2 L’Absinthe : quatre points de vue sur un couple

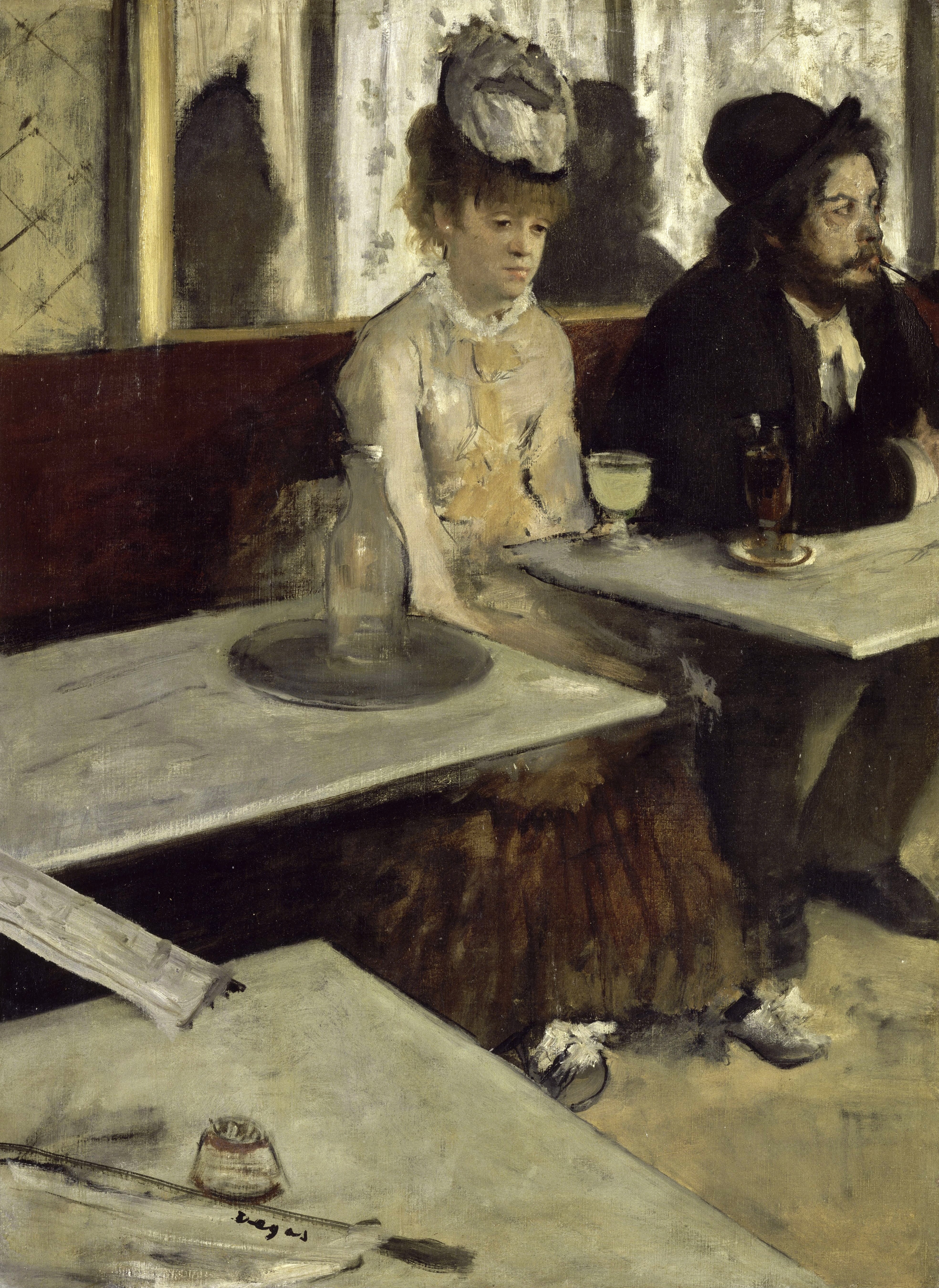

On voit tout de suite que quelque chose ne colle pas entre les deux. Ils sont ensemble, et pourtant ils ne sont pas ensemble. Ils sont assis l’un à côté de l’autre, et pourtant il suffirait d’un rien pour qu’elle se trouve repoussée vers l’autre table, à la manière d’un aimant contrarié.

Pour analyser ces forces contradictoires qui travaillent l’oeuvre de l’intérieur, nous allons demander leur opinion à quatre spécialistes : un témoin de l’époque, un prof, un psy et un philosophe.

Article précédent : 1 L’Absinthe : où est Edgar ?

– 1 –

Témoignage d’un Montmartois hypothétique,

qui se souvient bien d’Edgar et des habitués du café.

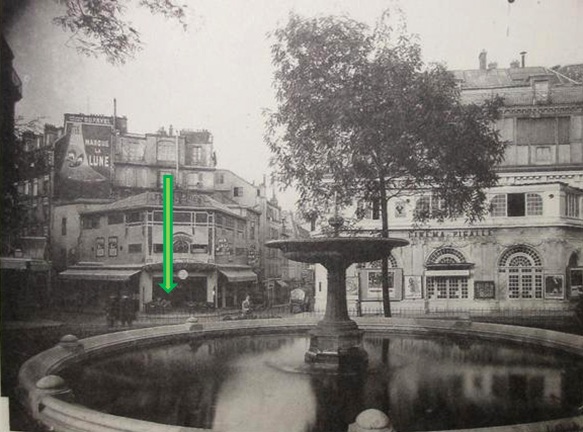

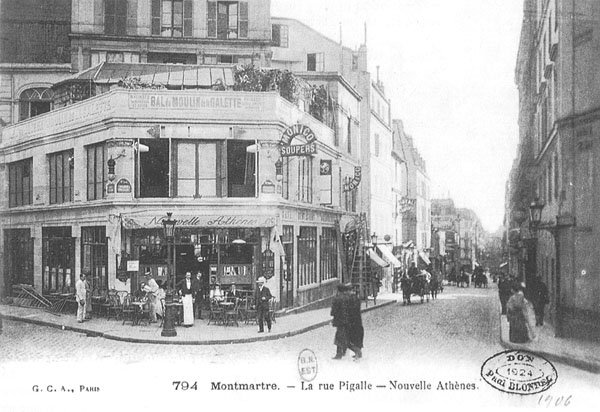

La Nouvelle Athènes

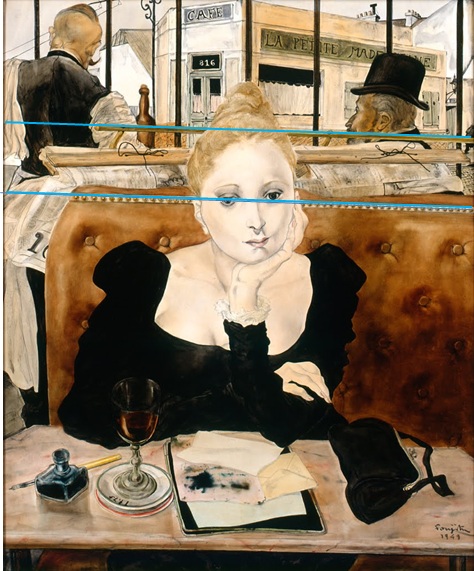

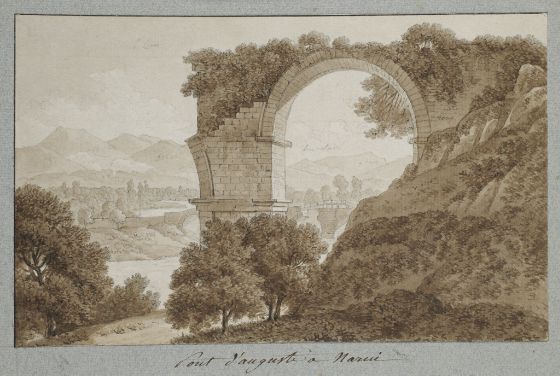

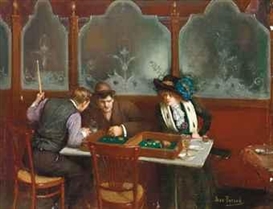

1876 ? C’est l’année où les impressionnistes venaient de lâcher le café Gerbois, trop bruyant, et s’étaient rabattu sur « La Nouvelle Athènes« , place Pigalle, qui venait juste d’ouvrir. C’est bien cet endroit à la mode qu’Edgar a représenté.

|

|

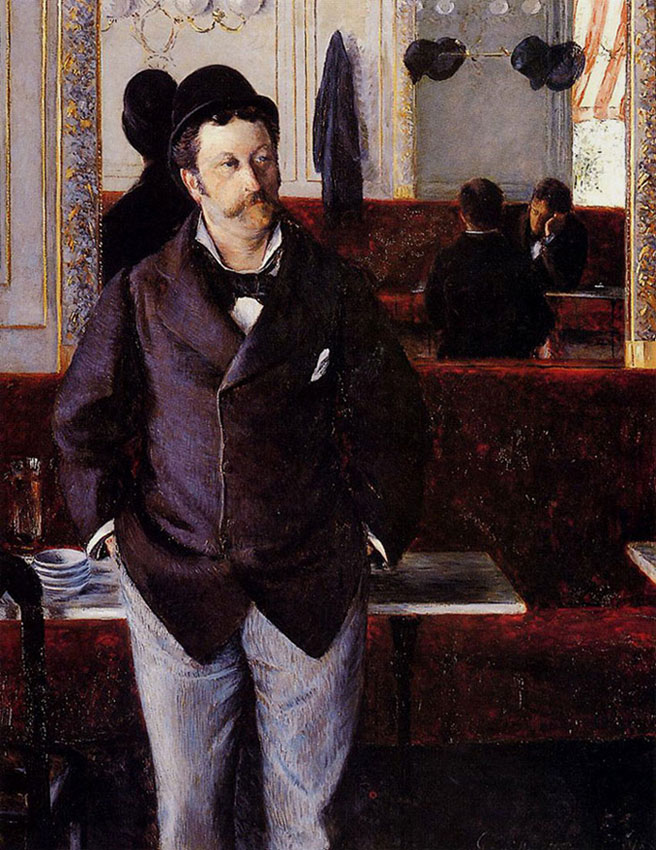

Marcellin Desboutin |

|---|

Ellen Andrée

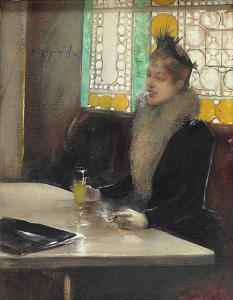

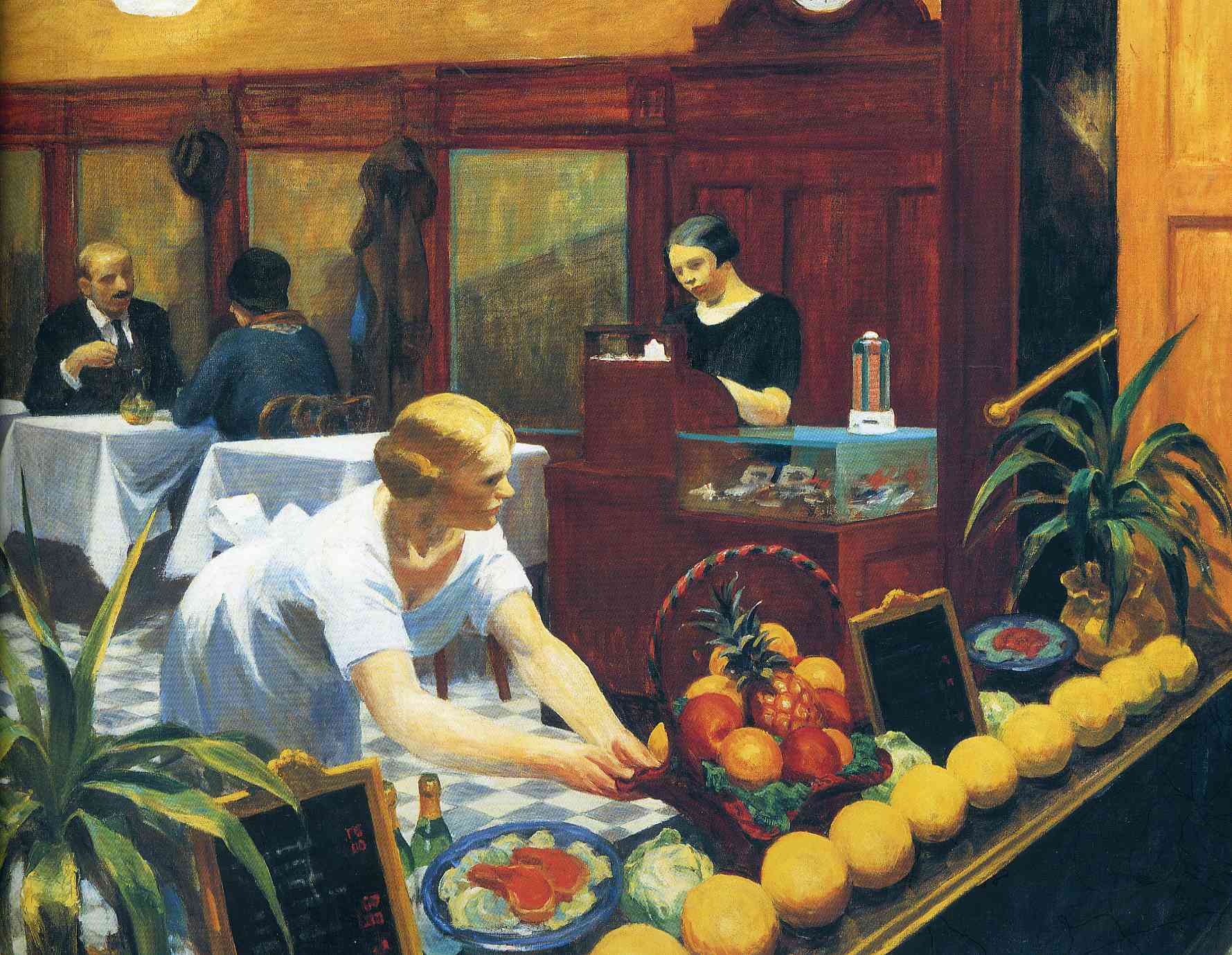

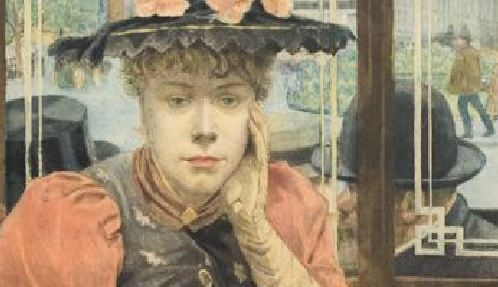

La fille ? Tout le monde la connaissait, Ellen, elle a même son pressbook sur Wikipedia http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ellen_Andr%C3%A9e?uselang=fr

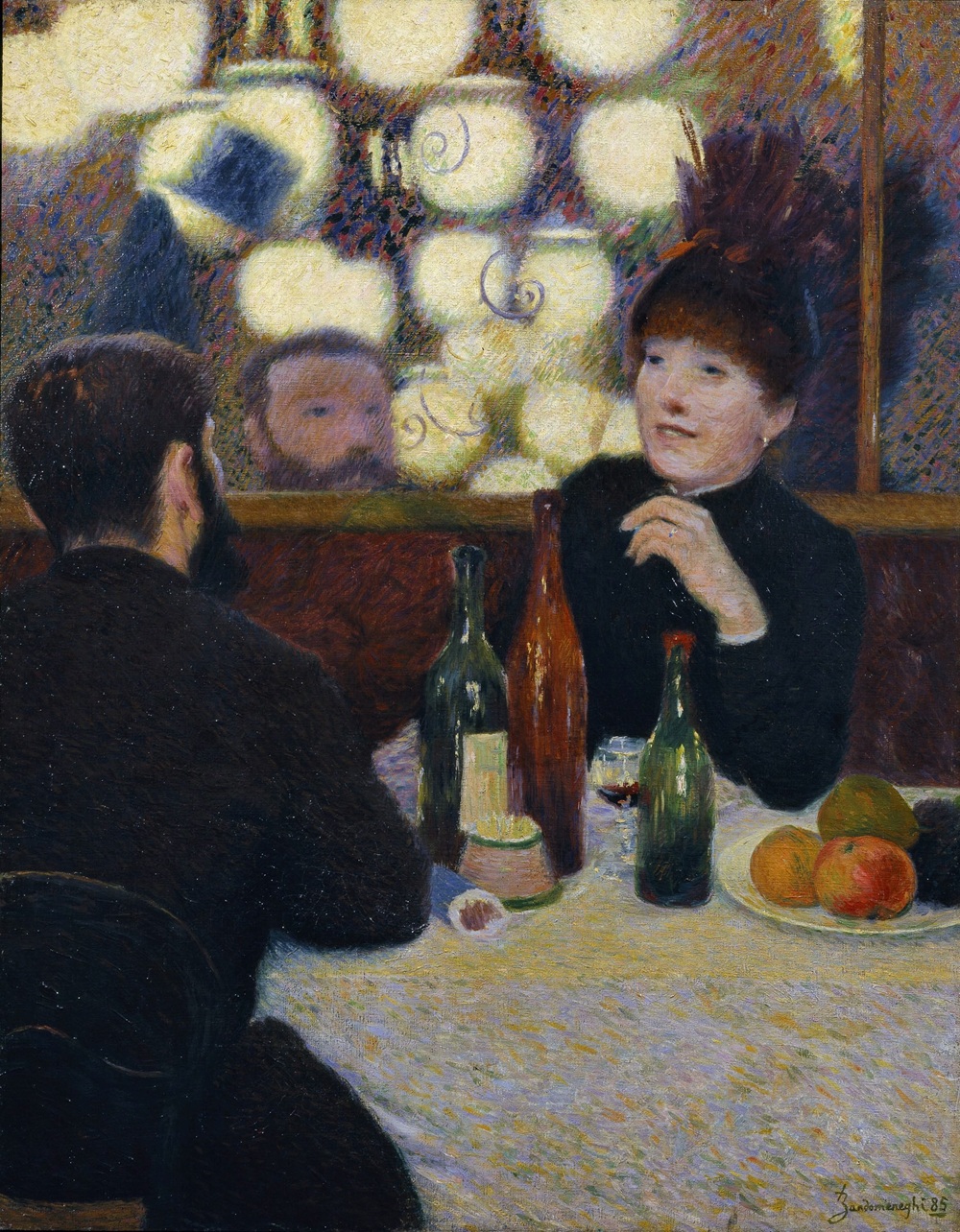

Une bonne comédienne, mais aussi une modèle recherchée : Degas, Manet, Renoir, ils l’ont tous casée dans leurs tableaux,spécialement dans les scènes de bar ou de restaurant.

Par exemple, deux ans plus tard, en 1878, Manet l’a peinte en train de siroter un petit verre de prune. Toujours en 1878, elle a même posé complètement à poils dans le Rolla de Gervex, lequel a quand même eu le chic de modifier son visage, même si tout Paris savait bien qui c’était.

Marcellin Desboutin

Un grand copain d’Edgar, un foutraque superbe, qui a tout connu, de la fortune à la mouise : dramaturge, peintre, richissime propriétaire terrien en Toscane. Là, il a 53 ans. Complètement fauché, il vient de se mettre à la gravure, art dans lequel il va revenir au premier plan. C’est bien lui, tout craché, avec son signe distinctif, son éternelle bouffarde, comme dans son autoportrait gravé.

Conclusion du copain de la Butte : Ca l’aurait bien fait rigoler, Edgar, tout ce qu’on a pu écrire sur son tableau, le scandale, le modernisme, les grandes intentions ! Il a juste été au plus simple : faire poser deux amis dans un lieu où il allait tous les jours, autant d’économisé sur les modèles !

– 2 –

Notes d’un professeur de littérature,

qui explique L‘Absinthe dans son cours sur l’esthétique fin de siècle.

Conformisme des sexes

La fille regarde vaguement vers la gauche et vers le bas, tandis que l’homme jette un oeil noir vers la droite et vers le haut. Etanchéité, séparation entre les sexes. Rappeler Saint Ex : amour = regarder ensemble dans la même direction.

Insister sur le dimorphisme sexuel : lourde veste et chapeau sombre pour l’homme, corsage léger et bibi clair pour la femme. Même au bistro, même chez les bohèmes, toujours la convention de l’homme strict et de la femme froufrou.

Inversion des boissons

Le verre brun : grande bataille chez les commentateurs ! La plupart pensent qu’il s’agit du verre de l’homme, juste à côté de sa main droite. Mais ceux qui ne jurent que par l’absinthe soutiennent qu’il faisait partie du rituel, et contenait la cuillère (dommage qu’on la voie pas) : auquel cas le soit-disant buveur ne serait finalement qu’un fumeur !

Pour une fois, on a un témoignage autorisé, celui d’Ellen Andrée dans ses Mémoires :

« Je suis devant une absinthe, Desboutin devant un breuvage innocent, le monde renversé quoi ! Et nous avons l’air de deux andouilles. »

OK, mais pourquoi Degas a-t-il voulu ce « monde renversé » ?

Sans doute pour que les « robes » des deux breuvages soient en harmonie avec les couleurs des deux sexes : liquide brun pour l’homme ; absinthe jaune pâle pour la femme. Du coup, l’harmonie chromatique se paye par une dissonance symbolique : le poison et l’excès sont du côté de la femme, la tisane et la modération du côté de l’homme. En rangeant le verre d’absinthe parmi les attributs féminins, Degas provoque, transgresse un tabou, bouleverse les usages, bla bla bla.

Conclusion pédago (envolée lyrique) : Lait sacré que têtent les poètes au sein de leur Muse, fée verte, doux venin, l’absinthe finira par s’esthétiser, s’édulcorer, devenant un des poncifs de la thématique symboliste : une liqueur-femme.

Pour l’instant, dans une de ses premières apparitions sur la scène de l’Art Occidental, nous sommes encore en plein naturalisme, et Degas nous la montre exactement pour ce qu’elle est :

non pas une Liqueur pour la Femme Fatale,

mais une liqueur fatale pour la femme.

– 3 –

Une homme et une femme se côtoient sans se toucher, se rapprochent sans se désirer, dans un lieu public sans public :

de quoi réveiller en nous le psy qui dort,

pour une analyse express de niveau café du Commerce.

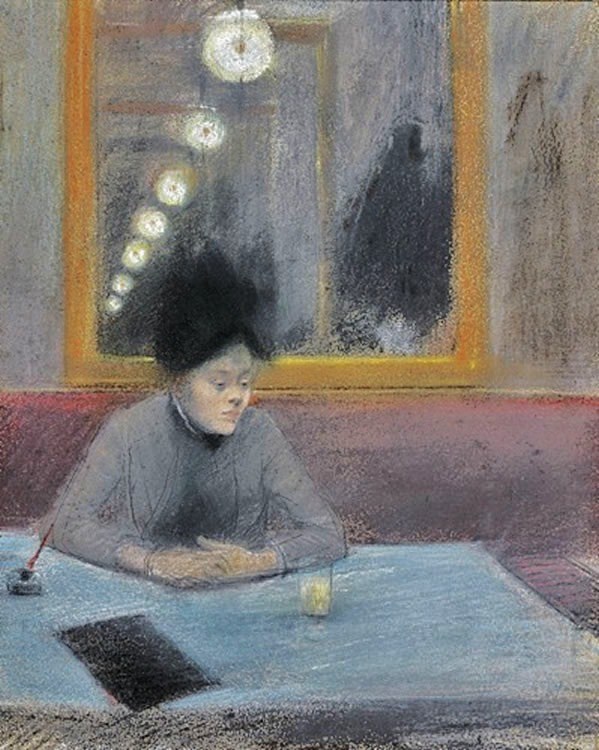

Un lieu paradoxal

Le café, lieu des plaisirs, de la vie sociale, de l’ouverture aux autres, est ici subverti en un lieu d’ennui où une société minimale, réduite au couple, se mure dans l’incommunicabilité. Lieu clos, sans échappée : même le miroir, qui souvent dans les tableaux sert à ouvrir un au-delà, ne fait que renvoyer le couple à son image floue.

L’inconscience

Les deux ne sont pas en tête à tête, mais côte à côte : ils ne veulent pas se regarder l’un l’autre, se voir dans l’oeil de l’autre : ils refusent le point de vue objectif.

Mais de plus, ils tournent le dos au miroir, cet instrument privilégié de la réflexion, de la réflexivité : ils ne veulent pas non plus se regarder eux-mêmes, ils se soustraient aussi au regard subjectif.

Refusant de se reconnaître l’un l’autre et de se connaître soi-même, la buveuse et le buveur offrent deux magnifiques figures de l’inconscience, élevée à l’art du Non-vivre.

L’impotence et la fuite

Les mains de la femme sont cachés par la table, celles de l’homme sont hors champ, coupées au cadrage. Degas nous montre des personnages littéralement impotents, incapables de « prendre en main » quoique ce soit.

En revanche, nous voyons bien leurs pieds : posés bien à plat pour l’homme, l’un par terre et l’autre en l’air pour la femme. Deux êtres réduits à leur réalité de bipèdes, juste capables de se déplacer, de fuir, de se fuir.

Des attitudes contradictoires

De manière frappante, les attitudes des deux personnages s’opposent.

De manière frappante, les attitudes des deux personnages s’opposent.

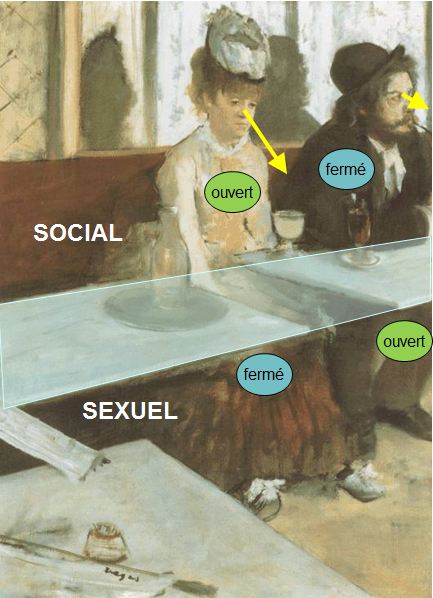

- L’homme pose son coude sur la table, bras replié, tandis qu’il écarte les jambes : posture de fermeture en haut et d’ouverture en bas.

- Pour la femme, c’est exactement l’inverse : en haut bras ballants, torse offert : en bas elle ferme les cuisses, jambe droite par dessus la gauche.

Contradictoires l’un par rapport à l’autre, chacun l’est aussi par rapport à lui-même, comme sectionné par la table de marbre en deux moitiés qui se nient.

Double annulation donc, mutuelle et individuelle, horizontale et verticale, d’où l’impression de vide, de néant, de mouvement bloqué.

Le dessous et le dessus de la table

Si le dessous de la table représente, comme souvent, le lieu des choses cachées et des attentes sexuelles, on pourrait dire que l’homme s’y révèle ouvert, disponible, tandis que la femme s’y montre fermée, sur la défensive : attitude conventionnelle des deux sexes.

Au dessus de la table, l’homme apparaît comme concentré, replié sur lui-même, jetant sur le monde un regard critique, entre méfiance et agressivité. La femme, quand à elle, s’abandonne aux regards, ouverte, sans défense, réceptive. Si le dessus de la table représente le théâtre des rapports sociaux, les attitudes sont bien cohérentes avec le statut des deux personnages : Marcellin le dramaturge et le peintre, côté rue, faisant profession d’observateur ; Ellen la comédienne et la modèle, côté salle, faisant commerce de son apparence.

La discordance des gestes nous intrigue et nous trouble parce qu’elle renvoie simultanément à deux contrariétés, à deux complémentarités fondatrices.

- D’une part, sous la table, aux attitudes sexuelles du couple générique, mâle et femelle : exhiber/cacher, proposer/refuser.

- D’autre part, au-dessus du marbre, aux postures sociales de ce couple particulier que constituent l’auteur et l’interprète : observer/se montrer, s’imprimer/s’exprimer.

Le miroir

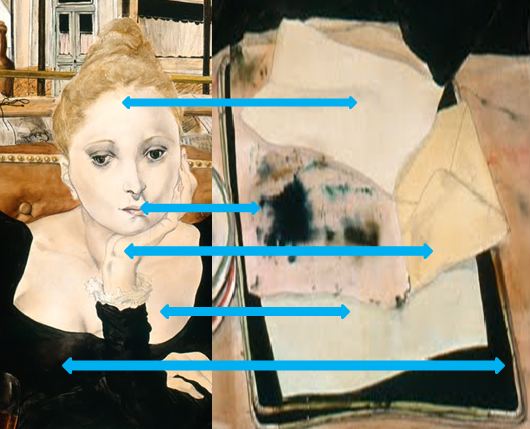

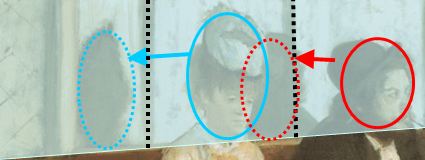

De même que le plan des tables découpe horizontalement les personnages en deux moitiés – le sexuel et le social, de même la surface de la glace délimite deux espaces : le réel, lieu des êtres complets ; le virtuel , lieu des reflets coupés.

Alors que le miroir sert habituellement d’exercice de virtuosité pour les peintres, Degas s’est ici contenté du strict minimum. Le positionnement des deux têtes est rigoureux du point de vue de la perspective, mais le traitement est tout sauf photographique : les reflets semblent délibérément floutés, indistincts, sans détails.

Les brumes de l’alcool

Le miroir, instrument censé révéler les faces cachées, montrer les êtres par derrière, est ici utilisé à contre-emploi, non pas pour éclaircir mais pour opacifier. Il ne montre pas un double de la réalité, n’ouvre pas une succursale de la salle, un possible espace d’expansion.

Tableau abstrait à l’intérieur du tableau, il impose la revendication d’une réalité diminuée.

Une première interprétation serait qu’il nous donne à voir, non pas le décor du café, mais le café tel qu’il est vu par les deux buveurs : un monde indistinct, amoindri, embrumé par l’alcool.

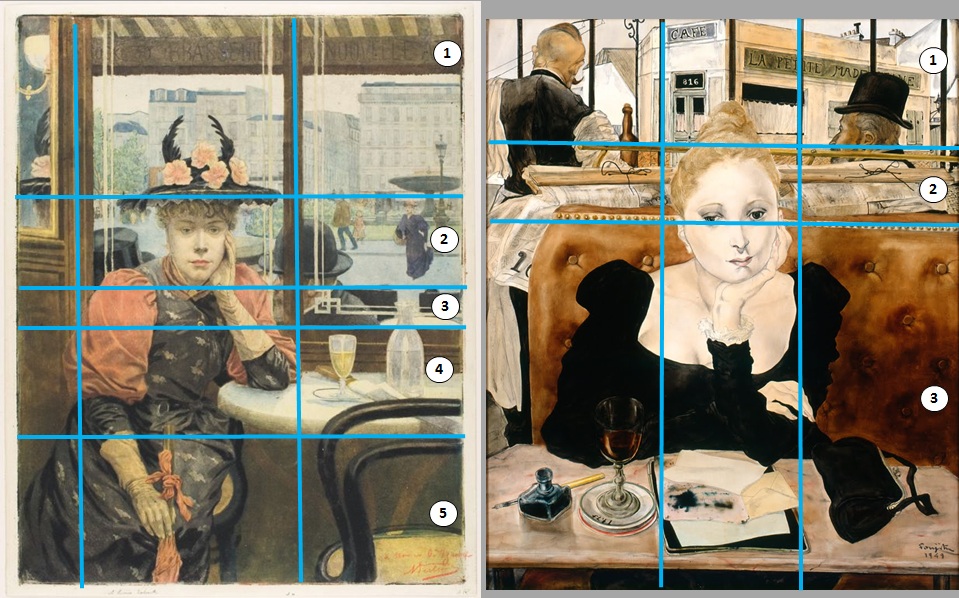

Un triptyque latent

Le miroir ferme l’espace derrière les personnages, à la manière d’un paravent peint. Impression renforcée par les trois verticales qui le coupent, censées être les reflets de trois montants de la devanture.

Scandant l’espace du miroir d’une manière faussement anodine, ces barres ont pour effet de le transformer en une sorte de triptyque latent. Si nous le lisons de droite à gauche :

- le premier panneau isole la tête réelle de l’homme ;

- le panneau central fusionne la tête virtuelle de l’homme et la tête réelle de la femme ;

- le troisième panneau isole la tête virtuelle de la femme.

Conclusion psycho : Faisons l’hypothèse que les reflets brumeux dans le miroir, les « têtes virtuelles », symbolisent tout simplement les désirs de chacun : l’homme rêve d’embrasser la femme ; d’autant plus que la femme, elle, rêve de s’échapper.

Le fantasme que nous raconte le triptyque du miroir est bien différent de la réalité des personnages, cloués dans leur immobilité.

C’est le double fait-divers qui mène le monde depuis Zeus et les nymphes :

tentative de viol doublée d’un délit de fuite.

– 4 –

Pour terminer le défilé des experts, il nous reste à interroger un membre d’une profession surabondamment représentée dans les tripots, je veux dire un Philosophe.

Bachelardien, de préférence.

Deux vices évidents

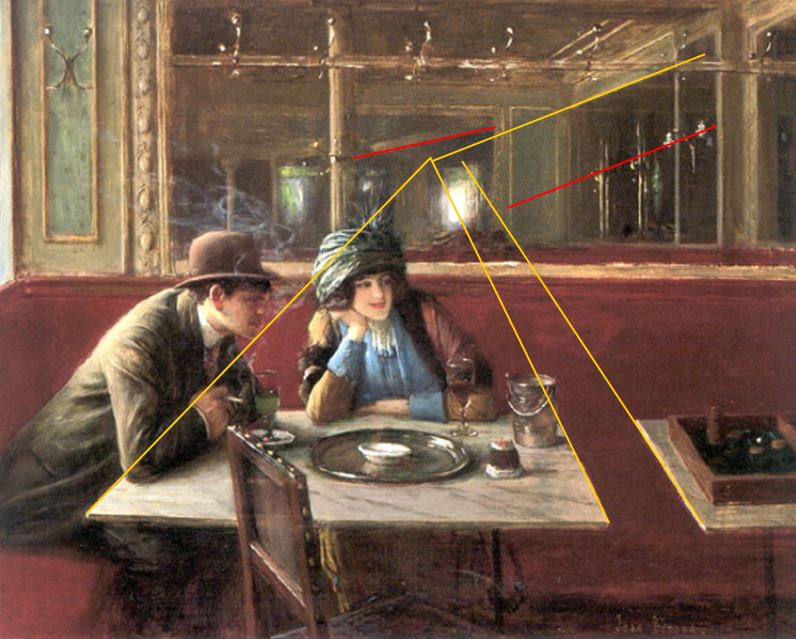

Ce tableau ouvertement moralisateur nous montre deux vicieux : un homme qui fume et une femme qui boit. Rien de bien passionnant sinon que les Eléments des deux vices, le Feu et l’Eau, recoupent exactement la symbolique des deux sexes : l’homme-igné et la femme-liquide.

Un vice caché

Il y a dans le tableau un vice caché pourtant parfaitement évident. Bien peu l’ont remarqué, encore moins l’ont fait remarquer (prestige d’Edgar oblige…).

Les pieds, il a tout bêtement oublié les pieds des tables, laissant les plateaux en lévitation !

Pour sauver la situation, on pourrait dire qu’ils ont été remplacés par autre chose : les jambes des personnages. Et que le tableau proposerait une sorte de calembour visuel : à la place des deux pieds de table, les deux piliers de bar !

A un degré supérieur de philosophie, on pourrait suggérer que les deux addicts se sont en quelque sorte chosifiés, marmorifiés, tablifiés : le sujet et l’objet du vice se confondent dans une étreinte incestueuse, qui mêle chair et marbre, qui confond le matériau du vivant avec celui de la statue.

Mais bon. Reste que le père Degas a quand même oublié les pieds des tables.

Trois tables pour un trio

Le spectacle d’un couple réveille immédiatement l’imaginaire du Trio, et suscite l’irruption d’un troisième larron : amant ou amante, ou bien le voyeur, comme on voudra, en tout cas un intrus, un Tiers-exclu : dans ce rôle, Degas bien sûr, sous les espèces du journal qui trône sur la table du premier plan.

Si les deux tables du fond appartiennent aux deux personnages visibles du tableau, alors la troisième table correspond à celui qui se planque en hors-champ : l’être-papier, l’élément neutre : l’artiste.

L’énergie du tableau, c’est sa dissymétrie : en quittant sa table pour celle de l’Homme, la Femme a déclenché l’intérêt du Voyeur et permis l’intrusion de la troisième Table.

Trois présentoirs pour une théorie du mélange

Mais les relations entre les deux ou les trois personnages ne suffisent pas à épuiser le sujet. On sent bien qu’une autre lecture est possible, qui ferait la part belle à la Matière : une Physique plutôt qu’une Psychologie.

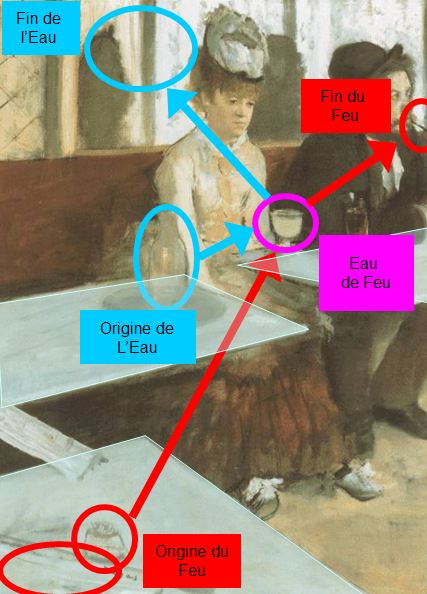

Sur la première table deux objets sont juxtaposés, le journal et le pyrogène : un combustible et un dispositif d’allumage. Baptisons-la la table de l’Origine du Feu.

La deuxième table expose une carafe vide : c’est la table de l’Origine de l’Eau.

La troisième table, enfin, montre le résultat du mélange entre les deux éléments, combinés dans le verre d’absinthe : la table de l’Eau de Feu.

Cependant les ingrédients originels n’ont pas totalement disparu : l’Eau qui a quitté la carafe s’est figée dans le miroir (ne dit on pas aussi une glace) ? Quant au Feu, il s’est réfugié dans la pipe.

Et ces deux Eléments antagonistes, perchés en haut du tableau comme chien et chat, continuent discrètement leur lutte dialectique : froid contre chaud, transparence contre incandescence, limpidité contre fumée.

Conclusion philo : Degas place les personnages et les objets en situation quasi-expérimentale, sur trois tables de marbre, dans un bistrot-laboratoire.

Deux réactions potentiellement explosives sont mises simultanément en oeuvre, et font surgir un combiné inattendu.

- De la réaction Homme plus Femme, catalysée par le velours rouge de la banquette, naît un troisième terme, un Tiers-exclu, rejeté en dehors du tableau : l’artiste comme observateur, comme voyeur.

- De la réaction Eau plus Feu naît un breuvage qui brûle, l’Absinthe. Mélanger deux éléments contraires ne peut engendrer qu’un poison.

Ainsi se crée, sous nos yeux, une équivalence subtile : si l’Absinthe est le poison des buveurs, l’Artiste ne serait-il pas le poison de son oeuvre ?

A méditer. De préférence à jeun.

Nos quatre amis, chacun dans sa spécialité, ont démonté et remonté le tableau dans tous les sens, sans réussir à l’épuiser.

L’ Absinthe avait tout pour rester une oeuvre facile, parisienne, un peu complaisante. Le décor ? Le dernier café à la mode. Les modèles ? Deux people que tous les amis montmartrois connaissaient. Le thème ? Un sujet-choc, atténué par l’alibi de la prophylaxie antialcoolique.

Et pourtant, il a échappé à son destin et est devenu exactement l’inverse : une oeuvre atypique, intemporelle, intrigante, ouverte vers l’indécidable.

C’est bien sûr l’effet du cadrage, qui déstructure la composition, pousse les sujets vers la marge et déplace le centre d’intérêt sur des objets froids et vides.

Mais aussi le résultat d’une vigoureuse remise en question de la représentation conventionnelle du masculin et du féminin : ces deux-là ne sont pas un duo de parisiens en vue, ils deviennent l’archétype de l’isolement, de la distance, de la discordance dans le couple.

Article suivant : 3 L’Absinthe : quatre histoires de la Butte

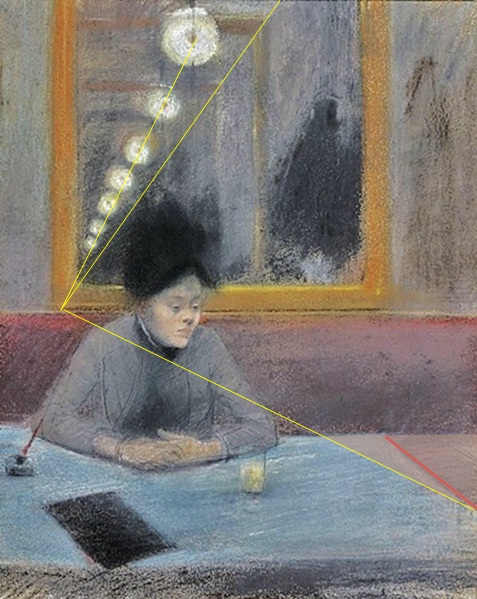

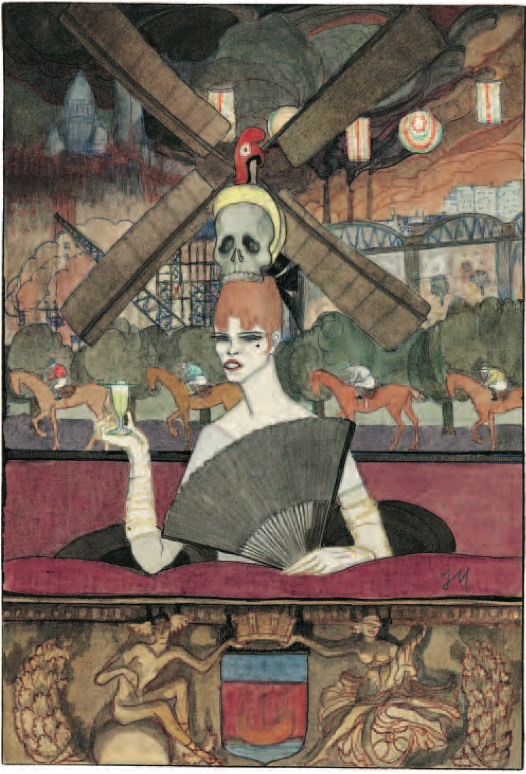

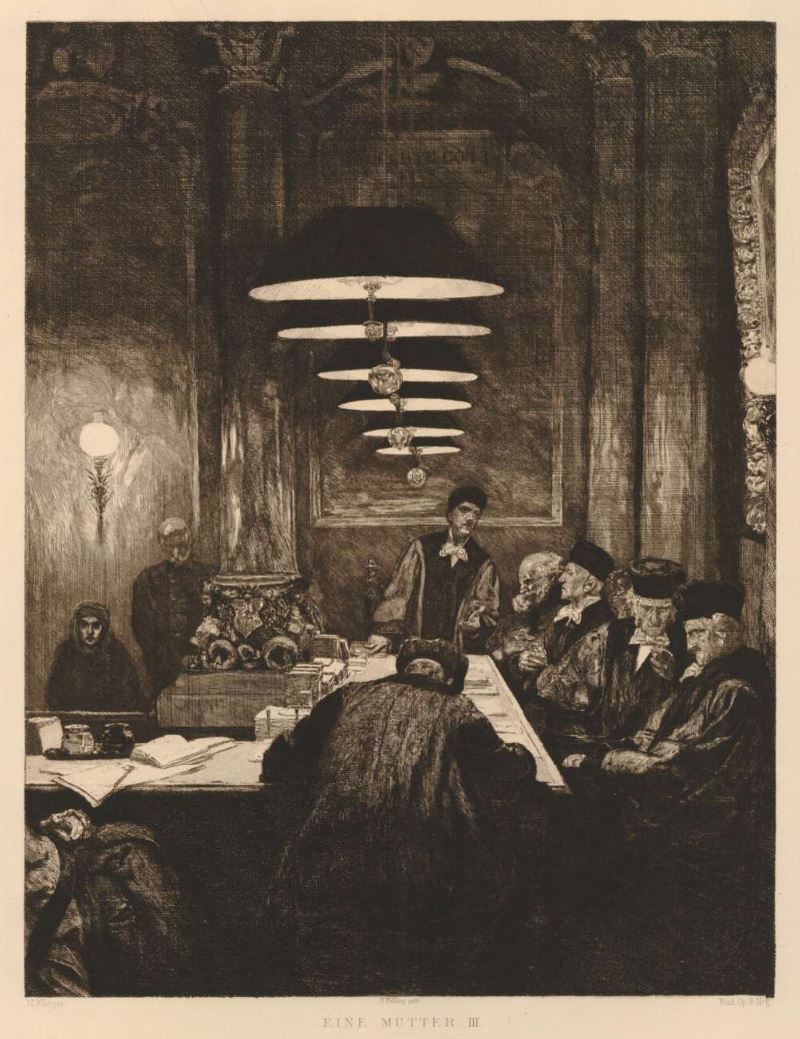

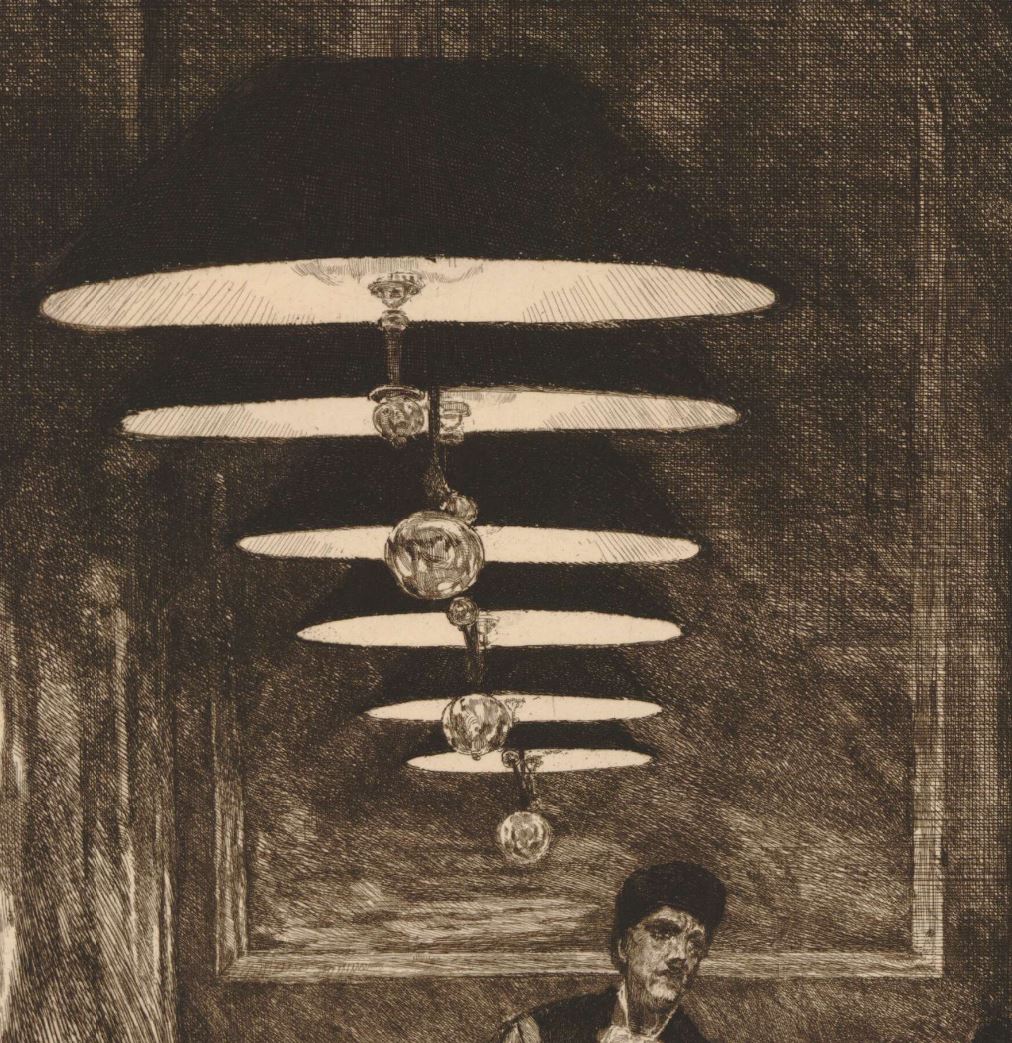

Eine Mutter III

Eine Mutter III

Autoportait (pastel), Suzanne Valadon, 1883, Centre Pompidou

Autoportait (pastel), Suzanne Valadon, 1883, Centre Pompidou