4 Une sonate en peinture

Chacun des trois tableaux peut s’apprécier de manière autonome, comme une oeuvre complète. Mais au terme de l’analyse détaillée, il reste à comprendre la raison d’être de la série : d’où vient l’unité de l’ensemble, et comment les trois oeuvres se répondent et s’enchaînent, montant en taille et en complexité.

Les pathologies de la perspective

Nous résumons ici l’argumentation très convaincante de K.Vanerdoe, op.cit chap 4 : les espaces de Caillebotte)

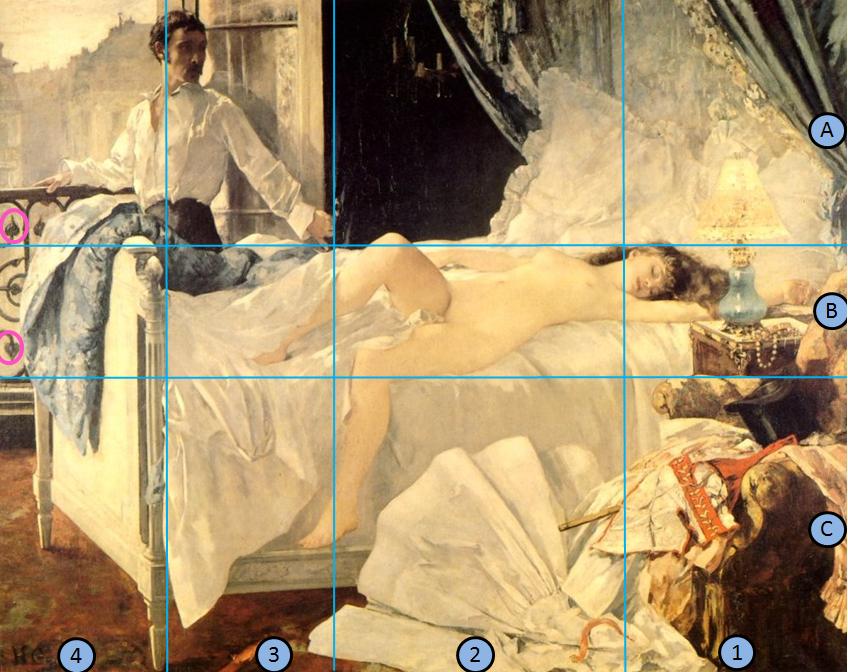

Les trois oeuvres ont un premier point commun : elles enfreignent joyeusement les règles de bonne conduite quant à l’utilisation de la perspective : point de fuite décentré (dans Peintres en Bâtiments et Le pont de l’Europe), distance de l’oeil trop courte par rapport au plan du tableau, ce qui induit un effet de grand angle (dans Le pont de l’Europe et Rue de Paris, Temps de pluie).

Les distorsions qui en résultent étaient connues et contre-indiquées dans les manuels : au point que les photographes eux-même tendaient, dans leur clichés, à éviter ce type de situation optique « extrême ».

Que Caillebotte ait utilisé des photographies pour préparer ces trois oeuvres n’est pas prouvé (même si certains indices dans les calques préparatoires le suggèrent). Il est clair néanmoins qu’il a pour ambition d’explorer ces pathologies, de les maîtriser et ainsi d’acclimater dans la peinture les effets que les appareils photos à focale courte (apparus vers 1860) ont commencé à populariser.

Cette revendication d’une « hyperperspective » moderniste et technologique est aussi, paradoxalement, un retour à l’audace de certaines oeuvres des débuts de la perspective, avant que celle-ci ne se fige dans ses règles conventionnelles.

Des rues qui montent

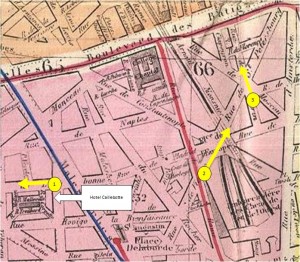

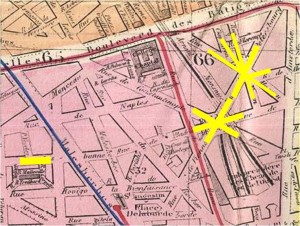

Les trois tableaux montrent trois lieux du quartier de l’hôtel Caillebotte, si proches les uns des autres qu’on pourrait presque les joindre par le regard.

Chaque fois, Caillebotte a posé son chevalet dans une rue qui monte. Mais c’est surtout dans Le pont de l’Europe que le décalage vertical des points de fuite joue à plein, pour accentuer la perspective.

Des carrefours qui se compliquent

D’abord une seule rue, puis six rues, puis huit rues.

Une contrainte formelle exigeante

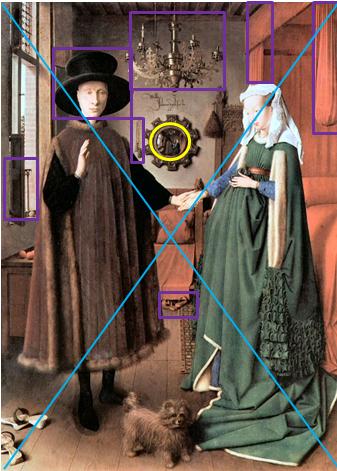

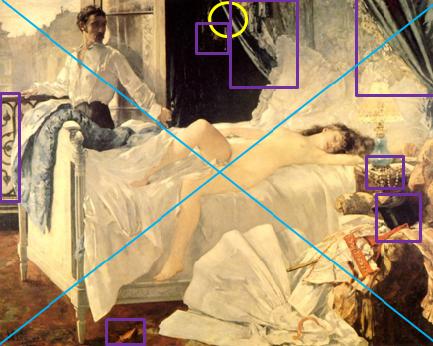

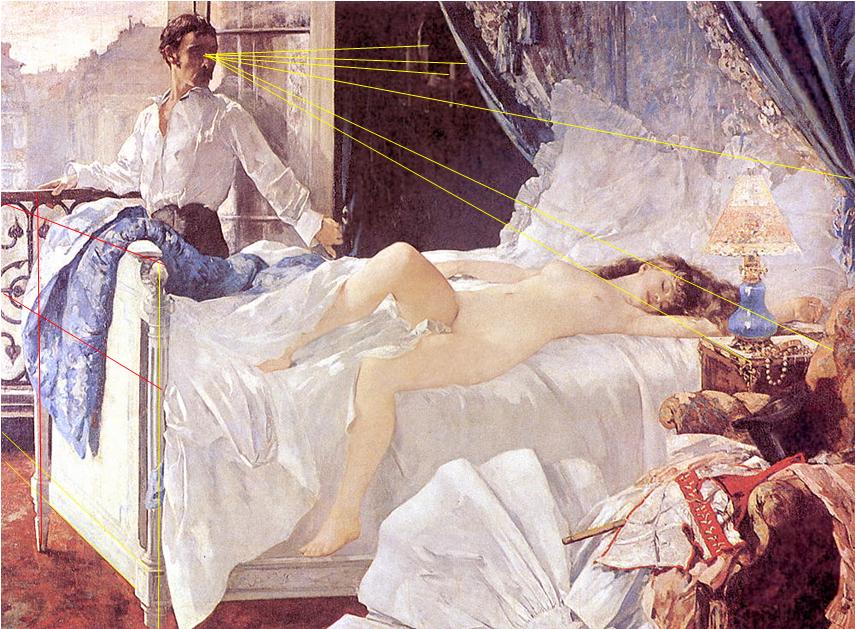

La composition obéit à une contrainte formelle très ambitieuse, qui semble anticiper la notion moderne de fractale : dans chaque tableau, un des objets se constitue en modèle organisateur, qui régit la cohérence de l’ensemble.

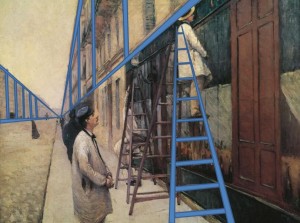

Dans Peintres en bâtiments, c’est l‘échelle-double, qui renvoie à l’échelonnement des façades, de part et d’autre de la rue.

Dans Le Pont de L’Europe, c’est le motif en X des croisillons, qui se retrouve, en plan, dans le carrefour rectifié par Caillebotte : quatre rues se croisant en oblique.

Enfin, dans Rue de Paris, temps de Pluie, les parapluies brandis par la foule sont autant de maquettes octuples de la topographie du carrefour.

Ce principe de composition a été remarqué par K.Vanerdoe, qui le mentionne incidemment. Dans Norma Broude, « Gustave Caillebotte and the fashioning of identity in impressionist Paris », 2002, note 10, p 19)

Une sonate en trois mouvements

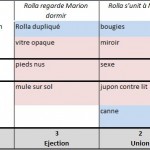

Les trois tableaux-choc de 1877 constituent clairement non pas un tryptique, mais une sonate picturale en trois mouvements : un mouvement gris, un mouvement chaud et sec, un mouvement froid et humide.

Le premier mouvement expose, à côté du thème principal des peintres en bâtiment, tous les thèmes qui seront repris dans la série : le contraste rue/trottoir, les deux fiacres, les échelles, le réverbère, la femme attirante. Il se situe dans un climat et à un moment indéfinis, et nous pourrions le baptiser tout aussi bien : « Prélude à la Peinture », que « Après la Peinture ».

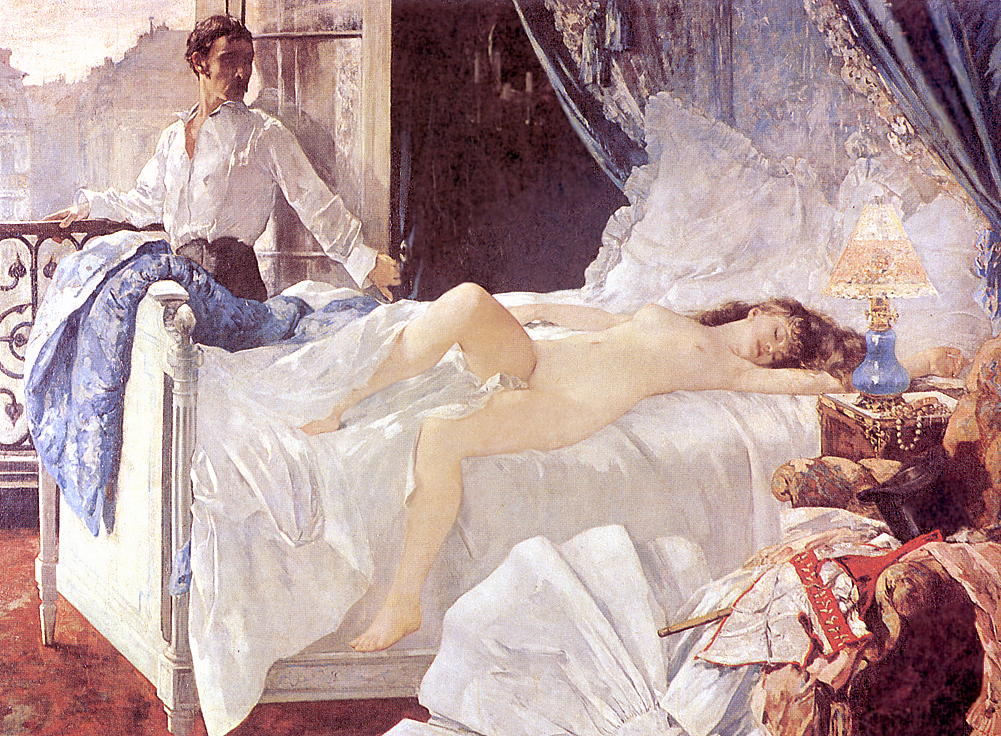

Dans le deuxième mouvement, que nous pourrions baptiser l’« Eté, ou la naissance du couple », le thème des peintres est minoré, tandis que celui de la femme attractive prend la première place.

Dans le troisième mouvement, le motif du peintre n’est plus qu’un lointain rappel, le thème du couple prend sa dimension maximale et prolifère dans tous l’espace : nous pourrions baptiser ce mouvement « L’hiver, ou Danger pour le couple ».

Un testament artistique

Une telle complexité, à la fois dans la conception de chacun des tableaux et dans la constuction de la série, ne peut s’expliquer que par des circonstances très particulières.En ce moment précis de sa vie, l’état d’esprit de Caillebotte était celui d’être en sursis : son frère René venait de mourir subitement, et Gustave avait rédigé son testament trois jours plus tard, persuadé de sa propre mort imminente.

D’ou l’hypothèse que ces trois oeuvres majeures constituent un testament artistique, où Caillebotte a voulu condenser à la fois ses conceptions théoriques, et présenter en accéléré les étapes de sa courte vie.

Peintres en bâtiment

Par son climat, c’est un tableau blanc, statique, potentiel, où se projettent les espoirs d’un artiste qui se sent à la fois à son début et à sa fin, et aime la peinture comme labeur, en compagnie de camarades vêtus de probité candide.

Le Pont de l’Europe

Le deuxième tableau de la série est un hymne à l’acier et à la Modernité, vue comme l’Eté de l’humanité. Les deux avatars de Gustave, le flâneur et le laborieux, se retouvent sur le même trottoir, chacun à contre-emploi : le grand-bourgeois sort de sa réserve et drague (la grisette ou l’ouvrier), le peintre désoeuvré rêve (ou attend d’être dragué). Double statut social, sensualité ambigüe, toute la complexité de Gustave se crucifie sur les X du Pont de l’Europe, qui proclame une seule chose claire : l’espérance du couple.

Rue de Paris, Temps de Pluie

Enfin, le troisième tableau nous plonge dans un climat à la fois crépusculaire et lumineux : des couples et des solitaires errent sur le pavé, comme pour un enterrement ou pour une exécution. Un réverbère-potence et une tige tombée de nulle part surplombent un couple insouciant, qui regarde ailleurs et ne voit pas celui qui les menace. Quant à la modernité, elle est réduite à la pharmacie.

Si la série est autobiographique, alors en qui se projette Gustave ?

Dans le chef de chantier de Peintres en Bâtiments, lui qui se veut le chef de file de ces peintres de plein air qu’on nomme les Impressionnistes ?

Dans le bourgeois-dragueur ou dans l’ouvrier contemplatif du Pont de l’Europe ?

Et Place de Dublin, dans le jeune homme qui donne le bras à son frère ? Dans celui qui marche tout seul devant ? Dans l’homme du couple, ou dans l’homme qui va briser le couple ? S’agit-il de dire la fragilité, ou l’impossibilité de l’union hétérosexuelle ?

Comme les rues autour des croisements, les possibilités d’interprétation se croisent, se multiplient et se brouillent.