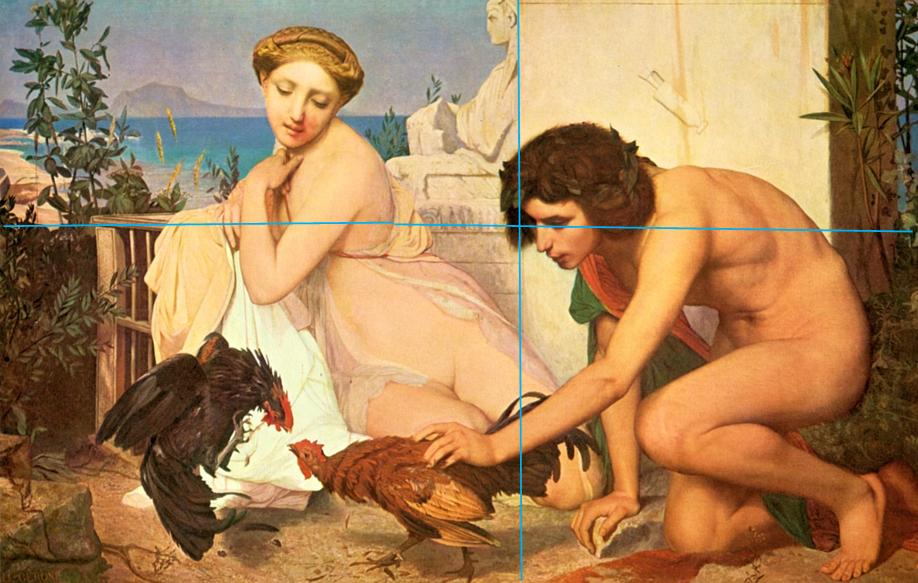

Cinq ans après le succès éclatant de son Combat de coqs, Gérôme tente d’exploiter à nouveau le filon du style néogrec. Cette resucée sera d’abord baptisée l’Idylle, en référence à son prédécesseur célèbre, puis Innocence, et enfin Daphnis et Chloé : dénominations flottantes qui disent bien l’embarras du public face au tableau, et peut être celui de l’artiste face à un projet mal ficelé. L’oeuvre d’ailleurs ne trouvera d’acquéreur qu’après dix-sept ans de purgatoire, délai exceptionnellement long eu égard à la célébrité de Gerôme.

Ce tableau qui se voulait une leçon d’anatomie comparée, nous en propose involontairement une autre : celle de l’anatomie d’un ratage.

Gérôme, 1835, Tarbes, Musée Massey

Idylle, ou Innocence, ou Daphnis et Chloé

L’art du recyclage

Gérôme, artiste économe et homme d’affaire avisé, n’a jamais reculé devant l’auto-citation. Reproduire d’un tableau à l’autre des éléments récurrents, facilite la vie de l’artiste et fidélise son public.

Mais l’art du démarquage va trouver ici son apothéose : le second tableau est entièrement composé, soit avec des éléments similaires, soit – pour brouiller les pistes – avec des éléments contraires.

Comment recycler un vieux tube : les similitudes

- Le contraste entre peau brune et peau blanche a été apprécié par le public ? Gardons-le.

- Le contraste entre cheveux blonds et cheveux sombres ? Idem.

- Une couronne de feuille faisait bel effet sur la chevelure sombre ? Ne l’oublions pas.

- Le tissu jaune doublé de blanc ? Récupérons-le.

- Le tissu vert doublé de rouge ? Pas de raison de s’en priver.

Comment recycler un vieux tube : les contraires

- Le format du « Combat de coq » était en largeur ? Prenons cette fois un format en hauteur.

- Nous avions ouvert l’arrière plan sur un paysage ? Ce coup-ci, fermons-le par un mur.

- Les personnages étaient assis ou accroupis ? Redressons-les.

- La fille était à gauche, le garçon à droite ? Inversons-les.

- Nous avions une déesse-mère au centre de la composition ? Remplaçons-la par un dieu-enfant.

- Le clou du spectacle était des coqs combattants ? Adoptons l’animal le plus timide et le plus paisible de tous : une biche.

- La forme dominante (la cage, le trône, le piédestal) était le rectangle ? Choisissons donc, pour la fontaine, l’arcade et la niche du petit dieu, des formes circulaires.

- Le lécythe sculpté sur le piédestal ? Transformons-le en une vraie cruche posée par terre.

- Les coulures louches de vin ou de sang ? Remplaçons-les par de l’eau pure qui cascade.

Deux exceptions

Il n’y a que deux élément qui échappent à ce recyclage systématique : la cage, disparue avec les deux coqs. Et le bouquet du jeune homme, apparu tout aussi logiquement pour des raisons anatomiques.

Une méthode risquée

Soit le public repère le procédé, et c’est le ridicule assuré. Soit le démarquage est suffisamment habile pour passer inaperçu, mais il serait miraculeux que la transposition aboutisse à un sujet convainquant. C’est apparemment ce second risque qui a fait sombrer le tableau.

Entre nunuche et comique

Au salon de 1853, l’oeuvre suscita au mieux l’indifférence, au pis le rire. On trouva le traitement fade et plat, le sujet emprunté et peu convainquant. Théophile Gautier vola au secours de Gérôme rapprochant le tableau de l’histoire de Daphnis et Chloé, ce qui ne suffit pas à désamorcer le comique involontaire des détails : le bouquet de l’innocent et la cruche de l’innocente.

Le caricaturiste Cham proposa un autre titre : « Jeune homme n’osant offrir son bouquet par crainte de n’avoir plus autre chose pour se couvrir » Revue comique du Salon de 1853, au bureau du journal Le Charivari.

Avec un peu plus d’audace, on pourrait suggérer de nos jours :

« Jeune homme qui aimerait bien mettre son bouquet dans une cruche »

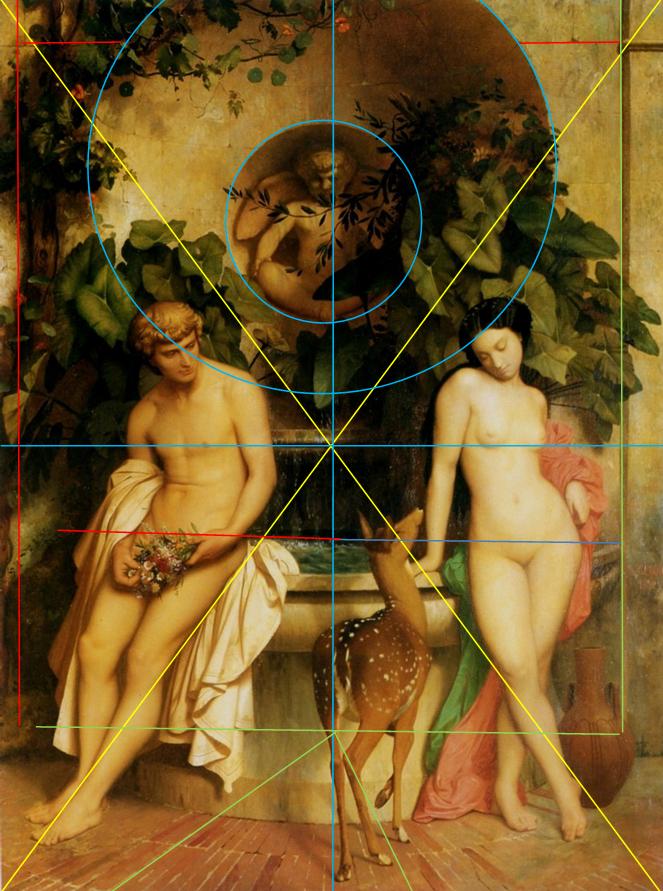

Un sujet idyllique

Et pourtant, Gérôme a voulu inventer et mettre en scène une histoire idéalement idyllique, qui repose sur quatre événements simultanés :

- Une jeune fille vient avec sa cruche chercher de l’eau à la fontaine.

- Un jeune homme l’y rencontre et s’apprête à lui offrir un bouquet

- Les voyant si paisibles et si timides, une biche, venue elle-aussi boire à la fontaine, s’enhardit à tendre son museau vers la jeune fille.

- Du coup, les deux amoureux, au lieu de se regarder l’un l’autre, regardent la biche.

Trois biches

Schématisons outrageusement. La fontaine attire la fille et la biche. Donc, d’une certaine manière : fille = biche. La fille attire le garçon et la biche. Donc, d’une certaine manière : garçon = biche.

Tout comme, cinq ans auparavant, Gérôme nous donnait à deviner deux coqs surnuméraires, il nous met sous les yeux, cette fois, non pas une biche, mais trois.

La soif de l’autre

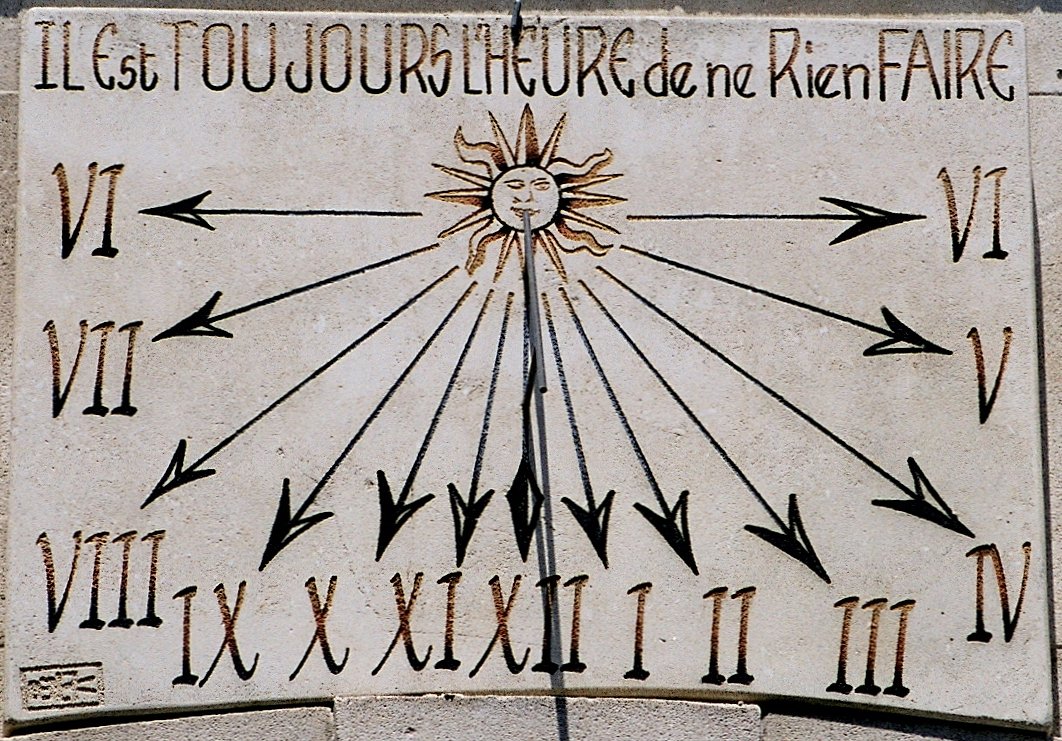

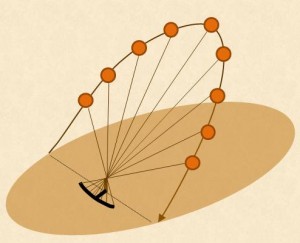

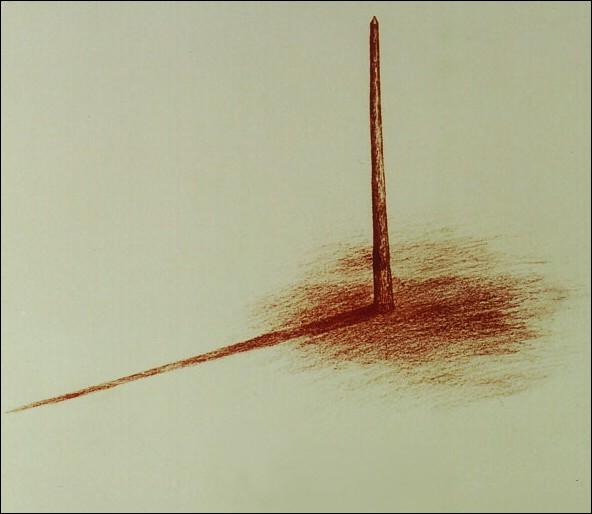

Tandis que le thème explicite du premier tableau était le combat, le thème implicite de celui-ci est l’attirance. Observons le pavement de brique : tous ses rayons mènent vers la fontaine. Chacun croit venir y boire, alors qu’il est en fait attiré par son contraire : le garçon par la fille, l’animal par l’humain. La soif dont il s’agit ici n’est pas celle de l’eau, mais de l’Autre.

L’animal-enfant

L’animal que nous montre Gérôme est un jeune faon ou une jeune biche : né au mois de mai, il ou elle perd au bout de quatre mois ses tâches blanches caractéristiques. Nous sommes donc ici à la fin de l’été.

Le dieu-enfant

Dans la niche circulaire, un dieu-enfant est assis en tailleur. Ni homme ni femme, puisque son entrejambe est opportunément masquée par une feuille. Mi-humain, mi-animal, puisqu’il porte des ailes. Au centre du tableau, ce dieu préside à la fusion des contraires : appelons-le Eros.

L’olivier cassé

Une branche d’olivier dirigée vers le bas attire l’oeil, devant le petit dieu. En regardant plus haut, on voit qu’il s’agit d’une branche cassée. Traduisons littéralement la symbolique gérôminienne : « Eros casse la paix » !

Cache-sexes

Gérôme s’est évertué à justifier l’autre titre du tableau,« l’Innocence », en distribuant généreusement des cache-sexes : la feuille devant l’entrejambe d’Eros, le fameux bouquet du garçon, la queue rabattue de la biche. Conséquence involontaire : le pubis glabre de la jeune fille, à nos yeux modernes, apparaît d’autant plus obscène.

Pour éviter tout anachronisme, rappelons qu’à l’époque, c’est le poil qui était obscène : un bas-ventre bien lisse était vu au contraire comme un attribut idéalisé de la beauté.

Prolifération de bas-ventres

La plante la plus remarquable est l’alocasia (« oreilles d’éléphants »), dont les larges feuilles triangulaires forment des couronnes végétales derrière les têtes de nos héros, à la manière des coiffes monumentales des alsaciennes.

Remarquons que ces feuilles, utiles comme cache-sexes, épousent en même temps la forme incontestable d’un bas-ventre : un Y, entre trois bombements voluptueux.

Dans ce tableau, les « oreilles d’éléphant » participent probablement, pour Gérôme, à la signalétique de l’Innocence : des bas-ventres partout, mais des bas-ventres sans sexes.

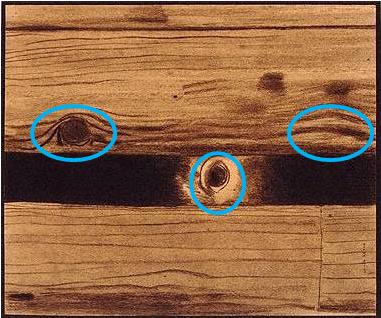

Des plantes grimpantes

A gauche du garçon, contre le mur, on remarque le tronc noueux d’une vigne grimpante, autour duquel s’enroule, tout aussi grimpante, une capucine. Il y en a ici pour tous les goûts, entre l’image édifiante, le symbole balourd et l’allusion grivoise : soit l’arbre du jardin d’Eden menacé par le serpent, image de l’innocence perdue ; soit le symbole d’une impuissance, d’une absence de fécondité (la vigne sans raisins) ; soit enfin l’exagération humoristique de ce qui manque encore au garçon pour la perdre véritablement, l’innocence…

Remarquons que, passionné par son symbole, Gérôme s’est laissé aller à une faute vénielle : à côté du cep, il manque le renfoncement qu’on voit de l’autre côté de la niche.

Côté fille, la symbolique est nécessairement plus discrète : nous avons parlé de la branche d’olivier cassé, qui tient on ne sait comment, peut-être portée par un tronc qui disparaît sous le feuillage. En haut, on devine quelques feuilles de lierre. Faut-il lire ici que l’amour féminin est étouffant, ou fidèle ? En tout cas, là-encore, l’idée de virginité, de non-fécondité.

Les deux bassins

La fontaine à deux bassins, engloutie sous les feuilles proliférantes, sera reprise quasiment à l’identique dans un tableau de 1873, « Un circassien à l’abreuvoir », qui montre un cavalier faisant boire son cheval : le cheval s’abreuve dans le bassin d’en bas, l’eau du bassin d’en haut étant réservée aux humains.

L’ablation des orifices

Seule petite différence, mais significative : dans le tableau de 1873, le bassin inférieur possède sur son flanc un déversoir circulaire d’où s’échappe un filet d’eau, lequel se répand en flaque sur le sol.

Gérôme a dû penser, avec quelque raison, qu’un orifice dégoulinant entre les jambes de ses amoureux casserait l’effet idyllique. Dans le même esprit, il a également dissimulé l’orifice d’alimentation, sous une feuille similaire à celle utilisée pour éliminer le petit robinet d’Eros.

De sorte que nous avons sous les yeux une fontaine parfaitement platonique, qui coule en permanence sans se remplir ni se vider.

Un bassin métaphorique

Il est toujours plaisant de relever les erreurs de dessin des bons dessinateurs. Le bassin inférieur de la fontaine est manifestement dissymétrique : il devrait être visible à gauche du garçon, tout comme il est visible à droite de la fille.

Ou bien Gérôme a-t-il voulu traduire, avec humour, une vérité anatomique : le bassin des femmes est plus large.

Un mythe retrouvé

Pour le plaisir de pousser la métaphore, nous pourrions dire que nos deux amoureux sont littéralement unis par le bassin. Ce sont d’ailleurs des sortes de siamois, aux attitudes symétriques dans la partie haute (direction du regard, ligne des épaules, des seins) et dissymétriques dans la partie basse (le garçon est assis, la fille debout, ce qui a pour effet de minorer la différence de taille).

Comment ne pas penser au mythe platonicien de l’androgyne primitif, séparé en deux moitiés par les dieux jaloux ?

Vertiges de la sur-interprétation

Rappelons le point de départ de l’analyse : Gérôme a obtenu le second tableau de manière quasiment mécanique, en démarquant systématiquement les éléments formels du premier. Et par cette méthode, il aurait réussi à produire un sujet aussi complexe que celui de l’androgyne primitif ?

A partir de ce point, nous allons cesser de spéculer sur les intentions de l’artiste, définitivement largué par son sujet, et nous laisser aller sans vergogne aux vertiges de la sur-interprétation.

La cage transformée

Nous avons dit que Gérôme avait supprimé la cage, puisqu’il avait supprimé les coqs : cette cage à deux compartiments qui séparait les combattants, le coq du garçon et celui de la fille.

Or voici que nous nous rendons compte qu’un objet double trône au centre du tableau, un dispositif qui lui-aussi semble avoir pour but la séparation : la fontaine, avec son bassin du haut pour les humains, et celui du bas pour les animaux. Mais ici, il n’y a pas de véritable cloisonnement : l’eau d’en haut se jette dans l’eau d’en bas.

Nous comprenons alors que, tandis que la cage préparait le combat, la fontaine rend possible une double attirance : horizontalement, elle rapproche le masculin et le féminin ; et verticalement, elle déverse l’humain vers l’animal.

A l’appui de cette association plus ou moins inconsciente entre cage double et fontaine double, voici un tableau de 1880, Bain.

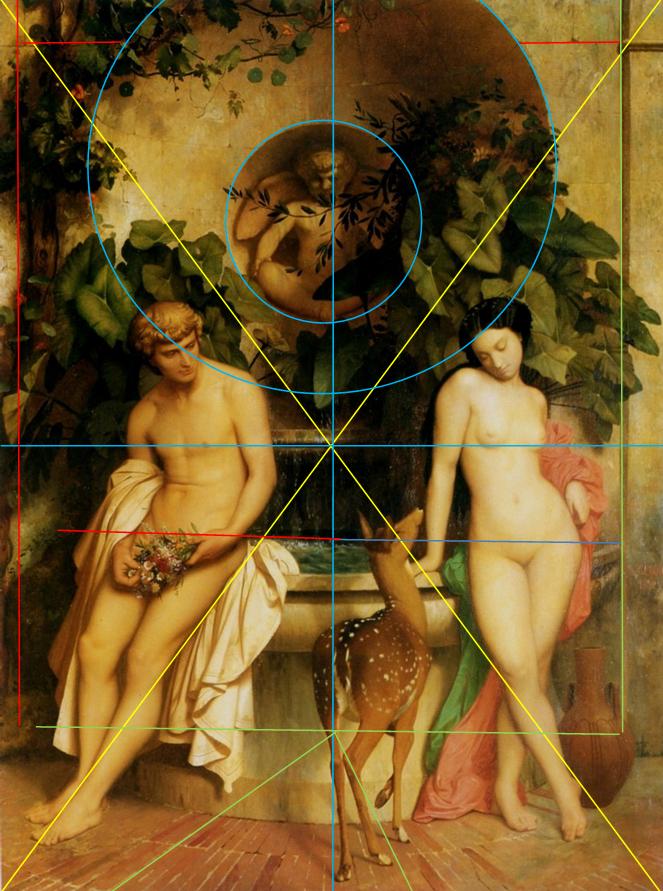

Une composition éloquente

Divisons le tableau en deux selon sa hauteur : la limite se trouve au niveau du bassin du haut.

Au-dessus de cette ligne se trouve le domaine d’avant la sexualité : celui de l’Eros-enfant, de la prolifération des feuilles asexuées, de l’eau originelle, pure mais cachée aux regards.

Au dessous de la ligne, c’est le domaine de l’attirance : du garçon vers la fille, de l’animal vers l’humain, de l’eau qui se trouble.

Le quadrupède décomposé

Si la biche remplace les deux coqs, emblèmes du combat entre le masculin et le féminin, elle devrait avoir gardé des traces de cette différenciation. Il a donc lieu de regarder plus suspicieusement cet animal soi-disant asexué : un quadrupède n’est-il pas composé de membres inférieurs de bipèdes ?

Or l’arrière-train de la biche (une patte droite, l’autre coudée) peut rappeler la position des jambes du garçon. De même, son avant-train (un sabot relevé, l’autre posé) ne ressemble-t-il pas aux jambes de la fille ?

De plus, il ou elle présente sa croupe au garçon, et hausse son cou vers la fille (tout comme le volatile roux du combat de coqs tendait son cou en une élongation évocatrice).

Notre timide quadrupède se comporte, en somme, comme une paire d’organes sexuels ambulants, présentant à chacun ce qui lui manque.

Le sujet reconstitué

A l’androgyne innocent qui buvait dans la fontaine du haut, la biche, en venant boire en bas, a apporté la part d’animalité nécessaire à l’amour humain. Et ce faisant, a déclenché la séparation irréversible.

Sans doute Gérôme voulait-il simplement illustrer l’éveil de la sensualité, au sein d’un monde d’innocence. Par sa logique interne, le tableau outrepasse les intentions de l’artiste et génère, surplombant le sujet banal, un sujet-amont qui l’irrigue, comme l’eau du bassin du haut.

Ainsi le couple à la fontaine juxtapose, de haut en bas, les deux temps du mythe de l’androgyne : d’abord les siamois se divisent, ensuite les amoureux s’attirent.

Les mains qui parlent

Tout comme dans « Combat de coqs », les mains confirment ce que les Innocents taisent : ce à quoi les deux moitiés séparées de l’androgyne sont désormais condamnées.

Les mains du garçon donnent un cours pratique d’éducation sexuelle, la droite formant un cercle et la gauche empoignant la base du bouquet.

Celles de la fille donnent plutôt un cours de psychanalyse sauvage, la droite soulignant le côté phallique du faon, et la gauche le caractère vaginal de la cruche.

Quant aux mains du petit Eros, elles sont posées bien sagement et symétriquement, chacune sur son genou, rappelant l’état de pureté, antérieur à toute sexualité (d’où le côté ombilical de sa niche).

Le devenir-autre

Le plus étonnant dans ce tableau improbable est la manière dont la récupération de fragments finit, comme dans un collage, par laisser émerger un thème surpuissant.

A force de recombiner d’un tableau à l’autre les éléments masculins et féminins, tantôt en les recopiant, tantôt en les inversant, les pinceaux de Gérôme ont fini par s’emmêler ; ce qu’il nous montre, en définitive, c’est un garçon qui a revêtu tous les attributs de la fille : sa place à gauche du tableau, son manteau blanc et jaune, sa chevelure blonde et comme tressée, son visage idéalisé ; tandis que la fille a pris tous les attributs du garçon, jusqu’à la couronne dans les cheveux.

Ce n’est pas un changement de sexe auquel nous assistons ; les académies de chacun restent parfaitement académiques. Mais à une tension vers des attributs distinctifs de l’autre sexe, ce qu’en termes modernes nous appellerions le devenir-femme ou le devenir-homme.

Dans la synthèse ci-dessous, les éléments masculins sont indiqués, comme il se doit, en bleu, les éléments féminins en rose, et les éléments asexués, en vert.

Fruit d’un académisme pesant, mais composé comme un collage surréaliste, ce tableau oblige la rationalité à s’incliner devant la capacité d’auto-organisation des symboles.

Lorsqu’on se risque à mettre en présence, dans un espace confiné, des élément aussi explosifs que les couples masculin/féminin, humain/animal, sexualité/pureté, pas étonnant qu’une sorte de réaction en chaîne se déclenche, qui emporte le spectateur bien au delà du temps et du projet de l’artiste.

Aussi, sur la fontaine platonique de Gérôme, pourquoi ne pas graver, en tant que légende parfaitement anachronique, cette formule deleuzienne :

« La sexualité passe par le devenir-femme de l’homme, et le devenir-animal de l’humain. »

G.Deleuze et F.Guattari, Mille plateaux, p 341

.

.