Les premiers diptyques religieux

A partir de 1450 commencent à se développer, dans les pays du Nord, des diptyques dévotionnels mettant en scène

- un donateur priant un personnage sacré, le plus souvent la Madone (voir 6-7 …dans les Pays du Nord)

- la Vierge et le Christ (voir Pendants solo Christ-Marie )

Cet article traite d’un cas bien plus rare : quelques diptyques du XVème siècle qui fonctionnent sur la mise en parallèle de deux scènes sacrées.

![]()

Le diptyque de Saint Pétersbourg

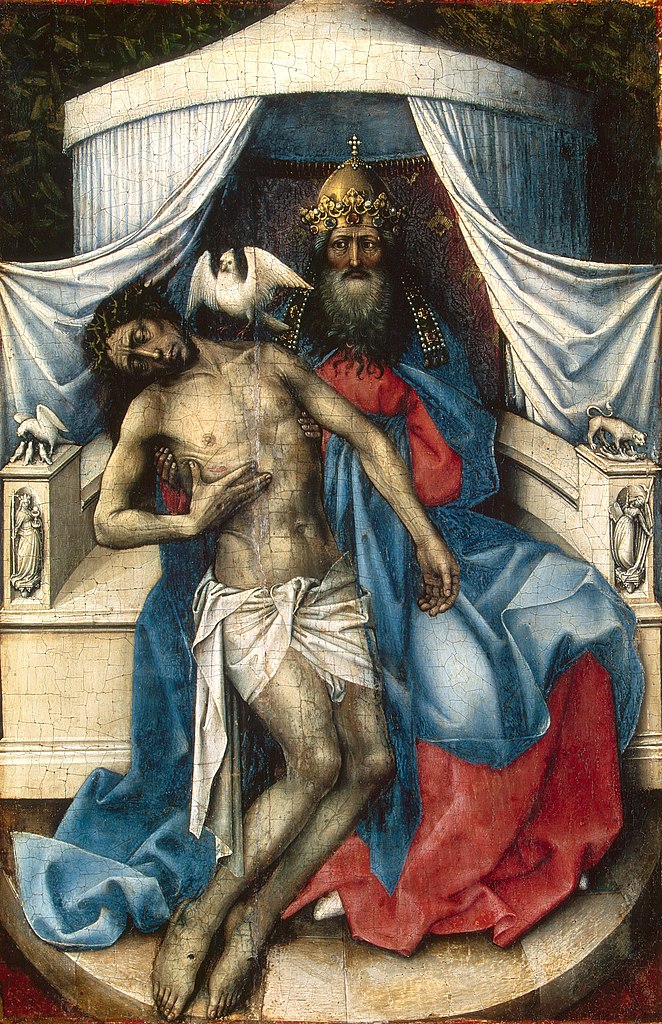

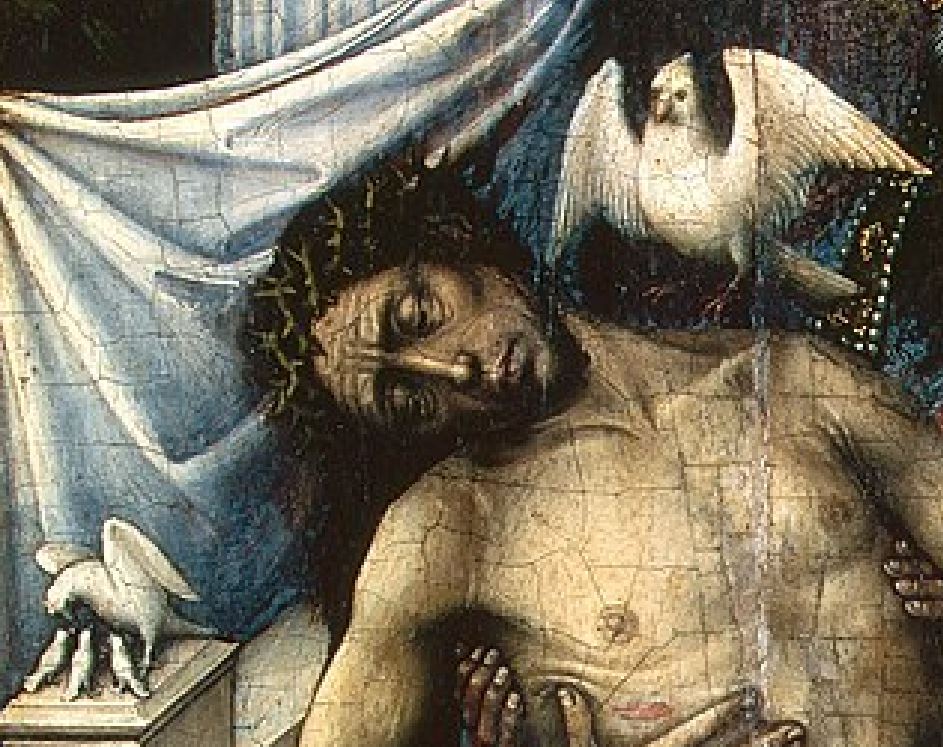

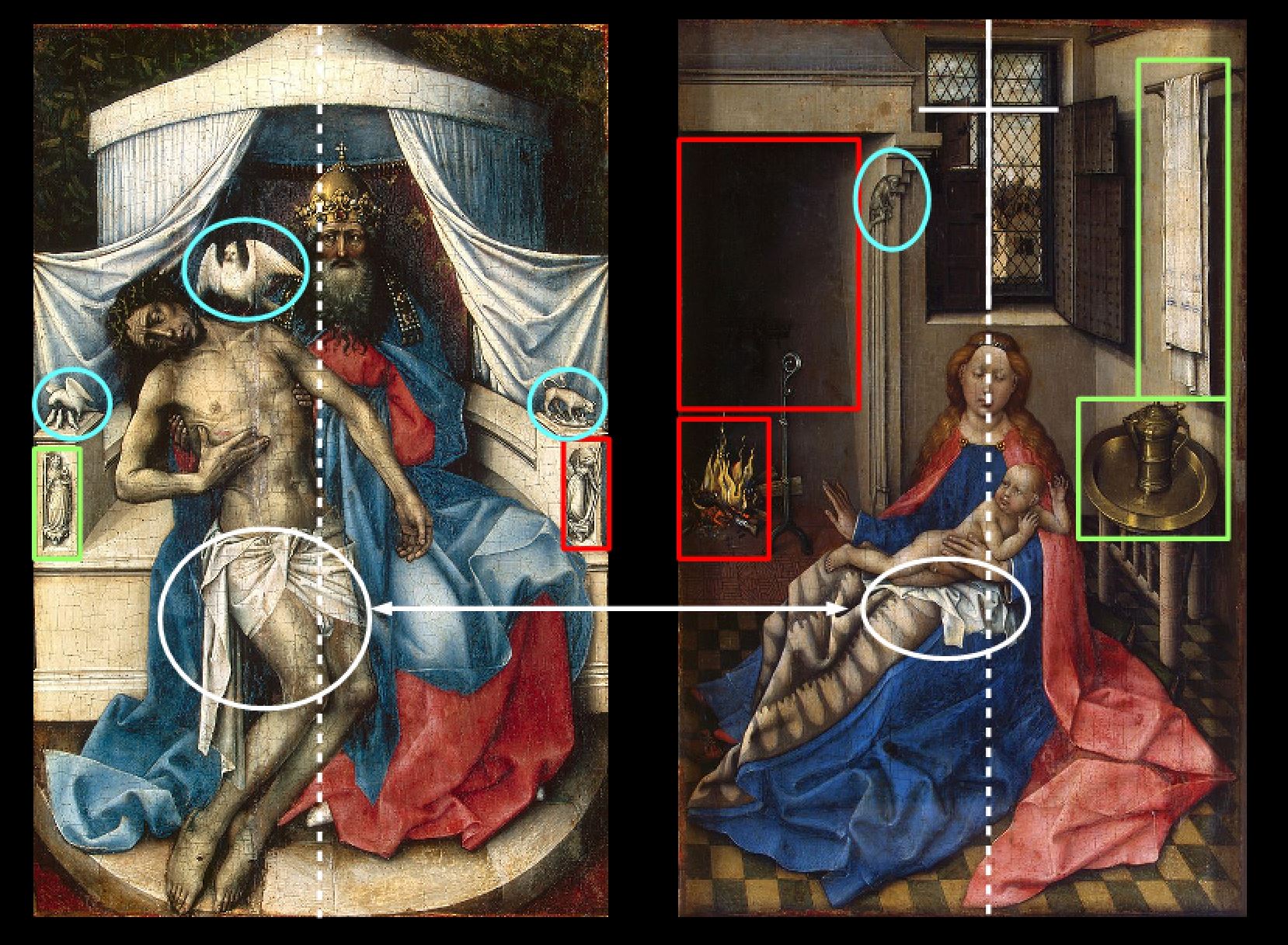

La Trinité

La Trinité

Robert Campin, vers 1430, Ermitage, Saint Pétersbourg

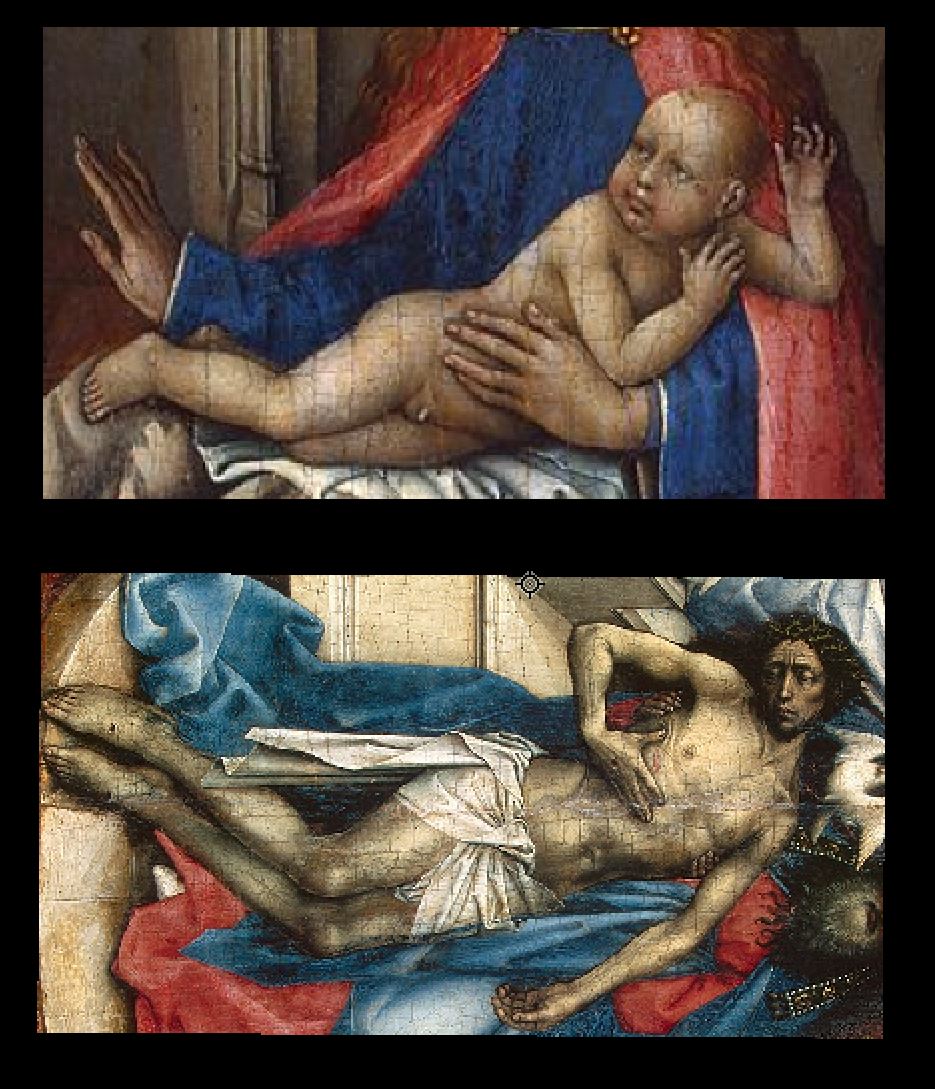

Le Père soutient des deux mains le Christ, qui repose entièrement sur son genou droit. Il regarde du coin de l’oeil son Fils, lequel baisse le regard vers la plaie de son flanc, autour duquel sa main droite est crispé : il ne s’agit donc pas d’un cadavre, mais d’un Christ de Pitié, figé dans l’Eternité de sa souffrance.

|

|

|

|---|

Les figurines féminines du trône sont :

- du côté où penche le Christ, l’Eglise avec son étendard , son ciboire et une hostie ;

- du côté vide, la Synagogue avec ses yeux bandés et sa lance brisée.

Les deux font système avec la plaie du flanc : l’étendard cruciforme venge la lance qui l’a percé.

Les deux figurines animales montrent un rapport de filiation :

- à gauche, le Pélican nourrit ses enfants de sa propre chair : symbole de l’Eucharistie qui complète le ciboire et l’hostie ;

- à droite la Lionne ranime de son souffle ses lionceaux le troisième jour après leur naissance, symbole de la Résurrection.

Le Pélican fait pendant, de part et d’autre de la tête du Christ, avec la Colombe du Saint Esprit : manière de signifier que ce dernier intervient dans le sacrement de la Communion.

De l’autre côté, il n’y a rien en revanche entre le Père et la Lionne : manière de dire que la Résurrection procède directement de Dieu.

Ce Père impénétrable, ce Fils qui n’est ni mort ni vivant, ce trône circulaire avec ses figurines symboliques, ce drap d’honneur dont les deux pans ne sont suspendus à rien, font de cette image une construction essentiellement théorique, une icône, un support de méditation.

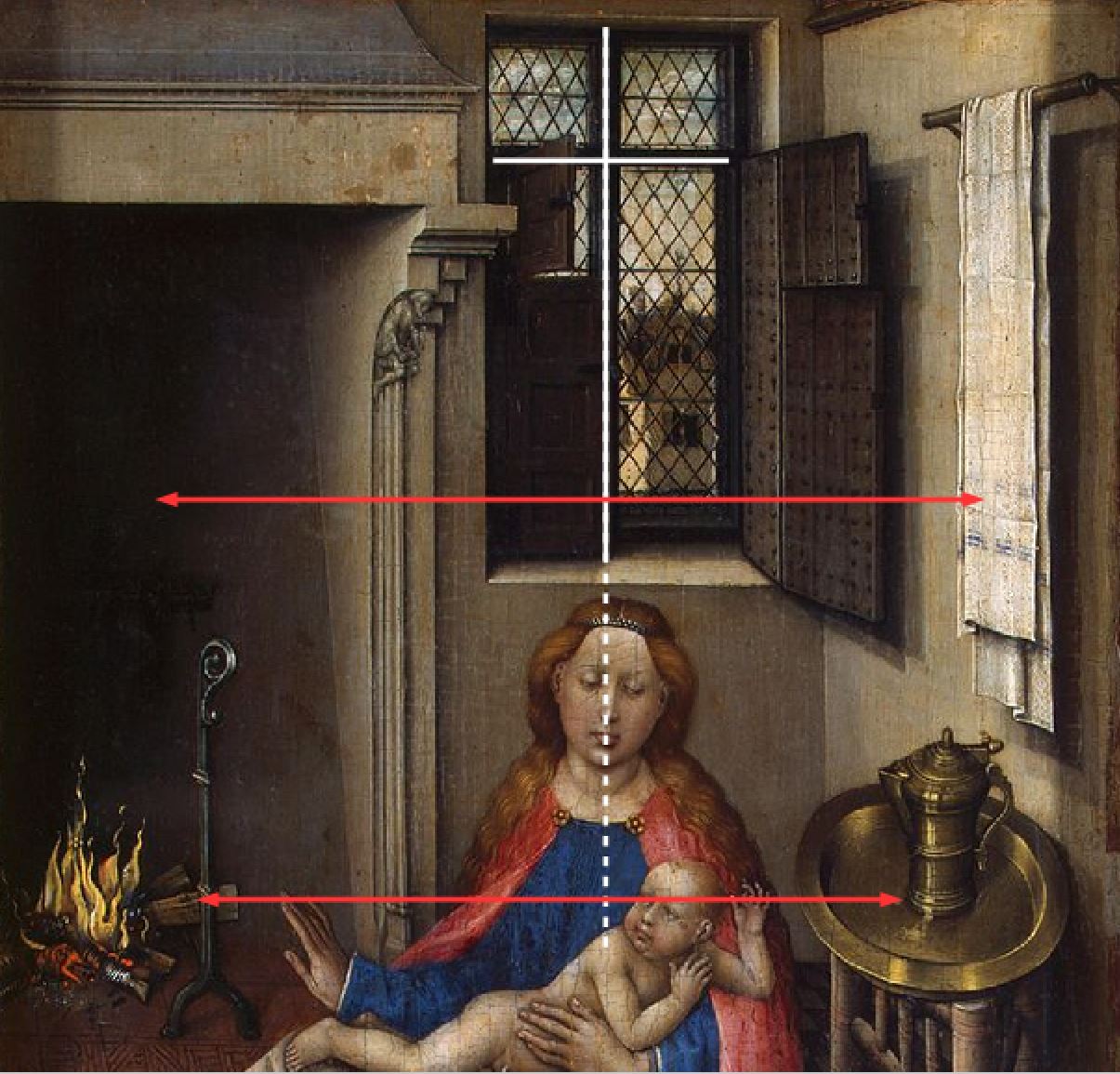

Vierge à l’enfant près d’une cheminée

Vierge à l’enfant près d’une cheminée

Robert Campin, vers 1430, Ermitage, Saint Pétersbourg

Bien différente est la scène qui lui fait pendant, ici et maintenant, dans le confort d’une chambre flamande. Assise au sol sur des coussins, la Vierge a posé son Fils sur la doublure fourrée d’hermine de sa robe.

Elle s’est même déchaussée pour profiter de la chaleur.

Le geste ambigu de sa main a été diversement interprété : va-t-elle fesser le bébé, vérifie-t-elle que le feu n’est pas trop chaud, ou se chauffe-t-elle la main avant de caresser l’enfant ? Seule une lecture d’ensemble nous donnera la réponse.

On sait depuis Panofsky que, chez Robert Campin, les objets du quotidien sont les ingrédients d’un « symbolisme déguisé ». Mais pour éviter les travers de cette théorie du soupçon, il importe de les considérer non pas isolément, mais comme s’intégrant – ou pas – dans l’ensemble de la composition.

Une composition rigoureuse (SCOOP !)

C’est parce qu’elle est placée à l’aplomb de l’Enfant que la fenêtre à meneaux peut être lue comme l’anticipation de la Croix. De même, c’est leur place de part et d’autre de cette verticale qui fait que le feu et le bassin d’eau d’une part, la suie et la serviette blanche de l’autre, fonctionnent ici comme des couples de contraires (pour une utilisation de ces mêmes objets au profit d’une construction symbolique bien plus complexe, voir 1.2 A la loupe : le panneau central).

La cheminée, brûlante et sale, représente ici le Péché originel, et le bassin et la serviette évoquent ce qui le contrecarre, à savoir le Baptême et la Rédemption que Jésus a offerts à l’Homme.

Du coup, la figurine masculine sur laquelle les commentateurs ne s’étendent pas représente l’Homme après la Chute et avant le Rachat : exactement la même valeur symbolique que les figurines de la cheminée dans le retable de Mérode (voir 4.4 Derniers instants de l’Ancien Testament ).

|

|

|---|

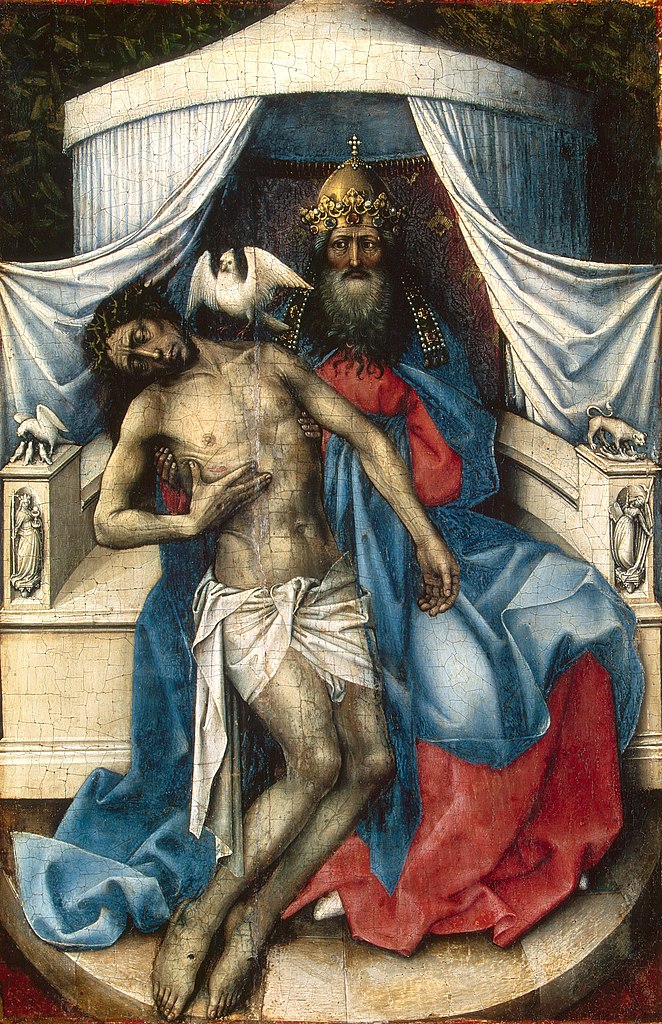

Une fois les deux panneaux compris isolément, reste à les faire fonctionner en diptyque .

A première vue, les deux climats – espace théorique intemporel et espace quotidien d’un hiver dans les Flandres – forment un tel contraste graphique qu’on pourrait penser à la juxtaposition forcée de deux scènes conçues indépendamment.

Pourtant des correspondances discrètes prouvent la conception en diptyque :

- le Père porte un manteau bleu sur une robe rouge, la Mère porte les mêmes couleurs, inversées ;

- les deux parents regardent leur Fils du coin de l’oeil ;

- d’une certaine manière, la position du Fils anticipe celle qui sera la sienne après la Mort.

Le geste de la main droite de Marie ne s’arrête pas à la cheminée : il repousse le destin du Crucifié tel que nous le montre le panneau de gauche. Il s’agirait donc d’un motif « not yet » selon l’expression de Leo Steinberg ( [1] , p 604), « encore un instant Monsieur le Bourreau ».

Dans cette vision d’ensemble, en miroir :

- le lange anticipe le linceul ;

- le corps tendu vers la droite de l’Enfant fait écho au corps tombant vers la gauche du Christ ;

- les objets baptismaux, sur le bord droit, font écho à l’Eglise, sur le bord gauche ;

- au centre, les flammes infernales voisinent avec la Synagogue.

![]()

Les diptyques de la Déploration

Cette formule très particulière, où le volet de droite montre la douleur de la Vierge, se développe en Flandres à partir d’une idée de Van Der Goes.

|

|

|---|

Diptyque de la Chute et de la Lamentation

Hugo van der Goes, 1467-68 , Kunsthistorisches Museum, Vienne

A la différence du diptyque de Campin, on ne décèle pas ici de conception d’ensemble. L’appariement des deux sujets est purement théologique : opposer à la Chute de l’Homme sa conséquence, le sacrifice du Christ.

Les seuls éléments qui se répondent sont donc :

- l’Arbre du Péché Originel, au bas d’un paysage paradisiaque, sous un ciel estival,

- la Croix faite du même bois, en haut d’une colline tragique, sous un ciel gris hanté par des corbeaux.

Chaque panneau comporte des éléments extrêmement originaux qui valent d’être remarqués

|

|

|---|

Dans le premier, on notera le Diable à tête de femme, avec ses deux tresses en guise de cornes. Derrière ses pattes palmées, le sentier du Paradis est jonché de coquillages et de pierres précieuses.

|

|

|---|

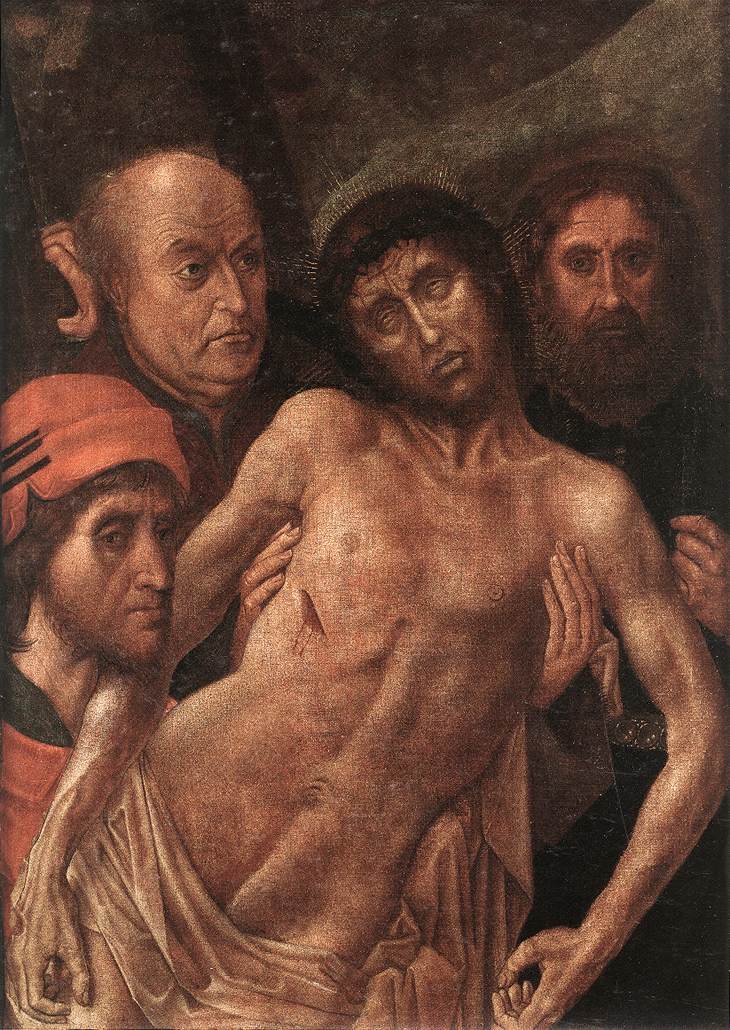

Dans la panneau de droite, l’idée principale est la sacralité du corps du Christ :

- Nicodème soutient le corps au travers du linceul, et Marie prie sans toucher l’épaule ;

- la main de Joseph d’Arimathie tire le linceul, mais sans frôler la main du cadavre.

|

|

|---|

De même le tableau insiste sur la sacralité des reliques :

- Joseph d’Arimathie a délicatement placé la couronne d’épines sur son chapeau, pour éviter qu’elle ne touche le sol ;

- une Sainte Femme en pleurs reçoit deux clous, une autre baise tristement le troisième.

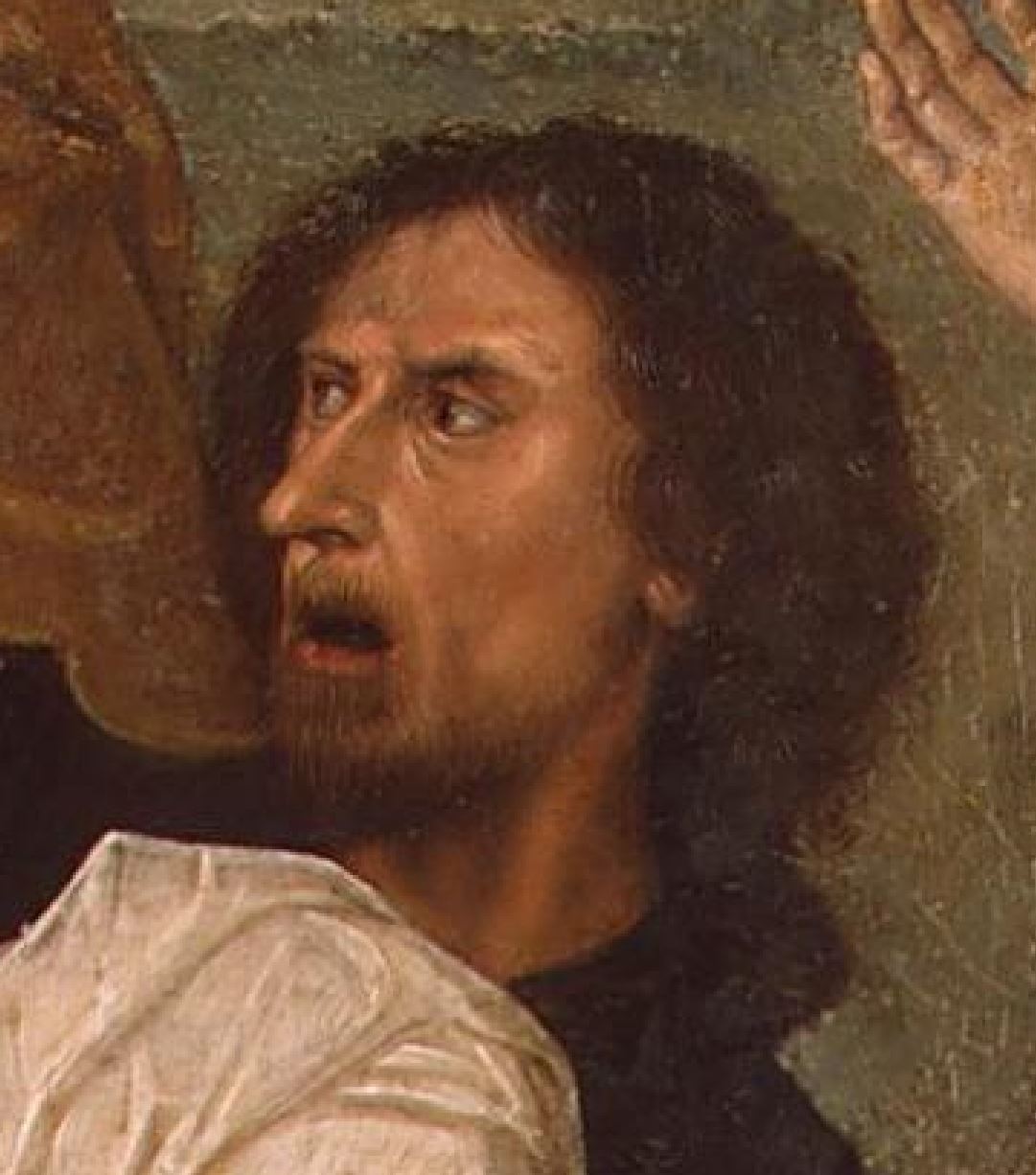

Le personnage anonyme qui tend les clous n’est pas habituel dans les Déplorations : on le voit plutôt dans les Descentes de Croix, en tant qu’assistant monté sur l’échelle pour aider à descendre le corps. Sa forte présence, à l’aplomb de la croix et au centre de la composition, laisse suspecter un portrait (ou un autoportrait ?) caché.![]()

Collection privée Collection privée |

Gemäldegalerie Berlin Gemäldegalerie Berlin |

|---|

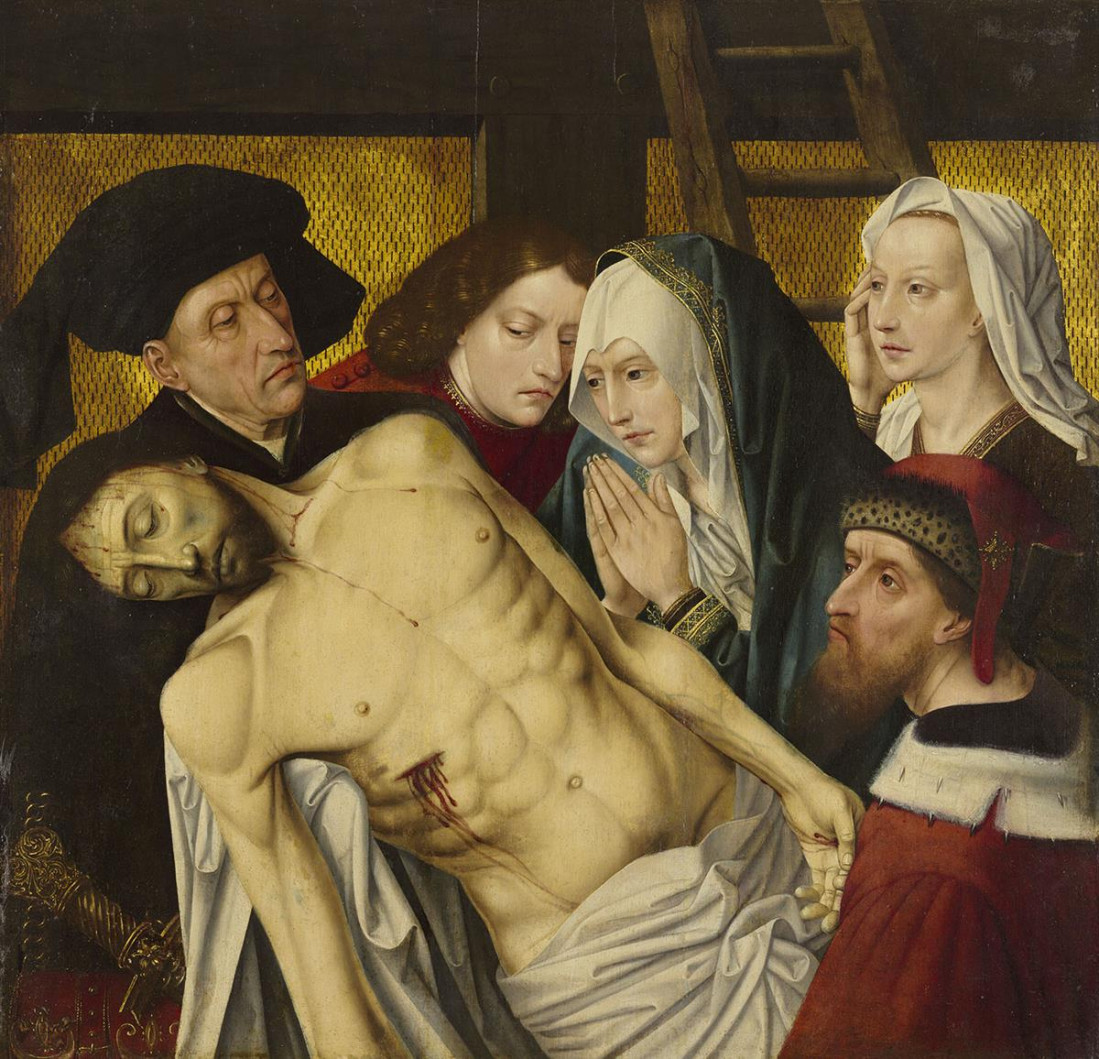

Diptyque de la Petite Déposition, Hugo van der Goes, vers 1480

Vers la fin de sa carrière, Van der Goes réalise ce diptyque de petite taille, très particulier puisqu’il est peint à la tempera sur une pièce de fin tissu (Tüchlein) [2].

Le diptyque se déduit de la Lamentation de Vienne, en supprimant Marie-Madeleine.

Les trois Saintes Femmes se regroupent derrière Marie soutenue par Saint Jean.

Sur l’autre panneau on retrouve :

- Joseph d’Arimathie avec son bonnet rouge,

- Nicodème soutenant, cette fois à mains nues, le Christ qui a conservé sa couronne d’épines ;

- l’assistant barbu dont le rajout de l’échelle précise le rôle : il s’y accroche de la main droite et présente les trois clous de la gauche.

Hugo van der Goes, Albertina, Vienne Hugo van der Goes, Albertina, Vienne |

Copie, Wadsworth Atheneum Museum of Art, Hartford Copie, Wadsworth Atheneum Museum of Art, Hartford |

|---|

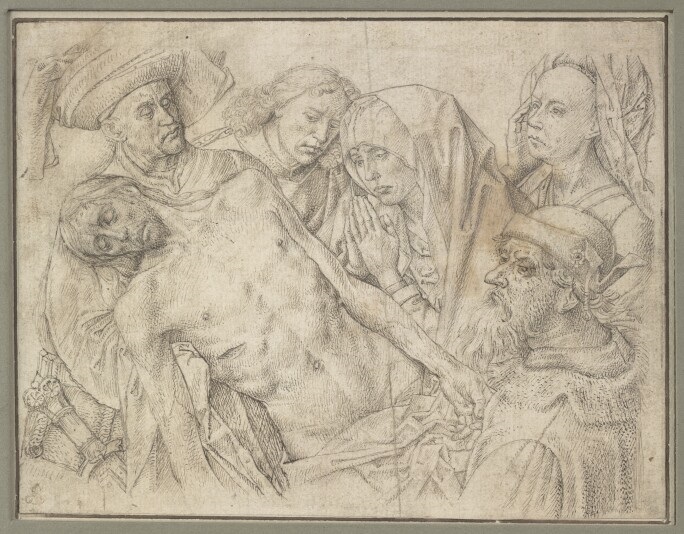

Grande Déposition

Pour être complet, précisons que van der Goes, avait également réalisé une Lamentation à six personnages, qui nous est connue par ce dessin et par quelques copies![]()

Diptyque avec la Déposition

Diptyque avec la Déposition

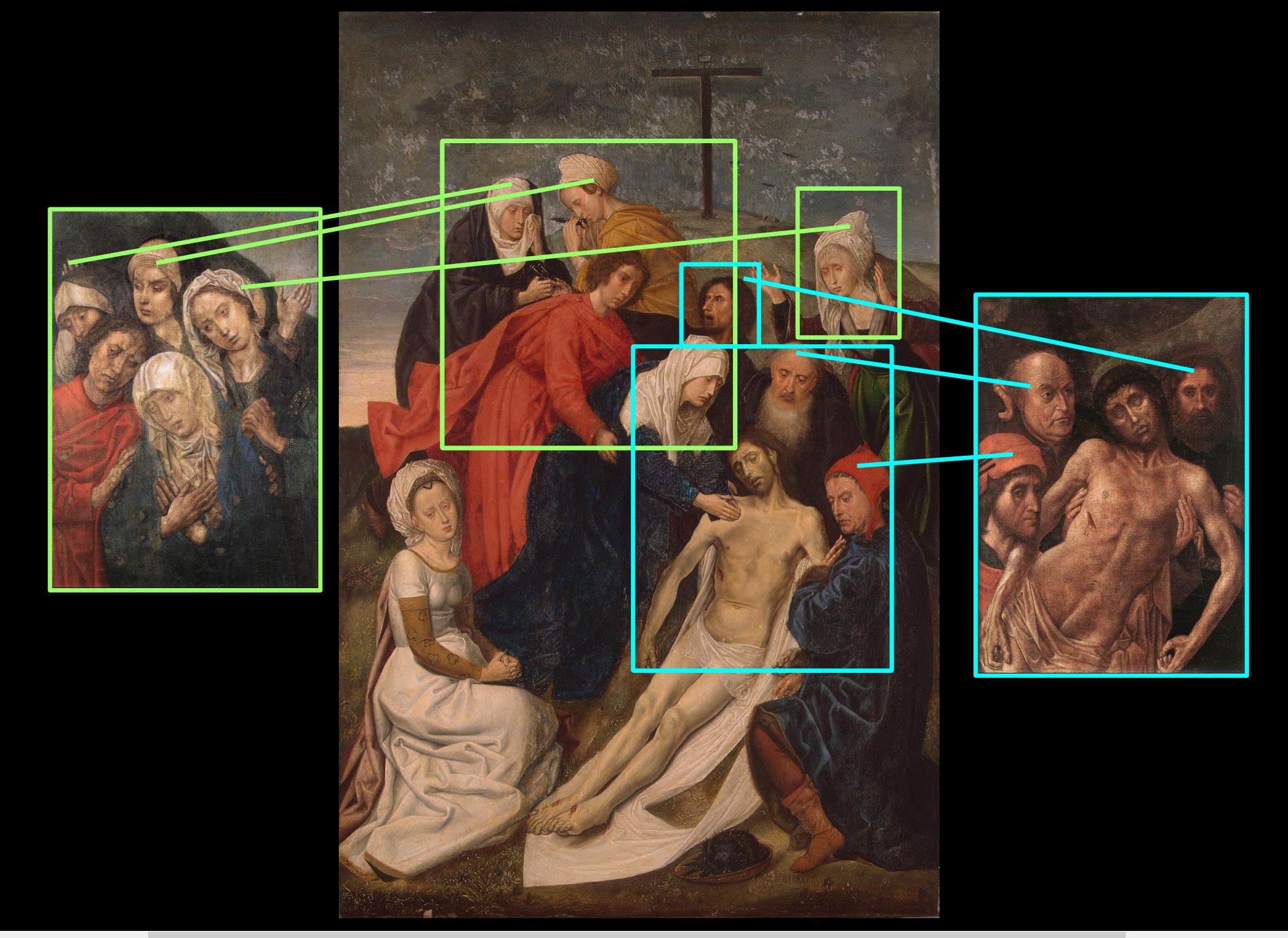

Memling, 1485-90, Capilla Real, Grenade

Les spécialistes ne s’accordent pas sur l’authenticité de cette oeuvre, qui selon certains n’est qu’une copie tardive d’un autre diptyque disparu. Memling reprend l’idée du diptyque de Van der Goes (les femmes et Saint Jean d’un côté, les hommes de l’autre) en intervertissant les panneaux. L’ajout de Marie-Madeleine (en rouge à l’arrière-plan) déséquilibre les deux panneaux quant au nombre de figures. La charnière du diptyque coïncide avec la croix et le paysage de l’arrière-plan est continu : néanmoins les personnages sont isolés dans leurs scènes respectives, et ne communiquent ni par les gestes ni par le regard.

Déposition, Collection privée Déposition, Collection privée |

Lamentation, Musée des Beaux-Arts, Sao Paolo Lamentation, Musée des Beaux-Arts, Sao Paolo |

|---|

Diptyque Lachovsky-Bardi, Memling, vers 1485

Une seconde version nous est connue par différentes copies.

|

|

|---|

Diptyque reconstitué par Susan Urbach [3]

Ce diptyque, qui n’est connu que par des reproductions dans des catalogues, s’inspire pour le panneau droit de la déposition de la Capilla Real, et présente dans le panneau de gauche une scène de la Passion qui ne lui est aucunement reliée dans les Evangiles, celle de l’Ecce Homo. Pour d’autres exemples de cette formule de l’Homme de Douleurs opposé à la Mater Dolorosa, voir …aux Pays-Bas, après 1450 .

![]()

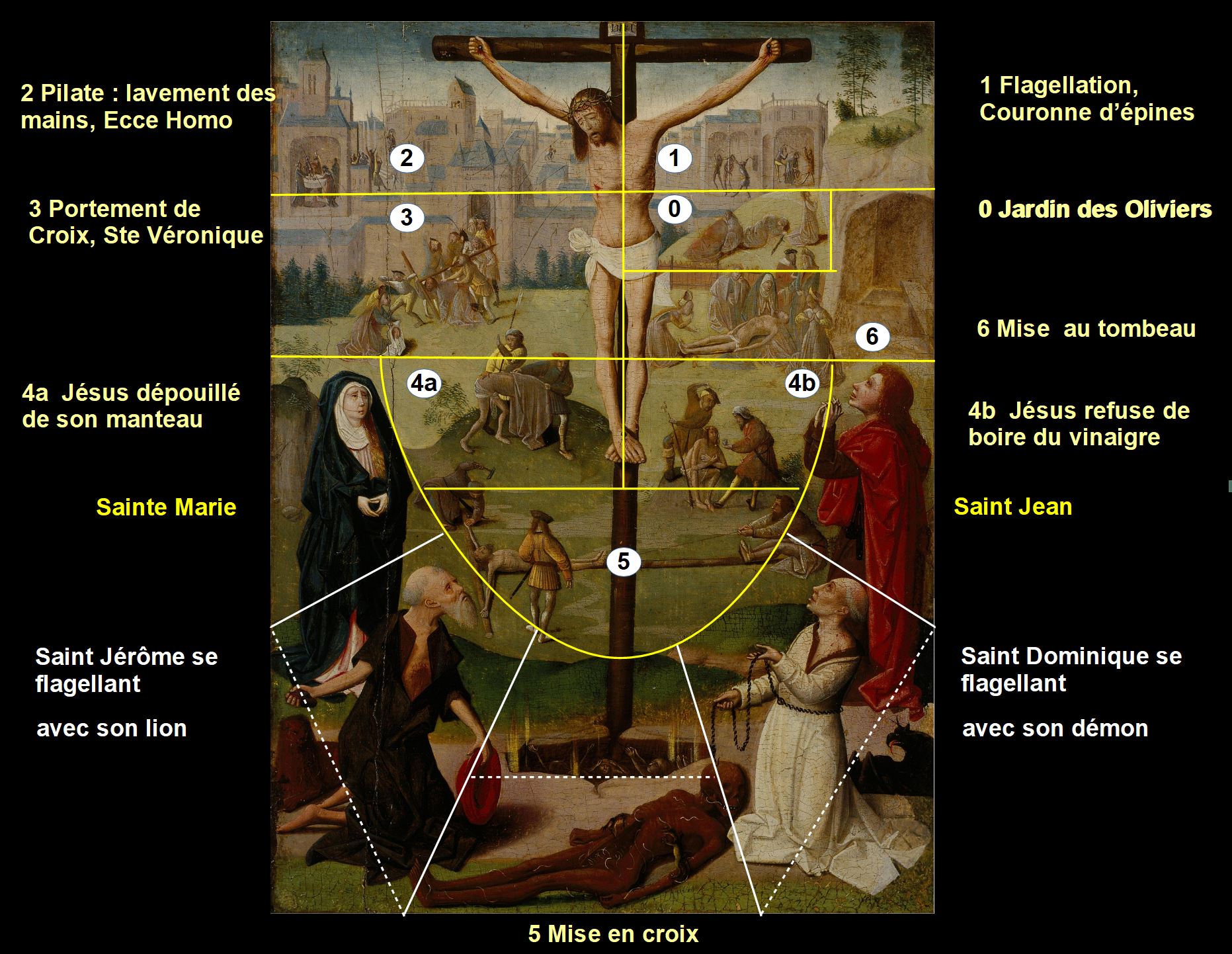

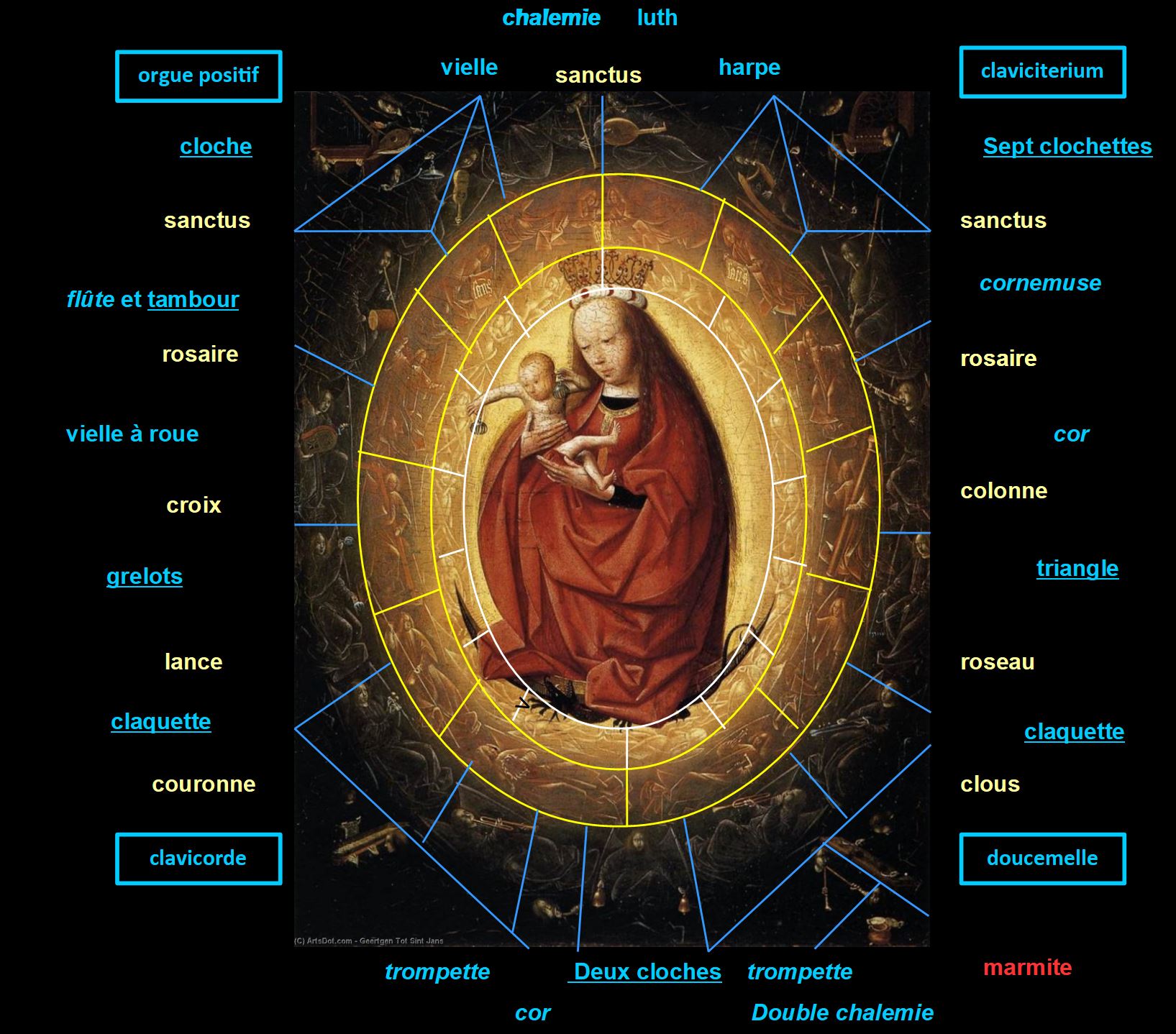

Le diptyque de Geertgen tot Sint Jans

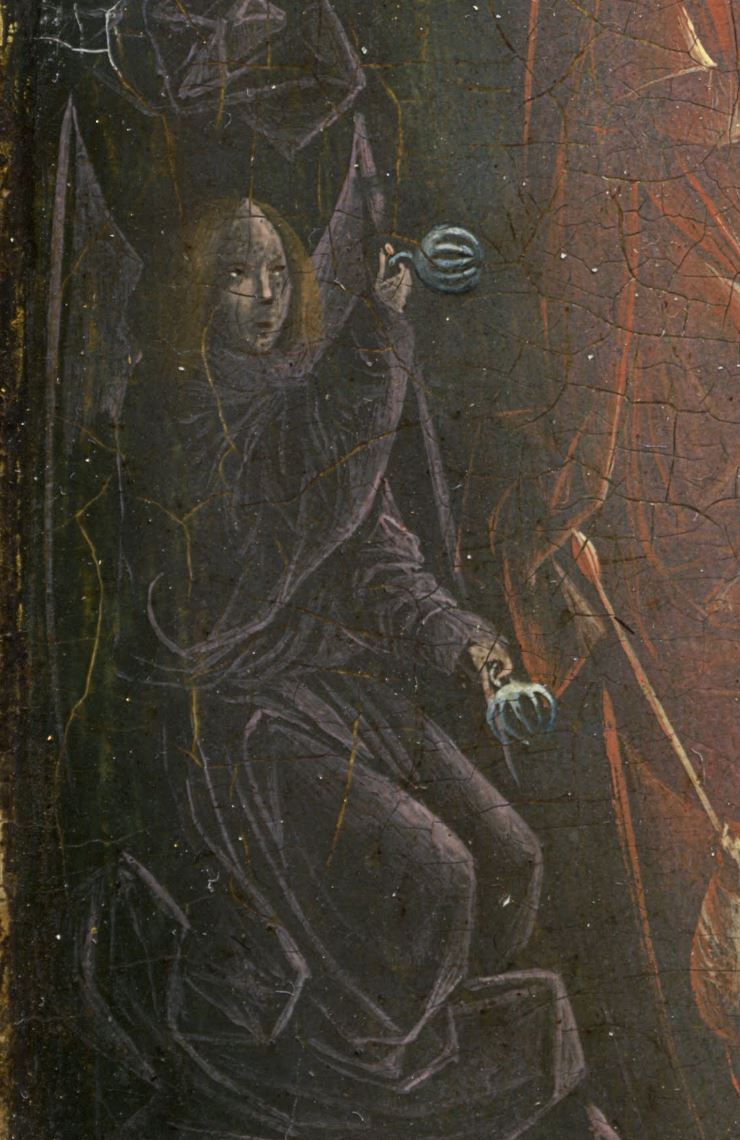

Crucifixion avec Saint Jérôme et Saint Dominique, National Gallery of Scotland, Edimbourg Crucifixion avec Saint Jérôme et Saint Dominique, National Gallery of Scotland, Edimbourg |

Maria in Sole, Musée Boijmans van Beuningen, Rotterdam Maria in Sole, Musée Boijmans van Beuningen, Rotterdam |

|---|

Geertgen tot Sint Jans, vers 1480

Ces deux panneaux n’ont été rapprochés que récemment. Leur iconographie très originale fait penser qu’il s’agit d’un diptyque personnalisé, réalisé dans le contexte dominicain de dévotion au Rosaire.

Le premier panneau constitue un exercice de méditation sur les souffrances du Christ et sur la Pénitence.

Les scènes de la Passion (en jaune) ne sont pas disposées chronologiquement et comportent deux motifs rares (4a Jésus dépouillé de son manteau et 4b Jésus refuse de boire du vinaigre).

Les personnages du premier sont quant à eux distribués chronologiquement, du passé le plus ancien au futur proche :

- sainte Marie et Saint Jean au pied de la Croix (en jaune) réfèrent au moment de la Passion ;

- les deux saints se mortifiant (avec un caillou ou une chaîne), accompagnés de leur attribut (un lion ou un démon) se sont retrouvés au pied de la Croix par la puissance de leur vision intérieure ;

- les morts déjà au Purgatoire invitent le spectateur à prier pour abréger leur souffrance ;

- enfin le transi, à savoir son propre futur qui l’attend, l’incite d’autant plus à la Pénitence.

Le second panneau est le résultat attendu de la Pénitence : la vision miraculeuse de Marie en Femme de l’Apocalypse, posée devant le soleil sur un croissant de lune qui écrase définitivement le démon. Sa couronne de roses blanches et rouges est une évocation du Rosaire.

Sa Gloire est composée de trois mandorles concentriques [4].

Dans la mandorle interne, au plus près du Sacré, quatorze séraphins (reconnaissables à leurs trois paires d’ailes), tous en prière, sauf les deux du haut qui soutiennent la couronne ;

Dans la mandorle centrale, douze anges :

- les six du bas présentent les instruments de la Passion, répartis de manière symétrique : couronne/clous, lance/roseau, croix/colonne ;

|

|

|---|

- les six du haut sont liés à la liturgie : deux montrent un rosaire blanc et rouge, les autres brandissent les trois Sanctus qui, lors de la messe marquent le moment de l’Elévation;

Dans la mandorle externe, des angelots actionnent divers instruments de musique (en bleu), organisés de manière assez systématique et pour la plupart en couples :

- dans les angles, deux couples d’instruments à clavier (encadrés) : orgue positif/claviciterium, clavicorde/doucemelle ;

|

|

|---|

Les « claquettes »

- quatre couples d’instruments à percussion (soulignés) : cloche/clochettes, grelot/triangle, claquette/claquette, cloche/cloche ;

- dans la moitié supérieure, quatre instruments à cordes : luth, vielle/harpe, vielle à roue ;

- en intercalaire, des instruments à vent (en italiques) : chalemie, flûte/cornemuse, cor, trompette/trompette, cor/double chalemie.

Un détail amusant se trouve en bas à droite : l’ange à la double chalemie s’est décalé du centre pour chasser un intrus : le petit ange qui, faute d’instrument, tape sur une marmite avec deux couvercles. Mais sa robe s’est prise dans les cordes de la doucemelle, l’empêchant d’aller plus loin.

|

|

|---|

La scène-clé, qui justifie la présence de cet orchestre céleste, est le geste totalement original de l’Enfant Jésus, sonnant deux grelots en réponse à l’ange en contrebas : il se comporte ici comme l’enfant de choeur qui ponctue le moment du Sanctus par un coup de clochette.

La juxtaposition de deux images

Comme le diptyque de Van de Goes, celui-ci ne comporte aucun élément de cohésion : chaque image est conçue indépendamment, et l’appariement ne se justifie que par la fonction dévotionnelle de l’ensemble : Pénitence, puis Récompense.

![]()

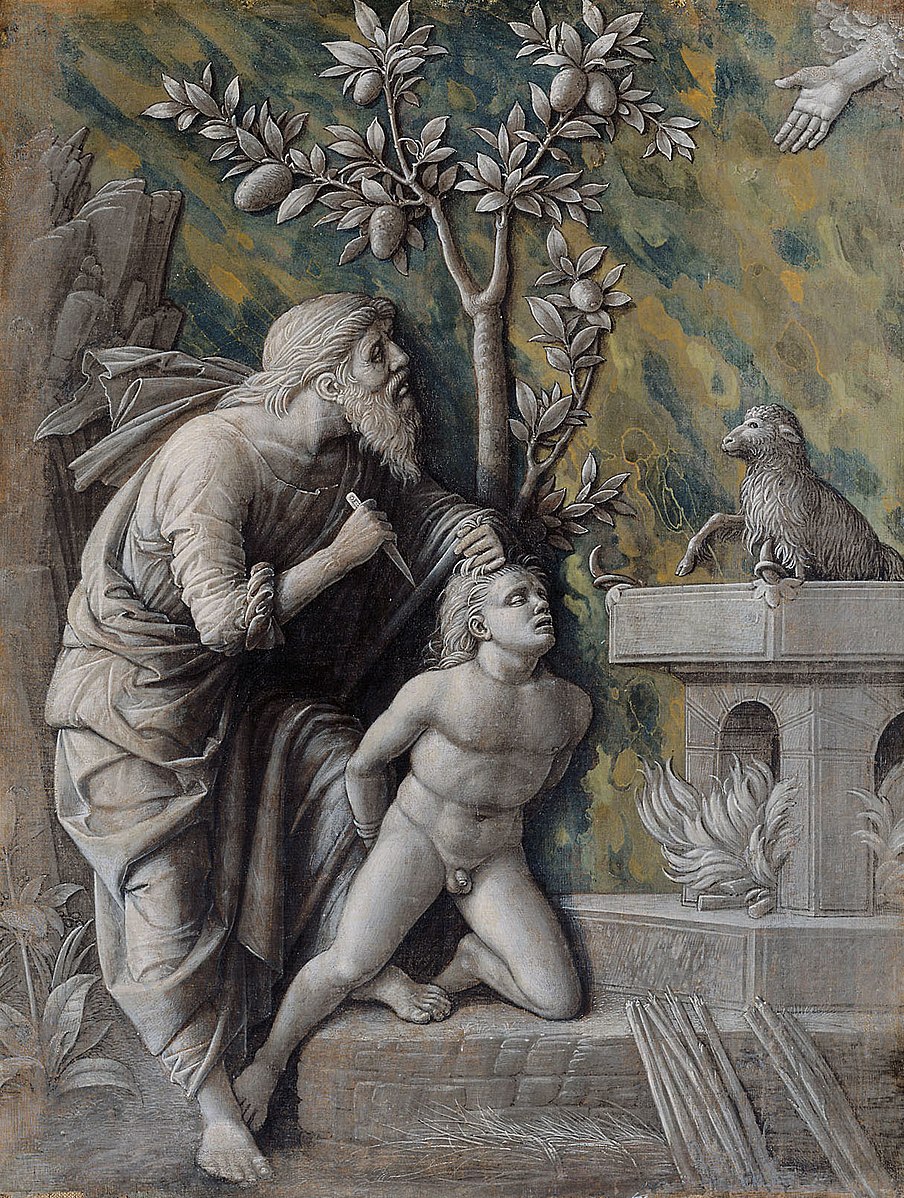

Les pendants de Mantegna

Le sacrifice d’Isaac Le sacrifice d’Isaac |

David et Goliath David et Goliath |

|---|

Andrea Mantegna, 1490-95, Kunsthistorisches Museum , Vienne

Sur ce pendant, voir Le sacrifice d’Isaac : 4 variantes, formes atypiques

La vestale Tuccia avec son tamis (72.5 x 23 cm) La vestale Tuccia avec son tamis (72.5 x 23 cm) |

Femme buvant (Sophonisbe ?) (72.5 x 23 cm) Femme buvant (Sophonisbe ?) (72.5 x 23 cm) |

|---|

Mantegna, 1490, National Gallery, Londres

Didon (65,3 x 31,4 cm) Didon (65,3 x 31,4 cm) |

Judith avec la tête d’Holopherne (65x 31 cm.) Judith avec la tête d’Holopherne (65x 31 cm.) |

|---|

Mantegna, 1490, Musée des Beaux Arts, Montréal

Sur ces pendants, voir Pendants solo : femme femme

![]()

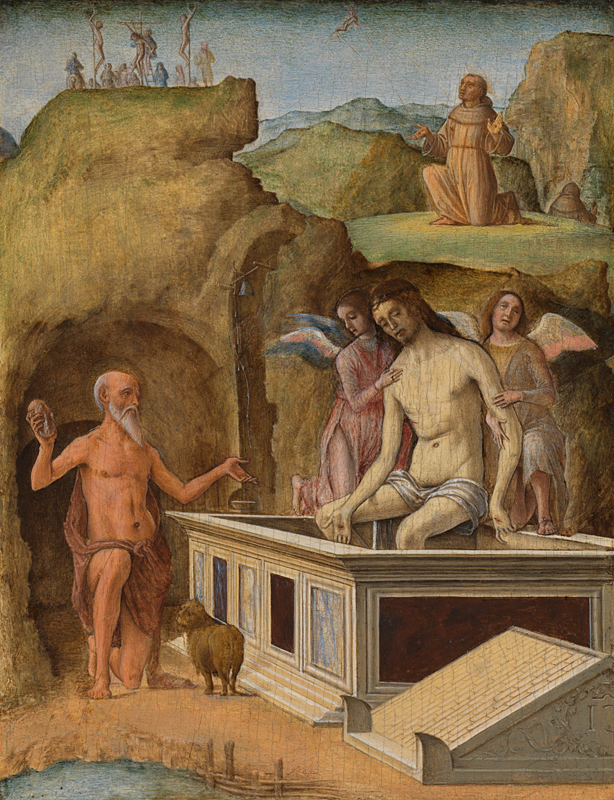

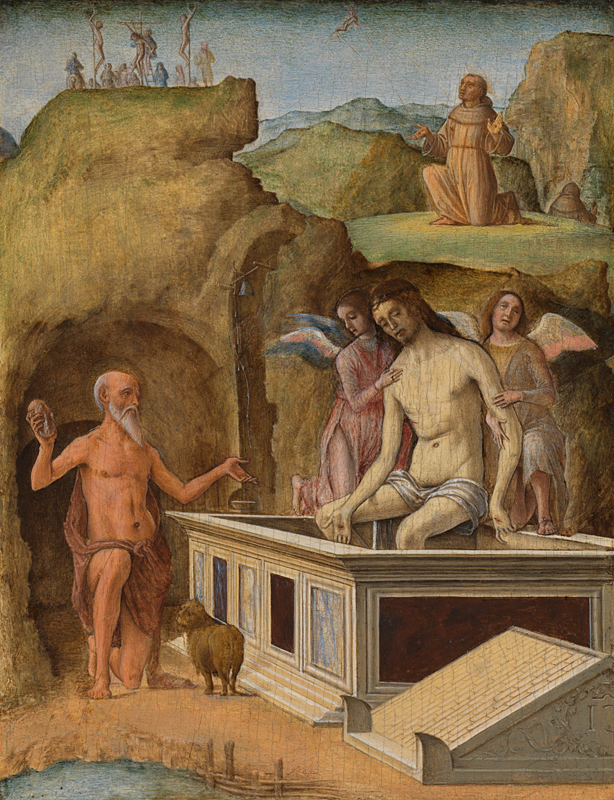

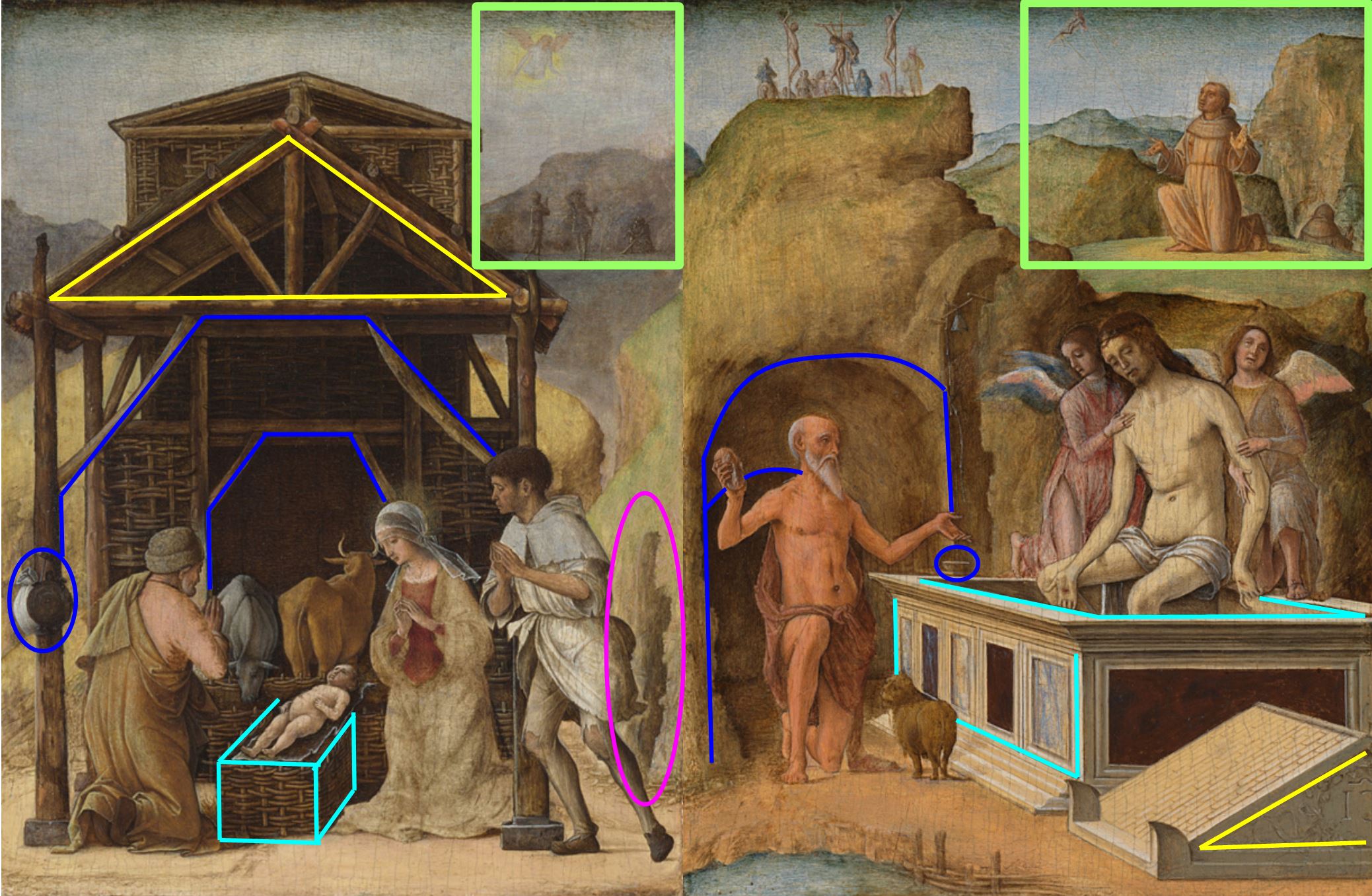

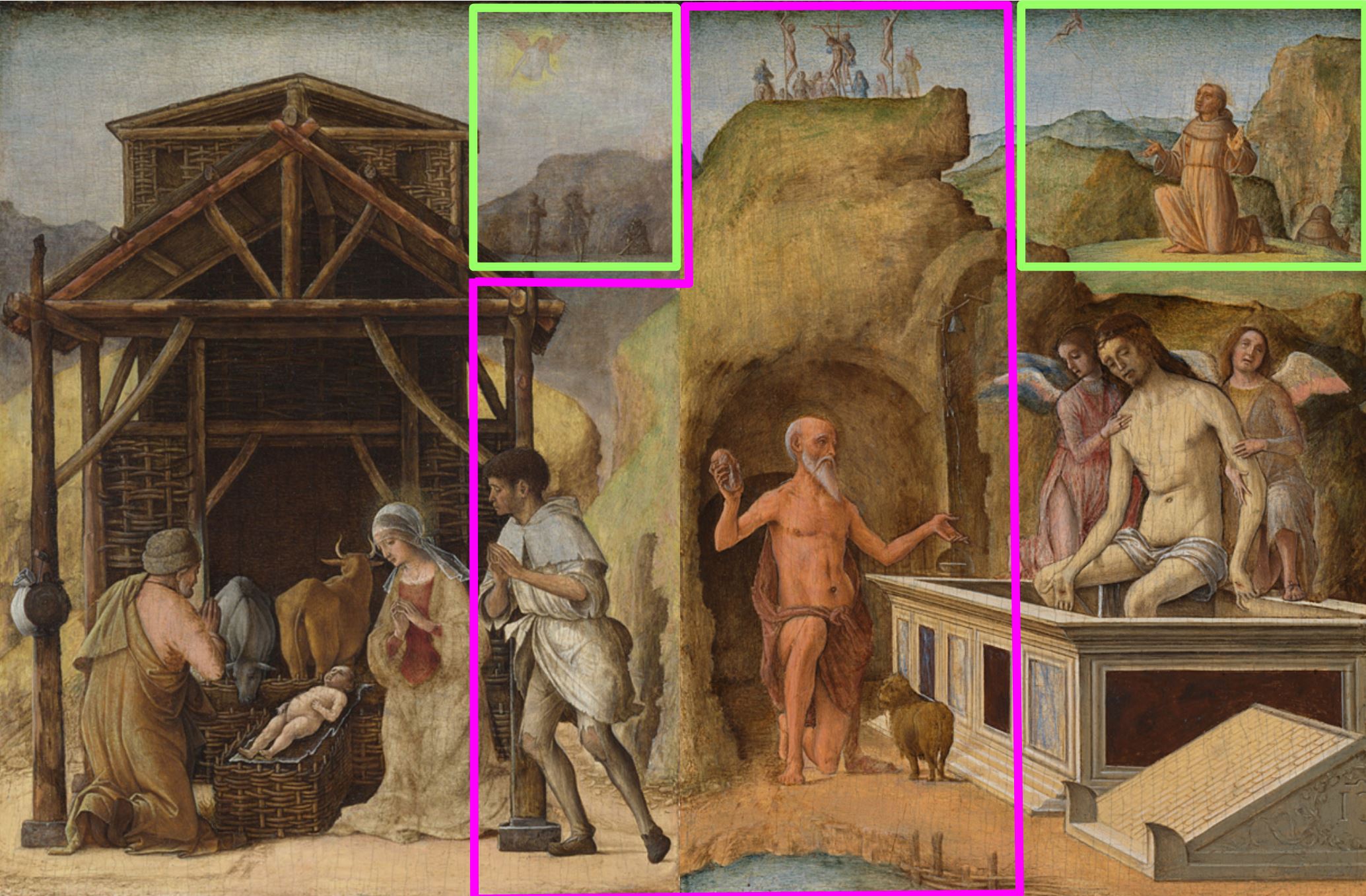

Le diptyque d’Este,

Adoration des bergers Adoration des bergers |

Christ au tombeau Christ au tombeau |

|---|

Diptyque d’Este, Ercole de Roberti, avant 1493, National Gallery, Londres

D’après un inventaire de 1493, ce tout petit diptyque de dévotion appartenait à Eléonore d’Aragon, Duchesse de Ferrare. Il était enveloppé de velours rouge, à la manière d’un livre (« que se assera a modo de libro coperte de velluto morello »), et cette analogie voulue est cohérente avec le sujet : le début et la fin d’une histoire.

L’insistance sur le corps du Christ, enfant dans le berceau et adulte dans le tombeau, est lié aux dévotions particulières à Ferrare, et au couvent du Corpus Christi, qu’Eléonora fréquentait.

L’Adoration des bergers se compose de deux scènes consécutives :

- à l’arrière-plan l’ange apparaissant aux bergers ;

- au premier plan un des bergers venu prier devant la crèche (noter ses chausses trouées aux genoux).

Le second panneau reprend la même idée des deux scènes consécutives :

- à l’arrière-plan la Descente de Croix ;

- à l’avant-plan le Christ sortant du tombeau, soutenu par deux anges.

Mais la complexité s’accroit avec deux présences anachroniques :

- à l’arrière plan, Saint François recevant les stigmates d’un ange (noter l’autre moine qui dort et nous tourne le dos) ;

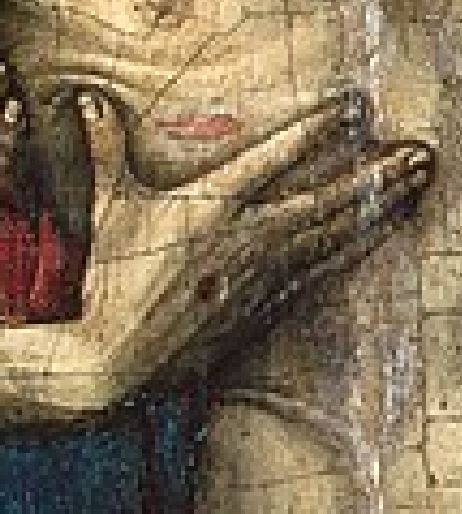

- à l’avant-plan Saint Jérôme en pénitence devant sa grotte-ermitage (noter la cloche plantée dans le rocher).

Le décor est construit selon des correspondances géométriques :

- fronton triangulaire de la crèche et du sarcophage (en jaune) ;

- creux de la crèche et creux de la grotte (en bleu sombre), qui met en balance la gourde de Joseph et la coupe de Saint Jérôme ;

- avancée parallélépipédique du berceau et du tombeau (en bleu clair).

A l’arrière-plan se répondent les deux scènes avec l’apparition d’un ange (en vert).

Alfred Acres ([1] , p 613) a fait remarquer que les paysages sont pratiquement continus, et que l’anfractuosité derrière le berger (en violet) doit être une entrée latérale de la grotte de Saint Jérôme.

La construction perspective suggère qu’Eléonore s’agenouillait face à la Vierge, le panneau de droite légèrement replié pour concilier les deux points de fuite (imparfaitement, du fait de leur décalage vertical). La taille de Saint Jérôme trop grande par rapport à celle du berger, montre que De Roberti ne s’intéressait pas à la création d’un espace perspectif totalement cohérent entre les deux panneaux, à la différence des artistes du Nord comme Fouquet (voir Le diptyque d’Etienne ) ou Memling (voir 3.2 Trucs et suprises ).

Un tunnel temporel (SCOOP !)

La communication entre les deux scènes n’est pas fortuite puisque Saint Jérôme s’était justement établi dans une grotte à Bethléem, tout près de la grotte de la Nativité.

Ce dispositif fait que le berger, plutôt que de s’être avancé depuis l’arrière-plan, pourrait tout aussi bien être un disciple de Saint Jérôme, venu du futur par ce tunnel temporel.

Ce qui suggère une lecture plus intime du diptyque, à la guise d’un triptyque :

- la Nativité, avec l’Annonce aux Bergers ;

- Saint Jérôme au désert, avec la Descente de Croix ;

- la Résurrection, avec la Stigmatisation de Saint François.

![]()

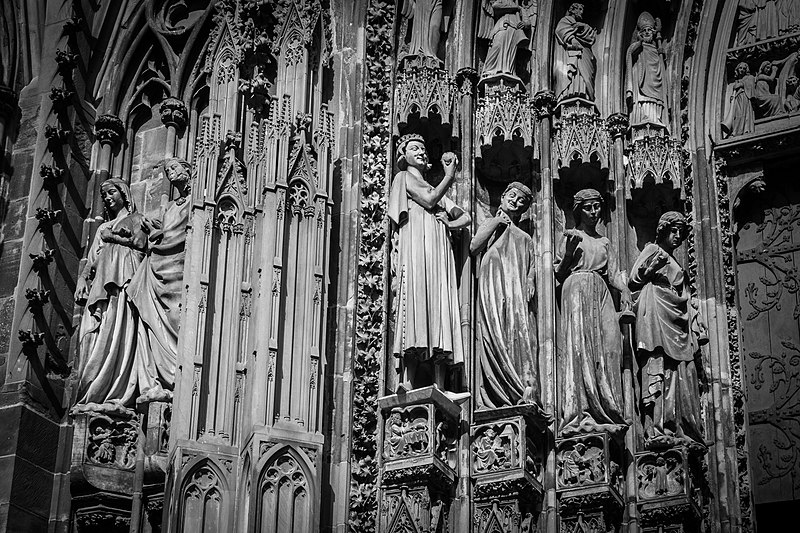

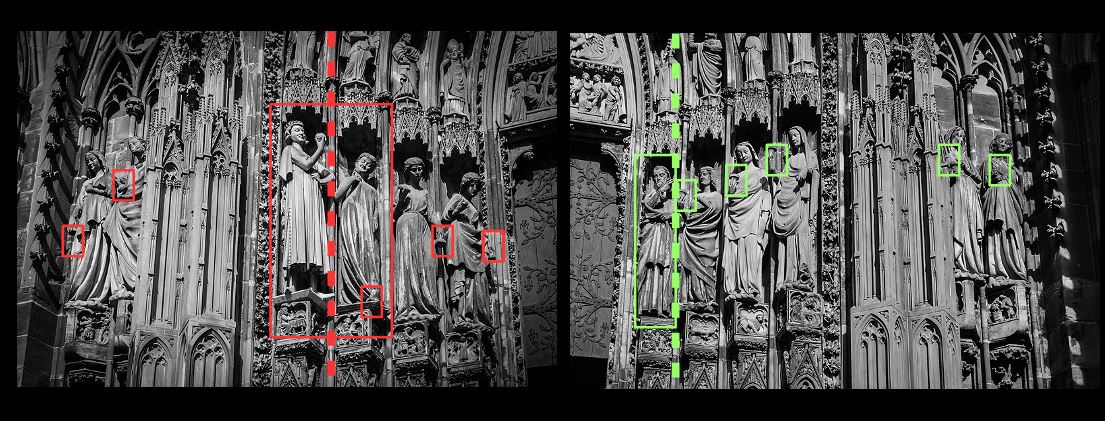

Le prince de ce monde et les vierges folles

Le prince de ce monde et les vierges folles

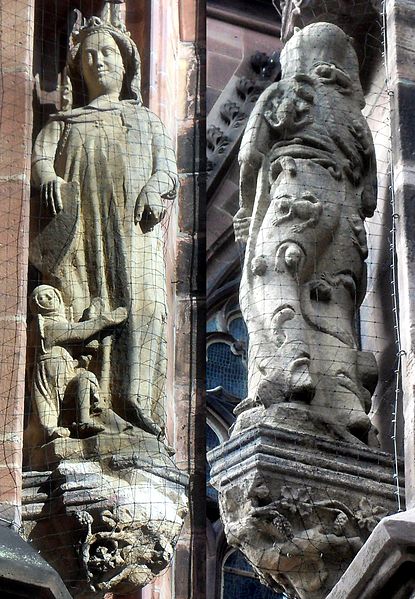

Le Prince de ce monde et la Luxure

Le Prince de ce monde et la Luxure Vu de face, il est évident que les deux figures, à la différence du portail de Strasbourg, n’interagissent pas : l’avertissement de l’Ange au spectateur concerne aussi bien le Séducteur offrant sa fleur que la Femme offrant son corps.

Vu de face, il est évident que les deux figures, à la différence du portail de Strasbourg, n’interagissent pas : l’avertissement de l’Ange au spectateur concerne aussi bien le Séducteur offrant sa fleur que la Femme offrant son corps. Le Prince du Monde,

Le Prince du Monde,  Frau Welt

Frau Welt

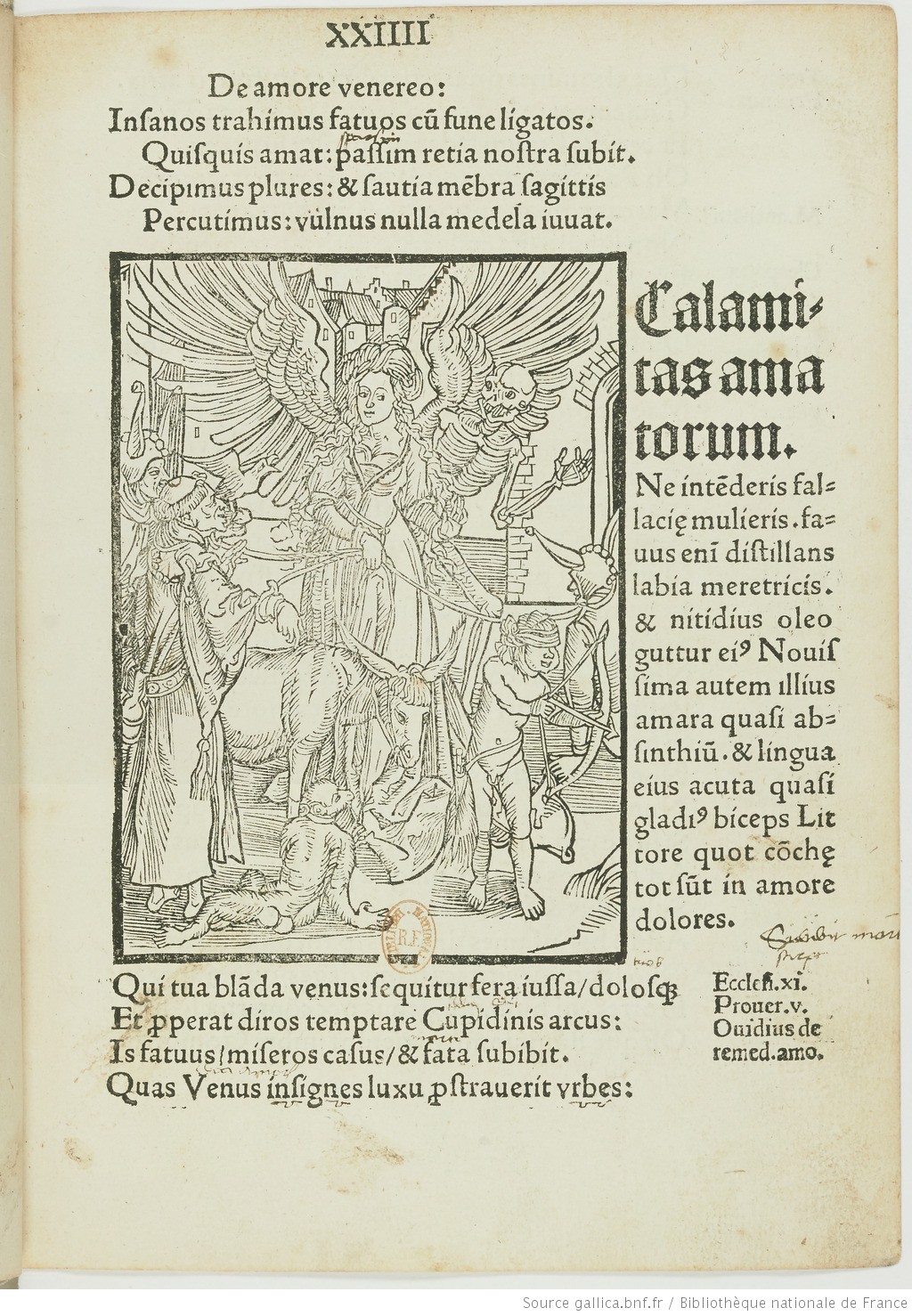

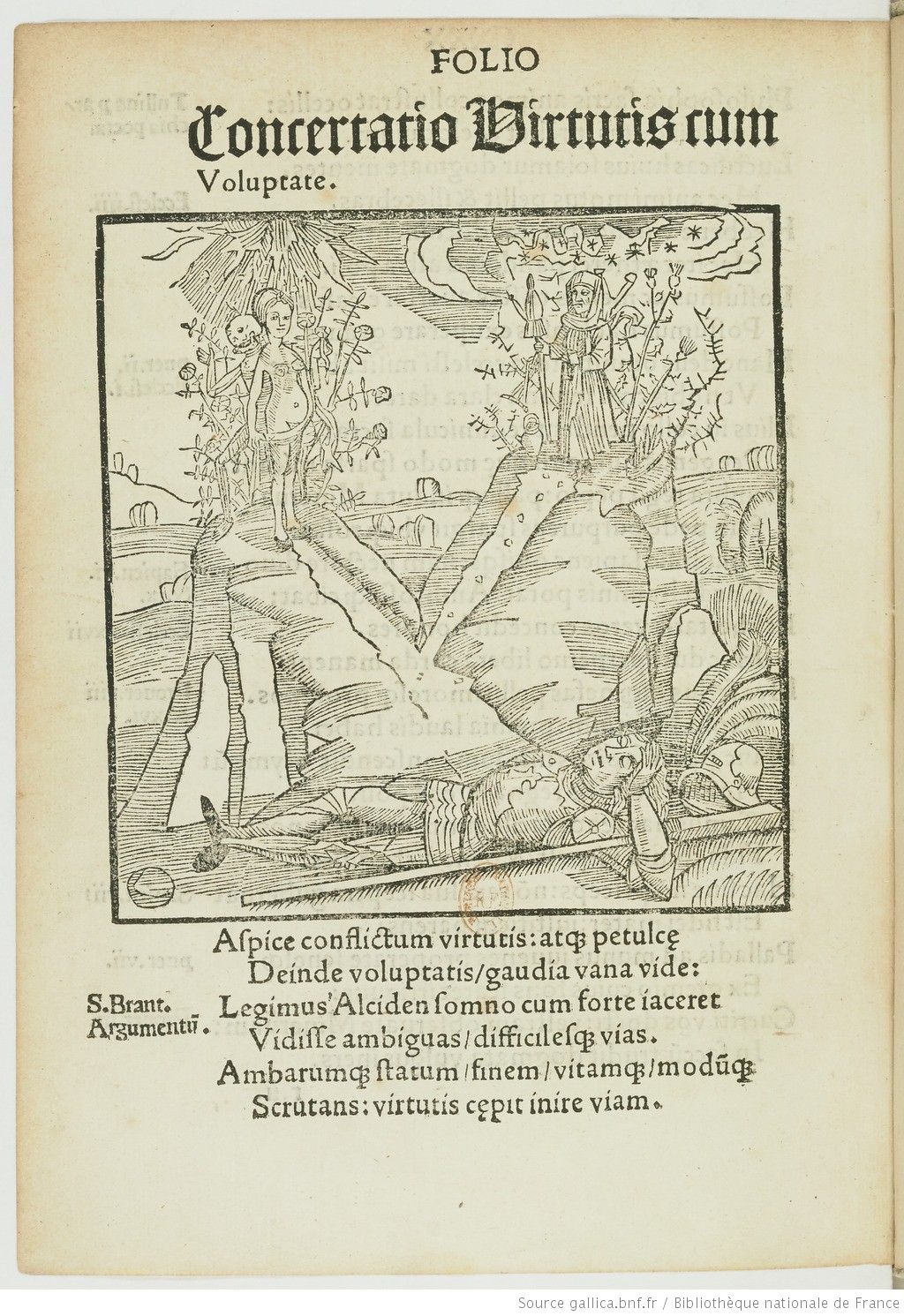

Les périls des licencieux (Calamitas Amatorum),

Sébastien Brandt, La nef des Fous (Stultifera navis) Bâle, 1498, vue 51, BNF Gallica

Les périls des licencieux (Calamitas Amatorum),

Sébastien Brandt, La nef des Fous (Stultifera navis) Bâle, 1498, vue 51, BNF Gallica

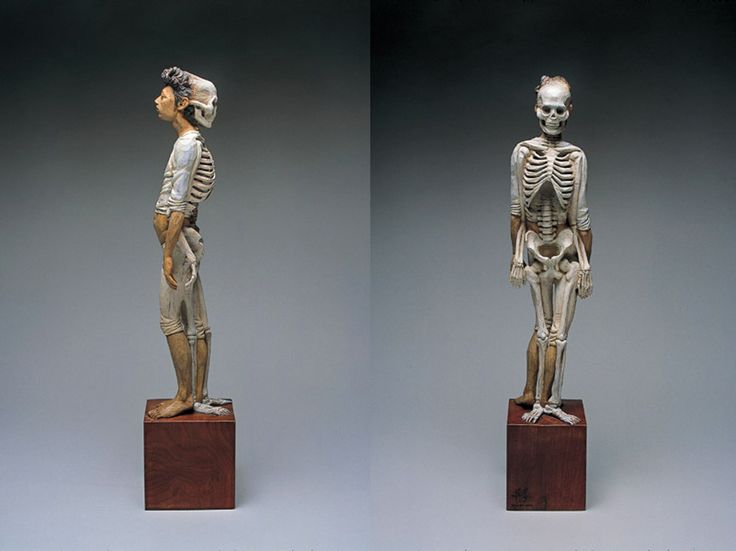

Sculpture d’Oshiro Kanemaki, 2014

Sculpture d’Oshiro Kanemaki, 2014 Prédiction de Jésus

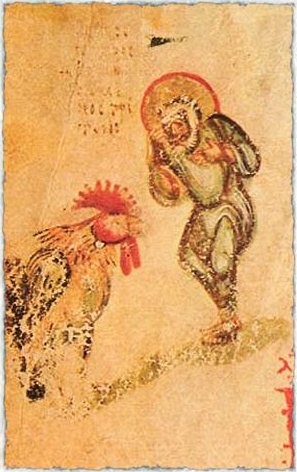

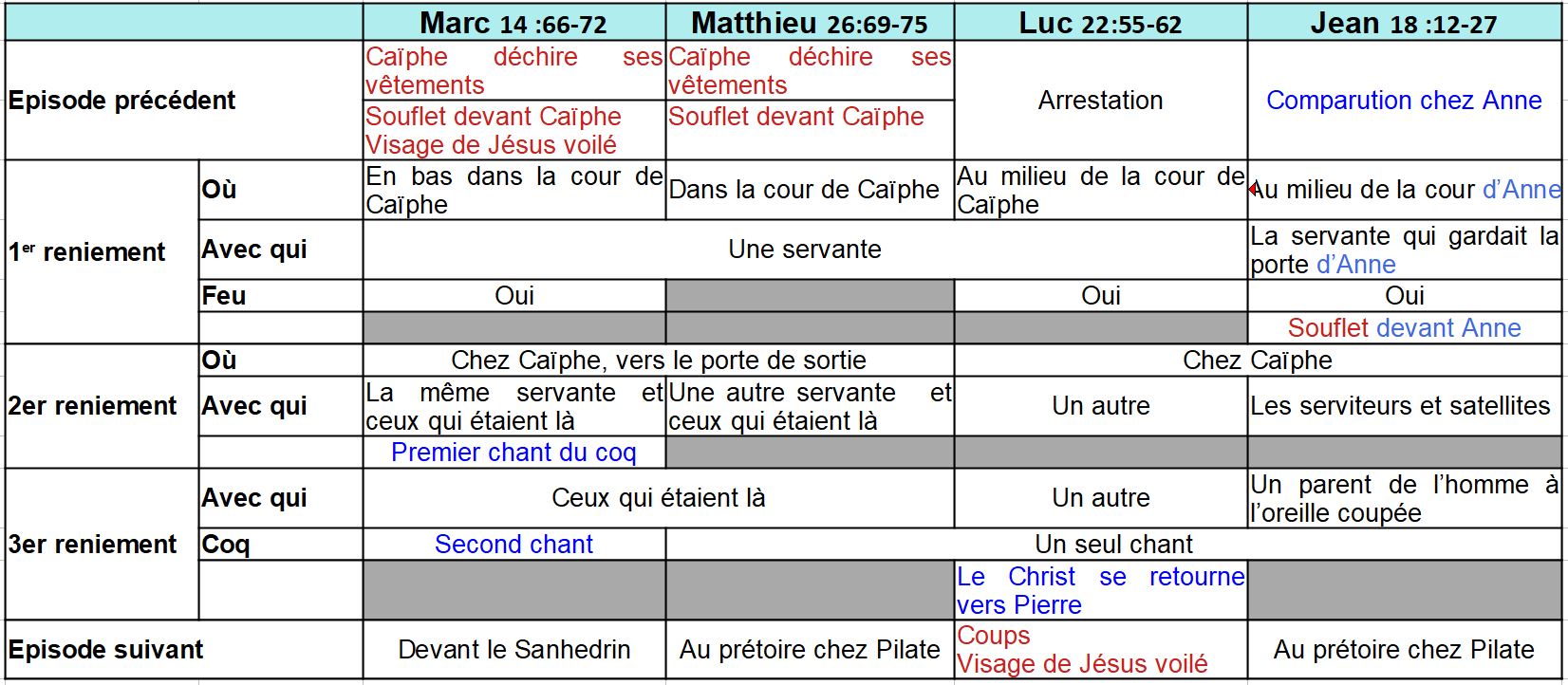

Prédiction de Jésus Reniement de Pierre devant la servante

Reniement de Pierre devant la servante Psaultier Chludov, 9ème siècle, fol 38v.

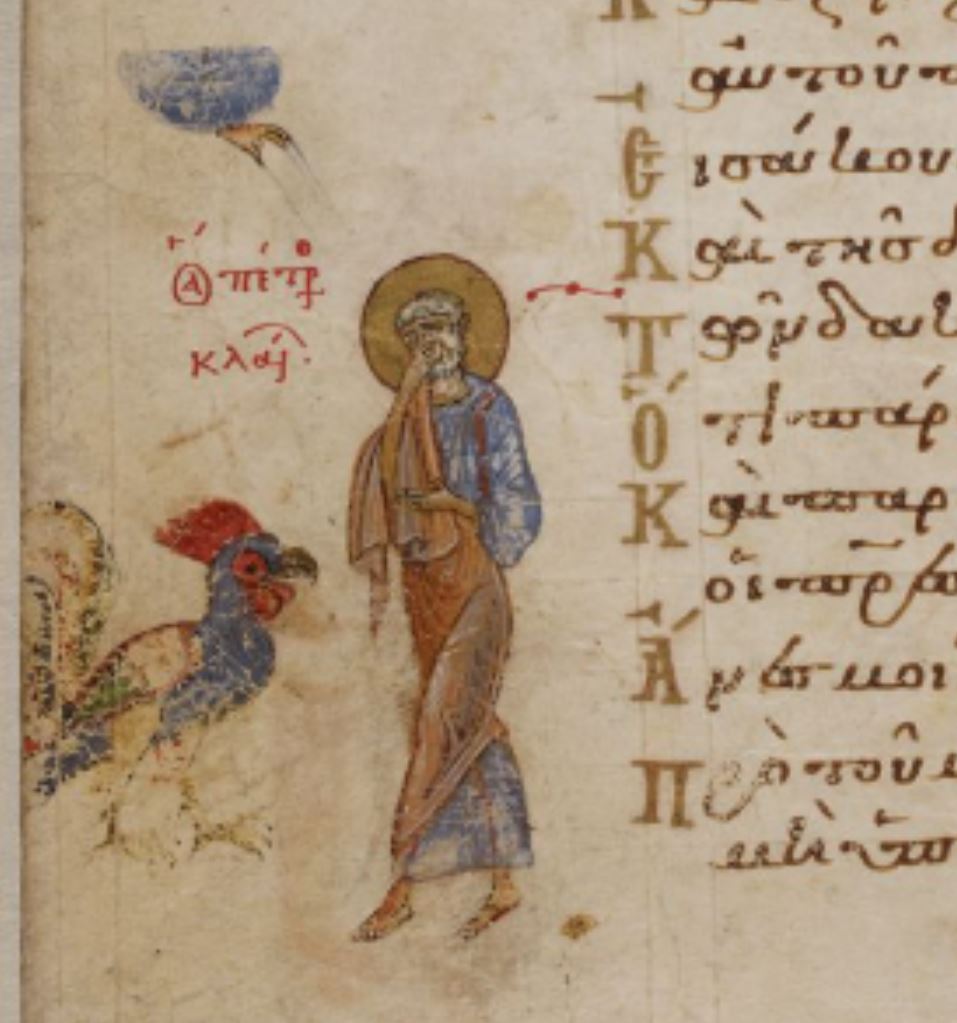

Psaultier Chludov, 9ème siècle, fol 38v. Psautier de Théodore, 1066, BL Add MS 19352 fol 47v (détail)

Psautier de Théodore, 1066, BL Add MS 19352 fol 47v (détail) Psautier de Bristol, 11ème siècle, BL Add MS 40731 fol 65v (détail)

Psautier de Bristol, 11ème siècle, BL Add MS 40731 fol 65v (détail) Psautier de Stuttgart, 800-50, Württembergische Landesbibliothek, Cod.bibl.fol. 23, fol. 49r

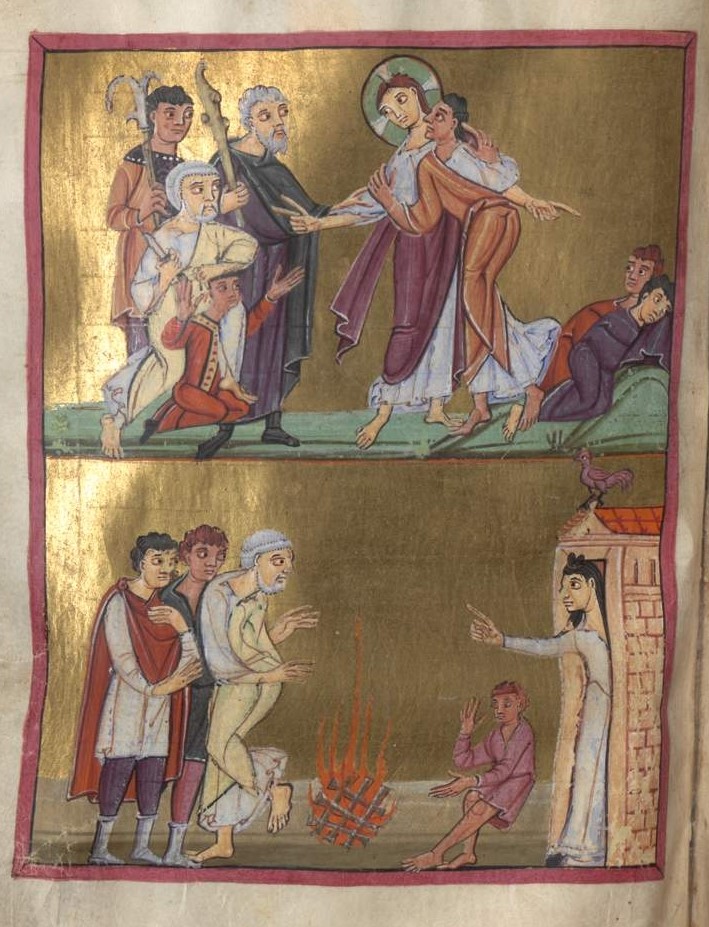

Psautier de Stuttgart, 800-50, Württembergische Landesbibliothek, Cod.bibl.fol. 23, fol. 49r Evangéliaire de Reichenau, vers 1020, Clm 23338, fol. 81v, Bayerische Staatsbibliothek Münich

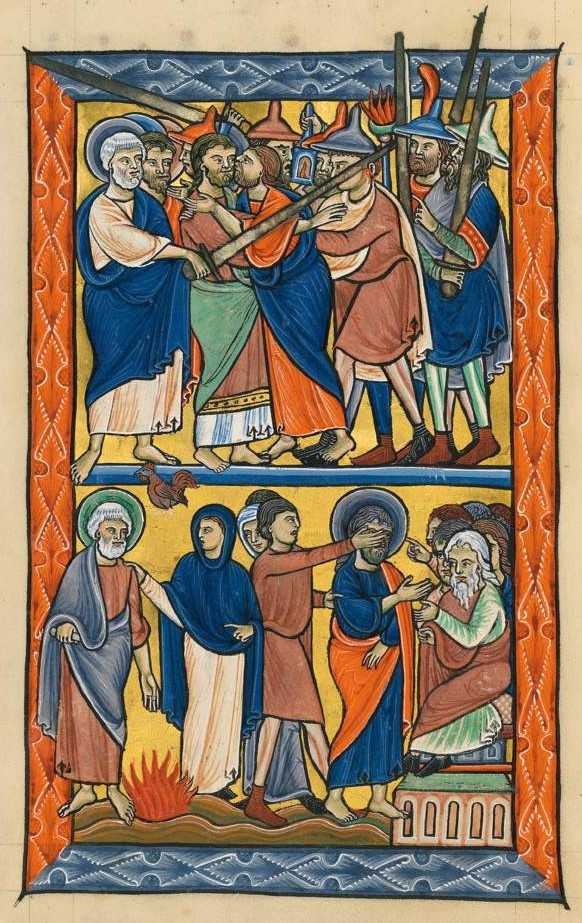

Evangéliaire de Reichenau, vers 1020, Clm 23338, fol. 81v, Bayerische Staatsbibliothek Münich Psautier anglais, 1190-1210, Clm 835, fol. 25v, Bayerische Staatsbibliothek, Münich.

Psautier anglais, 1190-1210, Clm 835, fol. 25v, Bayerische Staatsbibliothek, Münich. En bleu : détail présent dans un seul Evangéliste. [2]

En bleu : détail présent dans un seul Evangéliste. [2]

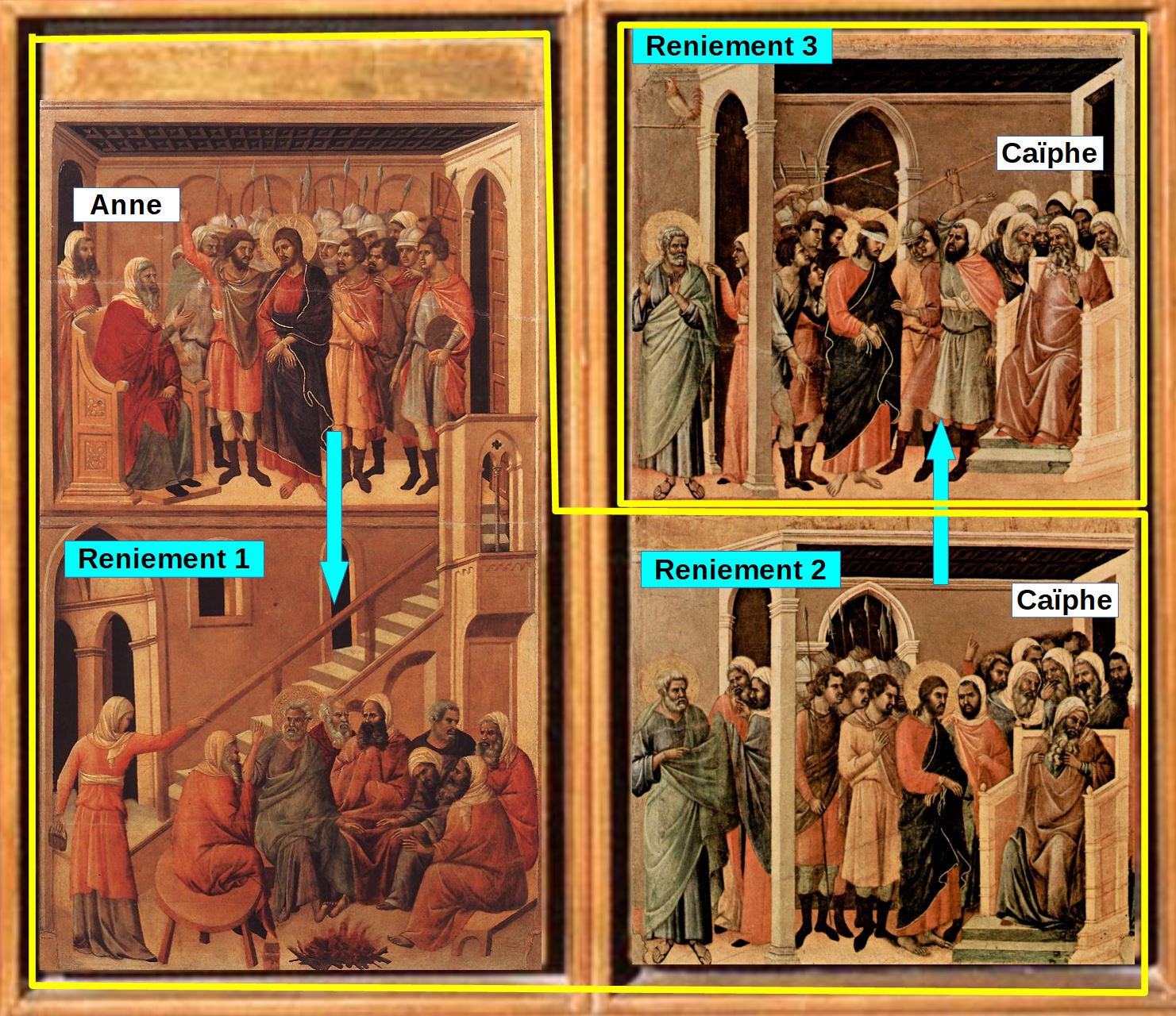

…ce pourquoi Duccio a pris grand soin de souligner que l’escalier fait communiquer la cour avec la pièce d’Anne, mais ne donne pas accès à cette case terminale.

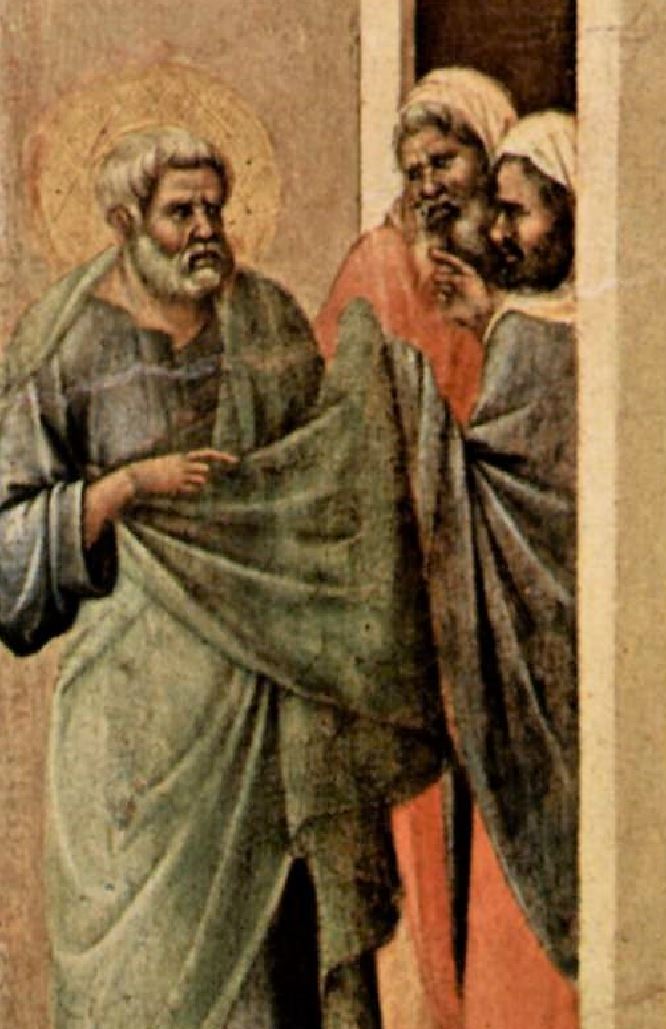

…ce pourquoi Duccio a pris grand soin de souligner que l’escalier fait communiquer la cour avec la pièce d’Anne, mais ne donne pas accès à cette case terminale. Premier Reniement

Premier Reniement Deuxième Reniement

Deuxième Reniement Premier Reniement

Premier Reniement Troisième Reniement

Troisième Reniement Hamilton Lectionary, Constantinople, fin du XIème siècle, Morgan Library MS M.639 fol. 271v

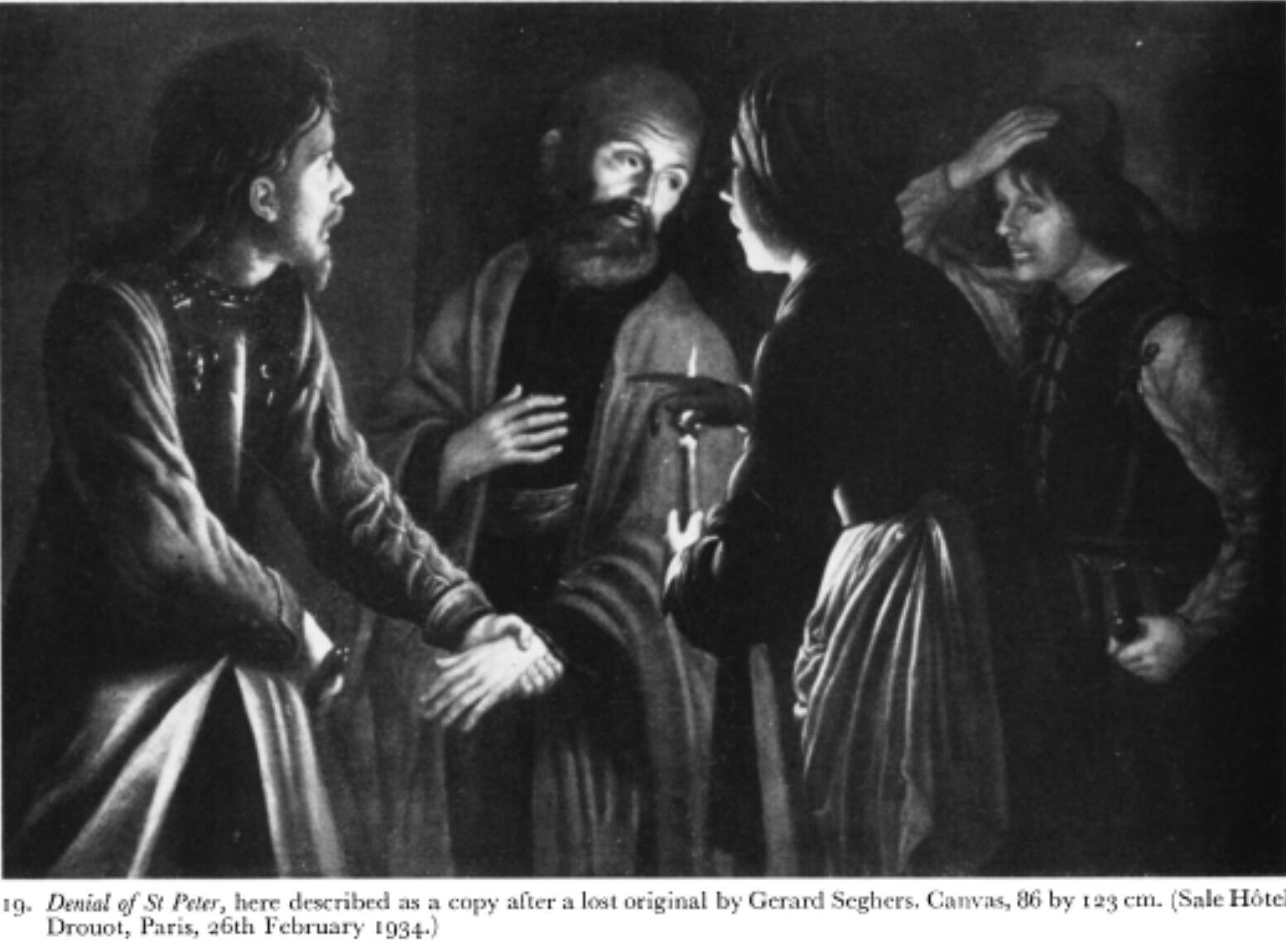

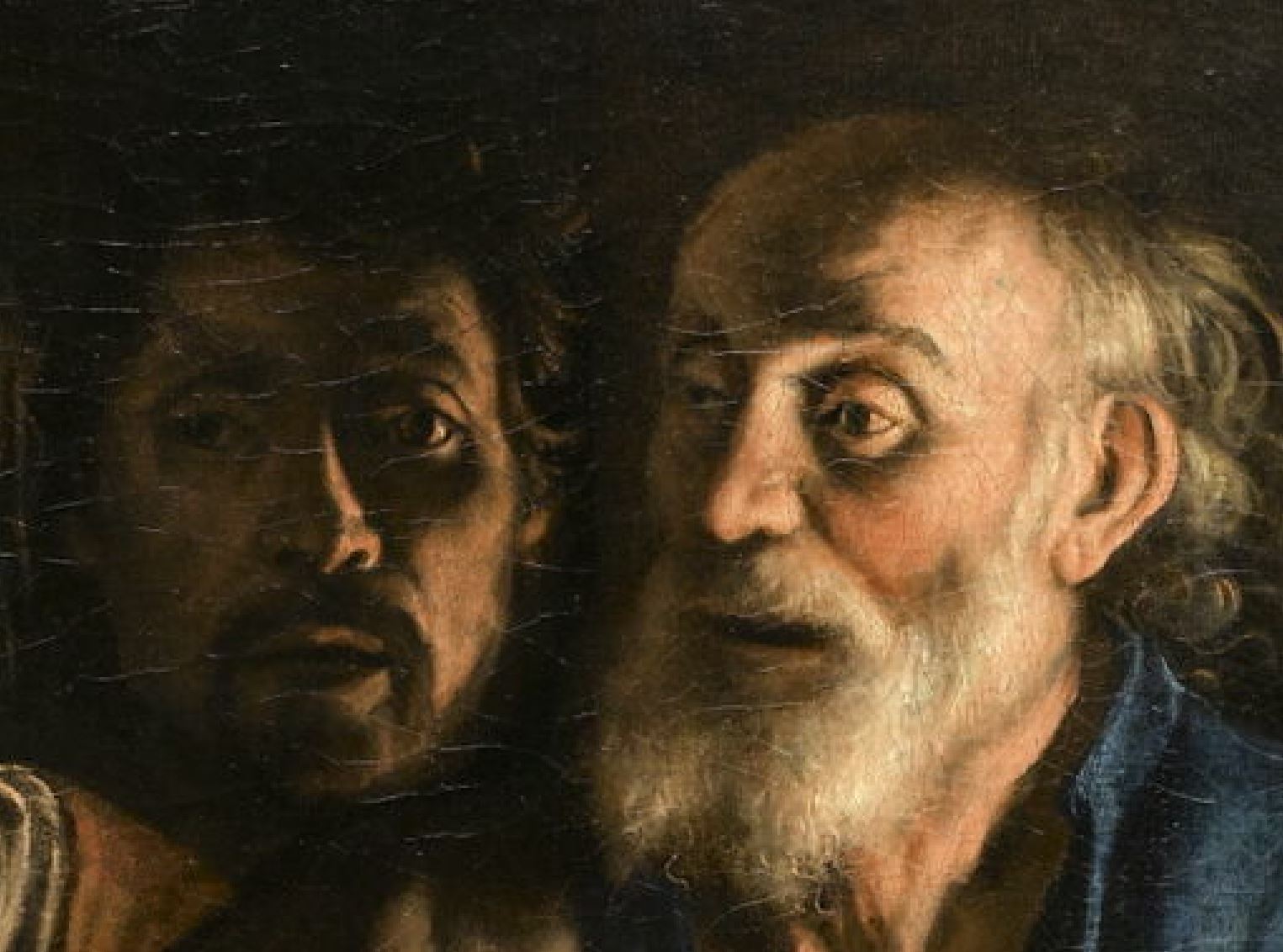

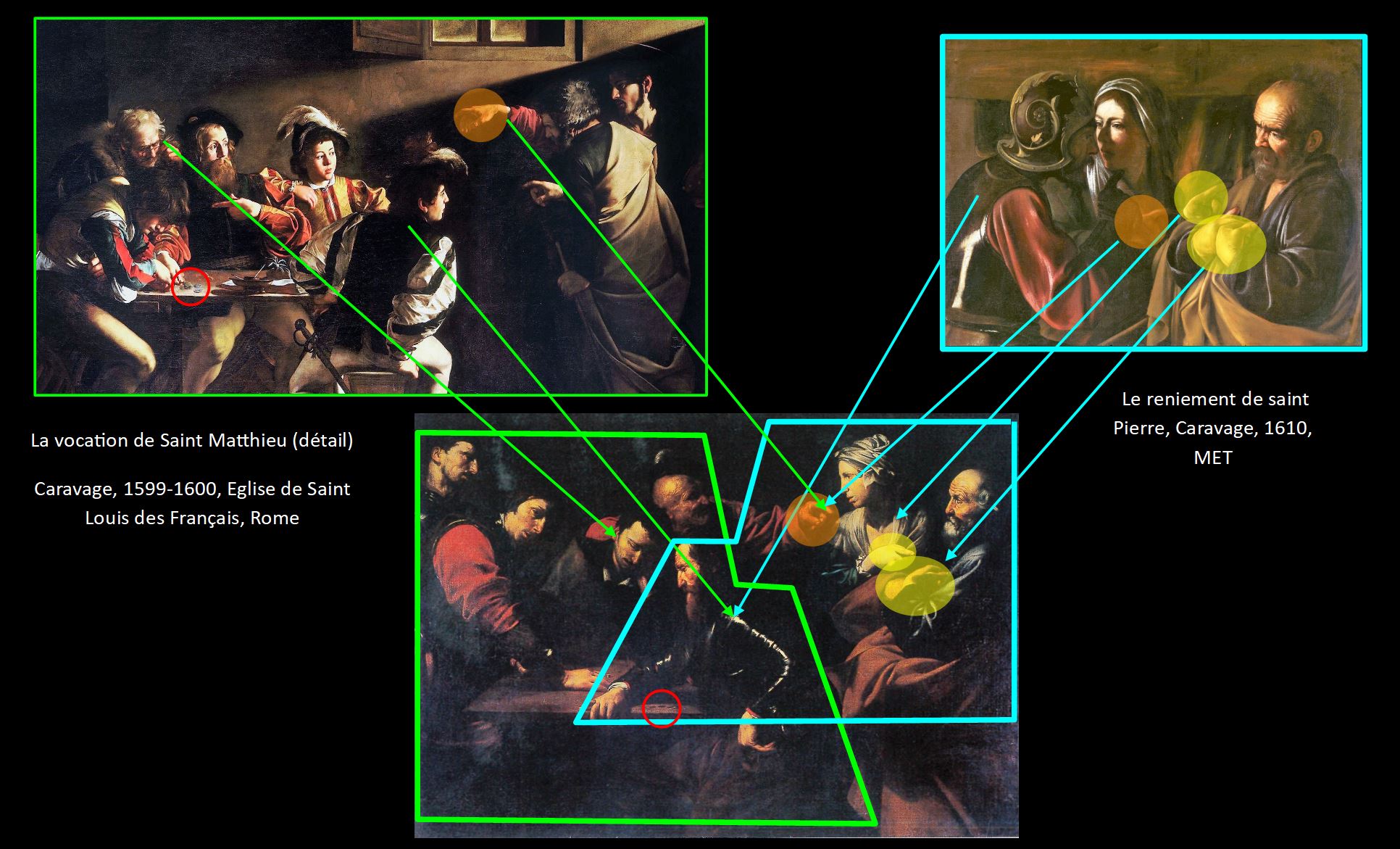

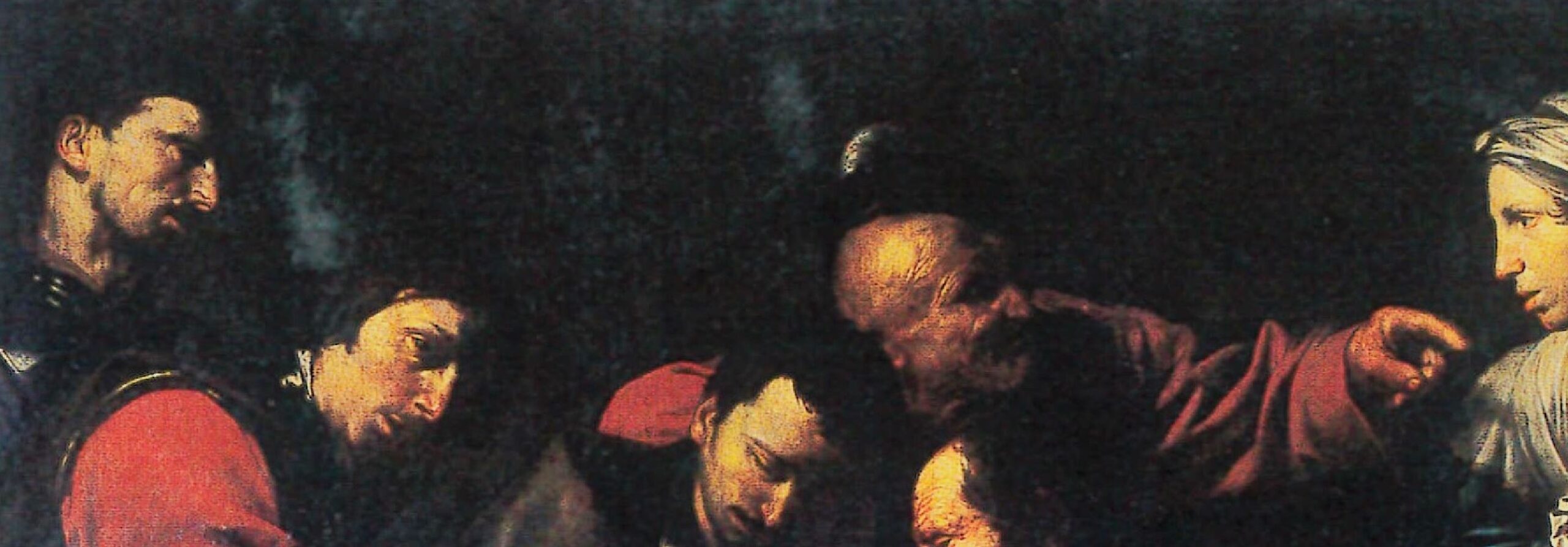

Hamilton Lectionary, Constantinople, fin du XIème siècle, Morgan Library MS M.639 fol. 271v Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

La Charité (détail des Sept Œuvres de miséricorde) Caravage, 1607, Pio Monte della Misericordia, Naples

La Charité (détail des Sept Œuvres de miséricorde) Caravage, 1607, Pio Monte della Misericordia, Naples La Charité Romaine

La Charité Romaine Baburen, 1620-24, Musée National, Cracovie

Baburen, 1620-24, Musée National, Cracovie

Seghers, vers 1620, Galerie nationale, Ljubljiana

Seghers, vers 1620, Galerie nationale, Ljubljiana

Gerrit van Honthorst, vers 1623, Minneapolis Institute of Art

Gerrit van Honthorst, vers 1623, Minneapolis Institute of Art

L’arrestation du Christ

L’arrestation du Christ Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre Strozzi, avant 1635, Wallraf Richartz Museum, photothèque Zeri

Strozzi, avant 1635, Wallraf Richartz Museum, photothèque Zeri Anonyme italien (Pietro Paolini ?), Musée des Beaux Arts, Rouen

Anonyme italien (Pietro Paolini ?), Musée des Beaux Arts, Rouen Preti, 1635-39, Galerie Doria Pamphilj

Preti, 1635-39, Galerie Doria Pamphilj Preti, vers 1660, Galleria Nazionale, Palazzo Arnone, Cosenza

Preti, vers 1660, Galleria Nazionale, Palazzo Arnone, Cosenza Guerchin, 1646, collection privée

Guerchin, 1646, collection privée Camillo Gavassetti, 1650, Musée des Beaux-Arts, Nantes

Camillo Gavassetti, 1650, Musée des Beaux-Arts, Nantes Spada,1614-1616, Palazzo della Pilotta, Parme

Spada,1614-1616, Palazzo della Pilotta, Parme Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre L’incrédulité de Thomas

L’incrédulité de Thomas Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre Le reniement de saint Pierre

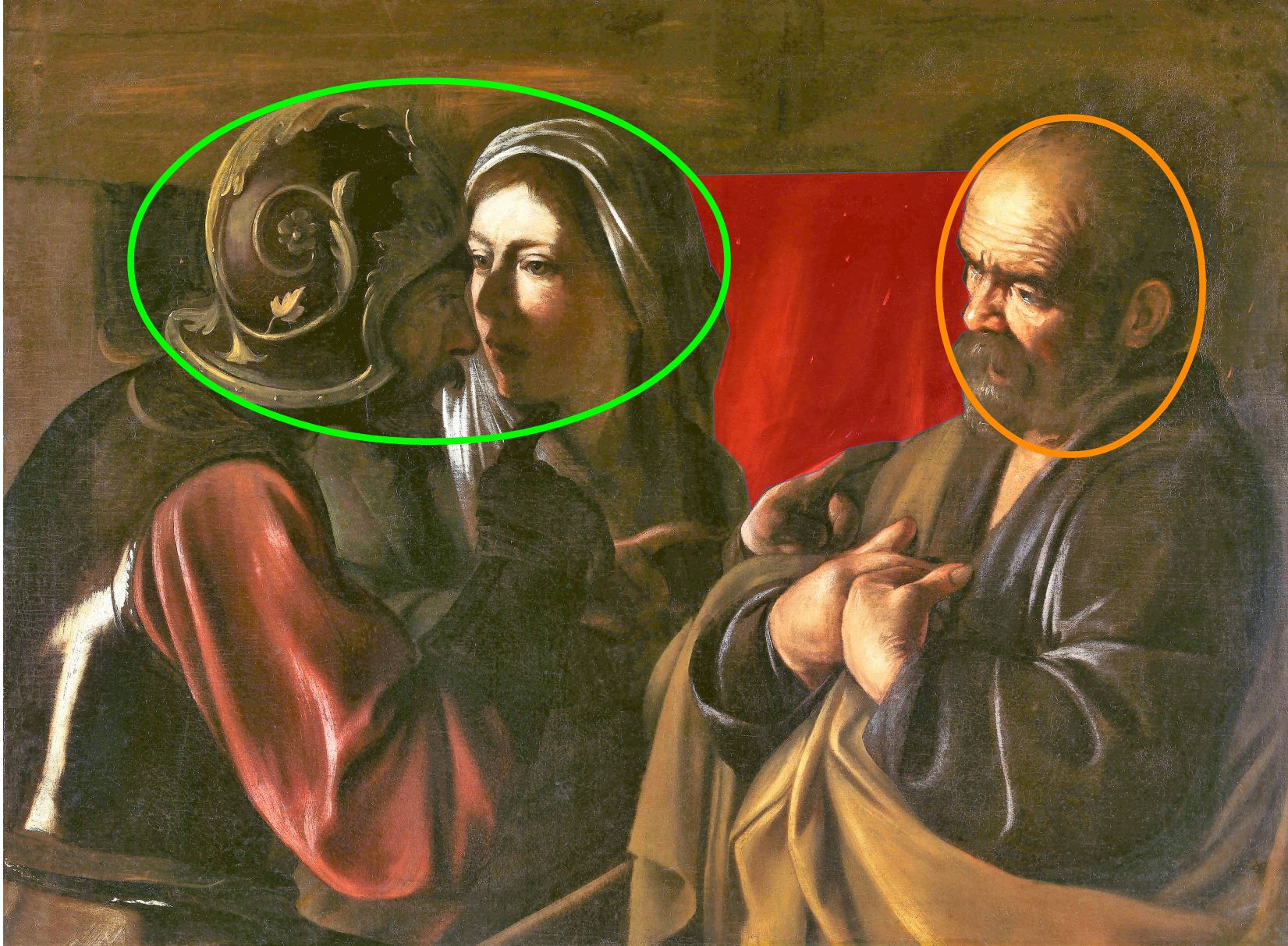

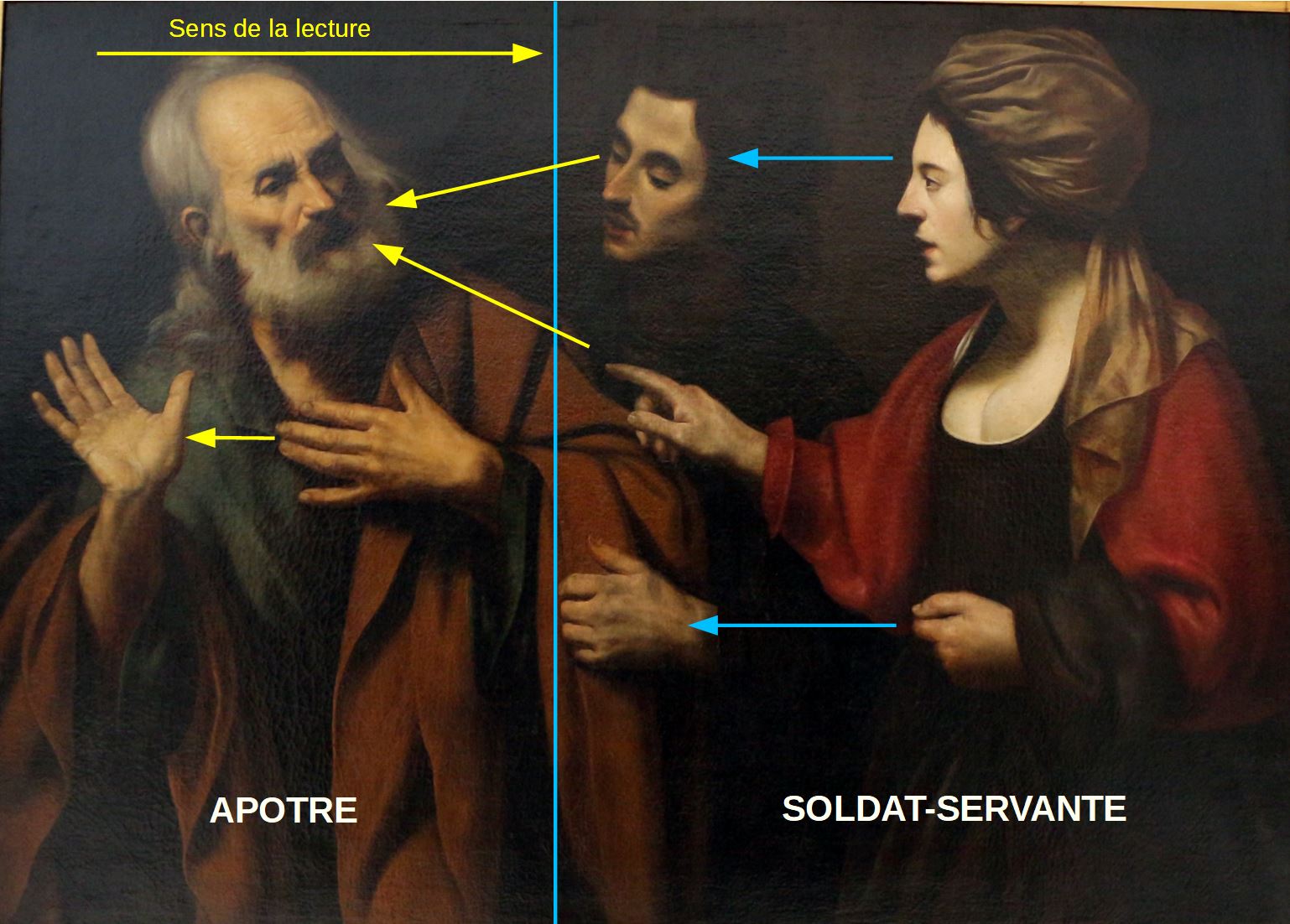

Le reniement de saint Pierre Ainsi tout l’intérêt se reporte sur la servante à la coiffe immaculée, figure frappante de l’indignation au front bas ; et la scène évangélique se travestit en une scène de genre, l’engueulade d’un vieillard dans une arrière-cuisine.

Ainsi tout l’intérêt se reporte sur la servante à la coiffe immaculée, figure frappante de l’indignation au front bas ; et la scène évangélique se travestit en une scène de genre, l’engueulade d’un vieillard dans une arrière-cuisine. Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre Ecole de Seghers, 1620-30, collection particulière

Ecole de Seghers, 1620-30, collection particulière Adam de Coster, 1630-40, collection particulière

Adam de Coster, 1630-40, collection particulière Ecole de Preti, collection particulière

Ecole de Preti, collection particulière

Strozzi, collection particulière

Strozzi, collection particulière Ermitage

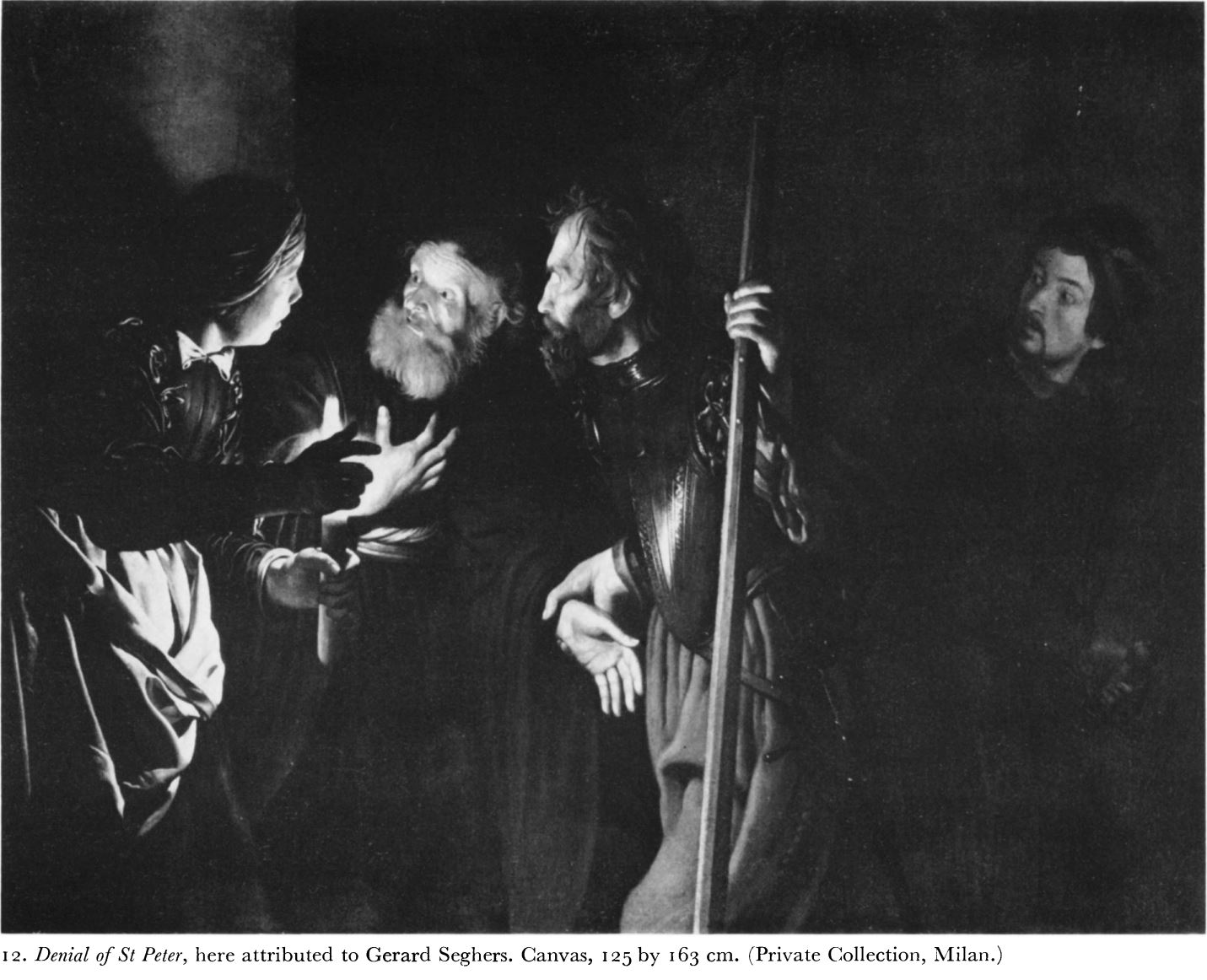

Ermitage Collection privée, Milan (tiré de l’article de Benedict Nicolson [2] )

Collection privée, Milan (tiré de l’article de Benedict Nicolson [2] ) Collection privée, Milan (inversé)

Collection privée, Milan (inversé) Musée des Beaux-Arts de Tours

Musée des Beaux-Arts de Tours Willem van Hacht, The Gallery of Cornelis van der Geest, 1628 Rubenshuis (détail)

Willem van Hacht, The Gallery of Cornelis van der Geest, 1628 Rubenshuis (détail) Ecole de Seghers

Ecole de Seghers Ecole de Seghers (tiré de l’article de Benedict Nicolson [2] )

Ecole de Seghers (tiré de l’article de Benedict Nicolson [2] ) Adam de Coster, vers 1630, collection particulière

Adam de Coster, vers 1630, collection particulière Guerchin, 1623-26, Pinacoteca Nazionale di Bologna

Guerchin, 1623-26, Pinacoteca Nazionale di Bologna Mattia Preti, 1630–35, Musée des Beaux-Arts, Carcassonne.

Mattia Preti, 1630–35, Musée des Beaux-Arts, Carcassonne. Reniement de St Pierre

Reniement de St Pierre

Reniement de St Pierre

Reniement de St Pierre

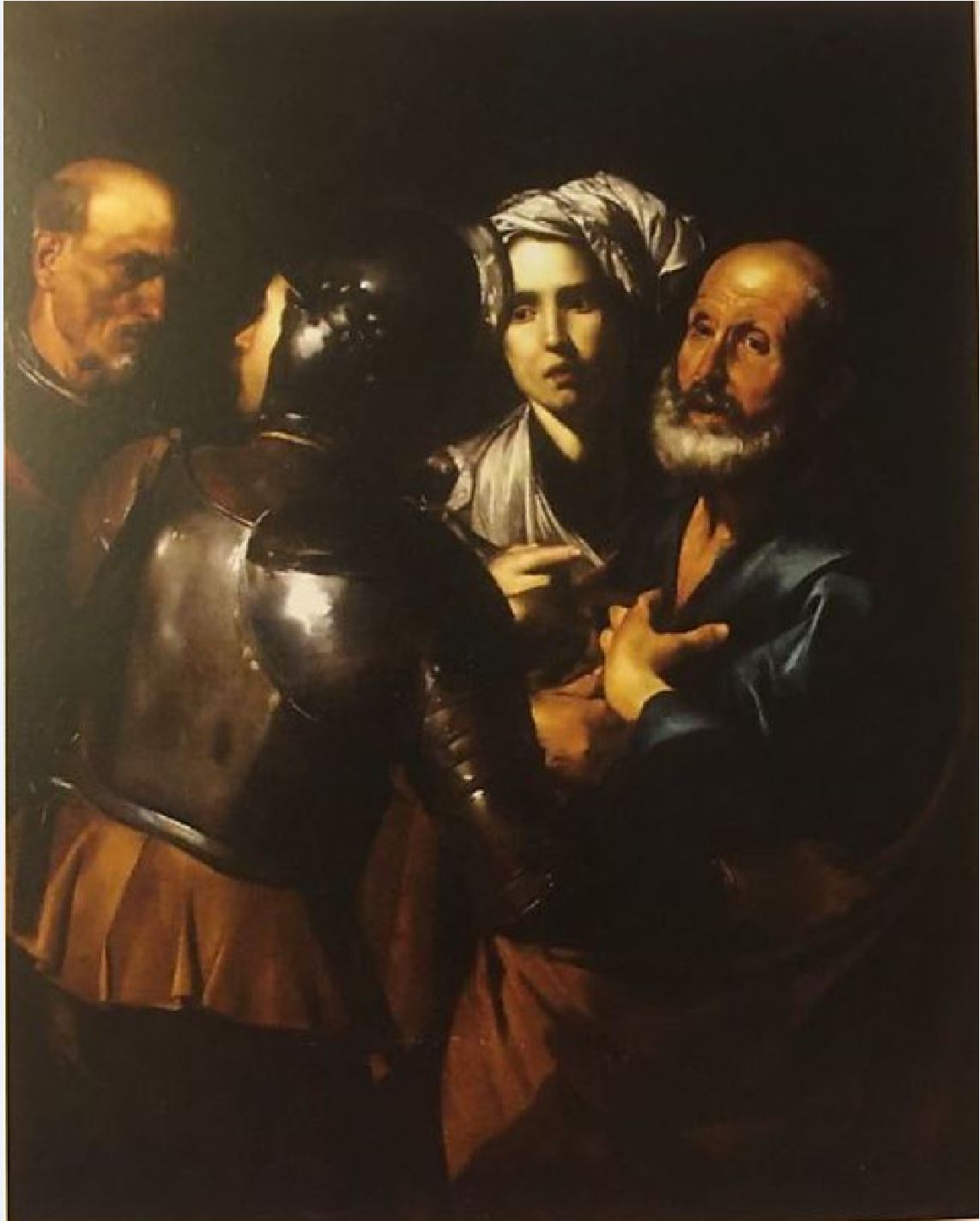

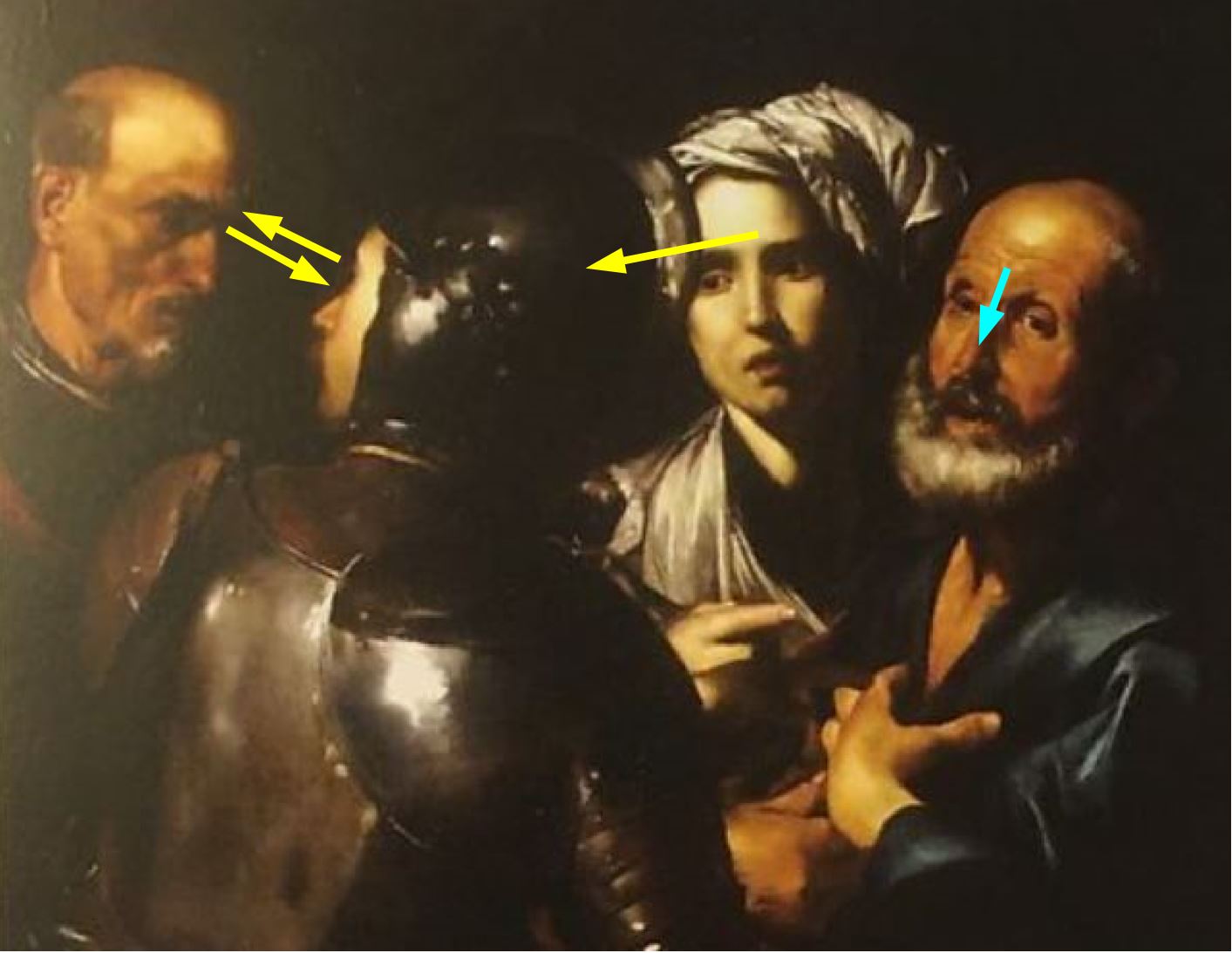

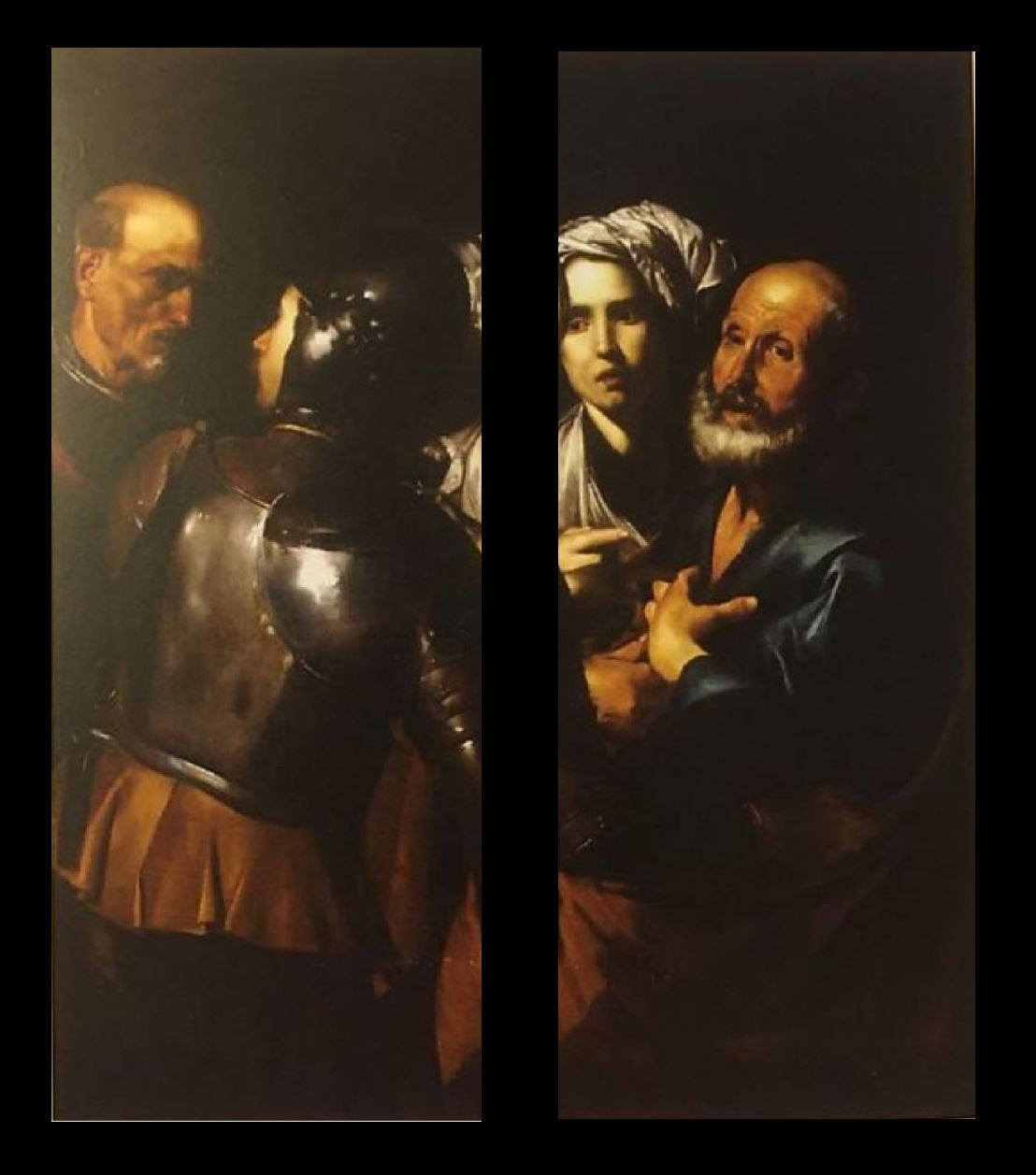

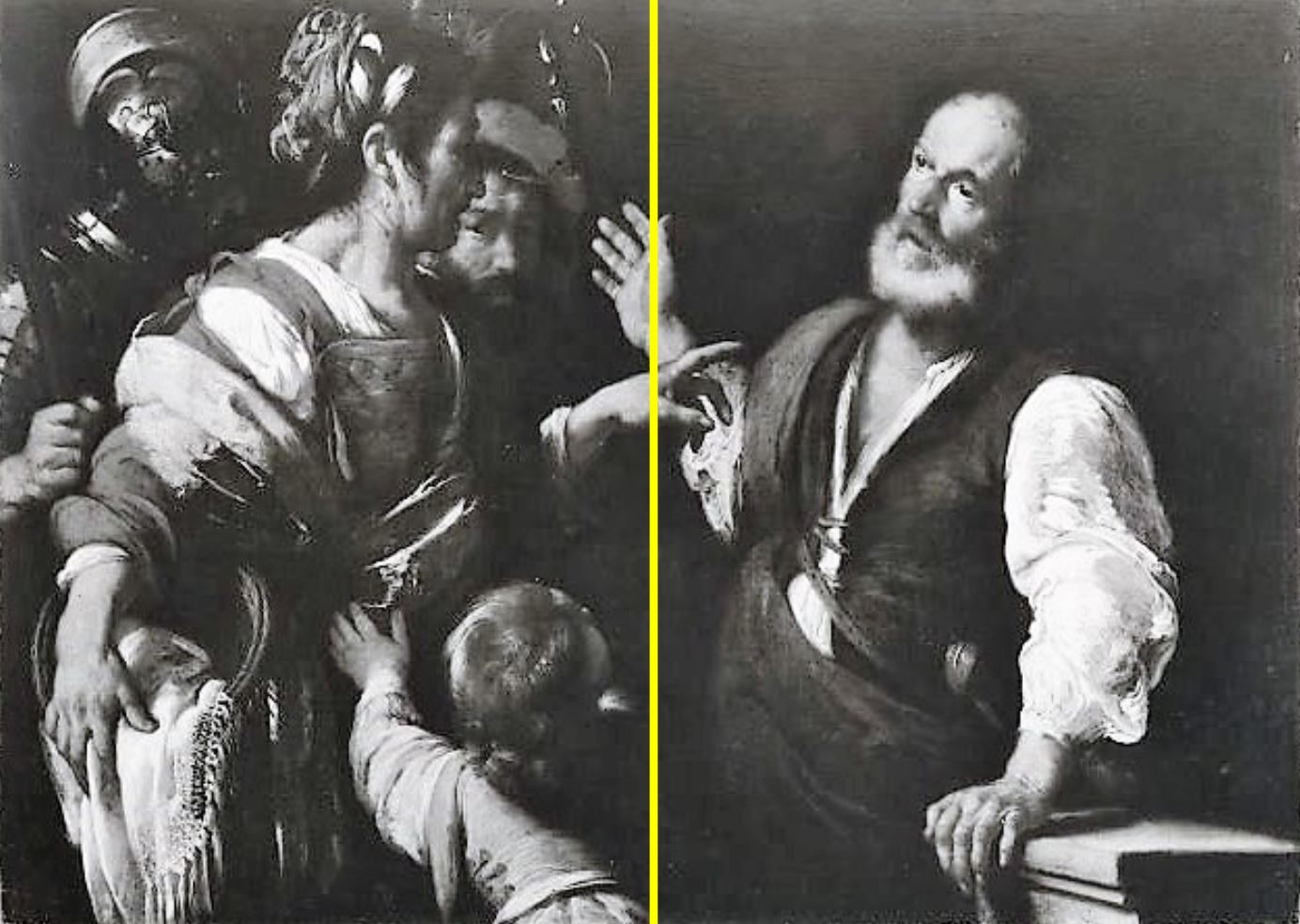

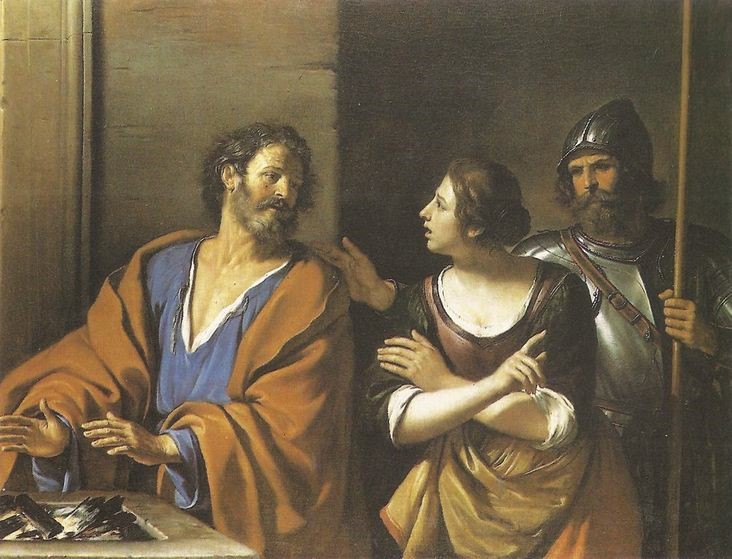

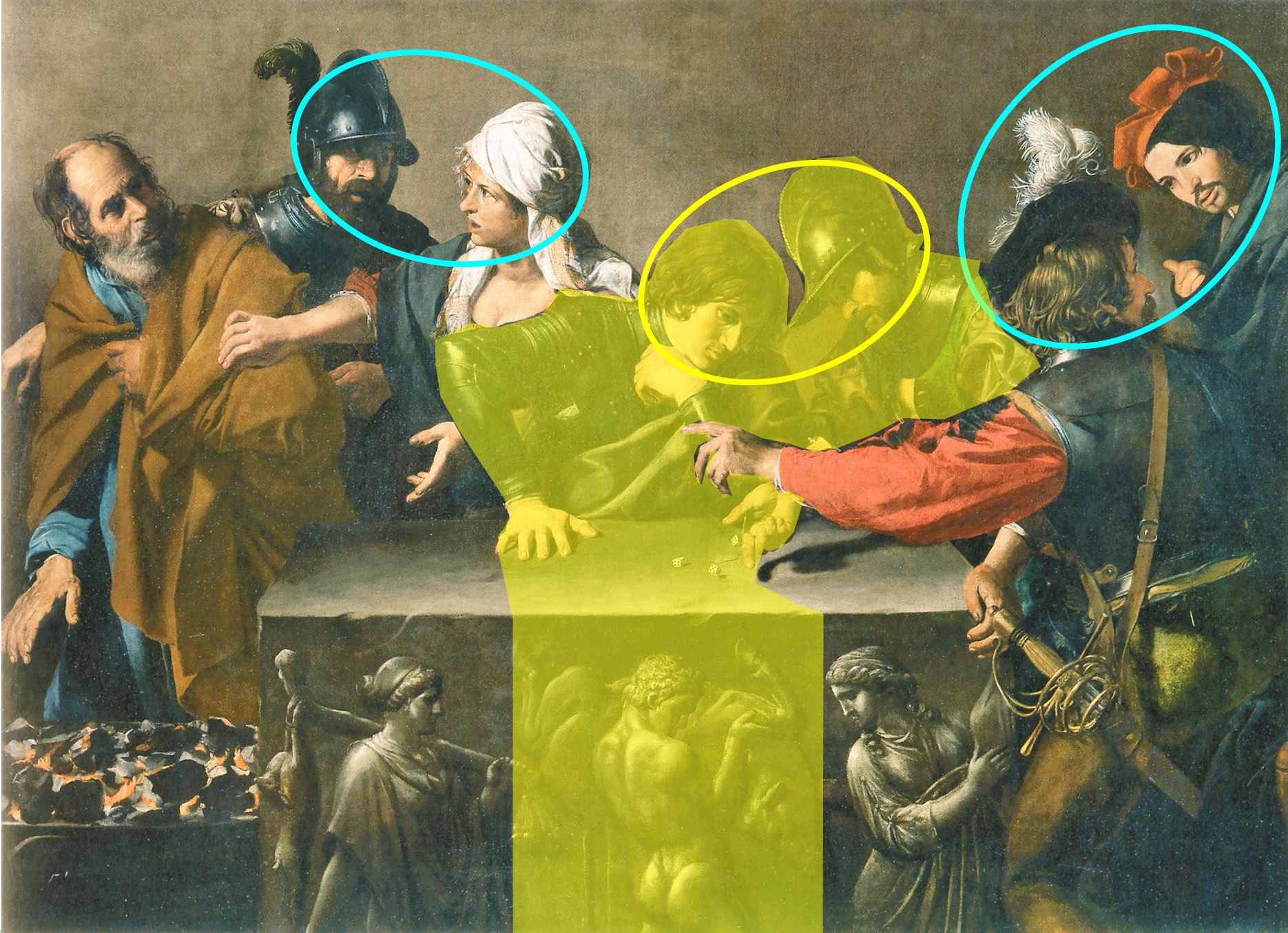

L’efficacité de la composition repose sur une équivoque visuelle : vu de loin ou sous une lumière faible, on voit une servante qui s’en prend à un soldat assis, un peu comme le couple conflictuel du Pensionnaire de Saraceni.

L’efficacité de la composition repose sur une équivoque visuelle : vu de loin ou sous une lumière faible, on voit une servante qui s’en prend à un soldat assis, un peu comme le couple conflictuel du Pensionnaire de Saraceni.

Le troisième reniement de St Pierre

Le troisième reniement de St Pierre

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

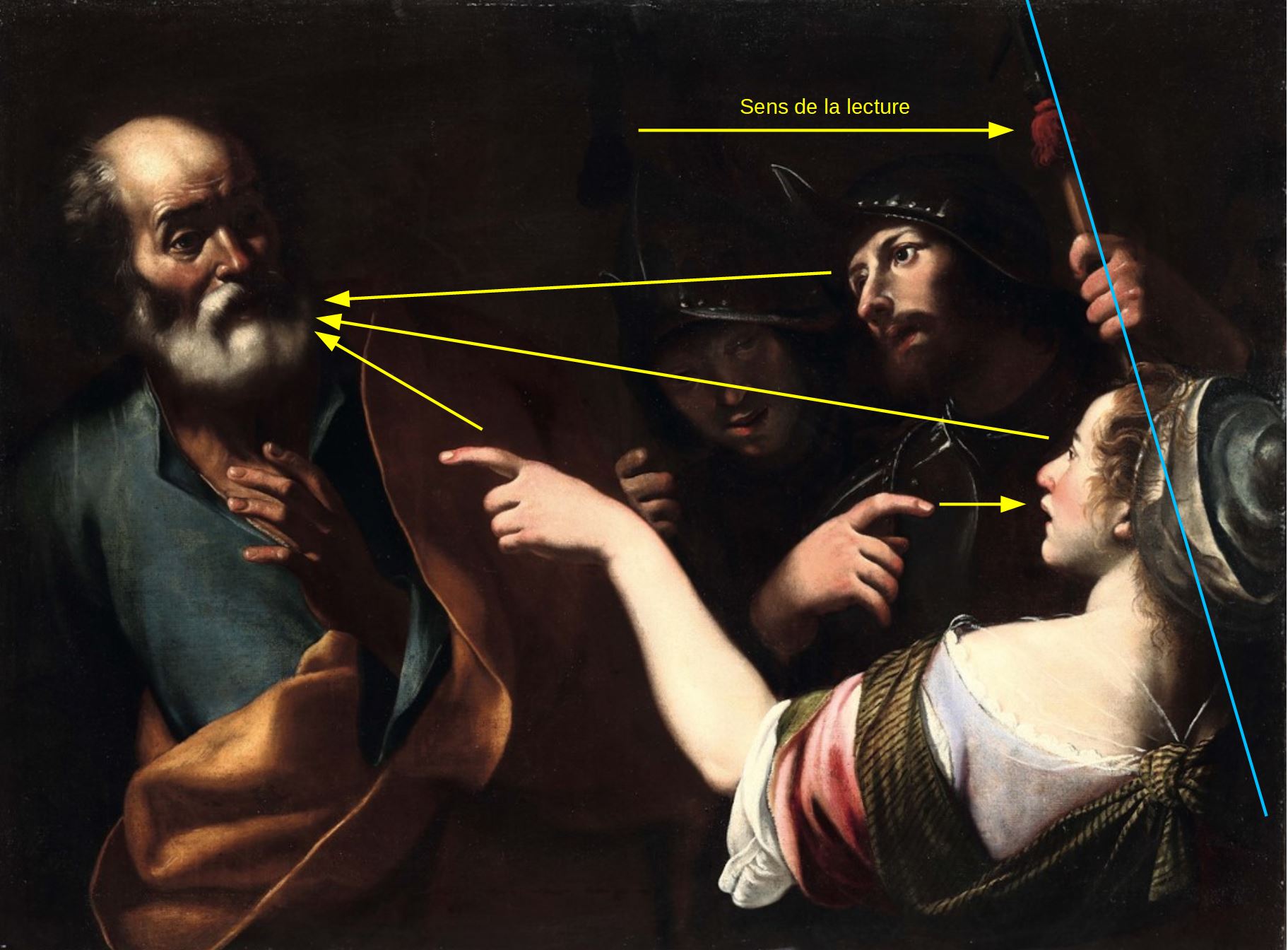

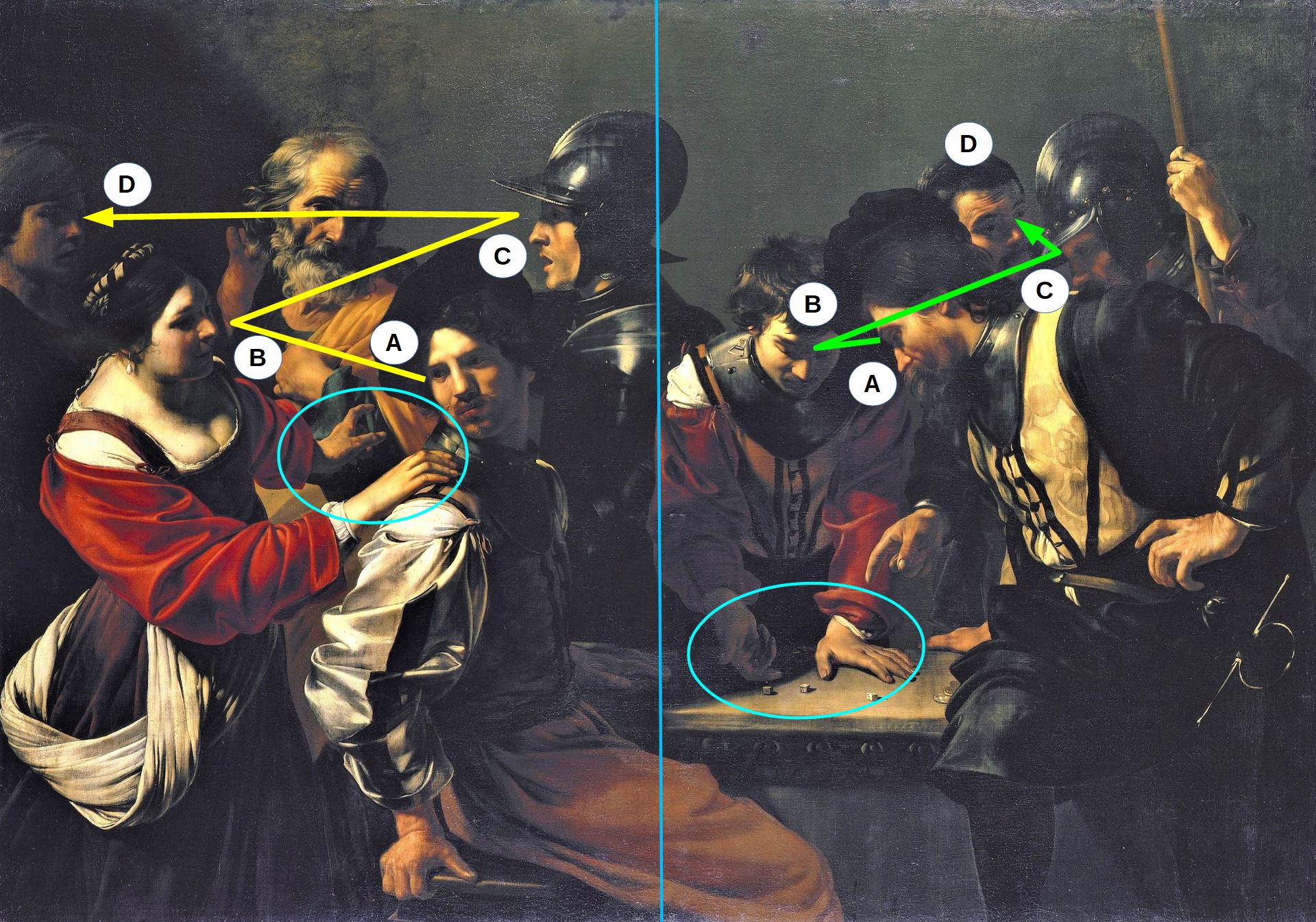

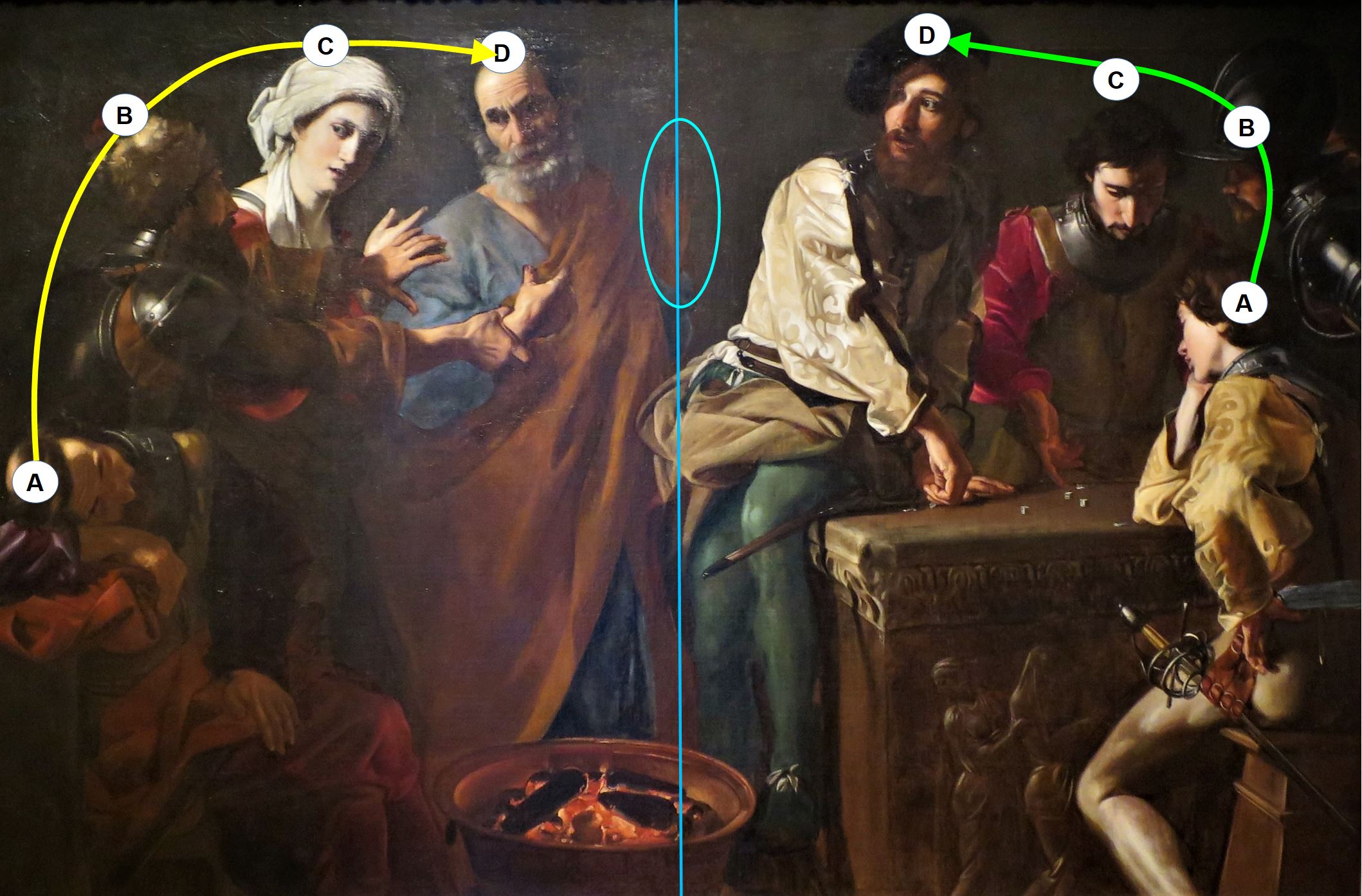

Le vieillard qui désigne lui-aussi Pierre (noter l’ombre de son index sur le corsage blanc de la servante), crée un pivot narratif entre les deux scènes ; lien renforcé par le soldat le plus à gauche, qui quitte le jeu du regard pour porter son attention sur la servante : puisque sa dénonciation est reconnue par des tiers, la scène que que nous voyons est le Deuxième reniement.

Le vieillard qui désigne lui-aussi Pierre (noter l’ombre de son index sur le corsage blanc de la servante), crée un pivot narratif entre les deux scènes ; lien renforcé par le soldat le plus à gauche, qui quitte le jeu du regard pour porter son attention sur la servante : puisque sa dénonciation est reconnue par des tiers, la scène que que nous voyons est le Deuxième reniement. A noter une astuce iconographique que nous retrouverons plusieurs fois par la suite, la plume de coq sur le chapeau : ce que Pierre regarde avec effroi, c’est moins le vieillard grimaçant que le rappel cruel de la prédiction.

A noter une astuce iconographique que nous retrouverons plusieurs fois par la suite, la plume de coq sur le chapeau : ce que Pierre regarde avec effroi, c’est moins le vieillard grimaçant que le rappel cruel de la prédiction. Le reniement de saint Pierre

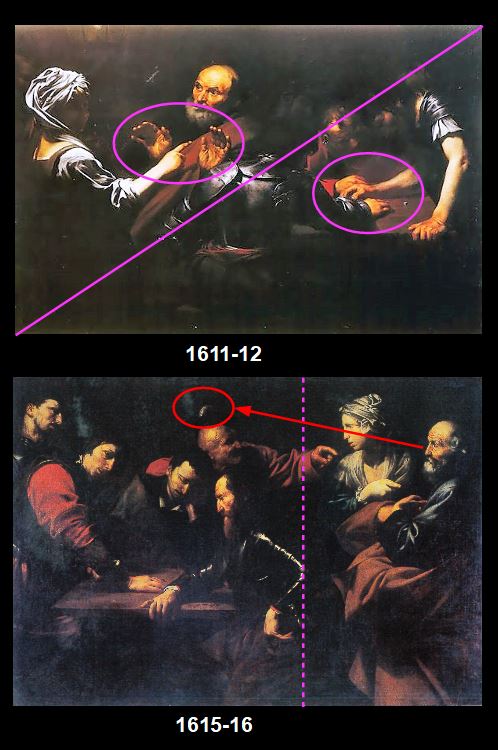

Le reniement de saint Pierre Elle-aussi pourrait bien avoir suivi le même mode d’élaboration à partir des deux tableaux de Caravage, mais en inversant la Vocation. Les deux scènes sont ici totalement disjointes : seule la servante a remarqué Pierre. Techniquement, il s’agit du Premier Reniement.

Elle-aussi pourrait bien avoir suivi le même mode d’élaboration à partir des deux tableaux de Caravage, mais en inversant la Vocation. Les deux scènes sont ici totalement disjointes : seule la servante a remarqué Pierre. Techniquement, il s’agit du Premier Reniement.

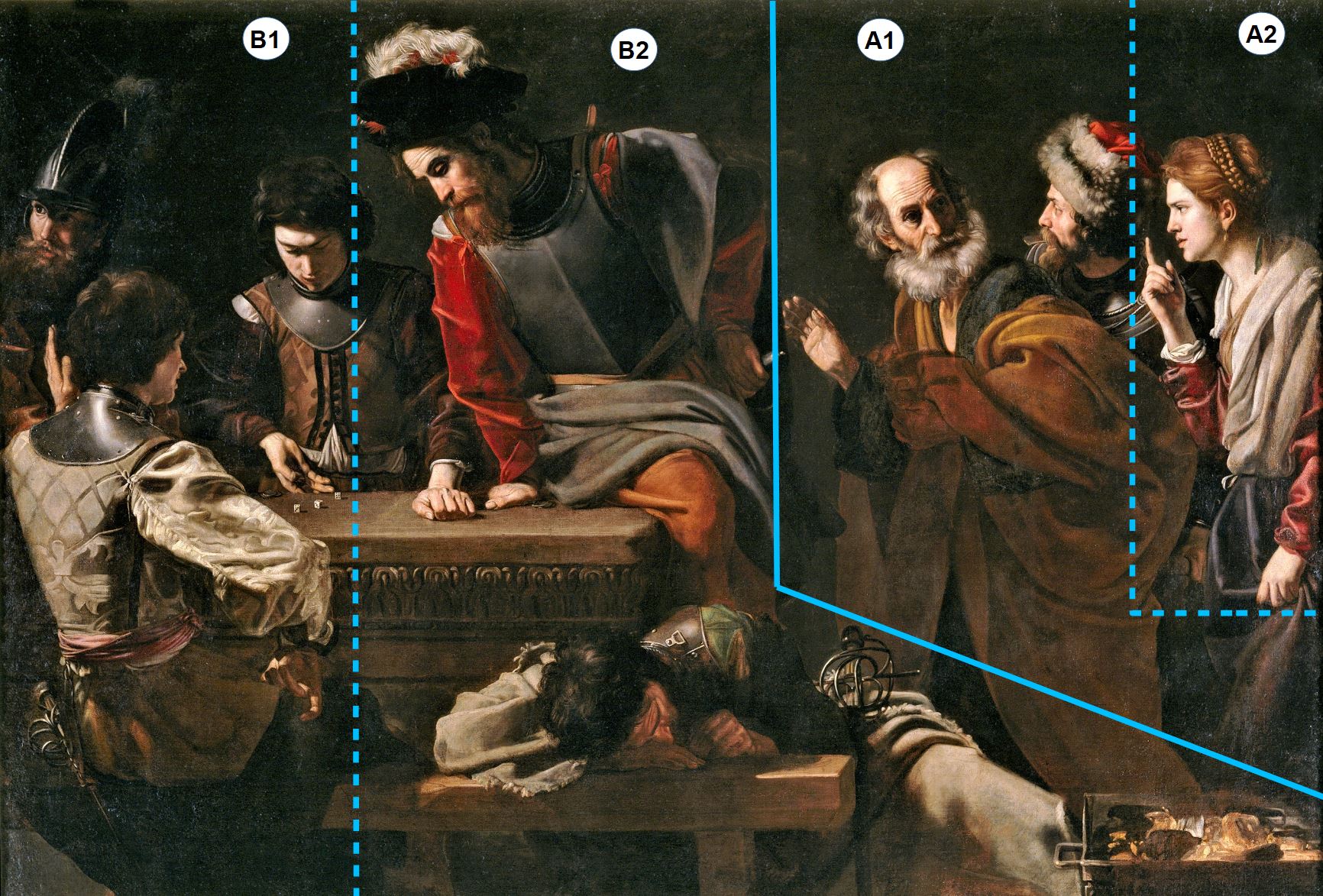

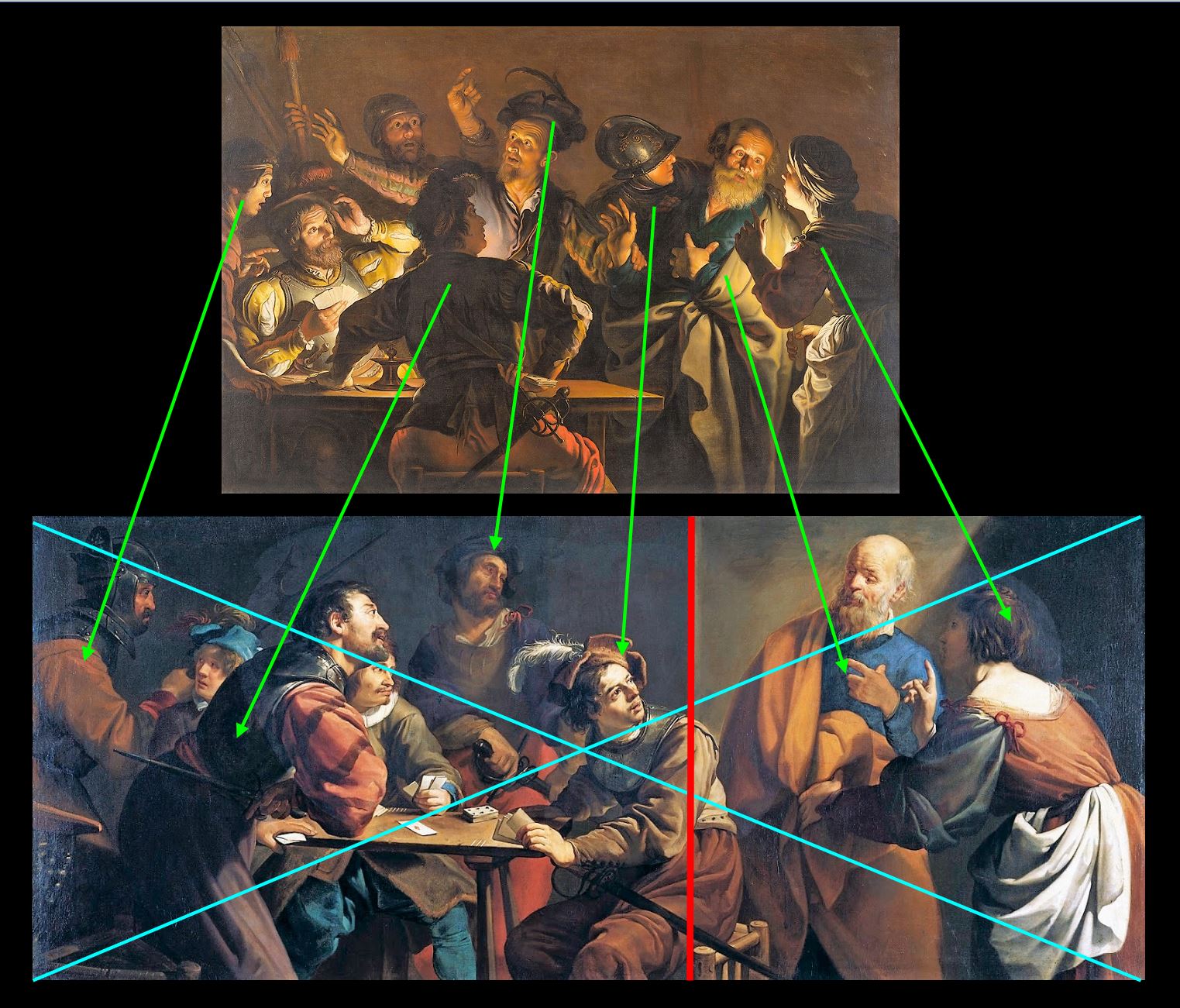

Crucifixion (détail)

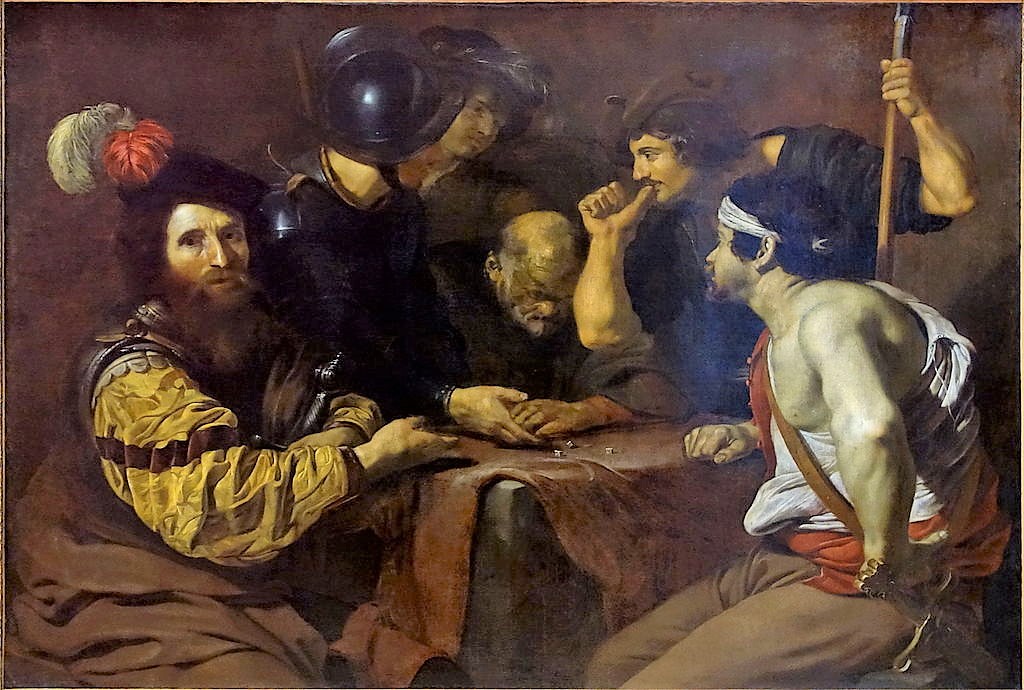

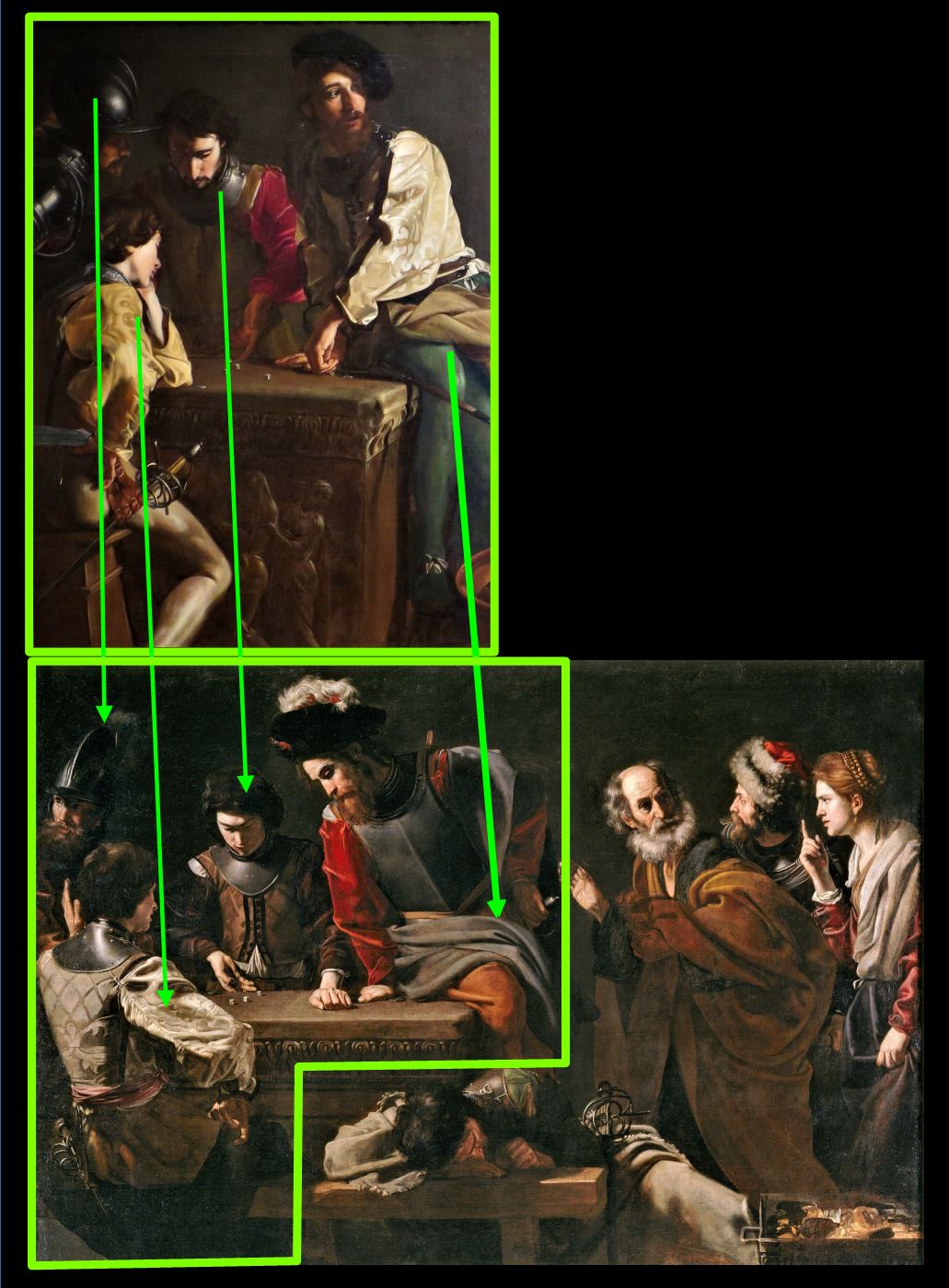

Crucifixion (détail) Soldats jouant aux dès la tunique du Christ

Soldats jouant aux dès la tunique du Christ Soldats jouant aux dés la tunique du Christ

Soldats jouant aux dés la tunique du Christ Joueurs de Dés

Joueurs de Dés

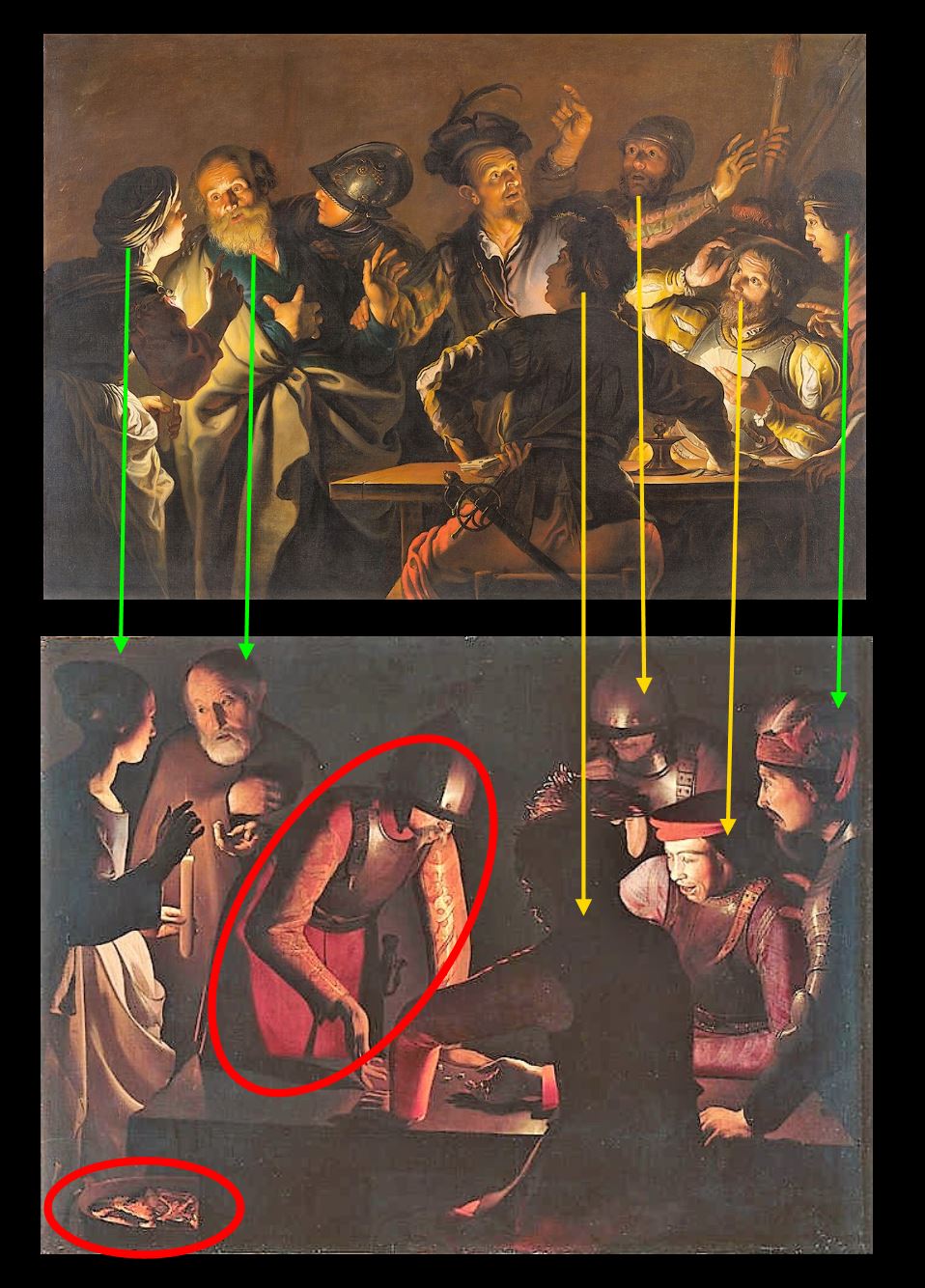

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre Pierre mis à part, on distingue clairement deux groupes de quatre personnages qui s’étagent dans la profondeur :

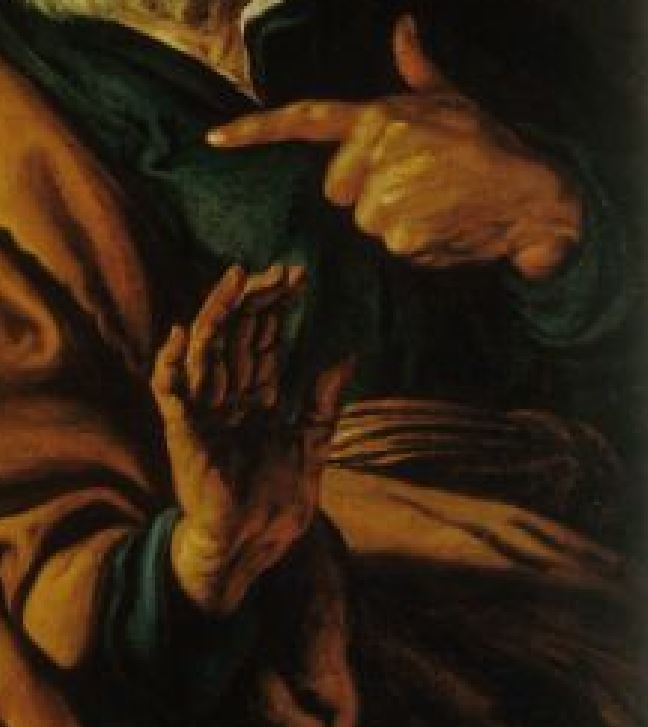

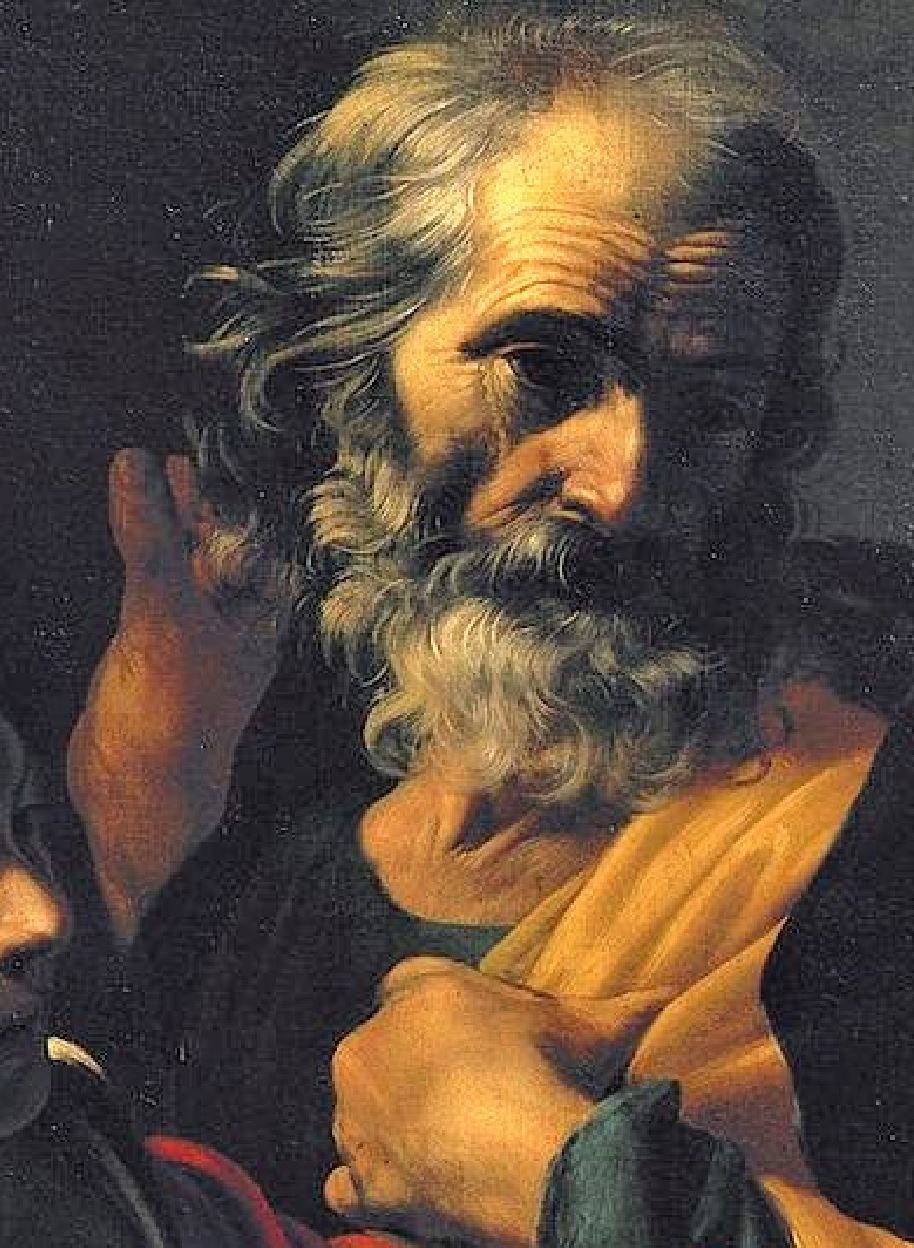

Pierre mis à part, on distingue clairement deux groupes de quatre personnages qui s’étagent dans la profondeur : La figure de Saint Pierre présente une trouvaille iconographique [5] : la main droite retournée derrière son oreille fait voir le cri du coq, qu’il entend et repousse à la fois. Pris dans le remords de ses reniements passés, l’apôtre s’exclut des deux historia qui l’environnent : le présent de sa dénonciation, et le futur de la Crucifixion, imagée par le coup de dés.

La figure de Saint Pierre présente une trouvaille iconographique [5] : la main droite retournée derrière son oreille fait voir le cri du coq, qu’il entend et repousse à la fois. Pris dans le remords de ses reniements passés, l’apôtre s’exclut des deux historia qui l’environnent : le présent de sa dénonciation, et le futur de la Crucifixion, imagée par le coup de dés. Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre Soldats jouant aux dès la tunique du Christ (détail)

Soldats jouant aux dès la tunique du Christ (détail) Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

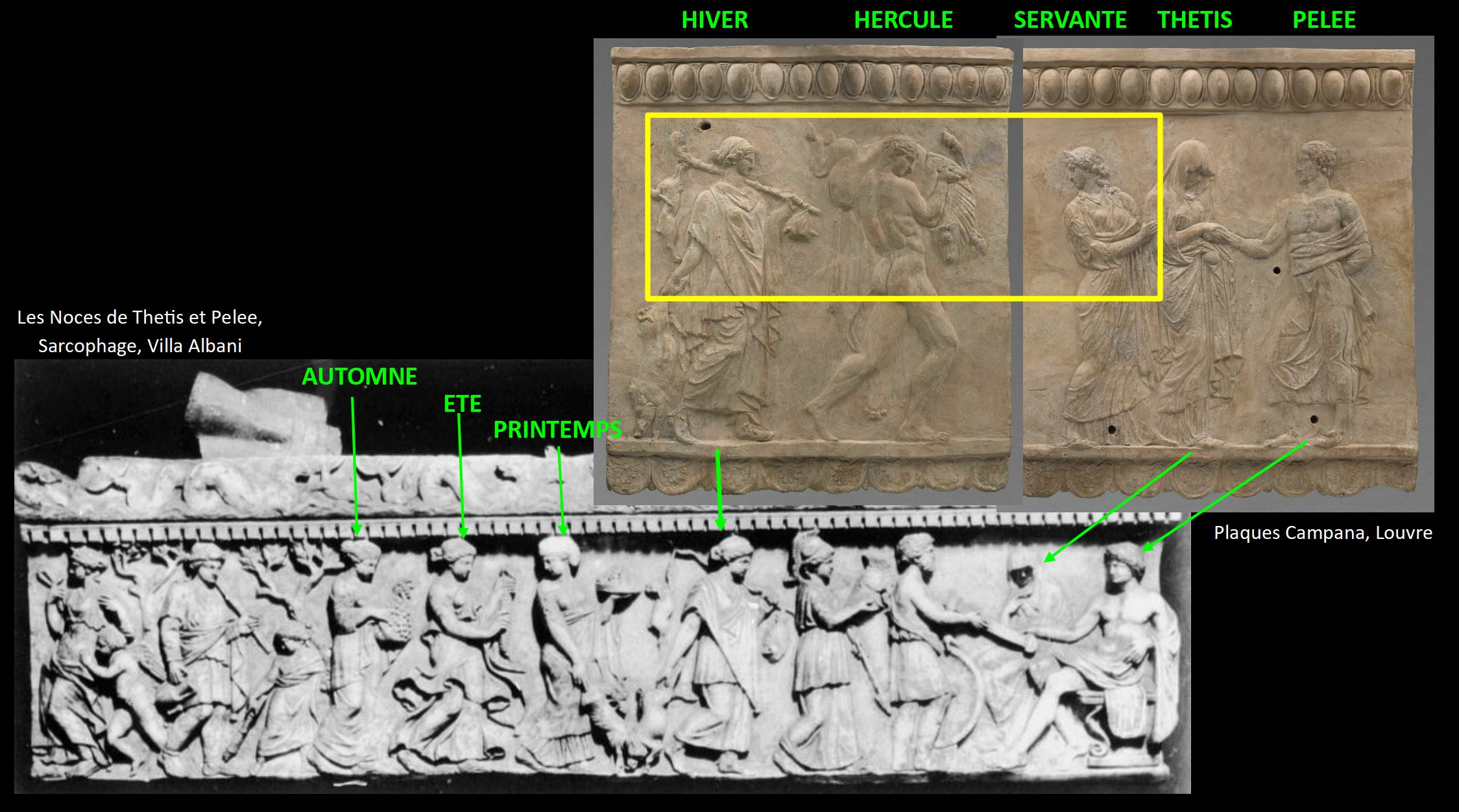

La structure ternaire du bas relief nous aide aussi à bien lire la partie centrale : les deux mains qui se croisent appartiennent à deux scènes distinctes, celles des joueurs indifférents, et celle du chef qui désigne Pierre pour se faire confirmer son identité.

La structure ternaire du bas relief nous aide aussi à bien lire la partie centrale : les deux mains qui se croisent appartiennent à deux scènes distinctes, celles des joueurs indifférents, et celle du chef qui désigne Pierre pour se faire confirmer son identité.

Les Quatre Ages de la vie

Les Quatre Ages de la vie

C’est alors que nous comprenons que Valentin, maître en camouflage d’allégories, a transcendé la provocation superficielle des trois dés de la riffa en une métaphore très étudiée :

C’est alors que nous comprenons que Valentin, maître en camouflage d’allégories, a transcendé la provocation superficielle des trois dés de la riffa en une métaphore très étudiée :

La Diseuse de Bonne Aventure (détail)

La Diseuse de Bonne Aventure (détail)

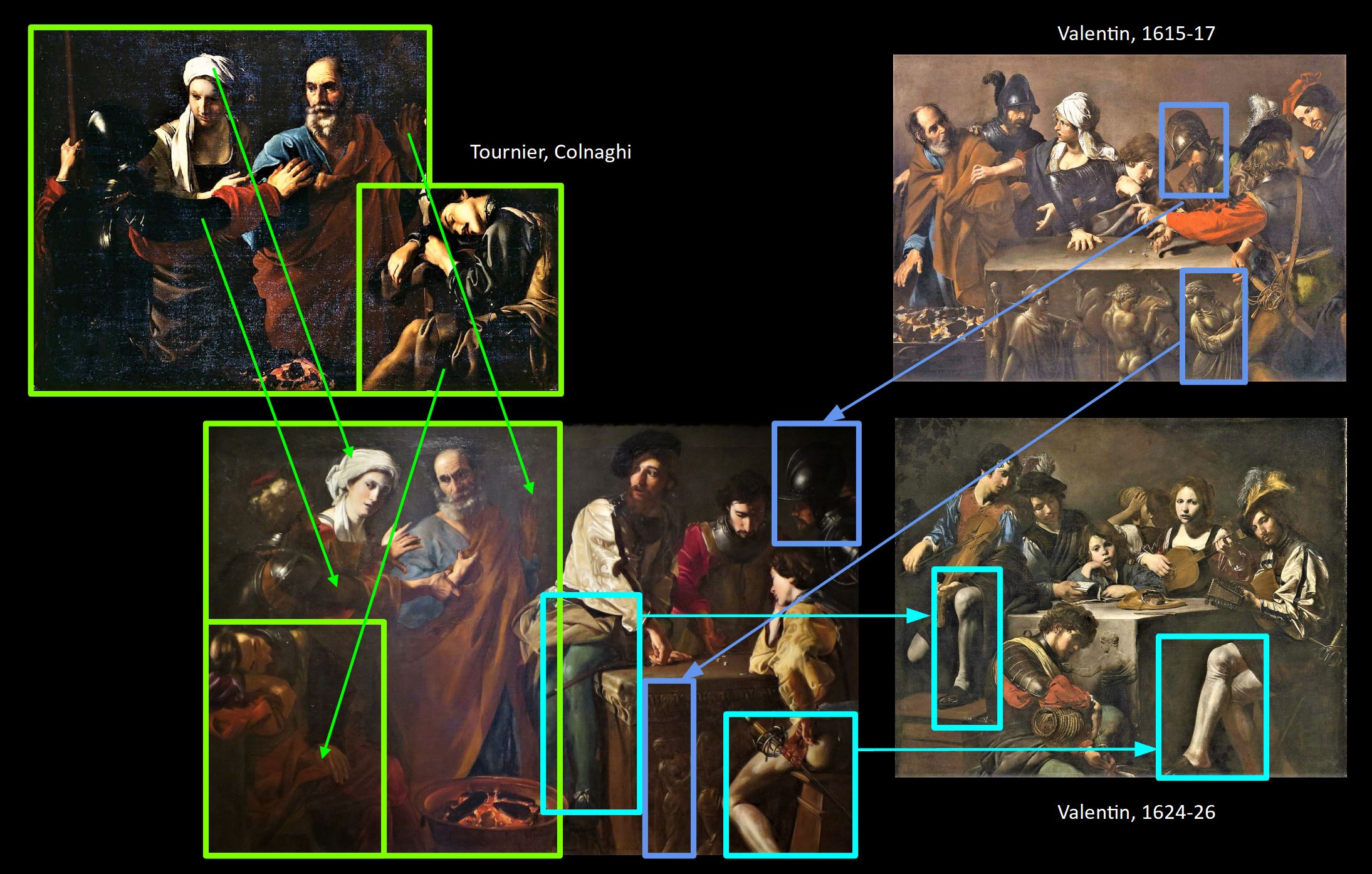

Collection privée (anciennement Colnaghi)

Collection privée (anciennement Colnaghi) Gemäldegalerie, Dresde

Gemäldegalerie, Dresde

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

Le Christ et la femme adultère (détail)

Le Christ et la femme adultère (détail)

Quadreria del Pio Monte della Misericordia, Naples

Quadreria del Pio Monte della Misericordia, Naples Museo civico, Macerata

Museo civico, Macerata

avant 1620, Musée de Rennes

avant 1620, Musée de Rennes 1620-25, Collection particulière

1620-25, Collection particulière

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre Michael Angelo Immenraet, 1673-78, Fresque de l’Unionskirche de St. Martin, Idstein, photo rkd.nl

Michael Angelo Immenraet, 1673-78, Fresque de l’Unionskirche de St. Martin, Idstein, photo rkd.nl

Un Reniement par Seghers, détail de Alexandre le Grand dans l’atelier d’Apelle,

Un Reniement par Seghers, détail de Alexandre le Grand dans l’atelier d’Apelle, Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre Le Reniement de St Pierre

Le Reniement de St Pierre Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

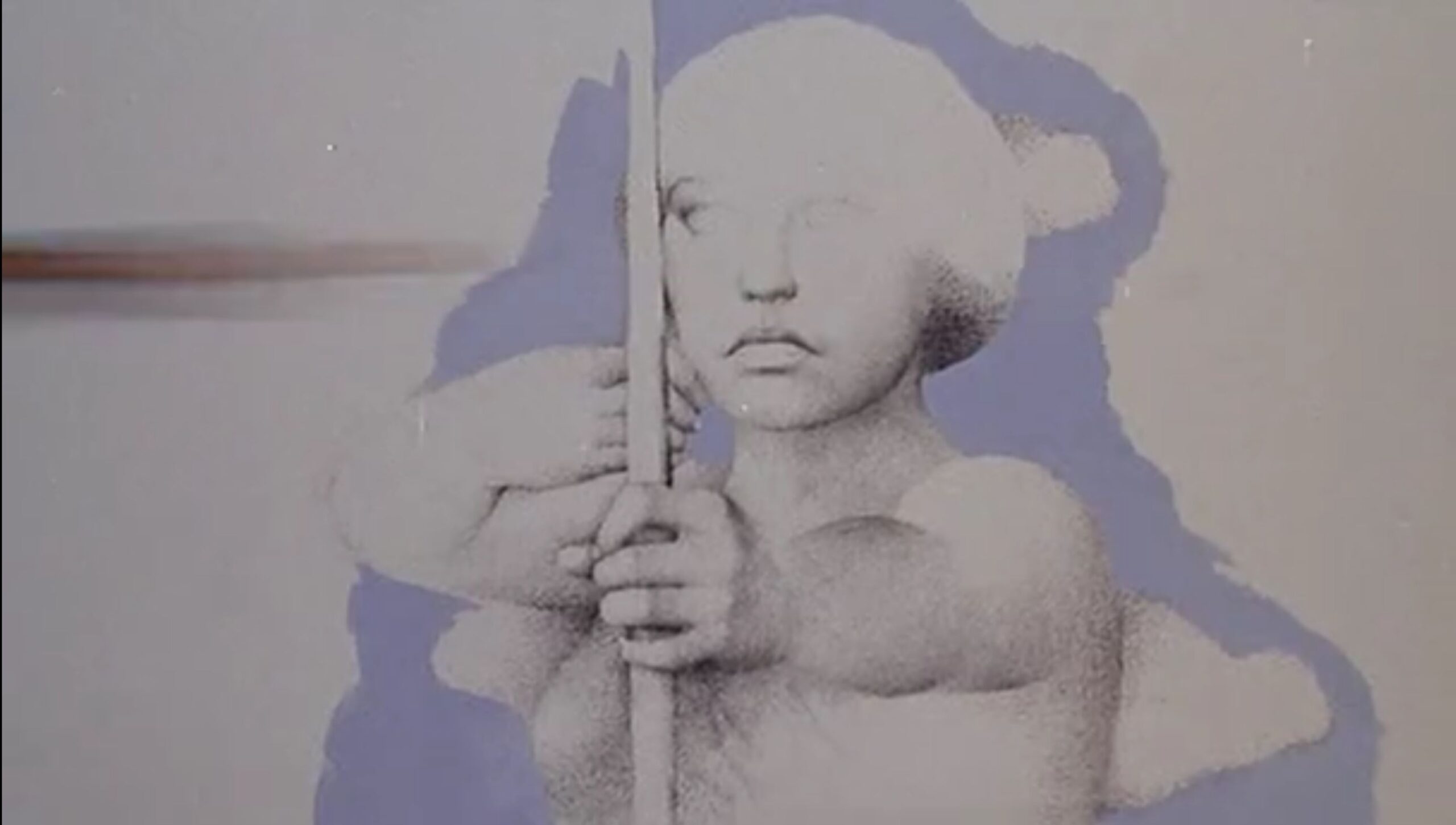

Sagittaire visant la cour du palais du Tau , XIIIème siècle

Sagittaire visant la cour du palais du Tau , XIIIème siècle

Jeu des offices de la Cour (Hofämterspiel), vers 1455, Kunsthistorisches Museum, Vienne

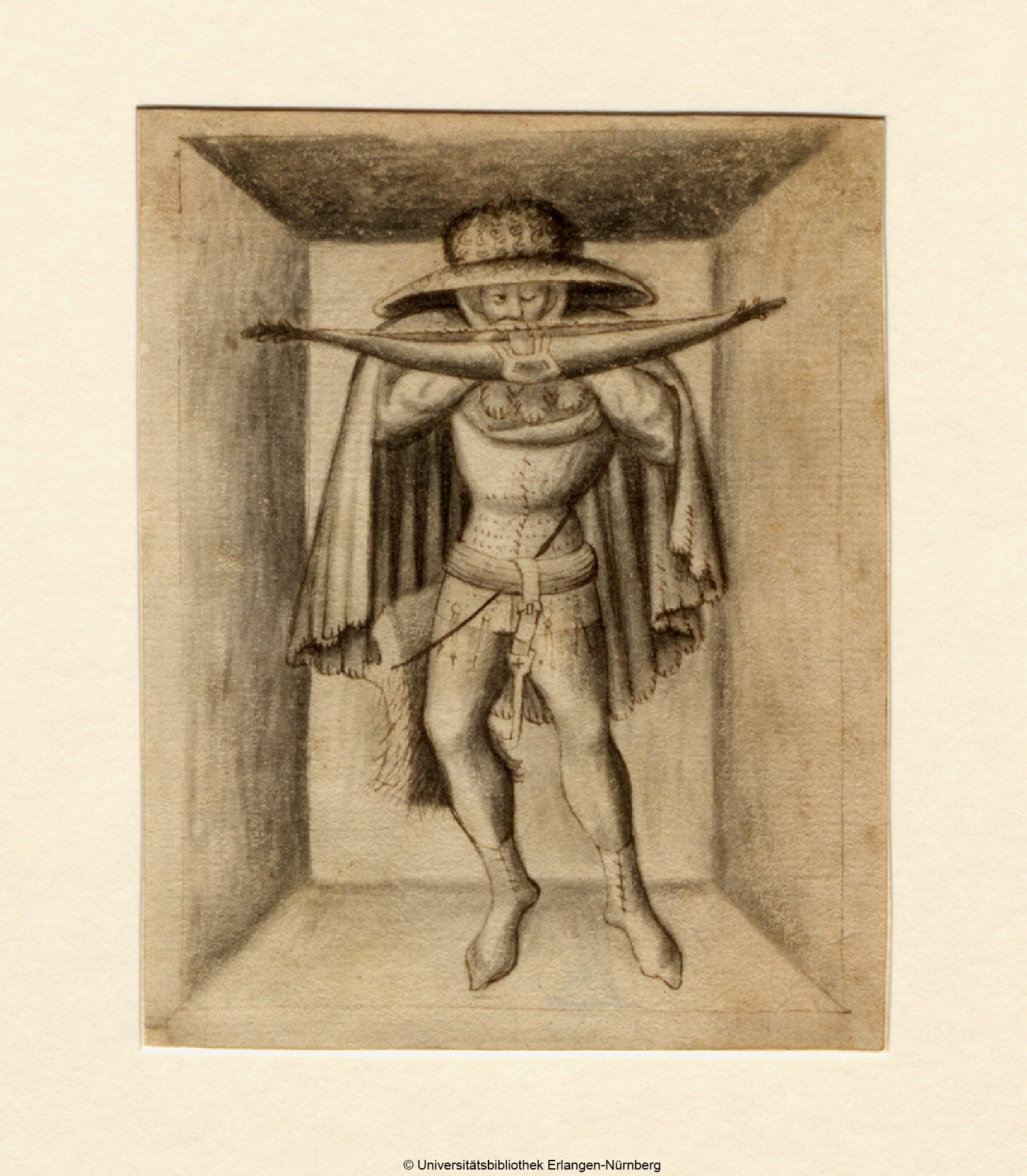

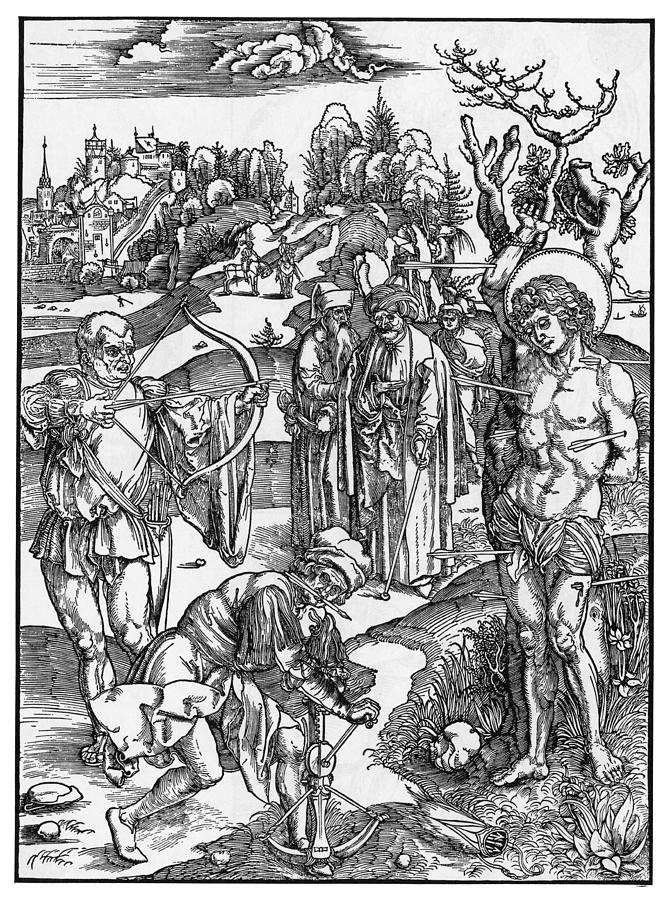

Jeu des offices de la Cour (Hofämterspiel), vers 1455, Kunsthistorisches Museum, Vienne Dessin, vers 1430, Allemagne du sud, Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg .

Dessin, vers 1430, Allemagne du sud, Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg . Wappenbuch (ONB 12820, fol. 184r), c. 1484-1486

Wappenbuch (ONB 12820, fol. 184r), c. 1484-1486

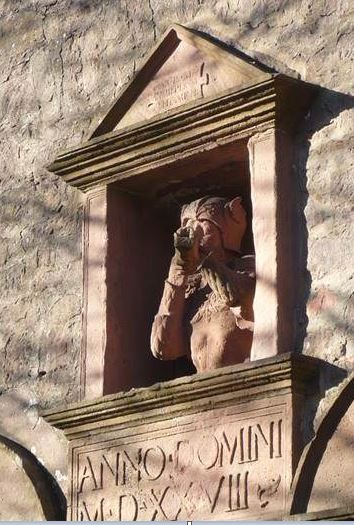

Arbalétrier au-dessus de la porte de l’armurerie des comtes de Wertheim

Arbalétrier au-dessus de la porte de l’armurerie des comtes de Wertheim Royal Collection Trust

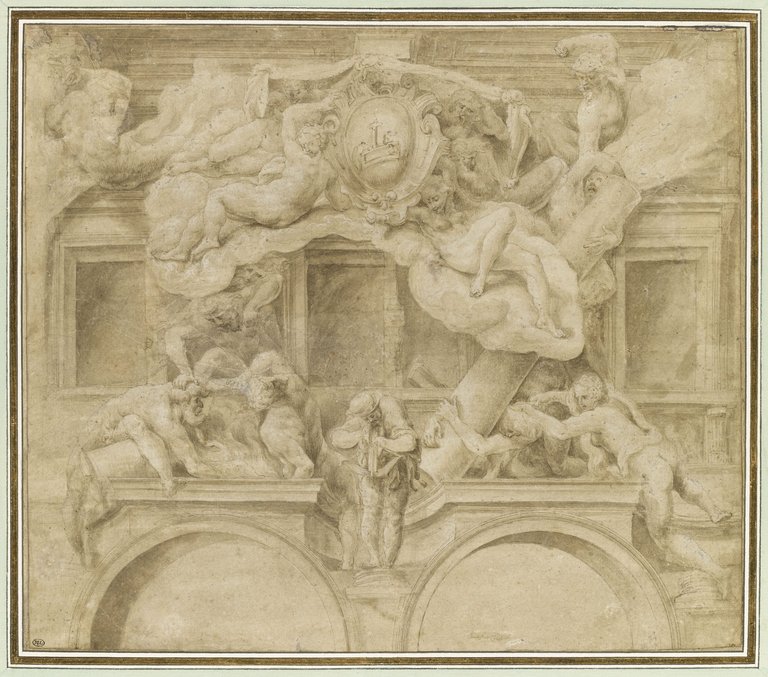

Royal Collection Trust Louvre

Louvre  Gravure de 1579, Attribuée à Cherubino Alberti, d’après Lelio Orsi

Gravure de 1579, Attribuée à Cherubino Alberti, d’après Lelio Orsi Anonyme allemand, vers 1590 , Collection Marolles, volume 197, P. 17382, BNF

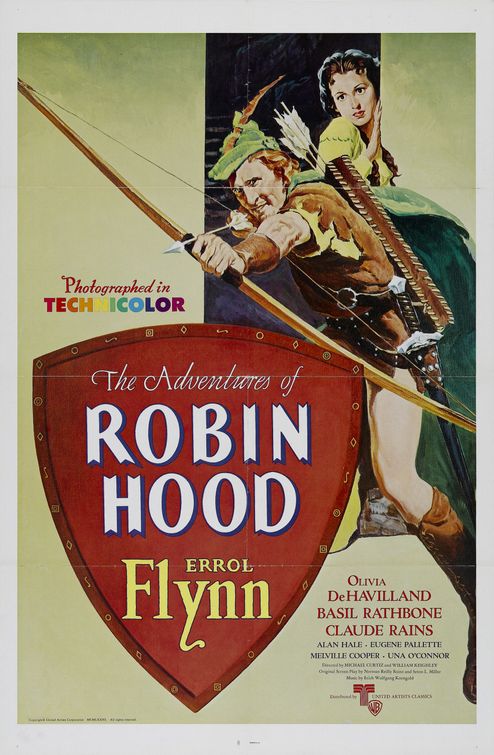

Anonyme allemand, vers 1590 , Collection Marolles, volume 197, P. 17382, BNF Errol Flynn, 1938

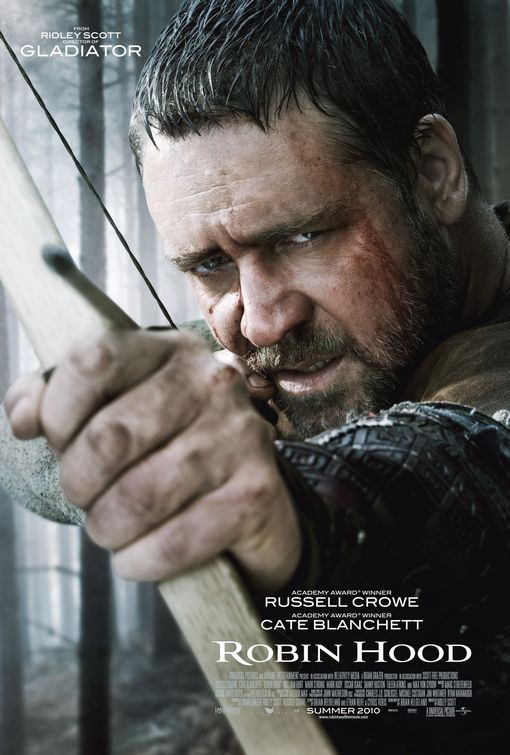

Errol Flynn, 1938 Russell Crowe, 2010

Russell Crowe, 2010

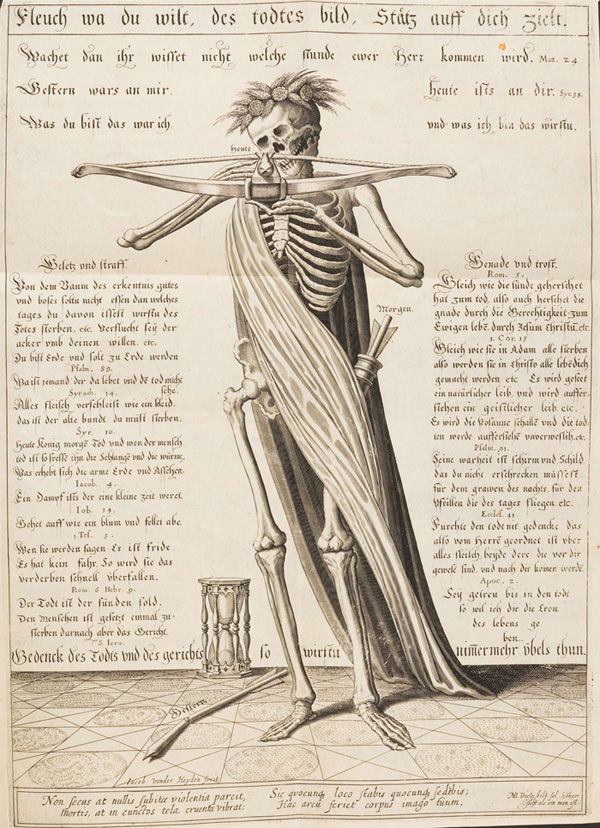

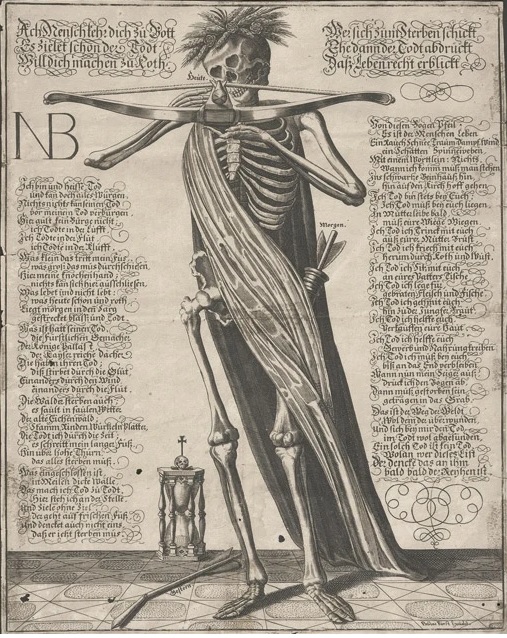

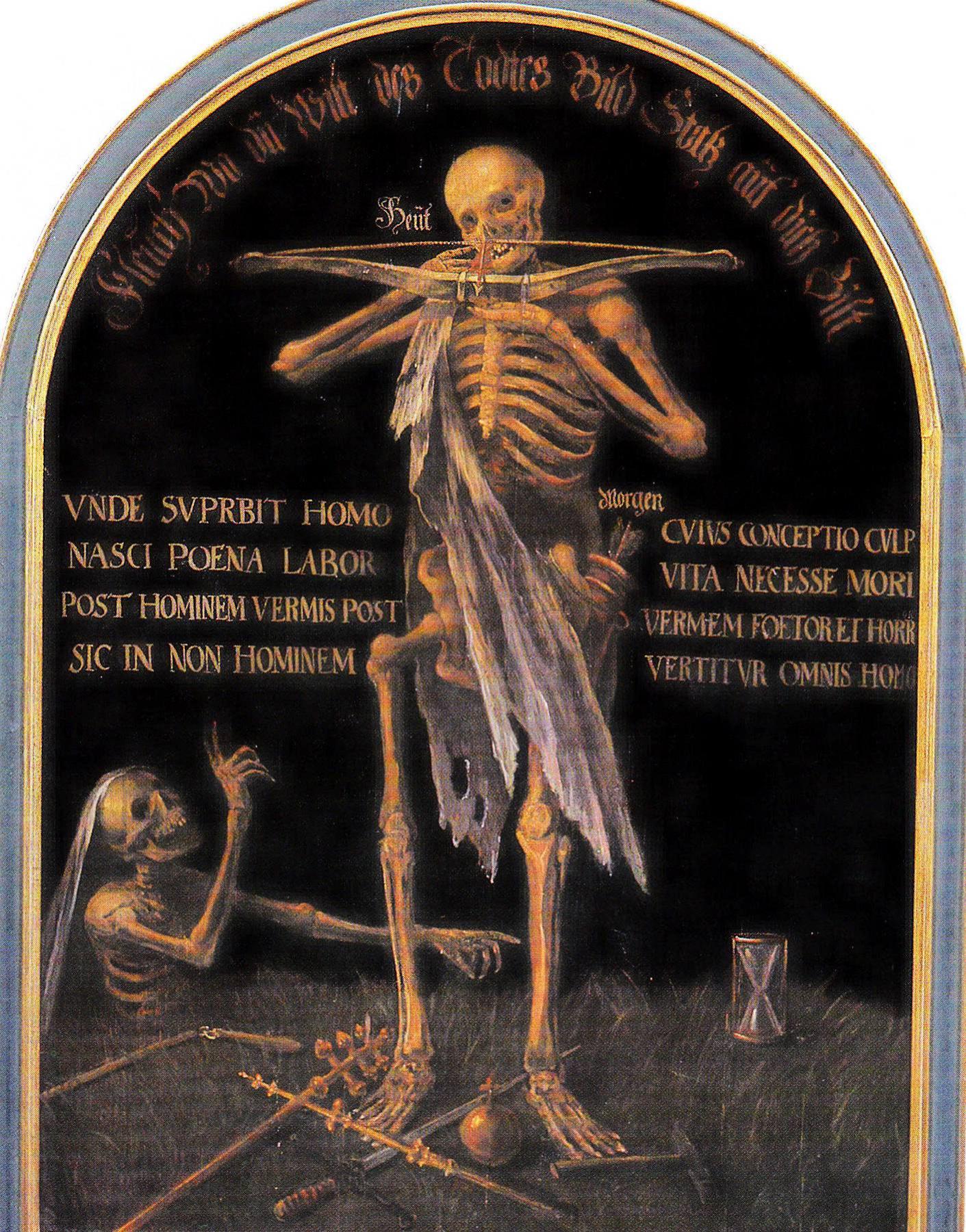

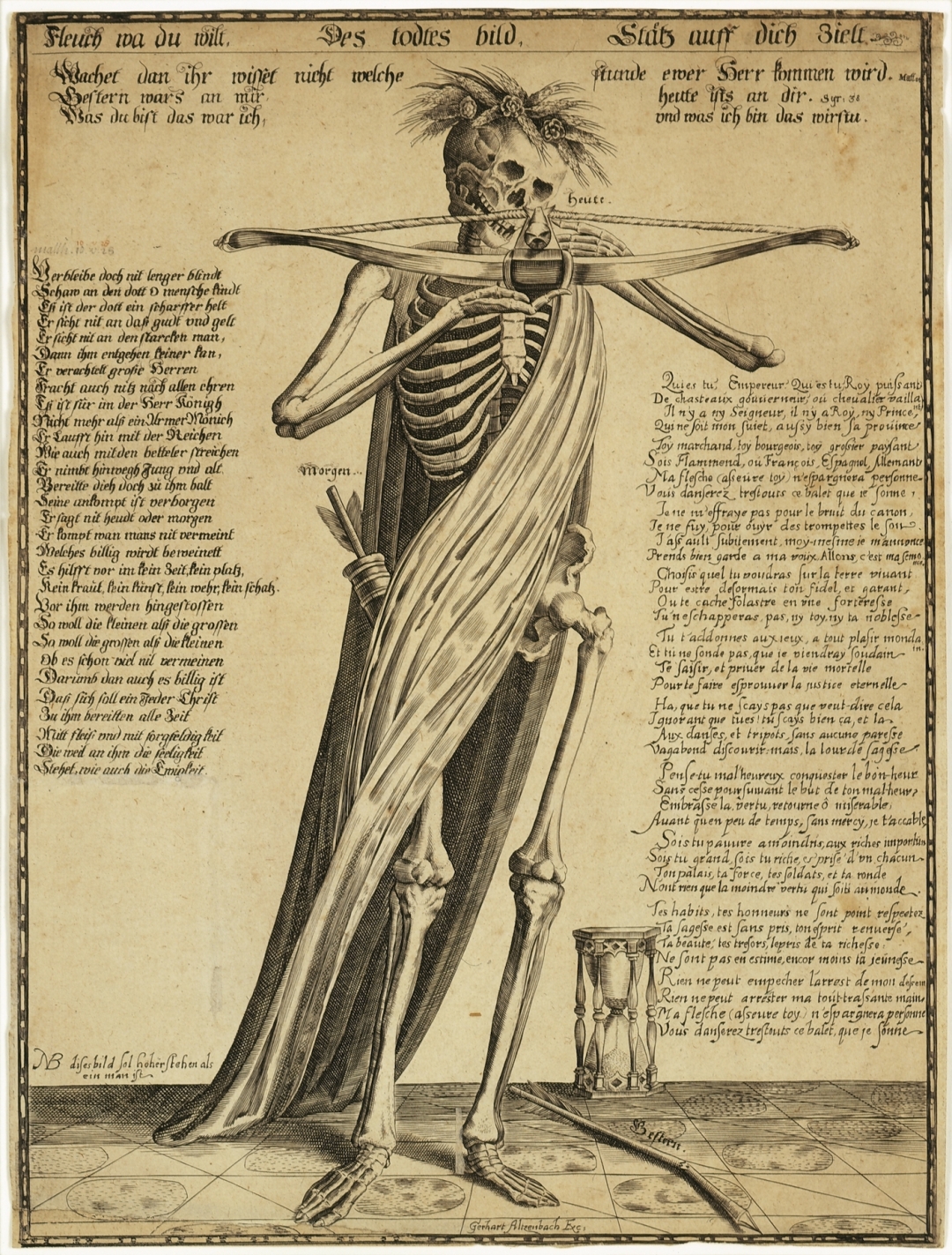

La Mort à l’arbalète

La Mort à l’arbalète La Mort à l’arbalète

La Mort à l’arbalète Copie d’après Jacob van der Heyden, 1650

Copie d’après Jacob van der Heyden, 1650

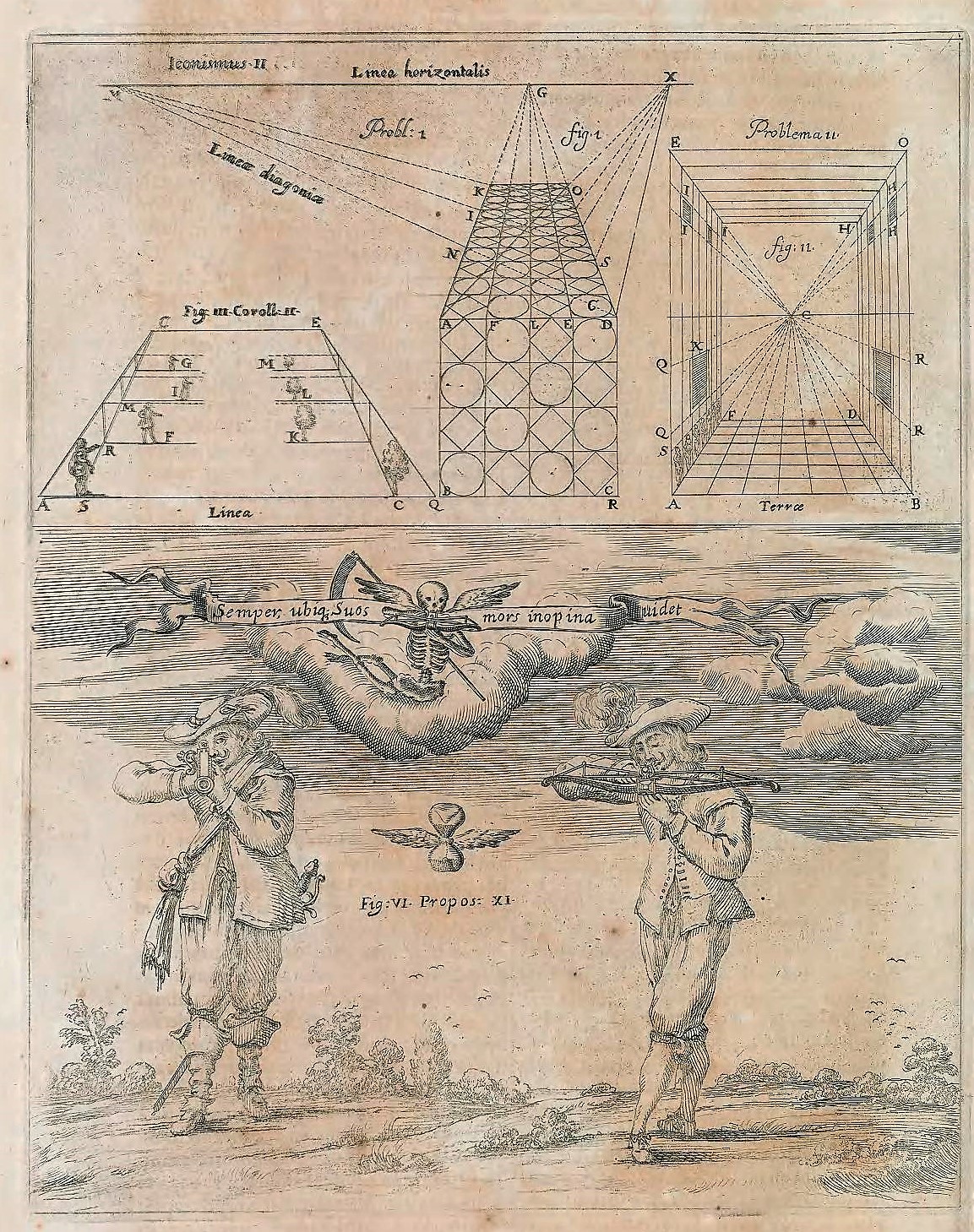

La mort à l’arbalète (“Death with a Crossbow or Death Stays on Target”)

La mort à l’arbalète (“Death with a Crossbow or Death Stays on Target”) L’escalier de la hiérarchie humaine,

L’escalier de la hiérarchie humaine, Athanasius Kircher, 1646, Ars Magna Lucis, p 138 [4]

Athanasius Kircher, 1646, Ars Magna Lucis, p 138 [4] Dessin allemand, XVIIIème, collection particulière

Dessin allemand, XVIIIème, collection particulière Le bolchevisme c’est l’esclavage, le viol, le meutre de masse, l’extermination.

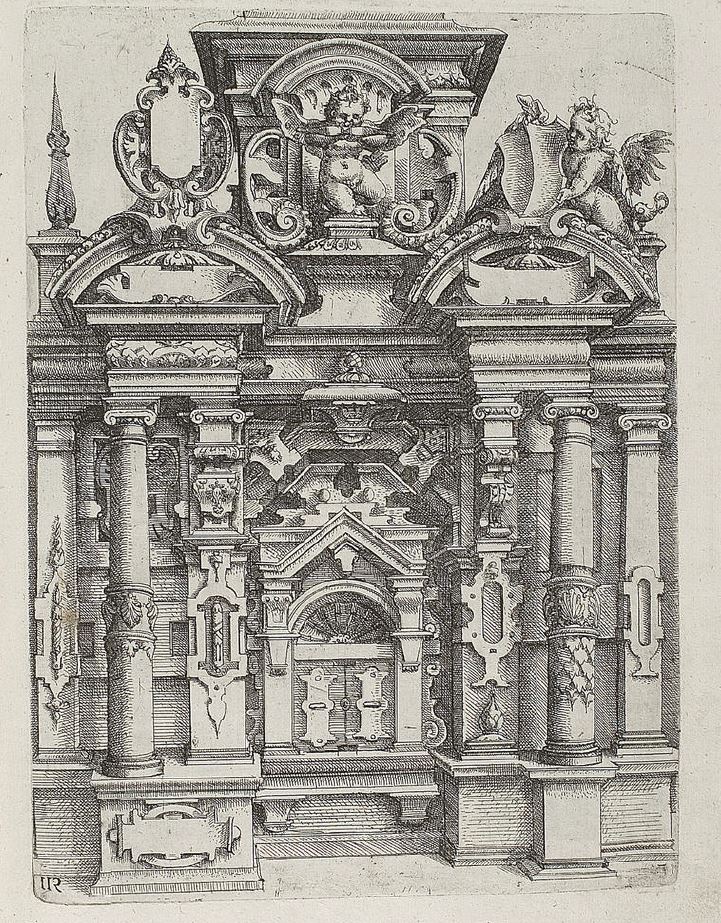

Le bolchevisme c’est l’esclavage, le viol, le meutre de masse, l’extermination. Wendel Dietterlin « Architectvra Von Außtheilung, Symmetria vnd Proportion der Fünff Seulen, und aller darauß volgender Kunst Arbeit, von Fenstern, Caminen … », Nurnberg, 1598 planche 112

Wendel Dietterlin « Architectvra Von Außtheilung, Symmetria vnd Proportion der Fünff Seulen, und aller darauß volgender Kunst Arbeit, von Fenstern, Caminen … », Nurnberg, 1598 planche 112 Daniel Meyer, L’ Architecture Ou Demonstration De Toute Sorte d’ Ornemens, és Portes, Fenestres, Planches… a Heydelberg ches Pierre Bourgeat, 1609, planche 21

Daniel Meyer, L’ Architecture Ou Demonstration De Toute Sorte d’ Ornemens, és Portes, Fenestres, Planches… a Heydelberg ches Pierre Bourgeat, 1609, planche 21 Arbalétrier

Arbalétrier L’arbalétrier et la laitière (The Archer and the Milkmaid)

L’arbalétrier et la laitière (The Archer and the Milkmaid)

Arbalétrier et servante tenant un verre de vin (Bogenschütze und Milchmagd mit Weinglas)

Arbalétrier et servante tenant un verre de vin (Bogenschütze und Milchmagd mit Weinglas)

Arbalétrier

Arbalétrier Pierre Landry 1690

Pierre Landry 1690 Nicolas Simon Duflos 1725-60

Nicolas Simon Duflos 1725-60 Johann Rudolf Schellenberg, fin XVIIe, Kunsthaus Zurich

Johann Rudolf Schellenberg, fin XVIIe, Kunsthaus Zurich Décoration murale, Schloss Lichtenstein

Décoration murale, Schloss Lichtenstein Vénus et Cupidon

Vénus et Cupidon Vénus, Mars et Amour

Vénus, Mars et Amour

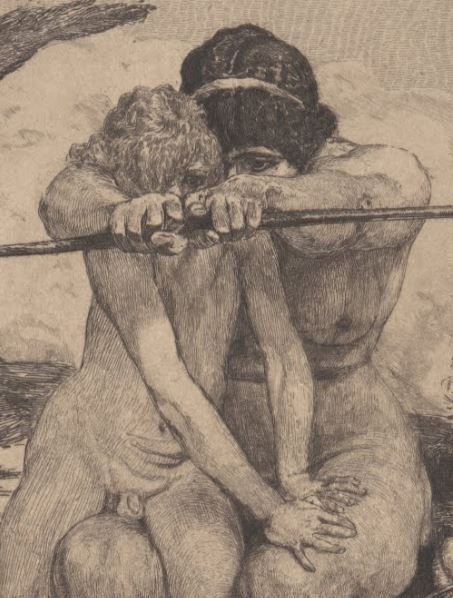

Cupidon décochant sa flèche

Cupidon décochant sa flèche Cupidon tirant une flèche

Cupidon tirant une flèche Grisaille attribuée à Jacob de Wit, 18eme, Kinloch Castle, Rum (Scottish Natural Heritage)

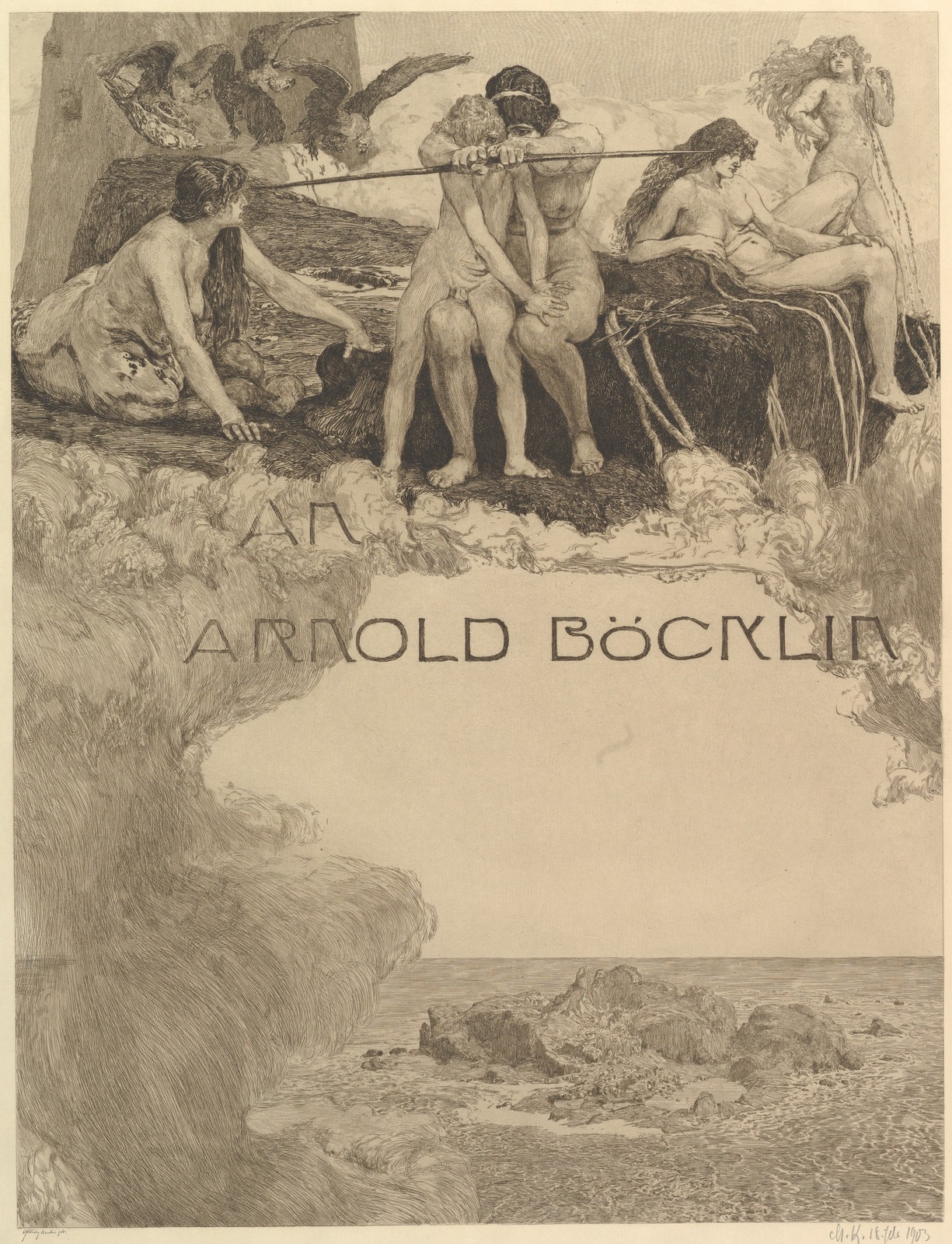

Grisaille attribuée à Jacob de Wit, 18eme, Kinloch Castle, Rum (Scottish Natural Heritage) Dédicace à Arnold Böcklin

Dédicace à Arnold Böcklin

L’art de l’exhibition inversée : l’arc sans flèche et le cache-sexe rendent criant ce qui n’est pas montré.

L’art de l’exhibition inversée : l’arc sans flèche et le cache-sexe rendent criant ce qui n’est pas montré.

Amazons of the Bow A Sketch at an Archery Meeting. Illustration de Lucien Davis, Supplément de The Illustrated London News, 3 Octobre 1885

Amazons of the Bow A Sketch at an Archery Meeting. Illustration de Lucien Davis, Supplément de The Illustrated London News, 3 Octobre 1885 Lilial Harley, Eine Nacht in Berlin (A Knight in London), 1928

Lilial Harley, Eine Nacht in Berlin (A Knight in London), 1928

Edition Canada, couverture de Victor Tchetchet

Edition Canada, couverture de Victor Tchetchet Edition US, couverture de John Hyde Phillips

Edition US, couverture de John Hyde Phillips Jane Russell, Pic Magazine du 10 Novembre 1941

Jane Russell, Pic Magazine du 10 Novembre 1941 Visant à plaire (Aiming to please)

Visant à plaire (Aiming to please) Earl Moran, calendrier Mars 1957

Earl Moran, calendrier Mars 1957 April shower, 8 avril 1944

April shower, 8 avril 1944 Archer woman, 22 juillet 1944

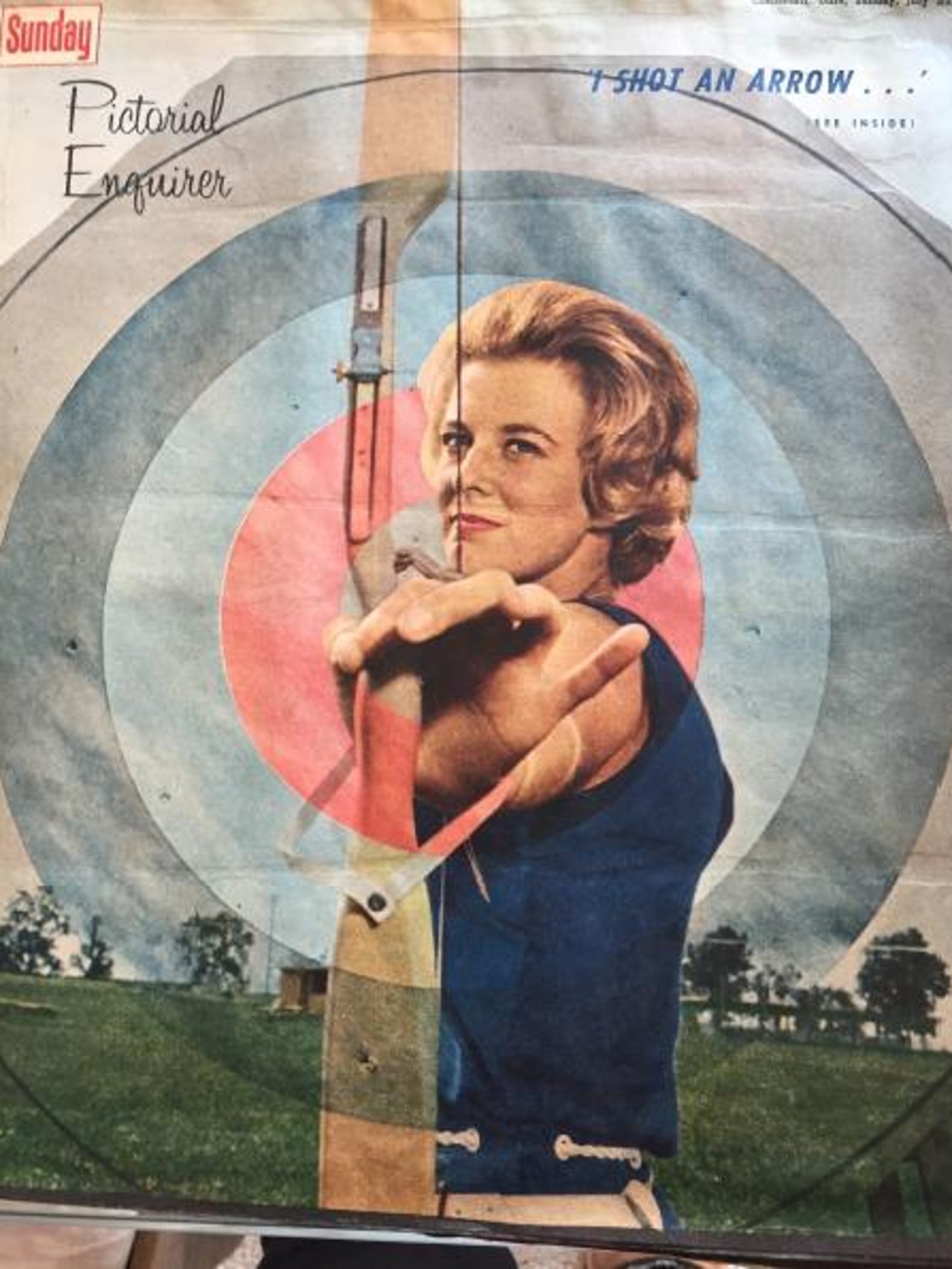

Archer woman, 22 juillet 1944 23 Juillet 1949, Toronto Star Weekly

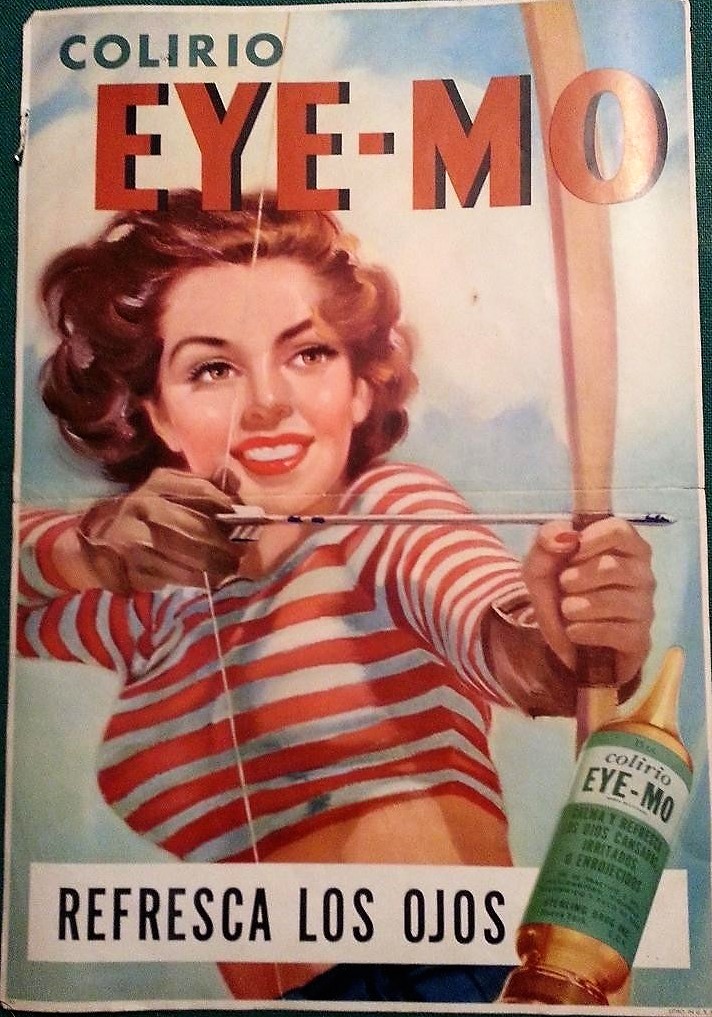

23 Juillet 1949, Toronto Star Weekly Années 50, publicité espagnole

Années 50, publicité espagnole Cupidon moderne, 1949, Stars et vedettes n°43

Cupidon moderne, 1949, Stars et vedettes n°43

Nancy Kleinman, vers 1960

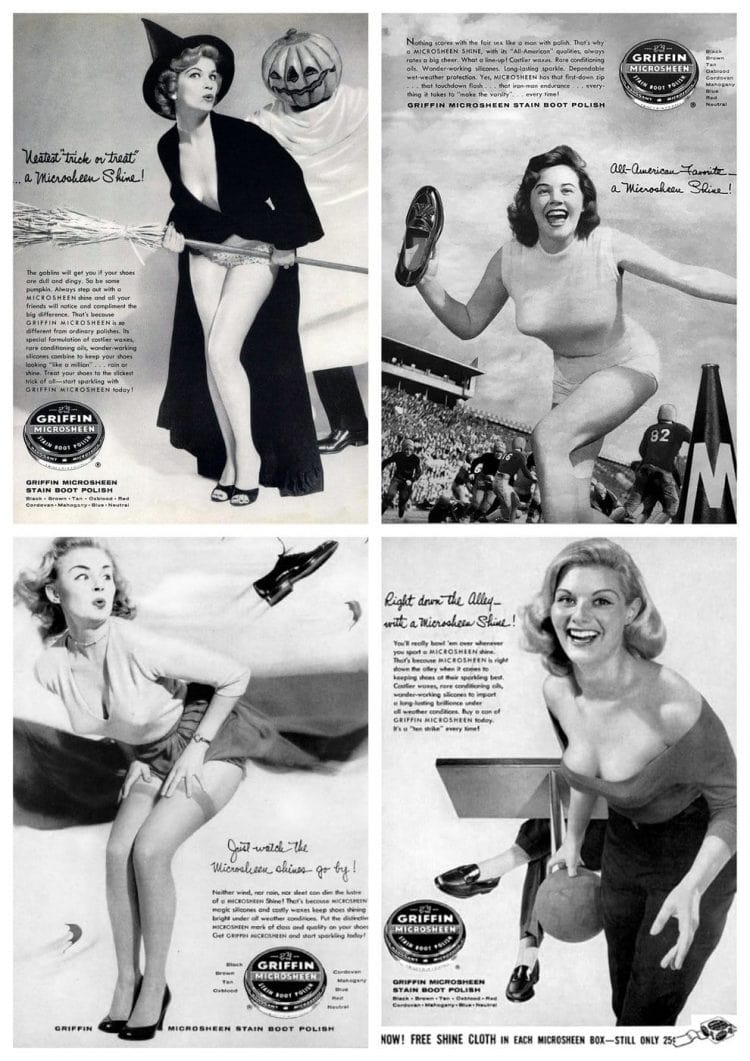

Nancy Kleinman, vers 1960 Publicité pour le cirage Griffin Microsheen, parue dans Plaboy 1957

Publicité pour le cirage Griffin Microsheen, parue dans Plaboy 1957

J’appellerais volontiers sursexisme cette interception improbable de la flèche en plein coeur par un mocassin.

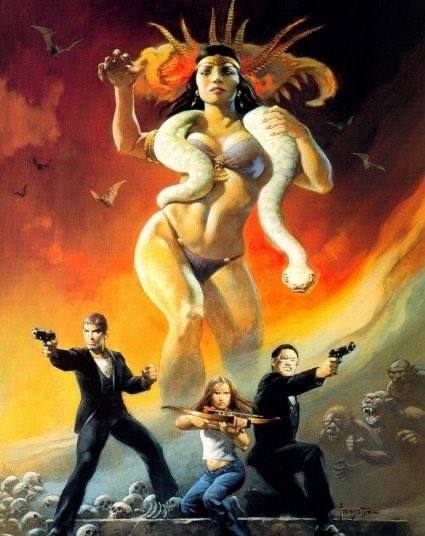

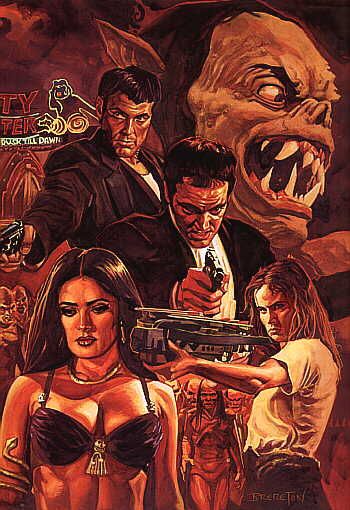

J’appellerais volontiers sursexisme cette interception improbable de la flèche en plein coeur par un mocassin. Affiche pour « Une nuit en enfer » (From Dusk till Dawn), Frazetta, 1996

Affiche pour « Une nuit en enfer » (From Dusk till Dawn), Frazetta, 1996 Dans une des affiches retenues, c’est la figure la plus insolite, l’arbalétrière, qui passe en tête des tireurs et supplante le glamour plus banal de la femme fatale.

Dans une des affiches retenues, c’est la figure la plus insolite, l’arbalétrière, qui passe en tête des tireurs et supplante le glamour plus banal de la femme fatale. Merida, Joseph Qiu, 2017, josephqiuart

Merida, Joseph Qiu, 2017, josephqiuart Anatase Flurite, 2020, leksaart

Anatase Flurite, 2020, leksaart

1.23.29

1.23.29 1.23.43

1.23.43 1-24-18

1-24-18 1.26.35

1.26.35 1.26.36

1.26.36 1.26.37

1.26.37 1.26.38

1.26.38 1.28.37

1.28.37 1.28.40

1.28.40 1.28.48

1.28.48 1.28.52

1.28.52 1.33.35

1.33.35 1.34.38

1.34.38 1930, Joan Crawford dans « Montana Moon »

1930, Joan Crawford dans « Montana Moon »

1930, Joan Crawford dans « Montana Moon »

1930, Joan Crawford dans « Montana Moon » Vers 1956, Natalie Wood

Vers 1956, Natalie Wood Décembre 1967, La Vie Parisienne

Décembre 1967, La Vie Parisienne Mai 1917, The seventh sin

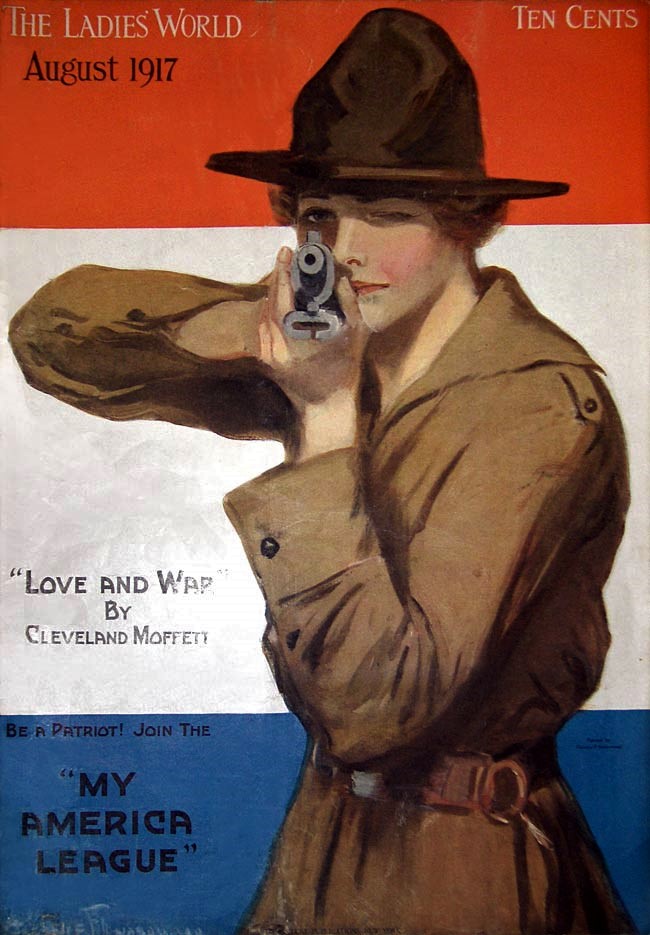

Mai 1917, The seventh sin Août 1917, Be a patriot, Join « My America » League

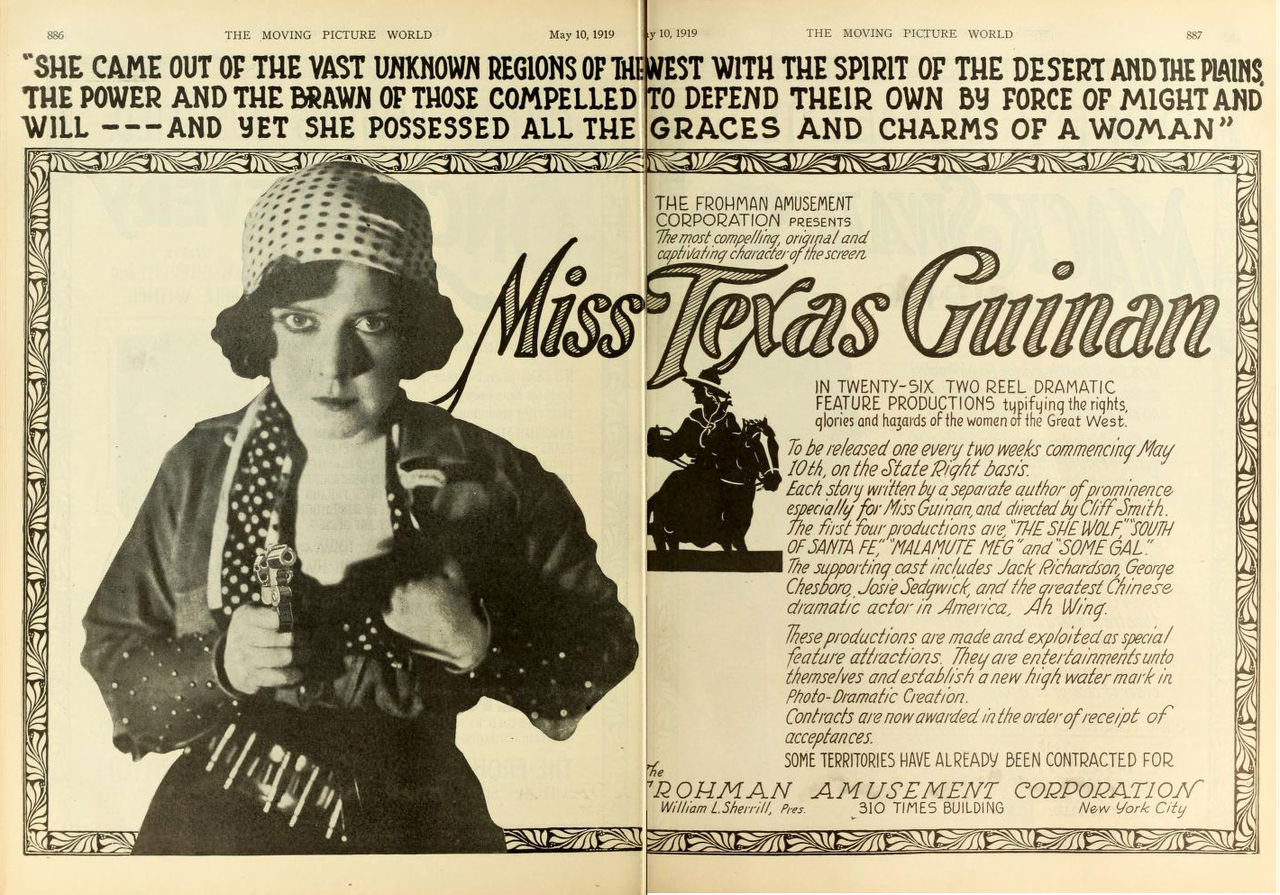

Août 1917, Be a patriot, Join « My America » League 1919, Prospectus pour une série de films avec l’actrice Texas Guinan

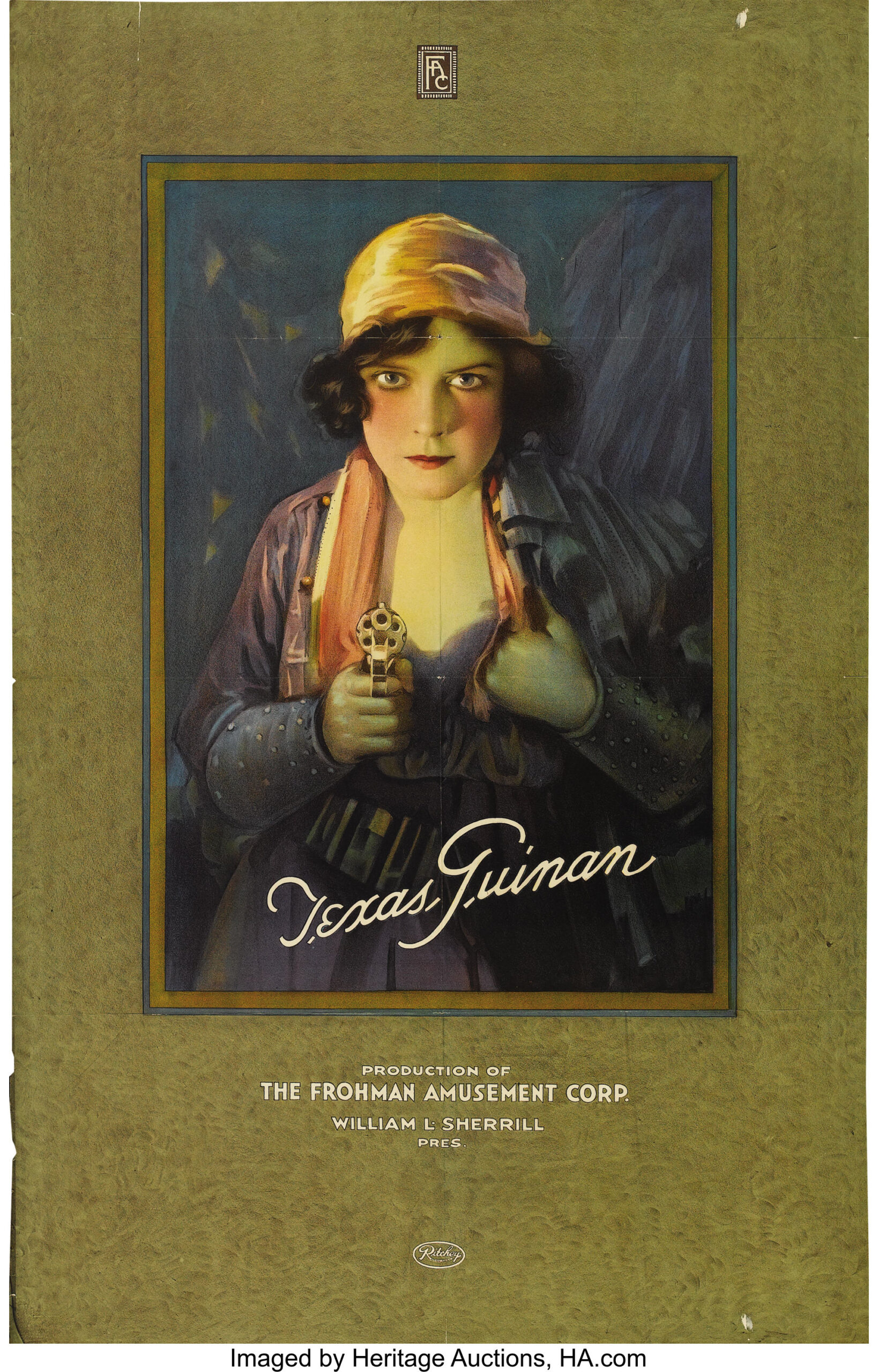

1919, Prospectus pour une série de films avec l’actrice Texas Guinan 1919, Texas Guinan

1919, Texas Guinan 1934, Equipe championne féminine du club de tir de l’Université du Missouri.

1934, Equipe championne féminine du club de tir de l’Université du Missouri. 1936, les starlettes Eleanor Bayley, Colleen Colman, and Jean Sennett, photo promotionelle pour annoncer « Stage Struck »

1936, les starlettes Eleanor Bayley, Colleen Colman, and Jean Sennett, photo promotionelle pour annoncer « Stage Struck »

1941, Belle Starr

1941, Belle Starr 1948, The Paleface

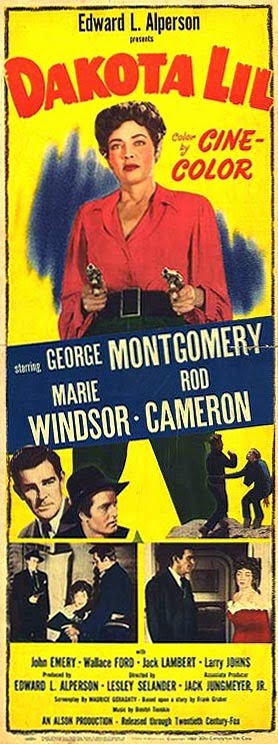

1948, The Paleface 1950, Dakota Lil

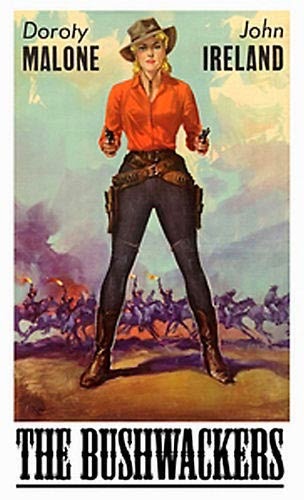

1950, Dakota Lil 1951, Bushwackers

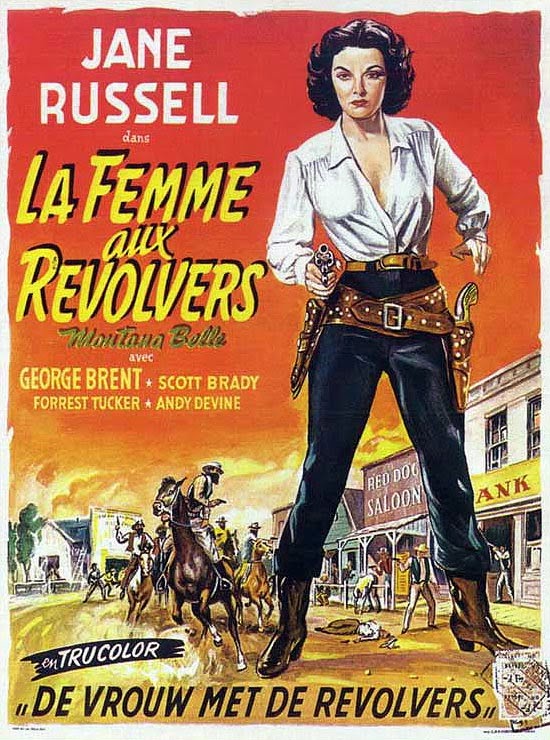

1951, Bushwackers 1952, Montana Belle

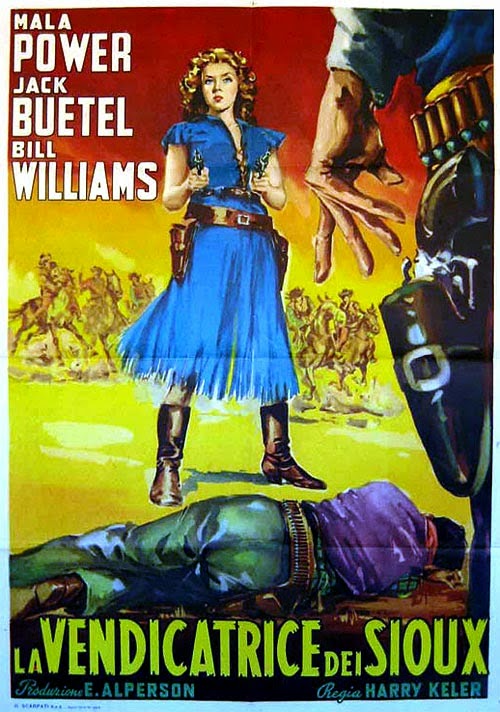

1952, Montana Belle 1952, Rose of Cimarron

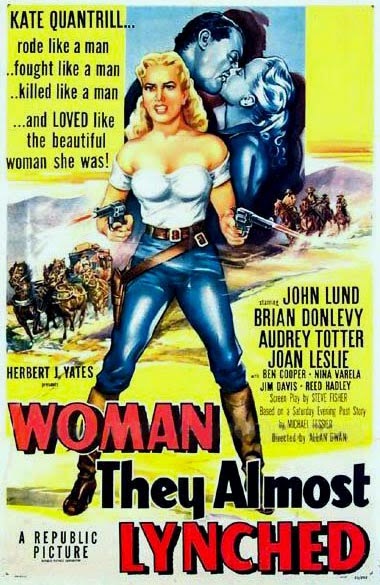

1952, Rose of Cimarron 1953, Woman They Almost Lynched

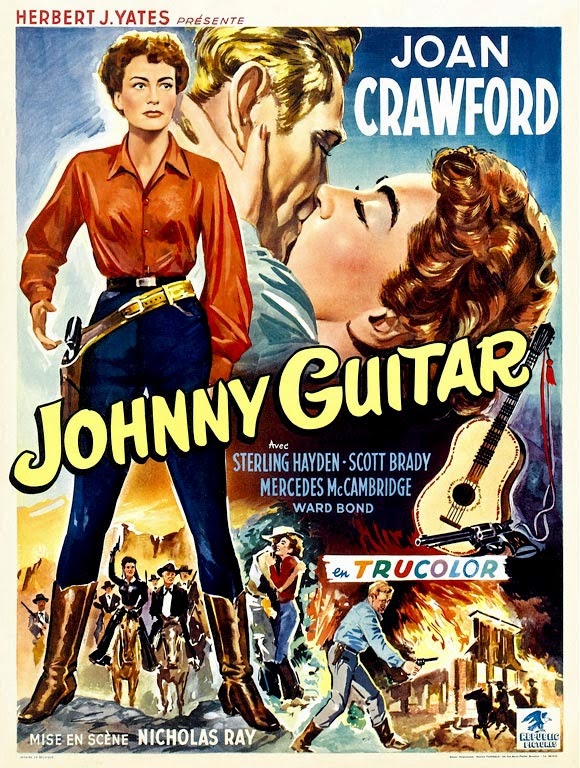

1953, Woman They Almost Lynched 1954, Johnny Guitar

1954, Johnny Guitar 1955, Two-Gun Lady

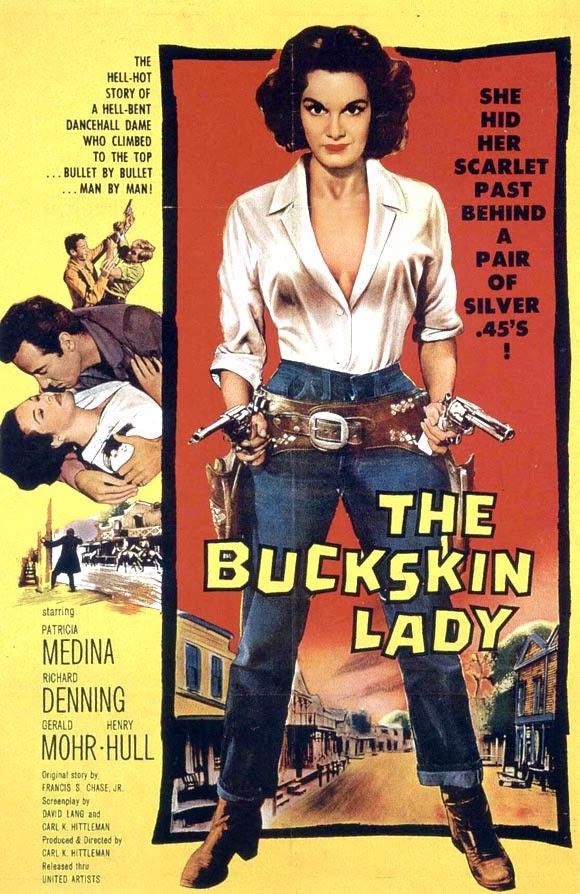

1955, Two-Gun Lady 1957, The Buckskin Lady

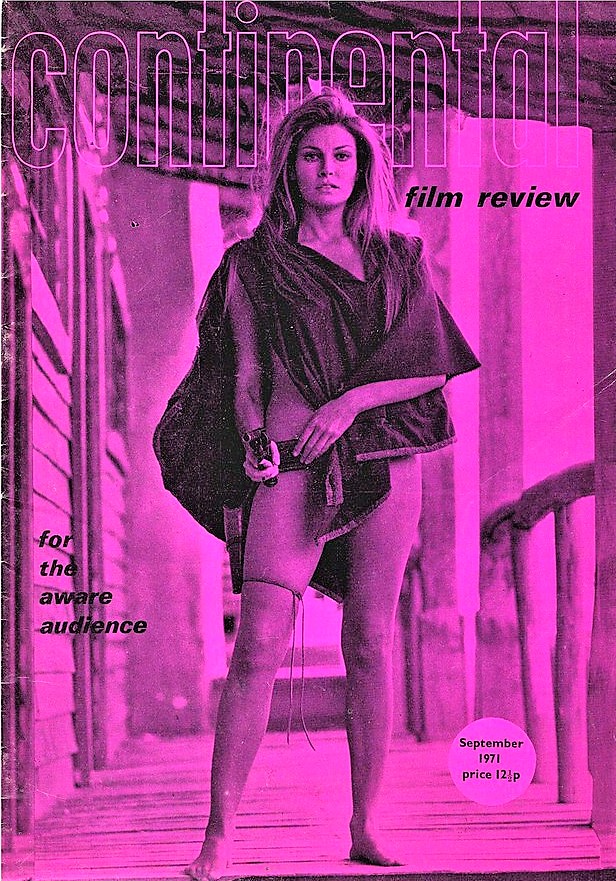

1957, The Buckskin Lady 1971, Raquel Welsh dans « Hannie Caulder »

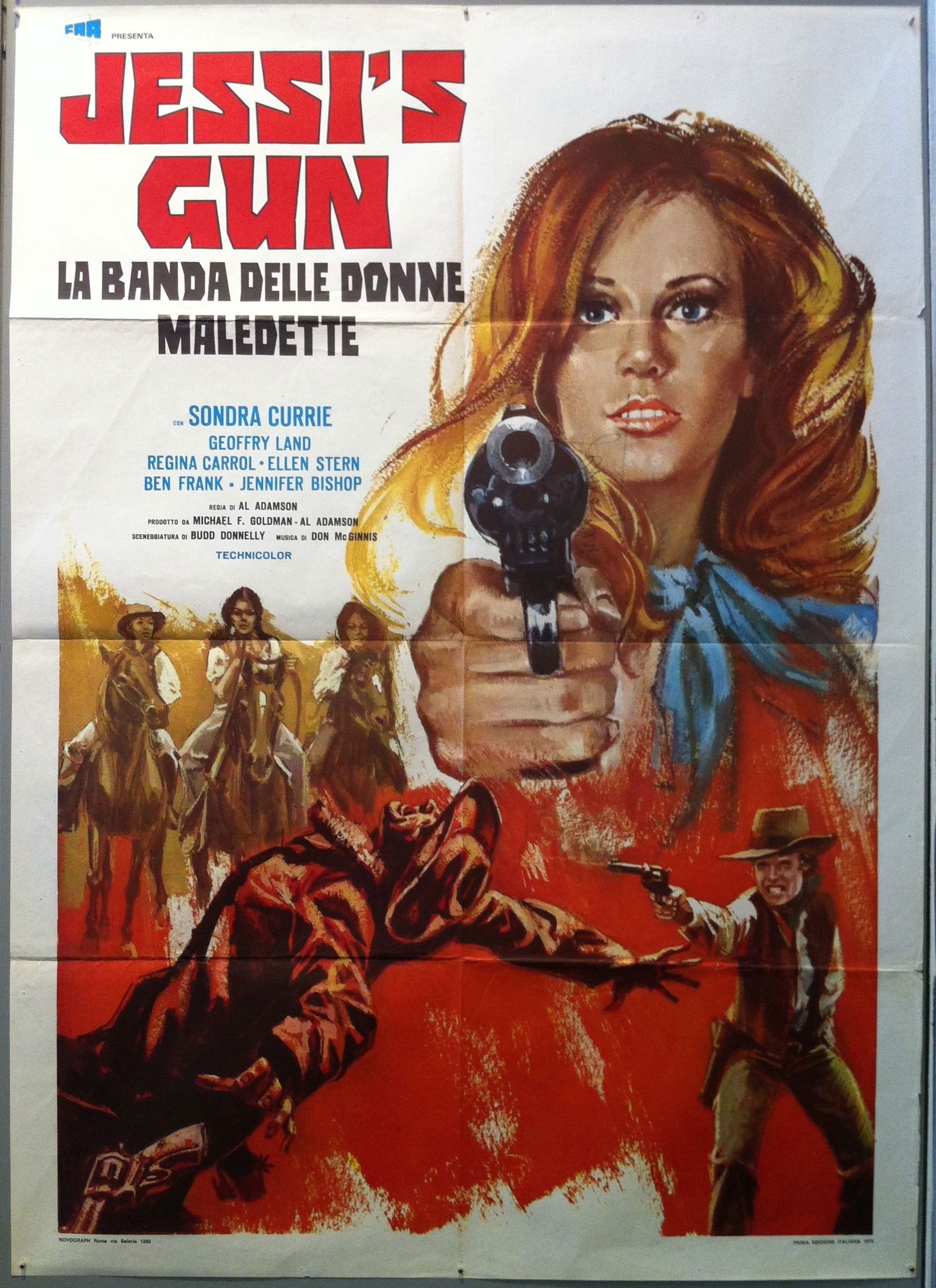

1971, Raquel Welsh dans « Hannie Caulder » 1975, Sondra Currie dans « Jessi’s Girls »

1975, Sondra Currie dans « Jessi’s Girls » Diana Door, 1947

Diana Door, 1947 Candy Barr, vers 1956

Candy Barr, vers 1956

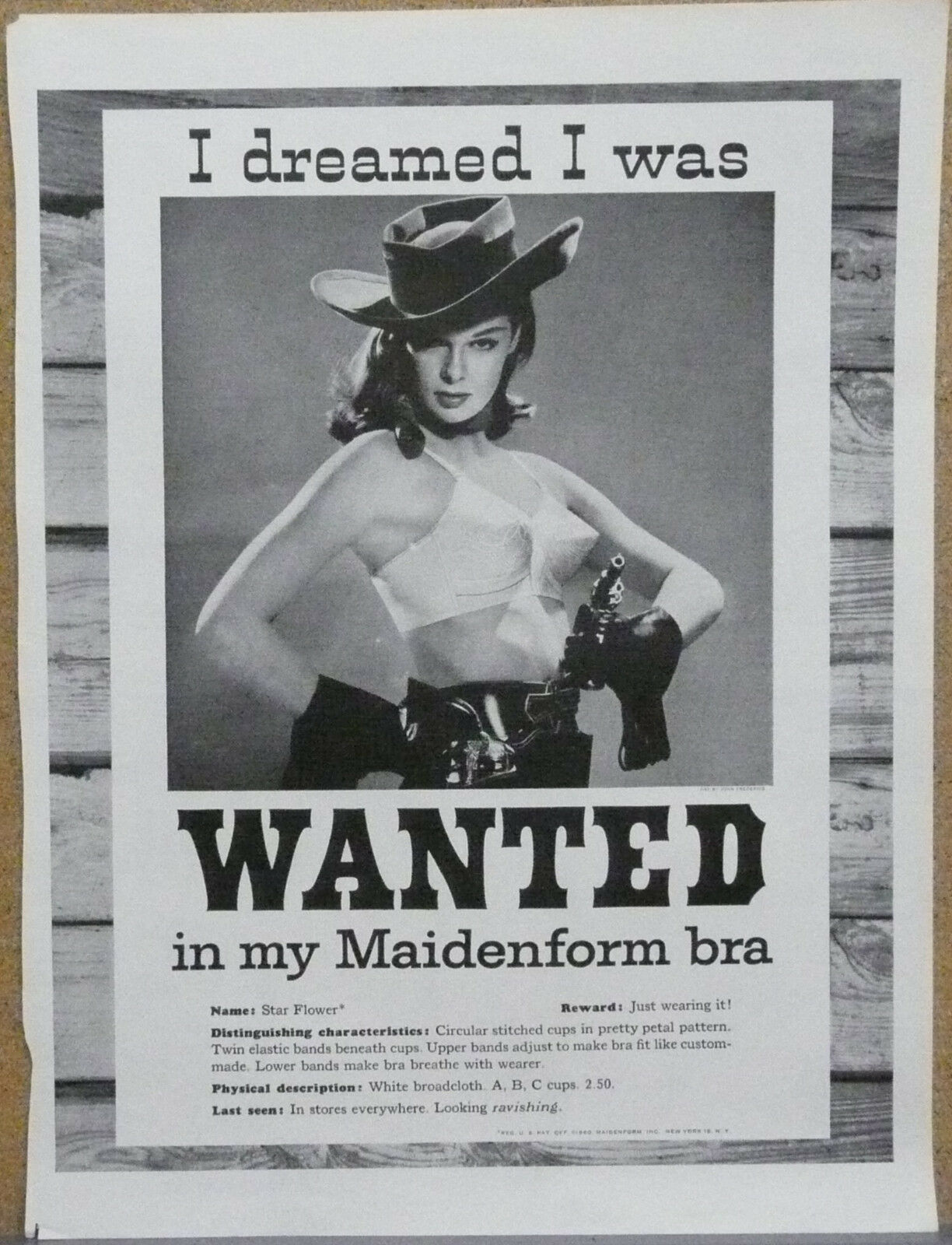

1960, pub Maidenform

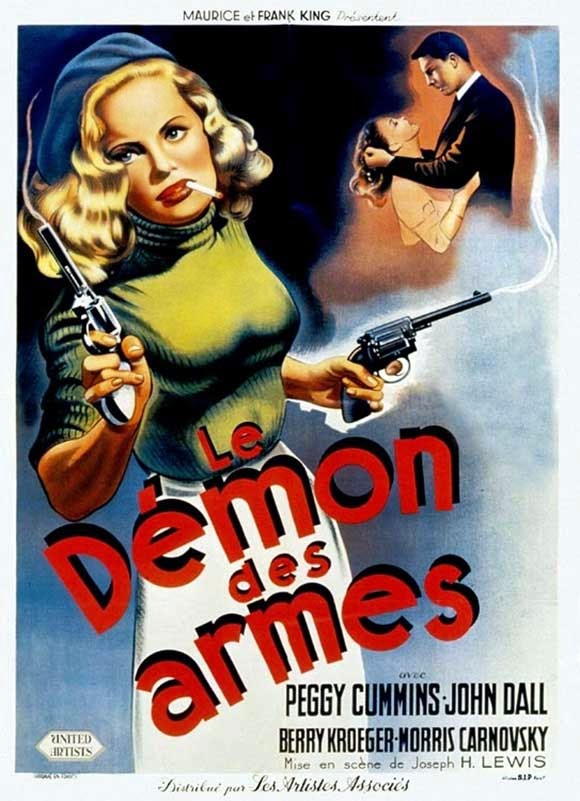

1960, pub Maidenform 1950, Gun Crazy ( Le Démon des armes)

1950, Gun Crazy ( Le Démon des armes)

1957, Diana Doors en femme fatale, dans « The unholly wife »

1957, Diana Doors en femme fatale, dans « The unholly wife »

1957, Maureen Connell

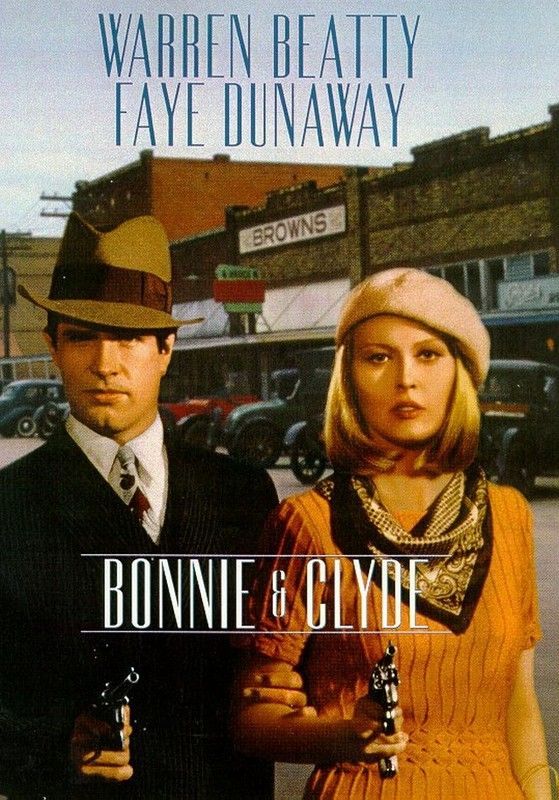

1957, Maureen Connell  1967, affiche de « Bonnie and Clyde »

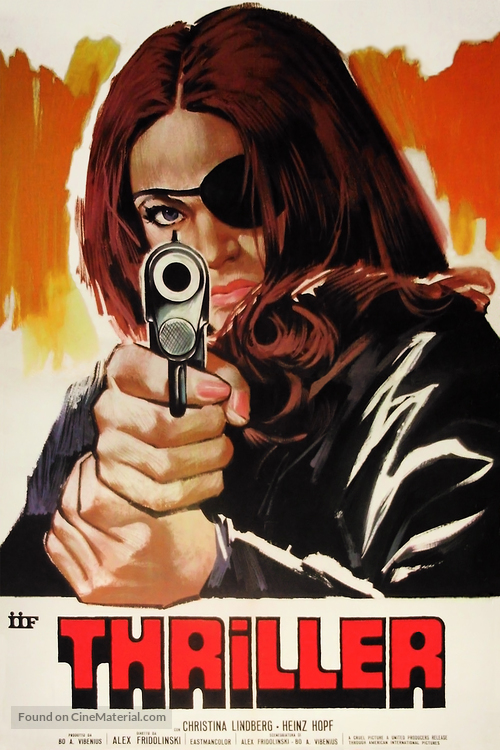

1967, affiche de « Bonnie and Clyde » 1973, Christina Lindberg, « Crime à froid »

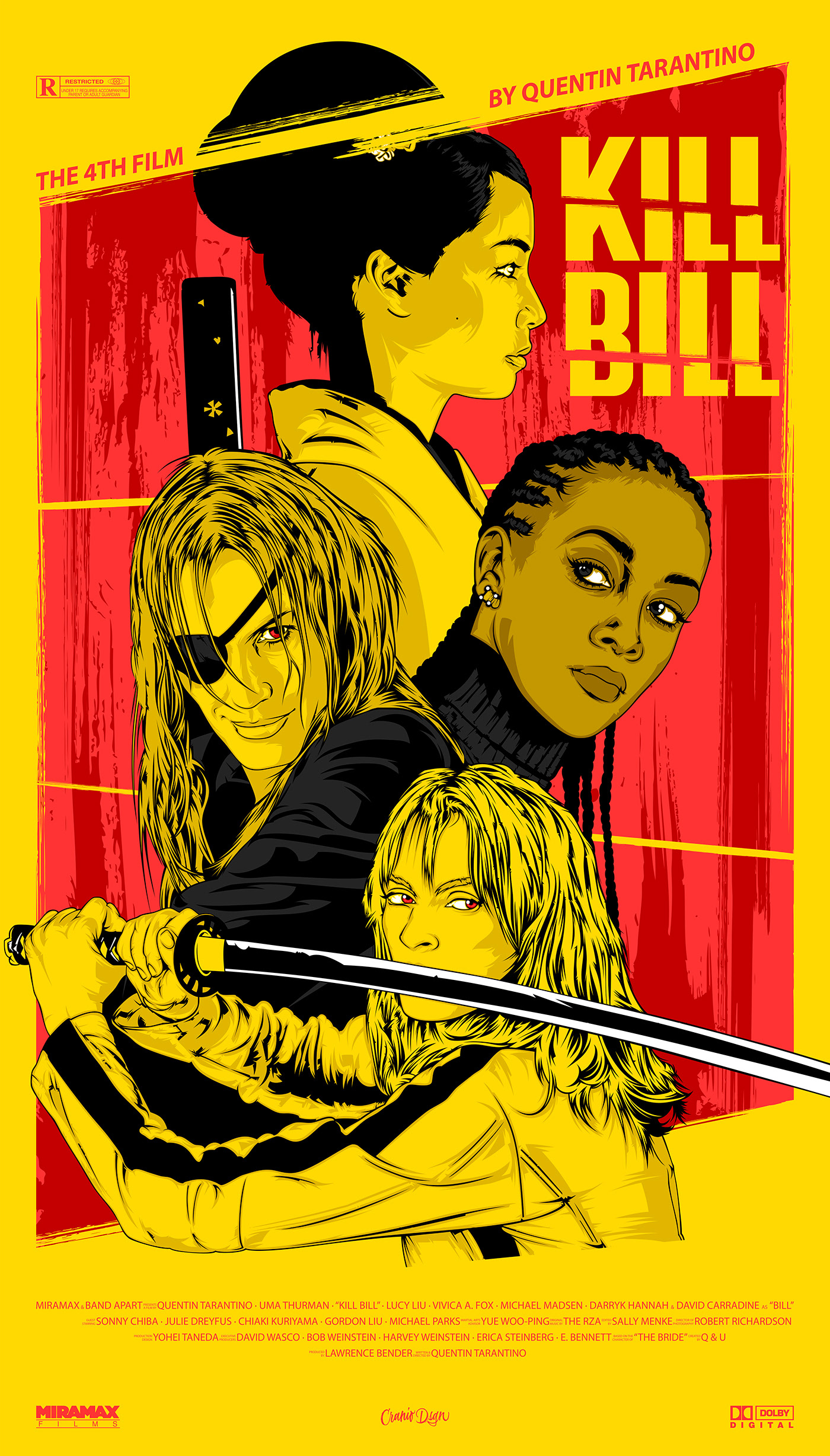

1973, Christina Lindberg, « Crime à froid » 2017 Affiche sur le thème de Kill Bill, par craniodsgn

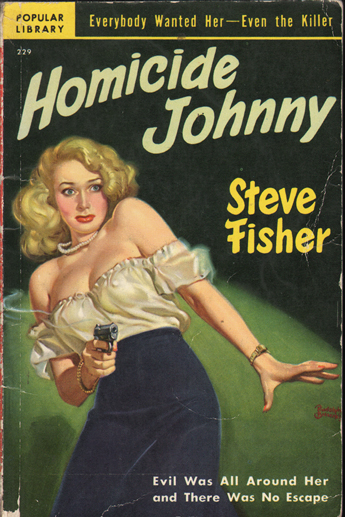

2017 Affiche sur le thème de Kill Bill, par craniodsgn 1940, Homicide Johnny, couverture Rudolph Belarski

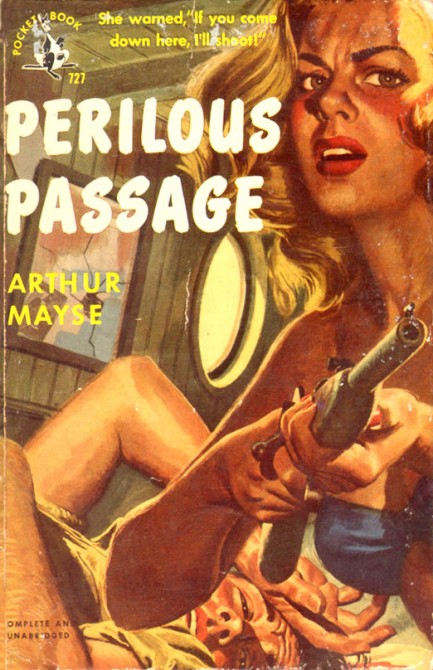

1940, Homicide Johnny, couverture Rudolph Belarski 1950 Perilous Passage, couverture James R. Bingham

1950 Perilous Passage, couverture James R. Bingham 1951, « Don’t Ever Love Me », couverture de Rudolph Belarski

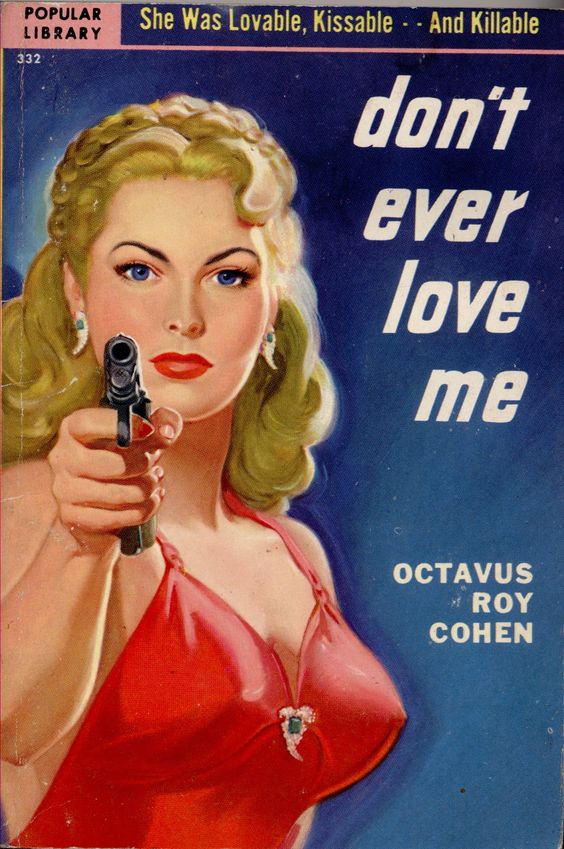

1951, « Don’t Ever Love Me », couverture de Rudolph Belarski 2014, RedGun, par Sarah Sole

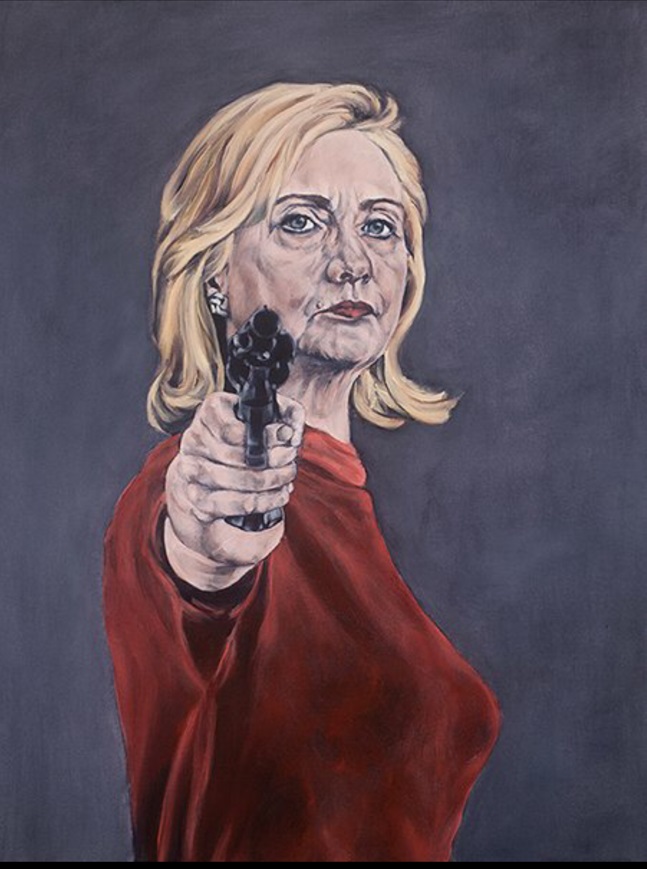

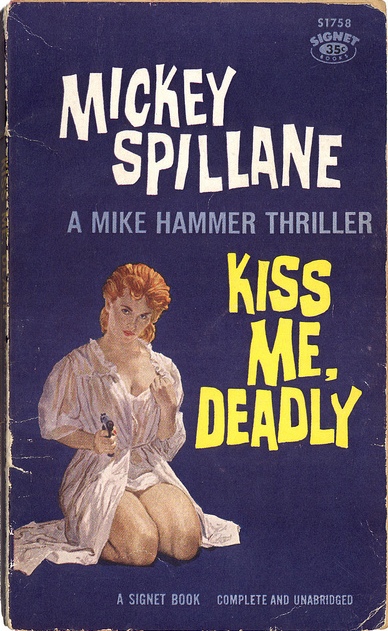

2014, RedGun, par Sarah Sole 1952, Kiss me deadly

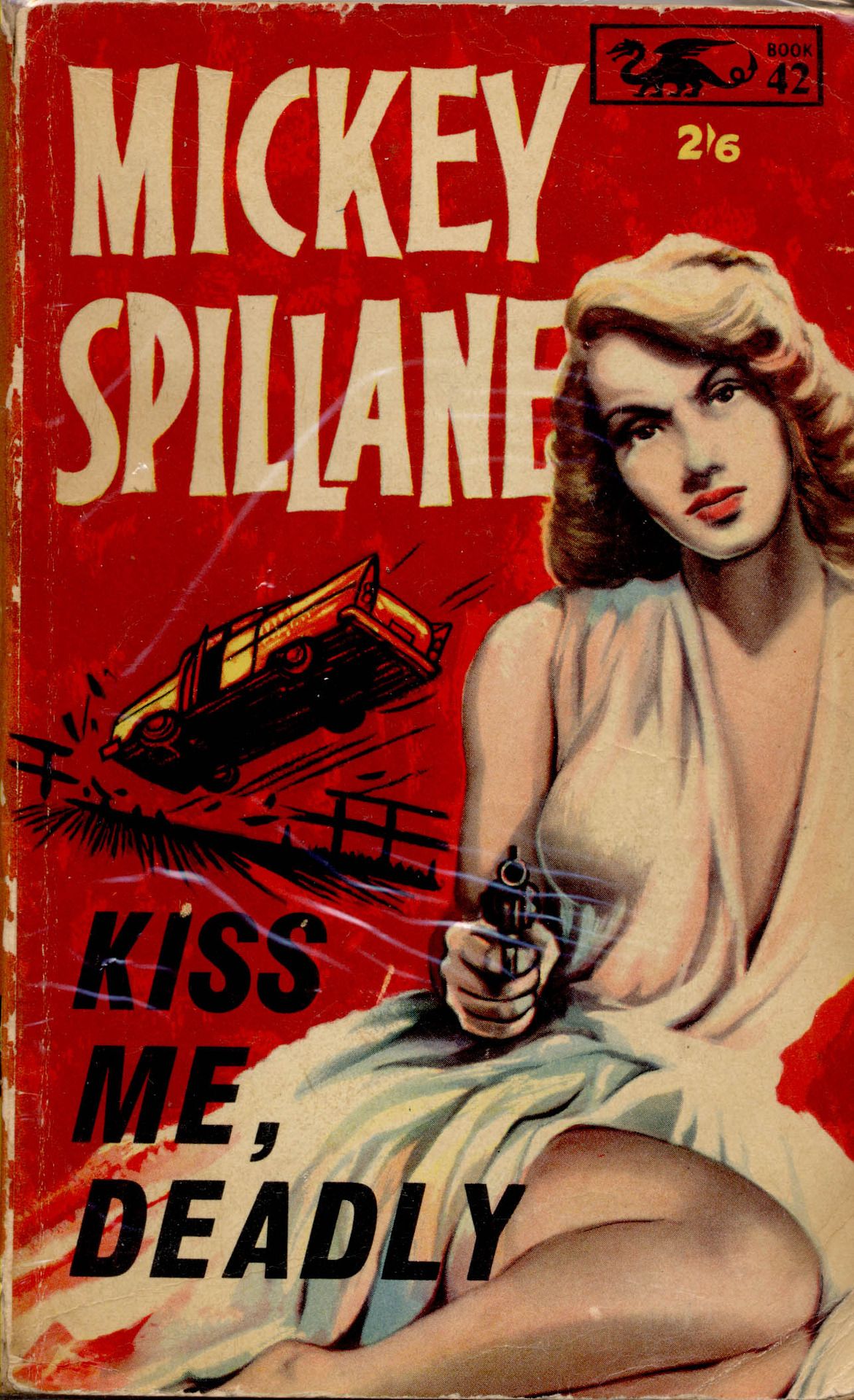

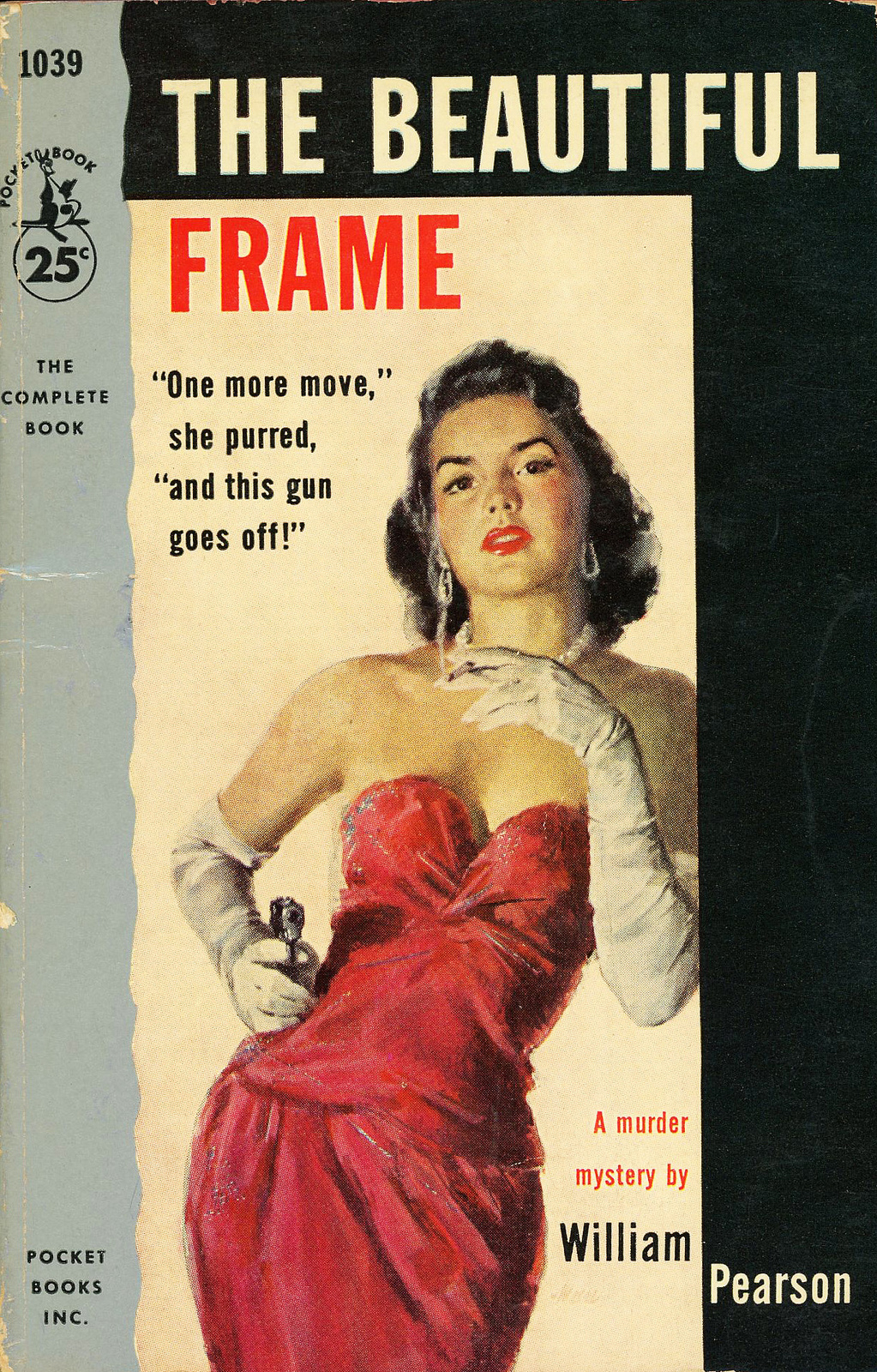

1952, Kiss me deadly 1954, The beautiful frame

1954, The beautiful frame 1952, couverture pour « Death before bedtime »

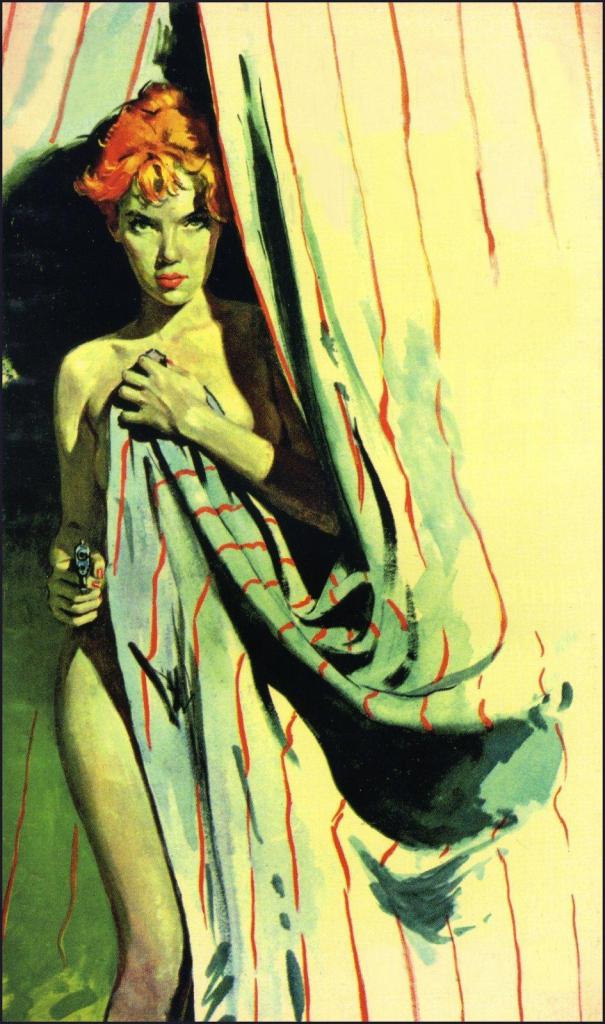

1952, couverture pour « Death before bedtime » Modèle

Modèle 1955, couverture pour « Dame in danger »

1955, couverture pour « Dame in danger » 1956, couverture pour « Stone cold blonde »

1956, couverture pour « Stone cold blonde » 1959, couverture pour « Wild to possess »

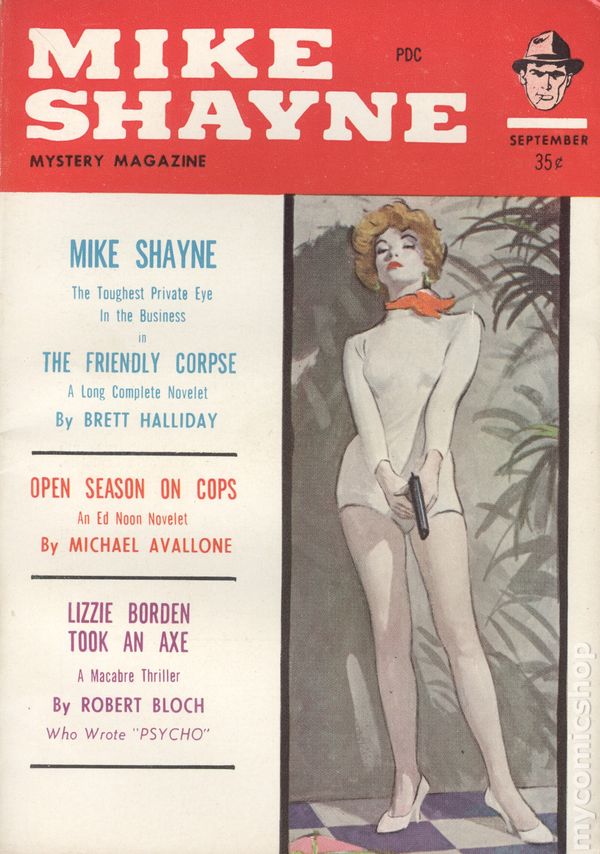

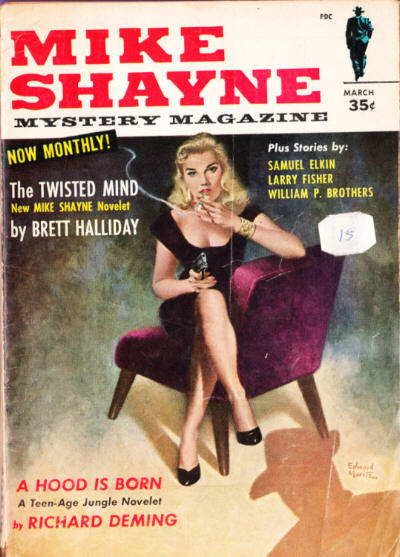

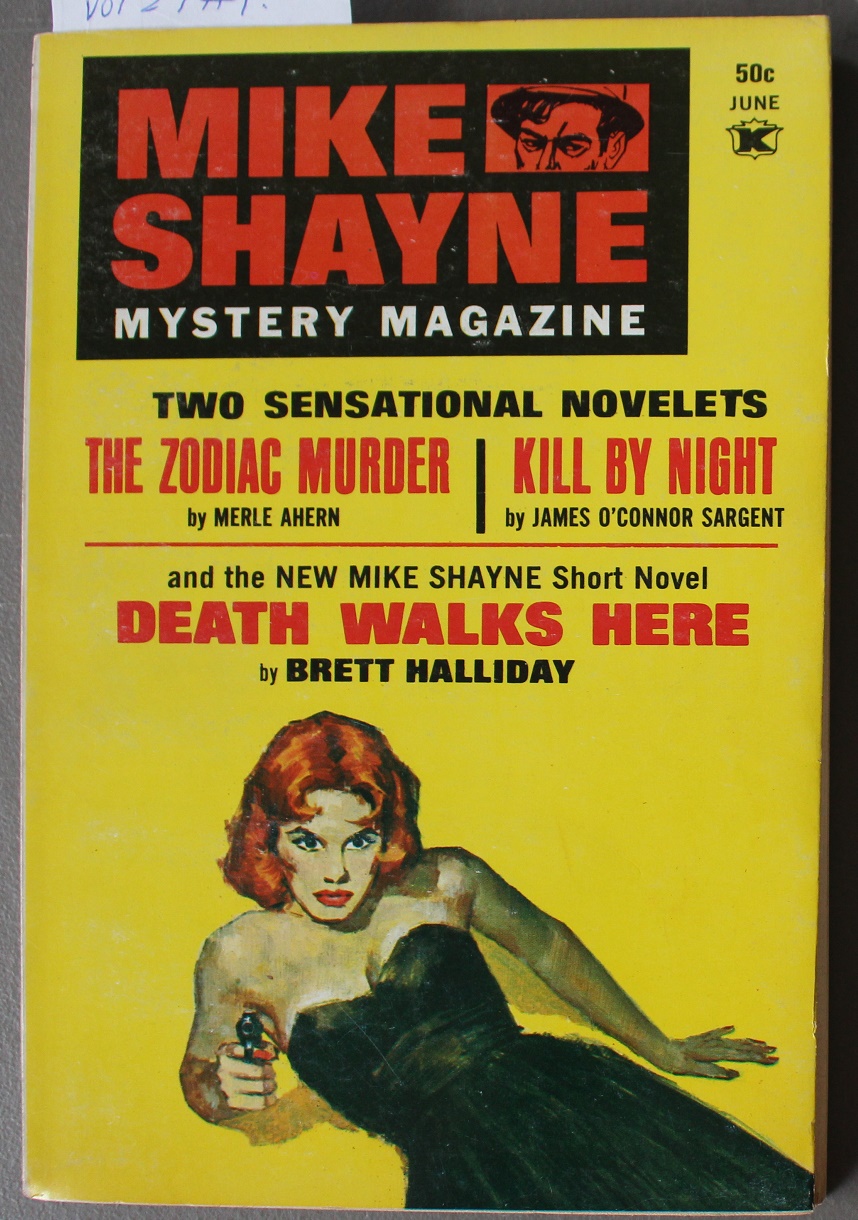

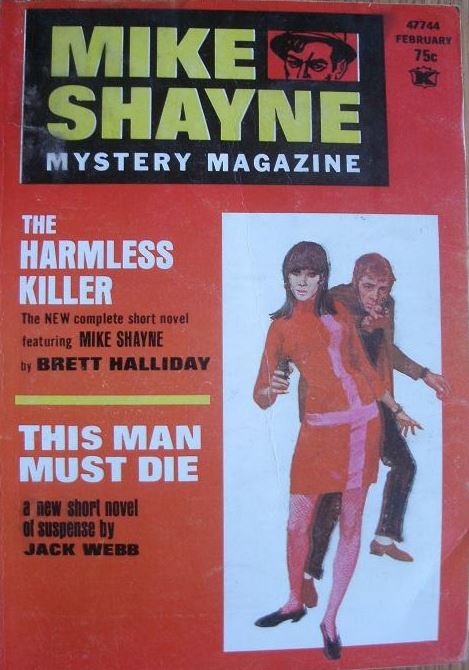

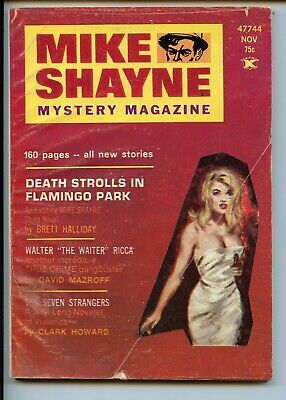

1959, couverture pour « Wild to possess » 1962, septembre, couverture pour Mike Shayne Mystery Magazine

1962, septembre, couverture pour Mike Shayne Mystery Magazine 1967, couverture pour « Joy ride »

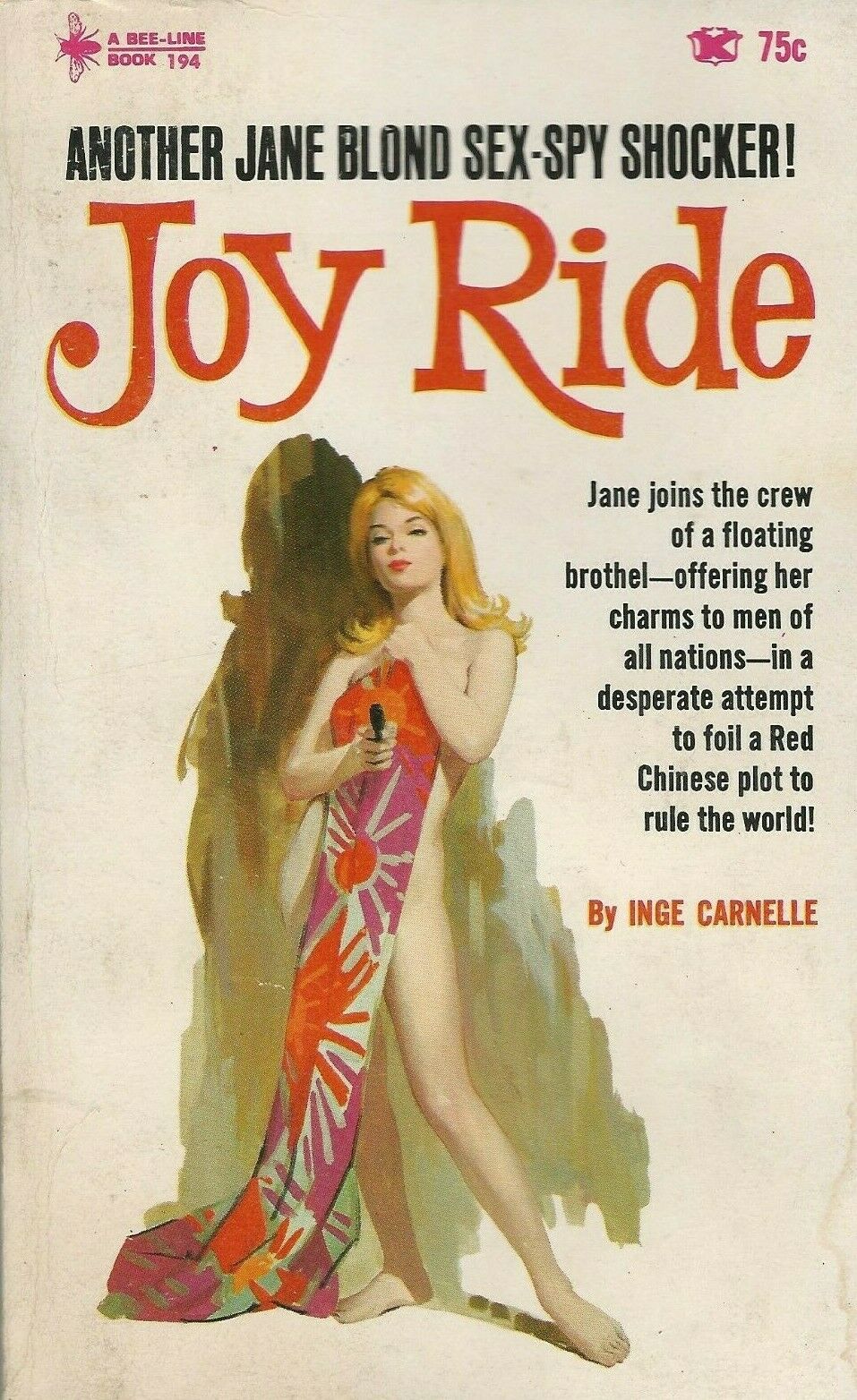

1967, couverture pour « Joy ride » Modèle

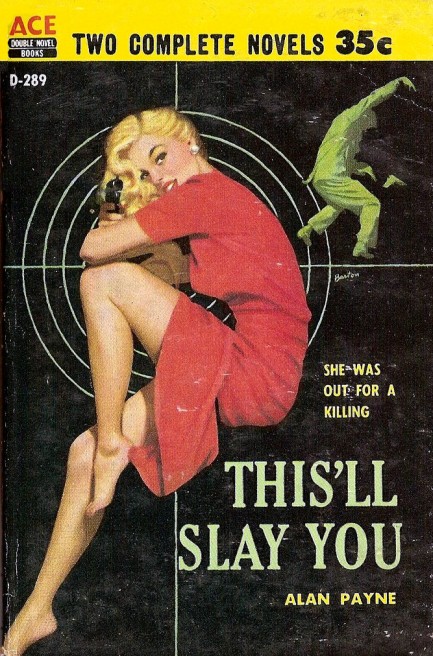

Modèle 1958 This’ll Slay You

1958 This’ll Slay You Vers 1960, aquarelle

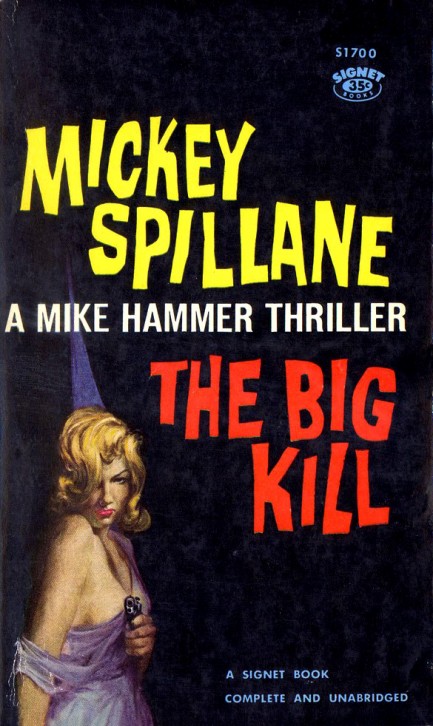

Vers 1960, aquarelle 1960,The big kill

1960,The big kill 1960, Kiss Me Deadly

1960, Kiss Me Deadly 1956, 3ème édition, couverture Larry Newquist

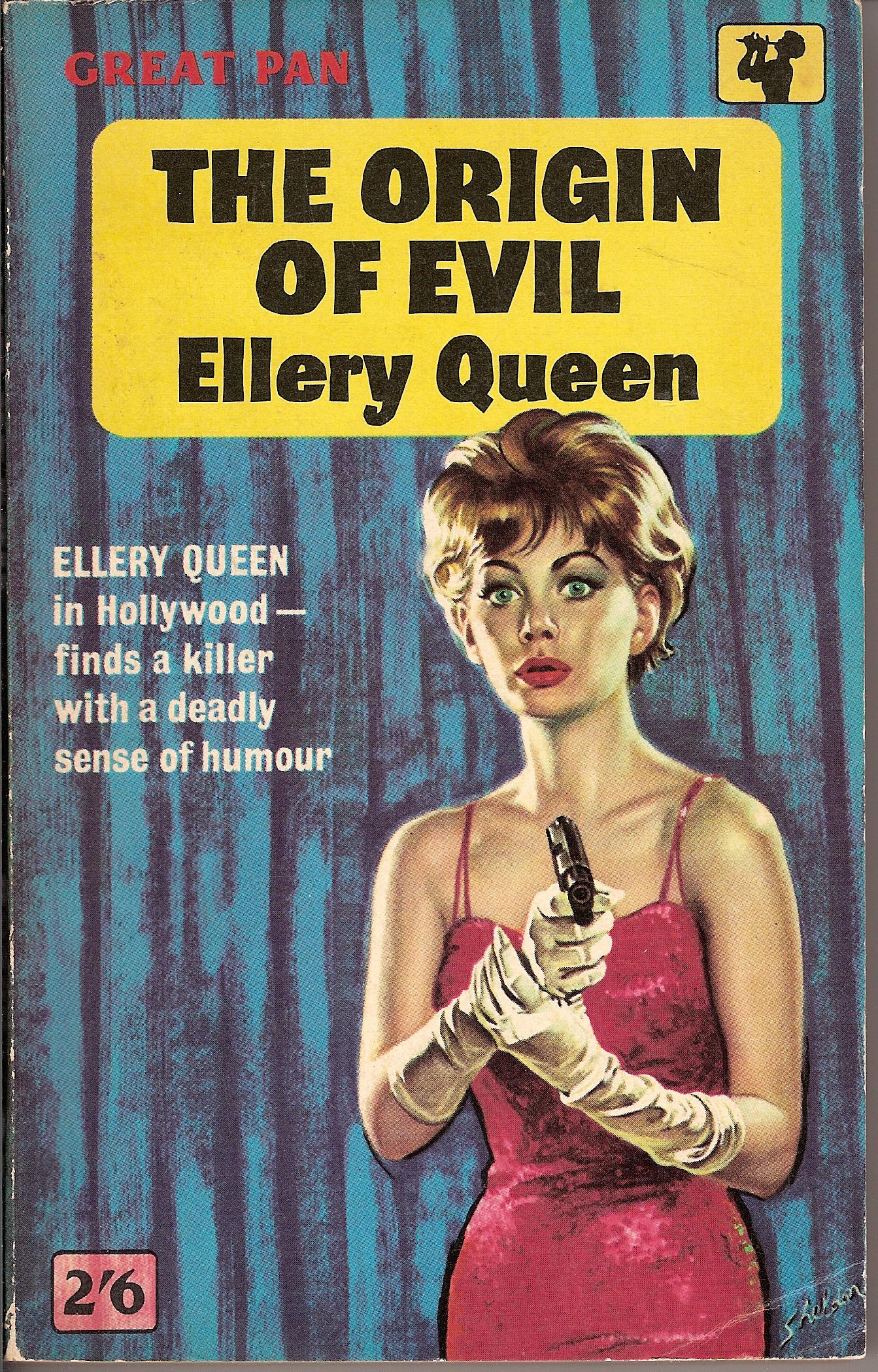

1956, 3ème édition, couverture Larry Newquist 1961, couverture de Harry Sheldon

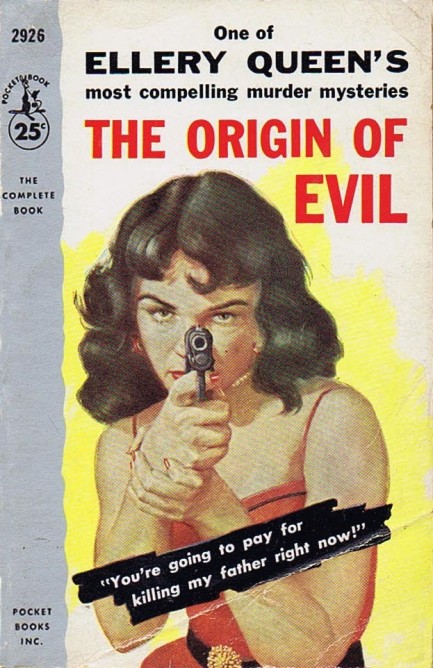

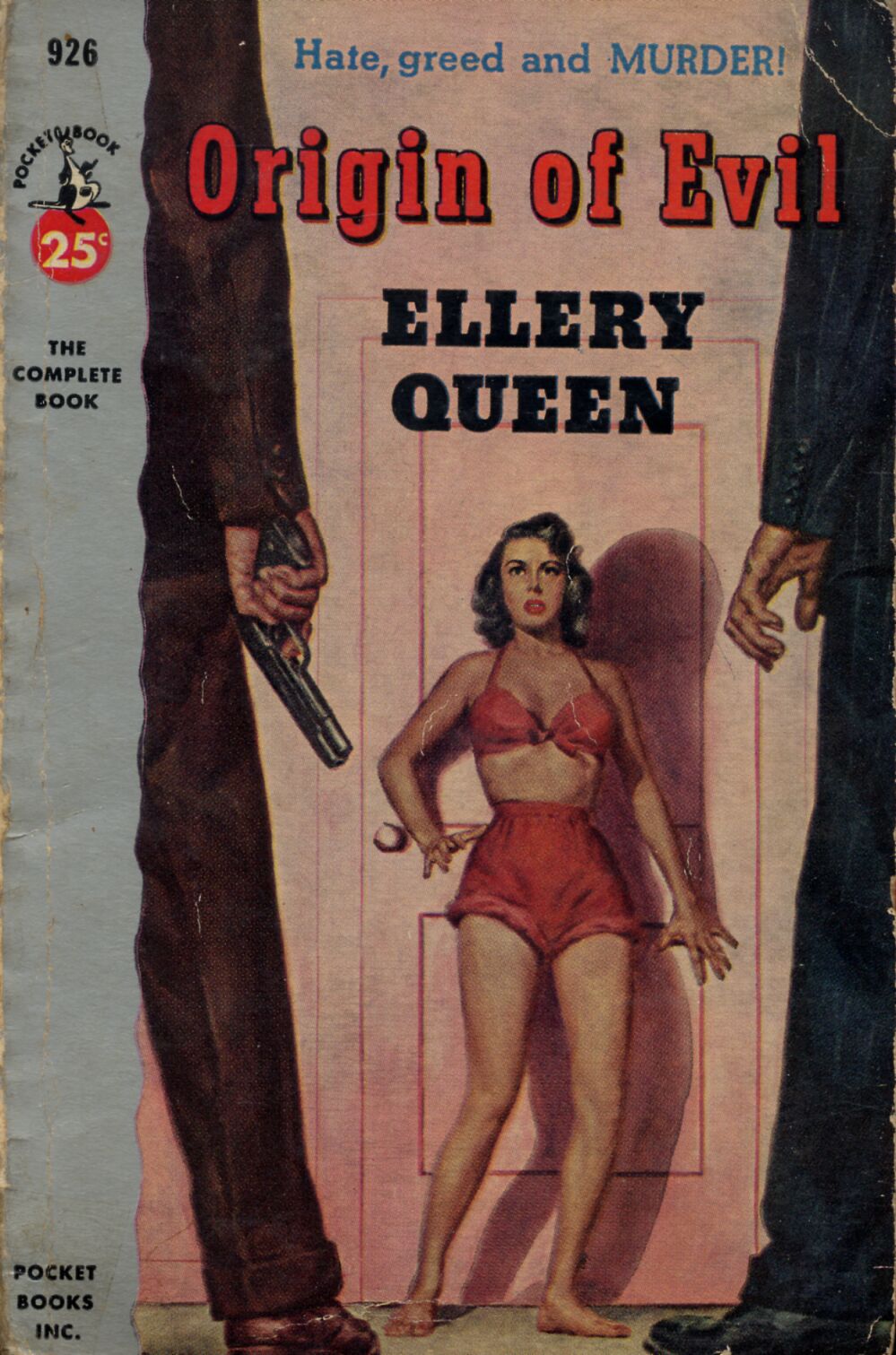

1961, couverture de Harry Sheldon 1951, The origin of evil

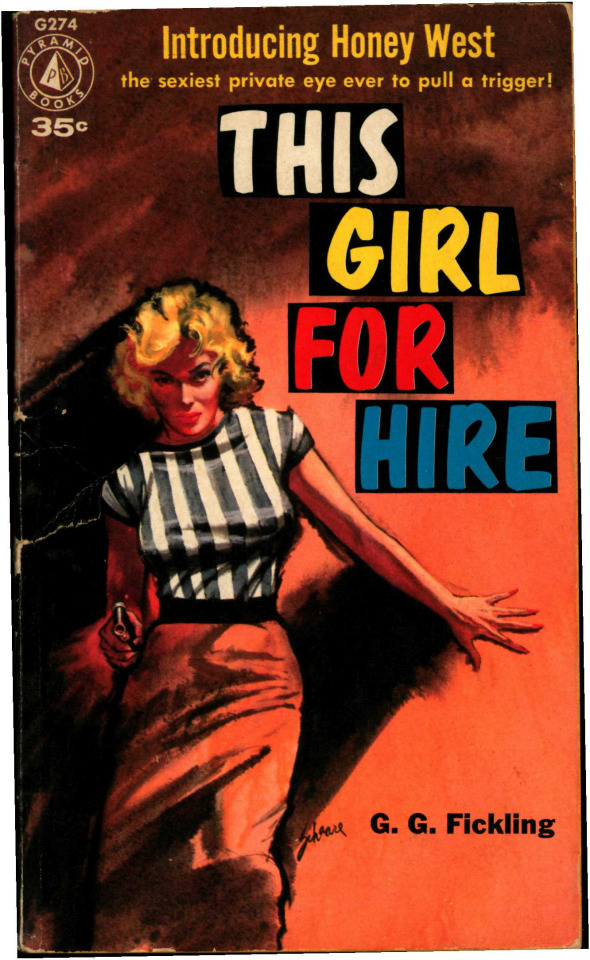

1951, The origin of evil 1957, « This girl for Hire », couverture Harry Schaare

1957, « This girl for Hire », couverture Harry Schaare 1958, « A gun for Honey », couverture Harry Schaare

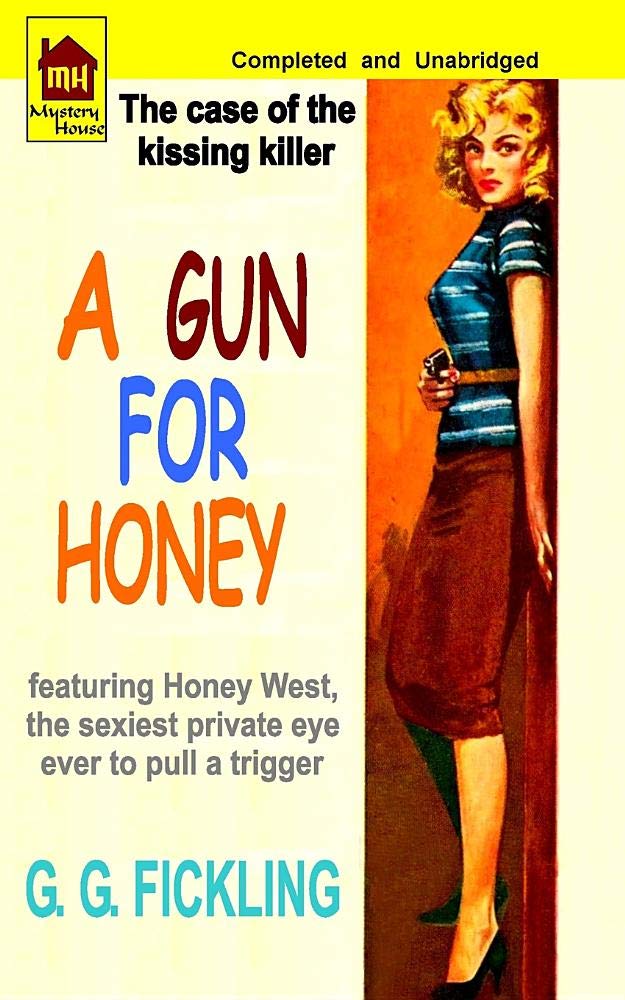

1958, « A gun for Honey », couverture Harry Schaare 1959, « Honey in the Flesh », couverture Harry Schaare

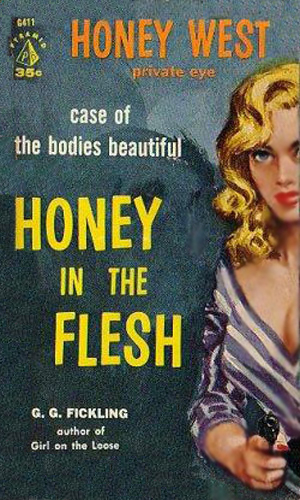

1959, « Honey in the Flesh », couverture Harry Schaare 1960, « Kiss for a killer », couverture Robert Maguire

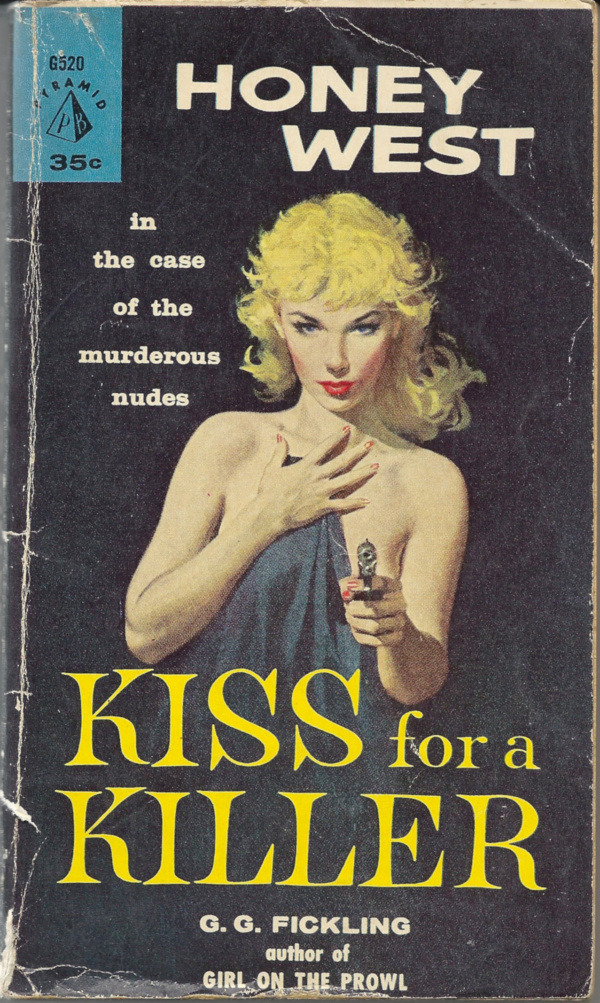

1960, « Kiss for a killer », couverture Robert Maguire 1965, Anne Francis, dans la série TV Honey West

1965, Anne Francis, dans la série TV Honey West 1965, « A gun for Honey »

1965, « A gun for Honey » 1956, Decoy doll

1956, Decoy doll 1957, Ahora Mueres Tu (argentin)

1957, Ahora Mueres Tu (argentin) 1959, Or be he dead

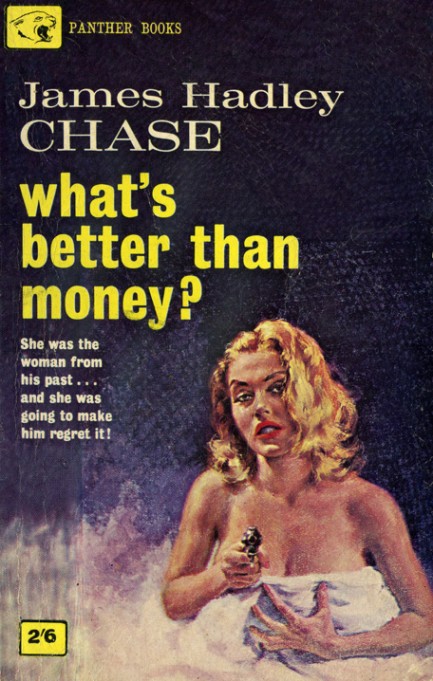

1959, Or be he dead 1960, What’s better than money

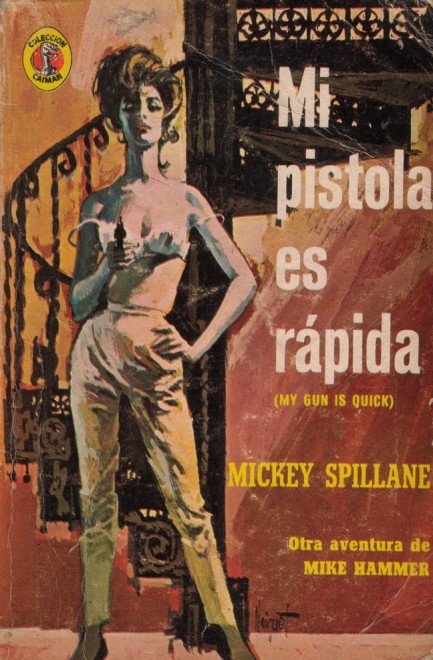

1960, What’s better than money 1964, Mi pistola es rapida (mexicain), couverture Noiquet (Joan Beltran Bofill)

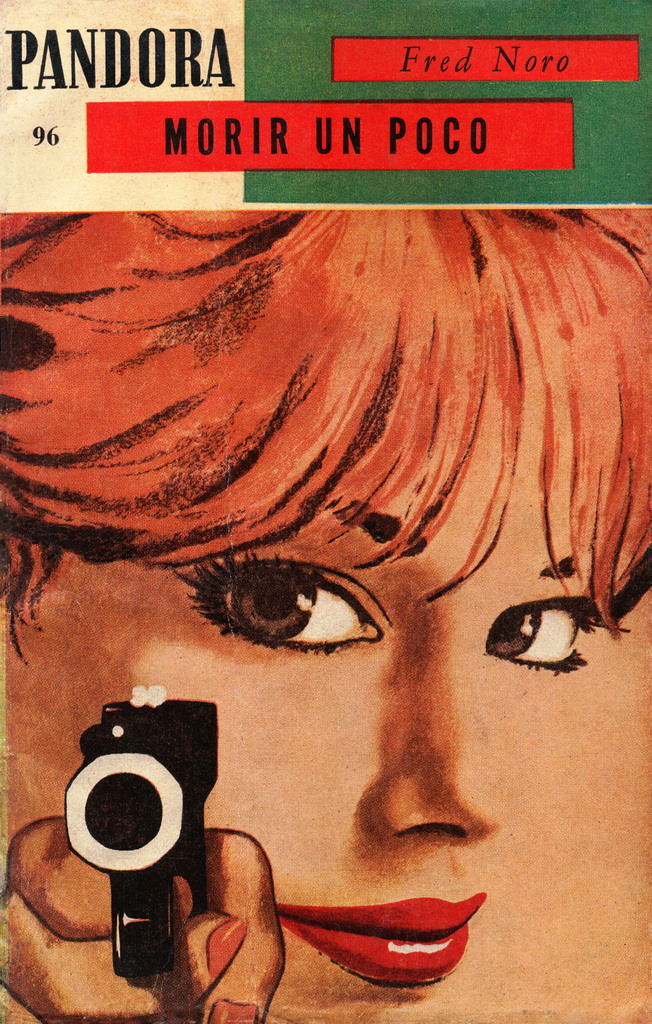

1964, Mi pistola es rapida (mexicain), couverture Noiquet (Joan Beltran Bofill) 1964, Morir un poco (argentin)

1964, Morir un poco (argentin) Couverture de « Slow day at the reference desk », éditions ACME

Couverture de « Slow day at the reference desk », éditions ACME Mars 1959, illustration Edward Moritz

Mars 1959, illustration Edward Moritz Juin 1970

Juin 1970 Février 1973

Février 1973 Novembre 1973

Novembre 1973 1998, Prairie Witch dans Starman Episode 44 (Reprise de la BD Phantom Lady de 1943)

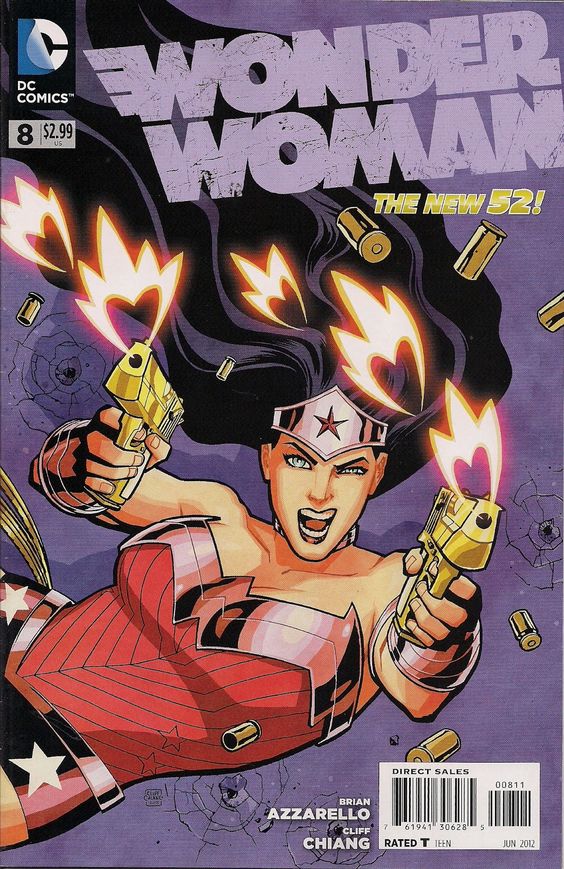

1998, Prairie Witch dans Starman Episode 44 (Reprise de la BD Phantom Lady de 1943) 2012, Wonder Woman Episode 8, couverture de Cliff Chiang

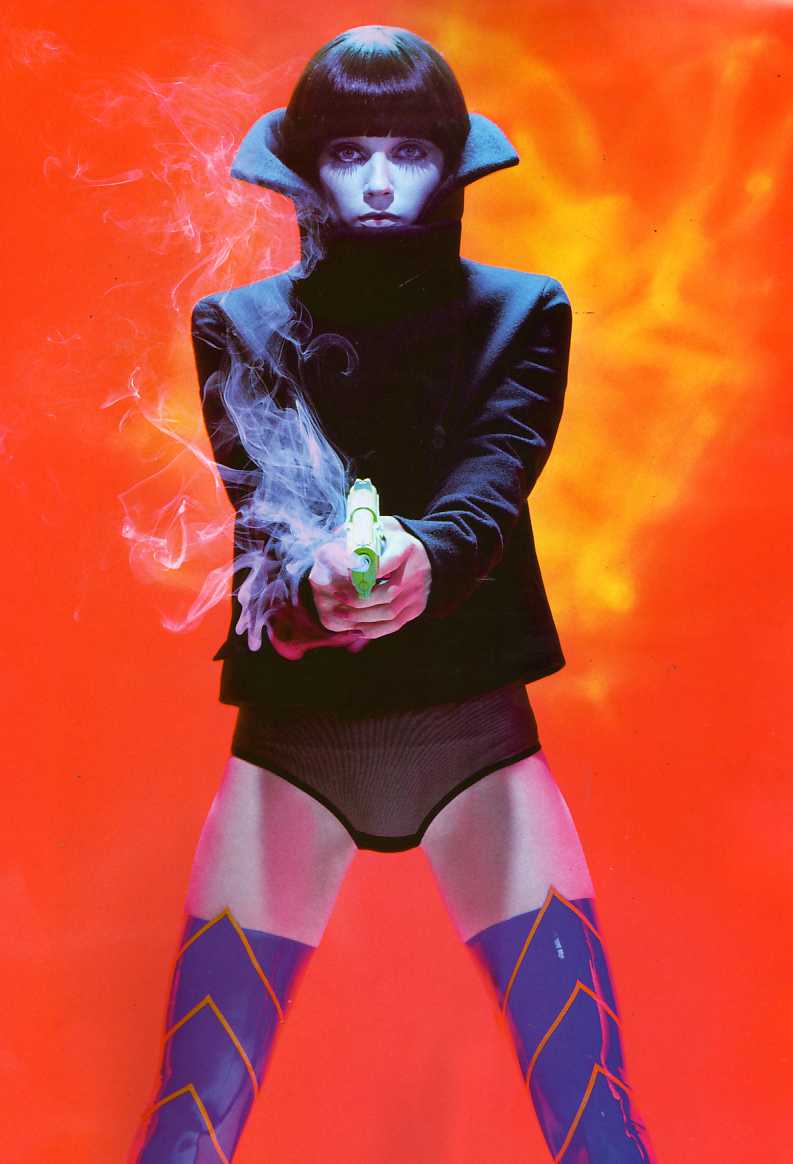

2012, Wonder Woman Episode 8, couverture de Cliff Chiang 2008, Masha Novoselova Magazine « Numéro » N°97, photo Miles Aldridge

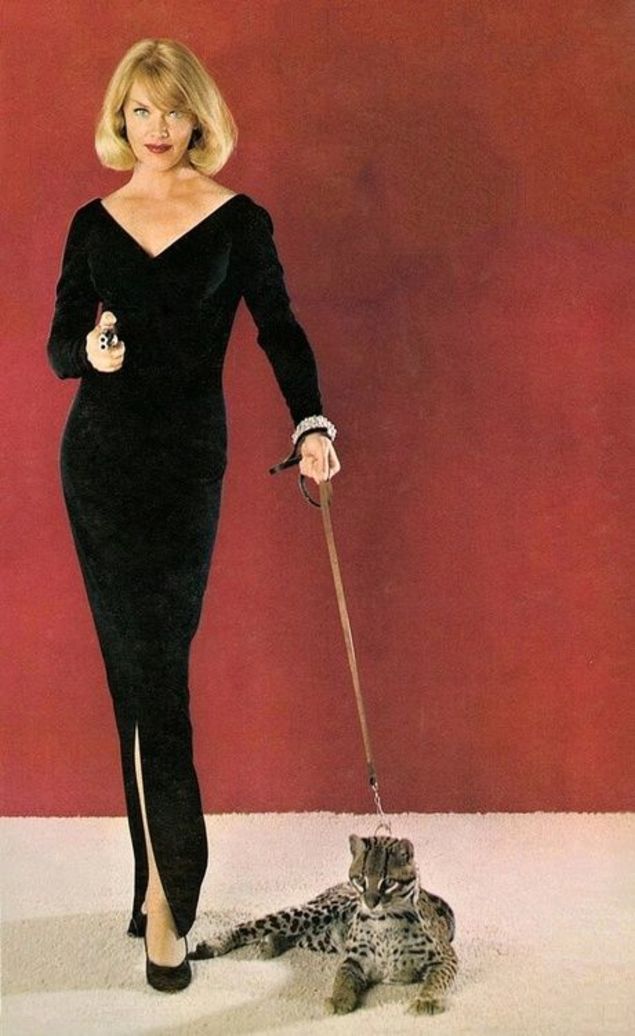

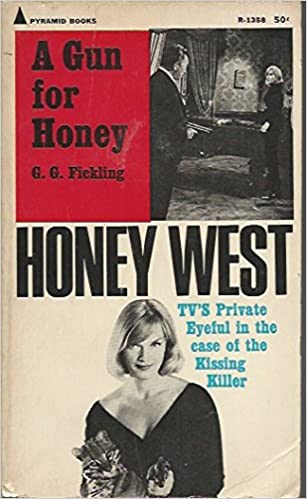

2008, Masha Novoselova Magazine « Numéro » N°97, photo Miles Aldridge