1 Le nu de dos dans l’Antiquité (1/2)

Ce premier article classe les nus de dos d’après le contexte dans lequel ils apparaissent : le bain, le combat (duels, enlèvements, batailles, défilés triomphaux), la danse.

![]()

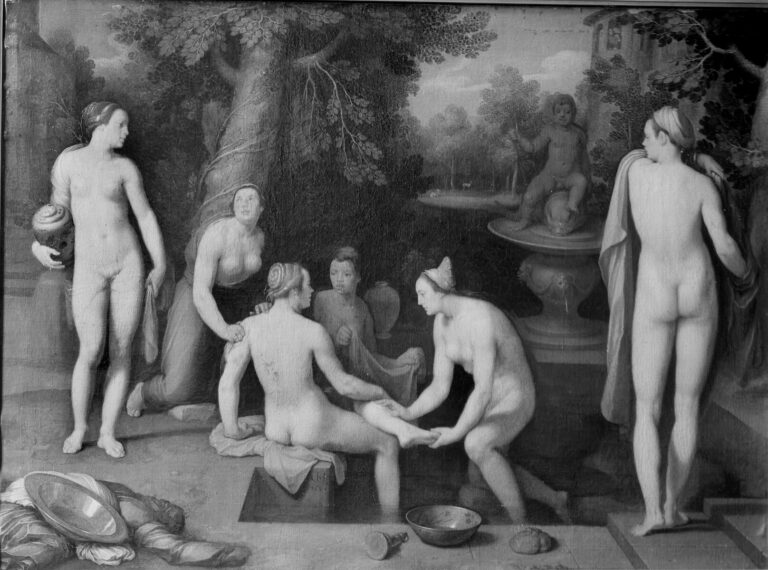

A Le bain

Parmi les nombreuses scènes de bains de l’art romain, les nus de dos sont très rares.

Diane et Actéon

Diane et Actéon

Fresque (disparue), nympheum de la Casa di Ottavio Quartione (ou casa di Loreio Tiburtino), Pompéi, www.pompeiiinpictures.com

Diane au bain était épiée par le chasseur Actéon, de part et d’autre de cette fontaine dont l’eau, coulant sur les marches, alimentait un canal traversant toute la longueur du jardin. Le bain justifie la nudité, et le thème du voyeurisme la vue de dos.

Diane et ses nymphes épié par Actéon Diane et ses nymphes épié par Actéon |

Hylas enlevé par les nymphes Hylas enlevé par les nymphes |

|---|

4ème siècle ap JC, Maison de la procession de Vénus, Volubilis, Maroc

Ces mosaïques, qui décoraient deux pièces contigües [1], forment une sorte de pendant. Deux nymphes au bain, d’une part assistent Diane, d’autre part s’attaquent à Hylas. Un arbre décore la partie droite (dans la première scène, il sert à dissimuler Actéon).

Le nu de dos est utilisé ici dans deux objectifs distincts :

- impliquer le spectateur dans le voyeurisme de la scène statique ;

- impulser un mouvement de rotation autour de Hylas, dans la scène dynamique.

Hylas enlevé par les nymphes, 3ième siècle, Musée de Saint-Romain-en-Gal

Hylas enlevé par les nymphes, 3ième siècle, Musée de Saint-Romain-en-Gal

Cet effet de rotation était très conscient, puisqu’ici le mouvement s’effectue dans l’autre sens, de droite à gauche, comme le souligne le filet d’eau qui s’échappe du vase. Sur cette formule à travers le temps, voir 1 Les figure come fratelli : généralités.

Léda et le cygne, 3ème s ap JC, du Sanctuaire d’Aphrodite à Palea Paphos, Cyprus Museum, Nicosie Léda et le cygne, 3ème s ap JC, du Sanctuaire d’Aphrodite à Palea Paphos, Cyprus Museum, Nicosie |

Galatée et Polyphème, Casa dei capitelli colorati, Pompéi, Musée archéologique, Naples Galatée et Polyphème, Casa dei capitelli colorati, Pompéi, Musée archéologique, Naples |

|---|

Parmi les nombreuses scènes d’accouplement de l’art romain, celles-ci sont les seules montrant un nu de dos, en partie justifié par le thème du bain : Léda est à côté d’une fontaine, Galatée est une nymphe.

Couple enlacé

Couple enlacé

Villa del Casale, Piazza Armerina, Sicily (4ème s ap JC)

C’est sans doute l’attrait érotique du déshabillage, plus que celui du bain, qui explique ces vues de dos.

![]()

B Le combat

B1 : Duels

Après les bains, une autre occasion de nudité, cette fois masculine, est le sport.

Jeux de balle en Grèce

Athlètes grecs (base d’un kouros funéraire), 510-500 av JC, National Archeological Museum, Athènes

Athlètes grecs (base d’un kouros funéraire), 510-500 av JC, National Archeological Museum, Athènes

Les nus vus de dos sont quasiment existants dans l’art grec. On pense que ces six athlètes, divisés en deux équipes, sont en train de jouer à l’episkyros, un jeu de ballon consistant à éliminer ceux qui ne rattrapaient pas le ballon, ou étaient forcés à reculer au delà de la limite arrière.

Les symétries des postures apparient l’homme vu de dos avec le lanceur de l’autre équipe, de son bras gauche levé, il semble donner des indications aux joueurs plutôt que de chercher à rattraper la balle.

Athlètes grecs jouant au kerētízein, 510 av JC, National Archeological Museum, Athènes

Ce bas-relief, qui montre un autre jeu de balle, l’ancêtre du hockey, présente la même composition en miroir : l’homme vu de dos, à l’extrême droite, au repos crosse vers le bas en tête de son équipe, fait pendant à l’homme vu de face à l’extrême gauche, sans crosse et le bras levé, sans doute le chef de l’autre équipe.

Ces deux exemples utilisent donc la vue de dos pour signifier « l’équipe adverse« .

Combattants étrusques

Provenance Volterra, Museo archeologico nazionale, Parme Provenance Volterra, Museo archeologico nazionale, Parme |

2ème s av JC, MET 2ème s av JC, MET |

|---|

Combattant à la charrue, Urnes en céramique étrusque

Le héros vu de dos assène un coup de charrue sur un ennemi tombé au sol, dont l’épée est bloqué par un autre guerrier. Les premiers archéologues pensaient que ces urnes standardisées représentaient le héros mythique Aechetlus combattant les Perses à Marathon. On sait par Pausanias qu’il figurait sur une grande fresque représentant la bataille, dans la Stoa Poikile (« «galerie d’images») de l’Agora d’Athènes [2]. Mais comme aucune représentation grecque d’Aechetlus n’a survécu, on considère plutôt aujourd’hui qu’il s’agit d’un autre héros, spécifiquement étrusque.

L’inscription se lit ici de droite à gauche :

|

Aulus Petronius, fils de Arnth Cutnalisa. |

AULE : PETRUNI : ATH : CUTNALISA |

C’est sans cette particularité de l’écriture étrusque qui explique pourquoi l’action se déroule de droite à gauche, à rebours de la convention habituelle.

Gladiateurs et lutteurs romains

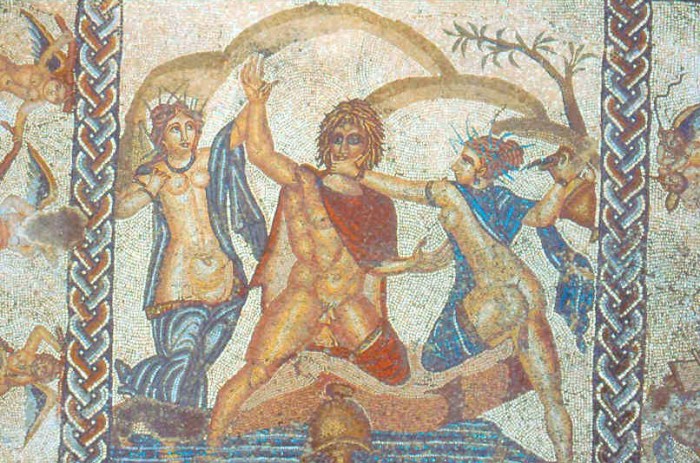

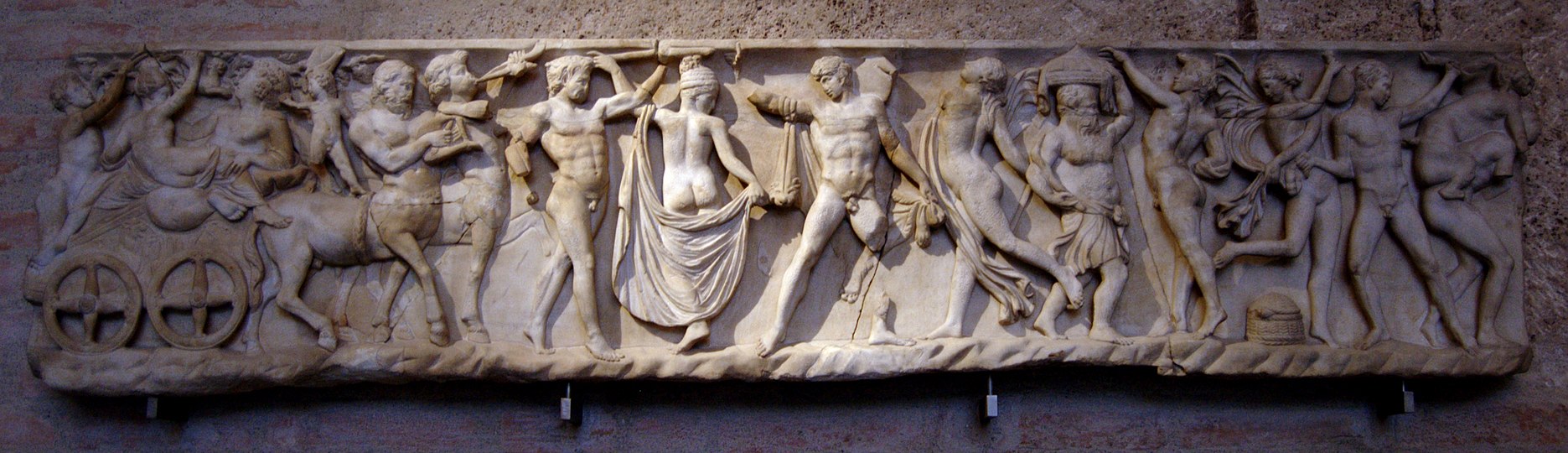

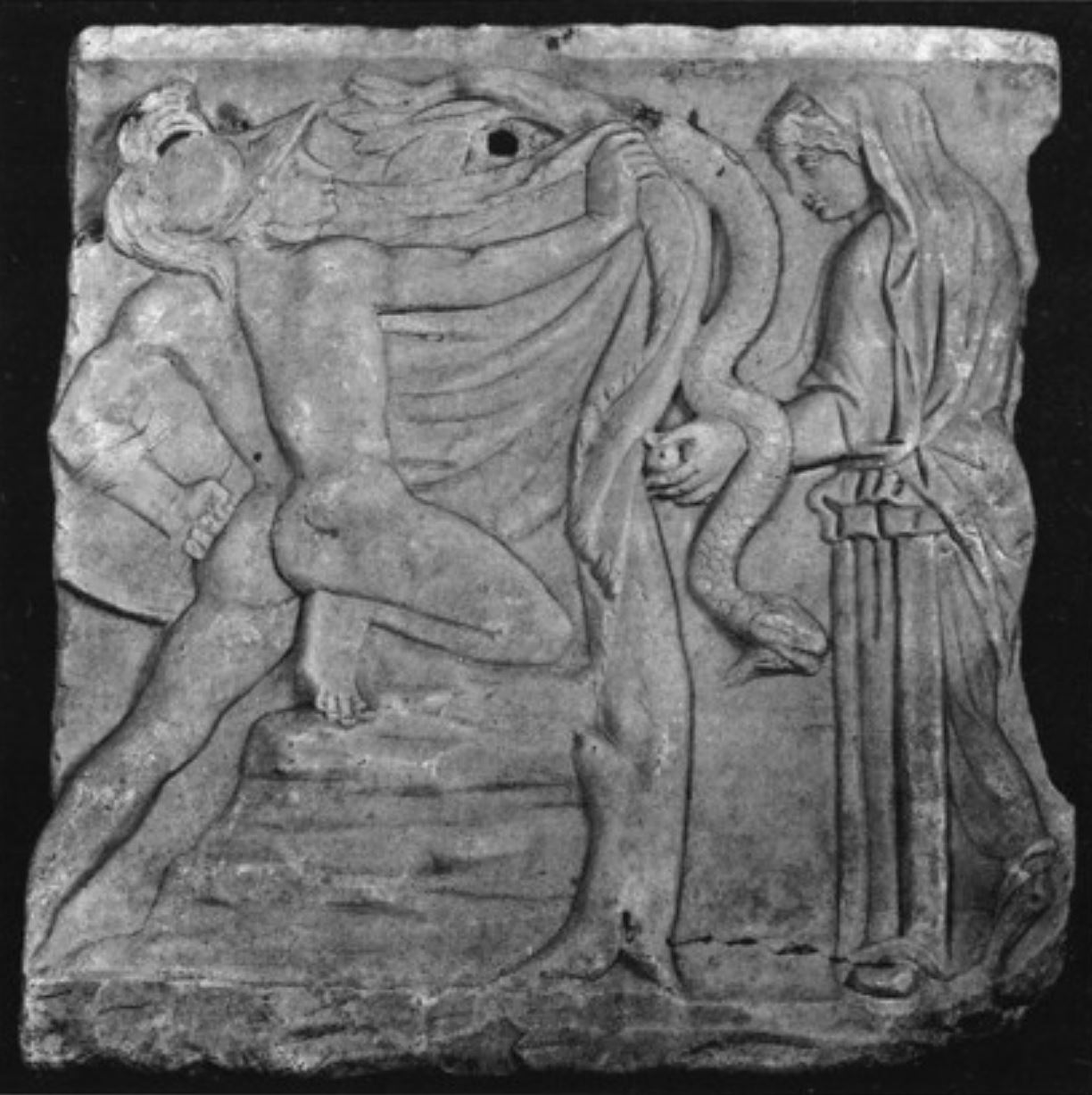

Combat de Dionysos contre un Indien, 300-50 ap JC, Palazzo Massimo alle Terme, Rome

Combat de Dionysos contre un Indien, 300-50 ap JC, Palazzo Massimo alle Terme, Rome

Dans l’art grec comme dans l’art romain, les protagonistes d’un duel sont le plus souvent représentés vus de face ou de profil. Mais dans les rares cas où l’un d’eux est vu de dos, c‘est toujours celui de droite : la position « verso » a ainsi valeur de clôturer la séquence.

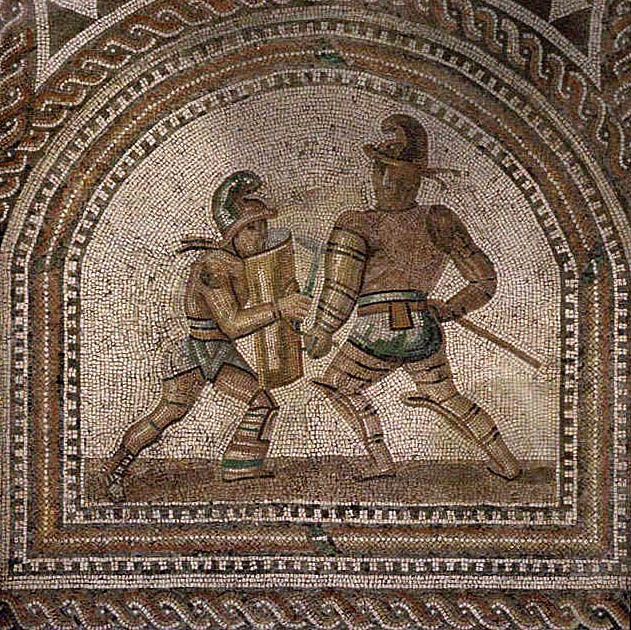

Duel entre un thraex (de face) et un mirmillon (de dos), Römerhalle, Bad Kreuznach Duel entre un thraex (de face) et un mirmillon (de dos), Römerhalle, Bad Kreuznach |

Duel entre un rétiaire (de face) et un secutor de dos, 2ème 3ème s ap JC, Nennig, Allemagne Duel entre un rétiaire (de face) et un secutor de dos, 2ème 3ème s ap JC, Nennig, Allemagne |

|---|

Ces deux compositions suivent le même schéma. Mais les gladiateurs n’étant jamais complètement dévêtus, ce sont les combats sportifs qui vont nous fournir des exemples de nus de dos.

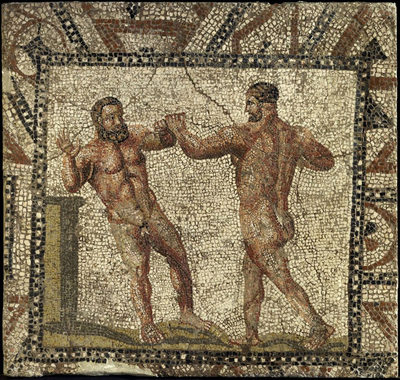

175 ap JC, mosaïque provenant de Villelaure, France, Paul Getty Museum 175 ap JC, mosaïque provenant de Villelaure, France, Paul Getty Museum |

Mosaïque découverte rue des Magnans, Aix en Provence Mosaïque découverte rue des Magnans, Aix en Provence |

|---|

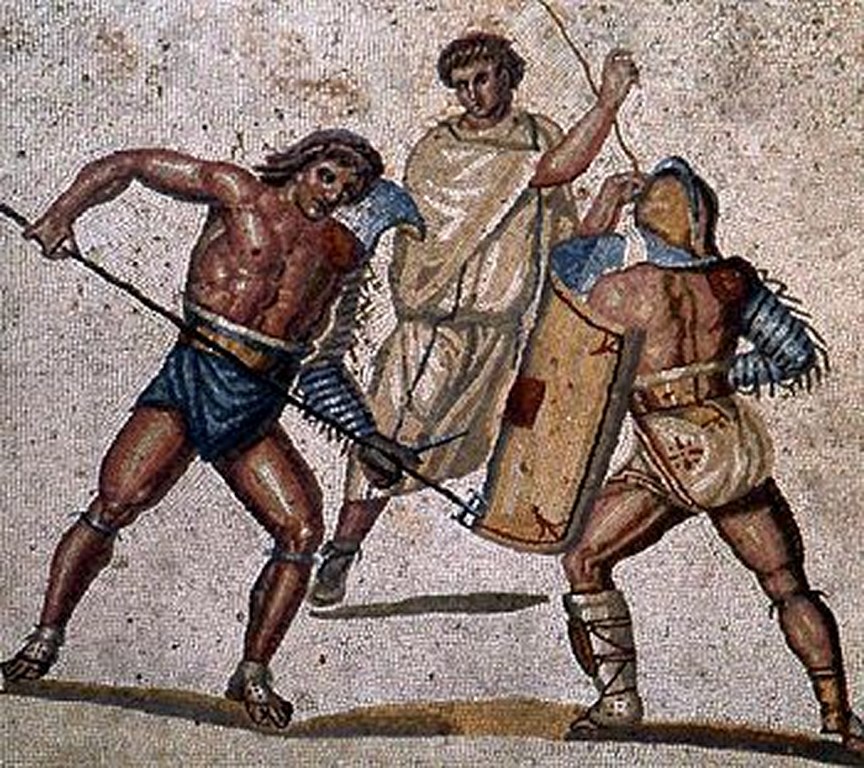

Combat entre Entellus et Darès

Cette illustration rarissime d’un épisode de l’Eneide (chant V) se retrouve, pratiquement identique, dans plusieurs mosaïques gallo-romaines provenant de la région d’Aix-en-Provence [3]. Le lutteur sicilien Entellus affronte lors d’un combat de boxe un jeune troyen arrogant nommé Darès (imberbe dans le second exemple). Non seulement l’homme plus âgé est vainqueur, mais il abat d’un coup de poing le taureau qu’il a gagné.

La vue de dos connote ici le vaincu qui s’éloigne.

Combat entre Entellus et Darès ?

Combat entre Entellus et Darès ?

Théâtre antique de Fiesole

Ce nu de dos a fait penser que le sujet des deux lutteurs a peut être été traité en dehors de l’atelier d’Aix-en-Provence.

Combat de pancrace

200-220 ap JC, Musée de Salzbourg

Le lutteur vu de dos est ici, tout au contraire, en situation dominante, puisqu’il avance vers son adversaire et vient de le déséquilibrer.

La vue de dos connote ici la progression victorieuse. Mais comme nous le verrons plus loin dans le cas d’Hercule, elle est ainsi une manière d’impliquer le spectateur dans le camp du héros invincible.

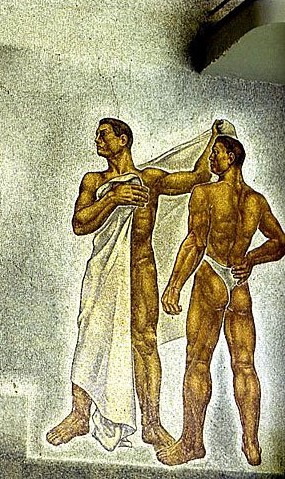

Baigneurs

1937, Piscina dei Mosaici, Foro Italico

Ces deux nus mussoliniens recto-verso puisent clairement aux deux sources : le bain et le duel.

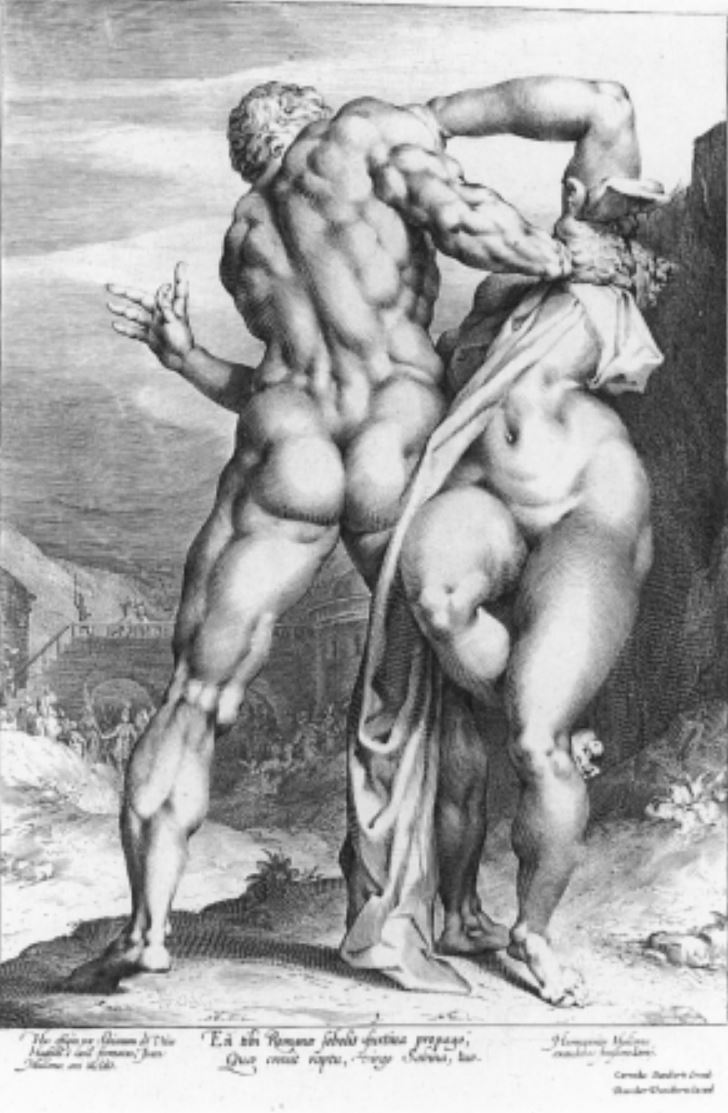

B2 Enlèvements

L’enlèvement des Leucippides

L’enlèvement des Leucippides

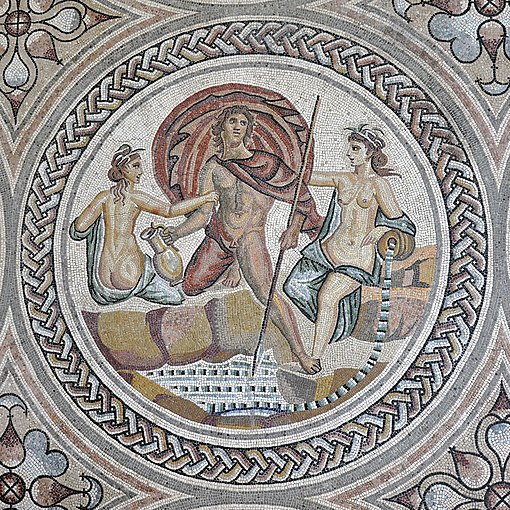

Castor et Pollux (les Dioscures) enlevant Phoebé et Hilaire, filles de Leucippe, Walters Art Museum, Baltimore

La scène centrale est symétrique, chaque jumeau emportant sa proie. A gauche le duel de guerriers, l’un barbu et l’autre imberbe, bouclier contre bouclier, synthétise probablement le combat entre le camp de Leucippe et les compagnons des Dioscures : le guerrier vu de dos, situé comme d’habitude à droite du duo, protège donc les Dioscures tout en clôturant la première scène de la narration, le combat.

En contraste, la troisième scène montre une femme qu’Hilaire de son bras tendu tente de retenir. et un guerrier barbu en fuite. On y a vu les parents des deux filles (leur mère Philodikè et leur père Leucippe) ; mais il est plus probable ( [4], p 222) que ce duo représente de manière générique la Lâcheté, en contraste avec le Courage du duo de gauche.

Castor et Pollux enlevant Phoebé et Hilaire, filles de Leucippe

Castor et Pollux enlevant Phoebé et Hilaire, filles de Leucippe

160 av. J.-C, Vatican (Inv 2796)

Dans cette composition plus développée, on comprend que la femme du centre, encadrée ici par deux autres, est une servante des Leucippides, qui tente de s’interposer.

Hélène et Cassandre

Scènes de la guerre de Troie

50-80 ap JC, 4e chambre de la Maison de Ménandre, Pompéi

La fresque présente deux scènes en miroir :

- à gauche, Hélène vue de dos est agrippée par Ménélas, qui tient son bouclier face vers l’avant ;

- à droite, Cassandre vue de face est arrachée à la statue d’Athéna par Ajax, qui tient son bouclier face vers l’arrière.

Dans cette symétrie très élaborée, les deux nus féminins se répondent par une rotation d’un demi-tour, tandis que pour les deux guerriers, seul le torse subit une rotation d’un quart de tour.

B3 Batailles

Les Amazonomachies

|

|

|---|

Combats entre Grecs et Amazones

420-400 av JC, Frise du temple d’Apollon Epikourios à Bassai, British Museum

Les batailles comportent souvent des combats singuliers, qui sont le plus souvent représentés avec les deux adversaires vus de face, comme dans la partie gauche du bas-relief. Dans l’art romain, nous avons vu la situation de duel conduire parfois à montrer l’un des deux combattants vu de dos : c’est ce qui se produit aussi dans la partie droite de ce bas-relief. Cependant, en dehors du cas particulier des amazonomachies, les bas-reliefs grecs semblent avoir évité les personnages de dos : pas un seul exemple notamment dans la frise du Parthénon.

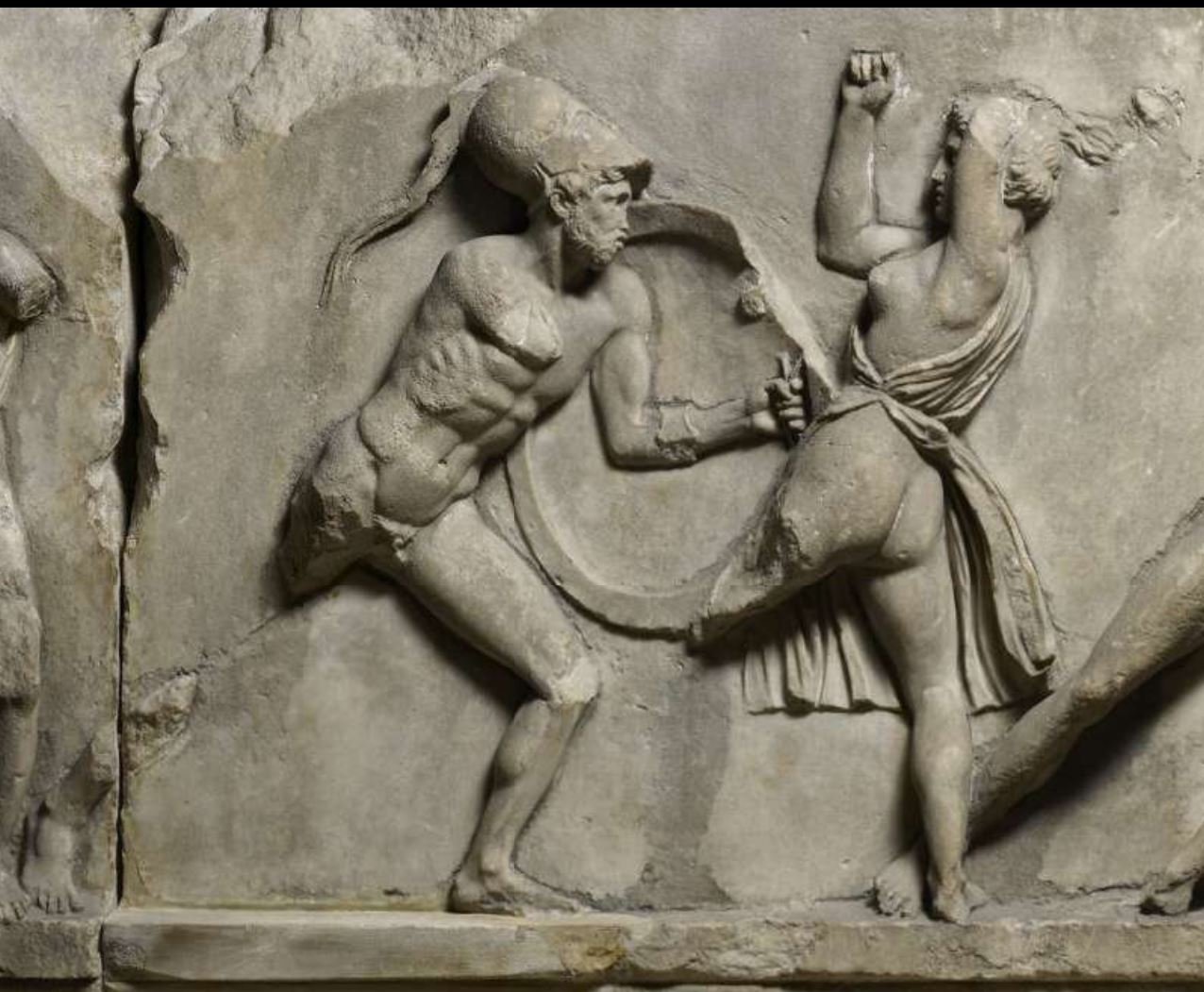

Combats entre Grecs et Amazones, 350 av JC, Frise du mausolée d’Halicarnasse, British Museum

Combats entre Grecs et Amazones, 350 av JC, Frise du mausolée d’Halicarnasse, British Museum

Dans ces duels, le personnage vu de dos peut être une femme ou un homme, mais sa position est toujours à droite.

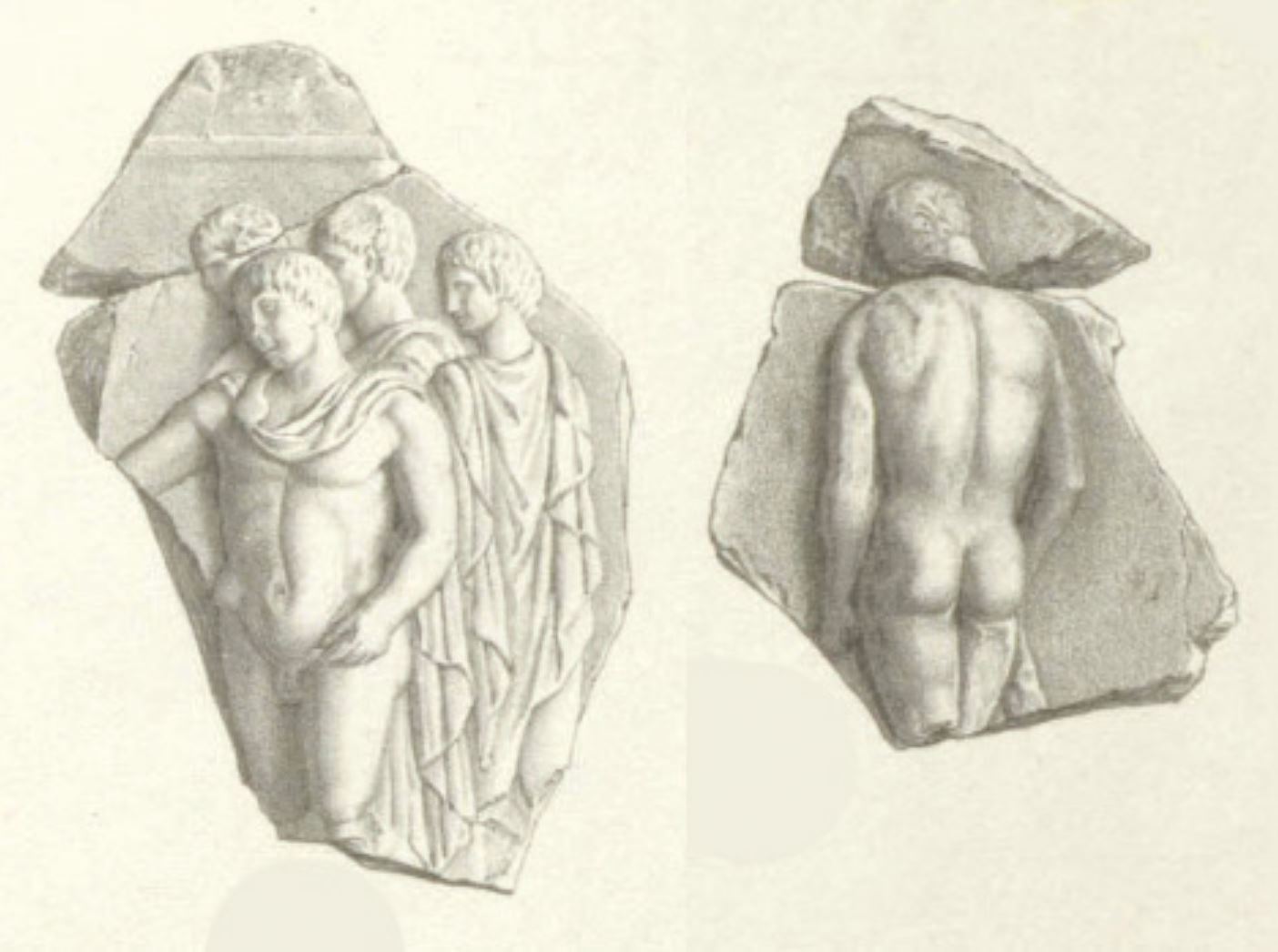

Combats entre Grecs et Amazones

Combats entre Grecs et Amazones

350 av JC, Frise du mausolée d’Halicarnasse, British Museum

Dans ce fragment plus complexe, le premier combattant vu de dos, debout, est en duel avec une amazone à cheval (disparue) ; le second combattant vu de dos, accroupi, fait quant à lui partie d’un combat à trois.

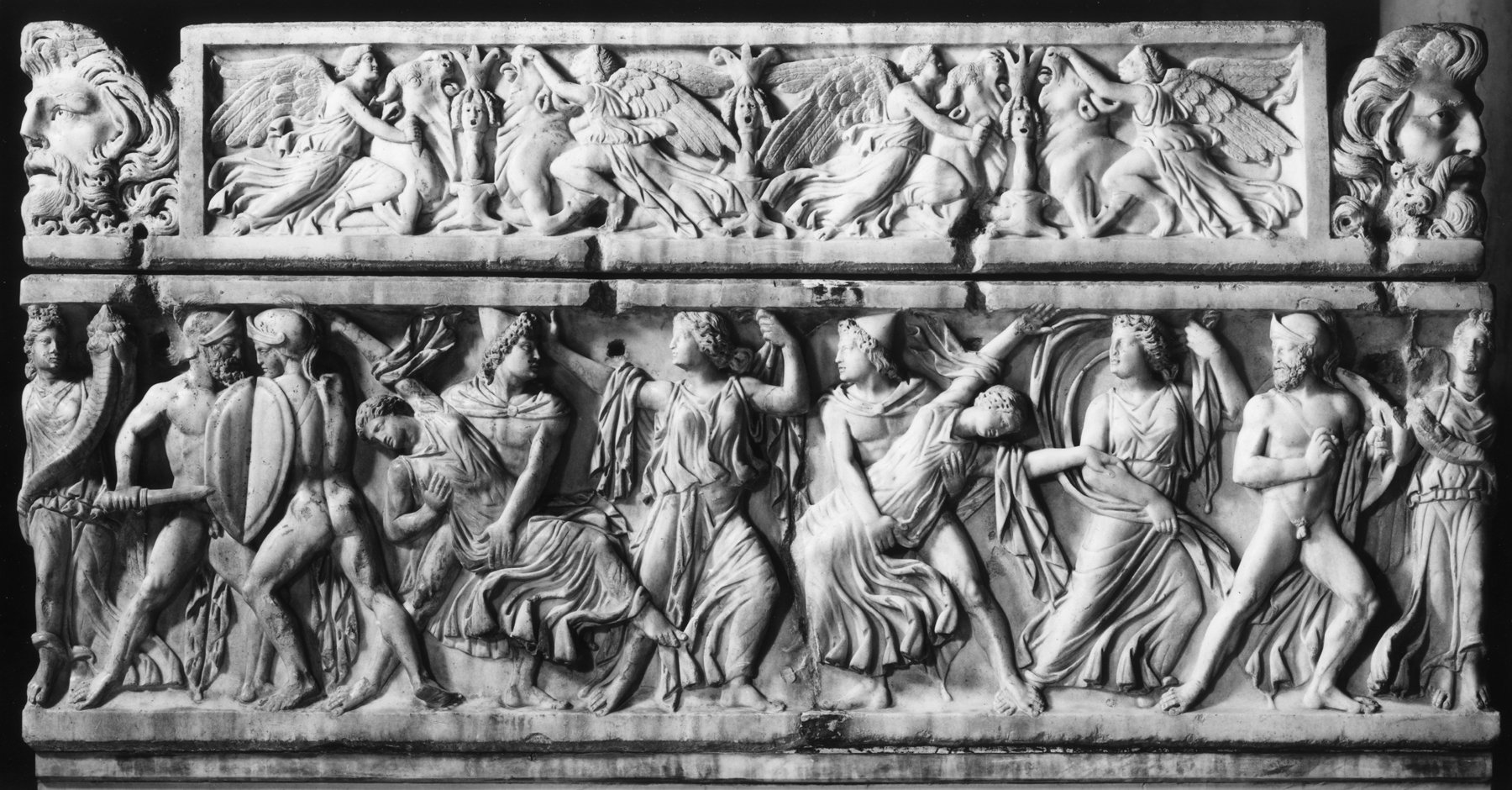

Combats entre Grecs et Amazones

Combats entre Grecs et Amazones

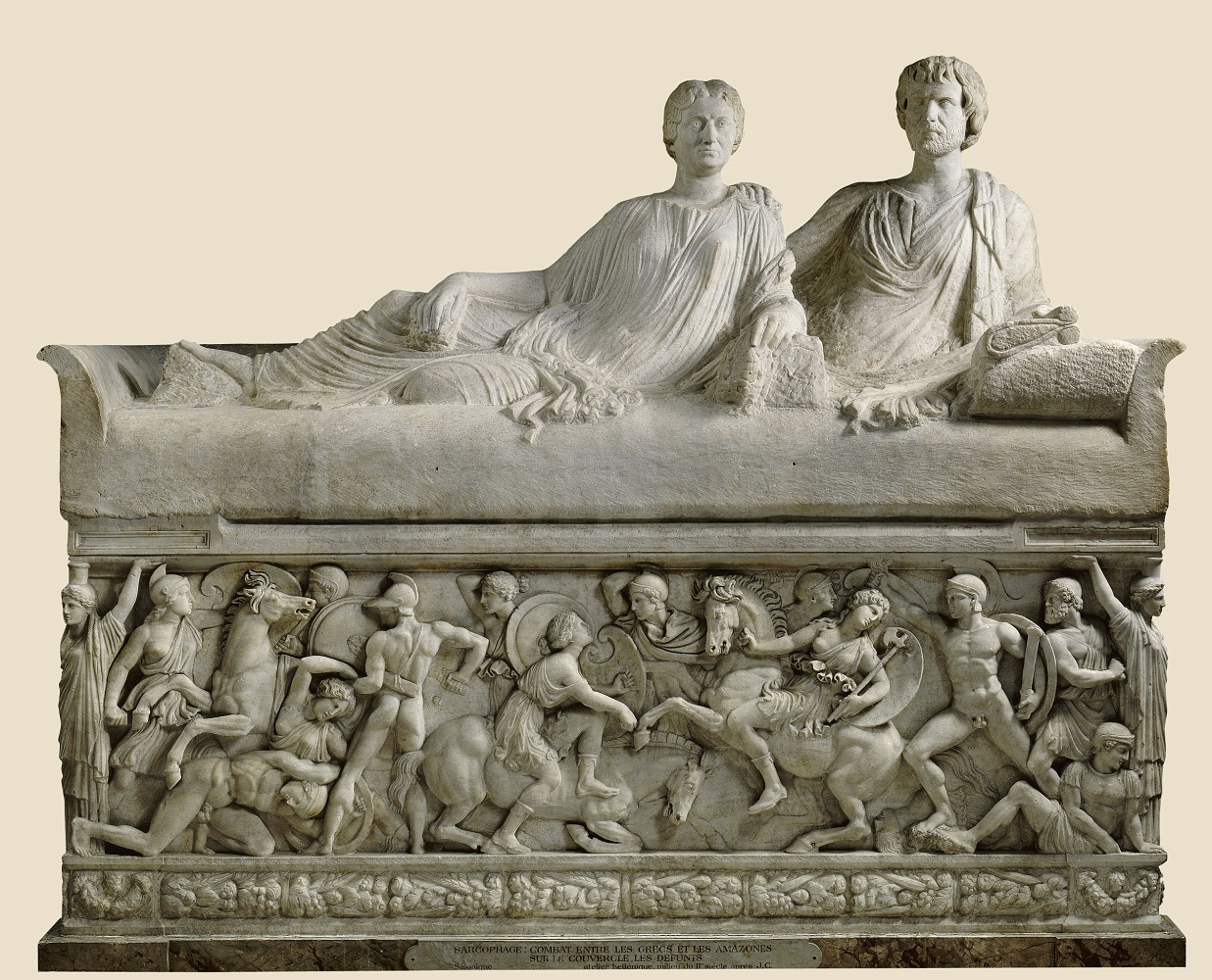

Sarcophage attique, 2ème siècle ap JC, Louvre

Dans cette composition assez symétrique, on pourrait considérer que le nu vu de dos, à gauche, prenant par le bras une amazone couchée, fait pendant au nu vu de face, à droite, tenant par les chevaux une amazone à cheval.

|

|

|---|

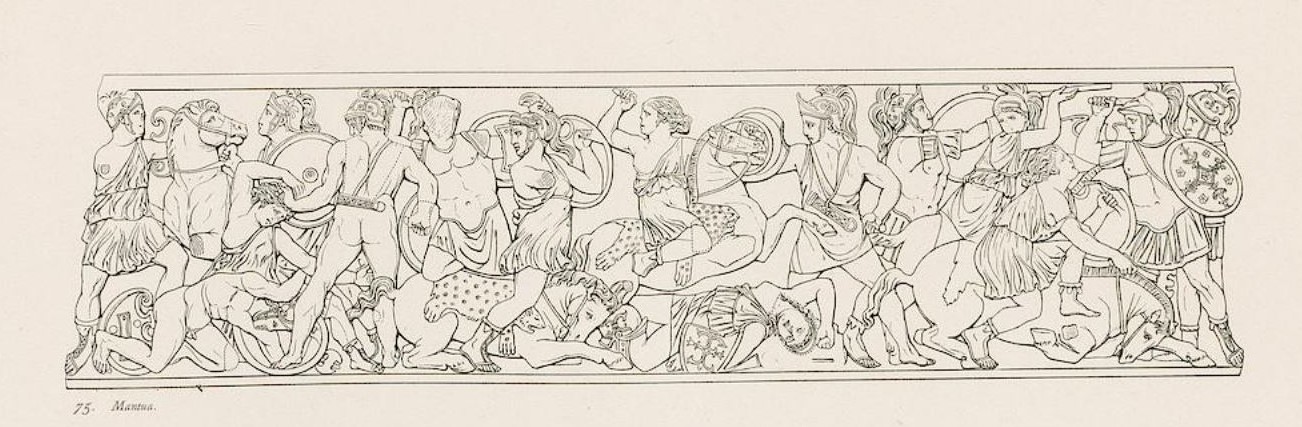

Combats entre Grecs et Amazones ( [5], N°75, p 89).

Palais ducal de Mantoue

En fait il n’en est rien, comme le montre cet autre sarcophage dont la moitié droite est totalement différente : le guerrier vu de dos faisait donc partie d’in motif stéréotypé.

Combat entre Achille et Penthésilée

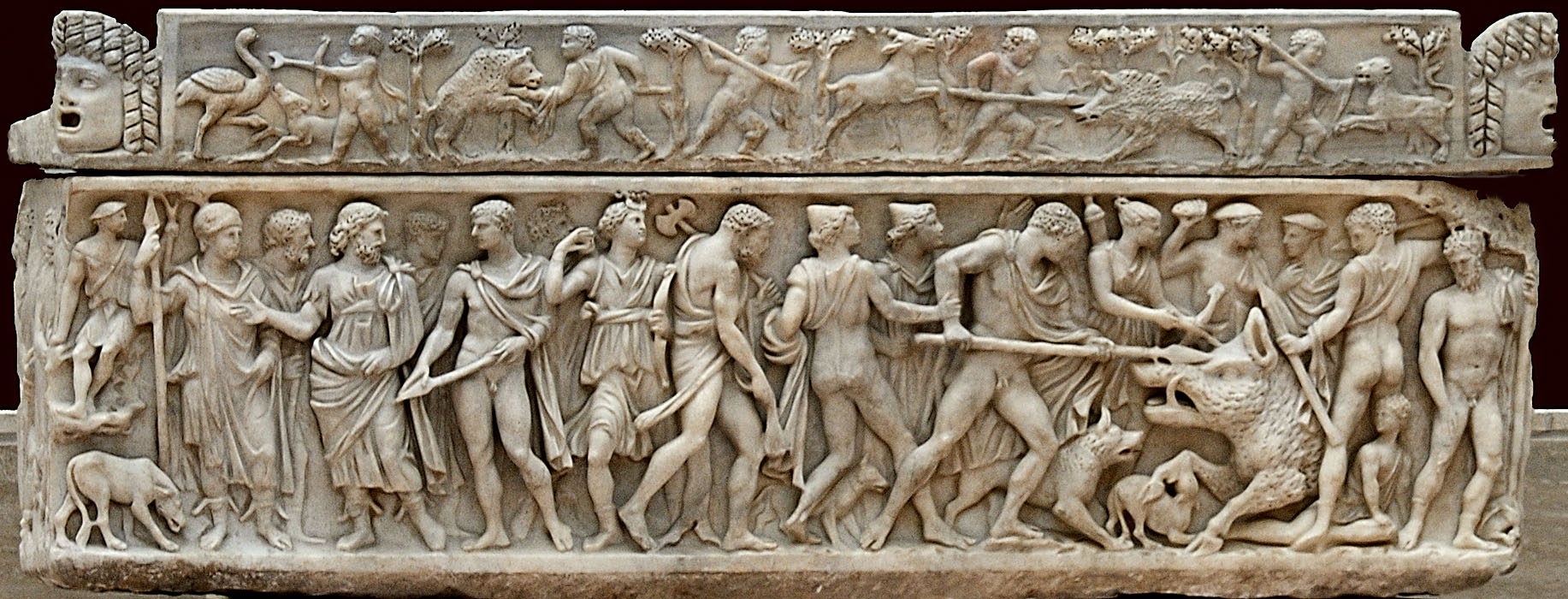

Sarcophage d’Achille et Penthésilée, 230-250 ap JC, Museo Pio-Clementino (Vatican)

Sarcophage d’Achille et Penthésilée, 230-250 ap JC, Museo Pio-Clementino (Vatican)

La scène centrale montre Achille enlaçant amoureusement Penthésilée, reine des Amazones, au moment où celle-ci expire, frappée à mort durant le combat. Ce thème de l’amour au delà de la mort a évidemment à voir avec le couple de défunts représenté au dessus.

De part et d’autre, deux compagnons d’Achille aux prises avec une Amazone à cheval répliquent le motif et étayent la symétrie de l’ensemble, l’un de face et l’autre de dos.

Sarcophage d’Achille et Penthésilée, Façade arrière du Casino Pamphili, Rome

Sarcophage d’Achille et Penthésilée, Façade arrière du Casino Pamphili, Rome

Dans cette composition, la moitié droite est pratiquement identique. Mais en pendant du nu vu de dos, l’artiste à préféré cette fois un composition en miroir, avec un autre nu vu de dos incliné dans l’autre sens.

Scène de soumission

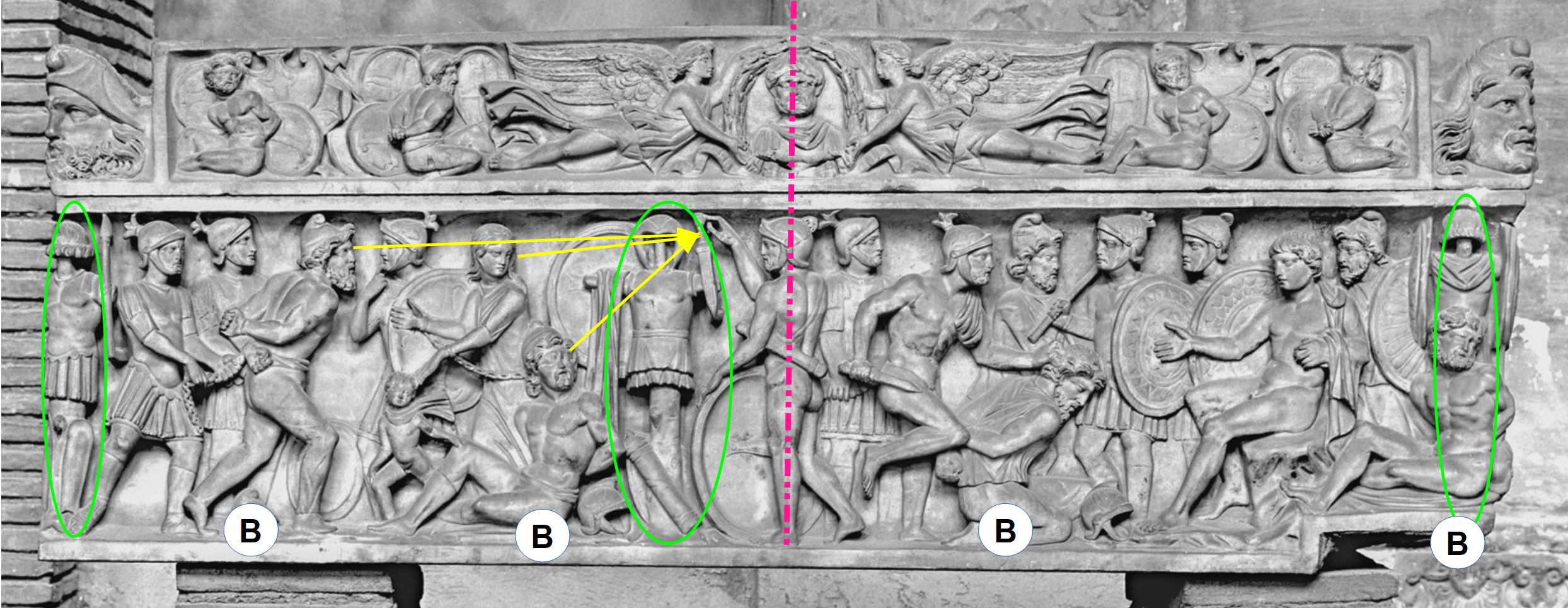

Soumission de barbares, sarcophage provenant de la via Collatina, fin de l’époque antonienne, Palazzo Massimo alle Terme, Rome

Soumission de barbares, sarcophage provenant de la via Collatina, fin de l’époque antonienne, Palazzo Massimo alle Terme, Rome

Le soldat romain nu et vu de dos joue ici un rôle prépondérant – juste en dessous du buste du défunt auréolé de lauriers – pour diviser la composition en deux scènes (ligne violette) :

- à gauche, deux barbares ligotés, l’un accompagné de sa femme et de son enfant, sont amenés par des soldats ;

- à droite deux autres barbares font leur soumission au général romain : l’un est forcé de s’agenouiller devant lui, l’autre est assis au pied d’un trophée d’armes.

Les deux trophées (en vert) qui encadrent la composition font comprendre le rôle du soldat vu de dos : il ajoute un glaive au trophée central, et les regards des trois barbares de gauche le regardent avec une colère impuissante (en jaune).

Centauromachie

Centauromachie, Sarcophage disparu ( [6], Cat. no. 133)

Centauromachie, Sarcophage disparu ( [6], Cat. no. 133)

Comme le remarque C.Robert, les groupes latéraux sont en symétrie : un Centaure pris en tenaille par deux guerriers. L’homme vu de dos dans le groupe de gauche (en violet), enserré par le centaure, a pour pendant l’homme vu de face dans le groupe de droite, qui se dégage de l’étreinte du centaure (de son bras droit disparu, il lui tirait les cheveux).

Bataille des Indes

Bataille des Indes

Inventario Sculture S 499, Inventario Albani C 42, Musée du Capitole, Rome

Dans cette scène de combat exotique, les trois nus de dos (en violet) délimitent les trois groupes centraux : combat contre un éléphant (partant vers la gauche), combat contre un éléphant (partant vers la droite), combat contre un cavalier (partant vers la droite).

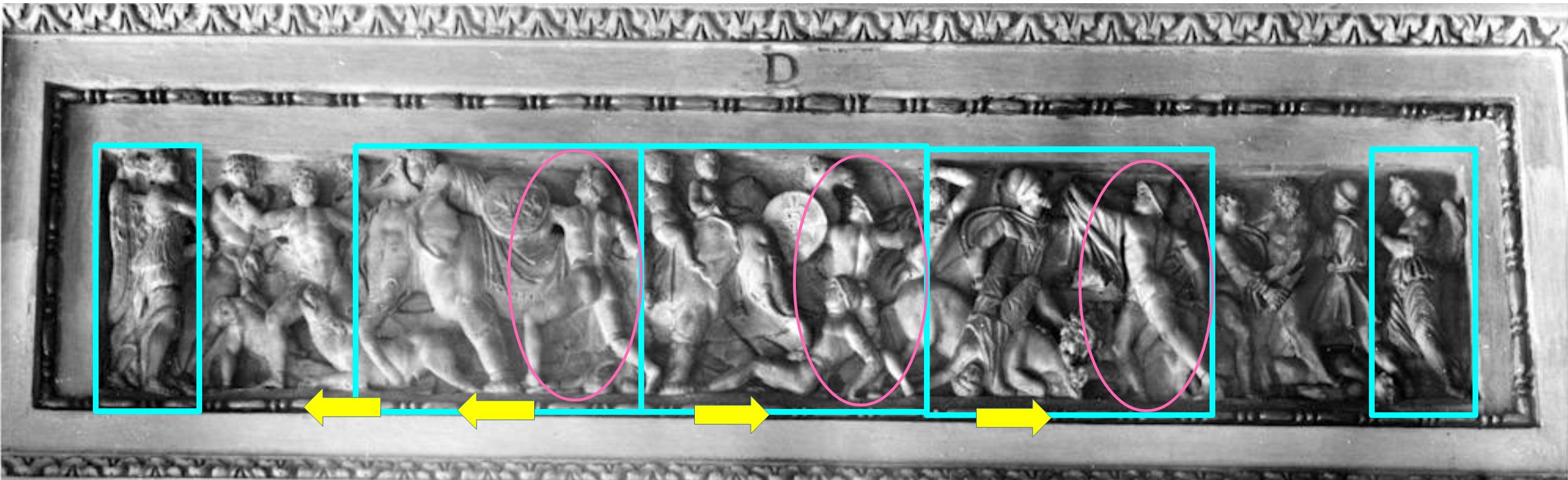

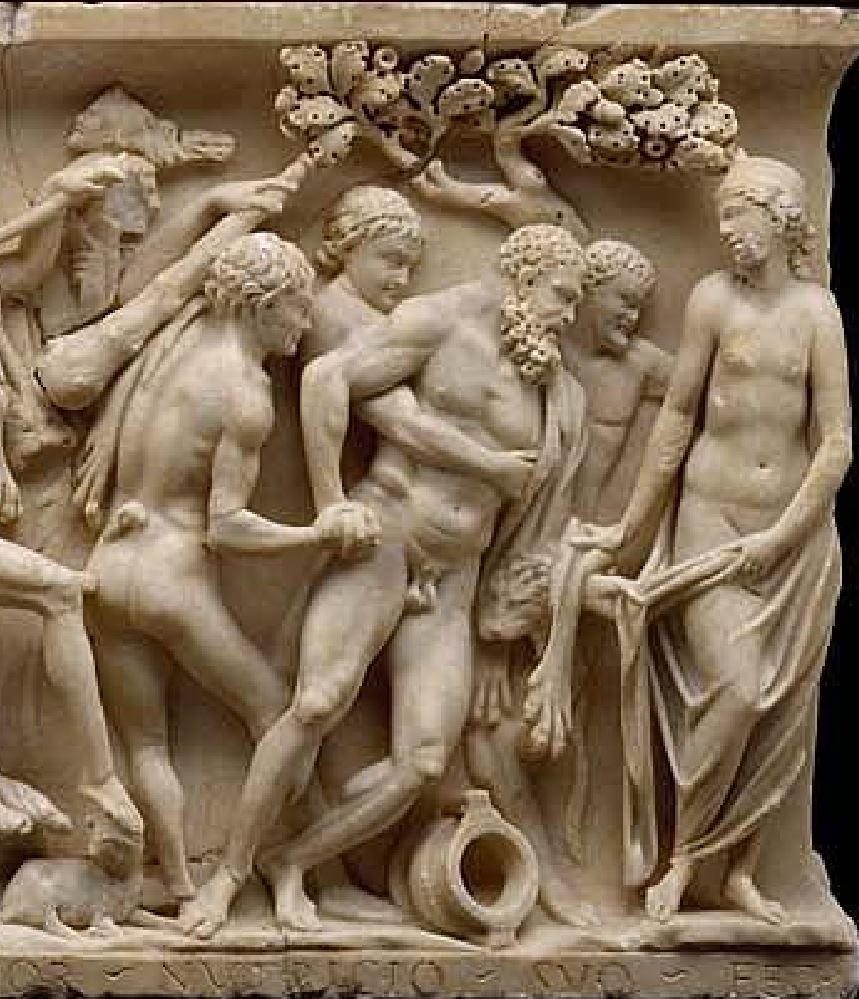

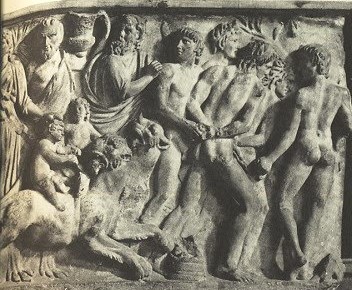

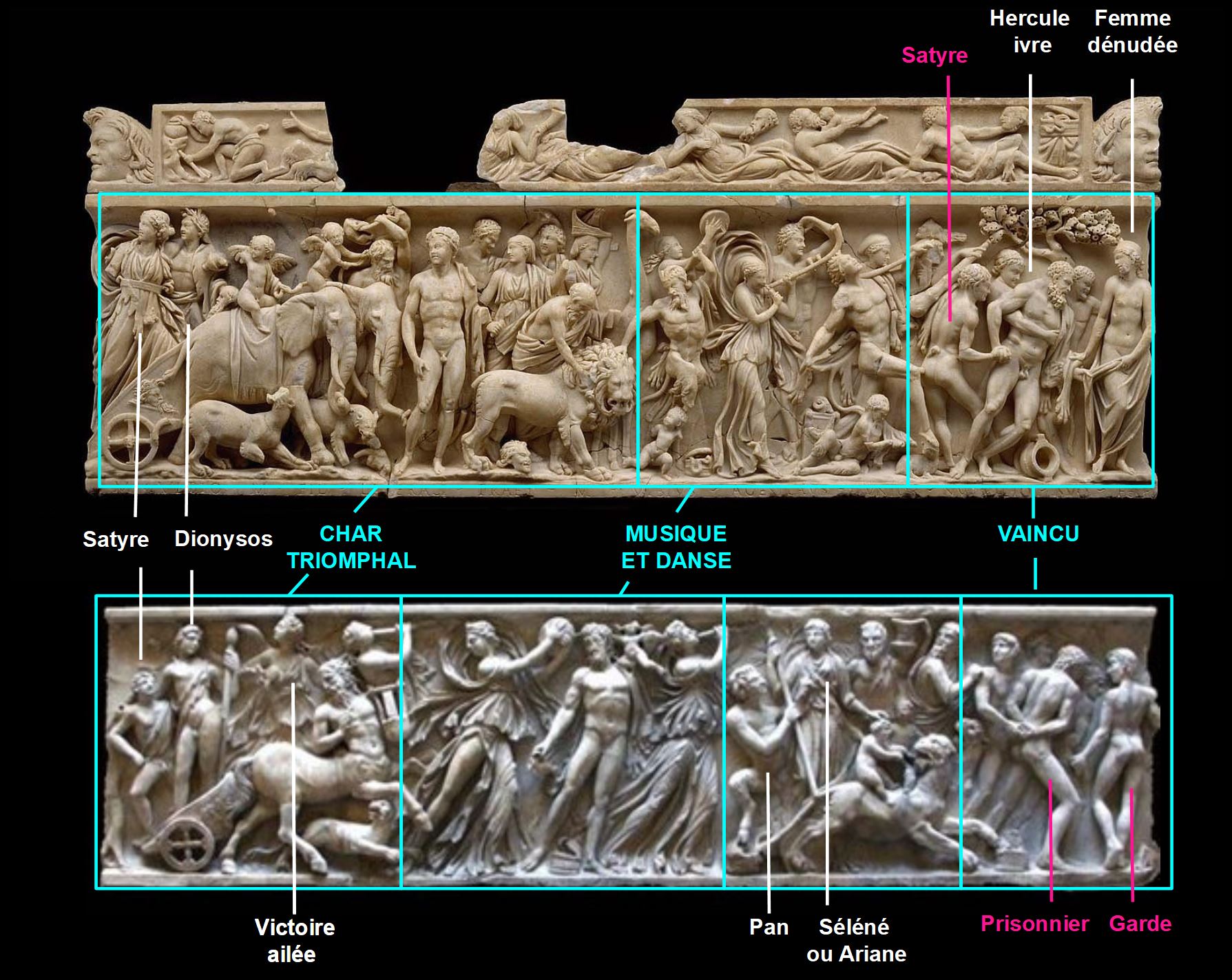

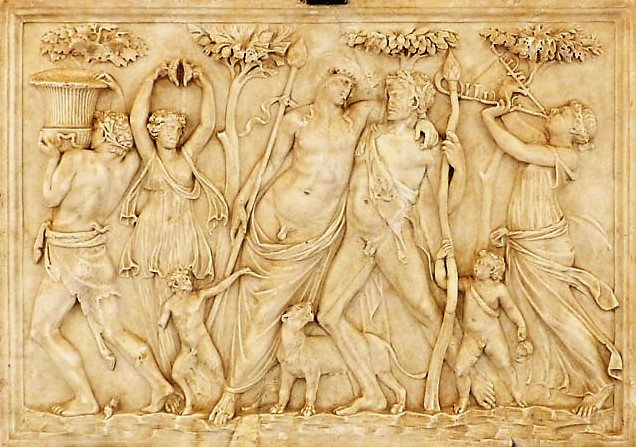

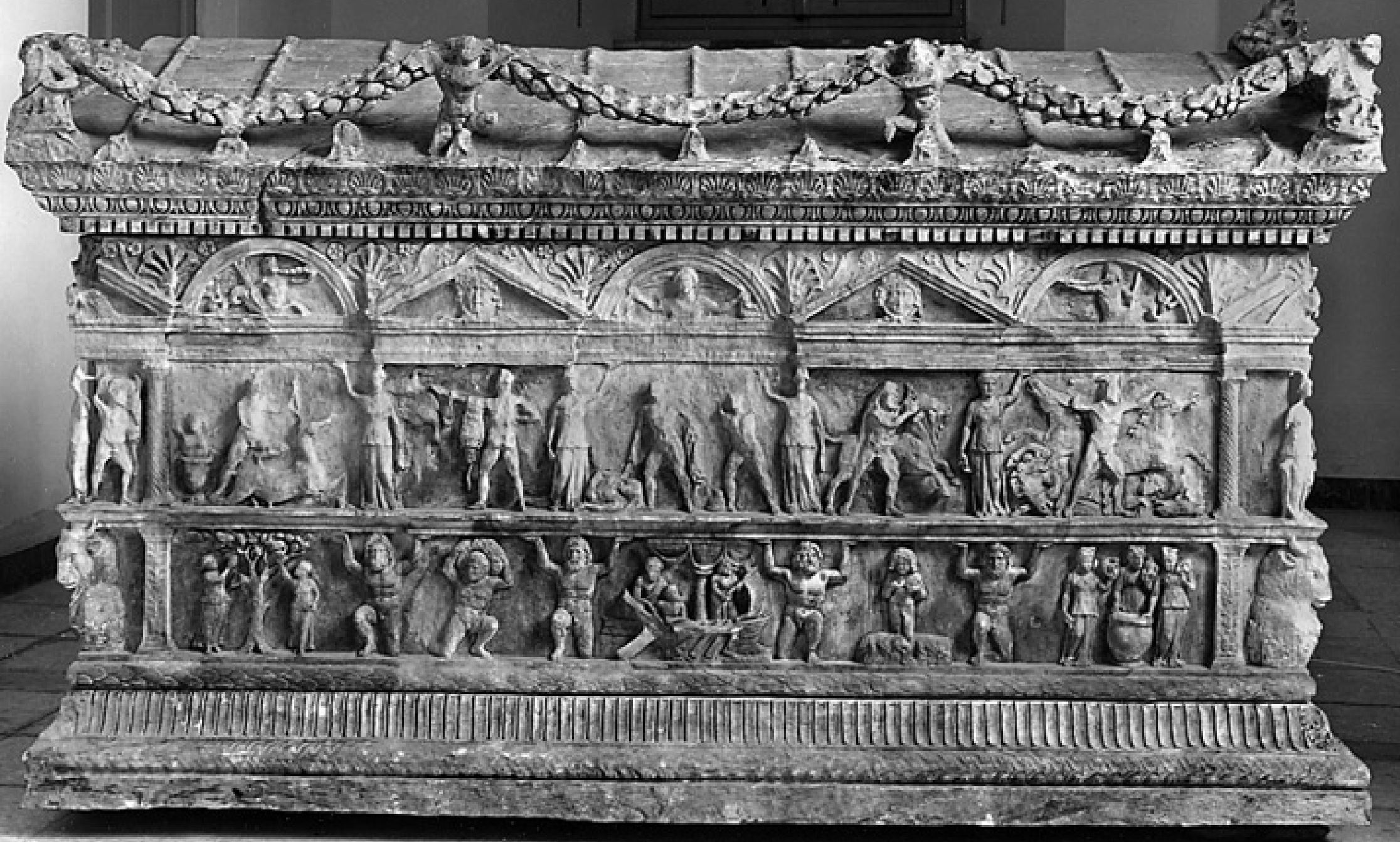

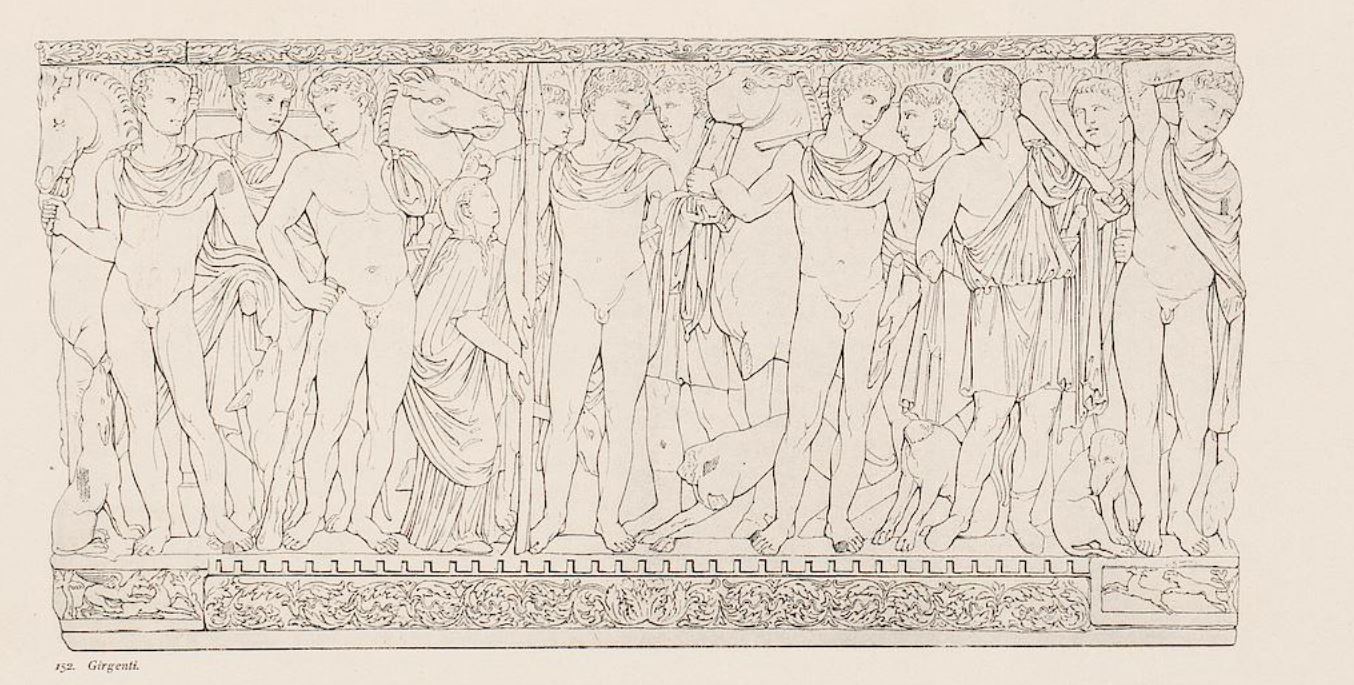

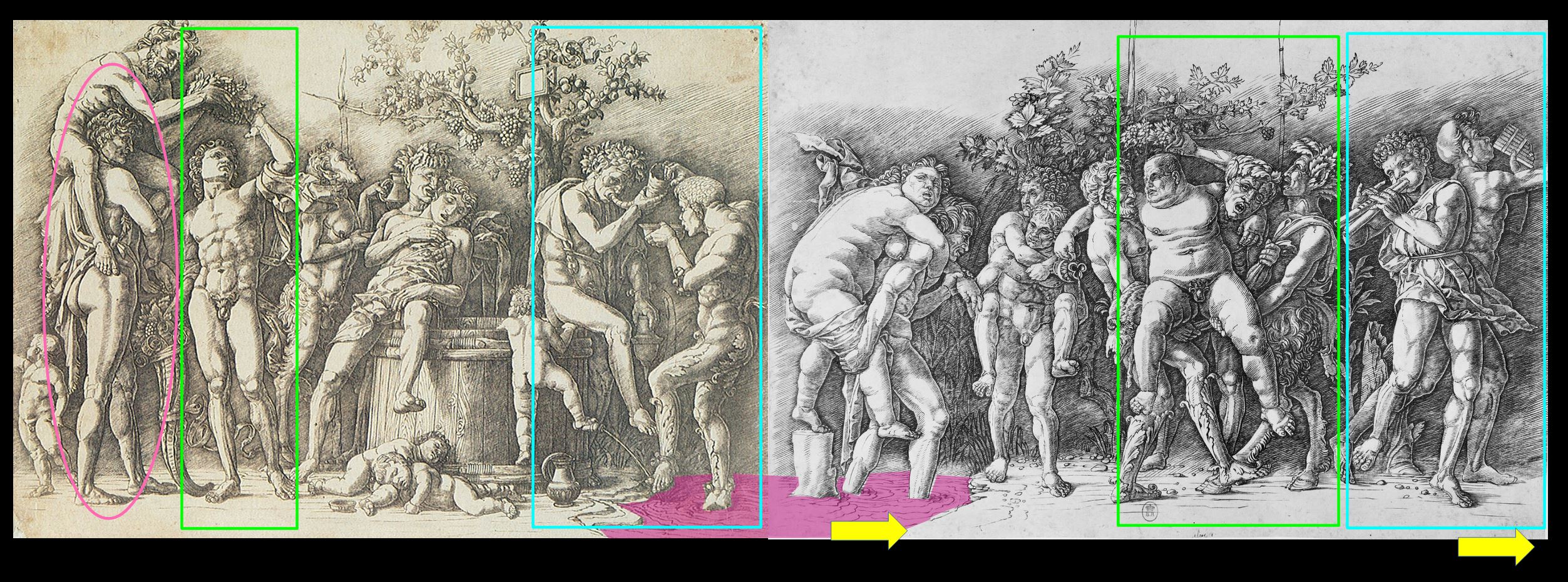

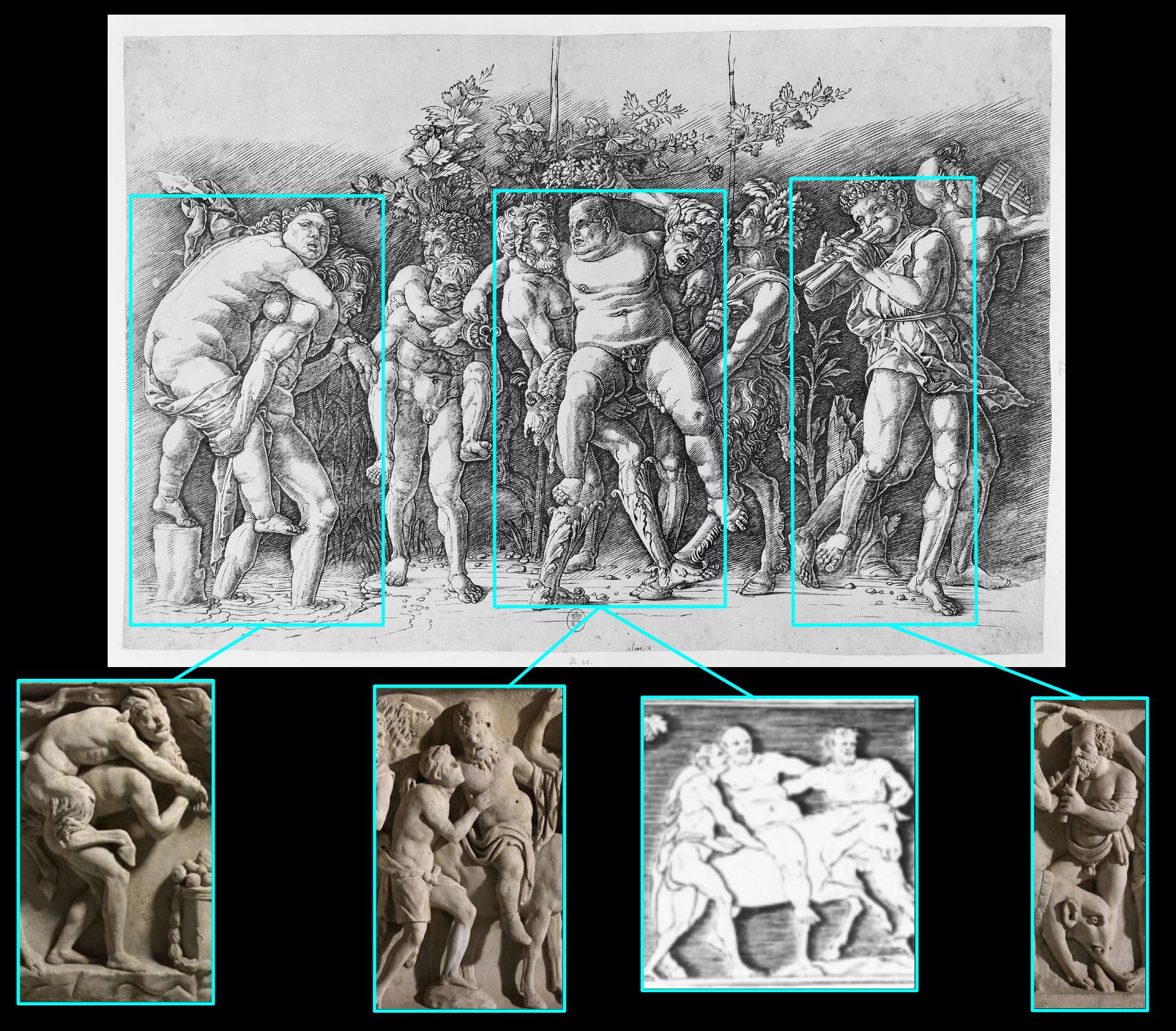

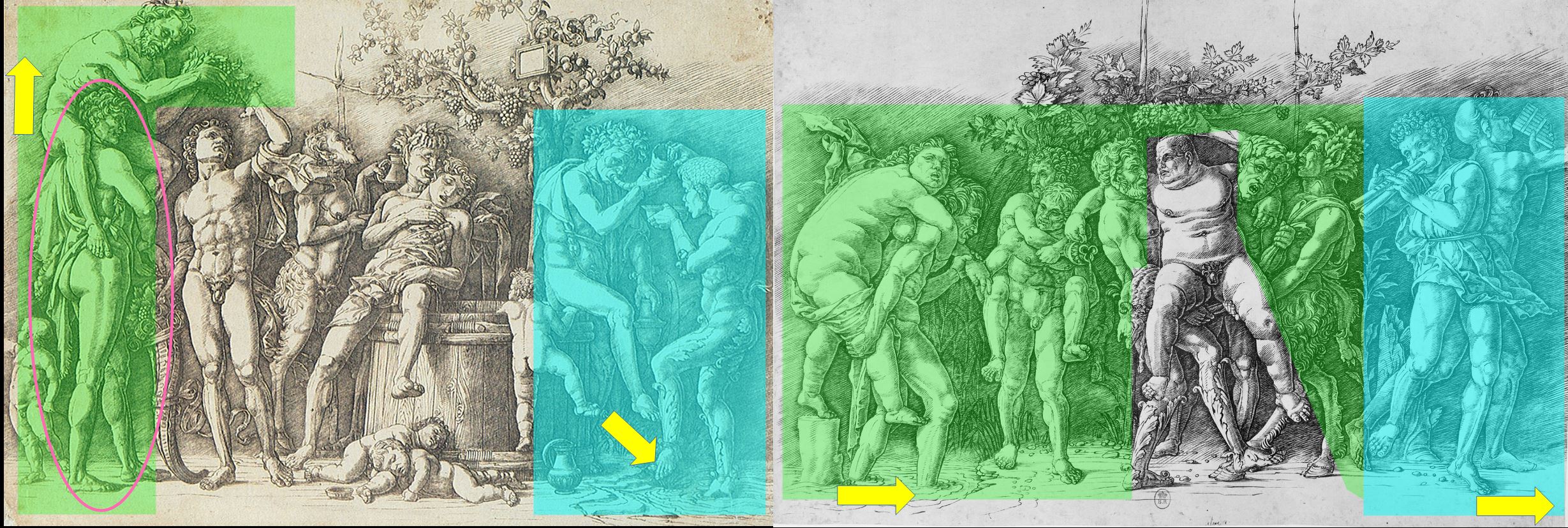

B4 Défilés et cortèges bachiques

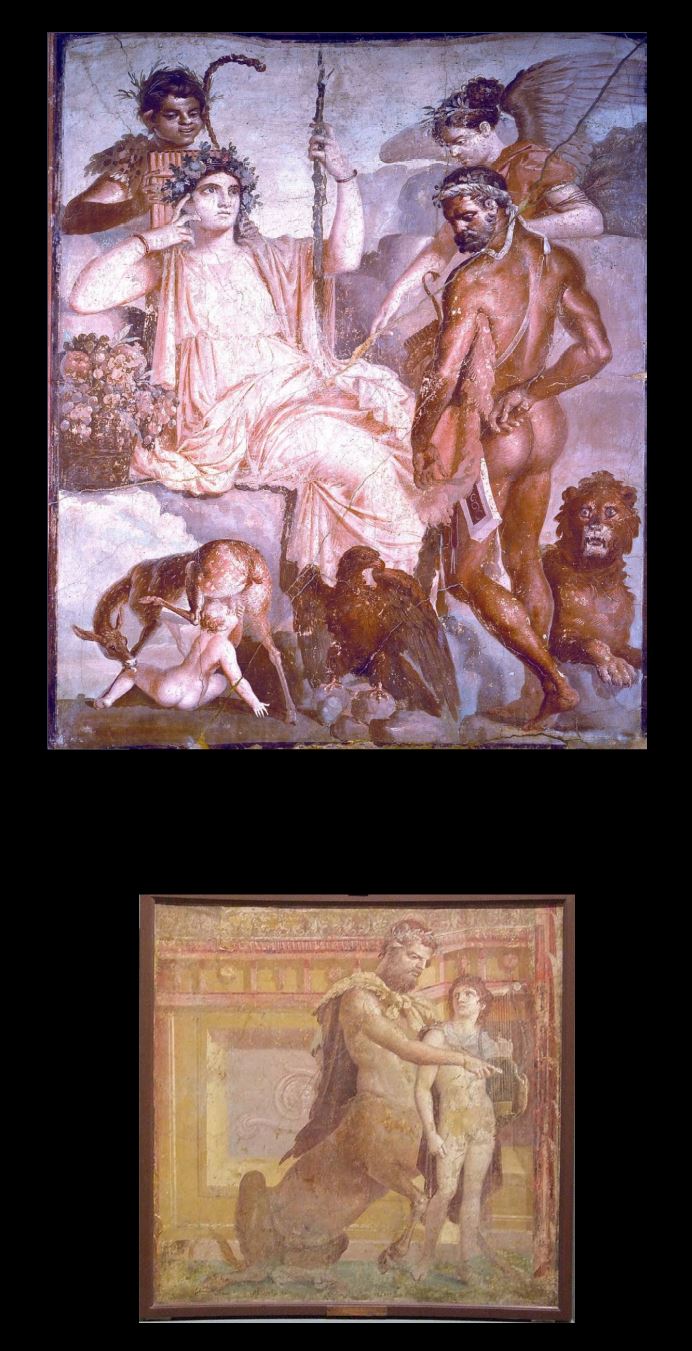

Le triomphe indien de Dionysos

De nombreux sarcophages montrent le triomphe de Dionysos / Bacchus revenant des Indes, accompagné d’animaux exotiques (girafes, éléphants, lions, panthères), qui symbolisent la victoire du défunt sur la mort. Dans deux d’entre eux, un nu vu de dos se trouve en tête du cortège.

Triomphe de Dionysos, 215–225 ap JC, Museum of Fine Arts, Boston (détail) Triomphe de Dionysos, 215–225 ap JC, Museum of Fine Arts, Boston (détail) |

Triomphe de Dionysos, 150 ap JC, Musée des Offices, Florence (détail) Triomphe de Dionysos, 150 ap JC, Musée des Offices, Florence (détail) |

|---|

Dans le sarcophage de Boston, un satyre vu de dos s’est emparé de la massue d’Hercule, vaincu dans son concours de boisson avec Dionysos : son ivresse ne l’empêche pas d’essayer de dénuder la femme devant lui.

Duns le sarcophage de Florence, un prisonnier vu de dos, encadré par deux gardes dont l’un est lui-aussi vu de dos.

Les Triomphes de Dionysos sont composés de blocs interchangeables, mais qui se succèdent dans un ordre logique. Les personnages vu de de dos se trouvent dans le groupe qui vient logiquement en tête, celui des Vaincus, comme dans tout triomphe romain.

Triomphe de Dionysos, vers 190 ap JC, Walters Art Museum Baltimore

Triomphe de Dionysos, vers 190 ap JC, Walters Art Museum Baltimore

Placée sur le bord droit, la figure vue de dos contribue à la dynamique de l’ensemble, en tirant l’ensemble de la composition derrière elle.

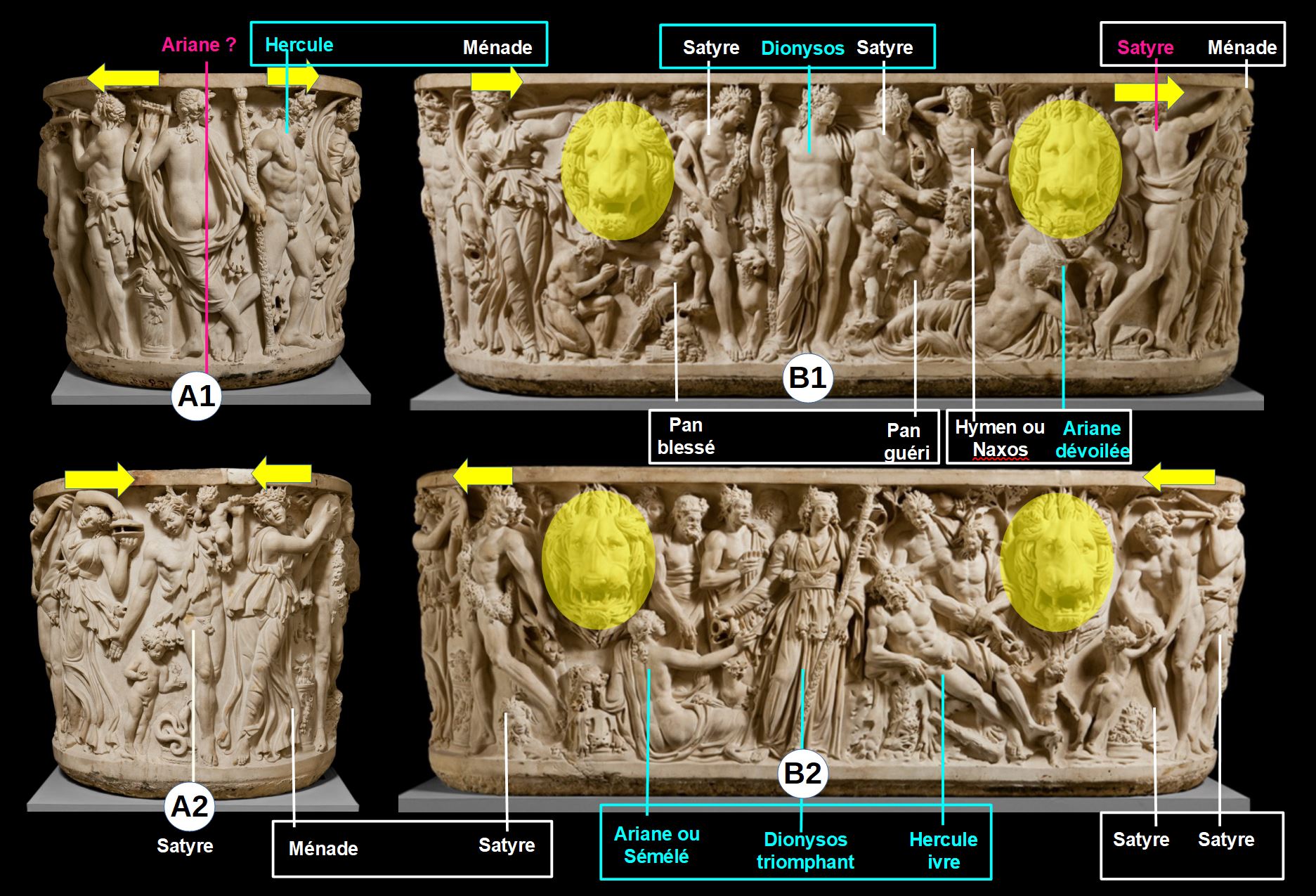

Les mystères de Dionysos : le sarcophage Ouvarov

Ariane et Hercule

Ariane et Hercule

Sarcophage Ouvarov, 210 ap JC Musée Pouchkine, Moscou

Une des petites faces de ce sarcophage montre Hercule à droite, se séparant d’une femme nue vue de dos en qui les commentateurs s’accordent à voir Ariane, l’épouse de Dionysos. Les quatre faces de ce sarcophage très complexe montrent quatre scènes délimitées par des mufles de lions. Sans entrer dans le détail des interprétations [7], nous nous contenterons de montrer comment les deux personnages vus de dos impulsent le sens de lecture de l’ensemble.

A partir d’Hercule

A partir de la face A1, le couple Hercule / Ménade conduit à droite vers la face B1, dans laquelle on peut distinguer trois groupes :

- Dionysos flanqué de deux satyres ;

- Pan montré d’abord blessé au pied, puis guéri ;

- Ariane endormie dévoilée par un Amour, sous la surveillance du dieu Hymen (ou de la personnification de l’Ile de Naxos).

La face A2 est introduite par un satyre vu de dos, formant couple avec une ménade à cymbales.

A partir de la femme nue

A partir de la face A1, partons cette fois vers la gauche, à partir de la femme nue vue de dos, précédée par un couple de satyres. On arrive à la face B1, qui montre Dyonisos triomphant entre Hercule ivre et une femme couchée à laquelle il donne à boire (son épouse Ariane ou sa mère Sémélé, selon les interprétations). De là, un couple satyre / ménade conduit à la face terminale A2.

Deux cortèges (SCOOP !)

Cette lecture conduit au final à mettre en regard deux personnages solitaires :

- au milieu de la face initiale A1, la femme nue de dos.

- au milieu de la face terminale A2, un satyre entre deux enfants, au dessus d’un serpent.

Cet appariement, aux deux extrémités du sarcophage, laisse penser que cette femme n’est pas Ariane, mais une ménade, formant couple avec le satyre terminal : l’inhabituelle vue de dos sert donc à attirer l’oeil du spectateur vers le point de départ de la lecture.

Ainsi le sarcophage montre deux « cortèges », l’un initié par Hercule, l’autre par la ménade. Et chacun des cortèges comprend une seule fois Dionysos, encadré par Hercule et Ariane.

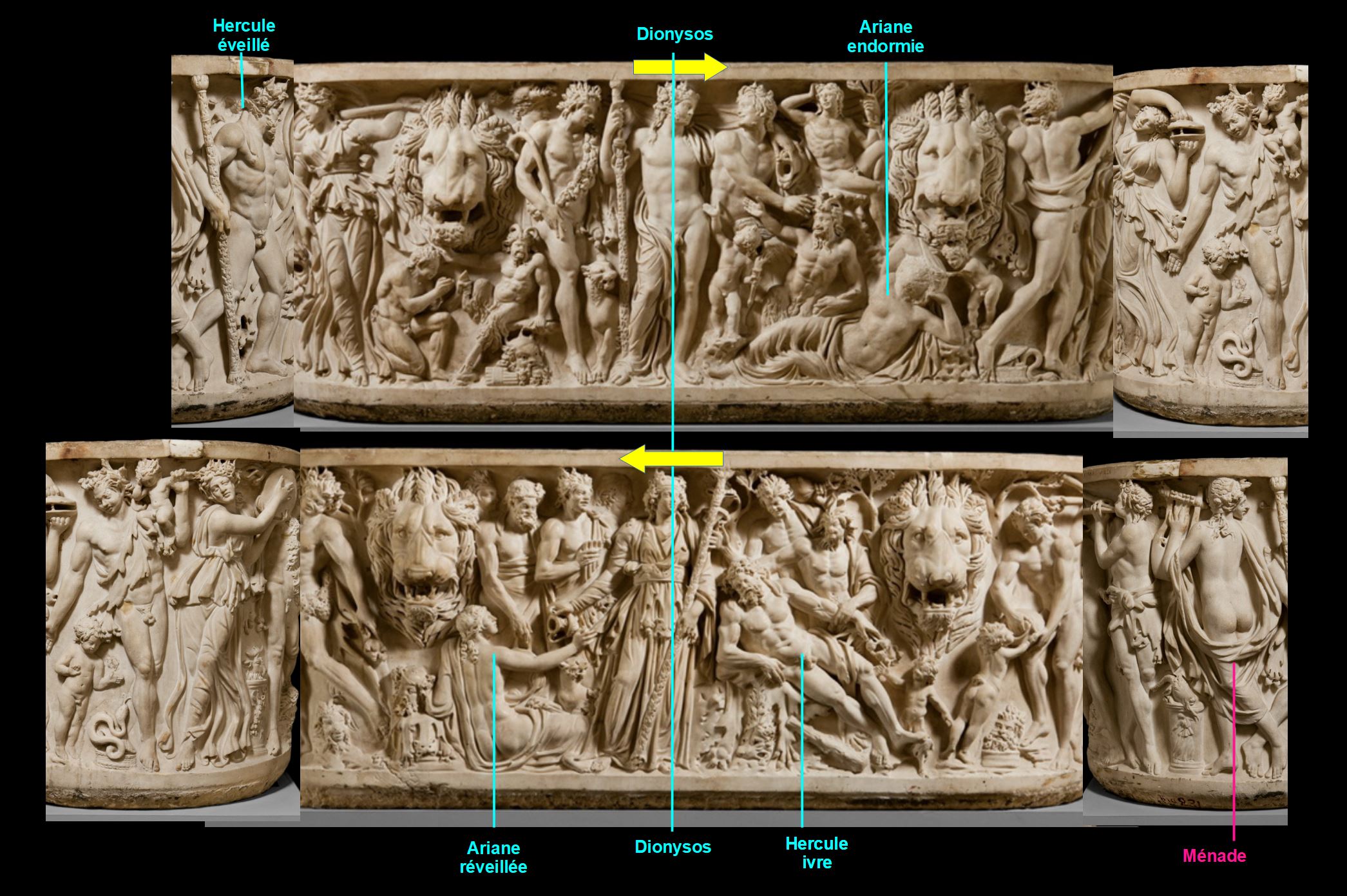

Satyres vus de dos

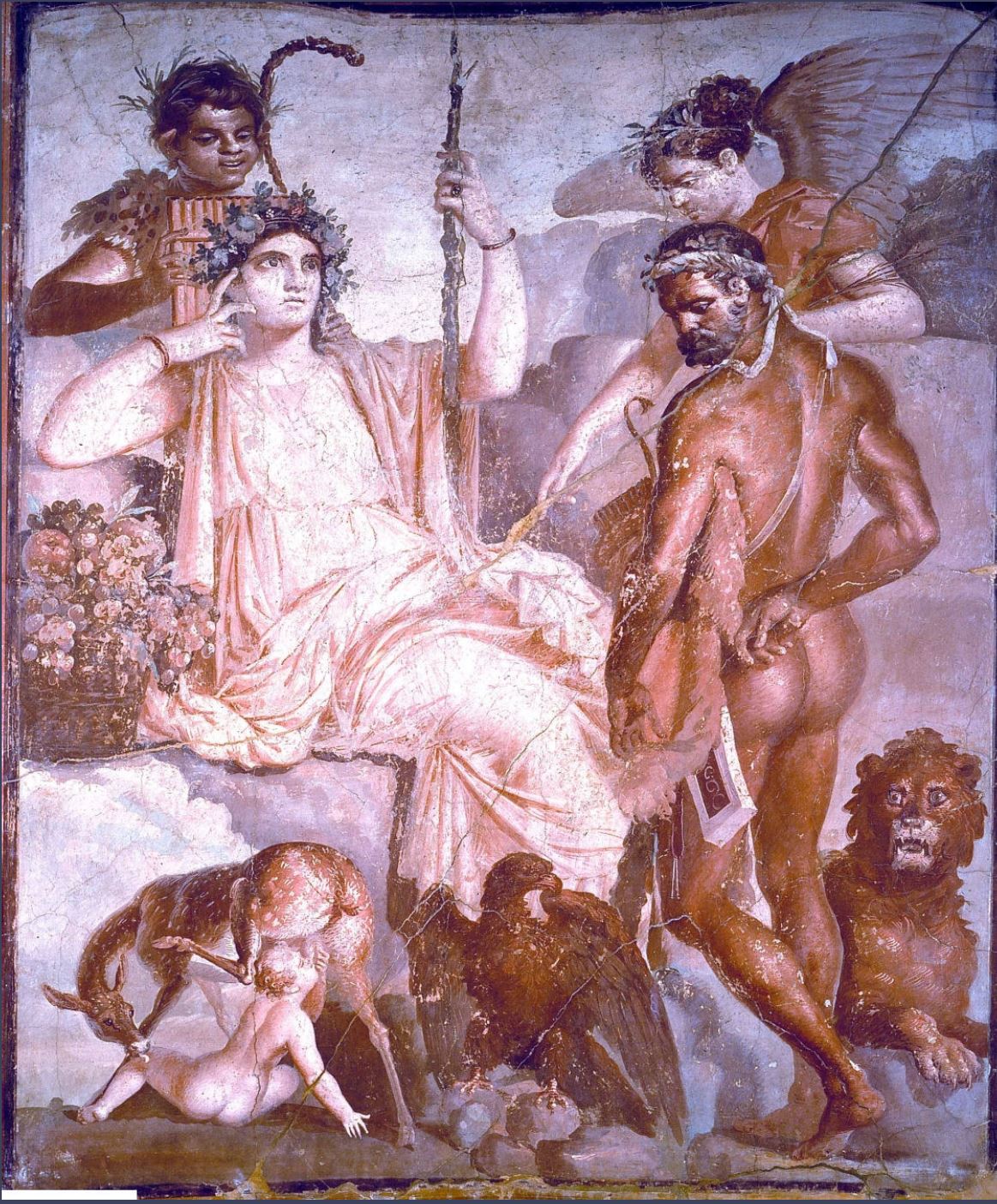

Dionysos ivre soutenu par un satyre entre deux ménades

Dionysos ivre soutenu par un satyre entre deux ménades

Fin second siècle, National Archeological Museum, Naples (Inv. No. 6684)

Le satyre portant l’urne remplie de vin indique le sens du cortège : de droite à gauche.

|

|

|---|

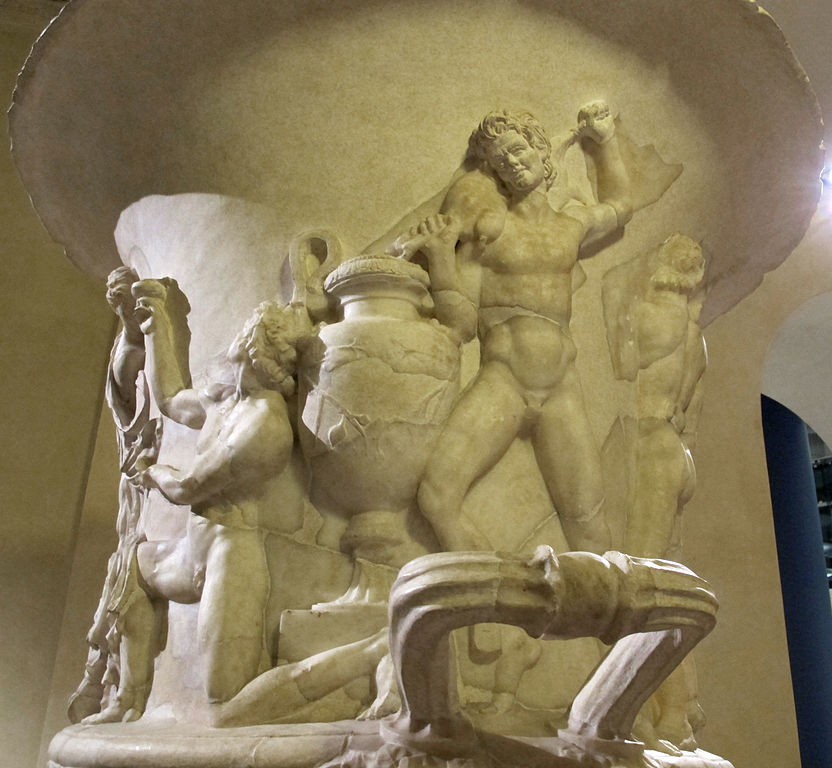

Cratère bachique

41-68 ap JC, Palazzo dei Conservatori, Rome (Inv. No. MC 1202)

Le satyre vu de dos attrape au vol le voile de la ménade, qui tourne sur elle-même en levant haut son thyrse. Son compère, sa flûte de Pan à main gauche, est tenu en respect par la panthère (la main droite est un ajout moderne).

Le satyre vu de dos clôt la progression de droite à gauche, qui recommence juste après, avec un satyre remplissant une urne.

![]()

C La danse

Tout comme le combat, la danse amène naturellement à montrer des personnages vus de dos. Les plus rares sont les satyres.

![]()

Ménades dansant

Ménade nue jouant des crotales, pierre tombale romaine, église paroissiale, Tiffen, Autriche Ménade nue jouant des crotales, pierre tombale romaine, église paroissiale, Tiffen, Autriche |

Ménade tenant un faon et un thyrse, 120-40 ap JC, Prado Ménade tenant un faon et un thyrse, 120-40 ap JC, Prado |

|---|

La ménade ou bacchante fait partie du cortège de Dionysos : la plupart du temps elle tient un thyrse (bâton entouré de feuilles, attribut de Dionysos), un instrument de musique (cymbales, tambourin, flûte), un animal capturé ou un vase à libation.

Pierre tombale romaine, église paroissiale, Althofen, Autriche Pierre tombale romaine, église paroissiale, Althofen, Autriche |

Détail de la mosaïque de Dionysos, 220 ap JC, Römisch Germanisches Museum, Cologne Détail de la mosaïque de Dionysos, 220 ap JC, Römisch Germanisches Museum, Cologne |

|---|

Les ménades nues vues de dos sont assez rares.

Sarcophage 2ème s ap JC, Composanto, Pise Sarcophage 2ème s ap JC, Composanto, Pise |

Cortège dionysiaque, 150 ap JC , Museo Pio Clementino, Vatican. Cortège dionysiaque, 150 ap JC , Museo Pio Clementino, Vatican. |

|---|

Sarcophage du gymnasiarque Gerostratos, 2nd s ap JC, provenant de Beyrouth, Istanbul Archeological Museum (Inv. No. 1417) Sarcophage du gymnasiarque Gerostratos, 2nd s ap JC, provenant de Beyrouth, Istanbul Archeological Museum (Inv. No. 1417) |

Sarcophage dionysiaque, Arbury Hall, Nuneaton Sarcophage dionysiaque, Arbury Hall, Nuneaton |

|---|

Sarcophage de Dionysos et Ariane, Glyptothèque, Münich

Sarcophage de Dionysos et Ariane, Glyptothèque, Münich

Dans tous ces exemples, c’est la représentation d’une ronde qui justifie la vue de dos de la ménade.

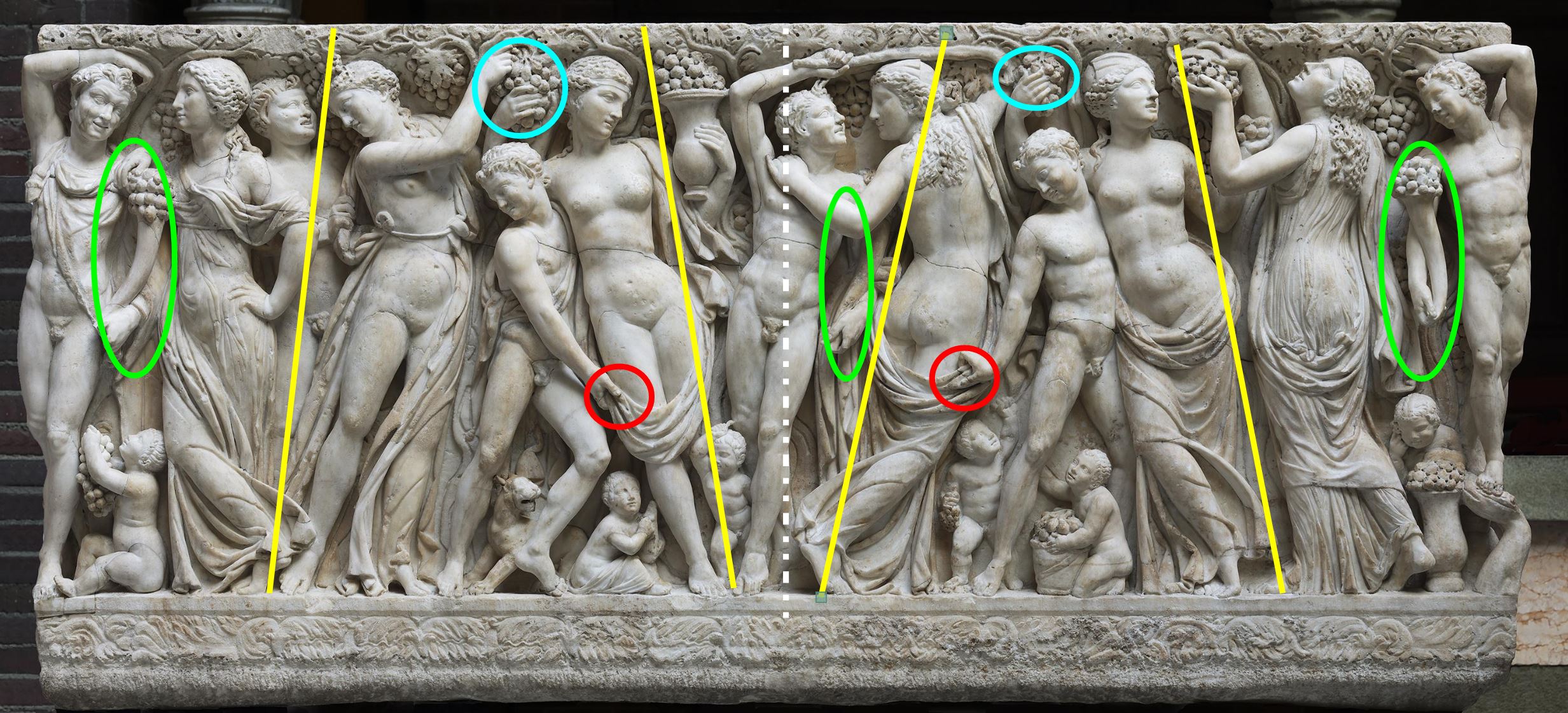

Sarcophage Farnèse, vers 225 ap JC, Isabella Stewart Gardner Museum, Boston

Sarcophage Farnèse, vers 225 ap JC, Isabella Stewart Gardner Museum, Boston

Lue par couples, la composition montre six ménades se livrant à des activités variées avec un satyre :

- discuter ;

- cueillir une grappe ;

- s’appuyer sur lui ;

- danser ;

- offrir une grappe ;

- lui touner le dos.

La ménade vue de dos illustre donc comme d’habitude le thème de la danse.

Mais si l’on tient compte des symétries entre objets, une autre décomposition est tout aussi valide :

- aux deux bords, un couple formé d’un satyre tenant une corne d’abondance (en vert) et d’une ménade habillée ;

- au milieu de chaque moitié, un trio formé de deux ménades cueillant des grappes (en bleu), flanquant un satyre enfant qui tente de dénuder l’une d’entre elles (en rouge) : l’âge de l’espièglerie.

- au centre, un satyre adolescent, tenant d’une main un bâton et de l’autre une corne d’abondance ; l’un de ses deux vosines lui tend son vase, l’autre ses lèvres : l’âge de la découverte de l’amour.

La bacchante vue de dos apparaît ici comme la figure en miroir de celle qui tient le vase.

Sarcophage Farnèse, face arrière

Sarcophage Farnèse, face arrière

La face arrière, restée à l’état d’ébauche, qui montre des scènes de l’enfance de Dionysos, comporte elle-aussi un nu féminin vu de dos. Il semble là aussi, dans cette composition décentrée être mis en balance avec deux nus féminins, vu de profil et de face.

Cette symétrie entre ménades rejoint ce que avons déjà constaté entre deux soldats dans des scènes de bataille : l’idée purement compositionnelle de mettre en écho un nu vu de dos et un nu vu de face, qui sera très souvent exploitée par la suite (voir 1 Les figure come fratelli : généralités), était déjà venue à l’esprit de quelques artistes romains.

Une ménade assise

L’enfance de Bacchus, fresque d’Herculanum, Musée national, Naples

A gauche, la ménade garde l’habitude, même assise, d’exhiber son postérieur. Elle appâte avec une grappe l’enfant Bacchus, que le vieux Silène fait voler. Pan désigne la jolie scène à Mercure, qui regarde ailleurs.

L’aspect humoristique de la scène ne fait pas de doute : tandis que l’âne éreinté de Silène reprend son souffle, le léopard déchaîné de la ménade déchiquette son tambourin.

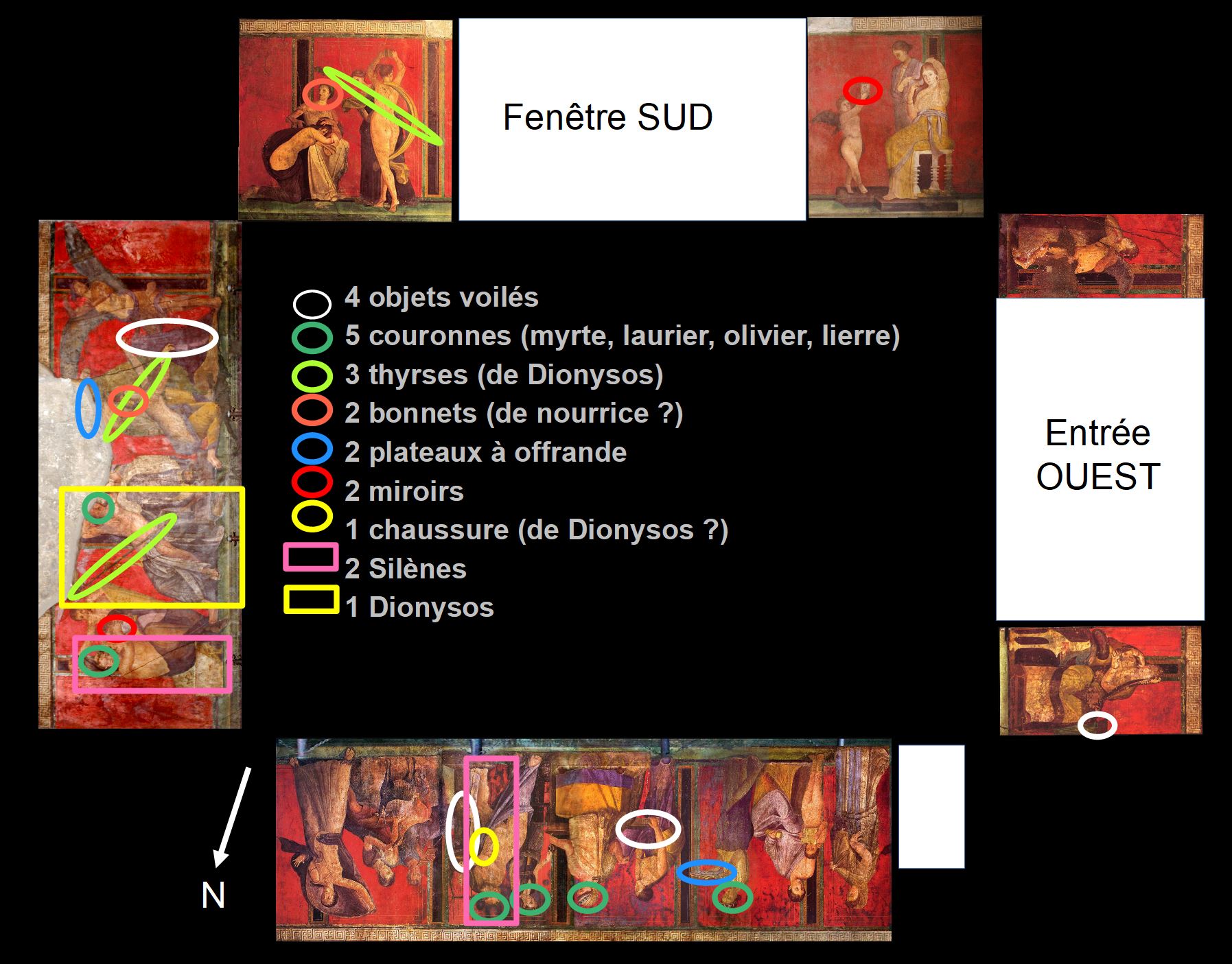

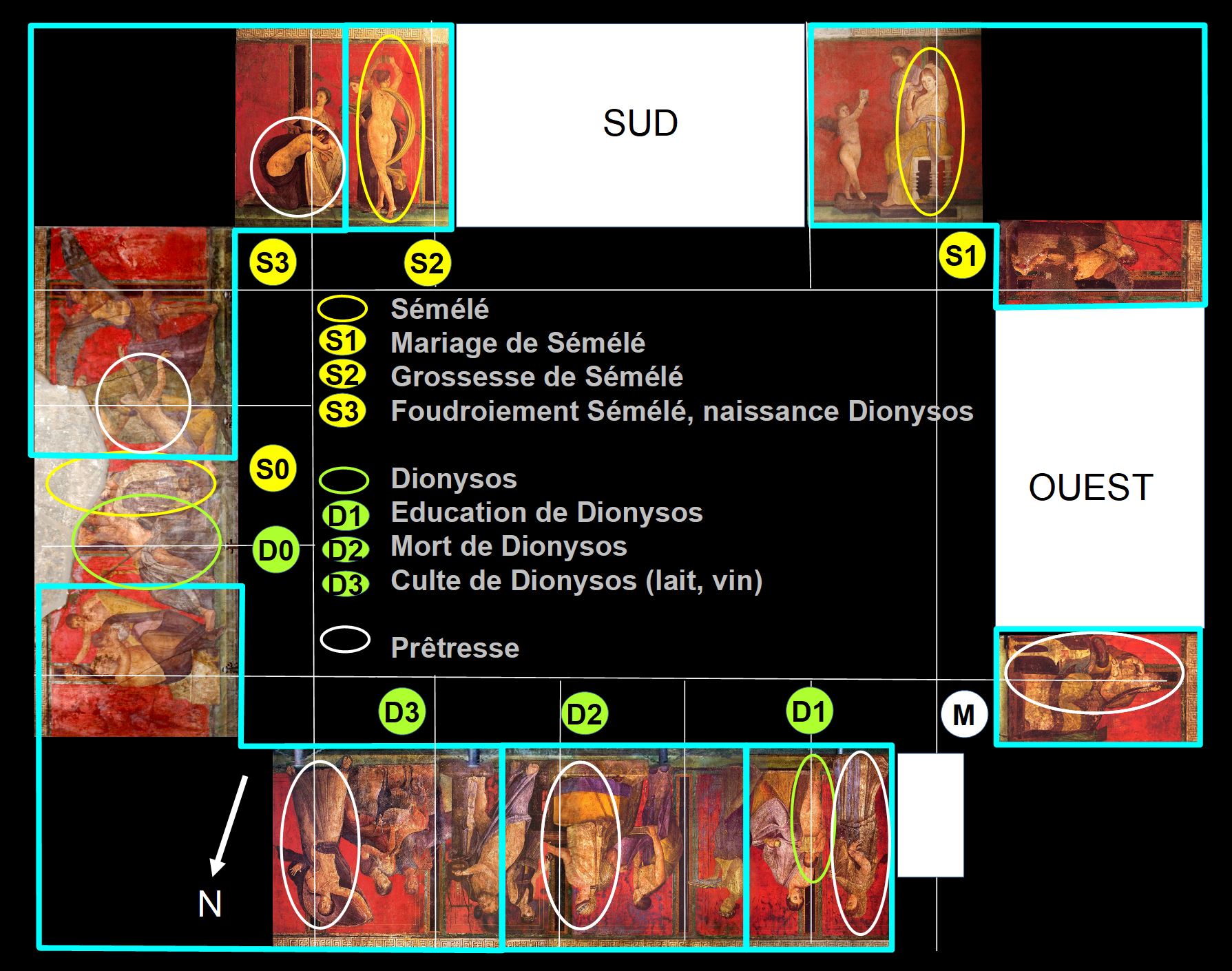

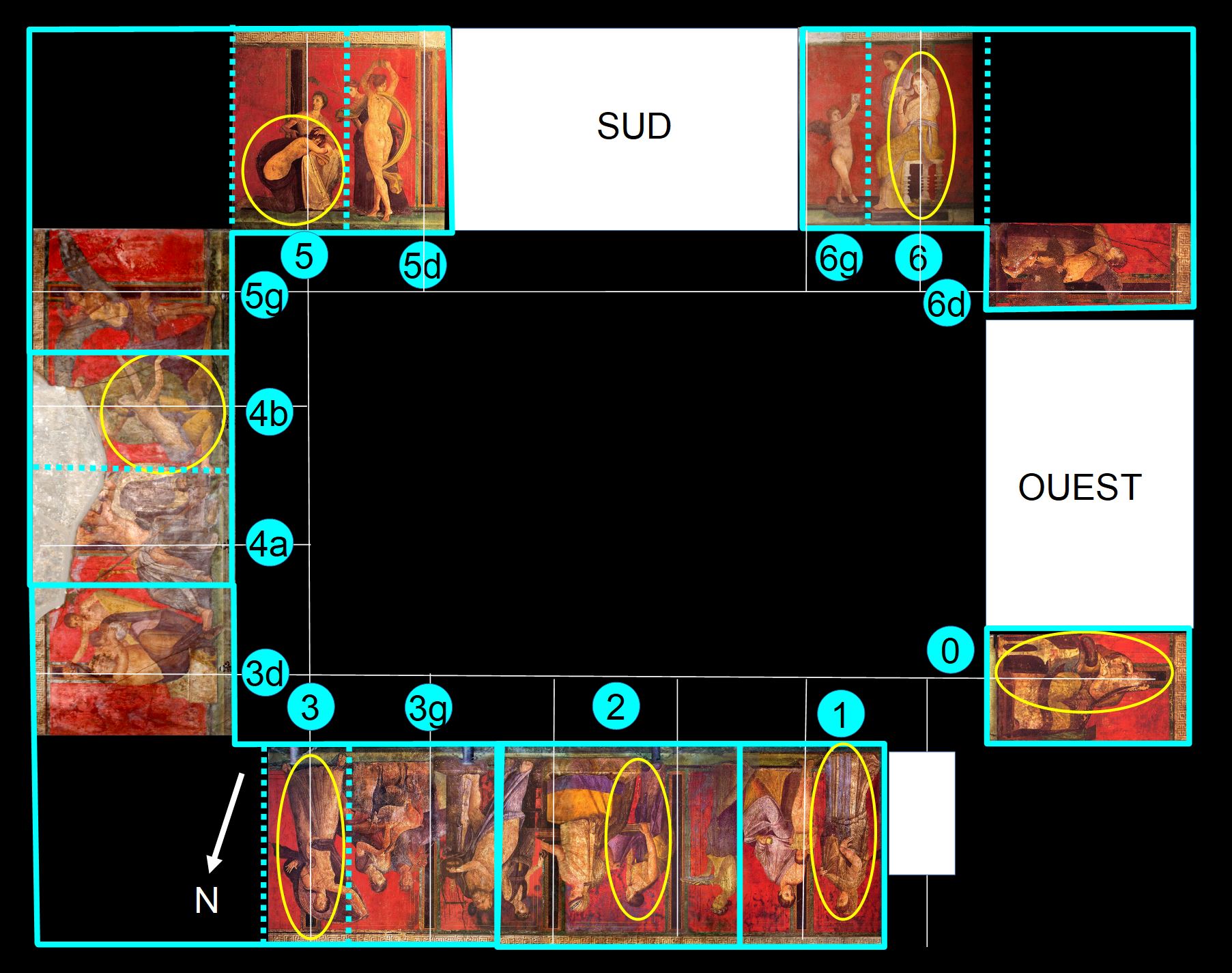

Le nu dansant de la Villa des Mystères

Les fresques de la Villa des Mystères ont été interprétées de manières tellement différentes que l’idée de parvenir à une explication unitaire semble pratiquement inatteignable. Nous allons les aborder ici sous un angle très limité : la signification de son très célèbre nu de dos.

La ménade aux crotales

Villa des Mystères, 70-50 av JC, Pompei

Villa des Mystères, 70-50 av JC, Pompei

On reconnaît une ménade, nue sauf le pan de tissu qui passe entre ses jambes, et jouant des crotales (ancêtre des cymbales). On devine une queue de cheval qui lui battait les épaules, contrastant avec les deux femmes assises aux cheveux sages (pris dans un bonnet ou en chignon), mais l’apparentant avec la fille agenouillée, aux cheveux épars.

Si l’identification de la ménade ne fait pas de doute, la question est celle de son caractère isolé, puisqu’elle ne fait pas partie d’un cortège bacchique. Le couple debout qu’elle forme avec la porteuse de thyrse, derrière elle, a-t-il un rapport avec le couple des deux femmes assise et agenouillée, juste à côté ?

La question suppose en premier lieu de savoir comment découper et lire les différentes scènes qui se déroulent sur les quatre murs de la pièce. Or cette question basique n’est pas prêt d’être résolue, comme nous allons le voir.

Une pièce très particulière

Reconstitution du triclinium de la Villa des Mystères, James Stanton-Abbott

Reconstitution du triclinium de la Villa des Mystères, James Stanton-Abbott

Notre ménade se trouve juste à gauche de la grande baie qui donnait vers la mer, sur la paroi sud de la pièce. La large entrée se situait à l’Ouest, et il existe aussi une petite porte au Nord Ouest (au fond à droite). Ces ouvertures interrompent la frise, composée de vingt neuf personnages à taille réelle, placés sur un podium qui court tout au tour de la pièce ; leur manque de symétrie complique singulièrement la lecture.

Avant de poursuivre, il est utile de se familariser avec la pièce avec un aperçu 3D :

http://www.donovanimages.co.nz/media/panoramas/Misteri/Misteri-F24-06_fresco_28mm_9600px.html

Pour le détail des fresques, voir https://commons.wikimedia.org/wiki/Villa_of_the_Mysteries_(Pompeii)

Le problème des scènes d’angles

Angle Sud-Ouest

Angle Sud-Ouest

La grande majorité des commentateurs lisent comme une scène unique ces quatre personnages situés dans l’angle Nord Ouest, endroit à contrejour particulièrement ingrat. Deux amours nus, dont l’un tient un miroir, encadrent un couple féminin, la femme debout peignant l’autre.

Angle Sud-Est

Cett lecture unitaire a une impact immédiat sur la scène qui nous intéresse : si les angles n’interrompent pas les scènes, alors la femme ailée tenant un fouet, à gauche, fait pendant à notre danseuse, à droite, de part et d’autre du couple féminin composé de la femme assise caressant la chevelure de l’autre. Le lecture usuelle, selon laquelle la femme ailée fouetterait la femme au dos nue, est vigoureusement contestée par certains spécialistes [8].

Angle Nord Est

Angle Nord Est

Si l’on poursuit la même idée de continuité au travers des angles, on peut lire cette scène en symétrie :

- à gauche un trio : un silène debout jouant de la lyre, et deux panisques assis ;

- à droite un trio similaire : un silène assis montrant un vase (ou un reflet dans le vase) à deux panisques debout ;

- au centre une femme qui soulève son voile avec une expression d’effroi.

Angle Nord Ouest

Angle Nord Ouest

Percée par la petite porte, la fresque du dernier angle doit être nécessairement scindée :

- à gauche la maîtresse de maison regarde de l’autre côté (vers la femme qui se fait coiffer ?) ;

- à droite deux femmes encadrent un enfant qui apprend à lire.

Les données du problème

Ce schéma met en place les objets et les personnages sur lesquels la plupart des commentateurs s’accordent. Il y a quatre objets recouverts d’un voile, dont le mystère a donné son nom à la villa. Les objets du culte de Dionysos se concentrent sur les grands murs : cinq couronnes faites de différents feuillages, trois thyrses, deux plateaux portant des offrandes.

La lecture en deux histoires

L’interprétation de Gilles Sauron [9] est celle qui prend en compte le plus de détails, et effectue le plus de rapprochements avec des iconographies connues, au pris d’une grande complexité et avec la nécessité, parfois, de superposer plusieurs de ces iconographies.

La clé de lecture est la scène centrale du mur principal, face à la porte d’entrée : Dionysos ivre (d’après son pied déchaussé) s’appuie sur les genoux d’une femme malheureusement mutilée : il pourrait s’agir de son épouse Ariane, mais G.Sauron préfère y voir la mère de Dionysos, Sémélé.

D’où l’idée de lire les scènes en deux frises progressant vers la fond : la maîtresse de maison (assise à part, en M), serait une prêtresse de Dionysos, contemplant « une vision que cette femme aurait de son destin. Plus précisément… cette prêtresse a fait représenter, sur la partie droite de la frise, les étapes essentielles du mythe de la divinisation de Sémélé, et, sur la partie gauche, de la divinisation de Dionysos, et a projeté à l’intérieur de ces évocations mythiques certains moments de sa propre vie, en les inscrivant ainsi dans l’éternité de la vie des dieux. »

Très érudite, cette interprétation est quelque peu arbitraire puisqu’elle mêle :

- des représentations de personnages divins, Sémélé (en jaune) et Dyonisos (en vert), tantôt à prendre au sens propre et tantôt dans un sens symbolique (par exemple, la ménade nue symboliserait Sémélé enceinte) ;

- des représentations de la prêtresse (en blanc) à divers stades de son initiation, sans critère unique d’identification.

Les principales difficultés de cette lecture sont, à mon avis :

- l’absence de tout critère visuel permettant de répérer la prêtresse parmi les autres personnages ;

- la non-prise en compte de la topographie de la pièce (petite porte, pilastres peints, présence de la baie sur le mur Sud qui supprime la moitié des scènes de Sémélé).

La lecture séquentielle

De ce fait, la plupart des interprétations préfèrent une lecture séquentielle, en partant de la petit porte et en faisant le tour de la pièce dans le sens des aiguilles de la montre.

Pour la plupart des commentateurs, il s’agit d’un rite secret d’initiation dionysiaque : ce rite étant par définition inconnu, on a toute liberté pour interpréter les scènes selon son goût (flagellation ou consolation).

Réagissant à ces facilités, Paul Veyne a pris le contrepied avec une interprétation prosaïque, voire grivoise, selon laquelle la frise montrerait tout simplement la journée d’une jeune mariée [10].

Les atouts de la lecture séquentielle (SCOOP !)

Quelle que soit l’interprétation qu’on voudra lui donner, cette lecture a pour grande force de suivre la marche du soleil au travers de la baie du midi, de son lever à son coucher. L’idée de commencer la lecture en entrant par la petite porte est également séduisante.

Les pilastres en trompe-l-oeil (lignes blanches), dont les commentateurs ne tiennent jamais compte, découpent la salle selon un quadrillage 6 X 4.

Ce plan propose un séquençage des scènes (en bleu) basé non sur l’iconographie, mais sur la structure, les symétries d’ensemble et les pilastres : les découpes tombent au milieu de l’intervalle entre deux.

Ce découpage présente de grandes régularités :

- une scène d’introduction (1), englobant un pilastre et trois personnages ;

- deux scènes centrales (2 et 4), à deux pilatres et quatre personnages ;

- trois scènes d’angle (3, 5 et 6), à trois pilastres et un nombre variable de personnages, mais disposés de manière symétrique à gauche (g) et à droite (d) d’un groupe central ;

- une scène de conclusion (0), avec un pilastre et un seul personnage, la maîtresse de maison contemplant l’ensemble.

Si l’on part de l’idée que la frise présente l’histoire d’un même personnage, initiée ou jeune mariée, alors ce personnage (en jaune) apparaît une fois dans chacune des scènes, avec une succession logique pour sa coiffure :

- portant foulard au début (1) ;

- tête nue dans la scène du dévoilement de la table (2), tandis que les trois autres femmes portent des couronnes ;

voile par dessus la tête dans la scène de l’effroi (3) ; - bonnet pour la prosternation devant le phallus voilé (4) ;

- cheveux en désordre dans la scène de la flagellation / consolation, les bras posés sur son bonnet (5) ;

- cheveux repeignés dans la scène de la toilette (6) ;

- portant foulard à la fin (0).

Avec ce découpage, notre ménade nue vue de dos, tournant sur elle-même avec son voile et ses coups de cymbale, apparaît comme le pendant et l’antithèse de la « démone » vêtue de pied en cap et vue de face, avec ses ailes noires et les sifflements de sa badine : une toupie libérée de son fouet.

Les espacements dissymétriques montrent clairement que la jeune femme éplorée et les cheveux en bataille a échappé à la fouetteuse pour trouver refuge près de la danseuse, dont le regard porte déjà sur la scène terminale : la toilette entre deux amours.

En synthèse

Malgré l’omniprésence de la nudité dans l’art gréco-romain, et la maitrise technique développée par les sculpteurs, les nus de dos restent étonnamment rares dans les oeuvres bi-dimensionnelles (bas reliefs, fresques, mosaïques).

Dans le thème du bain, ils ont probablement une connotation de voyeurisme (voir une femme qui ne vous voit pas).

Dans les combats, ils prennent des significations variées :

- l’équipe adverse (jeux d’équipe grecs) ;

- le vainqueur d’un duel (qui avance) ou le vaincu (qui se retire) ;

- la fermeture d’un groupe, à l’intérieur d’une scène de bataille ;

- celui qui ouvre la marche (le prisonnier honteux dans un défilé triomphal ) ou qui la ferme (ménade ou satyre dans un cortège bachique).

Dans la danse, la vue de dos signale la plupart du temps un couple qui fait une ronde ; mais dans les frises complexes, elle sert aussi à scander ou à équilibrer l’ensemble.

Le nu de dos de la Villa des Mystères est un exemple de la complexité de la figure : à la fois une danseuse qui pivote et l’antithèse d’une fouetteuse.

Article suivant : 2 Le nu de dos dans l’Antiquité (2/2)

Pour une discussion détaillée des interprétations, qui prend parti pour Sauron contre Veyne, voir

Jean-Marie Pailler, « Mystères dissipés ou mystères dévoilés ? À propos de quelques études récentes sur la fresque de la « Villa des Mystères » à Pompéi « Topoi. Orient-Occident Année 2000 10-1 pp. 373-390 https://www.persee.fr/doc/topoi_1161-9473_2000_num_10_1_1889#topoi_1161-9473_2000_num_10_1_T1_0389_0000

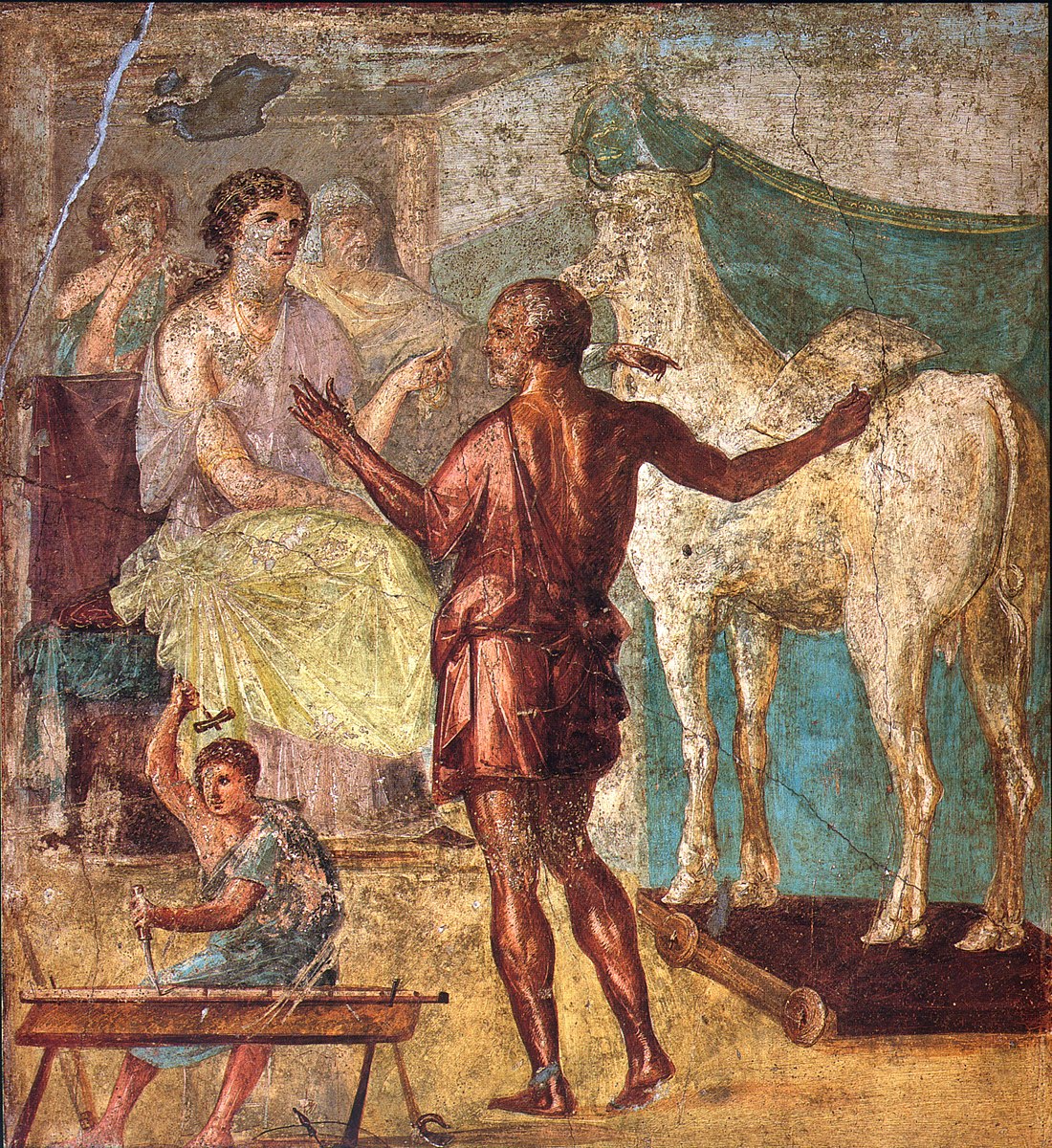

Sarcophage d’Hercule, 150-80 ap JC, British Museum

Sarcophage d’Hercule, 150-80 ap JC, British Museum

Sarcophage d’Hercule, 2ème siècle ap JC, Museo Civico Velletri

Sarcophage d’Hercule, 2ème siècle ap JC, Museo Civico Velletri

Hercule reconnaissant Télèphe en Arcadie

Hercule reconnaissant Télèphe en Arcadie

Hercule, Déjanire et le centaure Nessus, provenant de la Maison du Centaure à Pompéi, Musée archéologique, Naples

Hercule, Déjanire et le centaure Nessus, provenant de la Maison du Centaure à Pompéi, Musée archéologique, Naples Hercule tue Laomedonte, roi de Troie

Hercule tue Laomedonte, roi de Troie Hercule donne la princesse Hésione (fille de Laomédon) en mariage à Télamon

Hercule donne la princesse Hésione (fille de Laomédon) en mariage à Télamon Mythe d’Hercule, Casa dell’Ara Massima or de Pinarius or de Narcisse, www.pompeiiinpictures.com

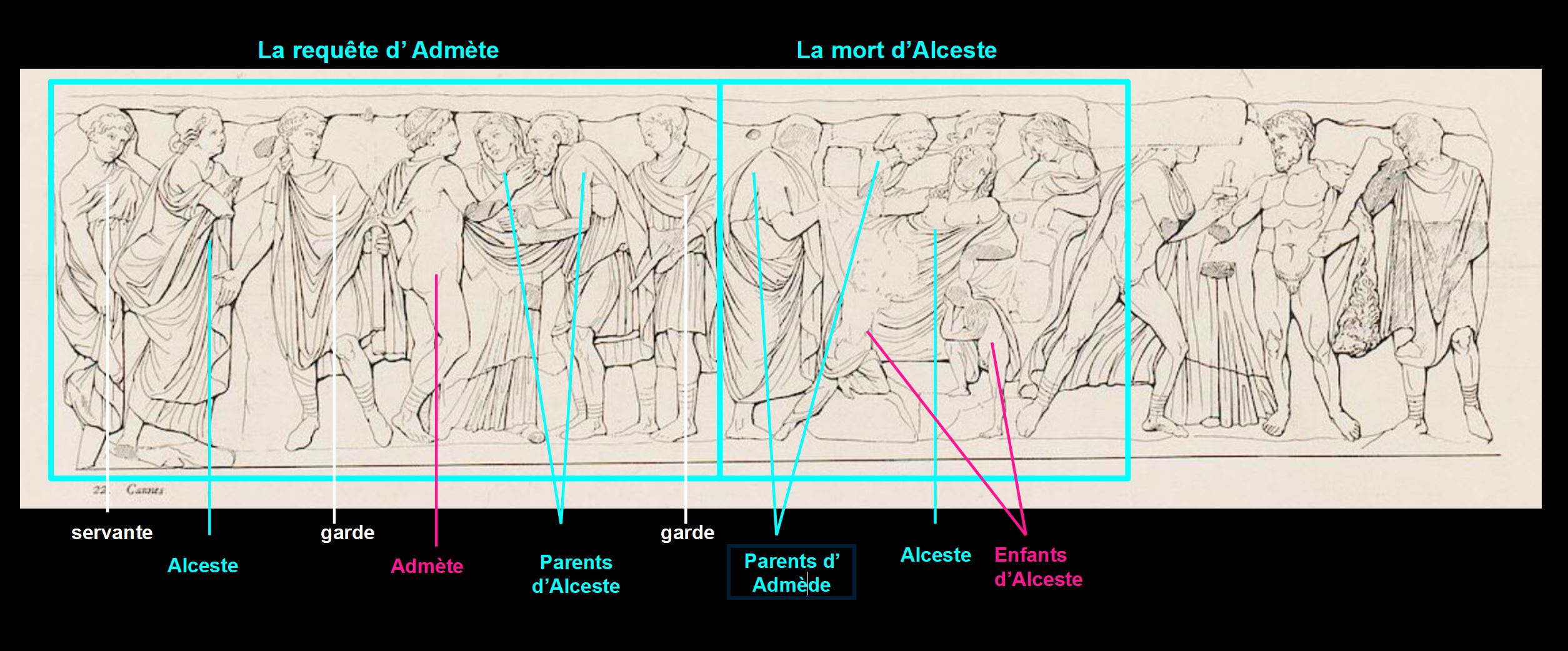

Mythe d’Hercule, Casa dell’Ara Massima or de Pinarius or de Narcisse, www.pompeiiinpictures.com Sarcophage d’Alceste, autrefois dans les jardins de la ville Faustina à Cannes, Warburg institute database

Sarcophage d’Alceste, autrefois dans les jardins de la ville Faustina à Cannes, Warburg institute database

Enlèvement de Proserpine par Pluton, collection particulière

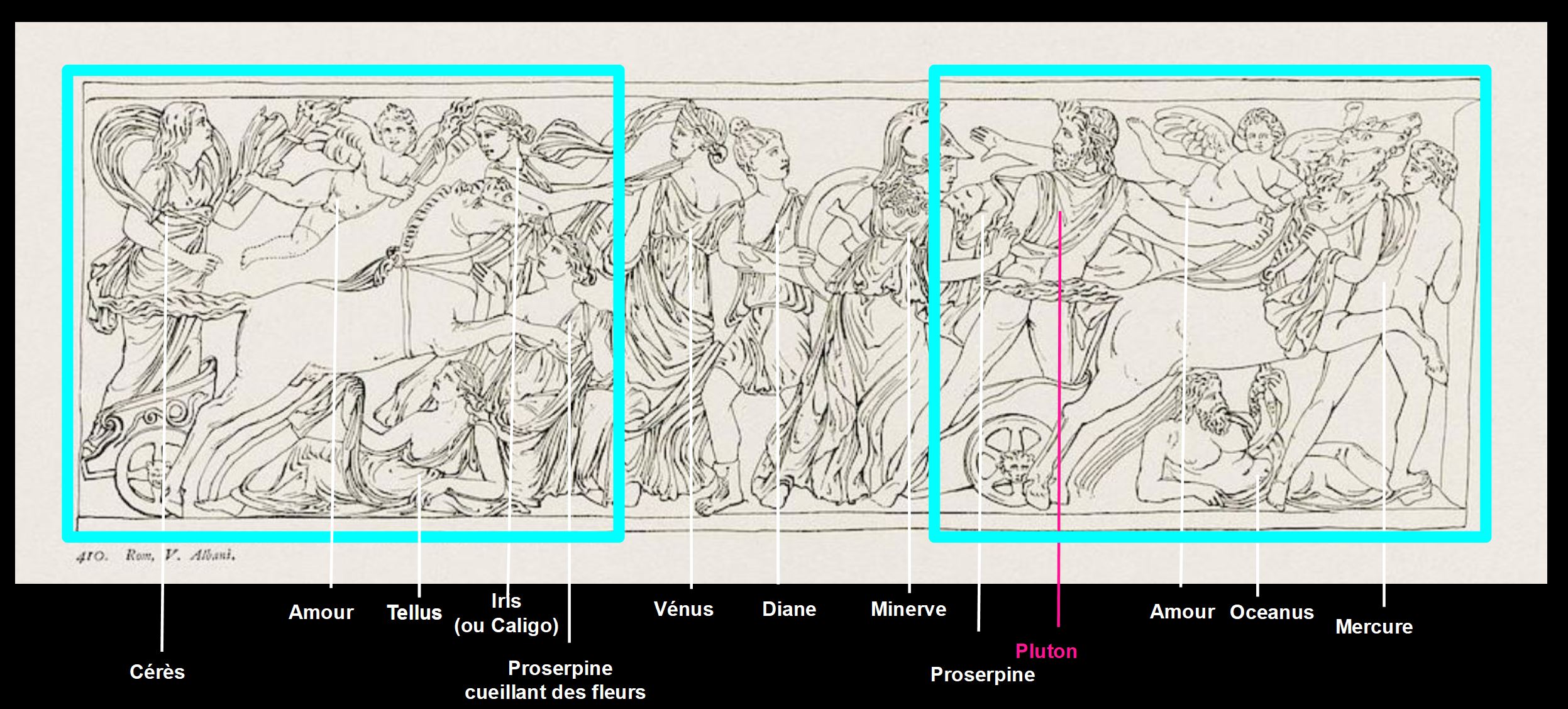

Enlèvement de Proserpine par Pluton, collection particulière Enlèvement de Proserpine par Pluton, Villa Albani, Rome (N°410 p 489 [5])

Enlèvement de Proserpine par Pluton, Villa Albani, Rome (N°410 p 489 [5]) Fresque, 50 ap JC, Maison VII, Pompei

Fresque, 50 ap JC, Maison VII, Pompei Mosaïque de Dougga, 3eme-4eme siècle, musée du Bardo, Tunis

Mosaïque de Dougga, 3eme-4eme siècle, musée du Bardo, Tunis

Sarcophage des Parques avec Prométhée, Musée du Louvre (Ma 355)

Sarcophage des Parques avec Prométhée, Musée du Louvre (Ma 355) Jason et Médée, petit côté d’un sarcophage, vers 170 ap JC, Musée national, Rome

Jason et Médée, petit côté d’un sarcophage, vers 170 ap JC, Musée national, Rome Jason et Médée, vers 170 ap JC, catacombes de Pretextat

Jason et Médée, vers 170 ap JC, catacombes de Pretextat

Jason et Médée, 170-80 ap JC, Kunsthistorisches Museum, Vienne.

Jason et Médée, 170-80 ap JC, Kunsthistorisches Museum, Vienne. La chasse au sanglier de Calydon, 170—180 ap JC, Galerie Doria Pamphili, Rome

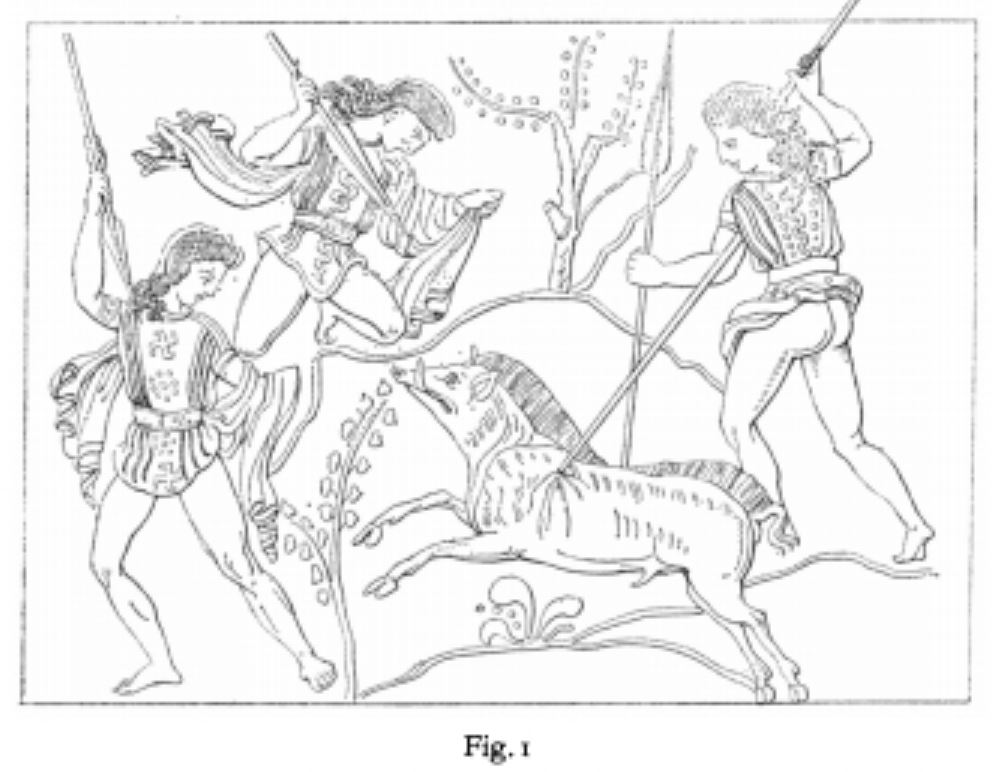

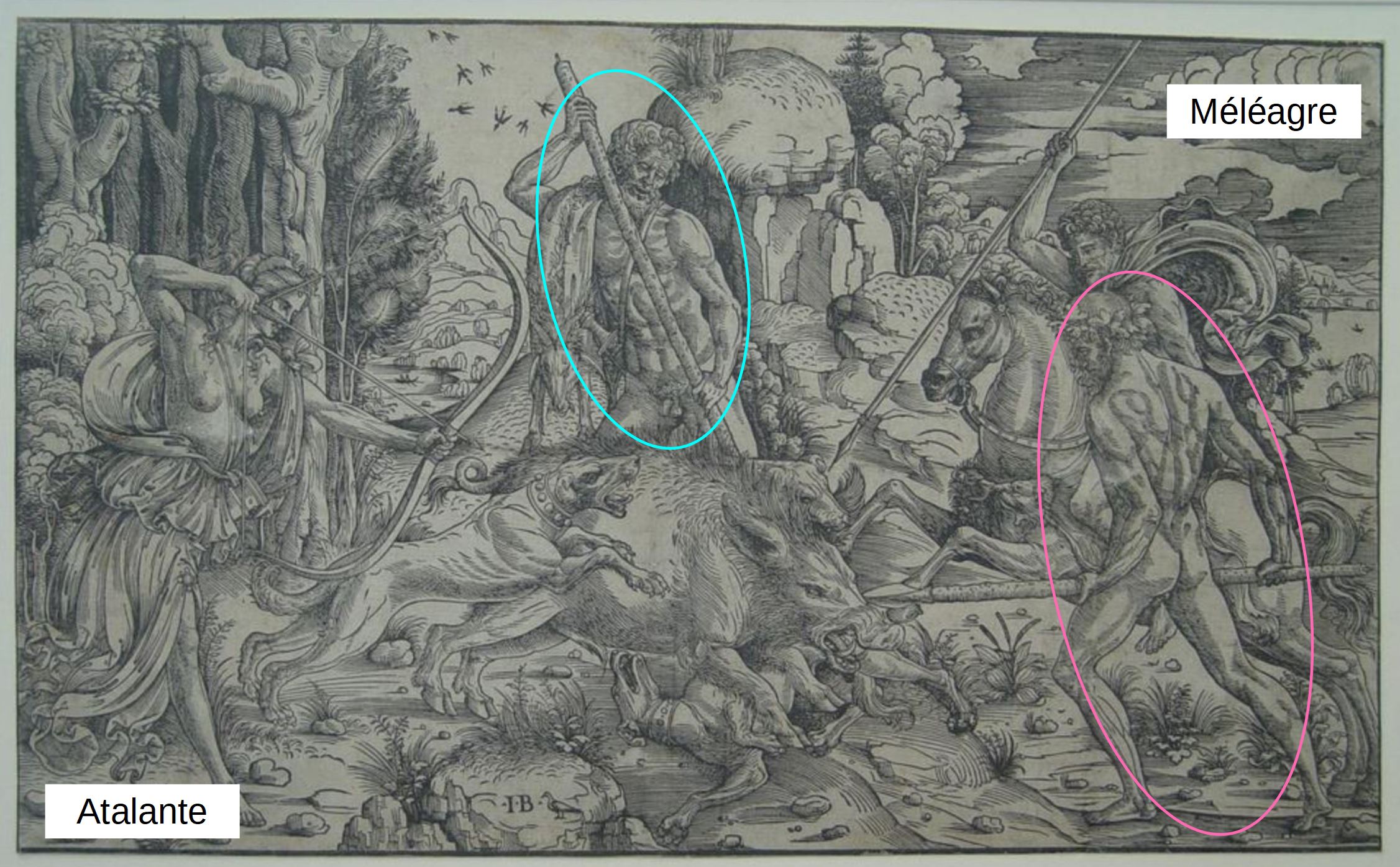

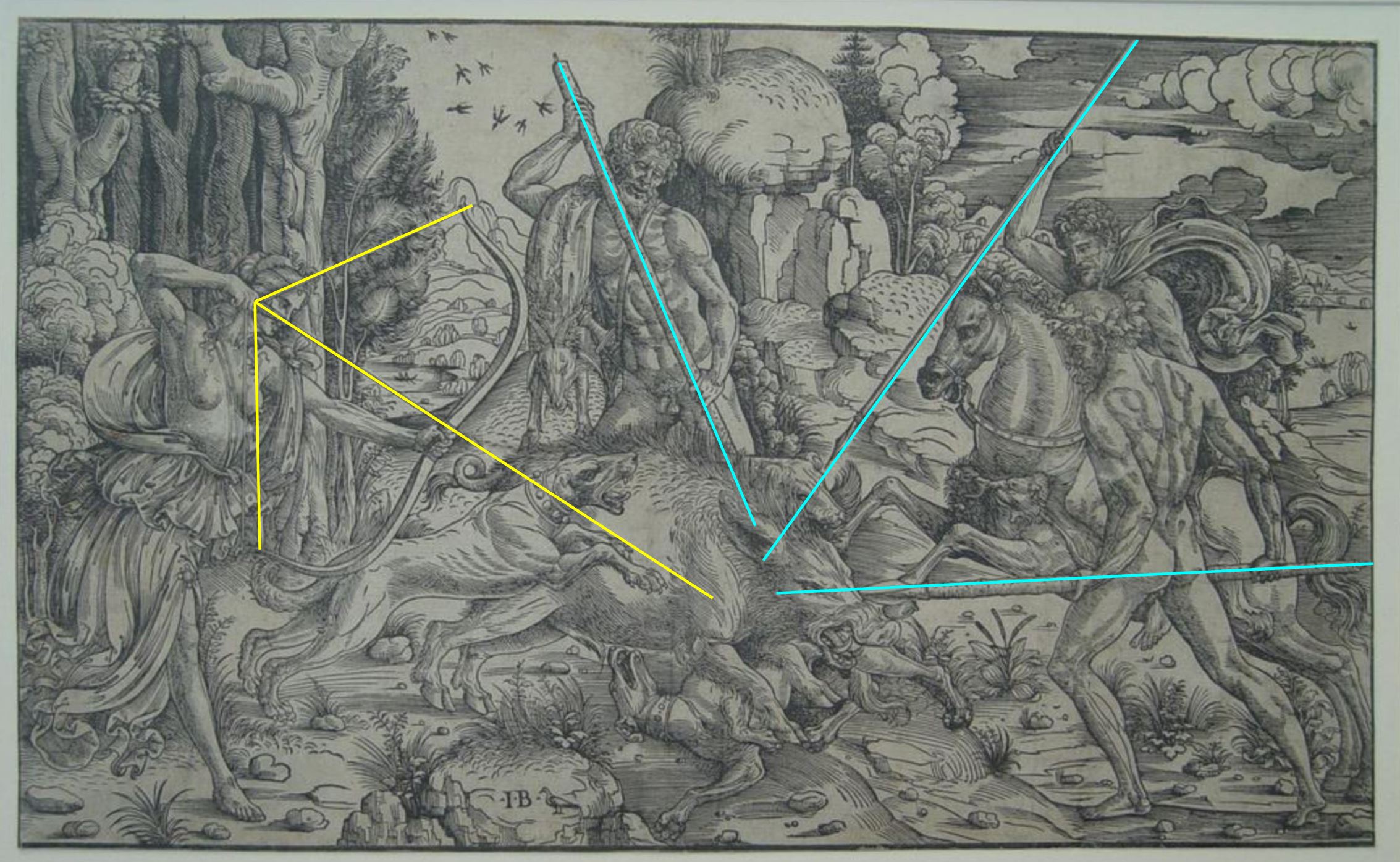

La chasse au sanglier de Calydon, 170—180 ap JC, Galerie Doria Pamphili, Rome La chasse au sanglier de Calydon

La chasse au sanglier de Calydon![[W3] FRED S. KLEINER THE KALYDONIAN HUNT fig 6](https://artifexinopere.com/wp-content/uploads/2024/01/W3-FRED-S.-KLEINER-THE-KALYDONIAN-HUNT-fig-6.jpg) Reconstruction d’une peinture du cercle de Polygnotos (fig 6, [13]).

Reconstruction d’une peinture du cercle de Polygnotos (fig 6, [13]). Chasse au sanglier de Calydon, Palazzo dei Conservatori, Musées du Capitole, Rome

Chasse au sanglier de Calydon, Palazzo dei Conservatori, Musées du Capitole, Rome Chasse au sanglier de Calydon, Musée des Offices, Florence

Chasse au sanglier de Calydon, Musée des Offices, Florence Fragment d’une Chasse au sanglier de Calydon , 250-60, Liebieghaus Francfort

Fragment d’une Chasse au sanglier de Calydon , 250-60, Liebieghaus Francfort Chasse au sanglier de Calydon, 200 ap JC, Eleusis, Musée archéologique, l, Inv. No. 5243

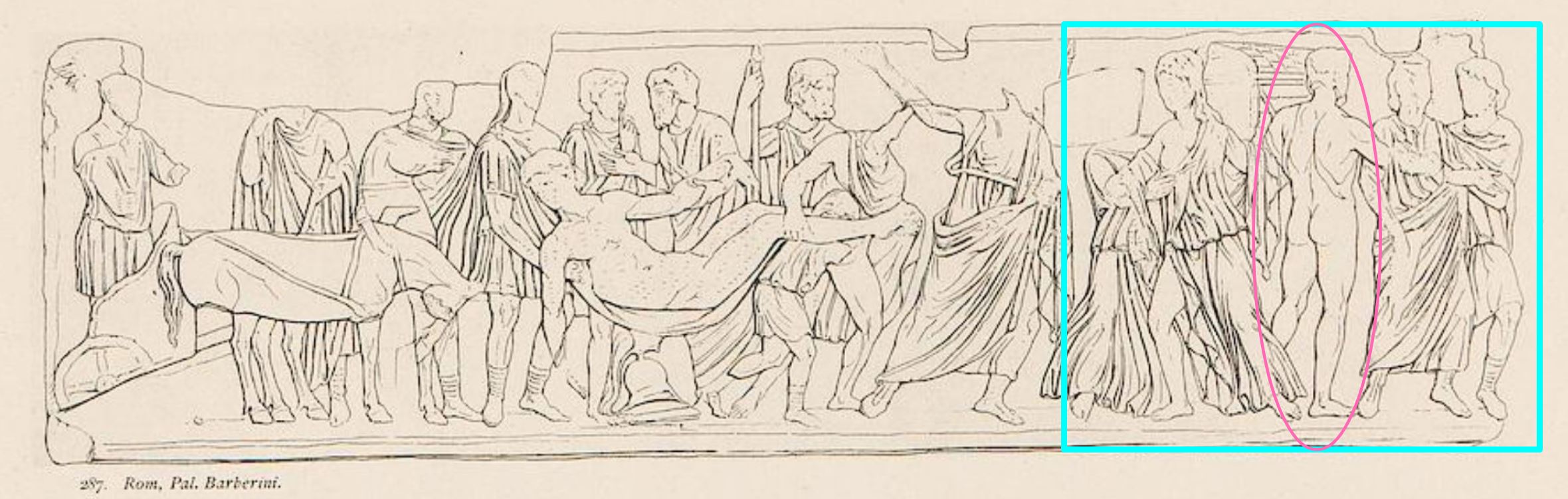

Chasse au sanglier de Calydon, 200 ap JC, Eleusis, Musée archéologique, l, Inv. No. 5243 Retour du corps de Méléagre, sarcophage disparu ( [4], cat N° 287)

Retour du corps de Méléagre, sarcophage disparu ( [4], cat N° 287) 108-109 av JC, denier Mn. Fonteius

108-109 av JC, denier Mn. Fonteius 161-169 ap JC, médaillon MARCUS AURELIUS and LUCIUS VERUS

161-169 ap JC, médaillon MARCUS AURELIUS and LUCIUS VERUS 340-20 av JC, drachme de Moesia Istros (plateau danubien)

340-20 av JC, drachme de Moesia Istros (plateau danubien) 225-212 av JC, Didrachme ou quadrigatus

225-212 av JC, Didrachme ou quadrigatus Jason et Médée, 170-80 ap JC, Kunsthistorisches Museum, Vienne (détail)

Jason et Médée, 170-80 ap JC, Kunsthistorisches Museum, Vienne (détail) Codex coburgensis planche 31, Villa Medicis, Rome (détail)

Codex coburgensis planche 31, Villa Medicis, Rome (détail) Palazzo dei Conservatori, Musées du Capitole, Rome (détail)

Palazzo dei Conservatori, Musées du Capitole, Rome (détail) Chasse au sanglier de Calydon, Broadloands ([6], p 312, N°242)

Chasse au sanglier de Calydon, Broadloands ([6], p 312, N°242) Les Dioscures faisant boire leurs chevaux

Les Dioscures faisant boire leurs chevaux Les Dioscures avec des ruines et une architecture

Les Dioscures avec des ruines et une architecture Les adieux d’Achille et Briséis, Maison du poète tragique, Pompéi

Les adieux d’Achille et Briséis, Maison du poète tragique, Pompéi Sarcophage d’Oreste et Iphigénie, Glyptothèque, Münich ([5], N° 167)

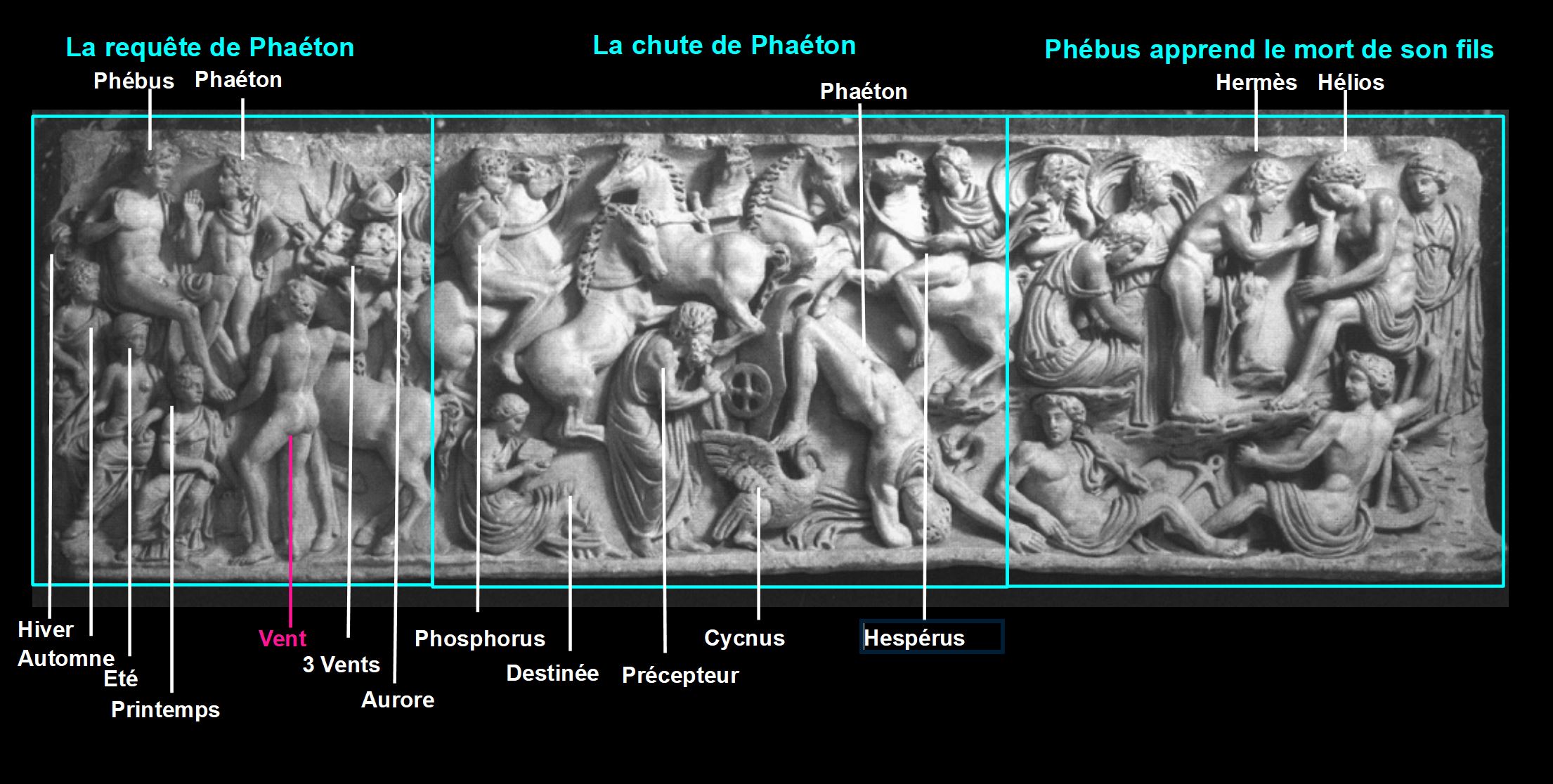

Sarcophage d’Oreste et Iphigénie, Glyptothèque, Münich ([5], N° 167) Sarcophage de la chute de Phaéton, Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhague

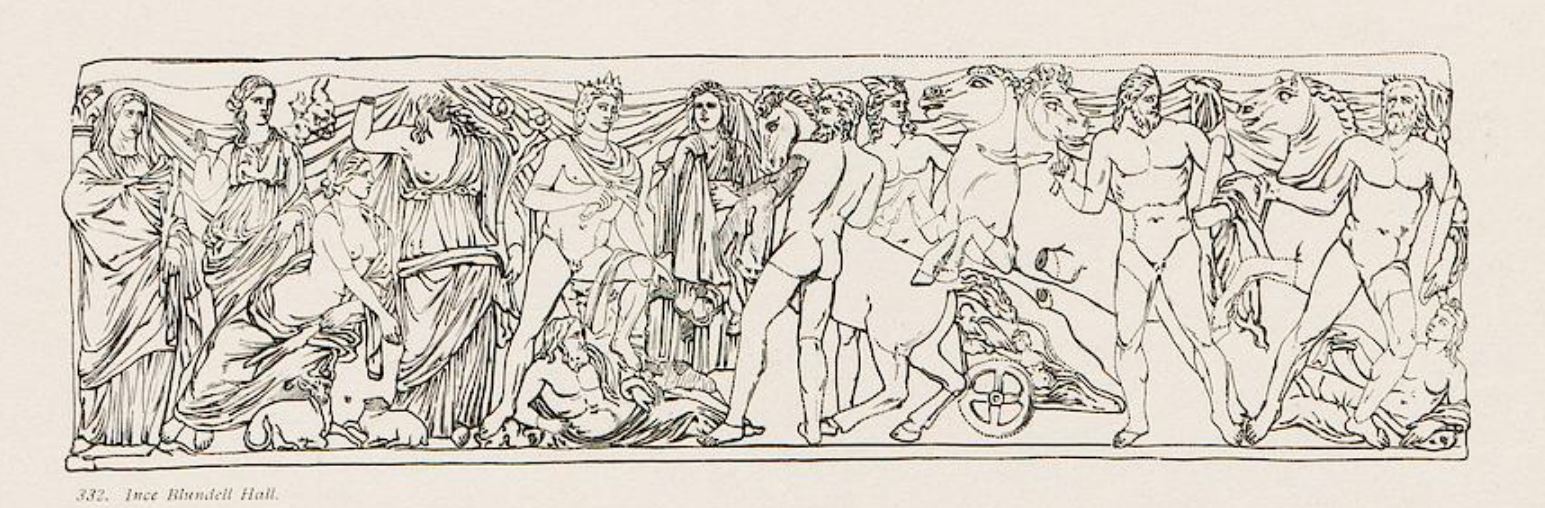

Sarcophage de la chute de Phaéton, Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhague Sarcophage de Phaeton, vers 150 ap JC, Ince Blundell Hall [14]

Sarcophage de Phaeton, vers 150 ap JC, Ince Blundell Hall [14]

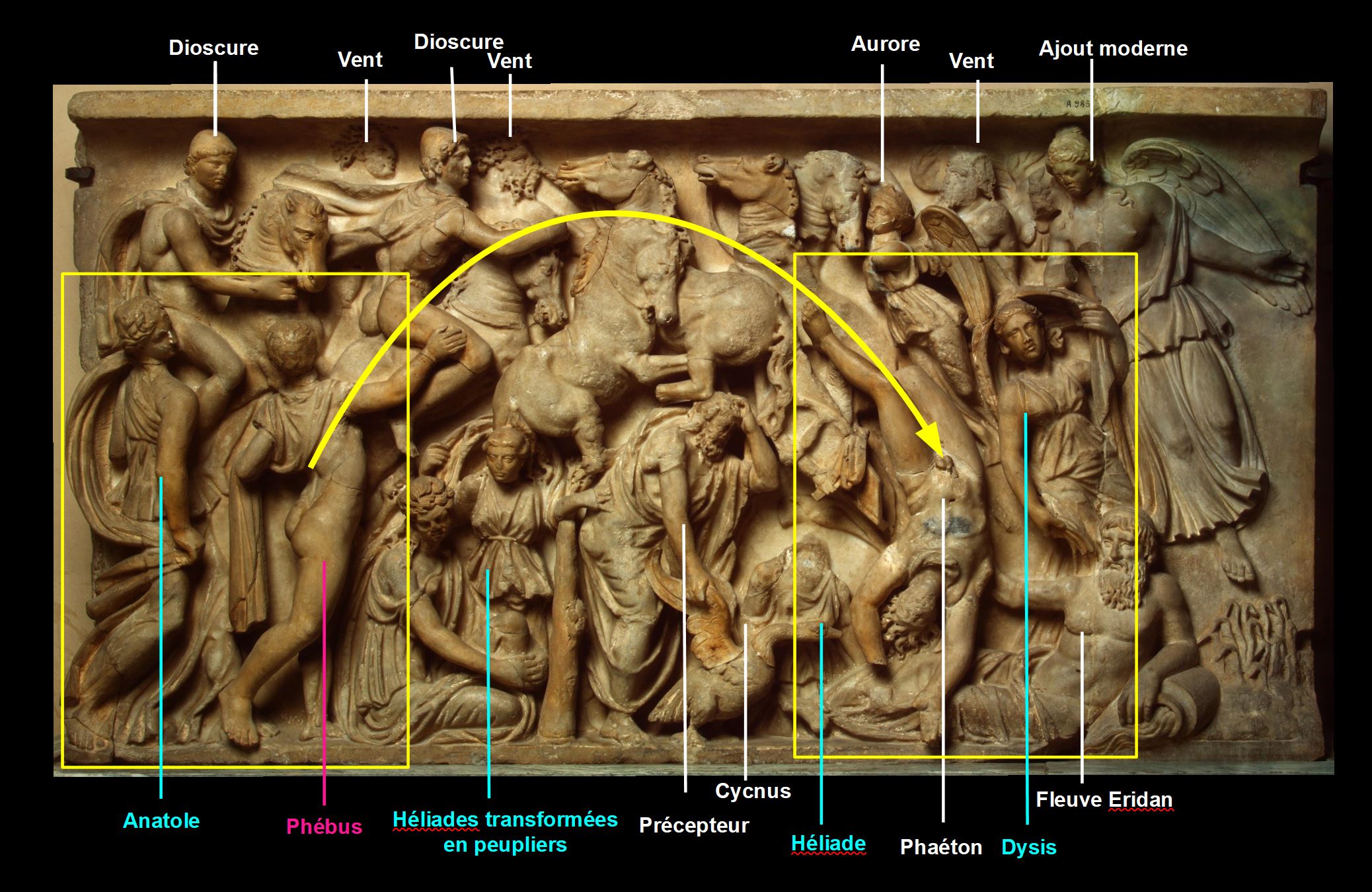

Sarcophage de la chute de Phaeton, 2ème siècle, Ermitage

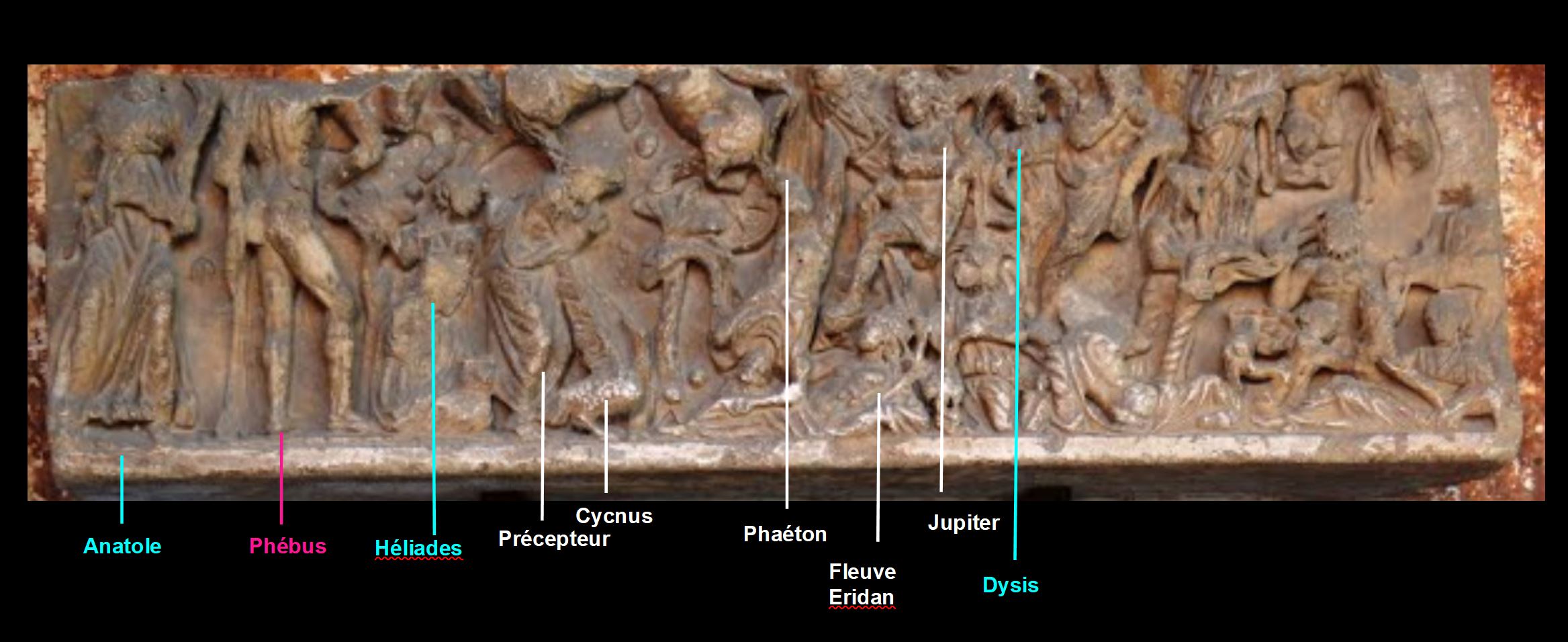

Sarcophage de la chute de Phaeton, 2ème siècle, Ermitage Sarcophage de la chute de Phaéton, Cathédrale de Nepi

Sarcophage de la chute de Phaéton, Cathédrale de Nepi Sarcophage d’Hippolyte et de Phèdre

Sarcophage d’Hippolyte et de Phèdre

Musées du Vatican

Musées du Vatican Disque d’or, 4ème siècle av JC, Chypre, MET

Disque d’or, 4ème siècle av JC, Chypre, MET Miroir de bronze doré, 2ème siècle ap JC, MET

Miroir de bronze doré, 2ème siècle ap JC, MET 100 av JC-50 ap JC, Pompeii, Regio IV, Insula Occidentalis Museo Archeologico Nazionale, Naples

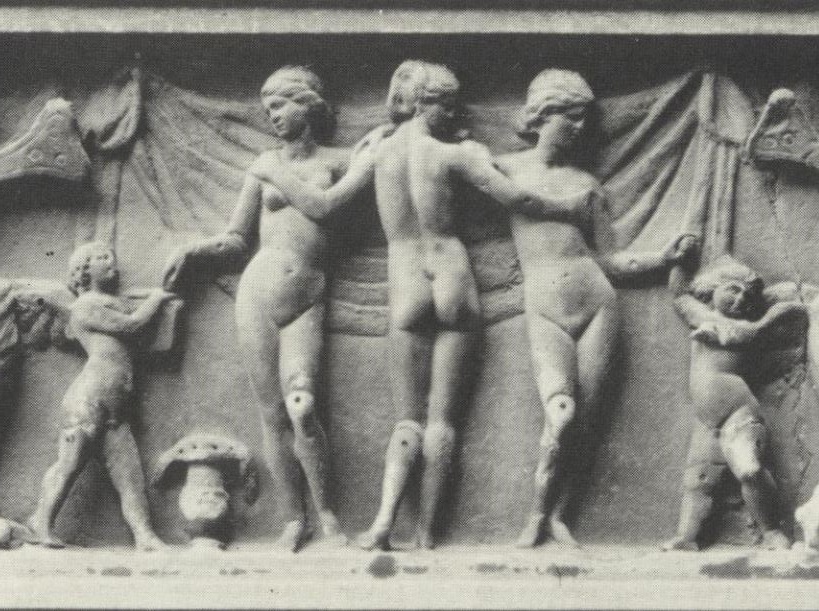

100 av JC-50 ap JC, Pompeii, Regio IV, Insula Occidentalis Museo Archeologico Nazionale, Naples Sarcophage des Grâces, Palazzo Mattei (détail)

Sarcophage des Grâces, Palazzo Mattei (détail)

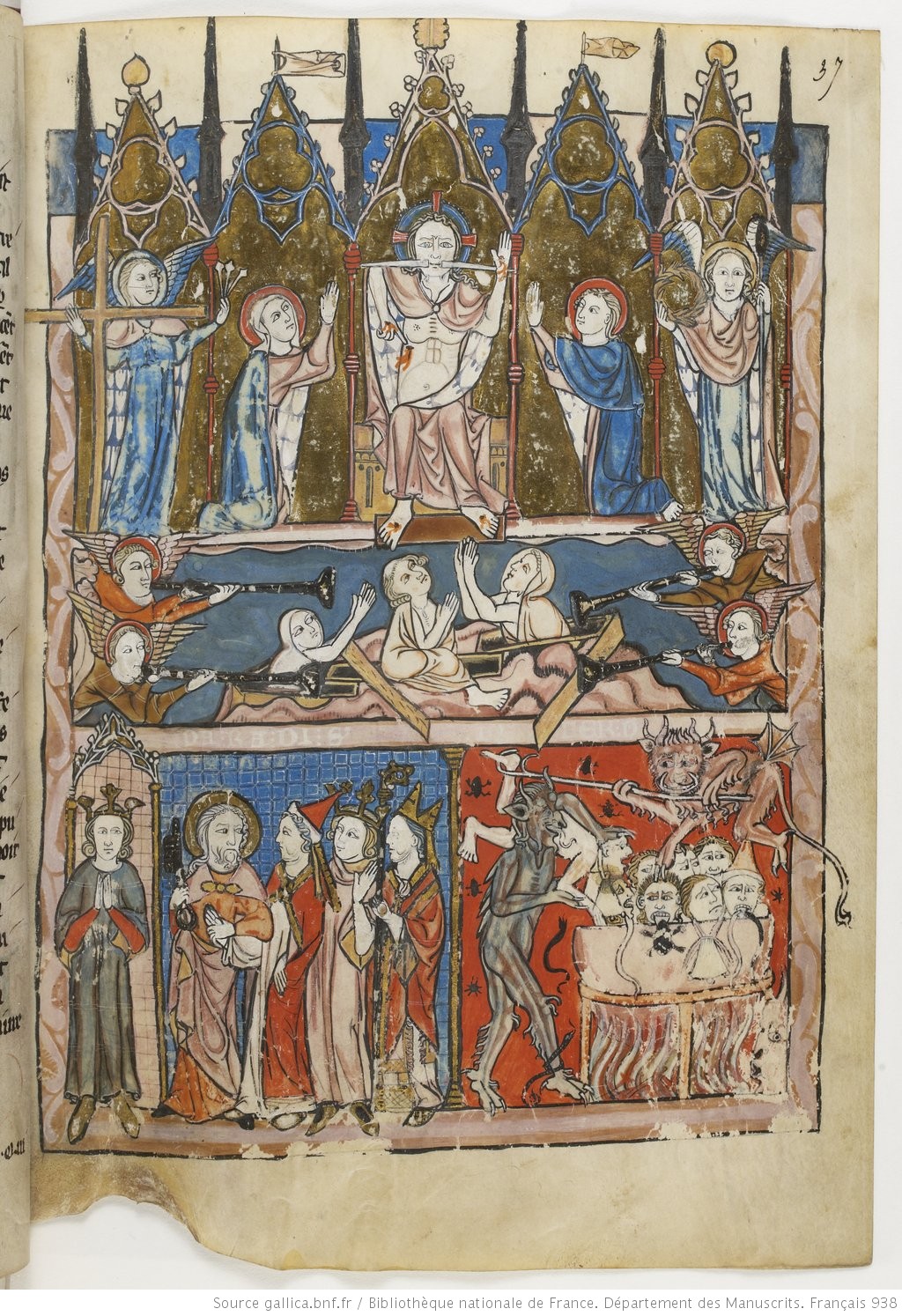

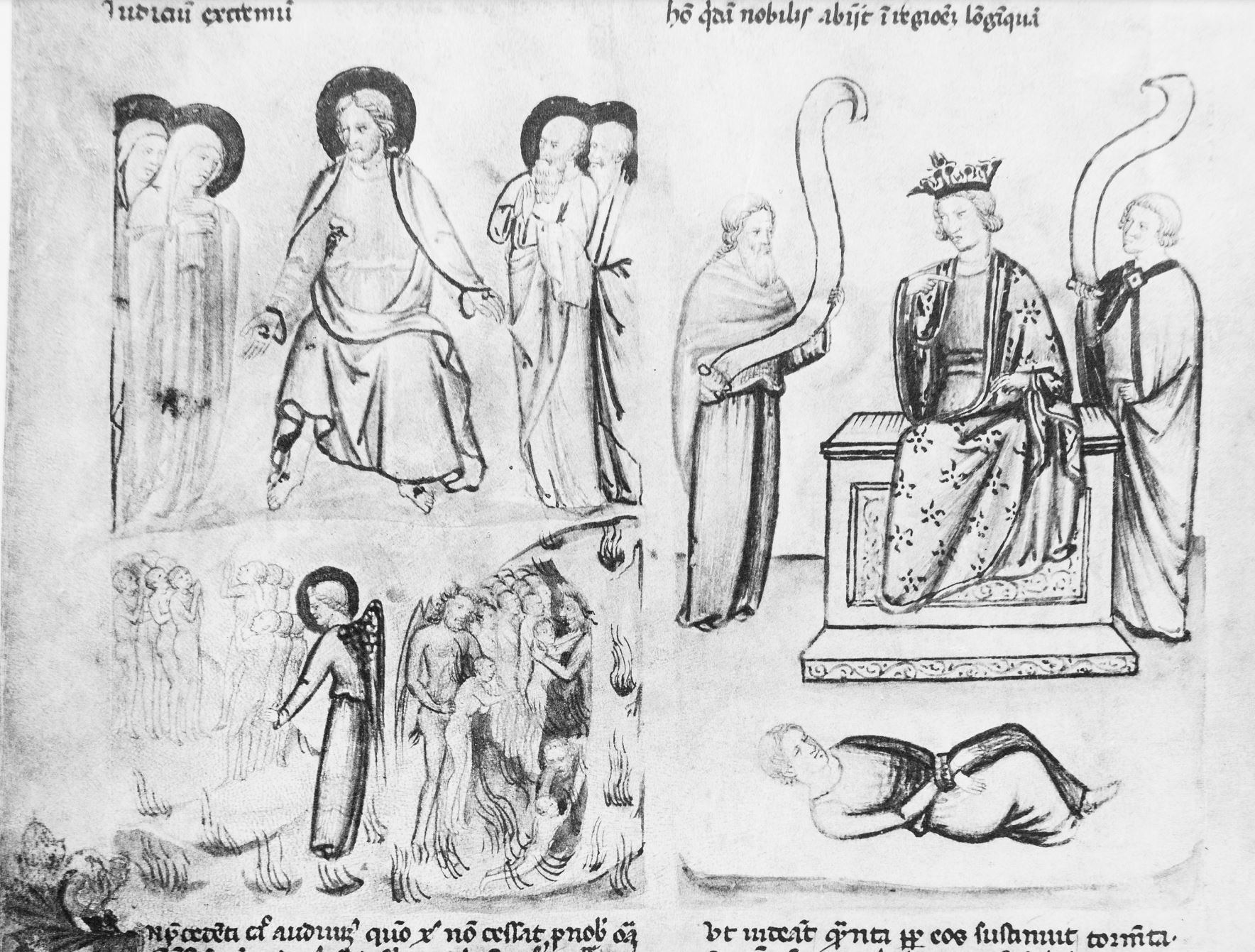

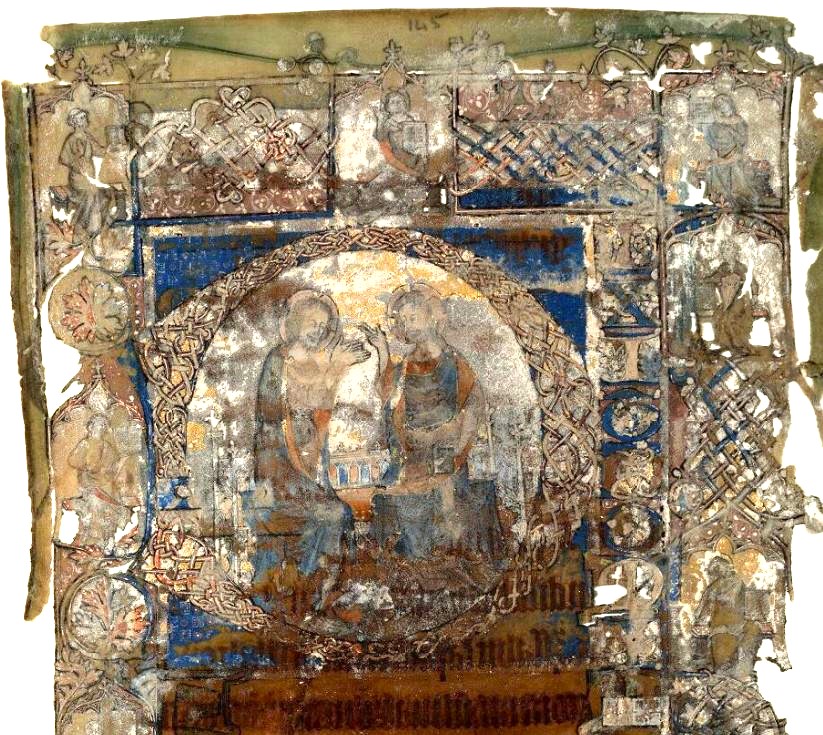

Les quarante martyrs de Sébaste, Constantinople, 10ème siècle, Museum für Byzantinische Kunst, Bode-Museum, Berlin

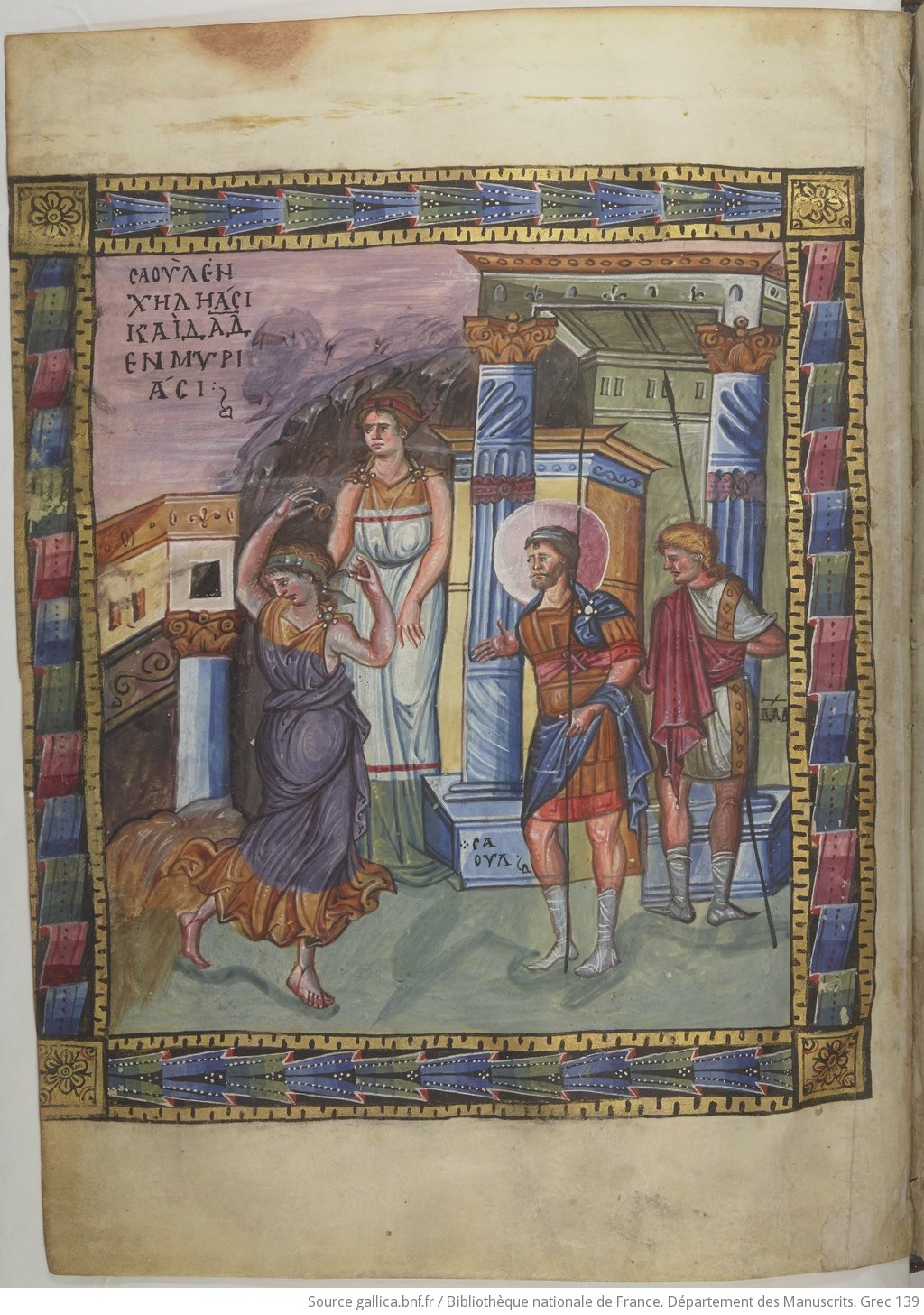

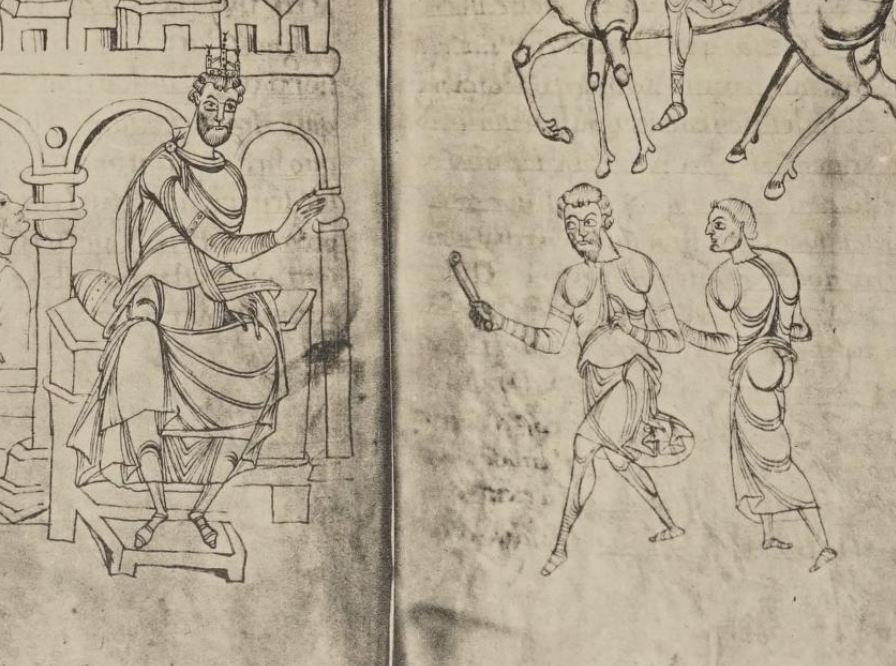

Les quarante martyrs de Sébaste, Constantinople, 10ème siècle, Museum für Byzantinische Kunst, Bode-Museum, Berlin Le couronnement de David, fol 6v

Le couronnement de David, fol 6v Les femmes d’Israël dansant devant Saül et David

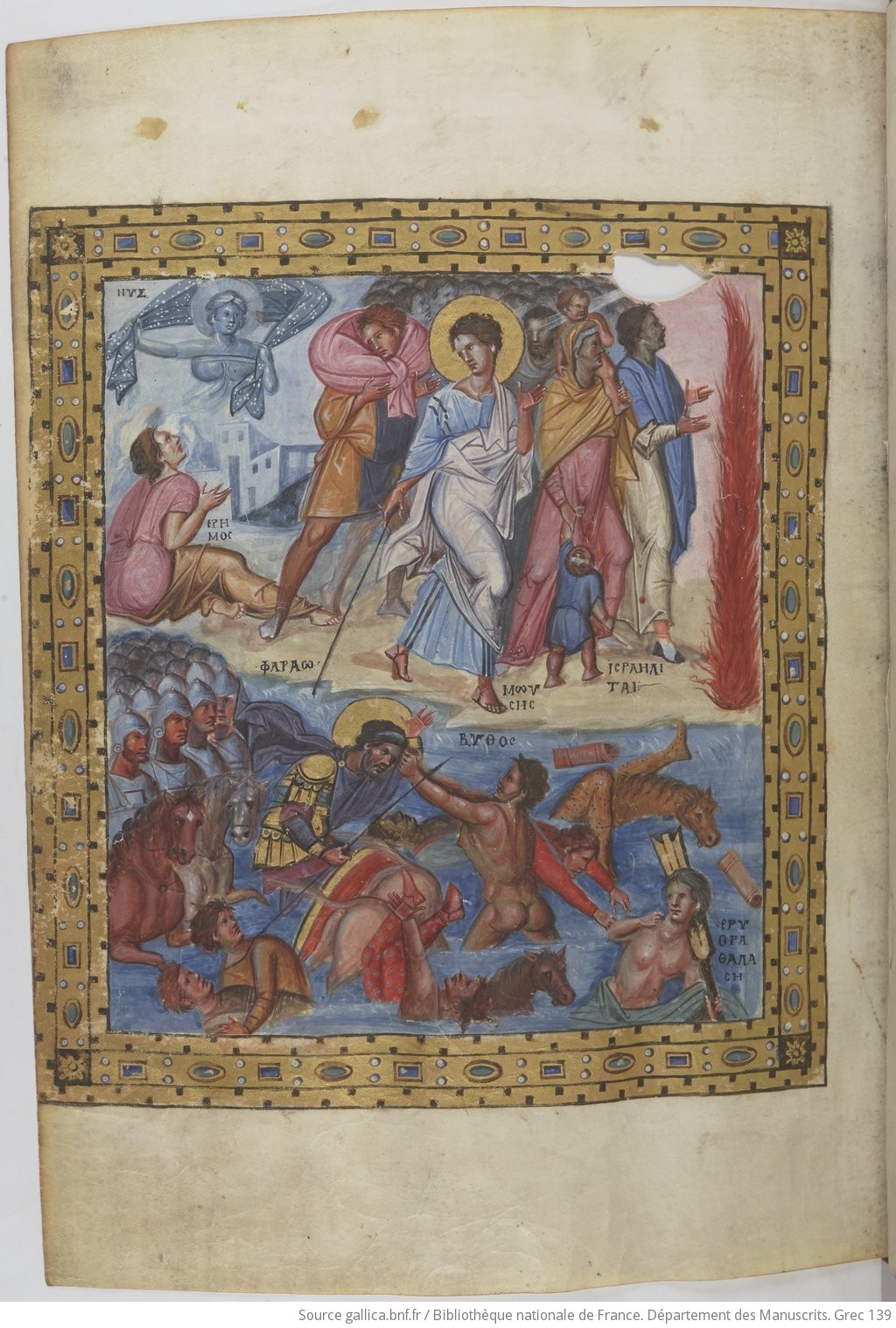

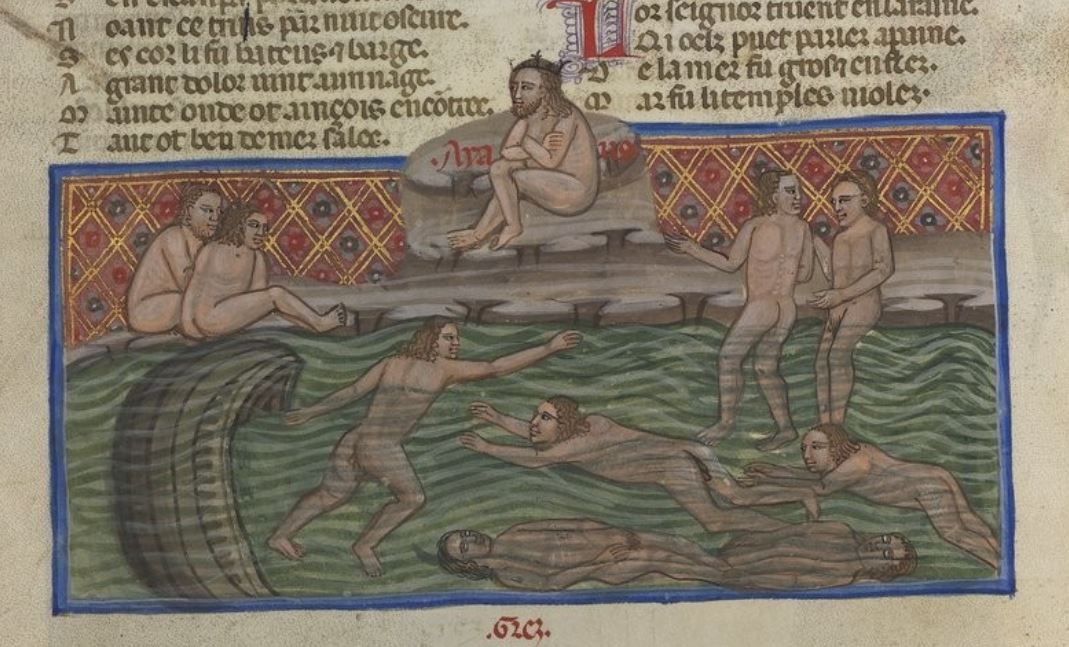

Les femmes d’Israël dansant devant Saül et David Le passage de la Mer Rouge, fol 419v

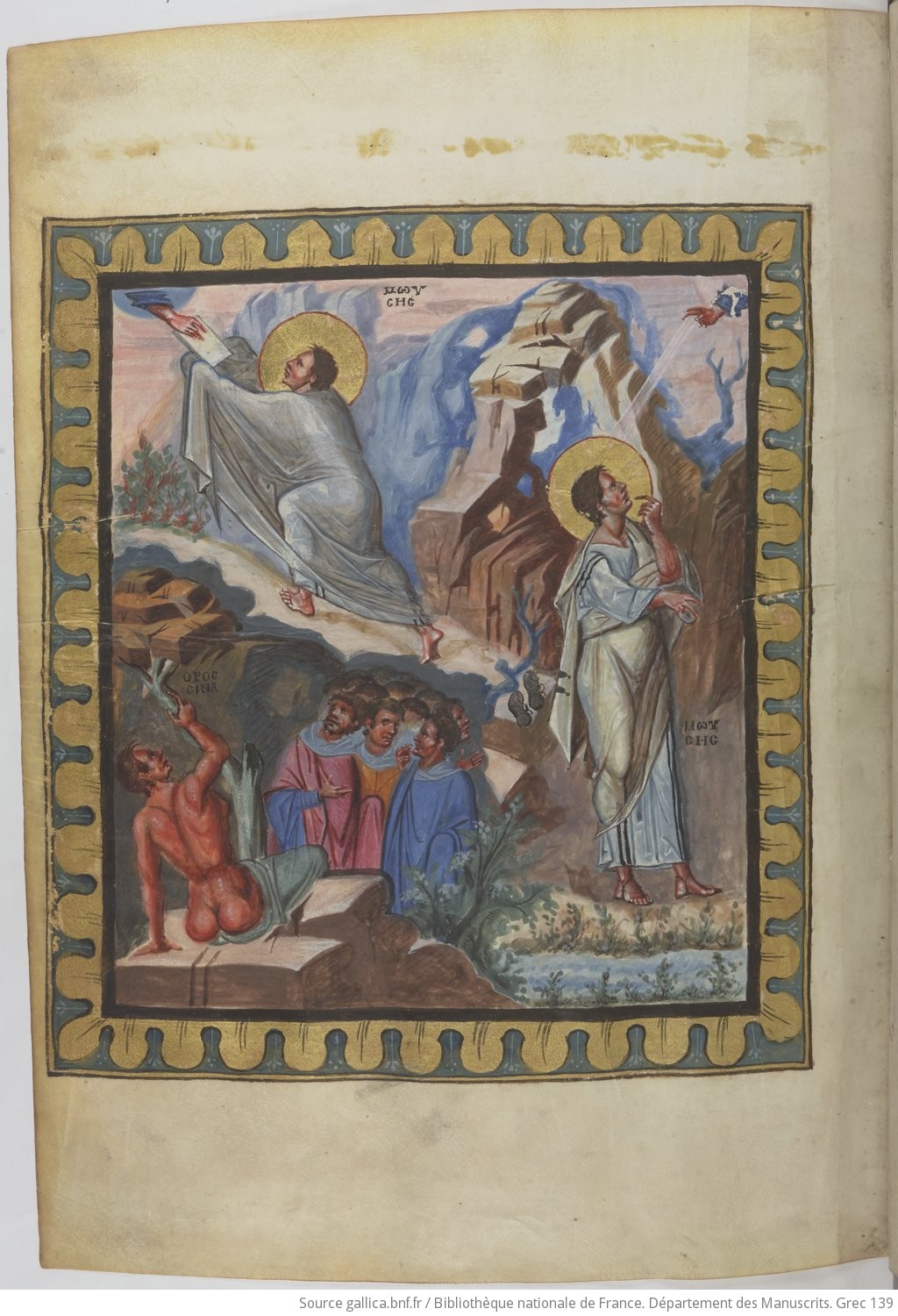

Le passage de la Mer Rouge, fol 419v Moïse au Sinaï, fol 422v

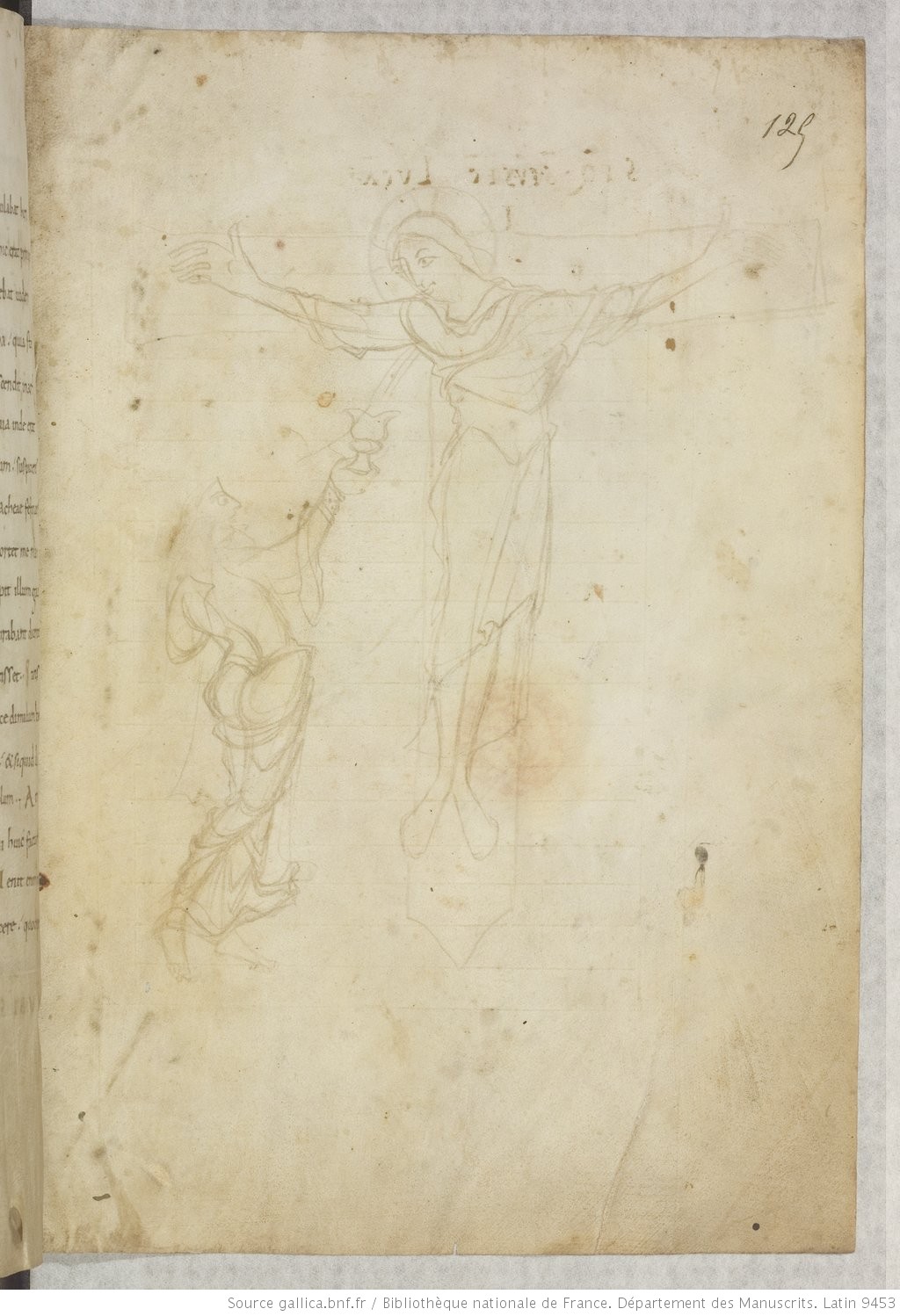

Moïse au Sinaï, fol 422v Evangéliaire, 875-900, MS Lat 9453 fol 125 BNF Gallica

Evangéliaire, 875-900, MS Lat 9453 fol 125 BNF Gallica Vers 900, Cod. Perizoni 17, Leiden [1]

Vers 900, Cod. Perizoni 17, Leiden [1] Candélabre pascal

Candélabre pascal Détail du second ambon

Détail du second ambon Naufrage d’Ajax, Benoit de Sainte Maure, Roman de Troie, 1340-50, BNF FR 782 fol 187v, gallica

Naufrage d’Ajax, Benoit de Sainte Maure, Roman de Troie, 1340-50, BNF FR 782 fol 187v, gallica

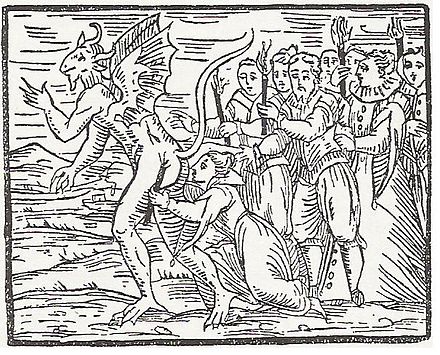

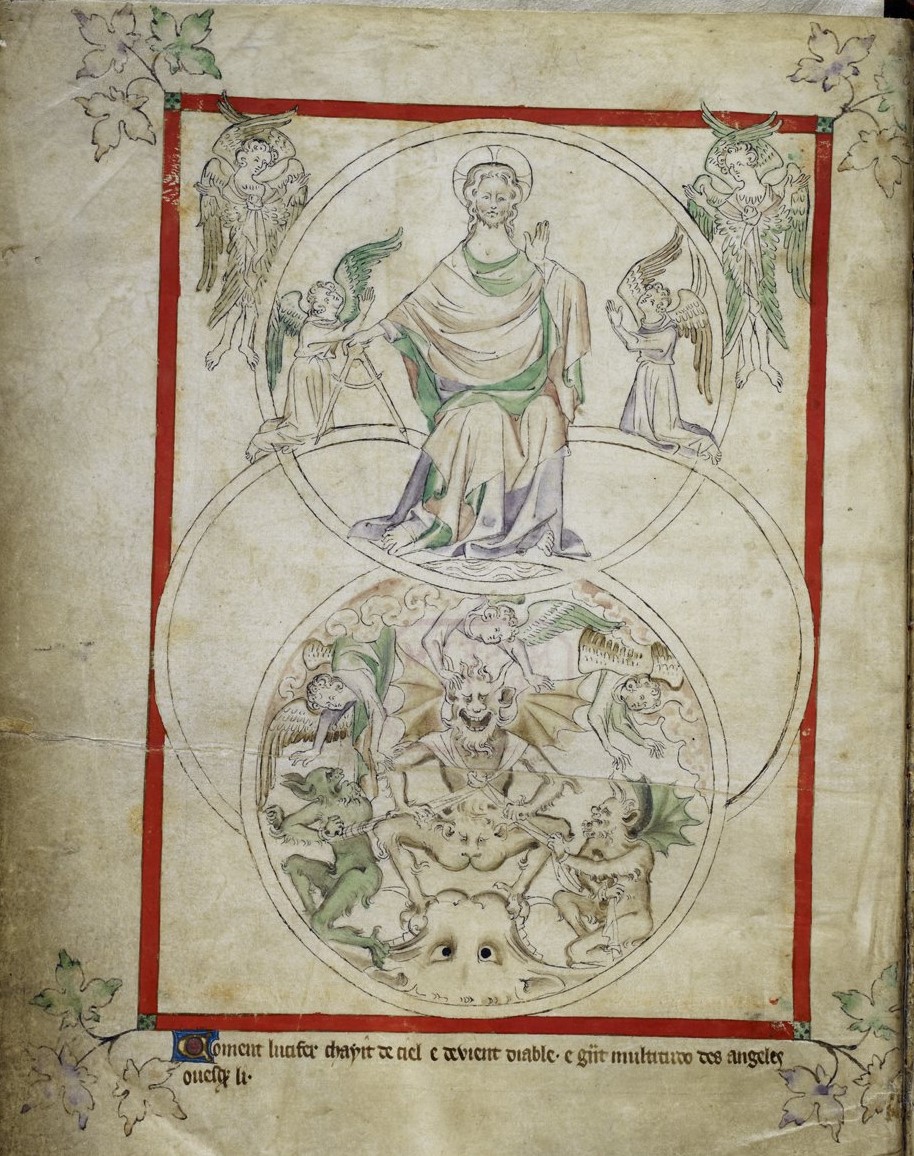

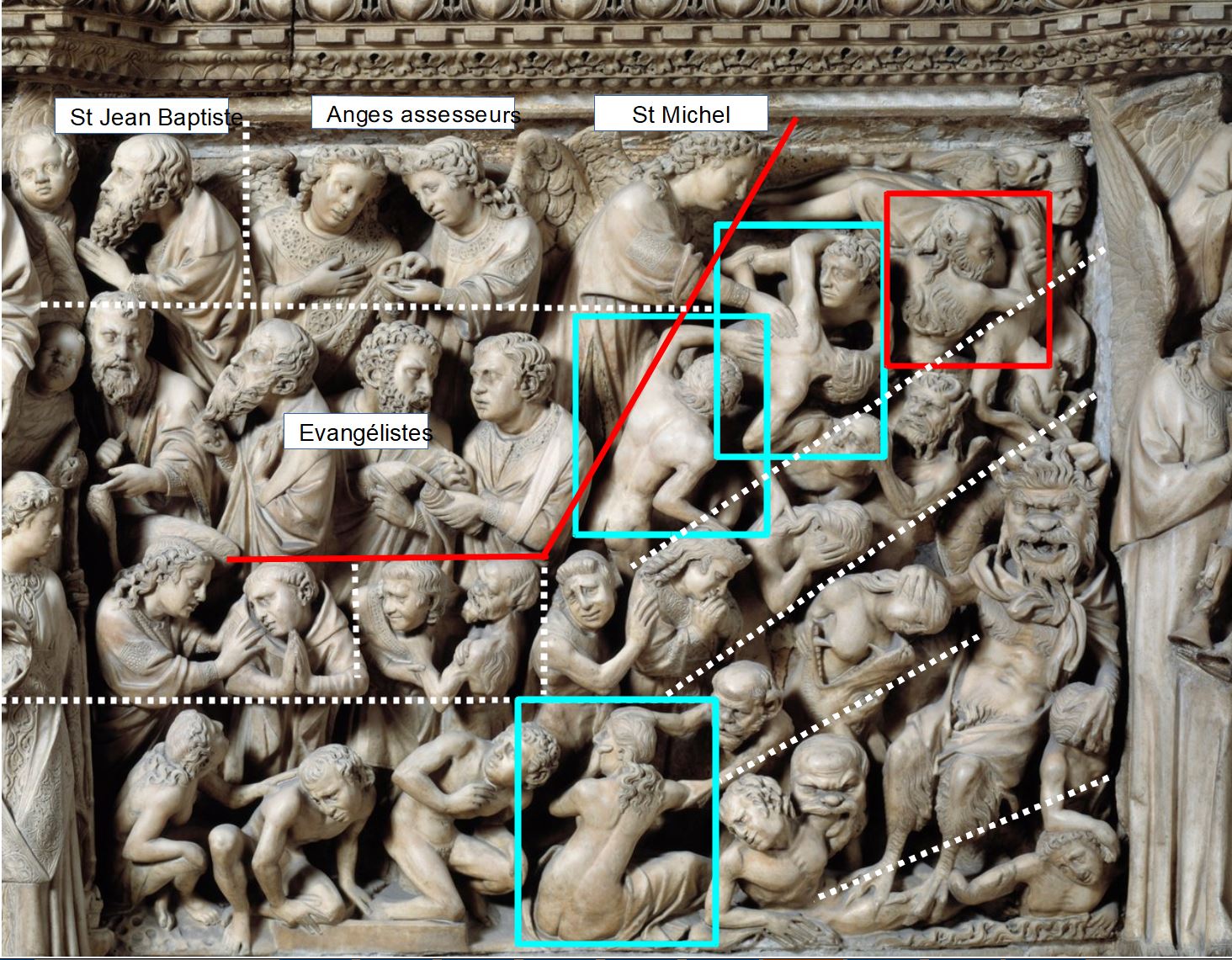

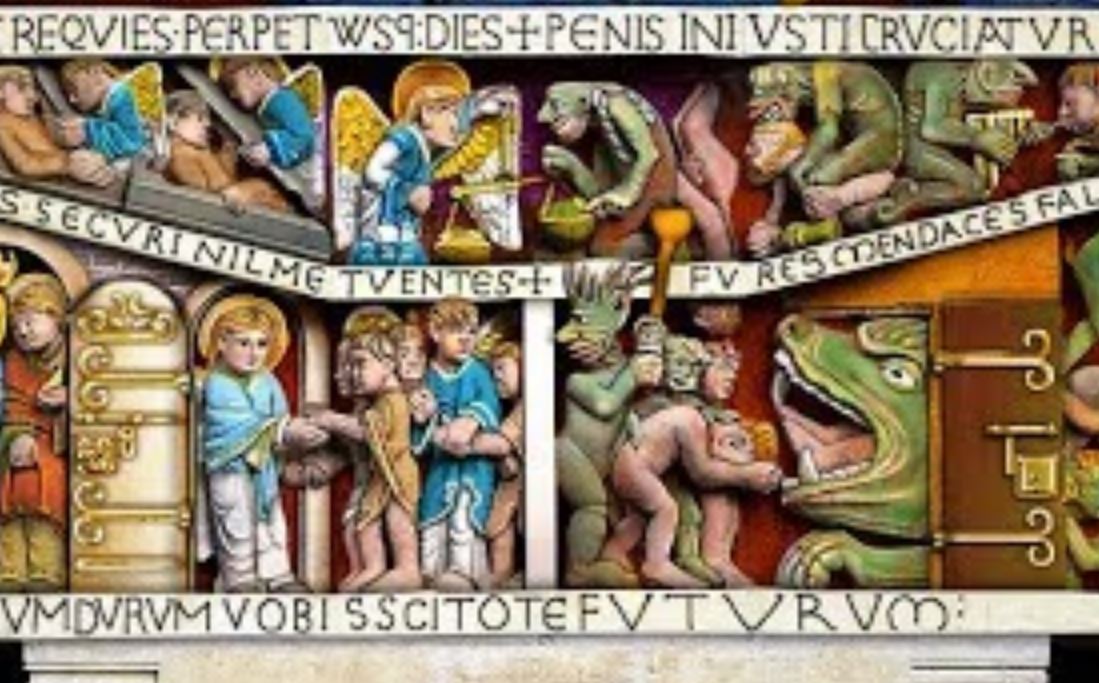

Dieu et Lucifer

Dieu et Lucifer

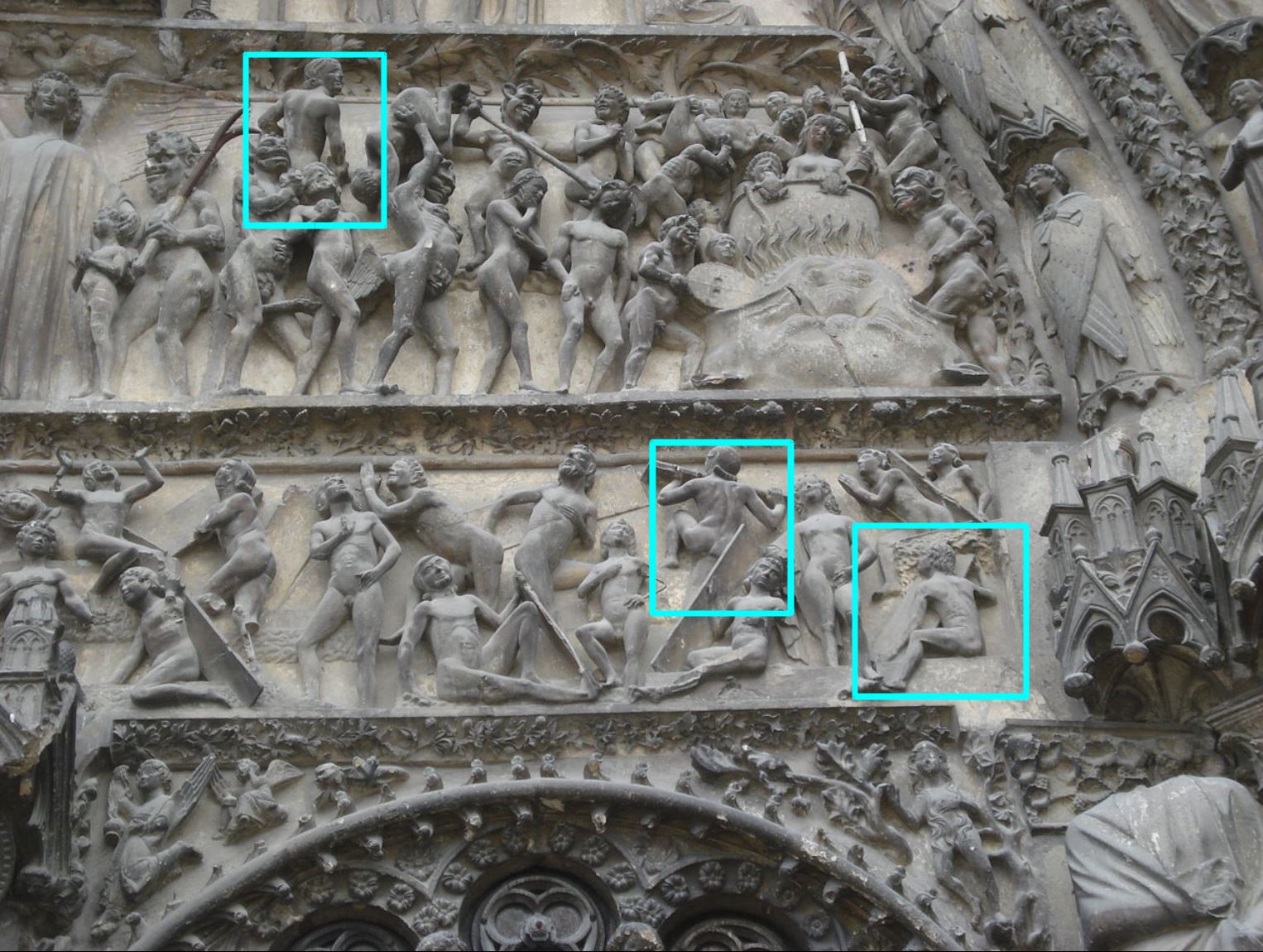

Linteau du Tympan du Jugement dernier, 1240-50, Cathédrale de Bourges

Linteau du Tympan du Jugement dernier, 1240-50, Cathédrale de Bourges

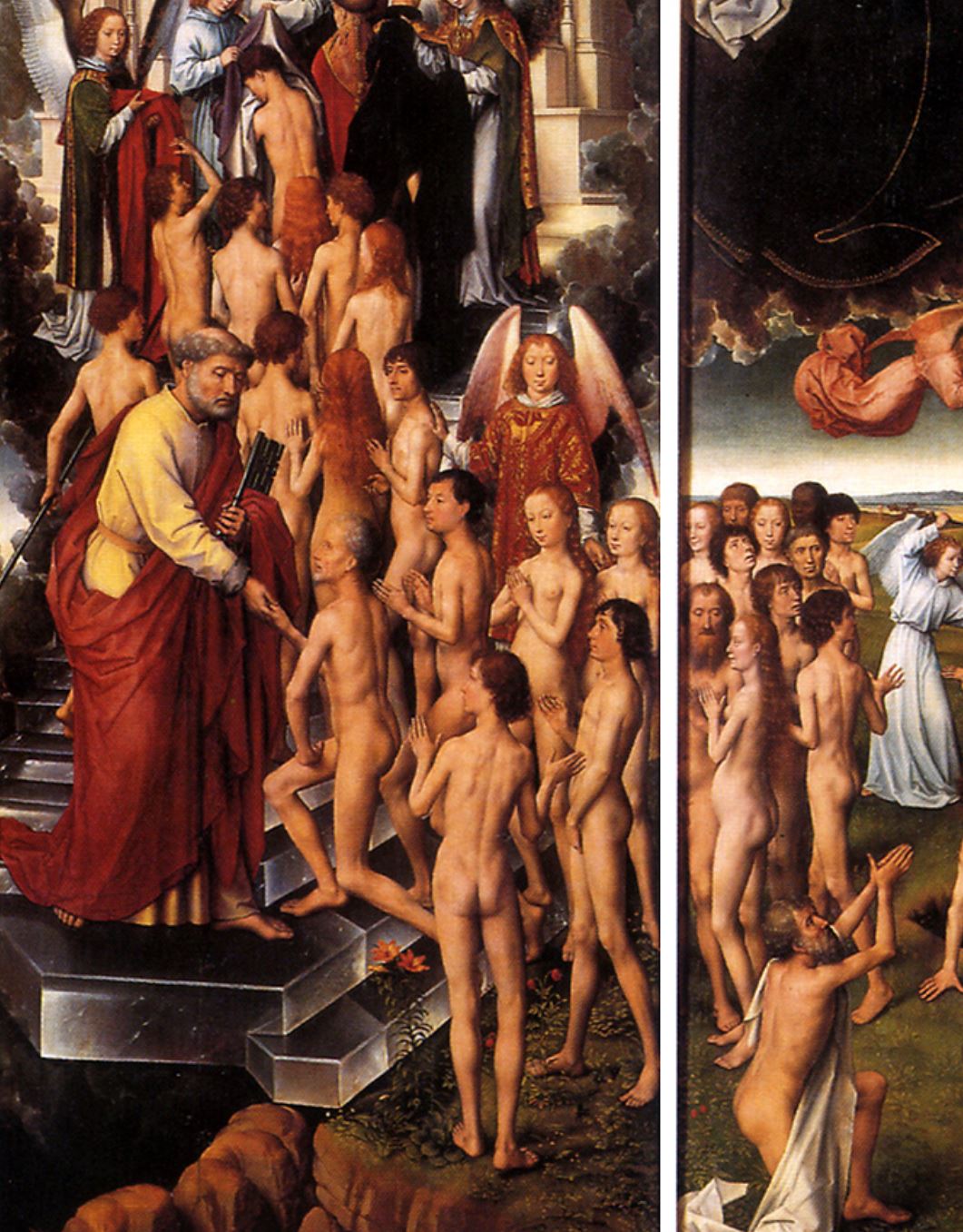

Panneau des Elus

Panneau des Elus

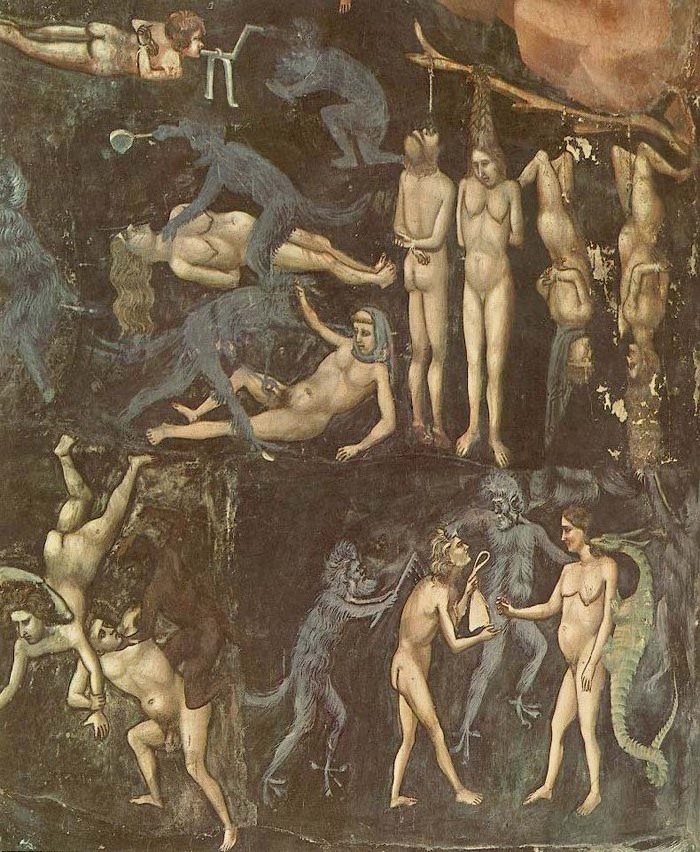

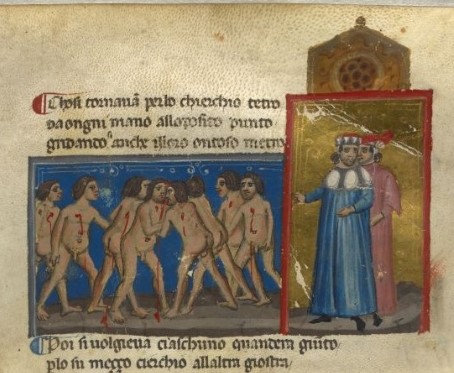

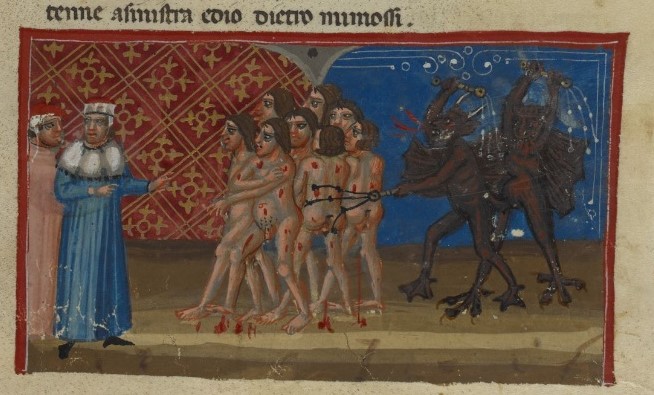

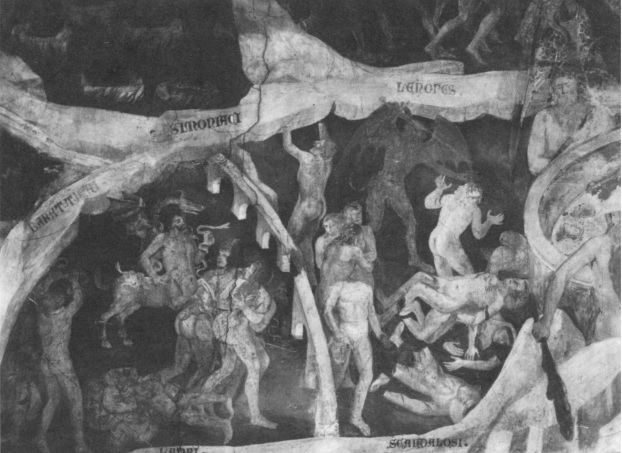

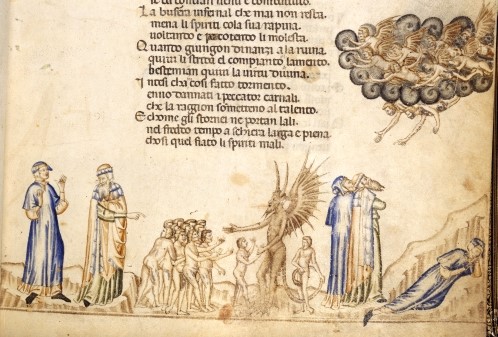

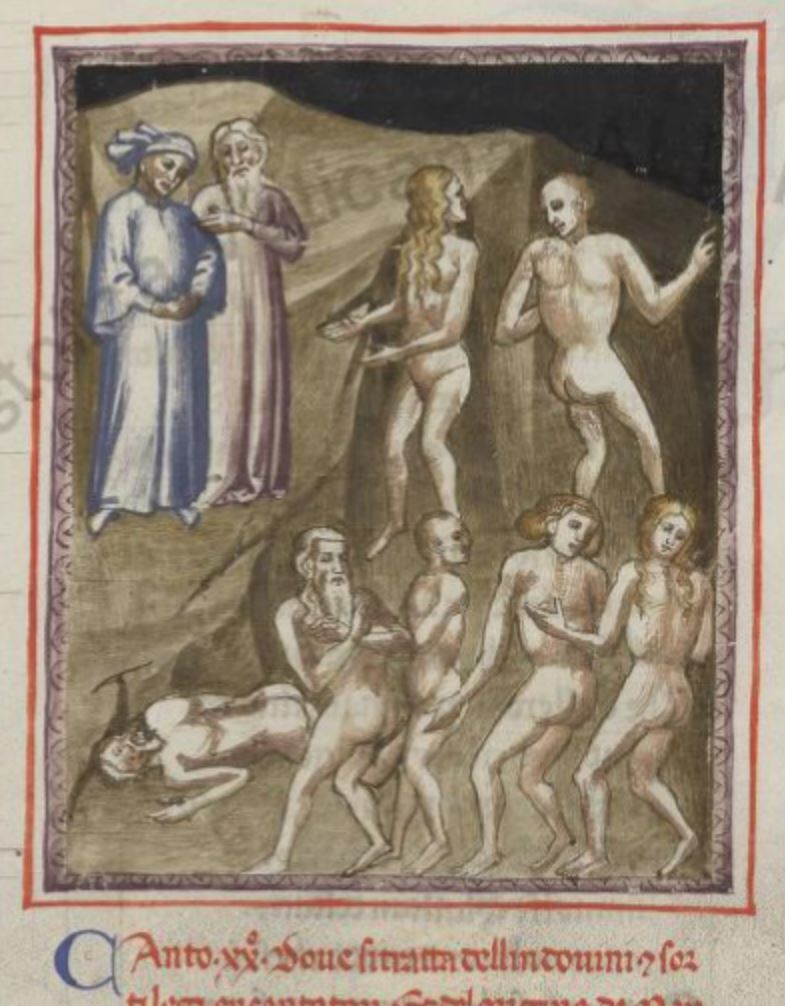

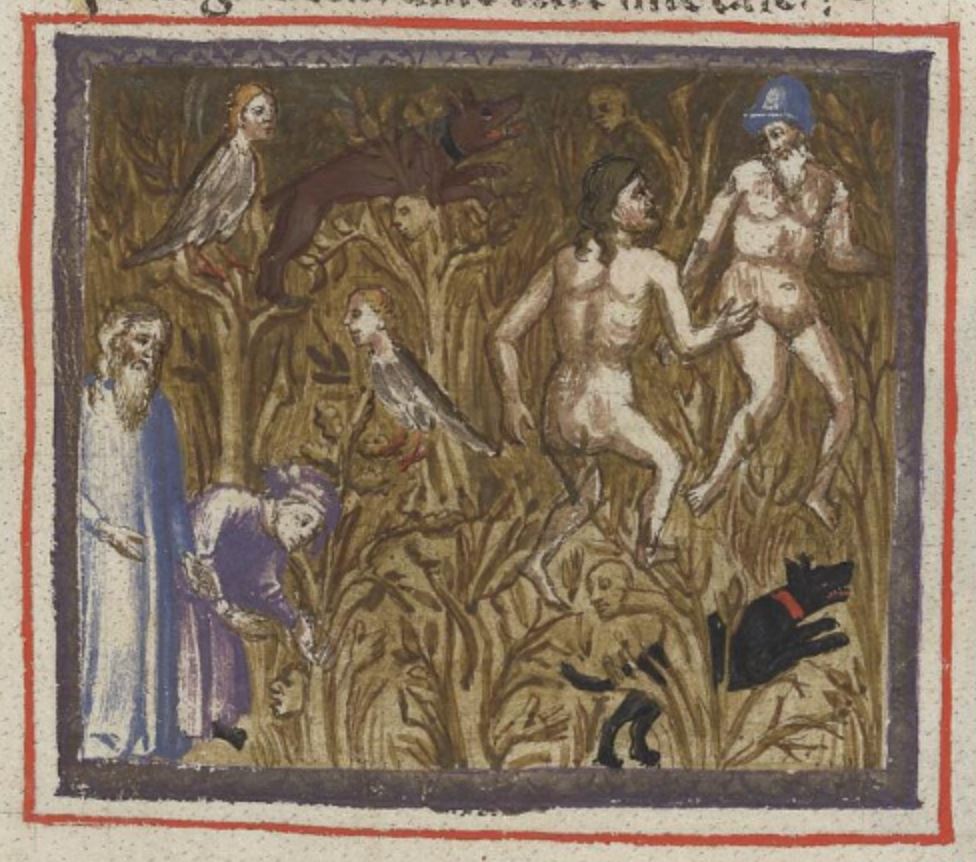

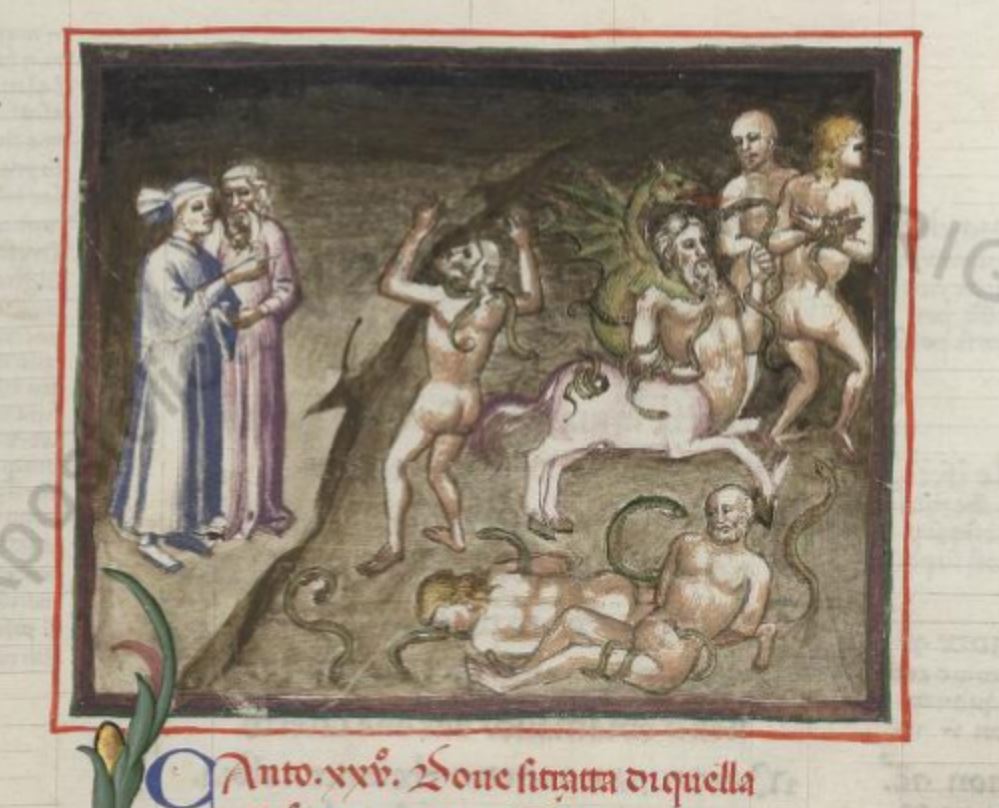

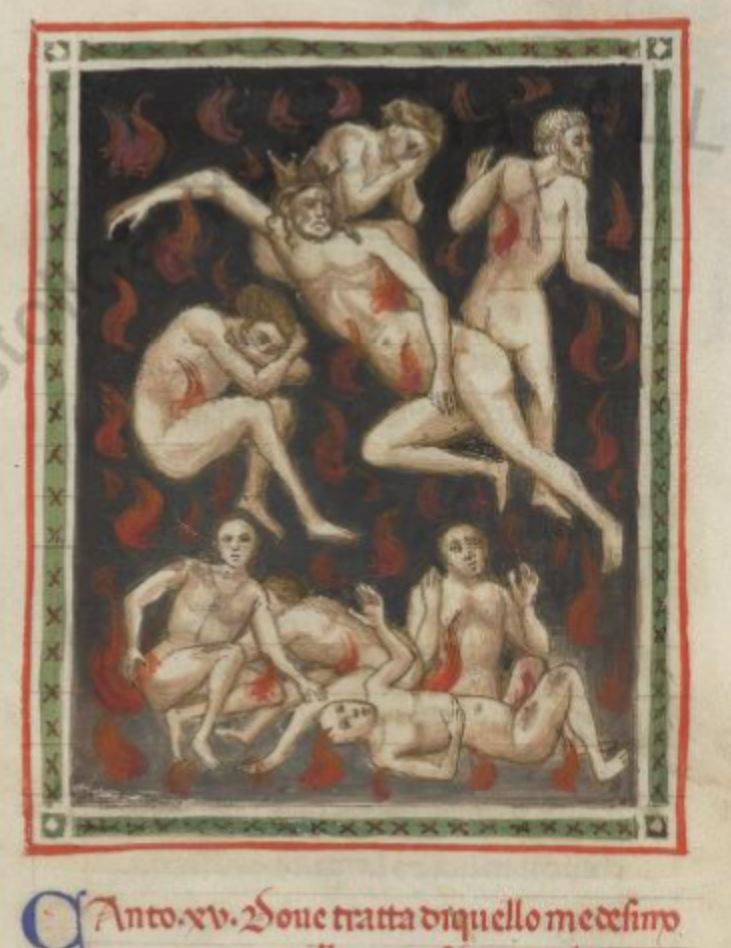

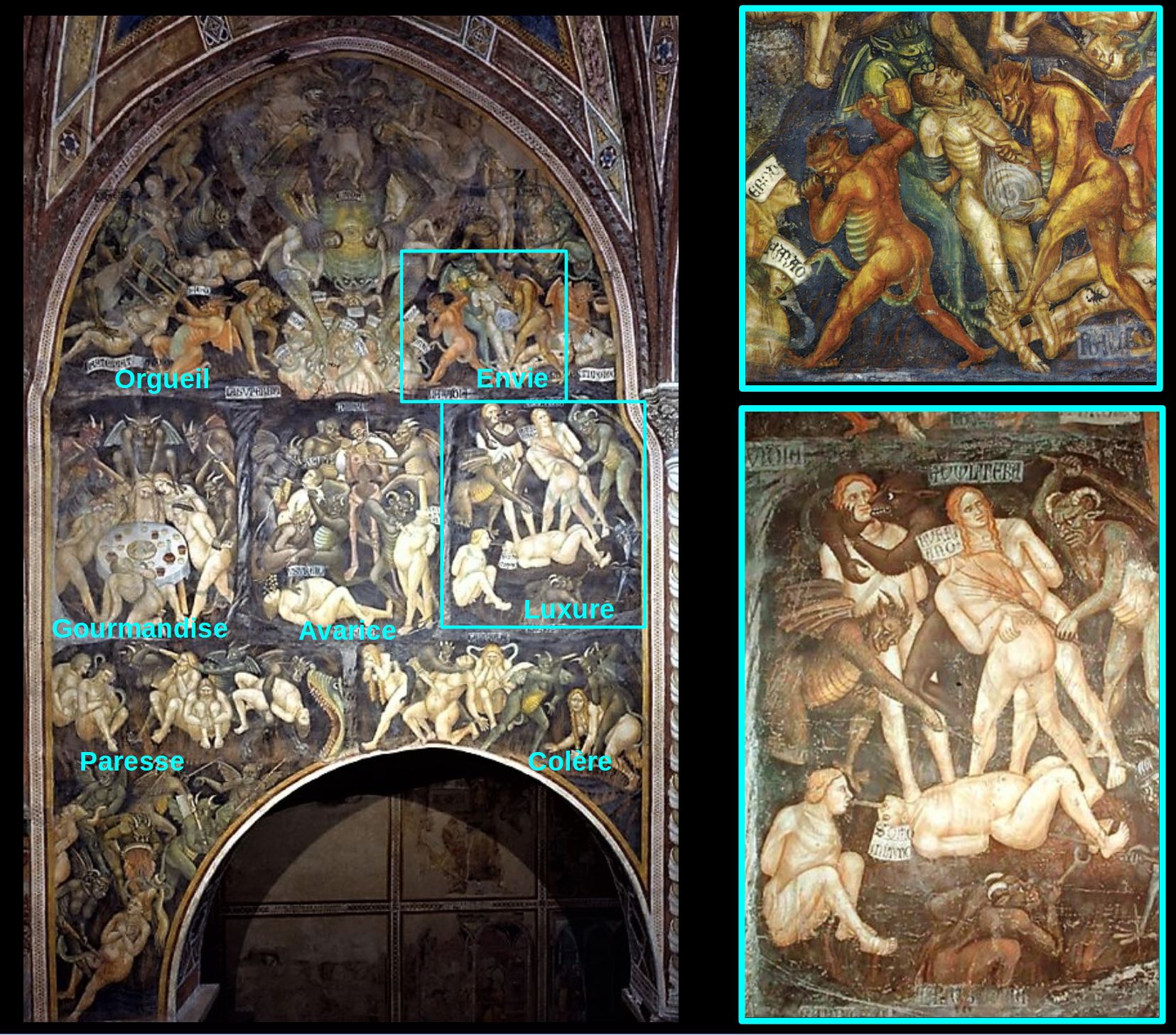

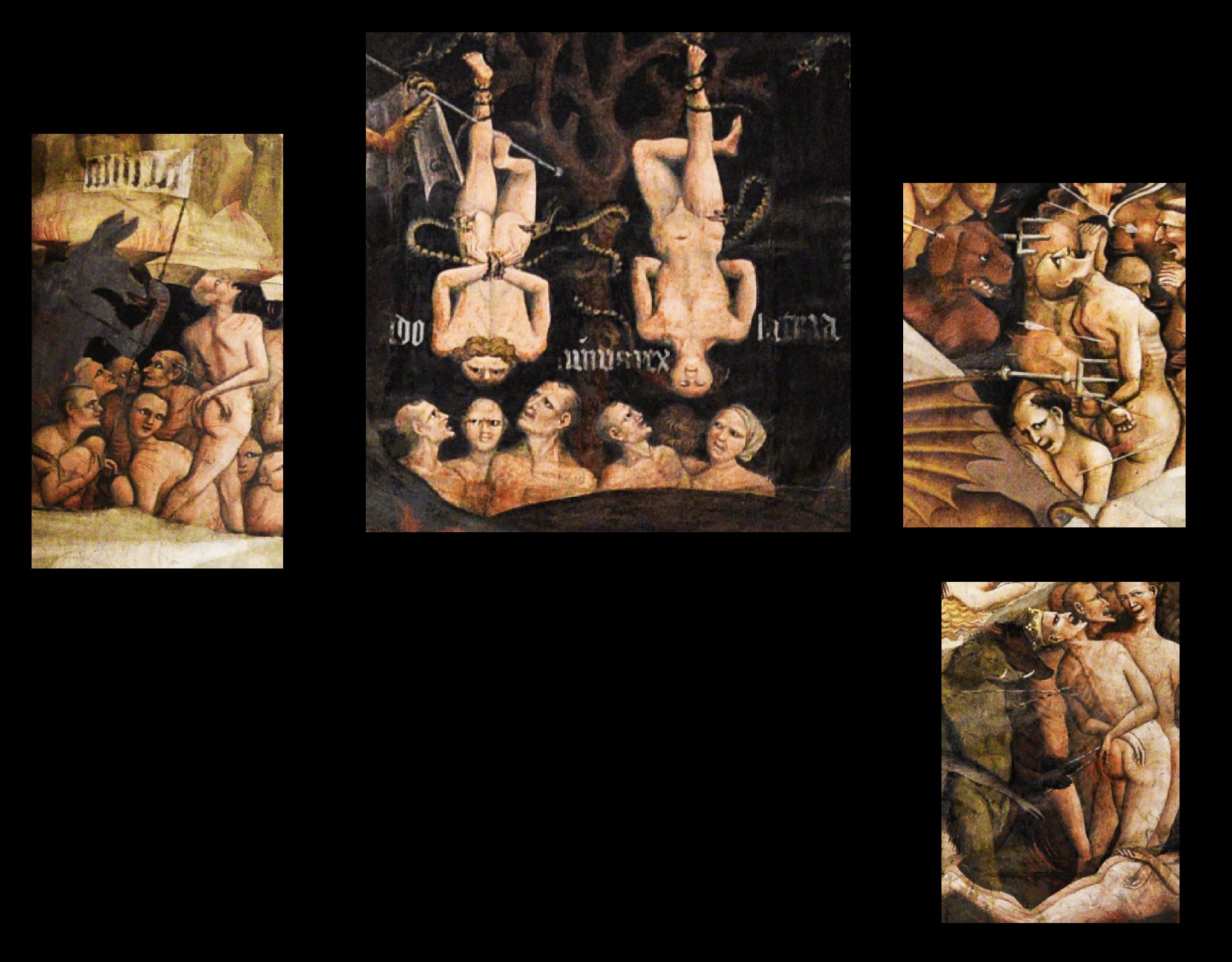

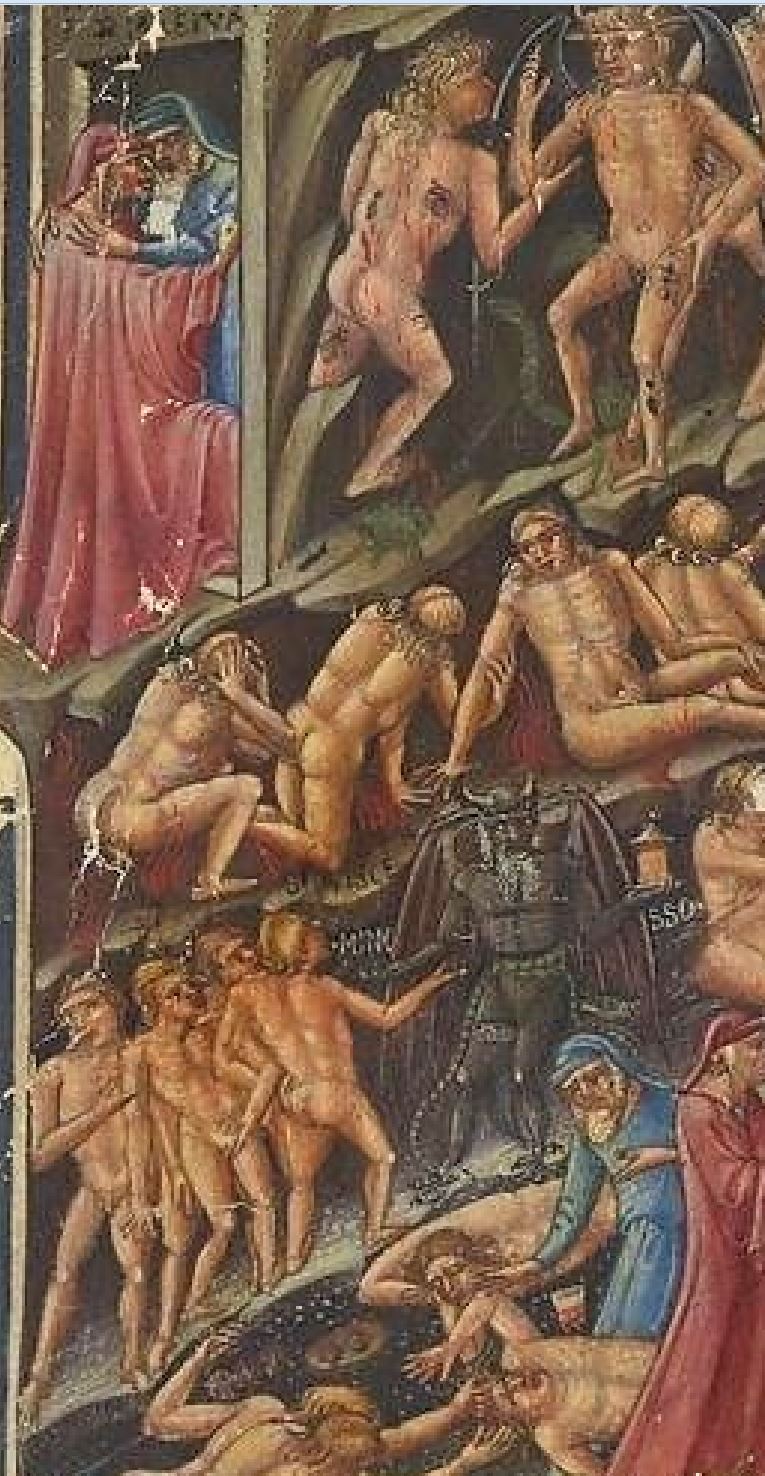

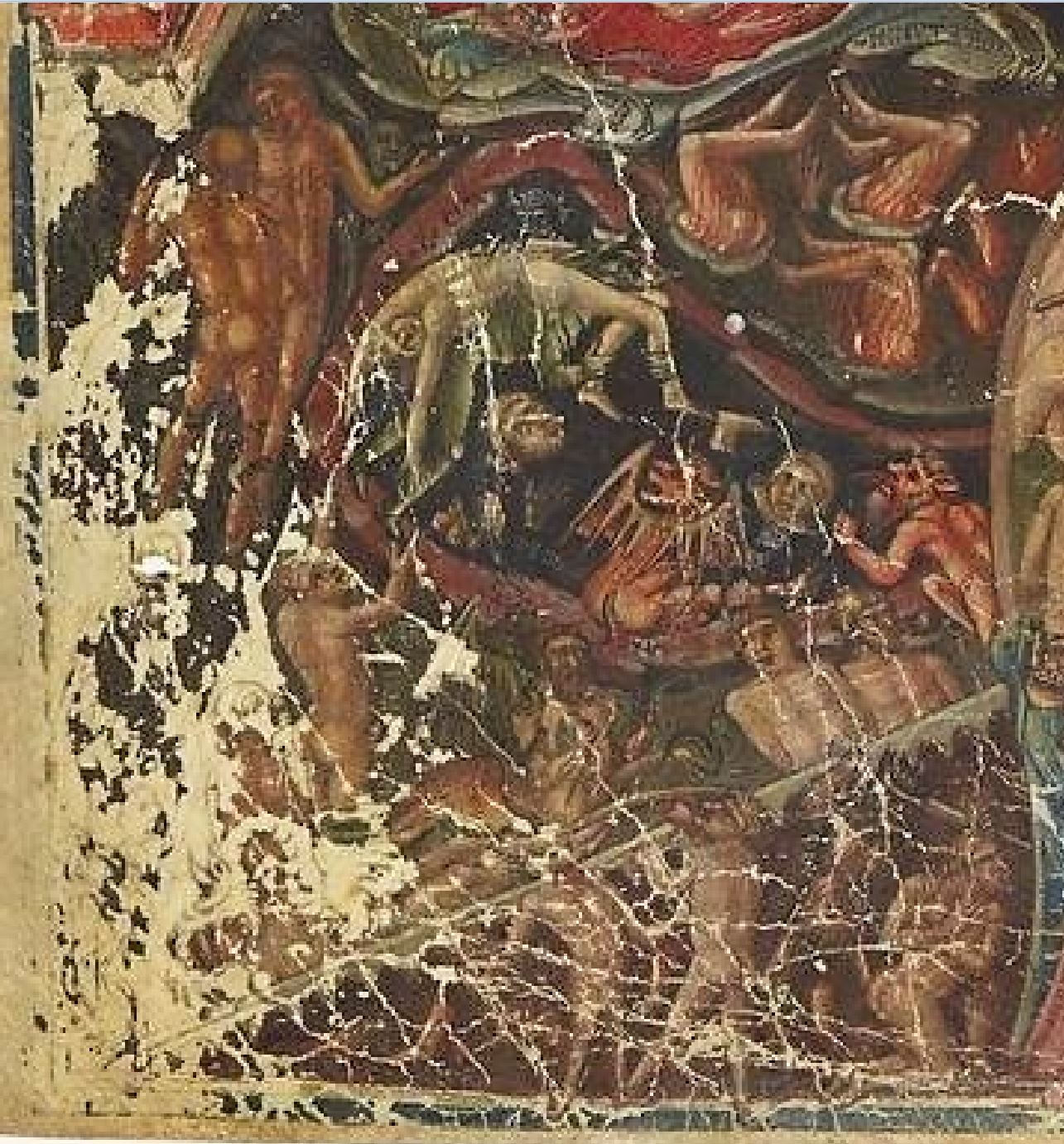

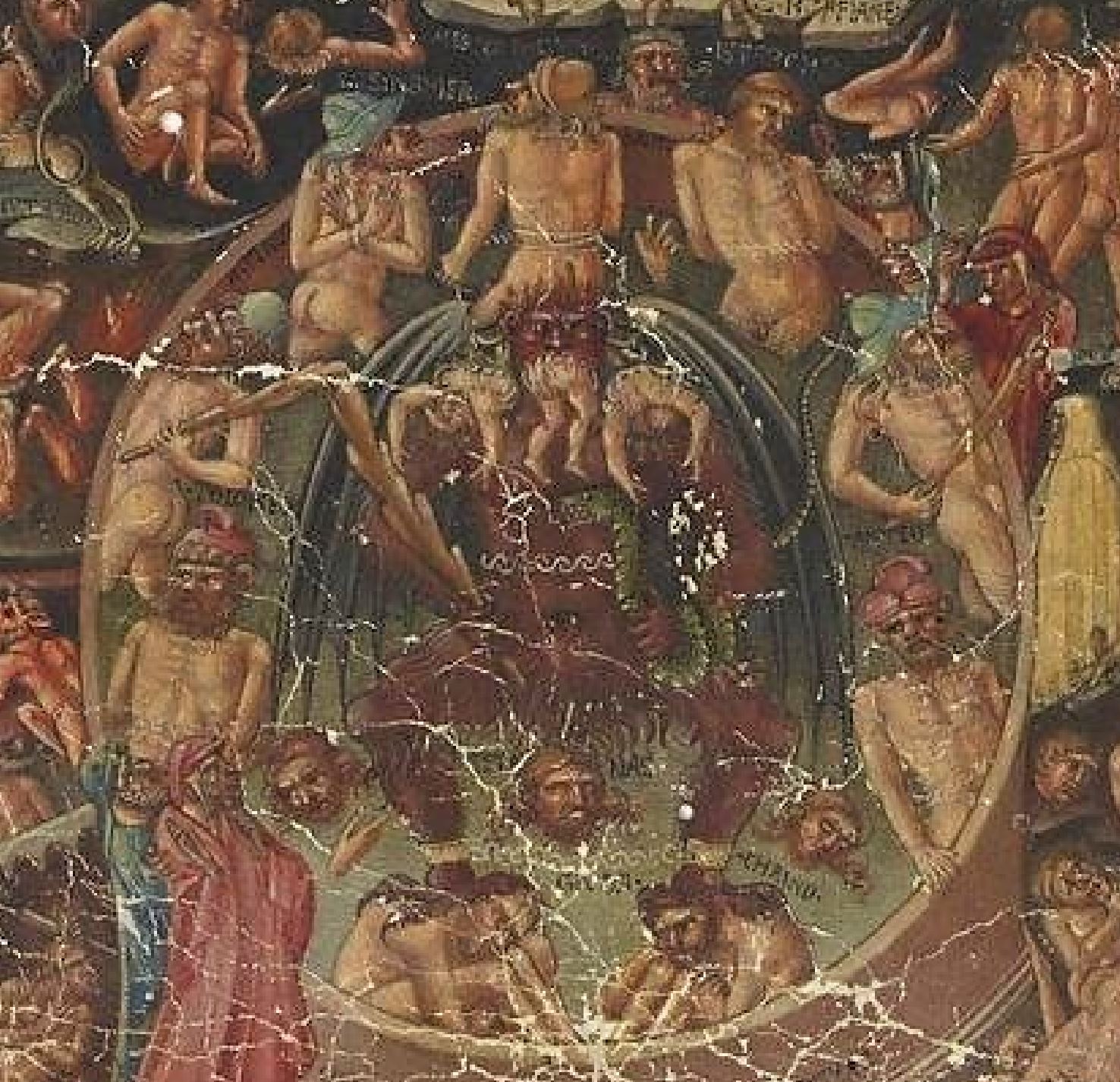

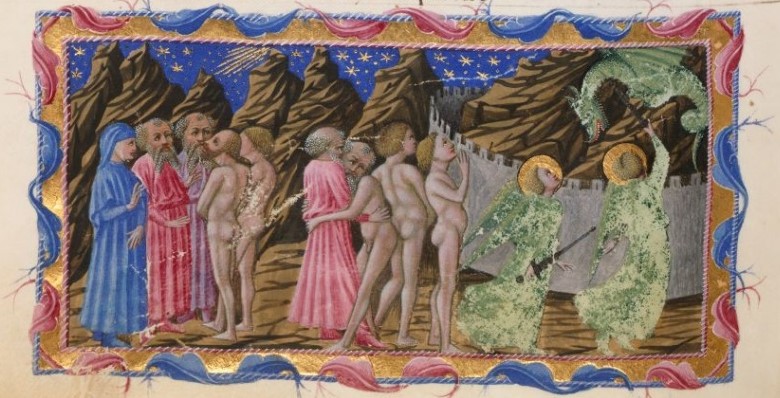

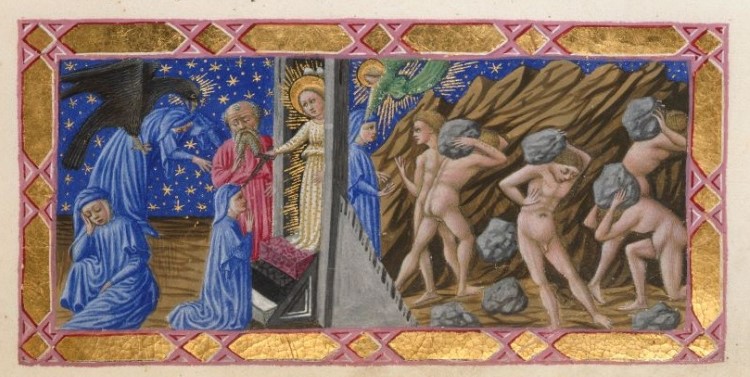

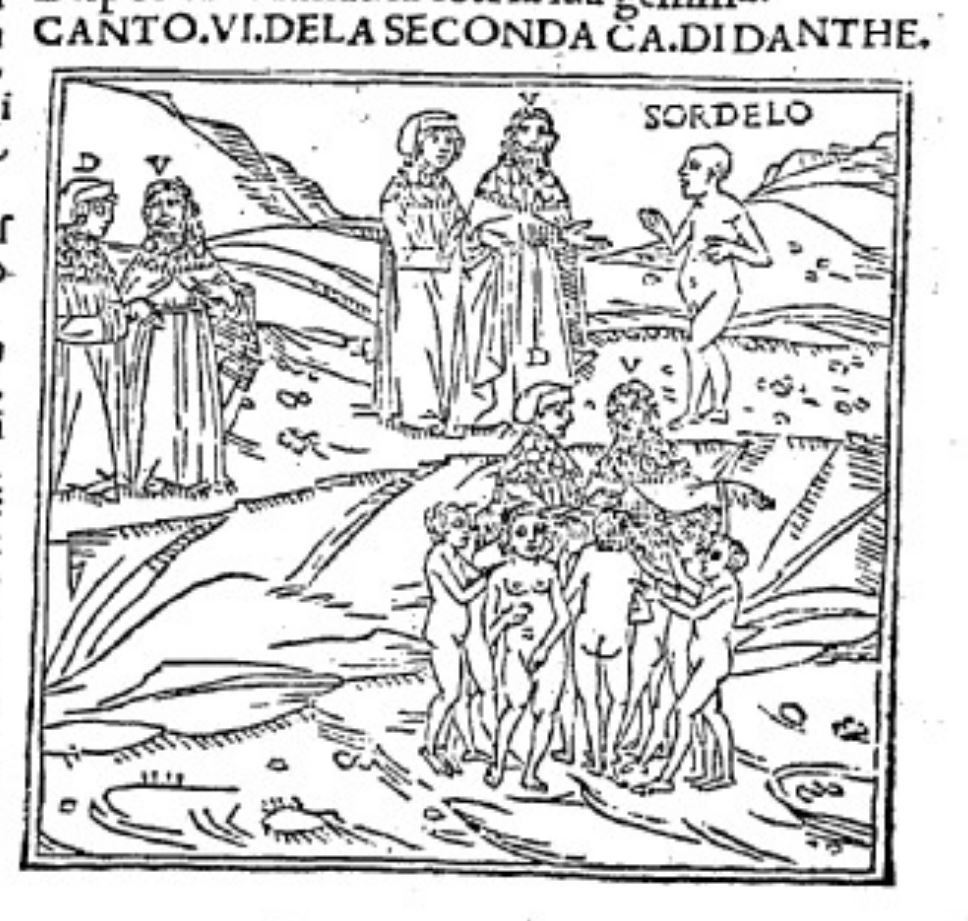

Jugement Universel – l’Enfer

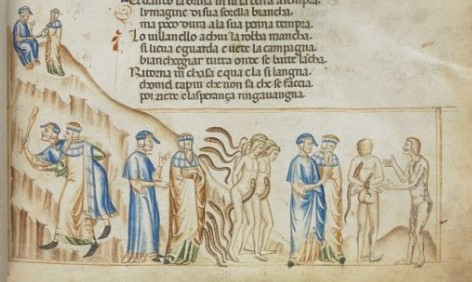

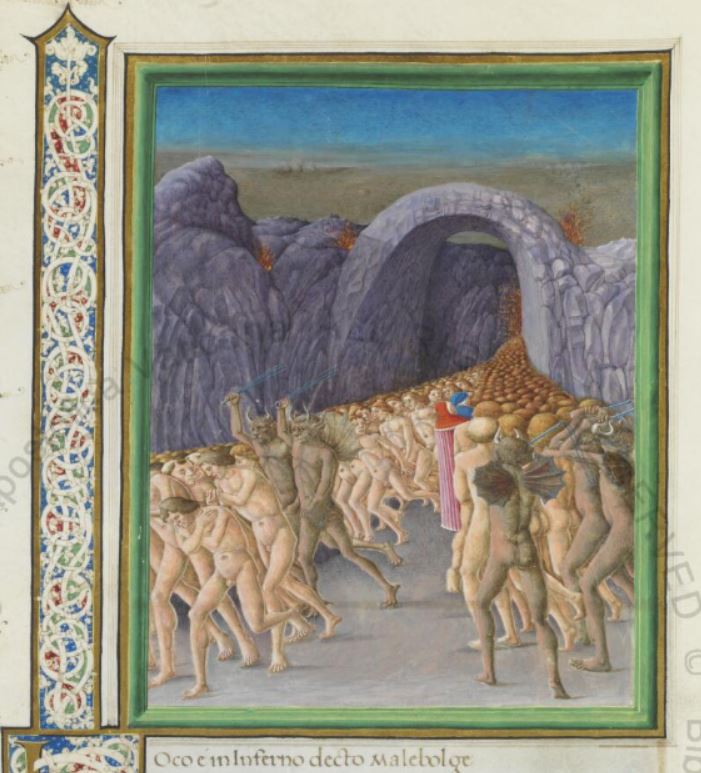

Jugement Universel – l’Enfer Divine Comédie – l’Enfer (détail)

Divine Comédie – l’Enfer (détail) Le jugement dernier (détail)

Le jugement dernier (détail)

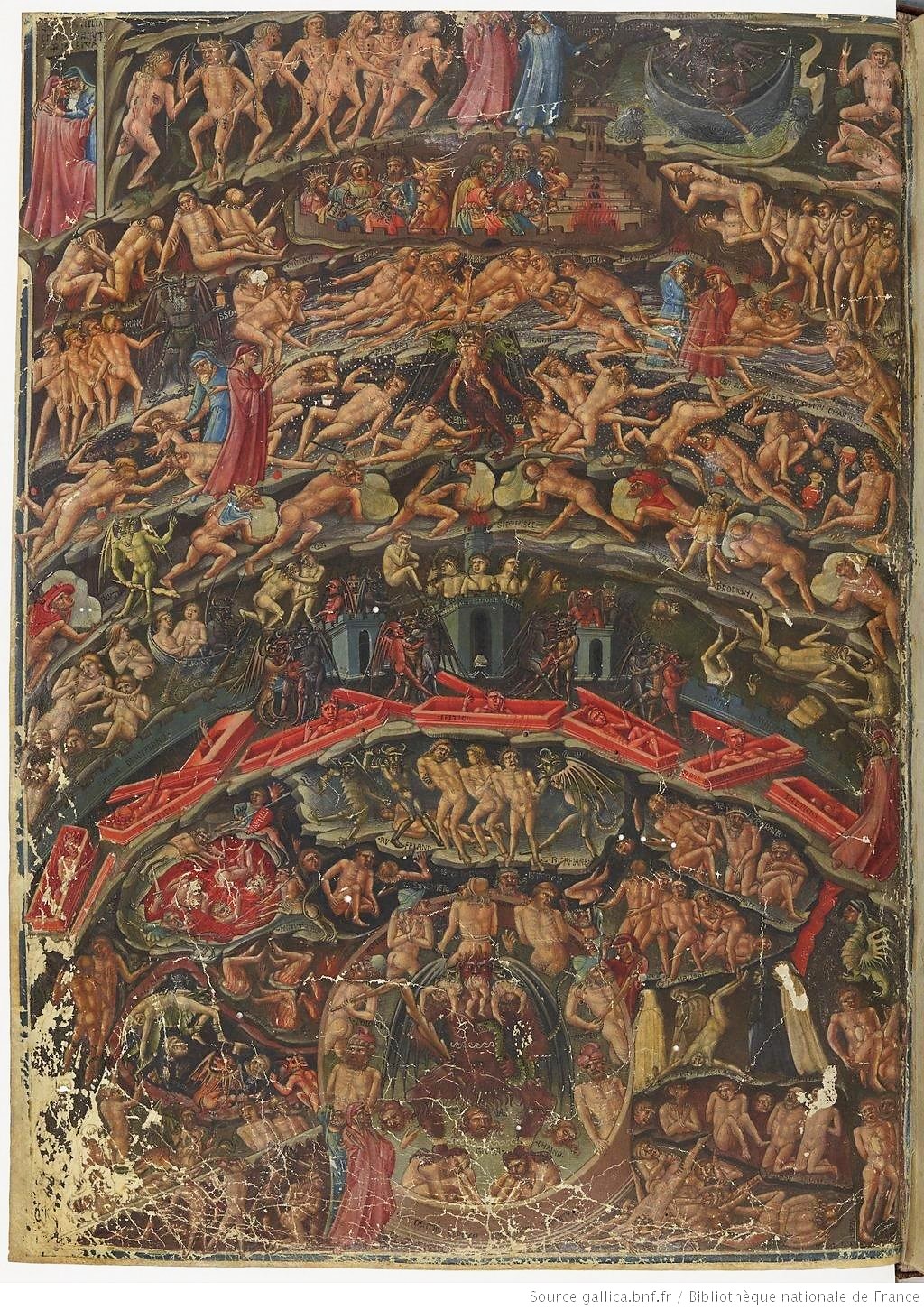

L’Enfer

L’Enfer Fol 7r

Fol 7r  Fol 29r

Fol 29r Fol 35v

Fol 35v  Fol 43v

Fol 43v Fol 7v

Fol 7v Fol 22r

Fol 22r  Fol 24v

Fol 24v Fol 44v

Fol 44v Fol 14r

Fol 14r Fol 32r

Fol 32r L’Enfer selon la Divine Comédie

L’Enfer selon la Divine Comédie

Fol 33r

Fol 33r Fol 40r

Fol 40r

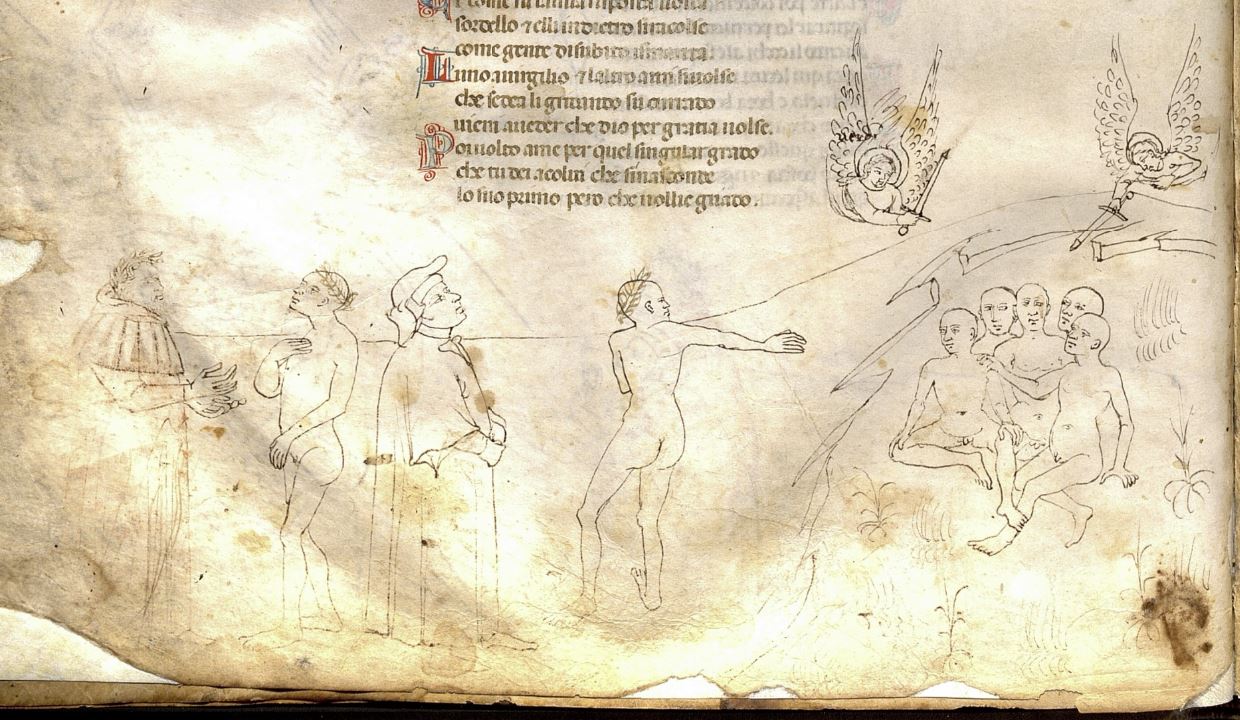

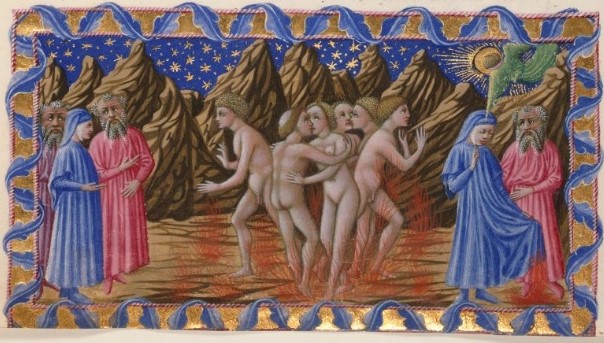

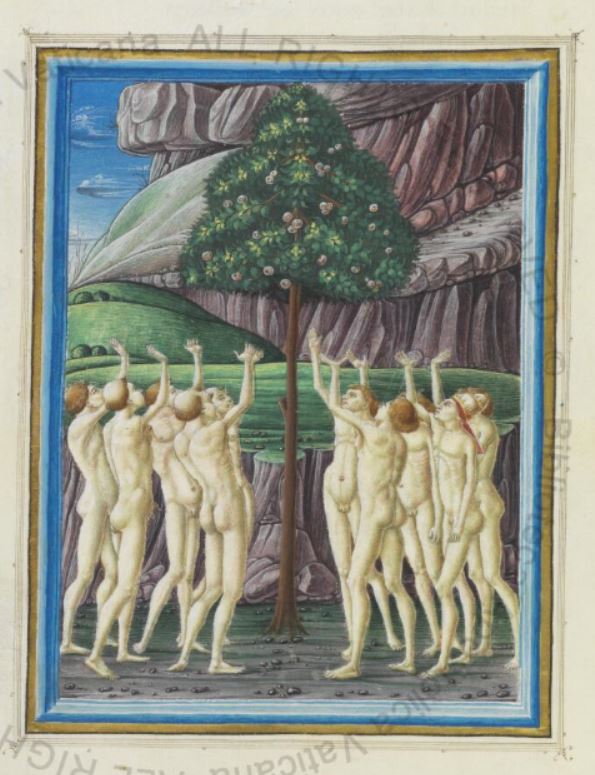

Purgatoire, chant 8

Purgatoire, chant 8 Fol 62r

Fol 62r Fol 67v

Fol 67v Fol 46r

Fol 46r Fol 85r

Fol 85r Fol 50r

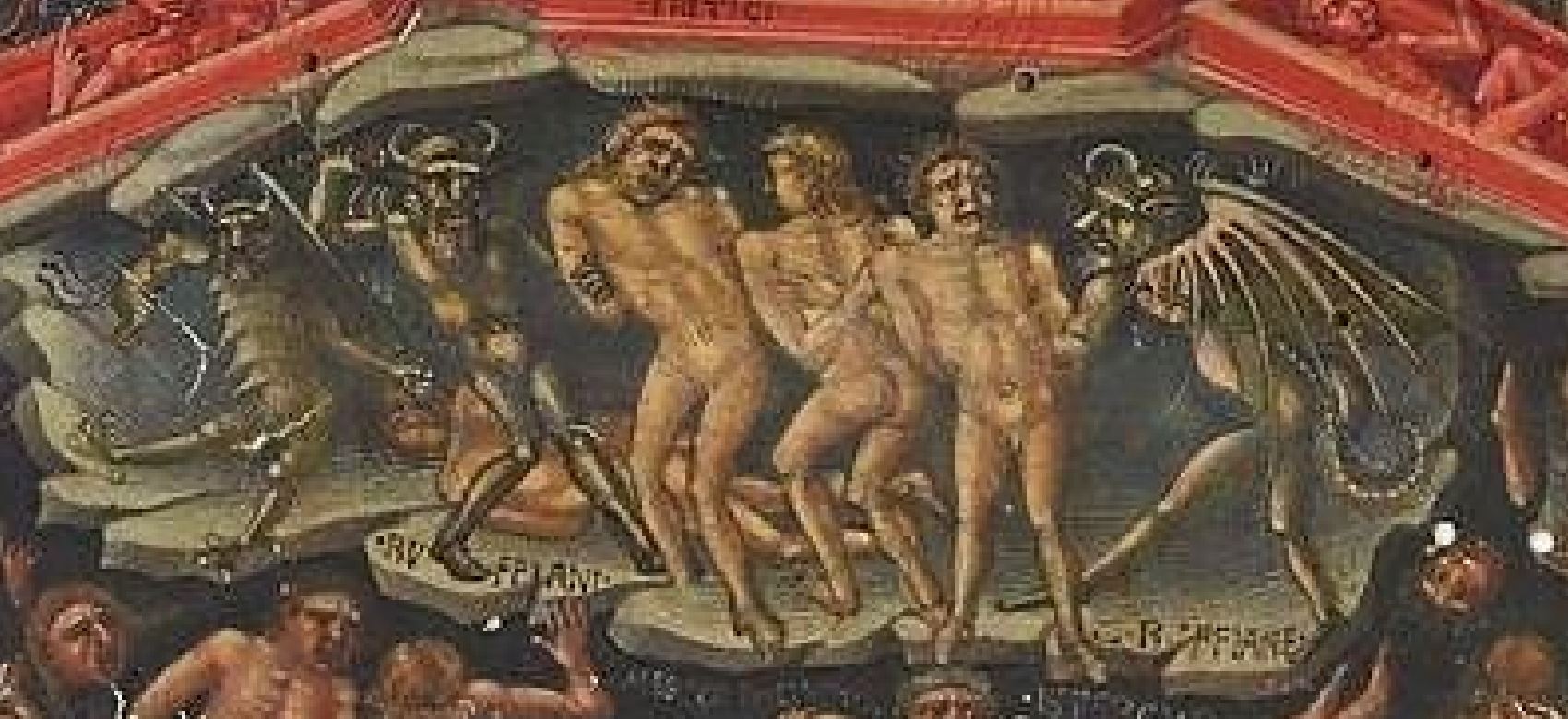

Fol 50r Taddeo di Bartolo, 1396, Collégiale, San Gimignano

Taddeo di Bartolo, 1396, Collégiale, San Gimignano

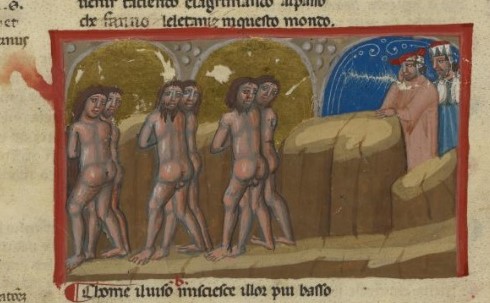

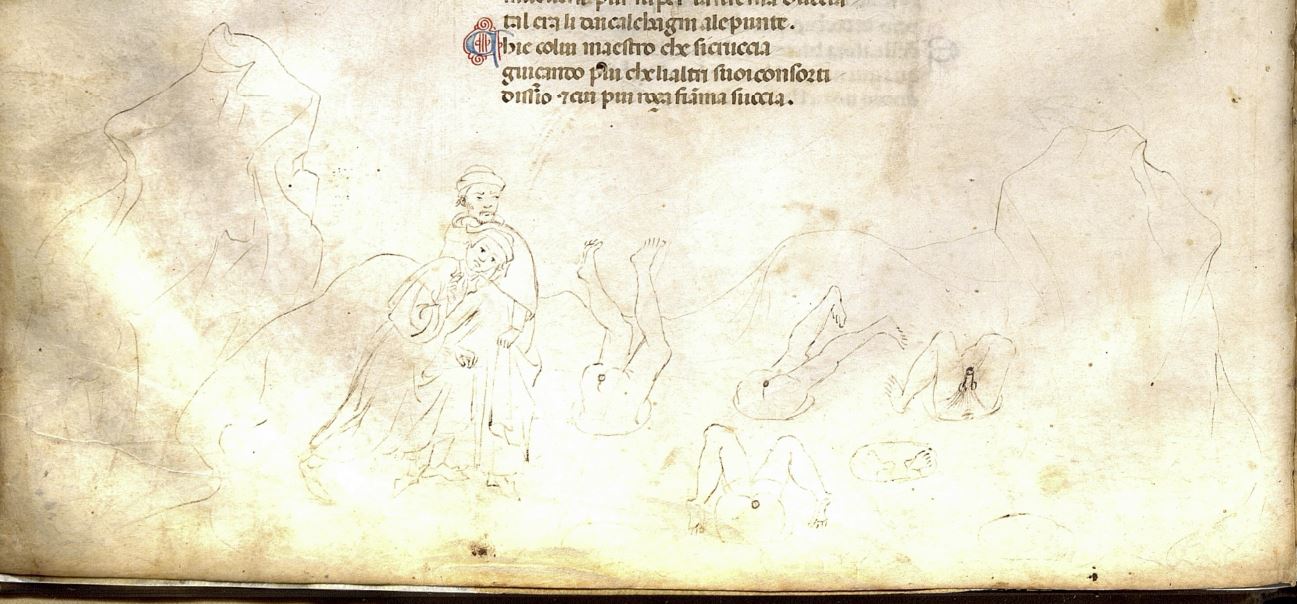

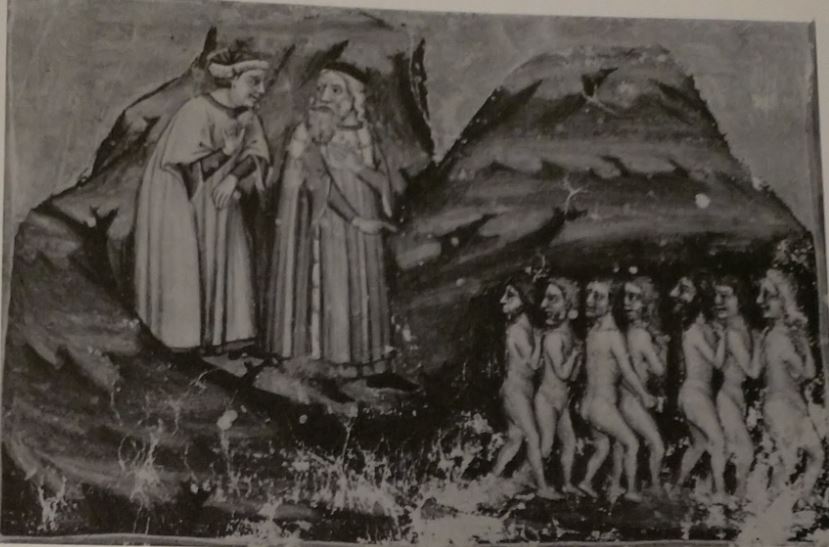

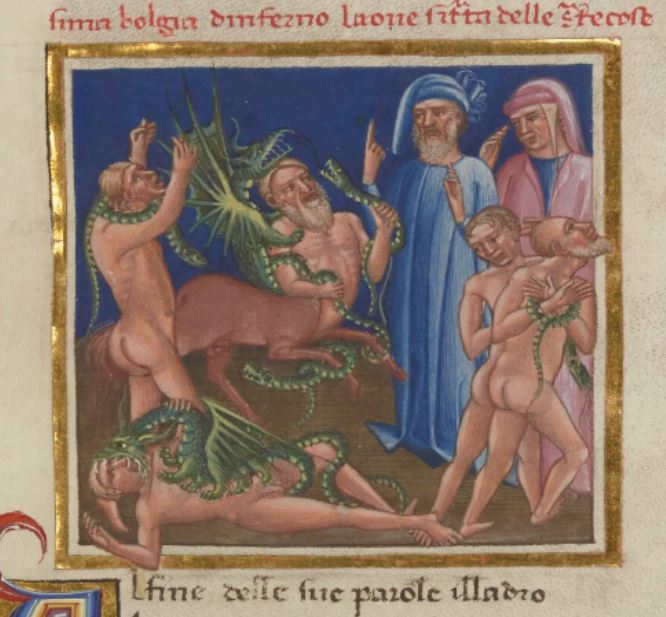

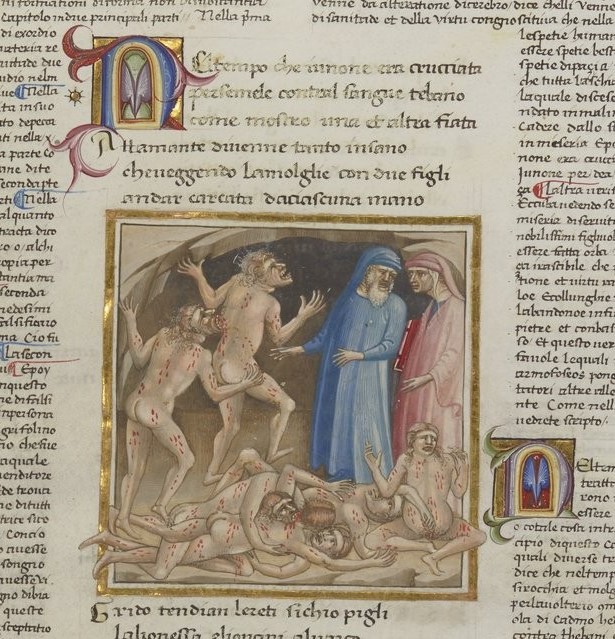

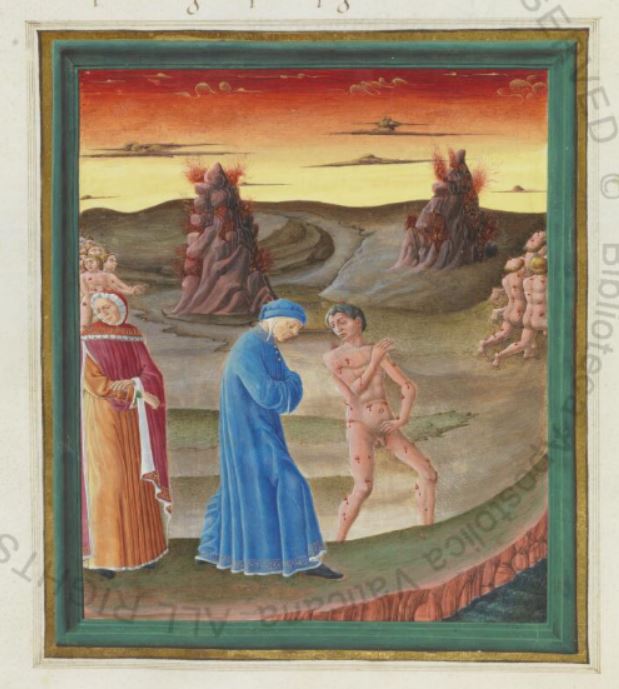

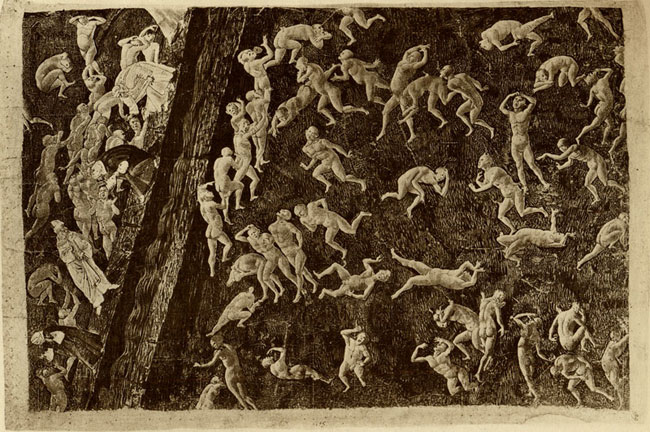

Les devins marchant à l’envers, Enfer XX

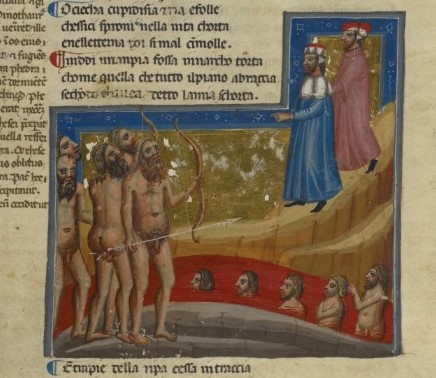

Les devins marchant à l’envers, Enfer XX Les Voleurs « aux mains liées par derrière par des serpents », Enfer XXIV

Les Voleurs « aux mains liées par derrière par des serpents », Enfer XXIV

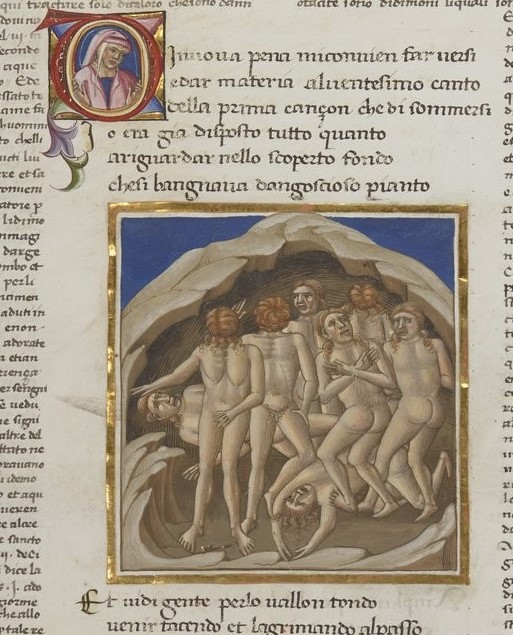

Folio-1v-2, BNF It 74, Gallica

Folio-1v-2, BNF It 74, Gallica

Fol 47v

Fol 47v Fol 59r

Fol 59r Fol 74r

Fol 74r Fol 89r

Fol 89r  Ecole lombarde, 1438-50, L’Enfer de Dante avec le Commentaire de Guiniforte Barzizza, , BNF It 2017 fol 147r, Gallica

Ecole lombarde, 1438-50, L’Enfer de Dante avec le Commentaire de Guiniforte Barzizza, , BNF It 2017 fol 147r, Gallica 1425-30, Musée San Marco, Florence

1425-30, Musée San Marco, Florence vers 1447, Staatsmuseum Berlin.

vers 1447, Staatsmuseum Berlin. Fol 6r

Fol 6r Fol 12v

Fol 12v Fol 29r

Fol 29r Fol 35v

Fol 35v Fol 68r

Fol 68r Fol 76v

Fol 76v Fol 84r

Fol 84r Fol 113v

Fol 113v Fol 107r

Fol 107r Fol 161r

Fol 161r Fol 170r

Fol 170r (détail)

(détail)

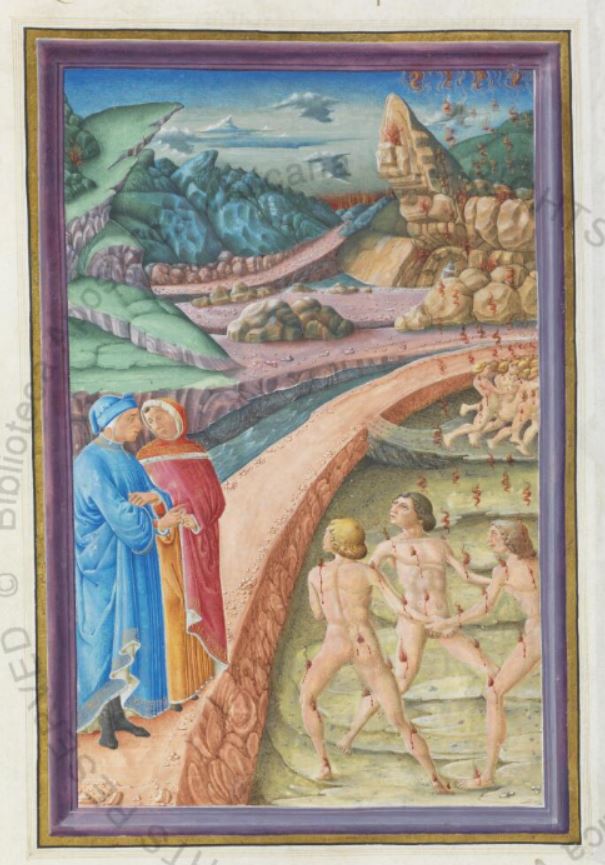

La rencontre avec Brunetto Latini (Chant XV)

La rencontre avec Brunetto Latini (Chant XV) Les trois florentins tournant (Enfer XVI), Vat Urb lat 365 fol 41r

Les trois florentins tournant (Enfer XVI), Vat Urb lat 365 fol 41r La vallée de Malebolge (Enfer XVIII), fol 46v (c) Biblioteca vaticana

La vallée de Malebolge (Enfer XVIII), fol 46v (c) Biblioteca vaticana

Tympan du Jugement dernier (détail), vers 1100, Conques

Tympan du Jugement dernier (détail), vers 1100, Conques Somme le Roi

Somme le Roi Speculum humanae salvationis, 1324, BNF lat. 9584 fol. 13v

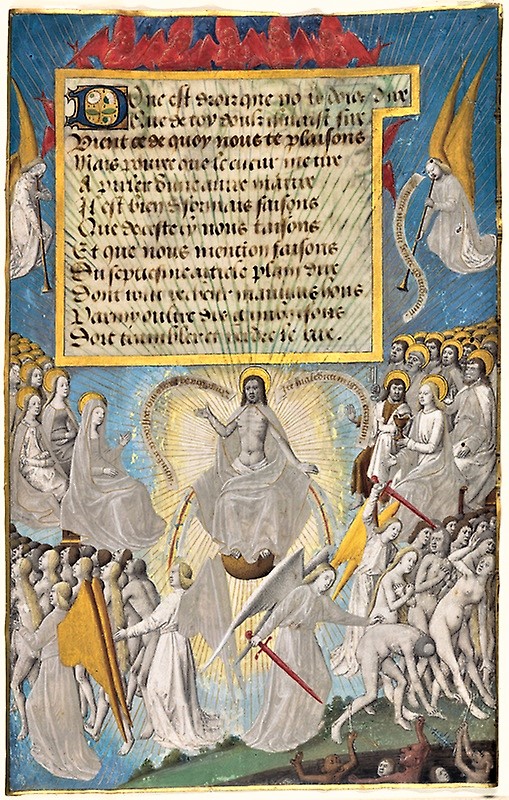

Speculum humanae salvationis, 1324, BNF lat. 9584 fol. 13v Le Jugement dernier

Le Jugement dernier Le Paradis (détail du Jugement Dernier),

Le Paradis (détail du Jugement Dernier), Jugement Dernier

Jugement Dernier

Maitre de la Glorification de Marie (attr), vers 1460-80, Collection Rau, Zürich

Maitre de la Glorification de Marie (attr), vers 1460-80, Collection Rau, Zürich Speculum humanae salvationis, réalisé à Innsbrück en 1432, Madrid, Biblioteca Nacional de Espana, Vit. 25-7 fol 36v

Speculum humanae salvationis, réalisé à Innsbrück en 1432, Madrid, Biblioteca Nacional de Espana, Vit. 25-7 fol 36v Jugement Dernier

Jugement Dernier

Jugement Dernier

Jugement Dernier Jugement dernier, feuillet isolé illustrant « Les Sept articles de la foi » de Jean Chappuis

Jugement dernier, feuillet isolé illustrant « Les Sept articles de la foi » de Jean Chappuis Fresque du Jugement dernier

Fresque du Jugement dernier  Triptyque du Jugement Dernier (détail)

Triptyque du Jugement Dernier (détail)

Triptyque Van Schoten (dessin du XIXeme siècle), Rijksmuseum

Triptyque Van Schoten (dessin du XIXeme siècle), Rijksmuseum

Triptyque Zierikzee avec Philippe le Beau et Jeanne la Folle

Triptyque Zierikzee avec Philippe le Beau et Jeanne la Folle  Jugement dernier avec Christian II et Elisabeth d’Autriche

Jugement dernier avec Christian II et Elisabeth d’Autriche Le Jugement dernier, école de Hans Schäufelein, 1535, Musée des Beaux-Arts, Nancy

Le Jugement dernier, école de Hans Schäufelein, 1535, Musée des Beaux-Arts, Nancy fol 13v : Le Châtiment des Meurtriers

fol 13v : Le Châtiment des Meurtriers fol 14v : Le Châtiment des Incroyants et des Hérétiques

fol 14v : Le Châtiment des Incroyants et des Hérétiques Ames montant dans le Ciel vers la Trinité

Ames montant dans le Ciel vers la Trinité Les Ames arrivant au Paradis

Les Ames arrivant au Paradis Enfer, Chant XX

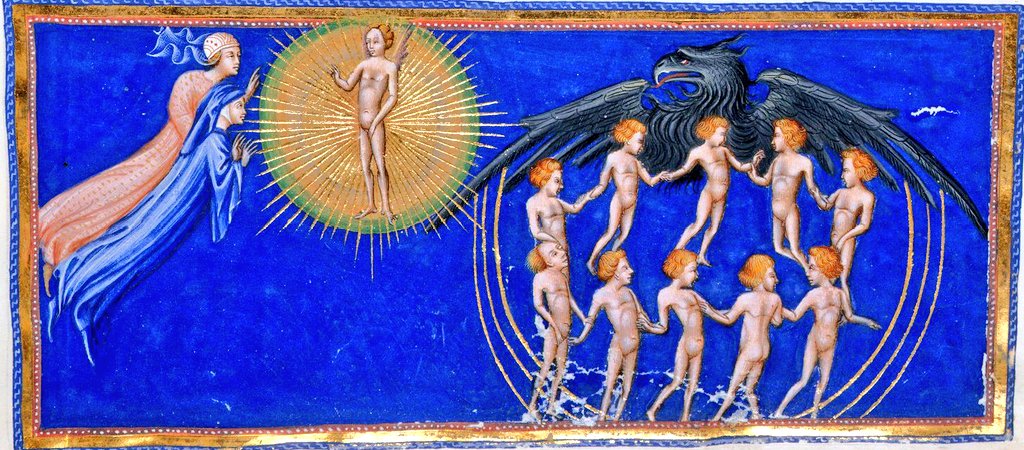

Enfer, Chant XX Paradis, Chant XII

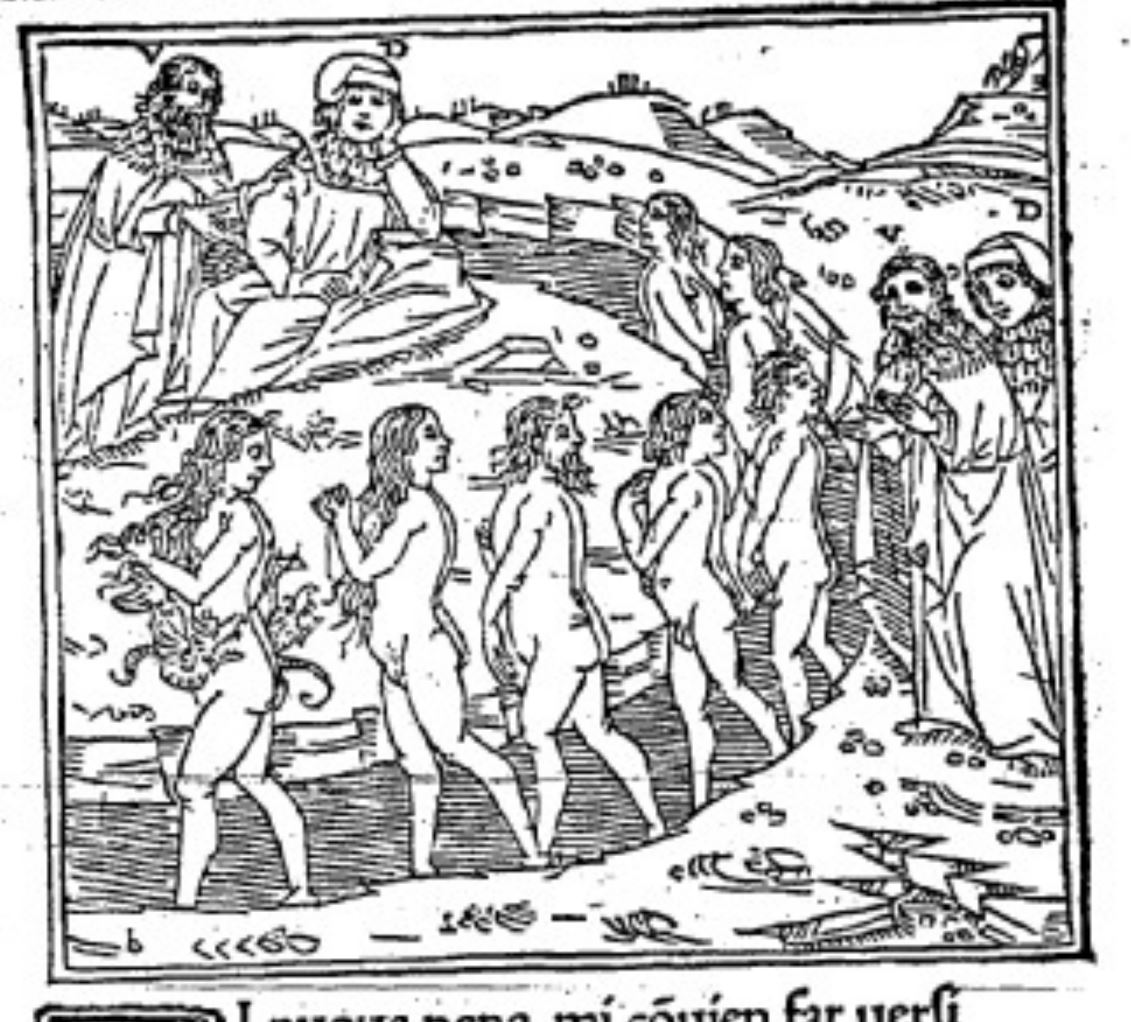

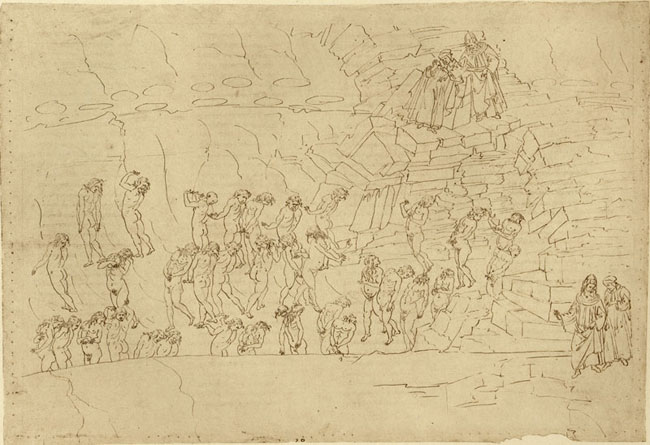

Paradis, Chant XII 1481, Divine Comédie, édition Cristoforo Landino, Purgatoire, chant VI

1481, Divine Comédie, édition Cristoforo Landino, Purgatoire, chant VI 1480-95, illustration pour Le Purgatoire, Chant VI, Kupferstichkabinett Berlin

1480-95, illustration pour Le Purgatoire, Chant VI, Kupferstichkabinett Berlin Ce qui font violence à la nature, les sodomites (Enfer, Chant XV)

Ce qui font violence à la nature, les sodomites (Enfer, Chant XV) Le châtiment des devins, (Enfer, chant XX)

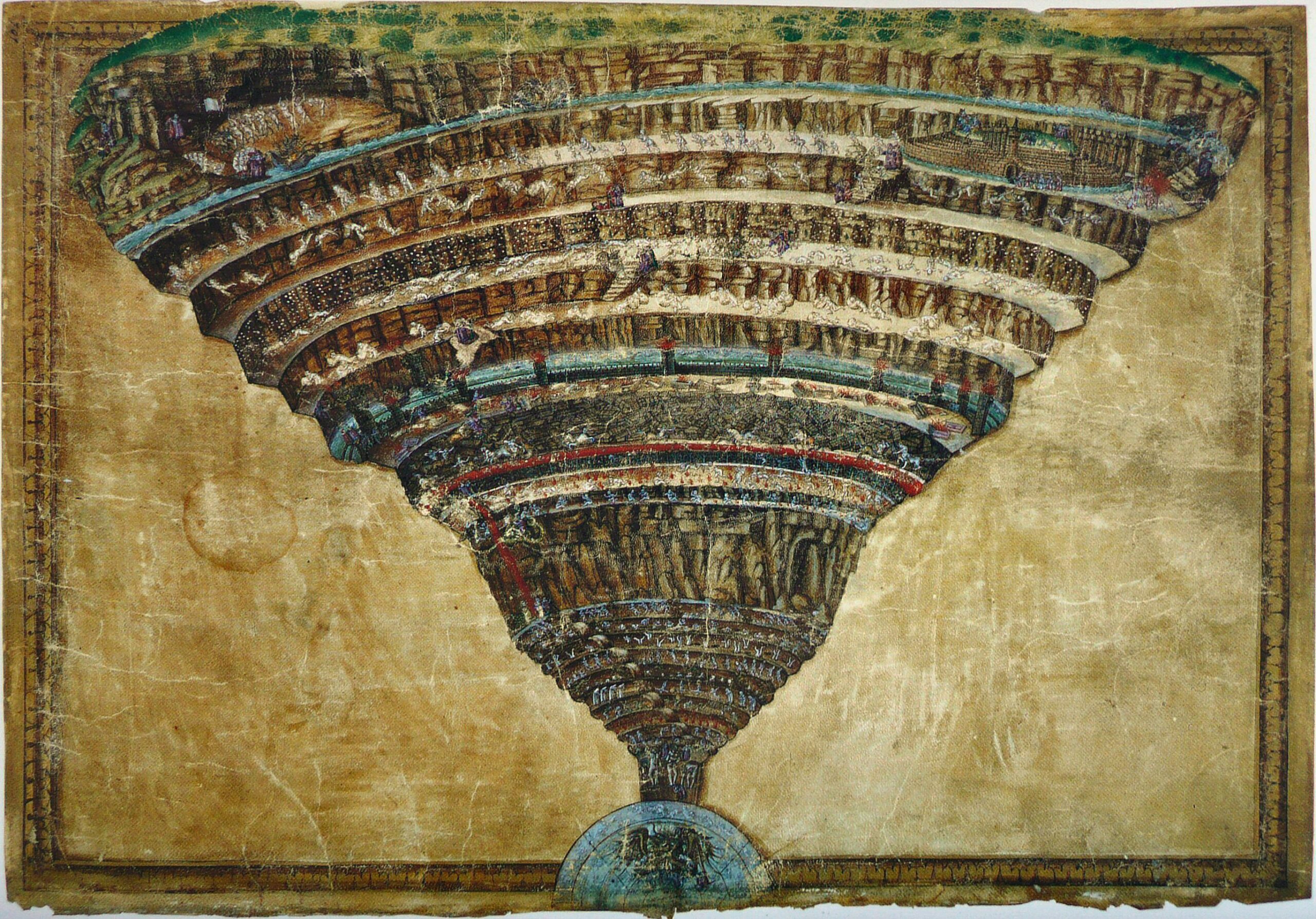

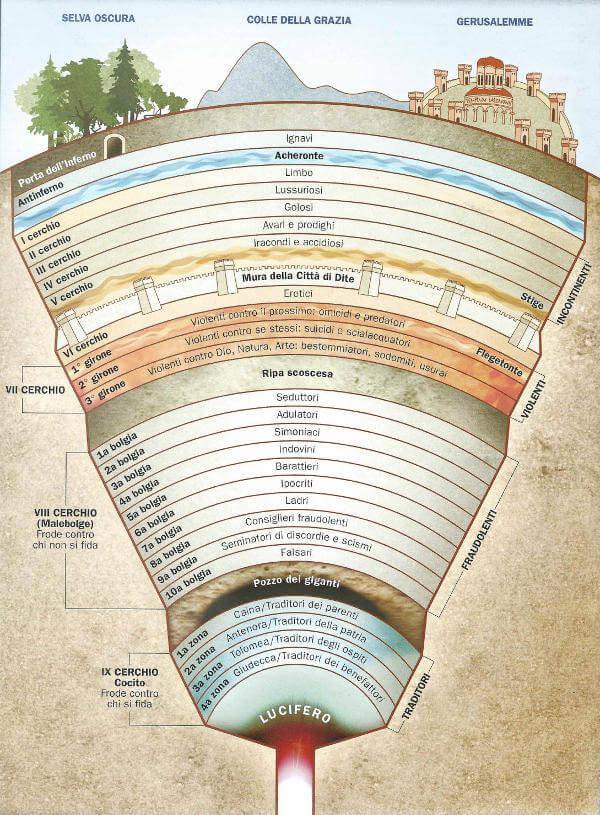

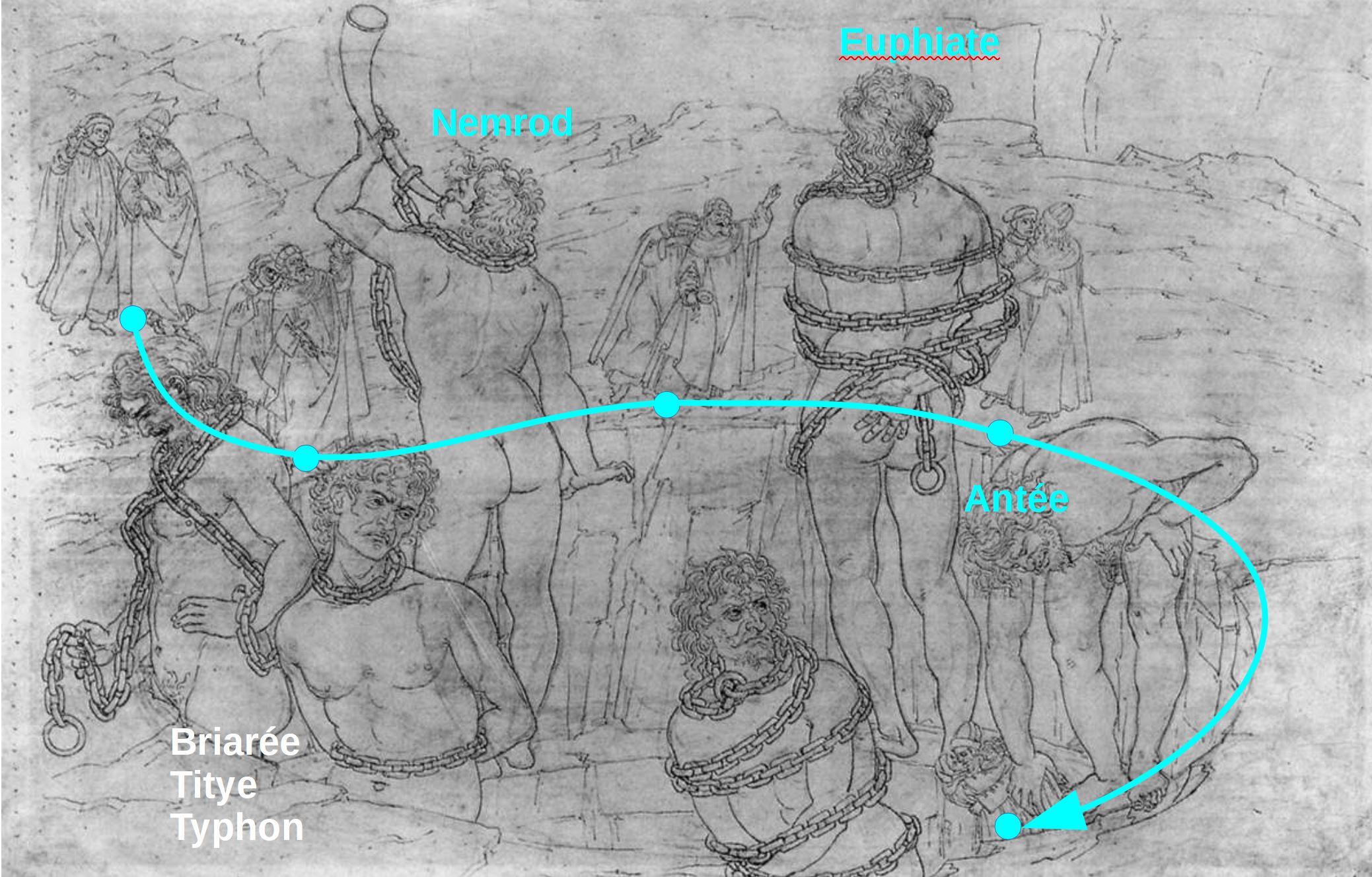

Le châtiment des devins, (Enfer, chant XX) Les cercles de l’Enfer

Les cercles de l’Enfer Carte de l’Enfer de Dante

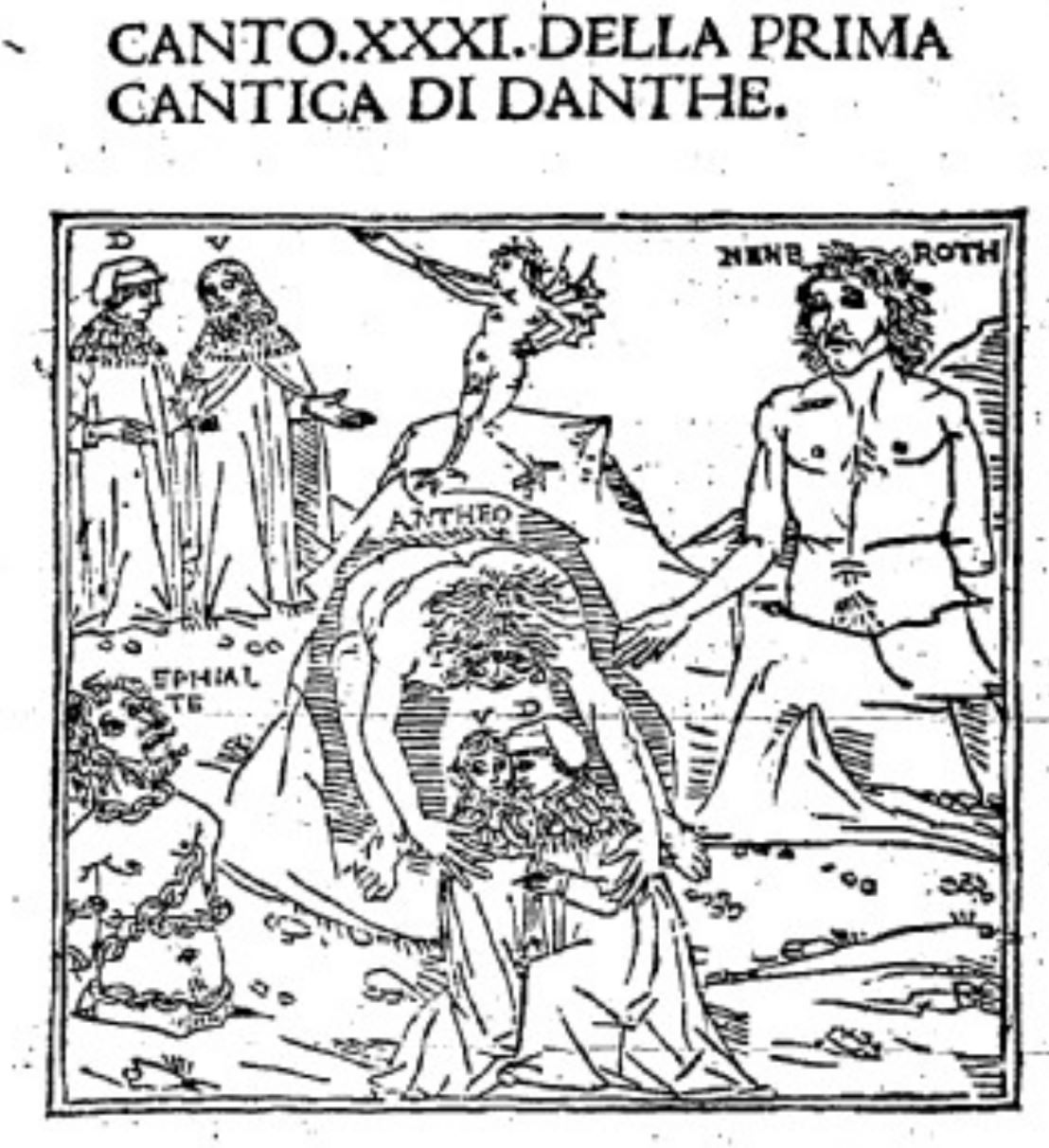

Carte de l’Enfer de Dante Enfer, chant XXXI

Enfer, chant XXXI Les cercles de l’Enfer (détail)

Les cercles de l’Enfer (détail) Les Géants enchaînés à la margelle du puits (Enfer, chant )

Les Géants enchaînés à la margelle du puits (Enfer, chant )

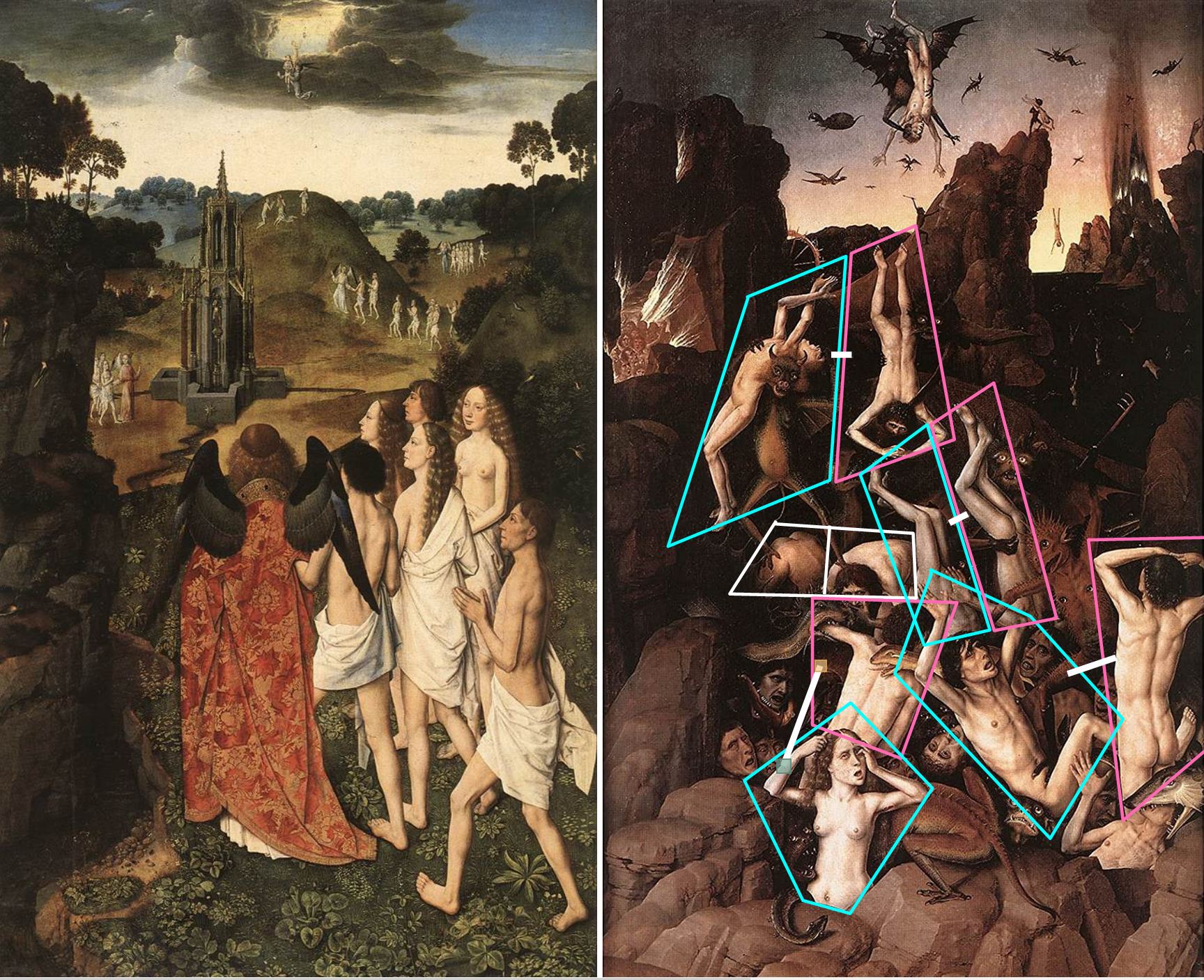

Quadriptyque des Visions de l’Au-Delà

Quadriptyque des Visions de l’Au-Delà

La tentation de saint Antoine. panneau droit

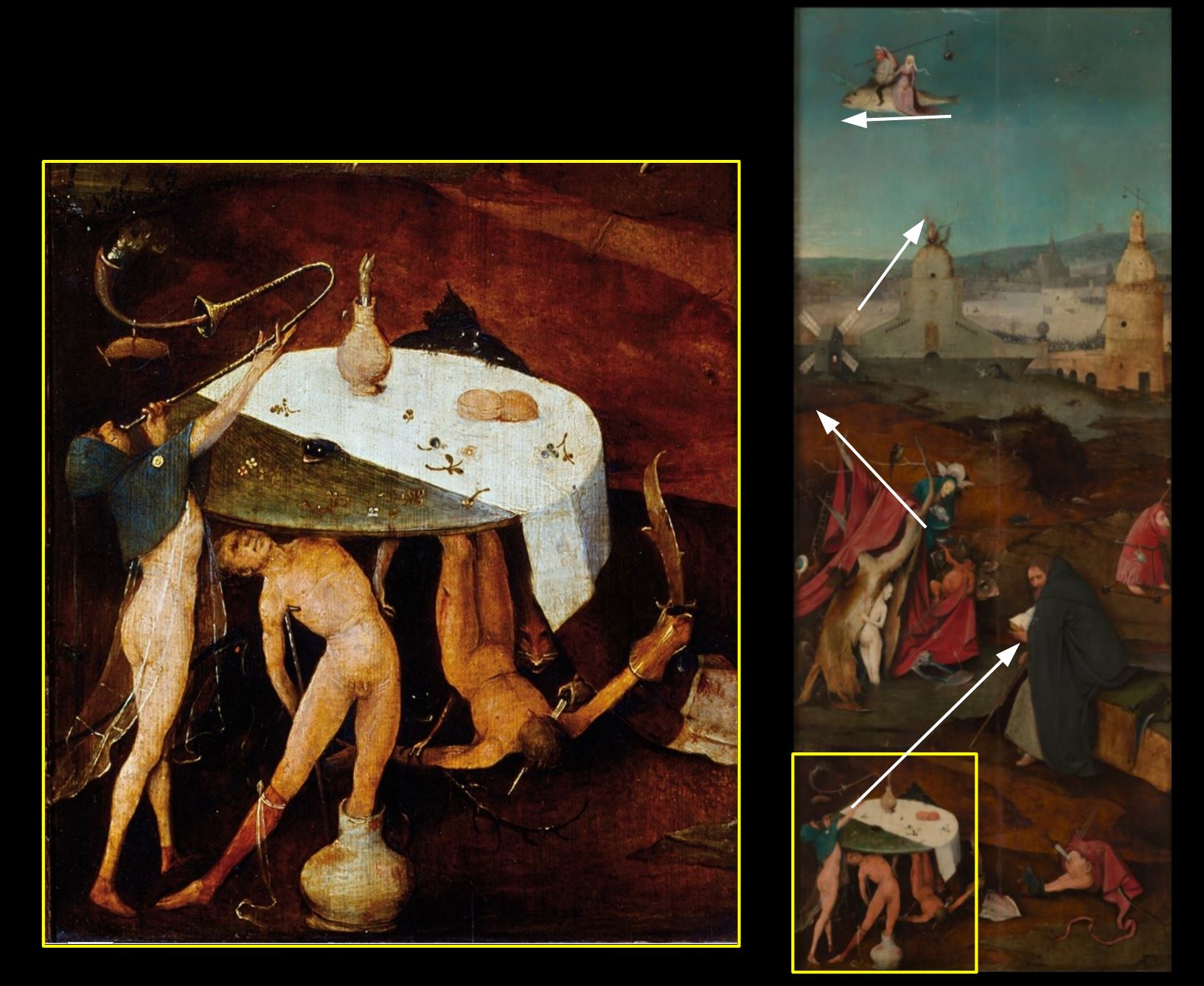

La tentation de saint Antoine. panneau droit Le Jardin des Délices (panneau droit)

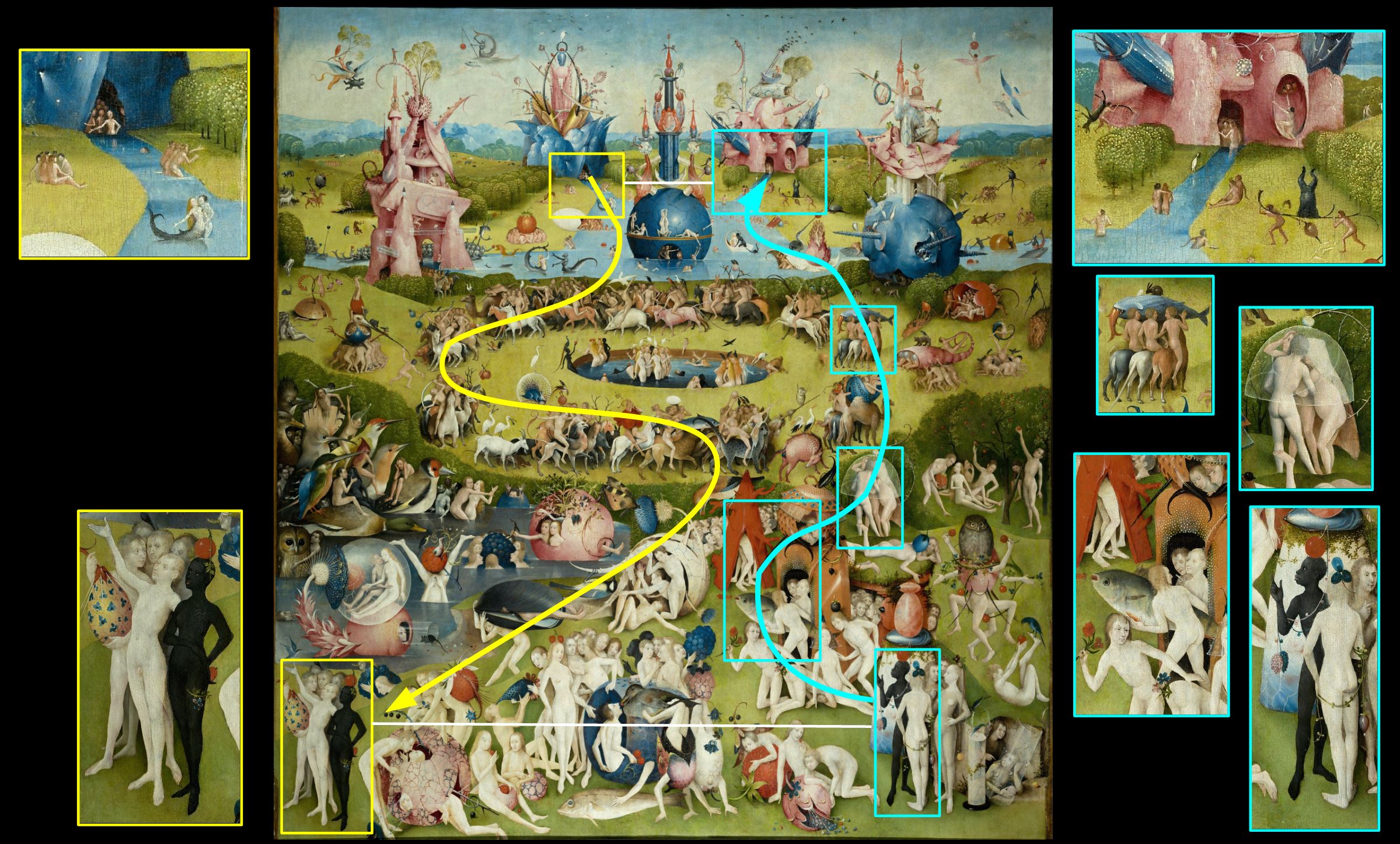

Le Jardin des Délices (panneau droit) Le Jardin des Délices (panneau central)

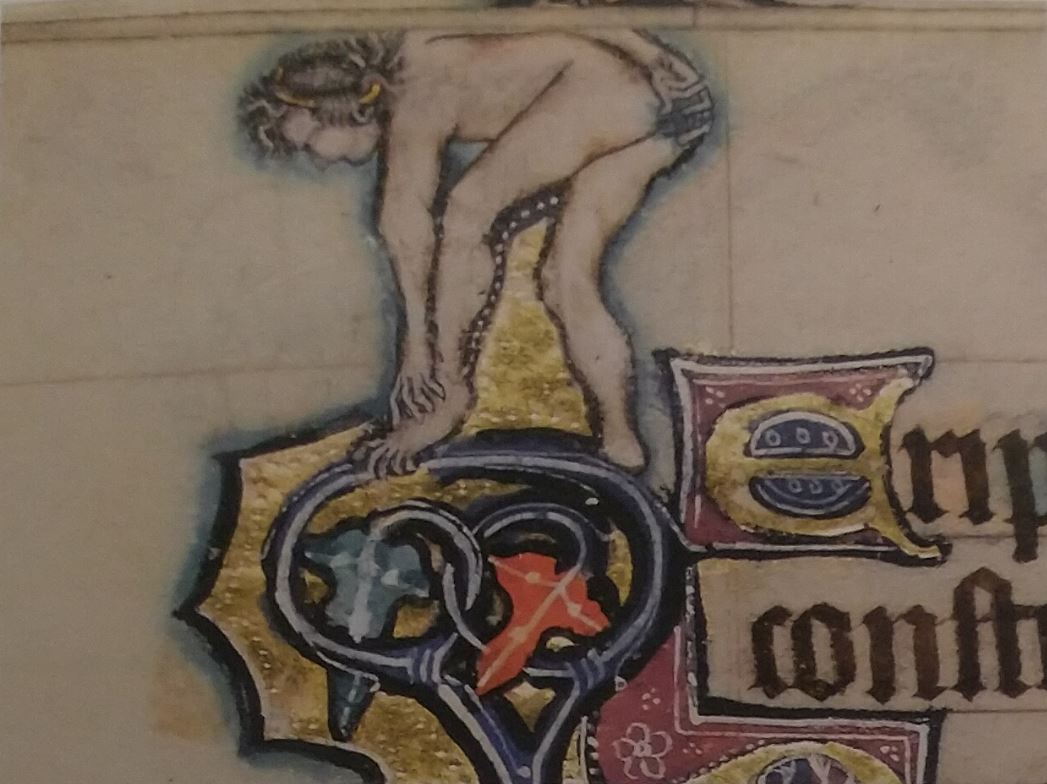

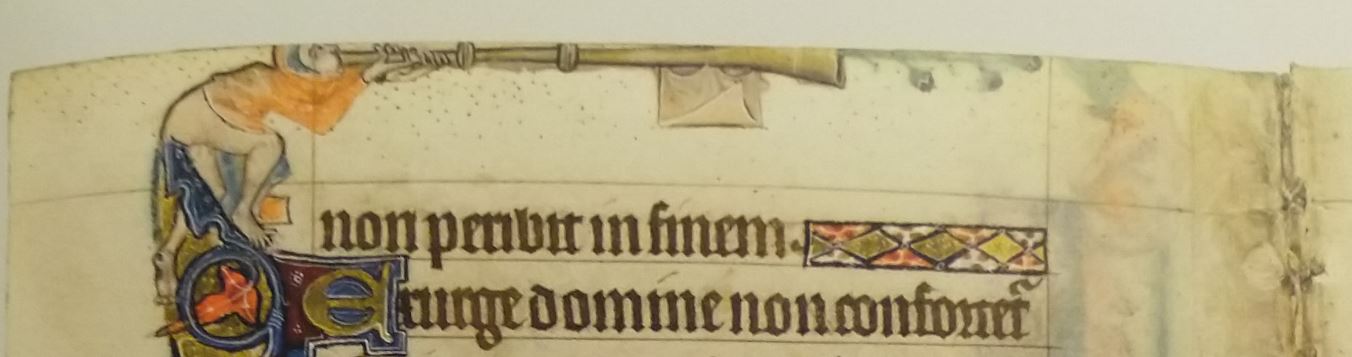

Le Jardin des Délices (panneau central) Psaume 110, Ormesby master, vers 1320, Ormesby Psalter, MS. Douce 366 fol 147v

Psaume 110, Ormesby master, vers 1320, Ormesby Psalter, MS. Douce 366 fol 147v fol 109r

fol 109r fol 131r

fol 131r fol 71v

fol 71v fol 128r

fol 128r Athlète, vers 1330, Macclesfield psalter, Fitzwilliam Museum fol 28v

Athlète, vers 1330, Macclesfield psalter, Fitzwilliam Museum fol 28v Fol 17v

Fol 17v Fol 39r

Fol 39r Psaume 110, Ormesby master, vers 1320, Ormesby Psalter, MS. Douce 366 fol 147v

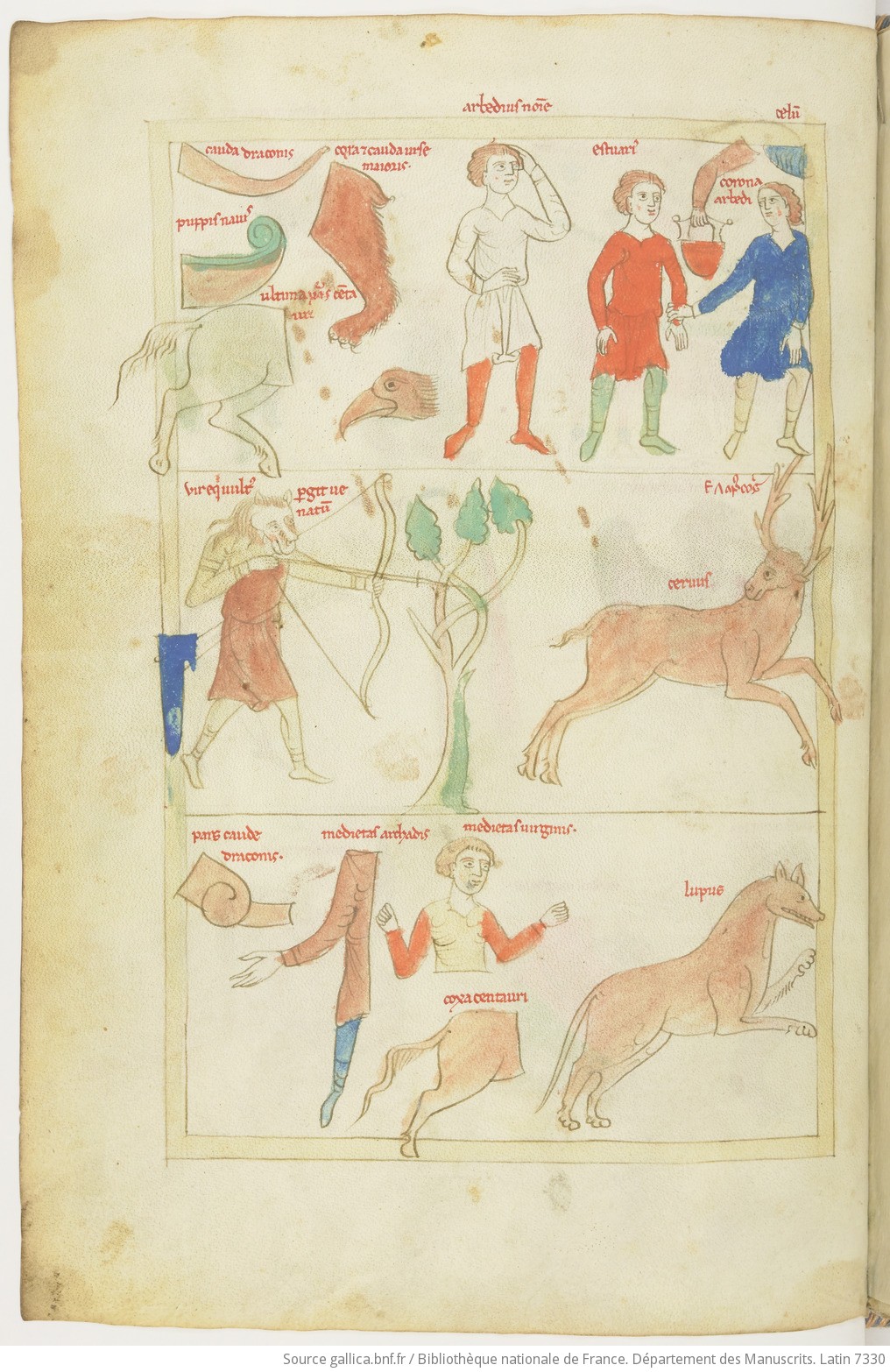

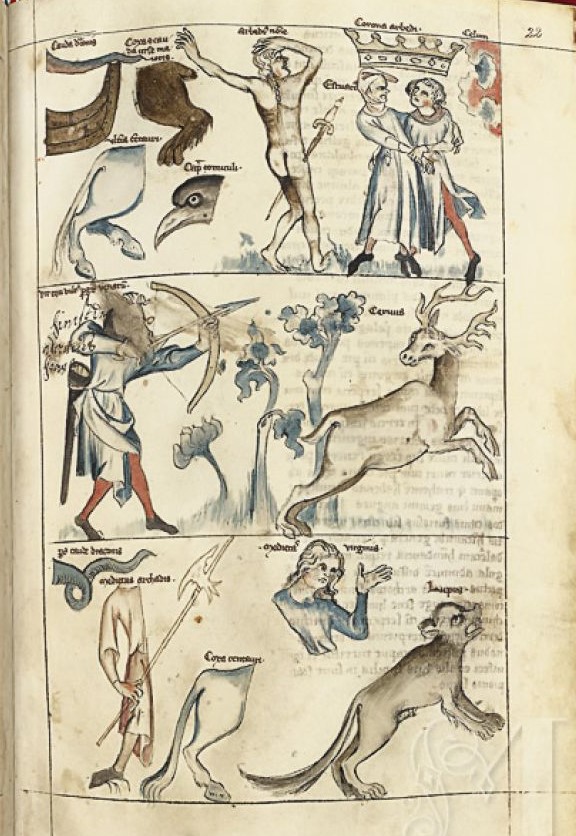

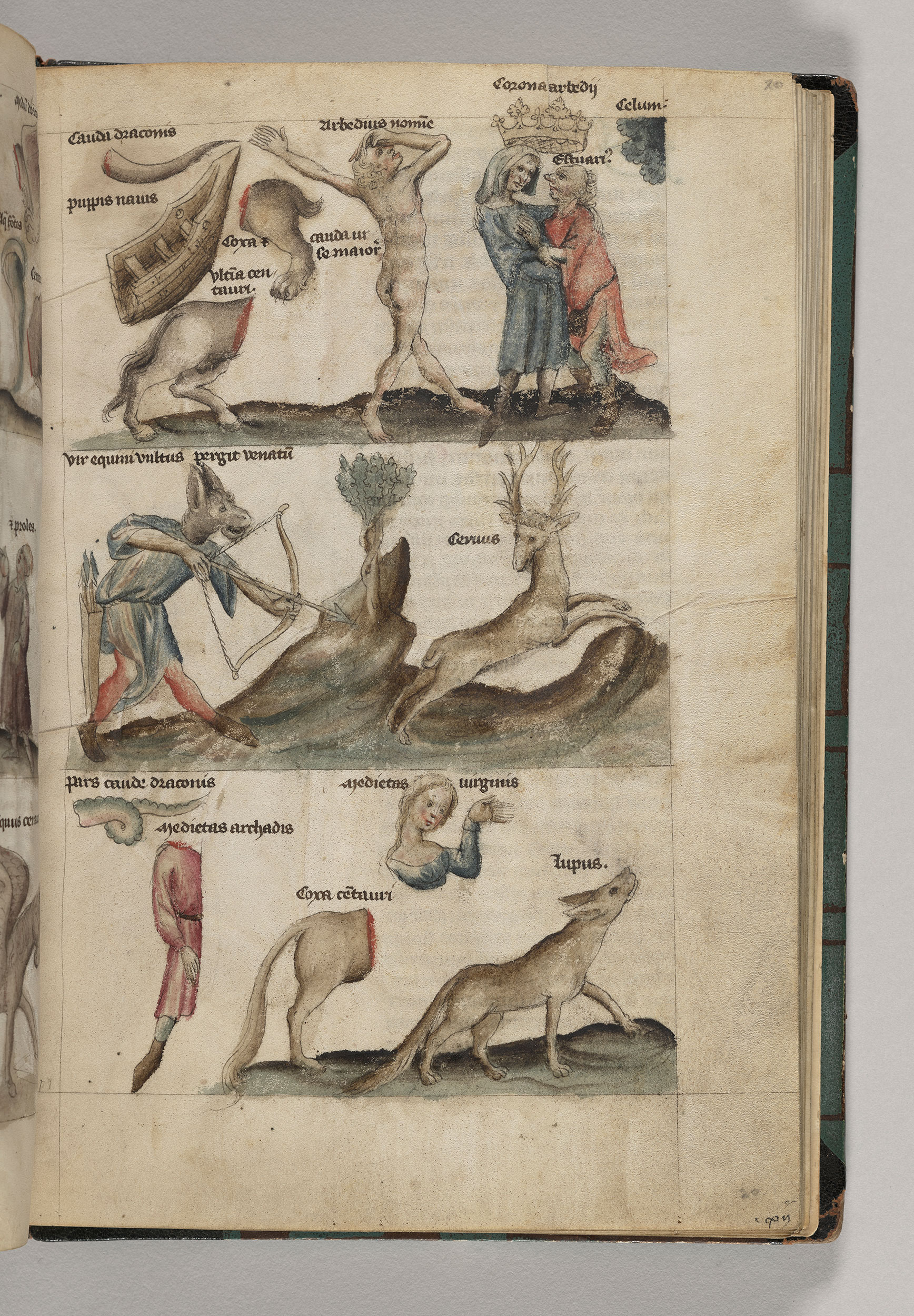

Psaume 110, Ormesby master, vers 1320, Ormesby Psalter, MS. Douce 366 fol 147v Vers 1240, Liber astrologiae de Fendulus (Traité d’Albumasar), Latin 7330 fol 22v Balance, 3éme décan

Vers 1240, Liber astrologiae de Fendulus (Traité d’Albumasar), Latin 7330 fol 22v Balance, 3éme décan Vers 1350, Pays-Bas du Sud, BL Sloane MS 3983 fol 22r

Vers 1350, Pays-Bas du Sud, BL Sloane MS 3983 fol 22r avant 1403 Liber astrologiae (Traité d’Albumasar) Bruges Morgan MS M.785 fol 20r

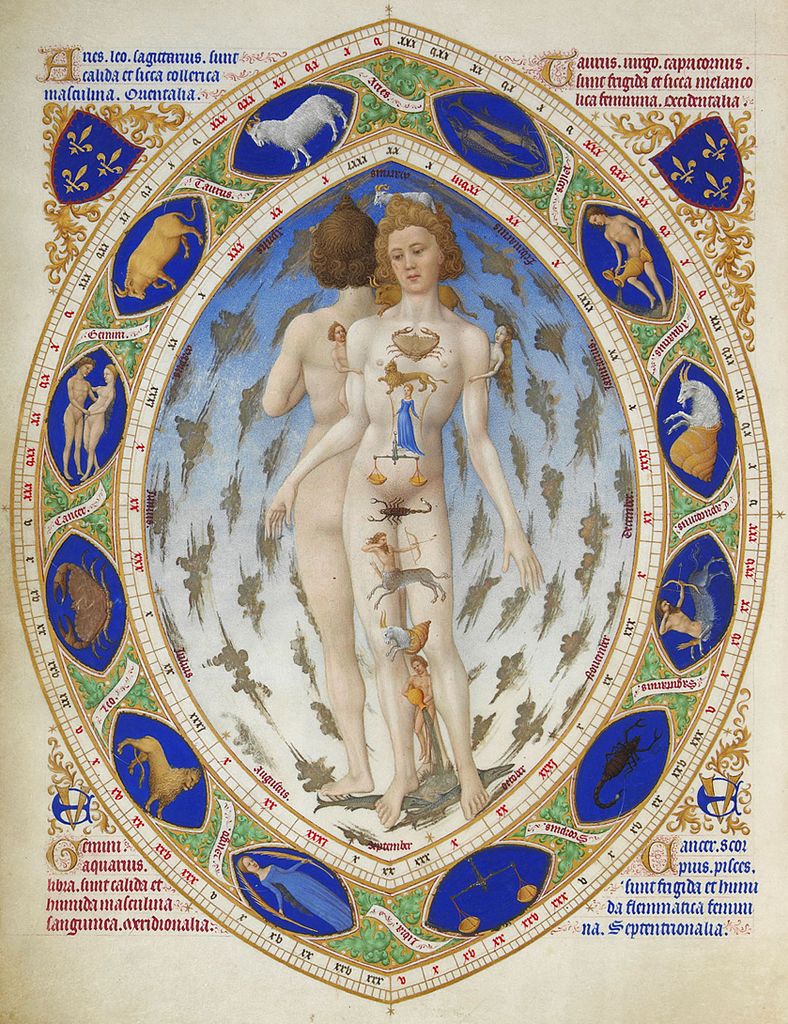

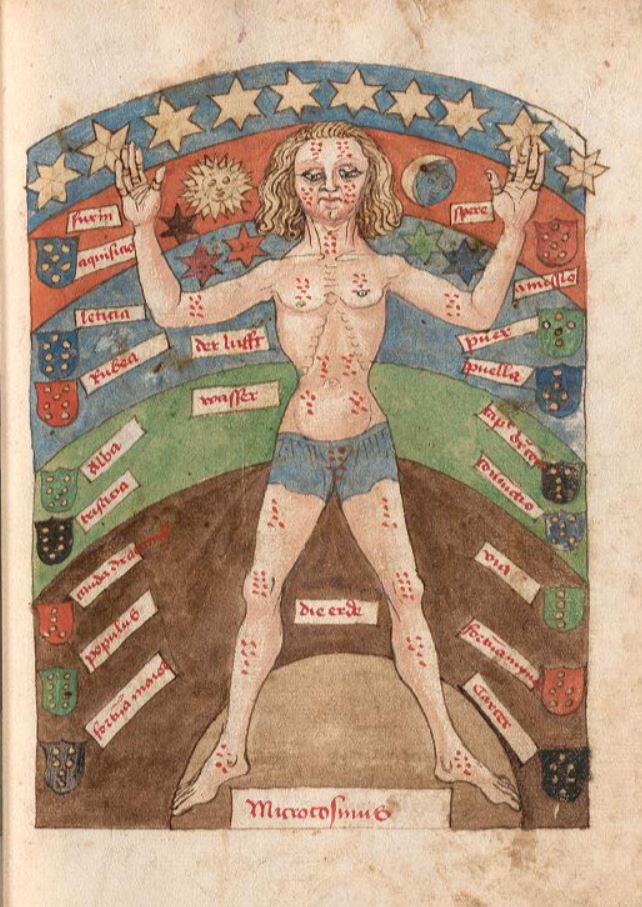

avant 1403 Liber astrologiae (Traité d’Albumasar) Bruges Morgan MS M.785 fol 20r L’Homme anatomique

L’Homme anatomique Homme zodical, fol 35r

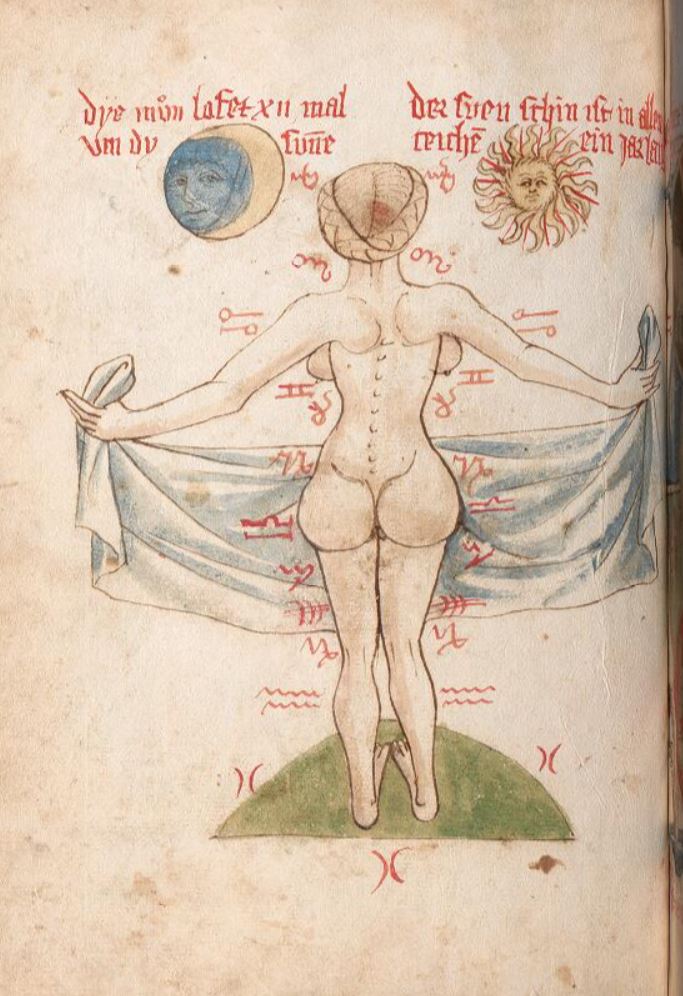

Homme zodical, fol 35r Femme zodiacale, fol 42v

Femme zodiacale, fol 42v Le Dieu de l’Amour tirant sa flèche sur Lancelot, La Tavola ritonda, dessin de Bonifacio Bembo, 1446, Florence, Biblioteca Nazionale Centrale, Pal. 556 fol 58v

Le Dieu de l’Amour tirant sa flèche sur Lancelot, La Tavola ritonda, dessin de Bonifacio Bembo, 1446, Florence, Biblioteca Nazionale Centrale, Pal. 556 fol 58v Le Jugement de Pâris

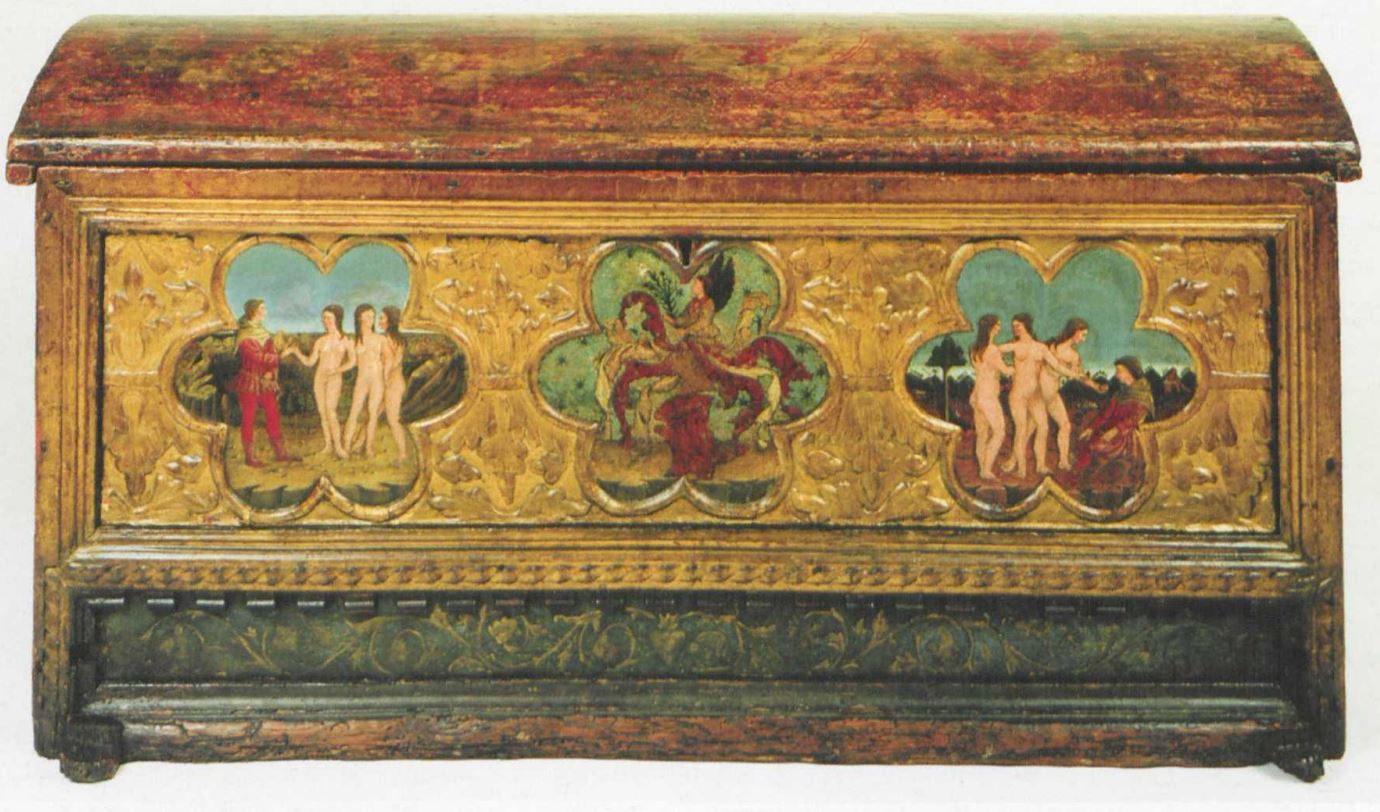

Le Jugement de Pâris Cassone , Vérone, vers 1450, Collection privée

Cassone , Vérone, vers 1450, Collection privée Moule en terre cuite , 1450-75, Schweizerisches LandesMuseum, Zürich

Moule en terre cuite , 1450-75, Schweizerisches LandesMuseum, Zürich Maître aux banderoles, 1450-75, Albertina Vienne

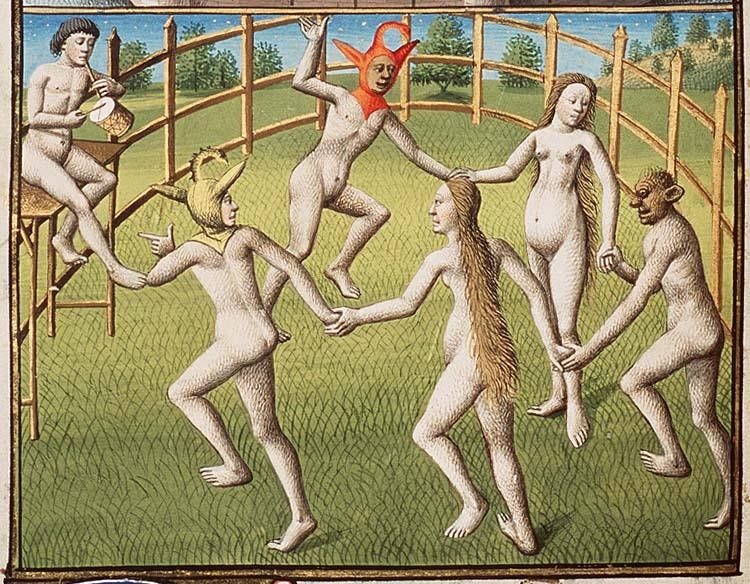

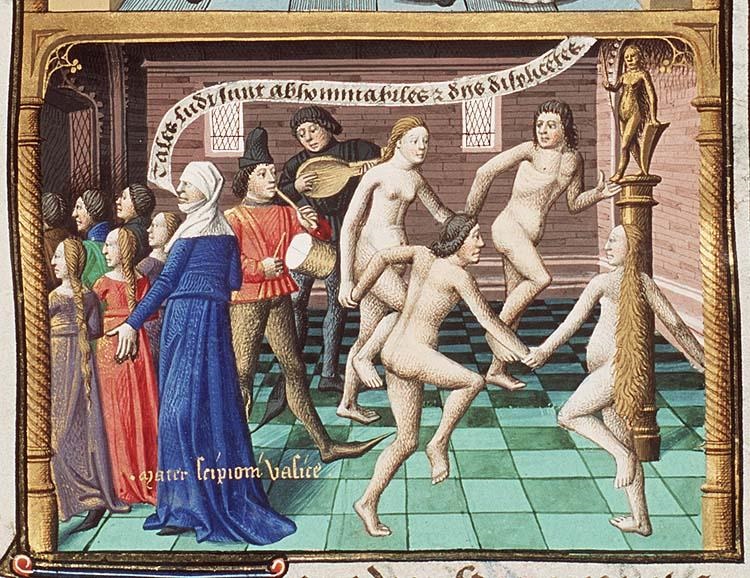

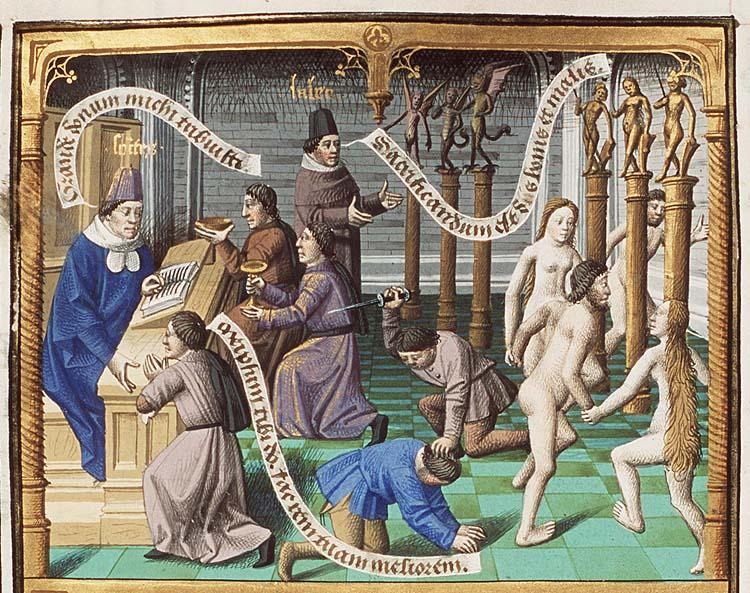

Maître aux banderoles, 1450-75, Albertina Vienne La folie des Romains, fol 35v

La folie des Romains, fol 35v La folie des Romains, fol 36v

La folie des Romains, fol 36v Danse devant des idoles, fol 45r

Danse devant des idoles, fol 45r Acteurs dans des rites païens, fol 52v

Acteurs dans des rites païens, fol 52v Danse devant des idoles, fol 54v

Danse devant des idoles, fol 54v Vénus, Le Livre des échecs amoureux, Evrart de Conty.

Vénus, Le Livre des échecs amoureux, Evrart de Conty. Venus, Livre des échecs amoureux, Evrart de Conty

Venus, Livre des échecs amoureux, Evrart de Conty

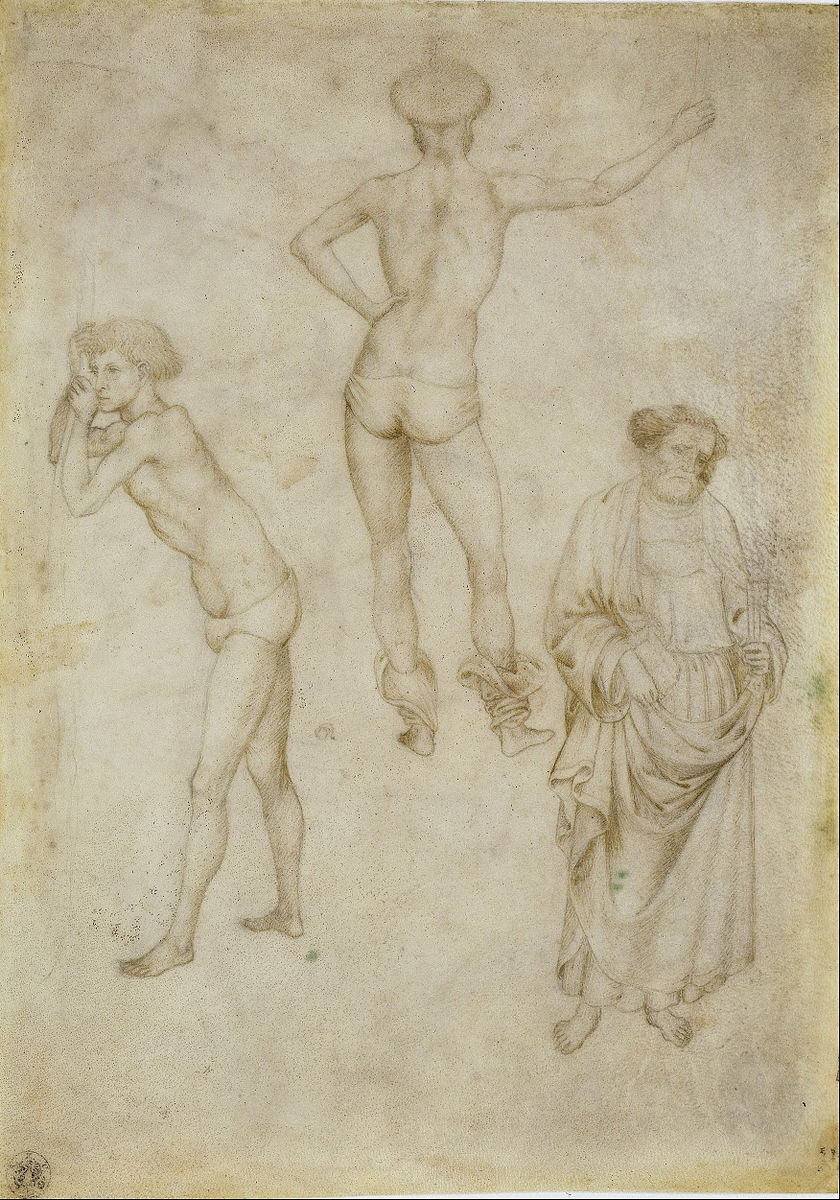

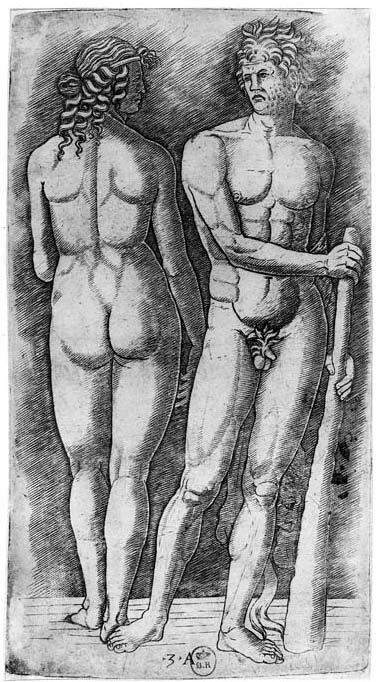

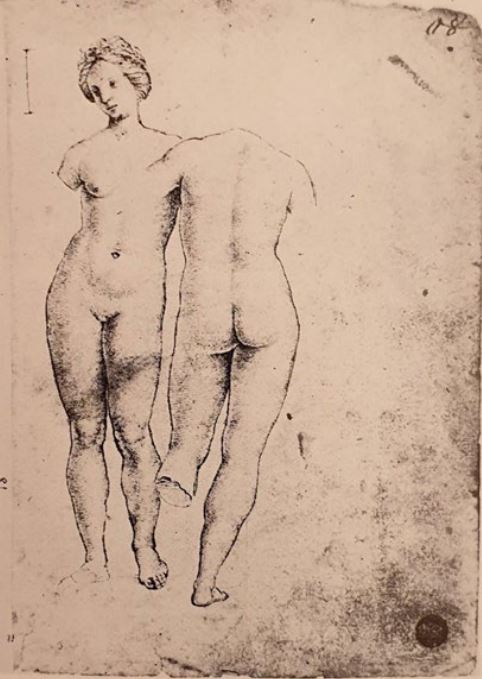

Etudes avec six nus féminins et l’Annonciation, 1425, Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam

Etudes avec six nus féminins et l’Annonciation, 1425, Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam Etude avec deux nus masculin et Saint Pierre, vers 1430, Gemäldegalerie Berlin

Etude avec deux nus masculin et Saint Pierre, vers 1430, Gemäldegalerie Berlin Deux études de nus

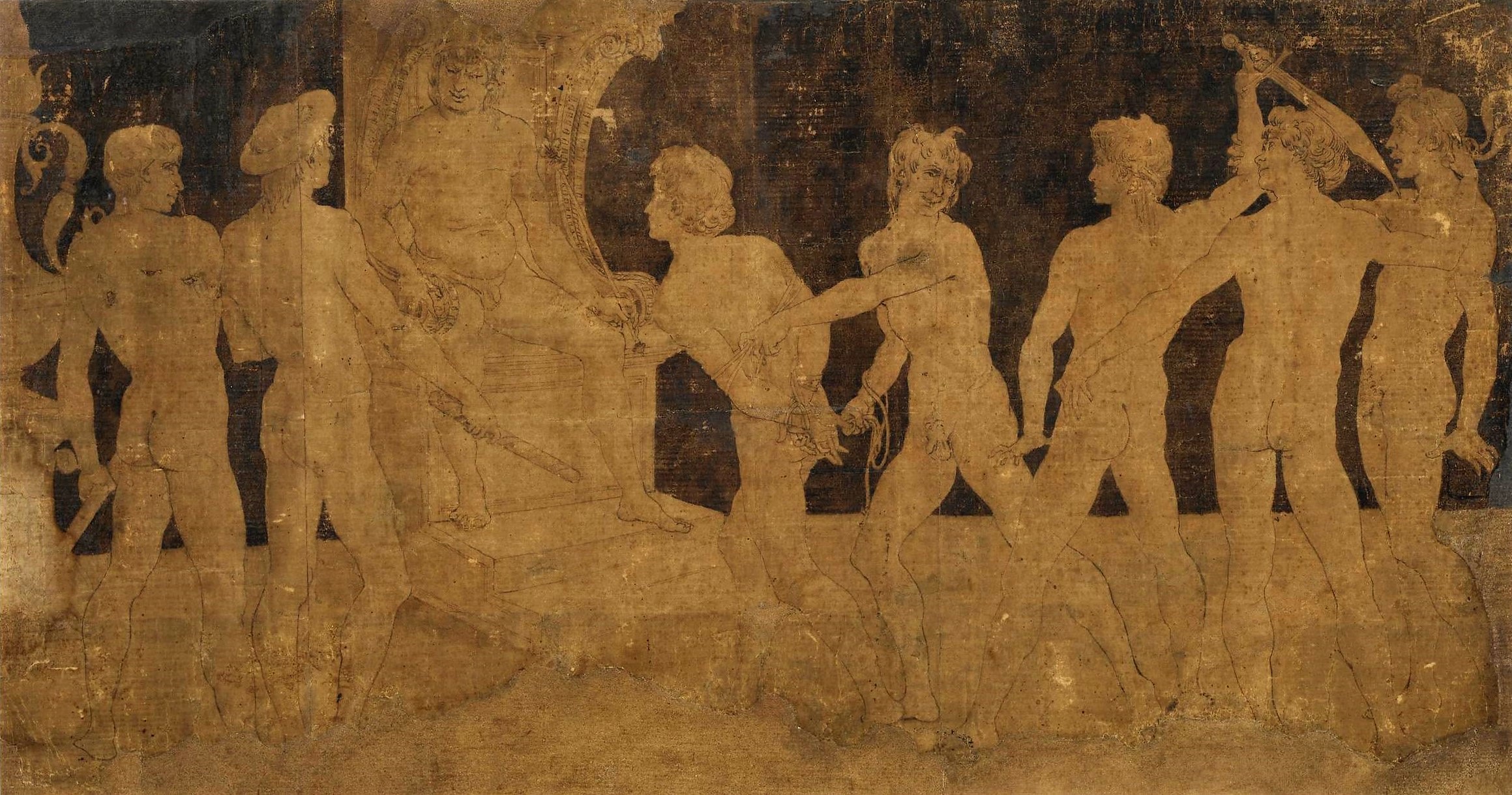

Deux études de nus Un prisonnier amené devant un juge trônant

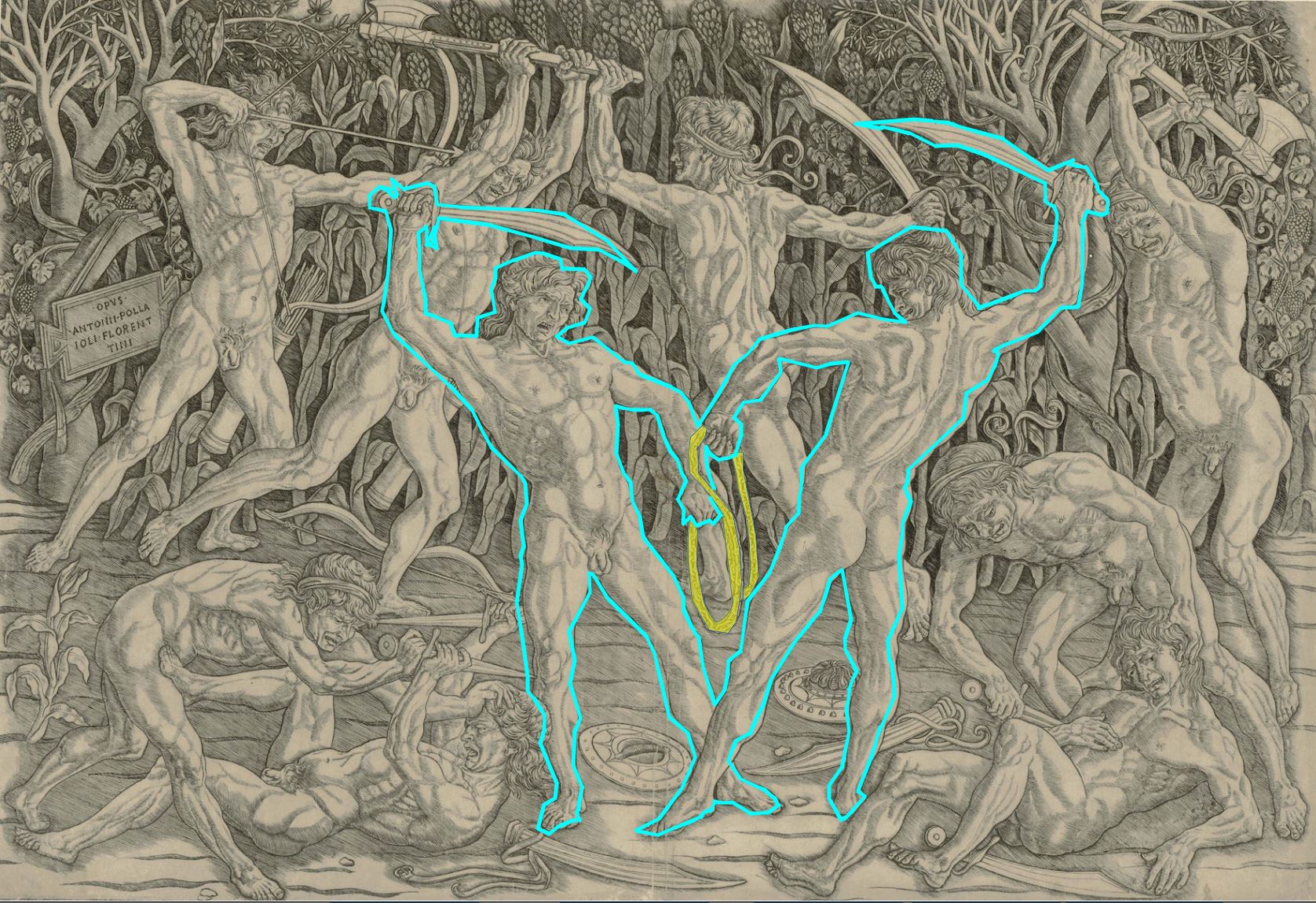

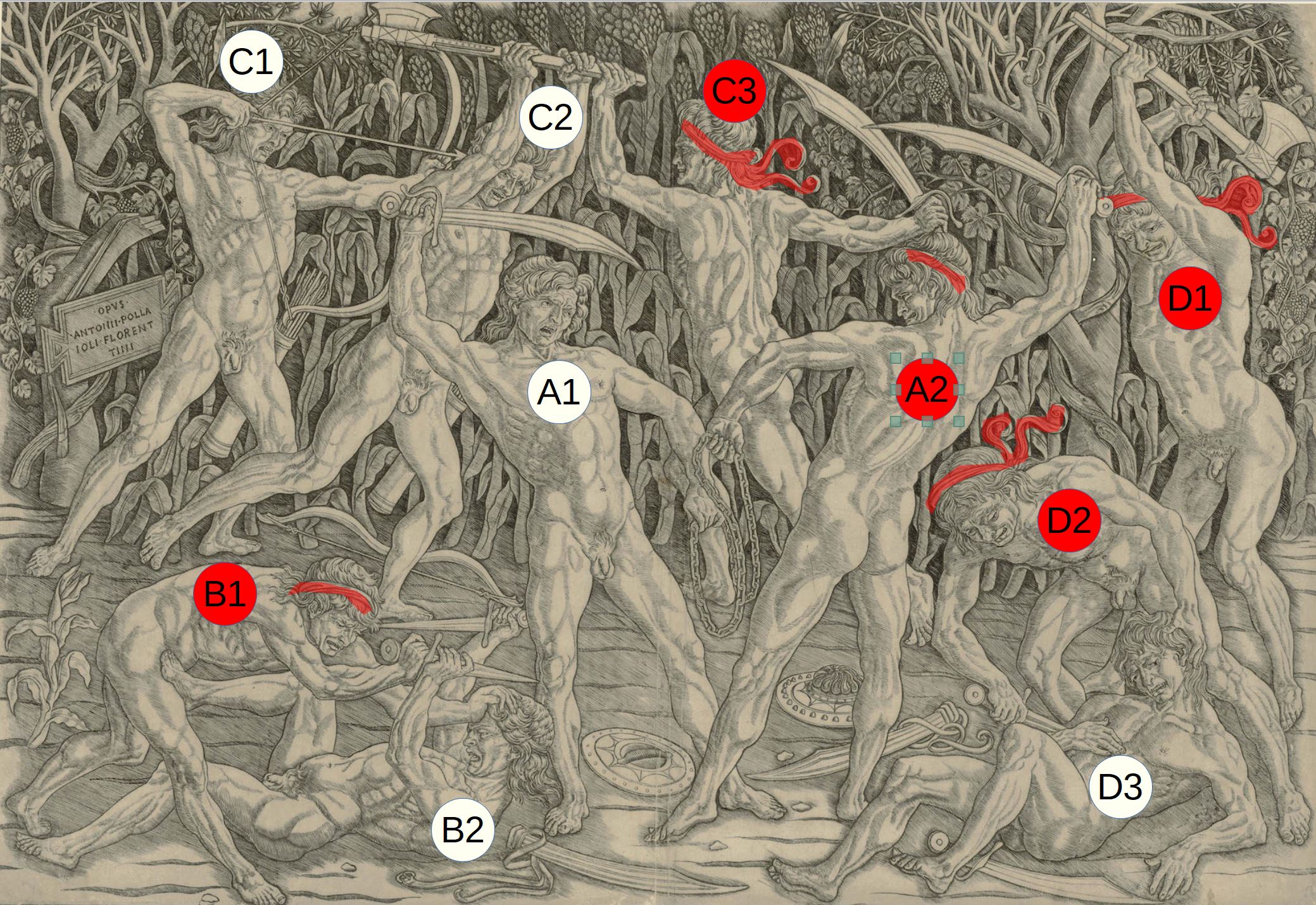

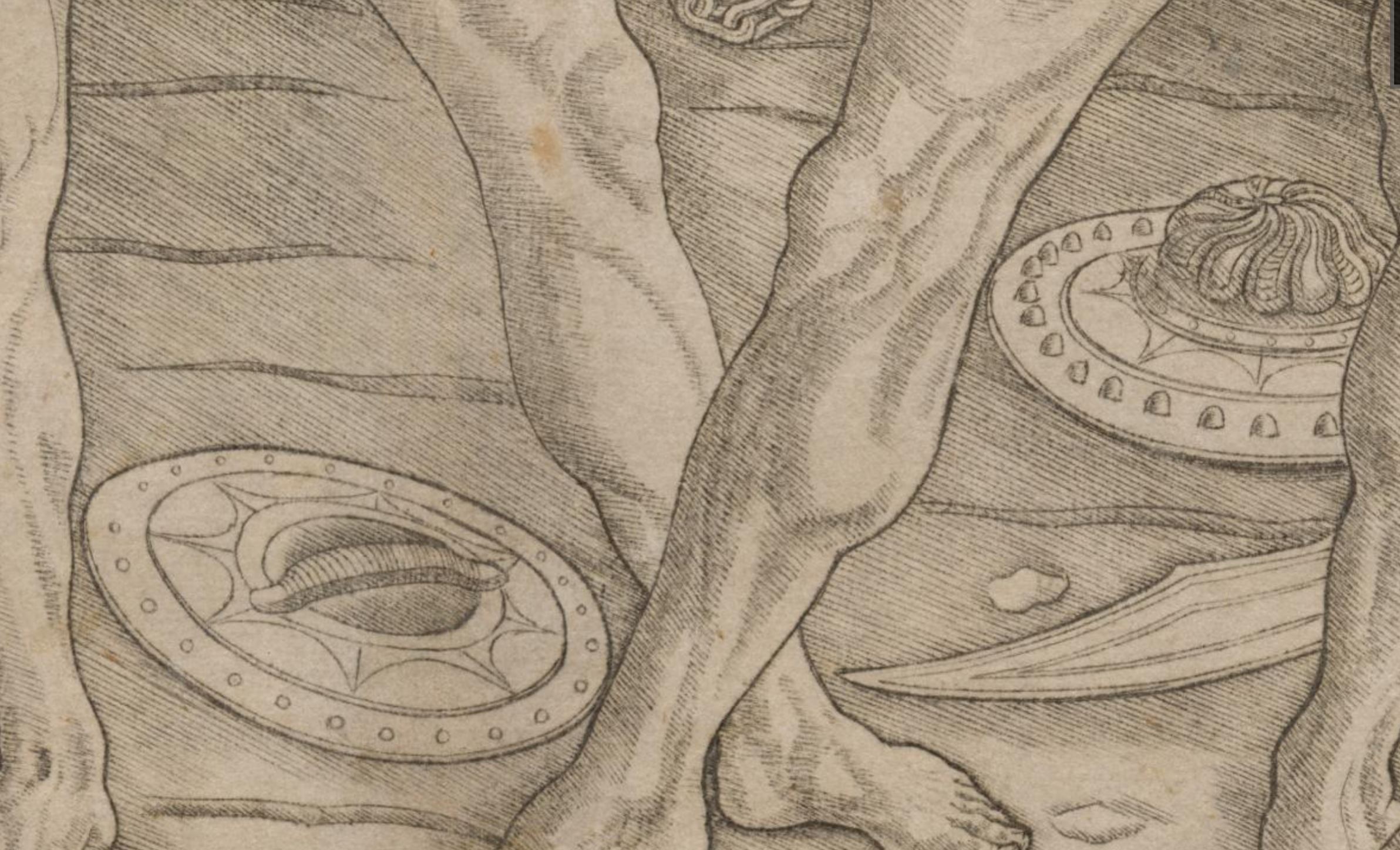

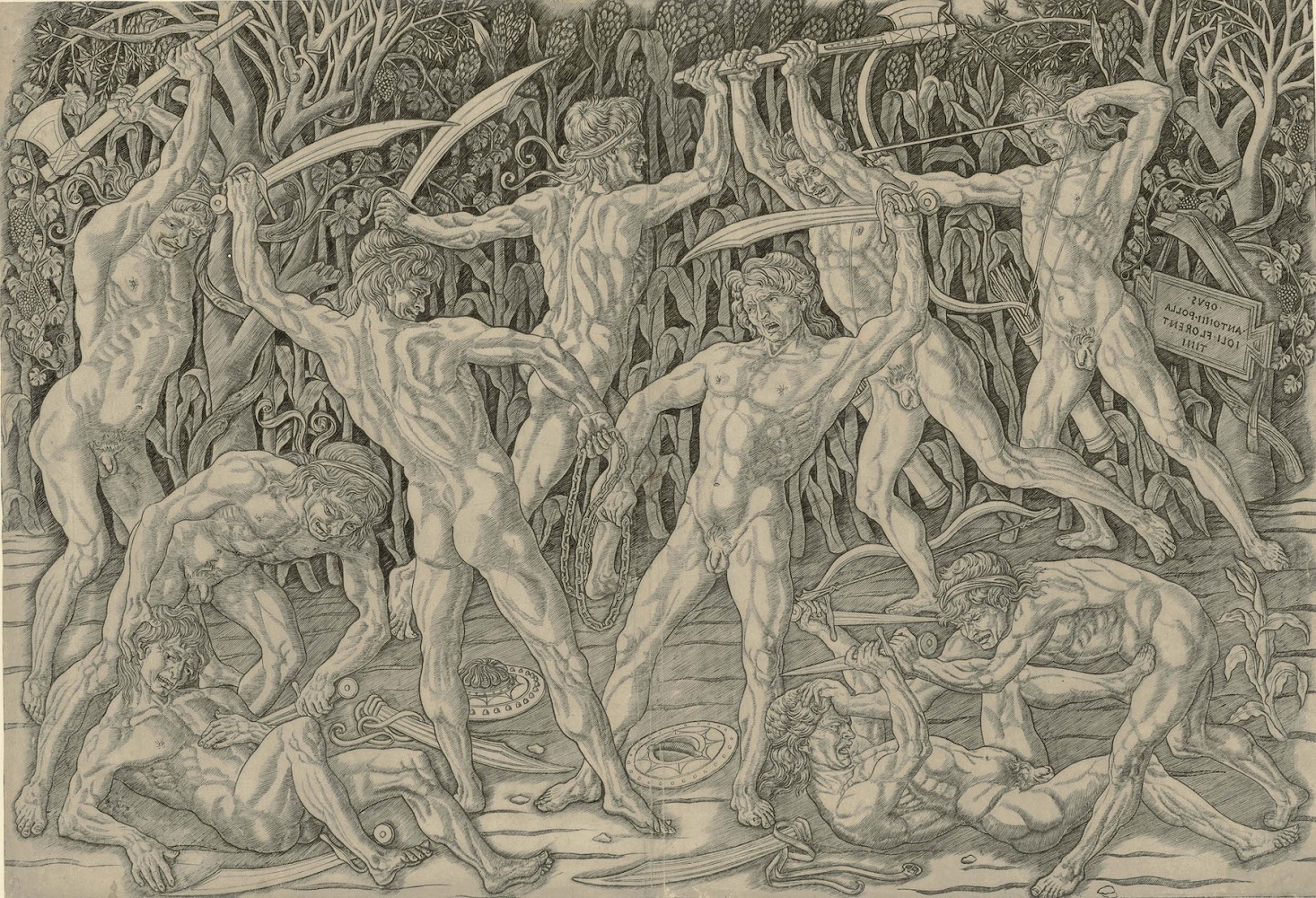

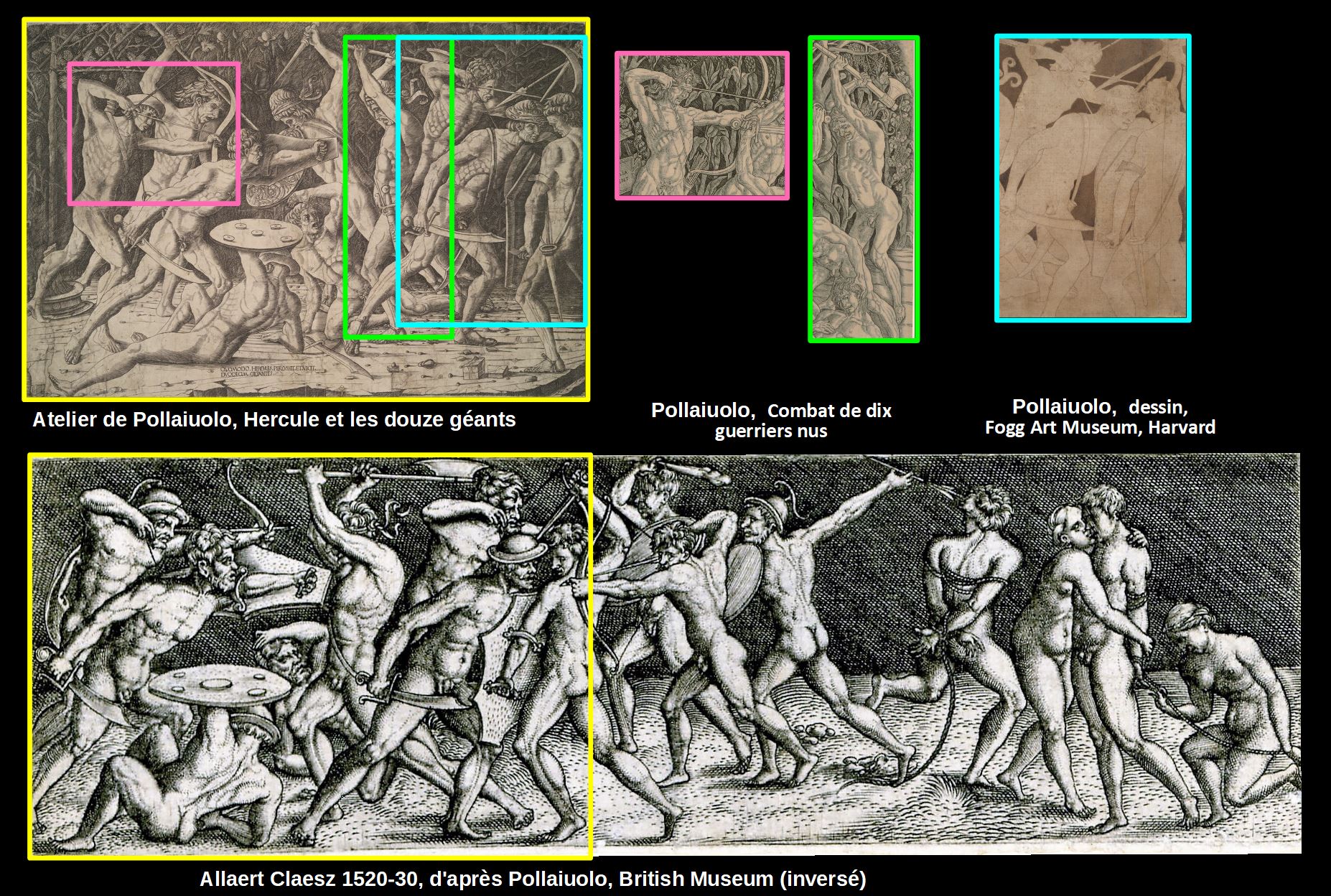

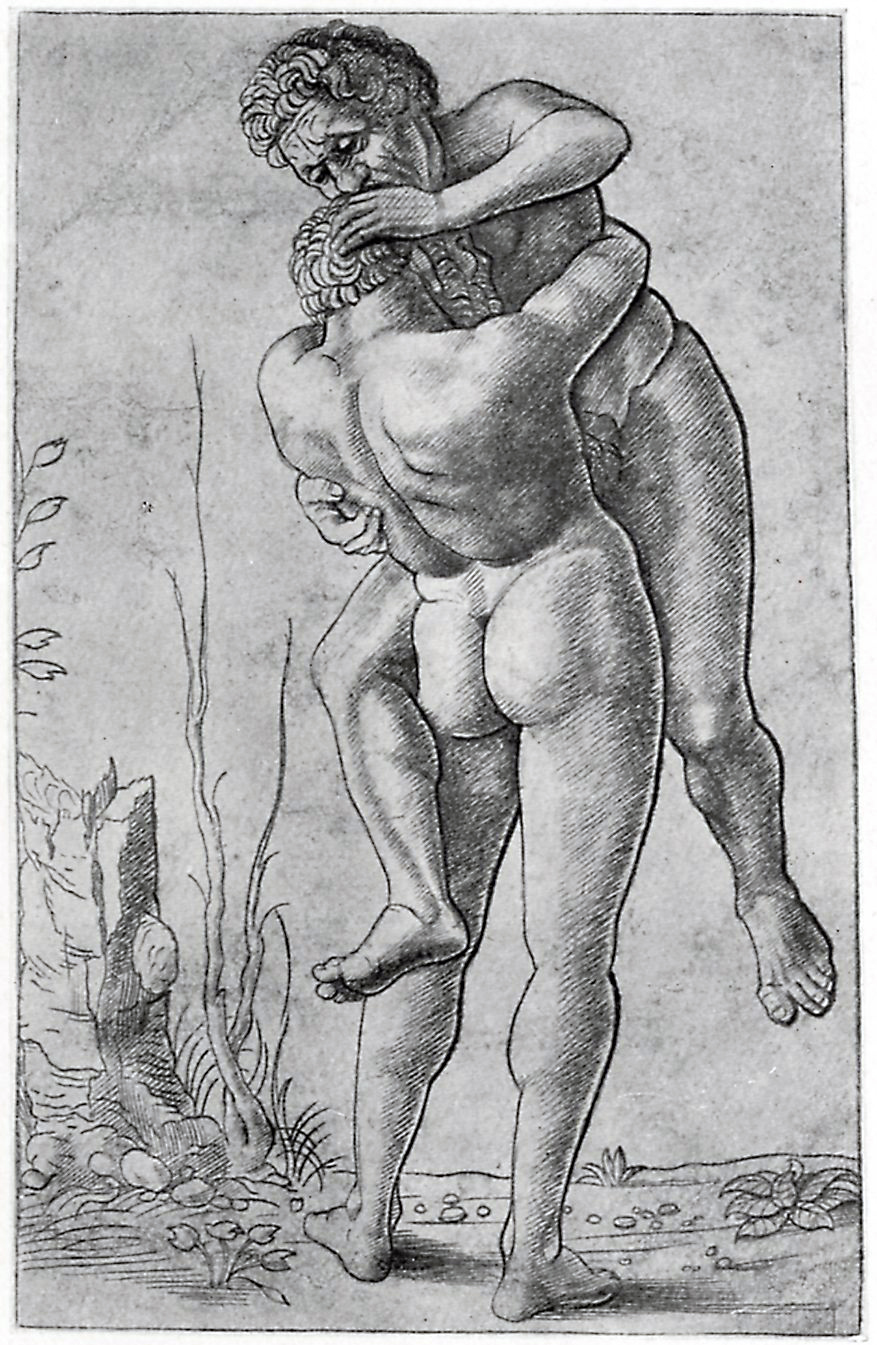

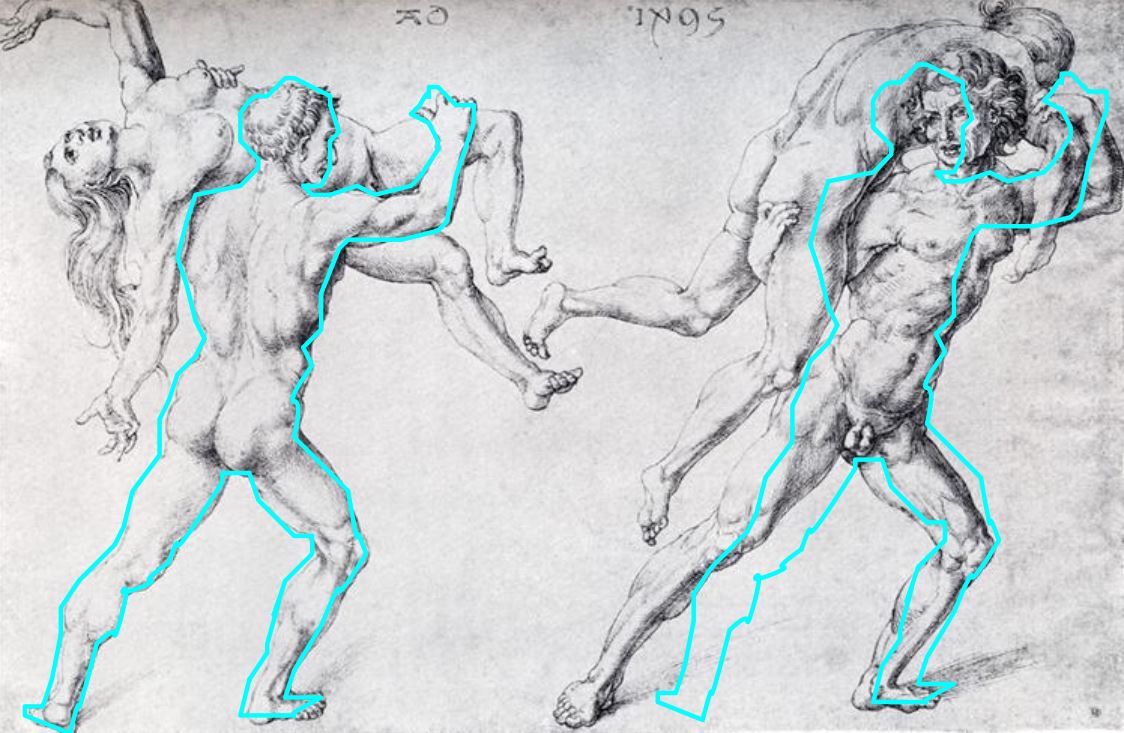

Un prisonnier amené devant un juge trônant Combat de dix guerriers nus

Combat de dix guerriers nus

Image inversée

Image inversée Panicule de sorgho

Panicule de sorgho Plant de maïs

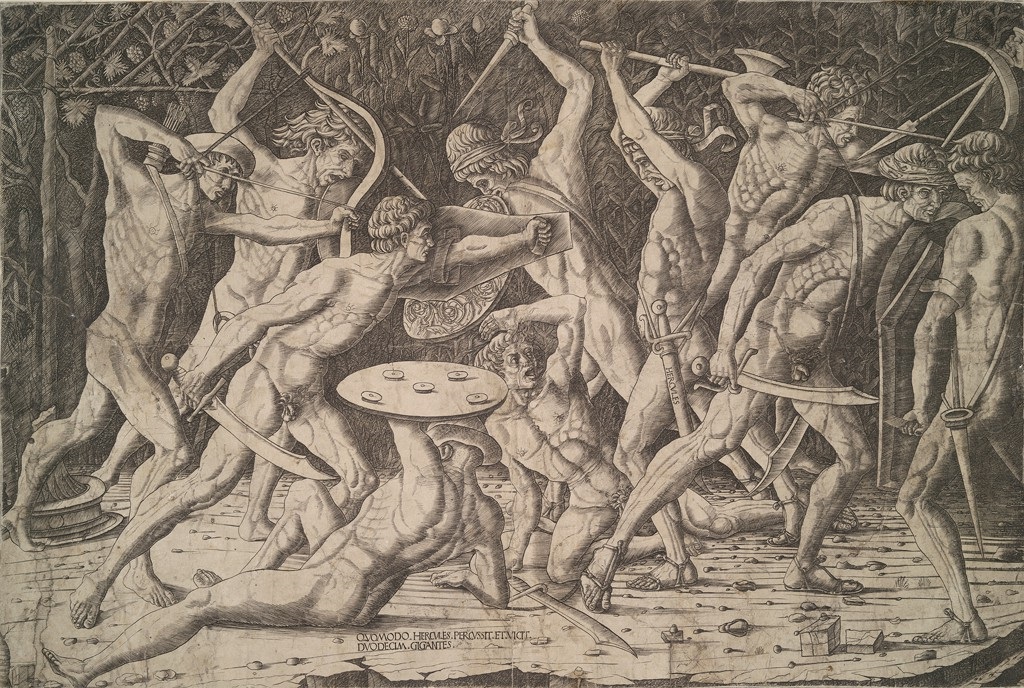

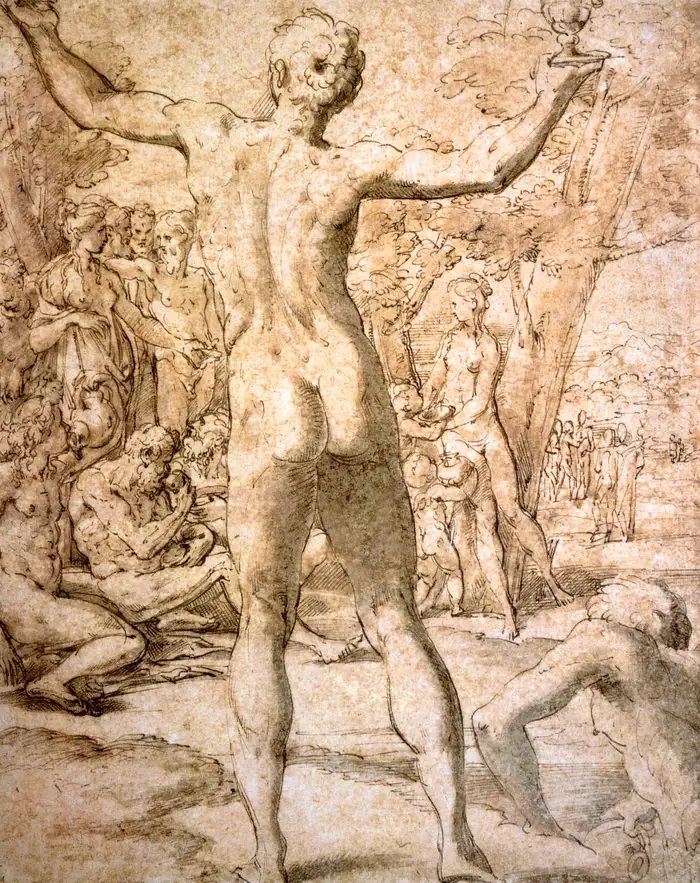

Plant de maïs Le combat d’Hercule et des douze géants

Le combat d’Hercule et des douze géants

Le combat d’Hercule et des douze géants (détail)

Le combat d’Hercule et des douze géants (détail) Bataille entre humains et satyres

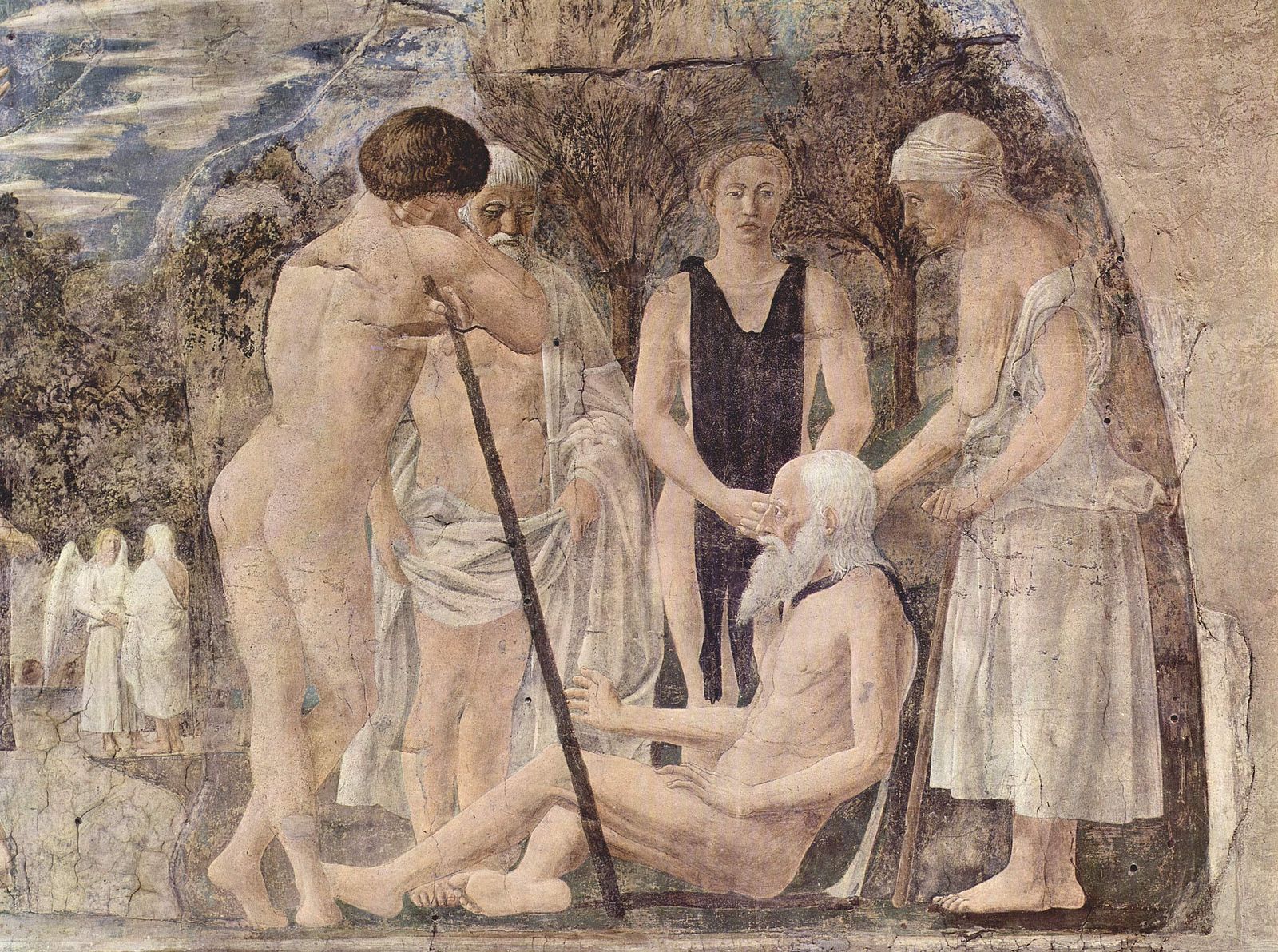

Bataille entre humains et satyres Fresque de la mort d’Adam (détail)

Fresque de la mort d’Adam (détail) Deux nus masculins et deux chiens endormis

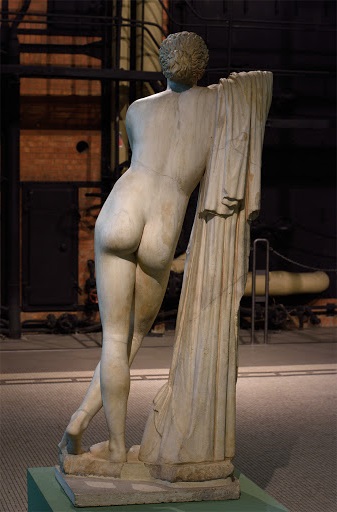

Deux nus masculins et deux chiens endormis Pothos (le désir amoureux), d’après Scopas (inversé) Musées capitolins, Rome

Pothos (le désir amoureux), d’après Scopas (inversé) Musées capitolins, Rome Déjanire et Hercule, Andrea Zoan, vers 1475

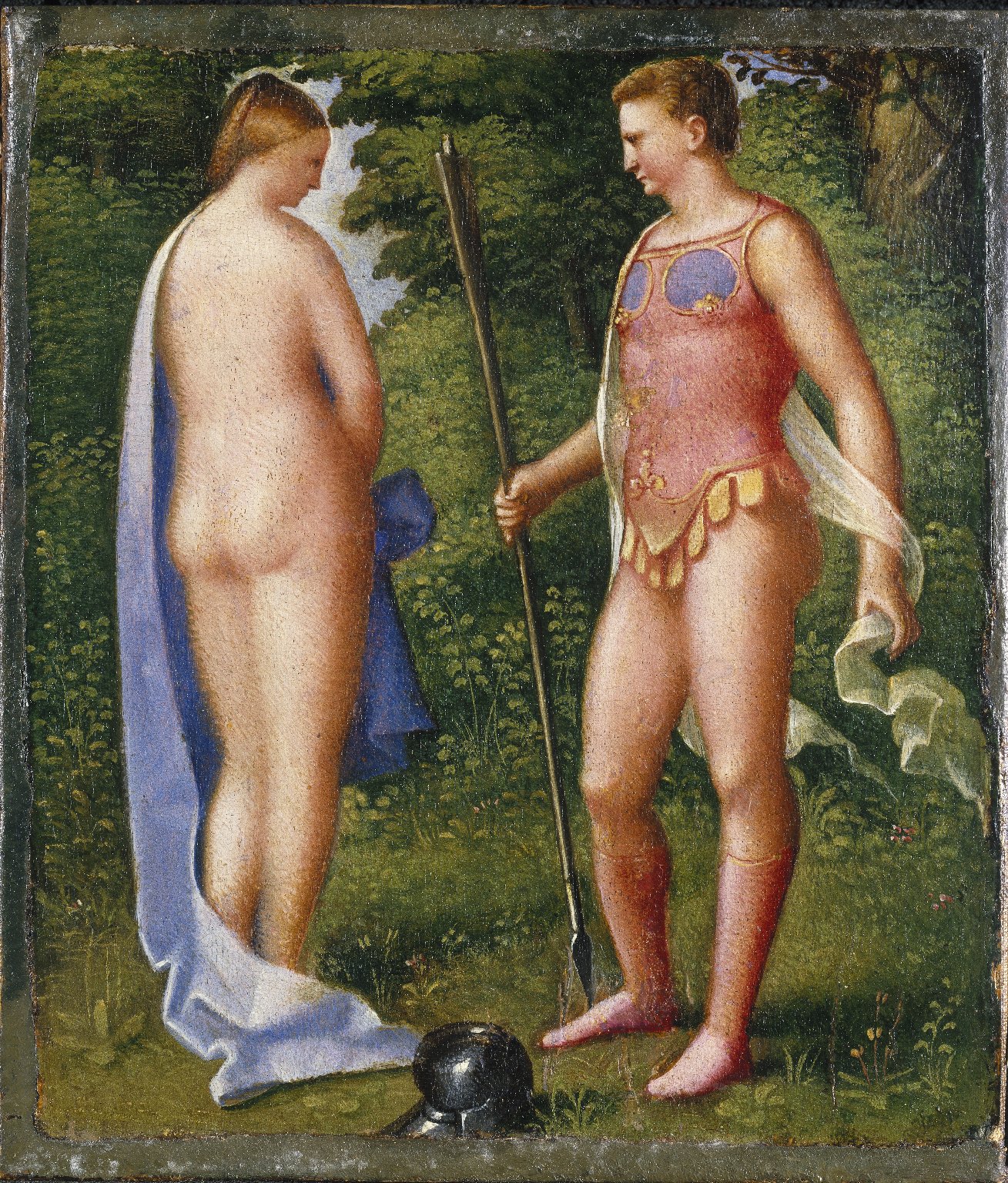

Déjanire et Hercule, Andrea Zoan, vers 1475 Vénus et Mars, Giulio Campagnola (attr), 1500-16, Brooklyn Museum

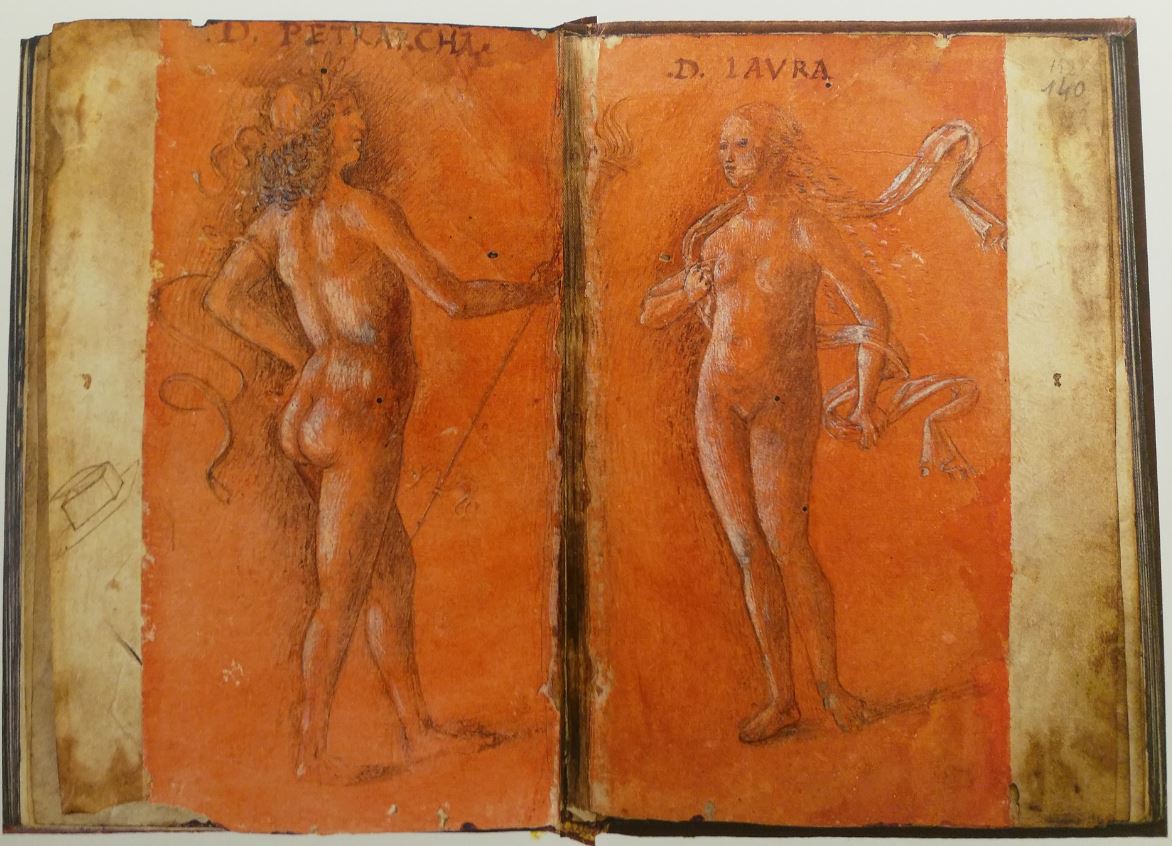

Vénus et Mars, Giulio Campagnola (attr), 1500-16, Brooklyn Museum Pétrarque et Laure en Apollon et Vénus, anonyme, vers 1500, Rome, Biblioteca Nazionale MS Varia 3-612 fols 138v 140

Pétrarque et Laure en Apollon et Vénus, anonyme, vers 1500, Rome, Biblioteca Nazionale MS Varia 3-612 fols 138v 140 Saint Jacques mené à son exécution, fresque de la chapelle Ovetari, à Padoue, détruite en 1944

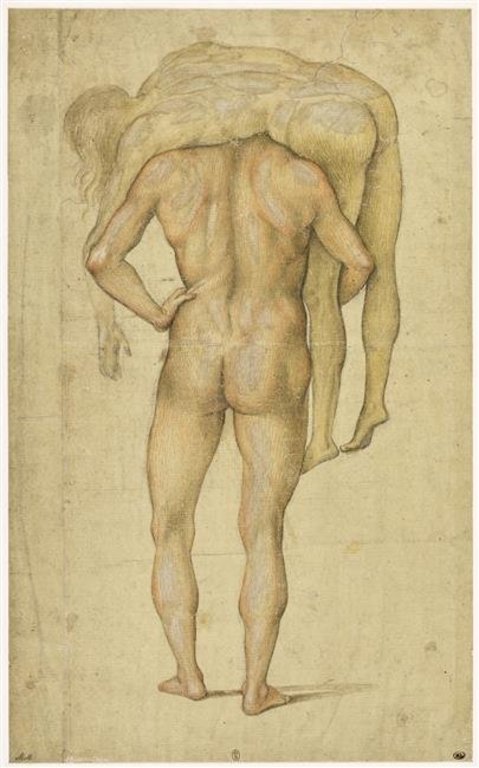

Saint Jacques mené à son exécution, fresque de la chapelle Ovetari, à Padoue, détruite en 1944 Etude pour la fresque, British Museum

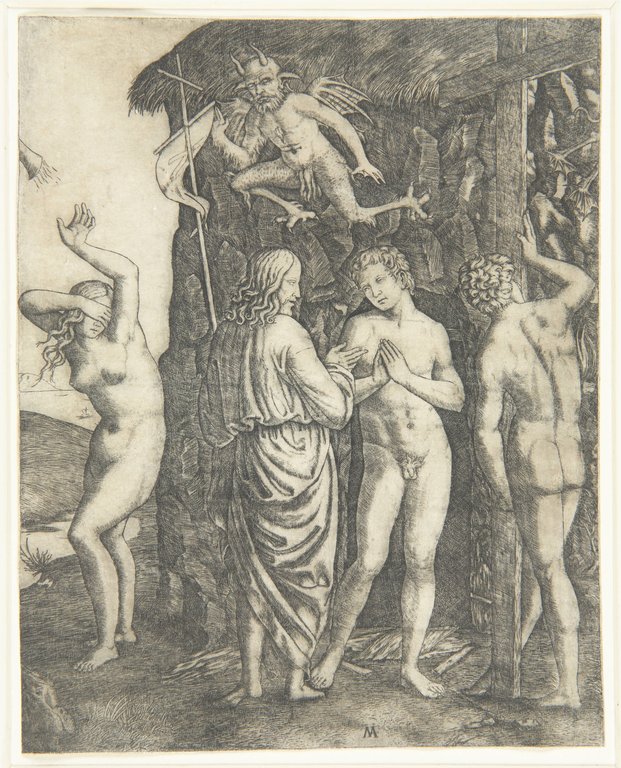

Etude pour la fresque, British Museum Descente aux Limbes

Descente aux Limbes Le Christ aux Limbes, Mantegna (attr.), vers 1468

Le Christ aux Limbes, Mantegna (attr.), vers 1468 Mantegna (atelier), vers 1470, MET

Mantegna (atelier), vers 1470, MET Marcantonio Raimondi, 1512, photo L.Chastel (c) RMN

Marcantonio Raimondi, 1512, photo L.Chastel (c) RMN Albrecht Altdorfer, 1512

Albrecht Altdorfer, 1512 Diane, Mars et Iris (?)

Diane, Mars et Iris (?) Bacchanale à la cuve et bacchanale au satyre

Bacchanale à la cuve et bacchanale au satyre

vers 1497, MET

vers 1497, MET vers 1500, Albertina, Vienne

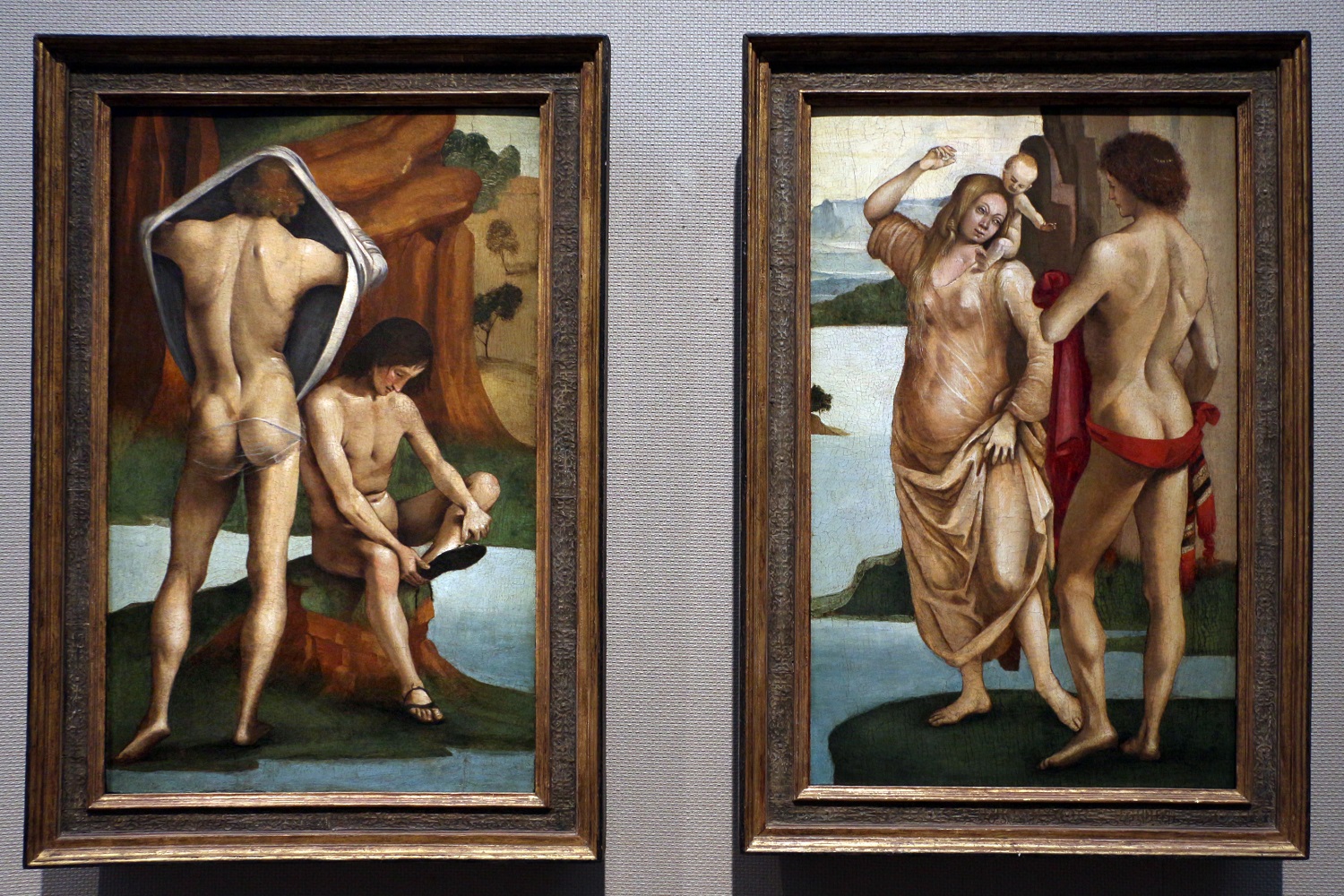

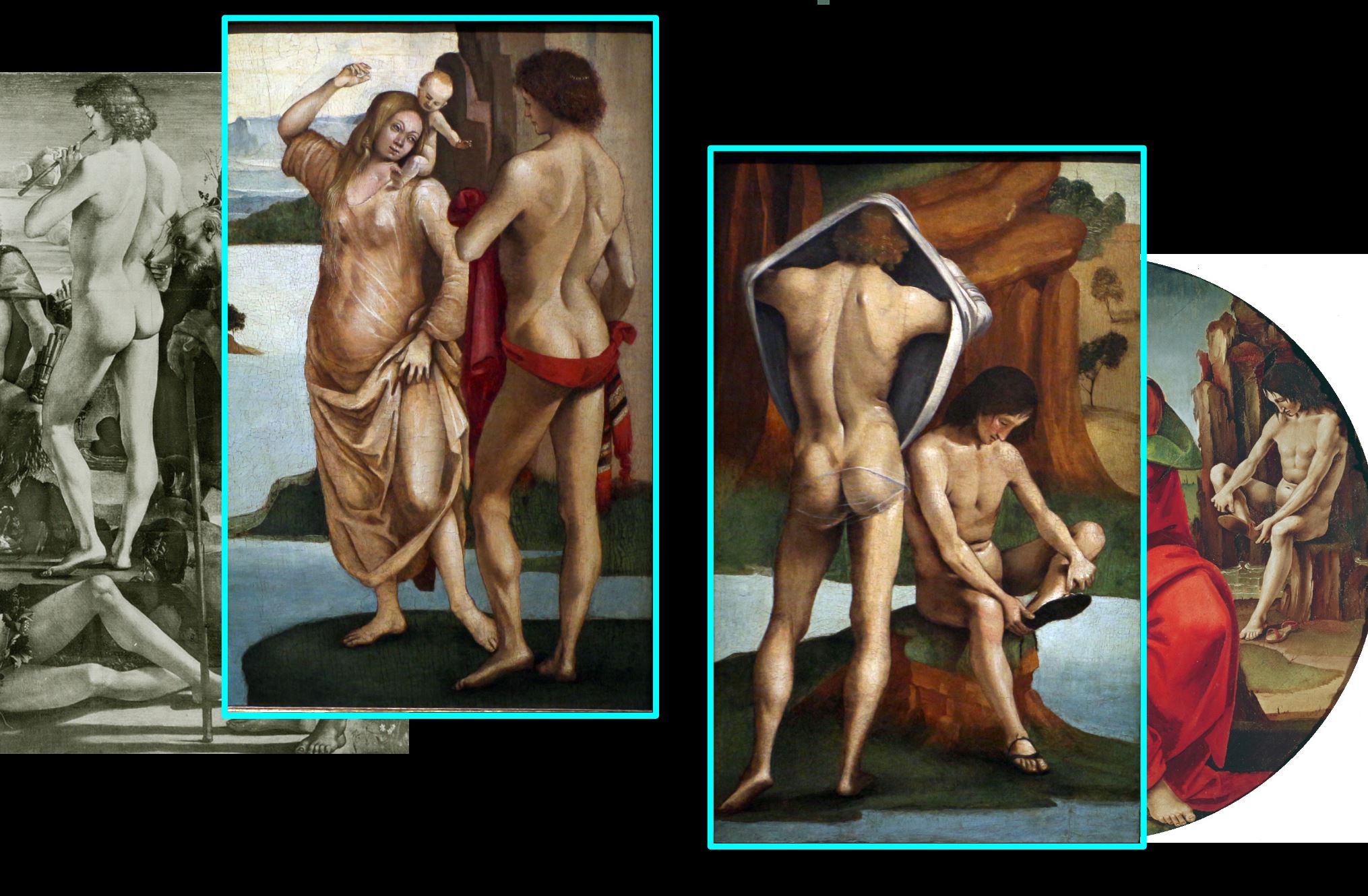

vers 1500, Albertina, Vienne Figures dans un paysage, panneaux provenant de la cappella Bichi, Sant’Agostino (Sienne)

Figures dans un paysage, panneaux provenant de la cappella Bichi, Sant’Agostino (Sienne) Hypothèse de reconstruction, d’après Martina Ingenday [12]

Hypothèse de reconstruction, d’après Martina Ingenday [12]

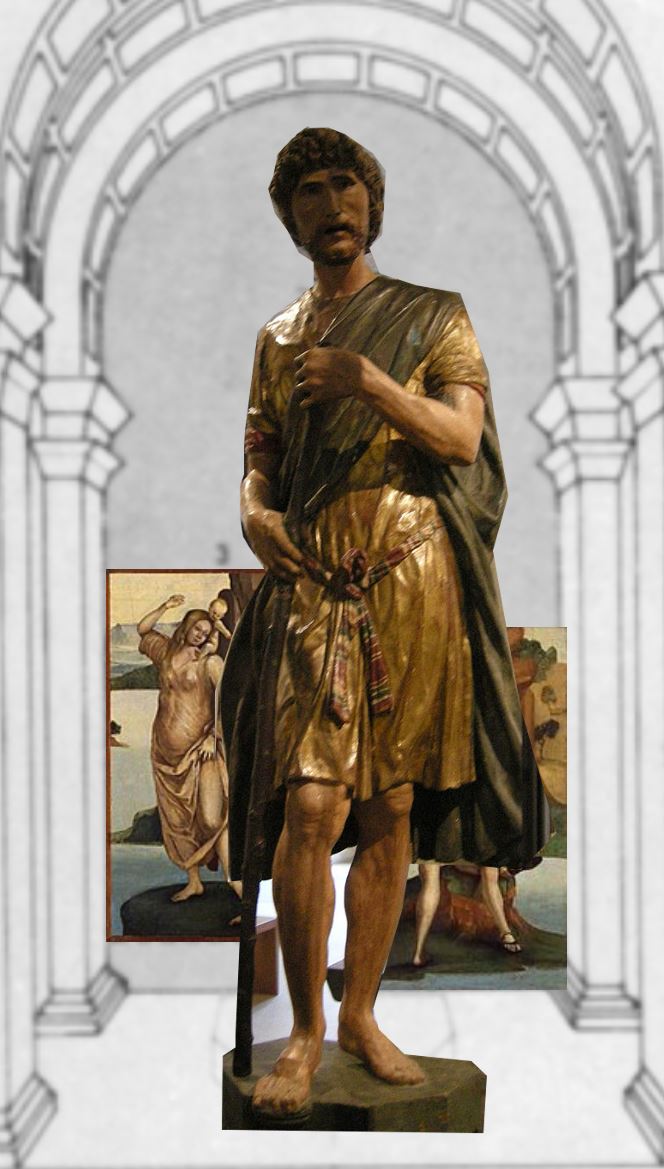

Spinario, Musées capitolins, Rome

Spinario, Musées capitolins, Rome

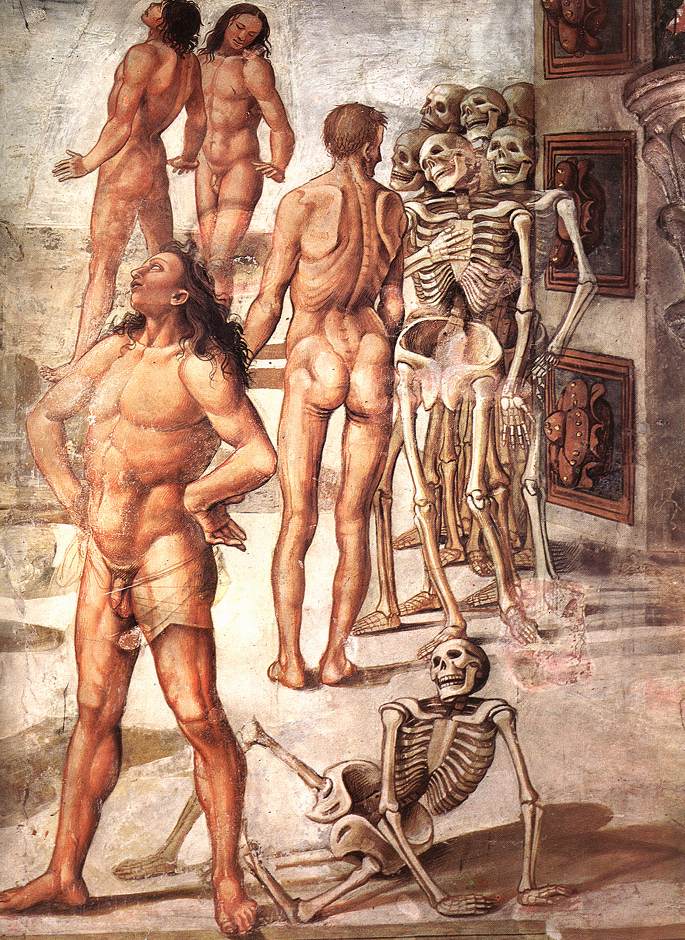

Fresque de la résurrection de la Chair (détail en bas à droite), capella San Brizio, Duomo di Orvieto

Fresque de la résurrection de la Chair (détail en bas à droite), capella San Brizio, Duomo di Orvieto Dessin préparatoire, Louvre

Dessin préparatoire, Louvre Deux hommes nus et un agneau, Musée Bonnat,Bayonne

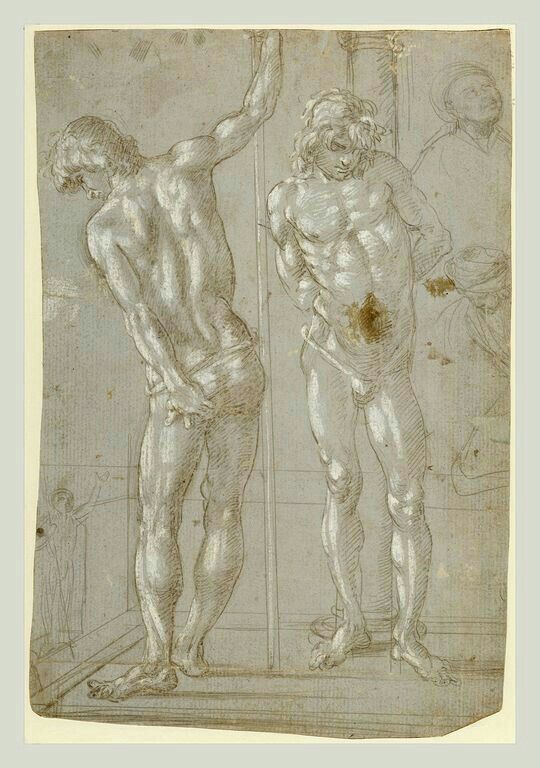

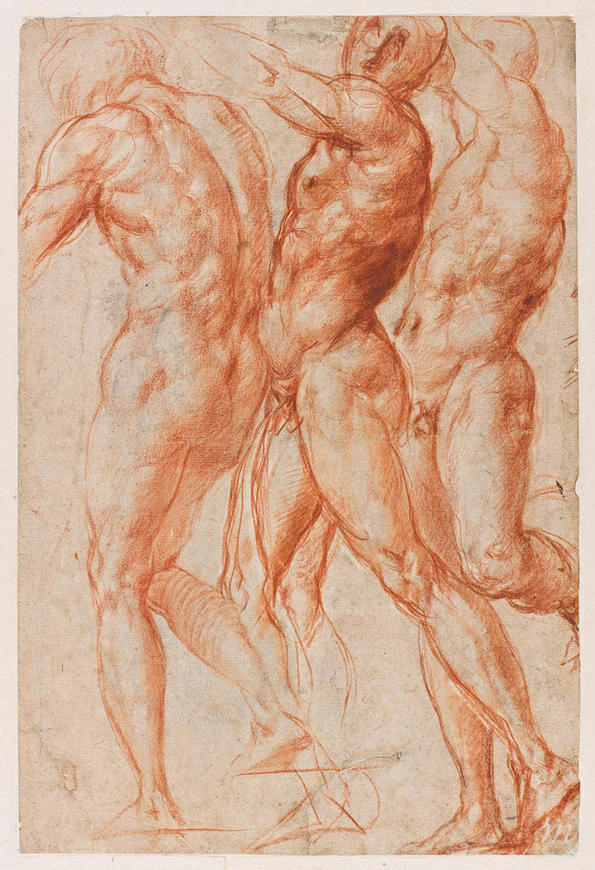

Deux hommes nus et un agneau, Musée Bonnat,Bayonne Trois hommes nus debout, 1505-08, British Museum, Londres

Trois hommes nus debout, 1505-08, British Museum, Londres Trois nus masculins, 1515, Albertina

Trois nus masculins, 1515, Albertina La bataille d’Ostie (détail), 1514-17, fresques des Loges du Vatican

La bataille d’Ostie (détail), 1514-17, fresques des Loges du Vatican Le jugement de Salomon

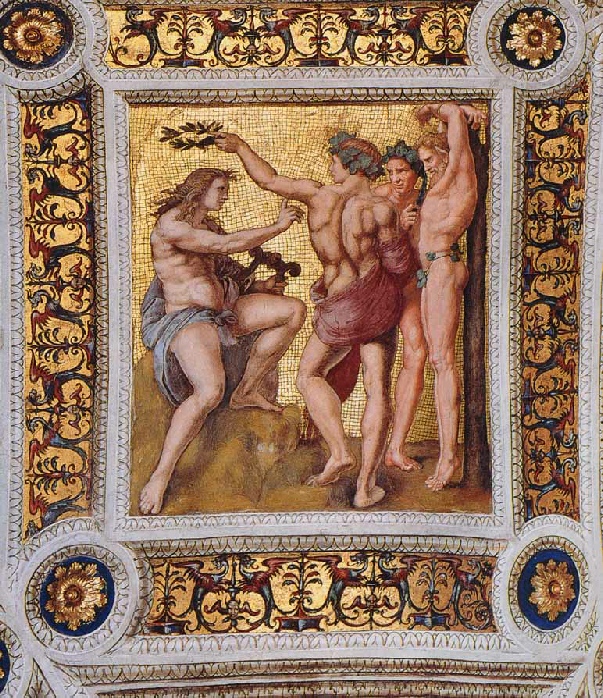

Le jugement de Salomon Apollon et Marsyas

Apollon et Marsyas

Copie romaine d’un original grec, Bibliothèque Piccolomini, Sienne

Copie romaine d’un original grec, Bibliothèque Piccolomini, Sienne Francesco del Cossa, vers 1470, détail de la fresque du Mois d’Avril, Palais Schifanoia, Ferrare (inversée)

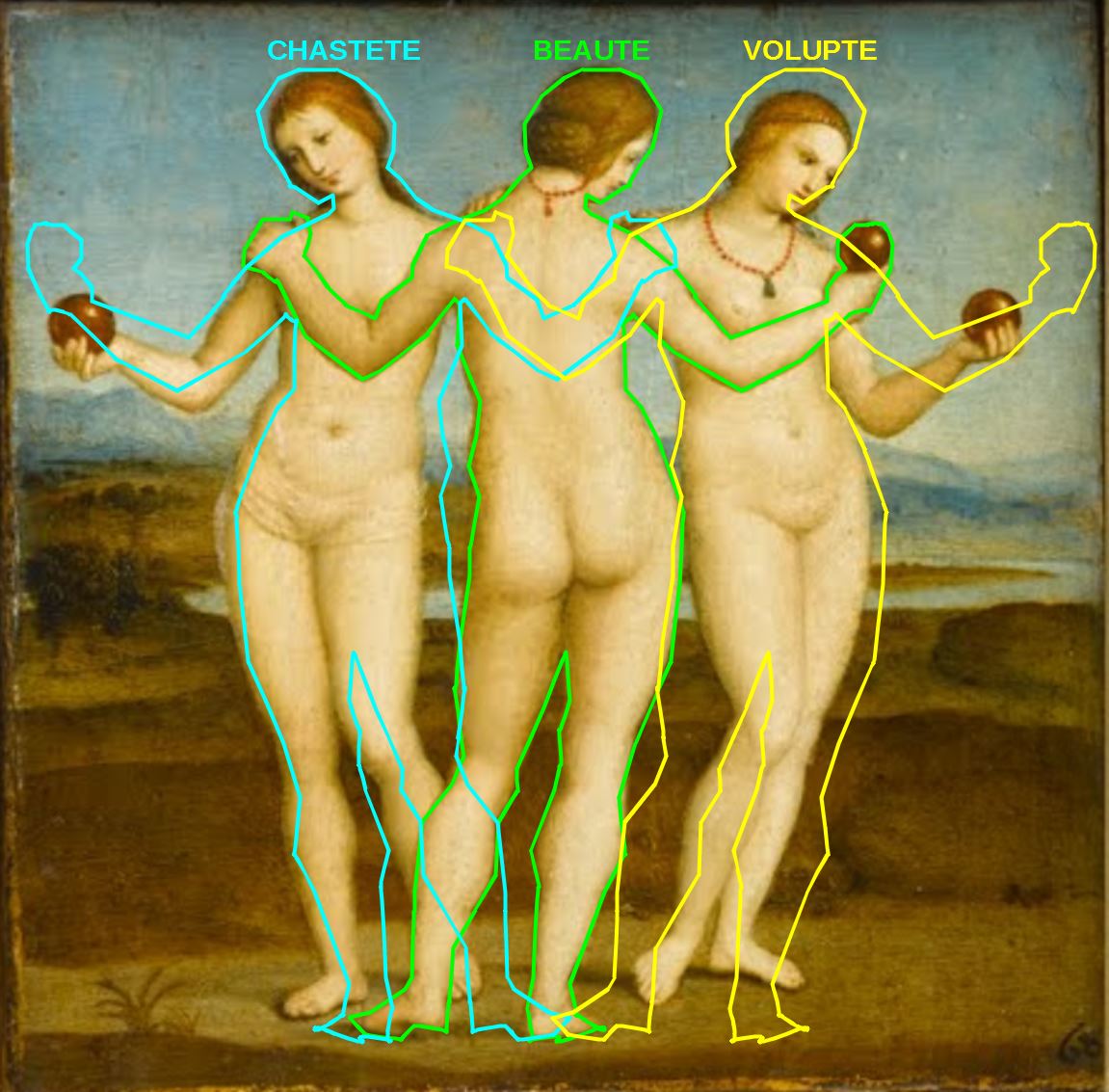

Francesco del Cossa, vers 1470, détail de la fresque du Mois d’Avril, Palais Schifanoia, Ferrare (inversée) Raphaël et atelier, Libretto del disegno, Accademia, Venise

Raphaël et atelier, Libretto del disegno, Accademia, Venise Raphaël, 1504, Musée Condé, Chantilly

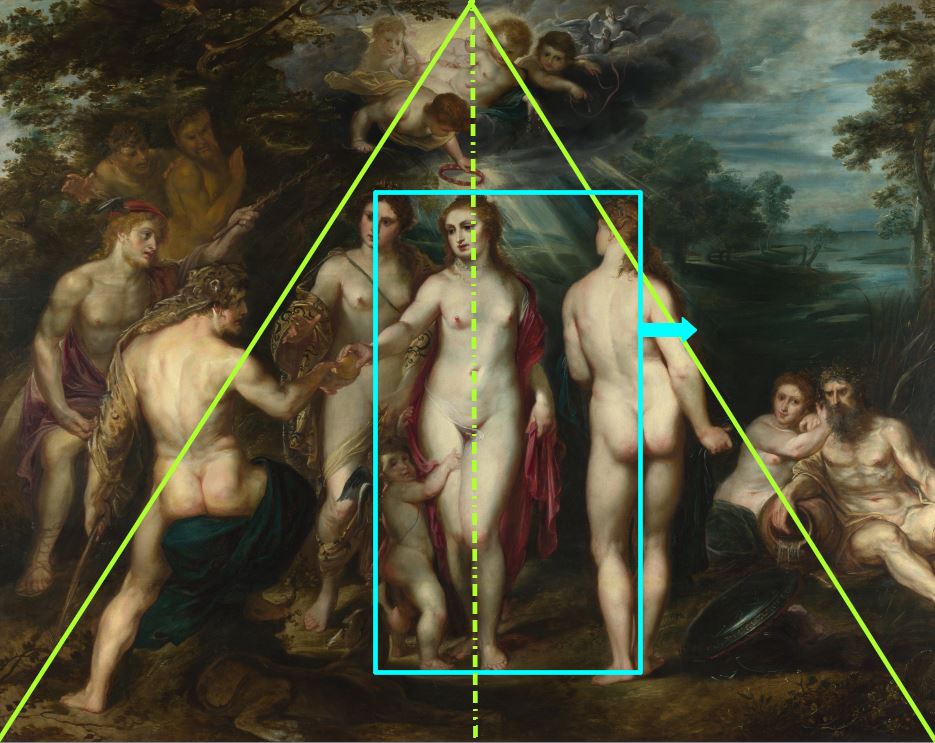

Raphaël, 1504, Musée Condé, Chantilly Le Jugement de Pâris

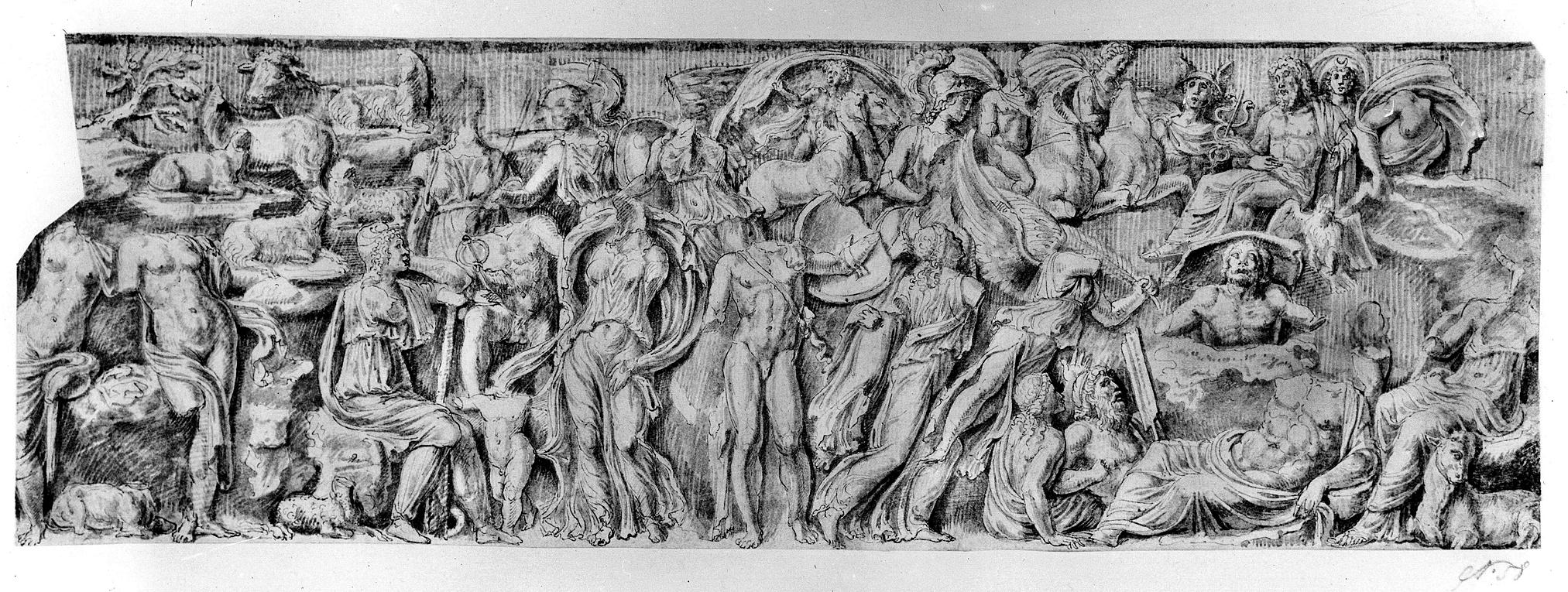

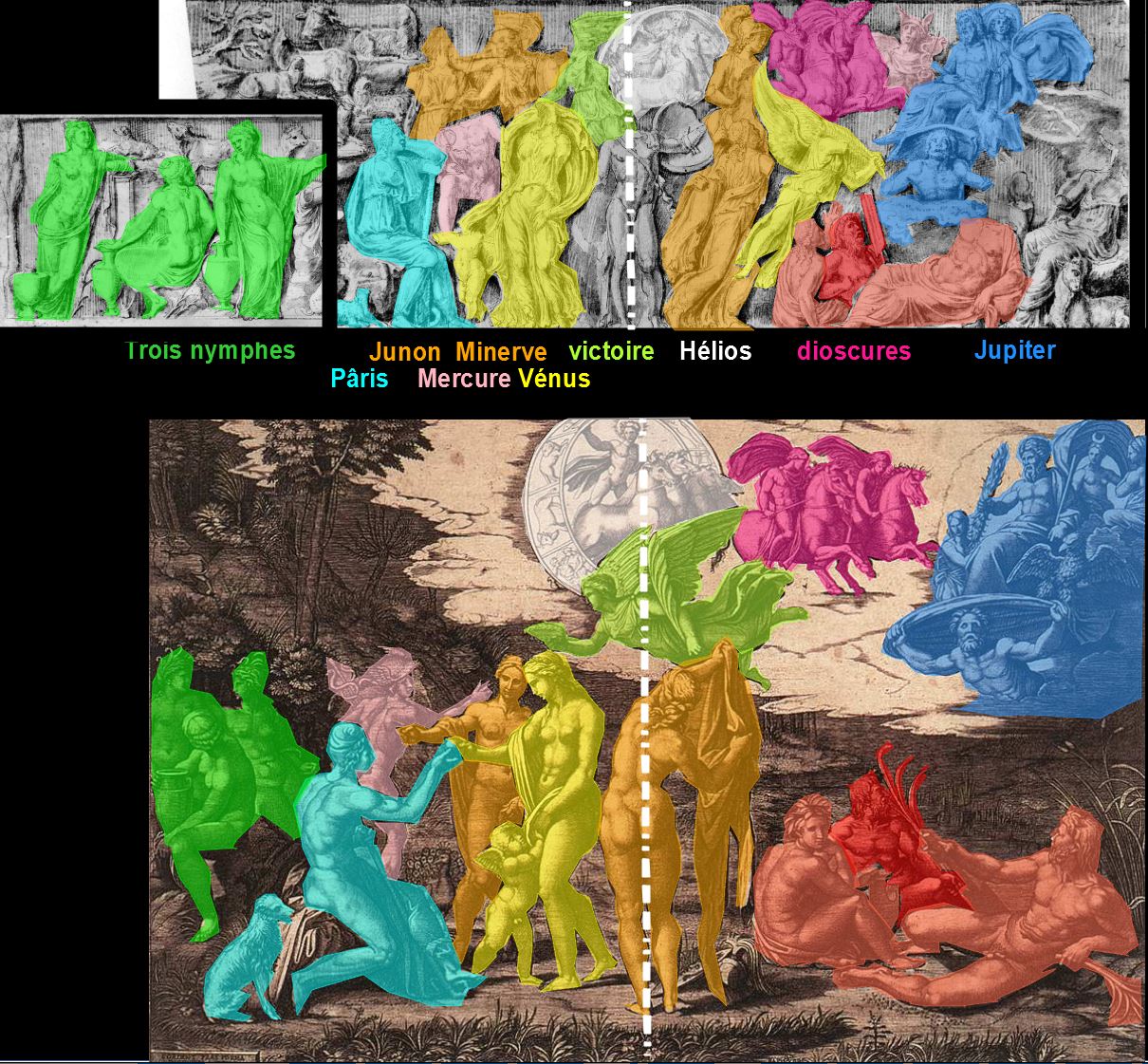

Le Jugement de Pâris

Jugement de Pâris, 1510-18, gravure de Marcantonio Raimondi

Jugement de Pâris, 1510-18, gravure de Marcantonio Raimondi Sarcophage de Pâris, Codex coburgensis planche 58, Coburger Landesstiftung

Sarcophage de Pâris, Codex coburgensis planche 58, Coburger Landesstiftung

Le Conseil des Dieux

Le Conseil des Dieux Le Festin des Dieux

Le Festin des Dieux

Lit de Polyclitus, Palazzo Mattei di Giove, Rome

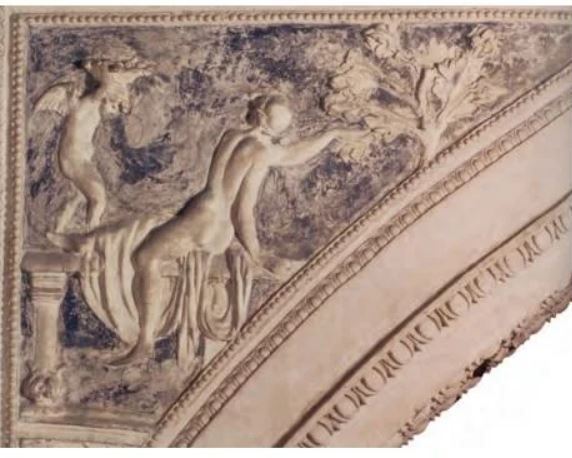

Lit de Polyclitus, Palazzo Mattei di Giove, Rome Stuc de Giovanni da Udine, dessin de Raphaël, 1516-19, Loges du Vatican

Stuc de Giovanni da Udine, dessin de Raphaël, 1516-19, Loges du Vatican Cupidon et les Trois Grâces, Raphaël et atelier, 1518, Loggia d’Amour et de Psyché, Villa Farnesina, Rome

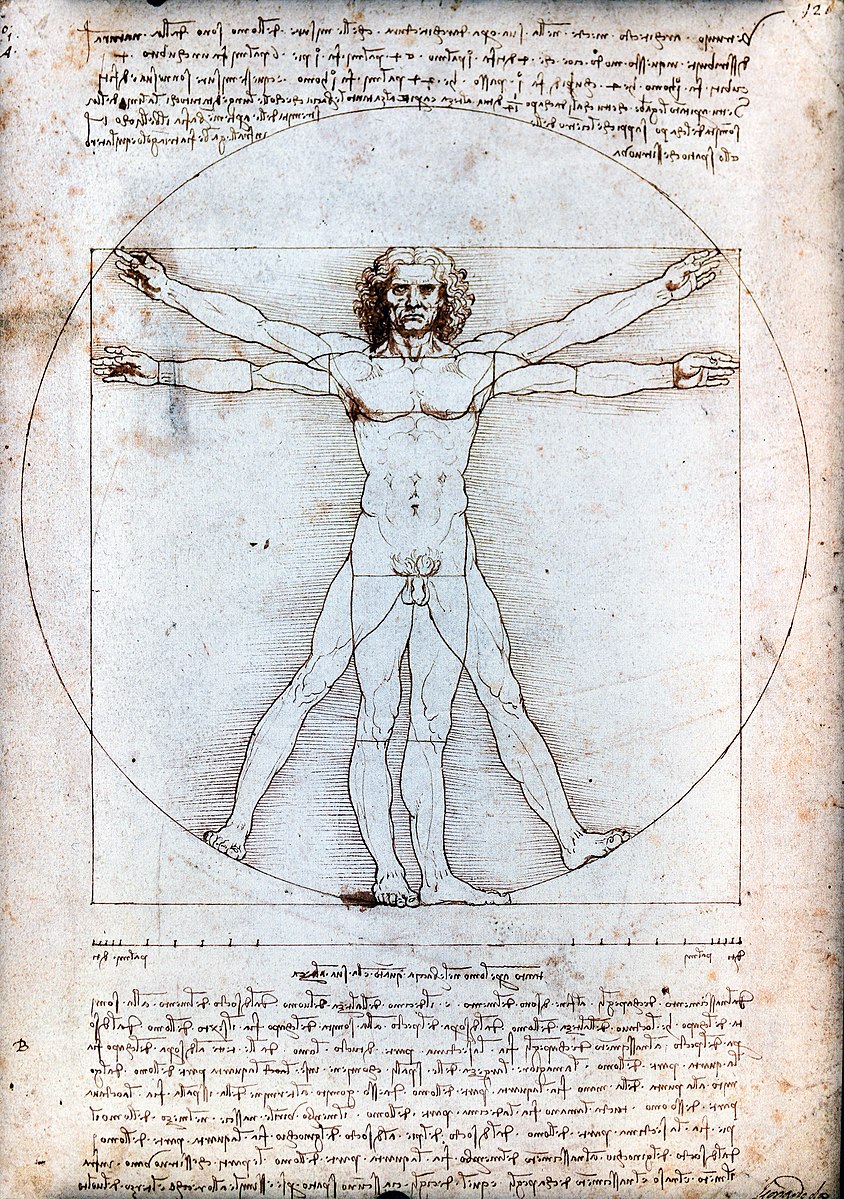

Cupidon et les Trois Grâces, Raphaël et atelier, 1518, Loggia d’Amour et de Psyché, Villa Farnesina, Rome Homme de Vitruve, 1490, Gallerie dell’Accademia, Venise

Homme de Vitruve, 1490, Gallerie dell’Accademia, Venise 1504-06, Royal collection trust

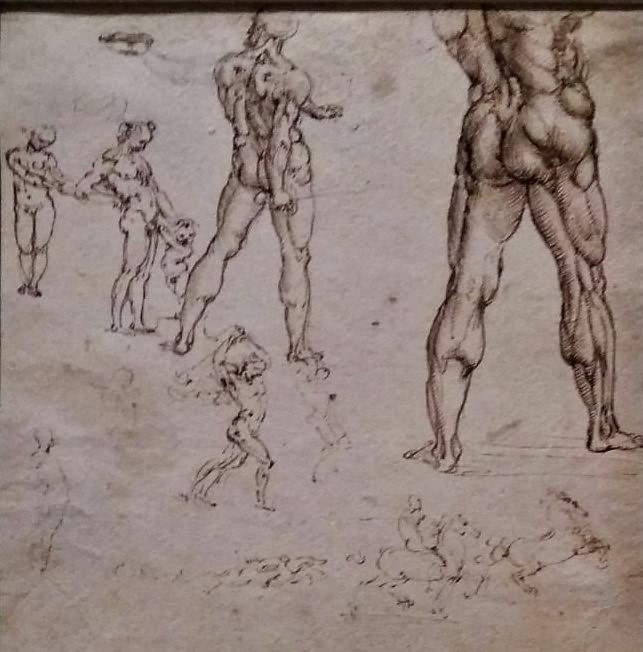

1504-06, Royal collection trust Etude de nus pour la Bataille d’Anghiari

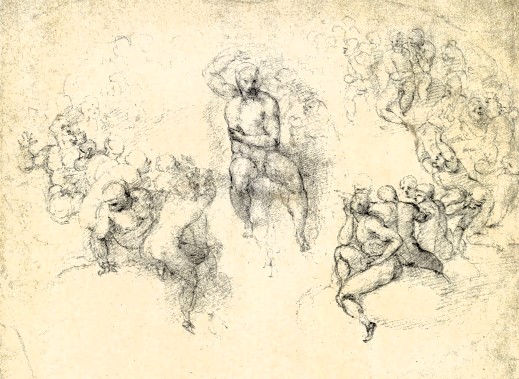

Etude de nus pour la Bataille d’Anghiari 1501-04

1501-04 1504-05, Casa Buonarroti, Florence

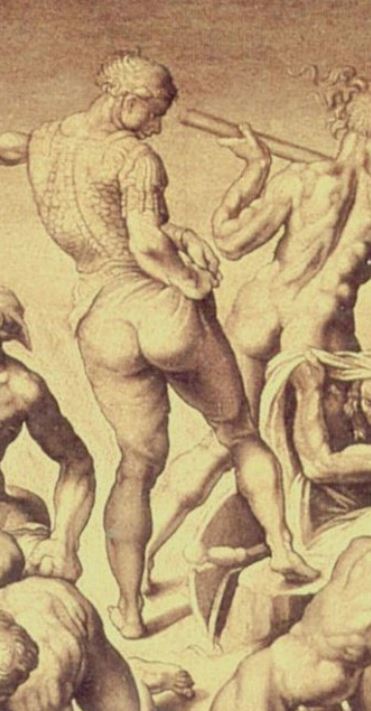

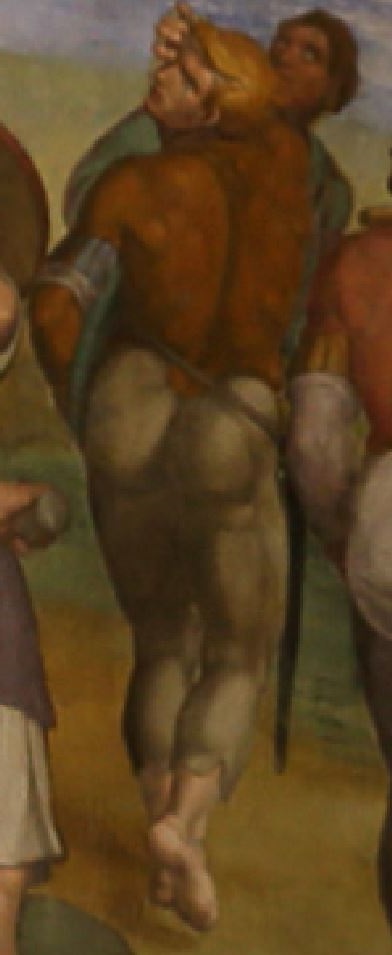

1504-05, Casa Buonarroti, Florence La bataille de Cascina, copie par Sangallo, 1542

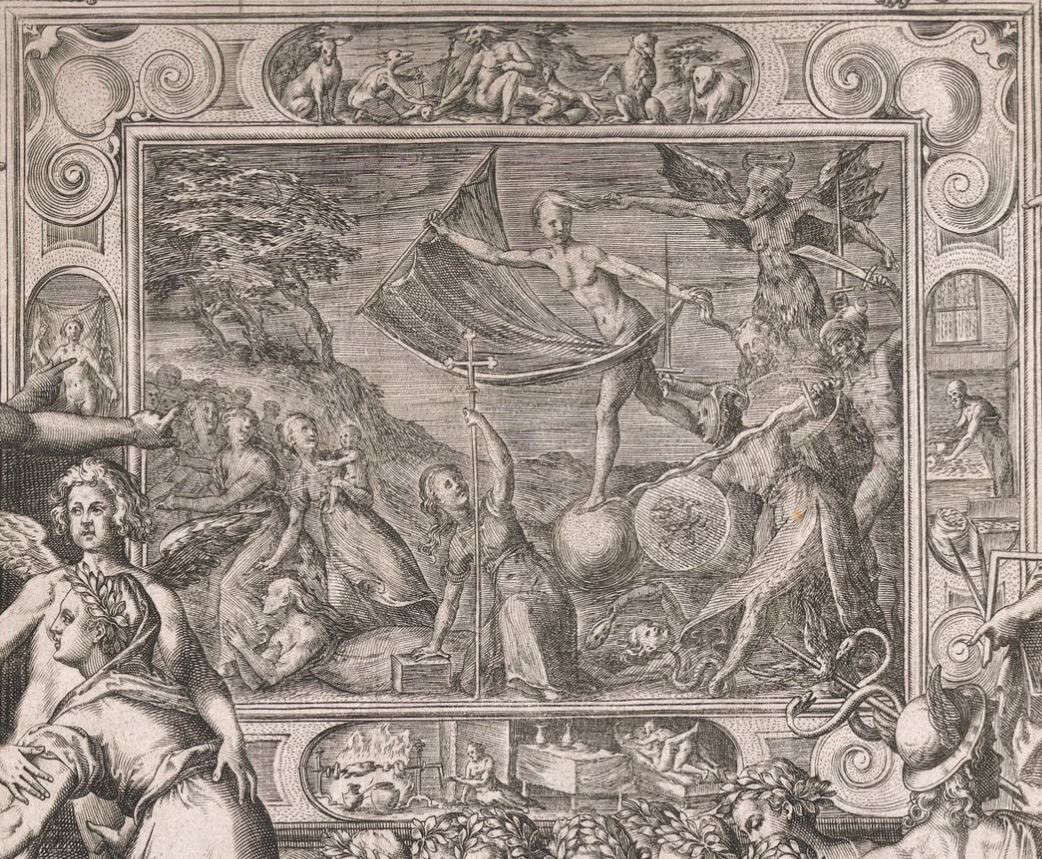

La bataille de Cascina, copie par Sangallo, 1542

Homme au drapeau

Homme au drapeau La bataille de Cascina, copie par Sangallo, 1542 (détail)

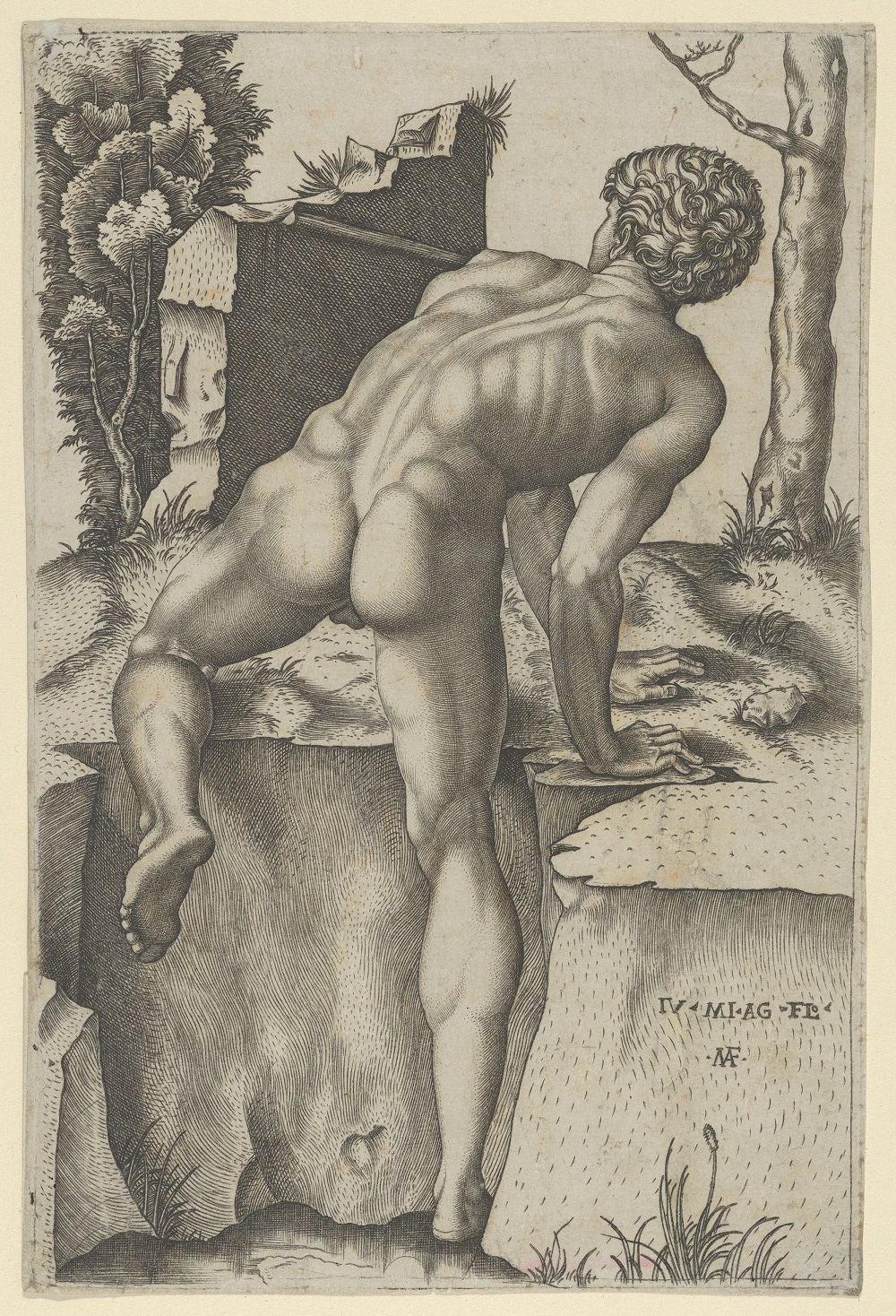

La bataille de Cascina, copie par Sangallo, 1542 (détail) Agostino Veneziano, 1517, Rijksmuseum

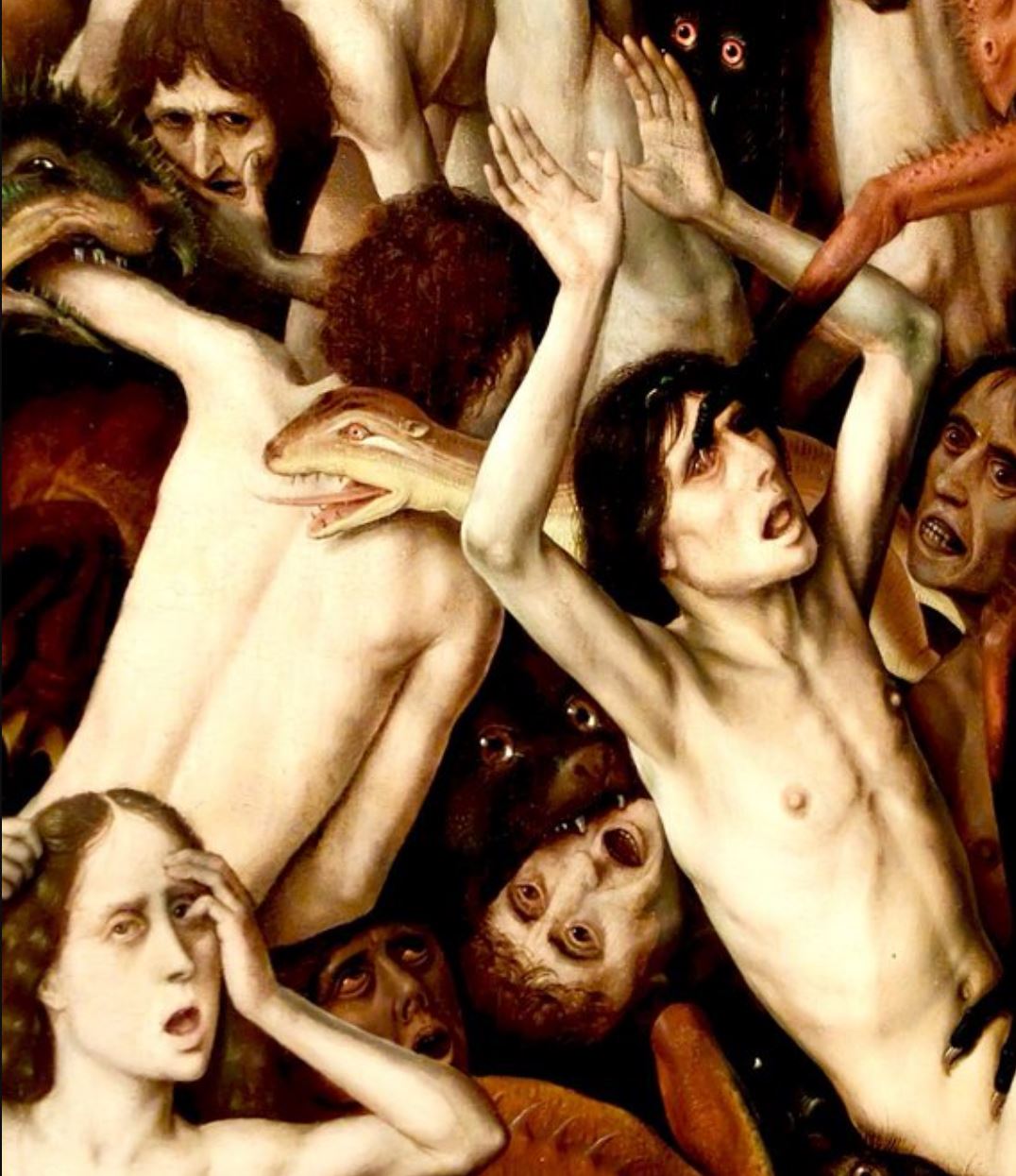

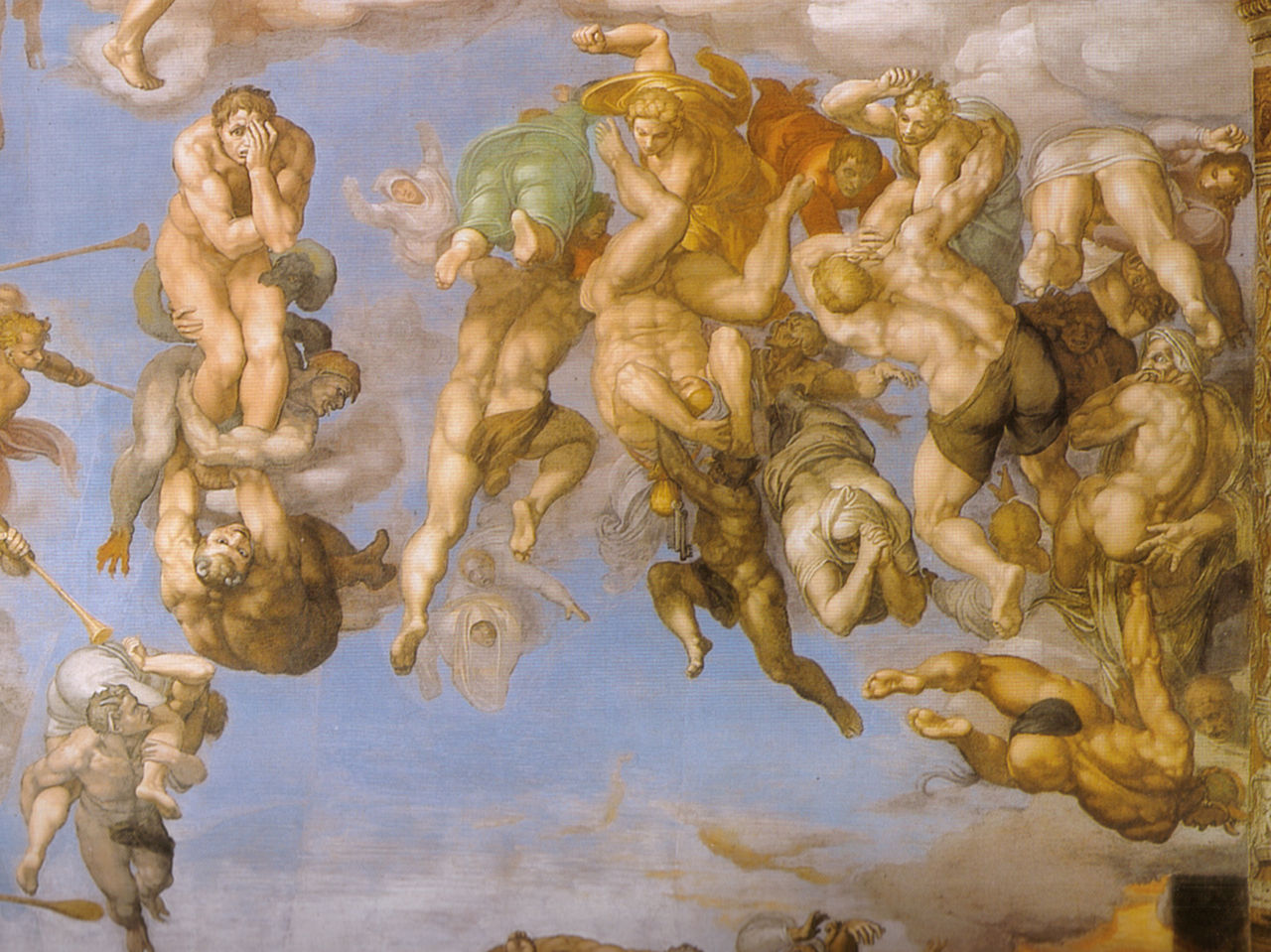

Agostino Veneziano, 1517, Rijksmuseum Les Elus sauvés

Les Elus sauvés Les Damnés précipités

Les Damnés précipités

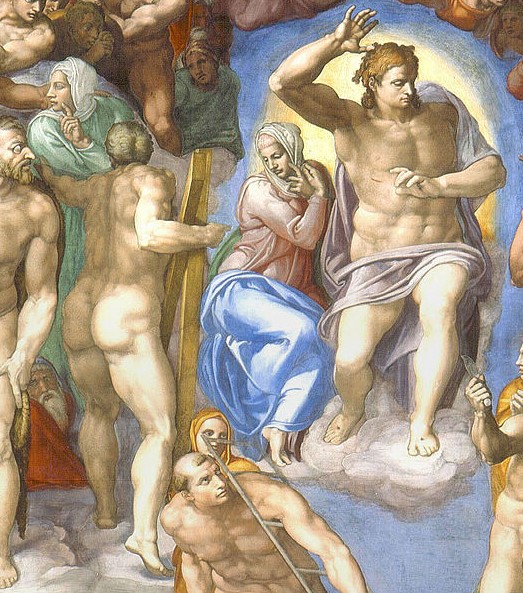

Michel-Ange, 1536-41, Chapelle Sixtine

Michel-Ange, 1536-41, Chapelle Sixtine La Conversion de Saül

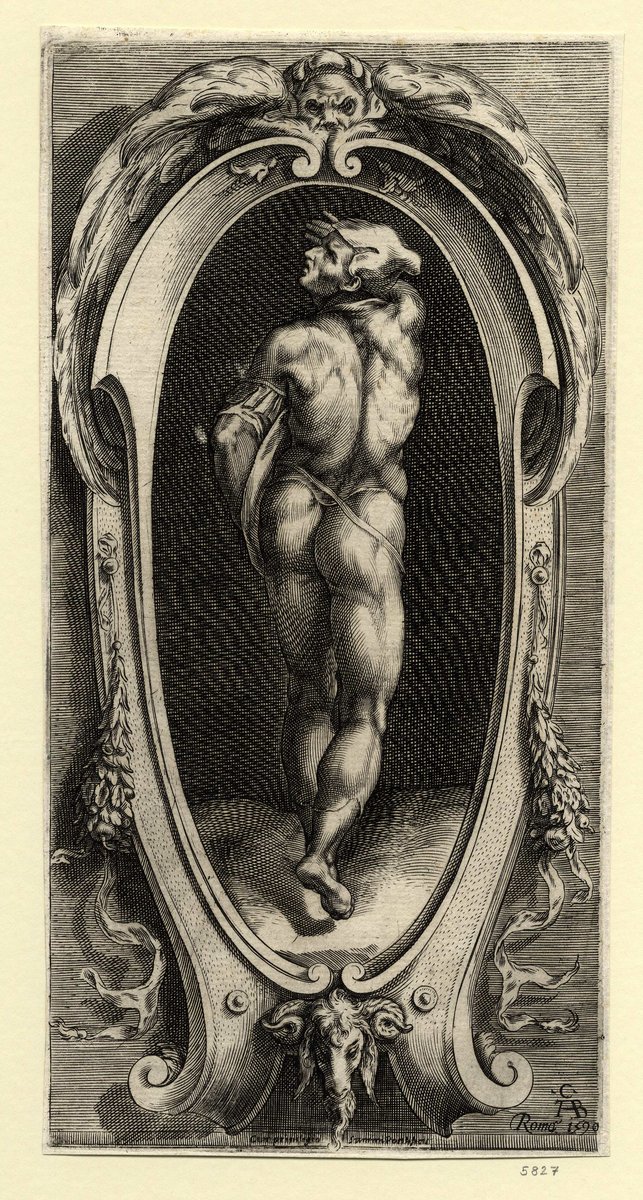

La Conversion de Saül Cherubino Alberti, 1590

Cherubino Alberti, 1590 Détail (inversé)

Détail (inversé) Trois croquis d’hommes nus, Palais des Beaux Arts, Lille

Trois croquis d’hommes nus, Palais des Beaux Arts, Lille  Pharaon, son intendant et son boulanger (série de la Vie de Joseph), National Gallery, Londres (détail)

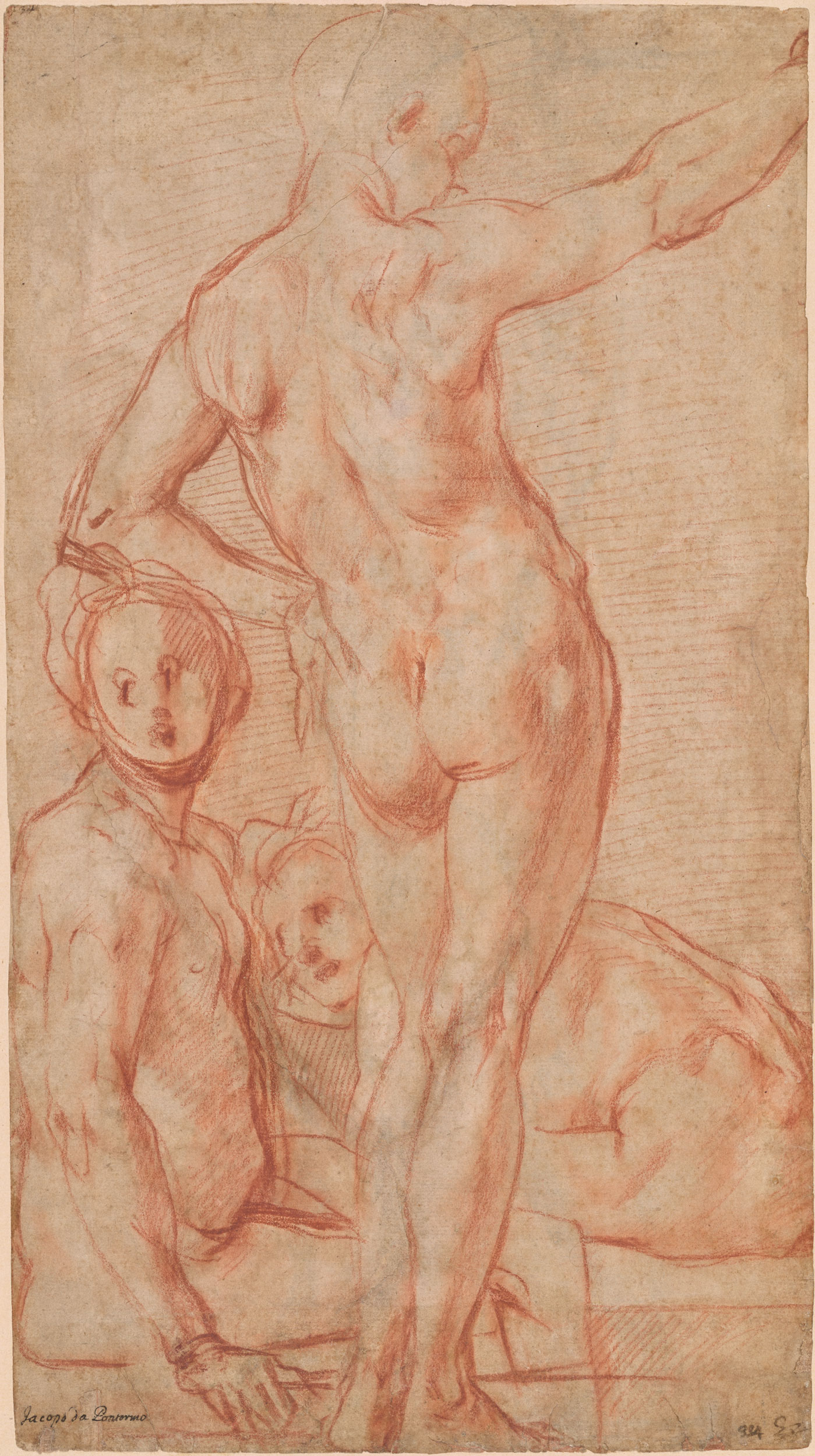

Pharaon, son intendant et son boulanger (série de la Vie de Joseph), National Gallery, Londres (détail) Pontormo, 1520-21, Pierpont Morgan Library

Pontormo, 1520-21, Pierpont Morgan Library Andrea del Sarto, 1520, British Museum

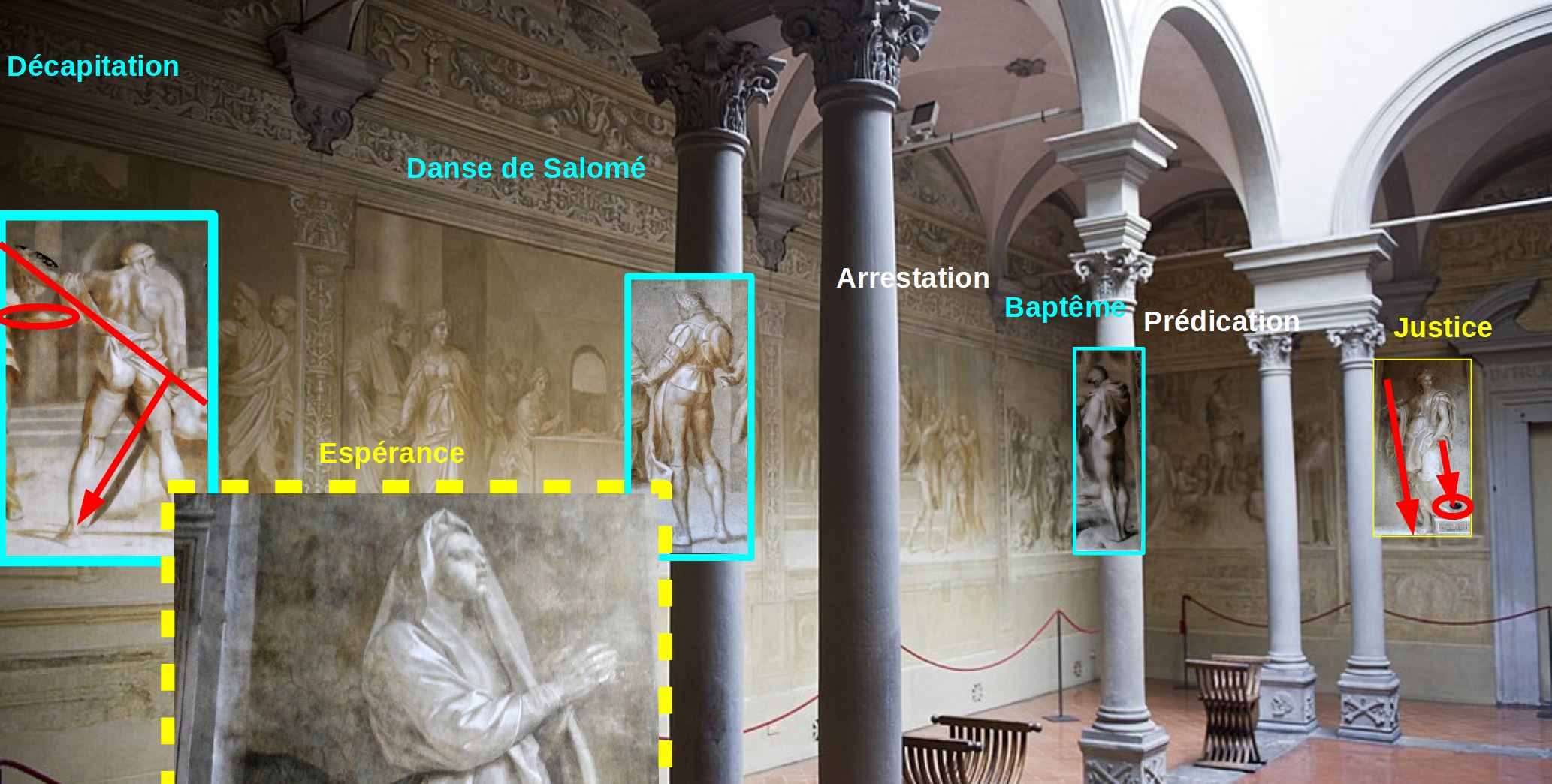

Andrea del Sarto, 1520, British Museum Haut du mur droit

Haut du mur droit Le baptême des Multitudes, 1517

Le baptême des Multitudes, 1517 La Danse de Salomé, 1523

La Danse de Salomé, 1523 La décapitation de Saint Jean-Baptiste, 1523

La décapitation de Saint Jean-Baptiste, 1523 La justice, 1515, photo www.soloalsecondogrado.wordpress.com

La justice, 1515, photo www.soloalsecondogrado.wordpress.com Mur Ouest et mur Nord (avec la Justice)

Mur Ouest et mur Nord (avec la Justice) L’Espérance

L’Espérance Le banquet d’Hérode

Le banquet d’Hérode

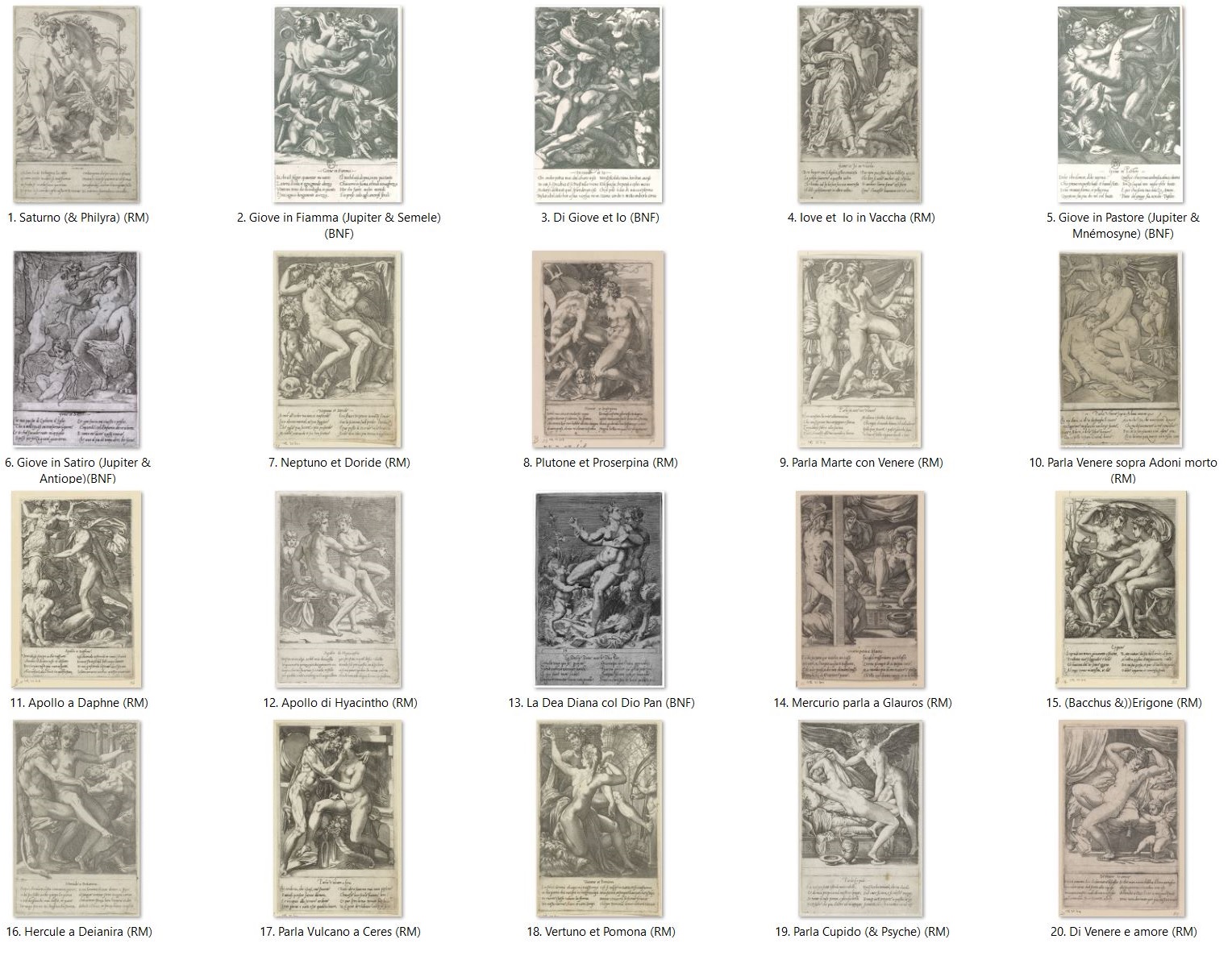

Allégorie de la Musique

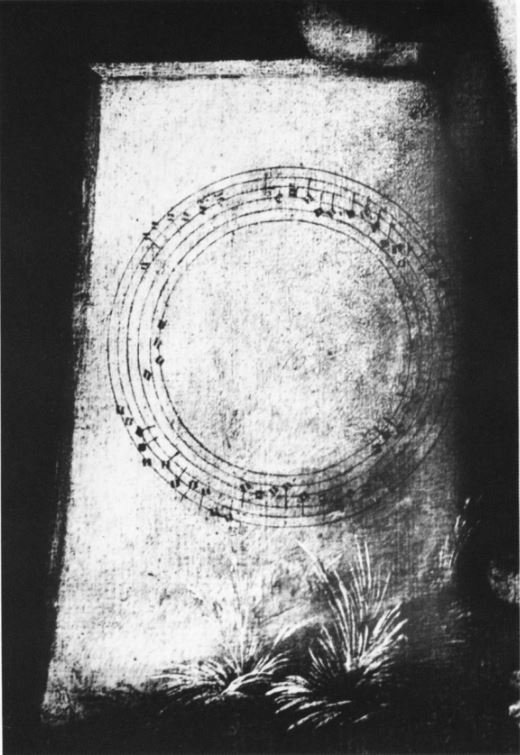

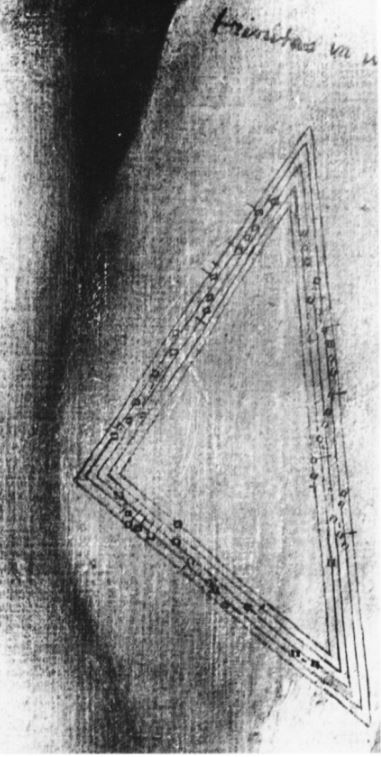

Allégorie de la Musique Canon circulaire

Canon circulaire Canon triangulaire

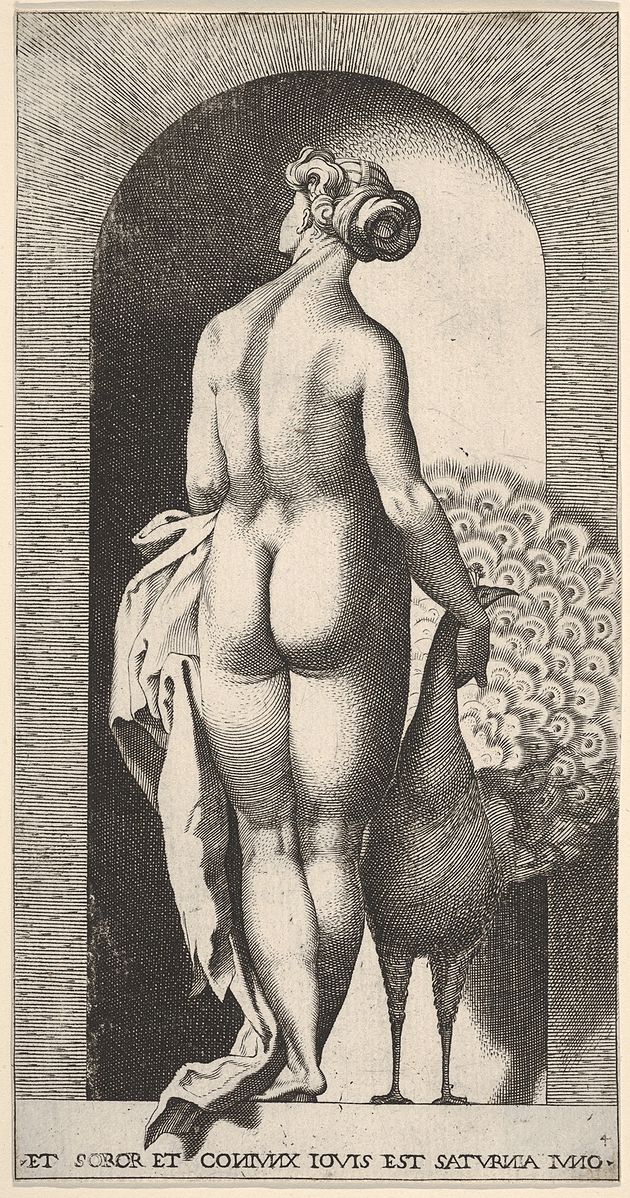

Canon triangulaire Vénus

Vénus Hercule

Hercule

Philyra aimé par Saturne transformé en cheval

Philyra aimé par Saturne transformé en cheval Rosso Fiorentino, avant 1540, Fizwilliam Museum Oxford

Rosso Fiorentino, avant 1540, Fizwilliam Museum Oxford

Hébé et Ganymède, 1434-35 Louvre (c) RMN photo Thierry Le Mage

Hébé et Ganymède, 1434-35 Louvre (c) RMN photo Thierry Le Mage Ganymède et les Adriens, 1530-40, collection particulière

Ganymède et les Adriens, 1530-40, collection particulière Allégorie avec Vénus et Cupidon

Allégorie avec Vénus et Cupidon La dispute de l’Immaculée Conception

La dispute de l’Immaculée Conception Les Lamentations de la Peinture

Les Lamentations de la Peinture

Danaë, 1553, Apsley House, Londres

Danaë, 1553, Apsley House, Londres Vénus et Adonis, 1554, Prado, Madrid

Vénus et Adonis, 1554, Prado, Madrid Apollon et Daphné (série des Métamorphoses d’Ovide)

Apollon et Daphné (série des Métamorphoses d’Ovide) Hercule et Antée

Hercule et Antée Tintoret (attr), 1544–1548, North Carolina Museum of Art, Raleigh

Tintoret (attr), 1544–1548, North Carolina Museum of Art, Raleigh Tintoret, 1576, Palais des Doges

Tintoret, 1576, Palais des Doges Les Muses

Les Muses  La Musique, Véronèse, 1556-57, plafond de la Bibliothèque Marciana, Venise

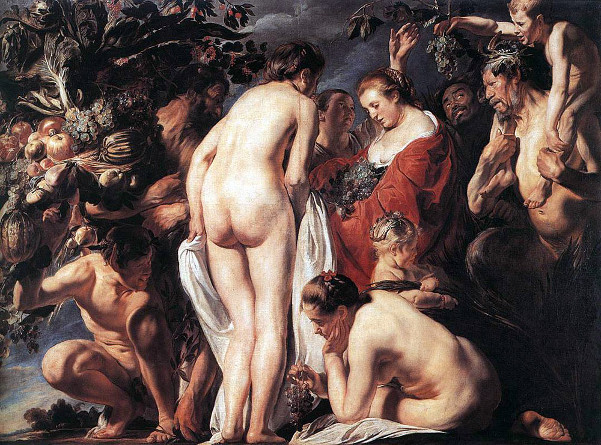

La Musique, Véronèse, 1556-57, plafond de la Bibliothèque Marciana, Venise Bacchus et Cérès

Bacchus et Cérès L’Infidélité (plafond des des Allégories de l’Amour)

L’Infidélité (plafond des des Allégories de l’Amour)

Le repos pendant la Fuite en Egypte, vers 1597, Gallerie Doria Pamphili, Rome

Le repos pendant la Fuite en Egypte, vers 1597, Gallerie Doria Pamphili, Rome Amor Vincit Omnia, 1601-02, Gemäldegalerie, Berlin

Amor Vincit Omnia, 1601-02, Gemäldegalerie, Berlin Suzanne et les vieillards

Suzanne et les vieillards Apollon écorchant Marsyas, Palazzo Pitti, Florence

Apollon écorchant Marsyas, Palazzo Pitti, Florence Et in arcadia ego, Palazzo Corsini Roma

Et in arcadia ego, Palazzo Corsini Roma Biblioteca Ambrosiana, Milan

Biblioteca Ambrosiana, Milan Albertina, Vienne

Albertina, Vienne Le châtiment de Marsyas

Le châtiment de Marsyas

Apollon et Marsyas, 1625-30, Accademia, Venise

Apollon et Marsyas, 1625-30, Accademia, Venise Cain tuant Abel, 1626-27, Chrysler Museum of Art, Norfolk

Cain tuant Abel, 1626-27, Chrysler Museum of Art, Norfolk Rapt des Sabines

Rapt des Sabines

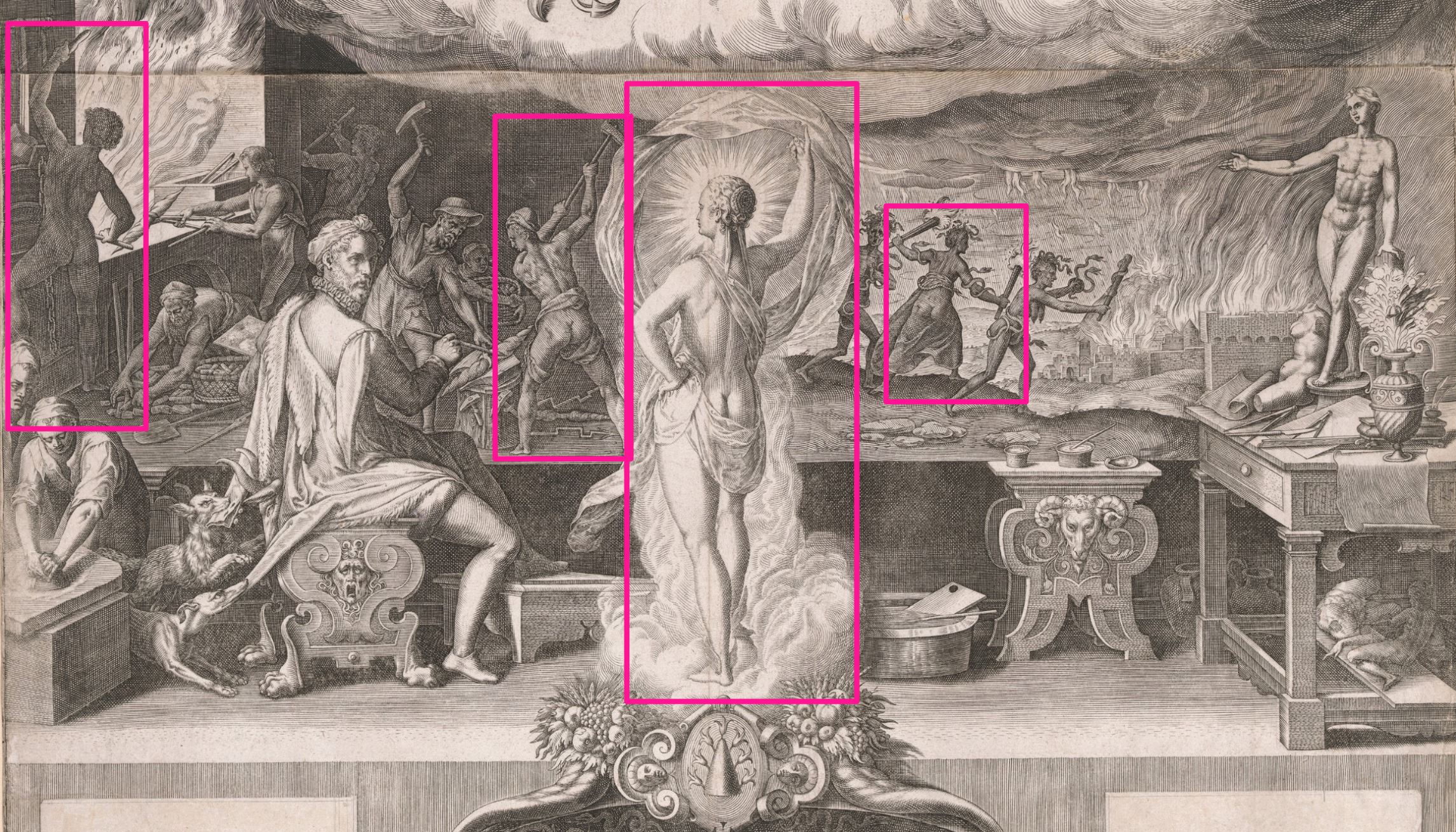

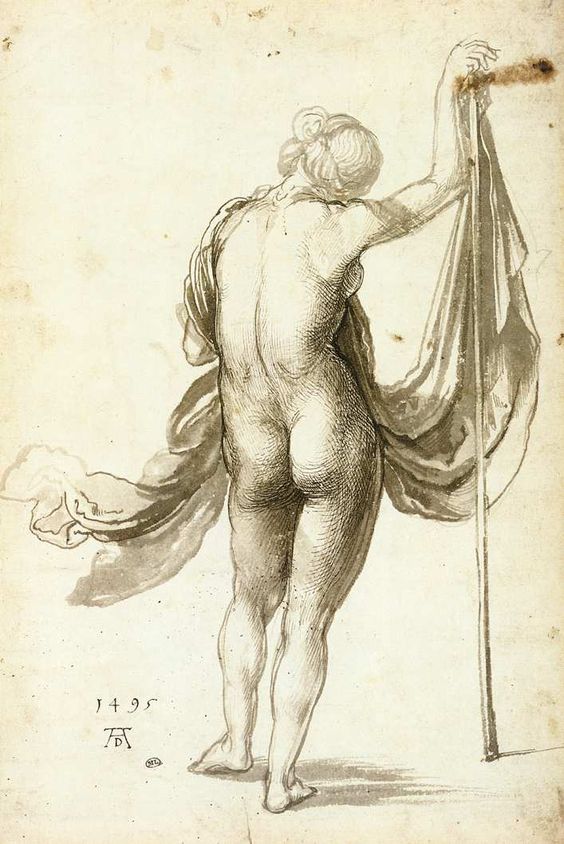

Académie de femme debout, de dos, la main sur une hampe d’où part un voile.

Académie de femme debout, de dos, la main sur une hampe d’où part un voile.

La petite fortune

La petite fortune La vestale Tuccia portant le crible rempli d’eau, Nicoletto da Modena, 1497

La vestale Tuccia portant le crible rempli d’eau, Nicoletto da Modena, 1497 Nu féminin priant, Dürer, 1497-1500, NGA

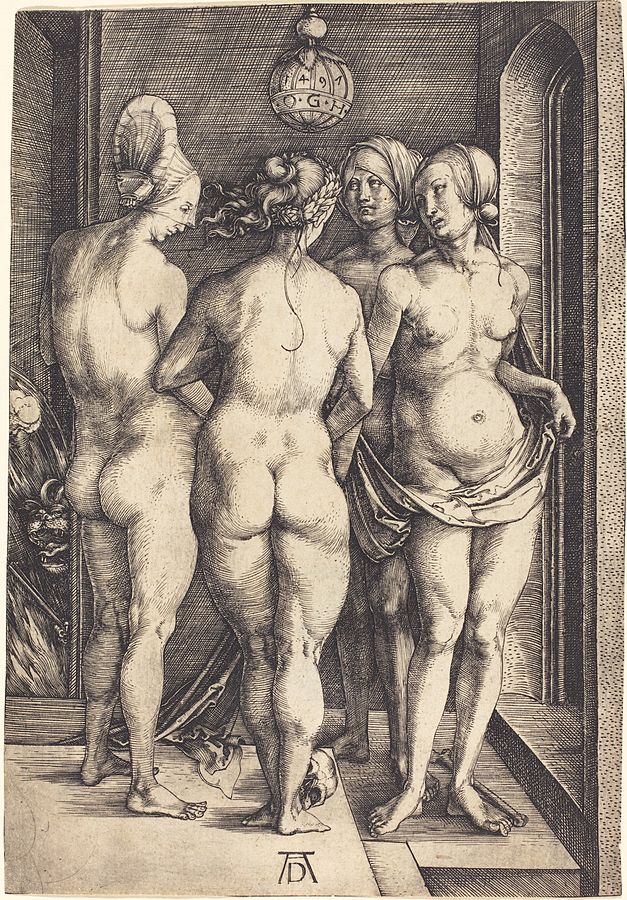

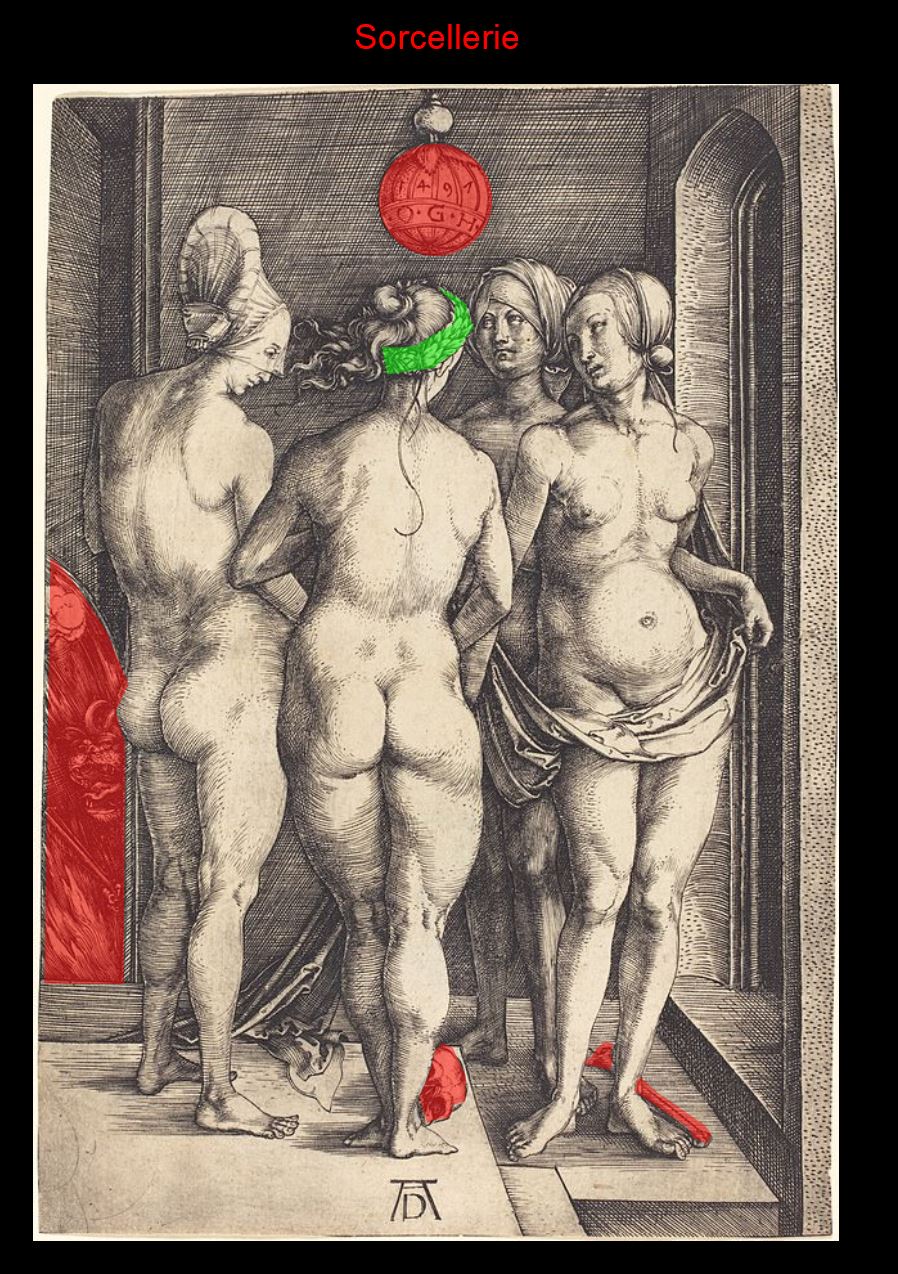

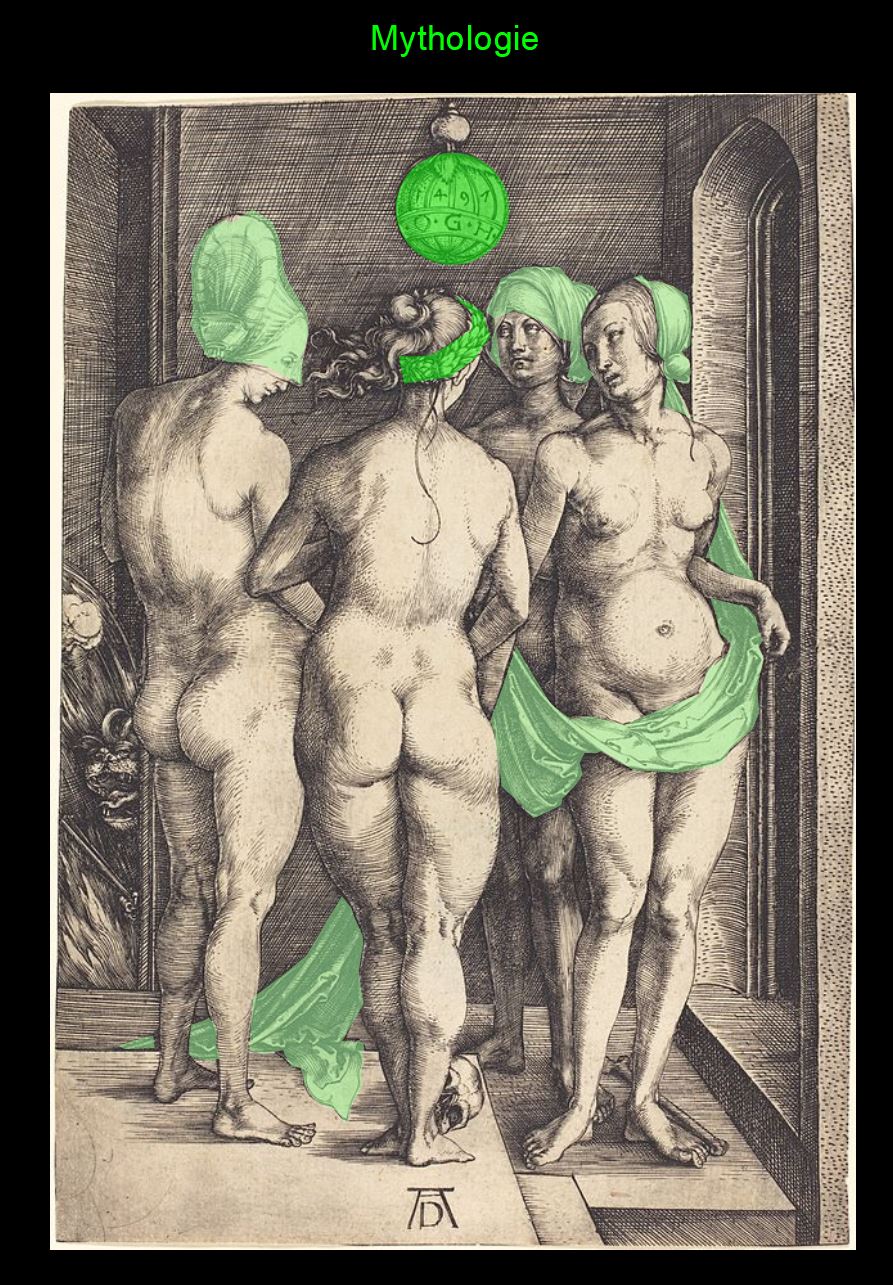

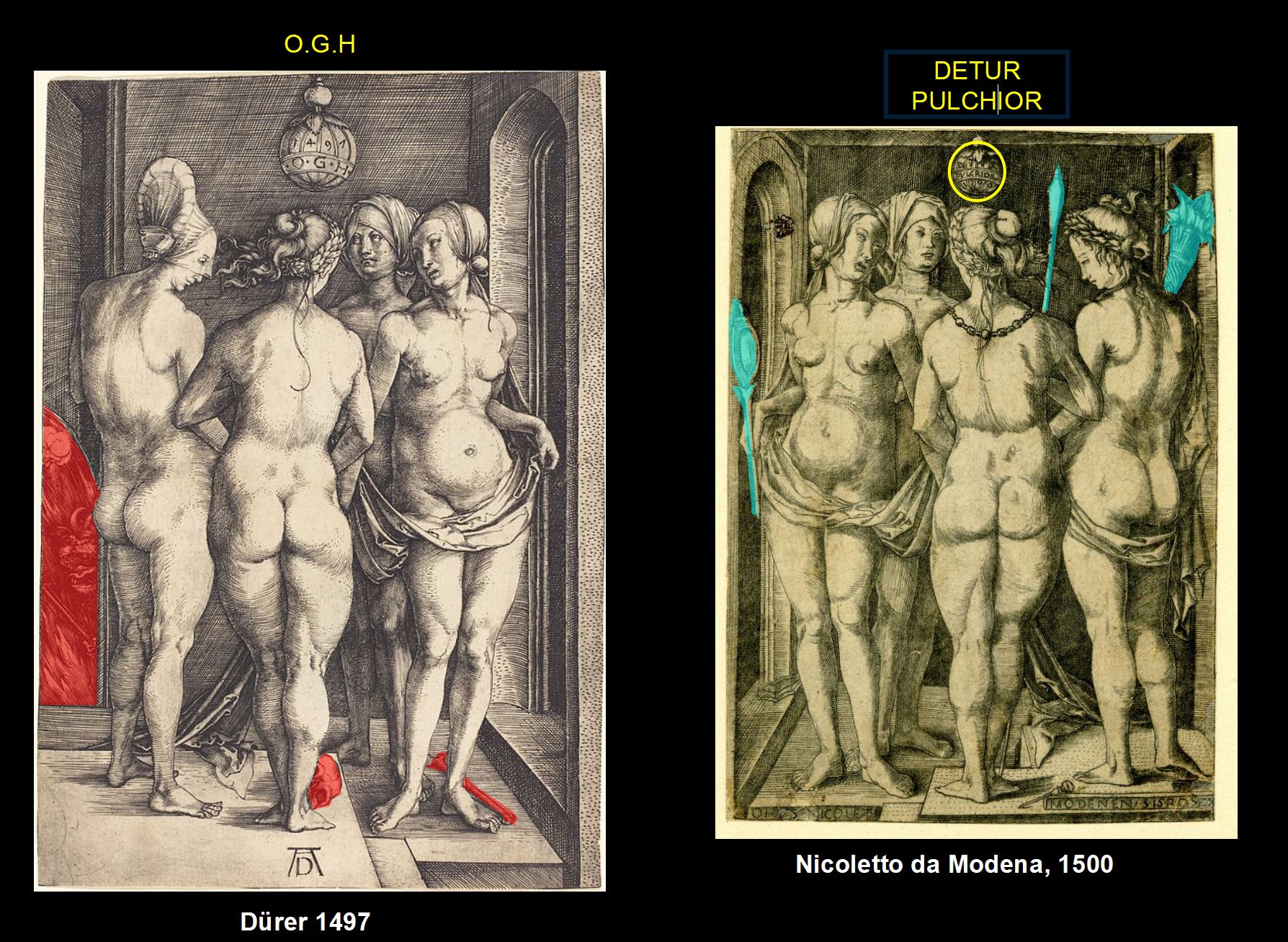

Nu féminin priant, Dürer, 1497-1500, NGA Quatre femme nues (Les quatre sorcières)

Quatre femme nues (Les quatre sorcières)

Giovanna degli Albizzi Tornabuoni et les Trois Grâces

Giovanna degli Albizzi Tornabuoni et les Trois Grâces Barthel Neham, La Mort et trois femmes nues, 1525-27

Barthel Neham, La Mort et trois femmes nues, 1525-27

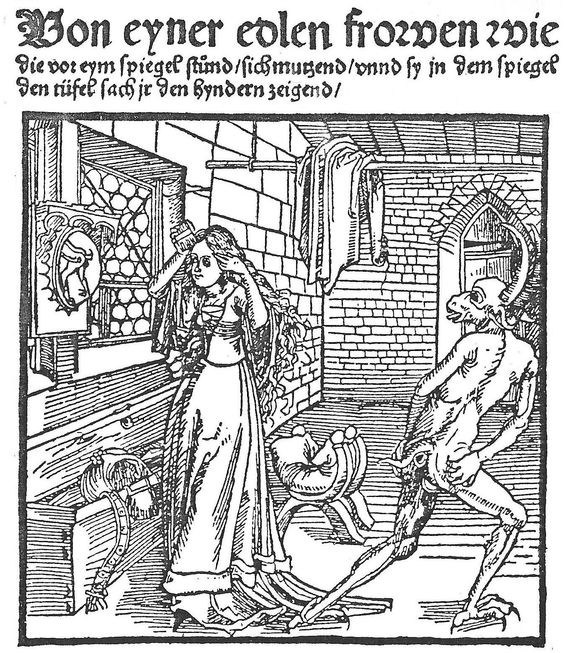

L’Elévation de l’Orgueil, illustration pour La nef des fous

L’Elévation de l’Orgueil, illustration pour La nef des fous

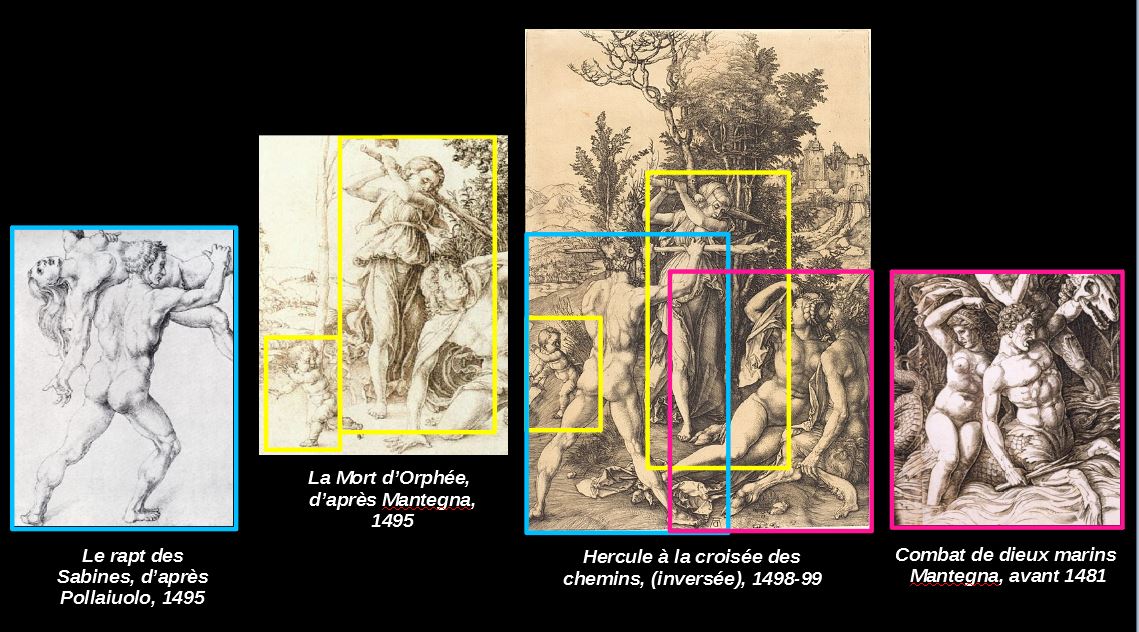

Le choix d’Hercule entre les deux voies

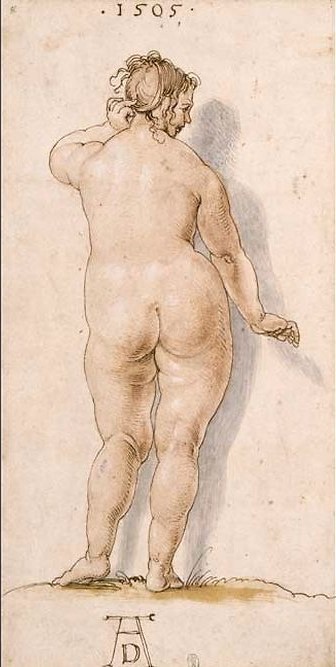

Le choix d’Hercule entre les deux voies Femme nue vue de dos, Dürer, 1505, Louvre

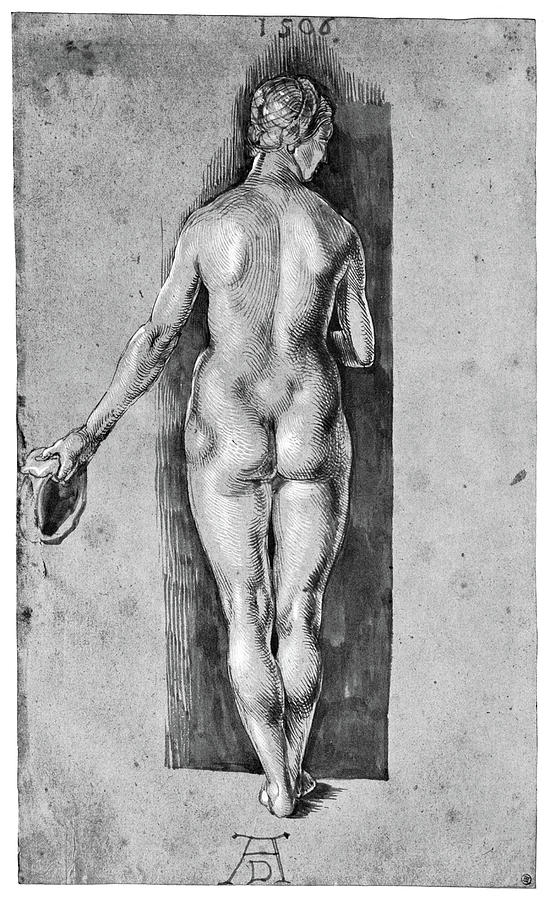

Femme nue vue de dos, Dürer, 1505, Louvre Femme nue vue de dos, Dürer, 1506

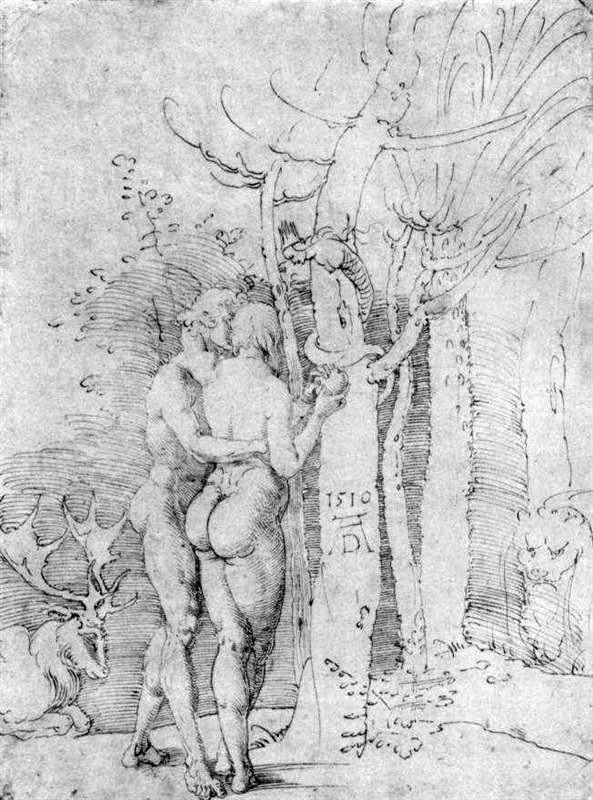

Femme nue vue de dos, Dürer, 1506 Adam et Eve, dessin, 1510

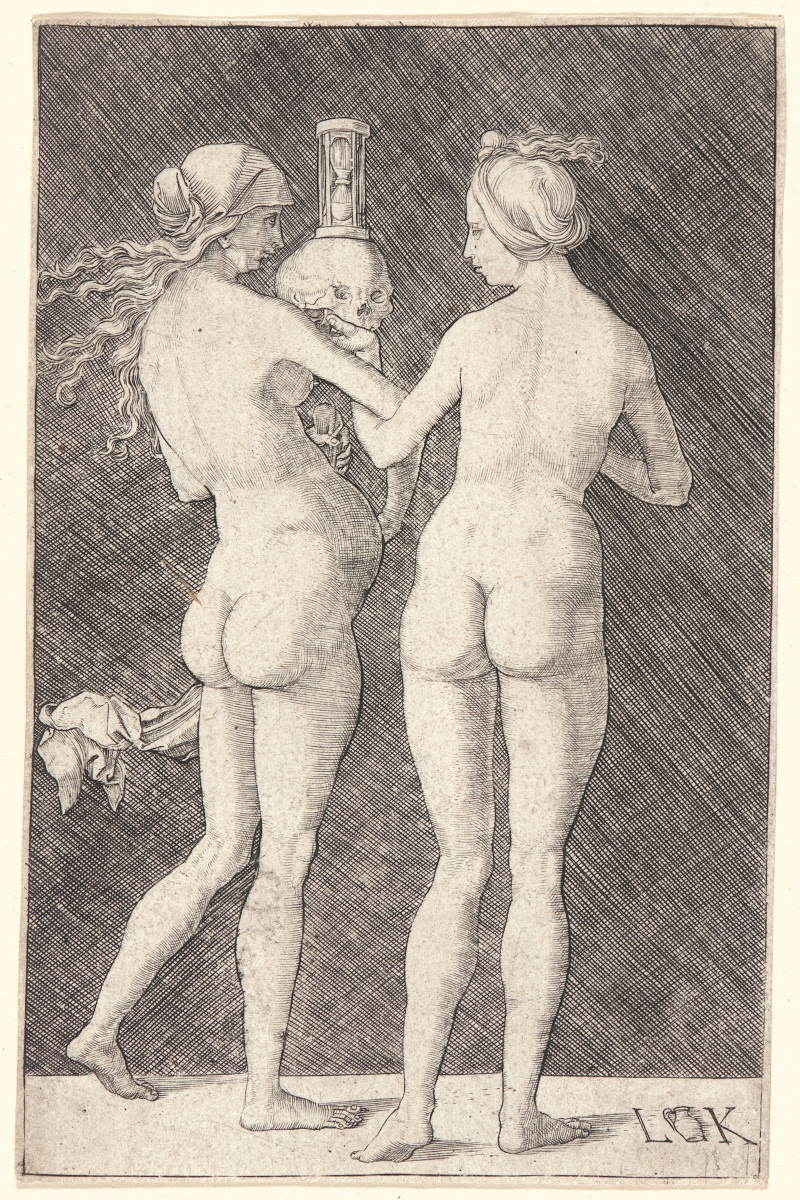

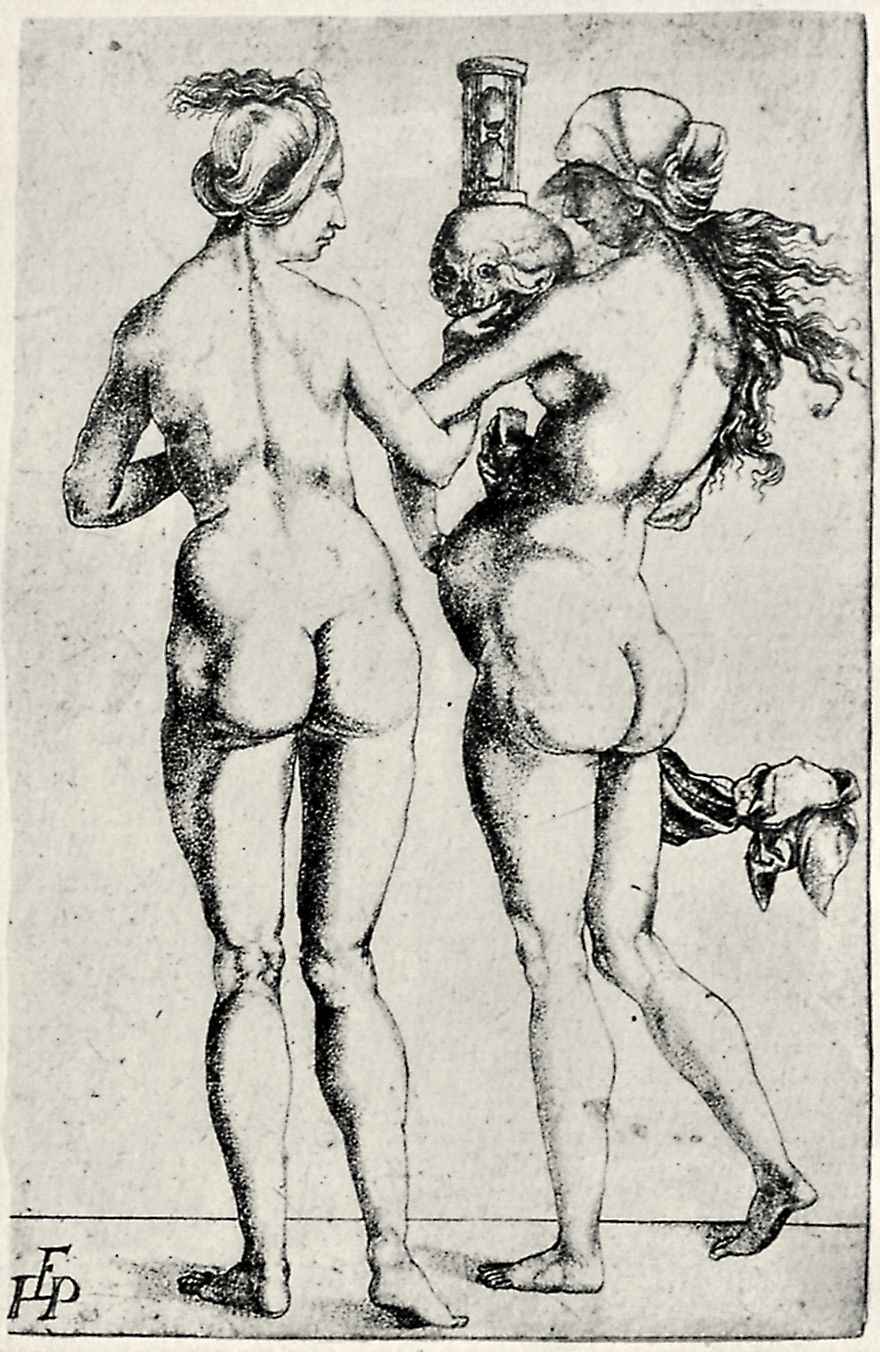

Adam et Eve, dessin, 1510 Ludwig Krug, 1510-32

Ludwig Krug, 1510-32 Campagnola, d’après Krug

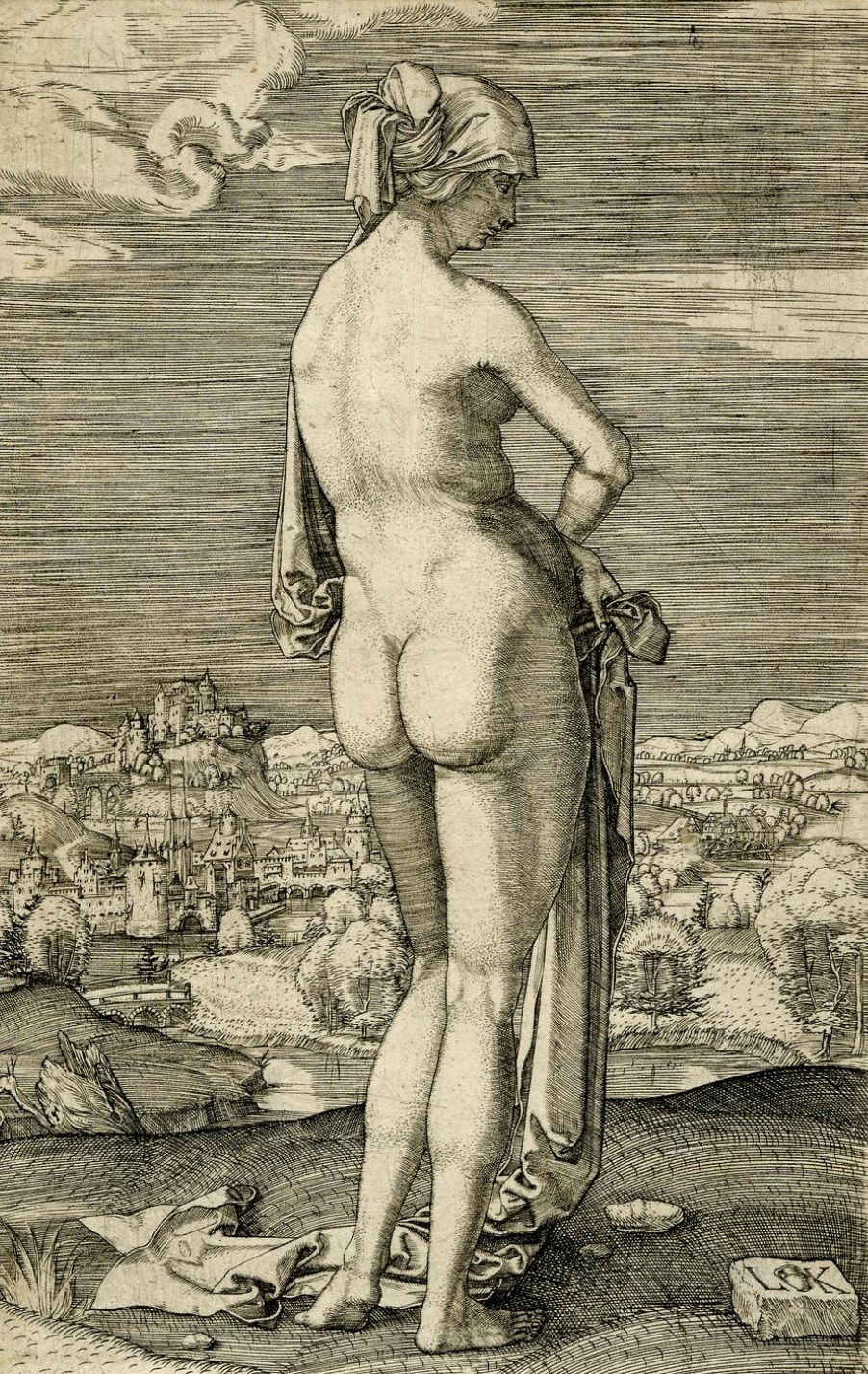

Campagnola, d’après Krug Baigneuse, Ludwig Krug, 1510-32, British Museum

Baigneuse, Ludwig Krug, 1510-32, British Museum Le Lansquenet et la Fortune, dessin à la plume, Urs Graf, vers 1510, Städel Museum, Francfort

Le Lansquenet et la Fortune, dessin à la plume, Urs Graf, vers 1510, Städel Museum, Francfort La Grande Fortune, Dürer, vers 1502

La Grande Fortune, Dürer, vers 1502 Le Lansquenet et la Fortune, gravure, Urs Graf, 1517, Rijksmuseum

Le Lansquenet et la Fortune, gravure, Urs Graf, 1517, Rijksmuseum Sorcière chevauchant un loup pour se rendre à reculons au sabbat

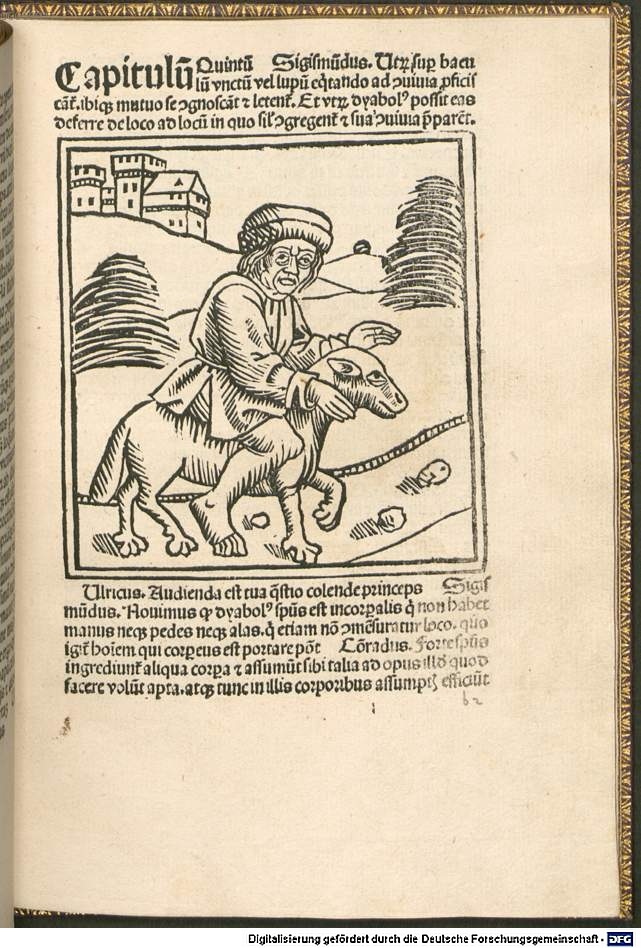

Sorcière chevauchant un loup pour se rendre à reculons au sabbat Sorcière chevauchant un bouc à l’envers, Dürer, 1500-01

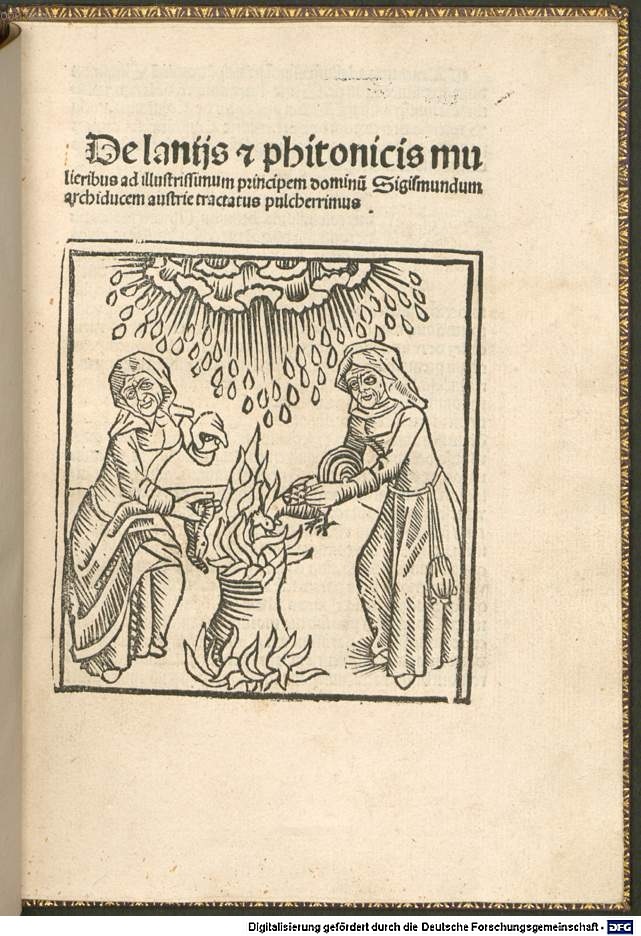

Sorcière chevauchant un bouc à l’envers, Dürer, 1500-01 Frontispice du « De laniis et phitonicis mulieribus », Ulrich Molitor, 1489, Reutlingen

Frontispice du « De laniis et phitonicis mulieribus », Ulrich Molitor, 1489, Reutlingen

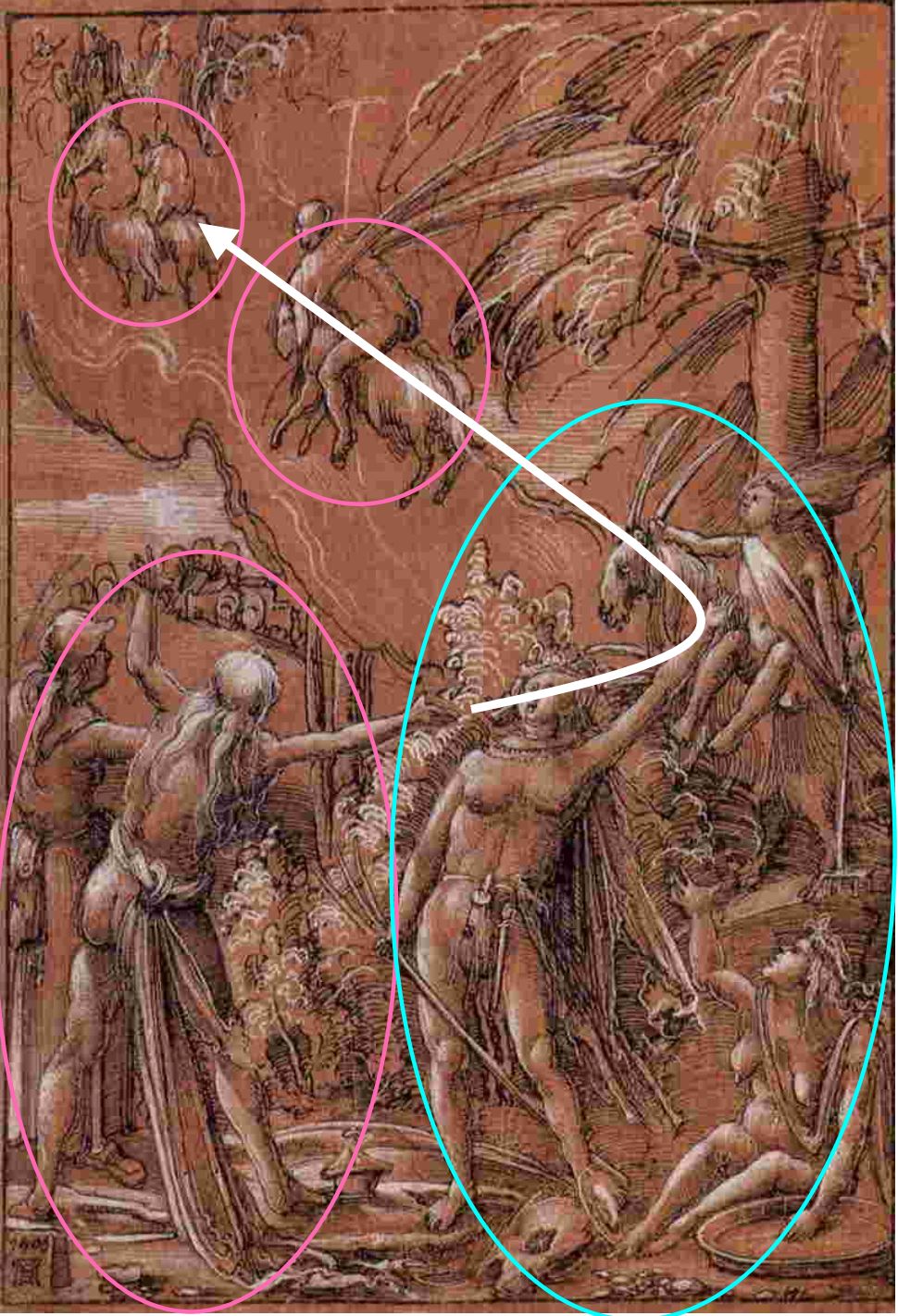

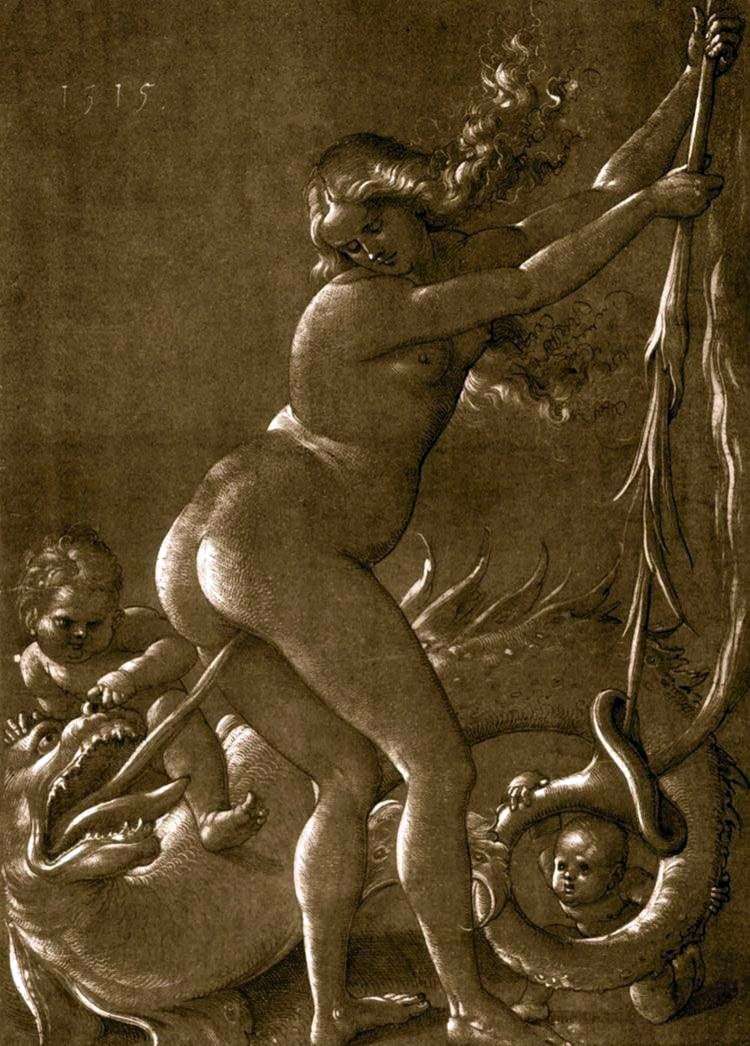

Sorcière et dragon, 1515

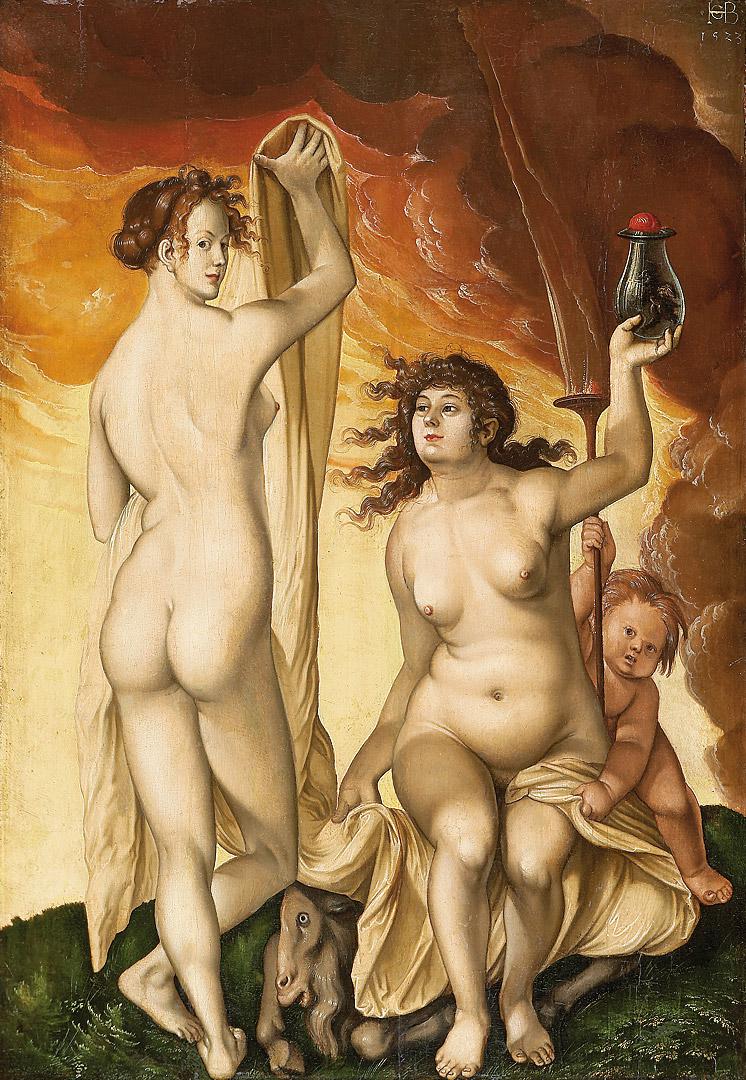

Sorcière et dragon, 1515 Deux Sorcieres, 1523, Kunsthalle, Karlsruhe

Deux Sorcieres, 1523, Kunsthalle, Karlsruhe Jean Morisot, 1925

Jean Morisot, 1925 Dolmance et ses fantomes de luxure, Clovis Trouille, 1958-65

Dolmance et ses fantomes de luxure, Clovis Trouille, 1958-65 Chasse du sanglier de Calydon

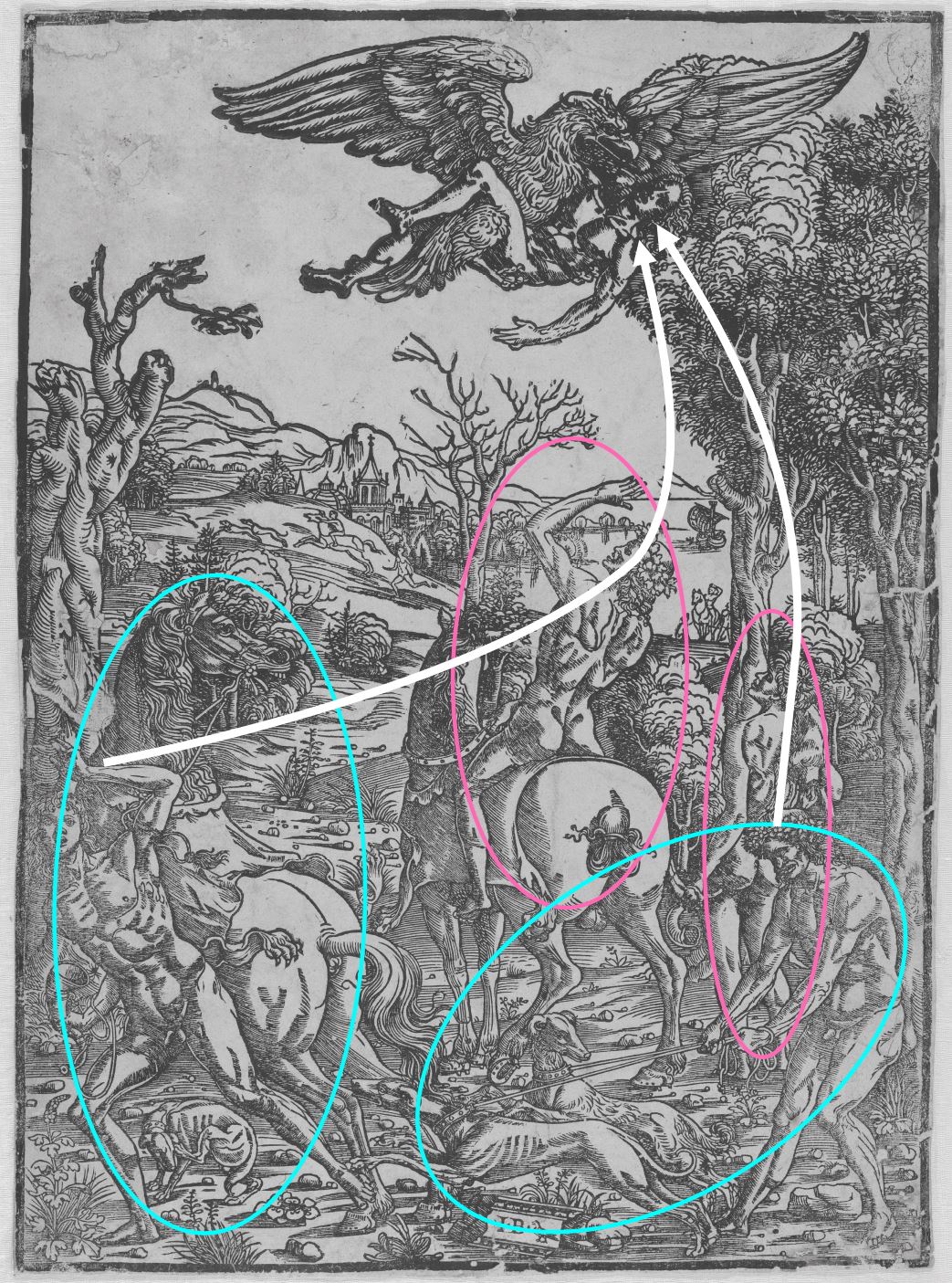

Chasse du sanglier de Calydon

Enlèvement de Ganymède

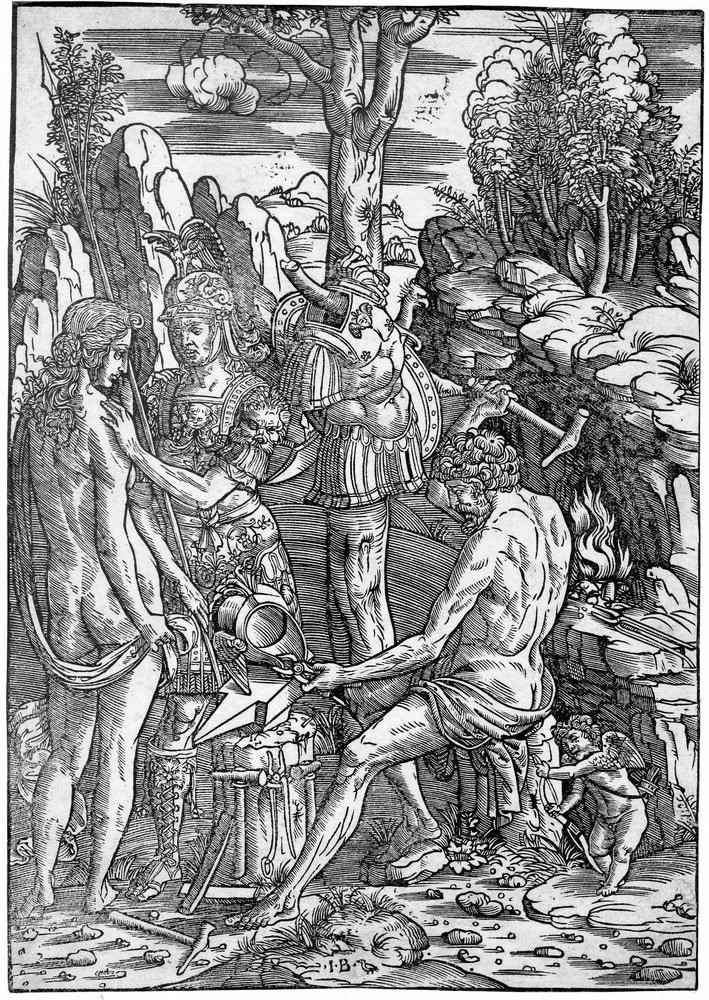

Enlèvement de Ganymède Vulcain forgeant un casque ailé, avec Vénus et Mars, British Museum

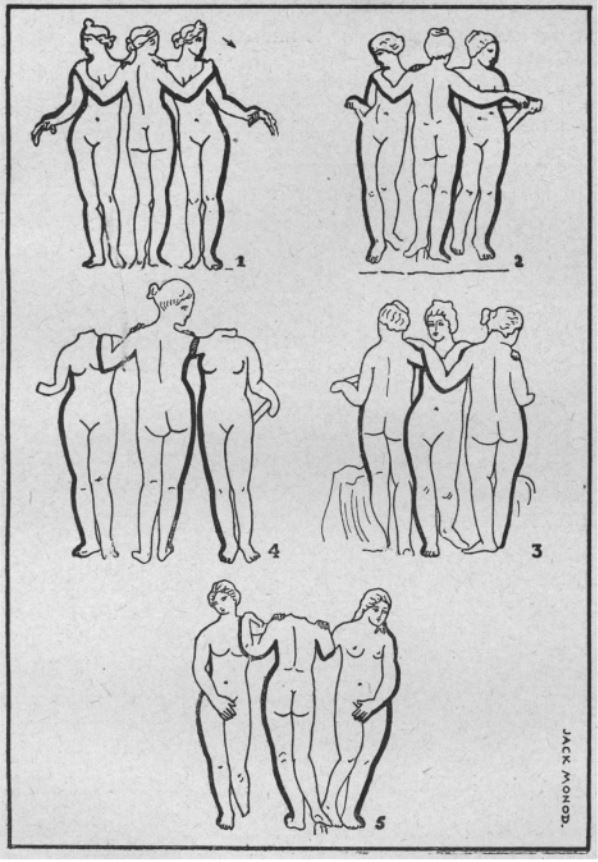

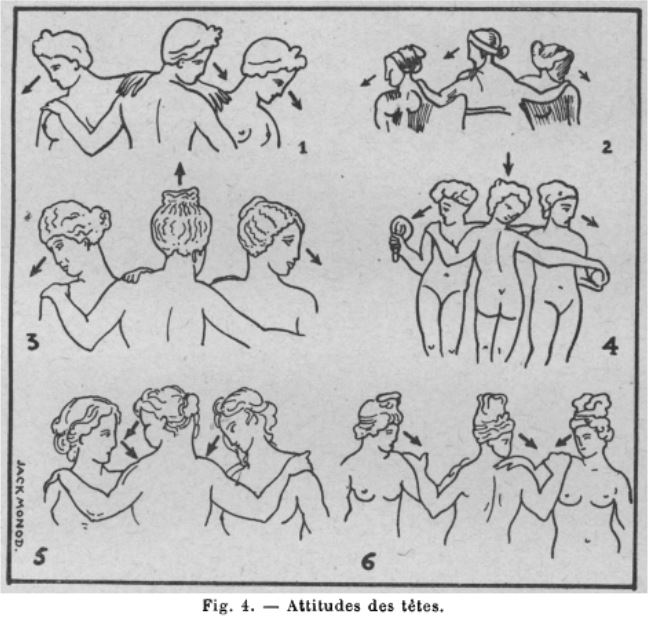

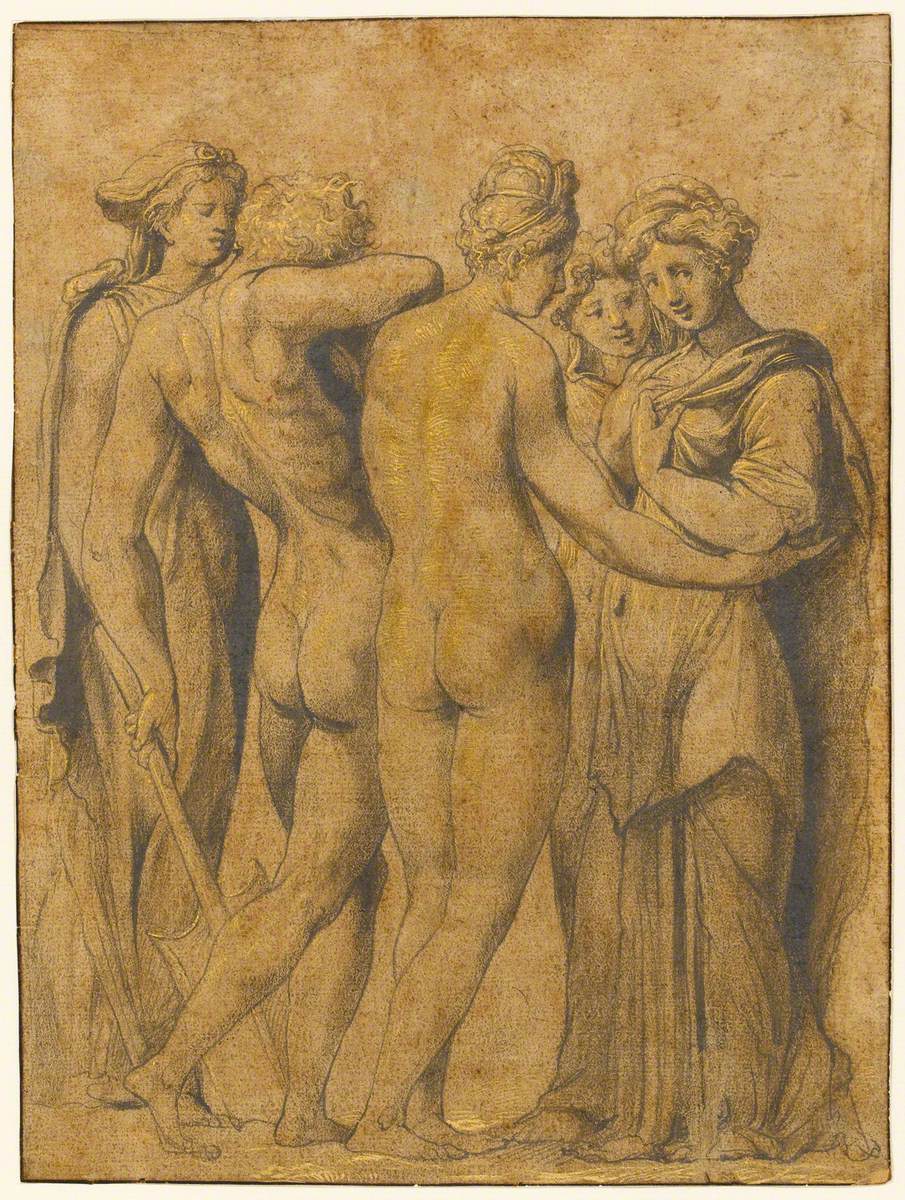

Vulcain forgeant un casque ailé, avec Vénus et Mars, British Museum Les Trois Grâces

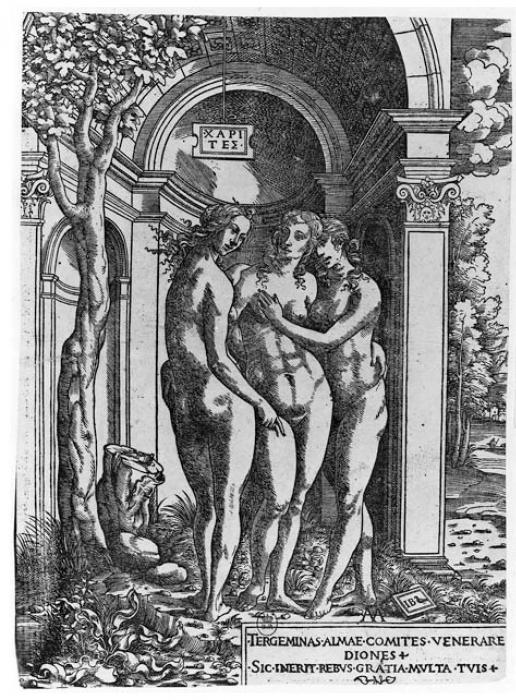

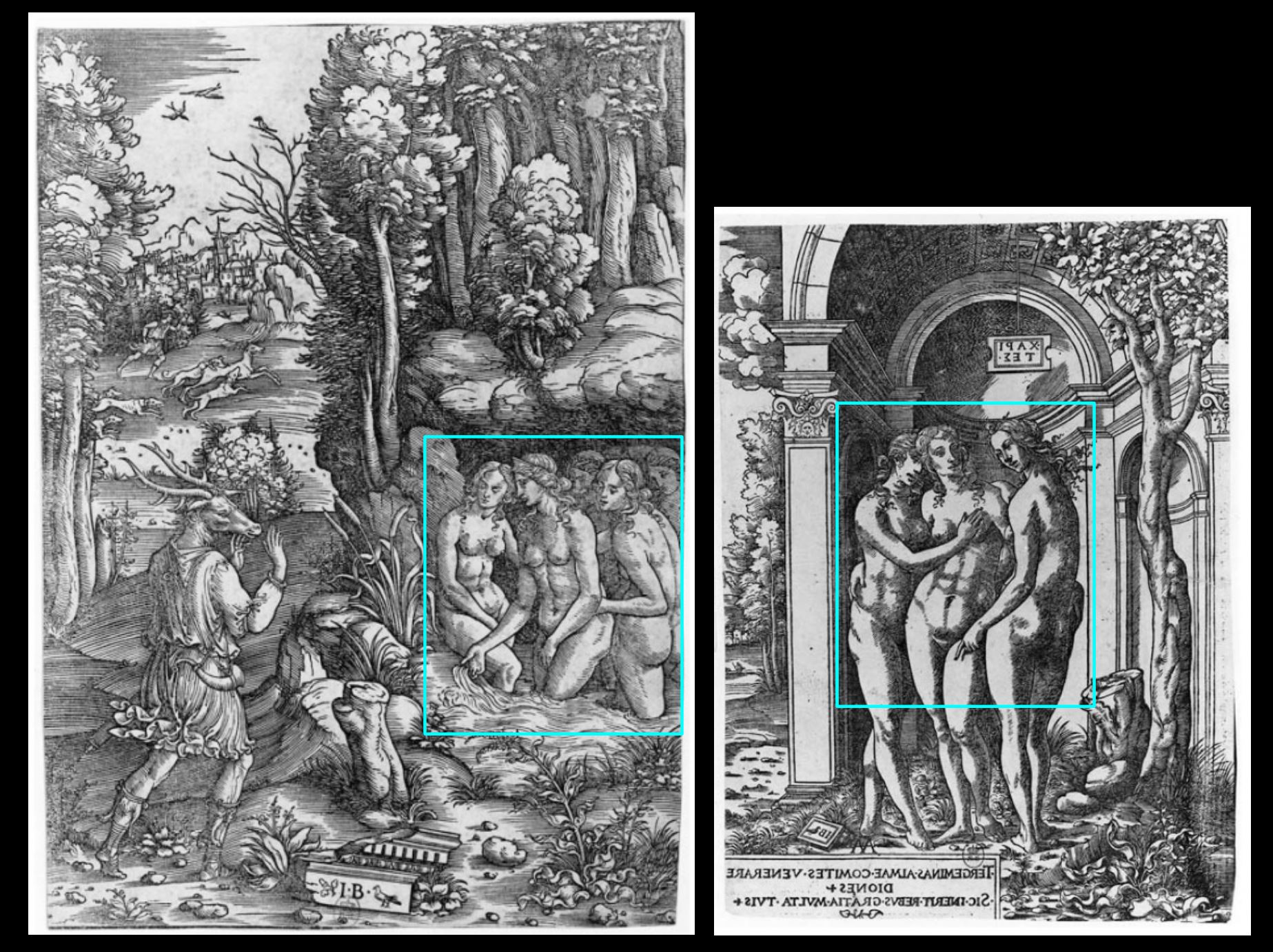

Les Trois Grâces Actéon changé en cerf

Actéon changé en cerf Festin des Dieux

Festin des Dieux  Le Festin des Dieux

Le Festin des Dieux  Triptyque du Jugement dernier (panneau central)

Triptyque du Jugement dernier (panneau central)

Hermaphrodite et Salmacis, 1580-82

Hermaphrodite et Salmacis, 1580-82 Hercule et Omphale, vers 1585

Hercule et Omphale, vers 1585 Sarah présentant Agar à Abraham

Sarah présentant Agar à Abraham Hercule et Antée

Hercule et Antée 1596

1596 Non daté

Non daté Vénus et Mars surpris par Vulcain

Vénus et Mars surpris par Vulcain Titus Manlius

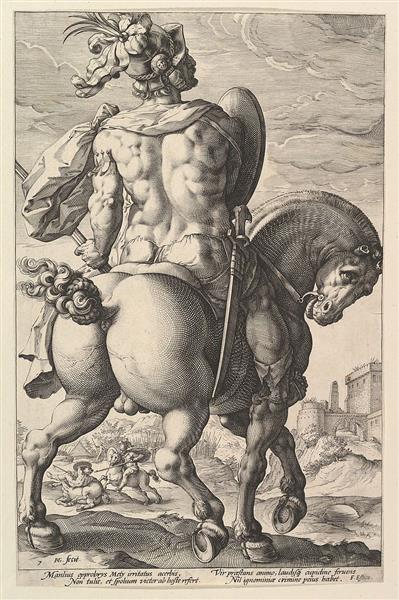

Titus Manlius Marcus Valerius Corvus

Marcus Valerius Corvus Calphurnius

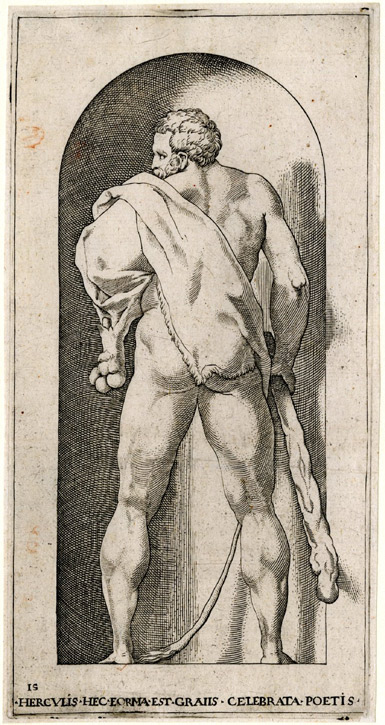

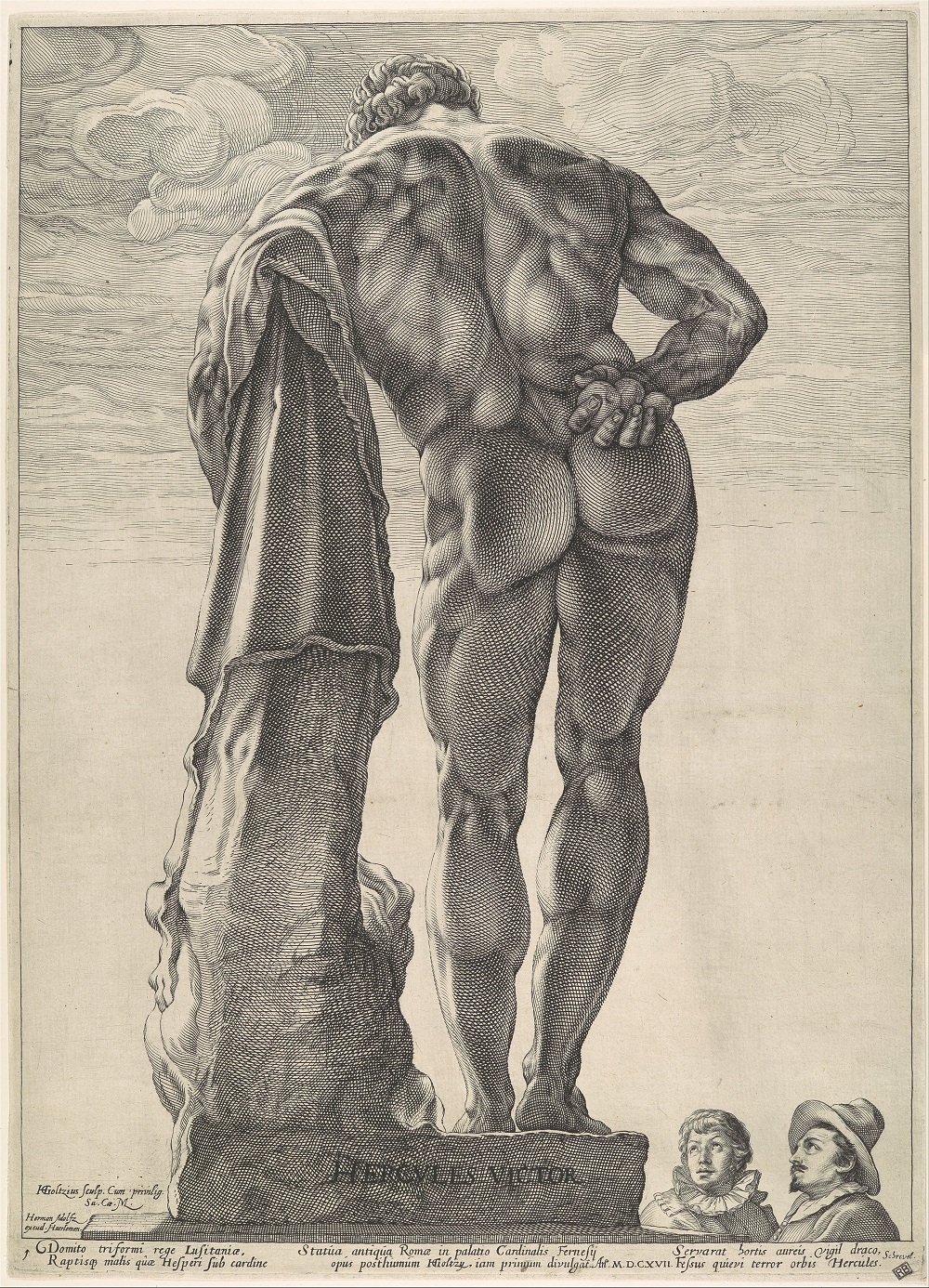

Calphurnius Hercule Farnese

Hercule Farnese

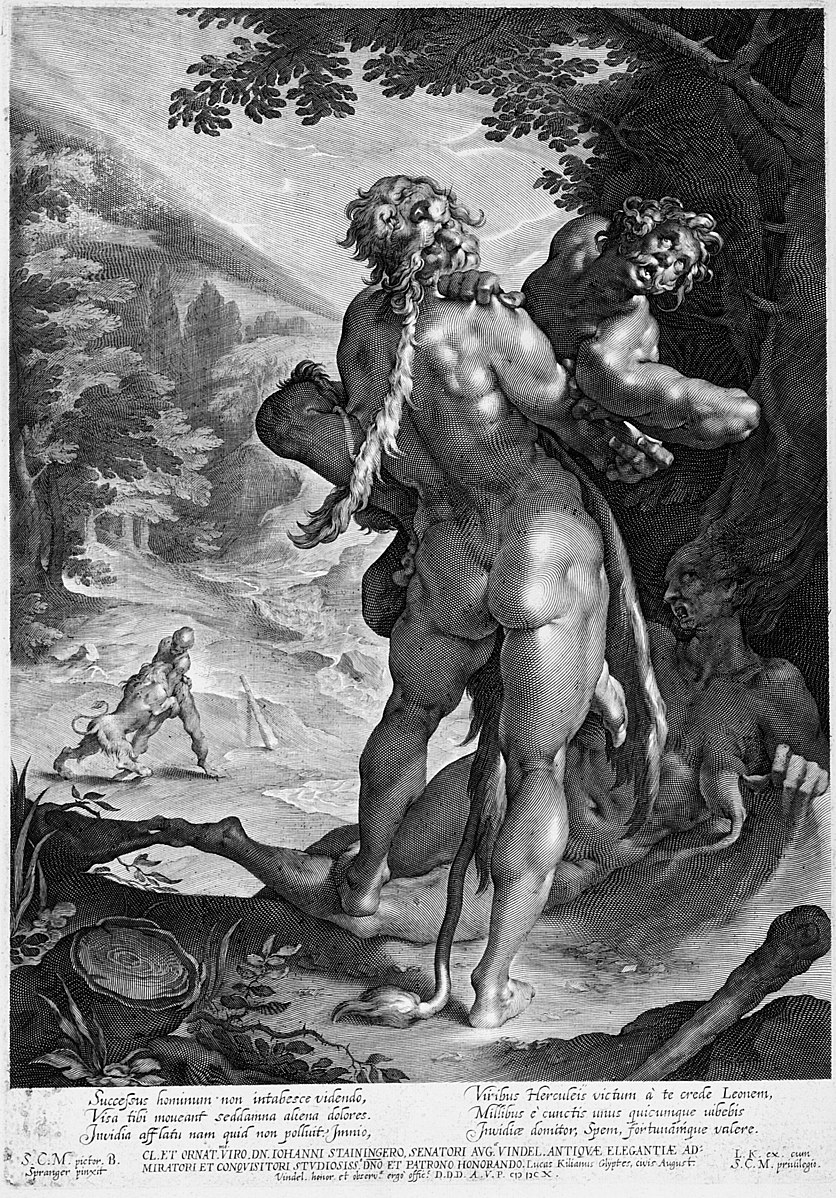

Goltzius, 1594, gravure sur bois

Goltzius, 1594, gravure sur bois Jan Harmenz Muller, vers 1595, Royal Collection Trust

Jan Harmenz Muller, vers 1595, Royal Collection Trust

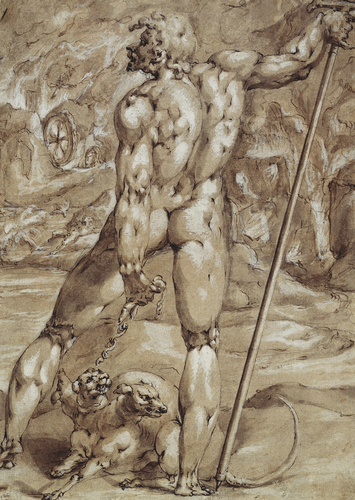

Goltzius d’après Spranger, 1588

Goltzius d’après Spranger, 1588 Abraham Bloemaert, 1592, Getty Museum

Abraham Bloemaert, 1592, Getty Museum Jugement de Paris

Jugement de Paris Gillis Congnet, vers 1585, Musée des Beaux-Arts, Budapest

Gillis Congnet, vers 1585, Musée des Beaux-Arts, Budapest Cornelis Cort (d’après Titien), 1566, British Museum

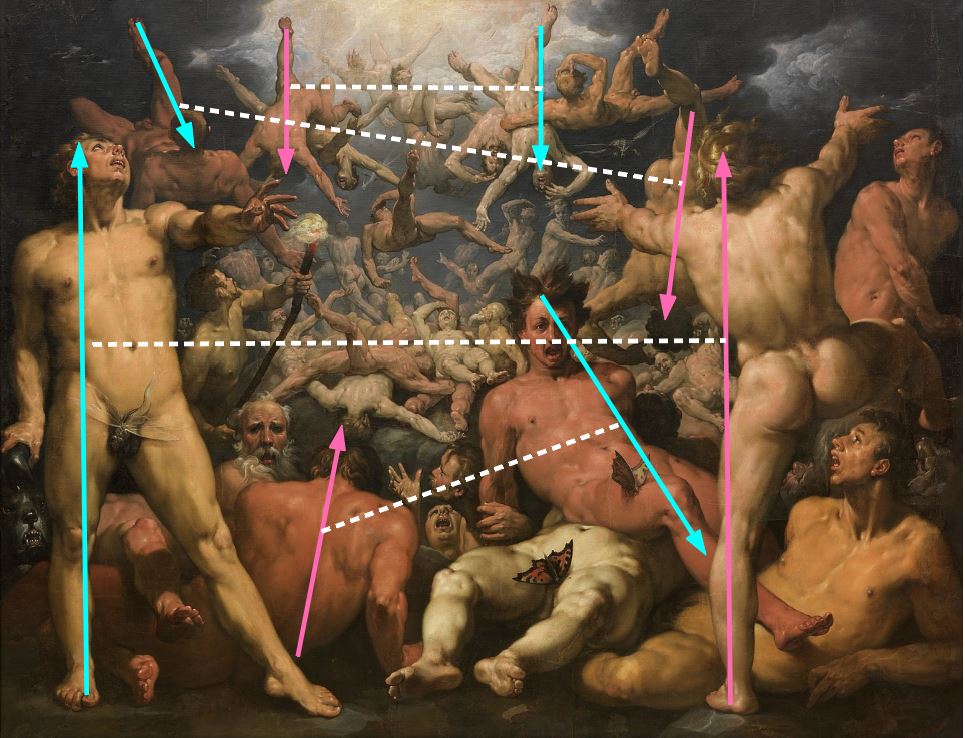

Cornelis Cort (d’après Titien), 1566, British Museum La chute des Titans

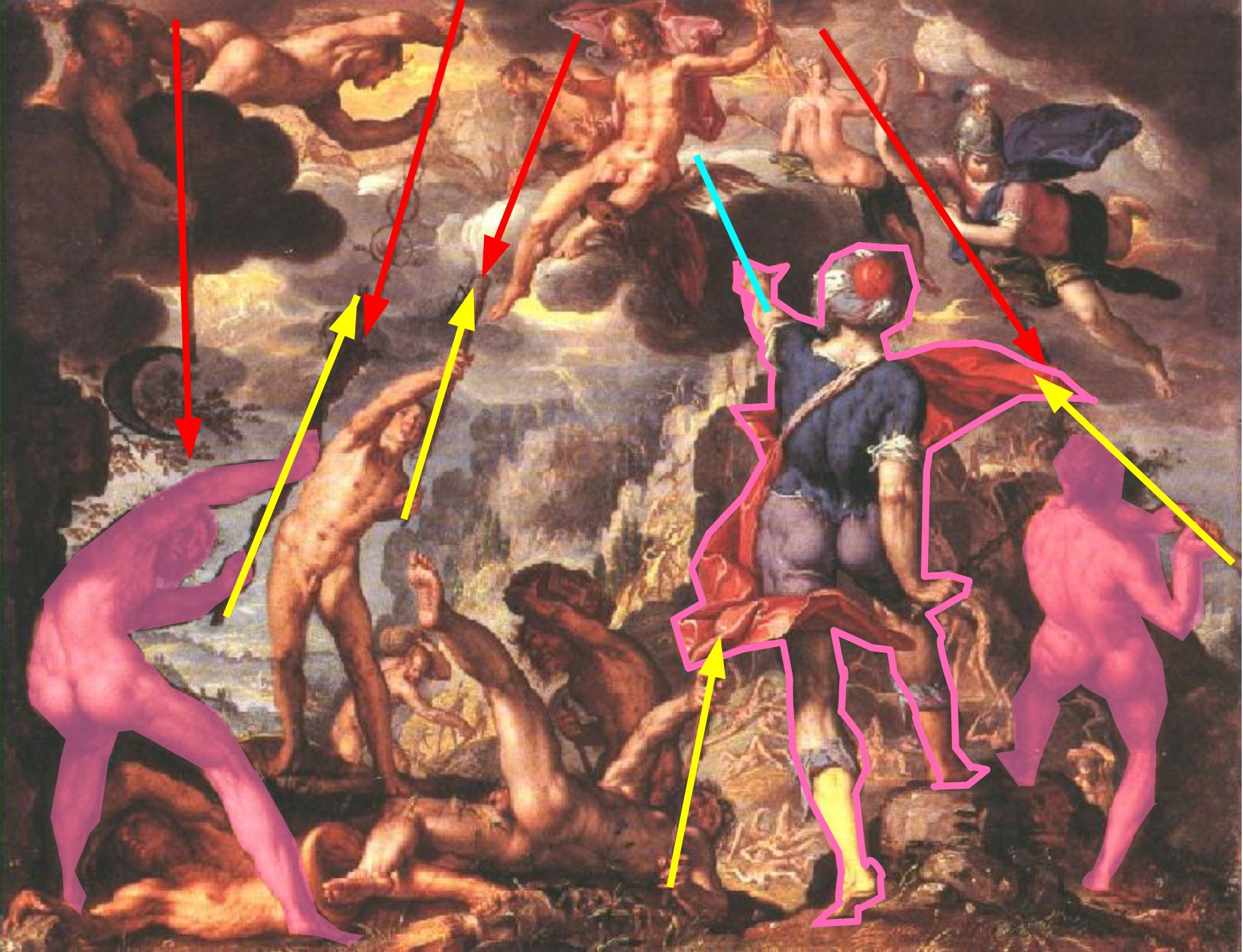

La chute des Titans

Allégorie de la Fortune

Allégorie de la Fortune

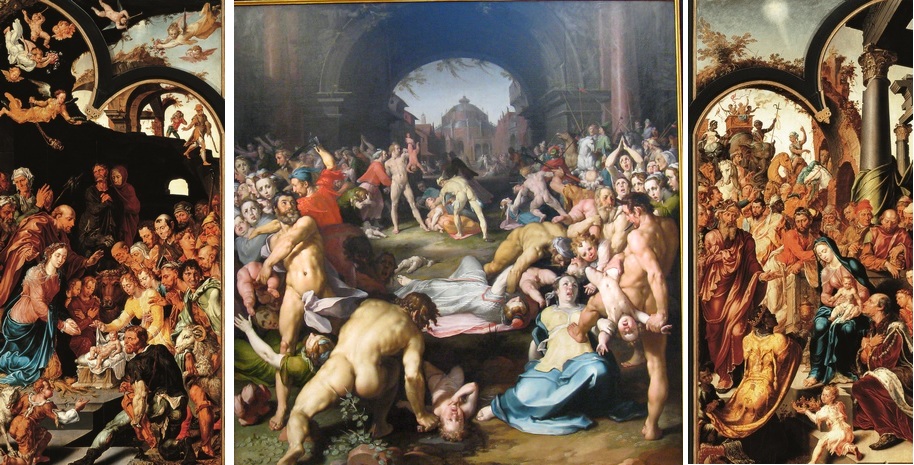

Triptyque de la Guilde des Marchands de laine (Drapeniers altaar)

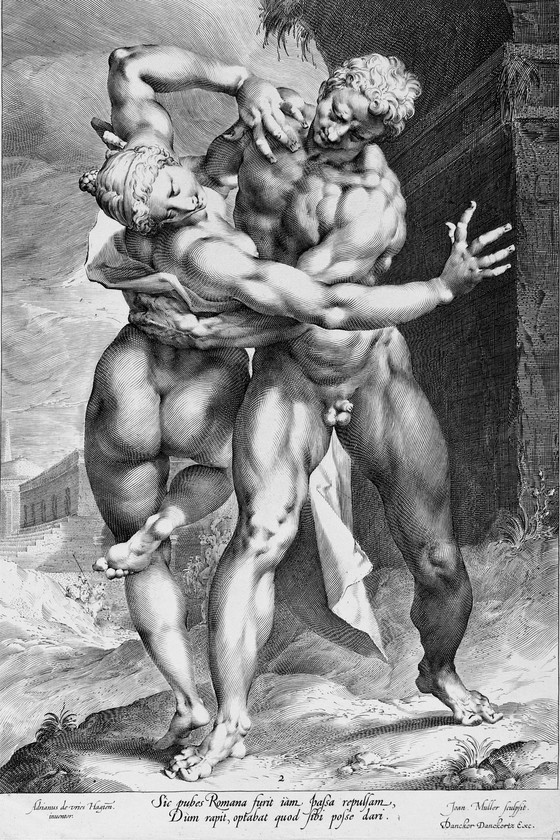

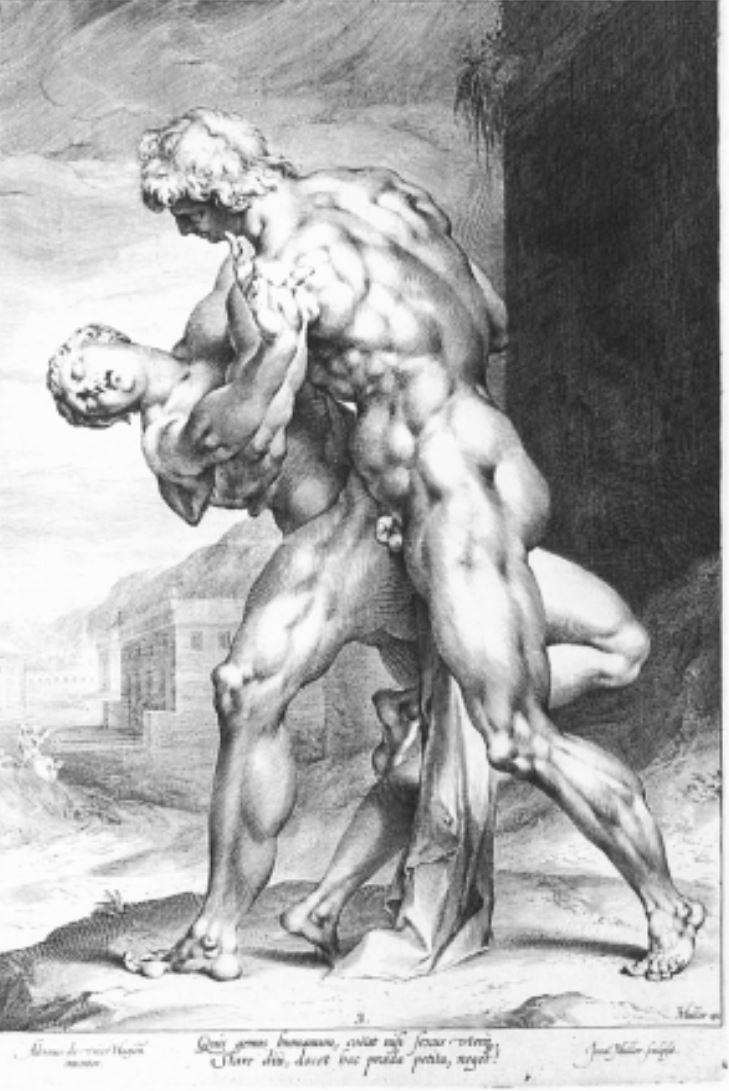

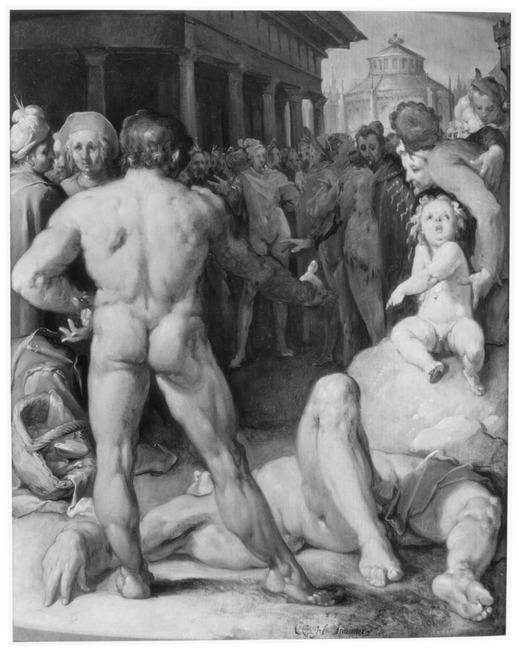

Triptyque de la Guilde des Marchands de laine (Drapeniers altaar) Massacre des Innocents, 1591

Massacre des Innocents, 1591 La mariage de Pelée et Thétis

La mariage de Pelée et Thétis Le Déluge (Die Sintflut)

Le Déluge (Die Sintflut) Jupiter s’excuse d’avoir dû abattre la charriot de Phaéton, auprès d’Apollon en larmes.

Jupiter s’excuse d’avoir dû abattre la charriot de Phaéton, auprès d’Apollon en larmes. 1617, Gemäldegalerie, Berlin

1617, Gemäldegalerie, Berlin 1624, château Weissenstein, Pommersfelden

1624, château Weissenstein, Pommersfelden Le Jugement de Paris, National Gallery, Budapest

Le Jugement de Paris, National Gallery, Budapest Le miroir du Temps, Nationalmuseum, Stockholm

Le miroir du Temps, Nationalmuseum, Stockholm La bataille entre des Dieux et les Titans

La bataille entre des Dieux et les Titans

Les Titans luttant contre Jupiter

Les Titans luttant contre Jupiter 1601, Mauritshuis

1601, Mauritshuis 1606-10, Getty Museum

1606-10, Getty Museum Joachim Wtewael, 1615

Joachim Wtewael, 1615 Rubens, 1597-99

Rubens, 1597-99

1623, Musées royaux des Beaux Arts, Bruxelles

1623, Musées royaux des Beaux Arts, Bruxelles 1650-78, Musée des Beaux Arts, Gand

1650-78, Musée des Beaux Arts, Gand Vénus Colonna (Type Aphrodite de Cnide, Praxitèle), Musées du Vatican

Vénus Colonna (Type Aphrodite de Cnide, Praxitèle), Musées du Vatican Mercure et Hersée

Mercure et Hersée Agar amené à Abraham par Sarah

Agar amené à Abraham par Sarah Vénus pleurant Adonis, vers 1630, Matteo Loves, collection particulière

Vénus pleurant Adonis, vers 1630, Matteo Loves, collection particulière Jupiter, Io et Junon

Jupiter, Io et Junon Bacchus et Ariane, Jordaens, 1655, Musée de Boston

Bacchus et Ariane, Jordaens, 1655, Musée de Boston Le roi Candaule de Lydie montrant sa femme à Gyges

Le roi Candaule de Lydie montrant sa femme à Gyges Coucher à l’italienne, Jacob Van Loo, vers 1650, Musée des Beaux-Arts de Lyon

Coucher à l’italienne, Jacob Van Loo, vers 1650, Musée des Beaux-Arts de Lyon Le bain de Diane (La modèle du peintre), Rubens (école), 1645-1650, collection particulière

Le bain de Diane (La modèle du peintre), Rubens (école), 1645-1650, collection particulière Eglon van der Neer, 1675–80, Museum Kunstpalast, Dusseldorf

Eglon van der Neer, 1675–80, Museum Kunstpalast, Dusseldorf Frans van Mieris (I), vers 1670, Staatliches Museum, Schwerin

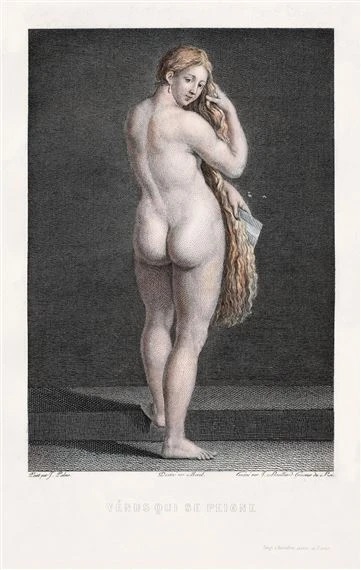

Frans van Mieris (I), vers 1670, Staatliches Museum, Schwerin « Vénus émergeant de la mer, statue de Praxitèle dans les jardins Borghese »

« Vénus émergeant de la mer, statue de Praxitèle dans les jardins Borghese » Vénus et Adonis sur un dauphin

Vénus et Adonis sur un dauphin