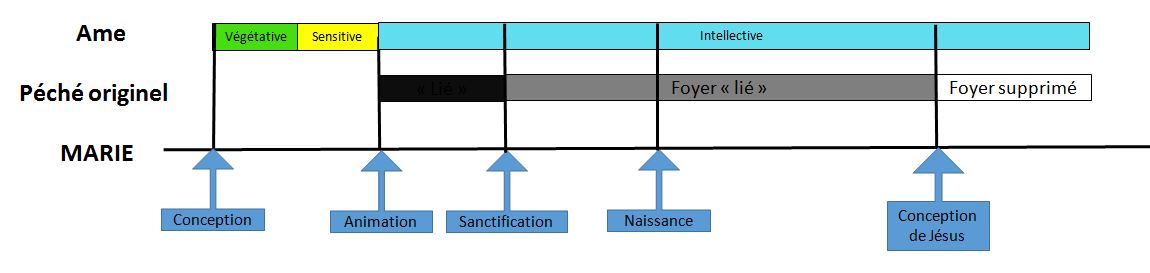

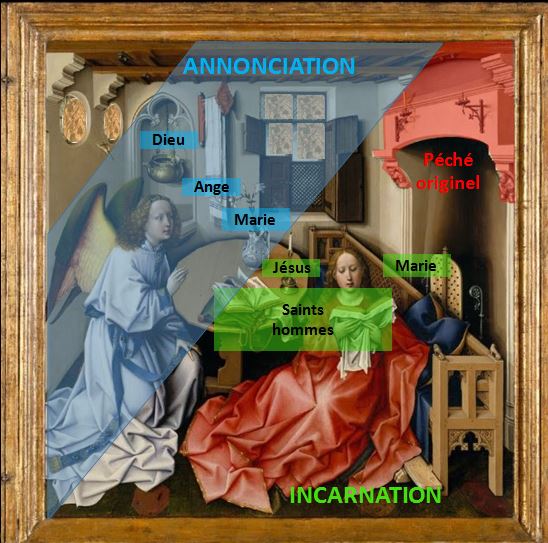

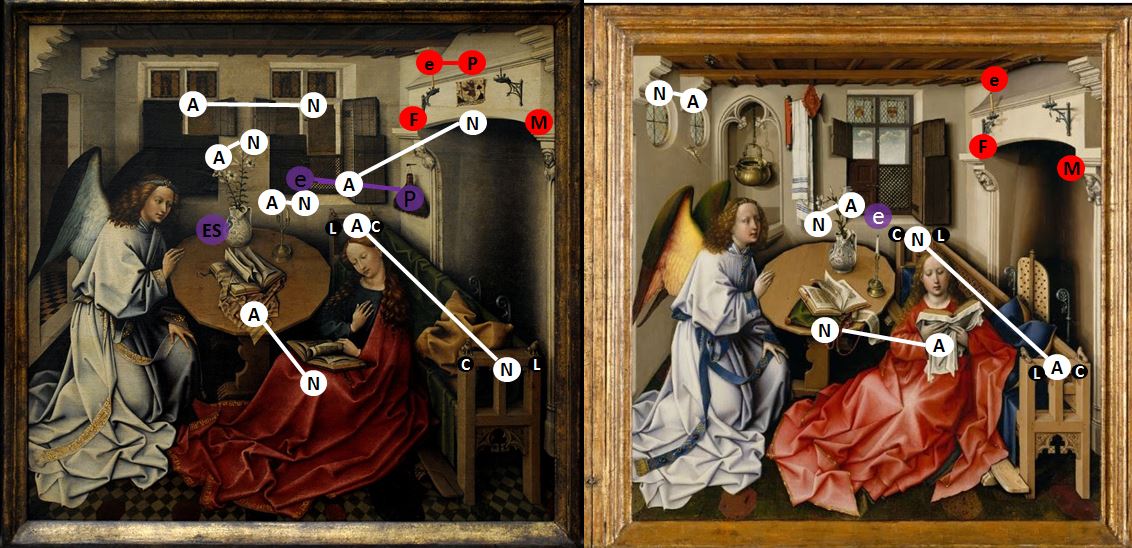

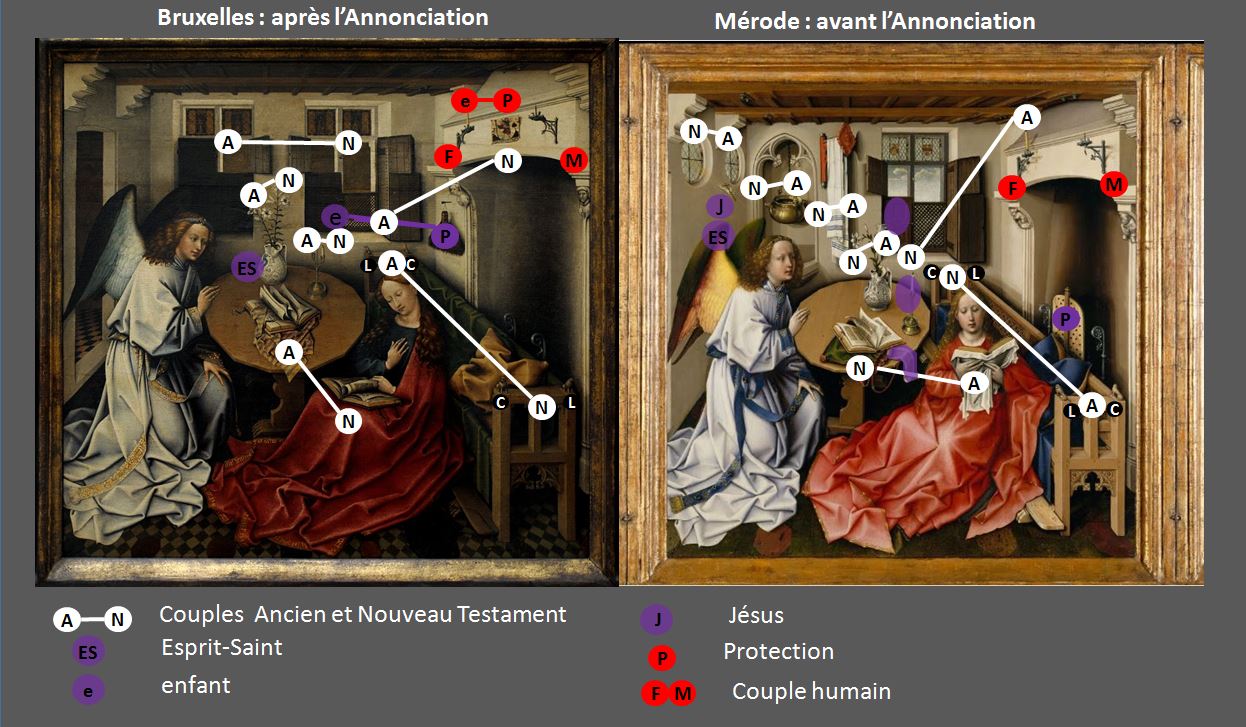

Commençons par une description des différences entre le panneau central du retable de Mérode et l’Annonciation de Bruxelles, en suivant le catalogue du Musée Royal des Beaux Arts [1]

Photographie haute définition : https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/l-annonciation/qQFSi4Q3kb6IsQ?avm=3

La Vierge

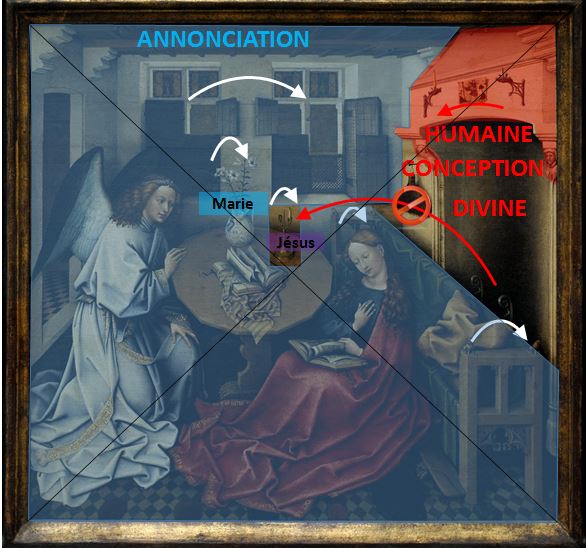

La Vierge pose la main droite sur son sein, geste d’acquiescement qui répond à la demande de l’Ange. Alors que dans le panneau de Mérode, elle garde les yeux fixés sur sa lecture, encore inconsciente de l’arrivée du messager céleste : ce pourquoi la plupart des commentateurs considèrent que le sujet du retable est le dernier instant avant l’Annonciation.

Dans le panneau de Bruxelles, la robe est ornée de ce qui le plus ancien exemple connu d’une inscription en lettres d’or, formant galon. Elle semble inspirée de la prière du Salve Regina, mais l’inscription est partiellement illisible suite à des repeints.

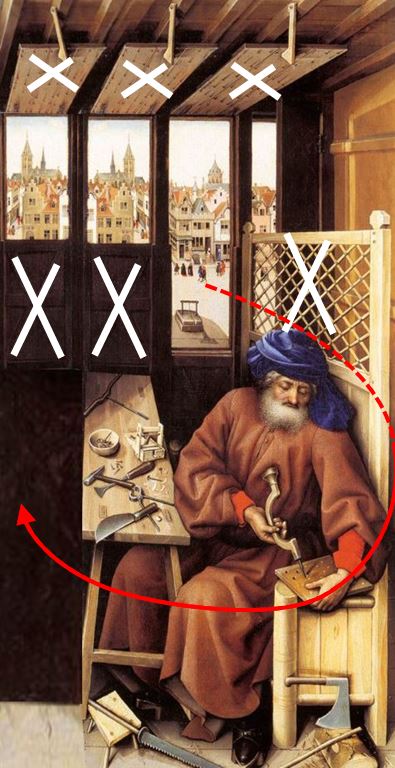

Les fenêtres à meneaux

La fenêtre de gauche est aux trois quarts fermée, celle de droite est identique à celle du panneau de Mérode. Les deux ont gardé le fond de métal doré qui, dans la version Mérode, a été remplacé par le ciel bleu. Si on peut voir dans la fenêtre unique un symbole marial (fenestra coeli), la présence des deux fenêtres oblige ici à trouver une justification plus précise.

Les vitraux montrent deux couples de prophètes ou de saints, qui n’ont pas été identifiés à ce jour. Dans chaque couple les personnages se font face, sur fond rouge et sur fond bleu.

La porte de gauche

Elle s’ouvre sur un couloir dont la décoration murale laisse deviner deux oiseaux et un bouquet, peut-être de roses.

La brosse

Accrochée à gauche de la cheminée noircie, elle est un symbole de propreté et,de pureté. Les tracés sous-jacents montrent d’ailleurs qu’un lavabo semblable à celui du panneau de Mérode était prévu à son emplacement.

Bruxelles après Mérode

On a longtemps pensé que l’Annonciation de Bruxelles, plus simple que celle de Mérode, était une copie d’atelier, attribuée possiblement à Jacques Daret, un élève de Campin. En 1957, Carla Gottlieb [2] note une volonté de symétrie qu’elle attribue à l’esprit simplificateur de celui-ci :

⦁ le pied de la table est centré,

⦁ les objets de la table sont centrés,

⦁ la porte fait pendant à la cheminée

⦁ le mur du fond est symétrique.

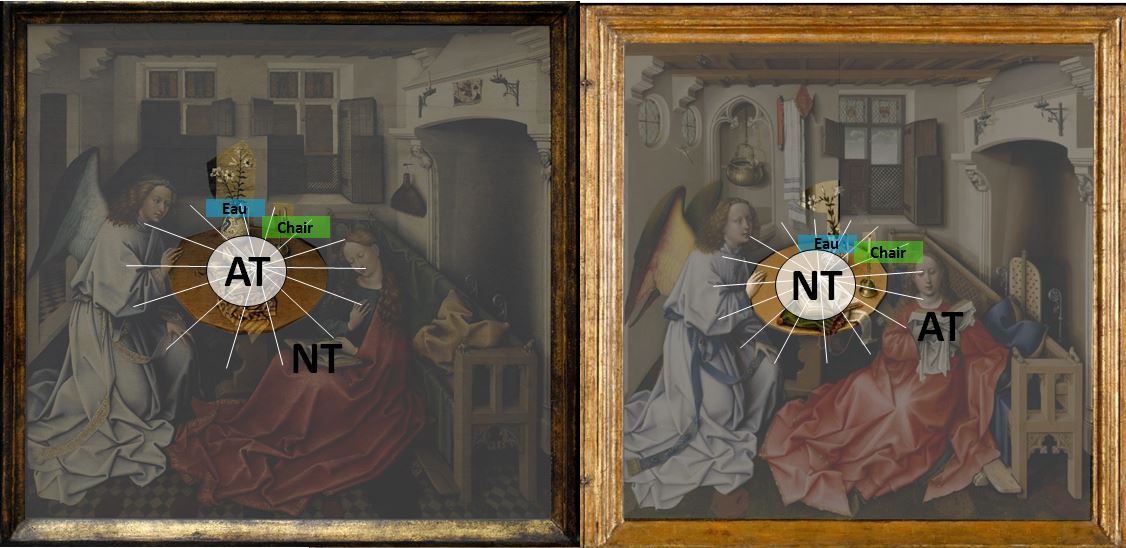

Bruxelles avant Mérode

Les travaux de Dijksta en 1992 [3] ont inversé cette théorie : en effet les tracés sous-jacents montrent que le panneau de Bruxelles a subi en cours d’élaboration de nombreuses modifications, et pas le retable de Mérode, sauf pour les quelques objets (lavabo, serviette, oculus) qui ne se trouvent que dans ce dernier.

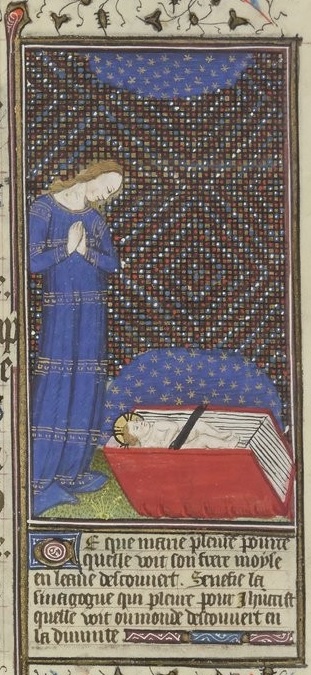

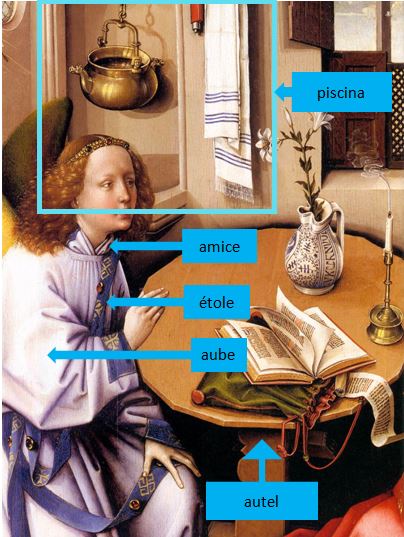

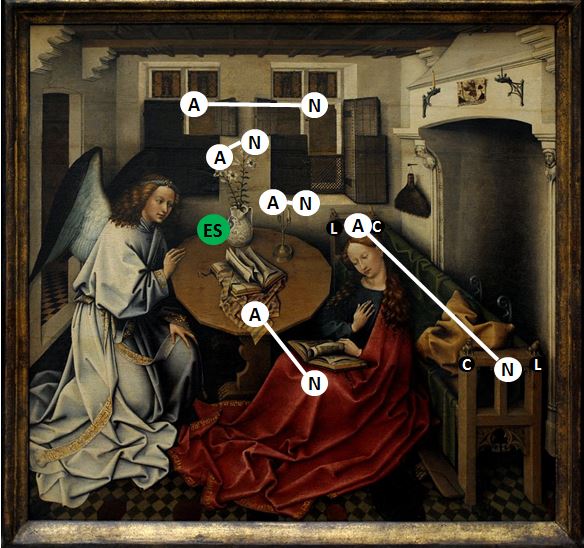

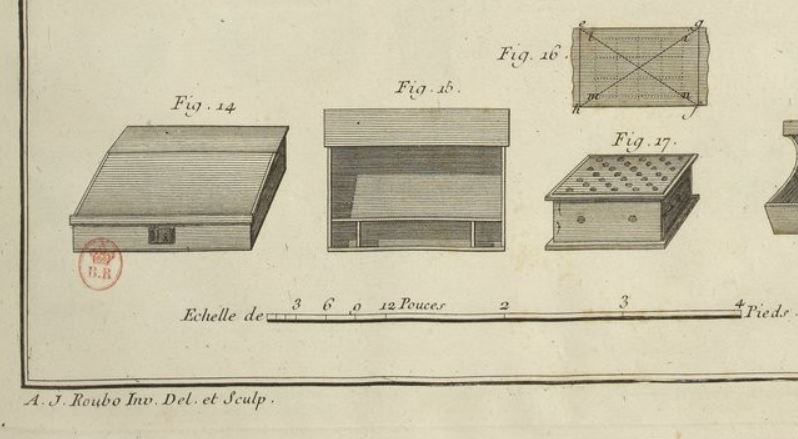

Croix de l’Ange (Bruxelles)

Mieux : certains détails du panneau du panneau de Bruxelles (notamment le motif de croix au niveau du cou de l’ange) se retrouvent dans les tracés sous-jacents du retable de Mérode, mais ont disparu dans la version peinte.

D’où l’idée que l’Annonciation de Bruxelles aurait servi de prototype pour celle de Mérode, seuls les objets nouveaux nécessitant une élaboration pendant la phase de dessin préparatoire.

Cette conclusion a été vigoureusement contestée par Thürlemann ([4], p 306) , qui a proposé pour sauver l‘antériorité du retable de Mérode une théorie fort complexe ( l’élève aurait copié, pour le panneau de Bruxelles, non pas le retable de Mérode, mais ses tracés préparatoires réalisés par Campin).

Une autre théorie, proposée par Campbell [5] est que les deux oeuvres dérivent d’un prototype de Campin qui aurait été perdu.

Le consensus, soutenu par Kemperdick, semble être aujourd’hui que l’Annonciation de Bruxelles est antérieure au panneau central du triptyque de Mérode, mais sans doute pas de la même main.

Un article récent de Bernhard Ridderbos [5a], rédigé après cette étude, reprend systématiquement la comparaison entre les deux panneaux et fournit une très utile synthèse de la littérature.

SCOOP : d’autres différences passées inaperçues, et pourtant très significatives…

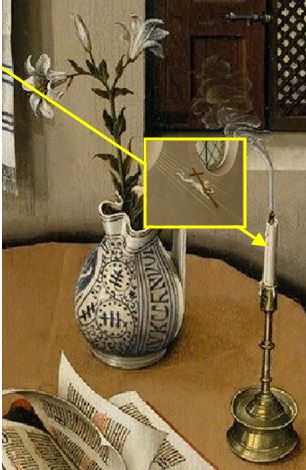

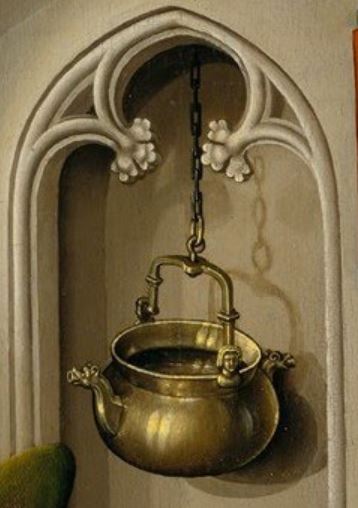

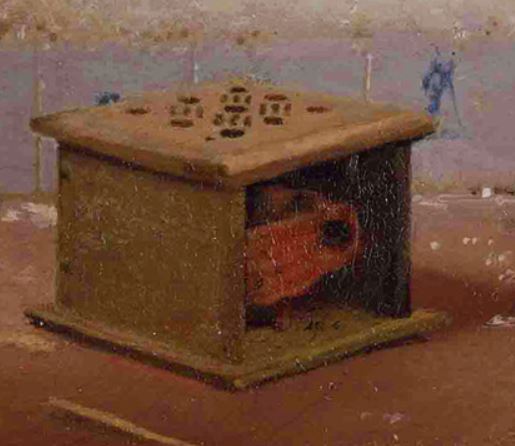

Le vase

Bruxelles Bruxelles |

Mérode Mérode |

Le vase porte ici deux tiges de lys. Il est presque identique à celui du panneau de Mérode, mais légèrement pivoté, de manière à montrer l’oiseau dont ce dernier ne laissait deviner que le bec. Seule différence : les caractères coufiques sont remplacés par des croix. [5b]

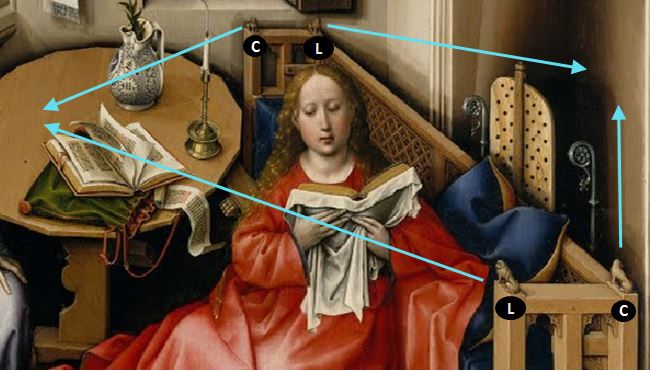

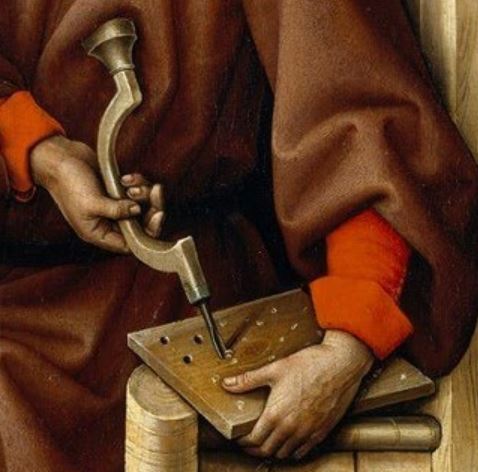

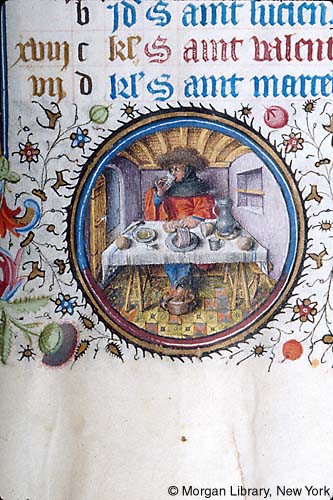

La table

Elle est du même modèle rabattable que celle du retable de Mérode, mais on remarque que le pied a légèrement pivoté. C’est ce mouvement de rotation qui explique le pivotement du vase.

Tandis que la table de Mérode a 16 côtés, celle de Bruxelles n’en a que 14. On a proposé que les 16 côtés symbolisent les 16 prophètes de l’Ancien Testament, mais aucune explication n’a été fournie pour celle a 14 côtés. On compte parfois 14 apôtres (les Douze plus Matthias, le remplaçant de Judas Iscariote, plus Paul). L’avantage d’une table à 14 côtés est qu’elle permet d’évoquer à la fois la Cène (13 convives) et les Apôtres, donc le Nouveau Testament.

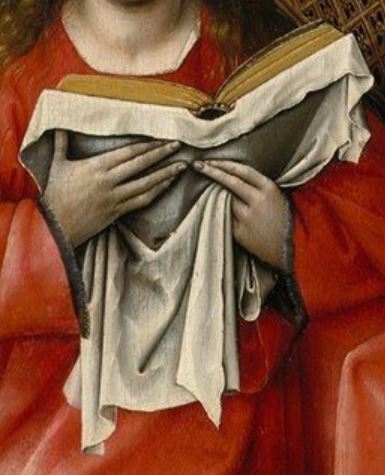

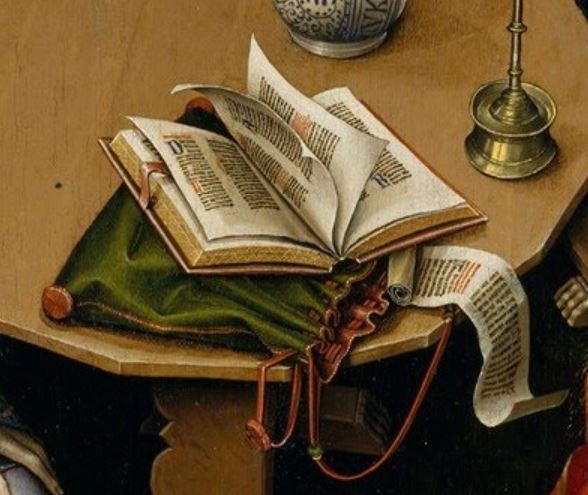

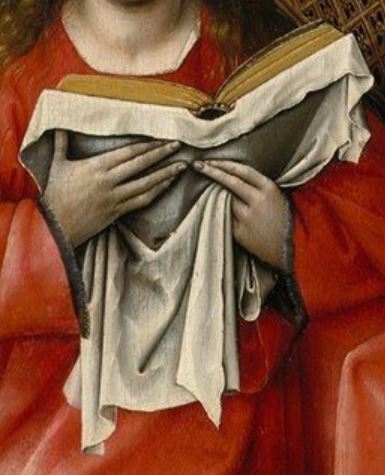

Le livre de la table

Bruxelles Bruxelles |

Mérode Mérode |

C’est celui qui, dans le retable de Mérode, se trouve dans les bras de Marie. La tissu blanc, dont on voit bien qu’il fait corps avec le livre, est ici décoré de rayures bleus verticales

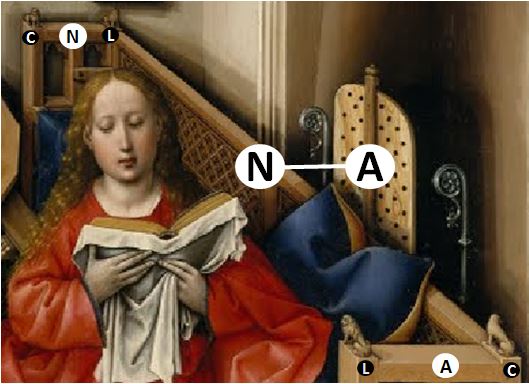

Le livre de Marie

C’est celui qui, dans le retable de Mérode, se trouvait sur la table. Il est ici dans les bras de Marie,et la bourse de transport est tombée à ses pieds. Le rouleau de parchemin a disparu.

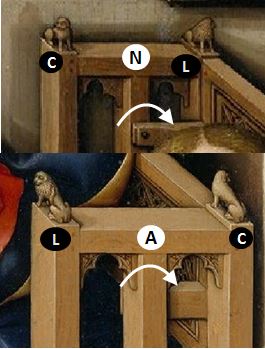

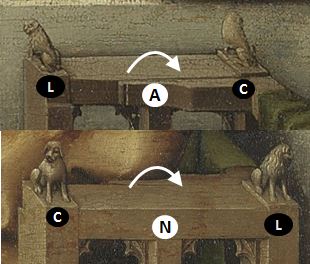

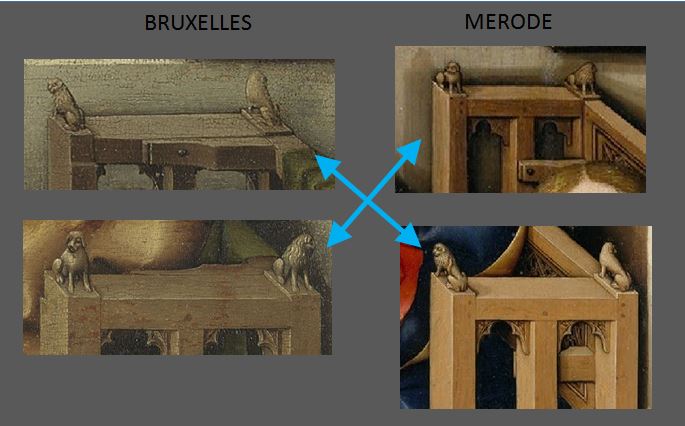

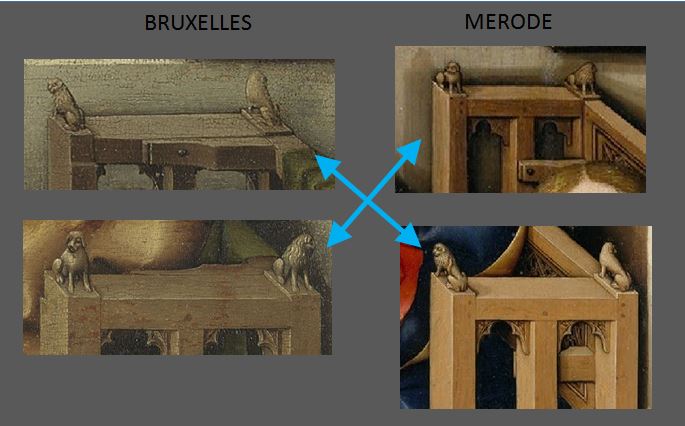

Le banc

La composition est très semblable à celui de Mérode : Marie est assise devant le banc, sur un coussin qu’on devine à peine, posé sur le marchepied amovible orné de pattes de lion.

Mais le banc recèle, en regardant bien, une inversion encore plus spectaculaire que celle des livres :

Le fait de recopier les animaux de l’avant vers l’arrière du banc, et vice versa, fait que dans le panneau de Bruxelles les chiens et les lions regardent vers l’extérieur du banc, tandis dans le panneau de Mérode ils sont tournés vers l’intérieur.

Autre différence : le dossier se réduit dans le panneau de Bruxelles à une simple barre, ce qui explique la présence du tissu vert posé dessus.

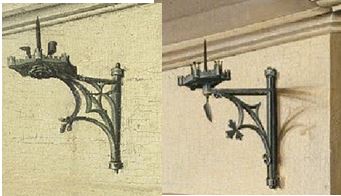

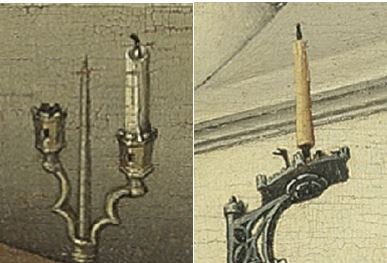

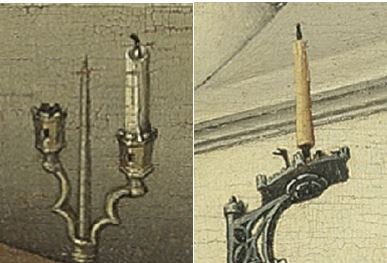

Le bougeoir double

Le bougeoir porte dans sa partie droite une bougie éteinte, sans fumée, avec des traces de coulure.

Bougeoir néerlandais que XVème siècle, Musée de Cologne Bougeoir néerlandais que XVème siècle, Musée de Cologne |

Vierge à l’enfant, Imitateur de Van Eyck, National Gallery of Victoria. Vierge à l’enfant, Imitateur de Van Eyck, National Gallery of Victoria. |

Ce type de bougeoir est en fait triple, car il permettait de ficher au milieu une troisième bougie.

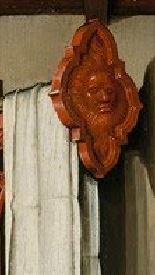

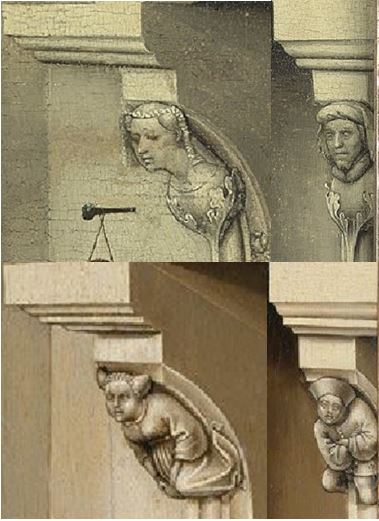

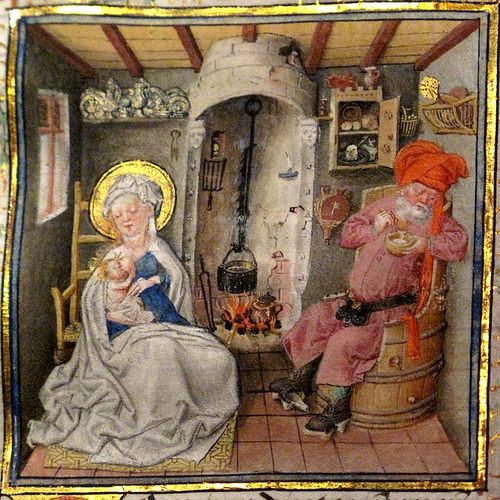

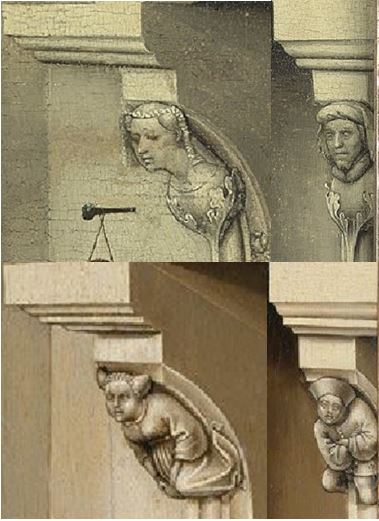

Les figurines de la cheminée

Dans le panneau de Bruxelles, la femme et l’homme, assez âgé, sont représentés en buste, sortant d’une feuille de chêne, dans une expression d’un calme parfait. La moulure est ornée de roses.

Dans le retable de Mérode, le couple est plus jeune, et les deux enfourchent le galbe de la cheminée en joignant les mains ou en croisant les bras, comme possédés par les affres du désir ou du péché.

Cette différence notable de climat trouvera son explication plus loin.

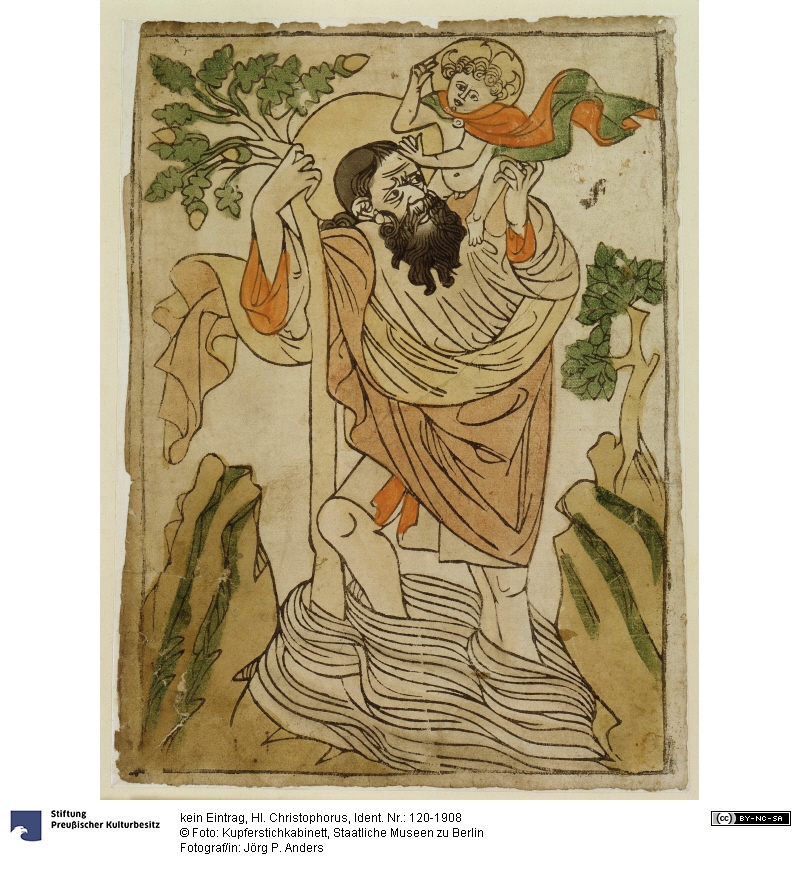

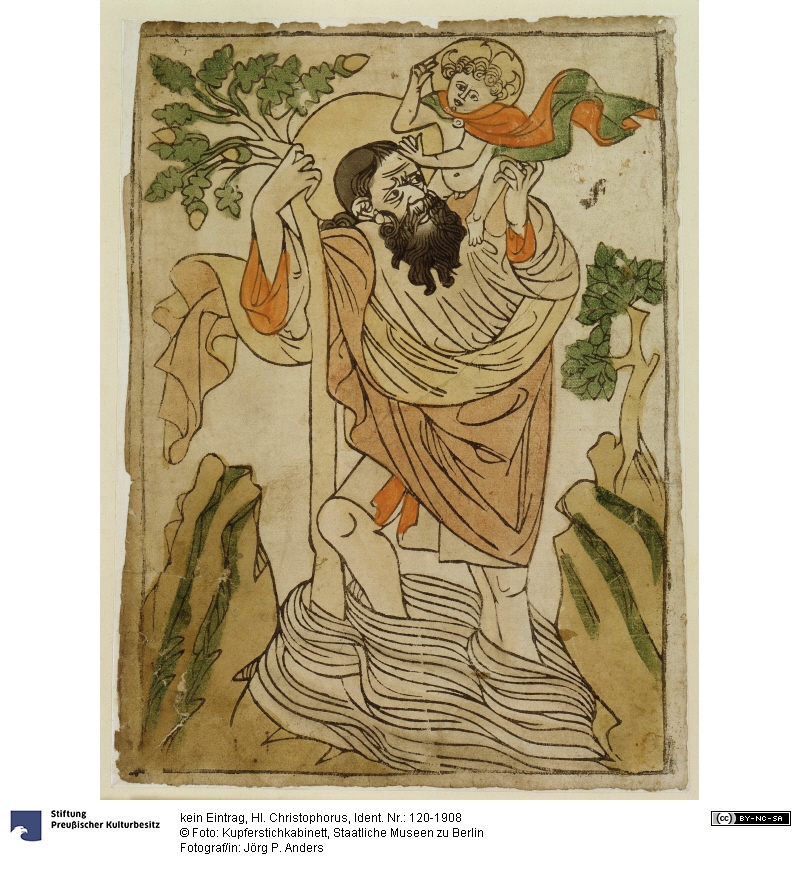

La gravure de Saint Christophe

Elle est accrochée au manteau de la cheminée par quatre points de cire rouge.

Si Saint Christophe était très populaire de longue date, la présence d’une telle image domestique est d’une extrême modernité : ce type de gravure sur bois colorée à la main commençait tout juste à se répandre.

Saint Christophe, gravure provenant de Buxheim (Rhin supérieur), 1423,

collection Rylands, bibliothèque de l’université de Manchester

Il s’agit là de la plus ancienne estampe datée connue en Europe. L’inscription est la suivante :

Christophori faciem die quacumque tueris / illa nempe die morte mala non morieris

« En ce jour tu regardes l’image de St Christophe, en cette même journée tu ne mourras pas de la male mort. »

Ainsi l’image de Saint Christophe protège de la mort subite, la « male mort » qui est le fait de mourir sans sacrements.

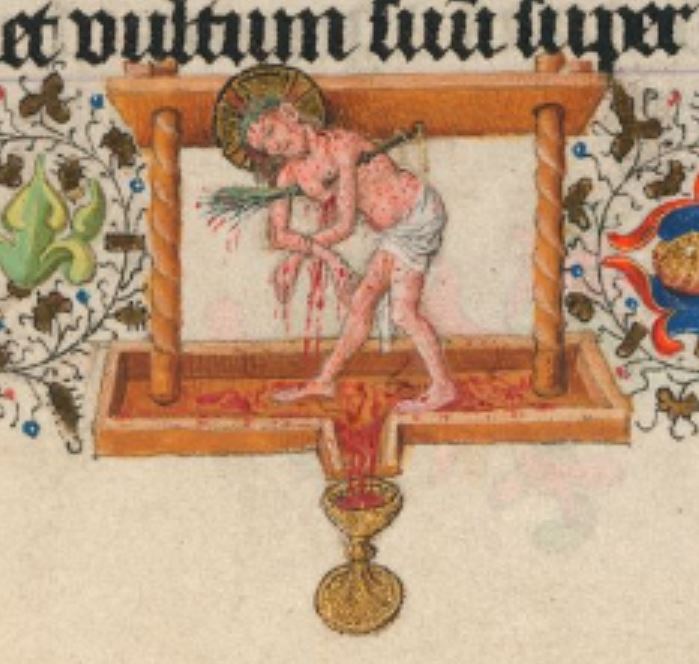

L’iconographie de Saint Christophe

Saint Christophe, 1430, Staatliche Museum zu Berlin

Cette gravure un peu postérieure est très proche de celle du panneau de Bruxelles : traversée s’effectuant de droite à gauche, bâton fleurissant planté dans l’eau (ici un chêne, le plus souvent un palmier). Il manque le globe crucifère dans la main de l’enfant, qui figure en revanche sur la gravure de 1423.

Les différents détails illustrent la Légende Dorée : Christophe était un géant qui, aidé d’une perche, faisait chaque jour passer un fleuve aux voyageurs. Un jour, un enfant se présenta.

« Christophe leva donc l’enfant sur ses épaules, prit son bâton et entra dans le fleuve pour le traverser. Et voici que l’eau du fleuve se gonflait peu à peu, l’enfant lui pesait comme une masse de plomb ; il avançait, et l’eau gonflait toujours, l’enfant écrasait de plus en plus les épaules de Christophe d’un poids intolérable, de sorte que celui-ci se trouvait dans de grandes angoisses et, craignait de périr…

Il échappa à grand peine. Quand il eut franchi la rivière, il déposa l’enfant sur la rive et lui dit : Enfant, tu m’as exposé à un grand danger, et tu m’as tant pesé que si j’avais eu le monde entier sur moi, je ne sais si j’aurais eu plus lourd a porter. » L’enfant lui répondit : « Ne t’en étonne pas, Christophe, tu n’as pas eu seulement tout le monde sur toi, mais tu as porté sur les épaules celui qui a créé le monde : car je suis le Christ ton roi, auquel tu as en cela rendu service; et pour te prouver que je dis la vérité, quand tu seras repassé, enfonce ton bâton en terre vis-à-vis de ta petite maison, et le matin tu verras qu’il a. fleuri et porté des fruits. »

Souvent, comme ici, l’iconographie simplifie l’histoire, en faisant fleurir la perche pendant le trajet aller, et non au retour.

La bougie jaune

L’iconographie habituelle montre, sur la rive à atteindre, un ermite qui brandit une lanterne pour aider le géant à traverser (ce « phare » ainsi que les monstres marins menaçant sont des ajouts par rapport à la Légende Dorée).

Ce détail, absent dans la gravure du panneau de Bruxelles, se retrouve en quelque sorte déporté à l’extérieur, sous la forme de la bougie éteinte. Tout comme dans le panneau de Mérode, il s’agit d’une bougie jaune, dont la couleur fait un contraste voulu avec le blanc de la bougie de la table.

On pourrait résumer ainsi le rôle de Christophe : porter en la protégeant de l’eau une lumière divine (l’auréole du Christ) en direction d’une bougie terrestre.

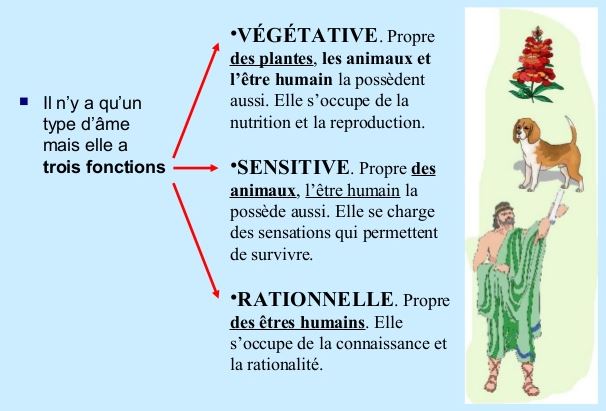

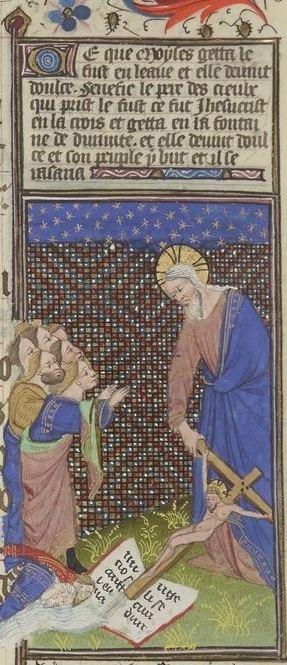

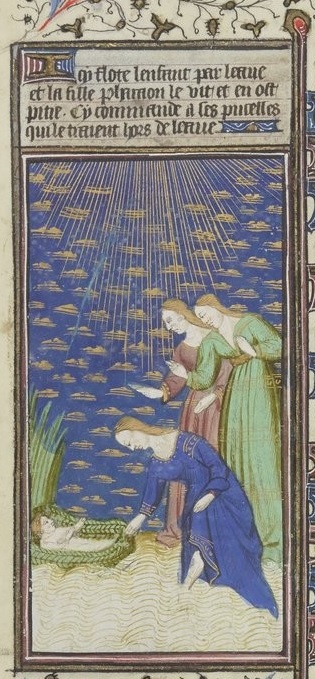

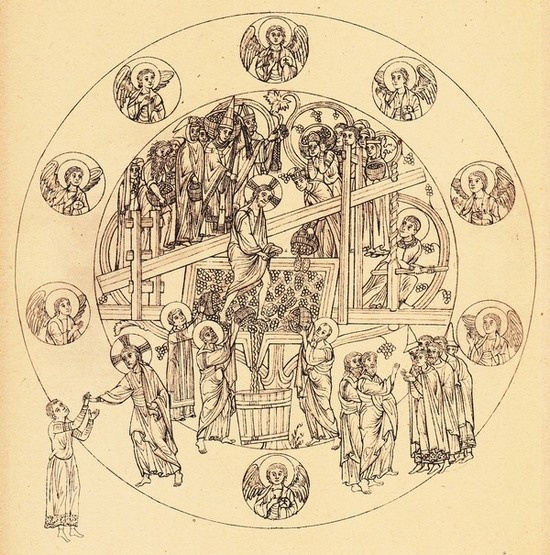

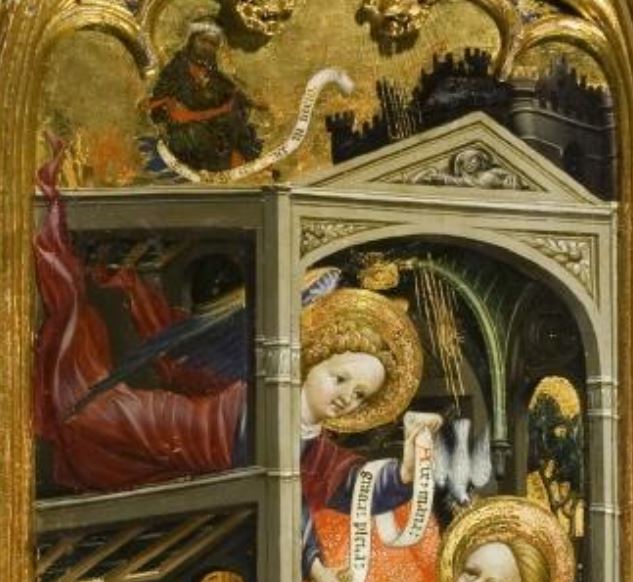

Saint Christophe et Marie

Portail du choeur du monastère de Freiburg

Il arrive, très rarement, que Saint Christophe et Marie soient mis en parallèle, tous deux au titre de « porteurs« du Christ [6]. On peut remarquer que tous deux sont également des paradigmes du parfait serviteur : Christophe, parce qu’à la recherche du prince le plus puissant de ce monde, il est passé du service de Satan à celui de Jésus-Christ [7] ; Marie parce qu’elle s’est dite la servante du Seigneur.

Dans le contexte savant qui a présidé à l’élaboration du panneau de Bruxelles, il n’est pas impossible que Saint Christophe, accablé le poids croissant de l’enfant, ait été compris comme une métaphore de la grossesse de Marie (bien que cette idée ne soit appuyée par aucun texte).

Pendentif en forme de diptyque, Annonciation et Saint Christophe, Louvre, Paris

Dans cette iconographie unique à usage privé, Marie éclot d’une fleur de lys géante pour recevoir le message de l’Ange, tandis que sur le panneau de droite Christophe porte le Christ bénissant en direction de l’ermite (dont on ne voit que la tête).

Cette mise en pendant exceptionnelle montre que, dans des cercles dévots, la coïncidence temporelle de l’Annonciation avec l’Incarnation pouvait être représentée en accolant, à la première, une image de la traversée des eaux figurant la grossesse de Marie.

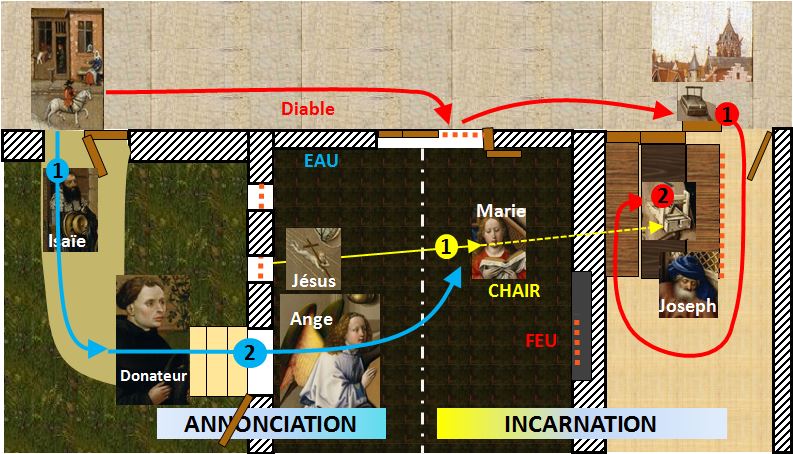

Deux préfigurations de l’avenir

Notons enfin que l’image de l’Enfant Jésus chevauchant Saint Christophe et portant le globe surmonté d’une croix joue, dans le panneau de Bruxelles, exactement le même rôle que dans le retable de Mérode l’Enfant Jésus chevauchant le rayon de lumière et portant sa Croix : une préfiguration de l’avenir.

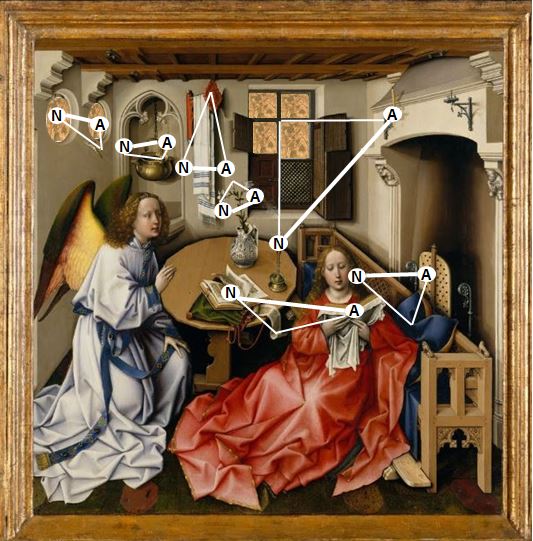

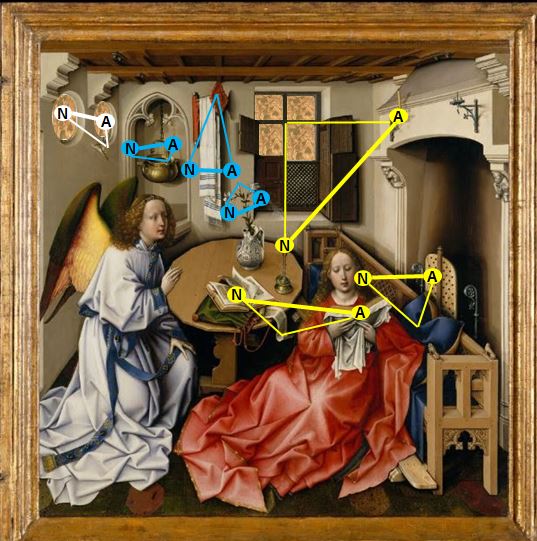

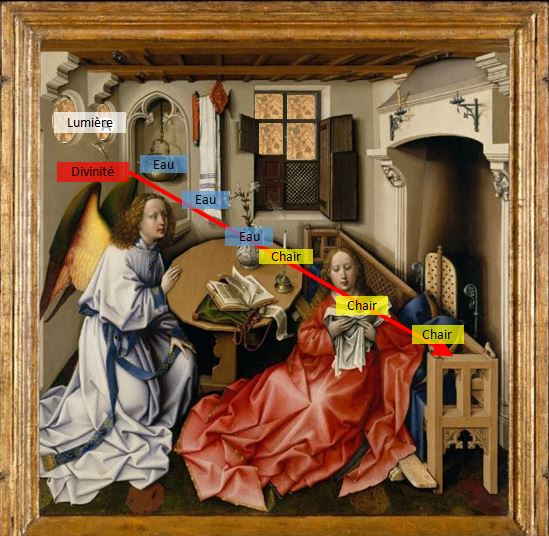

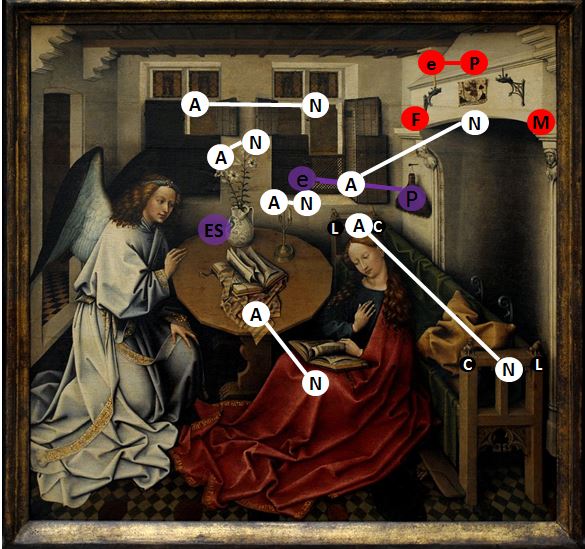

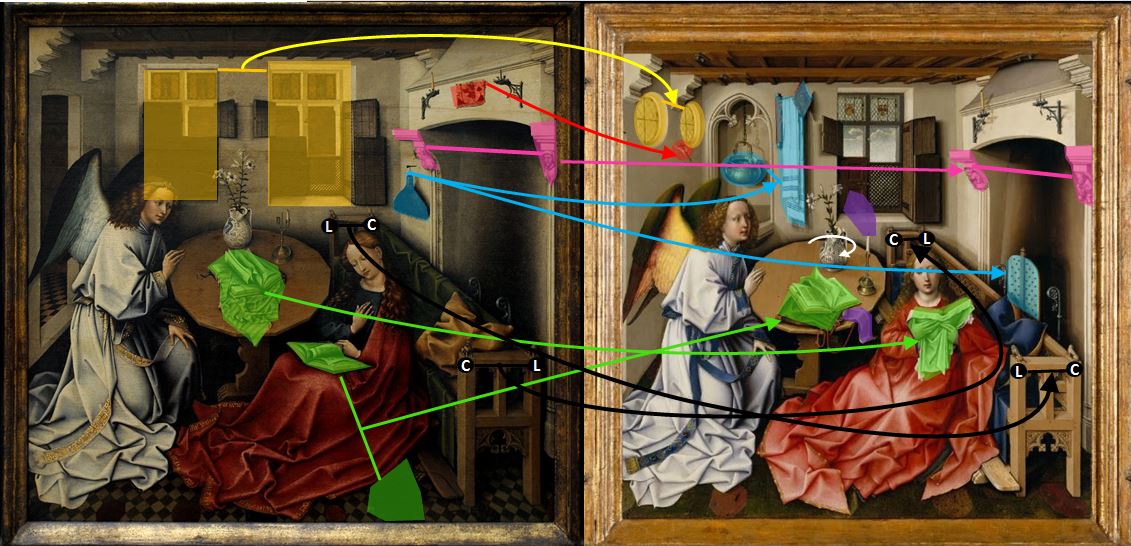

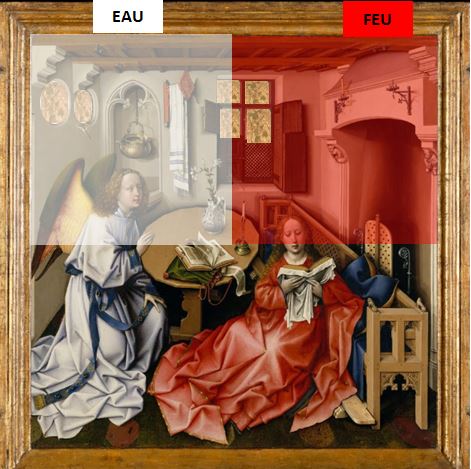

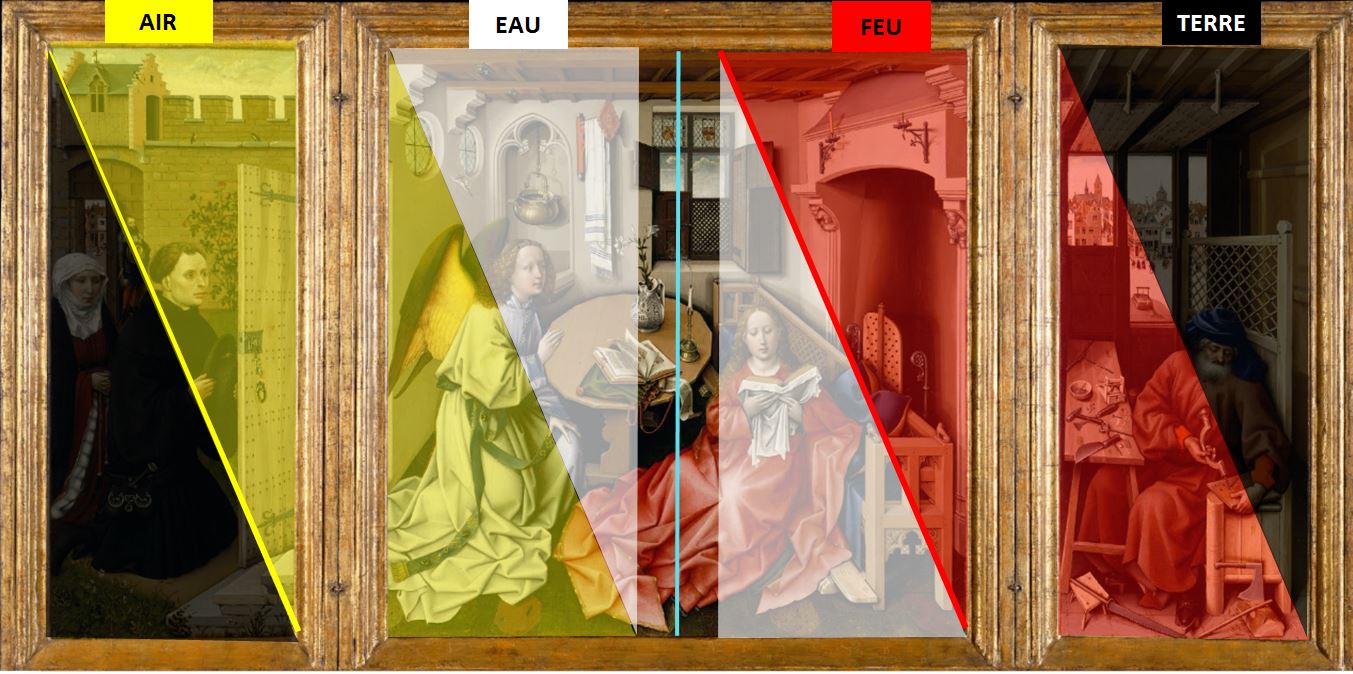

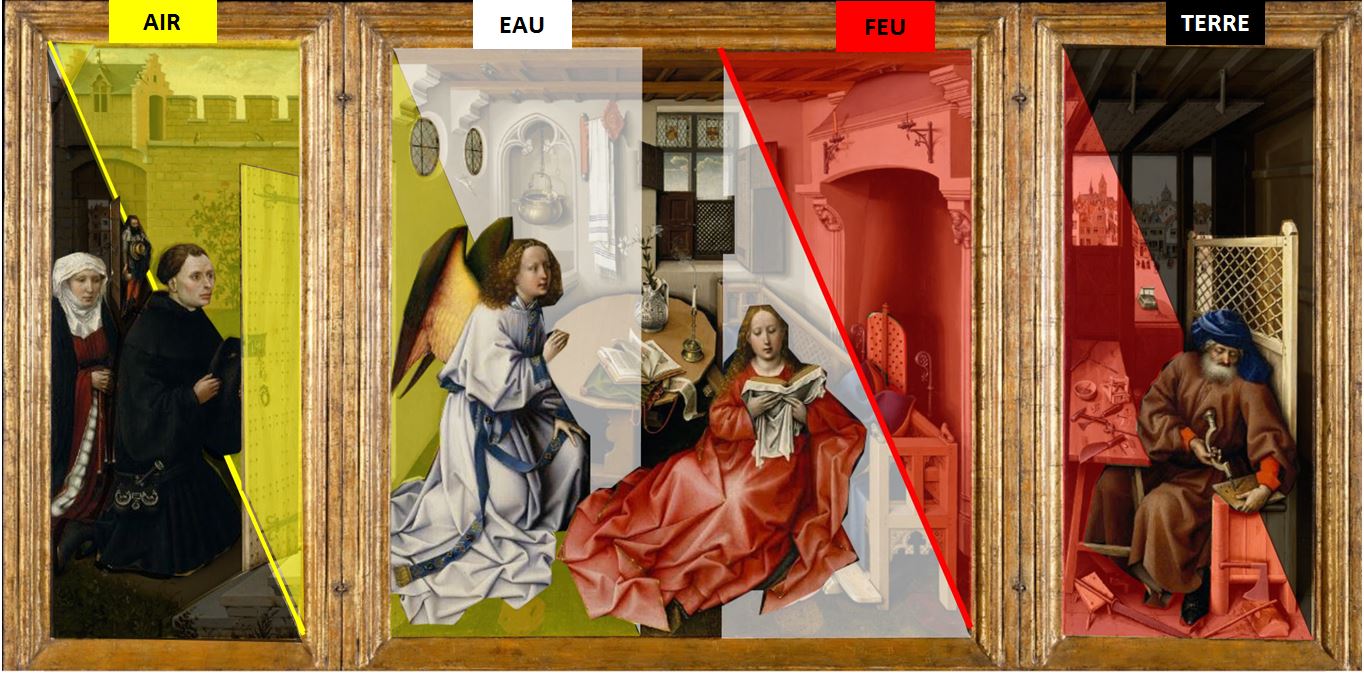

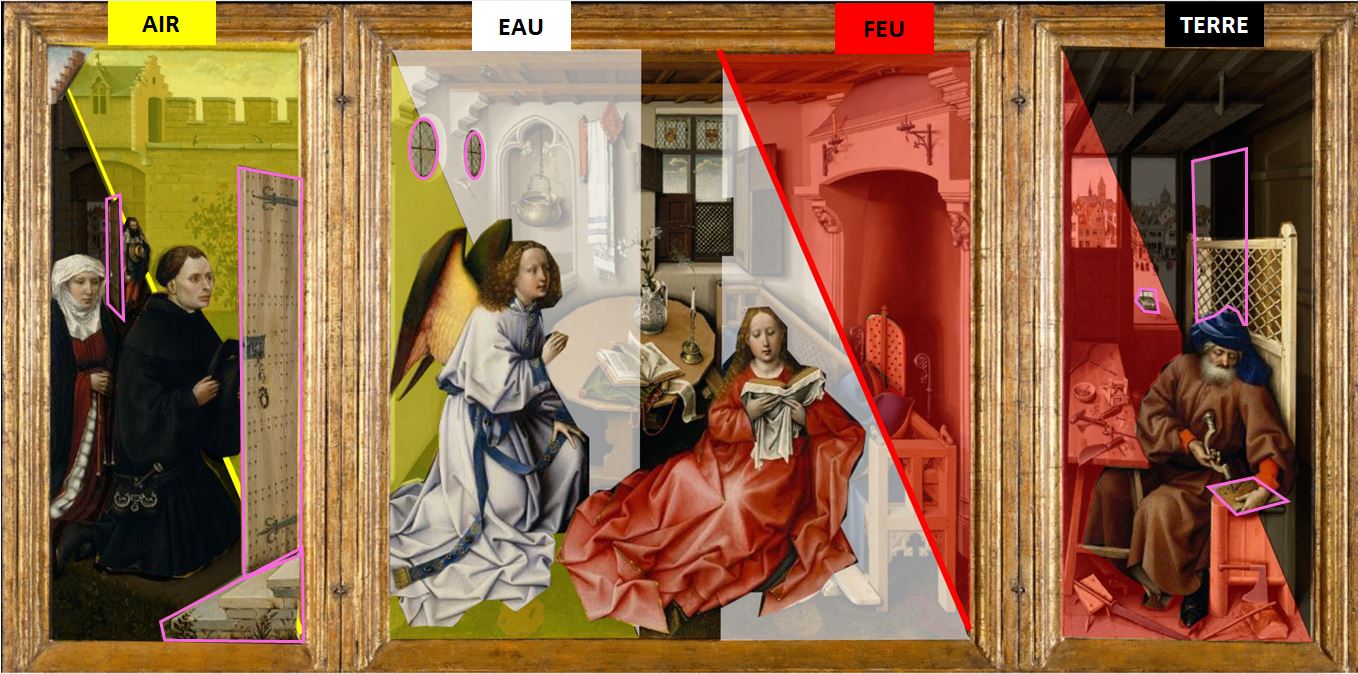

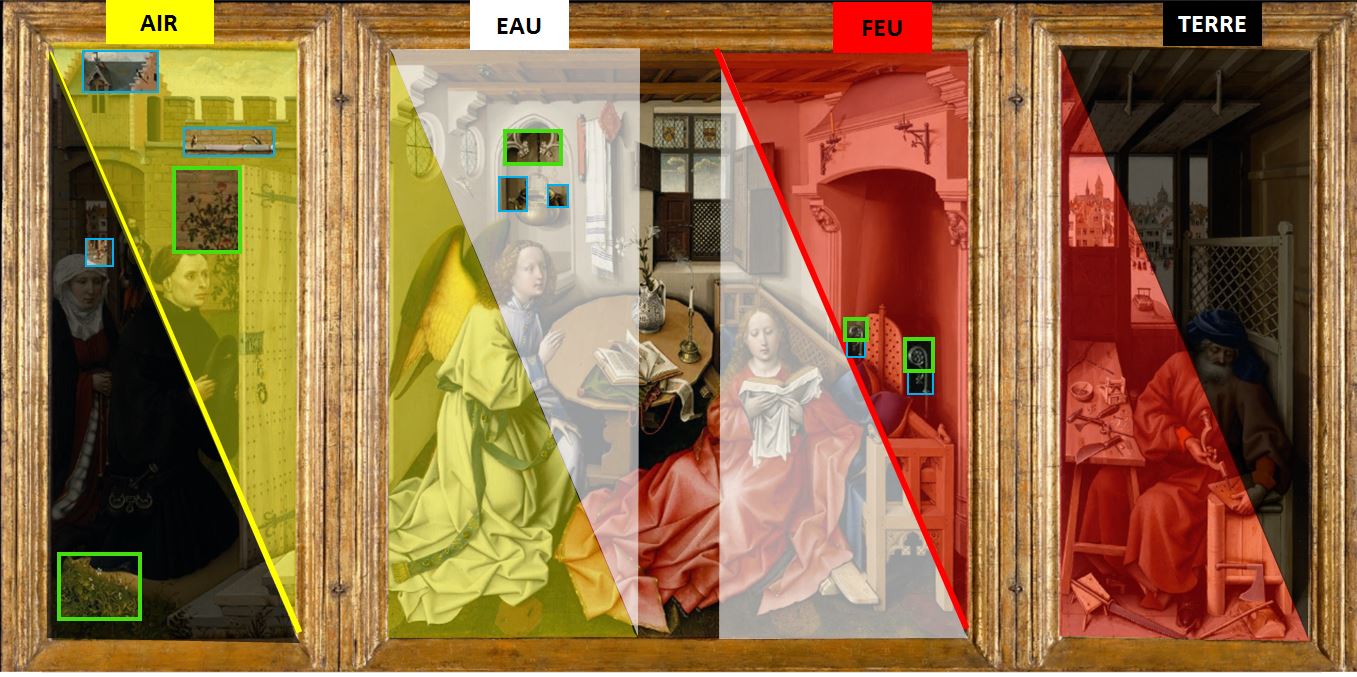

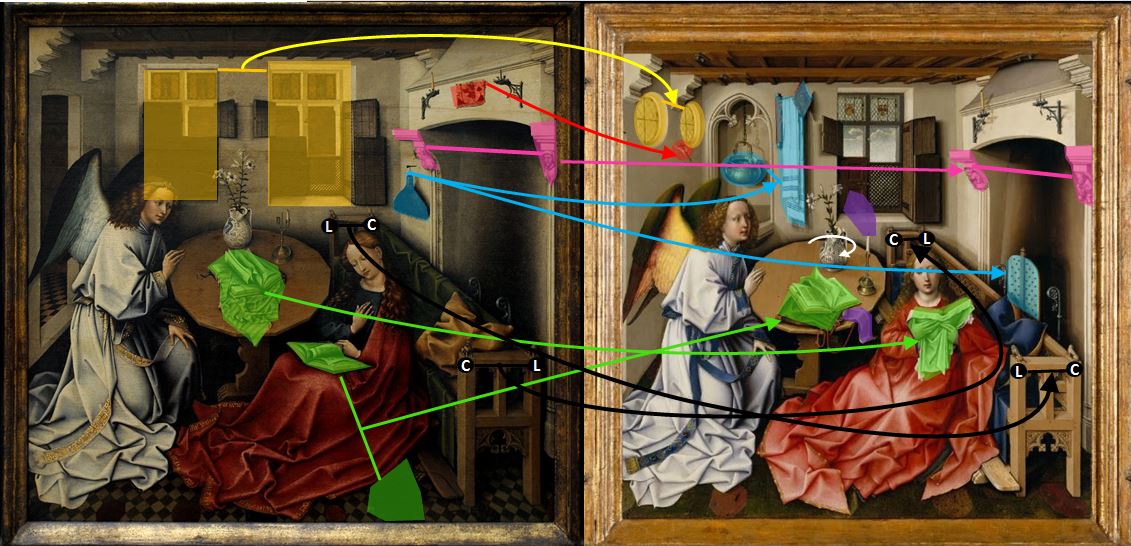

Il est temps de synthétiser sur un seul schéma tout ce que nous venons de détailler. Pour passer du panneau de Bruxelles au panneau central du retable de Mérode, il faut :

- remplacer les deux fenêtres par les deux oculus (flèche jaune) ;

- remplacer la figurine de l’Enfant Jésus chevauchant Saint Christophe par celle de l’Enfant Jésus chevauchant les rayons (flèche rouge)

- faire grimacer le couple tranquille (flèche pourpre) ;

- remplacer la balayette par deux accessoires qui séparent l’idée de protection contre la saleté et celle de protection contre le feu : le lavabo avec sa serviette et le parefeu (flèches bleues) ;

- inverser les livres (flèches vertes) ;

- inverser les animaux du banc (flèches noires) ;

- rajouter la fumée et le rouleau de parchemin (en violet) ;

- faire pivoter la table et la cruche.

Il est loisible de s’arrêter là, de considérer que ces variations sont indépendantes les unes des autres, et relèvent de la liberté plastique de l’artiste ou des préférences du commanditaire :

Le commanditaire a donc pu voir le panneau de Bruxelles — qui, comme nous l’avons déjà souligné, ne peut pas avoir été créé beaucoup plus tôt que la copie — lorsqu’il était encore dans l’atelier et avoir commandé une image similaire, mais avec de nouvelles inventions. Bernhard Ridderbos [5a]

Bernhard Ridderbos montre, notamment dans le cas des bougies, qu’il est impossible de leur trouver une signification symbolique unique dans l’ensemble des oeuvres où elles apparaissent. Ceci n’exclut pas qu’elles aient eu, dans le cas restreint des deux Annonciations jumelles de Bruxelles et de Mérode, une signification cohérente.

Pour ceux qui apprécient la spéculation, nous proposons dans le chapitre suivant une théorie simple expliquant toutes ces variations, pour peu que l’on comprenne le sujet réel des deux panneaux.

Revenir au menu : Retable de Mérode : menu

Références :

[1] « The Flemish Primitives : catalogue of early Netherlandish painting in the Royal Museums of fine arts of Belgium.- I. The Master of Flémalle and Rogier van der Weyden groups », Cyriel Stroo, Pascale Syfer-d’Olne, Musées royaux des beaux-arts de Belgique.

[2] « The Brussels Version of the Mérode Annunciation », Carla Gottlieb, The Art Bulletin, Vol. 39, No. 1 (Mar., 1957), pp. 53-59

[3] Asperen de Boer, J. R. J. van, and Jeltje Dijkstra. « Some Technical Aspects of Two Master of Flémalle Group Paintings: The Brussels and the Mérode Triptych. » In Le dessin sous-jacent dans la peinture, edited by Roger van Schoute, and Hélène Verougstraete. Colloque, Vol. 6. Louvain-la-Neuve: Collège Érasme, 1987. pp. 41–44.

[4] Thürlemann, Felix. « Robert Campin: A Monographic Study with Critical Catalogue ». Munich: Prestel, 2002

[5] Campbell, Lorne. « Robert Campin, the Master of Flémalle and the Master of Mérode », Burlington Magazine 116, no. 860 (November 1974). pp. 638, 643–45, fig. 14.

[5b] L’étude la plus détaillée sur les deux pichets est celle de Ellen Callmann,

« Campin’s Maiolica Pitcher » Art Bulletin Vol. 64, No. 4 (Dec., 1982), pp. 629-631

http://www.jstor.org/stable/3050274 De la différence des points de vue, elle conclut que le pichet existait physiquement. Elle n’identifie pas l’oiseau.

[6] C’est l’opinion de Thürlemann ([G] , p 75) concernant le panneau de Bruxelles : « Marie est devenue le christophoros, le Porteur du Christ »

[7]

« Réprouvé était un Chananéen d’allure terrible tant il était imposant. Il eut l’idée de se mettre au service du plus grand prince du monde et se présenta donc à un roi très puissant. Un jour, un jongleur évoqua le diable devant le roi très chrétien, qui se signa aussitôt. Réprouvé, fort étonné, demanda au roi le sens de ce geste. Celui-ci avoua, après bien des hésitations, sa peur devant le diable. Réprouvé, qui ne concevait de se mettre au service que du plus puissant, quitta donc le roi pour trouver le diable.

Dans le désert, il s’approcha d’un groupe de soldats, parmi lesquels s’en trouvait un particulièrement féroce, qui lui demanda où il allait. Lorsque Réprouvé répondit, le soldat lui dit : « Je suis celui que tu cherches ». Marchant ensemble, il fut étonné de voir le diable s’enfuir devant une croix. Réprouvé, qui l’avait suivi, lui demanda la raison de sa peur. Après bien des hésitations, le diable avoua craindre la croix. À ces mots, Réprouvé le quitta et partit à la recherche du Christ pour se mettre à son service. » https://fr.wikipedia.org/wiki/Christophe_de_Lycie