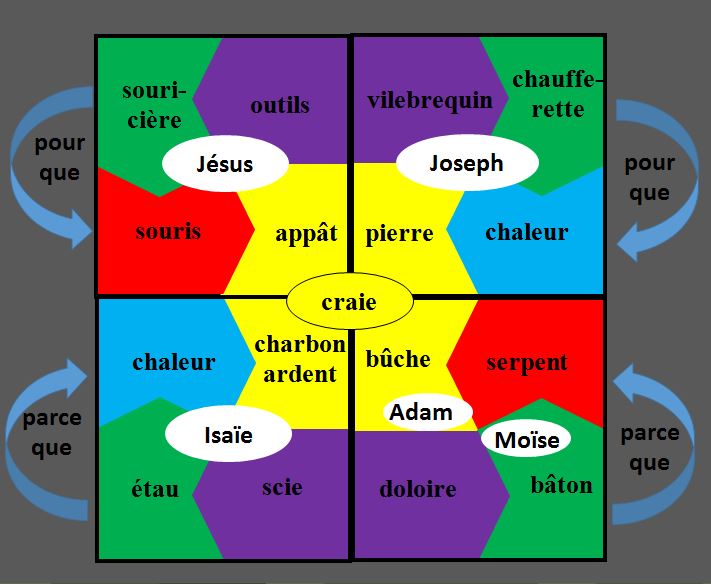

5.3 La croix néo-platonicienne

Article précédent : 5.2 Analyse Elémentaire

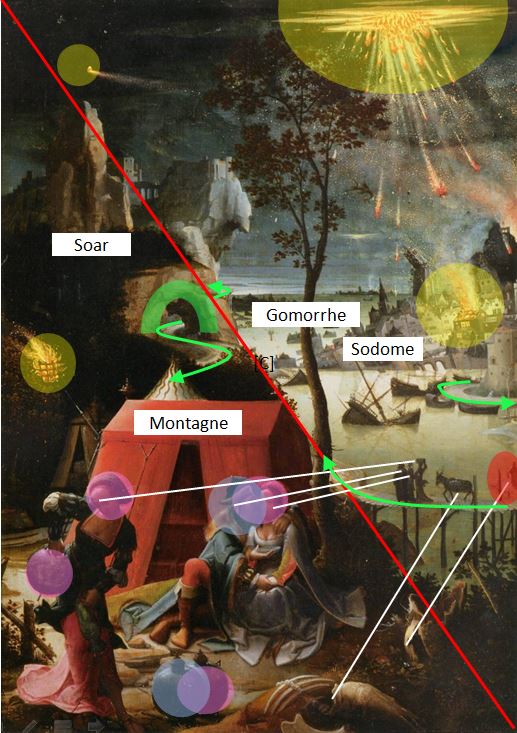

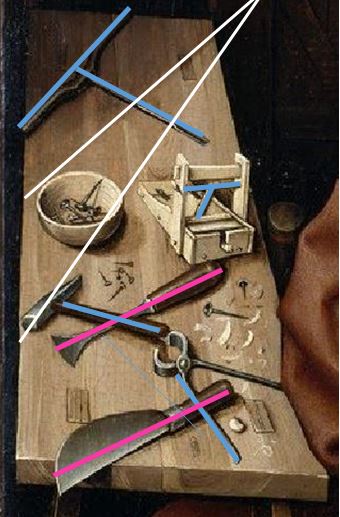

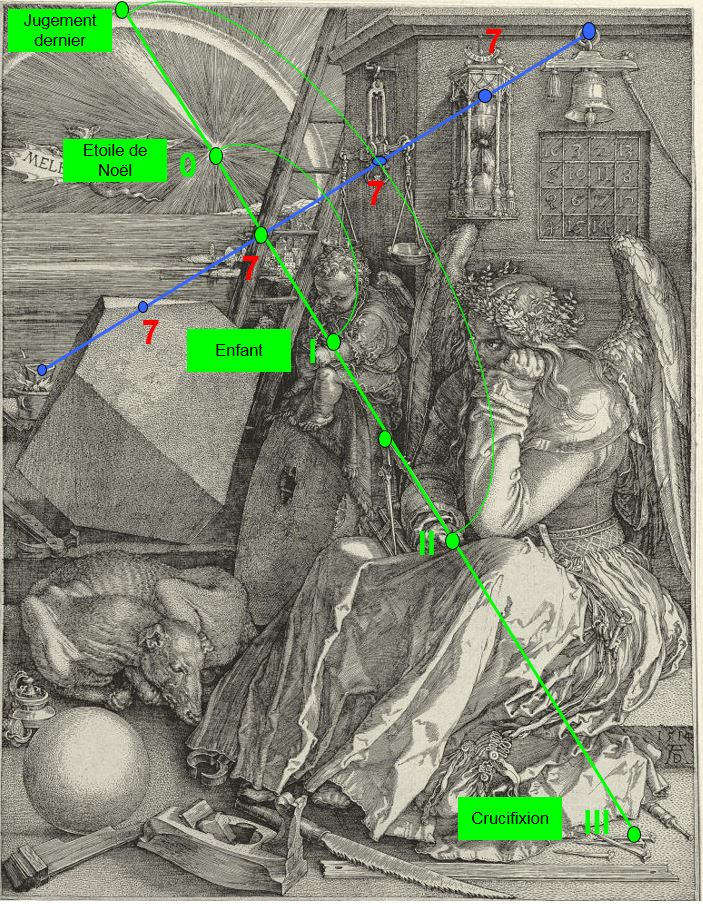

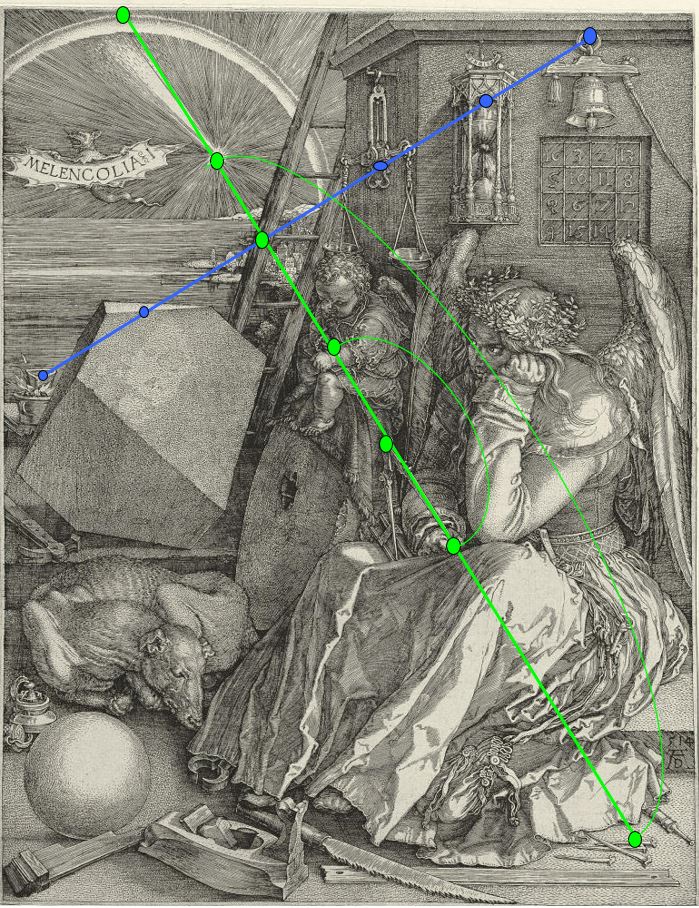

Trois alignements remarquables

Une méfiance légitime

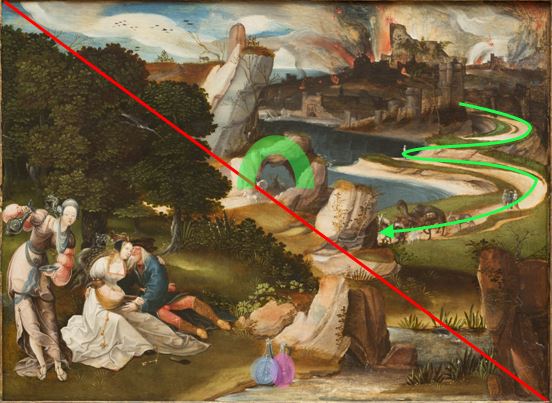

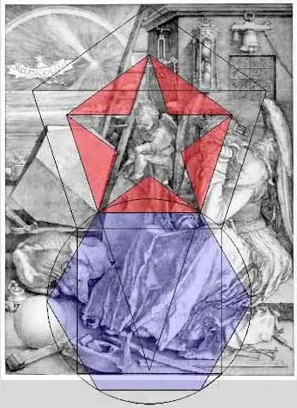

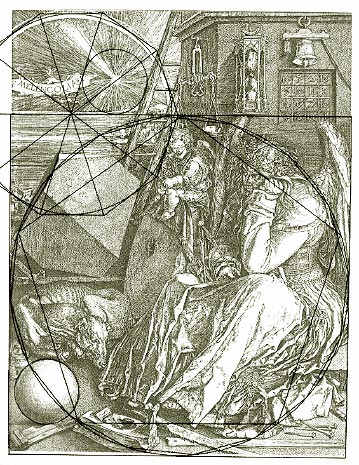

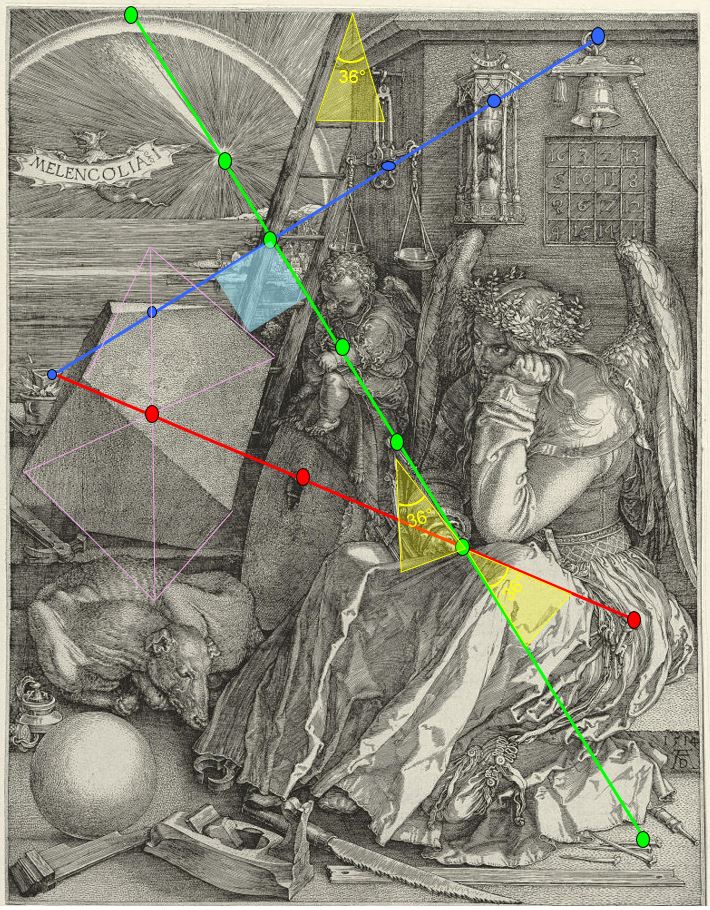

On ne compte plus les tentatives pour expliquer la construction de la gravure par des tracés régulateurs. Il vaut la peine de se livrer un moment à cet exercice pour se rendre compte à quel point cela marche bien : au bout de quelques essais, on rencontre des alignements troublants, des angles significatifs, on se persuade qu’une intention git forcément sous ces coïncidences.

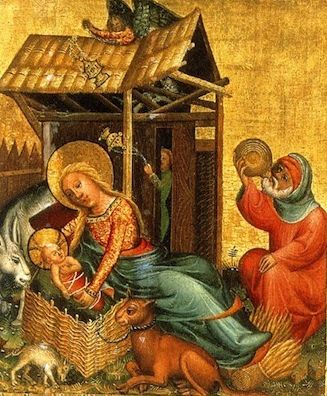

Franz Deckwitz, John Michell,1979 Franz Deckwitz, John Michell,1979 |

Francis Delacour Francis Delacour |

|---|

La limite de cet exercice est que, justement, il n’a pas de limite. En recommençant avec d’autres hypothèses, on trouvera d’autres tracés tout aussi convaincants. Veut-on du rectangle d’or, on en trouvera à foison, pour expliquer l’espacement des marches, les subdivisons horizontales et verticales, le positionnement des objets. Préfère-t-on du pentagone ou du pentagramme, on en trouvera à coup sûr du côté de l’échelle, puisque son inclinaison de 18° est justement le demi-angle du sommet de l’étoile à cinq branches.

Il n’est pas impossible que Dürer ait utilisé des tracés régulateurs, mais rien dans son abondante oeuvre théorique n’indique une passion particulière pour le nombre d’or. Ce n’est pas parce qu’il fut un peintre savant qu’il a nécessairement conçu sa gravure comme une démonstration de géométrie. C’est justement cette maîtrise technique qui lui donnait la possibilité d’utiliser la géométrie comme un des ingrédients de l’oeuvre, sans en devenir l’esclave. De plus, en générant des contraintes trop fortes, une construction trop rigoureuse aurait été à l’encontre de son objectif principal : illustrer toutes les facettes du thème de la Mélancolie. Comment voulez-vous positionner une cinquantaine d’objets selon des tracés régulateurs, et en même temps respecter les lois de la perspective ?

Les limites du jeu des constructions

Dans un ensemble aussi foisonnant, il est illusoire de prétendre retrouver LA construction sous-jacente, à supposer qu’elle existe. Il y a à cela plusieurs limitations.

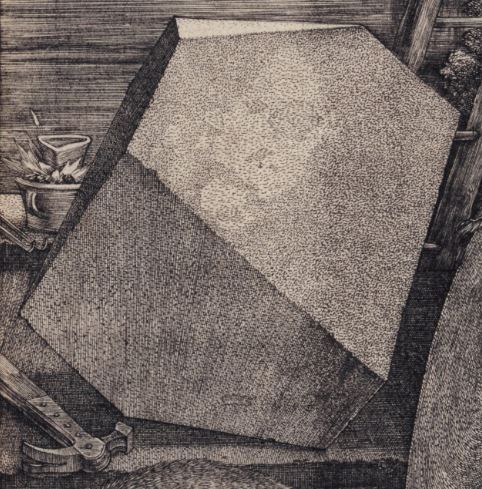

La première est la précision du tracé : quelle tolérance nous donnons-nous, par exemple, pour retrouver le nombre d’or dans la gravure : un pour cent, deux pour cent, cinq pour cent ? Nous avons vu ( 3 La question de la Sphère ) que la diagonale est indiscutablement très proche du nombre d’or (mais avec une tolérance de 0,5 à 2% selon les épreuves). Quelle précision demander, donc, à des tracés qui seront nécessairement plus arbitraires qu’une diagonale ? De plus, nous pouvons facilement tomber dans l’excès inverse, et déceler, par un zoom à l’ordinateur, des imprécisions que Dürer n’avait aucune moyen d’éviter, compte-tenu de la taille modeste de la gravure.

La seconde limitation est la notion de « point significatif ». Lorsqu’un alignement passe par un objet, comment décider entre l’intention et la coïncidence ? Il est clair qu’un alignement qui passe par des points uniques (par exemple le centre du carré et le centre de la sphère) est beaucoup plus improbable, et donc plus significatif, qu’un alignement qui serait par exemple tangent à la sphère, ou parallèle à un des côtés du carré. De plus, si cet alignement a le bon goût de passer très près du « centre » du compas, nous avons à la fois un alignement qui est « assez » exact, et surtout porteur de sens : nous pouvons donc le retenir comme ayant probablement été voulu par Dürer (voir 3 La question de la Sphère)

Une dernière limitation, plus pernicieuse, est celle de la prolifération non contrôlée : au-dessus d’une certaine densité d’objets dans un espace confiné, une multitude d’alignements, de motifs, vont nécessairement apparaître : et il se peut que cette prolifération masque les quelques lignes de force que l’artiste avait délibérément constituées.

Une règle de bonne conduite

Nous allons néanmoins, dans la suite, céder aux tentations de la règle et des crayons de couleurs. Pour éviter l’autopersuasion et les pièges que nous venons de citer (précision ajustable, points non significatifs, prolifération incontrôlée), nous adopterons une règle de bonne conduite :

pour être considéré comme pertinent, un alignement doit relier au moins quatre objets, quatre points significatifs et porter un sens générique.

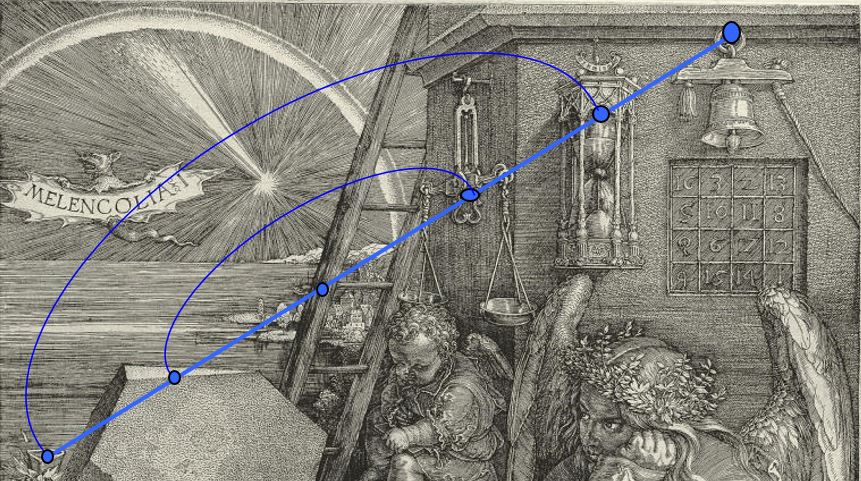

Avec cette règle, le nombre d’alignements significatifs va singulièrement diminuer : en fait il ne nous en restera que trois.

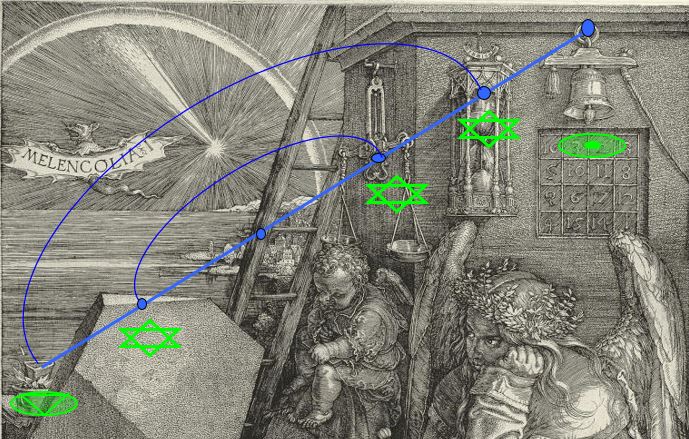

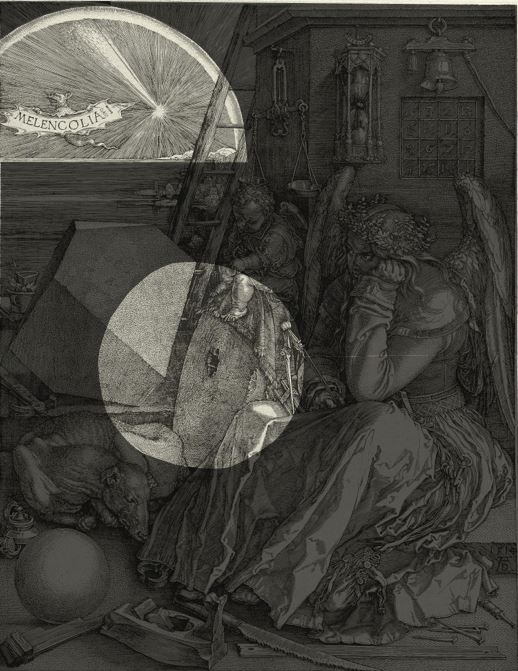

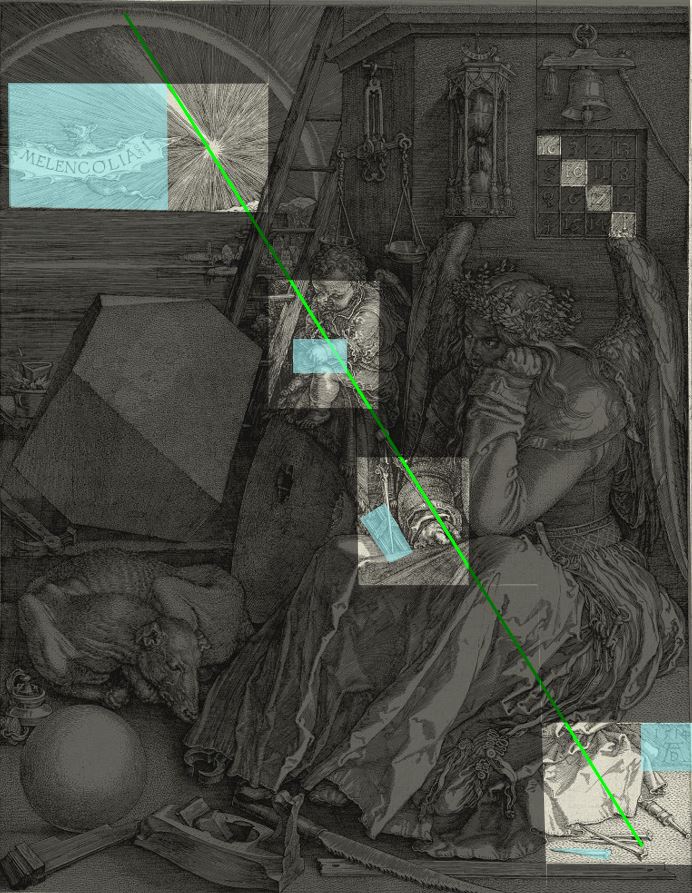

![]()

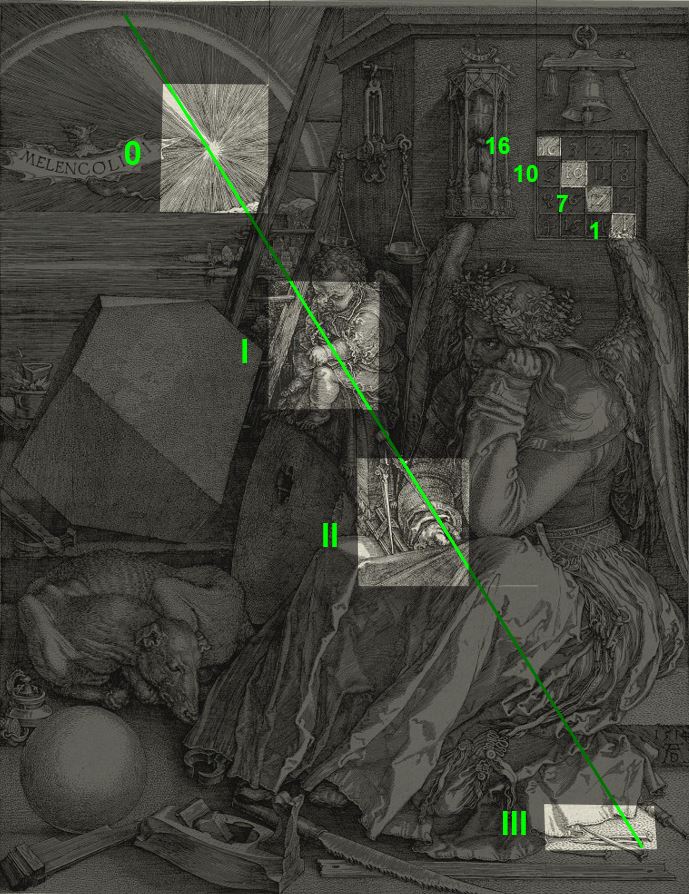

Le premier alignement : de la cloche au creuset

Six points significatifs

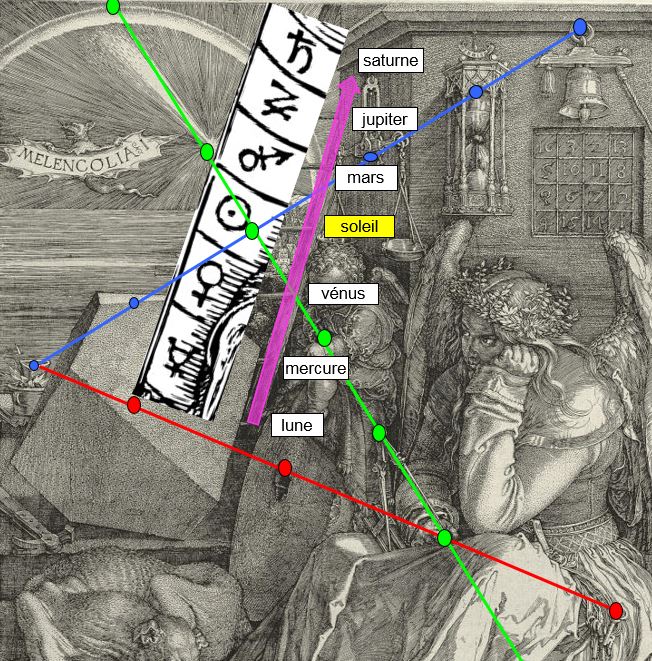

Partons d’un point très significatif : le « centre » de l’échelle, autrement dit le point où le quatrième barreau s’encastre dans le montant gauche. En nous dirigeant vers le haut à droite, nous rencontrons deux autres points significatifs : le centre de la balance, et la pointe de l’accolade centrale du sablier. Plus loin, la même ligne passe par le clou qui fixe l’anneau de la cloche à la corniche. En descendant, dans l’autre sens, la ligne passe par deux autres points significatifs : le centre de la face supérieure du polyèdre et le centre de la face supérieure du creuset.

Le sens générique

Quel est le sens générique de cet alignement ? Avec le polyèdre, l’échelle, la balance et le sablier, nous venons simplement de retrouver ce que nous avons appelé, au départ, les « harmoniques » du polyèdre. Dans 5.2 Analyse Elémentaire, nous avons compris que le polyèdre représente un symbole de l’harmonie des éléments, de même que le creuset. Cinq objets sur les six se rattachent donc à cette notion, à laquelle l’alignement nous suggère maintenant de rajouter la cloche.

Des symétries rassurantes

Après la règle, prenons le compas et plaçons une pointe sur le centre de l’échelle : les autres points significatifs ne sont pas seulement alignés, mais également symétriques par rapport à ce centre. Caractéristique remarquable, qui renforce notre confiance en cet alignement.

La balance fait pendant au polyèdre : Dürer avait donc bien en tête, au moins pour ces deux objets, l’idée de similarité de forme que nous avons appelée les « harmoniques ».

De plus, le sablier fait pendant au creuset : ce qui confirme que, très probablement, Dürer a pensé à l’idée de synthèse des éléments que matérialisent ces deux objets.

Enfin, la cloche n’est symétrique de rien : c’est un objet à part, le point culminant de la série, sur lequel il est temps maintenant de s’interroger.

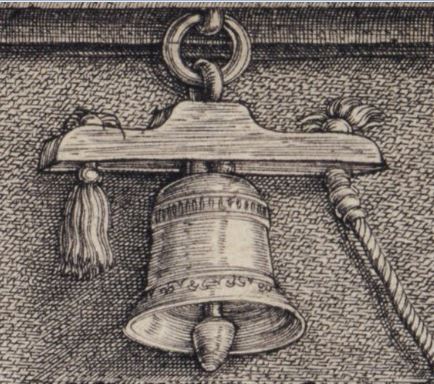

La cloche

La cloche n’a pas le plan hexagonal qui rassemble les autres objets de l’alignement. Ce qu’elle symbolise est « à côté », et « au-dessus » de l’idée de l’harmonie des éléments.

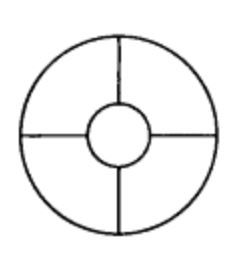

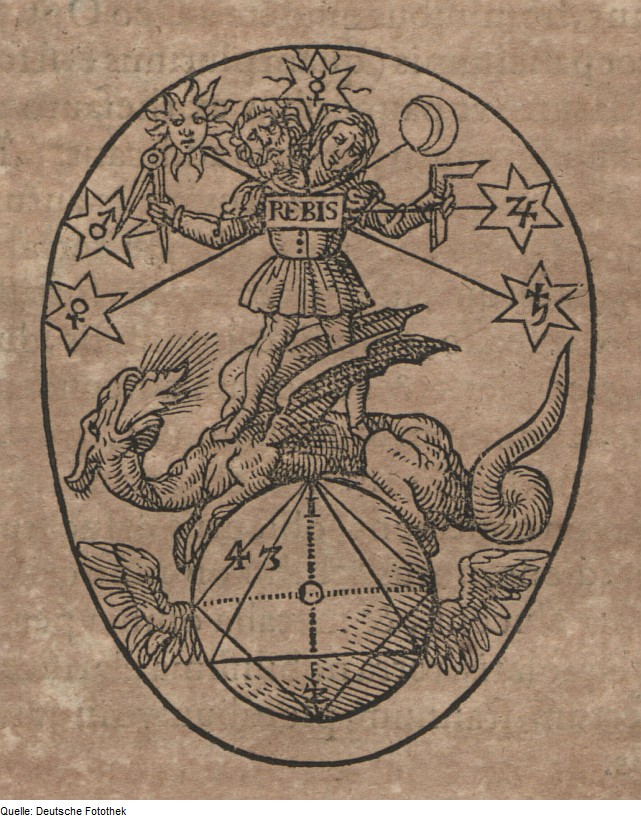

Vue du haut, elle a la forme d’un cercle avec un point au milieu, ce qui est le symbole du Soleil. Autrement dit une planète qui ne figure pas parmi les quatre associés aux Eléments (Saturne, Venus, Jupiter et Mars). Dans un système héliocentrique, il serait tentant de dire que la cloche représente en effet le soleil, donc le moteur qui anime les Planètes, aussi bien que les Eléments. Mais à l’époque de Dürer, cette symbolique est impossible : le soleil est une planète parmi les autres.

En revanche, dans une optique chrétienne, la cloche représente l’appel à la prière, la voix de Dieu : elle tombe du ciel, mais est actionnée par la corde qui monte de la terre. Dans le Nouveau Testament, la cloche est le symbole de l‘alliance entre le divin et l’humain, tout comme l’arc-en-ciel l’était dans l’Ancien Testament. Elle a d’ailleurs d’autres analogies puissantes avec l’arc-en ciel : forme similaire (une coupole, un cercle), finalité similaire : l’un réalise l’harmonie des couleurs, l’autre celle des sons.

Enfin, elle scande les heures : en cela, elle est l’équivalent sacré du sablier.

![]()

L’alignement que nous avons découvert relie deux couples d’objets qui se font pendant autour du centre de l’échelle, à la manière d’un problème sur les bras de levier où les masses seraient accrochées de manière symétrique. De même que l’échelle est en équilibre statique avec une pente remarquable (18°, PI/10), l’alignement est lui-même en équilibre avec une pente tout aussi remarquable (30°, PI/6)

Qui est garant de cet équilibre, qui maintient la pente de cet alignement ? Le crochet de l’anneau de la cloche.

L’alignement a donc bien un sens générique : celui de l’harmonie des Eléments, réglée et maintenue par Dieu.

Nous l’appellerons donc « la divine Harmonie ».

Le deuxième alignement : du ciel à la terre (et retour)

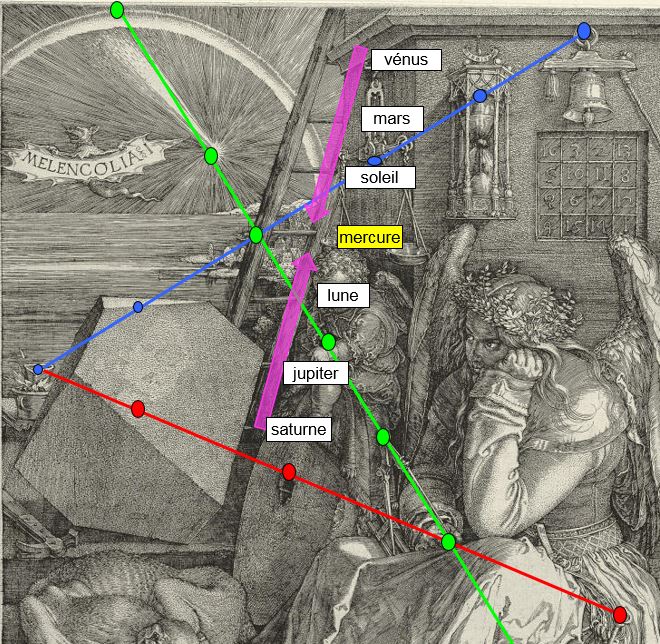

Sept points, dont six significatifs

Partons du même point que pour le premier alignement : le « centre » de l’échelle. Prenons notre équerre, et traçons la perpendiculaire à ce premier trait. Nous nous donnons-là deux contraintes très fortes : même centre, et angle fixé. Quelle chance pour que cette droite soit-elle aussi un alignement de points significatifs ?

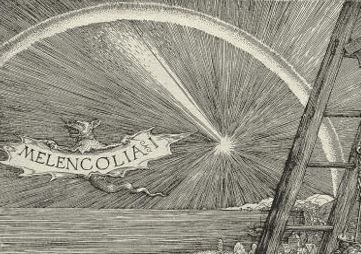

Et pourtant elle rencontre successivement, vers le bas : le stylet du putto, le centre du compas, une des pointes du compas et enfin le groupe de trois clous (ce dernier étant moins significatif, puisqu’il ne se situe pas exactement au croisement des clous). Vers le haut, l’alignement passe par la comète. Et par un point significatif que nous n’aurions pas décelé sans cela : le sommet géométrique de l’arc en ciel.

Le sens générique

La première évidence est que cet alignement est voulu, contrôlé par Melencolia, puisqu’il se superpose à la branche de compas qu’elle tient en main : la droite est inclinée de 30°, l’angle indiqué par le compas.

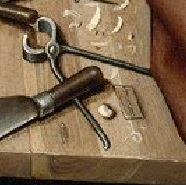

La deuxième évidence est que trois des objets (les clous, le compas, le stylet) sont des pointes de fer.

Comète ou météorite

Et si l’astre que nous avons appelé « comète » était, plutôt, une météorite ? Il était bien connu, déjà du temps de Dürer, que la plupart des météorites contiennent du fer.

Par ailleurs, l’association entre « fer » et « astre » (« sidus » en latin) était bien ancrée dans les esprits cultivés, par le biais du rapprochement avec le mot grec « sideros » qui signifie le fer (bien qu’il s’agisse probablement d’une fausse étymologie).

La descente du fer

Nous avons donc non pas trois, mais quatre objets de cet alignement qui font référence au fer. De plus, aussi bizarre que cela puisse paraître, ils obéissent à une séquence arithmétique :

- un point zéro où le Fer apparait,

- puis 1 stylet,

- puis 2 branches

- et pour finir 3 clous.

Comme si l’astre ferreux, en se dirigeant vers la Terre, se transformait en pointe, puis se propageait en deux, puis en trois exemplaires.

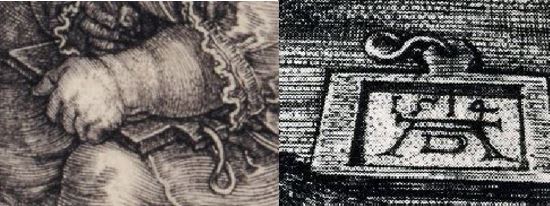

Trois ou quatre clous

Les trois clous, qui constituent le stade terminal de cette descente, sont clairement destinés à être lus comme un groupe, le quatrième clou restant à l’écart.

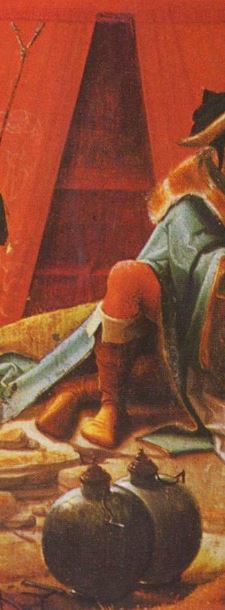

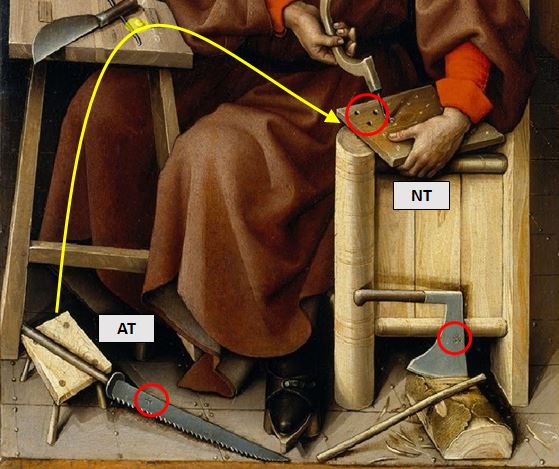

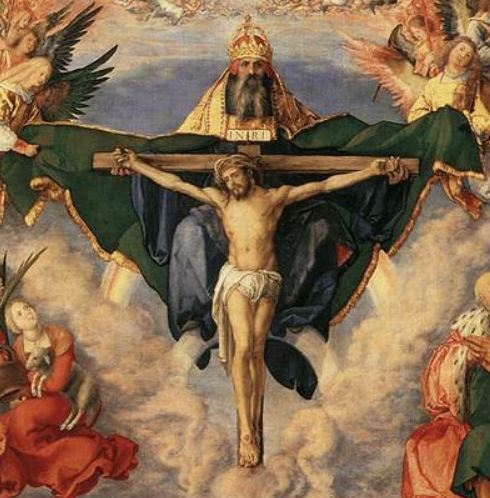

Christ à quatre clous

Durer 1523

Peuvent-ils représenter les trois clous de la crucifixion ? Parmi les très nombreuses gravures que Dürer a consacrées à ce thème, on trouve aussi bien des crucifixions à trois clous que des crucifixions à quatre, le nombre n’étant pas précisé dans les Ecritures.

II reste que les trois clous croisés sont à l’image du chrisme, le symbole de Jesus-Christ.

La « descente du fer », du ciel à la terre, renvoie donc irrésistiblement une autre descente prodigieuse. Mais la métaphore entre le Fer et le Christ pouvait-elle être perçue à l’époque ?

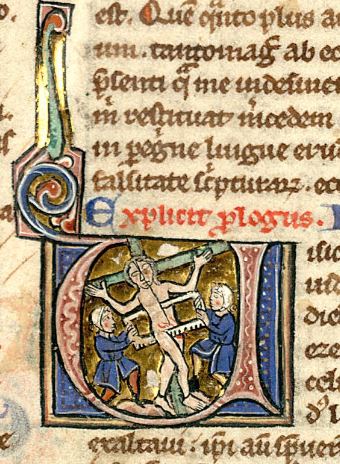

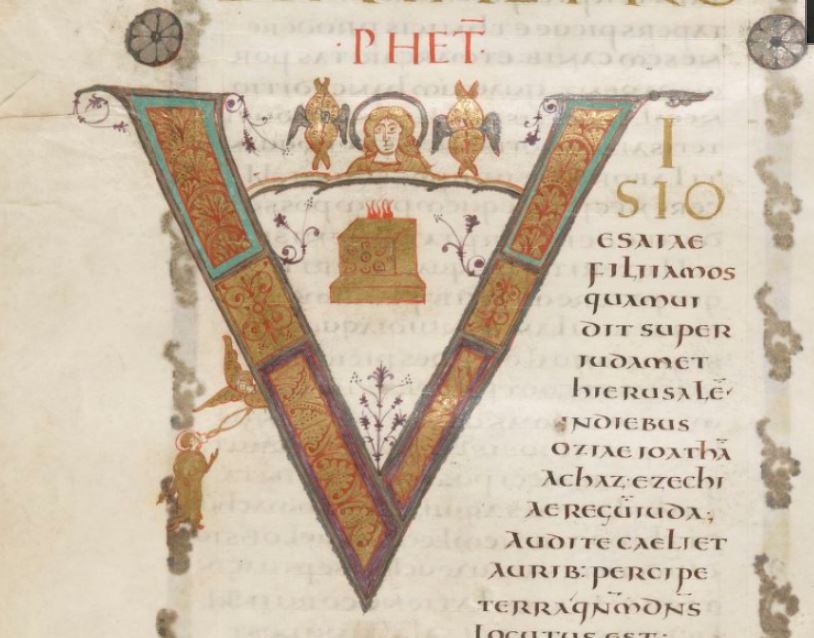

« Latet sol in sidere »

Ce vers provient d’un hymne médiéval de Noël très connu (composé par Pierre de Corbeil, Abbé de Sens, en 1222). Que Dürer l’ait connue ou pas importe peu : nous allons seulement l’utiliser pour résumer, en dix mots, trois aspects de l’univers mental dans lequel nous invitent les objets du deuxième alignement.

« Le soleil est caché dans l’astre ». Dans sa densité poétique, ce vers va au-delà du merveilleux de la Nativité, selon lequel la lumière de l’Etoile éclipsait celle du Soleil. Il proclame bien plus : que le soleil était caché, non pas par l’astre, mais dans l’astre, autrement dit que l’enfant Jésus, nouveau soleil de l’humanité, était porté, véhiculé par l’Etoile de Noël.

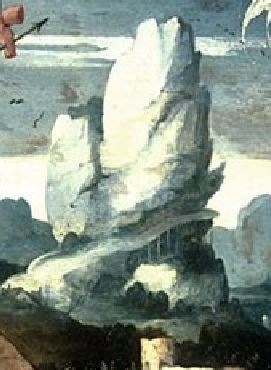

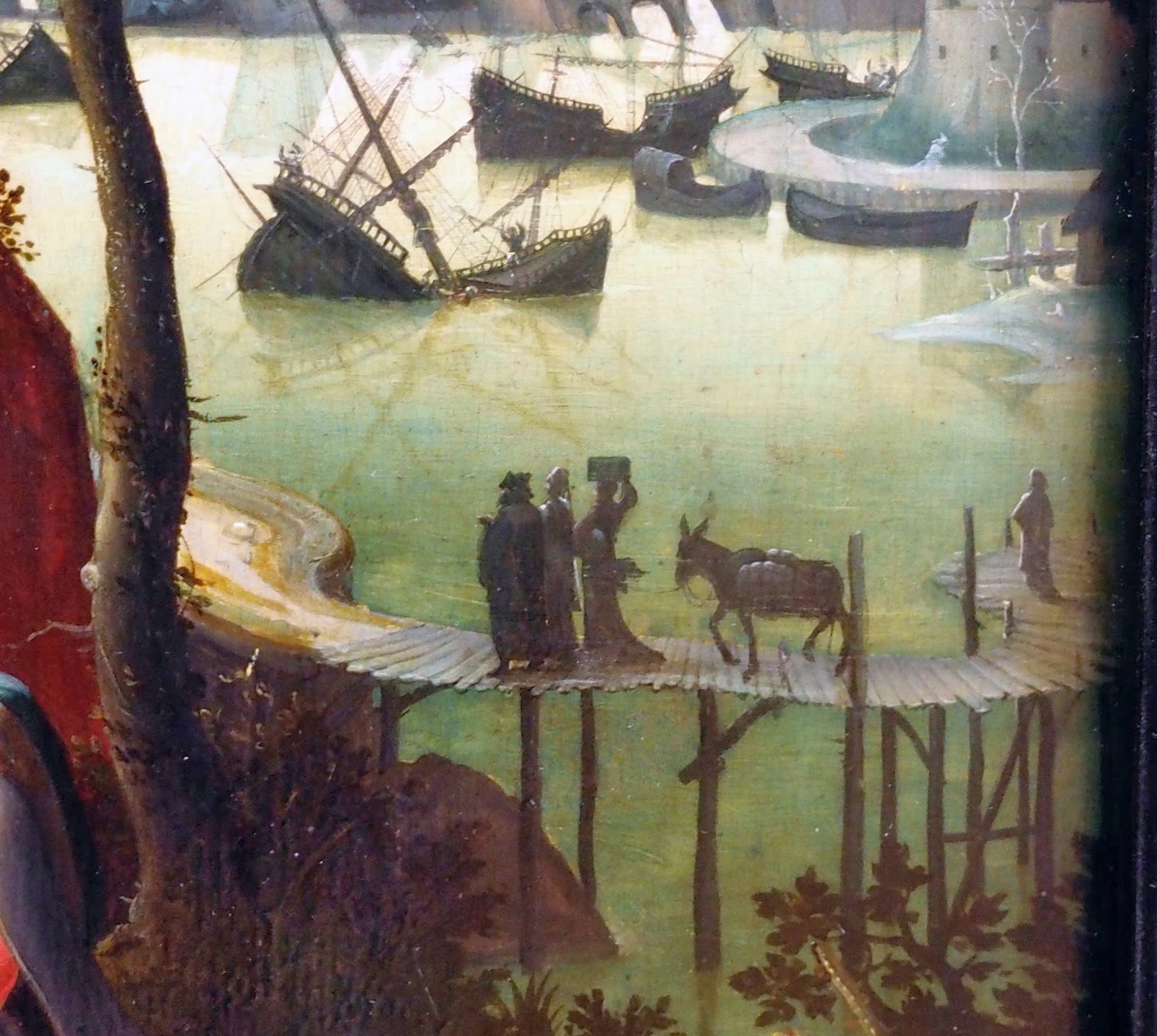

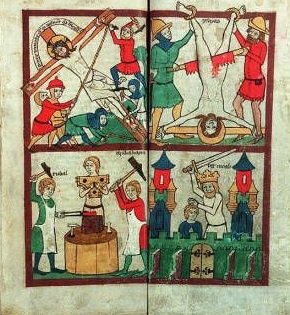

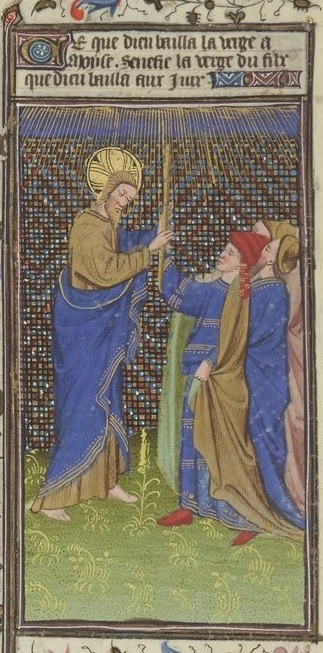

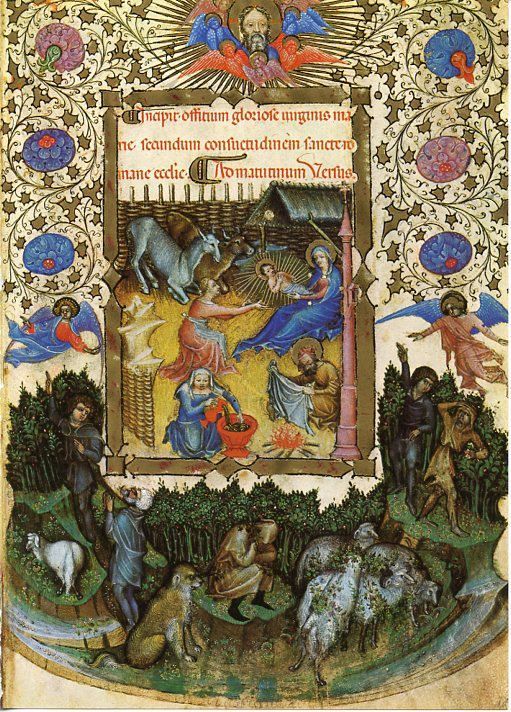

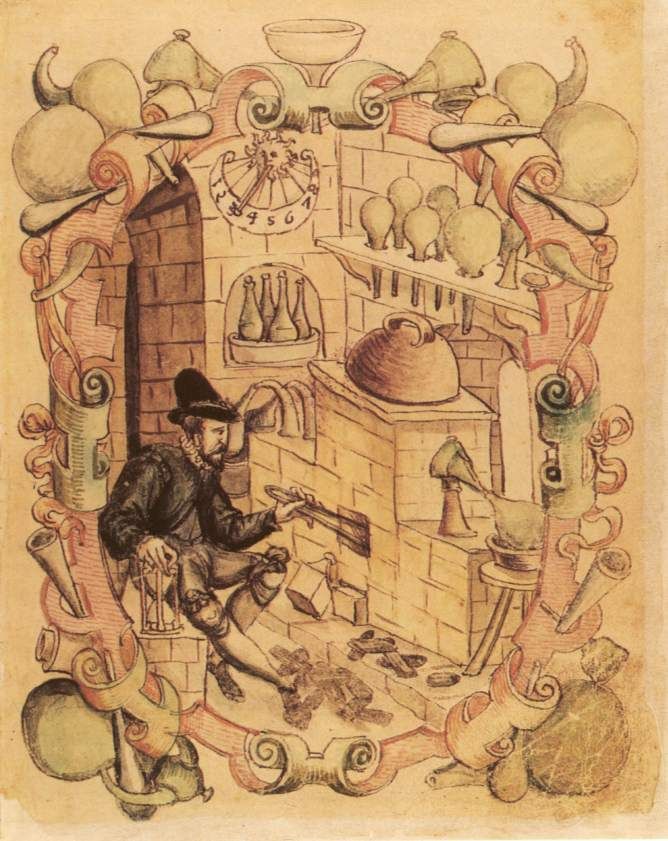

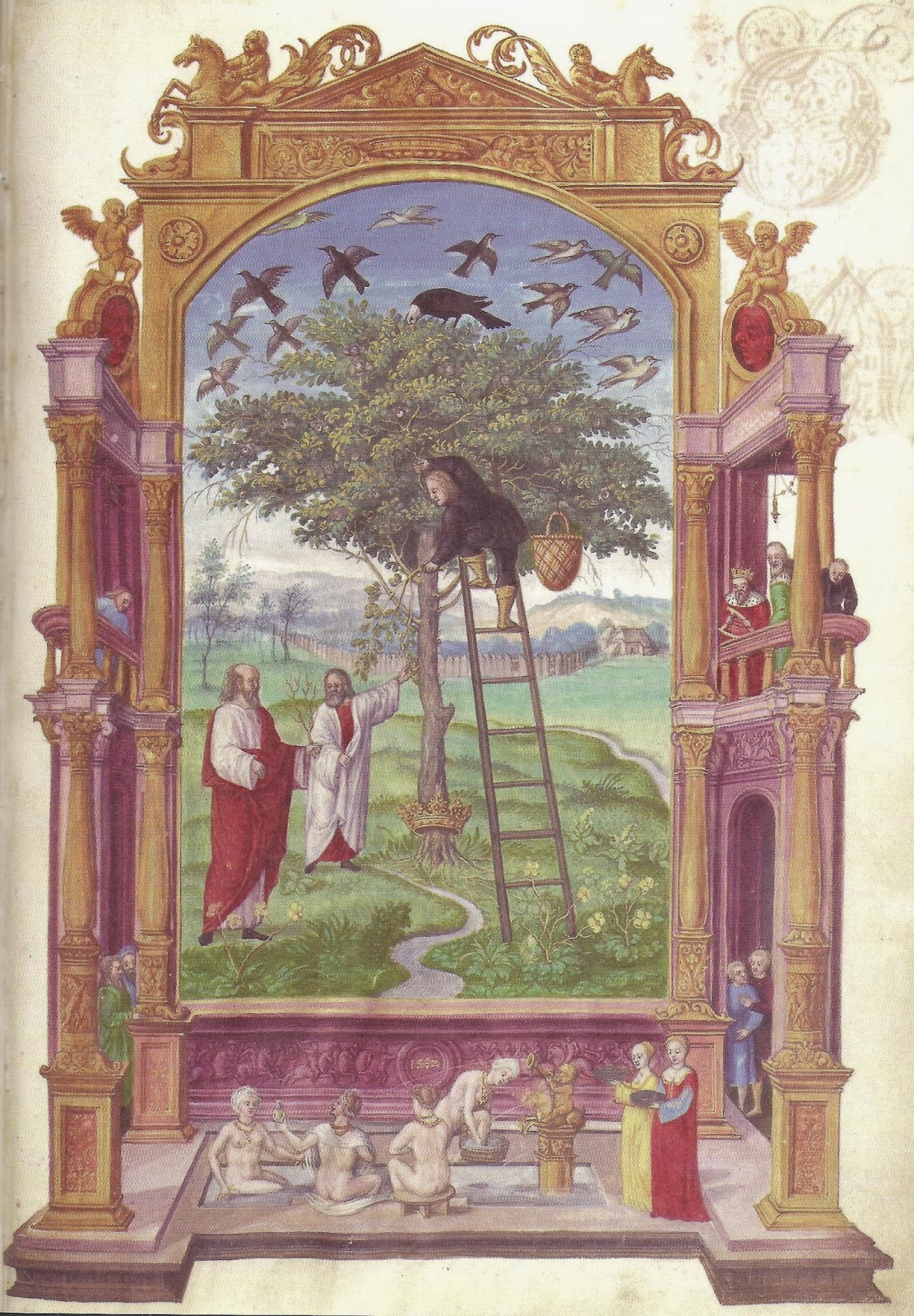

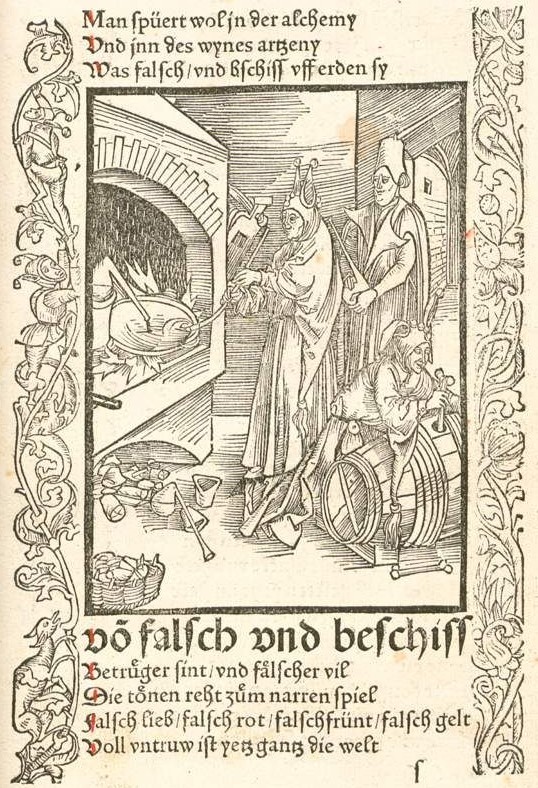

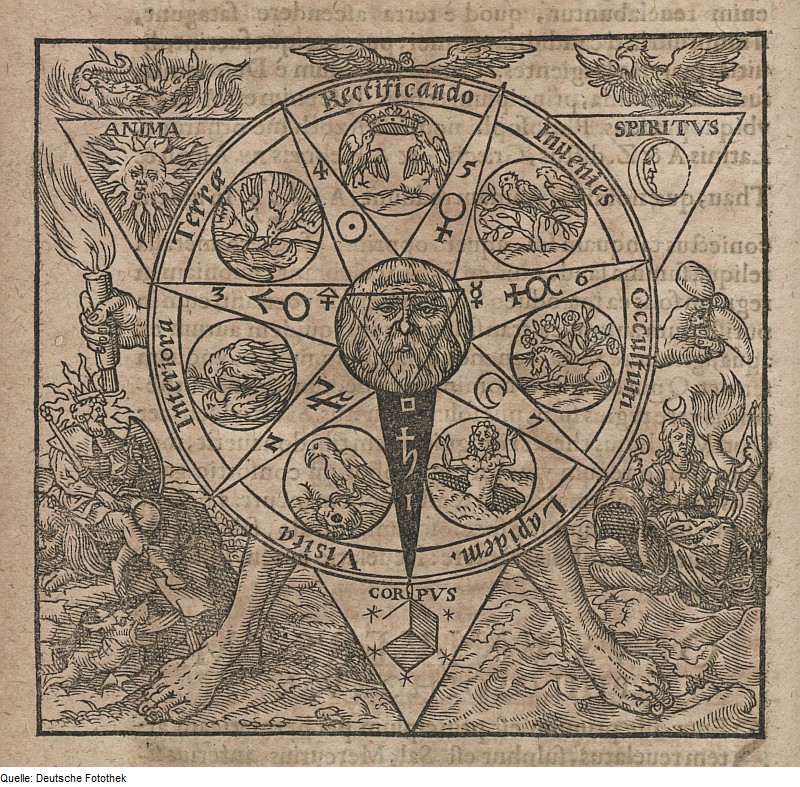

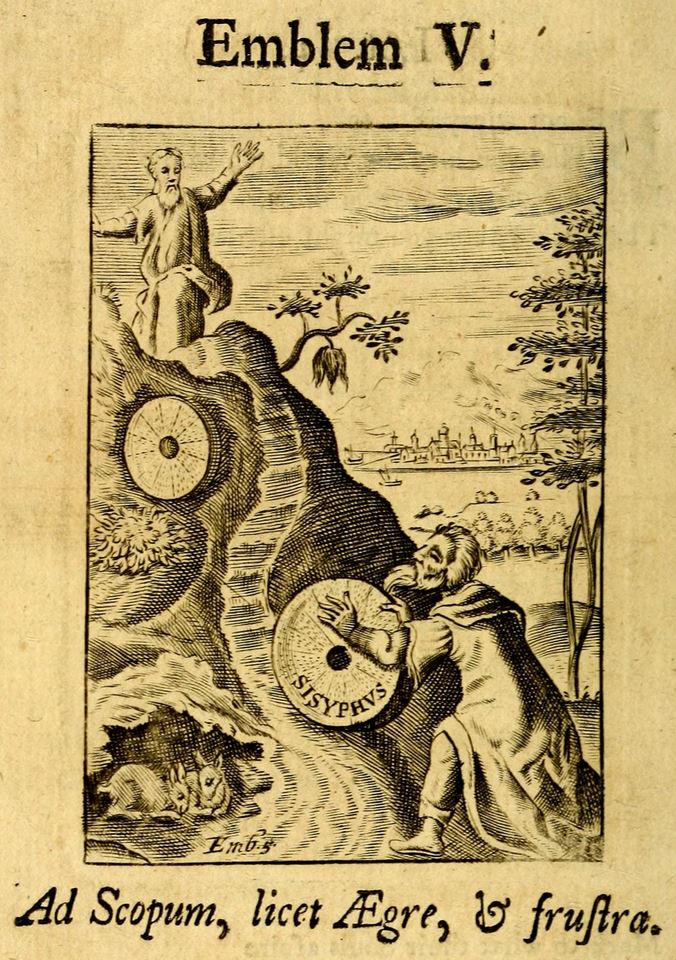

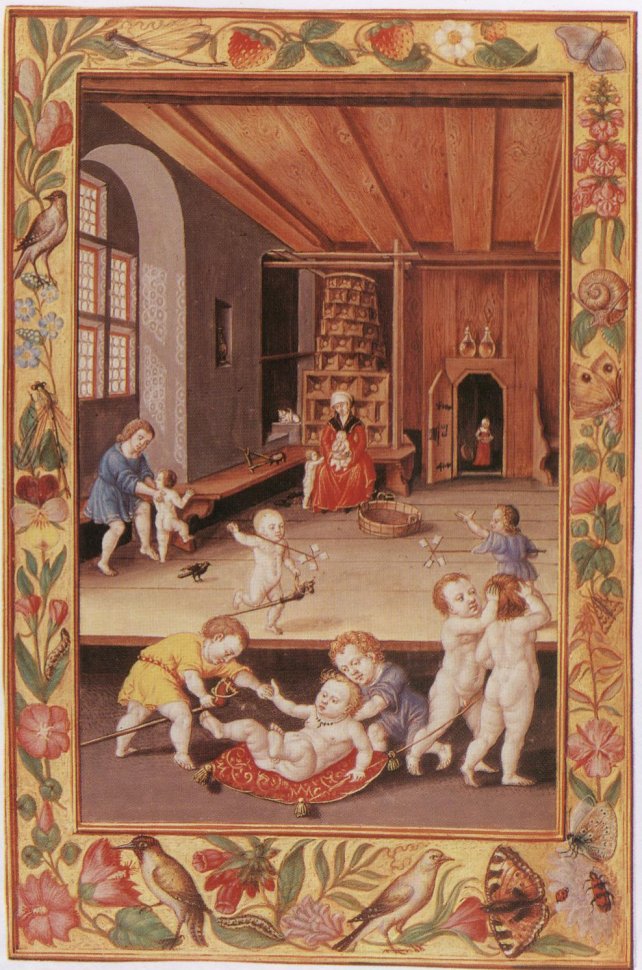

Les enfants de Saturne [1], illustration 40

Cliquer pour voir l’ensemble.

Juste à côté du Capricorne, le Christ portant son calice, sa couronne d’épine et montrant ses stigmates, redescend du ciel, debout sur l’Etoile.

Le Putto, « symétrique » de la comète

Il est remarquable que, de l’autre côté du centre de l’échelle, nous trouvions le stylet du putto, en position symétrique par rapport à l’Etoile (symétrie moins rigoureuse cependant que pour les couples du premier alignement). Bien entendu, le putto ne représente pas l’enfant Jésus avec des ailes, ce qui serait un barbarisme iconographique : mais il porte la même idée d’un « enfant du miracle », d’un petit être tombé du ciel, ou en tout cas sous influence céleste directe.

Le compas, « symétrique » de l’arc en ciel

Avant d’analyser ce second couple, qui met en relation des symboles particulièrement lourds, il est nécessaire de mieux regarder l’arc-en-ciel et son voisinage.

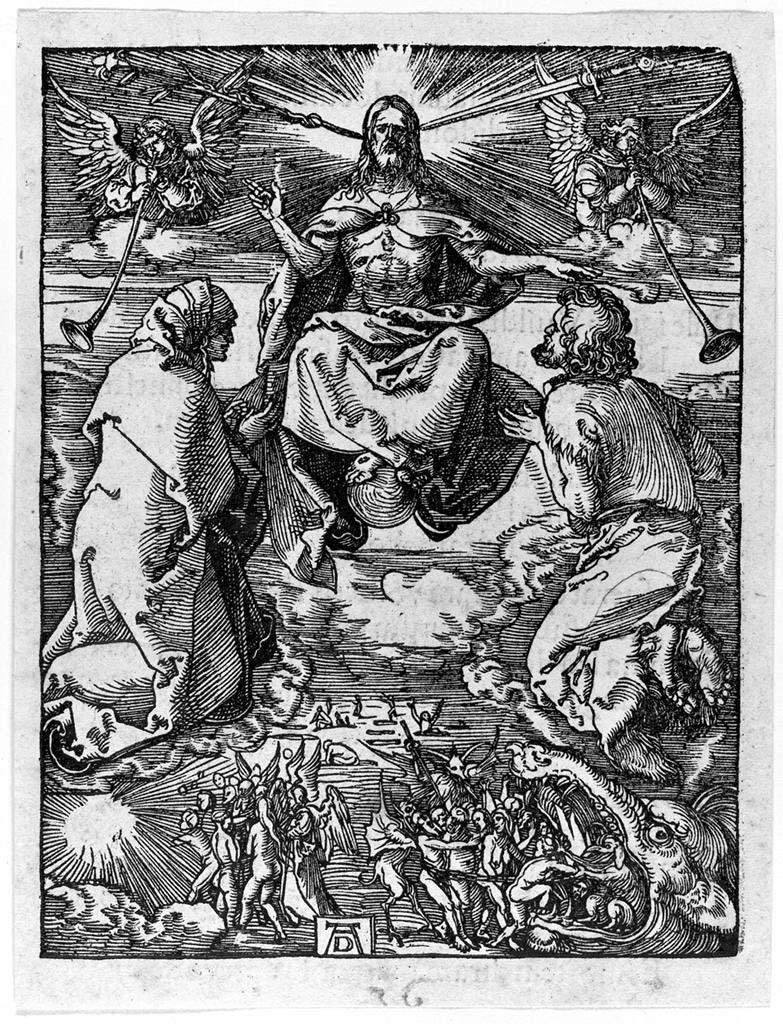

Qui peut s’asseoir sur l’arc en ciel ?

Il suffit de poser la question à Dürer, et de consulter son abondante oeuvre religieuse.

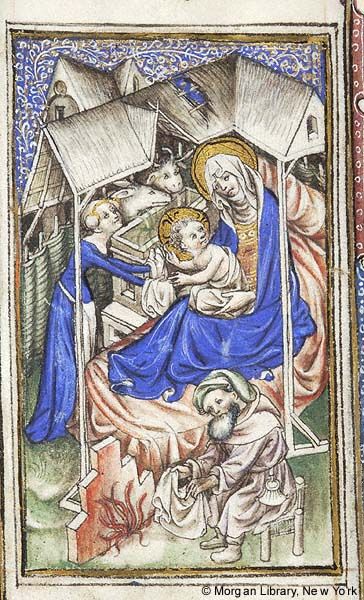

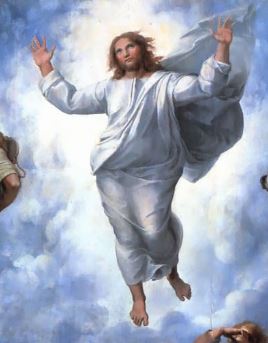

Résurrection des Morts

Dürer; Petite Passion,1511

Le Christ est assis en gloire sur l’arc-en-ciel, les pied posés sur le globe. C’est une représentation très classique du Jugement Dernier que l’on trouve largement chez les Primitifs Flamands. Elle s’inspire directement d’un verset d’Isaïe (66. 1) : « Ainsi parle Yahweh: Le ciel est mon trône, et la terre est l’escabeau de mes pieds ».

Le jugement Dernier

Van Der Weyden, 1443 à 1452, Beaune

Dans d’autres gravures, on voit également trôner sur l’arc-en-ciel Dieu le Père (dans l’Apocalypse, avec un autre arc-en-ciel sous les pieds), l’Agneau (toujours dans l’Apocalypse), et Marie (dans l’Assomption).

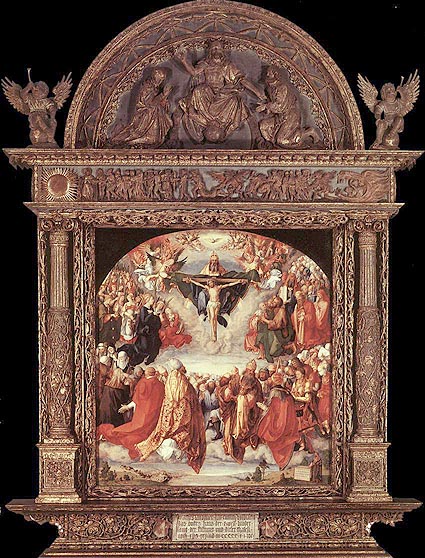

Retable Landauer

Dürer, 1511, Kunsthistorisches Museum, Vienne

Dans ce retable peint trois ans avant Melencolia I, Dieu est assis sur un-arc-en-ciel, les pieds sur un autre.

Dans le fronton sculpté du retable, c’est Jésus qui est assis sur un arc-en-ciel, les pieds sur le globe. Dürer nous laisse donc le choix : mais Celui, Père ou Fils, qui viendra se poser sur l’arc-en-ciel de la gravure, se saisira volontiers de la balance, préparée à portée de Sa Main.

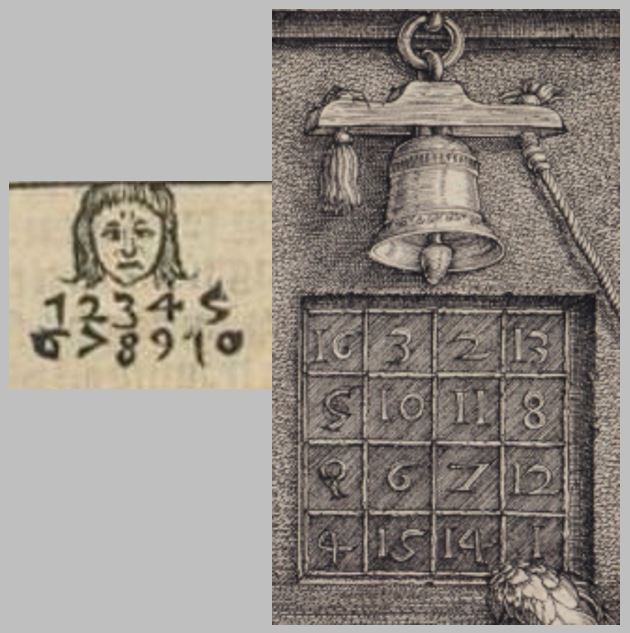

La balance et le nombre Sept

La balance est souvent associée au nombre Sept : parce qu’elle est le septième signe du Zodiaque, mais aussi parce que, par sa forme même, elle évoque schématiquement le nombre sept (trois cordons de chaque côté, plus l’aiguille au milieu). Comme le dit le Sepher Jetzirah (IV,5) : « Sept, trois contre trois, et un fixe l’équilibre entre les deux ».

Harmoniques apocalyptiques

Nous savons que le nombre sept est omniprésent dans l’Apocalypse (voir 1.3 Ingrédients pour une Apocalypse).

Pour renforcer le micro-climat eschatologique qui semble régner à proximité de l’arc-en ciel, remarquons que d’autres objets que nous avons jusqu’ici rattachés au symbole de l’hexagone, peuvent tout aussi bien être lus comme représentants du nombre sept.

Remontons notre premier alignement, en partant du polyèdre : le sceau de Salomon comporte sept domaines (les six branches plus l’hexagone central) ; l’échelle a sept barreaux ; la balance, comme nous l’avons vu, est un symbole septénaire [2]. Enfin, le cadran solaire est marqué de huit nombres, lesquels permettent donc de mesurer sept heures.

Le six ou le sept ?

N’y a t-il pas une contradiction dans cette double lecture ? Les mêmes objets peuvent-ils à la fois être liés à l’hexagone, donc au thème pacifique de la réconciliation des Eléments, et au nombre Sept, donc au thème apocalyptique de la fin du monde ? Dans le système de pensée qui était celui de Dürer, à la fois platonicien et chrétien, le jeu simultané de ces deux thèmes n’avait rien de choquant, puisque l’harmonie du microcosme ne pourrait être réalisée qu’à la limite, lors du retour sur Terre de Jésus triomphant.

Noël ou l’Apocalypse

Naissance ou fin d’un monde, réjouissance ou destruction, il faudrait choisir ! N’y a-t-il pas une contradiction encore plus criante à identifier l’astre avec l’Etoile de Noël, tandis que, juste au-dessus, l’arc-en-ciel et ses compagnons septénaires déploieraient l’enseigne de l’Apocalypse ?

« Latet sol in sidere Oriens in vespere… »

Reprenons l’hymne de Pierre de Corbeil : « Le soleil est caché dans l’astre, l’Orient dans le couchant…« Deuxième collision de contraires. Si le vers disait l’inverse : « le couchant est caché dans l’Orient », il exprimerait l’idée courante que la passion du Christ était en germe dès sa naissance. Mais là encore l’hymne pousse d’un cran le paradoxe : « l’Orient est caché dans le Couchant » signifie que la re-naissance, le retour sur Terre du Christ Solaire, est en germe dans sa Mort.

C’est d’ailleurs ce que le refrain proclame :

« Per gratiam

Redditur et traditur

Ad patriam »

« Par la grâce, il sera rendu et remis à sa patrie »

Magistral double-sens du mot patrie, qui illustre le double trajet de Jésus : de la Terre vers sa Patrie dans le ciel… et retour.

Le commencement et la fin

L’extrémité basse de l’alignement nous montre la fin du premier trajet : la Mort du Christ, réduite à trois clous. L’extrémité haute superpose deux débuts glorieux : la Naissance de Jésus, avec l’Etoile, et son retour au moment du Jugement Dernier, avec l’Arc-en-Ciel.

La gravure explicite d’ailleurs cette symétrie : le centre du compas se situe au centre de l’alignement, à équidistance du sommet de l’arc-en-ciel et des clous.

Le premier et le dernier

Dans la gravure, l’alignement joint le coin en haut à gauche au coin en bas à droite : coins qui justement, dans le petit monde cyclique du carré magique, contiennent le dernier nombre et le premier. Peut-être le fameux I du cartouche Melencolia I, dans le coin qui évoque la case 16, a-t-il entre autres pour but d’inciter le regard à effectuer l‘aller-retour, descendant, puis remontant, qui conduit de la naissance du Christ à sa Mort, puis à son Avènement.

Le sens générique de ce deuxième alignement est plus complexe que celui du premier : il mêle en effet deux thèmes : celui de la descente du Fer, et celui de la descente du Christ. C’est pourquoi nous l’avons baptisé de ce titre provisoire : du ciel à la terre (et retour).

Sa structure est néanmoins identique à celle du premier : à l’extrémité droite, un objet fait sécession : ici le groupe des trois clous , là la cloche. Ensuite, de part et d’autre du centre de l’échelle, deux couples d’objets se font pendant. Le couple putto/étoile évoque l’idée de l’enfant prodigieux ; quant au couple arc-en-ciel/compas, nous y reviendrons dans la partie suivante.

En effet, pour saisir le sens global des deux alignement et comprendre pourquoi leur structure est étrangement similaire, il nous faut de prendre un peu de recul et les envisager dans leur ensemble.

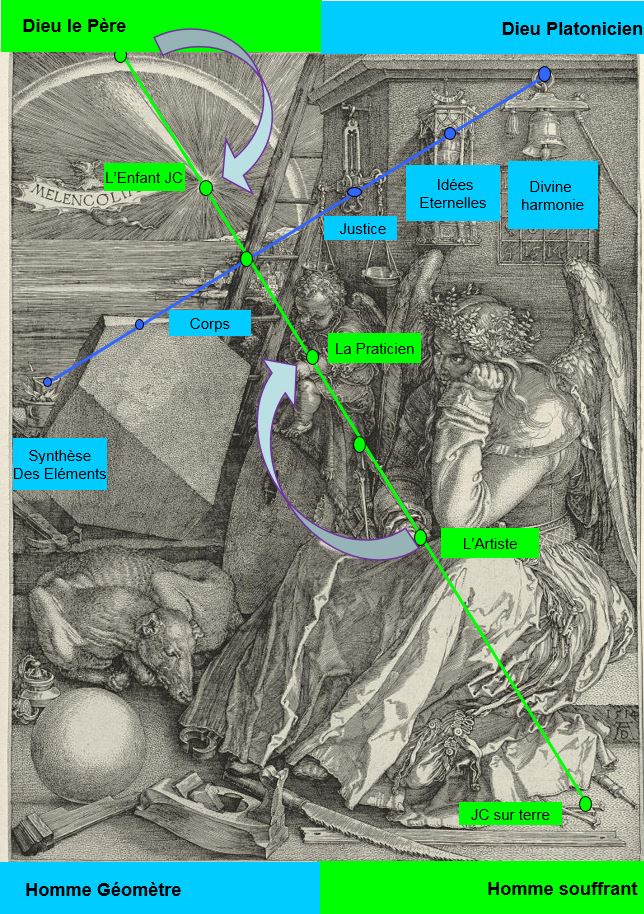

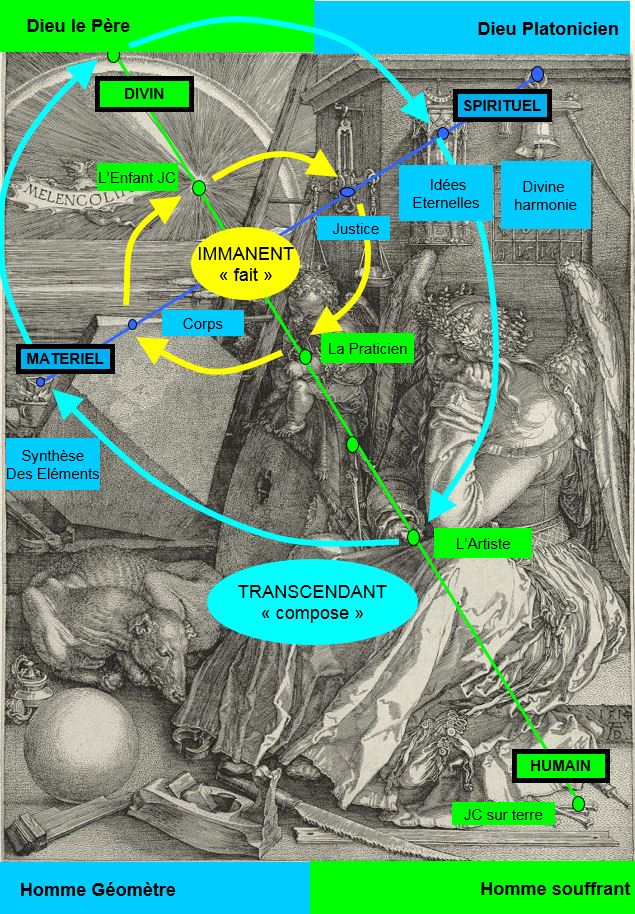

La Gloire du Néoplatonisme

Le caractère intentionnel des deux alignements que nous venons de décrire est difficile à contester. Reste à déterminer s’il s’agit de simples jeux formels, ou s’ils relèvent d’une pensée plus générale qui serait à l’oeuvre dans la gravure.

L’enjeu est de taille : le deuxième alignement passe en effet par le putto (précisément la pointe de son stylet) et par Melencolia (précisément, la branche du compas tenue dans le poing fermée). Autrement dit, les attributs les plus significatifs des deux personnages principaux. Elucider le sens générique de cet alignement, c’est donc élucider la relation complexe entre le petit ange et le grand.

Pour cela, nous allons partir de l’interprétation de référence, développée par KPS : Klibansky, Panofsky et Saxl [1].

.

Le couple putto/Melencolia

Dürer a souligné dans plusieurs de ses écrits que l’Art, intention de l’esprit, est indissociable de la Pratique, de l’activité habile et chaque jour entretenue de la main, « de sorte que la main puisse réaliser ce que la volonté lui commande » ([1], p 342).

Dans leur interprétation décisive du couple que forment l’ange et le putto, KPS identifient donc le premier à l’Art, et le second à la Pratique. A l’appui, ils font valoir le contraste appuyé entre les attitudes, qui confine presque à une inversion parodique :

« regard n’errant pas sans but vers le haut, mais rivé intensément sur l’ardoise ; mains non pas oisives ou fermées, mais occupées et actives. Le putto… pourrait bien être la figure de l’action sans la pensée, tandis que Melencolia elle-même est la figure de la pensée sans action« .

Un autre couple de référence

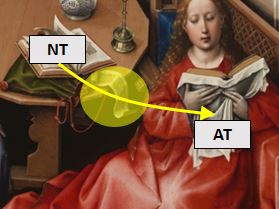

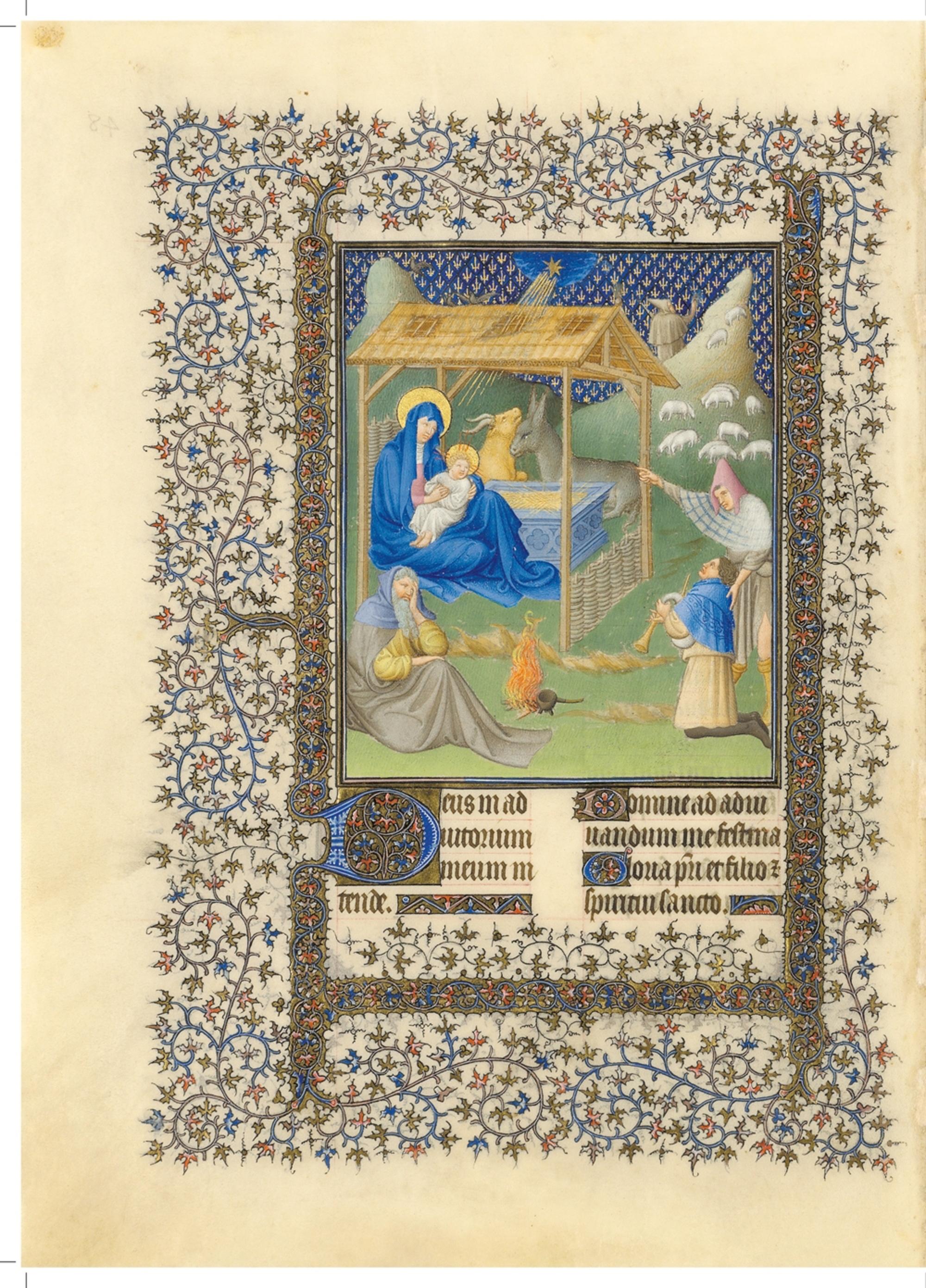

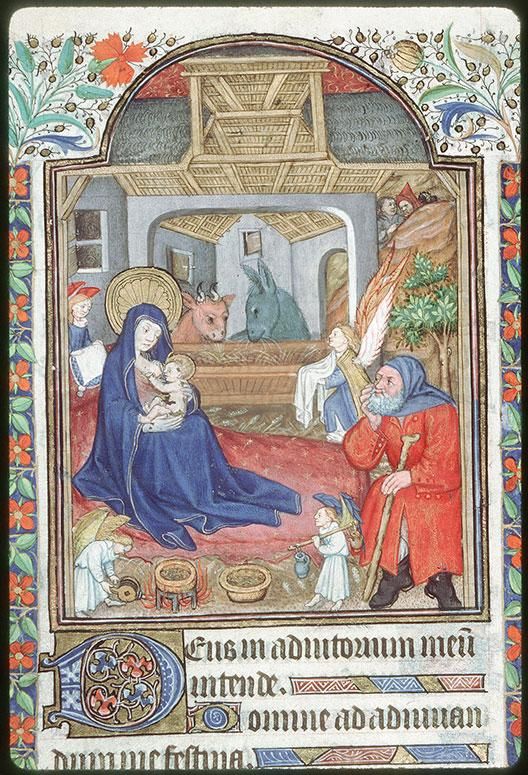

La Madonne aux Remparts

Dürer, 1514

Cette interprétation est incontestable : mais il est loisible de lui adjoindre un autre éclairage. Un couple composé d’une femme et d’un enfant évoque nécessairement les gravures où Dürer a étudié, en d’innombrables variations, les rapports entre la Vierge et son Fils. Dans la version de 1514, la Vierge est assise sur une marche de pierre à l’angle d’un bâtiment, avec une bourse et un trousseau de clés pendu à sa ceinture : presque un sosie de Melencolia.

Bien sûr, de même que le putto n’est pas un Jésus affublé d’ailes, de même il n’est pas question d’identifier l’ange à une icône mariale. Il reste que le rapport entre Melencolia et le putto qu’ont souligné KPS, pourrait bien se doubler d’un rapport Parent-Enfant, comme si Dürer avait voulu traduire visuellement une expression telle que : « L’Art enfante la Pratique ».

Dans une oeuvre dédiée à la Mélancolie, une discrète référence mariale n’est pas absurde : de même que Marie devine, en anticipation, les souffrances que subira son Enfant, de même l’Art souffre à l’avance des contraintes que la réalité infligera à la Pratique. Pour reprendre la formulation de KPS qui résume la gravure :

« Si l’Art se sent confronté à d’indépassables limites, la Pratique, aveugle, n’a conscience d’aucune limitation. »

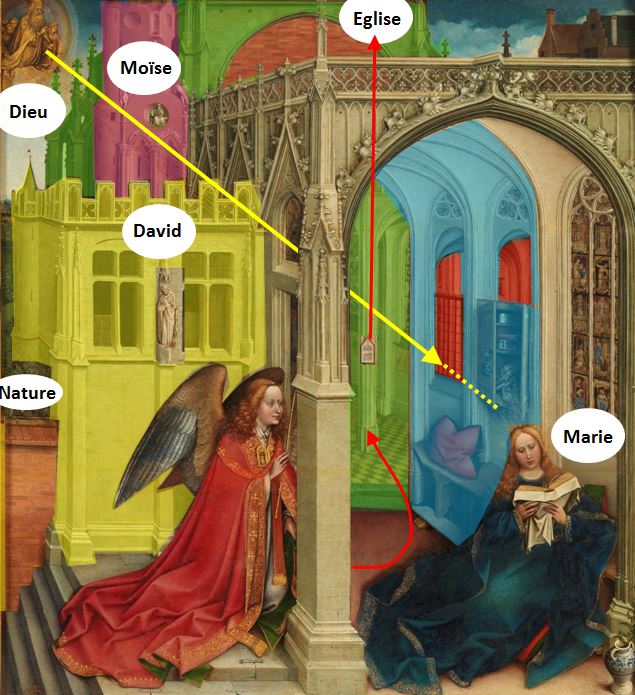

Qui habite au premier étage ?

Nous avons vu que l‘arc en ciel appelait l’image de Dieu le Père en gloire, au moment du Jugement Dernier : ainsi le registre au-dessus de la gravure représenterait, sur sa moitié gauche, le domaine du Dieu Chrétien.

En prolongeant cette lecture dans le registre de droite, on pourrait interpréter le bâtiment comme le soubassement du trône de Dieu, orné des trophées de sa toute-puissance : sablier, cloche, carré magique : mais un Dieu de la Renaissance qui serait, avant tout, Géomètre et Mathématicien : un dieu platonicien.

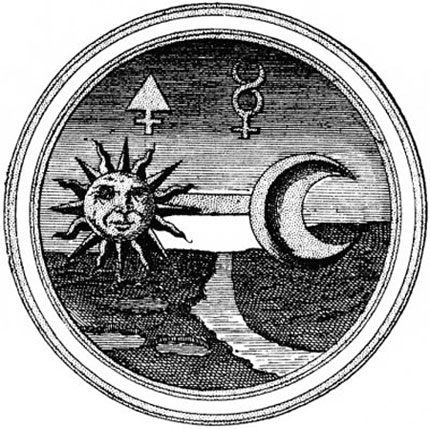

L’alignement platonicien

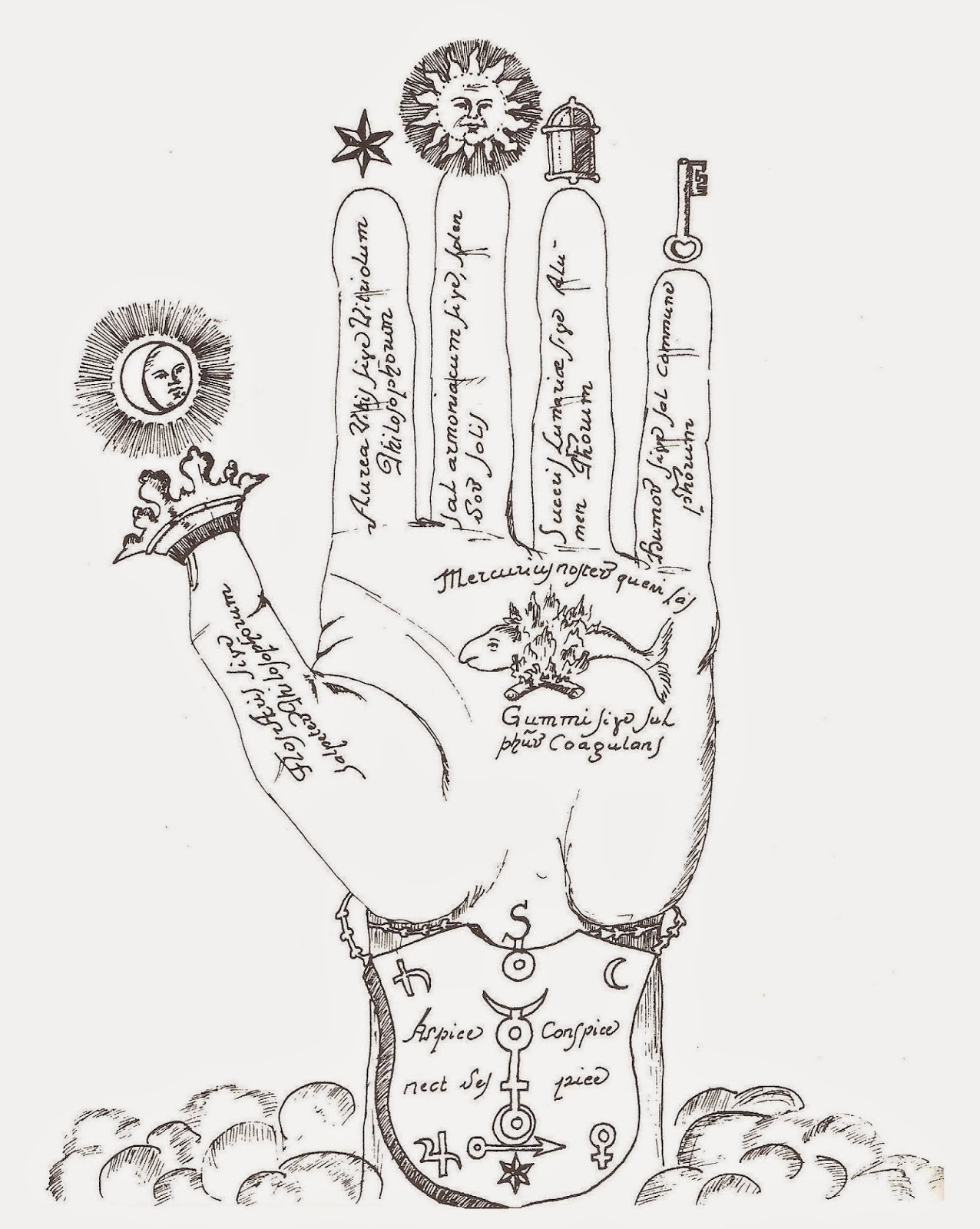

L’alignement que nous avons baptisé « la divine harmonie » traduit donc la descente en pente douce, de droite à gauche, de l’influence harmonisante du Dieu platonicien : la cloche n’est pas une cloche chrétienne qui sonne les heures du couvent, mais une cloche mathématicienne, qui imprime au monde ses harmoniques.

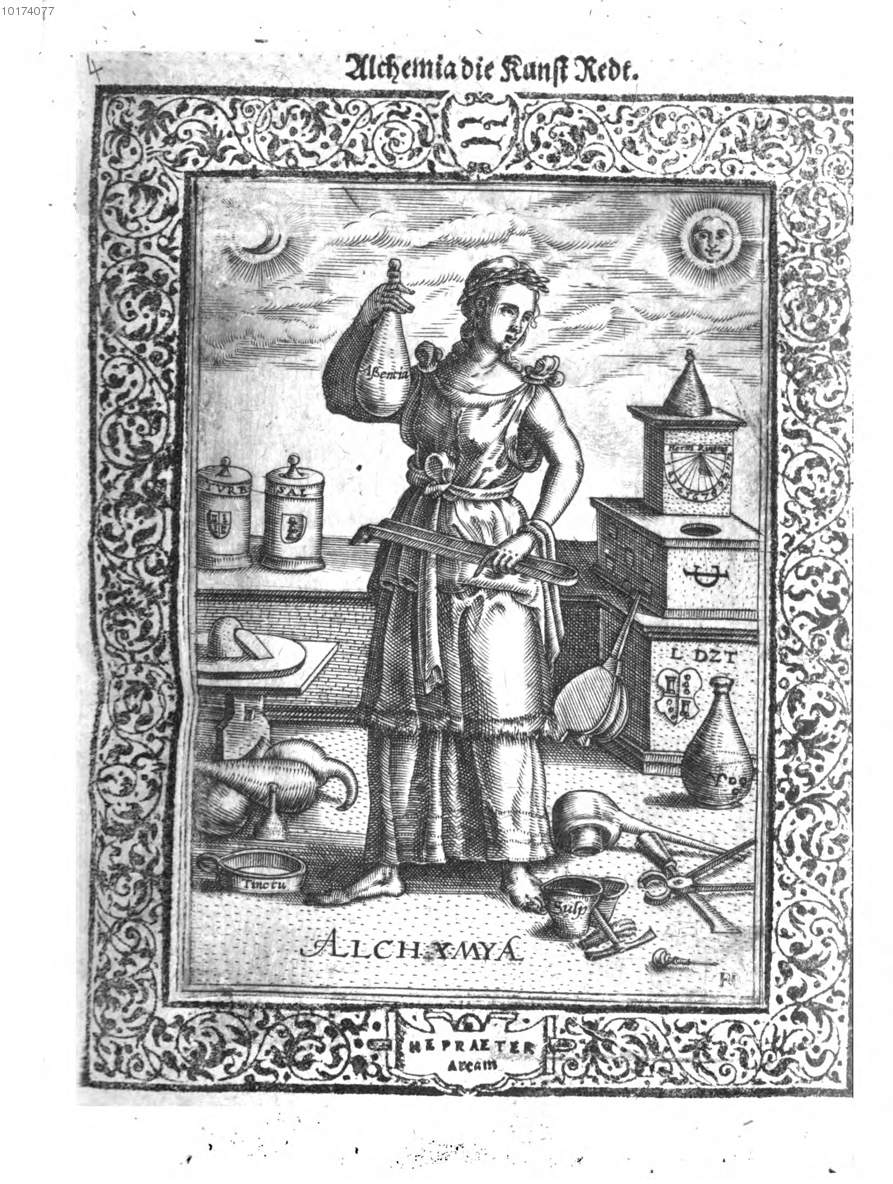

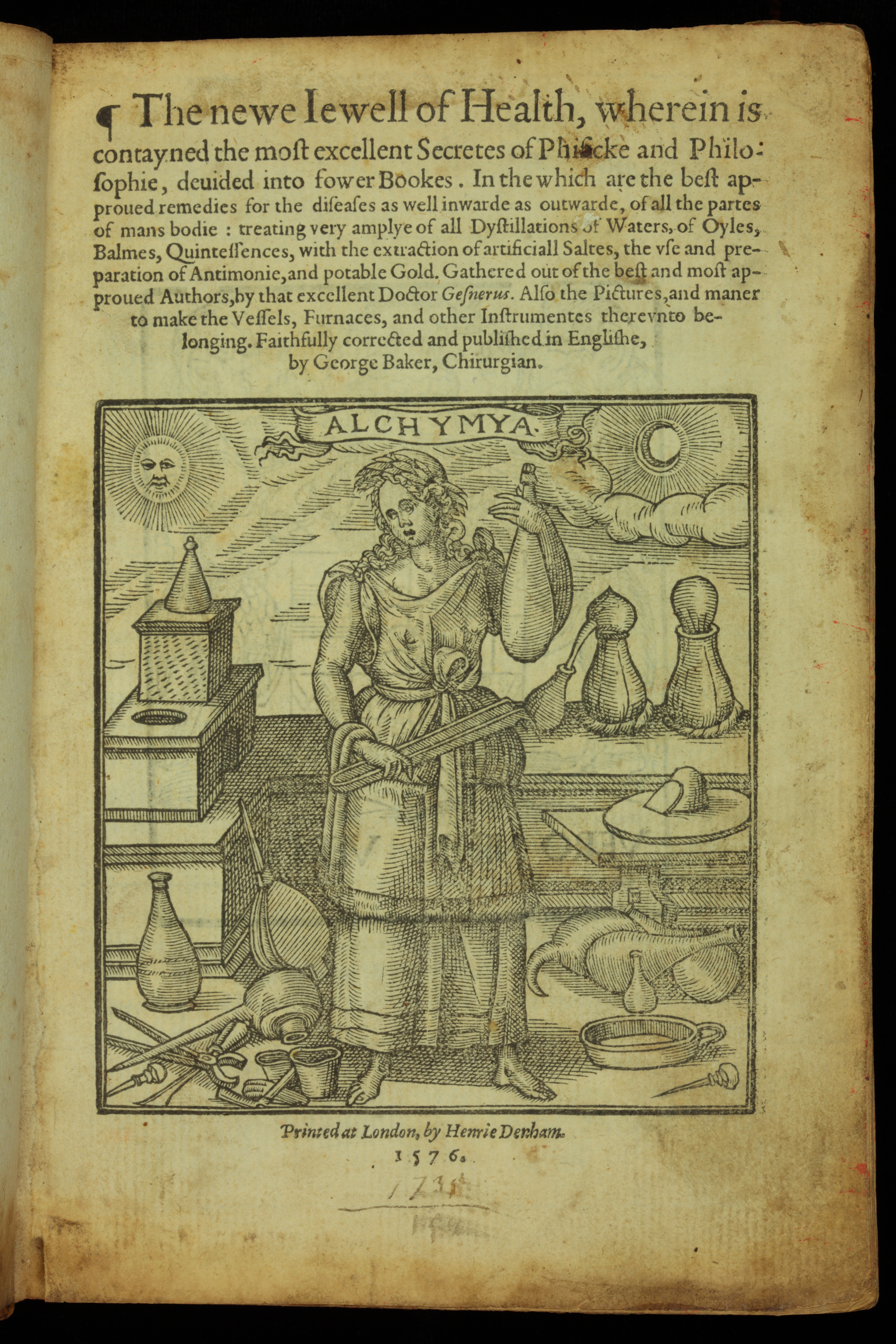

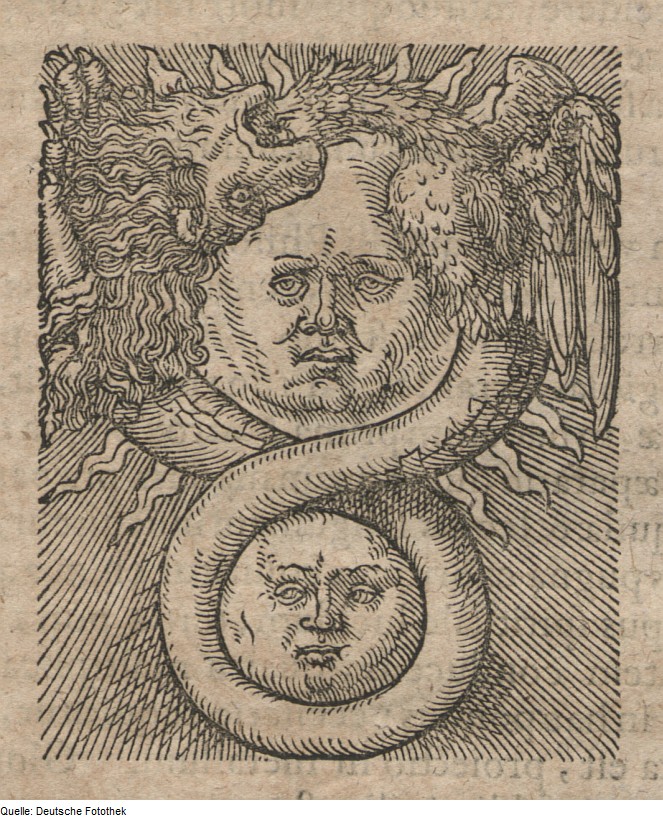

Ainsi la cloche au dessus du carré magique représente l’Esprit du monde s’exprimant par l’intermédiaire des nombres, la même image que dans le frontispice d’Albertus Magnus.

L’alignement chrétien

L’autre alignement, qui complète le premier pour tracer une vaste croix, est dédié au second Dieu de Dürer : Dieu le Père en haut de l’Arc en ciel, et l’Enfant Jésus dans l’Etoile. Il s’agit ici d’exprimer la chute brutale d’un Dieu vers sa Création.

Nous retrouvons entre l’Arc en Ciel et l’Etoile le rapport Parent/Enfant qui, de l’autre côté de l’échelle, de manière exactement symétrique, sous-tendait la relation entre Melencolia et le putto.

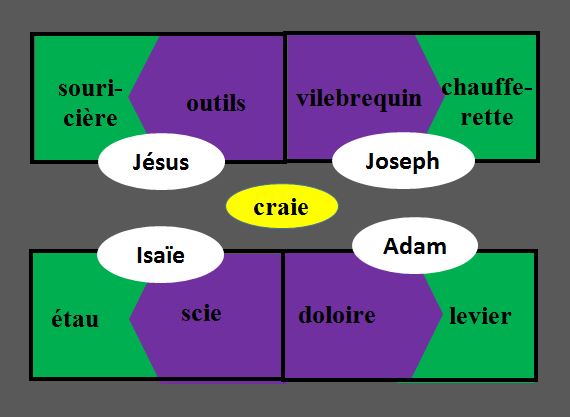

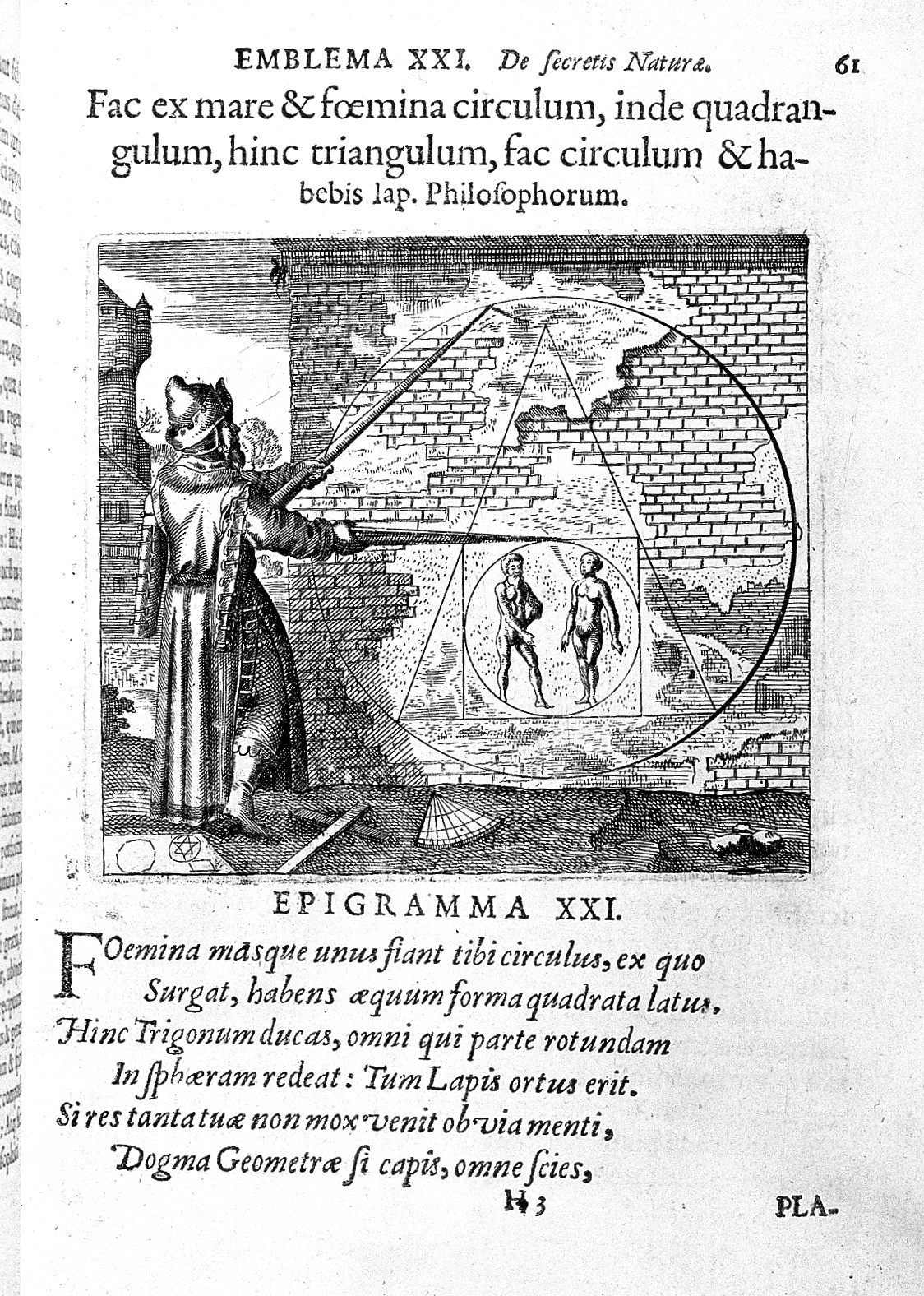

Le couple Arc-en-ciel/Compas

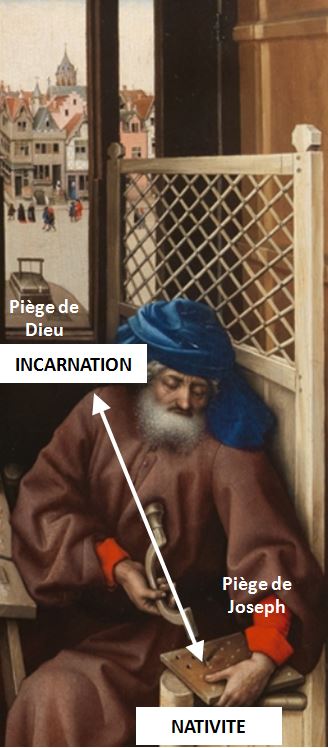

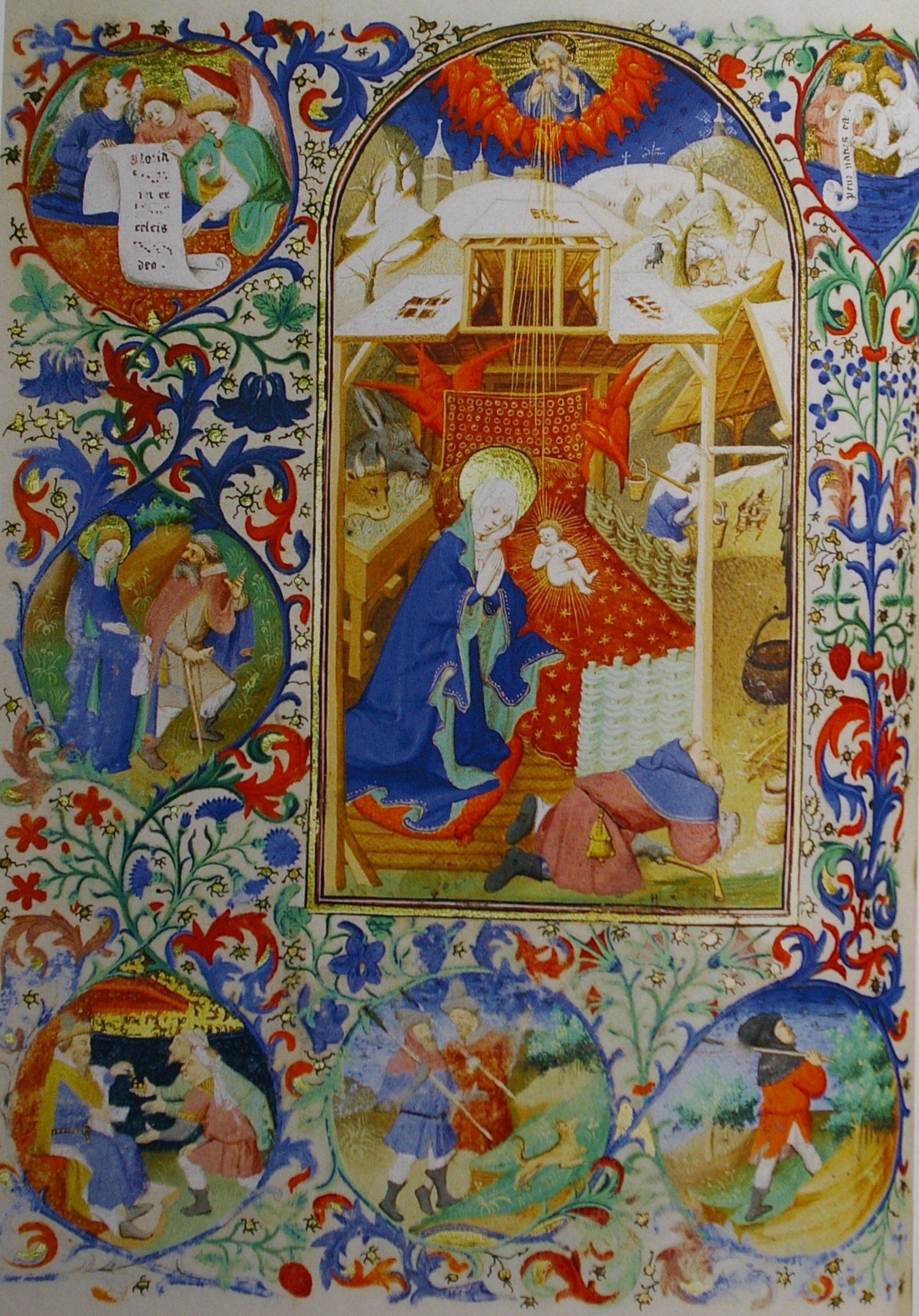

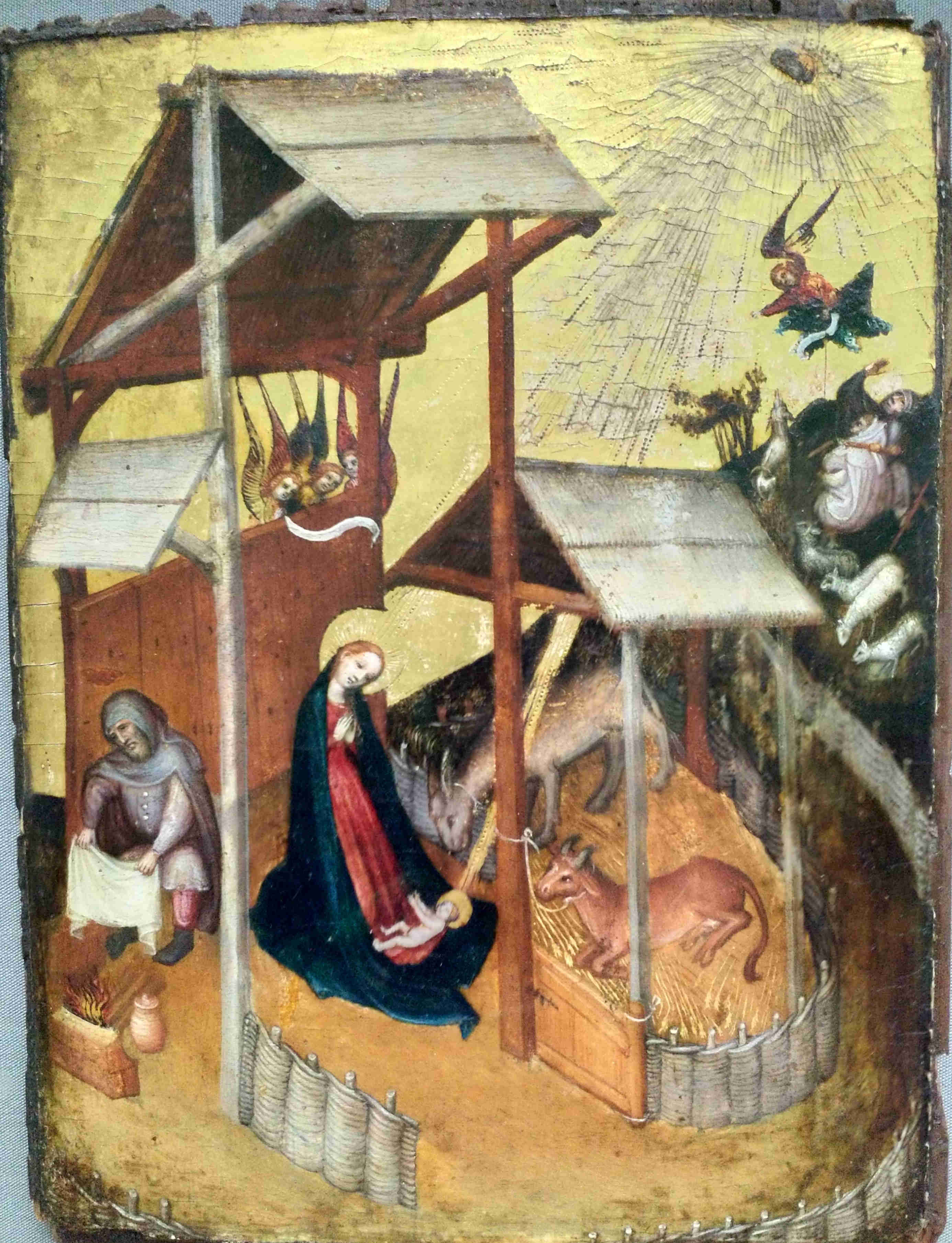

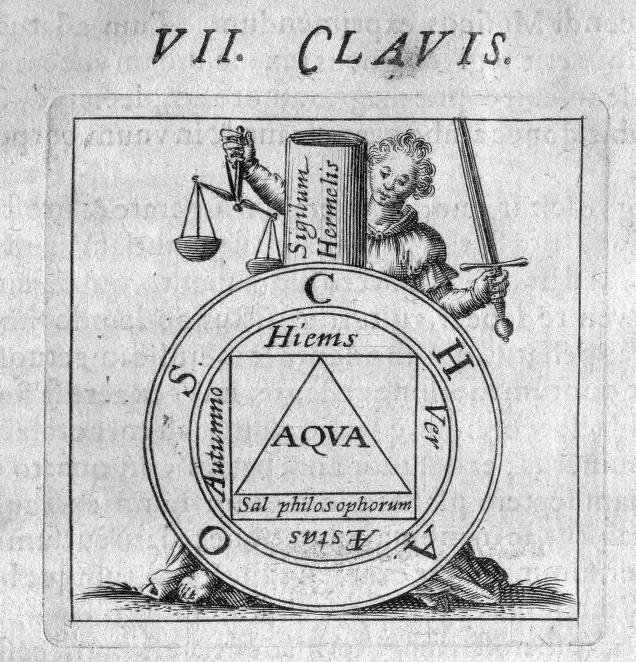

Nous avons maintenant tout en main pour interpréter ce dernier couple. L’idée commune est bien sûr celle du cercle. Mais le compas n’est pas un vulgaire outil de géomètre : dans d’innombrables miniatures représentant la création, c’est l’instrument que Dieu le Père tient en main pour tracer les orbites des mondes.

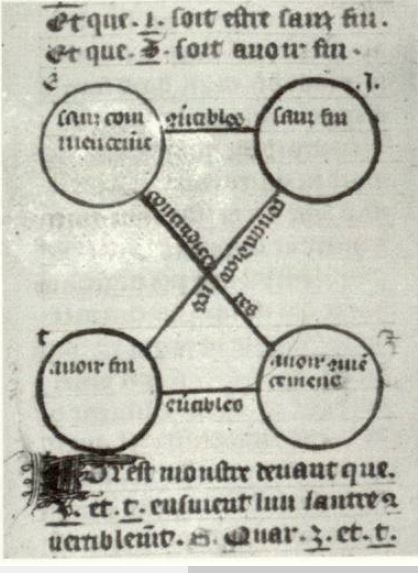

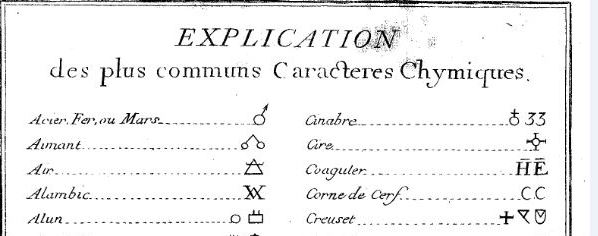

Flavius Josèphe, Les Antiquités judaïques

Manuscrit de 1410-1420, Gallica, [3]

Le fait que ce divin instrument soit tombé dans le poing d’un ange qui ne sait trop qu’en faire, est une représentation frappante de l’impuissance à créer : seul Dieu est capable, au moment de la Genèse ou au moment du Jugement Dernier, de déployer dans sa gloire le cercle parfait de l’Arc en Ciel.

Ovales concentriques

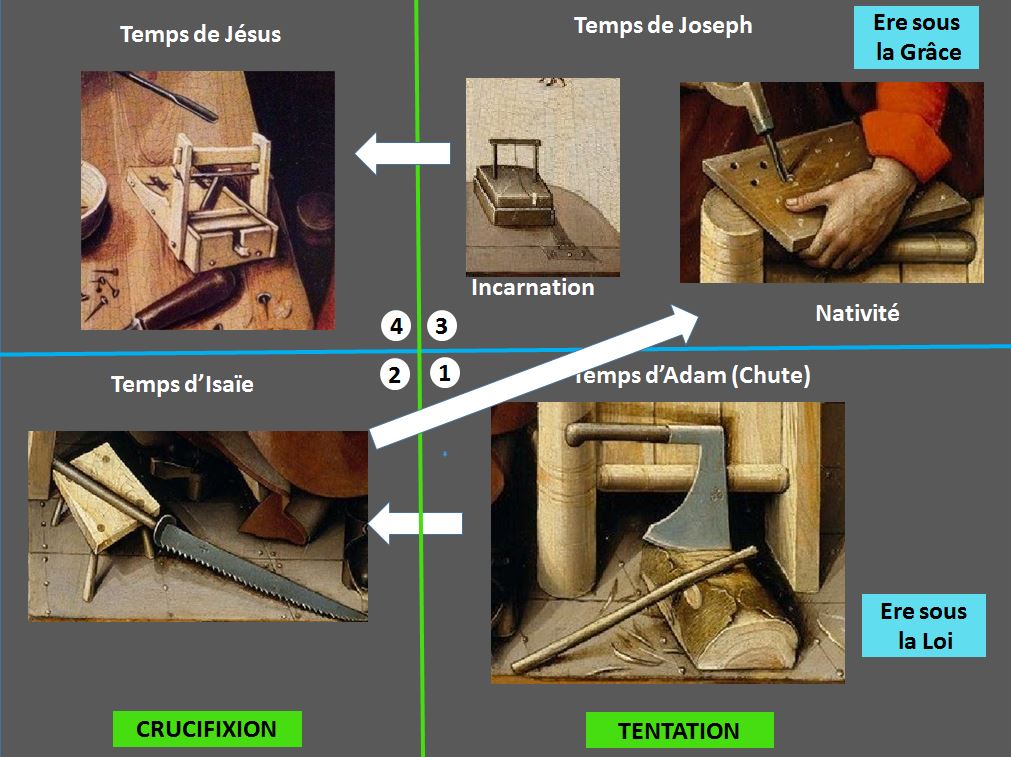

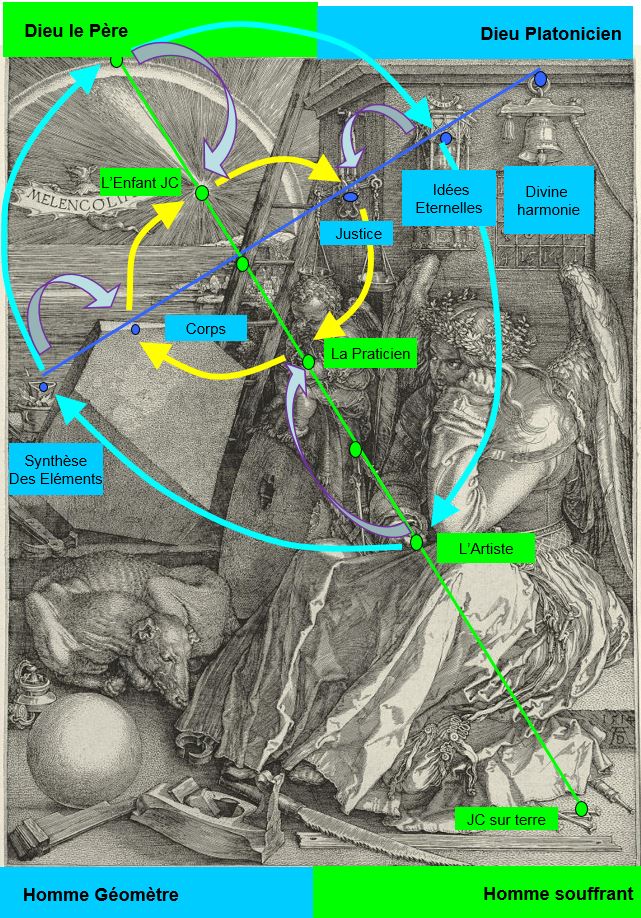

Toute théorie qui se respecte doit conduire à simplifier les données connues. C’est le cas pour les symétries que nous avons découvertes sur chacun des deux alignements, et qui semblaient étrangement similaires.

Elles se comprennent bien mieux si on relie par une courbe les couples qui se correspondent sur les deux axes : on obtient alors deux ovales centrés sur le milieu de l’échelle.

Transcendant et immanent

Sur l’axe long des ovales, les couples Arc-en-Ciel/Etoile d’une part, Melencolia/Putto de l’autre, portent, comme nous l’avons vu, l’idée de la relation Parent/Enfant : relation divine dans un cas : (« le Père engendre le Fils »), humaine dans l’autre (« L’Art enfante la Pratique »).

Plus philosophiquement on pourrait dire que ces couples montrent d’une part un principe transcendant, et de l’autre sa réalisation immanente : le Fils « procéde » du Père, de la même manière que la Pratique « procède » de l’Art.

Extension de la théorie

Toute théorie qui se respecte doit pouvoir produire des faits nouveaux : voyons si cette notion d’immanence/transcendance s’applique aux deux autres couples, ceux qui se situent sur l’autre axe des ovales, l’alignement platonicien.

« Le polyèdre procède du creuset « : en effet, la forme que revêt un corps matériel dépend de la manière dont les Eléments fusionnent ou se séparent.

« La balance procéde du sablier » : en effet, l’équilibre, la justice et la justesse, en ce monde instable, dépendent du monde éternel des Idées (le Beau, Le Vrai, et le Bien).

Lecture concentrique

Toute la puissance d’un bon schéma, c’est qu’il « tourne rond » : on peut d’en servir pour créer des associations que son concepteur n’avait peut être pas prévues.

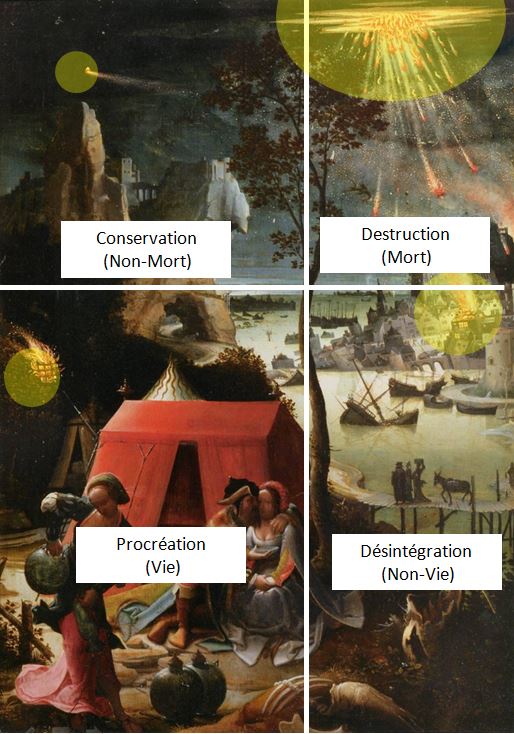

Le schéma que Dürer nous soumet n’est finalement que le croisement de deux oppositions classiques :

- l’alignement chrétien relie les pôles opposés que sont le Divin et l’Humain ;

- l’alignement platonicien, quant à lui, relie le Spirituel et le Matériel.

Si nous nous déplaçons concentriquement, en suivant les ovales, nous allons donc sauter d’un pôle à son voisin, expérimentant ainsi de fructueuses transitions néoplatoniciennes.

Plaçons-nous sur le pôle Divin, et commençons à tourner dans le sens des aiguilles d’une montre, en lisant simultanément les deux ovales :

- sur l’ovale intérieur, celui de l’immanence, des choses contingentes, nous sommes dans le domaine de l’action pure : nous utiliserons le terme le plus simple, le verbe « faire » ;

- sur l’ovale extérieur, celui de la transcendance, de l’intention et du calcul, nous proposons le terme « composer« , qui à le mérite d’exprimer ces deux notions.

Nous allons ainsi parcourir rien moins que le chemin qui mène de Dieu à la Matière, en passant par l’Esprit puis par l’Homme.

Du Divin au Spirituel :

« Le Père compose les Idées Eternelles, le Fils fait la Justice ».Du Spirituel à l’Humain :

« Les Idées Eternelles composent l’Artiste, la Lustice (justesse) fait le Praticien »De l’Humain au Matériel :

« L’Artiste compose les Eléments, le Praticien fait le Corps ». [5]Du Matériel au Divin :

« Les Eléments composent un trône pour le Père, le Corps fait un piédestal pour le Fils ».

La logique du schéma nous livre ici un « résultat » très important, que nous n’aurions jamais pu imaginer directement : l‘arc-en-ciel pourrait bien faire système avec le polyèdre , l’un en tant que Siège du Père, l’autre en tant que Siège du Fils.Nous développerons ce sujet passionnant dans « Figures de l’Ironie ».

Les deux alignements, considérés dans leur ensemble, forment un schéma très ambitieux, qui montre le partage des responsabilités entre les deux divinités du Néo-Platonisme, le dieu platonicien et le dieu chrétien. Et explique ce que c’est que créer, aussi bien pour Dieu que pour l’Homme.

Le premier alignement, « la divine harmonie », montre l’Esprit universel qui descend vers le monde, insufflant l’harmonie aux Eléments et la Justice aux humains.

Le deuxième alignement,« du ciel à la terre », rappelle que Dieu a envoyé ici-bas son Fils en sacrifice. Dans l’autre sens, de la terre au ciel, il montre le trajet réciproque, dans sa variante humaine et plus singulièrement réservée à l’Artiste : comment l’Esprit envoie la Main au combat contre les limites. Nous pouvons donc, maintenant, le baptiser d’un nom plus approprié, qui serait l »humaine création ».

Les alignements sont incontestables. Les interpréter comme un schéma à la gloire du néoplatonisme, conciliation de Platon et du Christianisme, n’est évidemment qu’une théorie. Elle s’appuie sur des arguments de cohérence interne et sur des références plus ou moins explicites à d’autres gravures de Dürer : mais on ne trouvera dans aucun traité de l’époque un schéma tel que celui-ci. A supposer qu’il ne soit pas le fruit vénéneux de la surinterprétation, il ne peut être issu que de la pensée de Dürer seul, résultat de sa réflexion sur la faculté de créer : car pour lui, l’art est issu « des inspirations d’en haut… un bon peintre est en effet rempli de figures en lui-même et, s’il était possible de vivre éternellement, il aurait toujours à déverser en ses oeuvres de ces idées intérieures dont parle Platon » [4]

Il nous faut maintenant, pour étayer cette interprétation, faire donner les meilleurs soldats de toutes les batailles d’idées : les arguments autobiographiques.

Article suivant : 5.4 Artifex in opere

Revenir au menu : 4 Dürer

1979 http://monoskop.org/File:Raymond_Klibansky,_Erwin_Panofsky,_Fritz_Saxl_Saturn_and_melancholy_studies_in_the_history_of_natural_philosophy,_religion_and_art_1979.pdf

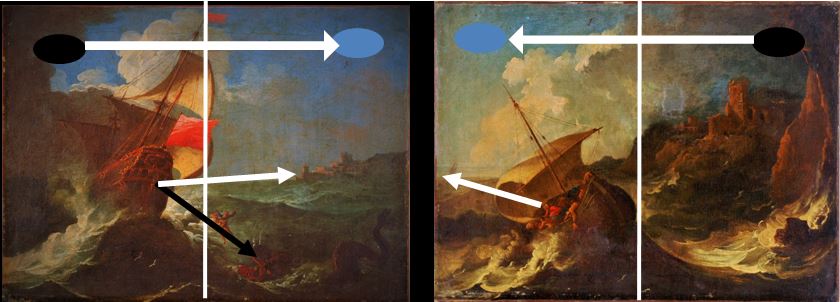

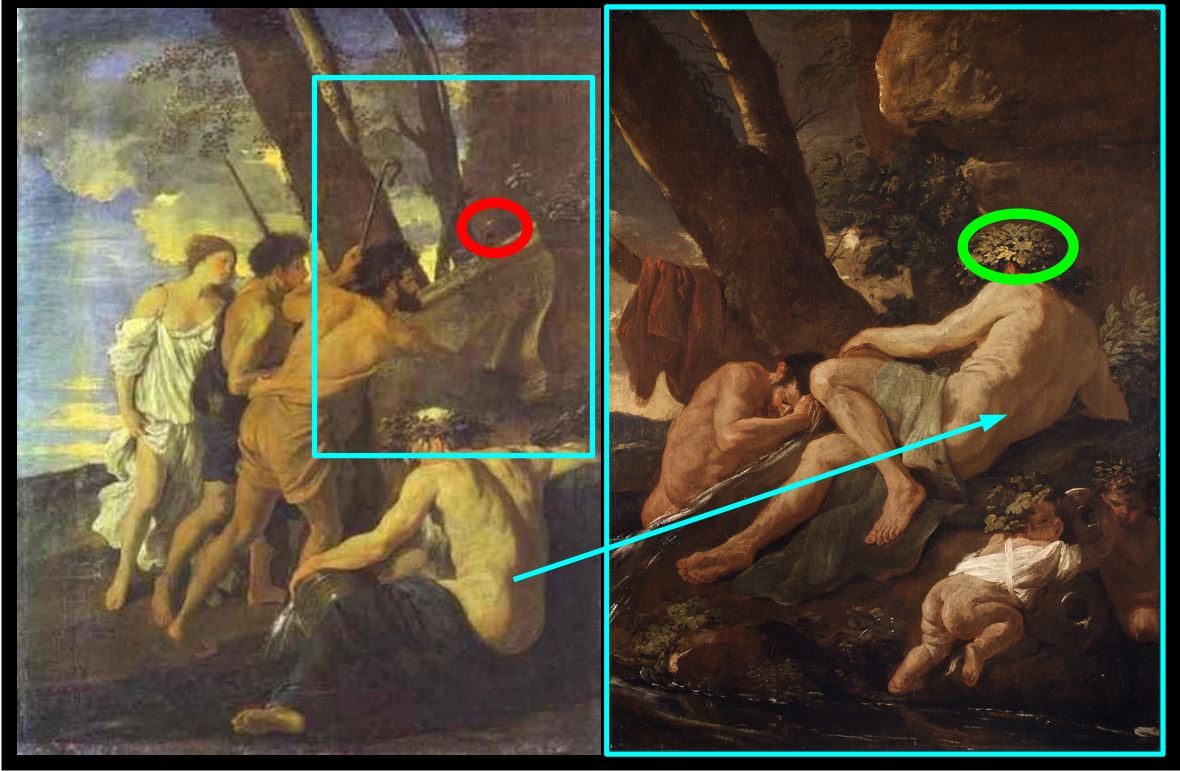

Paul Bril, 1590, Château de Wavel, Cracovie

Paul Bril, 1590, Château de Wavel, Cracovie Gaspard Dughet, 1653-54, Royal Collection Trust, Buckingham

Gaspard Dughet, 1653-54, Royal Collection Trust, Buckingham

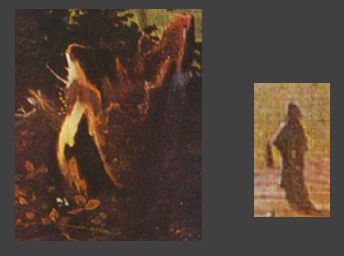

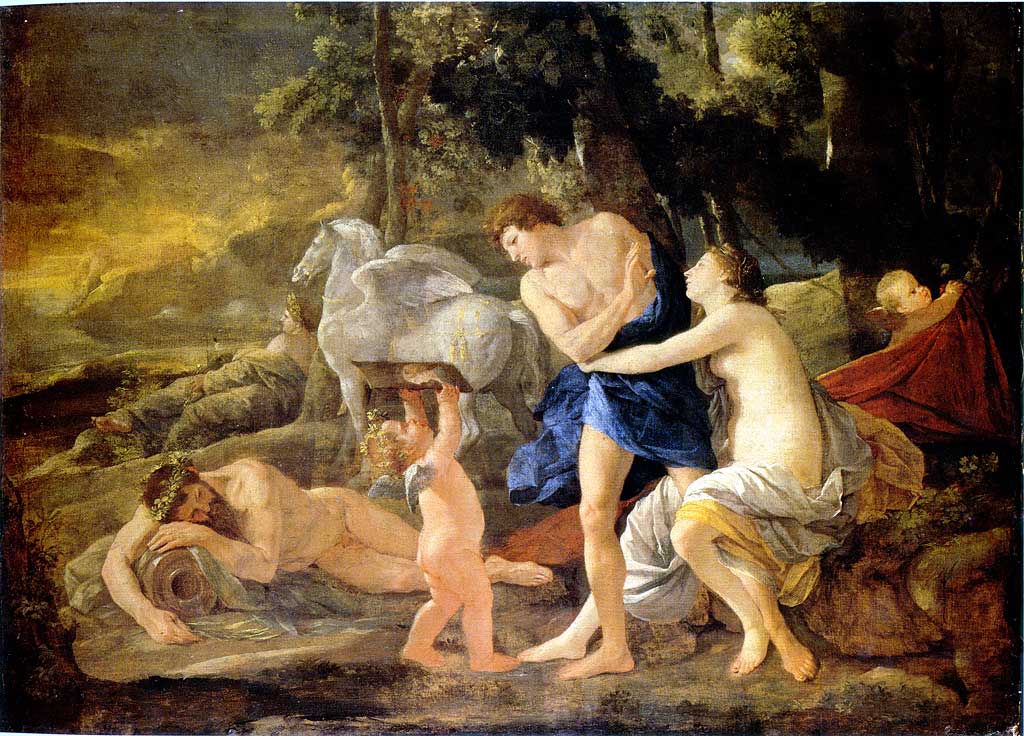

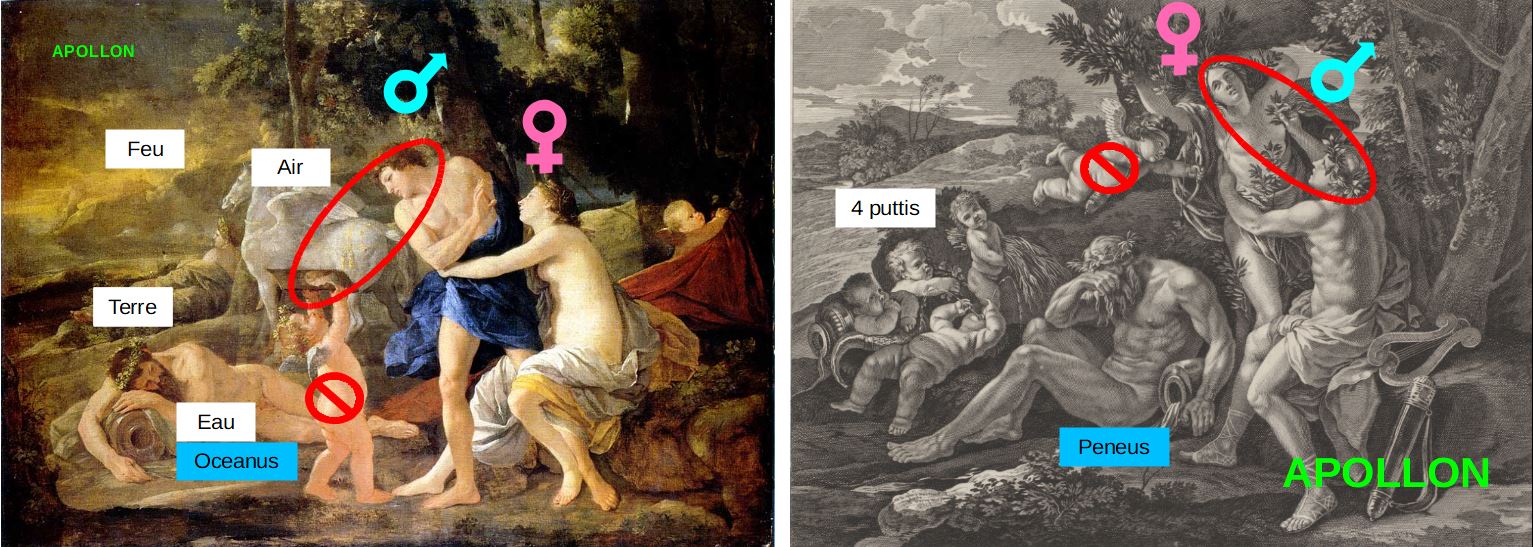

Apollon et une nymphe

Apollon et une nymphe  La mort d’Eurydice

La mort d’Eurydice

Pieta, musée Thomas Henry, Cherbourg

Pieta, musée Thomas Henry, Cherbourg Vierge à l’enfant, Preston Manor, Brighton

Vierge à l’enfant, Preston Manor, Brighton Piéta : fond modifié (en miroir)

Piéta : fond modifié (en miroir)  Aurore et Céphale, 1625-26, National Gallery Londres

Aurore et Céphale, 1625-26, National Gallery Londres Apollon et Daphné, 1625-26, Altepinakothek, Münich

Apollon et Daphné, 1625-26, Altepinakothek, Münich

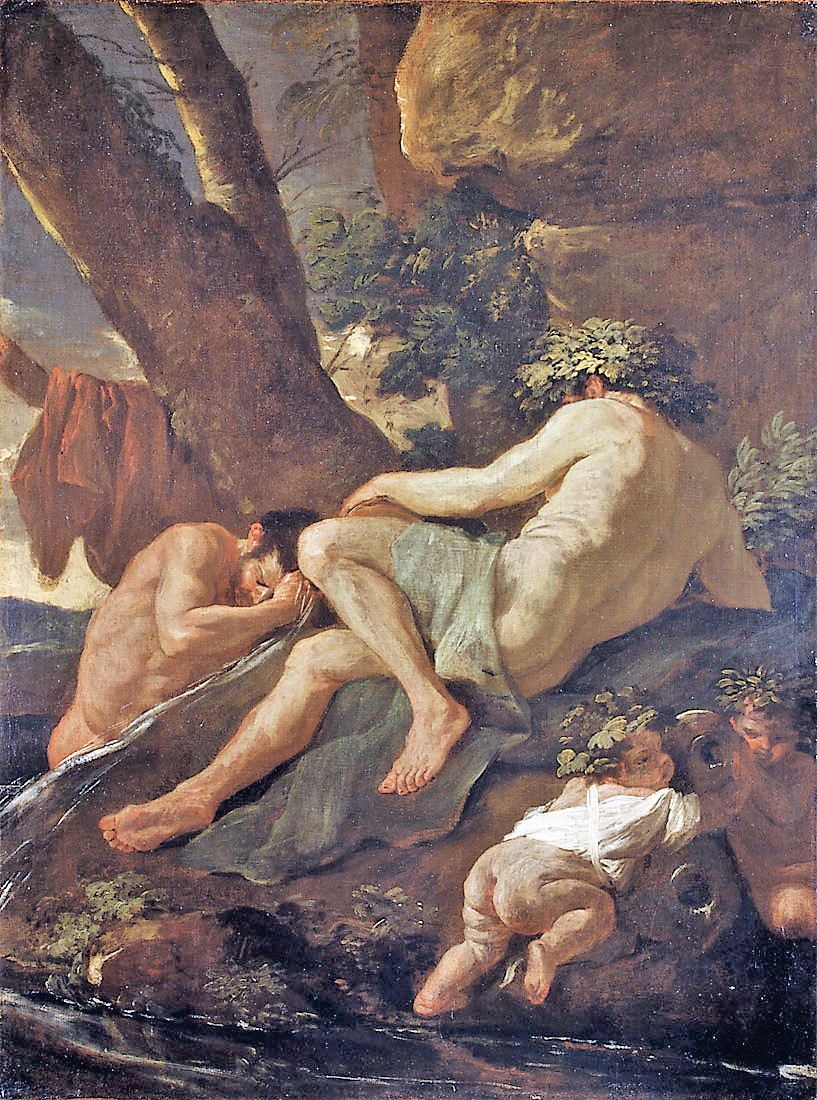

Midas se lavant dans le Pactole

Midas se lavant dans le Pactole

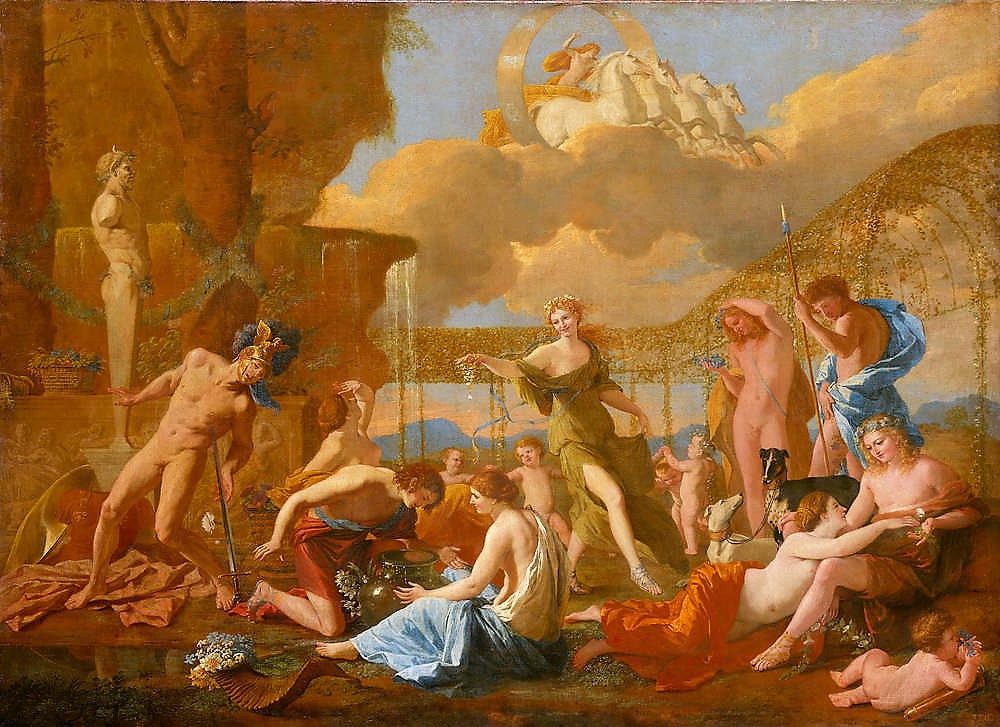

Hélios, Phaéton, Chronos et les quatre Saisons, Gemäldegalerie, Berlin

Hélios, Phaéton, Chronos et les quatre Saisons, Gemäldegalerie, Berlin Diane et Endymion, Detroit Institute of Art

Diane et Endymion, Detroit Institute of Art

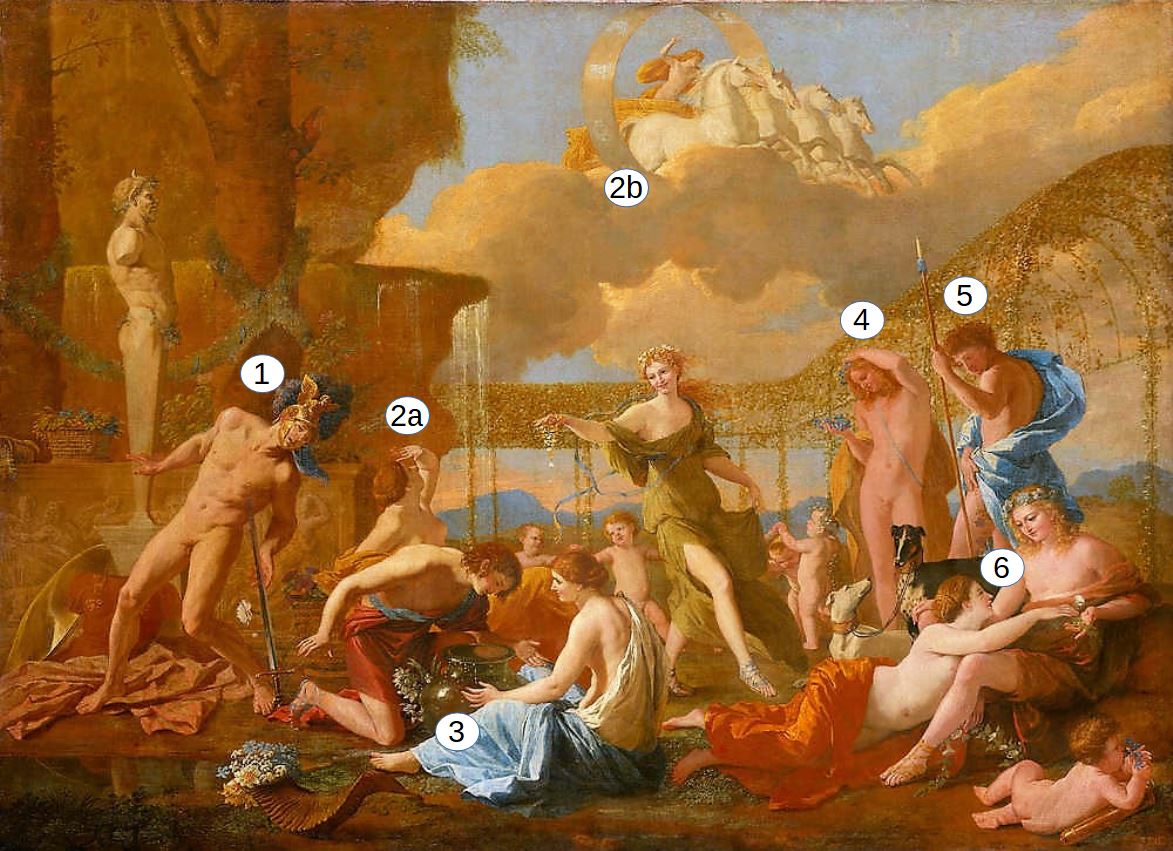

La Peste d’Asdod, Louvre

La Peste d’Asdod, Louvre Le Royaume de Flore, Gemäldegalerie, Dresde

Le Royaume de Flore, Gemäldegalerie, Dresde

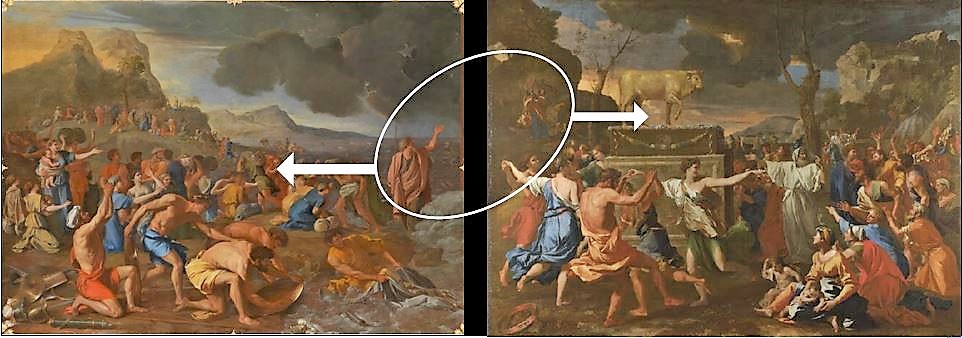

Le passage de la Mer Rouge

Le passage de la Mer Rouge L’adoration du Veau d’Or

L’adoration du Veau d’Or

Hyménée déguisé en femme durant un Sacrifice à Priape, Sao Paulo, Museum of arts

Hyménée déguisé en femme durant un Sacrifice à Priape, Sao Paulo, Museum of arts La Chasse de Méléagre et Atalante, Prado, Madrid

La Chasse de Méléagre et Atalante, Prado, Madrid

Sacrifice à Bacchus, Massimo Stanzione, vers 1634, Prado

Sacrifice à Bacchus, Massimo Stanzione, vers 1634, Prado Les Lupercales, Andrea Camassei, vers 1634

Les Lupercales, Andrea Camassei, vers 1634 Le Temps soustrait la Vérité aux atteintes de l’Envie et de la Discorde, gravure de Dughet (inversée)

Le Temps soustrait la Vérité aux atteintes de l’Envie et de la Discorde, gravure de Dughet (inversée) Le Temps fait danser les Saisons, Wallace Collection

Le Temps fait danser les Saisons, Wallace Collection