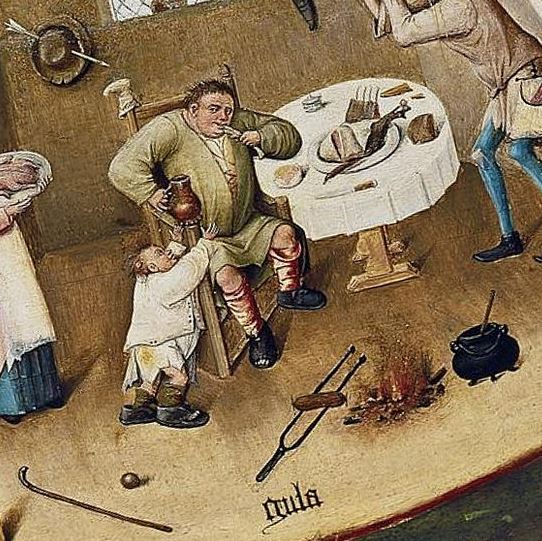

3.1 Une élaboration progressive

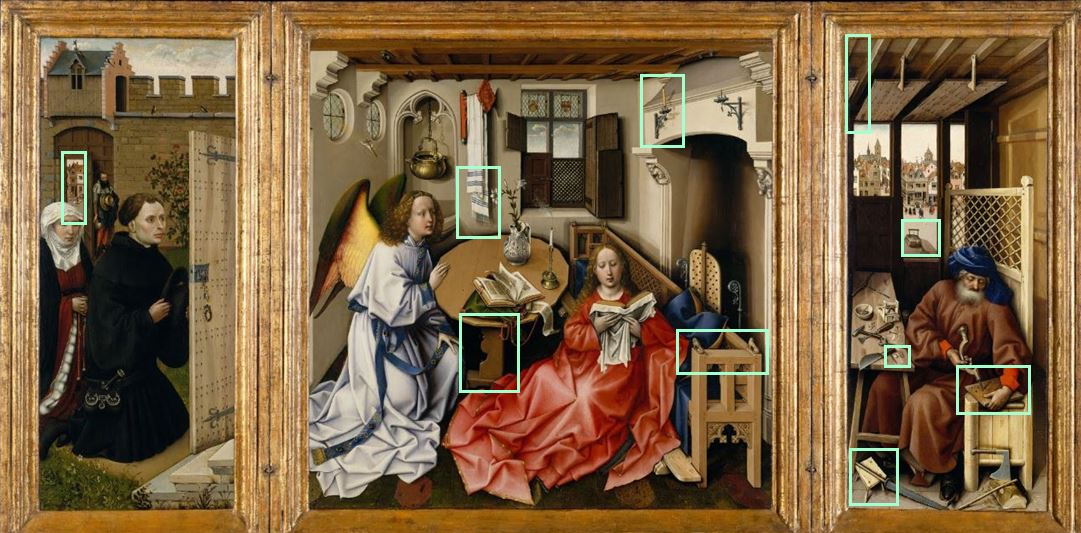

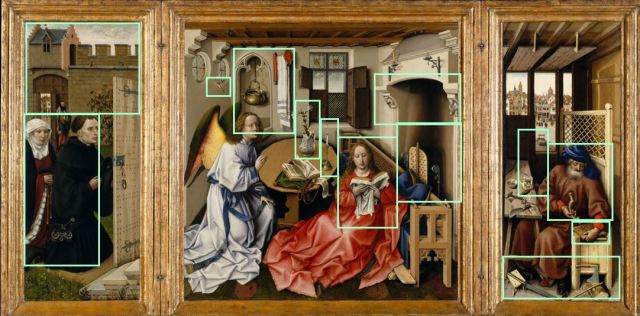

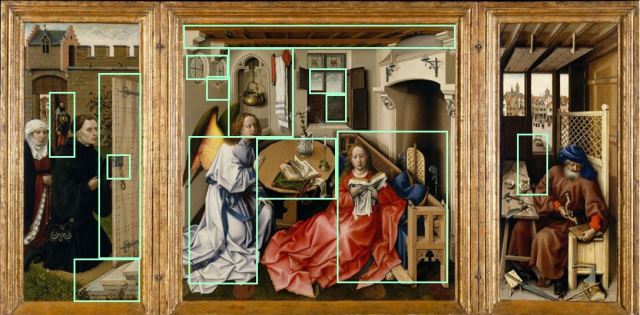

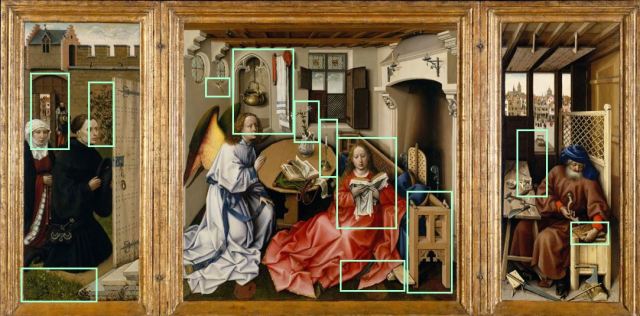

Un fait incontournable : le triptyque de Mérode n’a pas été conçu comme un tout, mais en trois étapes.

Un certain manque de cohérence

Des points de vue disparates

On a remarqué depuis longtemps un manque de cohérence d’ensemble :

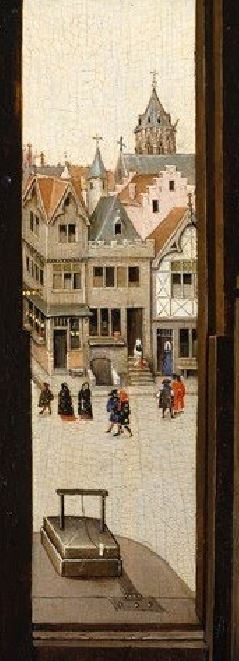

⦁ à gauche, les donateurs et l’ange sont vus de plain pied ;

⦁ au centre et droite, Marie et Joseph sont montrés en vue plongeante.

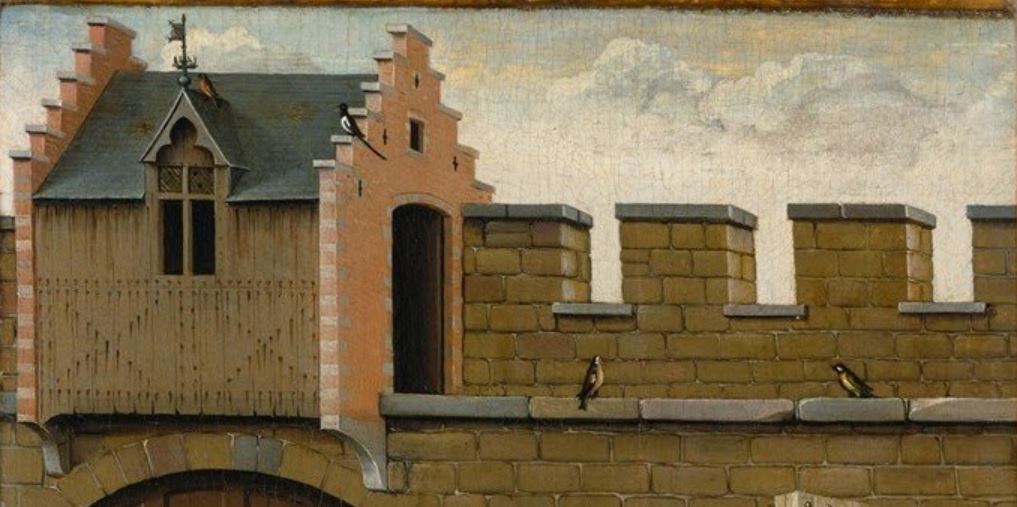

Bien que le jardin du panneau de gauche mène à la pièce de Marie, leur raccordement spatial pose problème :

⦁ la porte qu’on devine derrière l’ange ne coïncide pas avec le haut de l’escalier ;

⦁ à travers les deux oculus, on devrait voir le mur crénelé.

Des anomalies théologiques

Des traités de dévotion du début du XIVème siècle décrivent la chambre de Marie comme hermétiquement close, à l’image de sa virginité, et l’Ange y pénétra dans passer par la porte

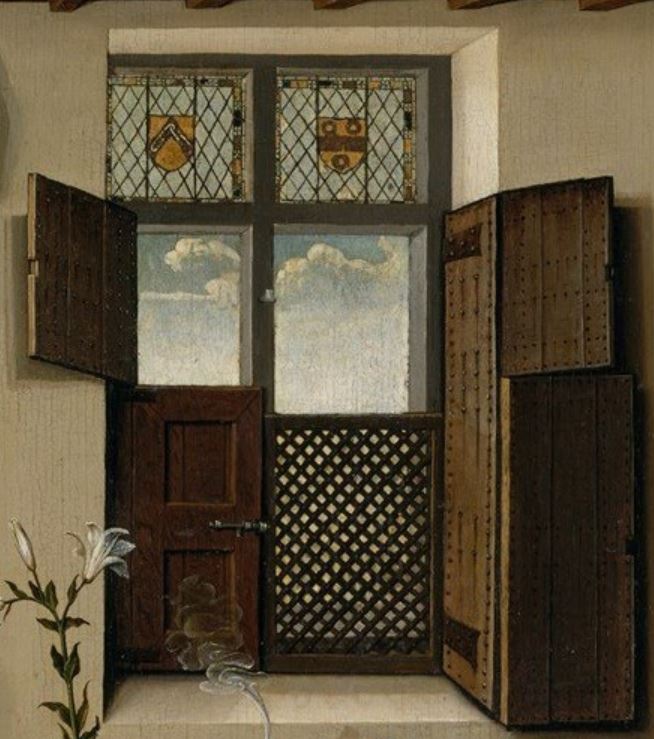

De même, les blasons du donateur et de la donatrice apposés sur la fenêtre centrale comme une marque de propriété jurent avec le caractère sacré de la chambre de Marie [1].

Un tableau de pélérinage ?

Ces anomalies ont conduit M.Botvinick [2] a considérer le triptyque comme le souvenir (ou le substitut) d’un pélérinage à un sanctuaire marial, très en vogue à l’époque. Il propose celui de Walsingham, en Angleterre, où l’on adorait une réplique de la Maison de Marie conservée à Lorette A côté de ce sanctuaire se trouvait un portail nommé Knight’s Gate, en souvenir du miracle d’un chevalier qui, poursuivi par des brigands, aurait été transporté avec son cheval à travers la porte.

D’où, selon Botvinick, la présence du cheval blanc que l’on voit derrière la porte.

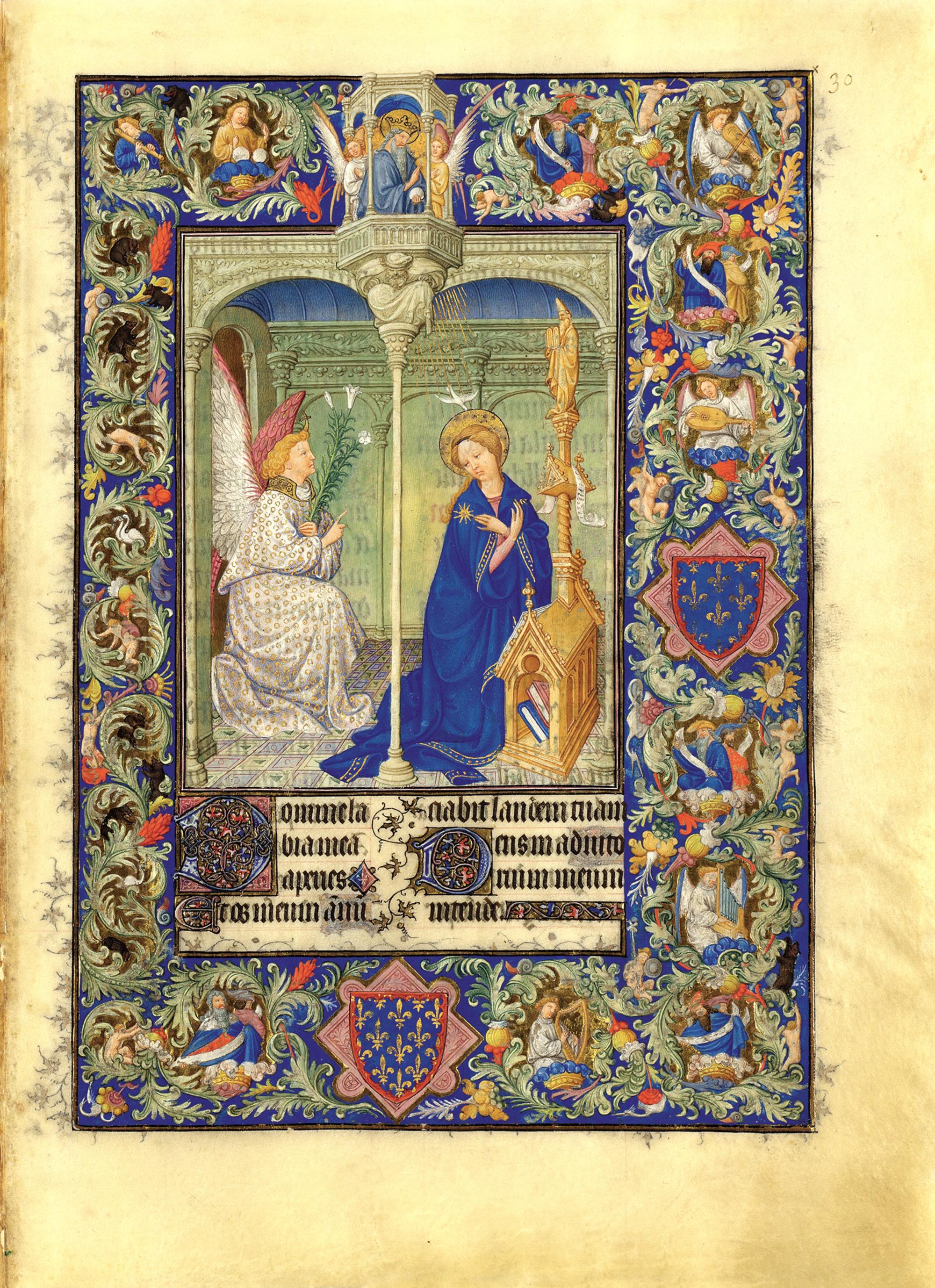

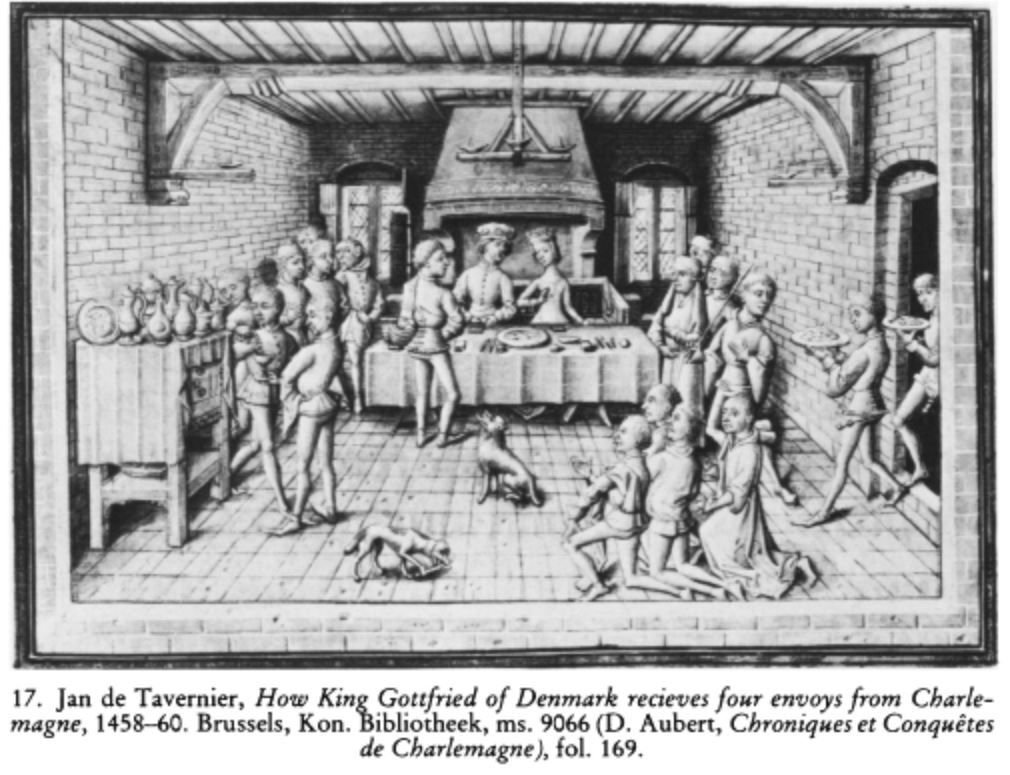

Une comparaison éclairante

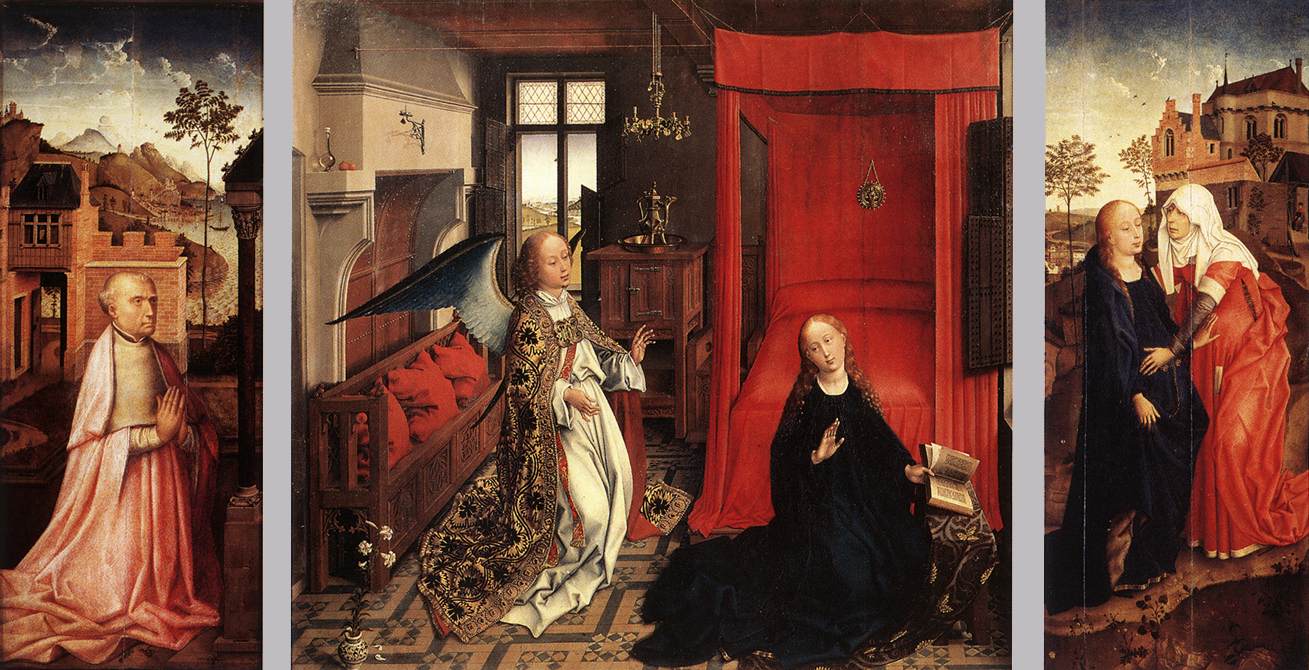

Triptyque de Latour D’Auvergne, vers 1497, North Carolina Museum of Art

A contrario, ce triptiyque montre la symétrie inhérente au thème de l’Annonciation avec donateur et donatrice : Jean et Jeanne de Latour d’Auvergne, sont placés, côté Ange et côté Vierge, à côté de leurs Saints patrons : Saint Jean Baptiste (celui qui annonce, comme l’Ange) et Saint Jean l’Evangéliste (celui qui assiste aux apparitions, comme Marie). La perspective centrale accentue cette volonté de symétrie, qui contraste de manière éclatante avec la scénographie bricolée du retable de Mérode : situer la scène dans un pavillon ouvert des deux côtés (tout en conservant le mur du fond et l’archaïsme des rayons passant par la fenêtre) résout tous les problèmes de discontinuité.

Une évolution en trois temps

L’explication de ces anomalies est qu’il s’agissait d’un retable de dévotion privée, donc plus libre d’échapper à l’iconographie traditionnelle. Et que, de plus, il n’a pas été conçu comme un tout.

L’étude technique a montré que le bois du panneau central a été coupé 25 ans avant celui des panneaux latéraux. De plus, dans le panneau de gauche, la donatrice et le messager ont été rajoutés plus tard (la radiographie montre la trace de la pelouse en desoous).. On s’accorde désormais sur une évolution en trois temps [3], p 198.

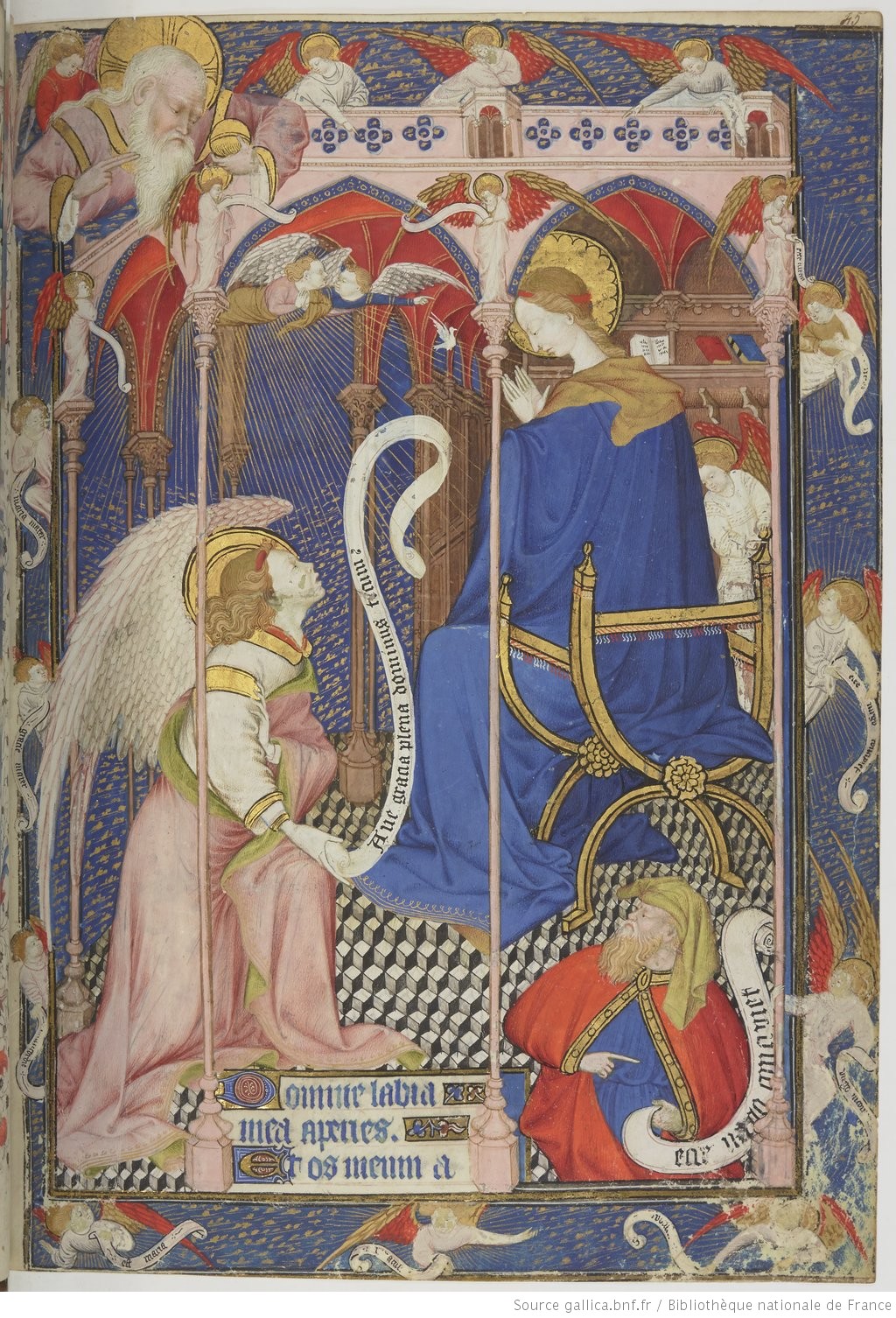

Premier état

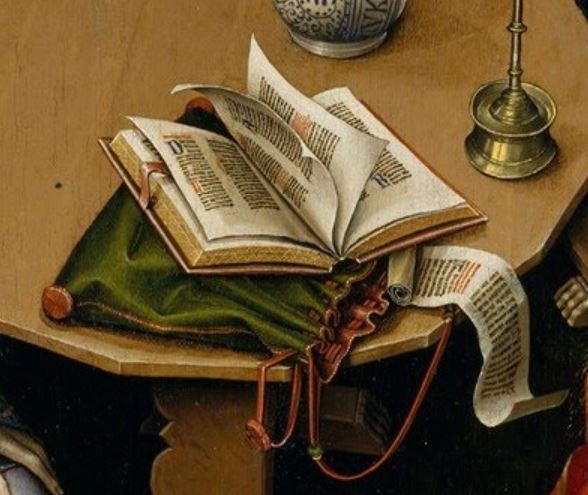

Le panneau central a été peint d’abord : il s’agissait probablement d’une Annonciation autonome, une oeuvre de l’atelier de Campin comparable (et probablement postérieure) à celle qui se trouve aujourd’hui au musée de Bruxelles (voir 4.2 L’Annonciation de Bruxelles). La fenêtre et les deux oculus [4] présentaient un fond doré (en fait un métal recouvert d’un glacis jaune), que les deux fenêtres du panneau de Bruxelles ont conservé.

Deuxième état

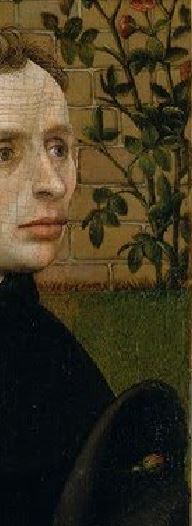

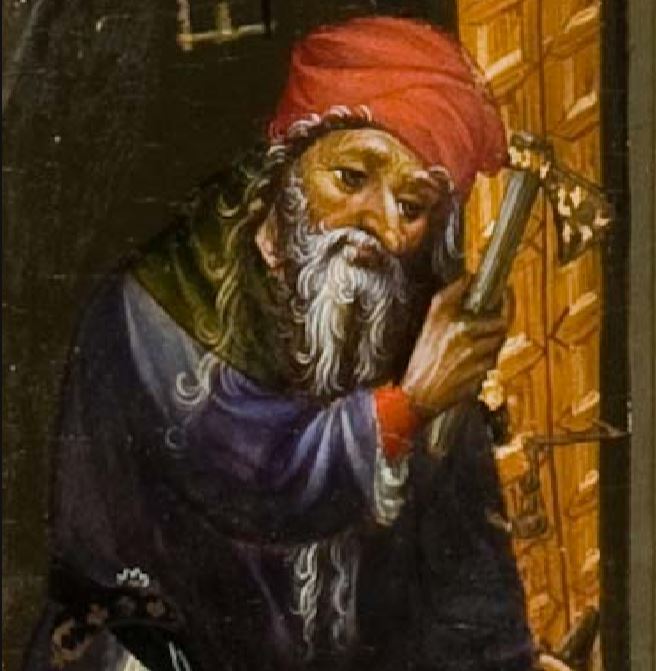

Dans un second temps, le panneau a été acheté par un commanditaire, qui a fait rajouter le côté gauche avec lui-même agenouillé et le volet droit avec Saint Joseph. Une symétrie flagrante s’institue entre les deux personnages latéraux : le donateur, debout tête découverte en extérieur , et Saint Joseph, assis tête nue dans l’atelier.

En même temps,dans le panneau central, on a recouvert le fond d’or par le ciel et les nuages, afin d’assurer une continuité avec les deux autres panneaux. Le tableau religieux se trouve ainsi personnalisé et actualisé dans le présent d’une ville flamande

Dans un troisième temps, possiblement à l’occasion du mariage du donateur, on a rajouté dans le panneau de gauche, simultanément, son épouse et le messager.

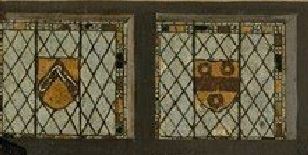

Le moment de l’ajout des armoiries des vitraux n’est pas connu. Il n’est pas exclu que les armoiries visibles actuellement ne recouvrent des armoiries plus anciennes.

Une identification incertaine

En 1898, Tschudi découvrit que les armes de l’écusson de gauche (traditionnellement celui du mari) étaient celles d’une famille bourgeoise de Malines (Mechelen) , les Engelbrechts. Il se trouve qu’étymologiquement, Engel-brecht signifie « L’ange apporte », ce qui pourrait expliquer une dévotion particulière pour l’Annonciation. Cependant, cette forme d’armoirie des Engelbrechts (deux anneaux de chaîne), qui rappelle l’emprisonnement de Peter Engelbrechts, à Cologne, n’est attestée qu’après 1450. Ce qui signifierait qu’elles ont été ajoutées longtemps après la réalisation du triptyque.

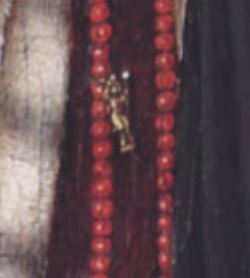

Le blason de droite (trois cercles) n’a pas été identifié. Du coup, sur l’identification du couple, plusieurs théories s’opposent. Pour A.Châtelet (1996) il s’agirait de Yan Imbrechts et Elisabeth Van Bergen, morte en 1421 : le triptyque ayant été achevé plus tard, il s’agirait d’une sorte de mémorial, ce qu’aucun détail ne confirme. Pour Installé (1992) et Thürlemann (1995), il s’agirait de Peter Engelbrechts de Cologne et Malines, qui fut marié trois fois. Entre 1425 et 1428, son épouse était Gretgin Schrinmechers, ce qui signifie littéralement « ébéniste » et pourrait, par un deuxième jeu sur le nom, expliquer le choix de Saint Joseph le charpentier pour compléter le triptyque. Selon Thürlemann, la donatrice rajoutée postérieurement serait la seconde femme de Peter, Heylwich Bille, vers 1456. Mais son vêtement reste celui d’une femme des années 1420, et il n’y a pas de lien avec le second blason.

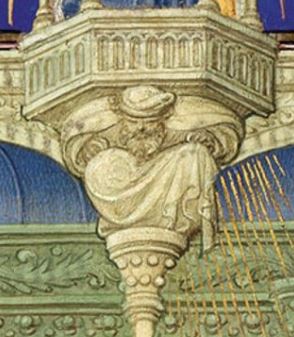

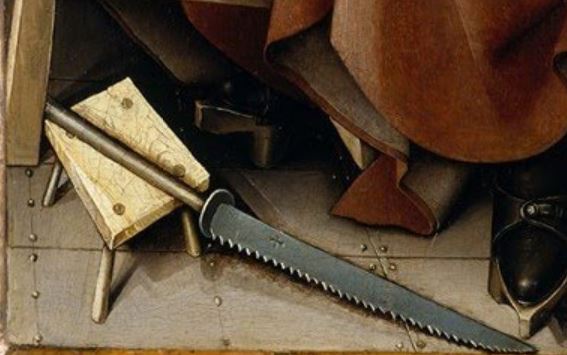

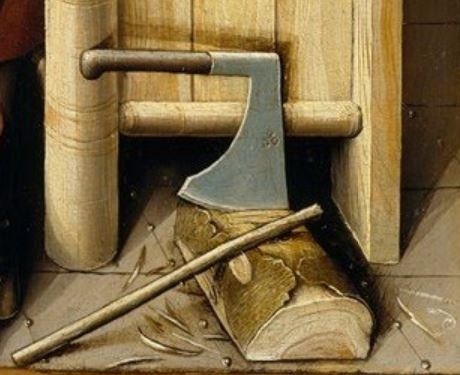

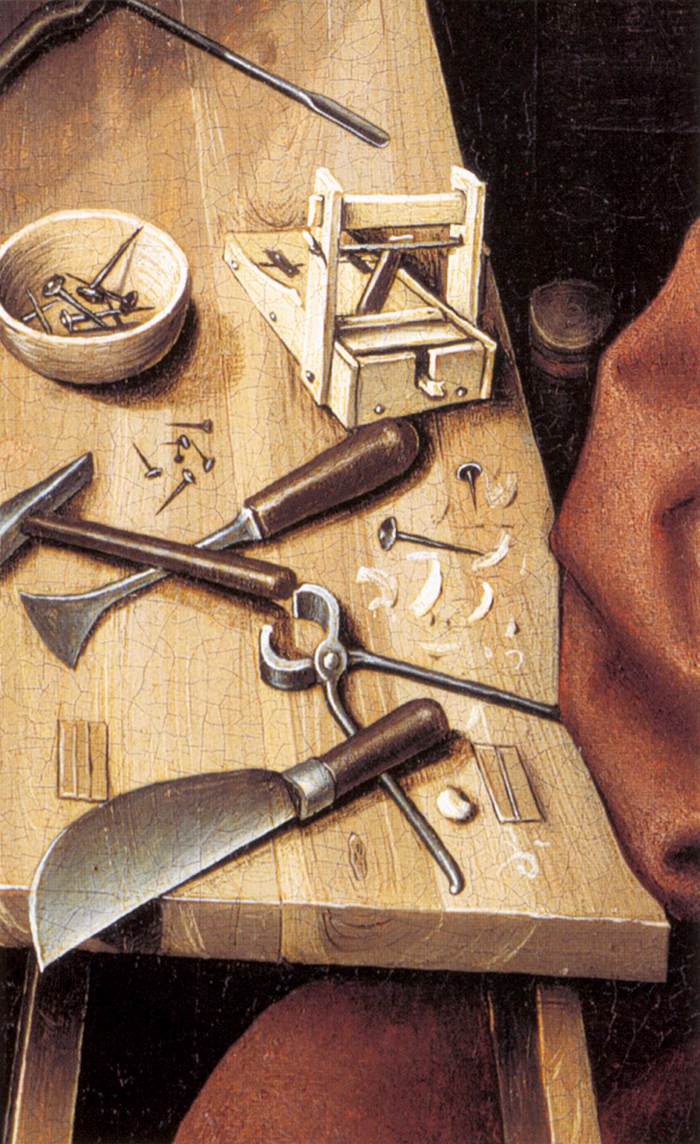

Un écho des armoiries (SCOOP !)

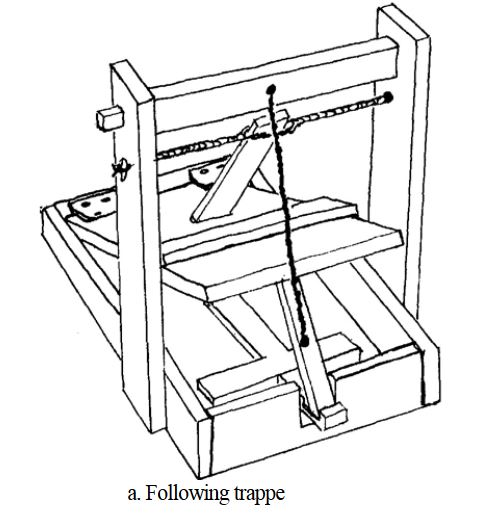

Les marques de la lame de la scie et de la hache, une croix et trois cercles, semblent rappeler les armoiries du panneau central (la croix, instrument de supplice, pouvant être un équivalent de la chaîne qui symbolise l’emprisonnement). Ceci milite en faveur du fait que le volet Joseph ait été rajouté en même temps que ces armoiries.

Un peintre ou deux peintres ?

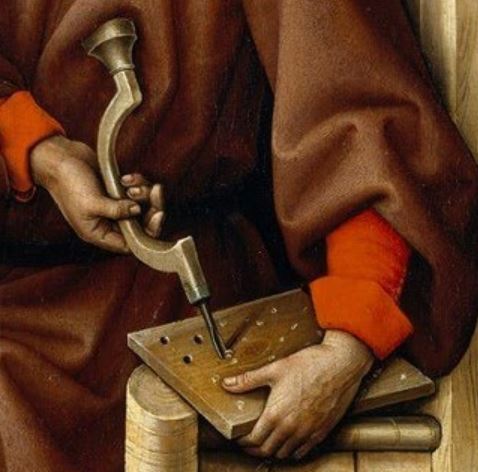

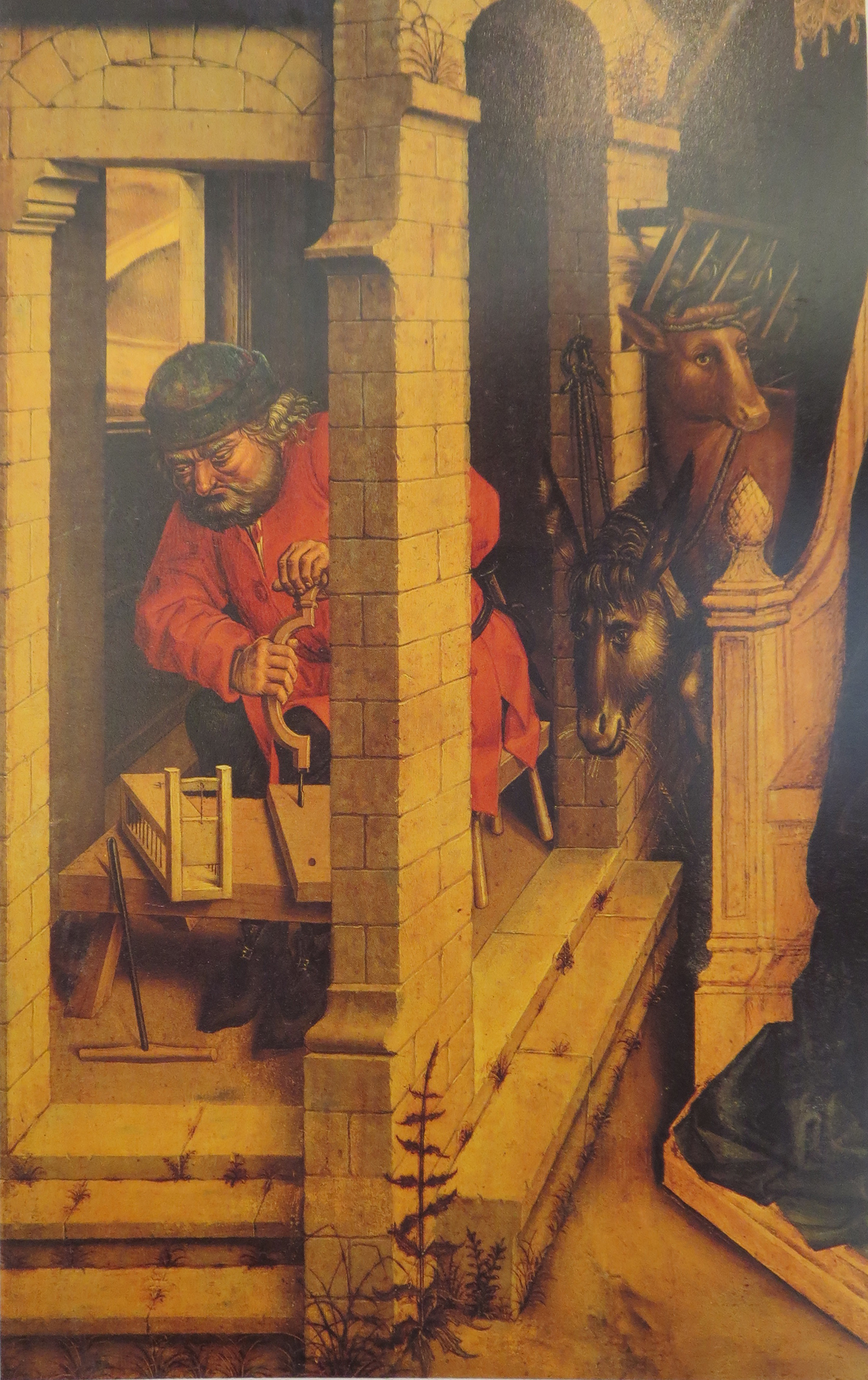

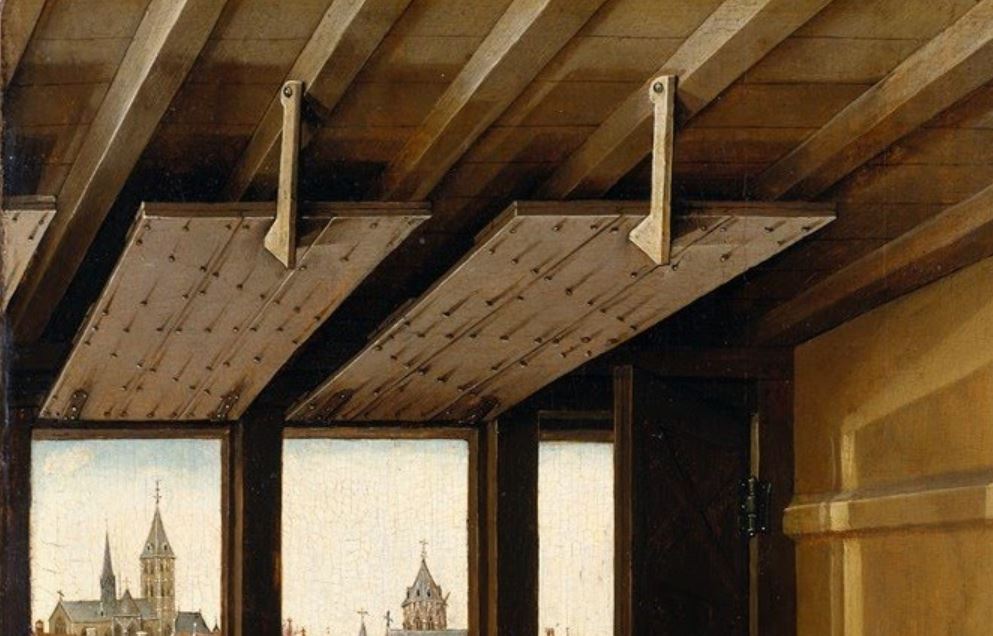

Le peintre qui a rajouté le volet droit semble être différent du peintre du panneau central : on a remarqué notamment que les trous du parefeu sont peints avec moins de précision que ceux de la planche (qui présentent un reflet lumineux sur le bord) .

Cependant, ces différences peuvent aussi être dûes à l’ambiance lumineuse très différente entre la chambre de Marie, éclairée comme par un flash, et l’atelier de Joseph dans la pénombre.

Le peintre du volet droit est par ailleurs très proche par le style de celui de la Nativité de Dijon (voir 1 Soleil en Décembre).

Une explication stimulante

Dans un livre récent [5], Lynn F. Jacobs explique que, comme dans d’autres triptyques de la même époque, le panneau central était une oeuvre d’atelier, standardisée, réalisée hors de toute commande. Les volets latéraux, plus personnalisés, ont été réalisés sur commande, au moment où le panneau central a trouvé acquéreur : on a alors supprimé le fond d’or standard et rajouté les armoiries.

Lynn F. Jacobs analyse également les anomalies de raccord entre le panneau gauche et la chambre :

- côté jardin, la porte qui peut être lue comme gênant la montée et la vision du donateur, ce qui en fait un seuil paradoxal qui à la fois donne et refuse l’accès à la chambre close de l’Annonciation ;

- côté chambre, l’entrée est peu visible et semble en surplomb par rapport au palier.

Pour l’auteur, ces anomalies sont volontaires et soulignent le caractère surnaturel de ce seuil très particulier, différent des deux autres seuils du retable : le portail de gauche et la porte de l’atelier de Joseph.Nous arriverons à une conclusion similaire par un autre axe d’analyse (4.1 Une interprétation élémentaire)

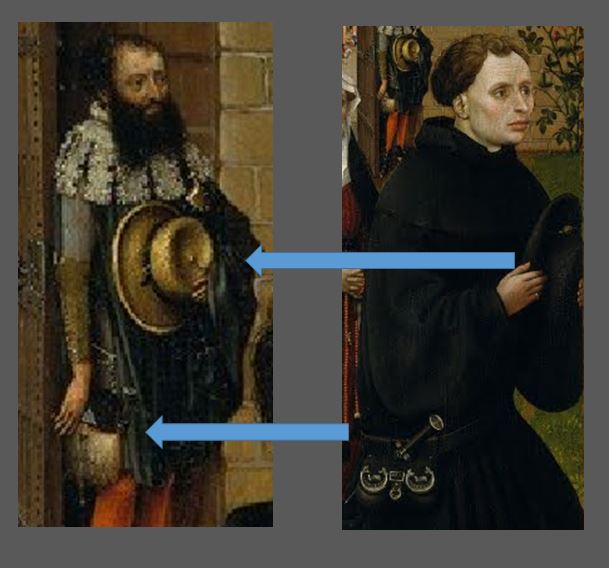

Un développement harmonieux

Quels qu’ils soient, les différents peintres qui se sont succédé ont fait de leur mieux pour maintenir une cohérence d’ensemble : c’est ainsi par exemple que la bourse du donateur fait écho à la bourse de l’ange, celle qu’il vient de déposer sur la table ; de même, le peintre qui a ensuite rajouté le messager a pris soin de lui faire tenir son chapeau entre les mains, tout comme le donateur. Inutile donc de chercher une intention profonde sous ce jeu d’imitations successives.

A la recherche d’une interprétation qui se dérobe

En réaction aux abus interprétatifs du symbolisme caché, la dernière génération d’historiens d’art a tendance a mettre l’accent sur la construction hétéroclite du retable, et à manifester son scepticisme sur la nécessité d’un décryptage :

« Ce processus de composition par étapes a apparemment conduit à des anomalies iconographiques qui réfutent toute intention sérieuse, de la part de l’artiste ou de son patron, pour produire une image comportant un contenu symbolique cohérent, fut-il caché ou pas » [1], p 5

L’époque des interprétations d’ensemble, comme l’avaient tentée Minott, Gottlieb ou Hahn, est-elle définitivement révolue ? Pas nécessairement, car au moment de l’ajout des panneaux latéraux , un programme iconographique a très bien pu être conçu pour prolonger et expliciter la symbolique du panneau central.

Il est clair néanmoins que la prise en compte de cette genèse progressive est indispensable pour toute interprétation globale, ce qui remet fortement en cause les tentatives précédentes.

Les limites de l’interprétation de Minott (2.3 1969 : Minott épuise Isaïe)

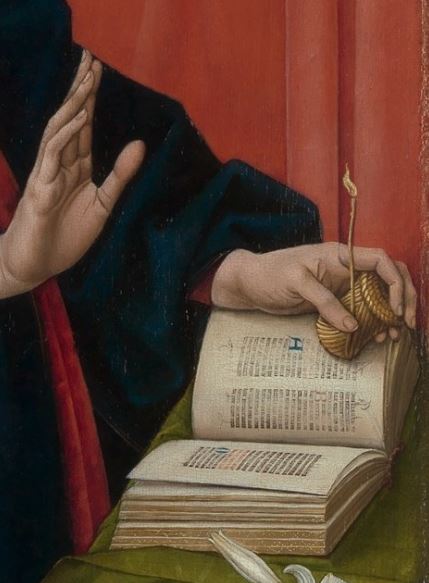

La bougie qui fume est le seul élément du panneau central que Minott ait pu rattacher à un verset d’Isaïe. Comme ce panneau a été réalisé de manière autonome, on est obligé de conclure que la bougie n’a rien à voir avec Isaïe. Par contre, il reste possible que le programme iconographique ait prévu, à l’occasion de l’adjonction du volet Saint Joseph, de rajouter dans celui-ci le thème d’Isaïe, classique dans les Annonciations.

Il reste même possible que, lors de la troisième étape, l’adjonction du messager dans le panneau de gauche n’ait pas eu seulement pour but, comme le pense Nickel, de créer un trio profane en balance du trio sacré : et s’il s’agissait, à nouveau, de renforcer, mais cette fois sur la gauche, le thème d’Isaïe ?

En revanche, l’interprétation d’ensemble selon la théorie de l’Avent semble sérieusement compromise.

Les limites de l’interprétation de Hahn (2.5 1986 Hahn : Joseph père de famille)

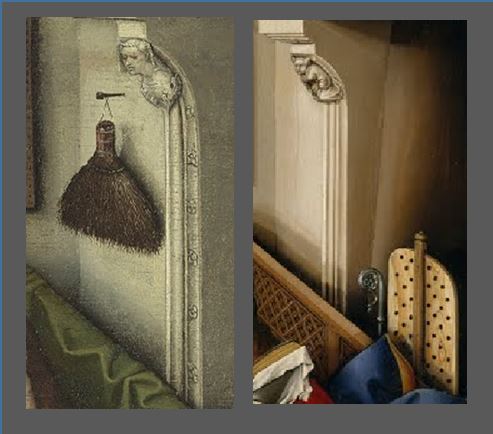

Pour Hahn, le parefeu et la cheminée vide, dans le panneau central, sont des symboles de la chasteté de Joseph : faut-il renoncer à cette interprétation, qui semble pourtant assez convaincante ?

Il se trouve que la cheminée vide, avec ses figurines d’homme et de femme, existe dans les deux Annonciations, celle de Mérode et celle de Bruxelles. La cheminée est éteinte puisque nous sommes le 25 mars, au moment de l’Annonciation

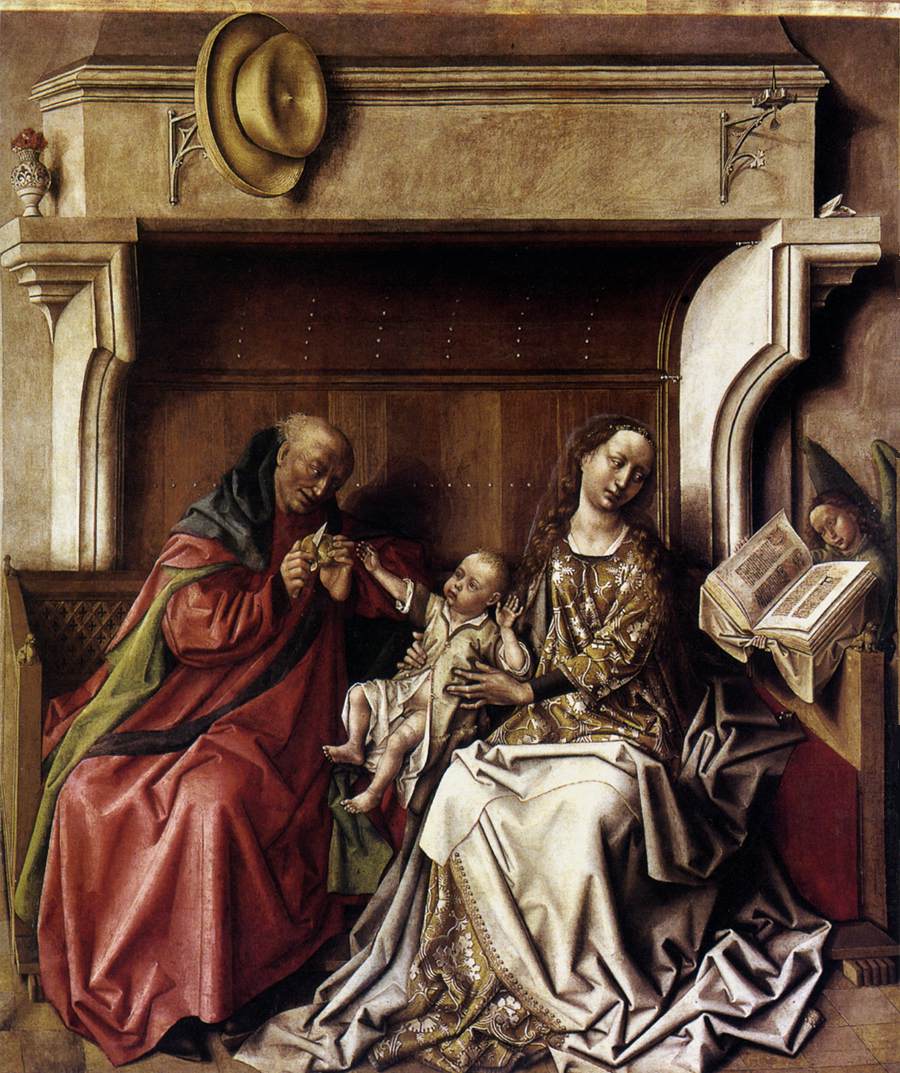

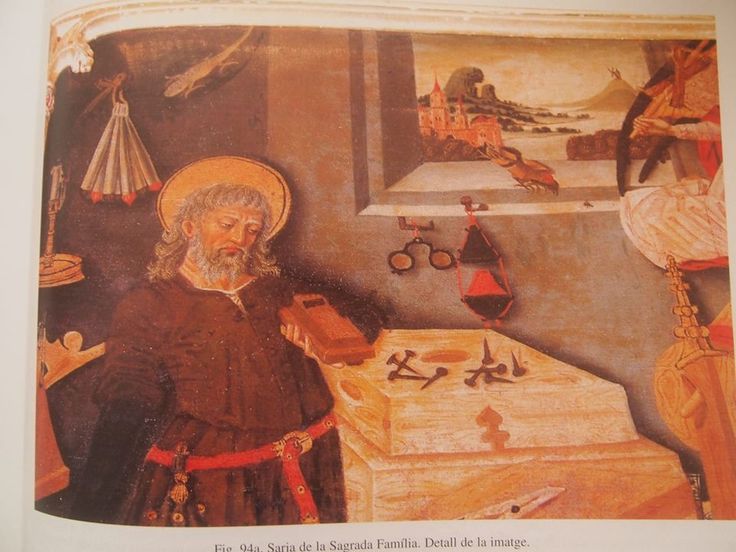

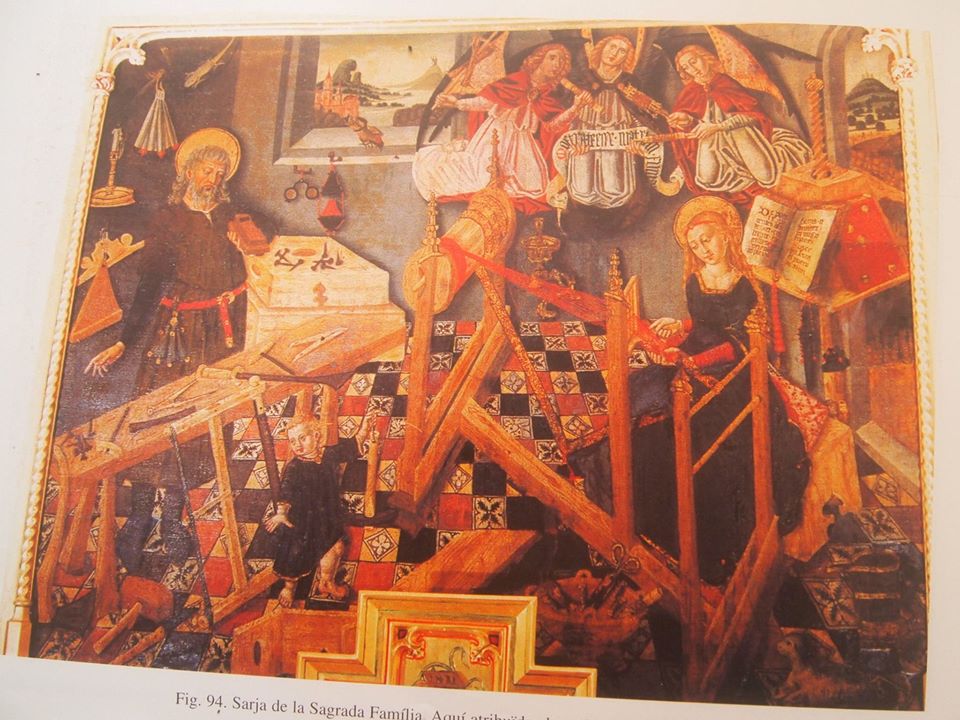

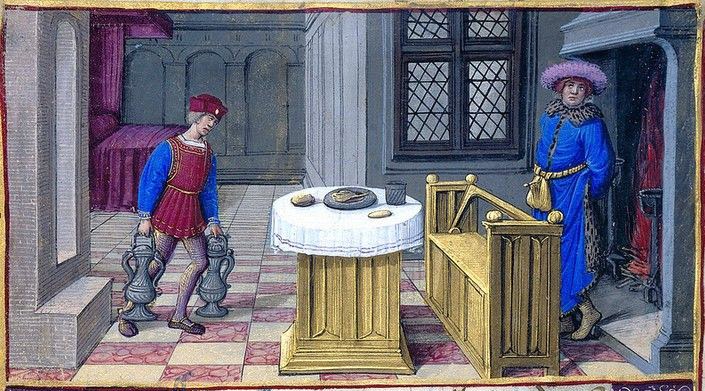

Saint Famille, Barthelemy d’Eyck, 1432, Cathédrale du Puy

Après l’hiver, pour éviter la saleté et les courants d’air, on fermait les cheminées par des panneaux de bois, comme on le voit sur ce tableau contemporain du retable de Mérode [6].

Mystère de la Vengeance

Loyset Liédet ,1465, British Library

Même fermée, la cheminée restait un point d’accès favori pour le Diable.

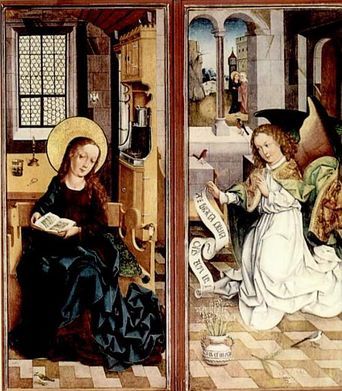

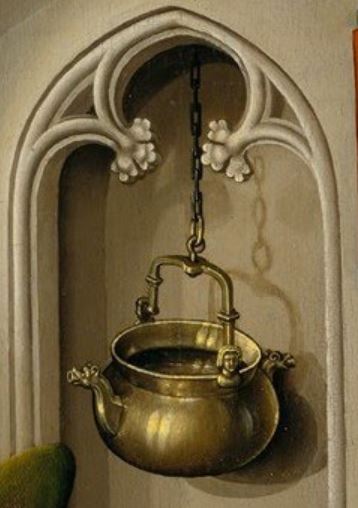

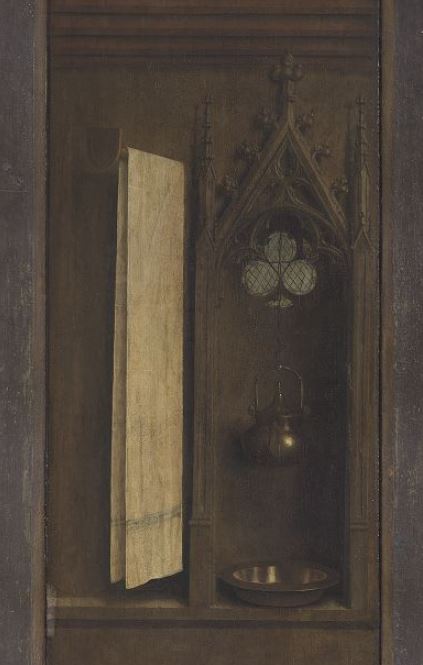

Annonciation

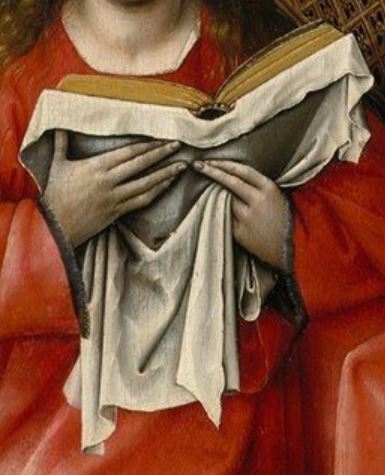

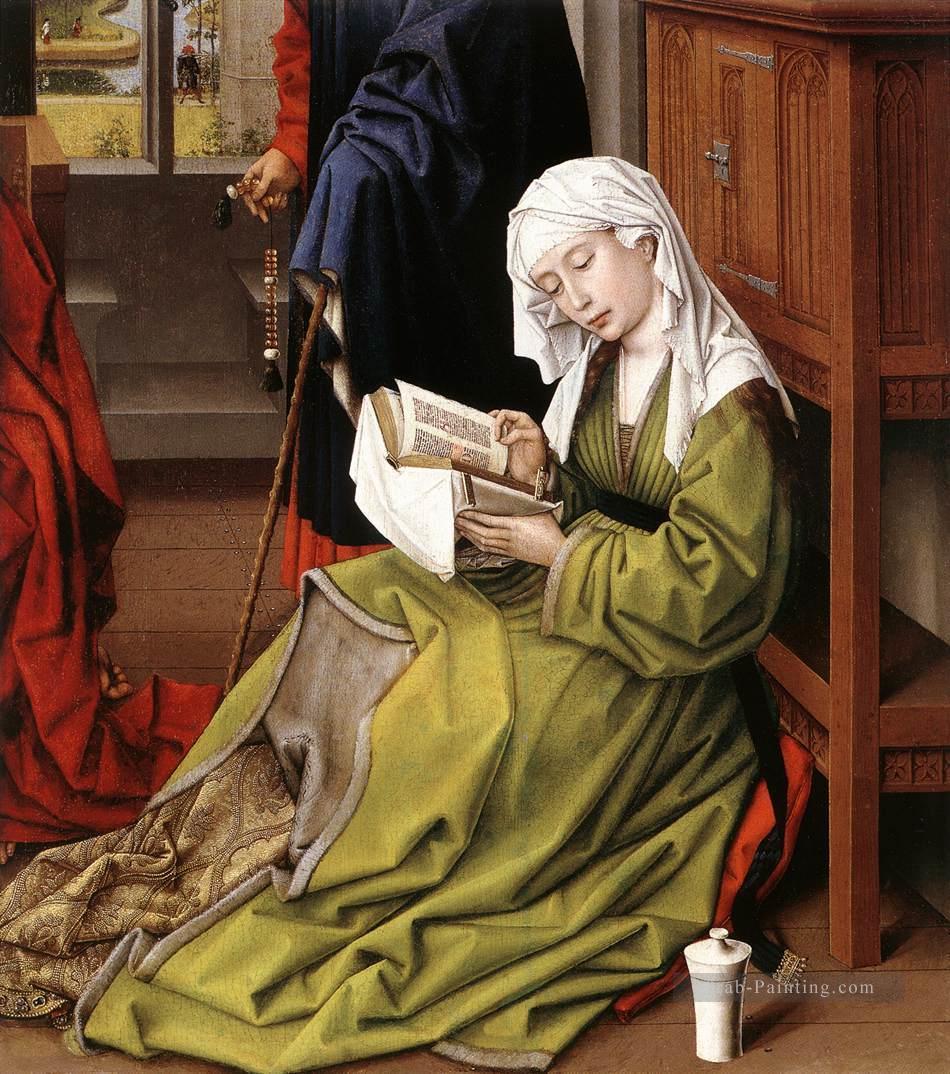

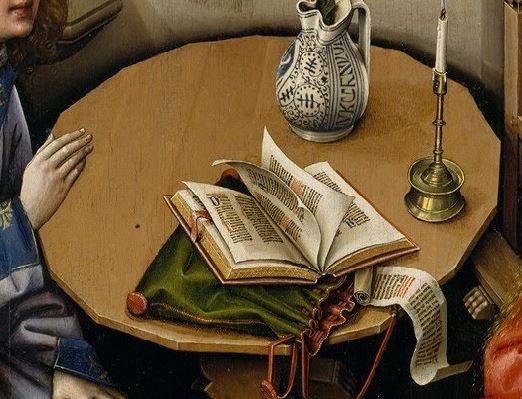

Van der Weyden, vers 1440, Louvre, Paris

Cliquer pour voir l’ensemble

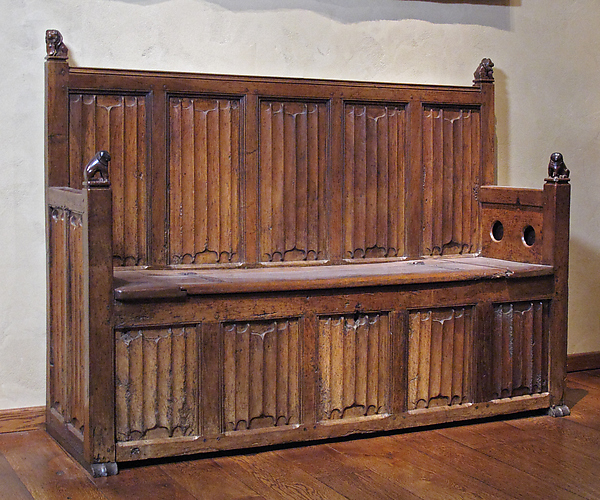

Aussi, Van de Weyden a bien pris soin de montrer les deux verrous qui la bloquent, et de la frapper au milieu d’une grande croix pour plus de sécurité (à noter que le banc ici n’est pas tournis, et qu’il comporte quatre lions).

La cheminée du retable de Mérode, intentionnellement montrée ouverte et sale, symbolise assez clairement la sexualité des couples ordinaires, opposée à la virginité de Marie, et n’a rien a voir avec Joseph. C’est donc abusivement que Hahn peut interpréter la cheminée éteinte comme le symbole de sa sexualité éteinte.

De même, il existe un objet qui contrebalance la dangerosité de la cheminée : dans le retable de Mérode, le parefeu protège contre les flammes ; dans le panneau de Bruxelles, la brosse pendue au mur fait barrage à la poussière et à la suie. C’est donc là encore une coïncidence heureuse qui transformerait le parefeu préexistant en emblème de la chasteté de Joseph. En revanche, il est parfaitement possible qu’on ait a eu l’idée, postérieurement, de rajouter entre les mains de Joseph la planche à trous, pour faire visuellement pendant au parefeu .

Dernière limite, et non la moindre, de l’interprétation de Hahn : pour sa théorie des trois critères du mariage chrétien, elle n’utilise que des éléments du panneau central : le minuscule Enfant Jésus à l’appui du critère « proles », le lys et la cheminée/parefeu à l’appui du critère « fides », la partie lavabo à l’appui du critère « sacramentum ». Or cette théorie du mariage ne prend son sens qu’avec l’adjonction de Saint Joseph lors de la deuxième étape, puis de l’épouse du donateur lors de la troisième. Il semble impossible qu’une théorie aussi complexe ait été contenue en germe dans le panneau central, à l’insu du peintre lui-même, et se soit vue magiquement actualisée lors des deux adjonctions successives.

Les conditions d’une interprétation d’ensemble

Nous avons maintenant deux conditions simples que toute interprétation se doit de respecter. S’il existe un thème d’ensemble :

⦁ il ne peut avoir été introduit qu’au moment de l’adjonction des panneaux latéraux ;

⦁ il ne peut que développer et expliciter un thème qui était déjà présent dans le panneau central.

Revenir au menu : Retable de Mérode : menu

https://www.metmuseum.org/pubs/bulletins/1/pdf/3257689.pdf.bannered.pdf ) il est question des trois fenêtres du panneau central. La plupart des historiens d’art comprennent : les trois ouvertures de la fenêtre du fond. Carla Gottlieb comprend, quant à elle, la fenêtre du fond plus les deux oculus, ce qui me semble plus logique.

https://books.google.fr/books?id=JiMIJEexMFsC&pg=PA297&lpg=PA297&dq=Tolnay,+Charles+de.+%22L%27autel+M%C3%A9rode+du+Maitre+de+Fl%C3%A9malle.%22&source=bl&ots=dOLYVRgfwM&sig=kGYmthLiPCYEQtcnCgesIHMv2tA&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiYvIaoosDXAhVMuBoKHUfPDbcQ6AEIPTAF#v=onepage&q=m%C3%A9rode&f=false

Erwin Panofski

Erwin Panofski

Helmut Nickel

Helmut Nickel