4 Un italien sur la Tamise

Londres vu à travers une arche du pont de Westminster

Canaletto, 1746-47, collection privée

Cliquer pour agrandir

Vue en haute résolution sur le site fineartamerica.com

Un sujet de commande

Le tableau a été commandé par un des grands protecteurs anglais de Canaletto, sir Hugh Smithson, futur duc de Northumberland, et se trouve toujours en possession de ses descendants. Il ne s’agit pas seulement d’une composition très originale, qui inscrit le vaste panorama londonien dans l’arche d’un pont, comme une ville dans une bouteille ; mais surtout de l’éloge indirect du commanditaire, puisque Hugh Smithson était justement l’un des 175 membres de la commission qui supervisait les travaux du pont de Westminster.

Une construction mouvementée

La construction de ce pont en pierre, prouesse technique pour l’époque, s’étala de 1741 à 1750. On ne sait pas exactement à quel moment du chantier le tableau a été peint.

En 1747, alors que le pont était presque achevé, la sixième pile côté Westminster s’affaissa en entraînant l’effondrement de deux arches. Canaletto, dans un dessin à l’encre de 1749, nous montre ces arches en réparation et les grands échafaudages en bois qui les bouchaient complètement.

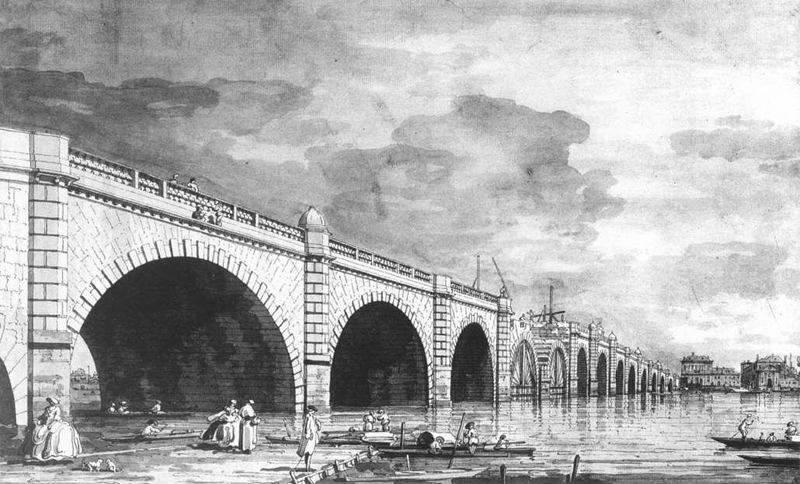

Le pont de Westminster en réparation

Canaletto, 1749, Royal Collection, Windsor

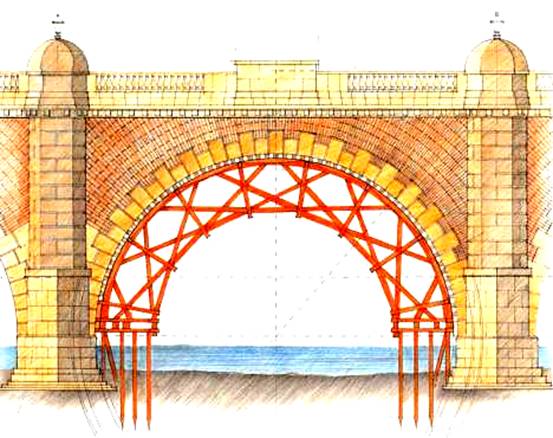

Le cintre de bois

Le cintre que montre Londres vu à travers une arche est donc antérieur à la réparation de 1747 : un tableau de Samuel Scott remet à ses justes proportions l’arche immense peinte par Canaletto, et montre les cintres légers qui étaient utilisés.

La construction du pont de Westminster

Samuel Scott, 1750, Collection privée

Cliquer pour agrandir

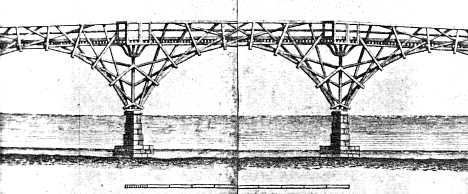

Les cintres de James King

Ces cintres ouverts avaient été conçus spécialement par le maître-charpentier James King, dans le but de permettre le passage des bateaux durant la construction. Ils étaient portés par des pilotis.

Cliquer pour agrandir

La structure très ingénieuse des cintres, composée de poutres radiales et de poutres tangentes au cercle central, permettait de remplacer chaque poutre sans remettre en cause la stabilité de l’ensemble. Aussi a-t-elle été réutilisée quelques années plus tard par un ancien contremaître de King pour construire des ponts permanents.

Le « Old Walton Bridge », sur la Tamise, a duré de 1750 à 1783, et a été peint par Canaletto lui-même en 1754 (Dulwich Picture Gallery, Londres)

Cliquer pour agrandir

Un autre pont de ce type subsiste encore de nos jours, l’élégant « Mathematical Bridge » de Cambridge, construit en 1749 et rebâti deux fois à l’identique depuis..

Cliquer pour agrandir

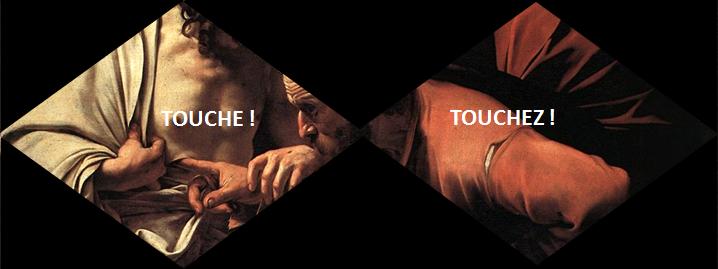

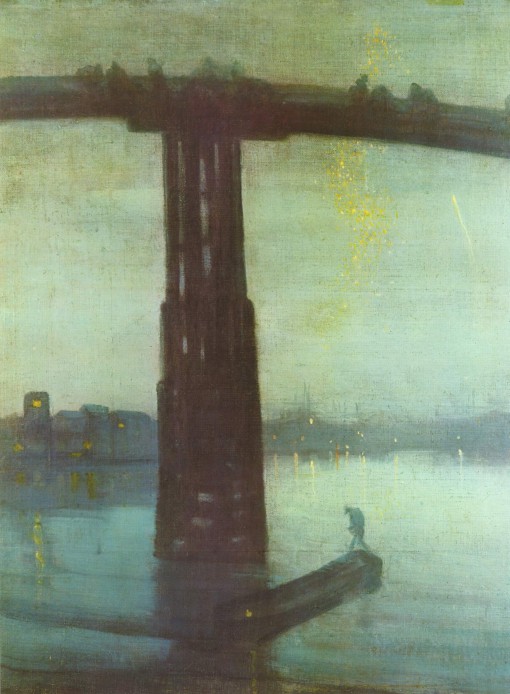

Le cintre de Canaletto

Revenons au cintre du Pont de Westminter sous lequel Canaletto a cadré sa vue de Londres. Première remarque : on ne voit pas les pilotis qui les soutenaient : peut-être étaient-ils recouverts à marée haute.

Mais surtout la structure en bois n’a rien à voir avec le schéma complexe du cintre de King : elle se réduit à quatre poutres demi-circulaires, irréalisables techniquement, et qui soutiennent un plancher par des entretoises en V.

Le cintre de Canaletto n’est donc pas une étude de perspective exécutée sur le motif, mais un dessin de chic, totalement réinventé.

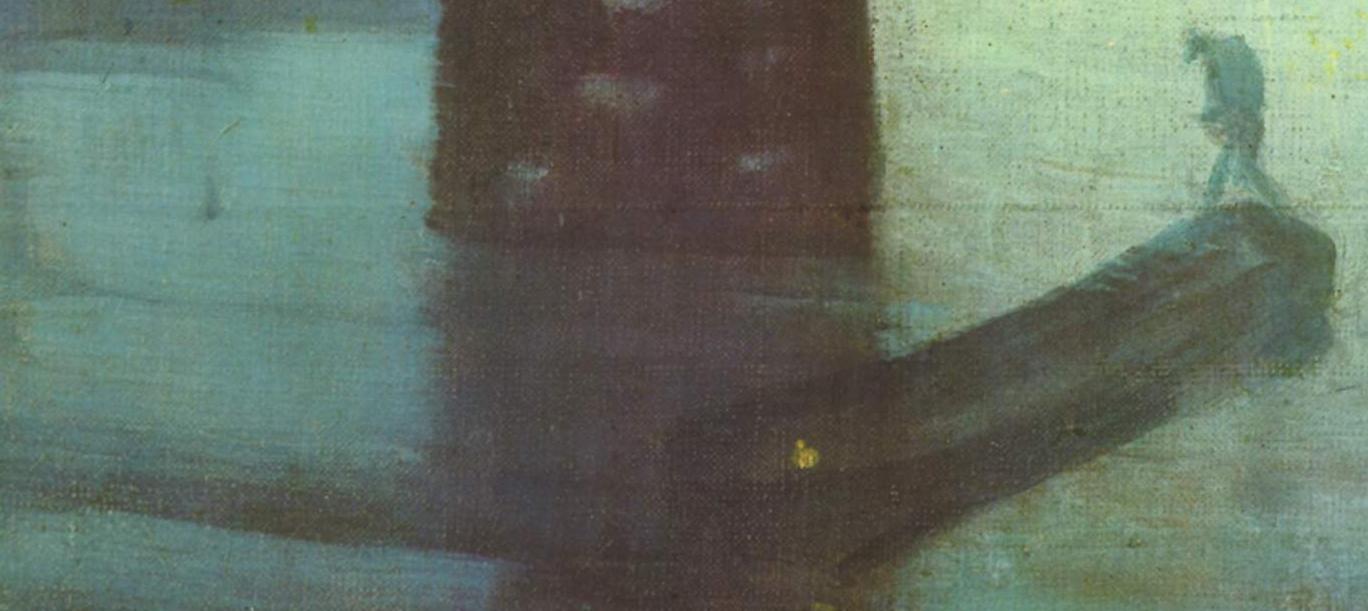

Le seau

A droite du tableau, l’oeil est attiré par un seau suspendu au bout d’une corde comme une araignée dans sa toile. C’est le seul indice que nous avons sur le monde du dessus du pont : sans doute un maçon a-t-il besoin d’eau pour son mortier, tandis qu’en dessous, dans leurs barques, élégantes et élégants font du tourisme industriel.

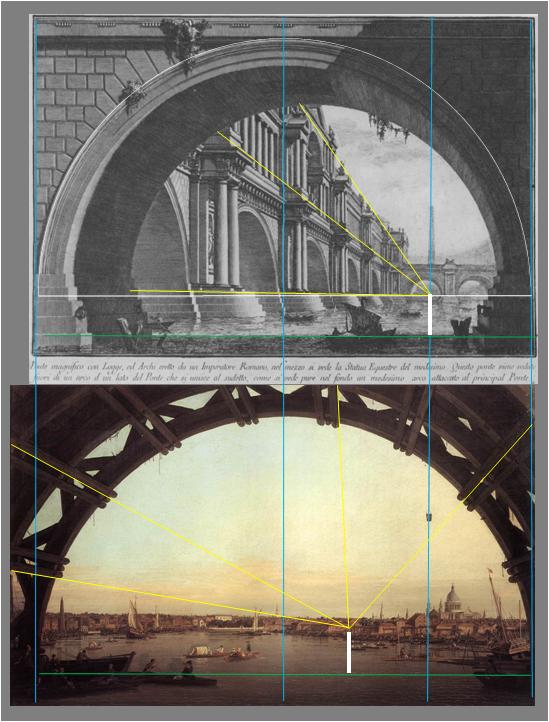

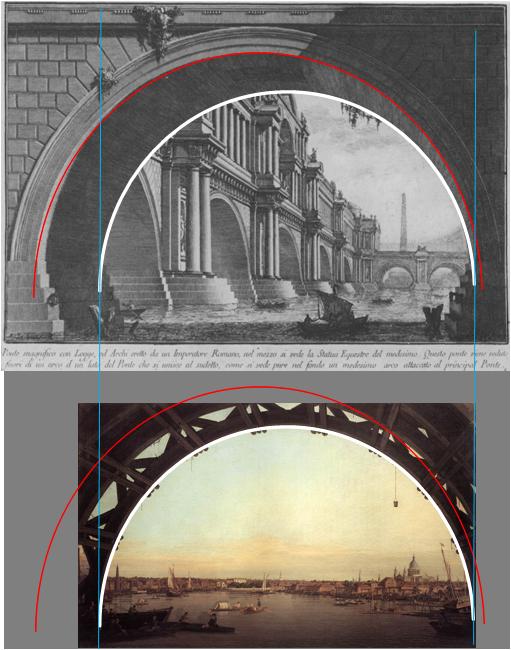

L’influence de Piranèse

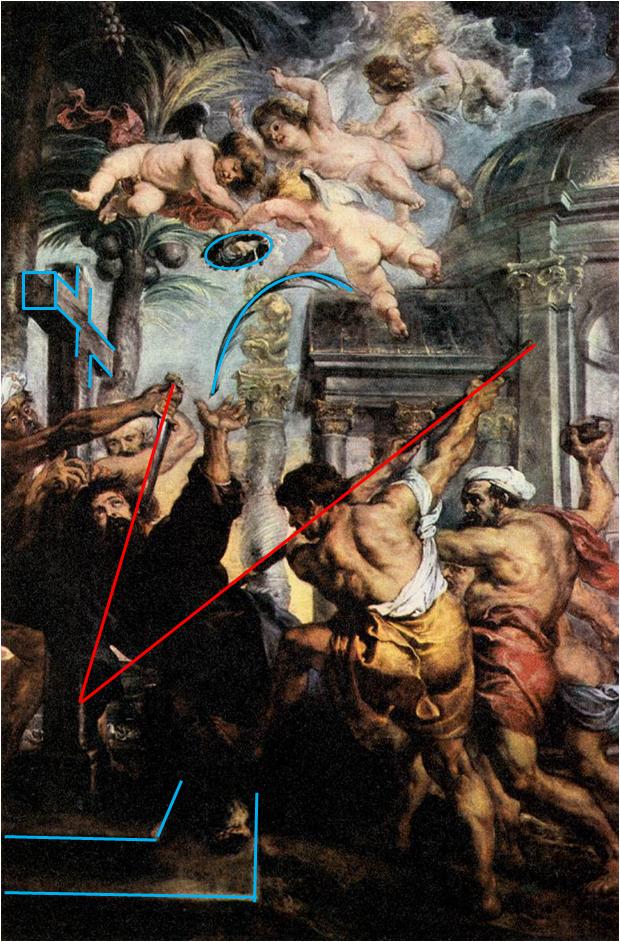

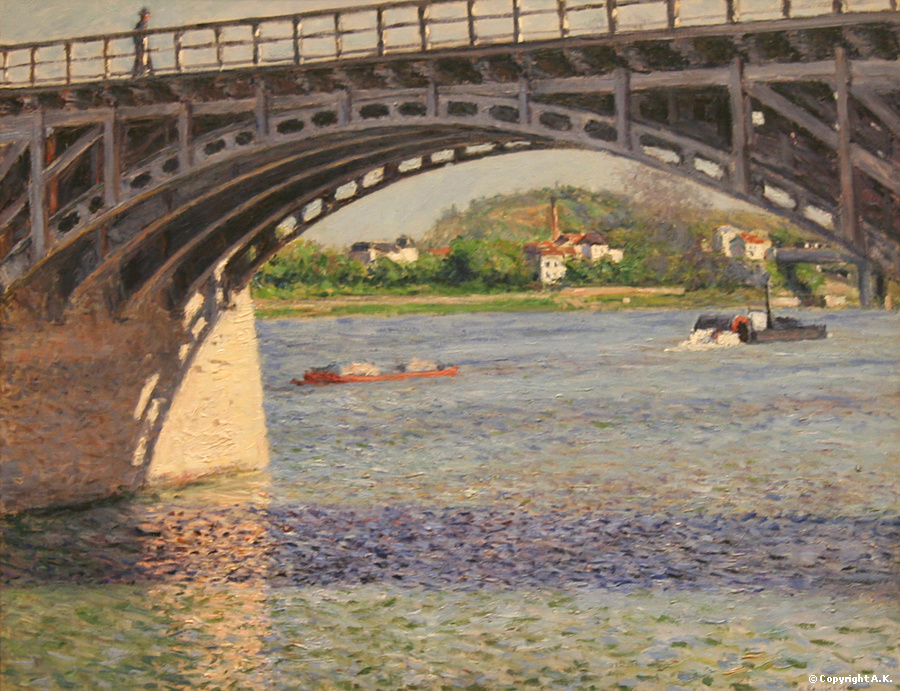

L’influence de la gravure de Piranèse est manifeste : si l’on s’amuse à mettre les deux oeuvres côte à côte après les avoir ramenées à la même échelle, on constate que les formats et la position de l’arche sont quasiment identiques.

Canaletto a probablement remarqué l’obélisque décentré de Piranèse, qui attire l’oeil vers la droite : c’est exactement à cet endroit qu’il a placé le grain de sel, le détail incongru qui rompt la solennité et la symétrie de sa composition : le seauau bout de sa corde.

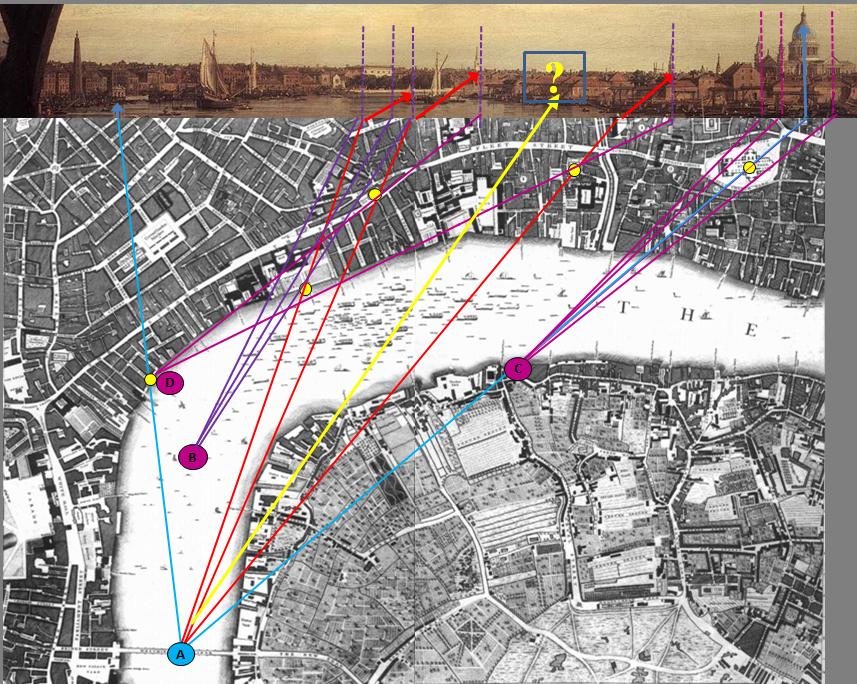

Le point de fuite

La position verticale du point de fuite est, comme chez Piranèse, nettement au dessus des barques.

En revanche, pour sa position horizontale, Canaletto n’a pas été jusqu’à le placer sur la verticale du seau : il l’a positionné plus à gauche, en un point de la ville que l’on peut déterminer très exactement en prolongeant les poutres transversales. L’échafaudage factice serait-il une sorte de gigantesque réticule de pointage, qui désignait aux familiers du commanditaire un point bien connu de la capitale ?

Le panorama de Londres

Plusieurs monuments sont facilement identifiables. De gauche à droite, on reconnait la porte à trois arches du York Water Gate, le jardin et l’imposante façade de Somerset House, les flèches de St Clement Church, de St Bridget Church, et enfin la cathédrale Saint Paul.

Armés du très précis plan de Londres de John Rocque (1741), pourrons-nous déterminer, par triangulation, l’endroit du pont de Westminster d’où la vue a été prise et, par là, l’endroit secret que désigne le point de fuite ?

Cliquer pour agrandir

Malheureusement, on découvre vite que Canaletto n’a eu aucun scrupule à trafiquer le panorama londonien, tout comme il avait refait à son idée le cintre de James King. Il est en fait impossible de trouver un point, ni sur le pont, ni même en dehors du pont, qui procure cette vue sur Londres. Somerset House et son jardin sont agrandis, comme s’ils avaient été dessinés depuis une barque sur la Tamise. Pour voir ainsi les deux clochers de St Clement Church et de St Bridget Church, il faudrait se placer au York Water Gate. Enfin, la cathédrale Saint Paul est également agrandie, comme vue depuis un point de la rive gauche.

Une telle désinvolture vis à vis de la topographie ruine l’idée d’un endroit secret que le tableau désignerait.

Vu de biais ?

Comment alors peut-on expliquer la position légèrement décalée du point de fuite ? Soit elle indique que le spectateur doit se placer un peu à droite du centre, soit elle signifie que le pont n’est pas vu de face, mais de biais.

Cliquer pour agrandir

L’arche est parfaitement circulaire, ce qui exclut la vue de biais. De plus, si Canaletto avait voulu dessiner le pont de Westminster en biais pour respecter sa disposition géographique par rapport à l’axe de vision, il aurait fallu certes incliner le pont, mais dans l’autre sens, et beaucoup plus (environ 45°) !

Sous le pont ?

Comme le tableau ne nous montre pas la face arrière de l’arche, nous avons l’impression que nous sommes sous elle, et qu’elle nous surplombe de toute sa majesté.

En mettant l’arche de Canaletto à l’échelle du contour arrière de l’arche de Piranèse, trois choses deviennent évidentes :

- le pont de Westminster est bien vu de face,

- il est deux fois plus large que le Ponte Magnifico,

- nous ne sommes pas sous le pont, mais à bonne distance : c’est seulement le cadrage étroit qui donne cette impression de proximité.

Ponte Teatrale

Avec son ciel rosissant comme pour un coucher de soleil, avec la structure radiale de ses poutres qui suggère un soleil de bois élevé dans le ciel anglais, le pont de Canaletto est à la fois grandiose et factice : fausse structure des poutres, faux panorama trafiqué pour grossir les monuments importants, fausse impression d’immensité surplombante.

Fils d’un décorateur de théatre et enfant d’une ville théatrale, Canaletto a magnifiquement acclimaté sur la Tamise les trucs et astuces qui transforment en un édifice grandiose quelques planches et une ficelle.

Le pont sous le pont

Venise n’a toujours qu’un seul pont. Et Londres, jusqu’en 1750, n’en possédait elle-aussi qu’un seul ; le fameux pont de Londres, bien à l’est de Saint Paul et donc en hors champ du tableau. Ainsi la large Tamise et la portion de la ville que Canaletto a choisi de nous montrer sont-elles vierges de tous pont.

En définitive, que voyons-nous dans le tableau ? Pas une seule pierre du pont de Westminster, cette attraction sensationnelle de la capitale, que Canaletto connait bien pour l’avoir peint ou dessiné à maintes reprises.

Mais bien le pont de bois échafaudé sous le pont de Westminster, son précurseur qui le précède et le soutient.

Or, dix ans avant le séjour londonien du peintre, il y avait eu un premier pont de Westminster à cet endroit, un pont de bois construit en 1737 par James King, sur le modèle qu’il réutilisera pour ses cintres : pont éphémère qui ne dura que trois ans, brisé lorsque la Tamise gela.

Même factice, même impossible, même théâtrale, l’arche de bois dressée par Canaletto sonne comme un hommage, volontaire ou involontaire, au talent du maître-charpentier James King..

et au pont invisible sous le pont, englouti dans la Tamise.

« Elégante comme le guéridon, voyez comme la position des roulettes imite celle de mes chaussons : quand je danse, c’est comme si j’étais montée sur roues. »

« Elégante comme le guéridon, voyez comme la position des roulettes imite celle de mes chaussons : quand je danse, c’est comme si j’étais montée sur roues. »

Esquire calendar, 1953

Esquire calendar, 1953

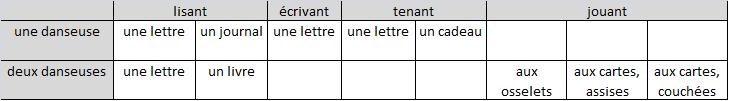

Danseuse écrivant

Danseuse écrivant La lettre de rupture

La lettre de rupture Le Présent

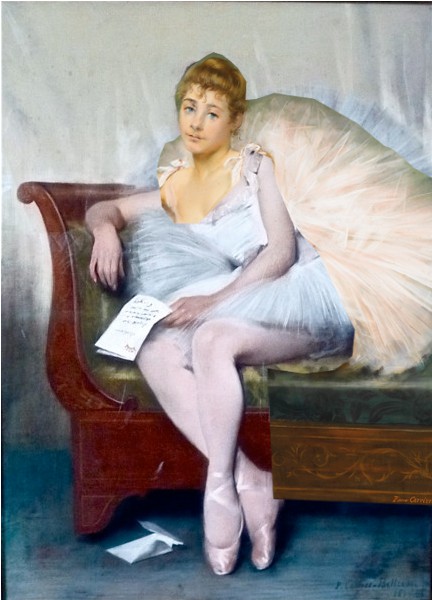

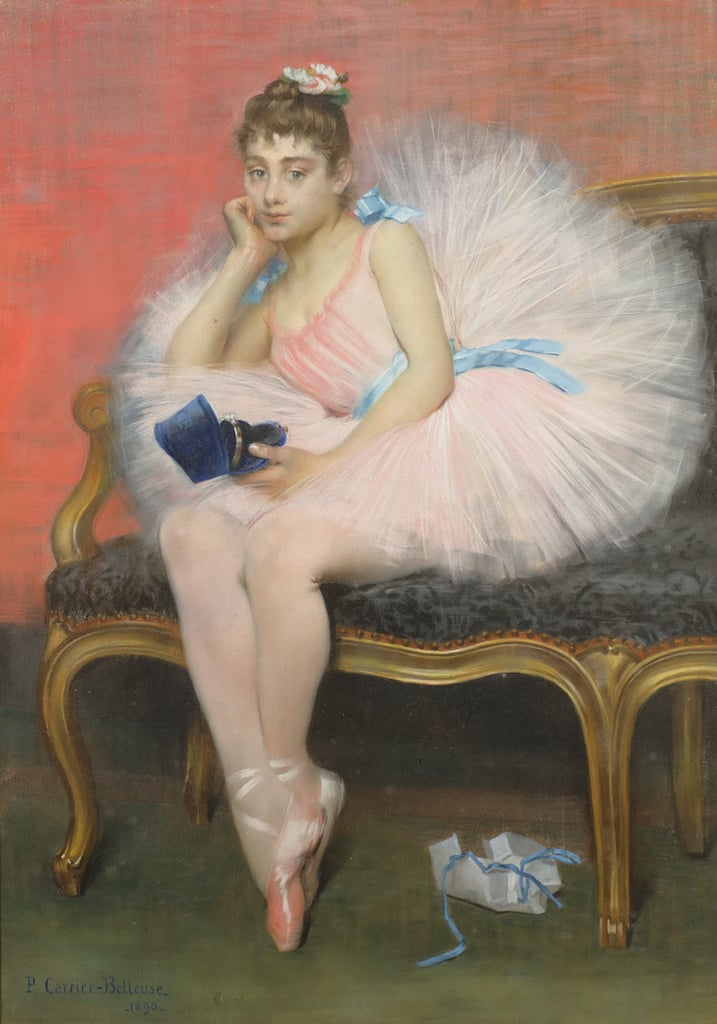

Le Présent Danseuse tenant une lettre, Pierre Carrier-Belleuse, 1898

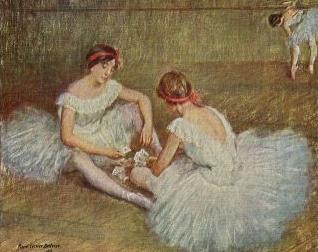

Danseuse tenant une lettre, Pierre Carrier-Belleuse, 1898 Deux danseuses lisant une lettre, 1890

Deux danseuses lisant une lettre, 1890 Deux danseuses écrivant une lettre, 1913

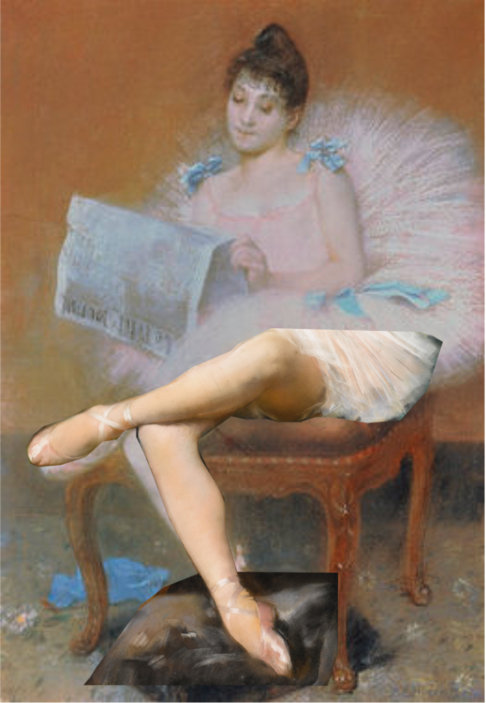

Deux danseuses écrivant une lettre, 1913 Danseuse lisant le journal, 1890, Far Eastern Art Museum , Khabarovsk

Danseuse lisant le journal, 1890, Far Eastern Art Museum , Khabarovsk Danseuse lisant un livre, 1891

Danseuse lisant un livre, 1891 Danseuse lisant un livre, 1891

Danseuse lisant un livre, 1891

Danseuses jouant aux cartes assises, date inconnue

Danseuses jouant aux cartes assises, date inconnue La partie de cartes, 1905

La partie de cartes, 1905 Danseuses jouant aux osselets, 1894

Danseuses jouant aux osselets, 1894