Quelques années plus tard, Greuze réexploite à nouveau le filon de la jeune fille maladroite, d’une manière toujours plus explicite.

Le tableau fera d’ailleurs partie de la collection de Madame du Barry [1], une dame qui avait elle-même beaucoup cassé dans sa jeunesse.

Article précédent : 2 L’oiseau mort

La Cruche cassée

Greuze, entre 1772 et 1773, Louvre, Paris

La cruche cassee, 1773, gravure de Massart

La cruche cassee, 1773, gravure de Massart

La gravure de Massart a tout de suite popularisé l’invention.

L’alibi bucolique

La jeune fille a été cueillir au jardin une rose qu’elle a mise à son corsage (variété Rosa violacea, ou « belle sultane ») et une brassée d’oeillets et de roses qu’elle transporte dans son tablier retroussé. Elle avait pris aussi une cruche pour ramener, au passage, de l’eau de la fontaine.

Mais la cruche est maintenant trouée, et le jeune fille nous regarde d’un oeil dépité.

La fontaine et ses bestiaux

Il faudrait un oeil bien vicieux pour voir dans le lion mafflu qui crache un filet d’eau, et dans la tête de bélier tournée vers la jeune fille comme pour fracasser la poterne d’un château-fort – autre chose que des ornements de jardin bien ordinaires. [2]

Hypothèses sur une cruche cassée

Première hypothèse : la jeune fille est arrivé en courant vers la fontaine, elle a cassé dessus la cruche vide, et elle vient juste de se retourner, nous prenant à témoin du malheur.

Seconde hypothèse : la jeune fille a rempli la cruche d’une seule main (puisque de la gauche elle retroussait son tablier), repassé l’anse à son bras, et la cruche trop lourde a heurté la margelle.

Dans les deux cas, c’est le mouvement brusque de retournement qui justifie le petit bouton de rose de son sein gauche, pendant ô combien charmant de la Rosa Violacea du sein droit.

La cruche cassée

La cruche cassée

1772-73 Greuze ou suiveur National Galleries of Scotland

C’est plus ou moins le second scénario que développe cette version, où la cruche fracturée perd son eau de manière peu élégante. Certains la considèrent comme une copie par un suiveur maladroit, d’autres comme une esquisse de la main de Greuze [2a].

Quoiqu’il en soit, il est clair que la vraisemblance narrative s’efface devant l’allégorie.

Deux témoignages d’époque

Pour les spectateurs pressés ou naïfs, l’oeuvre sauvait les apparences. Mais la plupart comprenaient parfaitement l’intention.

Exposé en 1777 dans l’atelier de Greuze, le tableau fait l’objet d’une interprétation « risquée » par Louis Petit de Bachaumont [3] :

« On voit encore chez M. Greuze le tableau d’une fille qui a cassé sa cruche, symbole expressif d’un bien plus précieux qu’elle a perdu. Des fleurs qu’elle tient dans son tablier, représentent non moins ingénieusement la légère et facile récompense qu’elle en a reçue. Sa figure est pleine de la douleur naïve que ce premier échec cause à toute jeune personne honnête. »

Ainsi la jeune fille a bêtement perdu son hymen, victime d’un éjaculateur précoce…

Un autre poète [3a] s’inspira du « tableau charmant de M.Greuze » pour imaginer les dessous de l’histoire, donner un prénom à la victime et expliquer qui a cassé sa cruche :

« ….Advint pourtant qu’à la fontaine

prochaine,

madame Alix l’envoye un beau matin

remplir sa cruche ; elle y court : mais advint

que par hasard se trouva là Colin ;

il a seize ans, il est beau, mais malin ;

il prend, avec douceur, la cruche à Colinette,

puise de l’eau, la rend à la fillette ;

pour son salaire, il a pris un baiser ;

le premier pris défend de refuser

celui qui fait que bientôt on trébuche ;

de baisers en baisers, Colin cassa la cruche.

Madame Alix, écoutez mes leçons :

il faut fuir, mais il faut connoître les garçons ;

si trop de liberté perdit sa soeur Colette,

trop d’ignorance a perdu Colinette. »

Les antécédents possibles

Quelques cruches médiévales

Weltchronik (Regensburg) 1400–10, Paul Getty Museum, Los Angeles, Ms. 33 fol. 258v

Weltchronik (Regensburg) 1400–10, Paul Getty Museum, Los Angeles, Ms. 33 fol. 258v

Les deux images font référence à un épisode rare de l’Enfance du Christ, tirée d’un évangile apocryphe :

Or, lorsqu’il eut six ans, sa mère l’envoya puiser de l’eau et la porter à la maison. Elle lui donna une cruche ; mais, dans la foule, il la heurta contre une autre, et la cruche se brisa. Mais Jésus étendit le vêtement qu’il avait sur lui, le remplit d’eau et l’apporta à sa mère. Evangile de l’Enfance de Thomas, XI

Paul l’ermite fuyant une prostituée qui domine un jeune chrétien

Les Belles Heures de Jean de Berry 1405-09, fol. 191r MET

La bordure enfile des cruches sur des bâtons, dans une allusion transparente à l’activité du couple.

Tant va le pot à l’iaue quil brise

Tant va le pot à l’iaue quil brise

Livre d’heures à proverbes, vers 1450, BnF NAL 3134, fol. 16v

Ce vieux proverbe, que l’on trouve déjà dans le Roman de Renard, exprime la fragilité des choses : une action anodine, mainte fois répétée, peut subitement dégénérer en catastrophe..

Il agrémente ici un Livre d’Heures dont les bas de page illustrent différents proverbes, inscrits dans une banderole. Dans cette page, le dispositif est particulier, puisque la bonne paysanne montre d’un air réprobateur le proverbe à la cruche fêlée, tout en faisant de la main droite un signe répulsif : le fait que la cruche soit ainsi grondée suggère que la signification sexuelle du proverbe était comprise.

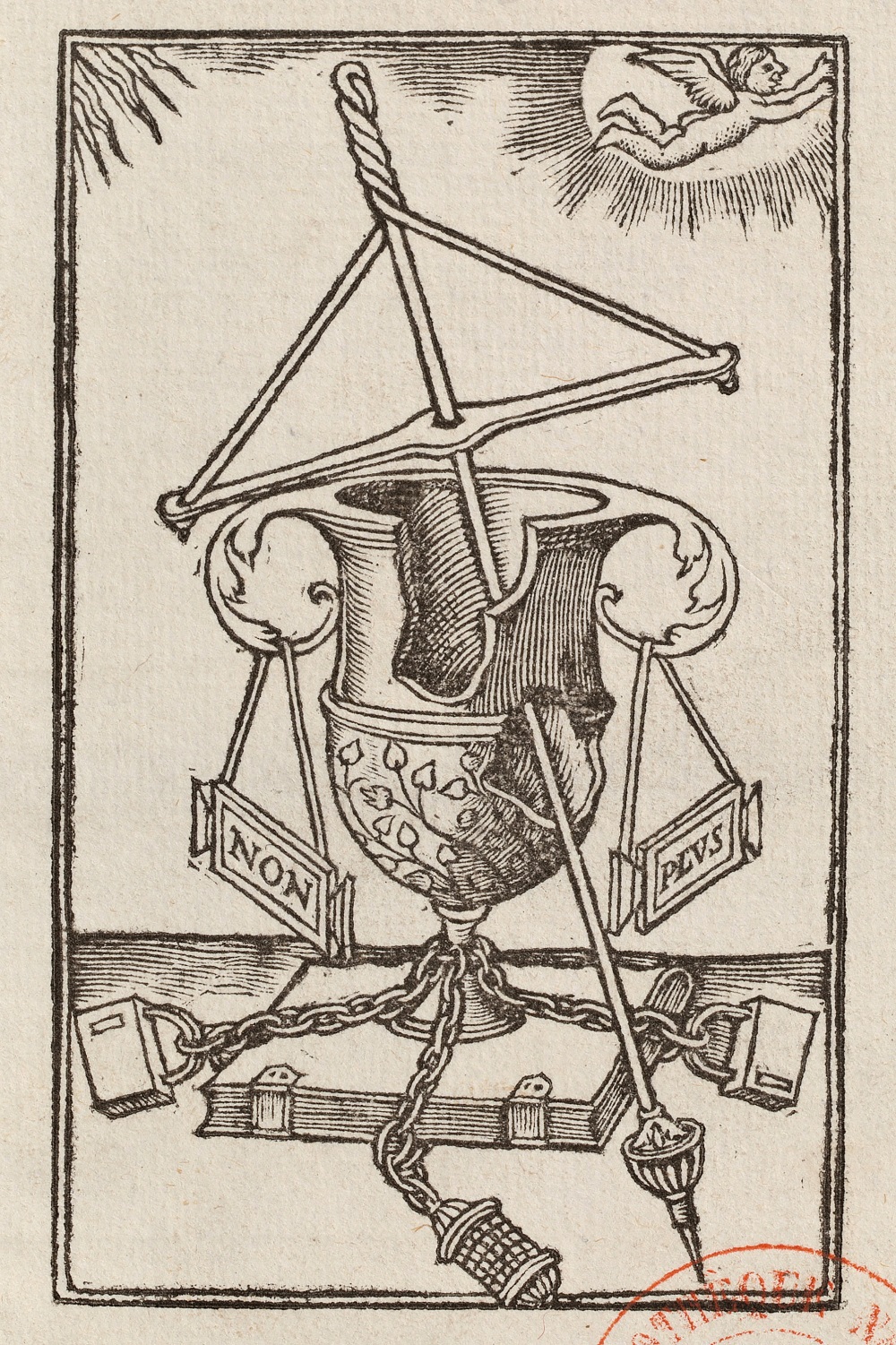

In filiam charissimam… Epitaphia et dialogi

In filiam charissimam… Epitaphia et dialogi

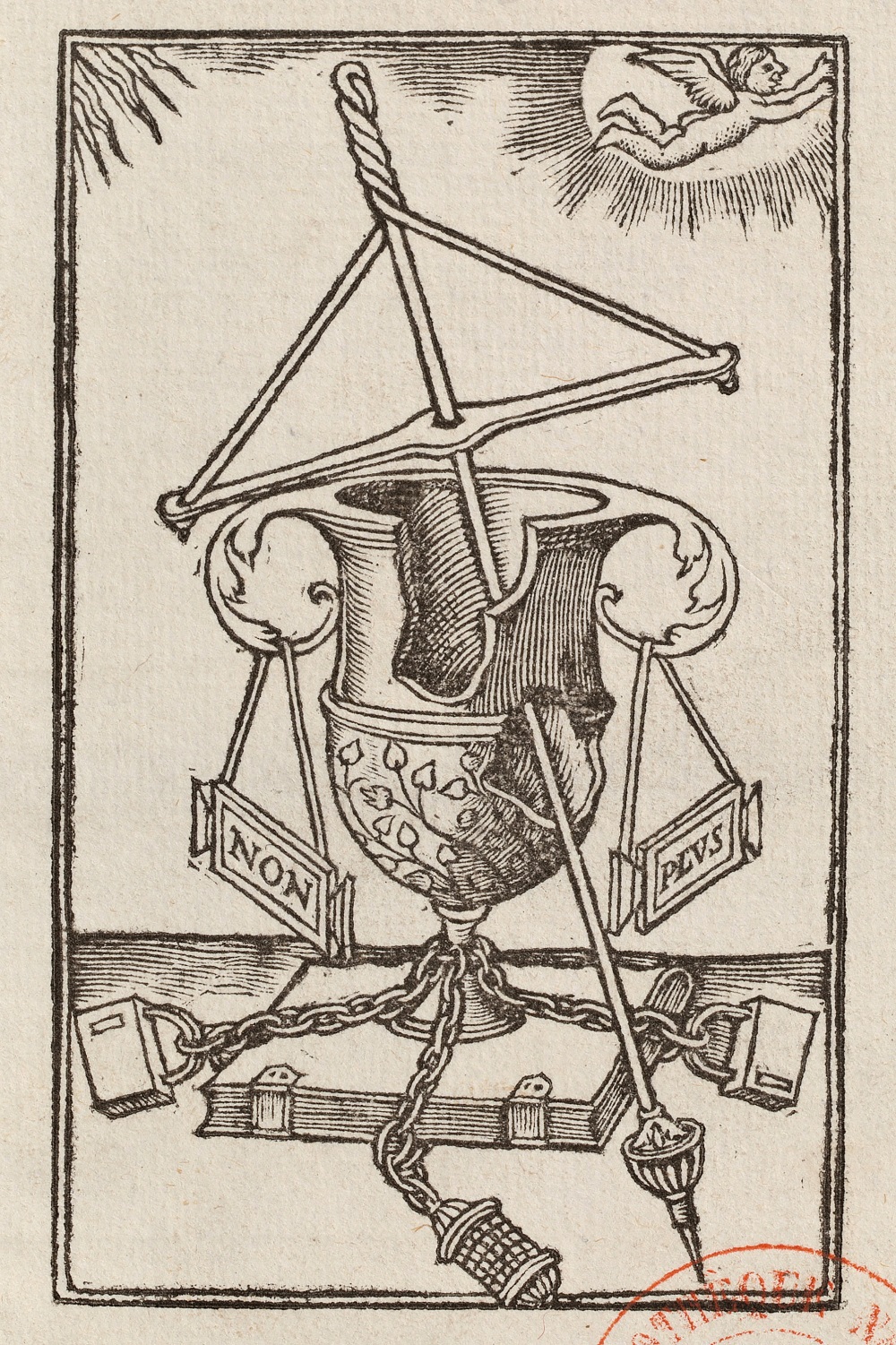

Marque d’imprimeur de Geoffroy Tory, 1523-24

Attention aux généralisations hâtives [3b] : ce « pot cassé », emblème et enseigne de l’imprimeur Geoffroy Tory, n’a quant à lui rien d’utérin : il apparaît à la fin d’un opuscule où Tory déplore la mort de sa fillette de dix ans :

« Un vase à l’antique brisé, symbole de la fragilité humaine, posé sur un livre clos de trois cadenas (les Parques referment le livre de la vie) et percé d’un foret (ou toret, jeu de mot avec Tory), signe du destin qui traverse l’homme. Dans l’angle supérieur droit, l’ange qui s’envole évoque l’âme de l’innocente. » [4]

La Laitière et le pot au lait (1678)

Fables Livre I, gravure de François Chaveau, 1678 (utpictura18) Fables Livre I, gravure de François Chaveau, 1678 (utpictura18) |

Abraham van STRIJ (1753-1828) Abraham van STRIJ (1753-1828) |

La Laitière et le pot au lait

Les premières illustrations de la fable insistent sur le lait renversé, métaphore des espoirs évanouis de la laitière ; c’est secondairement que certains illustrateurs montrent la cruche fracturée, ajoutant une allusion sexuelle qui était absente du texte et des premières illustrations.

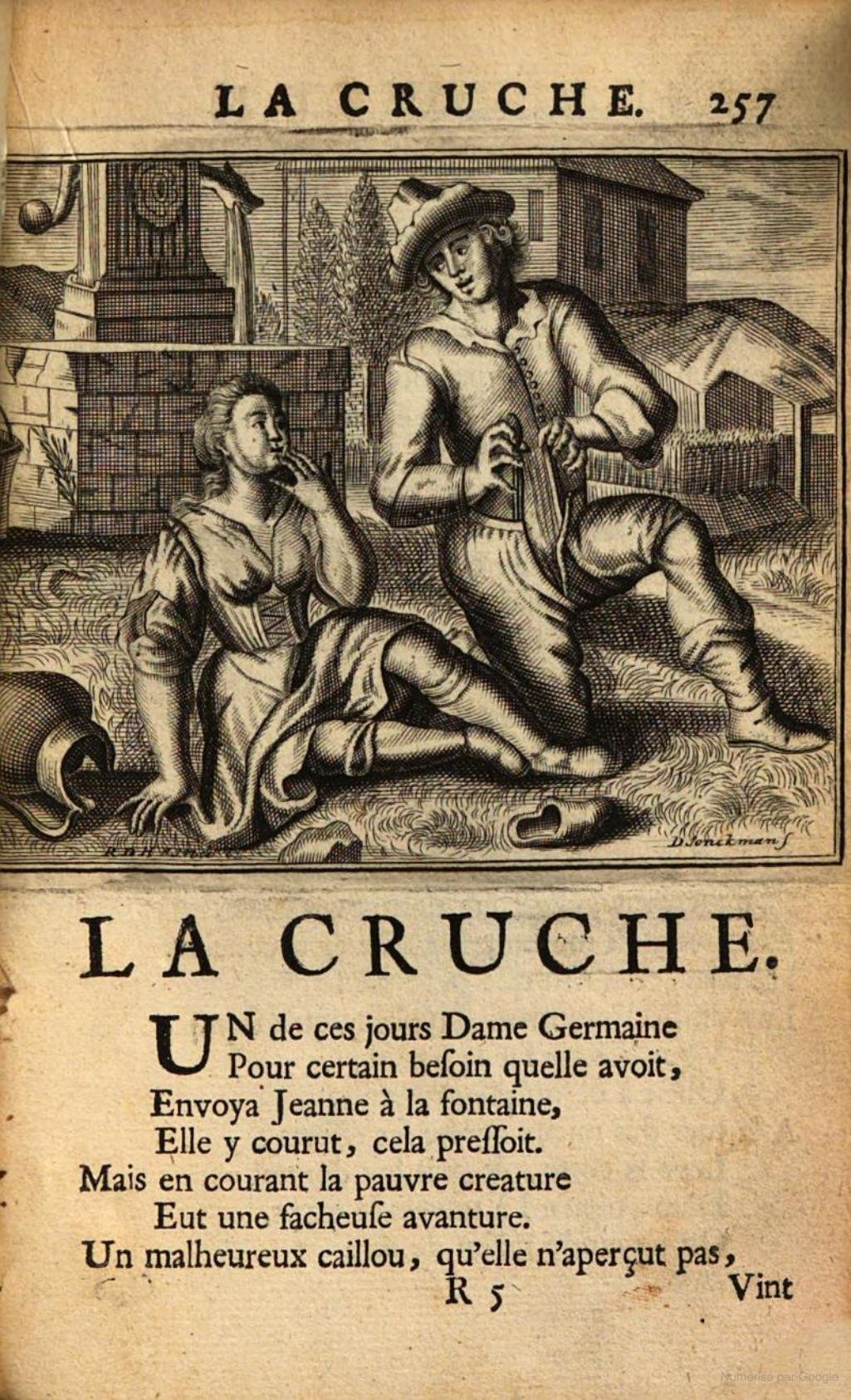

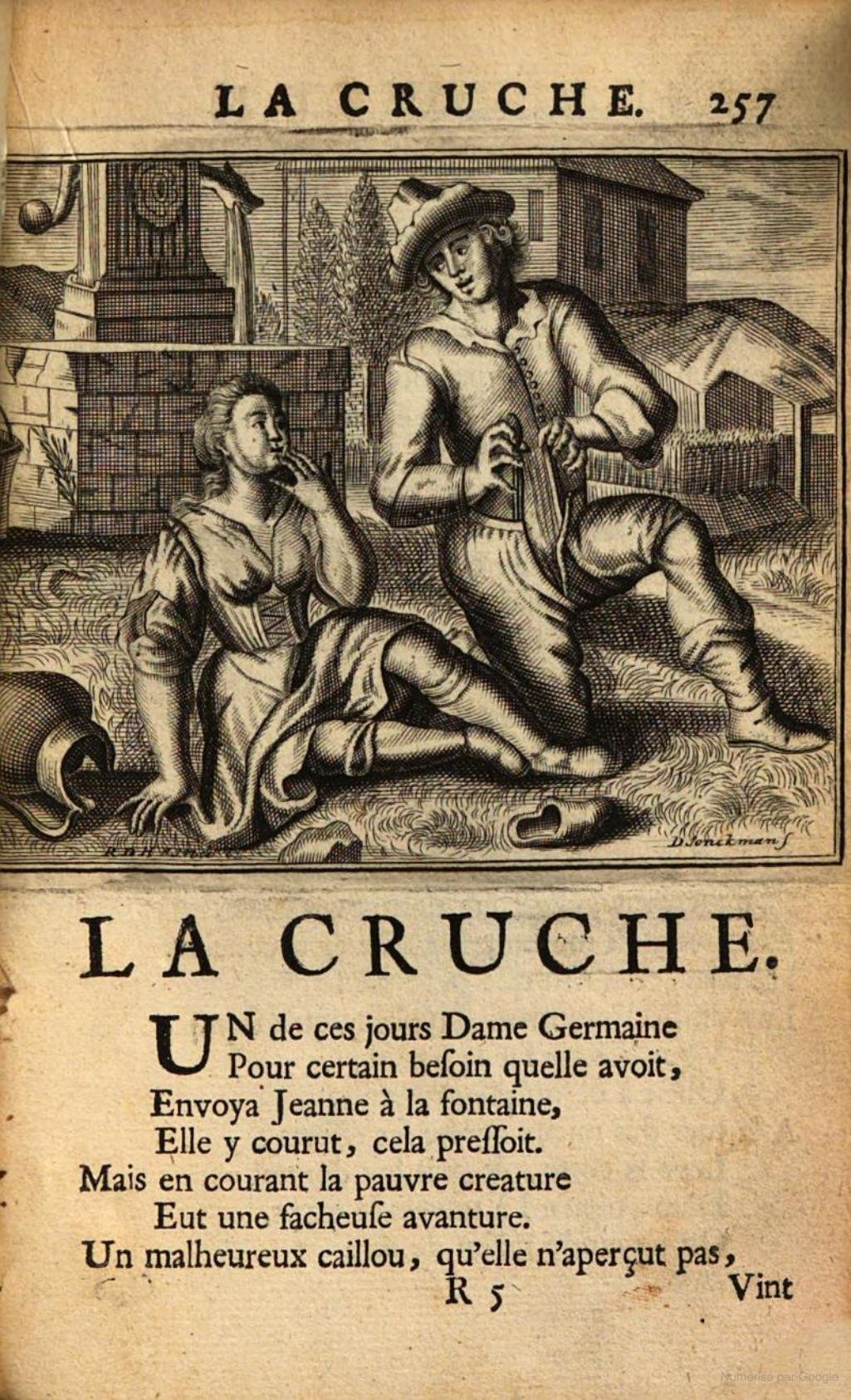

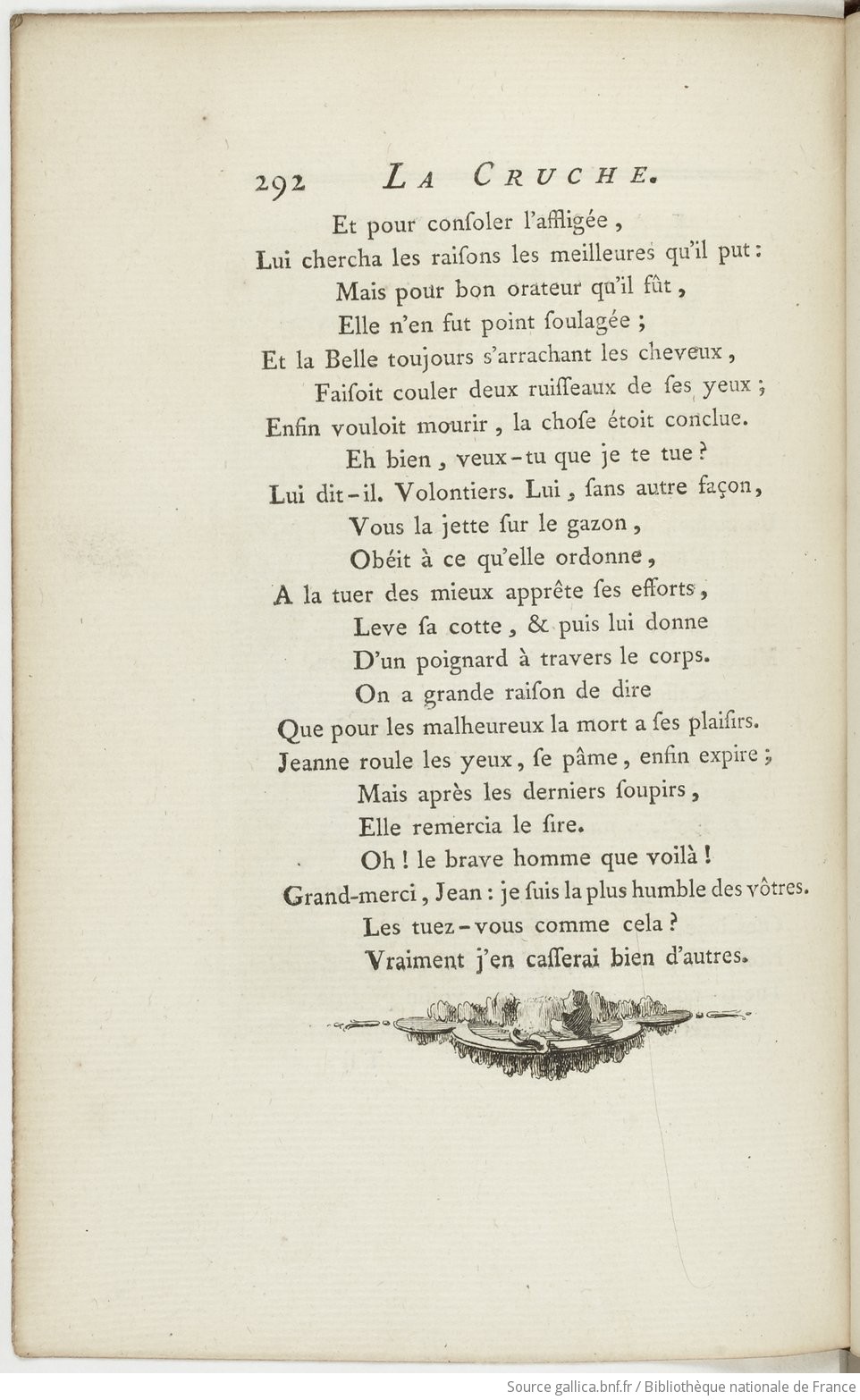

La Cruche d’Autreau

Dans l’édition hollandaise de 1718 des « Contes et nouvelles en vers » de La Fontaine a été adjoint un poème de Jacques Autreau, La Cruche, qui ne sera illustré pour la première fois que dans l’édition de 1732 :

La cruche, gravure de Romeyn De Hooghe

La cruche, gravure de Romeyn De Hooghe

Contes et nouvelles en vers, par M. de La Fontaine. T. 2, 1732, Amsterdam (utpictura18)

Jeanne, ayant cassé sa cruche, se lamente et veut mourir. Jean lui propose de la satisfaire, et tire un poignard de son pantalon.

La cruche cassée, gravure de Eisen [4a],

Contes et nouvelles en vers, par M. de La Fontaine. T. 2 p 291, 1762 Amsterdam (Paris Barbou), gallica

La composition d’Eisen élude la crudité du texte, remplace le poignard par un gourdin dissimulé dans les herbes et évoque les « derniers soupirs » par la fontaine abondante qui jaillit à côté de la malheureuse : tous les ingrédients de la composition de Greuze sont présents, y compris le téton dénudé.

Pierrot et Colombine en lavandière près d’un cours d’eau

Pierrot et Colombine en lavandière près d’un cours d’eau

Attribué à Nicolas Jacques Julliart (1715-1790) [4b]

Cette scène décalque les postures de la gravure de Eisen, tout en l’édulcorant dans l’esprit des pastorales et des masques : Colombine a trébuché sur le sentier et Pierrot – sans poignard ni bâton – se précipite pour la relever. Seul le regard noir et la main qu’elle lui oppose suggèrent une intention déshonnête. Le ruisseau, innocent de toute symbolique torrentielle, sert simplement de contrepied amusant à la flaque de lait. Le moulin, ingrédient obligé des scènes campagnardes élégantes, a été mis à la mode par Boucher (voir Quiquengrogne et autres moulins de Charenton (1/2)).

Un antécédent anglais

Boitard Love’s Bitter Potion or Dolly Pregnant

Boitard Love’s Bitter Potion or Dolly Pregnant

Gravure de D.Cole d’apres Louis Philippe Boitard (1733-70) [4c]

A l’opposé des mignardises françaises, cette gravure anglaise dévoile crument le pot aux roses : on voit à l’arrière plan le jeune paysan à la fourche contant fleurette à la bergère, puis le même se moquant d’elle au premier plan, tandis qu’à la cruche cassée a succédé le ventre arrondi. Un coq et un porc complètent l’ambiance.

Dessin de J.Hoppner, aquatinte de F.Jukes, 1786, British museum Dessin de J.Hoppner, aquatinte de F.Jukes, 1786, British museum |

Cercle de Francis Wheatley Cercle de Francis Wheatley |

C’est cette tradition prosaïque, peut être stimulée par l’influence outre-manche de Greuze, qui explique la pose épanouie de cette soi-disant « laitière » méditant près du puits.

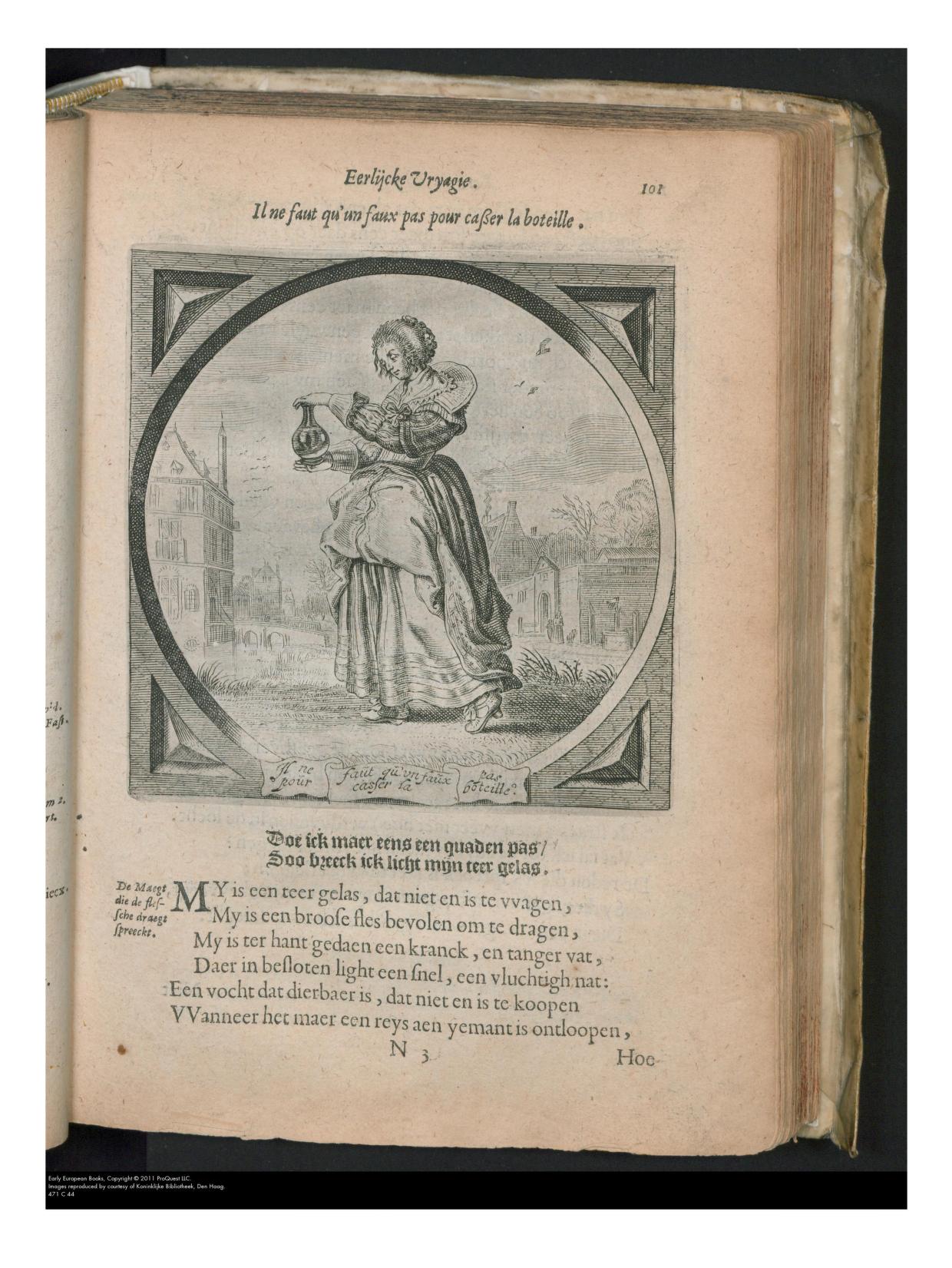

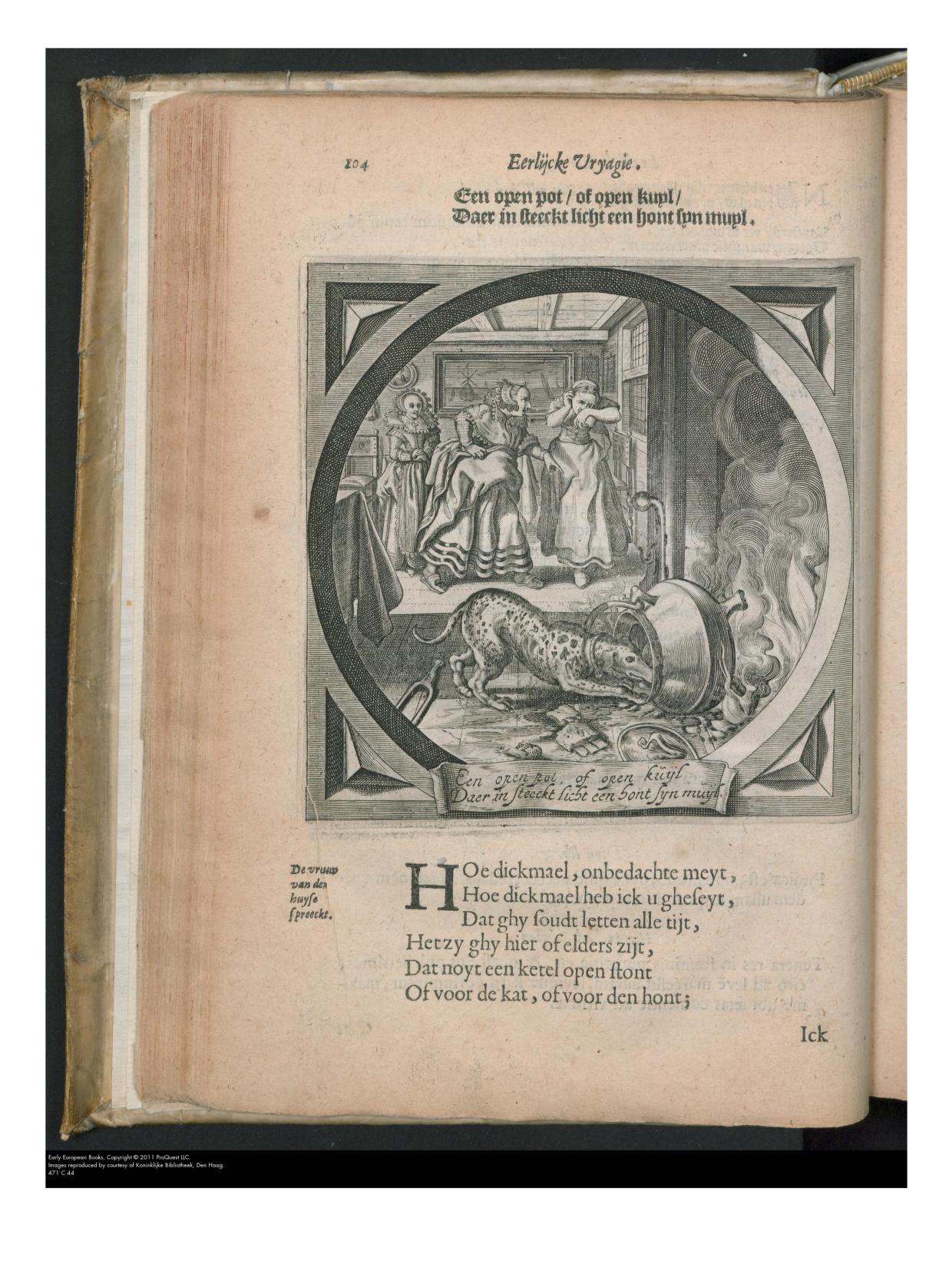

La cruche hollandaise

A l’origine, la cruche cassée apparaît sur le sol des tavernes, en compagnie des pipes en terre brisées ou des coquilles de moule, afin de symboliser les dégâts de l’ivrognerie. Mais c’est dans un autre goût hollandais, celui des emblèmes, qu’il faut chercher l’inspiration première de Greuze.

|

Il ne faut qu’un faux pas pour casser la bouteille, p 101

|

Un pot ouvert sur un trou ouvert, un chien peut facilement y mettre sa gueule., p 104

|

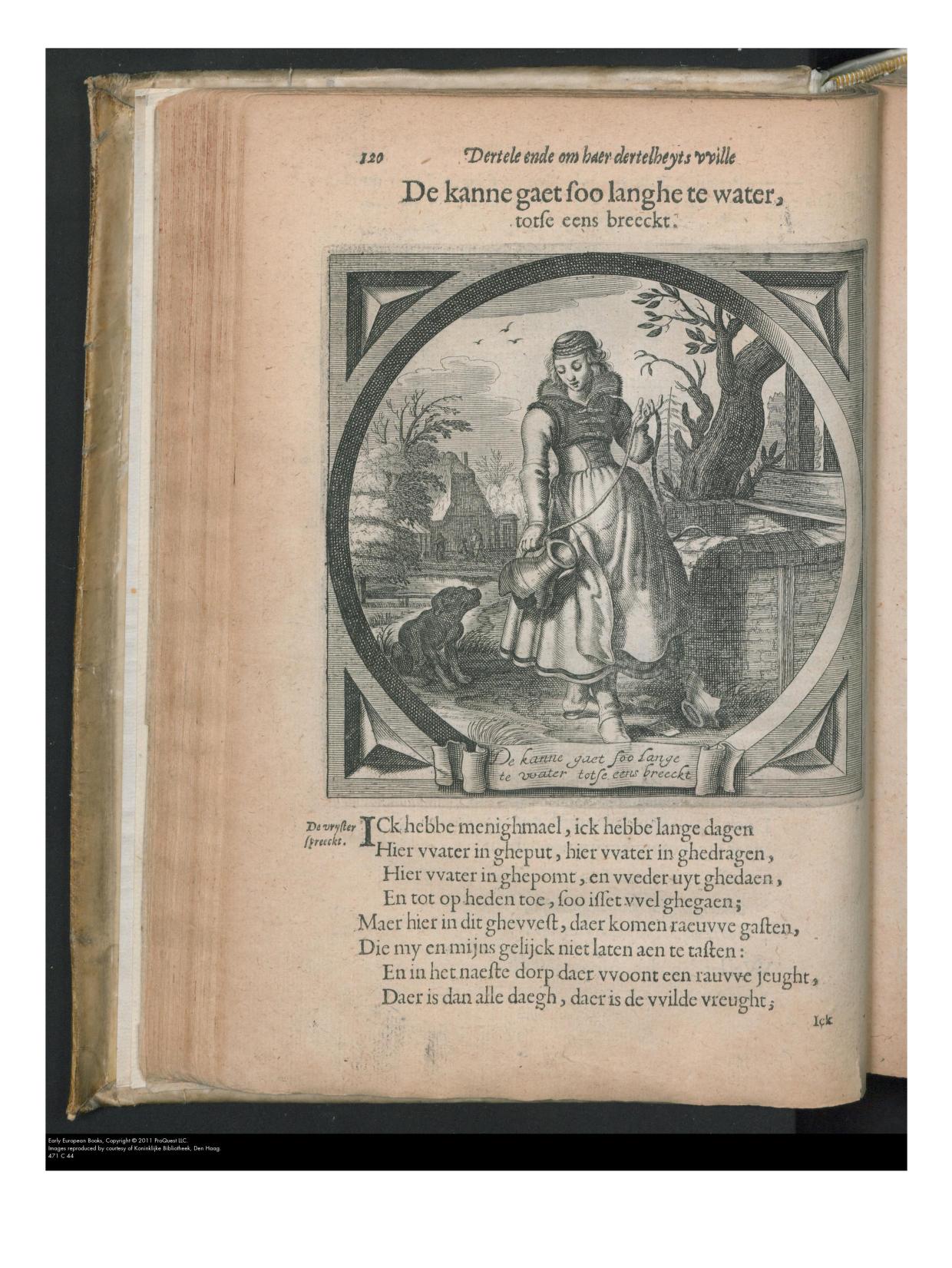

Jacob Cats, 1635, « Spiegel van den Ouden ende Nieuwen Tijdt [5]

Le premier emblème fait l’éloge de la virginité, présentée comme un vase précieux et particulièrement fragile :

|

La chasteté est une chose délicate chez les femmes, et telle une fleur magnifique, elle se fane vite à la moindre brise, et se corrompt au moindre souffle ; surtout lorsque l’âge consent au vice.

|

Tenera res in foeminis pudicitia est, et quasi flos pulcherrimus, citò ad levem marcessit auram, levique flatu corrumpitur; maximè ubi aetas consentit ad vitium.

|

L’emblème suivant insiste sur la nécessité pour la femme de cacher ses appas. A l’appui, deux proverbes français bien sentis :

- La porte ouverte tente le saint.

- Le trou apelle le larron.

Suivent d’autres emblèmes savoureux sur le même thème :

- On ne peut décrotter sa robe sans emporter le poil (p 108) : la souillure est irréversible ;

- La brebis trop apprivoisée, De chacun agnel est têtée (p 111) : trop de familiarité nuit ;

- Celui qui possède un beau chat ne devrait pas faire entrer un fourreur dans la maison (p 113) : se méfier des spécialistes ;

- Le feu de paille ne sert à rien.(p 115) : se garder des emballements ;

- Au chat qui lèche la broche, ne lui confiez pas le rôti (p 118) : ne pas faire confiance à un gourmand

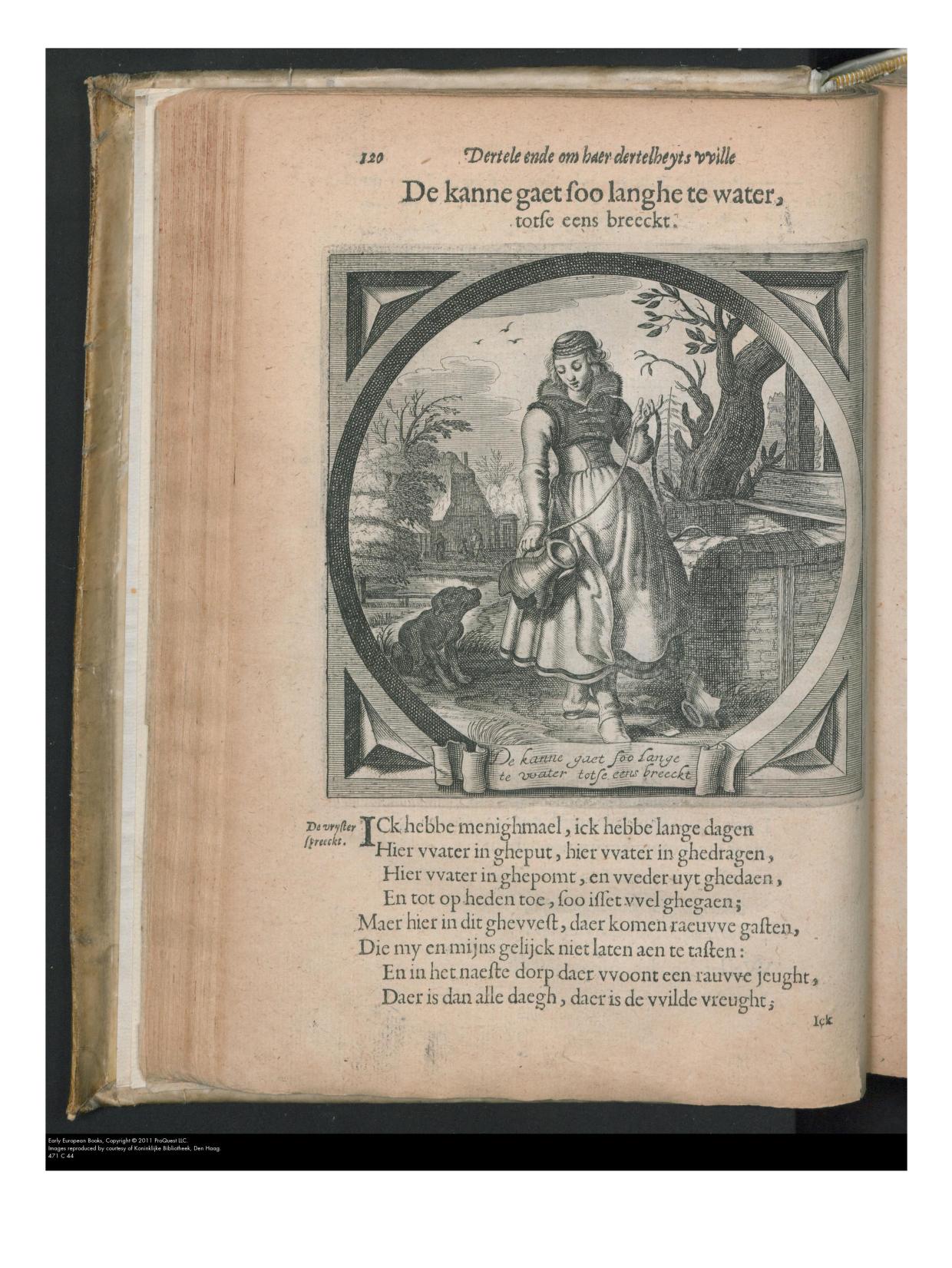

p 120

On en arrive enfin au dicton de la cruche cassée :

|

La cruche va si longtemps à l’eau qu’à la fin elle se brise

|

De kanne gaet soo lange to water, totse eens breeckt

|

Le long poème associé à l’emblème explique qu’Il s’agit d’une servante qui vient souvent au puits « et jusqu’à présent, tout s’est bien passé ». D’une nature aimable et joueuse, elle fréquente les jeunes gens. « Mais, dans ce tumulte, un garçon imprudent, accourt du village et se jette sur moi :Il pousse trop fort, si bien que ma jarre se brise ».

Le texte cite le proverbe français correspondant : « Tant va la cruche à l’eau que la hanche y demeure ». La hanche est un mot à double sens, qui désigne la partie courbe d’un pot, entre le fond et la paroi : soit exactement la partie ébréchée dans l’image.

Le chien n’est pas mentionné dans le texte : le mufle levé vers sa maîtresse, il semble compatir au désastre ; mais il évoque aussi le chien de l’emblème de la page 104 : une fois fracturé, le pot est livré aux appétits bestiaux.

A noter que, bien avant Cats, de nombreux textes hollandais emploient « cruche cassée » pour parler d’une fille déflorée, enceinte, ou prostituée [6].

De ruyc gaet soo lange te waeter / To datsy breeckt

De ruyc gaet soo lange te waeter / To datsy breeckt

Dessin de Jacob Jordaens, 1638, musée Plantin-Moretus,Anvers

Quleques années plus tard, ce dessin de Jordaens illustre le même proverbe. La présence du chien laisse entrevoir l’influence de Cats. Mais ici seul le col de la cruche est discrètement brisé. L’accident est explicité par les deux autres cruche intactes, sous le rideau décoratif en contrebas. La chouette, symbole de l’ignorance, explique la situation : la jeune fille, admonestée par une vielle femme, ignorait la conséquence fâcheuse d’une fréquentation trop assidue des fontaines. Le thème n’est pas tant ici celui de la défloration que de la grossesse inattendue. L’homme au bonnet éloquent, accoudé sous une potence en érection, exprime d’un regard goguenard le point de vue masculin sur la question.

La cruche cassée,

La cruche cassée,

Jordaens, 1640, ancienne collection Steengracht, vendu par G. Petit en 1913

Le tableau développe de nouvelles métaphores : la margelle écroulée compare élégamment la vieille femme a un vieux puits, un chien exhibe ses génitoires tandis que l’autre fourre son mufle dans le seau ; sa queue en trompette attire l’oeil sur la corne de même forme qu’exhibe le vieillard lubrique.

Gravure d’Andreas Scheits, d’après Matthias Scheits, 1678

Cette gravure hambourgeoise reprend la composition de Jordaens, avec une légende en bas allemand :

styn ginck wat Rokloes (infâme) an, daer steitse nu und kickt

De kruke geit tho born, so lange betse brickt

A côté de ce festival de métaphores, la composition de Greuze apparaît presque sage.

L’influence très probable de Cats se lit dans la récupération du chien sous la forme du lion, la transformation du puits en fontaine, et l’embourgeoisement de la servante en une jeune fille du monde. Les deux innovations plus lestes, dans l’esprit du XVIIIème siècle, sont le simulacre du jupon retroussé et la suggestion du sein-bouton de rose.

En définitive, le coup de génie est le cadrage ovale, qui assimile le bandeau à l’anse, le décolleté au col, le bas-ventre à la panse fracturée et, en définitive, la jeune fille à la cruche.

.

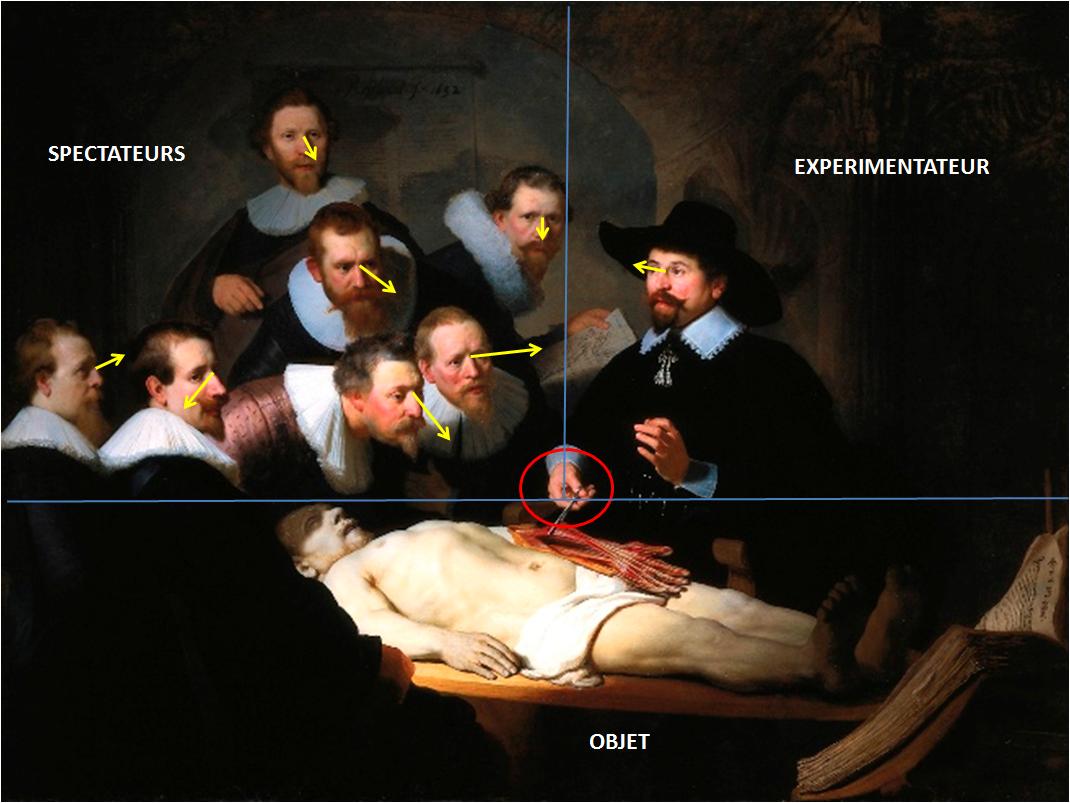

En aparté : le vase utérin

La comparaison remonte à la nuit des temps. Elle s’exprime très prosaïquement chez Aristote :

« le cas est le même, pour l’utérus, que celui des vases salis qu’on lave à l’eau chaude et qui aspirent l’eau quand on les retourne le col en bas » Aristote, De la génération des animaux (II, 4, 739b 11-12)

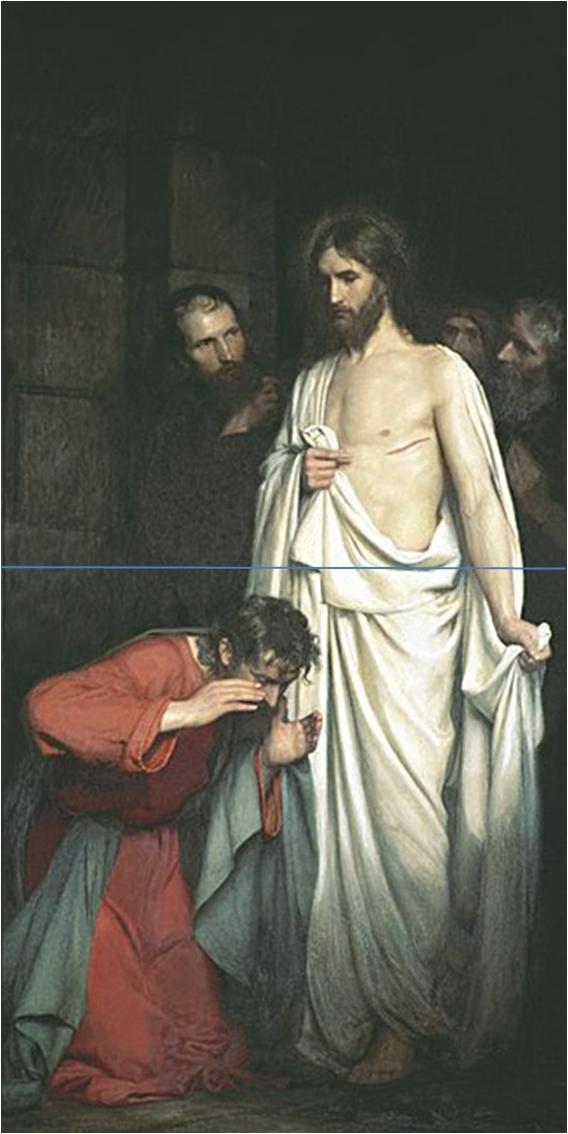

Dans le contexte chrétien, la matrice virginale de Marie est le vase d’élection (vas electum) qui garantit que le Christ n’est pas contaminé par le Péché originel. C’est ce qu’explique très directement un texte hollandais de 1404 [6]

|

Or, la Vierge Marie n’avait reçu aucune semence d’homme telle une femme cassée, mais par le souffle du Saint-Esprit, du sang de son propre cœur pur, elle engendra miraculeusement son fils.

|

Nu en had die ioncfrou Maria als een gebroken wijf geens mans zaet ontfangen, mer van ademtocht des heilighen Geests van haers selfs reynen herten bloede haren soon wonderlic ghewonnen.

|

Du temps de Greuze, le spectateur cultivé pouvait avoir en tête ces références médicales ou chrétiennes, qui ajoutaient à la composition un piment que nous ne percevons plus.

Des bonheurs contradictoires

L’intéressant ici n’est donc pas le thème, dont le côté scandaleux était alors largement émoussé ; mais la manière de le traiter au bénéfice de la tactique d' »ensemblisation » de Greuze, qui consiste à empiler dans un même tableau le plus de « bonheurs » possibles, au risque qu’ils soient contradictoires :

« Les oppositions ici sont manifestes. La fille est un stéréotype des enfants chez Greuze – avec son geste de la main infantile et ‘innocent’, ses grands yeux et sa tête disproportionnée. Mais en même temps, elle est évidemment une Femme : les signes de l’initiation et de la disponibilité – lèvres carmin, poitrine gonflée – sont tout autant exagérés et hyper-lisibles que ceux de l’enfance…. Greuze habite et prolonge le moment hyménal où la fille est à la fois Femme et Enfant, Innocence et Expérience… Les deux stéréotypes distincts sont superposés à la même place. » . » N.Bryson ( [7], p 131)

N.Bryson voit d’ailleurs dans ce tableau non pas l’audace, mais l’inhibition, qui mène directement à l’obsession :

« (contrairement à Hogarth) Greuze n’est pas conscient d’un second degré ; il s’autocensure péniblement, sans aucun humour. La défloration qu’il veut contempler se traduit dans le symbole plutôt voyant du récipient fêlé, mais dans la même image faite par un autre pinceau, l’effet aurait pu rester au niveau d’une banalité acceptable ; tandis que Greuze s’attarde sur la fracturation précise du tesson, tout en fléchant presque le lieu censuré de la défloration, de sorte que sa réticence devient le véhicule d’une insistance, d’une surcharge obsessionnelle. » ( [7], p 150)

Il a fallu tout le savoir-faire euphémisant de Greuze pour que cette jouvencelle dépoitraillée, menacée par un bélier fracasseur et un lion gicleur, pressant un tampon contre son bas-ventre et arborant à son bras l’emblème d’un hymen fracturé, ait pu passer sans scandale d’un boudoir de l’Ancien Régime au Temple de la République, toujours fraîche comme une rose…

…et fragile comme une cruche !

…et fragile comme une cruche !

La fortune du sujet

La postérité immédiate

La cruche cassée

Etienne Aubry, 1777, collection particulière

L’année même de l’exposition dans l’atelier de Greuze, Aubry enlève toute légèreté au sujet, en le transportant sur une paillasse, dans un coin de cuisine sordide. Il supprime la fontaine, ce qui rend d’autant plus obscène la cruche fracturée. En pendant, le chapeau masculin abandonné sur le sol dénonce l’abuseur.

Burin de Debucourt, collection particulière Burin de Debucourt, collection particulière |

Gravure de Jean-Jacques André Le Veau, British museum (1926,1214.22) Gravure de Jean-Jacques André Le Veau, British museum (1926,1214.22) |

Le Juge de village ou La cruche cassée (tableau perdu de Philibert-Louis Debucourt, exposé au salon de 1781)

Le parti-pris est ici l’inverse de celui de Greuze, puisque le corps du délit – la cruche – est éclipsé au profit des protagonistes (la jeune fille, le jeune homme dénoncé par la mère vengeresse).

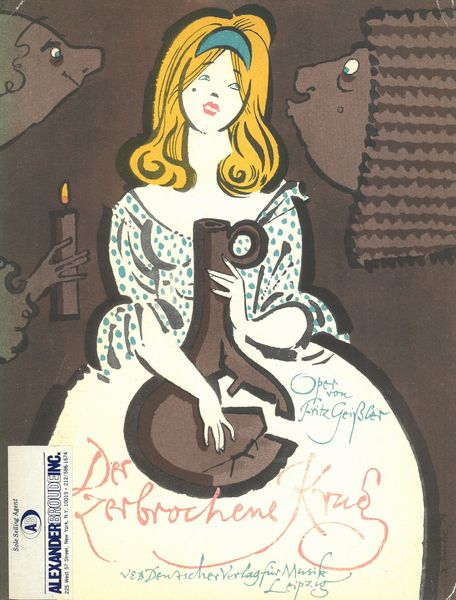

C’est en contemplant cette gravure que Kleist aura l’idée, en 1801, de sa célèbre comédie « La cruche cassée » (Der zerbrochne Krug) [8], qui donnera lieu en Allemagne à une iconographie spécifique :

Scène 7, Illustration de Adolph Menzel, 1877 [9] Scène 7, Illustration de Adolph Menzel, 1877 [9] |

Zerbrochene Krug, Komische Oper In Sieben Szenen de Fritz Geissler, 1974 Zerbrochene Krug, Komische Oper In Sieben Szenen de Fritz Geissler, 1974 |

Beaumarchais fessé par un lazariste, Vinzenzio Vangelisti, 1785, Bibliothèque de l’Arsenal

En 1783, dans le Mariage de Figaro, Beaumarchais détourne le proverbe remis à la mode par Greuze :

Figaro :Tant va la cruche à l’eau, qu’à la fin…

Bazile. Elle s’emplit

En mars 1785, Louis XVI emprisonne Beaumarchais 15 jours à Saint Lazare, où il aurait été flagellé. Une chanson populaire ne se prive pas de relever le parallèle avec le dicton détourné [10] :

|

Goizeman & Gosier d’Autruche,

Au lieu de crier, holas !

Chantent au patient qui trébuche,

Le proverbe qu’il changea :

Tant a l’eau s’en va la cruche,

Qu’enfin elle reste là.

Ami, notez bien cela… bis.

|

Quoi ! c’est vous , mon pauvre père,

Dit Figaro ricanant,

Qu’avec grandes étrivières,

On punit comme un enfant ;

Cela vous met en lumière,

Que tel qui rit le lundi,

Pleurera le mercredi… bis.

|

![Heur_et_Malheur____ou_[...]Debucourt_Philibert-Louis_btv1b10546982z](https://artifexinopere.com/wp-content/uploads/2011/08/Heur_et_Malheur____ou_...Debucourt_Philibert-Louis_btv1b10546982z.jpeg)

Heur et Malheur ou La cruche cassée

Gravure de Philibert-Louis Debucourt, 1787, Gallica

Tandis qu’à gauche un agneau montre patte blanche, attestant de l’innocence de la scène, le râteau retourné, sur la droite, attire l’oeil vers un tas de foin froissé… sur le bord duquel on découvre le soulier qui manque à la délicieuse.

Au XIXème siècle

Si quebró el cantaro (Il a bien cassé la cruche)

Goya, Los caprichos; N°25

Cette gravure, à laquelle Goya a donné plusieurs significations, exploite le même parallèle que dans l’affaire Beaumarchais [11].

El cántaro roto (dessin, Cahier H de Bordeaux), Goya, 1824-28, Ermitage

Dans ce dessin saisissant, la jeune fille joint ses mains comme pour reconstituer la cruche. La ceinture et la chevelure dénouées ajoutent à la métaphore.

Clémence d’un antiquaire (lithographie)

Clémence d’un antiquaire (lithographie)

Devéria, 1835, Rijksmuseum

En balayant, la servante a cassé une porcelaine posée sur le sol. Le décor surchargé d’attestations de virilité – le cadre où un amour grimpe parmi les pampres, le casque avec ses gantelets, le bahut orné de femmes et d’un satyre – semble vouloir jeter un doute sur celle de l’antiquaire : en robe de chambre et pantalon collant, indifférent à la belle servante, il la réprimande injustement plutôt que s’en prendre à son propre désordre.

Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se casse

Victor Adam, 1840, Proverbes en actions N° 17, Musée Carnavalet

En pendant de la criche cassée, le gendarme à pied a posé par terre képi et épée, pour mieux réconforter la malheureuse. Les deux troncs qui s’imbriquent au dessus de la source dénoncent cette étreinte abusive.

Les marges inférieure et supérieure montrent l’avant – une cruche intacte posée à l’écart du robinet – et l’après – un bébé naissant de la cruche cassée, entre flèche et torche.

Plus subtilement, les miniatures latérales trahissent les pensées des deux protagonistes :

- à gauche un ivrogne, un canonnier et deux exécutions capitales ;

- à droite, un vieux père chancelant, une pauvresse, un suicidé et un couple idéal.

Louis Hector Leroux (1829-1900) Louis Hector Leroux (1829-1900) |

Gaston Bonfils (1855-1946) Gaston Bonfils (1855-1946) |

La cruche cassée

Ces deux peintres mineurs s’intéressent principalement au trou, la. référence greuzienne étant assurée par le mufle gicleur :

- Leroux suggère que sa vestale autrefois pure va désormais descendre l’escalier ;

- Bonfils sous-entend que sa soubrette délurée ne vient pas de trouer sa cruche, et qu’elle a l’habitude (la spirale) des rendez-vous à la fontaine.

Le pot cassé

Paul Désiré Trouillebert, collection particulière

A l’inverse, le vase, ici pulvérisé par le plumeau maladroit, cède la place à un nouveau symbole : celui de la cheminée aux rideaux de fer baissés, qui fait honte à la chemise relevée de la servante.

Frank William Warwick Topham (1838-1924) Frank William Warwick Topham (1838-1924) |

William Gale, 1860-70 William Gale, 1860-70 |

The Broken Pitcher

L’école anglaise délocalise le sujet : Topham le traite à l’espagnole, Gale à l’orientale. Chez les deux, une cruche intacte, à l’arrière-plan gauche, fait honte à la cruche cassée. Tandis que la petite espagnole au tablier rouge semble moins désolée qu’étonnée par ce coup de corne du destin, la chaste orientale envisage tristement les conséquences, tandis que son petit frère lui tend innocemment le bout qui manque.

La cruche cassée, Art Museum, Baltimore La cruche cassée, Art Museum, Baltimore |

L’intrusion inattendue,, Art Museum, Cincinnati L’intrusion inattendue,, Art Museum, Cincinnati |

William Merritt Chase, 1876

En 1877, le jeune Chase expose à la National Academy ces deux tableaux, métaphores transparentes, sous l’alibi de l’exotisme (Espagne et Orient), de l’éveil de la sexualité : à la cruche fendue fait pendant le perroquet paillard (voir – Le symbolisme du perroquet).

Publicité pour le Linoleum Nairn’s Art

1878, Alexander Turnbull Library, Wellington

En toute hypocrisie victorienne, la position du pichet permet aux mauvais esprits d’imaginer un intérêt particulier de la maîtresse pour le domestique.

1875 1875 |

Vers 1875 Vers 1875 |

The broken pitcher, Charles Sillem Lidderdale

Lidderdale s’est fait une spécialité des jeunes campagnardes mélancoliques. : l’une a cassé sa cruche très jeune, l’autre moins.

A country maid carrying a Rheinish jug , 1885 A country maid carrying a Rheinish jug , 1885 |

A young barmaid, 1884 A young barmaid, 1884 |

Charles Sillem Lidderdale

En grandissant, certaines deviennent plus précautionneuses, d’autres se professionnalisent.

La Cruche cassée, Léon Bonnat, 1874 [12],

Bonnat est semble-t-il le premier à avoir eu l’idée de transposer son Greuze sur la péninsule, avec ces deux versions de 1874 (pieds nus et pieds chaussés). La cruche cassée est un piment facile, parmi les inombrable italiennes qui encombrent les fontaines et les cimaises. .

Le petit accident, Léon Bonnat, 1887 [13]

Le petit accident, Léon Bonnat, 1887 [13]

Il y revient plus tard en version enfantine, à l’époque où Bouguereau a fait main basse sur les cruchons napolitains (voir 5 La cruche cassée (version républicaine))

Leopold Pilichowski (1869–1934)

Dans le même registre, on appréciera cette cruche transalpine à la remarquable fissure.

Joseph Mazzuloni, vers 1890

Joseph Mazzuloni, vers 1890

Le jeune fille réprimandée regarde moins l’effet – les débris – que la cause – le coq. La porte fendue, le mur écroulé et l’autre pot cassé sur l’étagère suggèrent, chez les pauvres, un certain fatalisme vis à vis des incidents domestiques.

Au XXème siécle

Le sujet ne survit que chez quelques artistes spécialisés dans le recyclage des métaphores du XVIIIème siècle.

Pierrot et Colombine, Pierre Carrier-Belleuse, 1901

Pierrot et Colombine, Pierre Carrier-Belleuse, 1901

Nu à la cruche, 1930 Nu à la cruche, 1930 |

La cruche cassée, 1931 La cruche cassée, 1931 |

Pierre Carrier Belleuse, pastel, collection privé

Sur ce peintre, voir 3 Galantes métaphores .

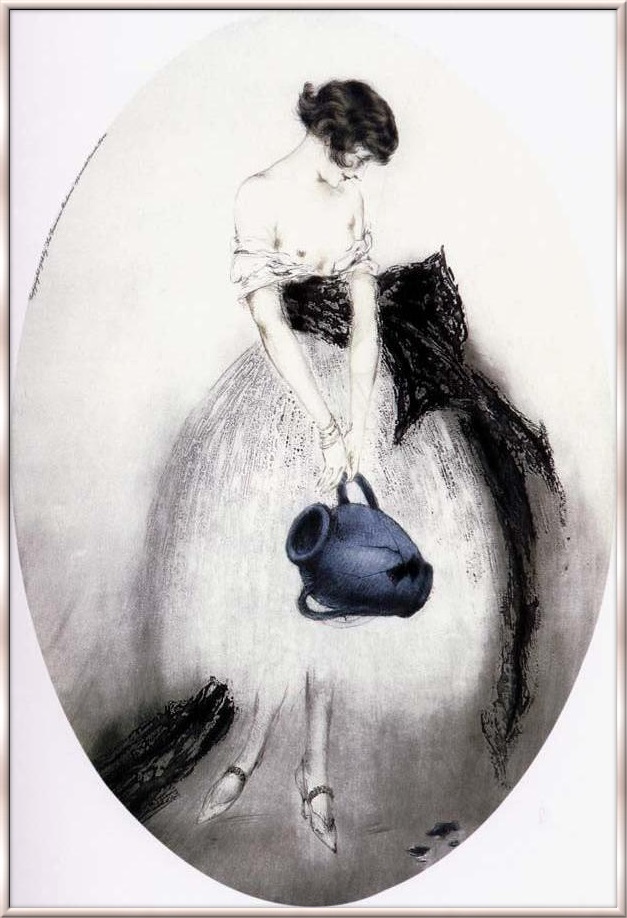

Louis Icart (vers 1924) se montre particulièrement inspiré. La cruche adopte toutes les positions : par devant, par terre, par derrière, servant de cible à un perroquet amoureux ( voir L’oiseau chéri) ou se transformant en panier percé.

La cruche cassée (série Falbalas et Fanfreluches)

La cruche cassée (série Falbalas et Fanfreluches)

Georges Garnier, 1925

Dans cette élégante illustration art déco, les têtes de faunes susurrent deux injonctions assez scabreuses : viser le trou, cacher le jet.

La poule au pot, caricature d’Albert Guillaume Le Rire, 5 juillet 1924 La poule au pot, caricature d’Albert Guillaume Le Rire, 5 juillet 1924 |

La Cruche cassée, Myron G.Barlow, 1932, Musée du Touquet-Paris-Plage. La Cruche cassée, Myron G.Barlow, 1932, Musée du Touquet-Paris-Plage. |

Le sujet amuse encore un caricaturiste, et intéresse ce peintre américain installé en Picardie, à titre d’hybridation entre Greuze et Vermeer.

Au XXIème siécle

Broken pitcher, Mike Cockrill 2007

Cette composition ressuscite avec bonheur l’esprit greuzien, avec sa porte dégoulinante de rouge, son puits au mur fracturé et son tesson cordiforme, sublimés par l’épanouissement de la rose trémière.

Article suivant : 4 La cruche cassée (version révolutionnaire)

Références :

[1] Le tableau faisait partie de la collection de la du Barry dès 1774, mais on ne sait pas s’il s’agit d’une commande de sa part. Charles Vatel

Histoire de Madame Du Barry: d’après ses papiers personnels Volume 2 p 423

https://books.google.fr/books?id=5yhQY4m-g7YC&pg=PA423[2] D’après certains, la fontaine serait celle du château d’Anet où Greuze aurait peint le tableau, en prenant pour modèle la fille du jardinier (voir le commentaire de Lydia Prodanovic). D’autres y reconnaissent la Du Barry en personne, d’autres enfin optent pour Mme Greuze elle-même, réputée pour sa beauté.

[3a] Almanach des Muses, 1778, p 125, publié par Claude Sixte Sautreau de Marsy,Charles Joseph Mathon de la Cour,Vigée (Louis-Jean-Baptiste-Étienne, M.),Marie Justin Gensoul

[3b] P. J. Vinken

« Some Observations on the Symbolism of The Broken Pot in art and literature » American Imago, Vol. 15, No. 2 (SUMMER 1958), pp. 149-174

https://www.jstor.org/stable/26301622[7] Norman Bryson, Word and image, French Painting of the Ancient Regime, Cambridge University Press, 1981

Lesbie

Lesbie

La cruche cassee, 1773, gravure de Massart

La cruche cassee, 1773, gravure de Massart

La cruche cassée

La cruche cassée Weltchronik (Regensburg) 1400–10, Paul Getty Museum, Los Angeles, Ms. 33 fol. 258v

Weltchronik (Regensburg) 1400–10, Paul Getty Museum, Los Angeles, Ms. 33 fol. 258v

Tant va le pot à l’iaue quil brise

Tant va le pot à l’iaue quil brise  In filiam charissimam… Epitaphia et dialogi

In filiam charissimam… Epitaphia et dialogi Fables Livre I, gravure de François Chaveau, 1678 (utpictura18)

Fables Livre I, gravure de François Chaveau, 1678 (utpictura18) Abraham van STRIJ (1753-1828)

Abraham van STRIJ (1753-1828) La cruche, gravure de Romeyn De Hooghe

La cruche, gravure de Romeyn De Hooghe

Pierrot et Colombine en lavandière près d’un cours d’eau

Pierrot et Colombine en lavandière près d’un cours d’eau  Boitard Love’s Bitter Potion or Dolly Pregnant

Boitard Love’s Bitter Potion or Dolly Pregnant Dessin de J.Hoppner, aquatinte de F.Jukes, 1786, British museum

Dessin de J.Hoppner, aquatinte de F.Jukes, 1786, British museum Cercle de Francis Wheatley

Cercle de Francis Wheatley

De ruyc gaet soo lange te waeter / To datsy breeckt

De ruyc gaet soo lange te waeter / To datsy breeckt La cruche cassée,

La cruche cassée,

Burin de Debucourt, collection particulière

Burin de Debucourt, collection particulière Gravure de Jean-Jacques André Le Veau, British museum (1926,1214.22)

Gravure de Jean-Jacques André Le Veau, British museum (1926,1214.22) Scène 7, Illustration de Adolph Menzel, 1877 [9]

Scène 7, Illustration de Adolph Menzel, 1877 [9] Zerbrochene Krug, Komische Oper In Sieben Szenen de Fritz Geissler, 1974

Zerbrochene Krug, Komische Oper In Sieben Szenen de Fritz Geissler, 1974

![Heur_et_Malheur____ou_[...]Debucourt_Philibert-Louis_btv1b10546982z](https://artifexinopere.com/wp-content/uploads/2011/08/Heur_et_Malheur____ou_...Debucourt_Philibert-Louis_btv1b10546982z.jpeg)

Clémence d’un antiquaire (lithographie)

Clémence d’un antiquaire (lithographie)

Louis Hector Leroux (1829-1900)

Louis Hector Leroux (1829-1900) Gaston Bonfils (1855-1946)

Gaston Bonfils (1855-1946)

Frank William Warwick Topham (1838-1924)

Frank William Warwick Topham (1838-1924) William Gale, 1860-70

William Gale, 1860-70 La cruche cassée, Art Museum, Baltimore

La cruche cassée, Art Museum, Baltimore L’intrusion inattendue,, Art Museum, Cincinnati

L’intrusion inattendue,, Art Museum, Cincinnati

1875

1875 Vers 1875

Vers 1875 A country maid carrying a Rheinish jug , 1885

A country maid carrying a Rheinish jug , 1885 A young barmaid, 1884

A young barmaid, 1884

Le petit accident, Léon Bonnat, 1887 [13]

Le petit accident, Léon Bonnat, 1887 [13]

Joseph Mazzuloni, vers 1890

Joseph Mazzuloni, vers 1890 Pierrot et Colombine, Pierre Carrier-Belleuse, 1901

Pierrot et Colombine, Pierre Carrier-Belleuse, 1901 Nu à la cruche, 1930

Nu à la cruche, 1930 La cruche cassée, 1931

La cruche cassée, 1931

La cruche cassée (série Falbalas et Fanfreluches)

La cruche cassée (série Falbalas et Fanfreluches) La poule au pot, caricature d’Albert Guillaume Le Rire, 5 juillet 1924

La poule au pot, caricature d’Albert Guillaume Le Rire, 5 juillet 1924 La Cruche cassée, Myron G.Barlow, 1932, Musée du Touquet-Paris-Plage.

La Cruche cassée, Myron G.Barlow, 1932, Musée du Touquet-Paris-Plage.