1 Toucher le pied du Christ : la Vierge à l’Enfant

Cette série d’articles étudie le geste de toucher les pieds du Christ, dans trois contextes différents :

- par Marie, dans les Vierges à l’Enfant ;

- par Melchior, dans l’Adoration des Mages ;

- par Marie-Madeleine, dans les épisodes de l’Onction à Béthanie, de la Crucifixion ou de la Mise au Tombeau.

Nous essayerons de cerner les significations diverses que ces gestes ont pu revêtir, en nous appuyant sur les textes, mais aussi sur le logique interne de quelques oeuvres fondatrices.

![]()

Les pieds et la tête du Christ : sources textuelles

![]()

La promesse édénique

Il s’agit de la malédiction que Dieu adresse au serpent dans Genèse 3,15 . Deux grandes traductions sont possibles [1] :

- celle de la Vulgate (en latin) :

Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité (semen) et sa postérité: elle t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.[2]

- celle de la Septante (en grec) :

J’établirai une haine entre toi et la femme, et entre ta race et sa race. Il surveillera ta tête, et tu guetteras son talon [3] .

Dans la Vulgate, elle (ipsa) se rapporte non pas à postérité (semen, neutre) mais à la femme (mulierem) : on peut donc comprendre que c’est la femme en général, ou Marie en particulier, qui écrasera la tête du serpent : d’où, en Occident, les innombrables représentations de l’Immaculée Conception occupée à accomplir la malédiction.

Dans la Septante, le « il » (autos, masculin) fait clairement allusion à quelqu’un qui n’est ni la femme, ni sa descendance (spermatos, neutre) : d’où l’interprétation, courante en Orient, selon laquelle « il » signifie le Christ et que l’attaque au talon annonce la Crucifixion. Les commentateurs orthodoxes ont donc tendance à expliquer que, dans les icônes où la Vierge tient la talon de l’Enfant, il s’agit de le protéger de la Crucifixion.

Marie-Madeleine composite

L’onction de la tête et/ou des pieds du Christ, racontée dans deux épisodes distincts des Evangiles :

- En Galilée, alors que Jésus est à la table de Simon le Pharisien, une pécheresse mouille de larmes ses pieds, les essuie avec ses cheveux, puis les enduit de parfum (Luc 7,37-46).

- A Béthanie, une semaine avant sa mort, alors que Jésus est à table, une certaine Marie :

-

- oint ses pieds de parfum et les sèche avec ses cheveux (Jean 12,1-8) ;

- oint sa tête de parfum (Marc 14,3-9, Matthieu 26,6-7).

- Jésus conclut que cette onction préfigure celle de son cadavre, le jour de sa sépulture.

Les coïncidences entre ces deux épisodes ont fait que de nombreux commentateurs ont assimilé la pécheresse à Marie de Béthanie, puis à Marie-Madeleine, laquelle est présente lors de la Mise au Tombeau [4].

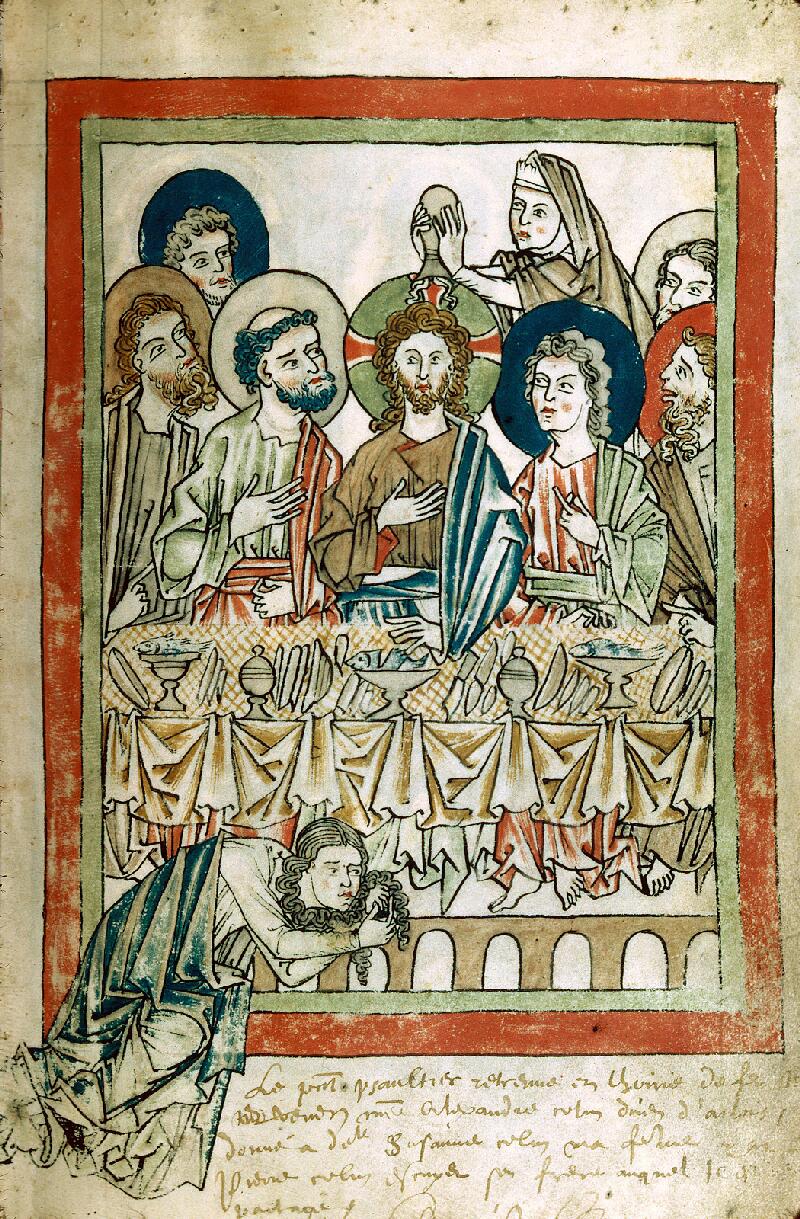

Psautier pour un monastère de cisterciennes (dit de Bonmont), région du Lac de Constance

Psautier pour un monastère de cisterciennes (dit de Bonmont), région du Lac de Constance

Vers 1260 , Besançon BM MS 0054 fol 7

Cette « Marie-Madeleine composite » est ici représentée deux fois :

- une fois dans l’image, habillée en moniale pour verser le parfum sur la tête du Christ ;

- une fois en débordement, les cheveux dénoués pour essuyer ses pieds (voir 5 Débordements récurrents).

Le pied du Christ, symbole de l’Incarnation

Pour Saint Cyrille de Jérusalem, « la tête signifie la divinité du Christ, les pieds son humanité« . ( [5], p 46).

Saint Augustin, un peu plus tard, reprend la même métaphore, en soulignant le caractère temporel de l’Incarnation :

Les pieds du Fils de Dieu se prennent pour son Incarnation, laquelle est soumise à la Divinité, comme les pieds sont soumis à la tête, ou en ce sens que ce n’est que vers la fin du monde que cette même Incarnation a eu lieu. Car de même que par la tête, ainsi que nous l’avons dit, on entend sa Divinité, ainsi par les pieds on entend figurativement son Humanité. [6]

Dans un texte contemporain (fin du 4ème siècle) mais très peu connu, Chromace d’Aquilée rejoute aux dichotomies pieds/tête et Incarnation/Divinité deux autres couples : Temporel/Intemporel et Mère/Père, dans un sermon sur l’Onction à Béthanie :

Elle n’oignit pas immédiatement la tête du Seigneur, mais ses pieds. Les pieds du Christ évoquent le sacrement de son Incarnation, par laquelle il a daigné, au dernier temps, naître d’une vierge. Sa tête, en revanche, nous démontre la gloire de sa divinité par laquelle, en tout temps, il procède du Père. L‘Église vient donc d’abord aux pieds du Seigneur, et par la à sa Tête, car si elle n’avait pas appris l’incarnation du Christ par la Vierge, elle n’aurait jamais pu connaître la gloire de sa divinité, qui est du Père. C’est pourquoi nous lisons, à propos de l’agneau offert dans le mystère du Christ par la Loi, qu’il est écrit : « Tu mangeras la tête tout comme les pieds » (Exode 12,9). C’est-à-dire : croyons aux deux choses au sujet du Christ, parce qu’il est Dieu et homme : Dieu par le Père, Homme par la Vierge. Car sa tête, comme nous l’avons dit, signifie sa divinité, qui vient du Père ; mais ses pieds son Incarnation, qui vient de la Vierge. Nous ne pouvons pas être sauvés sans croire, du Christ, l’une et l’autre chose. Chromace d’Aquilée , Sermon IX [7]

En 590-92, Saint Grégoire le Grand appuie la même dichotomie sur un autre épisode, celui des deux anges assis dans le tombeau du Christ après la Résurrection :

« Pourquoi à la place du corps du Seigneur, voit-on deux anges, l’un assis à la tête et l’autre aux pieds, sinon parce qu’en latin, un ange est appelé messager ? Ainsi il devait être annoncé par sa passion, celui qui est à la fois Dieu avant les siècles et homme à la fin des siècles. » [8]

Dans la suite, Grégoire insiste sur la dichotomie intemporel/temporel en associant les deux anges à deux versets de l’Evangile de Jean :

- l’ange de la tête à « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu » (Jean 1,1),

- l’ange des pieds à « Et le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous » (Jean 1,14).

A la fin du VIIème siècle, Bède le Vénérable appuie la même dichotomie sur le personnage de Marie-Madeleine composite, en montrant que les trois Maries sont la même personne, à des moments différents :

« N’étant plus une pécheresse, mais une femme chaste, sainte et dévouée au Christ, on découvre qu’elle a oint non seulement ses pieds, mais aussi sa tête : ce qui s’accorde très bien avec les règles de l’allégorie ; car toute âme fidèle, s’étant d’abord humiliée aux pieds du Seigneur, s’incline pour être absoute de ses péchés. Puis, à mesure que les mérites augmentent avec le temps, la flamme de la foi joyeuse remplit, pour ainsi dire, la tête du Seigneur du parfum des épices. Et l’Église universelle du Christ, dans le présent de Son Incarnation – désignée sous le nom de « pieds » – rend un pieux hommage à son Rédempteur en célébrant ces mystères. Mais dans l’avenir elle glorifie à la fois la gloire de son humanité, et l’éternité de sa divinité – car, en regardant de la même manière, la tête du Christ est Dieu – par les louanges perpétuelles des confessions, qui sont comme un pur parfum ». [9]

En synthèse

|

Tête |

Divinité |

Intemporel |

Père | Absolution |

| Pied |

Incarnation |

Temporel | Mère |

Péché |

Il résulte de cette chronologie rapide que la double dichotomie tête/pied Divinité/Incarnation est première. Les commentateurs l’agrémentent parfois d‘autres dichotomies ( Intemporel/Temporel, Père/Mère, Absolution/Péché ) et l’appuient sur des épisodes divers : l’onction à Béthanie, l’agneau de l’Exode, les deux anges au tombeau, la rédemption de Marie-Madeleine.

Le trope plus général « les pieds sur terre, la tête dans le ciel « traduit une vision hiérarchique du corps, dont Leo Steinberg a recensé toute une série d’exemples plus récents ( [5], p 175).

Le pied du Christ, symbole de la Passion

Vers la fin du XIIème siècle, l’opposition tête/pieds se prête à une interprétation nouvelle, qui n’a guère été soulignée : ainsi le théologien Philippe le Chancelier interprète le même passage de l’Exode différemment : non plus comme l’opposition des deux natures, mais comme le début et la fin de la vie du Christ :

De même que l’Incarnation du Christ est désignée par sa tête, de même sa Passion est désignée par ses pieds, qui en sont la partie la plus extérieure. D’où Ex. 12 : Tu dévoreras la tête avec les pieds et les intestins. La tête est l’Incarnation car elle est le commencement : les pieds sont la Passion. Les intestins, l’intérieur de la Passion elle-même : donc dévorer la tête avec les pieds, c’est se souvenir de l’Incarnation et de la Passion du Christ et des événements individuels qui s’y sont produits. [9a]

|

Tête |

Divinité |

Incarnation |

|

Pied |

Incarnation |

Passion |

Ainsi l’ancienne interprétation « tête/pied = Divinité/Incarnation » se renverse, via la dichotomie début/fin, en « tête/pied = Incarnation/Passion ».

Au XIIIème siècle, le dominicain Hugues de Saint Cher entérine cette interprétation moderne à partir des mêmes passages (Exode et onction de Béthanie) :

L’évangéliste nous invite à une investigation diligente des mystères de l’Incarnation et de la Passion du Seigneur. D’où Exode 12. 9 : Tu dévoreras la tête avec les pieds, c’est-à-dire que tu étudieras avec soin le mystère de l’Incarnation et de la Passion. Car Madeleine oint la tête et les pieds du Seigneur, c’est-à-dire que l’Église adore pieusement le mystère de l’Incarnation et de la Passion. On dit qu’elle a versé des larmes, non pas lors de l’onction de la tête, mais des pieds, car la Passion du Christ exige un sentiment de compassion, mais l’Incarnation a plus de joie. [9b]

Nous allons voir dans la suite que, dans quelques oeuvres, le motif rare du pied touché illustre ces deux interprétations, quelquefois l’ancienne, mais surtout la moderne.

Les gestes symboliques dans les Vierges à l’Enfant

Dans les Vierges à l’Enfant, quelques gestes de l’Enfant ont pu être reliés à une signification symbolique :

- passer l’anneau au doigt de sa mère renvoie à l’idée que la Vierge (l’Eglise) est l’Epouse de Christ [10] ;

- tenir un chardonneret à la main peut faire allusion à la Passion lorsqu’un autre signe s’y ajoute – expression de tristesse de la Vierge, ailes en croix – mais dans le cas général le motif est anodin (voir Jean Wirth, Remarques sur la Vierge à l’Enfant dans la statuaire française du XIVe siècle (inédit))

Nous nous intéressons ici à un geste bien différent, car il est un des rares à l’initiative de la Vierge : toucher le pied nu de l’Enfant n’est-il qu’un charmant geste d’intimité, ou est-il quelquefois porteur d’une signification symbolique ?

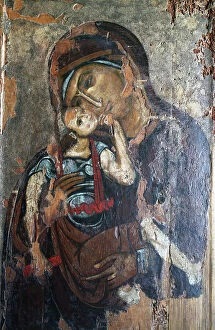

![]()

Le foyer byzantin

![]()

Le trio de Dumbarton Oaks

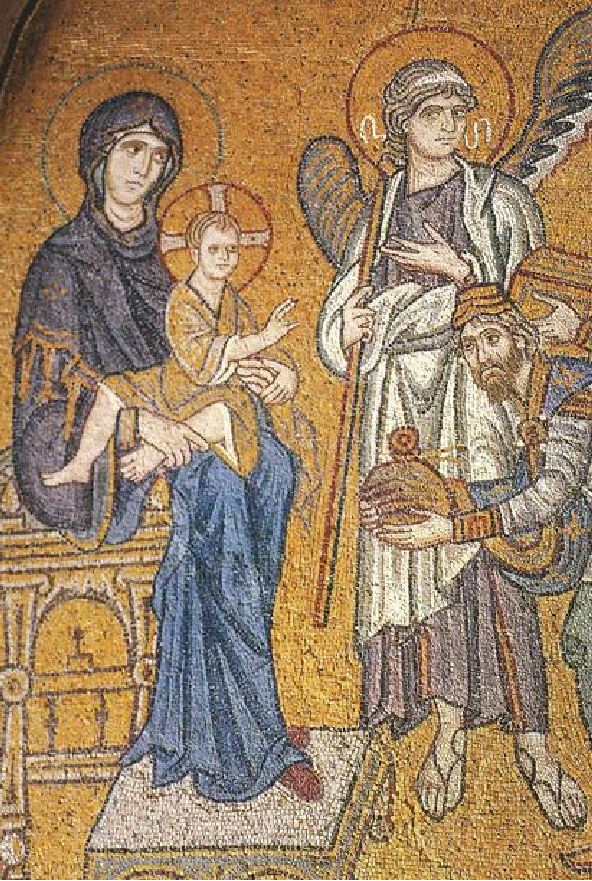

Vierge Hodegetria entre saint Basile et Saint Jean Baptiste

950-1000, Dumbarton Oaks

La particularité de cette composition est la présence des deux saints, composant une sorte de triptyque. Le saint évêque de gauche, identifié au départ comme Saint Jean Chrysostome, est désormais reconnu comme saint Basile. Pour Sirarpie der Nersessian ( [11], p 75), le thème sous-jacent est celui de l’Incarnation :

« Jean-Baptiste se tient ici, à gauche de la Vierge, comme le dernier des prophètes et le premier témoin de l’Incarnation, témoin avant même la naissance du Christ »

Vierge entre St Jean Baptiste et Zacharie, Ampoule de Bobbio N°20 (Grabar planche LIII )

Vierge entre St Jean Baptiste et Zacharie, Ampoule de Bobbio N°20 (Grabar planche LIII )

Un rapprochement est possible avec cette ampoule, qui comporte en bas la Vierge en orante, flanquée [12] :

- à gauche par Saint Jean Baptiste faisant le geste de l’allocution et tenant un phylactère sur lequel est inscrit « Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde » ;

- à droite par le père de Jean, le prêtre Zacharie.

Voici la conclusion de Sirarpie der Nersessian :

« Le groupe en ivoire de la collection Dumbarton Oaks est un exemple important de la manière dont une conception théologique profonde peut s’exprimer au travers d’une composition apparemment simple. Le symbolisme de l’Incarnation, combiné à celui de la Rédemption, comme sur l’ampoule de Bobbio, est ici illustré d’une manière différente, en rappelant le sacrifice eucharistique. Le rôle de la Vierge comme médiatrice, clairement montré par les gestes d’intercession des personnages qui l’accompagnent, est mentionné de la même manière durant le rite du Proskomide lorsque, en détachant le fragment en l’honneur de la Vierge, le prêtre dit : « Par son intercession, reçois, Seigneur, cette offrande sur ton autel céleste ».

Pour J.Wirth, le fait de toucher le pied est souvent un signe d’humilité. Le fait que la Vierge touche la sandale – emblème de la saleté – marque un surcroît d’humilité, qui serait à interpréter ici comme un geste de supplication ( [13], p 114).

Une thématique temporelle (SCOOP !)

J’ajouterai que les deux trios (celui de l’ivoire et celui de l’ampoule), bien que la position de Saint Jean Baptiste soit inversée, se lisent chronologiquement de la même manière :

- à senestre de la Vierge, le Passé (Jean Baptiste, Zacharie) ;

- à dextre (côté honorable), le Futur (Basile, Jean Baptiste).

Cette idée de chronologie est traduite graphiquement de deux manières :

- dans la profondeur, par le fait que Saint Basile se situe en avant-plan (sa main gauche passe devant la Vierge) et Saint Jean Baptiste en arrière-plan (sa main droite est masquée par la Vierge).

- latéralement : un espace sépare Saint Basile de la Vierge (ligne blanche) tandis que la silhouette de celle-ci est contigüe à celle de Saint Jean Baptiste (ligne pointillée).

Le Présent de l’Incarnation est ainsi pris en sandwich entre un Futur lointain, qui le désigne de l’index, et un Passé immédiat, qui le tangente. Le bras droit du Prophète tenant le livre (dans sa manche) anticipe de très peu l’Enfant tenant le rotulus (dans sa chair). Le geste tout à fait exceptionnel de la Vierge tenant le pied de l’Enfant (ellipse bleue) [12a] s’inscrit dans cette thématique temporelle, en donnant l’impression que c’est la main du prophète qui se prolonge dans celle de la Vierge, soutenant immatériellement sa prophétie faite chair.

Ainsi les trois mains gauche, celle tenant le Livre fermé et voilé (la prophétie), celle tenant le pied (le Verbe incarné) et celle tenant le rotulus (le Verbe) unissent le Précurseur, l’Enfant et le Dieu dans un triangle mystique. Nous sommes ici très proche d’une illustration de la métaphore de Saint Augustin, de Chromace d’Aquilée et de Bède le Vénérable comparant les pieds de Jésus à l’Incarnation et sa tête à la Divinité. D’autant plus que les pieds chaussés de sandales éloignent toute référence aux clous et à la Passion.

Une variante de la Vierge Hodegetria

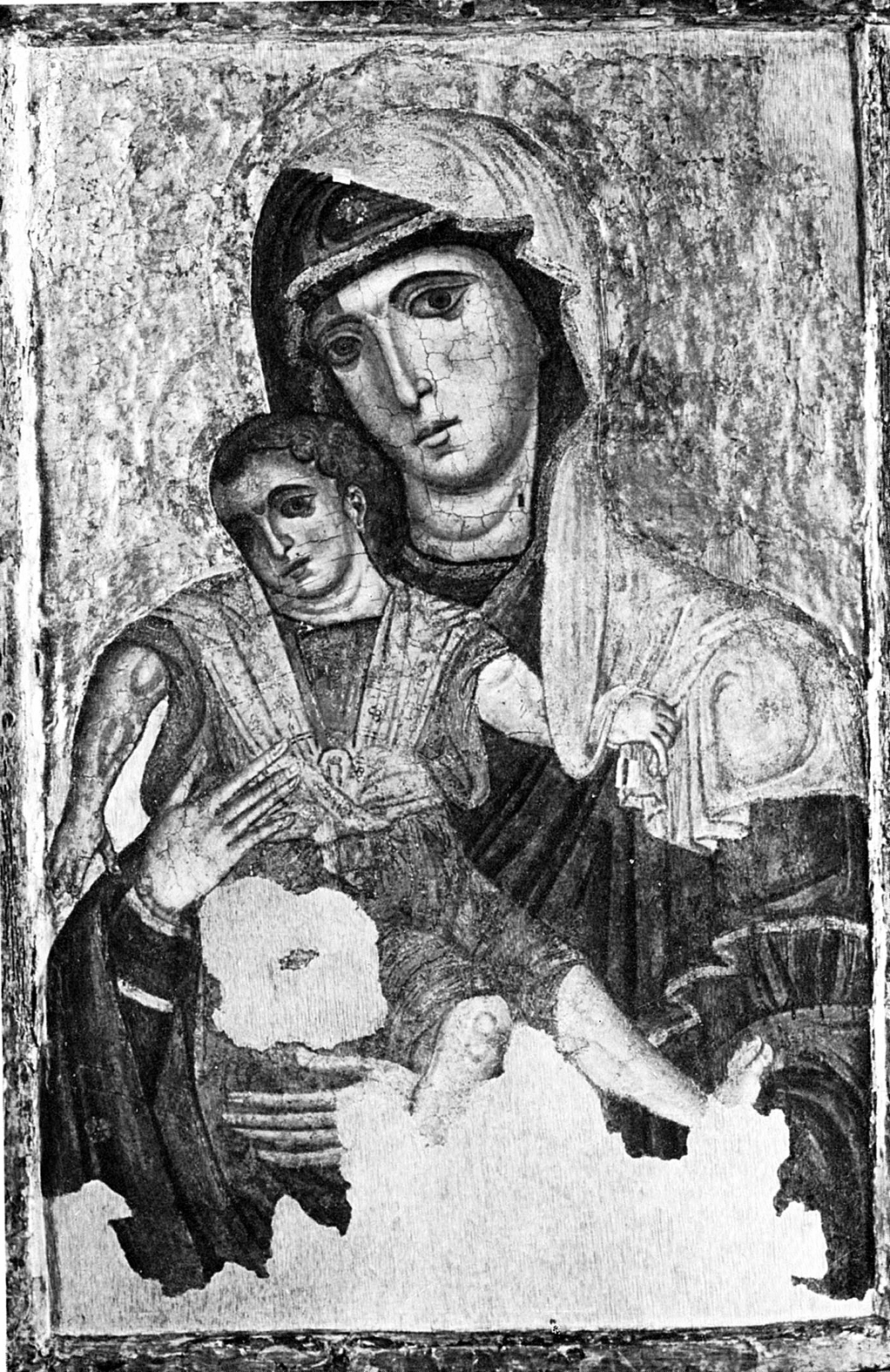

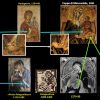

Variante de la Hodegetria, 1204-60, Byzantine Museum, Athènes Variante de la Hodegetria, 1204-60, Byzantine Museum, Athènes |

|---|

L’icône de gauche est la copie la plus ancienne disponible de la Vierge Kykkotissa, type qui se caractérise par le dynamisme de l’Enfant : tandis qu’il attrape de la main droite le rotulus que lui tend sa mère, il se retient de la gauche à son voile ; ses bras et ses jambes sont nus, et il donne un coup de pied de la gauche ; en contrepoint de ces jeux, sa mère porte de côté un regard mélancolique,

La Vierge Hodegetria du musée byzantin comporte de éléments inspirée par la Kykkotissa : les jambes nues de l’Enfant et les « bretelles » (qui apparaissent dans les variantes plus récentes de la Kykkotissa).

Le croisement des pieds de l’enfant n’est pas aberrant anatomiquement – surtout en tenant compte de la souplesse des jeunes enfants – mais bien peu naturel sans une intention symbolique. La seule qui semble plausible est une référence à la promesse édénique : la Vierge nous montre la talon que menace le serpent, mais qui finira victorieux.

L’hypothèse n’a pas été envisagée dans l’article de référence sur cette icône : Doula Mouriki ( [14], p 406) relève ce motif sans l’interpréter et lui attribue une origine byzantine, puisqu’il pourrait être apparu peu avant les premiers exemples italiens (1230-40). Pourtant, les deux exemples byzantins antérieurs qu’elle fournit sont peu convaincants, comme nous allons le voir

Une question de stabilité

1191, Abside de St Georges de Kurbinovo (photo Efkoski Bob)

Ici, la composition est si différente (Vierge vue de face et touchant les deux chevilles, enfant allongé calmement, jambes couvertes) que le rapprochement laisse dubitatif. Le fait que l’Enfant soit couché explique largement pourquoi sa mère a besoin de le maintenir contre elle de la main droite.

980-1020, Ménologe de Basile II, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr. 1613 page 272 980-1020, Ménologe de Basile II, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr. 1613 page 272 |

1080, monastère de Daphni 1080, monastère de Daphni |

|---|

Adoration des Mages

La mosaïque de Daphni reprend le même modèle que le Ménologe, avec l’Enfant bénissant et l’Ange central. L’inversion miroir s’explique facilement :

- dans le livre, le mouvement des arrivants suit le sens de la lecture ;

- dans l’église de Daphni, la fresque se trouve dans le bas-côté Sud, et la Vierge à l’Enfant est positionnée de manière à se trouver côté choeur [15].

D’autres différences sont plus subtiles :

- dans le Ménologe, les Mages sont en mouvement, commençant de s’incliner à distance ; l’Ange leur sert de guide jusqu’à la la grotte, en substitut de l’étoile ;

- à Daphni, les Mages sont arrivés à destination et l’ange prend plutôt la fonction de gardien du trône, au pied duquel les cadeaux vont être déposés.

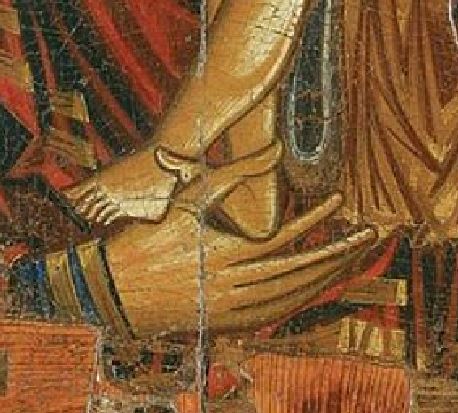

Imbriqués l’un à l’autre, ni la Mère ni l’Enfant ne sont en mesure de les prendre en main. Cette pose très sophistiquée, spécifique à Daphni, s’explique à mon avis par la même cause topographique que l’inversion par rapport au sens de la lecture : si l’Enfant avait été assis face aux Mages, il aurait tourné le dos à son image en tant que Christ, dans la coupole. Le concepteur a donc imaginé une solution pour que l’Enfant puisse à la fois bénir les arrivants et s’asseoir face à son futur, grâce à cette extrême torsion du tronc par rapport au bassin : la main de la Vierge posée sur les pieds n’est qu’un effet de bord nécessaire pourque l’Enfant garde son équilibre ; pour la même raison, il prend appui de la main gauche sur la main gauche de sa mère.

La position très en hauteur de la mosaïque exclut d’ailleurs que le détail de la main touchant les pieds ait été introduit en vue d’une méditation spécifique : presque invisible vu d’en bas, il contribue simplement à la perception de cette dynamique inventive.

Une Kykkotissa occidentalisée

1280-1300, église San Martino, Velletri 1280-1300, église San Martino, Velletri |

|---|

Réalisée à la fin du XIIIème siècle par un artiste italo-byzantin, cette Kykkotissa témoigne de plusieurs évolutions :

- suppression du rotulus, ce qui libère les mains droites (une spécificité italienne, dont ce serait ici le cas le plus ancien [16]);

- ajout des bretelles et du gros noeud (un trait chypriote) ;

- auréoles séparées ;

- regard direct de la Vierge, qui apparente la scène à une Présentation officielle de l’Enfant plutôt qu’à un instant d’intimité mélancolique.

Vierge Kykkotissa

Vierge Kykkotissa

1285-90, Monastère de Sainte Catherine, Sinaï

Datant de la même période, ce panneau est la partie droite d’un diptyque de très haute qualité comportant sur le panneau de gauche trois saints guerriers : Saint Procope en grand, saint Théodore et saint Georges en petit sur l’encadrement. Il s’agit d’une oeuvre réalisée à la toute fin des Croisades, dans le syle veneto-byzantin qui fleurit à cette époque en Palestine. Elle été produite au / pour le monastère Sainte Catherine du Sinaï (son encadrement comporte des saints caractéristiques du monastère). Néanmoins, cette Kykkotissa s’éloigne encore d’un cran de son illustre prototype, avec :

- le pantalon couvrant les jambes de l’Enfant;

- la posture allongée , qui a pour conséquences :

- la séparation des visages et des auréoles ;

- la nécessité d’une prise plus ferme par la main droite de la Vierge, autour du pied gauche de l’Enfant.

Notons que, sur ce pied, le tissu remonte jusqu’aux orteils, évitant le contact entre les peaux : ce pantalon couvrant élimine toute allusion à la Passion. Le détail de la main touchant le pied est donc ici sans signification particulière : c’est un trait italianisant, qui s’inscrit dans la discussion érudite sur l’origine du peintre et du commanditaire (Syrie, Venise ou Chypre) [17].

Deux Vierges à droite du choeur

Vers 1285, Eglise de la Porta-Panagía, Pyli (Trikala)

Ces deux icônes fixes, dites proskynetaria , sont placées de part et d’autre du templon (iconostase primitive). Elles présentent trois particularités :

- leur position est ici inversée – le Christ au Nord – dans une rarissime infraction à la tradition byzantine [18] ;

- Ia Vierge Hodegetria est également inversée, portant l’Enfant du bras droit (type Dexiokratousa) ;

- au lieu de désigner l’Enfant comme « le chemin de la vie », sa main gauche effectue ici un geste complexe, passant sous son mollet nu pour agripper l’autre mollet, couvert.

On dit que la raison de la particularité 1) est que le fondateur du monastère de la Grande Porte (Porta Panagia), le prince de Thessalie Jean Doukas, a voulu ainsi honorer la Vierge, envers laquelle il entretenait une dévotion particulière : en effet le pilier Sud est privilégié (on y rencontre quelque fois, à la place du Christ, le Saint patron de l’église). Par ailleurs, le nom de Pily (la Porte) se réfère à la situation géographique du village, dans un défilé entre deux montagnes servant de passage entre l’Epire et la Thessalie. Comme la Vierge est souvent dite Porte du Ciel et que le templon est symboliquement une porte vers le Ciel, on a la situation très remarquable d’un emboîtement de cinq « portes » (la Vierge dans le templon dans le monastère dans le village dans la vallée), qui a pu donner l’idée de valoriser la Vierge en la plaçant du côté privilégié.

Quoiqu’il en soit, la particularité 2) découle directement de la particularité 1) : comme à Daphni, on s’assure ainsi que l’Enfant se situe côté choeur.

La particularité 3) n’a pas été expliquée : on peut invoquer l’influence de l’art italien, possible à cette date. Mais il faut rappeler un autre cas de la même inversion rarissime.

vers 1285, Eglise de la Porta-Panagía, Pyli (Trikala) vers 1285, Eglise de la Porta-Panagía, Pyli (Trikala) |

Naos, 1315-20, Saint Sauveur de Chora (Istanbul Kariye museum) Naos, 1315-20, Saint Sauveur de Chora (Istanbul Kariye museum) |

|---|

Hodegetria Dexiokratousa

Pour le naos de Saint Sauveur de Chora, on explique la particularité 1) par la raison inverse qu’à Porta-Panagía : il s’agirait ici de donner la place d’honneur au Christ, en tant que patron de l’église ( [19]).

Dans la mosaïque de droite, la Vierge est une Dexiokratousa comme à Porta Panagía, ce qui confirme bien le lien logique entre 1) et 2).

On pourrait considérer qu’elle partage aussi la particularité 3), puisqu’elle touche la cheville droite dénudée de l’Enfant, qui croise les jambes (la gauche sous la droite). Cependant les gestes de l’Enfant sont très différents : au lieu d’être assis de face en tenant un rotulus de la main gauche, il est couché de profil, se rejetant en arrière pour regarder sa mère et levant la main gauche vers elle : le geste de poser la main sur les pieds est donc ici, comme à St Georges de Kurbinovo et à Daphni, une simple question de stabilité.

Le type Pelagonitissa

1170-1200, Byzantine museum, Athènes 1170-1200, Byzantine museum, Athènes |

|---|

Selon Lydie Hadermann-Misguich [20], ce type ce serait constitué à partie de l’enfant agité de la Vierge Kykkotissa : on retrouve les jambes nues, le coup de pied (cette fois de la jambe gauche), les bretelles rouges ; l’Enfant a maintenant saisi complètement le rouleau, rejeté la tête en arrière pour regarder sa mère et lâché le maphorion pour lui toucher le visage.

![]() Iconostase avec la Vierge et Saint Georges

Iconostase avec la Vierge et Saint Georges

1316-18 Eglise Saint Georges, Staro Nagorichino (Macédoine)

De part et d’autre de la porte de l’iconostase se placent les icônes dites de proskynesis (destinées à recevoir les prières des fidèles ). En pendant de Saint Georges, figure la première apparition du type Pelagonitissa proprement dit, comme le stipule une inscription.

Sur le pilier de gauche, en position de proskynetaria, on retrouve l’habituelle Vierge Hodegetria en pendant du Christ.

1316-18, Staro Nagorichino 1316-18, Staro Nagorichino |

1315-20, Saint Sauveur de Chora 1315-20, Saint Sauveur de Chora |

|---|

Hodegetria

La Vierge Hodegetria touche de la main droite le pied nu de l’Enfant, comme dans la Hodegetria Dexiokratousa de Chora qui lui est contemporaine : la différence est que l’Enfant a retrouvé sa posture assise et son rotulus : le geste de tenir son pied ne peut donc plus être ici expliqué par une question de stabilité. Autant la Vierge de Porta-Panagía (1285) était trop précoce pour imputer ce détail avec certitude à une influence italienne, autant à Staro Nagorichino trente ans plus tard, le motif a eu largement le temps de se diffuser de l’Occident à l’Orient.

Hodegetria Hodegetria |

Pelagonitissa Pelagonitissa |

|---|

1316-18, Staro Nagorichino

Pour Bissera V Pentcheva [21], la Pelagonitissa ne représente pas une mère jouant, comme on le lit souvent, mais une mère tragique :

« L’opposition des expressions du corps et du visage, l’amour maternel et la disposition au sacrifice traduisent le drame et la profondeur de la souffrance. L’image de la Vierge à l’Enfant offre une vision du salut humain obtenu grâce au double sacrifice de la mère et de l’enfant. Par le geste de sa main libre, Marie donne son Enfant bien-aimé, tout en réprimant son chagrin de mère. Au même moment, le Christ donne sa vie. L’image de l’amour et du sacrifice est appariée, sur l’iconostase de l’église de Staro Nagoričino, à celle du saint guerrier victorieux « .

Le contraste voulu entre une mère présentant officiellement son fils (Hodegetria, à deux auréoles) et une mère penchée vers lui dans une tendre étreinte (Pelagonitissa, avec une seule auréole pour les deux ) – soit pour jouer, soit dans la prémonition du sacrifice – prouve que, dans la Hodegetria, le fait de tenir le pied nu n’était pas perçu comme un signe d’intimité. Il n’avait non plus rien à voir avec la Prémonition de la Passion, qui serait plutôt suggéré dans la Pelagonitissa. Le détail est donc ici un pure question stylistique, sans rien de symbolique.

1316-18, Staro Nagorichino 1316-18, Staro Nagorichino |

1400-25, Monastère Sainte Catherine, Sinaï 1400-25, Monastère Sainte Catherine, Sinaï |

|---|

Pelagonitissa

Au XVème siècle, les Vierges Pelagonitissa vont suivre le modèle de Staro Nagorichino, avec la position caractéristique de l’enfant vu de dos, la tête rejetée en arrière pour embrasser sa mère, laquelle le maintient fermement en empoignant sa jambe nue : question évidente de stabilité. Un autre détail caractéristique, sur lequel nous reviendrons plus loin, est l’insertion d’un linge bouillonnant au travers de laquelle la Vierge tient son fils.

1270-90, Anonyme florentin, collection particulière (photothèque Zeri) 1270-90, Anonyme florentin, collection particulière (photothèque Zeri) |

1316-18, Staro Nagorichino 1316-18, Staro Nagorichino |

|---|

Vierge Pelagonitissa

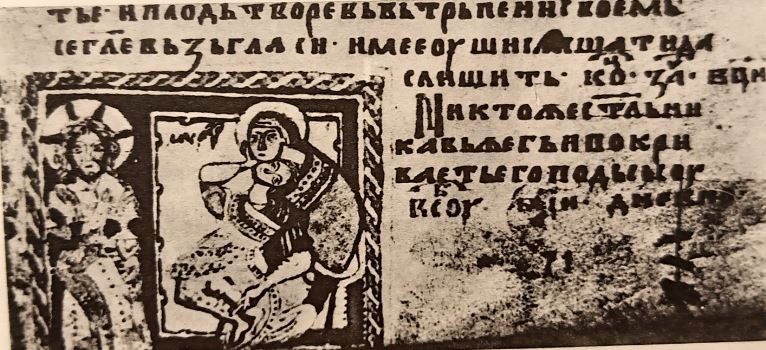

Un point irritant est que cette Vierge italienne de la fin du XIIIème siècle, avec l’Enfant retourné tenu par la jambe et le linge intermédiaire, précède largement la Pelagonitissa de Staro Nagorichino (1316). Les premiers spécialistes (N.P.Kondakov , N.P. Likhachev ) ont donc soutenu que le motif était d’origine italienne. Cependant la plupart (K. Weigenvesrlt, A. N. Grabar, N. M. Belyaev, P. Milkovic-Pepek, V. N. Lazarev, R. Corrie ) soutiennent désormais l’inverse, notamment depuis que A.Grabar [22] a publié la miniature ci-dessous :

Tétraévangile d’origine macédonienne, vers 1250, Bibliothèque nationale, Belgrade (Grabar, planche 139c)

Tétraévangile d’origine macédonienne, vers 1250, Bibliothèque nationale, Belgrade (Grabar, planche 139c)

Quoiqu’il en soit, aucune Pelagonitissa, qu’elle soit orientale ou occidentale, ne montre la Vierge touchant le pied de l’Enfant : ce n’est pas dans ce type qu’il faut chercher l’origine de notre motif.

Il est temps maintenant de remonter un peu le temps et de nous déplacer en Italie, vers 1230-40

![]()

Quelques Vierges Nicopeia en Italie

![]()

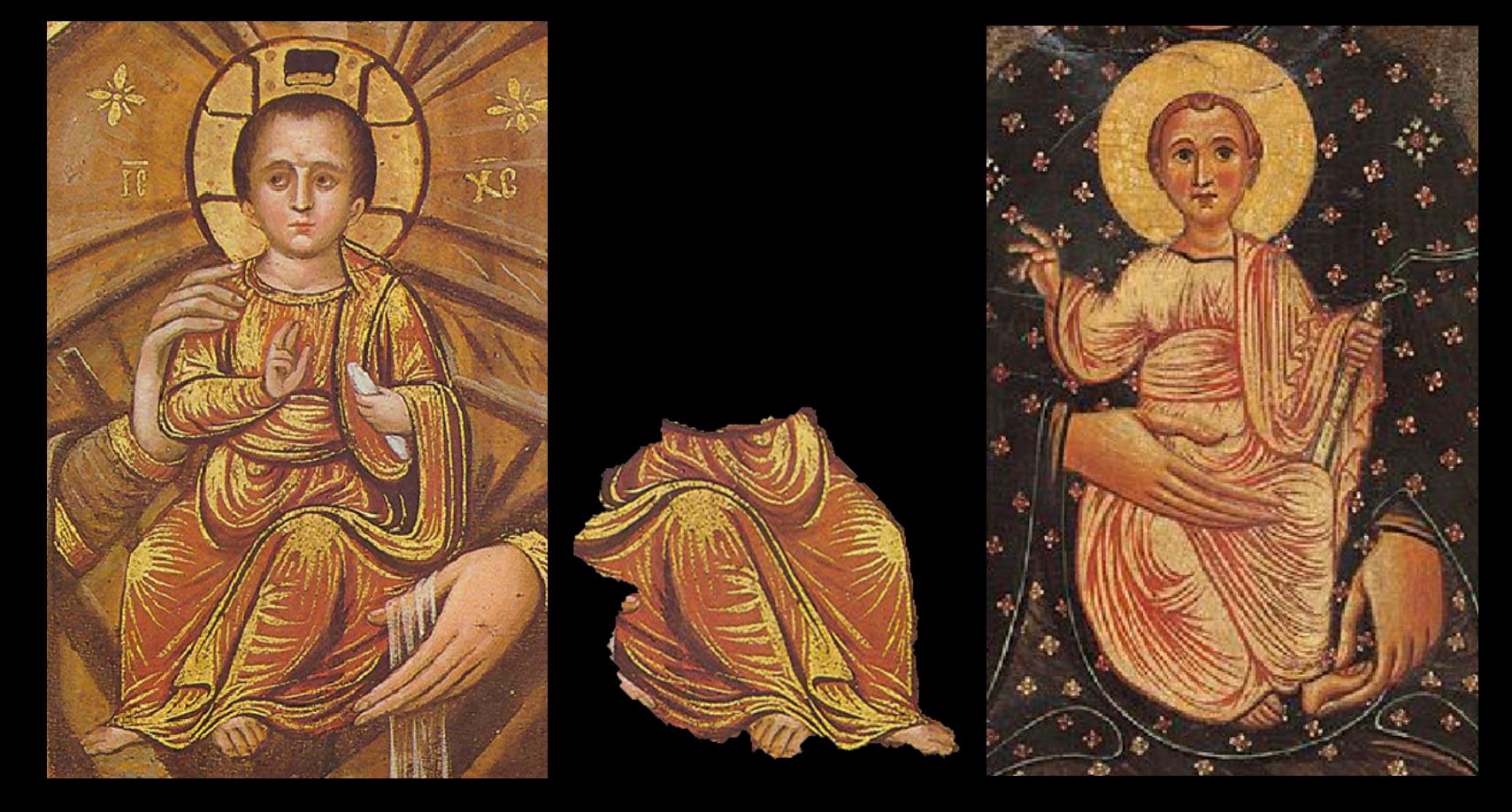

![]() La Vierge Kyriotissa entre Saint Hermolaos et Saint Panteleimon, 900-950, The Sinai Icon Collection (Princeton University)

La Vierge Kyriotissa entre Saint Hermolaos et Saint Panteleimon, 900-950, The Sinai Icon Collection (Princeton University)

Le type Kyriotissa, apparu au Xème siècle, se caractérise par la vue frontale de la Mère et de l’Enfant, alignés sur une même verticale. La Mère peut être à mi-corps, assise sur un trône ou debout ; l’Enfant tient le rotulus de la main gauche et bénit de la main droite, cette main restant à l’intérieur du torse, comme ici, ou s’écartant à l’extérieur.

1120-40, Saint Marc, Venise 1120-40, Saint Marc, Venise |

Copie XVIème, Musée national de Ravenne Copie XVIème, Musée national de Ravenne |

|---|

Vierge Nicopeia

Cette icône dite Nikopoios (qui apporte la victoire), de type Kyriotissa, a accompagné l’empereur Jean II Comnène dans ces campagnes militaires ; après la prise de Constantinople par les Croisés en 1024, elle a été ramenée à Venise comme trophée.

La copie du XVIème siècle restitue les gestes de l’Enfant, soutenu par la main gauche de sa mère et bénissant vers l’intérieur.

Offices, Florence Offices, Florence |

Museo di Arte Sacra, Certaldo Museo di Arte Sacra, Certaldo |

|---|

Maestro del Bigallo, vers 1230

Ce peintre florentin développe l’icône en version trônante, et choisit la variante où le Christ bénit vers l’extérieur. Ceci oblige à inverser les mains de la Vierge, dont la main droite se retrouve alors proche du pied droit de l’Enfant : juste en dessous ou sur la partie couverte par la robe. On voit que cette gestuelle ne découle pas de l’idée de toucher le pied de l’Enfant, mais de la contrainte qu’impose la bénédiction « par l’extérieur ».

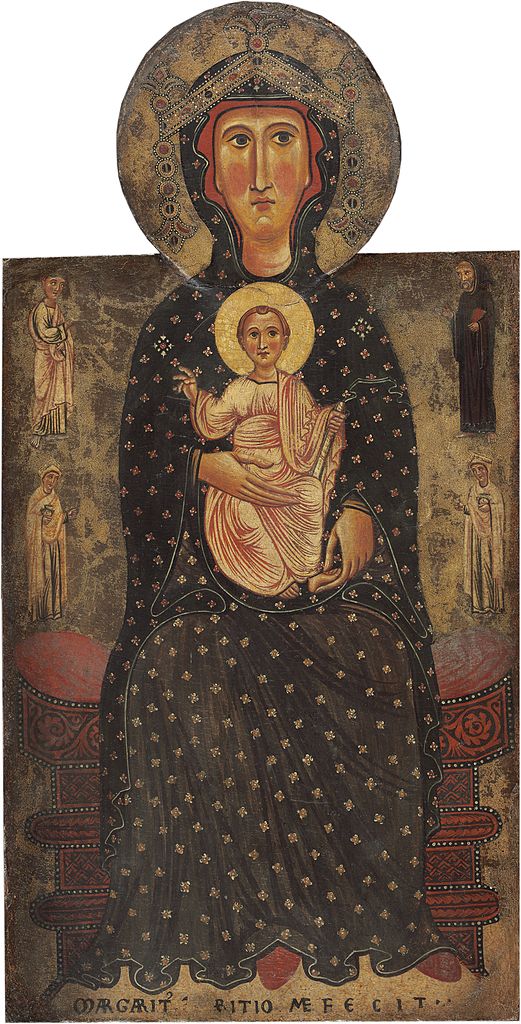

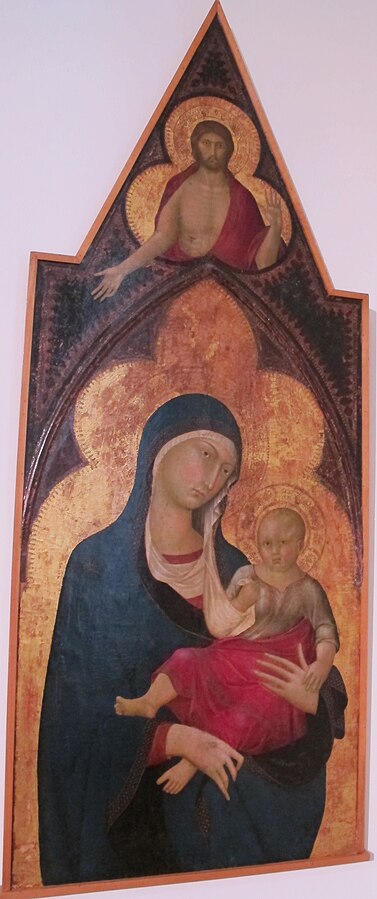

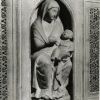

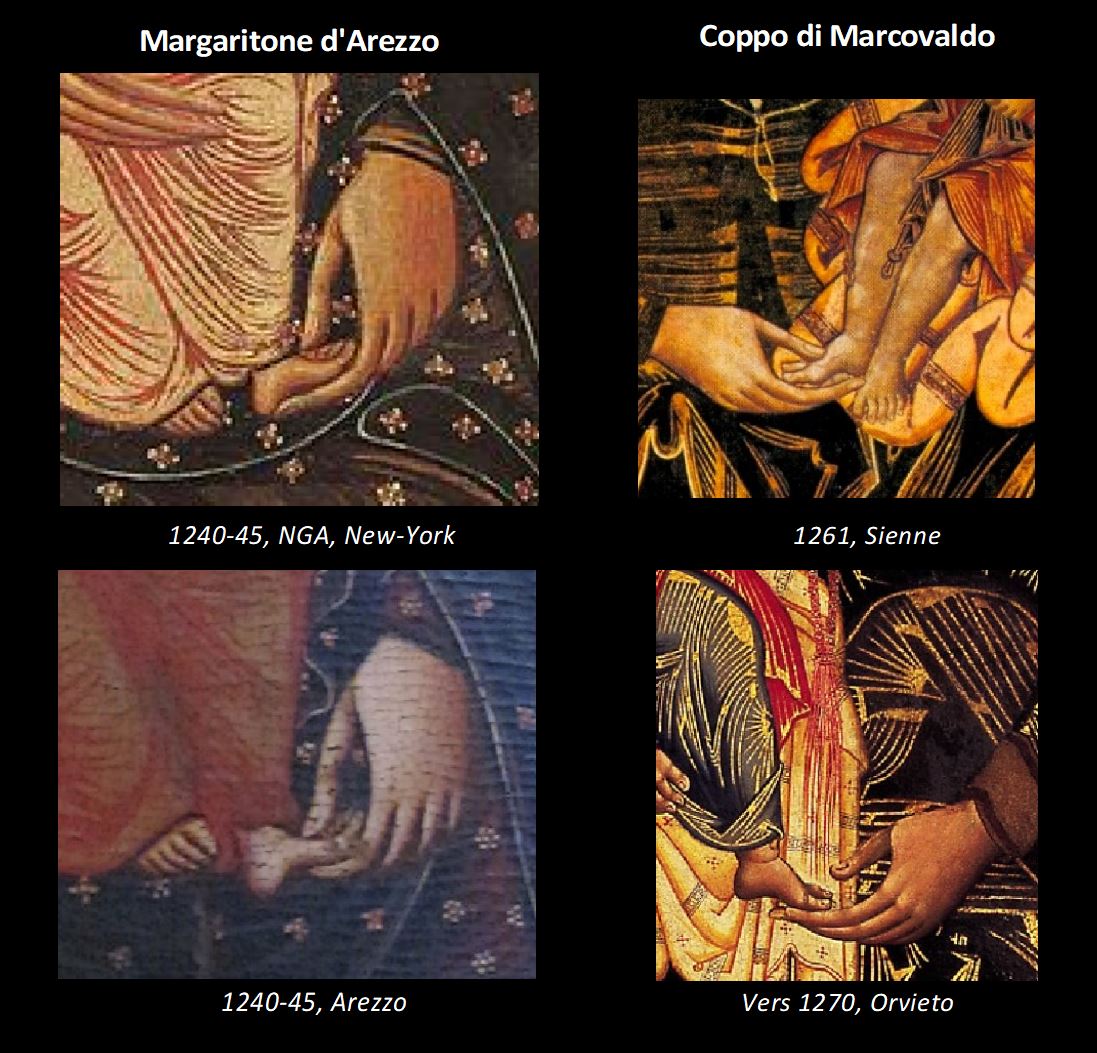

Margaritone d’Arezzo, 1240-45, NGA

Margaritone d’Arezzo, 1240-45, NGA

On attribue à cet artiste trois madones pratiquement identiques, où la Vierge entoure de la main gauche le minuscule pied gauche de l’Enfant. Du fait de son style archaïsant, elles sont très difficiles à dater, mais le consensus semble maintenant s’établir en faveur d’une datation haute, avant 1250 [23].

On voit que Margaritone s’est rapproché de la figuration primitive de l’Enfant dans la Nicopeia de Saint Marc, pieds à la même hauteur, mais en inversant le bas du corps. Il a décalé légèrement la main gauche de la Vierge, pour qu’elle entoure les orteils au lieu de tenir la mappa. La modification la plus importante est l’extension des deux bras vers l’extérieur, à la fois pour bénir et pour tenir le rotulus.

Vierge Kyriotissa, mosaïque de Jean II Comnène et Irène, Sainte Sophie

L’idée était déjà venue à un mosaïste byzantin, chez qui l’orthogonalité du rotulus blanc et de la mappa blanche fait clairement écho à la croix blanche de l’auréole, pour évoquer la Crucifixion. Margaritone n’a pas été aussi loin, puisqu’il a conservé l’oblique du rotulus : mais on ne peut totalement exclure que les bras écartés ne se conjuguent avec le pied nu dans l’idée d’une Crucifixion symbolique.

C’est un peu plus tard, à Sienne, que l’idée va apparaître de manière incontestable.

![]()

Le foyer siennois

![]()

Madonna del bordone,

Madonna del bordone,

Coppo di Marcovaldo, 1261, Chiesa dei Servi, Sienne

Pour Leo Steinberg, le dénudement des jambes de l’Enfant marquerait le prélude d’un mouvement qui se poursuit tout au long du XIIIeme siècle, allant jusqu’au dénudement complet, dans le but de souligner l’Humanité du Christ ( [5], p 48 et p 176-179 ). Les pieds ne seraient au départ qu’une litote pour les parties génitales. Ce souci d’humanisation serait le facteur-clé de la nudité de l’Enfant, au détriment des « pauvres explications » avancés ordinairement : le souci de naturalisme et l’imitation de l’antique. On peut objecter que la nudité complète va à l’encontre de la dichotomie haut du corps / bas du corps et de la motivation originale : souligner les deux natures du Christ, et pas seulement son Humanité. Par ailleurs, Steinberg ne parle pas du geste spécifique du pied touché.

Dans son premier article de 1991 consacré à la Madone del bordone , Rebecca Corrie aborde le détail avec prudence ( [24], note 9) :

« La signification du geste de tenir le pied n’est pas claire. Par exemple, il pourrait simplement indiquer l’endroit où ira le clou de la Crucifixion. Ce qui semble clair, cependant, c’est qu’il avait une certaine signification pour les Servites et pour Sienne, car il est répété fréquemment au cours des siècles suivants dans les peintures réalisées pour Santa Maria dei Servi et d’autres églises siennoises. »

Avant cette oeuvre novatrice, la Vierge Hodegetria n’était présente en Italie que dans un format à mi-corps. En étendant le format vers le bas, Coppo combine le type occidental de la Majestas avec le type oriental de la Hodegetria, obtenant un type nouveau, bien différent des « Hodegetria debout » byzantines. Comme le remarque Hans Belting en 1994, c’est pour combler l’espace entre le bras tenant l’Enfant et le genou que Coppa a l’idée d’insérer un tissu bouillonnant formant coussin ; mais ce dispositif a aussi une valeur symbolique :

« Ce tissu inhabituel n’a de sens que s’il est mis en relation métaphorique avec la nappe d’autel, ou corporal, sur laquelle l’hostie consacrée (corpus meum) était déposée. Le rouleau rouge sang dans la main de l’Enfant, qui fait référence au Verbe divin sous la forme de chair et de sang humain, est cohérent avec cette signification. Enfin, de manière très personnelle, Marie touche le pied de l’Enfant, au lieu de le désigner du doigt. Peut-être le geste suggère-t-il une supplication par prosternation à ses pieds, mais cela ne peut rester que conjecture tant que nous n’en saurons pas plus sur le langage de ces gestes. » [25]

Dans un second article de 1996 [26], Rebecca Corrie prolonge l’idée de Belting en liant le linge rayé, non plus simplement au corporal de l’autel, mais au linceul du Christ.

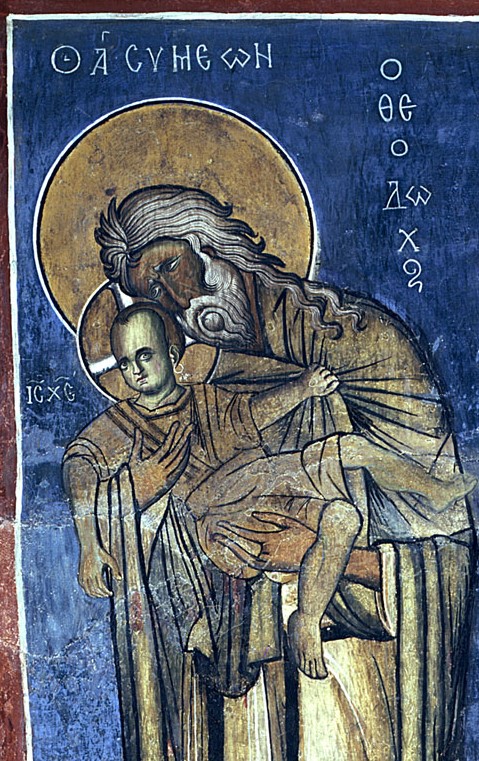

Saint Simeon présentant l’Enfant, 1192, Eglise Panagia tou Arakos, Lagoudera (Chypre) Saint Simeon présentant l’Enfant, 1192, Eglise Panagia tou Arakos, Lagoudera (Chypre) |

|---|

En effet, en Orient, l’Enfant agitant ses jambes nues, qui caractérise la Vierge Kykkotissa, se trouve repris à l’identique dans les bras du vieillard Siméon lors de la scène de Présentation au temple, pendant laquelle Siméon prophétise la future douleur de la Vierge au moment de la Crucifixion :

« Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. » Luc 2,34-35

Pour Rebecca Corrie, il y aurait eu une série d’associations d’idées entre :

- l’Enfant agitant ses jambes, que la nudité rend vulnérable ;

- l’Enfant porté par Siméon, lors de la prophétie de la Crucifixion ;

- le corps nu posé sur le linceul, au moment de la Lamentation

Coppo aurait eu l’idée de suggérer le linceul, avec le tissu rayé et replié.

Lamentation (Crucifix de san Zeno)

Lamentation (Crucifix de san Zeno)

Coppo di Marcovaldo, 1275, Duomo, Pistoia

On voit ici le même tissu rayé utilisé comme linceul.

En résumé ([26]), p 43) :

« L’Enfant aux jambes nues, associé en Orient et en Occident à la Présentation au Temple, souligne l’identification de l’Enfant avec le Christ crucifié et avec l’hostie de l’Eucharistie. Cette interprétation identifie le tissu du tableau de Coppo au linceul du Christ, un motif adapté aux besoins particuliers de l’ordre des Servites ».

Maesta

Maesta

Coppo di Marcovaldo, vers 1270, Museo dell’opera del duomo, Orvieto

Dans cette réplique réalisée pour l’église Santa Maria dei Servi d’Orvieto, le drap-linceul se développe encore et se constelle de croix, qui renforcent sa signification. La Vierge touche maintenant le pied nu par en dessous, toujours à l’emplacement de la future blessure. En revanche les jambes ne sont plus nues, ce qui éloigne l’allusion à la Crucifixion. Il faut donc faire la part du souci de ne pas se répéter, mais aussi de l’effet « logo » : R.Corrie ([26], p 53) suggère l’hypothèse que le tissu-linceul ait été associé aux Servites, tandis que les jambes nues auraient été une spécialité siennoise.

En ajoutant le tissu-linceul et les jambes nues, et en accentuant le contact entre le pouce et l’emplacement du clou, Coppo rend explicite, en 1261, la prémonition de la Crucifixion qui était en germe dans la formule de Margaritone.

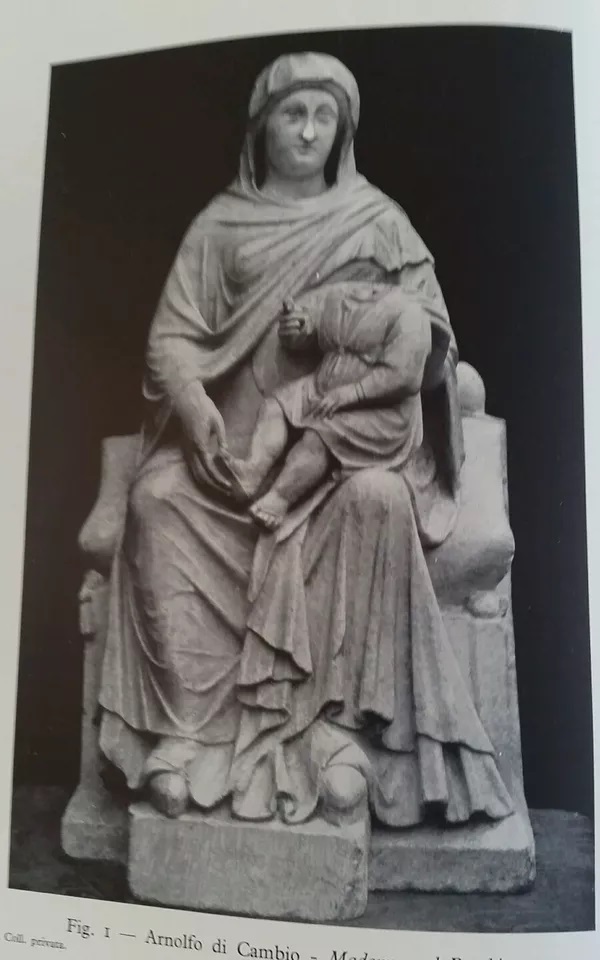

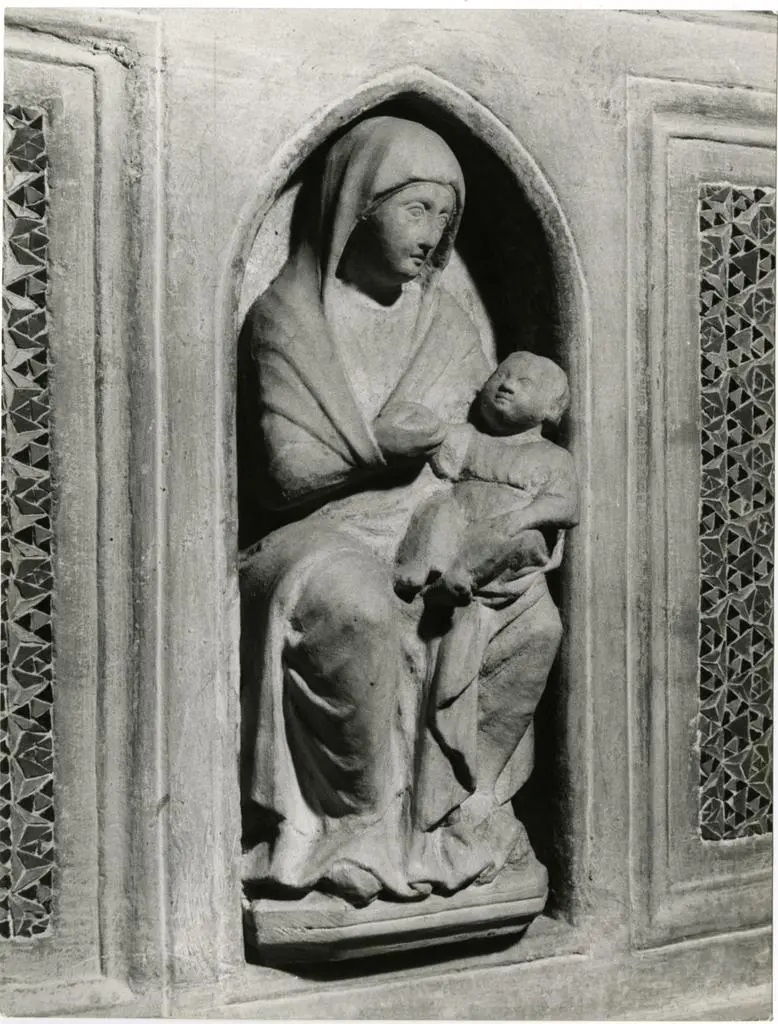

Arnolfo di Cambio (attr), Collection particulière Arnolfo di Cambio (attr), Collection particulière |

Monument à Luca Savelli (détail), Arnolfo di Cambio, vers 1287, Santa Maria in Aracoeli, Rome Monument à Luca Savelli (détail), Arnolfo di Cambio, vers 1287, Santa Maria in Aracoeli, Rome |

|---|

On peut verser au dossier cette Madone attribuée par Venturi à Arnolfo di Cambio [27]. Les jambes nues et le pied touché sont peut être des réminiscences de la formation d’Arnolfo à Sienne. L’oiseau dans la main de l’Enfant et l’expression sombre de la Vierge sont deux autres éléments en faveur d’une thématique sacrificielle.

1265-75, Chiesa di S. Giovanni Battista, Pomarance Photothèque Zeri

La prudence s’impose quant à la généralisation de la symbolique de la Crucifixion à toutes les Madones ultérieures où la Vierge touche le pied de l’Enfant. Comme le remarque R.Corrie ([26], p 52), ce panneau qui recopie l’oeuvre de Coppo supprime le coussin-linceul, et le remplace par une mappa plus neutre. Ajoutons que la Vierge ne désigne plus l’emplacement du clou, mais pince les orteils, et que le pied est chaussé : comme si l’artiste avait voulu délibérément supprimer les références à la Crucifixion, ne conservant que le geste de tendresse.

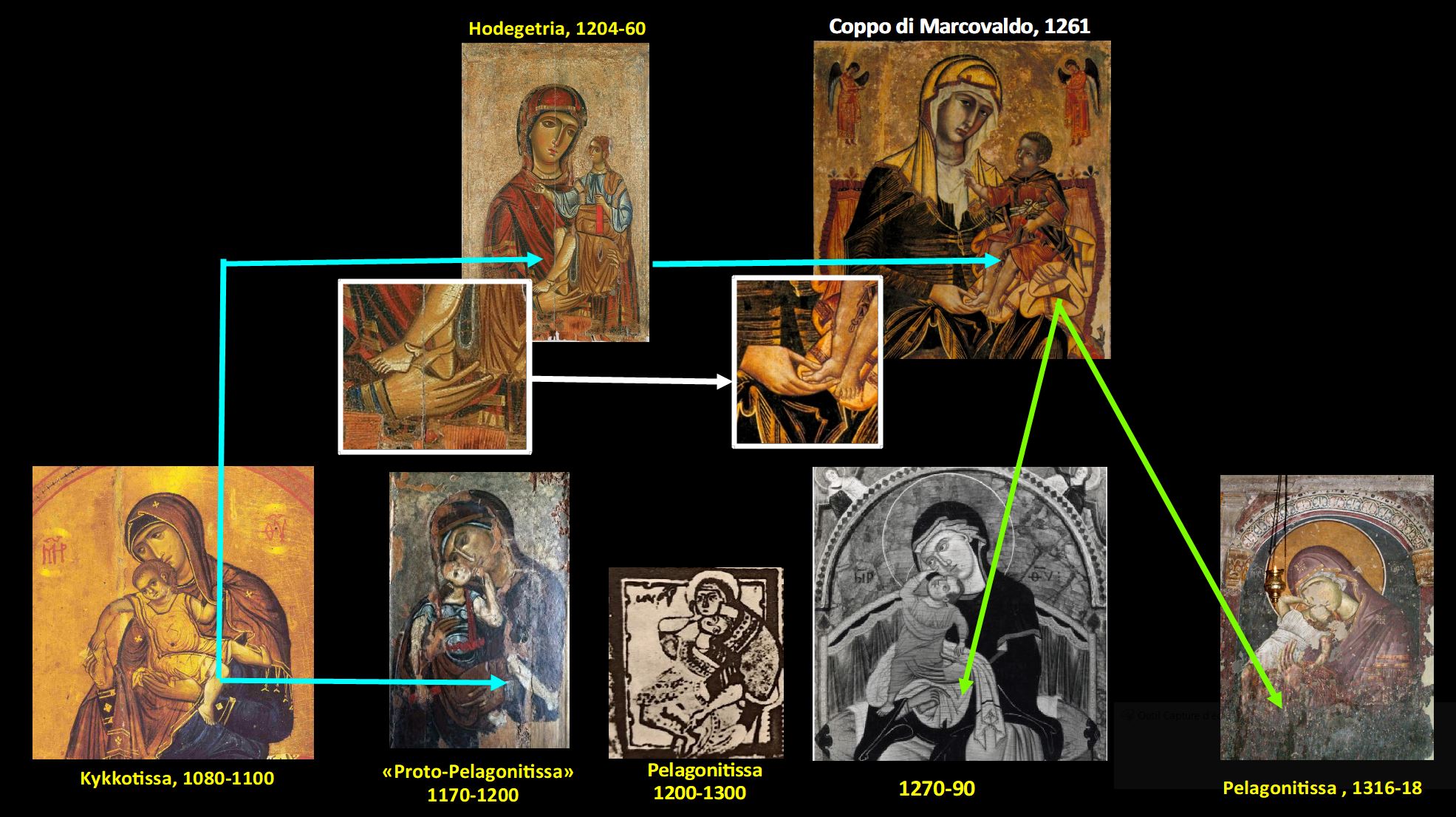

Ce schéma, qui prolonge les réflexions de R.Corrie, récapitule les influences mutuelles les plus probables, en fonction des oeuvres que nous venons de discuter (en jaune les byzantines, en blanc les italiennes) :

- le tissu-linceul (flèches vertes) est une invention de Coppo di Marcovaldo, qui est recopiée dans une Pelagonitissa réalisée par un italien. R.Corrie suppose que Coppo a trouvé l’idée dans une Pelagonitissa antérieure, dont il ne reste pas de trace ; on peut donc tout aussi bien imaginer une influence inverse, de l’Occident vers l’Orient ;

- les jambes nues (flèches bleues) sont d’origine byzantine : elles viennent lointainement de l’Enfant agité de la Kykkotissa, associées à l’idée de jeu ; puis sont comprise à un certain moment comme une allusion à la Crucifixion ;

- la main de la Vierge tenant le pied, lorsqu’il est associé aux jambes nues (flèche blanche) :

- est connu en Orient dans une seule oeuvre, la Hodegetria atypique du musée byzantin, où le geste sert à montrer le talon de l’Enfant ;

- apparaît en Italie chez Coppo di Marcovaldo, puis va fleurir dans toute une série de madones siennoises : la Vierge montre du doigt l’emplacement du clou, et l’Enfant ne porte pas de semelle.

Le geste oriental est compatible avec la version orientale de la promesse édénique, où c’est le talon du Christ qui est associé au serpent (et non celui de Marie comme en Occident). Le geste de Coppa, dont on ne trouve aucun équivalent en Orient, fait référence visuellement à la Crucifixion, sans se référer à un texte.

L’apparition quasi simultanée de ces deux formules montre une évolution similaire des artistes de part et d’autre de l’Adriatique, cherchant à renouveler les formules de la Vierge à l’Enfant par des allusions doloristes à la Crucifixion.

Le geste revu par Cimabue

|

|

|---|

|

Coppo di Marcovaldo, 1261, Chiesa dei Servi, Sienne |

Cimabue, 1280-90, Santa Maria dei Servi, Bologne |

A la génération suivante, Cimabue réalise pour les Servites de Bologne une Maestà très différente par son style, qui abandonne la maniera greca, mais très semblable dans la composition, avec le trône en forme de lyre et le geste de tenir le pied de l’Enfant. Celui-ci s’est humanisé, perdant sa pose officielle :

- au lieu de bénir, il se retient de la main au voile de sa mère ;

- au lieu d’un rouleau fermé, il tient une feuille de papier (aux caractères illisibles).

Le linceul a disparu, et la Passion n’est plus évoquée que par la nudité de la jambe, qui cherche refuge à la fois dans la robe et dans la main de la Mère.

Tout se passe comme si Cimabue avait conservé le geste tout en l’escamotant : non plus pour sa signification symbolique, mais en tant que signe distinctif des Maestà servites.

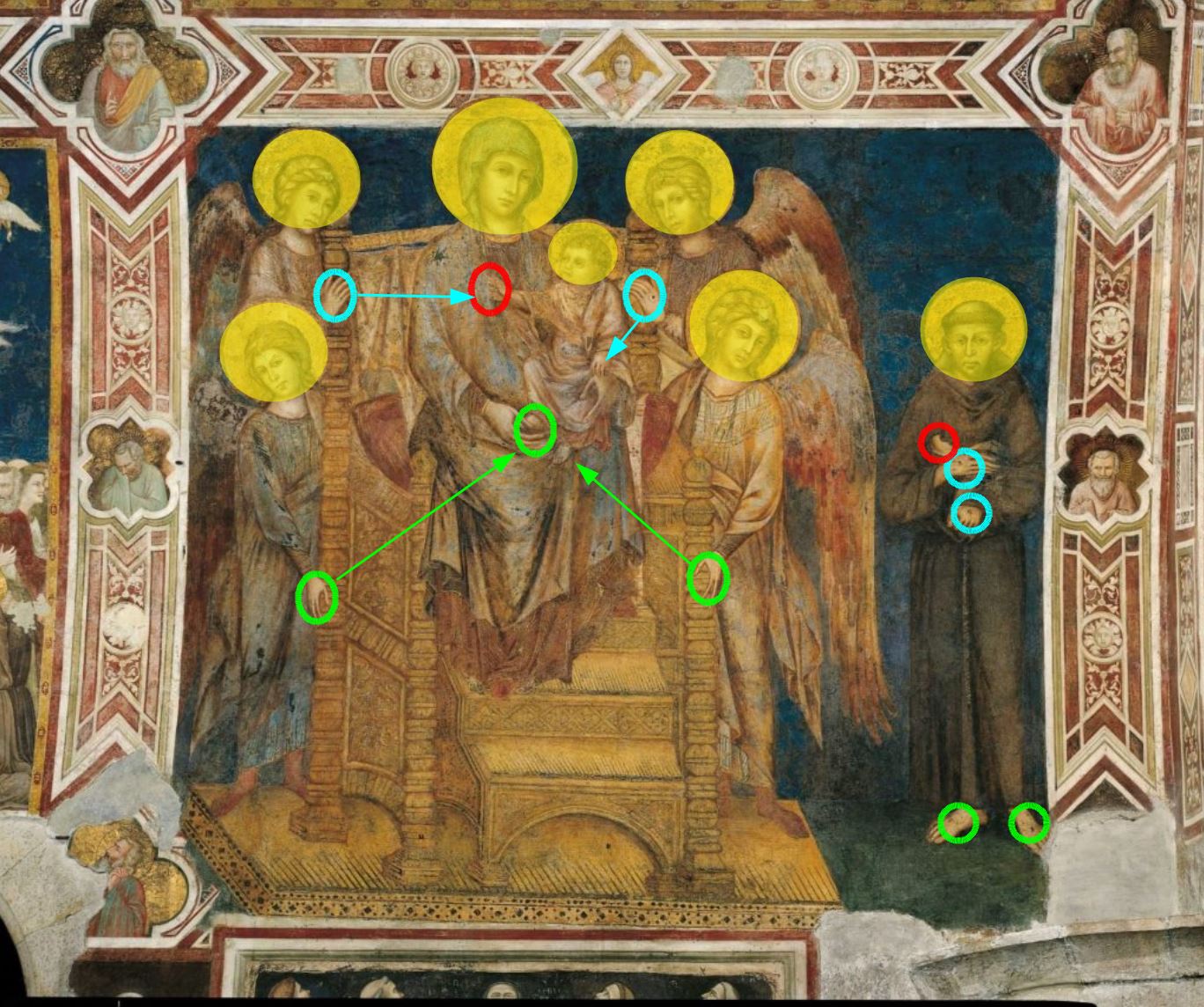

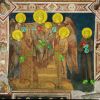

Maestà avec Saint François

Maestà avec Saint François

Cimabue, 1285-90, Basilique inférieure, Assise

Le contexte est très différent dans cette fresque, véritable apothéose franciscaine : la frêle silhouette de Saint François équilibre, à elle seule, la machinerie grandiose de la Maestà, avec ses sextuples auréoles. Tout se passe comme si, par ses stigmates, le Saint matérialisait les blessures futures de l’Enfant. Par cette escorte inédite, Cimabue invente une manière totalement originale de traiter le thème de l’anticipation de la Passion.

- les deux anges du bas, posant leur main sur les pieds du trône, sont préposés aux blessures des pieds (en vert) ;

- les deux anges du haut, posant leur main sur les montants du trône, sont préposés aux blessures des mains (en bleu) ;

- le geste habituel de l’Enfant manipulant le voile trouve un écho inattendu dans la bure ouverte de François, découvrant la blessure du flanc (en rouge).

La postérité siennoise

Les Vierges touchant le pied de l’Enfant d’une manière ou d’une autre sont particulièrement fréquentes dans la Sienne du Trecento, comme si la Madonne de Coppo avait inauguré une spécificité de la ville, que les artistes des générations suivantes déclineront à l’envie.

L’Enfant debout

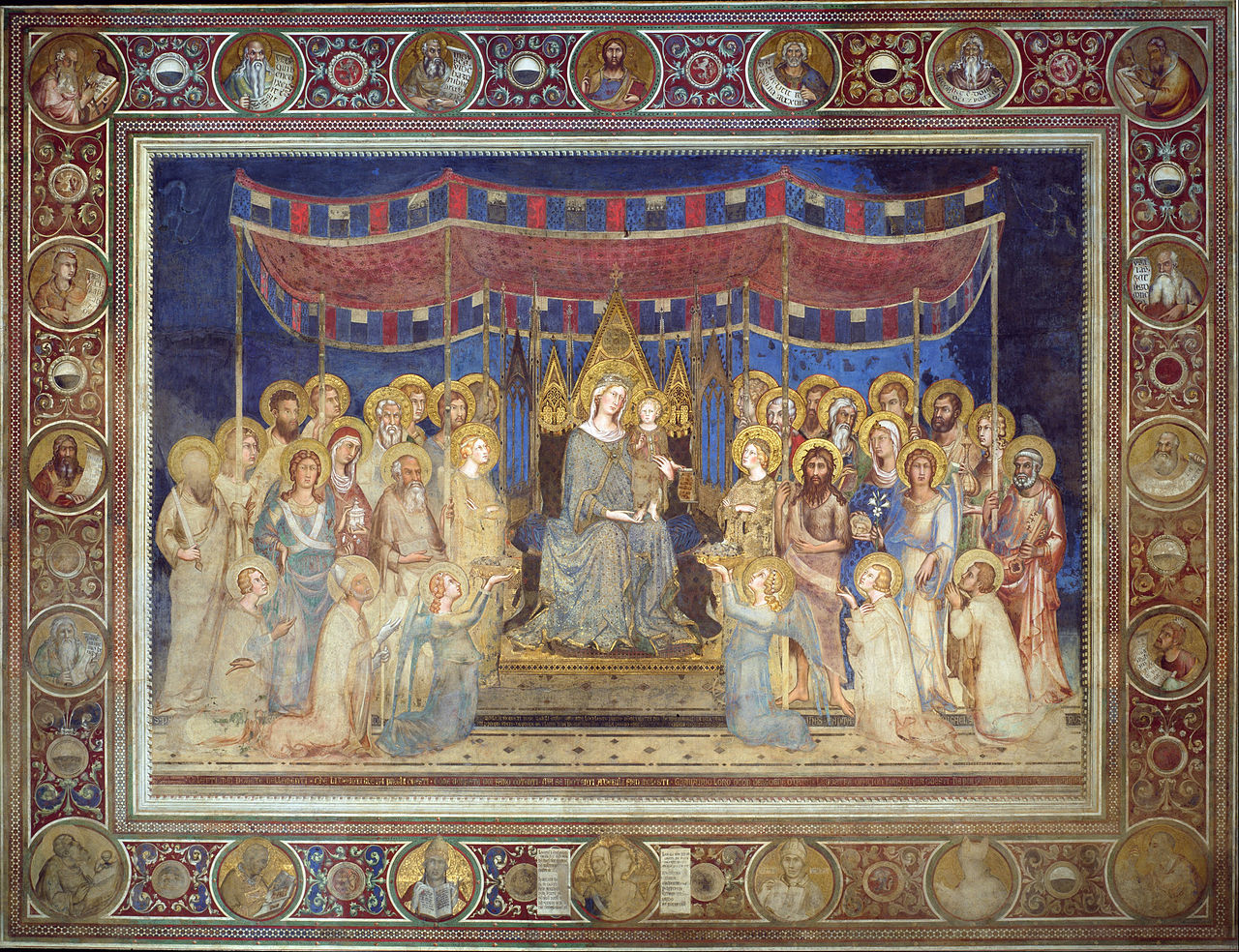

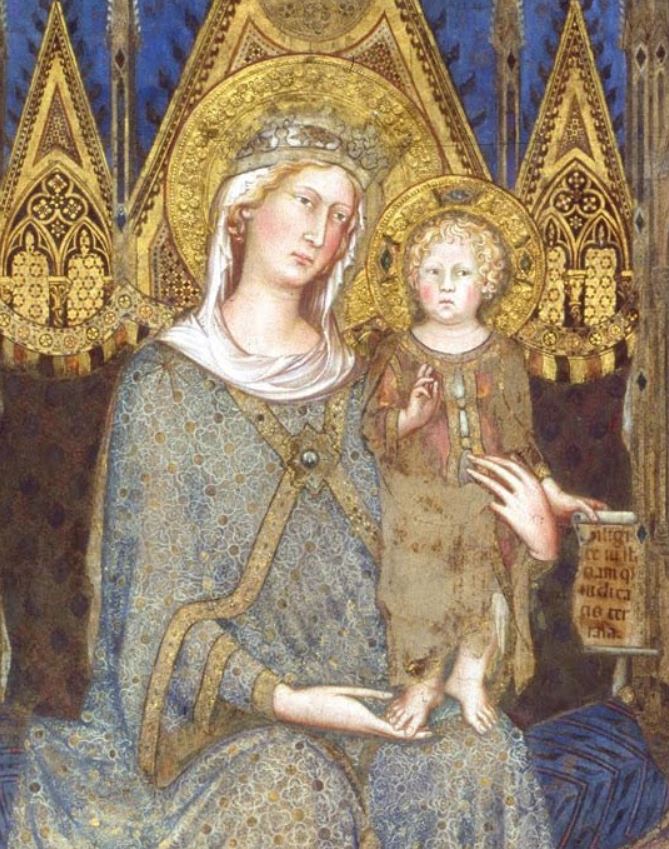

Maestà, Simone Martini, 1315, Palazzo pubblico, Sienne

La Maestà de Simone Martini est une fresque civile, qui place la Madone au centre d’une cour céleste parfaitement équilibrée : quinze personnages de chaque côté, échelonnés trois par trois sur cinq niveaux de profondeur. L’innovation la plus spectaculaire est la posture de l’Enfant, debout au centre sur le genou de sa mère : tel l’aiguille d’une balance, l’Enfant vertical tient un phylactère lui-aussi vertical [28]:

|

Aimez la justice, vous qui jugez la terre. Sagesse 1,1 |

Diligite justitiam qui judicatis terram |

Simone Martini, 1315, Sienne Simone Martini, 1315, Sienne |

Lippo Memmi, 1317, San Gimignano Lippo Memmi, 1317, San Gimignano |

|---|

En comparant à la Maestà de Sienne celle réalisée deux ans plus tard à San Gimignano par Lippo Memmi, le beau-frère de Simone Martini, quelques différences apparaissent :

- frontalité des deux visages ;

- diminution de la taille de l’Enfant, qui de ce fait tient le phylactère plus haut (au dessus de sa taille) ;

- l’Enfant est vêtu seulement d’une tunique, sans manteau posé sur les épaules ;

- la main gauche de la Vierge, qui remontait le manteau du bout de l’auriculaire dans un geste sophistiqué, rebrousse maintenant la tunique ;

- au lieu d’être bien détachée, cette main est maintenant à demi masquée par le phylactère ;

- les mollets sont couverts par une tunique noire ;

- la main droite de la Vierge, qui soutenait par en dessous le pied droit de l’Enfant, est simplement posée dessus.

Tous ces détails pourraient être mis sur le compte d’un simple souci de variété. Mais il se trouve qu’ils vont tous dans le même sens :

- Martini cherchait à rendre naturelle cette toute nouvelle position de l’Enfant, tenu en équilibre, comme entre deux crochets, par les deux mains de sa mère ;

- Lemmi, considérant cette stabilité comme admise (d’autant plus que l’Enfant est de plus petite taille) , développe les aspects symboliques qui auraient pu échapper au spectateur :

- en plaquant le phylactère sur la main gauche de la mère, il associe cette main à la partie haute du texte avec son premier mot : « Diligite » ;

- en restreignant la nudité aux pieds seuls, que désigne la main droite de la mère, il associe cette main à la partie basse du texte, et à son dernier mot ‘terram ».

Ainsi le corps de l’Enfant, assujetti entre les deux mains de la Vierge, s’assimile à cette Justice qui joint les deux parties du verset, l’Amour et la Terre.

A noter que la fresque de Memmi présente une autre innovation iconographique : une des toutes premières apparitions d’un donateur à taille humaine qui prend place parmi les personnages sacrés, situation explicitée par un remarquable dialogue entre deux phylactères (voir 6-1 Le donateur-humain : les origines (avant 1450)).

L’Enfant assis

Parmi les innombrables Vierges à l’Enfant à usage de dévotion privée, réalisées en série tout au long du Trecento par les peintres siennois, le geste de toucher le pied est fréquent, mais sans corrélation avec d’autres traits permettant de lui imputer une symbolique univoque :

- peut être sa valeur de métaphore de l’Incarnation et de la Passion était-elle si bien intégrée à Sienne, depuis Cecco, qu’il était inutile d’insister ;

- peut-être à l’inverse le motif s’était-il banalisé pour devenir un élément variationnel comme un autre.

|

|

1325-56, provenant de Montepulciano 1325-56, provenant de Montepulciano |

|---|

Lippo Memmi, Pinacoteca nazionale, Sienne

Dans la Madone réalisée pour les Servites, le chardonneret à la tâche rouge bien marquée pourrait renvoyer à la Passion, mais pas les autres détails : la Vierge joint les deux pieds à travers la robe, et le phylactère n’a aucun rapport avec la Crucifixion.

Dans la Madone provenant de Montepulciano, le geste est très différent : l’enfant gigote et sa mère ne tient qu’un seul pied, largement au dessus de l’emplacement du clou. Ce sont ici plutôt les mains de l’Enfant qui servent d’antithèse aux paumes perforées du Crucifié, surgissant du trilobe du pinacle : l’une se fait un doudou avec le voile de sa mère, tout en cherchant protection dans le contact de l’autre main.

Lippo Memmi, vers 1330, Gemäldemuseum, Berlin Lippo Memmi, vers 1330, Gemäldemuseum, Berlin |

Niccolò di Segna, 1336, Museo diocesano, Cortona Niccolò di Segna, 1336, Museo diocesano, Cortona |

|---|

Dans cette formule très codifiée de la Vierge à l’enfant à mi-corps, les artistes explorent tous les degrés de liberté possibles :

- l’Enfant de Memmi s’agrippe au voile et au col, en joignant les pieds ;

- celui de Niccolò di Segna s’agrippe au voile et remonte de l’autre son manteau, en écartant les pieds.

MET MET |

Louvre (c) RMN photo Frank Raux Louvre (c) RMN photo Frank Raux |

|---|

Diptyque, Lippo Memmi, vers 1340

Il faut tenir compte aussi du fait que la Vierge à l’Enfant pouvait constituer la moitié d’un diptyque dévotionnel, comme c’est le cas ici :

- tout le ressenti dramatique se concentre dans le second panneau, celui de la Fin et de la Crucifixion ;

- le premier porte les thématiques inverses, celles du Début et de l’Incarnation :

- les lettres sur l’auréole et la manche de Marie, AVE ET GRA(tia), renvoient à l’Annonciation ;

- saint Jean Baptiste et Saint François dialoguent en miroir, l’un en tant que prophète de l’Incarnation, l’autre, avec ses stigmates, en tant que praticien.

Nous serions ici dans un cas où le geste de la main posée sur le pied fonctionnerait exclusivement en tant que symbole de l’Incarnation, et non de la Crucifixion.

A noter que, dans une sorte de ping-pong chronologique, le premier panneau porte aussi l’idée de Fin ultime, après la Fin de la vie terrestre :

incisés dans la dorure, deux Trônes [29] amènent les deux sièges sur lesquels la Mère et le Fils régneront éternellement dans le ciel.

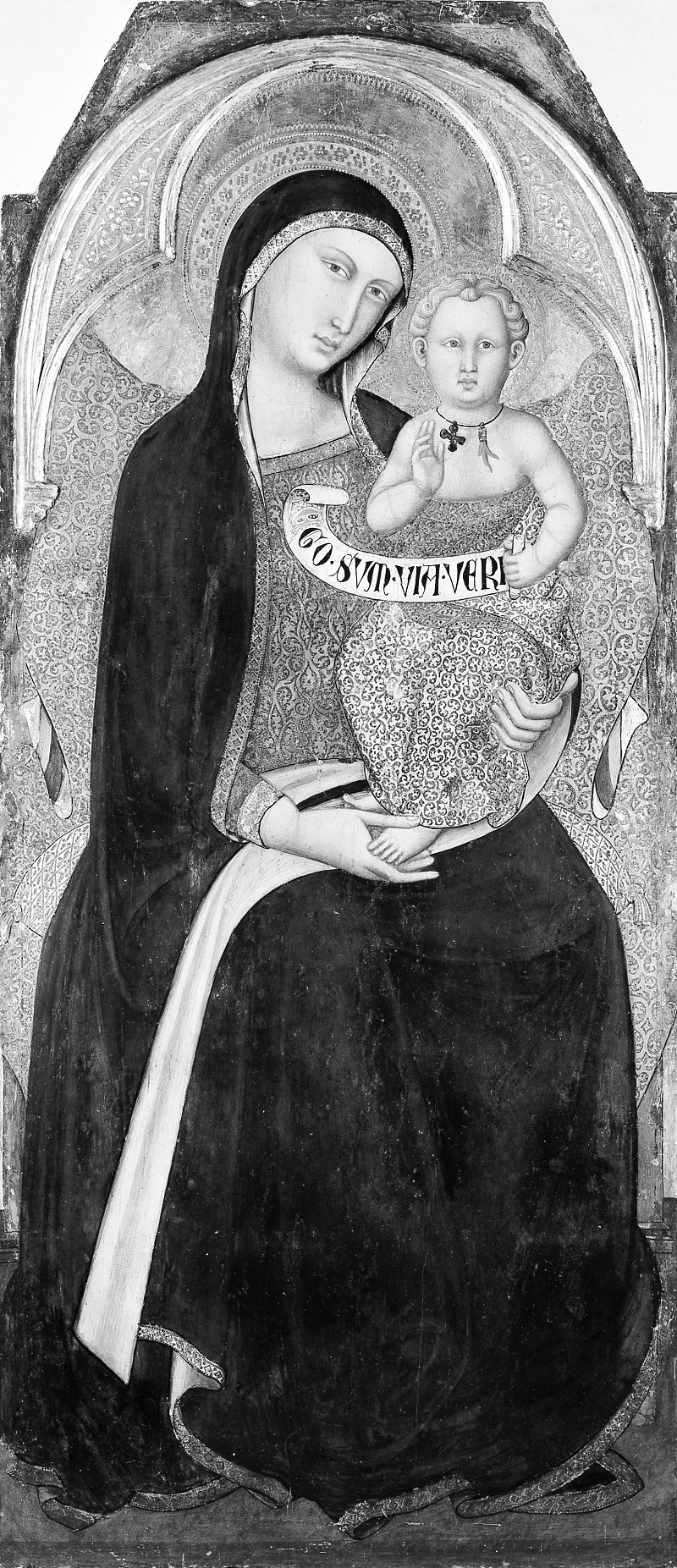

1360–65, MET 1360–65, MET |

1366, Museo de Arte de Ponce 1366, Museo de Arte de Ponce |

|---|

Luca di Tomme

Ces deux Madones plus tardives montrent bien la permutabilité des composantes graphiques :

- texte EGO SUM VIA VERITATIS versus EGO SUM LUX MUNDI ;

- voile de tissu blanc tantôt enveloppant la tête, tantôt posé sur les genoux ;

- absence ou présence d’un manteau sur les épaules de l’enfant ;

- drap d’apparat masquant complètement le trône ou le dévoilant partiellement.

Au milieu de ces transformations, la position de la main gauche enserrant le pied droit reste strictement identique, montrant bien que le motif est devenu un composant variationnel autonome.

![]()

Le foyer mosan

Tandis que les Italiens restent tout au long du treizième siècle empêtrés dans la rigidité byzantine, les artistes du Nord abandonnent le style roman pour la liberté et la souplesse des formes gothiques.

![]()

Sedes sapientiae, 1220-1230, Cathédrale de Liège

Cette grande Vierge à l’Enfant (130 cm) est atypique par son élongation et son hiératisme encore roman malgré les plissés gothiques. Elle tenait auparavant une pomme dans sa main droite, et présente deux particularités par rapport aux Virges mosanes comparables : le lion sous le pied gauche (à la place du dragon symbolisant le mal que l’on trouve fréquemment) et la jambe gauche dénudée de l’Enfant, sur laquelle elle pose sa main. Comme le remarque Emmanuelle Mercier [30] :

« Ce geste ne répond pas au schéma traditionnel dans lequel la main gauche, en retrait, est appuyée contre le flanc de l’Enfant. Ainsi, la Vierge présenterait, dans une main, la pomme du péché et, dans l’autre, la jambe dénudée de l’Enfant, rappel possible de l’humanité du Christ et de son sacrifice. »

Vierge mosane, 1220-30 Louvre OA 10925 (c) RMN photo Maurice et Pierre Chuzeville

Vierge mosane, 1220-30 Louvre OA 10925 (c) RMN photo Maurice et Pierre Chuzeville

On attribue à la même région et à la même période cette petite Vierge en ivoire, d’un style gothique beaucoup plus avancé et d’une grande originalité iconographique, favorisée par le caractère privé de l’objet. On retrouve la jambe gauche dénudée, ici par l’Enfant lui-même. Sa mère lui attrape l’autre pied, tandis qu’il se retourne pour la regarder.

D.Gaborit-Chopin [31] voit dans l’ostension de cette chair nue ce qui serait le plus ancien exemple de la symbolique de l’Incarnation.

Louvre OA 10925 (c) RMN Louvre OA 10925 (c) RMN |

Collection privée (c) Bukowski Auktioner AB Collection privée (c) Bukowski Auktioner AB |

|---|

On connait une autre variante une peu différente, où la main droite de l’enfant touche le menton et non le bord du voile.

Collection privée (c) Bukowski Auktioner AB

Collection privée (c) Bukowski Auktioner AB

Dans un geste tout à fait exceptionnel [32], la main gauche de cette Vierge triste tire son manteau vers l’avant et nous montre le noeud de tissu : on ne peut que mettre en pendant ces deux mains, la droite tenant le pied nu et le gauche le linge replié, pour évoquer une prémonition de la Mise au tombeau.

1300-25 (France), Louvre RF 1369 (c) RMN photo Hervé Lewandowski

L’idée se renforce encore ici par la présence, du côté de l’Enfant souriant, du dragon du Mal et du chardonneret de la Passion, tandis que sa mère tient tristement son pied nu.

Vierge à l’Enfant (France du Nord), vers 1250, MET [33]

Cependant cette thématique douloureuse reste très rare par rapport à la thématique inverse, celle de la tendresse et du jeu : ici l’Enfant chatouille le menton de sa mère et celle-ci réplique en lui chatouillant le pied [34].

![]()

En synthèse

Ce schéma replace dans le temps les trois foyers que nous venons de décrire : byzantin (B), italien (I) et mosan (M), en se limitant aux plus anciens exemples du motif de la Vierge touchant le pied de l’Enfant. Ceux pour qui relèvent clairement de la thématique de la Crucifixion sont encadrés en bleu clair. Les autres s’expliquent par d’autres thématiques (en jaune), y compris les influences mutuelles : une fois que le motif est apparu, il est en effet impossible de discerner les causes intrinsèques et l’effet de mode.

En tout état de cause, les cas où le motif peut être associé à la Crucifixion sont très rares, et les trois foyers semblent indépendants : il est impossible par exemple de supposer une influence de la très innovante Vierge mosane M1 sur une rigides peintures toscanes (I1, I2). De la même manière, on peut difficilement imputer les aspects affectifs de notre sculpture mosane à l’influence directe des Vierges de tendresse peintes, dont aucune à cette époque, que ce soit en Occident ou en Orient, ne présente notre motif.

Le fait que les trois foyers apparaissent dans les années 1220-1260 correspond possiblement à des évolutions différentes :

- pour les peintres orientaux et occidentaux, autonomie accrue dans les hybridations ou variations des formules antérieures (Hodegetria, Kykkotissa ou Kyriotissa) ;

- pour les sculpteurs occidentaux, acquisition spectaculaire de capacités tridimensionnelles, aussi bien pour la gestuelle que pour les plissés, permettant d’échapper au hiératisme de la Sedes sapientiae, au profit du naturalisme.

Du point de vue des sources textuelles, cette période est cohérente avec l’inversion de l’interprétation des pieds du Christ, d’abord métaphore de son Incarnation (Saint Augustin, Saint Chromace d’Aquilée, Bède le Vénérable) puis métaphore de la fin de sa vie terrestre et de la Passion (Philippe le Chancelier, Hugues de Saint Cher).

![]()

L’explicitation du symbole

Une source littéraire

En 1379 paraissent les Révélations de Sainte Brigitte de Suède, où elle donne la parole à la Vierge :

Et comme il est entré en tous mes membres avec la joie universelle de mon âme, de même il est sorti sans lésion de ma virginité, mes membres et mon âme tressaillant d’une joie ineffable. Considérant et regardant sa beauté, mon âme était inondée de joie, sachant que j’étais indigne d’un tel Fils. Or, quand je considérais sur ses mains et sur ses pieds la place des clous, et que j’avais ouï que, selon les prophètes, on le crucifierait, alors mes yeux fondaient en larmes, et la tristesse déchirait mon coeur. Et quand mon Fils me regardait ainsi éplorée et larmoyante, il s’attristait jusqu’à la mort [34a].

On sait que le récit de la naissance du Christ par Sainte Brigitte a eu une influence cruciale sur l’iconographie du Nativité [34b] ; de la même manière, cette idée de Marie anticipant « sur ses mains et sur ses pieds la place des clous » a donné une nouvelle impulsion au geste de tenir les pieds.

Les premières Vierges tristes

Madone Sternberg, vers 1390, Olomouc Archidiocesan Museum

Ainsi, dans cette Vierge gothique, les gestes habituelles de la tendresse s’imprègnent de mélancolie [34c] : le poids de la pomme semble entraîner l’Enfant qui se retient au voile, et dont la mère touche le flanc et le pied avec une expression de tristesse.

A Sienne

|

|

|---|

|

Nicolò da Voltri Madonna-di-Pia, Finalpia (Savone) |

Panneau central du retable de de Santa Caterina della Notte |

De sa formation en Ligurie, le siennois Taddeo di Bartolo a ramené le geste très vivant de l’Enfant qui, au lieu de bénir, se touche le pied gauche de la main droite [34c1]. Au passage, il transforme le chardonneret perché en un oiseau qui cherche à s’enfuir en piquant le pouce de l’Enfant. Cette claire anticipation de la Passion est renforcée par le geste, bien connu à Sienne, de la Vierge enveloppant l’autre pied.

|

|

|---|

|

Vers 1410, Philbrook Museum of art |

1405-07, église de Sant’Agostino, Colle di Val d’Elsa |

Taddeo di Bartolo

Il reprendra la même composition « aux deux pieds touchés » pour la Madone Philbrook, composition qui servira ensuite de modèle à Giovanni di Paolo ([34c2], p 56). Pour la Madone de Colle di Val d’Elsa, il revient à la formule habituelle du « pied unique touché », la Passion étant cette fois évoquée à rebours, par l’enfant qui s’amuse à forcer de l’index le bec de son jouet aviaire.

Madone de l’Humilité

Madone de l’Humilité

Domenico di Bartolo, 1433, Pinacoteca Nazionale, Sienne

Neveu et élève de Taddeo di Bartolo, Domenico di Bartolo reprend la formule des « deux pieds touchés », auxquels font écho les pieds nus de la Vierge d’Humilité. Il lui ajoute le geste très original de la main du bébé portée à la bouche, sans doute pour soulager une poussée dentaire. L’expression consternée des anges montre qu’ils voient au delà de cette douleur enfantine. Une inscription dans le fond doré exprime leur commisération envers la fin programmée de l’Enfant [34c3] :

Bien que presque entièrement effacée, les premiers mots dorés de l’inscription suffisent à l’identifier comme le titre d’ouverture d’un hymne exaltant la croix et déplorant le sacrifice du Christ, hymne associé à l’office du Jeudi Saint de la Semaine Sainte : « Nous t’aimons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta croix. » Ainsi, lorsque les anges rendent grâce, adorent et prient, leur attitude correspond aux paroles de l’hymne et imprègne l’image d’un sentiment poignant et doux-amer, propre à la conscience du sacrifice prédestiné de cet enfant.

A Florence

|

|

|---|

|

Madonna dell’Anfora, 1405-10, Museo dell’Opera di Santa Croce |

1407, Staatsgalerie, Stuttgart |

Lorenzo Monaco

Lorenzo Monaco réserve le geste de tenir le pied à des Madones de l’Humilité : une formule hydride où la Vierge exprime sa modestie en s’asseyant par terre (humus), et sa sainteté en irradiant une lumière céleste.

Dans la fresque, la Passion est évoquée par la nudité du bébé, l’auréole crucifère et le collier en forme de croix.

Dans le panneau de Stuttgart, la date « ab anno suis incarnationis MCCCCVII » fait référence directement à l’Incarnation, que le geste du pied tenu suggère indirectement : comme si la Mère attirait vers la terre son Fils rayonnant.

Triptyque de Saint Juvénal, Masaccio, 23 avril 1422, Museo Masaccio, Cascia di Regello

Cette toute première oeuvre connue du jeune artiste de vingt ans, réalisée trois mois après son admission à la Guilde des peintres de Florence ( Arte dei Medici e Speziali ) est très innovante, à la fois par sa construction perspective et par son iconographie : l’enfant est pour la première fois représenté entièrement nu, à la manière d’un putto à l’antique [34d]. De sa main gauche, il tient le voile qui cache son sexe ainsi qu’une grappe de raisins, tandis qu’il porte sa main droite à sa bouche, pour en sucer le jus.

Simone Martini, 1315 Simone Martini, 1315 |

Masaccio, 1422 Masaccio, 1422 |

|---|

Ainsi, un siècle après Martini, la grappe s’est substituée au livre et la succion à la bénédiction, comme pour rendre plus vivante l’image officielle de la Maestà. Le geste de la main droite de la Vierge a encore à voir avec la stabilité de la station debout mais, avec un raffinement très étudié, il ajoute une notion de réciprocité, de solidarité entre l’Enfant et sa mère : Jésus pose un pied, Marie retient l’autre.

Madone de l’Humilité

Madone de l’Humilité

Masolino, 1423, Bremen Kunsthalle

L’année d’après, son aîné Masolino entre à son tour dans la guilde des peintres, et produit sa première oeuvre datée, encore dans le style du gothique international. Commandées par des membres de puissantes familles du haut Valdarno, région d’où les deux artistes étaient originaires [34e], les deux oeuvres revisitent à leur manière le geste de tenir le pied de l’enfant : ici, la Vierge au regard triste encourage l’enfant apeuré à revenir vers elle. Dans les deux oeuvres, la recherche du geste naturel va de pair avec l’approfondissement symbolique.

Triptyque Stefaneschi, Giotto, vers 1330, Vatican Triptyque Stefaneschi, Giotto, vers 1330, Vatican |

Purification de la Vierge (détail), Ambrogio Lorenzetti, 1342, Offices Purification de la Vierge (détail), Ambrogio Lorenzetti, 1342, Offices |

|---|

Le geste rare de sucer un doigt était déjà apparu auparavant, probablement dans la simple intention de donner un peu d’animation à la posture du bébé emmaillotté.

Vierge à l’Enfant trônant avec six anges

Vierge à l’Enfant trônant avec six anges

Arcangelo di Cola da Camerino, 1423-25, Propositura dei Santi Ippolito e Donato, Bibbiena

Cette composition, qui suit de très près celle de Masaccio, combine également la posture debout, le pied tenu et le geste de porter la main à la bouche : on comprend que l’enfant grimace en goûtant un raisin qu’il a pris dans la grappe que lui tend sa mère.

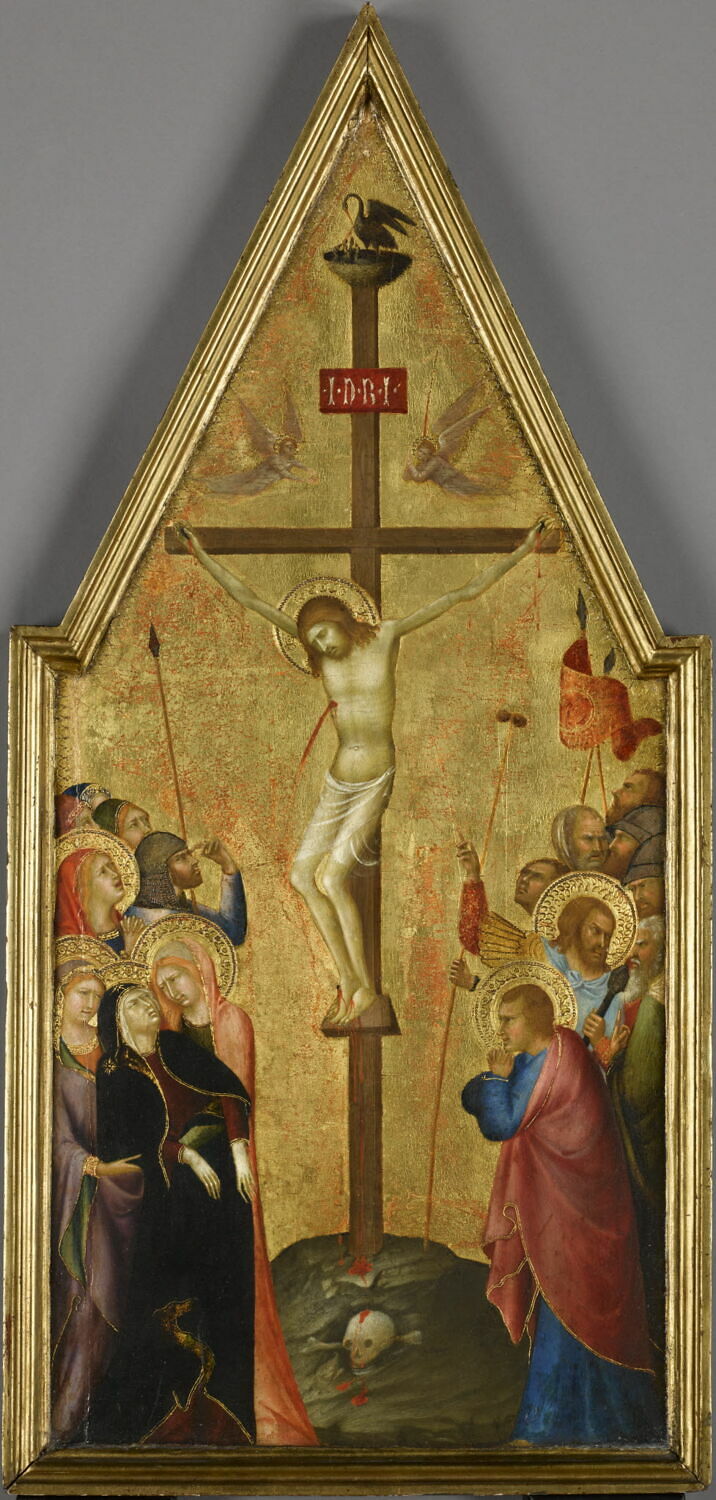

Triptyque de Pise (détail)

Triptyque de Pise (détail)

Masaccio, 1426, National Gallery

Masaccio reprendra lui-même le thème eucharistique de la grappe tendue par Marie [34f] et des doigts sucés avec une expression douloureuse, comme si l’Enfant ressentait déjà dans le jus l’amertume du vin et, au delà, de son propre sang.

Ces oeuvres semblent montrer qu’à Florence du moins, dès les années 1420, la symbolique du pied tenu et de la grappe goûtée fonctionnaient de concert au service de la même idée : l’anticipation de la fin tragique de l’Enfant.

Des échos dans le Nord

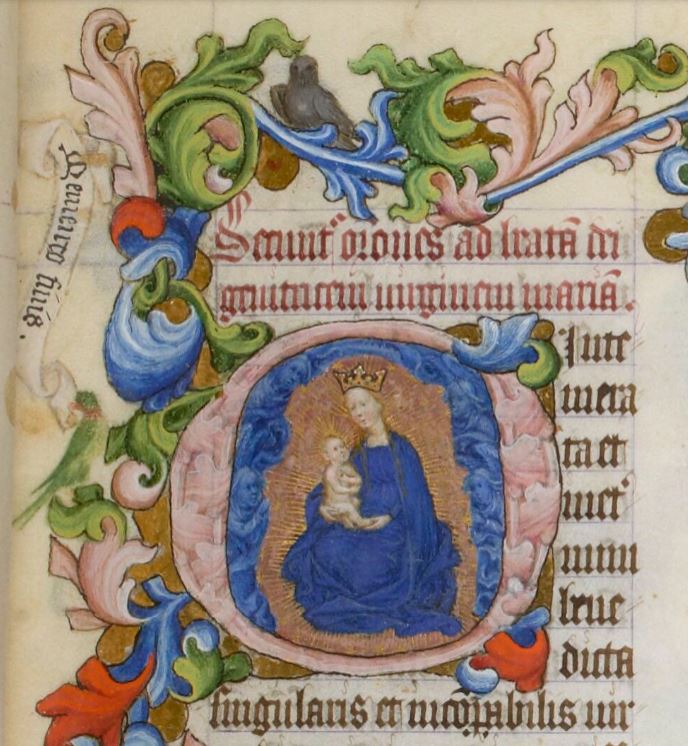

Liber precum, Anglais, 1415-40, BNF Latin 1196 fol 113v

Liber precum, Anglais, 1415-40, BNF Latin 1196 fol 113v

La notion devient parfaitement explicite avec cette banderole que le perroquet messager adresse à la Vierge, portant les mots « memento finis » rappelle-toi de la Fin.

Pour l’analyse de cette miniature, voir – Le symbolisme du perroquet

Pour un autre détail portant, en Italie, la même signification fatale dans les Vierges tristes, voir 4-3 Préhistoire des mouches feintes : dans les tableaux sacrés.

La Vierge dans une église

Van Eyck, 1438–40, Staatliche Museen, Berlin

Il serait réducteur de ramener cette oeuvre très complexe (voir La Vierge dans une église (1438-40) :ce que l’on voit (1 / 2)) au seul geste du pied tenu, unique dans l’oeuvre de Van Eyck.

Reste que cette Madone pensive, debout en chair et en os dans la nef, résiste d’une certaine manière à cette autre représentation d’elle-même, en statue au pied de la croix, dans les pinacles du jubé.

![]()

Article suivant : 2 Toucher le pied du Christ : Melchior

![]()

Saint Bede (the Venerable), Opera quae supersunt omnia: nunc primum in Anglia, ope codicem manuscriptorum editionumque optimarum, Volume 11, III, 28 Whittaker, 1844, p 53 https://books.google.fr/books?id=EuXfAAAAMAAJ&pg=PA53

Hugues de Saint-Cher, « De vita spirituali curante », édité par Fr. D. Mézard, 1907, p 47 https://books.google.fr/books?id=UxWzxEOu4eQC&pg=PA4

L’Annonciation (B), la Nativité (B) et l’Adoration des Mages (C) suivent la même convention de placer Marie du côté de son Fils, au centre du dôme. Dans la Naissance de la Vierge (A), le bébé échappe à cette logique de mère.

https://dipot.ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/235009/4/c9bb1d4e-376a-455e-8969-5d2e322a0744.txt

Sharon E . J . Gerstel « Thresholds of the Sacred: Architectural, Art Historical, Archaeological, Liturgical and Theological Views on Religious Screens, East and West » (Washington, DC and Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007) p 121 https://www.academia.edu/453790/Thresholds_of_the_Sacred_Architectural_Art_Historical_Archaeological_Liturgical_and_Theological_Views_on_Religious_Screens_East_and_West_Washington_DC_and_Cambridge_MA_Harvard_University_Press_2007_

« Au sommet se trouve la première triade : les Séraphins, « ceux qui brûlent », désignés par leurs six ailes ; les Chérubins, signifiant la plénitude de la connaissance ou de la sagesse, tenant des livres ; et les Trônes, le siège de l’exaltation, portant des tabourets. Viennent ensuite : les Dominations, représentant la Justice (ils tiennent des encensoirs) ; les Vertus, pour le courage et la virilité (tenant des ceintures) ; et les Puissances, pour l’ordre et l’harmonie (tenant des bâtons). Et enfin : les Principautés, symbolisant l’autorité (avec des branches de lys) ; les Archanges, emblématiques de l’unité (avec des épées) ; et les Anges, porteurs de révélation (avec des baguettes). » https://www.metmuseum.org/art/collection/search/437063

1325-30, provenant de San Clemente dei Servi

1325-30, provenant de San Clemente dei Servi

Aucun commentaire to “1 Toucher le pied du Christ : la Vierge à l’Enfant”