Le Don au Christ en Majesté

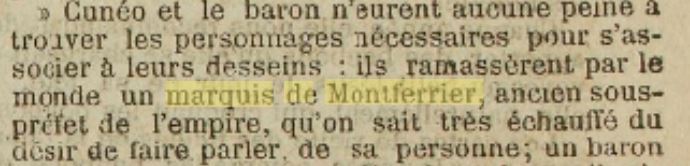

Avant d’aborder le sujet du don à la Madone, voyons un cas beaucoup plus tranché, mais aussi beaucoup plus rare : le donateur en présence du Christ en Majesté

La position d’invitation

Le Christ Pantokrator et un empereur byzantin

Mosaïque fin 9ème début 10ème siècle, Sainte Sophie, Istambul

« L’empereur représenté avec un halo (ou nimbe) pourrait être Léon VI le Sage ou son fils Constantin VII Porphyrogénète : il s’incline devant le Christ pantocrator, assis sur un trône incrusté de pierres précieuses et donnant sa bénédiction, la main gauche sur un livre ouvert. On peut lire sur le livre : « EIPHNH YMIN. EΓΩ EIMI TO ΦΩC TOY KOCMOY ». « La paix soit avec vous. Je suis la Lumière du monde. » (Jean 20:19; 20:26; 8:12). Les deux médaillons, de chaque côté des épaules du Christ, figurent, à sa gauche, l’archange Gabriel, tenant une houlette, et à sa droite, sa mère, Marie. L’ensemble forme ainsi la scène de l’Annonciation. Cette mosaïque exprime le pouvoir temporel conféré par le Christ aux empereurs byzantins. » [1]

Majestas Domini

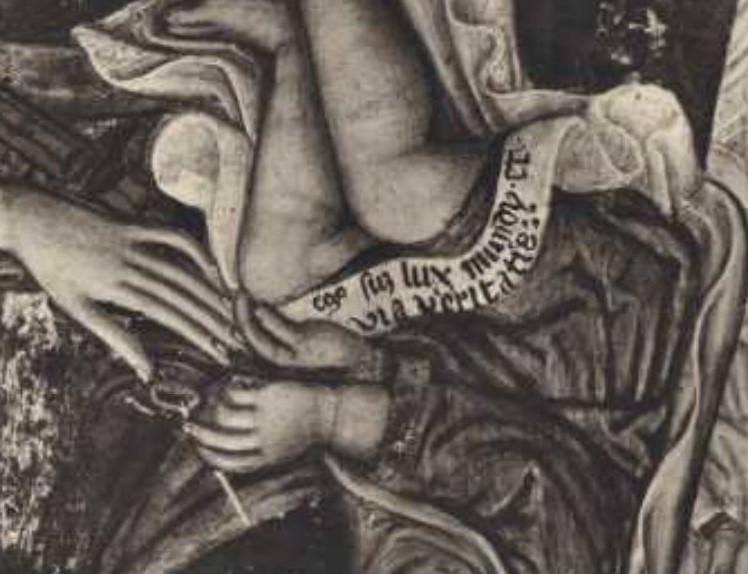

Allemagne, Graduel, Sequentiaire et Sacramentaire, 1225-36, Arundel 156 f. 99v, British Library

Devant le Christ bénissant d’une main et tenant de l’autre un livre dont le texte est malheureusement illisible, le moine observe la même position de prosternation. Cependant la présence de la mandorle et du Tétramorphe autour du Christ (les symboles des quatre évangélistes) introduit l’idée d’une vision mystique – dérivée de celle d’Ezéchiel – qui n’était pas présente dans la mosaïque byzantine.

En présence du Christ bénissant, il est logique que le donateur se situe sur la gauche de l’image, à la fois pour se placer sous la main qui bénit mais aussi pour bénéficier de la dynamique du sens de la lecture.

Nous appellerons « position d’invitation » ce type de composition.

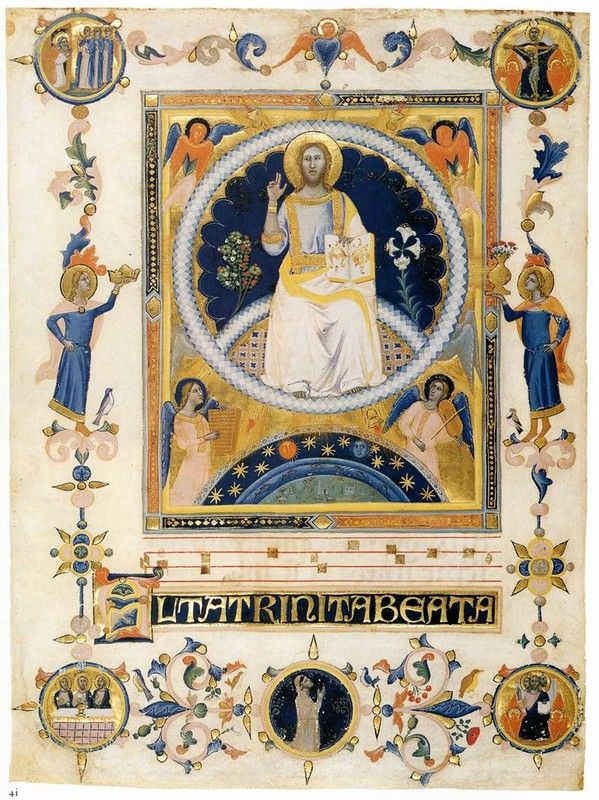

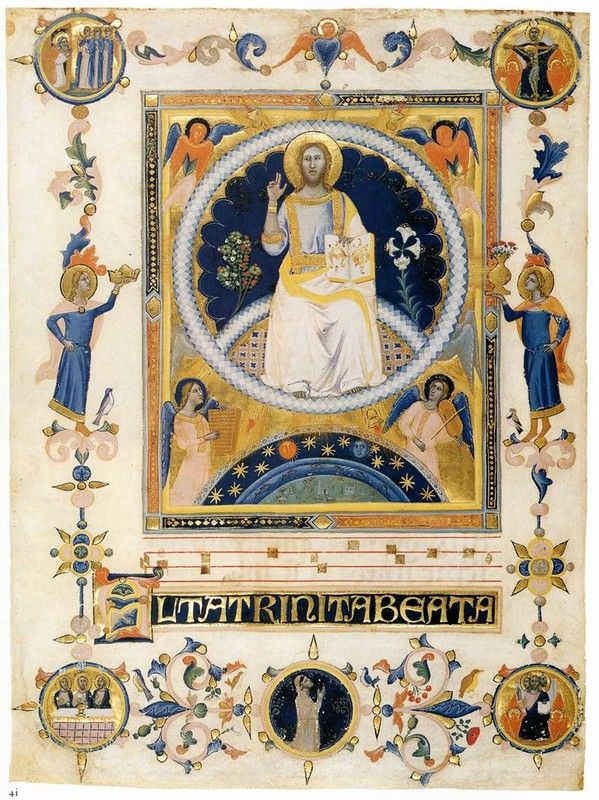

Alta Trinita Beata, Livre d’hymnes (Laudarium) de la Compagnia di Sant’Agnese , vers 1340 , Florence, MS M.742r, Morgan Library

Ici le donateur n’a pas osé s’introduire aux pieds de la Divinité. Il s’estfait représenter dans le médaillon au plus bas de l’image, justifiant d’autant mieux le titre de l’hymne : Alta Trinita Beata.

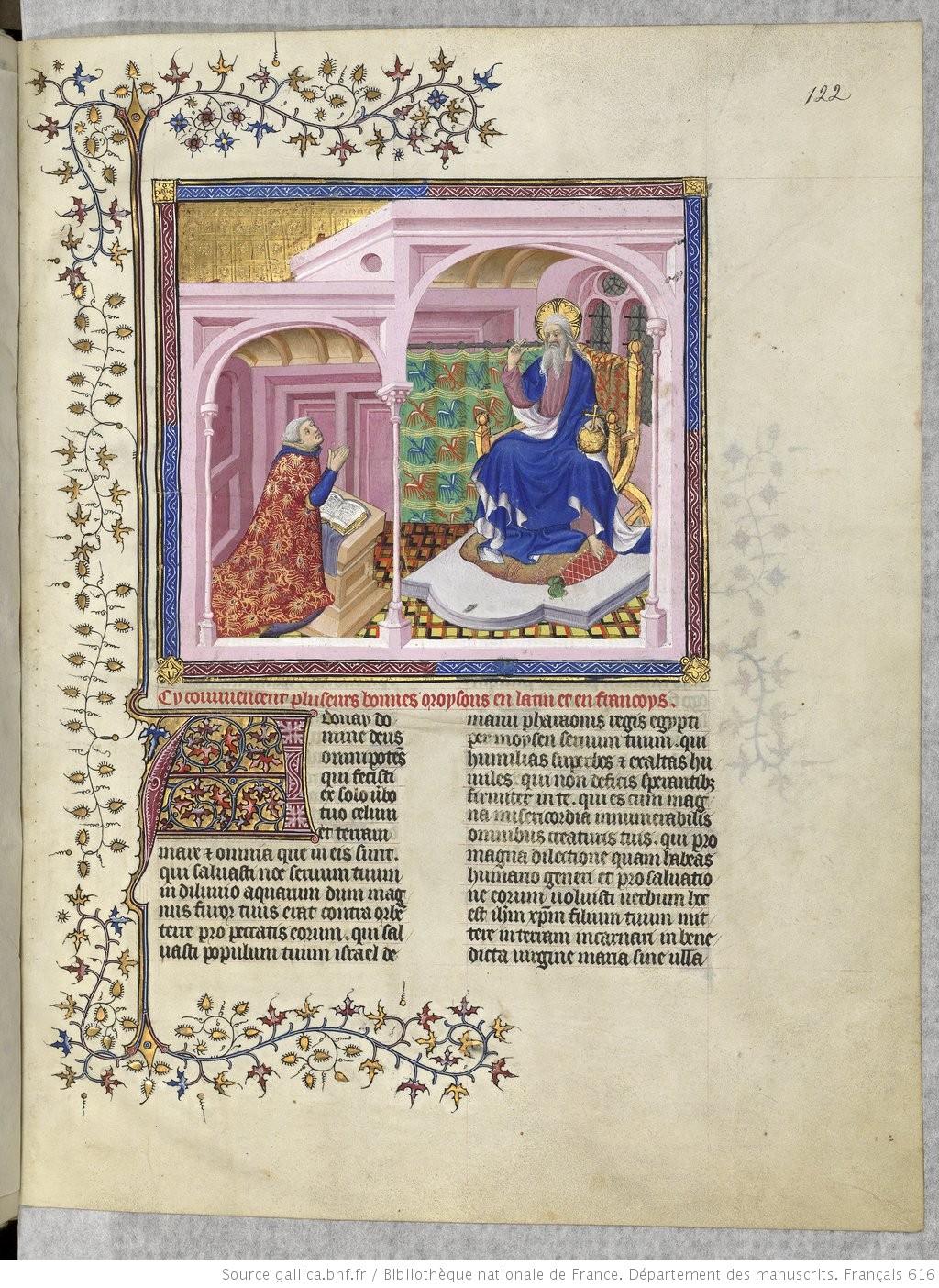

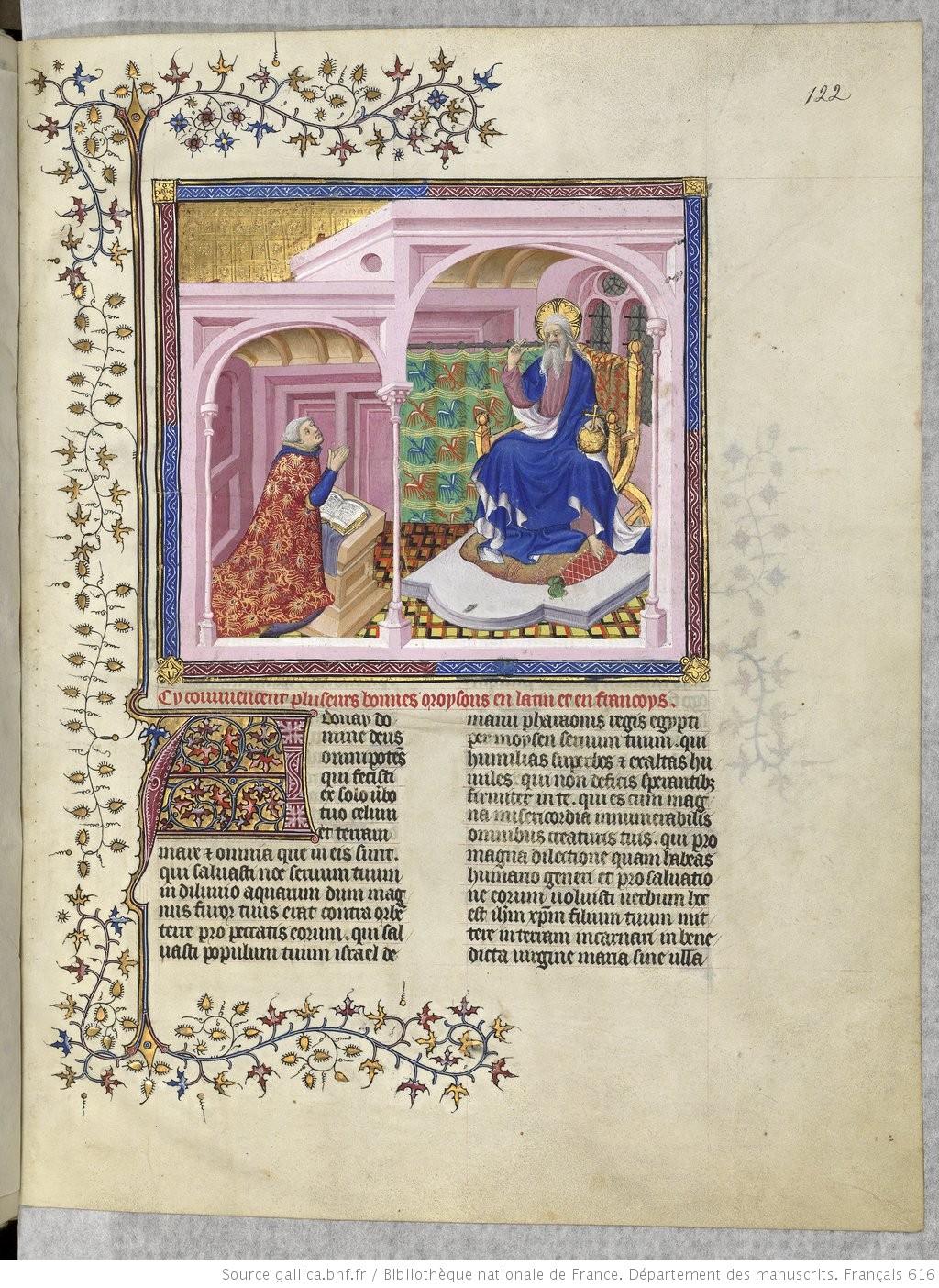

Livre de la chasse de Gaston Phébus, 1400-20, BnF fr. 616 122r

A l’opposé, dans la dernière miniature de son livre de chasse, qui ouvre la partie consacrée à « plusieurs bonnes oraisons en latin et en françois », Gaston Phébus ne craint pas de se représenter en prières dans sa chapelle privée, en présence de Dieu le Père en personne . Ici, la position à gauche se justifie doublement : par le geste de la bénédiction et par la convention de la vision mystique (voir 3-1 L’apparition à un dévôt ).

Livre d’Heures, Paris

Vers 1490, Morgan Library, MS H.3 fol. 210r

Dans ce dernier exemple, le donateur se situe en face de Dieu le Père, et la règle héraldique ne joue pas (voir 2-1 En vue de profil).

La position de don

L’empereur Otto Il offrant au Christ la cathédrale de Magdeburg, fragment de l’antependium de Magdeburg, 968, MET, New York L’empereur Otto Il offrant au Christ la cathédrale de Magdeburg, fragment de l’antependium de Magdeburg, 968, MET, New York |

Théodore Métochitès offrant au Christ l’église de Chora Théodore Métochitès offrant au Christ l’église de Chora

Mosaïque du 13eme siècle, Narthex intérieur de l’église de Chora |

Aussi bien en Occident qu’en Orient, la manière habituelle de représenter la dédicace d’un édifice et de placer le donateur prosterné à gauche : l’empereur germanique offre au Christ le modèle réduit de la cathédrale qu’il a fait construire, le ministre byzantin celui de de l’église qu’il a fait restaurer.

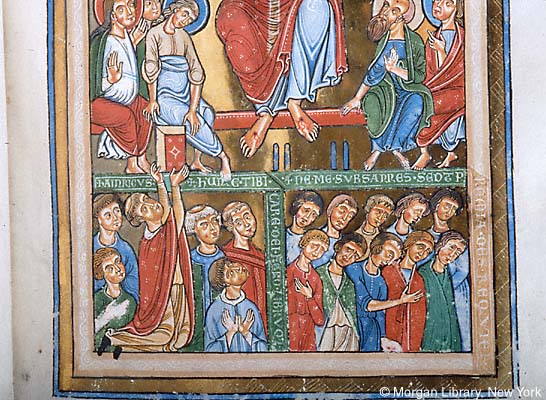

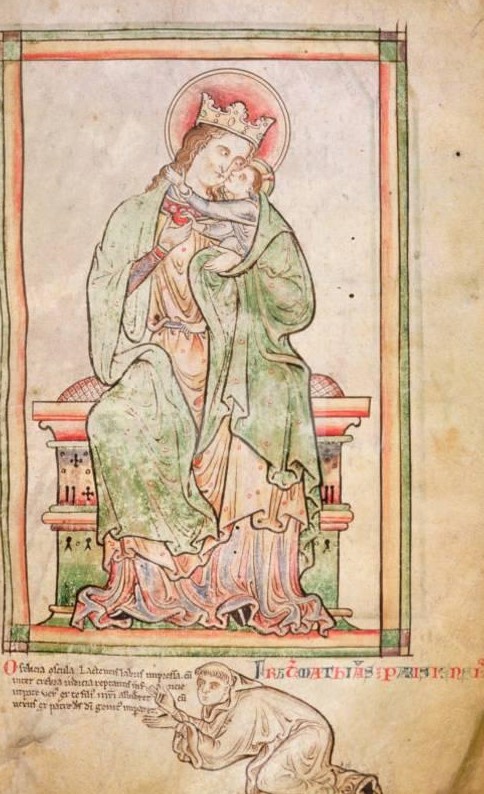

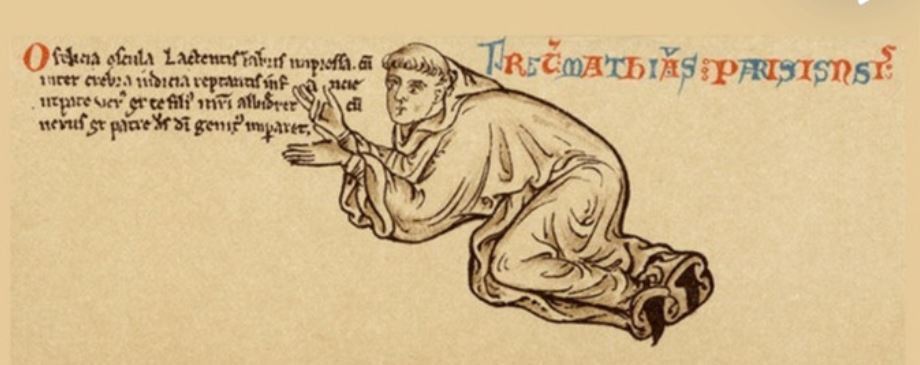

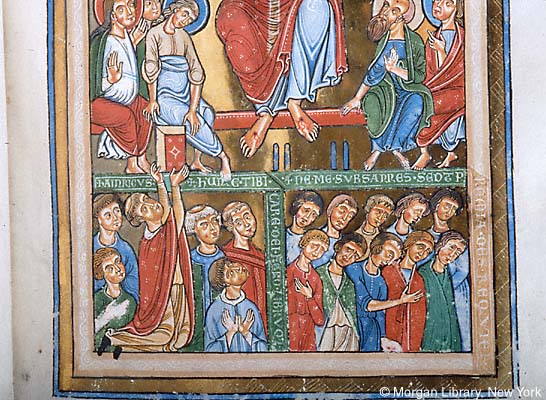

Graduel, Sequentiaire et Sacramentaire,

Allemagne (Weingarten), 1225-1250, Morgan Library MS M.711 fol. 9r

Cliquer pour voir l’ensesemble

En bas à gauche, du côté honorable, les élus sont représentés par cinq moines plus le donateur Hainricus Sacrista, qui transmet son livre à Saint Jean l’Evangéliste ; du côté néfaste, dix damnés détournent leur visage du Christ. [2].

Le texte inscrit sur les bordures est le suivant :

| Moi Hainricus, à toi (Saint Jean) j’apporte précieusement ce livre de Dieu, ne te moques pas de moi mais donne-moi en récompense le repos. |

HAINRICVS HUNC TIBI CARE DEI FERO LIBRVM. NE ME SVBSANNES SED PREMIA DES REQVIEI |

La convention du donateur à gauche se maintient donc même quand le don est reçu, des deux mains, par un intermédiaire.

Le Pape Nicolas III présenté au Christ par Saint Pierre et Saint Paul

1278-79, fresque du Sancta Sanctorum, basilique Saint Jean de Latran Rome.

Ici l’intermédiaire est Saint Pierre, qui reçoit le modèle réduit pour le transmettre au Christ.

Nous appellerons « position de don » le cas dans lequel le donateur se présente par la gauche pour offrir un présent, afin de la mettre à portée de la main droite du donataire.

Nous verrons cependant que, dans le cas d’un don à une autorité non pas divine mais humaine, il arrive que le donateur se place à main droite de cette autorité.

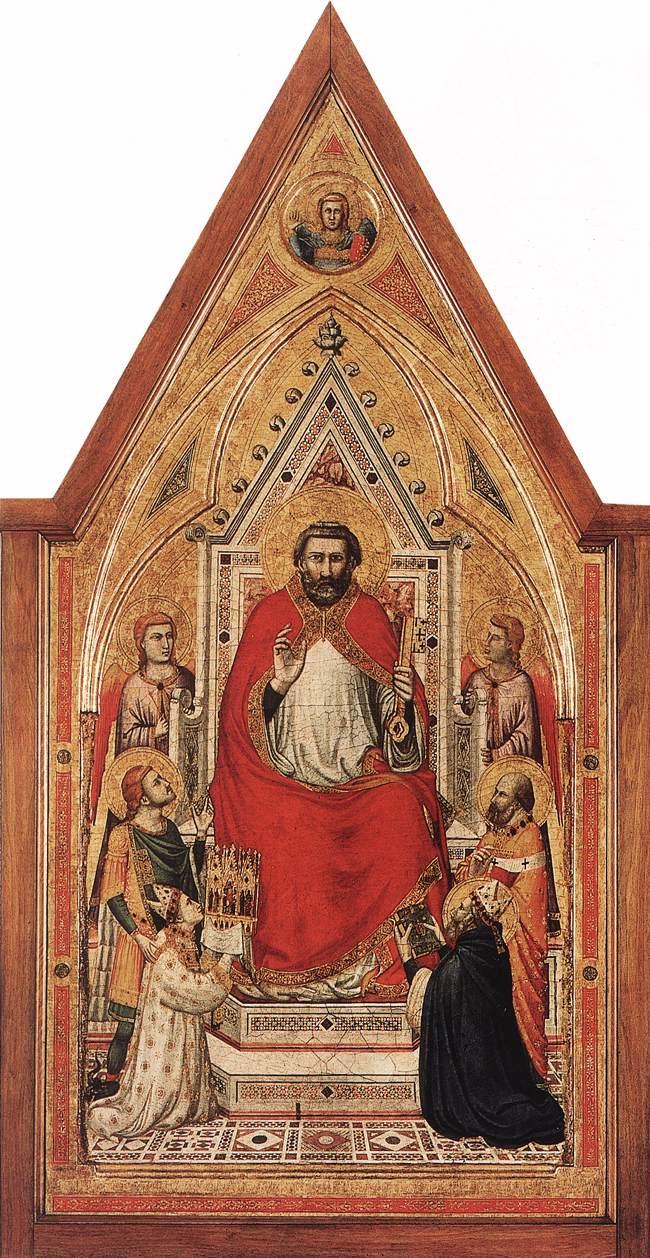

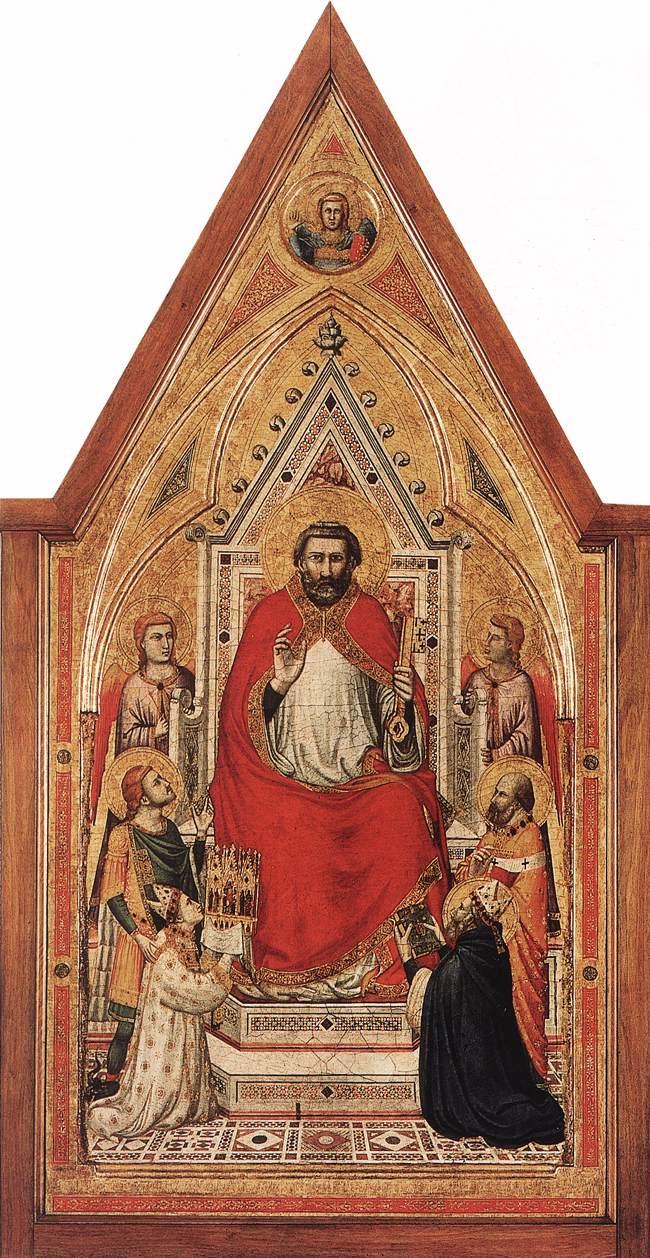

Le Triptyque Stefaneschi

Le Triptyque Stefaneschi est une curiosité iconographique qui, entre autre particularités, présente sur ses deux faces deux fois le portrait du donateur. Commandé à Giotto pour l’ancienne église Saint Pierre de Rome, mais à un moment où la papauté se trouvait à Avignon, cette oeuvre exceptionnelle a fait l’objet de nombreuses controverses historiques et iconographiques.

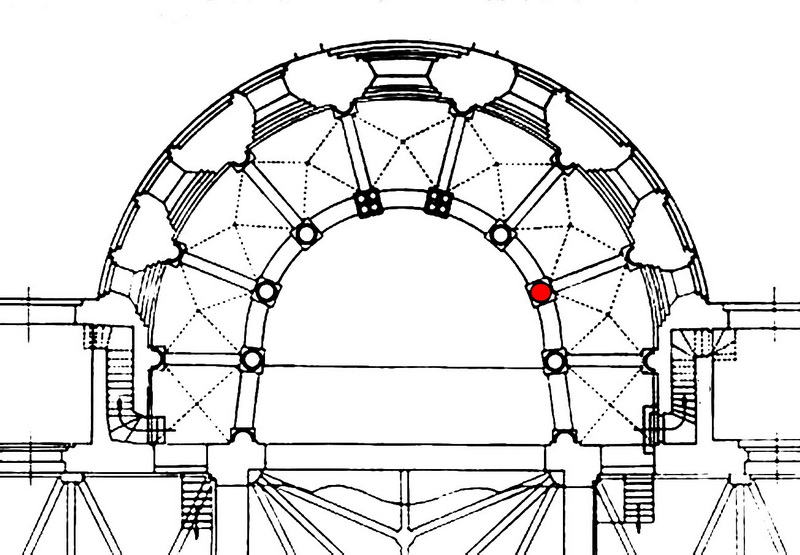

Je reprends ici les conclusions de l’étude de Bram Kempers et Sible de Blauuw [3], un modèle d’érudition et de logique, qui propose une nouvelle interprétation des personnages et de l’emplacement du triptyque à l’intérieur de la basilique disparue.

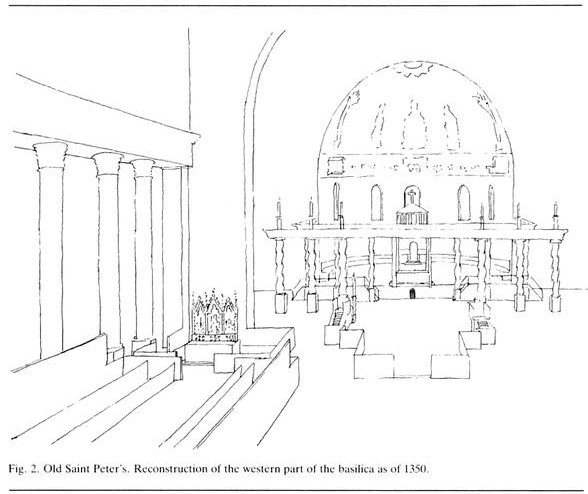

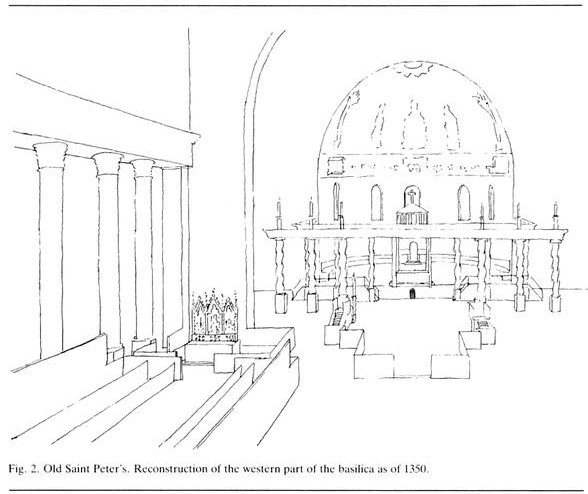

Retable Stefaneschi, Reconstitution de l’emplacement, Bram Kempers et Sible de Blauuw

« Ce retable fut commandé à la fin des années 1320 ou au début des années 1330. Il était destiné à l’autel des chanoines dans la nef de la basilique, le second autel principal sur lequel était célébrée quotidiennement la messe. » [3]

Retable Stefaneschi, Face « Christ », détail du panneau central

Giotto di Bondone, vers 1330 , Musée du Vatican, Rome

A l’avers, le cardinal, son chapeau posé à ses pieds, se présente dans son habit ordinaire sous la main bénissante du Christ.

Retable Stefaneschi, Face « Christ », panneau central

Giotto di Bondone, vers 1330 , Musée du Vatican, Rome

« La face « Christ » jouait son rôle pour les messes et les prières du chapitre. Posé librement, le retable autorisait deux faces peintes. L’arrière n’avait pas d’utilité fonctionnelle. Aussi la face « Saint Pierre », placée face au maître-autel, fournissait au donateur l’opportunité d’une promotion personnelle.«

Passons donc derrière le triptyque, comme devaient le faire les pèlerins se rendant vers la tombe de Saint Pierre.

Retable Stefaneschi, Face « Saint Pierre », panneau central

Stefaneschi était cardinal de la basilique Saint Georges, ce qui explique qu’il ait choisi ce saint pour le présenter (son saint patron, Saint Jacques, est présent dans le volet de gauche du triptyque).

Dans ce tout premier exemple d' »effet Droste » dans l’art occidental (voir L’effet Droste), le cardinal, cette fois en habit d’apparat, présente à saint Pierre bénissant la maquette du triptyque que nous sommes en train de décrire : on y voit clairement, souligné par le linge blanc, le triptyque à l’intérieur du triptyque à l’intérieur du triptyque.

Mais Bram Kempers et Sible de Blauuw ont découvert dans ce panneau un second exemple d’autoréférence, en même temps que d’autopromotion : selon eux, le saint agenouillé face au cardinal est Saint Célestin V (pape déposé au début du siècle, d’où son absence de tiare) et le livre qu’il offre à Saint Pierre est sa propre hagiographie, écrite justement par Stefaneschi. Quant au saint qui le présente, ce serait le pape saint Clément I, en hommage au pape Clément V qui avait justement canonisé Célestin.

Politique et publicitaire, ce retable double-face appelle à « la continuté de l’autorité des papes à Rome et à la commémoration du donateur ».

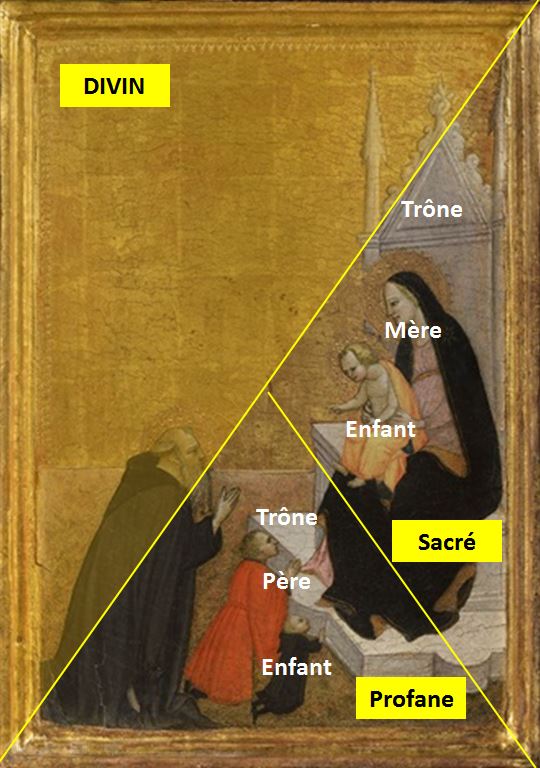

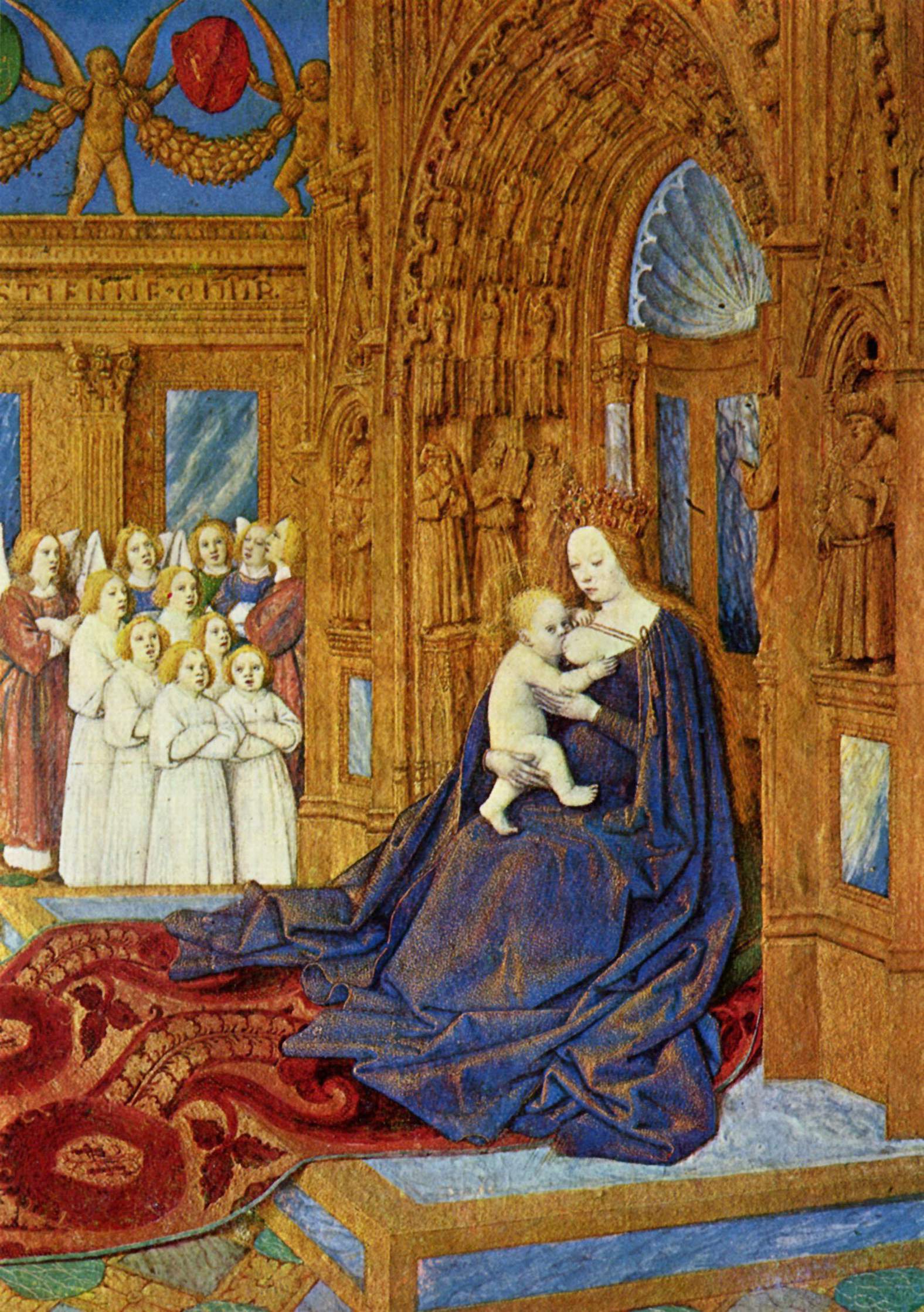

Le Don à la Vierge à l’Enfant

Comme dans le cas du don au Christ en Majesté, le donateur se présente par la gauche, pour que l’Enfant puisse prendre l’objet de sa main droite.

Saint Maur, suivi de l’Evêque Euphrasius offrant la basilique à la Madone, l’archidiacre Claudius offrant un livre liturgique et son fils offrant des cierges Saint Maur, suivi de l’Evêque Euphrasius offrant la basilique à la Madone, l’archidiacre Claudius offrant un livre liturgique et son fils offrant des cierges

553-63, Basilique Euphrasienne, Porec, Croatie |

L’Evêque Pelagius offrant la basilique à la Madone L’Evêque Pelagius offrant la basilique à la Madone

578-590, Basilique San Lorenzo fuori le mure, Rome |

Les mosaïques absidales byzantines montrent très souvent le constructeur offrant l’édifie à la Madone.

–

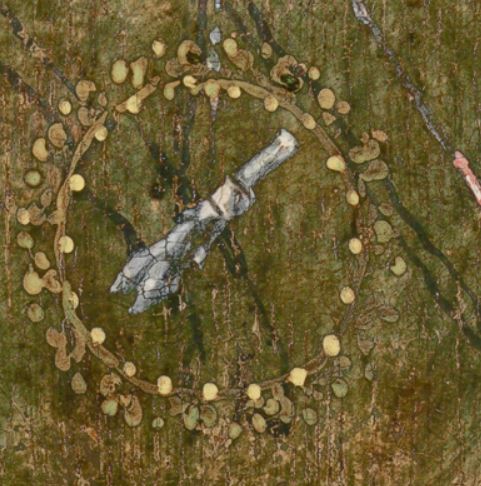

Croix processionnelle de l’abbesse Mathilde (détail)

Art ottonien, 1000-20, Cathédrale de Aachen

Cette miniature figure au bas de la croix processionnelle léguée par l’abbesse Mathilde à l’abbaye d’Essen : on la voit offrant en personne ladite croix à Jésus, dans une proximité justifiée par sa qualité de défunte ([4], p 49).

Pour des raisons d’économie, l’émailleur a aligné la croix sur les verticales et horizontales du trône, mais il a pris soin de placer son centre sur la ligne qui relie les yeux des deux protagonistes : la donatrice voit en somme l’Enfant déjà crucifié.

Mis à part le mot à peu près lisible Mathilda ( MA/HTH/ILD / ), le reste de l’inscription a déconcerté les épigraphistes [5].

–

Couverture de l’Evangélaire de Theophani

Art ottonien, 1039-58, Trésor de la cathédrale d’Essen

Dans cette autre représentation auto-référentielle, l’abbesse Théophani offre à la Madone l’Evangéliaire qu’elle a fait confectionner.

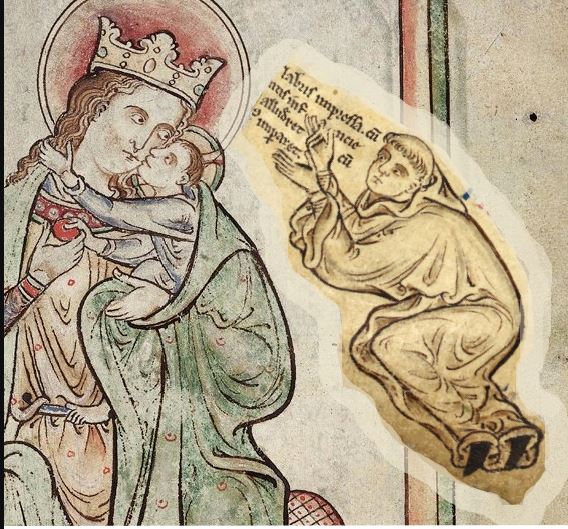

L’abbesse Uta de Nierdermünster offre son codex à Marie

Page de dédicace du Codex Uta, vers 1102-25, Bayerische Staatsbibliothek Clm 13601 f2

Dans cette représentation auto-référentielle encore plus ambitieuse, le livre apparaît deux fois…

…entre les mains de la donatrice, et entre les mains de l’Enfant, qui en accuse réception par son geste de bénédiction.

La donatrice n’est pas être délimitée par un cadre et flotte librement devant l’image. Bien que tous les personnages aient tendance à se pencher hors de leur cadre pour la regarder s’approcher, Marie est la seule à sortir en totalité, telle une cosmonaute en avant de son sas. Toutes ces subtilités visuelles visent à traduire une proximité sans contact : l’humain et le divin s’affranchissent des contraintes spatiales pour sortir en apesanteur dans un plan en avant de la représentation, un plan abstrait où il se contemplent l’un l’autre et où le livre se duplique, pour éviter de passer de main en main.

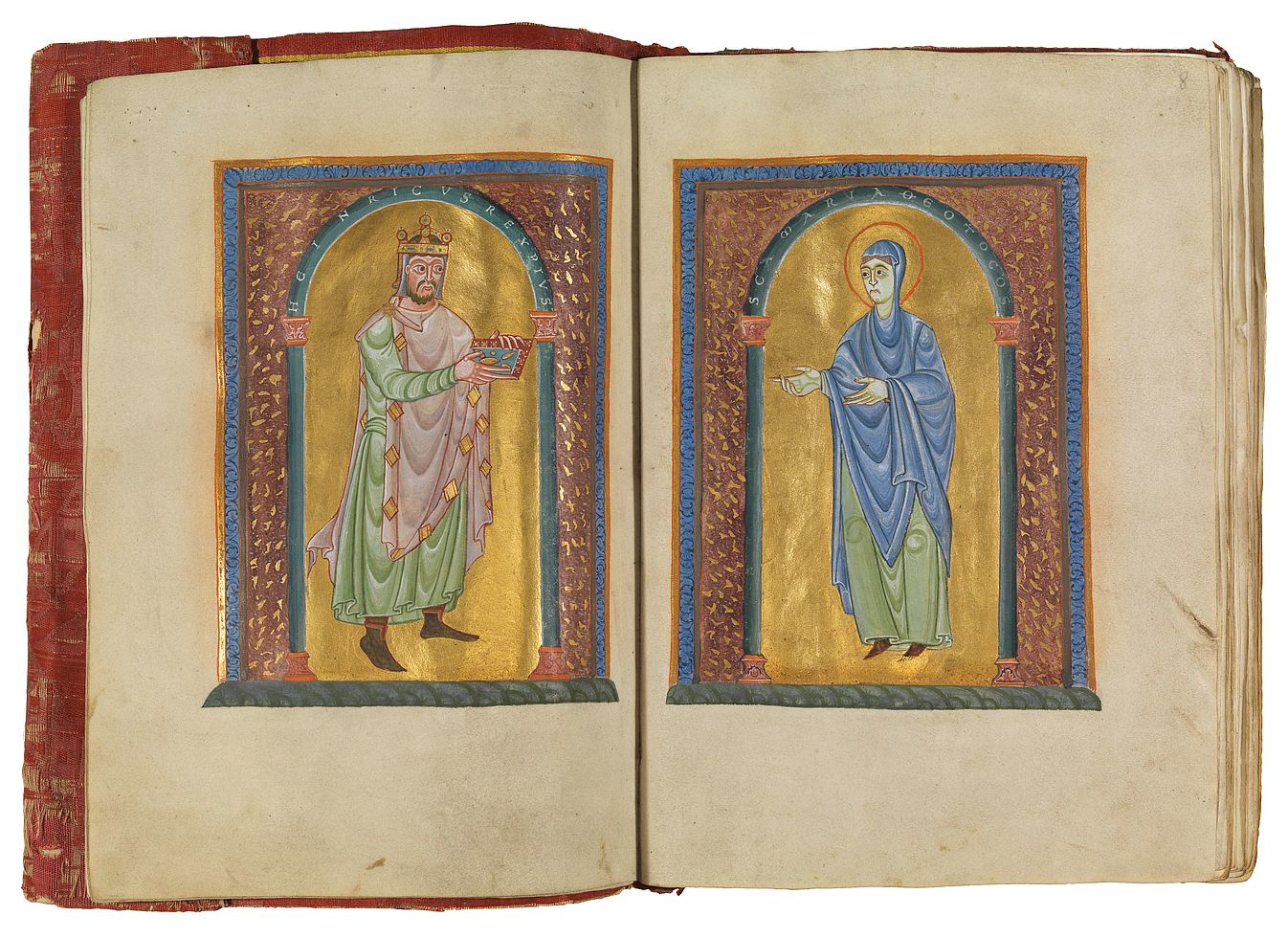

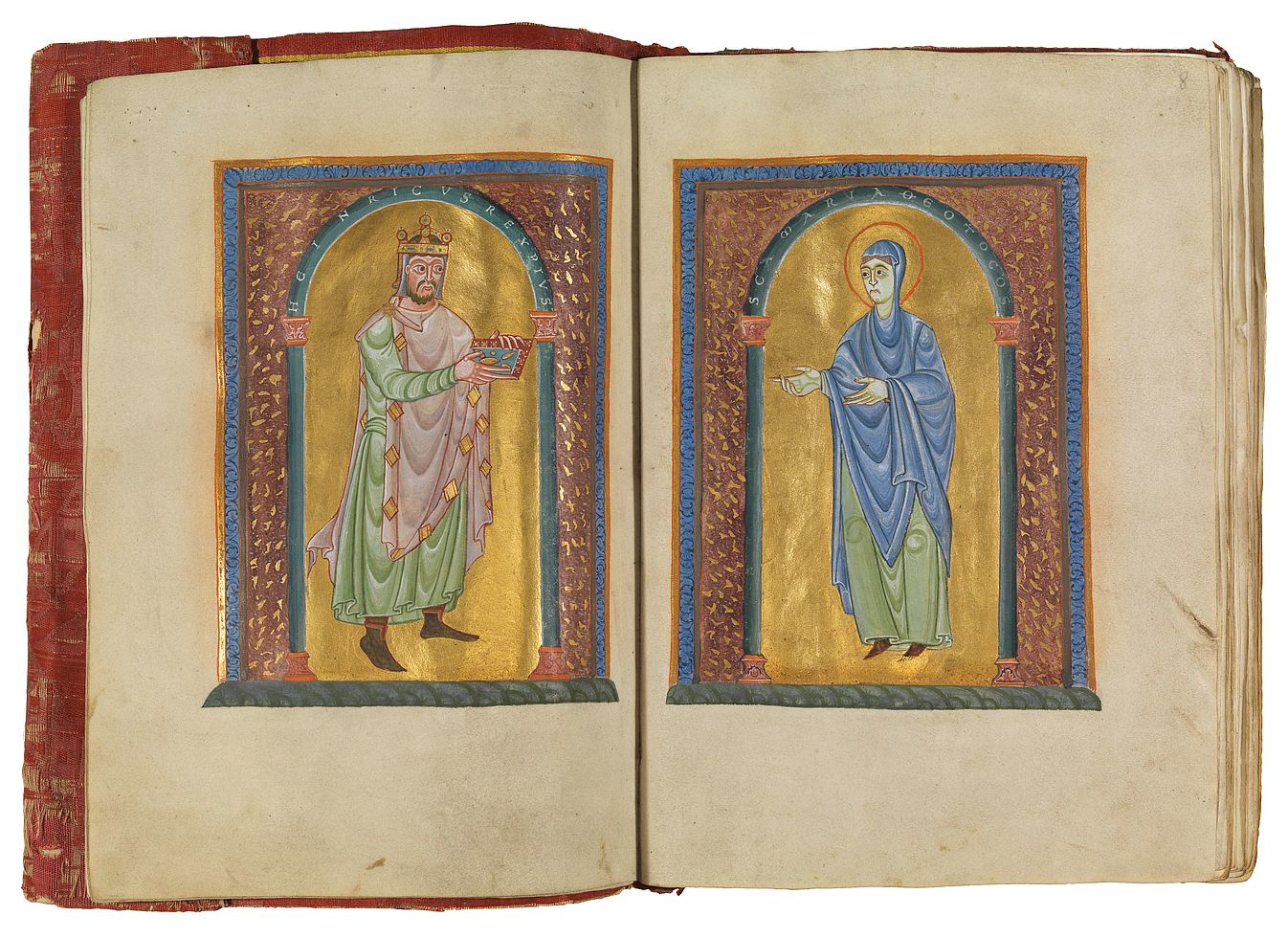

Pages de dédicace des Evangiles de Henri II

Avant 1012, Msc.Bibl.95_Bl.7v-8r, Staatsbibliothek, Bamberg

Une stratégie tout aussi ingénieuse est d’utiliser la structure qu’offre l’illustration en bifolium pour exprimer la séparation des deux natures (lorsque le livre est ouvert) mais aussi leur conjonction « asymptotique » (lorsque le livre est fermé, le contenu s’abolit dans le contenant, les deux images se touchent et le transfert s’effectue dans l’invisibilité).

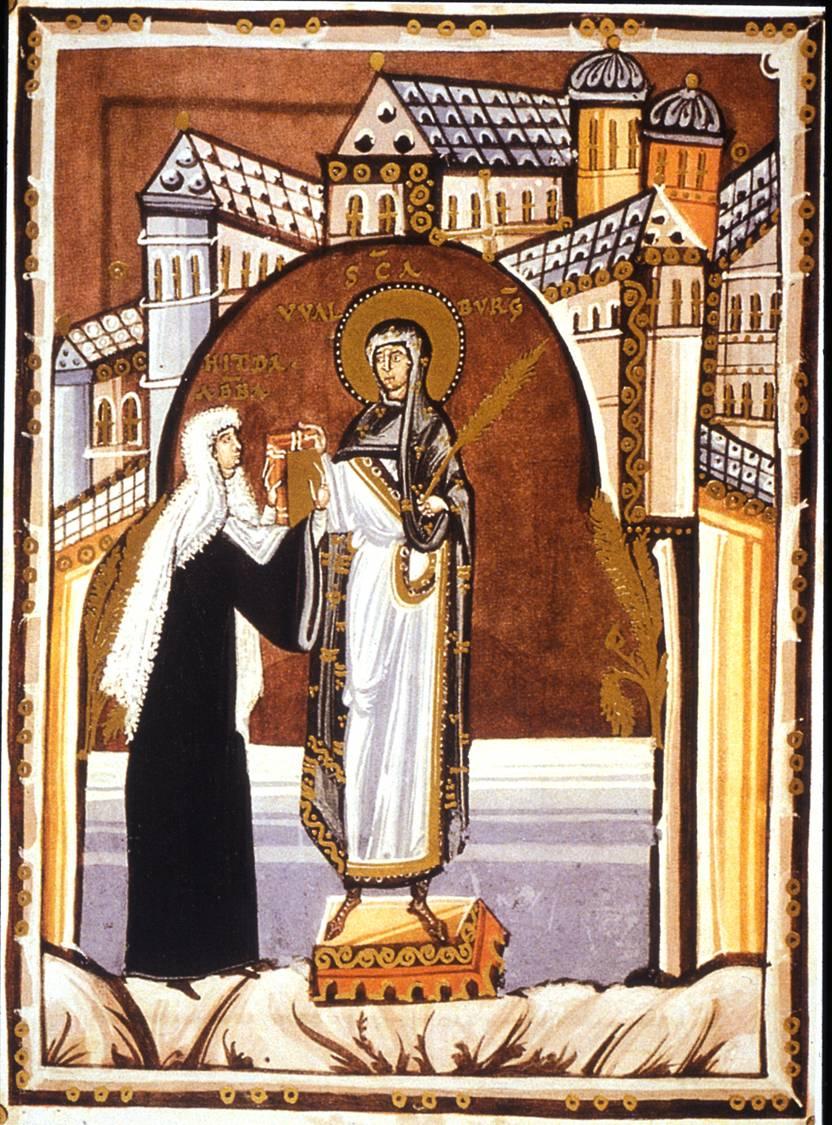

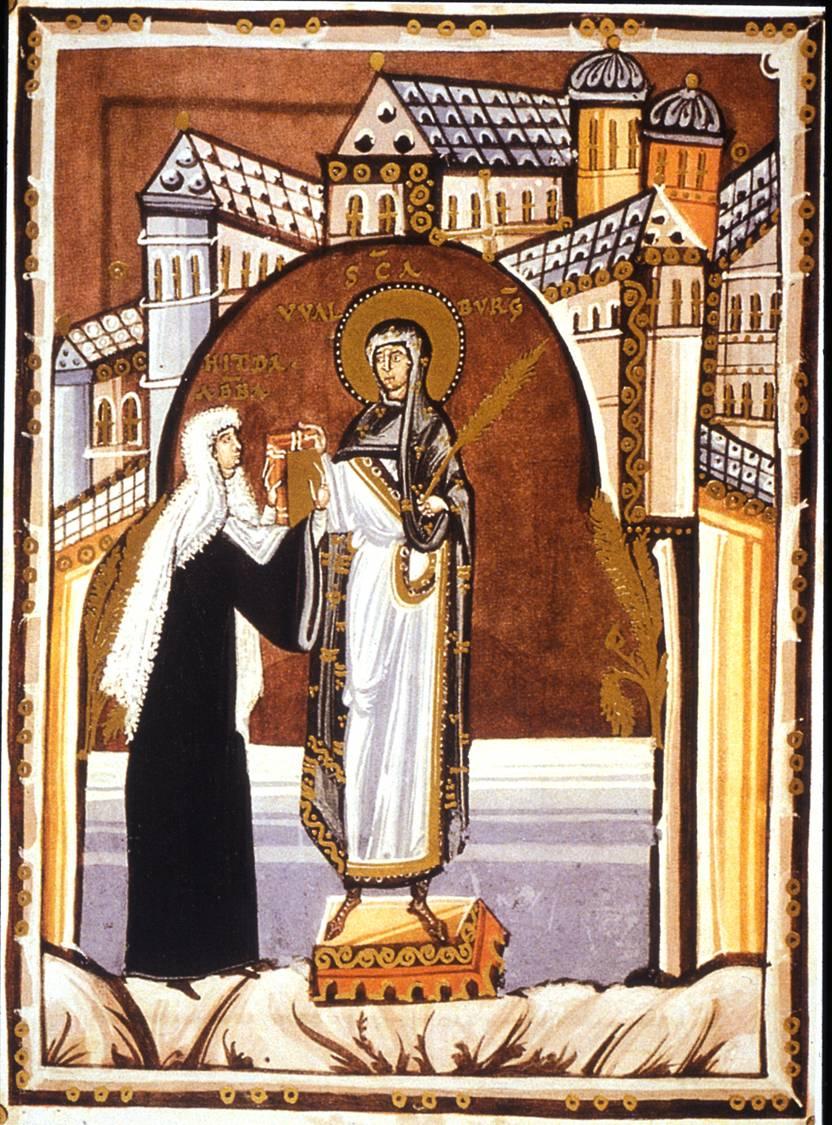

Hitda, abbesse de Meschede, offre son codex à Sainte Walburge

Page de dédicace du codex Hitda, vers 1020, Hessische Landesbibliothek, MS 1640 f6r

En revanche, lorsque la dédicataire n’est pas la Madone, mais simplement une sainte, rien ne s’oppose à l’échange direct.

Guillaume II dédiant la cathédrale à la Vierge Marie, chapiteau du cloître

1174-83, Santa Maria Nuova, Monreale

La scène de la dédicace occupe toute la largeur du chapiteau double : un ange en vol, au centre, aide à soutenir l’édifice. Quatre figures féminines personnifiant les Vertus (Foi, Espérance, Charité, et Justice) ornent les autres faces [5a].

|

Ô roi qui gouvernes tout, accepte les offrandes du roi sicilien

|

REXQ CVNTA REGIS SICVLI DATA SVSCIPE REGIS

|

Ainsi la logique de l’image prime celle de l’inscription (il aurait été plus logique de faire figurer le Roi de Sicile sur la droite.

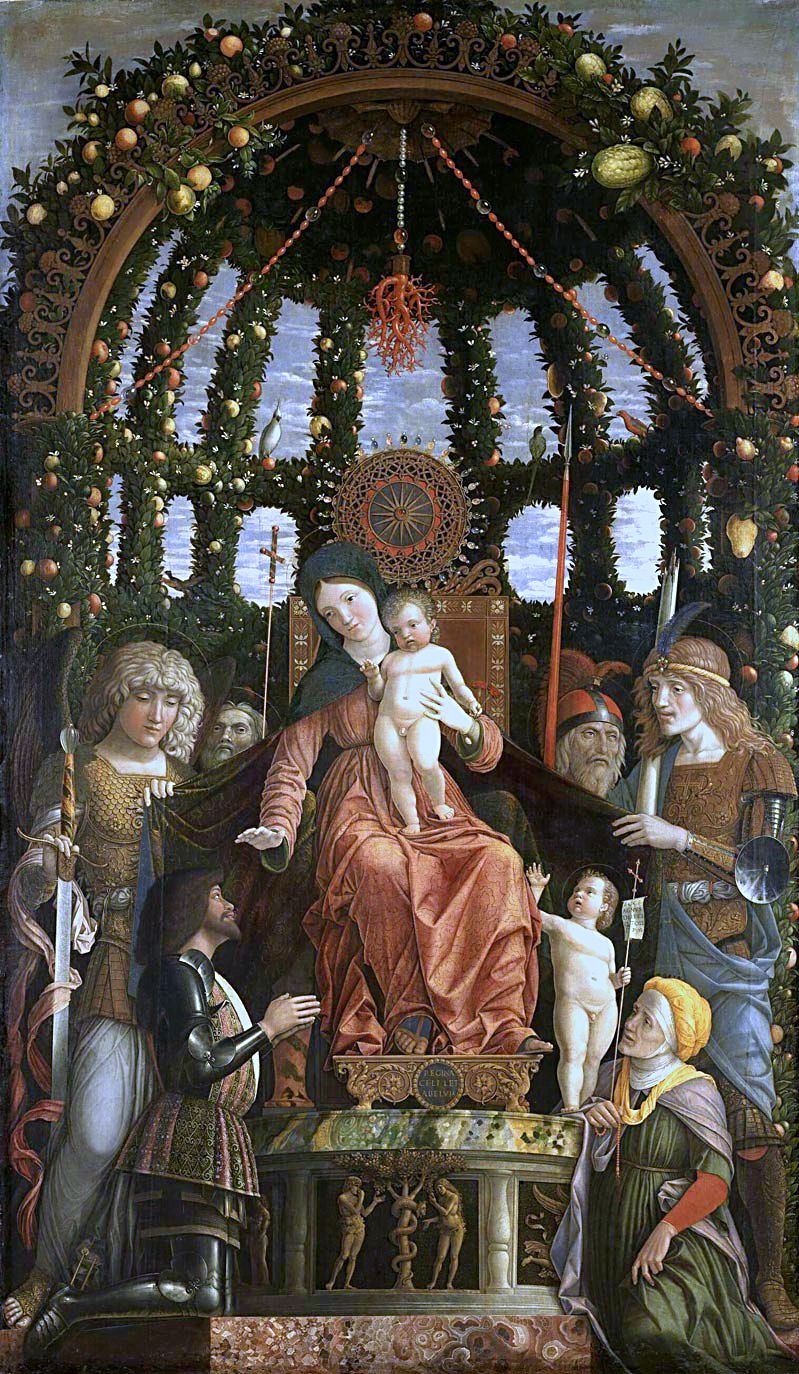

Vierge et l’Enfant entre Justinien et Constantin

986-1017, Lunette du vestibule Sainte Sophie, Istambul

Les deux empereurs sont représentés sanctifiés, identifiés par un texte

Justinien, empereur de la mémoire illustre

ioystinianos ou aoidimos basileus |

Constantin, le grand empereur parmi les saints.

konstantinos ou en agiois megas basileus |

- A gauche Justinien offre la maquette de Sainte Sophie, la basilique qu’il a reconstruite.

- A droite Constantin offre la maquette de Constantinople, la ville qu’il a fondée.

- Au centre, par le petit rotulus qu’il tient dans sa main gauche, l’Enfant Jésus officialise les deux donations et accorde sa protection à l’église et à la ville.

La situation est intéressante par sa symétrie : l’Enfant ne bénit aucun des deux donateurs. Néanmoins, la position de Justinien, anti-chronologique et anti-généalogique, trouve sans doute son explication dans la croix qui surplombe la coupole. La place d’honneur gratifie non pas le donateur, mais le don lui-même : la basilique consacrée vaut plus que la ville chrétienne

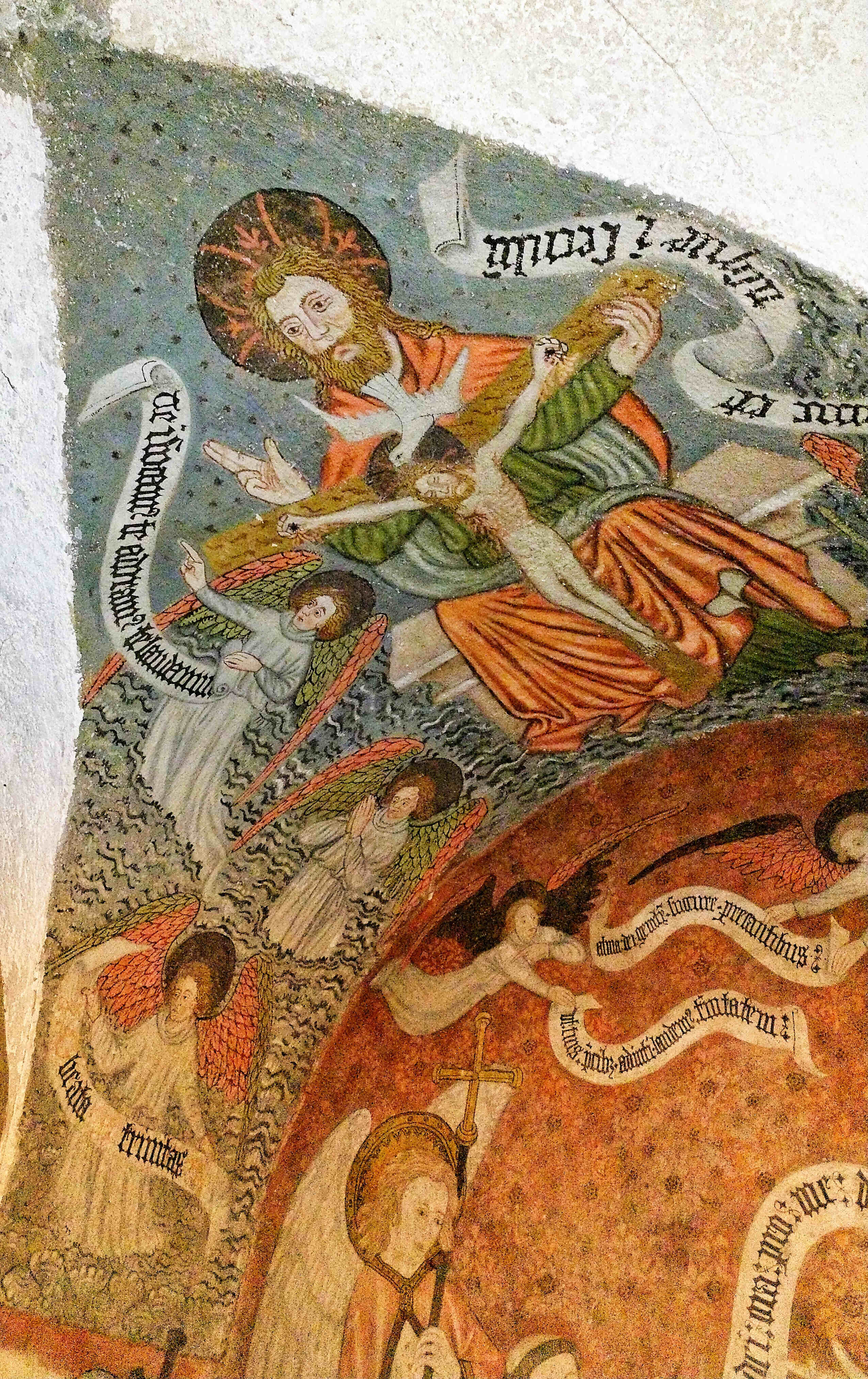

Ladislas II Jagellon s’agenouillant devant la Vierge à l’Enfant

Maître Andrey, 1418, fresque de la chapelle de la Sainte Trinité, château de Lublin

Bien que de style byzantin, cette fresque réalisée en Pologne quatre siècles plus tard suit les conventions de son temps, qui contredisent en bien des points le hiératisme de l’iconographie ancienne : sans maquette et sans couronne, le roi est présenté par un saint patron à l’enfant qui le bénit : seul le rotulus dans sa main gauche rappelle l’acceptation de cette donation implicite.

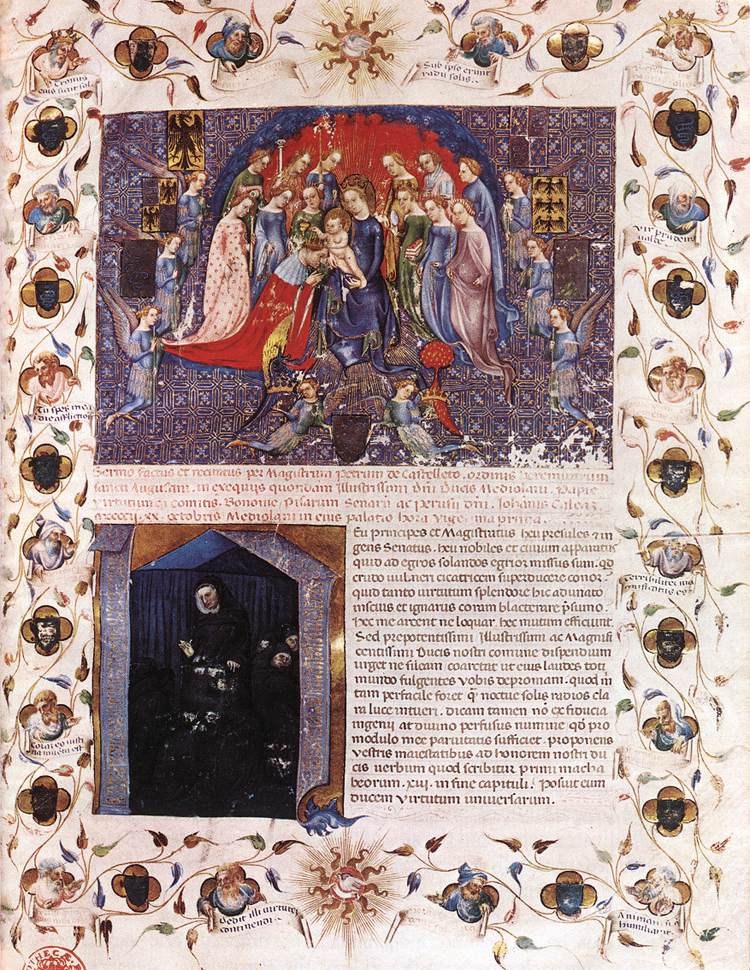

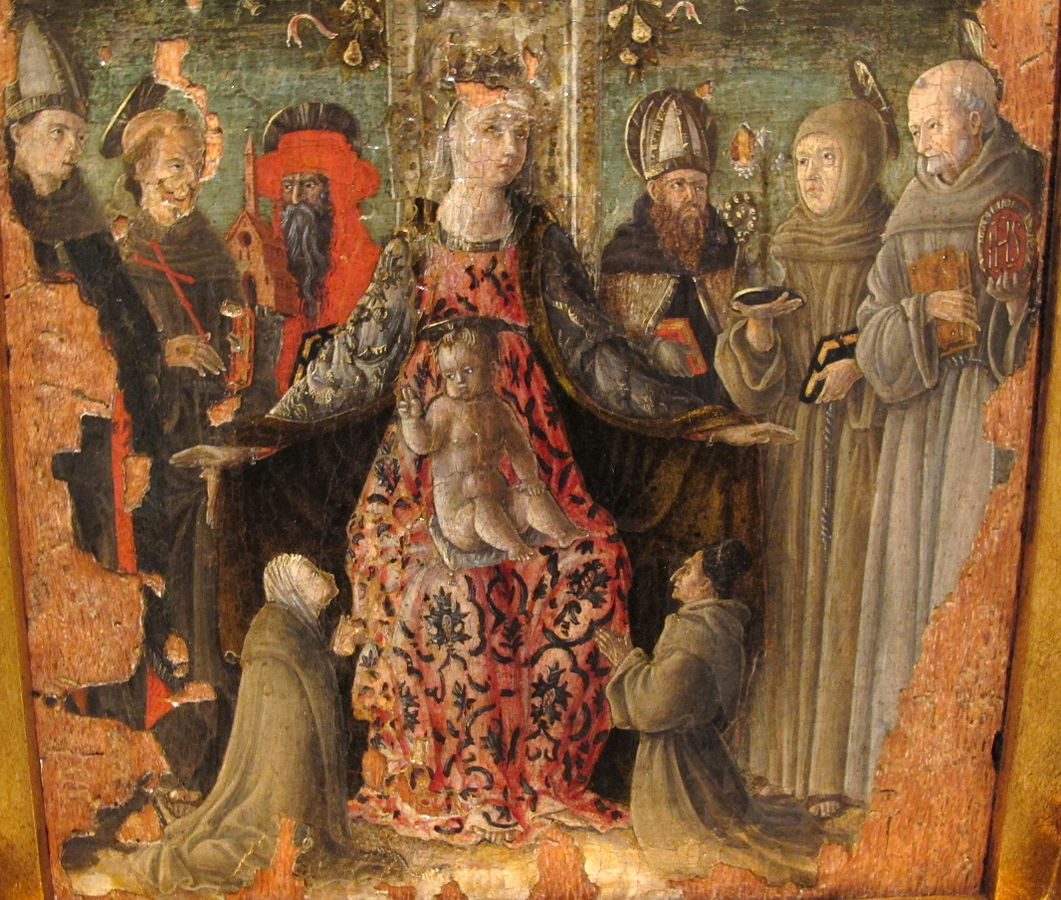

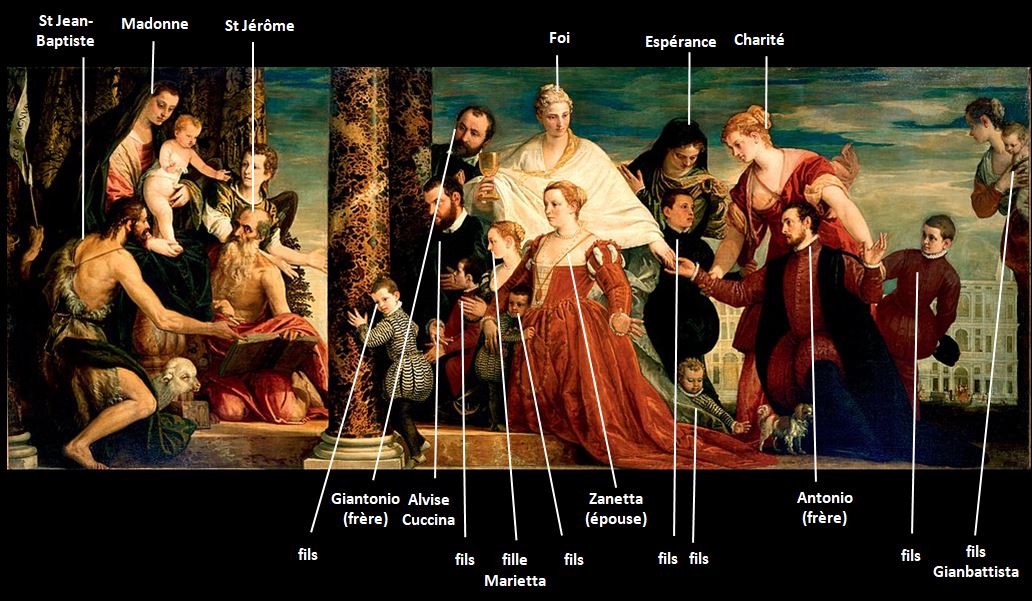

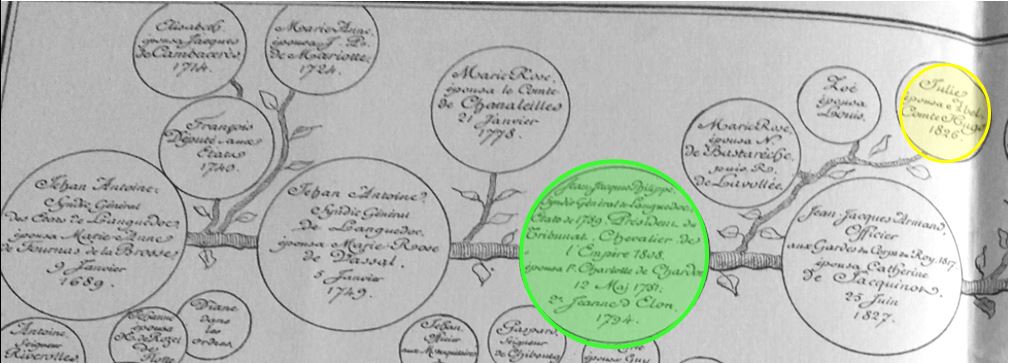

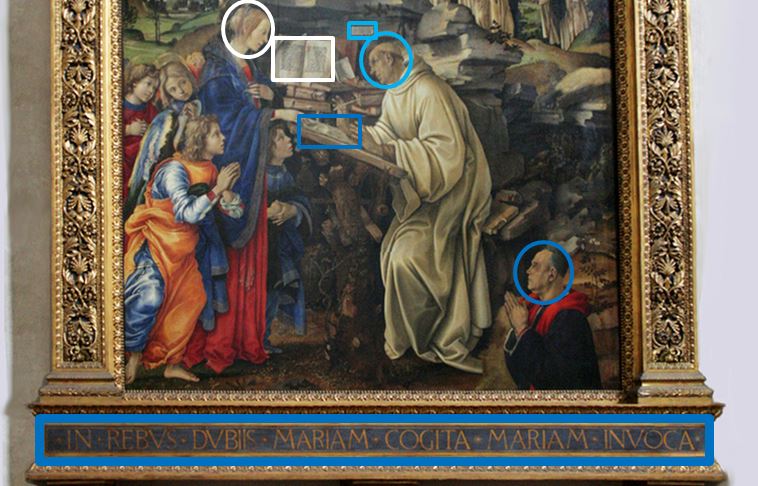

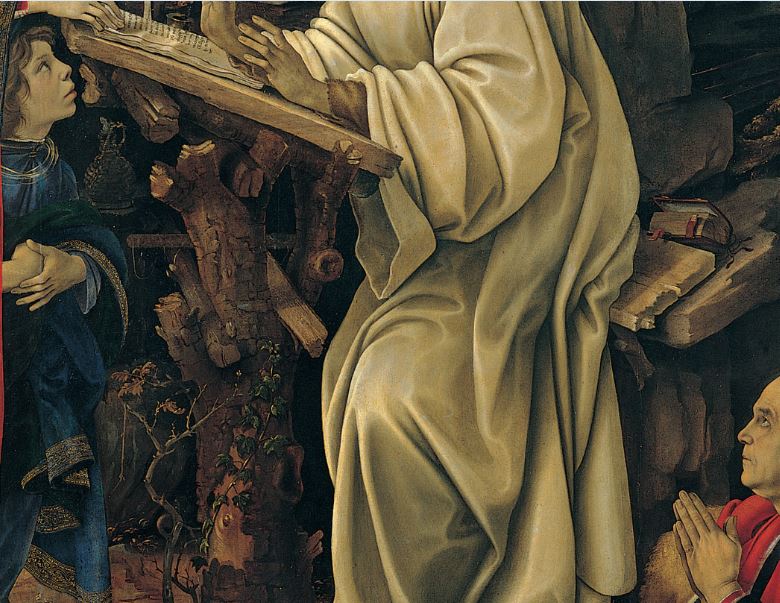

Jean Galeas Visconti et trois ducs de Milan présentent la chartreuse de Pavie à la Madone

Bergognone, 1490-95, fresque de l’abside du transept gauche de l’église de la Chartreuse de Pavie

Bergognone ressuscite un peu l’iconographie byzantine dans cette donation à nouveau explicite, où le Christ bénit au milieu, sans privilégier le donateur.

Contrairement à ce que l’on lit partout, il ne s’agit pas de Jean Galéas Visconti et de ses trois fils mais, de manière bien plus intéressante, de quatre ducs de Milan, peints chacun avec les habits de son temps et les armoiries permettant de l’identifier [6] :

- à gauche du fondateur de la chartreuse, Jean Galeas Visconti (duc de 1395 à 1402) figure son fils Filippo Maria Visconti (duc de 1412 à 1447) ;

- à droite de la Madone viennent Galeazzo Maria Sforza (duc de 1466 à 1476) et son fils Gian Galeazzo Maria Sforza (duc de 1476 à 1494, donc au pouvoir à l’époque de la fresque).

Ainsi le programme ne consistait pas à montrer chronologiquement la succession des ducs, mais à démontrer visuellement la légitimité de la famille actuelle, les Sforza, par sa symétrie avec la famille précédente, les Visconti. D’où la répartition hiérarchique des deux couples de part et d’autre de la Madone : un père au plus près, son fils derrière, et la famille la plus ancienne occupant la place d’honneur.

Un autre type d’autoréférence (SCOOP !)

A noter que, mis à part la traditionnelle église dans l’église, l’image comporte une autre astuce auto-référentielle : la façade, avec ses quatre nefs « prosternées » autour du porche qui porte le clocher, renvoie aux quatre ducs et à Marie qui porte Jésus.

Sainte Conversation avec donateur

Marco Basaiti, vers 1508, The Fitzwilliam Museum, University of Cambridge

Dans cet exemple tardif du rare motif du don à la Vierge, le jeune homme blond lui offre un plat de cerises, tandis que derrière elle l’Enfant tend lui aussi la main. A l’arrière-plan de cette rencontre extraordinaire entre mains profanes et mains sacrées, des voyageurs qui montrent croisent des voyageurs qui descendent. Le profil du paysage – la vallée avec son église, la saillie de la forteresse, puis le faux-plat, épouse celui des personnages. Au plus bas de la diagonale ascensionnelle, le donateur, habitant de la plaine, semble s’incliner devant la montagne sacrée.

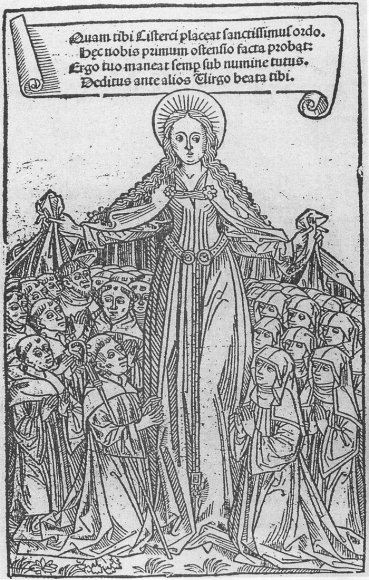

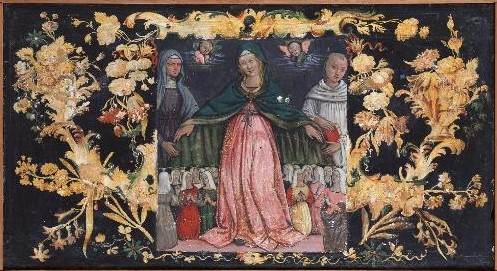

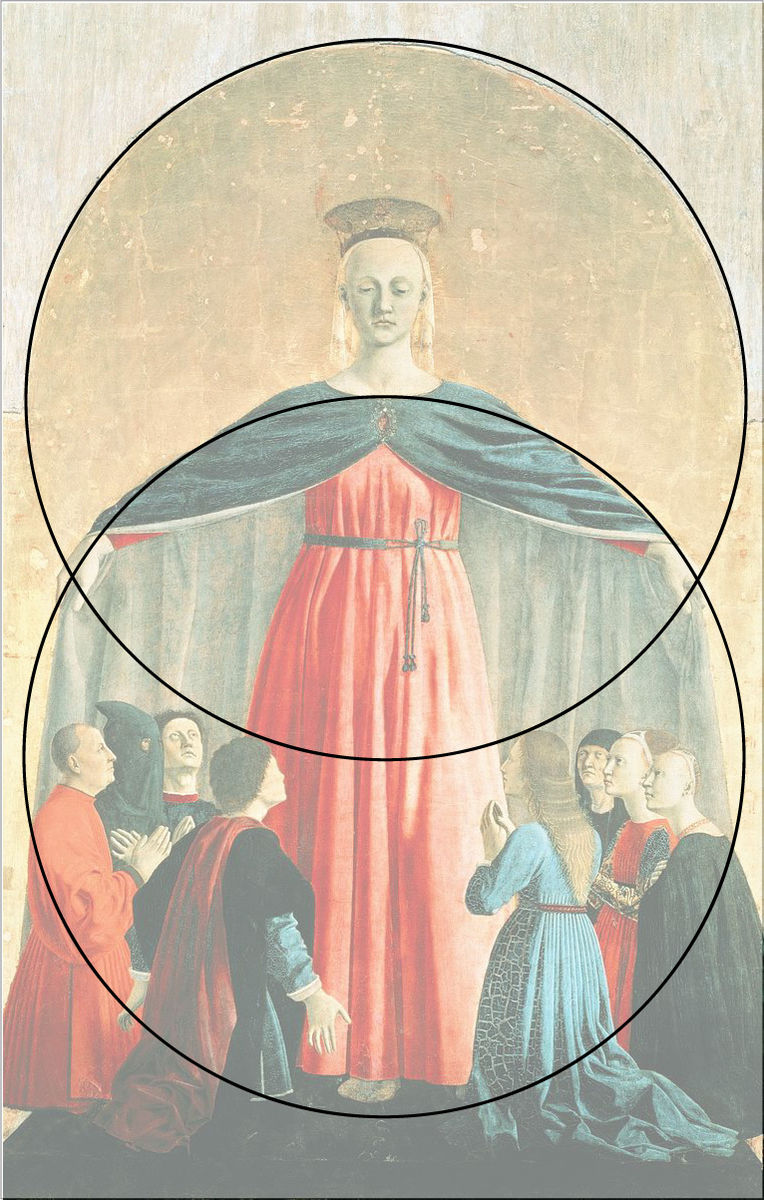

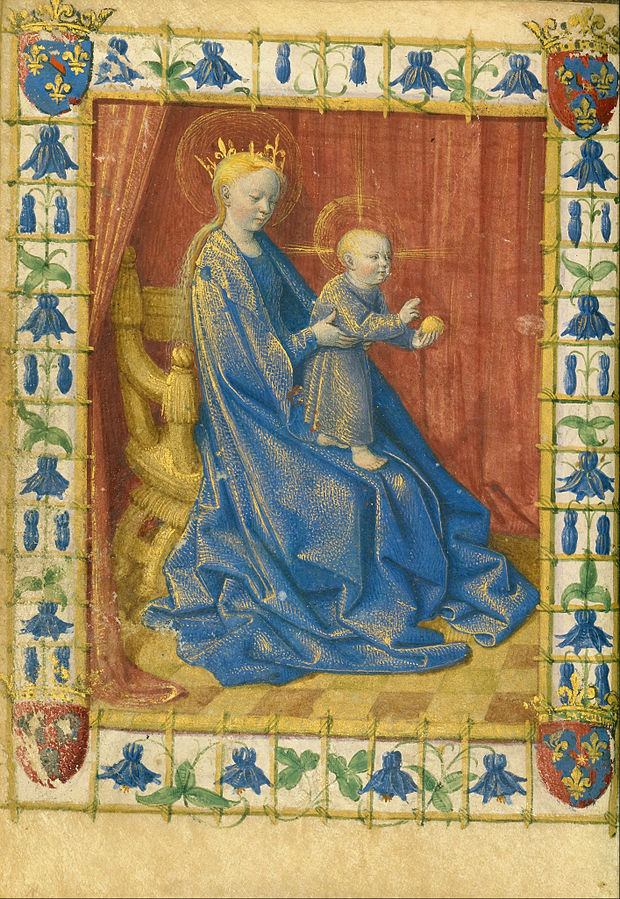

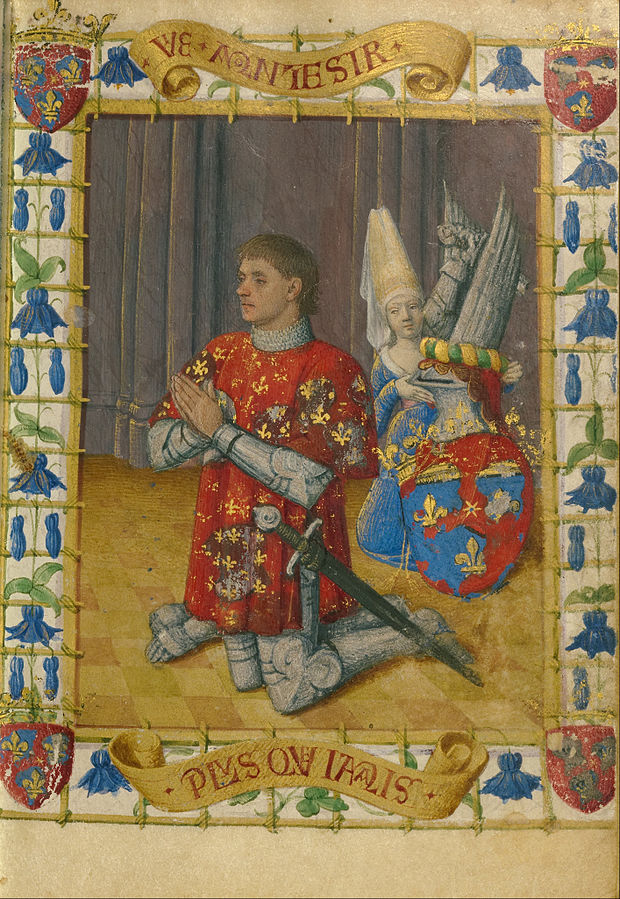

Le Don de la Madone

Réciproque du cas précédent, il impose lui aussi que le donateur se trouve à main droite de la Madone

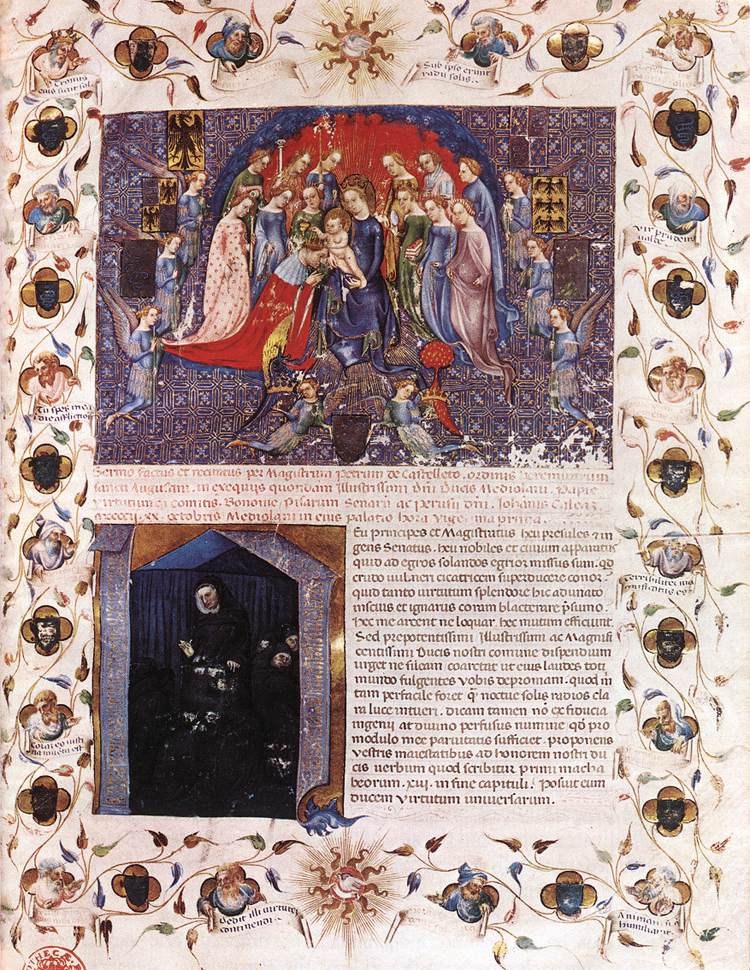

Eloge funèbre de Gian Galeazzo Visconti par P. da Castelletto

Michelino da Besozzo, 1402, BNF, Paris

« Cette enluminure illustre un aplomb inouï dans l’auto-représentation : Giangaleazo est reçu au ciel ; il n’a nul besoin de frapper à la porte de saint Pierre, mais reçoit la couronne directement de l’Enfant Jésus ; celle-ci est à l’imitation des couronnes impériales de l’Antiquité tardive. Les douze vertus assistent à la cérémonie du sacre et les anges deviennent des pages de cour présentant les armoiries, les heaumes de tournoi et les alliances du duc. « [8]

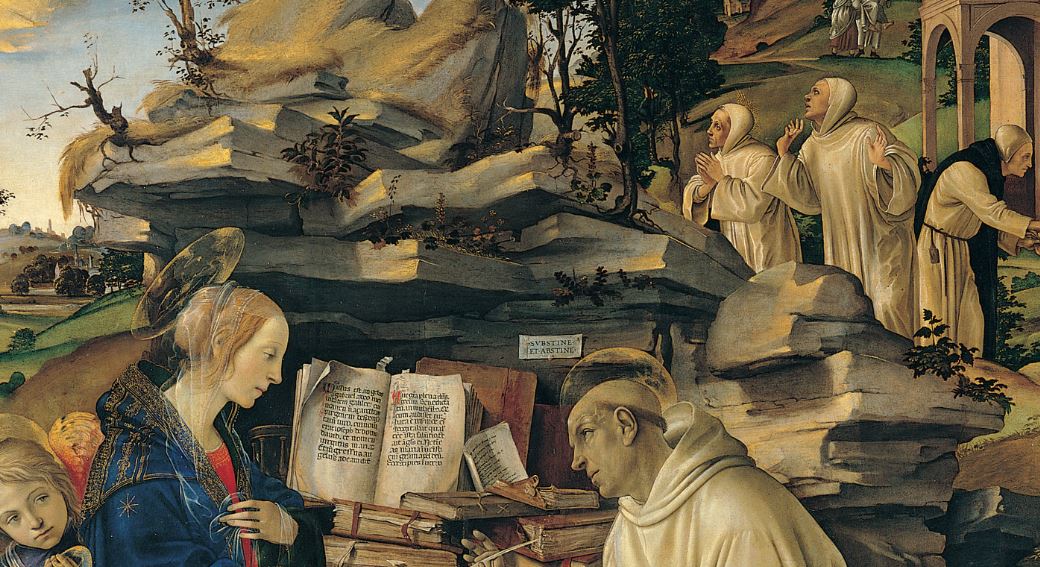

Madozna della Cintola

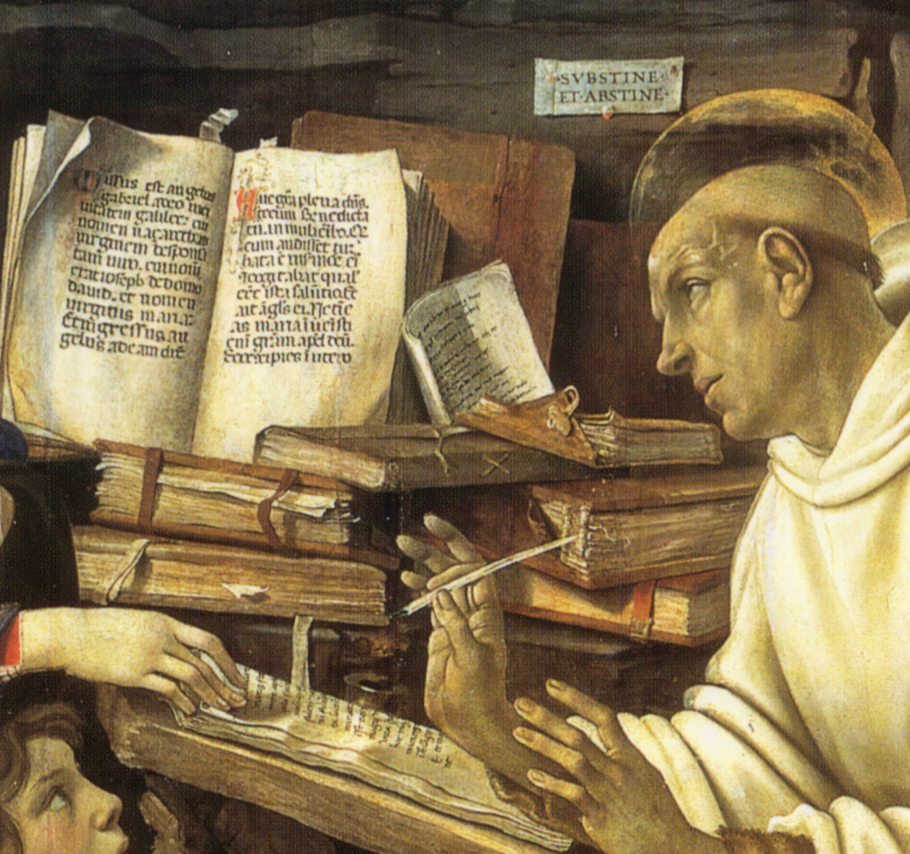

1456-60 Filippo Lippi Lippi,Museo Civico, Prato, provient de du couvent augustinien de Santa Margherita

Au centre, Marie élevée en l’air par deux deux anges, donne sa ceinture à saint Thomas pour le convaincre de la réalité physique de son Assomption. Le don de la ceinture à Thomas s’effectue comme d’habitude par la gauche, ce qui justifie la position dans son sillage de la donatrice, la nonne Bartolommea dei Bovacchiesi. [9]

Les quatre saints sont :

- en position d’honneur le pape saint Grégoire le Grand et Sainte Marguerite, patronne du couvent (peut-être un portrait caché de Lucrezia Buti, l’amante de Filippo) ;

- en position d’humilité l’évêque saint Augustin , fondateur de l’ordre duquel appartenaient les religieuses, et l’Ange Raphaël donnant la main à Tobie, lequel tient son poisson dans l’autre main.

La ceinture et le poisson (SCOOP !)

Si la présence de Saint Grégoire se justifie, en tant que père de l’église, pour équilibrer celle de Saint Augustin, la présence de Tobie et de son poisson ne répond pas à une exigence protocolaire : sans doute sert-elle à conforter le thème principal : de même que la ceinture « guérit » de son incrédulité Saint Thomas , de même le fiel du poisson guérit de sa cécité le père de Tobie.

Neri di Bicci, 1467, Philadelphia Museum of Art Neri di Bicci, 1467, Philadelphia Museum of Art |

Neri di Bicci, 1470-75 , Museo diocesano, San Miniato (provenant de la pieve de Corazzano) Neri di Bicci, 1470-75 , Museo diocesano, San Miniato (provenant de la pieve de Corazzano) |

Madonna della Cintola

Il existe plusieurs copies par Neri di Bicci du modèle établi par Lippi, qui diffèrent par le nombre de saints : mais Saint Thomas y figure toujours agenouillé à gauche.

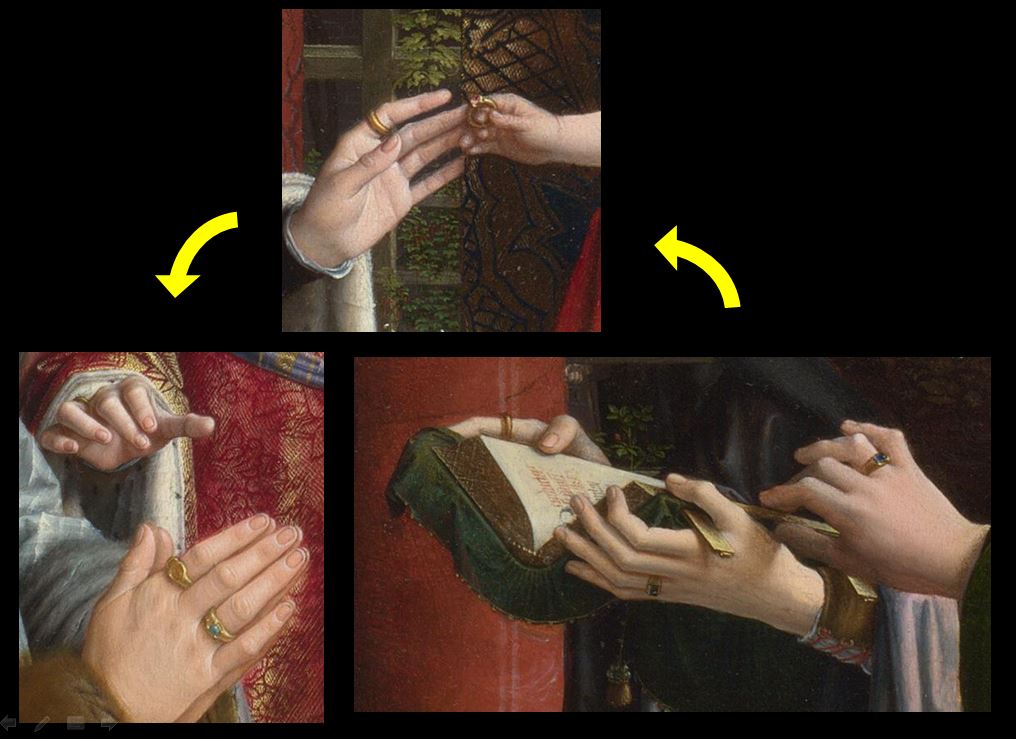

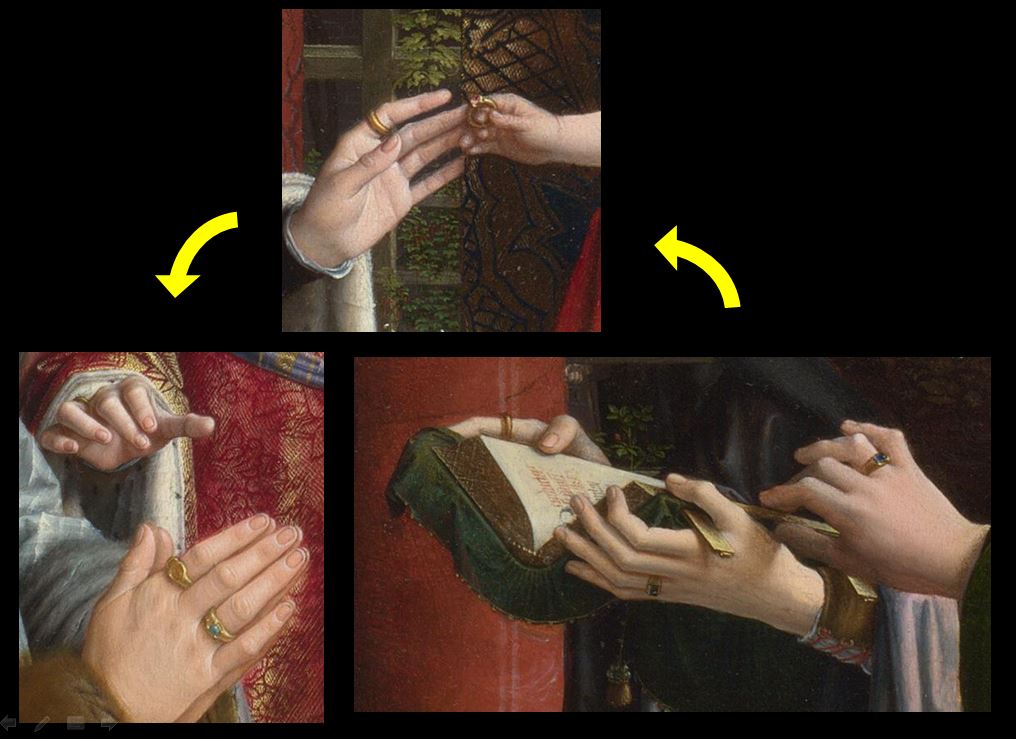

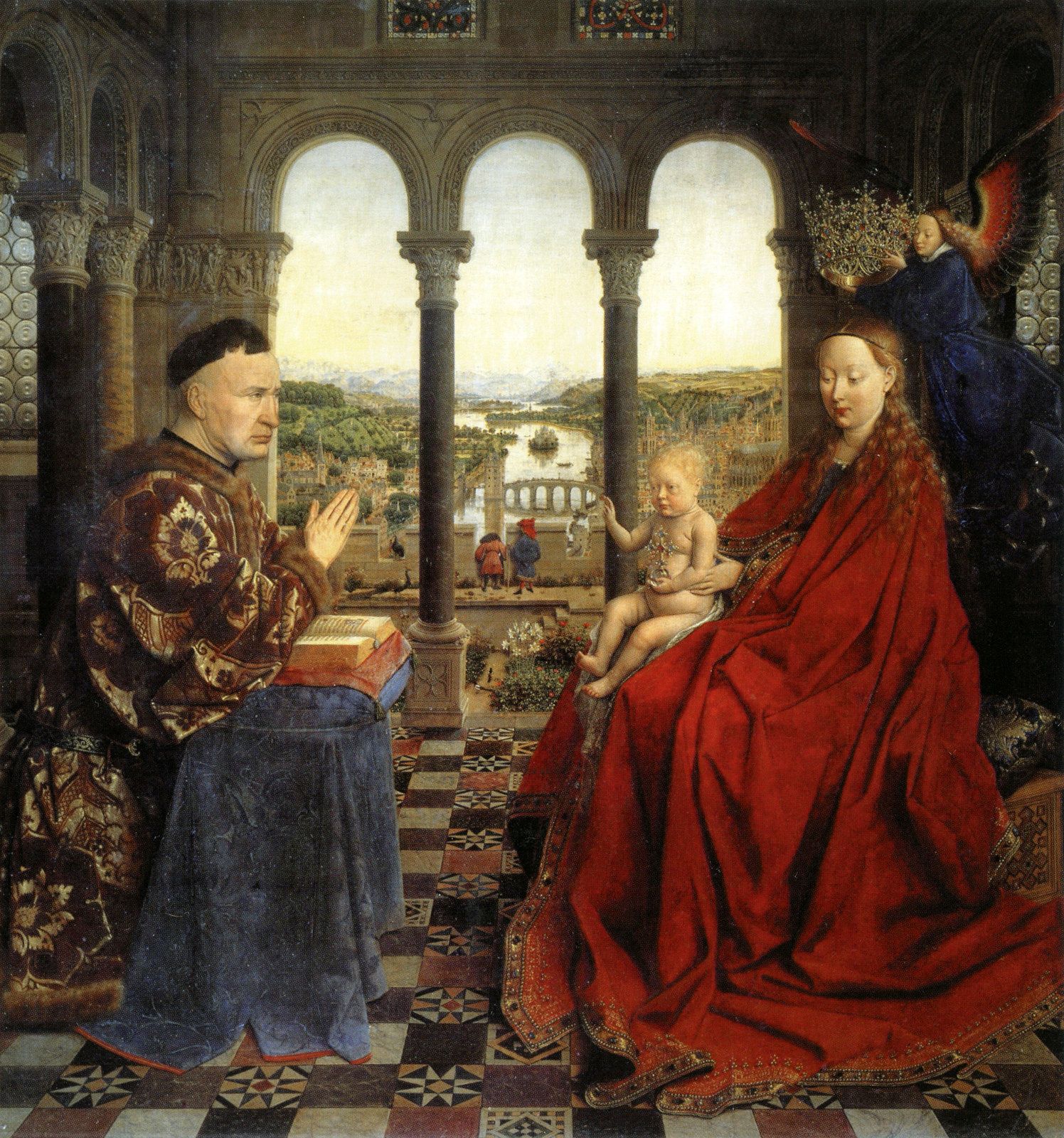

Vierge à l’Enfant avec le donateur Richard de Visch van der Capelle, Sainte Catherine, Sainte Barbe et Sainte Marie Madeleine

Gérard David, vers 1510, National Gallery

Sous couvert d’une Sainte Conversation, le panneau appartient à une iconographie différente : celui du Mariage Mystique de Saint Catherine (celle-ci avait refusé d’épouser l’Empereur parce qu’elle était déjà mariée avec Jésus) : elle se trouve donc la plupart du temps à gauche comme ici, pour que l’Enfant puisse lui donner l’anneau de sa main droite.

Une composition « annulaire » (SCOOP !)

L’audace du tableau est l’inclusion du donateur dans le cercle marial, en pendant à Sainte Marie-Madeleine qui le regarde fixement, tout en touchant de la main droite le livre de Saint Barbe.

Ce geste ne se comprend que dans la dynamique générale du tableau, à parcourir de droite à gauche :

- Sainte Marie-Madeleine touche le livre ;

- Jésus donne l’anneau à Sainte Catherine ;

- sainte Catherine fait le geste du don au dessus des mains du chanoine.

Dans cette composition « annulaire », tout suggère, en bout de chaîne, la transmission au donateur d’un anneau invisible.

Des détails éloquents

Plusieurs détails du tableau ont permis d’identifier Richard de Visch van der Capelle, chanoine et chantre de l’église de Saint Donatien de Bruges [10] :

- ses armoiries sur le collier de son lévrier ;

- la chapelle de Saint Antoine qui apparaît derrière Sainte Barbe, et dont il avait assuré la restauration (cette chapelle comportait un autel de Sainte Catherine, à laquelle le panneau était vraisemblablement destiné).

- son bâton de chantre posé sur le sol, derrière un missel recouvert de velours bleu, : couronné par la Trinité adorée par un moine et un cardinal, il reproduit photographiquement celui qui, d’après les ancien inventaires, appartenait effectivement à l’église Saint Donatien.

L’oeuvre est conçue pour être élucidée par l’exploration des détails :

- l’ange qui cueille des raisins derrière le donateur évoque l’eucharistie, et souligne sa qualité de prêtre ;

- la roue et l’épée, attributs de Sainte Catherine, se trouvent à l’aplomb de l’anneau ;

- un minuscule Saint Antoine se trouve à l’aplomb de sa chapelle.

Les exceptions qui confirment la règle

Le Christ entre Saint Vital et l’evêque Ecclesisus, 526-547, San Vitale, Ravenne

Le décalage du donateur à droite s’explique par la présence du saint patron de l’église, qui prend la place d’honneur.

Le Pape Zaccharias, Sainte Julitte, Saint Pierre, Vierge à l’Enfant, Saint Paul, Saint Cyr, et Theodotus

741-752, Santa Maria Antica, Rome, photo Steven Zucker

Le même ordre hiérarchique explique la présence en position d’honneur du pape régnant, de la sainte martyre, et du premier des apôtres, en pendant à l’apôtre Paul, au fils de Julitte et au bâtisseur de l’église, Theodotus (un fonctionnaire de rang élevé de l’administration pontificale).

Cette fresque est particulièrement précieuse puisqu’elle représente pratiquement le seul exemple connu de l’art d’artistes byzantins de l’époque de l’iconoclasme, qui s’étaient réfugiés à Rome.

Chapiteau de Heimo, 1150 ca, Onze Lieve Vrouw, Masstricht

Le donateur, nommé Heimo, offre à Marie un chapiteau. Sa position est inversée afin que Marie se situe côté choeur.

A noter que les autres faces du chapiteau montrent, en tournant vers la droite, un couple de Lions, un couple de Taureaux et un couple d’Aigles. Si l’on considère que Heimo, à genoux et avec sa cape en forme d’ailes, pourrait jouer le rôle de l’Ange, les quatre faces correspondent alors aux Evangélistes, dans l’ordre traditionnel (Mathieu, Marc, Luc et Jean).

Une Annonciation inversée (SCOOP !)

Il est probable que la scène a été conçue comme une Annonciation inversée, dans laquelle Sainte Marie acceptant l’offrande du donateur fait écho à la Vierge acceptant le message de l’Ange. Les deux évangélistes qui racontent l’épisode (Matthieu et Luc) se trouvent ainsi mis en exergue sur les faces principales, recto et verso, du chapiteau.

Une interprétation alternative

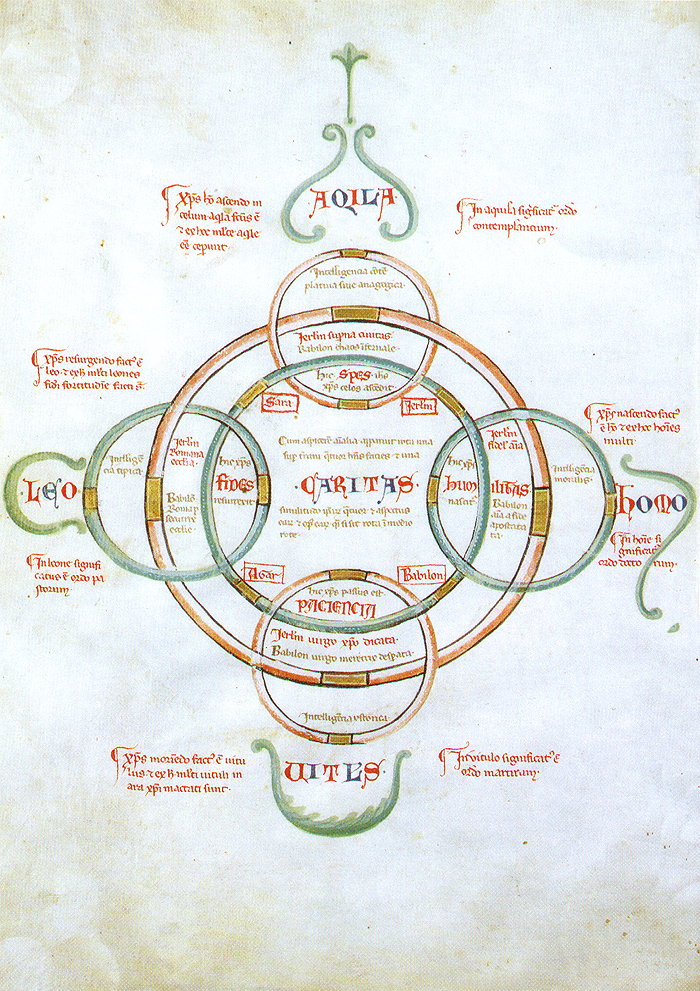

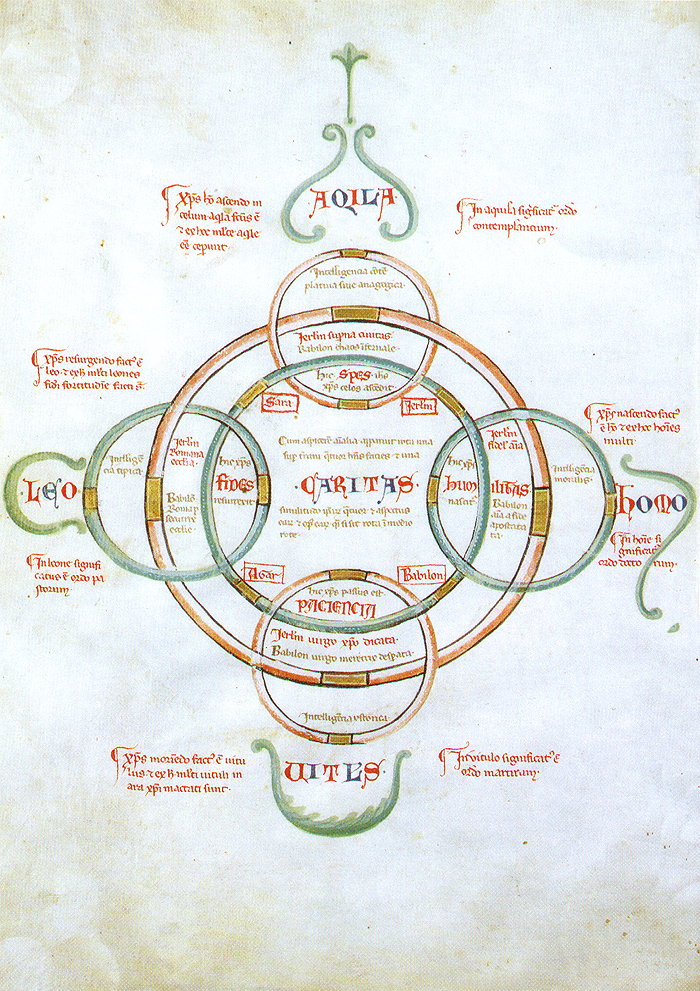

La Roue d’Ezechiel

Liber Figurarum de Joachim de Fiore , fol 16, vers 1250 , Biblioteca del Seminario vescovile, Reggio Emilia

Elizabeth den Hartog rappelle une autre interprétation où les quatre Vivants d’Ezechiel (Homme, Lion, Boeuf et Aigle) sont associés non pas aux Evangélistes mais à quatre Vertus (Humilité, Foi, Patience, Espérance), autour de la vertu principale, la Charité. La présence des Vertus se rapproche de la thématique du chapiteau de dédicace du cloître de Monreale : cependant elles ne sont ni les mêmes qu’à Monreale, ni disposées dans l’ordre du schéma de Joachim de Fiore).

Si la signification d’ensemble est discutable, celle de la scène principale est claire :

« Heimo offrant son chapiteau n’est probablement pas seulement la commémoration des actes physiques – constuction de l’église, sculpture des chapitaux, financement de la construction) mais aussi l’offrande métaphorique d’une pierre de construction à l’Ecclesia » Elizabeth den Hartog, [6a]

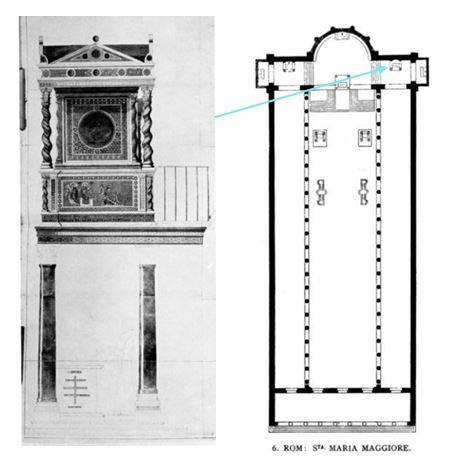

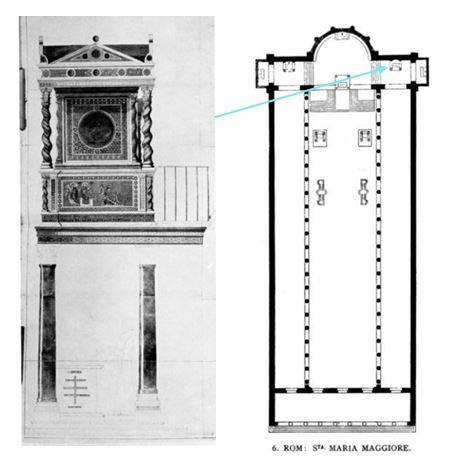

Vierge à l’Enfant avec le donateur Giacomo Capocci et son épouse Vinia

1255-56, église de S. Michele Arcangelo, Vico nel Lazio, fragment du « Tabernacolo delle Reliquie » de la Basilique de Sainte Marie Majeure à Rome

Giacomo Capocci suivi par son épouse présente à la Vierge le modèle réduit du tabernacle qu’il lui a offert,

Une exception compréhensible (SCOOP !)

Basilique de Sainte Marie Majeure à Rome

Illustration tirée de l’article de Julian Gardner [7]

Démantelé au XVIIème siècle lors de la réfection de l’abside, le tabernacle comportait en bas un autel, et un haut un reliquaire, accessible par un balcon. La position de la mosaïque, sur le flanc gauche du reliquaire, explique la composition : le mouvement des donateurs vers la Madone épouse celui des fidèles, avançant dans la nef vers le choeur.

Guglielmo di Castelbarco offre l’église au prieur Daniele Gusnerio

vers 1320, san Fermo Maggiore, Vérone

Le donateur n’offre pas directement l’édifice à Dieu le père, mais au prieur qui , en face, occupe la place d’honneur sur la gauche de l’arc triomphal.

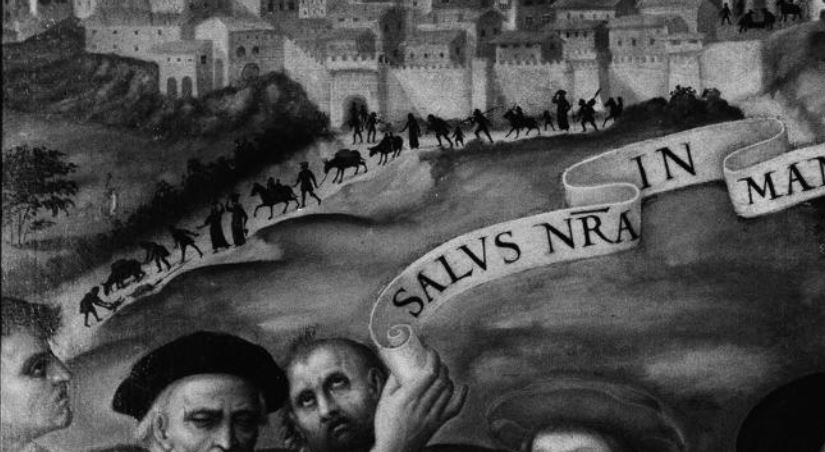

Saint Bruno patronnant la reine Jeanne D’Anjou, St Jacques patronnant Giocomo Arcucci qui offre la chartreuse à la Madone

1397, Chartreuse de San Giacomo, Capri

Double hiérarchie ici, religieuse et civile : le patron des Chartreux prend la pas sur le patron de l’église, et la reine sur le donateur.

Guillaume II couronné par le Christ (paroi gauche de l’Arc triomphal) Guillaume II couronné par le Christ (paroi gauche de l’Arc triomphal) |

Guillaume II offre la cathédrale à la Vierge (paroi droite de l’Arc triomphal) Guillaume II offre la cathédrale à la Vierge (paroi droite de l’Arc triomphal) |

vers 1180, Cathédrale de Monreale

La position du donateur est ici inversée pour une raison purement topographique : sur ces deux mosaïques latérales, le roi de Sicile est orienté en direction du choeur de l’église.

Antonio Fissiraga offre l’église à la Vierge, présenté par Saint Francois et accompagné par Saint Nicolas, 1327, mur droit église San Francesco, Lodi Antonio Fissiraga offre l’église à la Vierge, présenté par Saint Francois et accompagné par Saint Nicolas, 1327, mur droit église San Francesco, Lodi |

Le jurisconsulte Salvarino Aliprandi et ses deux fils Hatiolus et Antoniolus offrent l’église à la Vierge, présentés par Saint Augustin Le jurisconsulte Salvarino Aliprandi et ses deux fils Hatiolus et Antoniolus offrent l’église à la Vierge, présentés par Saint Augustin

Vers 1345, 2eme chapelle du transept droit, église San Marco, Milan [11] |

C’est pour la même raison (ne pas tourner le dos au choeur) que le donateur se trouve à droite dans ces deux fresques.

Tombeau du comte Lanfranco Porro (mur gauche) Tombeau du comte Lanfranco Porro (mur gauche) |

Le comte et sa famille donnant l’église à St Etienne (mur droit) Le comte et sa famille donnant l’église à St Etienne (mur droit) |

1368-69, église de San Stefano di Lentate

Saint Ambroise fustigeant les hérétiques et Mariage mystique de sainte Catherine (mur gauche) Saint Ambroise fustigeant les hérétiques et Mariage mystique de sainte Catherine (mur gauche) |

Le comte et sa famille donnant l’oratoire à la Madone (mur droit) Le comte et sa famille donnant l’oratoire à la Madone (mur droit) |

1378, Brera, Milan( provient de l’oratoire de Mocchirolo, San Stefano di Lentate)

Même raison topographique dans ces fresques offertes par le comte Lanfranco Porro pour décorer ses églises. Entre les deux, on peut constater que sa famille s’est agrandie : un fils et deux filles sont nés.

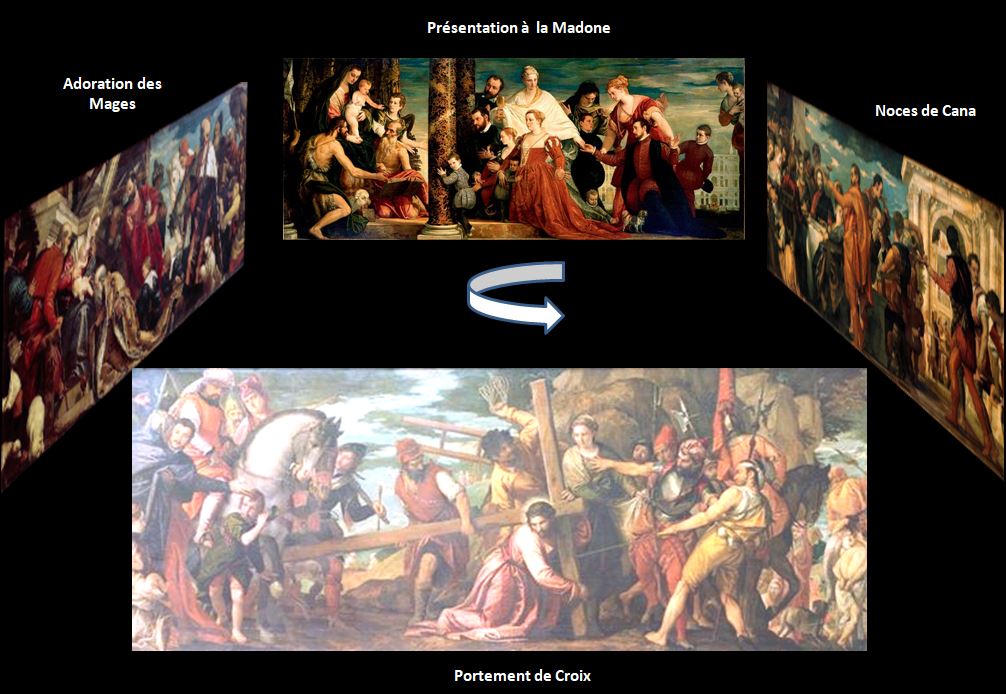

Une exception sophistiquée

Le miracle de Remingarda

1190-1210, Crypte de Santa Maria in Piano, Ausonia

La représentation d’un miracle

La fresque doit être lue en trois temps :

- en bas à droite, Remingarda, une jeune bergère disgraciée à qui la Madone était apparue en ce lieu, brandit un objet quadrangulaire : le plan miraculeux dessiné par la Vierge elle-même ;

- en bas à gauche, les maçons construisent un édifice à trois nefs où deux officiants viennent célébrer la messe (l’un élève un ciboire et un second brandit un livre) ;

- en haut l’évêque Rinaldo di Gaeta offre l’édifice terminé à la Vierge ; à noter que celle-ci, contrairement à tous les cas précédents, ne porte pas l’Enfant, ce qui lui permet de tendre latéralement son bras droit.

Une composition ambitieuse (SCOOP !)

La rusticité du style masque une composition complexe, qui joue sur le parallélisme entre les deux registres :

- même sens de lecture, de droite à gauche ;

- deux édifices à trois travées sans doute l’église haute au dessus de la crypte ;

- l’évêque au dessus de la bergère ;

- la maquette au dessus du plan ;

- la Madone-église au dessus de ses fondations.

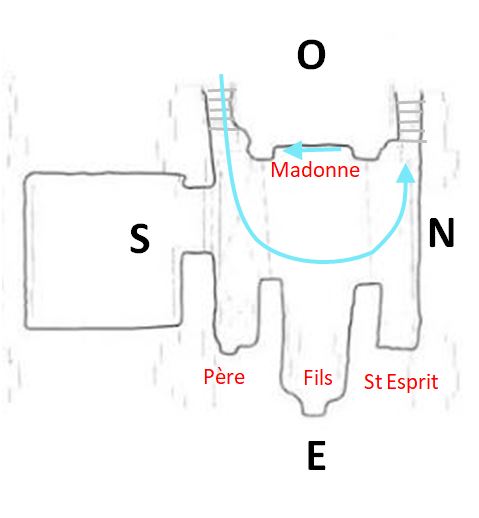

De droite à gauche (SCOOP !)

Reste à expliquer pourquoi non seulement le geste du don, mais aussi la fresque dans son ensemble, sont à l’inverse du sens conventionnel.

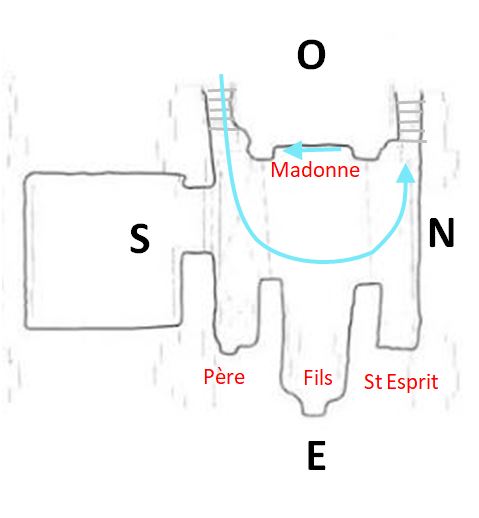

La fresque n’est pas située sur le côté droit de la nef, comme dans les cas précédents, mais sur le mur Ouest, à l’opposé du choeur. Les fresques des trois chapelles suivent un programme trinitaire [12], qui place donc le Fils en face de la Madone.

Dans le sens de circumnavigation qui prévalait dans les églises médiévales (et en particulier dans les cryptes), les fidèles pénétraient par l’escalier Sud et ressortaient par l’escalier Nord (flèche bleue). C’est donc juste avant de sortir qu’il contemplaient la fresque de la Madone : la circulation dans l’image (de droite à gauche et de bas en haut) bouclait la circulation dans la crypte, et appelait à la remontée.

Références :

[4] « Vision, Devotion, and Self-Representation in Late Medieval Art » Alexa Sand

[6a] Elizabeth den Hartog, Romanesque sculpture in Maastricht, p 253

[12] « Il ciclo di affreschi della cripta del Santuario di Santa Maria del Piano presso Ausonia », Gianclaudio Macchiarella, De Luca, 1981, p 103

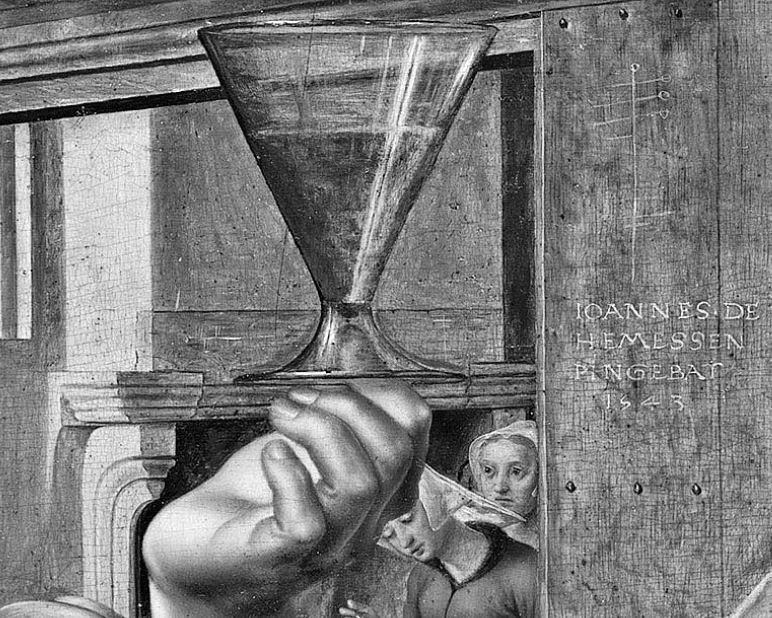

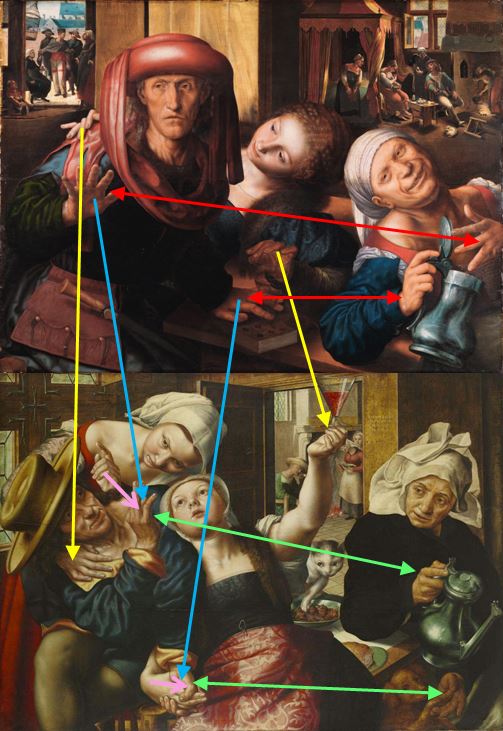

Diptyque Carondelet

Diptyque Carondelet

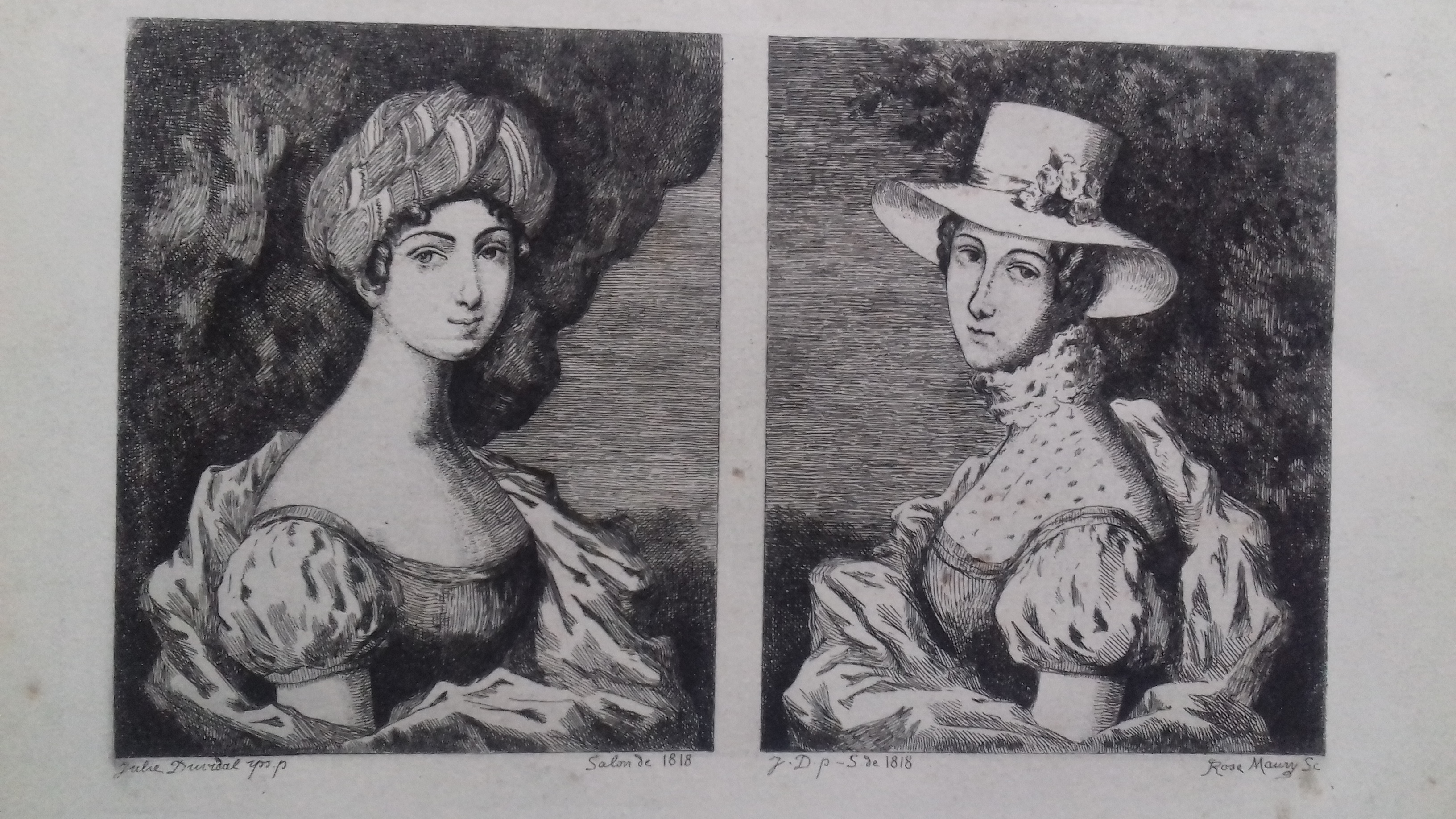

Autoportrait gravé par Rose Maury, Hauteville House

Autoportrait gravé par Rose Maury, Hauteville House

National Museum of Women in the Arts, don de Wallace and Wilhelmina Holladay , Photo Lee Stalsworth

National Museum of Women in the Arts, don de Wallace and Wilhelmina Holladay , Photo Lee Stalsworth

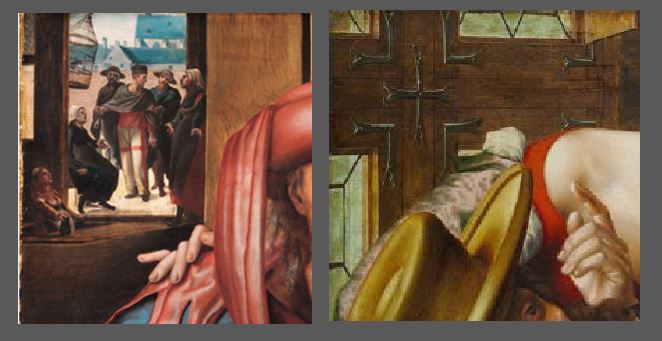

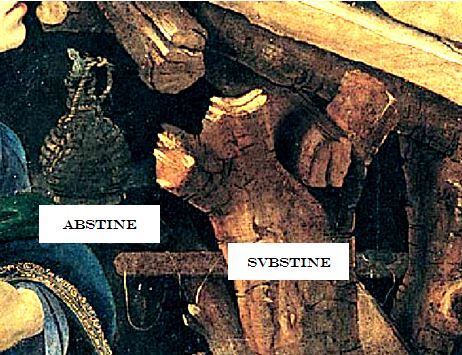

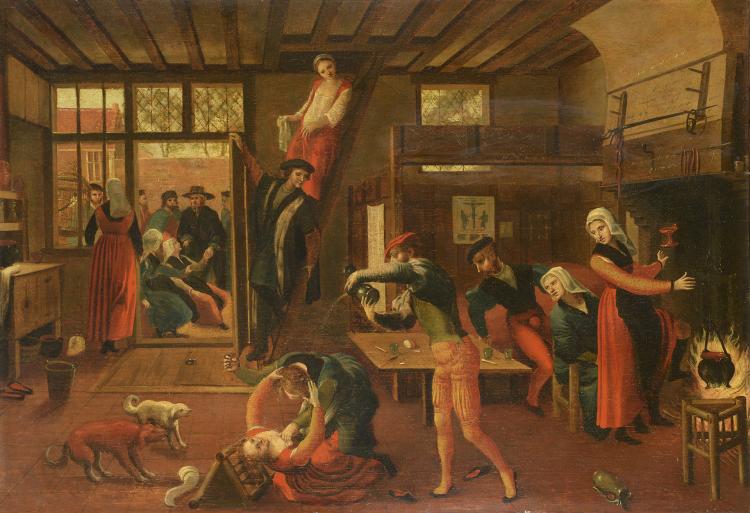

Scène de bordel, Pieter Aertsen, 1556, Museum Mayer van den Bergh

Scène de bordel, Pieter Aertsen, 1556, Museum Mayer van den Bergh