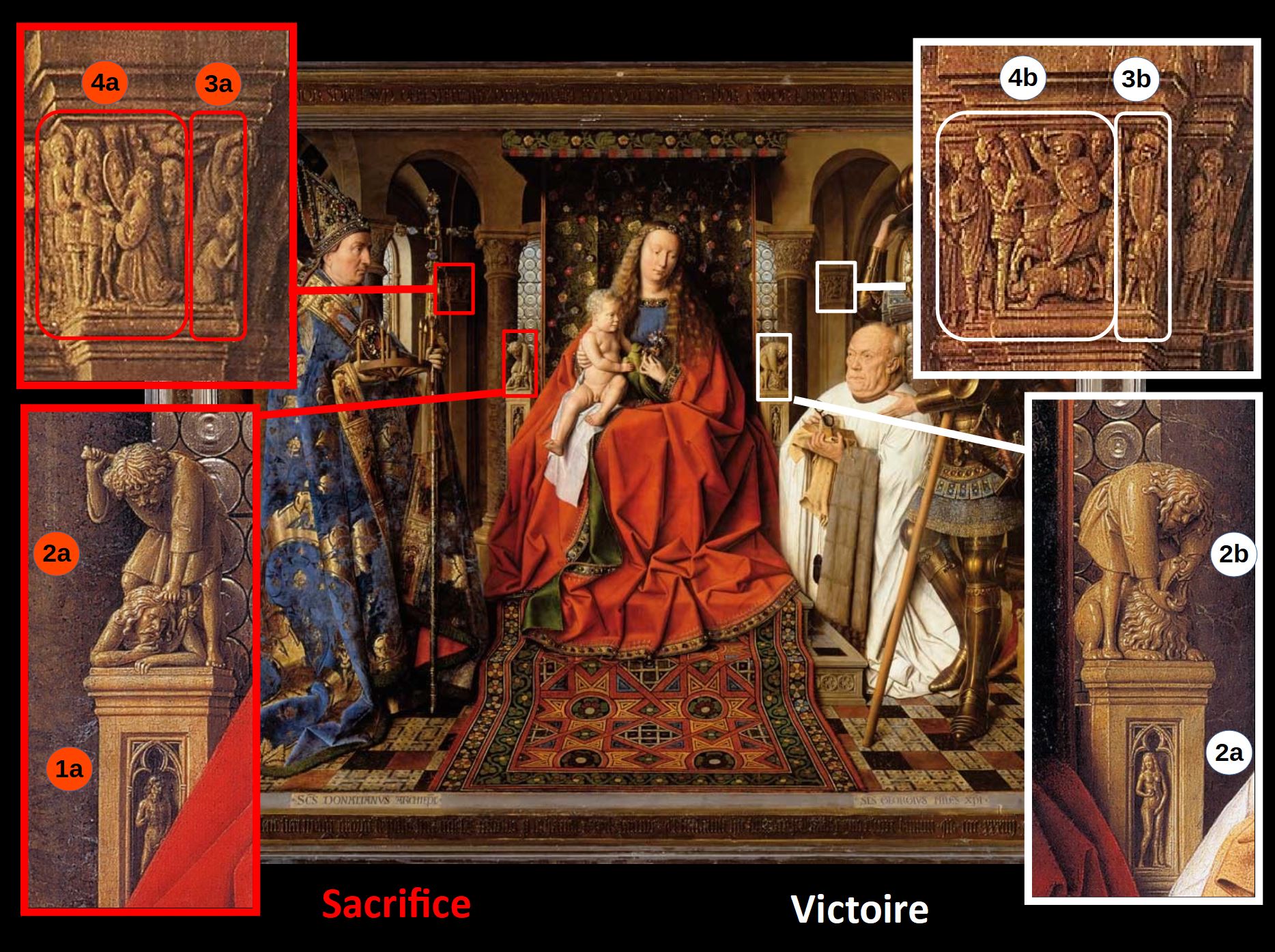

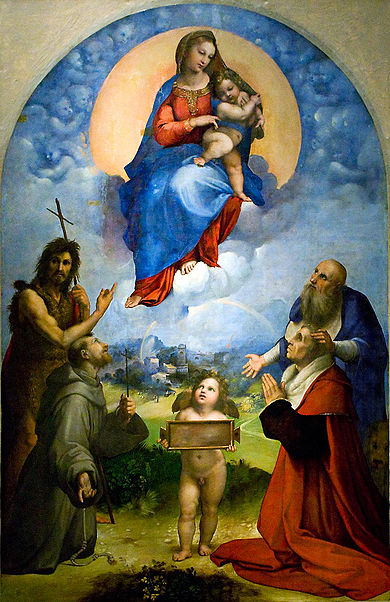

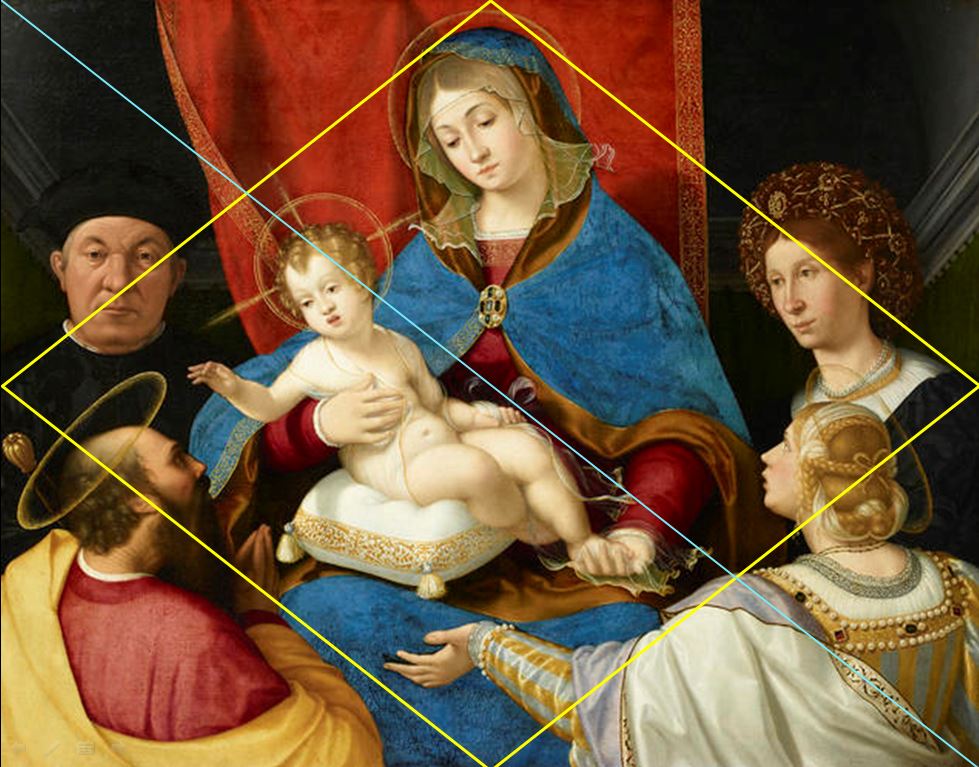

Le terme de « donateur in abisso » a été introduit par A.Chastel [1], pour désigner le cas très particulier de tableaux d’autel où le donateur apparaît au tout premier plan, mais vu à mi-corps, voire réduit à sa seule tête, comme s’il était situé en contrebas de la scène.

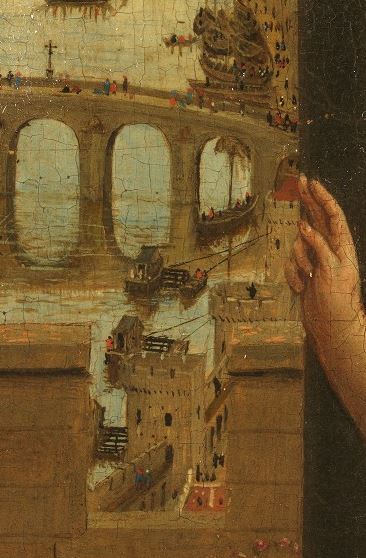

Chastel part de Vérone, gisement particulièrement riche entre 1470 et 1530, puis élargit sa recherche à d’autres villes, trouvant un prototype à Viterbe en 1472, quelques exemples à Florence et en Italie du Nord, et rien à Venise.

Cet article reprend les exemples repérés par Chastel, les enrichit, et propose un classement, non pas géographique, mais topographique : dans quel abysse précisément les donateurs sont-ils descendus ?

Nous verrons ainsi qu’une solution graphique apparemment homogène répond en fait à des préoccupations variées.

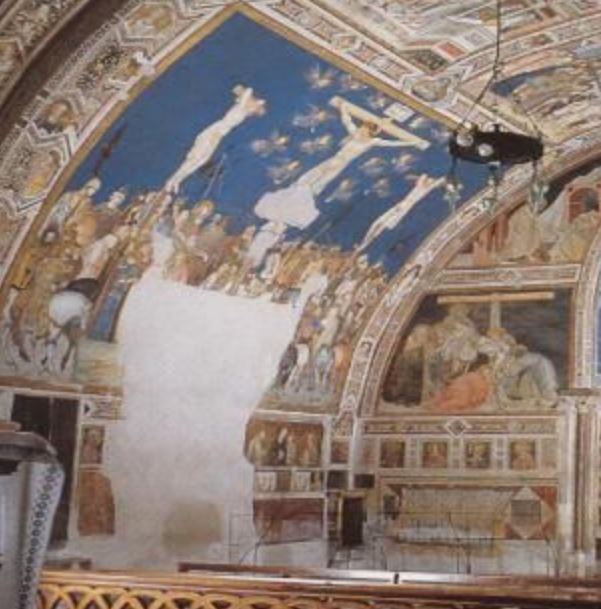

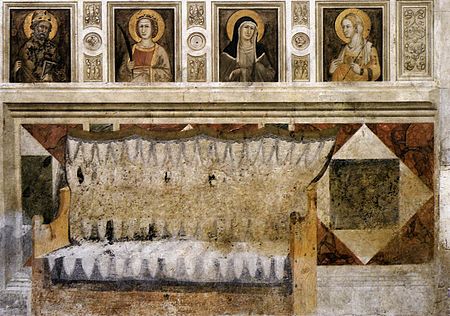

Un faux ancêtre : le donateur d’Assise

Vierge à l’Enfant entre Saint François et Saint Jean l’Evangéliste (Madonna dei Tramonti )

Pietro Lorenzetti, vers 1330, Transept gauche de la basilique inférieure, Assise [2]

Le buste du donateur apparaît, à côté de ses armoiries et d’une petite Crucifixion, apposé sur une balustrade peinte.

La situation de la fresque ne laisse aucun doute sur le statut de cette balustrade : elle fait partie de l’architecture feinte, et le portrait du donateur est un cadre en trompe-l’oeil, totalement externe à la scène sacrée, au même titre que le célèbre « banc vide » (Banca vuota) sur le mur d’à côté.

Le donateur-enfant tronqué

(Un autre faux ancêtre)

La formule du donateur de taille enfant apparaît de manière transitoire en Italie, entre la formule médiévale du donateur-souris et la formule renaissante du donateur à taille humaine (voir 5-2 …le développement).

Vierge à l’Enfant avec une donatrice Vierge à l’Enfant avec une donatrice

Michele di Matteo, 1410-70, Museo Davia Bargellini, Bologne |

Vierge à l’Enfant avec un donateur Vierge à l’Enfant avec un donateur

Bembo Benedetto, 1460-74, Museo Civico Ala Ponzone, Crémone |

Certains se rapprochent du donateur in abisso, mais sont en fait agenouillés devant la Madonne.

Vierge à l’Enfant entre Saint Jérôme et Saint François d’Assise et une donatrice Vierge à l’Enfant entre Saint Jérôme et Saint François d’Assise et une donatrice |

Guidoccio Cozzarelli, 1470 – 1517 , collection privée Vierge à l’Enfant avec un donateur Vierge à l’Enfant avec un donateur

Anonyme ombrien, 1475-1525, Musée des Beaux-Arts, Rouen |

Dans ces deux cas, le cadrage à mi-corps de la Madonne ne laisse voir que la tête du donateur.

Le donateur dans son trou

Dans cette formule très rare, le donateur se trouve dans une excavation prévue à son intention, un peu comme un trou de souffleur.

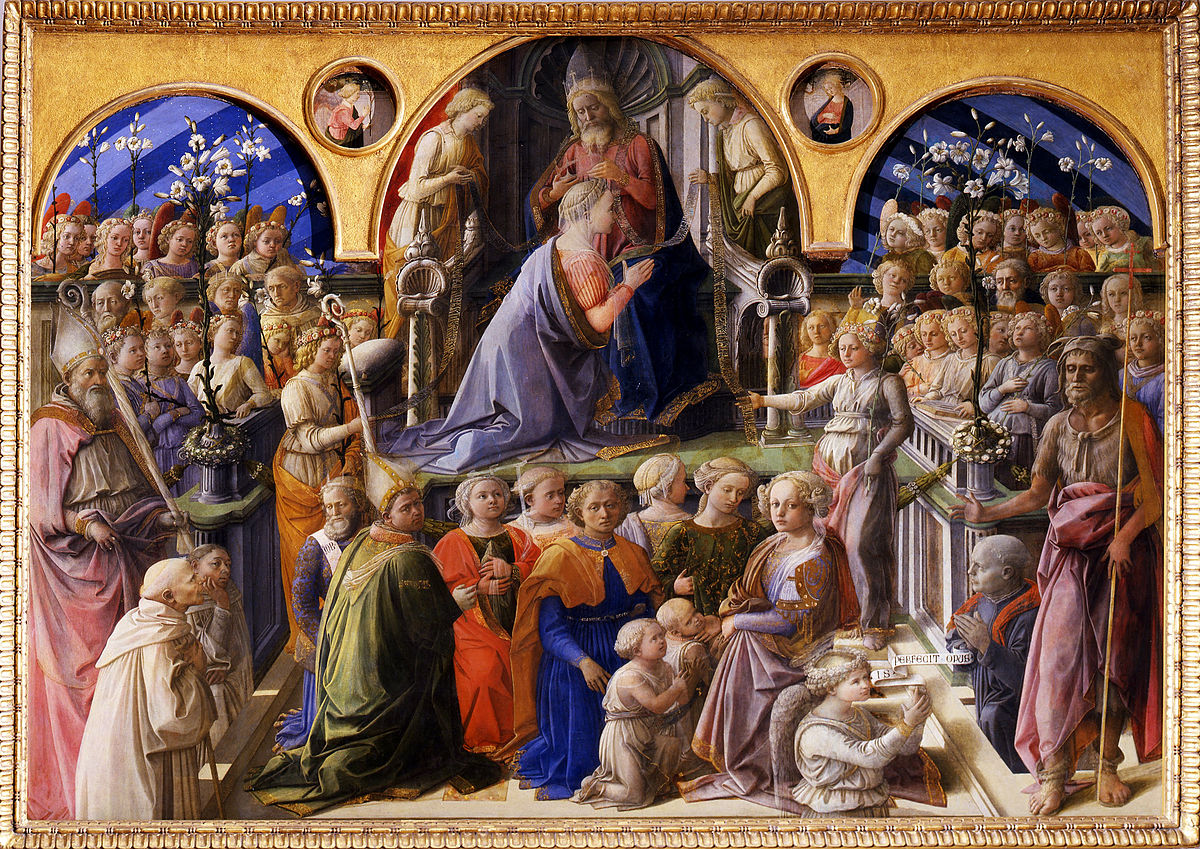

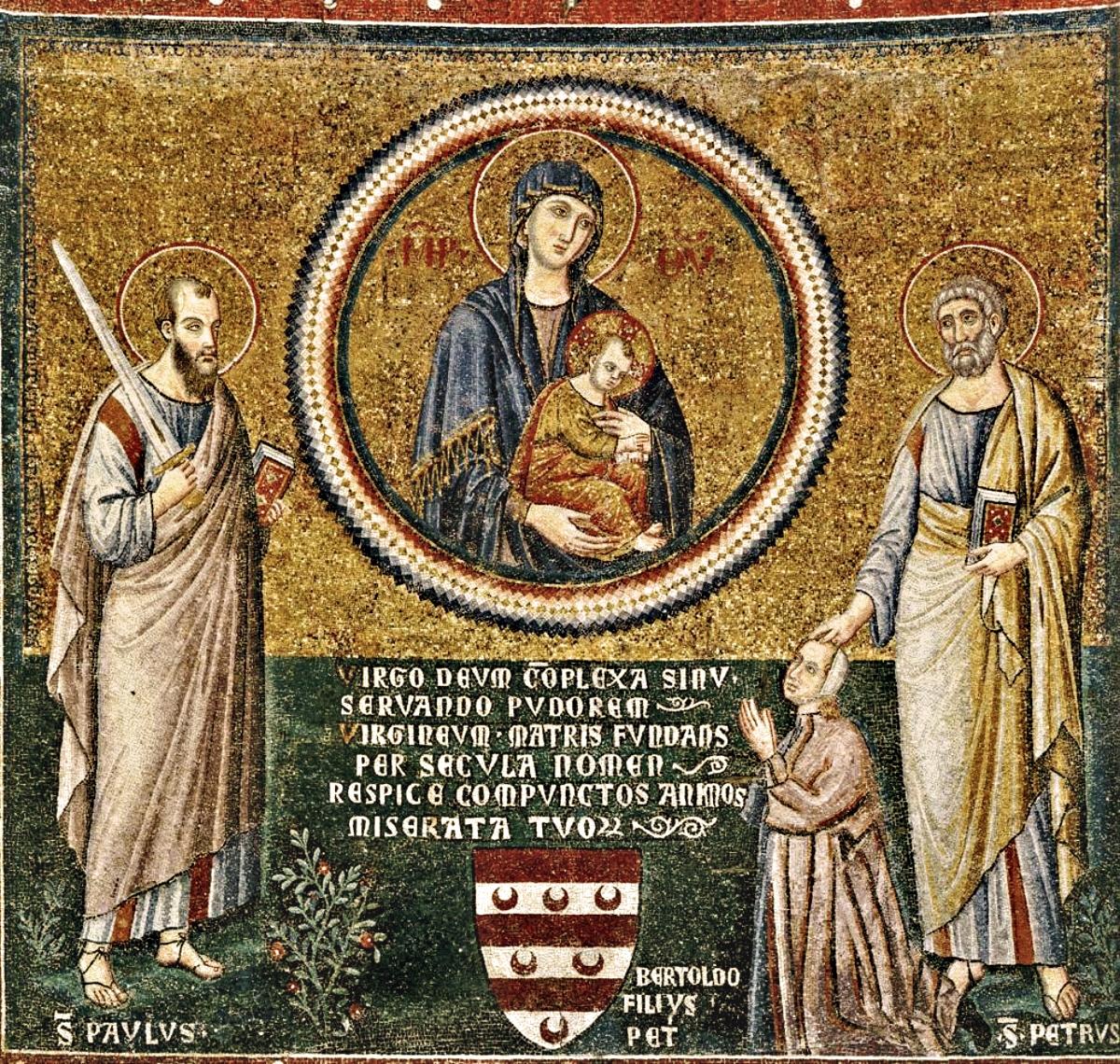

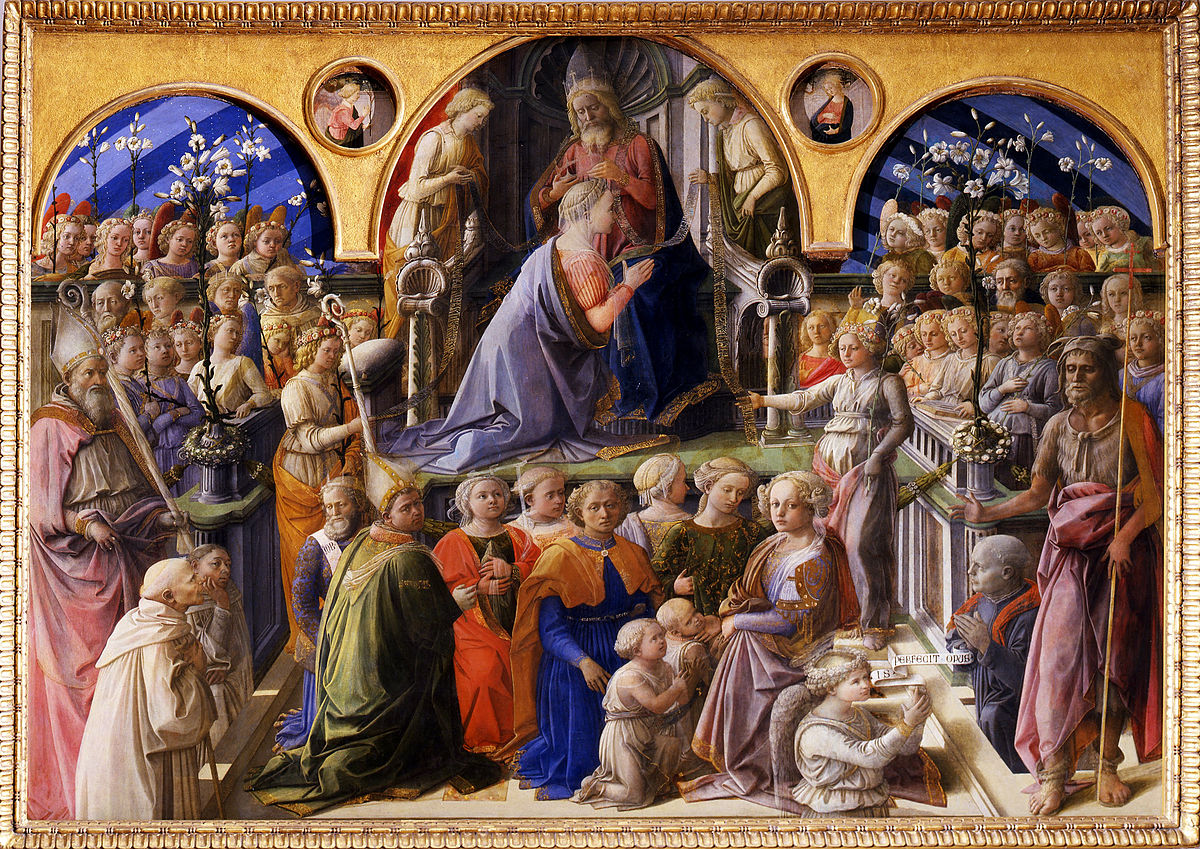

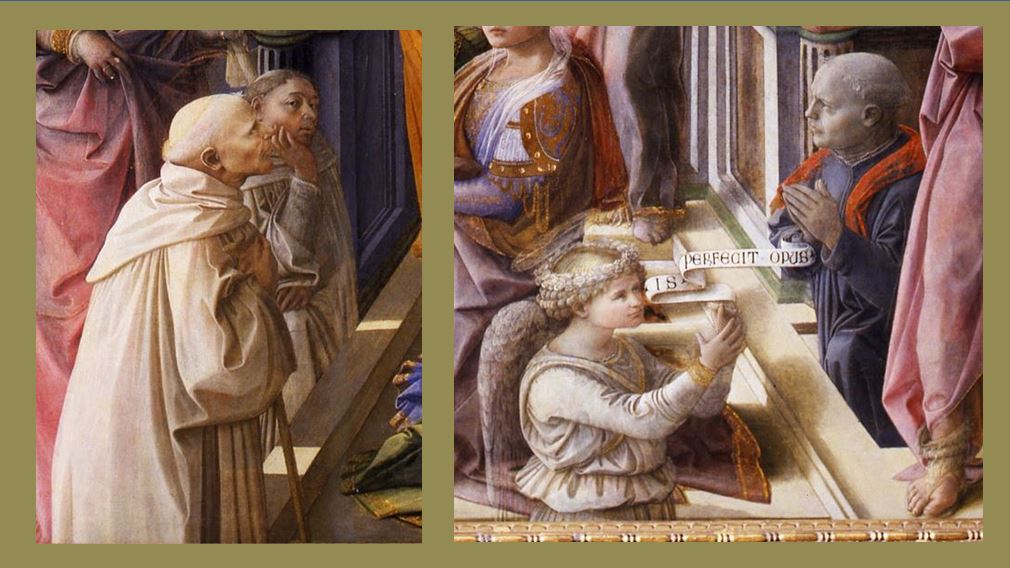

Couronnement de la Vierge

Filippo Lippi, 1447, Offices, Florence [3]

Au tout début de l’introduction du donateur a taille humaine, Lippi a expérimenté toutes sortes de formules (voir ZZZ). Dans ce Couronnement, on pourrait avoir l’impression que le prieur Maringhi ,à droite, se trouve dans une sorte de trou.

En fait il est agenouillé devant l’estrade sur laquelle défilent les personnages sacrés, de manière symértique à l’autoportrait de Lippi en moine carmélitain. Ainsi, parmi tous ces Saints, les deux personnages humains, le peintre et le donateur, se distinguent par cet agenouillement à même le sol. Le seul personnage qui pourrait à la rigueur préfigurer le « donateur in abisso » est l’Ange, positionné probablement en avant de l’estrade, mais coupé à la taille par le cadrage.

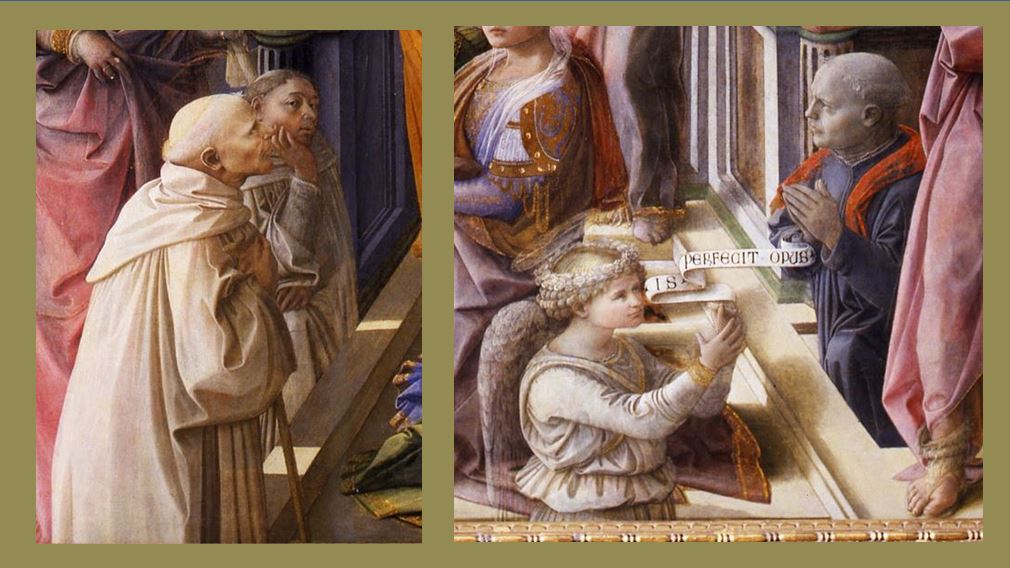

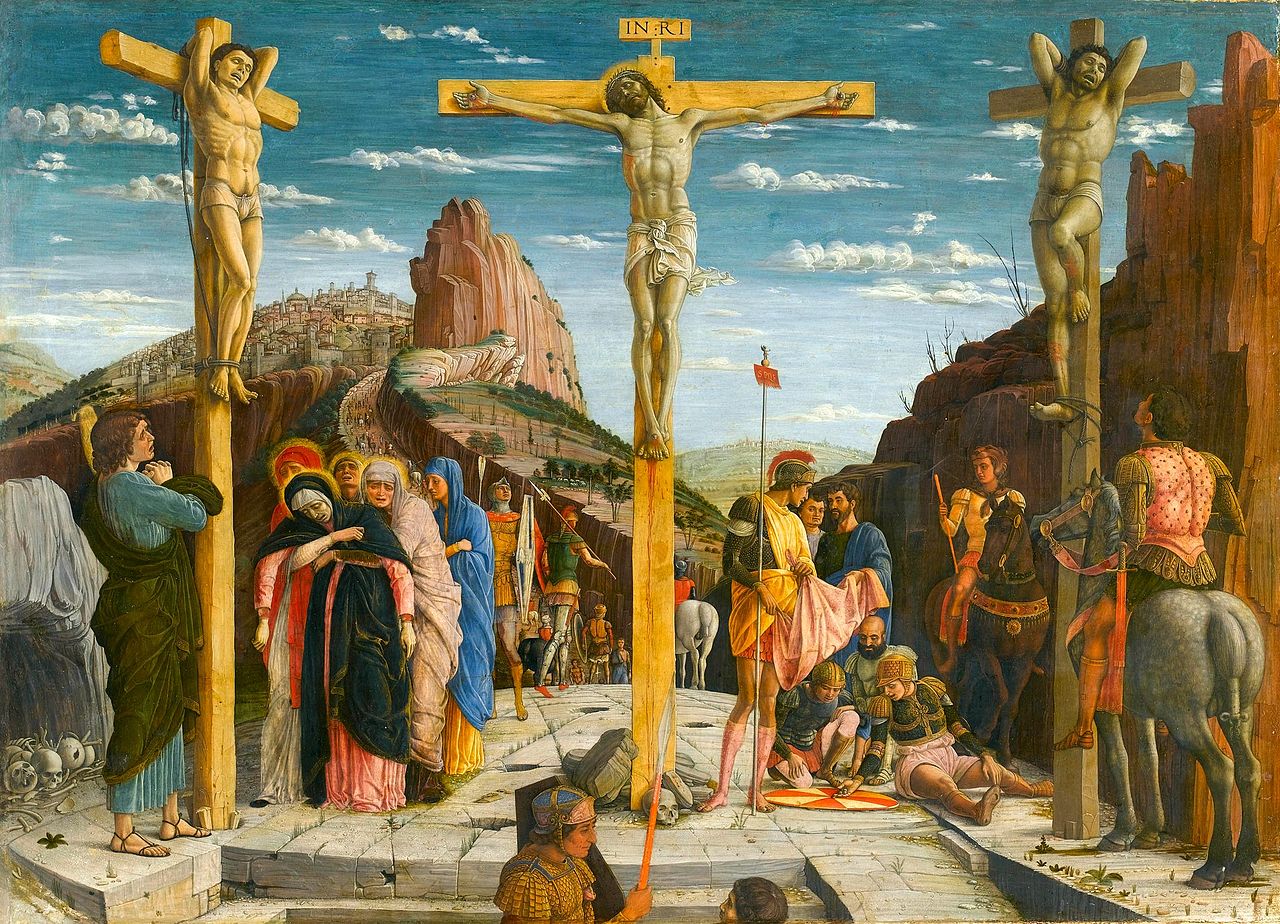

Crucifixion (prédelle du retable de San Zeno de vérone

Mantegna, 1457-60, Louvre, Paris

Ici Mantegna pratique au premier plan une véritable excavation , mais c’est pour y placer deux soldats : trouvaille visuelle dont le but est d’élargir la perspective, à la fois vers l’avant et vers le bas.

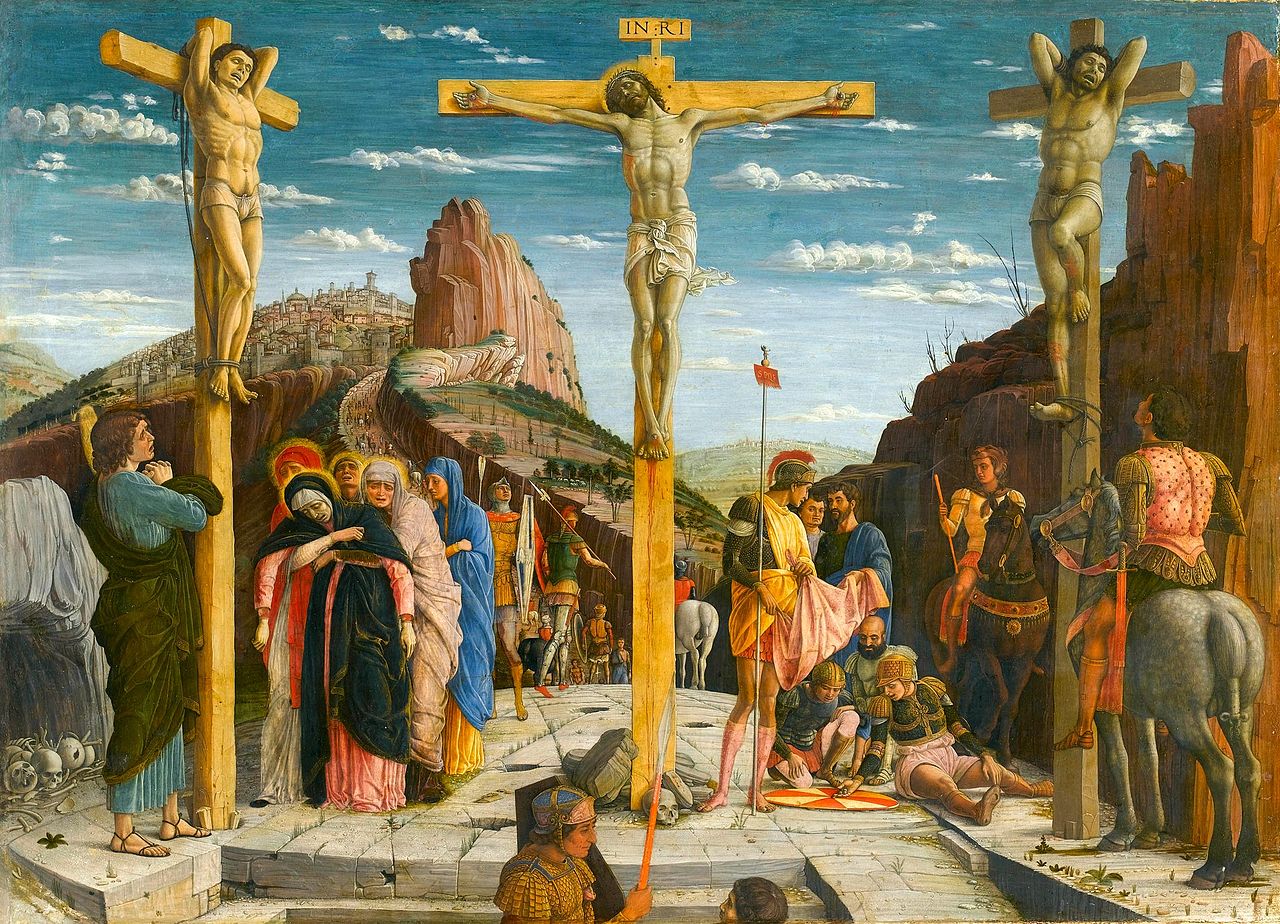

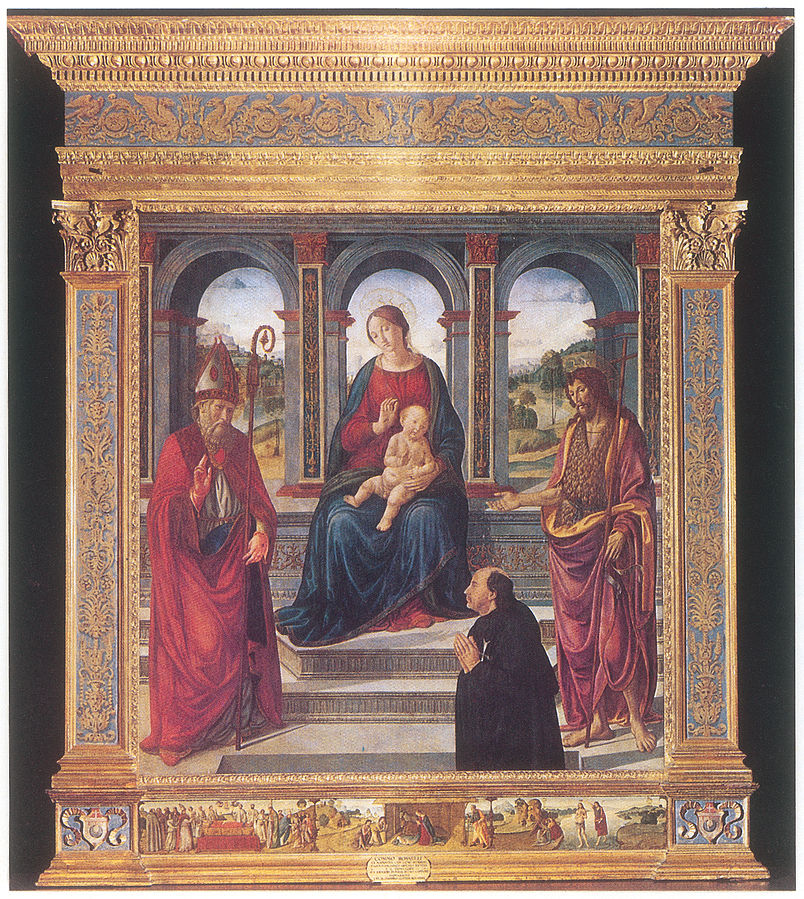

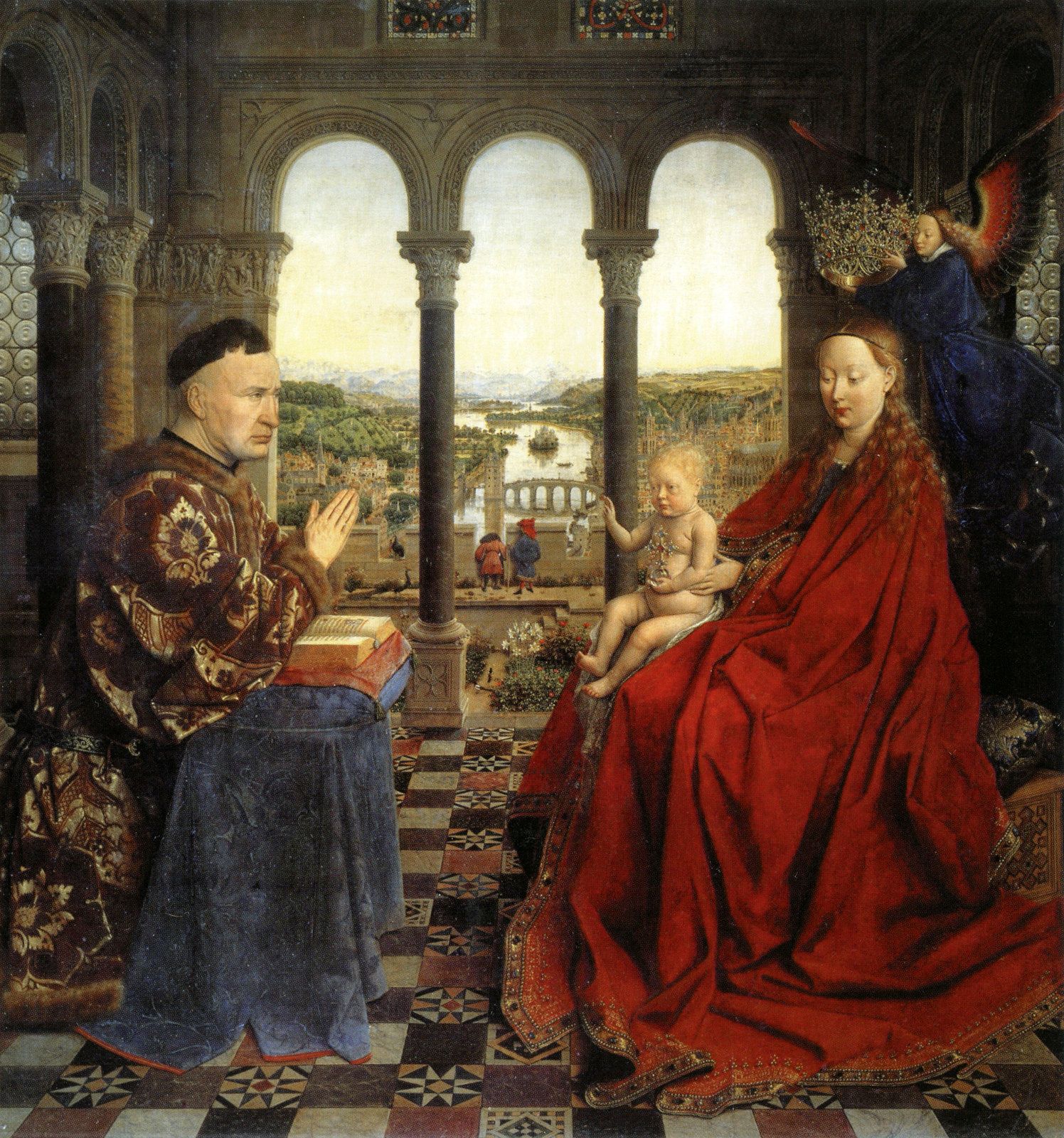

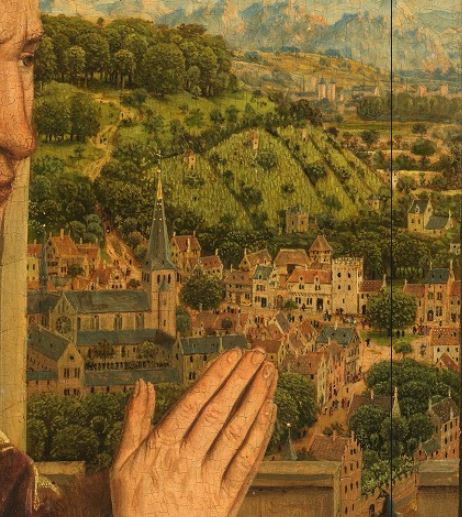

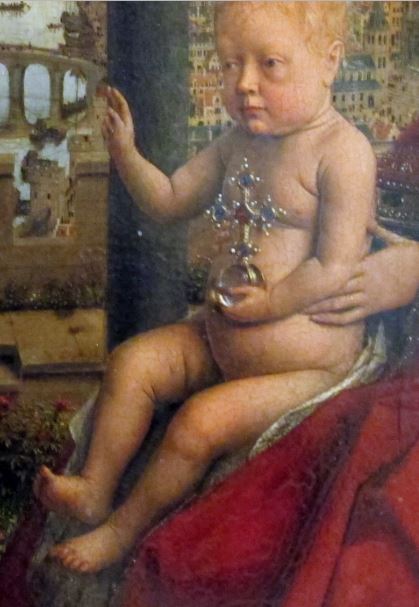

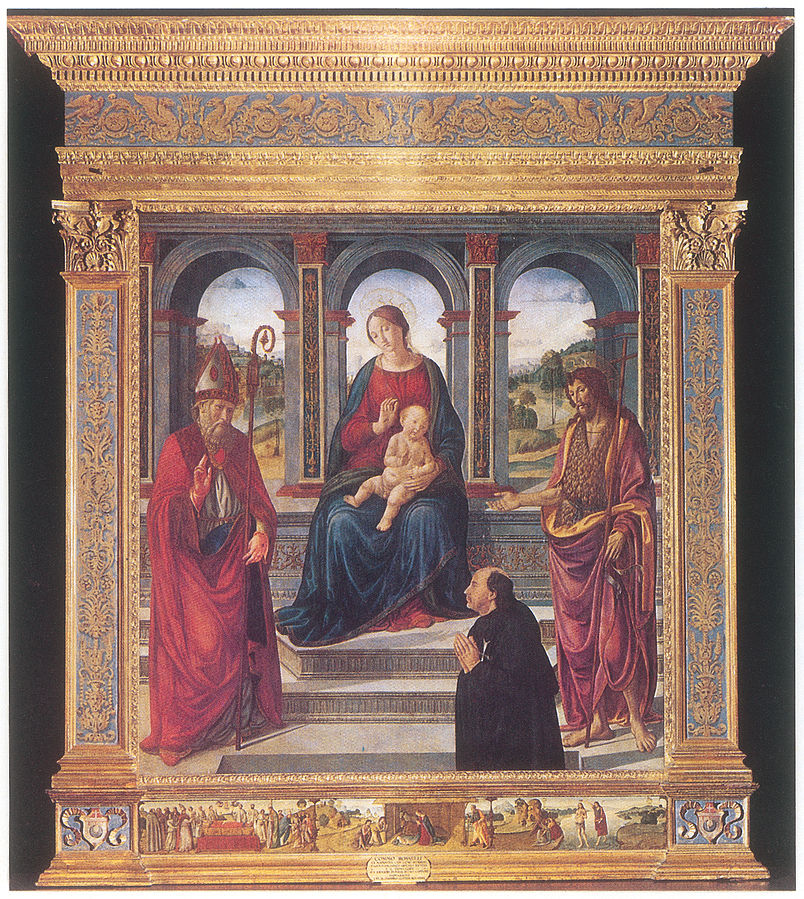

Vierge à l’Enfant entre Saint Euphrosynus et Saint Jean Baptiste avec le donateur Niccolo Canigiani (pala Canigiani)

Cosimo Rosselli, vers 1480, Palais Strozzi, Florence (provient de la commanderie Sant’Eufrosino de Volpaia, Radda in Chianti)

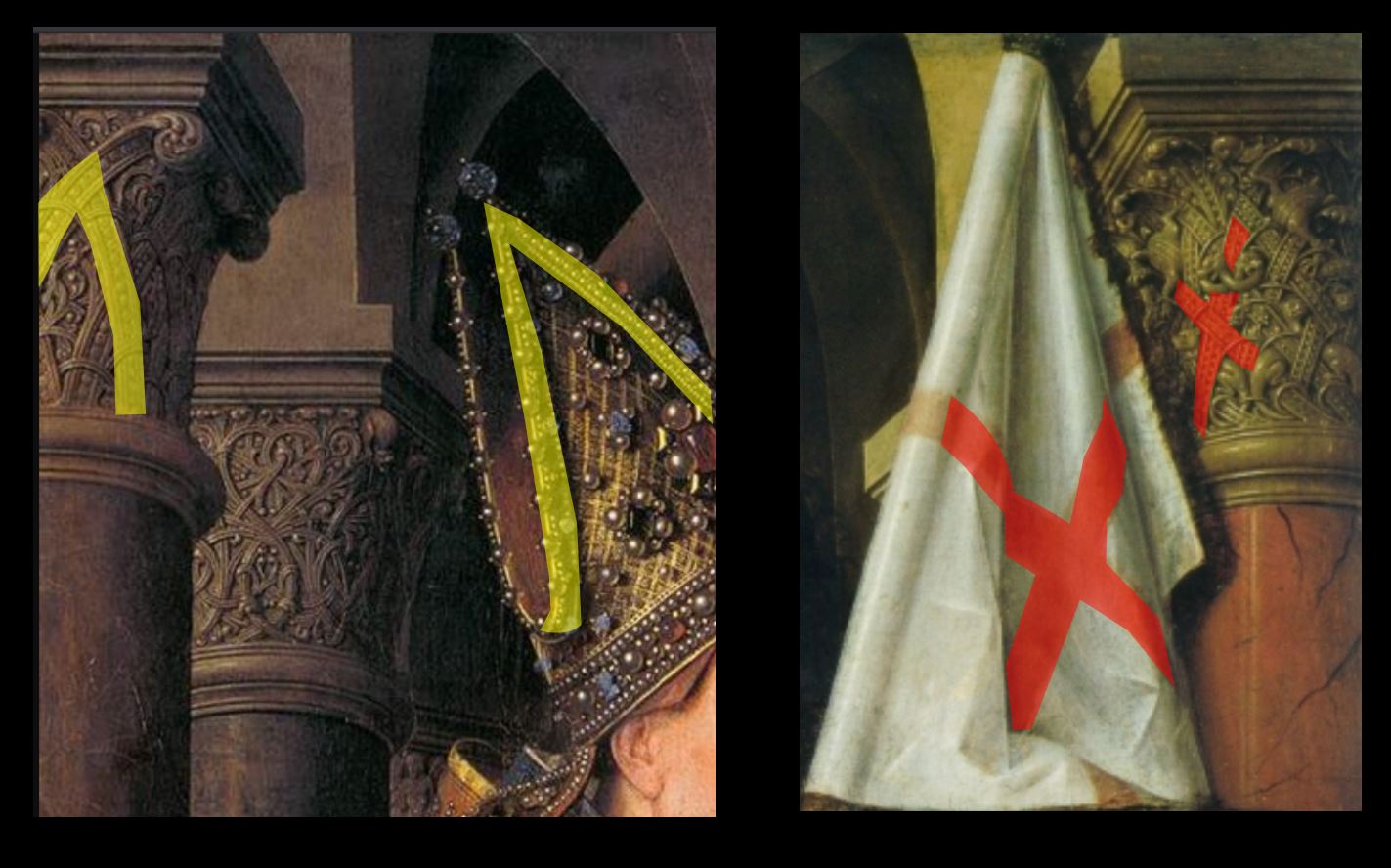

Voici la première véritable apparition du donateur surgissant de son trou : il s’agit très probablement du commandeur Niccolo Canigiani , dans son habit à croix blanche de chevalier de Jérusalem.

Chastel diagnostique dans cette composition une certaine « gaucherie » (le donateur semble debout mais la position de profil fait que l’orifice ne peut être un escalier), symptomatique d’une certaine résistance des Italiens, contrairement aux flamands, à intégrer les donateur au sein des personnages sacrés.

Pour nuancer, notons que le donateur projette néanmoins son ombre au ras du pied de Saint Jean Baptiste, preuve qu’il fait bien partie de la scène. Rosselli a pris soin de couper les marches en biais de manière à pouvoir caser les deux saints en contrebas de la Vierge, mais au dessus du donateur, comme dans le Couronnement de Lippi. Ce placement hiérarchique résulte plutôt du côté solennel du sujet (une Maesta) que d’une réticence italienne au réalisme (on trouve très tôt des donateurs à taille humaine de plain-pied avec la Madonne, mais des contextes plus intimes, voir 6-1 …les origines).

Vierge à l’Enfant avec trois donateurs Vierge à l’Enfant avec trois donateurs

Francesco di Neri da Volterra, 1338-76, Galleria e Museo Estense, Modena |

Vierge à l’Enfant ente les deux Saints Jean, avec un donateur Vierge à l’Enfant ente les deux Saints Jean, avec un donateur

Silvestro de’ Gherarducci (attr.), vers 1375, Los Angeles County Museum of Art |

Le « trou » de Roselli est à comprendre plutôt comme une échancrure dans la plateforme, procédé déjà utilisé au siècle précédent pour accentuer l’effet de profondeur. La seule innovation est que Rosselli a eu l’idée de placer son donateur-humain dans l’échancure, alors que les donateurs-souris étaient placés sur les avancées.

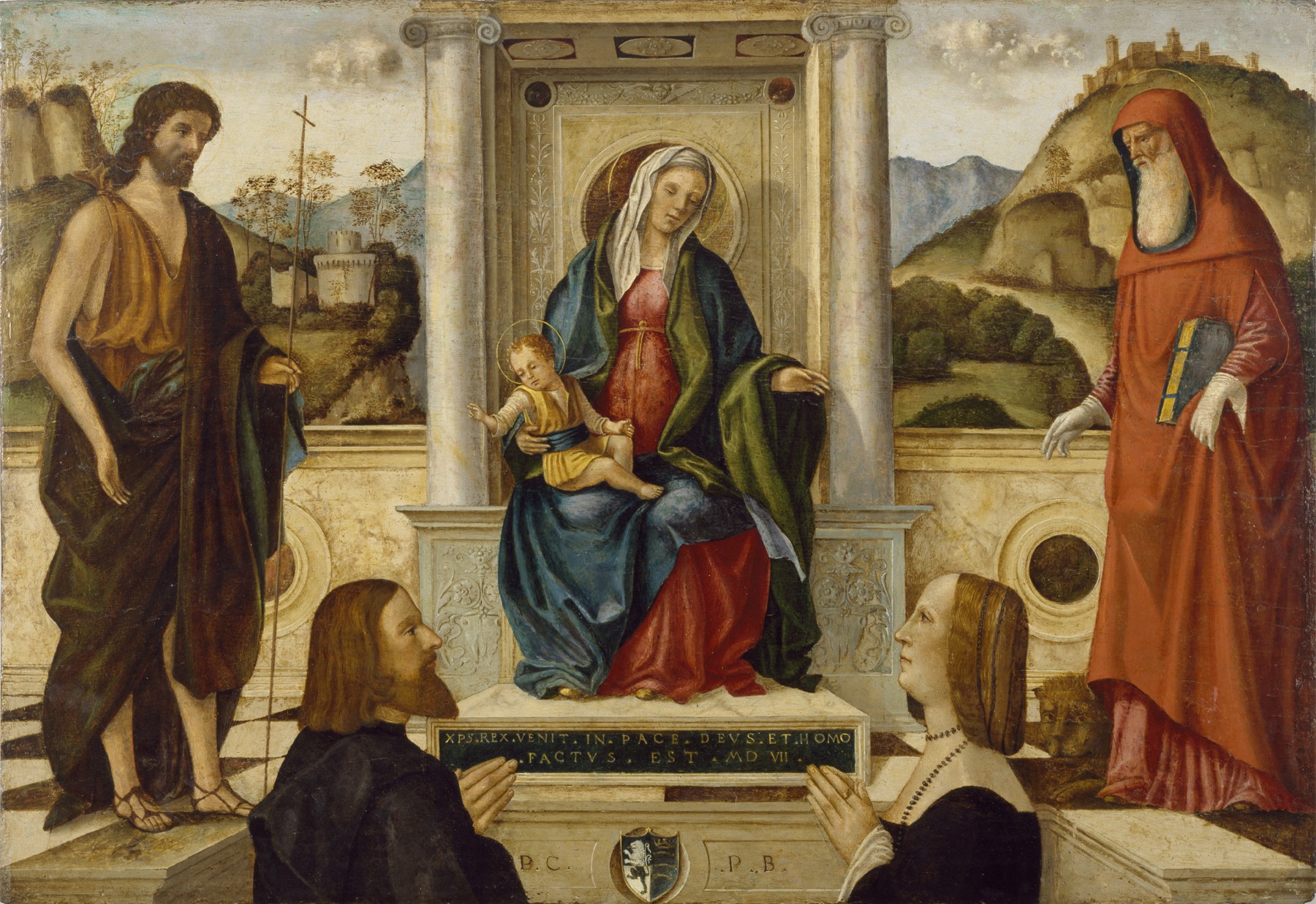

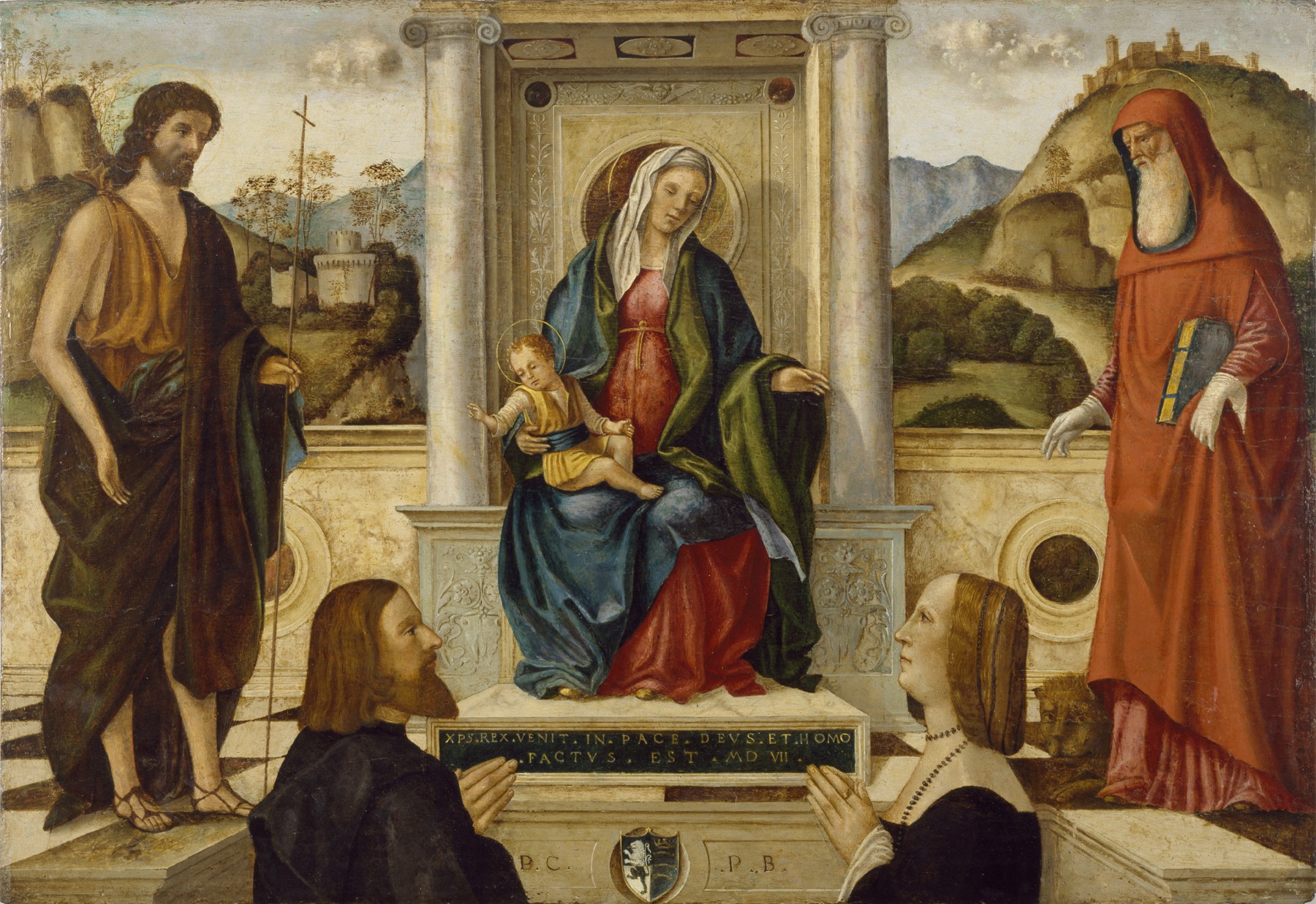

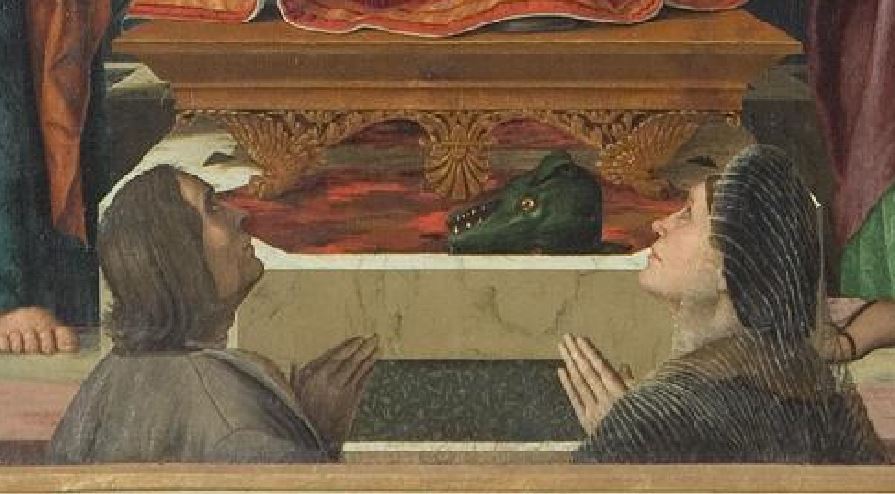

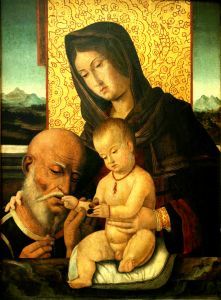

Vierge à l’enfant avec Saint Jean Baptiste, Saint Jérôme et un couple de donateurs

Suiveur de Carpaccio, 1507 Walters Art Museum, Baltimore

Voici le seul autre exemple que j’ai trouvé. Dans cette composition très originale, l’artiste a véritablement respecté la perspective (les bustes des donateurs sont plus grands) ainsi qu’un équilibre entre les sexes : main bénissante de Jéus pour l’époux, main accueillante de Marie pour l’épouse. D’après les armoiries, ils appartiendraient à deux familles vénitiennes connues, les Pisani pour l’homme et les Baseggio pour la femme, mais ces patronymes ne correspondent pas aux initiales P.C. et P. B., qui restent inexpliquées. [4]

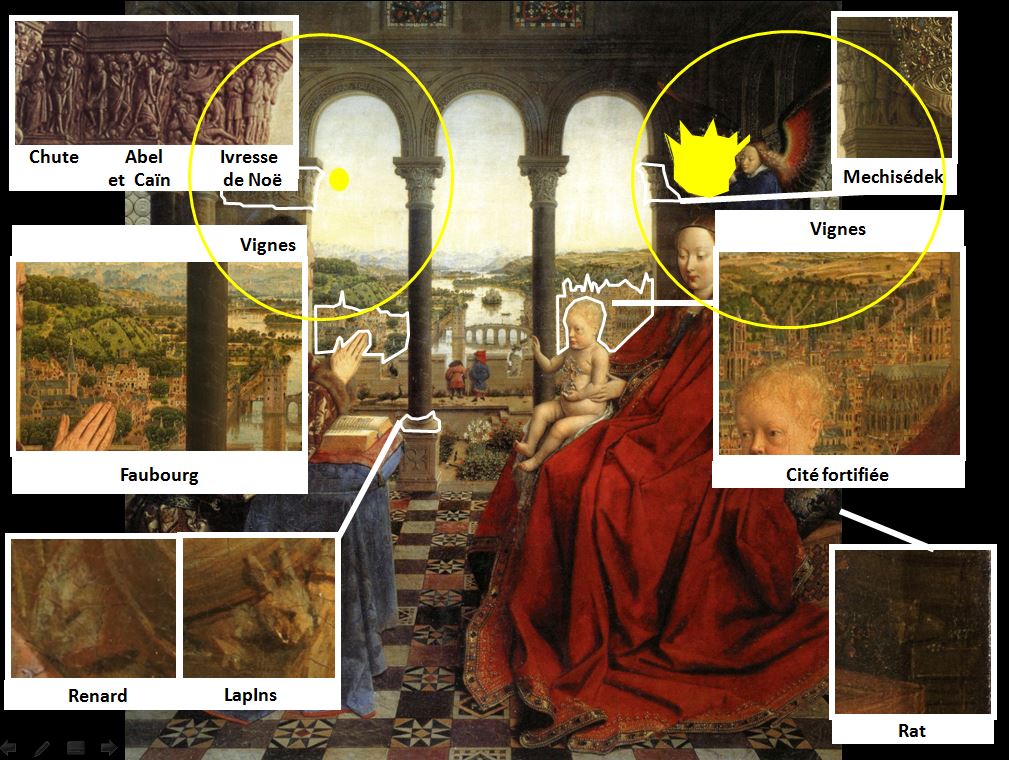

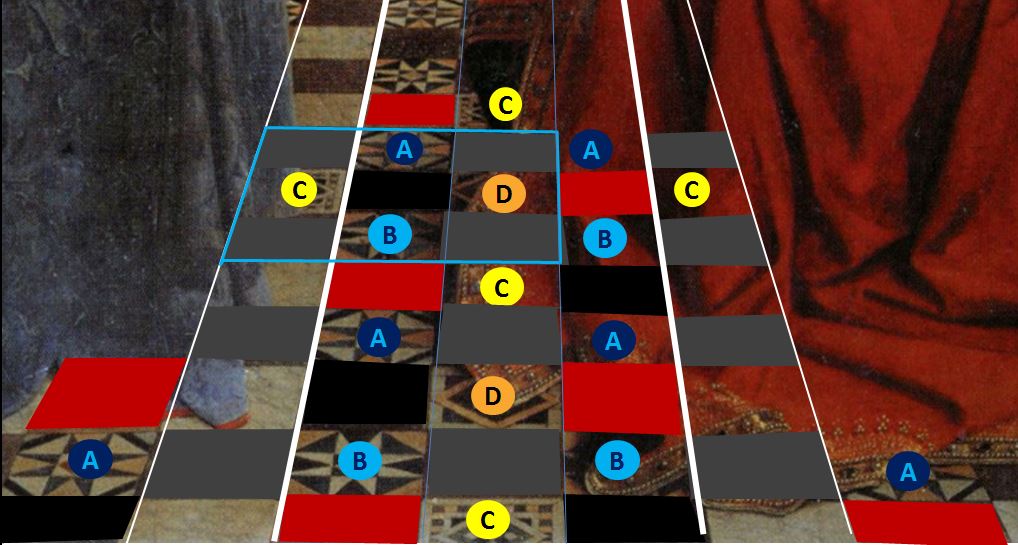

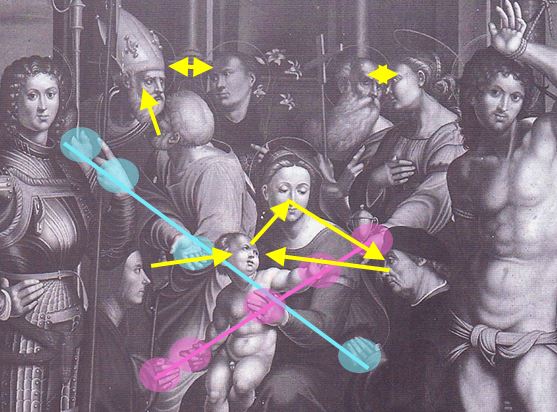

DEUS et HOMO (Scoop !)

Verticalement, l’étagement des personnages semble illustrer les mots « DEVS. ET. HOMO » de l’inscription :

- les deux mortels ont les pieds dans l’orifice et la tête près des bucrânes ;

- le spectateur, lui aussi mortel, a les yeux au même niveau que les leurs ;

- les deux saints sont plantés en hauteur sur la terrasse ;

- la Vierge a les pieds sur le trône ;

- de par sa nature divine, Jésus est le seul à n’avoir aucun contact avec le marbre.

Le sujet implicite, dans ce surgissement hors du marbre, semble bien être celui du passage de l’Humain au Divin, soit encore de la Résurrection des corps.

Le donateur dans la fosse

C’est sans doute l’analogie inévitable avec un caveau qui a bloqué le développement de la formule du donateur dans un trou, au profit d’une formule bien plus prolifique, celle du donateur dans une fosse (au sens de fosse d’orchestre).

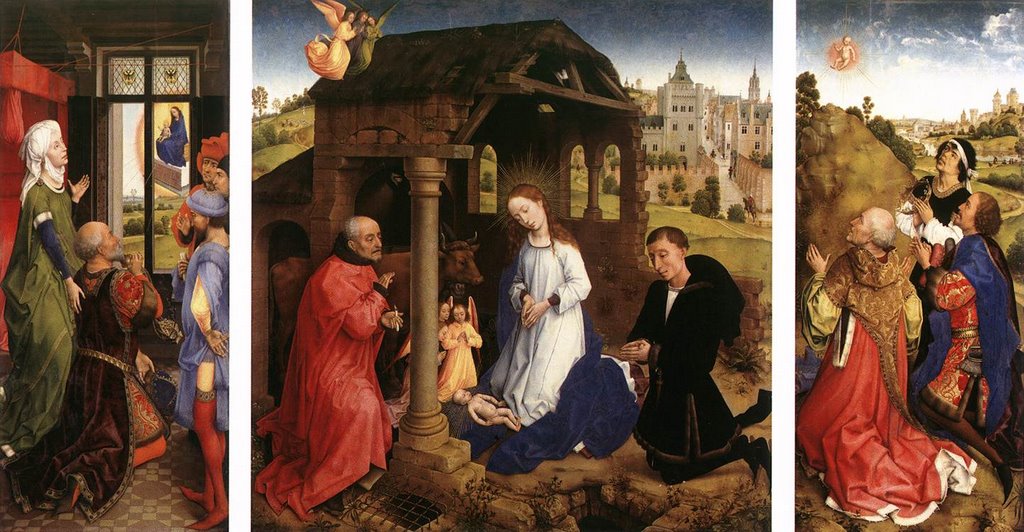

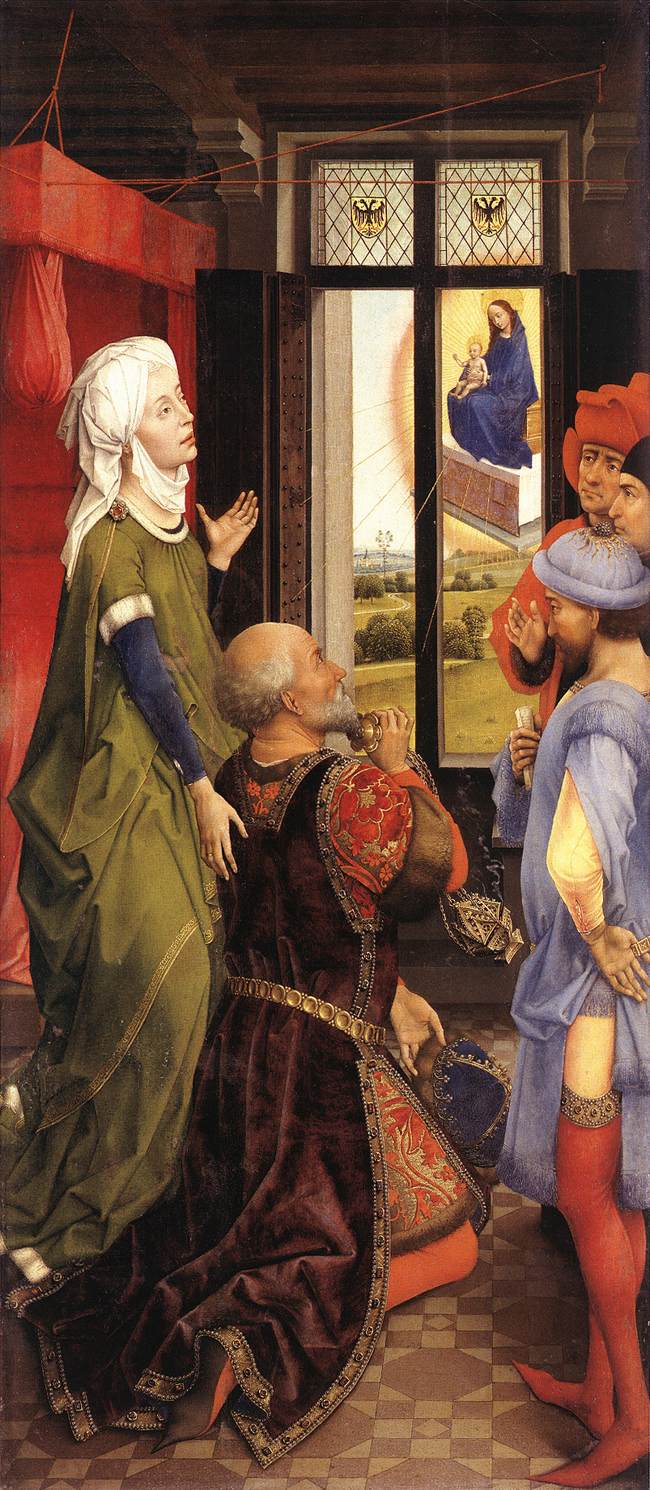

Le Christ entre Saint Jean l’Evangéliste, Saint Léonard, Saint Pierre Martyre, entre Saint Jean Baptiste, abec l’évêque Settala (Pala Settala)

Girolamo da Cremona (attr.), 1472, Cathédrale de Viterbe

Selon Chastel, ce panneau est le plus ancien exemple de donateur in abisso. Le dispositif inverse celui du creux central dans la plateforme : les encoches sont ici latérales, s’enfonçant jusqu’aux pieds des Saints. Elles ont deux objectifs :

- rationaliser la composition en suggérant que l’évêque se trouve dans une fosse en contrebas ;

- désigner un point de fuite bas, donc une vue en contre-plongée.

La main gauche du Christ, à l’aplomb du crâne glabre de l’évêque, est d’ailleurs vue par en dessous.

Verticalement, la bouche de Settala se trouve au niveau du texte, comme si celui-ci extériorisait sa prière.

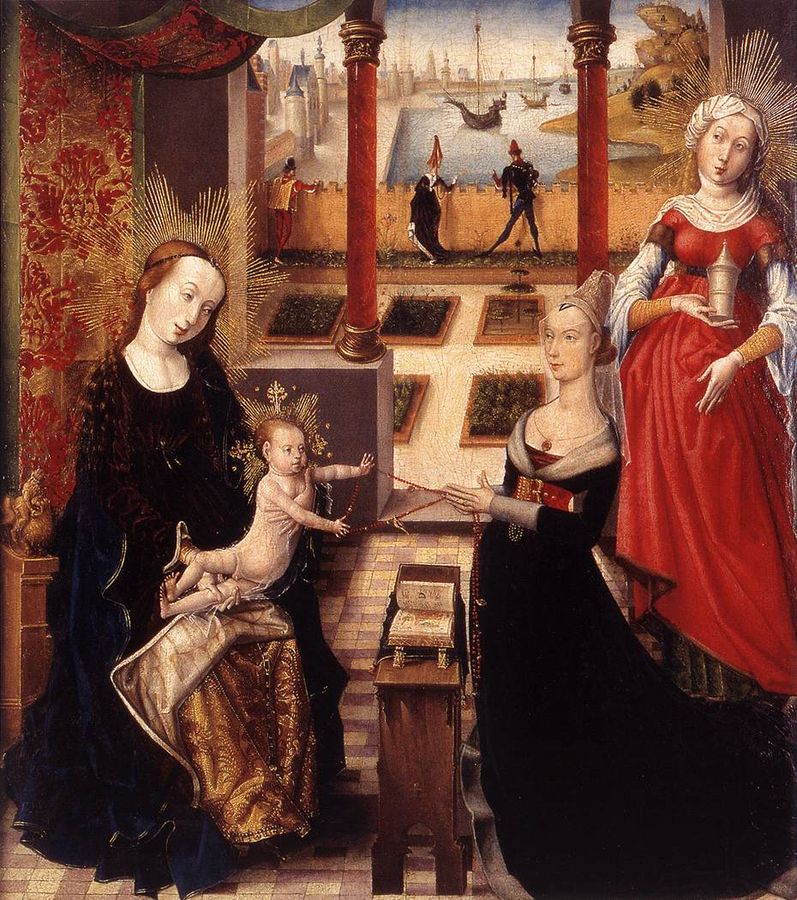

Vierge à l’Enfant entre Saint Blaise et Saint Michel Archange, avec un couple de donateurs

Neri di Bicci, 1475, Museum of Fine Arts, Montreal .

Comme le remarque Chastel, cette composition très méditée n’est finalement qu’une alternative, à taille humaine, à la formule des donateurs-souris. A la même époque, on les voit très fréquemment positionnés sur la tranche de la plateforme : ici le fait qu’ils masquent l’inscription et projettent leur ombre portée sur le sol montre qu’ils sont bien conçus comme physiquement présents dans l’historia, et non comme des sortes de signatures figurées, extérieures à la représentation.

Des donateurs miniatures sur l’étagère à la tête sortant de la fosse, le saut conceptuel n’est pas si grand.

Vierge à l’Enfant entre Saint Onofrius, Saint Jérôme, Saint Donat, Saint Cristophe avec la donatrice Altobella Avogadro (Pala Avogadro)

Francesco Bonsignori, 1484, musée de Castelvecchio, Vérone

Comme celui de l’évêque Settala, le profil de la donatrice est placé à un croisement stratégique, entre le bras tendu de l’Enfant et le cartellino en trompe-l’oeil collé sur le piédestal.

Vierge à l’Enfant entre Saint Romulus, Saint Pierre, Saint Paul, Saint Sébastien, avec le donateur Roberto Folchi, évêque de Fiesole

Atelier de Ghirlandaio, 1490-1510, Museo Masaccio, Reggello

La position de l’évêque est ici très déconcertante : au croisement de l’épée de Saint Paul et de la flèche de saint Sébastien, il semble revendiquer une forme de martyre, tout en s’inscrivant au centre de la partie la plus prosaïque de l’inscription : IMPRESA PROPRIA (A ses propres frais).

La grosse loupe sur le front (touchée par la pointe de l’épée) et l’ornement en forme de plaie sanguinolente du gant épiscopal dénotent un état de souffrance. On sait d’ailleurs que Roberto Folchi, dut abandonner sa charge d’évêque en 1510 pour cause de maladie.

La formule du donateur dans la fosse (seul, en couple ou en famille) va ensuite être employée pendant un bon siècle de manière répétitive, en Toscane et autour de Vérone essentiellement, sans intéresser aucun artiste majeur. D’où l’hypothèse que cette formule, plus flatteuse que celle du donateur-souris, était une forme de portrait,économique et socialement reconnue.

De plus, cette mise à part du donateur simplifiait le travail pour l’artiste, supprimant les complications liées à l’ordre héraldique et à l’interaction avec les personnages sacrés, tout en facilitant l’intervention d’une main plus habile pour la réalisation du portrait.

Voici donc une série d’exemples, présentés par ordre chronologique.

Triptyque de la famille Accorzi Triptyque de la famille Accorzi

Marco Palmezzano, 1486, église de San Biagio, Forlì |

Vierge à l’Enfant entre Saint Bartholomé et Saint Nicolas, avec un donateur inconnu Vierge à l’Enfant entre Saint Bartholomé et Saint Nicolas, avec un donateur inconnu

Rafaellino del Garbo, 1486 – 1513, église San Spirito, Florence |

Vierge à l’Enfant entre saint Juditte, Saint Cyr et Saint Bartholomé, avec un donateur inconnu Vierge à l’Enfant entre saint Juditte, Saint Cyr et Saint Bartholomé, avec un donateur inconnu

Pietro del Donzello, 1498-1500, Musée d’Incisa inVal d’Arno |

Vierge à l’Enfant entre l’Archange Raphaël et Saint Sébastien, avec un donateur inconnu Vierge à l’Enfant entre l’Archange Raphaël et Saint Sébastien, avec un donateur inconnu

Girolamo Nardini , 1497 – 1518 (détruit) |

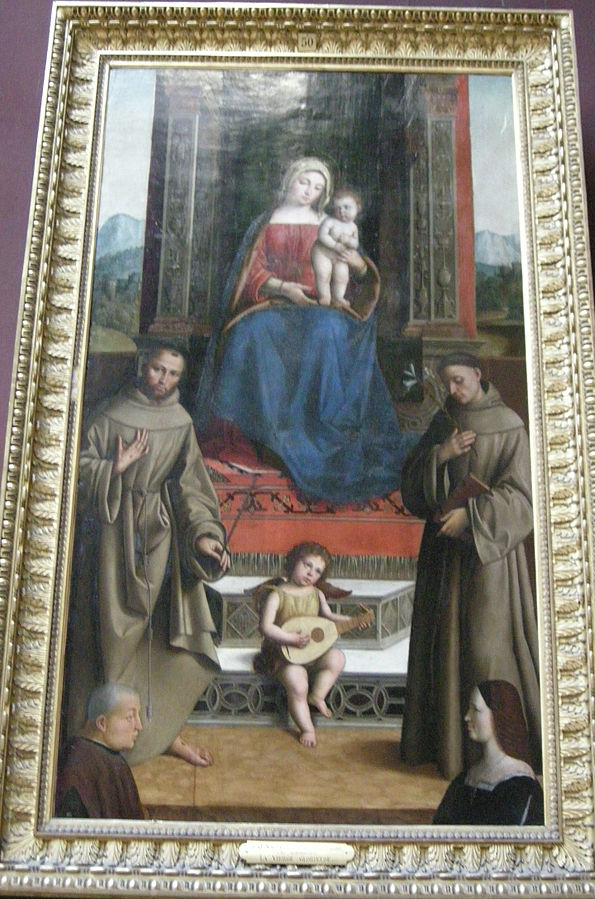

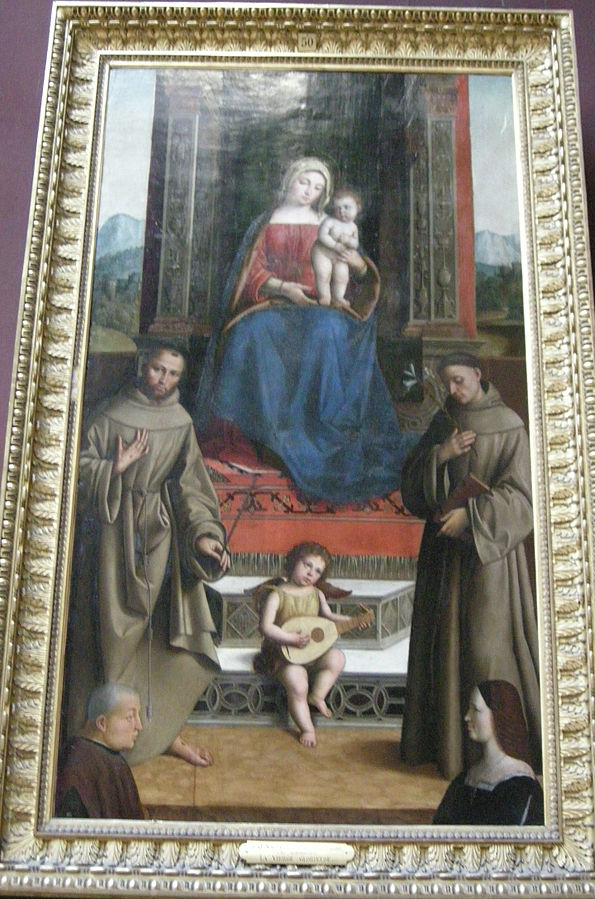

Vierge à l’Enfant entre Saint Francois et Saint Antoine, avec un couple de donateurs inconnus Vierge à l’Enfant entre Saint Francois et Saint Antoine, avec un couple de donateurs inconnus

Niccolo Pisano, 1500-25, Musée Condé, Chantilly |

Vierge à l’Enfant entre Saint Antoine et Sainte Lucie, avec un couple de donateurs inconnus Vierge à l’Enfant entre Saint Antoine et Sainte Lucie, avec un couple de donateurs inconnus

Anonyme florentin, 1500-25, Museo San Francesco (Greve in Chianti), provenant de San Martino a Sezzate |

Vierge à l’Enfant entreSaint François et Saint Antoine, avec un donateur inconnu Vierge à l’Enfant entreSaint François et Saint Antoine, avec un donateur inconnu

Andrea Piccinelli , 1522, Museo di Arte Sacra, Certaldo |

Vierge à l’Enfant entre Saint Jacques, Saint François, Sainte Claire et Saint Laurent, avec le donateur Leonardo Buonafede (Pala Bonafi) Vierge à l’Enfant entre Saint Jacques, Saint François, Sainte Claire et Saint Laurent, avec le donateur Leonardo Buonafede (Pala Bonafi)

Michele Tosini, 1525, Museo del Cenacolo di Andrea del Sarto, Florence |

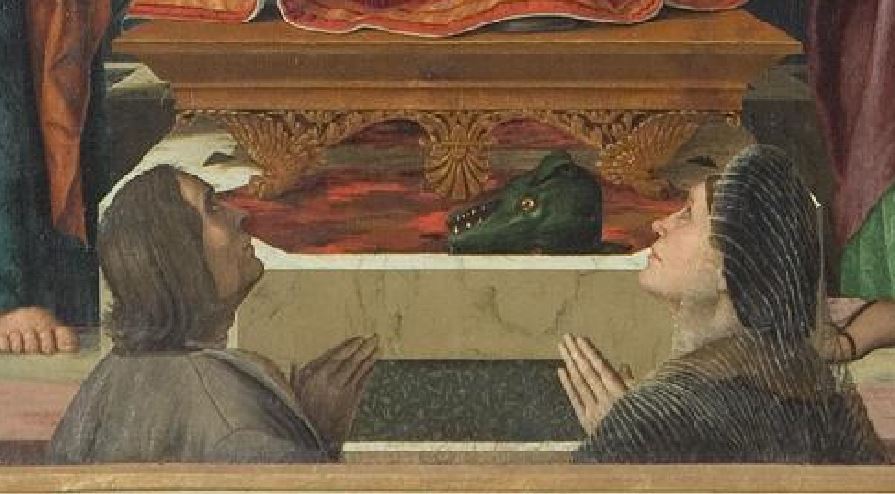

Sainte Anne trinitaire entre Saint Joseph et Saint Joachim, avec un couple de la famille Banghi (Pala Banghi)

Girolamo Dai Libri, 1526, église San Paolo, Vérone

Ce tableau plus original, avec son cognassier déployant ses fruits au dessus de la sainte Famille élargie, répond très certainement à un voeu de fertilité des jeunes époux (voir d’autres exemples dans 6-8 …en couple).

La zone sombre entre les donateurs n’est pas un trou, mais une plaque de marbre décorant le piédestal du trône. Il forme ainsi une sorte d’autel sur lequel est posé, en symbole du Péché originel vaincu par la Madonne, la tête décapitée d’un chien infernal.

Sainte Famille avec le donateur Andrea Pelucchi

Livio Agresti, 1570-75, église Santa Maria della Consolazione, Rome

Il est dommage que le cadre moderne ait fait disparaître le bas du tableau, qui montrait un exemple unique de fosse dissymétrique, avec une avancée servant de pupitre à l’Ange musicien. A l’aplomb du petit flûtiste, la mère et l’enfant tiennent de la même main un globe de cristal, qui manifestement illustre la musique des Sphères.

|

L’Immaculée Conception avec l’Enfant entre Saint Antoine et saint François d’Assise, avec des donateurs de la famille Giustiniani L’Immaculée Conception avec l’Enfant entre Saint Antoine et saint François d’Assise, avec des donateurs de la famille Giustiniani

Antonio Vassilacchi, vers 1550, Chapelle Giustiniani, San Francesco della Vigna, Venise |

Madonna del’Arco entre saint François de Paule et Saint Antoine de Padoue, avec un couple de donateurs Madonna del’Arco entre saint François de Paule et Saint Antoine de Padoue, avec un couple de donateurs

Francesco Curia, 1595 Polo Museale, Naples |

Dans l’exemple de gauche, une mer de nuages remplace la sempiternelle plateforme.

Dans celui de droite, le format vertical permet de surélever le nuage (pour la Madonne) au dessus d’un mur (pour les Saints), mur qui a l’avantage d’accentuer l’effet de contraste entre l’immense paysage divinisé qui s’ouvre à l’arrière-plan et l’espace étroit des donateurs. Donateurs qui font mine de lever les yeux vers la Madonne, mais que seul le public peut réellement voir.

On perçoit bien ici la convention théâtrale vers laquelle glisse la formule des donateurs dans la fosse : de moins en moins spectateurs de la scène, de plus en plus présentateurs du spectacle.

Le donateur en immersion

Cette formule,à l’inverse, supprime toute démarcation. Elle s’applique plutôt en extérieur, en terrain en pente. Mais nous en verrons aussi deux cas en intérieur.

A l’opposé de la fosse et de ses facilités, la formule a tenté des artistes de toute premier ordre.

Vierge à l’Enfant entre Saint Roch et Saint Sébastien

Anonyme ferrarais, 1400-99, collection privée

Il existe de très nombreuses images de la Vierge entre ces deux saints, les deux principaux spécialistes de la Peste : Saint Roch pour la prévention, Saint Sébastien pour la guérison. Mais le cas où un donateur s’aventure entre les deux est très rare (voir une autre exemple dans 4-4 …en couple). Ici, il regarde la cuisse découverte du premier saint plutôt que le corps mis à nu du second : le tableau serait donc plutôt une demande de protection qu’un ex voto de remerciement.

En plaçant la Madonne sur un trône surélevé, l’artiste a permis l’insertion harmonieuse du donateur au premier plan : la coupure résulte uniquement du cadrage, sans impliquer une pente du terrain.

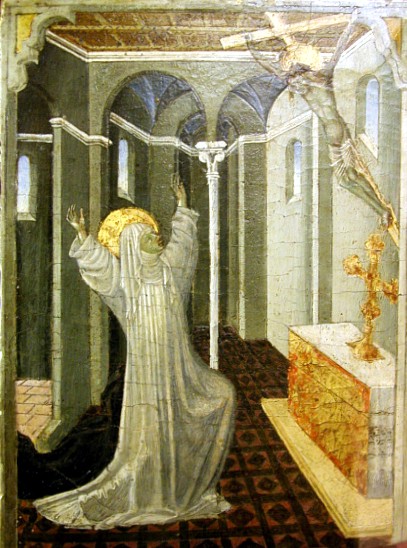

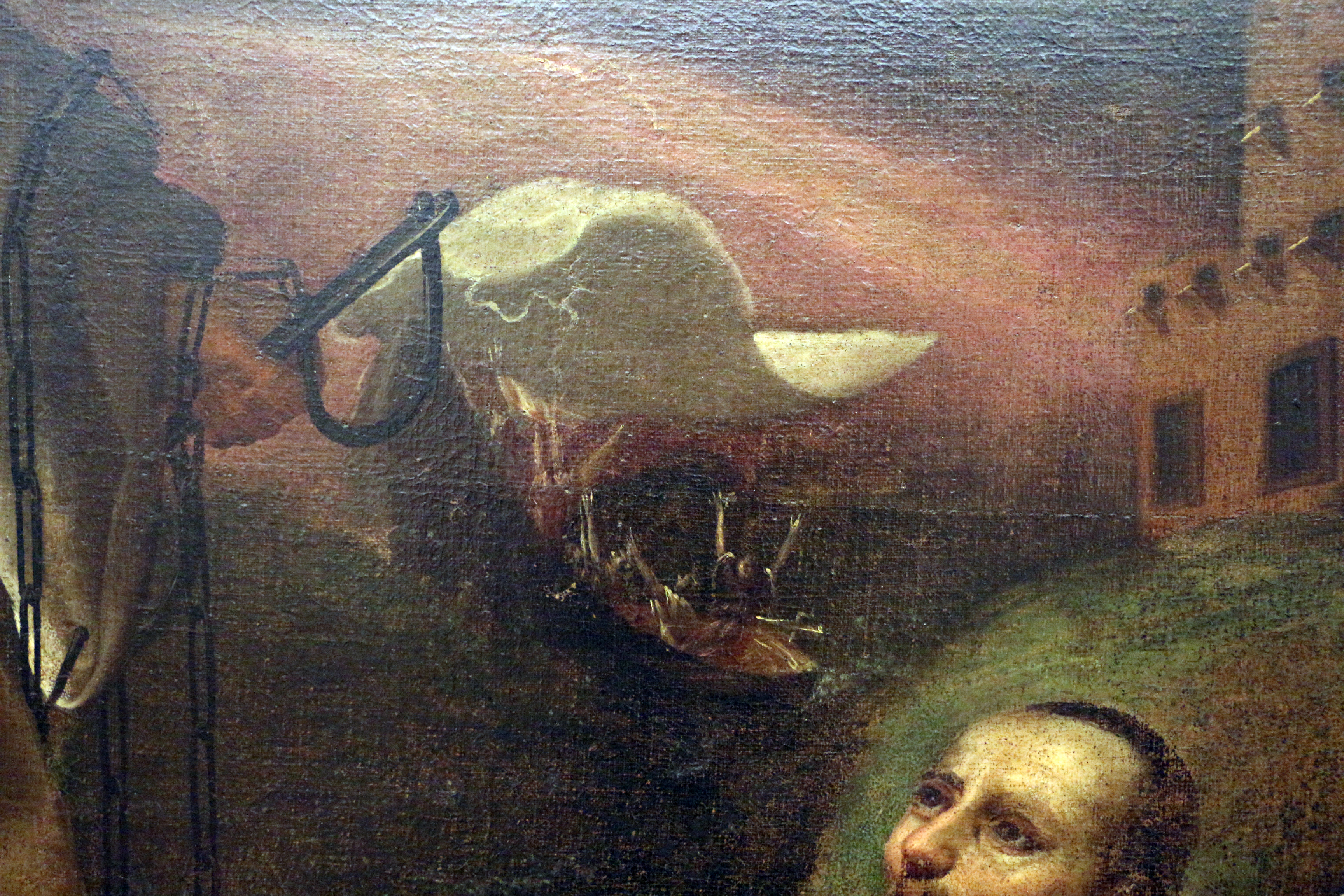

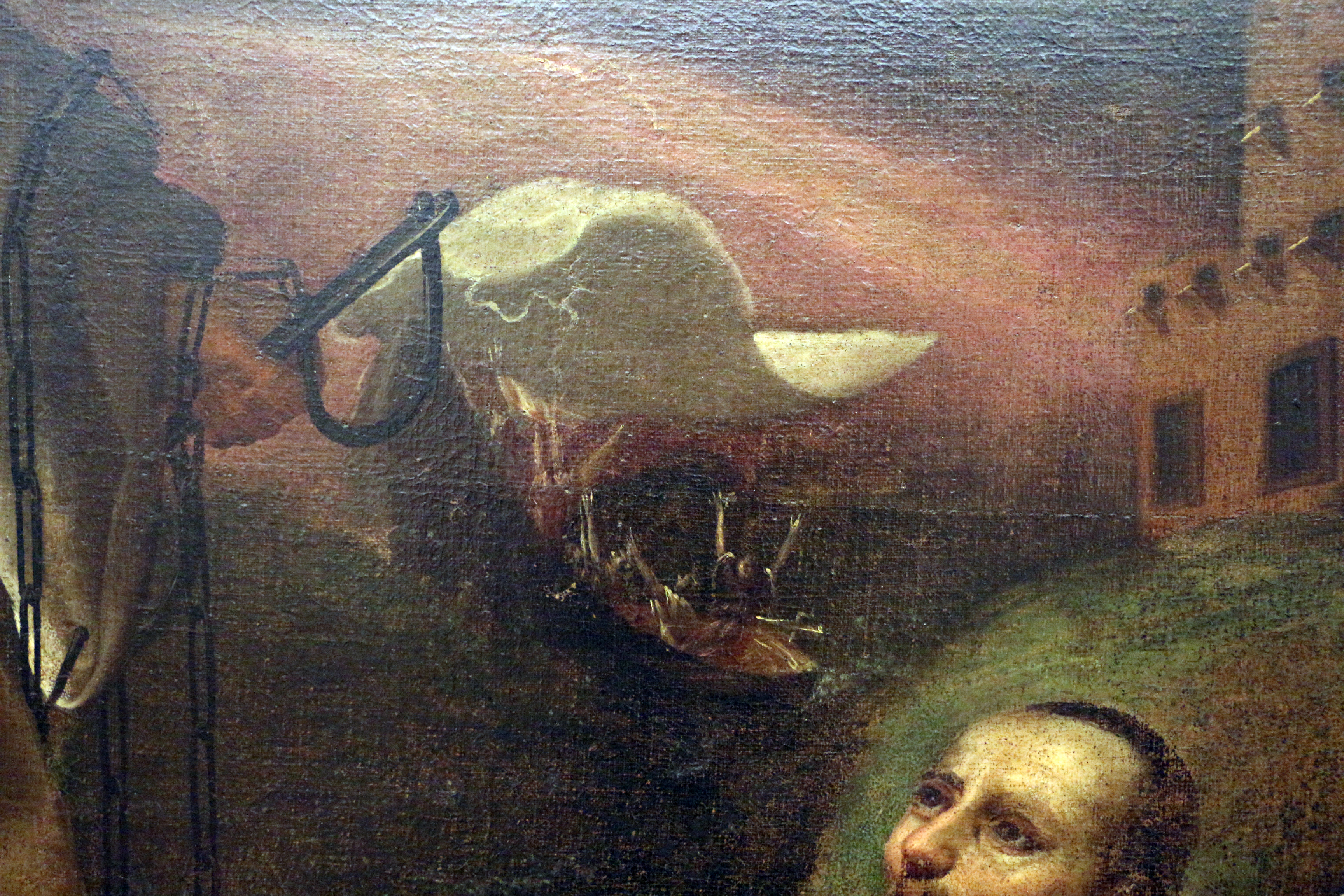

L’apparition de la Vierge à Saint Bernard

Filippino Lippi, 1480, Eglise de la Badia, Florence

Riche marchand et celèbre mécène, Piero del Pugliese figure au point le plus bas du tableau, derrière le saint et en contrebas des monstres qui se cachent de la lumière divine dans une anfractuosité du rocher. J’ai consacré une étude détaillée à ce très important tableau (voir L’apparition de la Vierge à Saint Bernard), qui est certainement un jalon important dans la formule qui nous occupe.

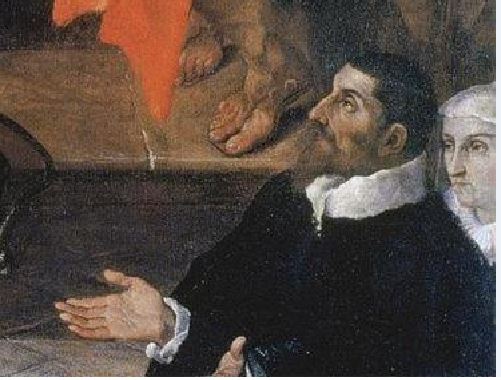

Le Christ au ciel avec quatre saints et un donateur

Domenico Ghirlandaio, vers 1492, Pinacoteca Comunale, Volterra (308 X 199 cm)

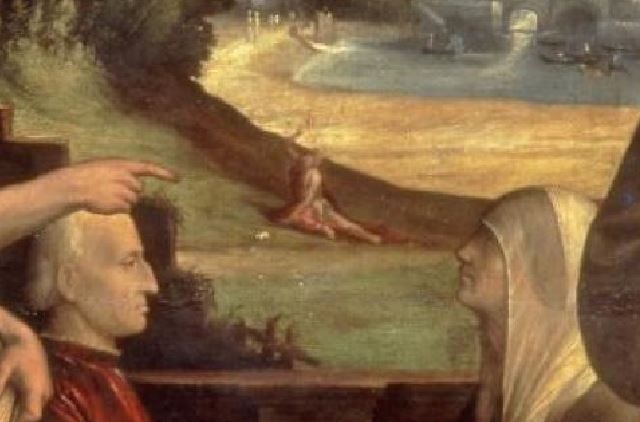

Lorsqu’il réalise douze ans plus tard cet imposant tableau d’autel pour un couvent de Camaldules, Ghirlandaio se souvient certainement du retable de Lippi en plaçant le donateur au même coin inférieur droit. Fra Giusto Bonvicini y joue un rôle d’admoniteur, relai du spectateur à l’intérieur du tableau, lui même relayé par l’index du saint de droite jusqu’au Christ en gloire dans le ciel.

Entre les personnages sacrés, Ghirlandaio a évité l’ordre héraldique, qui d’une part s’applique plutôt aux couples constitués, et d’autre part aurait polarisé latéralement le tableau : alors que l’effet recherché ici est l’ascension verticale du regard, canalisé latéralement par les « boosters » étagés que sont les deux saintes à genoux puis les deux saints debout, depuis le poignard au premier plan, en passant par la verticale de la manche jusqu’au Christ bénissant.

Au passage, l’oeil s’arrête, à l’horizon, sur une touche exotique : la girafe envoyée en cadeau à Laurent le Magnifique [5].

Voile et poignard servent par ailleurs à préciser le relief : les deux saintes sont à genoux devant une marche rocheuse, qui suggère une autre marche en hors champ, devant laquelle le donateur est lui-même agenouillé.

Les deux saints (sans doute san Giovanni Gualberto et san Romualdo) sont spécialement vénérés par les Camaldules ; les deux saintes sont anonymes : l’une d’entre elles doit être sainte Justine, martyre dont le poignard est l’attribut.

–

–

Sainte Lucie avec Fra Tommaso Cortesi

David Ghirlandaio, 1494, Santa Maria Novella, Florence (peint pour l’autel de la Confrérie de Saint Pierre Martyr)

Deux ans plus tard, le frère de Domenico réalise ce panneau moins ambitieux, mais dans le même esprit.

Vierge à l’Enfant entre Saint Paul, saint Michel, sainte Appolline et Saint Pierre, avec un donateur écclésiastique

Mariotto Albertinelli, 1514 , église de San Michele a Volognano

Albertinelli transpose la composition en intérieur, en insérant, au niveau du visage du donateur (et de la signature dans l’ombre) un marchepied vide qui invite l’oeil à l’ascension.

La formule de Lippi, radicalisée par Ghirlandaio, est devenu un procédé visuel efficace, dans laquelle le donateur comprimé joue le rôle non plus d’un relai pour le regard, mais d’une sorte de tremplin.

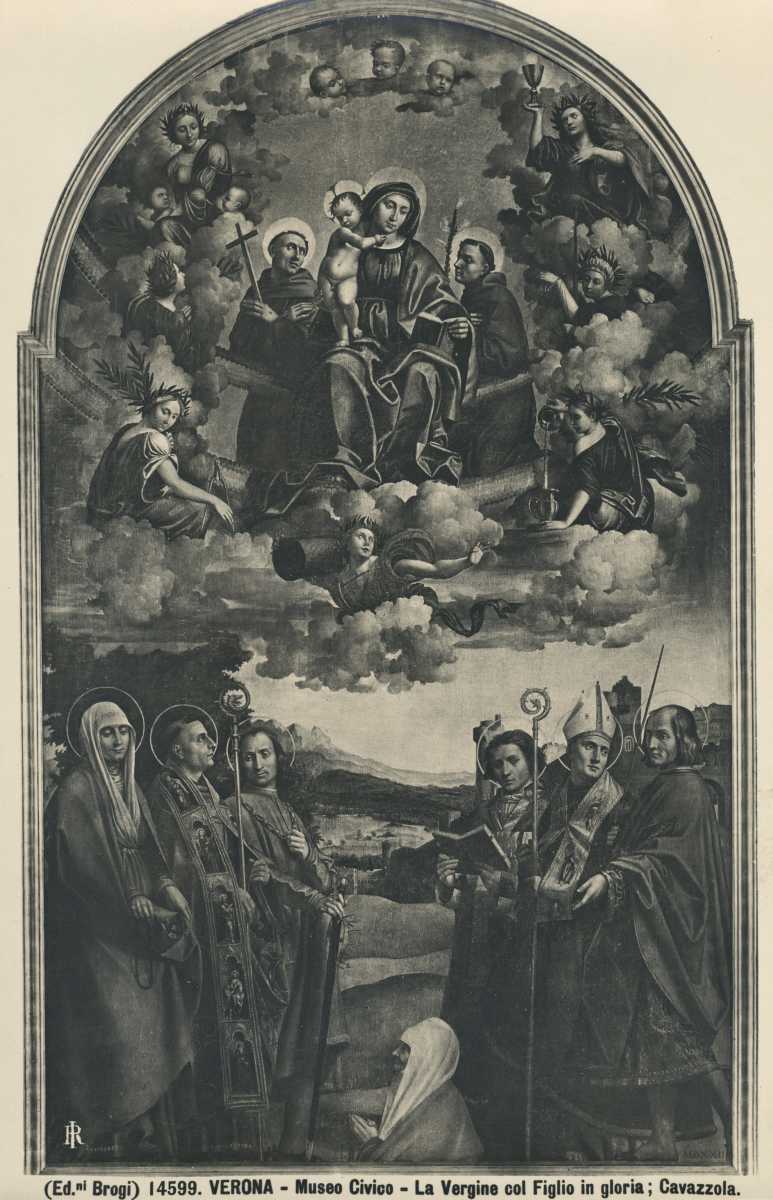

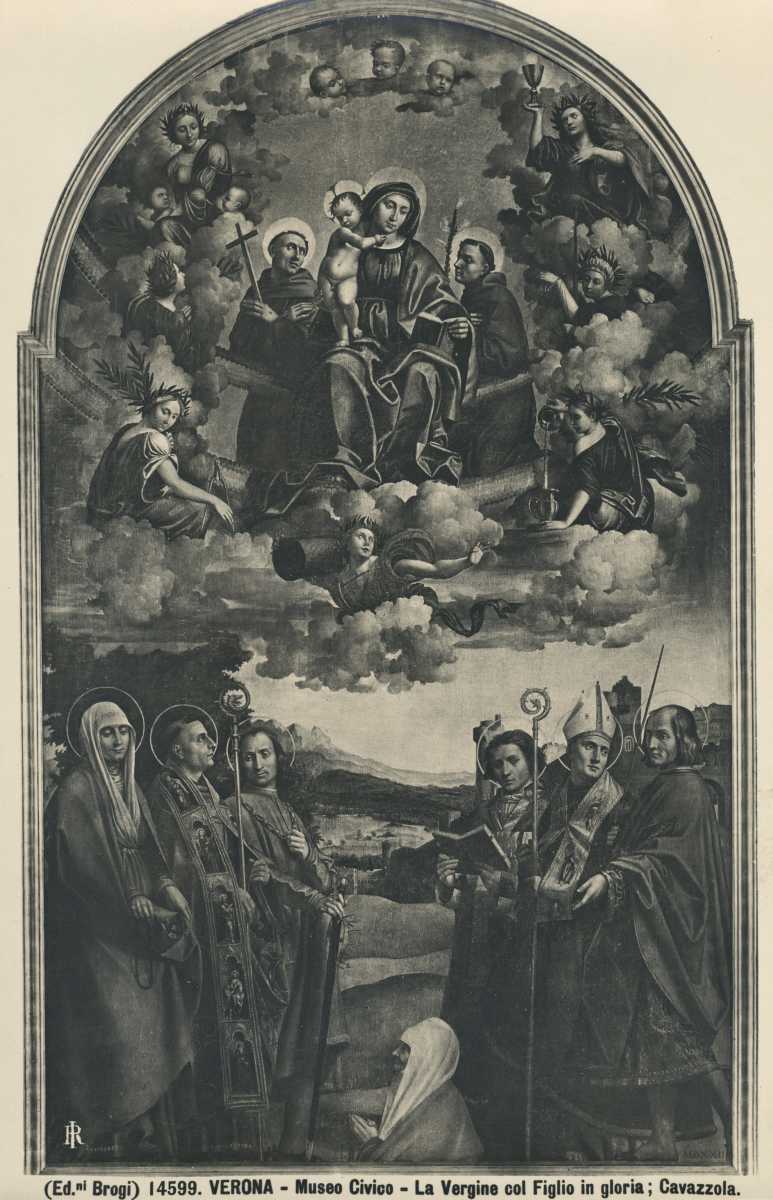

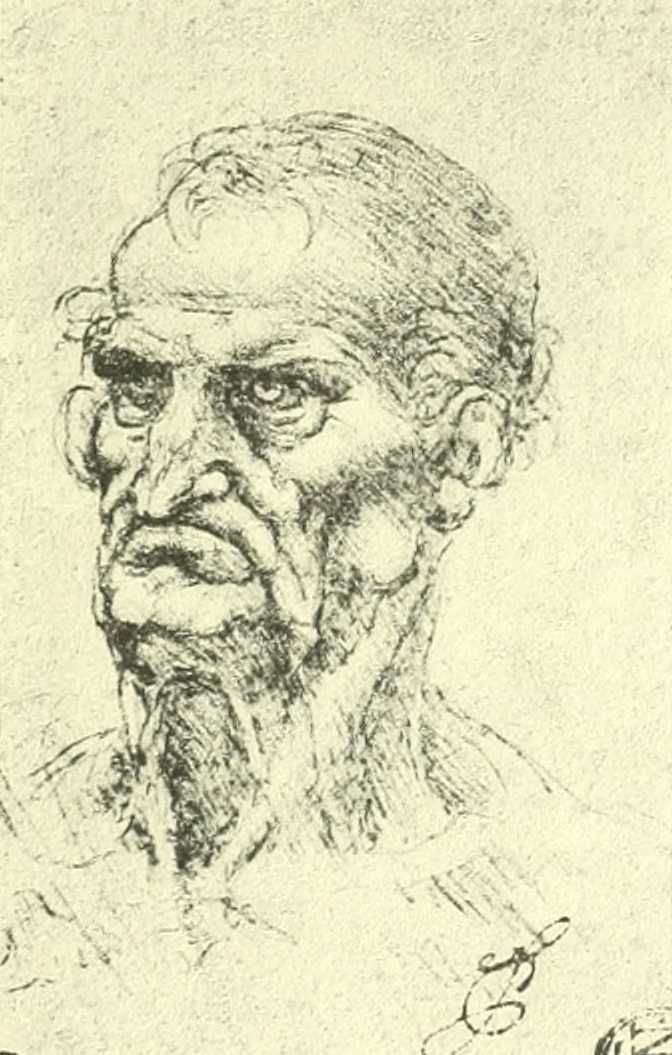

Vierge à l’Enfant entre Saint Antoine et Saint Francois, entourée de sept Vertus, surplombant six saints franciscains et la comtesse Catarina da Sacco (Pala delle Virtu ou Pala Sacco)

Paolo Morando (dit le Cavazolla), 1522, Musée de Castelvecchio, Vérone (provient de l’église franciscaine de San Bernardino)

Une radicalisation similaire se constate à Vérone : ici, la seule tête de la donatrice supporte la charge visuelle de l’ensemble de la composition.

Seule la longue accoutumance véronaise au donateur décapité peut expliquer l’émersion bizarre de ce visage, cerné par des pieds et des manches de crosses,en tête à tête avec un glaive.

Vierge à l’Enfant entre l’Espérance, la Foi, la Charité, surplombant saint Jacques, Saint Jean-Baptiste et le donateur Antonio Borghetto

Nicolo Giolfino ,1525-30, Gemäldegalerie, Berlin

Cette toile rend ouvertement hommage au grand tableau d’autel de Morando, dans un format réduit et en économisant sur le nombre de Vertus et de Saints. Le donateur est très probablement le prieur de l’hôpital San Giacomo di Galizia, dans lequel le tableau se trouvait [6].

L’Assomption de la Vierge avec Giulia Muzzarelli (Pala Muzzarella)

Girolamo da Carpi, 1530-40, NGA, Washington (provient de l’église San Francesco de Ferrare

La tradition ferraraise du donateur enseveli devant un paysage se prolonge dans ce spectaculaire tableau d’autel. La donatrice y joue en somme un rôle d’aiguilleur entre ciel et terre, montrant de son regard la Vierge et de ses mains jointes un minuscule Saint Thomas qui rattrape au vol la ceinture.

Le plafond de nuages vient opportunément raccorder les deux échelles, et justifier le rétrécissement au largage.

Vierge à l’Enfant avec une mère et sa fille

Bernardino India , 1573, collection privée

Dernière résurgence à Vérone, de bien médiocre qualité, avec ces deux donatrices encadrant, presque à le toucher, le piédestal de la Madonne.

Voici enfin quelques exemples isolés qui marquent la très modeste et tardive diffusion de la formule en dehors de ses zones d’origine (Toscane et Vérone).

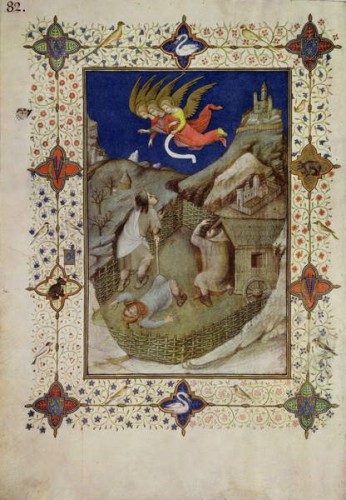

Nativité avec un donateur inconnu

Simone de Magistris,1570 Pinacoteca Civica, Fabriano

Dans les Marches, on la retrouve dans l’oeuvre de gauche, où trois porteurs de robe (la Vierge, Saint Nicolas de Talentino et le prêtre donateur, tenant entre ses mains ses gants et sa barrette) font un contraste curieux avec trois travailleurs manuels (Joseph et un des bergers avec leur bâton, l’autre berger avec sa cornemuse).

AnnonciationGiovanni De Gregorio (il Prietrafesa) , 1612, église San Michele, Potenza AnnonciationGiovanni De Gregorio (il Prietrafesa) , 1612, église San Michele, Potenza |

Vierge à l’Enfant avec Saint Léonard, le notaire Angelo Pizio di Colobraro et son épouse Giovanella Panevino di Tursi Vierge à l’Enfant avec Saint Léonard, le notaire Angelo Pizio di Colobraro et son épouse Giovanella Panevino di Tursi

Francesco Curia, 1595, église de San Nicola di Bari, Colobraro |

La mode ne descend en Basilicate qu’au tournant du siècle suivant. A la différence des donateurs du Nord, vus de profil et relativement inexpressifs, ceux du Sud démontrent avec ferveur leur dévotion à la Madonne.

A noter derrière le notaire la représentation spectaculaire de son évasion en barque durant une tempête (on voit encore la corde pendue au mur), de quoi il remercie la Madonne ainsi que Saint Léonard, patron des prisonniers.

Vierge à l’Enfant avec Saint Maur et deux donateurs

Antonio Molinari, 1680-1700, Chapelle St Mauro, église de la Madonna dell’Orto, Venise

La vieille formule est finalement oubliée, et dépassée, s’effaçant dans les contre-plongées baroques.

Le donateur plaqué devant

Cette formule est visuellement très semblable à la précédente (pas de démarcation entre le donateur et les personnages sacrés) mais s’en distingue par l’absence d’interaction entre eux. Du coup, la signification s’inverse : d’acteur, le donateur devient spectateur, et certaines oeuvres suggèrent même qu’il faut le voir, non pas au premier plan dans le tableau, mais au premier rang dans le public.

Cette conception distanciée, voire second degré du donateur in abisso, nécessiste une certaine habituation, et n’intervient donc qu‘en dernier.

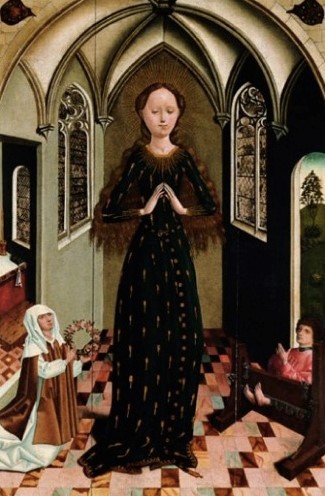

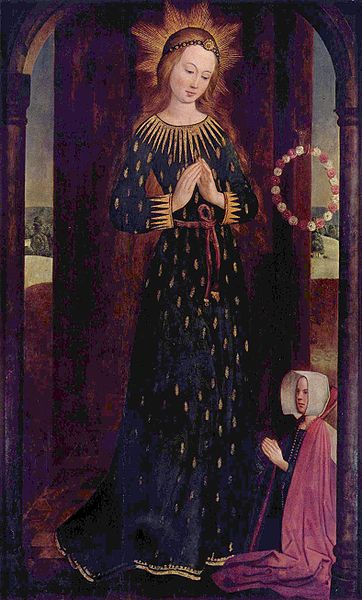

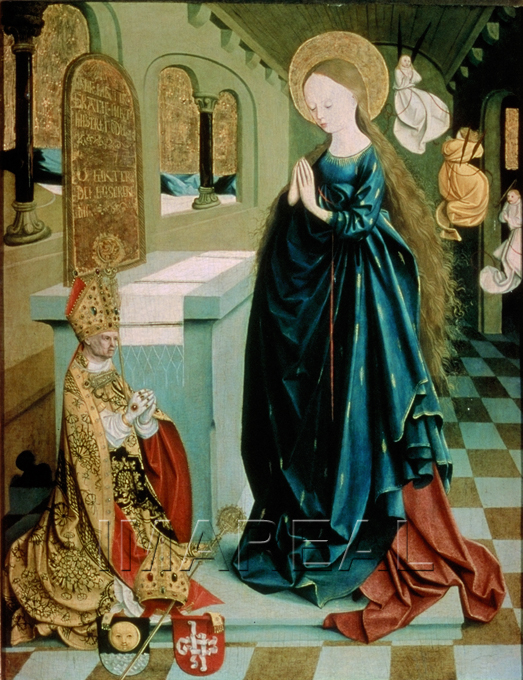

Vierge à l’Enfant avec Sainte Ursule, Sainte Catherine et une donatrice Vierge à l’Enfant avec Sainte Ursule, Sainte Catherine et une donatrice

David Ghirlandaio, 1480-90, Fitzwilliam Museum, Cambridge |

Vierge à l’Enfant avec un donateur Vierge à l’Enfant avec un donateur

Cercle de Bartolomeo di Giovanni, 1495-1505, Alte Pinakothek, Münich |

A la fin du XVème siècle, une même tendance semble réunir ces deux oeuvres : bien que l’Enfant regarde en direction du donateur, celui-ci passe devant le tableau sans répondre à ce regard ; et toute indication graphique permettant de le situer spatialement a disparu.

Dans le Ghirlandaio en particulier, le vase de fleurs posé à côté de la donatrice est révélateur. Ne projetant pas d’ombre sur le sol, il veut nous faire comprendre qu’il n’est pas dans, mais devant la scène : malgré le côté sommaire de son exécution, il faut le voir comme le trompe-l’oeil d’un vase posé sur l’autel, devant le tableau.

En aparté :

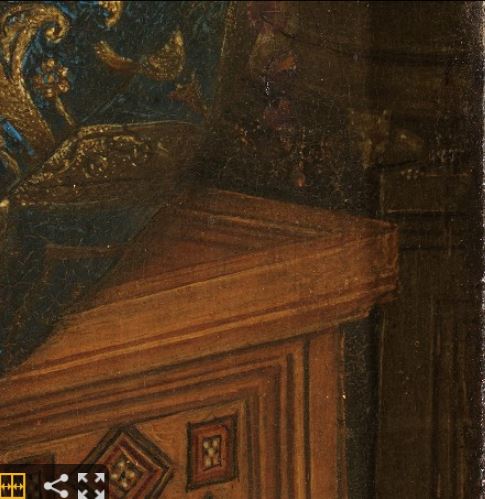

L’objet-limite chez Crivelli

Madonna della Candeletta

Carlo Crivelli, 1490-92, Brera, Milan

(cliquer pour voir l’ensemble)

Le procédé de l’objet-limite est un exercice de virtuosité, pour l’artiste, et de perspicacité admirative, pour le spectateur. Crivelli, qui en est l’un des grands maîtres, décompose ici toutes les nuances de la tromperie.

Le vase de fleurs mariales et la cerise peuvent être interprétés de trois manières, par ordre croissant d’extériorité :

- comme la métaphore du fruit et de la fleur, à l’aplomb de l’Enfant et de sa mère :

- comme des objets du tableau, au même titre que les autres fruits et fleurs qui y foisonnent ;

- comme des objets du monde réel, déposés là par un dévôt.

La bougie et la rose banche avancent d’un cran vers le trompe-l’oeil, mais restent dans un état instable, indéfini : on peut tout aussi bien les imaginer comme des objets internes saisis à l’instant de leur chute, que comme des objets externes statiques, mais incomplets : une bougie dont le bougeoir est invisible, une rose dont le vase est transparent.

Enfin, le panonceau de marbre avec la signature nous ramène dans le cadre rassurant du trompe-l’oeil : un objet clairement externe, mais livré avec le tableau.

Le donateur comme objet-limite ?

C’est peut-être faire beaucoup d’honneur au vase sommaire de David Ghirlandaio que de le considérer comme un objet-limite à la Crivelli, d’autant que celui-ci, justement, proclame leur matérialité par leur ombre.

Je crois pourtant que se joue ici, encore maladroitement, une nouvelle conception du donateur in abisso, dont la position liminaire et le caractère incomplet (sans bras ni jambes) font un bon candidat pour l’extériorisation.

Vierge à l’Enfant entre Saint Thomas and Saint Augustin avec le couple Centrego

Girolamo dal Libri, 1502 , basilique Santa Anastasia, Vérone

Il reste encore ici un dialogue visuel entre l’époux et l’Enfant, entre l’épouse et la Vierge. Mais l’absence de toute explication visuelle concernant la position des donateurs les place dans le même statut indéfini que la bougie de Crivelli : on peut tout aussi bien les imaginer plantés dans un trou invisible du carrelage, que contemplant de l’extérieur l’oeuvre qu’ils ont commandée.

| |

Vierge à l’Enfant surplombant Saint Sébastien, Sainte Monique,Saint Augustin, saint Roch et deux donateurs Vierge à l’Enfant surplombant Saint Sébastien, Sainte Monique,Saint Augustin, saint Roch et deux donateurs

Domenico Brusasorci, 1540-50, église Santa Eufemia, Vérone |

Sainte Famille avec Saint Etienne et un donateur Sainte Famille avec Saint Etienne et un donateur

Francesco Menzocchi (attr.), 1530-50 Pinacoteca Civica, Forlì, provient de l’église San Giacomo Apostolo dei Domenicani |

Quelques décennies plus tard, le goût a changé : plus aucun personnage sacré ne regarde les donateurs.

Le tableau de Brusasorci reste dans l’ambiguïté véronaise : la grosse tête des donateurs, seule indication visuelle de leur présence au premier plan, est compatible avec un position dans ou devant le tableau.

En revanche chez Menzocchi, la taille minuscule du donateur et sa position face au public le fait sortir non seulement du tableau, mais également de la contemplation du tableau, auquel il tourne le dos. Il ne sert plus en somme qu’à donner l’échelle et à « chauffer la salle » en mimant l’admiration.

Le martyre de Saint Sébstien avec le portait du fils du donateur Benedetto Bonaventura

Barocci, 1558, Cathédrale, Urbin

En 1558, la modernité consiste à placer le jeune garçon, totalement hors de proportion par rapport à l’immense chien, dans la position d’un amateur d’art…

…juste devant un bas-relief représentant, justement, la peinture. Ce portrait, découpé et volé en 1980, a été retrouvé en 2017 et va prochainement réintégrer sa place originelle.

Madonna di San Simone

Barocci, 1567, Galleria Nazionale delle Marche, Urbino

Dans ce tableau, le couple discutant devant l’oeuvre et bien de la main de l’artiste, même si la tête féminine a été rajoutée en collant une feuille sur la toile (ce portrait avait peut être été réalisé par ailleurs).

Si l’extraction du donateur hors de la scène sacrée suivait l’évolution du goût, le Concile de Trente, dans sa chasse aux traditions iconographiques suspectes, lui a certainement mis le point final : le donateur est dès lors définitivement reconduit à sa place parmi les spectateurs – même s’il en reste le premier.

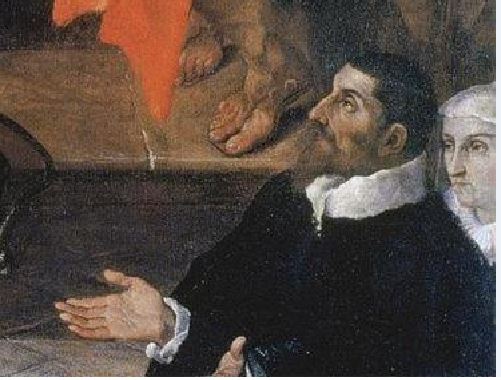

Sainte Famille avec Saint François et un couple de donateurs de la famille Piombini (La Carraccina)

Ludovico Carracci, 1591, Pinacoteca civica, Cento, provient de l’église San Francesco dei Cappuccini de Cento

Ce tableau nous intéresse particulièrement par sa confrontation entre deux types de « spectateurs in abisso », deux externes et un interne.

Le donateur interne (SCOOP !)

Un jeune moine semble sortir d’entre les dalles, derrière le Saint. Il faut se reporter au texte de la Vision de Saint François [7] pour comprendre de qui il s’agit : un frère envieux qui avait suivi le Saint dans le lieu reculé où il faisait ses oraisons toutes les nuits, pour le prendre en flagrant délit de paresse : c’est alors que la Vierge apparut non seulement à Saint François, mais également au frère sceptique.

Faire apparaître l’apparition (SCOOP !)

En ouvrant les mains comme Saint François, le donateur montre que lui aussi a le pouvoir de susciter une apparition de la Vierge : non pas mystique, mais artistique. Il se pose en somme, par rapport à nous les spectateurs, dans la même situation que Saint François vis à vis du frère incrédule : celle du faiseur de miracle.

L’index de François (SCOOP !)

En plein centre du tableau, l’index tendu laisse perplexe : il vise au dessus des donateurs, mais au dessous de Saint Joseph, personnage rajouté librement par Carracci pour sa belle tâche de couleur, mais qui ne figure pas dans l’histoire.

En fait, cet index ne désigne rien de précis, simplement la direction du bas : le Saint demande à la Vierge de laisser descendre l’Enfant….

…Saint Joseph, dans l’expectative, et les deux anges, discutant entre eux, ajoutent du suspense à la scène.

Ainsi Carracci ne nous montre pas, comme de nombreux artistes, l’Enfant dans les bras du Saint. Mais l’instant juste avant, que tous les acteurs anticipent, y compris le donateur qui ouvre les mains comme pour le recevoir.

Vierge à l’Enfant avec Saint François, Saint Jean Baptiste et un donateur (Madonna degli Angeli) Vierge à l’Enfant avec Saint François, Saint Jean Baptiste et un donateur (Madonna degli Angeli)

Gaspar Hovic, 1598, Eglise Sant Angelo , Ruvo di Puglia |

Vierge à l’Enfant avec Saint François, Saint Domonique, les âmes du purgatoire et un donateur (Madonna delle Grazie) Vierge à l’Enfant avec Saint François, Saint Domonique, les âmes du purgatoire et un donateur (Madonna delle Grazie)

Fabrizio Santafede, 1590-1610 , église San Domenico, Ruvo di Puglia |

Au tournant du siècle, le donateur distancié descend à son tour dans les Pouilles. Hovic récupère la composition de Carracci, sans en garder les subtilités ; et Santafede nous le montre lisant sagement son bréviaire et tournant le dos aux âmes du Purgatoire.

Vierge à l’Enfant avec Saint François, Saint Antoine, Saint Savin, Saint Apollinaire et le révend Don Rondinini

Gian Battista Bertucci il Giovane, 1599, Museo Diocesano, Faenza [8]

Ce retable est amusant par son sens très naïf de la hiérarchie : le curé donateur s’est placé en position d’humilité, mais du côté de l’autorité supérieure, Saint Apollinaire l’évêque de Ravenne ; en position d’honneur par rapport à la Madonne se trouve son supérieur direct Saint Savin, l’évêque de la ville et la patron de l’église, mais qui a posé sur le sol sa mitre et sa crosse en signe de soumission à l’archevêque. La palme posée entre les deux est l’instrument partagé de leur martyre.

Saint Augustin méditant devant le mystère de la Trinité, avec le révérend Agostino Bettini

Alessandro Turchi (l’Orbetto), 1610-13, église Santi Apostoli, Vérone

Le détail à remarquer est ici la ceinture qui pend de la table, à portée de main du révérend. Dans les églises augustiniennes, on vénérait la ceinture de Saint Augustin, lequel la tenait de sa mère Sainte Monique, laquelle l’avait obtenue directement de la Vierge.

Retable de Saint Bérard

Sebastiano Majewski, 1623, Cathédrale SS. Maria Assunta e Bernardo, Teramo [9]

Voici pour conclure une oeuvre d’importance mineure, mais qui a le mérite de rappeler, à la toute fin de son évolution vers l’autonomie, pourquoi le donateur in abisso a fini par sortir du tableau.

Dans le panneau central, on le voit en bas à droite tournant le dos à la Messe de Saint Bérard : « retournement copernicien » qui le place désormais face au public, en propriétaire et en exemple, montrant qu’il faut regarder et non plus ce qu’il faut regarder.

De part et d’autre de la cimaise, deux donateurs trahissent leur raison d’être devenue foncièrement théâtrale : le tissu rose, drap d’honneur sensé passer derrière les personnages sacrés, est aussi, en trompe-l’oeil, le rideau qui s’ouvre devant le tableau.

Références :

[1] A. Chastel , « Le donateur « in abisso » dans les pale », dans Fables, formes, figures, Paris, 1978, II, p. 129-144.

[4] Zeri, Italian paintings in the Walters Art Gallery, 1976 volume 2 p 268

[4a] « Museo Masaccio d’arte sacra a Cascia di Reggello: guida alla visita », Caterina Caneva, 2007, p 58

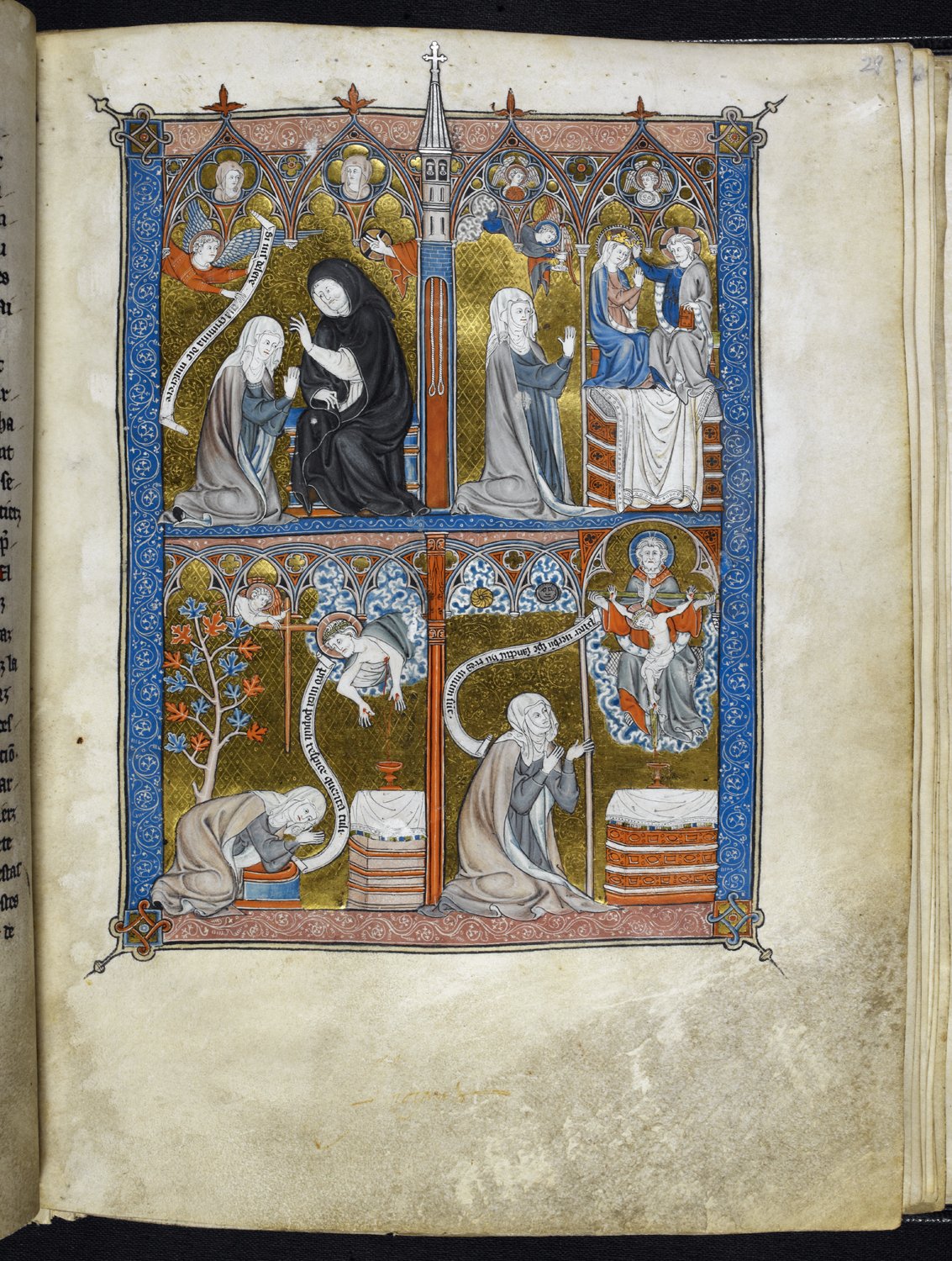

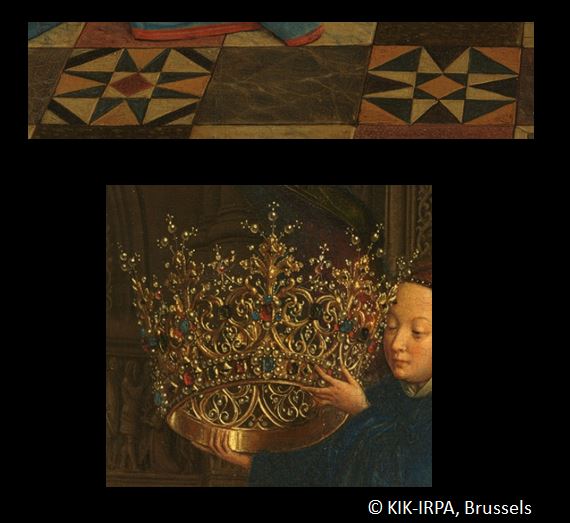

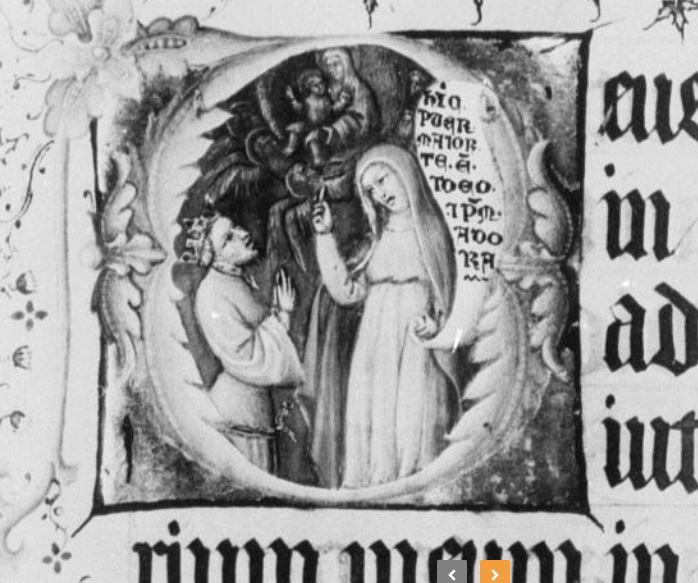

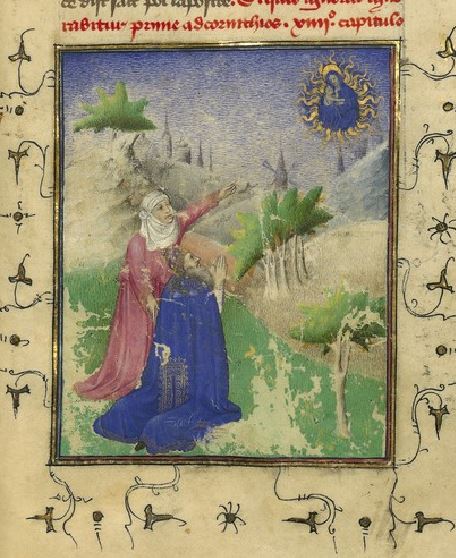

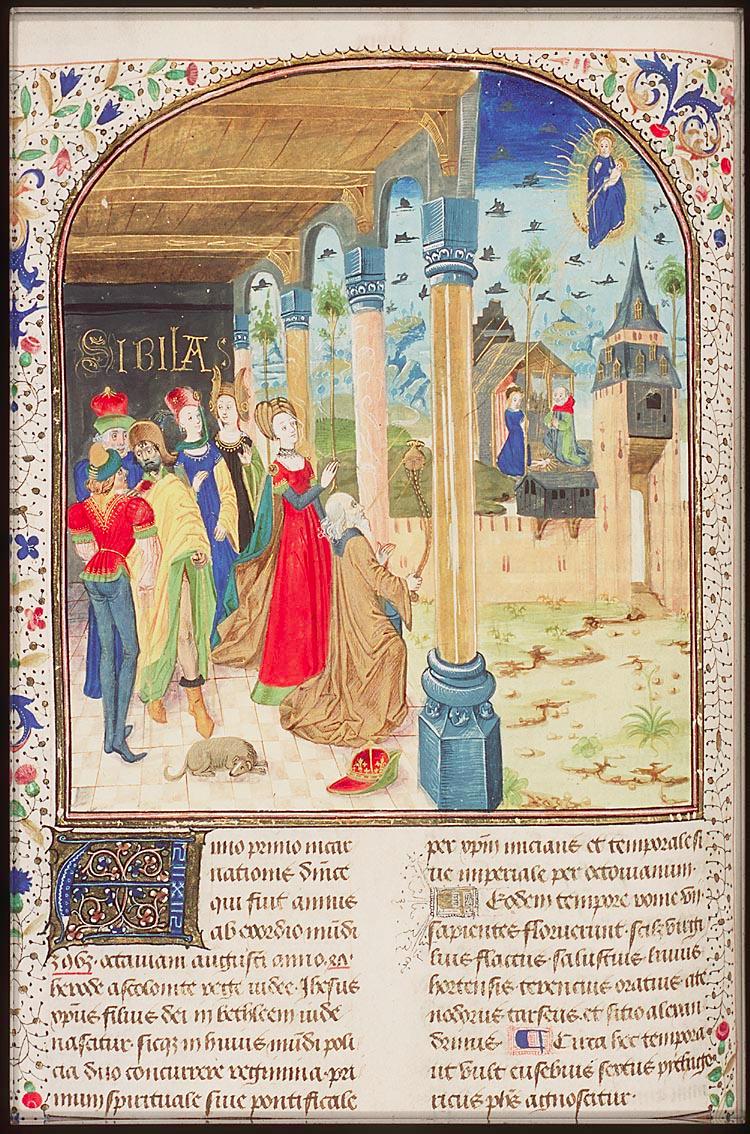

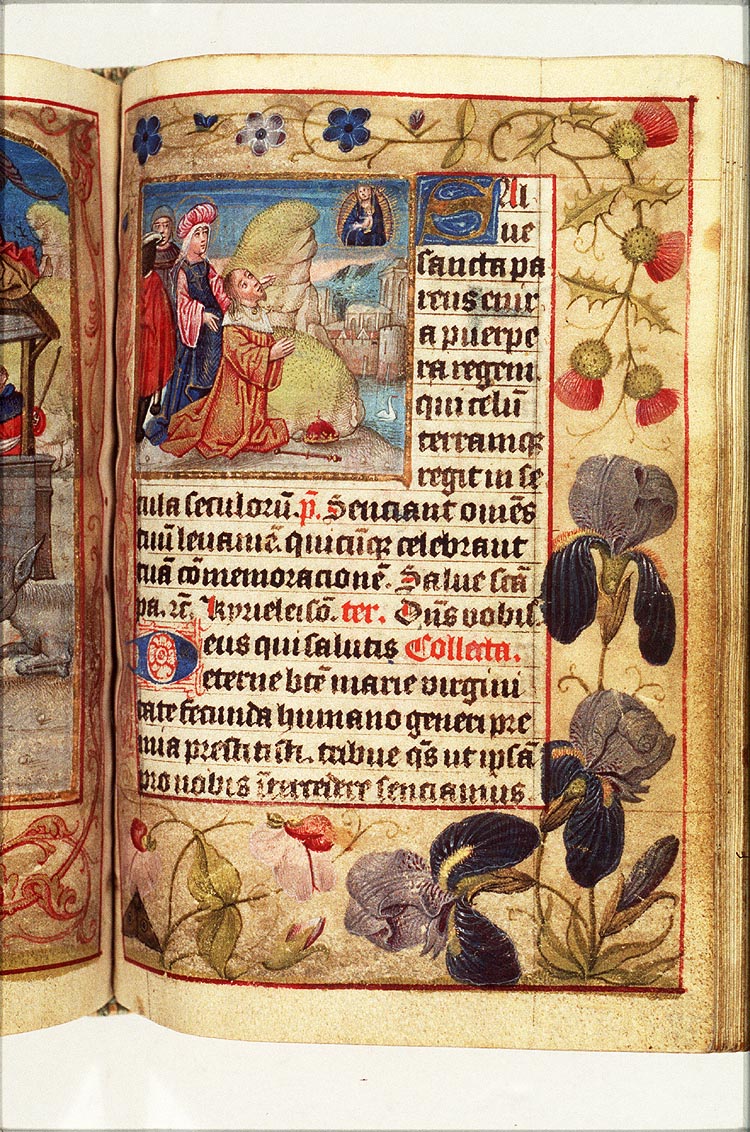

f46v

f46v