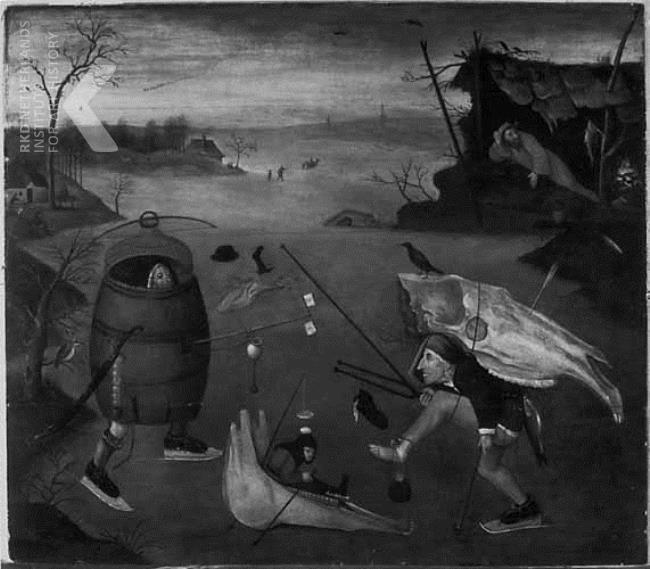

Porte-bonheur profane, mais aussi emblème sulfureux des sorcières et des alchimistes, le crâne de cheval est à éviter dans les scènes religieuses. Lorsqu’on l’y trouve, il faut qu’il y ait une bonne raison…

Saint Georges et le dragon

Saint Georges et le dragon, Van der Weyden, 1432-1435, NGA, Washington

La première apparition d’un crâne de cheval dans un tableau religieux est dûe à Van der Weyden, Située à gauche sous le cheval de Saint Georges, elle complète le crâne humain à droite pour évoquer les chevaliers malheureux qui ont été vaincus par le dragon.

Saint Georges et le dragon, Bernat Martorell, 1434-35, Art Institute of Chicago Saint Georges et le dragon, Bernat Martorell, 1434-35, Art Institute of Chicago |

Saint Georges et le dragon, Pere Niçard, 1470, Museu Diocesa de Mallorca Saint Georges et le dragon, Pere Niçard, 1470, Museu Diocesa de Mallorca |

Martorell intègre un crâne de bélier à côté de restes humains, dans une intention différente : il s’agit d’évoquer les animaux déjà sacrifiés au dragon, tout comme le bélier blanc qui accompagne la princesse. A noter la mouche posée sur l’omoplate, au premier plan, et les amusantes latrines qui s’écoulent du rempart, avec une planche pour les traverser.

Moins original, Pere Niçard revient à l’idée de Van der Weyden, avec un crâne humain et un crâne de cheval placés respectivement sous la tête du cavalier et sous celle de sa monture (sur ce tableau, voir aussi 3 Reflets dans des armures : Pays du Nord).

.

Saint Georges et le Dragon (détail)

Carpaccio, 1502, Scuola di San Giorgio degli Schiavoni, Venise

Cliquer pour voir l’ensemble

Carpaccio fusionne les deux idées (chevaliers et sacrifices) au sein d’une galerie de fragments anatomiques qui satisfont au goût de la Renaissance pour la représentation minutieuse des détails de la nature, fussent-ils macabres.

Les trois crânes qui entourent le cheval sont canins : comme pour souligner que les amateurs d’os trouvent eux-mêmes leur fin parmi leur festin.

Le motif reparaîtra ensuite de manière sporadique dans les pays germaniques, tout en restant étonnamment rare au milieu des innombrables représentations de Saint Georges et du dragon.

Meister des Döbelner Hochaltars, 1512 Kunsthalle, Hamburg Meister des Döbelner Hochaltars, 1512 Kunsthalle, Hamburg |

Leonhard Beck, 1515, Kunsthistorisches,Museum Leonhard Beck, 1515, Kunsthistorisches,Museum |

Dans ces deux compositions très proches, la princesse promise au sacrifice avec son agneau blanc, à droite, repart soulagée après le combat, à gauche, en compagnie du vainqueur.

A noter la variation très originale de Beck : le crâne n’est pas celui d’un cheval, mais celui du dragon-père, tandis que le dragon-fils gît juste à côté, lui-aussi perforé par le Saint.

Hans Georg Geiger a Geigerfeld, 1641 ,National Gallery of Slovenia.

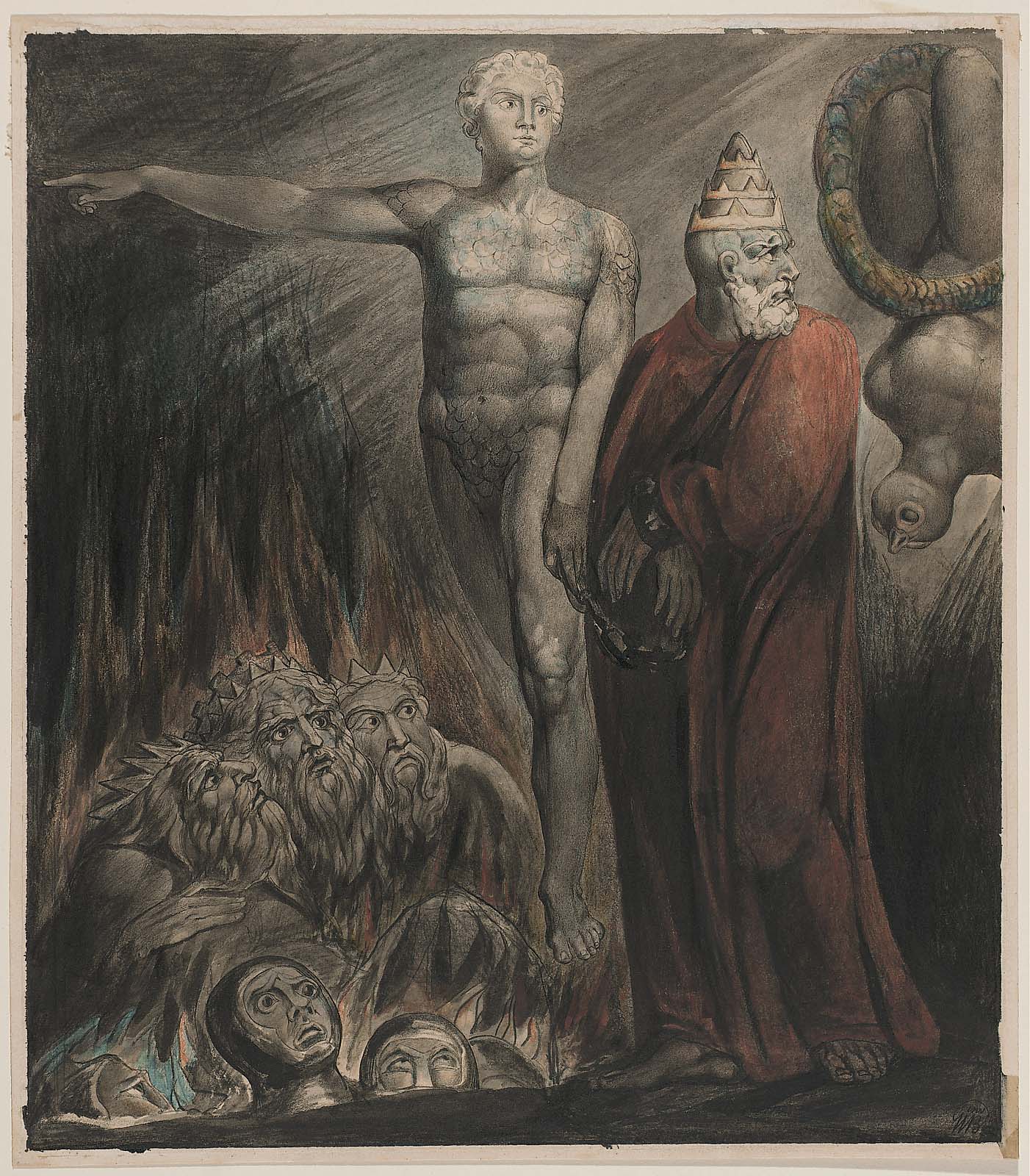

La Mort du Christ

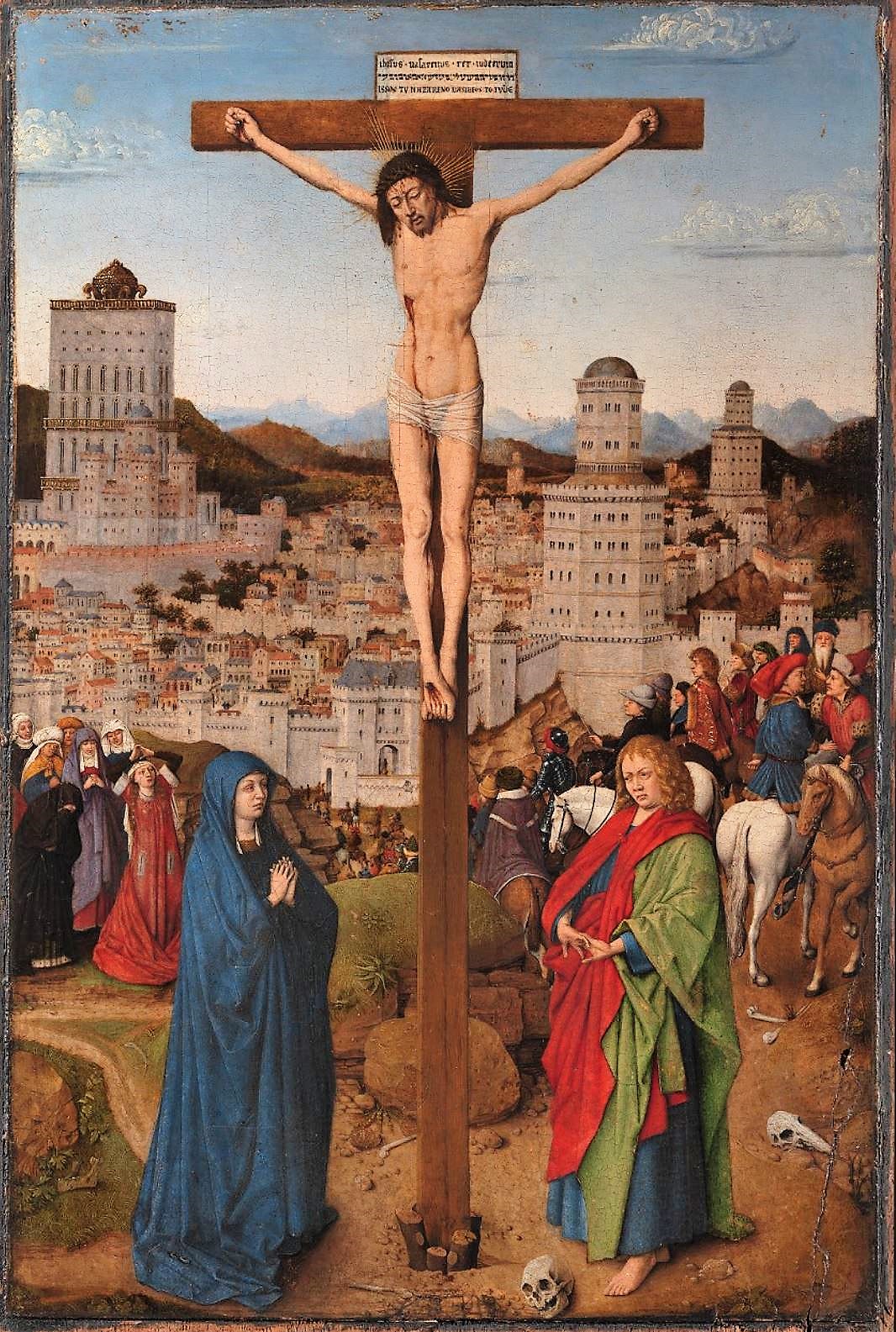

Van Eyck

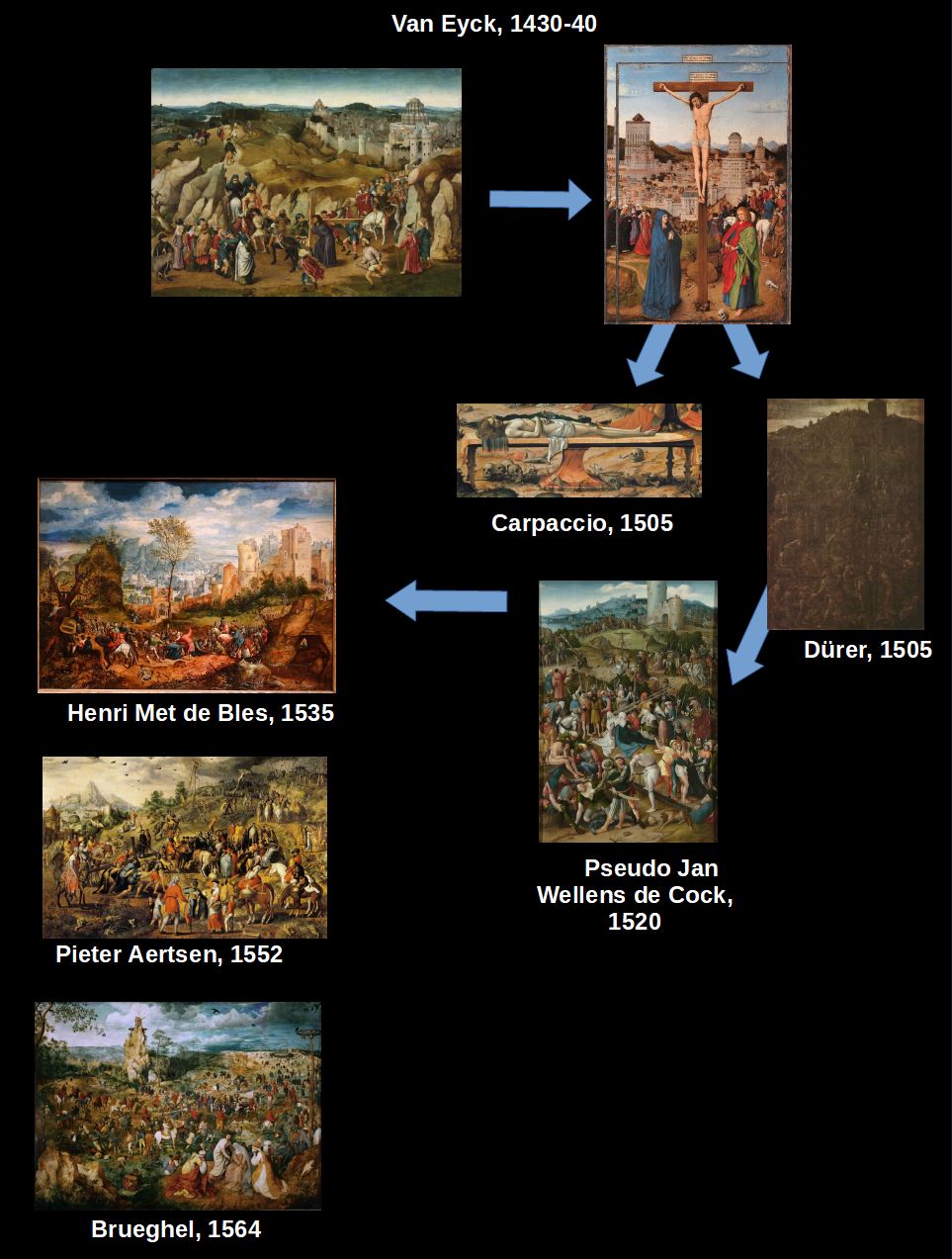

La route du Calvaire

La route du Calvaire

D’après Van Eyck, Museum of Fine Arts, Budapest

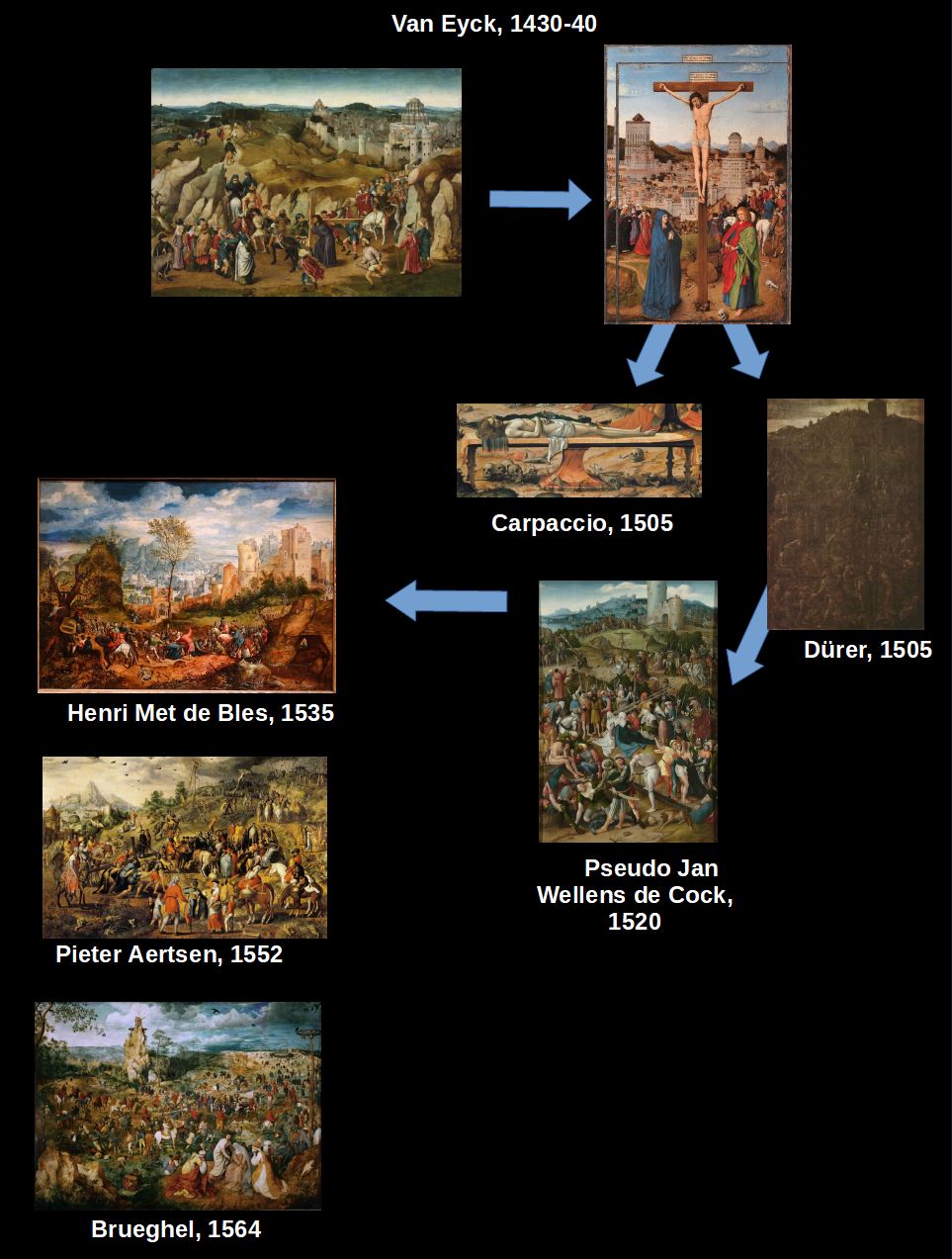

Ce tableau perdu de Van Eyck, connu par cette seule copie, a eu une grande influence sur toutes les montées au calvaire flamandes, comme nous le verrons un peu plus loin.

Quoique minuscule, le crâne de cheval est bien là, devant le dromadaire, à coté du fragment bien reconnaissable de colonne vertébrale (noter au fond, derrière les ouvriers qui creusent les trous pour les croix, un homme avec un bâton, qui gravit la colline par l’arrière).

Ce détail ténu est corroboré par une autre oeuvre de l’atelier de Van Eyck, qui confirme que c’est bien lui qui a eu l’idée du crâne de cheval dans les Crucifixions.

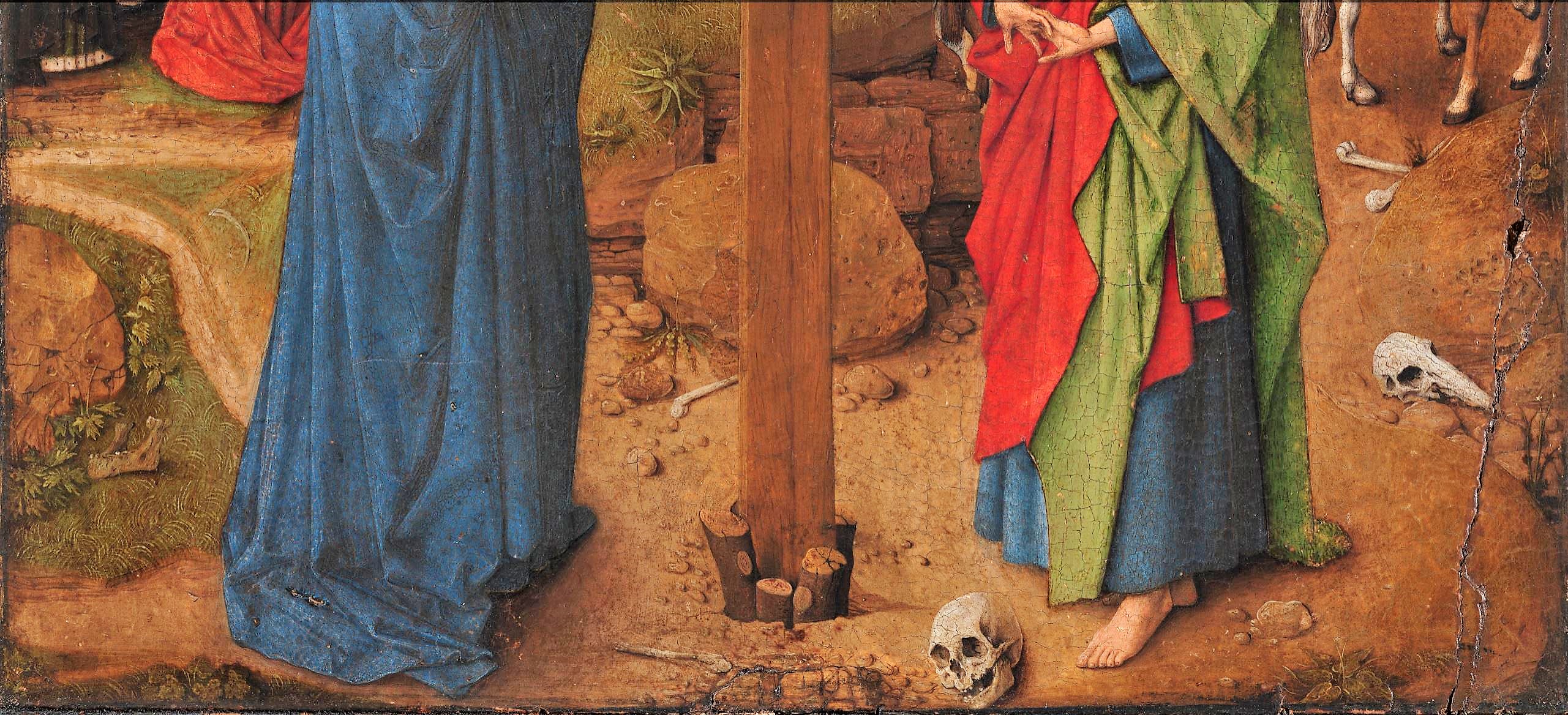

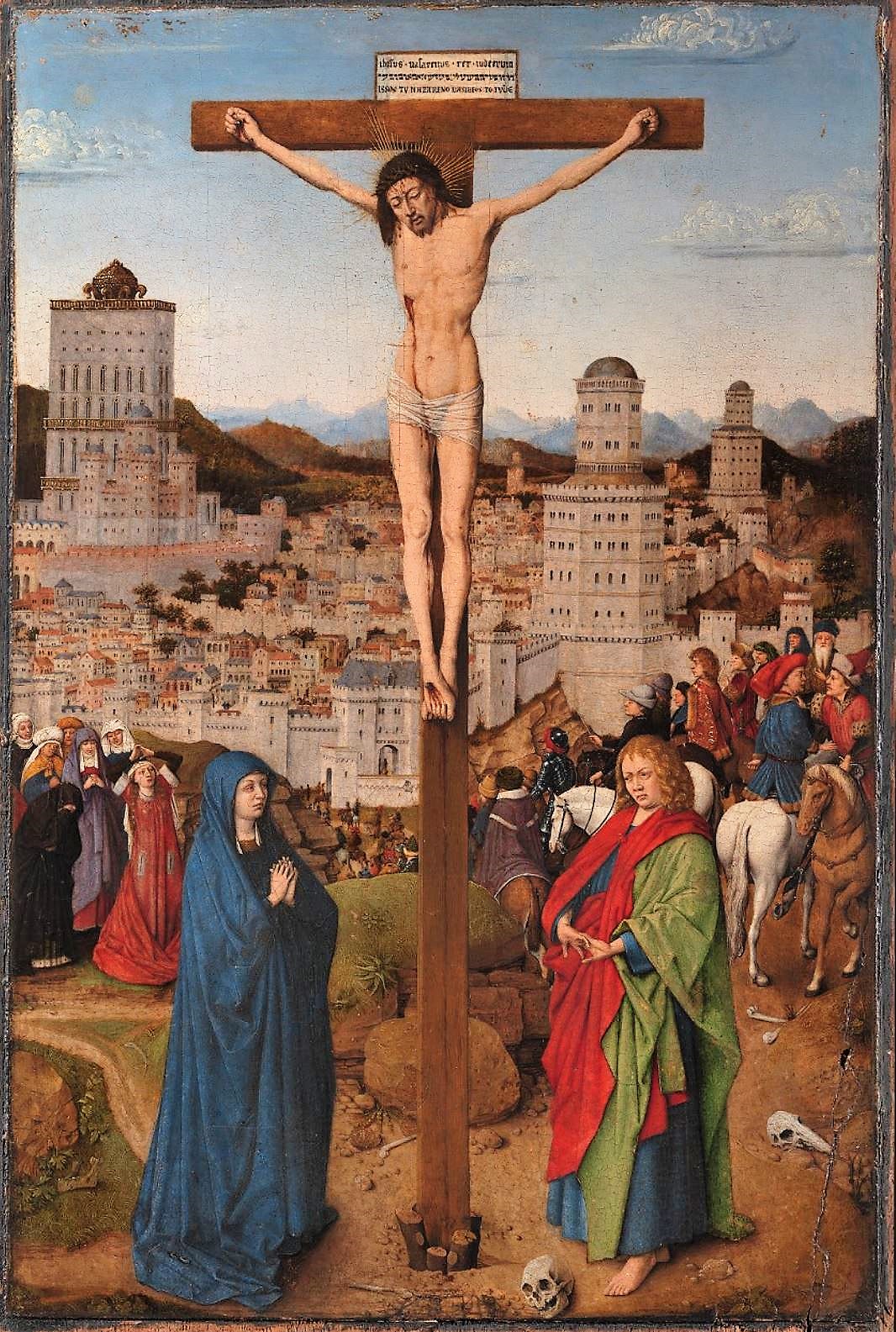

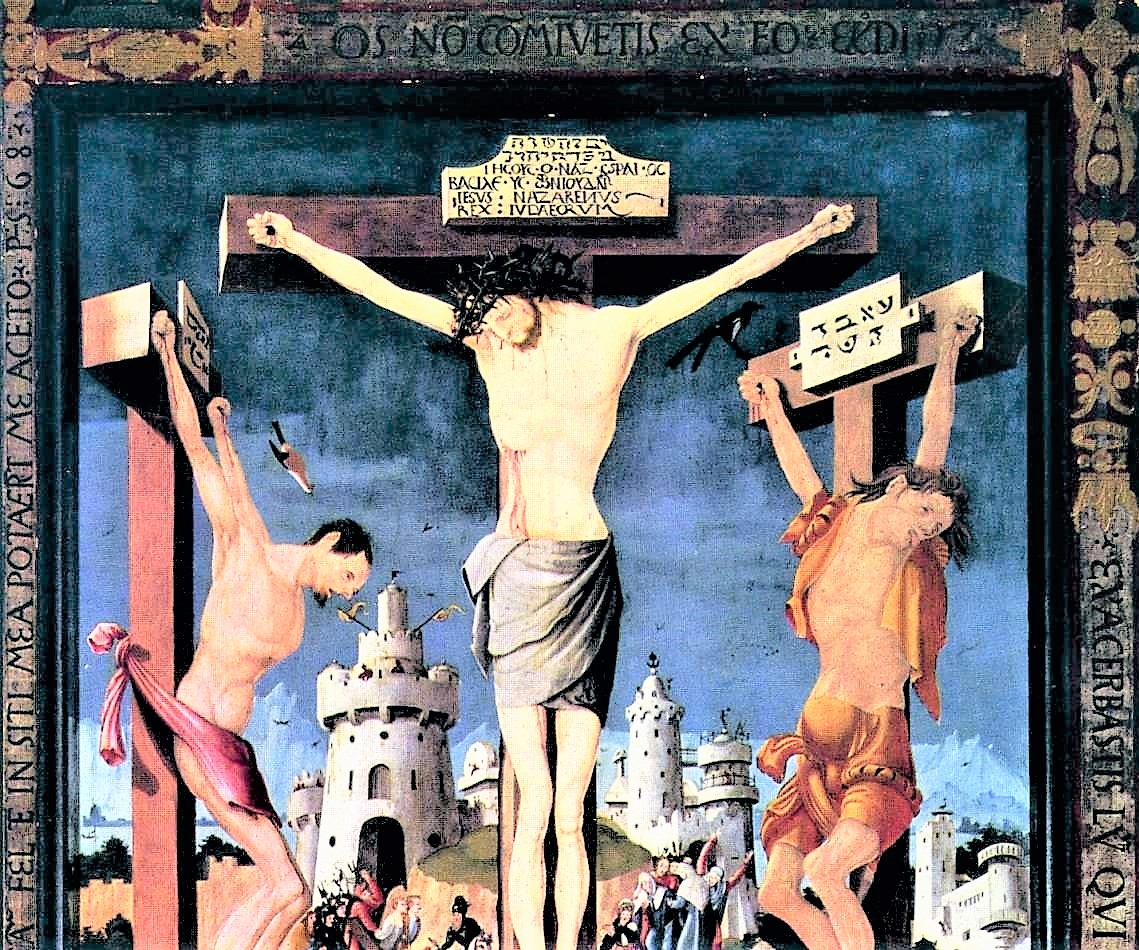

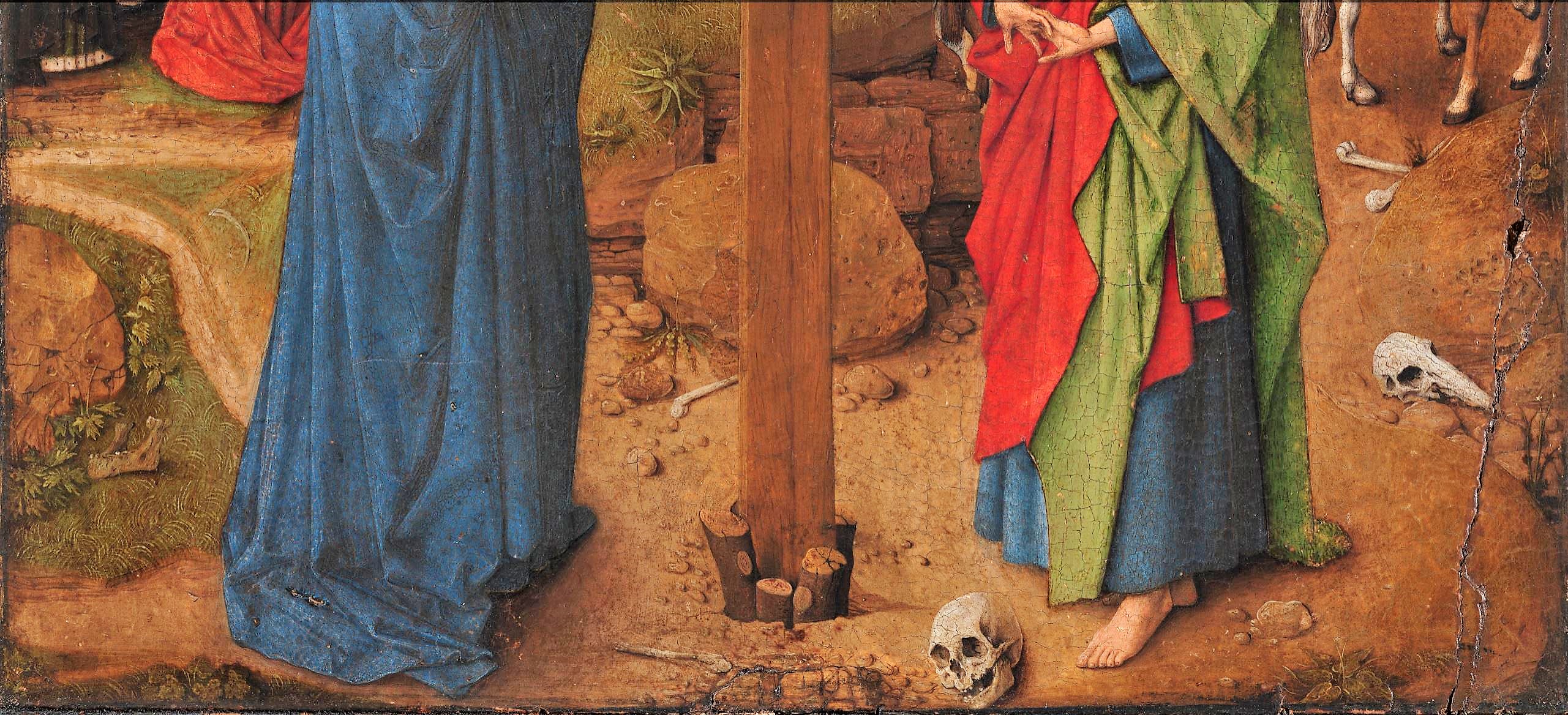

Crucifixion, Atelier de Van Eyck, 1440-50, Ca d’Oro, Venise

Crucifixion, Atelier de Van Eyck, 1440-50, Ca d’Oro, Venise

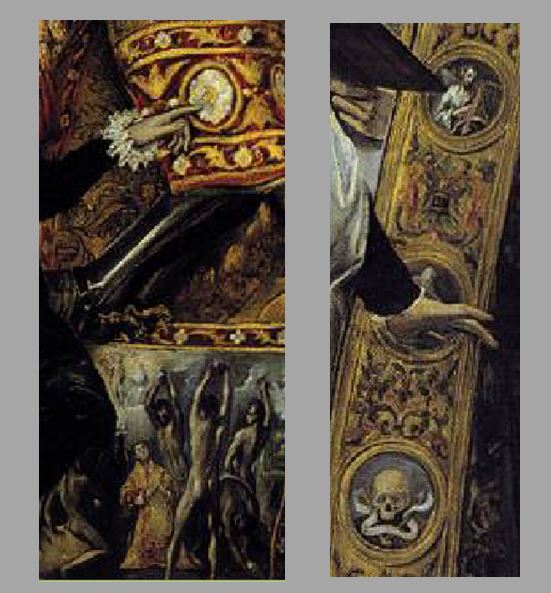

Il se trouve ici derrière Saint Jean, en contrepoint animal au classique crâne d’Adam (censé être enterré sous le Golgotha), et fait écho aux chevaux juste au dessus.

Le point étonnant est que ce crâne (sans mandibule) fait pendant à une mâchoire humaine (sans crâne) posée sur l’herbe derrière Marie, comme si les deux se complétaient pour former une étrange chimère.

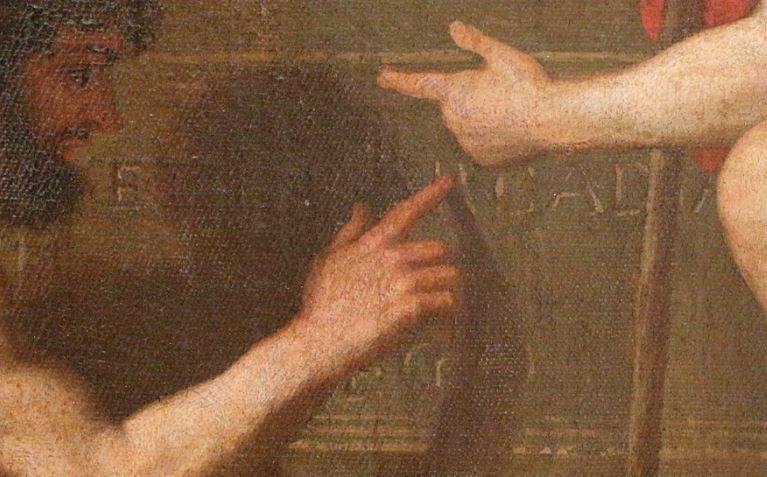

En aparté : la mâchoire isolée du crâne :

Crucifixion Crucifixion

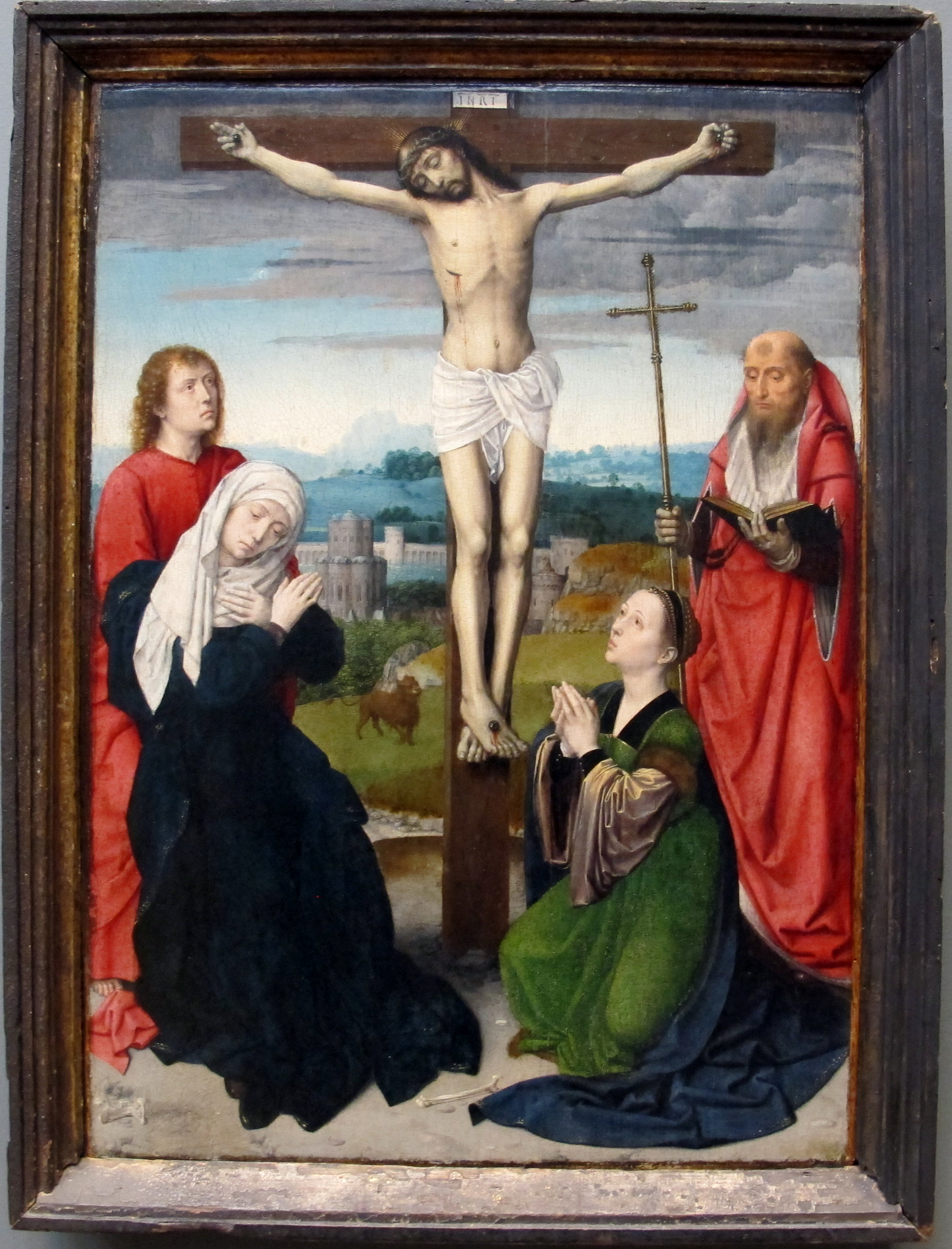

Gérard David, vers 1495, MET |

Déposition Déposition

Gérard David, 1495-1500, Frick Collection New York. |

Ce motif est rare dans la peinture flamande : on le retrouve chez Gérard David, dans ces deux oeuvres bien postérieure. Une mâchoire humaine marque indifféremment tantôt un angle, tantôt l’autre : preuve, vu la forte polarisation de ces compositions, qu’elle n’a pas de valeur symbolique forte. La mâchoire à l’écart du crâne signifie simplement la dispersion, par le temps ou les animaux.

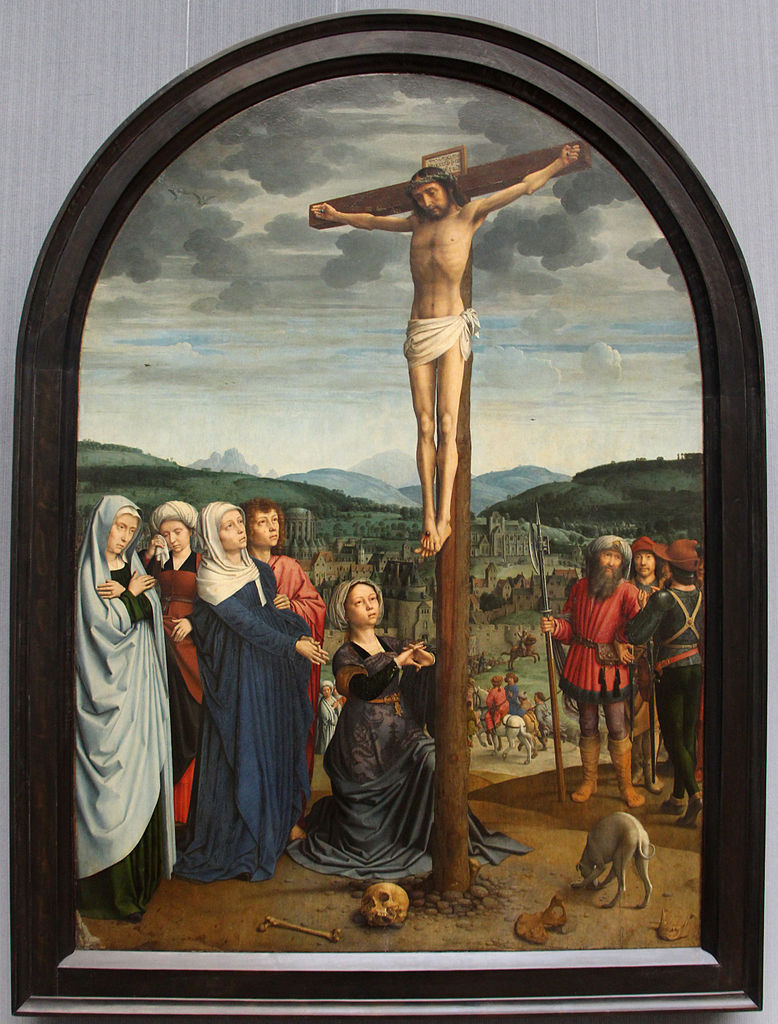

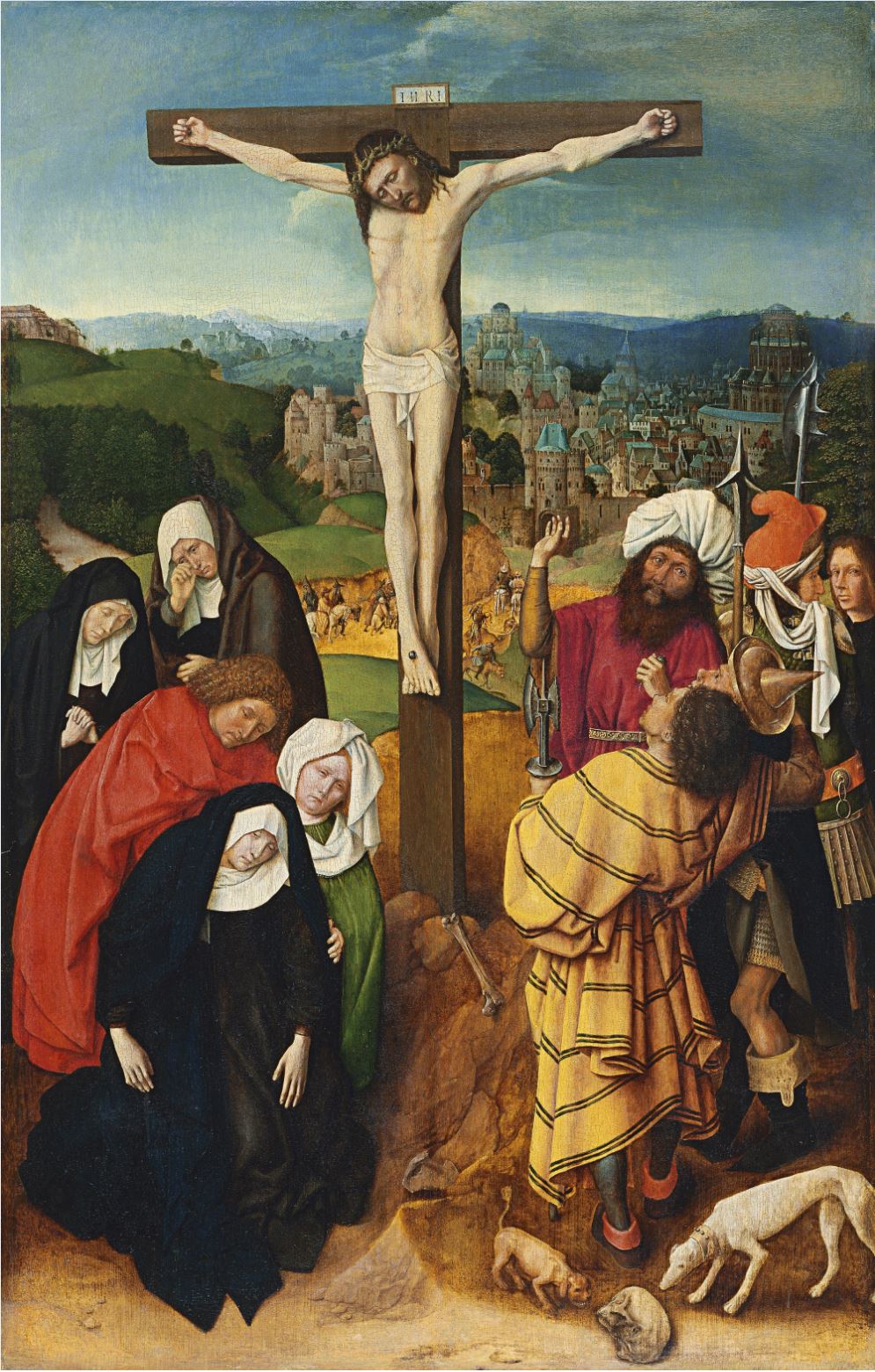

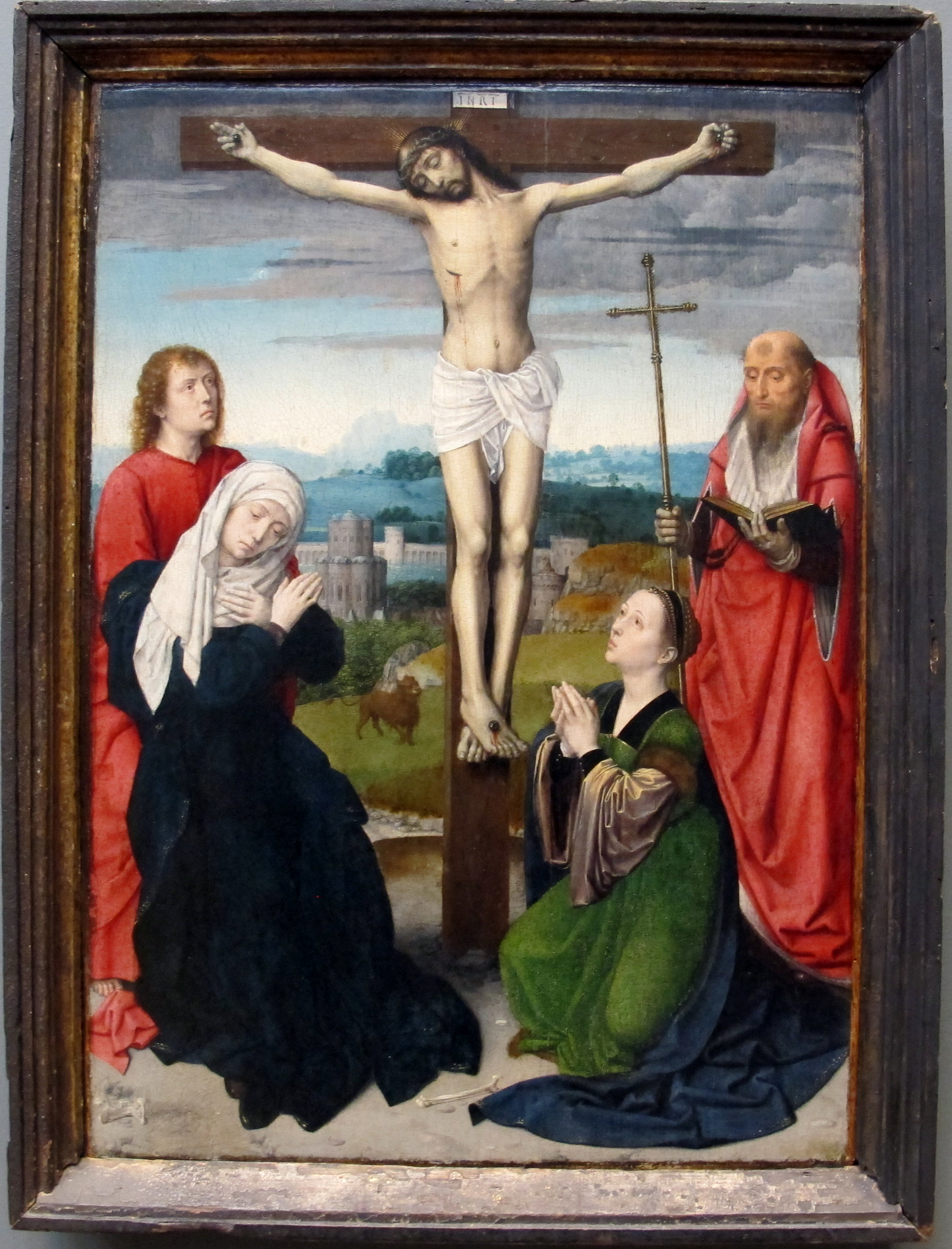

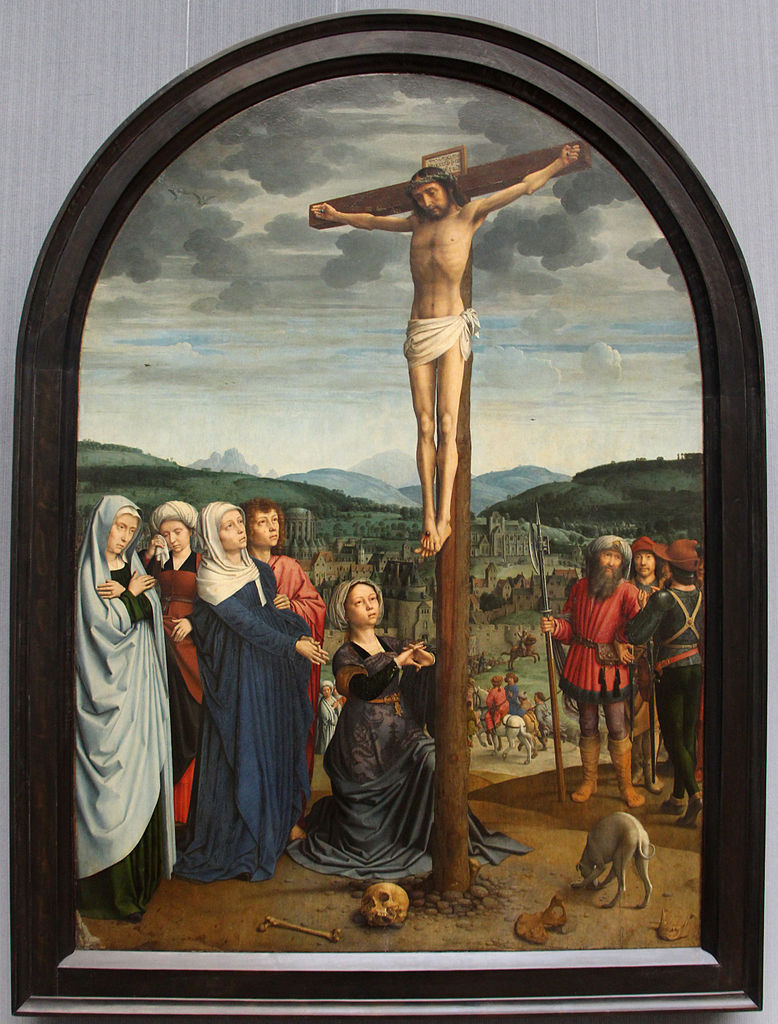

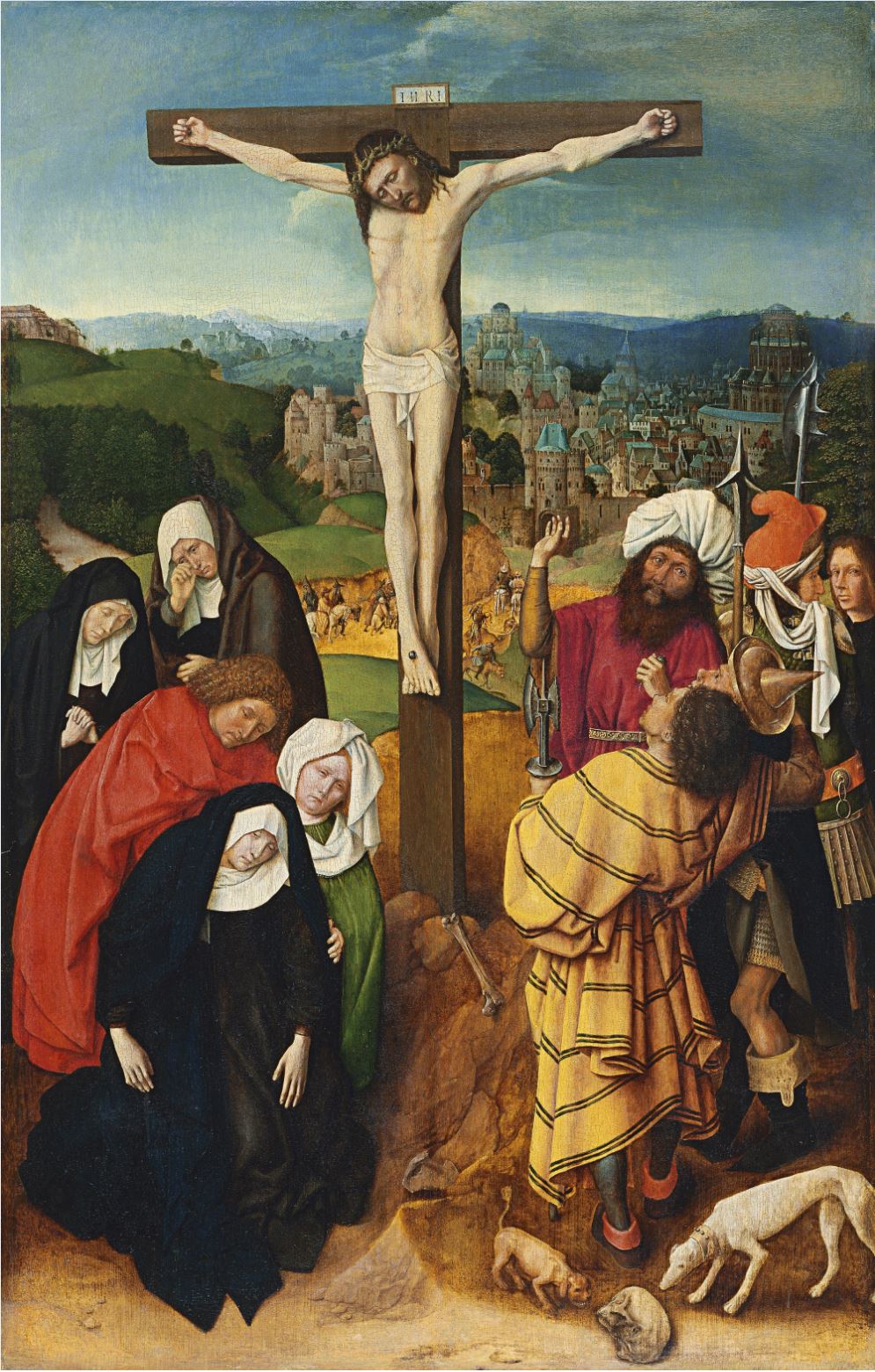

Crucifixion

Crucifixion

Gerard David, 1515, Gemäldegalerie, Berlin

Ainsi David rajoute ici un autre motif qui lui est cher, celui du chien reniflant les ossements.

Crucifixion

Crucifixion

Gérard David, vers 1475, musée Thyssen Bornemisza, Madrid

Il apparaît dès cette oeuvre de jeunesse, qui recopie probablement une oeuvre perdue de Robert Campin [00] : il n’est donc pas impossible que le motif du chien et des ossements soit une idée de Robert Campin, tandis que celui de la mâchoire isolée serait une invention de Van Eyck.

Dans la Crucifixion de celui-ci, mâchoire humaine et crâne de cheval ne se complètent pas : ils sont placés en symétrie, comme deux panneaux de signalisation :

- le fragment animal, posé sur la terre, signale le chemin carrossable, celui par où le Christ est monté, accompagné par son cortège de bourreaux, de badauds et de chevaux qui, maintenant, redescend vers Jérusalem ;

- le fragment humain, posé sur l’herbe, signale le sentier qu’ont pris les saintes femmes pour monter jusqu’à la croix.

Cette idée des deux voies d’accès, la carrossable et la piétonne, est déjà en germe, comme nous l’avons vu, dans le tableau de Budapest. Elle est totalement originale à Van Eyck et n’a été, à ma connaissance, reprise par aucun artiste. Je n’ai trouvé aucun texte antérieur qui puisse la corroborer, mais elle s’inscrit néanmoins dans une mode en plein développement à l’époque : la mise en scène du Mystère de la Passion.

En aparté : la Vierge pendant la Passion

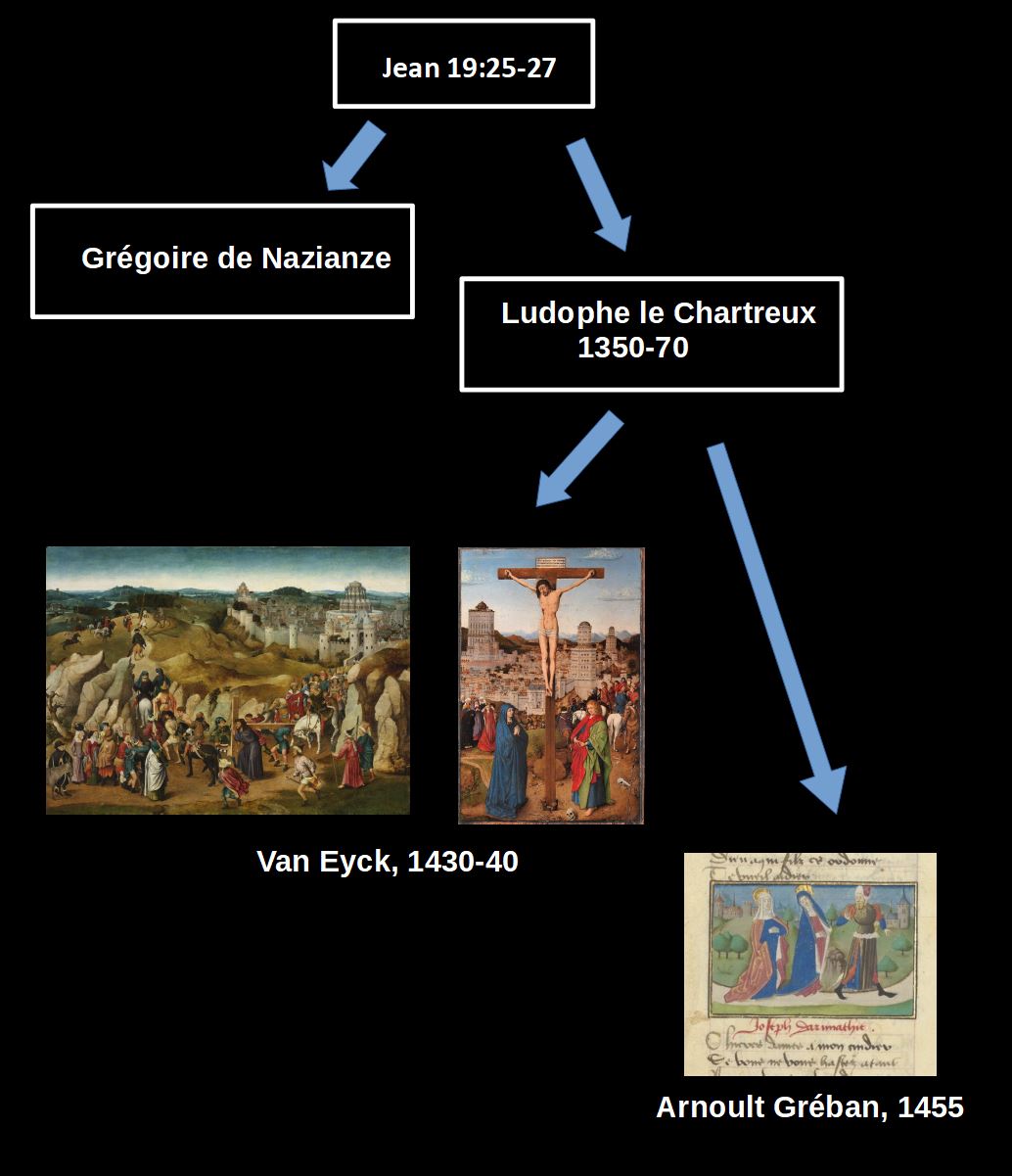

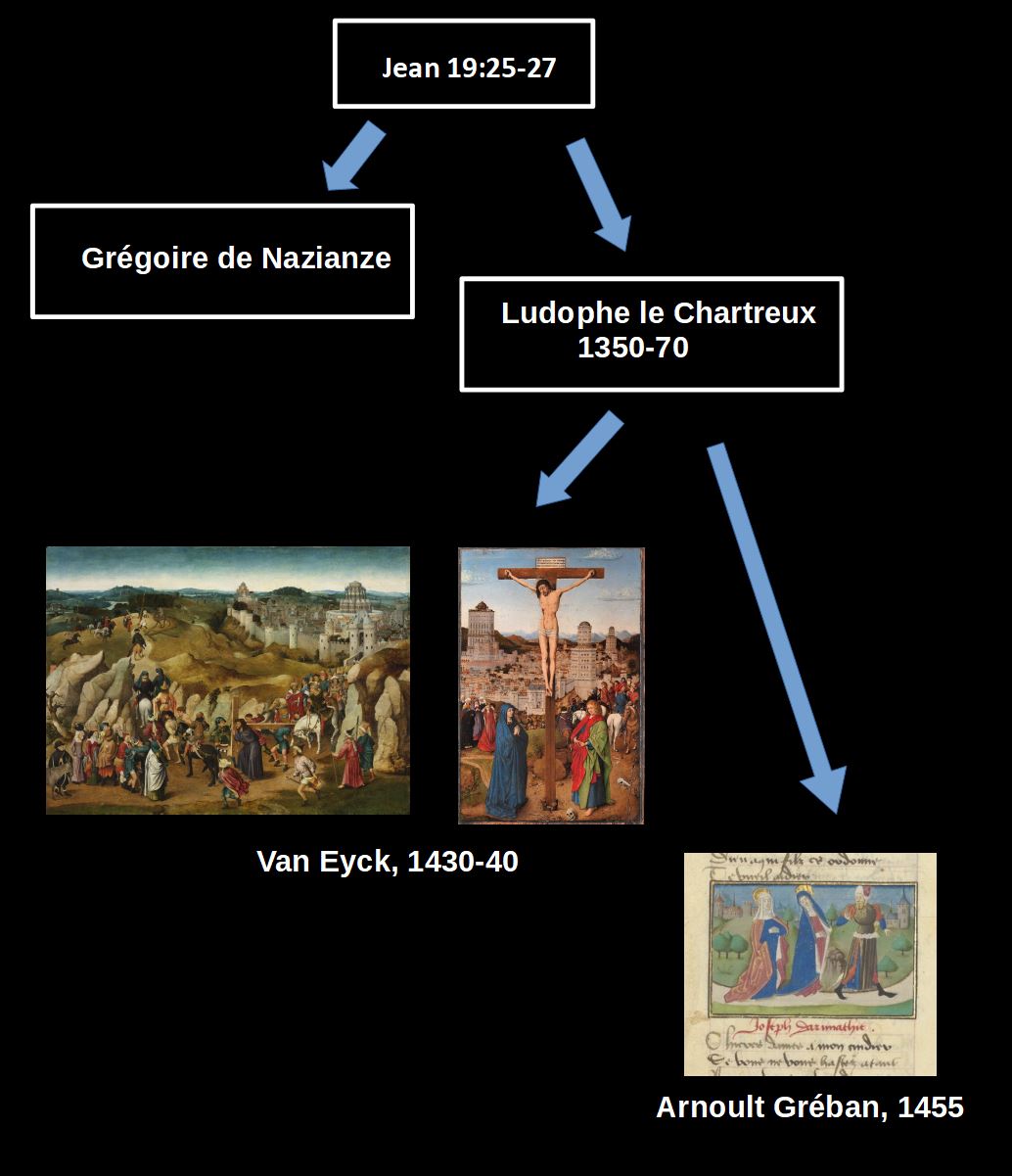

Tous les Mystères écrits au XVème siècle s’attachent à combler ce point blanc des Evangiles. Voici le seul passage, dans l’Evangile de Jean, qui parle de Marie durant la Passion :

« Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la soeur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus ayant vu sa mère, et auprès d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère: « Femme, voilà votre fils. » Ensuite il dit au disciple: « Voilà votre mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple la prit chez lui. « Jean 19:25-27

La précision « ayant vu sa mère » suggère que Marie n’était pas présente auparavant. C’est ce que développe Grégoire de Nazianze dans son Christ souffrant [0] : pendant toute la Passion, les Saintes femmes se sont retirées dans une forêt, où un messager vient les chercher pour que Marie puisse voir son fils in extremis. Cette version correspondrait bien à la mise en scène que propose Van Eyck : malheureusement ce texte grec ne sera connu en Occident qu’un siècle plus tard, lorsqu’il sera traduit en latin.

La source de Van Eyck serait-elle un des nombreux Mystères écrits au XVème siècle ? Le problème est ici l’absence de textes du début du siècle : la seule qui nous reste de l’époque de Van Eyck est la Passion d’Arras ([0a], p 483), dans laquelle Notre-Dame intervient à différents moments du Chemin de Croix.

Les Mystères puisent quant à eux dans un texte antérieur, très populaire à la fin du XIVème siècle, les Meditationes Vitae Christi de Ludolphe le Chartreux :

« Cependant la Mère désolée de Jésus ne pouvait d’abord, à cause de la multitude, ni l’approcher ni le voir ; elle alla donc rapidement avec ses compagnes et avec saint Jean, å un endroit où le cortège devait passer ».([0b], p 350)

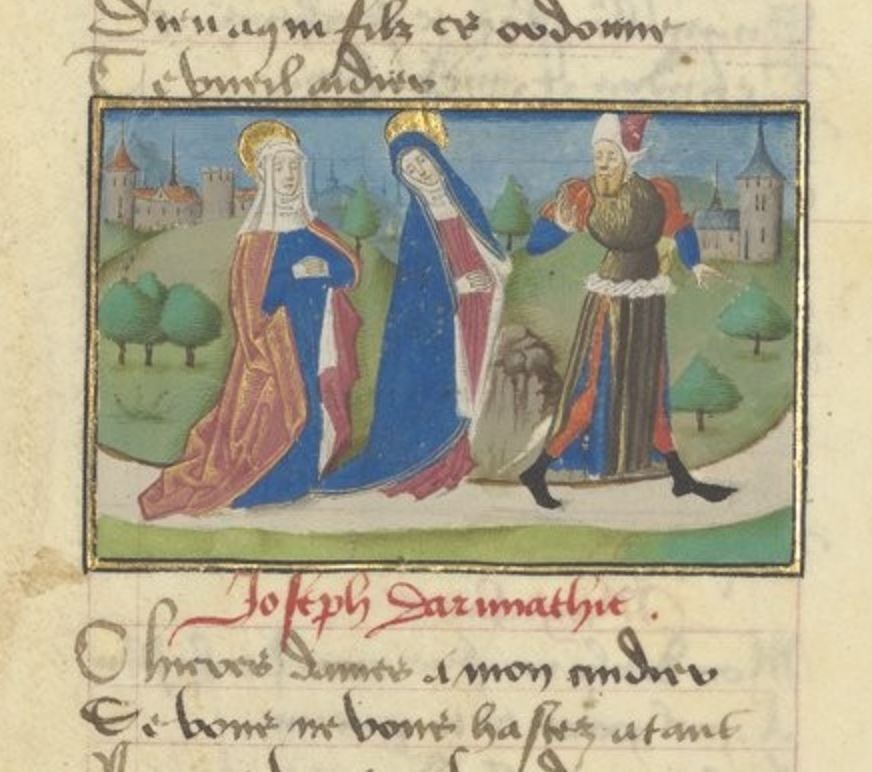

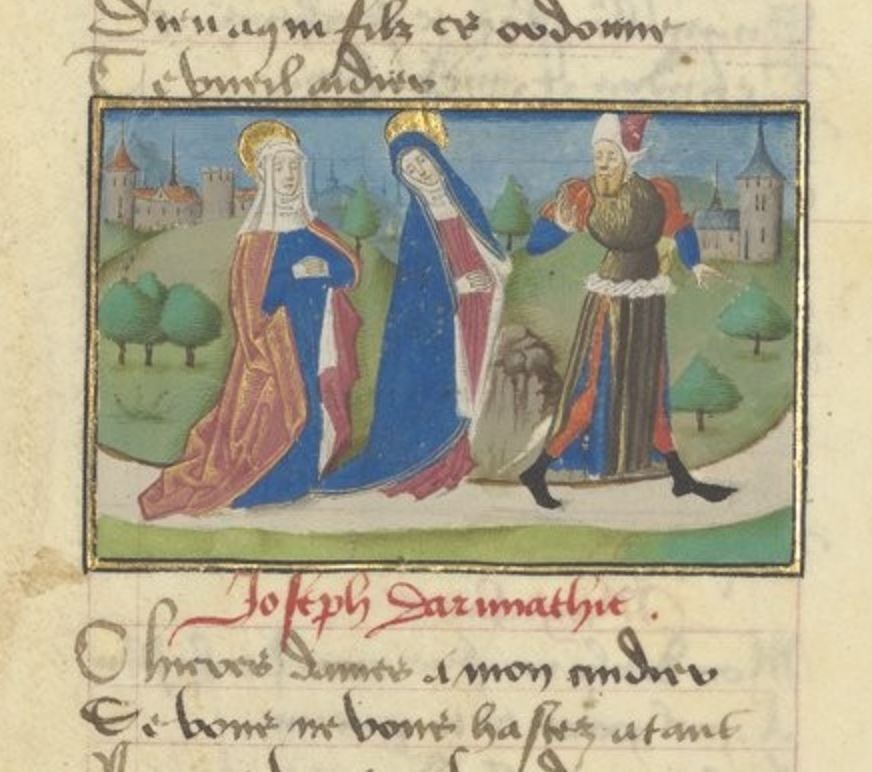

Cette idée va être développée par Arnoul Gréban dans la plus célèbre Passion du XVème siècle, jouée en 1455. Joseph d’Arimathie propose à Marie de prendre un chemin détourné pour rejoindre le Chemin de Croix :

Arnoul Gréban, Le mystère de la Passion BNF Arsenal Ms-6431 fol 180v Gallica

Arnoul Gréban, Le mystère de la Passion BNF Arsenal Ms-6431 fol 180v Gallica

« Joseph d’Arimatie :

Dame, se venir y voulez,

il nous convendra mettre paine

d’aller ceste rue foraine

pour les aller adevancer,

car jamès ne pourrons passer

par ceste grant rue ou ilz vont

pour la presse des gens qui sont :

suyvez moy, et je vos menray » ([0c] , p 317)

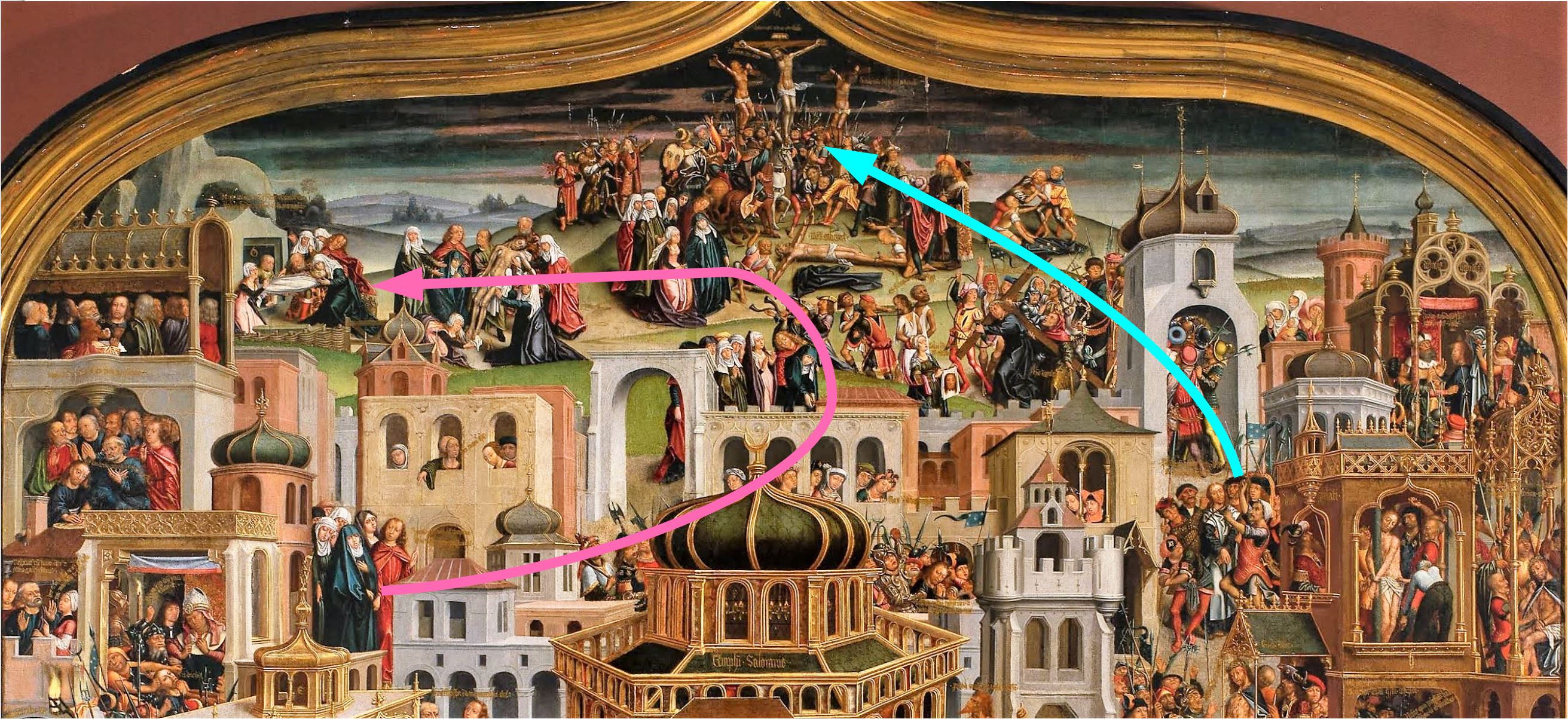

Panorama de Jérusalem, vers 1495-97, Museu Nacional dos Azulejos, Lisbonne [0d]

Panorama de Jérusalem, vers 1495-97, Museu Nacional dos Azulejos, Lisbonne [0d]

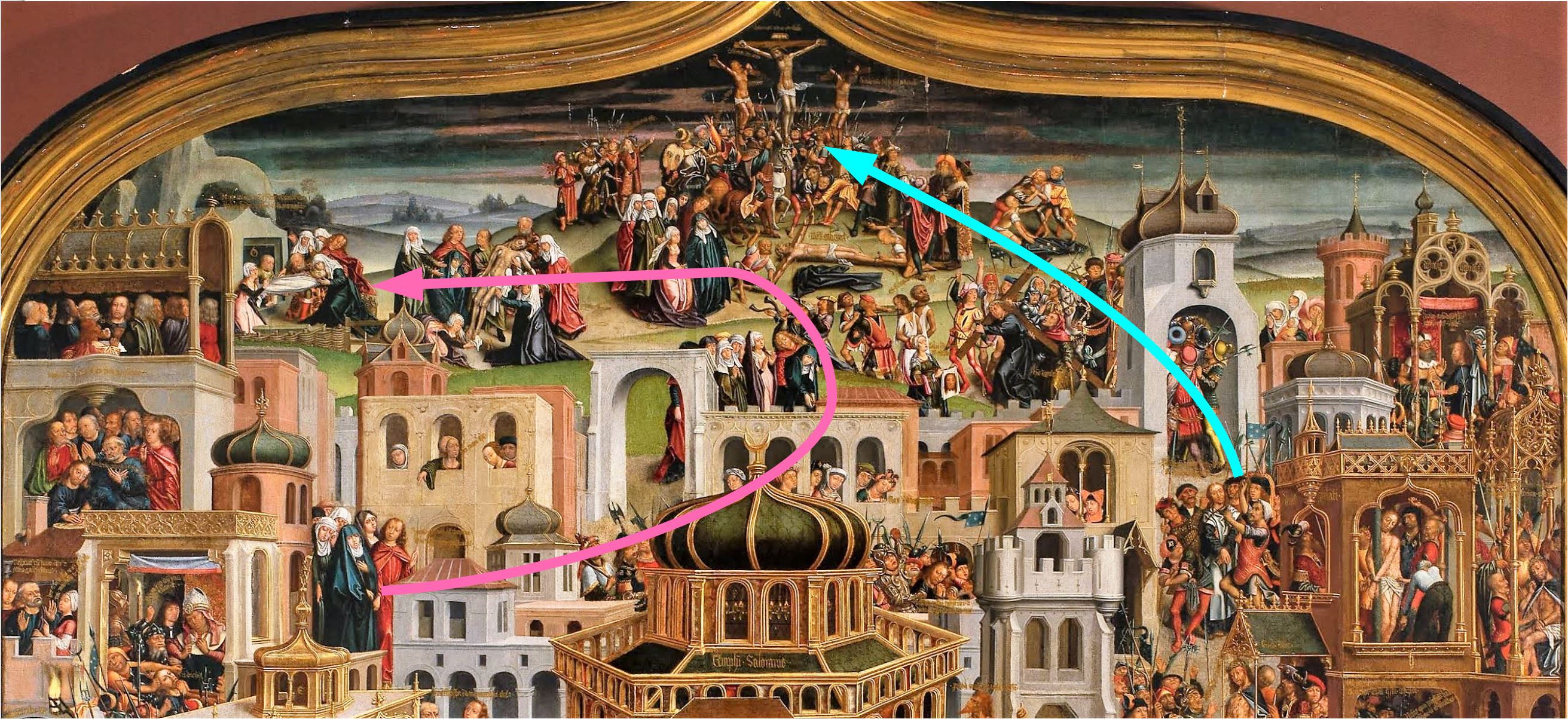

A la fin du siècle, un artiste flamand anonyme réalisera, pour la reine Eléonore du Portugal, cette vue panoramique de Jésusalem avec quatorze scènes de la Passion, qui s’inspire clairement de la Passion de Greban.

On voit bien, en haut, les deux portes menant au Golgotha : à gauche celle par où montent Marie et les Saintes Femmes, à droite celle par où monte Jésus, la seule jonction étant assurée par Sainte Véronique qui se détache du groupe pour essuyer le visage du Christ.

Bien que ce Mystère soit postérieur au tableau d’une vingtaine d’année, je ne peux m’empêcher de voir dans l’homme au bâton, au fond de la Crucifixion de Budapest, la silhouette de Joseph d’Arimathie conduisant les femmes au Calvaire en évitant le chemin de la foule.

Les deux Calvaires de Van Eyck semblent être le développement graphique d’un point qui préoccupait beaucoup Ludolphe le Chartreux ([0b], p 406), la contradiction des textes sur la place où se trouvaient les Saintes Femmes :

- « au pied de la croix (juxta crucem) » selon l’Evangile de Jean,

- « à l’écart (a longe) » selon les trois autres.

Ludophe explique qu’elles étaient sans doute assez près pour pouvoir entendre les dernières paroles du Christ ; mais assez loin pour éviter « la multitude qui se pressait autour de la Croix ». Et il conclut, avec Saint Chrysostôme, par une envolée féministe :

« Admirons ici la constance énergique des saintes femmes qui ne craignent pas d’accompagner sur le Calvaire leur divin Maître lâchement abandonné par ses apôtres. Le sexe naturellement faible se montra donc alors le plus courageux. Aussi les femmes ne sont pas plus étrangères au mystère de la Passion et à la science de la résurrection qu’aux bienfaits de la grâce et de la gloire qui en résultent pour tous ».

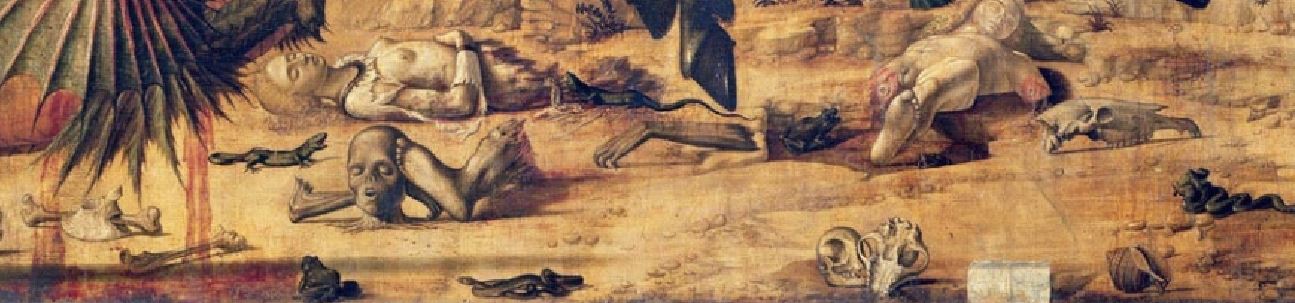

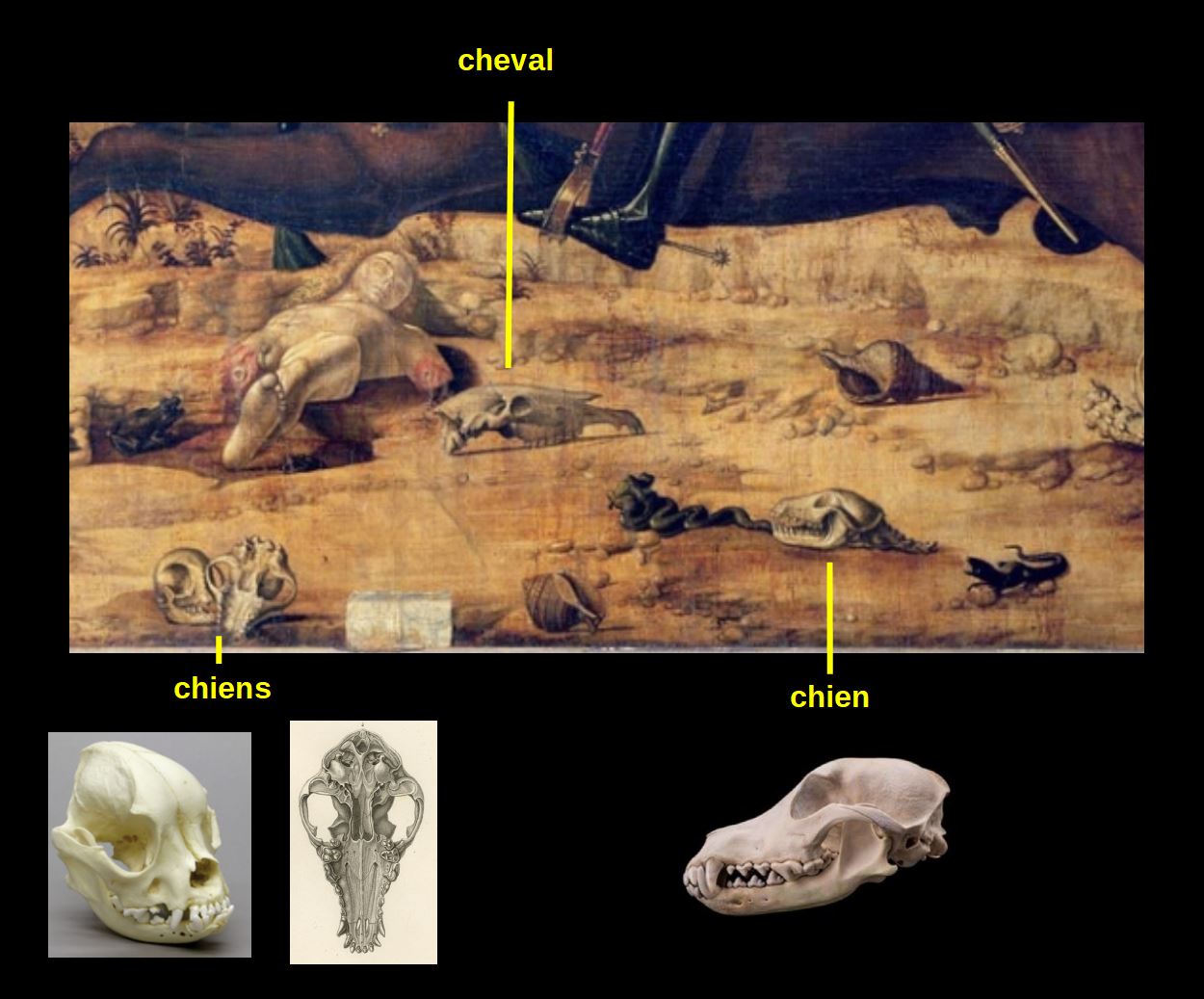

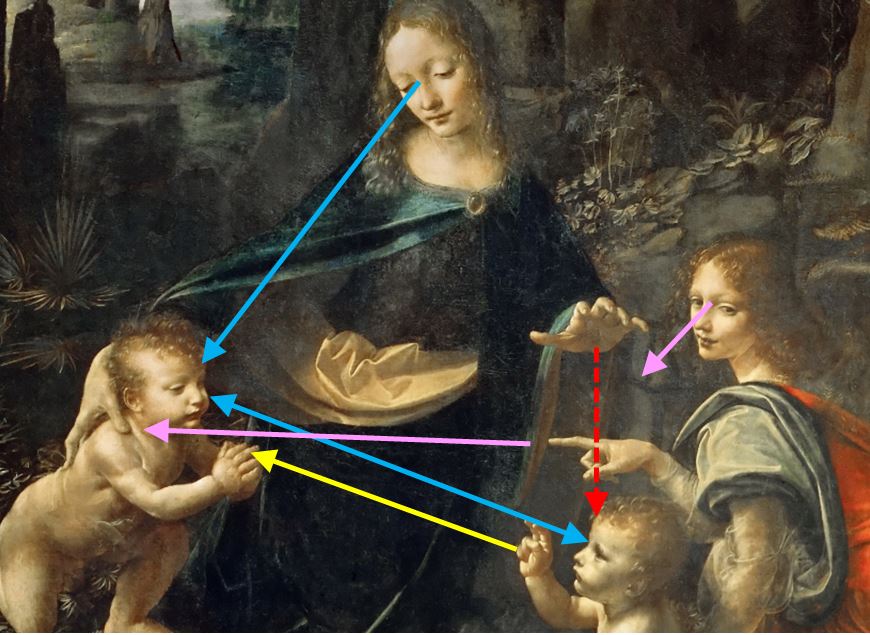

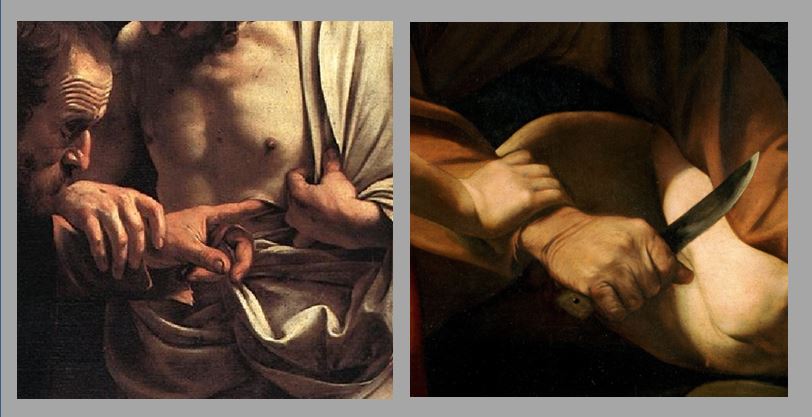

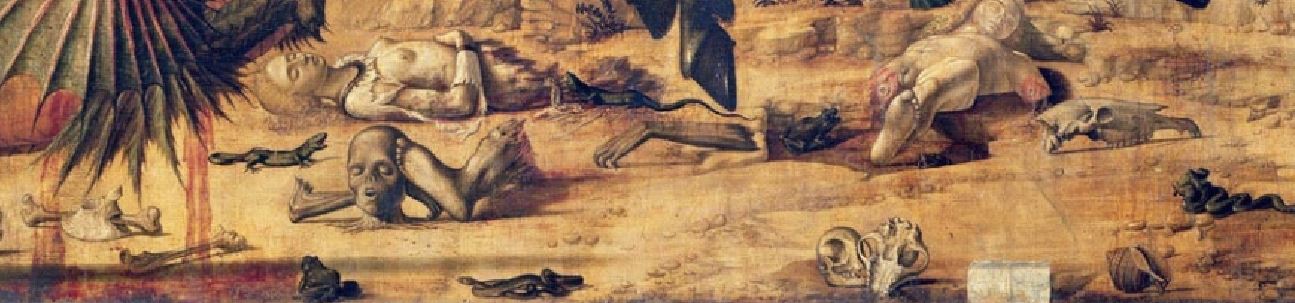

Carpaccio

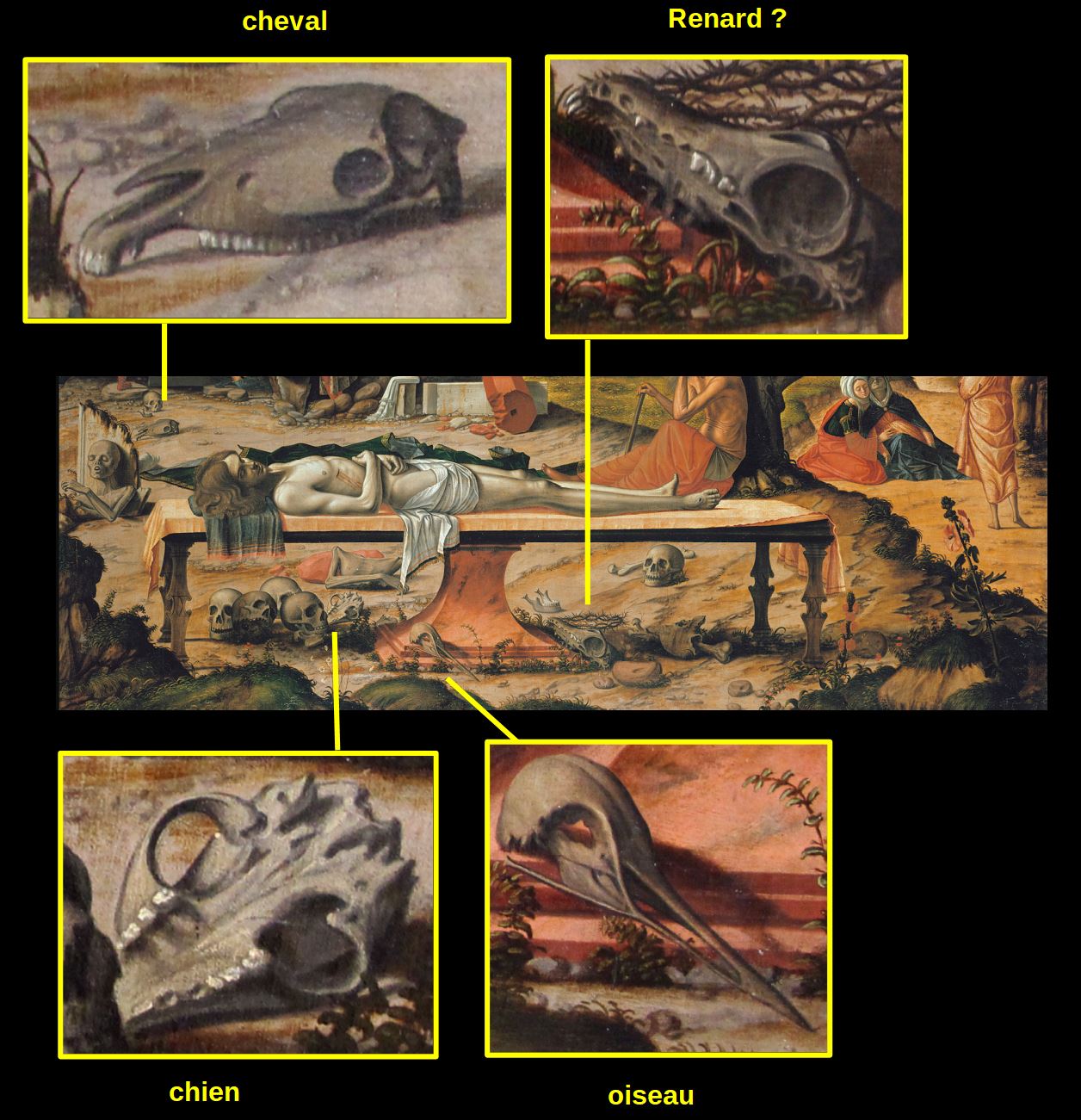

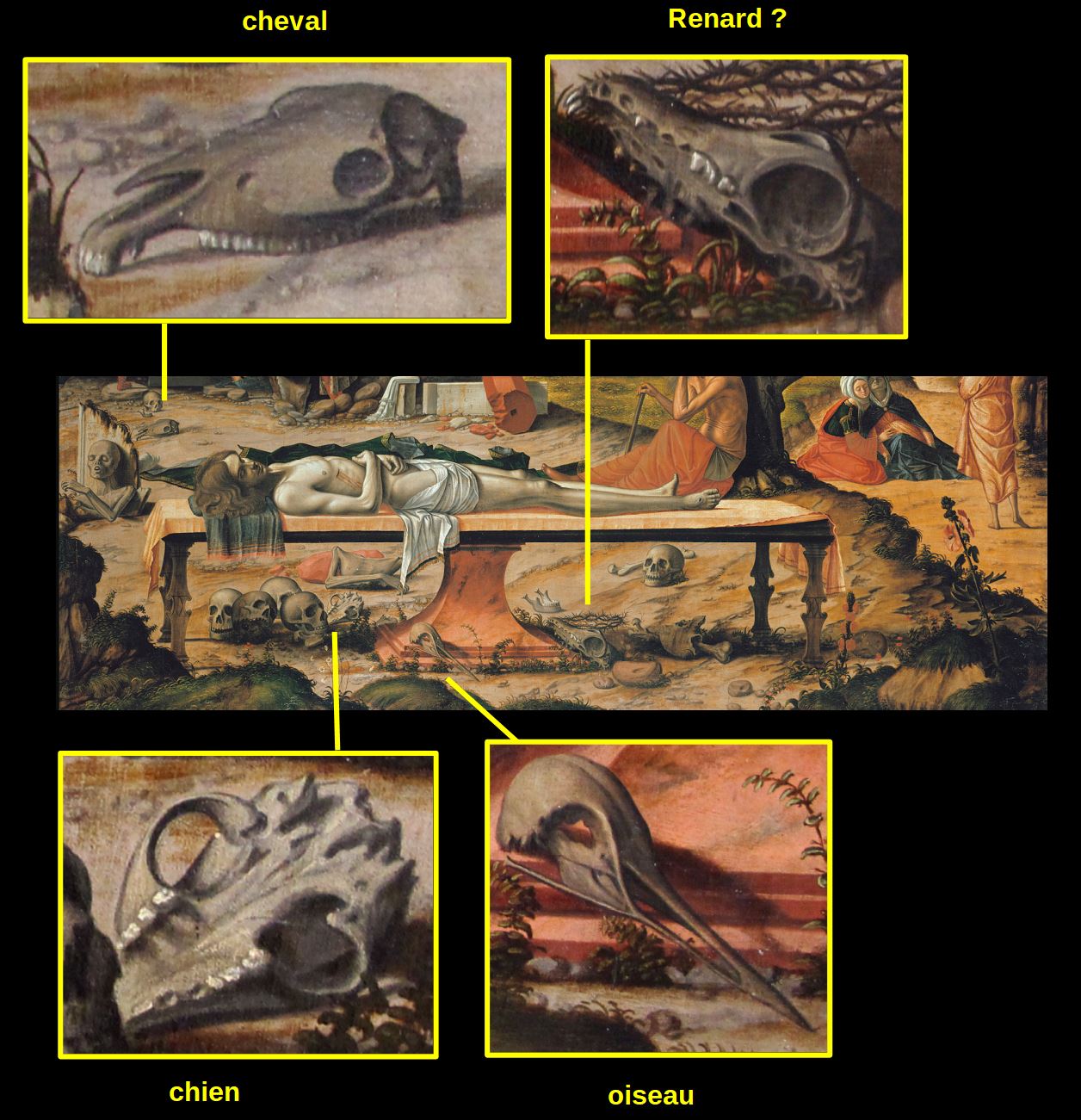

Préparation du tombeau du Christ (détail)

Carpaccio, 1505, Staatliche Museen, Berlin

Cliquer pour voir l’ensemble

Carpaccio reprend dans ce tableau extraorfinaire le motif du crâne de cheval, déjà utilisé dans son Saint Georges, pour illustrer une terre pourrie, une terre de mort et de désolation.

Dans ce bestiaire macabre, il ajoute au couple cheval et chien deux nouveautés, un crâne très allongé de canidé (renard ou lévrier ?) et un crâne d’oiseau.

Je ne peux manquer d’y voir des clins d’oeil à la Crucifixion de Van Eyck, qui se trouvait en justement en Vénétie depuis le milieu du XVème siècle, célébrée comme la copie d’un tableau perdu du grand maître flamand [0e].

Dürer

Le Calvaire

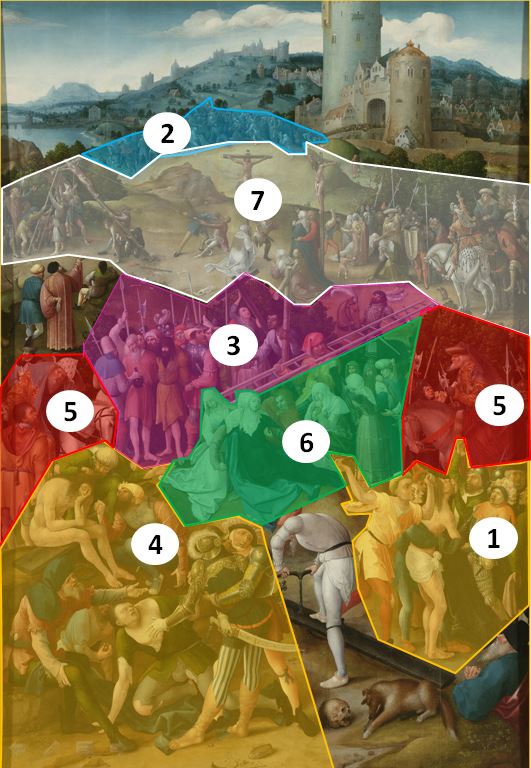

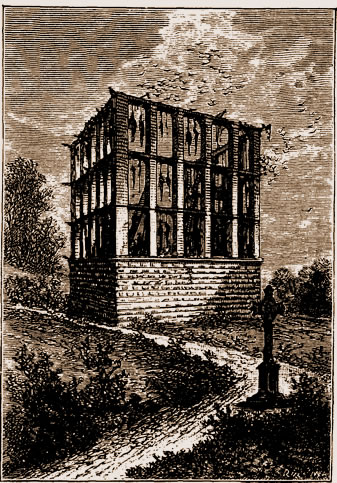

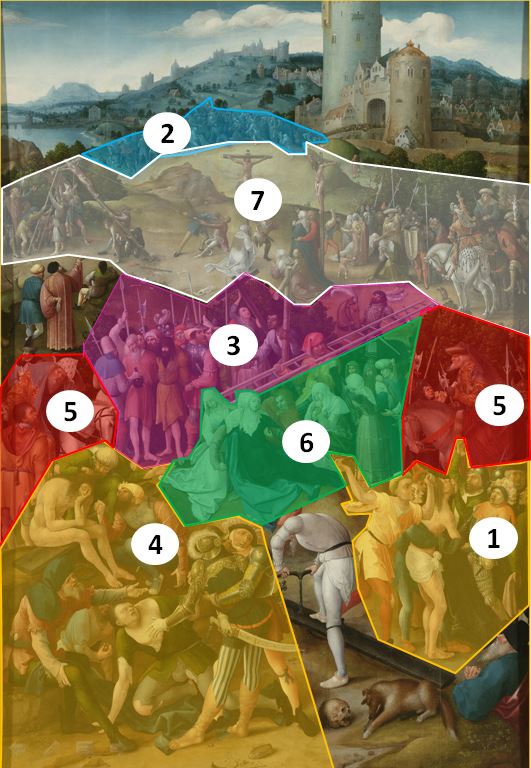

Pseudo Jan Wellens de Cock, Leiden, vers 1520, Rijksmuseum, Amsterdam

Conservée par cette copie postérieure, la composition complexe de Dürer juxtapose, sans ordre chronologique, divers épisodes de la Passion, en rajoutant quelques scènes non présentes dans les Evangiles.

- 1 : la flagellation

- 2 : le voile de Véronique

- 3 :les larrons préparés pour l’exécution

- 4 : le manteau de Jésus joué au dé, en pendant de la flagellation

- 5 : deux scènes symétriques (inventées) : à gauche le grand prêtre Annas donne la lance avec l’éponge à un homme portant un seau de vinaigre , à droite Pilate donne le rouleau marqué INRI à un soldat

- 6 : les Saintes Femmes et Saint Jean

- 7 : la Crucifixion, avec à nouveau les Saintes Femmes et Saint Jean

Viennent s’insérer entre ces scènes des spectateurs vus de dos, un chien rongeant un os et un soldat perçant un avant-trou dans le montant de la croix .

A noter le détail rare, dans la scène 4, du soldat qui se moque de Jésus en faisant le geste de la figue (voir – Faire la figue).

L’homme noir et la croix en rondins

Sur l’iconographie très particulière de la croix en rondins destinée au bon larron, voir 4 De Nuremberg à Venise .

Marie-Madeleine

Le crâne de cheval se trouve juste au dessus, entre le trou de la croix du bon larron et le pied de la croix de Jésus, qu’embrasse une femme à genoux. A ses longs cheveux blonds qui dépassent du voile, on reconnaît Marie-Madeleine, bien que son signe distinctif, le flacon de parfum, soit absent.

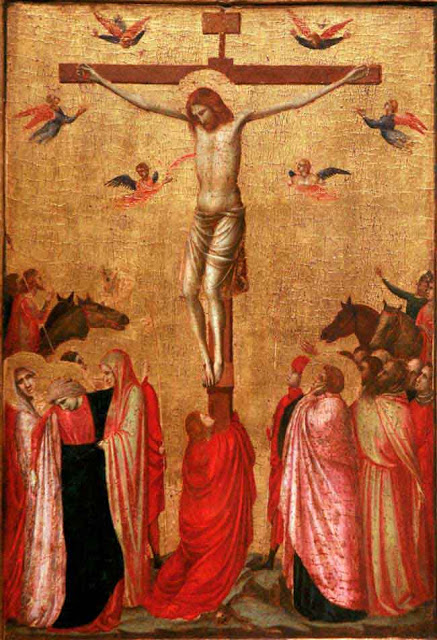

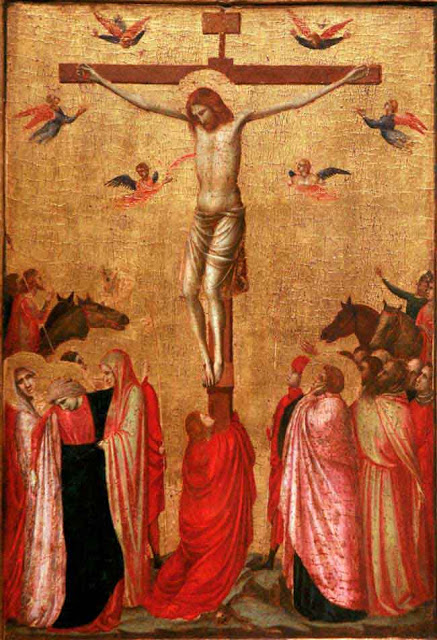

Crucifixion Crucifixion

Giotto, vers 1319-1320, Musée des Beaux Arts de Strasbourg. |

Les sept douleurs de Marie Les sept douleurs de Marie

Dürer, vers 1494-1497, Gemäldegalerie Alte Meister ,Dresde |

Le thème de Marie-Madeleine (sans flacon) embrassant le pied de la croix se retrouve aussi bien en Italie que dans les Ecoles du Nord, tant la chevelure dénouée suffit à identifier la pécheresse.

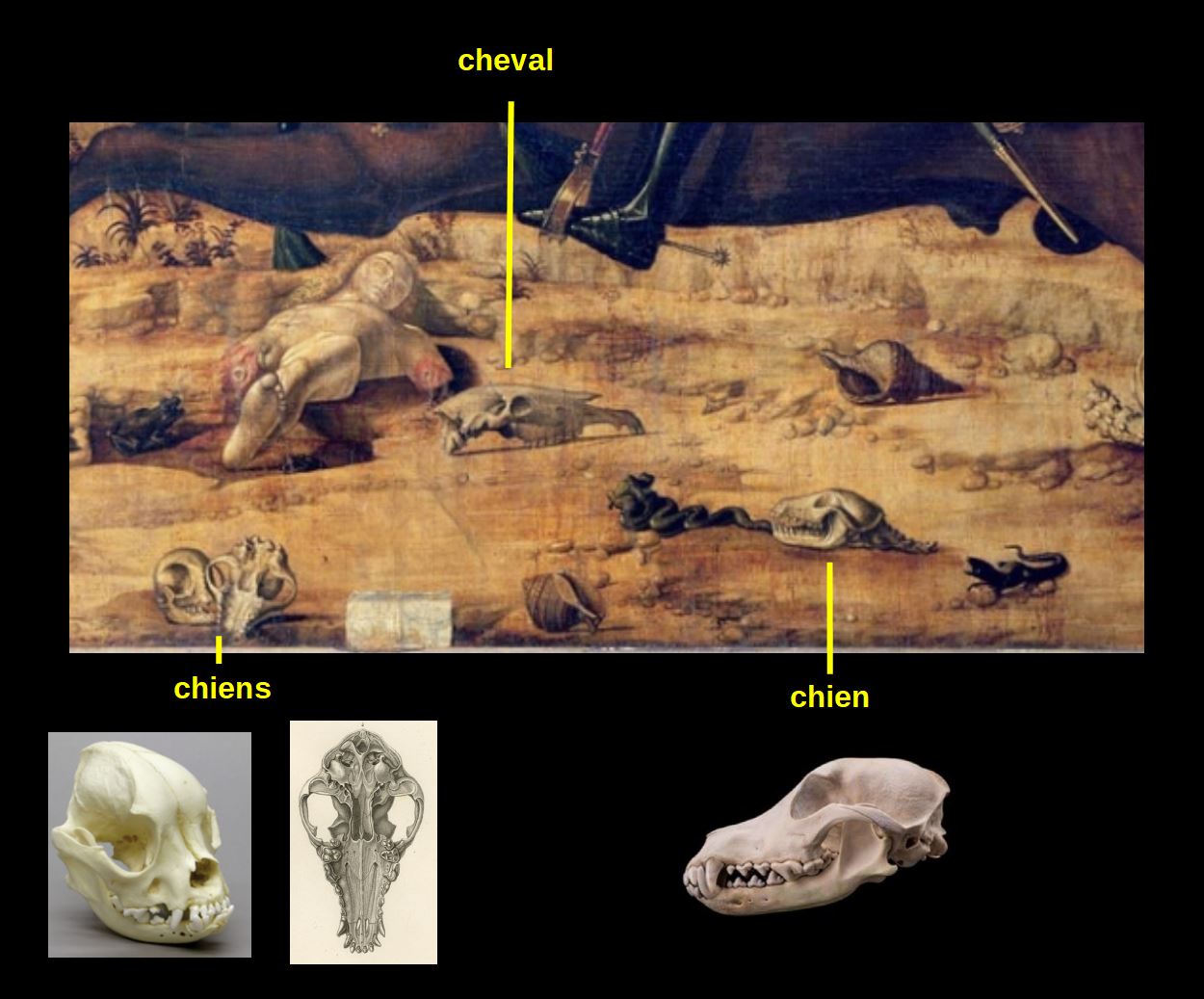

Le crâne de cheval

En revanche, l‘incongruité du crâne de cheval remplaçant le crâne d’Adam au pied de la croix du Christ est très étonnante. Or le Pseudo Jan Wellens de Cock n’a pas inventé ce détail, mais l’a repris de la composition originale de Dürer.

Le Calvaire

Albrecht Dürer, 1505, Galerie des Offices, Florence

Il a en effet reproduit fidèlement, grossi trois fois, un dessin que Dürer avait réalisé en 1505 lors de son second voyage à Venise [1].

Le squelette de cheval s’y trouve bien, à la limite de la robe de Marie-Madeleine, ainsi que le crâne d’Adam un peu plus à gauche.

De la part d’un innovateur iconographique tel que Dürer, il est loisible de voir dans ces deux crânes, au centre de ce tableau foisonnant, une discrète généalogie de la luxure, entre Eve, la pécheresse originelle et Marie-Madeleine, la pécheresse repentie.

Préparation de la Croix

Maître strasbourgeois, 1515, Staedel Museum, Francfort

Il est possible que l’idée ait été reprise par cet anonyme qui place les deux crânes au pied d’une des croix, dans une composition compliquée où, comme chez Dürer, le Christ se trouve tripliqué. Sur ce tableau, voir 4-2 Préhistoire des mouches feintes : dans les tableaux.

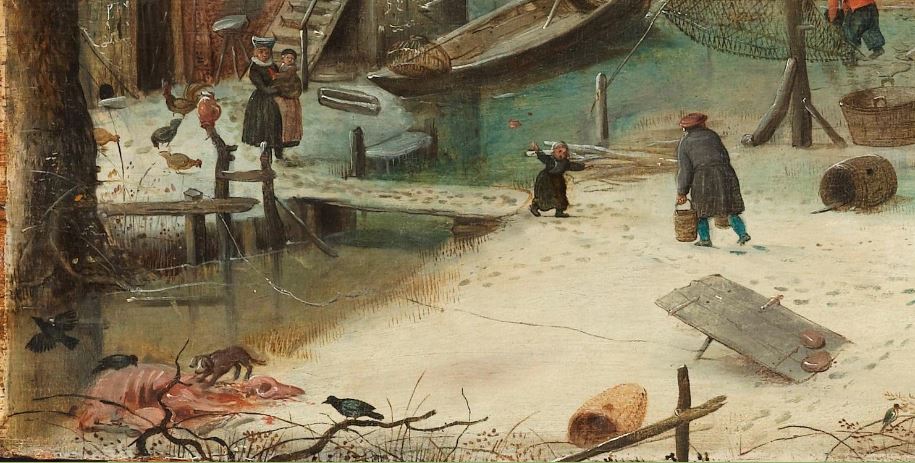

La Route vers le Calvaire flamande

La route du Calvaire La route du Calvaire

d’après Van Eyck, Museum of Fine Arts, Budapest |

La route du Calvaire, Henri Met de Bles, vers 1535, Princeton University Art Museum La route du Calvaire, Henri Met de Bles, vers 1535, Princeton University Art Museum |

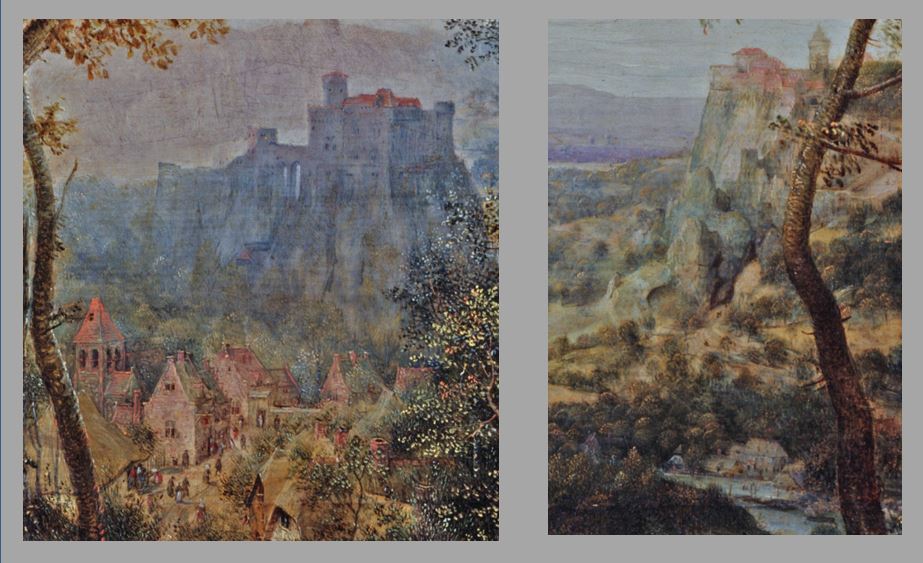

Le peintre anversois Henri Bles reprend le même mouvement tournant que Van Eyck, menant de Jérusalem, en bas à droite, au Golgotha en haut à gauche. Mais tandis que Van Eyck y montrait les croix posées par terre, en attente des larrons, Met de Bles introduit une discrète présence du futur : les trois croix de la Crucifixion dressées, voilées dans le bleuté de la perpective atmosphérique.

Le crâne de cheval apparaît dans la mare en bas à droite, sous le symbole boschien d’une chouette épiant un oiseau ( voir La cage hollandaise).

Le talus brun, avec son oculus dans lequel s’inscrit en guise de pupille une silhouette de soldat, a probablement une intention zoomorphe : une sorte de mufle de monstre menaçant, à moitié enterré (de Bles est un spécialiste des rochers à énigmes).

A remarquer le soldat noir cheminant auprès d’Hérode, qui fait directement référence à la Crucifixion du Pseudo Jan Wellens de Cock.

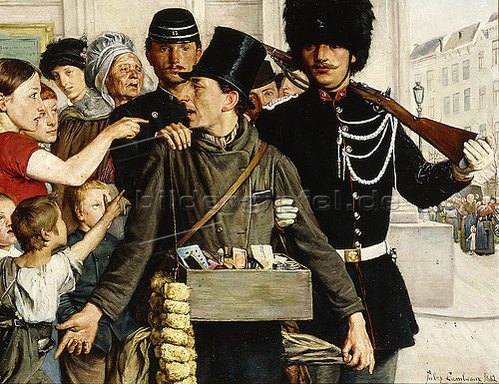

Notons que la composition s’inscrit entre les deux figures boschiennes du colporteur, à gauche, et du crâne de cheval, à droite, positionnées dans la Route du calvaire comme figures du Fardeau et de la Souffrance.

Portement de croix

Michael Coxcie, vers 1530, Escorial, Madrid

Ce « chemin du calvaire » cadré au minimum donne une signification originale au crâne de cheval : il marque l’emplacement où se plante la branche de la croix, lors d’une de ces trois stations où Jésus chute sous son poids. Le crâne animal signalise une étape sur le chemin de la Passion, préludant au crâne humain qui marque sa destination.

Portement de croix

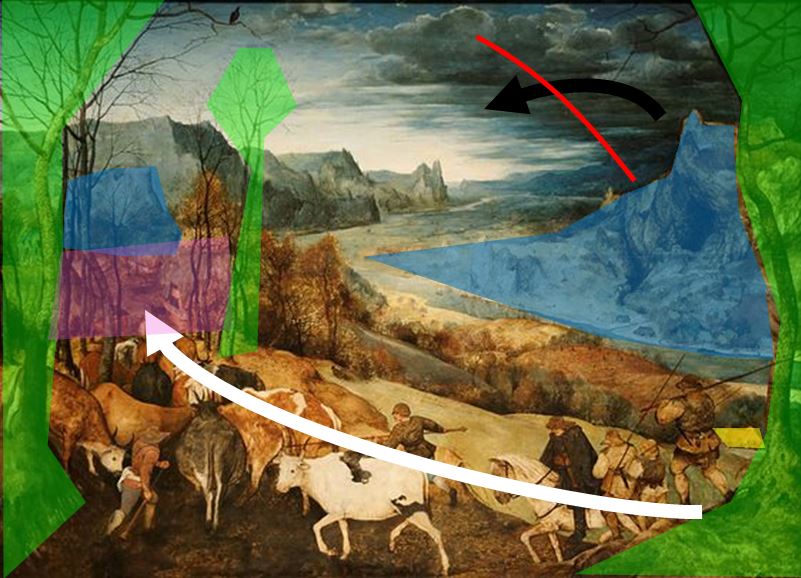

Pieter Aertsen, 1552, disparu à Berlin en 1945

Ici, le Christ est représenté à trois moments différents :

- portant sa croix (suivi par les deux larrons l’un en charrette et l’autre à cheval),

- crucifié en haut à droite au milieu d’un cercle de badauds,

- ressuscitant au centre, en haut du chemin.

Mais par rapport au dessin de Dürer qui juxtaposait les scènes dans une logique non chronologique, c’est ici la topographie qui va les organiser : l’histoire commence en haut à gauche (Jérusalem), suit un vaste mouvement tournant jusqu’au Golgotha en haut à droite, puis continue sa spirale jusqu’au tombeau et à la résurrection.

A noter le gibet tout en haut à droite, où se déroule en même temps une exécution ordinaire : ainsi l’histoire sainte rejoint la réalité contemporaine, les soldats romains se mêlent aux costumes flamands, dans un court-circuit temporel qui fait toute la nouveauté de l’oeuvre.

La présence des paysans du premier plan, descendant au marché avec leur charrette et leurs paniers s’explique par le texte de Luc [2] :

« Comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix, pour qu’il la porte derrière Jésus. 27 Il était suivi d’une grande multitude des gens du peuple, et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. » Luc 23,26-27.

On voit sur la droite Simon de Cyrène amené par les soldats, sa jatte de lait renversée et son panier visité par un chien.

Quant au crâne de cheval, il se trouve au premier plan, au centre, caché sous un arbuste sec, sans lien avec le reste de la composition.

Portement de croix

Pieter Aertsen, 1552, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Anvers

Dans cette autre version beaucoup plus confuse, l’idée générale et de faire se croiser des paysans descendant au marché, à pied ou à cheval (ils portent des paniers pleins, un sac, un agneau, mais Simon de Cyrène est absent) avec le cortège qui monte : Jésus portant sa croix, précédé d’un groupe portant une seule croix (pourquoi ?), précédé par les deux larrons à pieds, minuscules à droite du tableau.

Plus haut, un groupe de chevaux et de piétons assiste à une double crucifixion : le bon larron est hissé sur une croix déjà plantée, tandis que Jésus a été cloué avant que la croix ne soit relevée (on voit au fond trois silhouettes accroupies qui jouent aux dés les vêtements). Plus haut à droite, de l’autre côté du chemin, on est en train de hisser la croix du mauvais larron, qui en tant que criminel endurci se trouve relégué près du gibet des exécutions ordinaires.

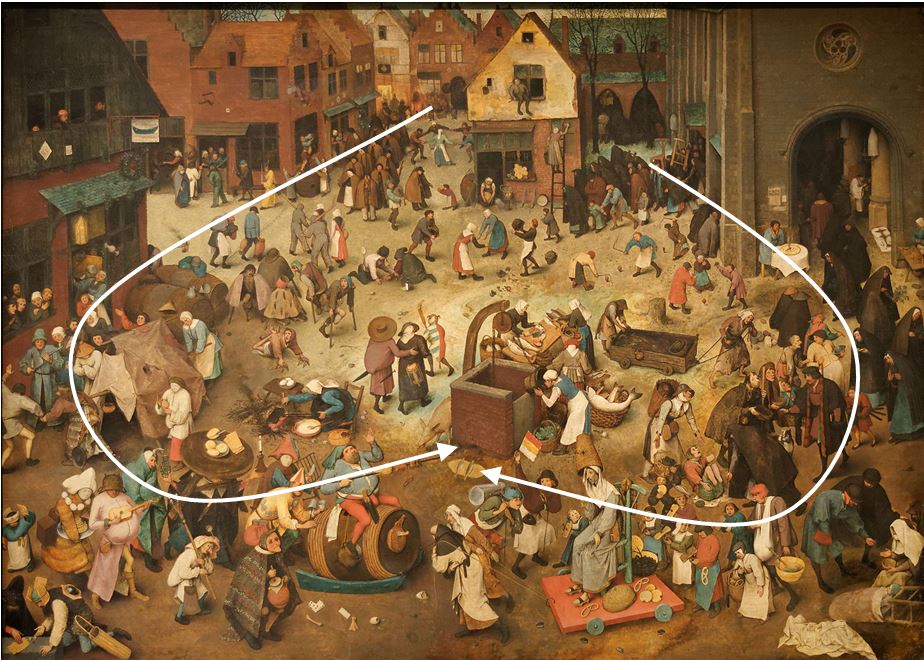

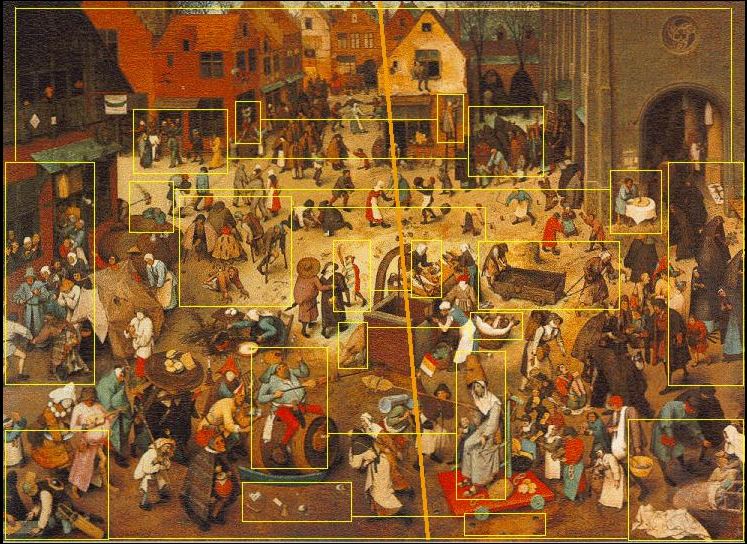

Le crâne de cheval chez Brueghel

Le Triomphe de la Mort

Brueghel, 1562, Prado, Madrid

Cliquer pour voir l’ensemble

Il apparaît un peu partout dans cette oeuvre boschienne, où la terre est pourrie par des squelettes équins et humains. On voit également un boeuf, un cheval et un agneau récemment abattus, au centre de cet immense panorama sacrificiel où une armée de squelettes pousse une foule affolée vers une souricière géante.

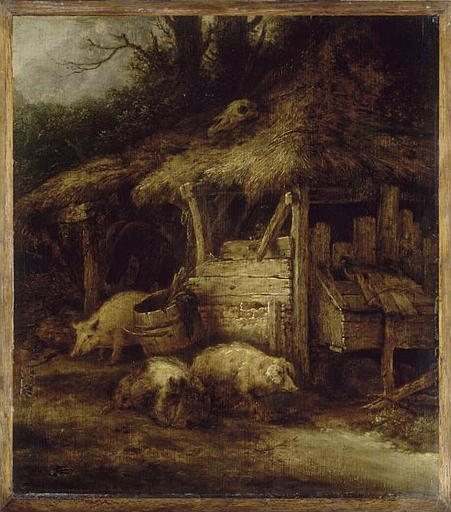

Mais après cette utilisation dispendieuse, c’est dans une oeuvre « paysanne » que Brueghel va donner au crâne de cheval son emploi le plus remarquable.

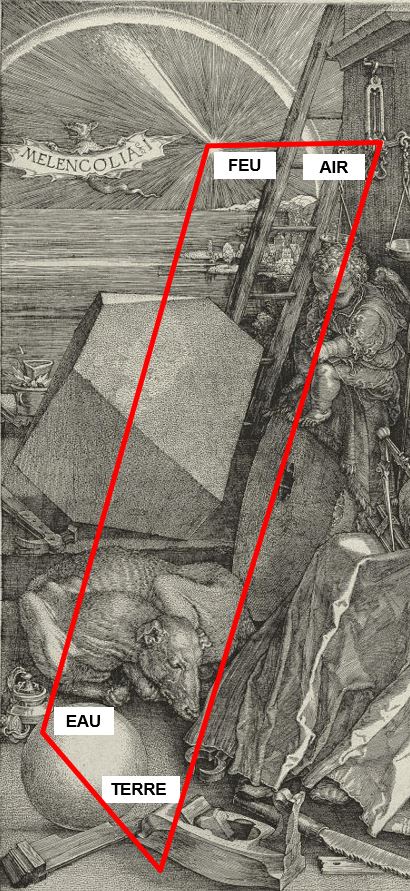

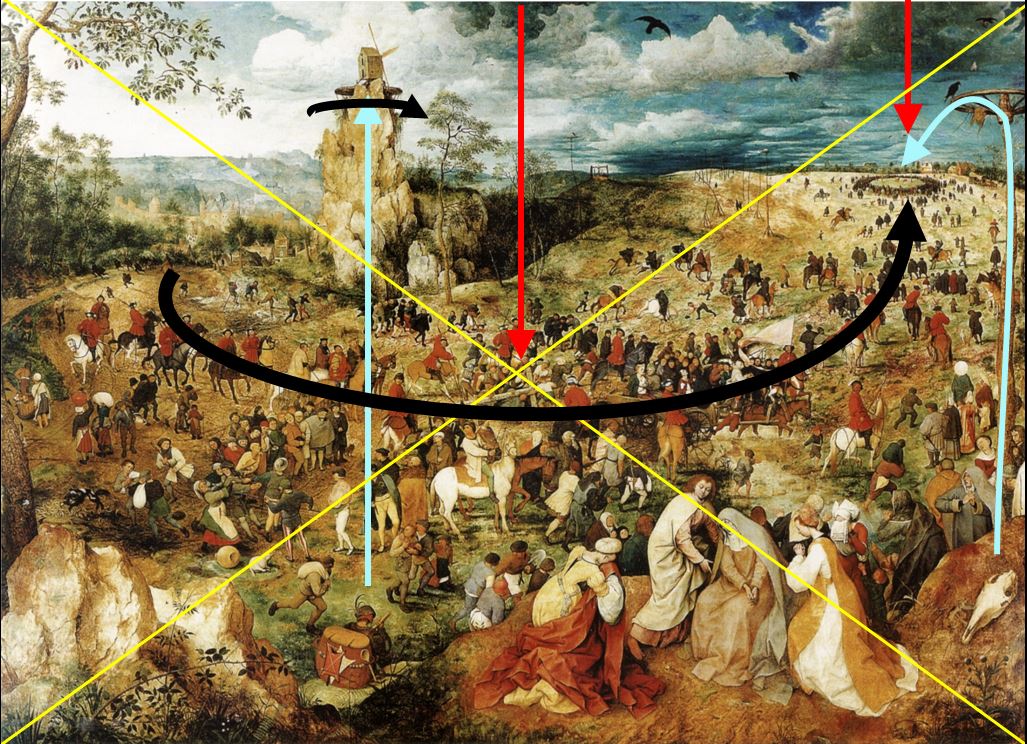

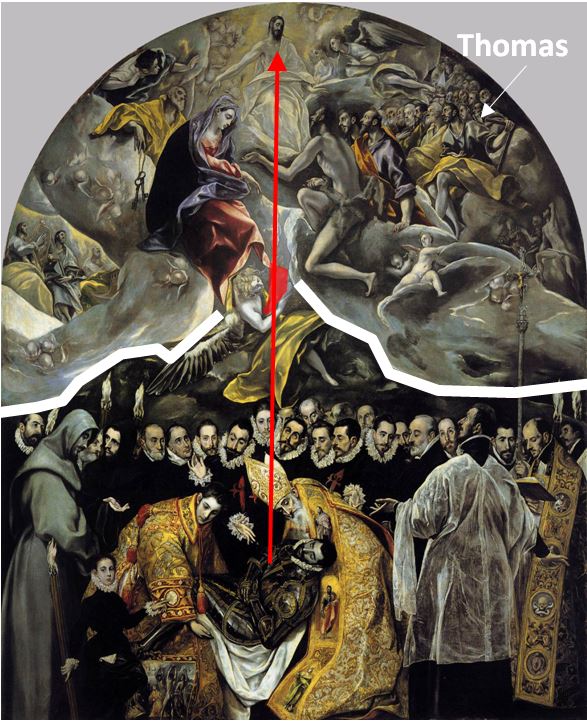

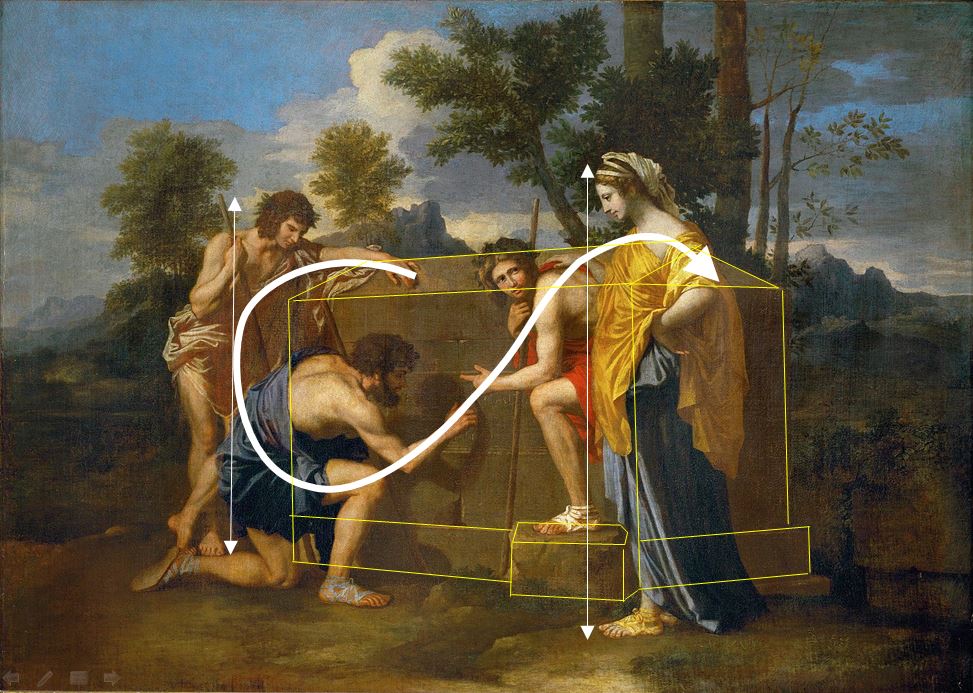

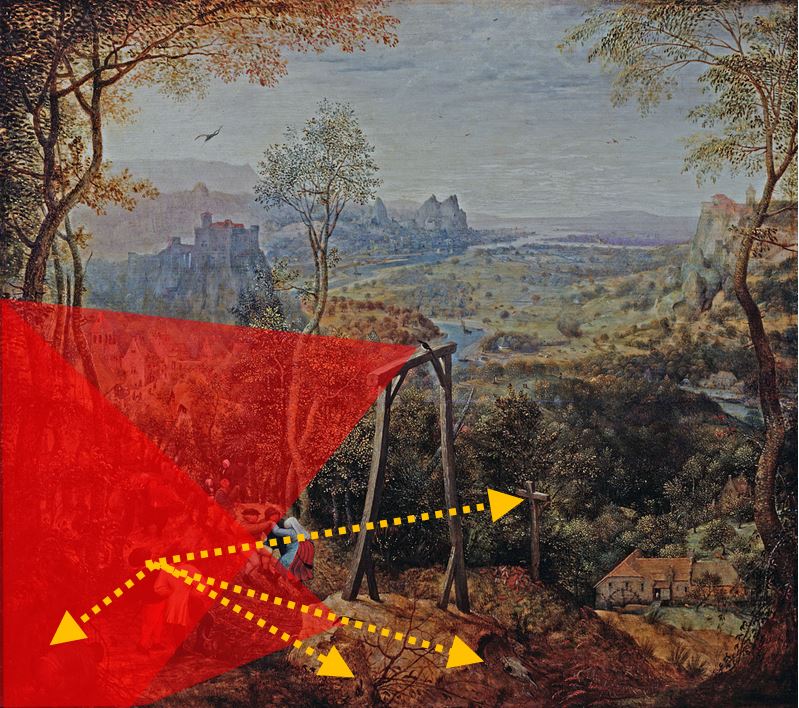

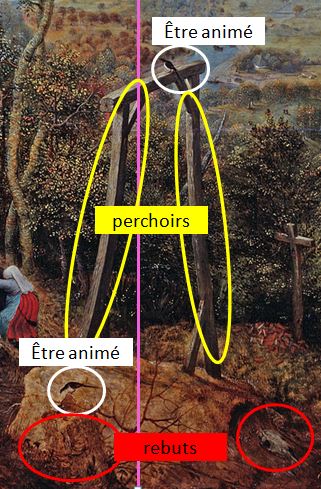

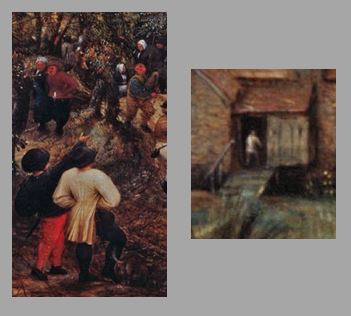

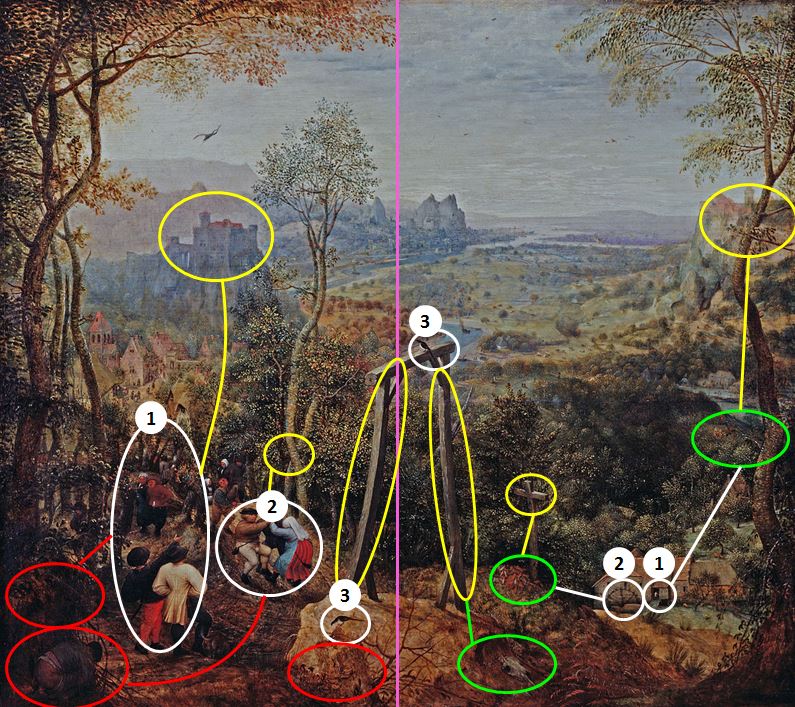

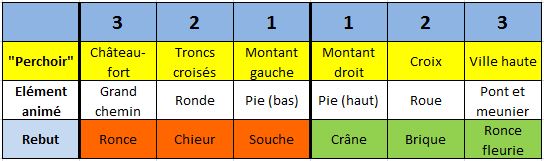

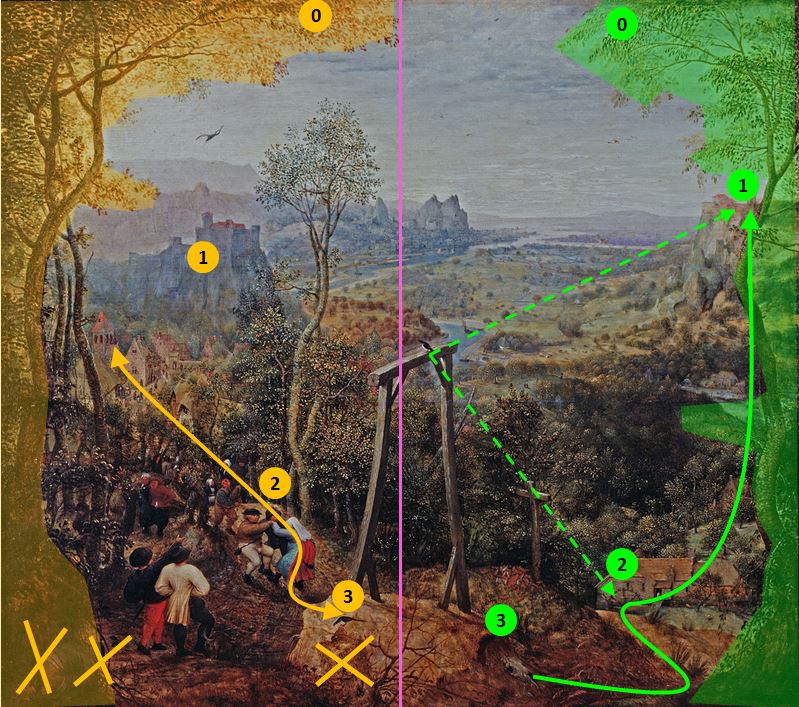

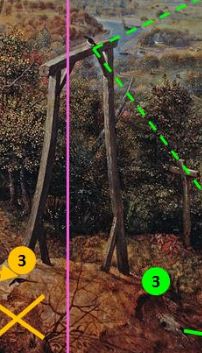

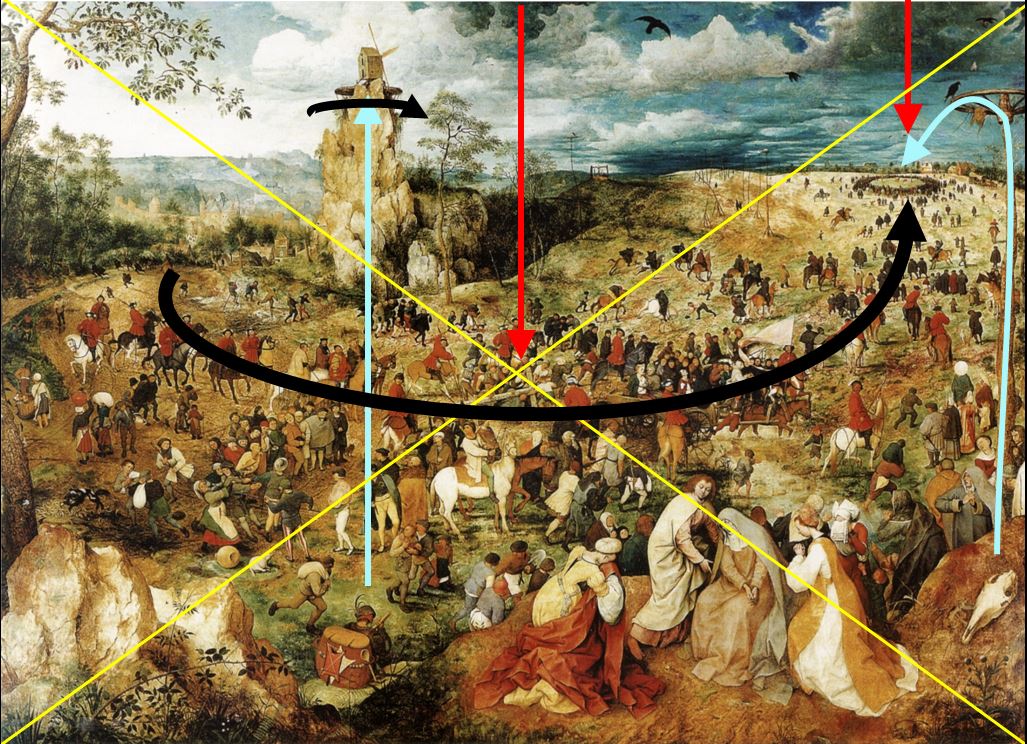

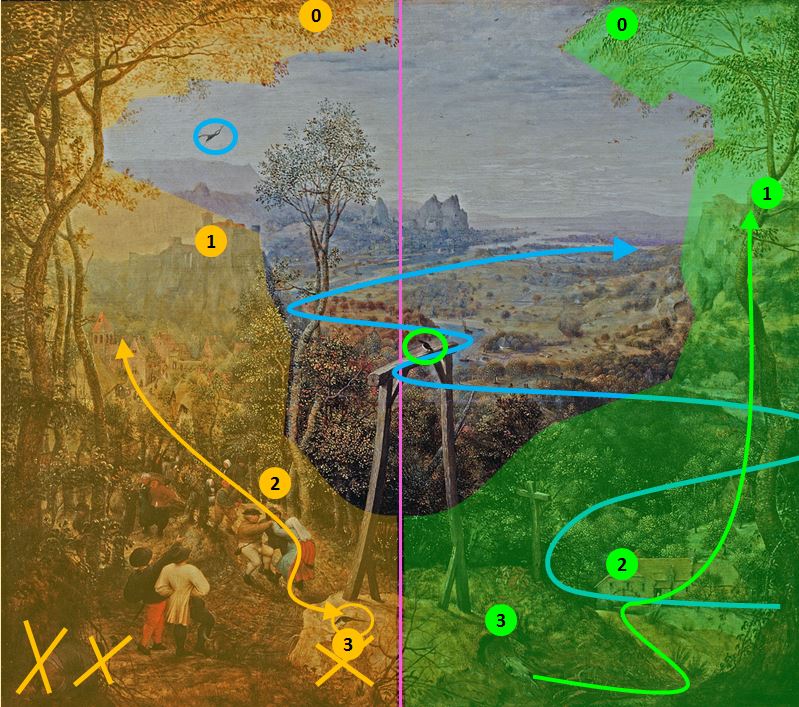

Le portement de Croix

Pieter Bruegel , 1564, Kunsthistorisches Museum, Vienne

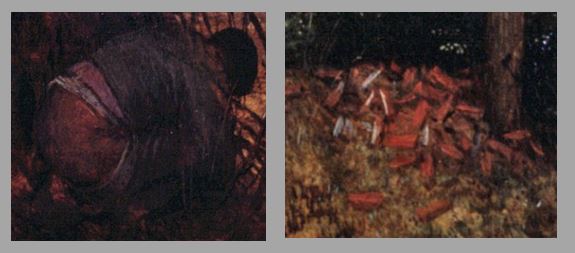

Dans ce très célèbre et très complexe tableau, nous ne porterons notre attention que sur deux éléments, caractéristiques de la manière dont Bruegel recycle et réinterprète ces deux figures boschiennes que sont le colporteur et le crâne de cheval.

Le colporteur sous le moulin

Seul personnage assis de ce grand plan-séquence en mouvement (mis à part la Vierge Marie), il attire l’oeil parce qu’il ne s’intéresse pas au spectacle, et parce qu’il nous tourne le dos. Sur son dos sèchent deux peaux de petits animaux mises en croix.

De là, l’oeil monte verticalement et rencontre un autre dispositif où un tissu fragile est mis en croix : les ailes du moulin.

A la nuée d’oiseaux qui tourne autour, on comprend que le meunier, dont la minuscule silhouette domine toute la scène, est en train de leur donner du grain. De nombreux auteurs ont vu dans cette silhouette bienveillante, inaccessible sur son roc , une image de Dieu le Père assistant d’en haut au supplice de son Fils. Et dans le moulin (un moulin qui lui même tourne sur son axe) une image de la Meule du Monde, qui tourne sans fin comme le firmament.

L’axe qui relie les pseudo-croix du colporteur et celle du moulin, est donc à la fois l’axe du monde et l’axe autour duquel s’ordonne le mouvement tournant de la foule, dans une même logique concertée.

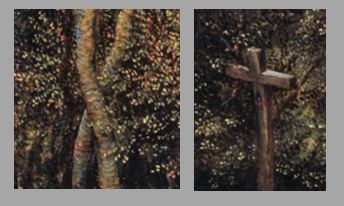

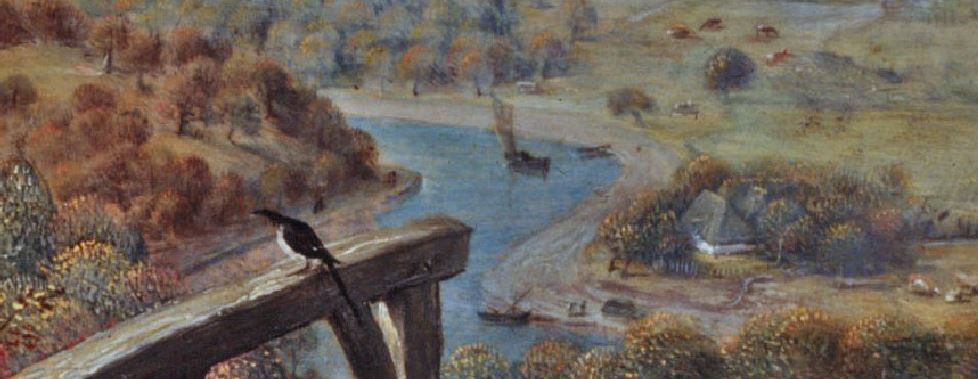

Le crâne sous la roue

Symétrique du colporteur, de l’autre côté du talus sur lequel sont montées les trois Marie et Saint Jean, un crâne de cheval démesuré marque la base d’un autre talus, sur lequel est planté une roue de supplice. Le crâne animal est un détournement du crâne sacré d’Adam, qui donne son nom à la colline du Golgotha. Comprenons que la roue de supplice est une troisième pseudo-croix, plantée sur un pseudo Golgotha.

Mais aussi une caricature du moulin, une meule qui ne tourne pas, avec une reste de tissu qui pend et un corbeau qui attend son tour. De là, l’oeil redescend vers le cercle des spectateurs, au centre duquel un bourreau commence à creuser le trou dans lequel sera plantée la vraie croix. Les deux ellipses définissent le niveau de l’oeil du spectateur, qui surplombe tous les lieux de la scène, sauf le moulin et la roue.

Les deux nuages noirs dans le ciel, indiquent l’endroit où elle se trouve maintenant, et celui où elle sera bientôt.

Ainsi dans cette composition de génie, des objets liminaires sont mis en place pour attirer l’oeil et scander ce grand mouvement où une foule innombrable accompagne un homme seul jusqu’à sa fin :

le moulin pour la faire tourner, le crâne et la roue pour la borner.

Le crâne aux pieds de Marie

Un crâne de rongeur (sans l’os nasal) et son mandibule sont épars aux pieds de Marie : probablement les restes d’un lapin.

Crâne et mandibule de lapin

On peut y voir un contrepied tragique à ces souriantes Madonnes au lapin dont raffolait la Renaissance italienne.

Le couple de lézards errant sur la terre stérile est peut être une allusion au péché d’Eve et au serpent, condamné marcher sur son ventre, et à manger de la poussière tous les jours de sa vie.

Une somme magistrale

Un tel chef-d’oeuvre n’est pas sorti de rien : il s’inscrit à la fin d’une longue évolution, selon deux principes :

- l’accumulation : Brughel a intégré la plupart des trouvailles de ses prédécesseurs : le mouvement tournant, le cercle de la foule, les larrons en charrette, les paysans descendant à la ville, le colporteur et bien sûr le crâne de cheval, tout en en rajoutant d’innombrables : le moulin en haut du rocher , les soldats aux tuniques rouges, le ruisseau traversé à gué…

- l’unité de temps : retour à la simplicité de Van Eyck, les croix vides attendent les larrons en haut du Golgotha. Du coup, fini la duplication de croix et de suppliciés qui complexifiait la lecture des tableaux d’Aertsen : un seul Christ et deux voleurs se cachent dans le décor.

Une auto-citation ?

Le Cortège des Noces

Jan Brueghel l’Ancien, d’après un tableau perdu de Pieter Brueghel l’Ancien, Musée de la Ville de Bruxelles

Nous ne connaissons le tableau de Pieter que par cette copie faite par son fils Jan. Bien sûr, le crâne pourrait être un porte-bonheur pour les mariés, ou au contraire un avertissement général sur les dangers de la vie.

Mais sa position dans le coin et la présence du moulin tournant, de l’autre côté de la route, nous font pressentir autre chose. En fait, ils jouent exactement le même rôle,que dans le Portement : l’un délimite et l’autre courbe cette petite foule qui s’écoule dans l’autre sens, de droite à gauche, de la ferme où l’on prépare le repas à l’église où va se célébrer le mariage. Tout comme pour le cortège tragique, la composition met en branle et anticipe ce qui va advenir à l’issue de ce cortège joyeux [3].

Après Brueghel

La route du Calvaire

Pieter Balten, vers 1560-70, Collection privée

Balten emprunte ici des idées provenant de l’oeuvre perdue de Aertsen (les deux croix des larrons sur la même charrette, le chemin intermédiaire montant vers une chapelle). Il en copie d’autres sur Brueguel, notamment les éléments structurants du premier plan, mais en les inversant : le crâne de cheval, tout en continuant à ponctuer le groupe des Saintes Femmes, attire l’oeil sur un assemblage cruciforme formé d’une souche et d’un tronc, à l’emplacement courant de la croix. Tandis que c’est le colporteur, maintenant à l’extrême droite, qui marque avec sa chouette sa destination finale.

Crucifixion

Jan Brueghel l’ancien, vers 1595, Kunsthistorisches Museum, Vienne

Sans doute la carcasse de cheval qui sert de repoussoir en bas à droite est-elle une sorte d’hommage de Jan à son père, une citation de son chef d’oeuvre sur le même sujet, une réminiscence de son pseudo-Golgotha. Ici les deux crânes voisinent, dans la lumière celui d’Adam et dans l’ombre celui de sa caricature équine.

La carcasse nue fait aussi un pendant ironique à la scène violente du coin gauche, où des soudards se disputent le vêtement de Jésus.

Le calvaire

Jan Brueghel l’Ancien, vers 1598, Alte Pinakothek, Munich

La « terre pourrie » a envahi tout le premier plan : trois crânes de cheval, deux carcasses et deux crânes humains se répondent à gauche et à droite. Au centre, la cage à canards portable renouvelle la figure du colporteur.

Synthèse chronologique

Ainsi le crâne de cheval trace des filiations inattendues, des Flandres à Venise et retour, entre plusieurs artistes majeurs :

- introduit par van Eyck dans deux oeuvres perdues, pour mettre en scène l’arrivée de Marie au Calvaire par un sentier différent du chemin des chevaux ;

- copié à Venise en 1505 par Carpaccio, pour illustrer la terre pourrie sous le cheval de Saint Georges ou sous le corps de Jésus ;

- récupéré à Venise par Dürer dans une intention (la luxure de Marie-Madeleine) trop complexe pour faire souche, du moins dans l’iconographie de la Crucifixion ;

- remonté dans les Flandres par la copie du Pseudo Jan Wellens de Cock ;

- recyclé par les autres peintres anversois, puis Brueghel, dans leurs Routes vers le calvaire.

Références :

[0d] Vue en haute définition : https://artsandculture.google.com/asset/panorama-de-jerusal%C3%A9m-escola-flamenga/JgEdCHfGn2mrIA?hl=pt-pt

Détail des quatorze scènes indexées par des lettres : http://www.ub.edu/proyectopaisajes/index.php/es/item1-devocional

[0d] Vue en haute définition : https://artsandculture.google.com/asset/panorama-de-jerusal%C3%A9m-escola-flamenga/JgEdCHfGn2mrIA?hl=pt-pt

Détail des quatorze scènes indexées par des lettres : http://www.ub.edu/proyectopaisajes/index.php/es/item1-devocional

[2] « La montée au calvaire de Bruegel l’Ancien » / Robert Gemaille, Jaarboek van het koninklijk museum voor schone kunsten, 1979 , P. 143-196

[3] Pour un autre exemple de cette utilisation du crâne et du moulin par Brueghel, voir

La pie sur le Gibet

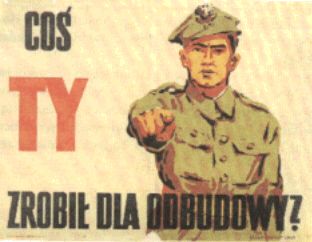

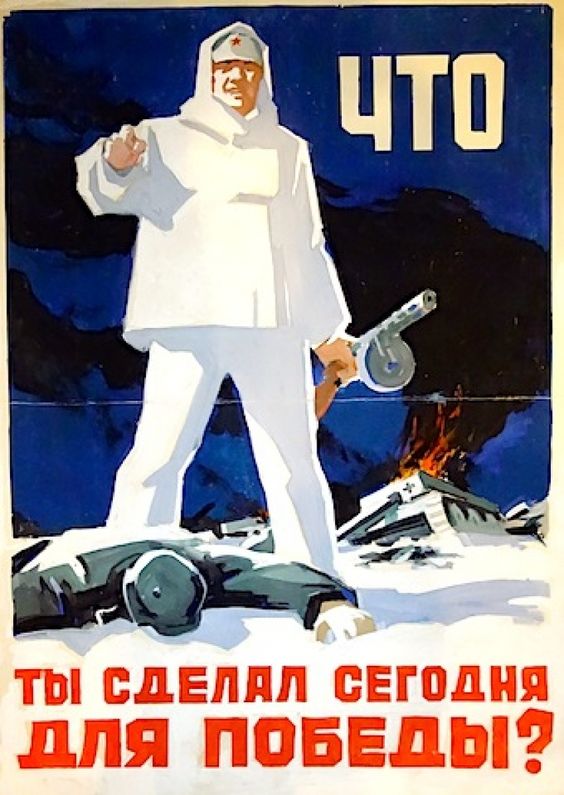

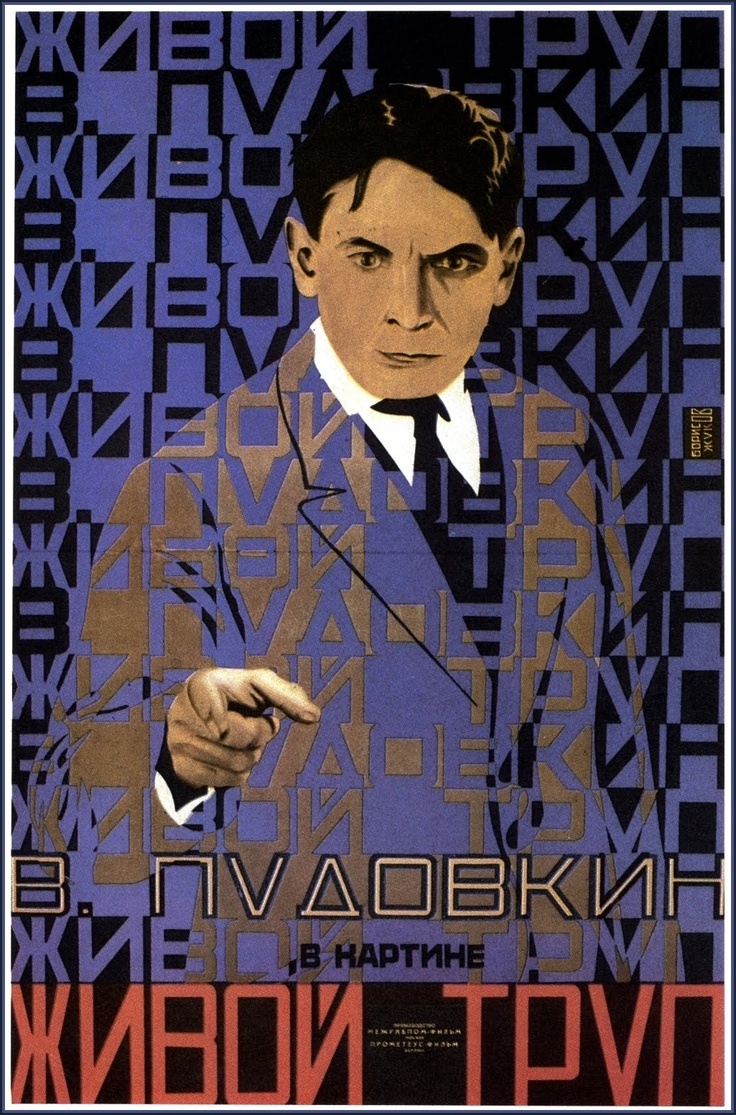

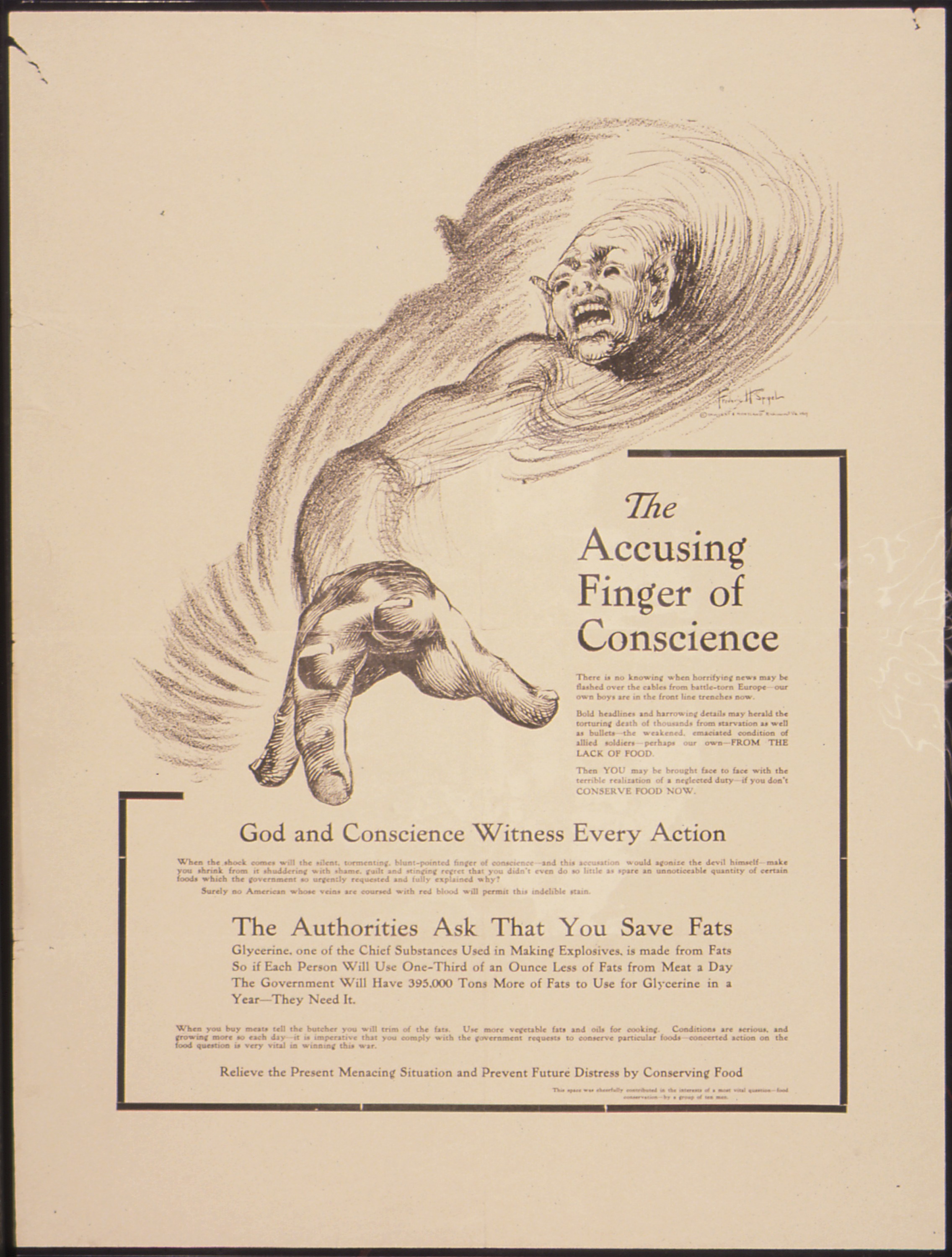

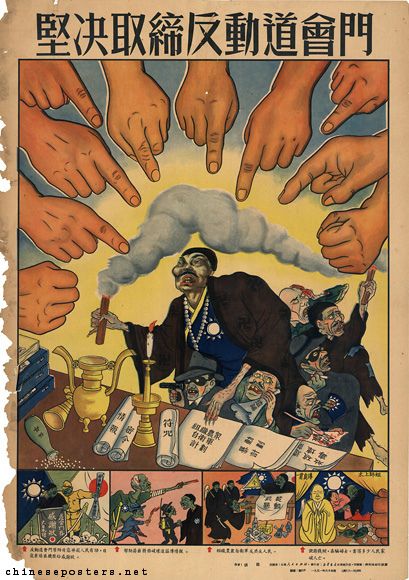

Tu as eu ce qu’il faut, soldat, maintenant prends soin de ce que tu as eu !

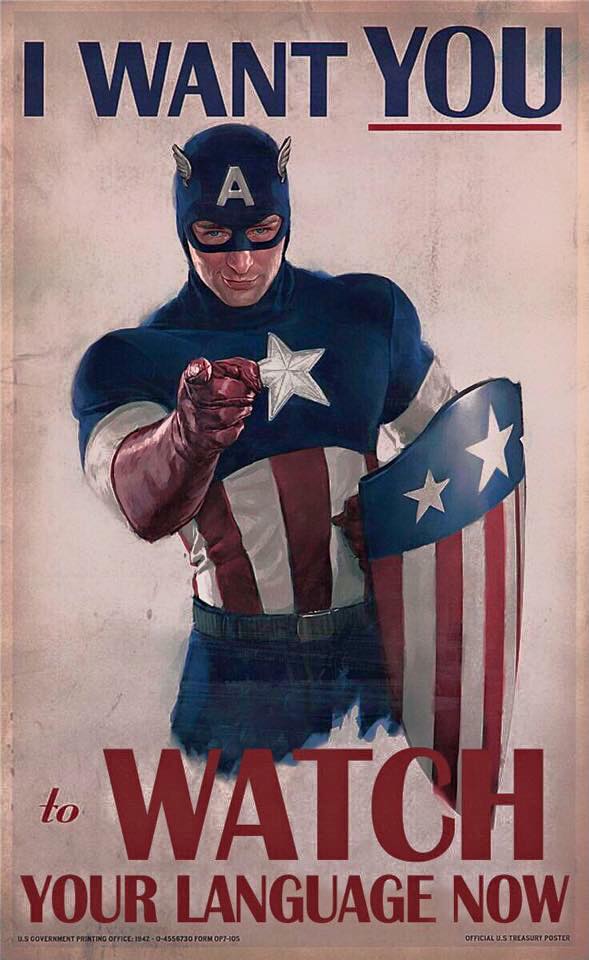

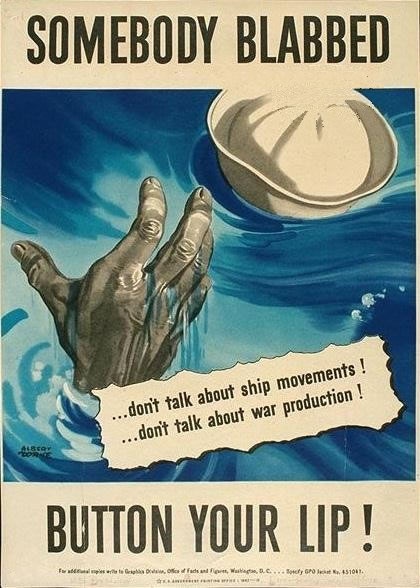

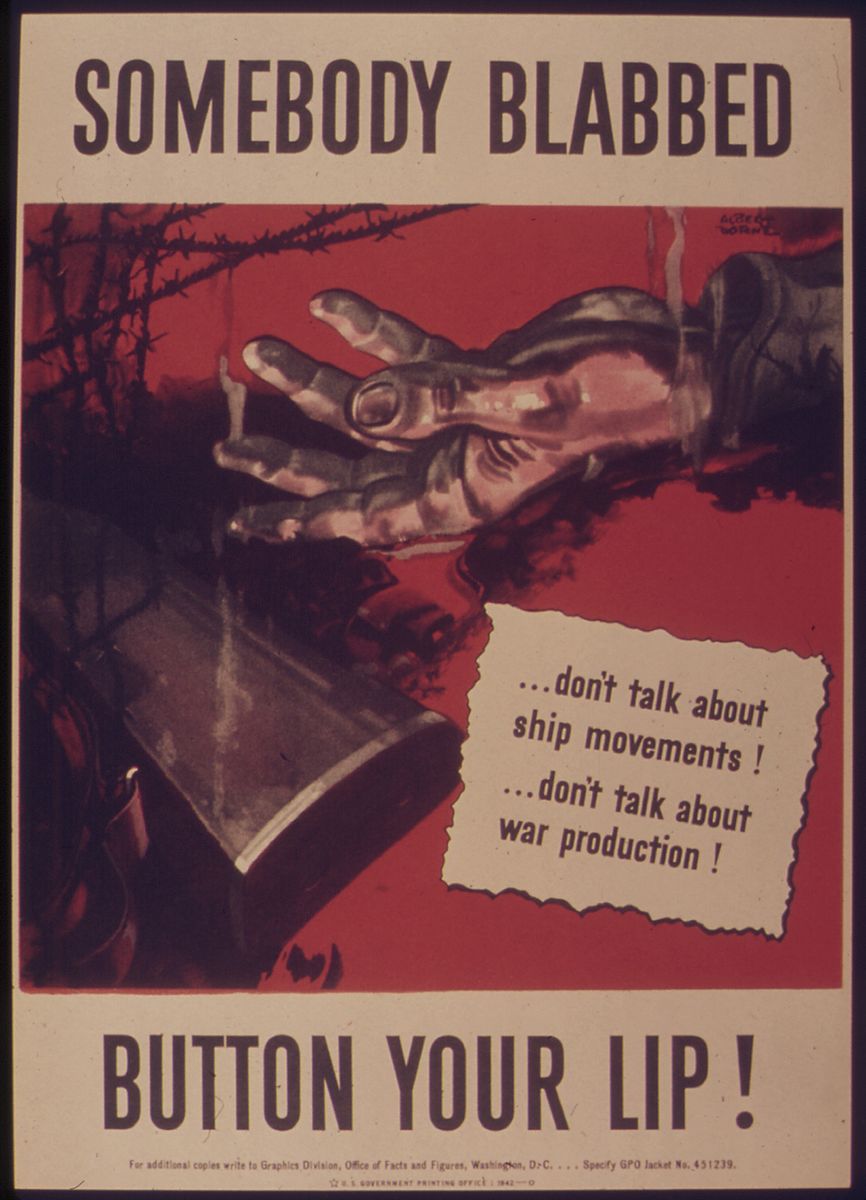

Tu as eu ce qu’il faut, soldat, maintenant prends soin de ce que tu as eu ! Je vous demande de faire attention à vos paroles, tout de suite !

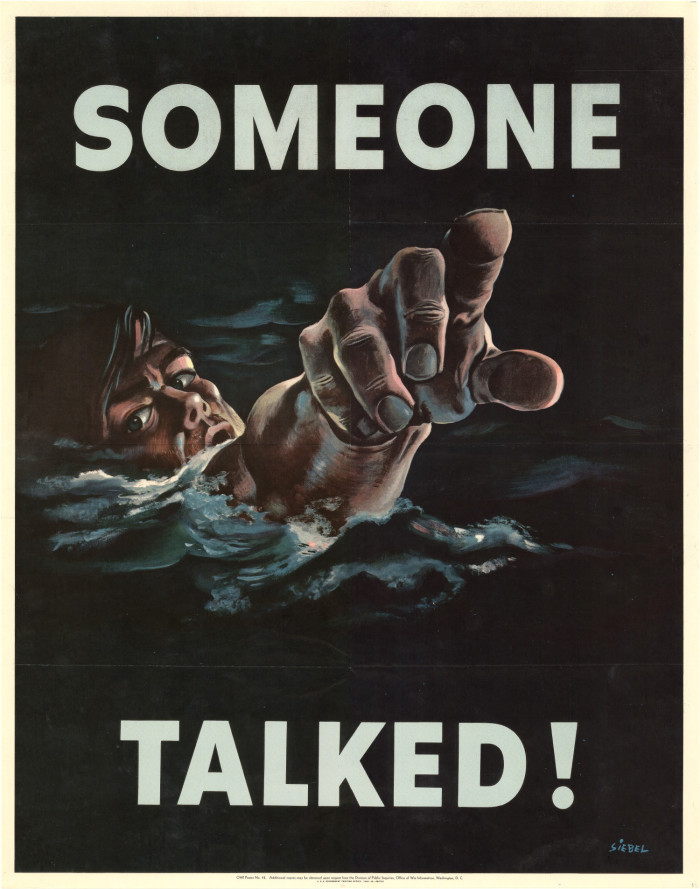

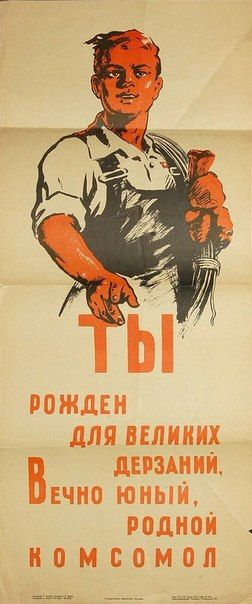

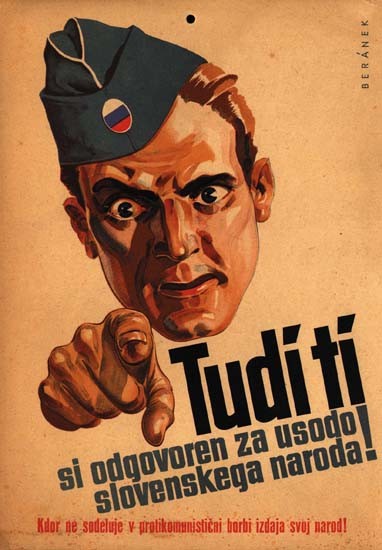

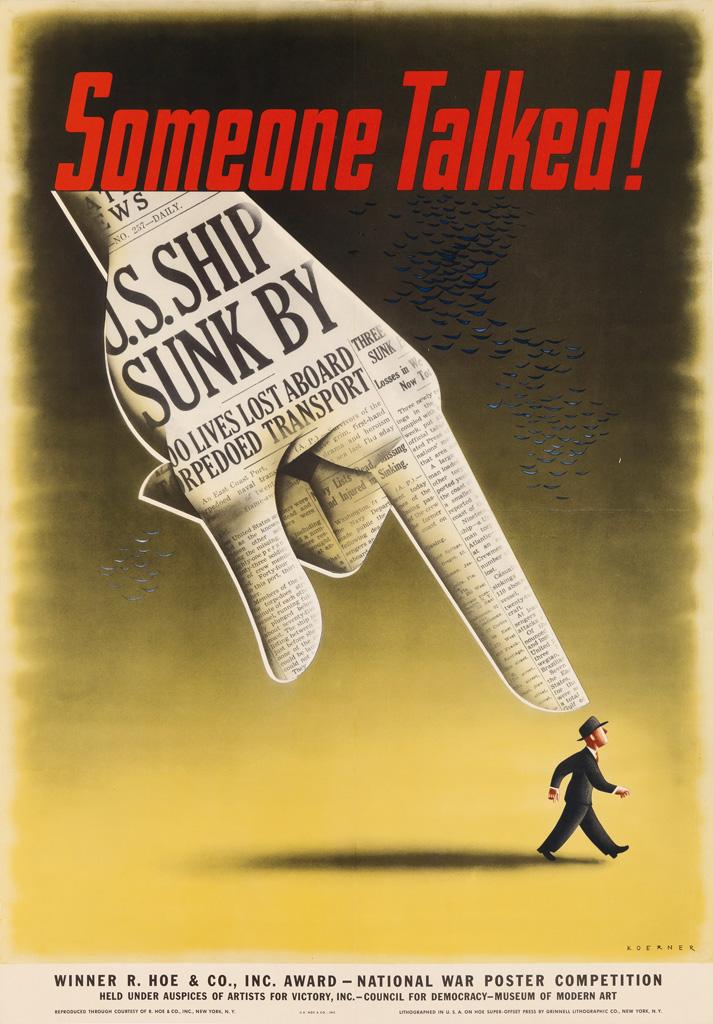

Je vous demande de faire attention à vos paroles, tout de suite ! Quelqu’un a parlé

Quelqu’un a parlé

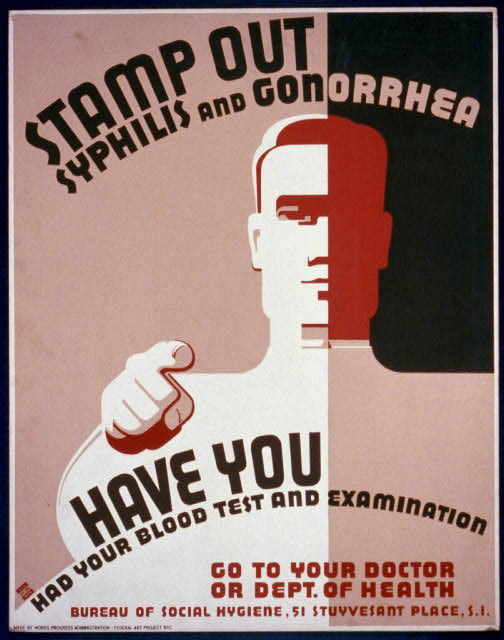

Ecrase la syphillis et la gonorrhée

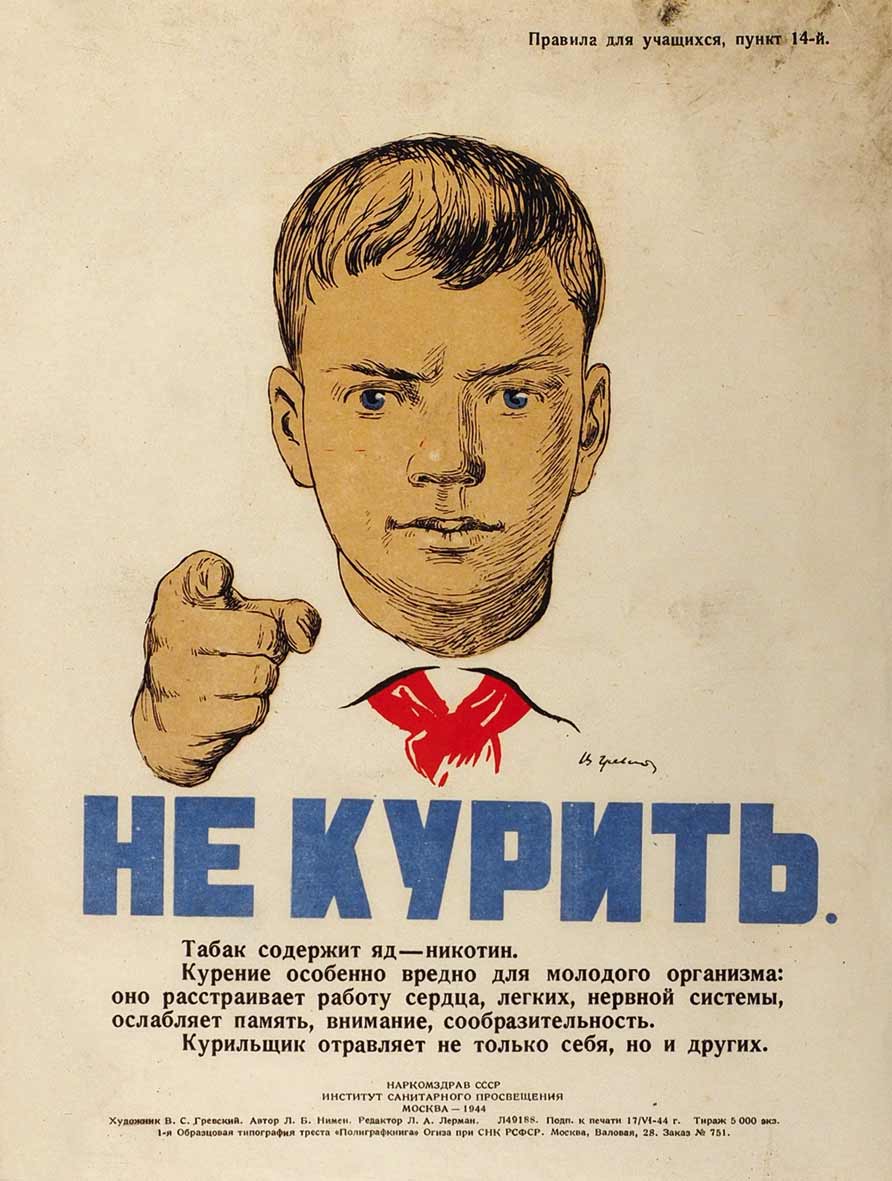

Ecrase la syphillis et la gonorrhée Ne fume pas

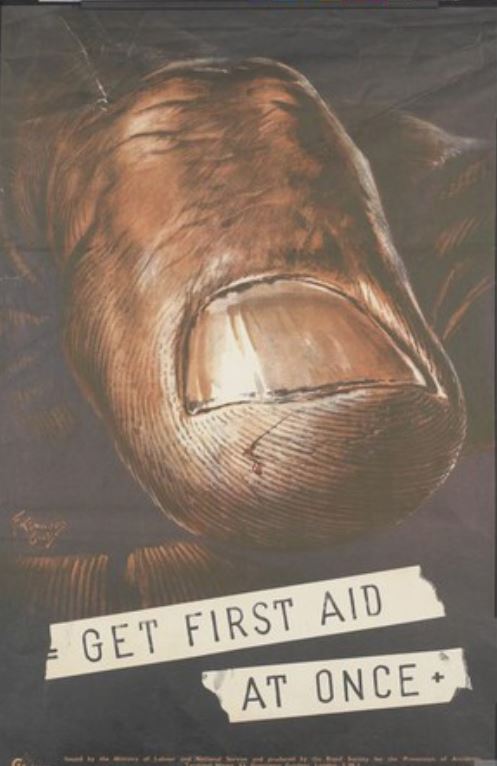

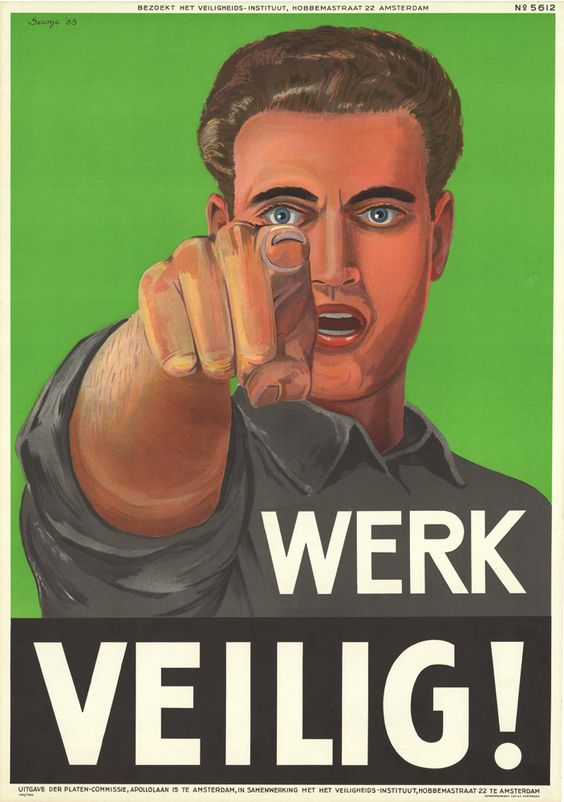

Ne fume pas Travaillez en sécurité !

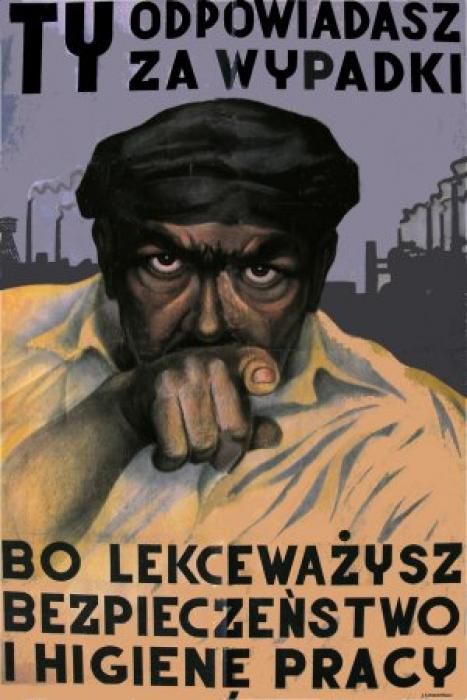

Travaillez en sécurité ! Tu es responsable des accidents si tu as négligé la santé et la sécurité.

Tu es responsable des accidents si tu as négligé la santé et la sécurité.

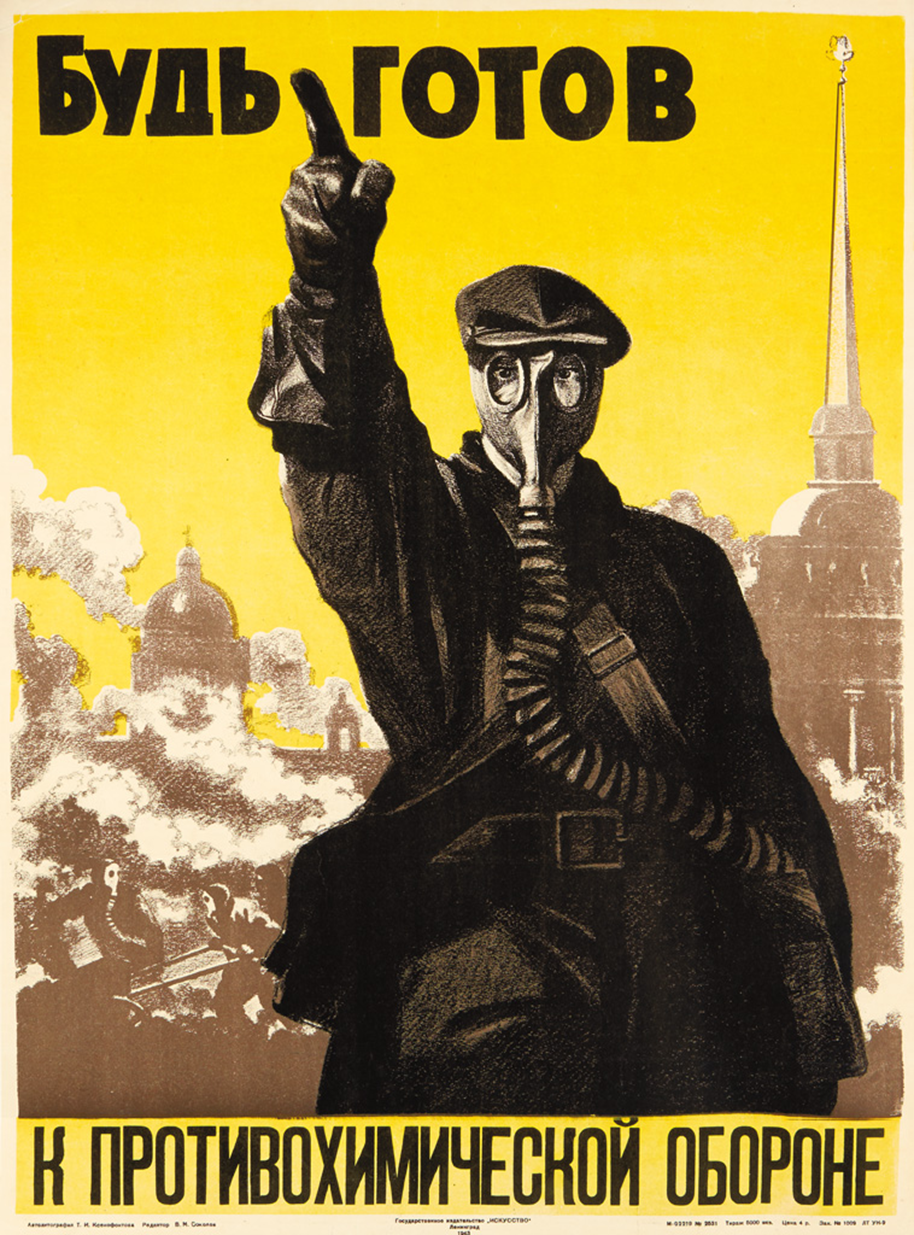

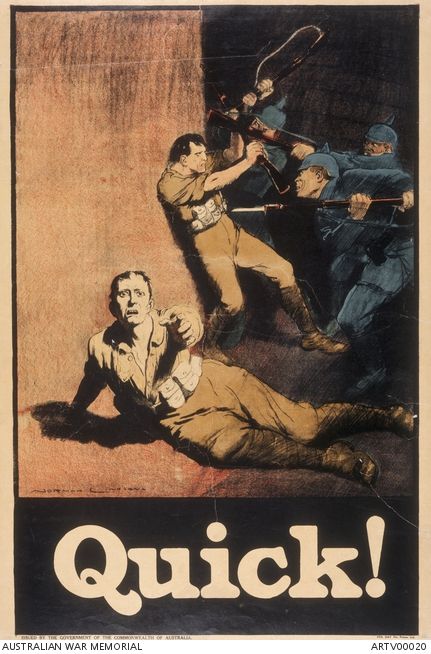

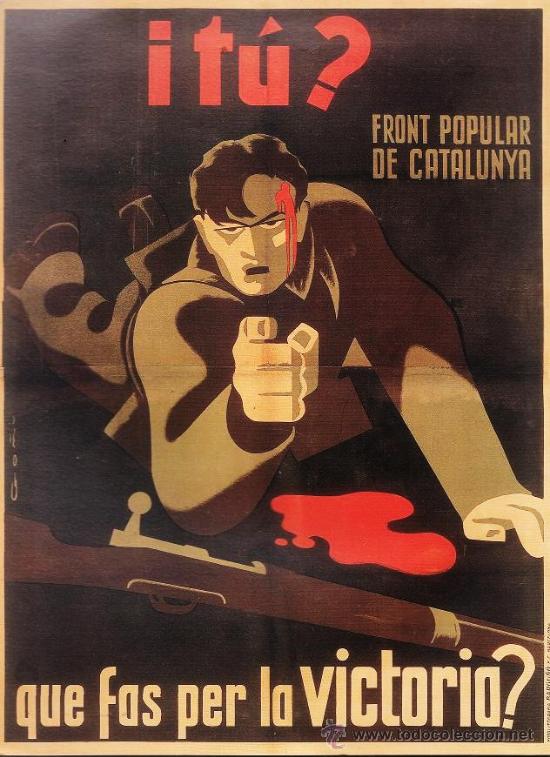

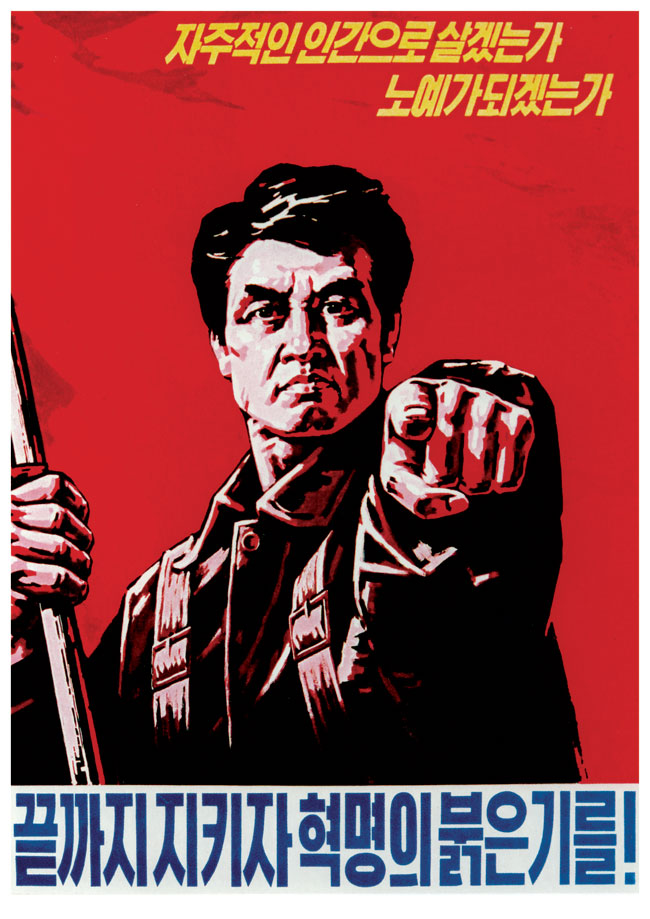

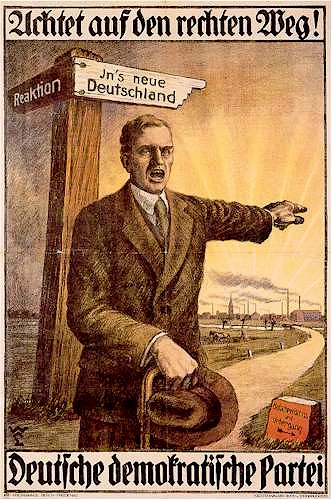

Attention au bon chemin

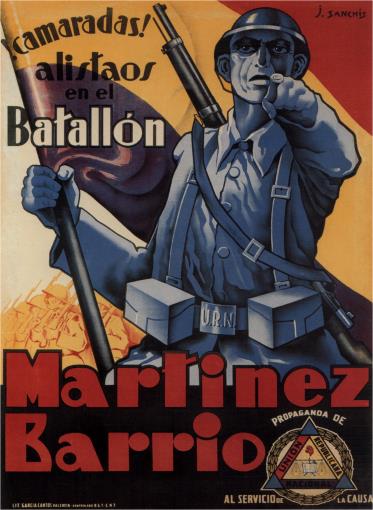

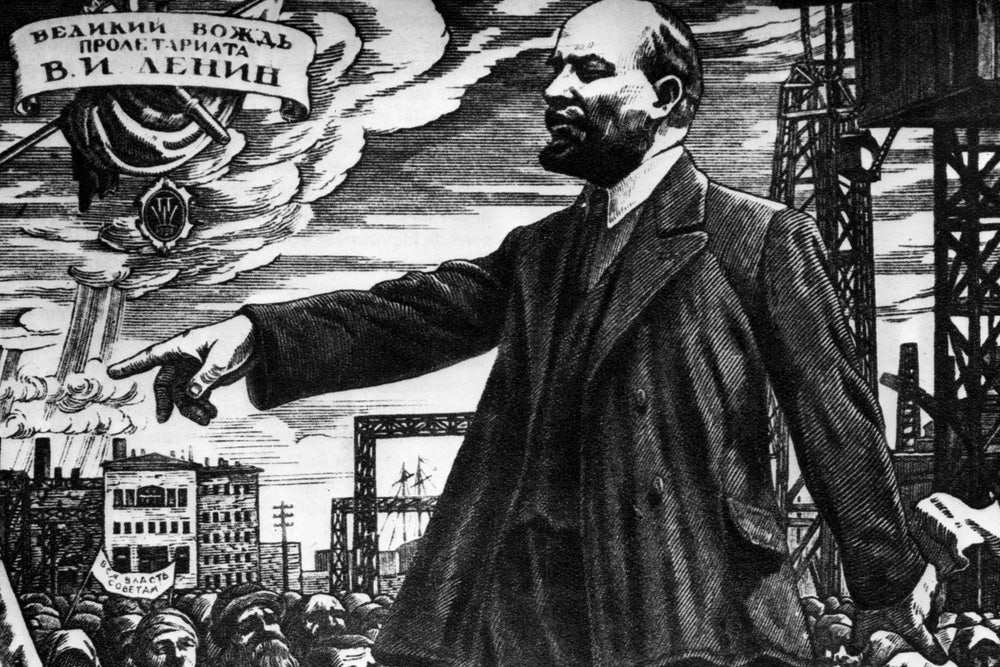

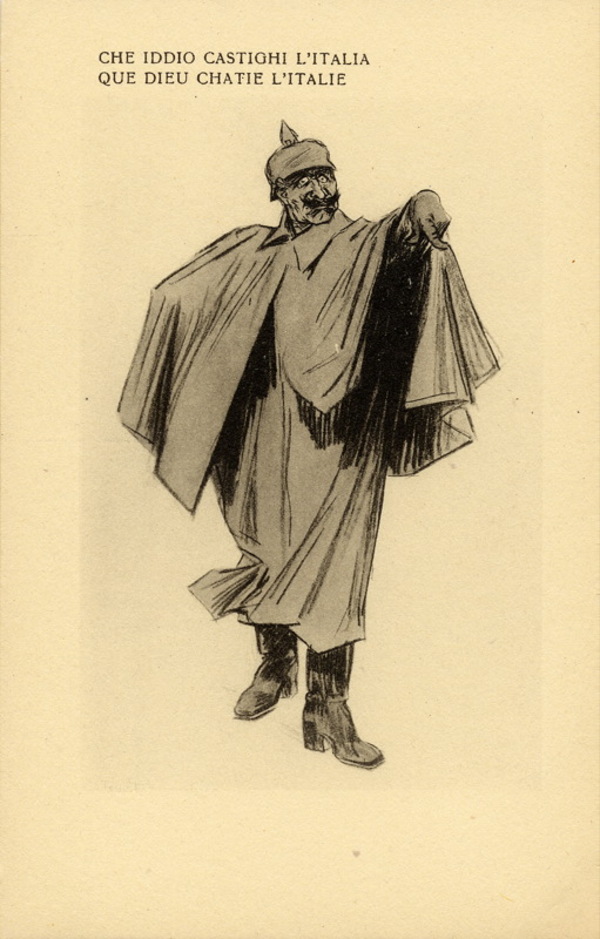

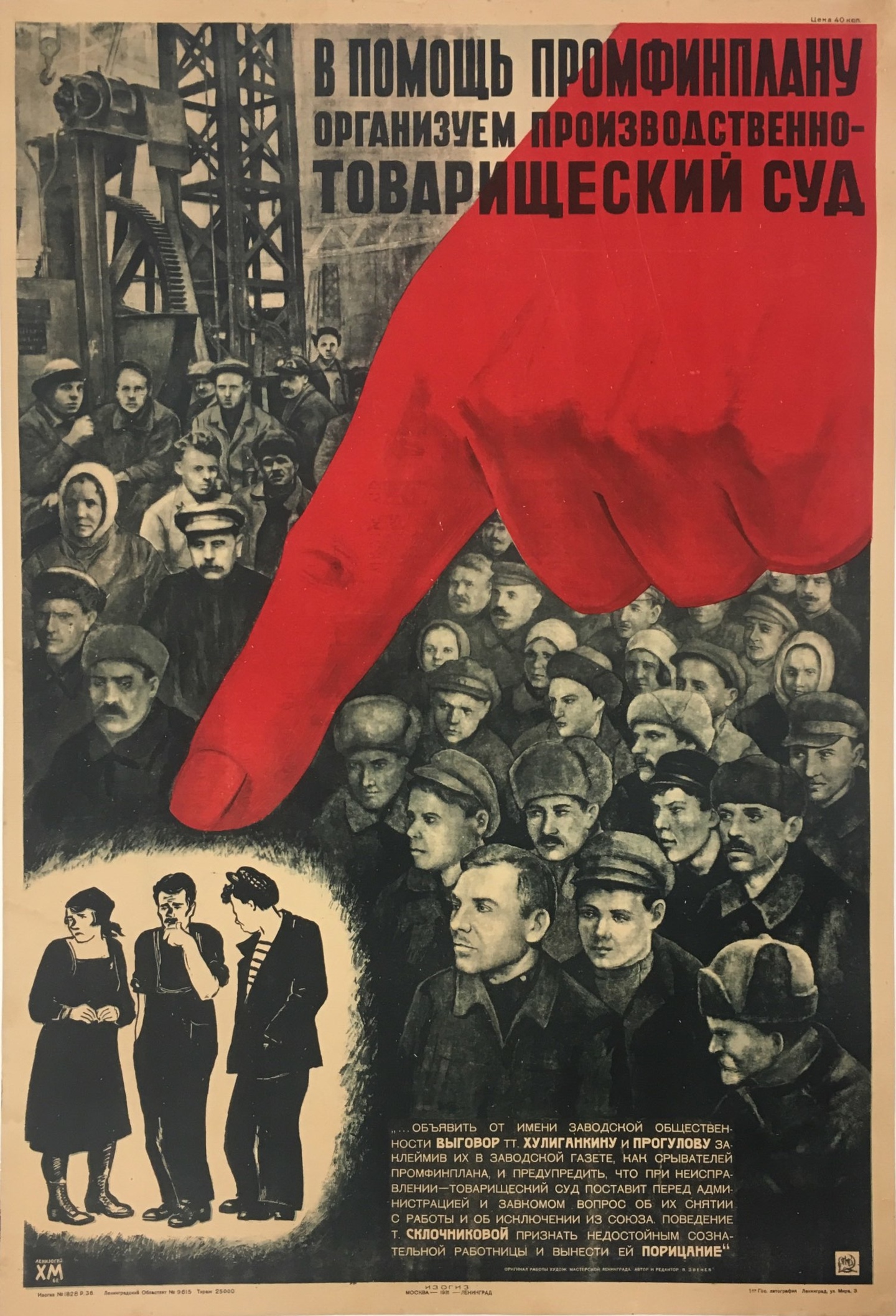

Attention au bon chemin Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! Most aux envahisseurs fascistes allemands, affiche de Vasilii Stepanovich Baiuskin

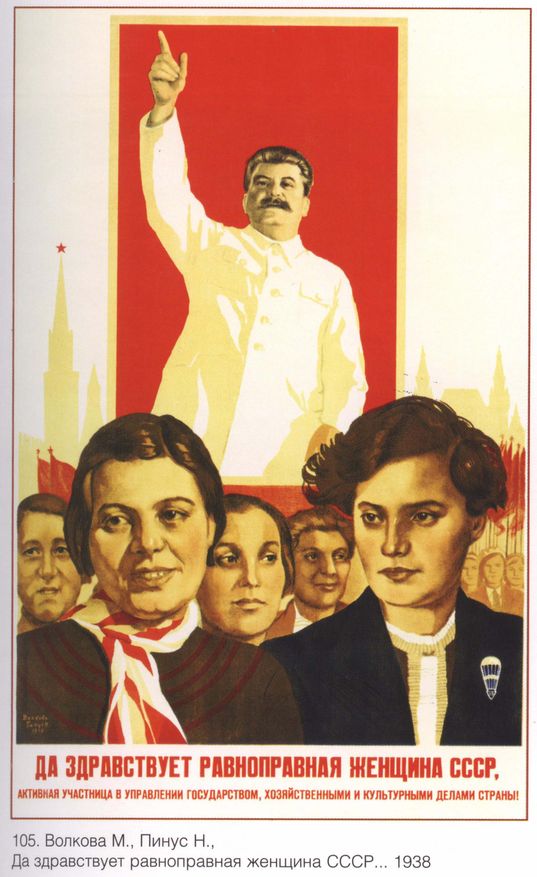

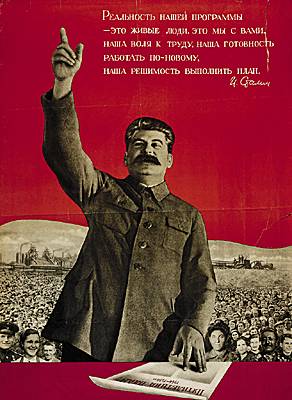

Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! Most aux envahisseurs fascistes allemands, affiche de Vasilii Stepanovich Baiuskin Un ordre de Staline est un ordre de la Mère Patrie, affiche de Vladimir Aleksandrovich Serov

Un ordre de Staline est un ordre de la Mère Patrie, affiche de Vladimir Aleksandrovich Serov

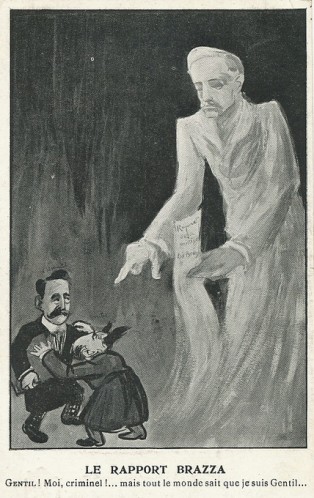

Parsing Bill (analyse de Bill, ou analyse de la facture)

Parsing Bill (analyse de Bill, ou analyse de la facture) Le modèle, Christophe Nayal (photo artnet.com)

Le modèle, Christophe Nayal (photo artnet.com)

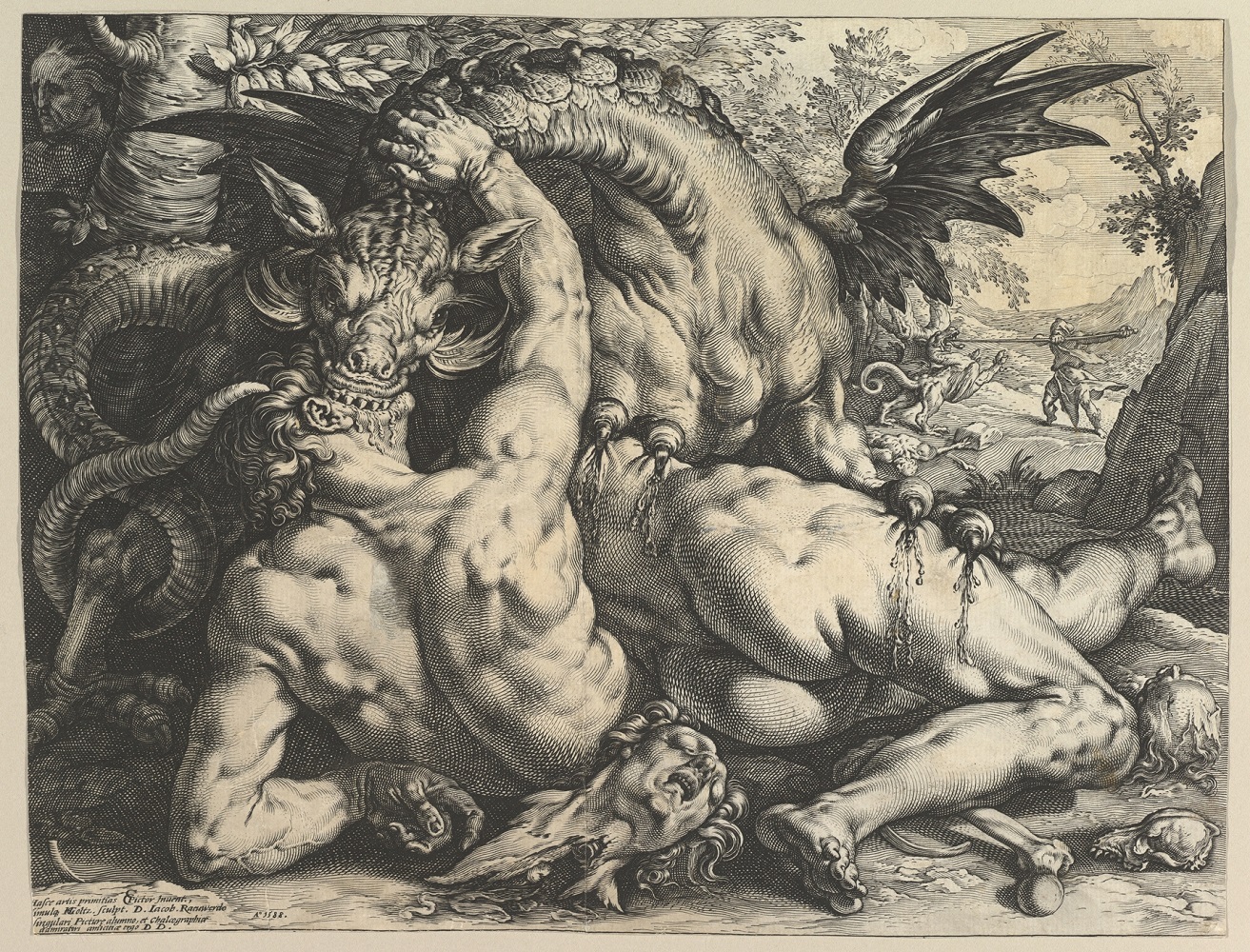

Cadmus tuant le dragon

Cadmus tuant le dragon

Le dragon dévorant les compagnons de Cadmus

Le dragon dévorant les compagnons de Cadmus

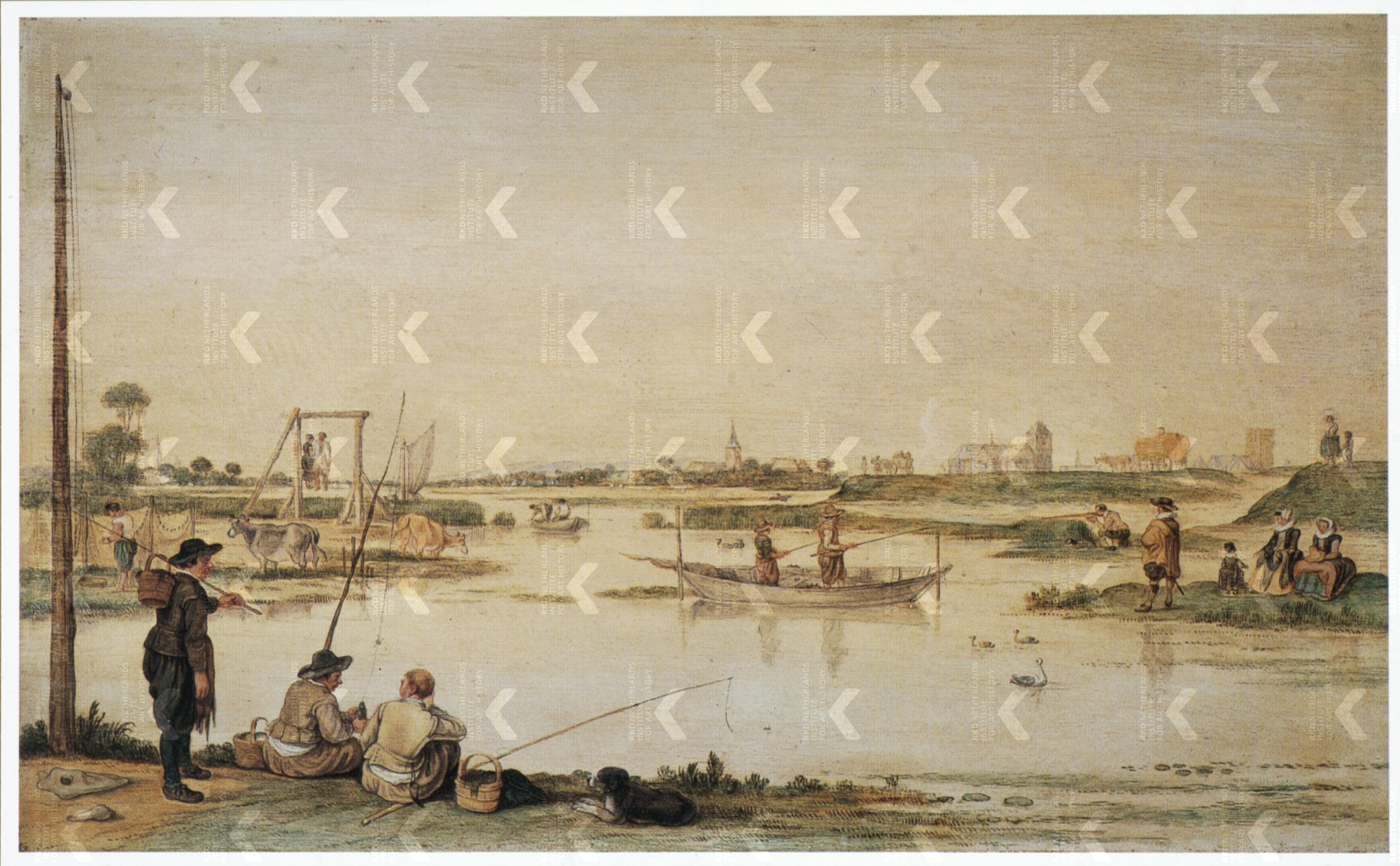

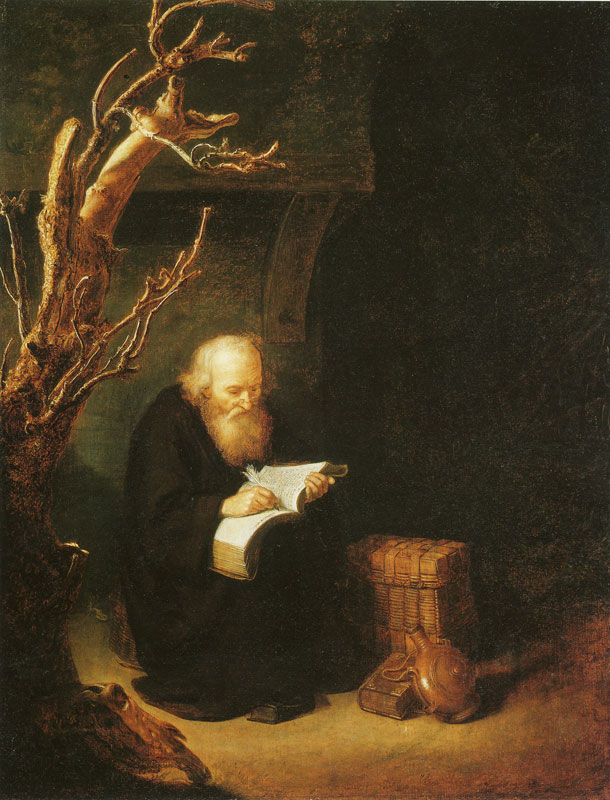

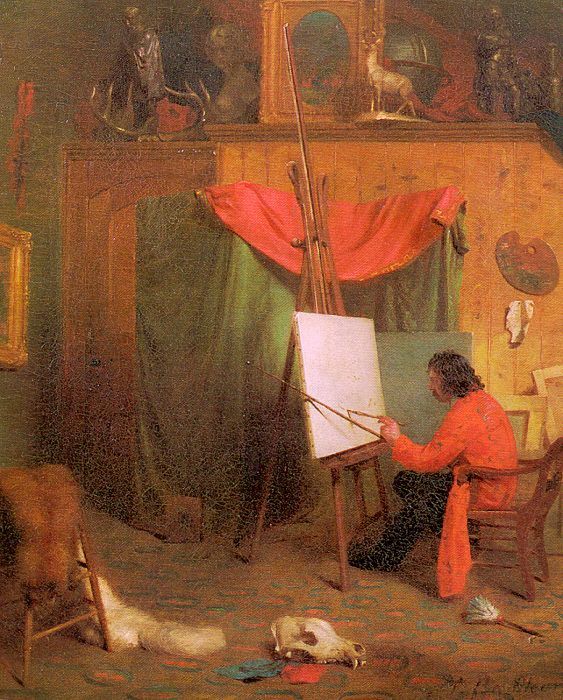

![Gerrit Dou [1613-1675] http:/www.tuttartpitturasculturapoesiamusica.com;](https://artifexinopere.com/wp-content/uploads/2018/03/Gerard-Dou-Peintre-dans-son-atelier-coll-privee.jpg)

La route du Calvaire

La route du Calvaire

Crucifixion, Atelier de Van Eyck, 1440-50, Ca d’Oro, Venise

Crucifixion, Atelier de Van Eyck, 1440-50, Ca d’Oro, Venise

Crucifixion

Crucifixion Déposition

Déposition Crucifixion

Crucifixion Crucifixion

Crucifixion

Arnoul Gréban, Le mystère de la Passion BNF Arsenal Ms-6431 fol 180v Gallica

Arnoul Gréban, Le mystère de la Passion BNF Arsenal Ms-6431 fol 180v Gallica Panorama de Jérusalem, vers 1495-97, Museu Nacional dos Azulejos, Lisbonne [0d]

Panorama de Jérusalem, vers 1495-97, Museu Nacional dos Azulejos, Lisbonne [0d]

La route du Calvaire, Henri Met de Bles, vers 1535, Princeton University Art Museum

La route du Calvaire, Henri Met de Bles, vers 1535, Princeton University Art Museum

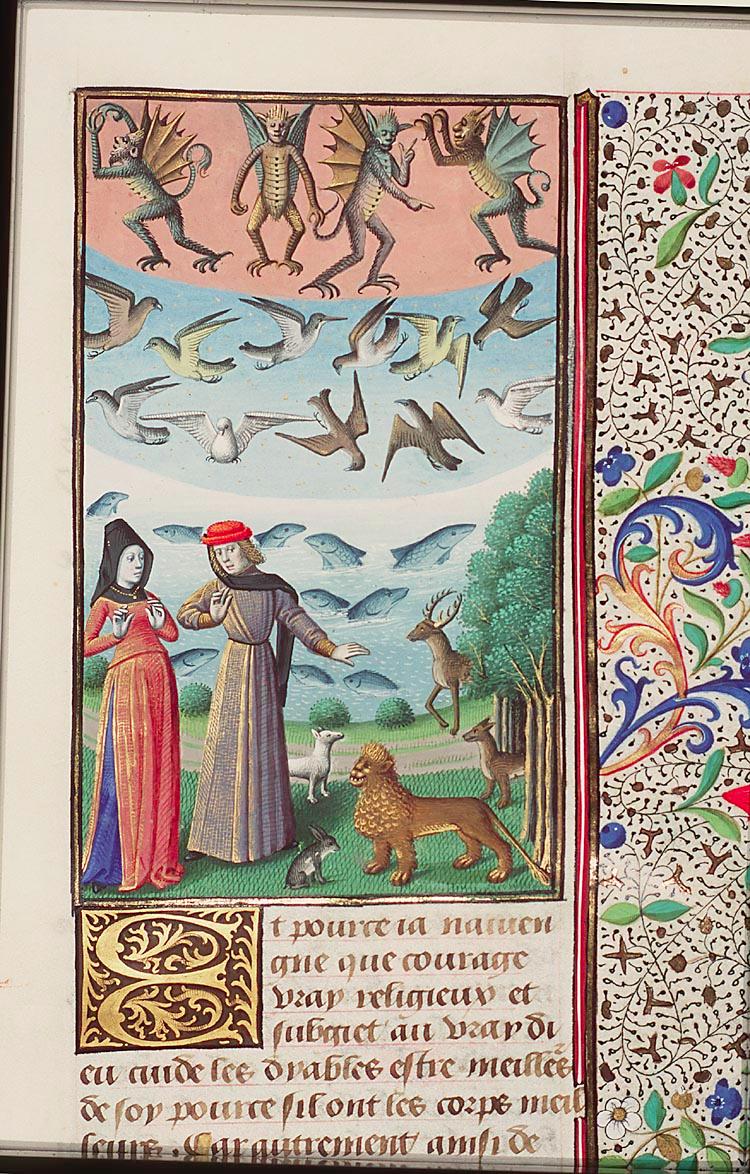

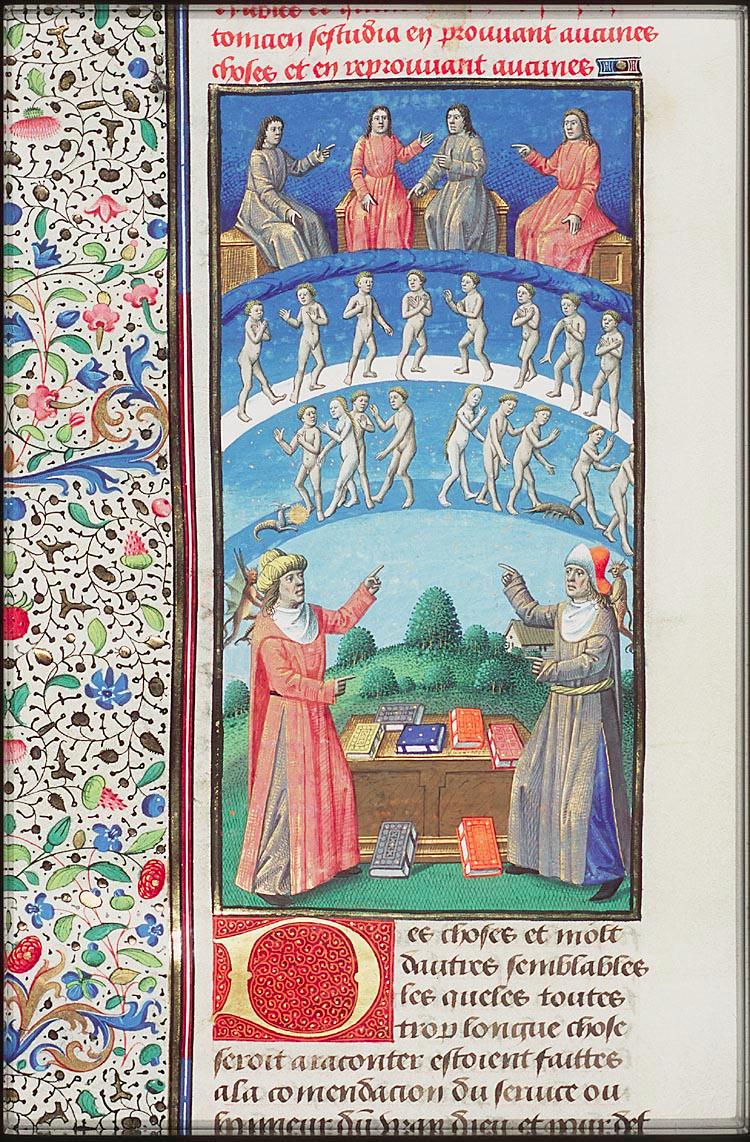

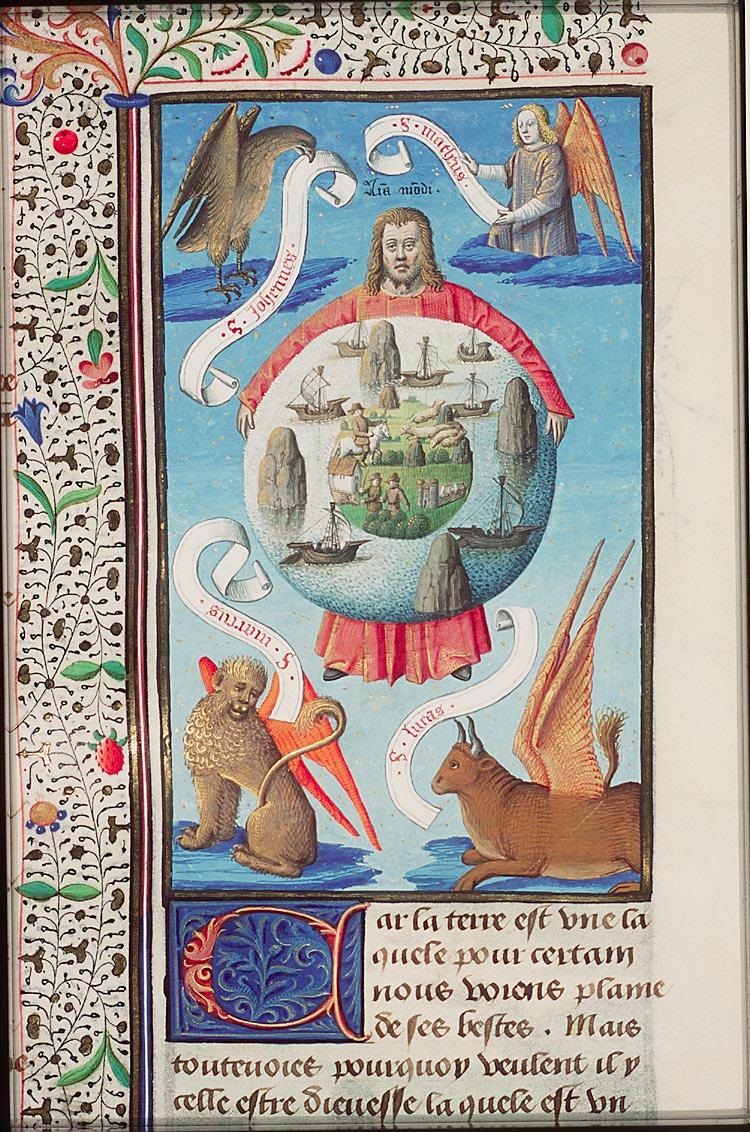

Francois Maitre, 1475-1480, La Cité de Dieu, Saint Augustin, La Hague, MMW, 10 A 11 fol 339v

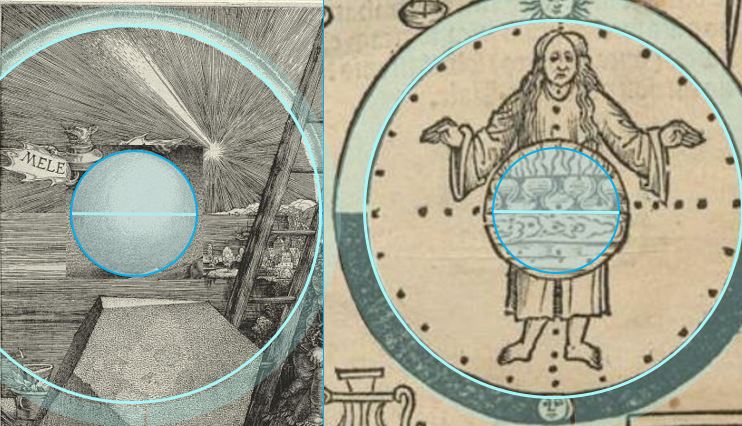

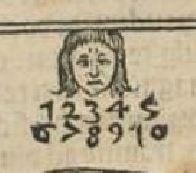

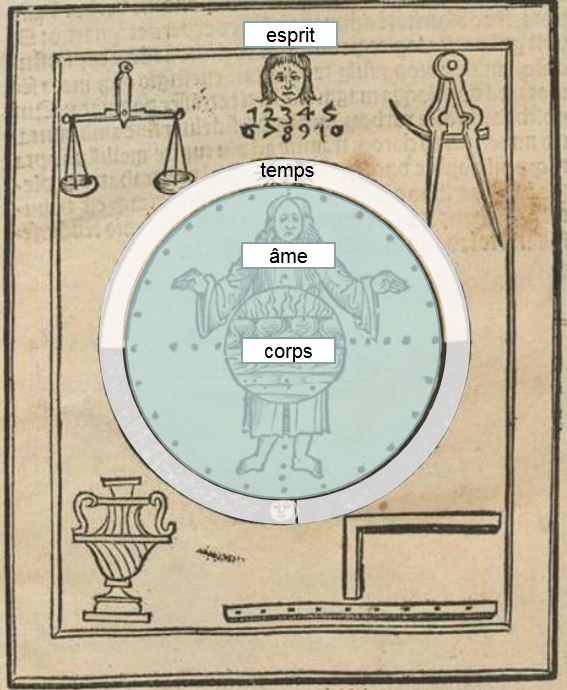

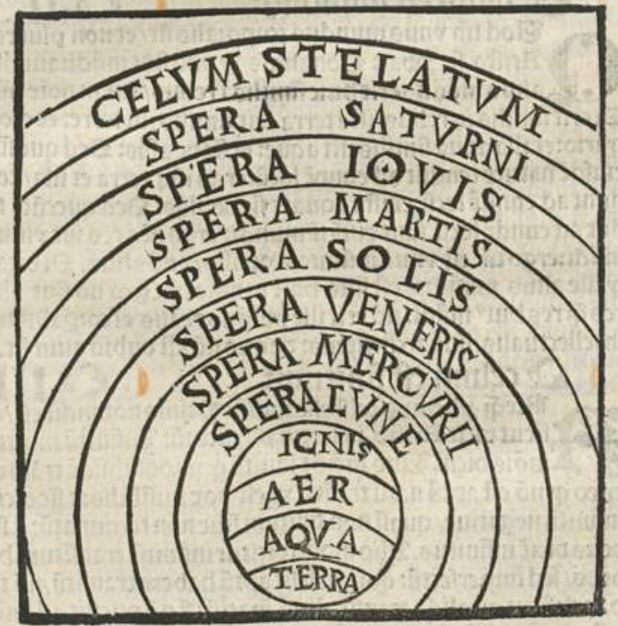

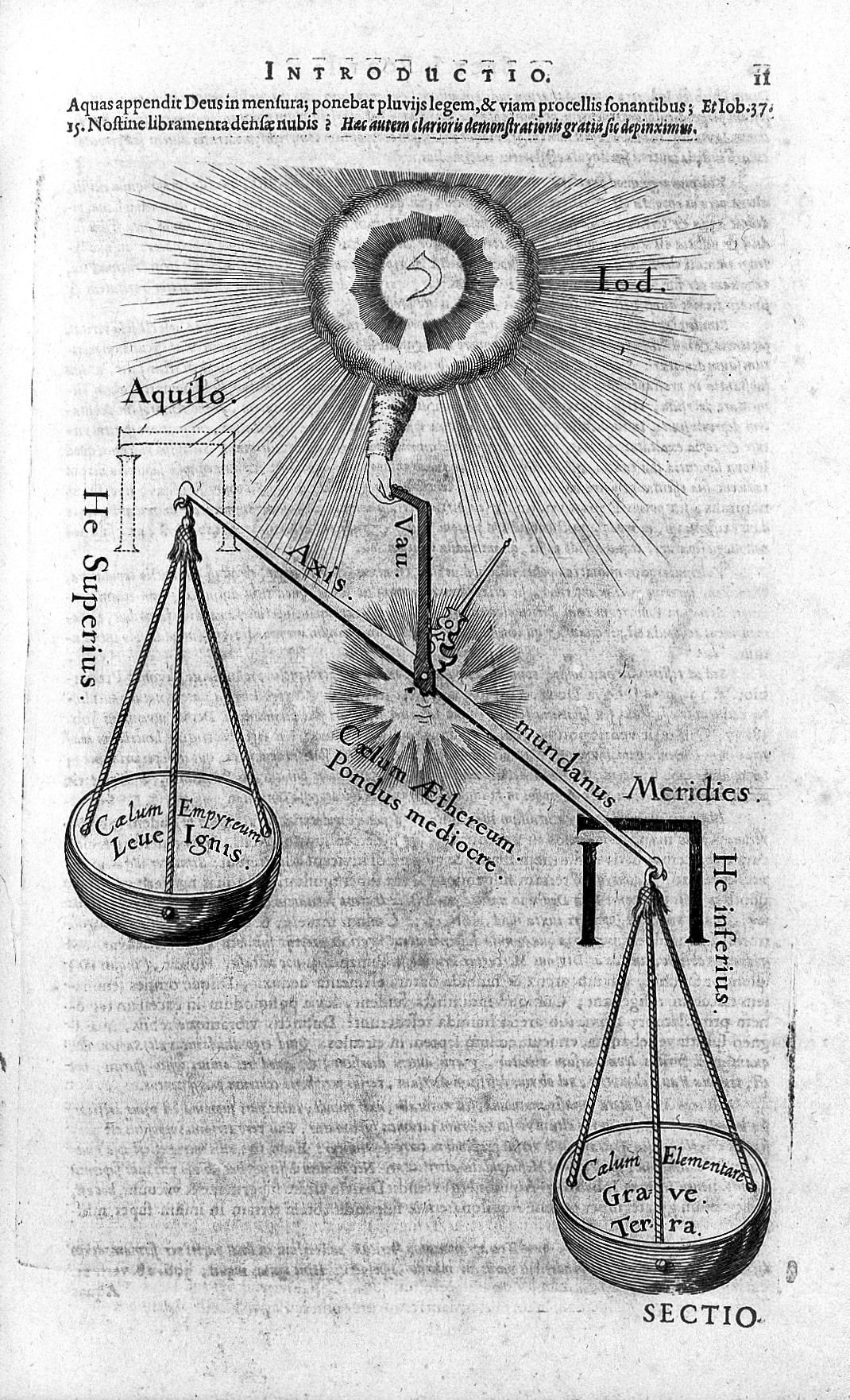

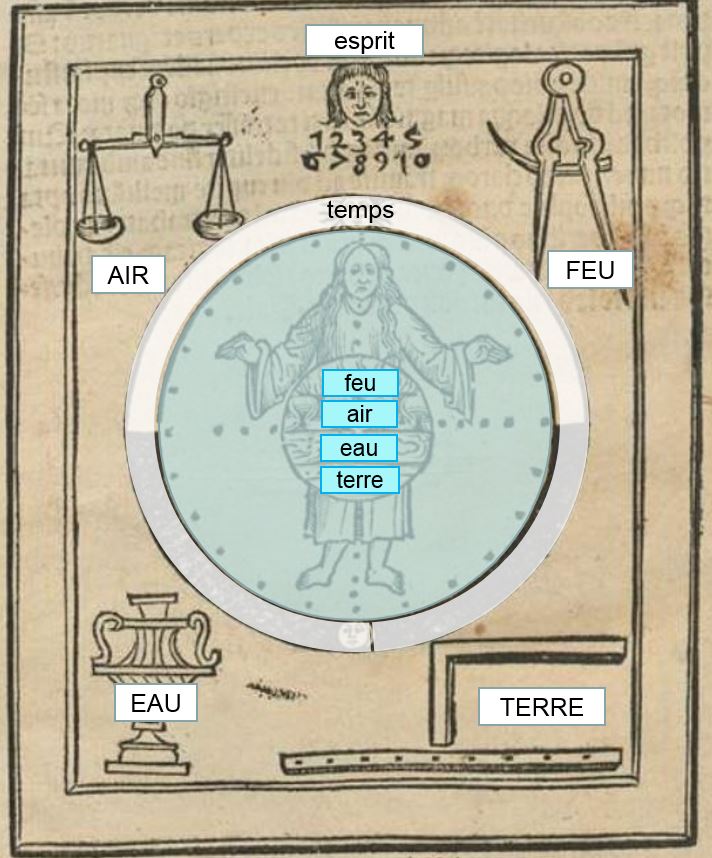

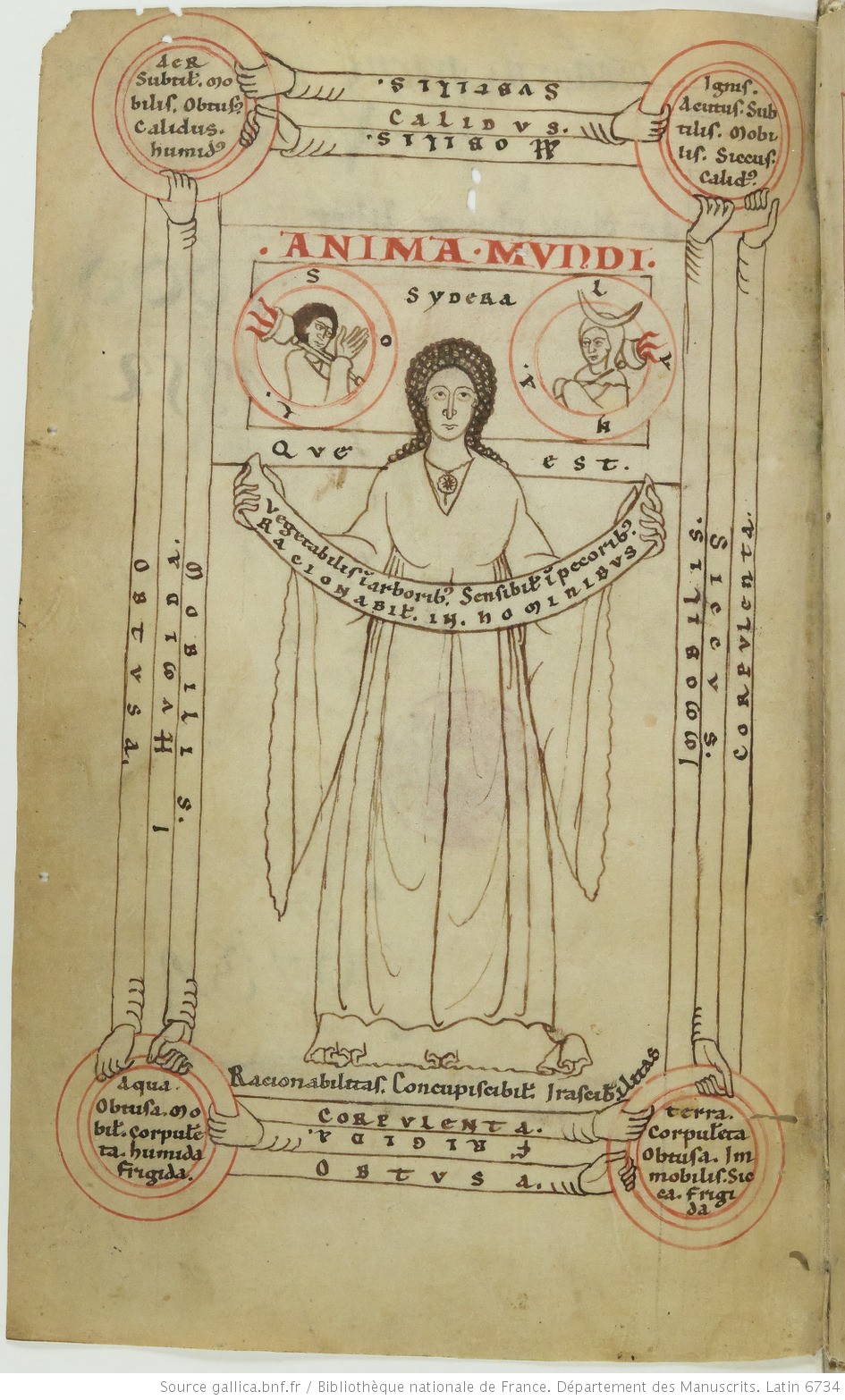

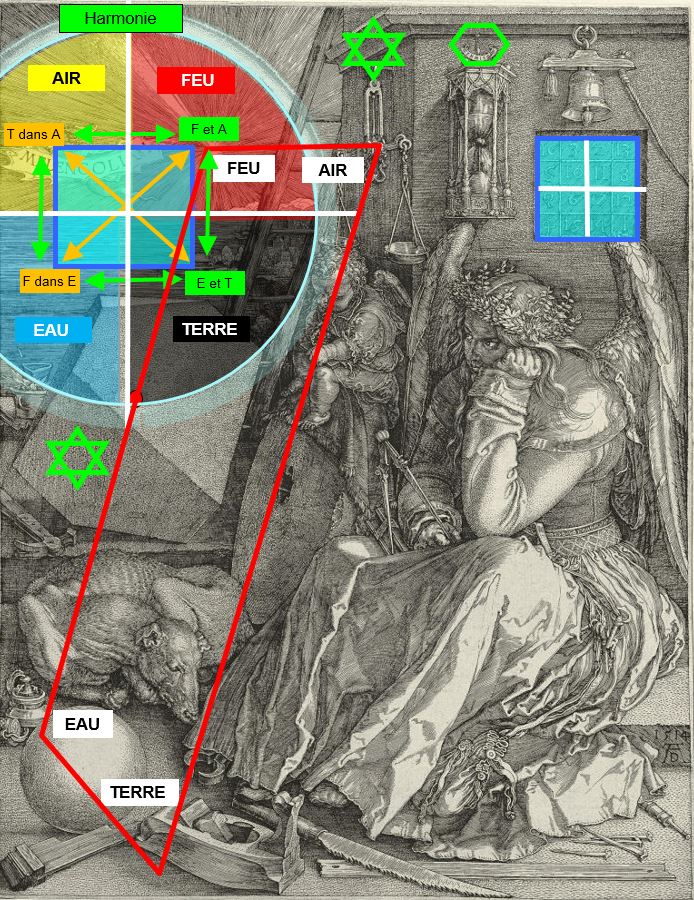

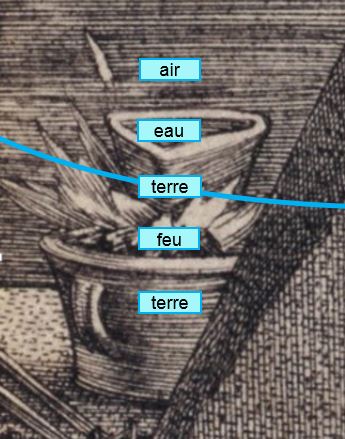

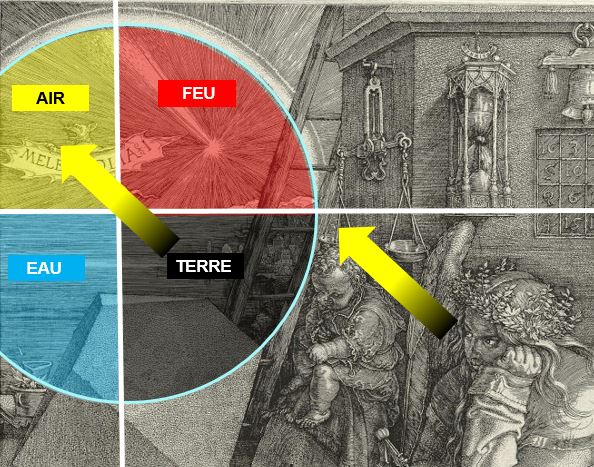

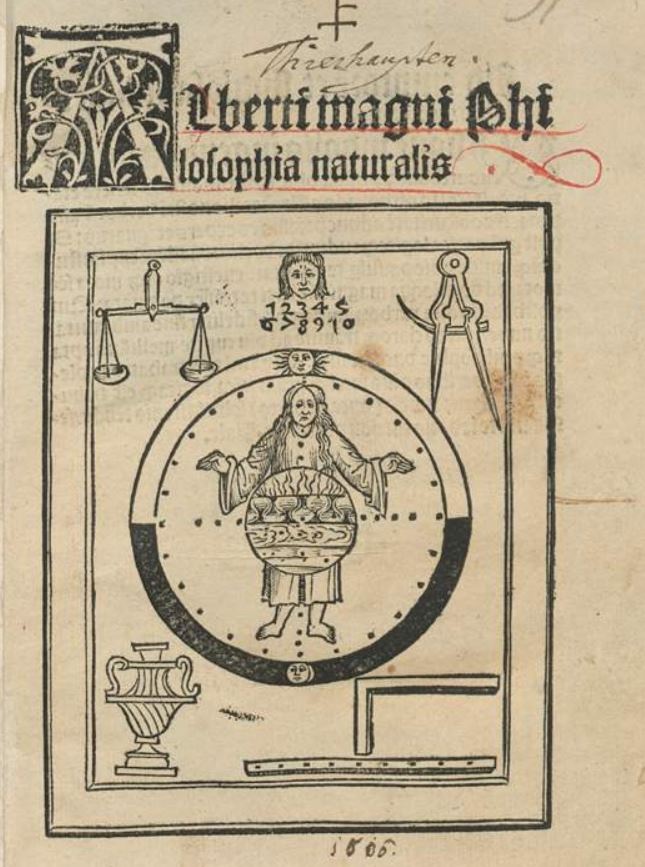

Francois Maitre, 1475-1480, La Cité de Dieu, Saint Augustin, La Hague, MMW, 10 A 11 fol 339v Frontispice de la « Philosophia Naturalis » d’Albertus Magnus (Albrecht von Bollstädt)

Frontispice de la « Philosophia Naturalis » d’Albertus Magnus (Albrecht von Bollstädt)