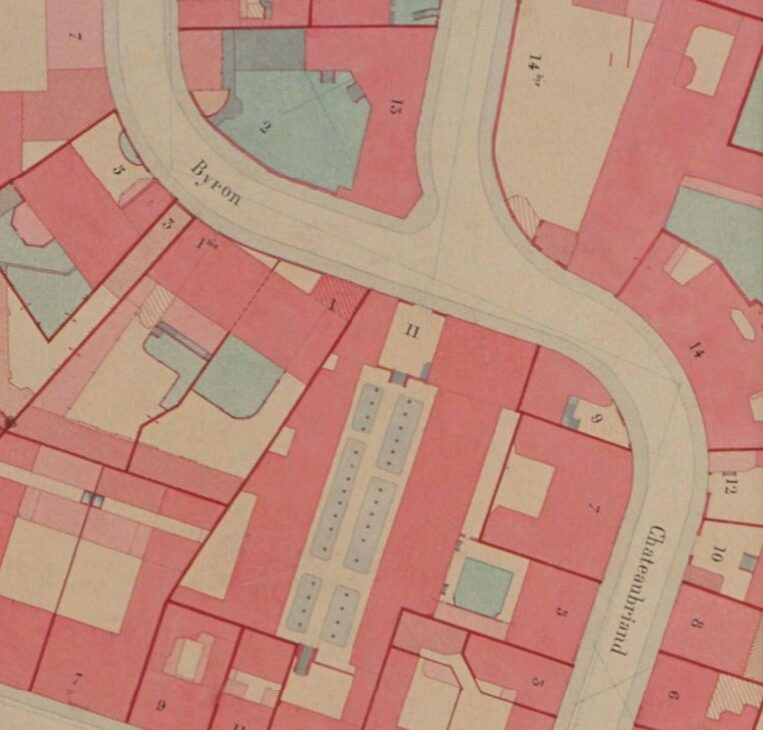

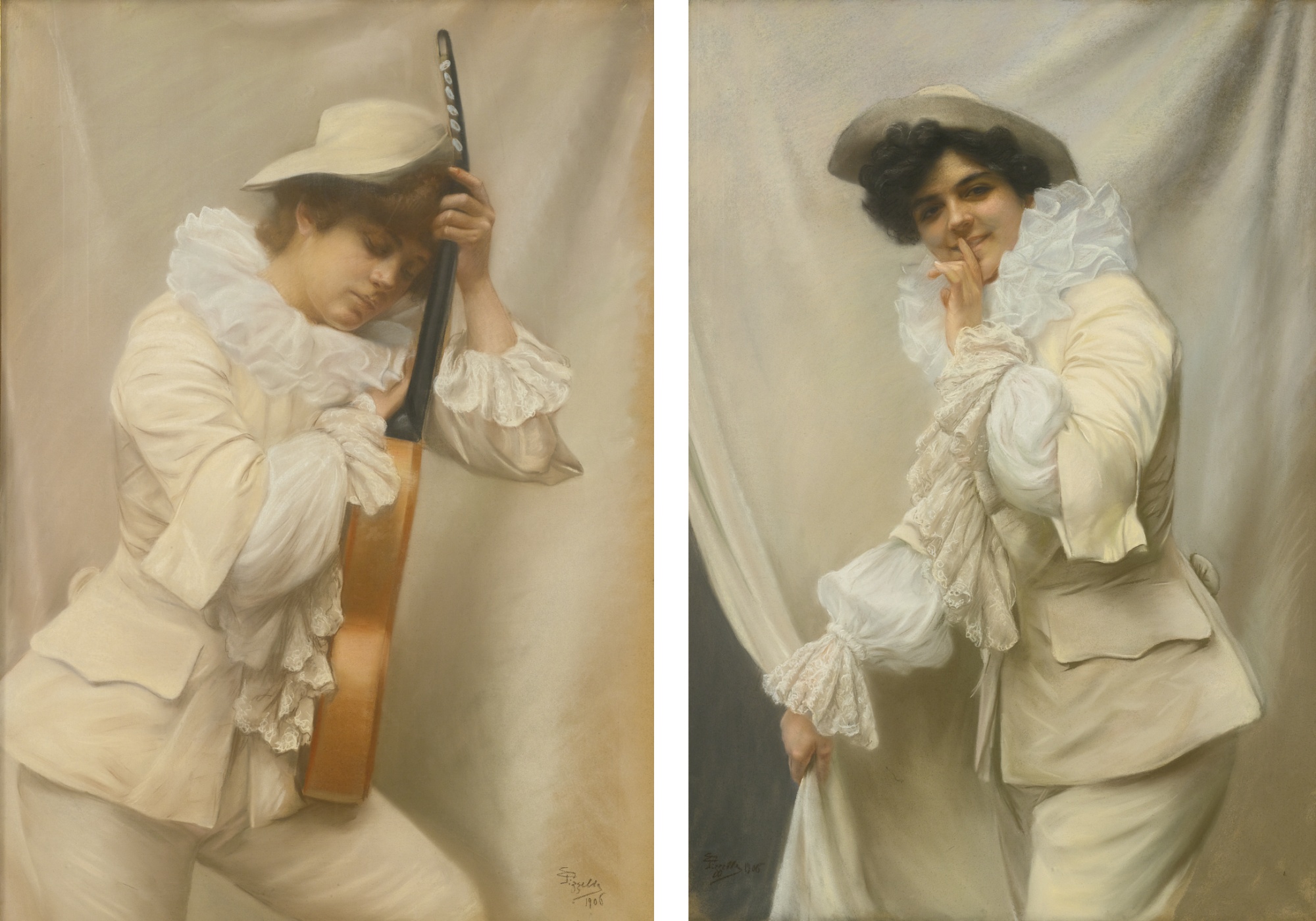

Pendants avec couple

Ces pendants ont pour sujet le couple : soit ils mettent en regard deux couples en situation comparable, soit ils montrent un seul couple à deux moments d’une même histoire (voir aussi Pendants Avant-Après). Nous avons regroupé les deux cas de figure car, formellement, le problème de composition est identique : comment mettre en équilibre quatre corps ?

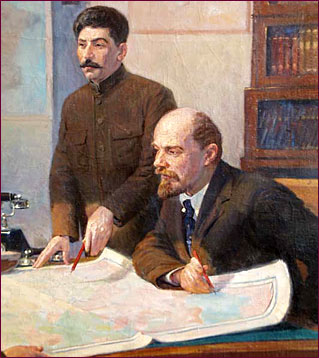

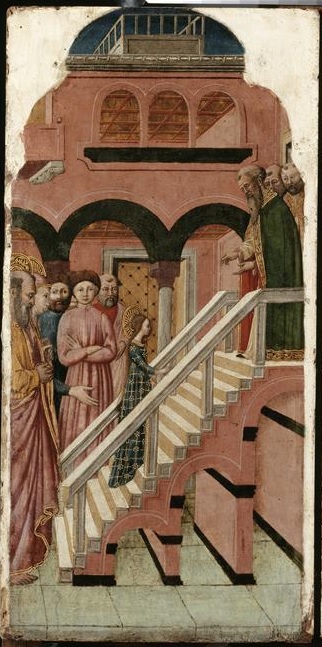

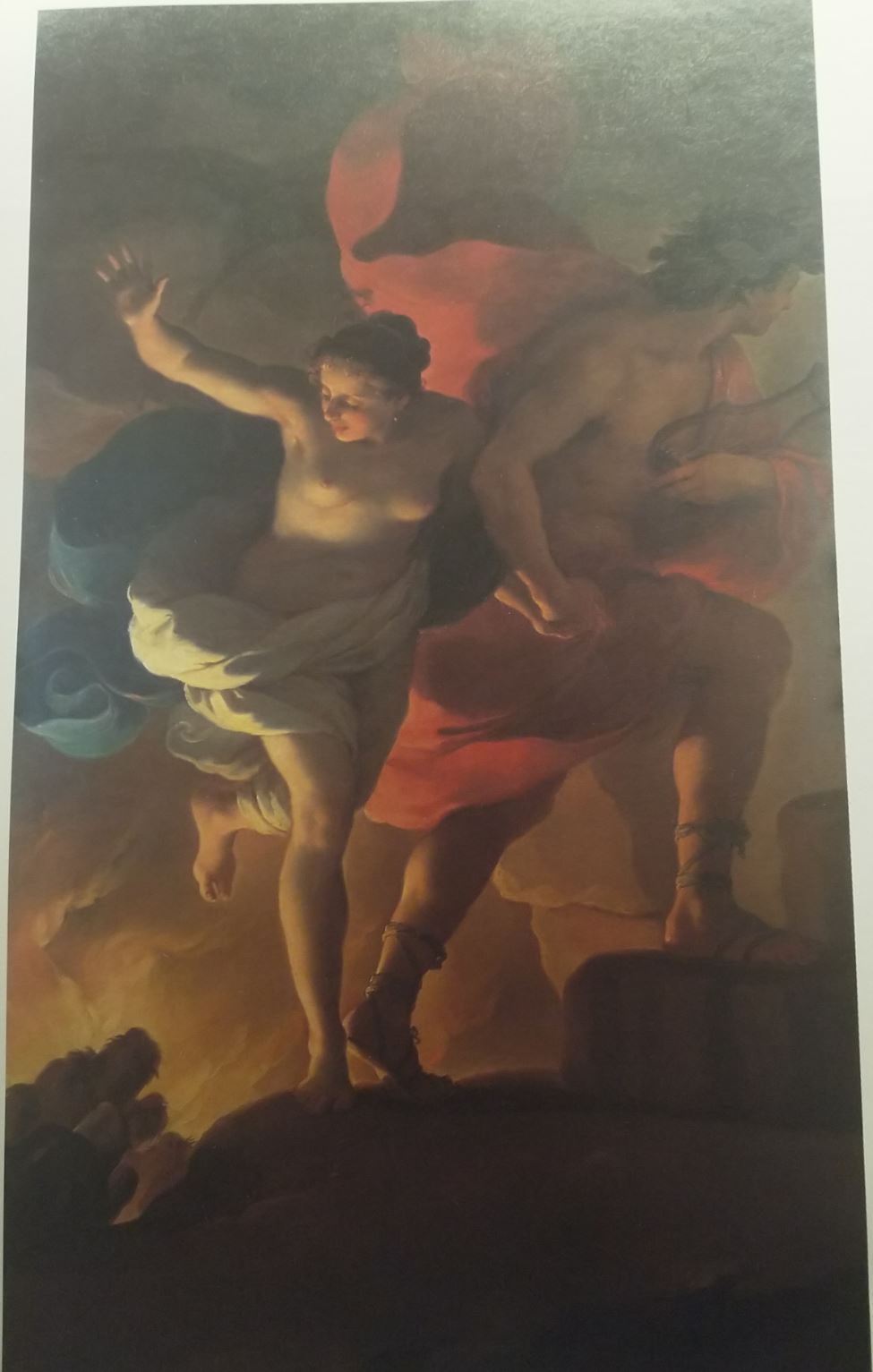

Joseph et la femme de Putiphar Joseph et la femme de Putiphar Leonello Spada, 1610-15, Lille, Musée des Beaux-Arts |

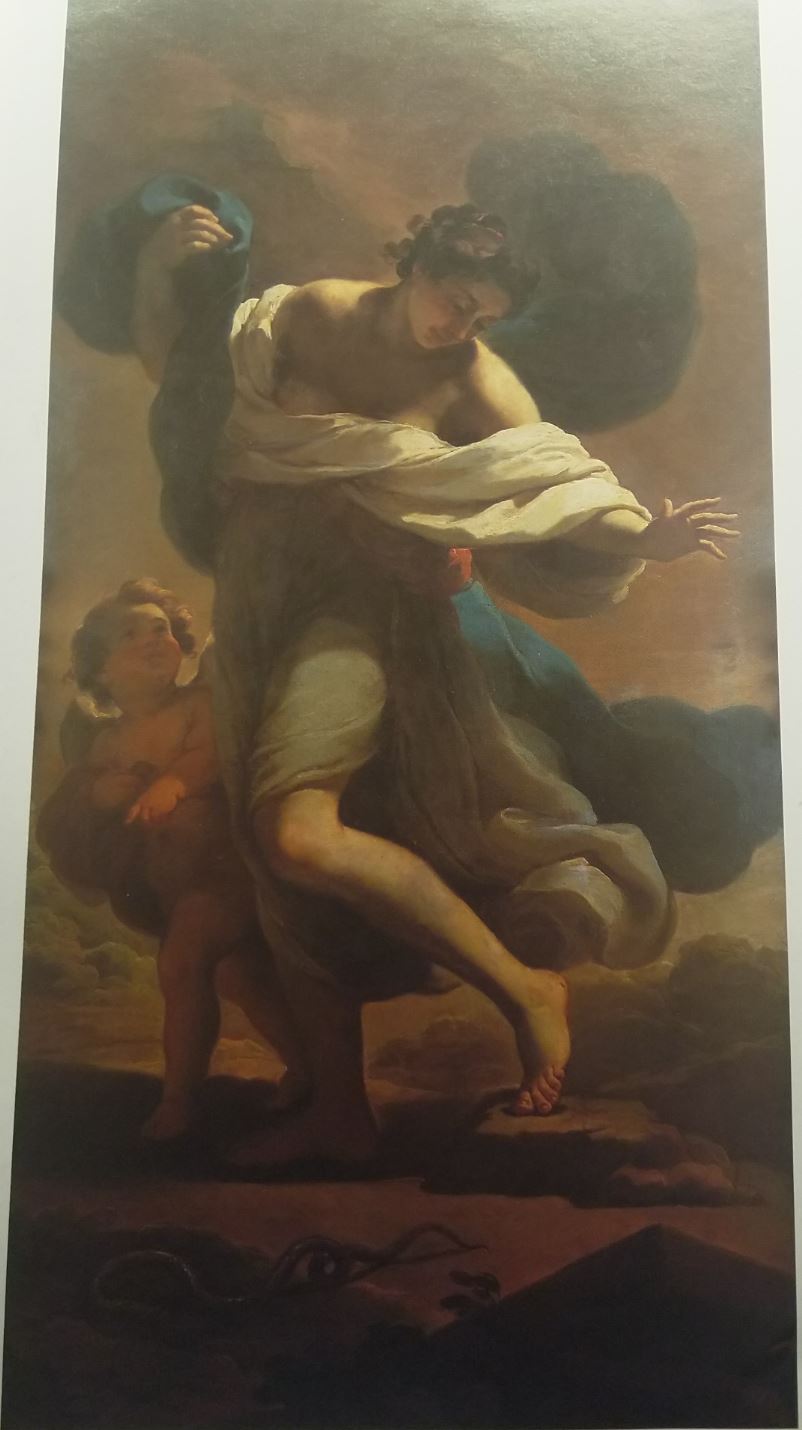

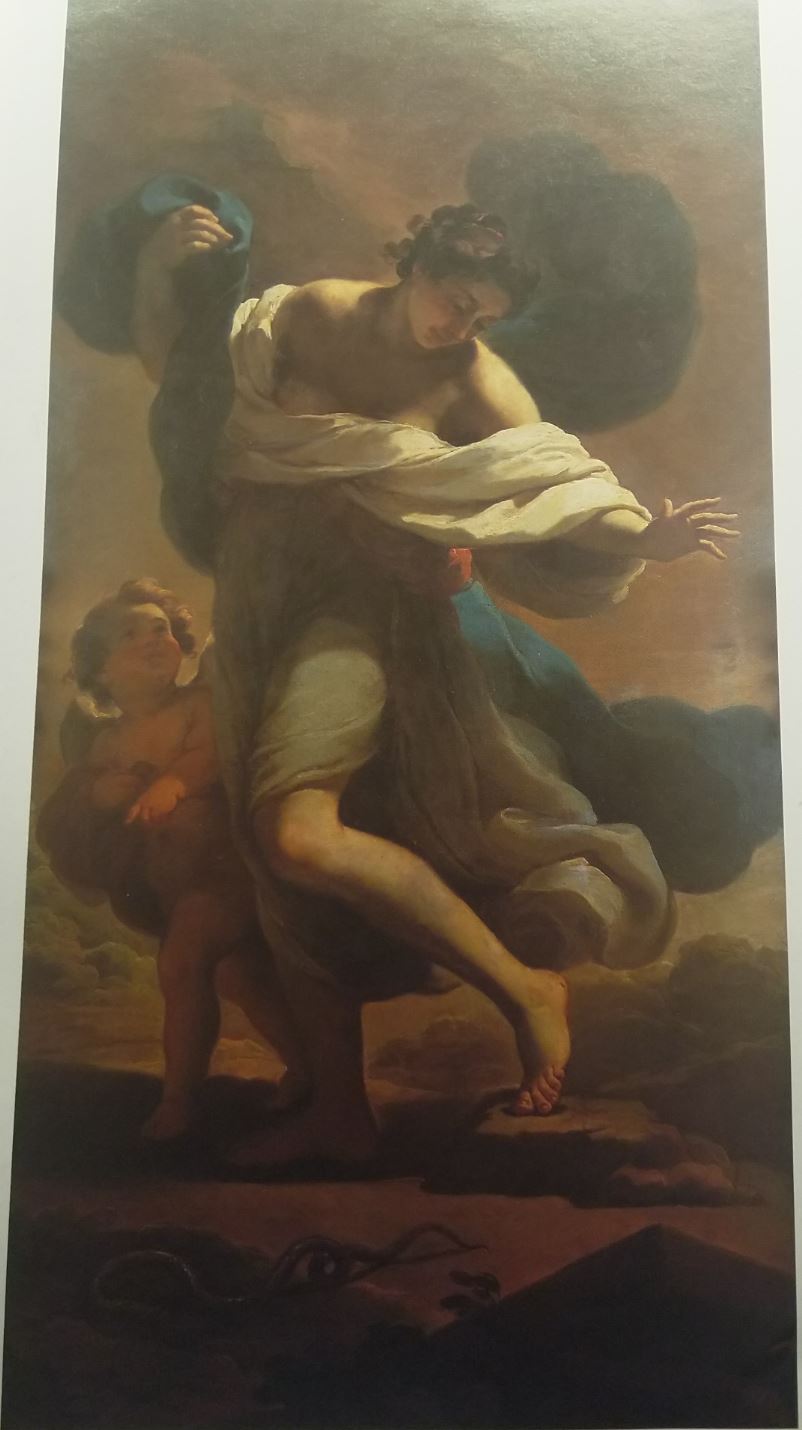

Renaud et Armide Renaud et ArmideAlessandro Tiarini 1610-15 Lille, Musée des Beaux-Arts |

|---|

Ces deux tableaux décoraient la galerie du palais du cardinal Alessandro d’Este.

Le pendant biblique (intérieur jour)

La femme de Putiphar (l’intendant de Pharaon) tente de séduire Joseph, vendu en esclave à son mari. Elle l’attire dans sa chambre mais, refusant de trahir son maître, il fuit en abandonnant son manteau. La séductrice s’en servira comme preuve pour l’accuser de viol et le fera jeter en prison.

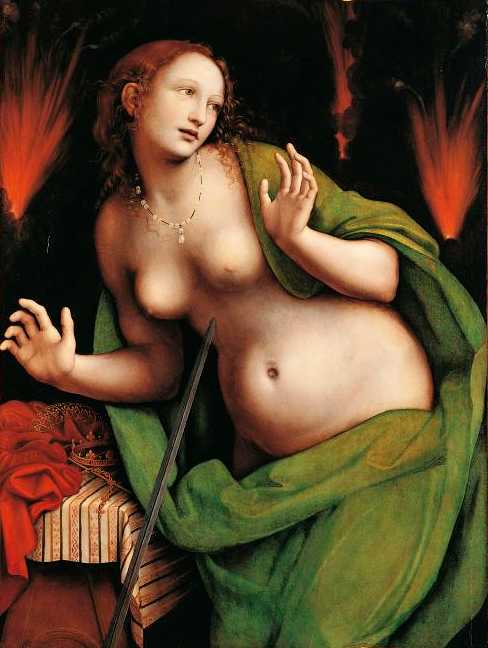

Le pendant chrétien (extérieur nuit)

Nous sommes juste après la bataille pour délivrer Jérusalem, durant laquelle la magicienne Armide, amoureuse du chevalier Renaud, a tenté vainement de le tuer d’une flèche. Prenant la fuite, désespérée par la défaite, Armide s’est réfugié dans une « ombreuse vallée », et a « déposé à terre son arc, son carquois et toute son armure ». Le tableau illustre très littéralement la suite du texte du Tasse :

« Elle se tait alors, et sa résolution prise, elle choisit le trait le plus vigoureux et plus acéré. Renaud arrive et la voit près de se donner la mort ; son visage est couvert d’une pâleur funèbre, et le fer est levé. Il s’approche et par derrière saisit le bras qui dirige contre sa poitrine l’arme fatale. Armide se retourne et le voit avec surprise, car elle ne l’a point entendu venir. Elle pousse un cri, détourne avec dédain ses yeux d’un visage qu’elle adore, et s’évanouit. Elle tombe, ployant sa tête languissante, comme une fleur à demi coupée ; mais Renaud lui fait de son bras un appui, et desserre les voiles qui couvrent son sein. « Le Tasse, La Jérusalem Délivrée, Livre XX, CXXVII, CXXVIII

Tiarini a résolu élégamment la petite difficulté scénaristique : puisque Renaud n’a que deux bras – le droit pour détourner la flèche et le gauche pour soutenir l’évanouie, c’est elle-même qui s’est dépoitraillée pour mieux se perforer – l’important étant de justifier noblement le décolleté.

La logique d’ensemble

Visuellement, des symétries profondes unissent les deux panneaux : un homme debout (tête nue et tête découverte), une femme assise (jambe nue et jambe voilée). L’homme tire vers la gauche, la femme tire vers la droite. Trois mains sont visibles : deux masculines et une féminine côté biblique, deux féminines et une masculine côté chrétien

|

|

|---|

Dans les deux cas, la tension se cristallise autour d’un objet synthétique :

- le manteau, symbole de la pudeur de Joseph mais aussi de la traîtrise féminine ;

- la flèche, qui a vainement tenté de perforer Renaud, puis Armide, et se transforme sous nos yeux en symbole de leur amour.

Deux histoires de désir de la femme pour l’homme : condamnable chez l’Egyptienne qui le manifeste crument, il devient admirable chez la guerrière à proportion qu’elle s’y refuse.

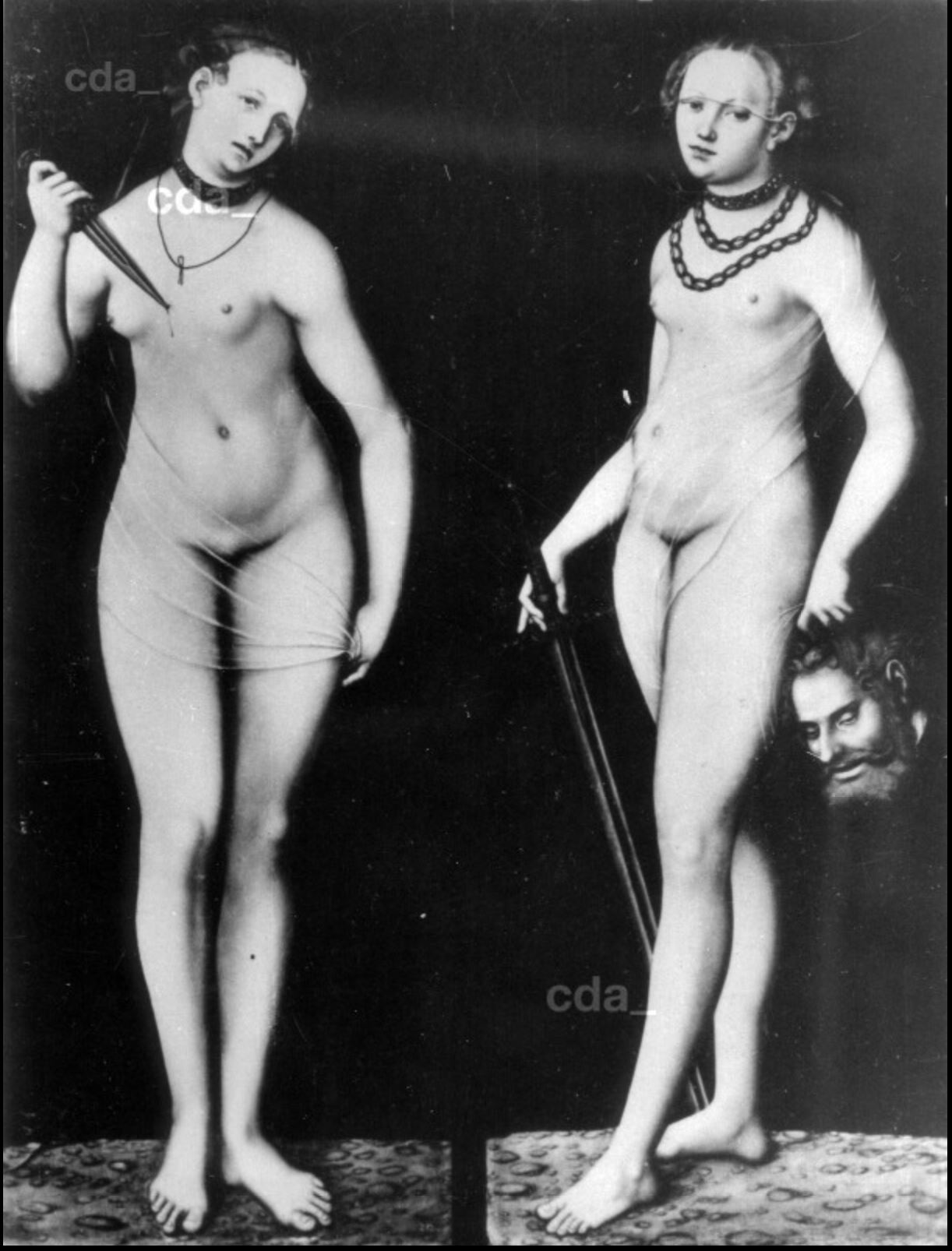

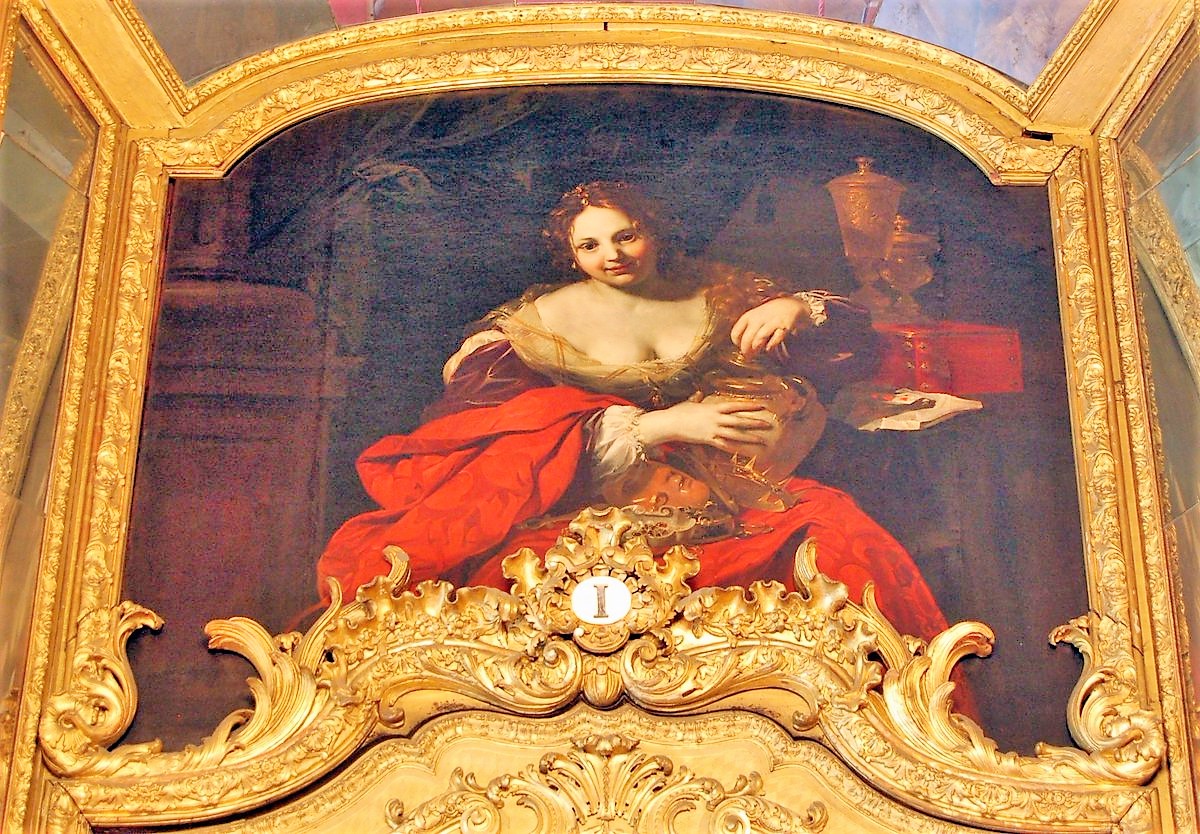

Judith et Holopherne Judith et Holopherne |

La charité romaine La charité romaine |

|---|

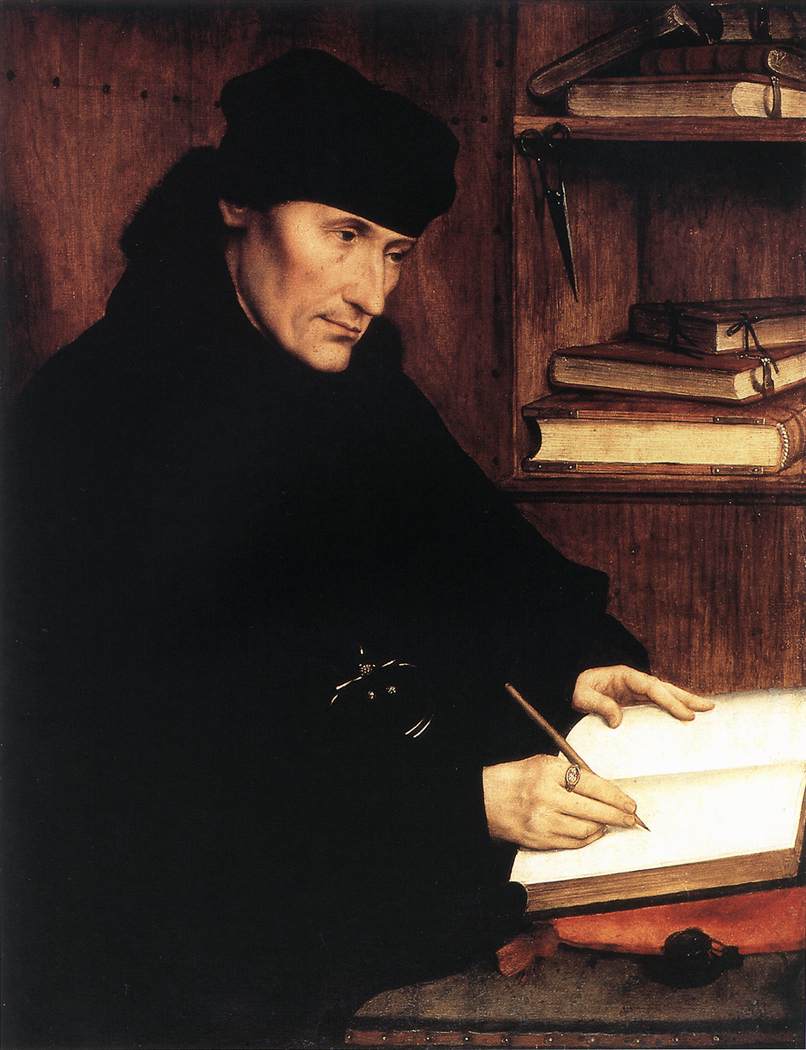

Régnier, vers 1640, Herzog Anton Ulrich Museum, Braunschweig

Le pendant oppose deux jeunes femmes formant couple avec une personne âgée :

- la violente Judith conspire avec une vieille femme pour couper la tête d’Holopherne ;

- la charitable Pero nourrit dans sa prison son vieux père Cimon.

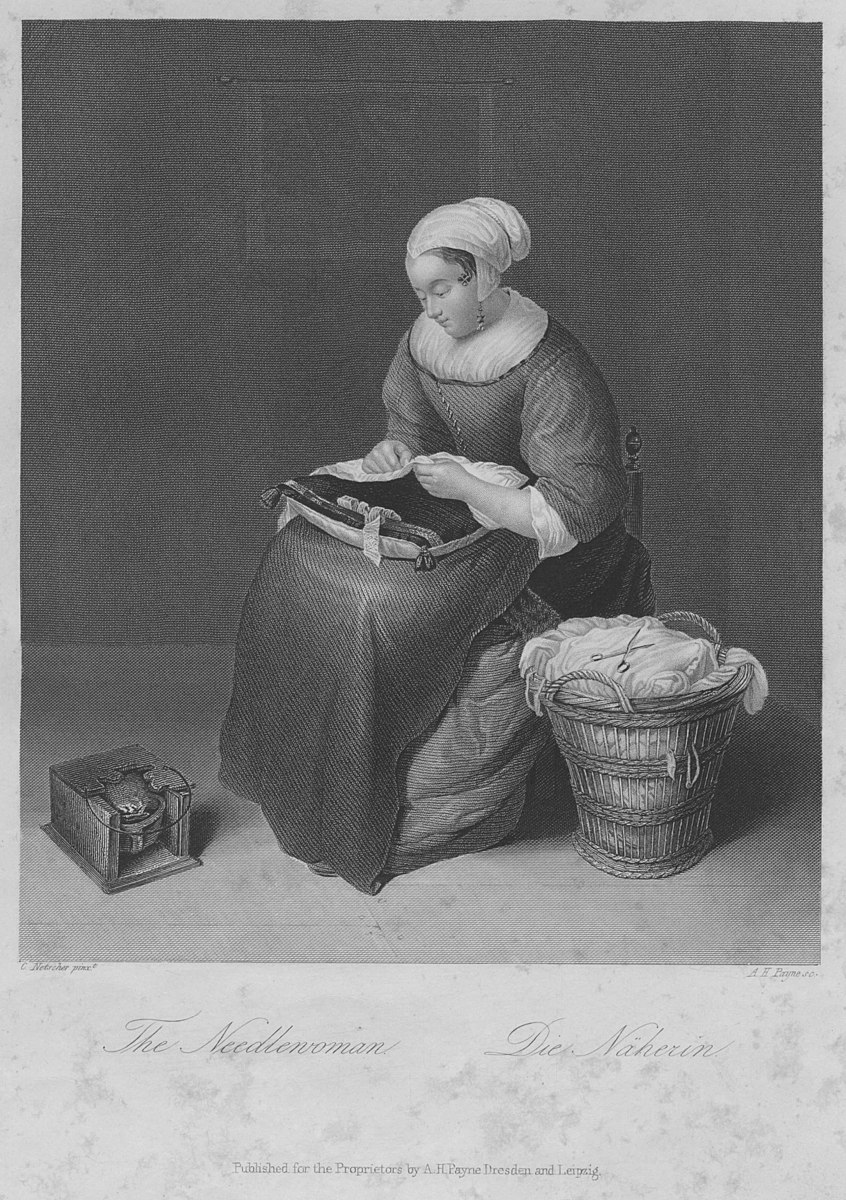

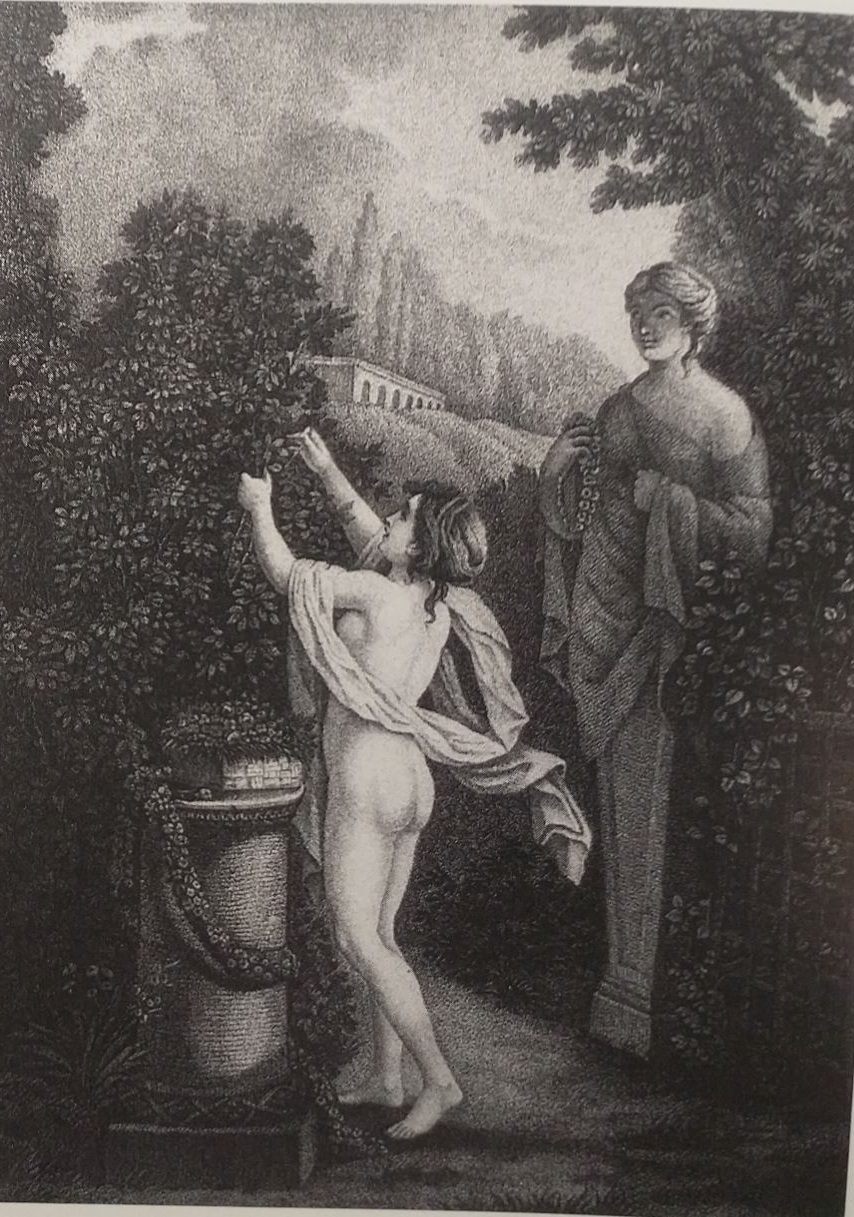

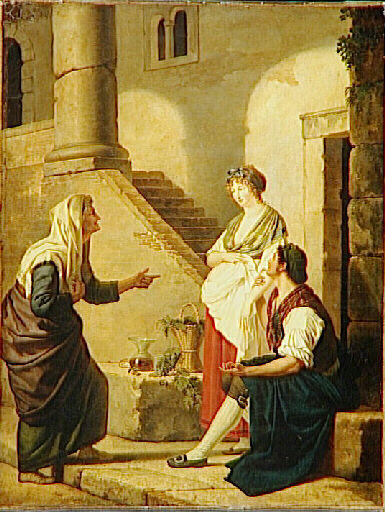

Procris offrant le javelot d’Artémis à Céphale Procris offrant le javelot d’Artémis à Céphale |

La Mort de Procris La Mort de Procris |

|---|

Louis de Boullogne l’Aîné, musée des Beaux-Arts de Caen

Ce pendant intérieur-extérieur illustre deux moments de l’histoire à rebondissements entre Céphale et Procris.

Celle-ci était une nymphe de Diane, qui se détourna de sa maîtresse pour épouser le beau prince Céphale. Mais suite à des manigances de l’Aurore (tombée amoureuse de Céphale), Procris fut chassée en Crète où Diane lui fit don d’un chien de chasse et d’un javelot magiques, qui ne rataient jamais leur proie.

Le premier tableau nous montre Procris, déguisée en une belle jeune femme, revenant séduire Céphale en lui offrant les cadeaux de Diane (d’où le croissant de lune sur son front).

Puis Procris se fit reconnaître et les deux époux se réconcilièrent. Mais Procris, jalouse d’Aurore, suivit une nuit son mari parti à la chasse.

Le second tableau nous montre l’issue fatale : ayant pris Procris pour du gibier, Céphale lui décocha son javelot infaillible.

Les deux moments ont été choisis pour leur symétrie et leur caractère tragique : le javelot, agent des retrouvailles entre les deux amants, est aussi celui de leur séparation définitive.

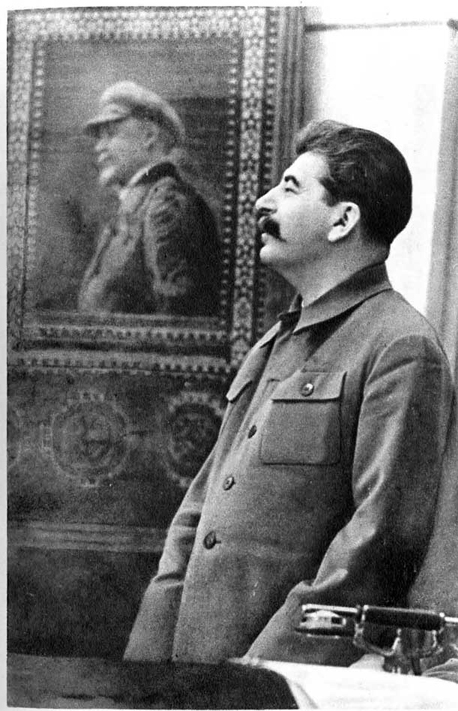

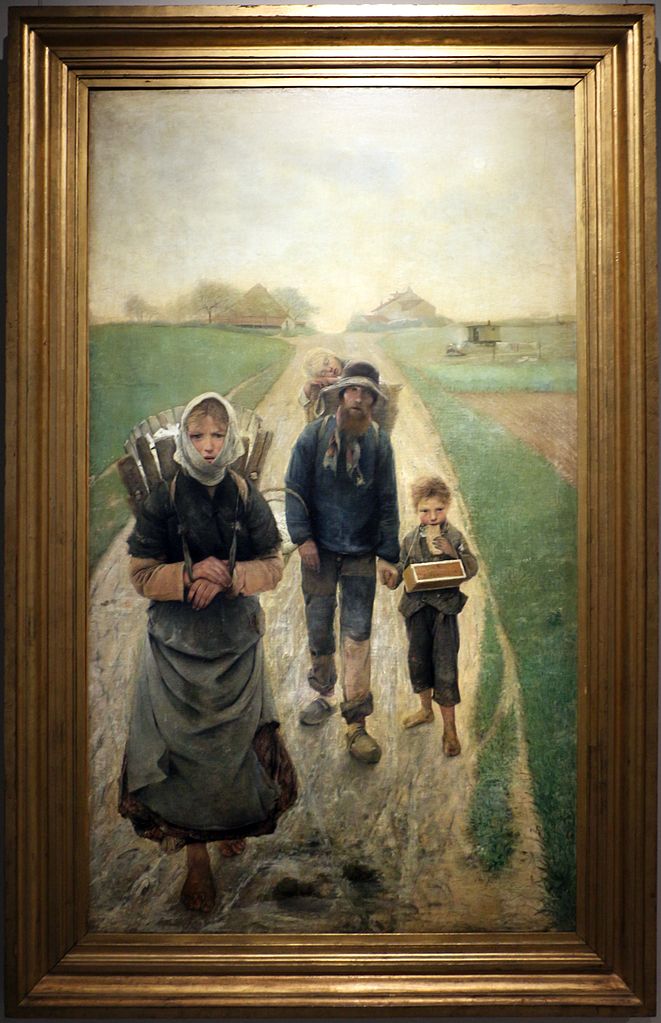

Allégorie de la Richesse Allégorie de la RichesseAdriaen Pietersz van de Venne, 1630-40, Musée Pouchkine, Moscou |

Allégorie de la Pauvreté Allégorie de la PauvretéAdriaen Pietersz van de Venne, 1630-40, Allen Memorial Art Museum, Oberlin |

|---|

|

|

|---|

Dans le premier tableau :

- un homme fort porte sur ses épaules une jeune femme qui renverse un verre de vin et disperse des pièces d’or et d’argent ;

- les deux sont vêtus richement ;

- sur le sol, des articles de loisir : boîte à jouer, balle, masque, raquettes, maillet de croquet ;

- au fond à gauche un château, à droite un couple qui danse accompagné par un chien.

Dans le second tableau :

- un mendiant aveugle conduit par un chien porte sur le dos une vieille femme tenant un clapet de lépreux et un bol à aumône, sur laquelle à son tour un petit enfant est juché ;

- les vêtements déchirés, les sabots de bois remplis de paille, la chaîne du chien rallongée par un bout de ficelle disent la précarité ;

- sur le sol, les cylindres en bois à quatre pieds sont ces poignées qu’utilisent les culs de jatte pour se propulser le long du sol, et le manche doit être celui d’une béquille : les deux faisant écho aux « jambes faibles » de la légende ;

- au fond à droite une masure, avec un couple qui se repose.

Dans la même veine misérabiliste, Van de Venne a réalisé une étonnante série de cinq tableaux, malheureusement dispersée et incomplète, illustrant l’enchaînement de la Pauvreté à La Mort

1 La pauvreté mène à la ruse 1 La pauvreté mène à la ruseArmoe [de] soeckt lijst» |

|

|---|

Un vieillard aveugle et estropié, jouant de la vielle, s’appuie sur une veille femme qui joue quant à elle du rommelpot (tambour à friction). A l’arrière-plan, un jeune homme les jambes en l’air moque leurs infirmités.

Il nous manque le deuxième tableau La ruse mène à la richesse (Lijst soekt rijkdom)

3 La richesse mène au luxe 3 La richesse mène au luxeRijkdom soeckt weelde |

4 Le luxe mène à la misère 4 Le luxe mène à la misèreWeelde soeckt ellende |

|---|

A gauche une belle femme lève sa coupe au bel homme qui lève sa bourse.

A droite elle lève toujours sa coupe, mais donne maintenant son bras à celui qu’elle a réduit à la mendicité.

5 La misère mène à la mort

5 La misère mène à la mort

Ellend’ soeckt de doot

Le cinquième et dernier tableau inverse les sexes, transformant le mendiant en mendiante et la belle dame en squelette, qui brandit un sablier en remplacement de la coupe de vin. Par rapport à tous les autres tableaux où les couples avancent de droite à gauche, le sens de la marche est inversé : en direction du cimetière.

Les pendants subtils de Willem van Mieris (SCOOP !)

Päris et Oenone Päris et Oenone |

Vénus et Cupidon Vénus et Cupidon |

|---|

Wilhelm van Mieris, 1698, Wallace Collection, Londres

Ce pendant mythologique semble bizarrement dissymétrique, avec un couple d’amoureux et un couple mère-enfant. Il faut un peu de réflexion pour comprendre que le second tableau constitue une extension du premier, racontant l’autre versant de l’histoire :

- à gauche Pâris jure fidélité à la nymphe Oenone, en inscrivant son nom dans l’écorce ;

- à droite Vénus déjà réveille Cupidon, qui va insuffler à Pâris l’amour de la belle Hélène.

Le Marchand de gibier Le Marchand de gibier |

Les bulles de savon Les bulles de savon |

|---|

Willem van Mieris, début XVIIIème, Louvre, Paris

Ces deux tableaux de même taille et de même composition ont tout pour être des pendants… sinon que le thème commun est rien moins qu’évident.

Dans le premier tableau, une femme à l’arrière-plan tend une pièce à un marchand qui vient de saigner gibier et volaille sur le rebord de la fenêtre ; une cage à oiseau est suspendue à l’extérieur.

Dans le second tableau, une femme à l’arrière-plan tend une grappe à un jeune homme richement vêtu qui sort des perles d’une bourse et fait des bulles de savon ; un jeune enfant regarde un oiseau dans la cage, qui est maintenant posée sur la fenêtre.

On voit bien que le pendant oppose la profusion des dépouilles d’animaux à poils et à plumes, à une collection d’objets sphériques (grains de raisin, perles et bulles). De plus les Amours des bas-reliefs font écho aux scènes du haut :

- côté gibier, ils font la chasse à une chèvre avec un chien ;

- côté dégustation, ils se délectent de son lait.

Mais aucune signification d’ensemble ne se dégage clairement.

La vendeuse de volaille La vendeuse de volaille |

Homme offrant une grappe de raisins à une dame Homme offrant une grappe de raisins à une dame |

|---|

Willem van Mieris, 1707, collection particulière

Depuis leur achat séparé en 1756 et 1765 par Jan et Pieter Bisschop , les deux tableaux ont toujours été exposés côte à côte, mais on ne sait rien de leur origine. Cependant, leur logique, très proche de celle des tableaux du Louvre, milite en faveur de pendants :

- à gauche : à la volaille vendue correspond dans le bas-relief une scène de chasse à la chèvre .

- à droite : aux fruits goûtés, raisins et pêches correspondent les jeux des putti du bas-relief : s’arroser d’eau, gambader ou se gaver.

La draperie verte, qui passe de l’avant à l’arrière, rappelle la cage à oiseau du premier pendant, à la fois élément commun et support de variation.

Manifestement les deux pendants exploitent des oppositions similaires : Chasse et Cueillette, Viandes et Fruits, Gens du Peuple et Gens du monde, Activité et Oisiveté, Achat et Don, Transaction et Séduction, Utilité et Gratuité… Mais le plaisir du pendant réside sans doute, ici, dans l’empêchement de conclure.

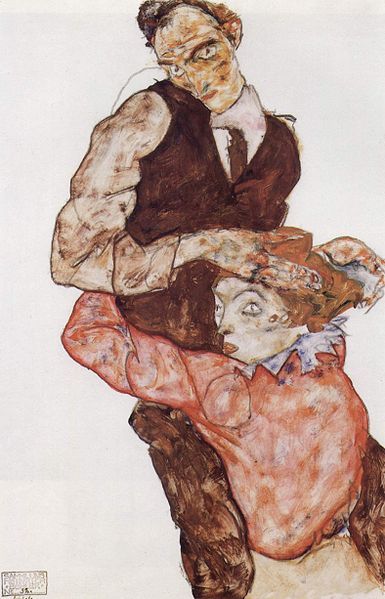

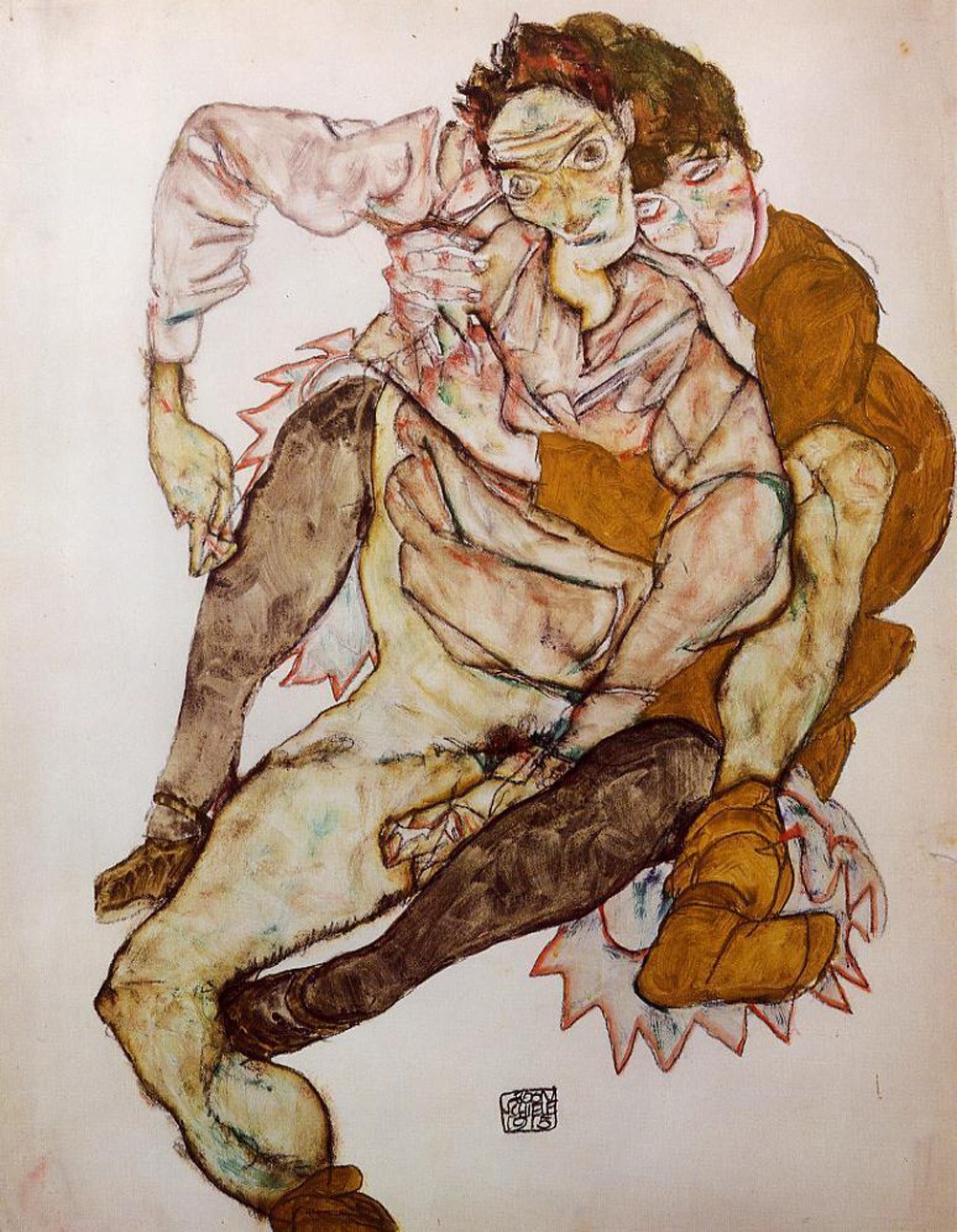

|

|

|---|

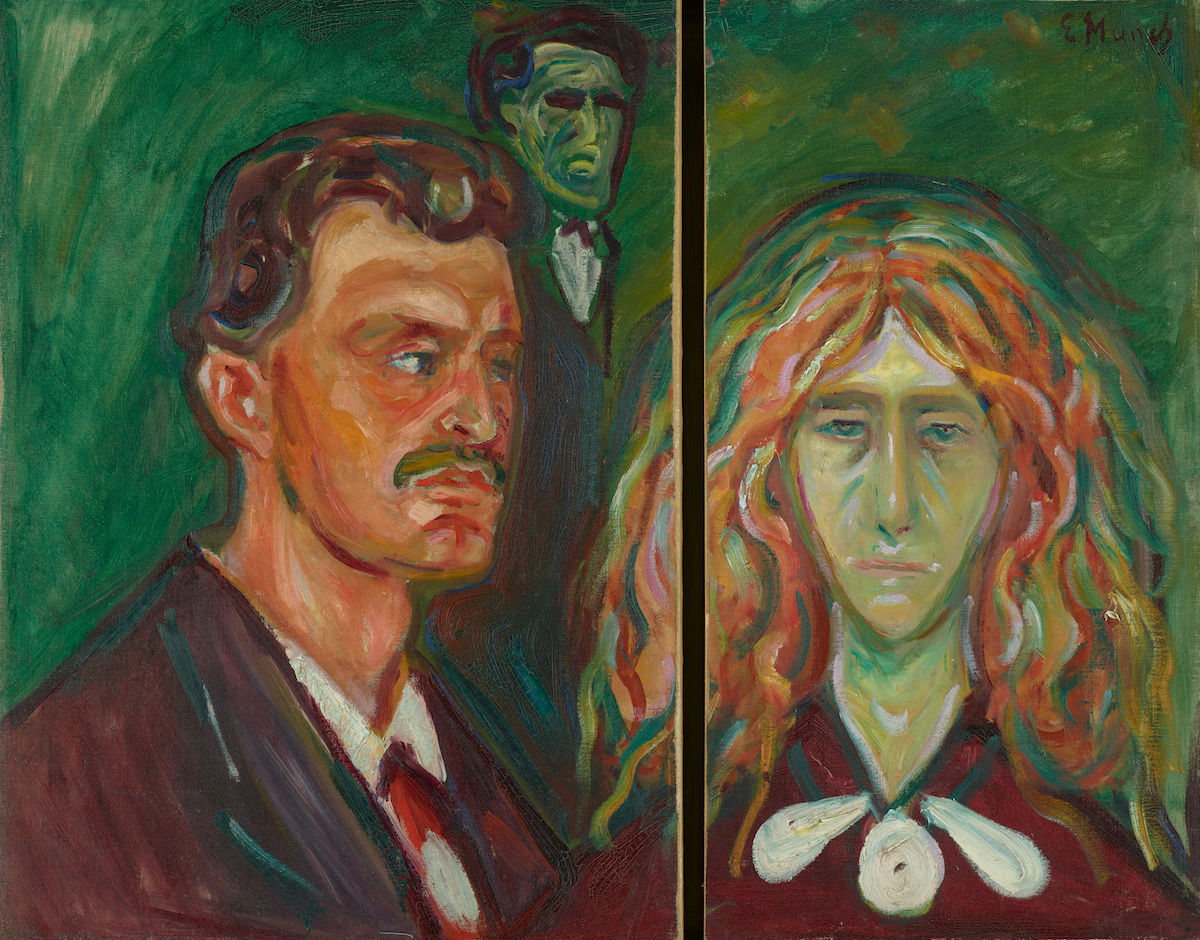

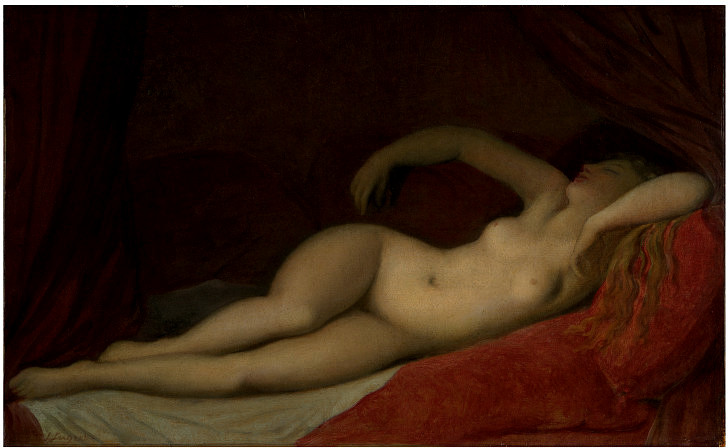

Couple d’amoureux

Anonyme, Louvre, Paris

On ne sait évidemment rien sur ce pendant plus qu’osé, qui représente le même couple à deux moments successifs de l’action. Entre la phase avancée et la phase terminale des préliminaires, les amours ont disparu (trop hard pour eux), le bélier est venu rejoindre sa brebis et la blonde, pressentie sur le flanc droit, a cédé sur le flanc gauche : son chapeau s’est dénoué, sa main gauche a lâché le panier pour se poser sur l’épaule de son compagnon…

…tandis que sa main droite, sans changer de geste, est passée de la défense à l’abandon.

…tandis que sa main droite, sans changer de geste, est passée de la défense à l’abandon.

Boucher, pour le boudoir de la duchesse du Barry, localisation inconnue

On relève le même geste ambigu pour la main droite de la dame debout, auquel un amour s’apprête à révéler le mystère de la volupté céleste. Tandis que sa compagne, plus aguerie, évalue l’ustensile que lui propose un jeune colporteur d’articles parisiens.

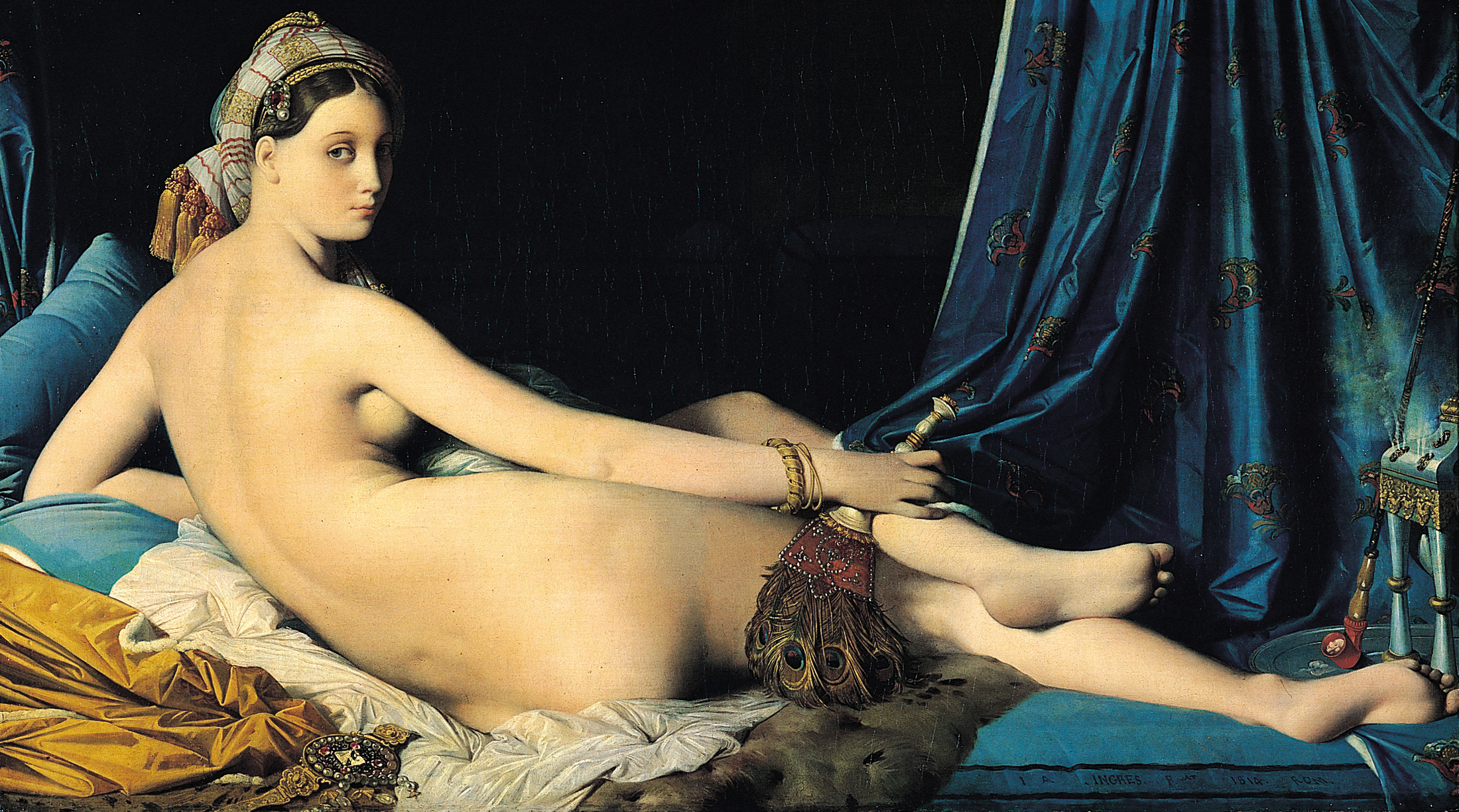

Hercule et Omphale, Louvre, Paris Hercule et Omphale, Louvre, Paris |

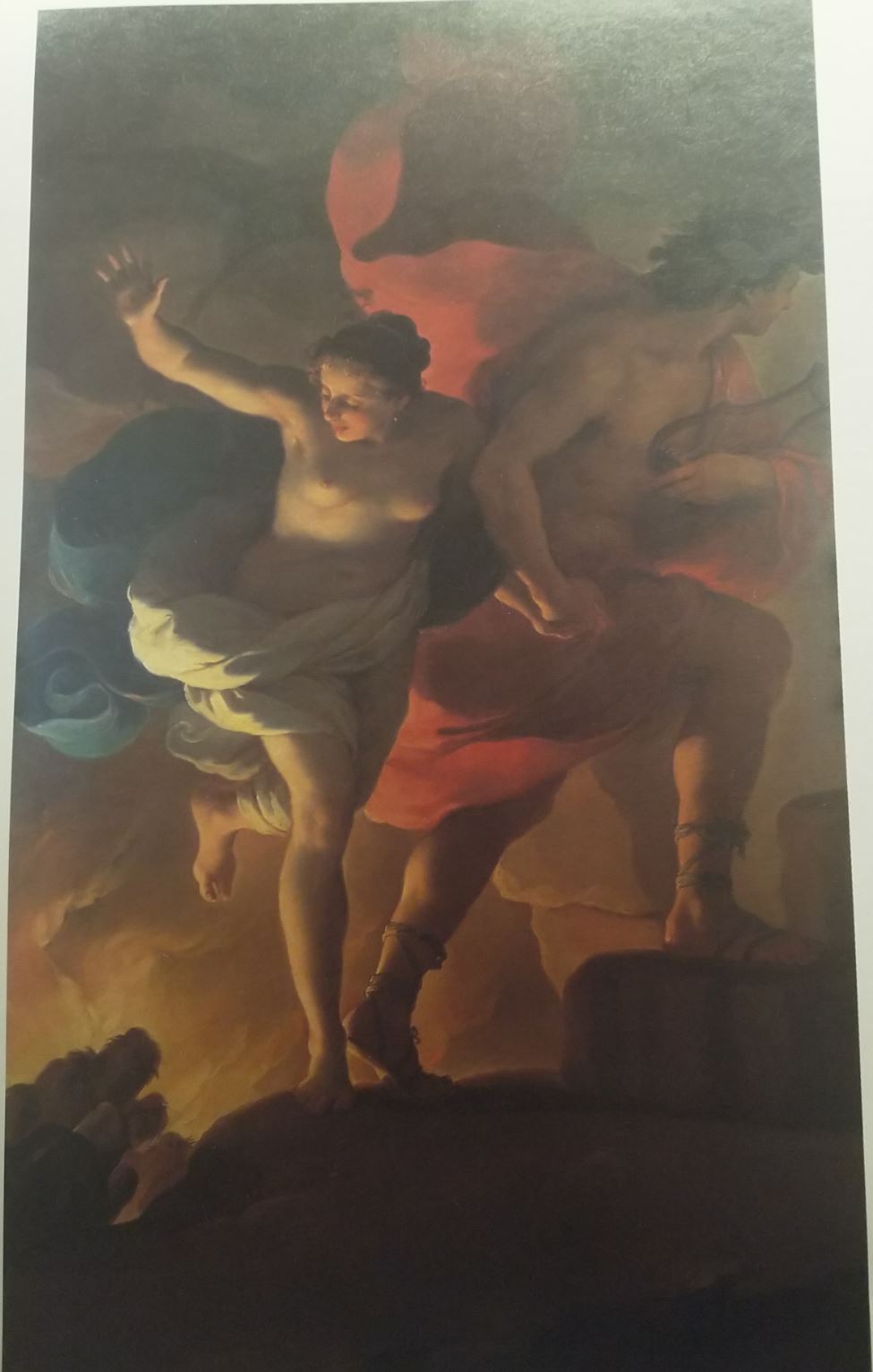

Persée et Andromède, Wallace Collection, Londres Persée et Andromède, Wallace Collection, Londres |

|---|

François Lemoyne 1723

Ce pendant raffiné peut se lire de deux manières.

En lecture symétrique, il met en balance :

- les deux nus féminins debout, contre un arbre ou contre un rocher ;

- les deux héros, Hercule féminisé et assis, Persée en armes et en vol ;

- un personnage secondaire : l’amour présentant des bonbons ou le monstre marin.

En lecture parallèle, il oppose les sexes et révèle des homologies de gestes :

- Vénus tenant la massue se transforme en Persée tenant le glaive ;

- Hercule levant la cuisse droite se transforme en Andromède levant la cuisse gauche.

Ainsi le second tableau, la libération d’Andromède par Persée, vient à la fois expliquer et contredire le premier : l’enchaînement d’Hercule par Omphale.

![]()

Hercule et Omphale Hercule et Omphale |

Pâris et Hélène de Troie Pâris et Hélène de Troie |

|---|

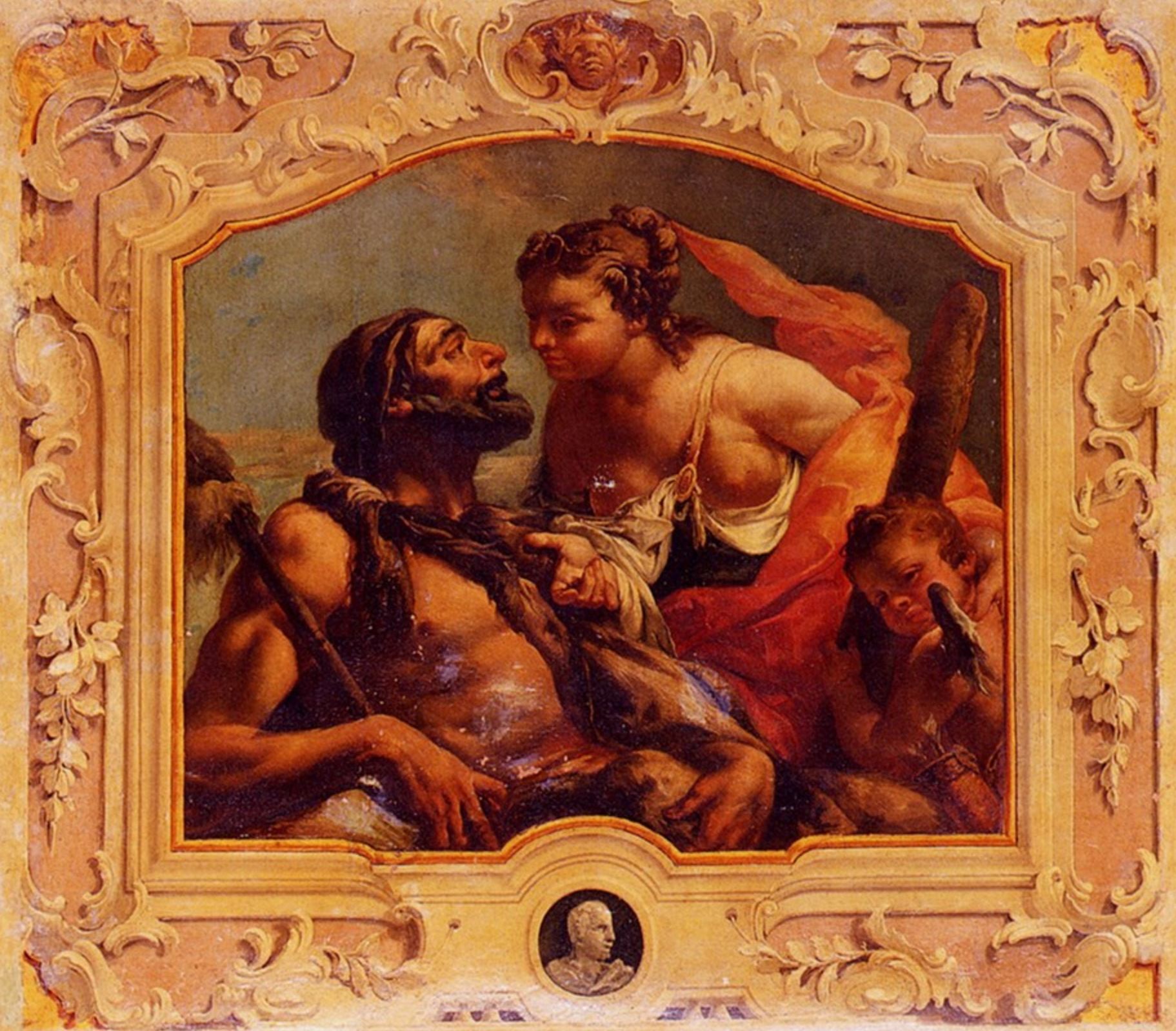

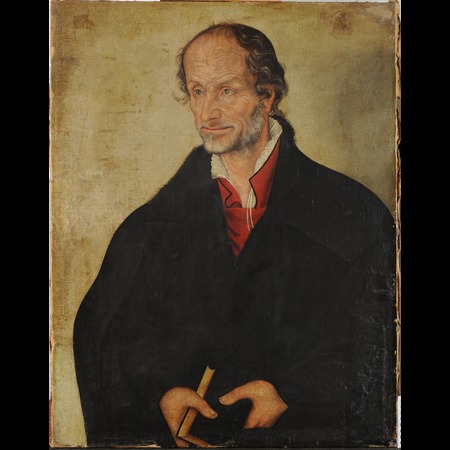

Jacopo Guarana, 1750-80,Collection privée

A gauche Omphale s’est saisie de la massue d’Hercule et lui a donné sa quenouille. A droite Pâris casqué empoigne Hélène pour l’enlever. Domination par la femme ou par l’homme, il s’agit toujours de passion aveugle, comme l’expriment les deux Cupidons qui prennent le spectateur à témoin.

![]()

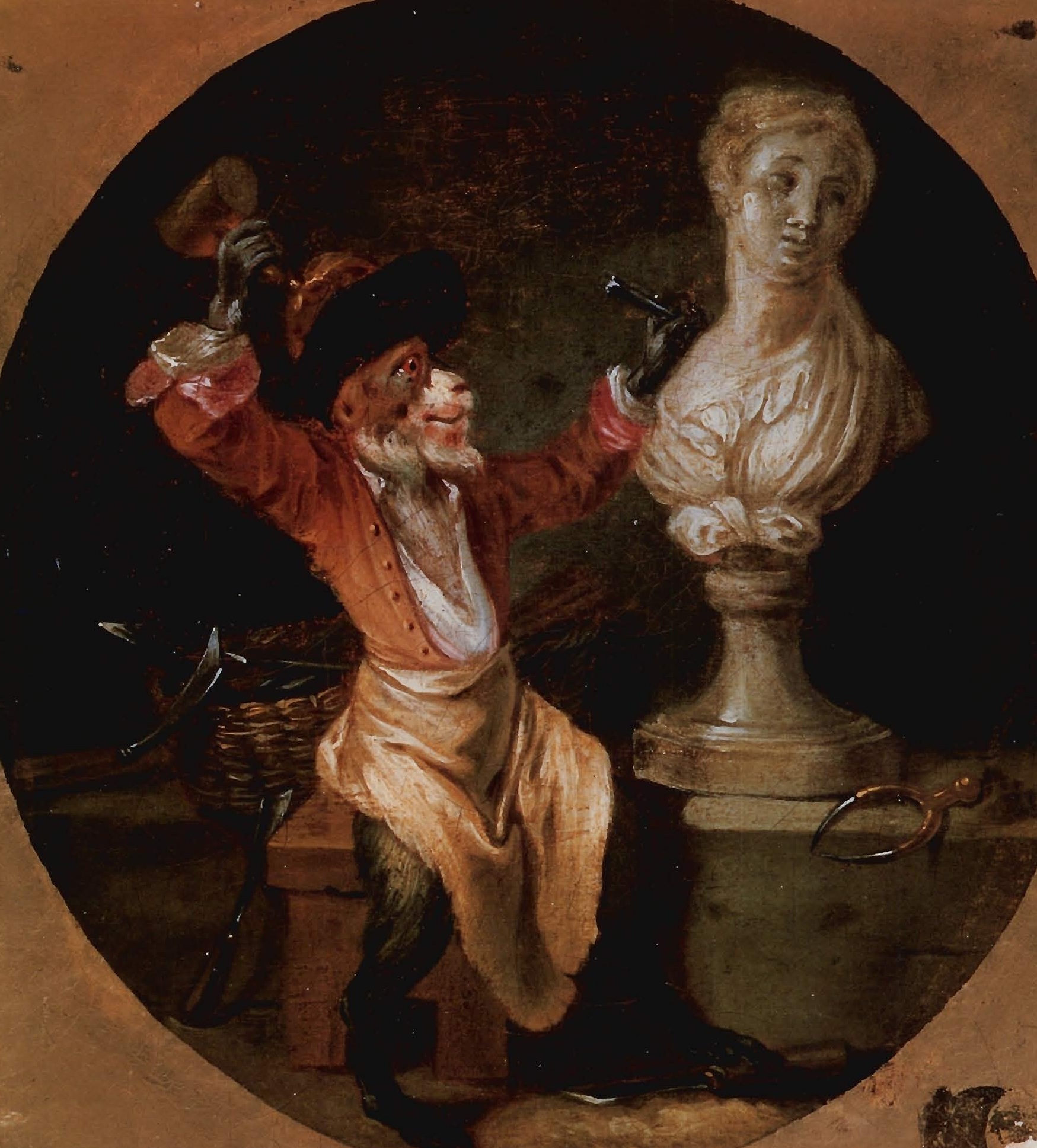

Anacréon moqué Anacréon moqué |

Hercule et Omphale Hercule et Omphale |

|---|

Tischbein, 1754, Staatliche Museen, Kassel

Le premier tableau traite le même thème de l’amour ridicule : le vieux poète Anacréon tente de faire boire une femme très jeune (seul moyen d’arriver à ses fins) mais celle-ci se moque de lui et repousse la coupe.

Outre le décor extérieur/intérieur, Tischbein a soigné les symétries des personnages secondaires :

- à la servante pinçant les cordes de la lyre correspond celle qui noue le ruban dans les cheveux d’Hercule ;

- à l’Amour qui brandit le stylet du poète correspond celui qui s’empare de la massue ;

- à l’Amour qui unit le couple mal assorti correspond celui qui, regardant en souriant le spectateur, le prend à témoin de ce travestissement ridicule.

Le thème de ce pendant très enlevé est donc l’homme tourné en dérision par la femme.

Tarquin violant Lucrèce Tarquin violant Lucrèce |

Cléopâtre veillant Antoine mourant Cléopâtre veillant Antoine mourant |

|---|

Tischbein, collection privée

Ce pendant met subtilement en symétrie deux scènes de l’Histoire romaine :

- Tarquin viole Lucrèce sous la menace, et celle-ci lui montre son sein dans lequel elle va bientôt plonger son propre poignard, se suicidant pour ne pas survivre au déshonneur ;

- Cléopâtre veille Antoine qui vient de se suicider en croyant qu’elle était morte, tout en songeant déjà au serpent qu’elle va poser sur son sein, pour ne pas survivre à son amant.

On pourrait baptiser ainsi ce pendant très allusif : « la future blessure », ou « le sein dévoilant le dessein ».

Une bergère qui flatte de la main un jeune berger Une bergère qui flatte de la main un jeune berger |

La cage dérobée ou Le voleur adroit La cage dérobée ou Le voleur adroit |

|---|

Hallé, salon de 1763, collection privée

Cette Pastorale met en parallèle :

- la fille qui dort et celle dont l’audace se réveille ;

- le voleur de cage qui viole la palissade et le gars sérieux qu’on rejoint par dessus le mur.

Bacchus et Ariane, Angélique et Médor

Andrea Casali, Collection privée

Bacchus et Ariane, Angélique et Médor

Andrea Casali, Collection privée

Très décoratifs, ces deux pendants multiplient les symétries, jusqu’à rendre les couples presque indiscernables : seule la couronne de Bacchus, qu’il a jetée dans le ciel pour devenir la Couronne Boréale, et les noms que Médor inscrit dans l’écorce de l’arbre, permettent de les identifier.

Le thème commun est donc celui de l’Amour-Passion, et de ses marques pérennes.

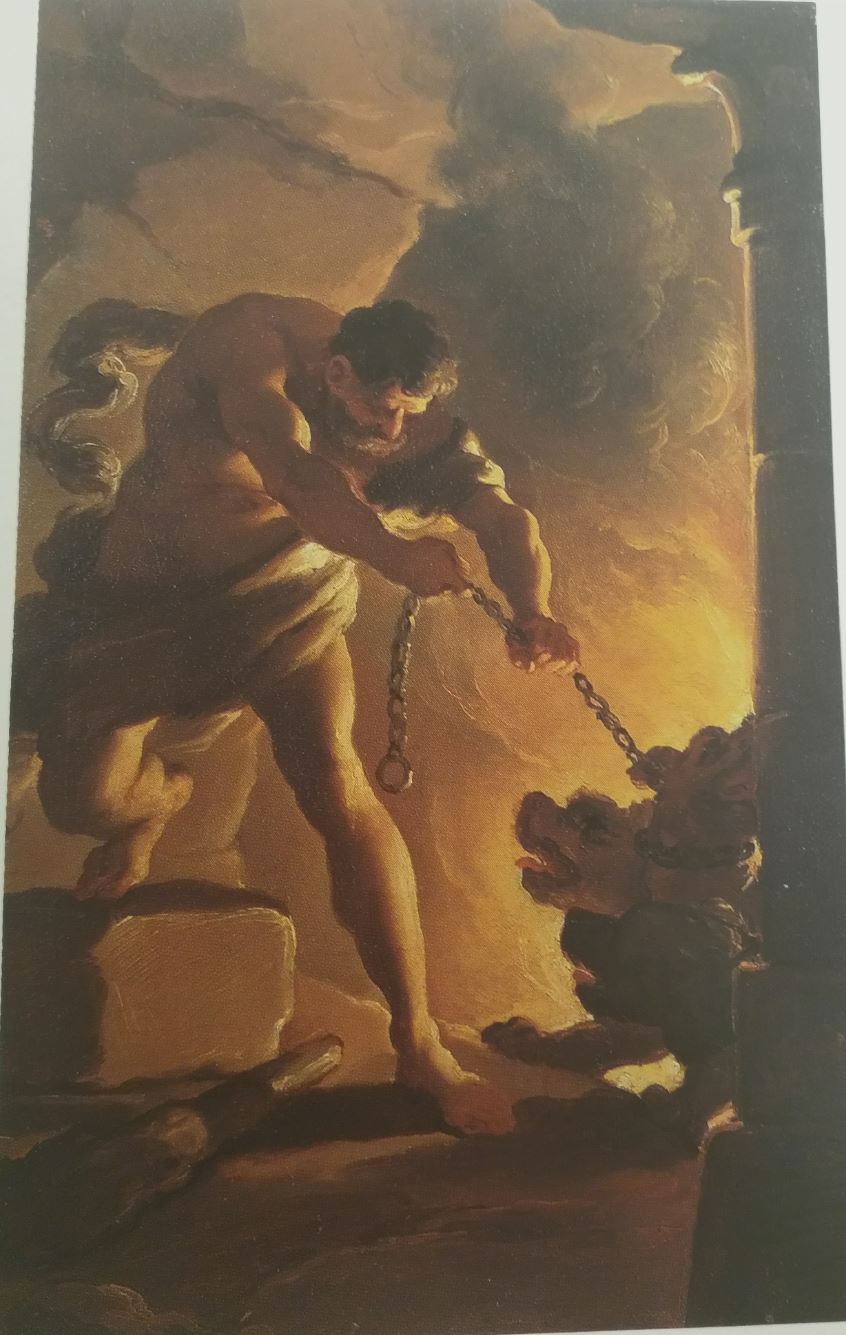

Persée et Andromède Persée et Andromède |

Diane et Endimyon Diane et Endimyon |

|---|

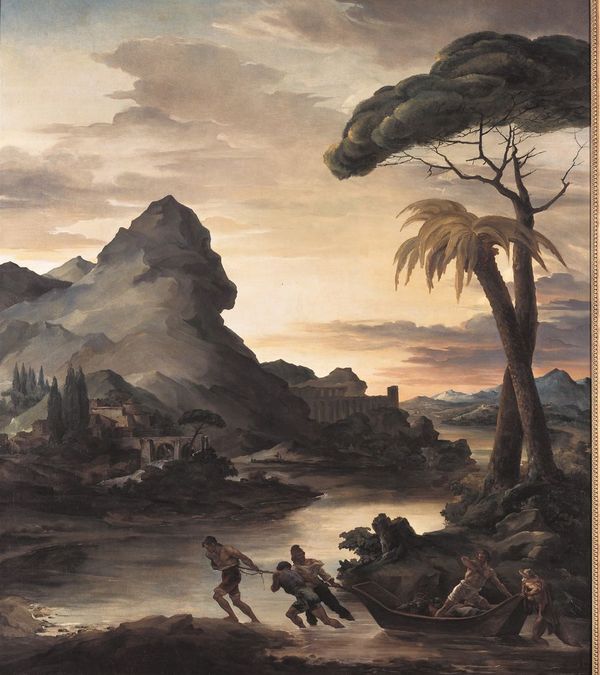

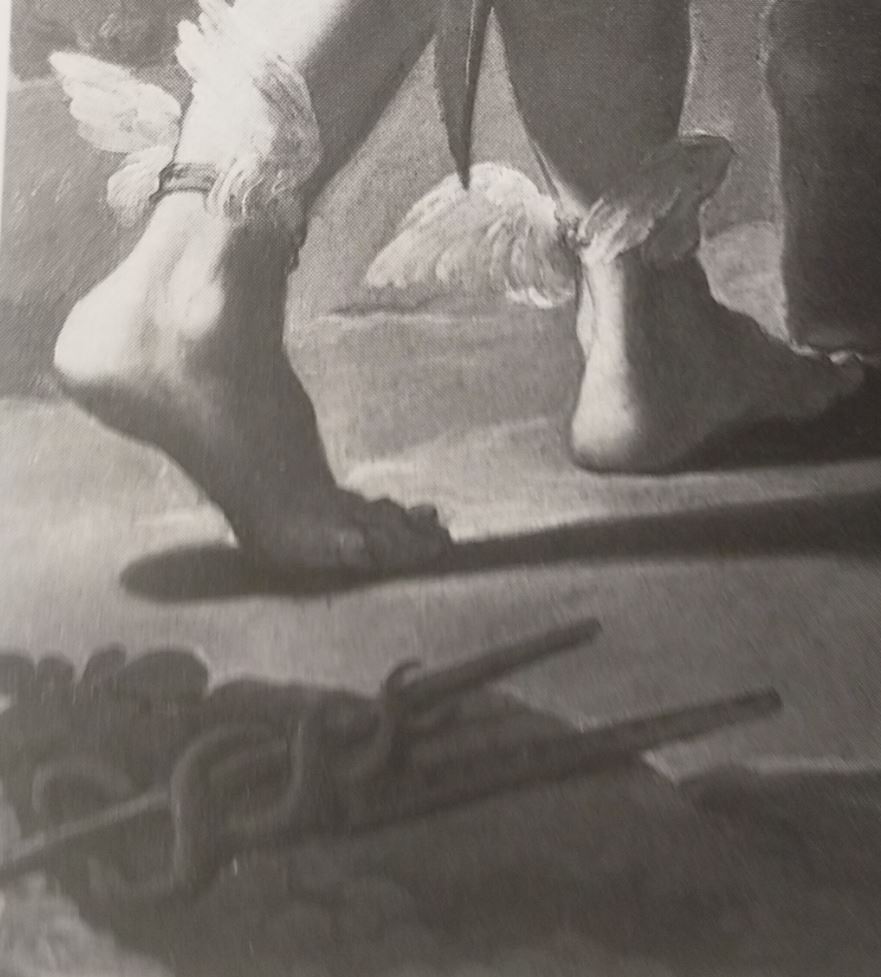

Ubaldo Gandolfi, 1770, Collections comunales, Bologne

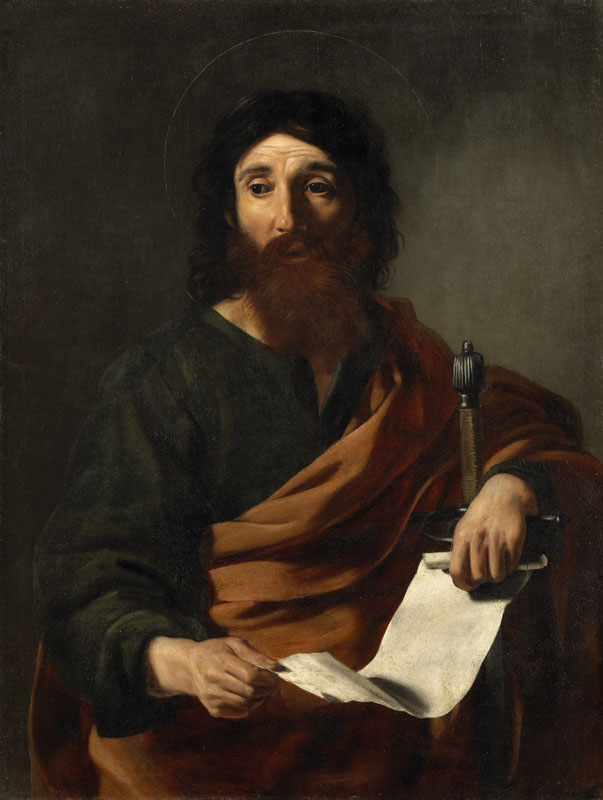

Persée et Andromède

Dans lé récit d’Ovide, Persée tue au corps à corps le montre marin qui retient Andromède attachée à son rocher. Gandolfi s’écarte ici du texte en imaginant que Persée, monté sur le cheval ailé Pégase, utilise pour pétrifier le monstre la tête de Méduse qu’il a tranchée lors d’un épisode précédent.

Diane et Endymion

Diane vient chaque nuit admirer Endymion, endormi durant trente ans pour conserver sa beauté : elle soulève si délicatement son manteau que le chien fidèle ne se réveille pas.

La logique du pendant

Il n’y a pas ici d’autre thème commun que le couple. Dans chaque pendant :

- une figure en vol (homme puis femme) s’éloigne ou passe au premier plan ;

- une figure assise sur un rocher (femme puis homme) s’incline vers l’extérieur ou vers le centre.

Il en résulte une opposition entre le couple que divise la diagonale montante et le couple qui fait cercle autour du centre. La subtilité de cette chorégraphie est qu’elle contrarie la suite de l’histoire : Persée va s’unir à Andromède, tandis que Diane jamais ne touchera Endymion.

Cette discordance entre le visuel et le narratif fait, pour le connaisseur blasé, tout le piment de la composition.

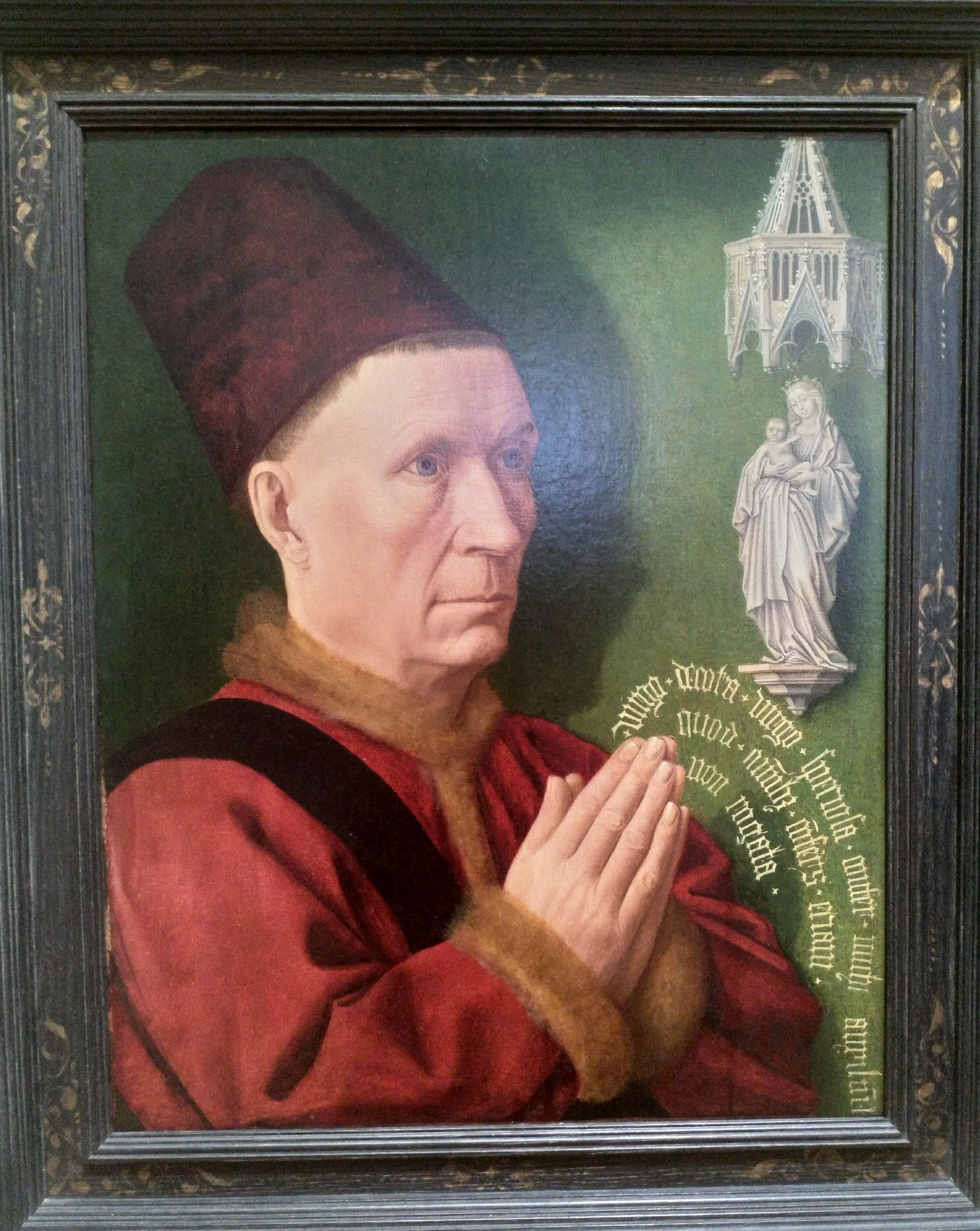

Projet pour un groupe sculpté du catafalque de l’impératrice Marie-Thérèse

Durameau, 1781, Louvre, Paris

Transcription picturale d’un pendant sculpté, ce tableau est un témoignage du goût rococo pour les symétries raffinées. Deux couples s’y confrontent, chacun composé d’une femme allongée et d’une femme debout. Les femmes allongées lèvent le bras gauche en signe de désespoir, et s’appuient du droit sur une mappemonde et une corne d’abondance, bonheurs terrestres qu’il faut quitter. Les femmes debout tiennent du bras droit le recto, et du bras gauche le verso, d’un médaillon à l’effigie de la défunte impératrice. De l’autre bras, l’une brandit un sablier (car c’est la Mort) et l’autre prend le ciel à témoin (ce doit être la Vie).

Le raffinement est que, du côté Recto où la médaille expose le noble visage de la défunte, les deux acolytes détournent le leur pour montrer l’étendue de leur désespoir : même la Mort semble désolée. Tandis que du côté Verso, où l’on peut lire les louanges de l’Impératrice, les deux acolytes se font face comme pour dialoguer sur ses mérites.

Ainsi l’Effusion et la Raison se complètent-elles pour déplorer l’immense perte.

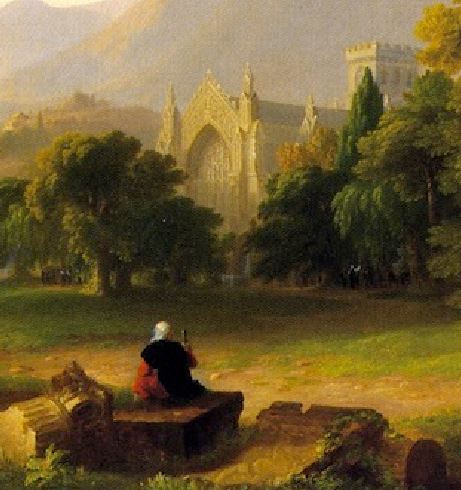

Le coup de vent sur le Pont royal, Dallas, Museum of Arts (45 × 37 cm) Le coup de vent sur le Pont royal, Dallas, Museum of Arts (45 × 37 cm) |

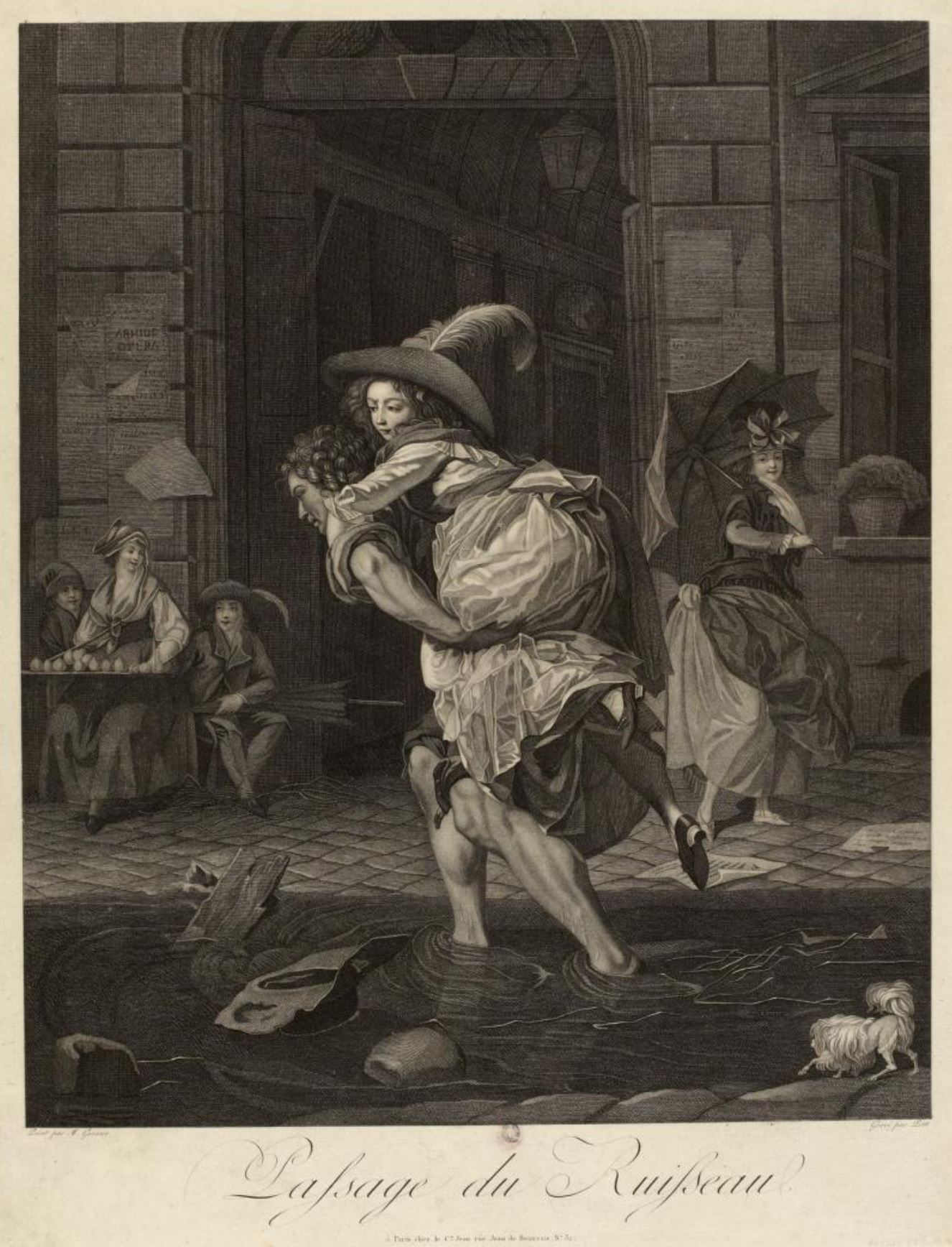

Le Passage du ruisseau (46 x 38 cm) Le Passage du ruisseau (46 x 38 cm) |

|---|

Michel Garnier, 1799

Bien que la femme porte le même vêtement (robe blanche et chapeau à plumes), il n’y a pas de certitude que ces tableaux météorologiques aient été conçus comme pendants,

Le premier, exposé au Salon de 1799. montre deux couples : un à l’arrière-plan, traversant le pont et perdant un chapeau ; l’autre sur le quai, la dame rattrapant in extremis son chapeau. Le petit décrotteur en haillons retient également le sien, cessant de s’occuper de la botte de l’homme, qui a reposé le pied au sol pour s’arc-bouter contre le vent et protéger sa compagne : tous ces détails prouvant bien la soudaineté du coup de vent.

Trait de modernité, la lanterne ballotte, mais résiste, grâce au système d’accrochage qui nous est décrit dans le détail, sur les deux rives : grâce à la poulie, on peut faire descendre la lanterne le long du poteau droit, en lâchant la corde le long du poteau gauche.

Le second tableau, non exposé au Salon, a quant à lui été repris en gravure.

Le Passage du ruisseau, 1799, gravure de Simon Petit

La planche inutilisable, le chapeau du porteur tombé dans le ruisseau et le chien qui hésite à se mouiller les pattes pour suivre sa maîtresse, justifient le bien-fondé du portage. Mais la passante qui sourit à l’arrière-plan ajoute à ce rapprochement social un sous-entendu galant : l’élégance chevauchant le muscle.

La logique du pendant

Le thème commun est celui du mauvais temps et de l’anecdote parisienne : le coup de vent resserre les couples légitimes et sépare les classes sociales, la pluie fait l’inverse…

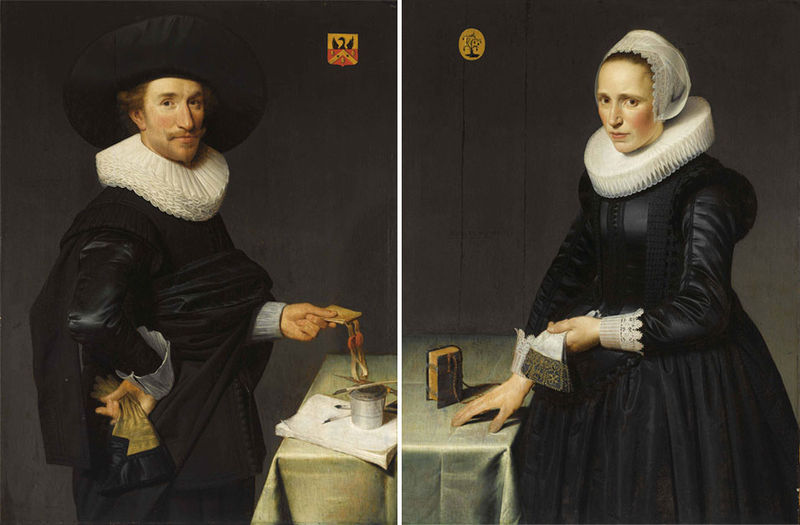

Les fiancés Les fiancés |

Les époux Les époux |

|---|

Jean- Frédéric Schall, 1790, Collection particulière

Le fiancé prend à témoin les pigeons pour démontrer à sa future, manifestement réticente, le caractère bien naturel des bisous. A leurs pieds, un coq, une poule et des poussins, famille prolifique et heureuse, prouvent l’excellence de l’intention.

Une fois mariés, les mêmes font de la lecture et un pique-nique dans une grotte, sous l’égide d’un Eros ailé tenant les emblèmes des deux sexes : la torche dressée et la couronne de fleurs. Un melon fendu, un abricot ouvert, un couteau planté dans la miche et une bouteille mise à refroidir dans le ruisseau, disent leur bon appétit, tandis que l’époux pose sa main sur le ventre rebondi de l’épouse, afin de constater le résultat.

La Frayeur de l’orage La Frayeur de l’orage |

La frayeur du serpent La frayeur du serpent |

|---|

Girodet Trioson, 1795-1800, Scènes de genre galantes , Musée de Bernay

Dans la forêt, le zig-zag d’en haut fait défaillir la jeune femme : son compagnon en profite pour se rapprocher par l’avant.

A la porte du parc, le zig-zag d’en bas la fait s’enfuir : son compagnon, lui faisant un rempart de son corps, en profite pour se rapprocher par l’arrière.

|

|

|---|

|

Les Espiègles (le Réveil) (54 x 65 cm) |

Les Peureuses (Jeunes filles effrayées par un chat; La chute du chat) (54 x 67cm) |

Jean Alphonse Roehn, 1833

Ce pendant est exceptionnel par le sujet, deux couples de femmes dans un même lit, qui ouvre la porte aux sous-entendus et aux contresens. Les lithographies ont été exposées au Salon de 1833 sous le titre Les Espiègles et Les Peureuses : il s’agit donc d’opposer deux caractères féminins.

Les Espiègles sont des filles du peuple, qui partagent le même lit dans une soupente sans chauffage. La carpette de récupération a été découpée dans un vieux tapis, et leur seul luxe est leurs vêtements, les robes pendues au mur et le chapeau à la mode, planté sur un balai pour s’amuser. Hier soit elles ont lu un petit livre jusqu’à finir la bougie et, en chahutant, ont renversé le tabouret. Au petit matin, l’une réveille l’autre en la chatouillant avec un brin de paille, tout en montrant de l’autre main la gravure punaisée au mur. On comprend que ces filles s’amusent entre elles en attendant un beau soldat.

Les Peureuses sont deux jeunes bourgeoises qui couchent dans une chambre équipée d’une cheminée. Leur famille a probablement connu des jours meilleurs sous l’Empire, comme le montent le papier peint déchiré et les deux gravures. Elle se sont endormies sagement, la bougie est intacte et le fauteuil debout, mais un chat, en renversant le mannequin, vient de les réveiller en sursaut.

Ces deux scènes de genre compliquées opposent les filles qui n’ont encore rien, et qui s’amusent, à celles qui ont eu beaucoup, et qui s’effrayent pour un rien. Roehn avait probablement en tête la fable de La Fontaine, Le savetier et le financier, où il est aussi question de sommeil tranquille, de sommeil troublé, et même d’un chat :

Du moment qu’il gagna ce qui cause nos peines.

Le sommeil quitta son logis,

Il eut pour hôte les soucis,

Les soupçons, les alarmes vaines.

Tout le jour il avait l’oeil au guet; et la nuit,

Si quelque chat faisait du bruit,

Le chat prenait l’argent : à la fin le pauvre homme

S’en courut chez celui qu’il ne réveillait plus.

Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon somme,

Et reprenez vos cent écus.

Flirt entre un cavalier et une jeune femme Flirt entre un cavalier et une jeune femme |

Flirt entre un marin et une jeune femme Flirt entre un marin et une jeune femme |

|---|

John W. Lighton, Knohl Collection, Bowers Museum, Santa Ana, California

Ces deux pendants opposent lourdement les riches et les pauvres, le haut de forme et la casquette, la dentelle et le tablier, la terre et la mer, le loisir (le club de golf) et le devoir (les bateaux de guerre), la blonde et la rousse, la fille à papa et la femme du peuple.

|

|

|---|

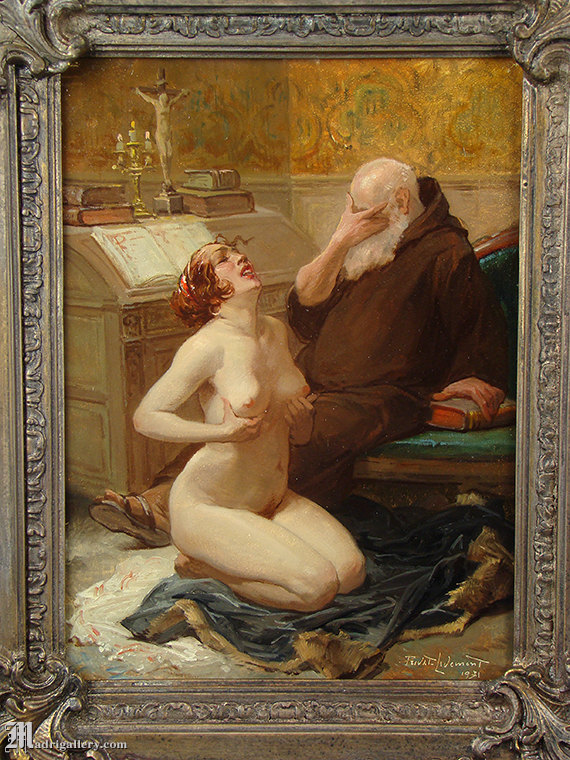

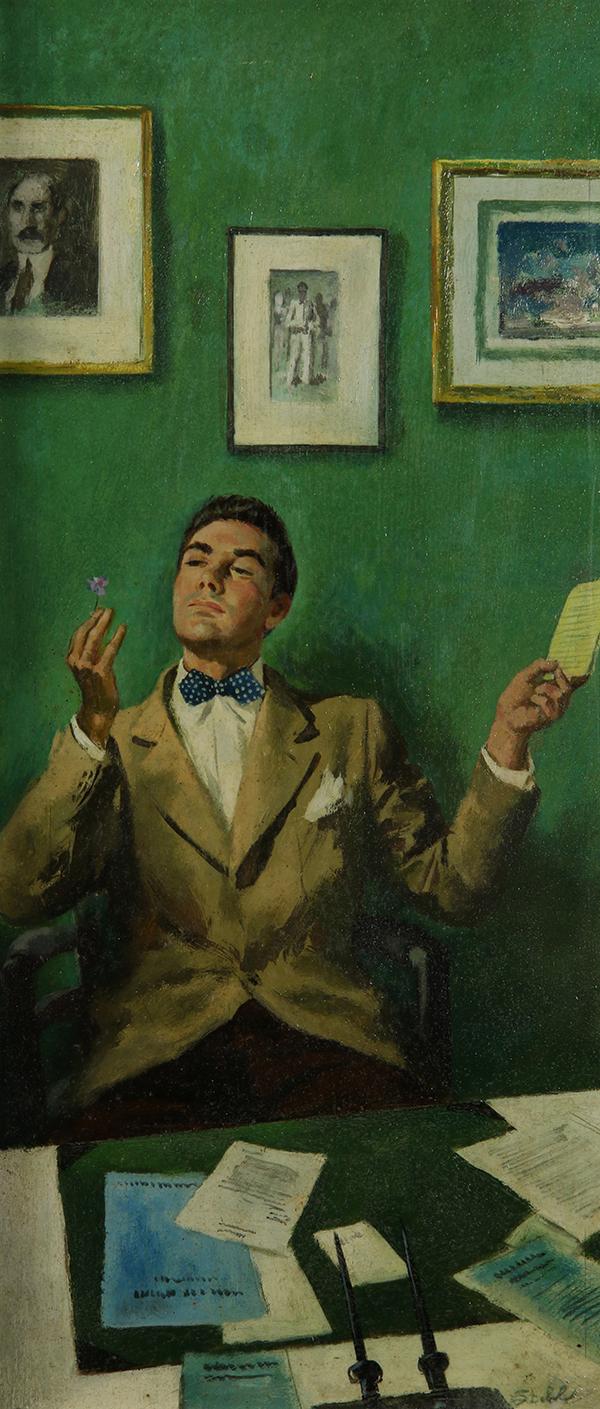

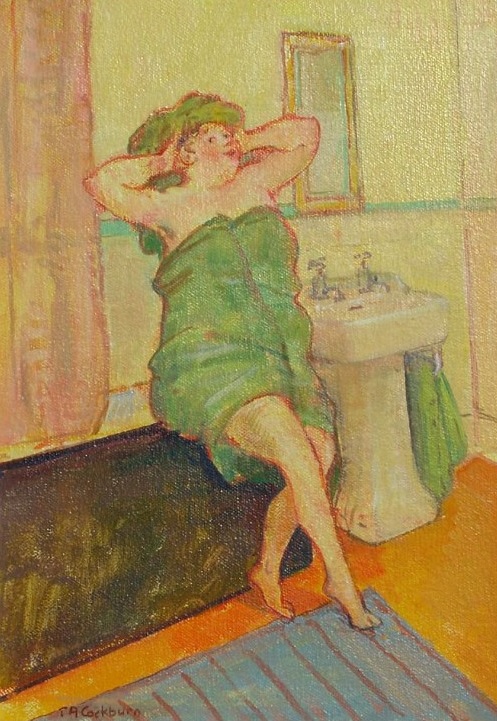

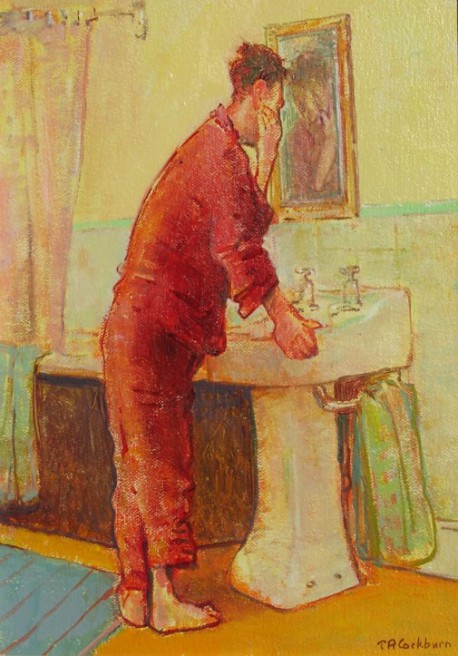

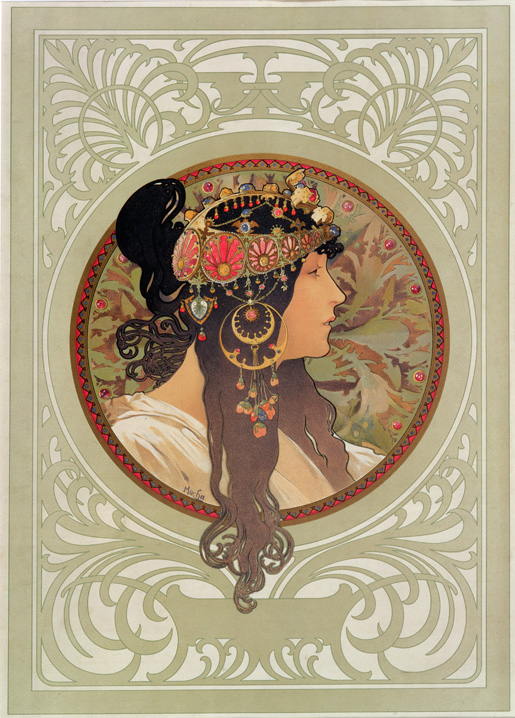

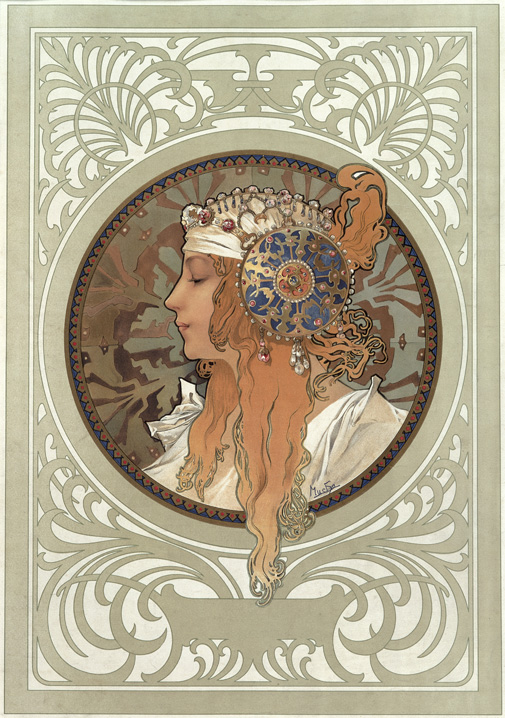

La Tentation de Saint Antoine, Henri Privat-Livemont, 1931 , collection privées

Dans ce pendant improbable de la fin de sa vie, Privat-Livemont met en scène deux faces de la tentation:

- dans le bureau bourgeois, elle semble échouer (le moine garde la main sur le livre et le séant sur chaise) ;

- dans l’étable, elle réussit (le moine pose les mains sur la tentatrice et s’asseoir dans la paille près du cochon qui sommeille, le groin près des navets).

Privé de bourse en 1883 par l’arrivée au pouvoir en Belgique d’un gouvernement clérical, Privat-Livemont avait sans doute de bonnes raisons de bouffer du curé : en dénonçant, sans grand danger à l’époque, l’hypocrisie cléricale (chasteté au salon, cochonneries au sous-sol), le pendant flatte aussi celle du spectateur, toujours friand de petites dames sous l’alibi d’un pendant « grand-siècle ».

Hommage à Flore (disparu), gravure de Patas

Hommage à Flore (disparu), gravure de Patas

« Vénus et l’Amour endormis, caressée et réveillés par les zéphirs », 1806, Wallace Collection

« Vénus et l’Amour endormis, caressée et réveillés par les zéphirs », 1806, Wallace Collection Le flambeau de Vénus, 1808, Musée Napoléon, Arenberg

Le flambeau de Vénus, 1808, Musée Napoléon, Arenberg

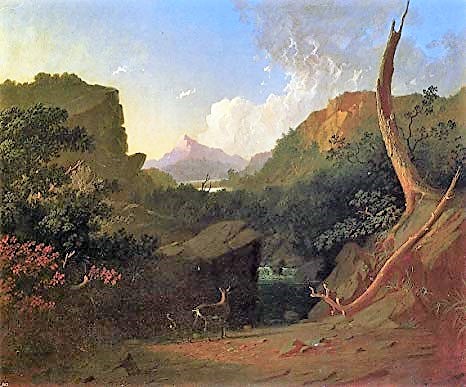

L’orage

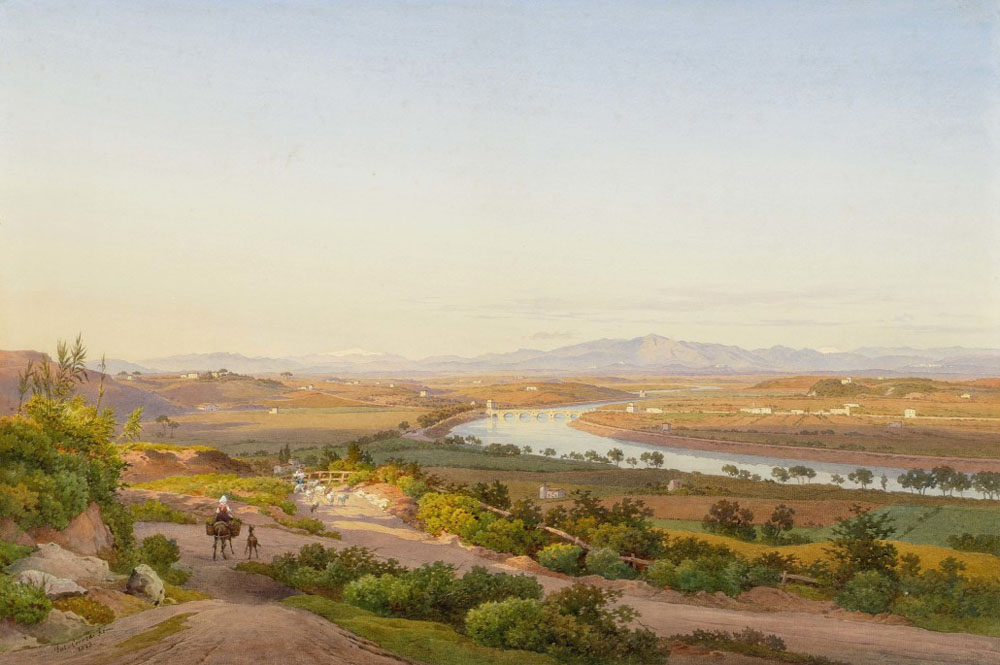

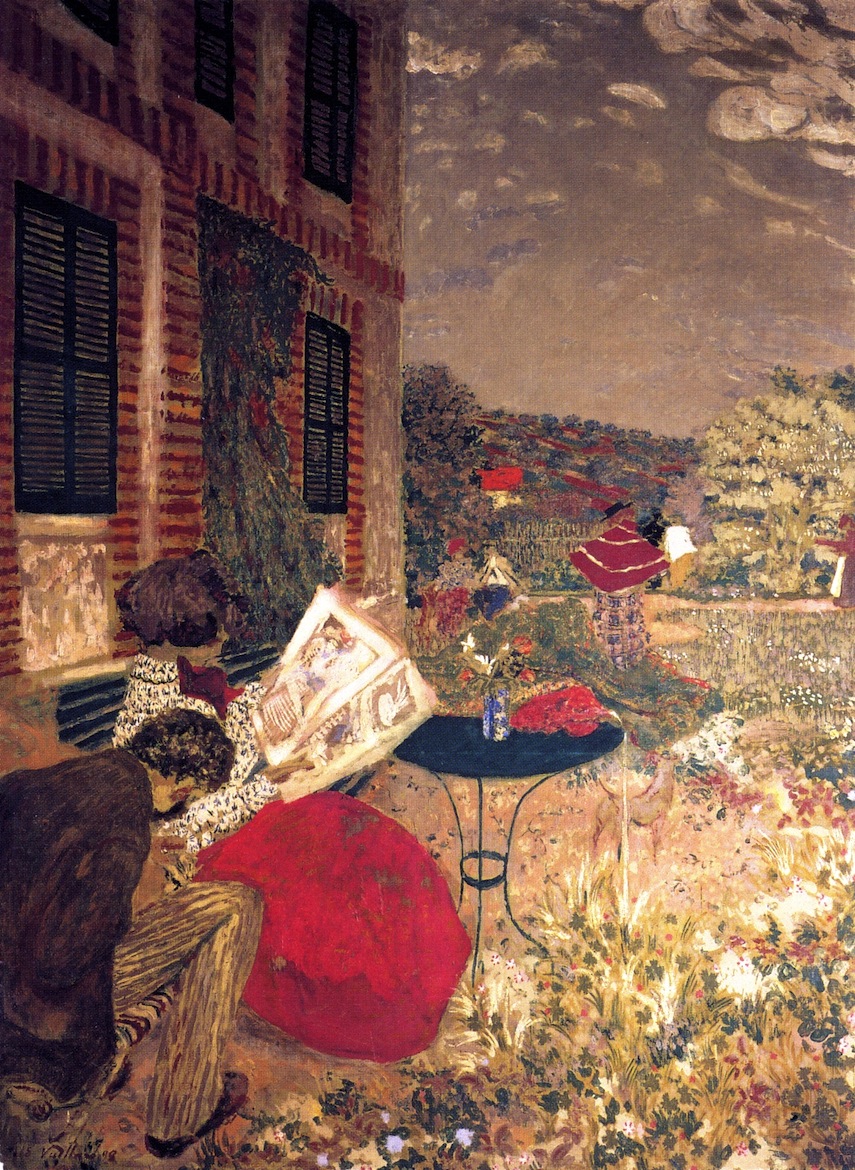

L’orage Paysage par temps calme

Paysage par temps calme

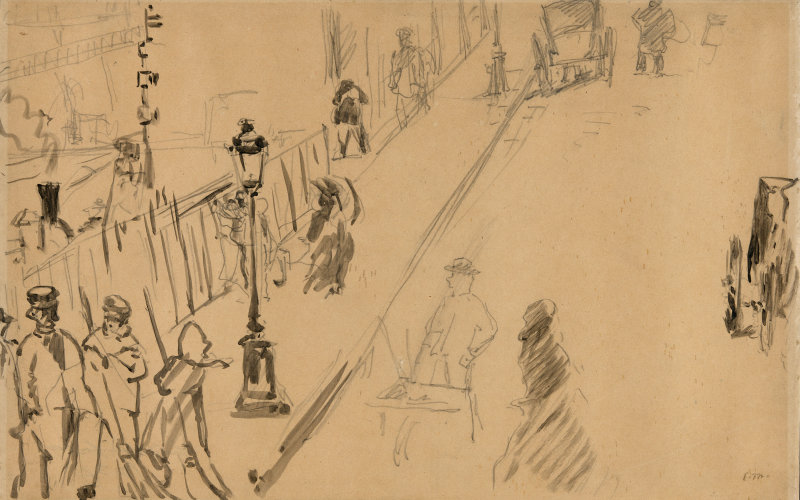

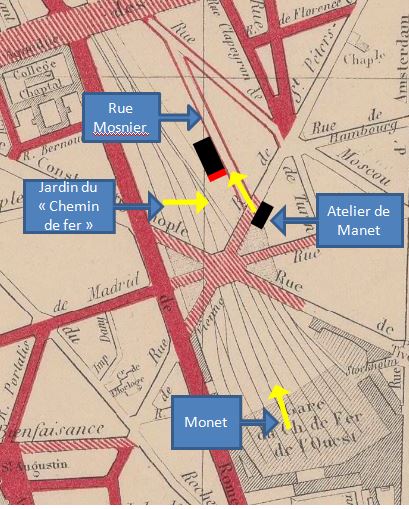

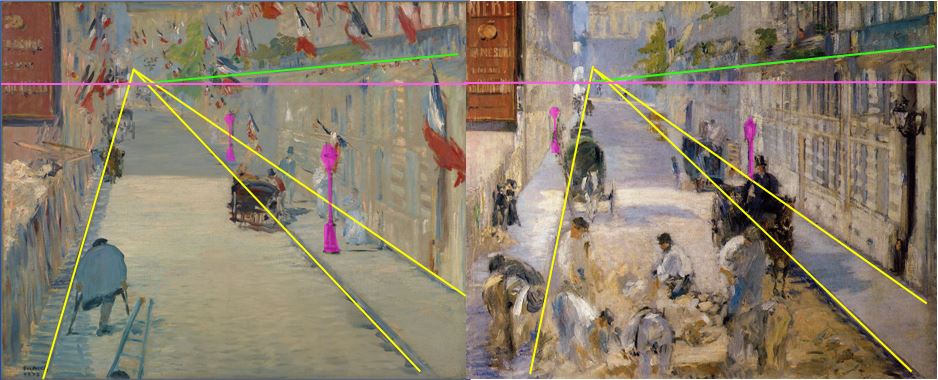

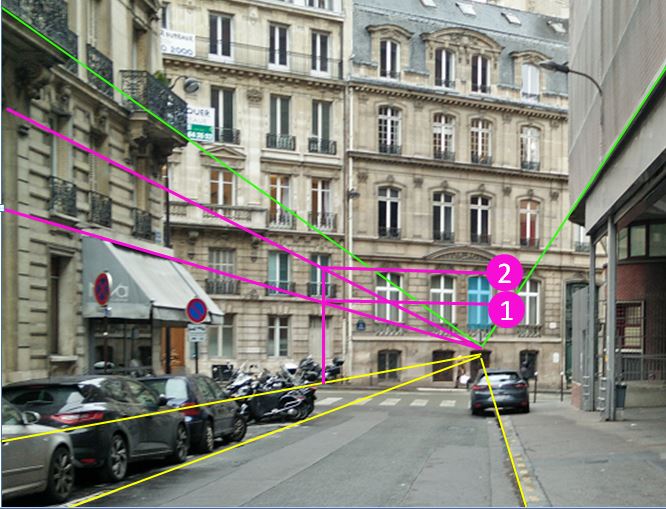

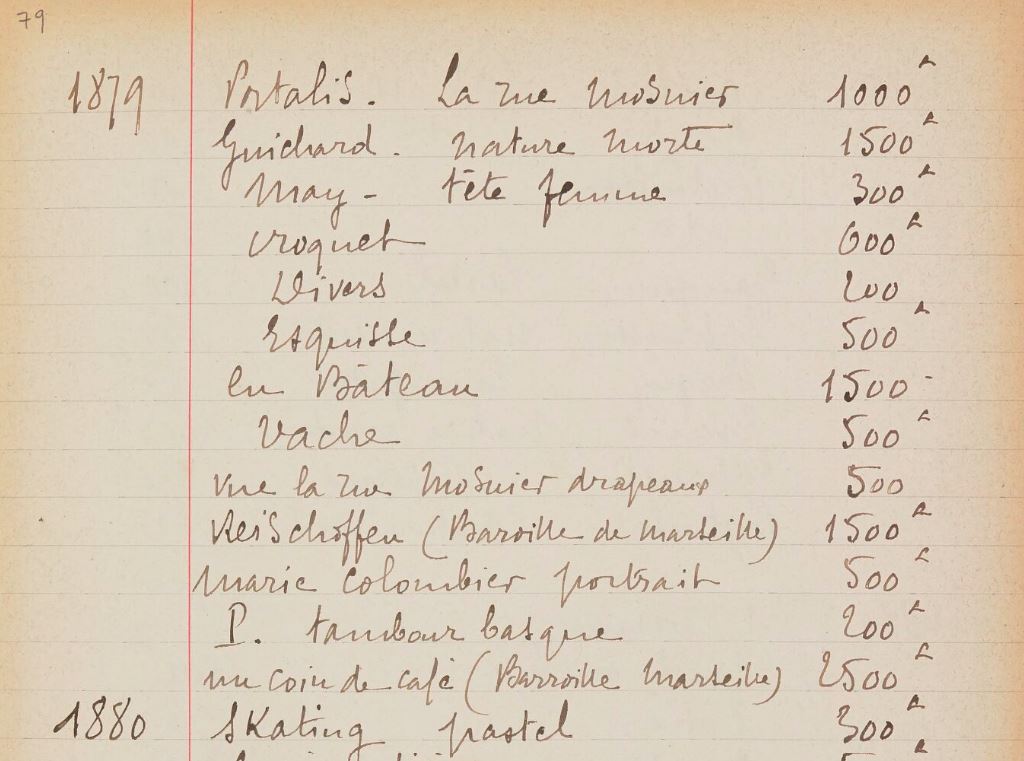

Manet, Carnet de Comptabilité, BNF Estampes YB3-2401 p 79

Manet, Carnet de Comptabilité, BNF Estampes YB3-2401 p 79

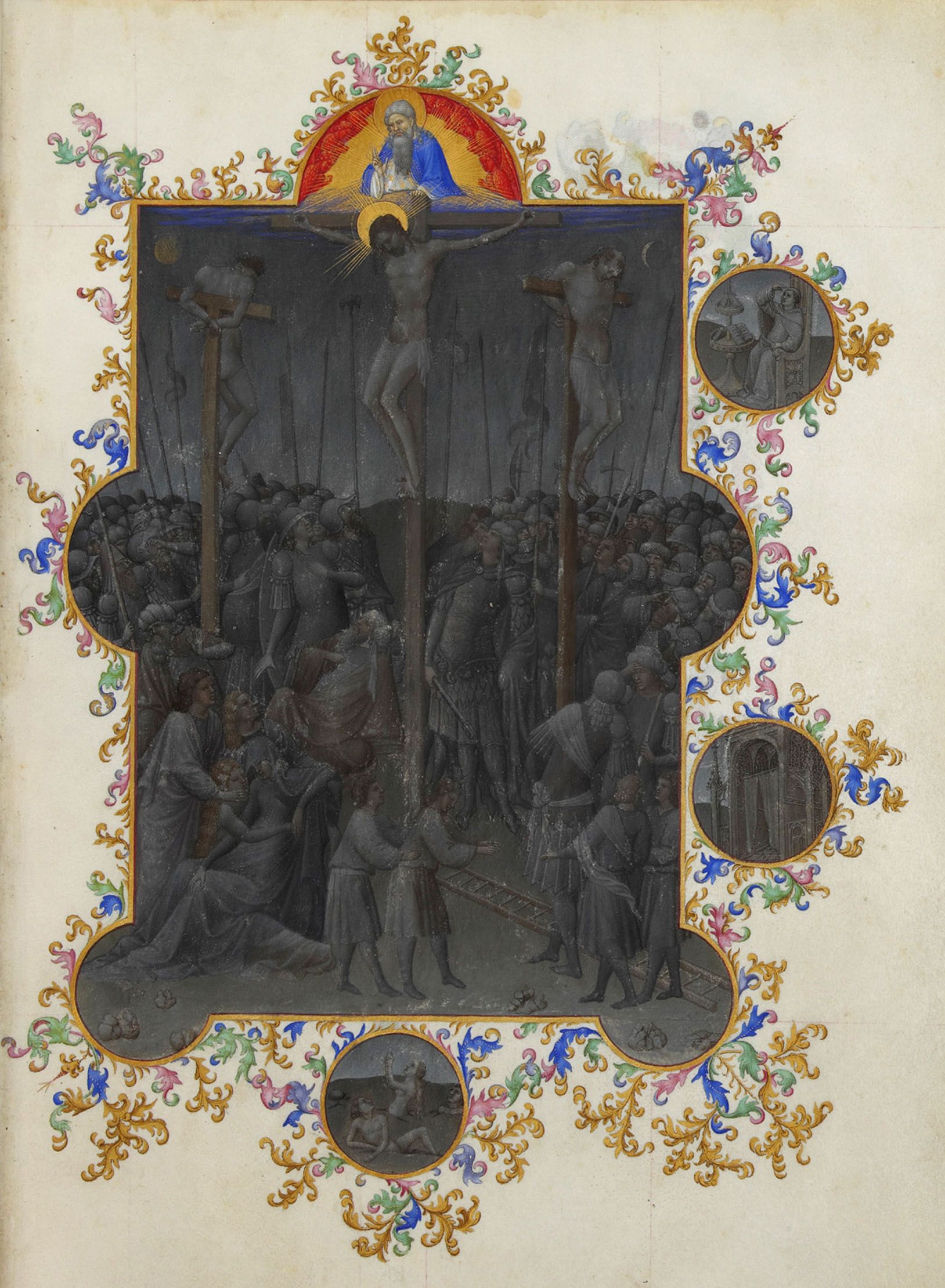

La Crucifixion , f.152v

La Crucifixion , f.152v La Mort du Christ, f.153r

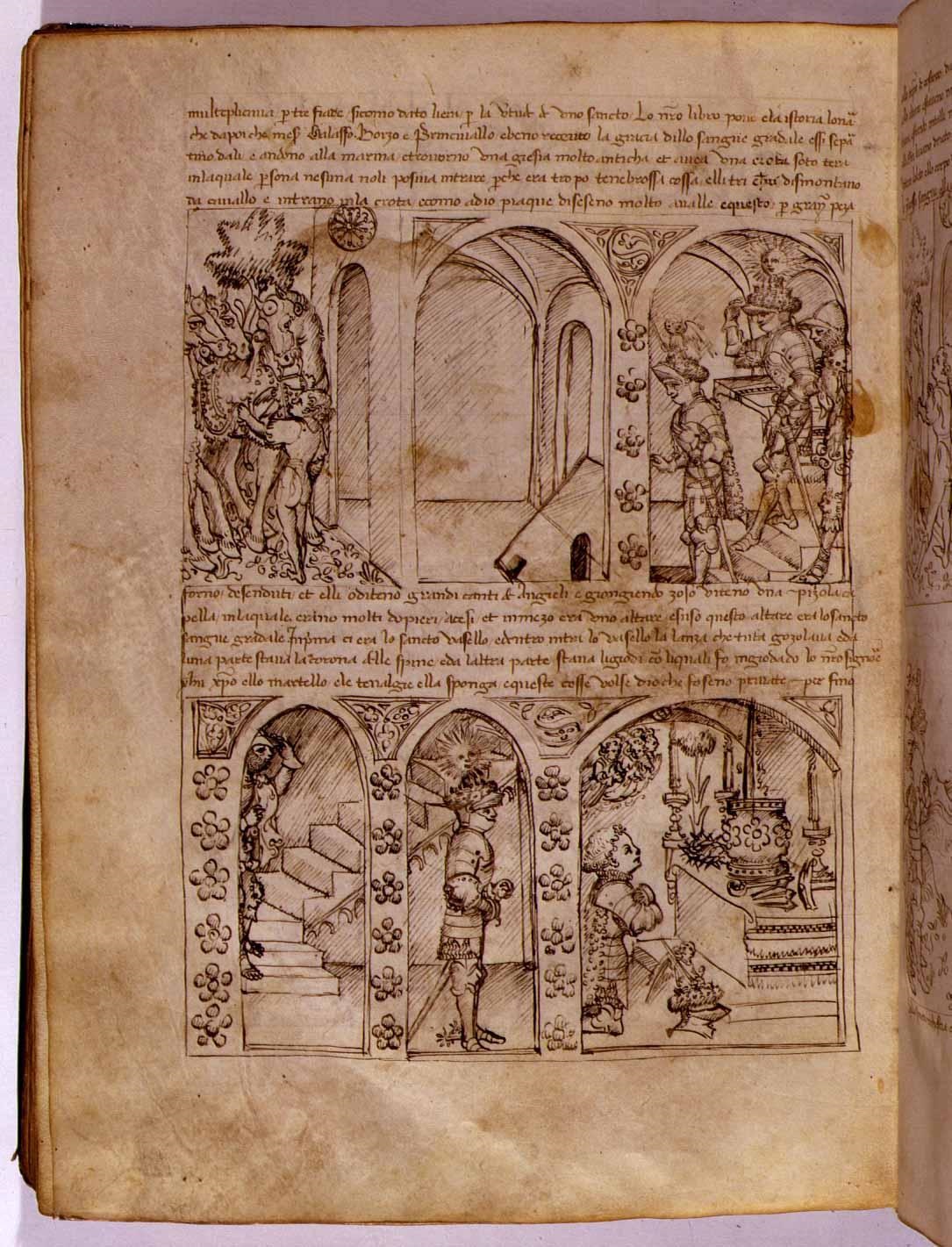

La Mort du Christ, f.153r La Table ronde (La Tavola ritonda), 1446, dessin de Bonifacio Bembo, Florence, Biblioteca Nazionale Centrale, Pal. 556 vue 306 [0]

La Table ronde (La Tavola ritonda), 1446, dessin de Bonifacio Bembo, Florence, Biblioteca Nazionale Centrale, Pal. 556 vue 306 [0]

Abraham et Isaac sur le chemin

Abraham et Isaac sur le chemin Le Sacrifice d’Isaac

Le Sacrifice d’Isaac

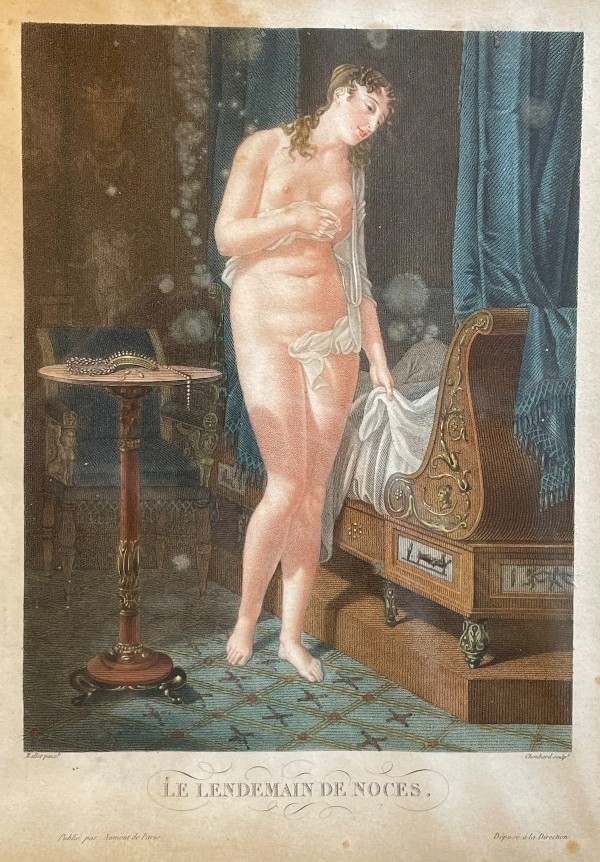

Le jour de noces, Le lendemain de noces

Le jour de noces, Le lendemain de noces  Le jour de noces,

Le jour de noces, Le lendemain de noces

Le lendemain de noces