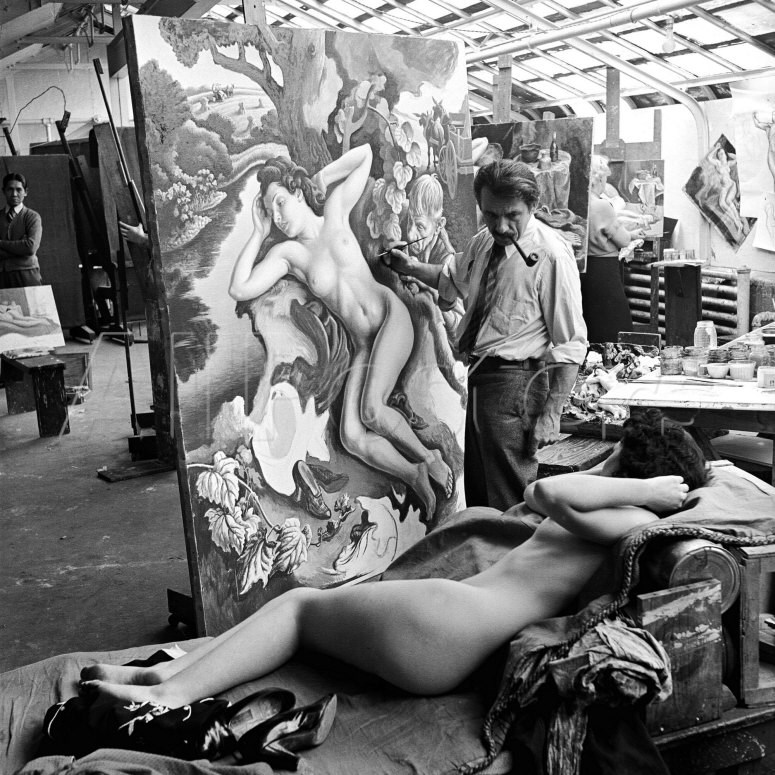

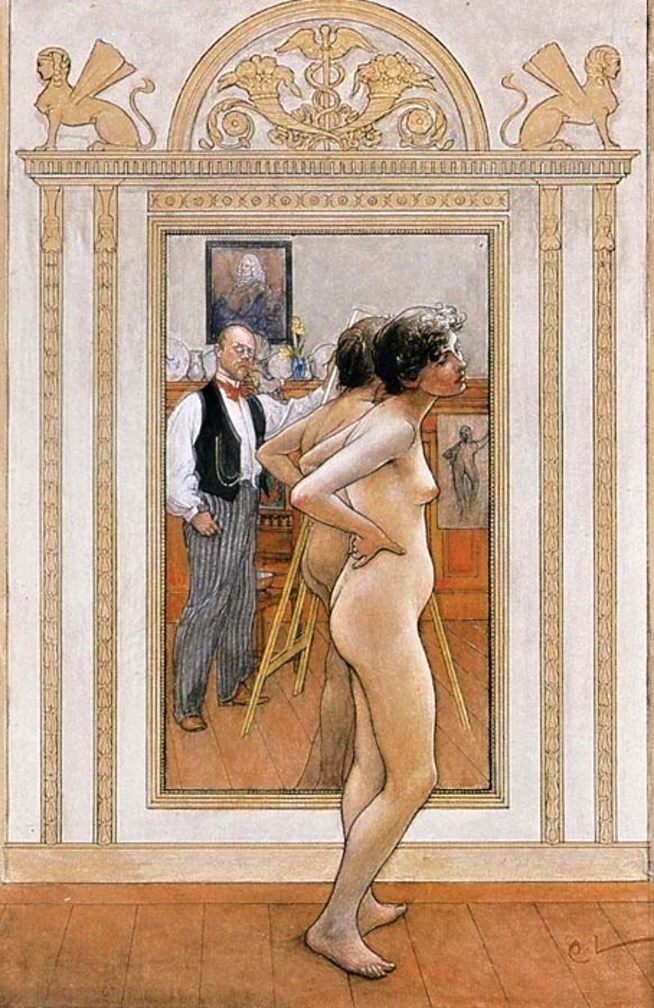

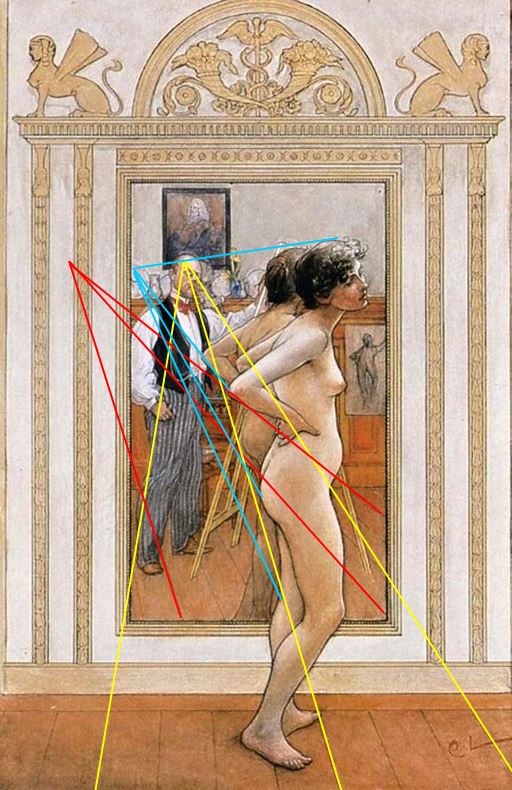

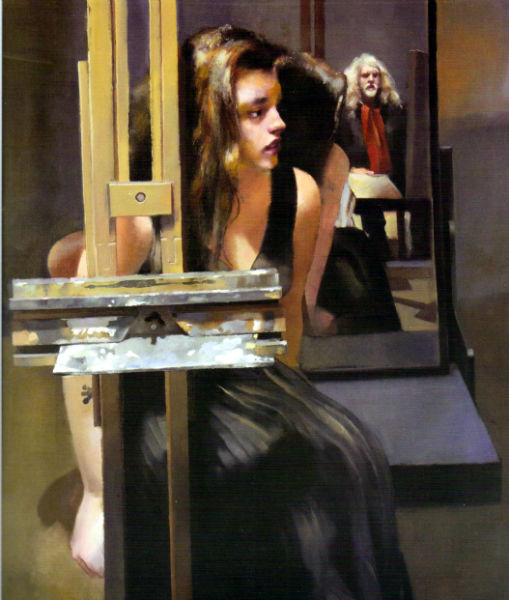

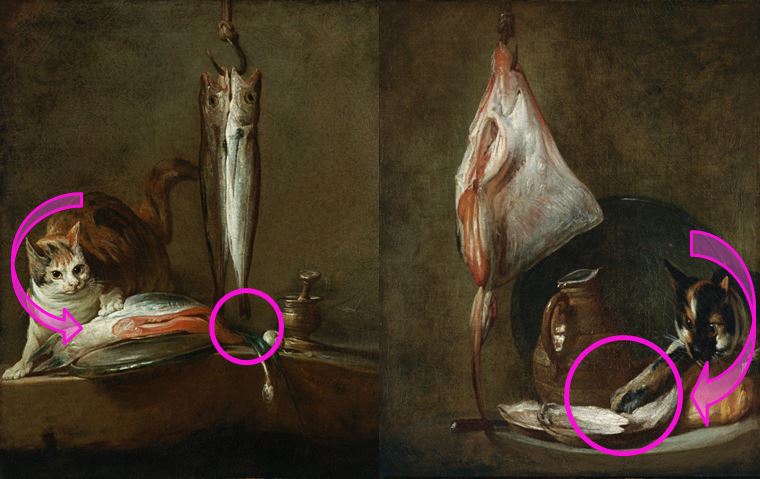

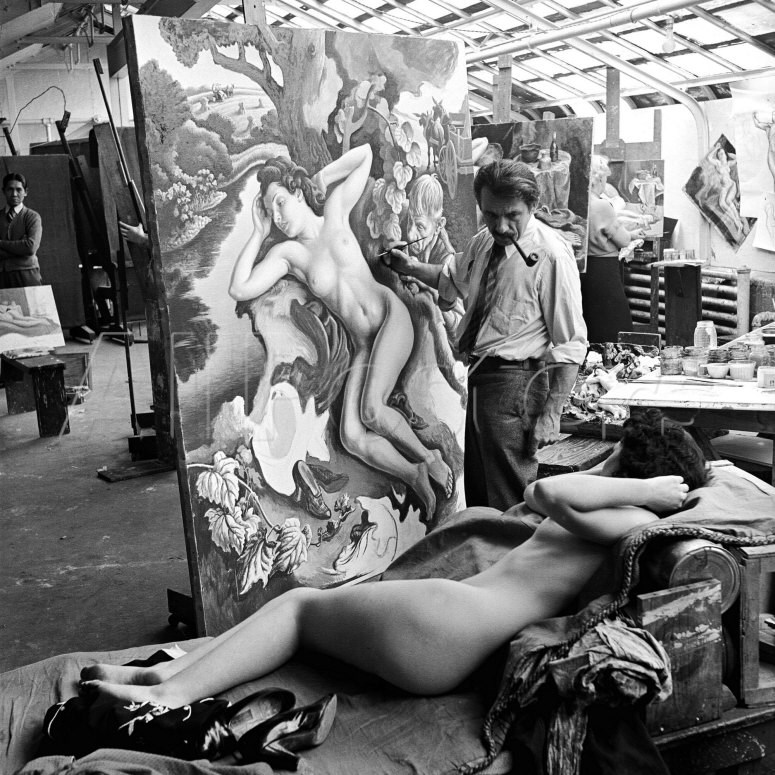

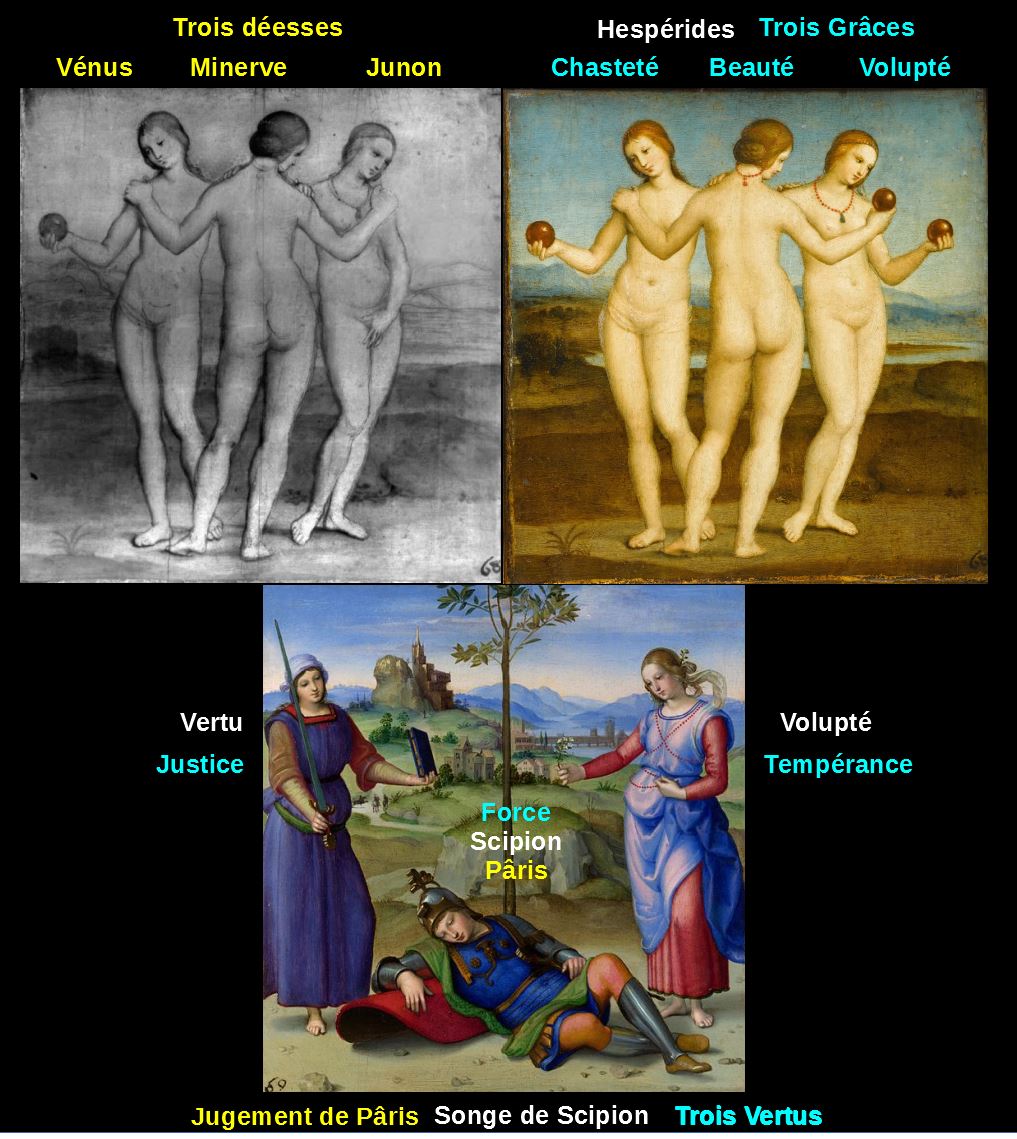

On ne compte plus les tableaux où une femme nue s’expose à côté d’un homme habillé : les Trois Grâces, les nymphes de tous poils, les saintes martyres, les modèles dans l’atelier ou les déjeuners sur l’herbe fournissent des prétextes variés à cette situation, très recherchée du point de vue masculin.

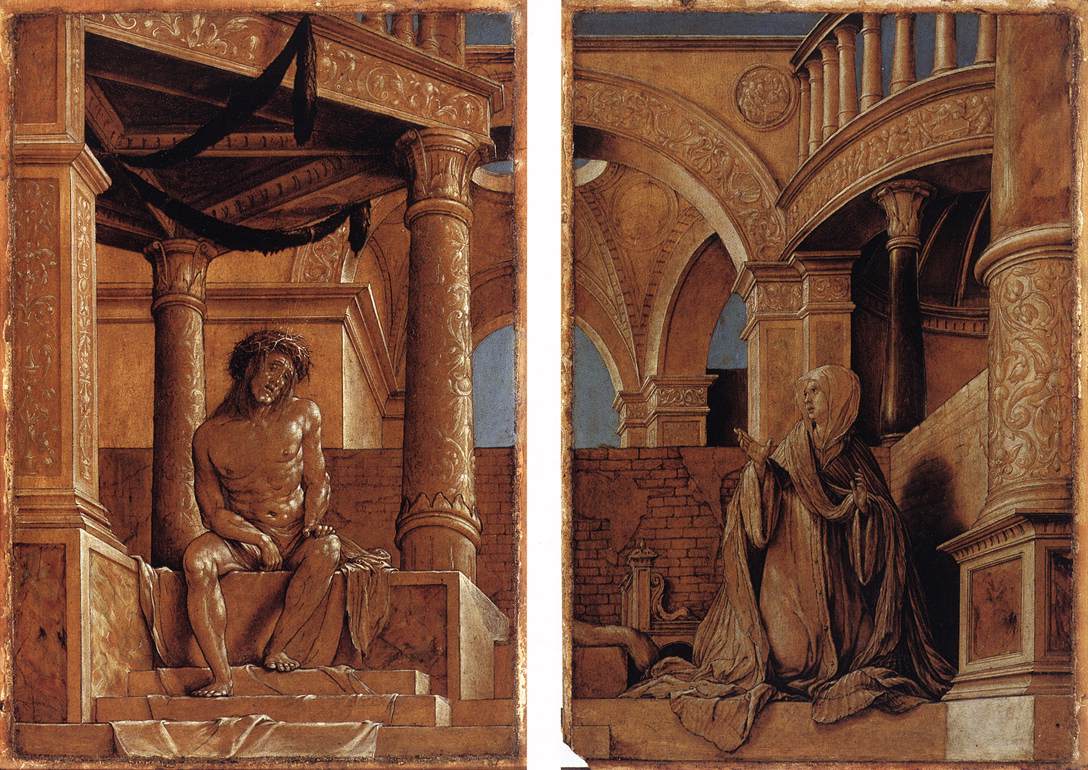

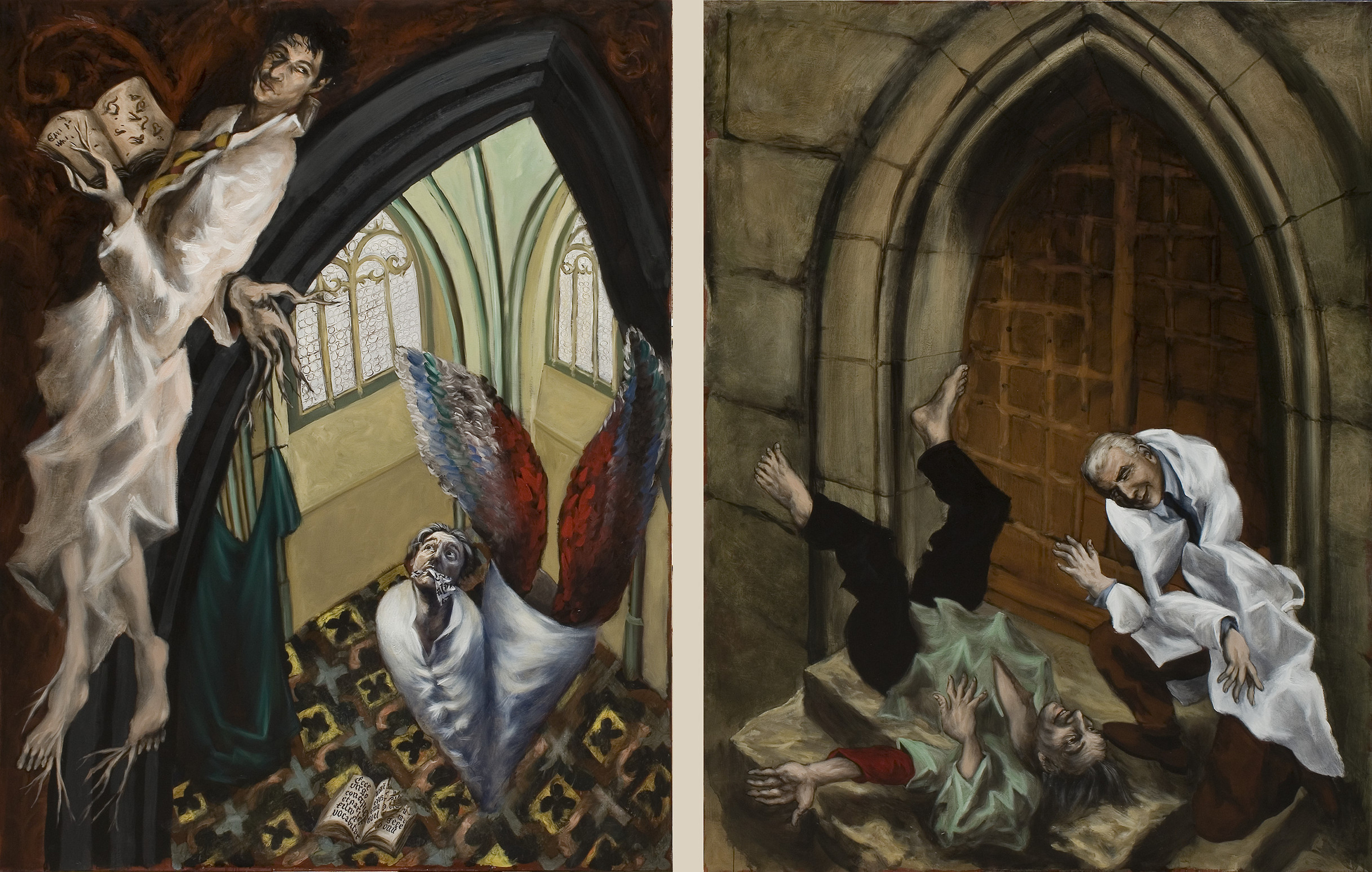

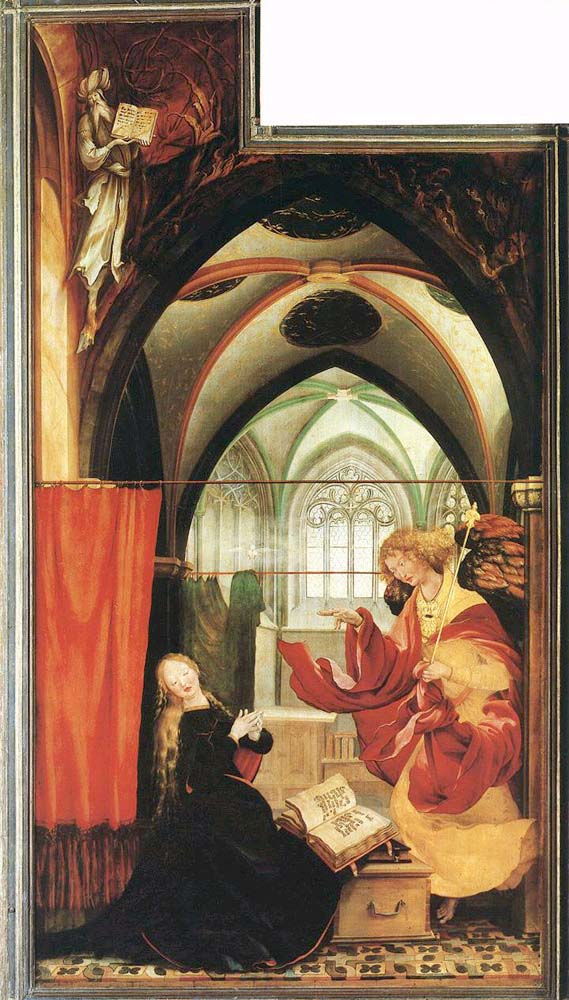

Saint Sébastien soigné par Sainte Irène

Nicolas Régnier, 1626–30, Ferens Art Gallery, Hull

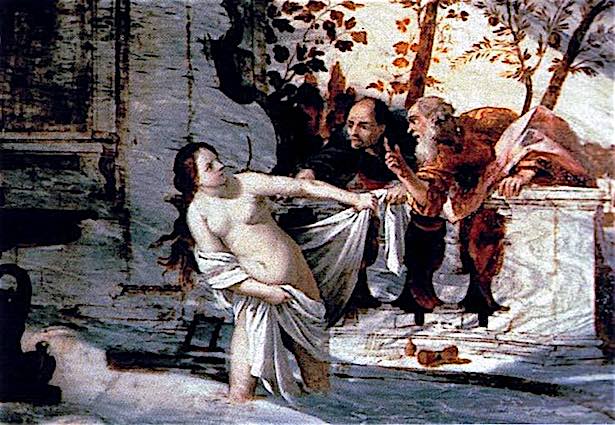

L’inverse, l’homme nu à côté d’une femme habillée, est beaucoup plus rare dans la peinture classique. Mis à part les sujets dont la caractère religieux désamorce l’inconfort de la situation (les Piéta, les Saint Jean Baptiste et Salomé, les Saint Sébastien soigné par Sainte Irène), on compte sur le bout des doigts ces confrontations explosives…

Amour et Psyche, Amour et Psyche,

Gentileschi, 1628-30, Ermitage, Saint Pertersbourg |

La charité romaine Johannes Cornelisz Verspronck 1633-35, Collection privée La charité romaine Johannes Cornelisz Verspronck 1633-35, Collection privée |

…quelques « Amour et Psyché », quelques « Charité Romaine » [1]

En dehors de ces situations sexuellement dangereuses, nous allons nous intéresser à des oeuvres où la chair nue interagit avec la chair habillée de manière chimiquement pure, soit entre deux hommes. soit entre deux femmes.

Pour le cas particulier de la confrontation entre une homme en armure et une femme nue, voir A poil et en armure

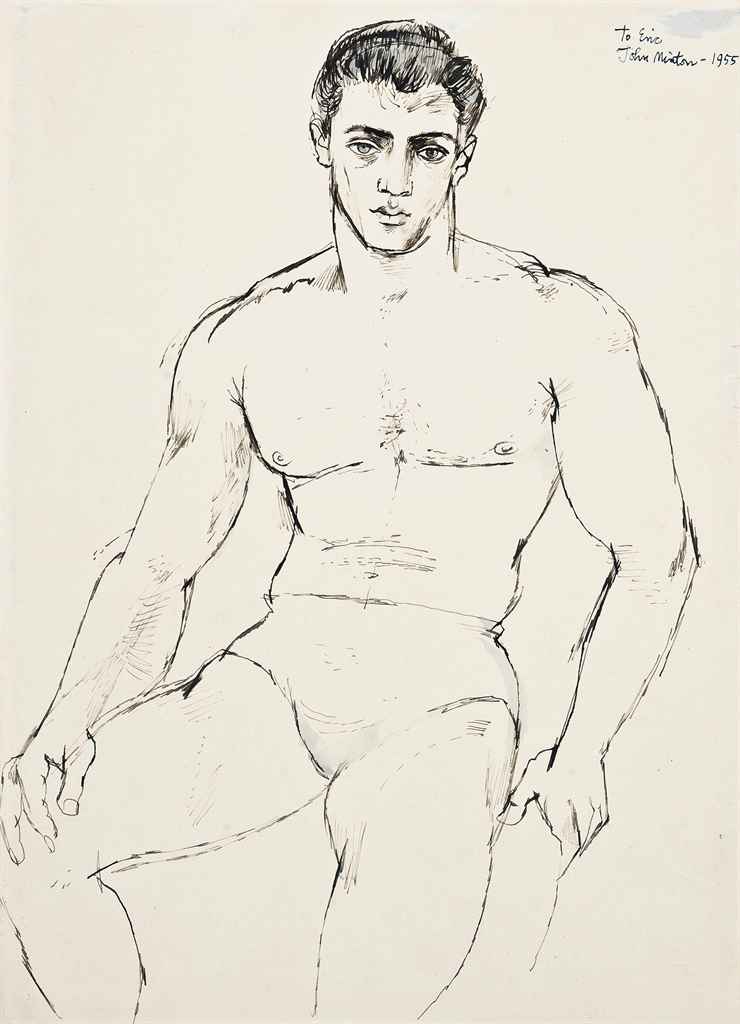

L’homme nu et l’homme habillé

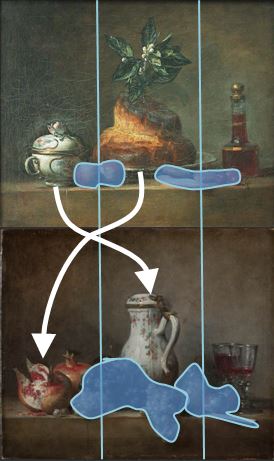

« Habiller le nu »

Michael Sweerts, 1661, Metropolitan Museum, New York

Le cadrage rapproché met en valeur le contraste entre la chair et le velours, sans qu’il soit ici nullement question de sensualité entre ces beaux jeunes hommes. La composition illustre les paroles de Jésus :

« Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire; j’étais étranger, et vous m’avez recueilli; j’étais nu, et vous m’avez vêtu; j’ai été malade, et vous m’avez visité; j’étais en prison, et vous êtes venus à moi. « Mathieu 25,35:36

Placer l’homme nu à gauche a un double avantage :

- le sens de la lecture correspond au sens du tableau (du nu vers le vêtu) ;

- le jeune homme riche présente de sa main droite la chemise immaculée, à forte valeur rédemptrice, tandis que sa main gauche escamote le pantalon prosaïque.

Catholique convaincu, proche du renouveau religieux autour de Saint Vincent de Paul, Sweerts a peint ce tableau à Amsterdam, juste avant de s’embarquer vers l’Orient avec un groupe de missionnaires.

Vêtir les dévêtus,

Michael Sweerts, entre 1646 and 1649, Rijkmuseum, Amsterdam

Une dizaine d’années auparavant, il avait déjà illustré ce sujet de manière moins percutante, au sein d’une série de sept tableaux illustrant les Sept Oeuvres de Charité.

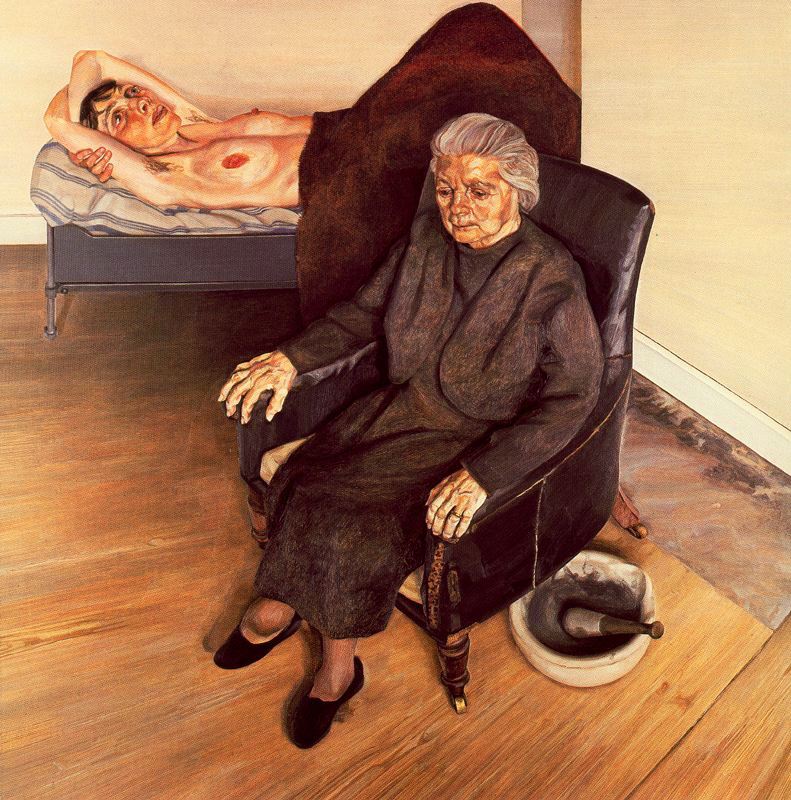

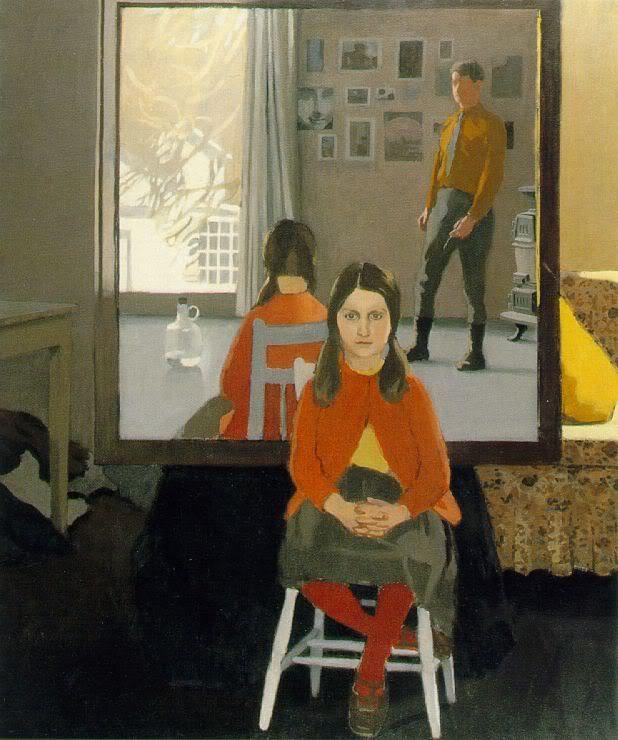

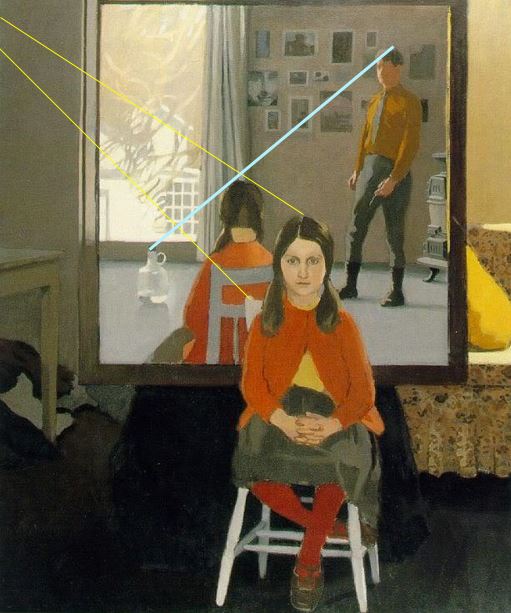

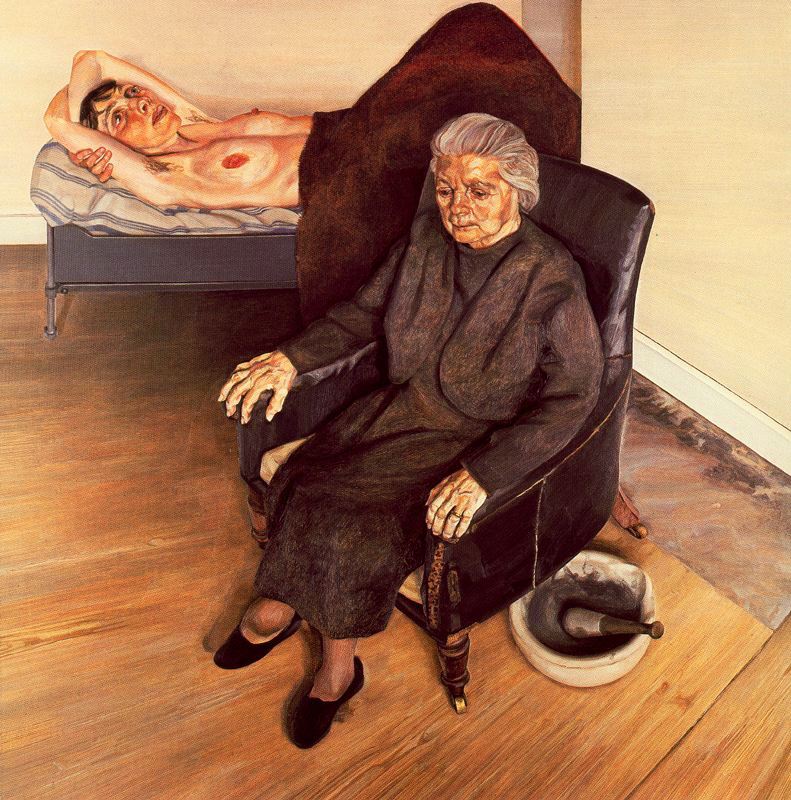

Large Interior W9, London

Lucian Freud, 1973, Chatsworth House, Derbyshire

Dans la tradition familiale, le petit-fils de Sigmund place ici sa propre mère, Lucie Freud, en situation d’analyste ; et sa compagne d’alors, Jacquetta Eliot, en situation d’analysante. L’opposition nu/vêtu recoupe à la fois l’opposition jeunesse/vieillesse et l’opposition parole/silence : parler, c’est se dénuder ; écouter, c’est ne pas se découvrir d’un fil.

Le mortier du peintre, broyant du gris et en position de pot de chambre, est une signature phallique qui laisse ouvertes toutes les interprétations.

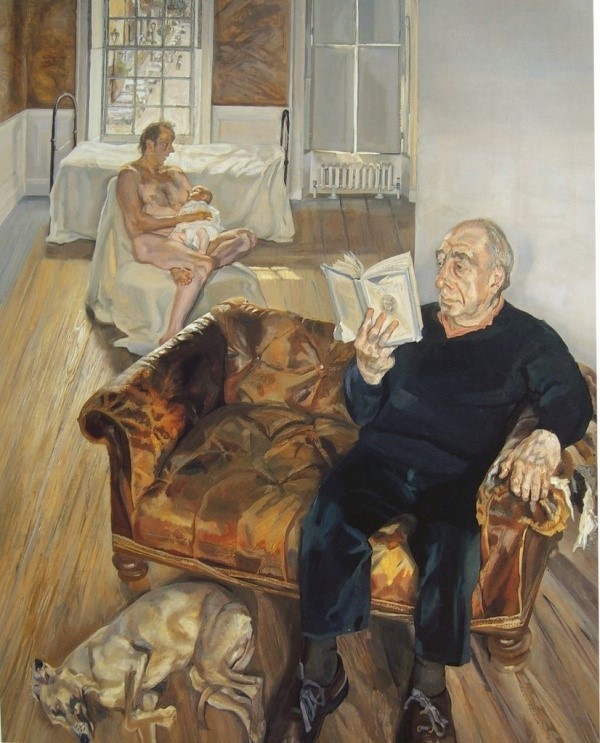

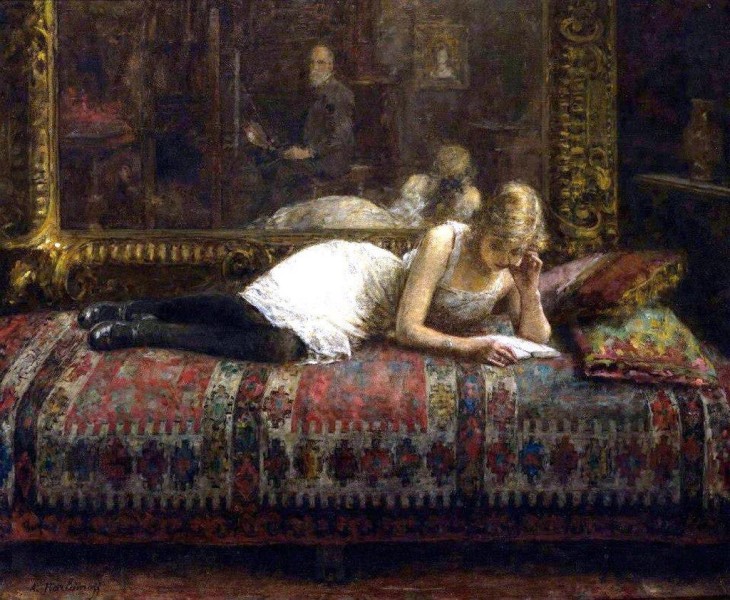

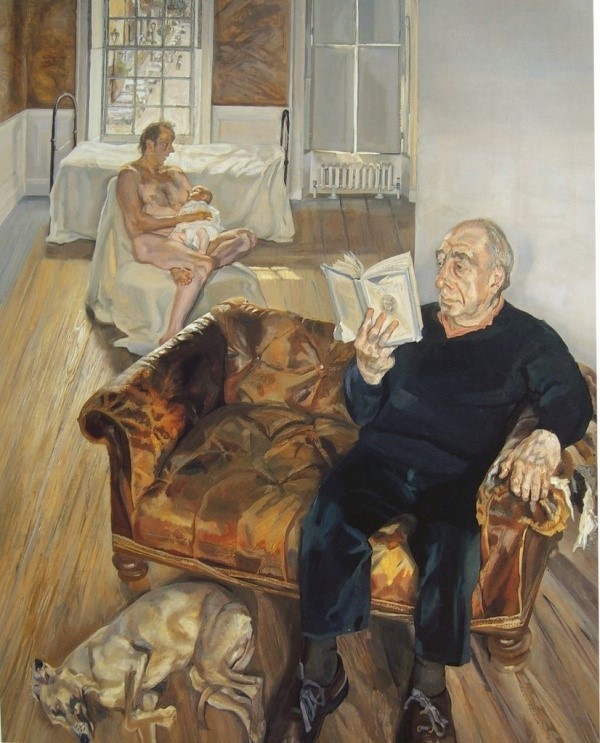

Large Interior, Notting Hill

Lucian Freud, 1998, Collection privée

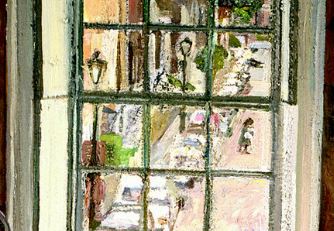

Lucian Freud ne recherchait pas systématiquement le scandale, mais n’aimait pas les imprévus. Derrière le whippet Pluto dormant et l’écrivain Wyndham lisant du Flaubert, c’est sa modèle Jerry Hall qui posa durant de longs mois, donnant la tétée à son bébé en hommage à la Tempête de Giorgione. Comme un jour elle était malade, Freud de rage remplaça son visage par celui de son assistant, le peintre David Dawson [2] .

L’opposition nu/vêtu s’enrichit ici d’une opposition de textures (cuir fauve du canapé contre drap blanc de la chaise) et d’une métaphore entre le livre et le bébé, fruit de l’écrivain/fruit de la femme.

L’époustouflante vue plongeante nous laisse percevoir, dans notre traversée de l’atelier immobile et baigné de soleil, quatre mouvements minuscules :

- la respiration du chien qui dort,

- les allers-retours de l’oeil qui lit,

- la succion des lèvres qui tètent

- et, tout au fond, le pas de la fillette qui traverse la rue.

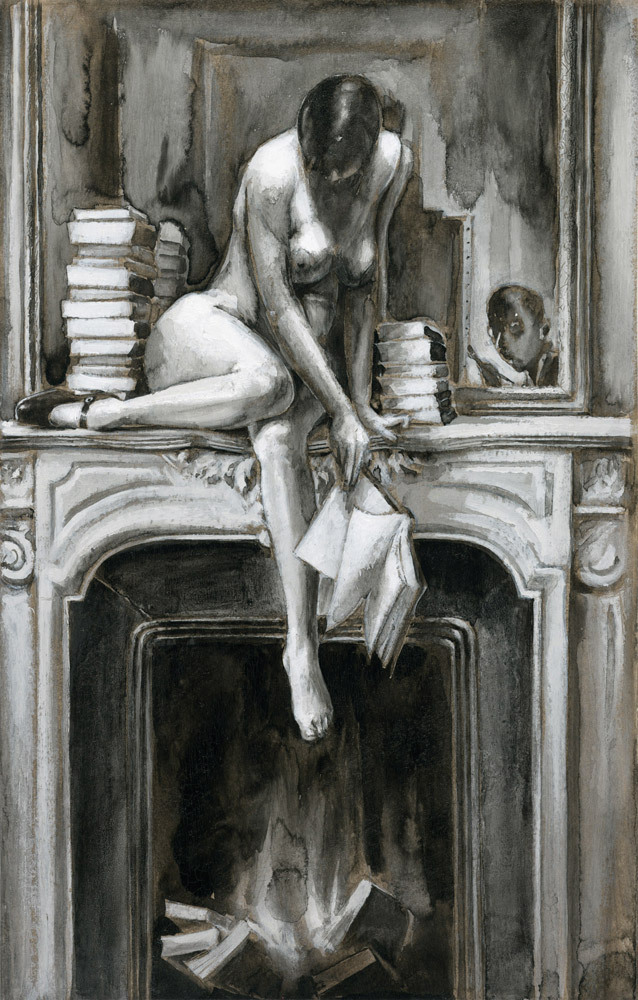

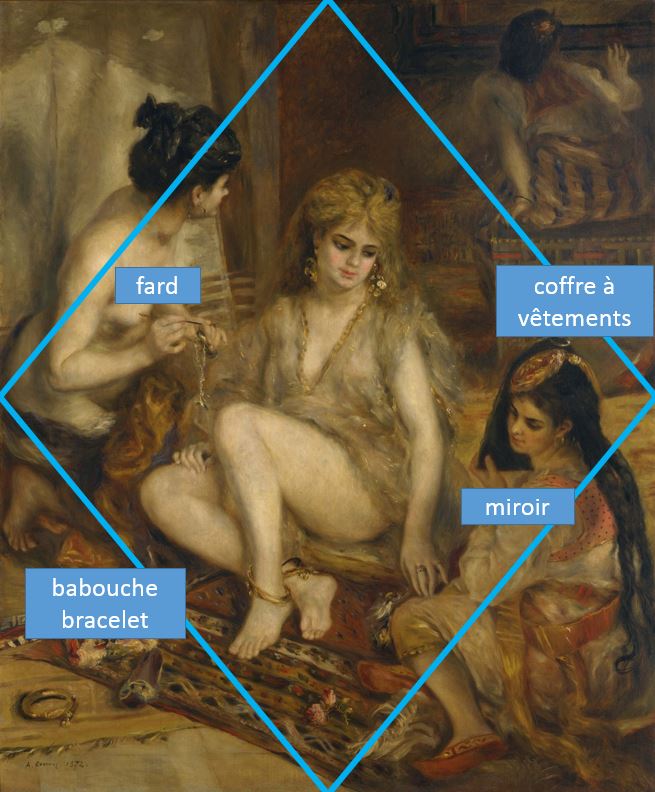

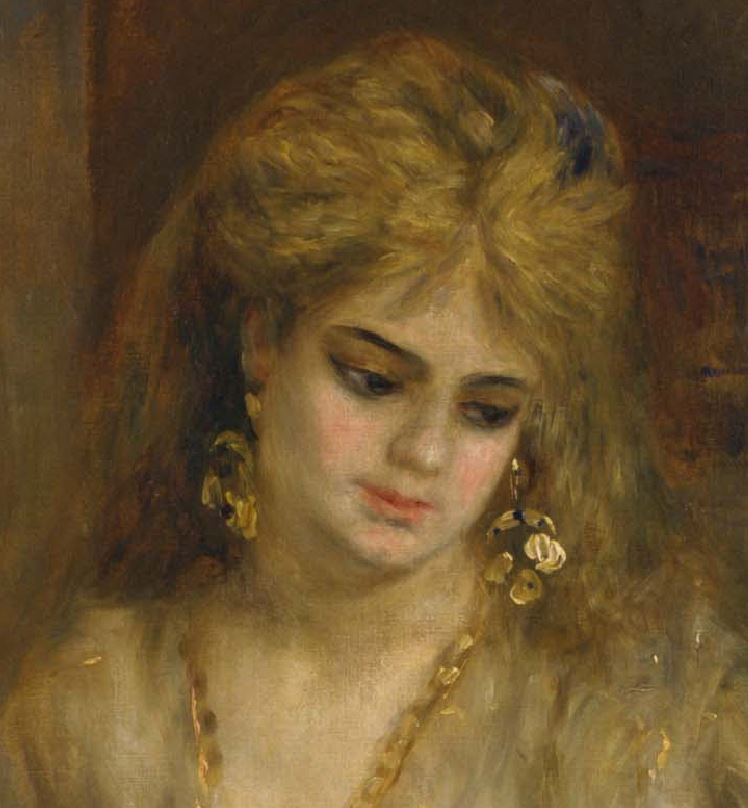

La femme nue et sa servante

du XVIème au XXème siècle, la servante habillée va prendre de l’envergure, jusqu’à faire pratiquement jeu égal avec le nu qu’elle était sensée mettre seulement en valeur.

Vénus d Urbin

Titien, 1534, Musée des Offices, Florence

A l’orée du thème, les servantes s’introduisent discrètement à l’arrière-plan, affairées à fouiller dans un coffre, pour compenser d’une certaine manière l’immobilité de la maîtresse et les vêtements qui lui manquent. Le coffre entre-baillé fait bien sûr écho à la main rêveuse.

Odalisque à l’esclave

Ingres, 1849, Fogg Art Museum,Cambridge

Lorsque Ingres reprend Titien, il retravaille et différencie les figurantes : l’une devient une musicienne blanche, admise à partager l’avant-plan ; l’autre, noire, reste à l’arrière : malgré sa longue robe, c’est en fait, comme le montre le poignard passé discrètement dans sa ceinture, l’eunuque qui garde le harem.

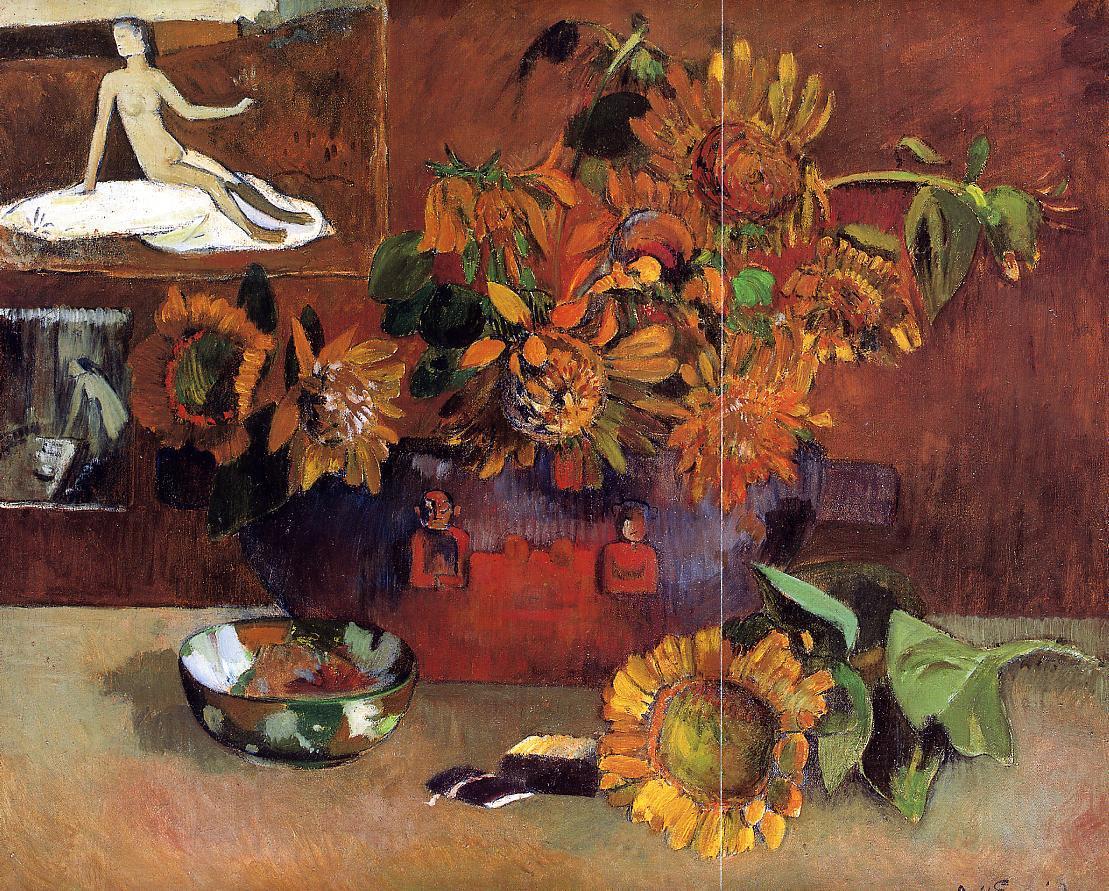

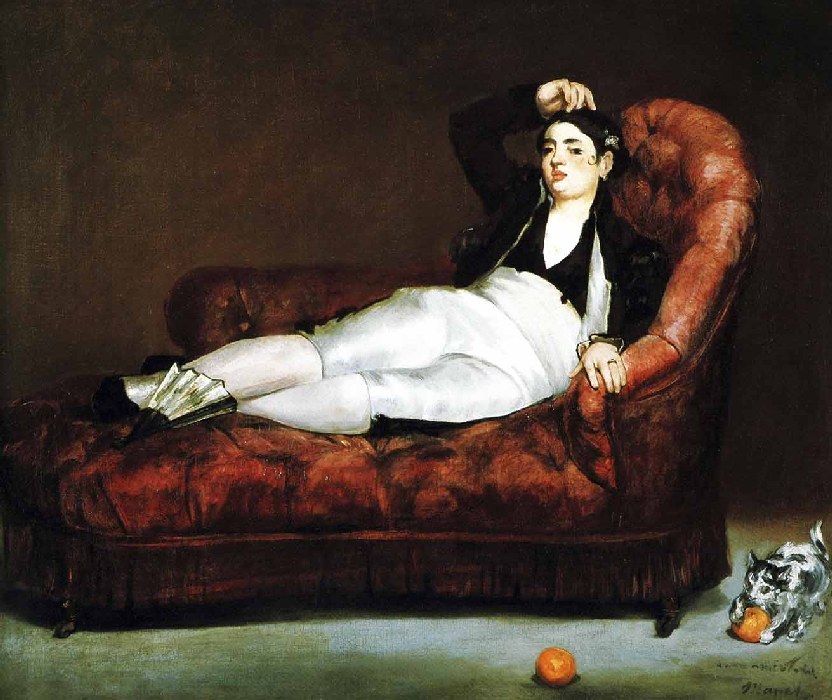

Olympia

Manet, 1863, Musée Orsay

Lorsque Manet reprend le thème, il chipe à Titien la pose de la maîtresse et l’idée d’un objet-métaphore : ici c’est le bouquet de fleurs, dont une main noire titille l’emballage. Manet n’avait pas besoin d’Ingres pour imaginer sa Numide, qu’une simple raison de contraste justifie : robe blanche et inclinaison contraire. De part et d’autre de la ligne de séparation, deux femmes-bustes, impossibles siamoises, s’équilibrent et se complètent : l’une montre sa nudité et cache son sexe, l’autre cache sa peau et exhibe un organe floral démesuré, qui ridiculise le chat malingre. C’est pourtant lui qui a scandalisé les puritains : comme quoi un chat peut en cacher un autre.

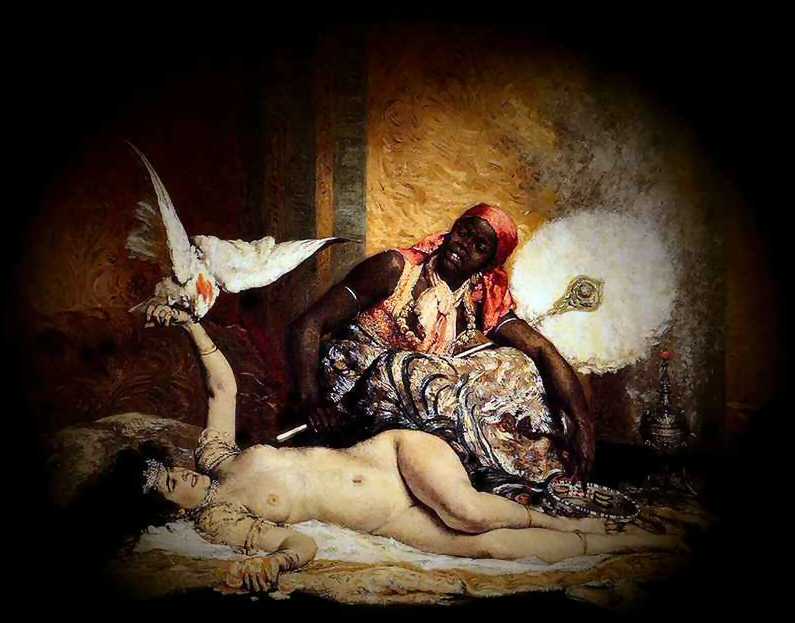

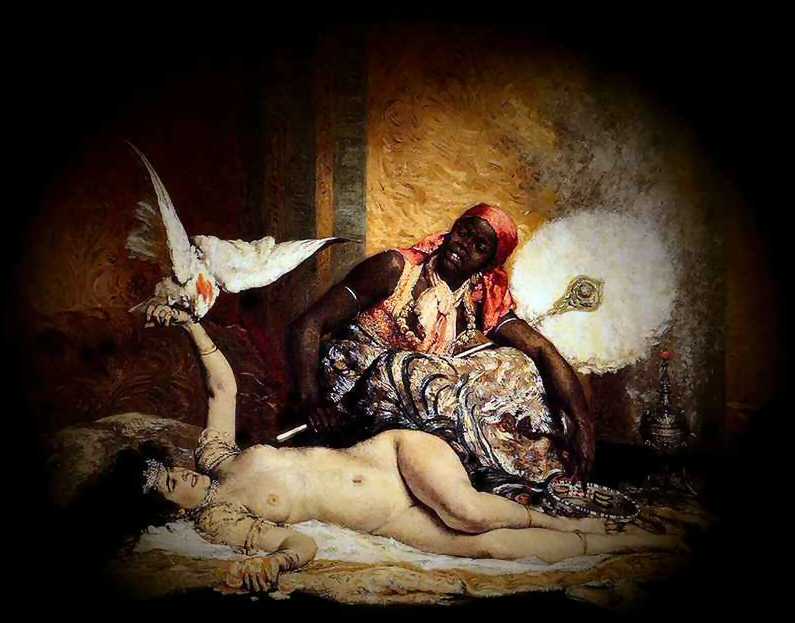

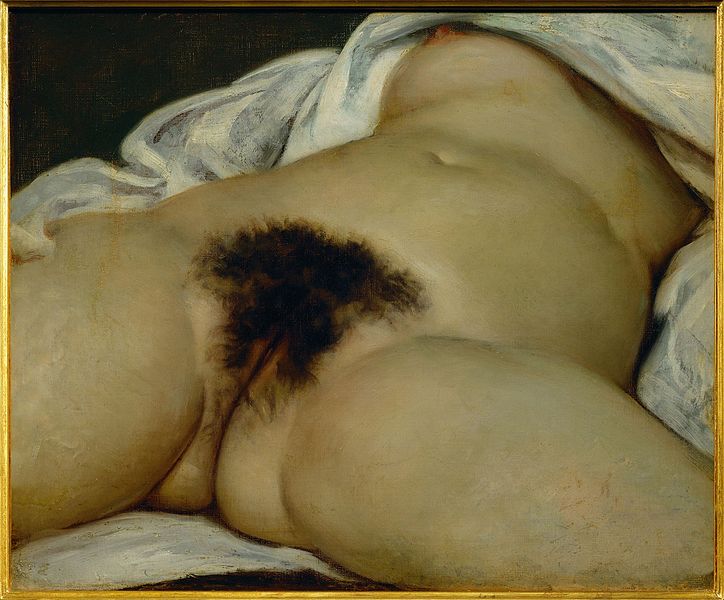

Femme au perroquet Femme au perroquet

Courbet, 1866, Metropolitan Museum of Arts |

Odalisque (La sultane) Odalisque (La sultane)

Roybet, vers 1875, Ermitage, Saint Petersbourg |

Lorsque Courbet tâte à son tour de l’Odalisque, c’est à sa manière, radicale : la maîtresse, maintenant à plat dos, sert de perchoir au perroquet. En tant que domestique exotique paré de mille couleurs, l’animal fait un clin d’oeil à la négresse de Manet, tout en gardant sa signification usuelle : l’amant qu’on enchaîne et qu’on fait chanter (voir Le symbolisme du perroquet).

Roybet, en bon opportuniste, colle le torse de l’Odalisque de Courbet sur les jambes de celle d’Ingres. Et la musicienne au dhotar est recyclée en Numide à l’éventail.

La Toilette La Toilette

Bazille,1869-70, Musée Fabre, Montpellier |

Mariage mystique de Sainte Catherine Mariage mystique de Sainte Catherine

Véronèse, vers 1560, Musée Fabre, Montpellier |

Lorsque Bazille rend hommage à l’Olympia de Manet, c’est au travers d’une composition en carré inspirée de ce tableau de Véronèse, qu’il avait étudié au musée Fabre.

La nudité de la chair se trouve encerclée, et comme condamnée, par des échantillons d‘antagonistes : la peau noire de la servante à genoux et la robe longue de la servante debout ; mais aussi le kimono, la fourrure du canapé, la tapisserie du mur, le marbre du sol. Tout ici est saturé de textures, sauf la peau blanche, de sorte que ce rhabillage prend des allures de martyre suspendu.

La toilette

Edmund Charles Tarbell, 1893, Collection privée

Il n’y a aucune chance que Tarbell ait pu voir, lors de son séjour en Europe, la toile de Bazille qui était conservée dans sa famille. C’est donc d’une réinvention qu’il s’agit, puisant sans doute aux mêmes sources. En blanchissant sa servante, Tarbell évite une confrontation de peau trop scandaleuse pour les Bostoniens de l’époque, sauf sous couvert d’orientaliste.

La Blanche et la Noire

Valotton, 1915, Fondation Hahnloser, Winterthur

Quand Valloton paraphrase Olympia, c’est avec son humour et son modernisme coutumier : la maîtresse ne cache plus rien, elle dort ; la servante n’apporte plus de bouquet, elle fume, et elle est passée au premier plan pour s’asseoir sur le lit, dans une sororité provocante.

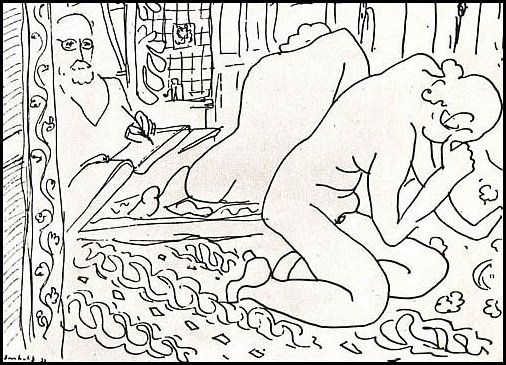

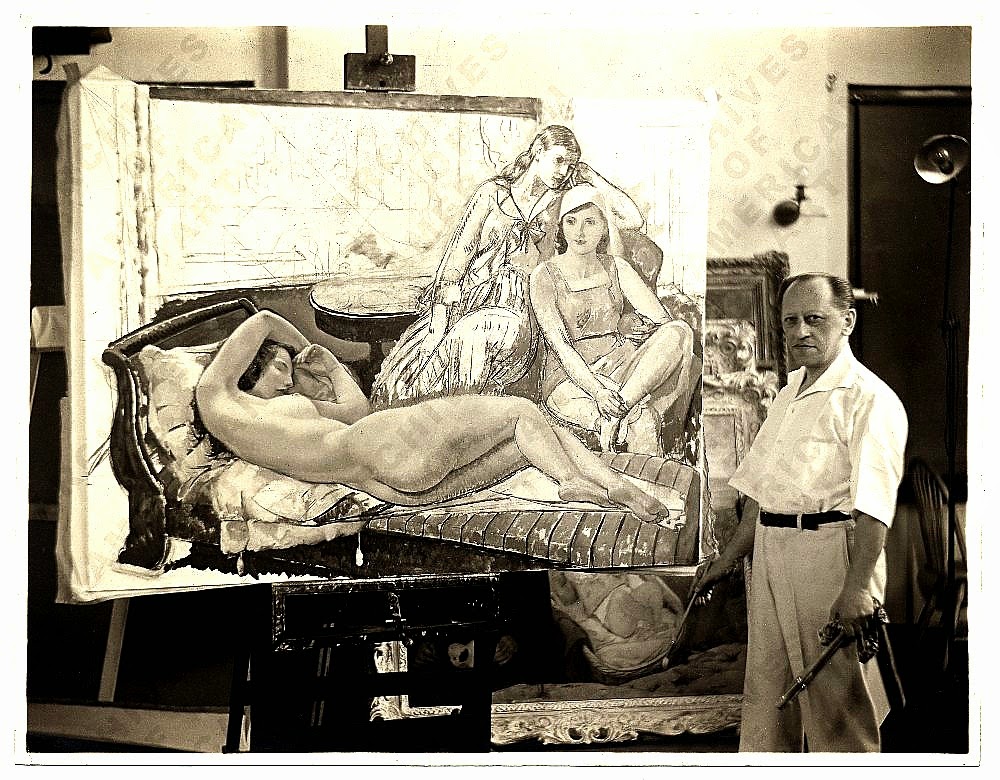

Le Joueur de Luth

Norman Lindsay, 1924

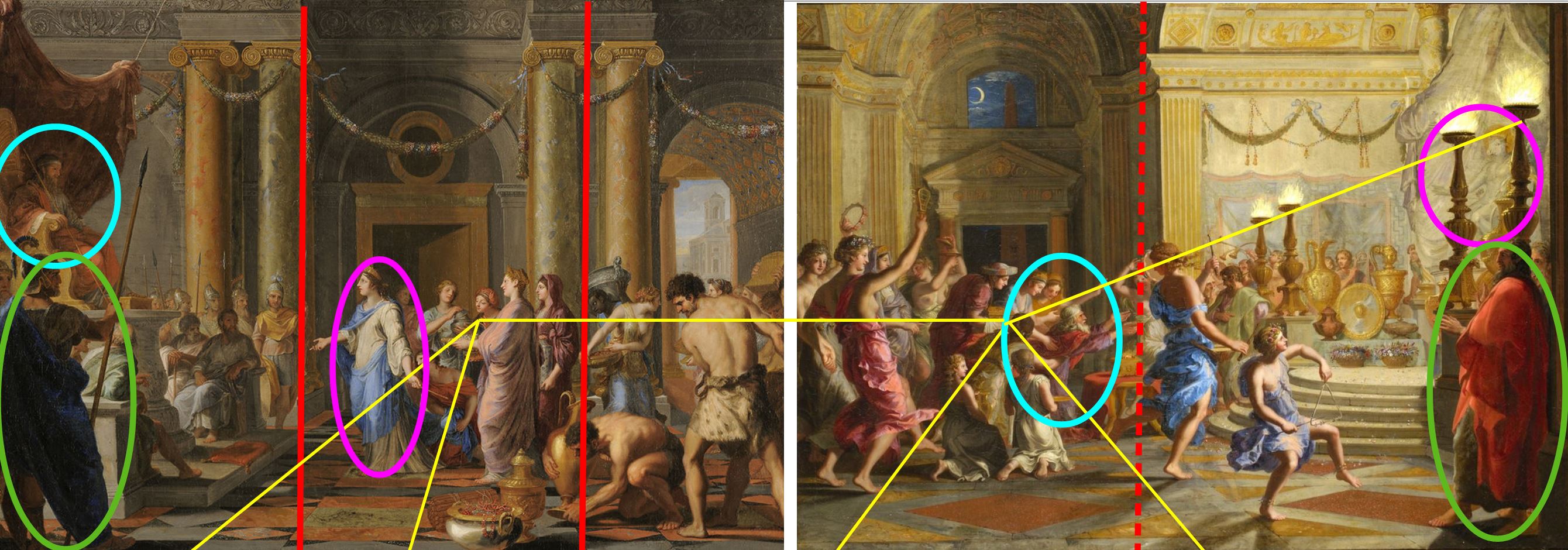

Une fois reconstitués, les trois couples racontent une histoire légère :

- à gauche, l’homme couvert aborde la Suivante vêtue ;

- à droite l’autre Suivante montre cheville et poitrine en pure perte, puisque son compagnon, au dessus, n’a d’yeux que pour la Maîtresse ;

- au centre, celle-ci n’est vêtue que de son éventail, sorte d’expansion élégante du pubis ; son prétendant, le joueur de luth, a lâché l’instrument, dont le manche s’aventure nettement plus loin qu’il ne devrait, jusqu’à plonger dans la rosace.

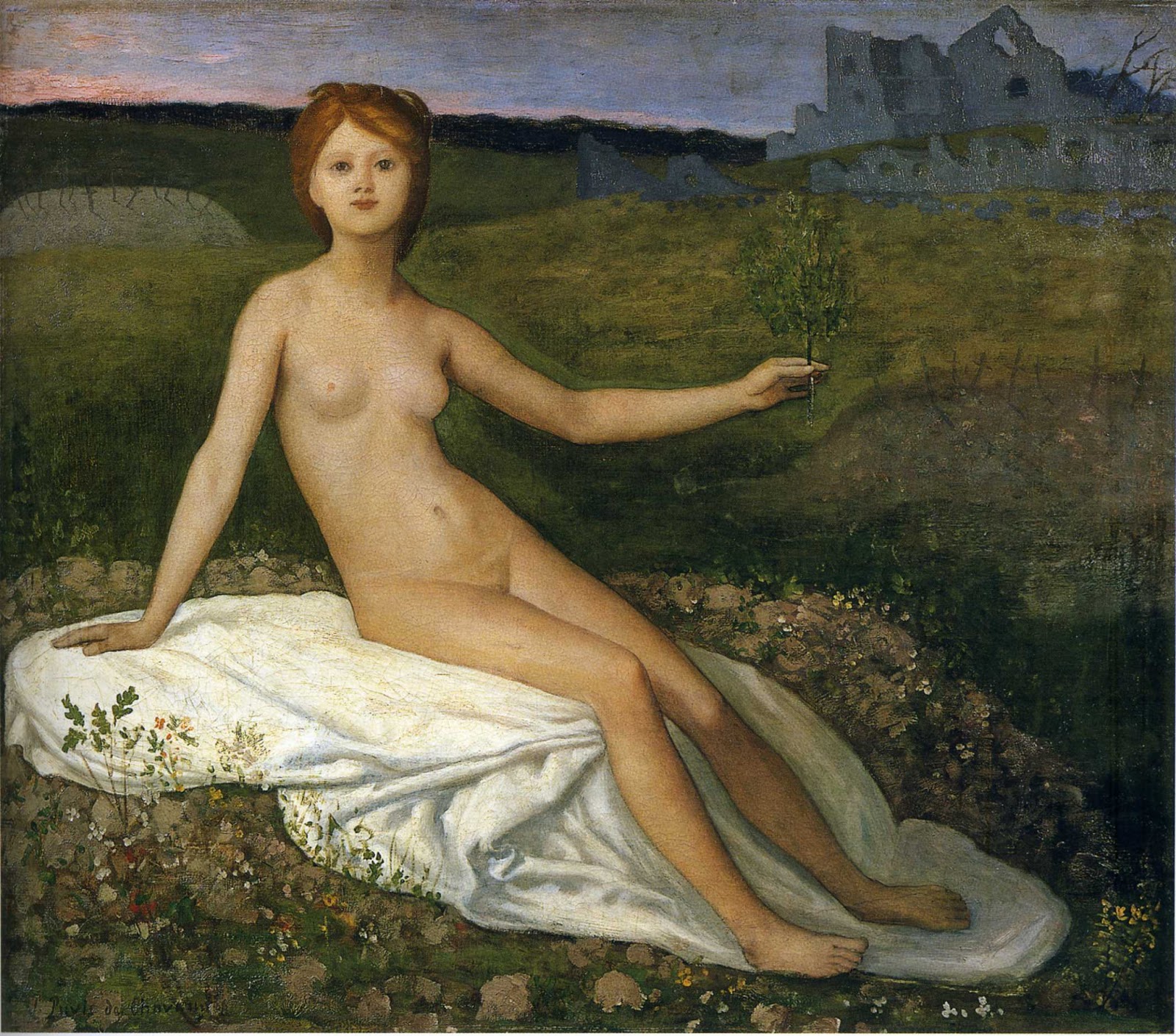

Summer

Leon Kroll , New York, 1931

Il faudra attendre encore un peu pour voir apparaître dans la puritaine Amérique cette nudité épicée par des accompagnatrices vêtues.

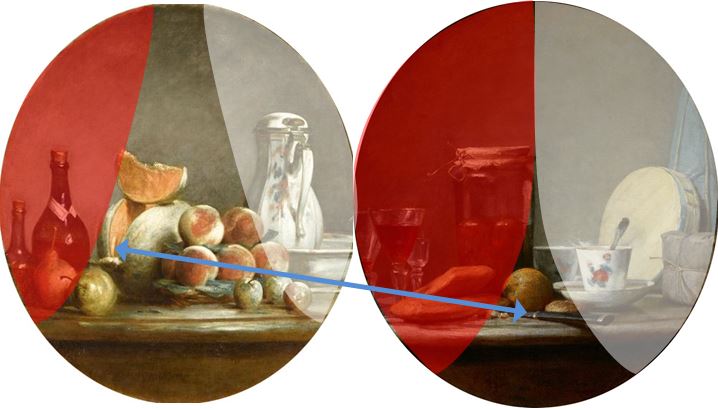

Allégories comparées

La calomnie d’Apelle (détail)

La calomnie d’Apelle (détail)

Botticelli, vers 1495, Musée des Offices, Florence

Cliquer pour voir l’ensemble

Ce groupe est située à l’extrême gauche du tableau et constitue la conclusion de l’histoire : le Remords, habillé de voiles de deuil, se tourne vers Vénus dénudée, qui invoque la Vérité céleste. Ce couple vêtu/dévêtu équilibre et compense, en quelque sorte, le couple du Calomniateur habillé en noir et du Calomnié dénudé.

L’Amour Sacré et l’Amour Profane

Titien, 1514, Galerie Borghese, Rome

La magnificence comparée du tissu et de la chair devient chez Titien matière d’esthétique et de philosophie. Si la réussite formelle est éclatante, l’intention philosophique est moins claire (pour un résumé des deux interprétations principales, voir [2a])

Par la suite, les peintres, dans d’innombrables scènes de toilette ou de déshabillage, exploiteront à plaisir le contraste entre la femme nue et la femme habillée. mais jamais avec cette simplicité originelle, cet équilibre tranquille entre les deux termes de l’équation.

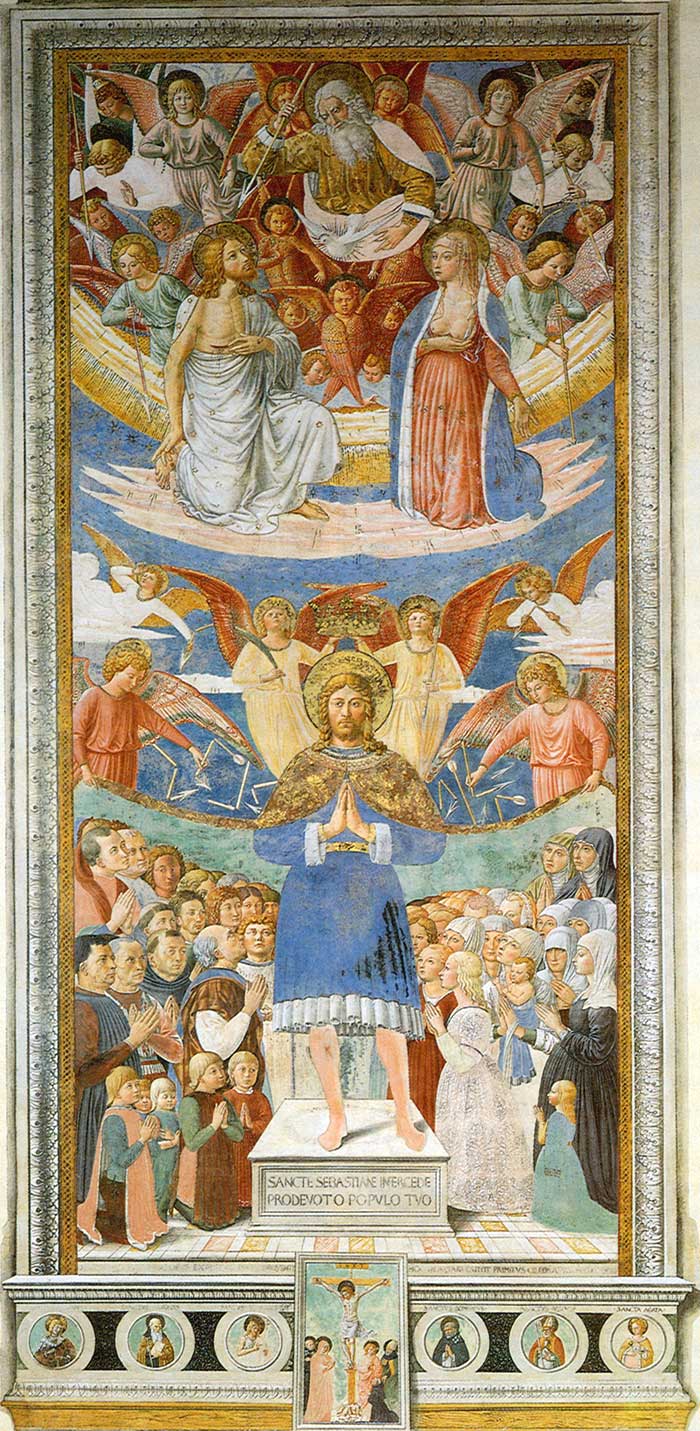

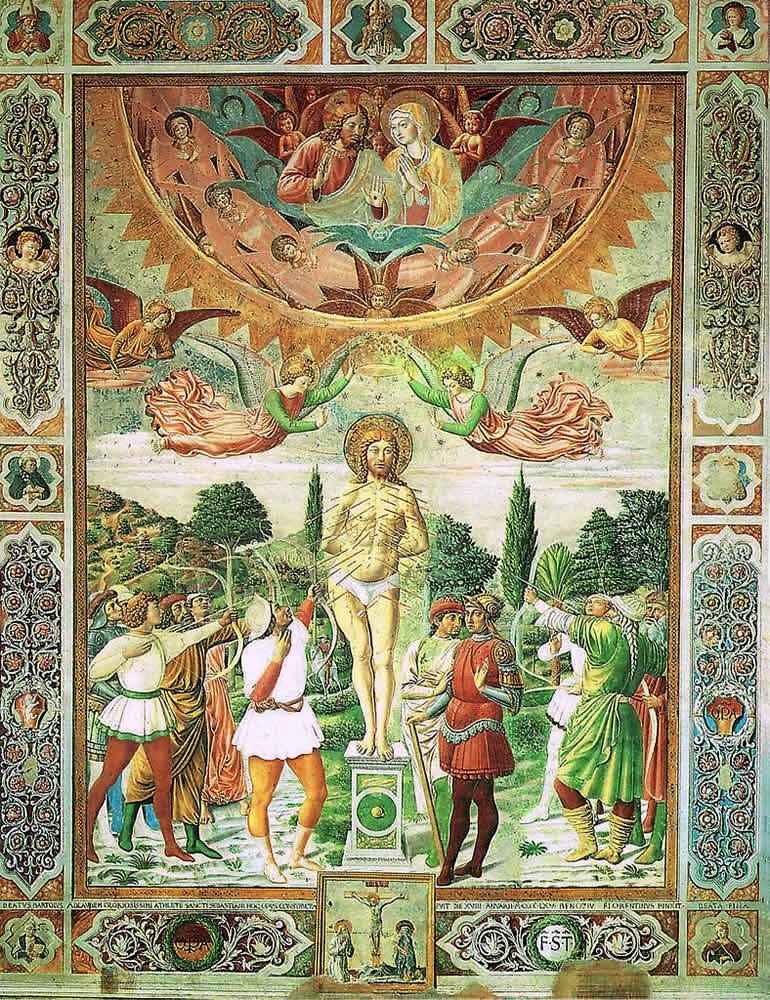

La Pécheresse et l’Immaculée Conception

Eve et Marie, Recueil de palinods, 1500-1550, FR 379 fol 6v

Eve et Marie, Recueil de palinods, 1500-1550, FR 379 fol 6v

« Eve est la voix qui l’homme griesve (trompe) ;

Marie est voix qui le reliesve (relève).

Cette iconographie très particulière, confrontant Eve nue et Marie habillée, se développe au XVIème, principalement en Italie [2b].

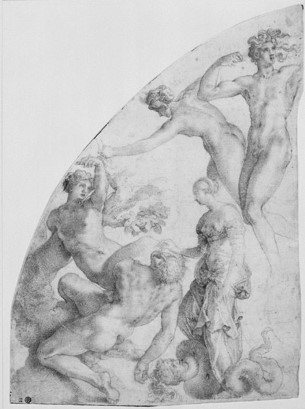

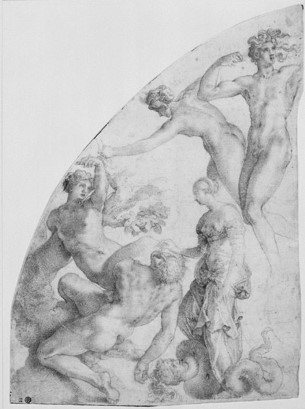

Marie Immaculée Nouvelle Ève

Rosso Fiorentino (d’après), 1528, École des Beaux-Arts, Paris

Heureusement, une description par Vasari nous donne la signification de cette allégorie très originale :

« ll représenta nos premiers parents attachés à l’arbre du péché ; la Vierge leur retire de la bouche le péché, symbolisé par la pomme, et foule aux pieds le serpent ; dans le ciel, voulant signifier qu’elle est vêtue de soleil et de lune, il figura Diane et Phoebus nus. » [3]

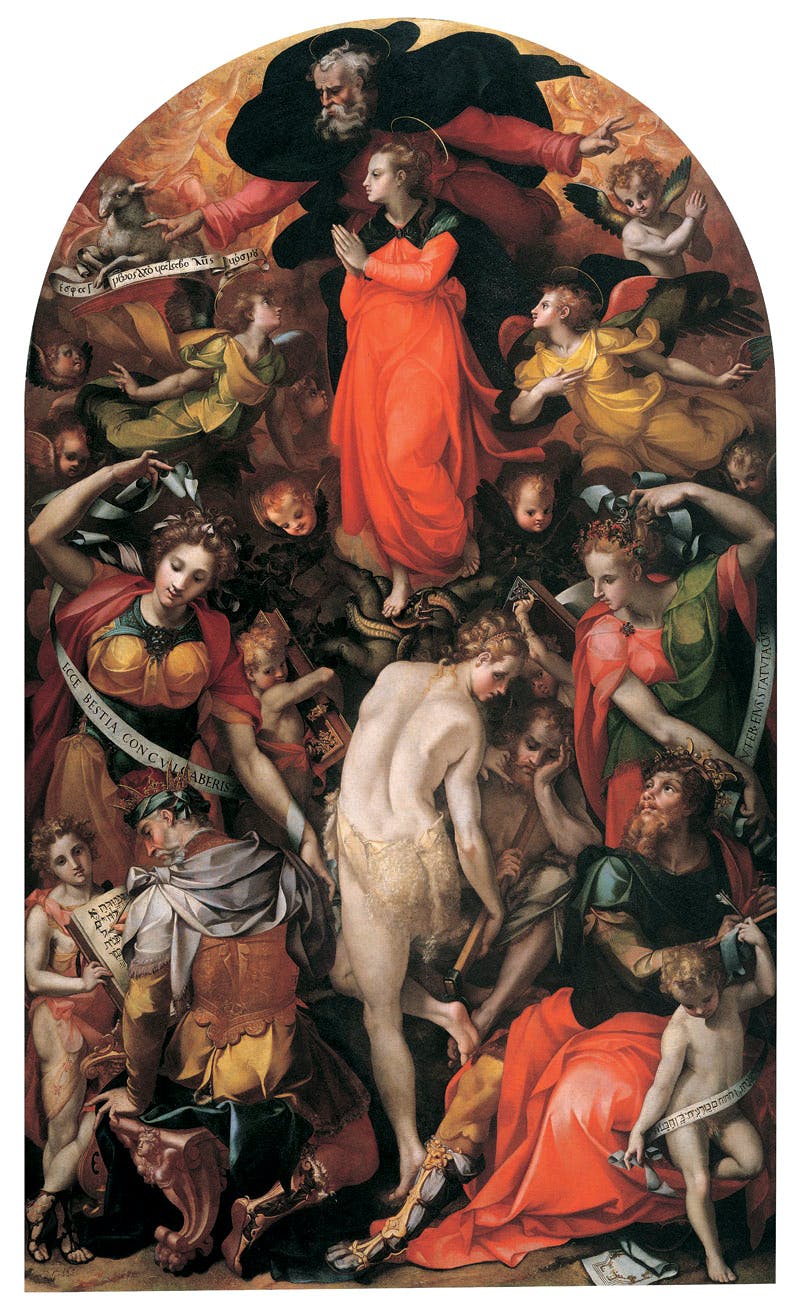

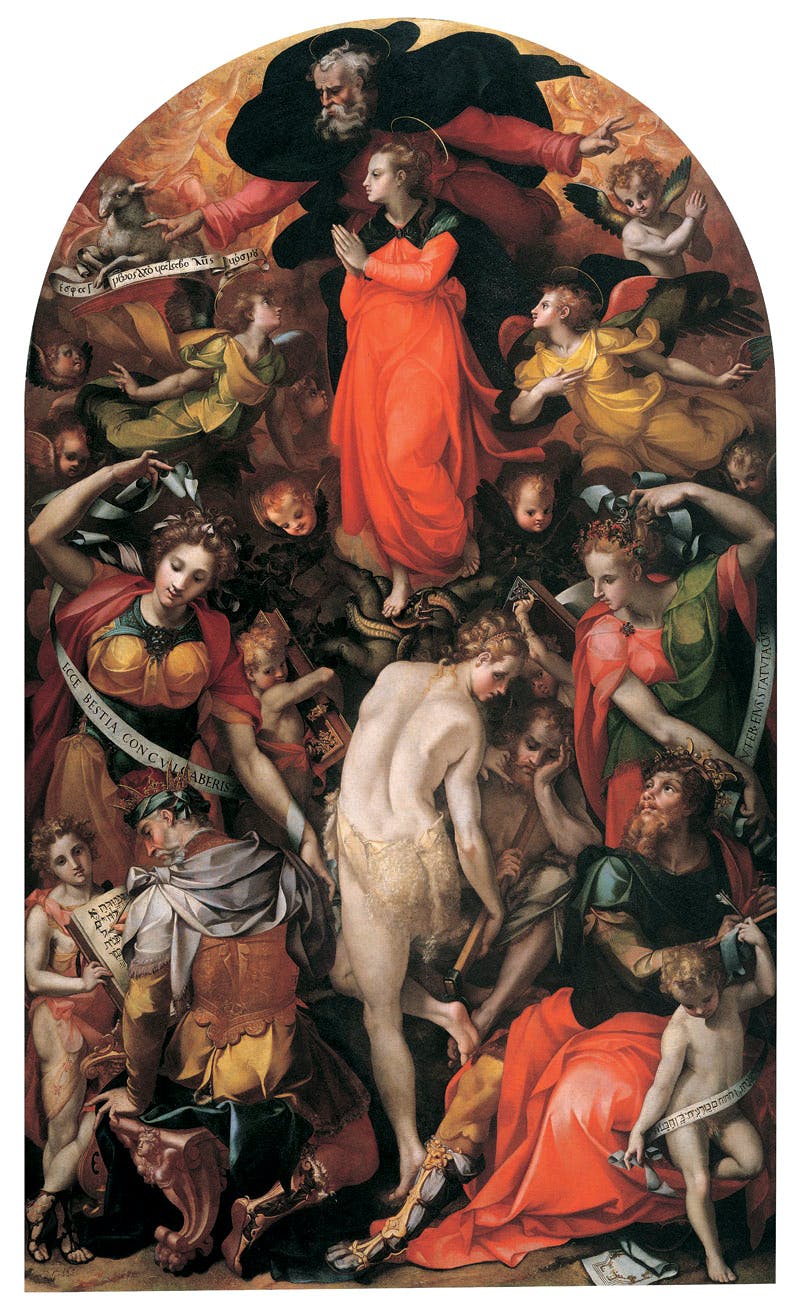

Dispute sur l’Immaculée Conception

Dispute sur l’Immaculée Conception

Carlo Portelli, 1555, Museo di Santa Croce, Florence

Une des formules qui se développe par la suite oppose :

- un registre céleste, avec Marie entourée d’angelots ;

- un registre terrestre où des autorités, armés de deux gros livres, discutent de l’Immaculée conception, au dessus d’Adam et Eve nus.

Le vêtement de Marie est donc une manière d’affirmer sa conception sans péché, tandis que la nudité des parents de l’Humanité souligne les conséquences de la Chute.

Allégorie de l’Immaculée Conception (provenant de l’église des Ognissanti)

Allégorie de l’Immaculée Conception (provenant de l’église des Ognissanti)

Carlo Portelli, 1566, Galleria dell’Accademia, Florence

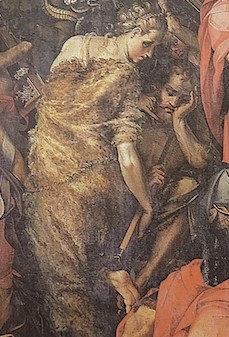

Ces précédents permettent de comprendre la génèse de cette oeuvre audacieuse, qui confronte directement Marie, vue de face, à un nu de dos serpentiforme extrêmement sensuel. En 1671, le tableau fut remplacé dans l’église par une Immaculée Conception plus conforme, et on rajouta une robe à Eve, qui ne fut nettoyée qu’en 2003.

- Dans le registre céleste, Dieu le Père est en train de créer, en même temps, Marie immaculée et l’agneau innocent.

- Dans le registre terrestre, le collège savant est ici constitué par les rois David et Salomon (assis de face et de dos), la sibylle persique et la sibylle libyque.

- Le lien entre les deux registres est constitué par l’arbre de la Chute, le serpent piétiné par Marie illustrant la prédiction de la sibylle persique :

|

Voici que tu piétineras la Bête

|

ecce bestia conculcaberis

|

La prophétie de l’autre sibylle est subtilement modifiée. A la place du texte habituel :

|

Le ventre de sa mère sera la balance (du jugement) pour tous les hommes

|

Uterus matris eius erit statera cunctorum

|

la banderole porte :

|

Son ventre (prépare) les décrets (qui frappent) tous les hommes

|

Uterus eius (praeparat) statuta cunctorum

|

par allusion à Job 25,35 :

|

Son ventre prépare les perfidies

|

uterus eius praeparat dolos

|

Ainsi est détournée la prophétie de la sibylle libyque : non plus pour annoncer le Christ et le Jugement dernier, mais pour dénoncer le ventre d’Eve et la malédiction humaine.

On mettra sur le compte des exagérations maniéristes qu’Eve fasse du pied à Adam, lui taquine la barbe, et saisisse de l’autre main le manche posé entre ses jambes.

Nature et Raison

Nature et Raison, Recueil de palinods, 1500-1550, FR 379 fol 33r

Nature et Raison, Recueil de palinods, 1500-1550, FR 379 fol 33r

Nature, nue côté forêt, dialogue avec Raison, habillée côté ville.

Vertu et Vice

Revers de la médaille de Constantin

Michelet Saulmon sur un dessin de Pol de Limbourg (attr), 1402, British Museum

Cette médaille, probablement réalisée pour le Duc de Berry, devient très énigmatique lorsqu’on la décrit en détail :

« Deux femmes, l’une vieille et drapée de la tête aux pieds, l’autre jeune et nue jusqu’à la taille, de part et d’autre de la Croix et de l’Arbre de Vie. De la bouche de deux serpents au sommet de la Croix coule de l’eau qui est transportée par deux autres serpents, dont les queues sont saisies par un enfant (Hercule) jusqu’au bassin situé en dessous. Par une ouverture pratiquée à la base de celle-ci, au-dessus de laquelle se trouve un animal (un lion), on voit le pied de la Croix, enlacé par un autre serpent. La jeune fille à moitié nue piétine un animal (une belette) sous son pied gauche. Dans sa main droite passe une corde qui est attachée à l’oiseau (un aigle) perché derrière elle. Un oiseau similaire perché derrière la femme plus âgée n’est pas attaché. » [2c]

|

Loin de moi de me glorifier / sinon de la Croix / De notre Seigneur Jésus-Christ

Epitre aux Galates 6,14

|

·MIHI·ABSIT·GLORIARI/NIS·IN·CRVCE/·DOMINI·NOSTRI·IHV·XRI·

|

L’inscription, astucieusement scindée en trois, désigne la femme nue comme celle qui se glorifie, tandis que la femme vêtue est du côté du Seigneur : une première lecture est donc celle de l’opposition Marie / Eve (dont l’Orgueil, la vaine Gloire, a causé la perte). Mais on peut tout aussi bien y voir l’opposition entre Chrétienté et Paganisme (Vénus), tout approprié dans le cas d’une médaille dédiée à Constantin et à la découverte de la vrai Croix [2d].

Le détail du petit enfant entre les deux serpents invite à une troisième lecture : celui du Choix d’Hercule entre la Vertu et le Vice, dont la médaille serait alors le plus ancien exemple connu (ce qui reculerait de presque un siècle la chronologie de Panofsky [3]). Cette lecture se précise si l’on compare les deux mains : la femme vêtue cueille ce qui semble être une fruit tandis que la femme nue tient tête en bas un oisillon, que la corde rattache au gros oiseau en contrebas : il s’agit très certainement du leurre à plumes qui était utilisé pour l’entraînement des oiseaux de proie (voir L’oiseleuse) :

la médaille oppose donc, en définitive, la Femme qui aime Dieu à celle qui préfère les Hommes.

Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig |

Collection particulière Collection particulière |

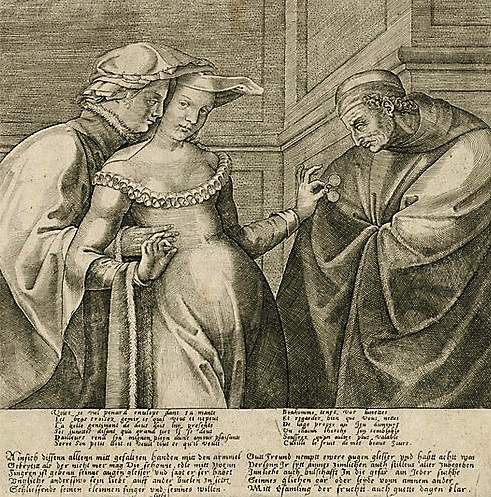

Le Choix d’Hercule, école de Cranach, après 1537

Dans la version décente, la Vertu, habillée et la tête voilée, se trouve du coté d’un bois, le chemin difficile où seul le cerf, l’âme assoiffée de Dieu (Psaume 42), peut se frayer un chemin. Hercule, avec sa massue transformée en bâton de voyageur, va probablement se détourner du chemin facile, ouvert vers la vallée, que lui montre la femme nue (le Vice, la Volupté).

Dans la version plus osée, le paysage, totalement symétrique, n’est plus moralisé. L’animal symbolique est un Lion, métaphore d’Hercule. Les deux femme sont nues, sauf un voile transparent pour la Vertu et une feuille de vigne pour la Volupté. Cette dernière manipule d’un air entendu le bâton qui passe entre les jambes du héros, et prend dès lors une signification particulière.

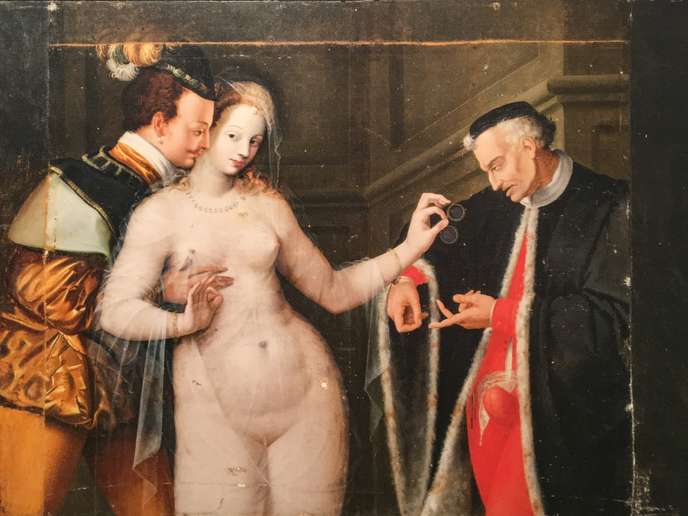

Le Choix d’Hercule, Gravure d’après Saenredam, fin XVième

La Vertu, armée et habillée, développe ses arguments, tandis que la Volupté, bien peignée et nue, met directement la main au gourdin. Sur les détails de la gravure, voir La souricière.

Mis à part ces exemples, les représentations du Choix d’Hercule ne sont pas aussi tranchées : les deux femmes sont toutes deux vêtues, le Vice un peu plus richement ou légèrement que la Vertu.

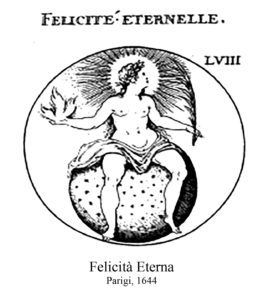

La nudité magnifiée

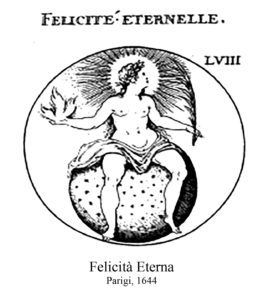

Félicité Mondaine Félicité Mondaine |

Félicité éternelle Félicité éternelle |

Comme le remarque Panofsky ([3], p 177) la nudité perd progressivement, au XVIème siècle, la valeur d’Immoralité qu’elle avait au Moyen-Age, et prend au contraire une acception positive : pureté, vérité, immatérialité, éternité, que consacre dans maintes rubriques l’Iconologie de Ripa.

Le retour de la Paix Le retour de la Paix

Theodor van Thulden, 1657, s-Hertogenhosch, Noordbrahants Museum |

Allégorie de la Justice et de la Paix Allégorie de la Justice et de la Paix

Theodor van Thulden, 1659, Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster. |

Ces deux allégories célèbrent la fin de la Guerre de Trente ans et le traité de Wetsphalie.

Dans la première version, la Paix, tenant d’une main un caducée et de l’autre une corne d’abondance, enlace la Guerre en jupe rouge sang, qui tient son épée baissée et a abandonné sur le sol ses autres armes et son armure. Deux amours y mettent le feu tandis que symétriquement, dans le coin en haut à gauche, deux autres amours jouent du tambourin et cajolent un lièvre, animal peu belliqueux. La Paix dévoile son sein droit en signe de lactation prolifique. Si le caducée mercuriel est là pour symboliser sa sagesse, les perles sur la chevelure blonde sont plutôt des attributs vénusiens : on comprend dès lors qu’un thème bien connu se cache sous l’allégorie : celui de Vénus attirant Mars dans sa couche (voir 4.2 Jouer avec les armes)

Dans la seconde version, la Paix s’est complètement dénudée et a changé son caducée de main, pour enlacer plus commodément sa compagne. Celle-ci, tout en gardant son épée et sa jupe rouge, s’est transformée en Justice, comme le précise l’amour de gauche en montrant du doigt la balance (la bourse ouverte par terre signifie non pas que la Justice est vénale, mais au contraire qu’elle foule aux pieds les richesses). A l’extrême droite, un autre amour s’acharne à mettre le feu à l’armure, de manière peu lisible.

Pourquoi la Paix est-elle habillée lorsqu’elle congratule la Guerre, et à poil lorsqu’elle enlace la Justice ? Il est clair que le second tableau, en format allongé, privilégie la symétrie : les attributs sont tenus dans une seule main et les amours sont en miroir, l’un vu de face et l’autre vu de dos ; du coup il est logique d’avoir rajouté le contraste vêtement/nudité, quitte à renoncer à l’image de la mamelle prolifique : pas tout à fait d’ailleurs car c’est désormais la Justice qui s’y colle, commençant à dénuder son sein gauche.

L’allégorie, noble alibi d’un érotisme plantureux…

Les balançoires de Von Stück

La balançoire (Die Wippe)

La balançoire (Die Wippe)

Franz von Stück, 1898, Villa Franz von Stück, Munich

Ce tableau effectue une triple transgression :

- il transpose dans la Grèce antique le thème rococo de la balançoire, dont le va et vient est compris depuis Fragonard comme une métaphore galante ;

- il remplace l’escarpolette par un gourdin coincé dans une fourche ;

- il met en jeu un couple de jeunes filles, dont la blonde littéralement envoie en l’air la brune.

Celle-ci, avec ses cheveux dénoués, sa poitrine juste dénudée, sa peau mate, et sa robe rouge, exprime une jouissance juvénile ; tandis que sa partenaire, à la chevelure étudiée, entièrement nue et à la peau blanche, joue le rôle de l’initiatrice qui contrôle la situation.

Visuellement, on se heurte à une petite énigme : le gourdin, qui semble à droite pénétrer dans la robe rouge, ressort à gauche sous-celle-ci. Il faut comprendre que cette robe, très large, retombe des deux côtés : la brune n’est pas assise à cru sur le bois. De la même manière, un tissu vert empêche le contact entre la blonde et le bois, sauvegardant la bienséance et déniant l’interprétation phallique, tout en la suggérant avec vigueur.

Ainsi Von Stück dépasse habilement l’opposition habillée / déshabillée : la fille vêtue n’est pas si chaste, et la fille nue pas si lascive.

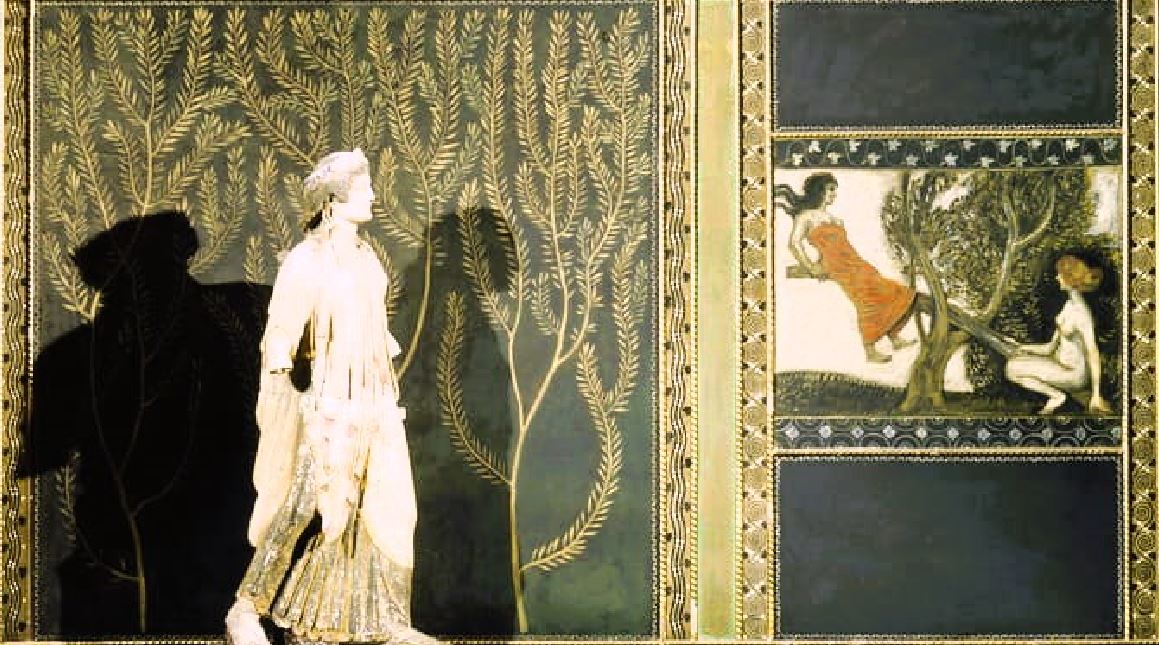

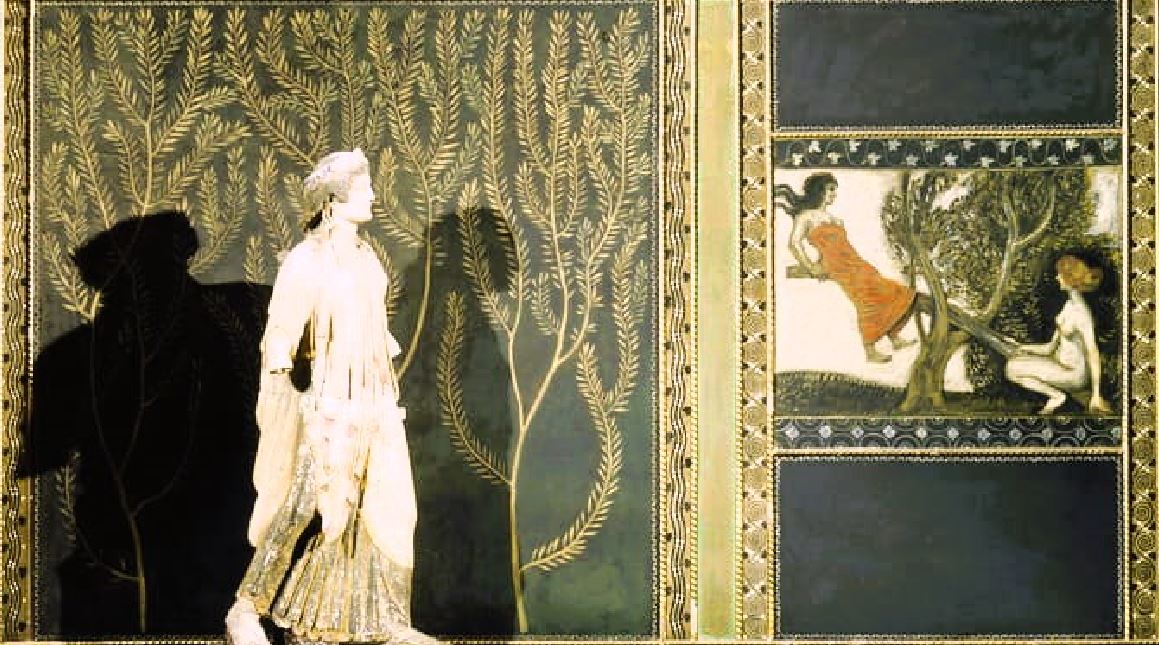

Le Mythe d’Orphée (salle de musique)

Le Mythe d’Orphée (salle de musique)

Franz von Stück, 1897-98, Villa Franz von Stück, Munich

La même année, von Stück réalise en style pompéien la décoration murale de sa salle de musique, autour d’une statue archaïque de Diane polychromée par ses soins :

- en haut Orphée charme les animaux par sa lyre ;

- en bas à gauche est repris un tableau de 1890, Ecoute clandestine (Belauschung), pour sa diagonale ascendante et pour l’analogie thématique : une sirène est attirée par la flûte d’un faune ;

- en bas à droite est repris la Balançoire de 1898, pour sa diagonale descendante.

On peut s’étonner qu’une composition à la limite du grivois vienne clôturer un cycle d’inspiration élevée, à la gloire de la Musique. Il s’agit probablement d’une allusion à la mort d’Orphée, dont la lyre échoua à calmer les Ménades, déchaînées à cause de son refus de s’unir à toute autre femme qu’Eurydice. Elles le démembrèrent, puis furent punies par Dyonisos, qui les transforma en arbres.

Sous le signe du laurier, le regard de Diane, qui n’aimait guère les hommes, se pose sur ces fillettes dévergondées en train de se réjouir de la Mort d’Orphée, sur un arbre en forme de lyre.

La balançoire de l’Amour (Die Liebesschaukel)

La balançoire de l’Amour (Die Liebesschaukel)

Franz von Stück, 1902

Quatre ans plus tard, Stück ôtera au thème tout caractère sulfureux en nous montrant une opposition nue/habillée strictement hétérosexuelle, entre adultes aux gestes symétriques, debout sur la pointe des pieds. C’est Cupidon qui fait monter alternativement l’un et l’autre, reprenant le rôle habituel de la Fortune qui mène le Monde.

Cygnes et paons (aquarelle)

Norman Lindsay, non daté, collection particulière

Le pluriel indique bien que les deux oiseaux sont des avatars des deux filles : la Pureté est nue, l’Orgueil est habillé.

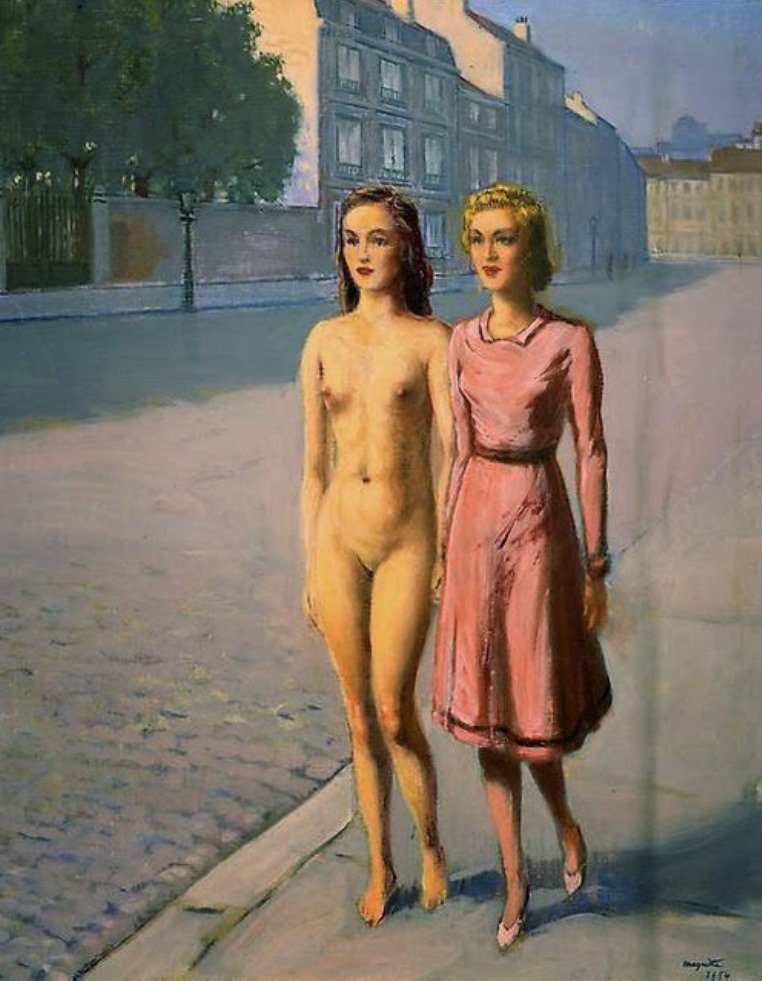

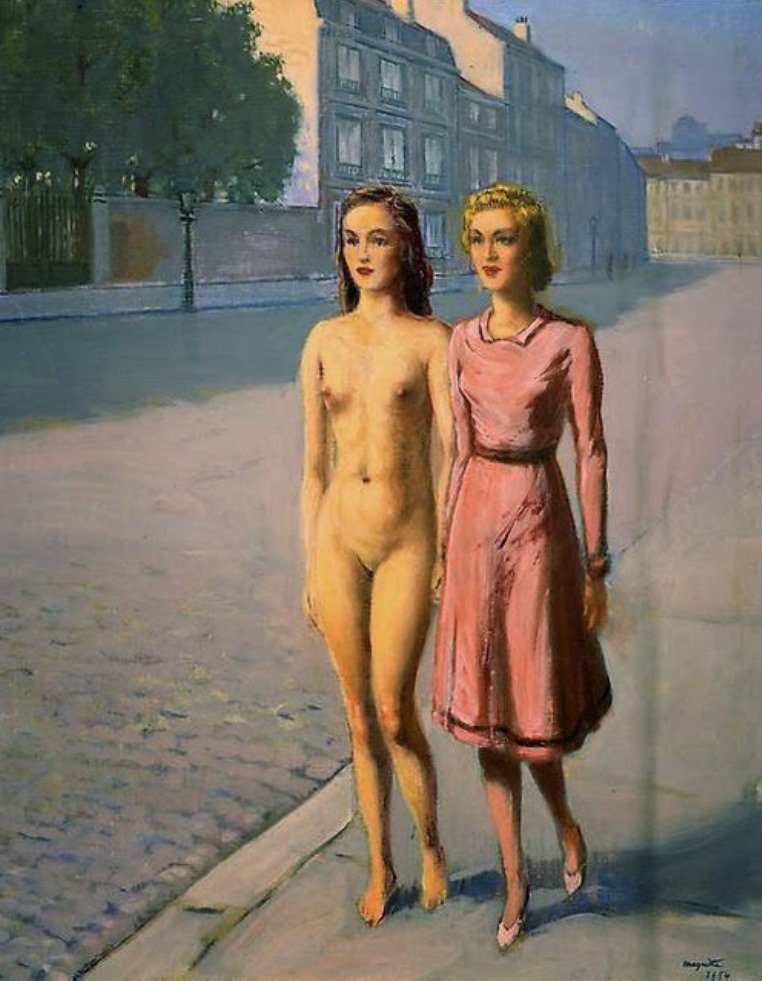

Fillette et Fillette nue se promenant dans la rue

Magritte, 1954, Collection privée

Le surréalisme de la scène masque une allégorie fort bourgeoise.

La voyez-vous ?

C’est au décor qu’il faut associer les deux fillettes :

- la brune, nue, est du côté de l’ombre, du jardin clos, des maisons : autrement dit de l’espace privé ;

- la blonde, habillée, est du côté éclairé de la rue, de la ville qui s’étend au loin : autrement dit de l’espace public.

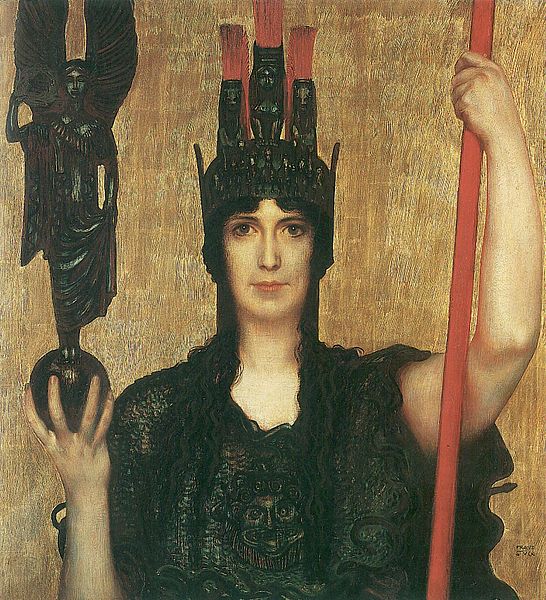

Autriche : Les Athéna de Klimt

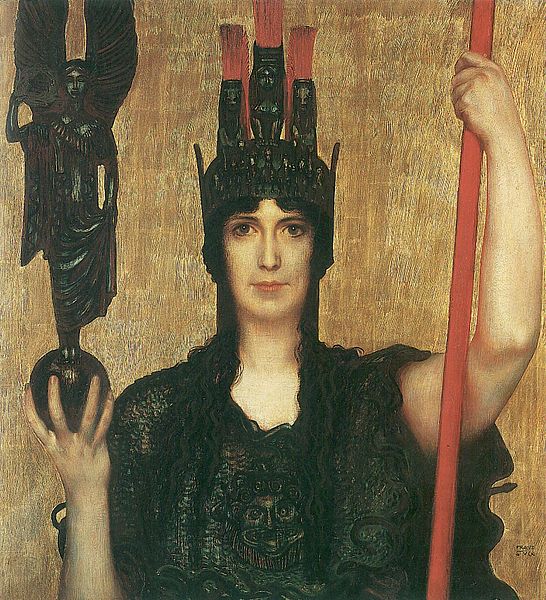

L’Art Grec (Une jeune fille de Tanagra, Pallas Athena) L’Art Grec (Une jeune fille de Tanagra, Pallas Athena) |

l’Art égyptien (Isis) l’Art égyptien (Isis)

|

Klimt, 1890-91, Escalier du Kunsthistorisches Museum, Vienne

L’Art grec

La déesse Pallas Athéna, vêtue d’une tunique rouge et d’un pectoral décoré d’une tête de Gorgone [3a], tend de la main gauche une lance et tient dans sa main droite une statuette de Nike (la victoire) posée sur un globe / brandissant au dessus de sa tête une couronne de lauriers, quasi invisible dass l’ombre de la colonne.

A gauche, dans l’espace entre les deux colonnes, la fille de Tanagra se penche, tenant dans sa main gauche une couronne de lauriers qui complète et explicite celle de la Nike.

L’Art égyptien

La déesse Isis, nue, tend de la main droite un ankh et tient dans sa main gauche un sistre de fantaisie, imaginé par Klimt ; derrière elle, le vautour de la déesse Nekhbet.

A droite, dans l’espace entre les deux colonnes s’empile tout un bric-à-brac égyptien [3b]. Le sarcophage à face féminine fait écho, comme une image de la Mort, à la déesse qui, de l’autre côté de la colonne, brandit devant le rapace le hiéroglyphe de la Vie.

Haute définition : https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/egypt/GgH8ARu61GIoZw

Une opposition complexe

Autant Pallas Athéna obéit à tous les canons iconographiques, autant Isis relève d’une certaine audace, car cette déesse n’est jamais représentée dénudée, ni dans l’art égyptien ni dans l’art romain.

Isis au sistre, Époque d’Hadrien 117-138 , Musée du Capitole, Rome

Il ne s’agit pas ici de révélation ésotérique, comme dans l’Isis dévoilée d’Helena Blavatsky parue en 1877, mais d’une révélation purement érotique, dans laquelle la déesse nue est transformé en symbole du triomphe de l’Amour sur la Mort (le sarcophage du panneau latéral).

En regard de cette logique forte qui unit les deux panneaux égyptiens, la signification des deux panneaux grecs se laisse moins facilement déchiffrer.

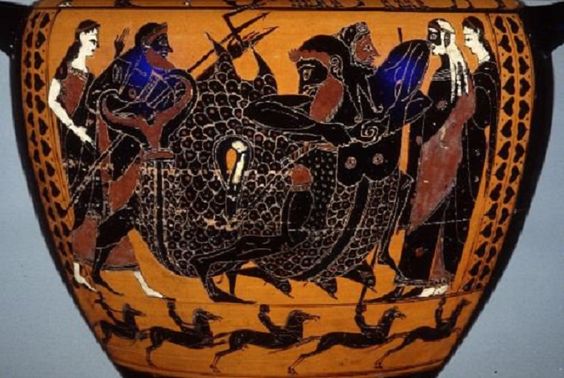

La « fille de Tanagra »

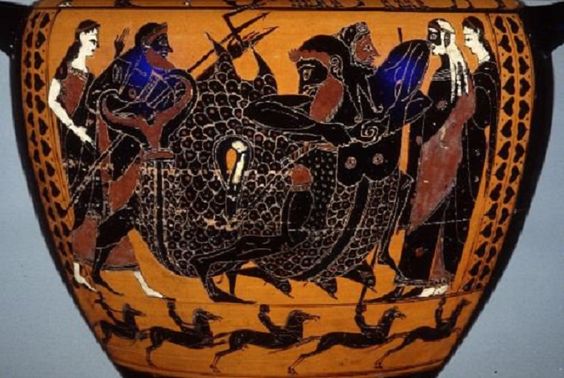

M.Halm-Tisserant [3c] a pu identifier le vase grec que Klimt a recopié à l’arrière-plan.

Athena, Hercules, Cerbere, Hades, Persephone aux EnfersPeintre du groupe de Leagros, provenant de Cervetri (c. 520 BCE), Musée du Vatican 372 Athena, Hercules, Cerbere, Hades, Persephone aux EnfersPeintre du groupe de Leagros, provenant de Cervetri (c. 520 BCE), Musée du Vatican 372 |

Aphrodite rattachant sa sandale, Louvre, Paris Aphrodite rattachant sa sandale, Louvre, Paris |

La fille de Tanagra, avec sa robe à motifs géométriques, ses yeux fardés et sa lourde chevelure rousse, est une pure invention klimtienne, qui tranche par son modernisme avec la rigoureuse Athéna. Certains y ont vu l’influence d’Emilie Flöge, très jeune rousse flamboyante dont le peintre était tombé amoureux cette année-là. Quoiqu’il en soit, cette jeune fille aux yeux lourds qui fait à Aphrodite l’hommage d’une couronne de lauriers, et se superpose à Hercule pour capturer le monstre de la Mort, est la toute première incarnation de ces femmes fatales qui naîtront plus tard du pinceau de Klimt.

La couronne de vrai laurier, s’opposant à la couronne emphatique de la Nike qui s’efface dans l’ombre de la colonne, signale peut être l’ambition du peintre, déjà, de se construire une gloire hors de l’académisme.

La Pallas Athéna de 1898

Pallas Athena, Klimt, 1898, Vienne, Historisches Museum Pallas Athena, Klimt, 1898, Vienne, Historisches Museum |

Pallas Athena, Franz von Stuck, 1898, collection particulière Pallas Athena, Franz von Stuck, 1898, collection particulière |

On voit comment, sept ans plus tard, Pallas Athéna s’est elle-aussi métamorphosée en femme fatale klimtienne, alors que Franz von Stuck, pourtant autre sécessionniste notoire, en reste encore à la représentation classique.

Les fonds à la grecque

Héracles combattant Nérée, le Vieux de la Mer

Hydrie G43 Musee Vatican

Cette modernité tient pour beaucoup à la technique du fond recopié sur des vases grecs authentiques, héritée de la formation de décorateur de Klimt et qu’il appliquera à de nombreuses oeuvres de sa première période. Ici, le vase a été choisi parce que, plastiquement, les écailles de la cuirasse d’Athéna prolongent celles du montre marin. Peut-être aussi parce que, politiquement, le thème de la lutte du héros contre le monstre donne à voir celui de la Sécession contre l’Académisme. Mais aussi parce que, esthétiquement, la confrontation entre le style archaïque de l’arrière-plan et le style hellénistique du premier plan épouse le thème, à la mode depuis Nietsche, du dyonisiaque s’opposant à l’apollinien.

« En plaçant Athéna, la déesse classique par excellence, sur un arrière-plan spécifiquement archaïque, Klimt mine en fait l’autorité de toute la tradition classique. Sa peinture montre et célèbre un passé d’Athéna plus sombre et plus noir, un passé qui avait été complètement réprimé dans ses incarnations phidiennes au Parthénon, aussi bien que dans la statue de Kundmann devant le Reichrat. » [3d]

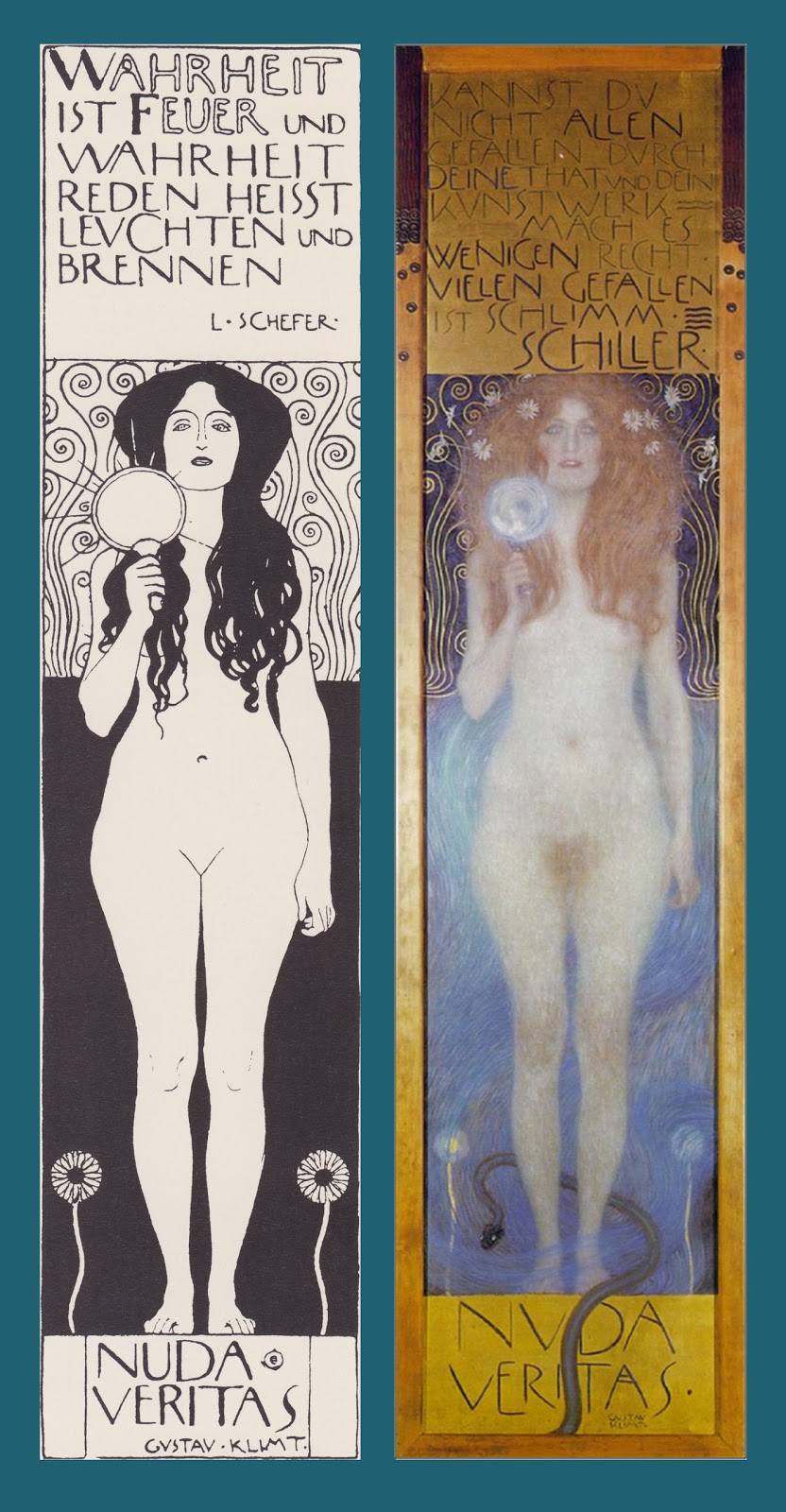

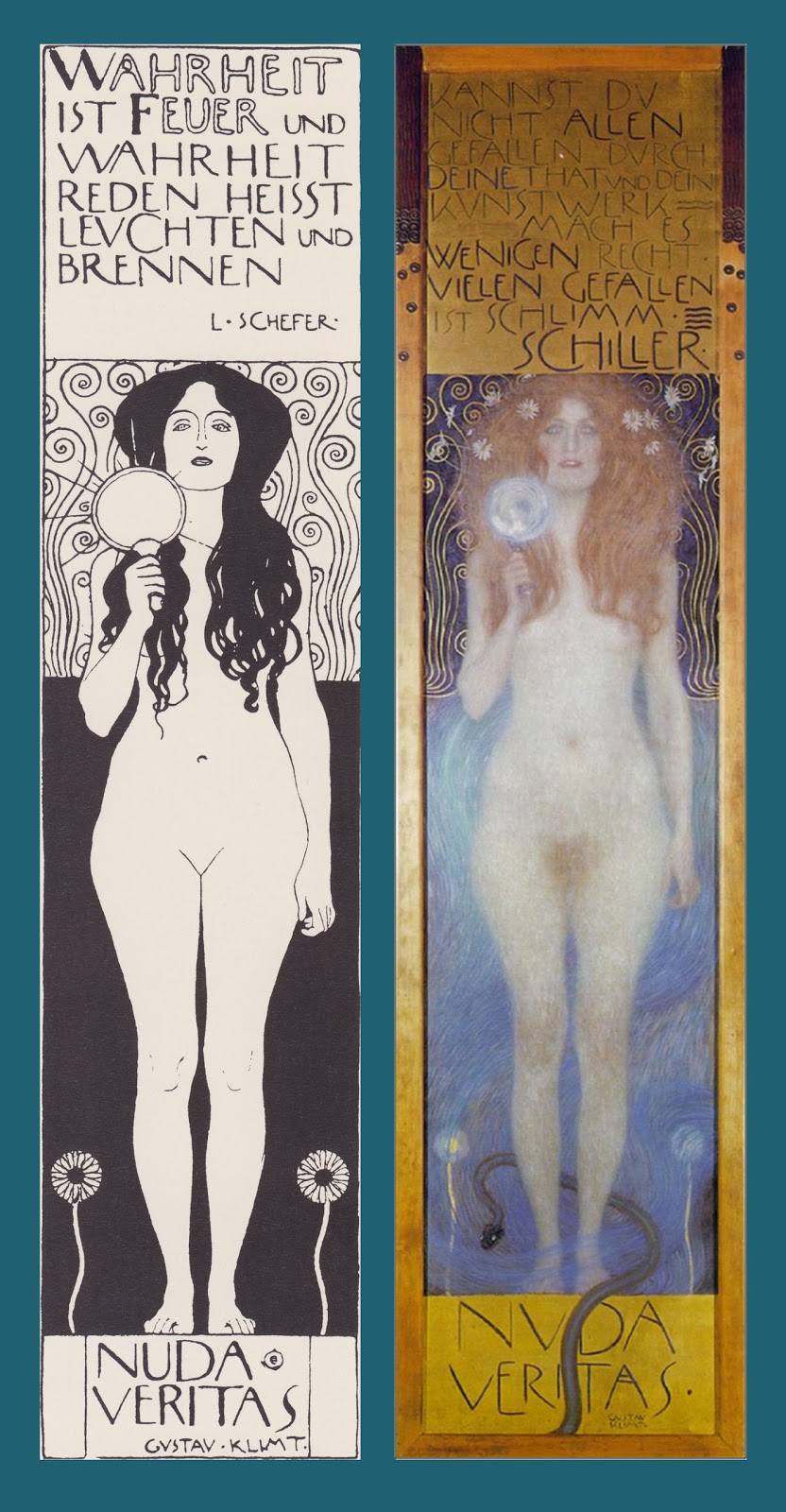

Nuda veritas

Pallas Athena, Klimt, 1898, détail Pallas Athena, Klimt, 1898, détail |

Nuda Veritas, Gustav Klimt,1898, revue Ver Sacrum1899, Osterreichisches Theatermuseum de Vienne Nuda Veritas, Gustav Klimt,1898, revue Ver Sacrum1899, Osterreichisches Theatermuseum de Vienne |

Comme si l’Isis nue du panneau de 1891 avait sauté en miniature dans la main d’Athéna, la Nike se retrouve à poils (roux comme il se doit) et, un miroir dans la main à la place du signe de vie, se métamorphose en cette autre Déesse des Sécessionnistes qui s’expose hardiment, la même année, en couverture de leur organe officiel.

Sur la symbolique de Nuda Veritas, on peut consulter l’excellent papier du blog jeveuxunerousse [3e].

Norvège : les trois Femmes de Munch

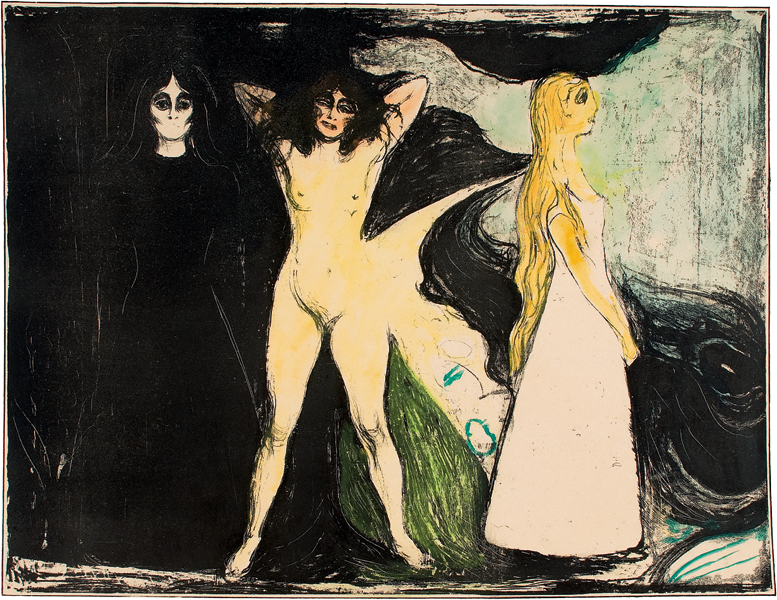

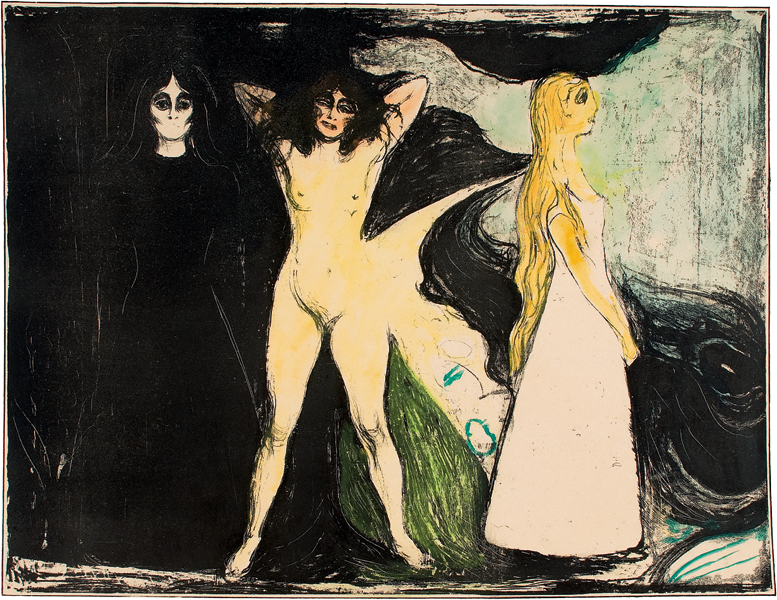

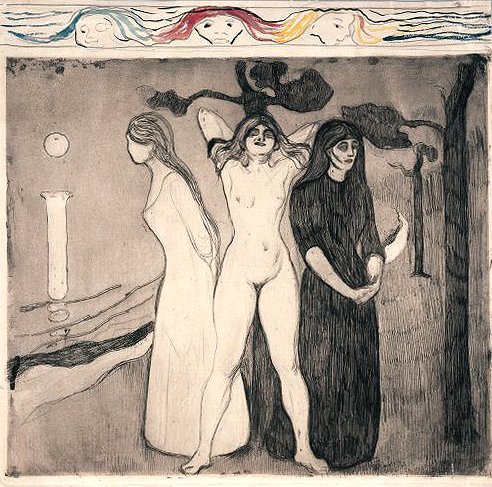

Trois âges de la Femme (Le Sphinx)

Munch, 1894, Collection Rasmus Meyer , Bergen, Norvège

La chair nue de la femme mûre est posée ici comme l’intermédiaire entre la robe blanche de la jeune fille et la robe noire de la vieille. De l’autre côté d’une plante sanguinolente, se tient un homme en habit noir.

La femme nue et le vieille prennent à témoin le spectateur, l’une aguicheuse et l’autre triste, accolées autour d’un tronc comme les deux faces d’un même réalité sordide. Aux deux bords, la jeune fille sur le sable, qui regarde en arrière la pureté originelle de la mer, et le jeune homme qui détourne le regard vers le sol, semblent chercher tous deux une échappée impossible à ce destin.

Les femmes (Kvinnen)

Munch, 1899, Lithographie avec gouache

Munch a repris plusieurs fois ce thème, avec diverses techniques. Ici, l’homme a été supprimé, et l’inversion mécanique dûe au procédé renverse le sens du temps.

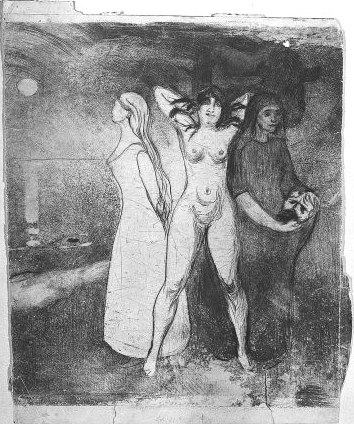

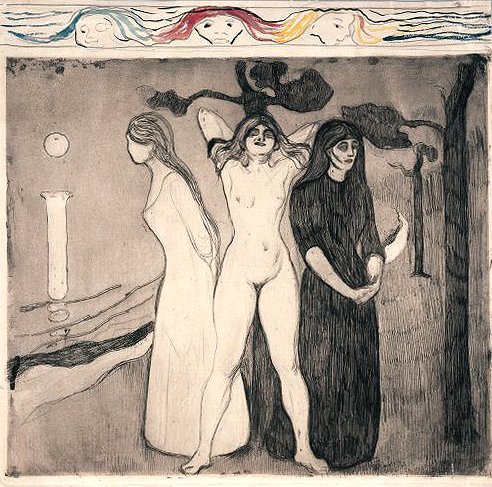

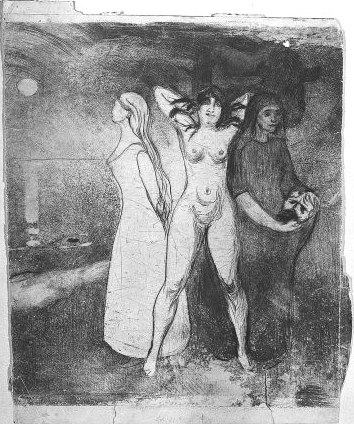

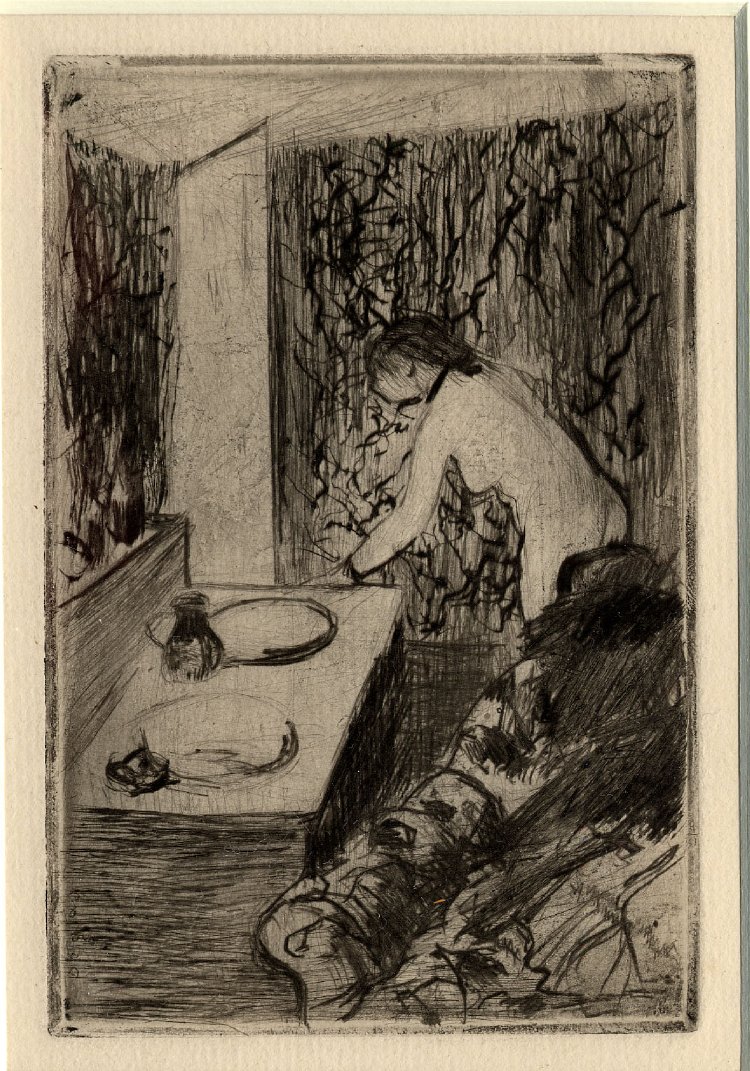

Femmes-I Femmes-I

Munch, 1895, Aquatinte et pointe sèche |

Femmes-I Femmes-I

Munch, 1895, Eau-forte et pointe sèche |

Appariements symbolistes

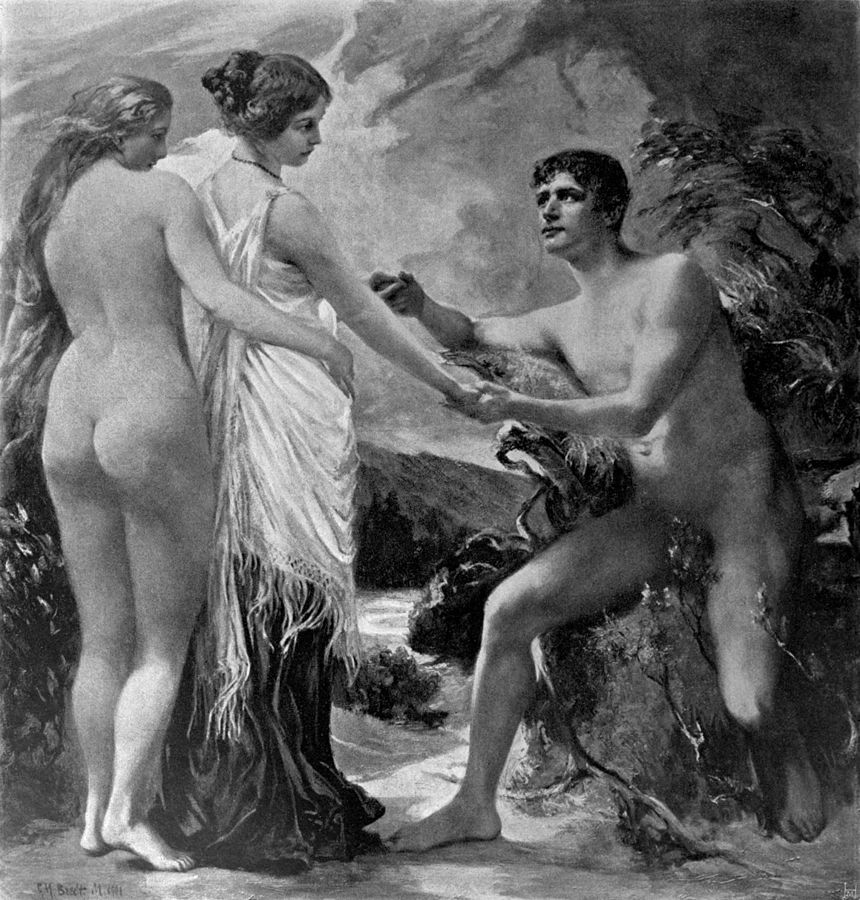

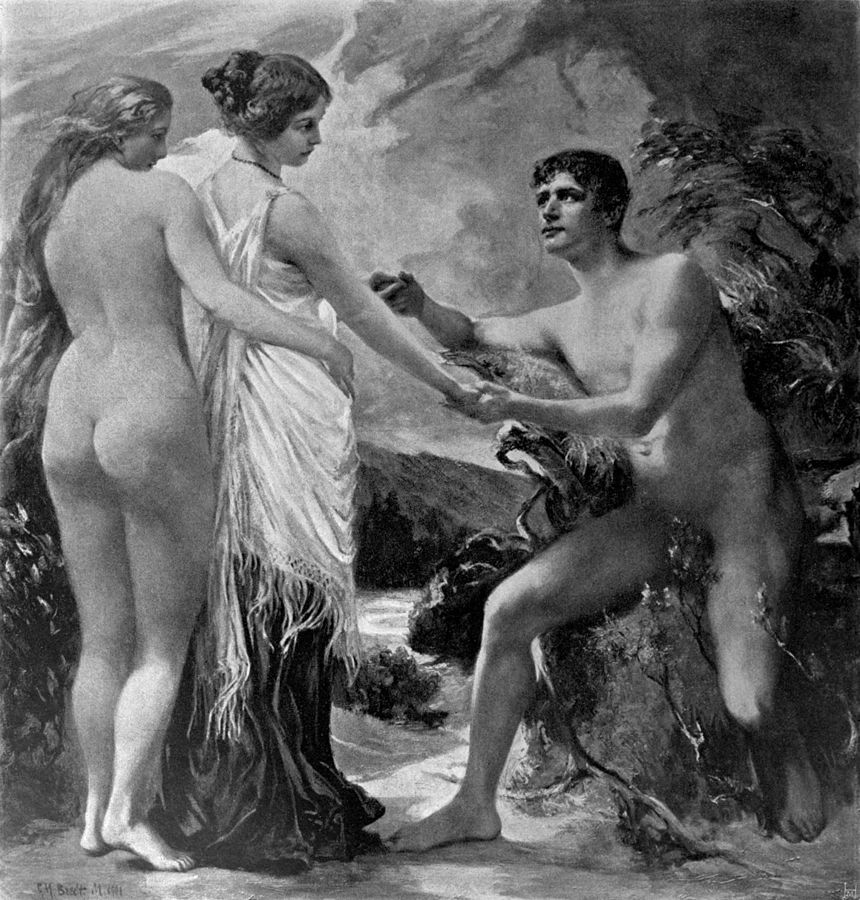

La sensualité et la paix de l’âme (Sinnenlust und Seelenfrieden), ou Eve et Marie

Ferdinand Max Bredt, 1901, Collection privée

Les deux Mères de l’Humanité sont présentées de part et d’autre du Pommier, par ordre d’apparition sur la scène.

Eve à gauche ouvre grand ses deux bras, touchant d’un côté le fruit défendu, et de l’autre le récipient dans lequel elle espère transvaser la connaissance du Bien et du Mal. Cette position, qui anticipe la Crucifixion et devrait éveiller une sainte horreur, a pour effet contradictoire de mettre en valeur le pubis glabre et les seins offerts, bref tout ce qu’Adam a gagné grâce à la Chute. La tête inclinée, la chevelure ondulante, le regard droit, cette mère enjouée prend le spectateur à témoin de l’amusante contradiction.

Marie quant à elle ferme les mains sur son pubis, comme désolée par l’attitude aguichante de notre grand-mère commune, et lève les yeux au ciel. Entretemps, la mode a changé : les robes sont devenues plus longues et le cheveux plus raides.

Le serpent ne s’y trompe pas : en descendant de l’arbre, il contourne prudemment la « Paix de l’Ame », et préfère aller s’amuser avec le « Plaiser des Sens ».

Entre le Bien et le Mal (Zwischen Gut und Böse)

Ferdinand Max Bredt, 1901, localisation actuelle inconnue

L’homme n’a pas hésité à s’asseoir sur un buisson afin de dissimuler son bas-ventre : on voit par là que nous sommes dans un autre oeuvre puissamment moralisatrice. Le Bien, une jeune mondaine en robe longue, châle virginal et chignon impeccable, a heureusement coupé la route au Mal, que l’on ne décrit plus. Si Bredt avait été un peu pervers, il nous aurait montré l’homme donnant sa main gauche au Bien et sa main droite au Mal, illustrant par là une attitude masculine courante. Mais comme il est très pervers, il nous montre l’homme emprisonnant le Bien dans ses deux mains, de manière à ce que le Mal puisse lui peloter la hanche et se frotter contre sa croupe.

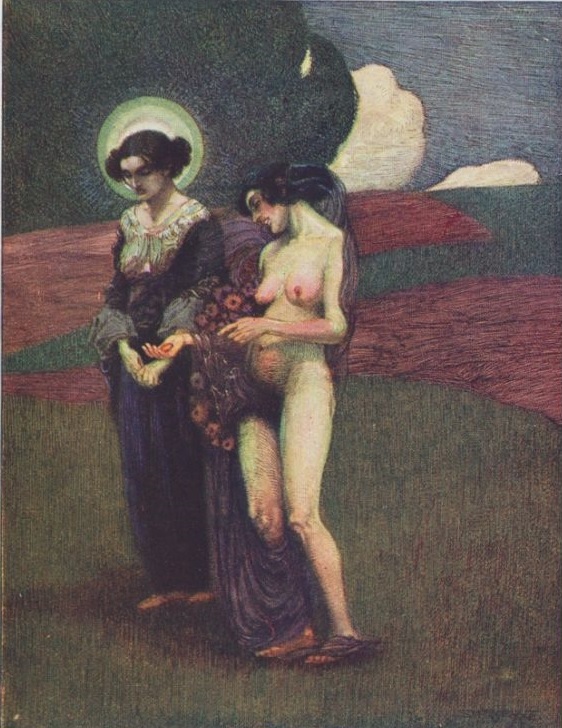

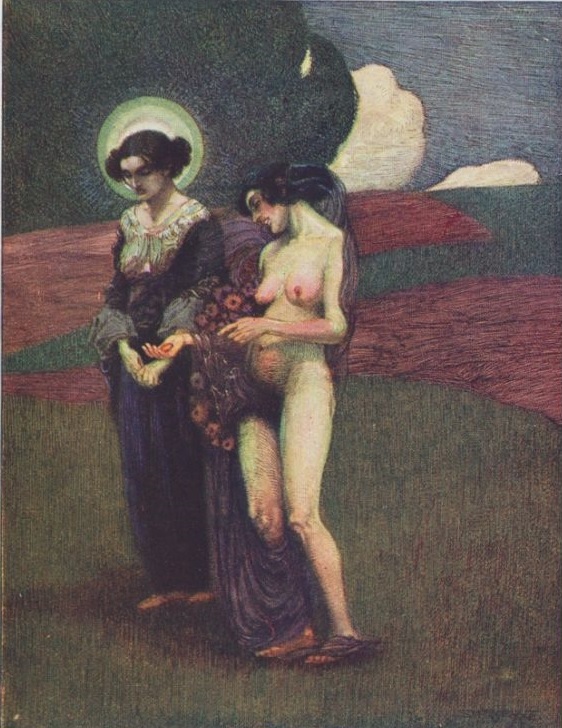

Allégorie avec deux femmes (La tentation ?)

Sergius Hruby, 1902, Collection privée

La femme habillée, avec son auréole, ignore la pièce d’or que lui présente dans sa paume la femme nue. Le Vice florissant sourit tandis que la Vertu triste s’étiole, les mains crispées sur son bas-ventre. Iconographie rare de la Femme Fatale, qui préfère habituellement corrompre les jeunes gens.

Le Destin, la Vie, la Vérité, la Beauté

Georg Pauli, 1905, Collection privée

La jeune fille filant sa quenouille est menacée par le ciseau du Destin. La Nudité compile ici trois valeurs (la Vie, la Vérité, la Beauté) et le Vêtement Noir les trois contraires (la Mort, le Mensonge, la Laideur). On comprend que la vieille femme ne veuille pas montrer sa tête.

La dialectique de Zwintscher

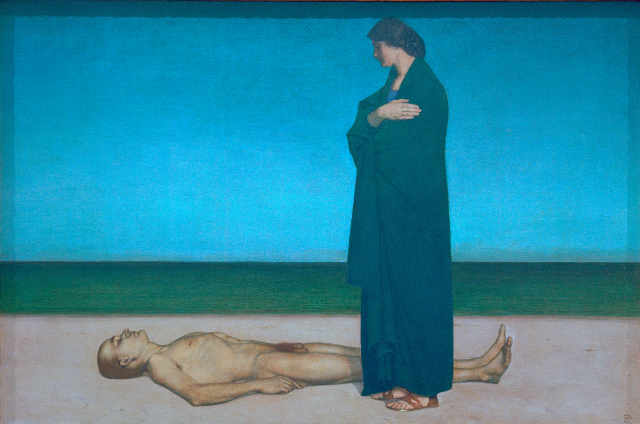

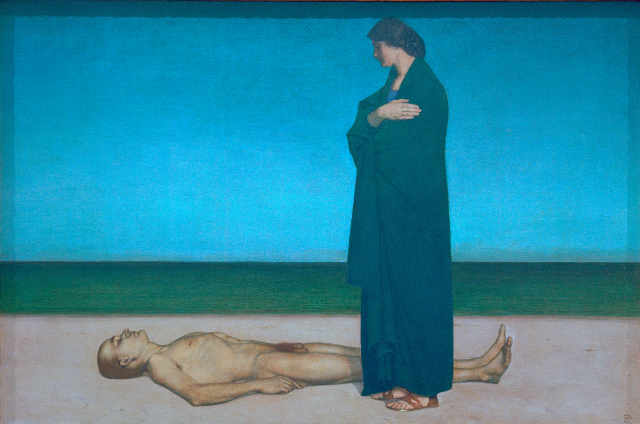

Le Mort au bord de la mer (Der Tote am Meer)

Oskar Zwintscher, 1913 , Stadtmuseum, Dresde

Cette oeuvre énigmatique croise quatre binarités :

- l’homme nu, mort, et horizontal ;

- la femme habillée, vivante et verticale.

Le noeud de la composition est que cette dialectique se joue devant un décor à trois bandes : si le mort a partie liée avec le Sable et la femme avec le Ciel, à qui appartient la bande émeraude de la Mer ?

S’ouvre alors la possibilité d’une échappée ternaire :

- entre la Terre et l’Air, l‘Eau ;

- entre le Nu et l’Habillé, la Robe ;

- entre le Vertical et l’Horizontal, la Profondeur ;

- entre la Mort et la Vie, l’Eternité ;

- entre l’Homme et la Femme, l’Artiste.

Anselm Feuerbach, Iphigenie III (Moderne Iphigenie), 1875, Museum Kunstpalast, Düsseldorf

Anselm Feuerbach, Iphigenie III (Moderne Iphigenie), 1875, Museum Kunstpalast, Düsseldorf

Ce sujet célèbre de Feuerbach offre lui-aussi une lecture multiple :

- dans la première scène de l’« Iphigénie en Tauride » de Goethe, la mer symbolise l’espoir de l’exilée : « Je passe de longs jours sur le rivage, où mon cœur cherche en vain la terre de Grèce »

- mais elle prélude aussi à la tragédie qui vient, puisque tout étranger abordant sur la rive devra être sacrifié à Diane.

Il est très possible que l’intention de Zwintscher ait été de compléter par un quatrième opus la série de Feuerbach : la femme debout serait alors Iphigénie contemplant ce que la tragédie lui prépare : immoler son frère Oreste.

Pour Janina Majerczyk [3f], le tableau pourrait être interprété comme une illustration des conceptions esthétiques de Feuerbach :

« la Peinture qui imite absolument la nature, incarnée par l’homme nu, s’oppose à l’Art qui cherche à accomplir un idéal artistique plus élevé, que personnifie ici par la figure féminine antiquisante. »

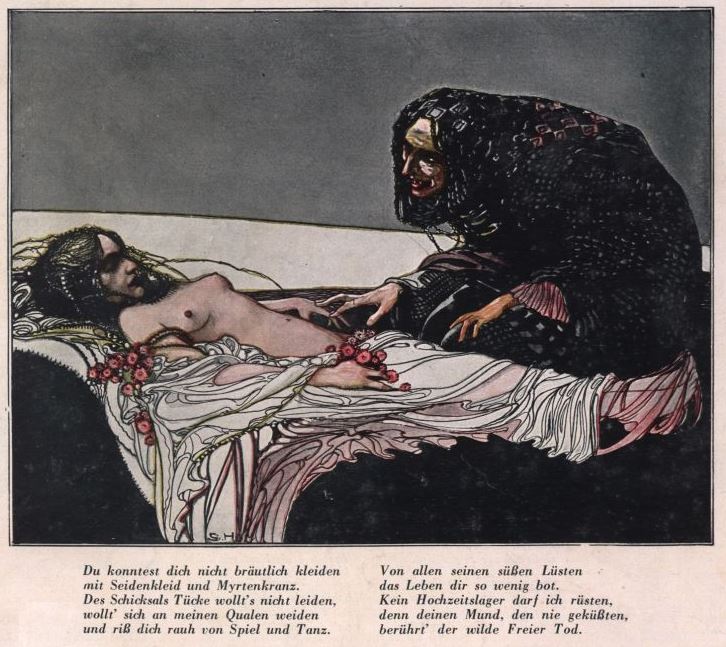

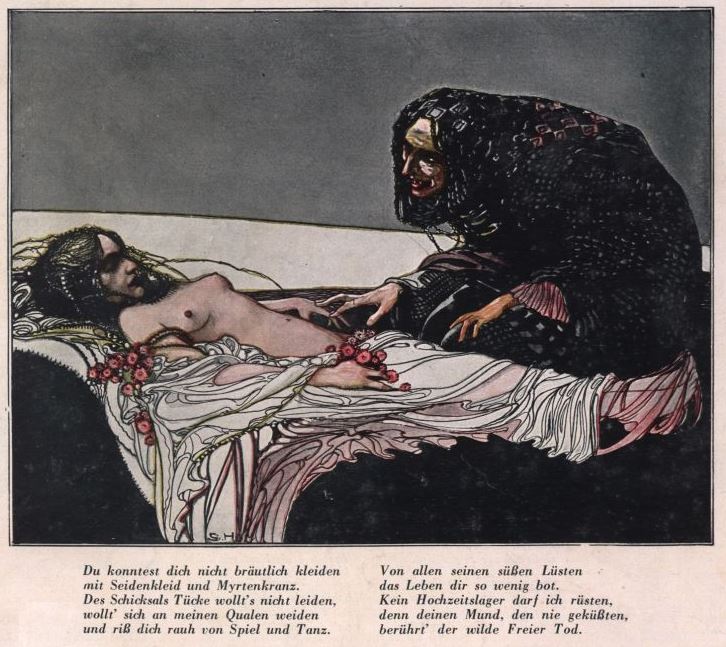

Illustration pour la revue Die Muskete,

Sergius Hruby, novembre 1927

L’image est accompagnée du poème ci-dessous, d’un symbolisme quelque peu daté :

|

Tu ne peux pas t’habiller en mariée

Robe de soie, couronne de myrte.

Le destin malin ne le souffre pas,

Il prend plaisir à mon tourment,

En t’arrachant aux jeux et à la danse.

De tous ses doux plaisirs,

La vie t’en a si peu donnés.

Pas de lit nuptial à préparer,

Car ta bouche, jamais baisée,

C’est la mort libre et sauvage qui la touche.

|

Du konntest dich nicht bräutlich kleiden

mit Seidenkleid und Myrtenkranz.

Des Schiksal Tücke wollt’s nicht leiden,

wollt’s sich an meinen Qualen weiden

und riss dich rauh von Spiel und Tanz.

Von allen seinen süssen Lüsten

Das Leben dir so wenig bot.

Kein Hochzeitlager darf ich rüsten,

denn deinen Mund, den nie geküssten,

berührt der wilde Freier Tod

|

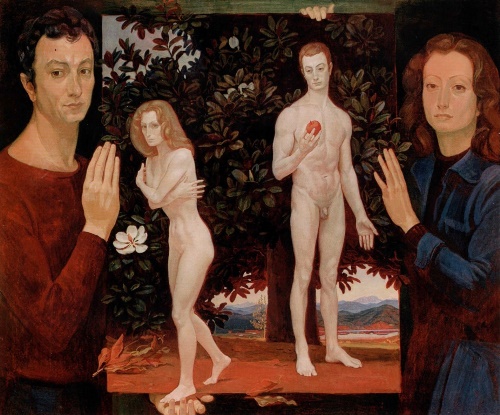

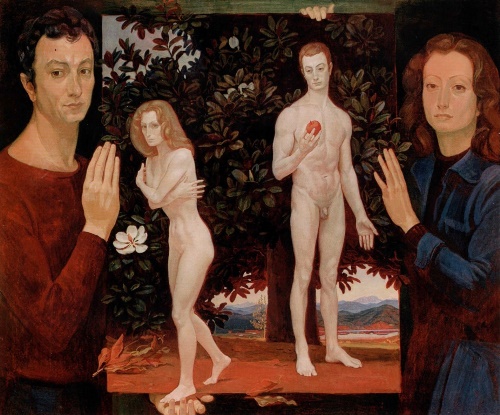

Adam et Eve

Dimitri Zhilinsky, 1979

Les ancêtres nus sont sur le point de sortir du tableau pour aller rejoindre leurs descendants habillés : le pied d’Eve va se poser sur la main gauche du peintre, tandis que sa femme tend la main droite vers la pomme qu’Adam lui présente.

En tombant hors du paradis, les feuilles sèchent instantanément, prévenant du danger de ces accouplements transgénérationnels.

Espagne : nudités en dentelles

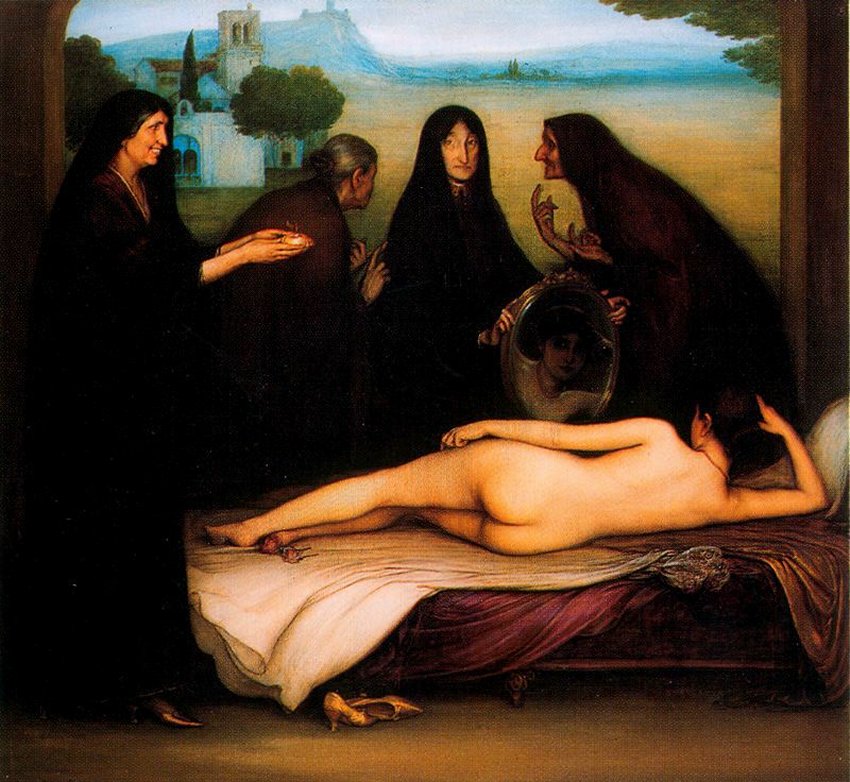

La danseuse déshabillée (La bailarina desnuda)

Angel Zarraga, 1907-09, Coleccion Andros Blaisten, Mexico

Au centre du tableau, la mantille noir et la robe blanche posées côte à côte sur le muret disent bien qu’il est question ici d’opposer des contraires : jeunesse contre vieillesse, air serein contre air désabusé, station debout contre station assise, château juché contre village tassé.

Les deux femmes ont gardé chacune un accessoire de coquetterie : un éventail qui ne sert pas pour la vieille, et pour la beauté nue une voilette ravageuse qui sert principalement à attirer le regard où il faut.

L’attente

Edgar Degas, 1882, Musee d Orsay

Transposé en extérieur sur une terrasse espagnole et poussé ici à l’extrême, le couple de la danseuse et de sa mère exploite toujours la même ambiguïté : beauté naïve ou beauté vénale, duègne ou entremetteuse ?

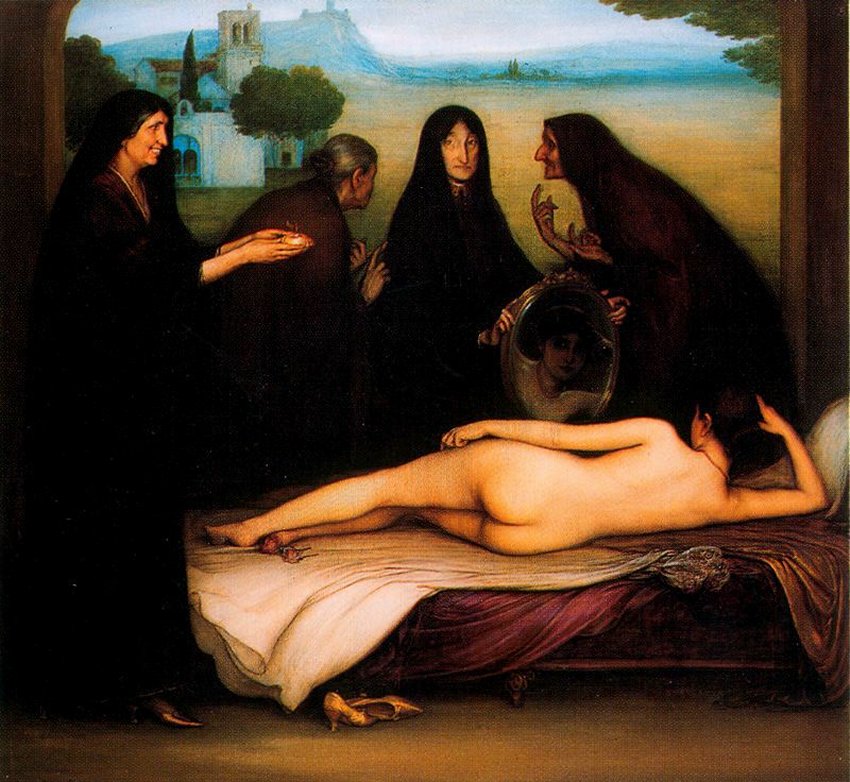

La grâce La grâce |

Le péché Le péché |

Julio Romero de Torres, 1913, Musée de Torres, Cordoue

La grâce

Le cadavre de la pécheresse, soutenu par deux nonnes, est béni par la mère abbesse. Une jeune fille comme il faut, voilée et tenant le lys de la virginité, pleure devant cette nudité coupable. A l’arrière-plan, un paysage imaginaire déroule toutes les curiosités de Cordoue : le cimetière de San Rafael, l’église de la Fuensanta, le fleuve Guadalquivir, Calahorra et le champ de la vérité, le pont romain, la mosquée et sa tour, la façade de l’église de Santa Marina, San Lorenzo.

Le péché

La pécheresse vue de dos s’admire dans un miroir, telle la Vénus de Vélasquez (voir Le miroir révélateur 1 : déconnexion), tandis que trois vieilles entremetteuses disputent de ses avantages. A gauche, une femme souriante lui amène la pomme du péché, qui contrebalance le lys marial de l’autre tableau. A l’arrière-plan, on admire d’autres monuments de Cordoue : le château des Almodovar et l’église de San Hipolito.

Les deux voies (Las dos sendas)

Julio Romero de Torres , 1911-1912, Museo Carmen Thyssen, Malaga

Le diptyque développe le thème de la rédemption et du péché déjà présent dans cette oeuvre de 1911. La jeune fille nue et encore vierge (voir la lys à la bonne place) doit choisir entre la nonne au visage angélique (Raphaelite Ruiz), avec son livre, et la marieuse au visage fatigué (la chanteuse Carmen Casena) avec son plateau de bijoux. Les scènes du fond précisent les conséquences du choix : soit prier au pied de la croix dans un couvent, soit danser en ville sur une table en joyeuse compagnie.

Il est clair que la jeune fille, soulevant des deux mains sa mantille et mollement appuyée sur un canapé aux moulures escaladées par des amours, penche plutôt côté festif. Choix approuvé discrètement par le peintre qui s’est représenté deux fois dans la scène galante, comme guitariste et comme convive.

En plaçant le Salut côté gauche et la Perdition côté droit, dans le diptyque comme dans Les deux chemins, Romero de Torres se réfère implicitement à la composition des Jugements derniers : sauf qu’ici, à l’emplacement du Christ Triomphant, il n’y a rien.

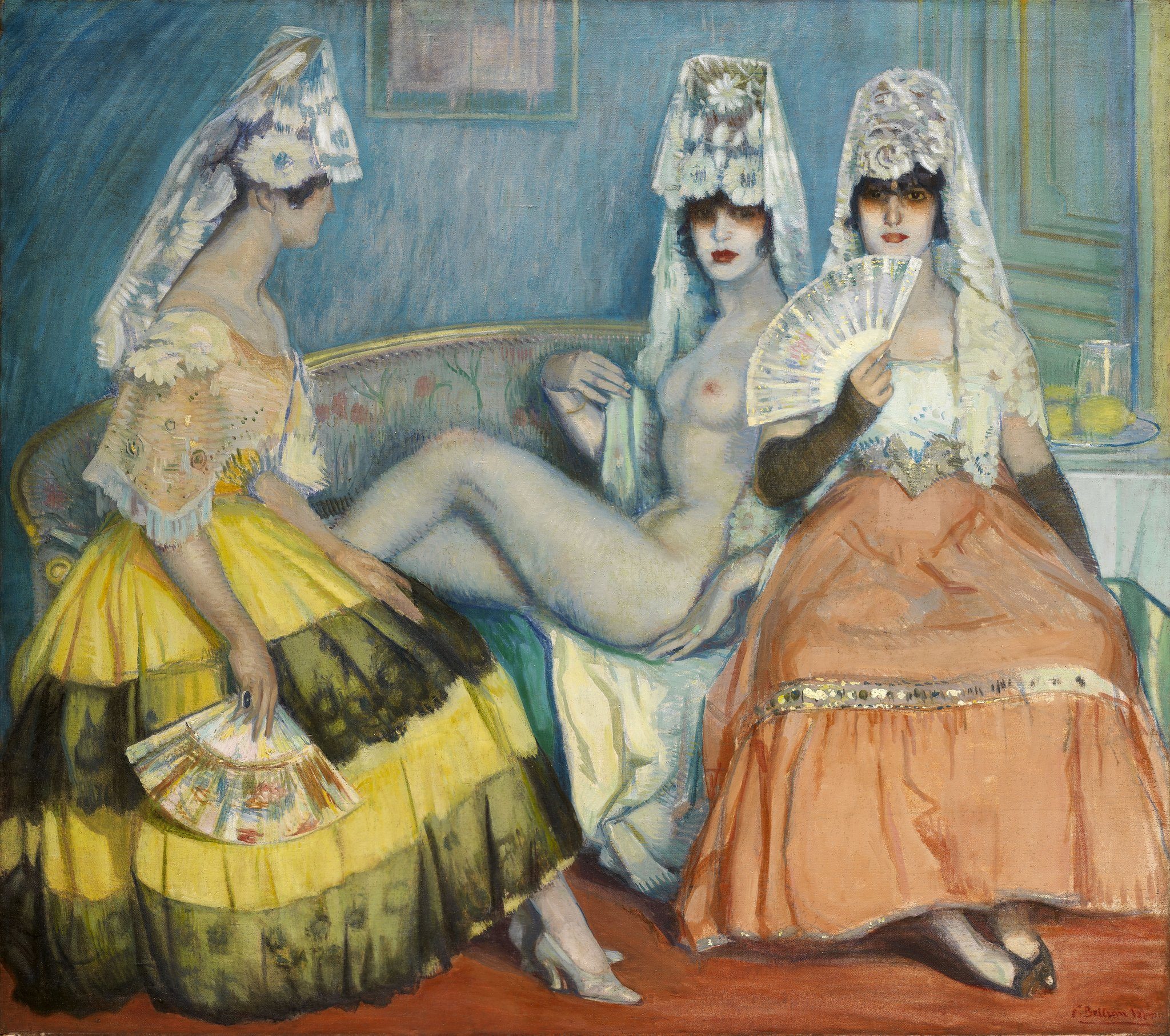

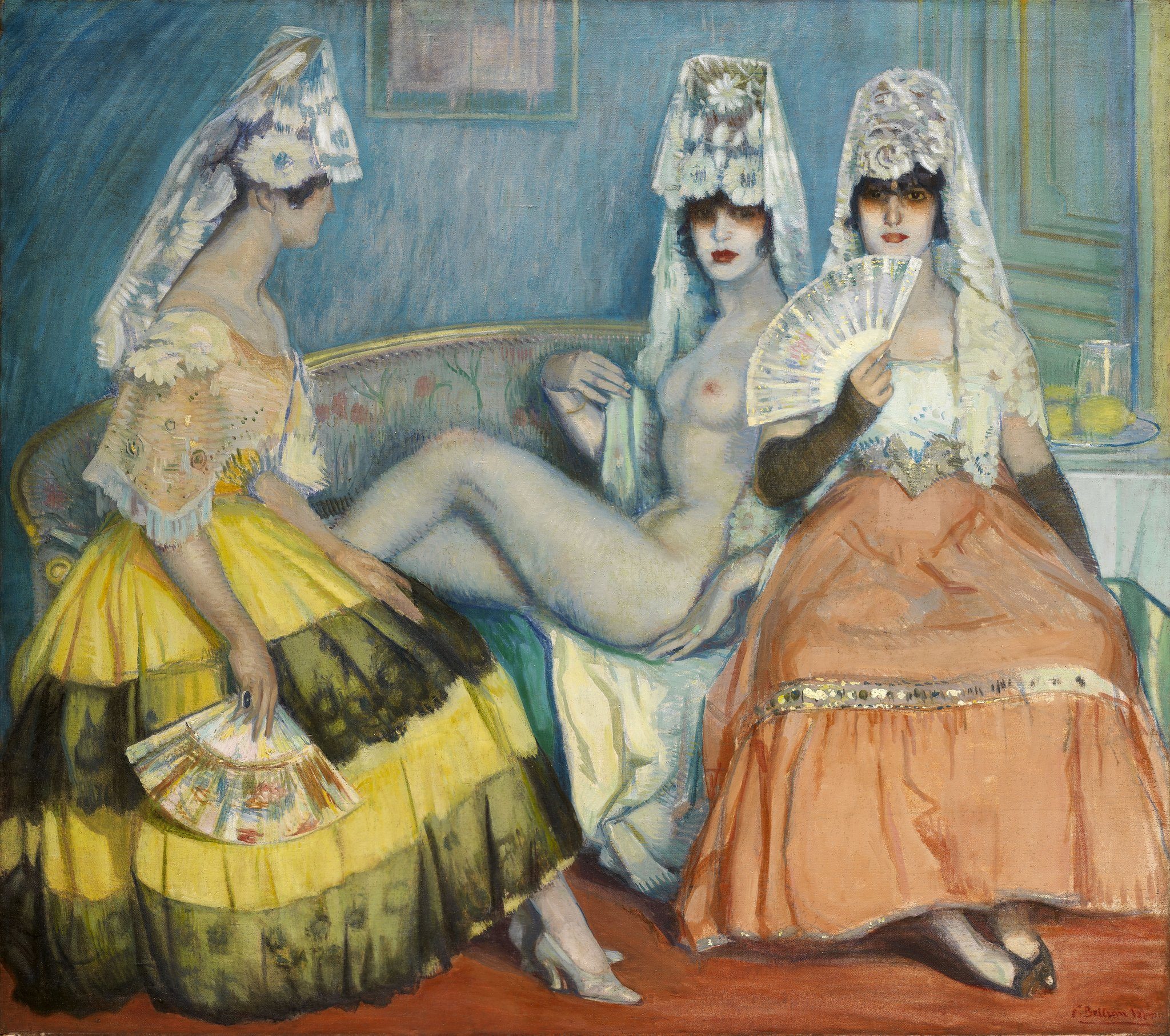

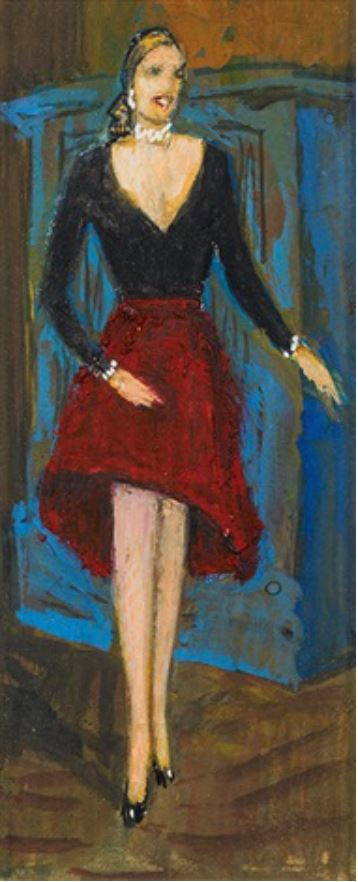

La fille-marquise (La Maja Marquesa)

Federico Beltran Masses, 1915, Collection particulière

Ce portrait a fait scandale lorsqu’il fut refusé pour immoralité par le Comité del Exposición Nacional de Bellas Artes, en 1915. Le titre lui-même était une pure provocation : la « maja » est une fille du peuple à l’esprit libre, tandis que la marquise ici représentée en était une des plus authentiques, que certains critiques ont bien reconnue : María de Gloria del Collado y del Alcázar, Echagüa y del Noro

« Malgré la large couverture de la peinture lors de sa première exposition, ce triple portrait reste une énigme : la Maja Marquesa était bien connue dans la haute société espagnole pour ses ancêtres distingués, mais aussi pour son mode de vie lesbien scandaleux . En permettant d’identifier sa Marquise nue – pas simplement un modèle payé – Beltran a pris un risque considérable. De plus, il heurtait une autre convention du temps en présentant son nu aux côtés de compagnes habillées, comme Manet l’avait fait pour Olympia et pour le Déjeuner sur l’Herbe plus de trente ans auparavant. Cependant, il s’agit bien ici de représenter une figure reconnue de la haute société, seulement vêtue d’une mantille, coiffure réservée habituellement à des occasions spéciales, avec les robes traditionnelles que portent les deux compagnes anonymes de la Marquesa – ce qui a causé une particulière indignation chez les conservateurs du Comité. « http://www.stairsainty.com/artwork/la-maja-marquesa-1915-263/

Conchita

Louis Icart, 1929

La mantille et le châle allaient résumer quelque temps l’érotisme de la très catholique espagne, ancêtres exotiques du tchador.

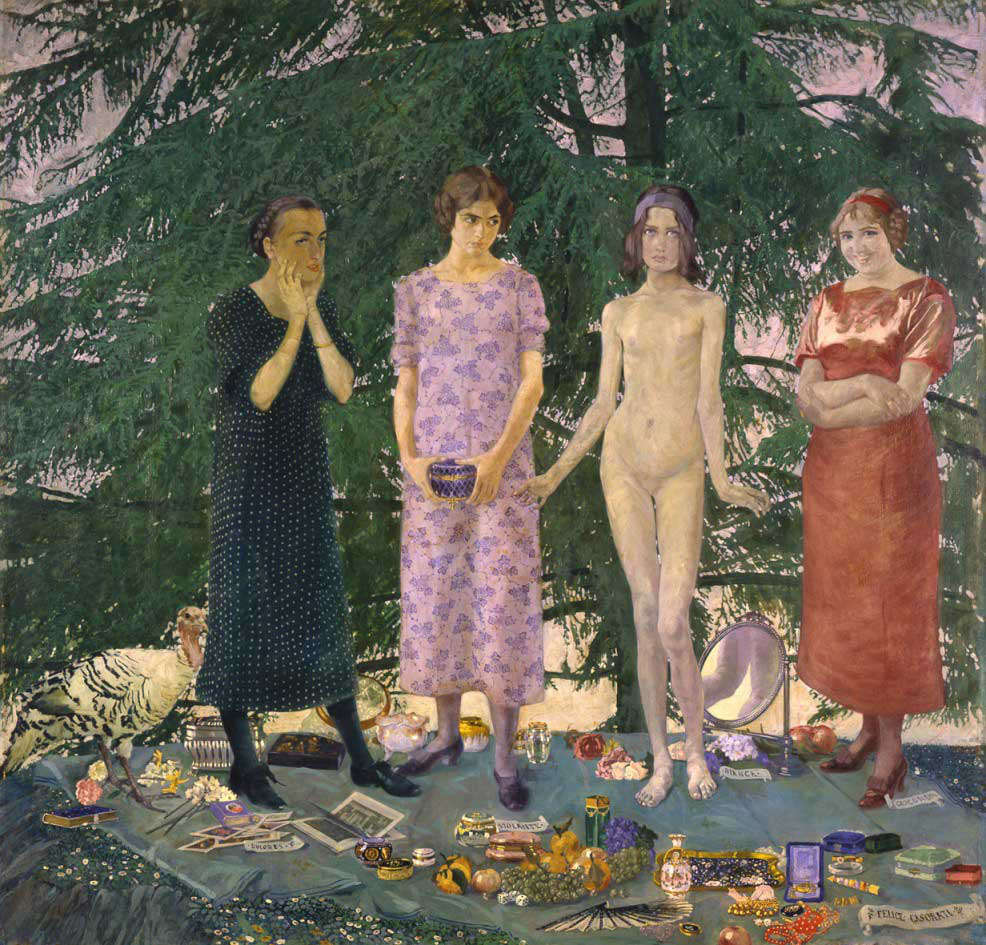

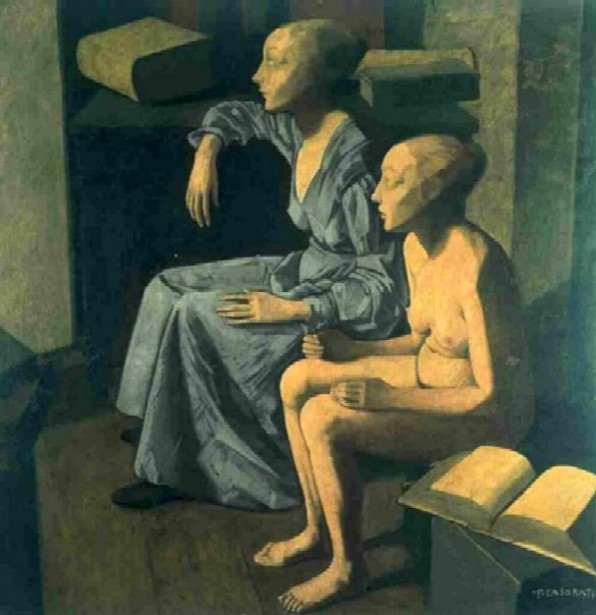

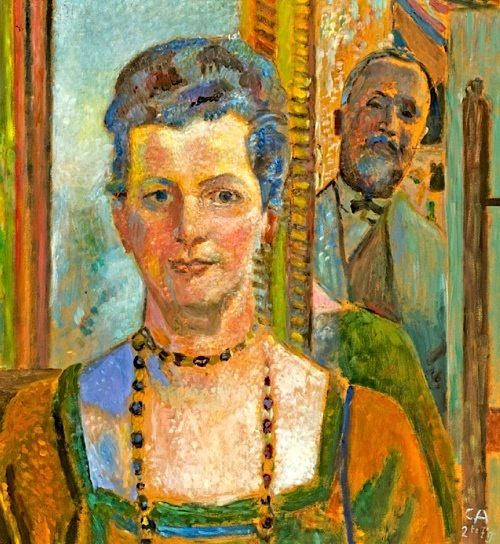

Italie : les soeurs de Casorati

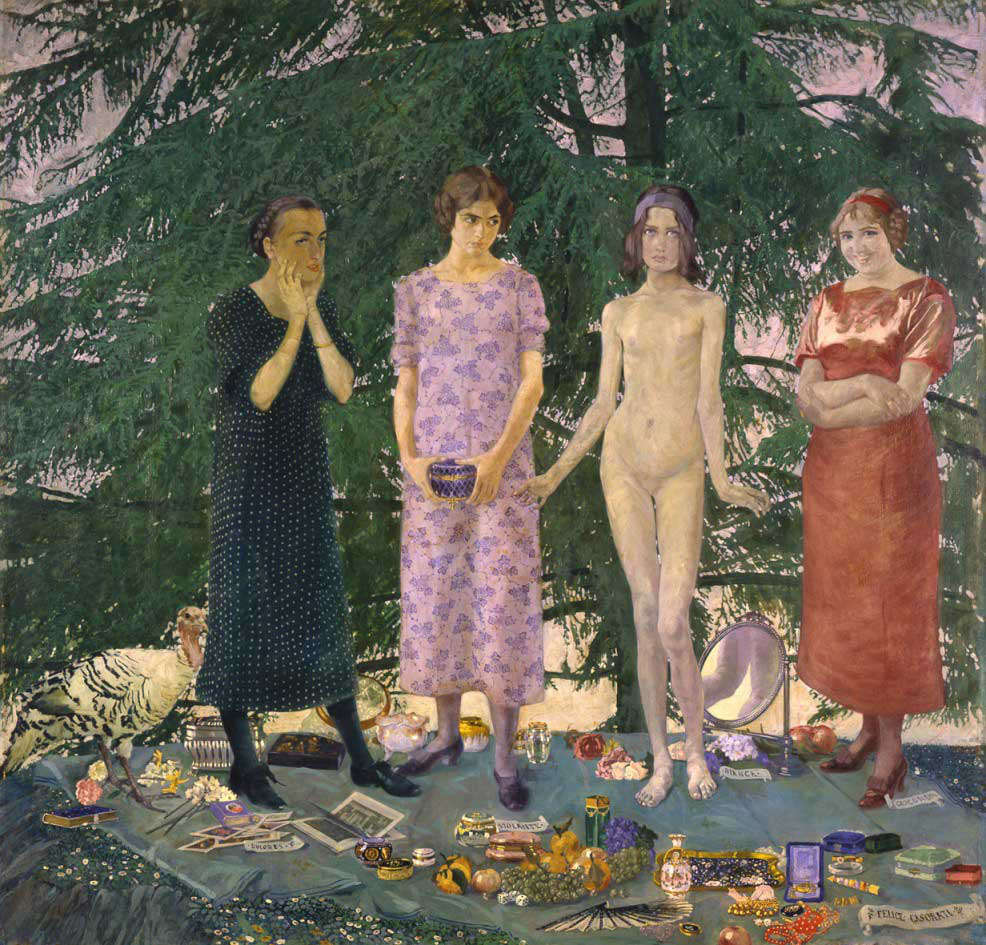

Les demoiselles (le signorine)

Casorati, 1912, Gallerìa d’Arte Moderna, Venise

Les cartels posés sur le sol, à côté d’objets symboliques, donnent le nom des quatre jeunes filles.

La première, Dolores, est une bourgeoise à pois, grande pintade dressée à côté d’une dinde, entre missels et cercle à broder. Les mains au menton, l’air consterné, elle est de celles pour qui l’existence est labeur et douleur.

A l’opposé, la quatrième, Gioconda, grassouillette et en robe rouge, accueille en souriant, les bras croisés, tout ce que l’existence a de bon : les frivolités en tous genre, éventail, écrins, colliers, cadeaux.

La deuxième, Violante, en robe violette, est une grand amatrice de fards et de boîtes de toutes tailles. Les mains crispées sur une boîte et son bas-ventre fermés, elle jette un regard jaloux vers son contraire.

Car Bianca, nue et les bras ouverts, n’a rien à cacher, rien à celer : elle donne des fruits et des fleurs, les dés de la Fortune lui sont favorables, et le miroir de la Vérité la désigne.

Une source ironique

Les tentations de Saint Antoine

Bernardo Parentino, 1480-90, Galleria Doria Pamphilli, Rome

Dans une lettre à un ami, Casorati a révélé la source de son inspiration : ainsi Bianca joue, cernée par ses trois repoussoirs féminins, le même rôle que Saint Antoine, rencontrant un diable qui lui tend un plateau de pièces, tandis que deux soldats tentent de le convaincre de les prendre [4]

Ceci nous fournit une clé de lecture plus complexe : parmi ces demoiselles, c’est Gioconda, la vie satisfaite, qui expose le plus clairement son caractère démoniaque (la robe rouge) ; mais Dolores (La vie douloureuse) et Violante (la vie chaste) ne sont pas moins des ennemies de la Vraie Vie.

Cette morale libératrice s’accompagne d’un humour décapant : une fois qu’on a reconnu la citation, la transformation du vieil anachorète rugueux en une adolescente anguleuse a quelque chose de jubilatoire. D’autant que la pose de celle-ci, offerte devant le tronc d’un cèdre, ne peut manquer de convoquer une autre figure sexy de la martyrologie : la fille nue et les trois habillées transgressent, en les changeant de sexe, Saint Sébastien et les archers [5].

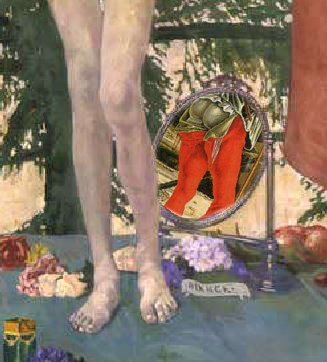

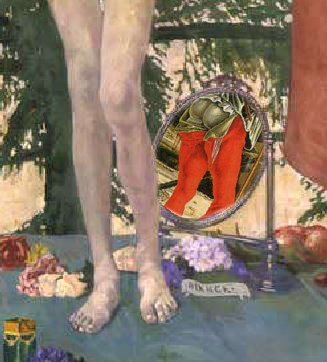

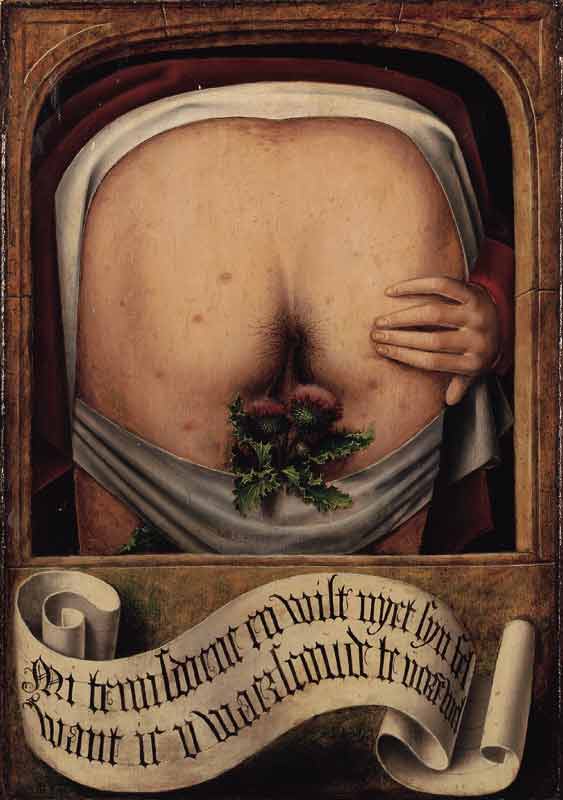

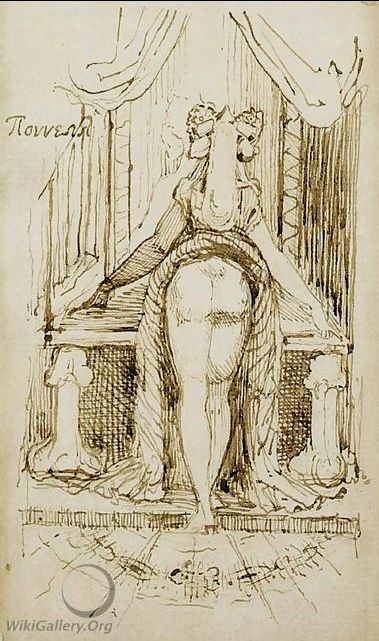

Le miroir édulcoré

Reste une petite énigme : pourquoi le miroir nous montre-t-il les creux poplités de la donzelle, et non pas une scène plus intéressante, par exemple l’artiste en train de peindre, comme il est d’usage dans les tableaux ambitieux ? (voir Le peintre en son miroir : 1 Artifex in speculo).

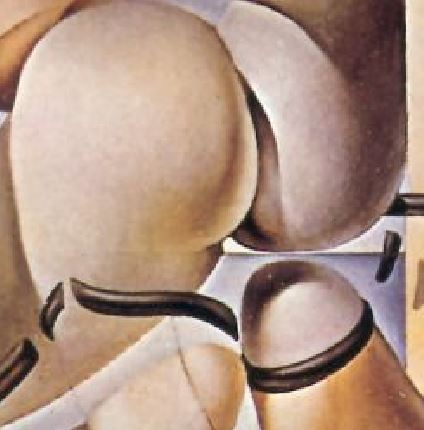

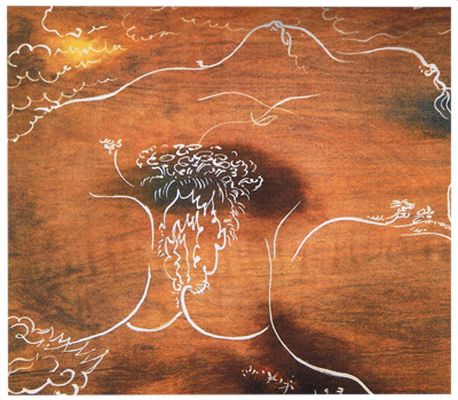

Etat antérieur du miroir (reconstitution humoristique)

Dans la version exposée en 1912, le miroir reflétait ni plus ni moins que les fesses de la Vérité, tout en rendant hommage au pantalon si particulier du premier diable. C’est lors de l’entrée du tableau dans les collections publique qu’il a été demandé à Casorati de baisser un peu le regard.

Après la Guerre, Casorati s’éloigne du symbolisme et de l’influence de la Sécession Viennoise, pour un « réalisme magique », plus géométrique et statique.

Femme et armure (Donna e armatura)

Casorati, 1921, Galleria d’Arte Moderna, Turin

La vue plongeante et le gigantisme de l’armure , loin d’écraser la femme nue, renforcent au contraire sa posture déterminée et son regard volontaire : car le géant n’a pas de tête. C’est aussi l’occasion de décomposer les trois textures, d’habitude enchevêtrées, du métal, de la chair et du tissu.

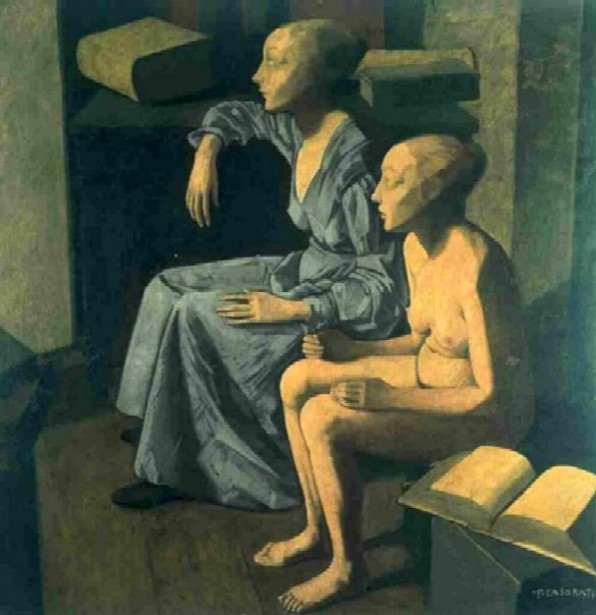

Les deux soeurs (le due sorelle)

Casorati, 1921, Collection privée, Milan

La femme nue assise se trouve maintenant confrontée à une femme habillée, assise dans la même posture. Le fenêtre est invisible, accentuant l’effet d’énigme. C’est aussi l’occasion d’une métaphore entre les femmes et les livres, l’un ouvert et les autres fermés. Une sorte de révision du message des « Signorine » : les deux femmes ici sont soeurs, la vérité ne s’oppose pas, mais se complémente au mystère.

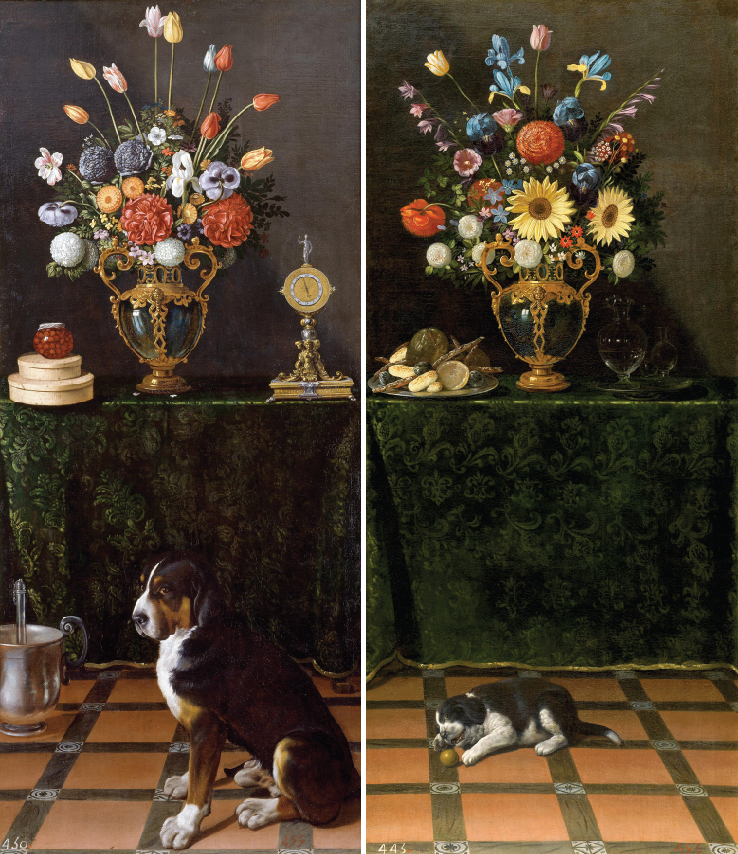

Les héritières ou les soeurs (Le ereditiere o Le sorelle), Les héritières ou les soeurs (Le ereditiere o Le sorelle),

Casorati, 1910, Collection privée |

Les Courtisanes, Carpaccio, 1500 , Musée Correr, Venise Les Courtisanes, Carpaccio, 1500 , Musée Correr, Venise |

La formule des soeurs parallèles avait déjà intéressé Casorati, en 1910. Peut-être la présence des deux chiens avait-elle alors catalysé la référence aux Courtisanes : discrète dans le cas des deux petites filles, elle devient évidente pour les deux grandes, faisant bénéficier les tableaux d’une énigme par procuration (voir 1 …une vieille histoire ).

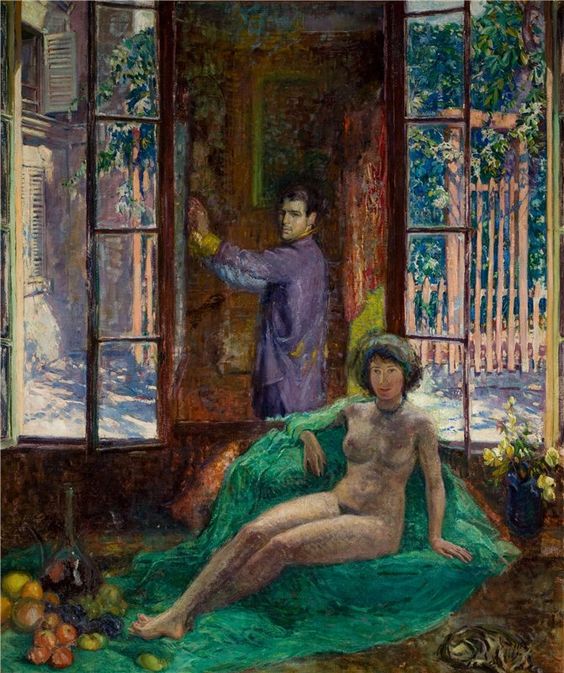

France : des confrontations sophistiquées

Les belles dames Art déco de Raphael Delorme

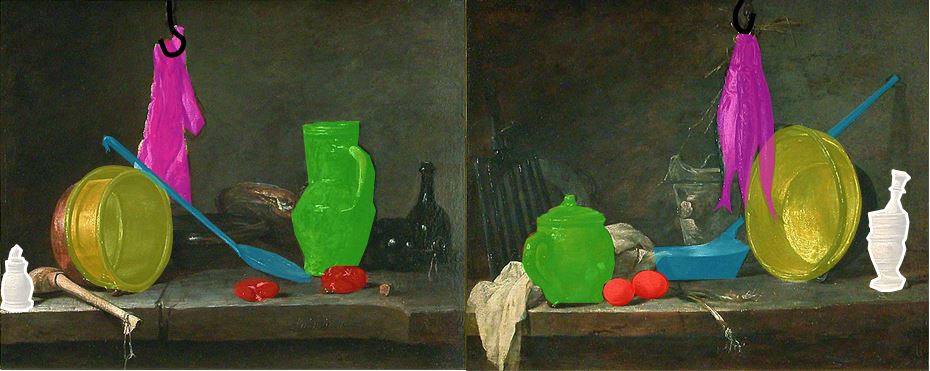

Les Styles, Raphael Delorme, 1927, collection particulière

Antiquité, Moyen Age, Renaissance et Epoque moderne se distinguent par le bâtiment en arrière-plan, la coiffure et la posture : les deux styles extrêmes se répondent : sphère contre cube, aigles noirs contre colombes blanches, spirales du chapiteau contre ressorts de la montre. Le style Renaissance avec son lévrier blanc prend la figure d’une Vénus alanguie. Au milieu des ces trois nus tranche le style médiéval : corseté, vertical, enchâssé dans la cathédrale comme une pieuse relique.

Les quatre continents, Raphael Delorme, non daté, collection particulière

Ici le vêtement caractérise l’Europe : l’Afrique, l’Asie et l’Amérique sont nues.

La répétition

Raphael Delorme, non daté, collection particulière

Quatre poissons rouge dans le bocal, quatre femmes dans le local. L’étrangeté vient ici des appariements incertains :

- si l’on se fie à la symétrie des deux intrus – le tableau avec l’arlequin vue de face, le chien vu de dos – on opposera les deux spectatrices habillées, qui nous font face, et les deux actrices nues ;

- si l’on s’intéresse aux accessoires, on constituera deux couples nus-habillés : les espagnoles (debout) et les figures de carnaval (assise et à genoux) ;

- si l’on s’en tient à la symétrie de la pièce, on constituera deux autres couples nus-habillés : les deux femmes devant le sofa, et les deux devant la porte.

Camembert

Raphael Delorme, non daté, collection particulière

La petite nymphe, avec ses quatre colombes, vient rêver devant l’image du pâtre, avec ses quatre brebis.

L’Offrande

Raphael Delorme, non daté, collection particulière

Deux prêtresses, la brune presque nue et la blonde presque habillée, sortent de leur arcade pour adorer une colonne. Les deux ne s’opposent pas, mais s’additionnent à l’orifice, à la mer, au palais blanc et aux deux colombes pour former une image idéale de l’Eternel féminin, en extase devant une érection.

Une allégorie populacière de Courmes

La chute d’Icare

Alfred Courmes, 1964, collection particulière

Les cinq cercles de la cible correspondent aux cinq personnages : rouge pour nu, noir pour habillé.

Les cinq bites d’amarrage leur correspondent aussi : dressées pour les quatre femmes au pistolet, abattue pour Icare. Celui-ci, sans tête ni sexe, est l’image de la virilité vaincue, tandis que les quatre fessiers féminins, alternativement offerts et interdits, sont les cibles qu’il a loupées.

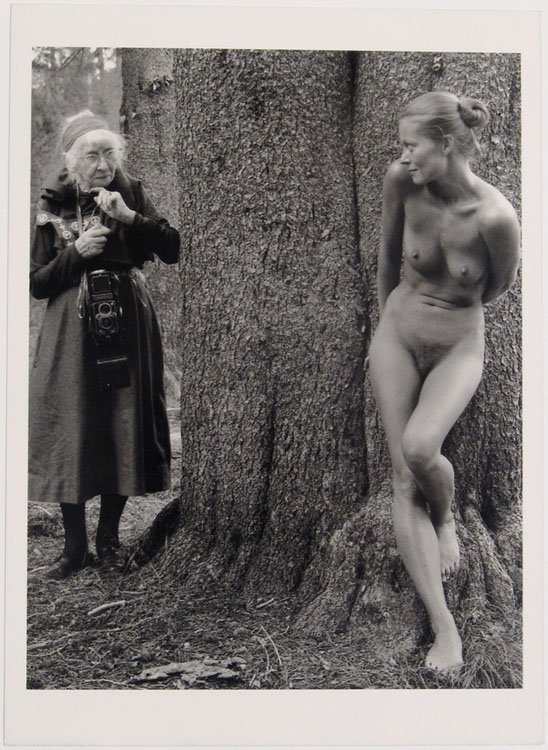

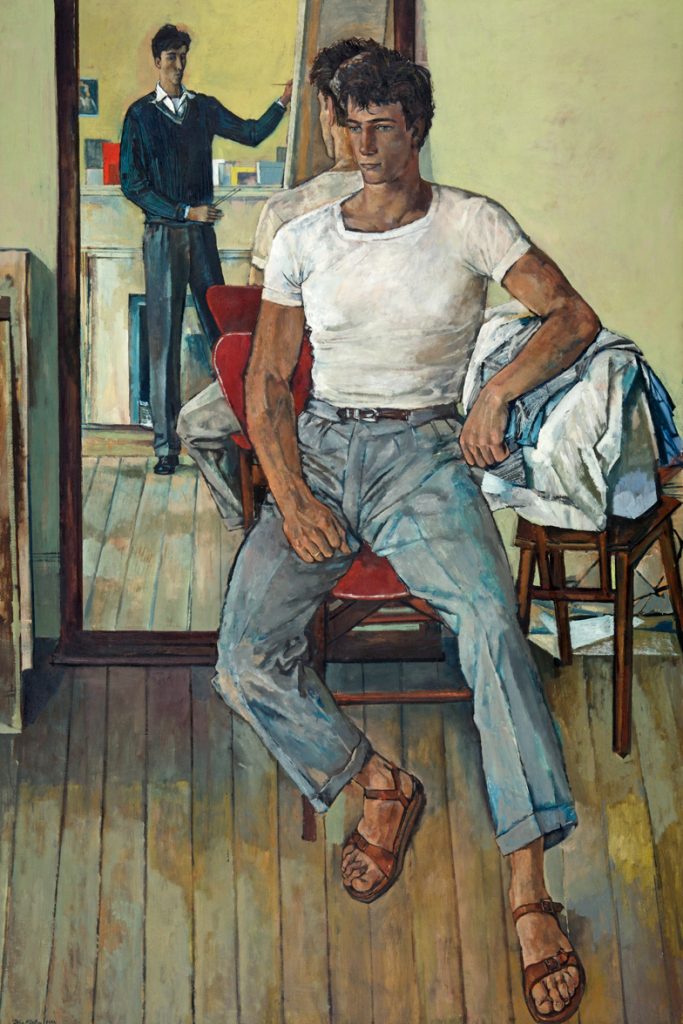

Perséphone US

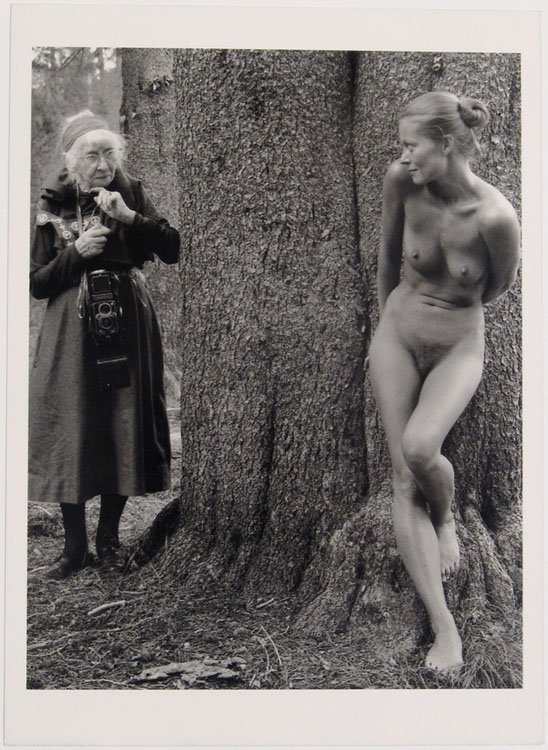

Photographie de Judy Dater pour Life, 1976

La vieille dame est Imogen Cunningham, une des premières photographes américaines, alors âgée de 91 ans. La nymphe nue est le modèle Twinka Thiebaud, âgée de 31 ans. Séparant la vieille femme habillée et la jeune femme nue, le sequoia du Yosemite , qui ne meurt et ne se déshabille jamais, donne une image de permanence et d’étrangeté.

La photo a été publiée dans un numéro de Life magazine consacré aux 200 années de la femme américaine, et a reçu plusieurs interprétations :

Elle « parodie les représentations du voyeurisme masculin dans l’histoire de l’Art Occidental, tout en revisitant malicieusement les mythes de viol de lieux sacrés. Elle oppose le citadin et le pastoral : le bagage technologique de Cunningham – vivre en ville et voir la ville – lui pend autour du cou sous la forme d’un grand appareil photographique, obsolète, alors que se rencontrent de vielles légendes avec de nouvelles manières de voir. » Lucy Dougan [6].

Perséphone Perséphone

Thomas Hart Benton,1939, Thomas Hart Benton Home & Studio State Historic Site, Kansas City |

Thomas Hart Benton peignant Perséphone Thomas Hart Benton peignant Perséphone |

La composition s’inspire, aux dires de Dater, de celle du Perséphone de Thomas Hart Benton. Mais plutôt qu’il ne sépare les deux personnages, l’arbre ici sert de nid à la femme nue et révèle son affinité avec elle (lui aussi s’habille et se déshabille) : d’autant que le mythe de Perséphone est associé au retour cyclique de la végétation.

La photographie de Benton en train de peindre recrée malicieusement, par son angle de vue, le sujet-même du tableau : un homme habillé debout contemplant une femme nue couchée.

Références :

[2b] Sur le développement du thème , voir Marianna Lora

« Ut rosa spineti compensans flore rigorem. La Vierge Immaculée comme Nouvelle Ève dans la peinture italienne du xvie siècle » https://journals.openedition.org/acrh/4345[2d] Un point qui reste mystérieux est la paire de nombres (234 et 235) au recto et au verso de la médaille.

[3a] Le motif de la Gorgone vient directement de la description d’Homère : Athéna « revêtit la cuirasse de Zeus qui amasse les nuées, et l’armure de la guerre lamentable. Elle plaça autour de ses épaules l’Aigide aux longues franges, horrible, et que la Fuite environnait. Et là, se tenaient la Discorde, la Force et l’effrayante Poursuite, et la tête affreuse, horrible et divine du monstre Gorgô. » Iliade, rhapsodie V; Traduction Leconte de Lisle

[3f] Janina Majerczyk « Oskar Zwintscher: Zwischen Symbolismus und Neuer Sachlichkeit » p 406

[5] Casorati : mostra antologica : Milano, Palazzo Reale, 17 marzo-20 maggio 1990

[6] The photo

« parodies depictions of male voyeurism in the history of Western art, as it playfully amends all those mythical violations of sacred places. It juxtaposes the city against the pastorale: Cunningham’s technological baggage of city life/city seeing hangs around her neck in the form of a large camera, but here it is obsolete and new ways of seeing and old narratives come together ».

https://en.wikipedia.org/wiki/Imogen_and_Twinka_at_Yosemite

Eve et Marie, Recueil de palinods, 1500-1550, FR 379 fol 6v

Eve et Marie, Recueil de palinods, 1500-1550, FR 379 fol 6v

Dispute sur l’Immaculée Conception

Dispute sur l’Immaculée Conception Allégorie de l’Immaculée Conception (provenant de l’église des Ognissanti)

Allégorie de l’Immaculée Conception (provenant de l’église des Ognissanti)

Nature et Raison, Recueil de palinods, 1500-1550, FR 379 fol 33r

Nature et Raison, Recueil de palinods, 1500-1550, FR 379 fol 33r

Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig

Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig Collection particulière

Collection particulière

Félicité Mondaine

Félicité Mondaine Félicité éternelle

Félicité éternelle

La balançoire (Die Wippe)

La balançoire (Die Wippe) Le Mythe d’Orphée (salle de musique)

Le Mythe d’Orphée (salle de musique)

La balançoire de l’Amour (Die Liebesschaukel)

La balançoire de l’Amour (Die Liebesschaukel)

Anselm Feuerbach, Iphigenie III (Moderne Iphigenie), 1875, Museum Kunstpalast, Düsseldorf

Anselm Feuerbach, Iphigenie III (Moderne Iphigenie), 1875, Museum Kunstpalast, Düsseldorf

1853, Collezioni Comunali d’Arte, Bologne (139 x 101 cm)

1853, Collezioni Comunali d’Arte, Bologne (139 x 101 cm) Vers 1853, Musée de la collection de Jean-Paul II, Varsovie (159 x 123 cm)

Vers 1853, Musée de la collection de Jean-Paul II, Varsovie (159 x 123 cm)

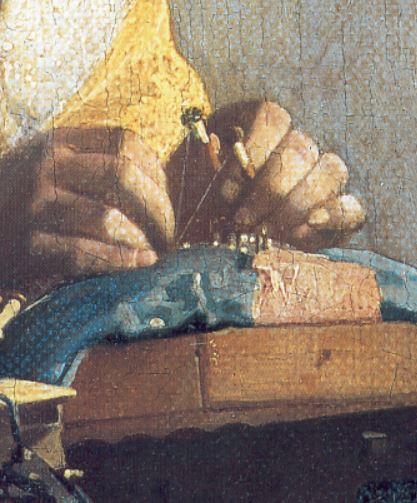

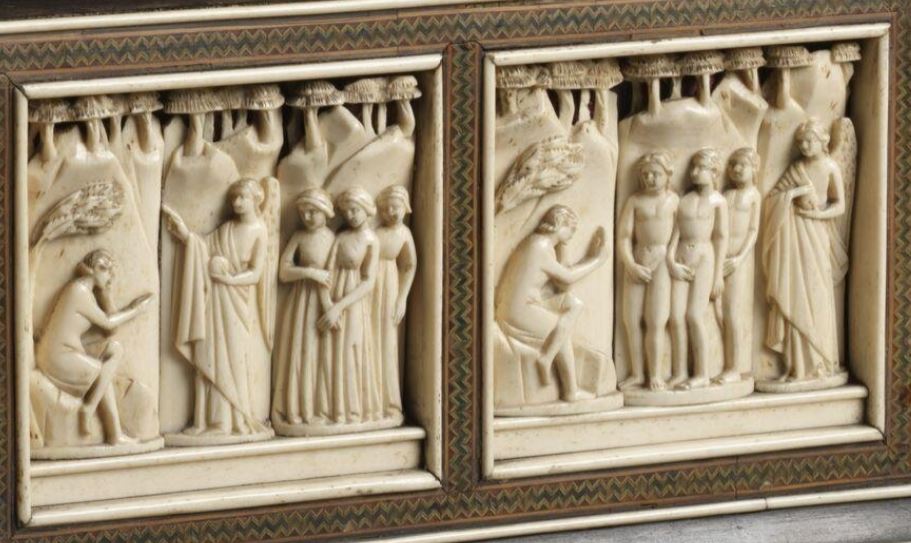

Histoire de Pâris (Eléments d’un Coffret de mariage)

Histoire de Pâris (Eléments d’un Coffret de mariage)

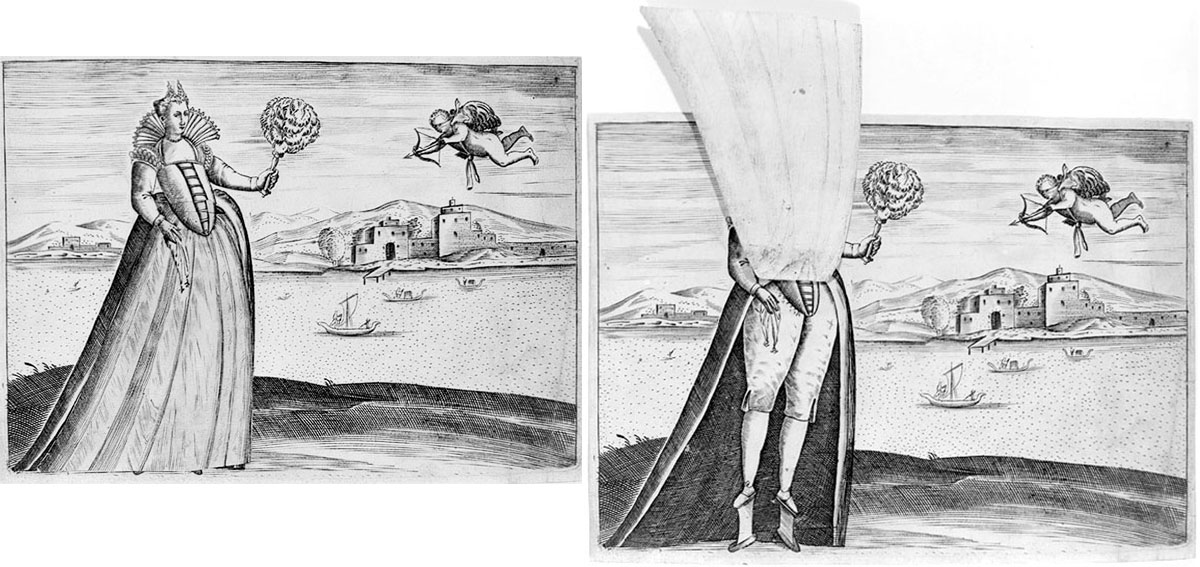

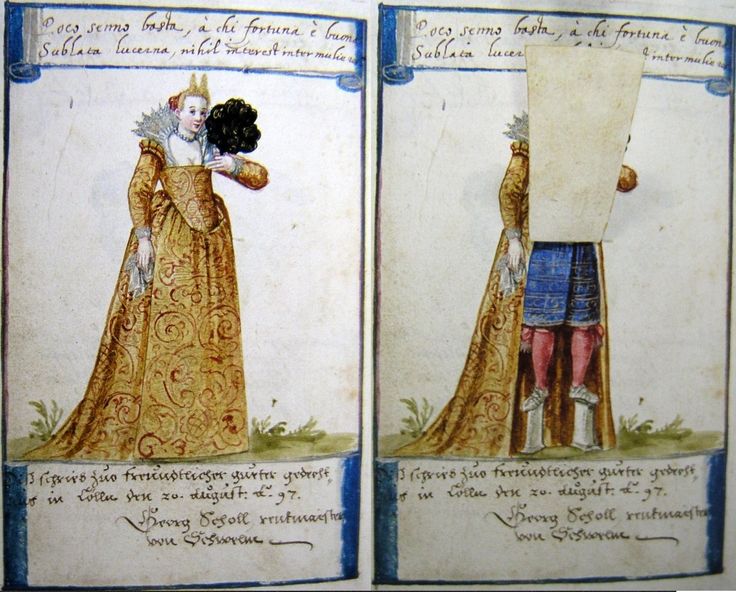

Une Courtisane et Cupidon aveugle

Une Courtisane et Cupidon aveugle

La coquette habillée

La coquette habillée Le miroir du Diable

Le miroir du Diable

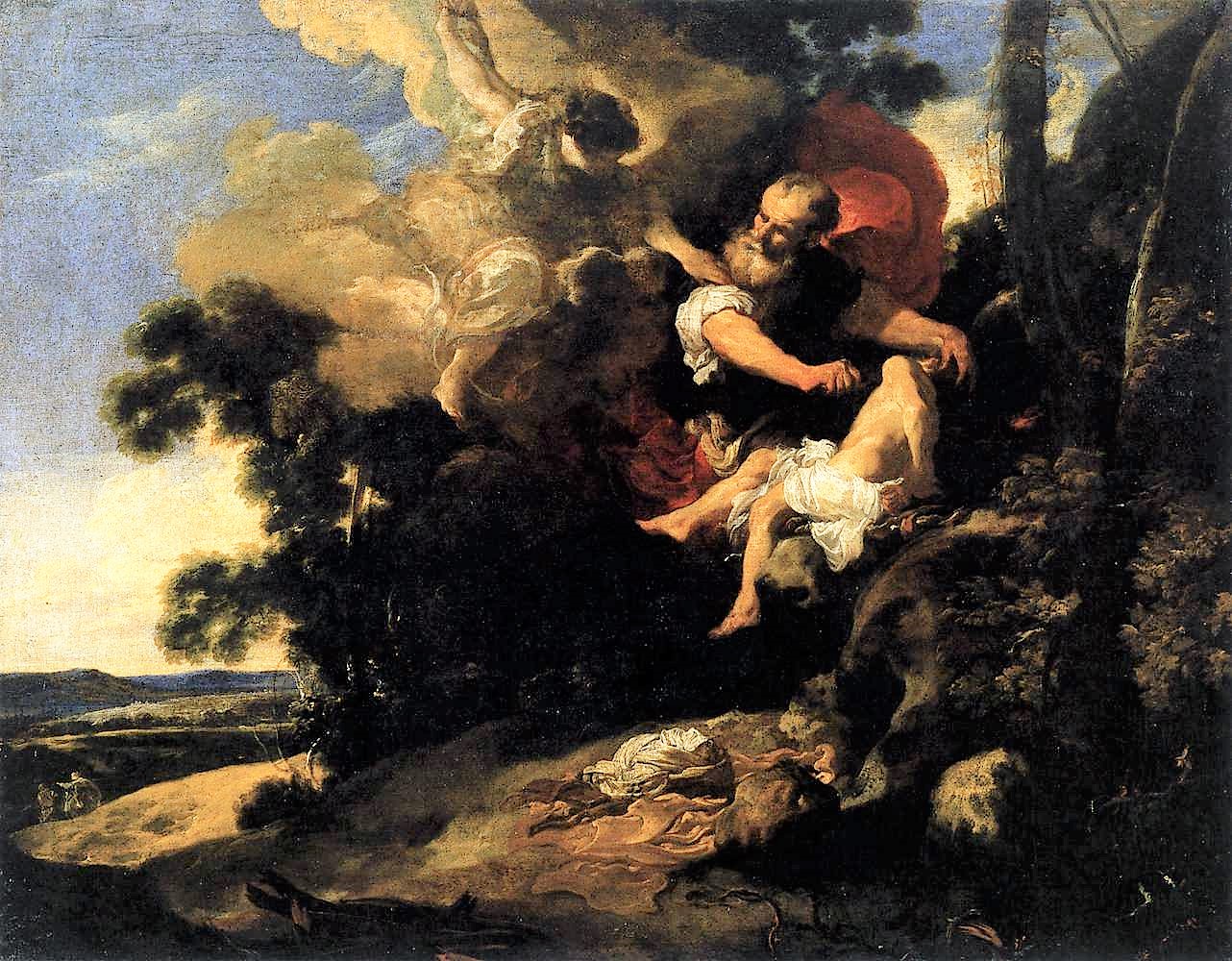

La déploration d’Abel

La déploration d’Abel Le sacrifice d’Isaac

Le sacrifice d’Isaac Le sacrifice d’Isaac

Le sacrifice d’Isaac Moïse et le buisson ardent

Moïse et le buisson ardent Sacrifice d’Abel et Caïn

Sacrifice d’Abel et Caïn Sacrifice d’Isaac

Sacrifice d’Isaac

Abraham et Isaac

Abraham et Isaac  Agar au désert

Agar au désert Le Sacrifice d’Isaac

Le Sacrifice d’Isaac Agar et l’ange

Agar et l’ange Agar et l’Ange

Agar et l’Ange Sacrifice d’Isaac

Sacrifice d’Isaac Agar, Ismaël et l’ange, Schloss Weißenstein, Pommersfelden

Agar, Ismaël et l’ange, Schloss Weißenstein, Pommersfelden Sacrifice d’Isaac, Strossmayer Gallery, Zagreb

Sacrifice d’Isaac, Strossmayer Gallery, Zagreb

Le Fils prodigue

Le Fils prodigue Abraham reçoit Sarah du Roi Abimelech

Abraham reçoit Sarah du Roi Abimelech