L’oiseleuse

Autant la figure de l’oiseleur est courante et puissamment connotée, autant son pendant féminin est rare et quasiment inexistant, au point même que le mot « oiseleuse » manque (sur les rares exemples d’oiseleurs féminisés, voir L’oiseleur ).

.Cet article présente quatre études indépendantes, qui ont toutes plus ou moins à voir avec la capture ou le dressage, par des mains féminines, des petits oiseaux :

- A) L’Arbre aux phallus

- B) La femme au faucon

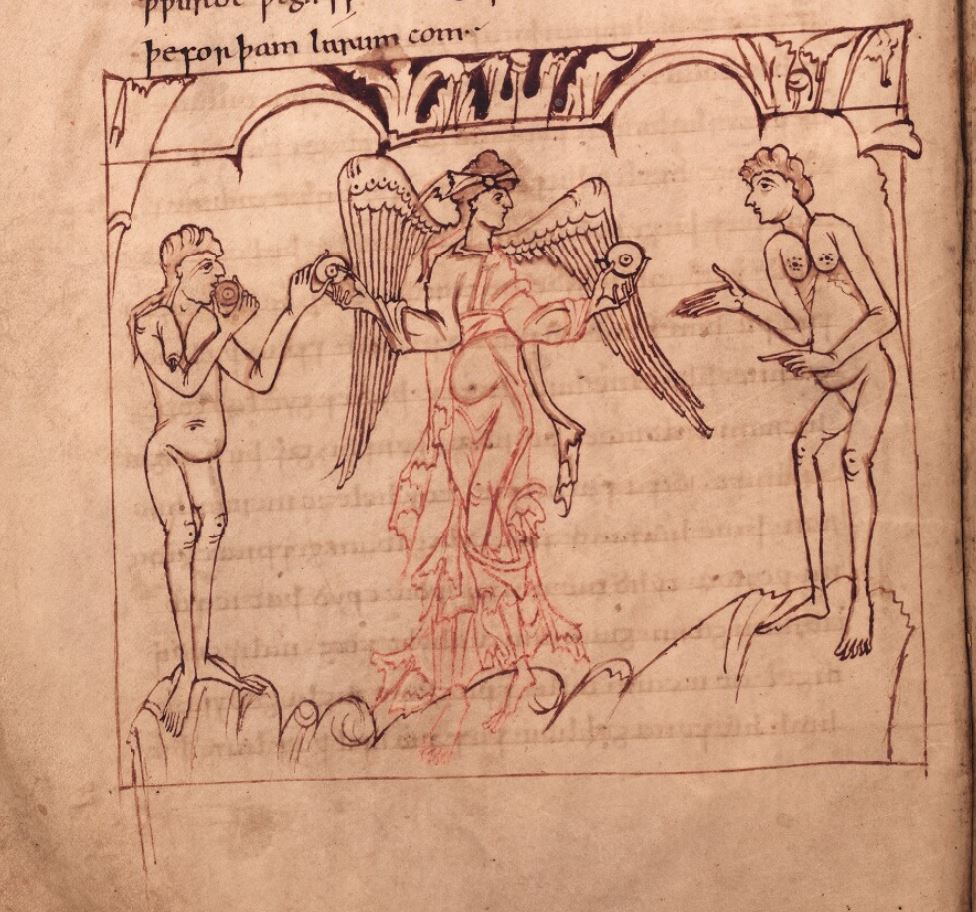

- C) Les ailes de Frau Minne

- D) L’oiseleuse

![]()

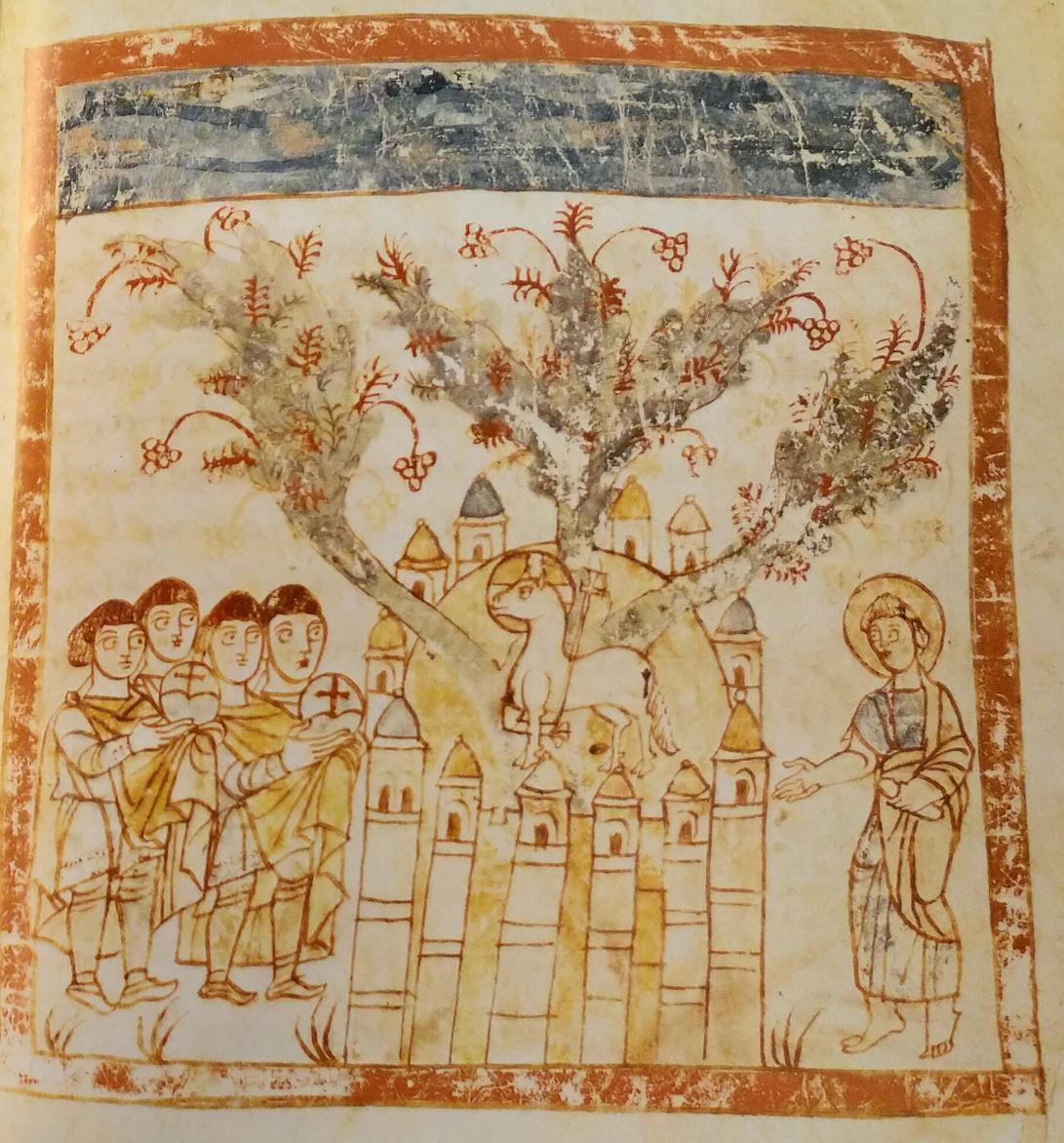

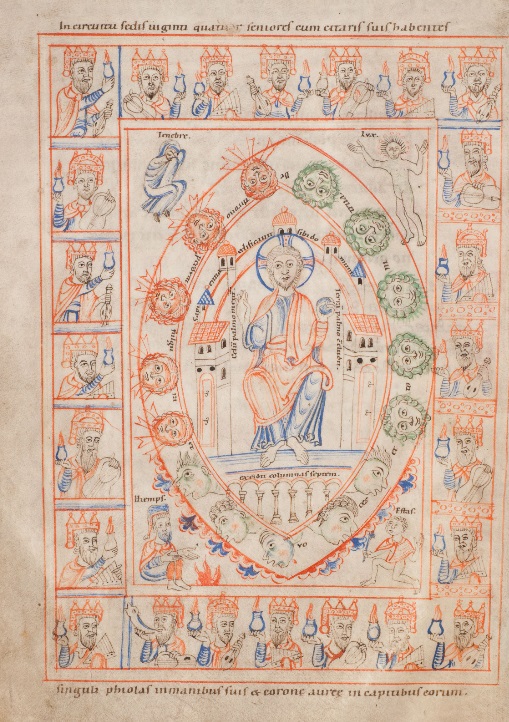

A) L’Arbre aux phallus

La littérature étant d’autant plus copieuse [A1] que le motif est rare, nous nous limiterons à cette seule question : ces phallus arboricoles sont ils des fruits ou des oiseaux ?

1450-1500, Salle de chasse, Schloss Moos-Schulthaus, Appiano (Sud Tyrol)

1450-1500, Salle de chasse, Schloss Moos-Schulthaus, Appiano (Sud Tyrol)

Ici l’analogie avec les fruits est évidente :

- à droite une femme les fait tomber avec sa gaule et une autre les ramasse par terre ;

- à gauche deux femmes se battent et une troisième les emporte dans une corbeille.

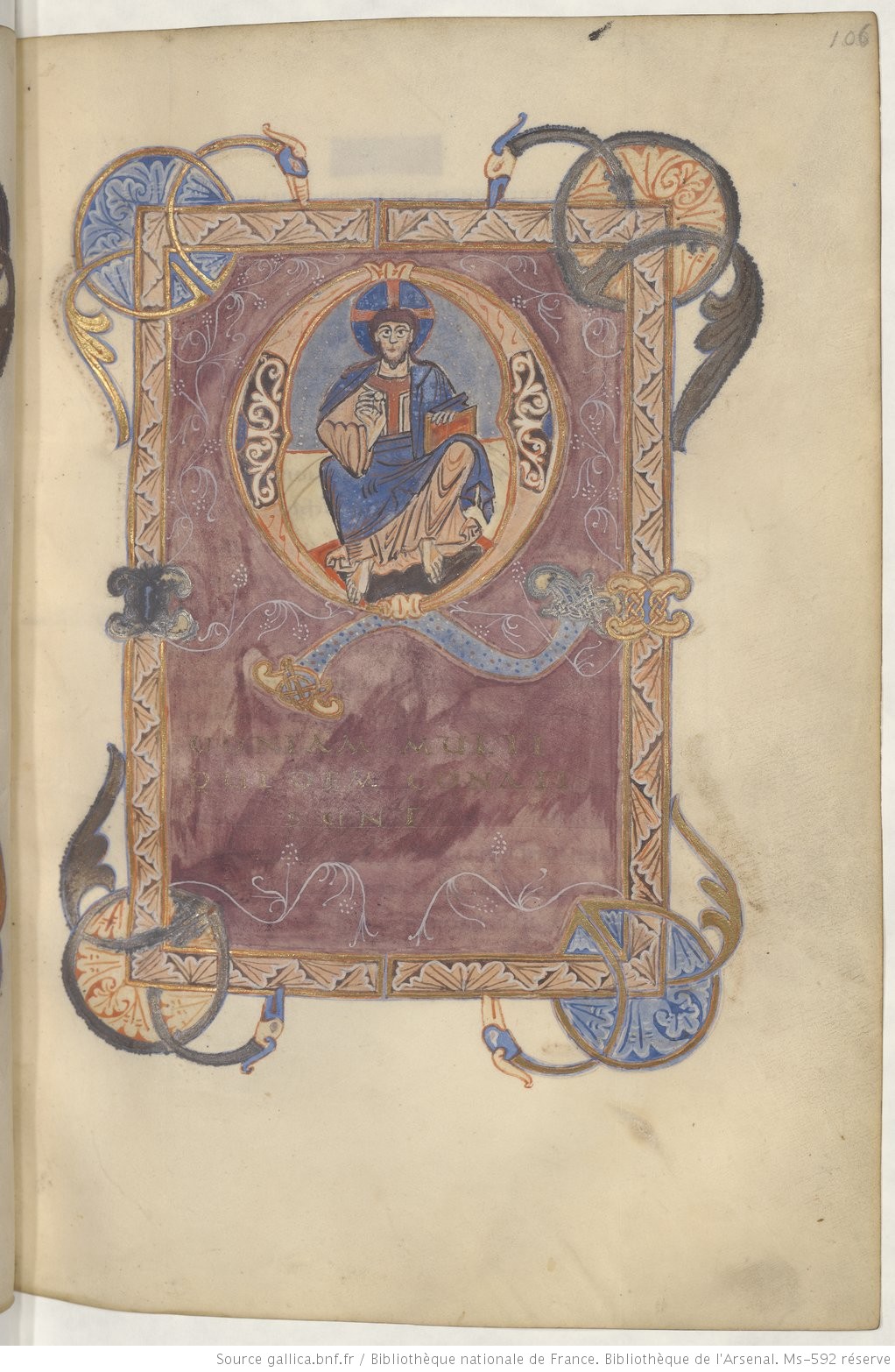

Guillaume de Lorris, Le Roman de la Rose, 14ème s, BNF fr 25526 fol 106v Gallica

Guillaume de Lorris, Le Roman de la Rose, 14ème s, BNF fr 25526 fol 106v Gallica

La fresque développe la même idée que cette célèbre drôlerie, en bas d’une page tout entière consacrée à filer la métaphore entre la pulsion sexuelle et l’appétit [A2] :

« Trop est forte chose nature

Car elle passe (outrepasse) nourriture »

L’arbre est donc clairement la métaphore de la gourmandise féminine, fût-elle monastique.

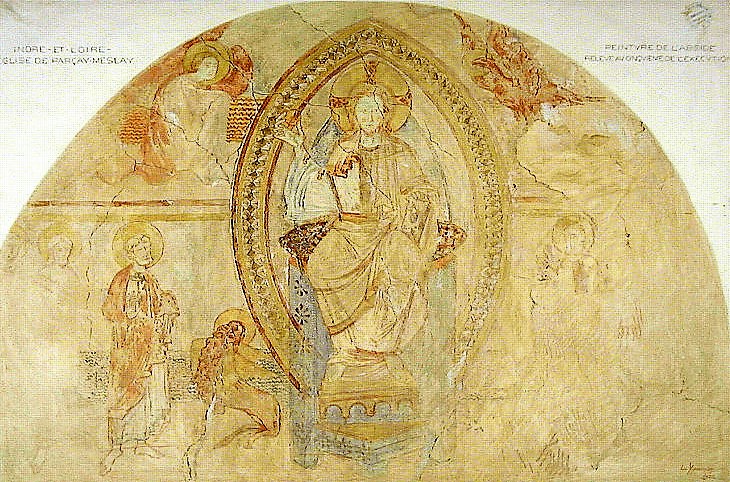

La fresque de Massa-Marittima et ses mystères

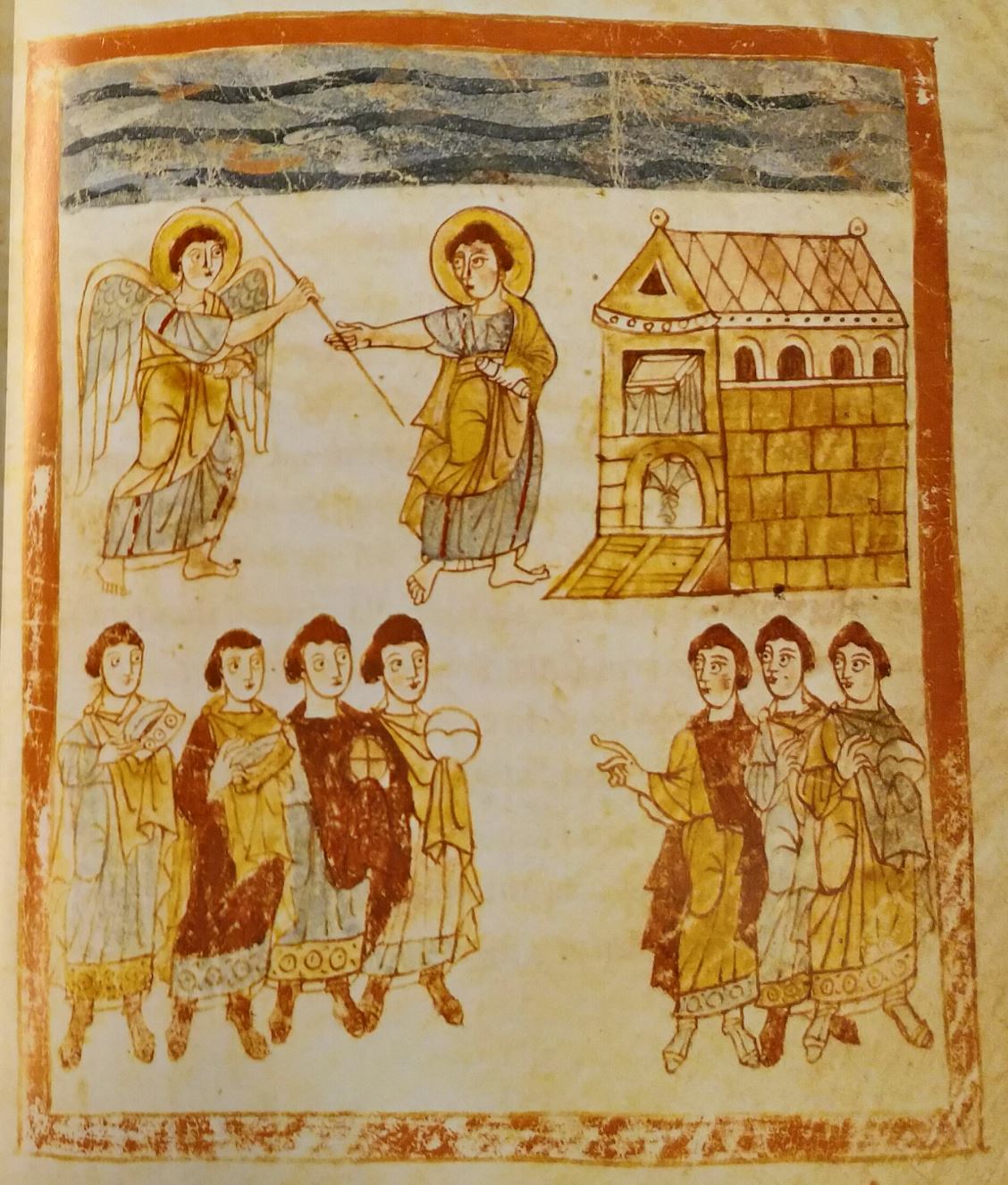

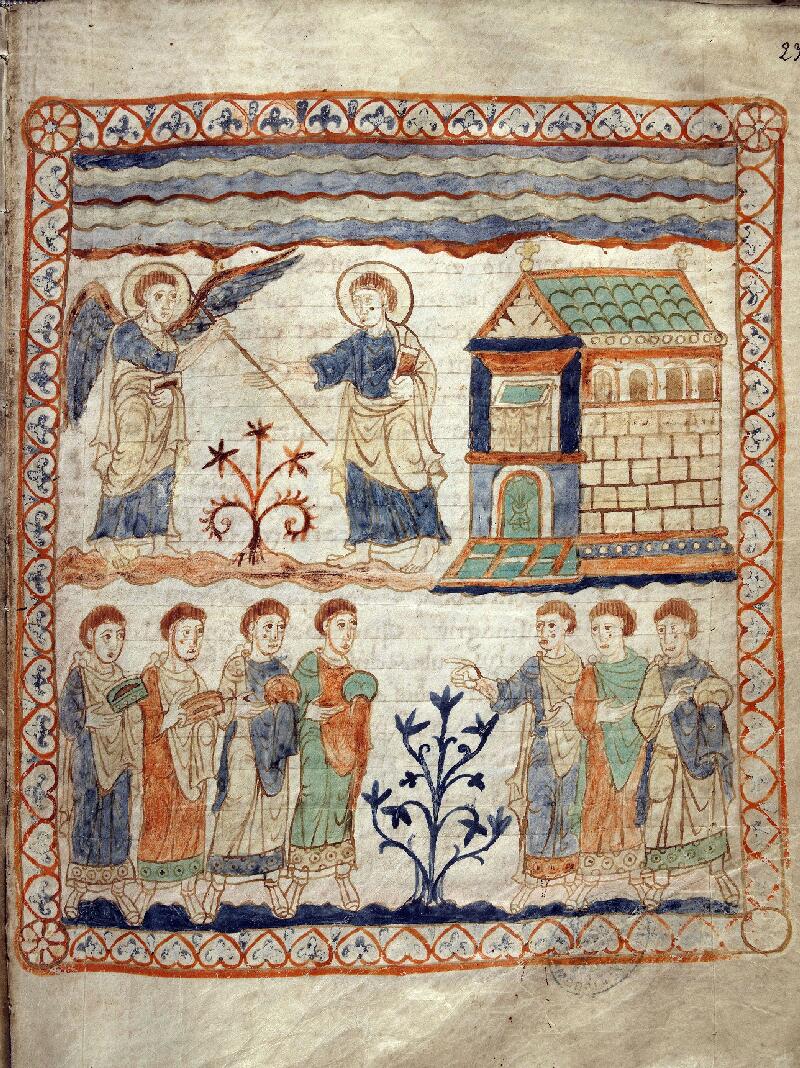

Fontaine du Palais de l’Abondance, 1265-1300, Massa Marittima

Fontaine du Palais de l’Abondance, 1265-1300, Massa Marittima

Le sujet se complique quelque peu avec la fresque qui décore cette fontaine, construite en 1265, sous un bâtiment qui servait de grenier à grains. Contrairement aux deux exemples précédents, il s’agit ici d’un lieu public, ce qui suppose l’assentiment et la compréhension d’une large population.

La partie haute, avec ses phallus aux allures de pêches ou d’abricots, est clairement fructifère. La partie basse, avec la femme qui brandit une gaule et les deux qui se disputent, est pratiquement identique à la fresque tyrolienne : la différence principale étant qu’ici, les femmes sont habillées, ce qui semble plus convenable pour un lieu public.

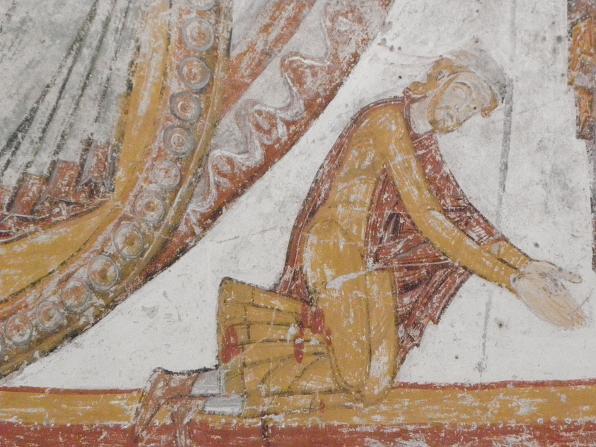

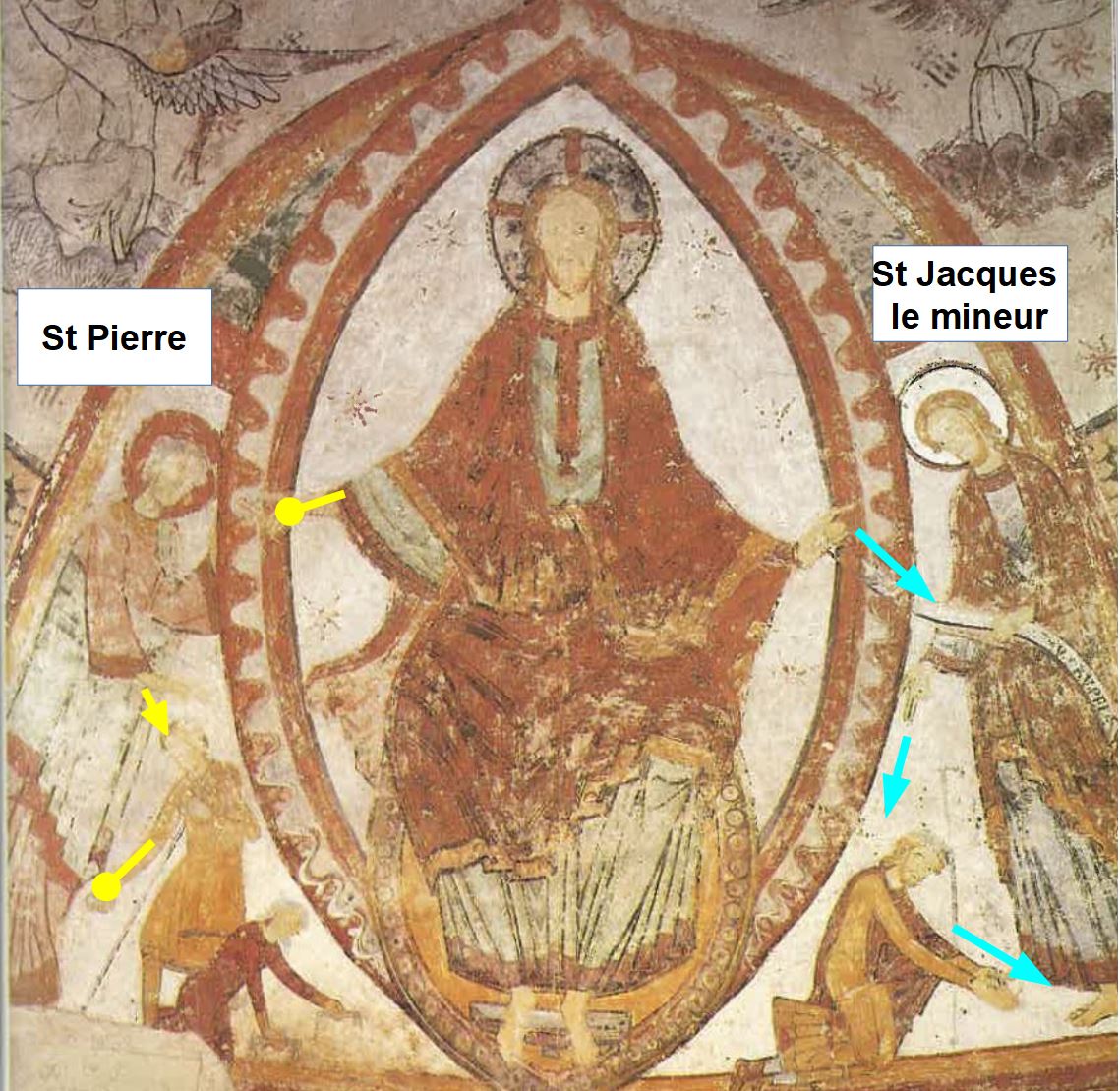

La question des oiseaux noirs

Ce registre aviaire a déclenché des interprétations divergentes [A3]. Je m’appuie ici sur l’excellent document de synthèse rédigé par les élèves de l’institut Bernardino Lotti [A4].

Pour Bagnoli, les femmes participent à une fête liée aux rites de fertilité et les fruits en forme de pénis sont des objets comestibles, « des pains ou des bonbons ». La femme à la gaule essaie de chasser trois corbeaux noirs qui veulent attaquer ces friandises, et les deux femmes qui se tiennent par les cheveux, se battent pour une qui vient de tomber de l’arbre .L’aigle qui se dresse au-dessus de la tête d’une des femmes de gauche est une référence claire au parti impérial, celui des Gibelins et du podestat d’origine pisane Ildebrandino Malcondine, qui a fait réaliser la fontaine

Pour Zamuner, la fresque est un symbole de fertilité à fonction apotropaïque, c’est-à-dire visant à espérer l’abondance de la récolte et en même temps à éviter la possibilité malheureuse de recourir aux stocks de l’entrepôt. Les organes mâles sont un symbole de fertilité et d’abondance, tandis que les corbeaux noirs représentent le péril et le danger de famine .

George Ferzoco renverse complètement cette vision. Se plaçant aux antipodes de Bagnoli, il définit même l’image comme un symbole de stérilité et attribue sa réalisation au parti adverse, les Guelfes, qui ont dirigé Massa Marittima entre 1267 et 1335. Il relie les scènes représentées dans le tableau aux rites célébrés par les sorcières et décrits dans le Malleus maleficarum (1487).

La « sorcière » avec la baguette à la main tenterait d’atteindre un nid où se trouvent deux oiseaux (cérémonie décrite dans le Malleus).

Maurizio Bernardelli Curuz revient à Ildebrandino Malcondine : la fresque représente les effets du bon gouvernement gibelin sur la ville. L‘arbre symbolise l’aqueduc qui acheminait toute l’eau vers la nouvelle source, et le toit, qu’on aperçoit en contrebas, est précisément l’image du bâtiment nouvellement construit. La scène avec les femmes doit être lue comme une narration qui se déroule de gauche à droite :

- à gauche, la ville avant la création de la nouvelle source, lorsque les femmes se battaient pour puiser l’eau des ruisseaux qui coulaient des pentes de la colline ; le manque d’harmonie est symbolisé par les aigles agités, et les couleurs des robes (rouge, jaune et bleu) évoquent les trois quartiers de la ville.

- à droite la fin heureuse de l’histoire : les mêmes femmes qui se battaient autrefois s’en vont bras dessus bras dessous et conversent agréablement.

Des oiseaux pas si noirs

Toutes les interprétations qui voient dans les oiseaux un élément perturbateur et négatif se heurtent à la même difficulté : ils ne peuvent pas représenter l’emblème des Gibelins, qui pourtant ont fait réaliser la fontaine. On peut alors retarder la datation des fresques (George Ferzoco) où même supposer (Dishat Harman [A5]) que les aigles ont été rajoutés au moment de la prise de pouvoir par les Guelfes, pour caricaturer les Gibelins.

Or aucun de ces oiseau n’attaque les fruits, et leur nombre est plus ou moins le même que celui des femmes. L’oiseau étant, en Italie comme ailleurs, un symbole viril bien connu, il n’y a pas d’opposition entre les oiseaux et les fruits, ou de compétition entre les oiseaux et les femmes, mais au contraire une sorte de redondance. Je proposerais volontiers que, tandis que l’arbre représente tous les membres virils disponibles, les aigles symbolisent, parmi les hommes de la Cité gibeline, celui qui va protéger chaque fille.

Ainsi loin d’introduire une quelconque notion de débauche ou de sorcellerie, la couche aviaire constituerait plutôt une forme de moralisation de l’arbre à phallus, pour le rendre publiquement acceptable : à la différence de la fresque tyrolienne au sol jonché de fruits, la couche des aigles empêche ici les filles d’aller gauler n’importe qui.

En aparté : les nids d’oiseaux du Malleus Maleficarum (1486-87)

Il y a dans le Malleus Maleficarum [A6] deux passages qui traitent des nids d’oiseaux.

La paraphrase de Deutéronome 22

Le premier passage se trouve au chapitre 8 de la Partie 1 : Certains remèdes contre les maux dont le démon afflige l’homme :

|

Exode 22 : Tu ne souffriras pas de laisser vivre sur terre les sorcières et, ajoute-t-il, elle n’habitera pas dans ton pays, de peur qu’elle ne te fasse pécher. De même, la fornicatrice sera mise à mort et ne sera pas autorisée à fréquenter les hommes. Notez la jalousie de Dieu, qui dit ce qui suit dans Deutéronome 22 : Si tu trouves un nid d’oiseau, avec la mère assise sur les œufs ou sur les jeunes, tu ne prendras pas le tout, mais tu laisseras la mère s’envoler ; car les Gentils le faisaient pour rendre stérile. Le Dieu jaloux ne souffrirait pas dans son peuple ce signe d’adultère. De même, de nos jours, quand les vieilles femmes trouvent un sou, elles pensent que c’est un signe de grande fortune ; et à l’inverse, quand elles rêvent d’un trésor, c’est un signe de malchance. Dieu a également enseigné que tous les vases devaient être couverts et que lorsqu’un vase n’avait pas de couvercle, il devait être considéré comme impur. |

|

Maleficos non patieris viuere super terram, sed & hoc adiunxit, non habitet in terra tua, ne fortè peccare te faciat, sicut copulatrix occiditur, & peruagari inter homines non permittitur. Nota zelum Dei, Deuterono. 22. Deus præcepit : Nidum cum ouis, aut pullis desuper cubantem matrem, non deberent simul seruare, sed matrem permittere auolare, quia hoc gentiles ad sterilitatem vertebant. Zelotes Dominus in suo populo noluit tale signum adulterij pati, sic iam vetulæ inuentionem denarij, signum magni fortunij, & per oppositum vbi thesaurum somniarent, iudicant. Item præcepit omnia vasa cooperiri, & vasculum non habens operculum immundum censeri. |

De ce galimatias difficile à suivre, il ressort que :

- capturer un oiseau adulte signifie rendre stérile ;

- capturer un oiseau est un signe d’adultère ;

- quand on est une femme, il faut se contenter d’un seul « denier » (et non en vouloir beaucoup) ;

- quand on est une femme, il faut mettre un couvercle à son pot.

Les nids à phallus

Le second passage se trouve au chapitre 7 de la Partie 2 : Comment elles ont coutume d’emporter les membres virils

|

« Enfin, que penser de ces sorcières qui, tant bien que mal, prennent des membres en grand nombre (vingt ou trente) et les enferment ensemble dans un nid d’oiseau ou dans une boîte, où ils se déplacent comme des membres vivants, mangeant de l’avoine ou du fourrage ? Cela a été vu par beaucoup et est un sujet commun de conversation. On devrait dire que tout est provoqué par le travail et l’illusion du diable. Les sens des témoins sont trompés de la manière que nous avons mentionnée plus haut. Un homme a rapporté qu’ayant perdu son membre, il s’est approché d’une certaine sorcière afin de rétablir sa santé. Elle a dit au malade de grimper à un arbre particulier où il y avait un nid contenant de nombreux membres, et lui a permis de prendre celui qu’il voulait. Quand il a essayé d’en prendre un gros, ne prends pas celui-là, dit la sorcière, et elle a précisé qu’il appartenait à un curé. » |

|

Quid denique, sentiendum super eas maleficas, qui huiusmodi membra in copioso interdũ numero, vt viginti vel triginta membra insimul ad nidum auium, vel ad aliquod scrinium includunt, vbi & quasi ad viuentia membra se mouent, vel auenam vel pabulum consumenda, prout à multis visa sunt & communis fama refert. Dicendum quòd diabolica operatione & illusione cuncta exercentur, sic enim sensus videntium illuduntur modis suprà tactis. Retulit enim quidã, quòd dum membrum perdidisset, & quandam Maleficam causæ recuperandæ suæ sanitatis accessisset. Illa vt quendam arborem ascenderet infirmo iniunxit, & vt de nido in quo plurima erant membra, si quod vellet accipere posset indulsit. Et cùm ille magnum quoddam accipere attentasset, non ait Malefica illud accipias, & quia vni ex plebanis attineret subiunxit. |

On voit bien que ce texte, postérieur de deux siècles à la fresque de Massa Marittima, n’a aucun rapport avec elle. L’idée du « nid à phallus », dont il n’existe d’ailleurs aucune représentation graphique, est totalement liée au contexte du Malleus : les rédacteurs commencent par tordre une citation du Deutéronome 22 (le texte ne parle pas de stérilité, mais dit seulement que se contenter des petits ou des oeufs « prolonge les jours » ) et la combinent avec le symbolisme habituel de l’oiseau pour imaginer la fable, au comique involontaire, du nid dont le plus grand phallus était clérical.

![]()

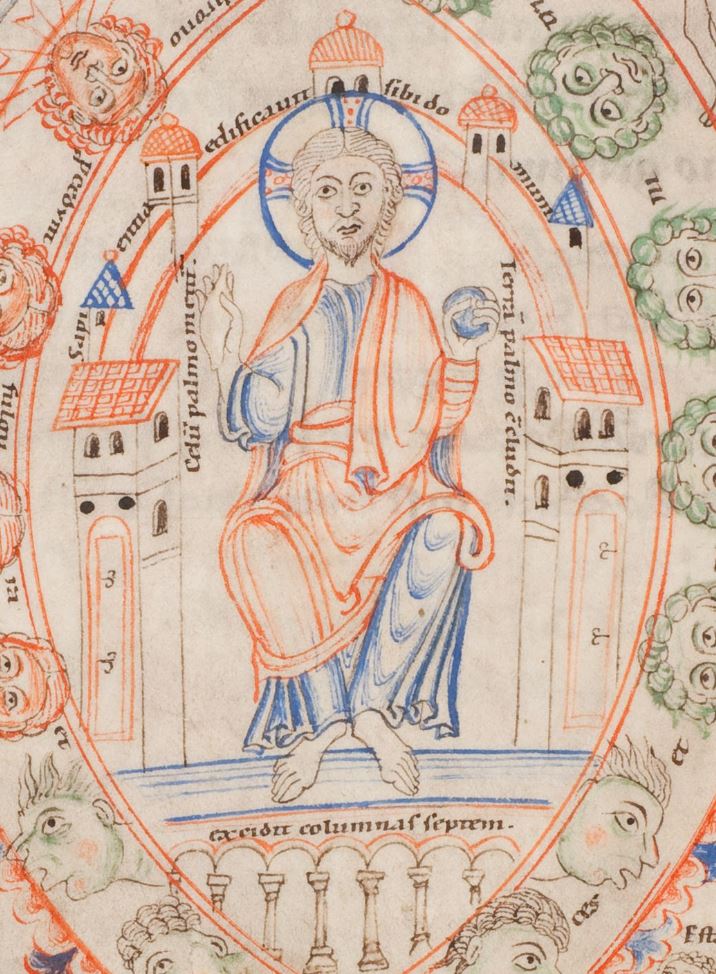

B) La femme au faucon

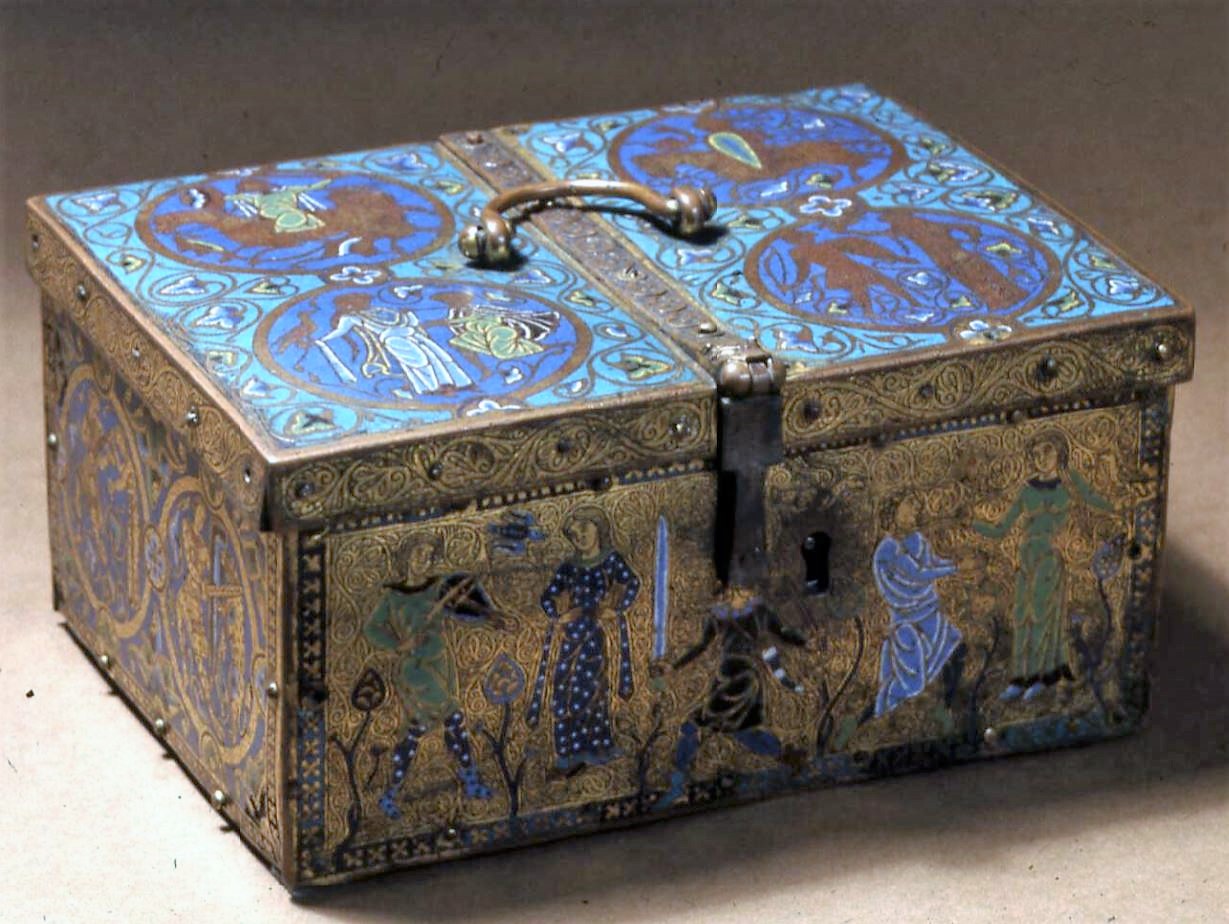

La cassette du British museum

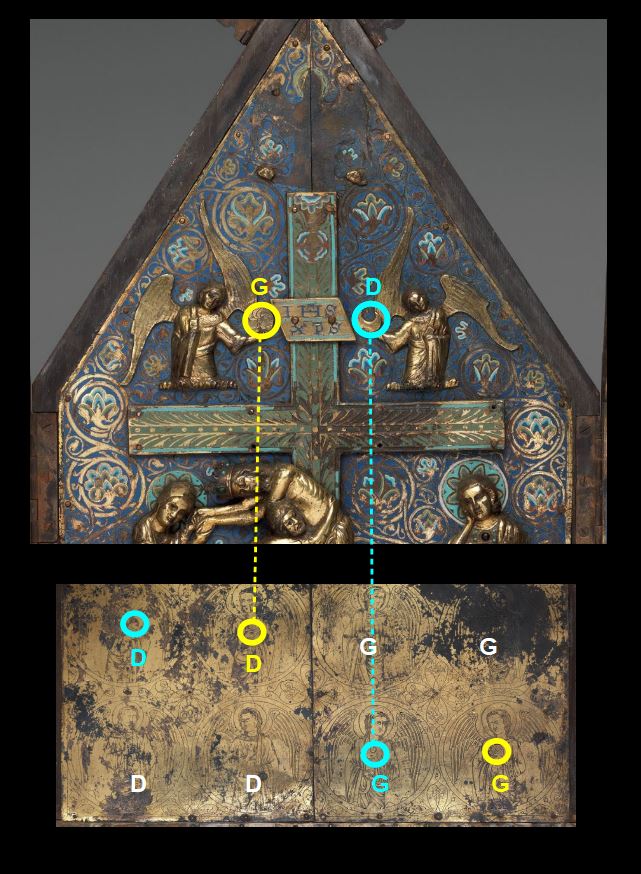

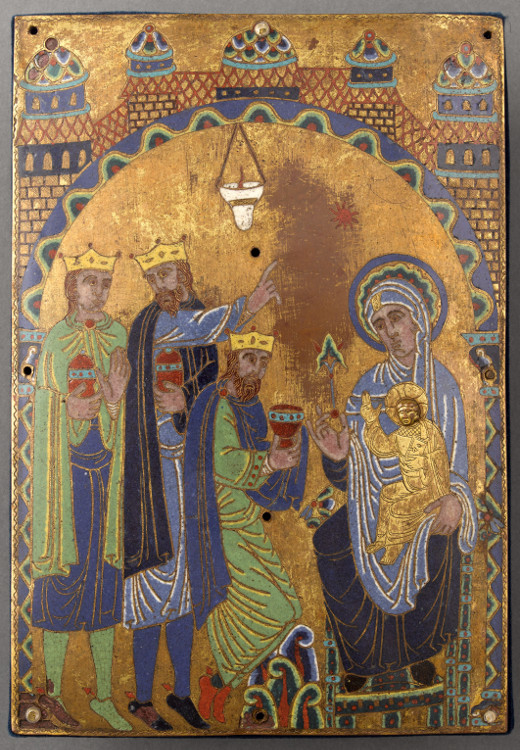

Cassette en émaux de Limoges

Cassette en émaux de Limoges

Vers 1180, British museum

Cette cassette pose une devinette iconographique, qui n’a pas été complètement résolue : raconte-t-elle une histoire, où est-elle seulement décorée de scènes courtoises déconnectées entre elles ?

Un des petit côtés montre une chimère, un homme aux pattes de félin et à la queue de serpent, combattant un lion à l’épée.

Un des petit côtés montre une chimère, un homme aux pattes de félin et à la queue de serpent, combattant un lion à l’épée.

Le petit côté opposé reprend, à droite, le même thème : un guerrier, cette fois bien humain, combat à pied un lion qui mord son bouclier.

Le petit côté opposé reprend, à droite, le même thème : un guerrier, cette fois bien humain, combat à pied un lion qui mord son bouclier.

A gauche s’introduit un second thème : un troubadour fait danser au son de son rebec une femme aux très longs cheveux dénoués, signe d’intense intimité.

Les vêtements strictement identiques soulignent que le troubadour et le chevalier sont une seule et même personne. De même la femme aux cheveux dénoués va réapparaître sur les autres faces de la cassette (avec des robes différentes).

Troubadour et danseuse

Troubadour et danseuse

Chapiteau du cloître de Santa Maria de l’Estany,1150-1200

On retouve la même scène dans ce chapiteau contemporain.

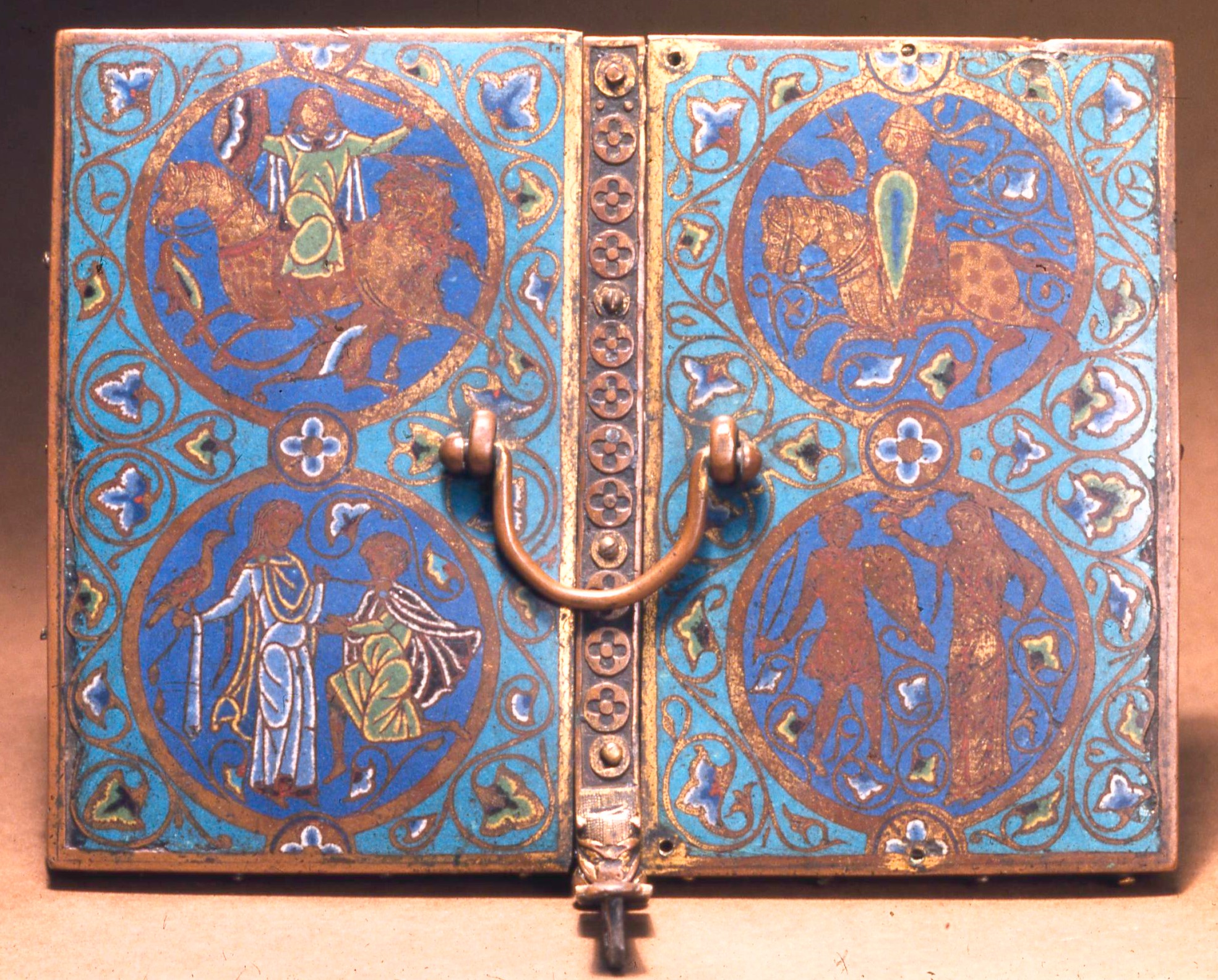

Le couvercle est composé de la même manière, en associant par deux fois un médaillon avec le combattant (cette fois à cheval) et l’autre avec le couple :

Le couvercle est composé de la même manière, en associant par deux fois un médaillon avec le combattant (cette fois à cheval) et l’autre avec le couple :

- à droite :

- en haut l’homme casqué chevauche, avec sa lance de tournoi et son écu ;

- en bas il se prépare à jouer du rebec (dont la forme imite celle de son écu) pour la femme qui porte au poing droit son faucon ;

- à gauche :

- en haut l’homme combat à l’épée un lion qui mord son cheval ;

- en bas un troisième thème : l’homme agenouillé est tenu en laisse par la femme, qui porte au poing droit son faucon, cette fois tenu par ses jets (courtes laisses attachées à ses patte).

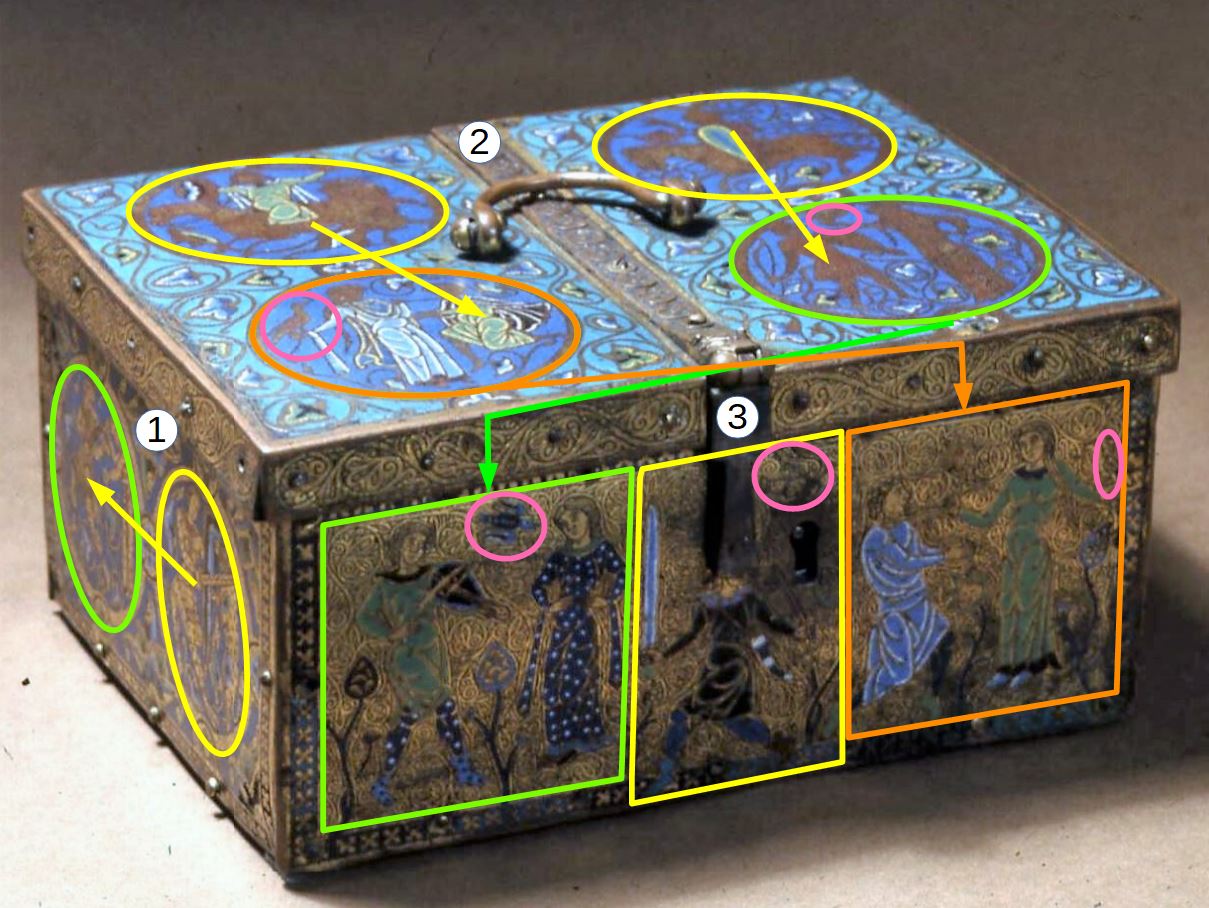

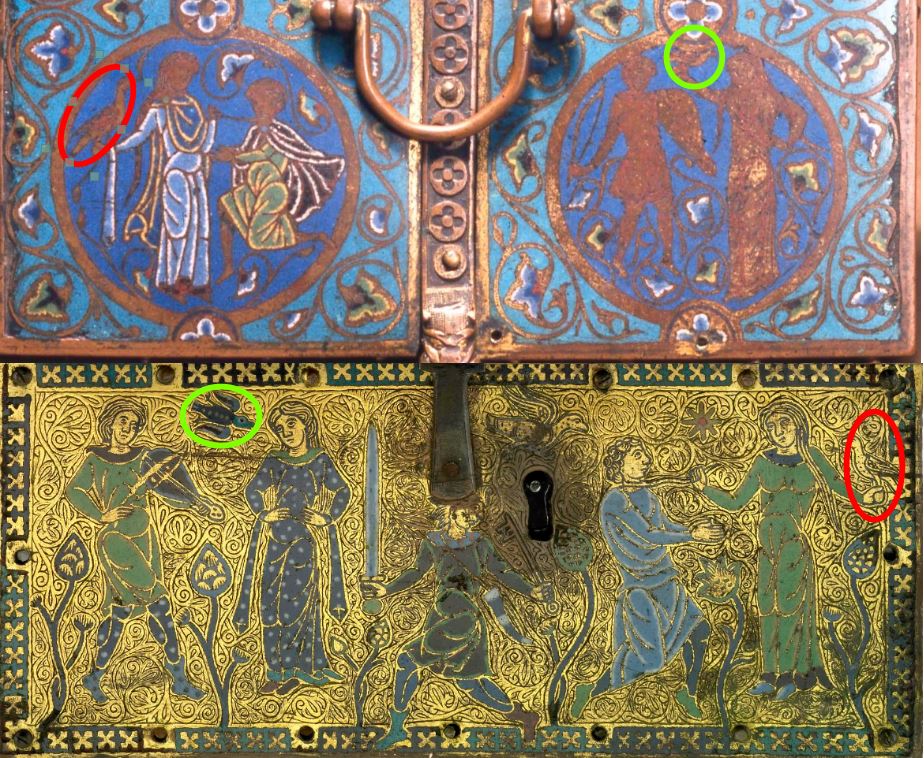

La face avant reprend les deux derniers thèmes, mais hors des médaillons :

La face avant reprend les deux derniers thèmes, mais hors des médaillons :

- en vert la séduction : l’homme joue du rebec, la femme écoute, le faucon vole de l’un à l’autre ;

- en rouge la soumission : accepté comme familier, l’homme est tenu en laisse de la main droite, le faucon est tenu de la main gauche et l’étoile ,qui le remplace dans le ciel, signale l’accomplissement.

Comme le remarque Michael Camille ([B0], p 12), cet agenouillement évoque celui du vassal rendant hommage à son suzerain. Cette identification de la dame à « mi dons (mon seigneur) » est typique du « fin’amor » chanté par les troubadours.

Les symétries de la composition révèlent, plutôt qu’une narration continue, une composition en trois thèmes :

- 0) le petit côté droit introduit le thème du combat contre la bête ;

- 1) le petit côté gauche rajoute à ce thème (en jaune) celui de la séduction (en vert), ainsi présentée comme un combat encore plus dangereux ;

- 2) le couvercle rajoute un nouvel élément, le faucon (en rose) et un troisième thème : la soumission ;

- 3) la face avant récapitule les trois thèmes, menés à leur aboutissement :

- la séduction : l’homme joue et le faucon vole ;

- la soumission : la femme tient maintenant la laisse de la main droite, et le faucon, devenu favori secondaire, de la main gauche ;

- le combat : un homme tenant d’une main une épée et de l’autre une clé de belle taille, semble avoir pour but de pourfendre le faucon avec l’une, et d’entreprendre la serrure avec l’autre.

Pour Michael Camille ( [B0], p 13), cet homme aux cheveux hirsutes et aux souliers dépareillées est une figure négative : celle du « lauzengier », l’envieux, le médisant le faux amoureux, qui apparaît souvent dans les poèmes des troubadours comme l’antithèse de l’amoureux courtois [B0a]. J’ajouterai que son cor pour sonner l’alarme (qui n’est pas sans évoquer la corne du cocu), son épée démesurément longue (suggérant une sensualité excessive) et la clé qui loupe la serrure (exprimant un besoin de possession et d’exclusivité) en font une figure de l’échec en amour, ridiculisée par le faucon qui vole tout en haut, vers le soleil et vers sa dame.

Le faucon comme enjeu

Objet de luxe, le faucon a parfois servi comme prix dans un concours de beauté :

« Elles étaient plus de quatre-cent dans le verge, c’est la belle Hellenborc qui enleva l’épervier ». Vie de Saint Honorat (1300) cité par [B1], p 376

Paule Le Rider [B1] a trouvé plusieurs indices, vers 1170, de l’épervier comme enjeu d’une compétition que le gagnant ramène à sa dame.

Il est possible que le faucon joue en partie ce rôle dans la cassette du British museum :

- lorsqu’il est placé entre la dame et l’homme (en vert), il signalerait que la compétition est ouverte ;

- lorsqu’il est éloigné de l’homme (en rouge) , il signalerait que le jeu est terminé : l’homme a gagné, c’est à dire qu’il est agréé comme captif.

Ci mets le dieu d’amours trait à l’amant, fol 13 Ci mets le dieu d’amours trait à l’amant, fol 13 |

Comment le dieu d’amours ferme à l’amant le costé à la clef, fol 15r Comment le dieu d’amours ferme à l’amant le costé à la clef, fol 15r |

|---|

Le Roman de la Rose, 1375-1400, BL Add 42133

Dans ce texte un peu postérieur de Guillaume de Lorris (1230-35), deux métaphores pénétrantes se complètent, mais appliquées à l’amant :

- la flèche dans l’oeil (le regard) déclenche l’amour ;

- la clé dans le côté le verrouille.

Il est probable que la clé de la cassette limousine porte la même valeur d’exclusivité, mais en négatif : le lauzengier prétend avoir la clé, mais ce n’est pas celle qui ouvrira réellement la serrure, et le coeur de la dame.

La fauconnière de Villard de Honnecourt

Couple sur un banc

Album Villard de Honnecourt, 1210-25, fol 14r (colorisation P.Bousquet)

Le seigneur et la dame siègent en situation maritale (l’homme à gauche), et manifestent par leurs vêtements une volonté d’harmonie :

- chemise très serrée à la taille par une fine ceinture (en bleu sombre) ;

- cape à l’encolure fourrée, tenue fermée par un collier (en bleu clair).

La dame porte en plus une robe sans manches (en rose), recouverte par un pan de manteau (en orange).

Le maître donne une beccade à son faucon, en tenant ses jets (liens rattachés aux bracelets) entre l’index et le majeur. Comme dans le détail des vêtements, Villard s’intéresse à la précision documentaire de l’image, sans aucun de ces sous-entendu galants qui feront florès, au siècle suivant, dans les valves de miroir en ivoire. Les deux accessoires distinctifs, gants et coiffe (en blanc), fonctionnent moins comme des attributs de chaque sexe que comme des marques communes de noblesse.

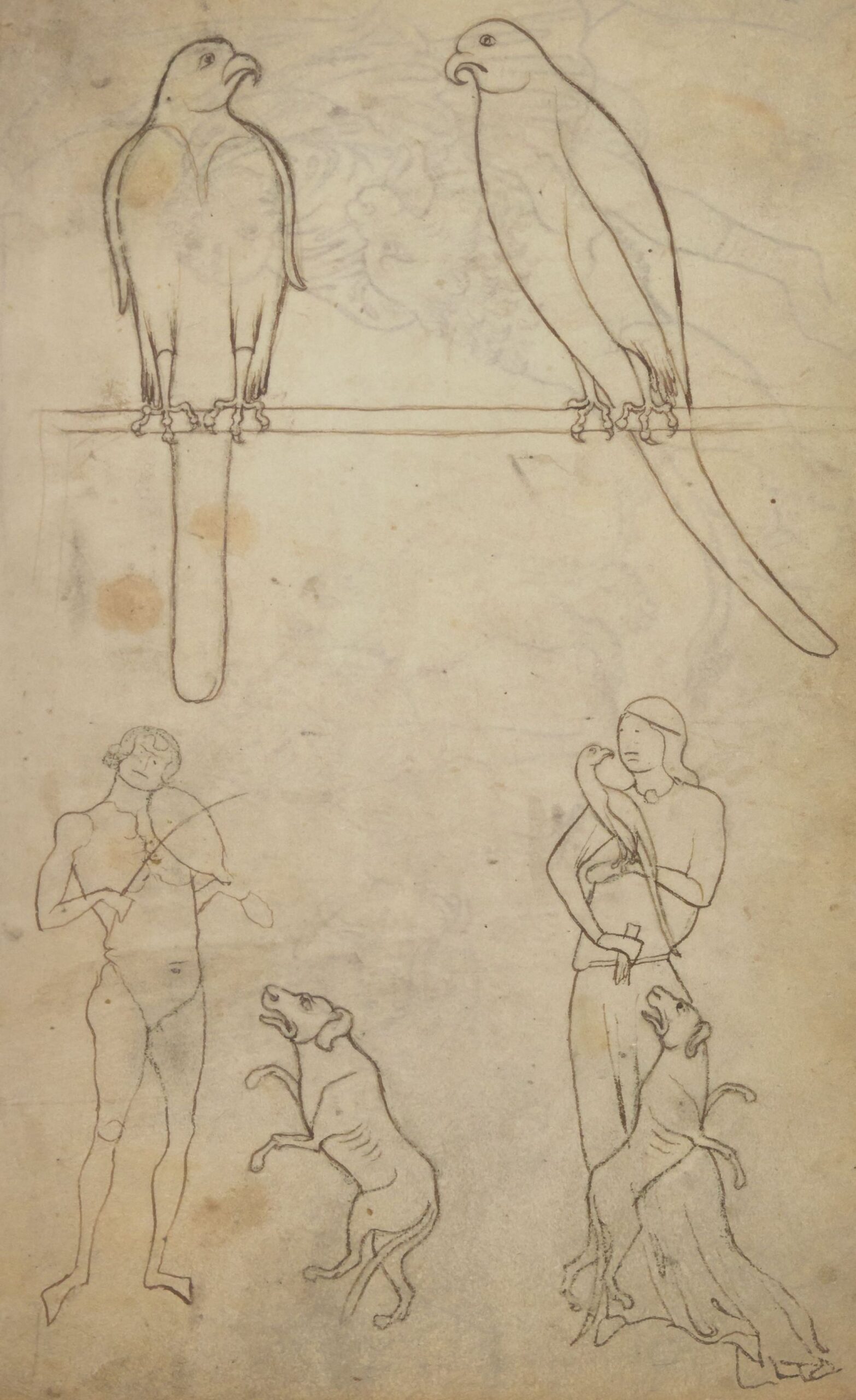

Album Villard de Honnecourt, 1210-25, fol 26r

Album Villard de Honnecourt, 1210-25, fol 26r

Le volatile représenté trois fois dans cette page diffère tellement, par sa longue queue, du faucon que nous venons de voir, que les premiers spécialistes du manuscrit ont tous reconnu un perroquet. Les deux oiseaux du haut ressemblent beaucoup au lion que Villard a également représenté de face et de profil aux folios 24r et 24v : avait-il vu dans la même ménagerie une perruche à collier, le seul type de perroquet connu en Europe à l’époque ?

La tendance aujourd’hui est plutôt de reconnaître un faucon, notamment à cause de la présence du chien : l’un pouvant fonctionner comme emblème de la chasse au vol, l’autre de la chasse à courre ([B0b], p 37).

Faucon hobereau Faucon hobereau |

Perruche à collier Perruche à collier |

|---|

L’oiseau illustré par Villard tient des deux : par son bec du faucon, par sa queue du perroquet. Je pense cependant que si Villard avait eu une perruche à collier sous les yeux, il l’aurait représentée selon sa posture caractéristique, pattes repliées et serres entourant la branche. Les pattes tendues et les serres posées en étoile rappellent plutôt le faucon.

La plupart des pages du cahier de Villard fonctionnent sur le principe de l’économie de parchemin et de la récupération par grattage : rien ne prouve donc que cette page ait été conçue comme un tout. Les deux moitiés appartiennent d’ailleurs à des registres très différents :

- en haut, une étude naturaliste, stylisée géométriquement selon l’habitude de Villard ;

- en bas, deux croquis rapides fonctionnant à la manière des drôleries marginales :

- à gauche un joueur de vielle nu fait danser un chien sur ses pattes arrières ;

- à droite le même chien se dresse devant une dame, bouche à bec avec son faucon et tenant de la main droite son gant.

Nous avions déjà rencontré dans la cassette du British Museum, un joueur de vielle face à une dame au faucon, l’oiseau semblant signifier l’enjeu proposé au galant : se laisser lui aussi apprivoiser. Ici, la nudité du musicien interdit de lire l’ensemble comme une scène courtoise, et la présence des deux chiens suggère une lecture binaire.

Le bas de page est composé à partir d’éléments présents en amont dans le Cahier :

- le couple habillé de chair et de tissu constitue comme un exercice d’application du couple représenté « en filaire » au folio 18r ;

- les deux chiens dupliquent, par symétrie, un des chiens du dresseur de lion du folio 24r.

L’idée qui a amusé Villard était certainement de confronter :

- les deux favoris qu’on embrasse – la vielle et le faucon (flèche bleu clair) ;

- les deux accessoires indispensables – l’archet pour la musique, le gant pour la fauconnerie (flèche bleu sombre) ;

- les deux favoris délaissés – le chien qui tente de danser et l’autre de jouer avec le gant (flèche verte) .

Le procédé consistant à juxtaposer des dessins pour leur donner un semblant de signification a été repéré par Jean Wirth ([B0b], p 36) dans d’autres pages du Cahier :

- au folio 2r, confrontation humoristique entre un escargot et un chevalier ;

- au folio 11v, ajout d’un pot entre en souverain trônant et la copie d’un nu antique, pour rationnaliser l’image en une sorte de scène d’hommage ;

- au folio 24v, ajout d’un porc-épic menaçant un lion.

L‘improbable scène de séduction entre un violoniste nu, une femme au faucon et leurs chiens, est à mettre sur le compte de ce procédé de collage.

Le faucon d’apparat

Contrairement à l’intuition superficielle, la dame arborant son faucon n’a rien de la domina fantasmatique s’appropriant un attribut masculin : le faucon est sans doute le seul oiseau a n’avoir rien de phallique, du moins aux hautes époques [B2].

1201, Sceau de la comtesse Adelaïde de Hollande, Rijnsburg, Algemeen Rijksarchief [B3] 1201, Sceau de la comtesse Adelaïde de Hollande, Rijnsburg, Algemeen Rijksarchief [B3] |

1248, Sceau de Sophie de Thüringe, épouse d’Henri de Brabant [B3] 1248, Sceau de Sophie de Thüringe, épouse d’Henri de Brabant [B3] |

|---|

Attribut de la haute noblesse, le faucon figure dans de nombreux sceaux féminins, de type « équestre de chasse » ([B4], p34, note 73)

1300-20, Partie de chasse, Valve de miroir en ivoire, British museum (Koechlin [B5] N° 1028) 1300-20, Partie de chasse, Valve de miroir en ivoire, British museum (Koechlin [B5] N° 1028) |

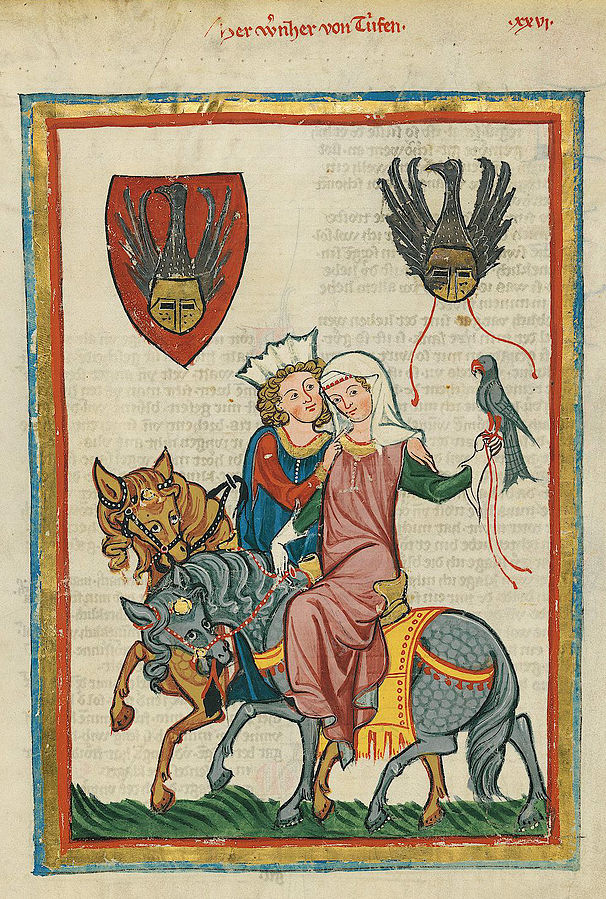

1305-15 Codex Manesse, UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, fol. 69r, Herr Werner von Teufen 1305-15 Codex Manesse, UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, fol. 69r, Herr Werner von Teufen |

|---|

Dans les chevauchées à la campagne, il arrive que ce soit la femme qui tienne le faucon (bien que l’inverse soit le plus fréquent).

Il semble que « porter le faucon » soit synonyme de « porter la culotte ». Ainsi Herr Werner von Teufen est totalement soumis à la fauconnière : il a lâché bride à son désir (son cheval), tandis que la femme maîtrise à la fois son propre désir (le cheval gris à la bride rouge) et son amoureux (le faucon gris aux laisses rouges). L’équivalence entre l’amoureux et le volatile est soulignée par l’équivalence des postures : les mains posées sur les épaules de la dame, les griffes posés sur son gant.

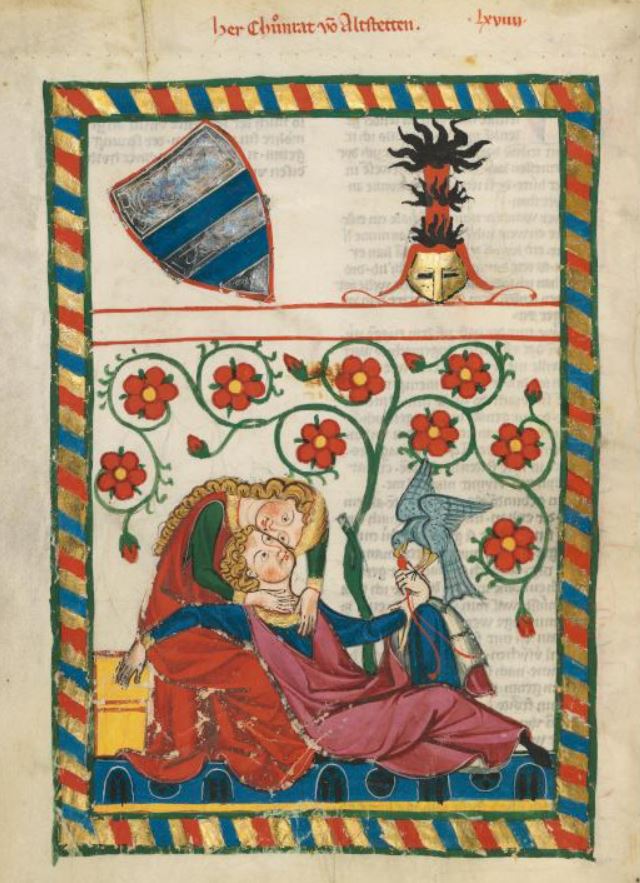

1305-15 Codex Manesse, UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, fol. 249r, Herr Konrad von Altstetten

A l’inverse, c’est Herr Konrad von Altstetten qui attire les attentions de sa dame, tout comme le morceau de viande attire l’appétit de son faucon.

Mois de Mai, Nicola et Giovanni Pisano, 1275, Fontana Maggiore, Pérouse Mois de Mai, Nicola et Giovanni Pisano, 1275, Fontana Maggiore, Pérouse |

Promenade au faucon, Valve de miroir, vers 1340-50, Victoria and Albert Museum, n° 247-1867 Promenade au faucon, Valve de miroir, vers 1340-50, Victoria and Albert Museum, n° 247-1867 |

|---|

Dans le premier cas, la dame au faucon mène la chasse, l’homme couronné de fleurs la rejoint pour lui offrir un bouquet (le petit couple entre les deux est le symbole des Gémeaux). Dans le second, c’est l’inverse : la dame a fouetté son cheval pour rattrapper son aimé, qui la récompense d’une main et de l’autre son faucon.

Pour Térence Le Deschault de Monredon ([B5a], p 157), cette signification serait généralisable : celui qui porte le faucon est celui, dans le couple, qui maîtrise la situation. On voit que cette rhétorique est bien plus sophistiquée que l’assimilation systématique du faucon au phallus.

Pontifical de Guillaume Durand, vers 1357, Paris, Bibl. Sainte-Geneviève, MS 143 fol 165

Pontifical de Guillaume Durand, vers 1357, Paris, Bibl. Sainte-Geneviève, MS 143 fol 165

Le seul cas indiscutable de fauconnière phallophore n’est justement pas une image, mais une caricature. Cette marge à drôlerie fonctionne sur le principe du monde inversé :

- un lapin chevauche un chien de chasse ;

- le faucon rapide est transformé en escargot (sous-entendu possible : le membre au repos pointe sa tête) ;

- le lapin enfile le gant (sous-entendu possible : la fille s’occupe d’elle-même).

Sur le symbolisme féminin du lapin, voir Le lapin et les volatiles 1.

Le faucon courtois

Ainsi, dans la littérature courtoise, le faucon métaphorise agréablement l’un ou l’autre sexe :

- à cause de la difficulté à l’apprivoiser, il est souvent comparé à la dame.

- à cause de sa loyauté à son propriétaire, il est parfois loué comme l’image du parfait amant.

Le retour du faucon vers 1320, Fragment d’aumônière, Musée des Tissus, Lyon

Le retour du faucon vers 1320, Fragment d’aumônière, Musée des Tissus, Lyon

Enfin, comme il prend la fuite facilement, il illustre équitablement les deux sexes : le thème du faucon perdu apparaît dans le Falkenlied de Kürenberg (1160-70), signifiant la femme abandonnée. Dans la littérature germanique, le faucon perdu symbolise le plus souvent l’amant disparu, dans la littérature anglaise c’est plutôt l’inverse ([B4], p 173).

Couple d’amoureux, Valve de miroir en ivoire, début 14ème, British museum (Koechlin [B5] N°911)

Couple d’amoureux, Valve de miroir en ivoire, début 14ème, British museum (Koechlin [B5] N°911)

Pour Bruno Roy [B6], chaque amant désignerait du doigt le sexe de l’autre, l’index de la dame étant cassé. En fait, il n’en est rien : chacun porte sur sa main gauche un gant de fauconnier. L’homme tient le faucon par ses jets et l’attire avec un morceau de viande (pât ou reclain) dans sa main droite nue , afin qu’il vienne se poser juste au dessus, sur la main gantée de la dame. Celle-ci tient dans sa main droite un objet difficilement lisible, qui pourrait être le chaperon de l’oiseau pour l’aveugler, dès qu’il sera posé ([B5], N°911). Ce vol de l’oiseau vers la dame se place dans la rhétorique de l’échange courtois, mais il est toujours loisible d’y voir un sous-texte plus explicite.

Lylan Lam [B7] rapproche cette valve d’un texte de Chrétien de Troyes où la soif du cerf et l’appétit du faucon sont successivement comparés à l’étreinte amoureuse entre Erec et Enide :

« Cers chassiez qui de soif alainne

Ne desirre tant la fontainne,

n’espreviers ne vient a reclain

si volantiers quant il a fain,

que plus volantiers n’i venissent,

einçois que il s’antre tenissent. »

1340-50, Louvre 1340-50, Louvre |

1300-50, Musée de Cluny 1300-50, Musée de Cluny |

|---|

Tristan et Iseut à la fontaine

Ces deux ivoires contemporains illustrent le même passage du roman : en voyant son reflet dans la fontaine, Tristan se rend compte que le roi Marc, l’époux d’Iseut, s’est caché dans l’arbre pour les surprendre, et il montre discrètement le reflet à Iseut.

On voit ici combien la prudence s’impose quant à la symbolique sexuelle des petits animaux :

- dans la première image, tout colle : Iseut à gauche porte son petit chien touffu, et Tristan son faucon phallique ;

- dans la seconde image, rien ne va plus : c’est Tristan à gauche qui tient l’animal velu, et Iseult qui tient le rapace (bien sûr, on peut toujours dire que chaque sexe porte ce qui lui manque).

Le Dieu de l’Amour et un Couple d’amoureux, Valve de miroir en ivoire, début 14ème, Victoria and Albert Museum (Koechlin [B5] N° 1068)

Le Dieu de l’Amour et un Couple d’amoureux, Valve de miroir en ivoire, début 14ème, Victoria and Albert Museum (Koechlin [B5] N° 1068)

Ce couple visé par les deux flèches met en balance la couronne tenue par l’amante et le faucon tenu par l’amant. Bruno Roy [B6] ne manque pas d’y voir les symboles sexuels qui s’imposent.

Couple d’amoureux, 1440-50, valve de miroir en ivoire, Walters Art Museum, Baltimore.

Couple d’amoureux, 1440-50, valve de miroir en ivoire, Walters Art Museum, Baltimore.

En fait, cette symétrie facile n’est guère dans l’esprit de l’époque : dans cette composition similaire, la dame couronne son amant qui s’agenouille devant elle. Tandis que la valve du British museum montrait l’envoi du faucon de l’amant à l’amante, le don s’effectue ici en sens inverse. Nous sommes donc dans la rhétorique de l’échange de présents, plutôt que dans l’allusion à des faveurs plus appuyées.

Bréviaire de Renaud de Bar, 1302-05 Verdun BM 107 fol 32, IRHT

Bréviaire de Renaud de Bar, 1302-05 Verdun BM 107 fol 32, IRHT

Cette page du Bréviaire de Renaud de Bar, évêque de Metz, est décoré de ses armoiries et de celles de sa mère Jeanne de Toucy : la bas de page n’a donc rien d’érotique, malgré le fouet manié par la dame et la couronne brandie : il ne s’agit que d’effaroucher les oiseaux et de montrer l’enjeu de la chasse.

Bréviaire de Renaud de Bar, 1302-05 Verdun BM 107 fol 12, IRHT

Bréviaire de Renaud de Bar, 1302-05 Verdun BM 107 fol 12, IRHT

Cette scène du même manuscrit est très proche de l’esprit de la cassette du British museum : au son d’un rebec, la dame et le damoiseau affaîtent chacun son faucon, à l’aide d’un leurre à plume : pour l’instant, les oiseaux sur les arbres n’ont encore rien à craindre. Les filières attachées aux pattes des deux oiseaux servent à les empêcher de s’enfuir. Pour montrer son courage, la précision de son dressage ou l’obéissance de son oiseau, le jeune homme le porte à main nue, son gant posé au pied de l’arbre. A noter, accroché juste au dessus, une gibecière triangulaire, nommée « fauconnière ».

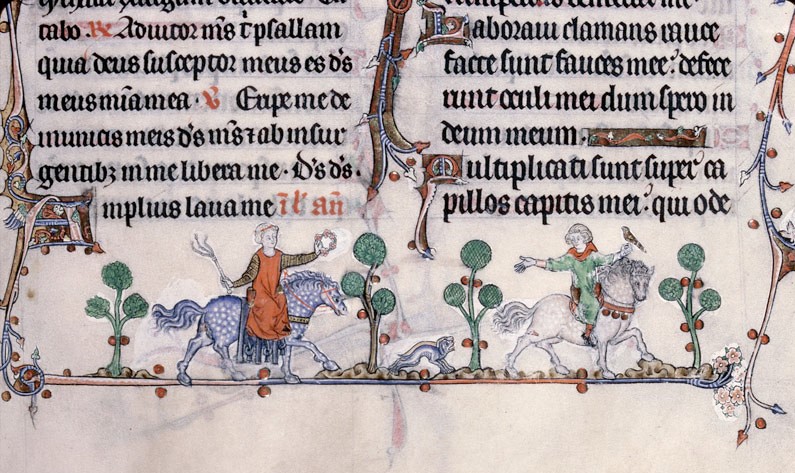

Décrétales de Grégoire IX, 1300-40, Royal MS 10 E IV fol 79v

Décrétales de Grégoire IX, 1300-40, Royal MS 10 E IV fol 79v

Dans ce manuscrit très austère, les bas de pages forment des séries, destinées à divertir le lecteur tout en identifiant visuellement les groupes de pages. Ici, la dame a eu plus de chance que le damoiseau : son bras est couvert de trophées, tandis qu’il n’a rien attrapé : sa fauconnière est vide.

Fol 78r

Fol 78r

Fol 79r

Fol 79r

Toutes les autres pages de la section montrent des femmes entraînant leur oiseau. Elles ont probablement un côté humoristique, « monde à l’envers », comme de nombreux bas de pages drolatiques du manuscrit, où des animaux ou des femmes se livrent à des occupations manifestement masculines :

Fol 43v

Fol 43v

Le don du coeur

Dame couronnant son amant, Valve de miroir vers 1300, Victoria and Albert Museum, n° 217-186

Dame couronnant son amant, Valve de miroir vers 1300, Victoria and Albert Museum, n° 217-186

Le don du coeur, de l’amant à l’amante ou réciproquement, est un thème courant de la littérature courtoise, un peu plus rare dans l’iconographie. Ici l’amant offre son coeur dans un linge, en échange d’une couronne. Les deux chevaux dont on ne voit que le mufle, tenus et menacés du fouet par un valet, symbolisent les désirs bestiaux qu’il s’agit de maîtriser.

Fermail parisien (Gülden Heftlein), fin XIVème, Kunstgewerbemuseum Berlin, inv F 1364

Fermail parisien (Gülden Heftlein), fin XIVème, Kunstgewerbemuseum Berlin, inv F 1364

Il se trouve qu’il était habituel de récompenser le faucon en lui donnant à manger le coeur de l’animal qu’il avait capturé ([B5a], note 12). Ainsi la rhétorique du don du coeur se tranpose au cas particulier du faucon. Ici, comme le note Térence Le Deschault de Monredon :

« La dame, tout en récompensant l’oiseau, affiche la prise de sa proie dont elle

brandit le coeur, attribut qui autorise immédiatement une lecture courtoise de la scène. »

Le don du coeur, 1400-10, Louvre

Le don du coeur, 1400-10, Louvre

Cette tapisserie est un autre exemple de combinaison des deux thèmes du désir humain et de l’appétit animal.

Le chien, symbole ici du désir masculin, prend les devants pour s’approcher de la fleur qui lui est négligemment tendue. Tandis que le faucon, symbole ici du pouvoir féminin [B9], se régale à l’avance du « reclain » rouge qui lui est offert.

Il y a probablement ici une composante satirique :

- dans le désintérêt affiché par la femme (contredit par le regard intéressé de son faucon) ;

- dans la figure glorieuse du coq en pourpoint rouge (contredite par la taille minuscule de son offrande).

Après trois siècles d’amour courtois, l’image traduit pour le moins une forme de prise de distance par rapport à une imagerie vieillissante.

Le faucon déprécié

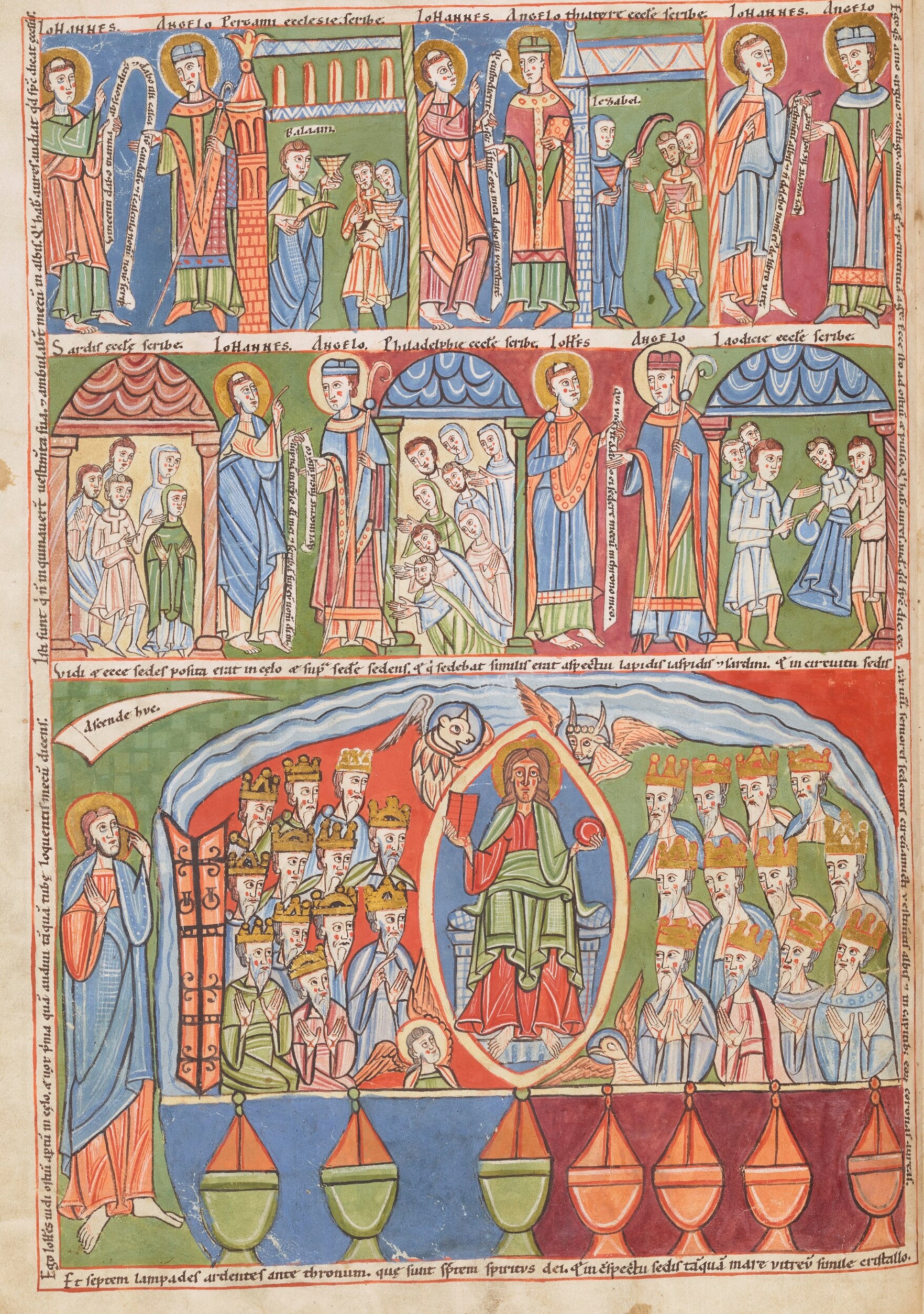

Bible Moralisée, 1226–1275, Oxford, Bodl. 270 b, fol. 135v

Bible Moralisée, 1226–1275, Oxford, Bodl. 270 b, fol. 135v

Oiseau emblématique de la noblesse, le faucon est dès le départ mal vu par l’église au nom de la condamnation de la chasse. Dans les Bibles moralisées, comme l’a montré Mira Friedmann [B8], le faucon n’est associé qu’aux hommes, incroyants ou pécheurs :

|

Ceci signifie que le bon prélat doit sévèrement corriger le pécheur et prier en secret pour lui, afin que le Seigneur lui soit propice. |

Hoc significant quod bonus prelatus aspere debet corrigere peccatorem et in secreto orarepro ipso ut dominus propitius ei fiat. |

Malgré cette réprobation religieuse, le faucon restera longtemps l’attribut privilégié de la noblesse.

A partir du milieu du XVème siècle, la fauconnerie perdra de son prestige et le faucon de ses plumes : on lui prêtera de plus en plus une signification négative : dédain, rapacité, voire luxure.

Le Pouvoir des femmes

Le Pouvoir des femmes

Meister der Weibermacht, 1451–75, Staatliche Grafische Sammlung, Münich

L’ironie est tout à fait perceptible au milieu du siècle, dans cette gravure dont on ne connait que cet unique exemplaire. A la place d’un faucon, la dame tient un coucou, comme elle le proclame dans la banderole :

|

Je monte à dos d’âne quand je veux, |

Eynen essel reyden ich wan ich weil / |

En vieil allemand, « Federspiel », le « jouet à plumes », est synonyme de faucon, avant que ce sens ne recule à partir du XVIe siècle pour désigner uniquement le leurre [B10].

Image habituelle de l’imbécile, le coucou parodie le faucon, comme l’âne parodie le cheval : c’est ici une maîtresse de pacotille qui règne sur des singes et des fous.

Comme le note Paolo Parisi [B10], cette gravure inaugure une critique de classe qui s’exprimera pleinement dans la Nef des Fous, de Sébastian Brant.

Les Amoureux sur un banc de gazon, Maître E.S. , vers 1460, British Museum

Les Amoureux sur un banc de gazon, Maître E.S. , vers 1460, British Museum

Chez Maître E.S., le thème du Jardin d’Amour n’est jamais loin de l’ironie envers les moeurs de la noblesse (pour d’autres exemples, voir – Le symbolisme du perroquet).

Les amoureux sont coiffés de leurs attributs obligés (couronne de fleurs et bonnet à franges, voir 1-3a Couples germaniques atypiques ), et placés dans la position qui caractérise les couples non maritaux (l’homme à gauche). La fille repousse d’un air ahuri la main aventureuse du garçon, sans qu’on sache si sa réticence condamne l’audace ou la maladresse. Les deux animaux familiers se retrouvent eux aussi dans des situations peu glorieuses :

- le bichon de la fille, symbole de l’amour fidèle, se fait coincer entre les deux, en chien de garde peu fiable ;

- le faucon du garçon, symbole de l’amour noble, se retrouve planté à l’écart sur le gant, dans la même situation que le pot de fleur.

Le godelureau porte des vêtements à la mode : manche à crevés, tunique fendue montrant la fesse, socques en bois au bout très allongés, dont l’outrance procède probablement d’une intention ironique [B11]. Mais c’est surtout la dispersion des objets enfilables (socque perdue et retournée, gant abandonné) qui dénote l’inexpérience du jeune homme. Comme le note Michael Camille :

« la nervosité fragile du moindre trait de la gravure démonte la chevalerie charlatanesque de ces deux nigauds à la taille de guêpe, dont l’indétermination érotique était la risée de la classe bourgeoise de marchands craignant Dieu, qui achetait ce type de gravure » ([B0], p 158)

L’Envie

L’Envie

Bosch, 1500-25, Table des Sept Péchés mortels, Prado, Madrid

Bosch utilisera à son tour la décrépitude du faucon dans sa représentation de l’Envie. La scène se passe devant un octroi. La fille du percepteur fait tourner la tête d’un piéton. Son compagnon l’attend, le faucon au poing, et jette des regards envieux en direction du couple. Le percepteur excite l’envie des chiens en agitant un os, et on comprend que de même il manipule sa fille pour aguicher les passants.

![]()

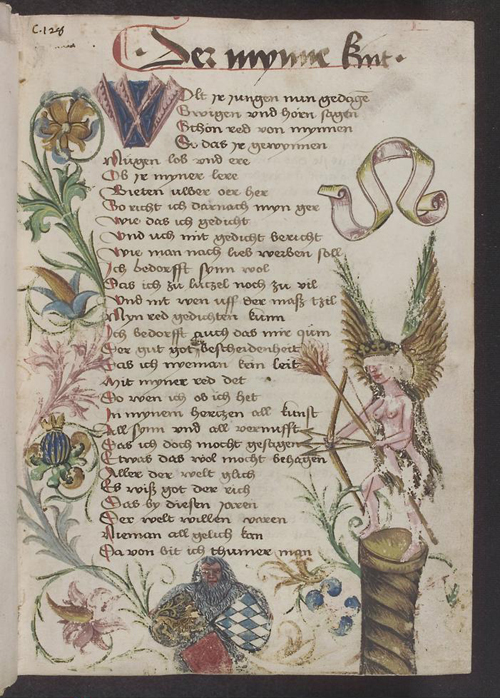

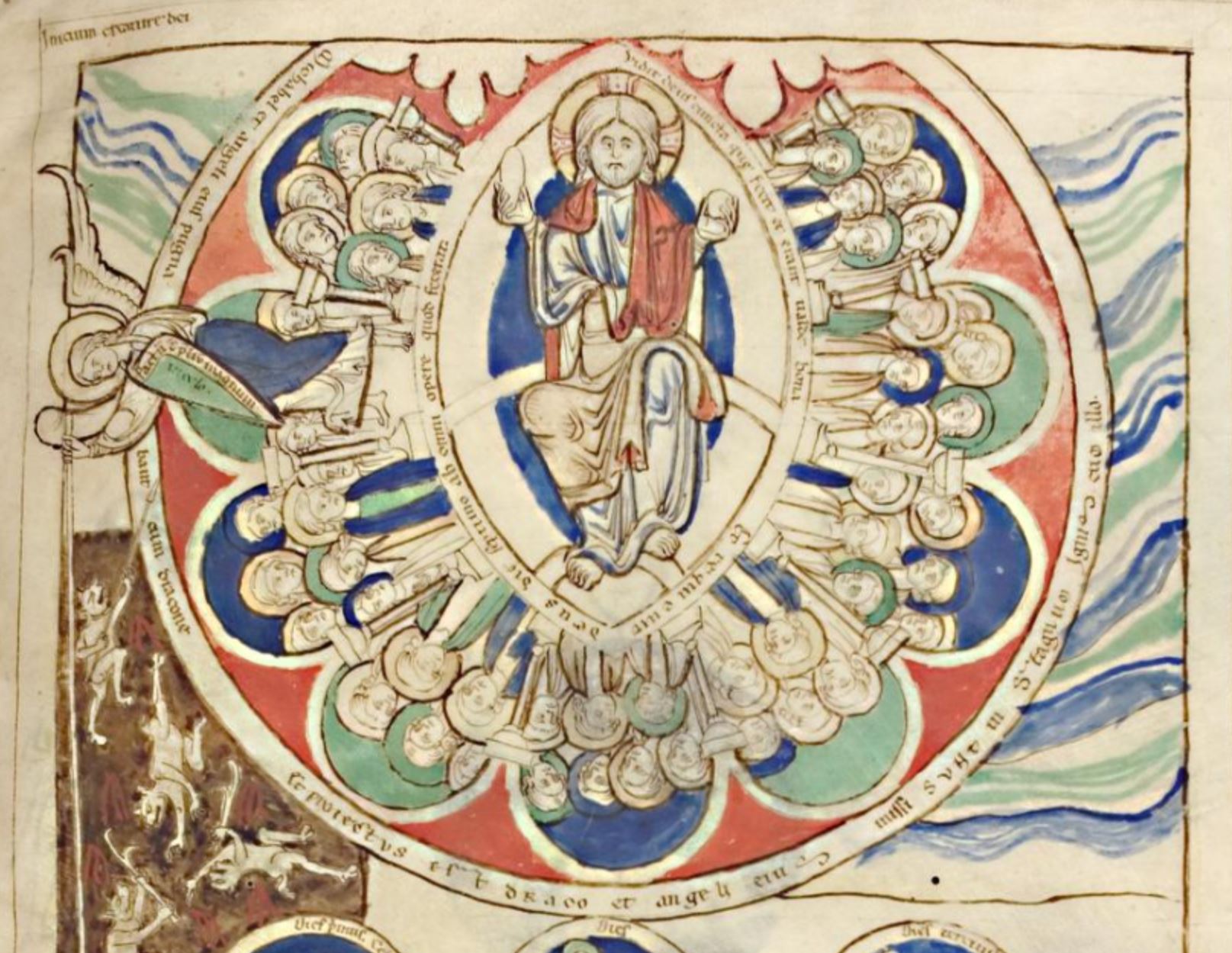

C) Les ailes de Frau Minne

Après la Femme au coucou, présentons une autre femme forte spécifiquement germanique, qui a elle-aussi à voir avec le pouvoir et les oiseaux.

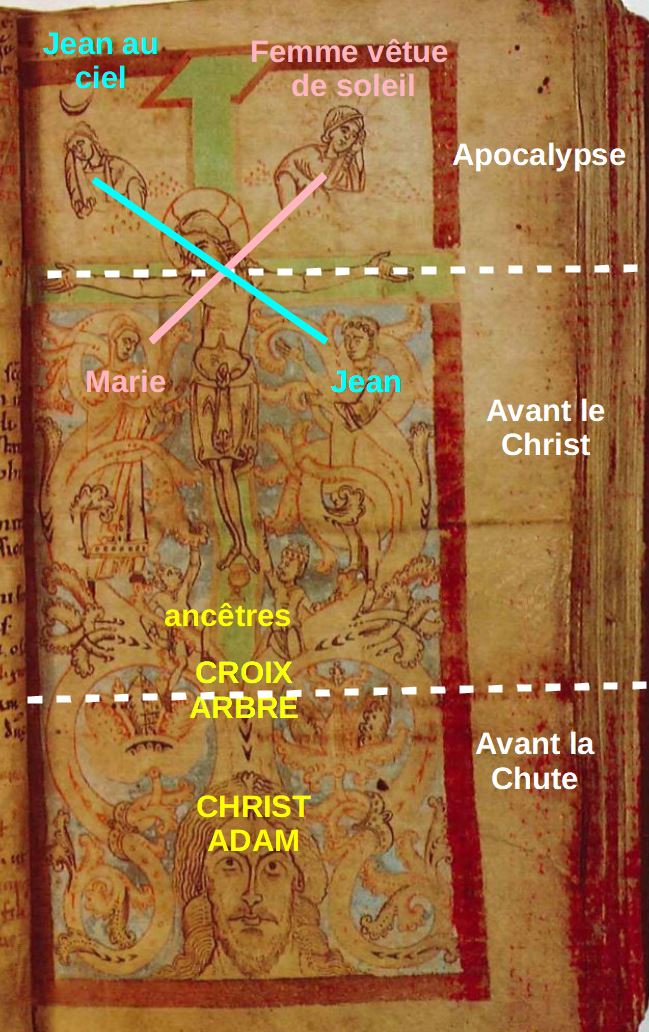

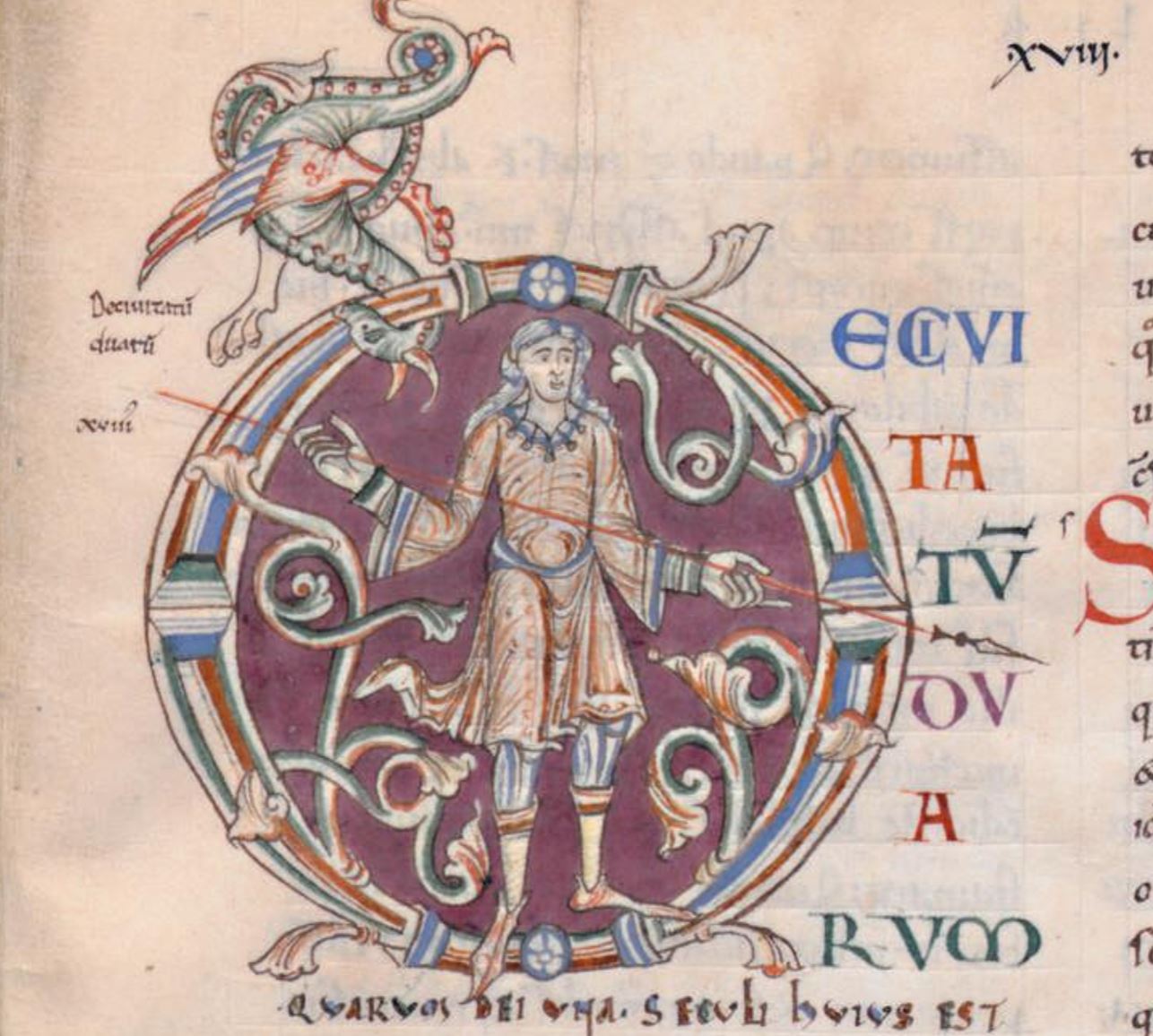

Le développement de la littérature courtoise en Allemagne, à partir de 1150, va aboutir, à la fin du XIVème siècle, à l’émergence de la figure très particulière de Frau Minne (Dame l’Amour). Selon Naomi Reed Kline [C1] :

« Parmi les développements historiques et culturels qui ont considérablement éloigné le monde féodal des Minnesinger du monde germanophone du XVe siècle, se place la reconsidération de l’amour idéal qui, en partie, a été opérée par la figure de «Frau Minne», gardienne et juge de la fidélité conjugale. Une série d’objets alsaciens, bâlois, zurichois et allemands laisse entrevoir les aspirations d’une classe bourgeoise qui tenait encore aux idéaux chevaleresques de l’amour mais croyait à la solidité du mariage. Alors que les premiers Minnesänger écrivaient sur un amour abstrait, les textes inscrits sur les coffrets de courtoisie (minnekästchen) sont centrés sur l’ego masculin et exigent une réponse concrète, fiançailles ou mariage : ce sont des discours adaptées aux changements sociaux et économiques. L’invention de Mme Minne en a assuré le contrôle ».

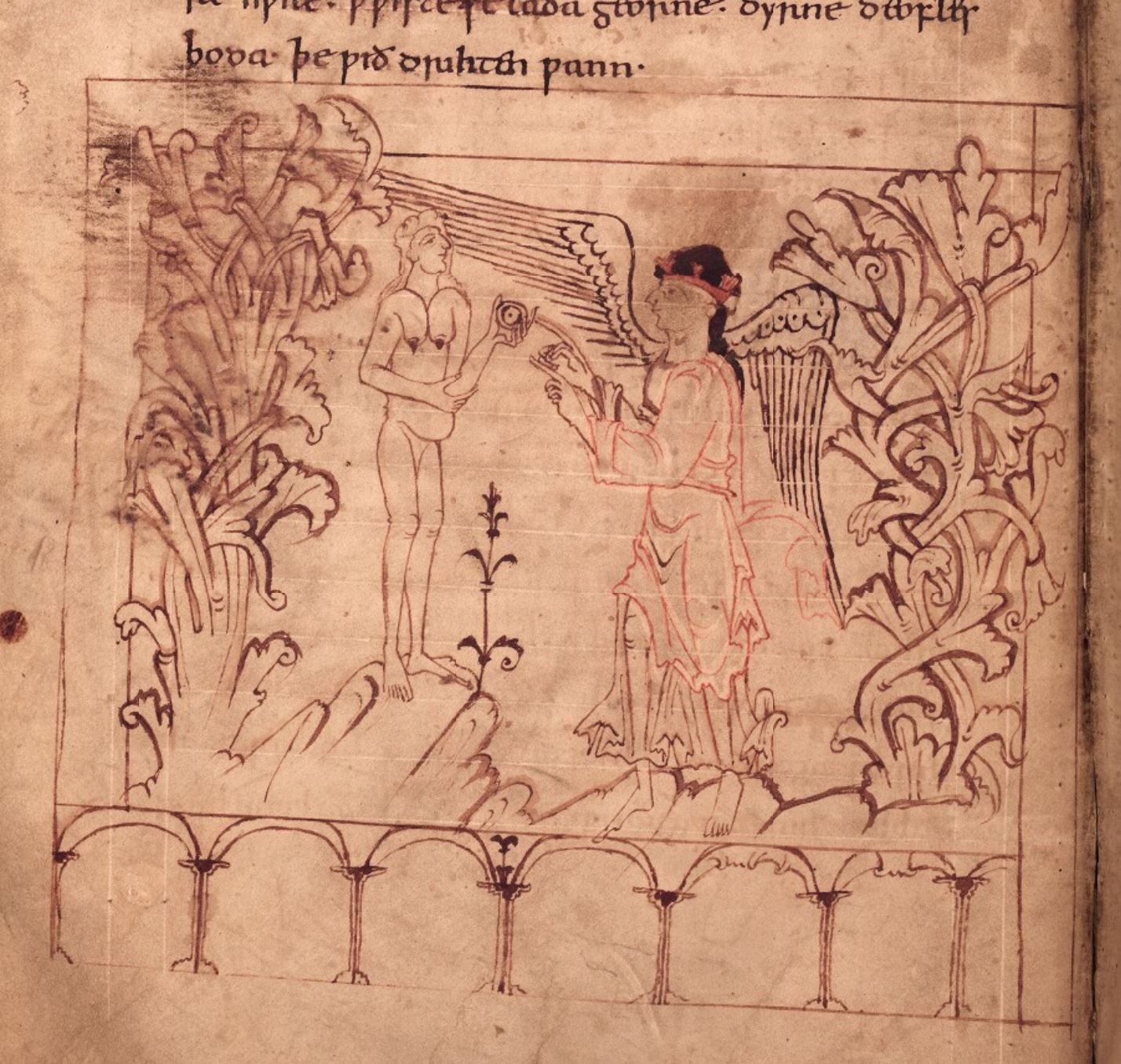

Psautier d’Oxford, Flandres, vers 1320, Bodleian Library MS. Douce 6 fol 159v

Dans ce bas de page, Cupidon armé d’un dard est perché à gauche, au dessus du couple [C1a]. L’homme offre à la Dame le résultat , son coeur transpercé d’une flèche. A droite il est réconforté (ou incité à avancer ?) par une femme ailée. Dame Amour fait donc son apparition dans l’iconographie comme l’alter ego, féminin et terrestre, de Cupidon.

Couvercle en cuir d’une Minnekästchen, 1330-60, Berlin, Kunstsgewerbemuseum, Staatliche Museen zu Berlin

Couvercle en cuir d’une Minnekästchen, 1330-60, Berlin, Kunstsgewerbemuseum, Staatliche Museen zu Berlin

Au départ, Frau Minne est représentée avant tout comme une Reine trônante : ici elle se fait l‘arbitre du couple, donnant raison à l’homme qui se plaint que celle qu’il aime soit impitoyable (« meine Geliebt gehassig ist« ).

Frau Minne, Prachthandschrift de Hugo von Montfort,1413, Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 329 fol 1r Frau Minne, Prachthandschrift de Hugo von Montfort,1413, Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 329 fol 1r |

Frau Minne (partie d’un lustre), 1430, Stadtmuseum Wiesbaden Frau Minne (partie d’un lustre), 1430, Stadtmuseum Wiesbaden |

|---|

Les illustrateurs imaginent des trônes de plus en plus extraordinaires : deux lions ou deux oiseaux de proie.

Couvercle de Minnekästchen, fin 14eme, Kunstgewerbemuseum, Staatliche Museen zu Berlin.

Couvercle de Minnekästchen, fin 14eme, Kunstgewerbemuseum, Staatliche Museen zu Berlin.

Sur ce couvercle l’homme remet son coeur entre les mains de son aimée, alors qu’il doit partir en voyage :

|

Mon Trésor, sois-moi gracieuse, alors que je dois me séparer de moi. |

Mein Schatz, sei mir gnädig, wenn ich mich von dir scheiden soll |

Frau Minne est garante de leur engagement mutuel de fidélité, qui se développe dans les dialogues des panneaux latéraux ([C1], p 85). Son trône est ici rien moins qu’un homme à quatre pattes, tandis qu’un attribut nouveau, les deux immenses ailes, se déploient au dessus des deux protagonistes, On notera la parenté, mais au féminin, avec la figure du Dieu de l’amour couronné et ailé, tel qu’il apparaît en France dans les ivoires parisiens et les illustrations du Roman de la Rose. Les ailes conférent un caractère céleste et divin à l’accord entre les deux parties.

Frau Minne, vers 1400, Zunfthaus zur Zimmerleuten (maison de la Guilde des Charpentiers), Zürich

Frau Minne, vers 1400, Zunfthaus zur Zimmerleuten (maison de la Guilde des Charpentiers), Zürich

Dans cette fresque récemment découverte [C2], les grandes ailes noires de Frau Minne ne jouent plus un rôle d’équilibrage entre les sexes, mais de pure domination sur le sexe mâle : trônant sur deux hommes à quatre pattes, elle vient d’arracher le coeur du jeune homme situé à sa gauche, tout en plantant sa lance dans le flanc de celui situé à sa droite.

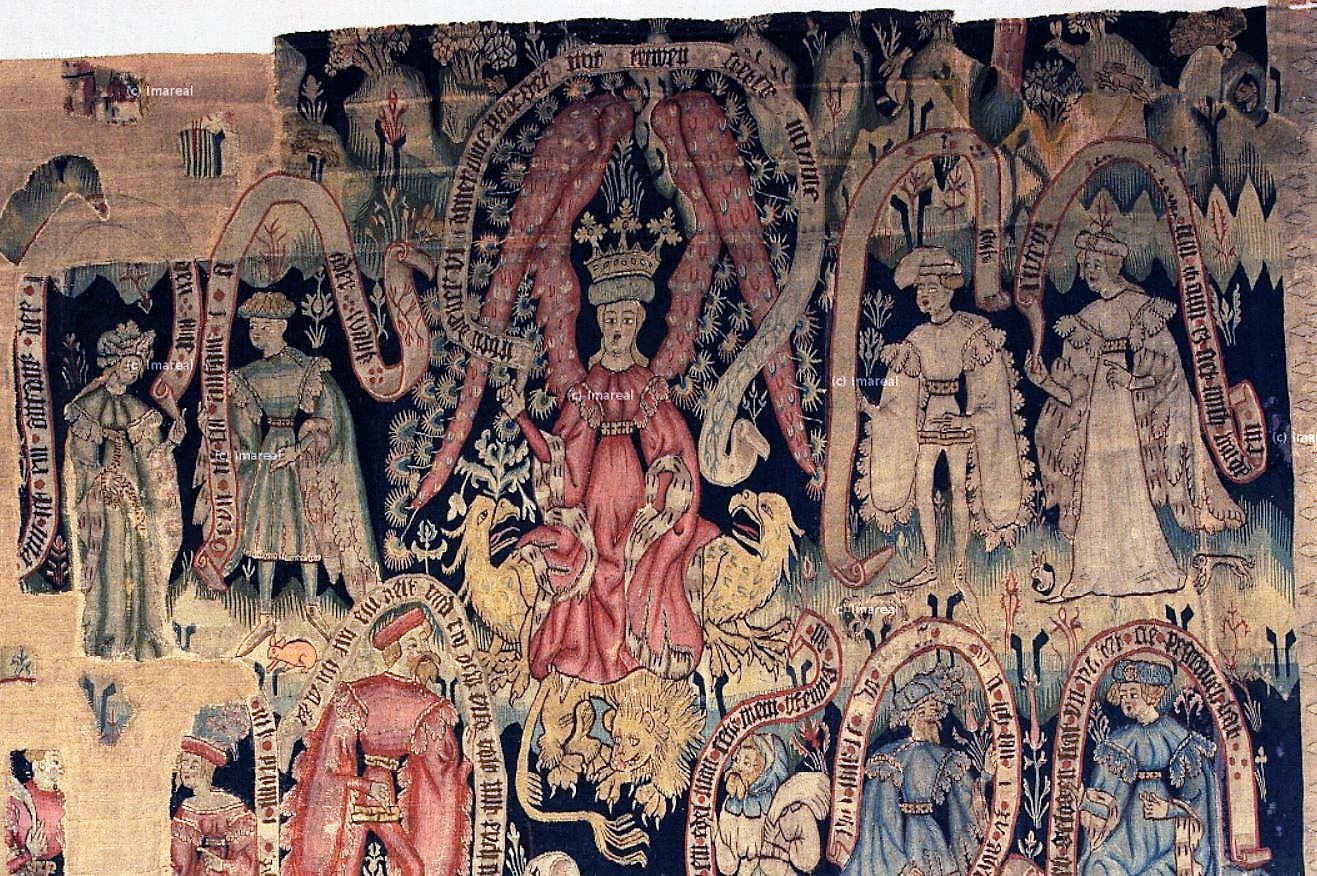

Les tapisseries de Regensburg

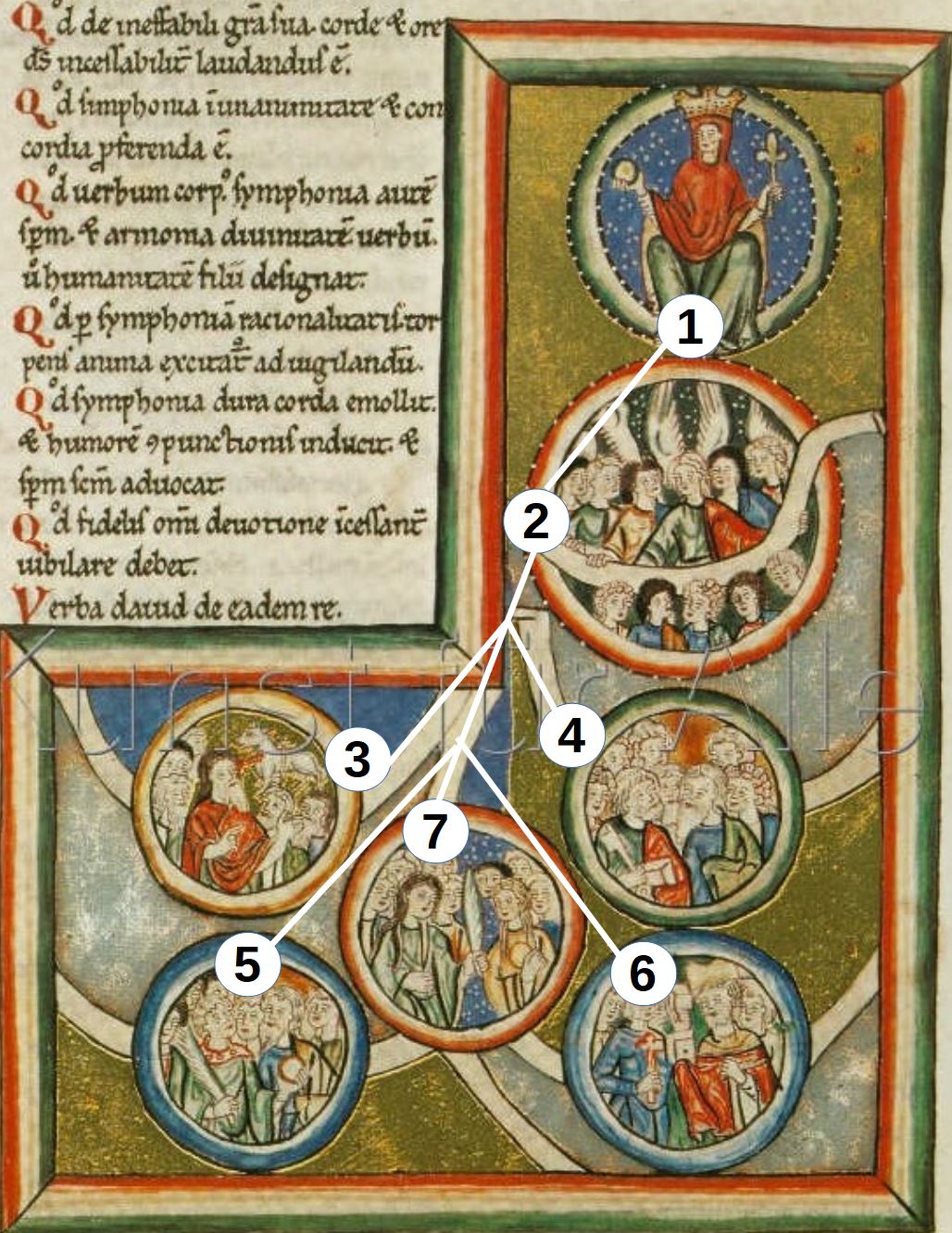

Deux tapisseries réalisés pour décorer la mairie de Regensburg montrent également Frau Minne ailée, mais dans un registre plus apaisé.

Parmi les vingt quatre médaillons de la tapisserie la plus ancienne, elle apparaît semble-t-il à trois reprises :

Frau Minne ?, Médaillon 5

Frau Minne ?, Médaillon 5

Tapisserie aux médaillons 1385-1395 Museum der Stadt Regensburg photo imareal

Le médaillon 5 montre une figure ailée, mais sans couronne, posant ses mains sur le crâne dégarni d’un homme assis entre deux femmes. Le texte est loin d’être clair : « Beau lin, je vais l’acheter pour vous, mais seulement pour glorifier votre chevelure ».

Frau Minne, Médaillons 13 et 14

Frau Minne, Médaillons 13 et 14

Le médaillon 13 montre une femme ailée et couronnée, qui vient de tirer à l’arc sur un jeune homme :

« J’ai gagné le tour (je suis allongé sur les genoux de la bien-aimée) et je peux maintenant (profiter de la) flèche que Minne a tirée »

Dans le médaillon 14, les flèches ont été transférées de Minne au coeur du jeune homme, transformant celui-ci en une sorte d’oiseau transpercé par la flèche : « Mon coeur souffre l’agonie, ôte-moi maintenant la flèche de l’amour. »

Couple au faucon, médaillons 15 et 16

Couple au faucon, médaillons 15 et 16

Les deux médaillons suivant ne montrent pas Frau Minne, mais des thèmes courtois que nous connaissons bien.

Le médaillon 15 est expliqué par son texte : « Les femmes et les faucons attendent trop sans but » (il serait logique que l’objet rouge tenu par la femme soit le gant de fauconnier qu’elle tarde à enfiler, empêchant l’oiseau de la rejoindre).

Le médaillon 16 est celui du Tristan et Iseult épiés par le roi Marc : « Je vois dans le reflet de la fontaine mon Seigneur dans l’arbre ».

Le Jugement de Minne, 1410-1420, Museum der Stadt Regensburg, photo imareal

Le Jugement de Minne, 1410-1420, Museum der Stadt Regensburg, photo imareal

La seconde tapisserie de la mairie de Regensburg illustre le poème « der elende Knabe (le pauvre garçon)« , qui dans la forêt rencontre Frau Minne, ou Frau Vénus. Il s’agit de l’homme élégant à sa droite, face à un nain méprisable qui tente de gagner par de l’argent les faveurs de Frau Minne. La couleur rouge, qui les unit, est celle de l’amour ardent. Particulièrement imposant, le trône est ici composé de deux aigles et d’un lion.

Intérieur du couvercle d’une Minnekätchen, Musée national suisse, Zurich Inv.-Nr. AG 1741 fig 104 [C3]

Intérieur du couvercle d’une Minnekätchen, Musée national suisse, Zurich Inv.-Nr. AG 1741 fig 104 [C3]

Comme l’a noté Jürgen Wurst [C3], on retrouve les mêmes ailes de paon et le même siège à deux aigles dans cette image, dont le texte est malheureusement illisible. On perçoit bien toute l’ambiguïté que finit par créer le cumul des attributs : reine-oiseau par ses ailes et son trône, Frau Minne est aussi oiseleuse par son arc, dans une sorte de monde à l’envers qui fait de la femme la maîtresse et du volatile le chasseur.

Une Vénus ailée

On voit à ces quelques exemples combien la signification aussi bien que l’iconographie de Frau Minne sont fluctuantes, au gré de la fantaisie des artistes. Partant d’une figure royale, elle emprunte ses ailes, puis ses flèches, au Dieu de l’Amour qu’elle féminise. Progressivement, on en vient à l’identifier avec Vénus, auxquelles elle donne un nouvel attribut inconnu des antiques : les ailes.

Le rêve d’un jeune homme, 1478 , illustration pour le Minnereden de Johann von Konstanz, 56 Minnereden Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 313 fol 1r

Le rêve d’un jeune homme, 1478 , illustration pour le Minnereden de Johann von Konstanz, 56 Minnereden Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 313 fol 1r

Cette figure improbable combine les attributs de Cupidon (le bandeau, le brandon) et ceux de Frau Minne (la couronne, les ailes, l’arc) : l’effet est volontaire, puisque le poème débute par le rêve d’un jeune homme, dans lequel ces deux entités lui apparaissent. On notera que trois attributs collatéraux (la nudité, les longs cheveux, la station debout) sont ceux de Vénus. Volontaire ou pas, l’assimilation de Frau Minne à une Vénus ailée suit son cours.

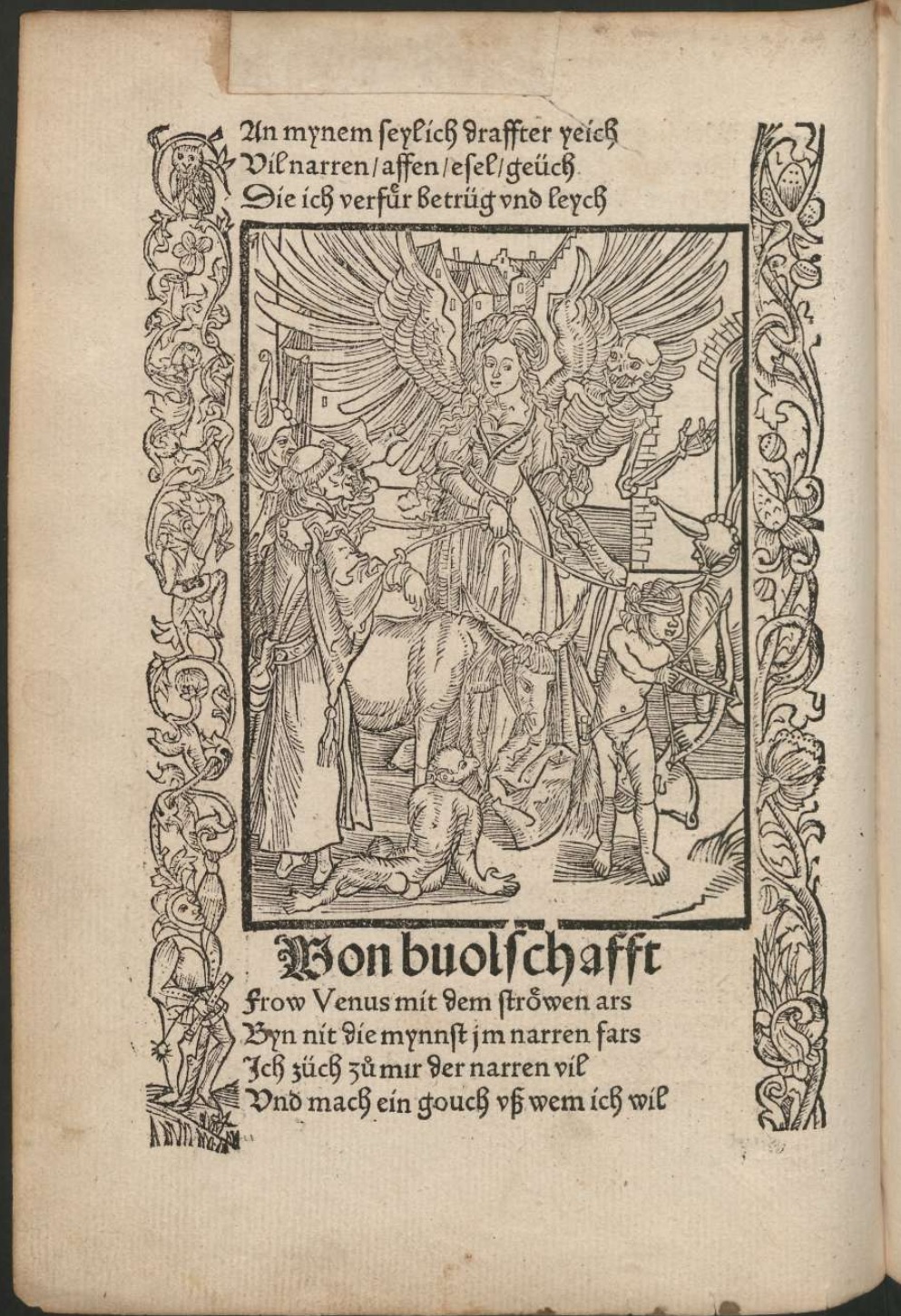

C’est dans la Nef des Fous que l’agglomération atteindra son point ultime, Frau Minne s’effaçant définitivement devant cette nouvelle figure de Vénus.

Le Pouvoir des femmes Le Pouvoir des femmesMeister der Weibermacht, 1451–75, Staatliche Grafische Sammlung, Münich |

De l’Amant (Von Buolschafft) De l’Amant (Von Buolschafft)Sebastian Brant, La nef des Fous (Das Narrenschiff) Bâle (Bergmann von Olpe) 1494 chap 13 fol 17v |

|---|

On reconnaît, à la fois dans l’image et dans le texte, l’influence de la gravure du Meister der Weibermacht :

|

De ma corde je chasse çà et là |

An mynem seyl ich draffter yeich |

Le bestiaire de la dominatrice est identique : la seule différence est qu’elle porte maintenant la couronne et les ailes de Frau Minne, et que le texte la désigne explicitement comme étant Vénus accompagnée de Cupidon. Sur son autre compagnon, le squelette, voir La Mort dans le Dos (Frau Welt).

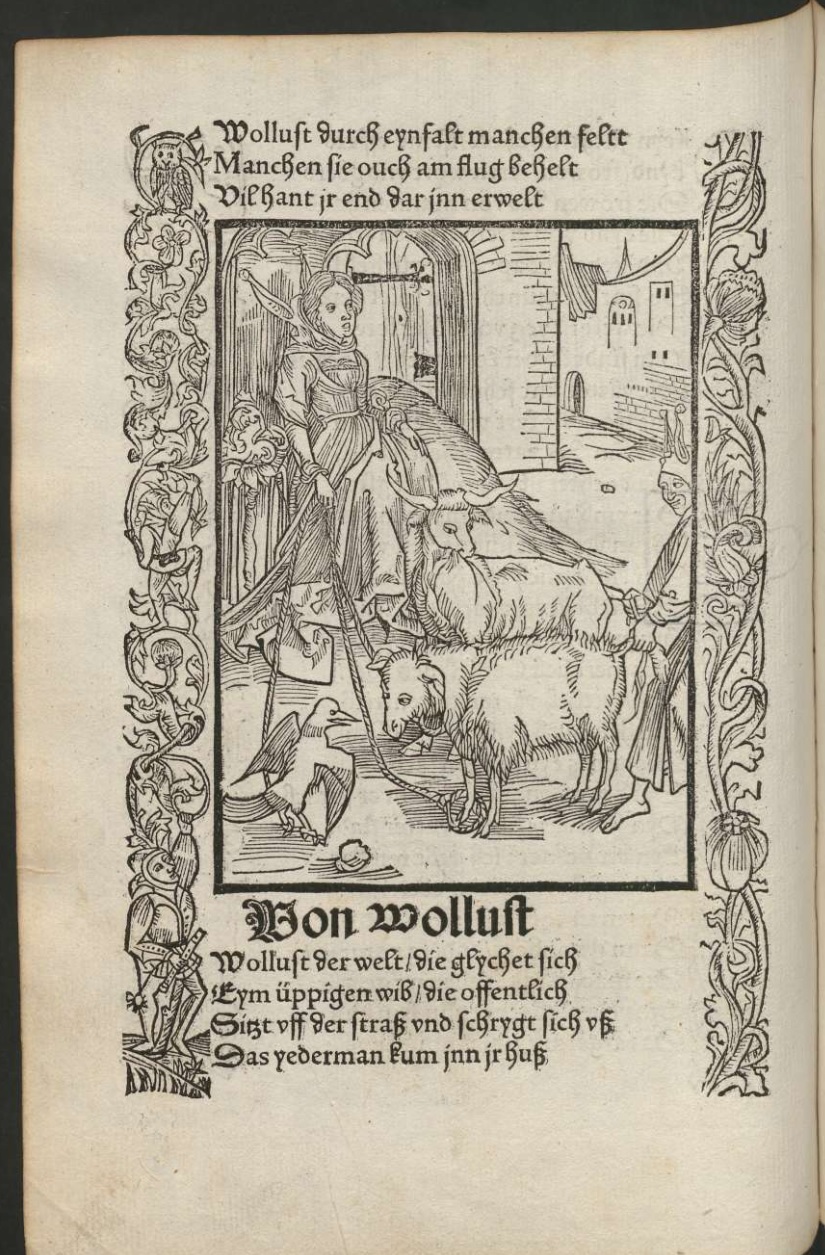

De la luxure (Von Vollust)

De la luxure (Von Vollust)

Sebastian Brant, La nef des Fous (Das Narrenschiff) Bale (Bergmann von Olpe) 1494 chap 50 fol 62v

|

La Luxure tombe sur beaucoup à cause de leur simplicité |

Wollust durch eynfalt manchen feltt |

Cette autre image d’une maîtresse tenant trois animaux par la patte s’inspire, pour le renouvellement du bestiaire, de Proverbes 7,10-23 : on y trouve un « oiseau qui se précipite dans le filet » et un « boeuf qui va à la boucherie ». L’agneau a été rajouté par Brant, comme exemple de bête naïve.

Frau Vénus, l’Amour et le diable

Frau Vénus, l’Amour et le diable

Daniel Hopfer, 1512

Dans cette gravure très inventive, Hopfer fusionne la formule de Frau Vénus (avec ses ailes) et celle de la Femme servant d’appât pour le diable oiseleur (voir L’oiseleur).

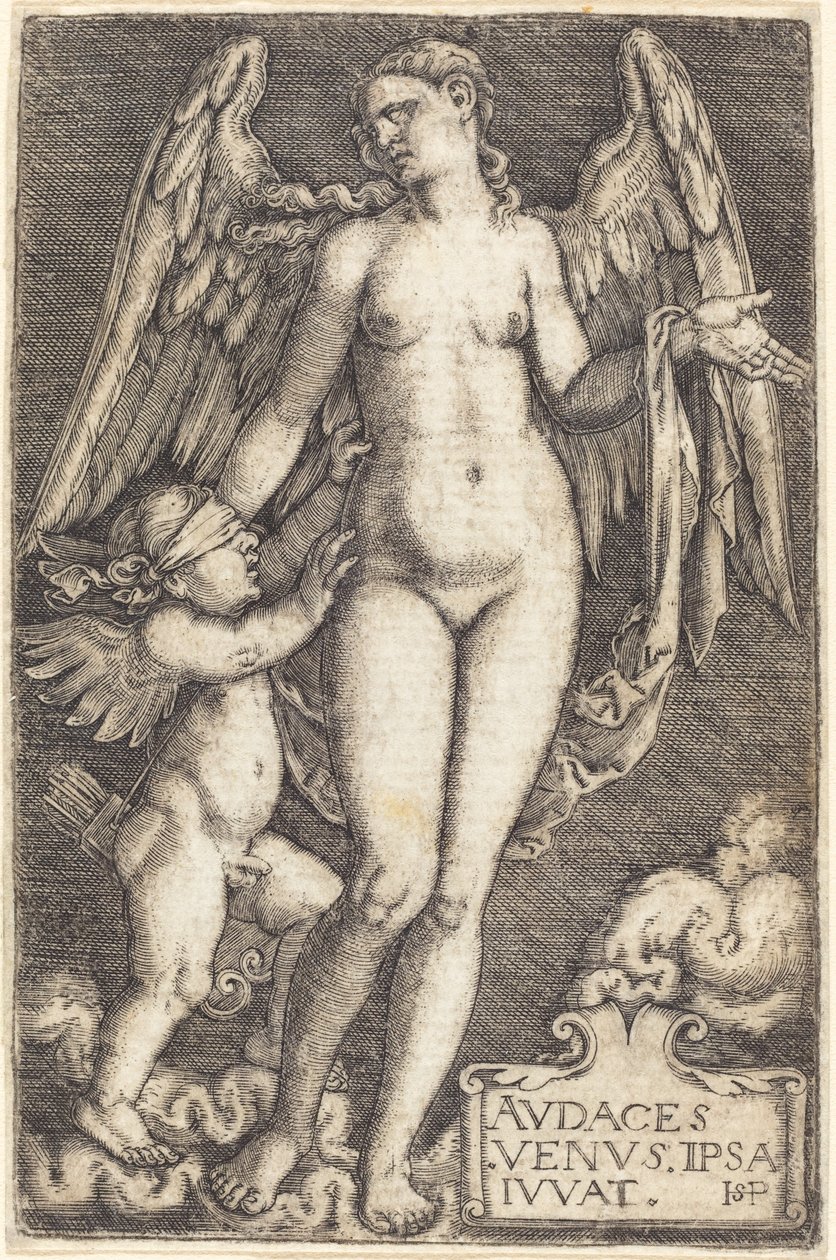

Vénus et Cupidon (Audaces Venus ipsa iuvat), Sebald Beham, 1518-30

Vénus et Cupidon (Audaces Venus ipsa iuvat), Sebald Beham, 1518-30

Beham applique humoristiquement à Vénus le rôle d’initiatrice de Frau Minne : la maxime « Vénus aide les audacieux » nous fait comprendre que le jeune Amour, aveugle et maladroit, sera guidé comme il convient.

Page de titre de « Vom Adel vnd Fürtreffen Weibliches geschlechts » d’Agrippa von Nettesheim,

Page de titre de « Vom Adel vnd Fürtreffen Weibliches geschlechts » d’Agrippa von Nettesheim,

Sebald Beham, 1540

Le figure de Vénus et Cupidon est ici transposée en une image générique, montrant la Femme sous la forme d’un génie nourricier et vainqueur de la Mort, auquel rend hommage le genre masculin, réduit à bambin fessu :

« La Femme est la couronne, l’honneur et la gloire de l’Homme ».

Patientia, 1540 Patientia, 1540 |

La Mort et la Femme, 1547, British Museum La Mort et la Femme, 1547, British Museum |

|---|

Sebald Beham

Plus généralement, les ailes sont pour Beham l’attribut d’une entité abstraite, par exemple la Patience (suivant la convention rendue célèbre par la Melencolia de Dürer).

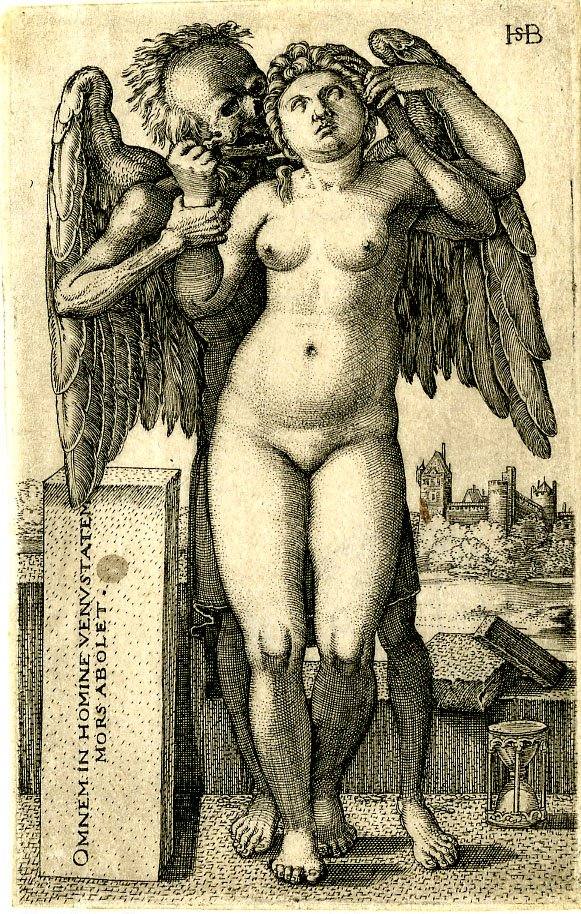

Elles sont aussi un motif graphique percutant : dans la gravure de 1547, la Mort a en quelque sorte dépouillé la Beauté de ses ailes, illustrant littéralement la maxime :

|

La Mort retire à l’homme toute beauté |

Omnen homine venustatem mors abolet |

![]()

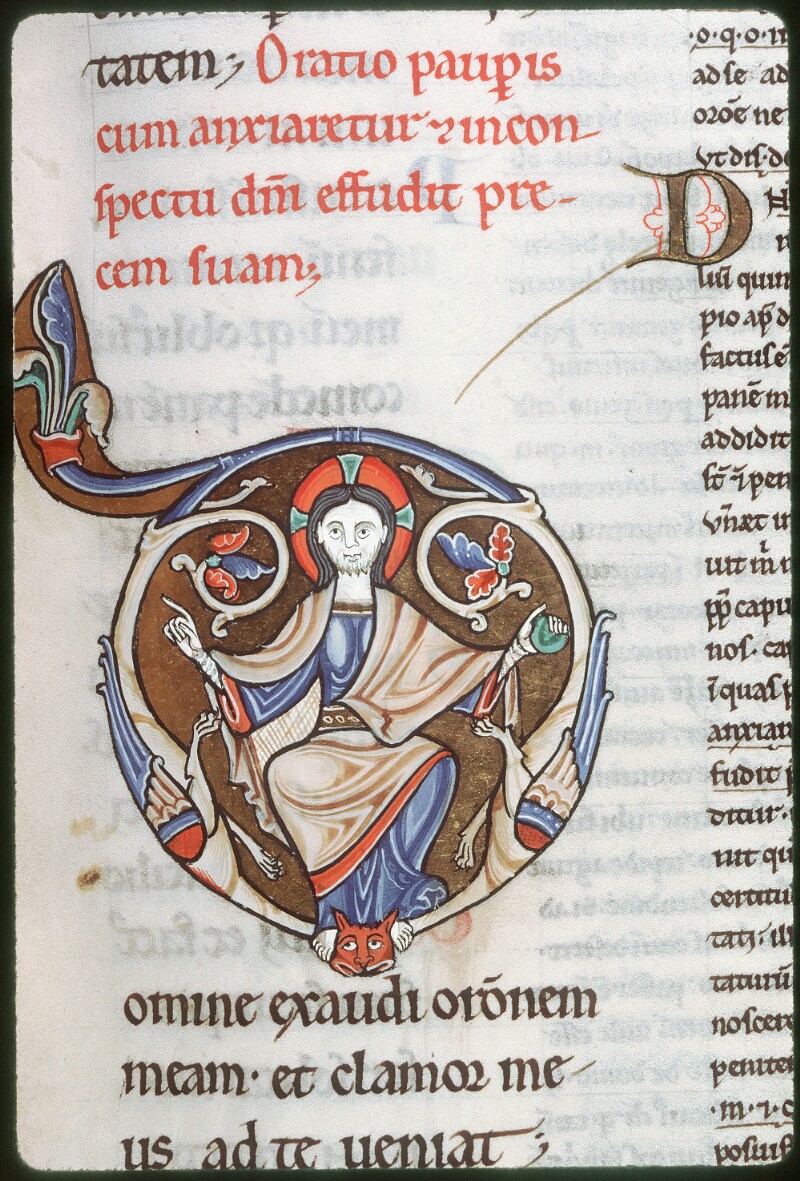

D) L’oiseleuse

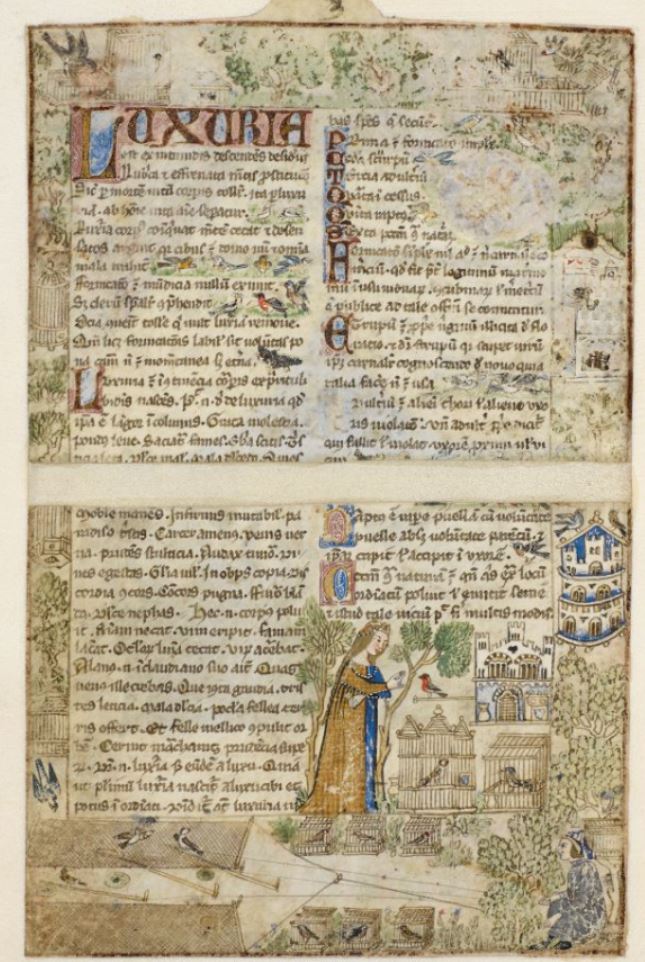

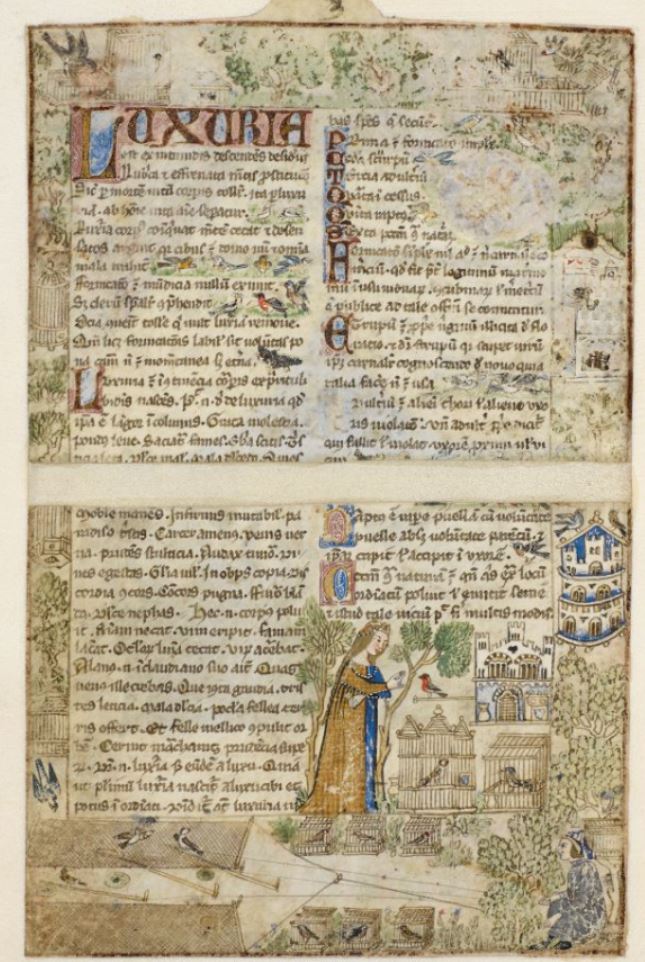

Le Codex Cocharelli est un manuel à usage privé, réalisé par un membre de cette famille de riches banquiers génois pour l’éducation de ses enfants. Il présente donc des images qui n’ont aucun équivalent, dont celle que nous allons commenter.

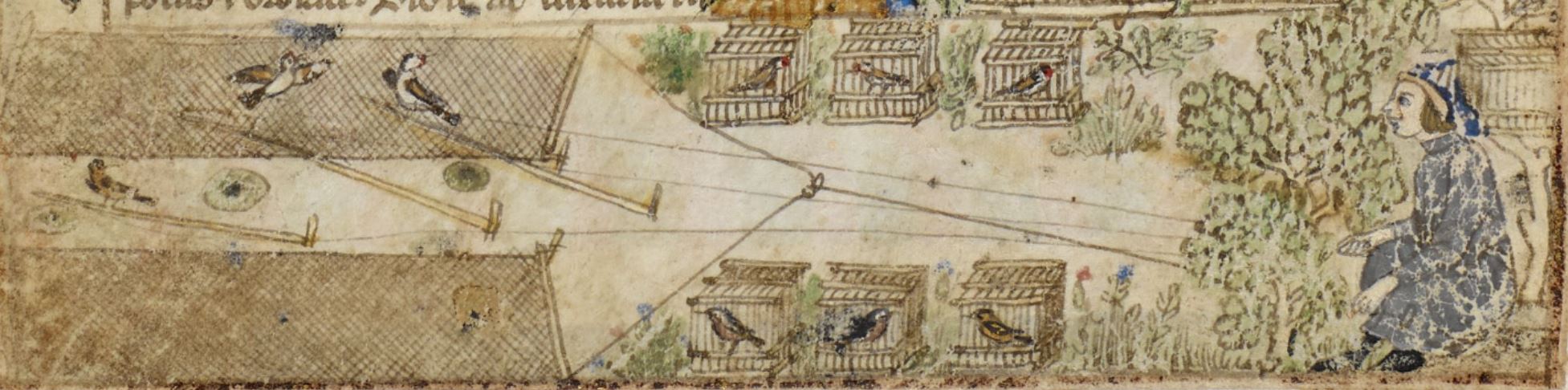

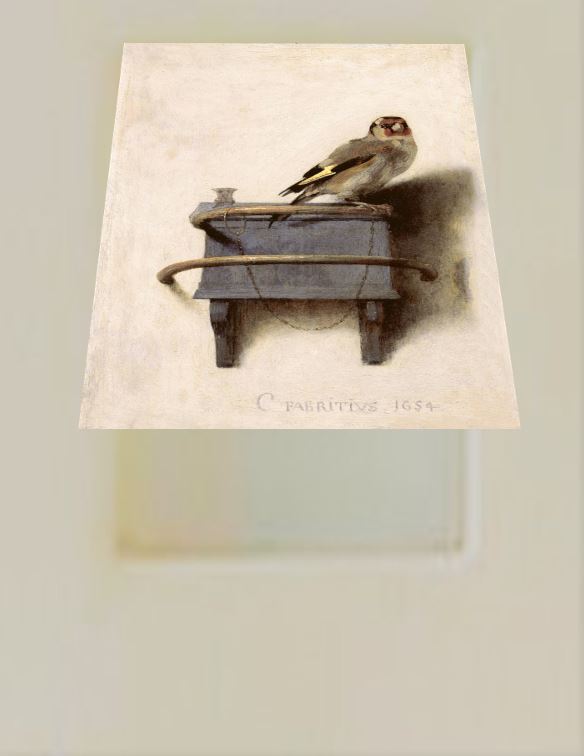

Codex Cocharelli, 1330-40, BL Add MS 27695 fol 15v

Codex Cocharelli, 1330-40, BL Add MS 27695 fol 15v

Cette page charmante est véritable anthologie aviaire : on y voit des oiseaux de toute espèce, des cages de toute forme, et une femme charmante nourrissant un de ses favoris (voir Le Chardonneret, et derrière).

Pourtant cette belle reine n’est autre que la Luxure, et tout le texte de la page est très proche d’un Manuel du confesseur [D1], qui liste les six variantes de ce Vice en haut de la seconde colonne : P(rima), S(ecunda), T(ertia)...

Voici la description de la Sixième qui se place, dans une proximité surprenante, juste au dessus de la dame tendant une gourmandise à son favori :

Voici la description de la Sixième qui se place, dans une proximité surprenante, juste au dessus de la dame tendant une gourmandise à son favori :

|

Vice contre nature : lorsque quelqu’un, en dehors du lieu régulier, dépose et émet sa semence. Et ce vice là peut se faire de plusieurs manières. |

Vitium contra naturam : quando aliquis extra locum ordinatum posuit et emitit semen. Et istud tale vitium potuit fieri multis modis |

Il ne fait donc guère de doute que les différent oiseaux qui agrémentent cette page devaient être compris comme autant d’organes mâles (uccelini) , toujours prêts à être excités.

L’oiseleuse

Cette page très complexe précède largement les autres figurations aviaires de la Luxure (voir – La Luxure à l’oiseau). Cette figure si extraordinaire de reine et d’oiseleuse représente-t-elle vraiment la Luxure ?

Une première réponse est que le Codex Cocharelli traite des Vices et des Vertus dans deux sections différentes, toutes deux incomplètes et désorganisées. La reconstitution proposée par Chiara Concina [D4] ne comporte aucune page représentant à la fois un Vice et une Vertu.

Petites heures du Duc de Berry, 1375-85, BNF Lat fol 18014 fol 9v Petites heures du Duc de Berry, 1375-85, BNF Lat fol 18014 fol 9v |

Codex Cocharelli Codex Cocharelli |

|---|

Bouvreuil pivoine

Une seconde réponse découle de l’identification de l’oiseau : il s’agit d’un bouvreuil pivoine, passereau bien connu pour sa capacité à apprendre des airs, et pour sa fidélité à sa compagne. Or seul le mâle arbore cette gorge rouge caractéristique.

Notre oiseleuse représente donc bien la Luxure, corrompant le mâle fidèle.

L’oiseleur

L ‘oiseleur du bas de page, caché derrière un buisson, se sert des oiseaux en cage comme appelants pour attirer leurs frères encore sauvages. Faut-il y voir le pourvoyeur de dame Luxure ? Ou bien son alter-ego masculin, le ravisseur dont l’appétit pour les oiselles est insatiable (sur l’Oiseleur comme figure du séducteur, voir L’oiseleur ) ? Mais il semble pour le moins contradictoire que, dans la même page, les volatiles du haut représentent le « petit oiseau » des messieurs, et ceux du bas des ravissantes idiotes.

L ‘oiseleur du bas de page, caché derrière un buisson, se sert des oiseaux en cage comme appelants pour attirer leurs frères encore sauvages. Faut-il y voir le pourvoyeur de dame Luxure ? Ou bien son alter-ego masculin, le ravisseur dont l’appétit pour les oiselles est insatiable (sur l’Oiseleur comme figure du séducteur, voir L’oiseleur ) ? Mais il semble pour le moins contradictoire que, dans la même page, les volatiles du haut représentent le « petit oiseau » des messieurs, et ceux du bas des ravissantes idiotes.

L’explication inattendue, plus proche de l’esprit du temps, nous est fournie par un des grands textes médiévaux, le Roman de la Rose, dont un passage aurait pu être écrit comme explication du bas de page :

|

Ainsi comme fait l’oiseleur |

Ainsinc cum fait li oiselierres |

Ainsi l’oiseleur est, comme le Diable, celui qui profite de l’appétit sexuel sous toutes ses formes, masculine autant que féminine :

« Se n’est aucune caille vielle,

Qui venir au caillier ne veille ».

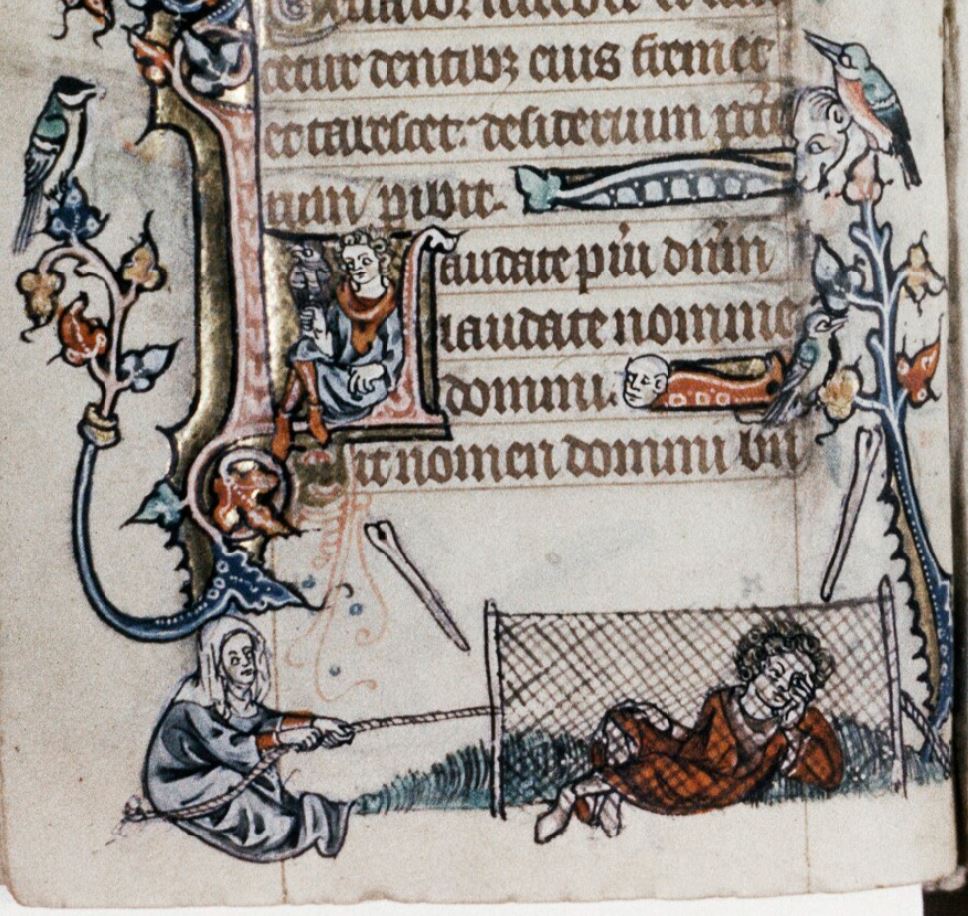

Les oiseleurs et l’oiseleuse du psautier d’Oxford

Antérieur d’une dizaine d’années au Codex Cocharelli, ce manuscrit, probablement offert à une dame par le comte de Flandres Louis de Nevers, est célèbre pour ses nombreuses illustrations courtoises, dont une des toutes premières apparitions de Cupidon et de Frau Minne (voir plus haut). Dans d’autres pages, c’est la chasse, ou le piégeage des oiseaux, qui sert de métaphore à l’amour.

![]()

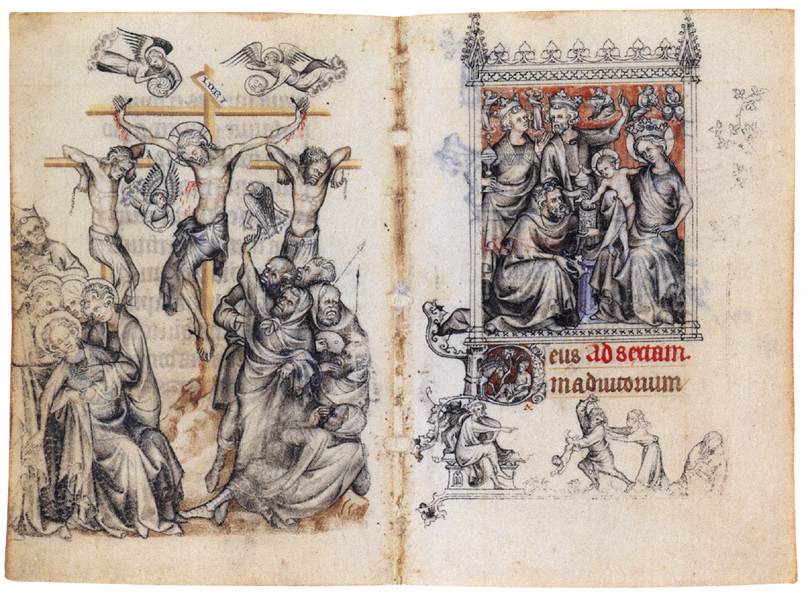

Psautier d’Oxford, Flandres, vers 1320, Bodleian Library MS. Douce 6 fol 41v-42r

Psautier d’Oxford, Flandres, vers 1320, Bodleian Library MS. Douce 6 fol 41v-42r

Dans cette première exposition du thème, deux oiseleurs prennent un oiseau au filet, tandis que deux oiseaux encore libres, à droite, sont attirés par l’appelant, l’oiseau en cage. Ces deux oiseleurs illustrent probablement la tromperie, la « conduite perverse » dénoncée par le texte juste au dessus :

« Je ne mettrai devant mes yeux aucune action mauvaise. Je hais la conduite perverse, elle ne s’attachera point à moi. Un coeur faux ne sera jamais le mien; je ne veux pas connaître le mal. » Psaume 101, 3-4

Psautier d’Oxford, Flandres, vers 1320, Bodleian Library MS. Douce 6 fol 83v

Psautier d’Oxford, Flandres, vers 1320, Bodleian Library MS. Douce 6 fol 83v

Cette seconde page consacrée au piégeage ne se comprend que comme antithèse graphique de la précédente. Le rôle de l’appelant est joué par le fauconnier, encagé dans la lettre L de Laudate : comprenons, ironiquement, que ses louanges (à la dame) se sont retournées contre lui. De même l’oiseleur, bien reconnaissable à sa robe rouge, est pris dans son propre filet. Le fauconnier encagé et le captieux capturé illustrent à nouveaux le Méchant, mais cette fois pris au piège de son propre désir, comme l’explique le texte juste au dessus :

« Le méchant le voit et s’irrite, il grince des dents et l’envie le consume: le désir des méchants périra. » Psaume 112, 10

L’oiseleuse en robe longue et voilée comme une nonne n’a donc ici rien à voir avec la Luxure : elle illustre ici le « Juste » que célèbre le Psaume 112, mais d’une manière ironique : comme une Femme inexpugnable, qui sait tirer les ficelles du désir masculin.

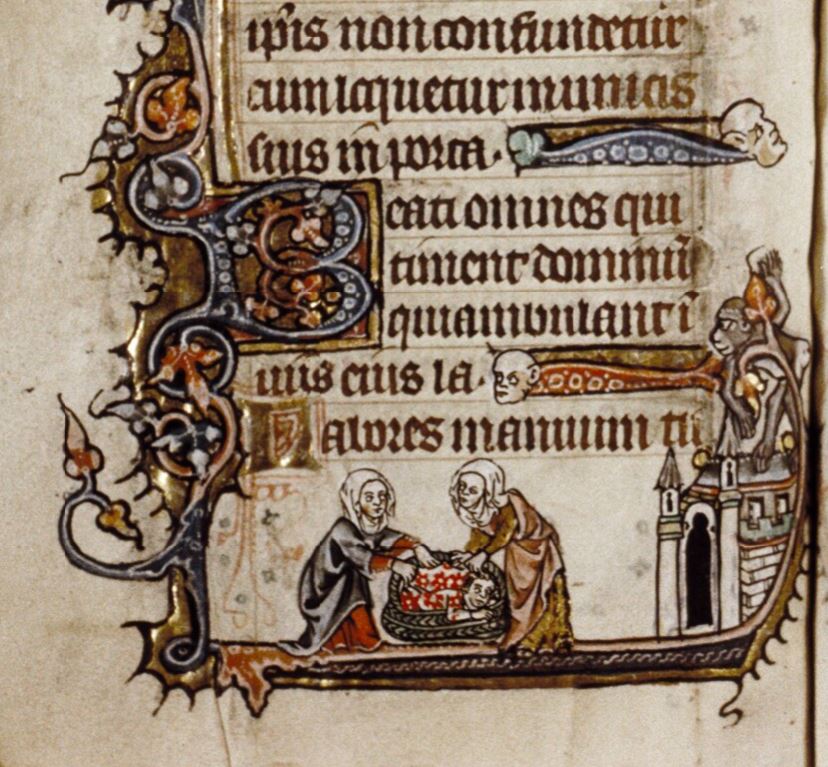

Psautier d’Oxford, Flandres, vers 1320, Bodleian Library MS. Douce 6 fol 160v

Psautier d’Oxford, Flandres, vers 1320, Bodleian Library MS. Douce 6 fol 160v

L’illustrateur a néanmoins réussi à caser dans le psautier une fin heureuse où la Dame, les seins nus mais la tête toujours pudiquement voilée, a admis dans sa ruelle son amoureux bouclé. L’image est le contrepieds ironique de l’austère passage inscrit juste au dessus, pourvu qu’on traduise littéralement le mot « generatio » du psaume (habituellement rendu par demeure) :

|

Mon pouvoir reproductif m’est ôté et déroulé loin de moi, comme une tente de berger. Isaïe, 38,12 |

generatio mea ablata est et convoluta est a me quasi tabernaculum. |

Ainsi, par antithèse, la copulation illustre l’impuissance et le lit à courtines, bien protégé dans le château, la tente de berger amovible.

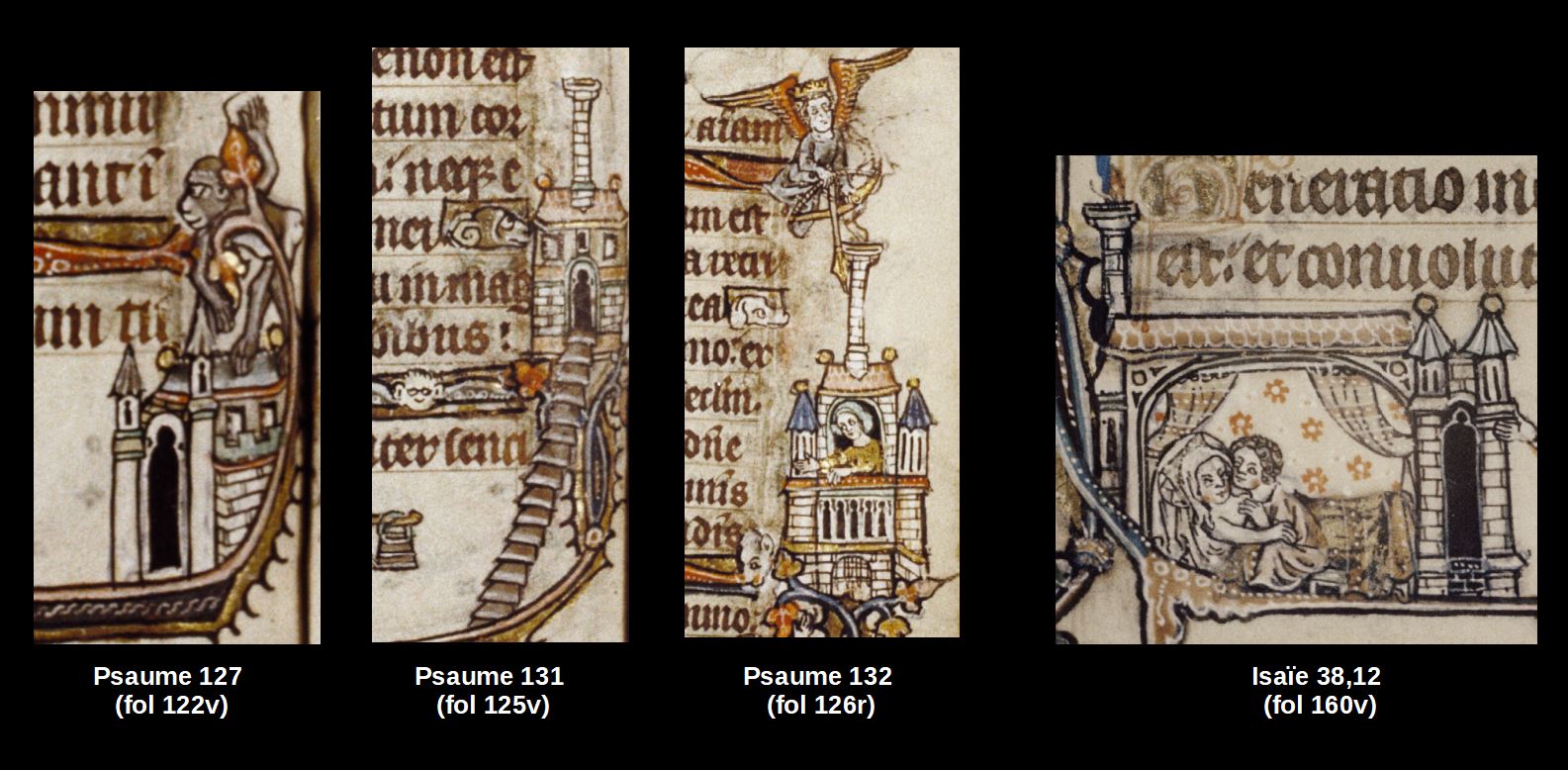

Psautier d’Oxford, Flandres, vers 1320, Bodleian Library MS. Douce 6 fol 122v

Psautier d’Oxford, Flandres, vers 1320, Bodleian Library MS. Douce 6 fol 122v

La toute première image d’un édifice fortifié apparaît bien avant dans le manuscrit, à la fin du Psaume 127. Celui-ci commence et se termine en évoquant une cité fortifiée :

« Si Yahweh ne garde pas la cité, en vain la sentinelle veille à ses portes. » Psaume 127,1

« Ils ne rougiront pas quand ils répondront aux ennemis, à la porte de la ville. » Psaume 127,5

La drôlerie montre deux femmes qui transportent, sans rougir, un homme caché dans un panier. Gardée par un singe et non par Dieu, la porte de la ville est béante.

Psautier d’Oxford, Flandres, vers 1320, Bodleian Library MS. Douce 6 fol 125v 126r

Deux autres métaphores de la femme-citadelle apparaissent quelques pages plus loin, dans ce bifolium à lire en parallèle :

- à gauche un portefaix puise de l’eau et un autre la transporte vers une maison sans défense, au portail étroit lorgné par un bélier (luxure) ;

- à droite un veneur s’occupe des animaux (un lapin et la meute) et un seigneur frappe sa poitrine de son bonnet rouge, tandis qu’une dame sort au balcon d’un château bien défendu, mais à la herse relevée, et que Cupidon la vise de sa flèche sous l’oeil d’un chien (fidélité).

Le Psaume 131, qui se termine dans la page de gauche, est celui de l’humilité, mais aussi de la solitude :

« Je ne recherche point les grandes choses, ni ce qui est élevé au-dessus de moi. Non! Je tiens mon âme dans le calme et le silence, comme un enfant sevré sur le sein de sa mère »

La maison à la porte trop petite, et où on ne boit que de l’eau, est donc probablement ici une métaphore de la jeune vierge.

Le Psaume 132, à droite, exprime l’amour voué, mais différé :

«Je n’entrerai pas dans la tente où j’habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose; Je n’accorderai point de sommeil à mes yeux, ni d’assoupissement à mes paupières, jusqu’à ce que j’aie trouvé un lieu pour Yahweh, une demeure pour le Fort de Jacob.»

Si on les regarde en séquence, les quatre lieux fortifiés du manuscrit présentent une sorte de gradation.

Pour les trois premiers, qui illustrent le cantique de la montée, on rencontre successivement :

- une ville ouverte à toutes les impudences ;

- une maison virginale, en hauteur, où l’on ne boit que de l’eau pure ;

- un château bien défendu, où l’amour se déclare à distance.

La fin heureuse vient compléter la gradation : l’amoureux accomplit le voeu du psaume 132, en rejoignant « la tente où j’habite » et « le lit où je repose ».

Post-scriptum

La fauconnière

Josef Koppay vers 1880, collection privée

Avec son plumet qui l’assimile à son faucon, cette femme fatale prend pour proie tout ce qui fuit dans le taillis.

La marchande d’oiseaux, Icart, 1929

La marchande d’oiseaux, Icart, 1929

En prétendant montrer une sentimentale émue par l’amour entre les deux inséparables – une fille qui donne une maison aux oiseaux – Icart développe en fait, comme à son habitude, le thème de la femme libérée, collectionneuse d’amants de toutes tailles et de tous plumages.

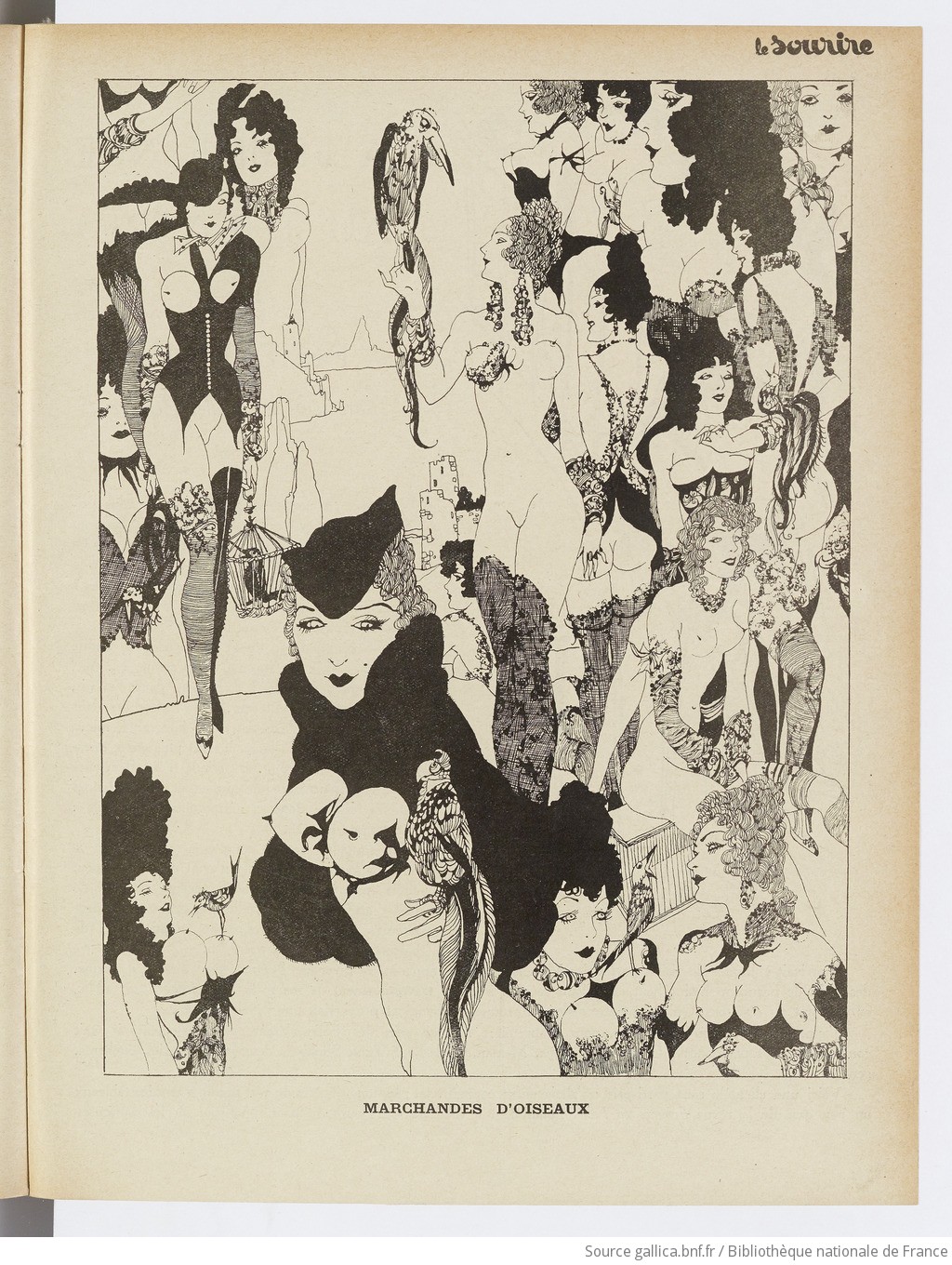

Marchandes d’oiseaux, Henry Sebastian (Ludwig Lutz Ehrenberger), Le Sourire, juillet 1935, Gallica

Les encageuses, en version noire.

![]()

https://books.openedition.org/pur/103998

Johann J. Mattelaer, « The Phallus Tree: A Medial and Renaissance Phänomen », Sexual Medicine History, European Association of Urology, Arnheim 2009″ https://krapooarboricole.files.wordpress.com/2019/10/mattelaer-2010-the_journal_of_sexual_medicine.pdf

https://krapooarboricole.wordpress.com/2018/01/23/larbre-aux-phallus/

Traduction anglaise : https://archive.org/details/malleusmaleficar0000inst/page/192/mode/2up?q=nest

![]()

[B11] Malgré leur longueur démesurée, les socques à elles-seules ne sont pas systématiquement péjoratives. Chez Schongauer par exemple, on mes trouve tout aussi bien aux pieds d’une Vierge sage qu’à ceux d’une Vierge folle :

Deuxième Vierge sage Deuxième Vierge sage |

Cinquième Vierge folle Cinquième Vierge folle |

|---|

1480-85, Schongauer

![]()

https://www.projekt-gutenberg.org/brant/narrens/chap051.html

![]()

Le chardonneret

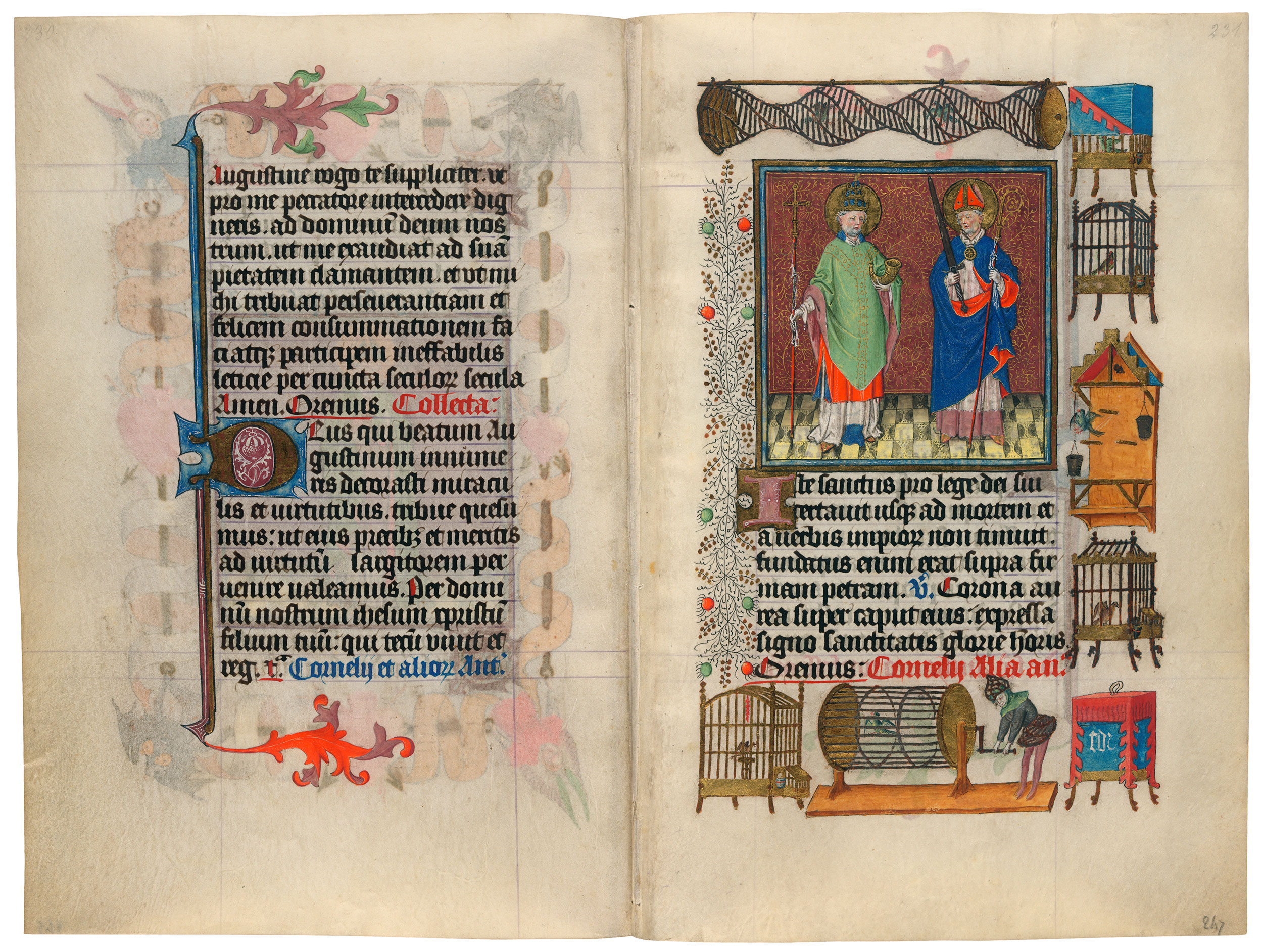

Le chardonneret  Saint Corneille et Saint Cyprien, pp. 246–47

Saint Corneille et Saint Cyprien, pp. 246–47

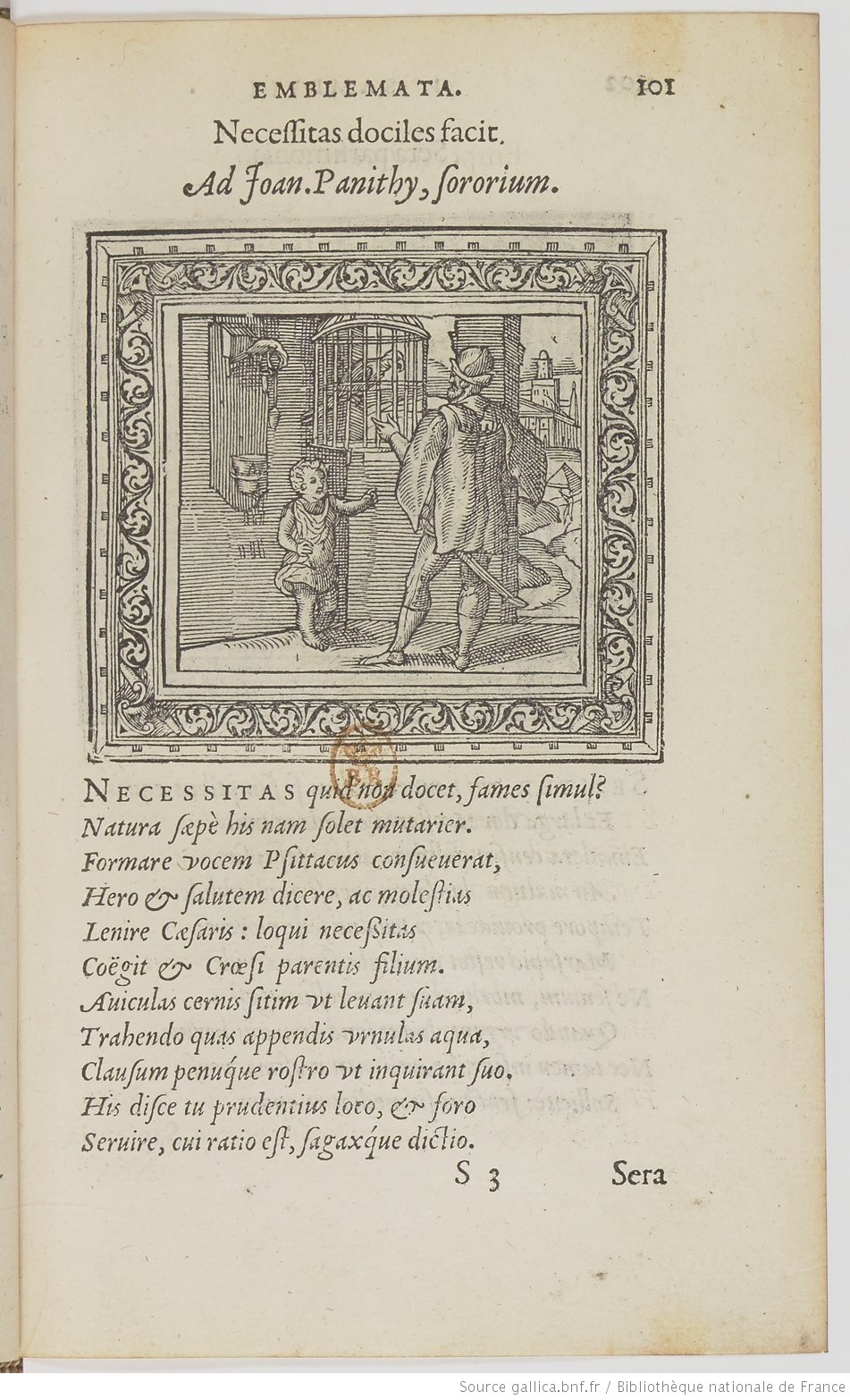

Joannes Sambucus, Emblemata (1564), p 101

Joannes Sambucus, Emblemata (1564), p 101 Nature morte aux fruits avec un chardonneret, 1660-1679, Rijksmuseum, Amsterdam

Nature morte aux fruits avec un chardonneret, 1660-1679, Rijksmuseum, Amsterdam Nature morte avec un écureuil et un chardonneret, 1668, Museumslandschaft Hessen, Kassel

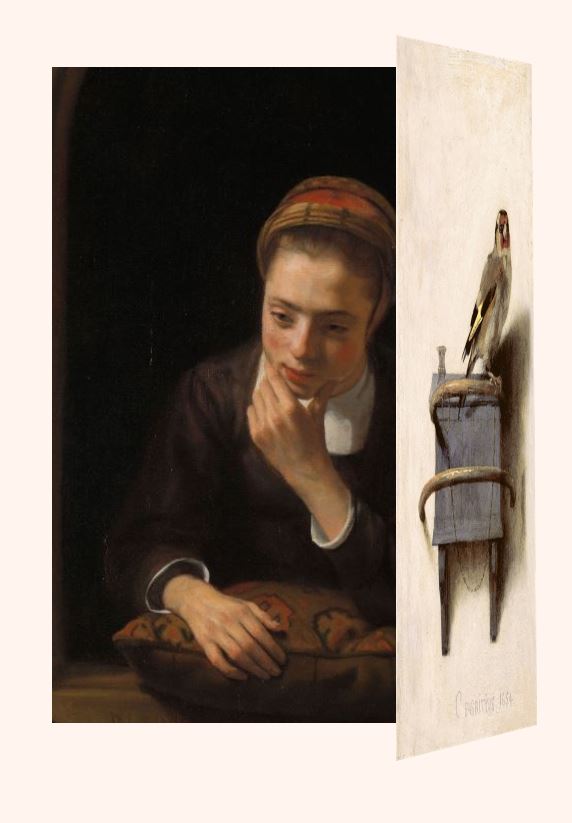

Nature morte avec un écureuil et un chardonneret, 1668, Museumslandschaft Hessen, Kassel Femme à la fenêtre avec un un panier en cuivre avec des pommes et un faisan

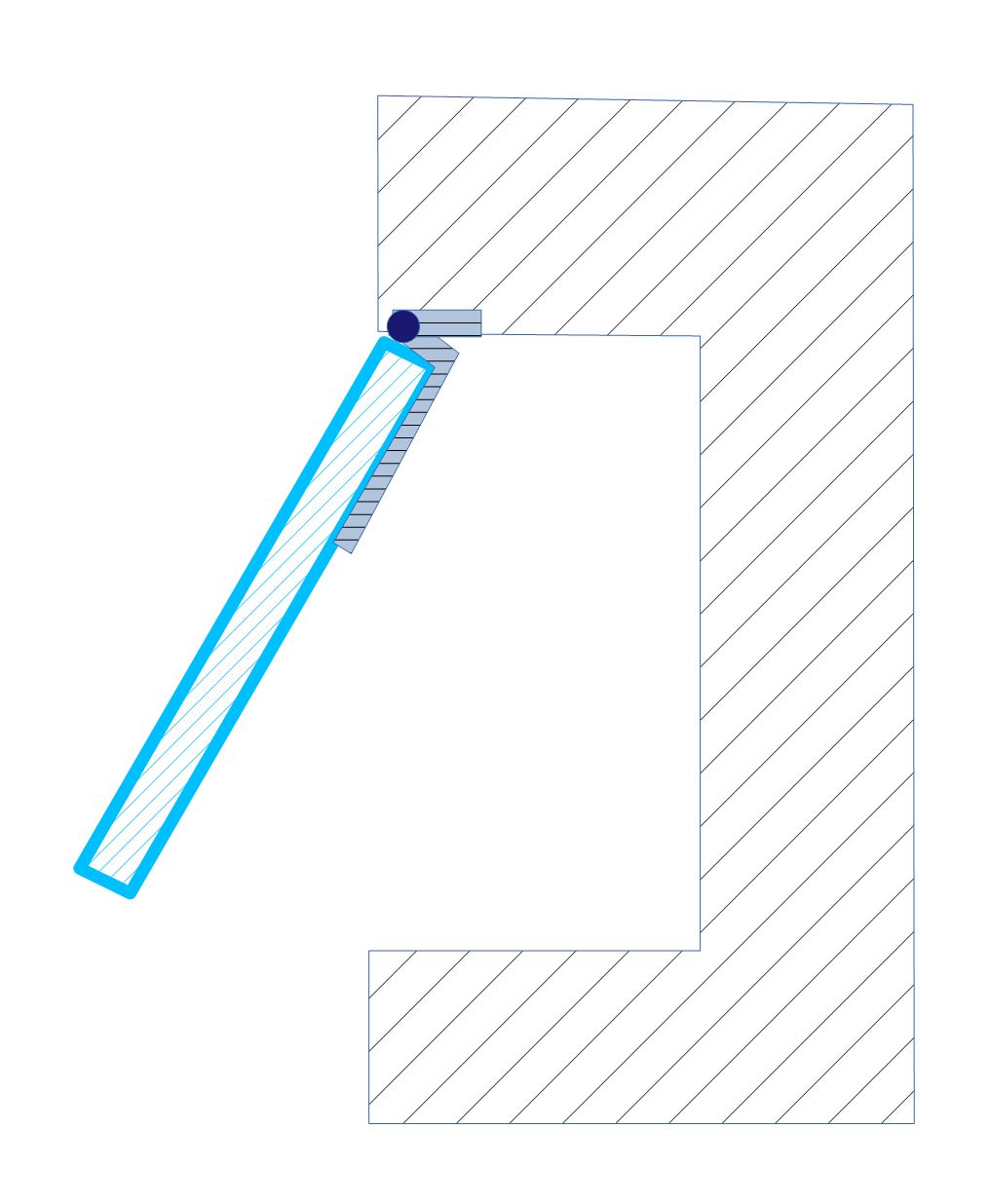

Femme à la fenêtre avec un un panier en cuivre avec des pommes et un faisan La jeune femme lève les yeux vers la maisonnette. Par rapport à celles que nous avons déjà vues, elle a gagné encore en complexité : au sous-sol (le réservoir), au rez-de-chaussée (la planchette), au premier étage (l’arceau et la mangeoire) s’ajoute maintenant un grenier, où l’oiseau peut monter s’abriter.

La jeune femme lève les yeux vers la maisonnette. Par rapport à celles que nous avons déjà vues, elle a gagné encore en complexité : au sous-sol (le réservoir), au rez-de-chaussée (la planchette), au premier étage (l’arceau et la mangeoire) s’ajoute maintenant un grenier, où l’oiseau peut monter s’abriter. Très précisément, la servante regarde l’oiseau, qui lui rend son regard. A l’extrême limite de la visibilité, presque caché par la mangeoire, on devine un second oiseau. L’intérêt de la jeune servante n’est donc pas pour les acrobaties : ce qu’elle regarde, c’est le couple, et ce couple l’attendrit et lui donne des idées.

Très précisément, la servante regarde l’oiseau, qui lui rend son regard. A l’extrême limite de la visibilité, presque caché par la mangeoire, on devine un second oiseau. L’intérêt de la jeune servante n’est donc pas pour les acrobaties : ce qu’elle regarde, c’est le couple, et ce couple l’attendrit et lui donne des idées.

Jeune fille à sa fenêtre avec un panier de fruit

Jeune fille à sa fenêtre avec un panier de fruit En relevant le rideau, la servante nous montre où le chardonneret se trouve : dans la cage près de la seconde fenêtre, sous laquelle la jeune maîtresse prend sa leçon de chant.

En relevant le rideau, la servante nous montre où le chardonneret se trouve : dans la cage près de la seconde fenêtre, sous laquelle la jeune maîtresse prend sa leçon de chant.

Jeune hollandaise à sa fenêtre

Jeune hollandaise à sa fenêtre Jeune fille à sa fenêtre avec un chat, une souricière, un canard pendu et un pot en étain

Jeune fille à sa fenêtre avec un chat, une souricière, un canard pendu et un pot en étain Jeune fille à la fenêtre

Jeune fille à la fenêtre

Hypothèse Linda Stone-Ferrier, fig 11

Hypothèse Linda Stone-Ferrier, fig 11

Radiographie [5]

Radiographie [5] Nature morte formant couvercle

Nature morte formant couvercle Au cellier (la surprise), perdu en 1945

Au cellier (la surprise), perdu en 1945 Une charnière en L, compatible avec les trous sur l’arrière, aurait pu facilement assurer le pivotement.

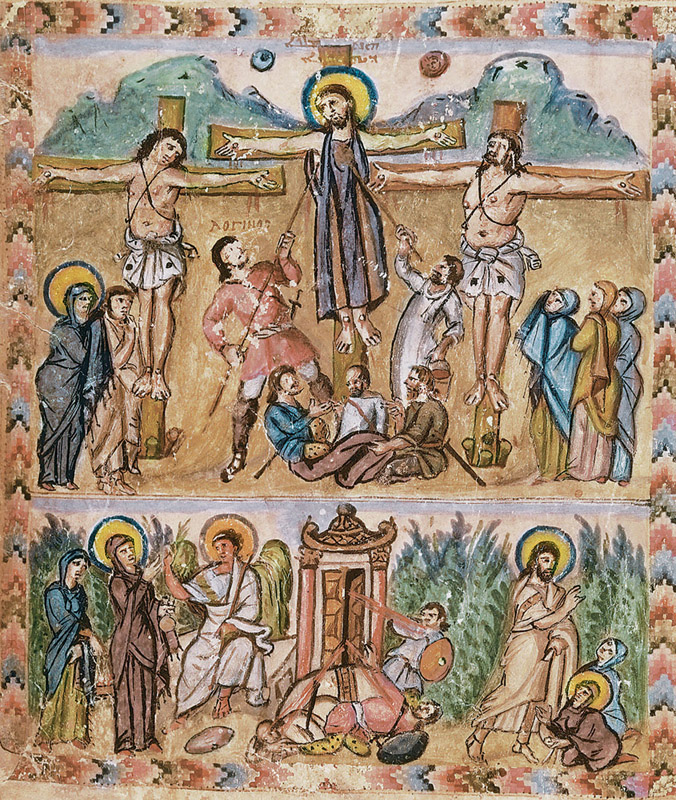

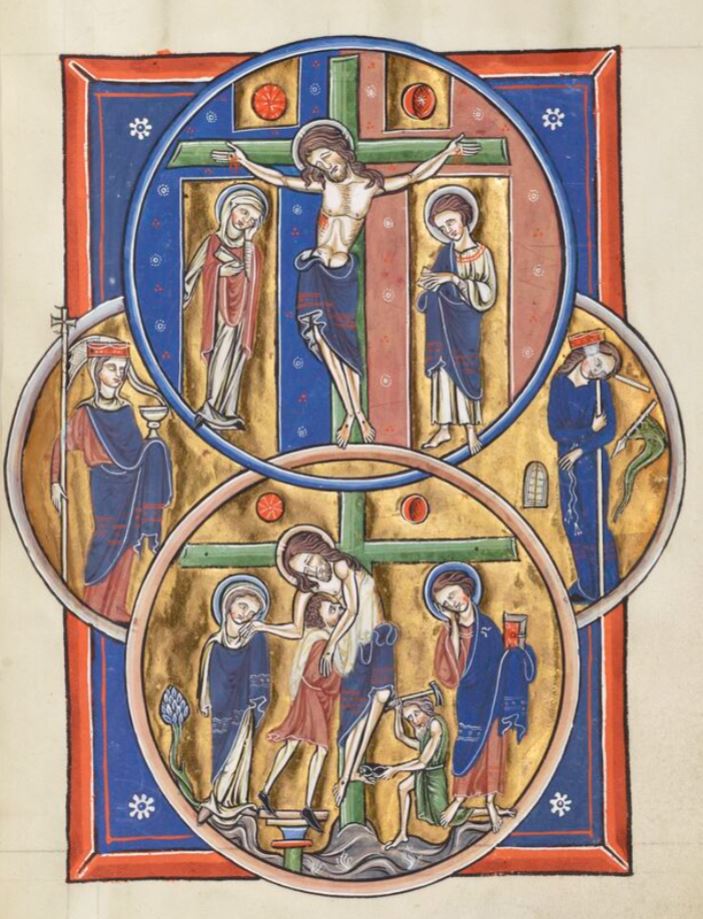

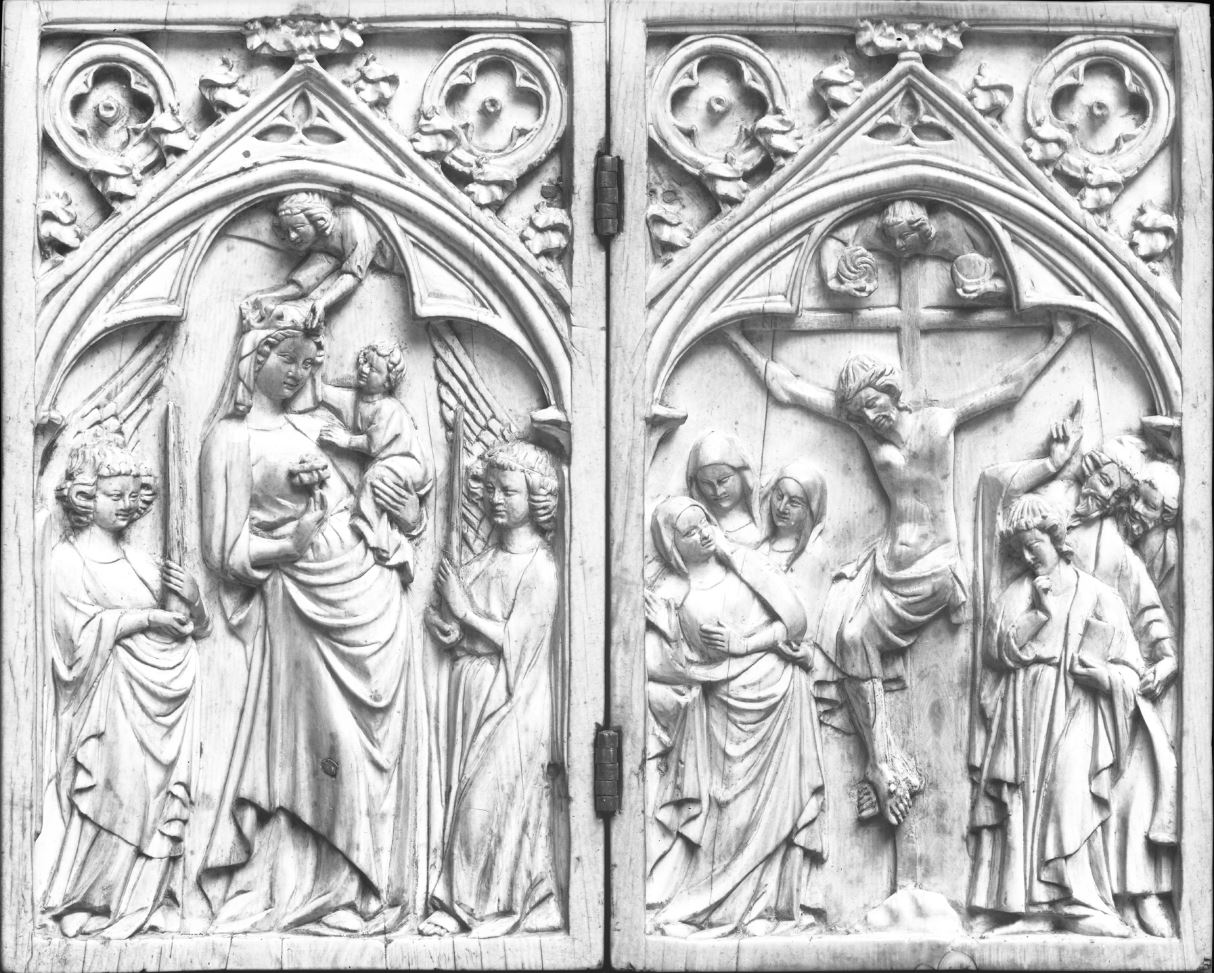

Une charnière en L, compatible avec les trous sur l’arrière, aurait pu facilement assurer le pivotement. Crucifixion et résurrection, fol 13r

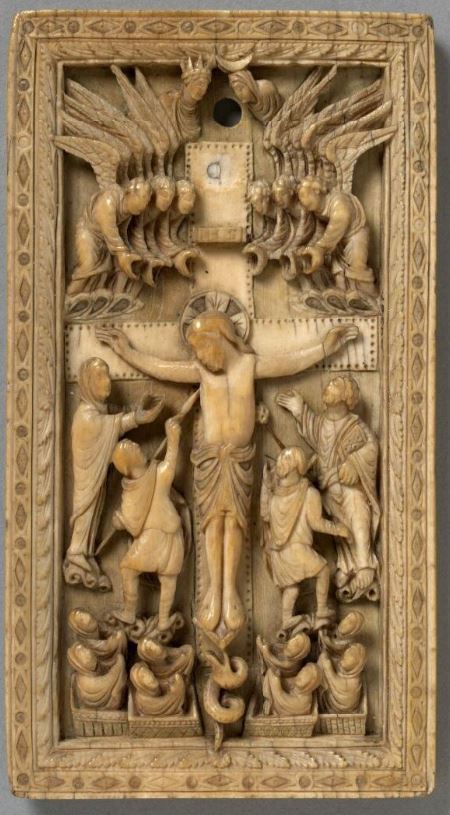

Crucifixion et résurrection, fol 13r Diptyque Harrach (détail), vers 800, Museum Schnütgen, Cologne

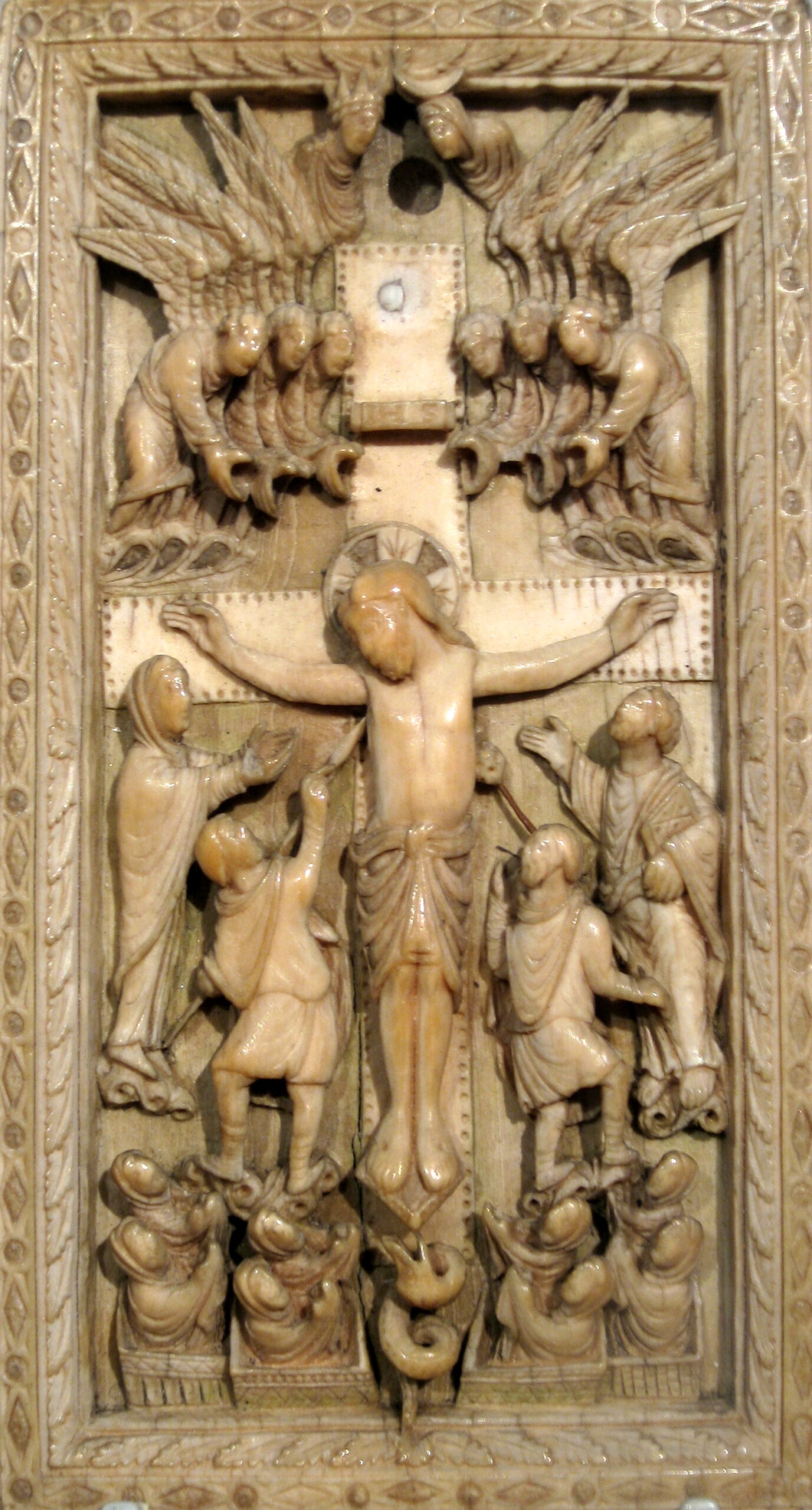

Diptyque Harrach (détail), vers 800, Museum Schnütgen, Cologne Crucifixion, vers 850, Metz

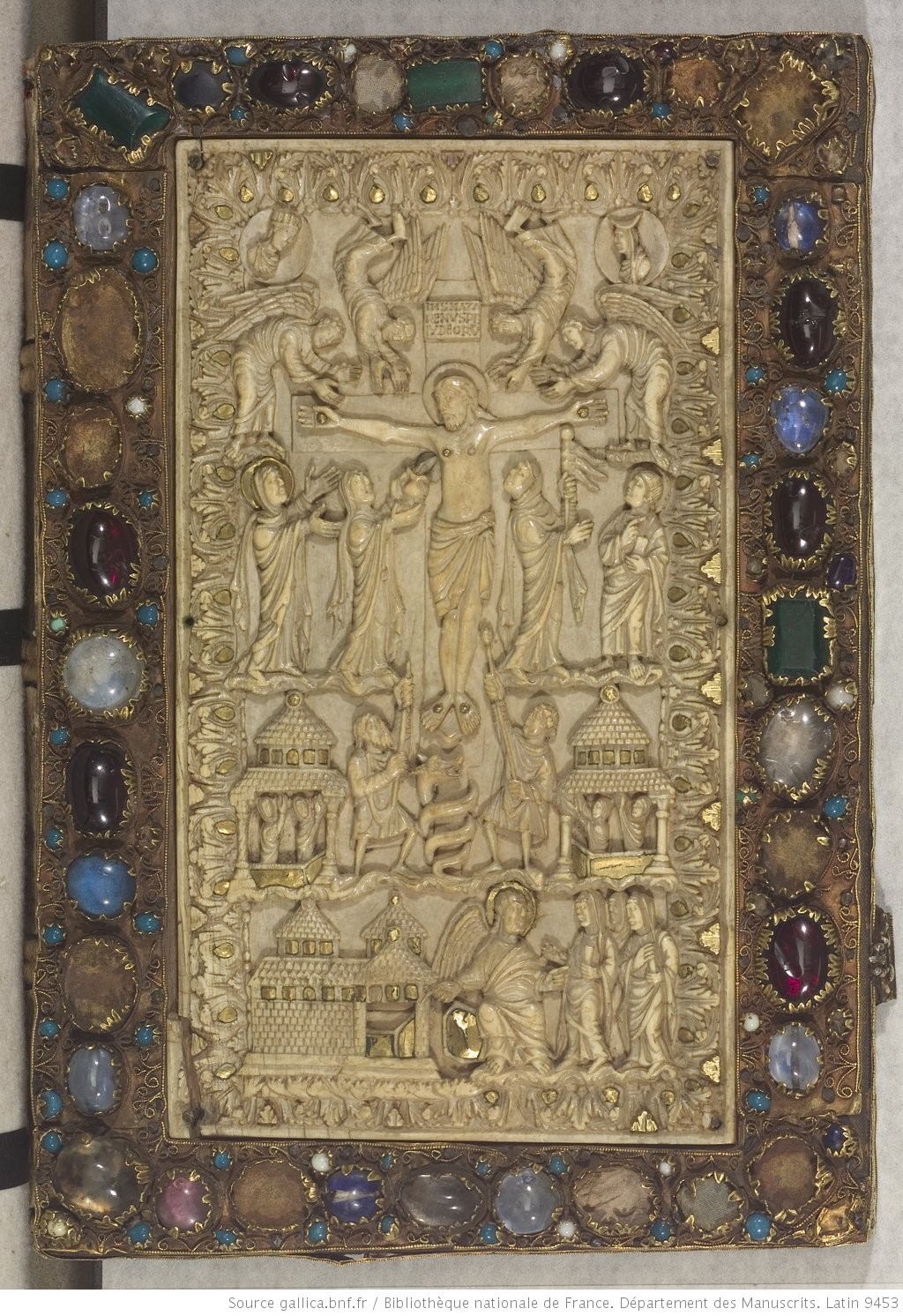

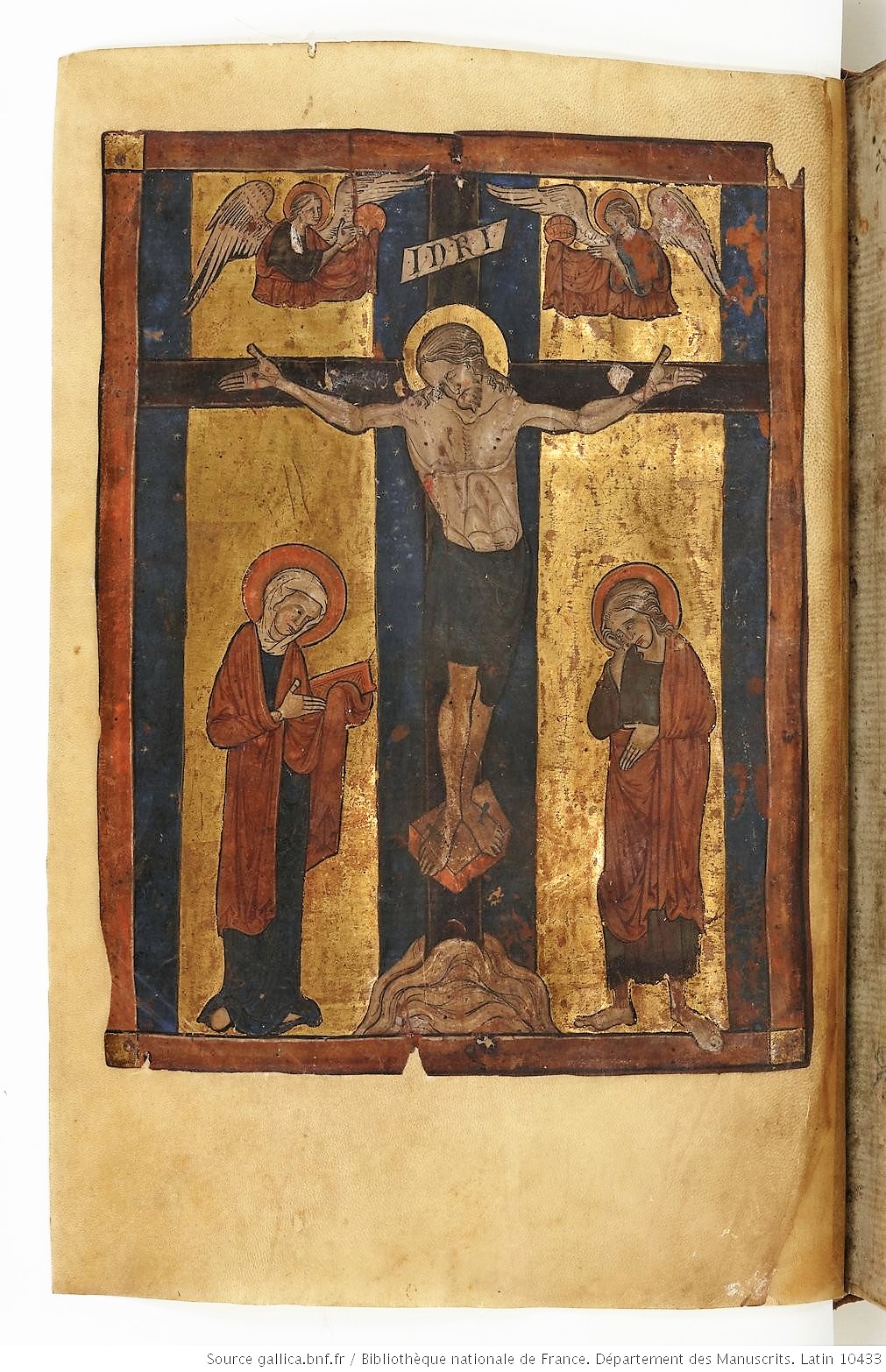

Crucifixion, vers 850, Metz Evangeliaire, 875-900, MS Lat 9453, BNF Gallica

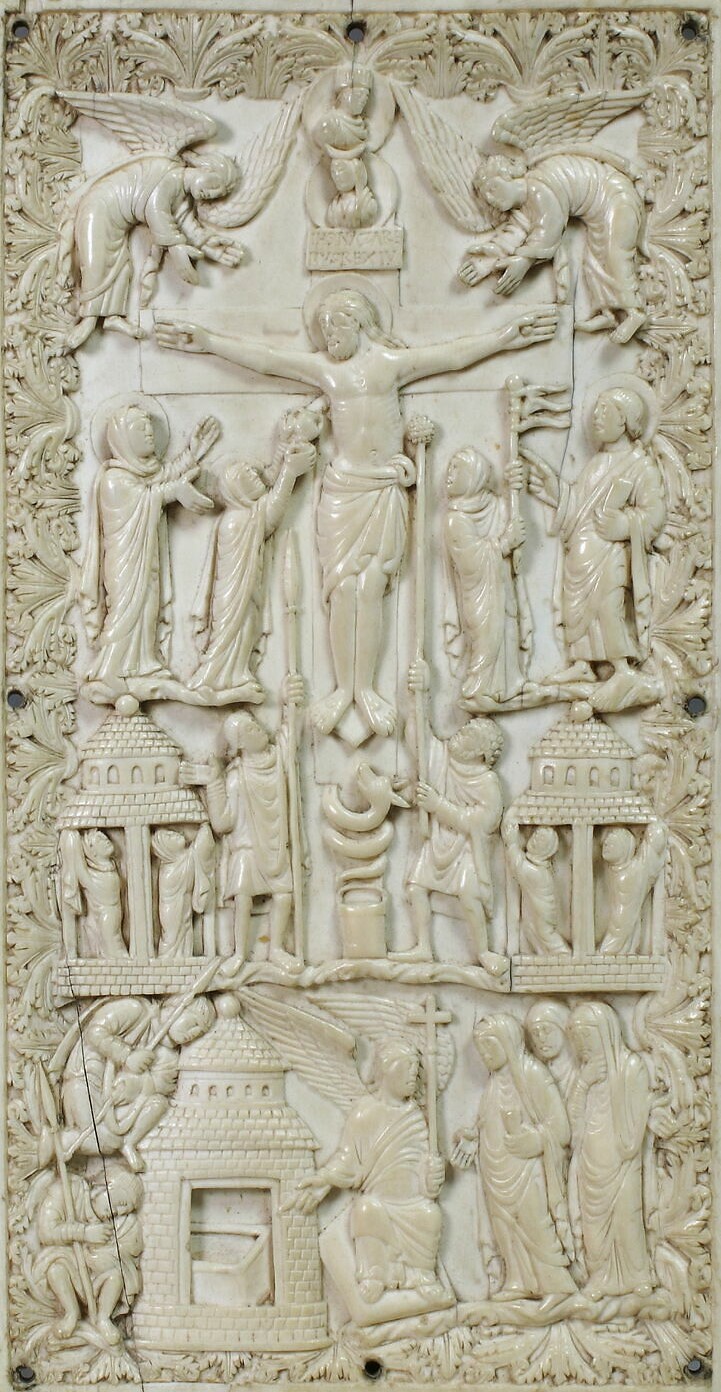

Evangeliaire, 875-900, MS Lat 9453, BNF Gallica 860-70, ivoire provenant de Reims, Victoria and Albert Museum

860-70, ivoire provenant de Reims, Victoria and Albert Museum Vers 870, ivoire provenant de Metz, Louvre

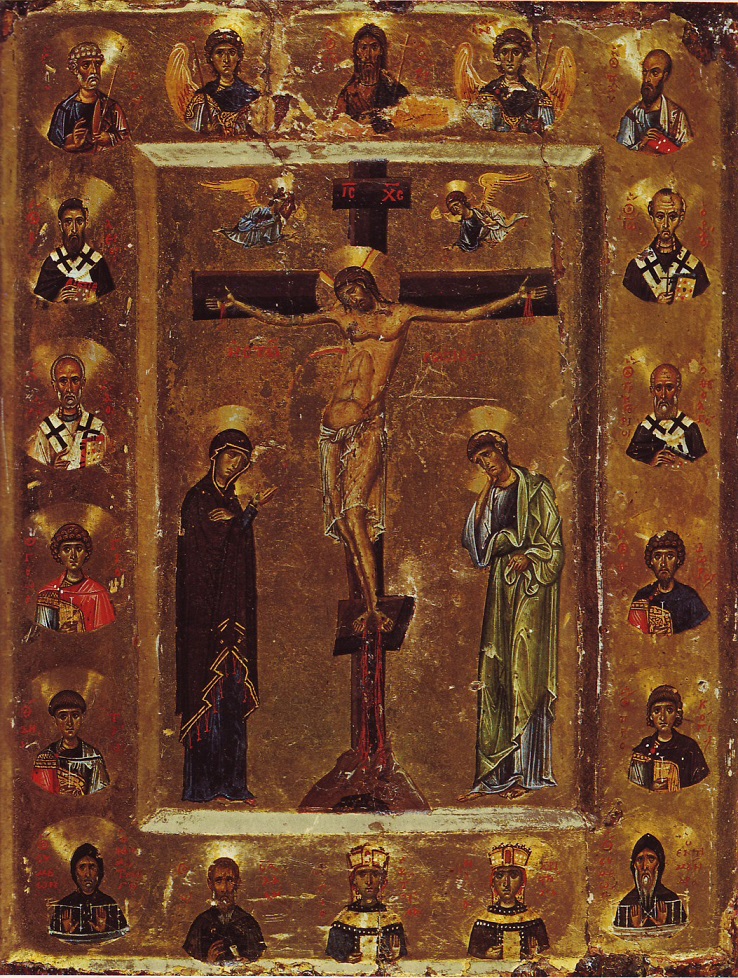

Vers 870, ivoire provenant de Metz, Louvre Triptyque avec Constantin et Hélène, 950-1000, BNF, Gallica

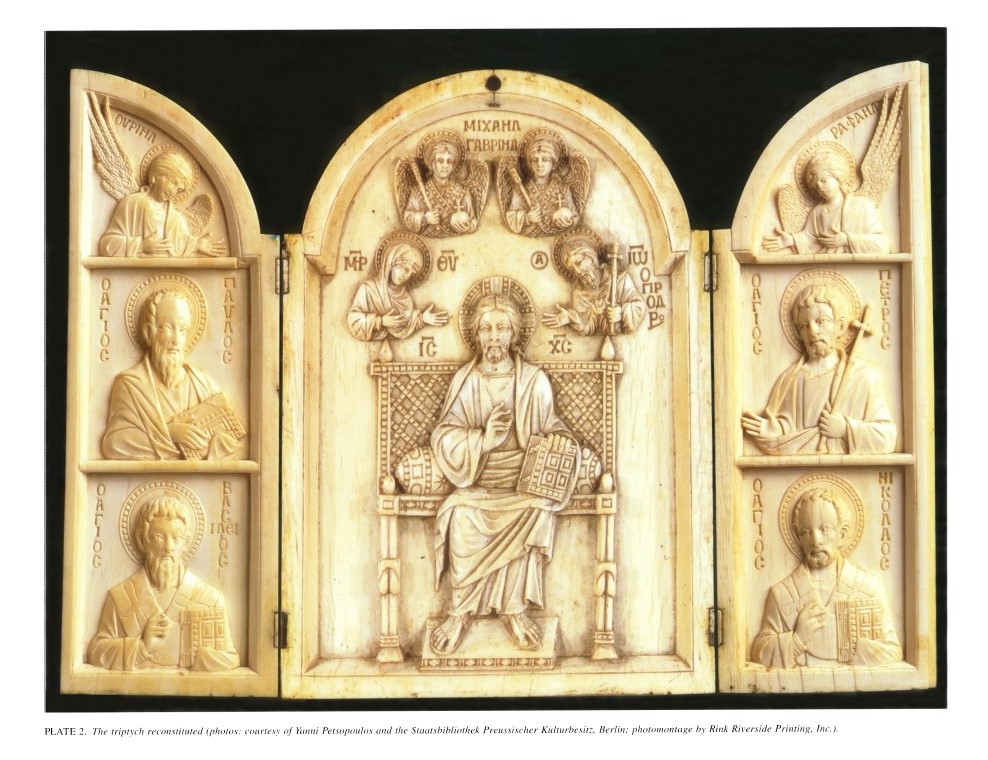

Triptyque avec Constantin et Hélène, 950-1000, BNF, Gallica Triptyque reconstitué, vers 960, Staatslibrary Berlin (centre) et collection privée suisse (volets) [7b]

Triptyque reconstitué, vers 960, Staatslibrary Berlin (centre) et collection privée suisse (volets) [7b] Triptyque de Stavelot (détail), 1080-1110, Morgan Library

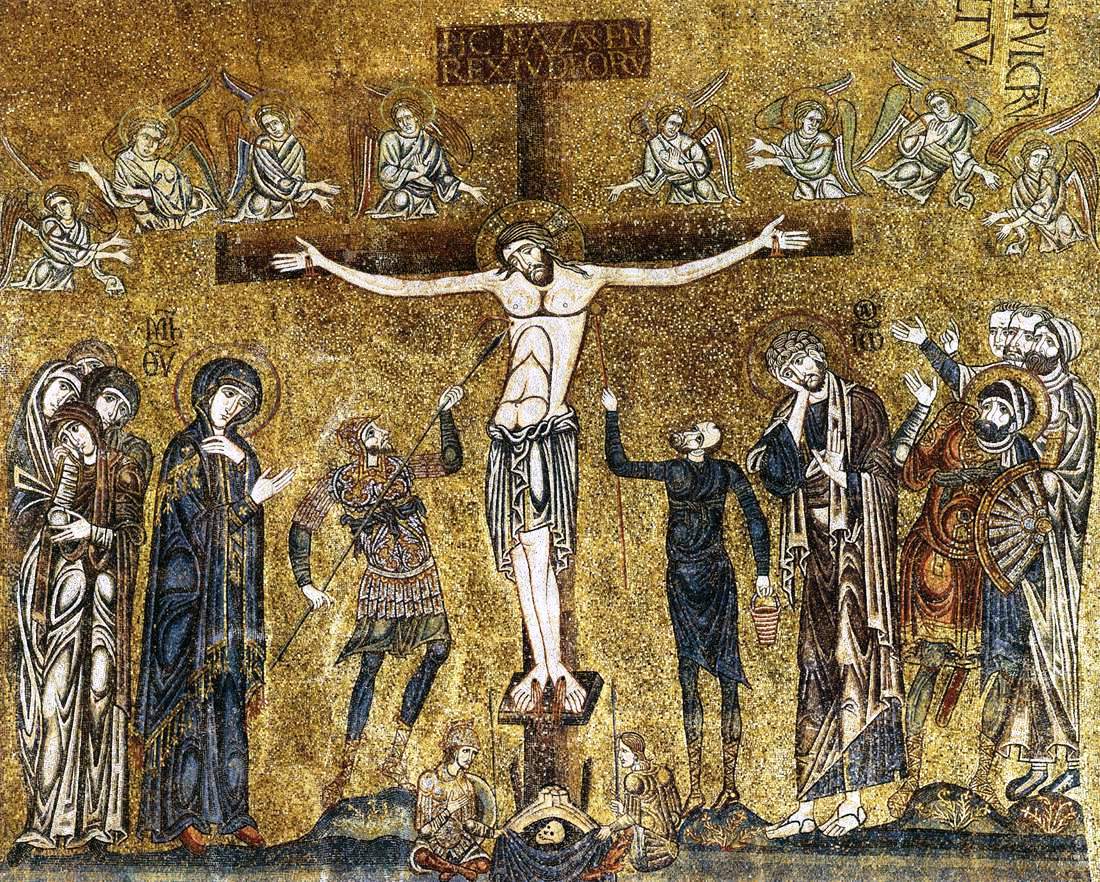

Triptyque de Stavelot (détail), 1080-1110, Morgan Library Crucifixion

Crucifixion Ivoire anglo-saxon, vers 1000, Victoria and Albert Museum

Ivoire anglo-saxon, vers 1000, Victoria and Albert Museum Multiple d’or de Constance II (RIC VIII Antioch 68), 347-55

Multiple d’or de Constance II (RIC VIII Antioch 68), 347-55 Ascension, fol 13v

Ascension, fol 13v Crucifix anglo-saxon, 10ème siècle, collection privée

Crucifix anglo-saxon, 10ème siècle, collection privée Baptême du Christ (détail)

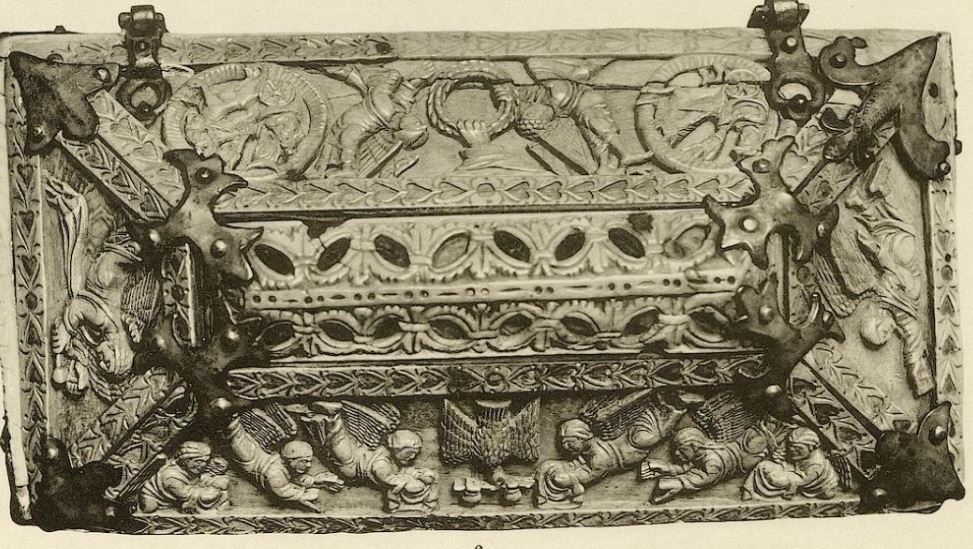

Baptême du Christ (détail) Cassette en ivoire carolingienne, Herzog Anton Ulrich Museum, Brunswick, Goldschmit vol 1 planche XLV

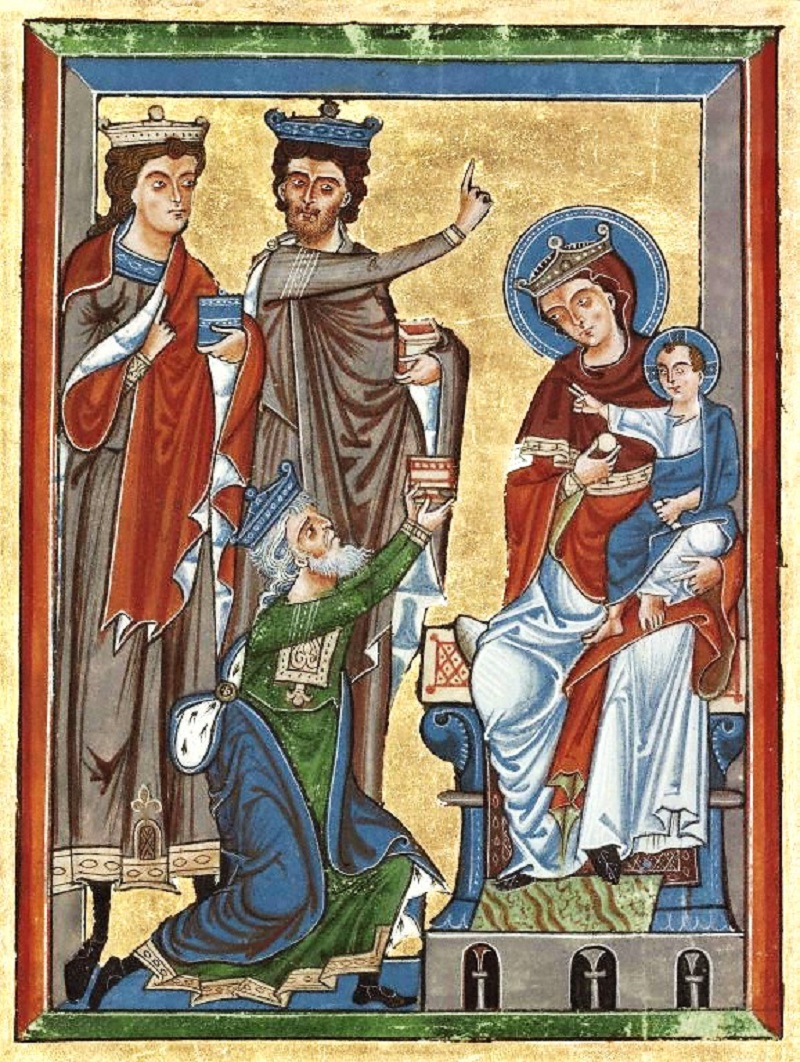

Cassette en ivoire carolingienne, Herzog Anton Ulrich Museum, Brunswick, Goldschmit vol 1 planche XLV Adoration des Rois Mages,

Adoration des Rois Mages,  Sarcophage d’Adelphia, 4ème siècle, Archeological Museum, Syracuse

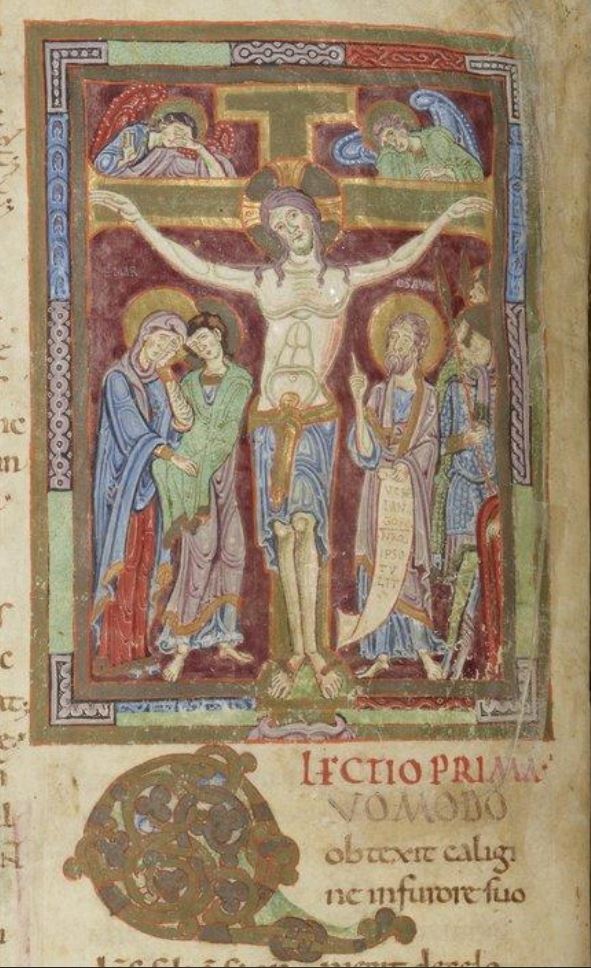

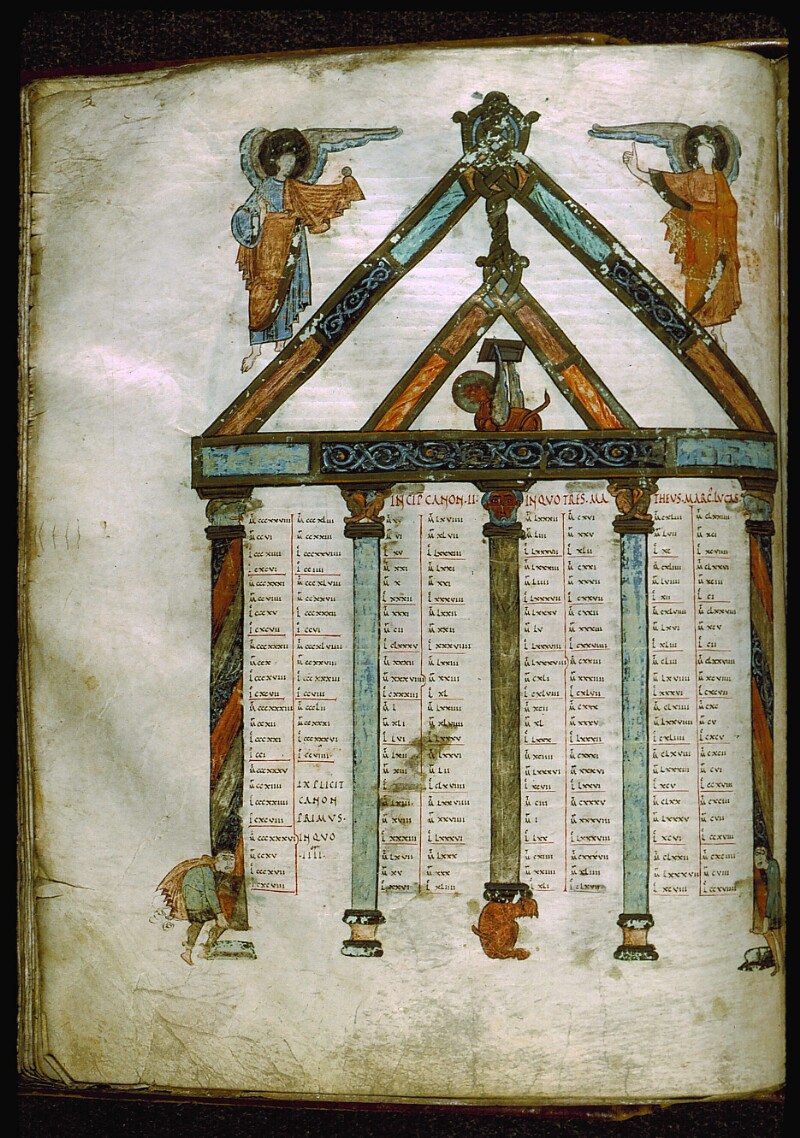

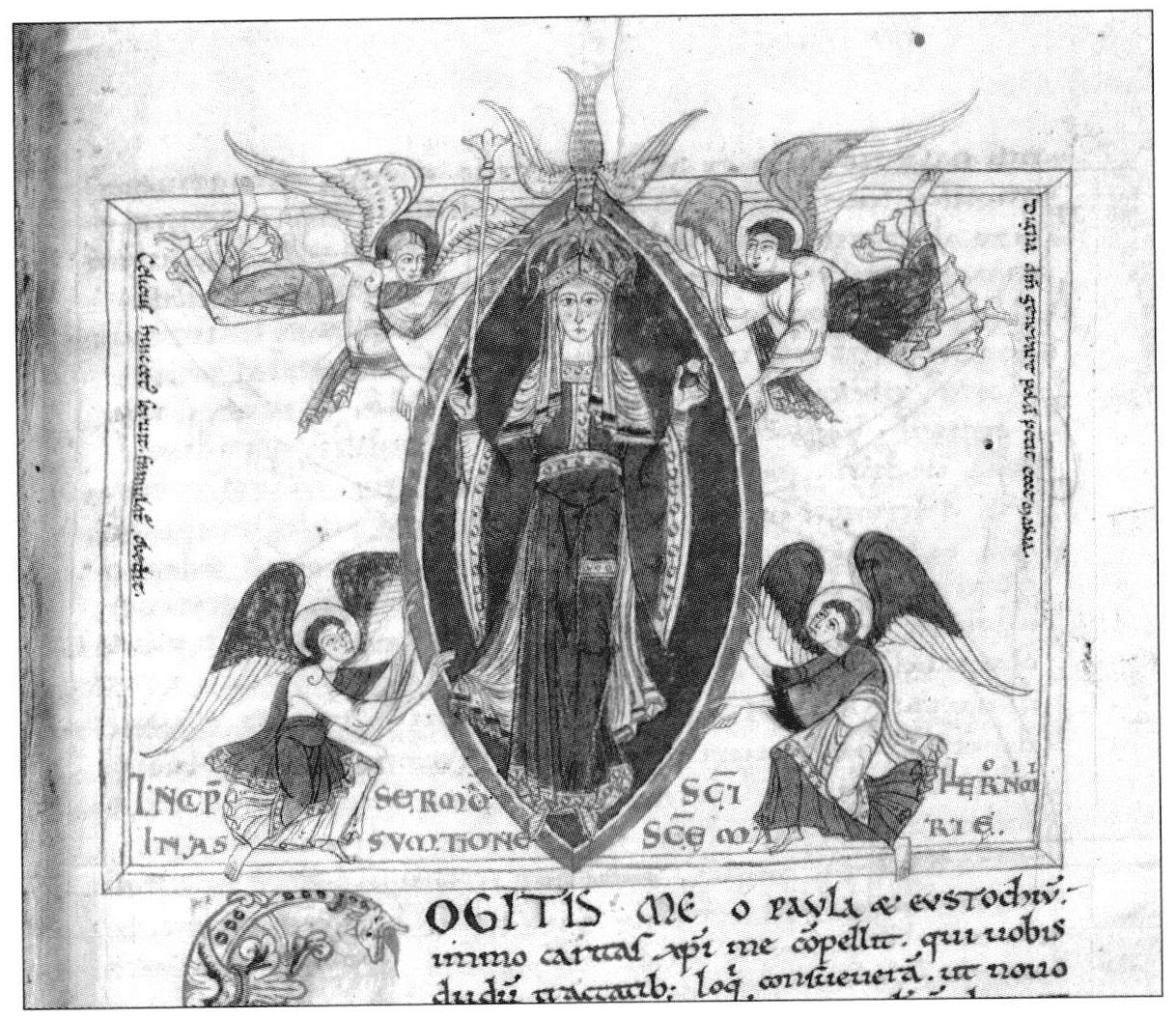

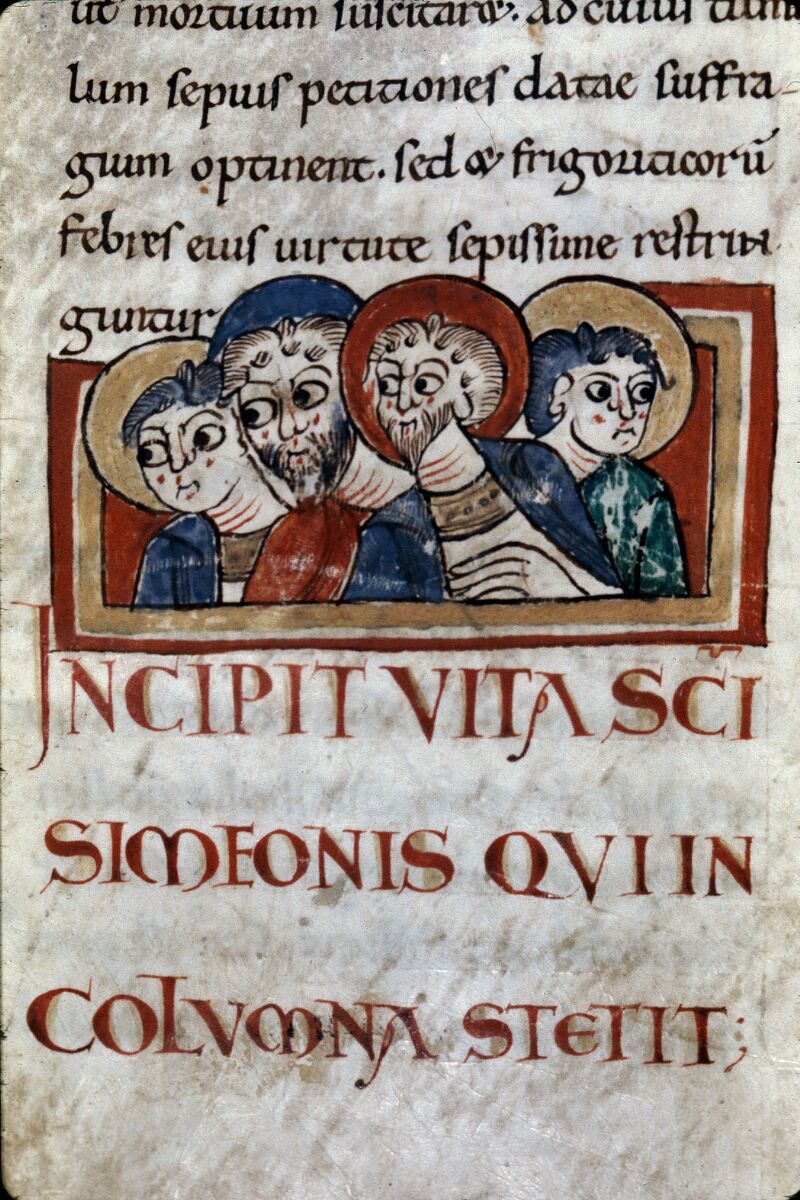

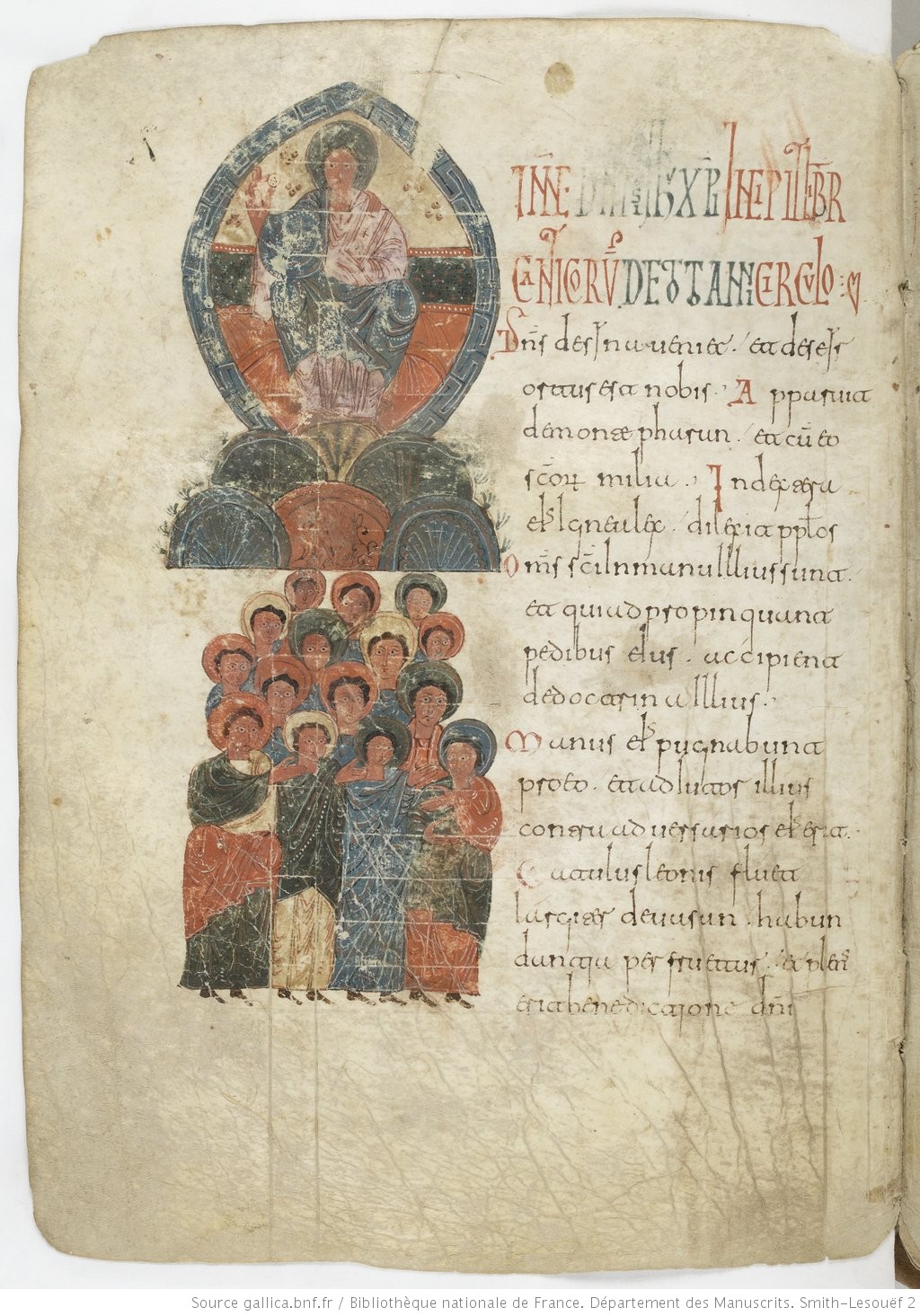

Sarcophage d’Adelphia, 4ème siècle, Archeological Museum, Syracuse Lectionnaire de Cluny, 1090-1110, NAL 2246 fol 42v

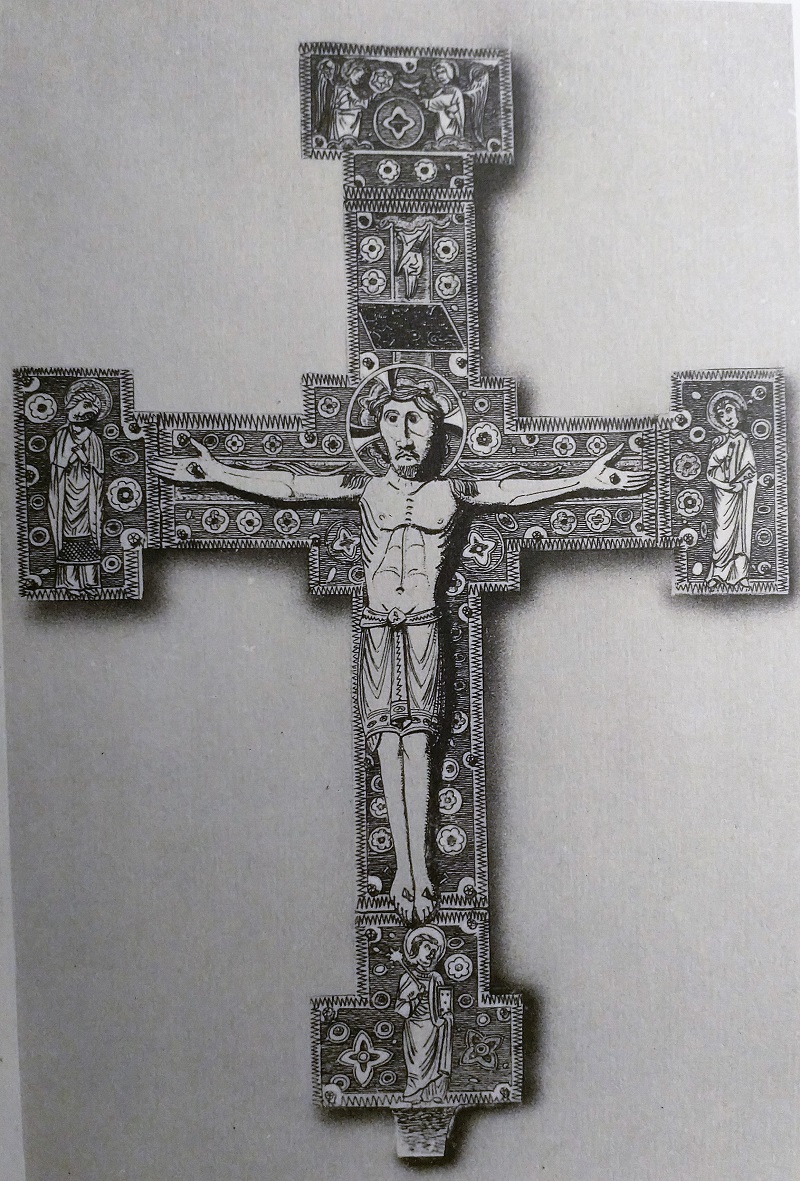

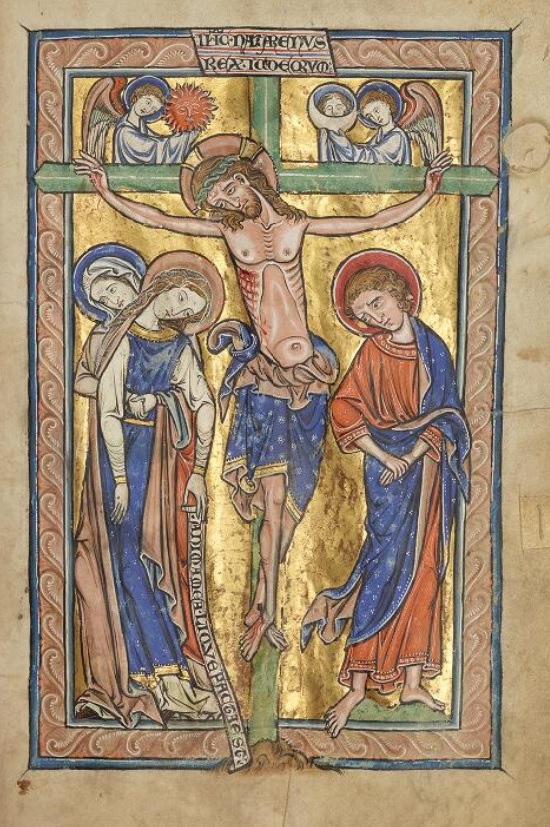

Lectionnaire de Cluny, 1090-1110, NAL 2246 fol 42v Crucifixion « cosmique », 1175-80, MBA Lyon

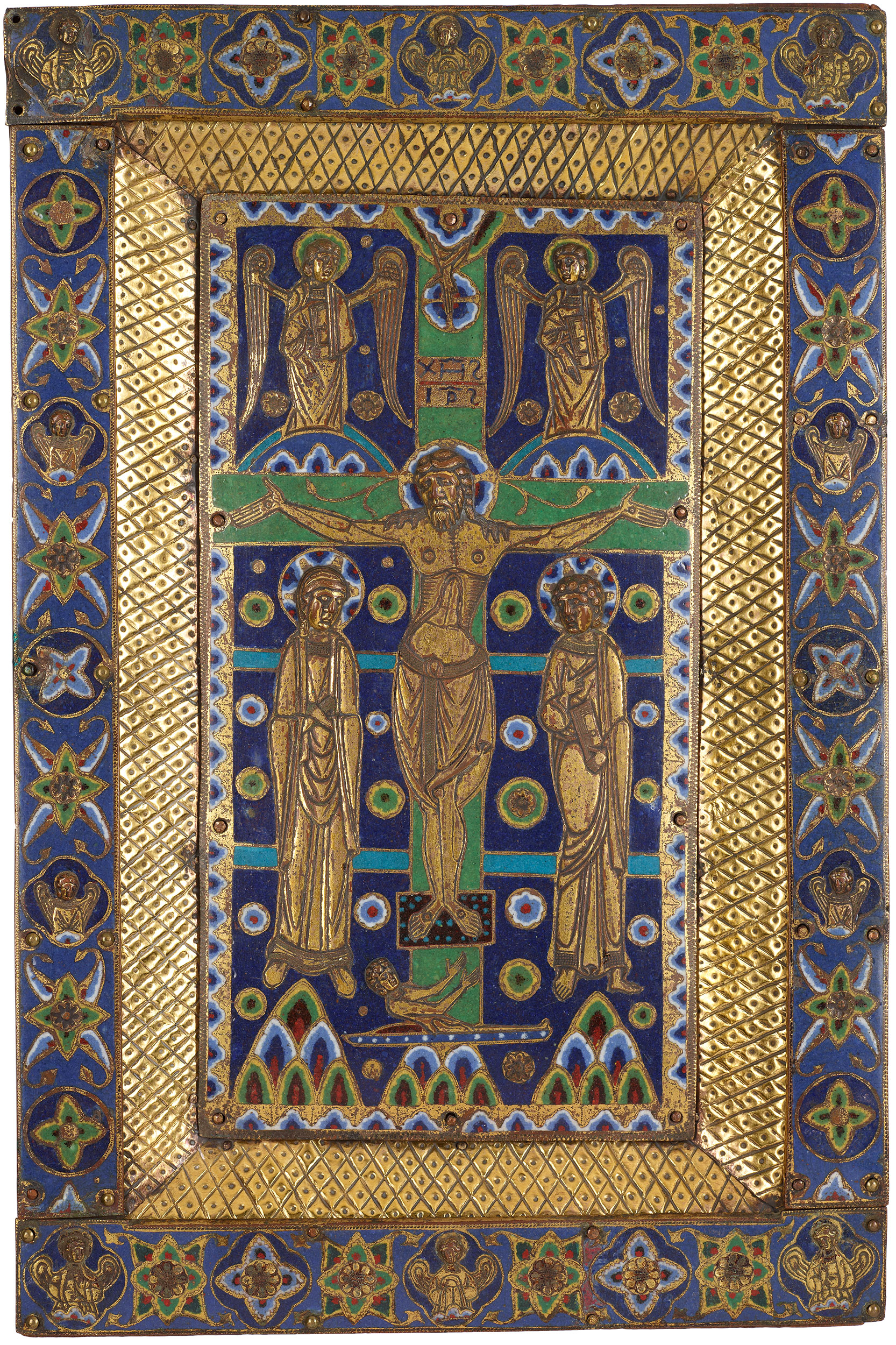

Crucifixion « cosmique », 1175-80, MBA Lyon Crucifixion « dogmatique », 1185-90, atelier de la cour d’Aquitaine, Morgan Library

Crucifixion « dogmatique », 1185-90, atelier de la cour d’Aquitaine, Morgan Library Sacramentaire de Saint Amand, 1170-80, Valenciennes BM Ms 108 f.58v

Sacramentaire de Saint Amand, 1170-80, Valenciennes BM Ms 108 f.58v

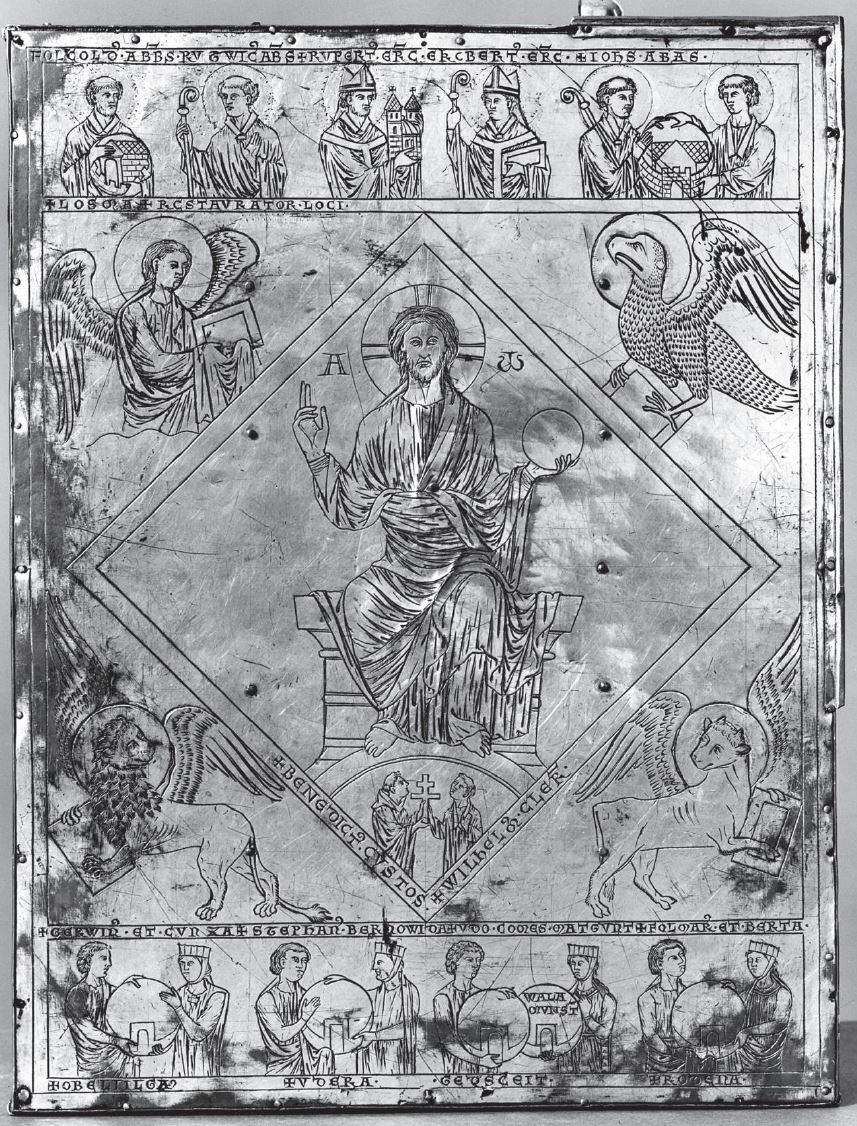

Evangélaire de Theophanu, 1039-58, Domschatz, Essen (détail)

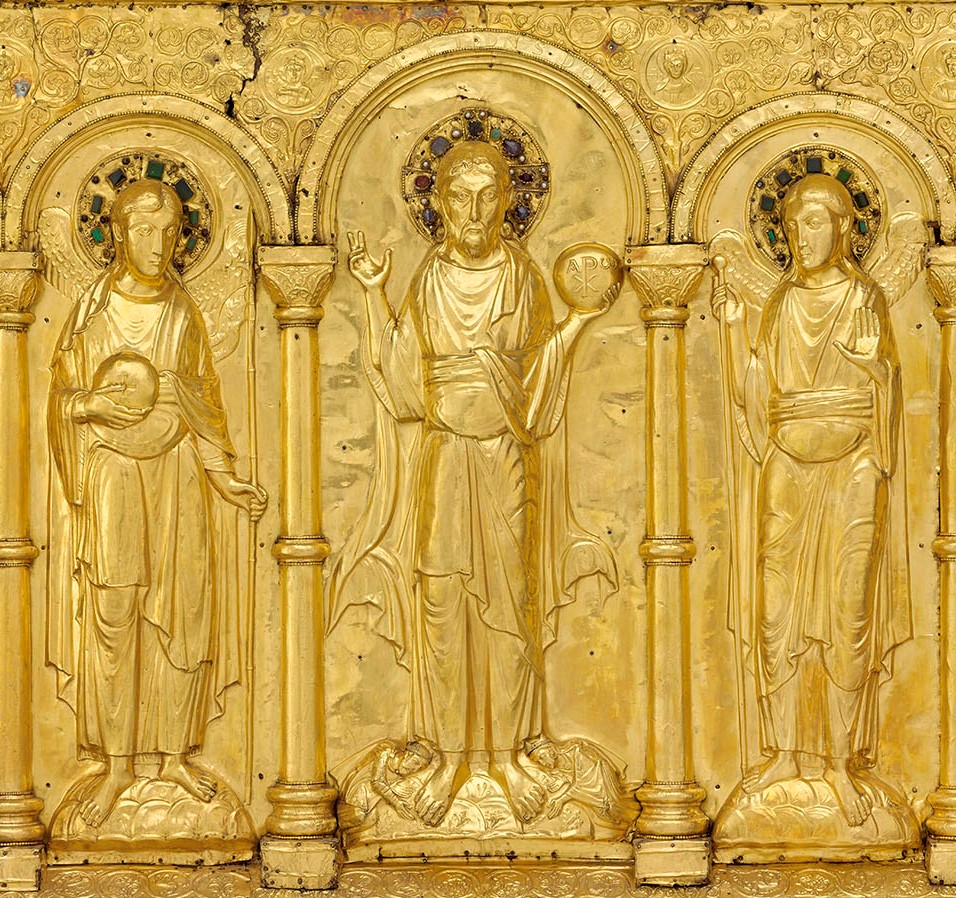

Evangélaire de Theophanu, 1039-58, Domschatz, Essen (détail) Reliure d’un évangéliaire pour le reine Regina d’Aragon-Navarre, 1063-83, MET

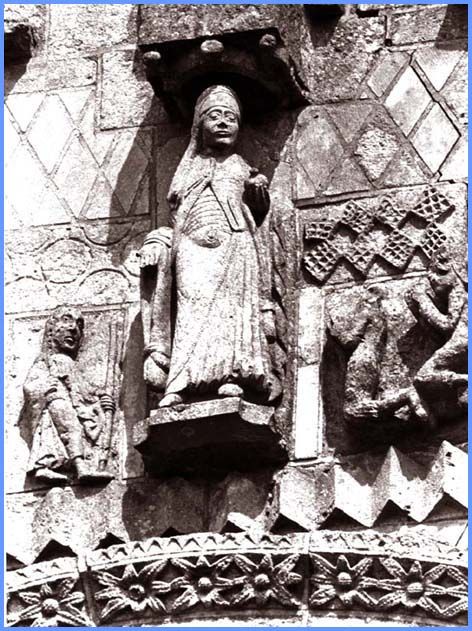

Reliure d’un évangéliaire pour le reine Regina d’Aragon-Navarre, 1063-83, MET Crucifixion, Premier maître, 1118-50, Basilica di San Zeno, Vérone

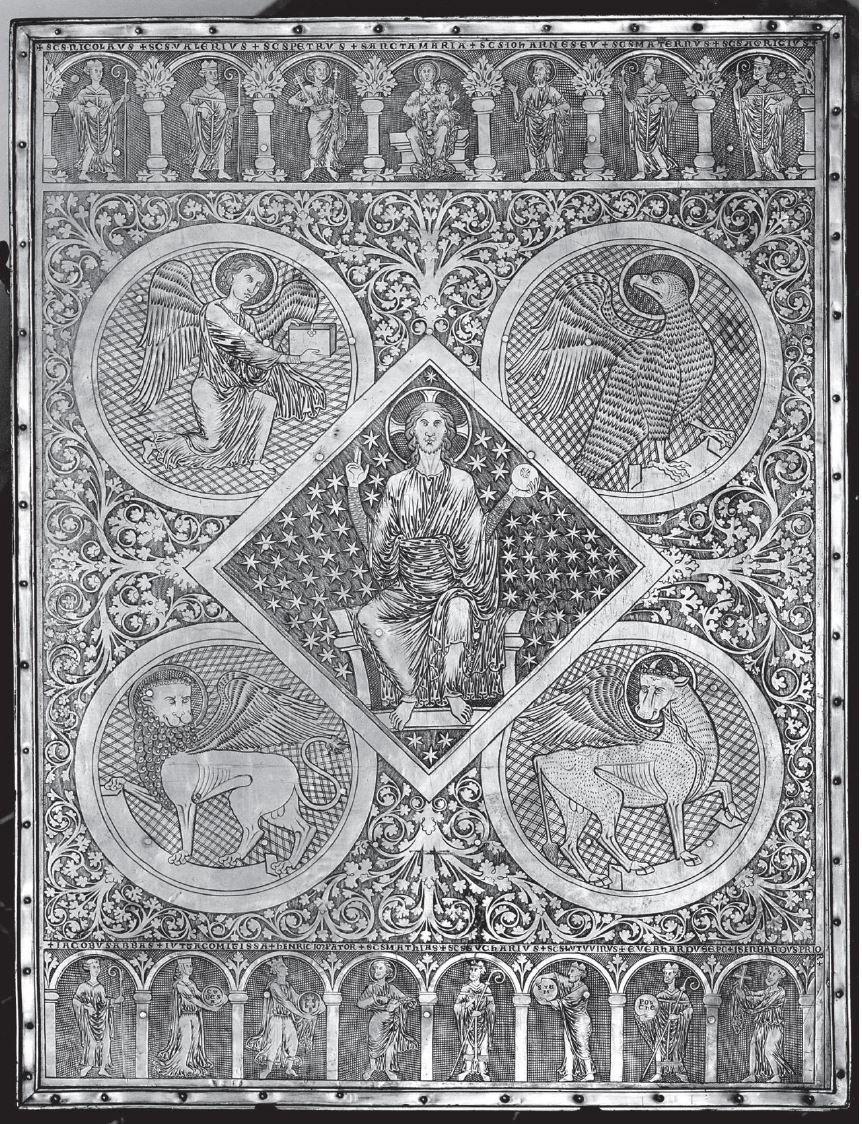

Crucifixion, Premier maître, 1118-50, Basilica di San Zeno, Vérone Majestas Dei [4d], Premier maître, 1118-50, Basilica di San Zeno, Vérone

Majestas Dei [4d], Premier maître, 1118-50, Basilica di San Zeno, Vérone

Chapiteau de la Crucifixion

Chapiteau de la Crucifixion Chapiteau de la Déposition/Résurrection

Chapiteau de la Déposition/Résurrection

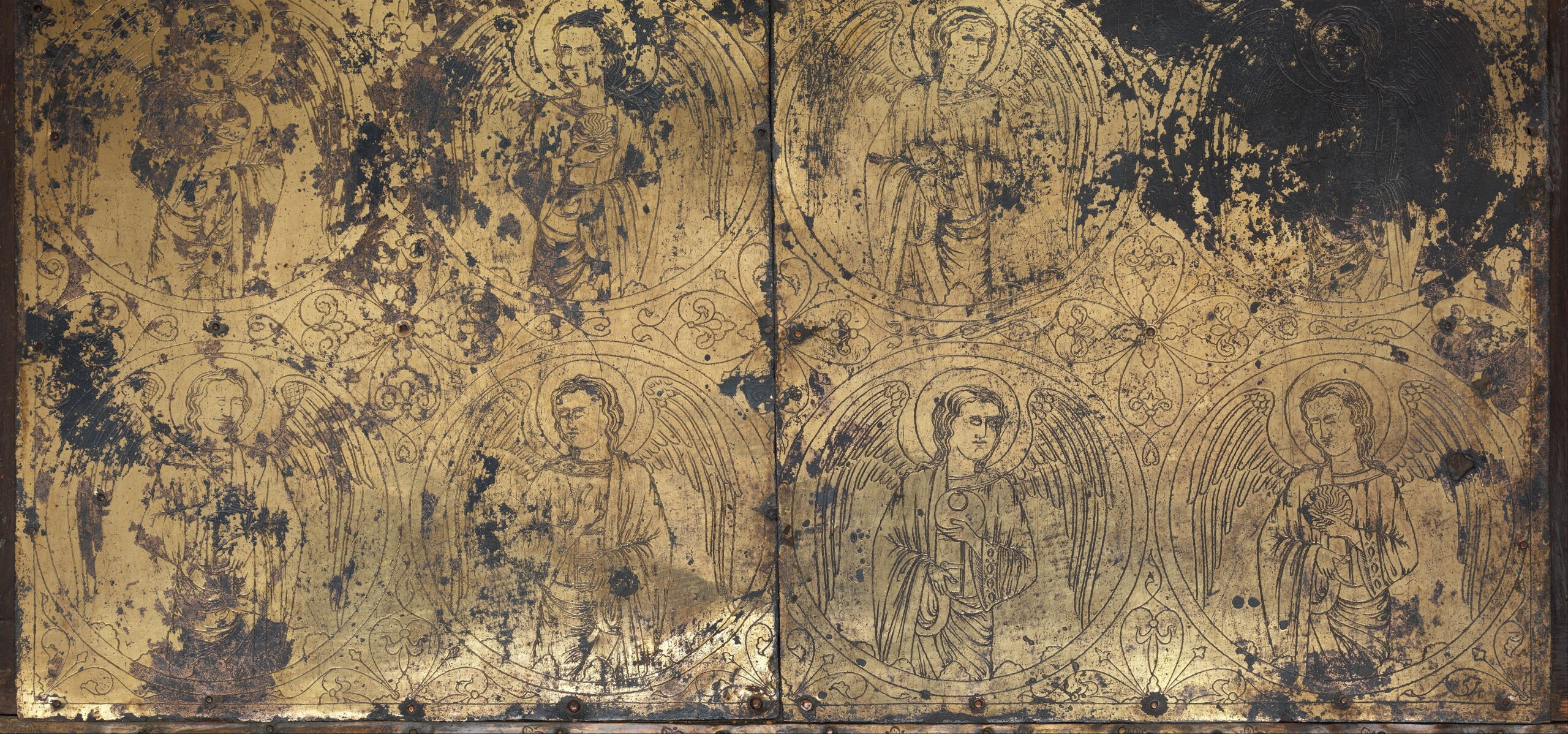

1180, Aumonière-reliquaire, trésor de la basilique Saint Servais, Maastricht

1180, Aumonière-reliquaire, trésor de la basilique Saint Servais, Maastricht

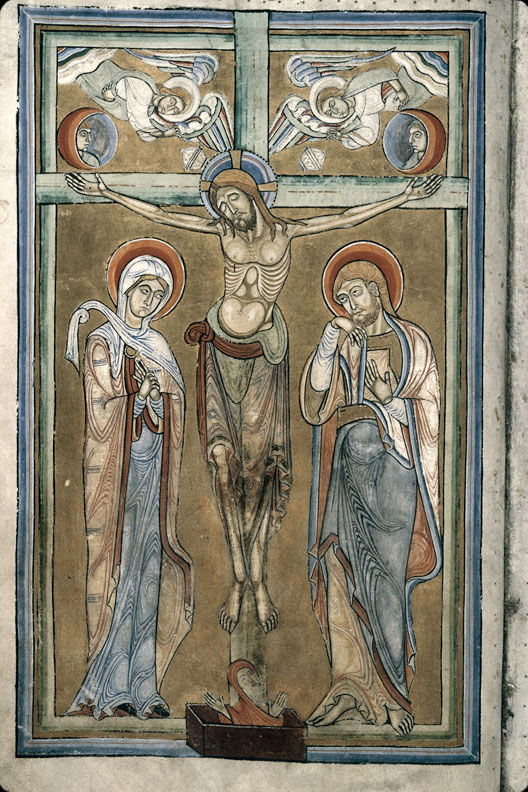

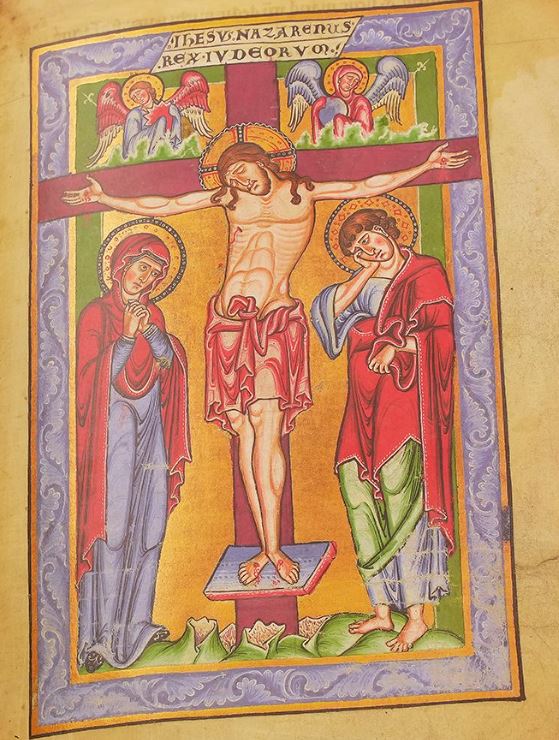

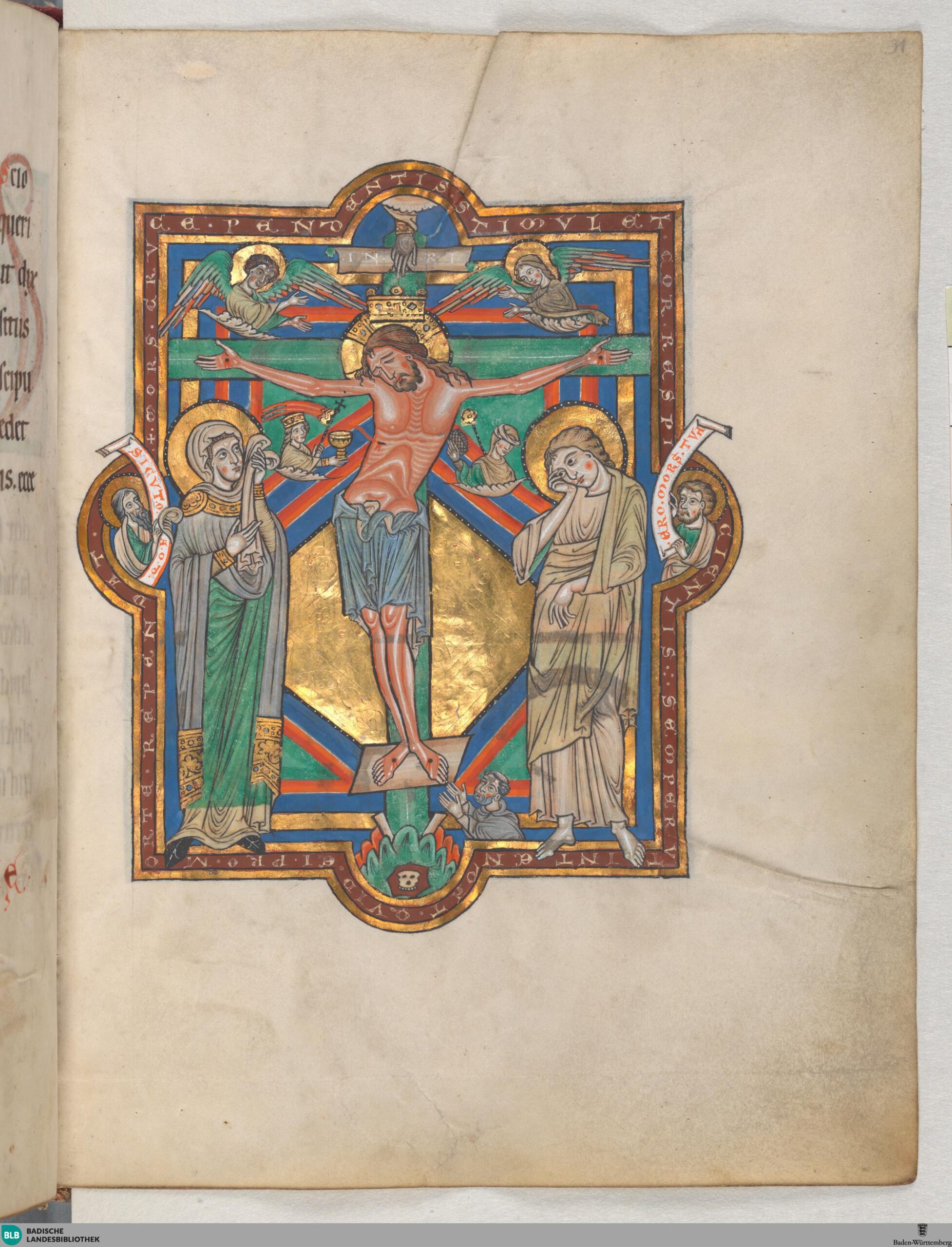

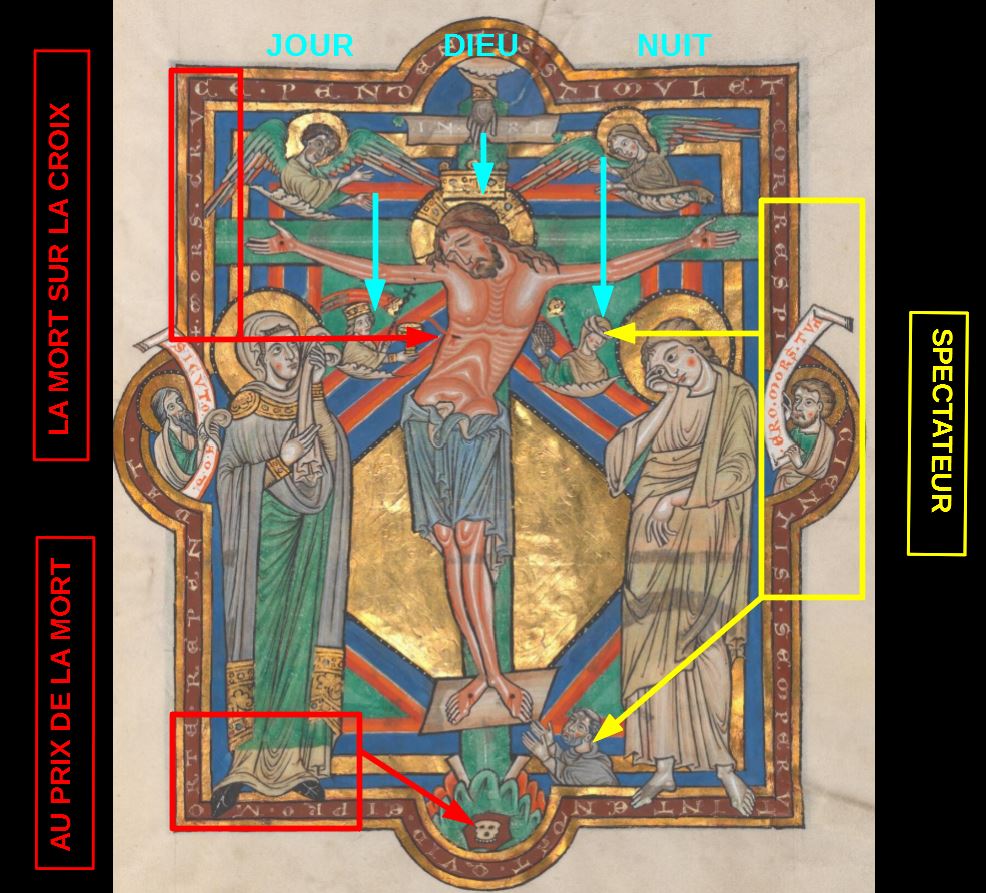

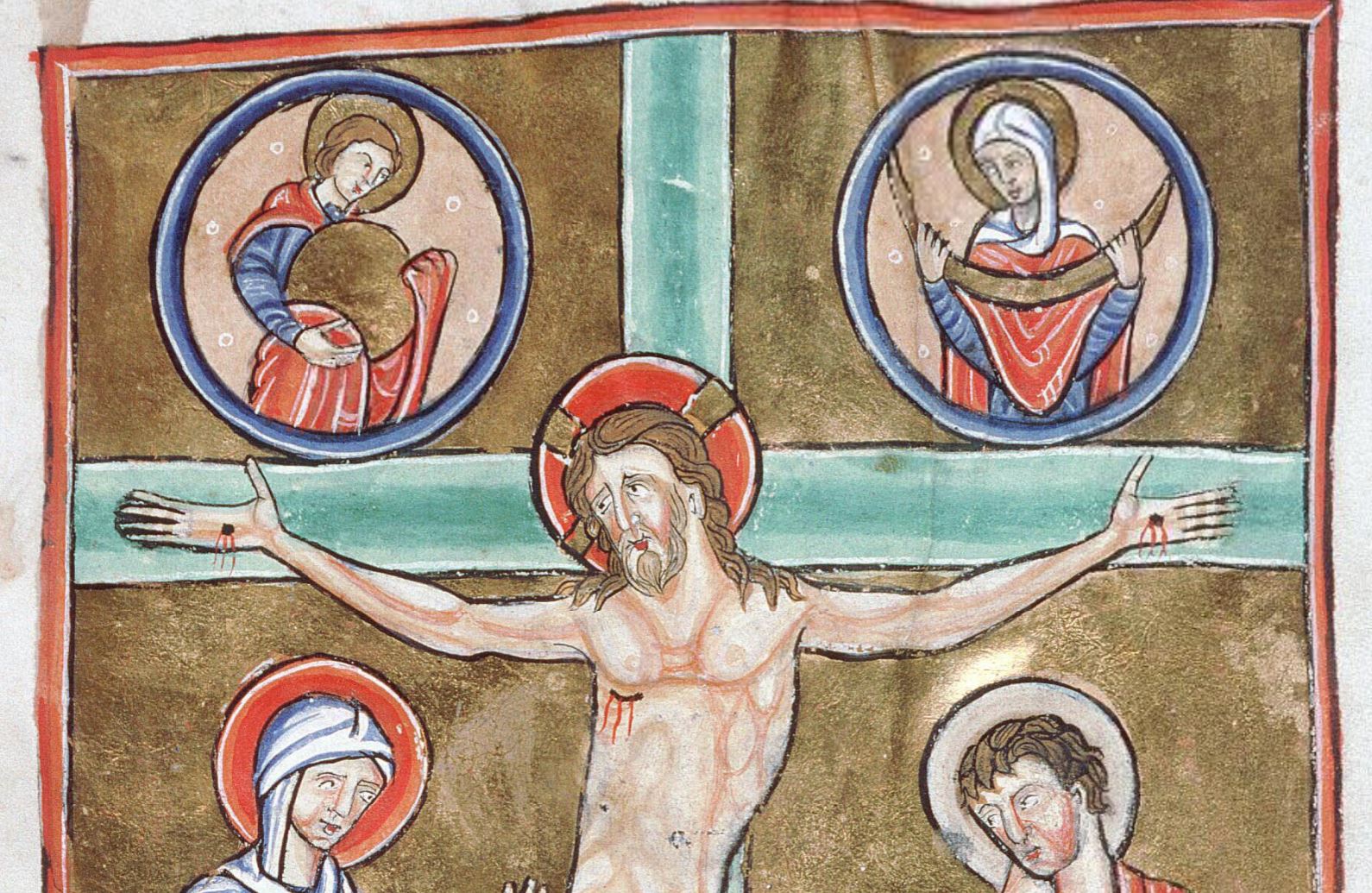

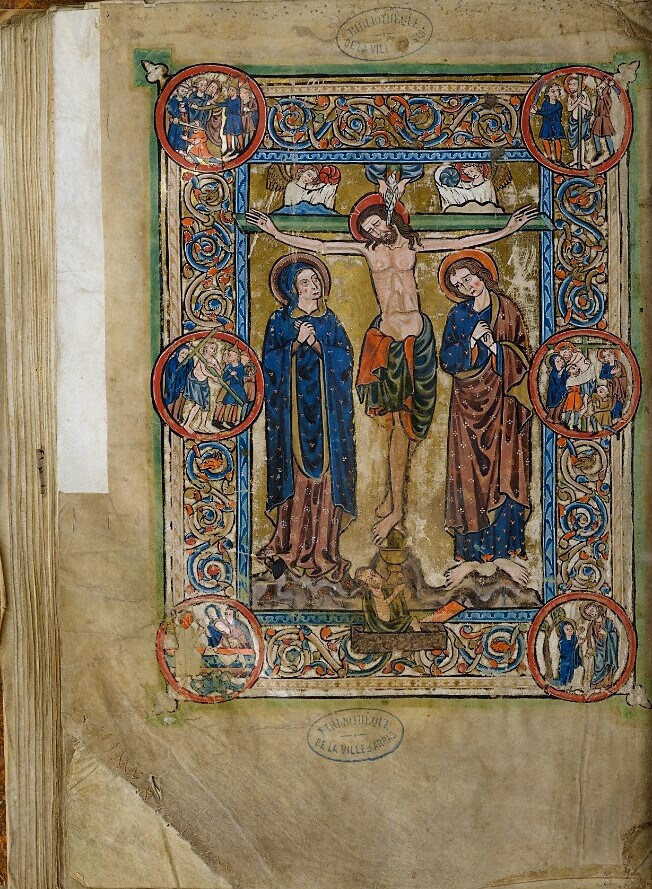

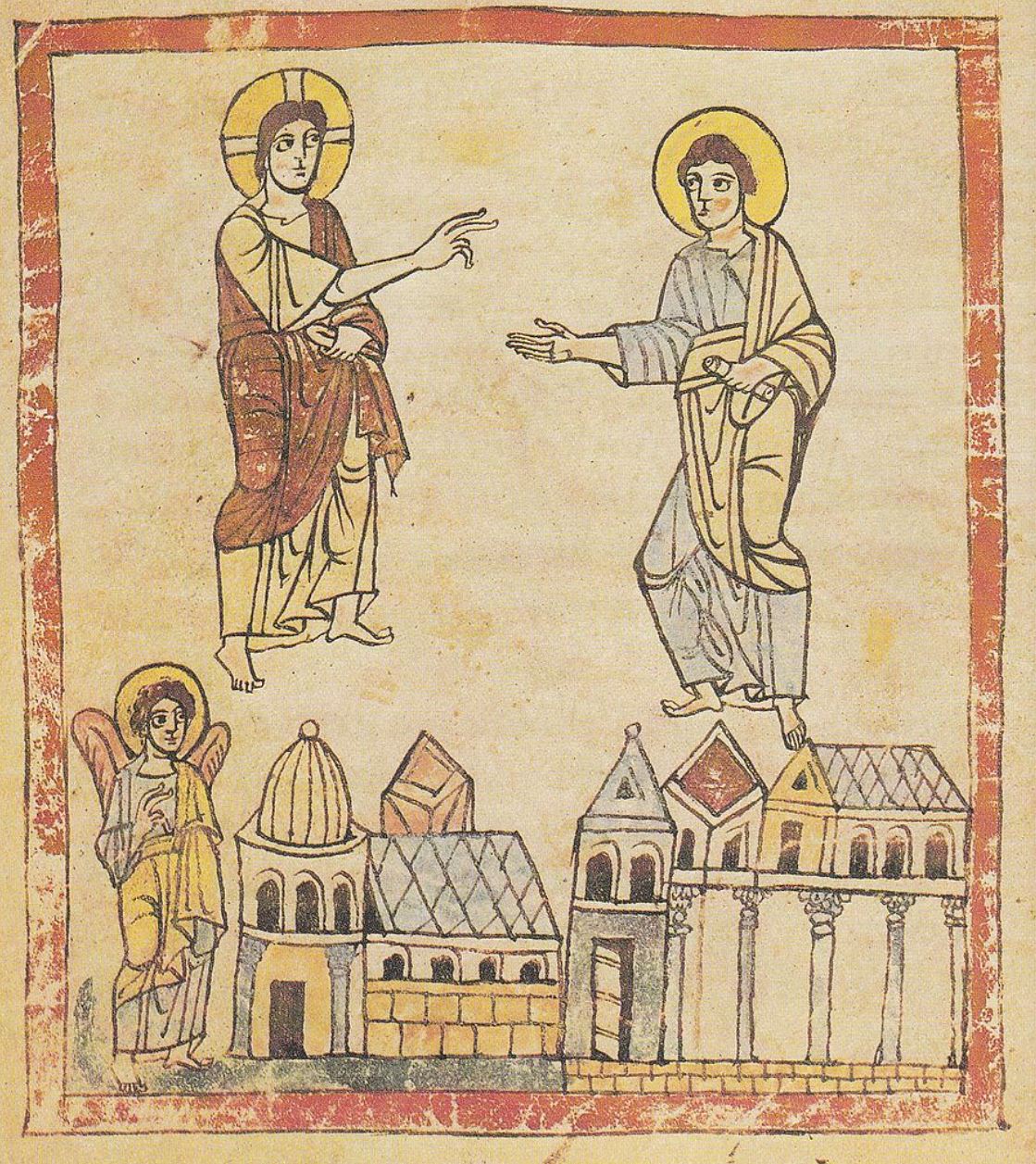

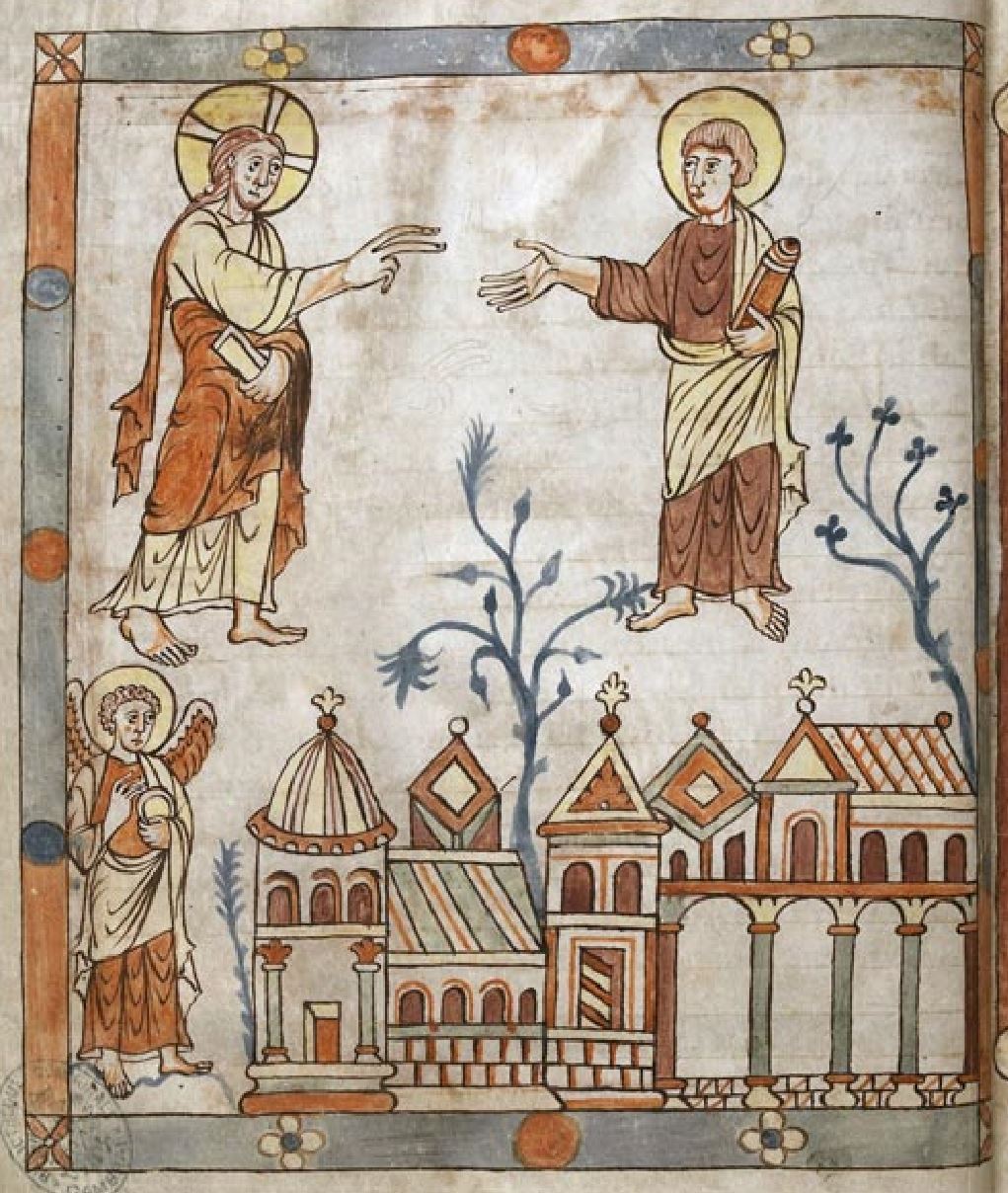

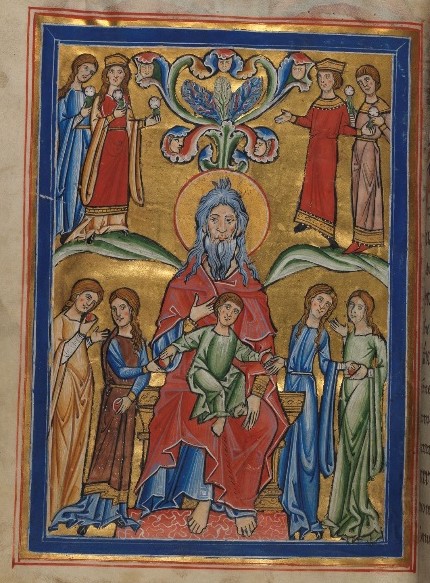

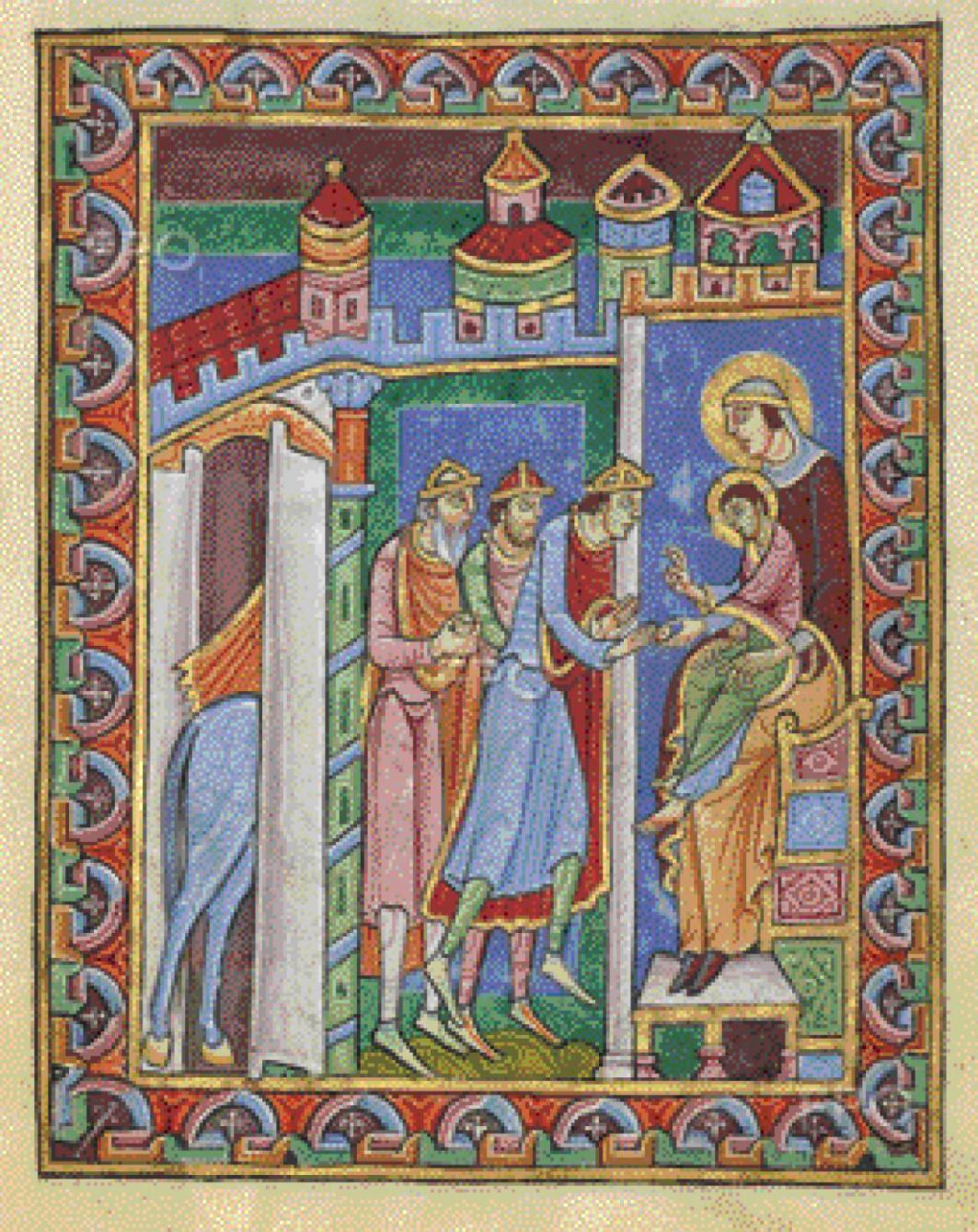

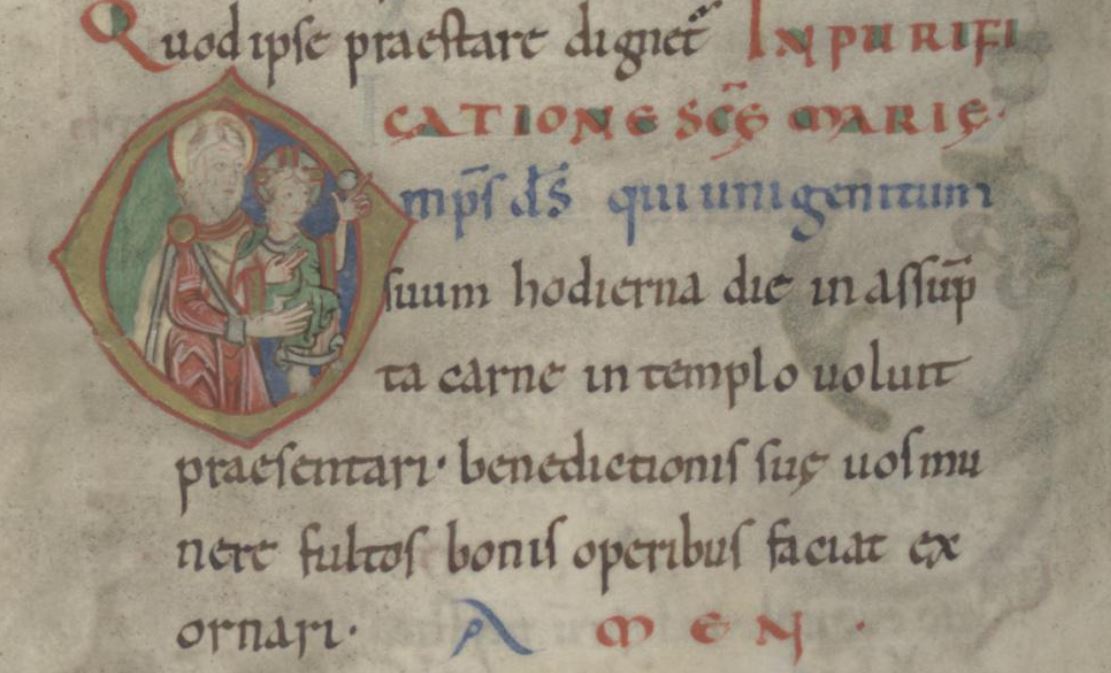

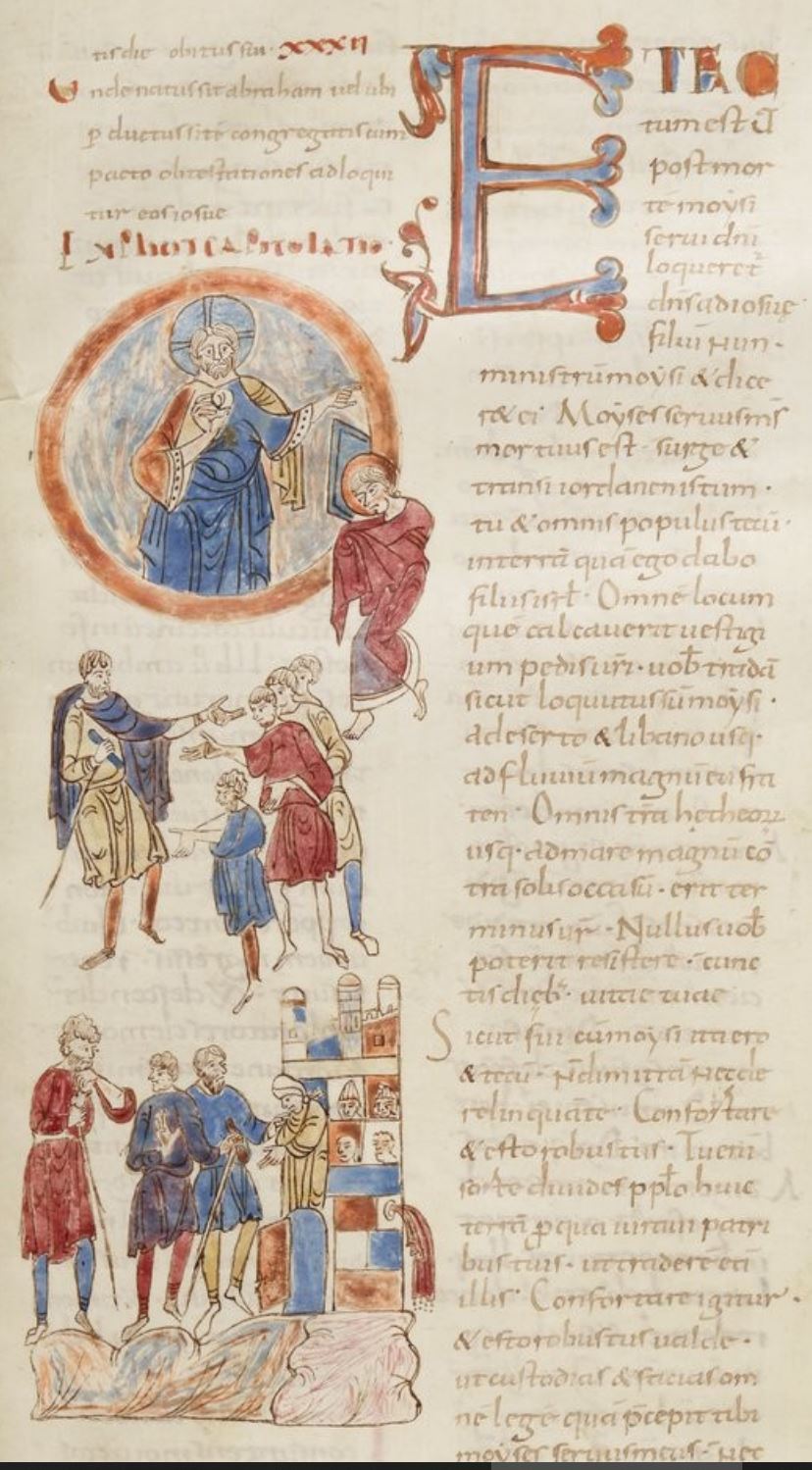

Speyerer Evangelistar, vers 1220, BLB Karlsruhe Cod. Bruchsal 1 fol 31r.

Speyerer Evangelistar, vers 1220, BLB Karlsruhe Cod. Bruchsal 1 fol 31r.

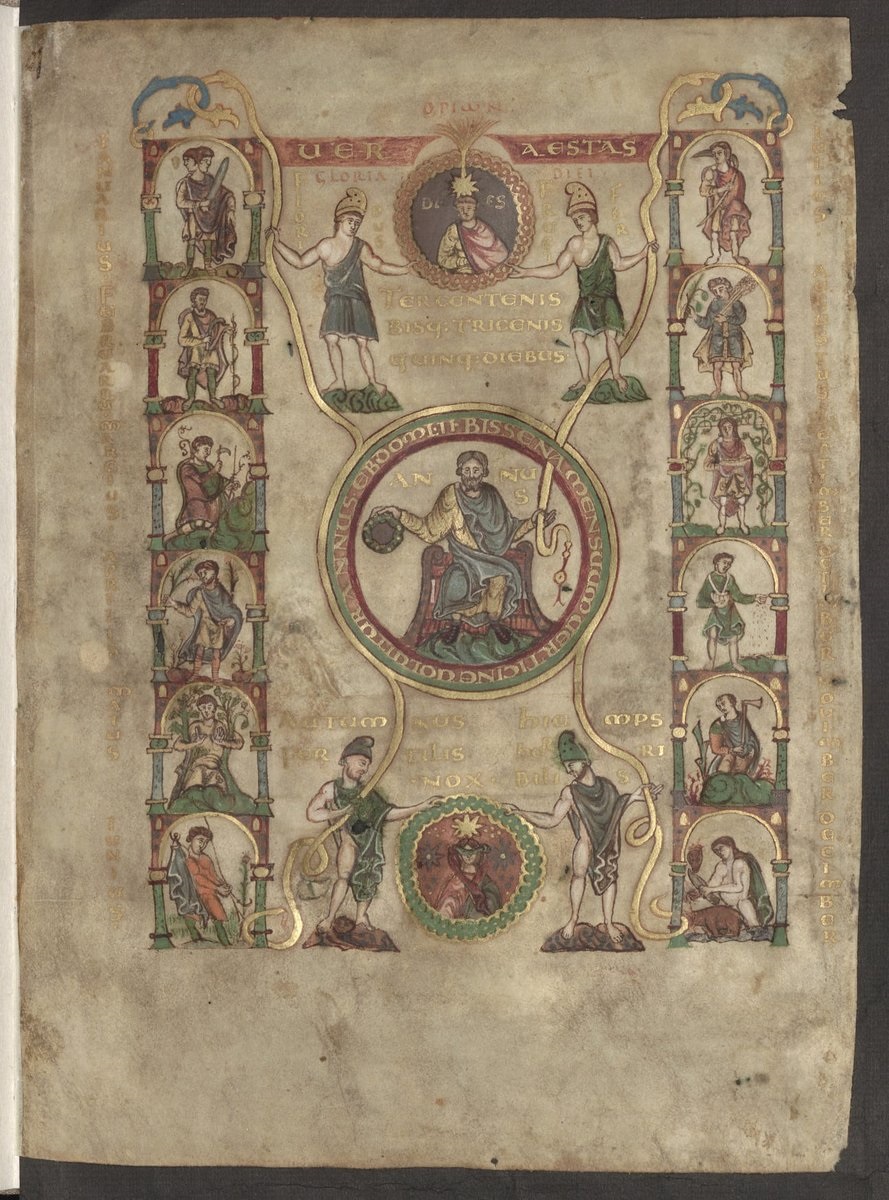

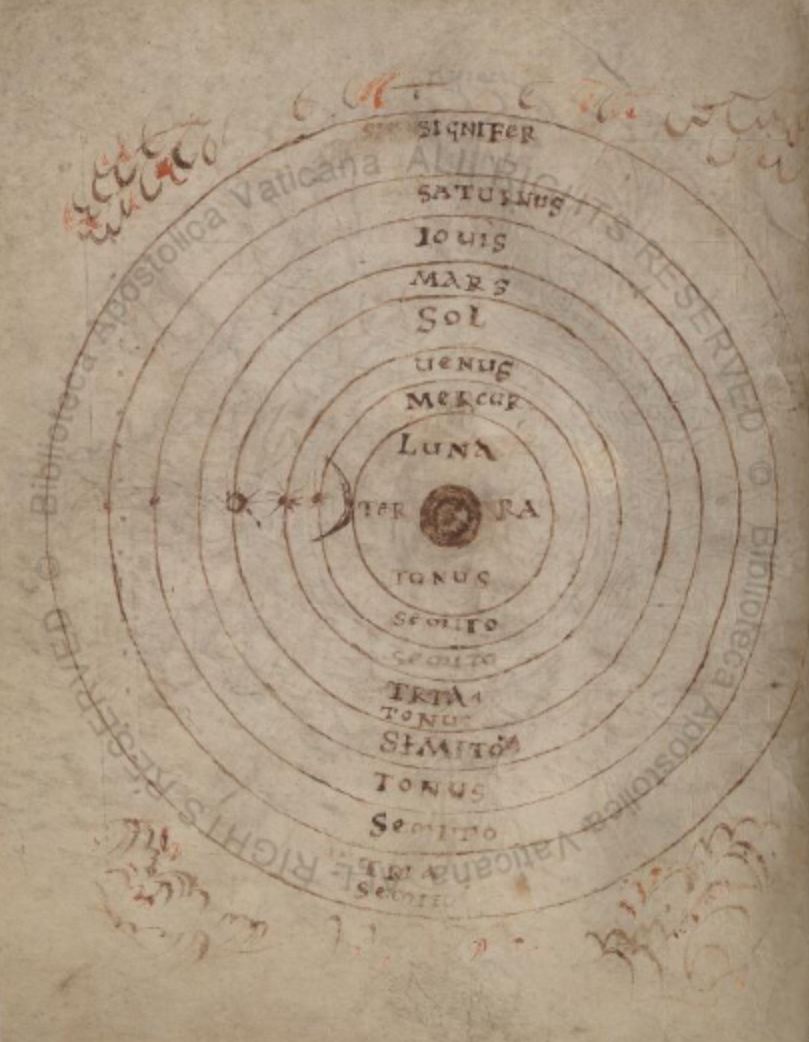

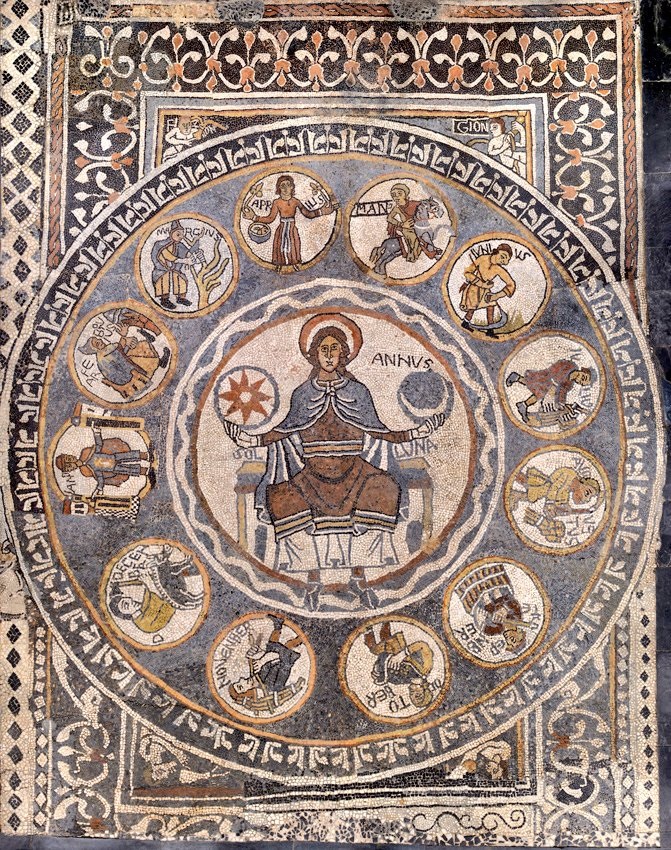

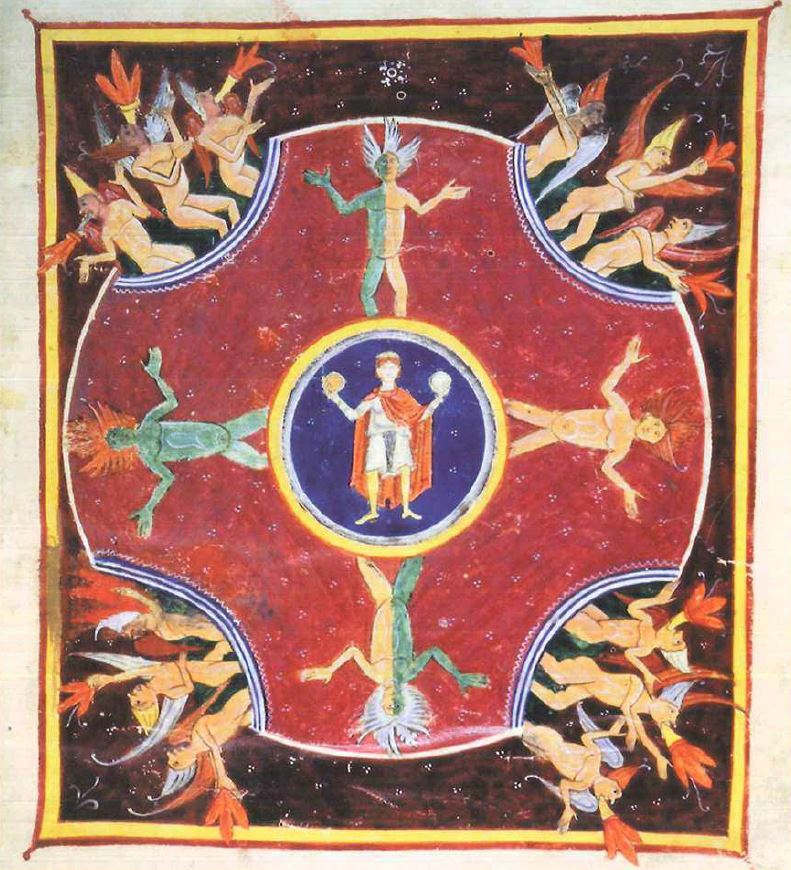

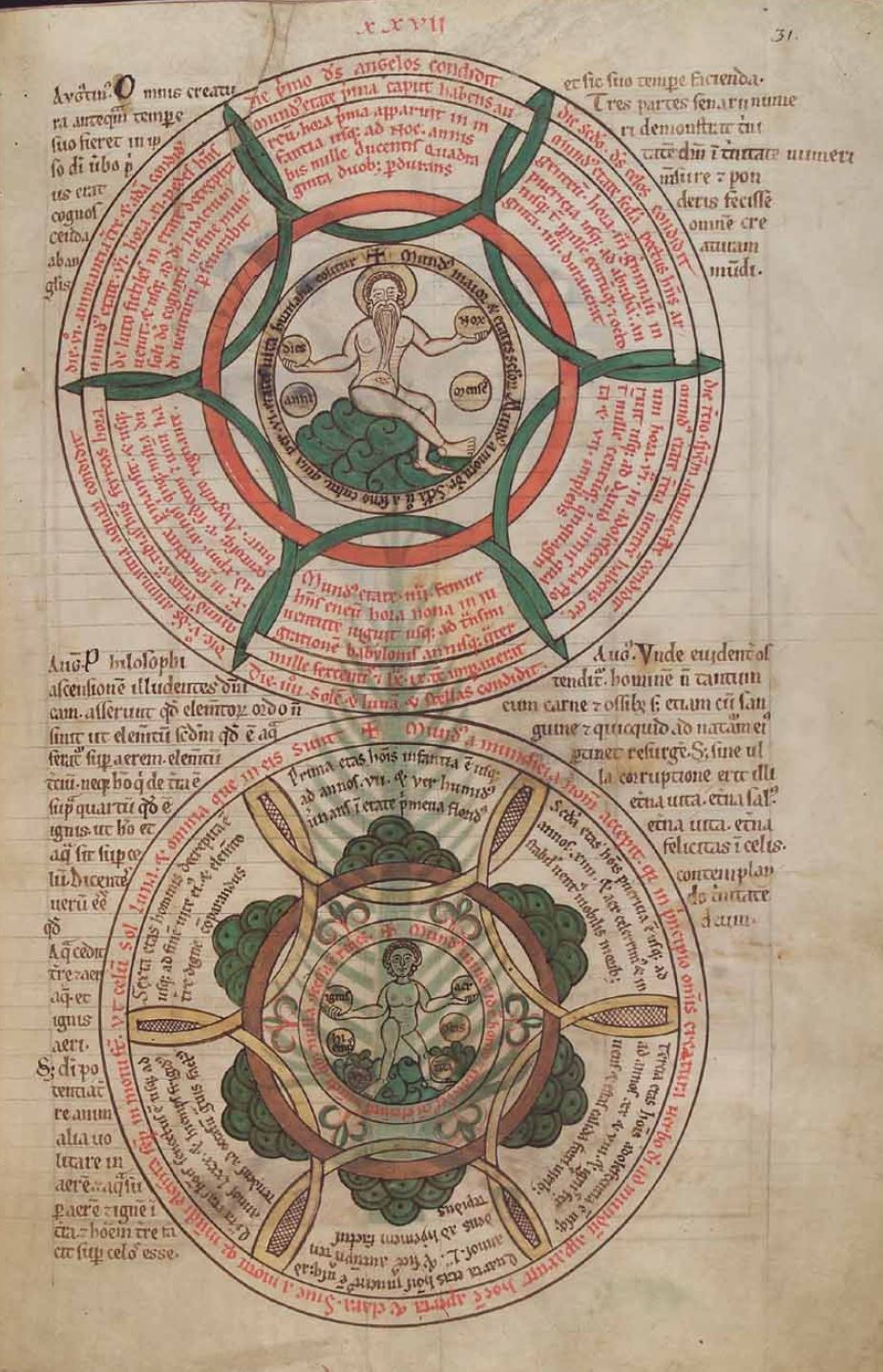

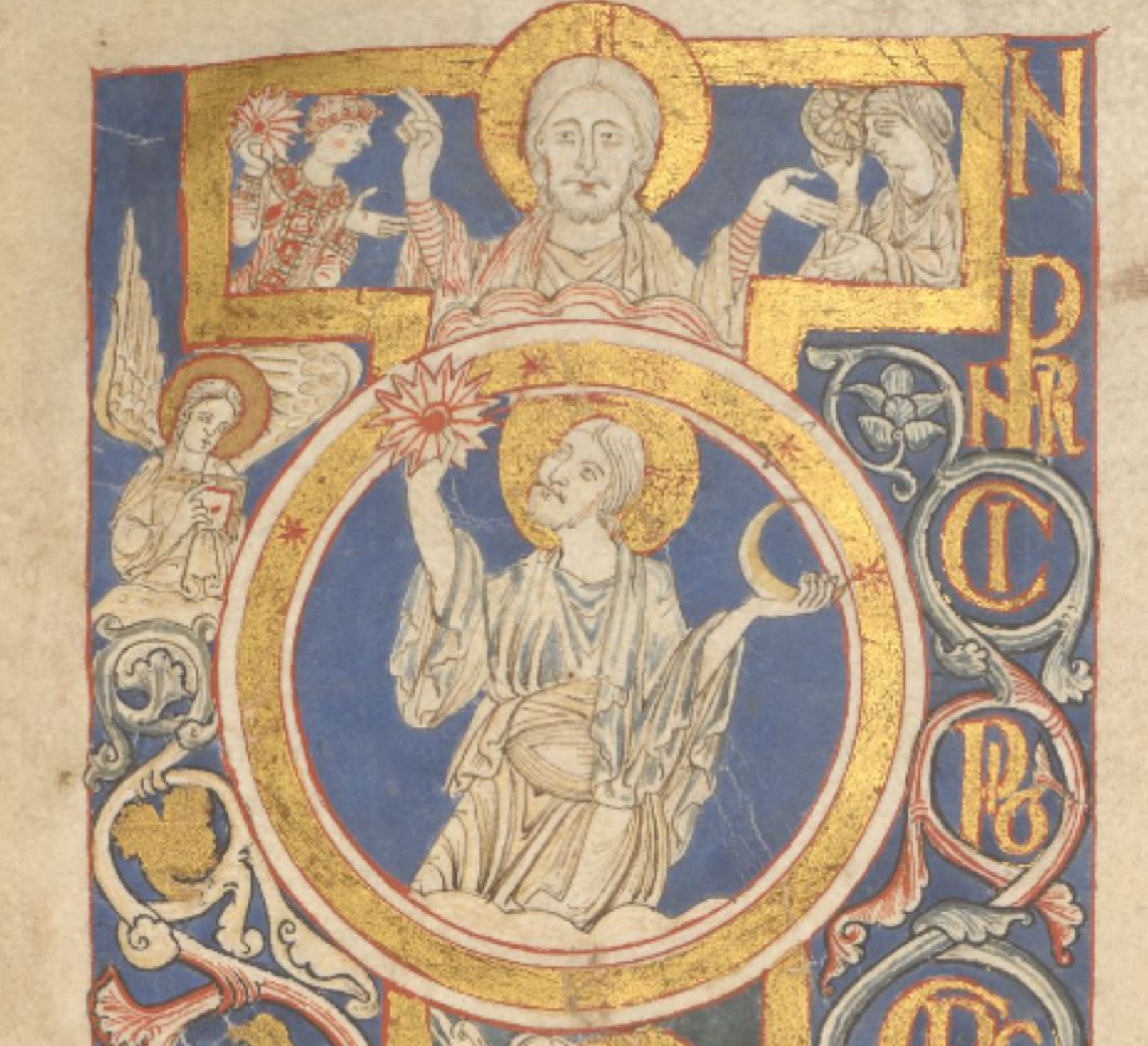

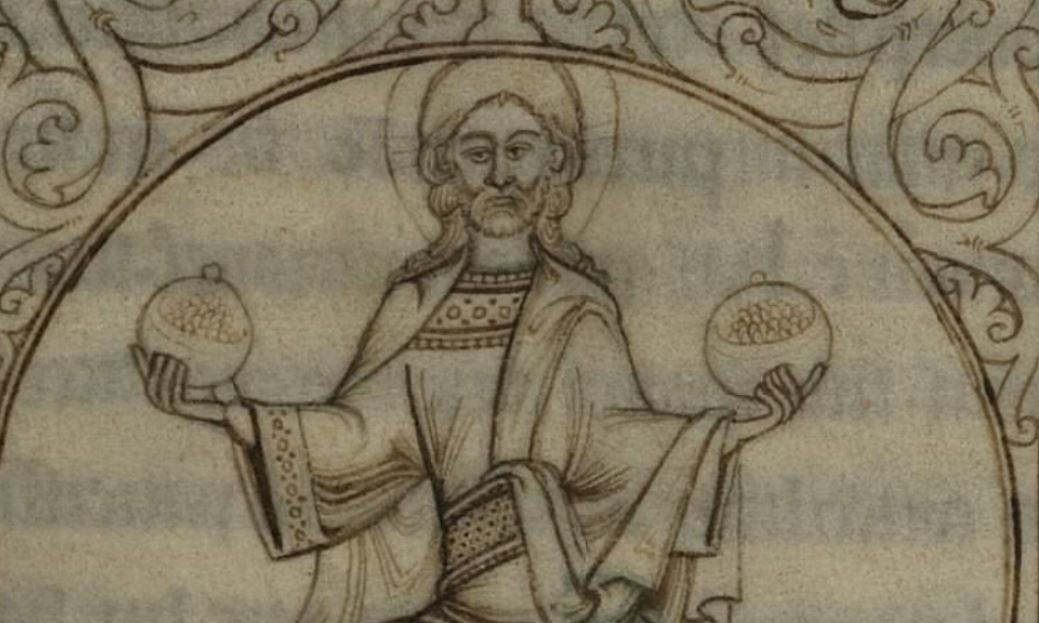

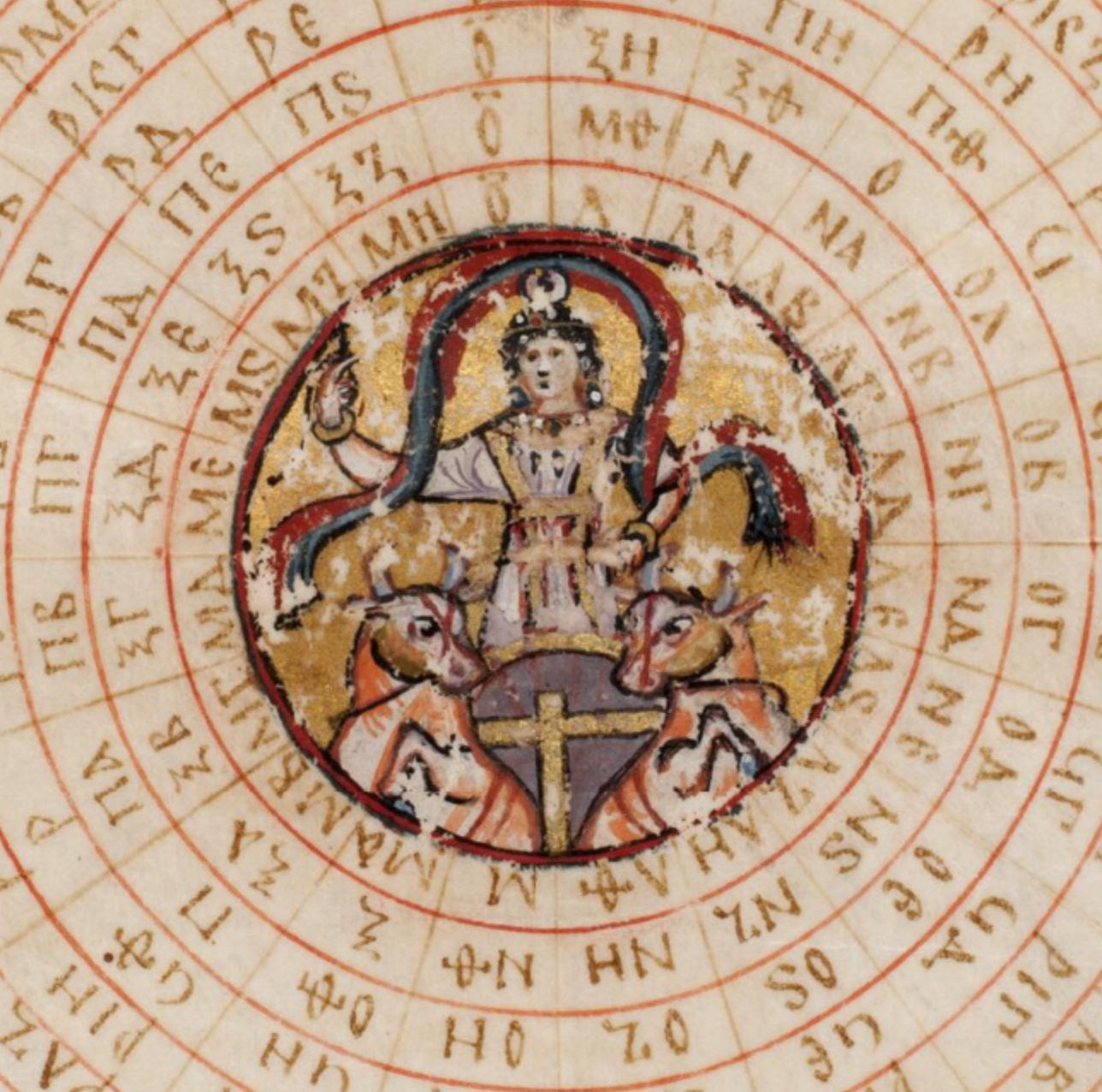

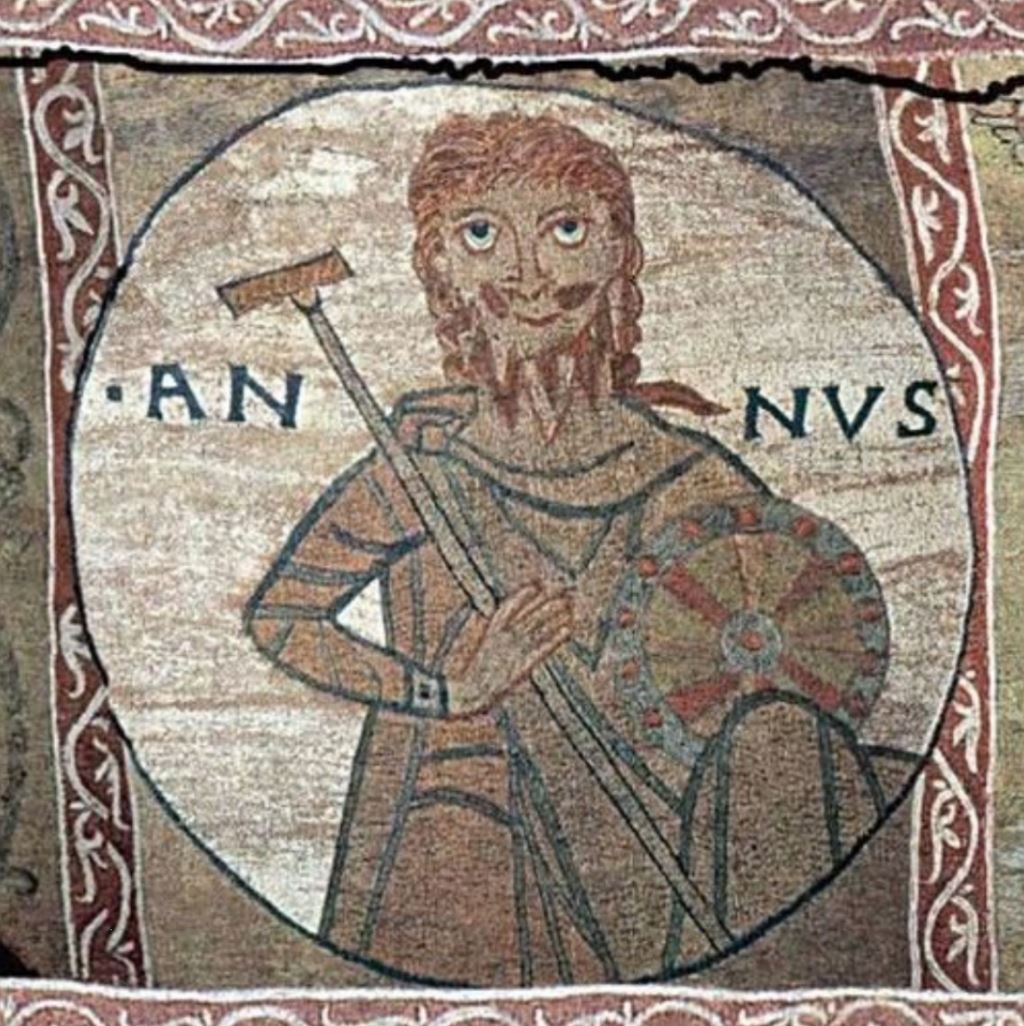

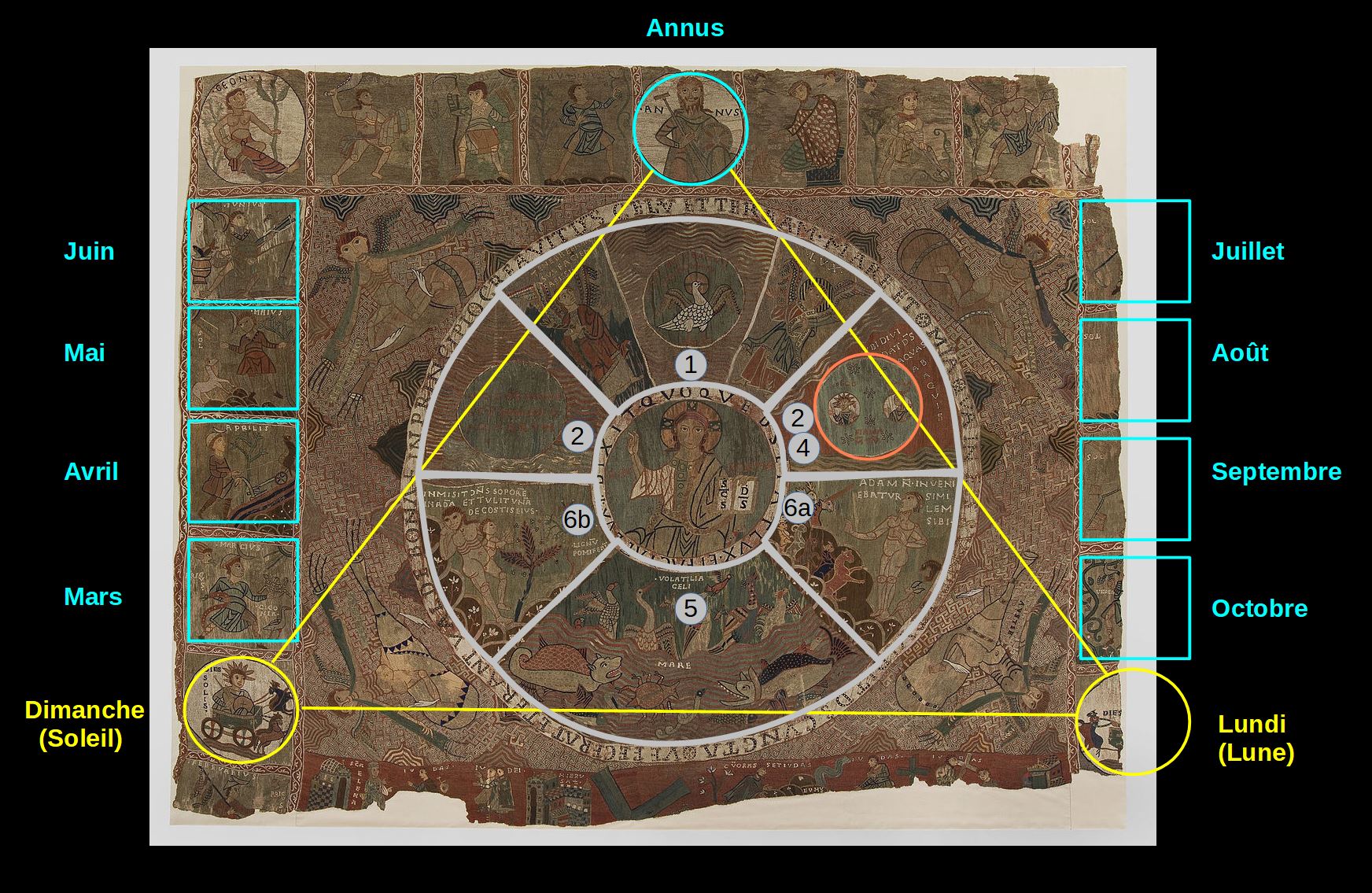

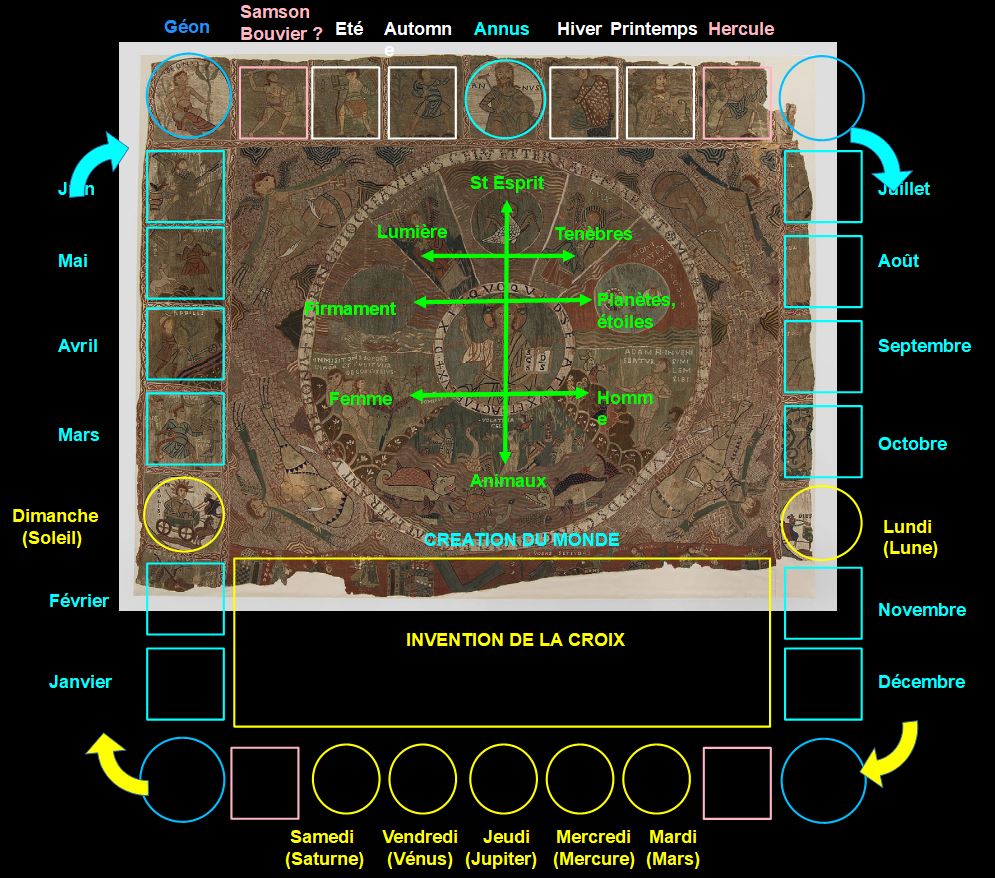

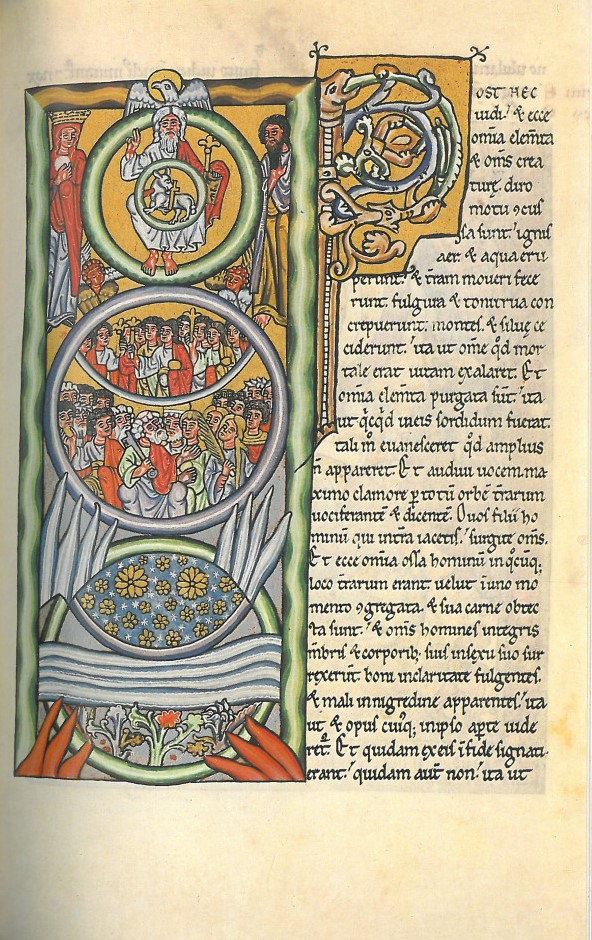

Annus, Sacramentaire de Fulda, 980, Staatsbibliothek zu Berlin, Ms. theol. lat. fol. 192

Annus, Sacramentaire de Fulda, 980, Staatsbibliothek zu Berlin, Ms. theol. lat. fol. 192 Annus et le Macrocosme, Hildegarde de Bingen, Liber scivias, vers 1200, Heidelberg-University, Cod. Salem X 16 fol.2v

Annus et le Macrocosme, Hildegarde de Bingen, Liber scivias, vers 1200, Heidelberg-University, Cod. Salem X 16 fol.2v

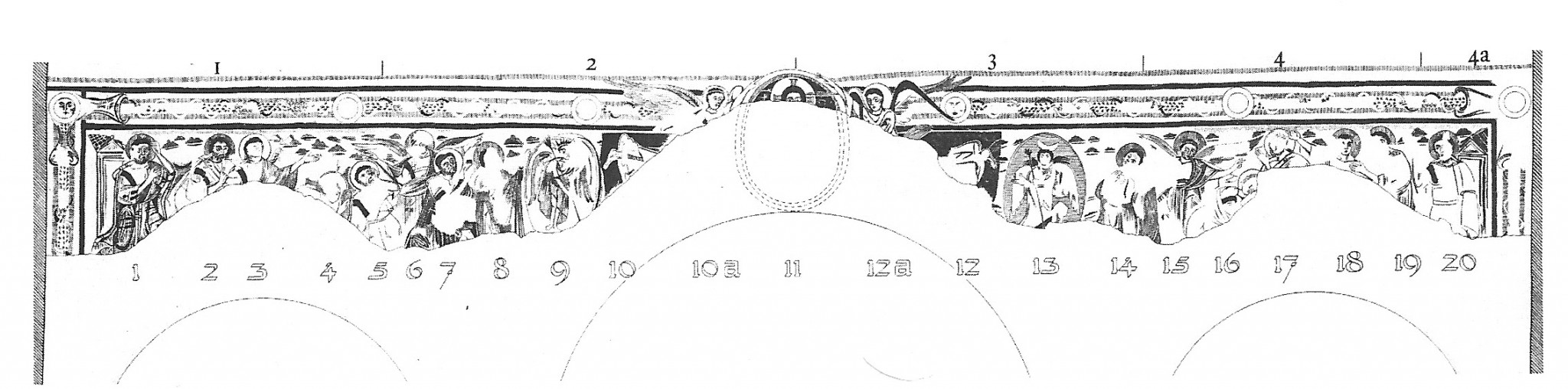

Fresque de la Crucifixion, 1175-1225, Chapelle des Morts, Cathédrale, Le Puy

Fresque de la Crucifixion, 1175-1225, Chapelle des Morts, Cathédrale, Le Puy

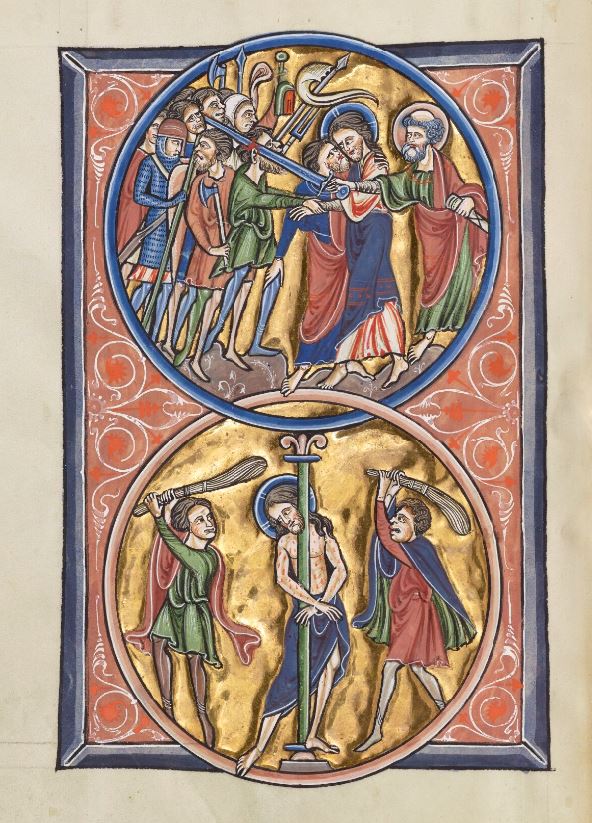

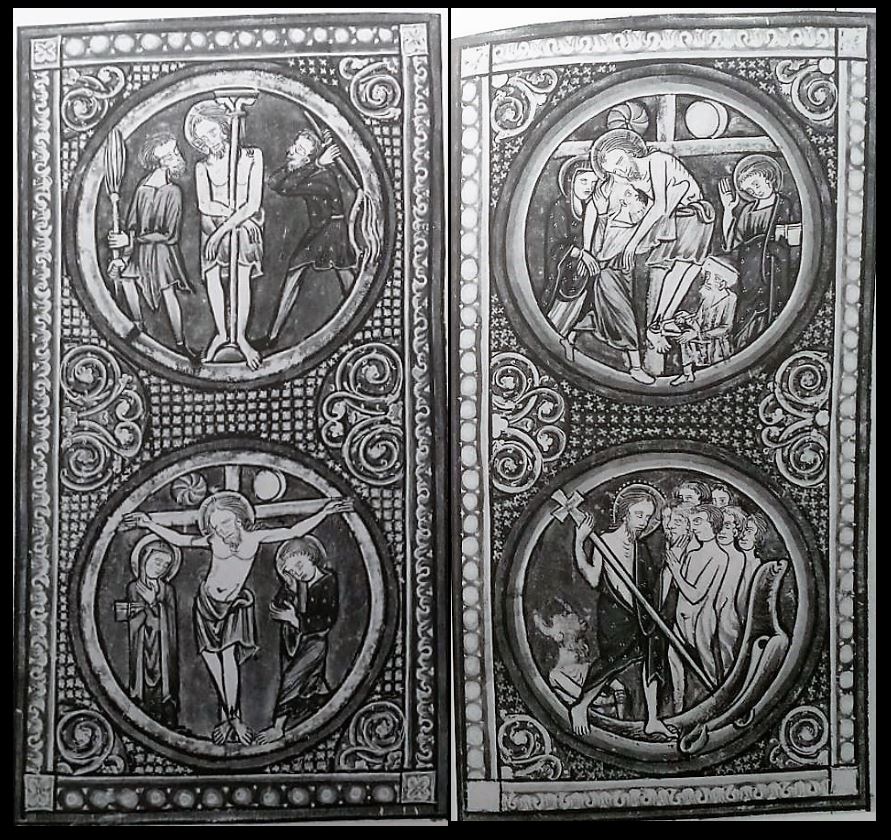

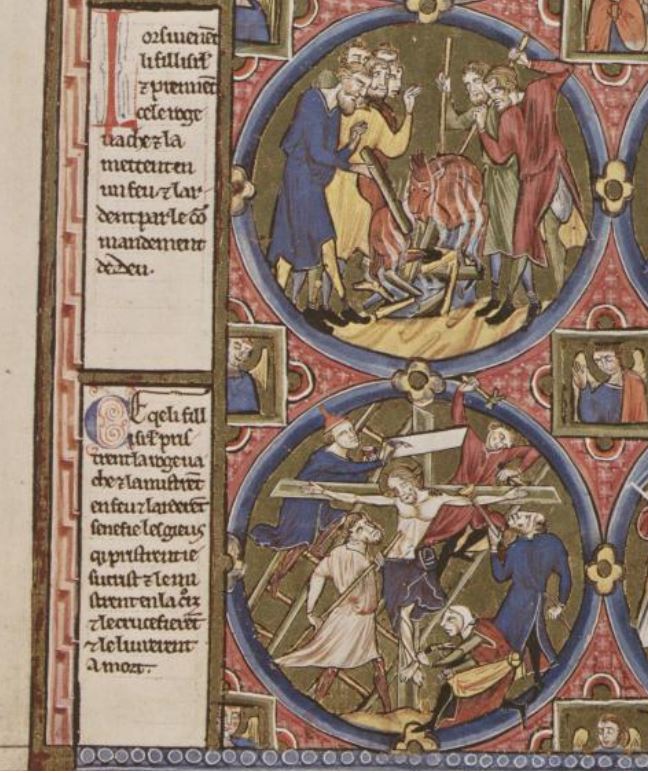

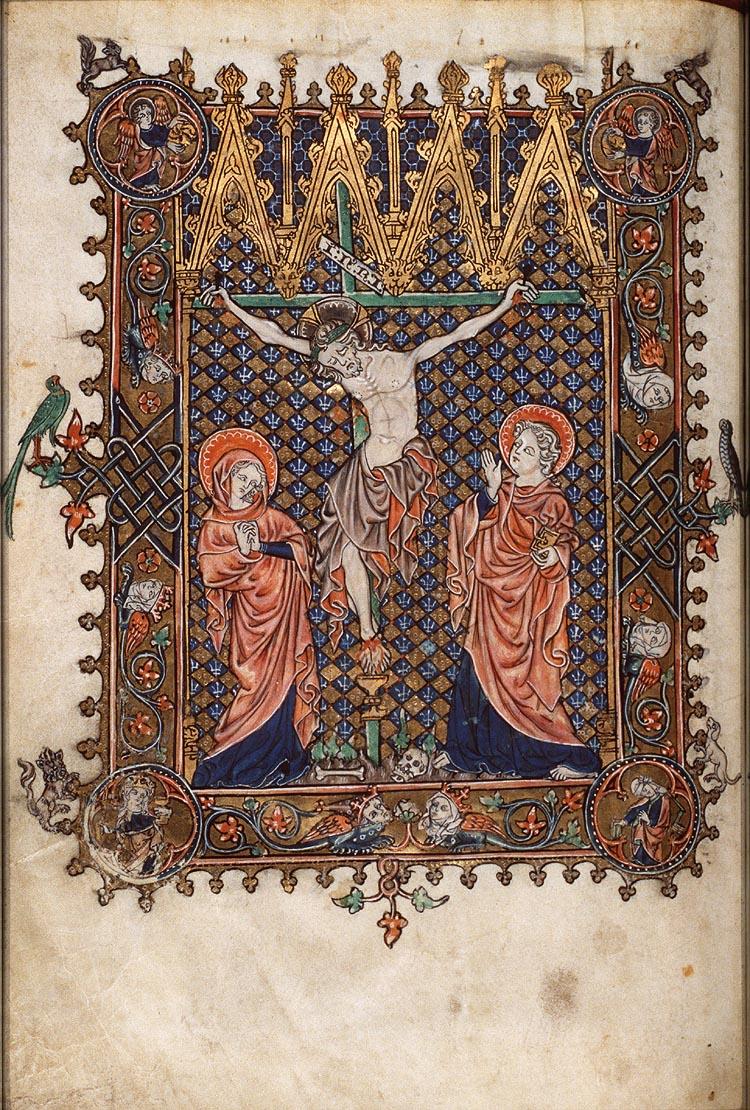

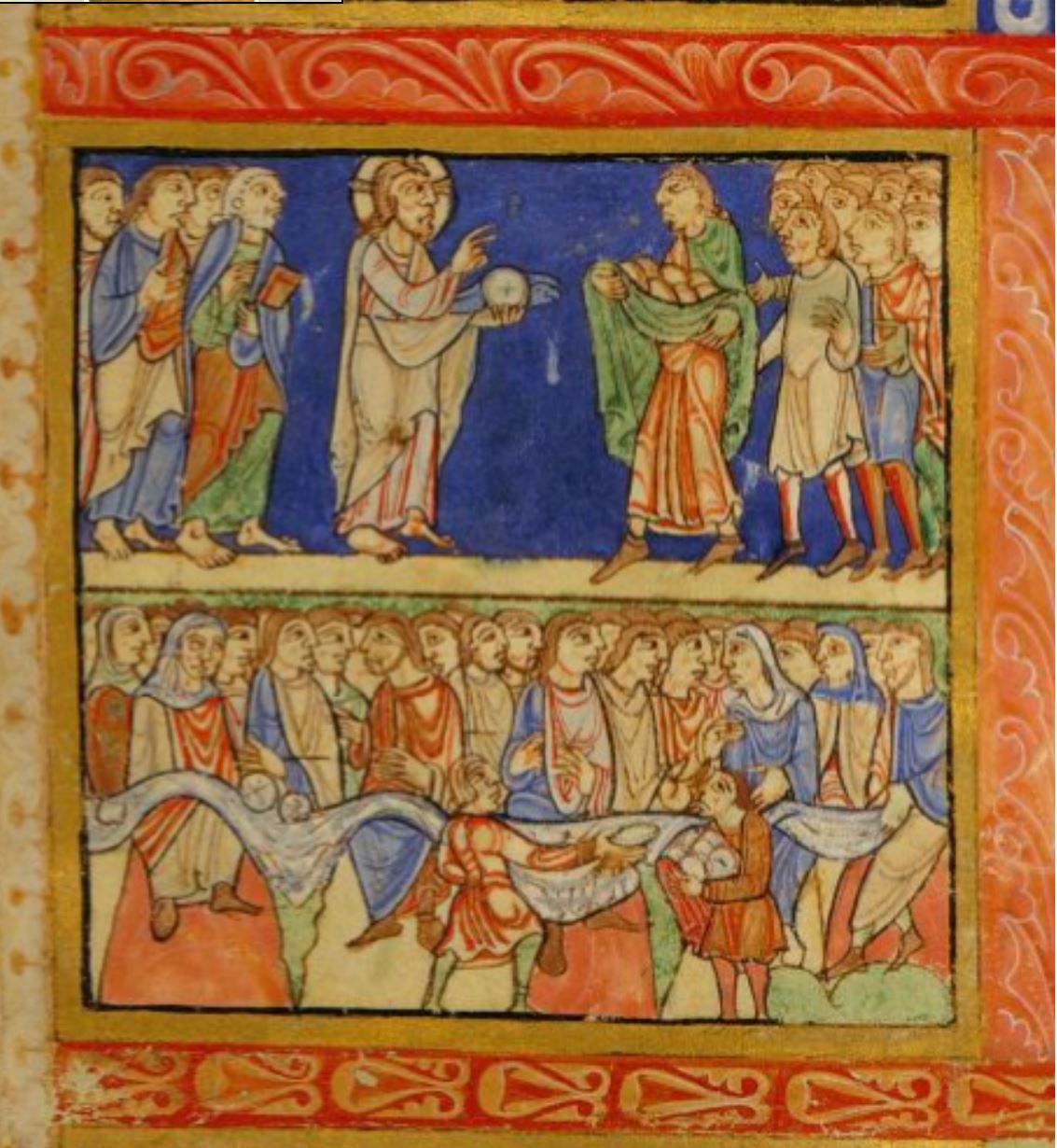

Trahison de Judas / Flagellation, fol 23v

Trahison de Judas / Flagellation, fol 23v Crucifixion / Descente de Croix, fol 24r

Crucifixion / Descente de Croix, fol 24r

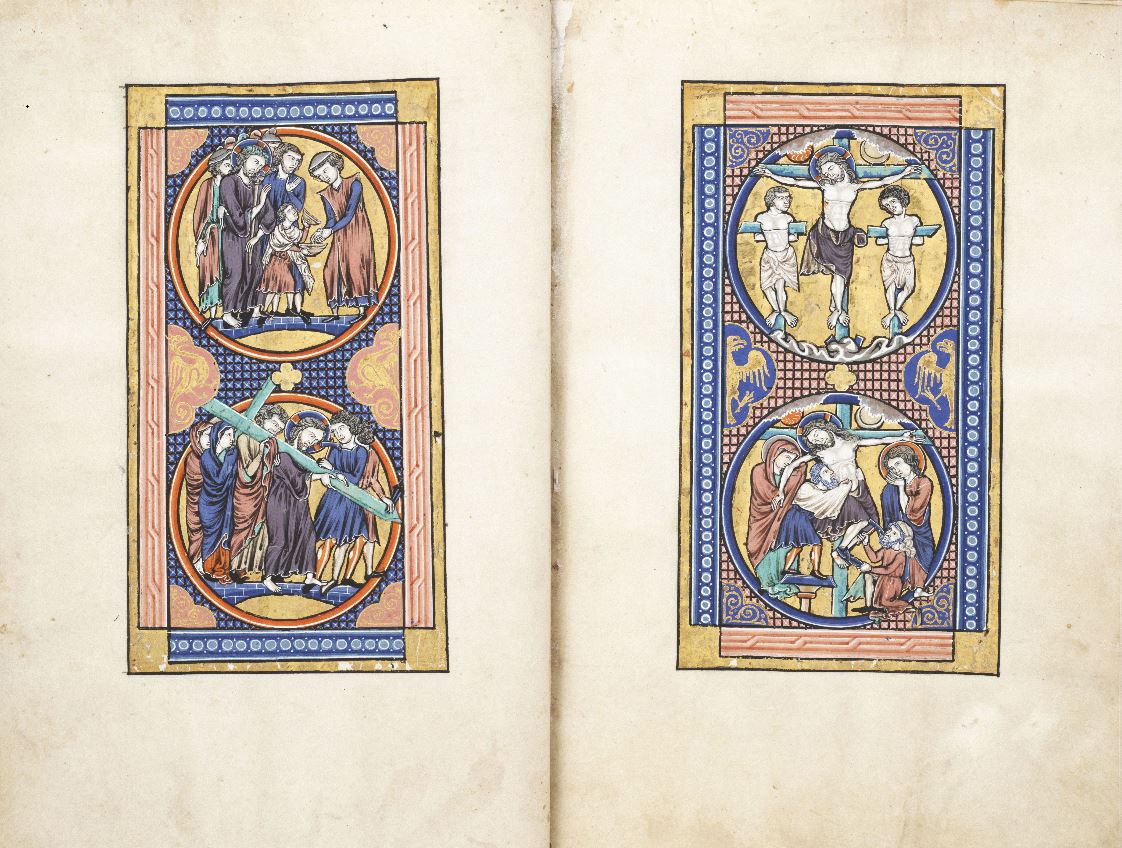

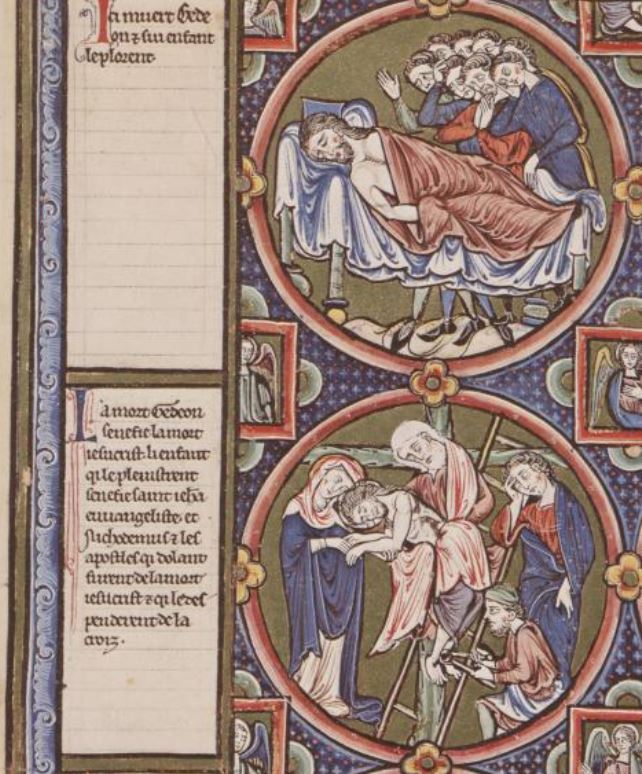

Flagellation / Portement de Croix, fol 10v

Flagellation / Portement de Croix, fol 10v Crucifixion / Descente de Croix, fol 11r

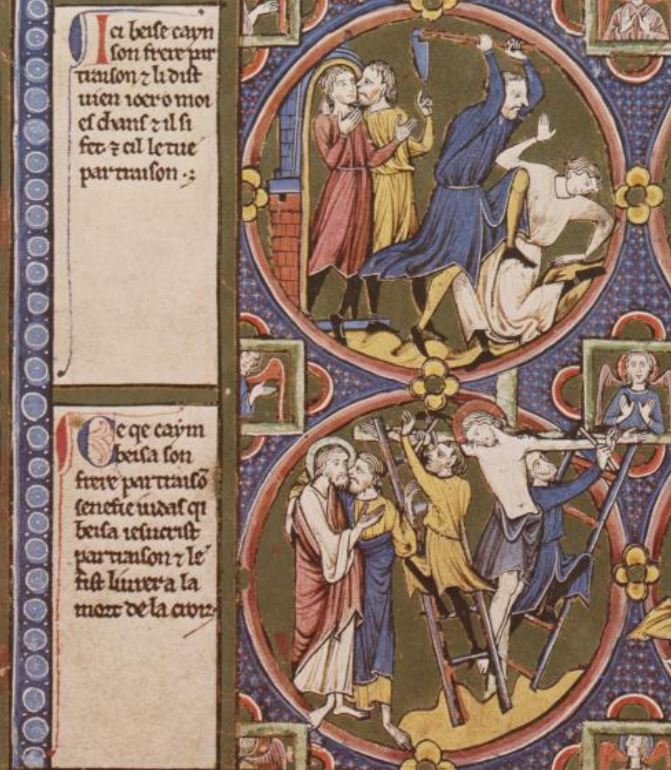

Crucifixion / Descente de Croix, fol 11r Caïn et Abel / Crucifixion p 10

Caïn et Abel / Crucifixion p 10 Sacrifice du Premier-né de la vache (Nombres 18)

Sacrifice du Premier-né de la vache (Nombres 18)

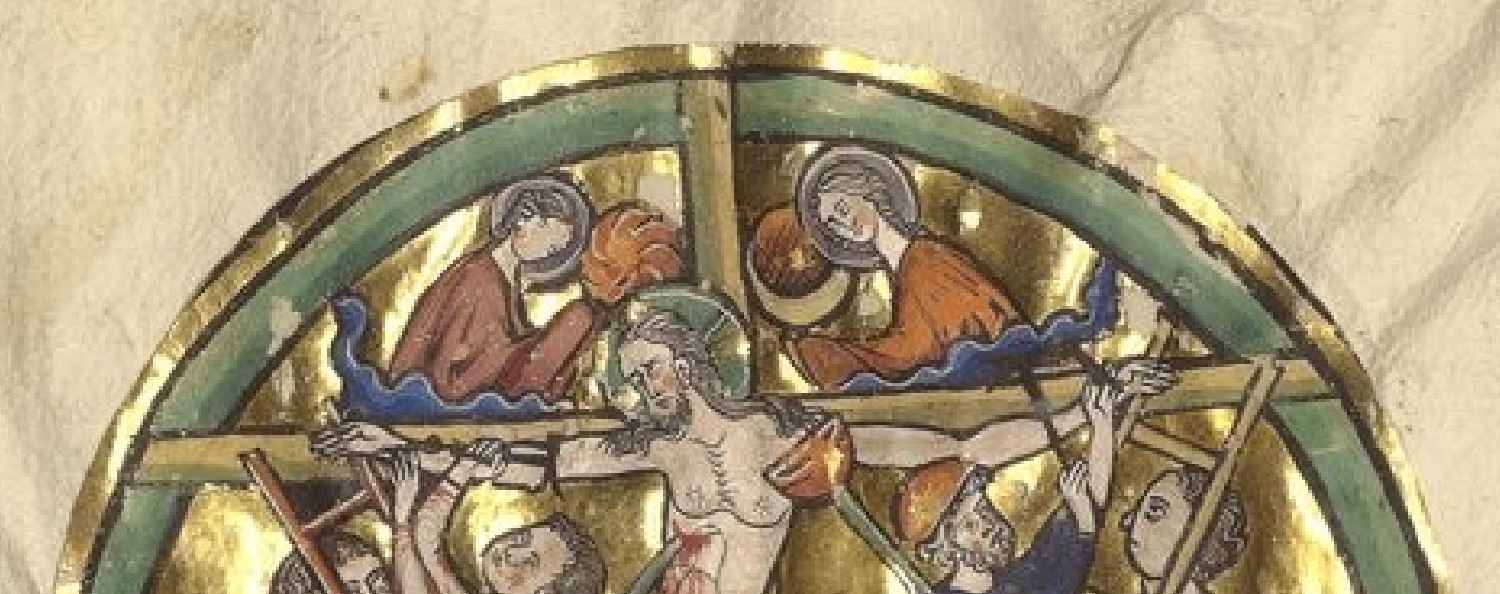

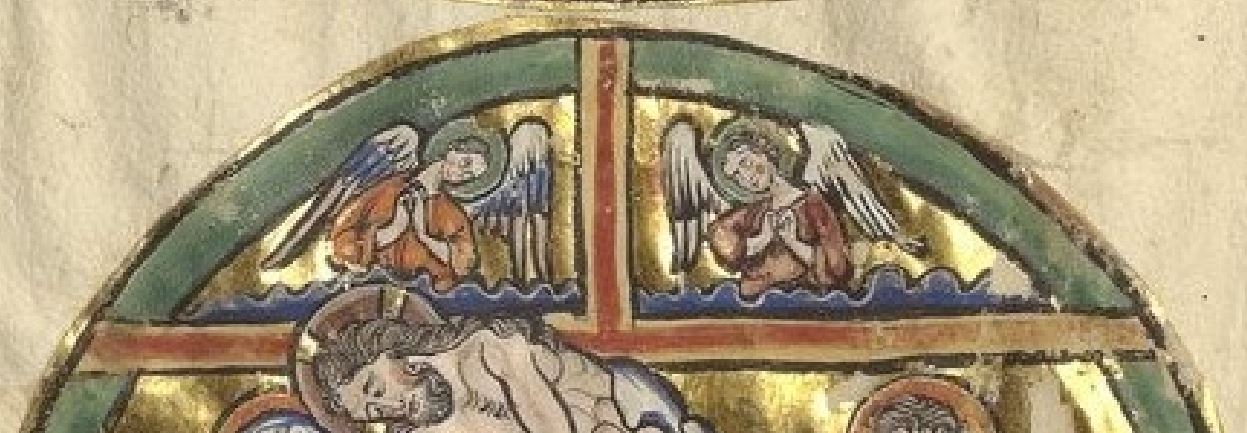

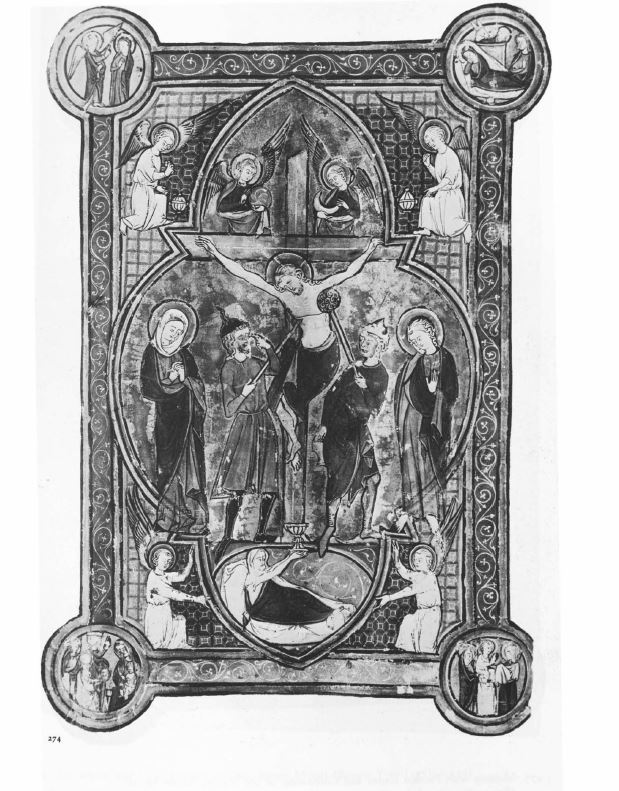

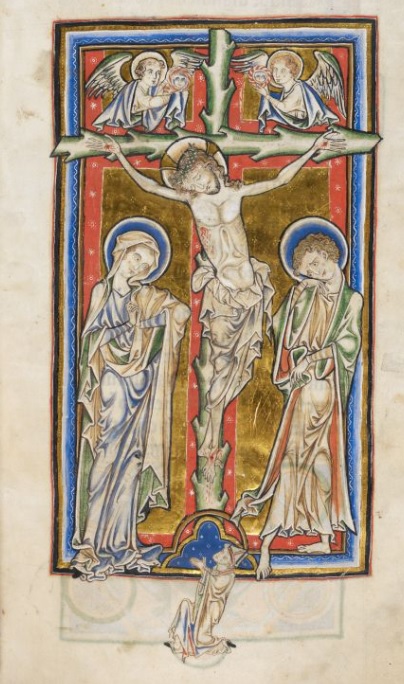

Crucifixion / Déposition, fol 11r

Crucifixion / Déposition, fol 11r

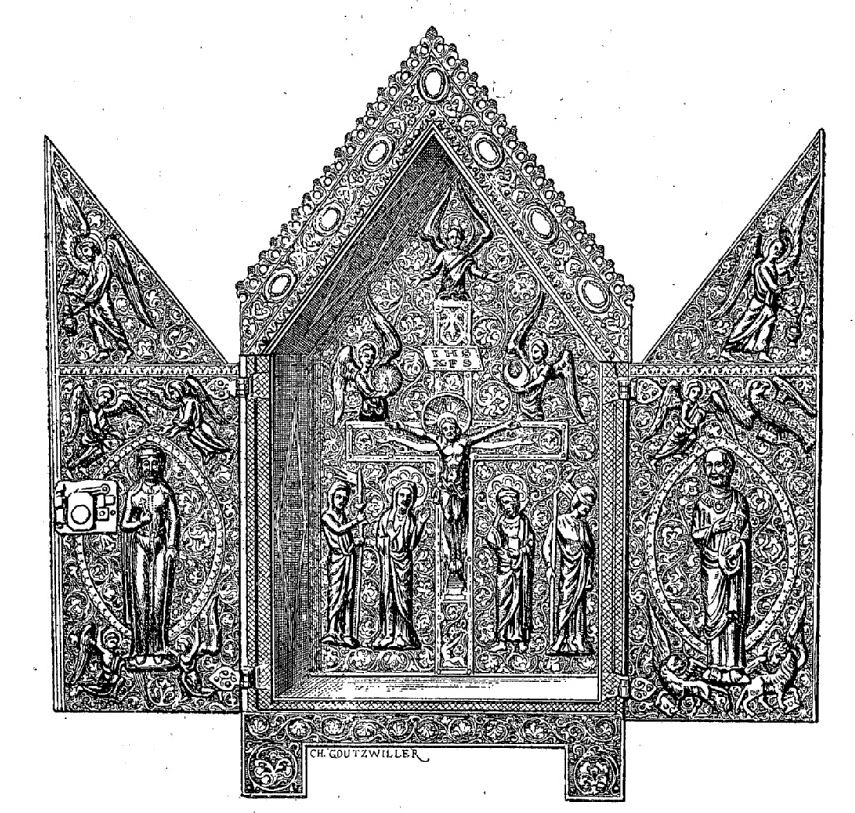

Triptyque de St Aignan, vers 1225, Trésor de la Cathédrale de Chartres

Triptyque de St Aignan, vers 1225, Trésor de la Cathédrale de Chartres Tabernacle de Cherves, 1220-30, MET

Tabernacle de Cherves, 1220-30, MET

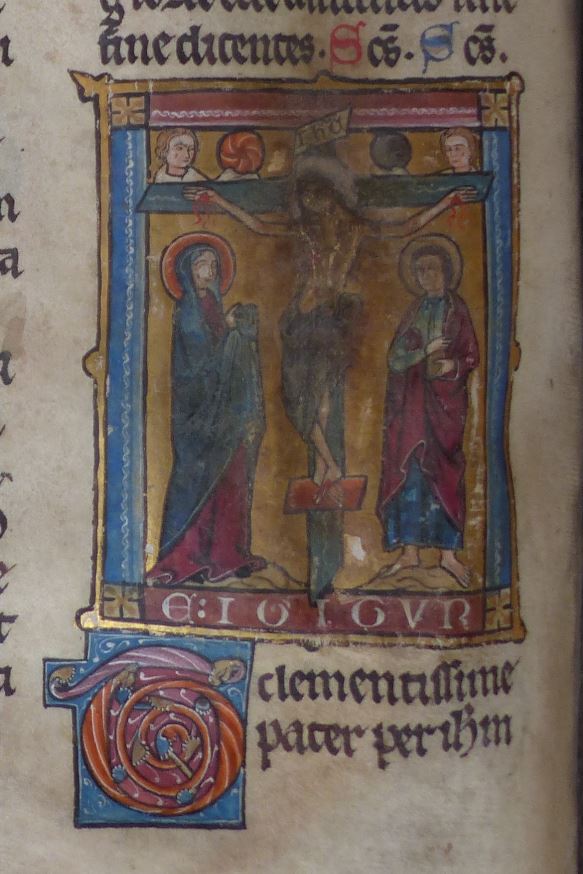

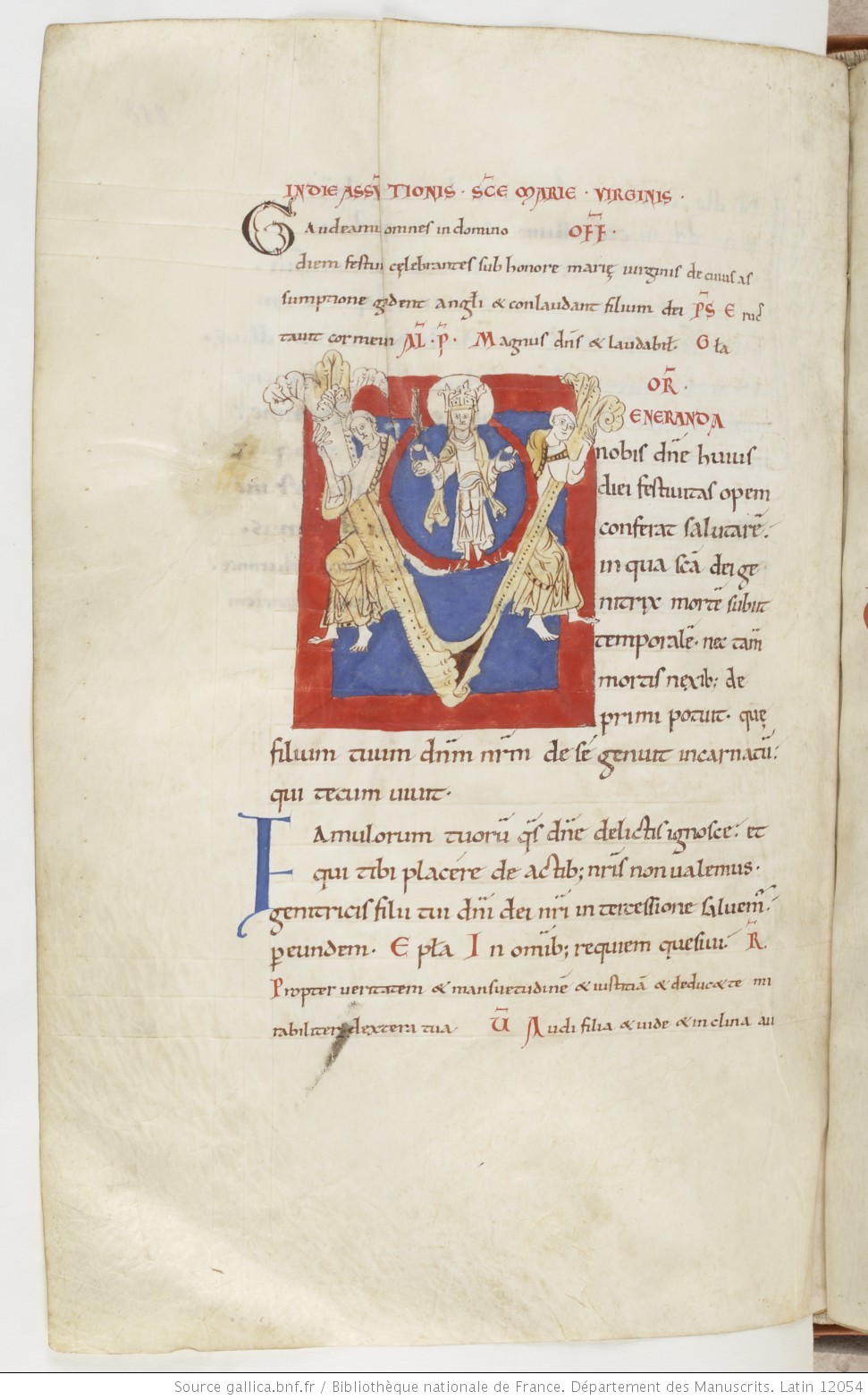

Premier missel de St Vindicien (abbaye de Mont Saint Eloi) 1225-30, Arras BM 0094 (0049) fol 82v, IHRT

Premier missel de St Vindicien (abbaye de Mont Saint Eloi) 1225-30, Arras BM 0094 (0049) fol 82v, IHRT Missel de la cathédrale d’Arras, peu après 1235 (datation Marc Gil [7], p 166), Arras BM ms 334 (963) f. 30v (détail)

Missel de la cathédrale d’Arras, peu après 1235 (datation Marc Gil [7], p 166), Arras BM ms 334 (963) f. 30v (détail) Missel à l’usage de Paris, 1225-50, Bibl. Mazarine, 0422, fol 125v, IRHT

Missel à l’usage de Paris, 1225-50, Bibl. Mazarine, 0422, fol 125v, IRHT Maître de Guines ?, Missel à l’usage d’Arras, 1231-34, Arras, BM, 0888 (0444) fol 175v, IRHT

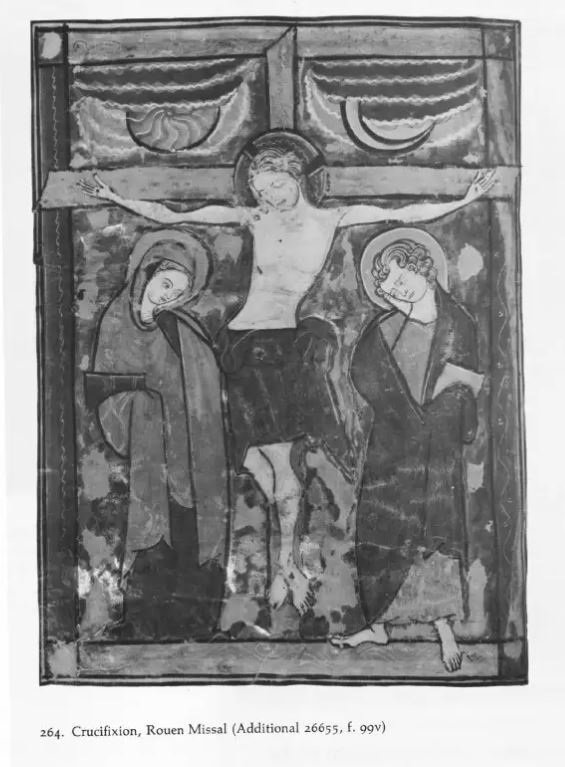

Maître de Guines ?, Missel à l’usage d’Arras, 1231-34, Arras, BM, 0888 (0444) fol 175v, IRHT St.Corneille Painter, missel à l’usage de Rouen,1230-35, BL Additional 26655, Branner fig 264

St.Corneille Painter, missel à l’usage de Rouen,1230-35, BL Additional 26655, Branner fig 264

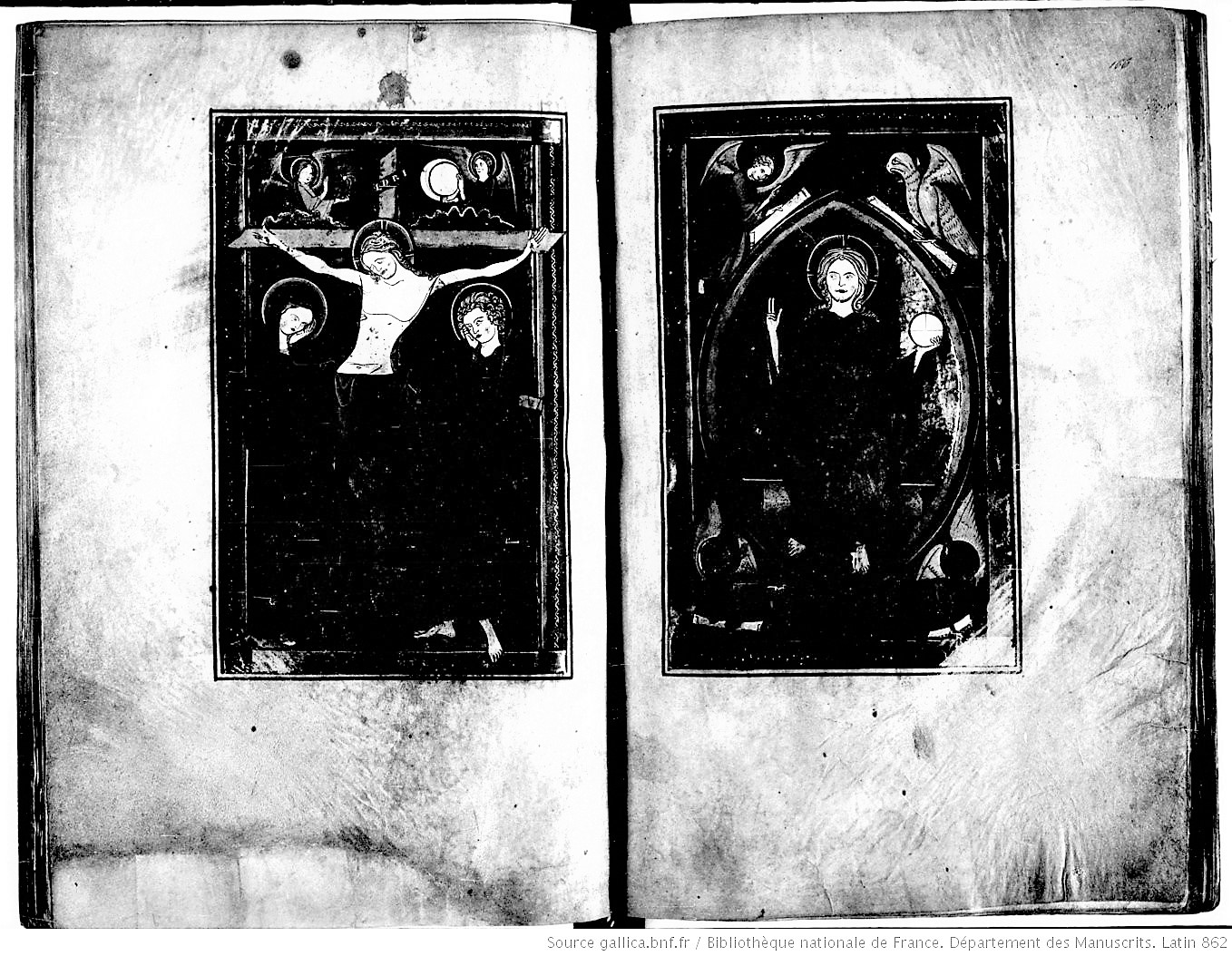

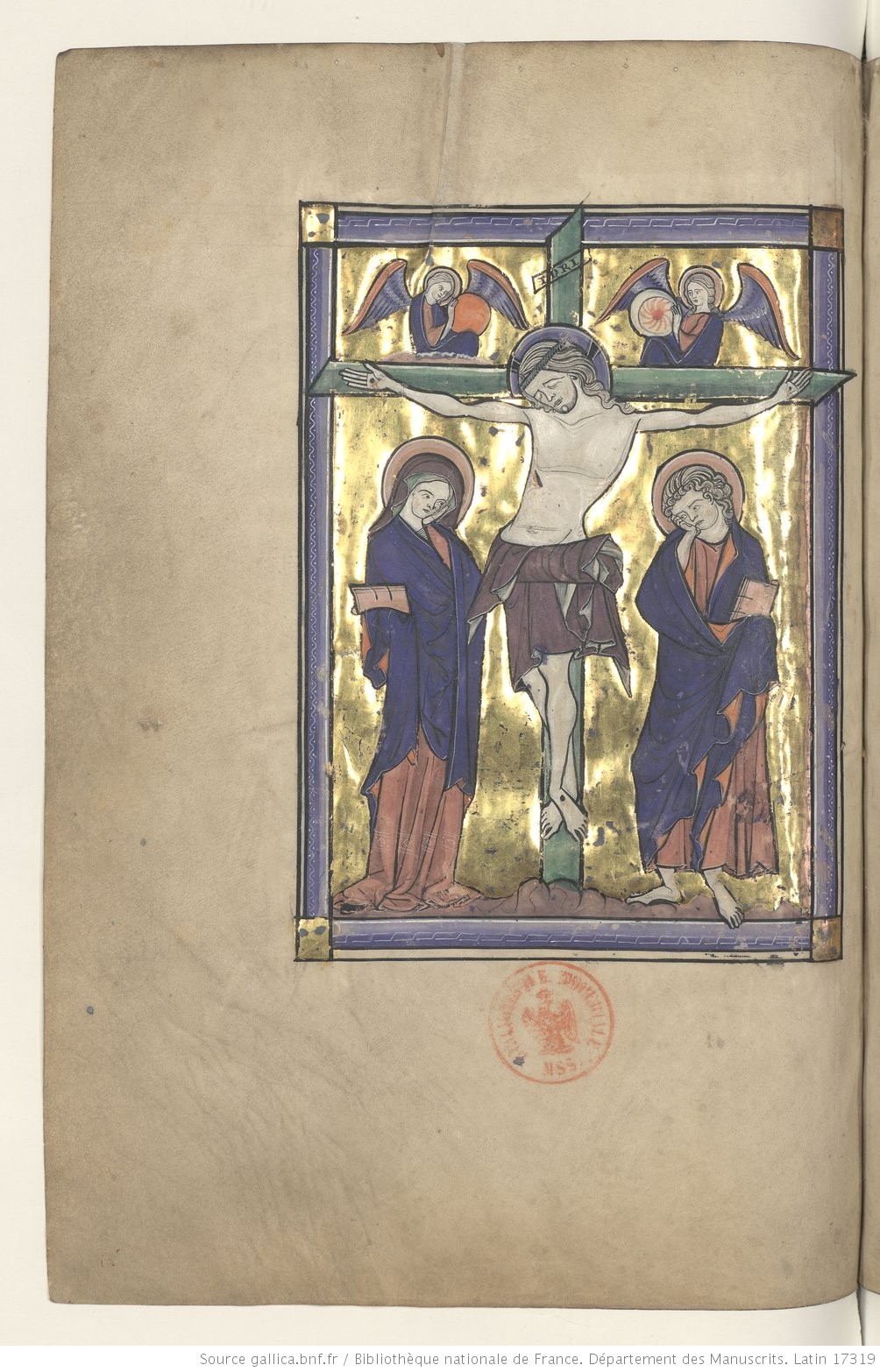

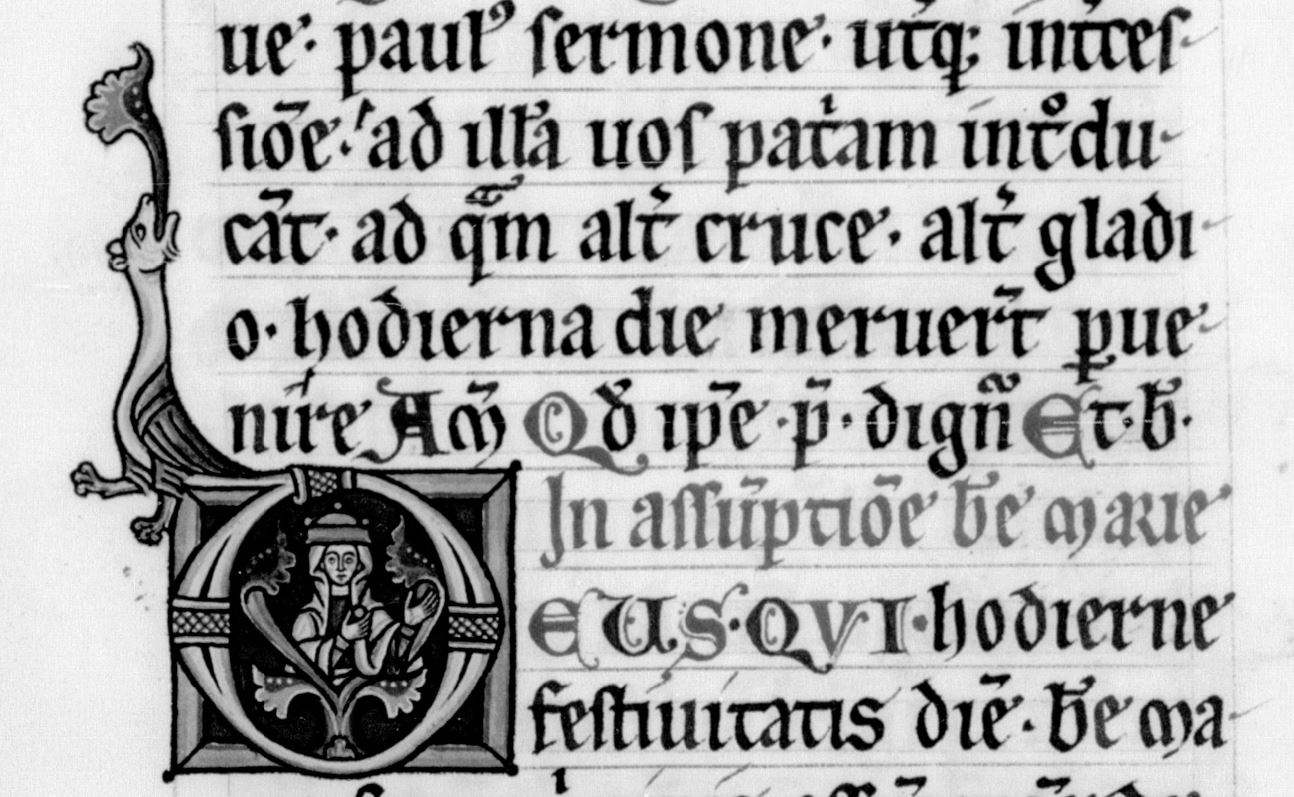

fol 148v

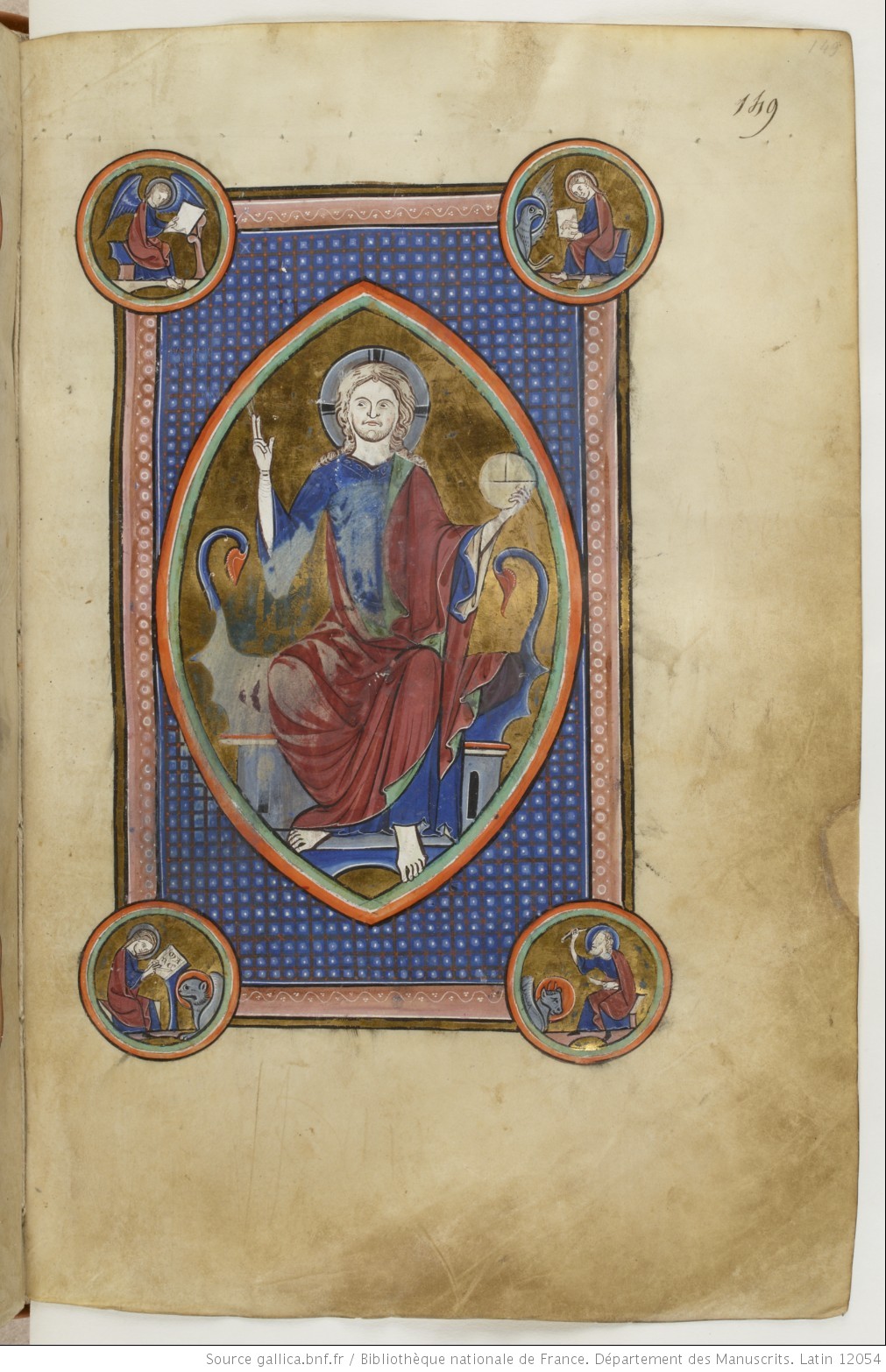

fol 148v fol 149r

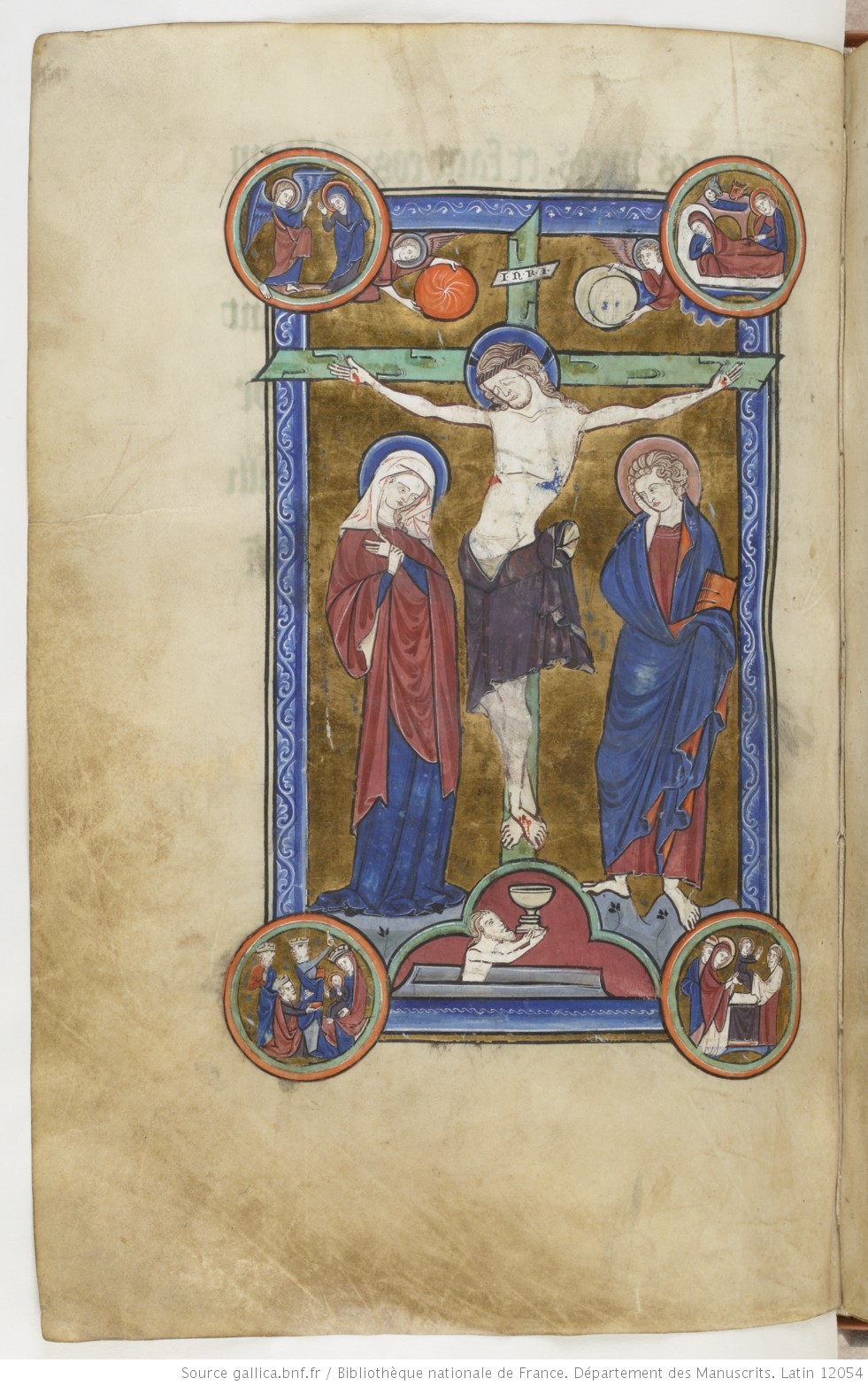

fol 149r fol 99v

fol 99v fol 100r

fol 100r Fol 157v

Fol 157v Fol 158

Fol 158 Premier Evangéliaire de la Sainte Chapelle (plat inférieur), 1240-48, BNF Latin 8892

Premier Evangéliaire de la Sainte Chapelle (plat inférieur), 1240-48, BNF Latin 8892 Troisième Evangéliaire de la Sainte Chapelle (plat supérieur), 1260-70, BNF Latin 17326

Troisième Evangéliaire de la Sainte Chapelle (plat supérieur), 1260-70, BNF Latin 17326 Second missel de St Vindicien (abbaye de Mont Saint Eloi), 1250, ca Arras BM 0058 fol 105v, IHRT

Second missel de St Vindicien (abbaye de Mont Saint Eloi), 1250, ca Arras BM 0058 fol 105v, IHRT Fol 106

Fol 106 Missel à l’usage de l’abbaye de Marchiennes, 1250-75, Arras BM 0368 (0448) fol 138v.

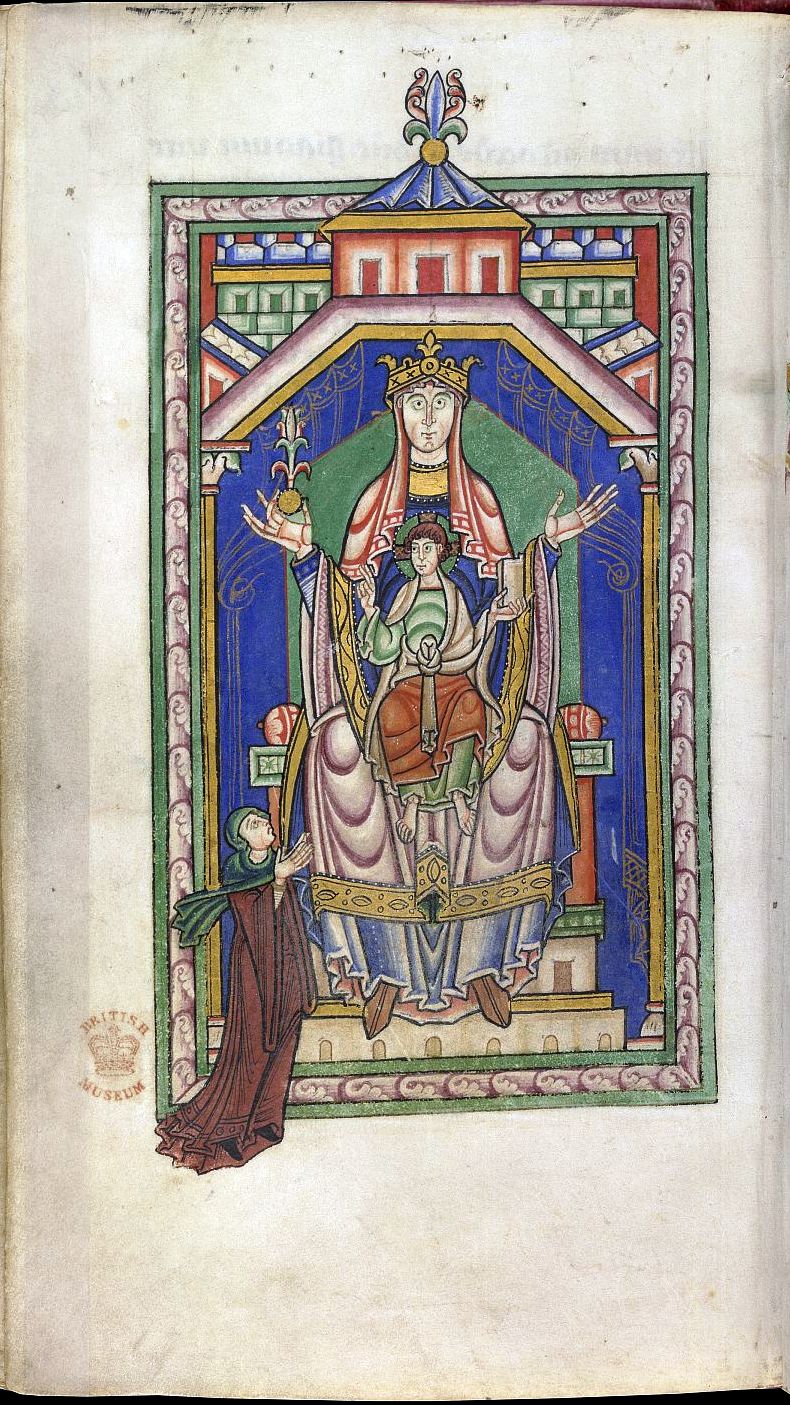

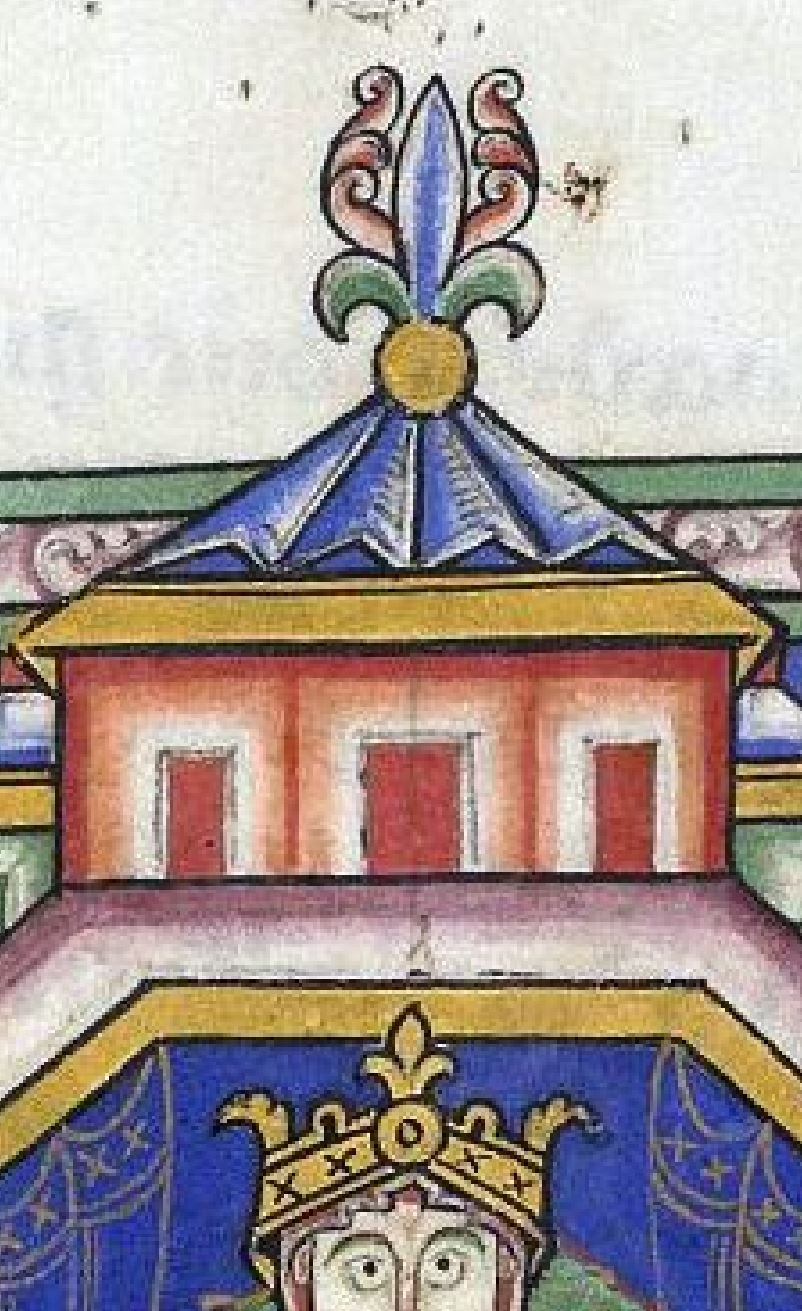

Missel à l’usage de l’abbaye de Marchiennes, 1250-75, Arras BM 0368 (0448) fol 138v. Psautier d’Evesham, vers 1250, BL Add MS 44874 fol 6r

Psautier d’Evesham, vers 1250, BL Add MS 44874 fol 6r ici seule la longueur des rayons et la taille du visage permettent de les distinguer.

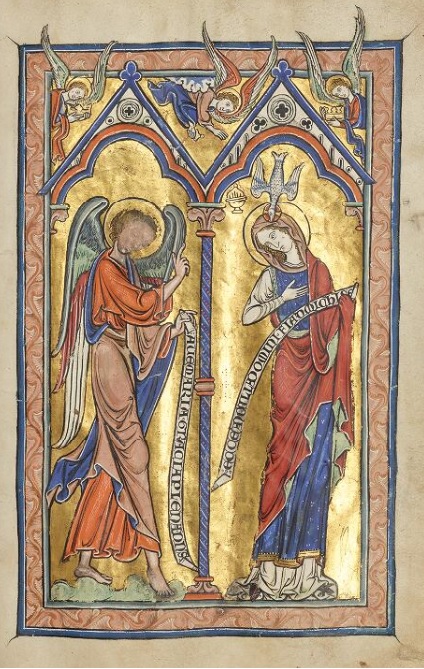

ici seule la longueur des rayons et la taille du visage permettent de les distinguer. Annonciation, fol 149r

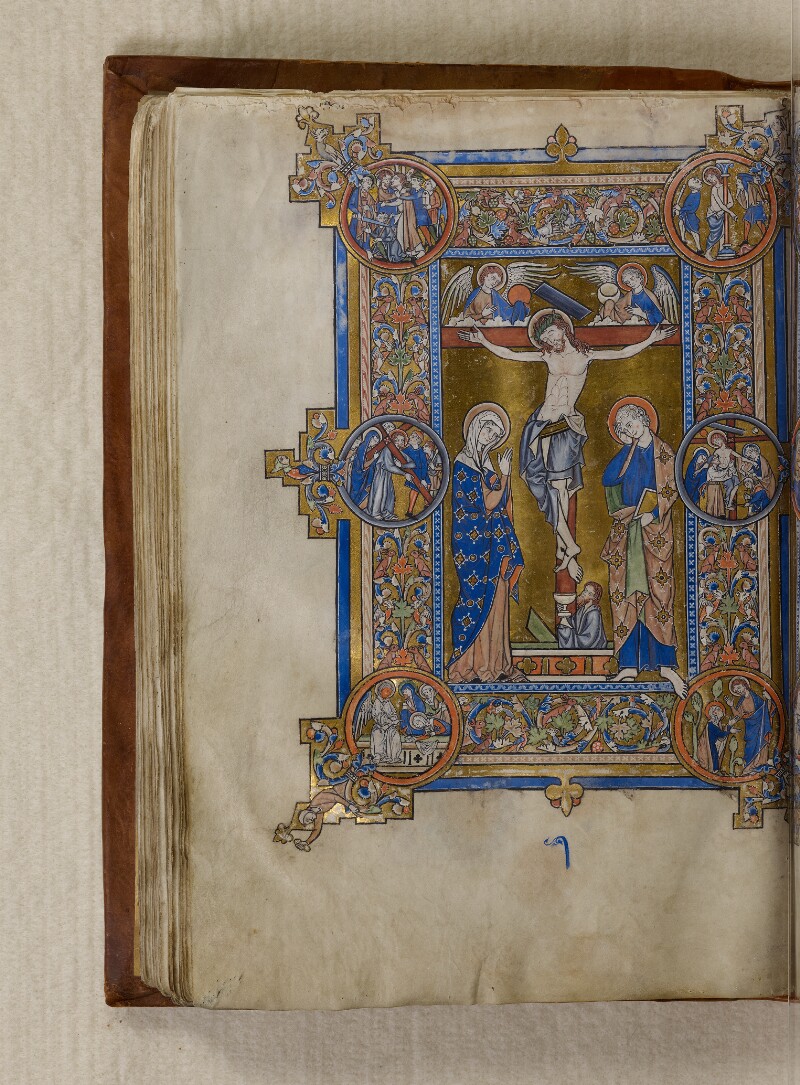

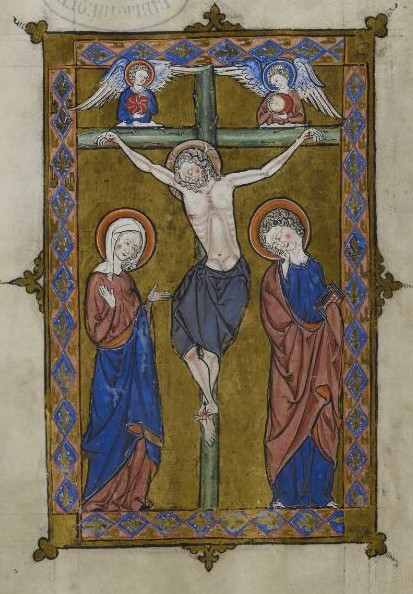

Annonciation, fol 149r Crucifixion, fol 152r

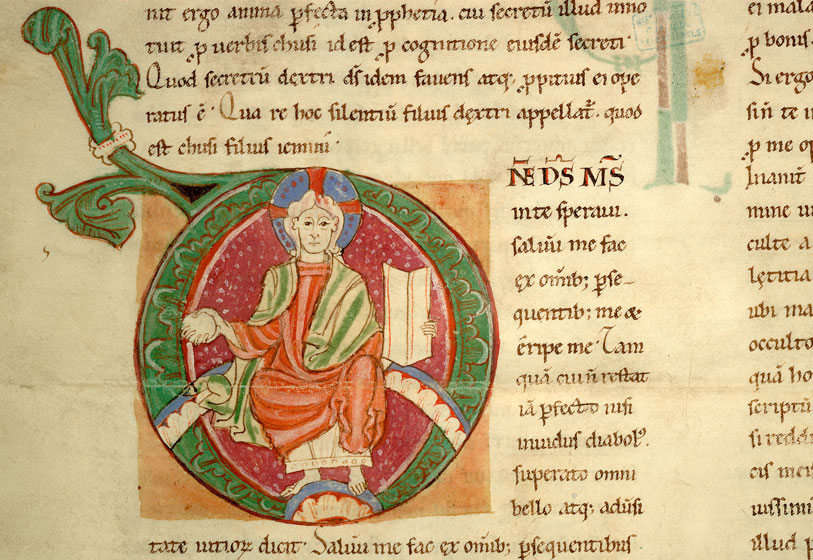

Crucifixion, fol 152r Psaume 109, 1250-75 Trinity College B.11.4 fol 190

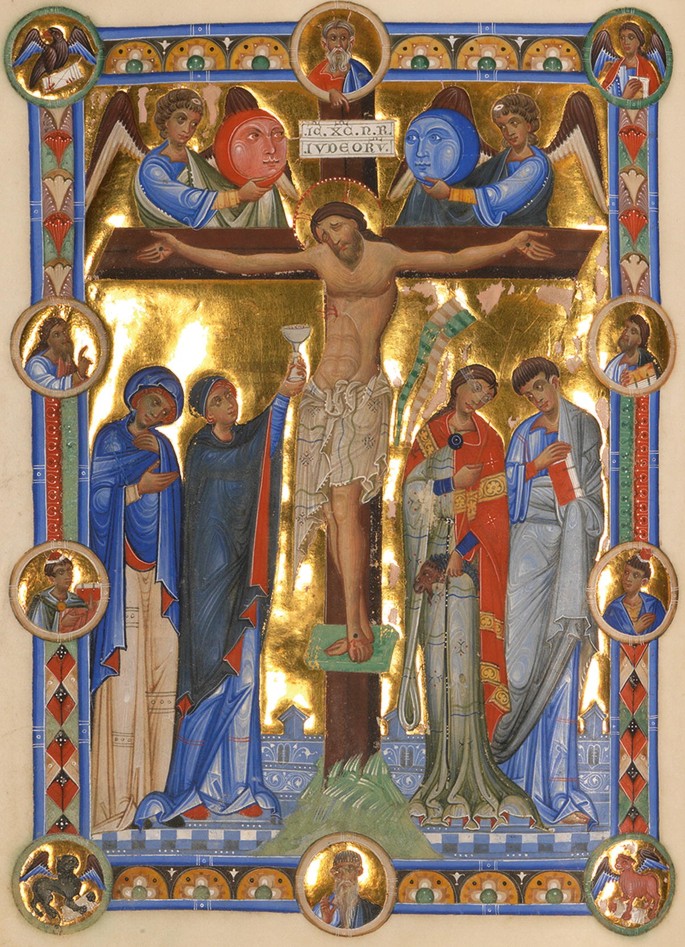

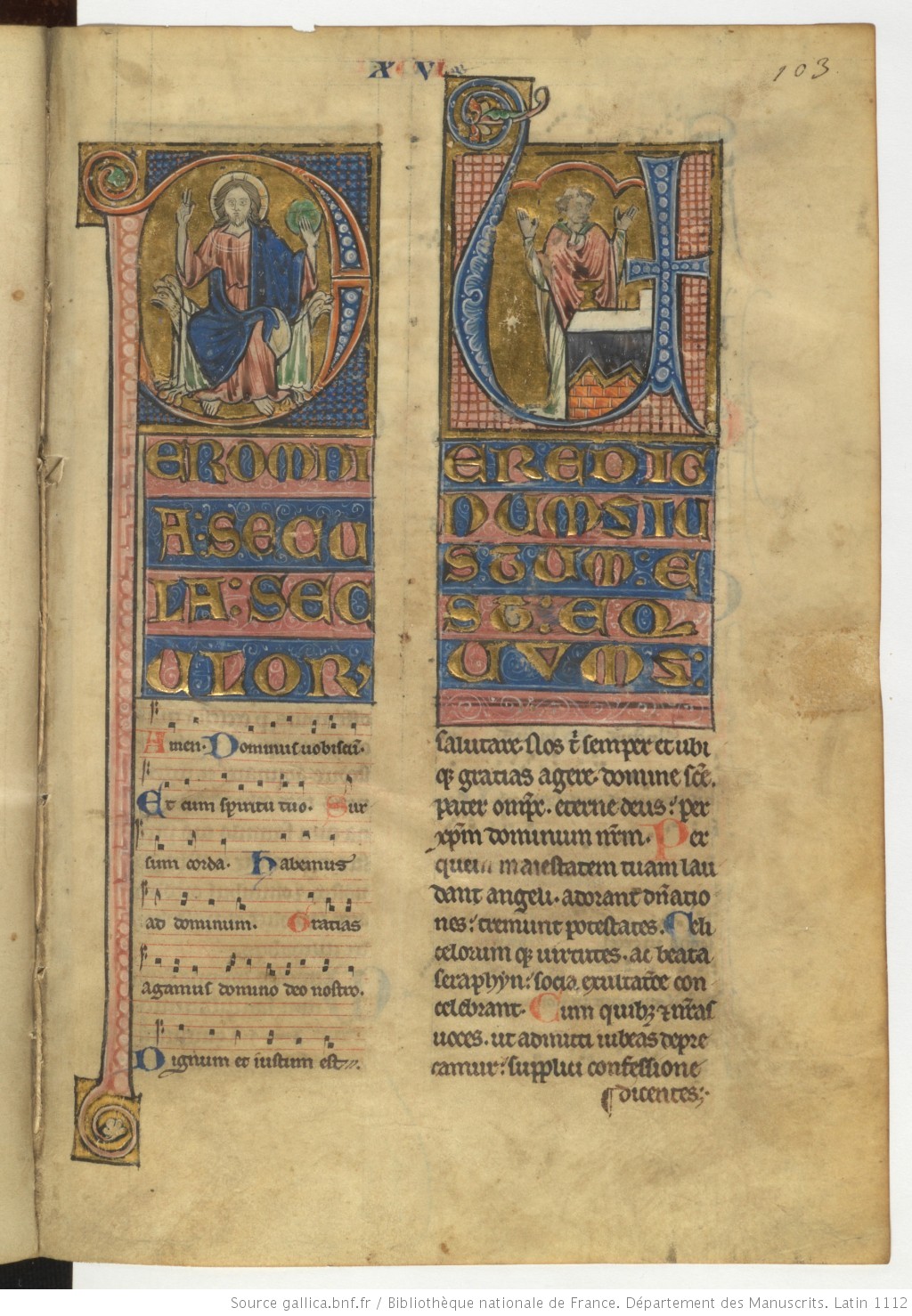

Psaume 109, 1250-75 Trinity College B.11.4 fol 190 Graduel et sacramentaire d’Admont, par le Maître de Giovanni da Gaibana, 1270–75, Calouste Gulbenkian Museum, Lisbonne

Graduel et sacramentaire d’Admont, par le Maître de Giovanni da Gaibana, 1270–75, Calouste Gulbenkian Museum, Lisbonne Fol 103v

Fol 103v Fol 104

Fol 104 Fol. 62v

Fol. 62v Fol. 63

Fol. 63 Livre d’Heures de Jeanne d’Evreux, 1325-28, Manuscript (Acc. 54), MET

Livre d’Heures de Jeanne d’Evreux, 1325-28, Manuscript (Acc. 54), MET

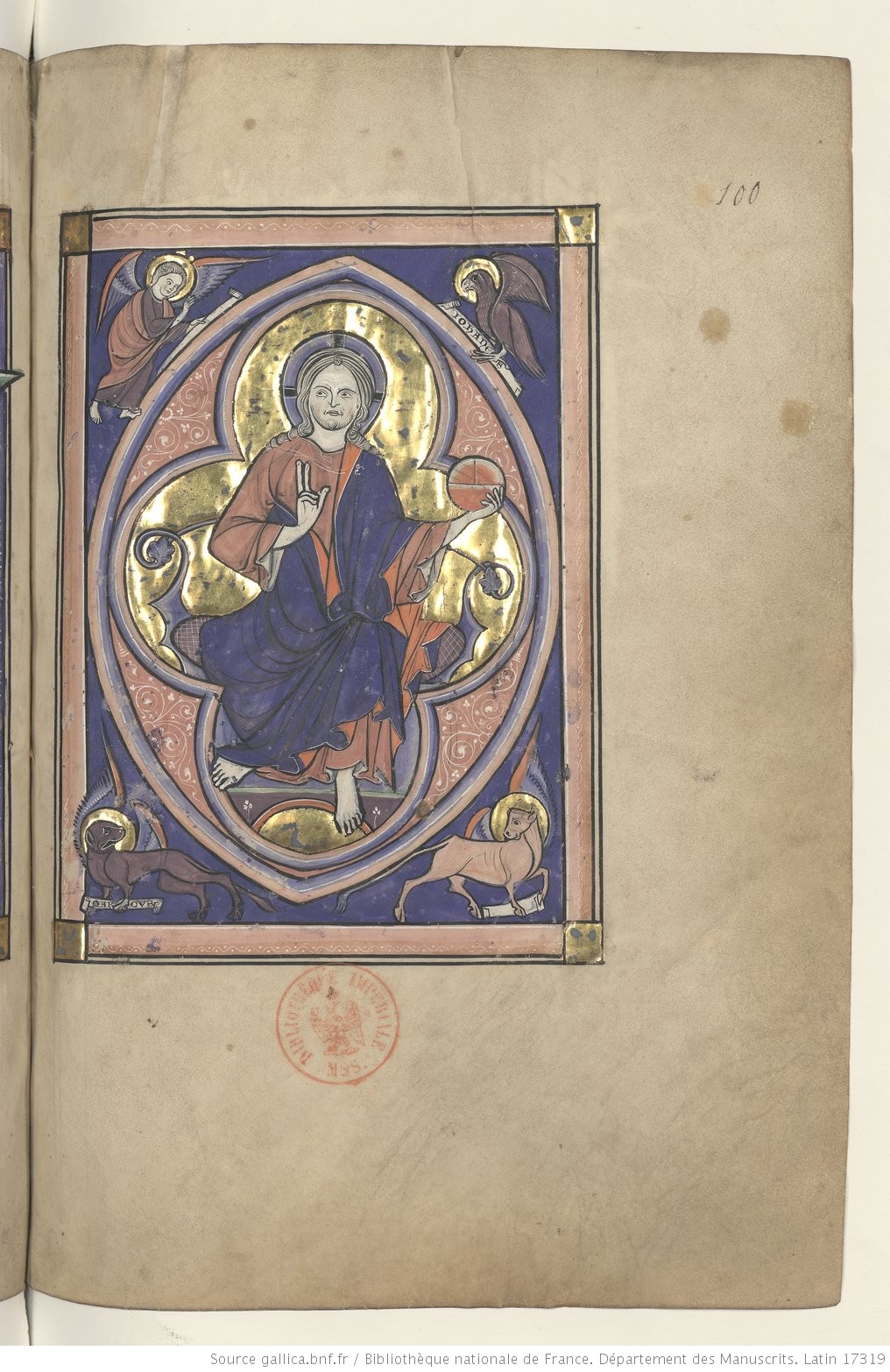

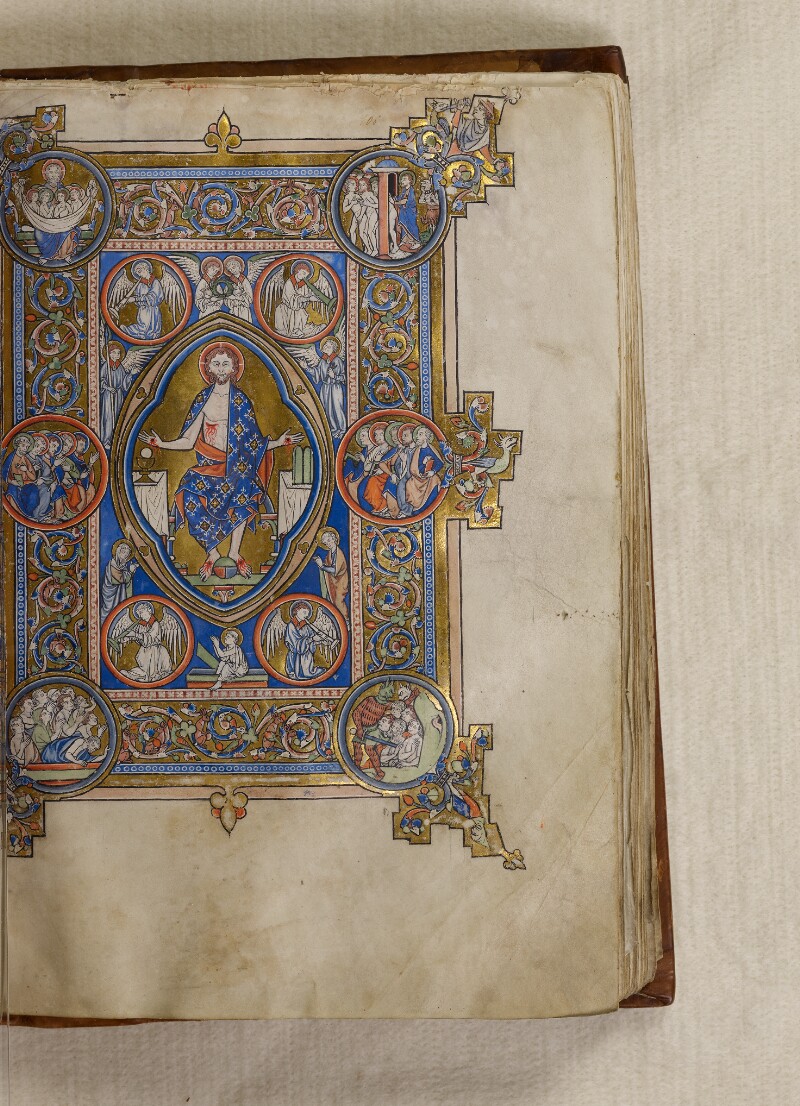

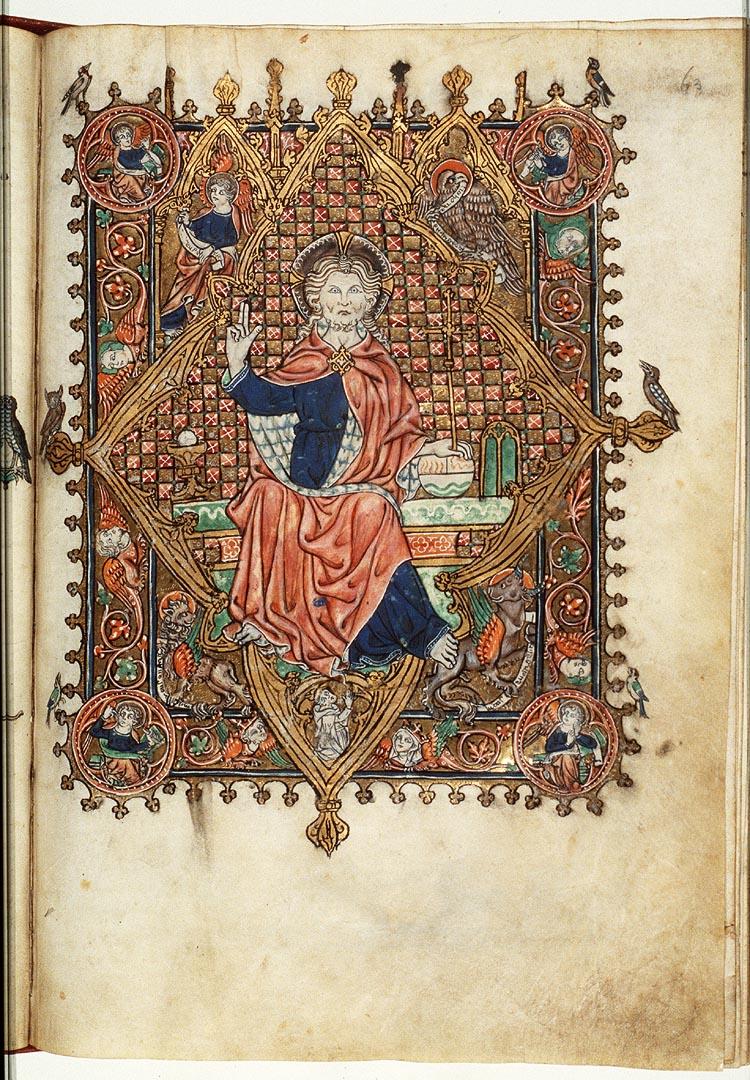

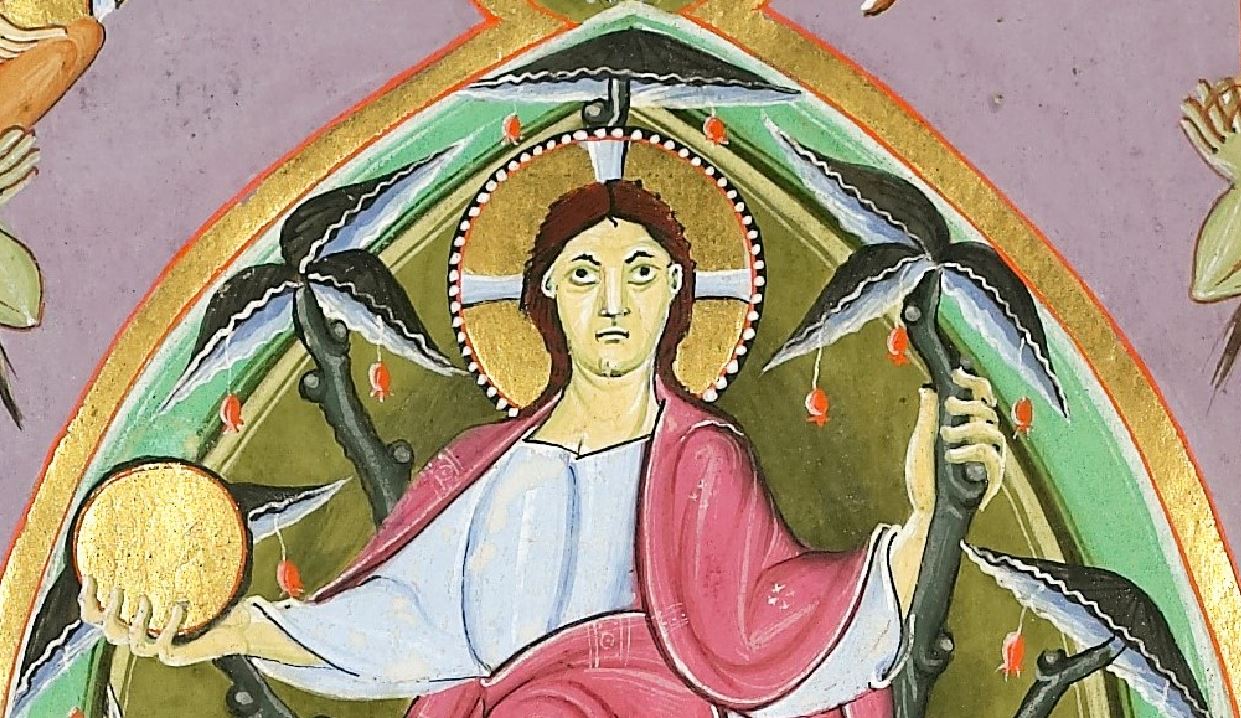

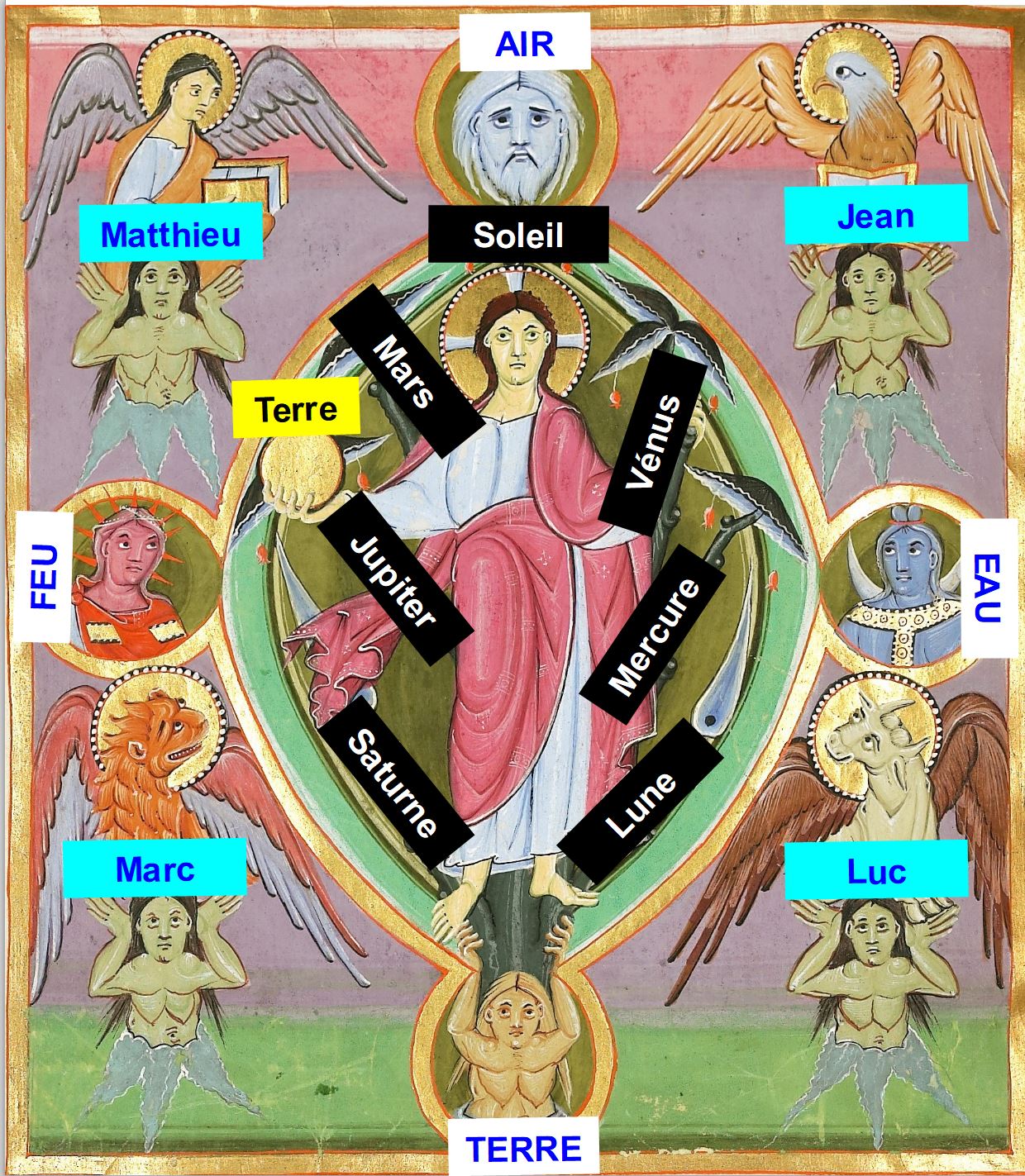

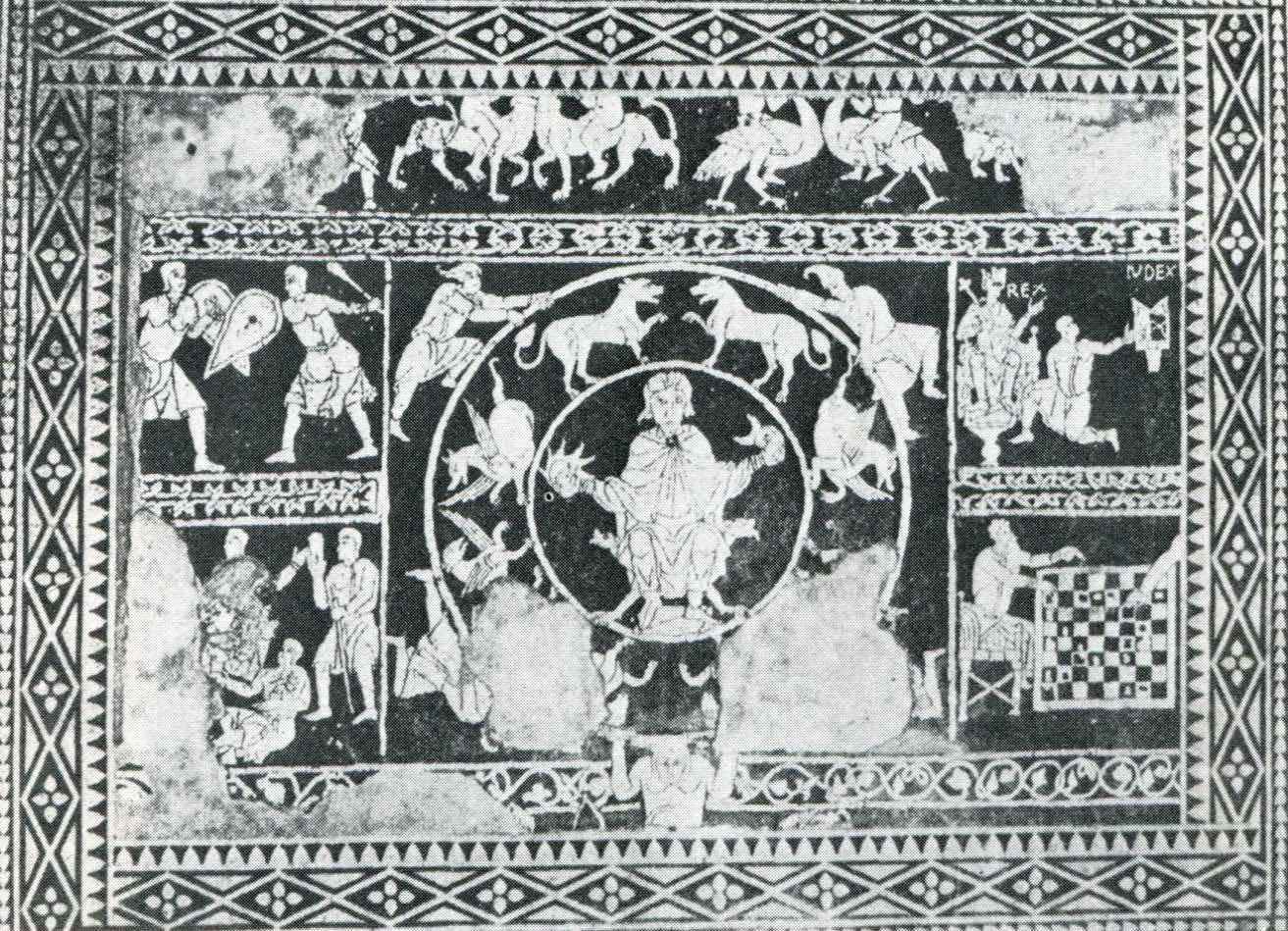

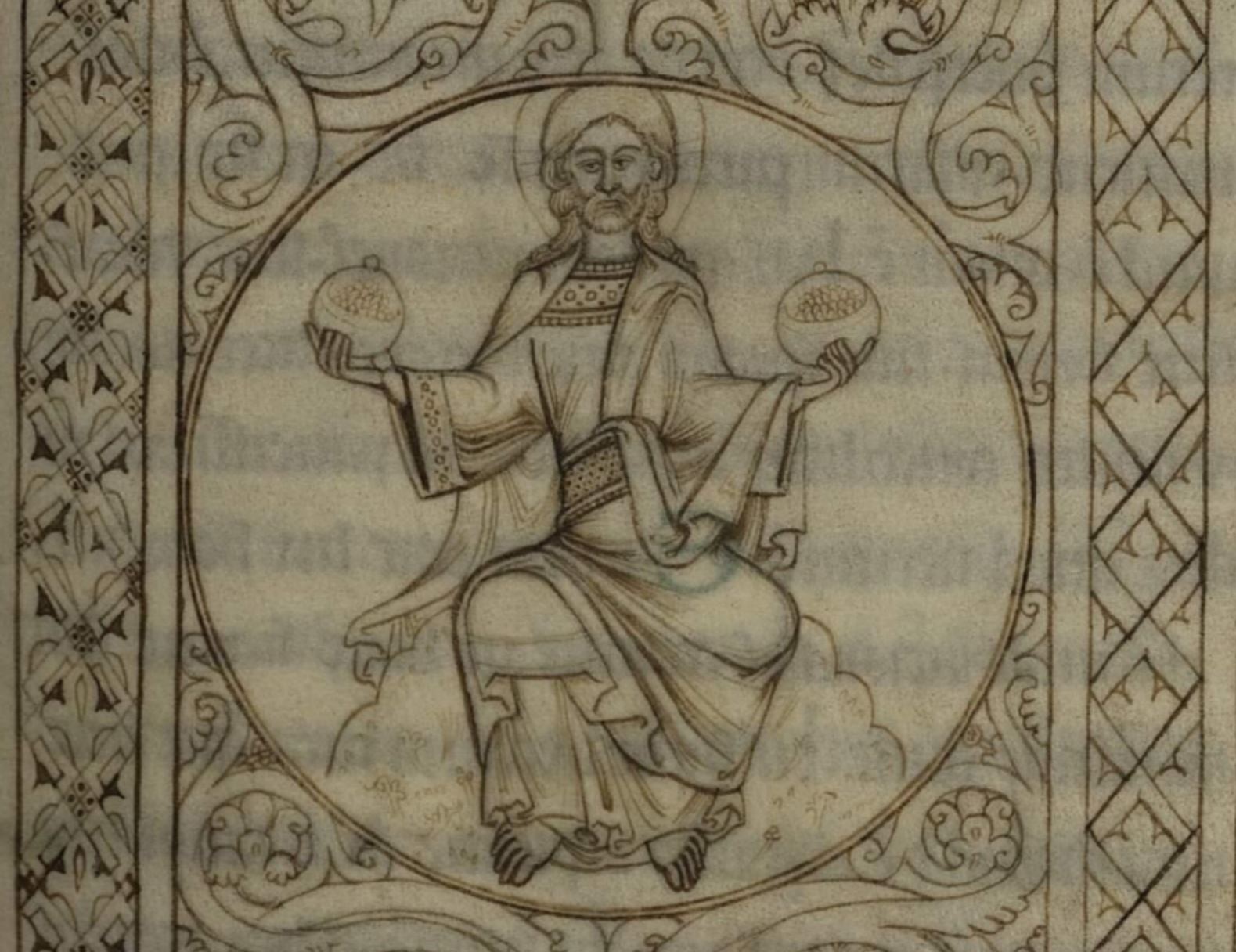

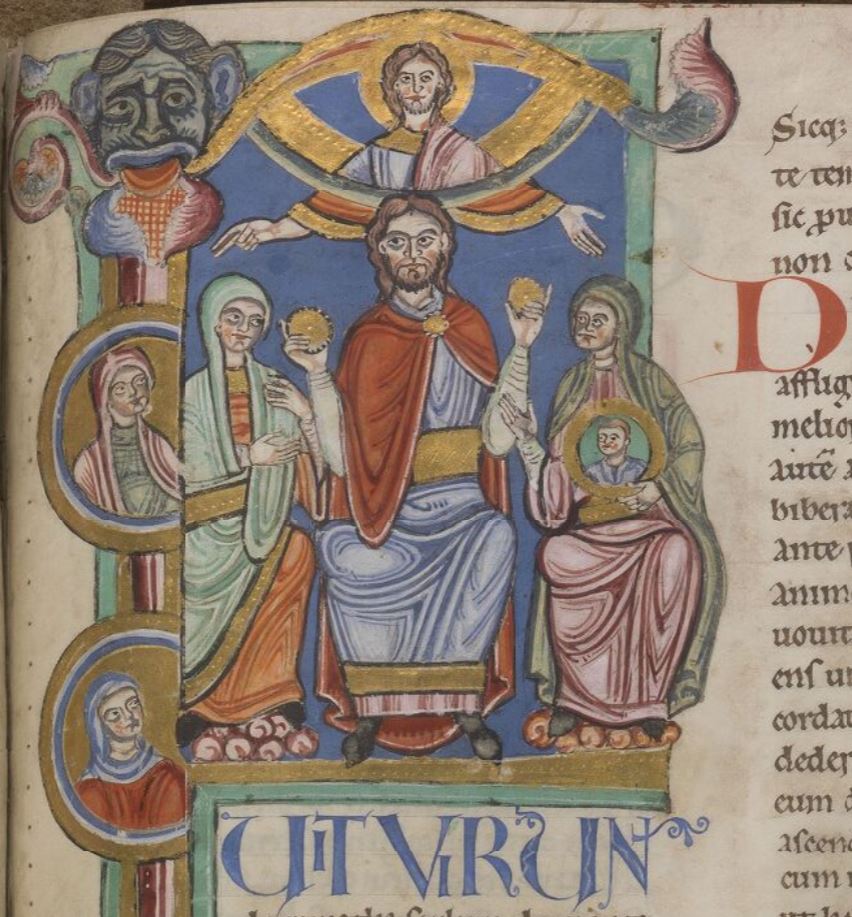

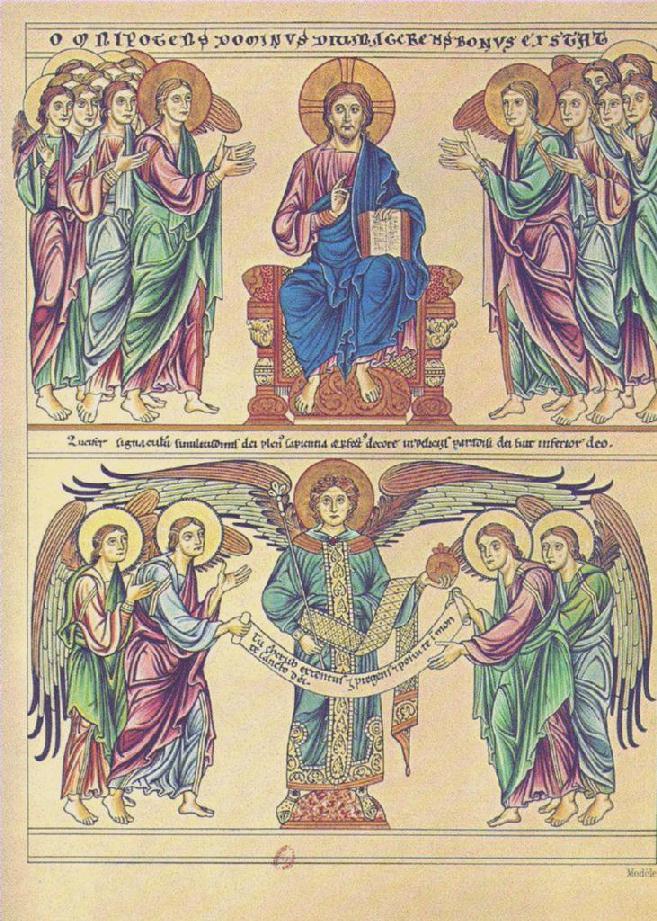

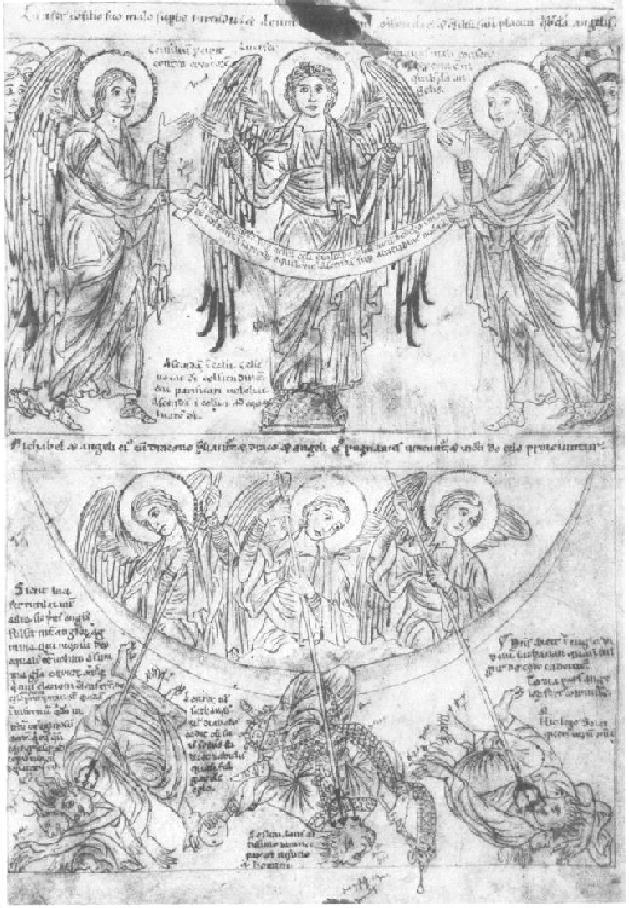

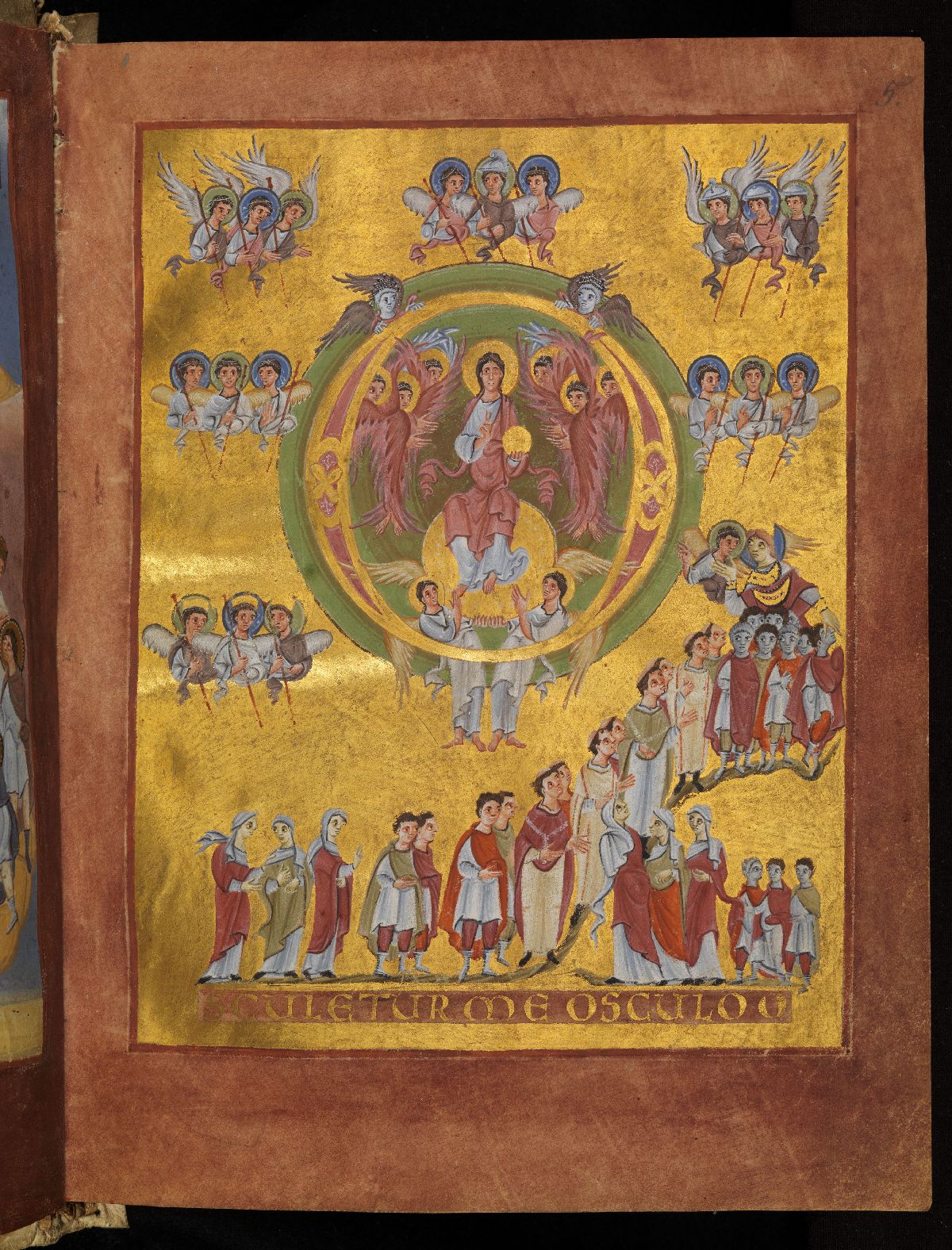

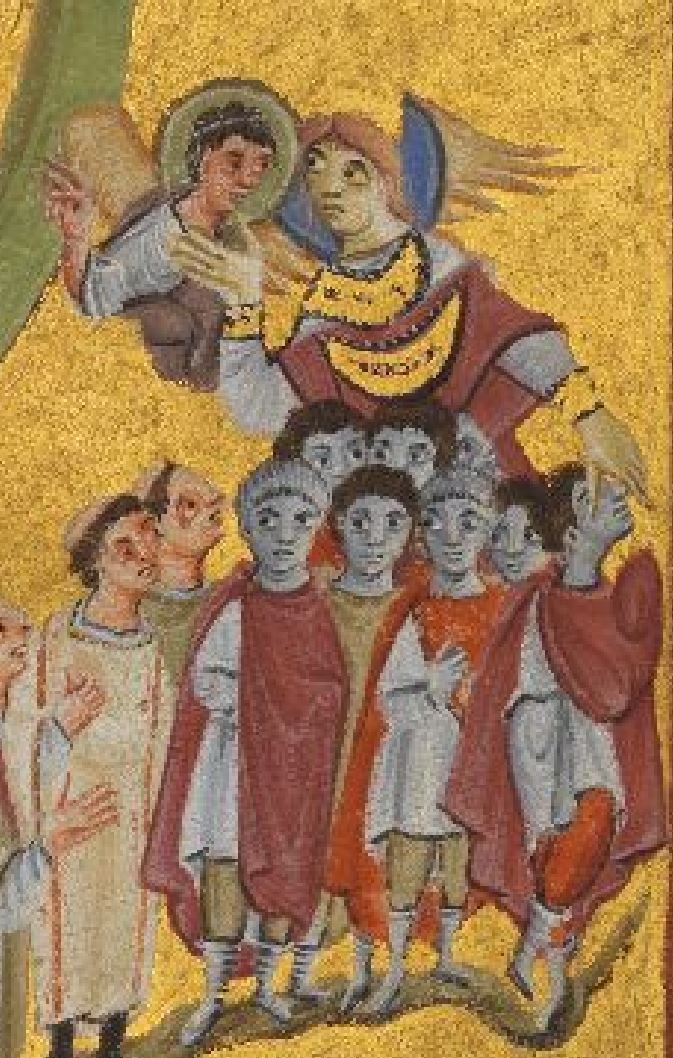

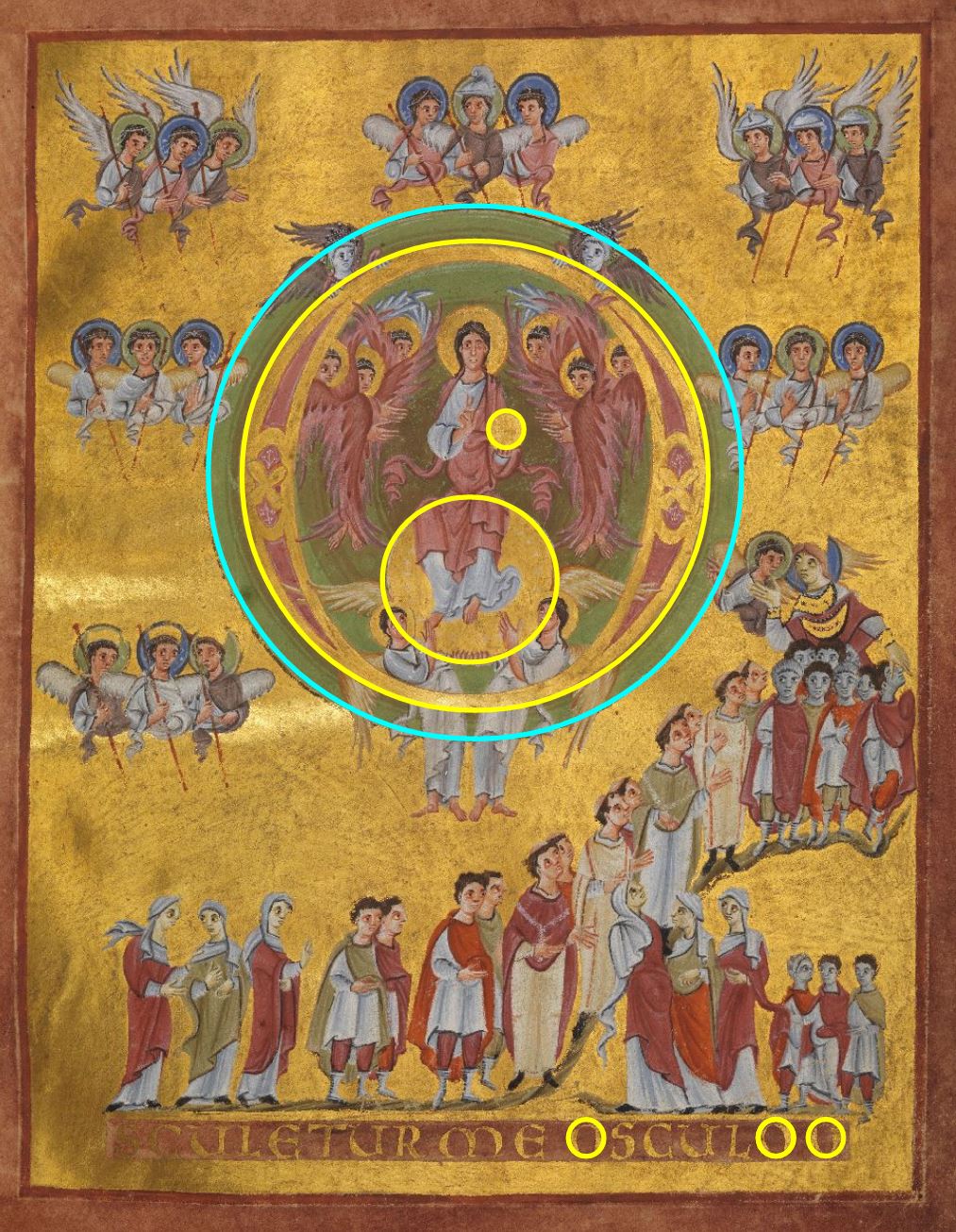

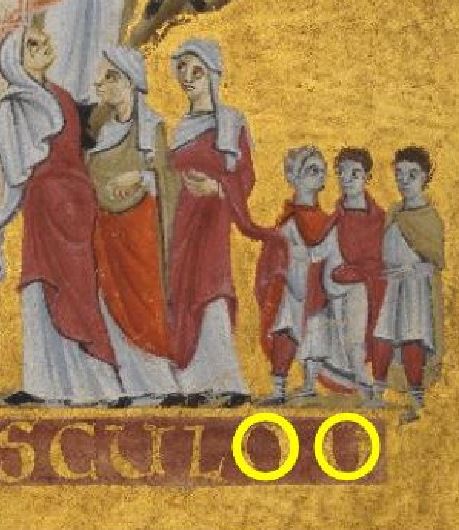

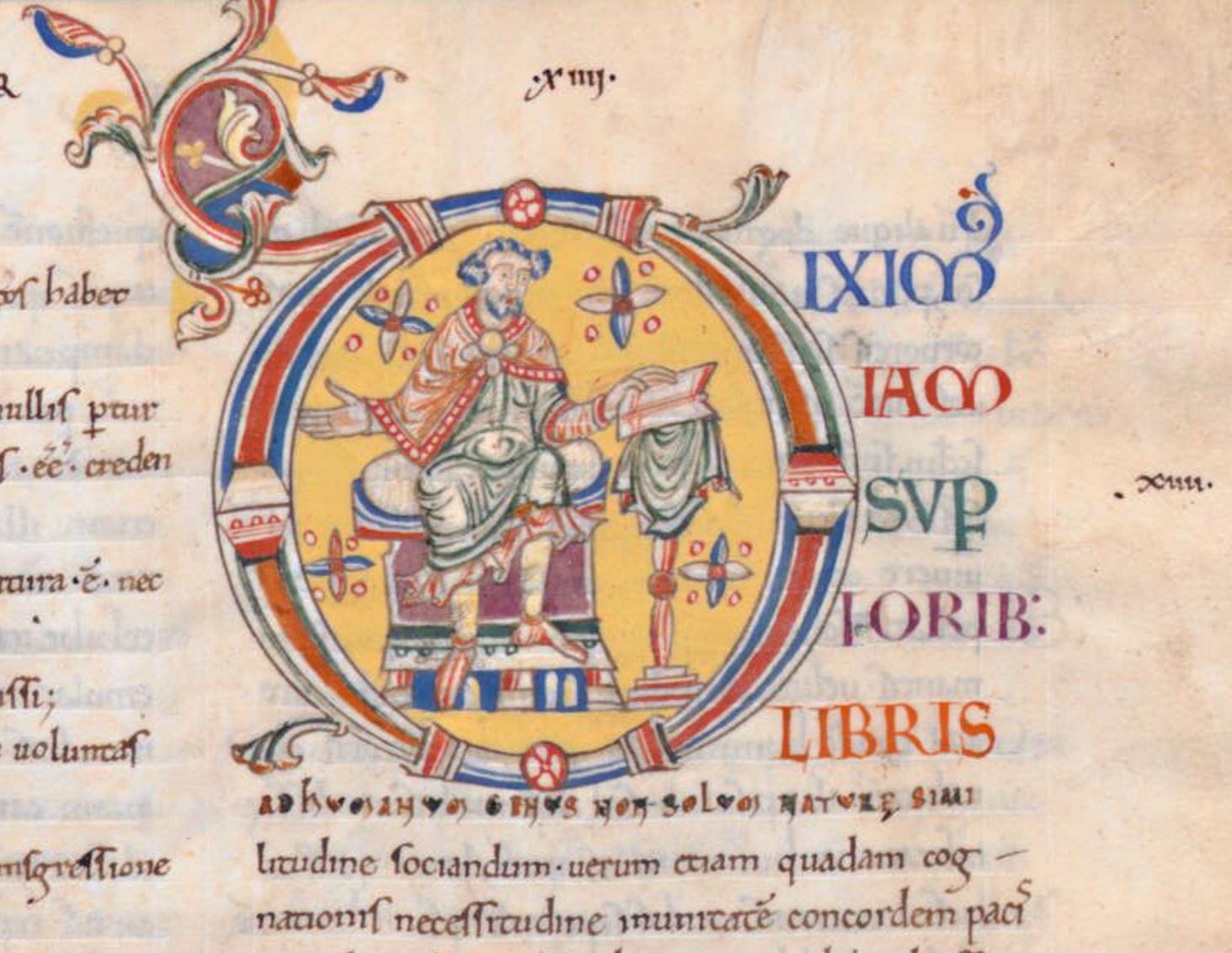

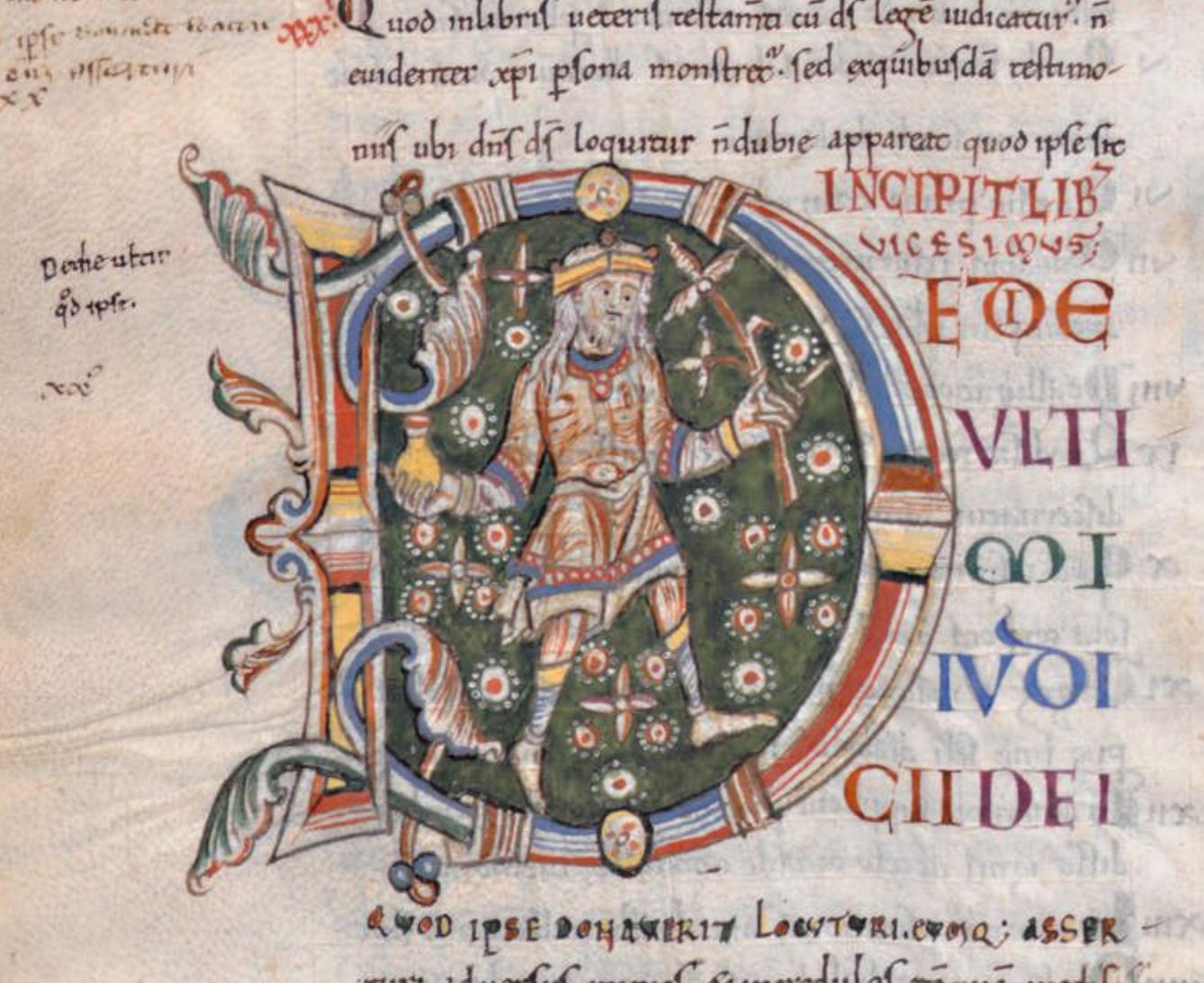

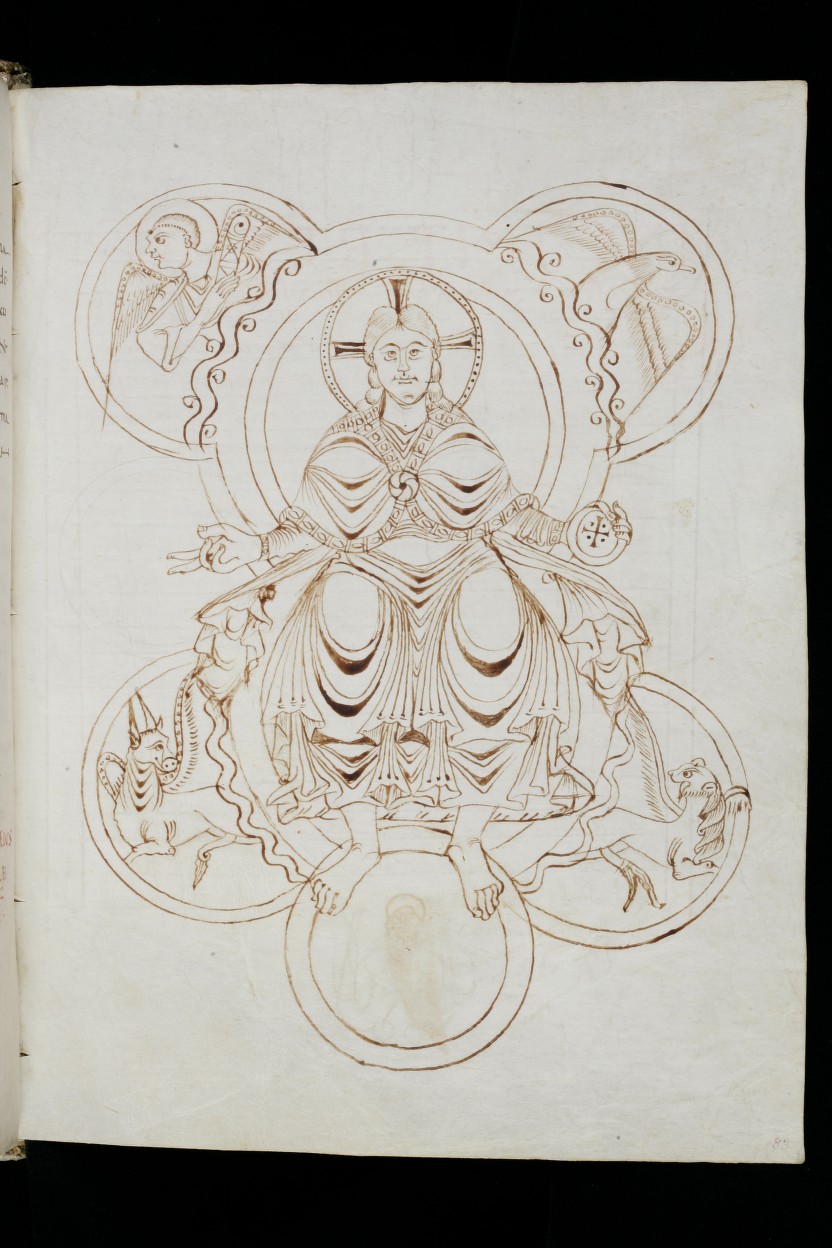

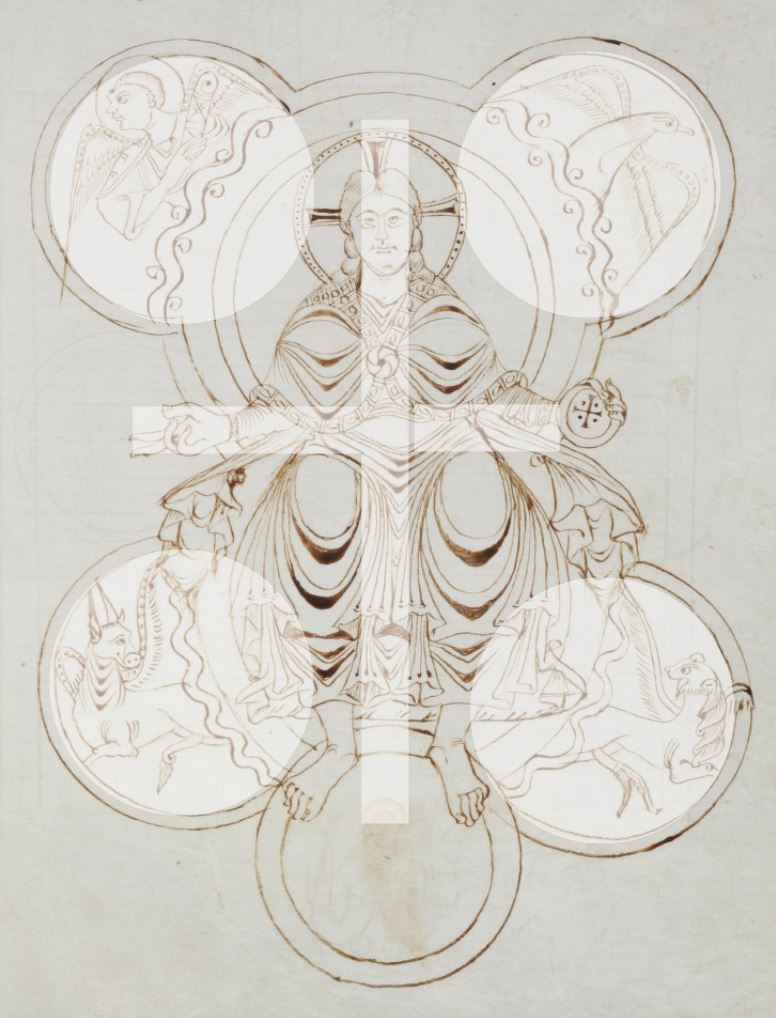

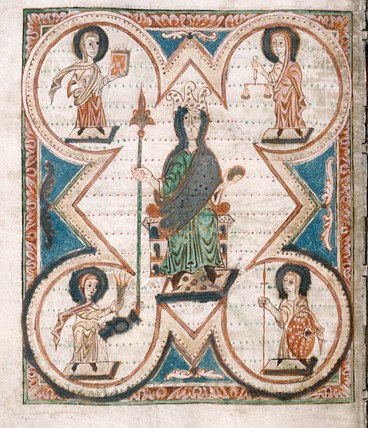

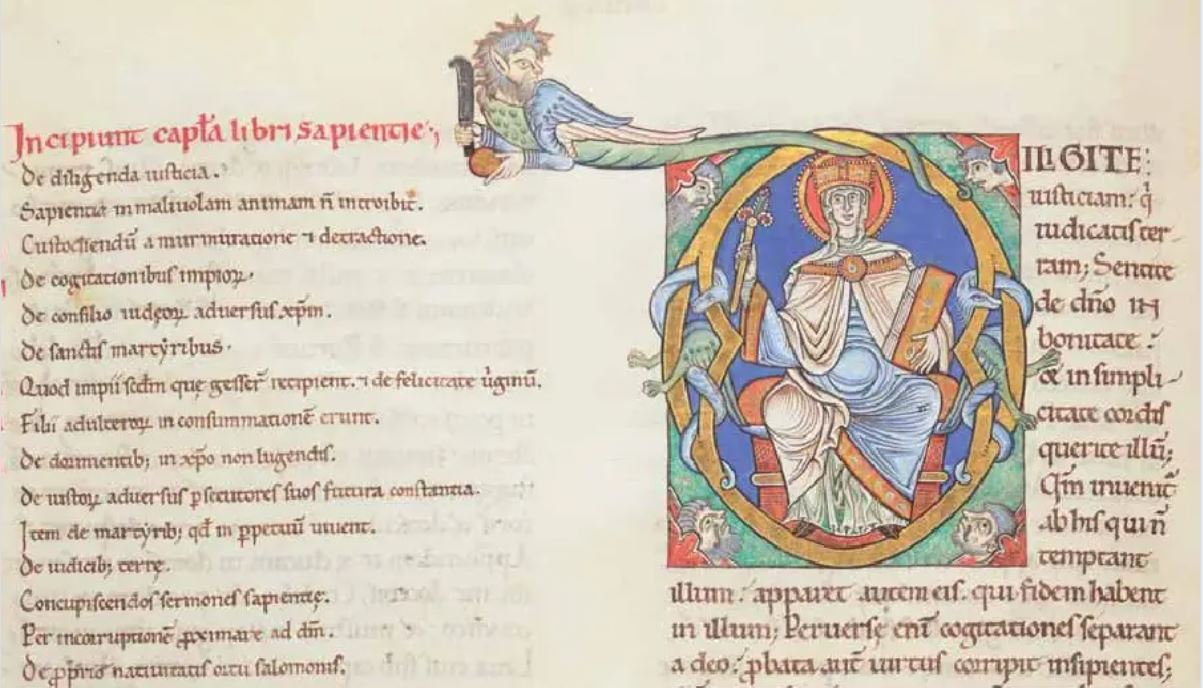

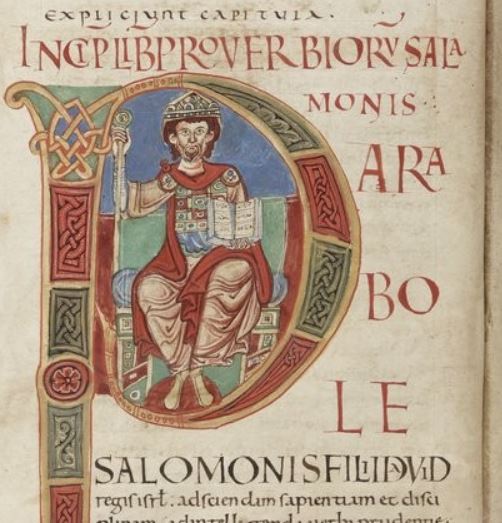

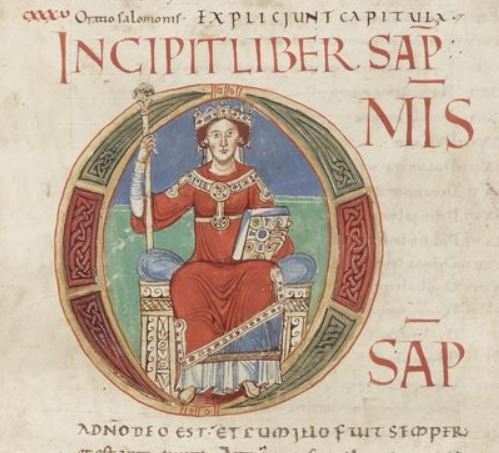

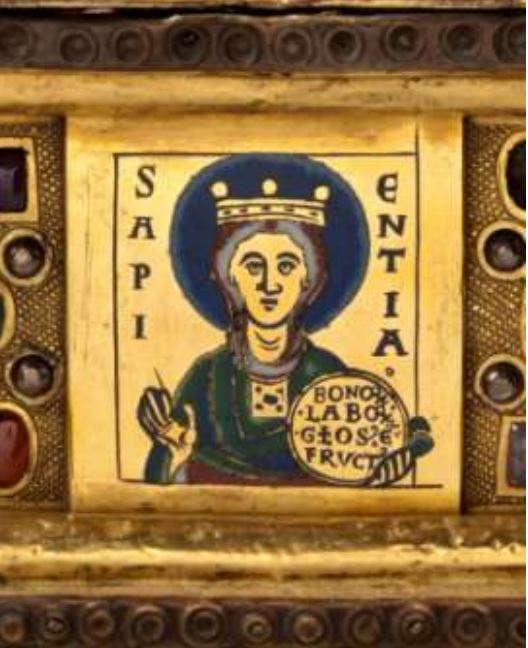

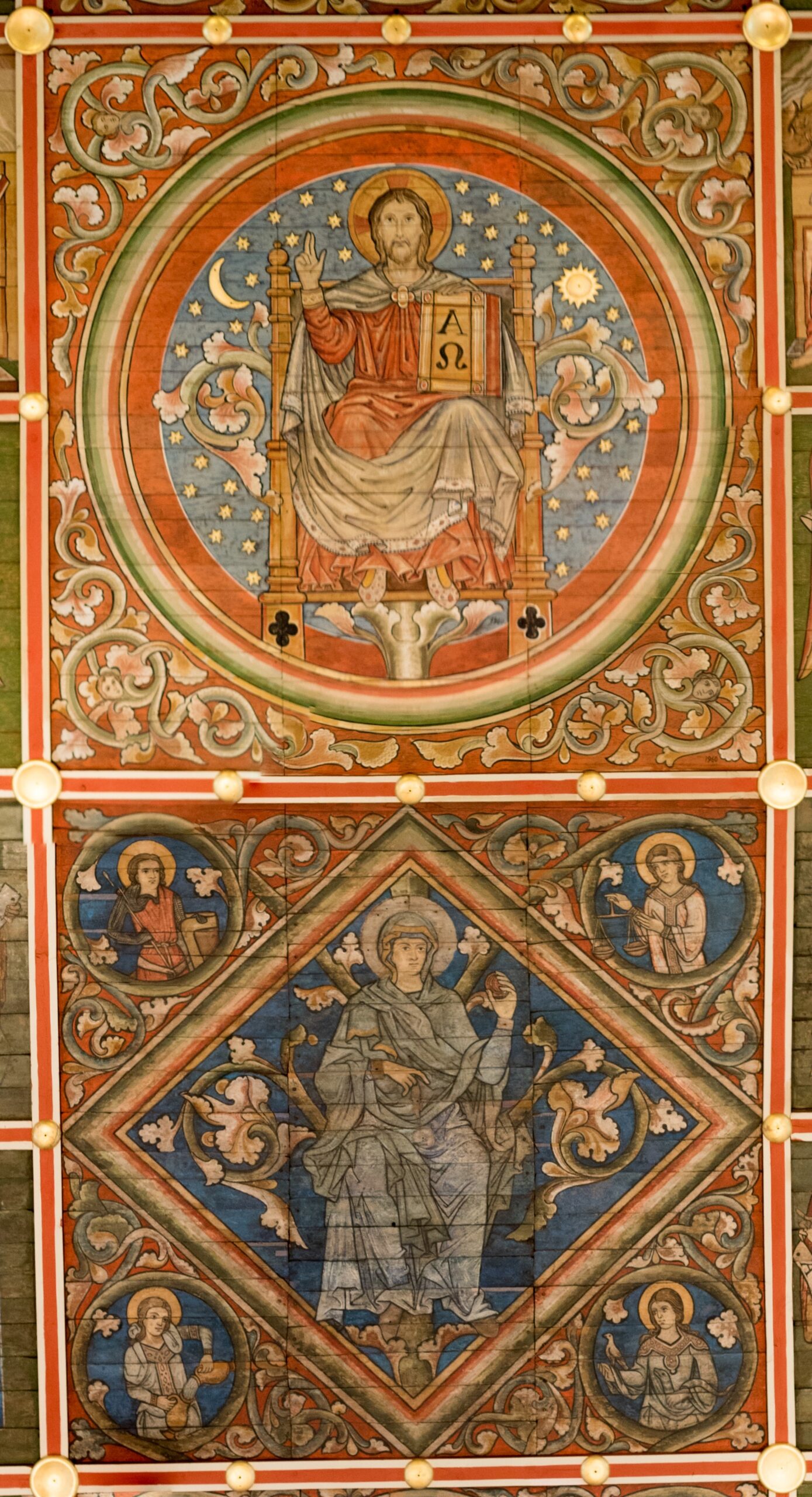

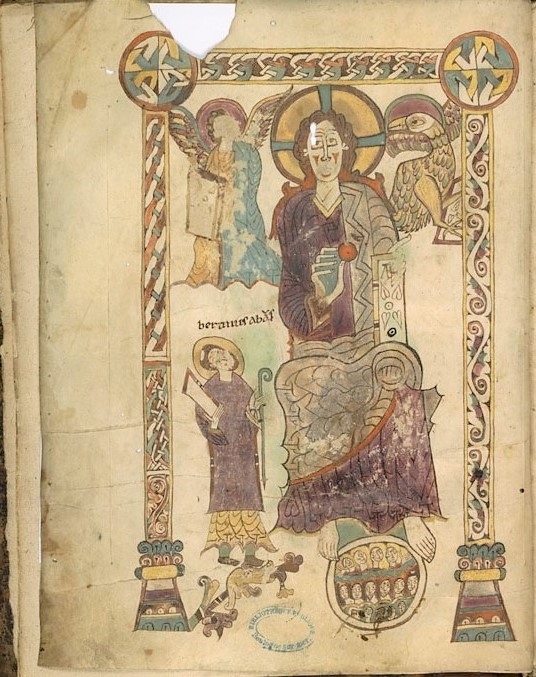

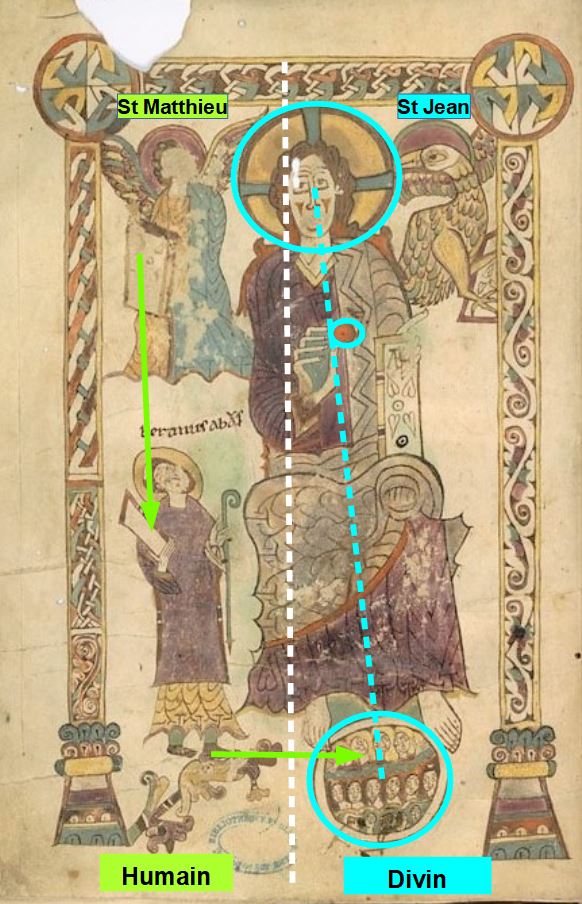

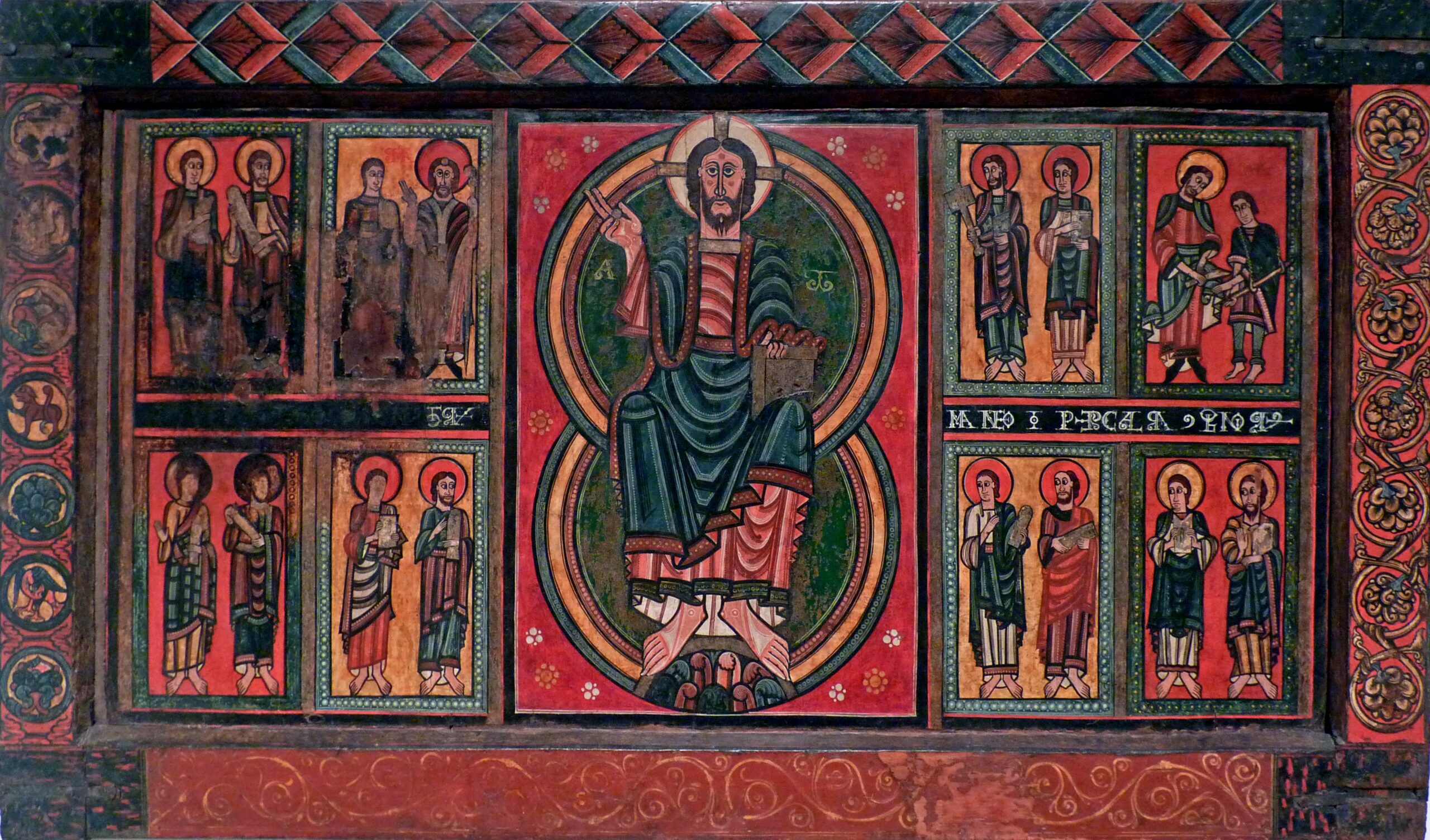

Majestas Dei

Majestas Dei  Majestas domini

Majestas domini

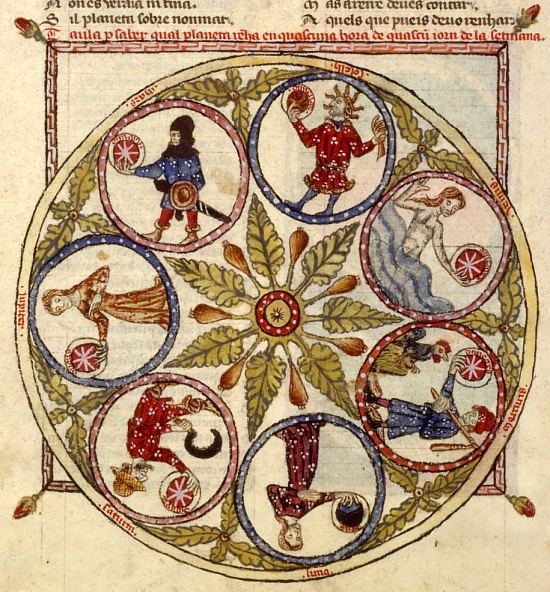

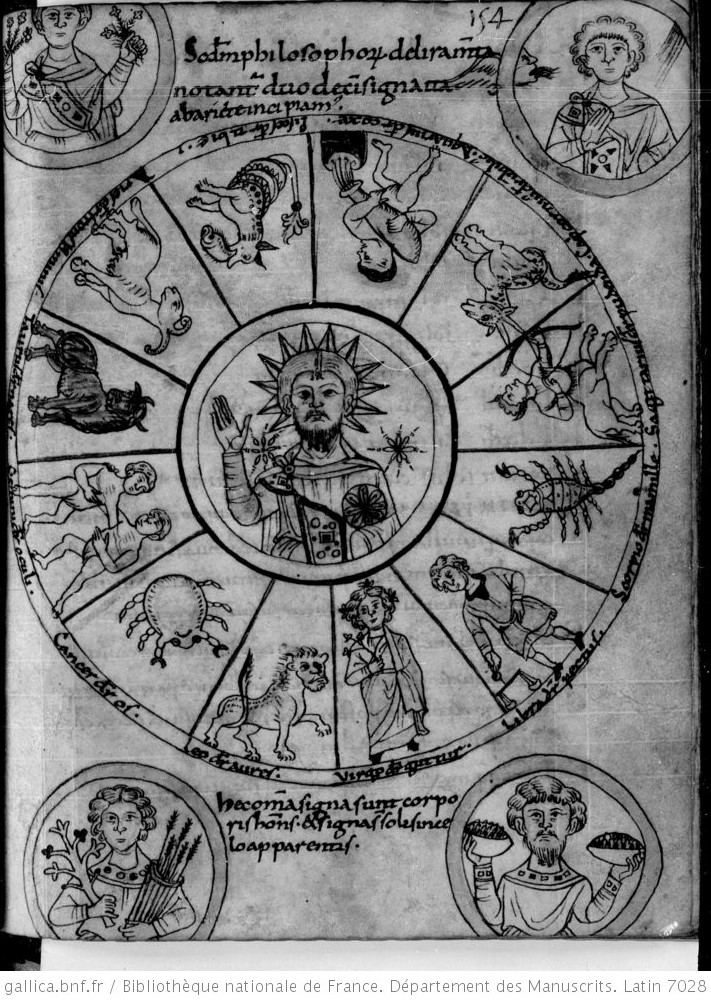

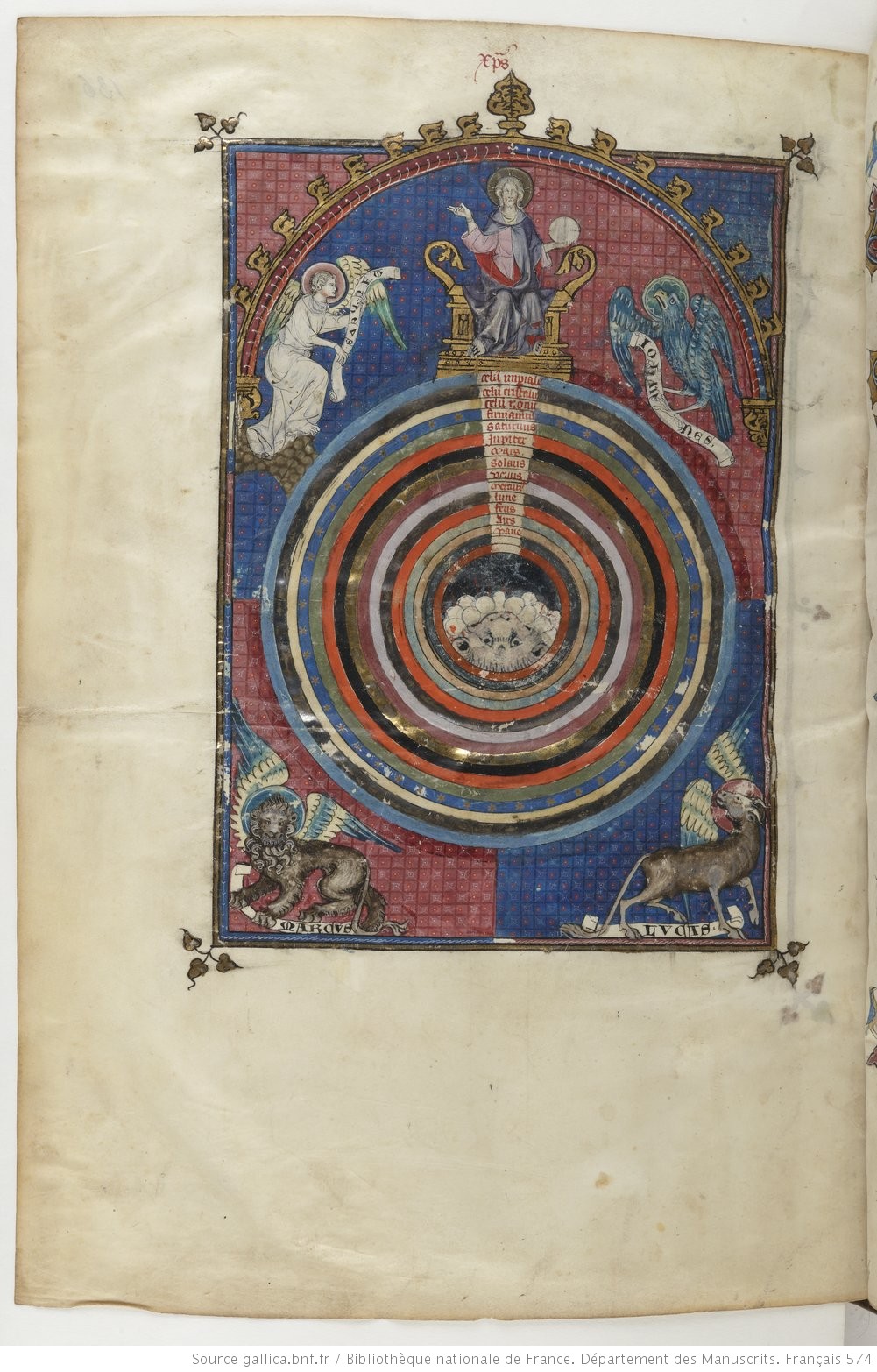

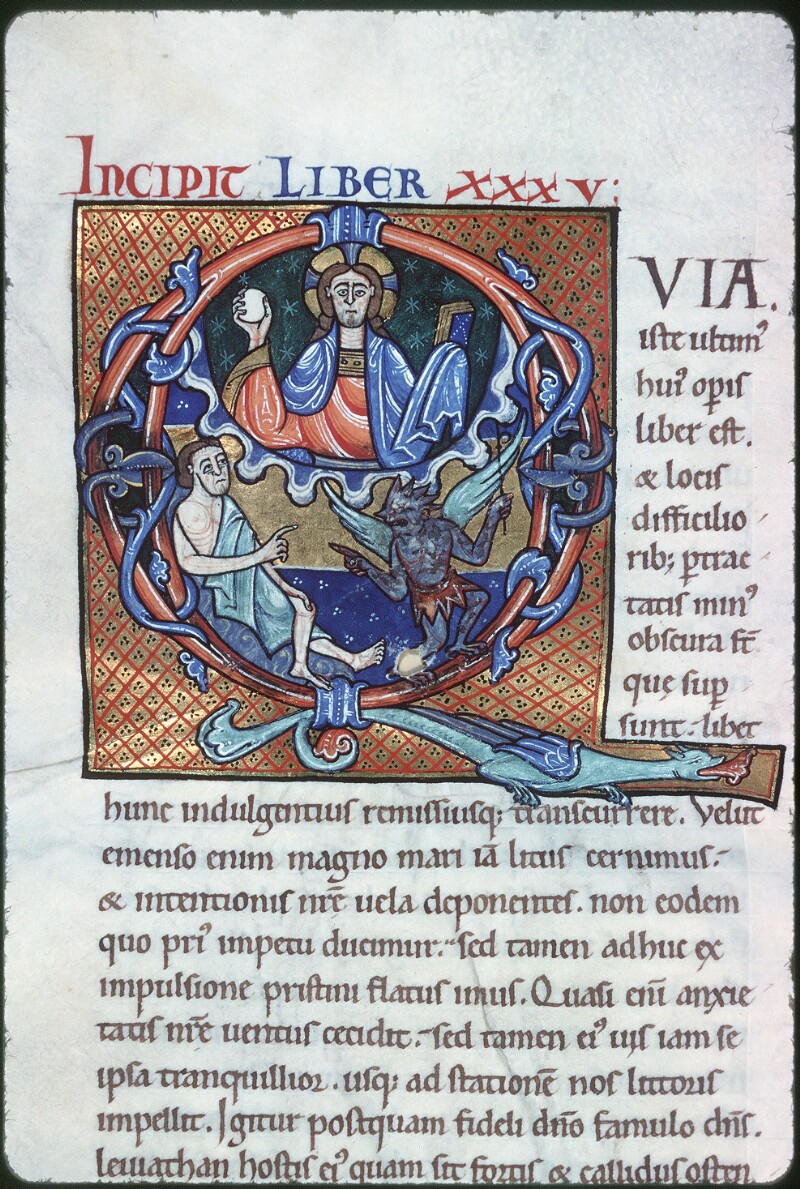

Breviari d’amor, 1400-20, Lyon BM MS.1351 038v

Breviari d’amor, 1400-20, Lyon BM MS.1351 038v Planètes et Arts libéraux, Tübinger Hausbuch, vers 1450, Universitätsbibliothek Tübingen, Md 2, fol. 320v

Planètes et Arts libéraux, Tübinger Hausbuch, vers 1450, Universitätsbibliothek Tübingen, Md 2, fol. 320v

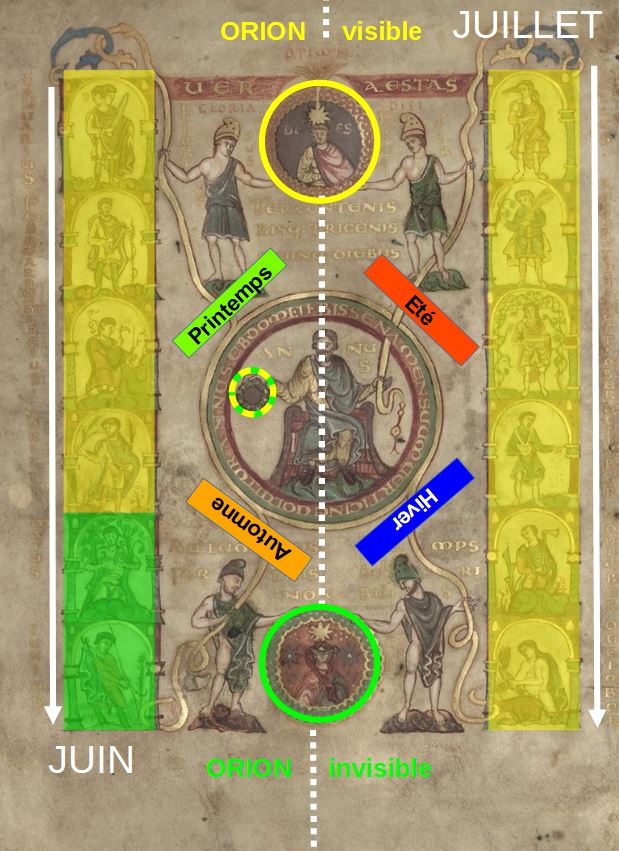

Annus tient dans sa main droite une couronne verte avec des points dorés, en nombre indistinct, et de sa main gauche un serpent doré, qui monte vers l’Eté, puis vers le mois de Juillet.

Annus tient dans sa main droite une couronne verte avec des points dorés, en nombre indistinct, et de sa main gauche un serpent doré, qui monte vers l’Eté, puis vers le mois de Juillet.

Annus, 12ème siècle, cathédrale d’Aoste

Annus, 12ème siècle, cathédrale d’Aoste Annus, 12ème siècle, presbytère de San Savino (Plaisance)

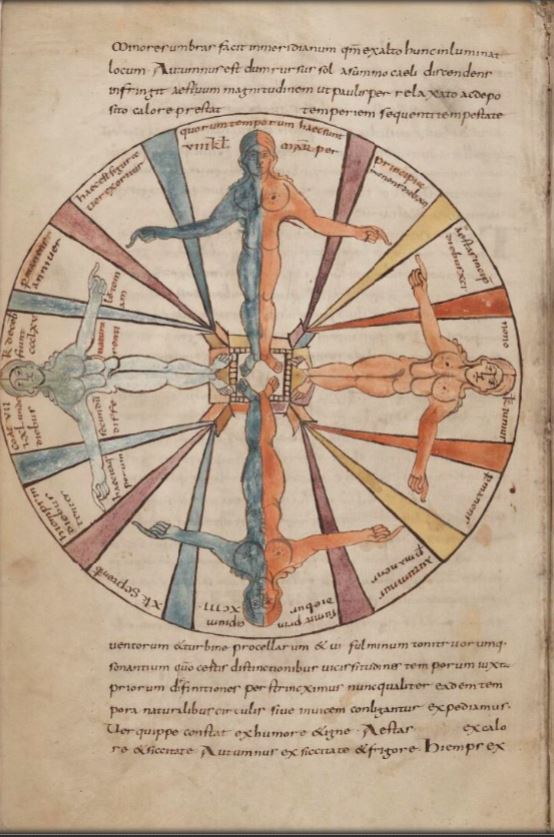

Annus, 12ème siècle, presbytère de San Savino (Plaisance) Diagramme des Vents

Diagramme des Vents Les Saisons

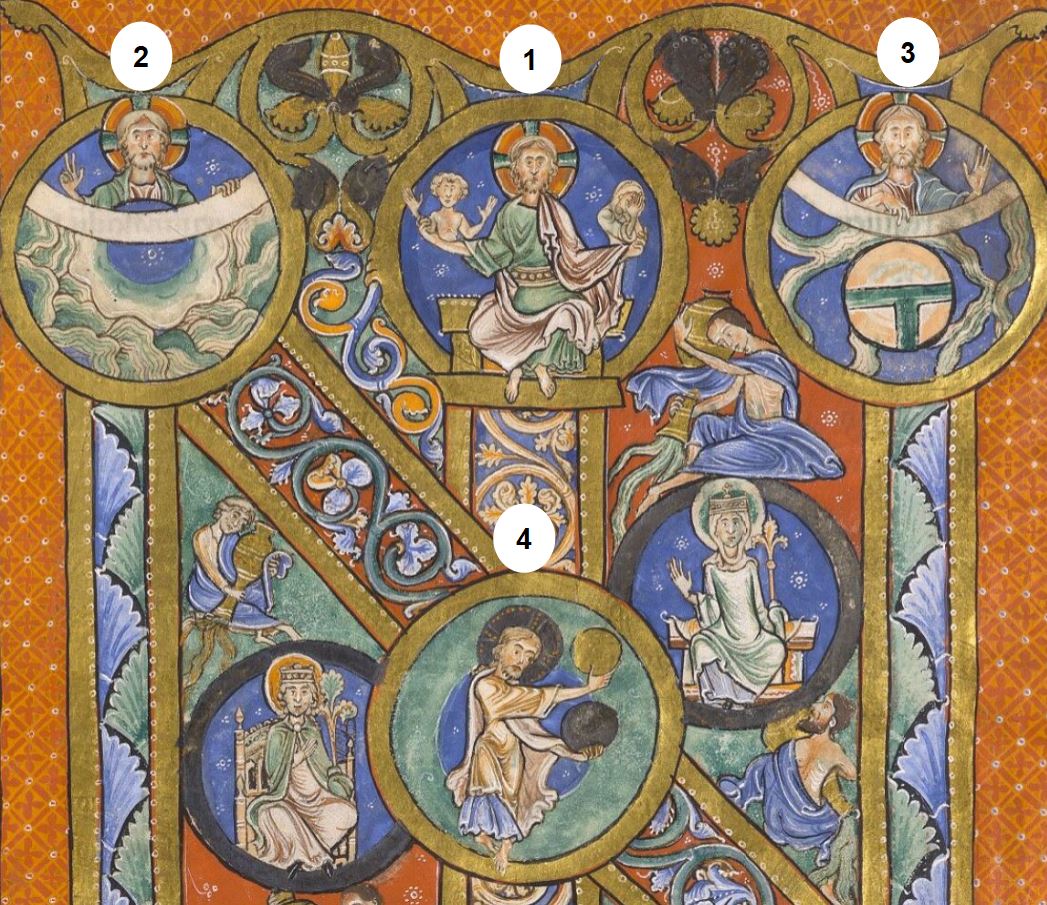

Les Saisons  Mundus Maior et Mundus Minor

Mundus Maior et Mundus Minor Création du soleil et de la lune, Saint Savin Sur Gartempe, 12ème siècle

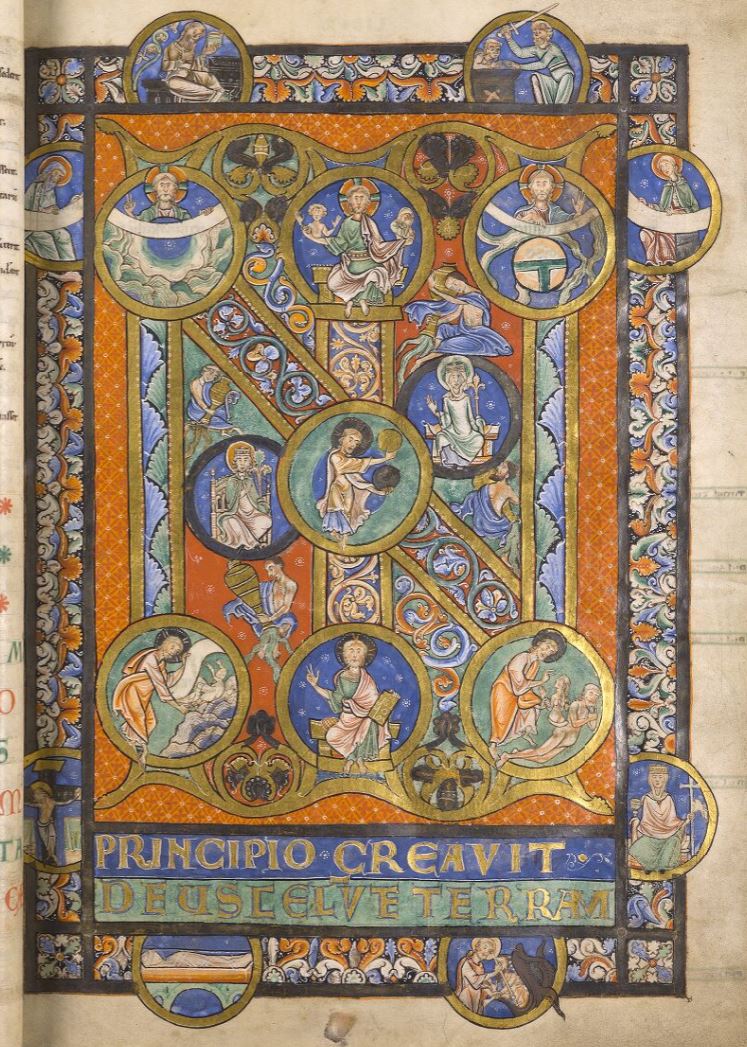

Création du soleil et de la lune, Saint Savin Sur Gartempe, 12ème siècle Initiale IN de la Genèse (détail)

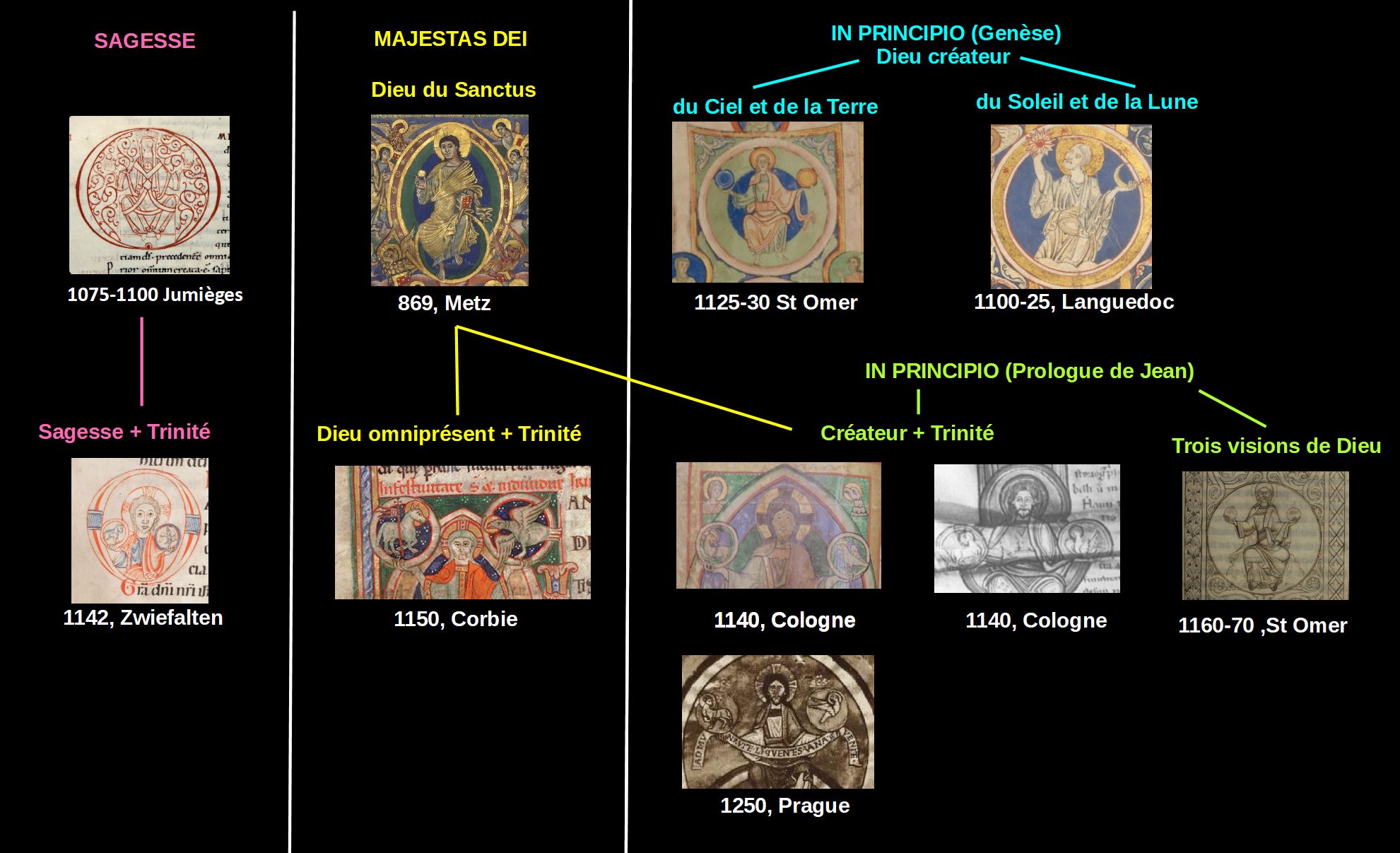

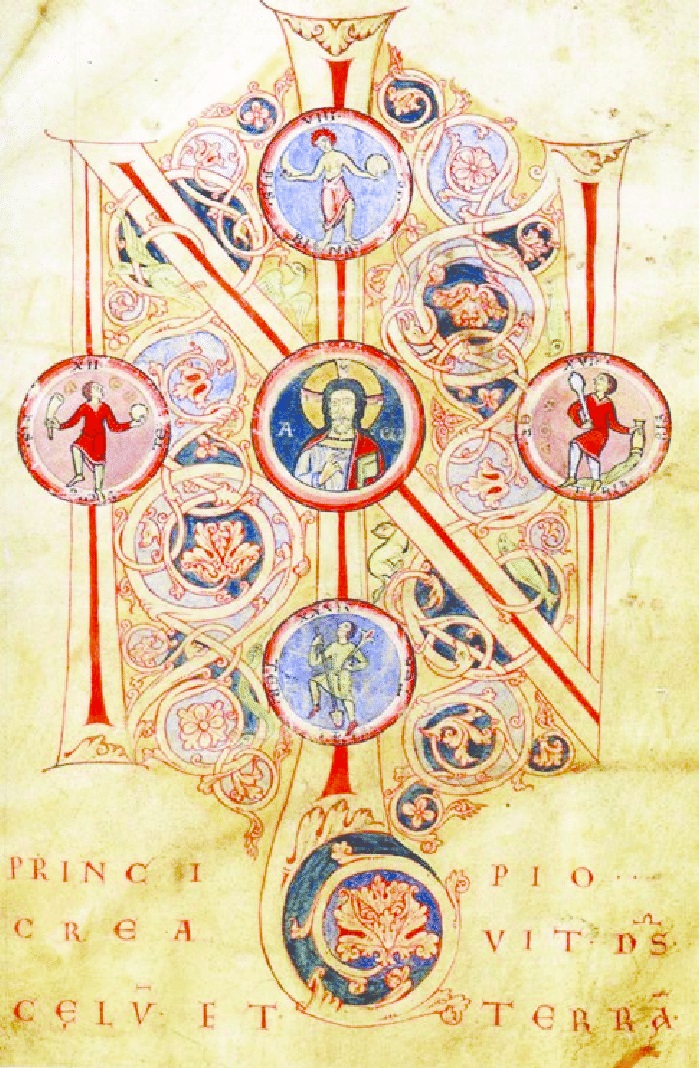

Initiale IN de la Genèse (détail)

Initiale I de la Genèse (détail),

Initiale I de la Genèse (détail),

Initiale I de la Genèse (détail),

Initiale I de la Genèse (détail), Dieu le Père, Springer [1], fig 6

Dieu le Père, Springer [1], fig 6 Le Fils

Le Fils Bible de Souvigny, 1175-1200, BM Moulins MS 1, IRHT

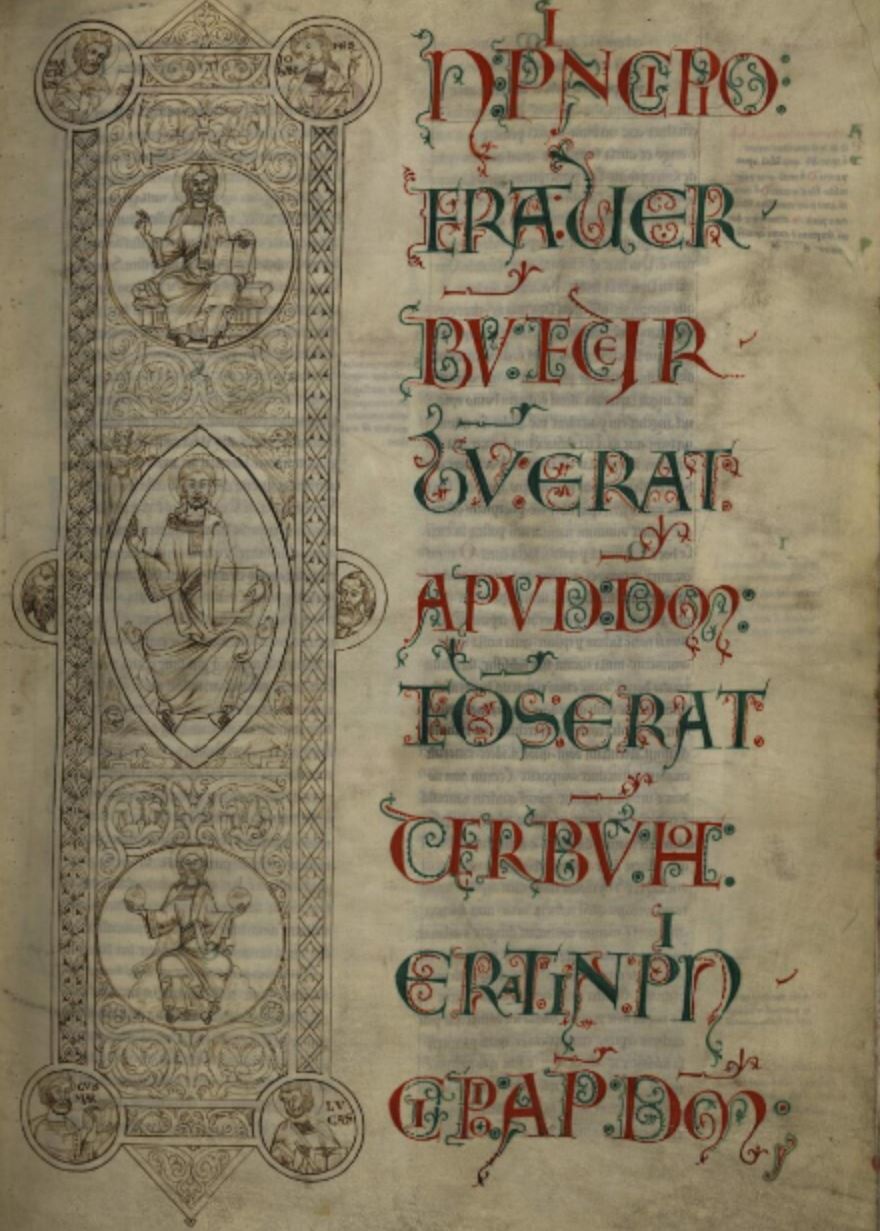

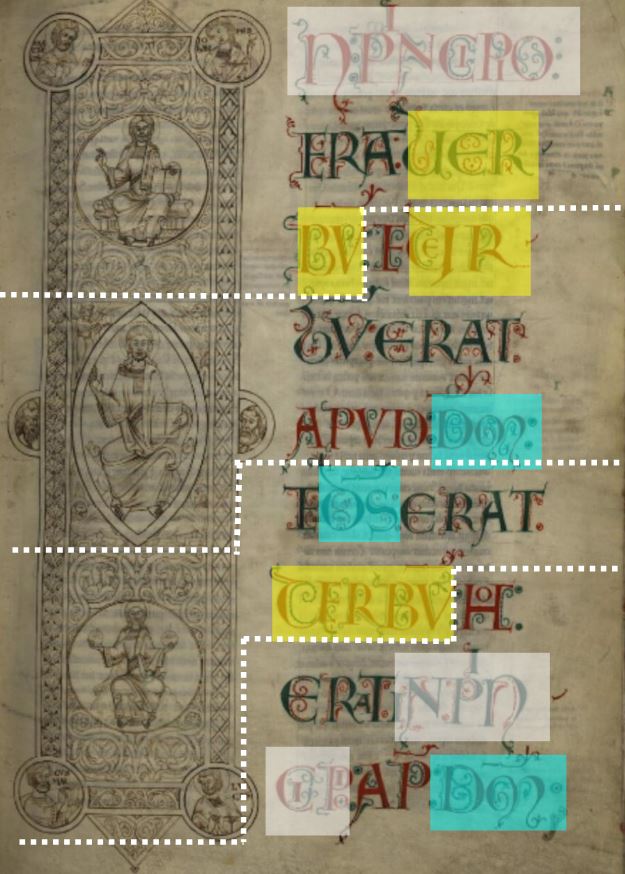

Bible de Souvigny, 1175-1200, BM Moulins MS 1, IRHT Initiale I du Prologue de Jean, , « Concordance des Evangiles » par Zacharie de Besançon, 1160-70 , St Omer BM MS 30 fol 57, IRHT [2]

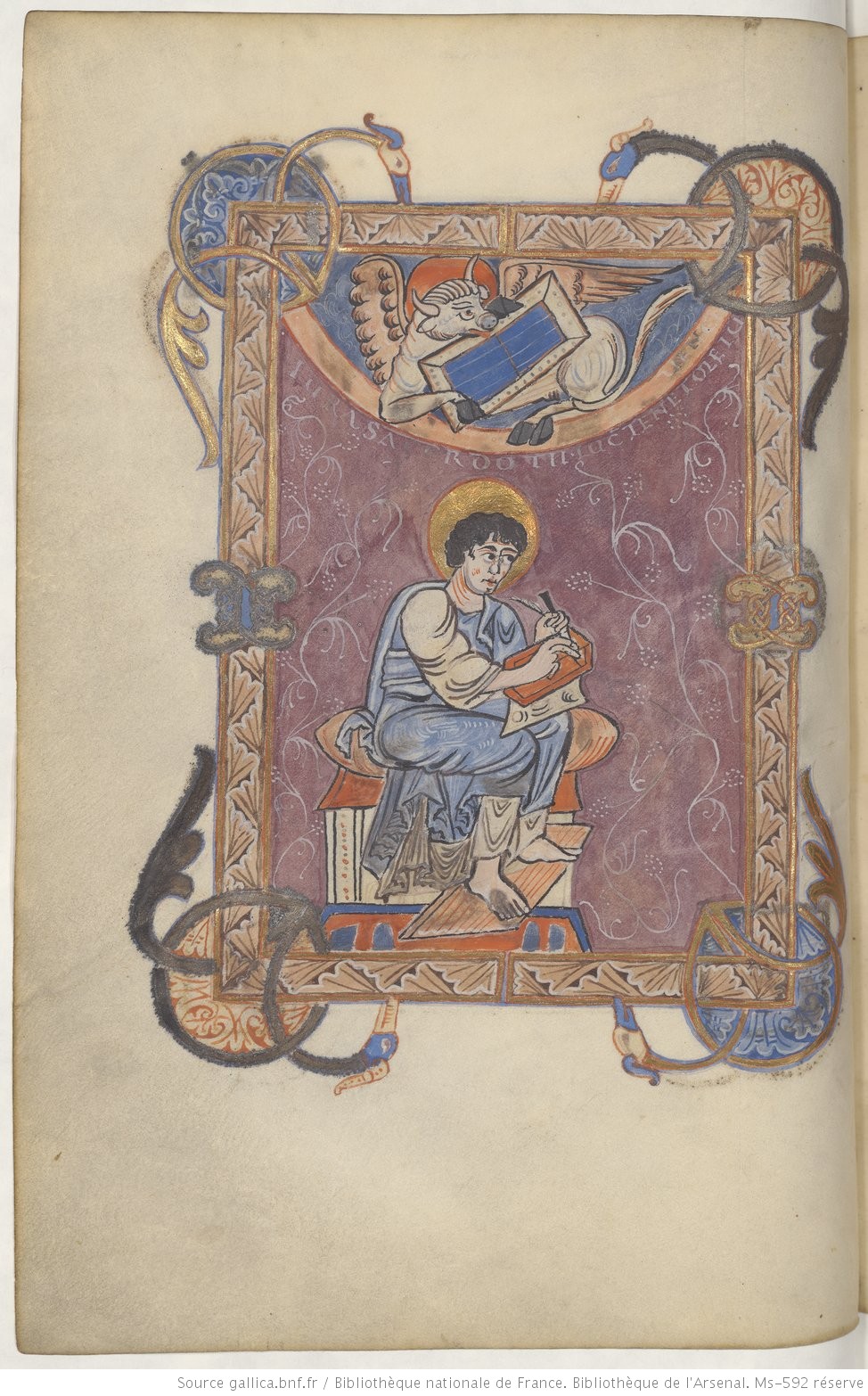

Initiale I du Prologue de Jean, , « Concordance des Evangiles » par Zacharie de Besançon, 1160-70 , St Omer BM MS 30 fol 57, IRHT [2] Frontispice de l’Evangile de St Jean

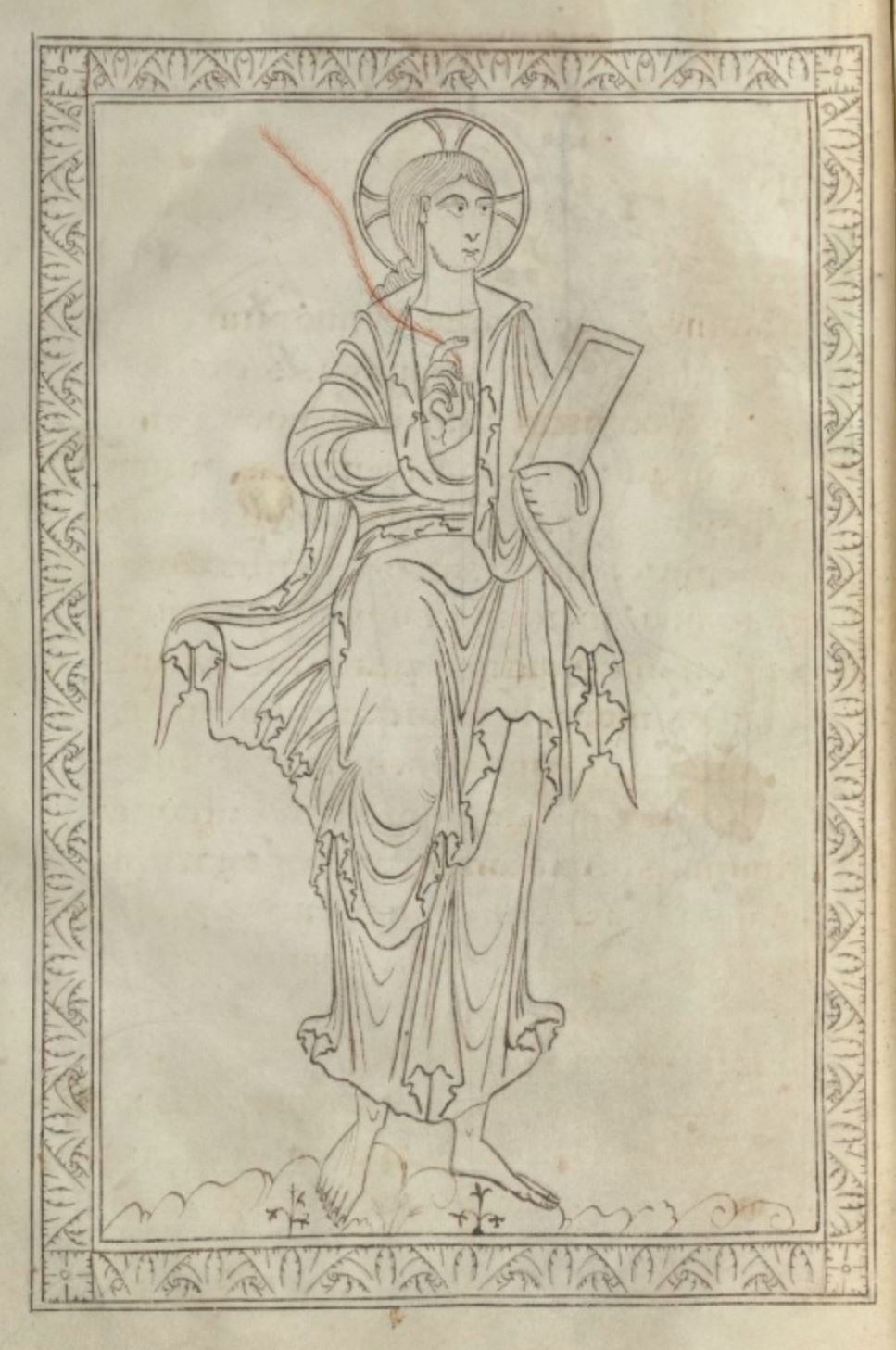

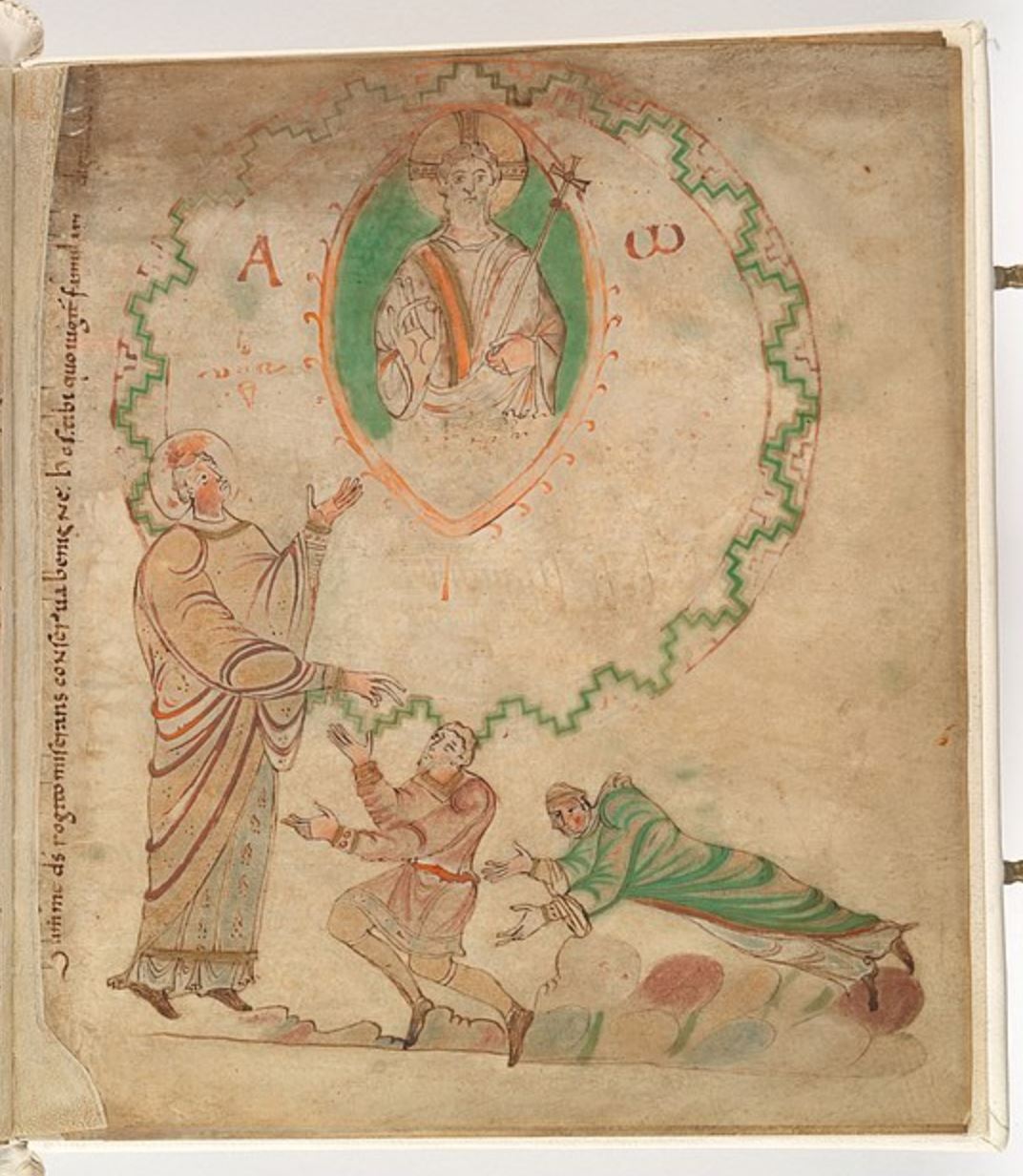

Frontispice de l’Evangile de St Jean  Le Christ-Roi, fol 5v

Le Christ-Roi, fol 5v Le Christ-Vainqueur, fol 6r

Le Christ-Vainqueur, fol 6r Le Christ-Homme, fol 6v

Le Christ-Homme, fol 6v

Fides Baptismus, Museum für Angewandte Kunst Francfort

Fides Baptismus, Museum für Angewandte Kunst Francfort Operatio, Kunstgewerbemuseum, Berlin

Operatio, Kunstgewerbemuseum, Berlin Dessin du retable de St Remacle (Stavelot), 1666, Musée Grand Curtius, Liège

Dessin du retable de St Remacle (Stavelot), 1666, Musée Grand Curtius, Liège

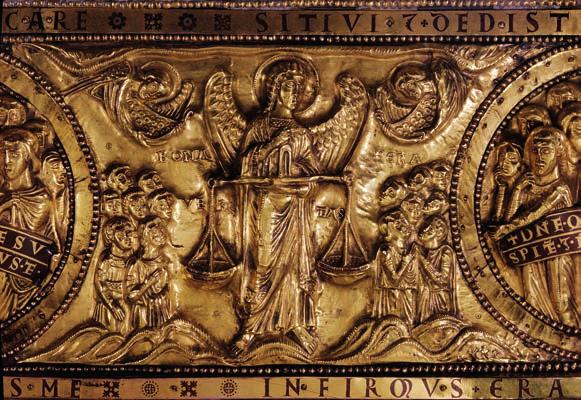

La pesée des actions, vers 1160, Châsse de St Servais, Maastricht, photo [3a]

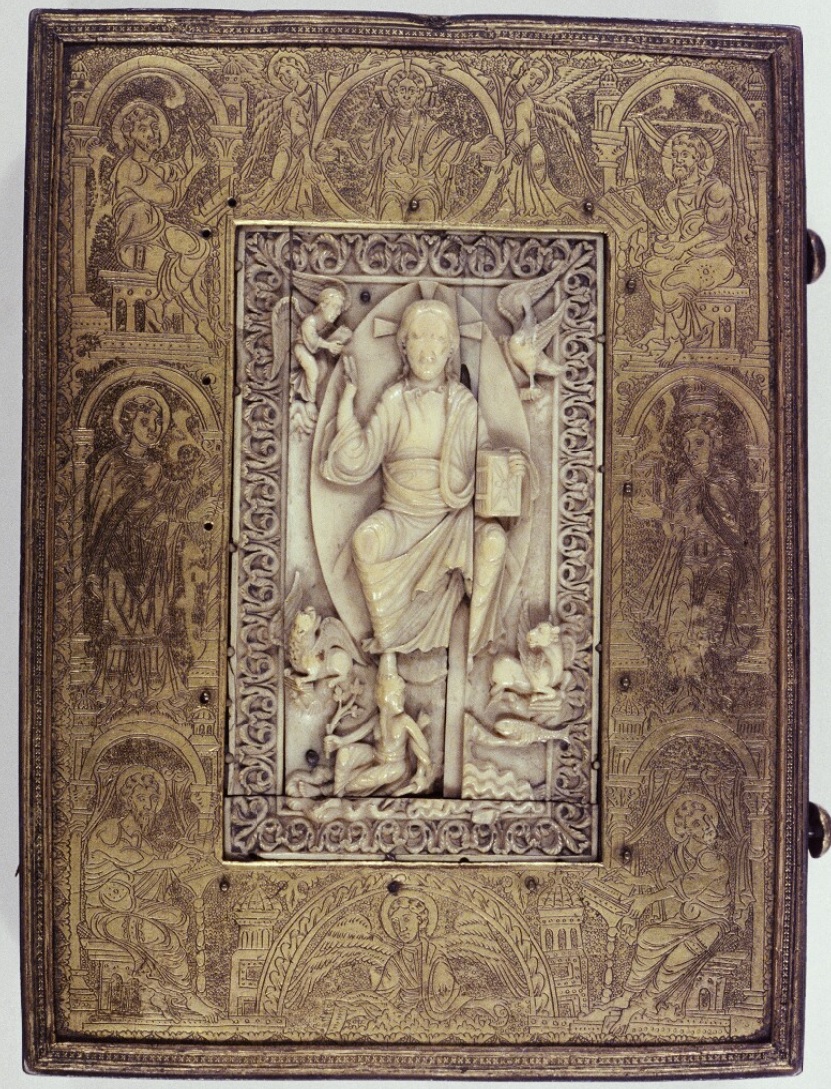

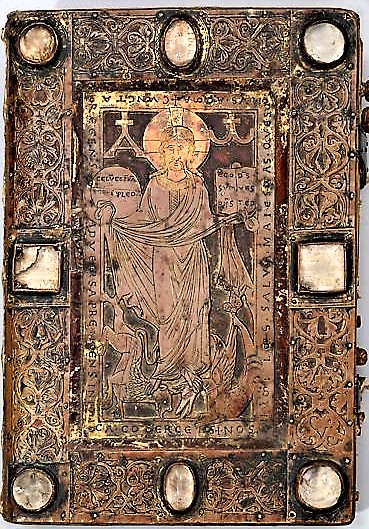

La pesée des actions, vers 1160, Châsse de St Servais, Maastricht, photo [3a] Couverture d’un Evangéliaire, vers 1050, réalisé à Liège ou Lorsch, Bodleian Library MS. Douce 292

Couverture d’un Evangéliaire, vers 1050, réalisé à Liège ou Lorsch, Bodleian Library MS. Douce 292

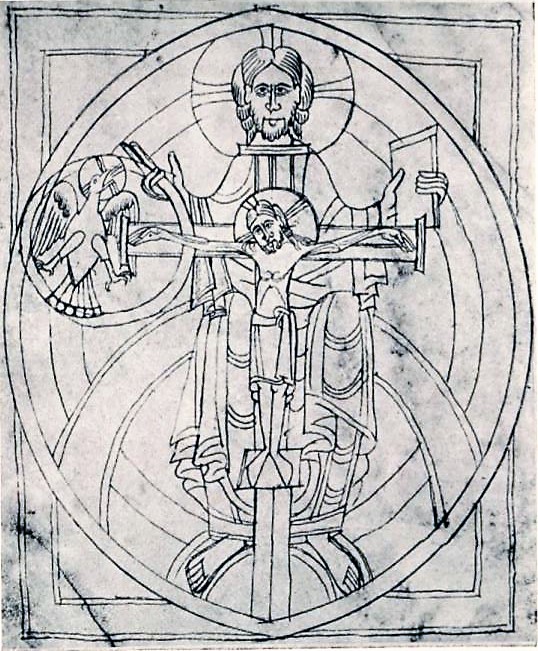

Evangéliaire de St Aposteln, vers 1140, Cologne, (c) Rheinisches Bildarchiv W 244 fol 12v

Evangéliaire de St Aposteln, vers 1140, Cologne, (c) Rheinisches Bildarchiv W 244 fol 12v Initiale I de la Genèse 5

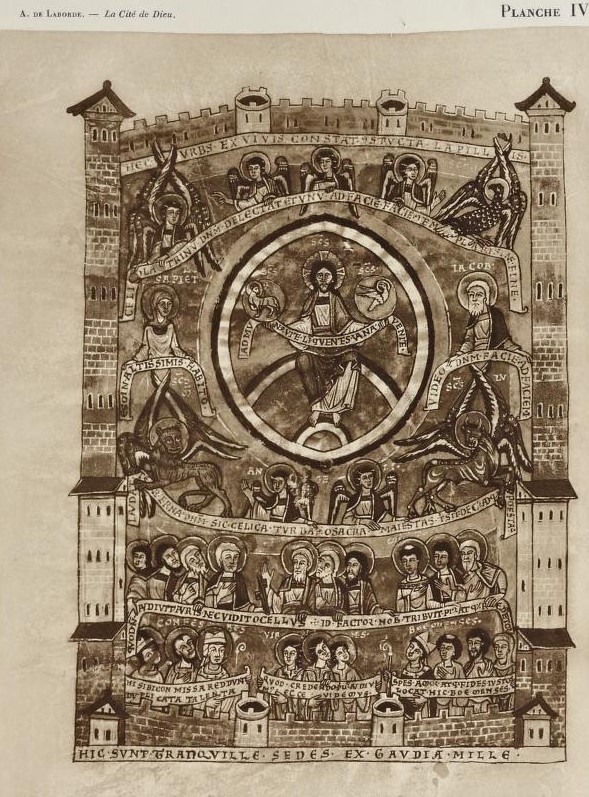

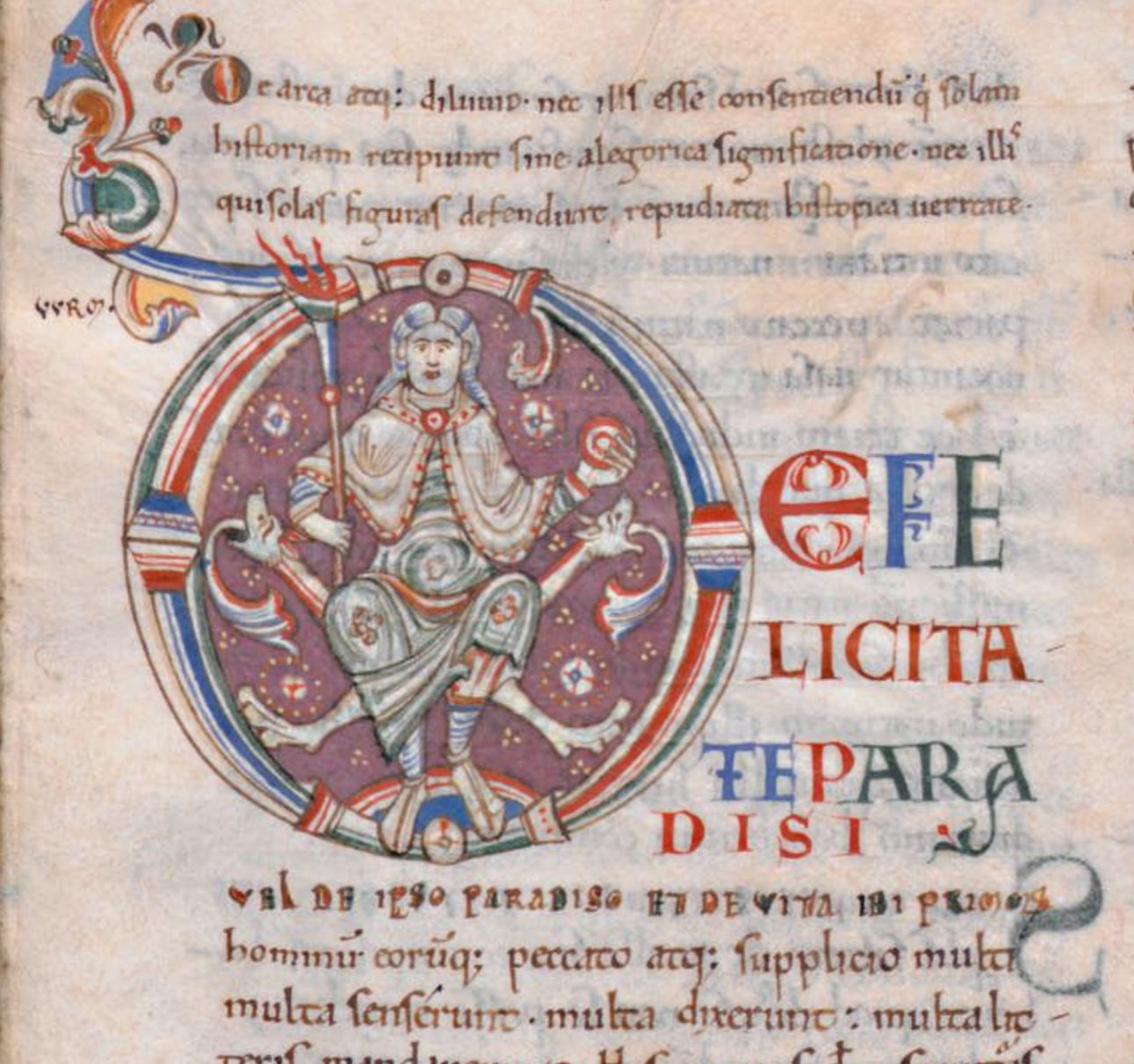

Initiale I de la Genèse 5  St Augustin, Cité de Dieu, vers 1250, Prague, Bibl. du Chapitre Metropolitain MS A VII fol 1

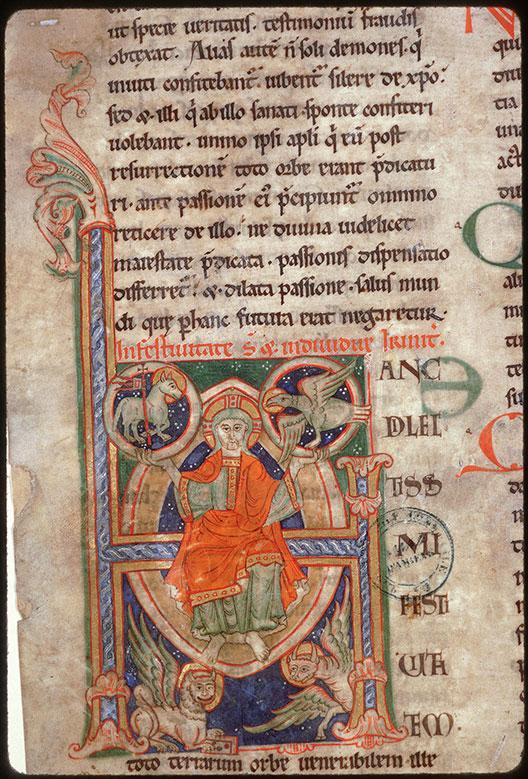

St Augustin, Cité de Dieu, vers 1250, Prague, Bibl. du Chapitre Metropolitain MS A VII fol 1 Lectionnaire de Corbie, vers 1150, Amiens BM 0142 fol 029v, IRHT

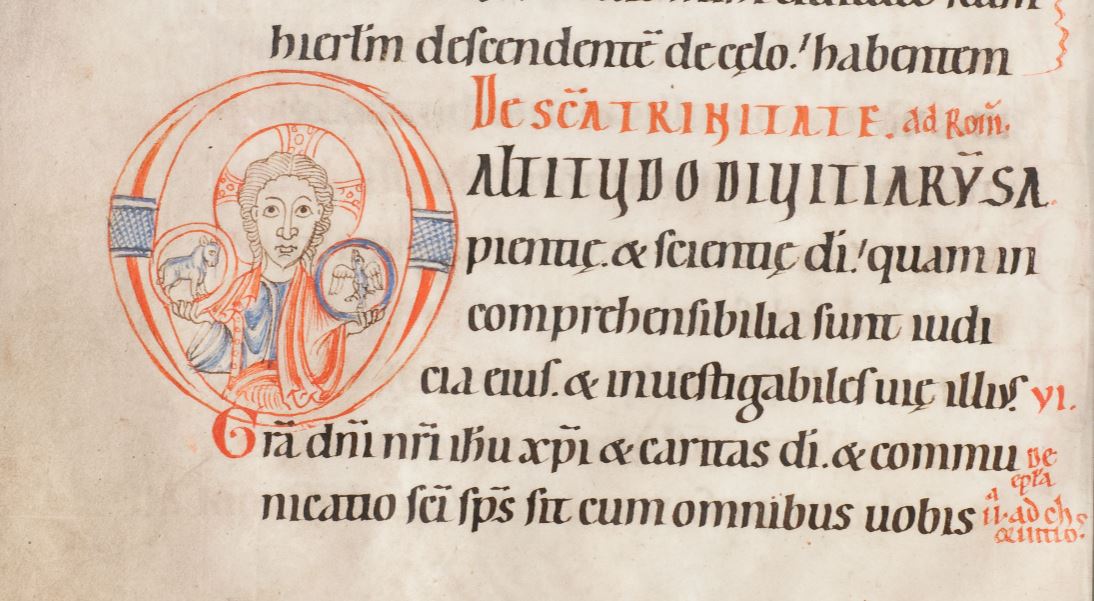

Lectionnaire de Corbie, vers 1150, Amiens BM 0142 fol 029v, IRHT Libellus capitulorum (abbaye de Zwiefalten, 1142, Libellus capitulorum, Stuttgart, Wurttembergische Landesbibliothek Cod.brev.128 fol 49v

Libellus capitulorum (abbaye de Zwiefalten, 1142, Libellus capitulorum, Stuttgart, Wurttembergische Landesbibliothek Cod.brev.128 fol 49v Bible de Jumièges 1075-1100 Rouen, BM, 0008 (A. 006) fol 221v ,IRHT

Bible de Jumièges 1075-1100 Rouen, BM, 0008 (A. 006) fol 221v ,IRHT

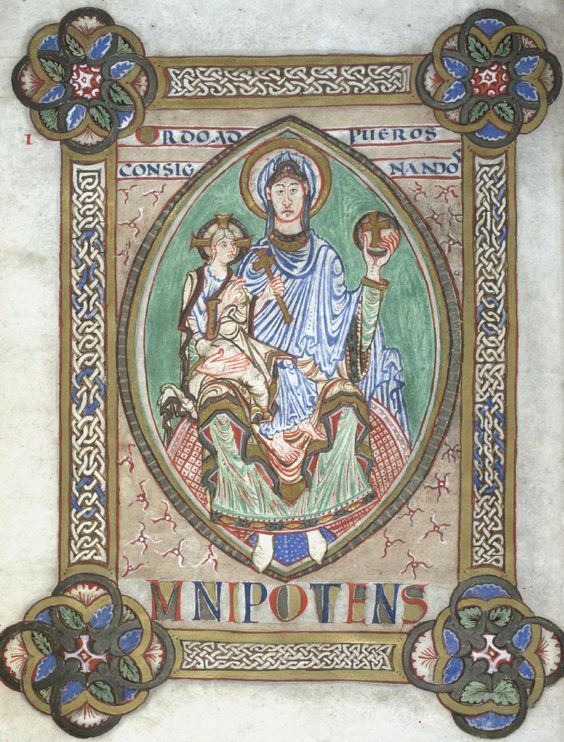

Trône de Grâce, vers 1100, Perpignan BM MS 1 fol 2v, IRHT

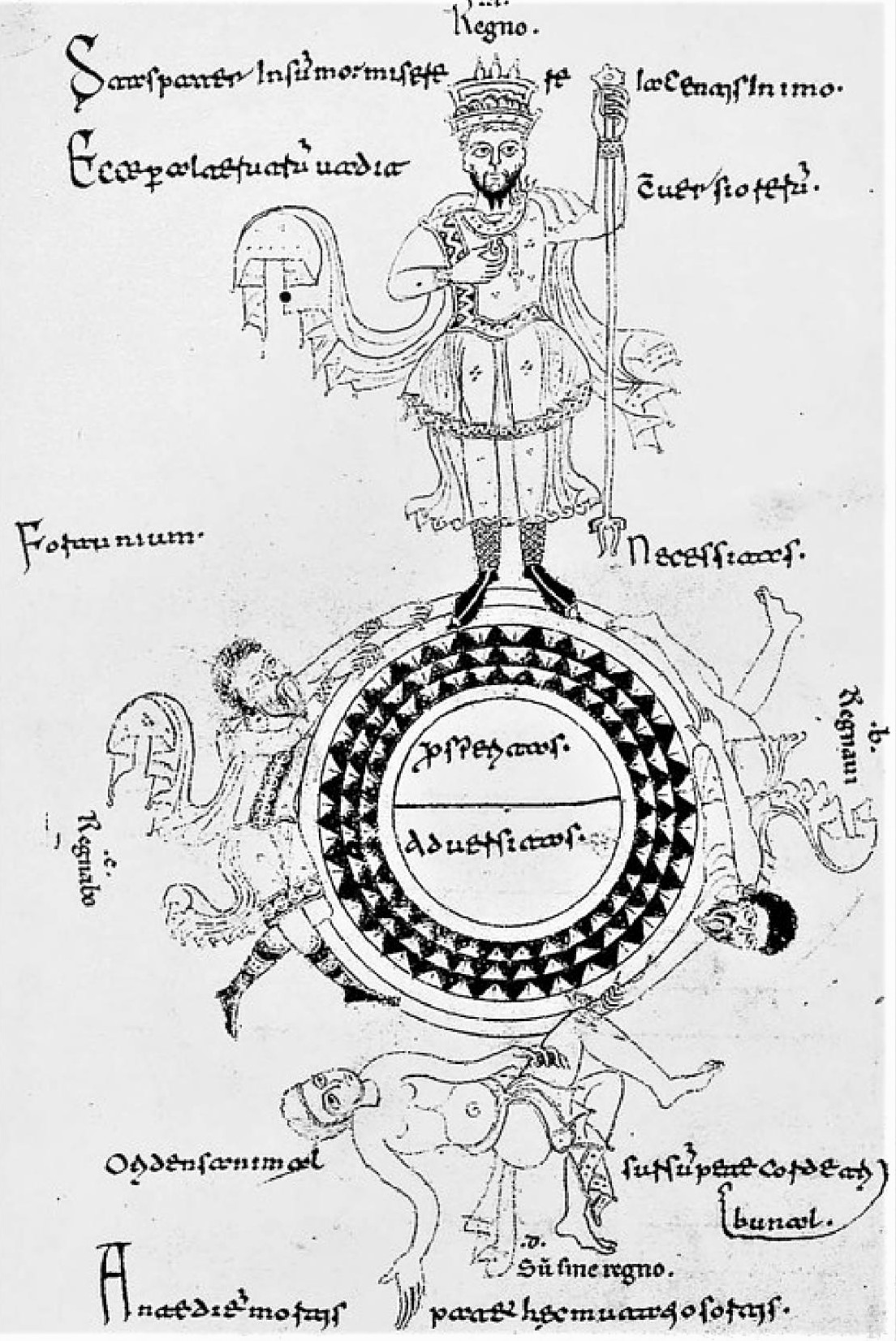

Trône de Grâce, vers 1100, Perpignan BM MS 1 fol 2v, IRHT Roue de la Fortune, Fin 11ème, Montecassino MS 186 p 146

Roue de la Fortune, Fin 11ème, Montecassino MS 186 p 146

La roue de Fortune

La roue de Fortune Le mois de Mai, fol 10v

Le mois de Mai, fol 10v La roue de Fortune, Hortus Deliciarum, vers 1180 fol 215r (reproduction du XIXème siècle)

La roue de Fortune, Hortus Deliciarum, vers 1180 fol 215r (reproduction du XIXème siècle) Ce Roi est désigné ainsi :

Ce Roi est désigné ainsi : La Roue de Fortune (détail)

La Roue de Fortune (détail) Le roi légendaire Woden et sa généalogie [6g]

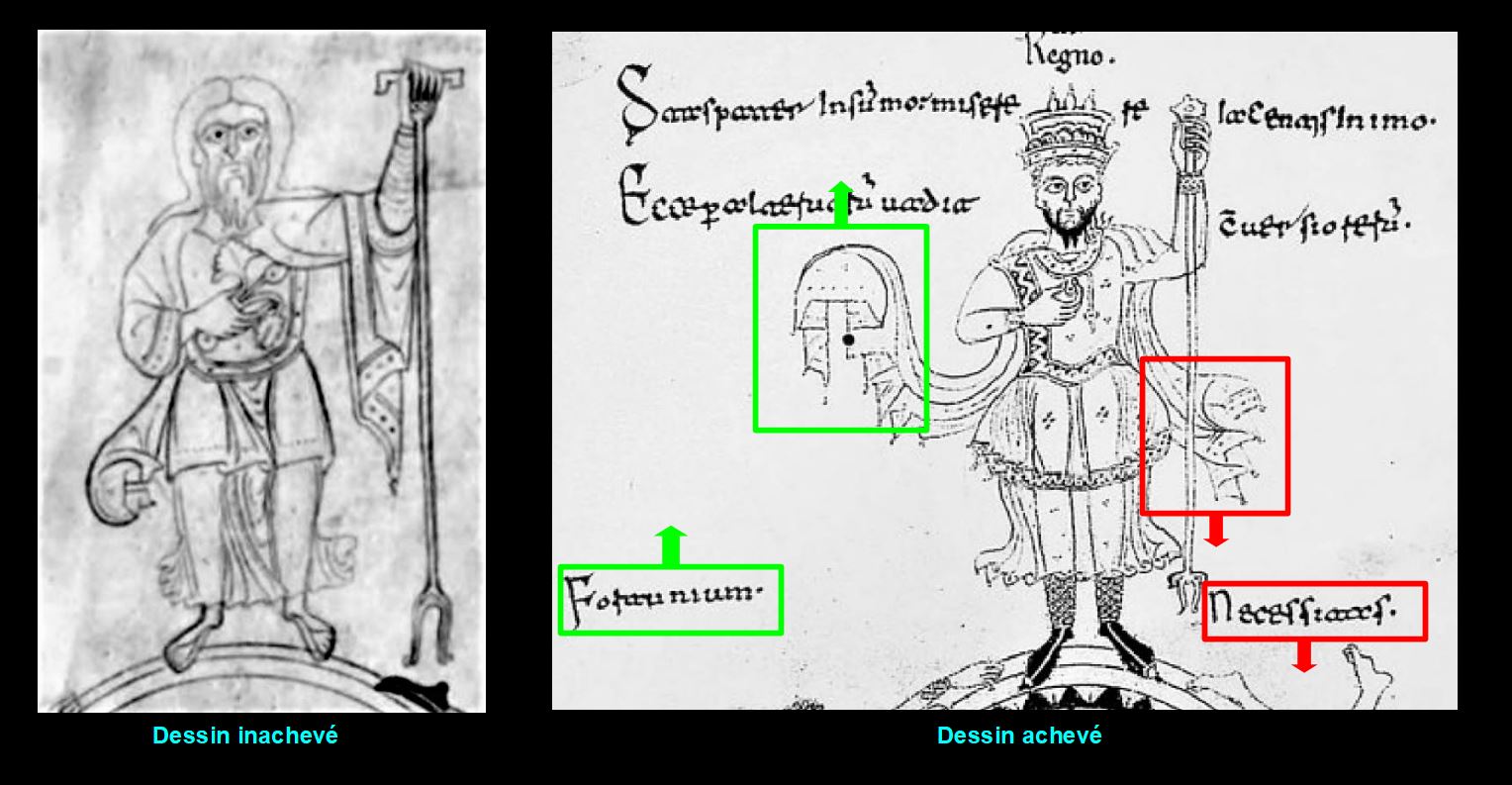

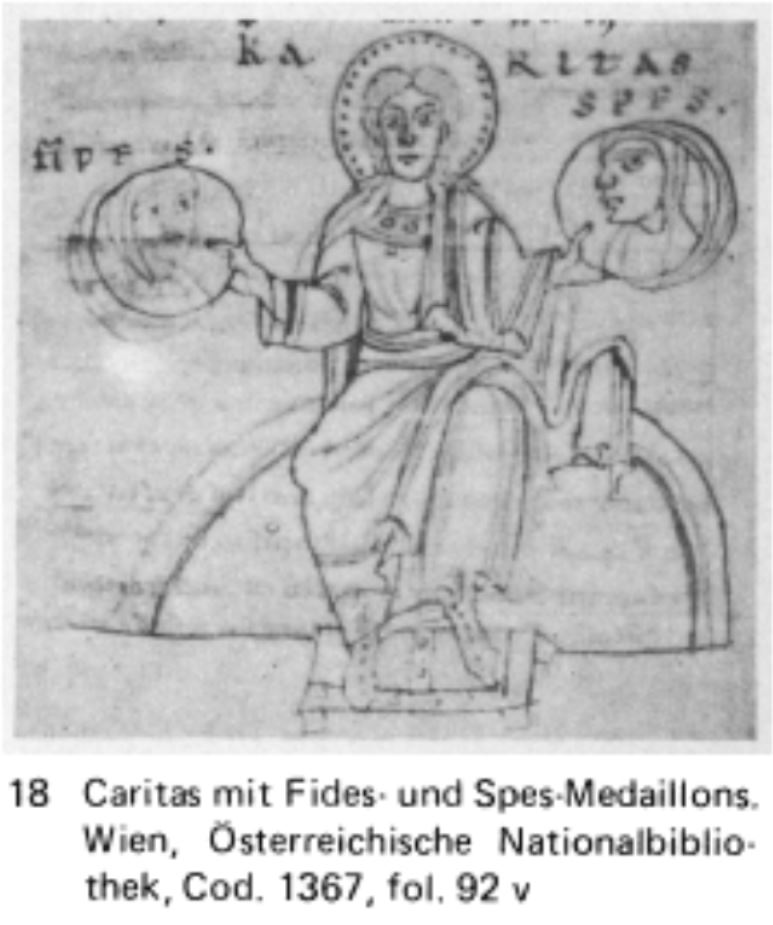

Le roi légendaire Woden et sa généalogie [6g]  Vienne, ONB cod 1367 fol 92v, Springer [1], fig 18

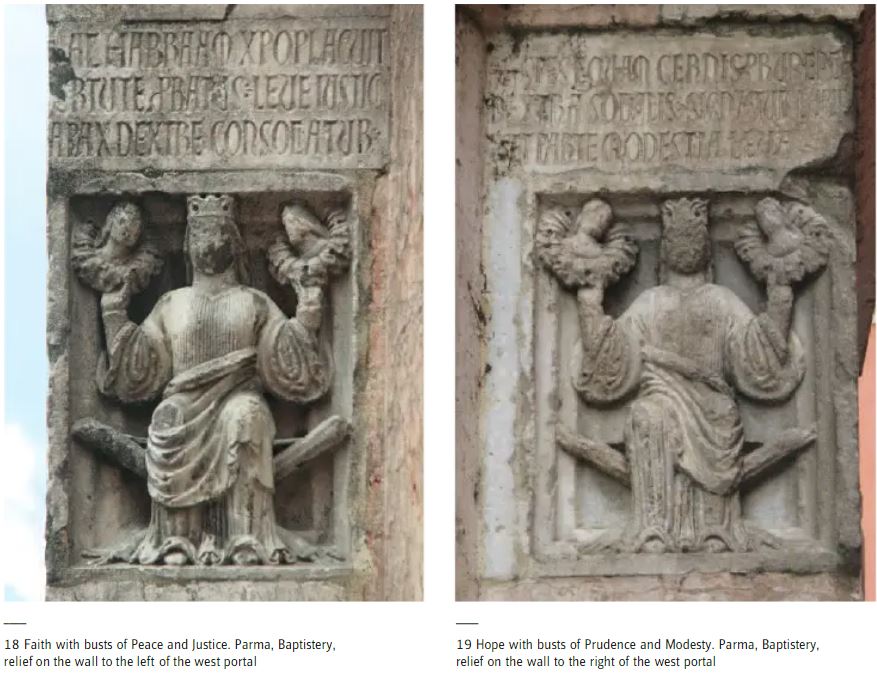

Vienne, ONB cod 1367 fol 92v, Springer [1], fig 18 Vertus, Antelami, 1196, Portail Du Jugement, Baptistere de Parme [1a]

Vertus, Antelami, 1196, Portail Du Jugement, Baptistere de Parme [1a] Phylactère provenant de l’abbaye de Waulsort, vers 1160, musée de Namur

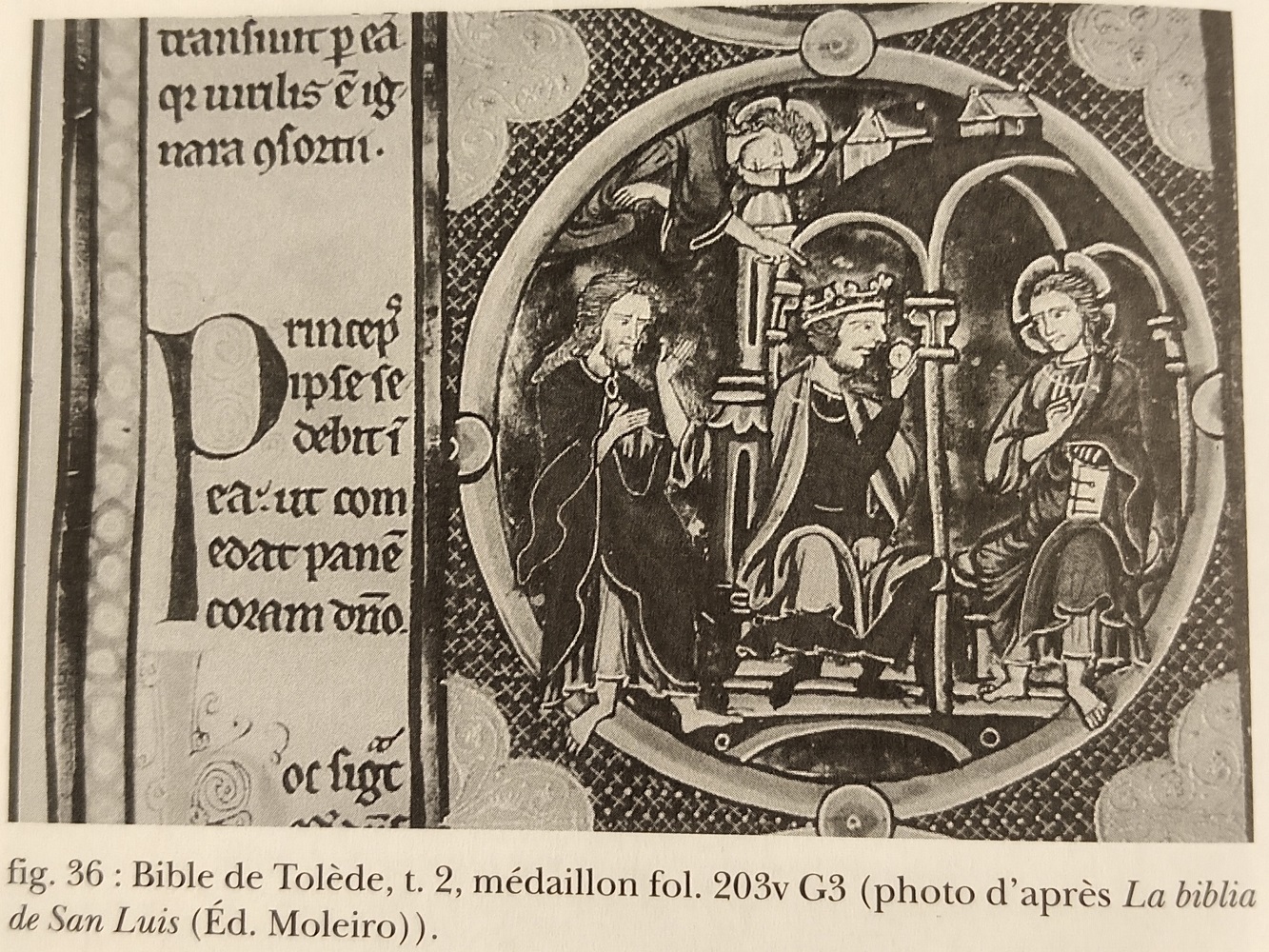

Phylactère provenant de l’abbaye de Waulsort, vers 1160, musée de Namur Char de l’Avarice (c’est à dire le Diable), fol 203v

Char de l’Avarice (c’est à dire le Diable), fol 203v Char de la Miséricorde (c’est à dire le Christ), fol 204r

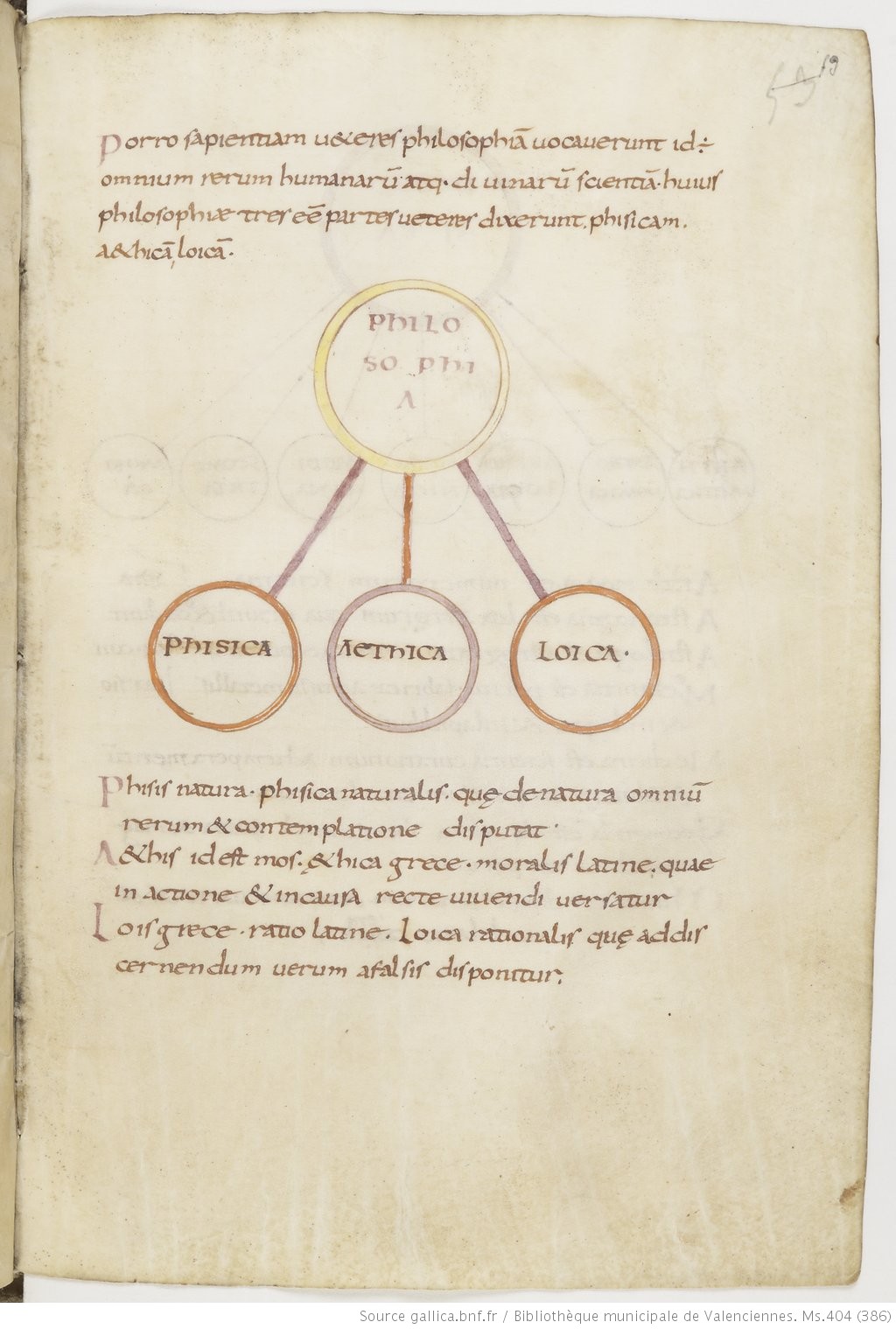

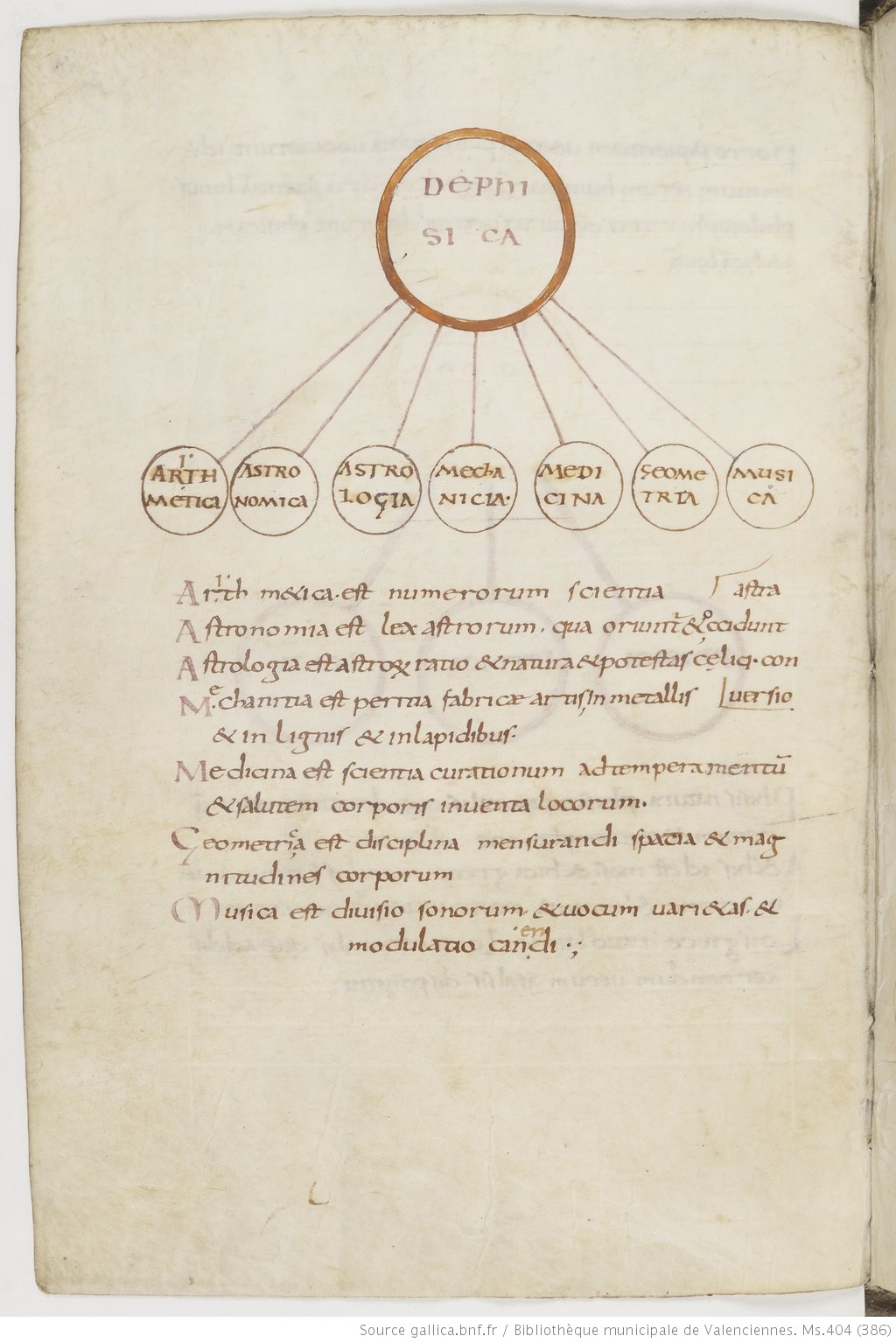

Char de la Miséricorde (c’est à dire le Christ), fol 204r Philosophie et arts libéraux, Bible de Saint Thierry, 1100-25, Reims, BM ms 23 f.25

Philosophie et arts libéraux, Bible de Saint Thierry, 1100-25, Reims, BM ms 23 f.25 fol 53r

fol 53r fol 53v

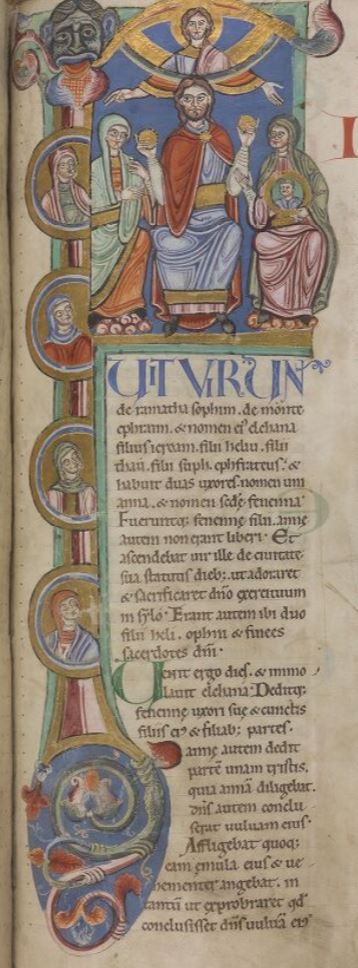

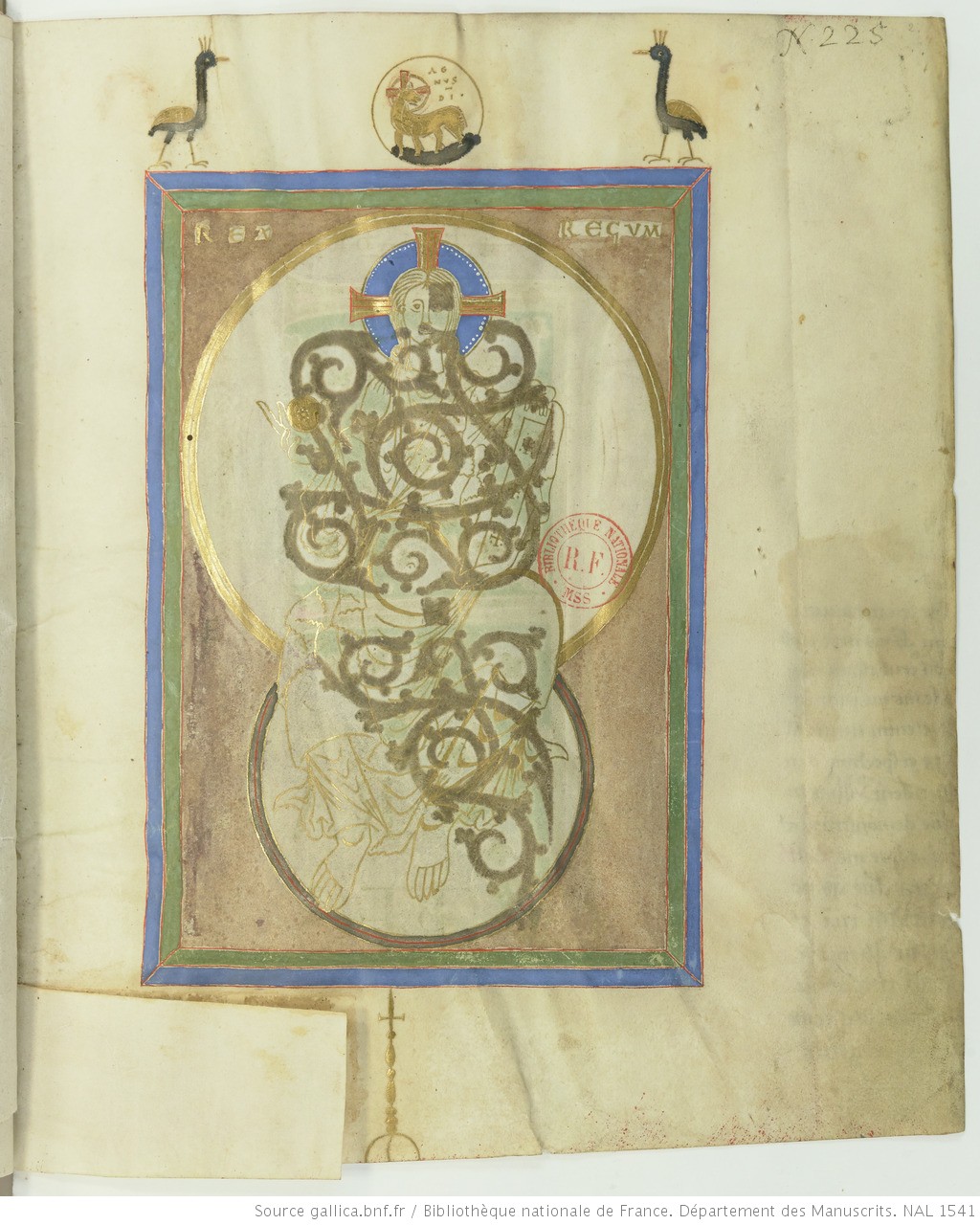

fol 53v Frontispice de 1Rois, Bible, 1150-75, BM St Omer MS 001 fol 125r, IRHT

Frontispice de 1Rois, Bible, 1150-75, BM St Omer MS 001 fol 125r, IRHT

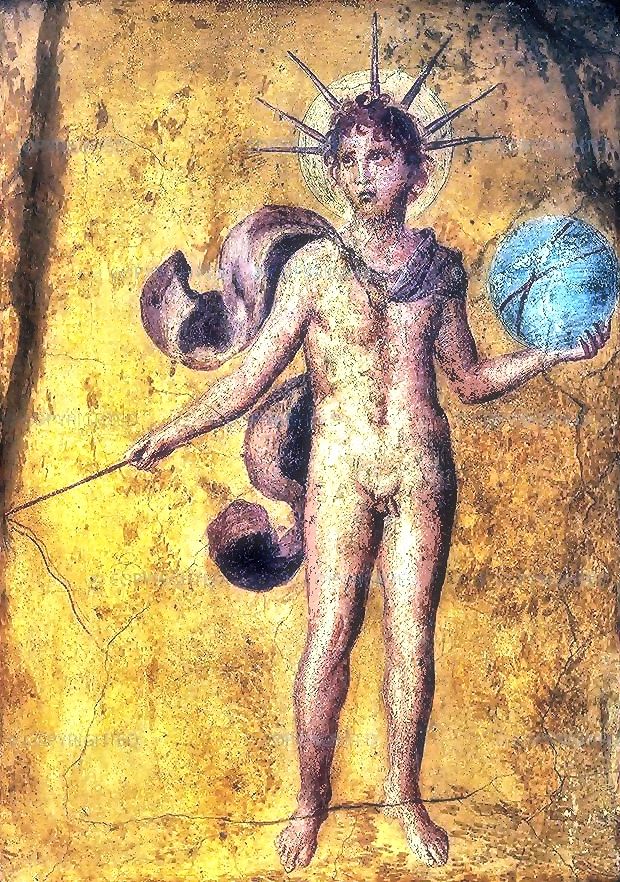

Apollon-Hélios provenant de la Casa Appoline, Pompéi, Musée National, Naples

Apollon-Hélios provenant de la Casa Appoline, Pompéi, Musée National, Naples

Antoninien de Probus, 276-282.

Antoninien de Probus, 276-282.

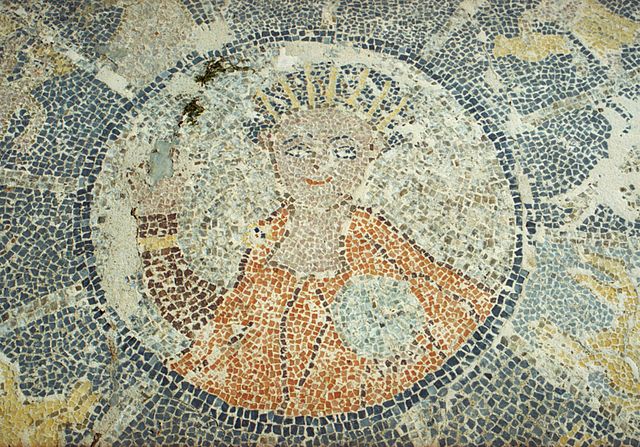

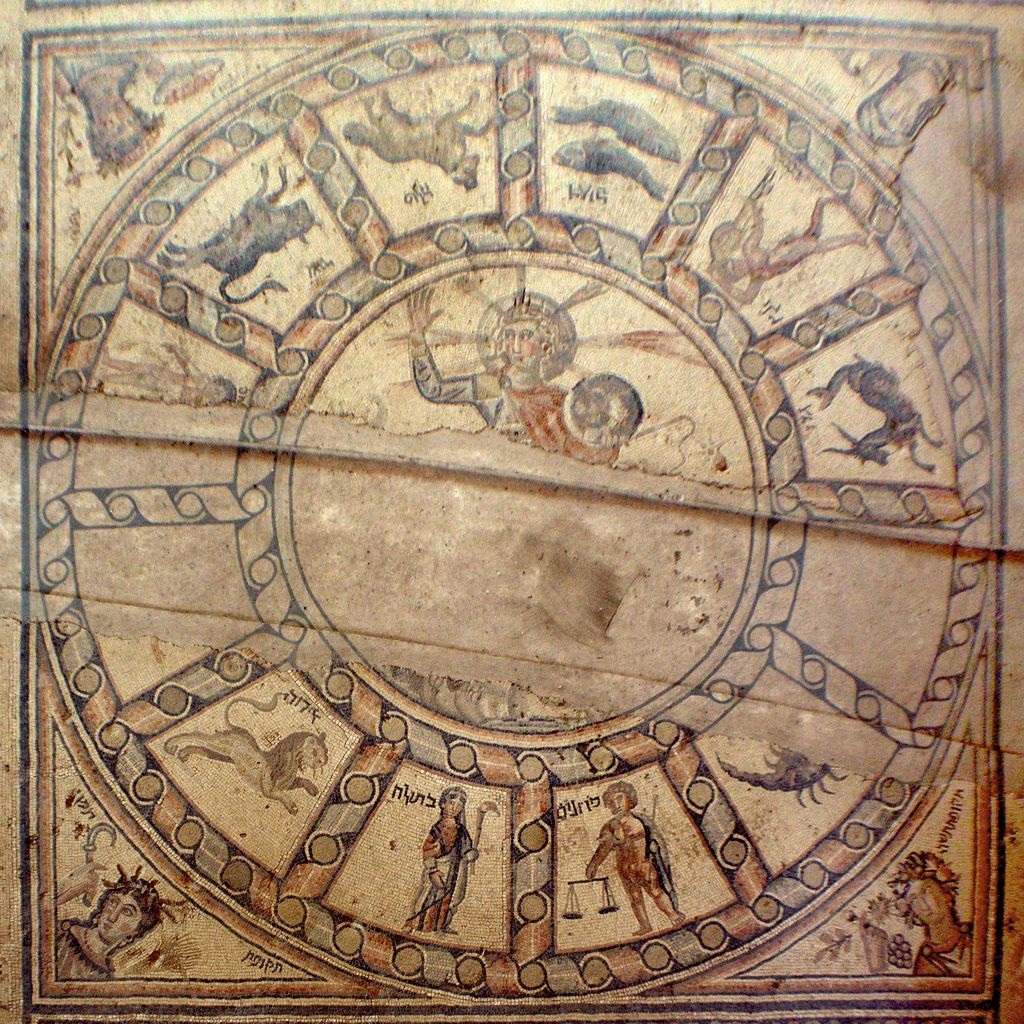

Mosaïque de Hamat-Tiberias (seconde synagogue), fin du 4ème siècle

Mosaïque de Hamat-Tiberias (seconde synagogue), fin du 4ème siècle Denier de Domitien, 88-96

Denier de Domitien, 88-96 Constance II 348-351 RIC 129 (VIII, Antioche)

Constance II 348-351 RIC 129 (VIII, Antioche)

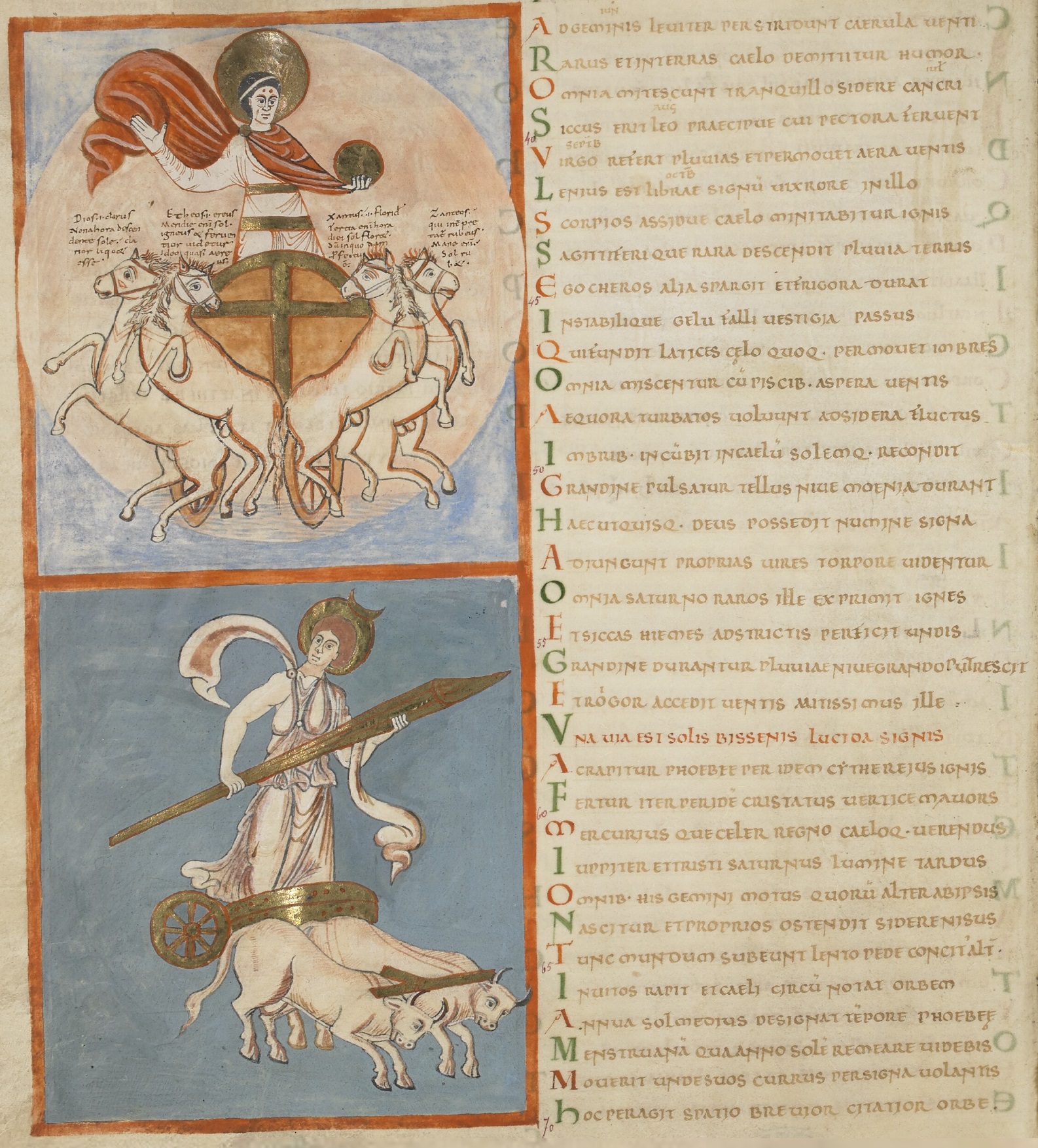

Table du Soleil

Table du Soleil

Médaillon de l’empereur Maurice Tiberius (Détail de la ceinture de Kyrenia) vers 583, MET, New York

Médaillon de l’empereur Maurice Tiberius (Détail de la ceinture de Kyrenia) vers 583, MET, New York Table de la Lune, fol 47r

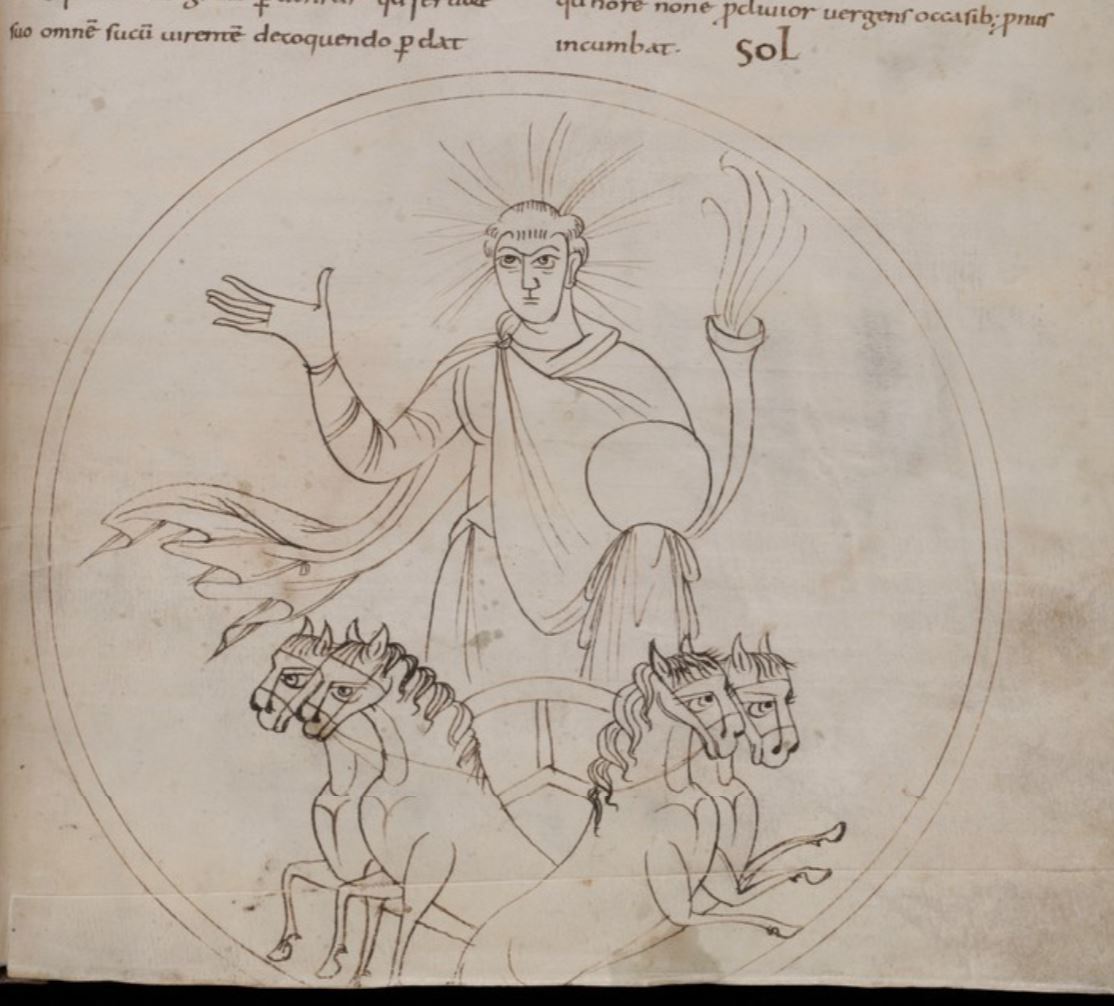

Table de la Lune, fol 47r Sol, p 107

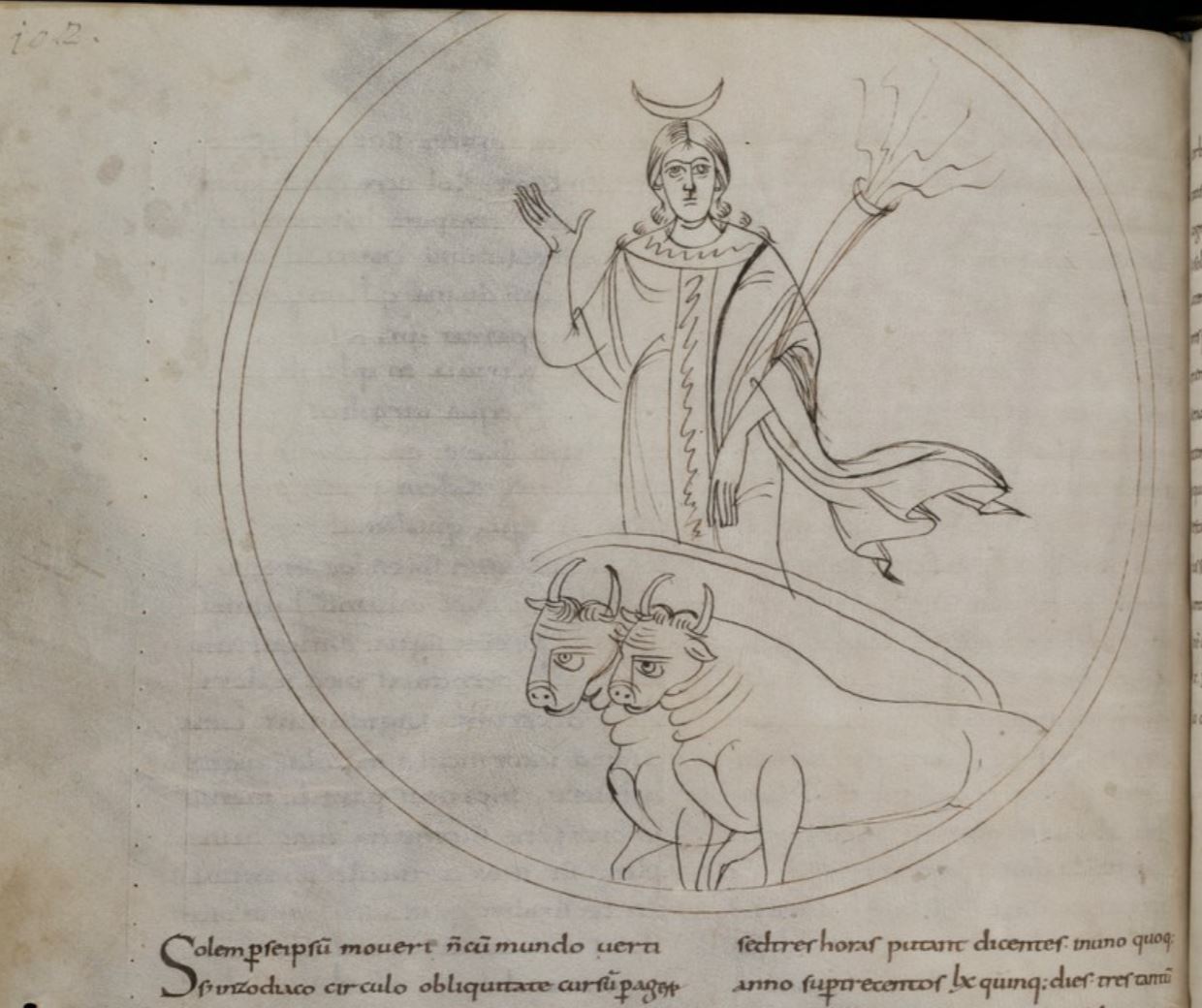

Sol, p 107 Luna, p 106

Luna, p 106 Le Soleil et la Lune

Le Soleil et la Lune Sol, fol 164r