Il existe sur ce sujet deux grandes études : le défrichage du thème par Cook en 1923 [0] et la solution définitive par Hans Bernhard Meyer en 1961 [1]. On trouve également quelque éléments dans l’ouvrage intermédiaires de van der Meer en 1938 [2].

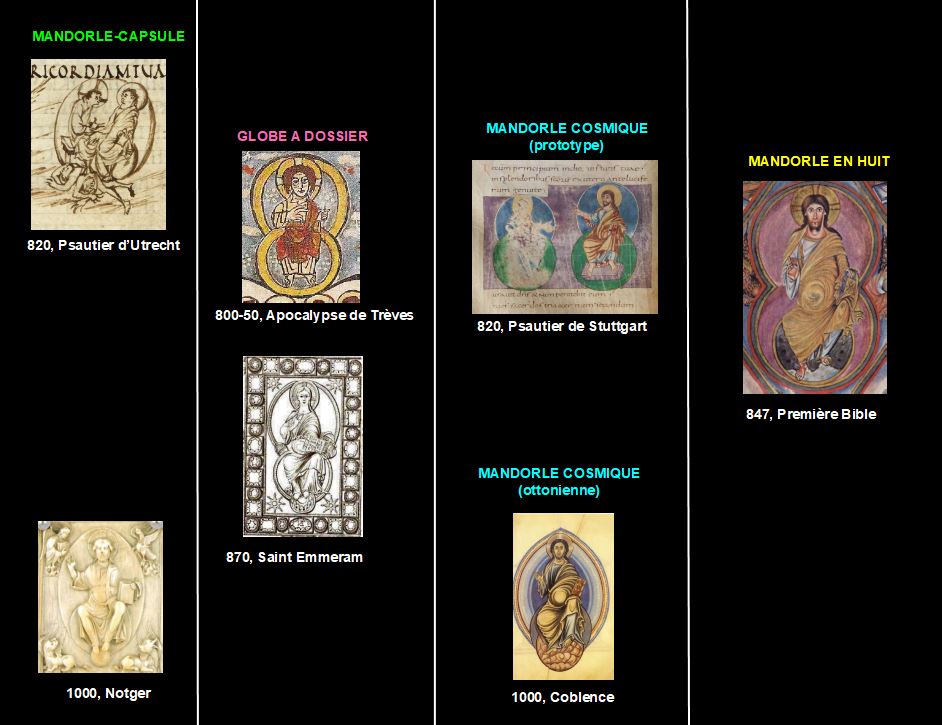

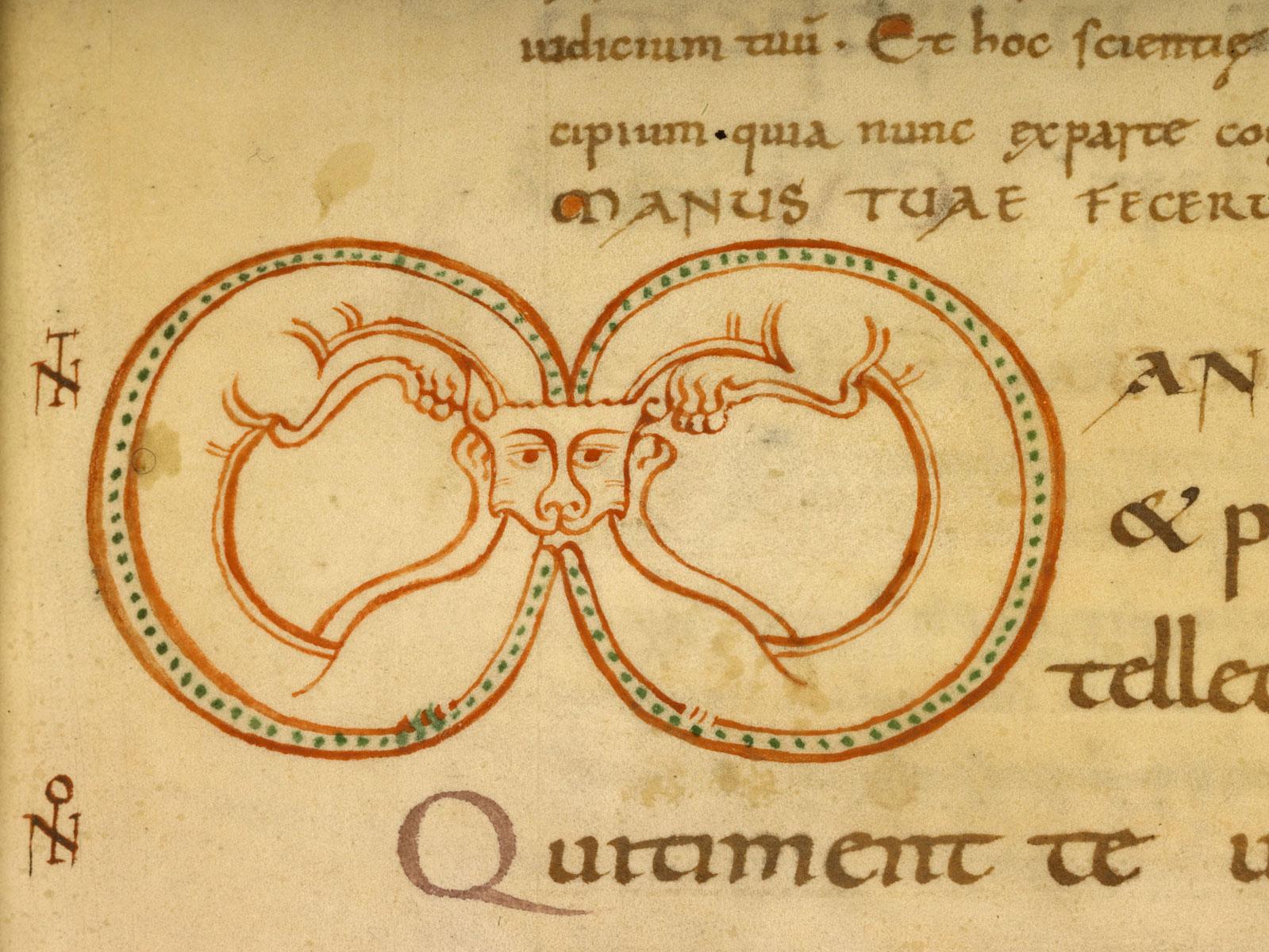

Le sujet est obscurci, encore de nos jours, par le fait d’appeler « mandorle en huit » aussi bien les mandorles doubles dissymétriques (voir 1 Mandorle double dissymétrique ), et les mandorles à deux cercles égaux, qui ont une origine et une signification totalement différentes. C’est à ce second type de mandorle, les véritables « mandorles en huit », que cet article est consacré.

Article précédent : 2 Cercles intersectés

A La mandorle en huit : deux ancêtres putatifs

La toute première mandorle siège-dossier (SCOOP !)

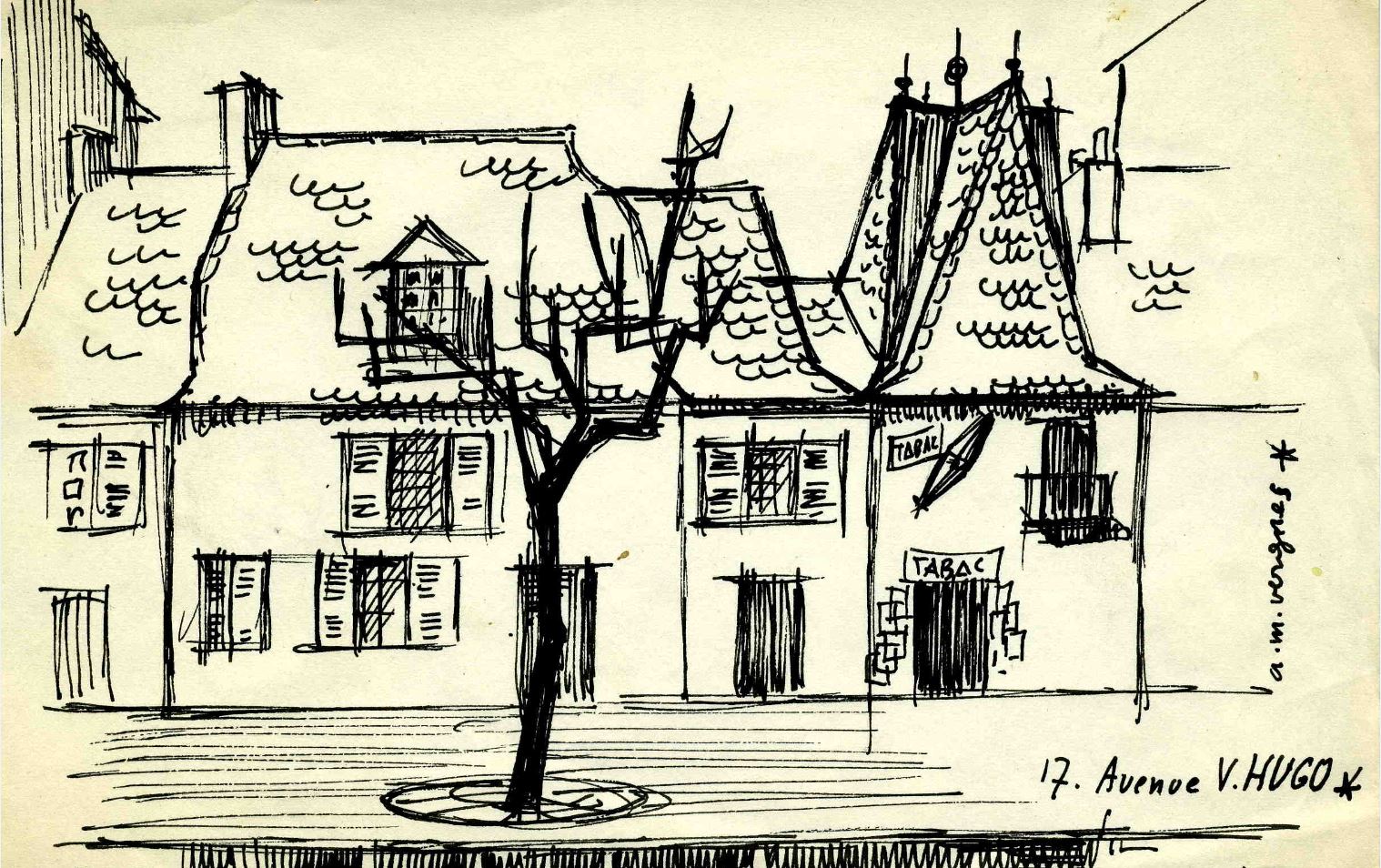

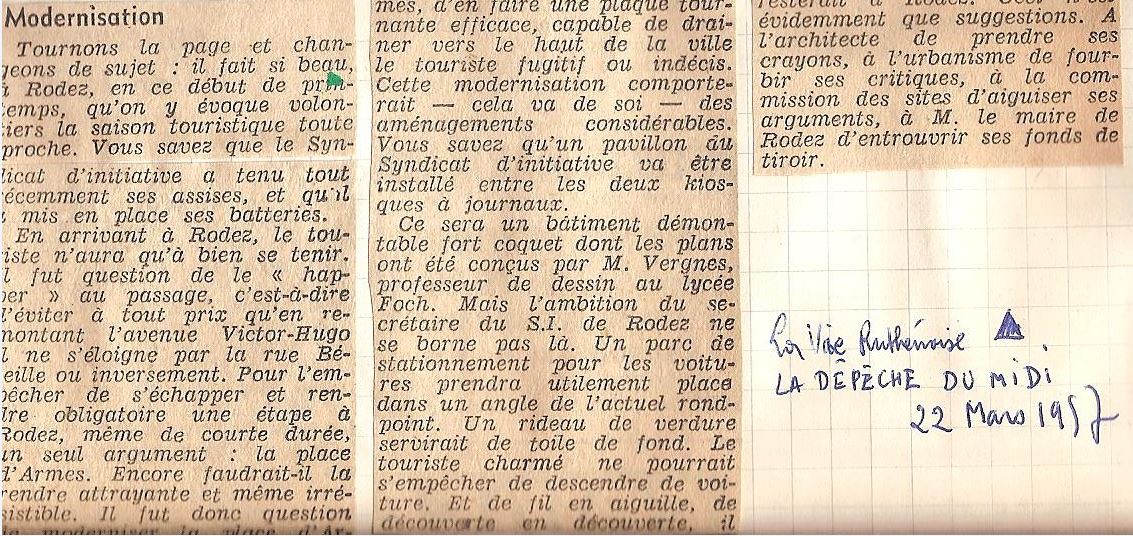

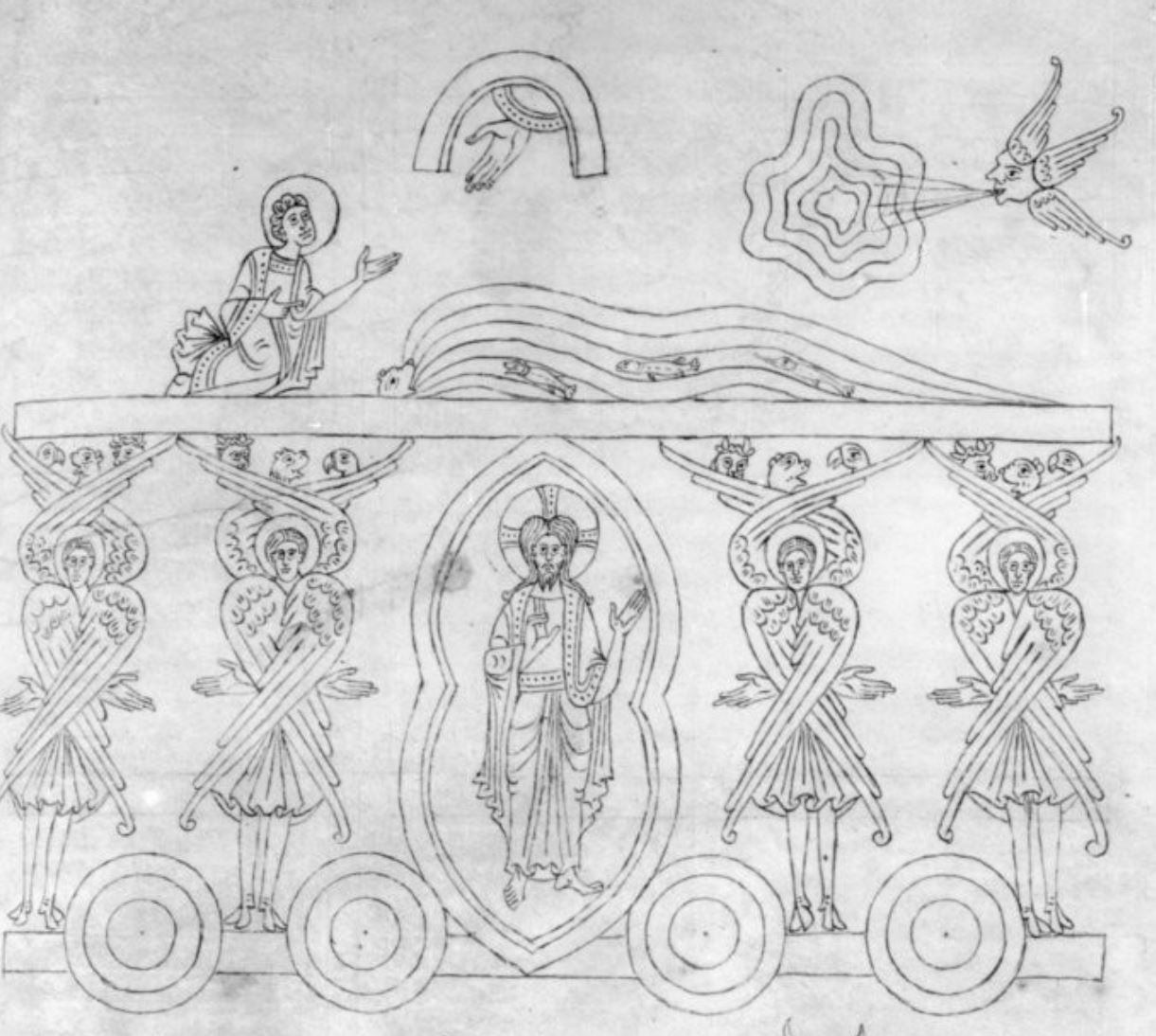

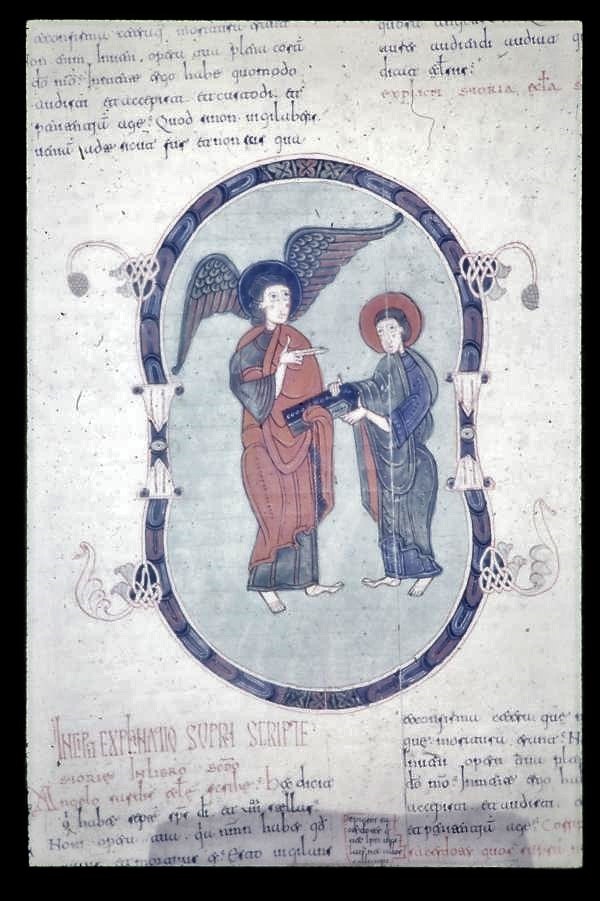

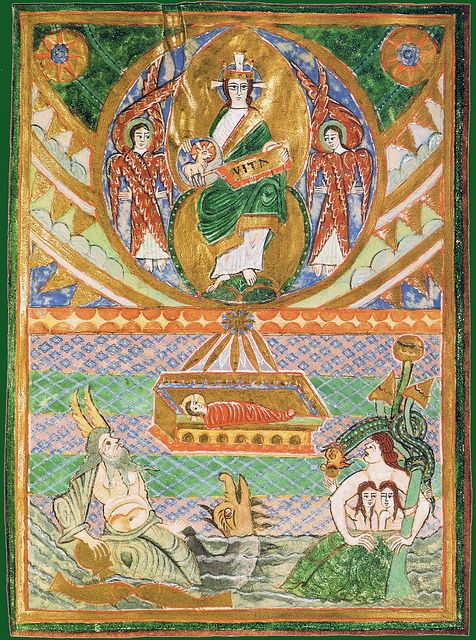

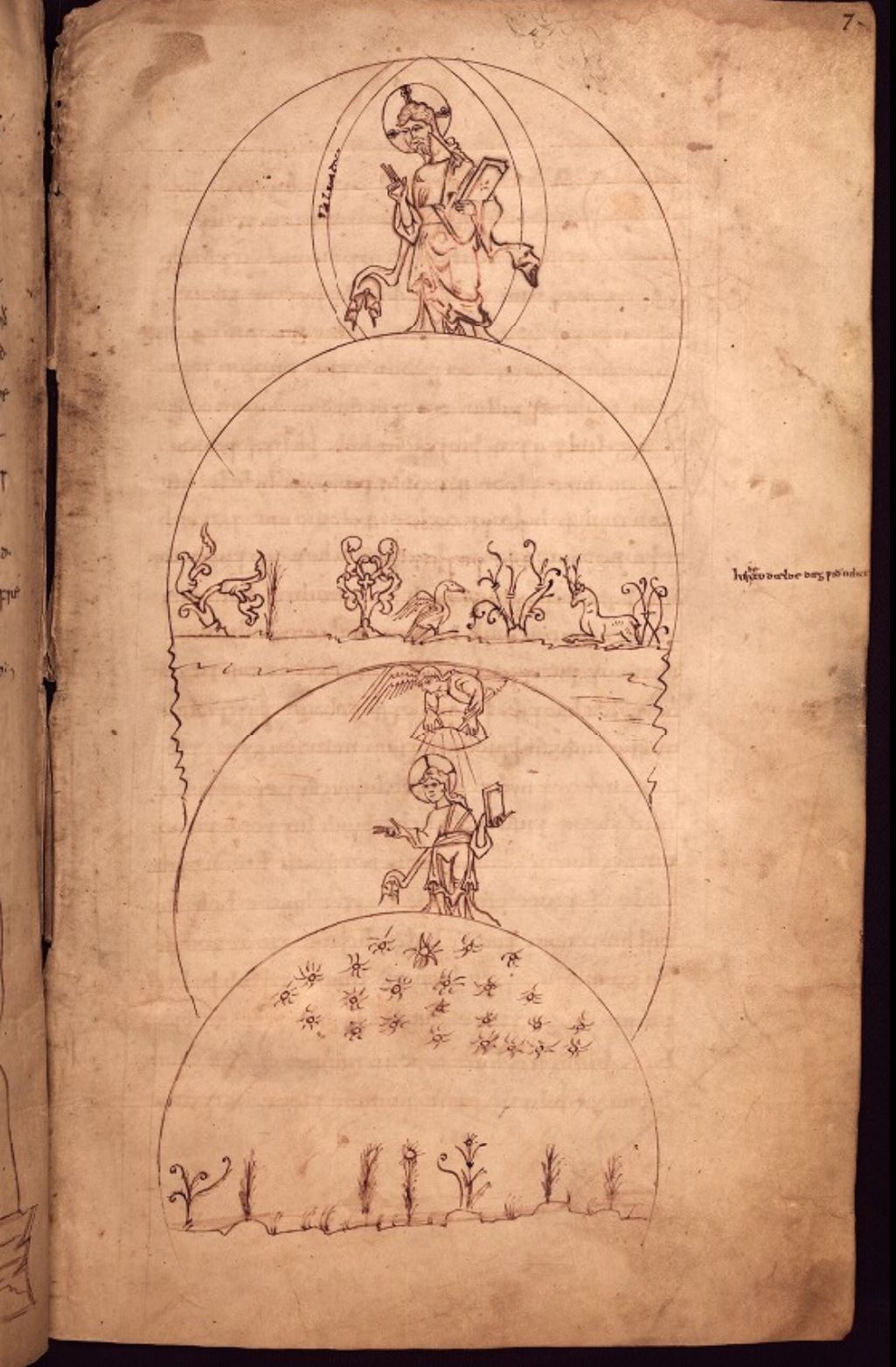

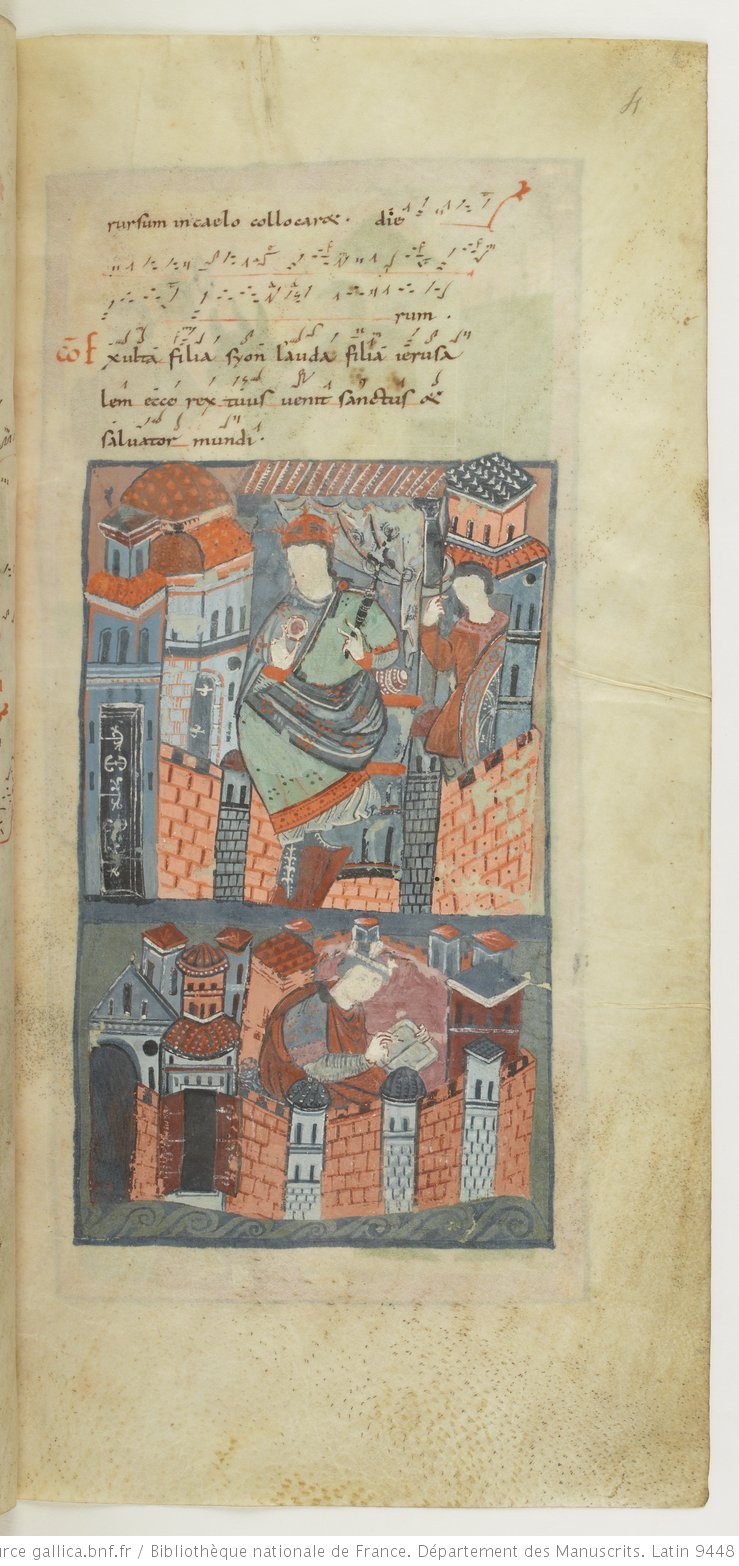

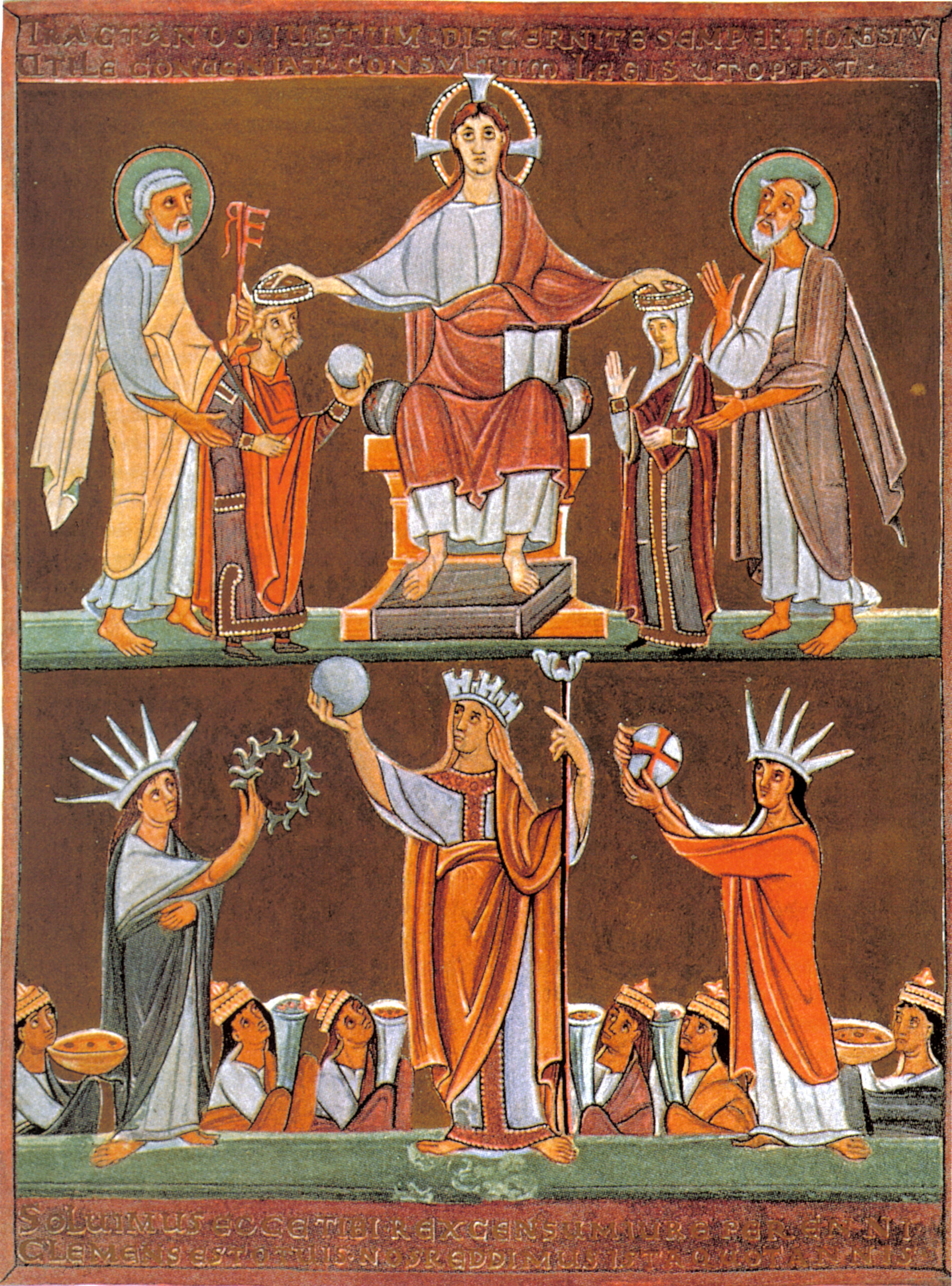

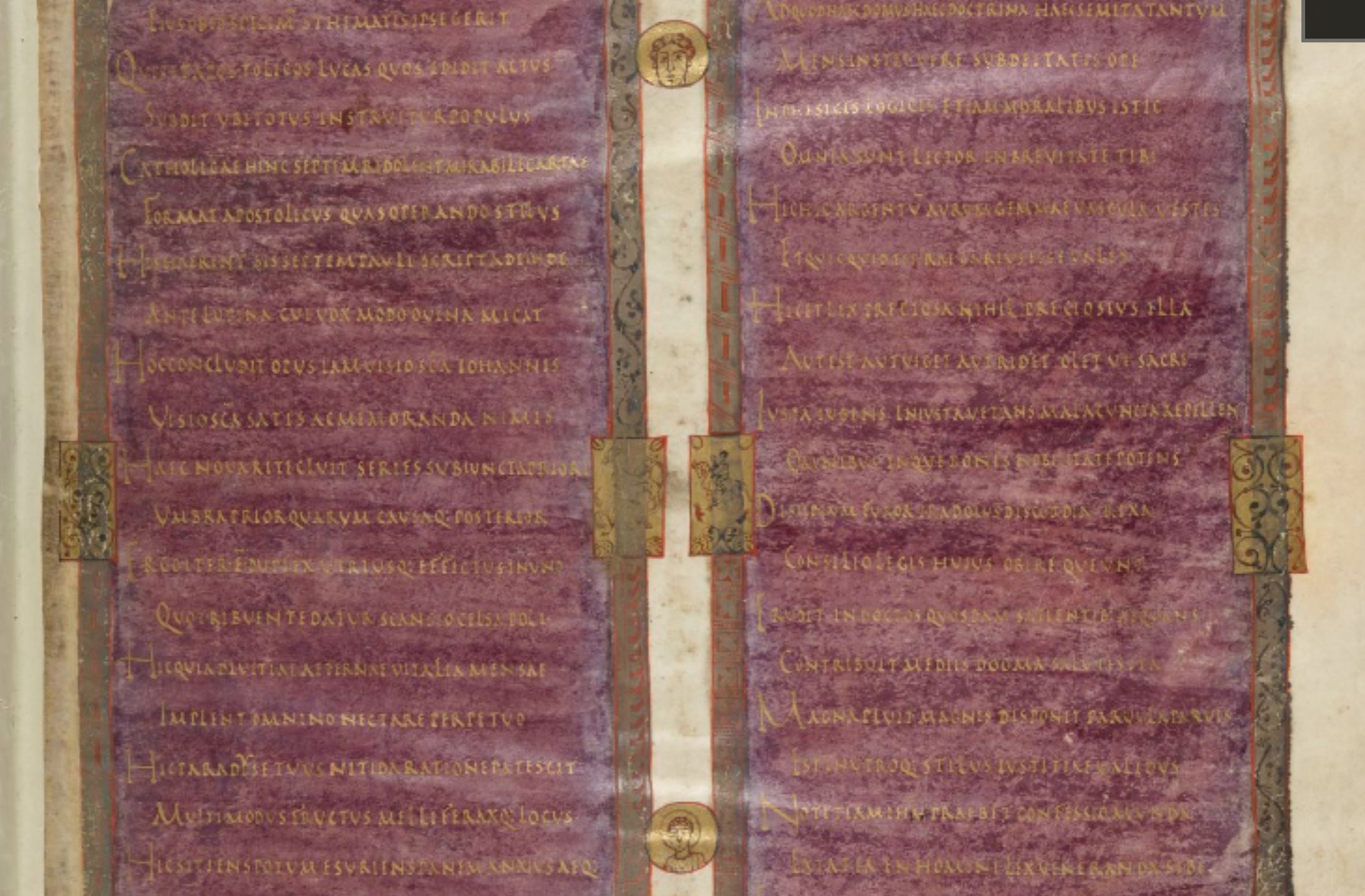

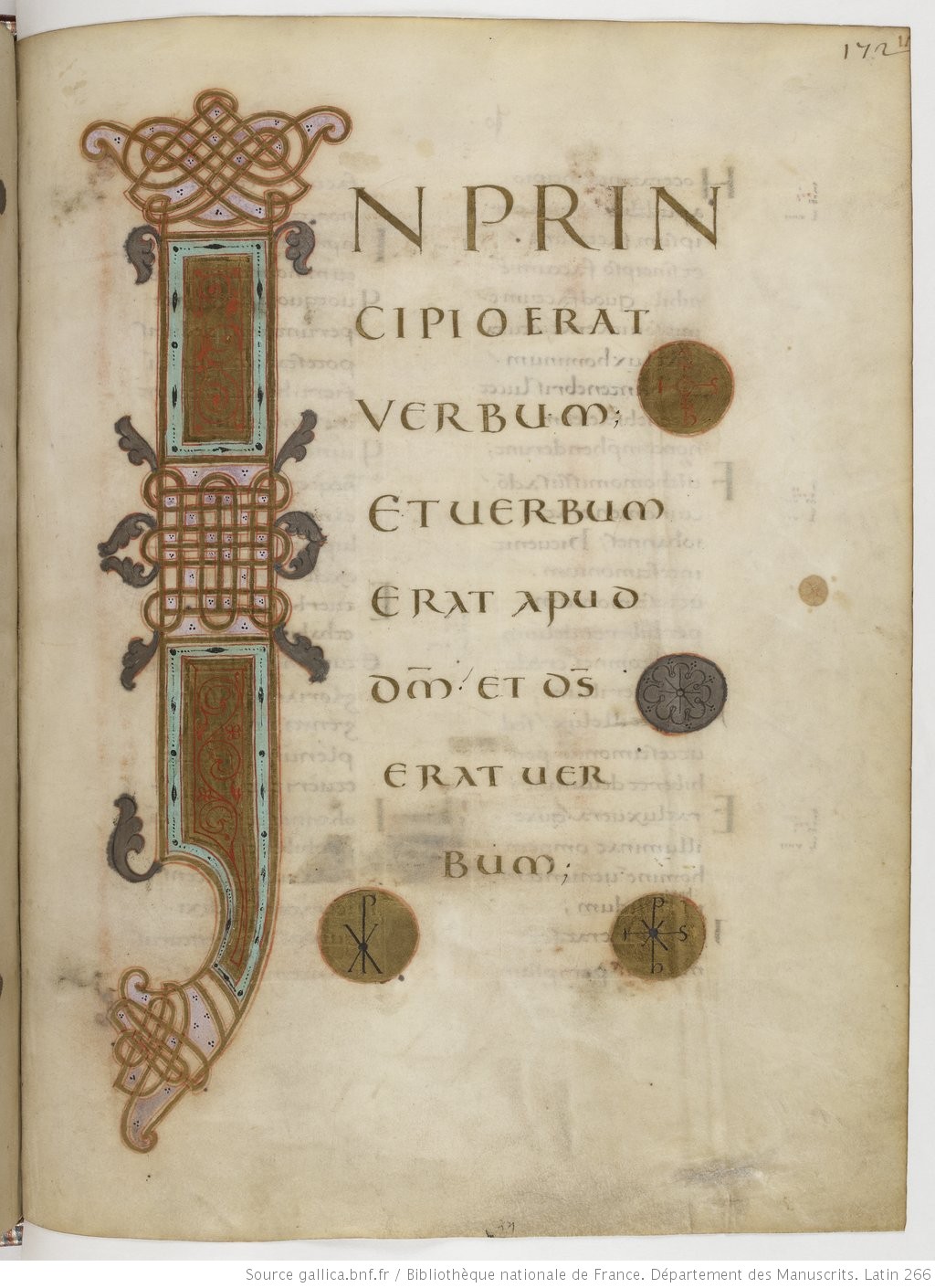

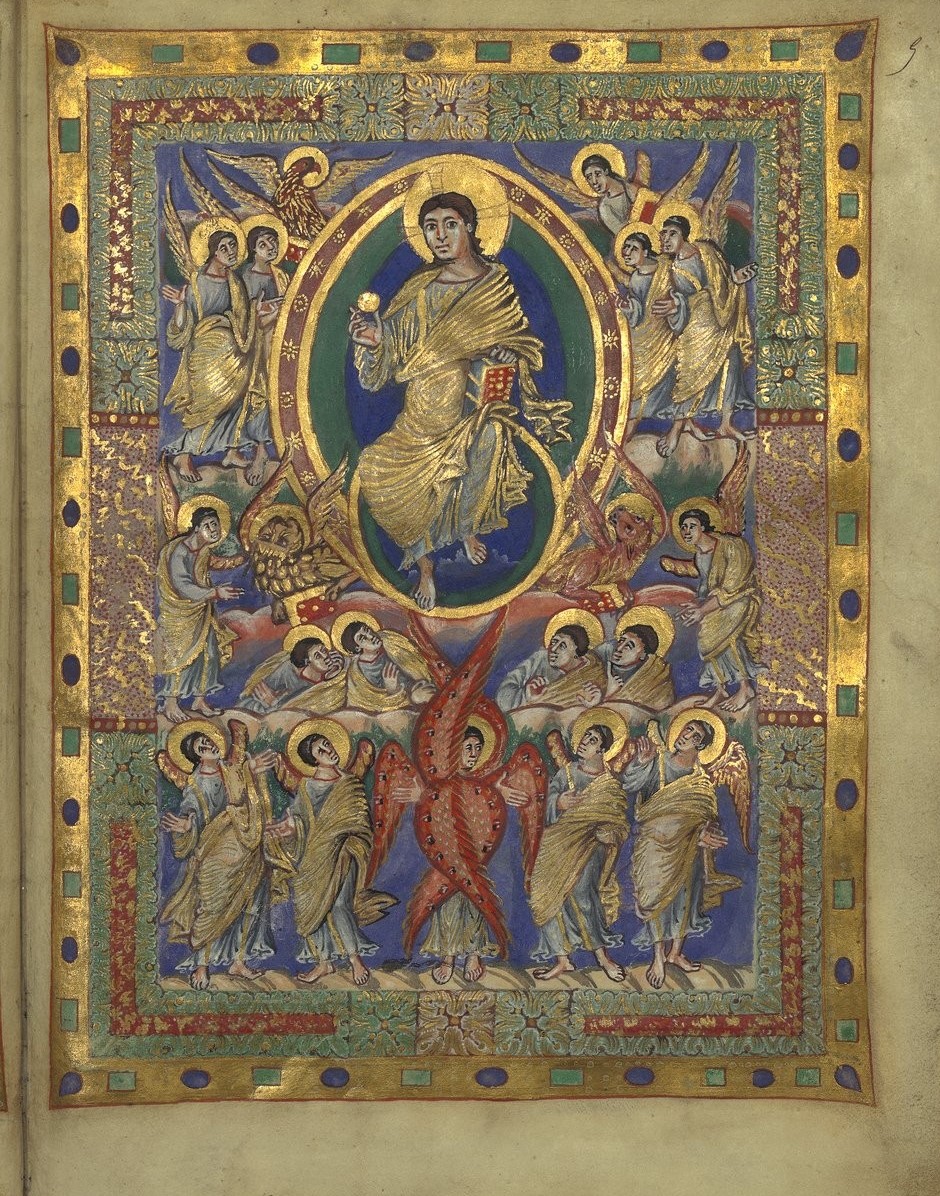

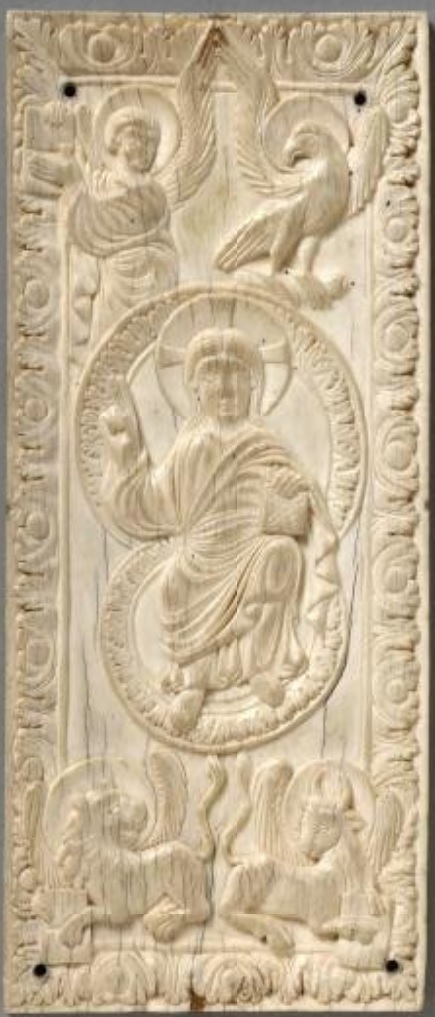

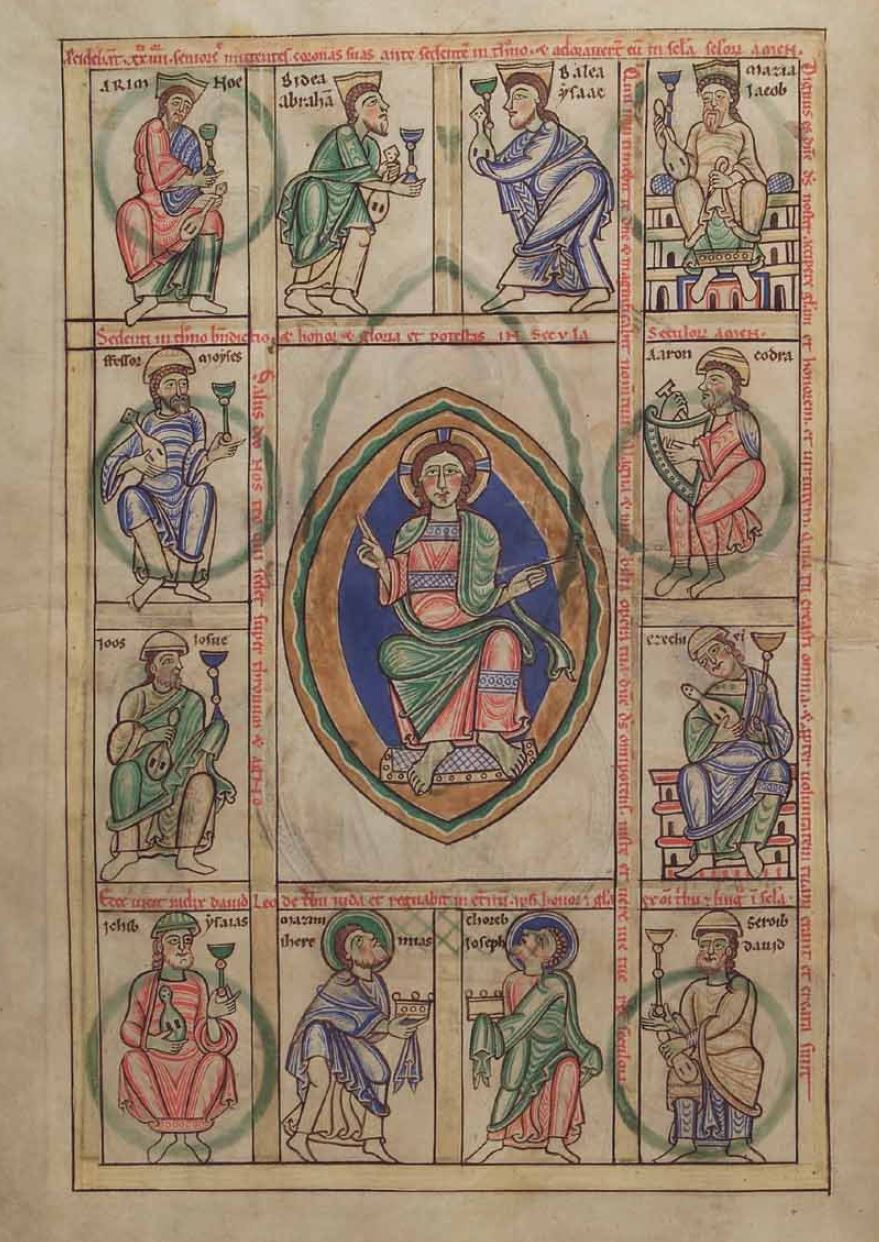

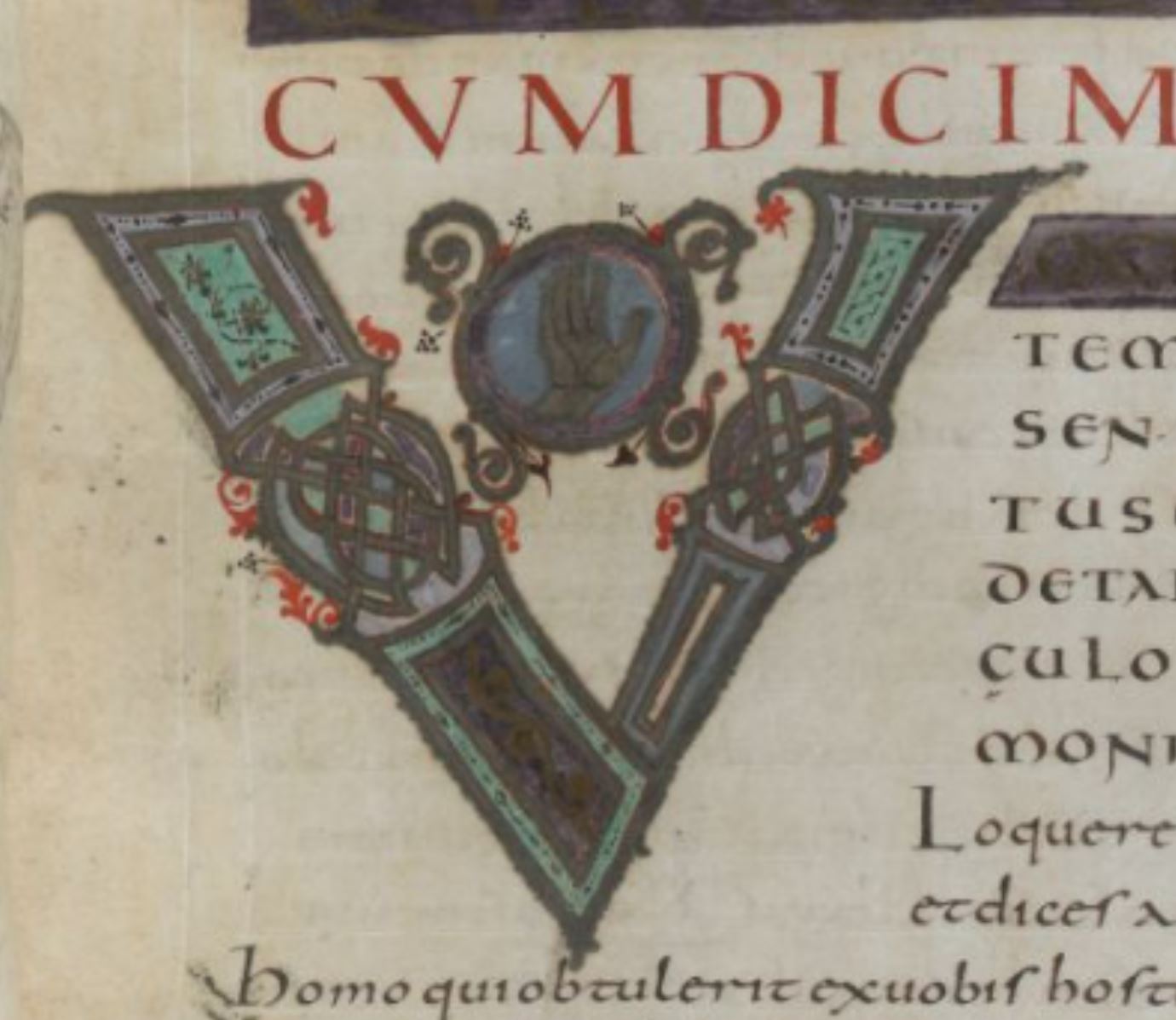

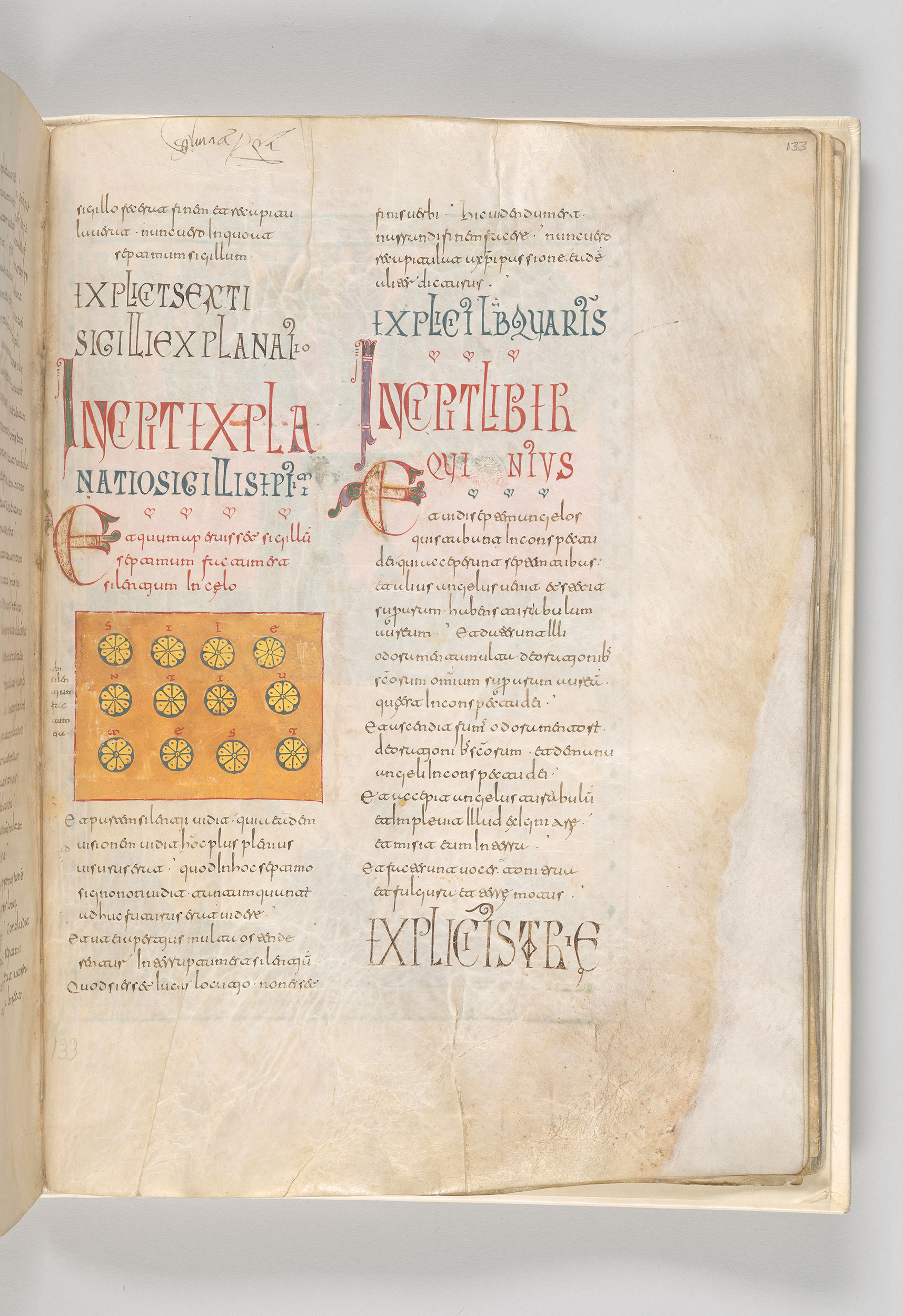

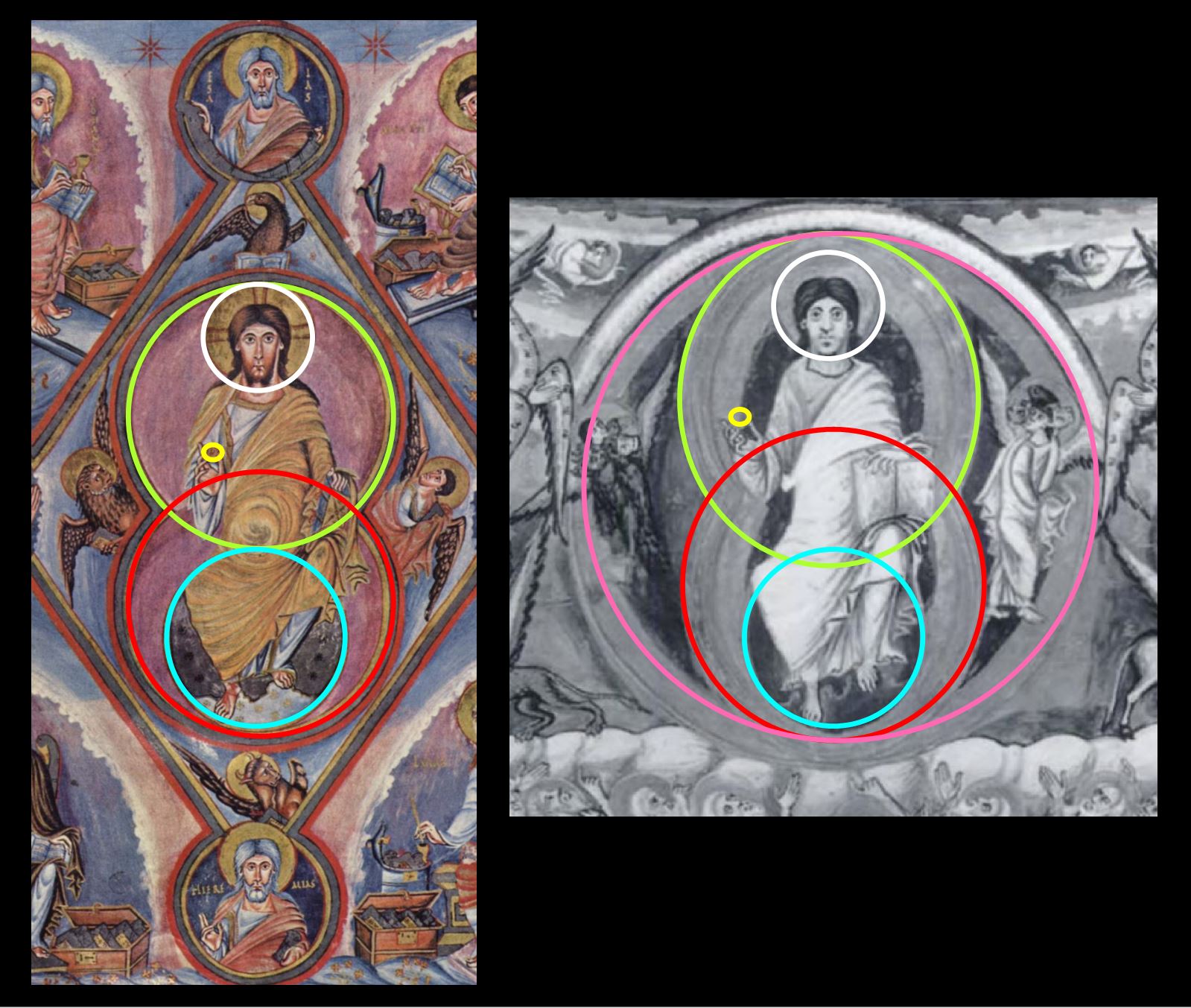

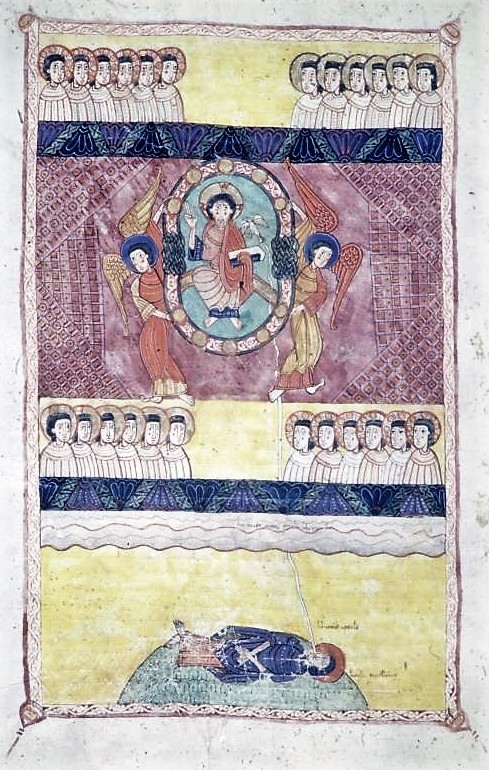

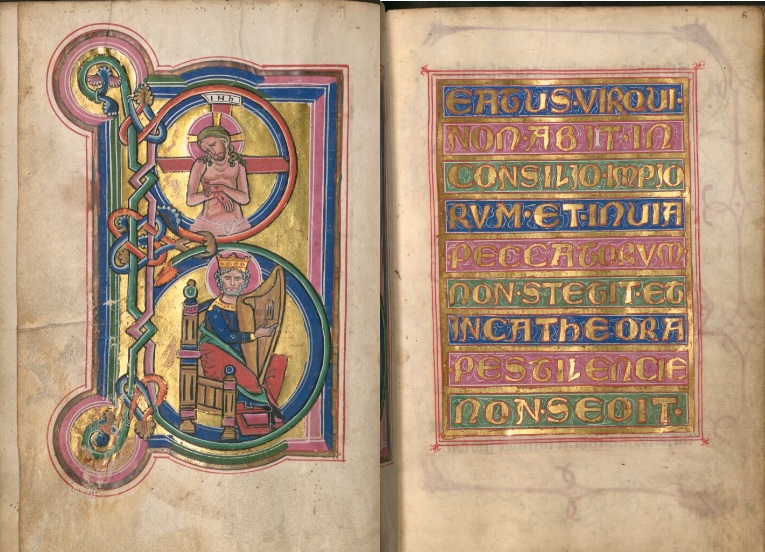

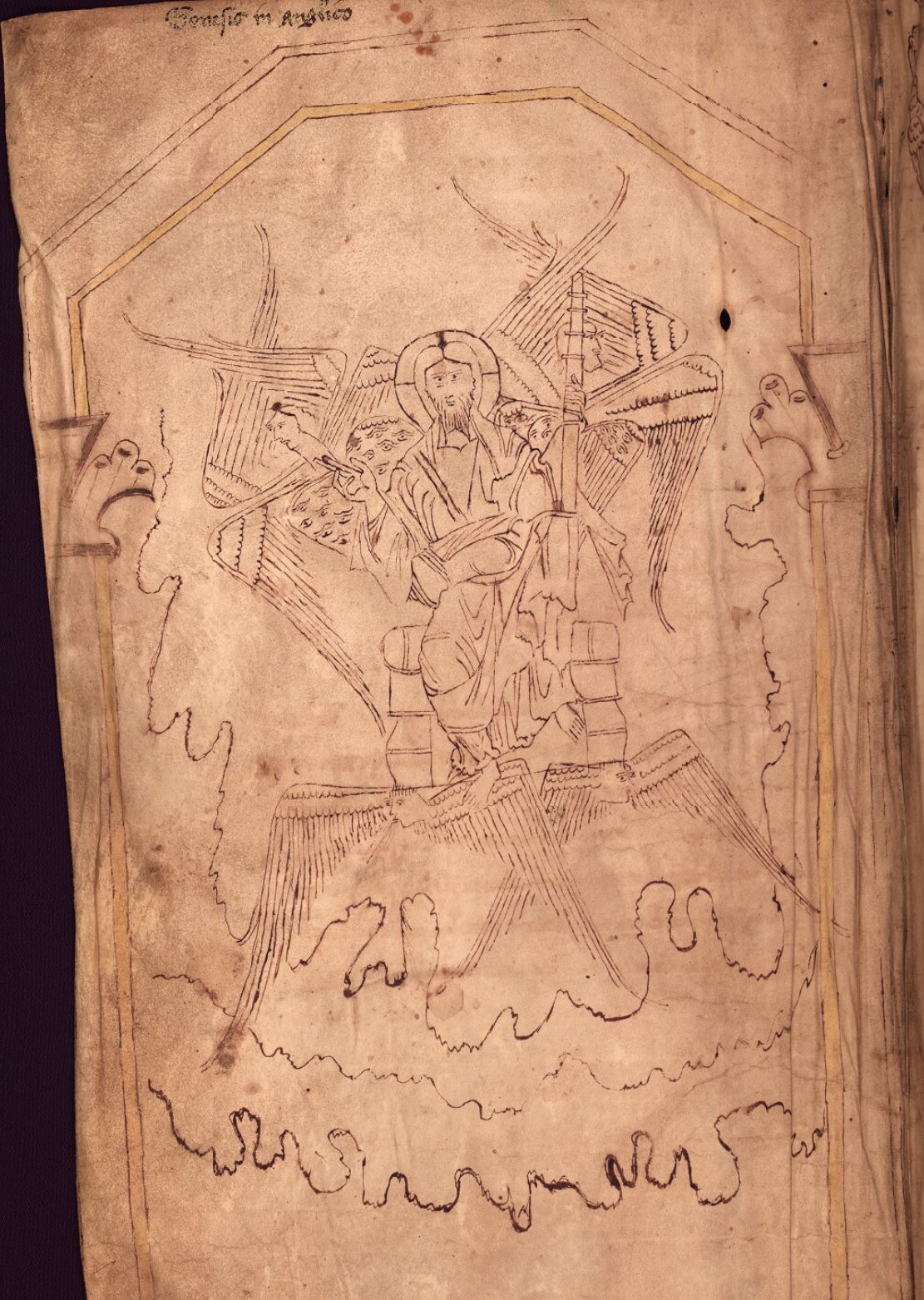

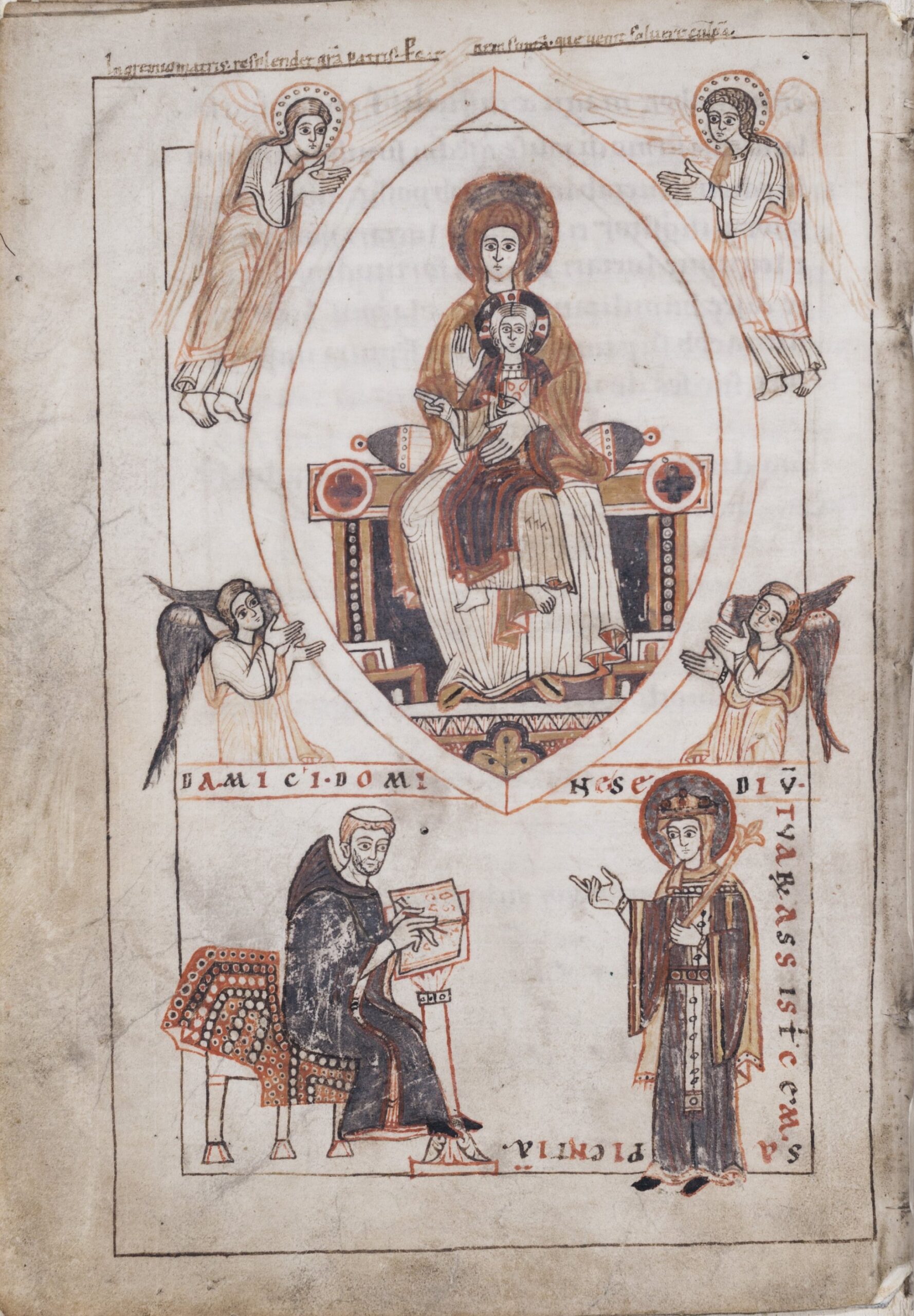

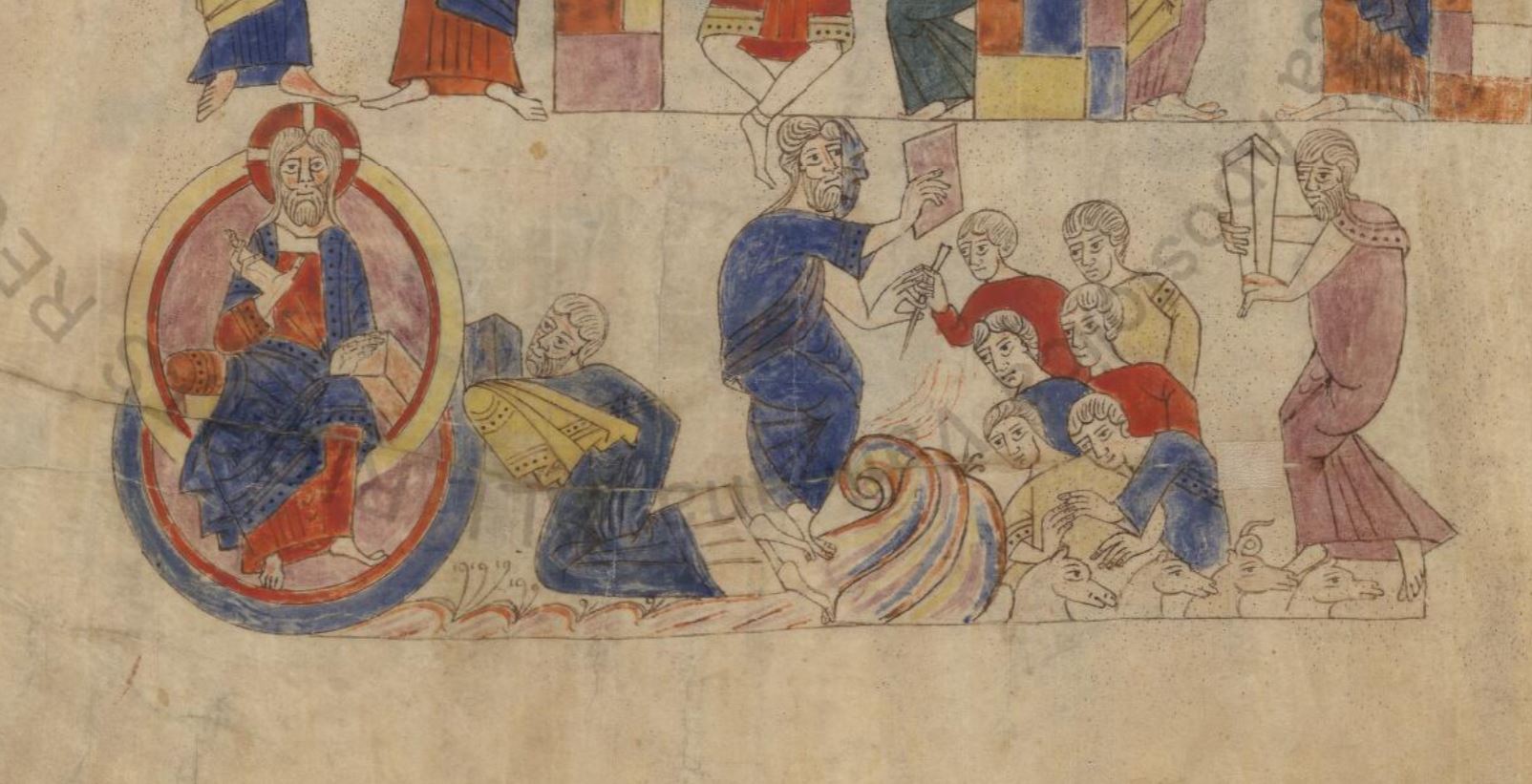

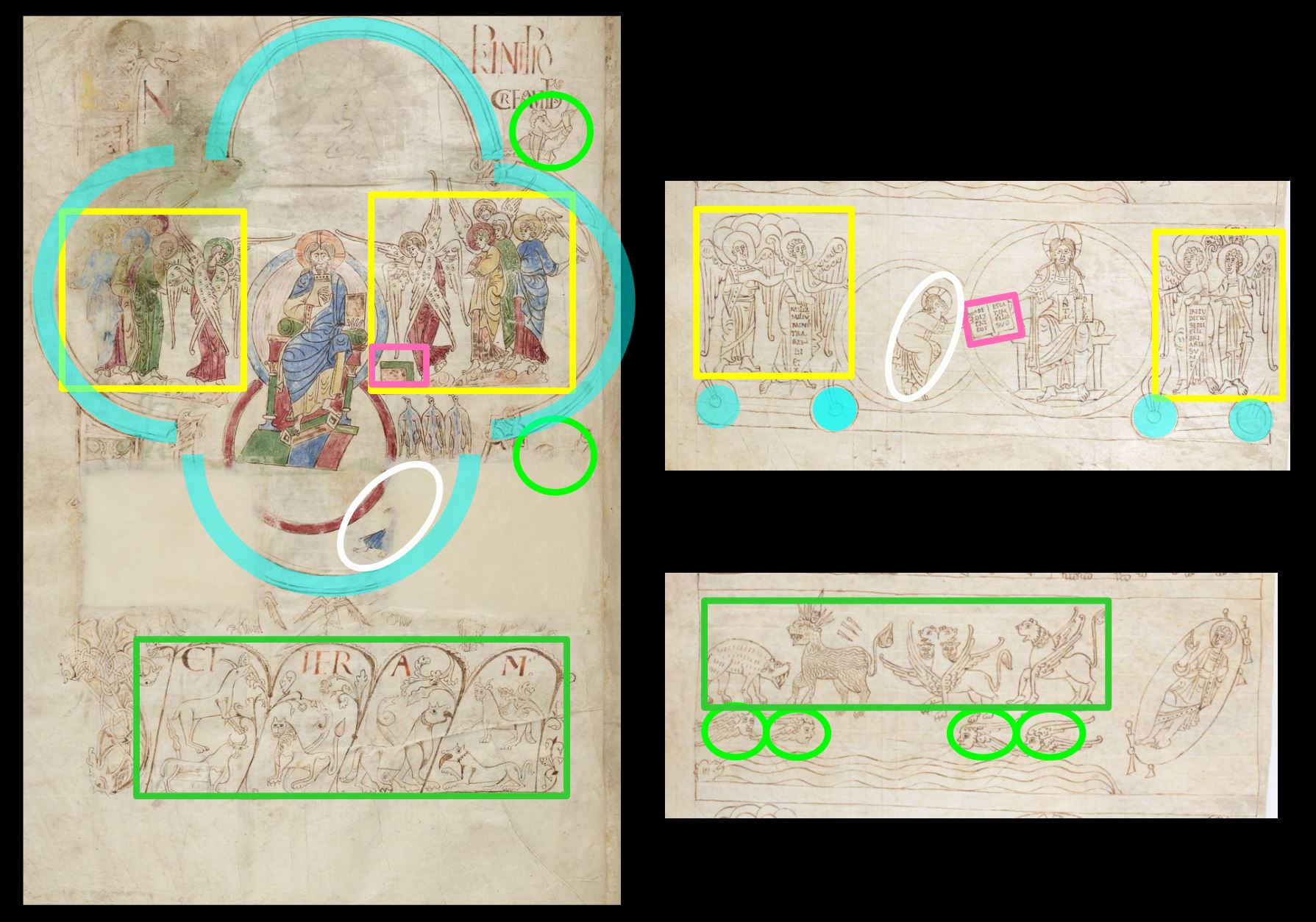

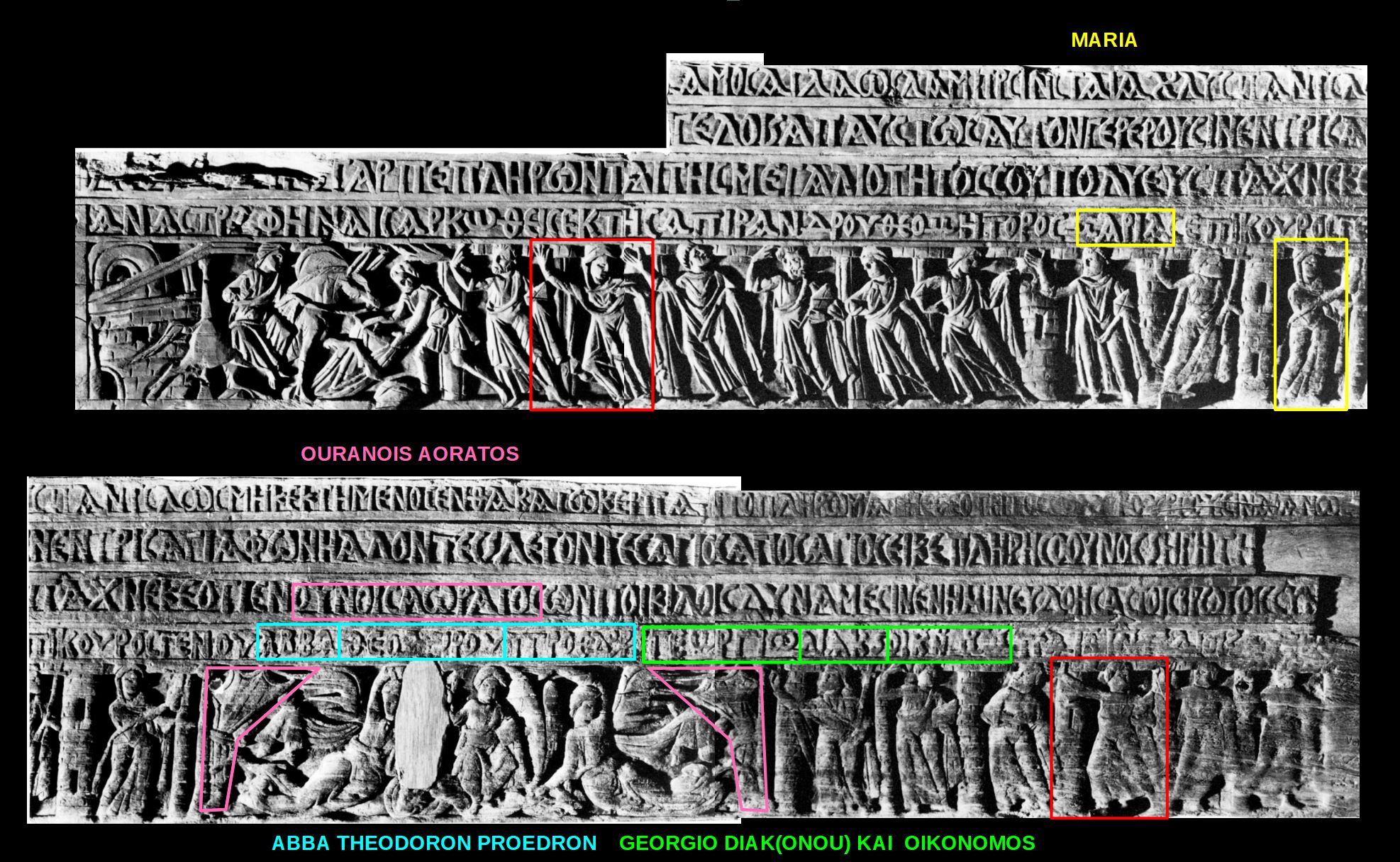

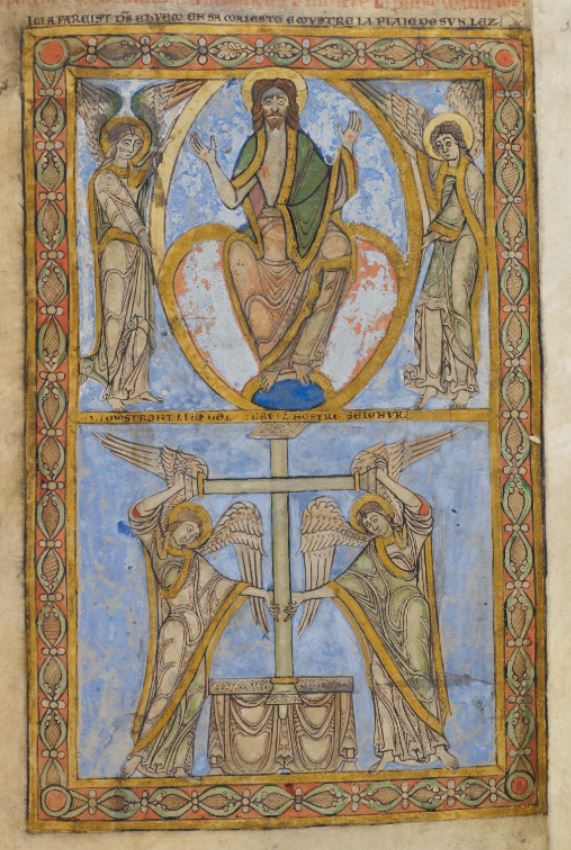

Le Trône de Dieu et les vingt quatre vieillards, fol 14v Le Trône de Dieu et les vingt quatre vieillards, fol 14v |

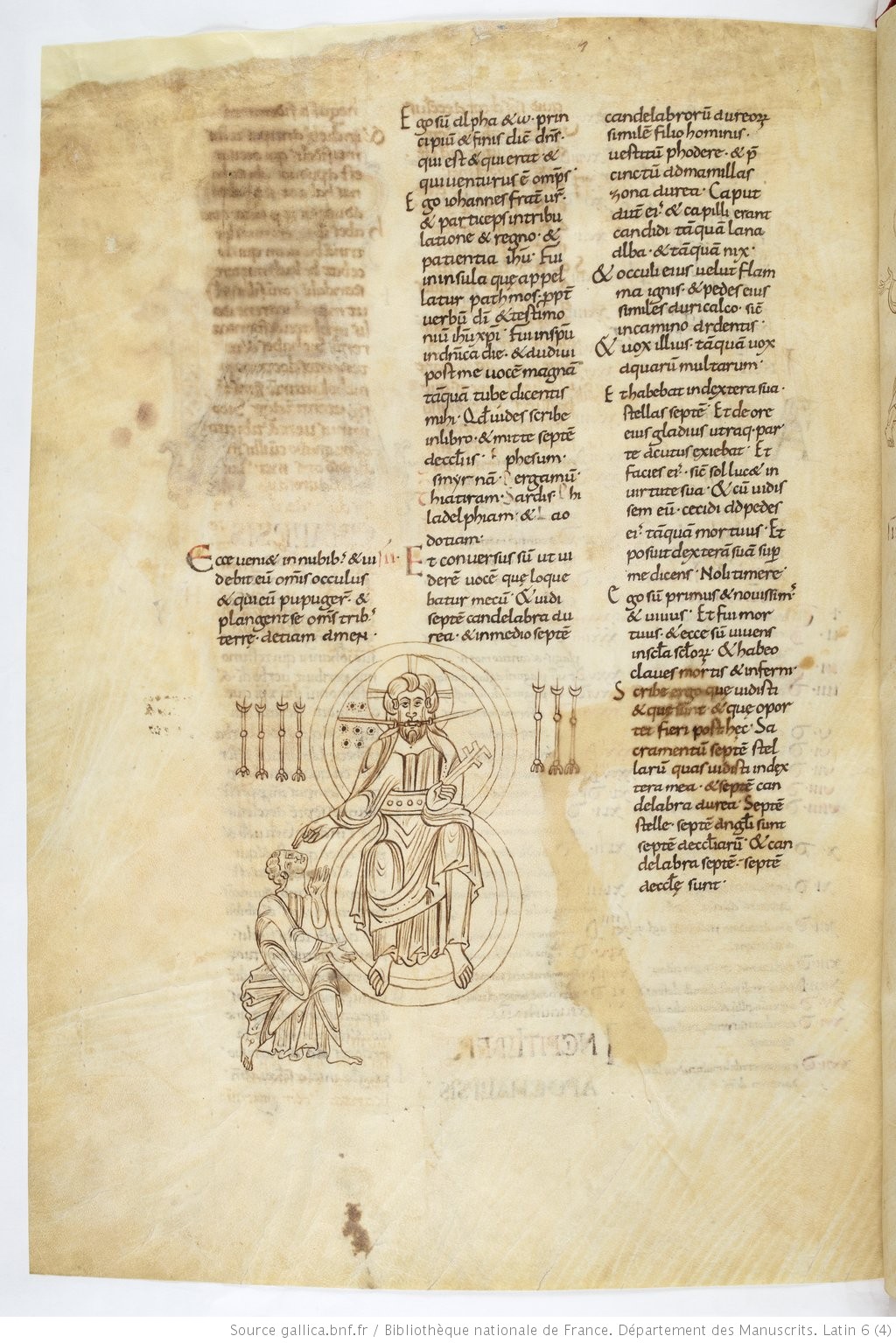

Majestas domini, fol 15v Majestas domini, fol 15v |

Apocalypse de Trèves, 800-25, Staatsbibliothek Trier Cod 31

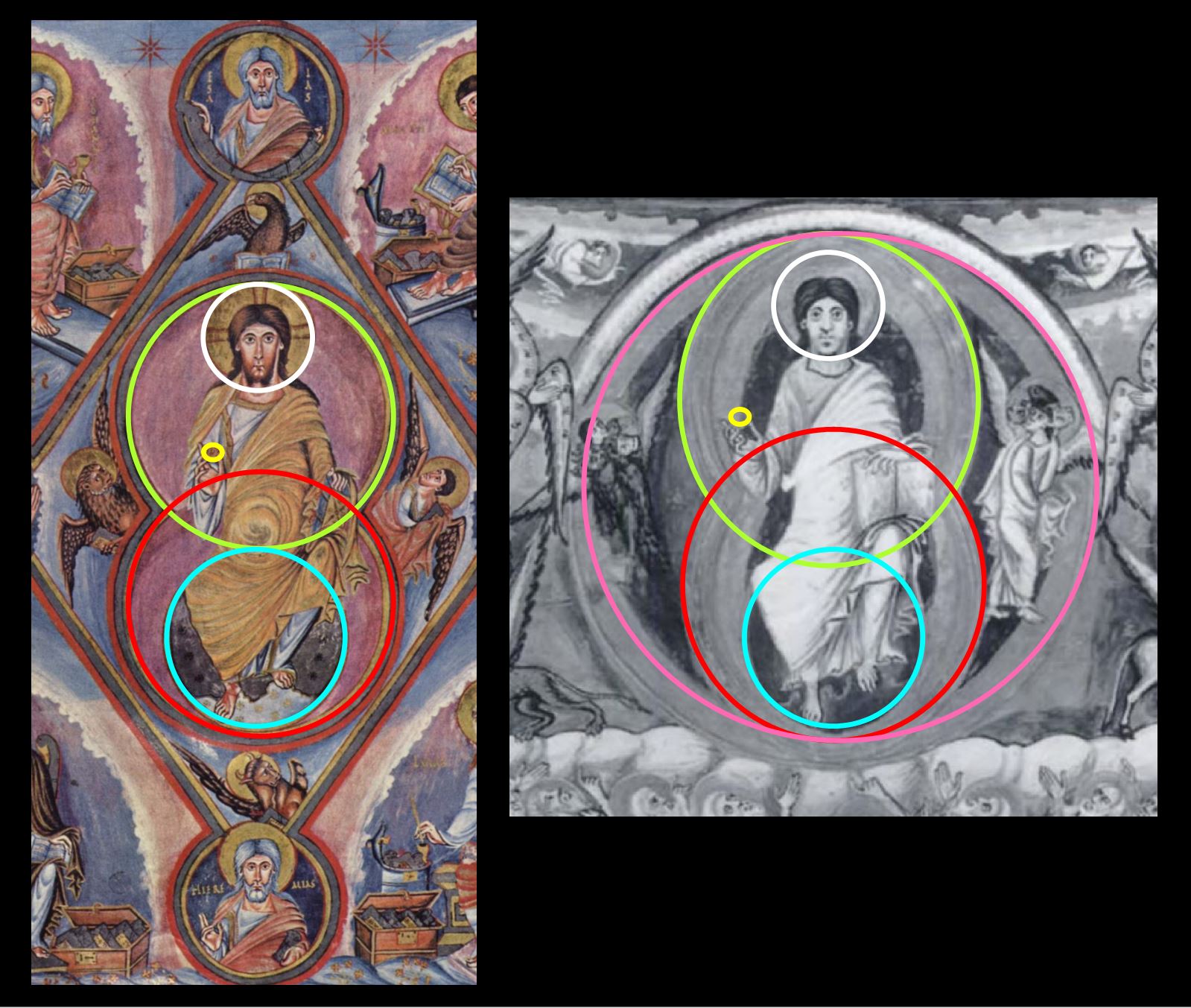

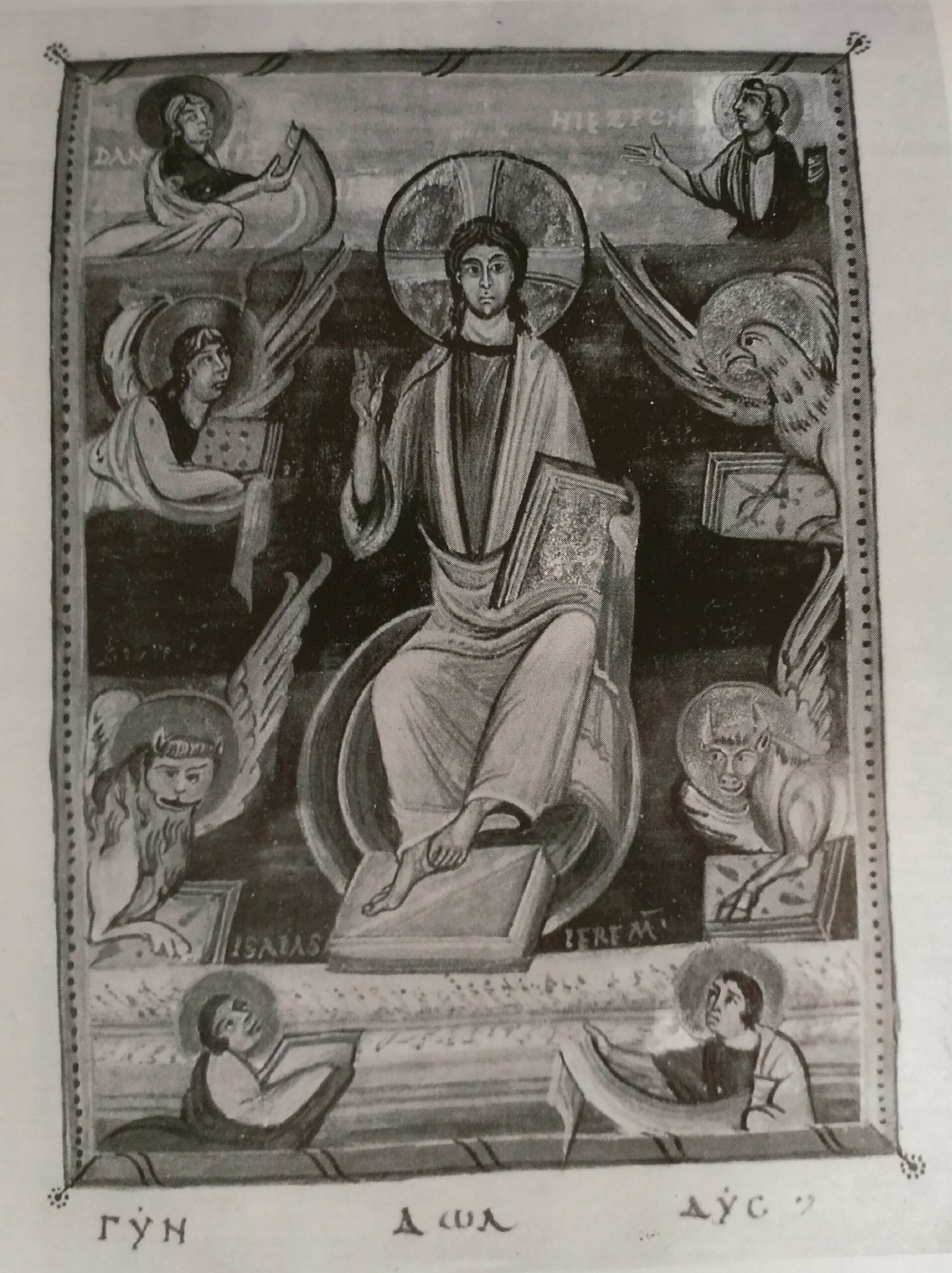

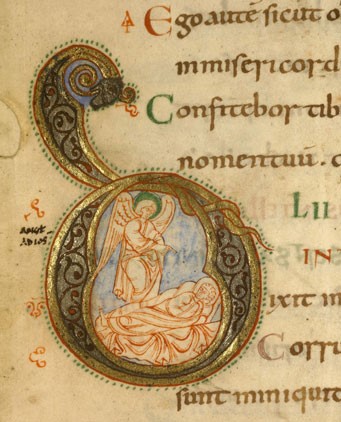

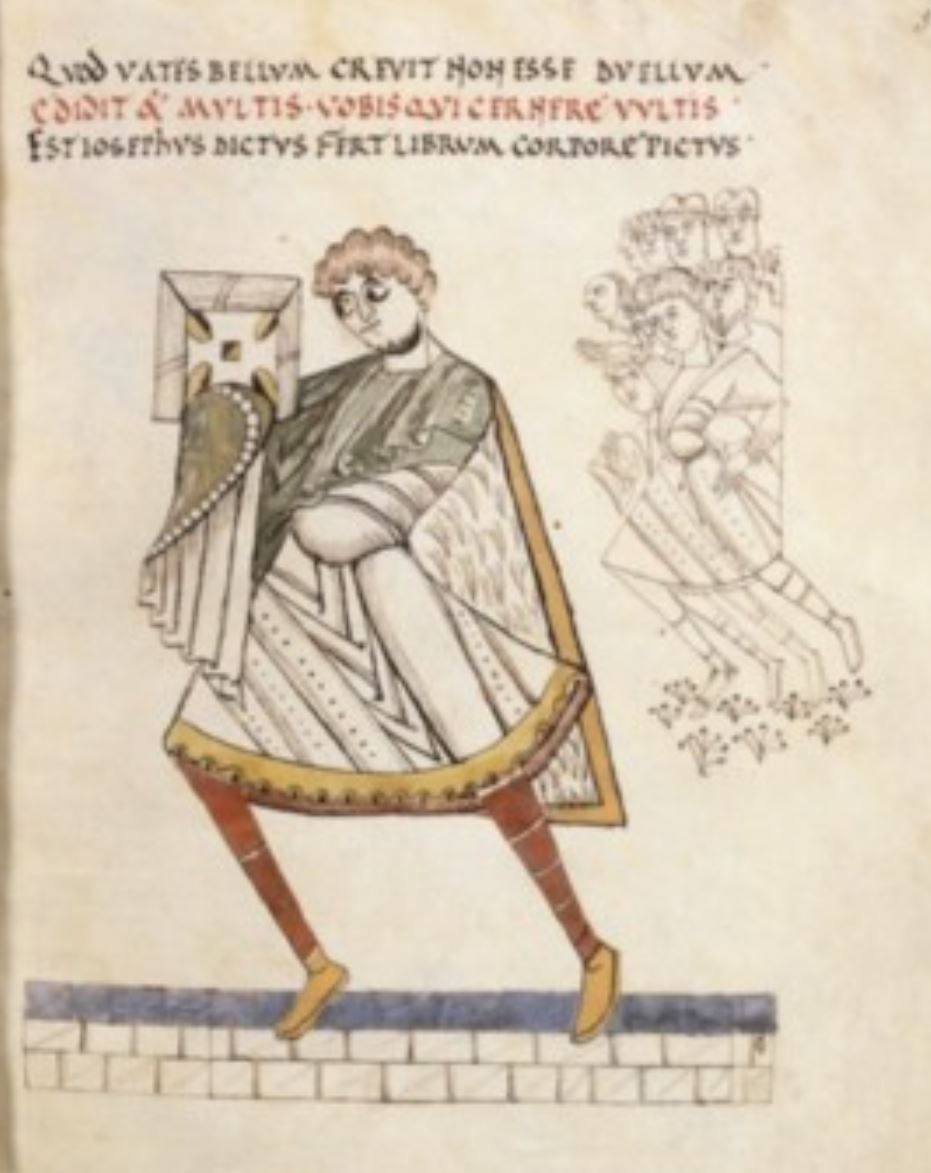

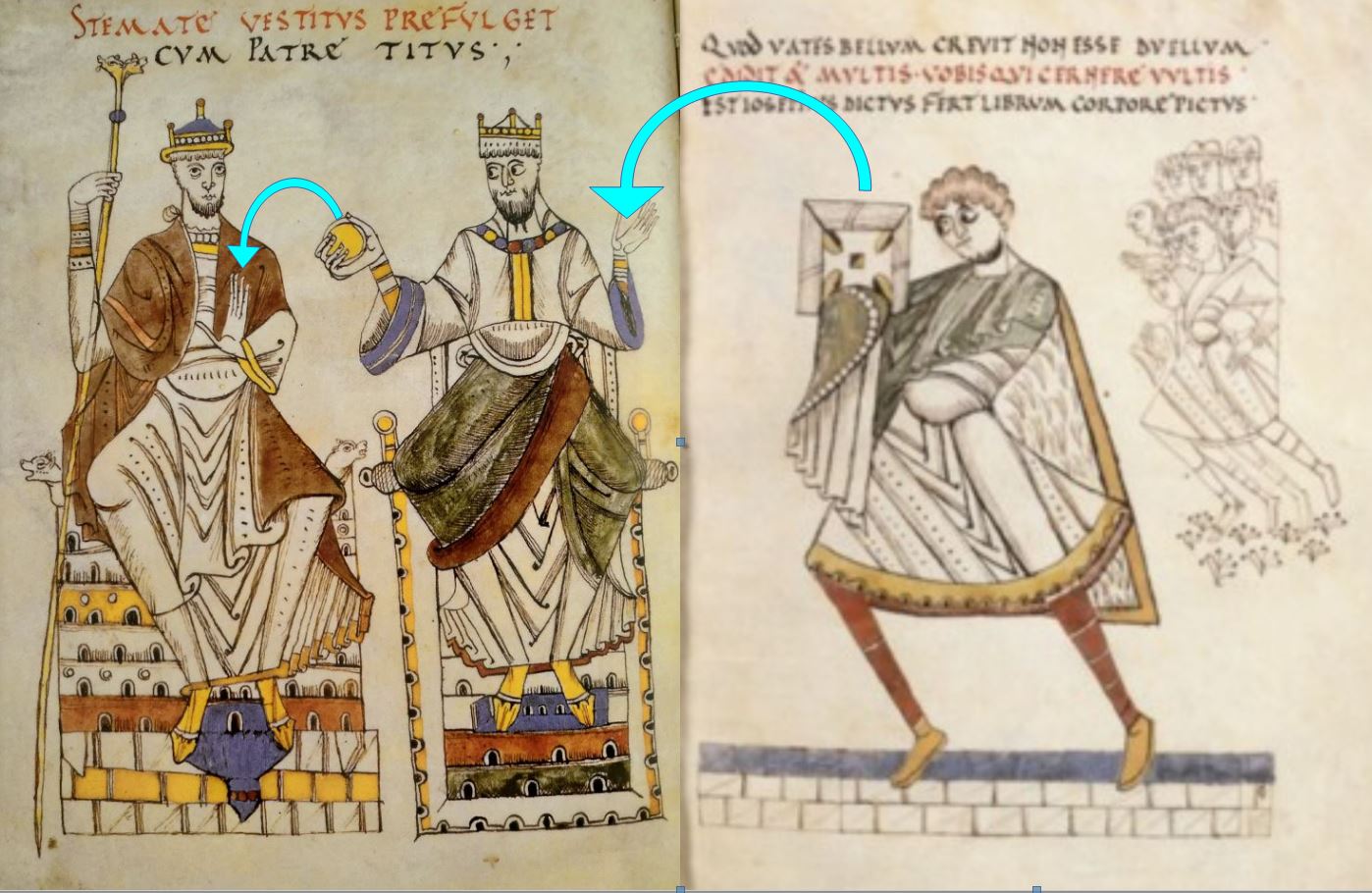

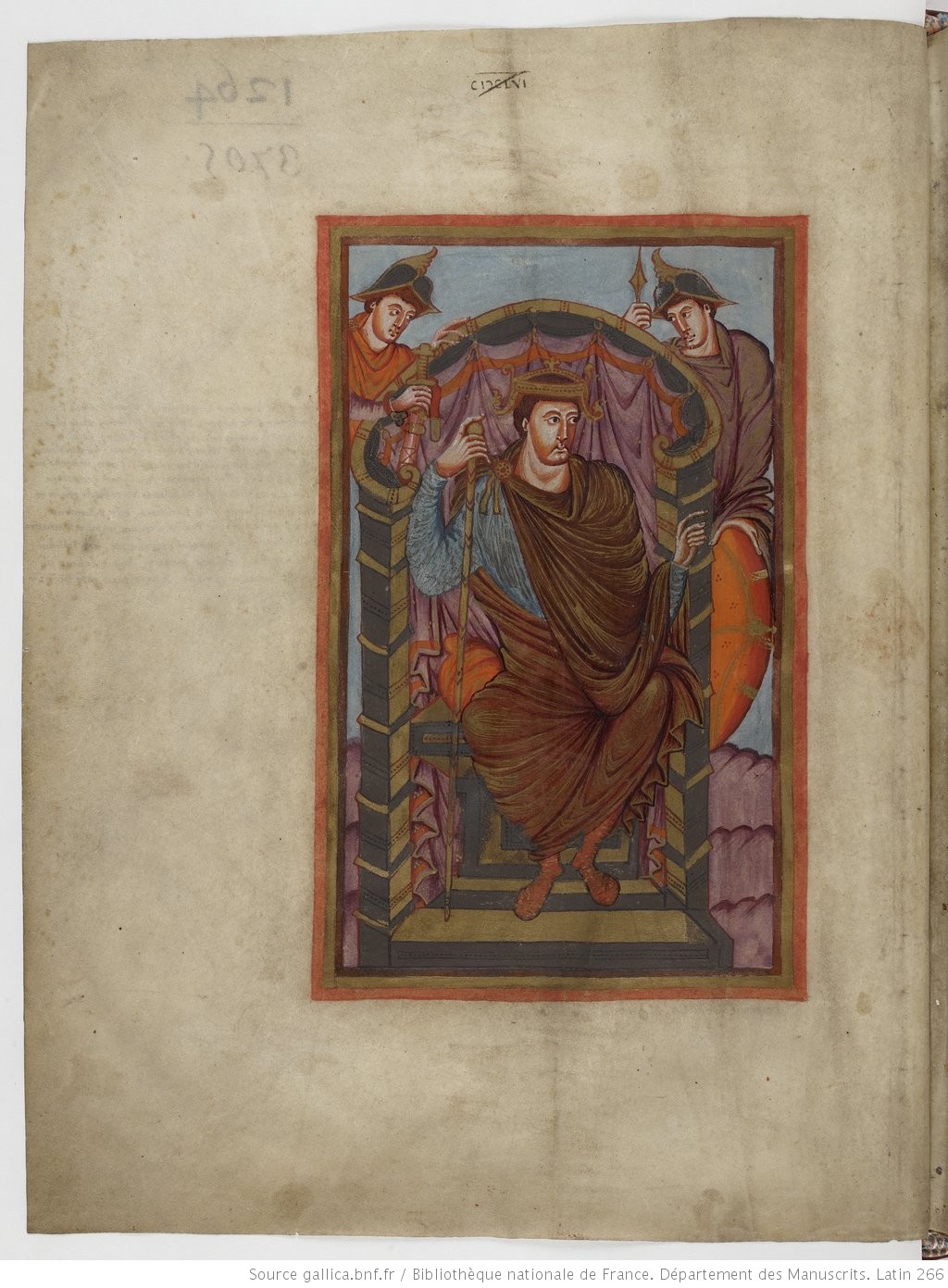

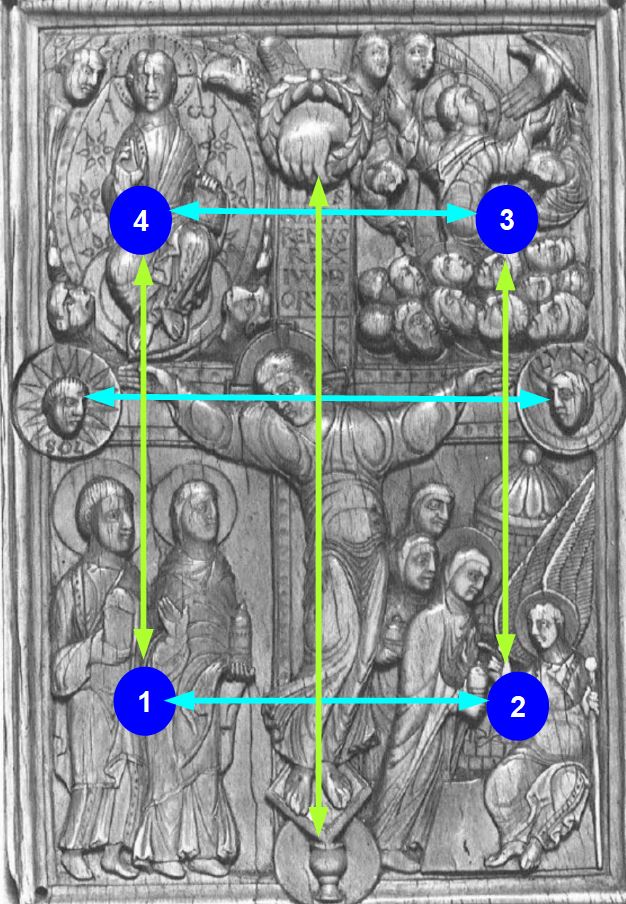

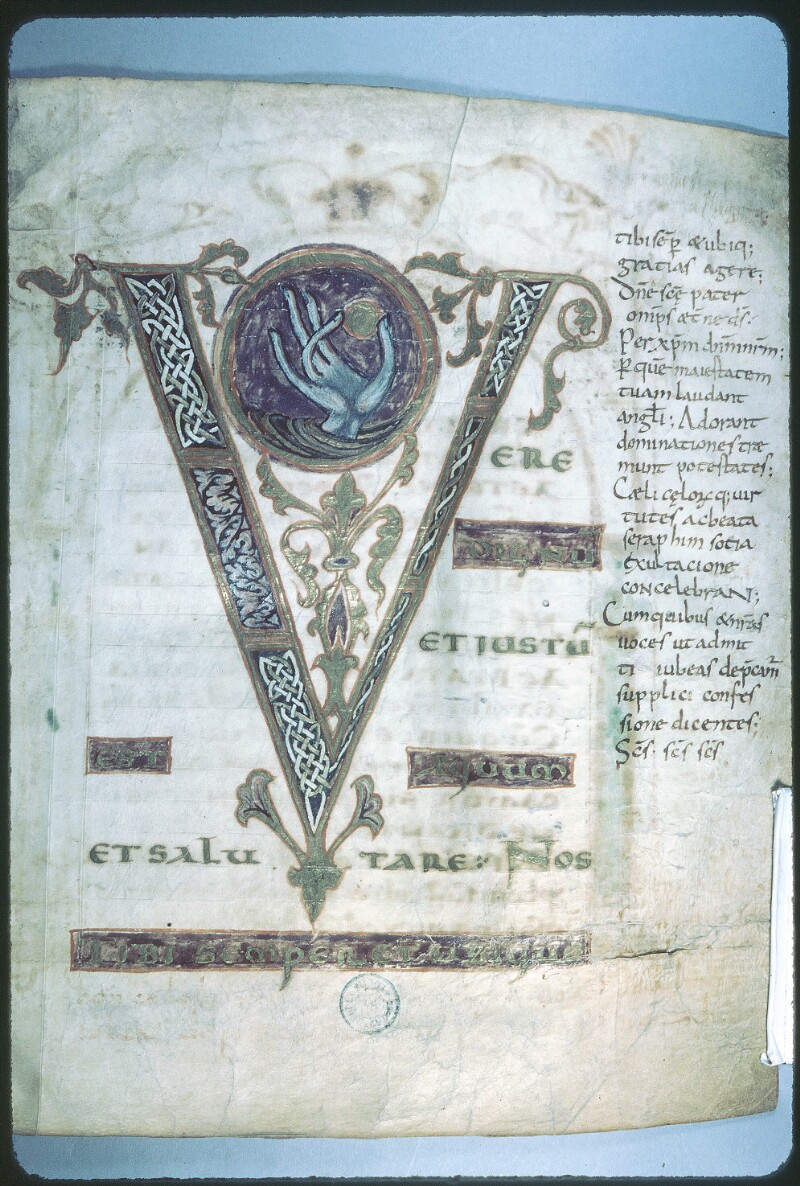

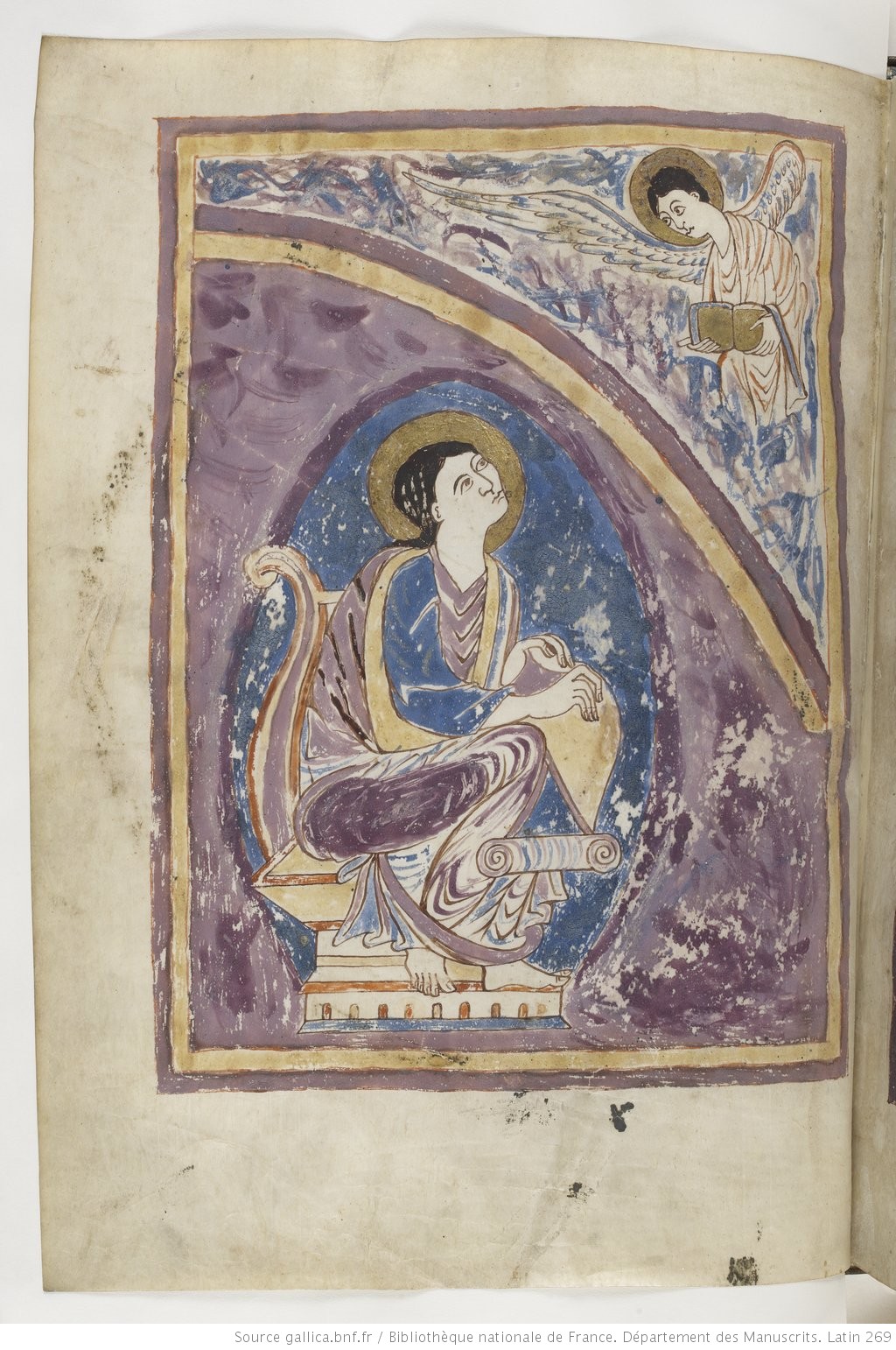

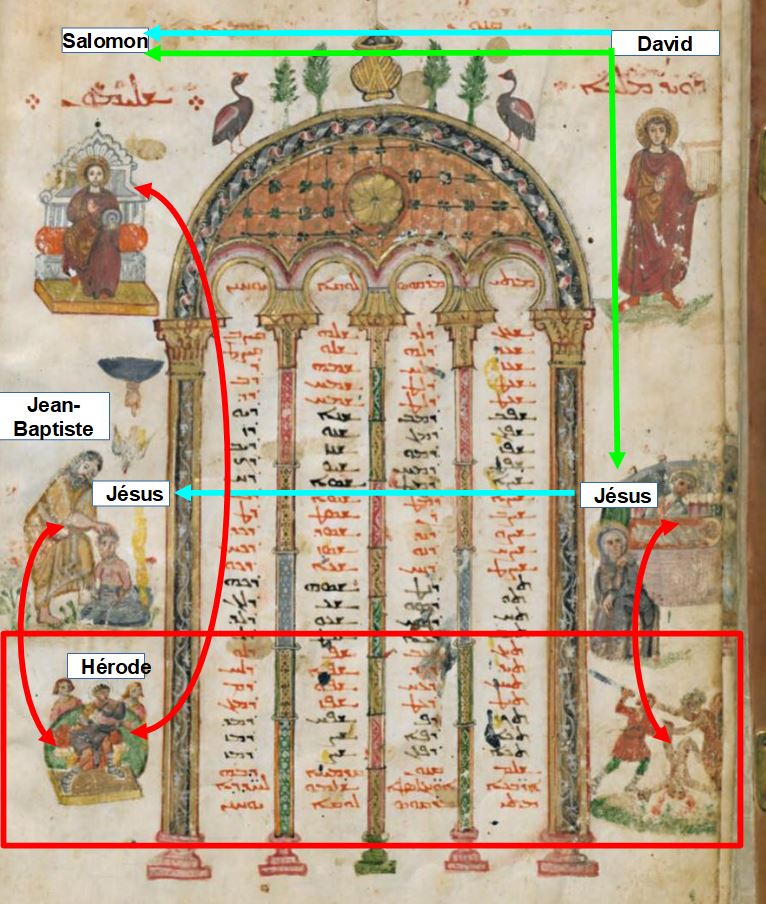

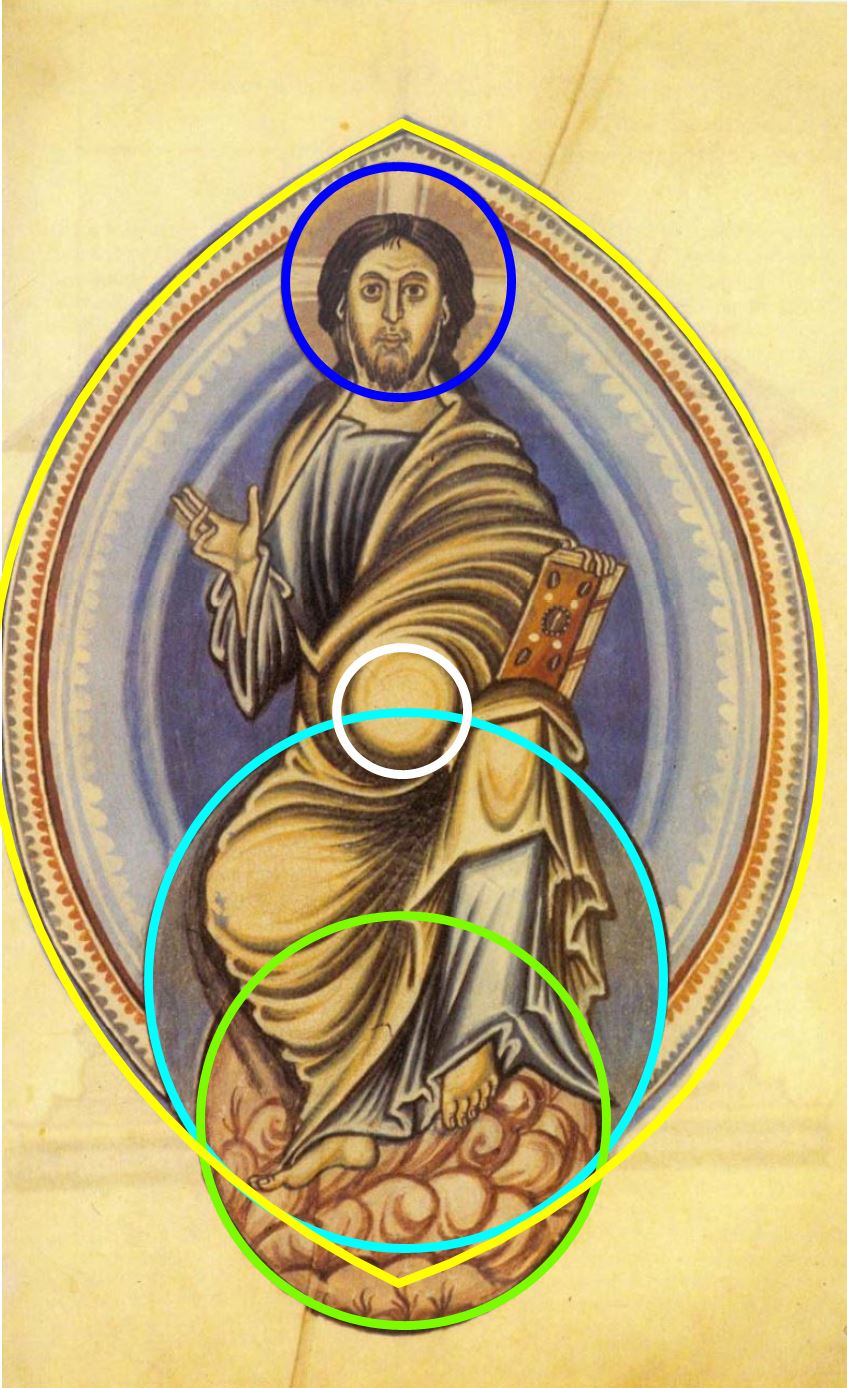

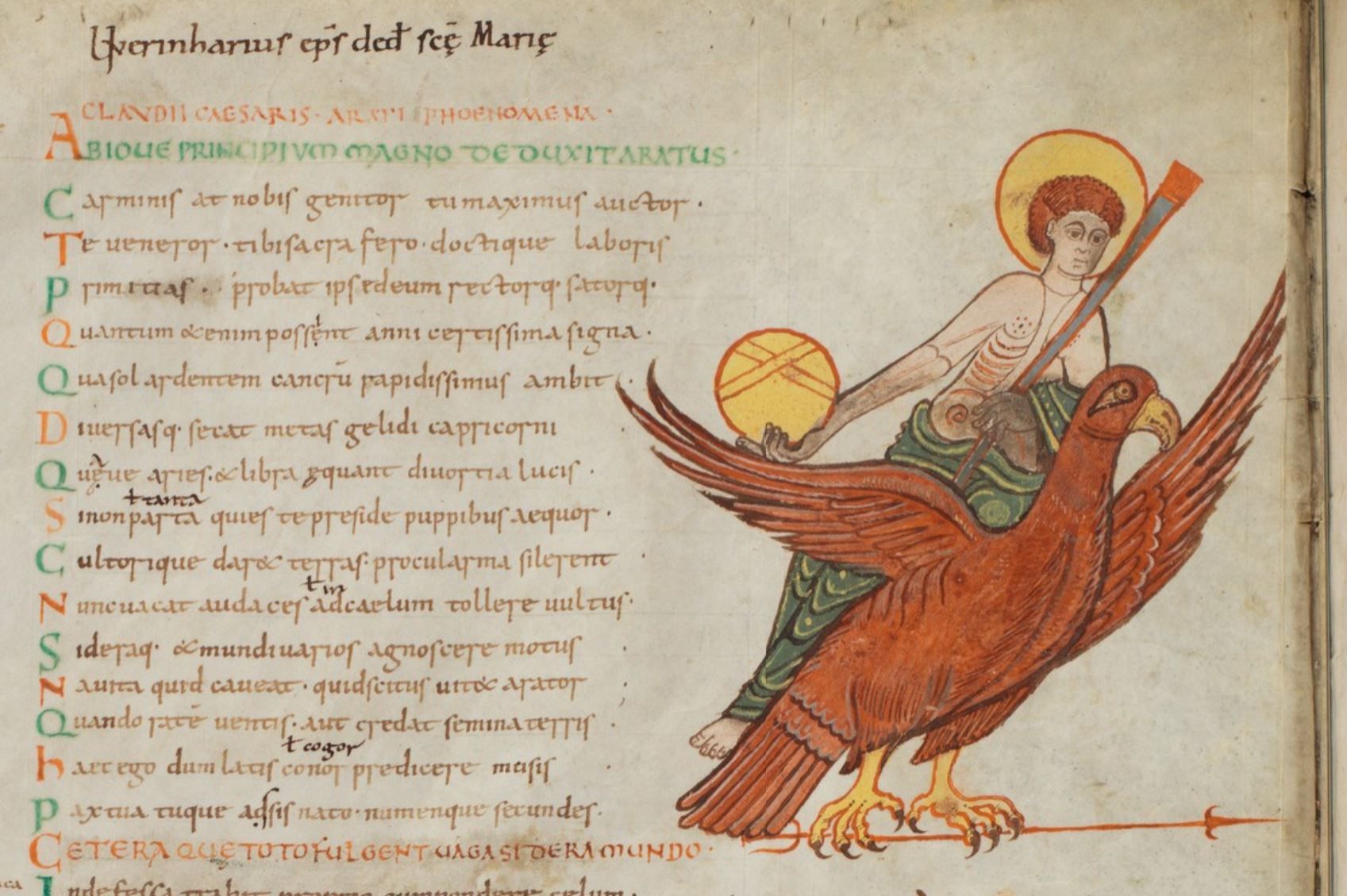

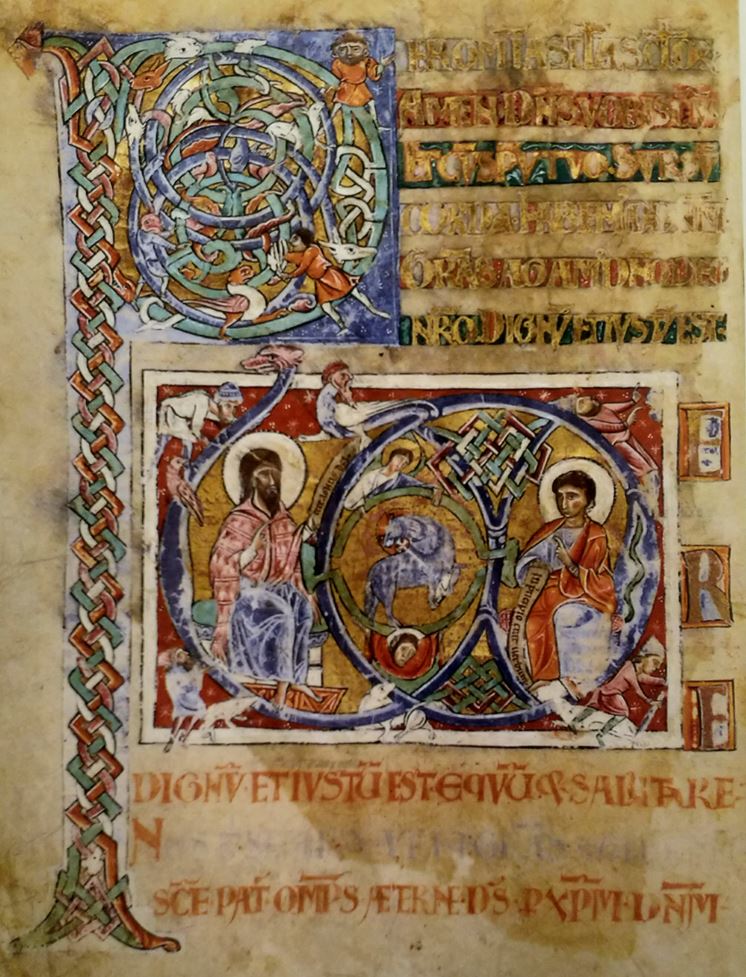

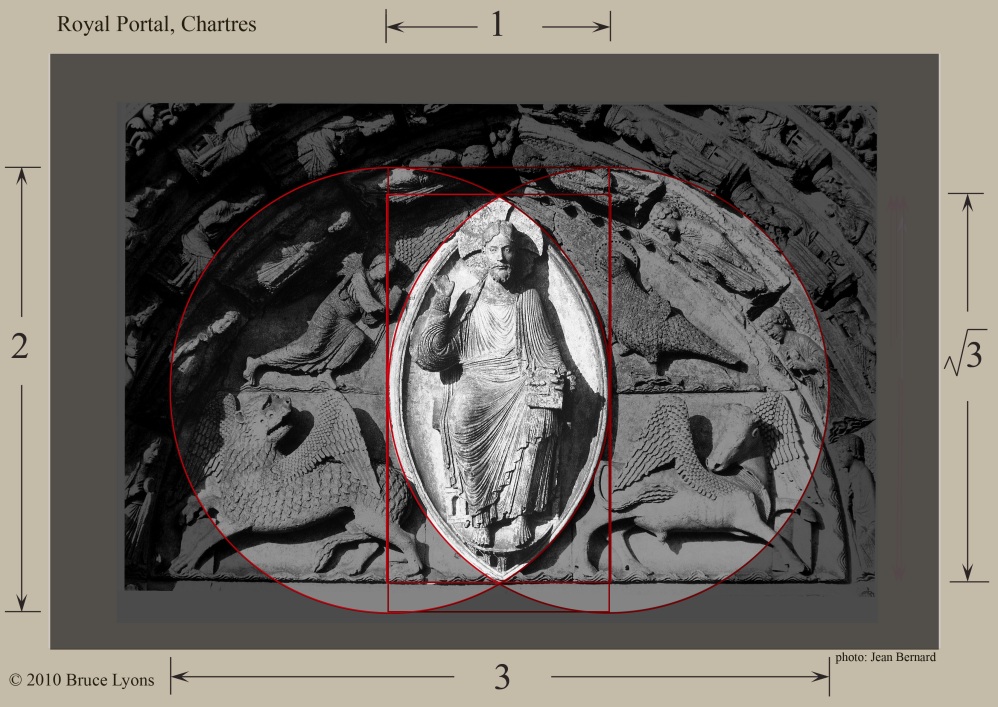

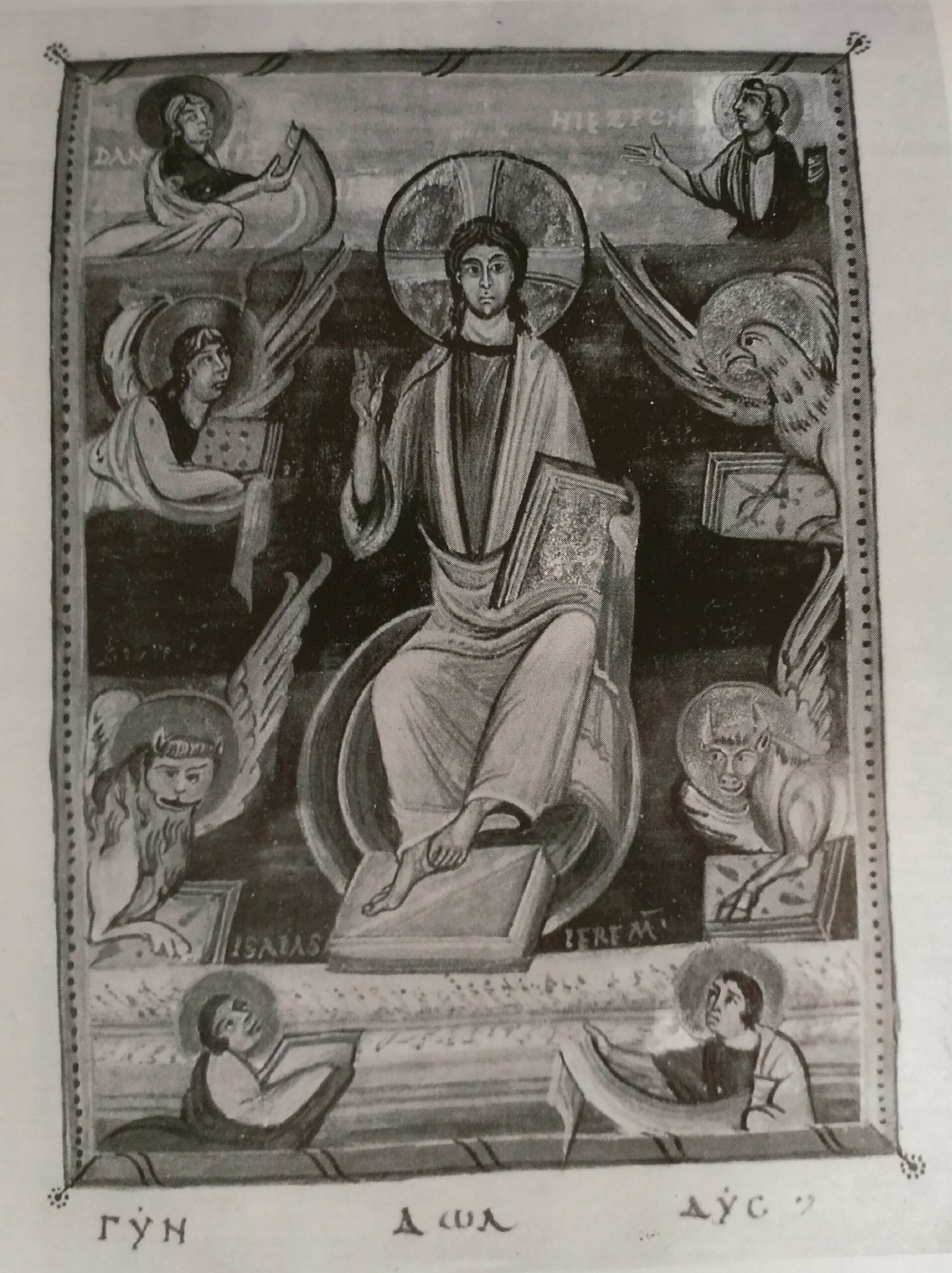

L’image de gauche est souvent citée comme l’origine de la mandorle en huit des Majestas Dei, mais un examen plus approfondi s’impose. Jean (à droite) est monté par une porte dans le ciel à travers la rejoindre la Voix qui l’inspirait, maintenant assise à la droite de Dieu : à l’auréole cruciforme, on comprend qu’il s’agissait du Fils. Le Père lui-même trône sur un globe surmonté d’une gloire circulaire. Dans toutes les autres images du manuscrit où un globe-siège apparaît (voir 3b La Renaissance carolingienne), il est occupé par le Fils.

Dans l’image de droite comme dans l’ensemble du manuscrit, le globe-siège est une convention pour représenter le trône de l’Apocalypse. La « mandorle en huit », qui n’apparaît qu’au folio 14v, répond à une nécessité particulière : différentier le Père et le Fils dans la seule image où ils apparaissent tous les deux. L’illustrateur a donc rajouté derrière le globe du Père un dossier de Majesté, qui compense son auréole simple.

Il faut donc abandonner l’idée que cette figuration, souvent citée comme la toute première « mandorle en huit », ait quelque chose à voir avec le chiffre huit et sa symétrie. Il s’agit bien en revanche de la toute première mandorle siège-dossier, dont les deux composantes évolueront bientôt vers des tailles différentes.

Une mandorle cosmique décalée (SCOOP !)

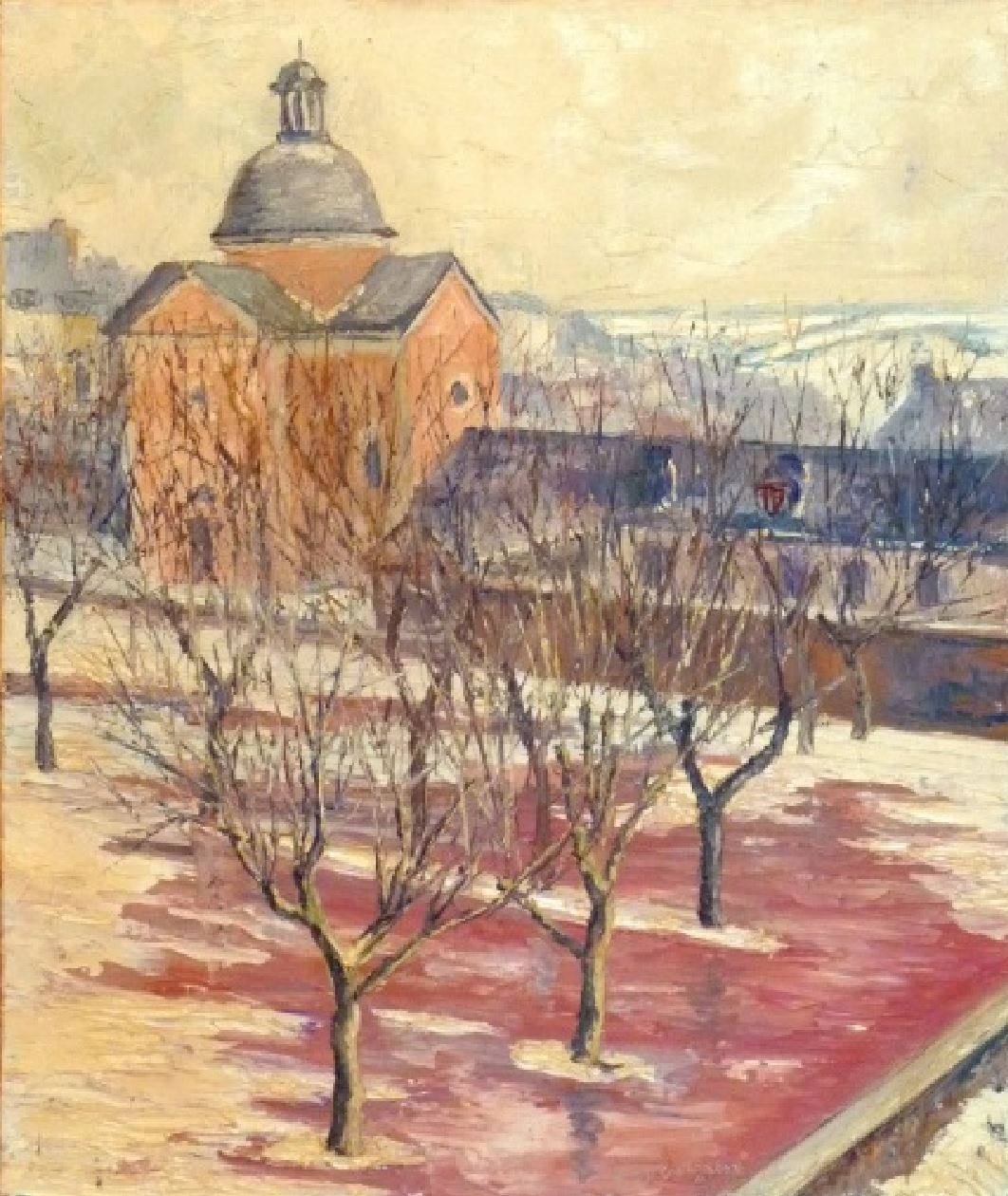

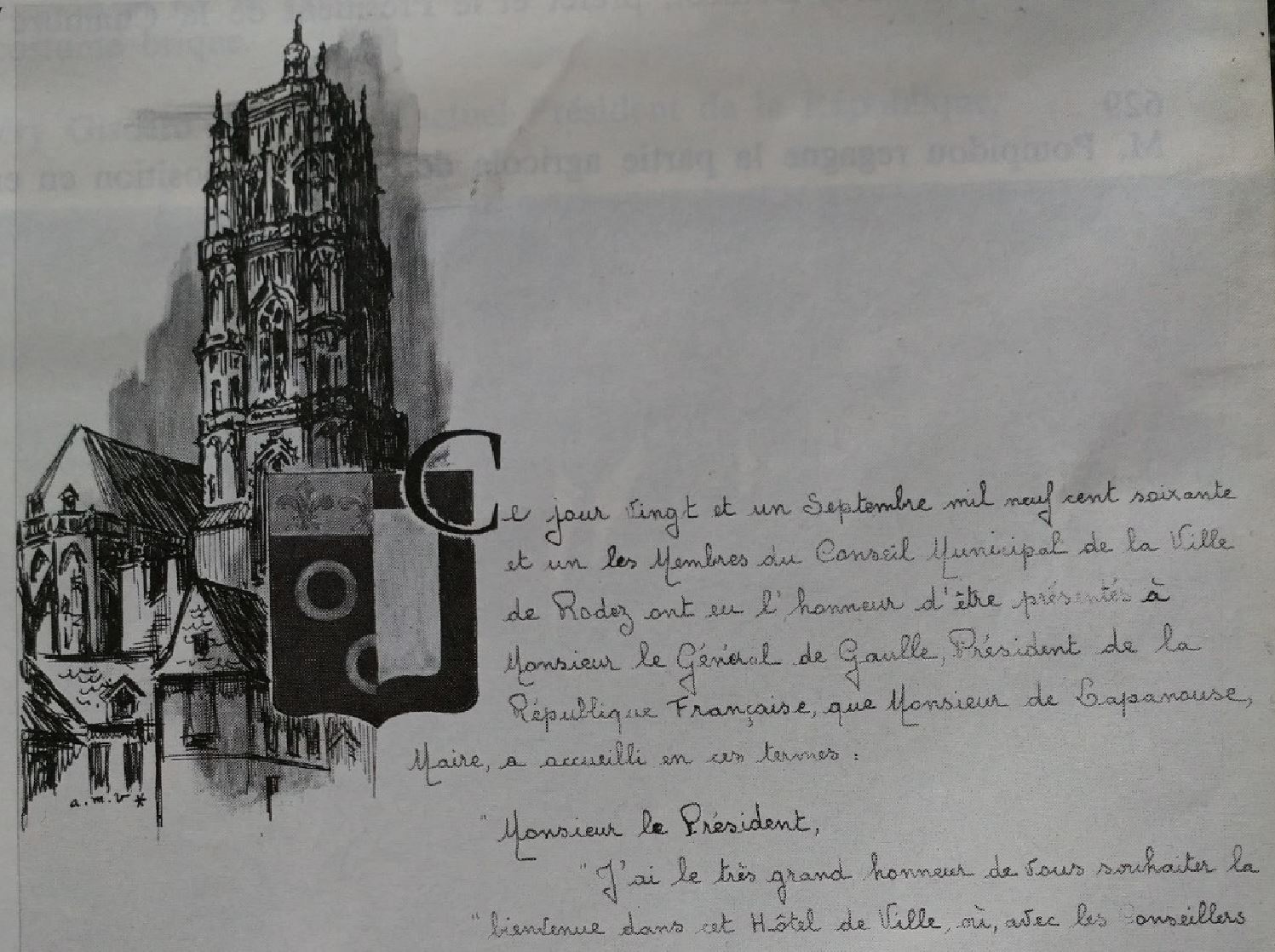

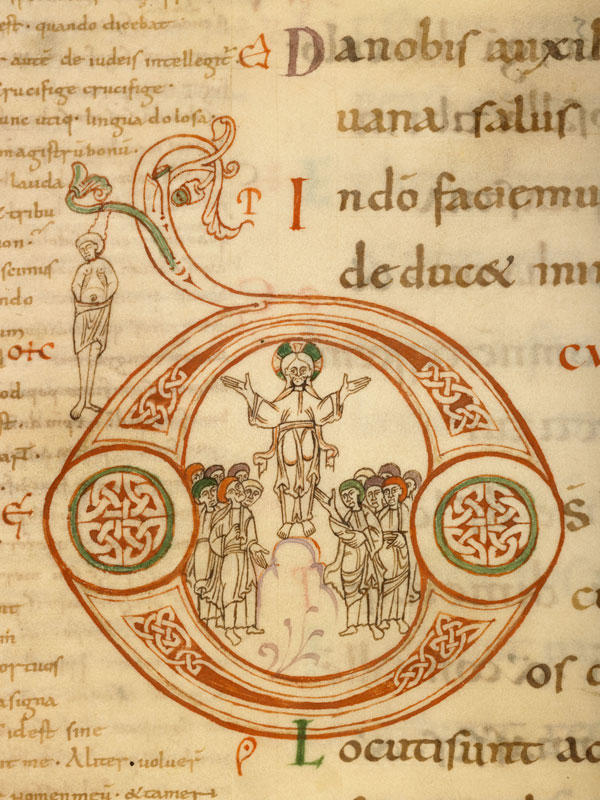

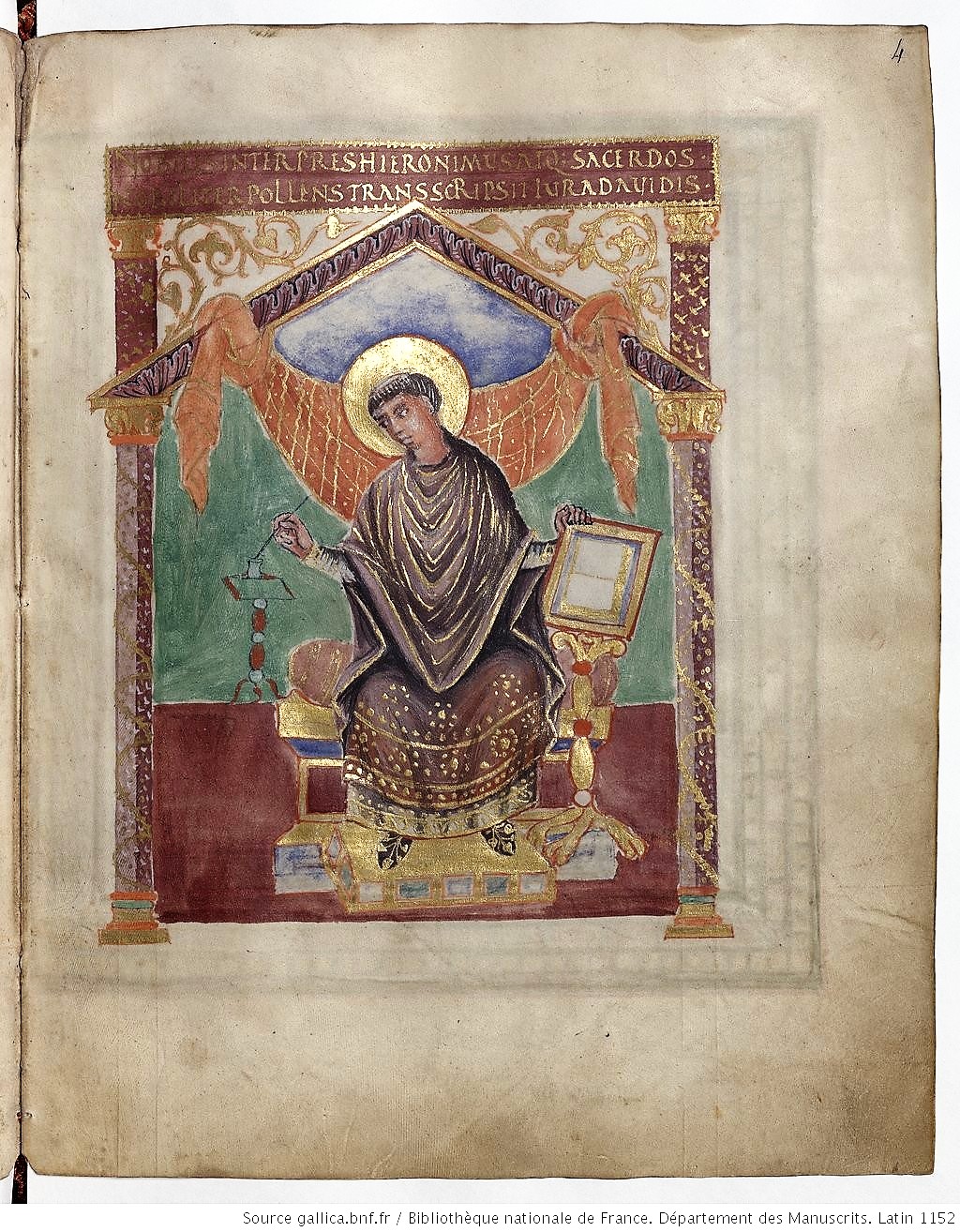

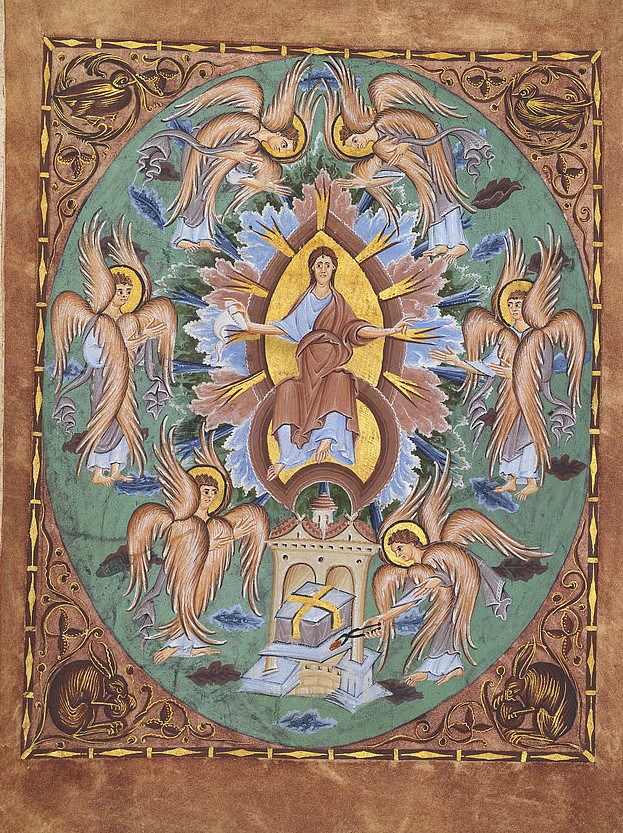

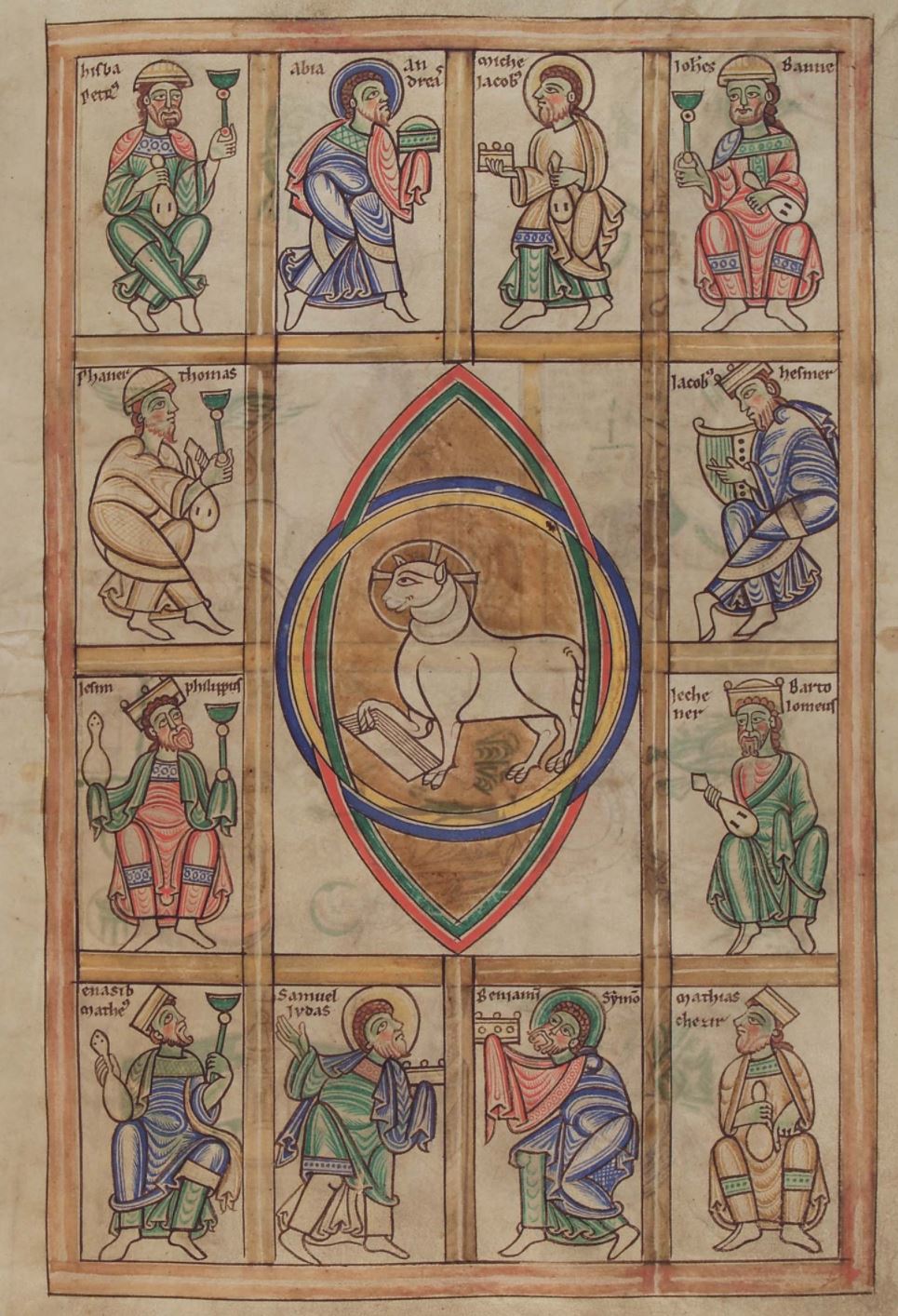

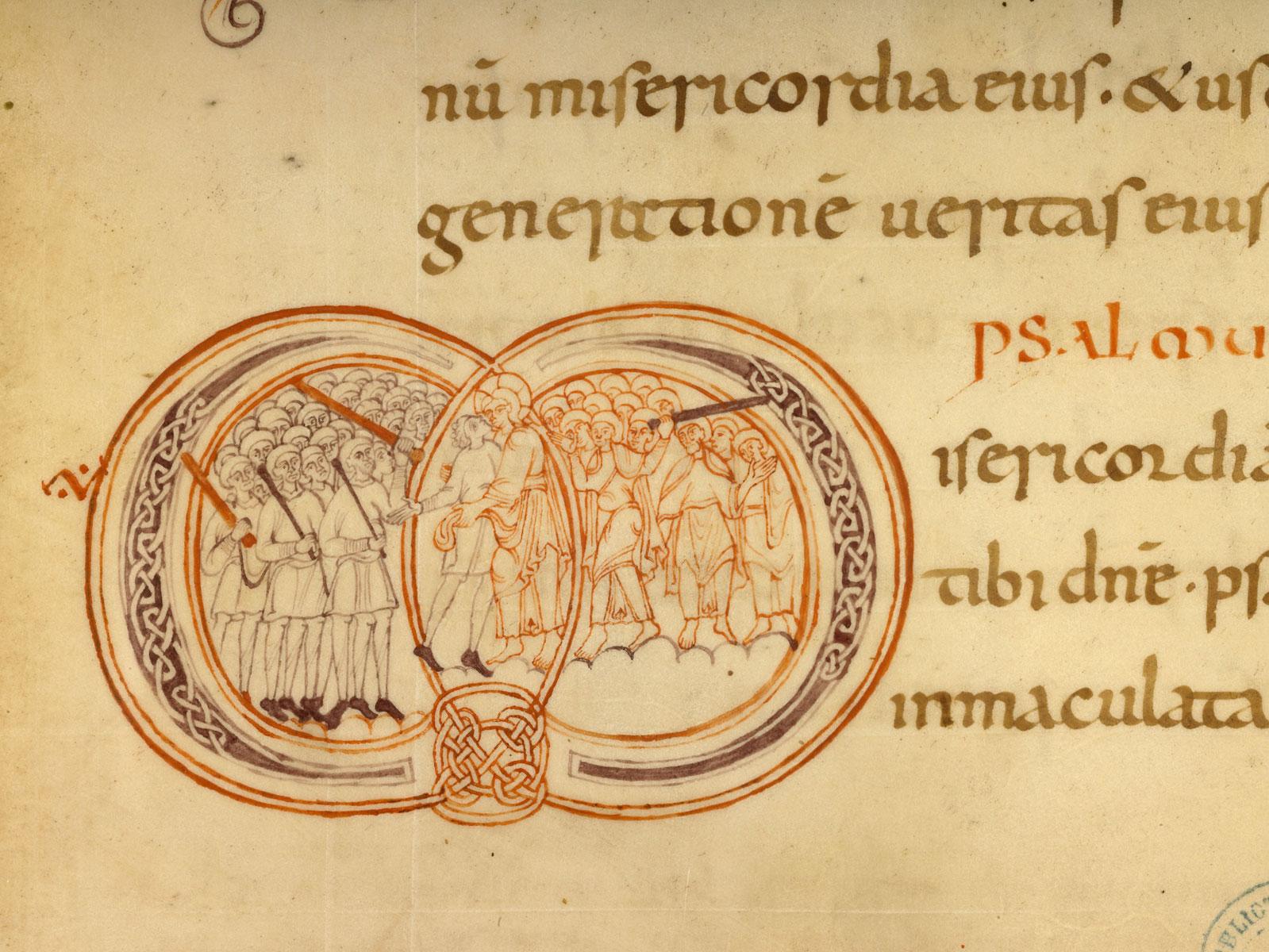

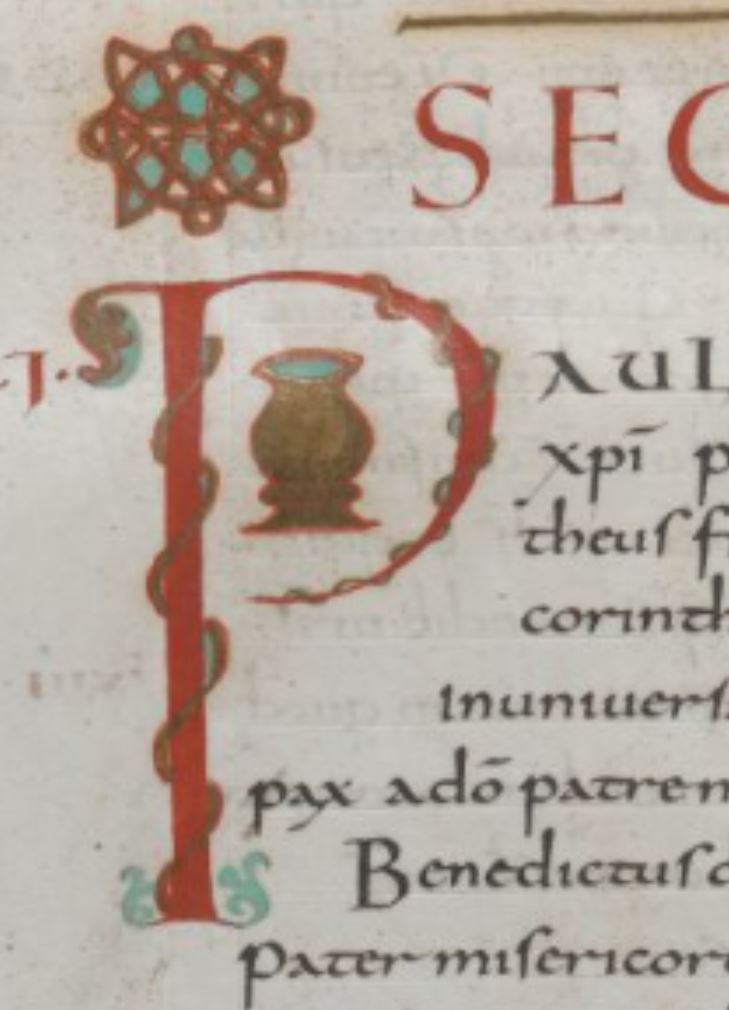

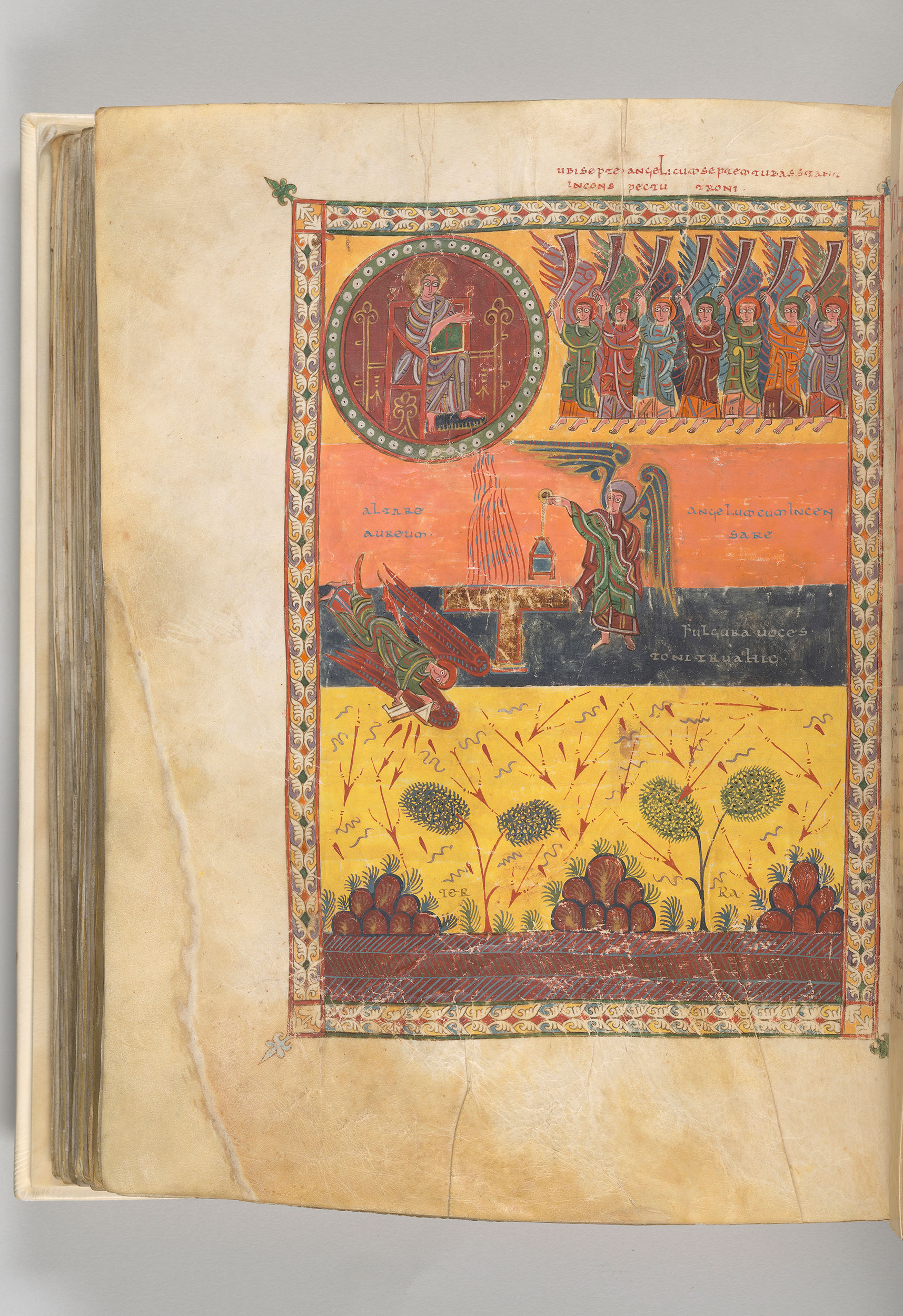

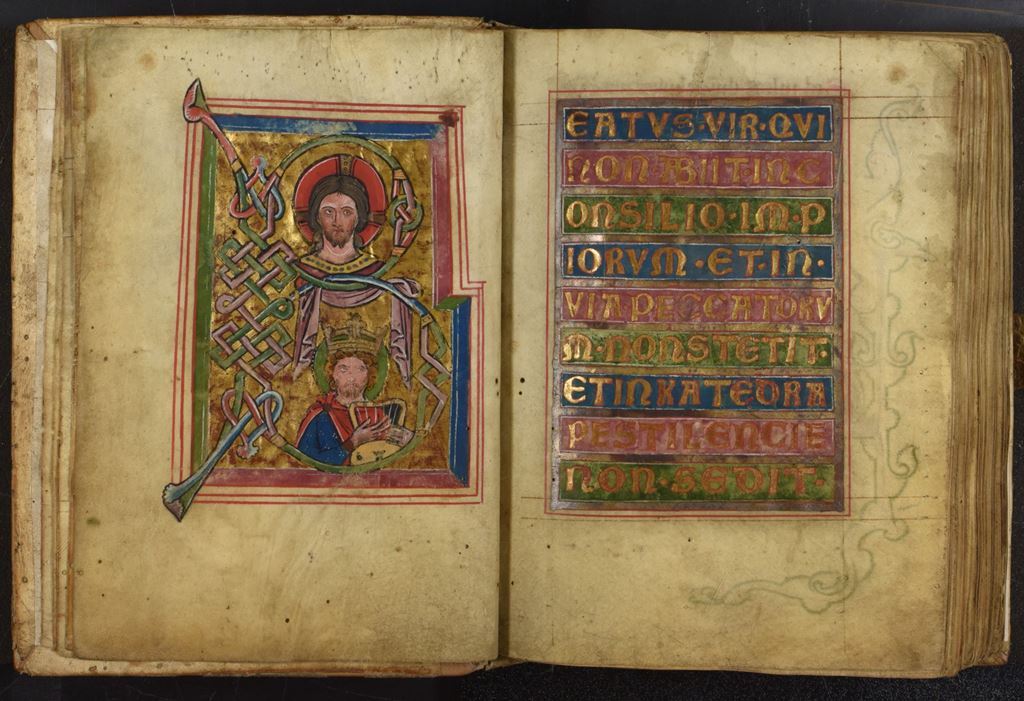

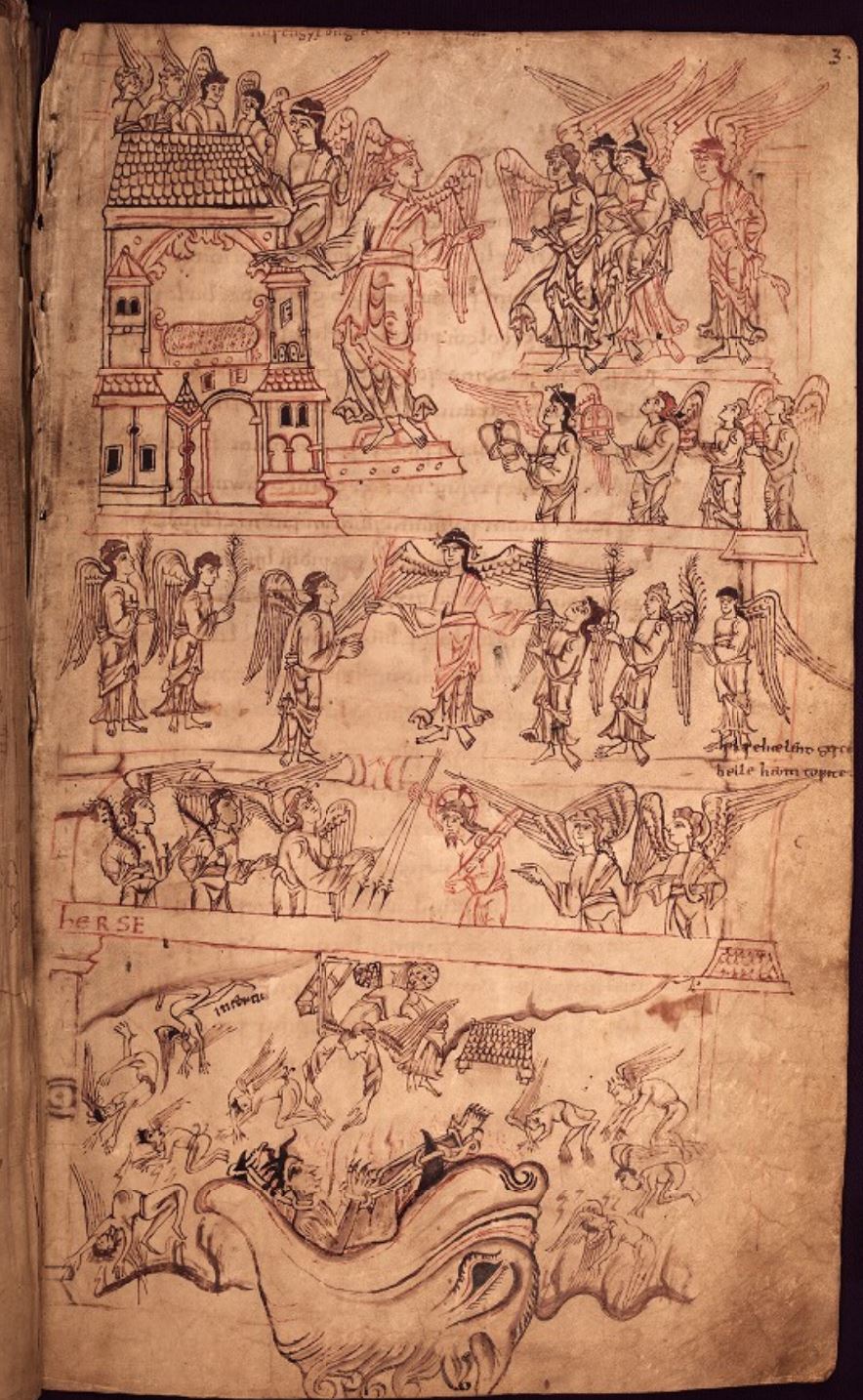

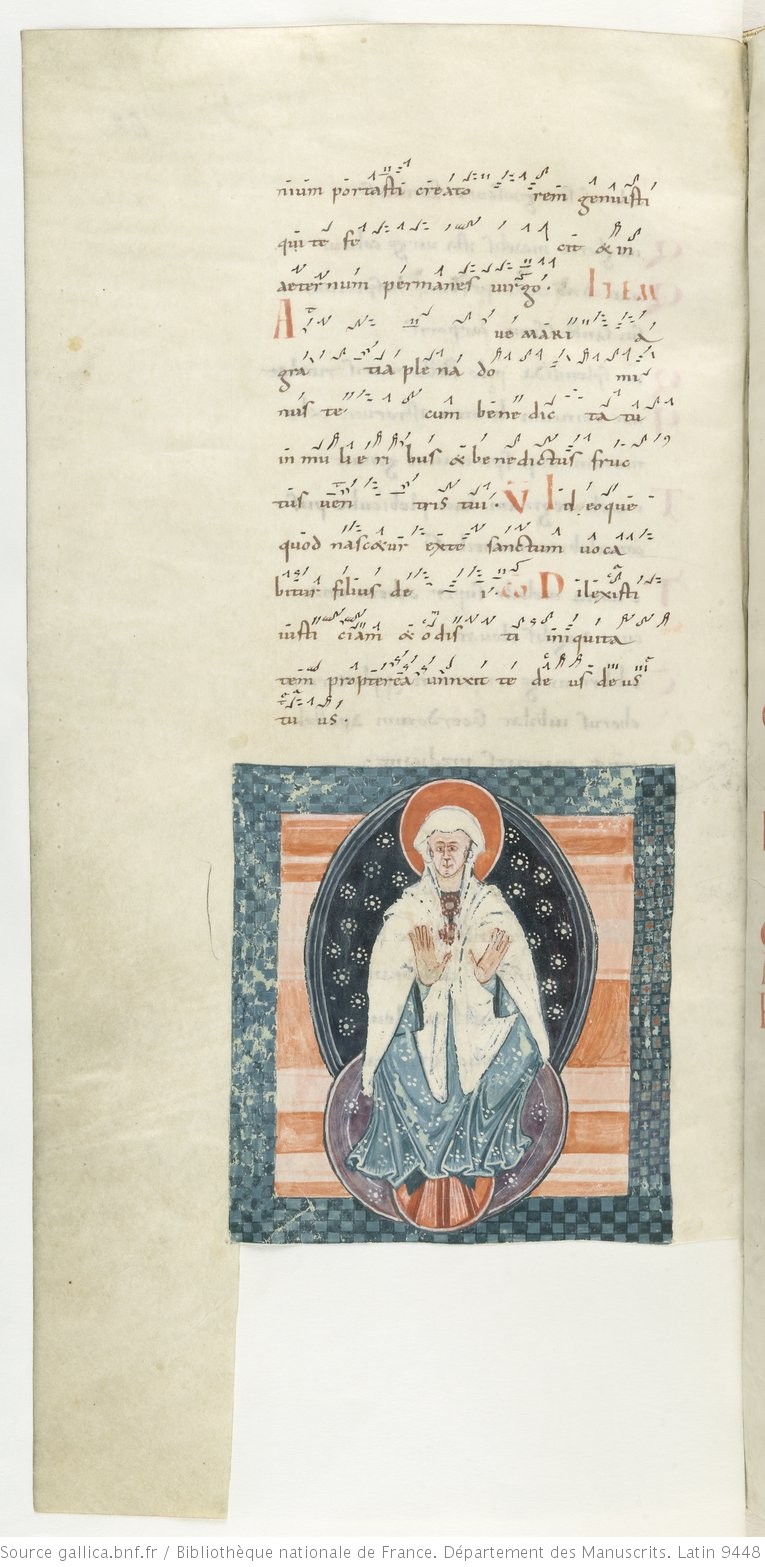

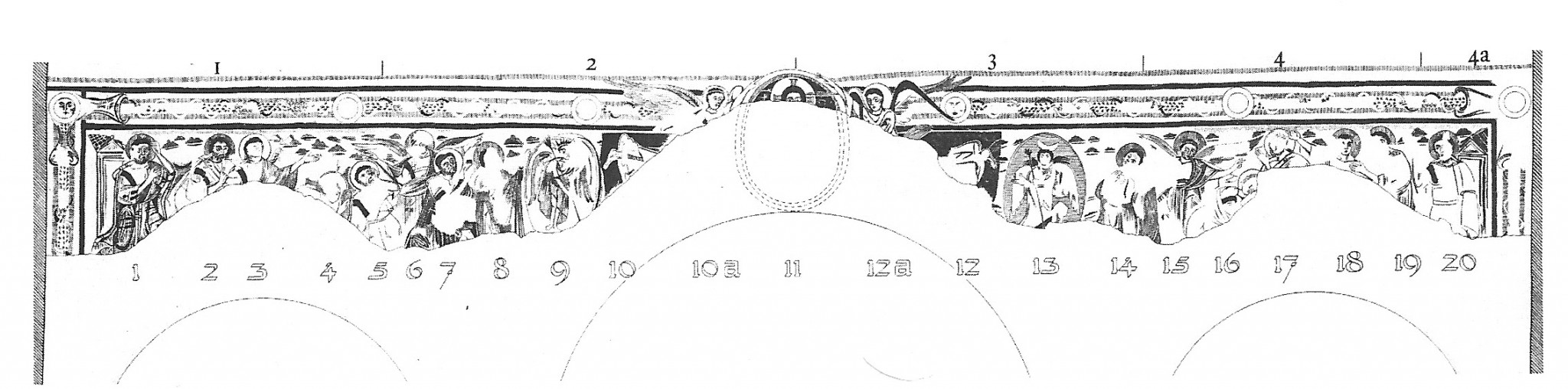

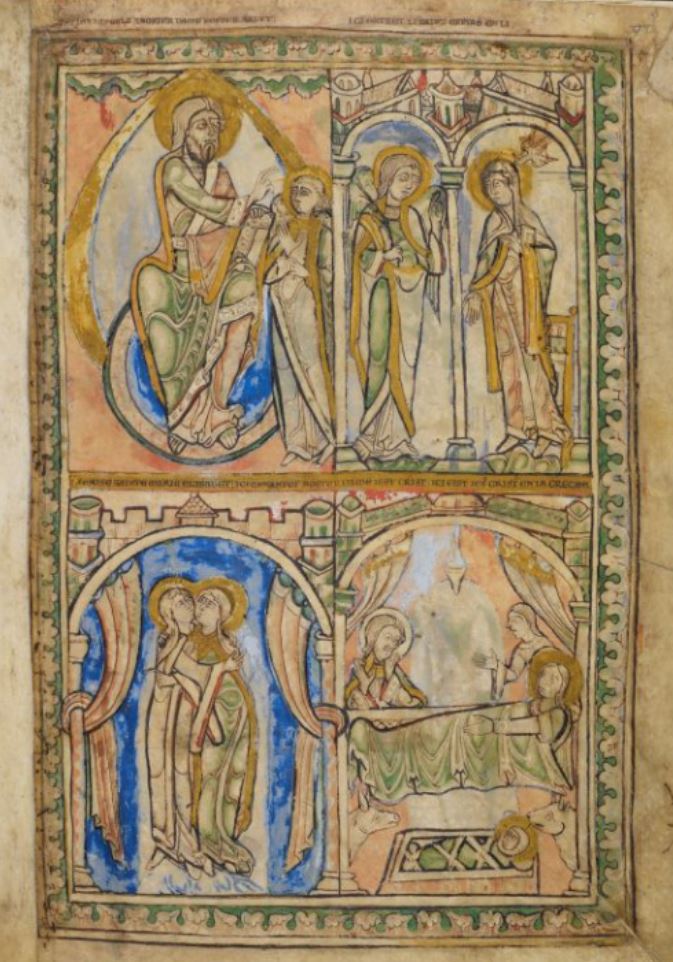

fol 127v, Psaume 109

fol 127v, Psaume 109

Psautier de Stuttgart, vers 820, Wurttembergische Landesbibliothek. Stuttgart

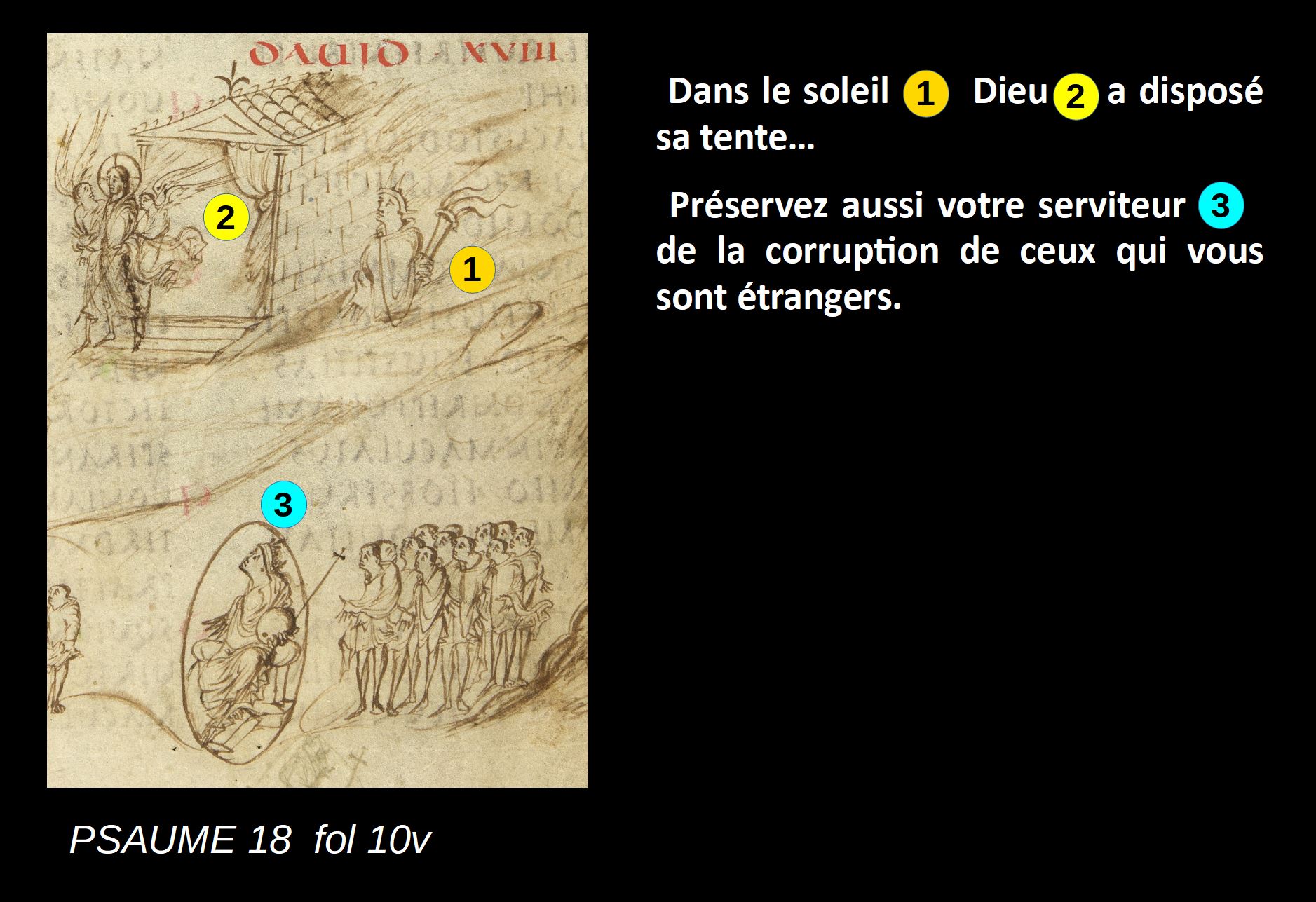

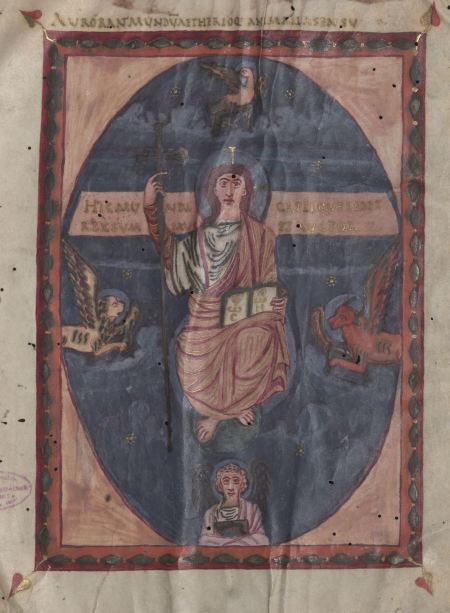

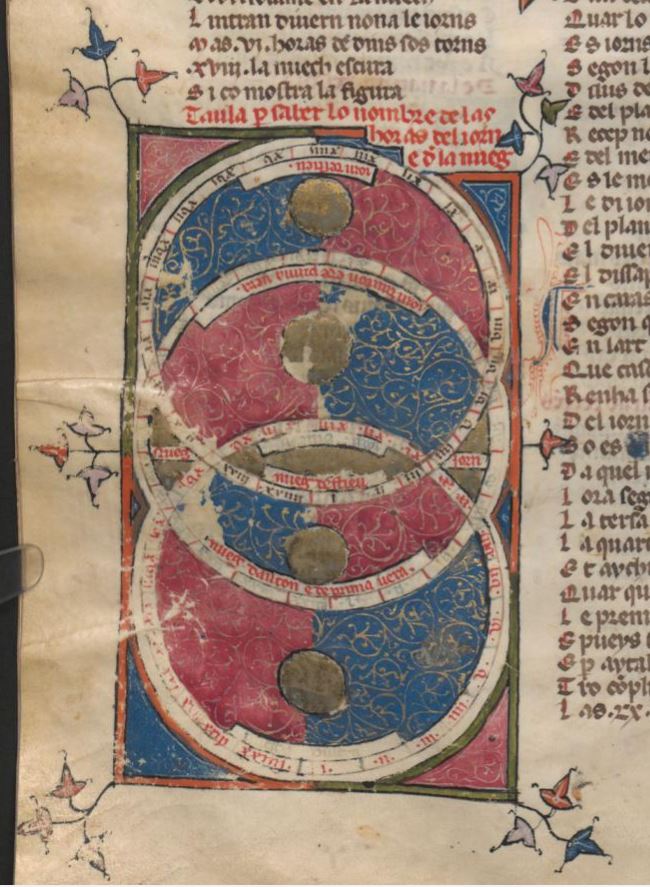

Cette autre image fait elle-aussi partie des ancêtres putatifs de la mandorle en huit. Le Fils, gratté probablement lors de la Réforme, était à l’origine l’image en miroir du Père, mis à part des « ennemis » qui figuraient sous ses pieds. Pour chaque personne, les deux globes, siège et dossier, ont la même taille mais se distinguent par la couleur.

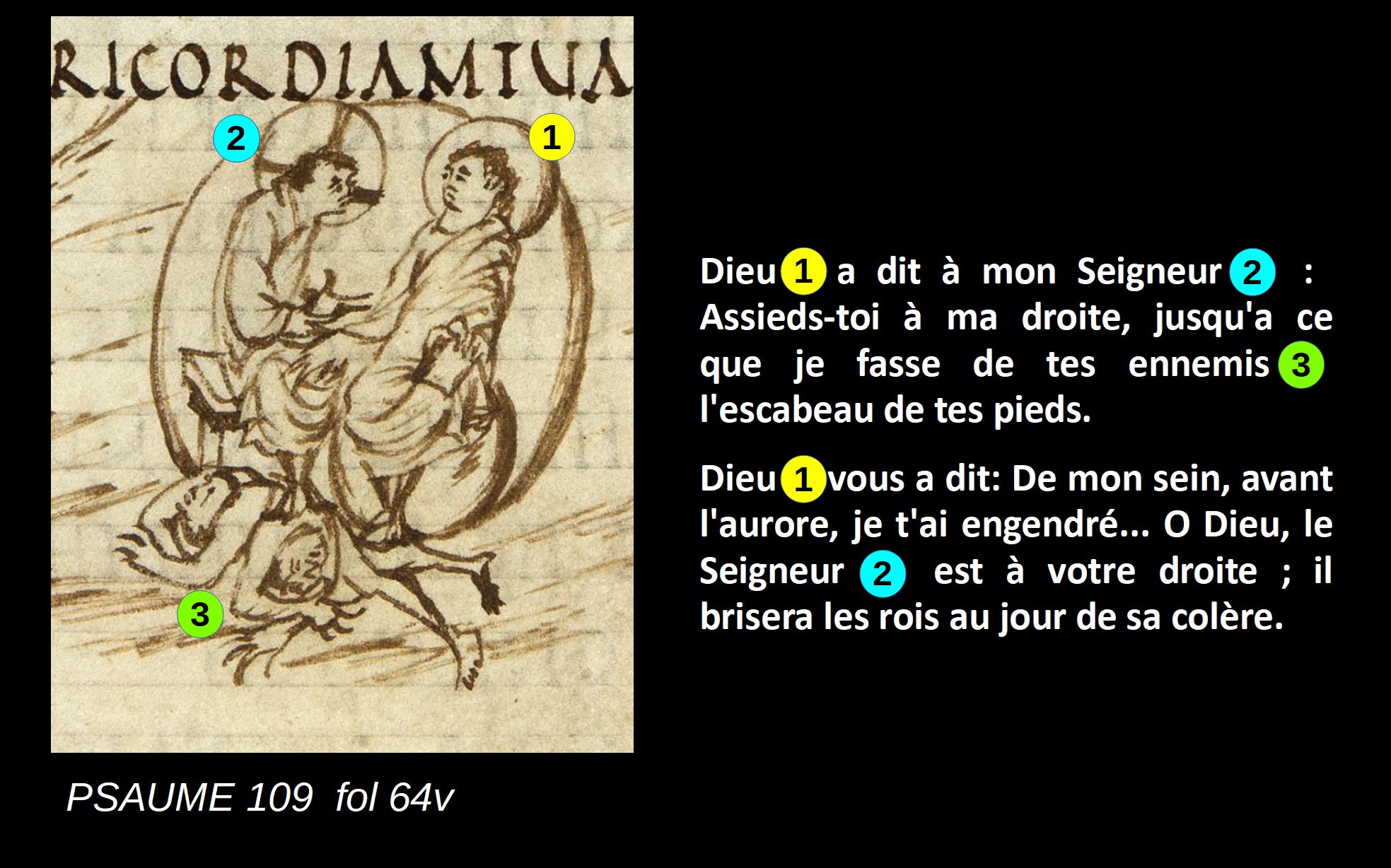

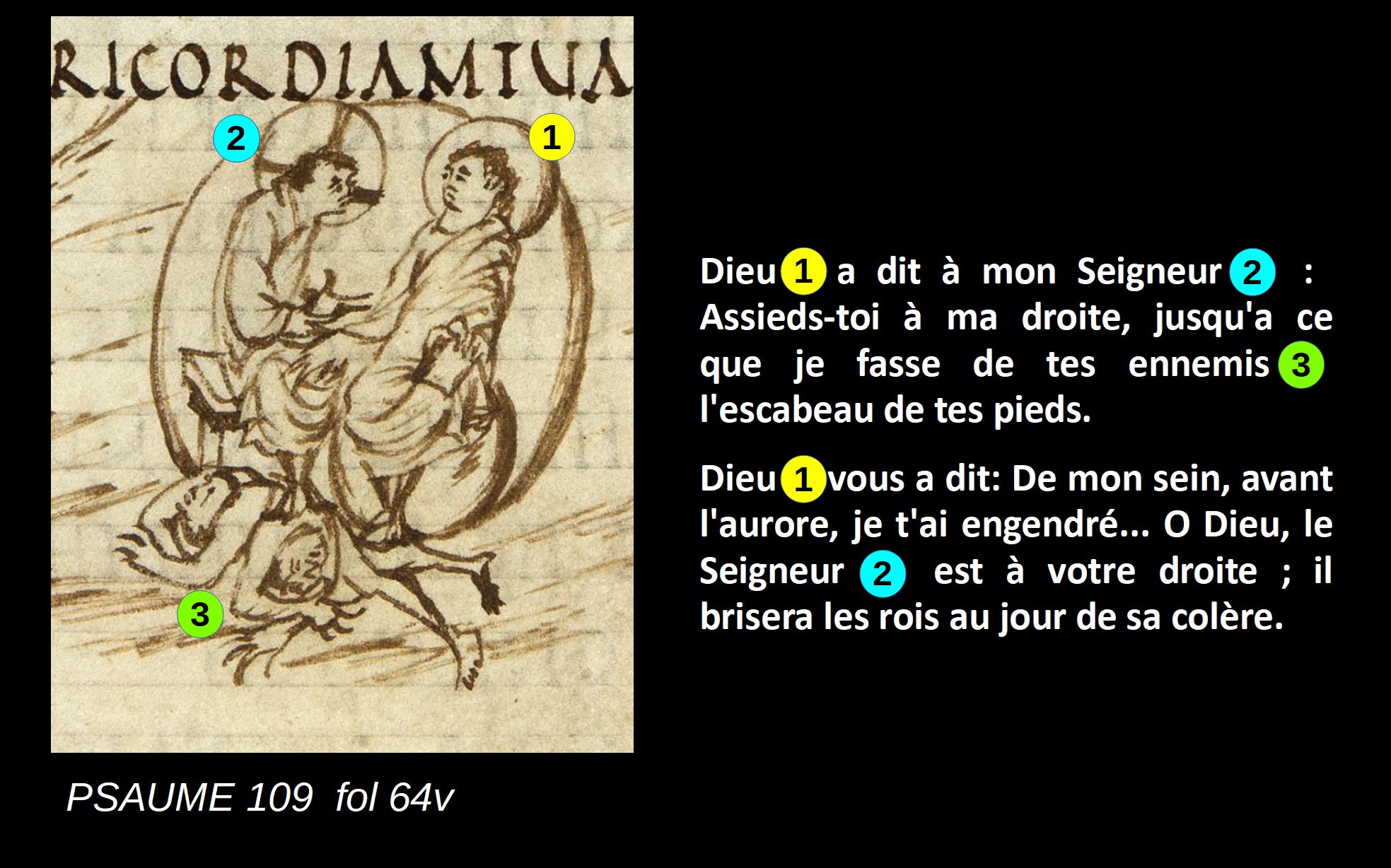

L’escabeau n’a pas ici signification habituelle d’évoquer la Terre, selon la métaphore d’ Isaïe (« escabeau de ses pieds »), mais « les ennemis de Dieu », selon la métaphore du Psaume 109 :

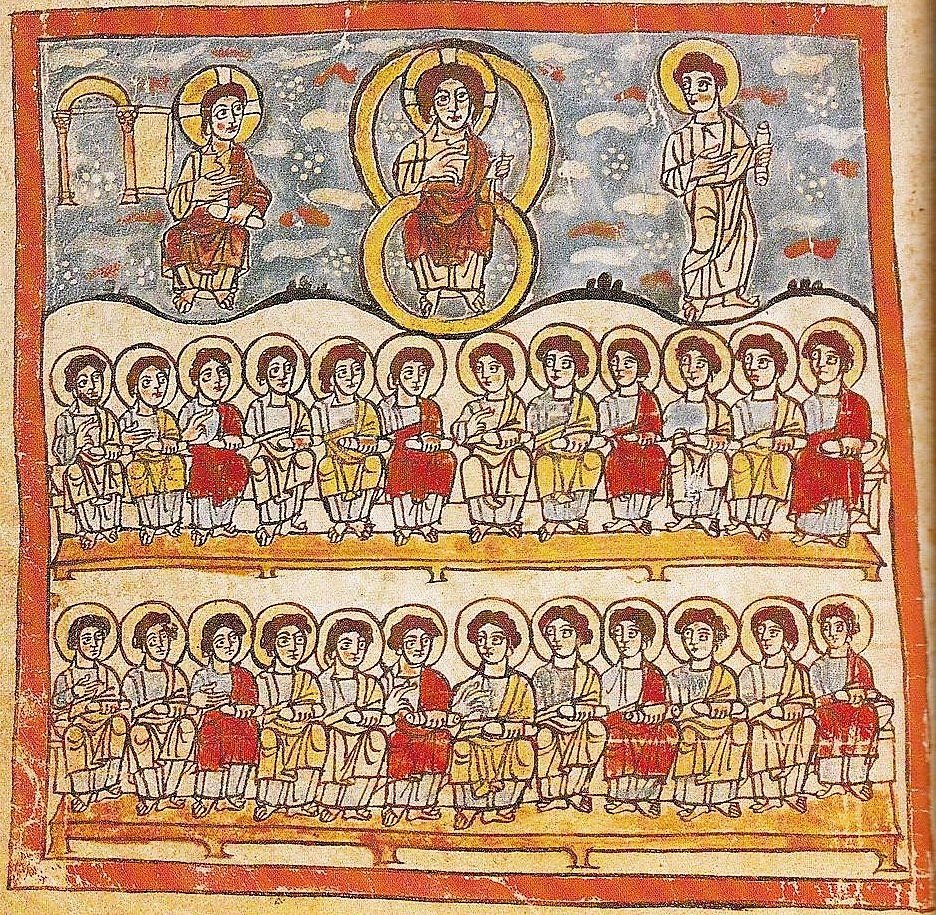

PSAUME 109 fol 64v, Psautier d’Utrecht

PSAUME 109 fol 64v, Psautier d’Utrecht

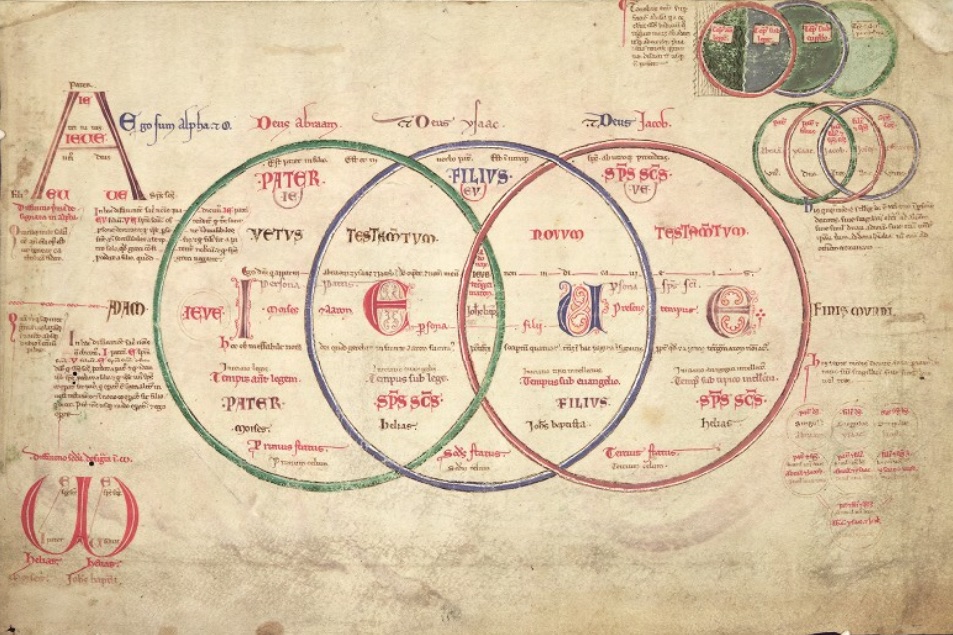

La Binité du Psautier de Stuttgart est donc très comparable à celle du Psautier d’Utrecht, mis à part l’absence de la grande mandorle englobante.

Le fait que l’escabeau n’ait pas de signification terrestre dans le contexte du Psaume 109 permet de reculer d’un cran par rapport à la symbolique paléochrétienne : le globe bleu du cosmos monte en position dossier, tandis que globe-siège se colorie en vert pour représenter la Terre.

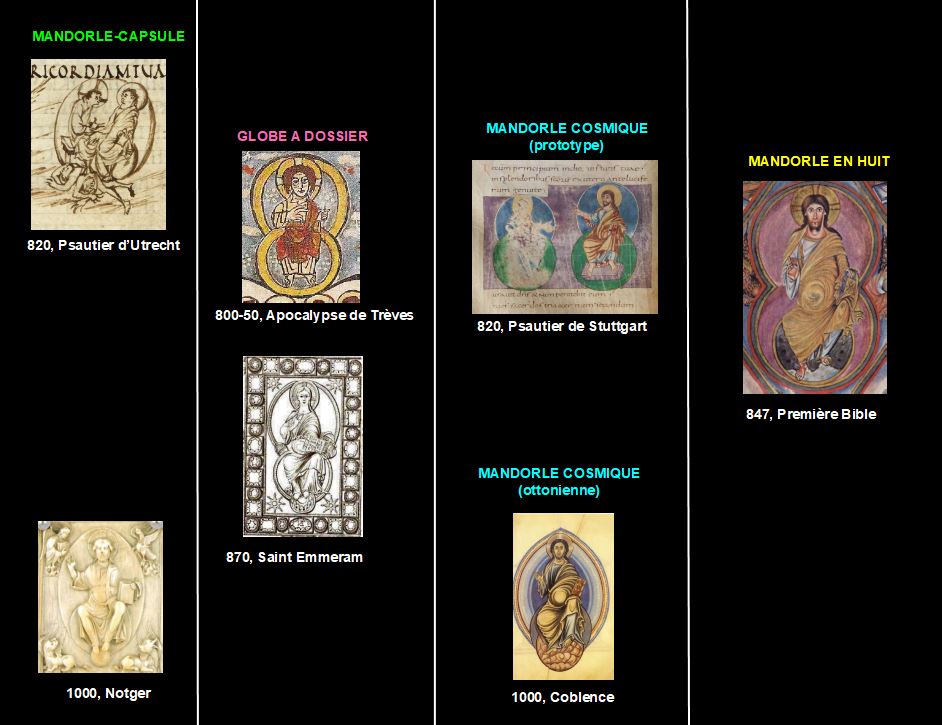

Une chronologie des mandorles doubles (SCOOP !)

Le type le plus ancien (sans doute du 6ème siècle), transmis par le psautier d’Utrecht, est celui d’une mandorle ovoïde enveloppant le globe-siège (en vert) : cette formule disparaît presque complètement au neuvième siècle, remplacée par des formules innovantes.

Le type le plus ancien (sans doute du 6ème siècle), transmis par le psautier d’Utrecht, est celui d’une mandorle ovoïde enveloppant le globe-siège (en vert) : cette formule disparaît presque complètement au neuvième siècle, remplacée par des formules innovantes.

La première nouveauté est celle du globe à dossier, introduit dans l’Apocalypse de Trèves pour une raison graphique très particulière, mais qui ne se développe vraiment qu’à partir du Codex Aureus de Saint Emmeran.

La deuxième nouveauté est d’attribuer au dossier une valeur cosmique qui complète celle du globe siège (en bleu) :

- dans le prototype du Psautier de Stuttgart, le globe-siège signifie la terre et le globe-dossier le ciel ;

- dans la mandorle cosmique ottonienne (voir 1 Mandorle double dissymétrique), le globe-escabeau signifie la terre, le globe-siège le ciel, et le dossier (qui parfois redevient englobant) le ciel du ciel.

La troisième nouveauté est encore un enrichissement (en jaune) : elle consiste à rajouter, autour d’une mandorle siège-dossier, un halo en forme de huit. C’est ce qui fait l’objet de cet article.

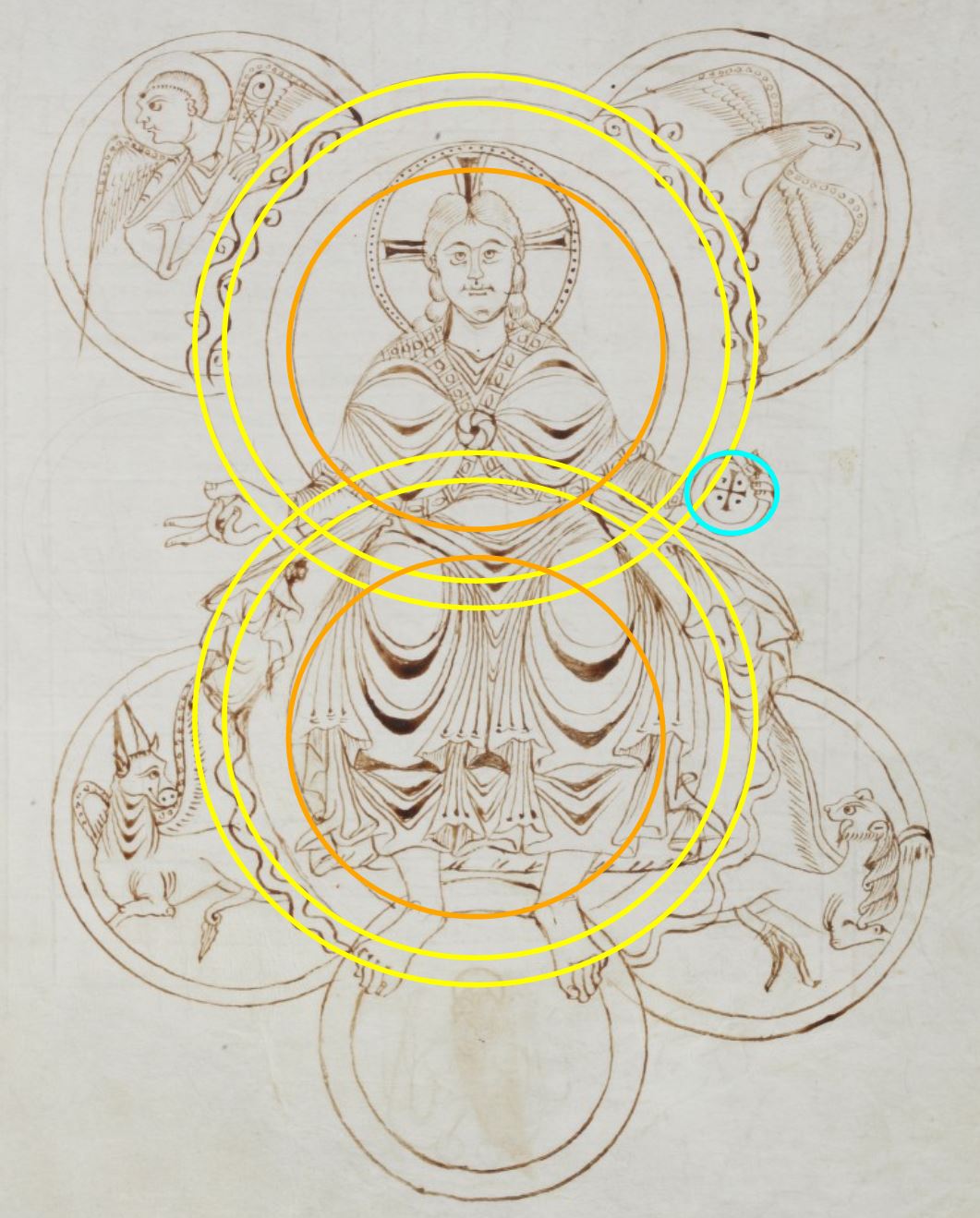

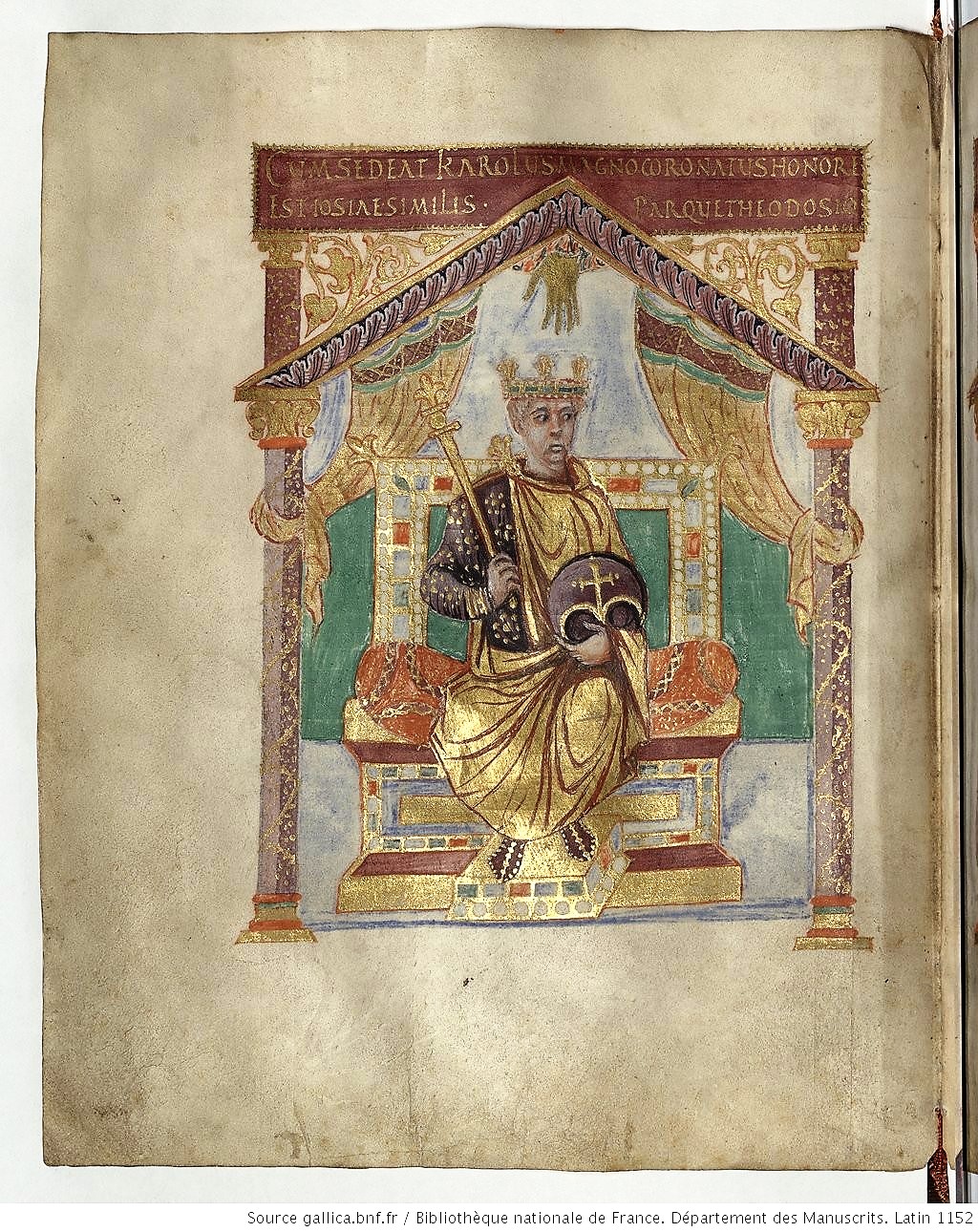

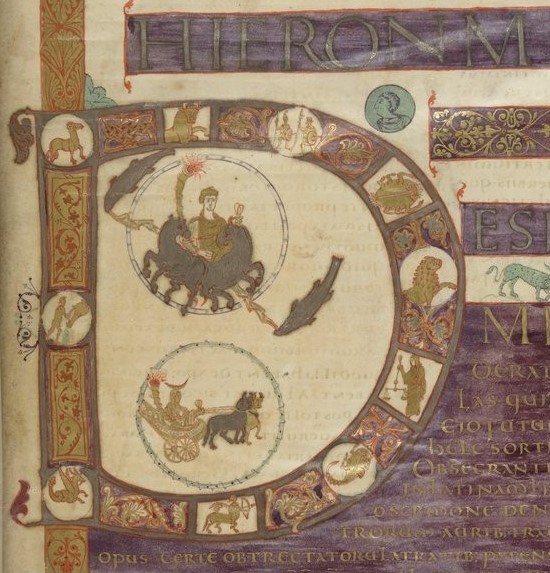

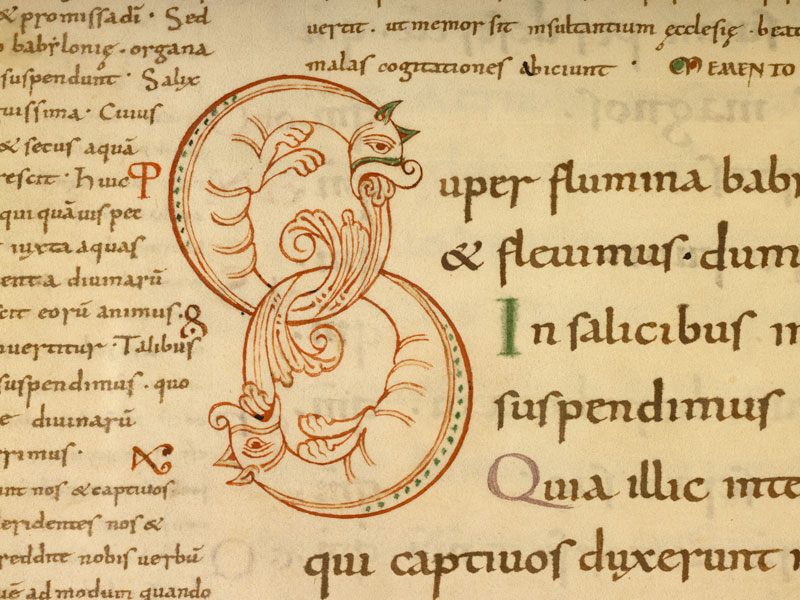

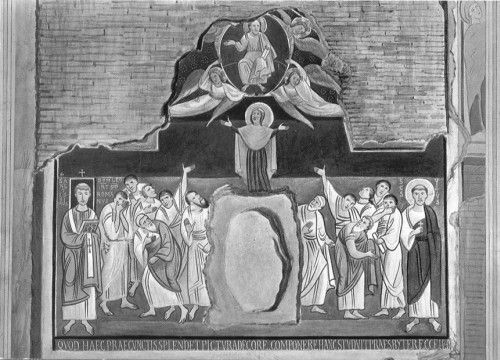

B La toute première mandorle en huit

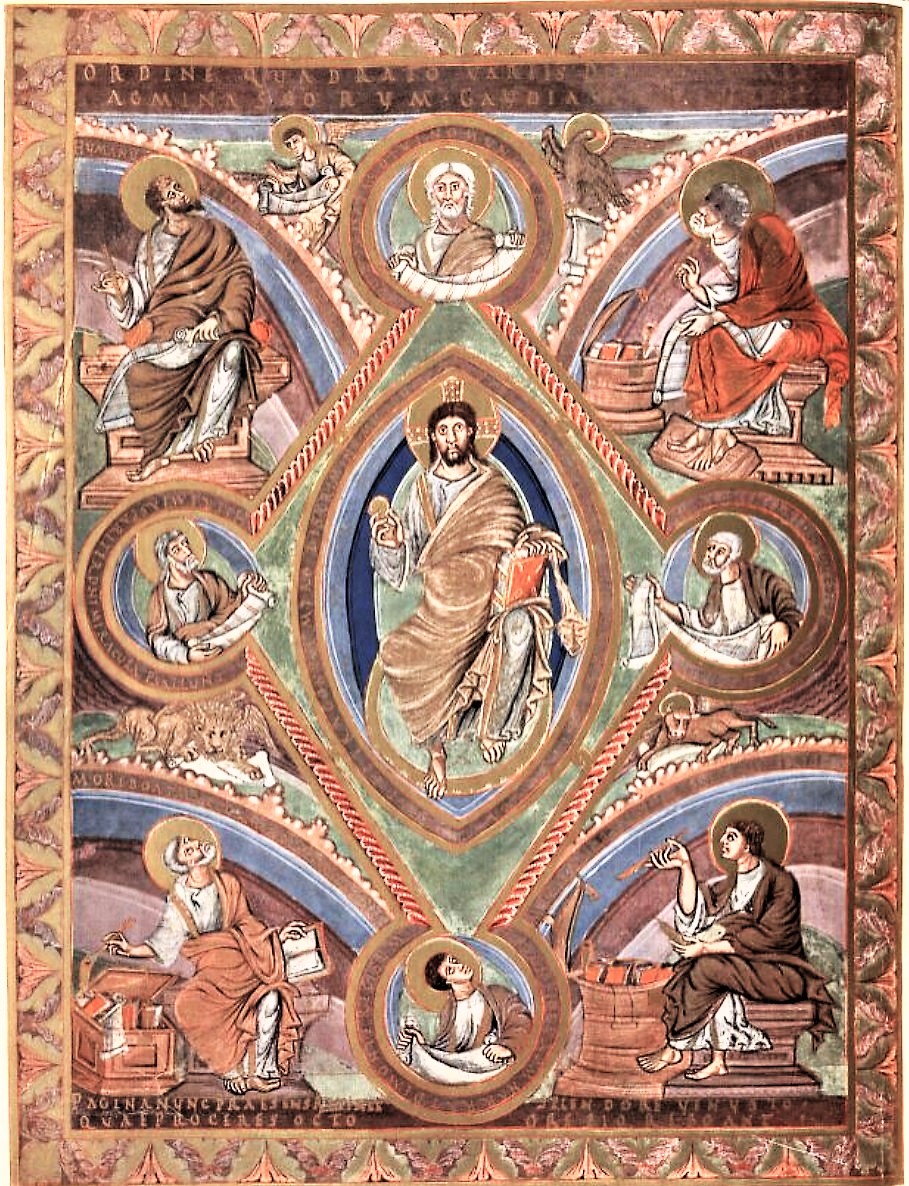

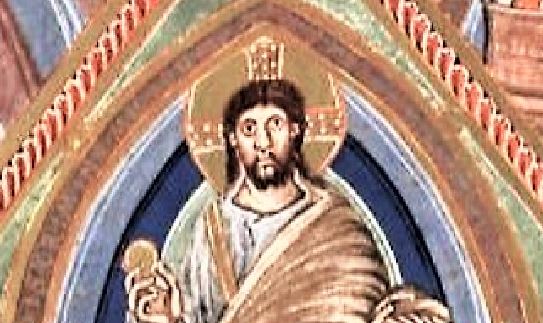

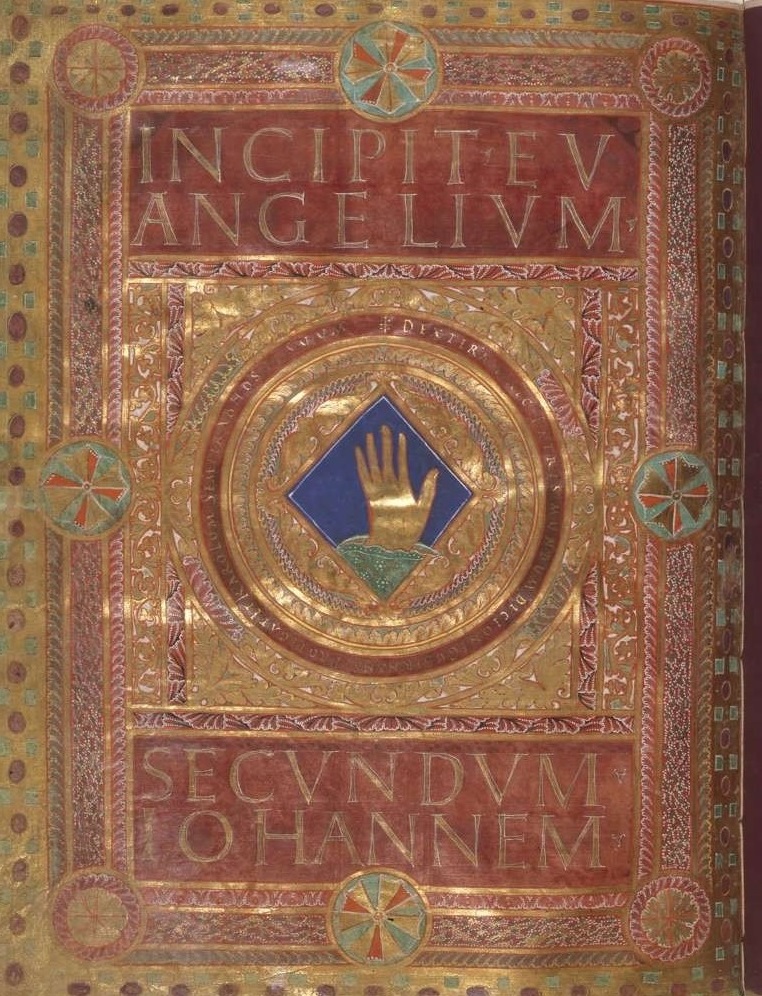

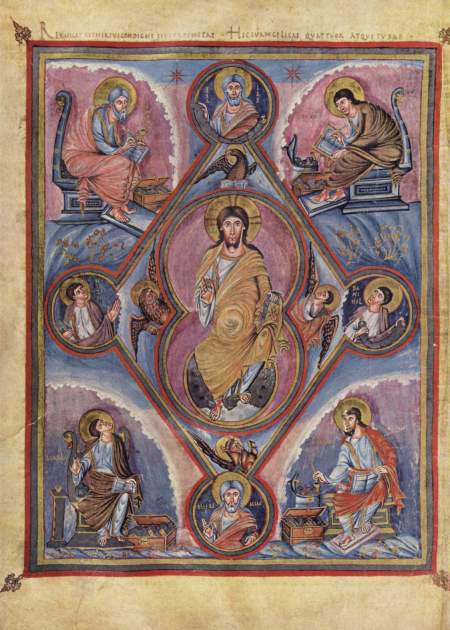

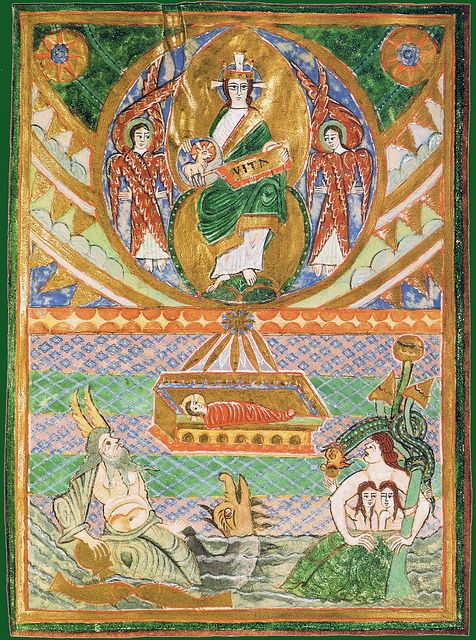

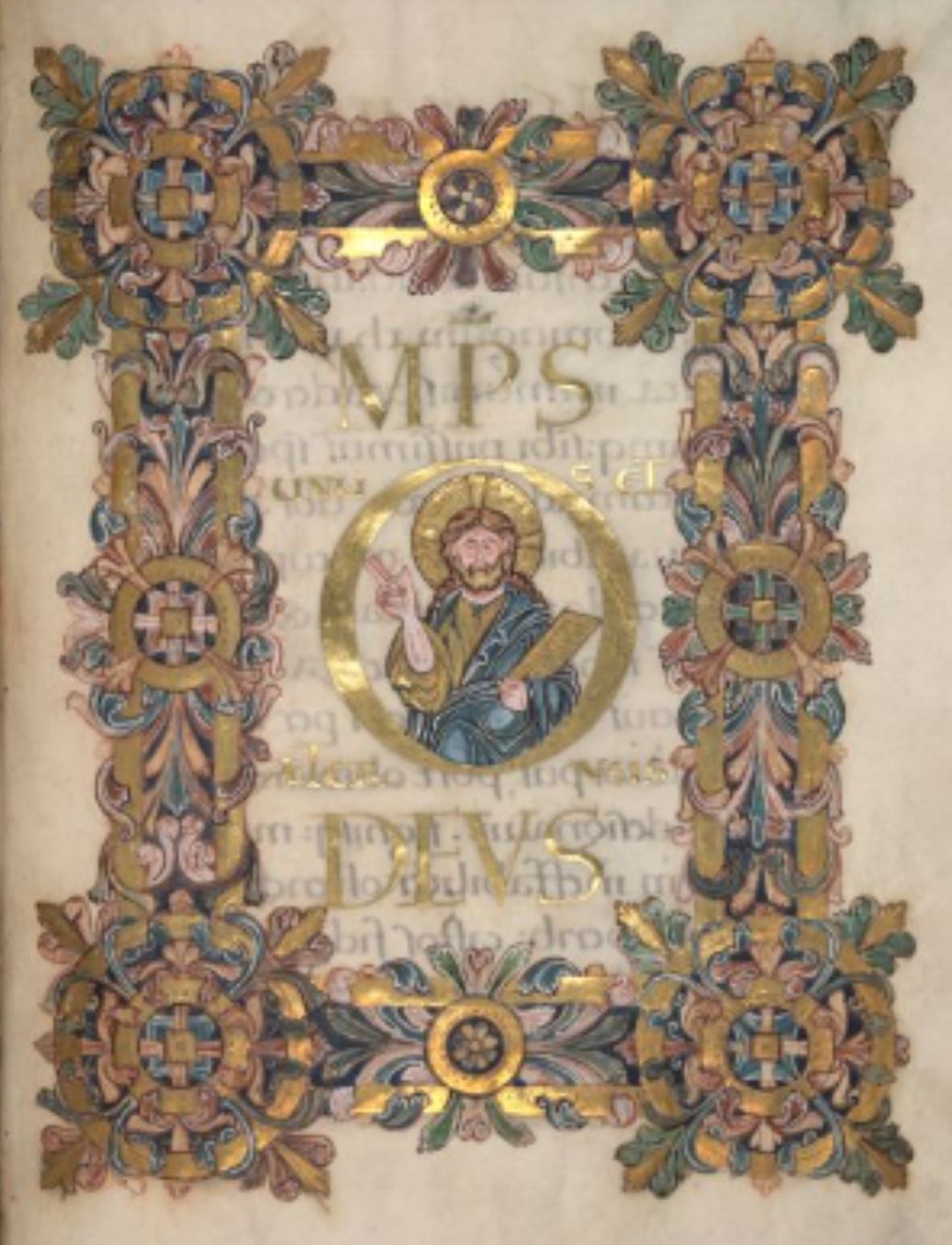

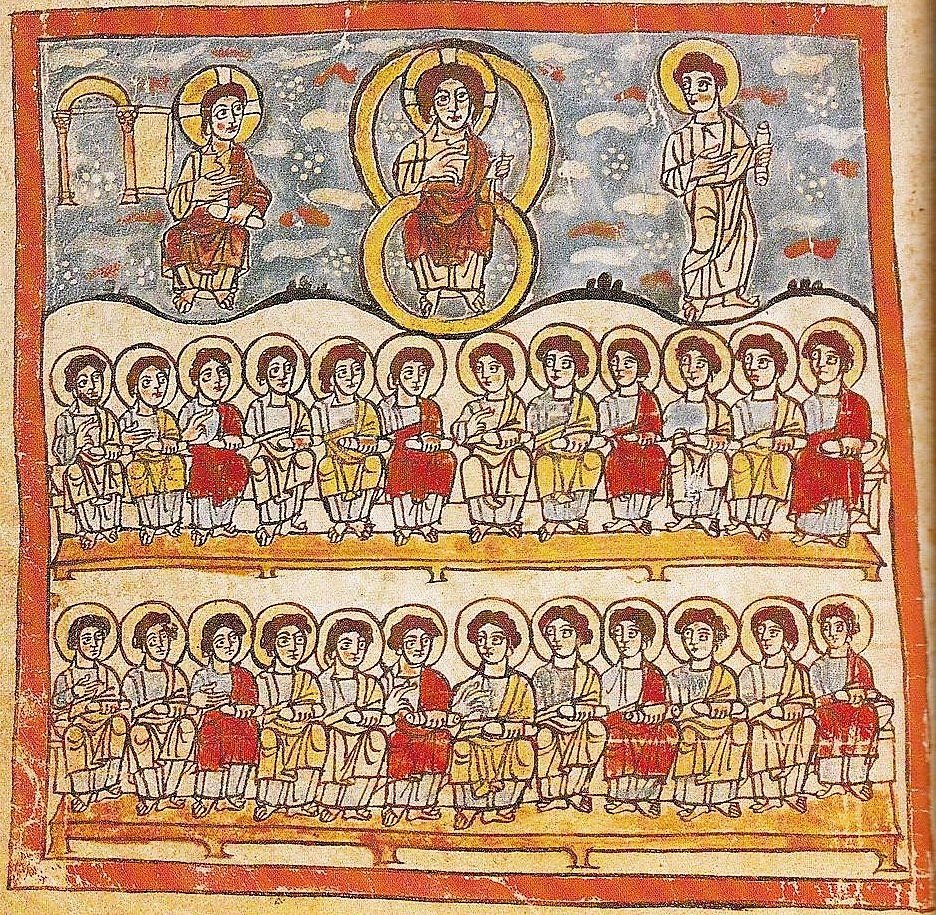

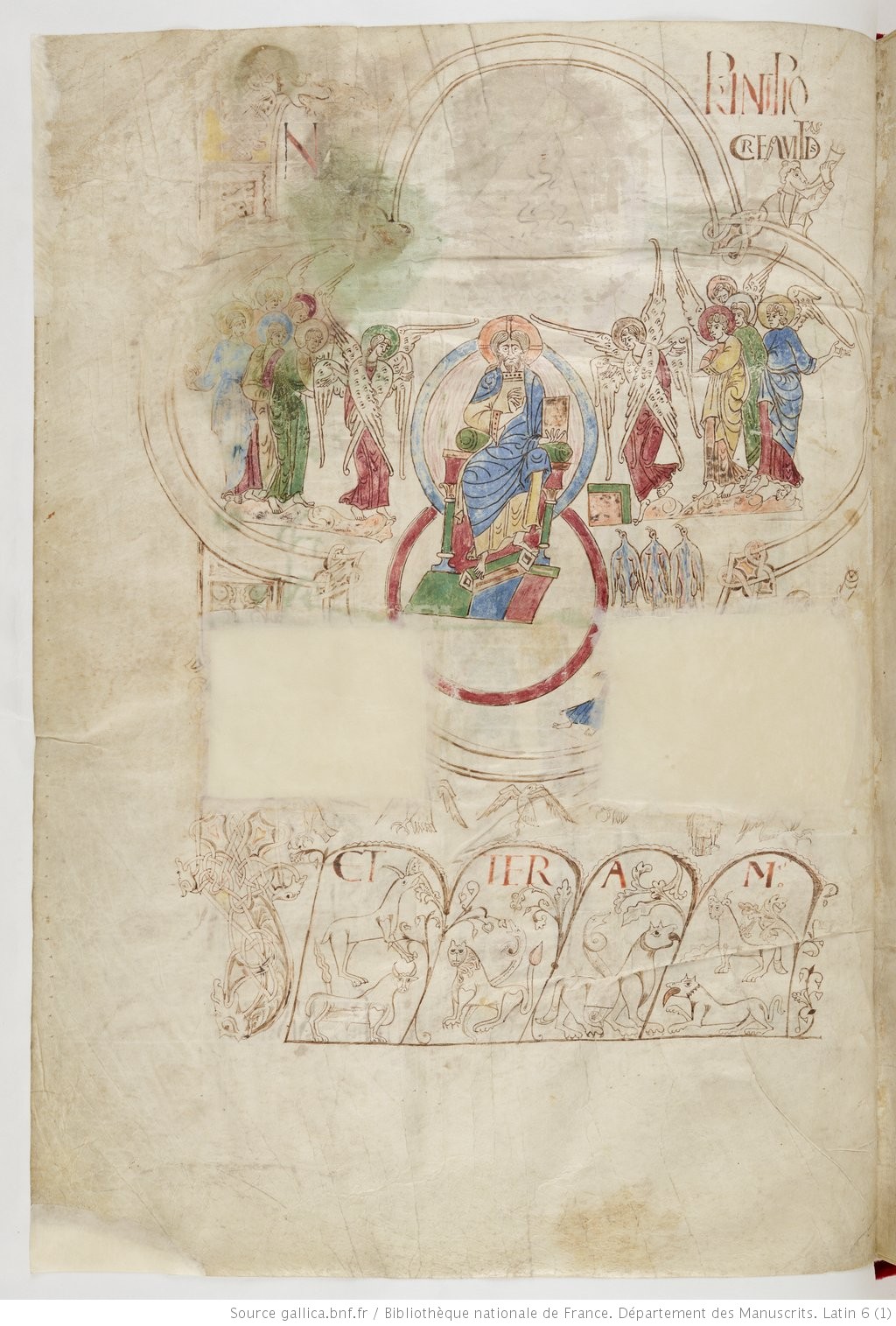

| Première Bible de Charles le Chauve, 845-46, BNF Latin 1 fol 329v |

Bible de Saint Paul Hors les Murs, 870-75 fol 117v (détail) |

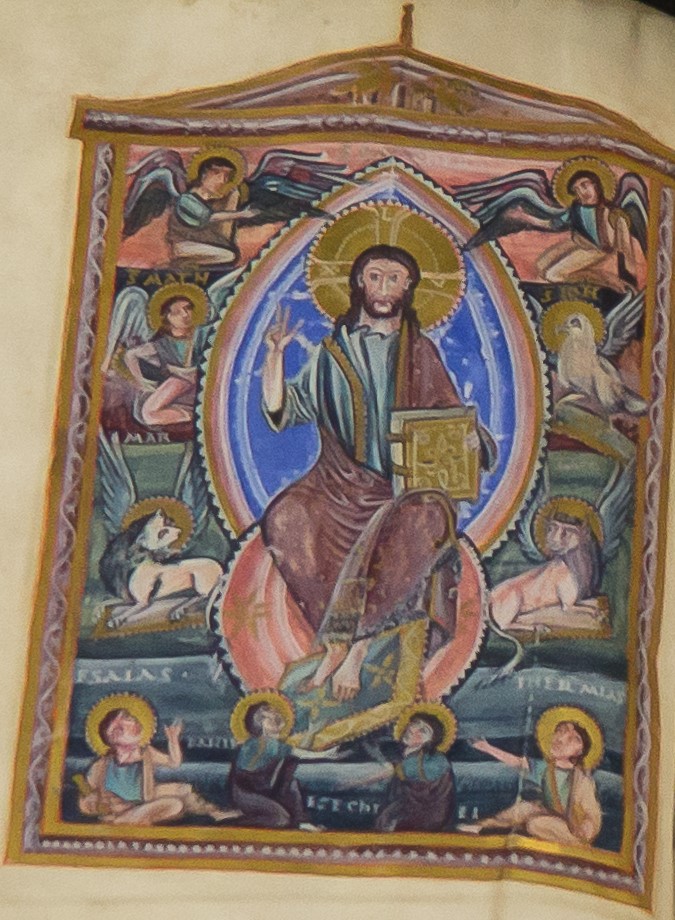

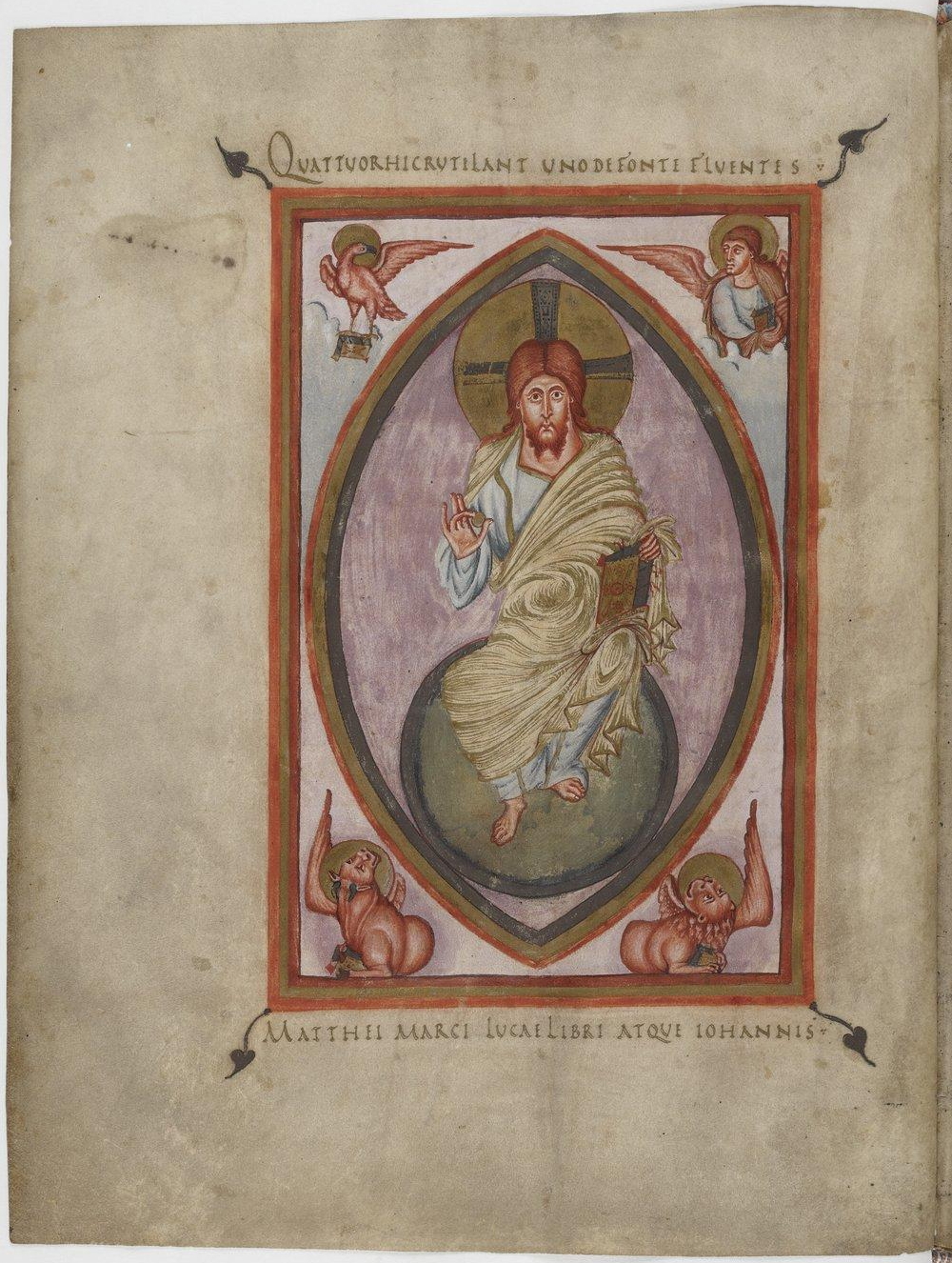

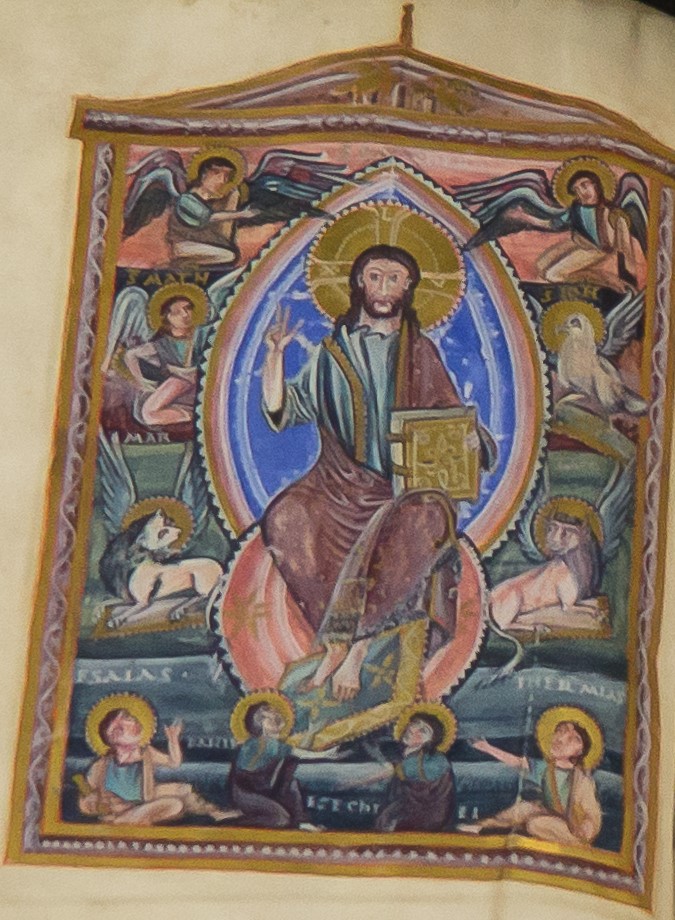

La première véritable mandorle à deux cercles égaux apparaît dans la Première Bible de Charles le Chauve. On la retrouve une seconde fois dans la dernière grand Bible carolingienne, celle de Saint Paul hors les Murs. Dans toutes les autres Majestas carolingiennes, la mandorle est en amande.

Il y a bien sûr un goût pour la géométrie dans cette jonction de deux cercles égaux, mais il est impossible de leur donner une signification cosmique : dans l’image de gauche, au centre de la page, on pourrait y voir une forme mixte faisant communiquer le haut et le bas (le ciel et la terre), mais dans l’image de droite elle est englobée uniquement dans le registre supérieur, celui du ciel.

Cook ([3], p 48) et Van der Meer ([2], p 329) expliquent ces mandorles en huit par une raison d’encombrement spatial. L’étranglement de l’amande habituelle permet de caser à l’intérieur de la figure englobante (losange ou cercle) :

- le Lion et l’Ange, pour la Première Bible :

- l’Aigle et l’Ange (les deux « Animaux » volants), pour la Bible de Saint Paul Hors les Murs.

Meyer ([1], p 85) remarque avec raison que la présence du globe-siège dément l’idée selon laquelle la mandorle en huit serait simplement une symétrisation de la formule siège/dossier.

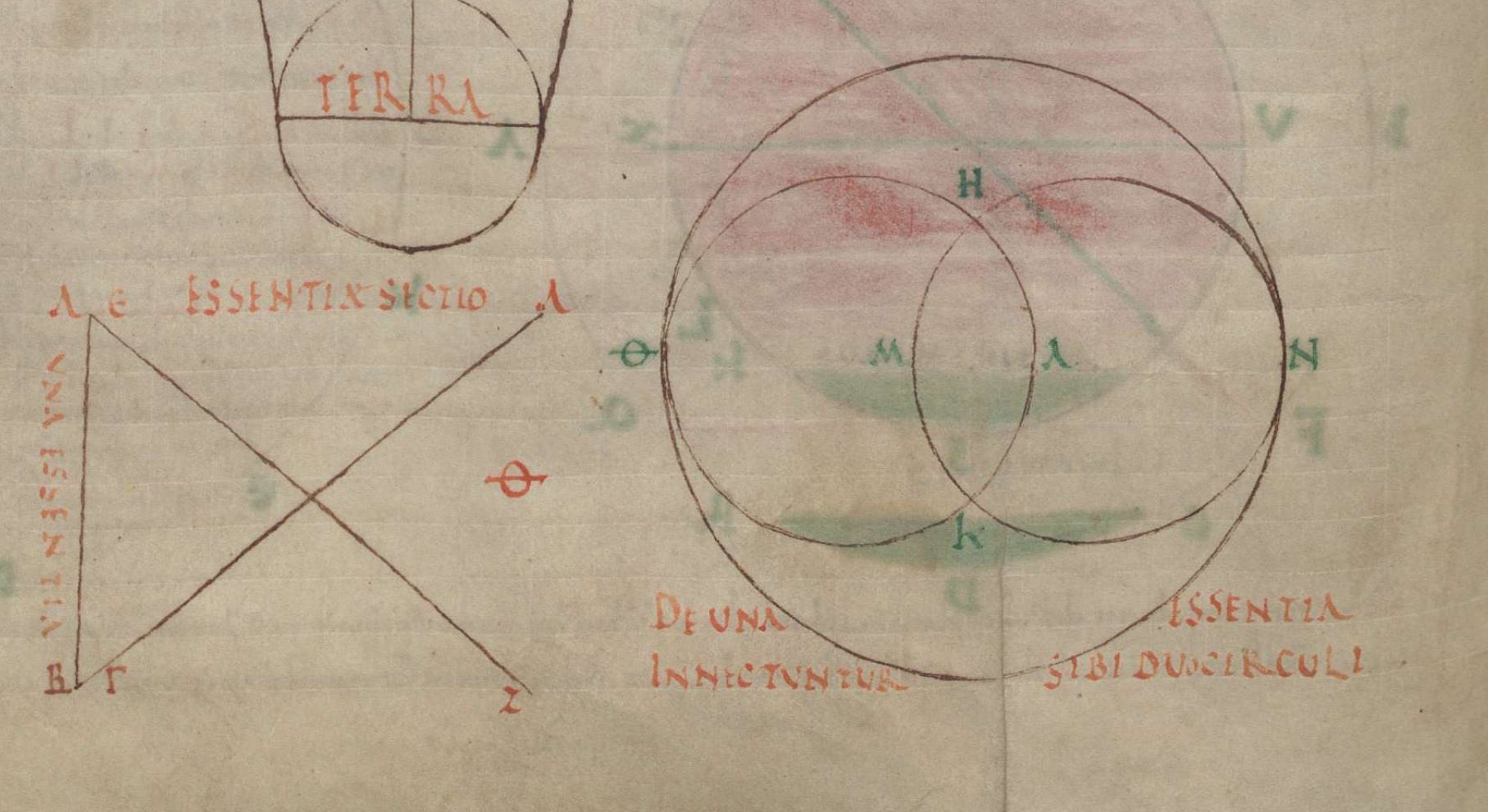

La source textuelle de la mandorle en huit

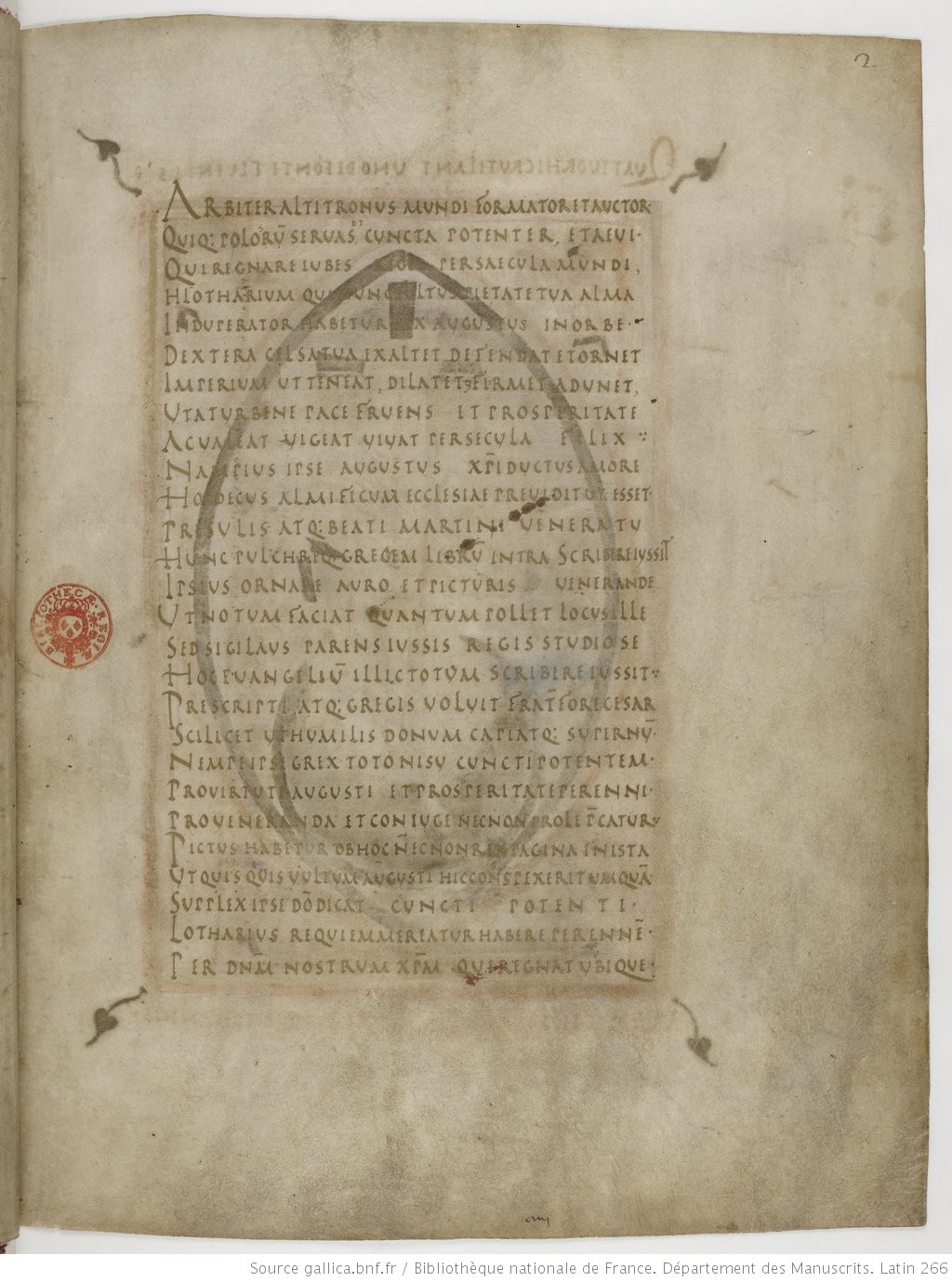

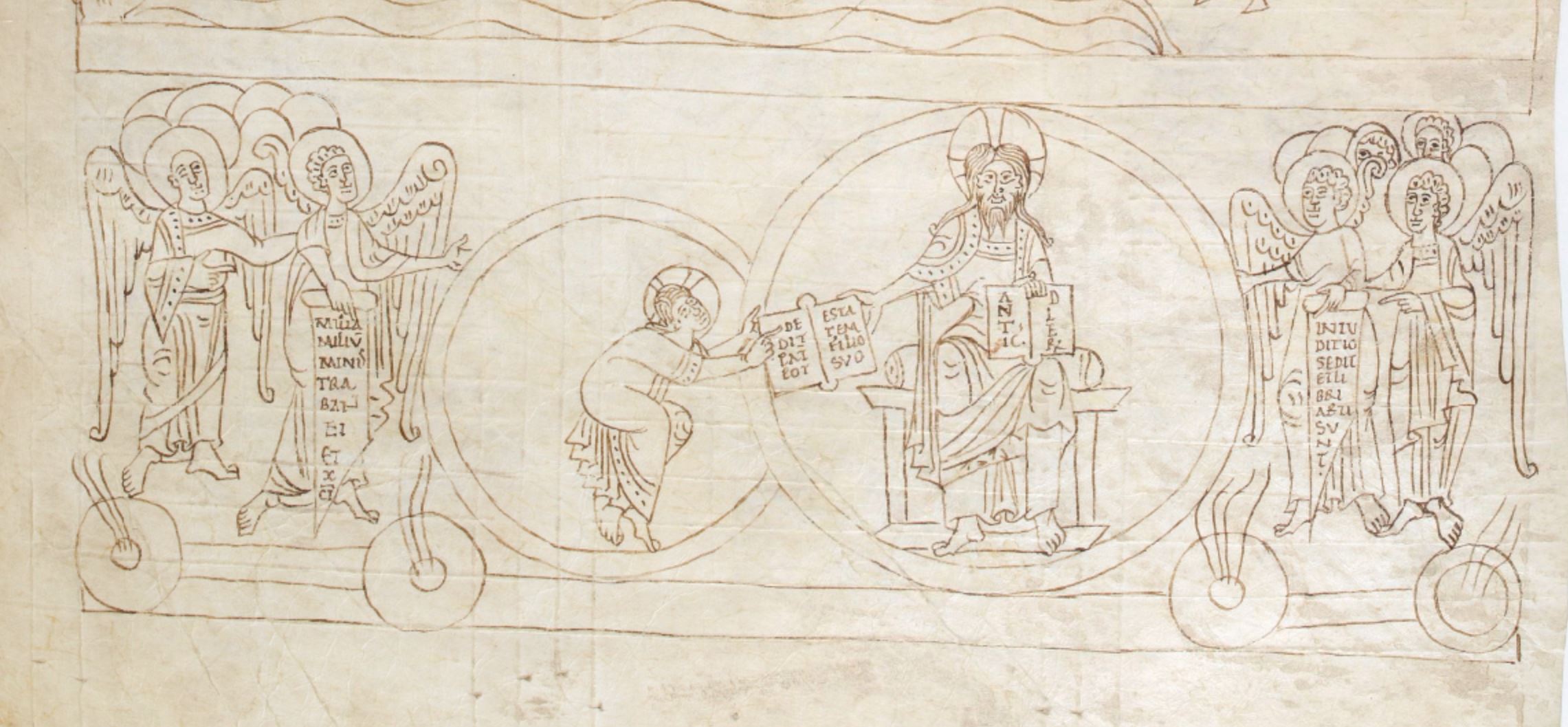

C’est à Meyer qu’il revient d’avoir montré, dans un article malheureusement méconnu, que cette nouvelle formule ne se réduit pas à une trouvaille graphique : elle répond aussi à une intention théologique, celle d’améliorer la représentation de la Vision de Dieu, en creusant un des grands textes visionnaires, celui d’Ezéchiel.

Le verset 1,26 justifie le globe-siège :

« Au-dessus du ciel qui était sur leurs têtes, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône; et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d’homme placé dessus en haut« .

Les versets suivants (1,27-28) expliquent les deux cercles, au dessus et en dessous de la taille de l’Homme :

« Et Je vis comme de l’airain poli, comme du feu, au dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour; depuis la forme de ses reins jusqu’en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu’en bas, je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante, dont il était environné.

Tel l’aspect de l’arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l’aspect de cette lumière éclatante, qui l’entourait: c’était une image de la gloire de l’Éternel. A cette vue, je tombai sur ma face, et j’entendis la voix de quelqu’un qui parlait. »

Le verset 27 autorise une autre traduction, si on coupe le texte latin en deux parties symétriques :

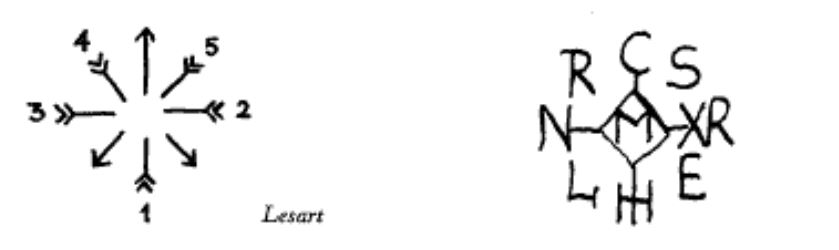

|

Et je vis comme de l’électrum, et comme ayant l’aspect du feu dans son intérieur, circulairement et au dessus de ses reins,

et au dessous de ses reins je vis comme du feu, brillant circulairement.

|

et vidi quasi speciem electri velut aspectum ignis intrinsecus eius per circuitum a lumbis eius et desuper

et a lumbis eius usque deorsum vidi quasi speciem ignis splendentis in circuitu

|

Cette seconde traduction, tout aussi légitime que la première, présente le halo comme composé de deux cercles en dessous et en dessous des reins.

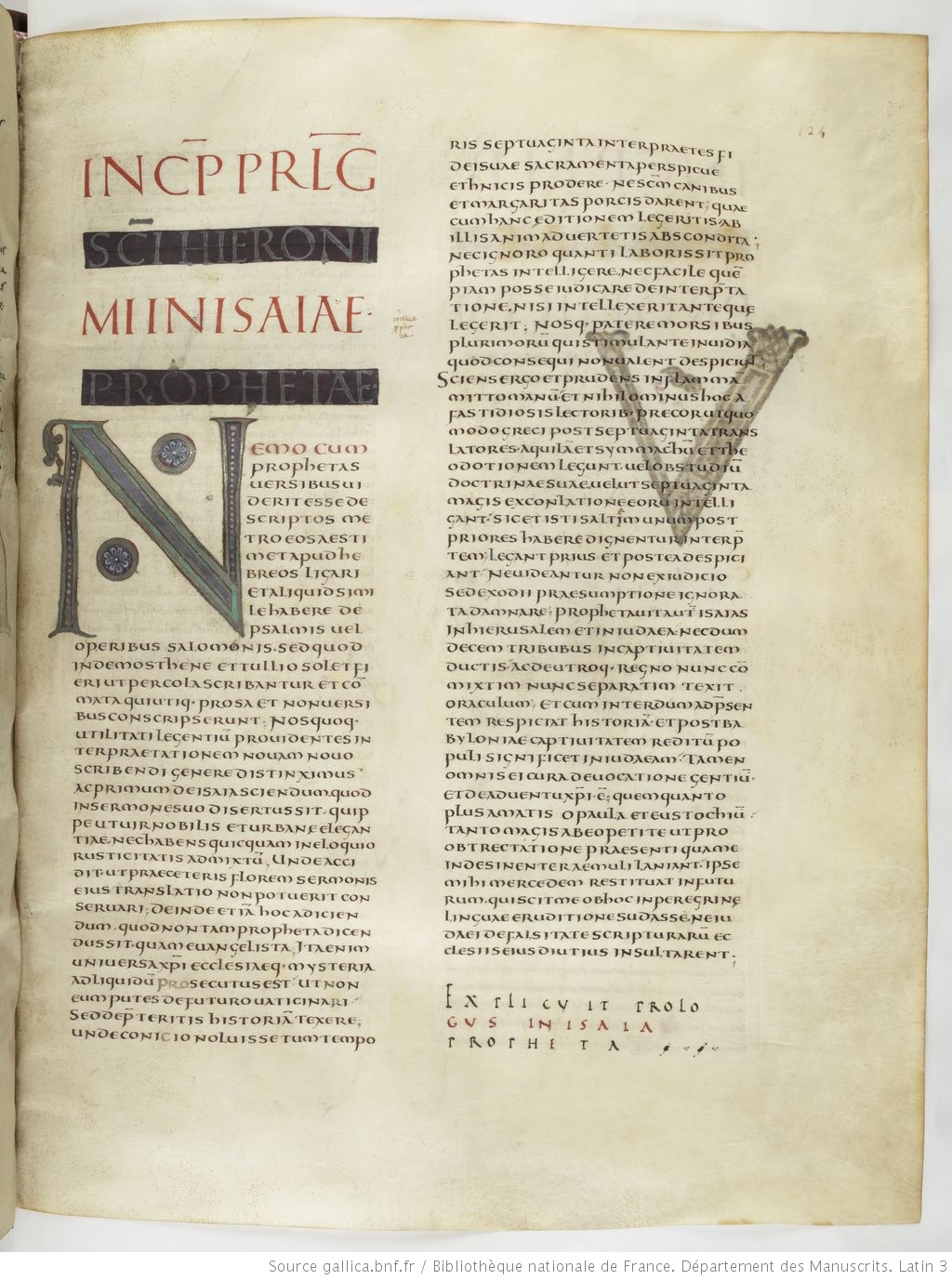

Les innovations théologiques

Meyer remarque avec justesse que la Bible la plus récente, celle de Saint Paul hors les Murs, comporte deux Majestas bien différenciées (voir 3b La Renaissance carolingienne). Celle avec la mandorle en amande sert d‘introduction aux Evangiles, tandis que celle avec la mandorle en huit sert de frontispice à Isaïe : comme si cette forme innovante s’était désormais imposée comme partie intégrante du répertoire de la Vision de Dieu.

Meyer note également que le cercle qui englobe la mandorle en huit a en haut une forme en arc en ciel, référence directe à Ezéchiel 1,28.

Meyer fait l’hypothèse que l’invention de la mandorle en huit par le scriptorium de Tours allait de pair avec le renouveau de l’étude des grands textes visionnaires, dont témoignent notamment les commentaires de Raban Maur.

Cette hypothèse est d’autant plus probable que nous savons maintenant que la Première Bible de Charles le Chauve ne contient pas une seule innovation graphique impulsée par l’étude en profondeur des textes, mais deux :

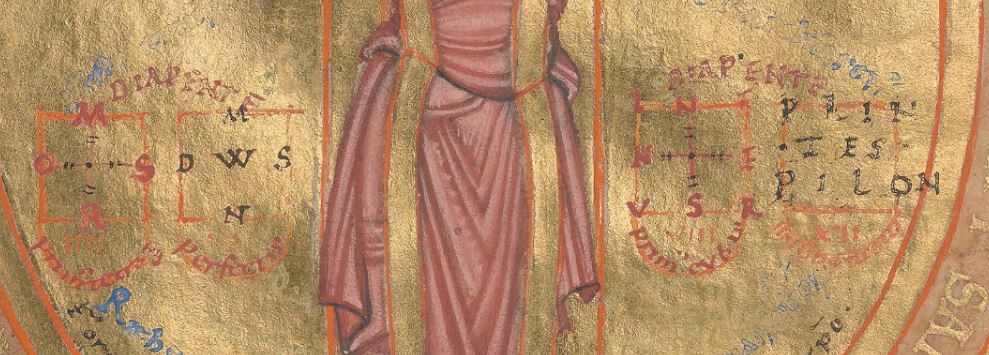

Dieu dans sa sagesse

Dieu dans sa sagesse

Dialectique et rhétorique d’Alcuin (Albinus Flaccus), 850-75, Zurich, Zentralbibliothek, Ms. C 80, f. 83r – ecodices

Il est tentant de voir dans cette illustration très géométrique d’un traité d’Alcuin (voir 8 Autres significations ) un hommage aux deux grandes innovations graphiques de l’Ecole qu’il a fondée.

Dissymétrie entre les deux cercles

La traduction améliorée d’Ezéchiel 1,27 suggère une dissymétrie entre les cercles, que vont exploiter plusieurs théologiens. Pour Grégoire le Grand, une première interprétation est que le cercle du haut représente le monde avant le Christ, celui du bas le monde d’après :

« Pourquoi est-ce alors que dans l’aspect de l’homme qui apparaît au Prophète, depuis les reins et vers le haut le feu brûle circulairement vers l’intérieur, et depuis les reins vers le bas, le feu brille non pas à l’intérieur, mais tout autour ? Sinon parce qu’avant l’incarnation du Fils unique, notre Sauveur, seuls ceux de Judée avaient le feu de Son amour, et après l’Incarnation le feu brillait tout autour parce que dans le monde entier la splendeur du Saint-Esprit se déversait. » St Grégoire le Grand, Sur Ezéchiel, livre 1, homélie 8

Un peu plus loin dans le même texte, Grégoire le Grand propose une seconde interprétation, en opposant un feu interne destiné aux célestes et un feu rayonnant destiné aux hommes :

« Pour nous en effet il resplendit en dessous des reins, de ce même feu qui, au dessus des reins et à l’intérieur, brûle dans le ciel, puisque les célestes y contemplent son esprit dans sa divinité, et sont embrasés du feu de son amour. Nous en revanche, qui aimons cela depuis notre humanité assumée, et donc en position corruptible dans cette vie, nous avons au dehors la splendeur de ce feu. Et donc est sur le trône cet unique qui, ayant au dessus des reins un feu intérieur, parmi les anges, et sous les reins un feu rayonnant, parmi les hommes : dans tout ce pourquoi il est aimé par les anges, pour tout ce par quoi il est désiré par les hommes, unique est celui qui brûle dans le coeur de ceux qui l’aiment ».

St Grégoire le Grand, Sur Ezéchiel, livre 1, homélie 8

Raban Maur, élève d’Alcuin à Tours, était ensuite devenu conseiller politique de l’empereur Lothaire Ier. A peu près à la période de la Première Bible de Charles le Chauve, il écrit un commentaire sur Ezéchiel, qui recopie les interprétations de Saint Grégoire et en ajoute une nouvelle, tirée de Saint Jérôme [4], qui explique les deux cercles en terme de pureté/corruption :

« A dessous des reins, le feu brillait circulairement pour faire voir que ce qui est au-dessus des reins, là où se trouvent la pensée et la raison, n’a pas besoin de feu ou de flamme, mais d’un métal très précieux et très pur. Et ce qui est au dessous des reins, là où sont le coït, la procréation, les aiguillons des vices, a besoin d’être purgé par les flammes, pour que une fois purgé, il ressemble à cet arc, vulgairement nommé iris, qui se forme dans les nuages les jours de pluie. » Raban Maur, Commentaire sur Ezéchiel [5]

En revanche, il n’interprète pas les deux cercles selon l’opposition humain/divin. Bien au contraire, seul le cercle du haut lui apparaît comme le symbole de l’alliage des deux natures :

« Pourquoi, pour l’homme trônant de la vision, cet aspect d’électrum, sinon parce que dans l’électrum, considéré supérieur depuis longtemps, l’or et l’argent sont mêlés, afin qu’une chose unique advienne de deux métaux ?… Dans notre Rédempteur aussi, les deux natures, à savoir la divine et l’humaine, sont unies par elles-mêmes de façon indistincte et inséparable, afin que, pour l’humanité, la clarté du divin puisse être tempérée pour nos yeux ; et que, pour le divin, la nature humaine soit clarifiée, et qu’exaltée, elle lance des éclairs vers cela même qui l’a créée » [5]

En synthèse, voici les interprétations des cercles haut et bas dont on pouvait disposer à l’époque de la Première Bible de Charles le Chauve (les dénominations sont celles de Meyer) :

- sotériologique (Grégoire le Grand) :

- monde de l’Ancien Testament / monde du Nouveau Testament

- feu pour les célestes / feu pour les humains ;

- anthropologique (Raban Maur) : pureté / corruption ;

- christologique (Raban Maur, mais seulement pour le cercle du haut) : humain/divin

Or les deux mandorles en huit carolingiennes sont totalement symétriques, de même que la plupart de celles qui suivront. Il est en fait très rare, comme nous allons le voir, de trouver des mandorles en huit pouvant illustrer l’une ou l’autre de ces interprétations. Si l’idée des deux cercles égaux est passée dans le domaine graphique, celle qu’ils soient composés de matériaux différents a été très rarement illustrée.

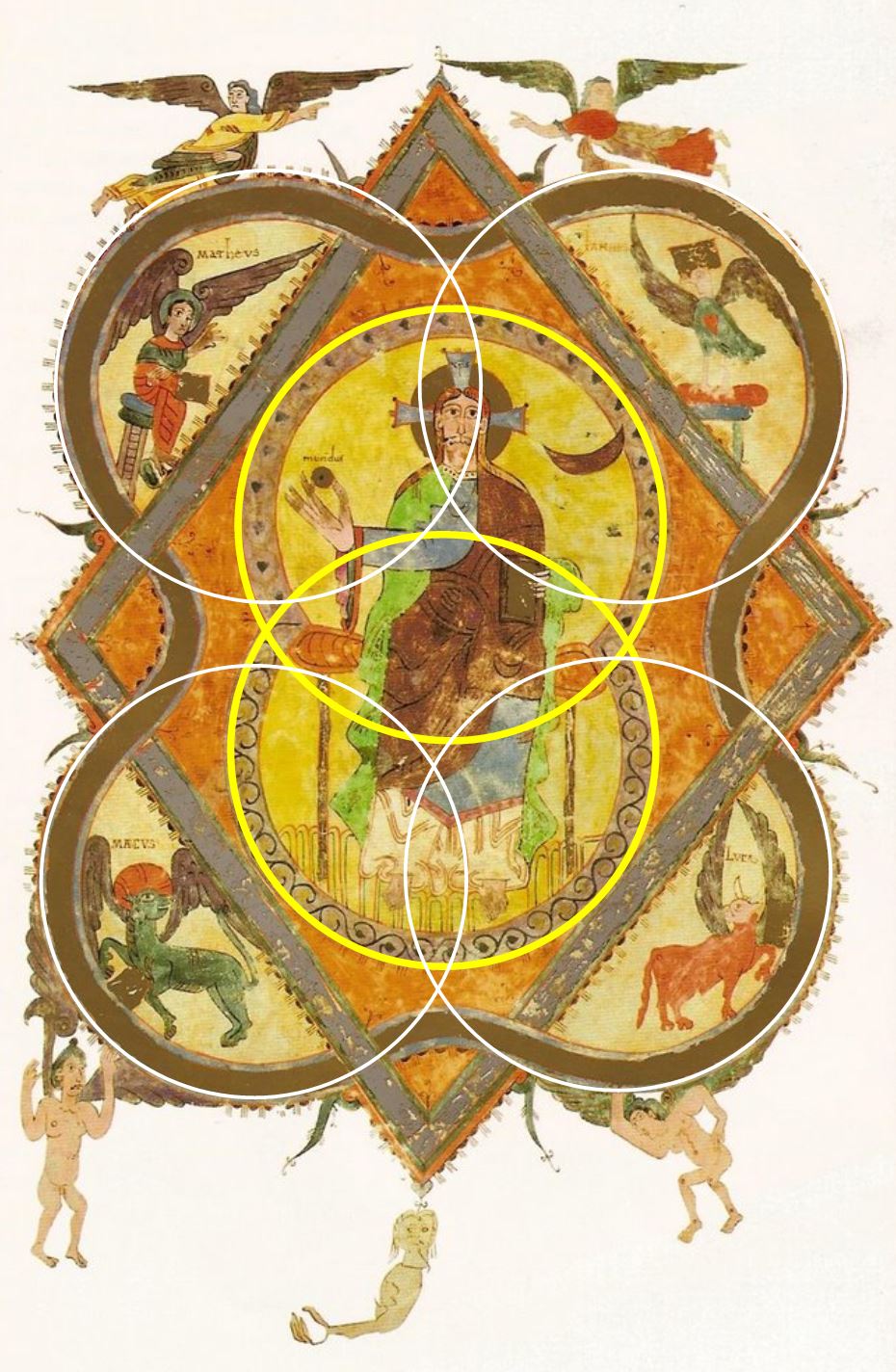

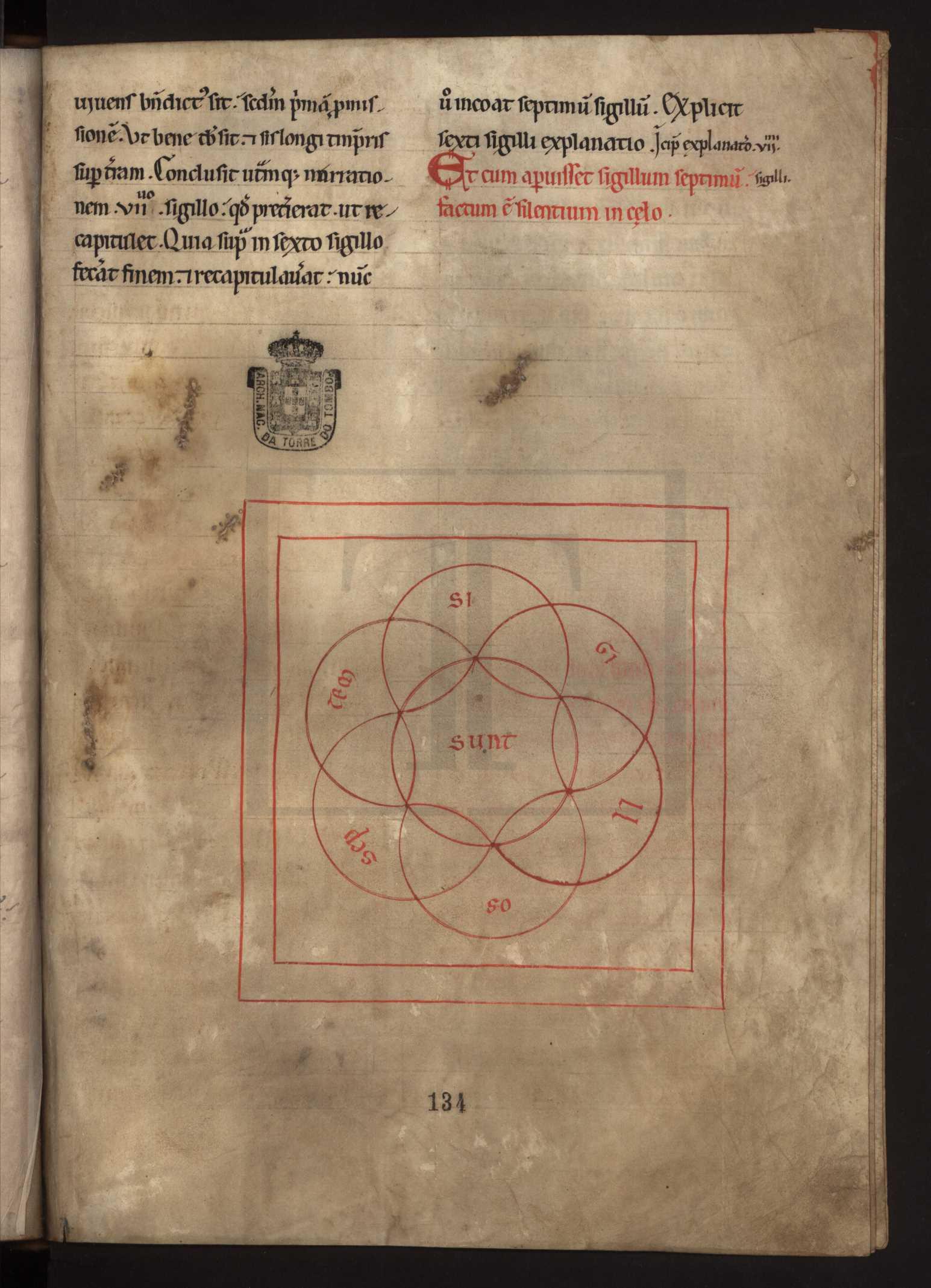

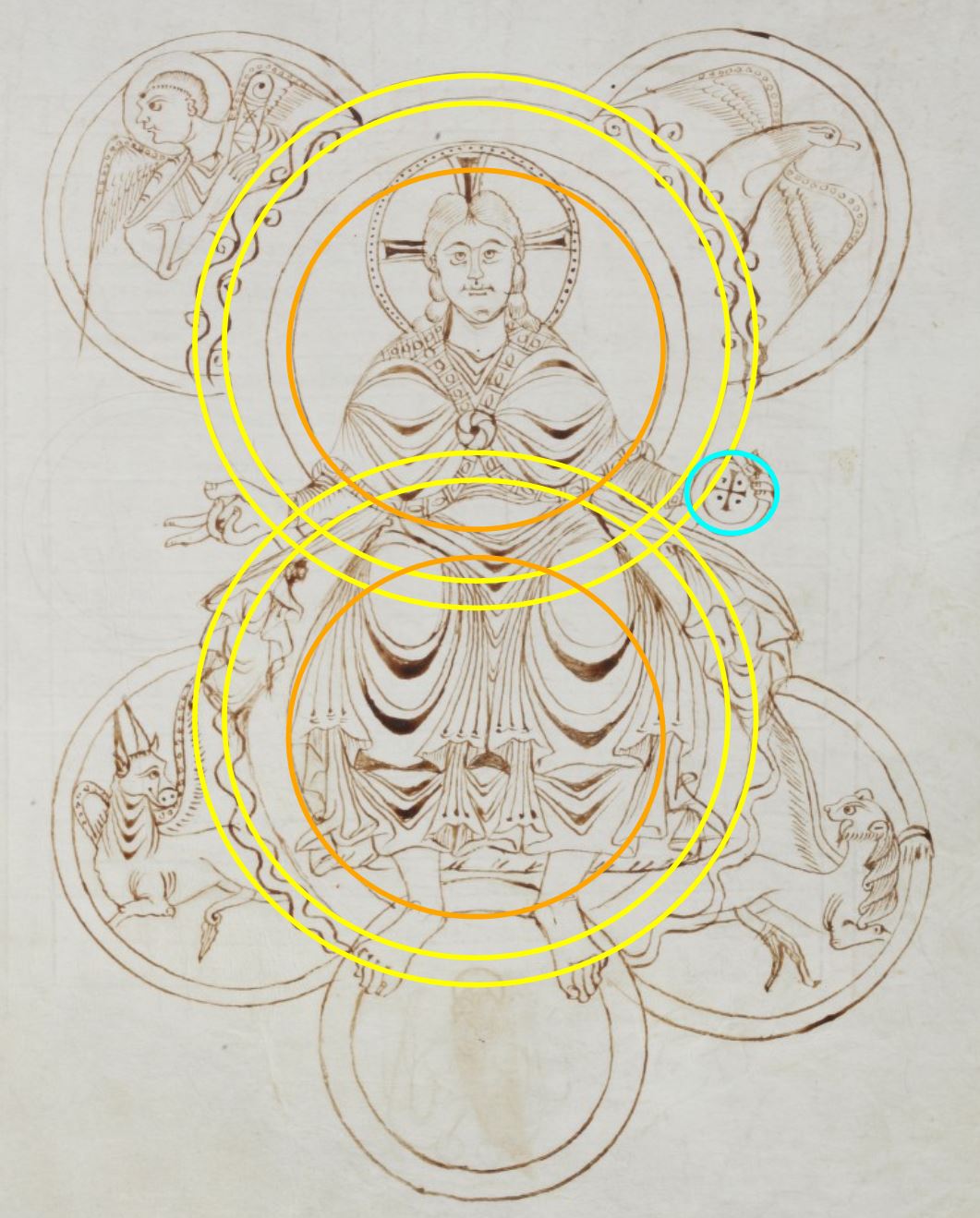

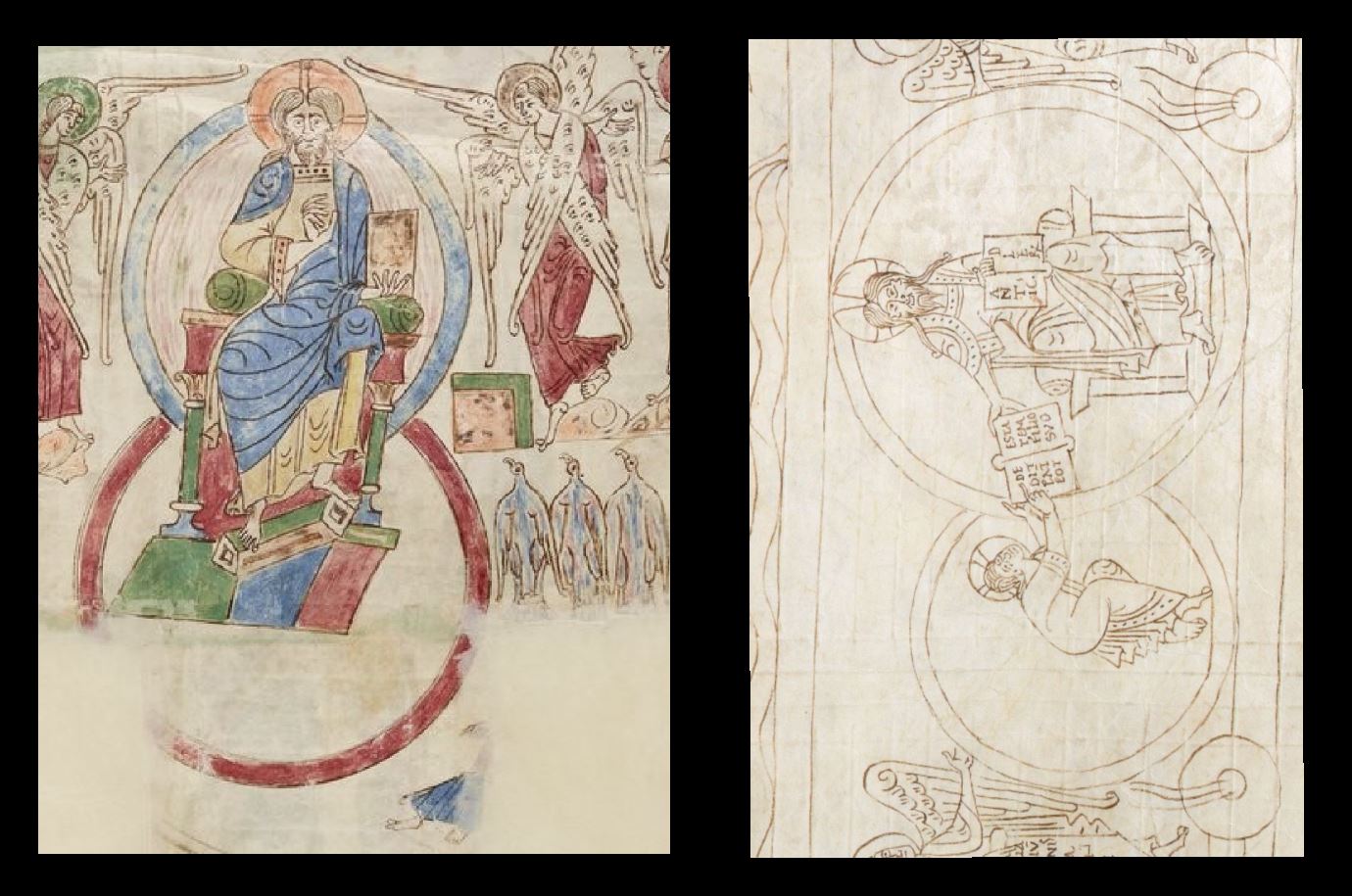

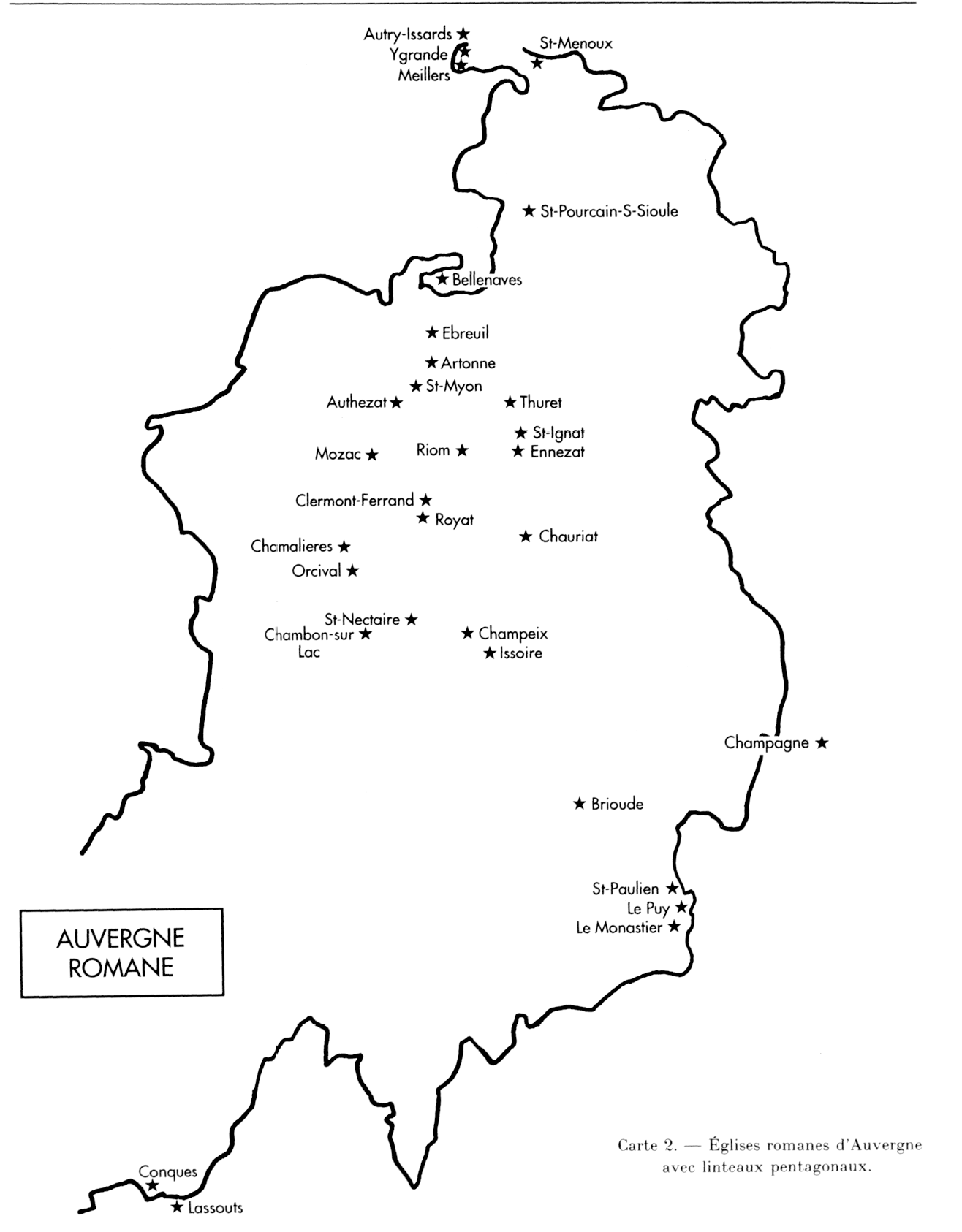

C Le Huit en Espagne

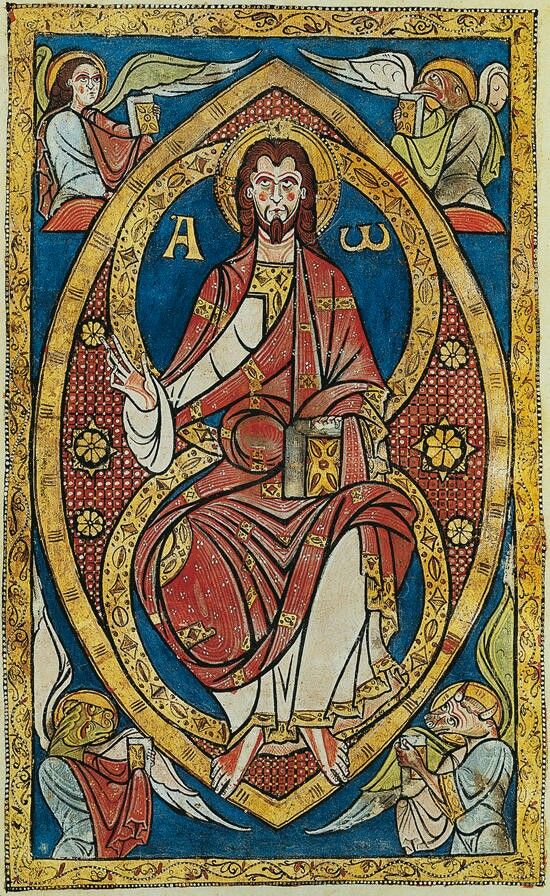

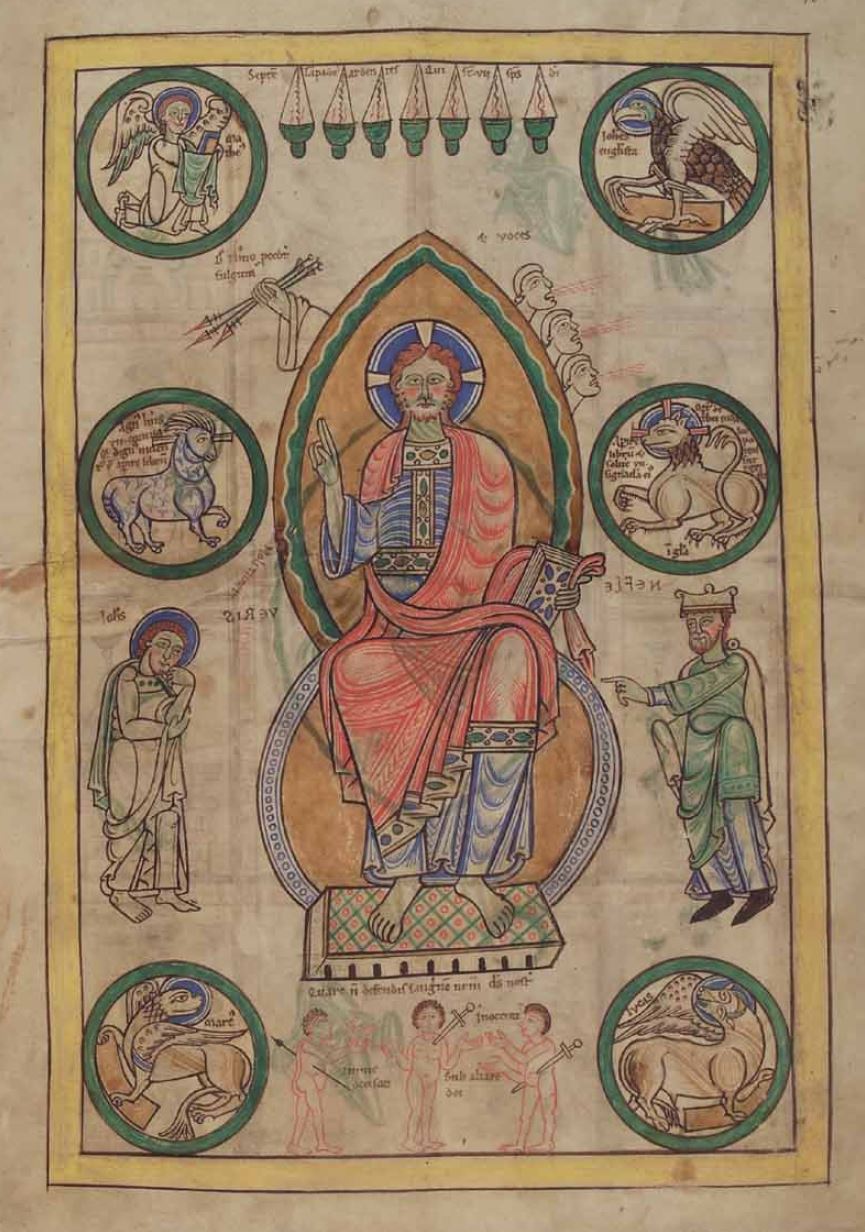

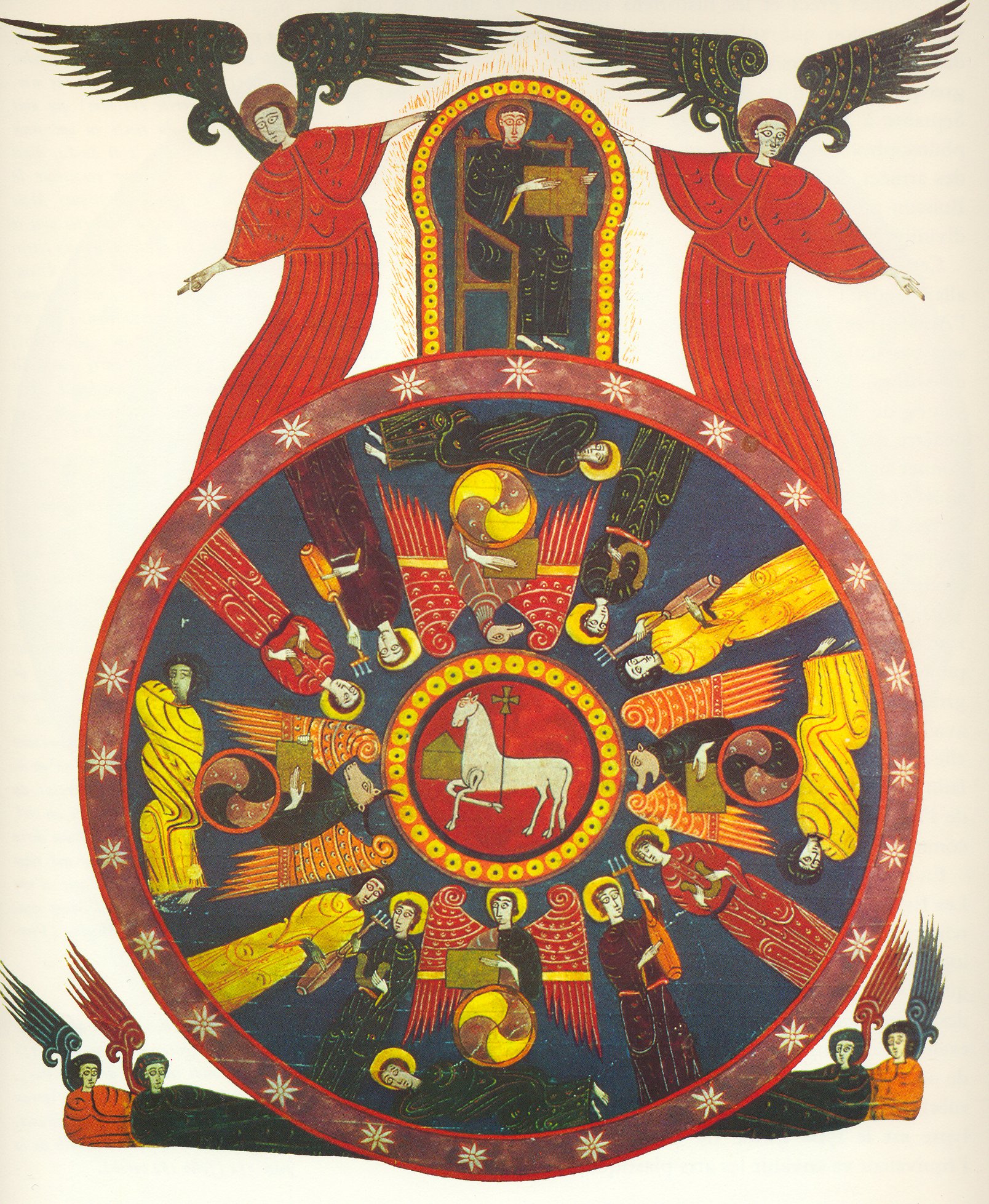

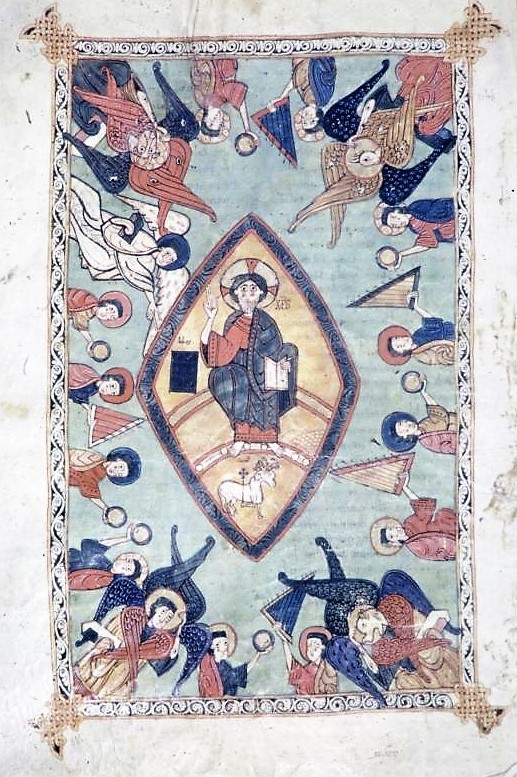

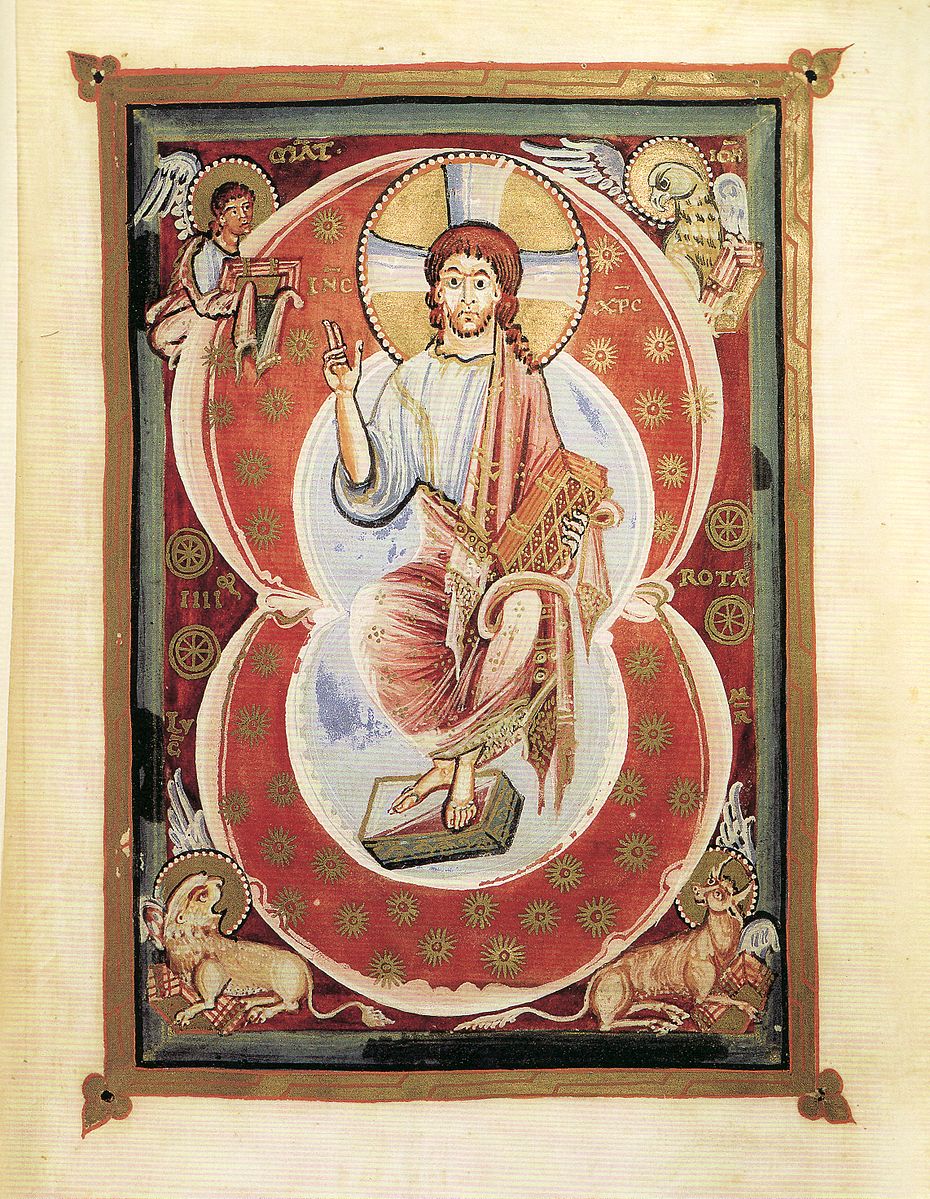

Christ en Majesté

Christ en Majesté

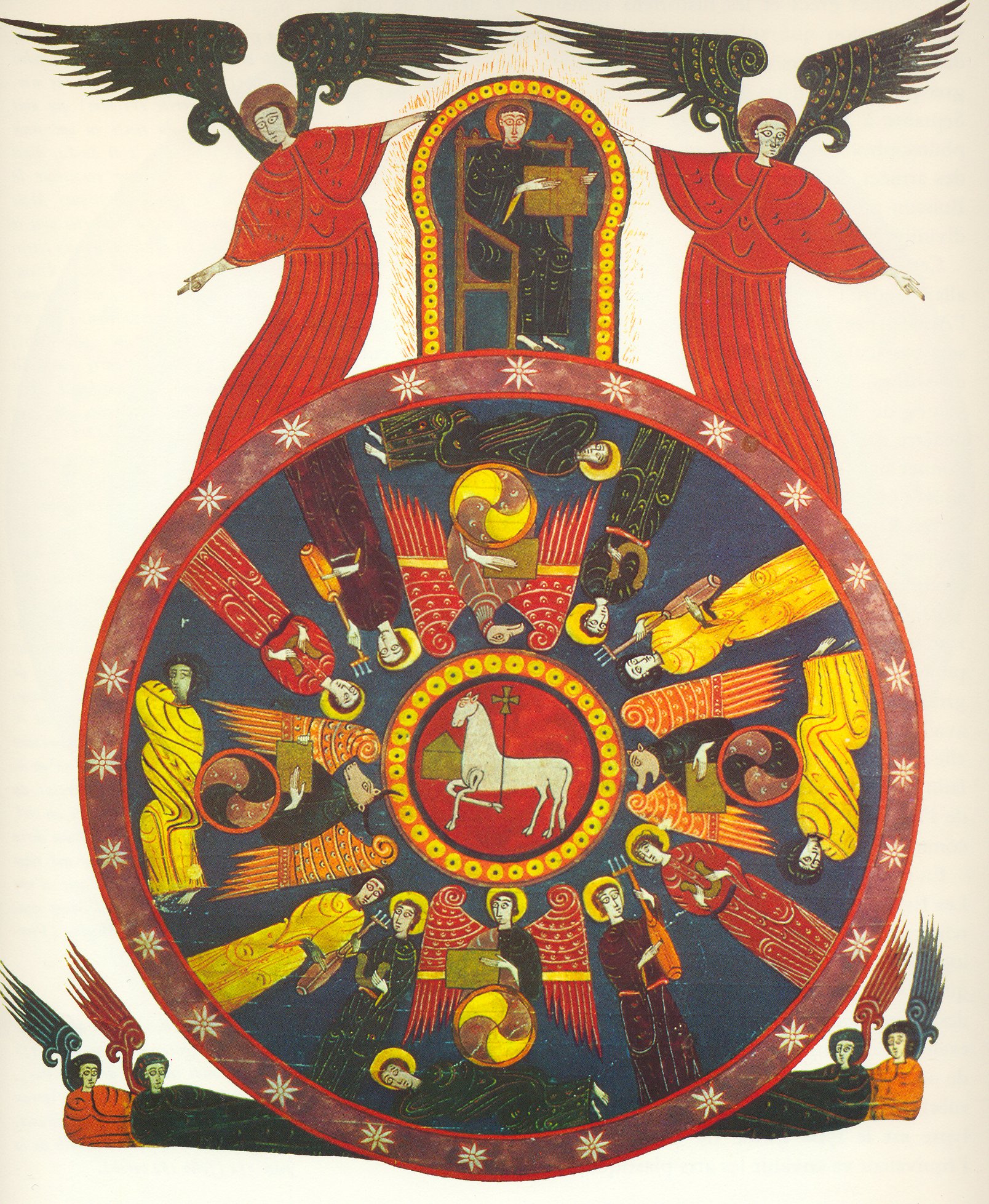

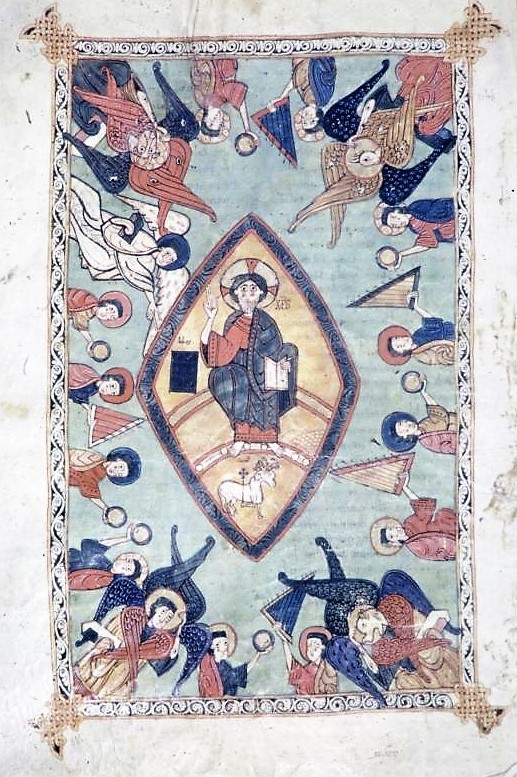

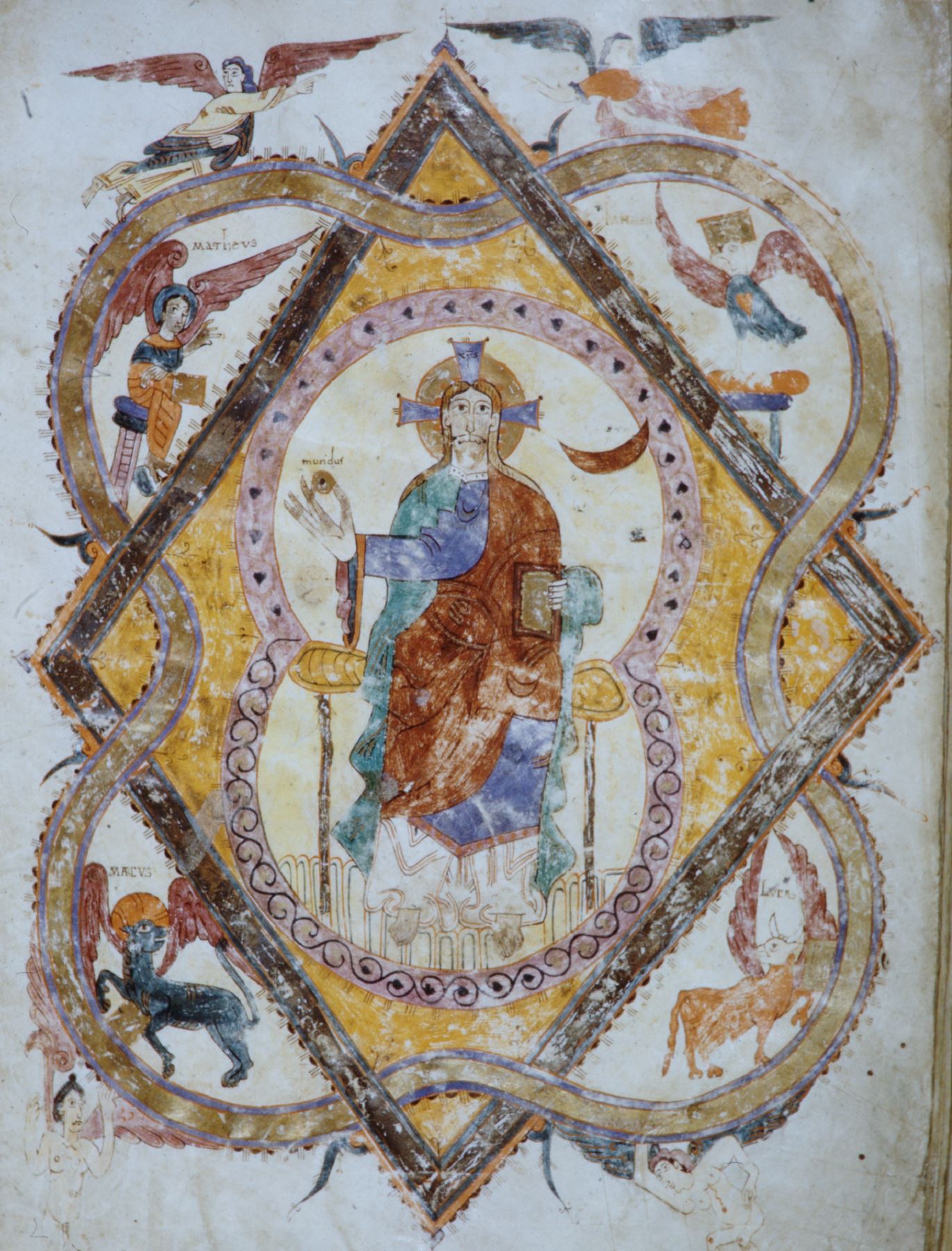

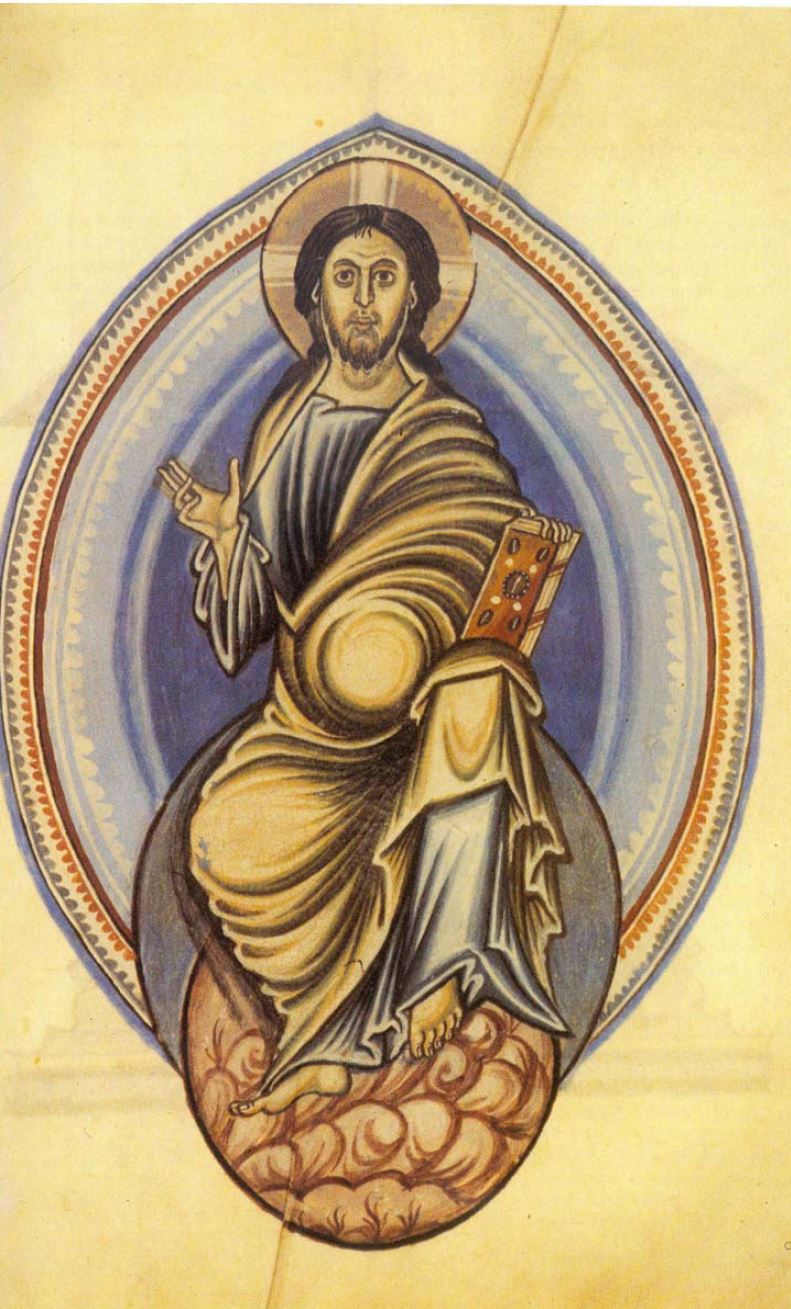

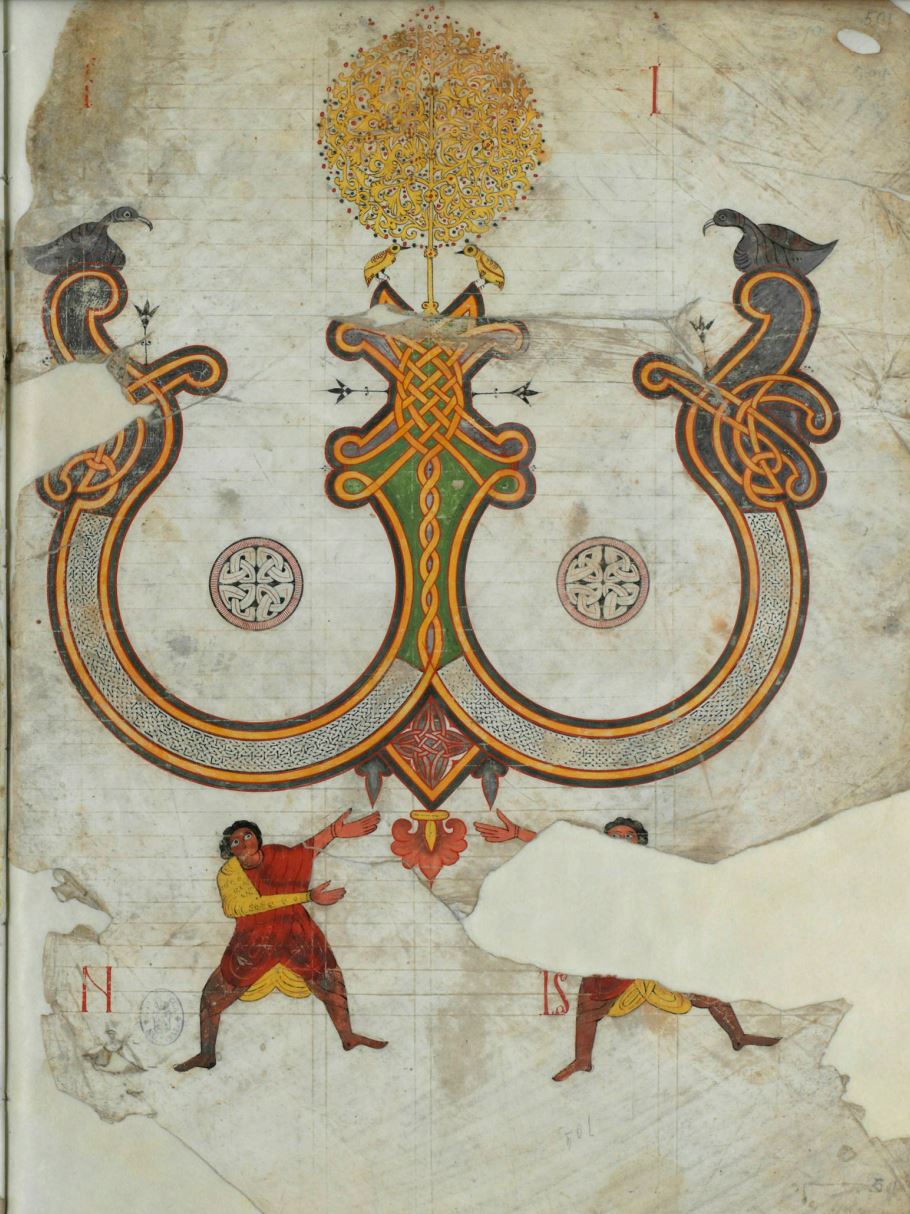

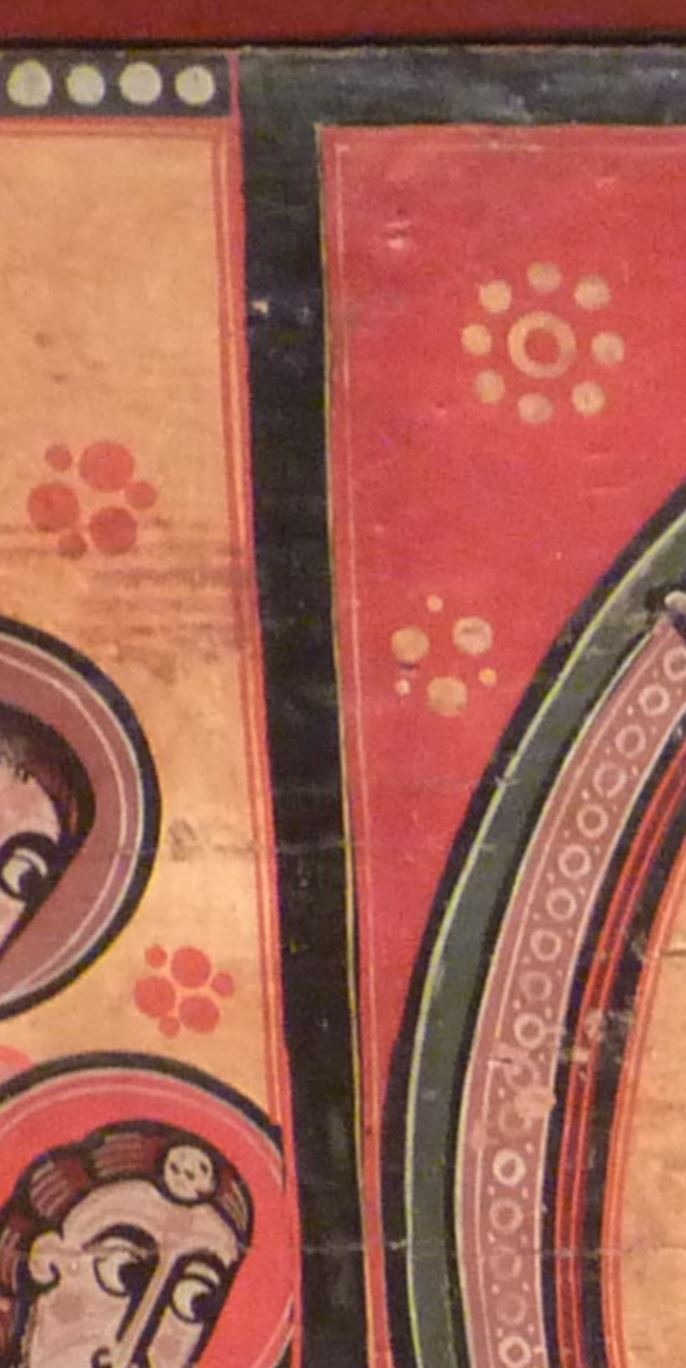

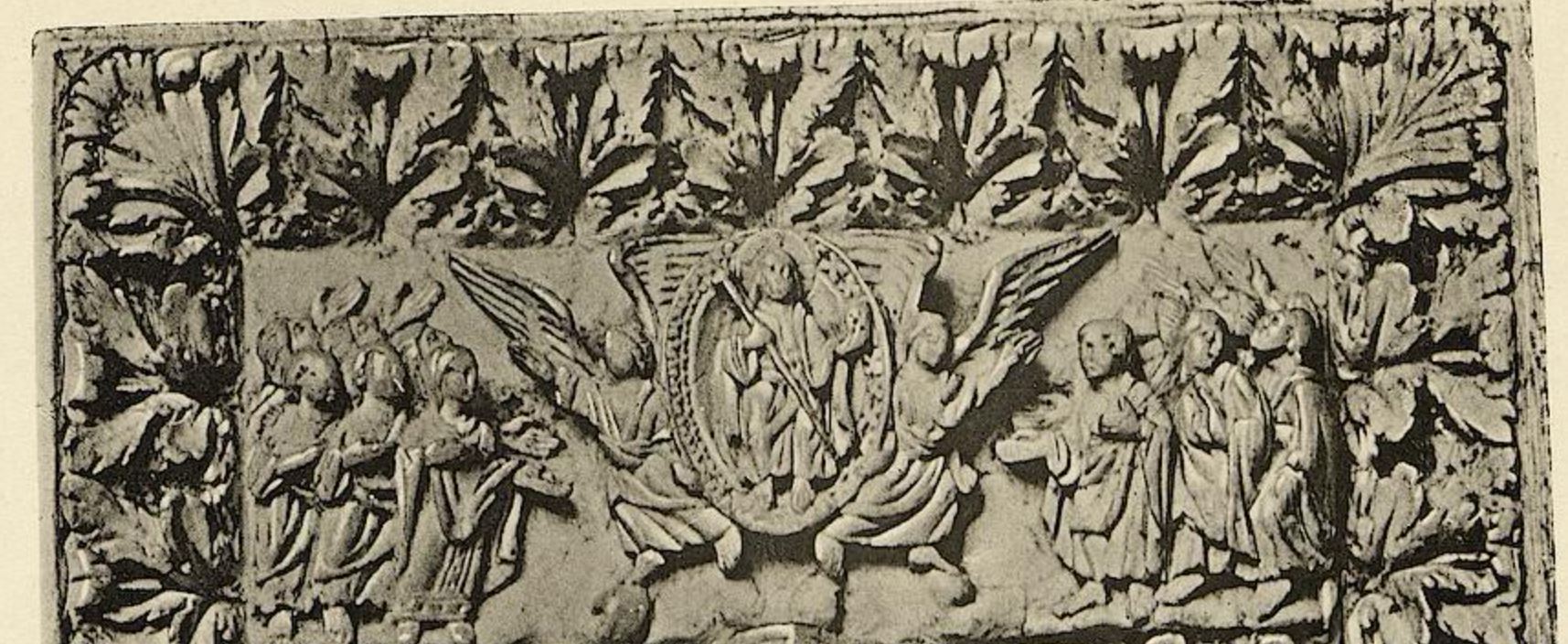

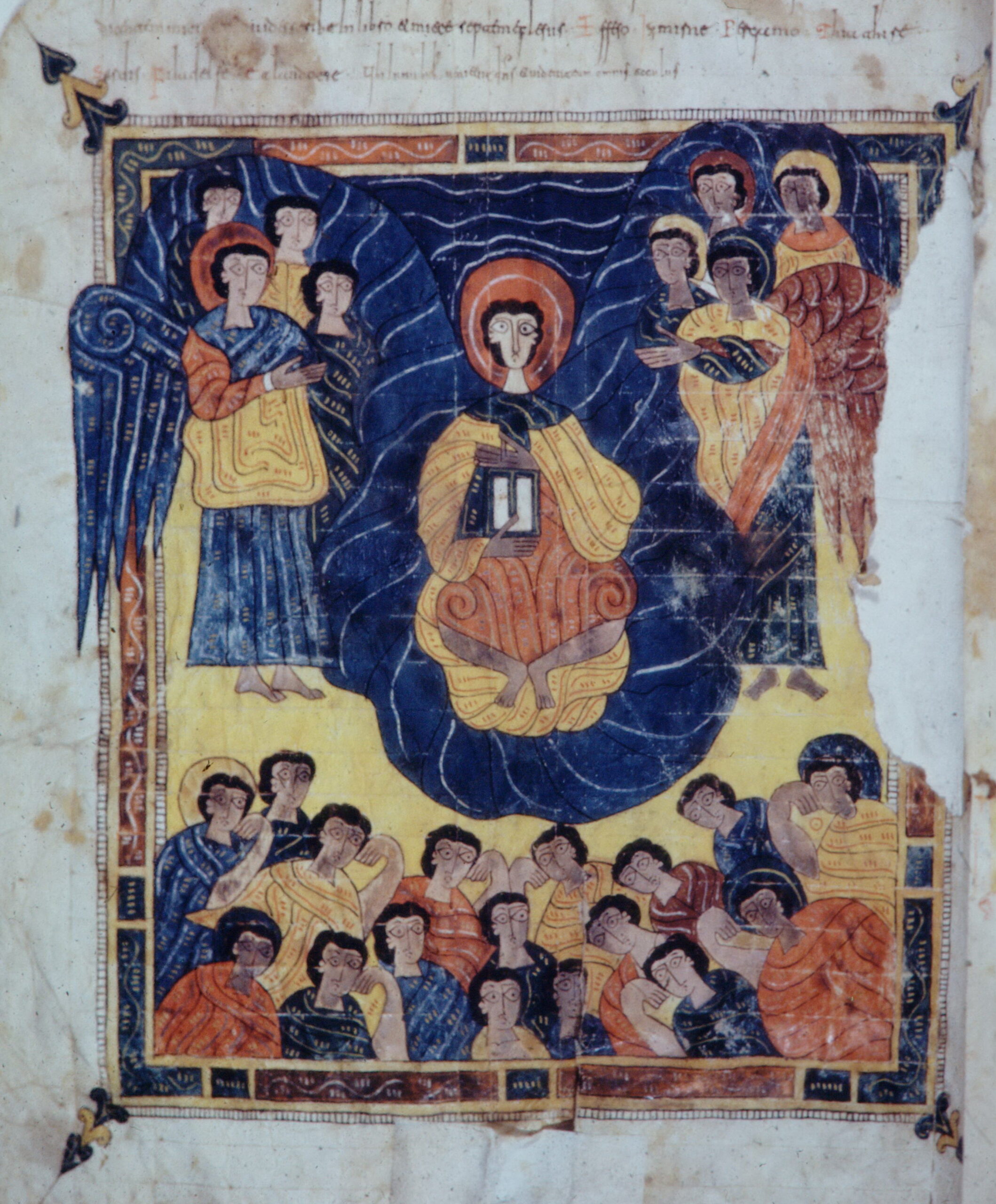

Beatus de Gérone, 975, fol 2r

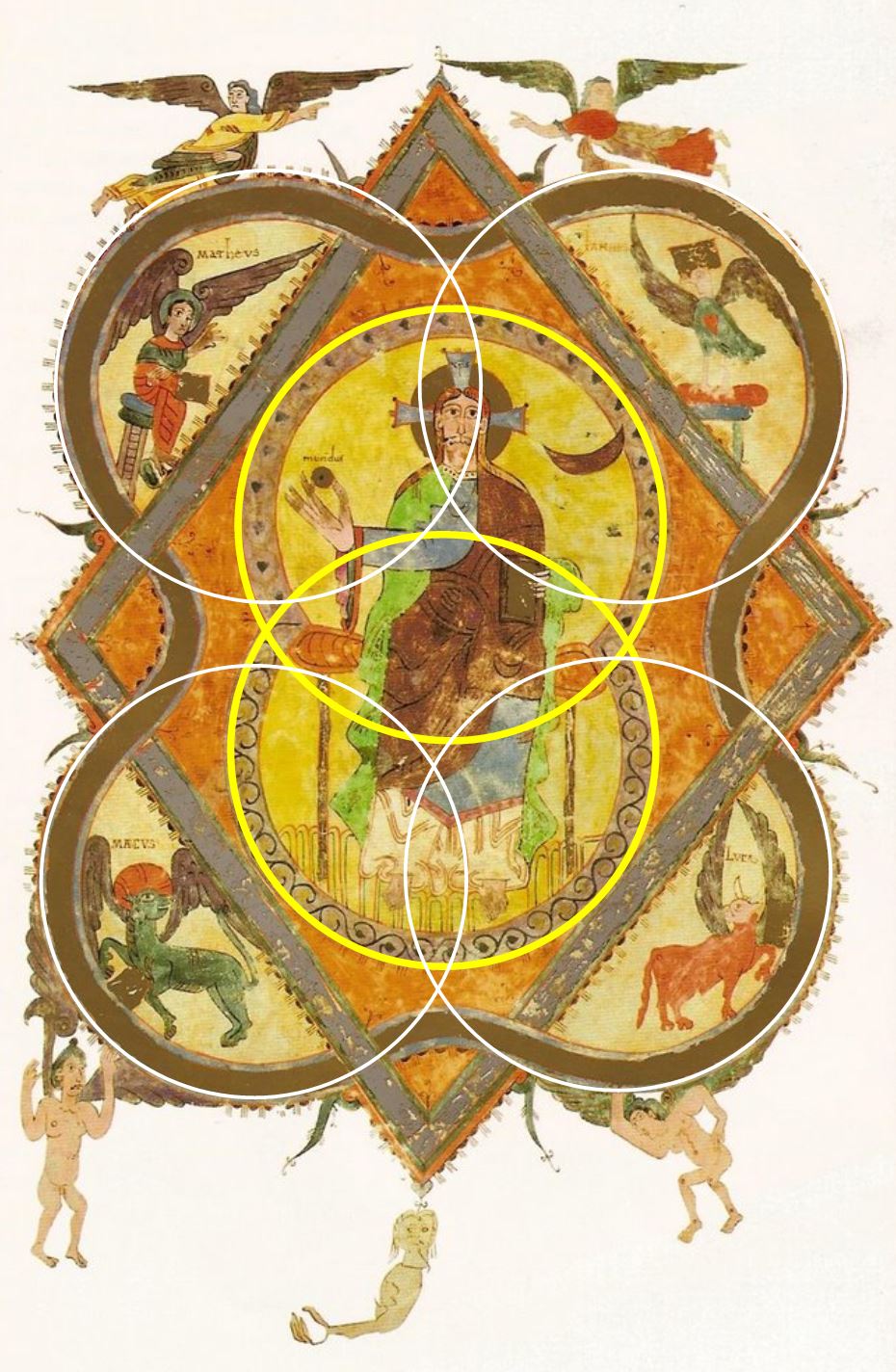

Cette image est un des exemples connus de l’influence, avec un siècle de retard, des schémas carolingiens au delà des Pyrénées. L’artiste a intégré à sa composition deux « nouveautés » :

- le globe digital, marqué « mundus » pour faciliter la compréhension ;

- la mandorle en huit (en jaune), agréablement complétée par quatre autres cercles intersectés (en blanc), probablement évocateurs des quatre roues d’Ezéchiel.

C’est probablement à cause de cette profusion de cercles que l’artiste a remplacé par un trône le globe-siège. Dans une autre Majestas, celle du Codex Vigilianus, l’artiste fera un choix différent, conservant le globe-siège et le disque digital, mais utilisant un losange comme mandorle englobante (voir 2 Une figure de l’Incommensurable ).

Cette grande machinerie laisse pendre comme un hameçon une sirène piteuse, et écrase deux anges déchus et nus. En haut, deux anges vêtus appellent à venir adorer le Seigneur.

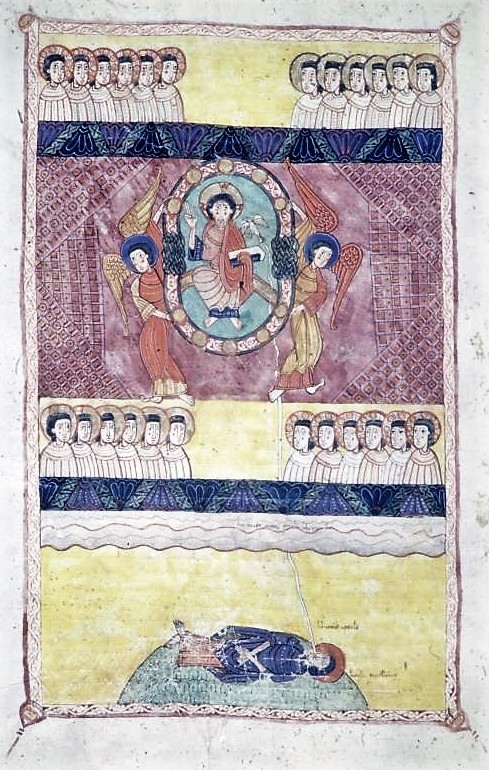

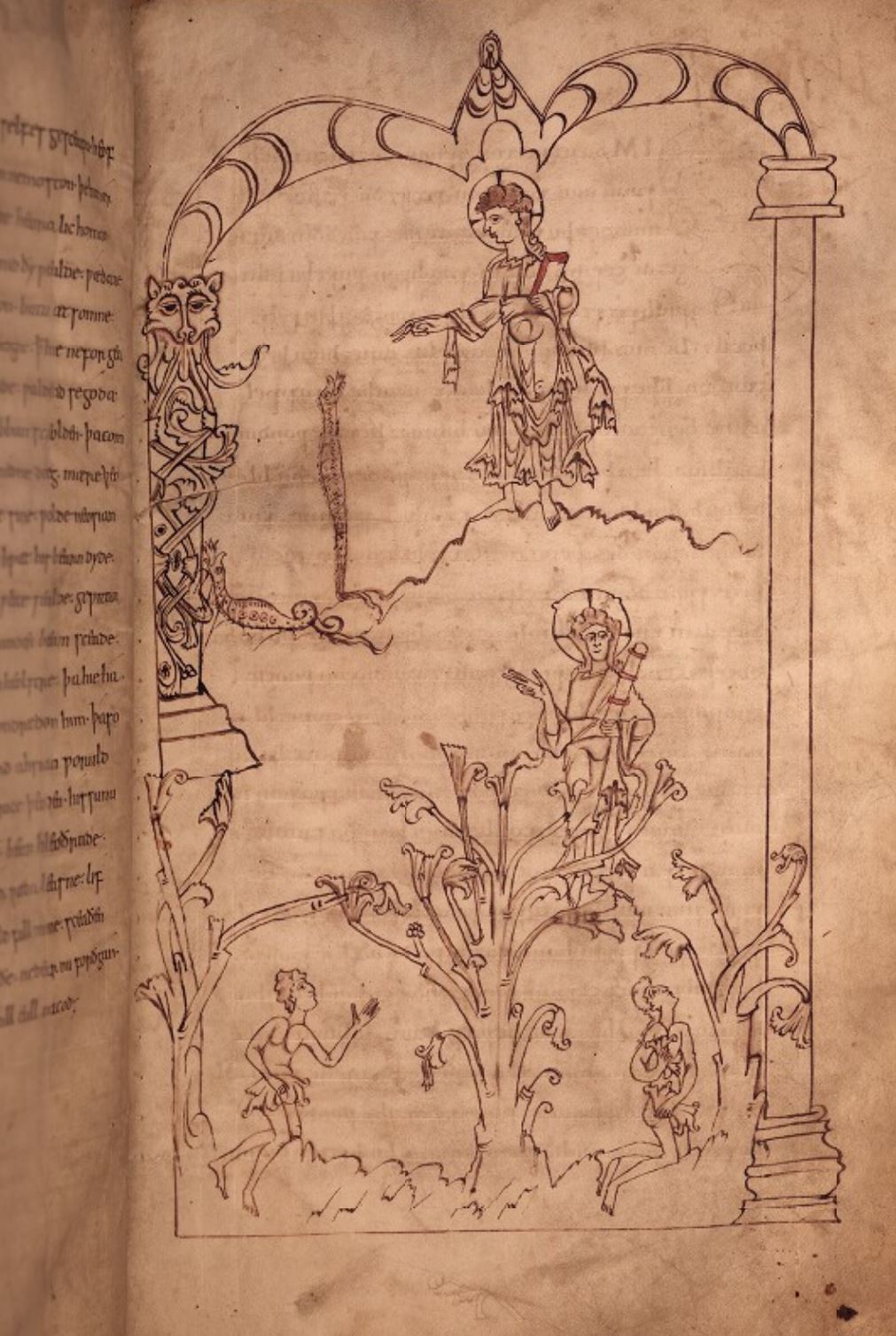

Vision d’Ezéchiel

Vision d’Ezéchiel

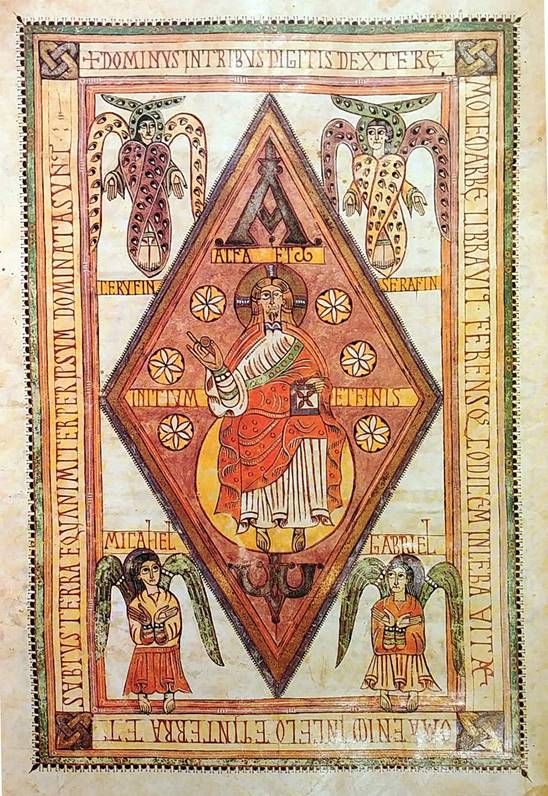

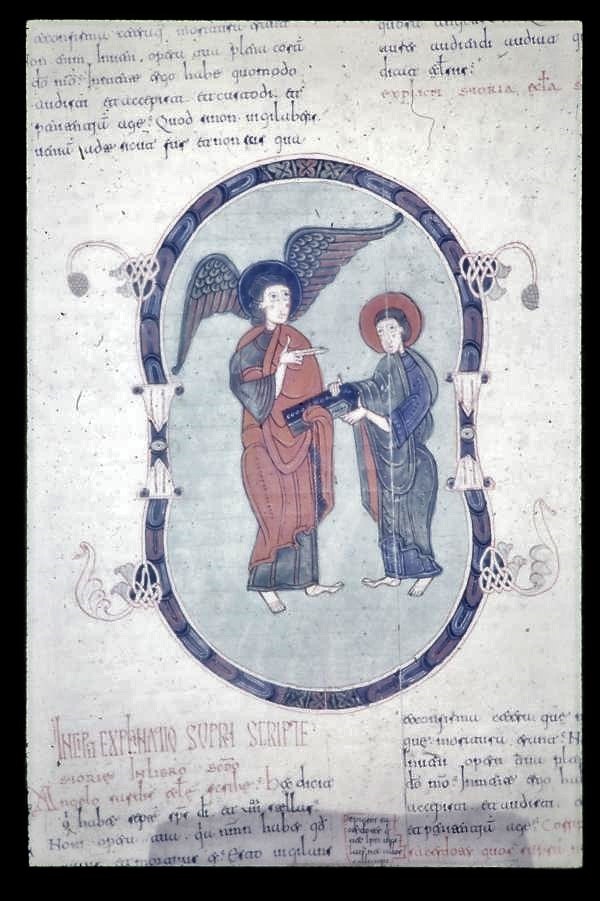

Bible de Roda, 1030-1060, BNF Latin 6-3, vue 92

Autre indubitable influence carolingienne dans cette utilisation de la mandorle en huit dans une vision d’Ezéchiel : et preuve a posteriori que les copistes espagnols comprenaient parfaitement son sens de double halo.

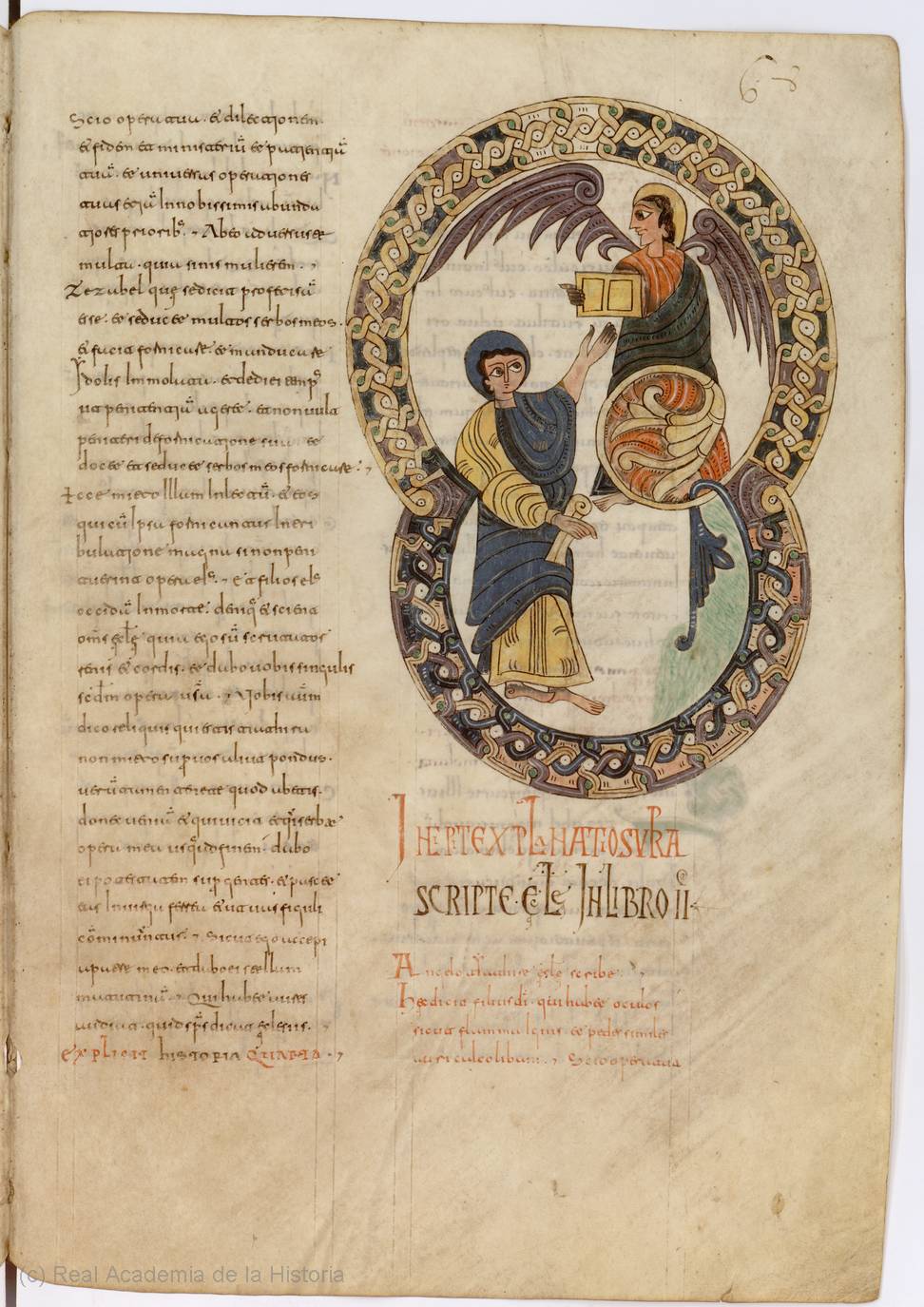

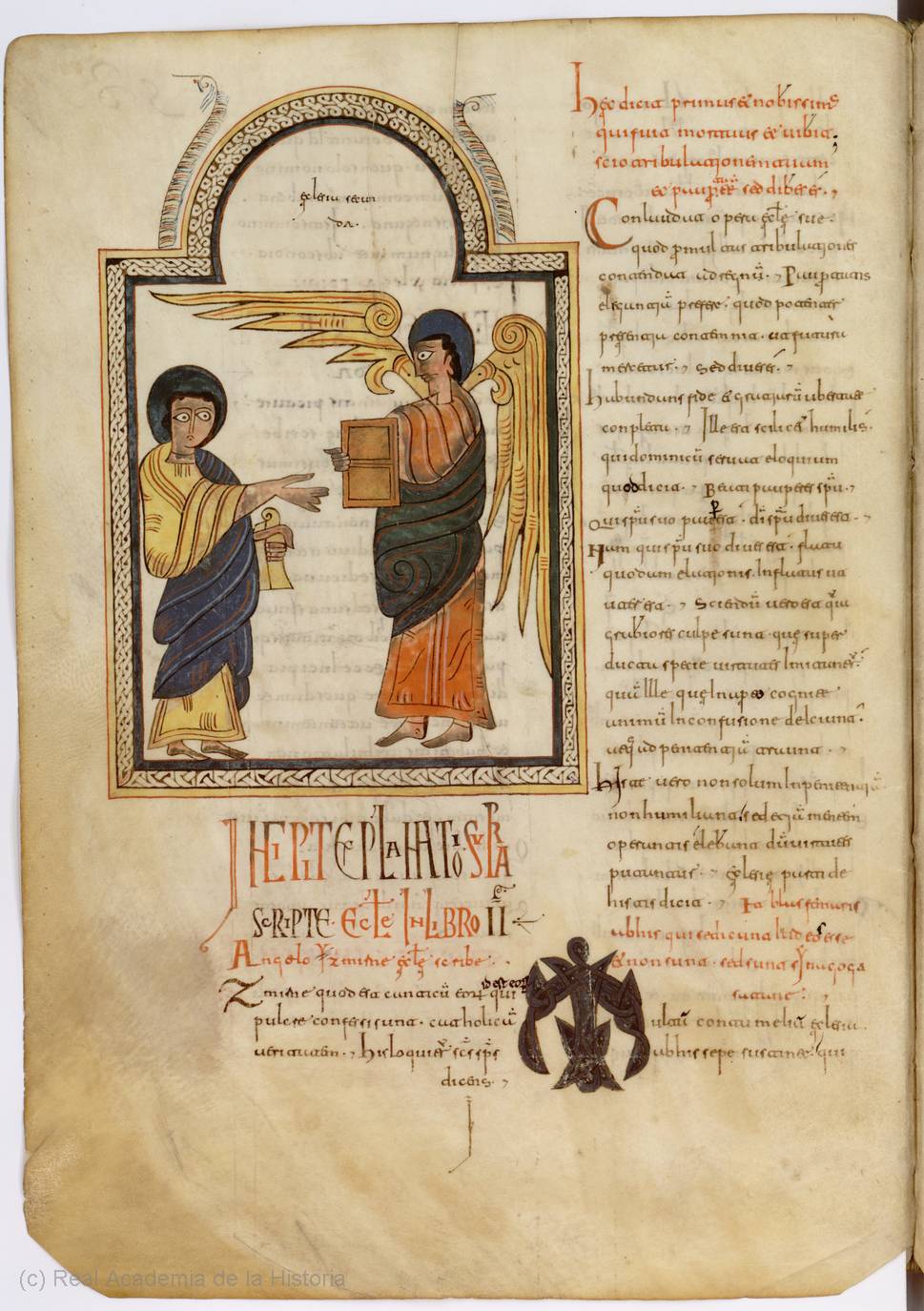

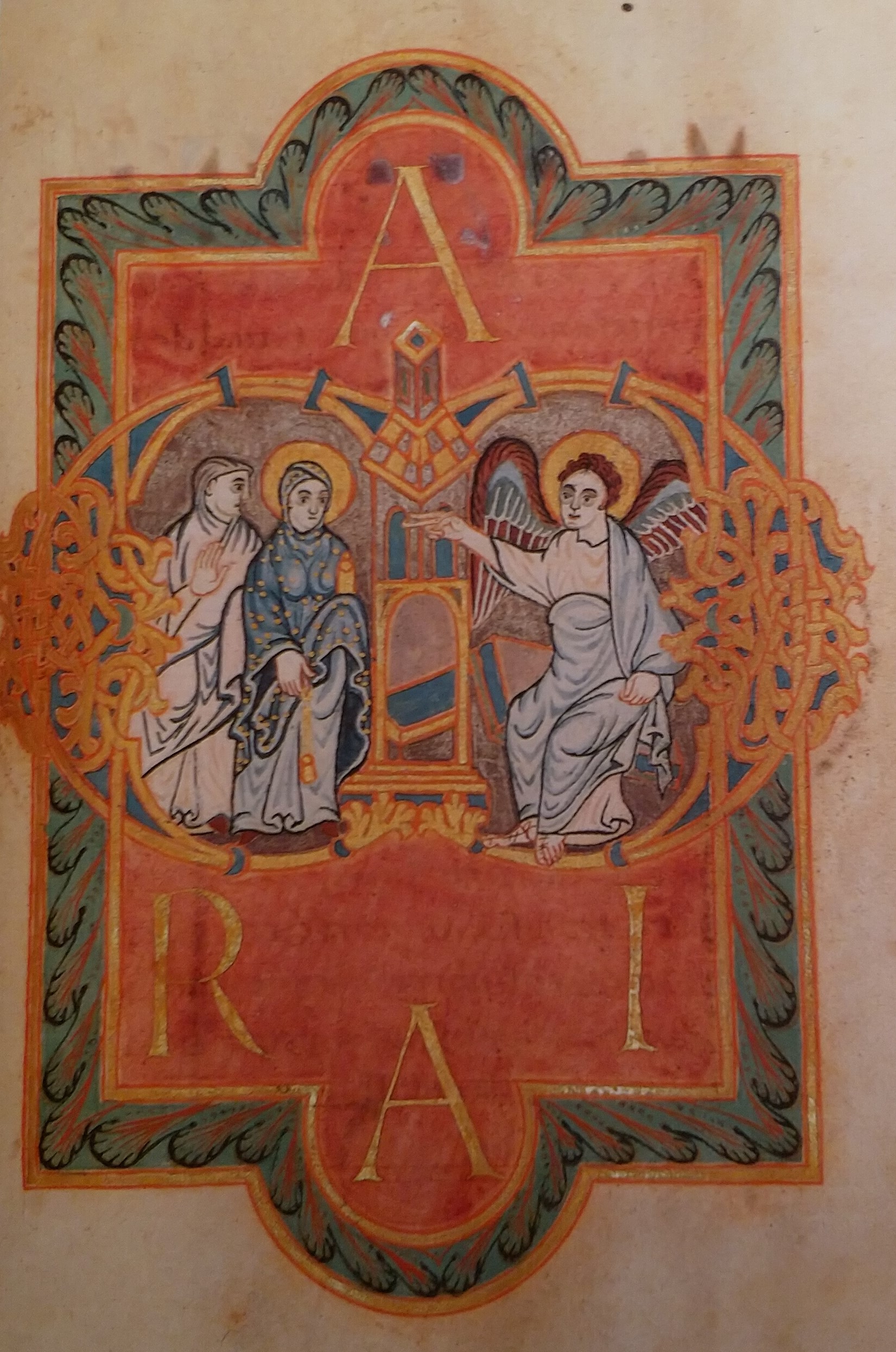

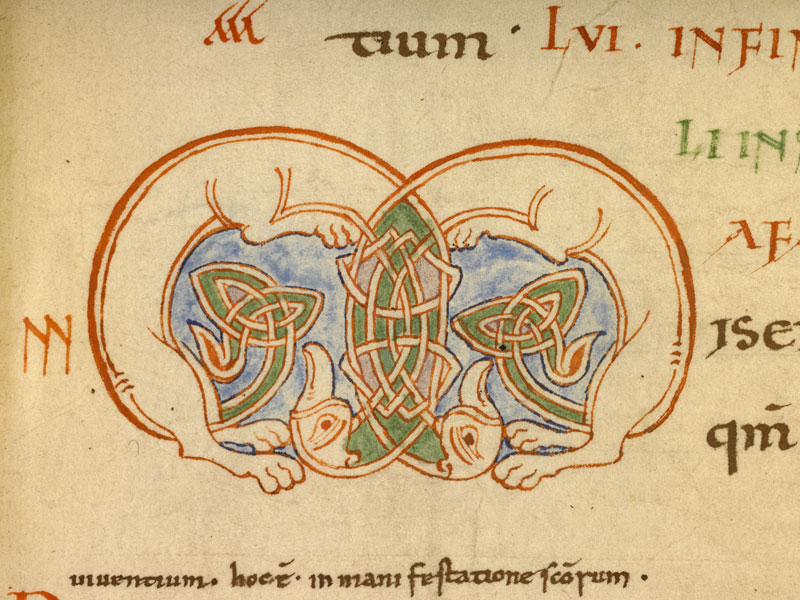

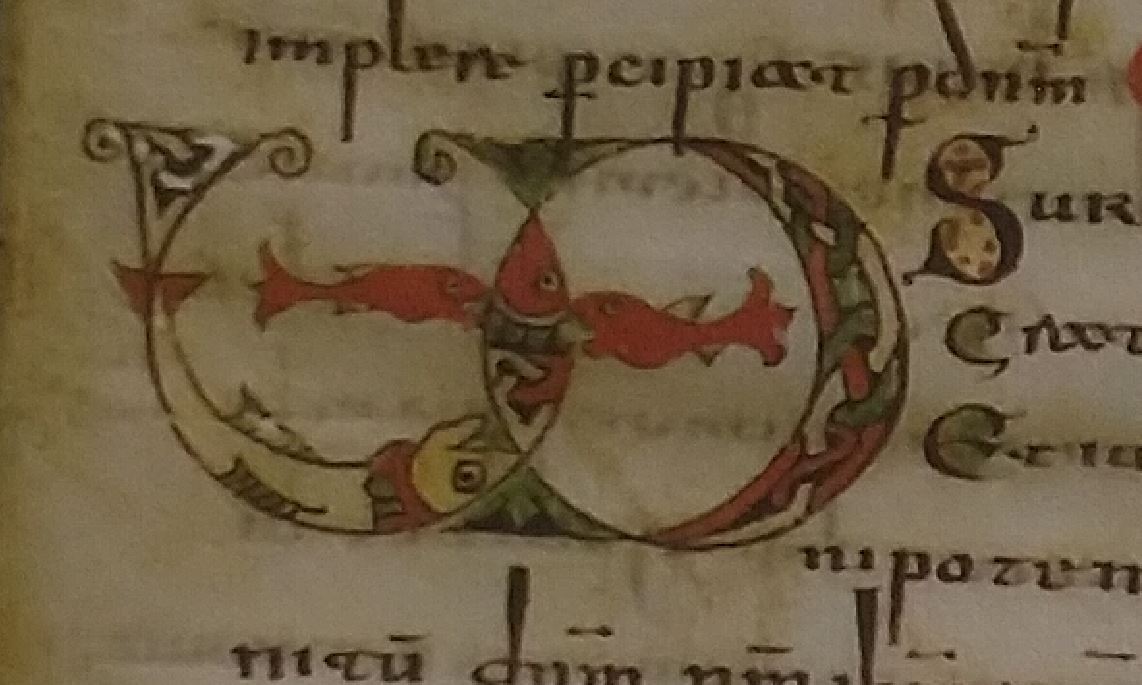

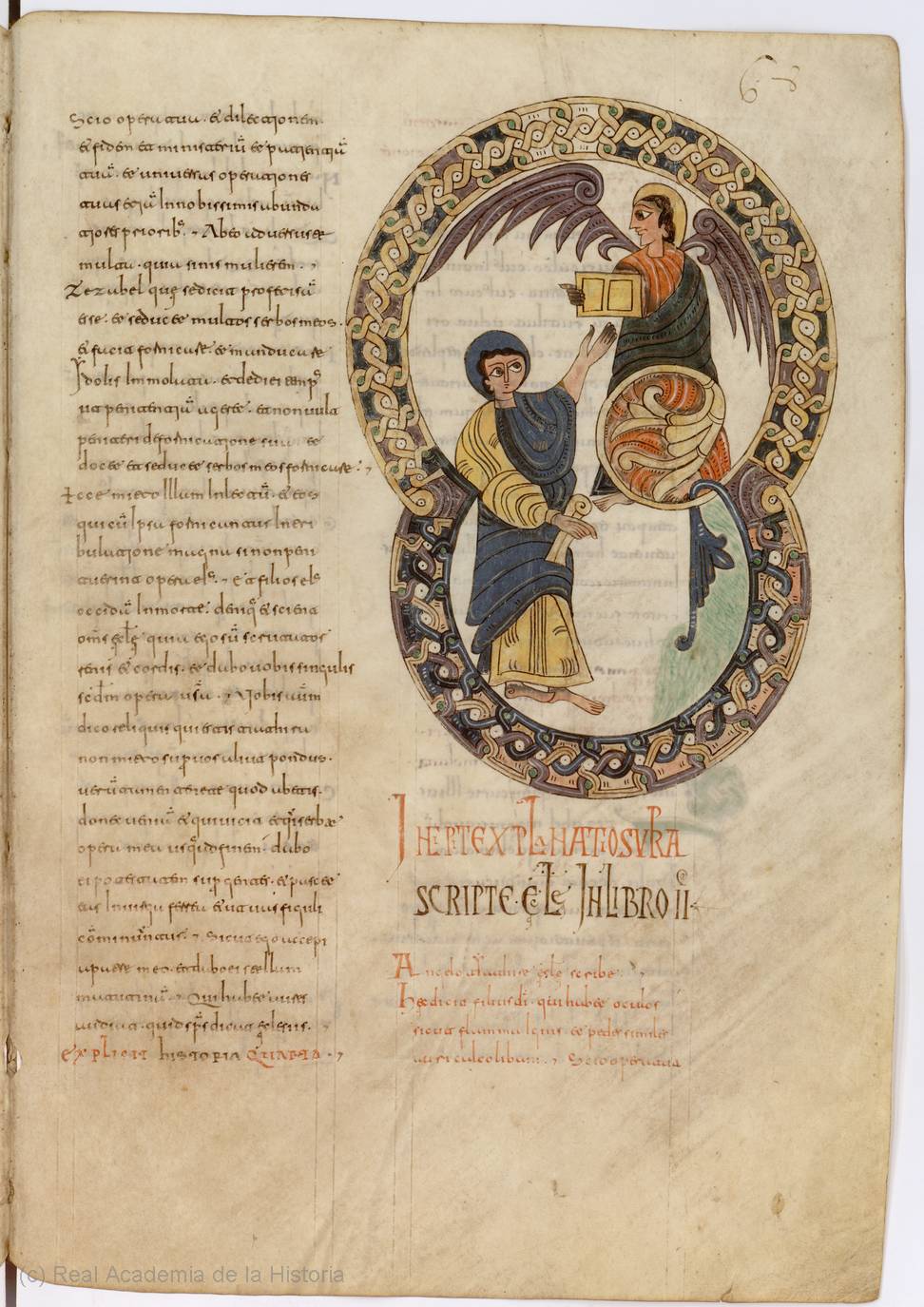

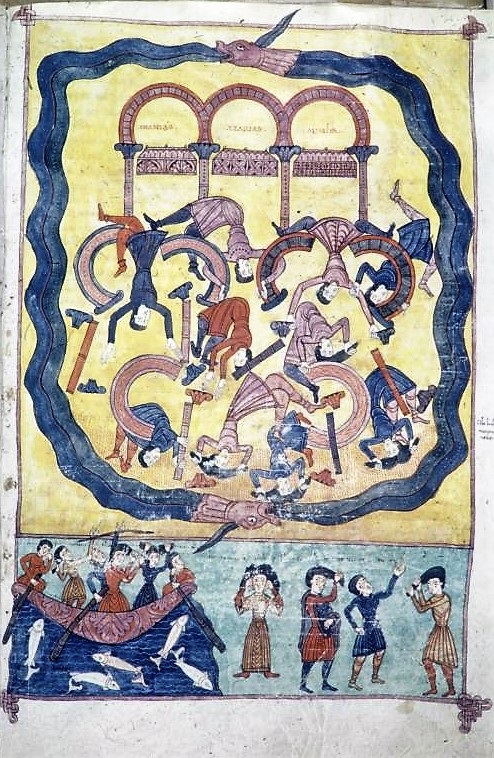

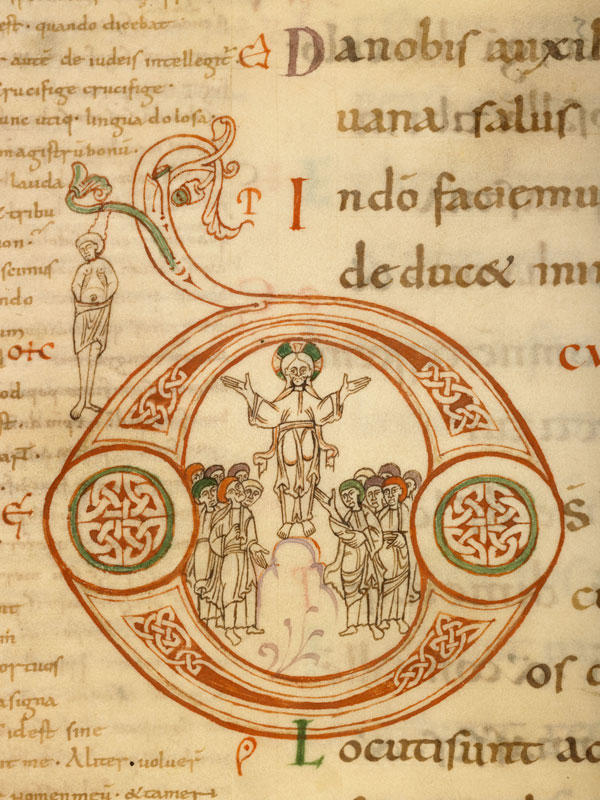

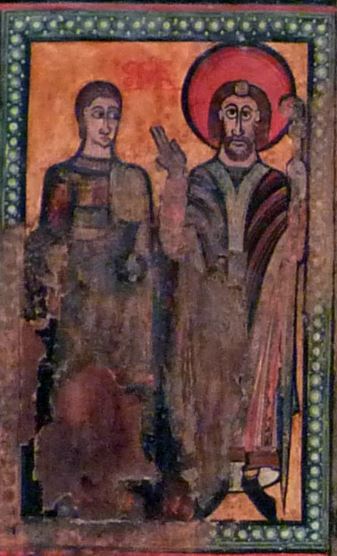

Jean et la Quatrième église (Thyatire), fol 68r

Jean et la Quatrième église (Thyatire), fol 68r

Beatus de San Millan de la Cogolla, vers 930, Madrid, Real Academia de la Historia, Cod. 33

Ce Beatus présente lui-aussi une composition en huit, mais dans un contexte complètement différent : il s’agit d’illustrer le dialogue entre Jean et l’Ange de l’église de Thyatire, en soulignant le rotulus de l’un et le livre de l’autre. La manière dont les deux anneaux aux entrelacs complexes se referment par deux palmettes nouées, à la manière d’une sorte de fibule, montre bien le caractère essentiellement décoratif, et non symbolique, de cette invention.

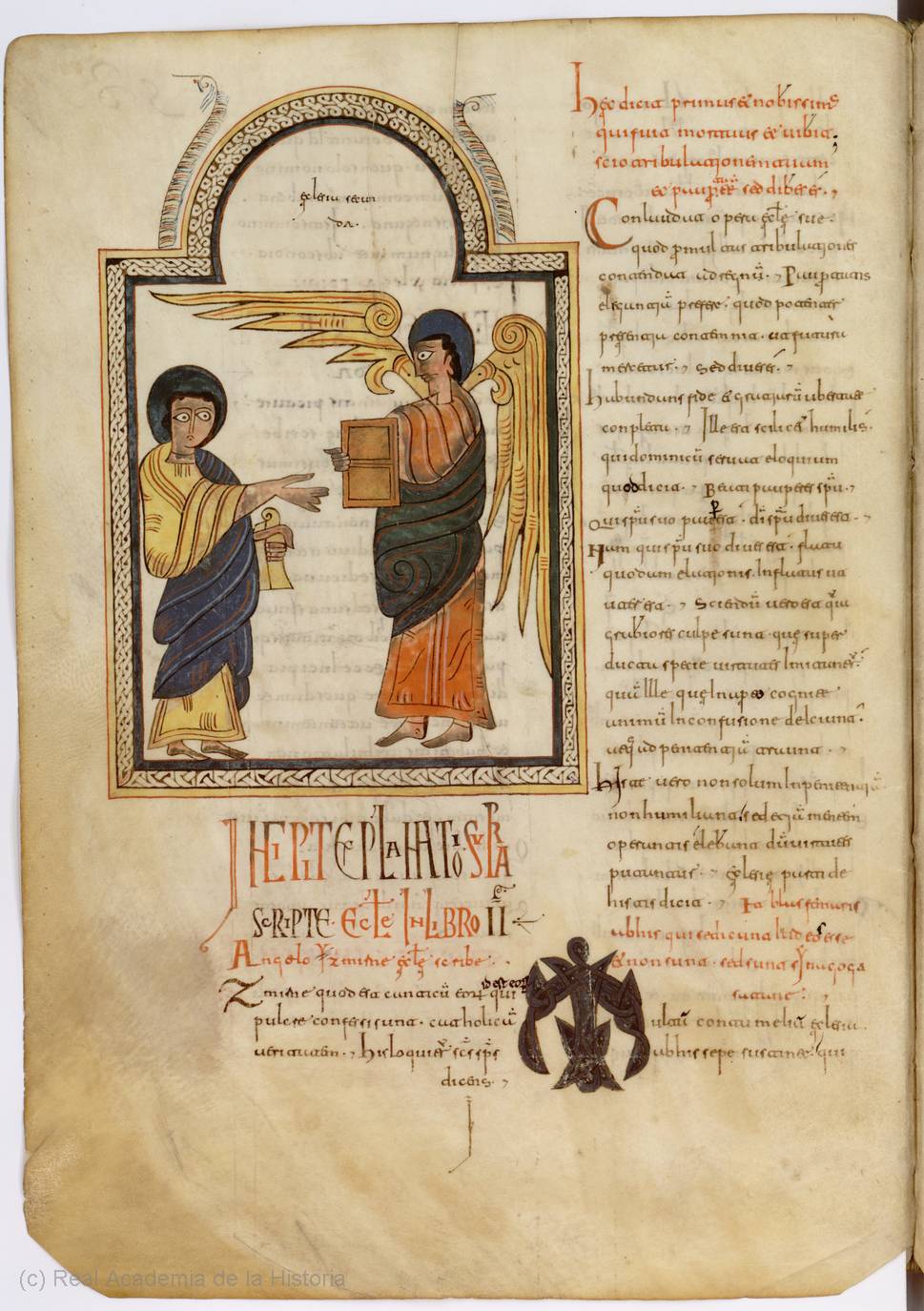

Jean et la Deuxième église (Smyrne), fol 58v Jean et la Deuxième église (Smyrne), fol 58v |

Jean et la Troisième église (Pergame), fol 63v Jean et la Troisième église (Pergame), fol 63v |

Elle se place dans une sorte de surenchère graphique où l’artiste expérimente différentes manières de placer les deux protagonistes : sous une seule arcade, sous deux arcs outrepassés, puis dans les deux cercles d’un huit.

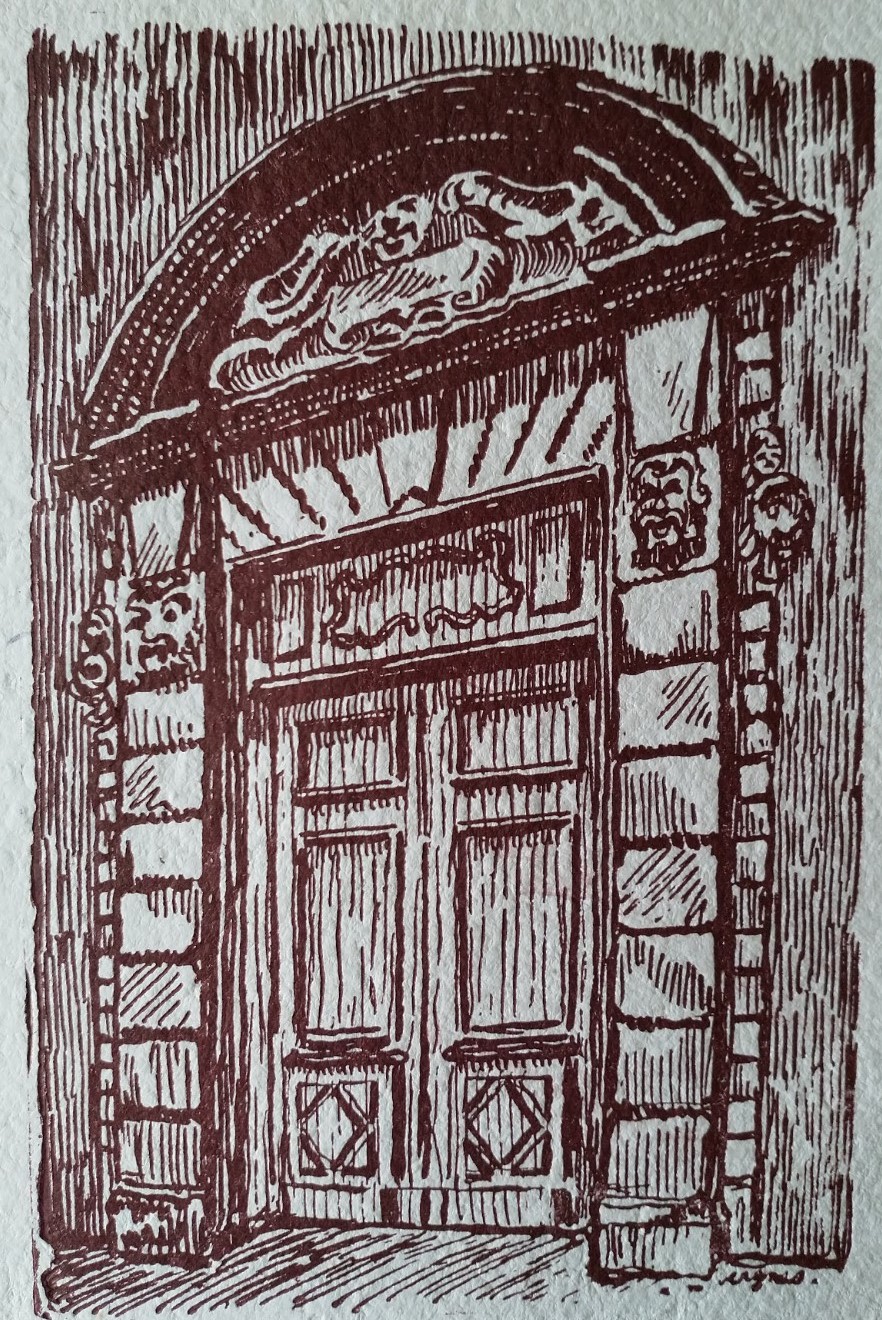

Jean et la Septième église (Laodicée), fol 83v

Jean et la Septième église (Laodicée), fol 83v

La série se conclut par un grand portail à arc outrepassé : on peut se demander si la familiarité avec cette forme architecturale typiquement hispanique n’a pas joué dans l’adoption plus fréquente qu’ailleurs de la mandorle en huit.

Le tabernacle ouvert et les anges aux sept coupes (Apocalypse 15,5) Le tabernacle ouvert et les anges aux sept coupes (Apocalypse 15,5)

Beatus de San Millan de la Cogolla, vers 930, Madrid, Real Academia de la Historia, Cod. 33

fol 185v |

Le Tétramorphe, livre 3 Le Tétramorphe, livre 3

1047, Beatus de Fernando I y dona Sancha de Leon, Madrid, Biblioteca Nacional, Ms Vit.14.2, fol 117v |

Deux mises en valeur du Sacré par un arc outrepassé : à gauche le Tabernacle ouvert, à droite Dieu trônant.

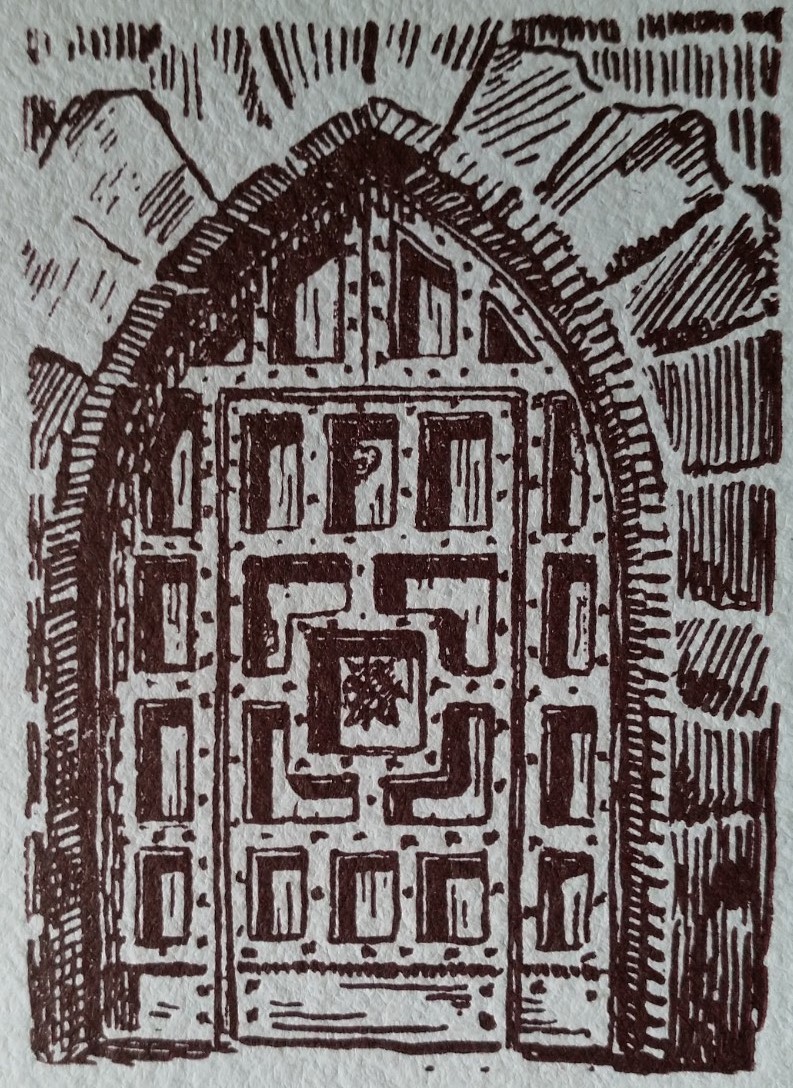

945, Moralia in Job, Biblioteca national Madrid Cod 80 fol 2r

945, Moralia in Job, Biblioteca national Madrid Cod 80 fol 2r

Le portail outrepassé se « referme » en une mandorle en huit.

De la porte à la mandorle en huit (SCOOP !)

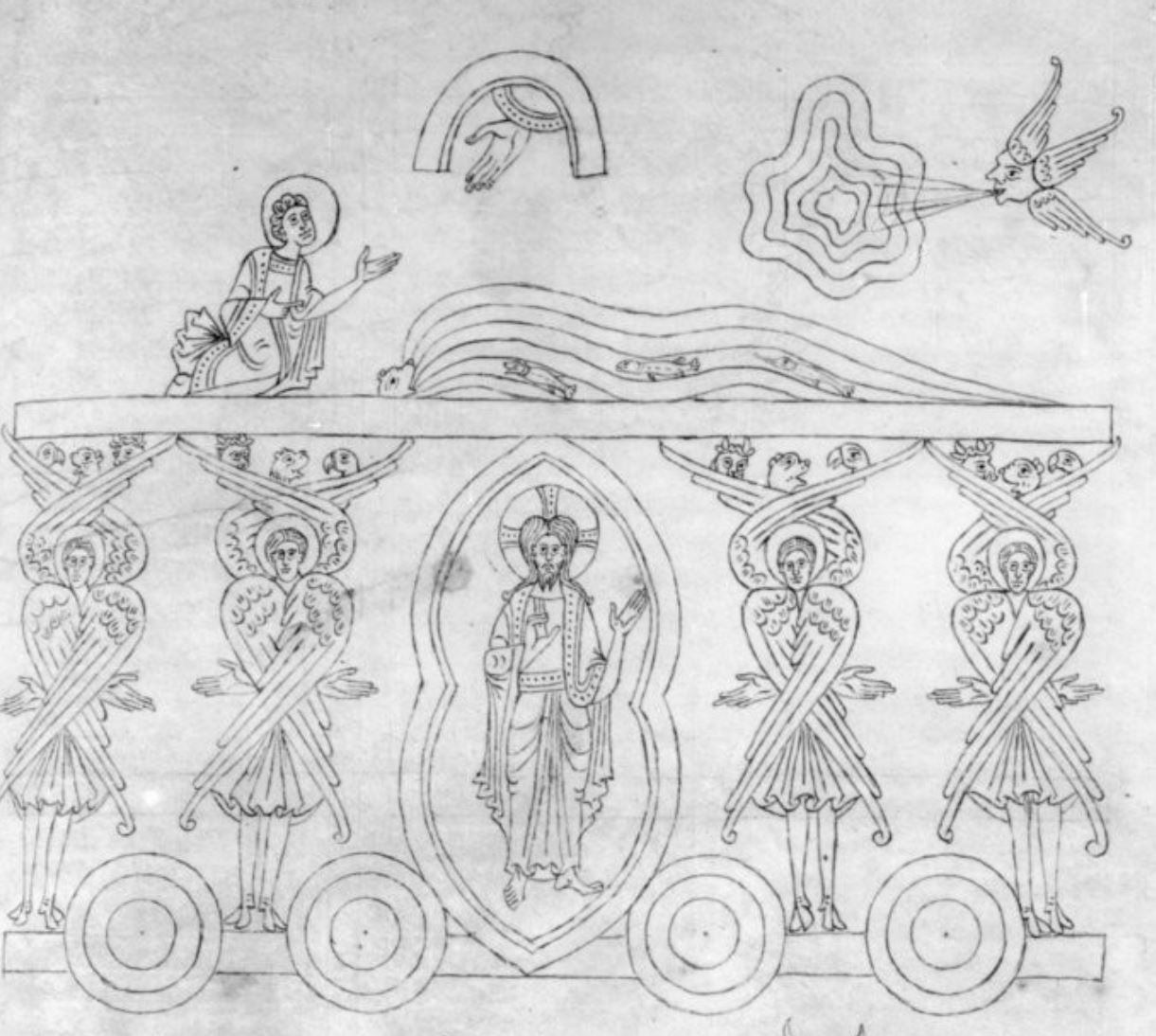

Jean et l’Ange de l’église de Sardes

Jean et l’Ange de l’église de Sardes

Beatus d’Osma, 1086, Archivo de la Catedral, Cod. 1

Comme dans le Beatus de San Millan de la Cogolla, le copiste place les rencontres successives de Jean avec les sept anges devant différentes architectures, dont l’une est en forme de huit : les deux parties verticales montrent qu’il faut bien comprendre les deux cercles comme deux arcs outrepassés qui se raboutent, l’un normal et l’autre inversé.

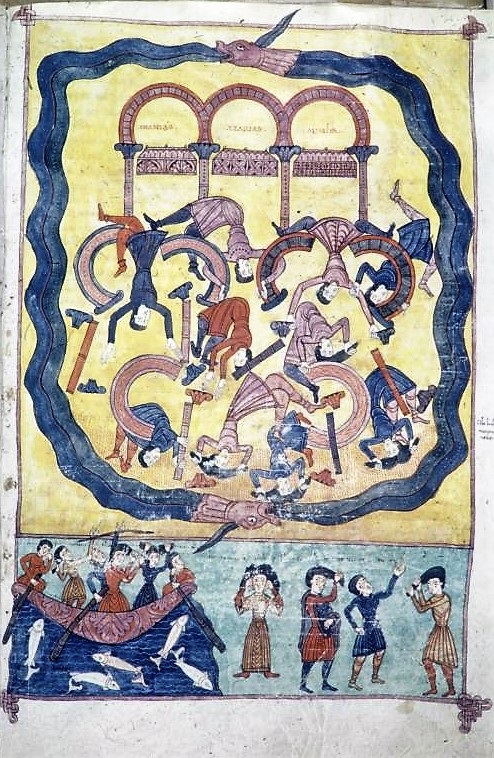

La destruction de Babylone

La destruction de Babylone

Il pourrait s’agit d’un simple jeu graphique de cet illustrateur, très amateur d’éléments architecturaux.

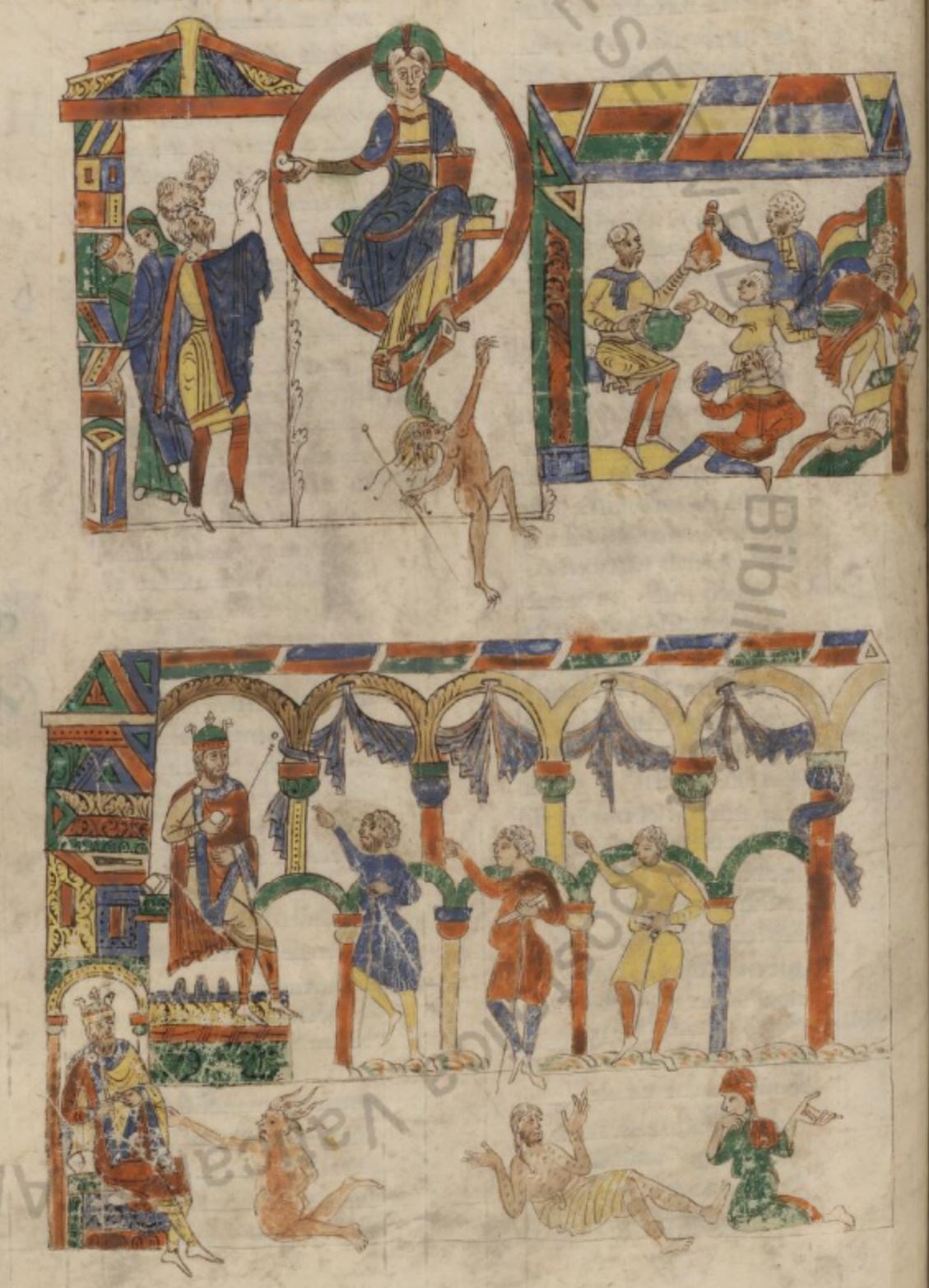

La vision de Jean La vision de Jean |

L’Adoration des Vieillards L’Adoration des Vieillards |

Cependant, la comparaison de ces deux Majestés consécutives montre que le copiste attribuait bien un sens symbolique à son invention : tandis que toutes les mandorles du manuscrit [6] sont soit en losange, soir circulaires, celle de gauche est la seule à prendre la forme de double-arcade, illustrant littéralement :

« Après cela, je vis, et voici qu’une porte était ouverte dans le ciel« , Apocalypse 4,1

Tout se passe comme si la mandorle en huit avait été, au départ, une importation du halo d’Ezéchiel carolingien (Beatus de Gérone), à laquelle on aurait donné localement, de part l’omniprésence des arcs outrepassés, la signification supplémentaire de « portail surnaturel », la moitié haute s’ ouvrant comme sur terre, et la partie inversée s’ouvrant vers le ciel.

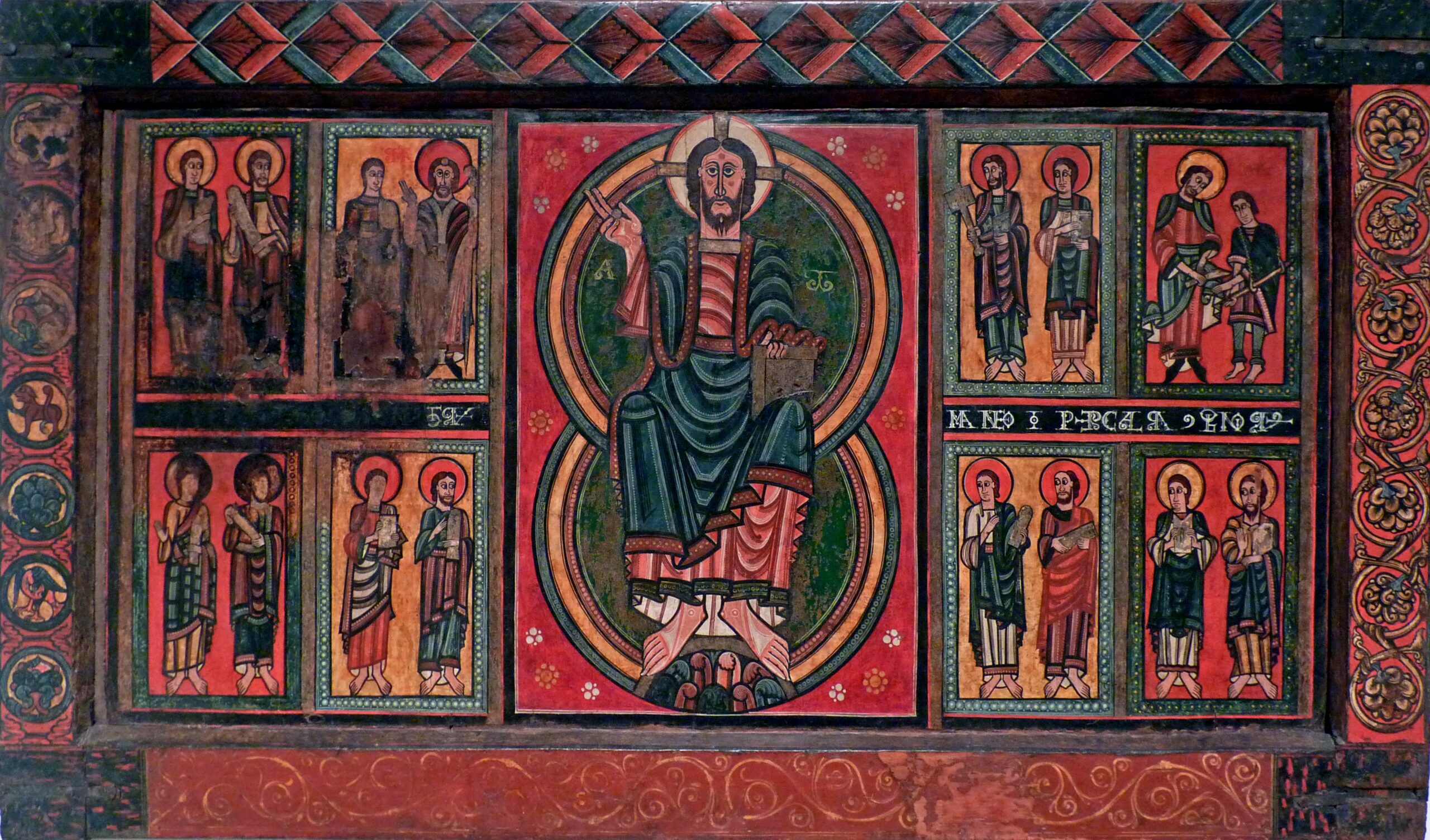

D Le Huit, figure de majesté

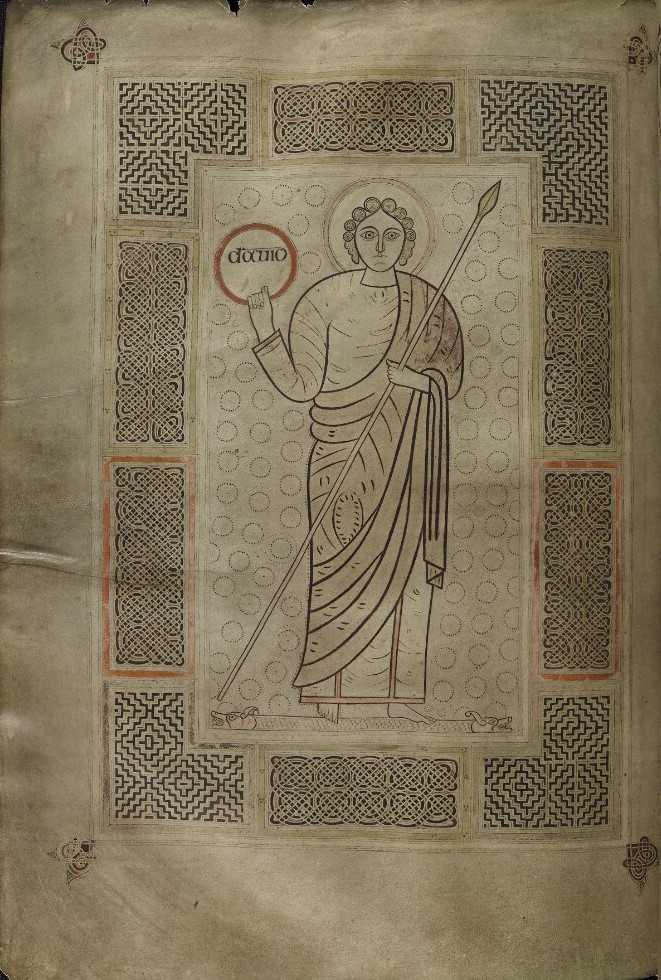

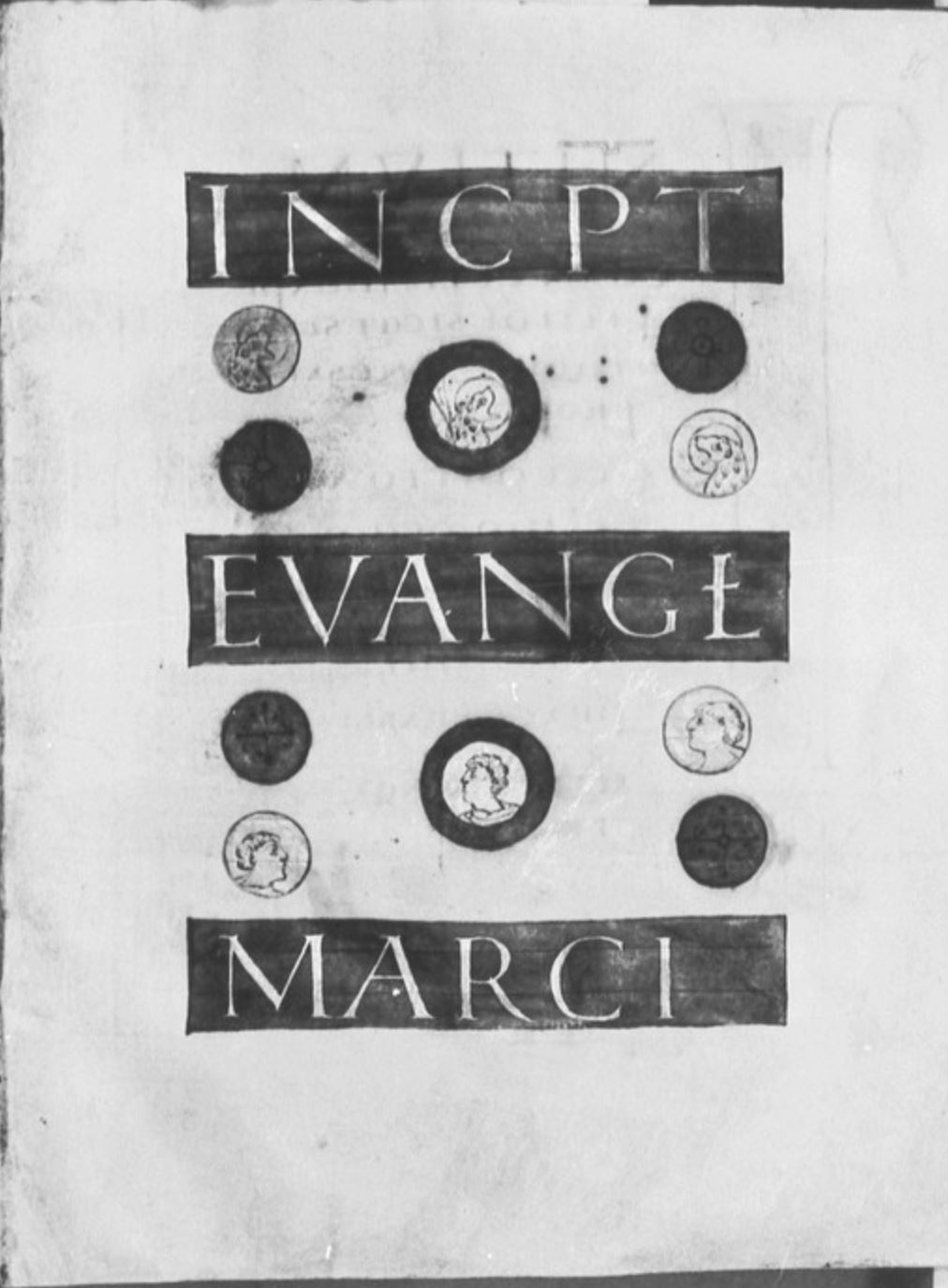

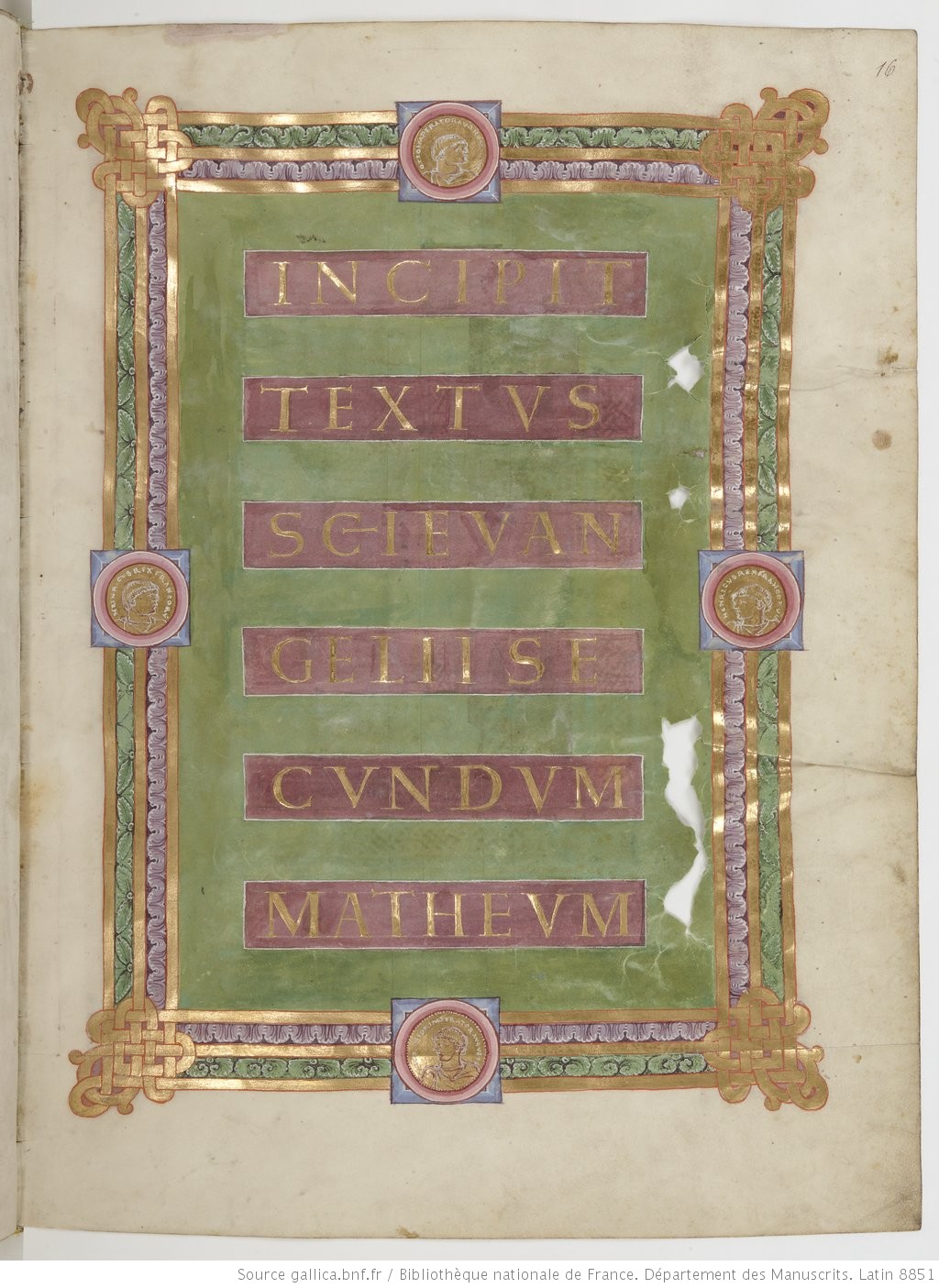

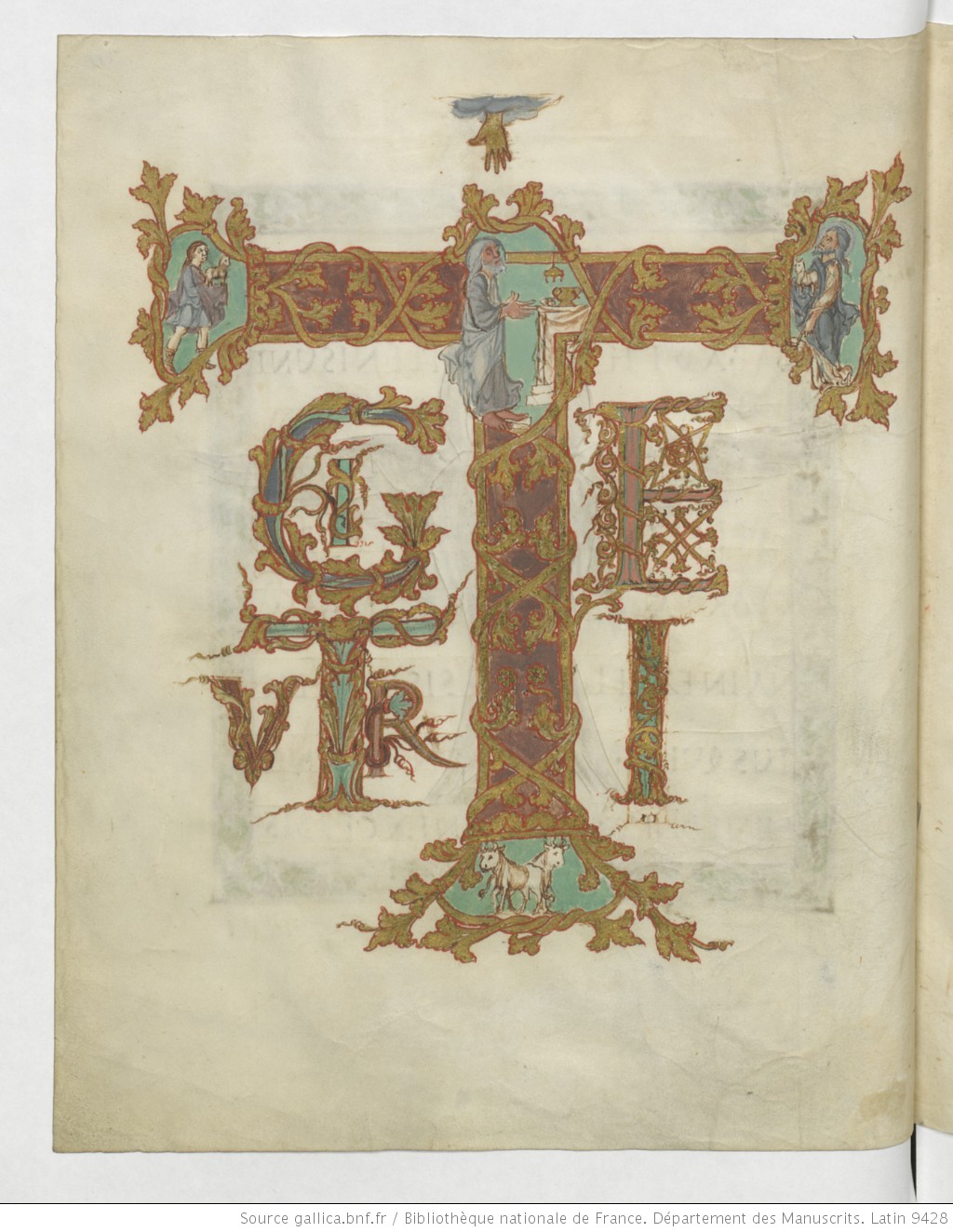

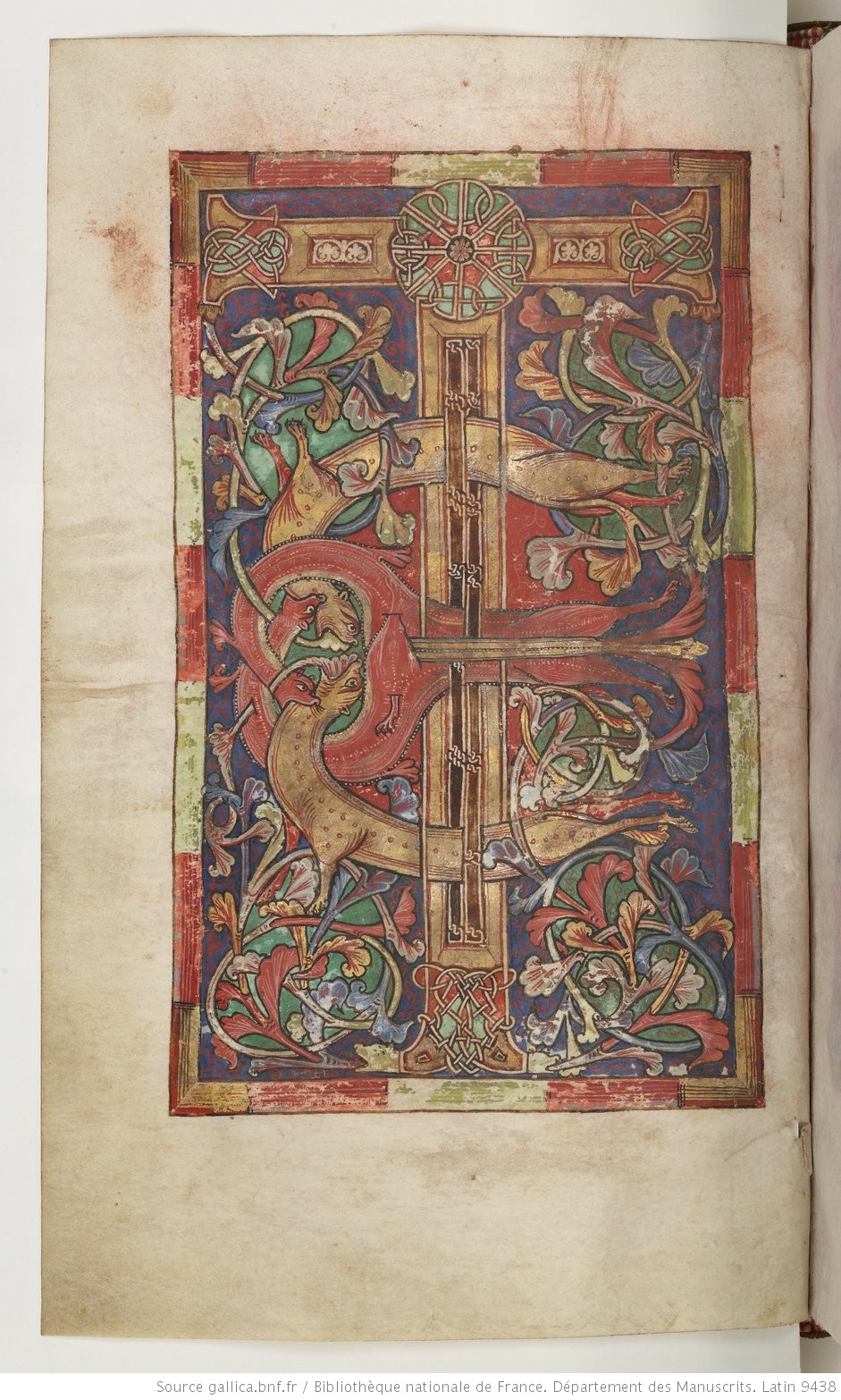

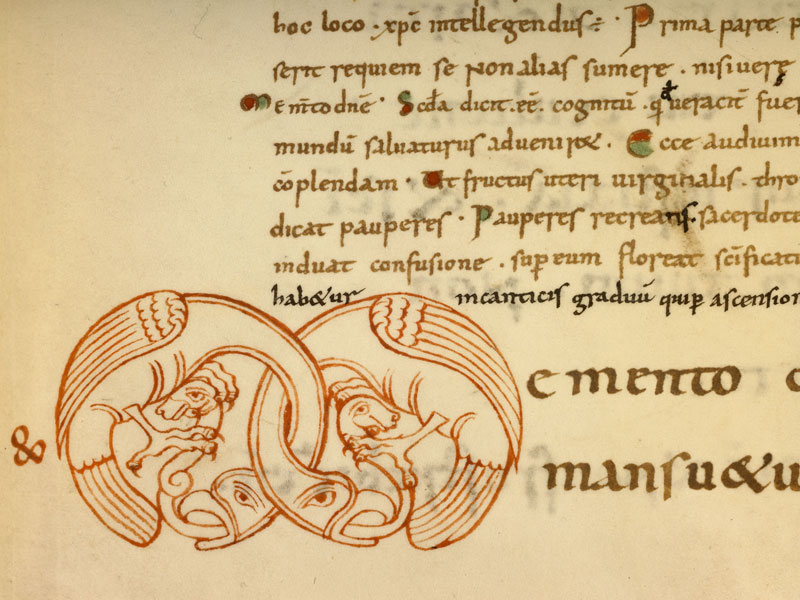

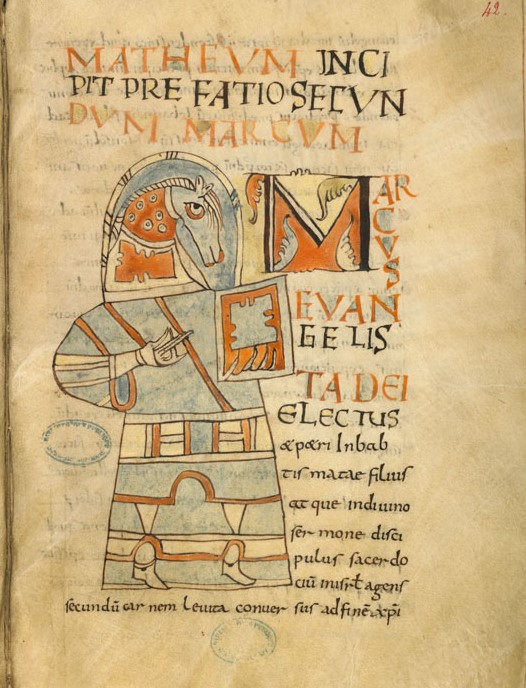

Les manuscrits du groupe de Landevennec

Peu après l’apparition de la mandorle en huit, on retrouve de tels contours dans une série de manuscrits bretons, mais pour d’autres personnages que le Christ. Le caractère rustique de ces production, bien loin de la théologie raffinée du scriptorium de Tours, laisse penser qu’il s’agit là d’une simple coïncidence : l’art insulaire repose sur des constructions géométriques simples, et la forme en huit, tracée en deux coups de compas, ajoute à peu de frais de la majesté à la figure.

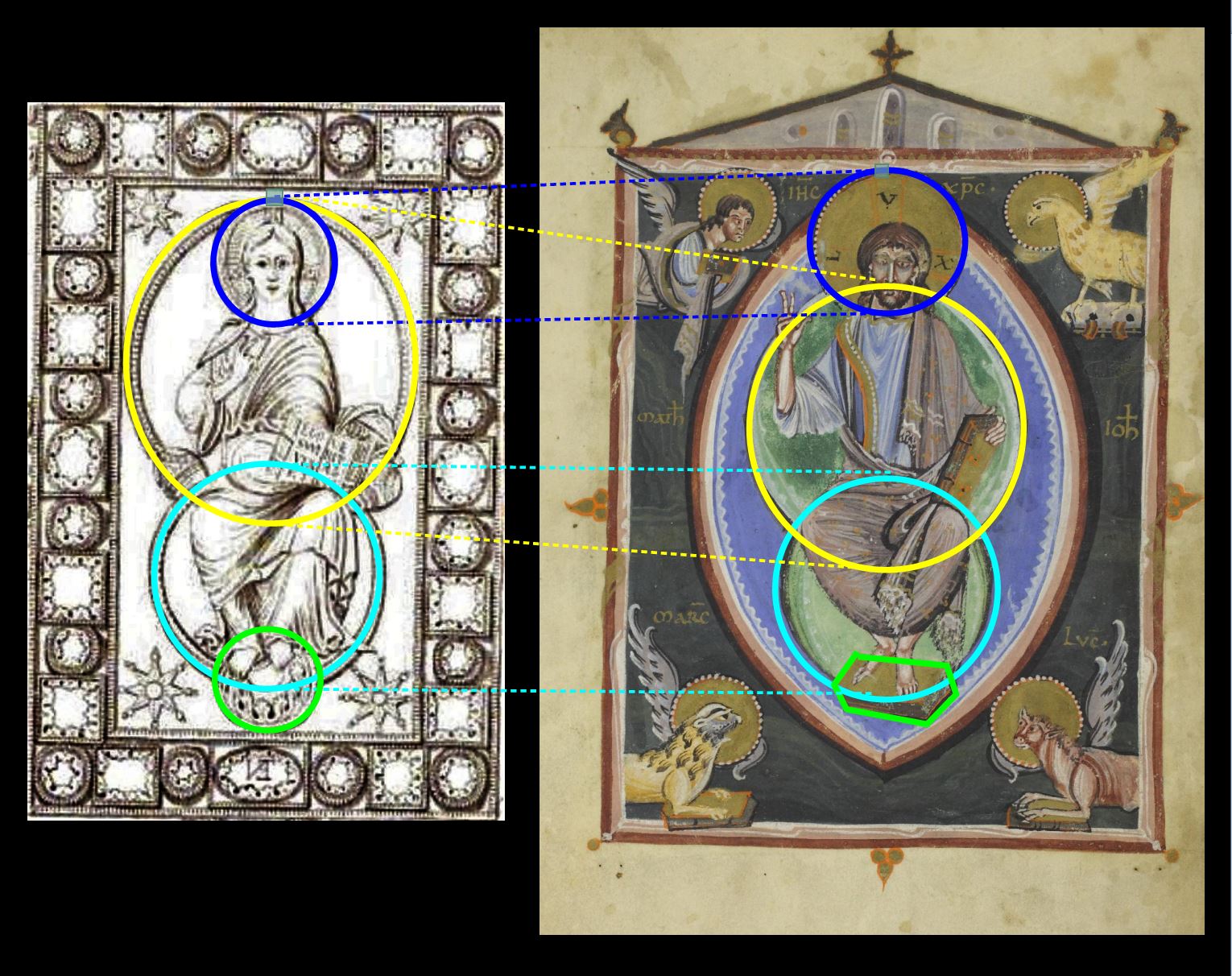

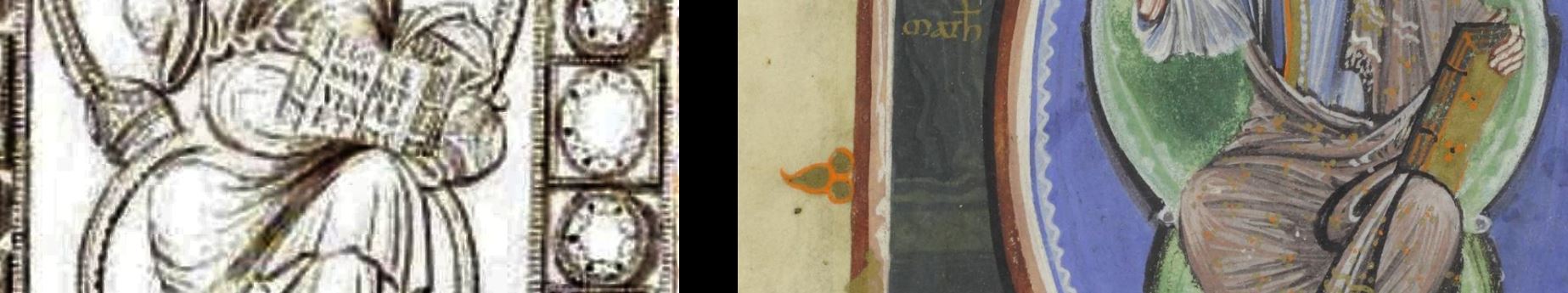

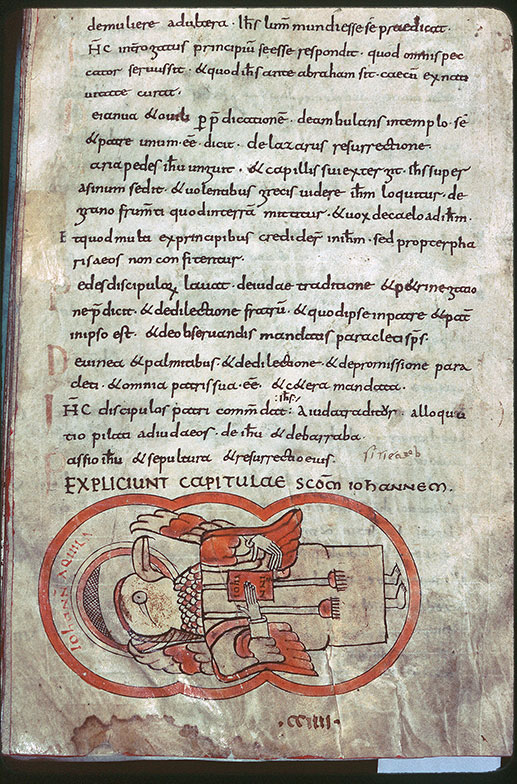

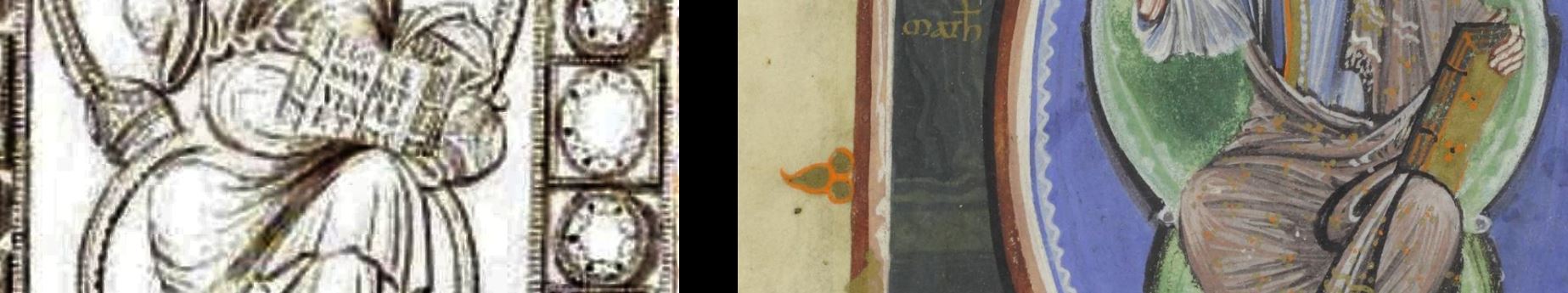

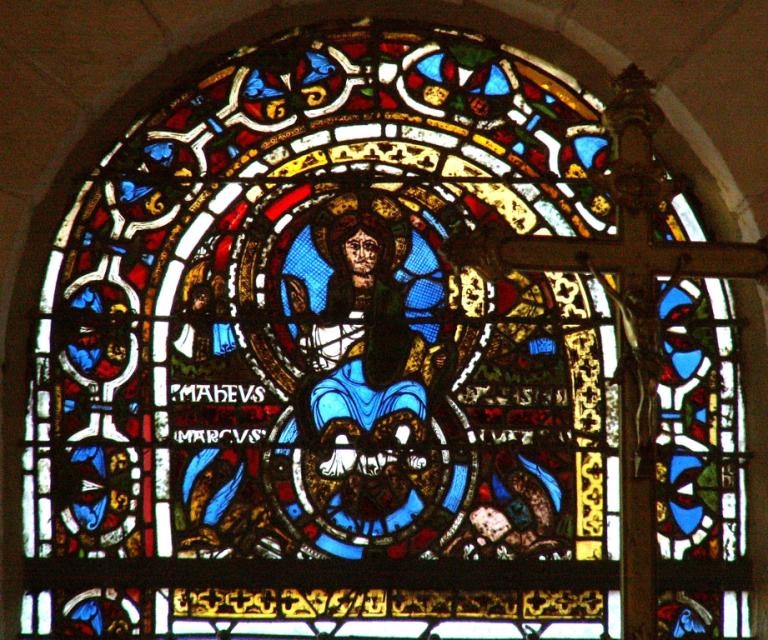

Frontispice de l’évangile de Matthieu, fol 7v Frontispice de l’évangile de Matthieu, fol 7v |

Frontispice de l’évangile de Jean, fol 118v Frontispice de l’évangile de Jean, fol 118v |

850-900, Bern, Burgerbibliothek Cod. 85 (e-codices)

Les quatre Evangélistes sont représentés dans un contour en huit. Mis à part Matthieu avec sa tête humaine, ils ont tous un tête animale très librement interprétée : Jean a plutôt une tête de mouette que d’aigle.

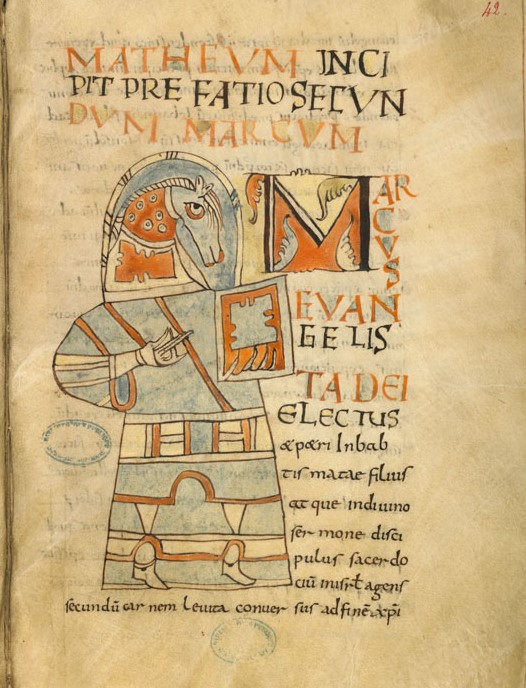

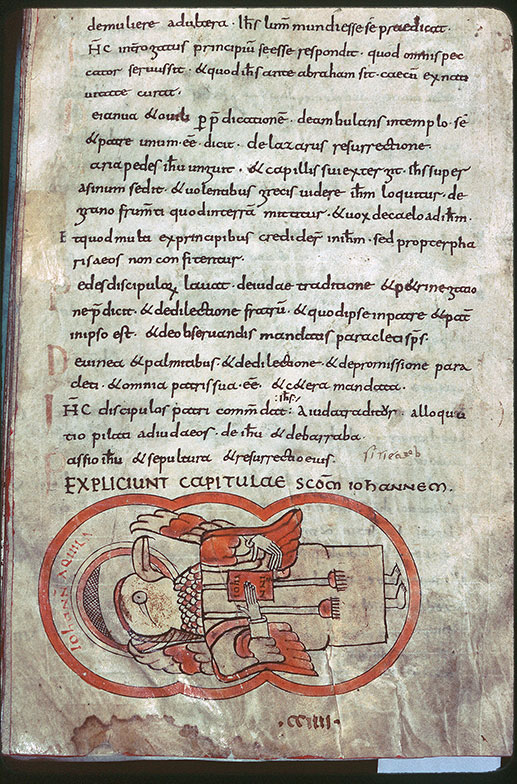

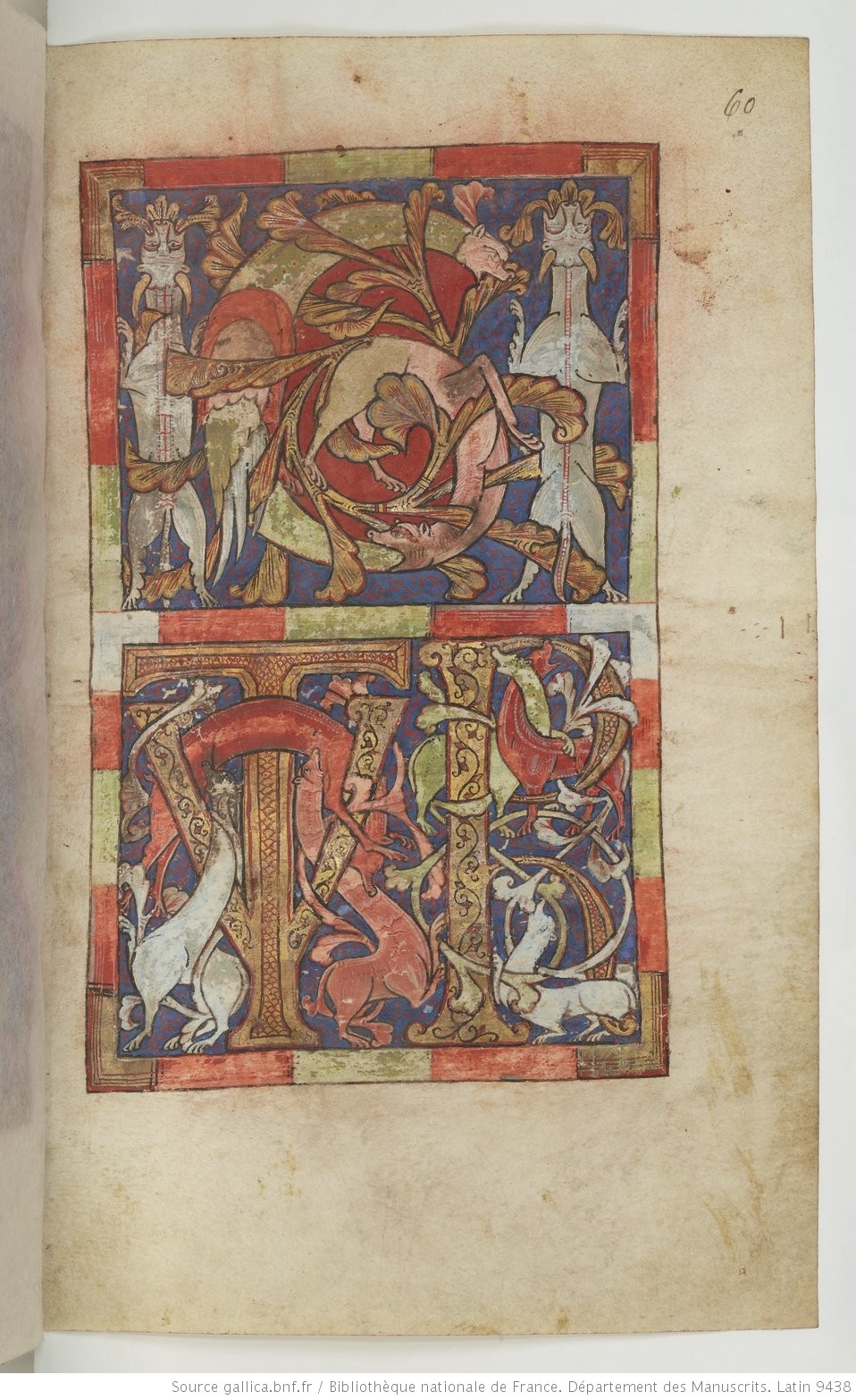

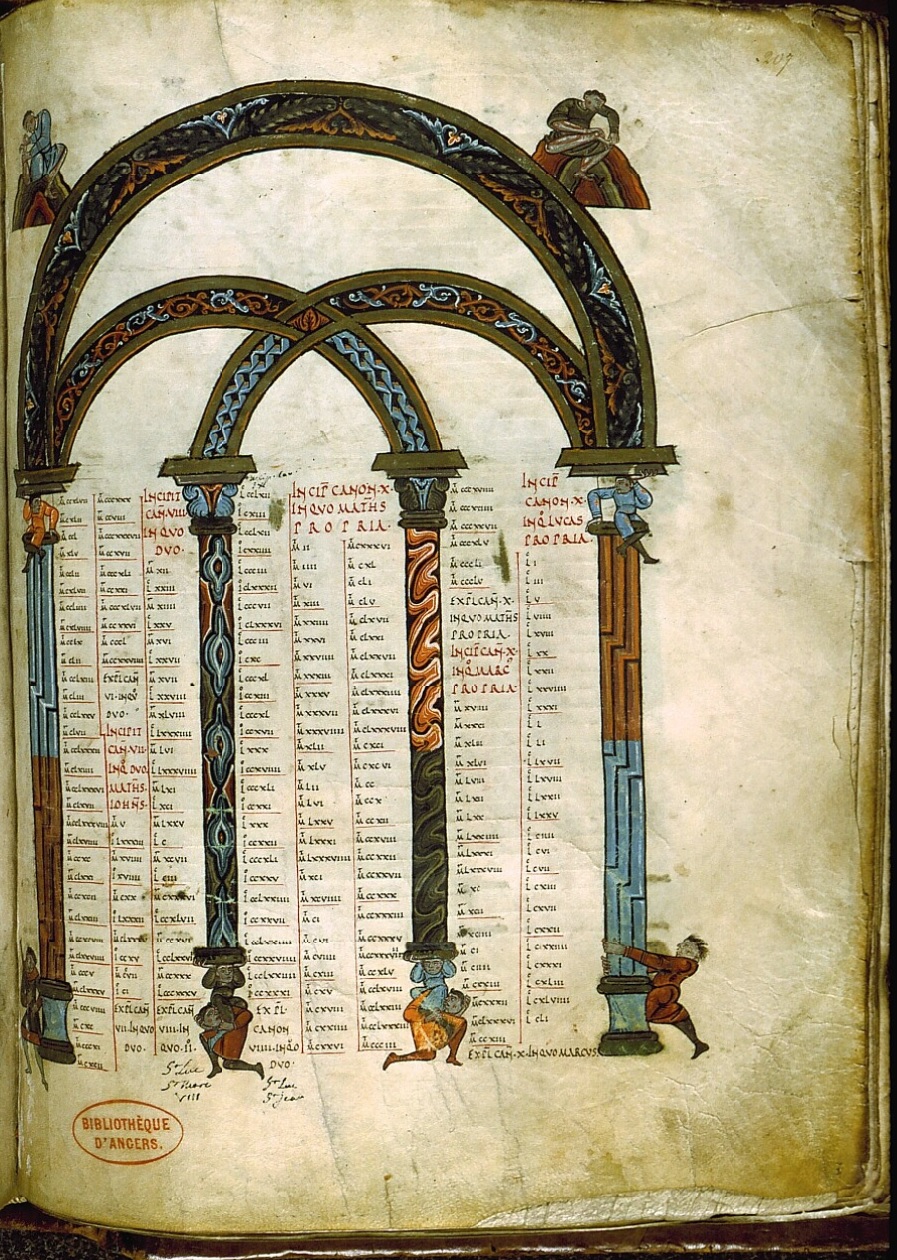

Frontispice de la préface de Marc, fol 42 Frontispice de la préface de Marc, fol 42 |

Frontispice de la préface de Luc, fol 62v Frontispice de la préface de Luc, fol 62v |

880-900, Boulogne, BM MS 008 , IRHT

Dans cet autre Evangéliaire, seul Luc (dont la tête ressemble très vaguement à un taureau) présente le contour en huit, probablement parce que c’est le seul à bénéficier d’une pleine page (les trois autres sont intégrés dans le corps du texte).

Marc a une tête chevaline, peut être dû au fait que l’animal se dit « march » en breton, ou bien à la rareté des lions à proximité de Landevennec.

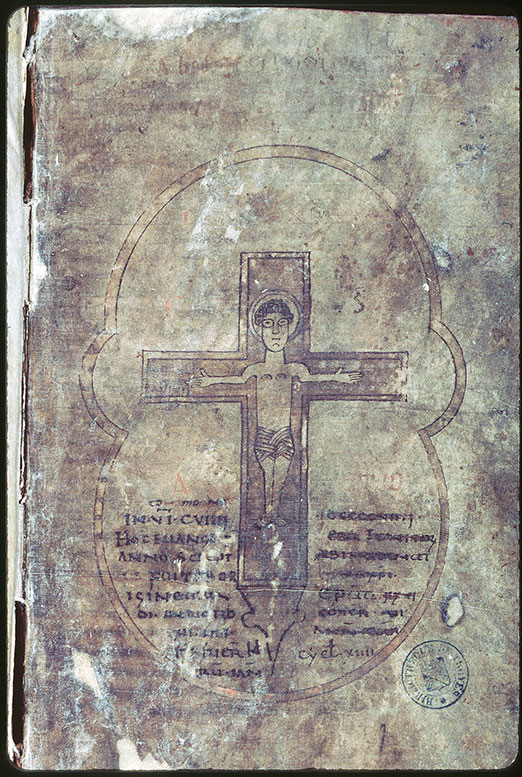

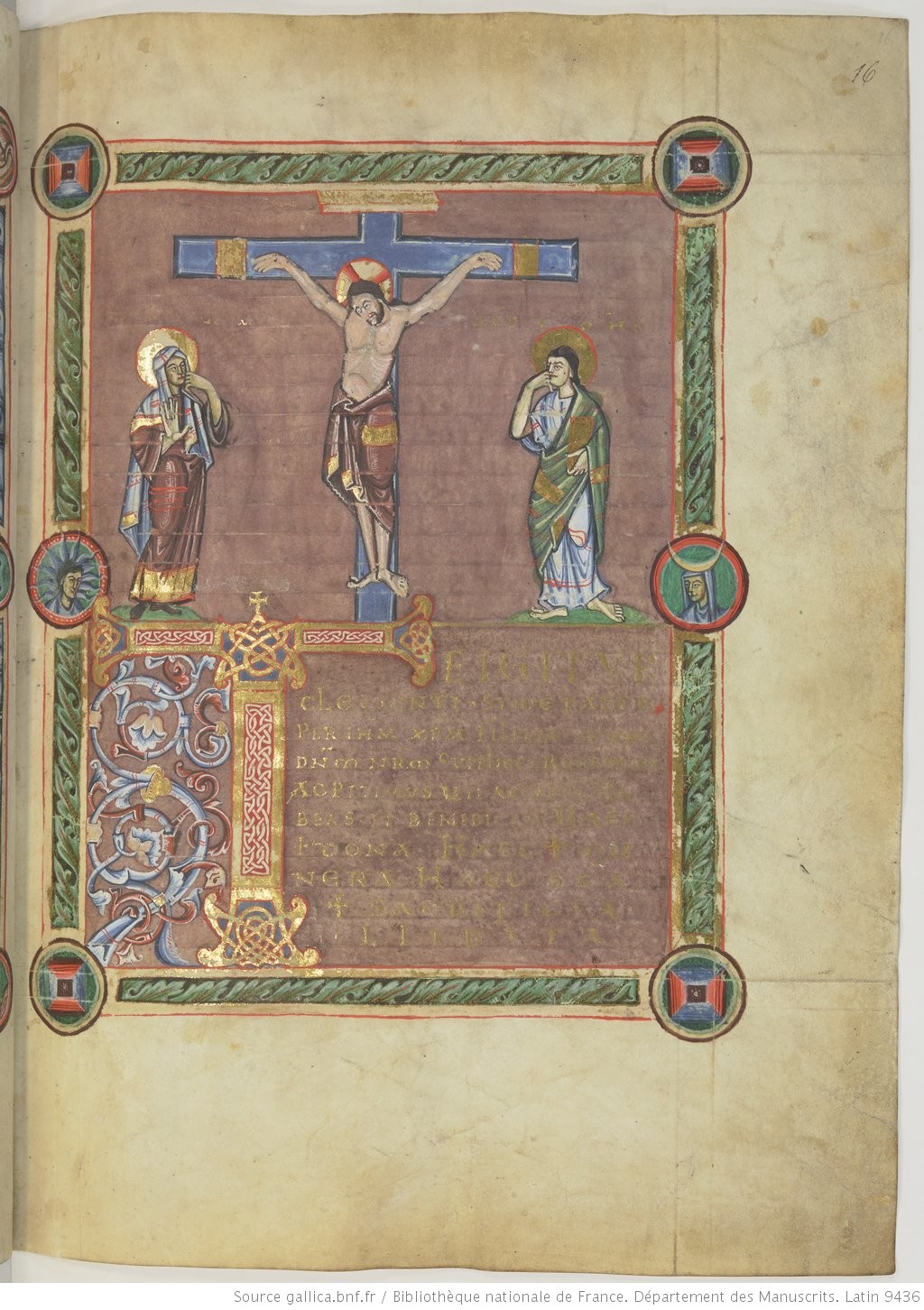

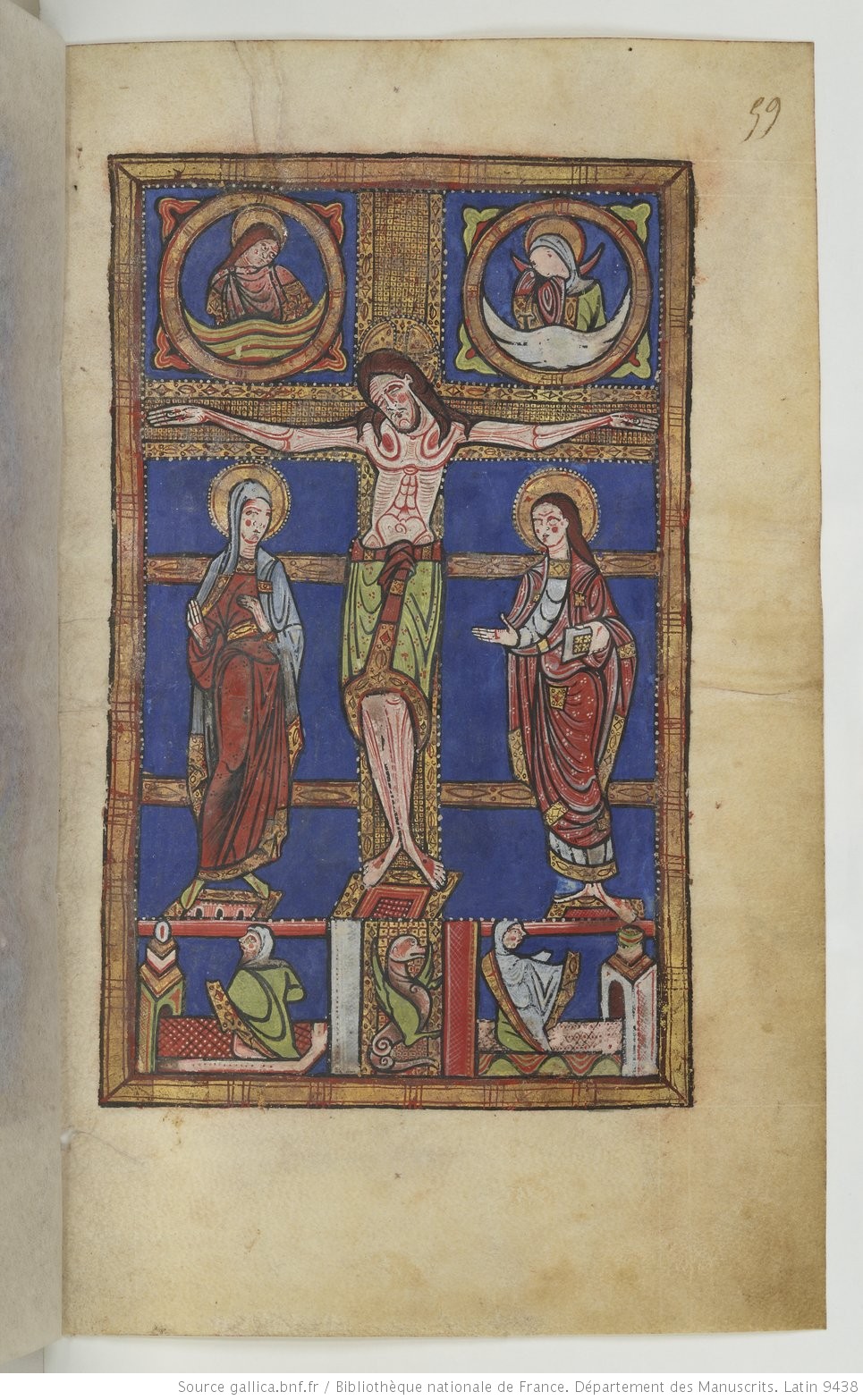

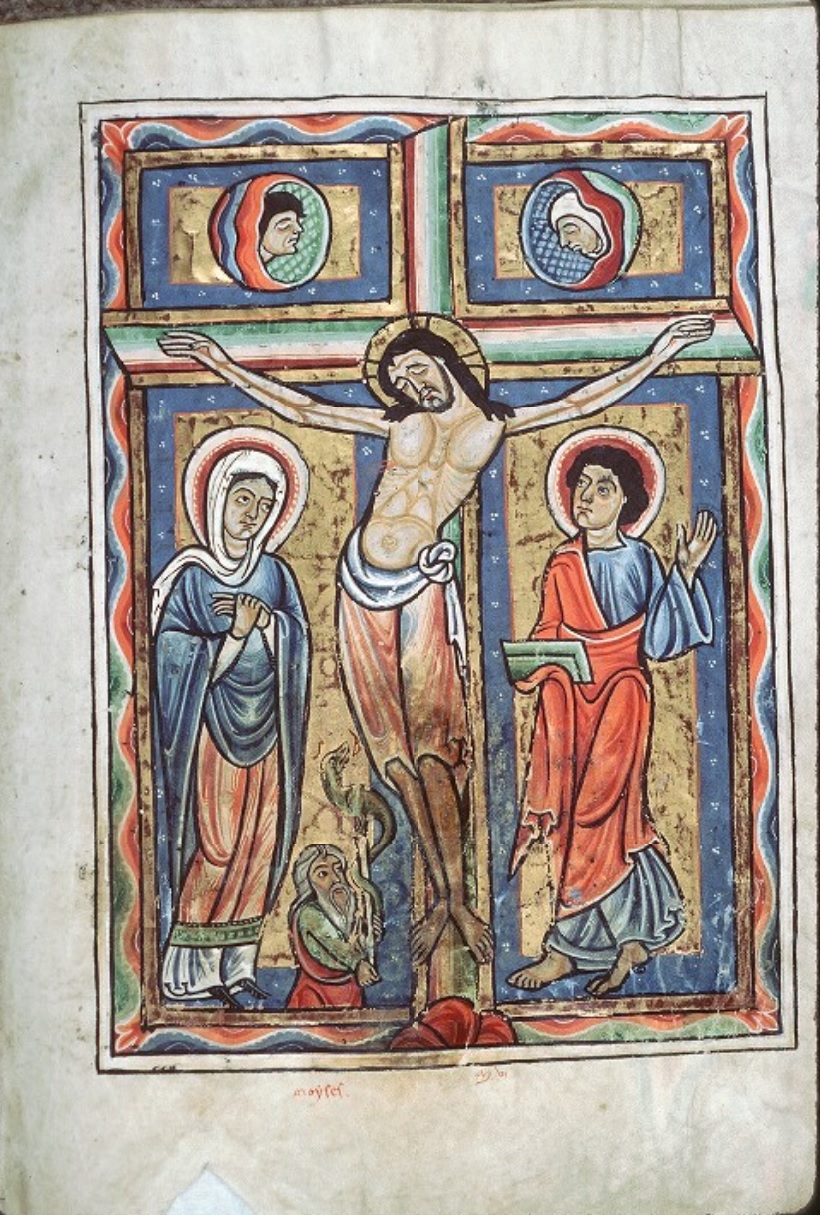

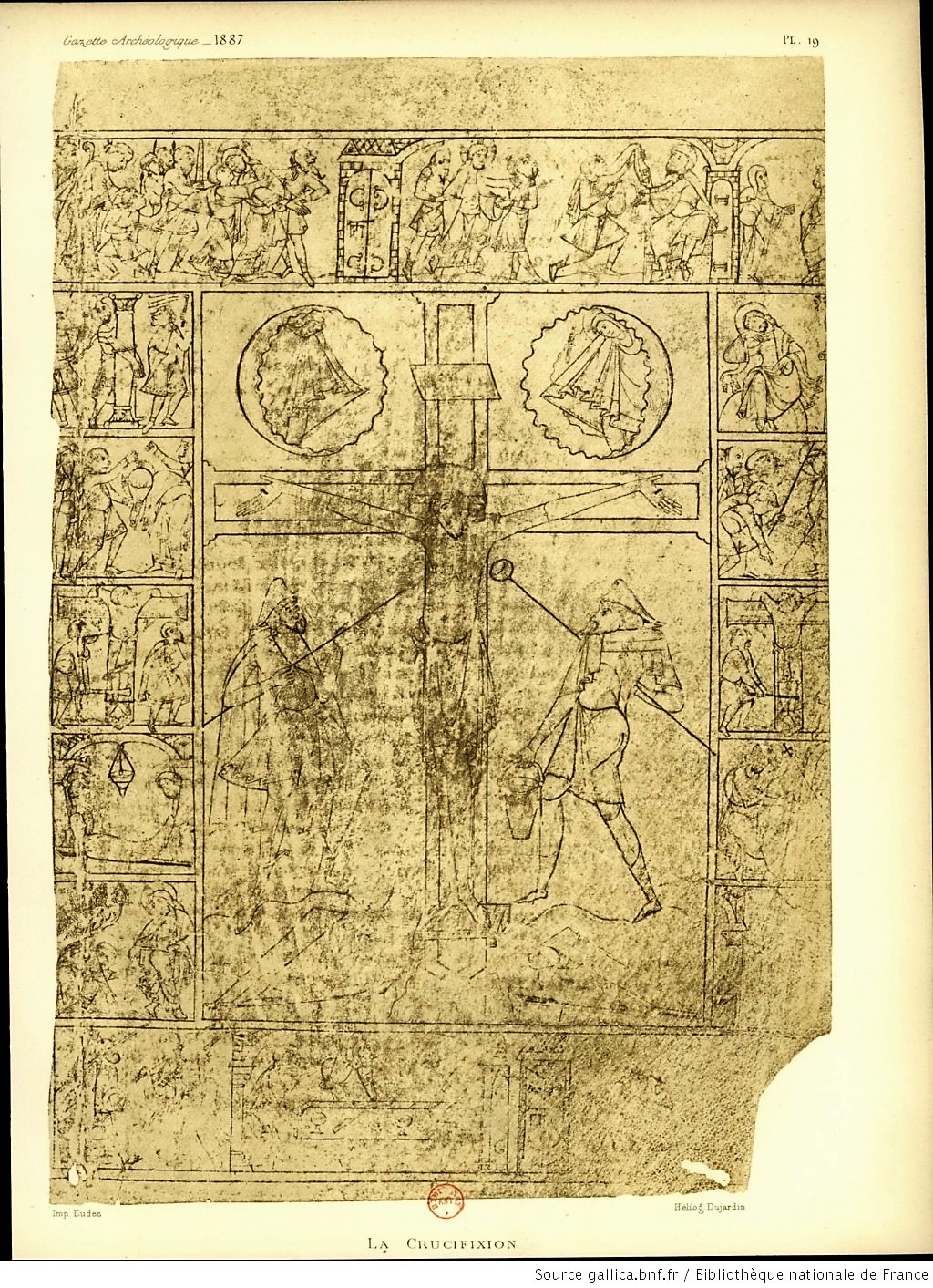

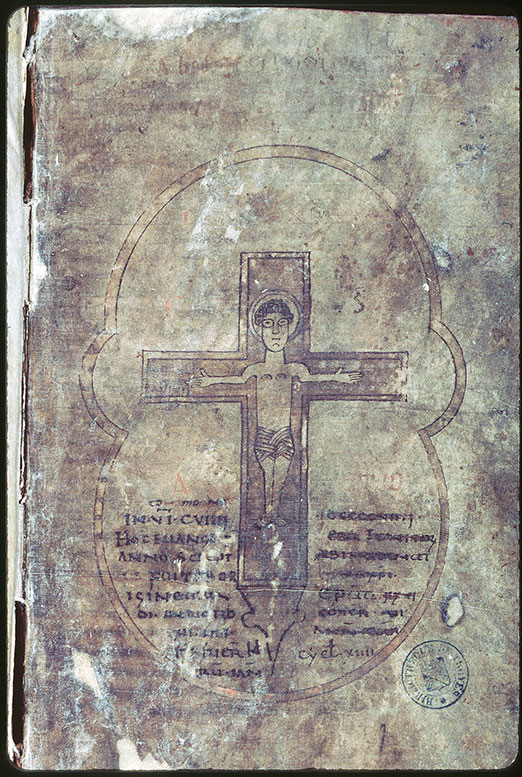

Crucifixion, fol 1 Crucifixion, fol 1 |

Frontispice de Jean, fol 108v Frontispice de Jean, fol 108v |

Evangéliaire de St Gildas de Rhuys, 908-09, Troyes BM 960, IRHT

Cet Evangéliaire est le seul du groupe à appliquer le contour en huit à l’image d’introduction, qui est ici une Crucifixion et non une Majestas Dei. Les deux lobes latéraux du contour ont été rajoutés pour caser les extrémités de la croix, puis propagés aux quatre pages des Evangélistes. Ce contour a été maintenu aussi bien pour les images pleine page (Marc et Luc) que pour la vignette de Jean, mise à l’horizontale pour économiser le parchemin.

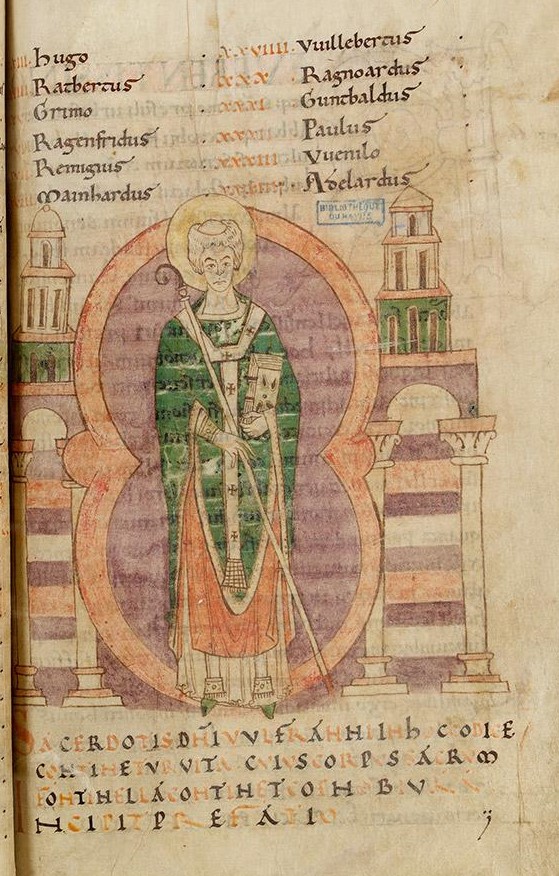

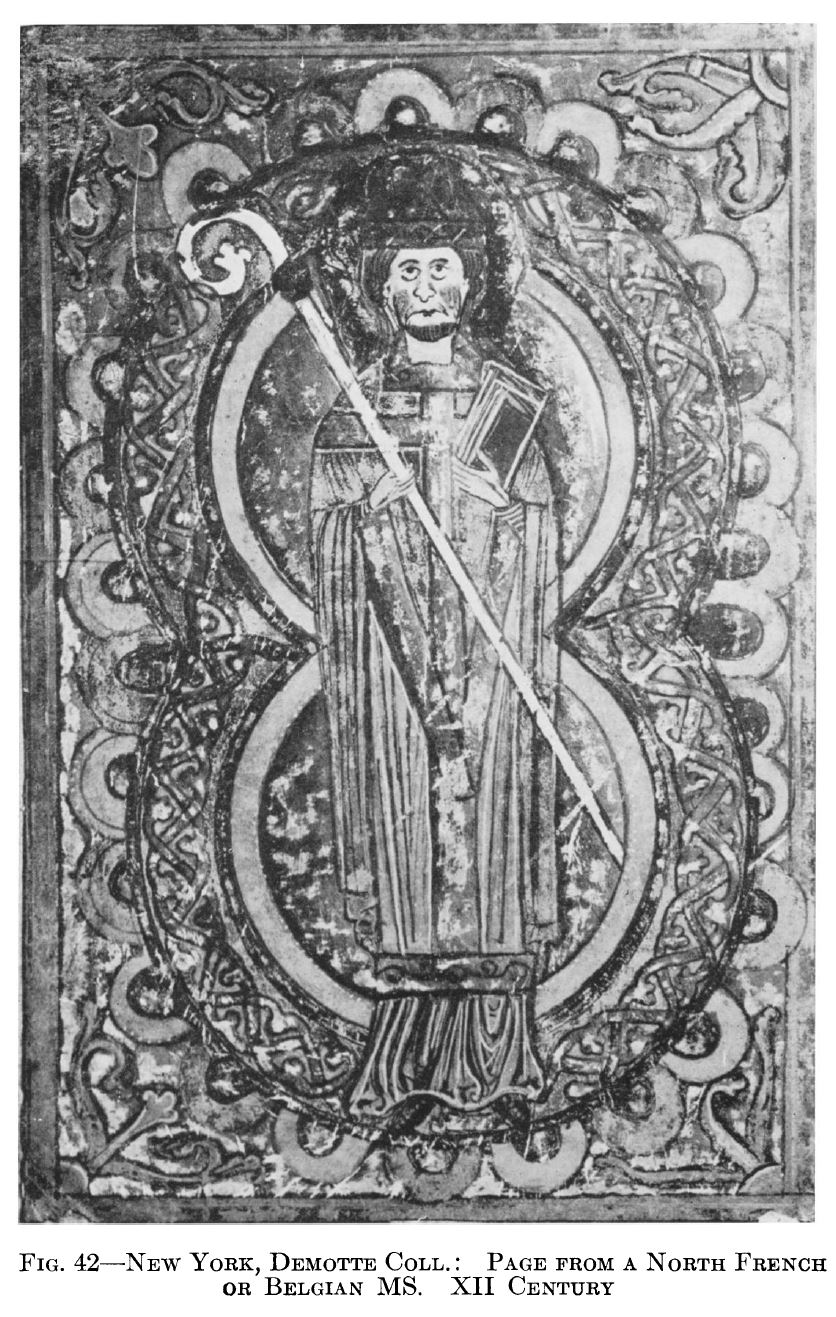

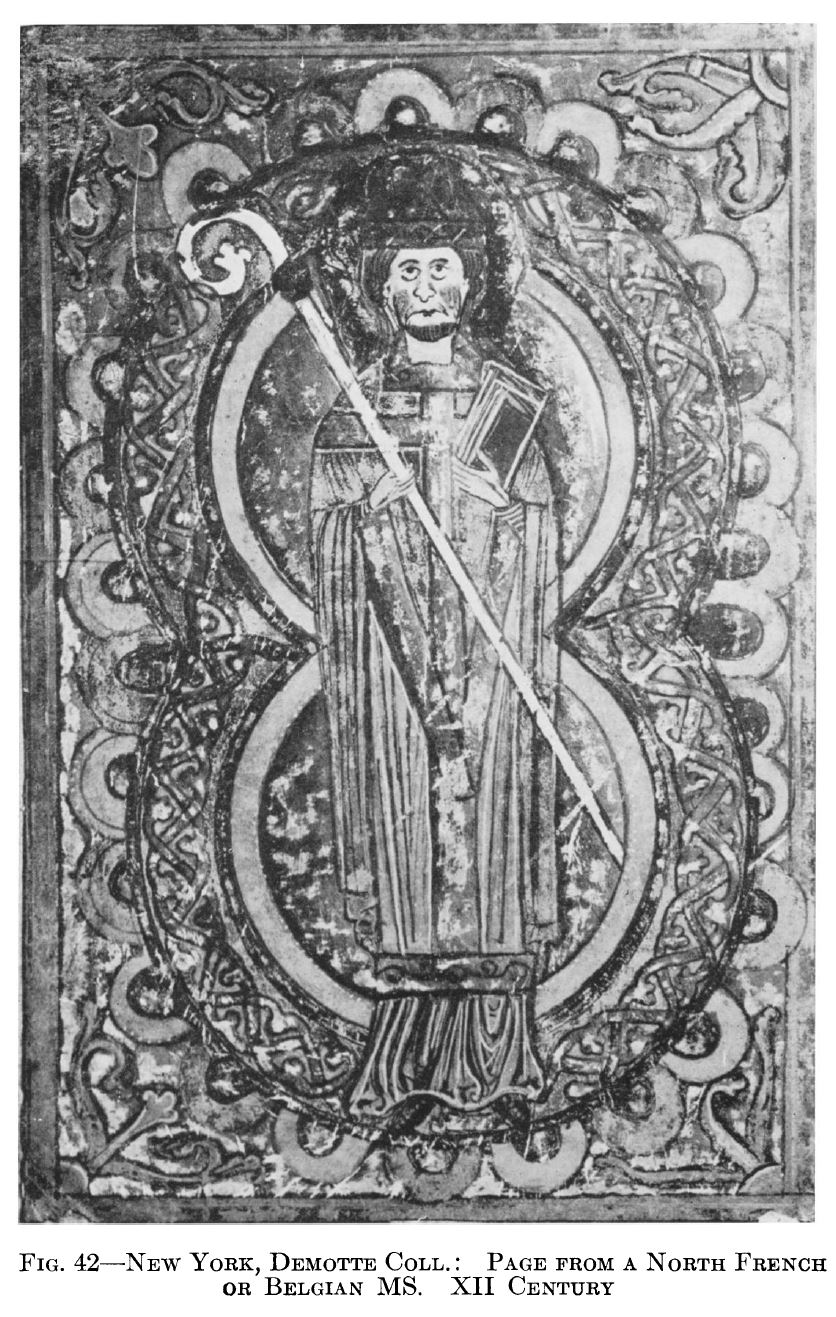

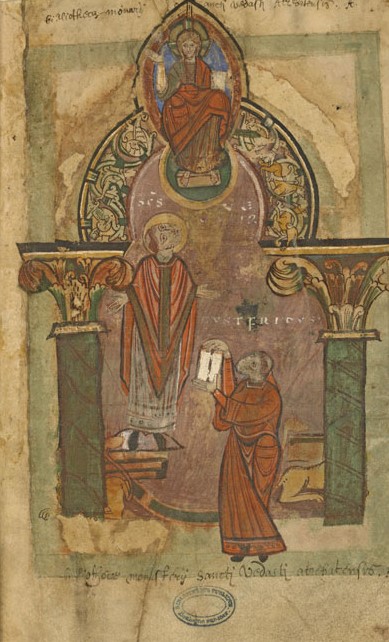

S. Wulfran, archevêque de Sens S. Wulfran, archevêque de Sens

1075-1100, Chronicon majus Fontanellense, abbaye saint Wandrille, Le Havre BM MS 332 fol 62, IRHT |

Saint Evêque, 12ème s, tiré de Walter S. Cook fig 42 [3] Saint Evêque, 12ème s, tiré de Walter S. Cook fig 42 [3] |

Mis à part les manuscrits isolés du groupe de Landévennec, le huit de majesté est très rare, sans doute pour ne pas rivaliser avec la figure divine.

Dans le cas de Saint Wulfran, il semble s’intégrer dans l’architecture mais il est en fait plaqué par dessus. L’église a été rajoutée pour illustrer le texte, qui explique que l’abbaye de Saint Wandrille « contient le corps sacré de Saint Wulfran ».

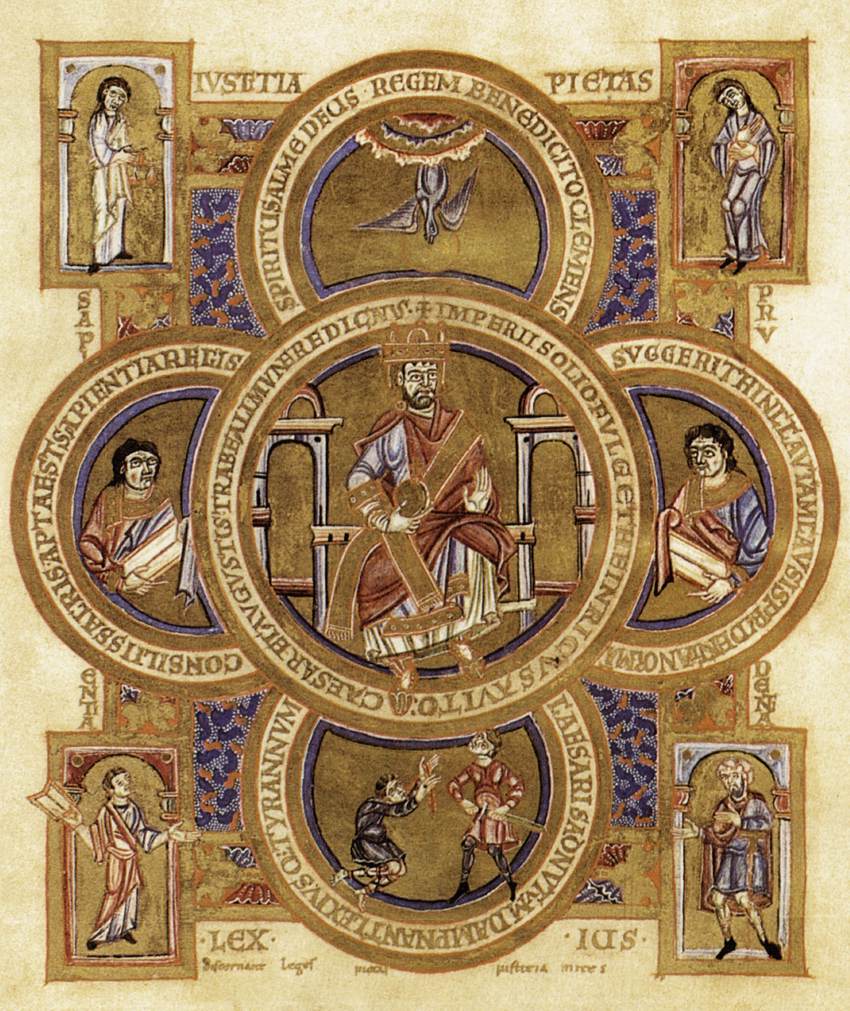

E La mandorle double dans le scriptorium de Cologne

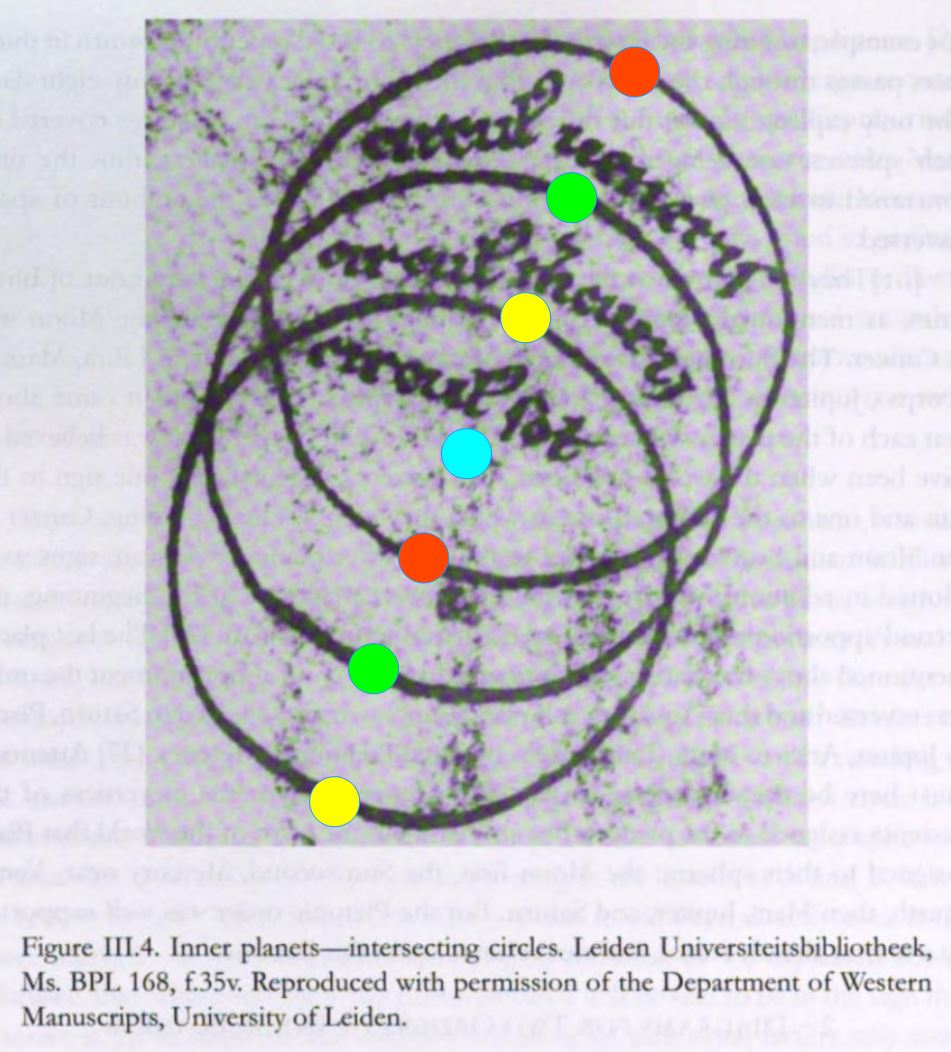

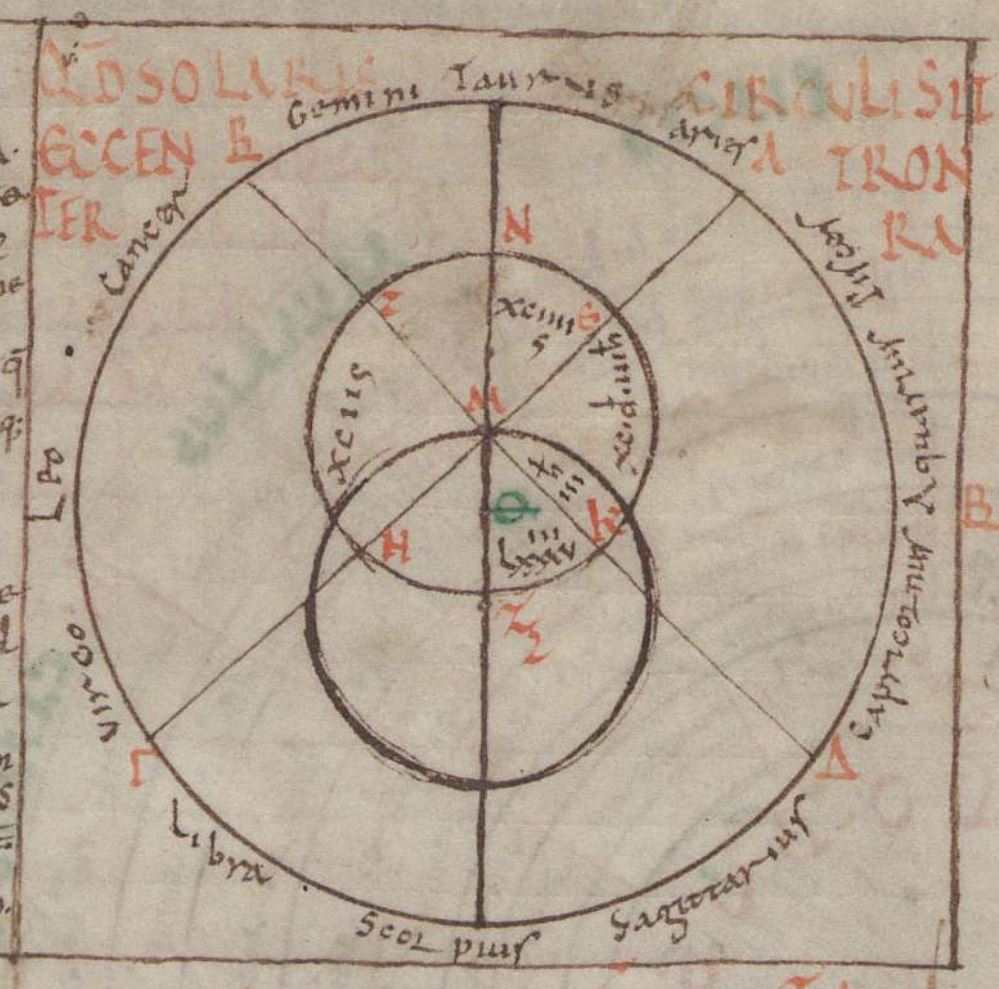

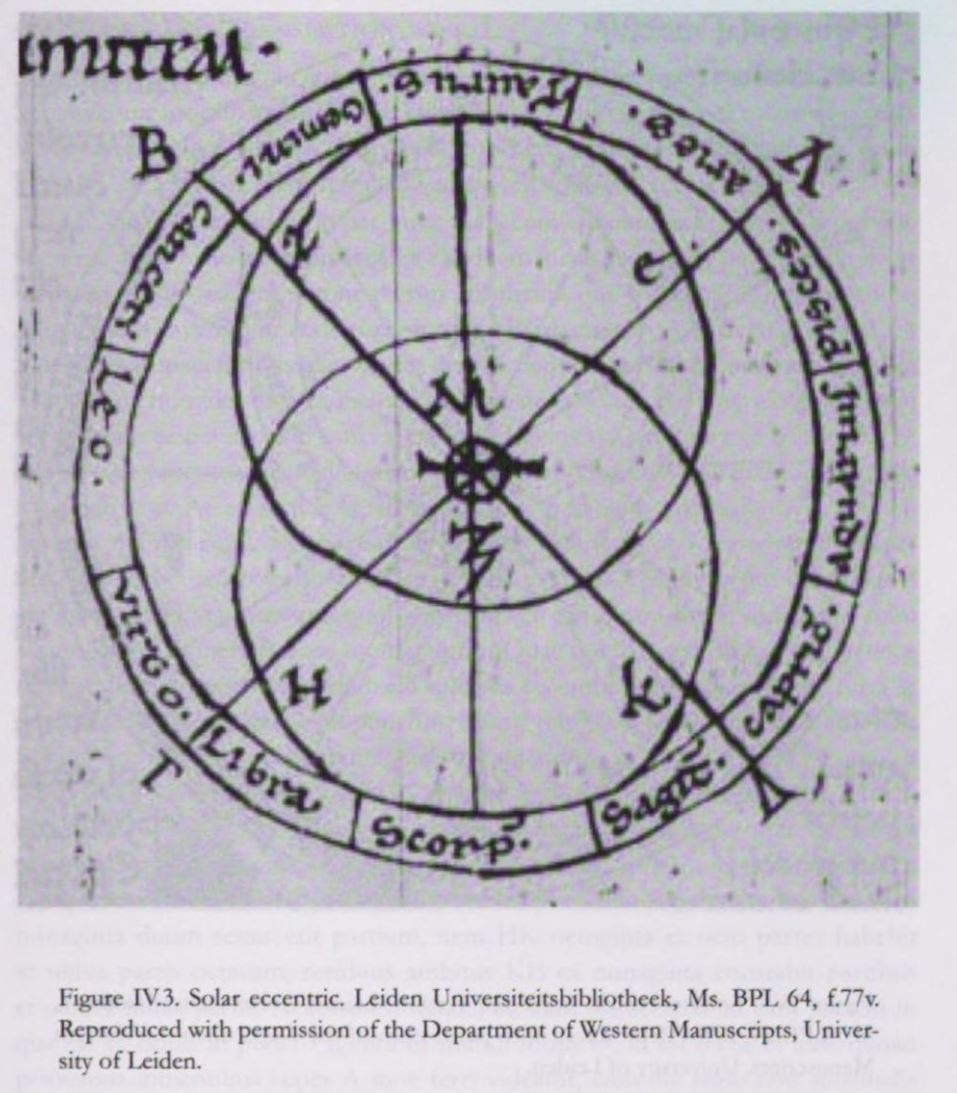

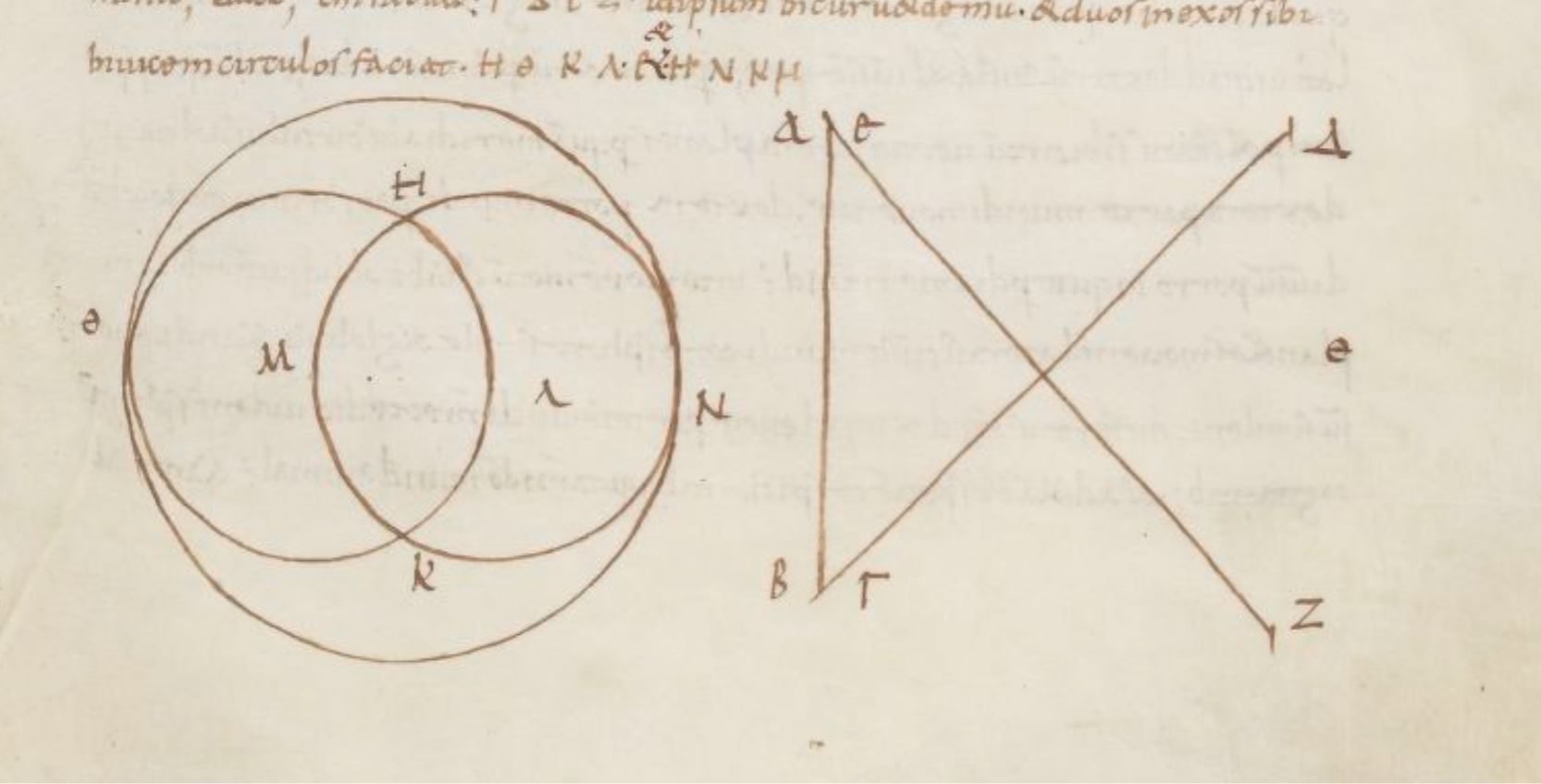

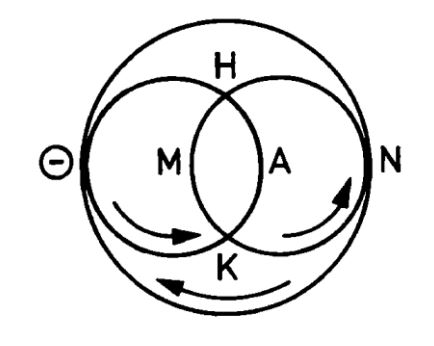

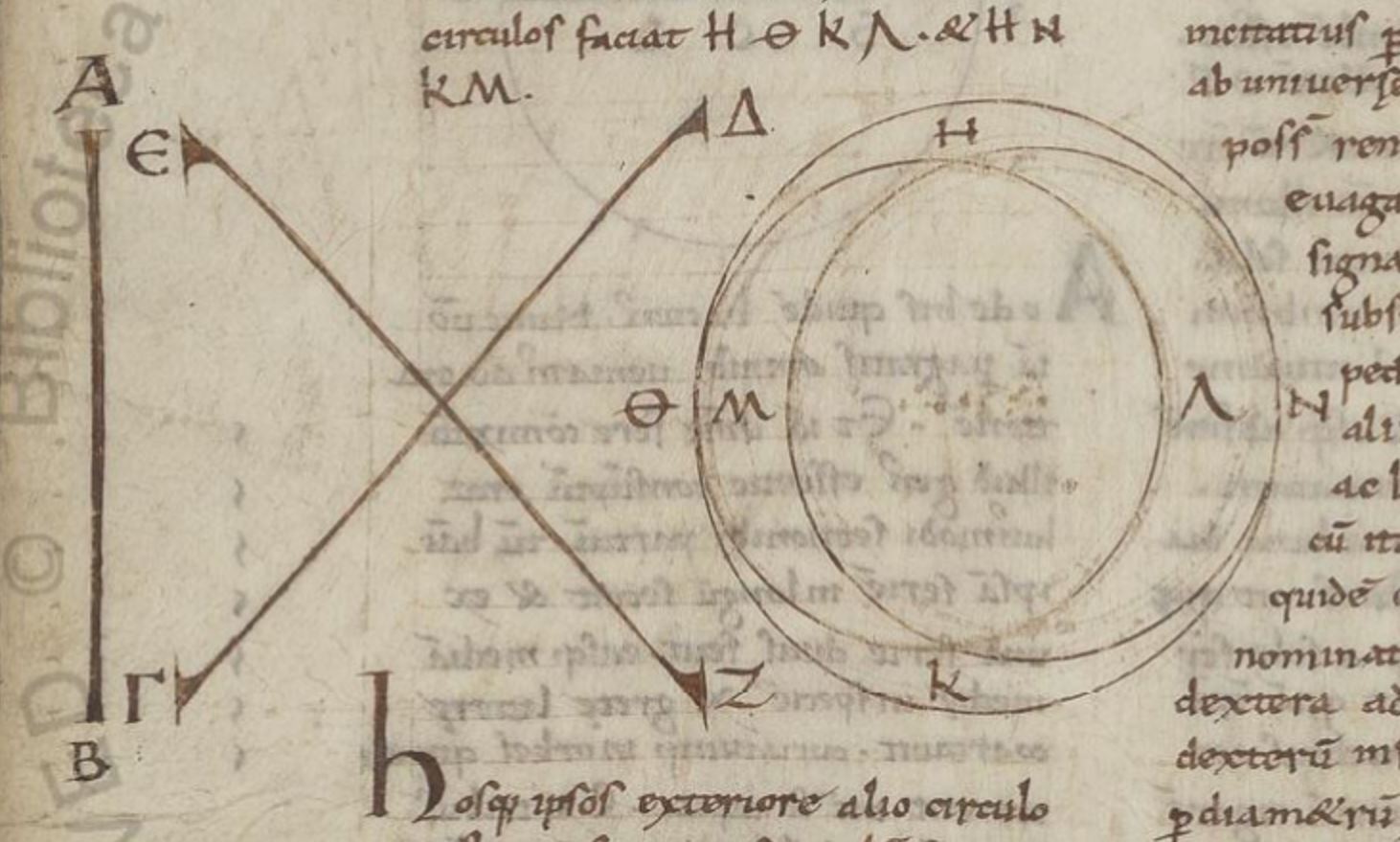

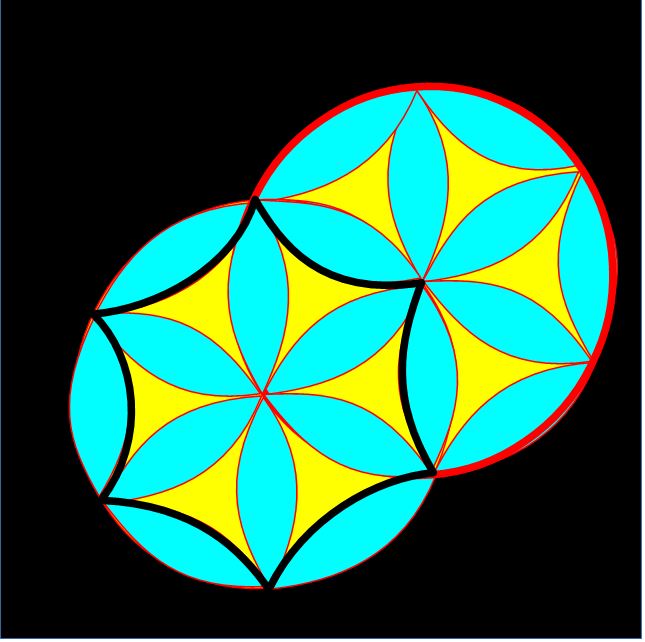

Autour de l’an mille, plusieurs miniatures ottoniennes réalisées par le scriptorium de Cologne montrent un goût marqué pour les figures à base de cercles, dont la mandorle en huit. Anton von Euw [7] explique cette mode par l’influence des schémas astronomiques, en particulier les deux cercles intersectés de Calcidius, dont un manuscrit datant de cette époque est présent dans la bibliothèque de la cathédrale.

Dans son article, von Euw décrit d’un part les différents schémas de Calcidius, d’autre part les différentes Majestas de l’école de Cologne, sans que la mise en relation des deux n’aille au delà de ressemblances assez superficielles.

Résultats d’une évolution complexe, ces miniatures méritent d’être analysées du point de vue de leur logique interne, indépendamment de leur hypothétique arrière-plan platonicien. Leur datation étant très approximative, j’ai retenu ci-dessous celle proposée par von Euw.

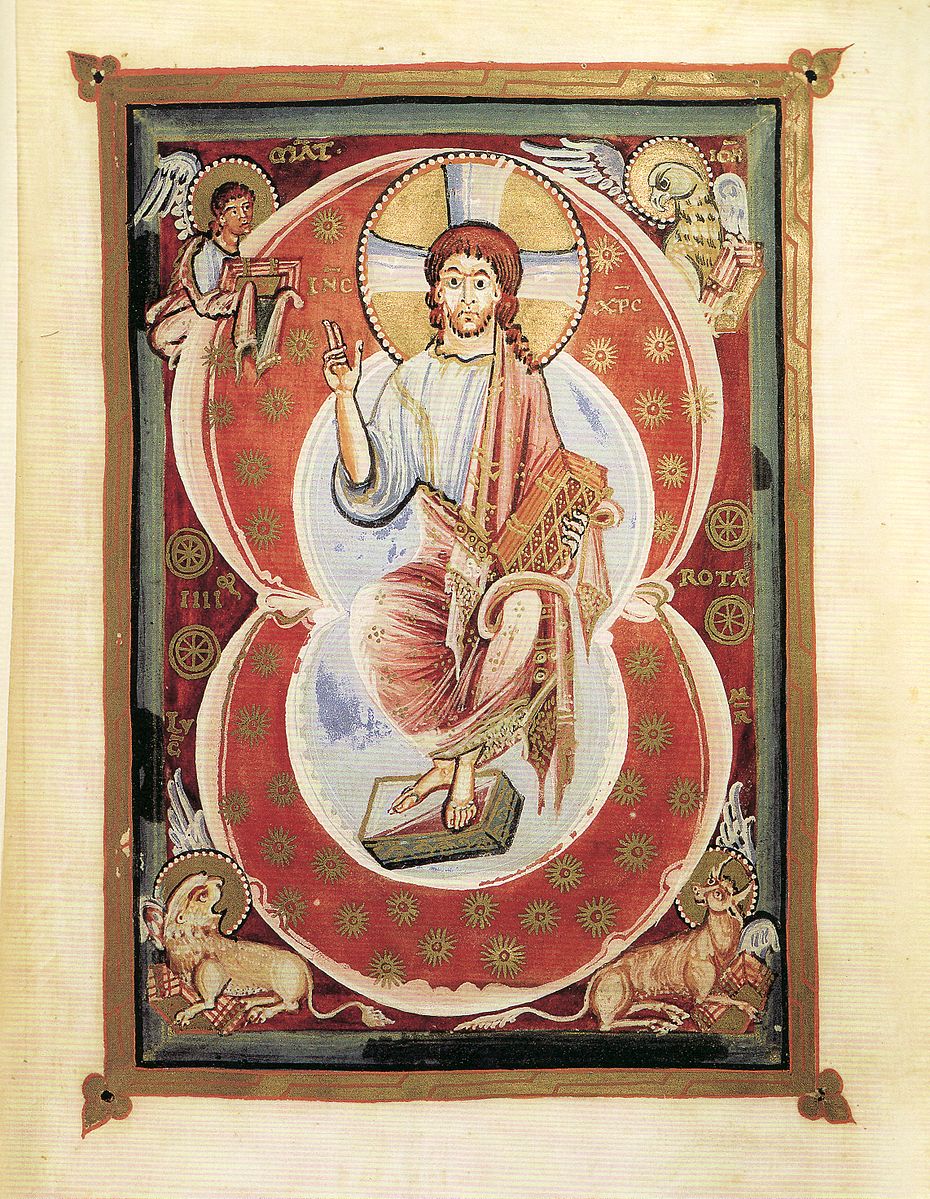

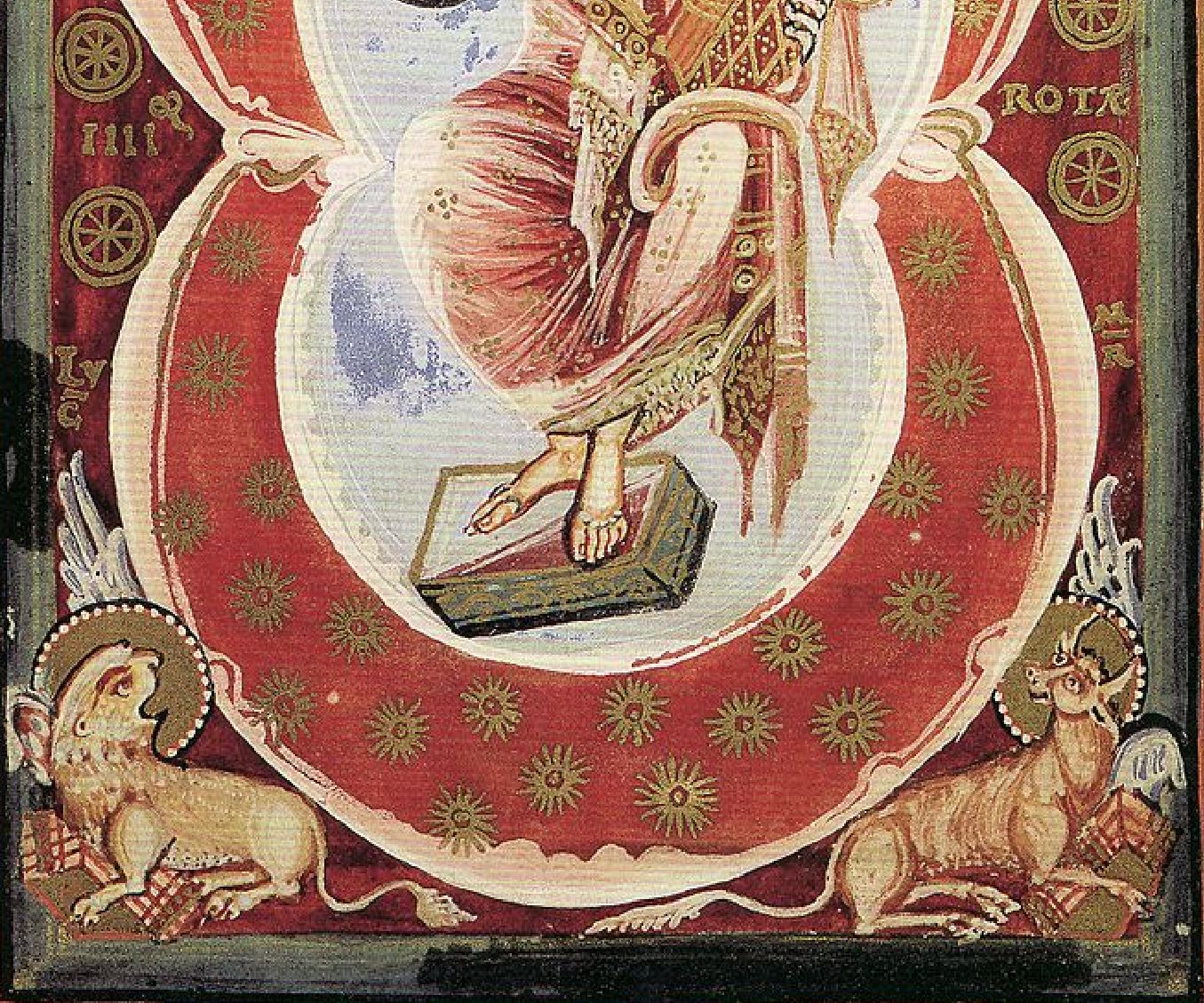

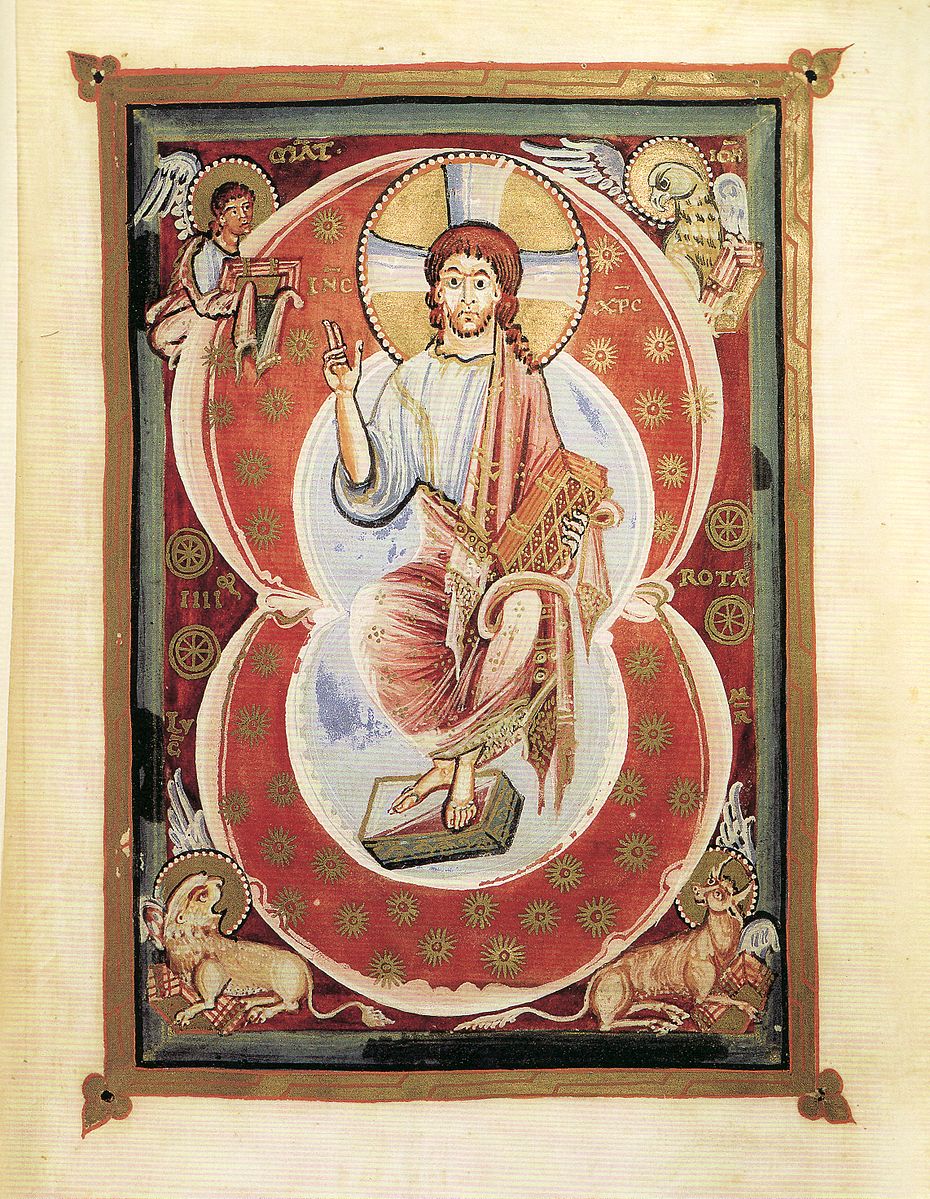

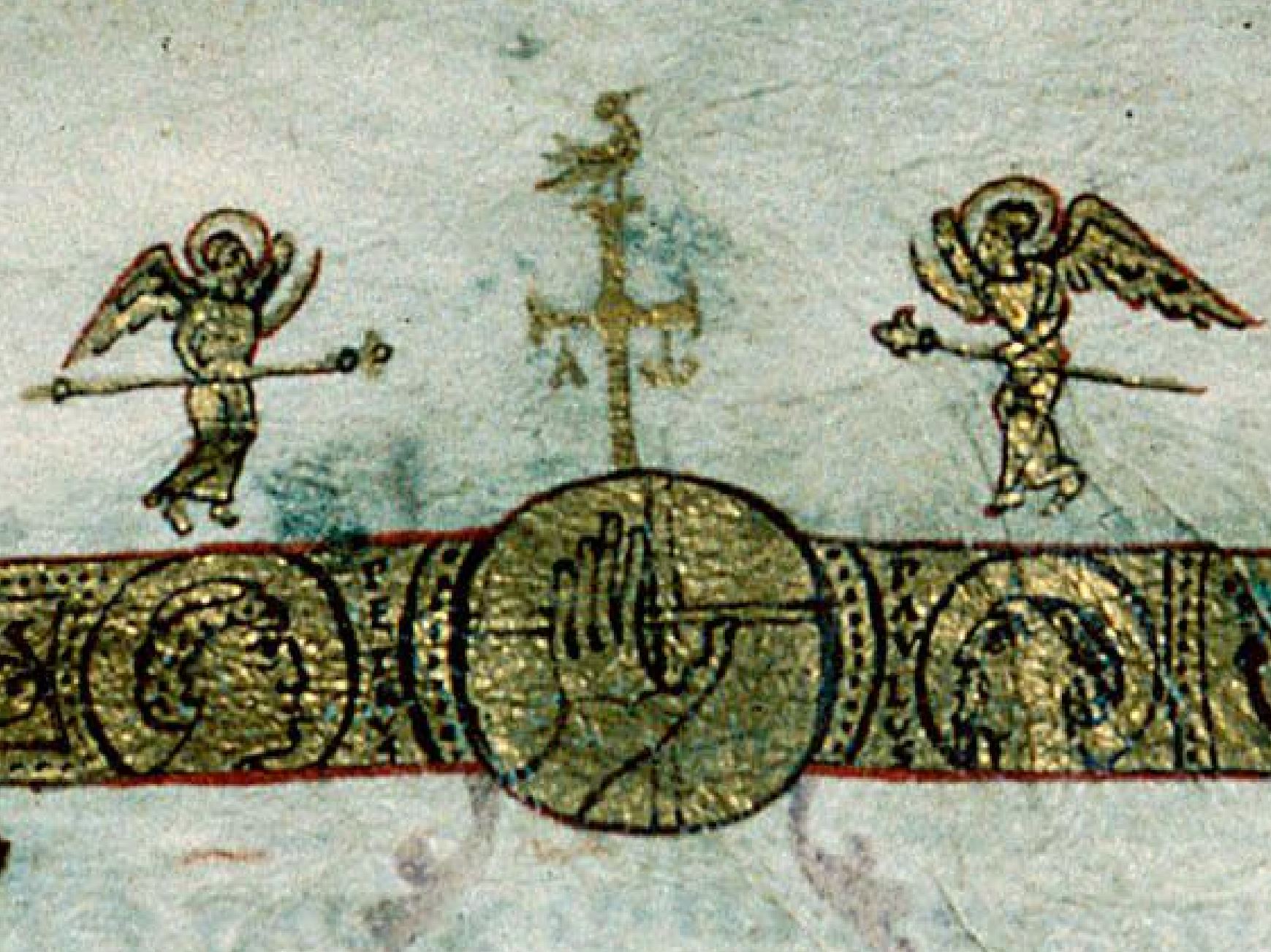

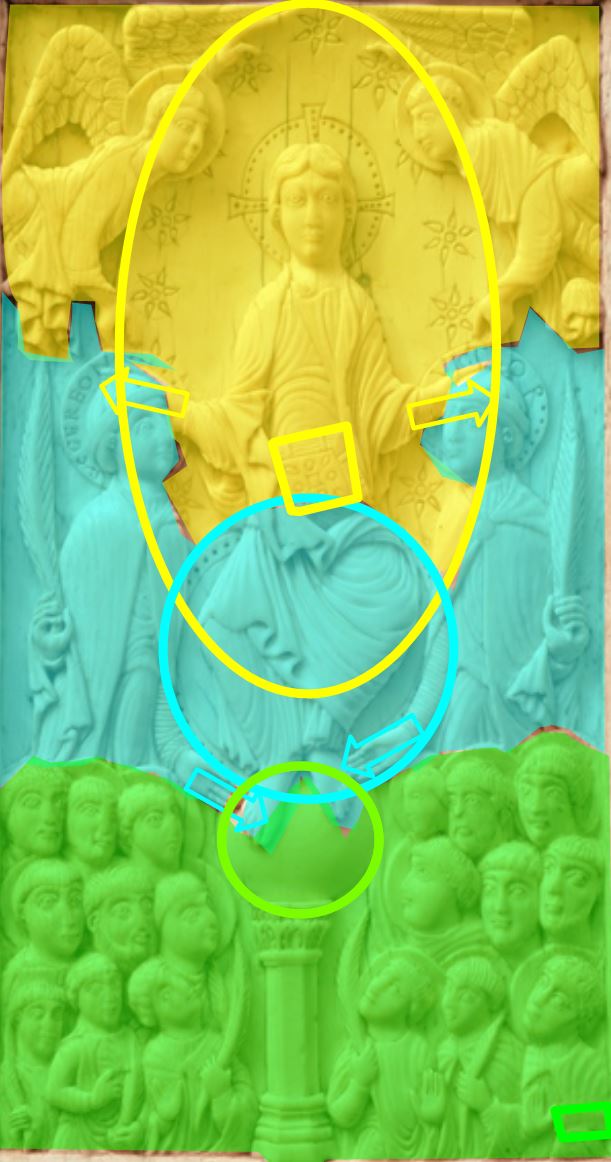

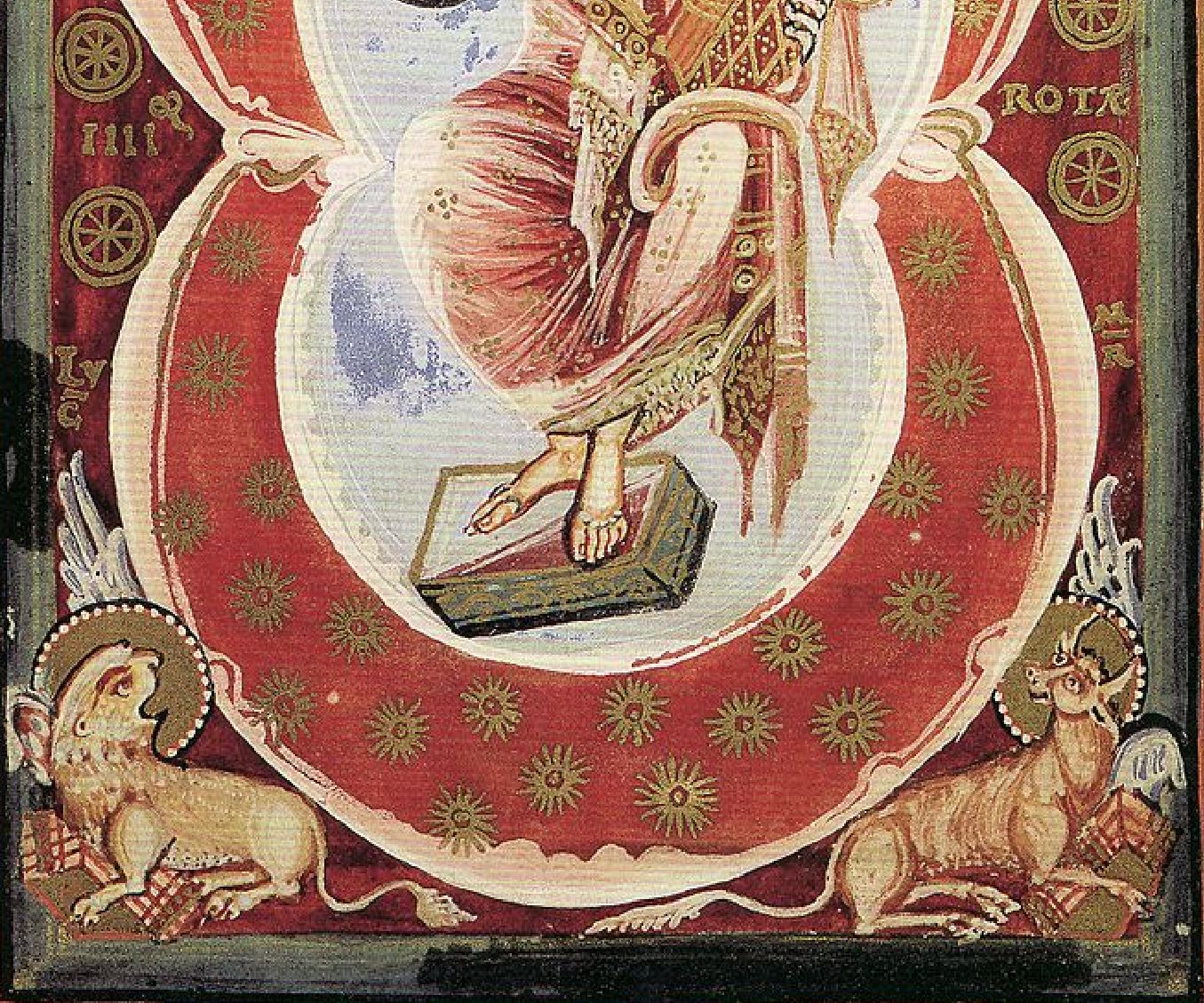

La formule Evangéliaire

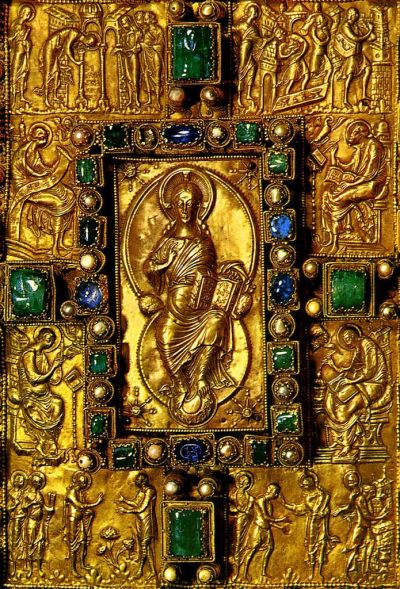

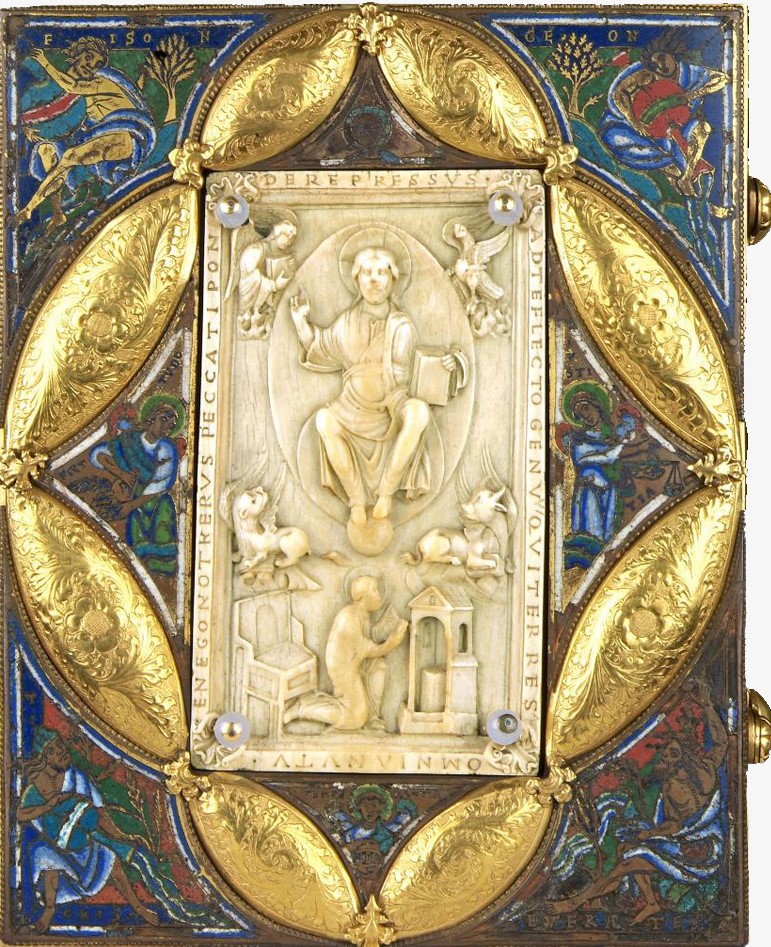

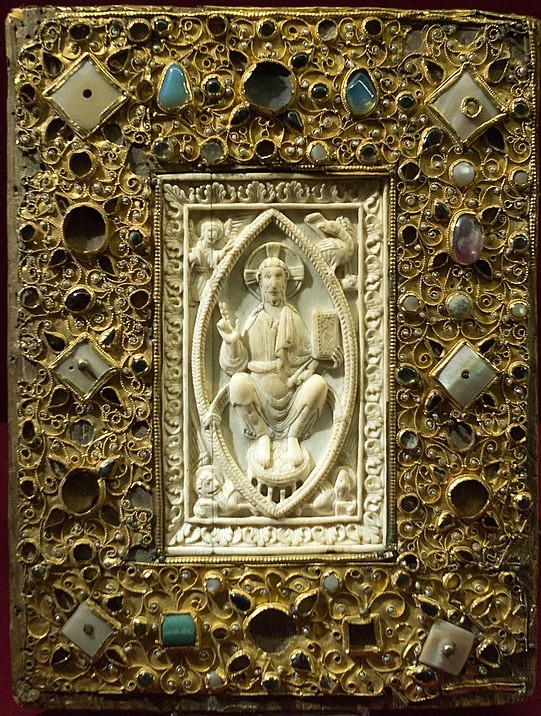

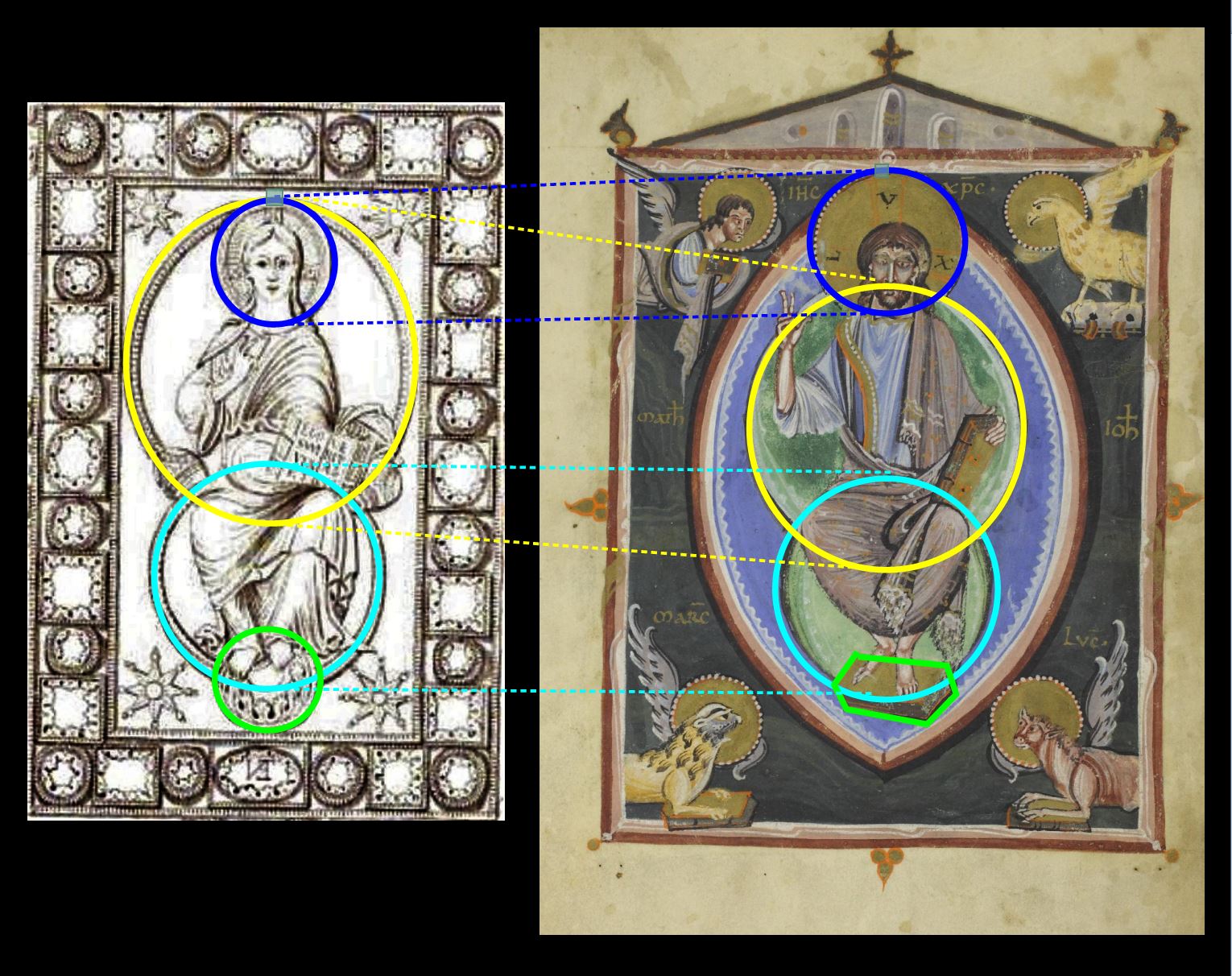

| Reliure du codex de Saint Emmeran, vers 870, Münich BSB Clm 14000 |

Evangéliaire, 995-96, UniversitätsBibliothek Giessen, Hs 660 fol 1v |

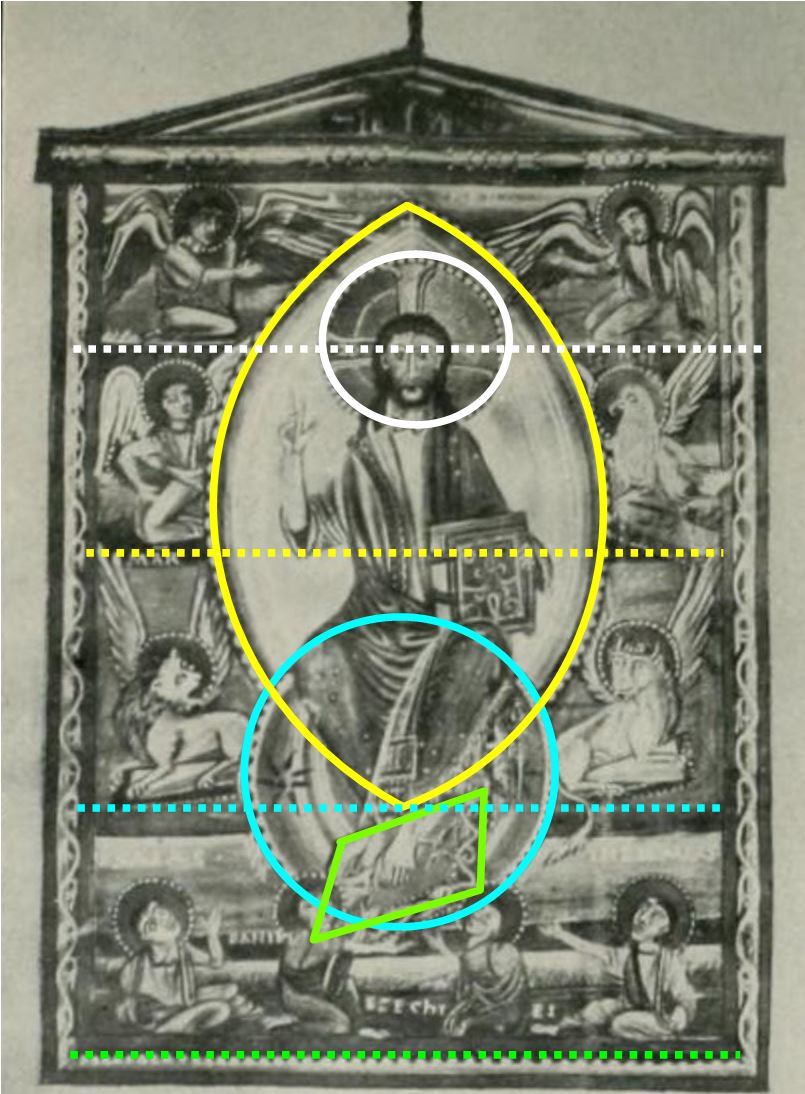

Cette première comparaison (à égalité de hauteur pour le Christ) montre comment, un bon siècle après, les illustrateurs de l’école de Cologne reprennent et améliorent le modèle carolingien le plus courant, celui des Evangéliaires :

- le globe de la Terre (en vert) est définitivement remplacé par le tabouret d’Isaïe, selon la formule terminale apparue vers 870-875 dans la Bible de Saint Paul Hors les Murs ;

- le globe-siège (en bleu clair) ne bouge pas ;

- le dossier (en jaune) tend à se symétriser avec le globe, en descendant vers lui et en diminuant de taille ;

- de ce fait l’auréole (en bleu sombre) se dégage est devient un quatrième élément à part entière.

A noter aussi l’ajout du IHC XPC (Jésus Christ) et de la mandorle englobante en lentille, deux signes de l’influence byzantine qui marque l’art ottonien.

Le coussin résiduel (SCOOP !)

Nous avions déjà remarqué que dans le codex de Saint Emmeran, le coussin ne servait à rien. A Cologne, le problème de connexion entre les deux parties de la mandorle est définitivement résolu par une pirouette : la silhouette du Seigneur masque totalement l’intersection des cercles, et le coussin ne subsiste plus que sous la forme résiduelle des deux boucles blanches de part et d’autre.

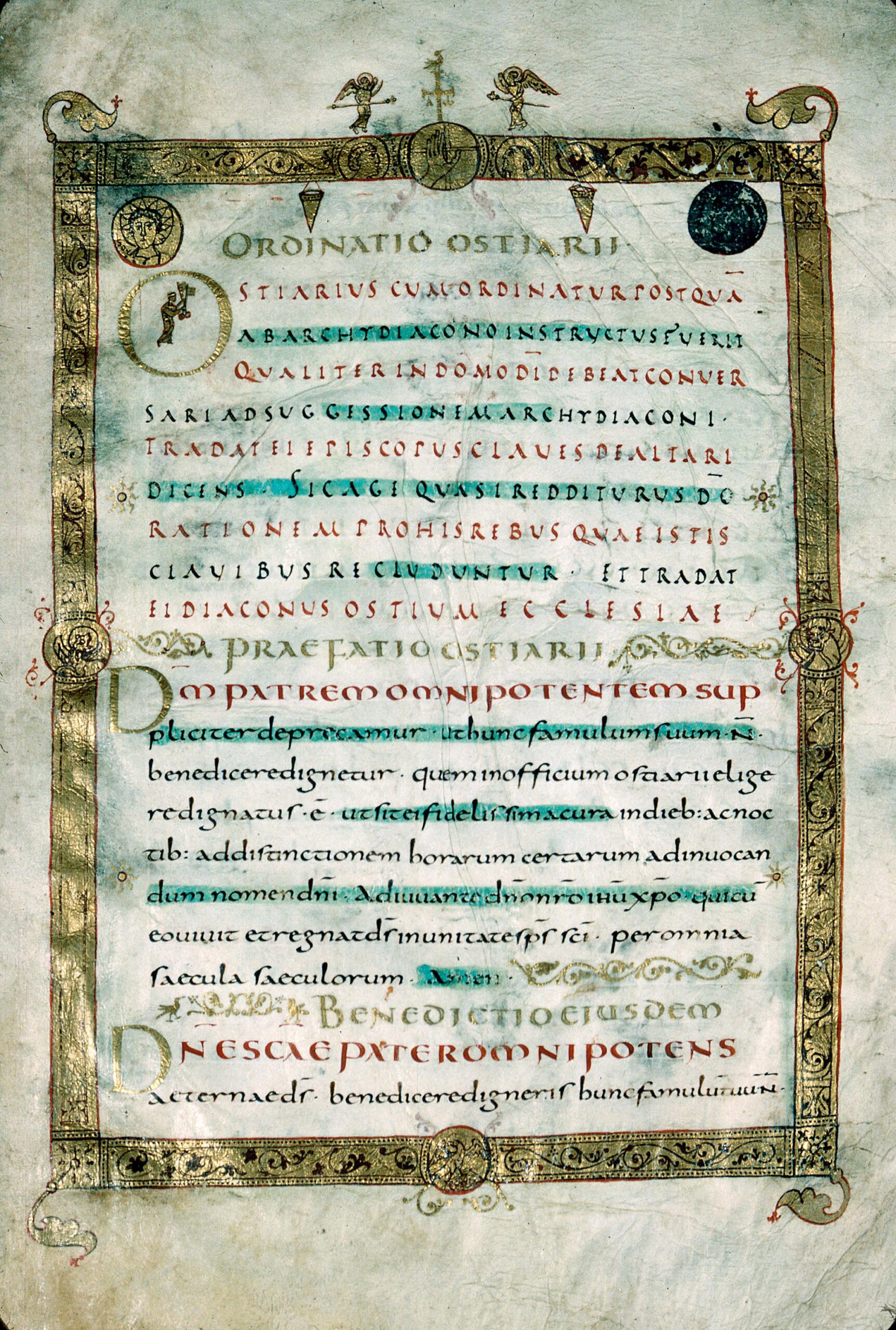

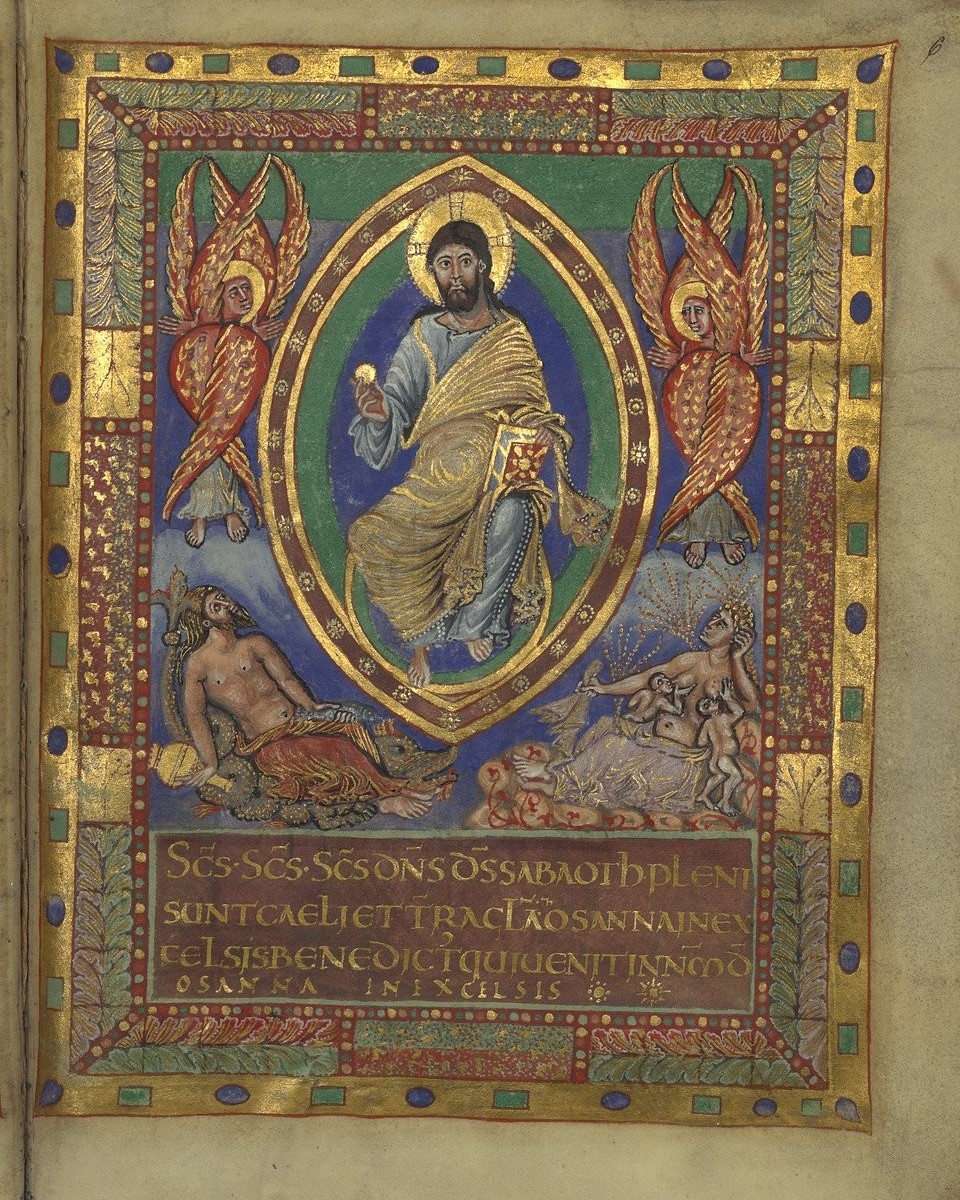

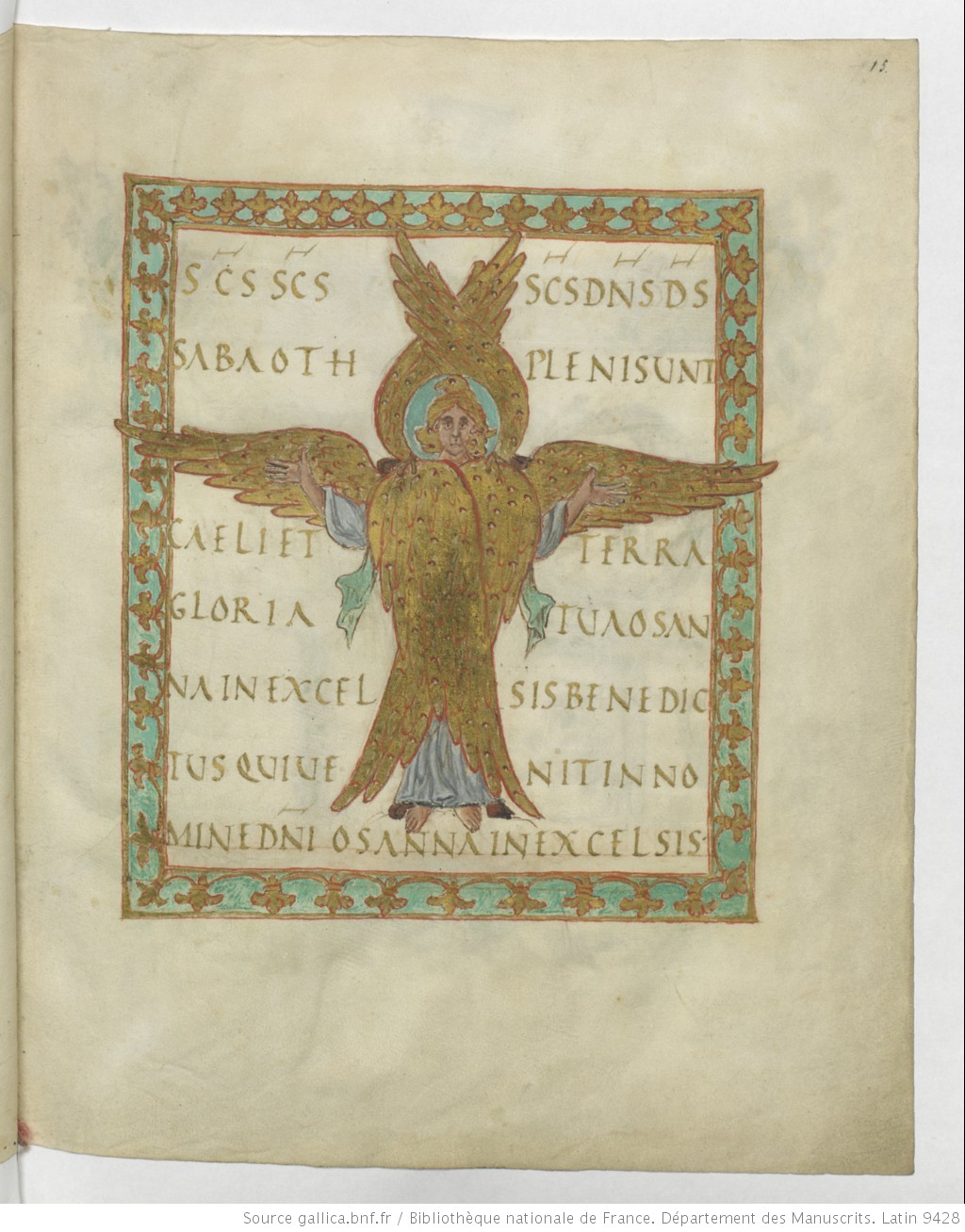

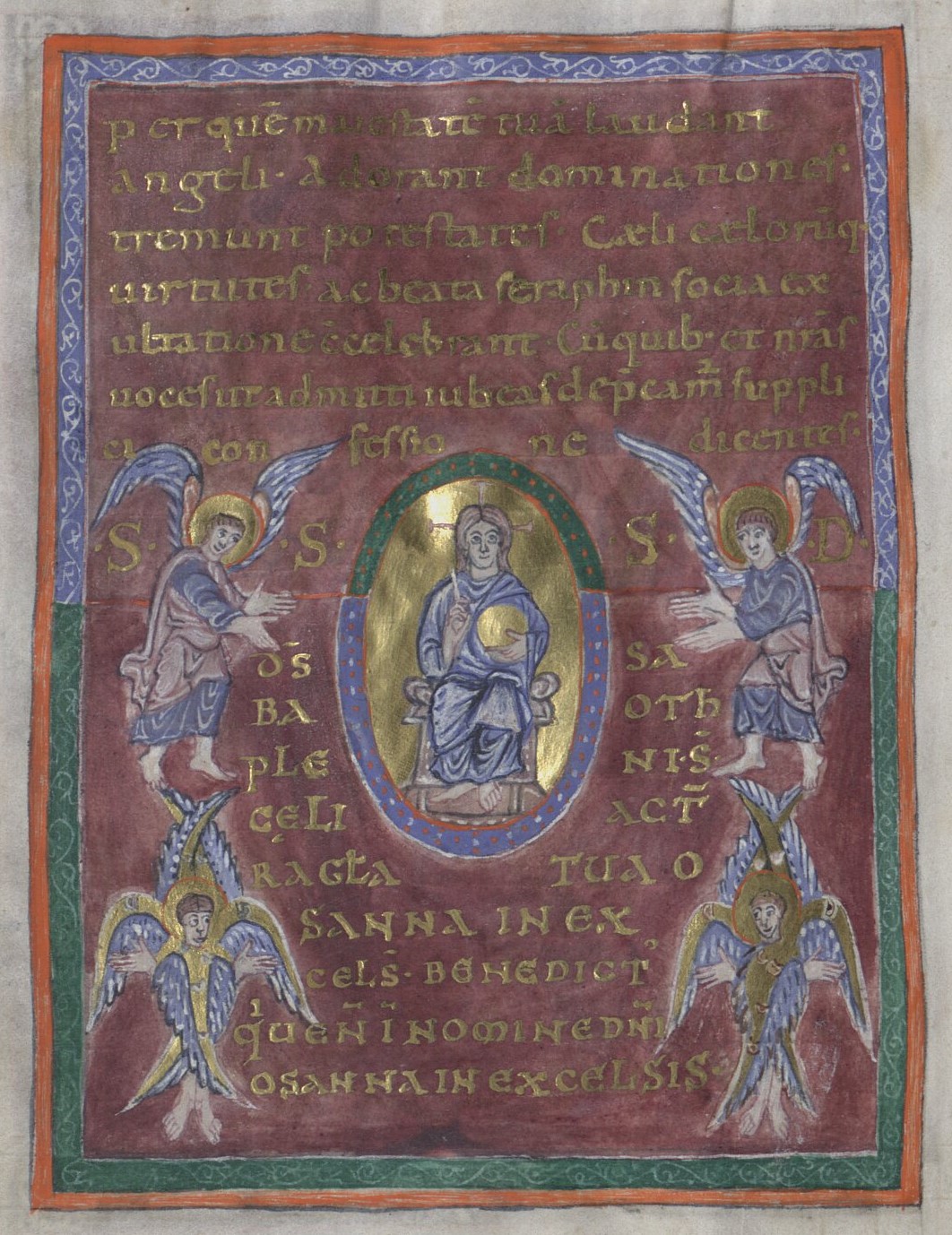

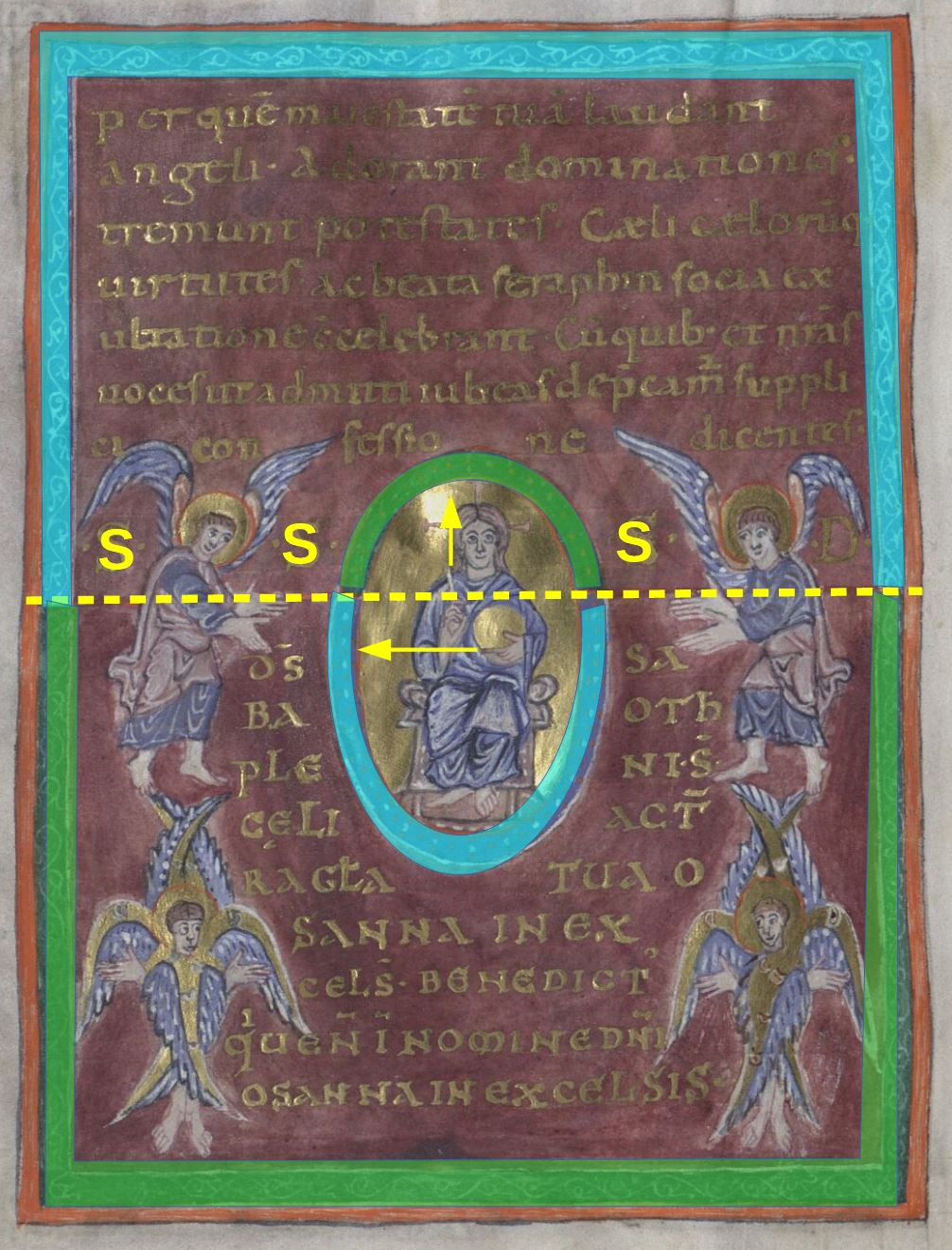

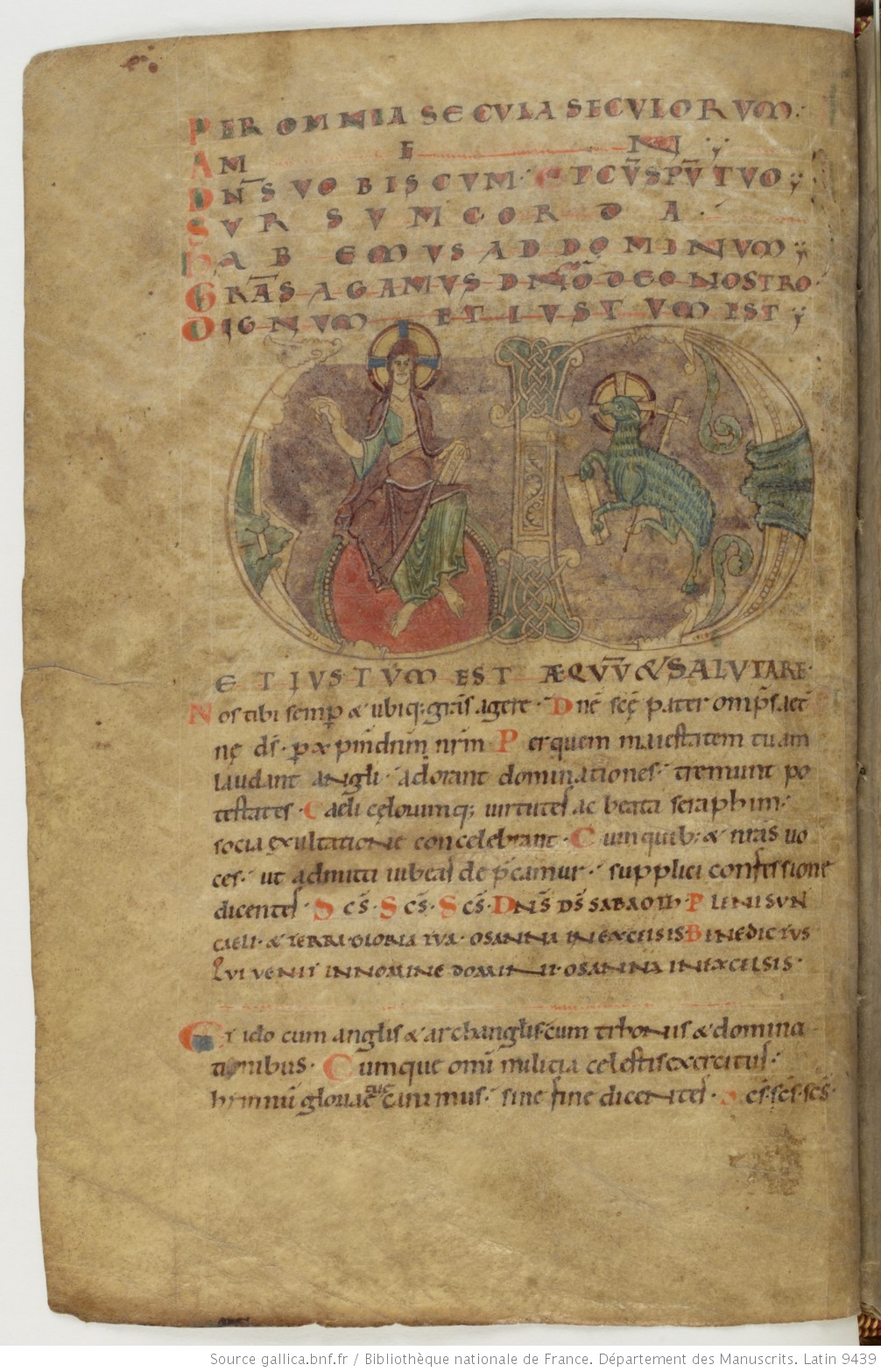

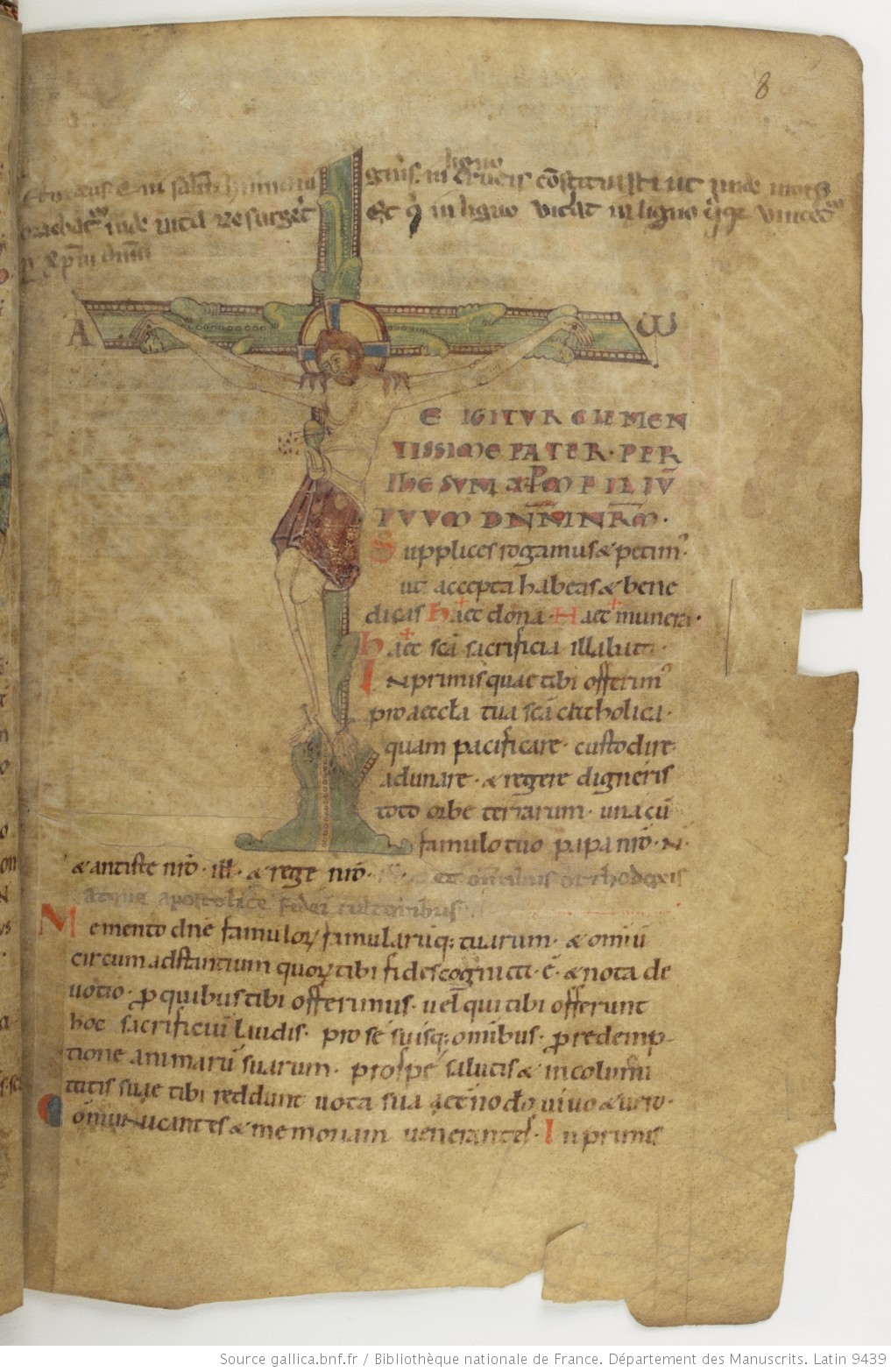

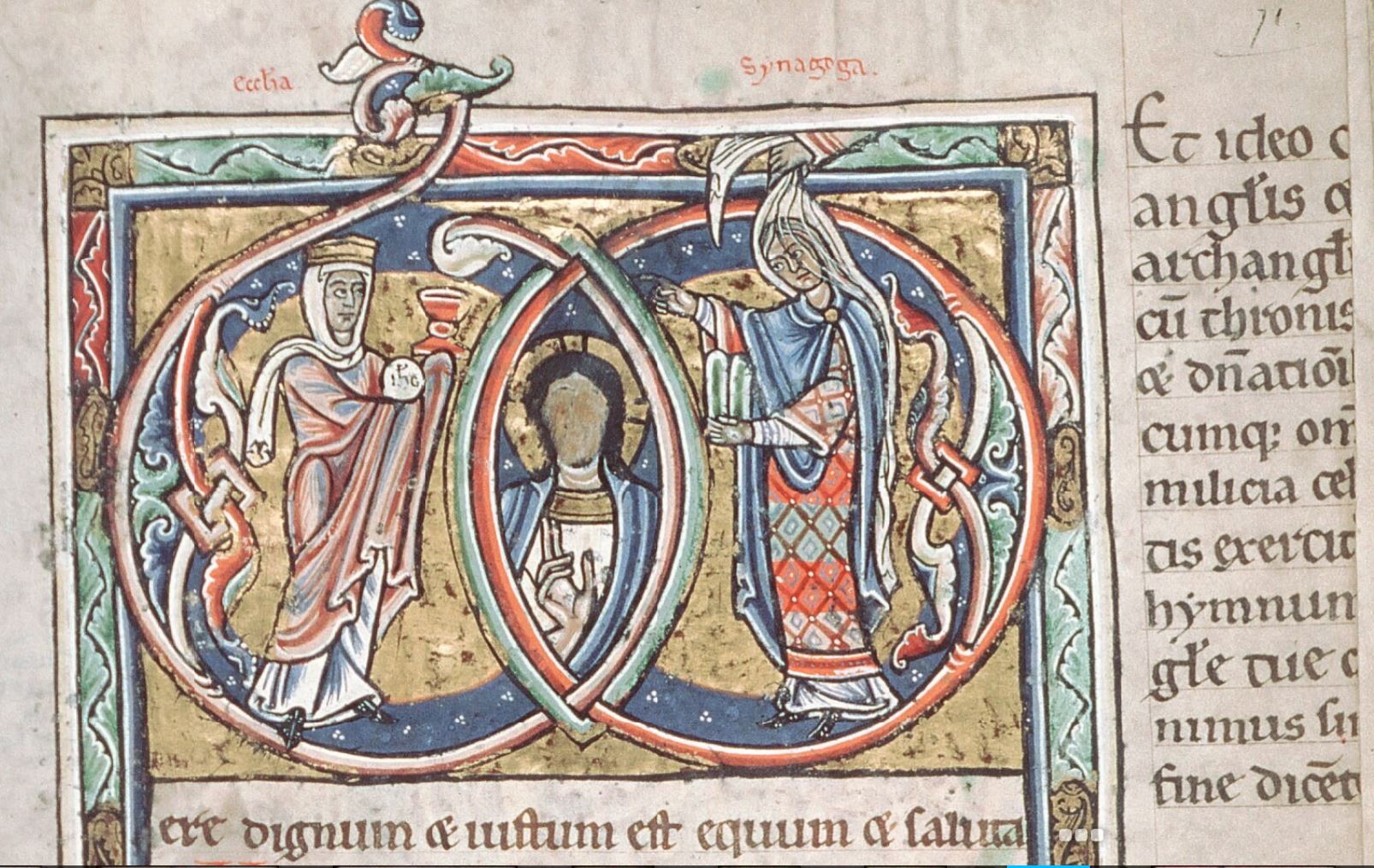

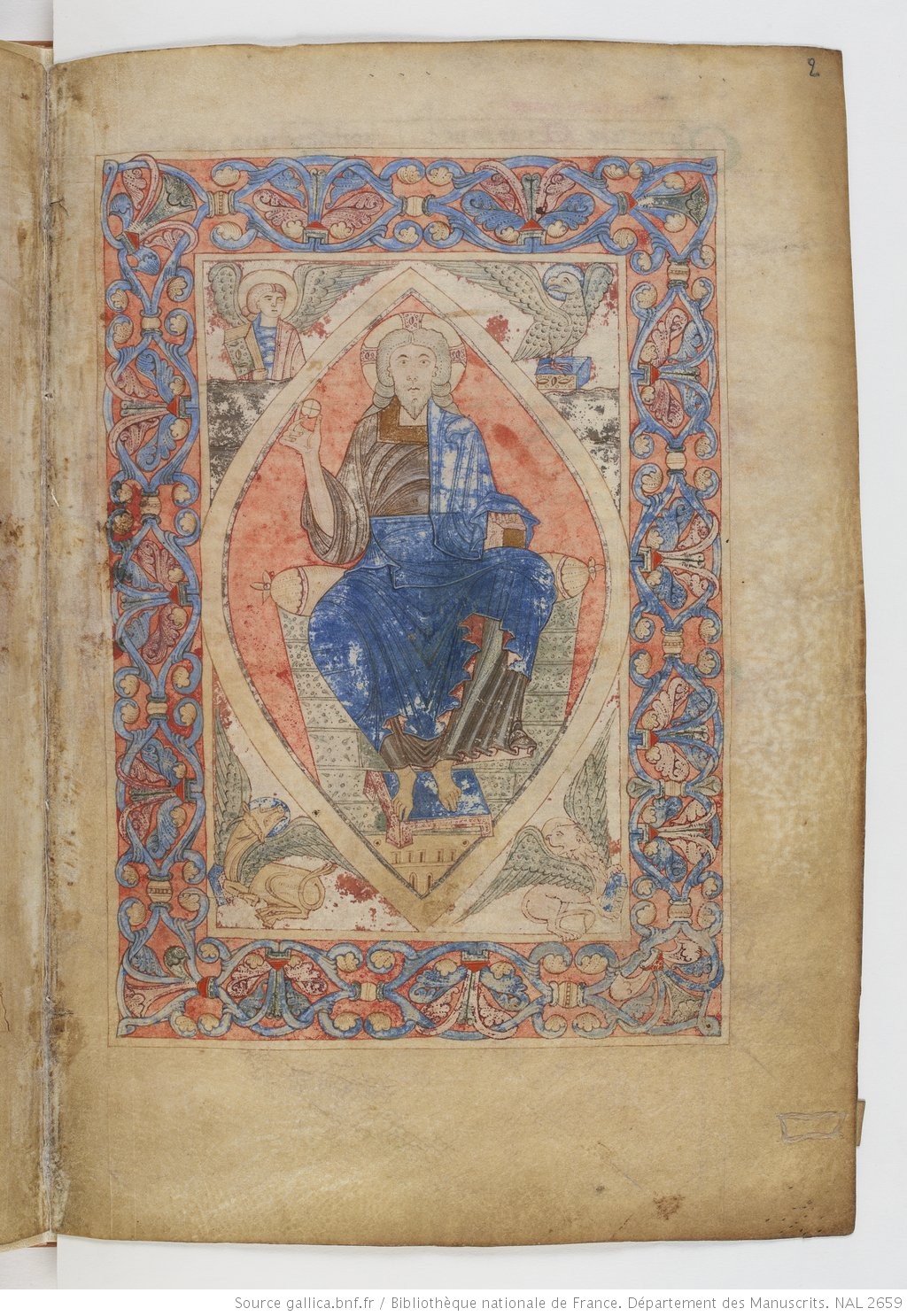

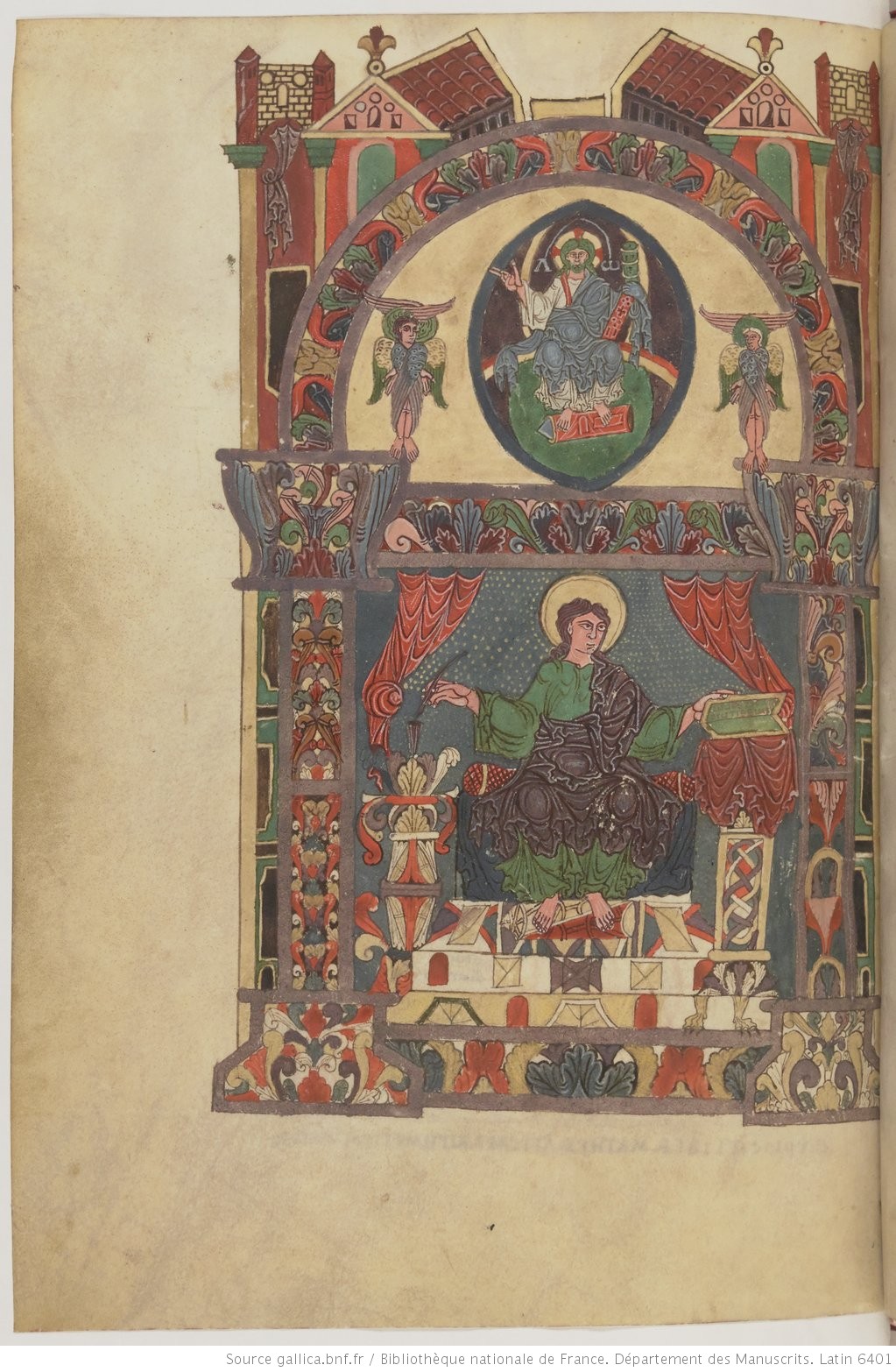

La formule Sacramentaire

Sacramentaire de Charles le Chauve, vers 869-870, BnF Lat 1141 fol. 5r, Gallica Sacramentaire de Charles le Chauve, vers 869-870, BnF Lat 1141 fol. 5r, Gallica |

Sacramentaire de Saint Géréon, 990-1000, BNF Latin 817 fol 15v, Gallica Sacramentaire de Saint Géréon, 990-1000, BNF Latin 817 fol 15v, Gallica |

Cette seconde comparaison, cette fois entre des exemples du Dieu Sabaoth des Sacramentaires montre une seule différence tranchée : l’élimination du disque digital dans l’art ottonien.

Les autres points sont des évolutions graphiques :

- la mandorle englobante, conçue comme un simple bord décoré d’étoiles sur fond rouge, s’est élargie en un champ rouge empli des même motifs d’étoile ;

- le « dossier » bleu sombre à peine distinct s’est développé en cercle très marqué, ne différant du globe-siège que par sa bordure et sa couleur de fond ;

- les Animaux viennent dans les deux cas en avant de la mandorle ;

- la main d’un ange, dans la première image et les pieds des deux chérubins, dans la seconde, passent également devant la mandorle.

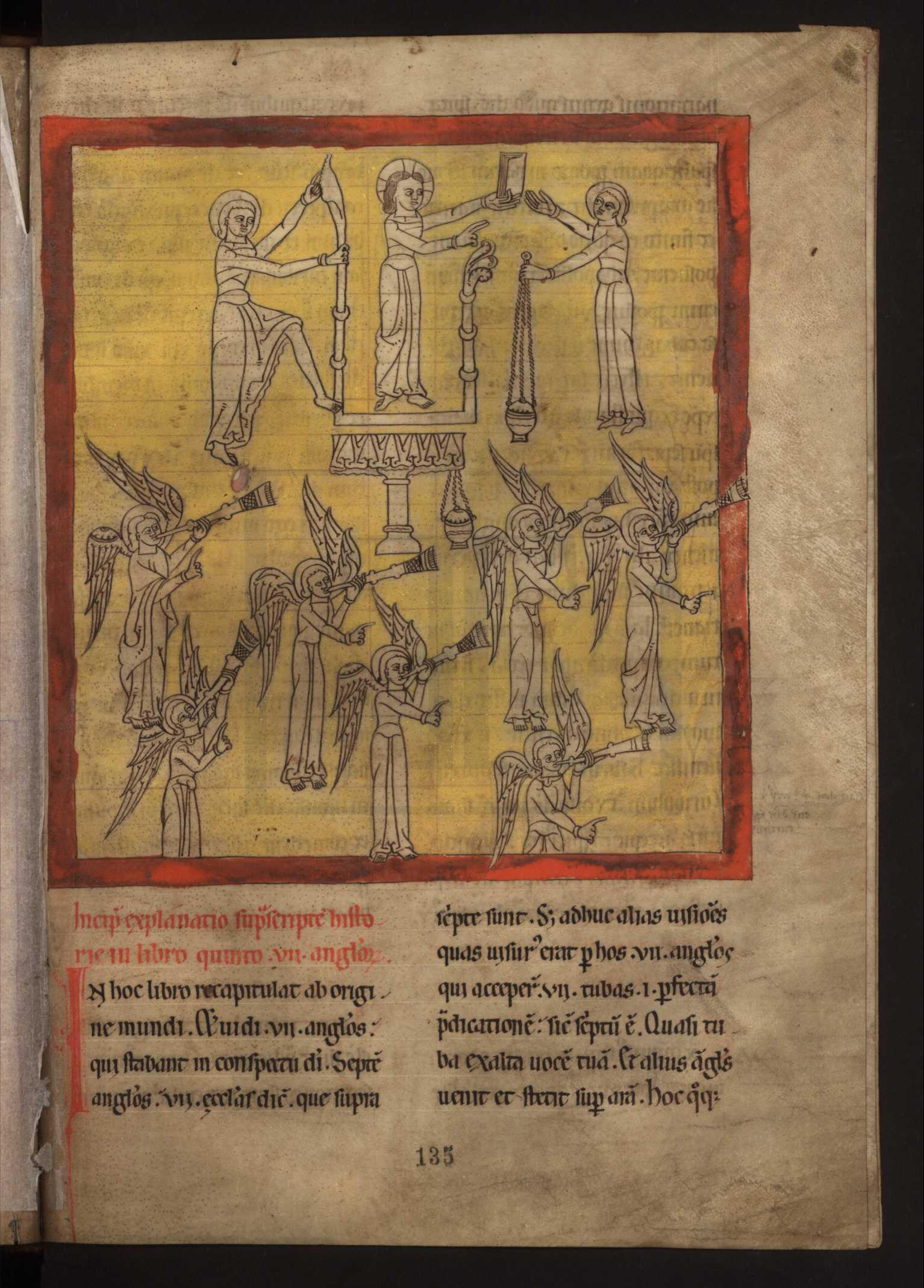

Le but de ces Majestas Dei liées au Sanctus est d’illustrer la vision de Dieu avec des éléments tirés soit d’Isaïe (l’auteur du Sanctus) soit d’Ezéchiel. Par exemple :

- dans la première image, un séraphin à six ailes (vision d’Isaïe) ;

- dans la seconde deux chérubins à quatre ailes (vision d’Ezéchiel).

On remarquera que ces derniers ne soutiennent pas l’ensemble siège-dossier, mais volètent en avant.

Le ciel comme un linge (SCOOP !)

Si l’intersection des deux cercles était visible, le globe-siège passerait en avant du disque-dossier. Le masquage de cette intersection permet de symétriser les deux parties et de synthétiser, en une seule image, à la fois le globe-siège et le halo en forme de huit.

Le cercle inférieur est ici entouré par une enveloppe gris-blanc, qui prolonge la boucle résiduelle du coussin et se différencie en bas en une seconde enveloppe, avec au centre un motif en volute. Je pense que cette apparence textile est une abstraction inspirée de la manière antique de représenter le ciel comme un linge gonflé. Ainsi le cercle inférieur ne symbolise pas le globe du monde, comme dans la mandorle cosmique habituelle : mais la moitié basse du halo en huit d’Ezéchiel, posée sur le ciel comme sur un tissu.

Sacramentaire de Saint Géréon, 990-1000, BNF Latin 817 fol 15v, Gallica Sacramentaire de Saint Géréon, 990-1000, BNF Latin 817 fol 15v, Gallica |

Codex Hitda, 890-1020 Hochschulbibliothek Darmstadt Hs.1640, fol 7 Codex Hitda, 890-1020 Hochschulbibliothek Darmstadt Hs.1640, fol 7 |

Cette comparaison va éclairer une composition unique de l’école de Cologne, dont les deux mandorles en huit emboîtées n’ont aucun équivalent. Du fait qu’elles sont simultanément pincées comme par des cordons, Kessler ([8], p 295) les a rapprochées de l’iconographie carolingienne des rideaux du Temple qui s’ouvrent pour révéler la véritable image de Dieu.

Mais si on remarque que les deux cercles inférieurs sont décorés de festons absents des cercles supérieurs, et dont l’aspect textile est beaucoup plus marqué que dans le Sacramentaire de Saint Géréon, on comprend qu’il s’agit ici d’un pas supplémentaire dans l’autonomisation par rapport à la formule siège-dossier : le halo en huit est posé directement sur le ciel.

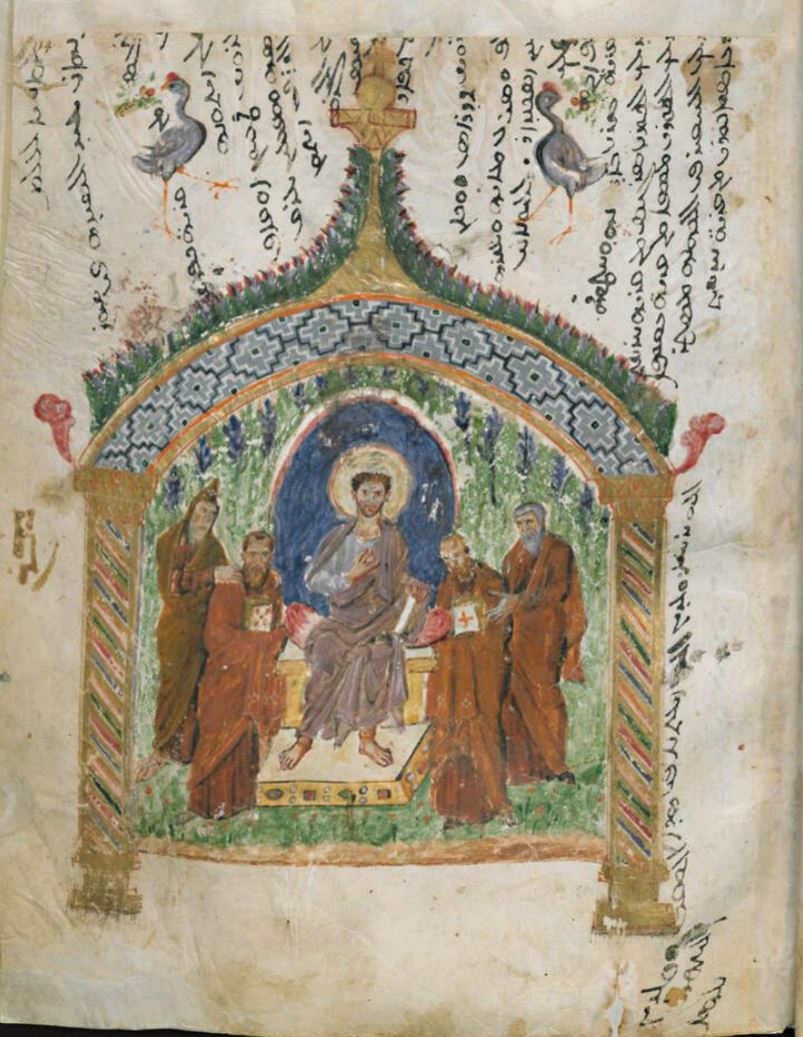

Le titulus qui figure sur la page en regard nous signale d’emblée le caractère éminemment théorique de la composition :

|

Ce produit visible de l’imagination représente la vérité invisible dont la splendeur pénètre le monde à travers les deux fois deux lumières de la nouvelle doctrine.

|

Hoc visibile imaginatum figurat illud invisibile veru(m), cuius splendor penetratmundu(m), cum bis binis candelabris, ipsius novi sermonis.

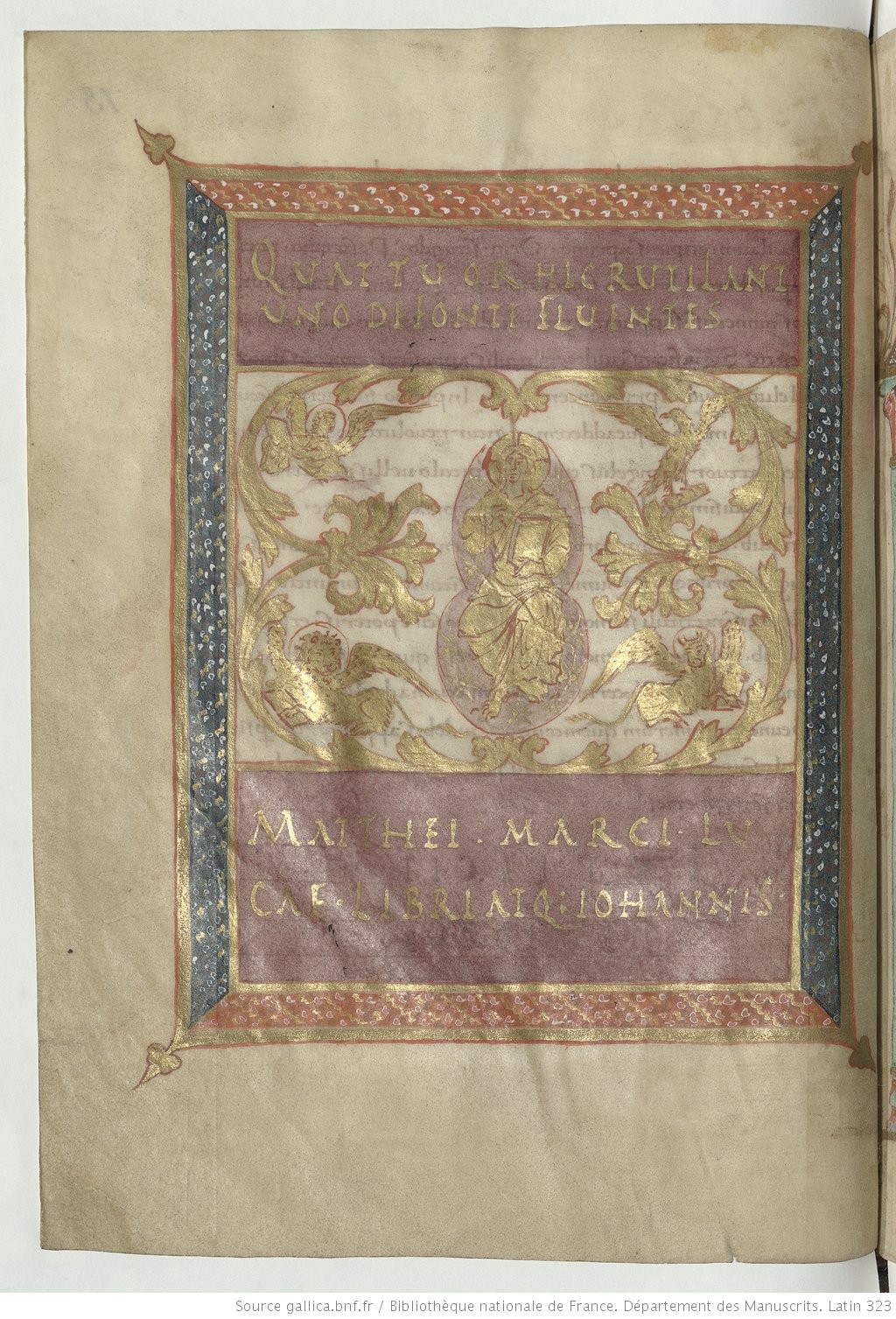

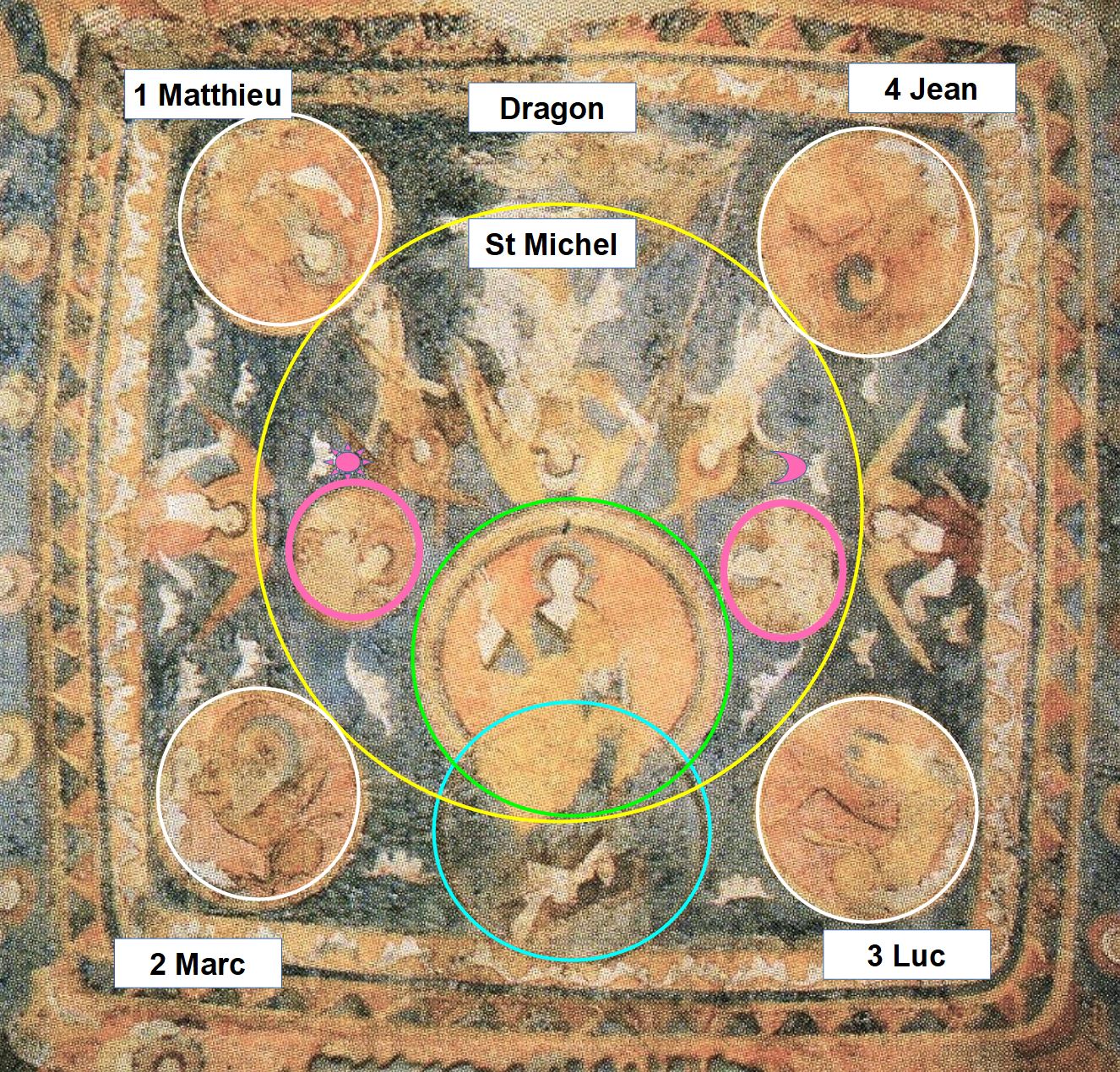

|

L’expression « deux fois deux lumières de la nouvelle doctrine » désigne les quatre Evangiles, représentés graphiquement par les Vivants de l’Ancien Testament, et textuellement par les noms de Evangélistes : ainsi la Nouvelle doctrine vient se superposer à l’Ancienne.

L’expression « deux fois deux lumières de la nouvelle doctrine » désigne les quatre Evangiles, représentés graphiquement par les Vivants de l’Ancien Testament, et textuellement par les noms de Evangélistes : ainsi la Nouvelle doctrine vient se superposer à l’Ancienne.

Je pense que cette composition exceptionnelle vise à remplacer l’étagement de bas en haut de la mandorle cosmique ottonienne , par un emboîtement dans la profondeur, de l’arrière-plan au premier plan :

- L’escabeau, rendu par un parallélépipède colorié en deux triangles, et aux faces latérales ornementées, représente comme d’habitude la Terre.

- La mandorle en huit interne, de couleur bleue clair, représente le Cosmos.

- La mandorle en huit externe, de couleur rouge et constellée d’étoiles, représente le Ciel du Ciel, le lieu du Divin.

Encore en avant on trouve les quatre roues de la vision d’Ezéchiel (IIII ROTAS).

Les quatre symboles des Evangélistes sont quant à eux placés de manière plus subtile que dans le Sacramentaire de Charles le Chauve : ils ne sont pas tous en avant, mais masqués progressivement par la mandorle.

Parcourir l’image dans l’ordre des Evangiles conduit à s’enfoncer en spirale depuis Matthieu, le plus proche du lecteur, puis Marc, dont l’auréole passe encore devant la mandorle, puis Luc, dont l’auréole commence à passer derrière, puis Jean, dont le corps est à moitié masqué, jusqu’à entrer dans l’image mentale des trois domaines concentriques avec au final la Terre parallélépipédique, autrement dit rendue, grâce aux quatre Evangiles, semblable au livre du Seigneur.

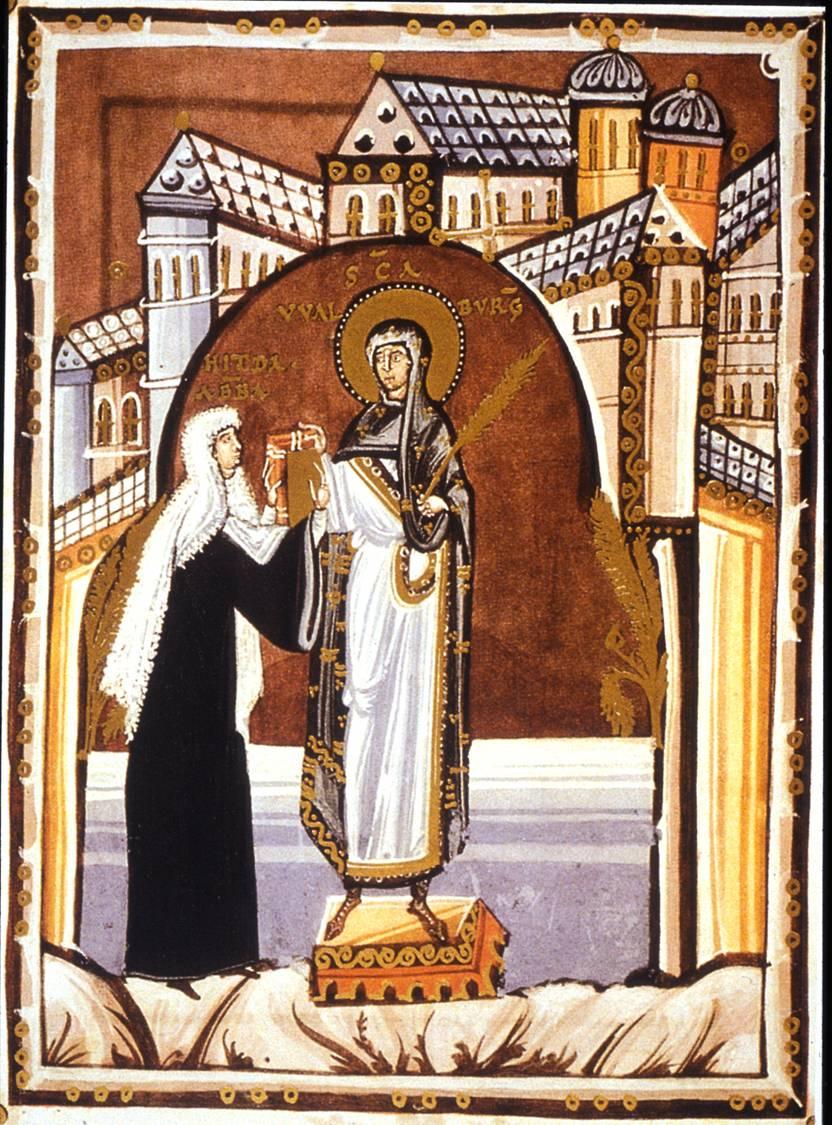

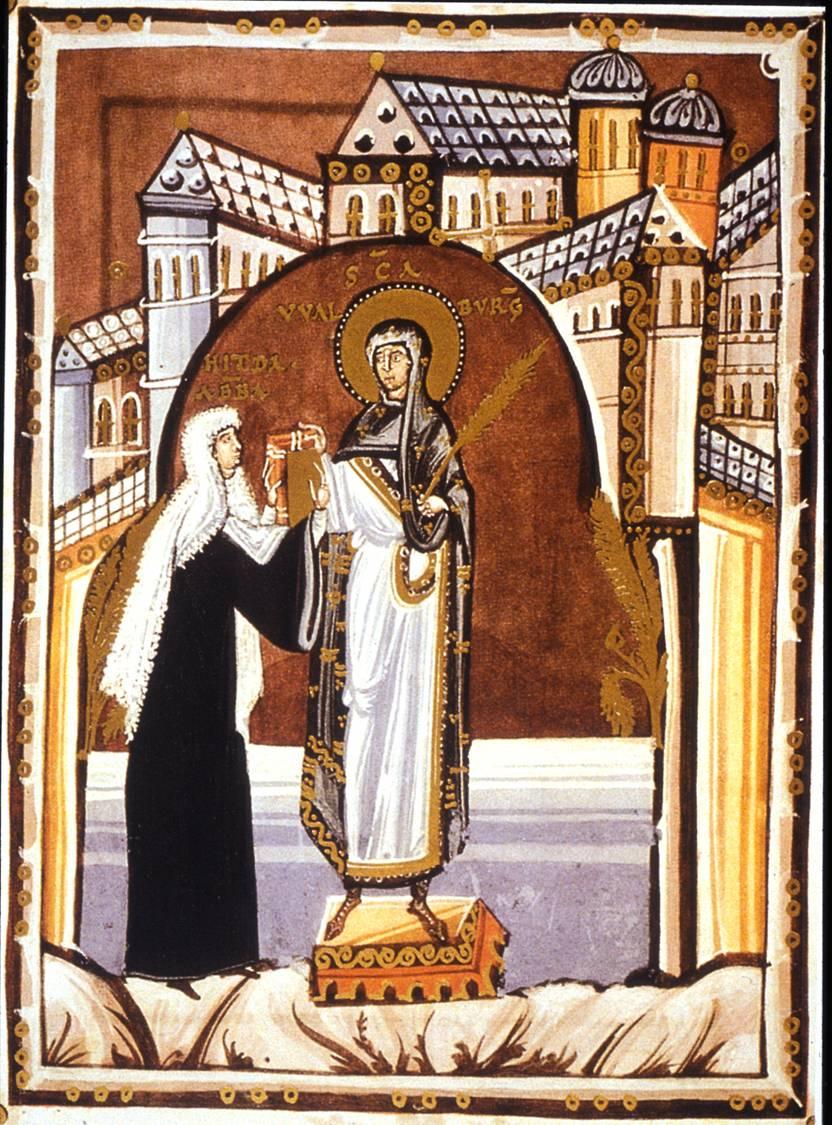

Dédicace de Hitda à Sainte Walburge, fol. 6r

Codex Hitda, 1000-20, Hochschulbibliothek Darmstadt Hs.1640

Dans le même codex Hitda, on retrouve sous les pieds de Sainte Walburge un tabouret du même type que celui sous les pieds du Christ : notre enlumineur scrupuleux, pour le désacraliser et montrer qu’il ne flotte pas dans l’air, a pensé à lui rajouter des pieds.

En aparté : la mandorle en huit et le Zackenstyl

Le « style dentelé » est un style intermédiaire entre l’ottonien et le gothique, qui naît en Thuringe au début du XIIIème siècle, puis influence toute l’Allemagne du Sud.

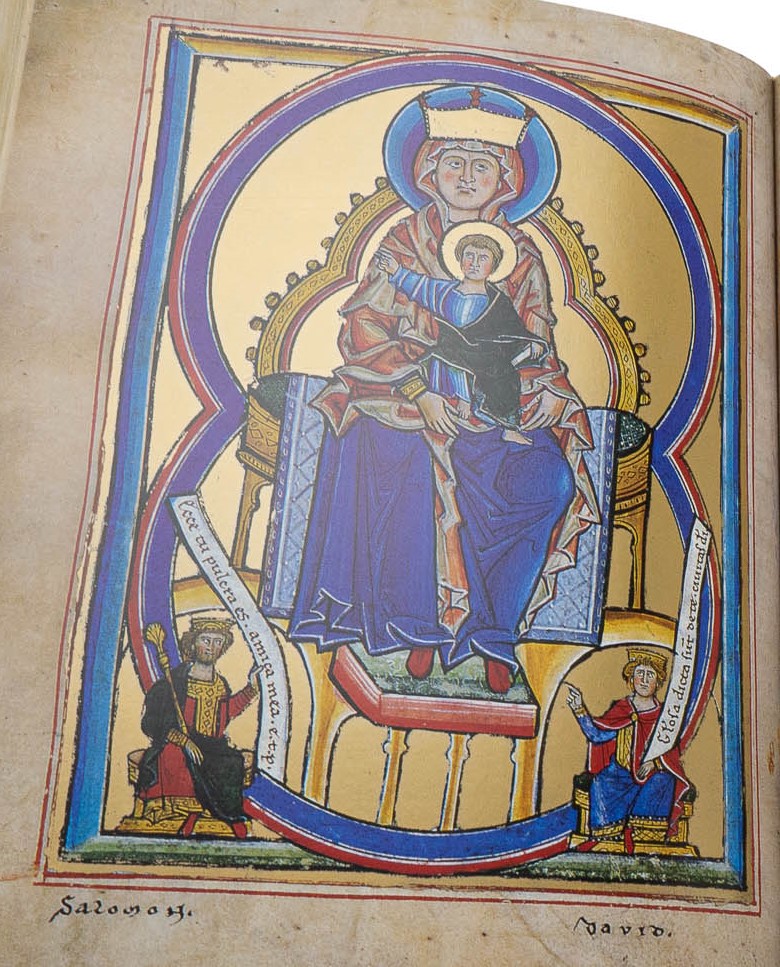

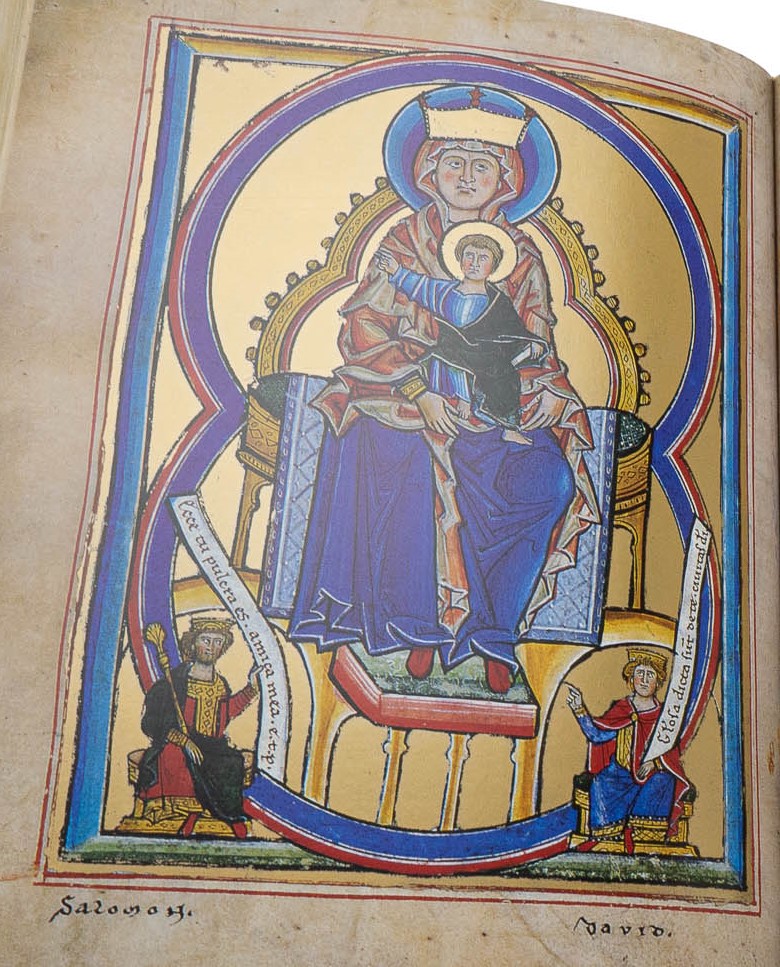

Psautier de Sainte Elisabeth (abbaye bénédictine de Reinhardsbrunn, Thuringe)

1201-08, Cividale del Friuli, Archivi e Biblioteca, CXXXVII

Cette mandorle en huit est parfaitement symétrique, se pinçant au niveau du siège et débordant en haut et en bas sur le cadre. N’ayant pas de fond spécifique, elle se réduit à un contour découpé et posé sur la page, qui en bas masque les pieds du trône.. Les rois Salomon et David sont posés par devant, mais le bas du phylactère de Salomon se glisse dessous.

Cette superposition de découpes rappelle, deux siècles après, la composition du codex Hitda, mais très simplifiée. C’est sans doute cette résurgence en Thuringe qui explique l’apparition de deux autres mandorles en huit, dans des manuscrits bavarois postérieurs.

La mandorle de l’Antéchrist

Théophile devant l’Antéchrist

Théophile devant l’Antéchrist

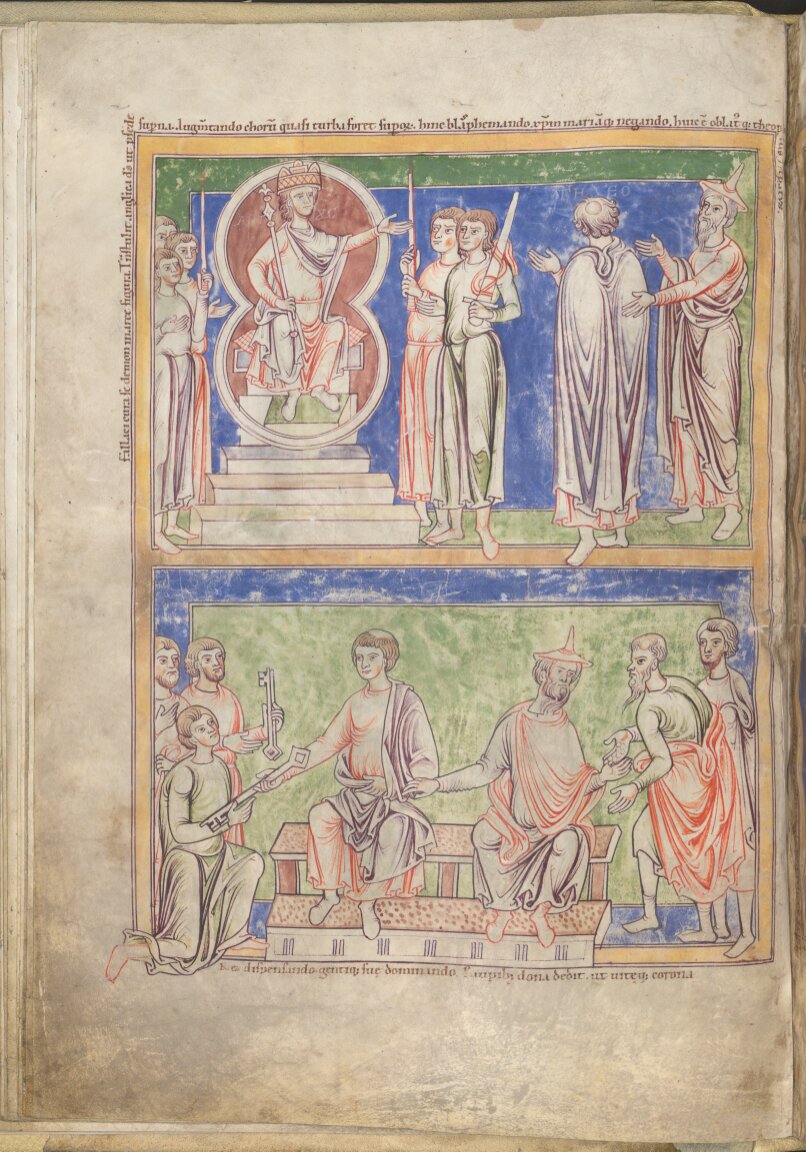

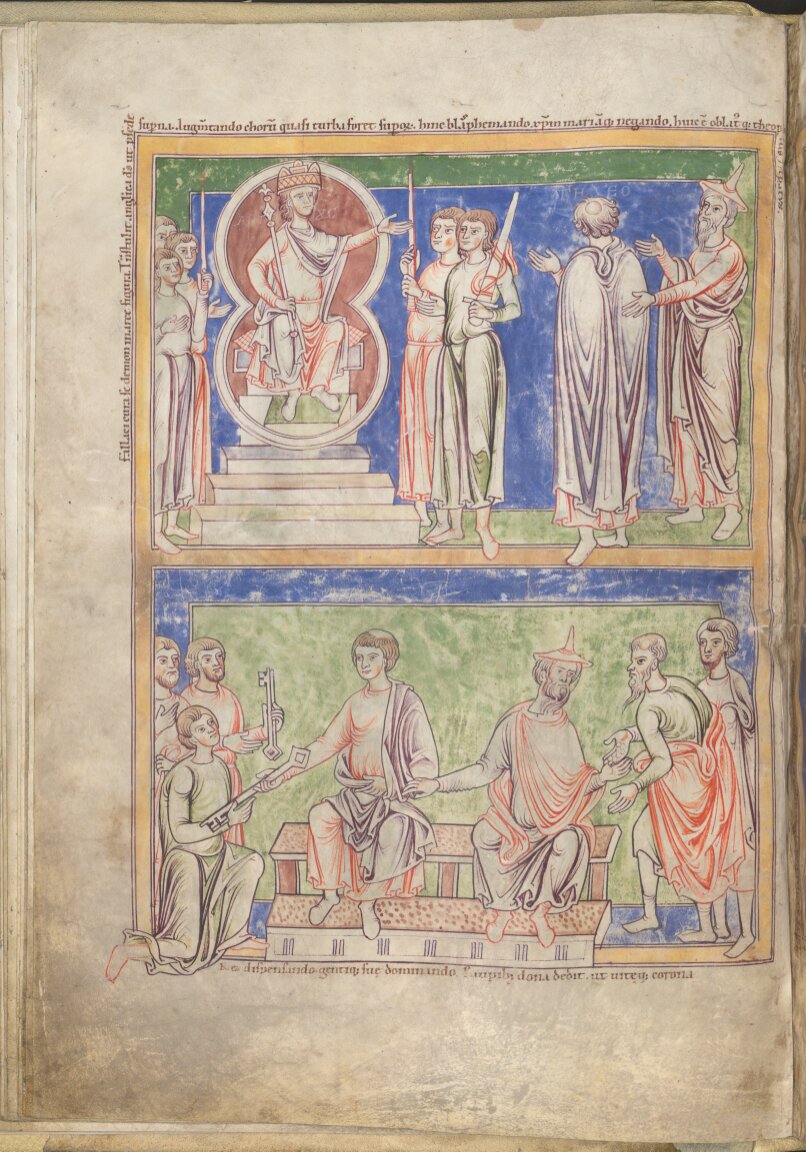

Scheyerer Matutinalbuch, 1215-30, BSB Clm 17401(1) fol 18v

Ce manuscrit provient du monastère bénédictin de Scheyer en Bavière. Il comporte un cahier d’illustrations en style dentelé, avec l’histoire du moine Théophile : destitué de sa charge de vidame, il fit pour la retrouver un pacte avec le diable, avec l’aide d’un juif. Dans l’image du haut, Théophile est vu de dos en compagnie du juif, à la cour de l’Antéchrist :

|

Avec un soin fallacieux, le démon se transporta en hauteur

sous la forme angélique de Dieu, pour que, en guise de siège céleste,

En l’accroissant, sa cour soit comme une foule de dieux.

Ainsi, en blasphémant le Christ et en reniant Marie,

Théophile fut voué (au diable) et fut rétabli (dans sa charge).

|

|

Fallaci cura se demon in arce figura,

Transtulit angelica deus (dei ?) ut pro sede superna,

Augmentando chorum quasi turba foret superorum,

hinc blasphemando Christum Mariamque negando,

Huic est oblatusque Theophilus reparatus

|

On notera quelques caractéristiques nouvelles de cette mandorle en huit :

- elle est remplie d’un fond opaque de couleur différente du reste ;

- son bord supérieur passe en arrière de la tête et des mains, comme un dossier ;

- son bord inférieur passe en avant du trône, comme un halo.

Ces indications contradictoires en font un objet purement conventionnel, dont la moitié « céleste » est subordonnée à la personne sacrée, mais donc la moitié « terrestre » a préséance sur la partie matérielle du trône.

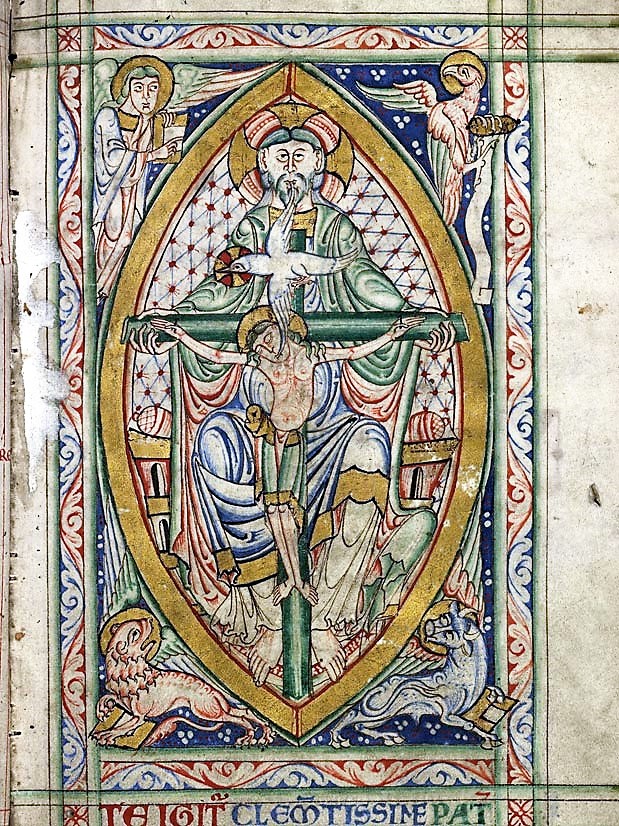

La Trinité exceptionnelle du psautier d’Hiltegerus

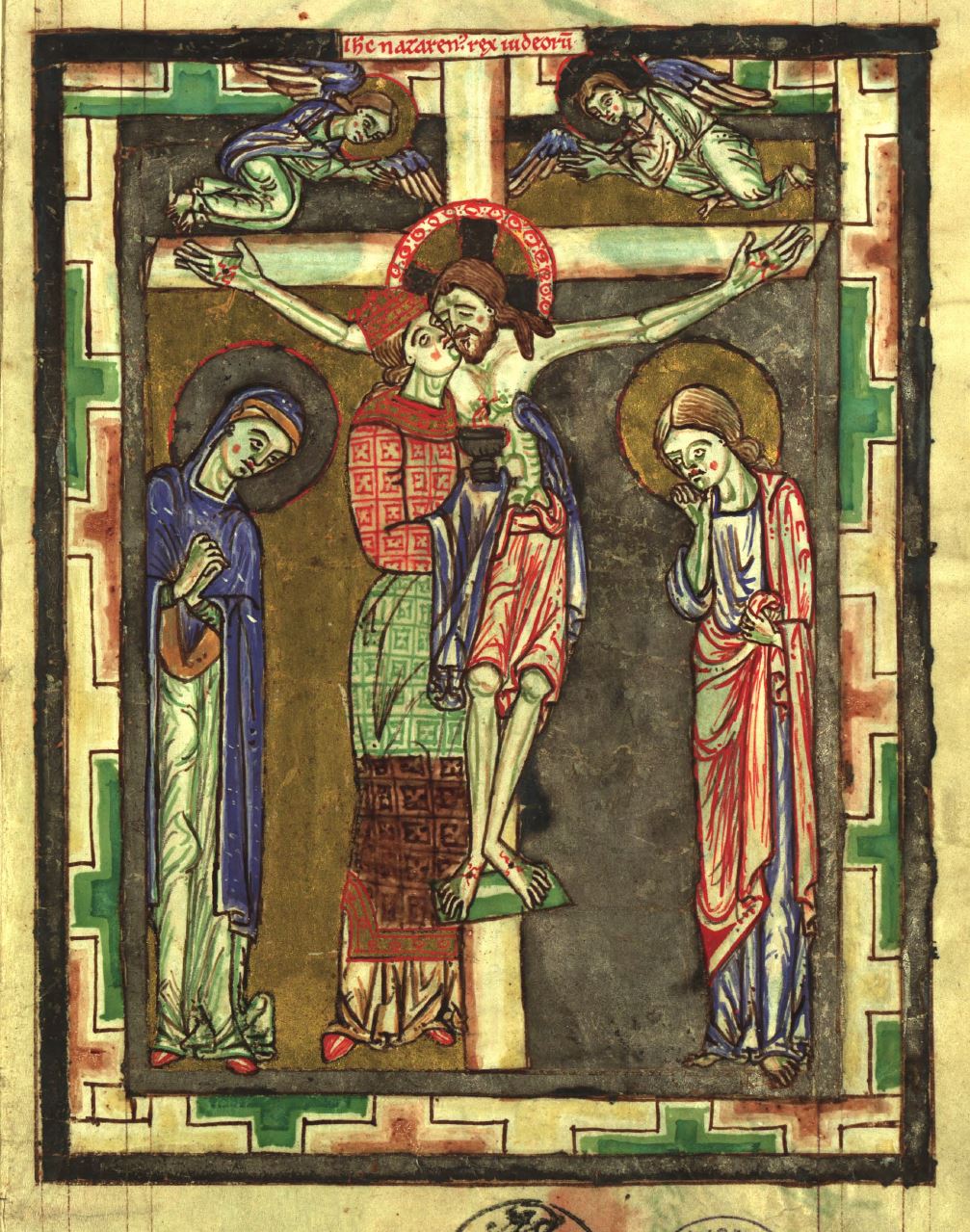

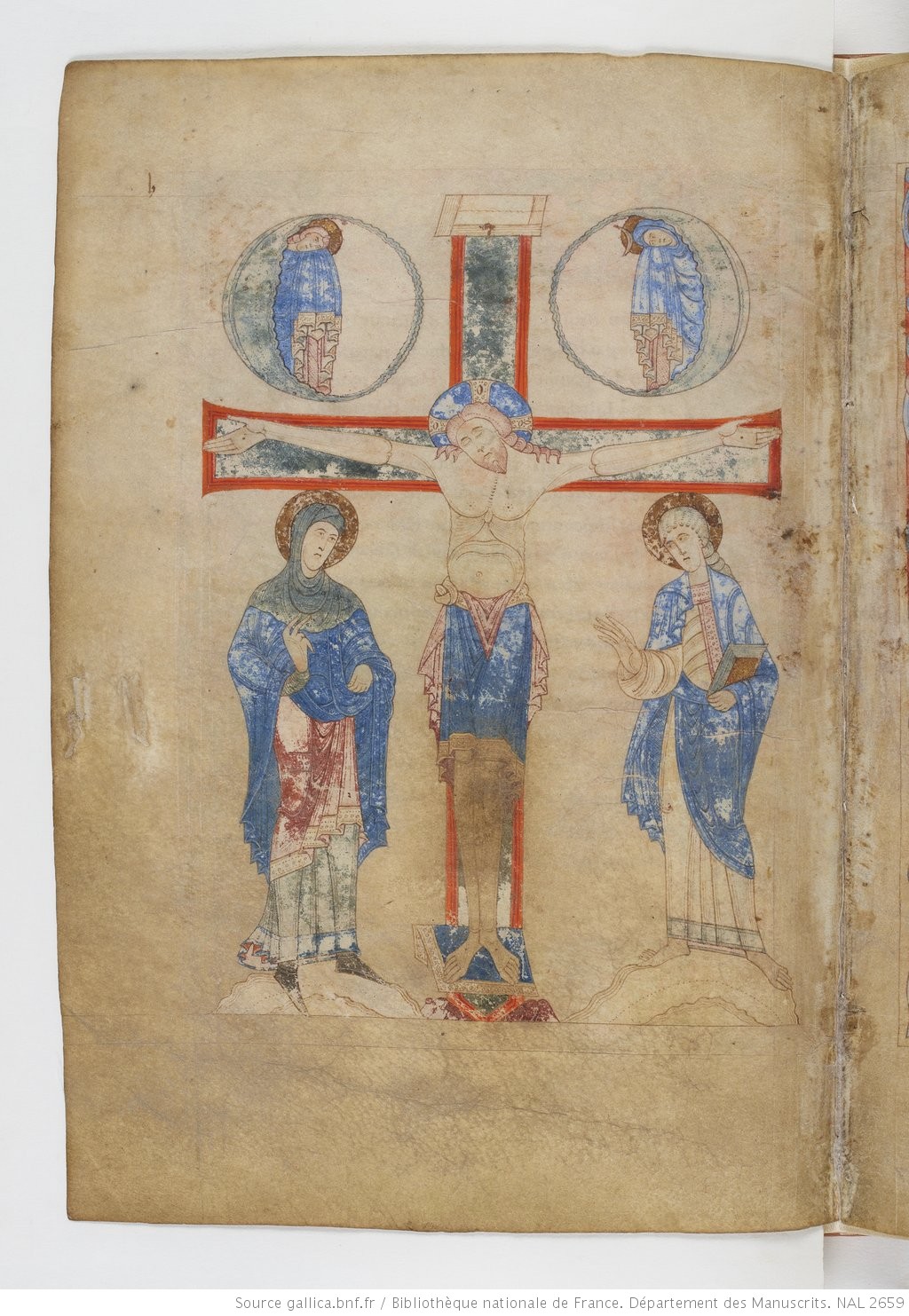

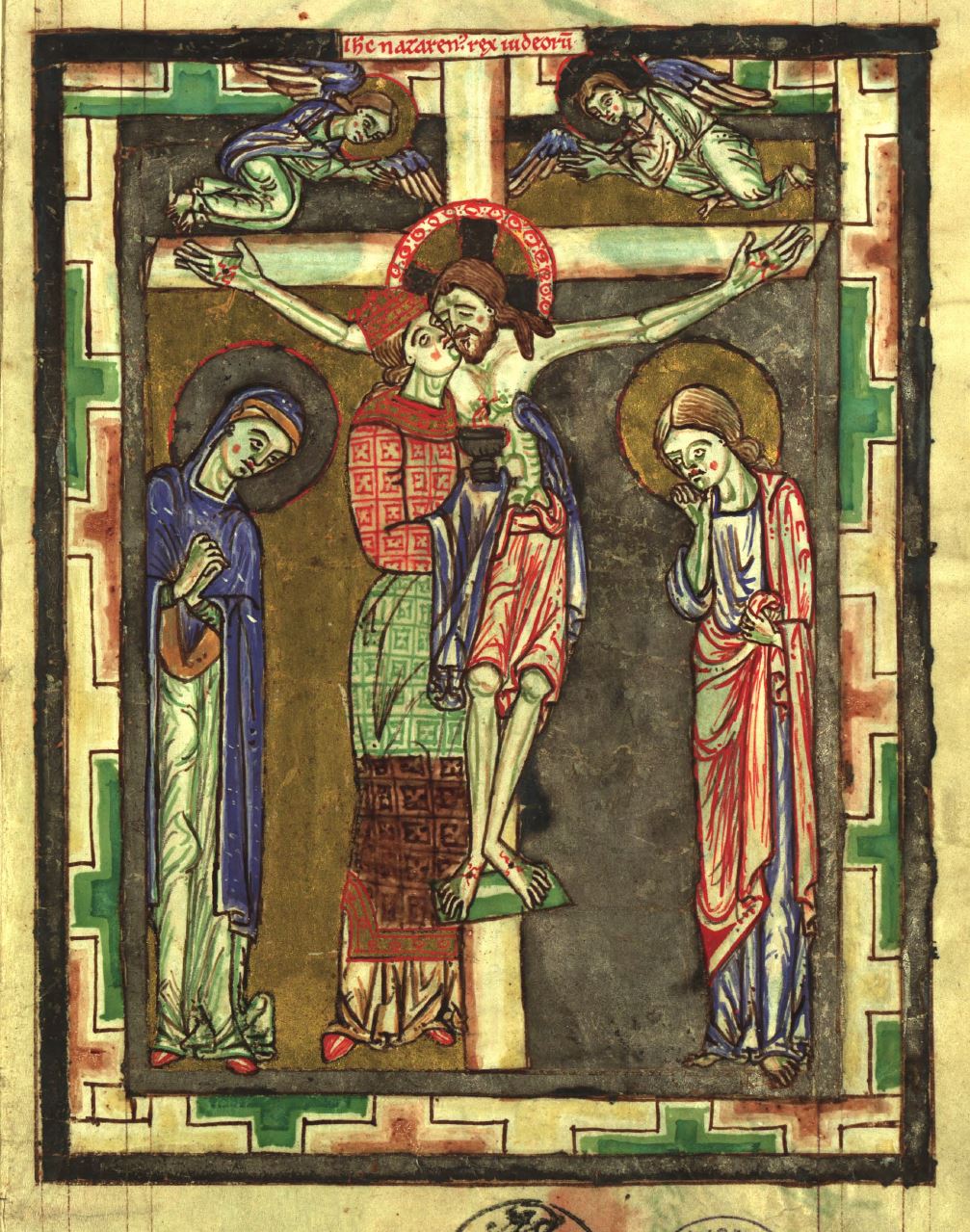

Crucifixion, fol 1r Crucifixion, fol 1r |

Trône de Grâce, fol 1v Trône de Grâce, fol 1v |

Psautier provenant probablement de l’abbaye cistercienne d’Ebracher (Würzburg) [9]

Vers 1230, Münich, Universitatsbibliothek UB 4 Cod. ms. 24) (Cimelie 15)

Le sous-diacre Hiltegerus, en habit sacerdotal, s’est fait représenter deux fois :

- embrassant le Christ en Croix et recueillant son sang dans un calice ;

- se prosternant au pied de la Trinité en compagnie de la donatrice Sophia (nommée au fol 210v), placée à gauche en position d’honneur (voir 1-3 Couples irréguliers)

Côté Trinité, la mandole se compose de deux huit imbriqués, comme celle du Codex Hitda. Ceci mis à part, son principe de consruction est le même que pour la mandorle de l’Antéchrist (fond de couleur différente, moitié haute masquée, moitié basse masquant le trône) avec une innovation conséquente : un niveau supplémentaire en avant-plan, où vivent Hiltegerus, et Sophia.

La page de la Trinité a fait l’objet d’une élaboration graphique tout à fait unique :

- greffe de l’iconographie toute récente du Trône de grâce sur la vieille iconographie ottonienne de la mandorle en huit ;

- suppression inhabituelle de la croix (sans doute parce qu’elle est présente dans l’image précédente) ;

- banderoles prolongeant celle des évangélistes, et dont l’écriture devient rouge sang en traversant la mandorle externe ;

- banderole tenue par le couple entièrement rouge, puisque passant par dessus la mandorle : c’est avec le sang des pieds du Christ qu’est inscrite l’invocation :

|

Pour que notre oeuvre t’agrée, Christ nous prions

|

Ut nostrum sit opus placitum / Tibi Christe rogamus

|

1120, Missel de Cambrai, MS 0234 (0224) fol 2 IRHT 1120, Missel de Cambrai, MS 0234 (0224) fol 2 IRHT |

1230, Münich, Universitatsbibliothek UB 4 Cod. ms. 24 fol 1v, 1230, Münich, Universitatsbibliothek UB 4 Cod. ms. 24 fol 1v, |

La comparaison avec un des tous premiers Trônes de grâce, apparu un bon siècle avant, montre bien la caractère unique de l’invention d’Hiltegerus pour sa page de dédicace.

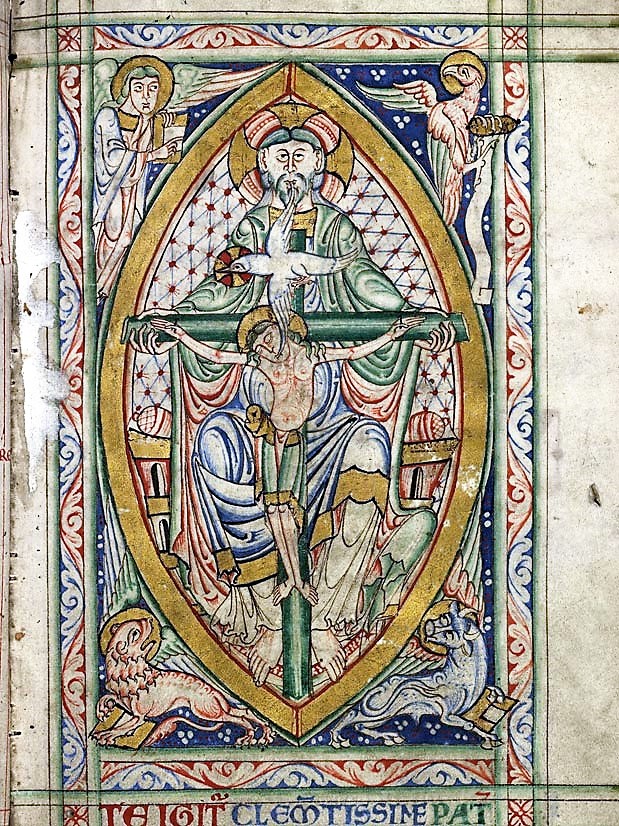

Trinité du Psautier, fol 134v

Trinité du Psautier, fol 134v

Vers 1230, Münich, Universitatsbibliothek UB 4 Cod. ms. 24) (Cimelie 15)

Pour être complet, le manuscrit d’Hiltegerus contient une seconde représentation de la Trinité, très conventionnelle cette fois : celle qui dans les Psautiers illustre le psaume 109 (notes les chapeaux pointus des Juifs foulés aux pieds)

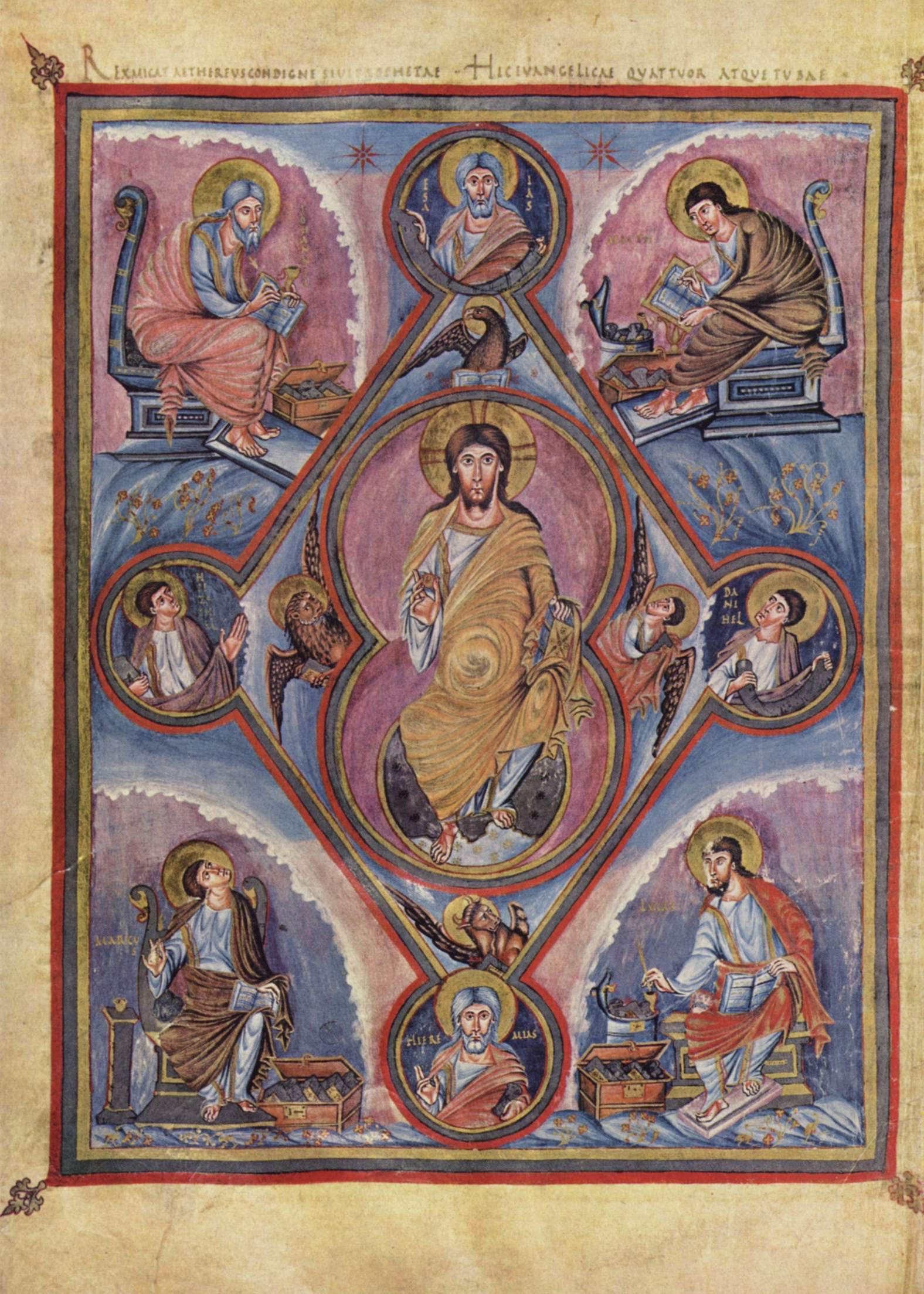

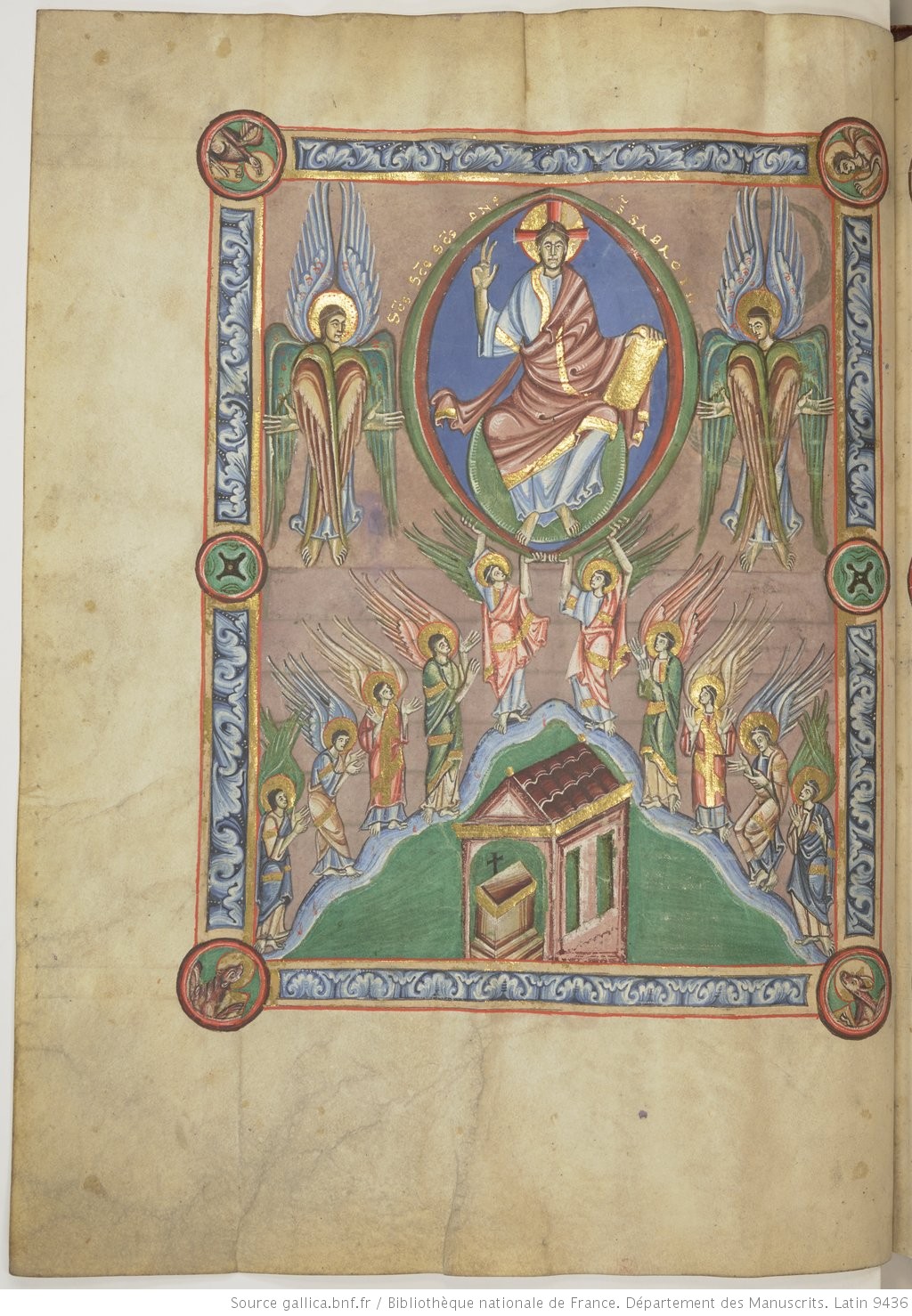

La formule Evangéliaire

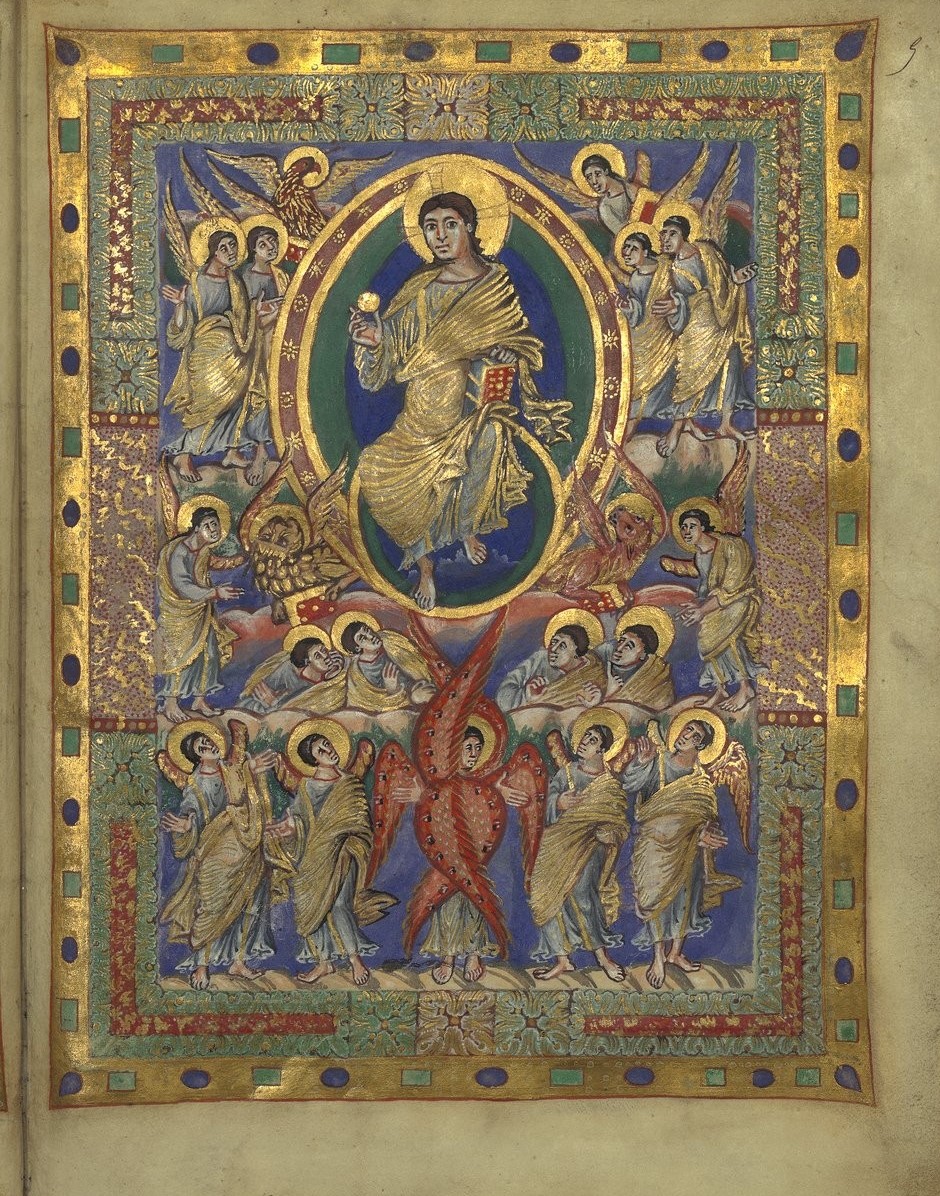

Illustrant le Sanctus dans un Sacramentaire, la Majestas dei du codex Hitda marquait l’apothéose de la représentation de la vision d’Ezéchiel.

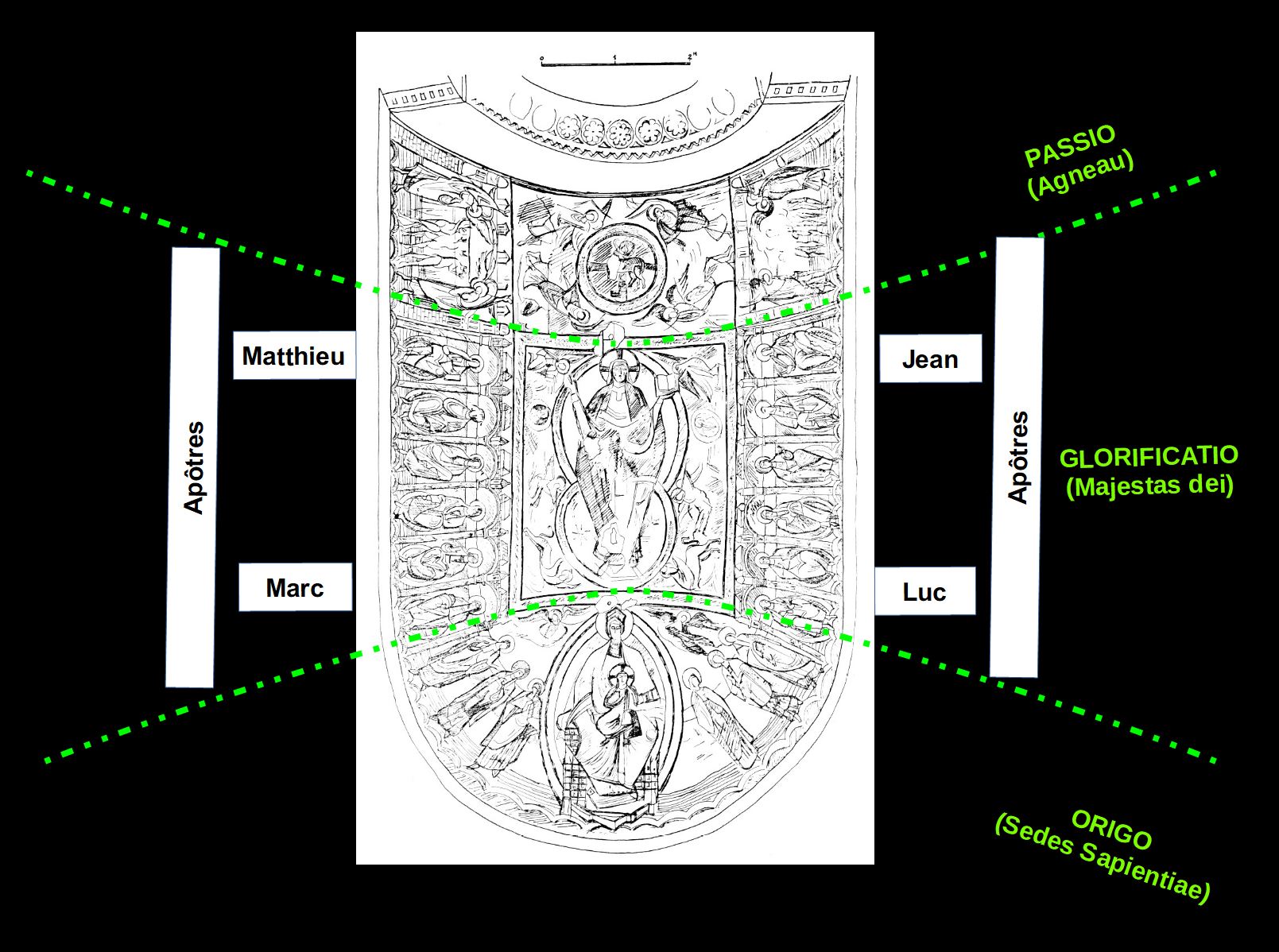

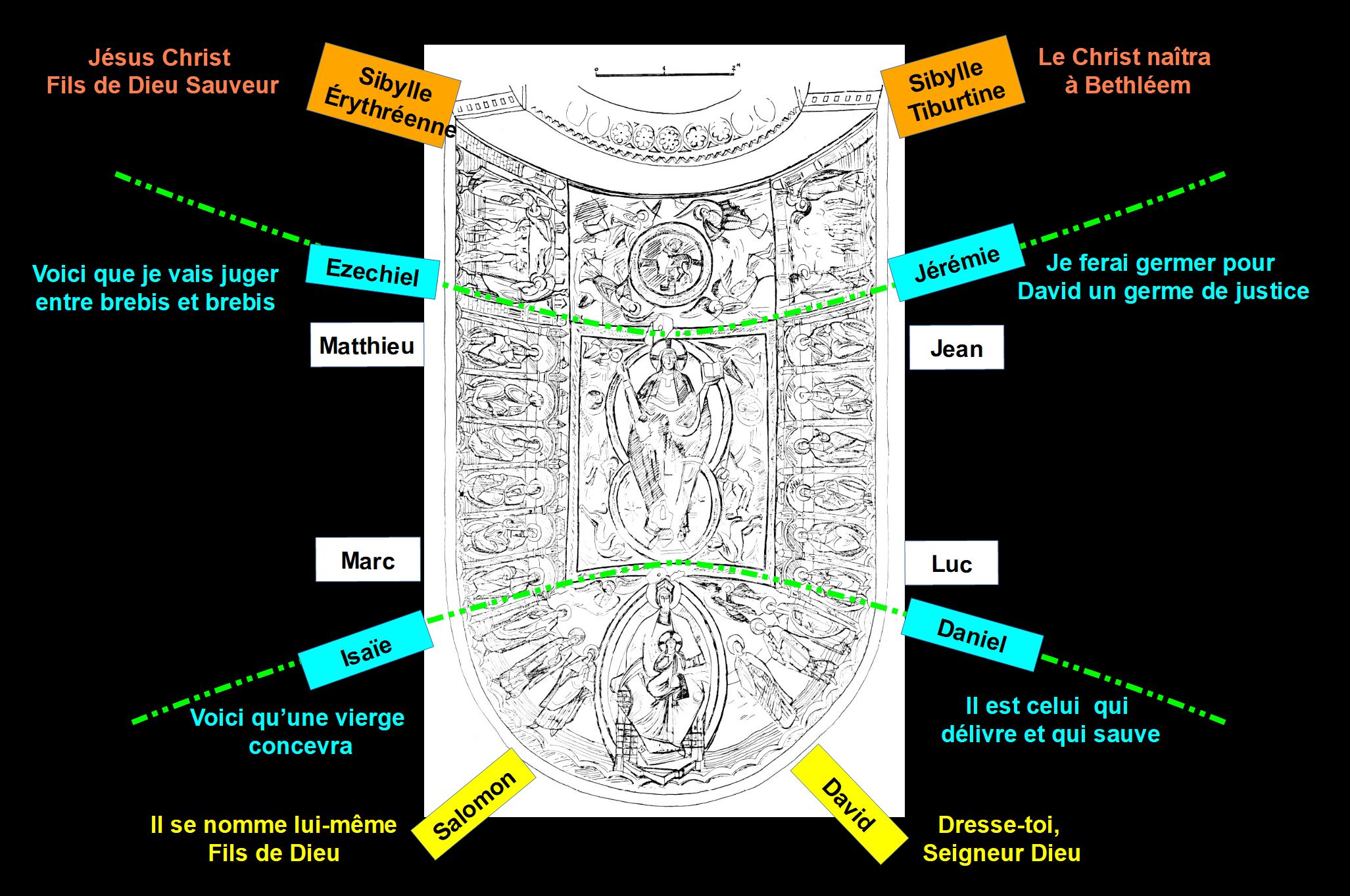

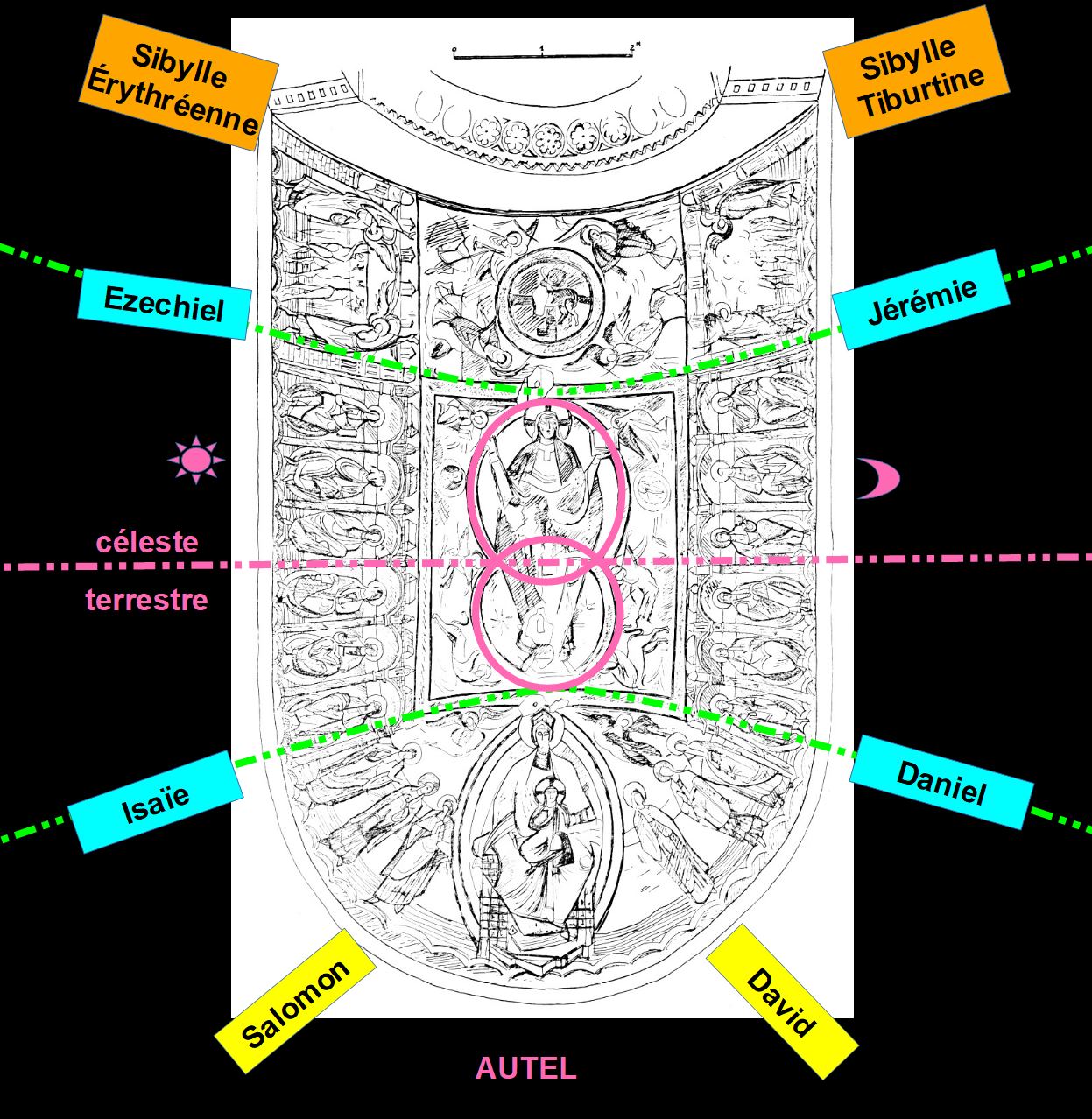

Dans les Evangéliaires, la Majestas Dei poursuit un autre objectif : représenter de manière synoptique l’unicité des Ecritures, des quatre grands prophètes aux quatre Evangélistes.

Bible de Saint Paul Hors les Murs, 870-75 fol 259v Bible de Saint Paul Hors les Murs, 870-75 fol 259v |

Evangéliaire de Gundold, 990-1000, Stuttgart, Wurttembergische Landesbibliothek, Cod. bibl. 4-2 fol 10r Evangéliaire de Gundold, 990-1000, Stuttgart, Wurttembergische Landesbibliothek, Cod. bibl. 4-2 fol 10r |

Cette Majestas part donc d’un autre modèle carolingien, lui-aussi présent dans la Bible de Saint Paul Hors les Murs : les prophètes, qui étaient placés aux pointes d’un losange, sont maintenant répartis dans deux bandes horizontales, en haut et en bas du Tétramorphe. La distinction Rotulus/Livre continue de caractériser l’Ancien et le Nouveau Testament. Le globe-siège a évolué en deux cercles concentriques : von Euw a sans doute raison de considérer le cercle interne, qui semble soudé à l’escabeau, comme une représentation redondante de la Terre : un globe non pas placé en avant, mais au centre du globe cosmique.

Evangéliaire de Géréon, vers 991, Historisches Archiv, Cologne, Cod. W On2, fol. 12v

Evangéliaire de Géréon, vers 991, Historisches Archiv, Cologne, Cod. W On2, fol. 12v

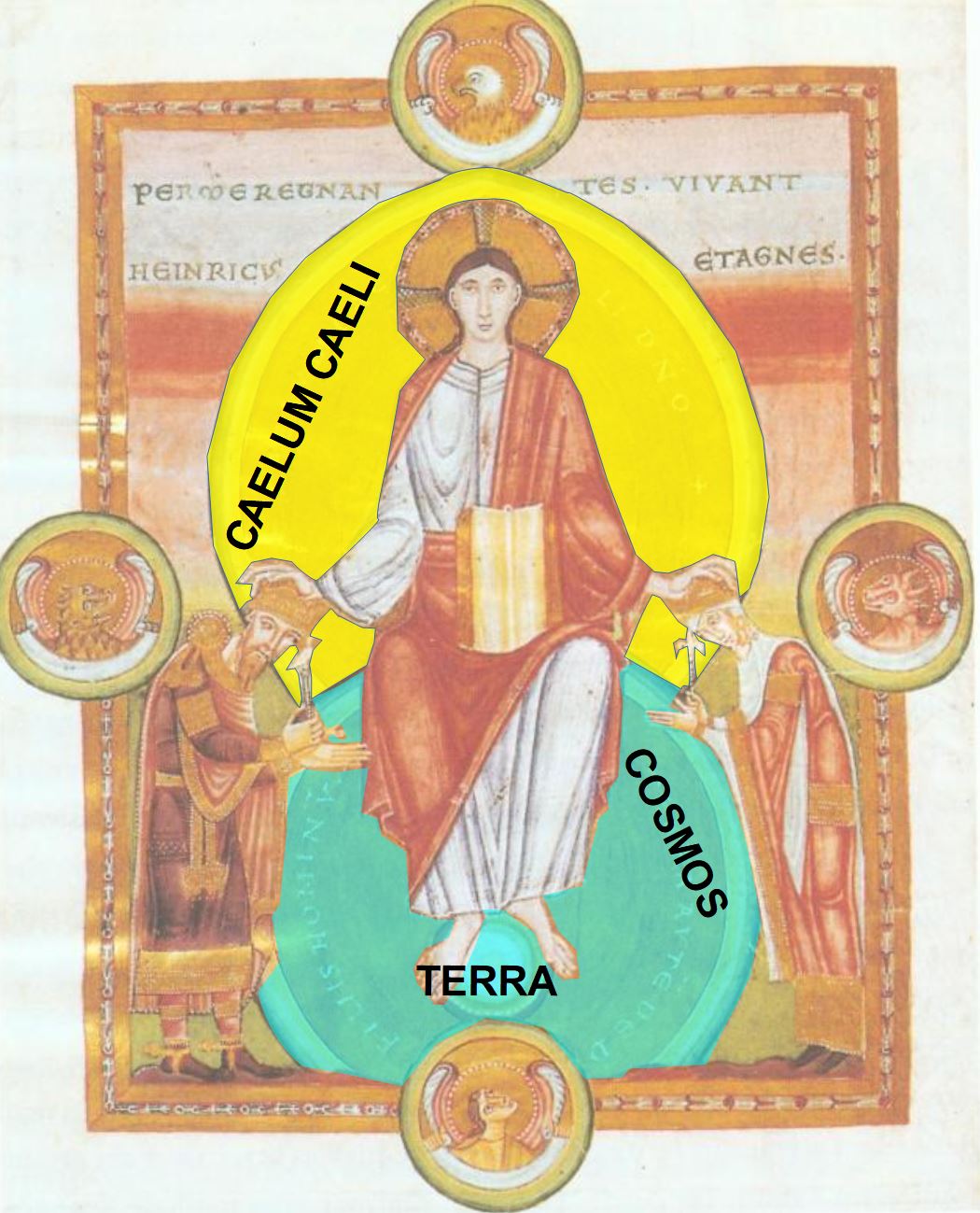

Toujours à quatre registres, cette Majestas plus complexe perd la symétrie haut-bas au profit d’une progression hiérarchique, de bas en haut :

- les prophètes au rez-de-chaussée,

- les évangélistes au premier et au deuxième,

- deux anges en adoration à l’étage supérieur.

La mandorle cosmique s’inscrit dans cette progression verticale :

- tabouret terrestre (en vert) pour les seuls prophètes,

- globe céleste étoilé (en bleu) joignant les prophètes et les deux Animaux terrestres :

- dossier en amande (en jaune) unissant les quatre Animaux ailés et les Anges ;;

- auréole (en blanc) joignant les deux Animaux célestes et les anges

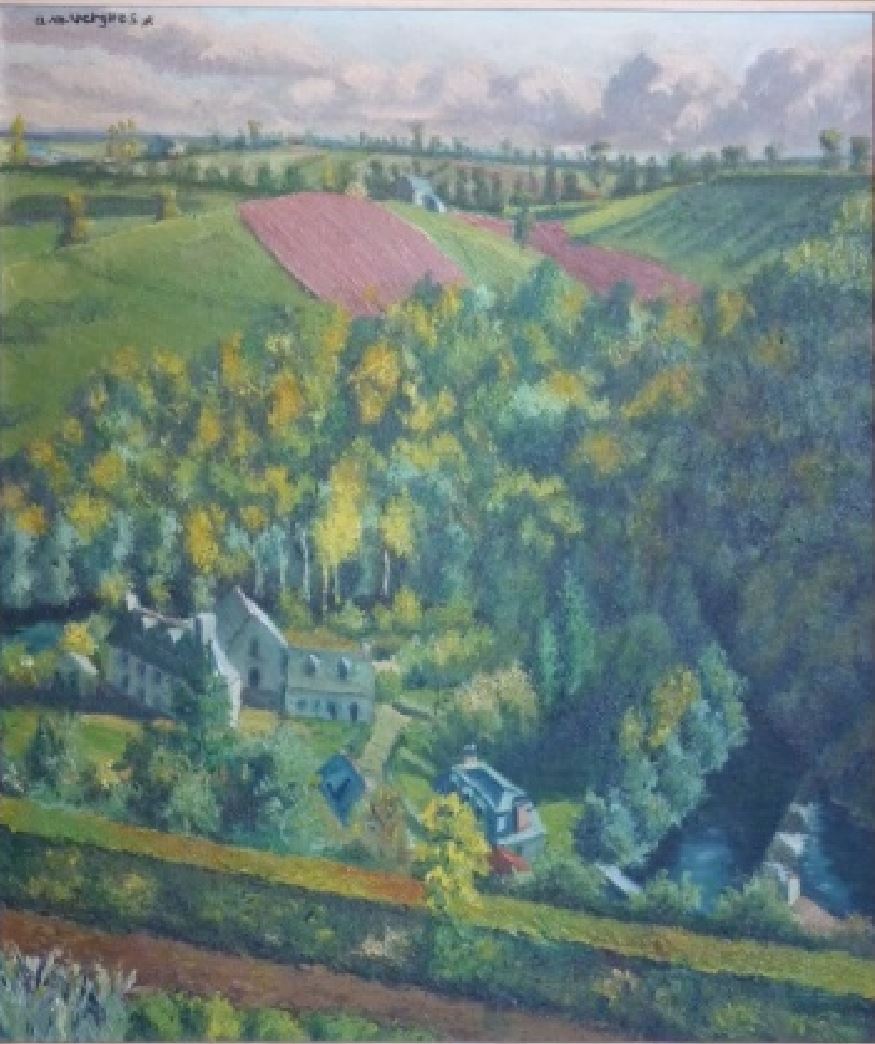

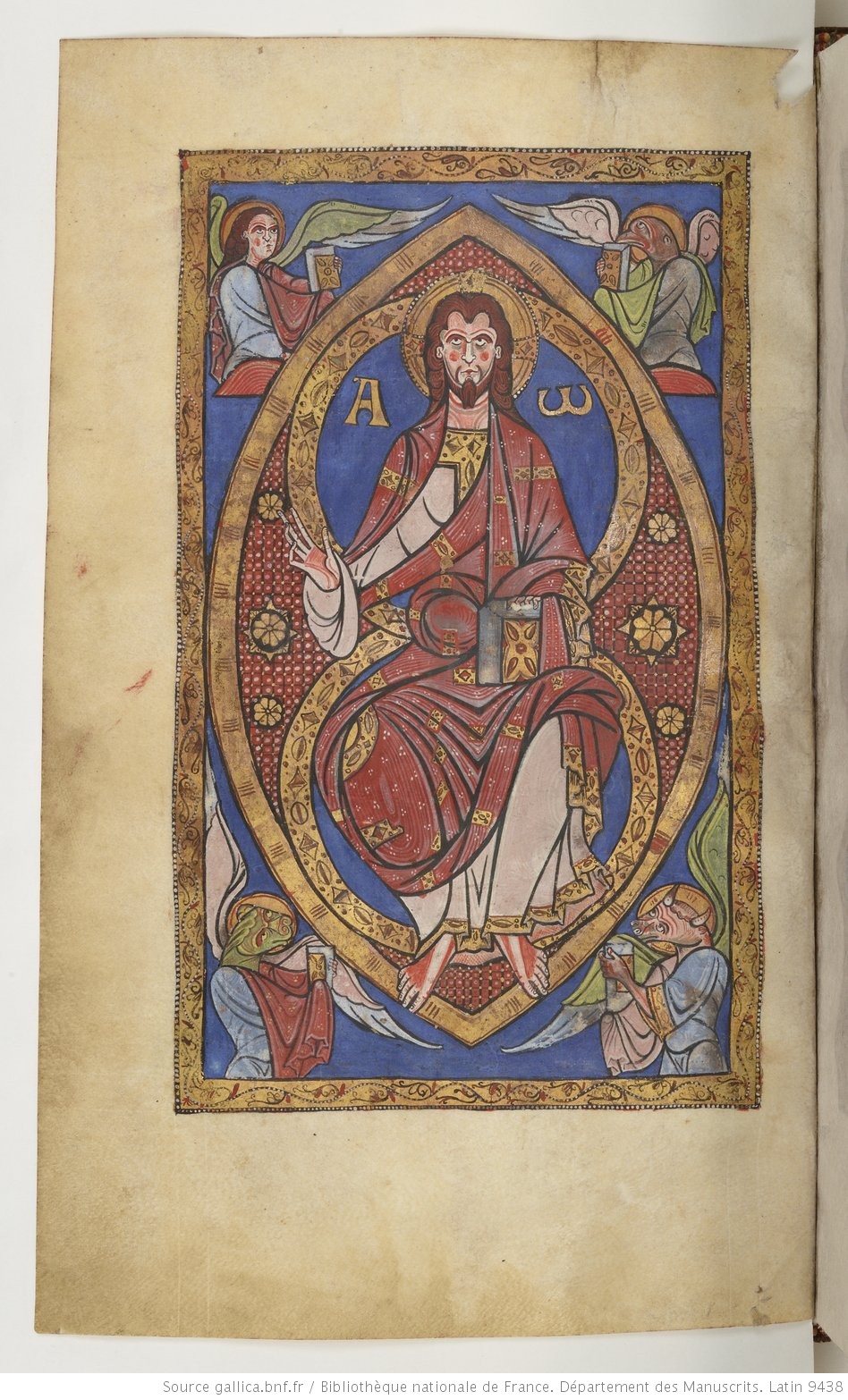

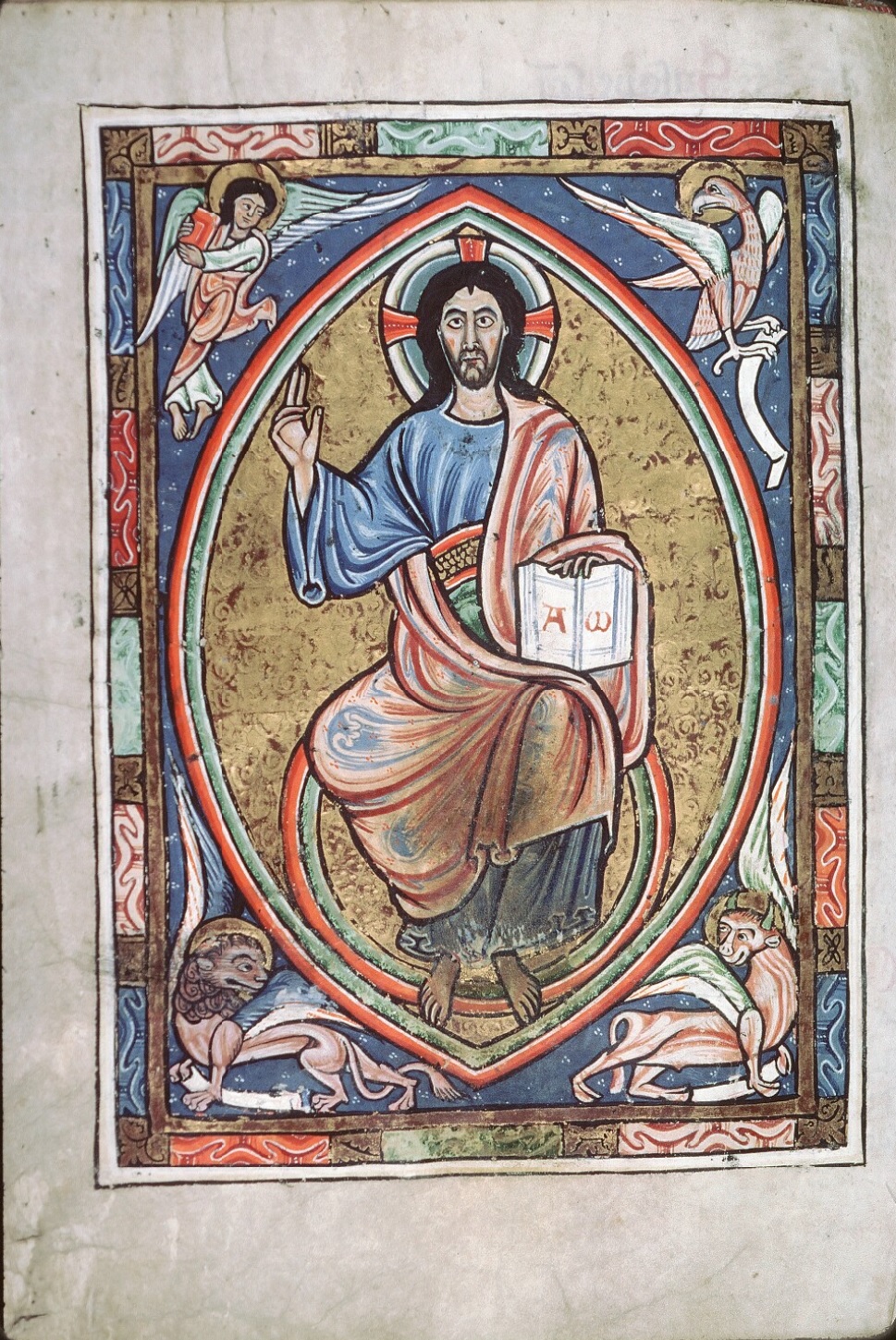

Evangéliaire de l’ancienne église Ste Maria ad Gradus, vers 1030, Cod. 1001a fol 1v, Diözesan und Dombibliothek, Cologne

Evangéliaire de l’ancienne église Ste Maria ad Gradus, vers 1030, Cod. 1001a fol 1v, Diözesan und Dombibliothek, Cologne

Cette composition spectaculaire développe au contraire la symétrie entre et haut et le bas autour de sa mandorle en huit, en avançant dans l’abstraction. Le globe du bas n’a plus rien d’un siège : le Seigneur est assis, comme en apesanteur, en dessous et en avant du point de tangence, qui se situe exactement à l’emplacement de son ombilic.

Seule entorse à la symétrie de l’image, le globe sous les pieds sert de point fixe à ce flottement. Aucun indice ne nous permet d’y reconnaître la Terre, mis à part la mémoire de la métaphore d’Isaïe.

Une chronologie dans la profondeur (SCOOP !)

Pour comprendre la subtilité de la composition, il faut la lire, en étudiant le masquage des formes, comme une superposition de transparents :

- tout au fond on trouve les rouleaux des prophètes,

- devant eux le cercle du huit s’inscrit en transparence,

- masqué à son tour par le bout des ailes du Tétramorphe et par le globe-escabeau

- devant lequel s’inscrit le Christ dont le Livre porte un abrégé d’un passage de Apocalypse :

|

Je suis l’Alpha et l’Omega, le premier et le dernier, le début et la fin

Apocalypse 22,13

|

EGO sv [m] ALPA ET o [mega] primus.

|

Ainsi depuis le fond avec les Prophètes (1), le Grand Huit (2), les Evangélistes (3), puis le Seigneur régnant sur la Terre (4), toute une chronologie de l’Histoire humaine en quatre étapes se déploie dans l’épaisseur du dessin, illustrant visuellement le paradoxe du texte : je suis le Début et la Fin.

Le principe est le même que celui du Codex Hilda : grâce à une jeu savant sur les masquages, remplacer l’étagement vertical par un parcours dans l’épaisseur de l’image.

Dans cette lecture chronologique, le Grand Huit pris en sandwich entre le calque des Prophètes et celui des Evangélistes ne peut signifier qu’une chose : le moment de l’Incarnation, où le cercle supérieur (le Divin) s’est uni au cercle inférieur (l’Humain), en un point de tangence unique (le Christ).

Au premier plan, c’est à dire à la Fin des Temps, le Seigneur en chair et en os surgit du fond de l’image pour poser ses pieds sur la Terre rénovée.

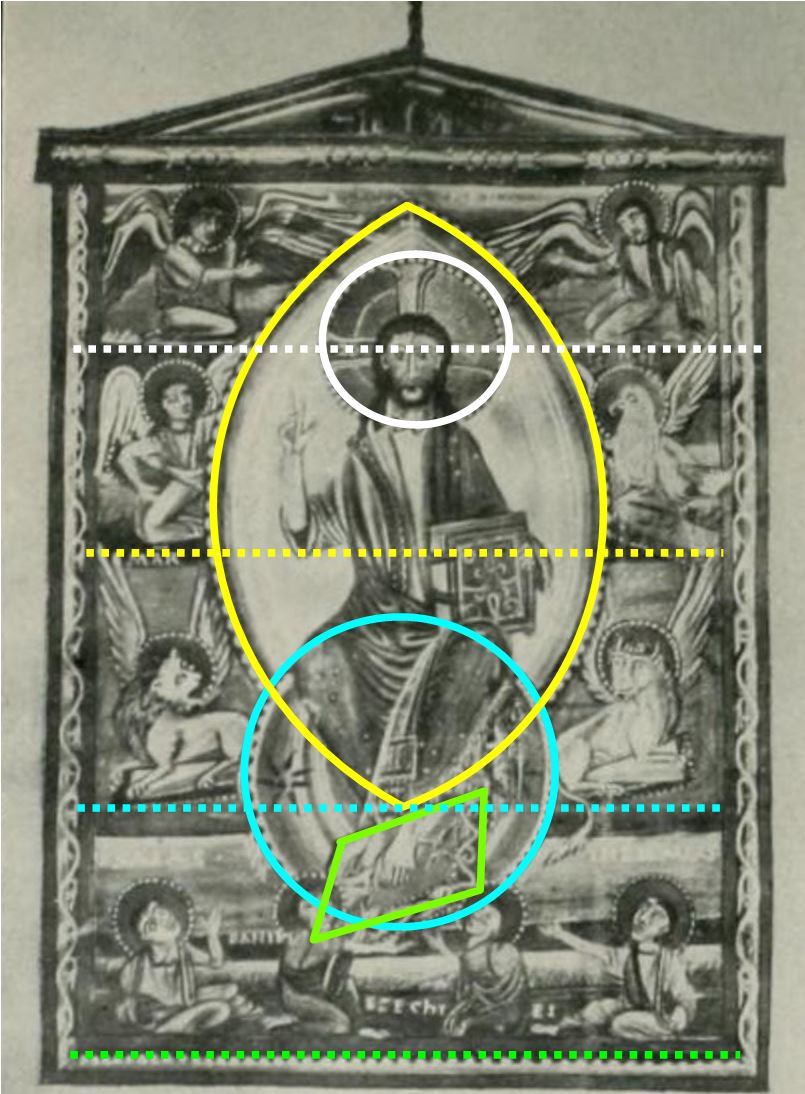

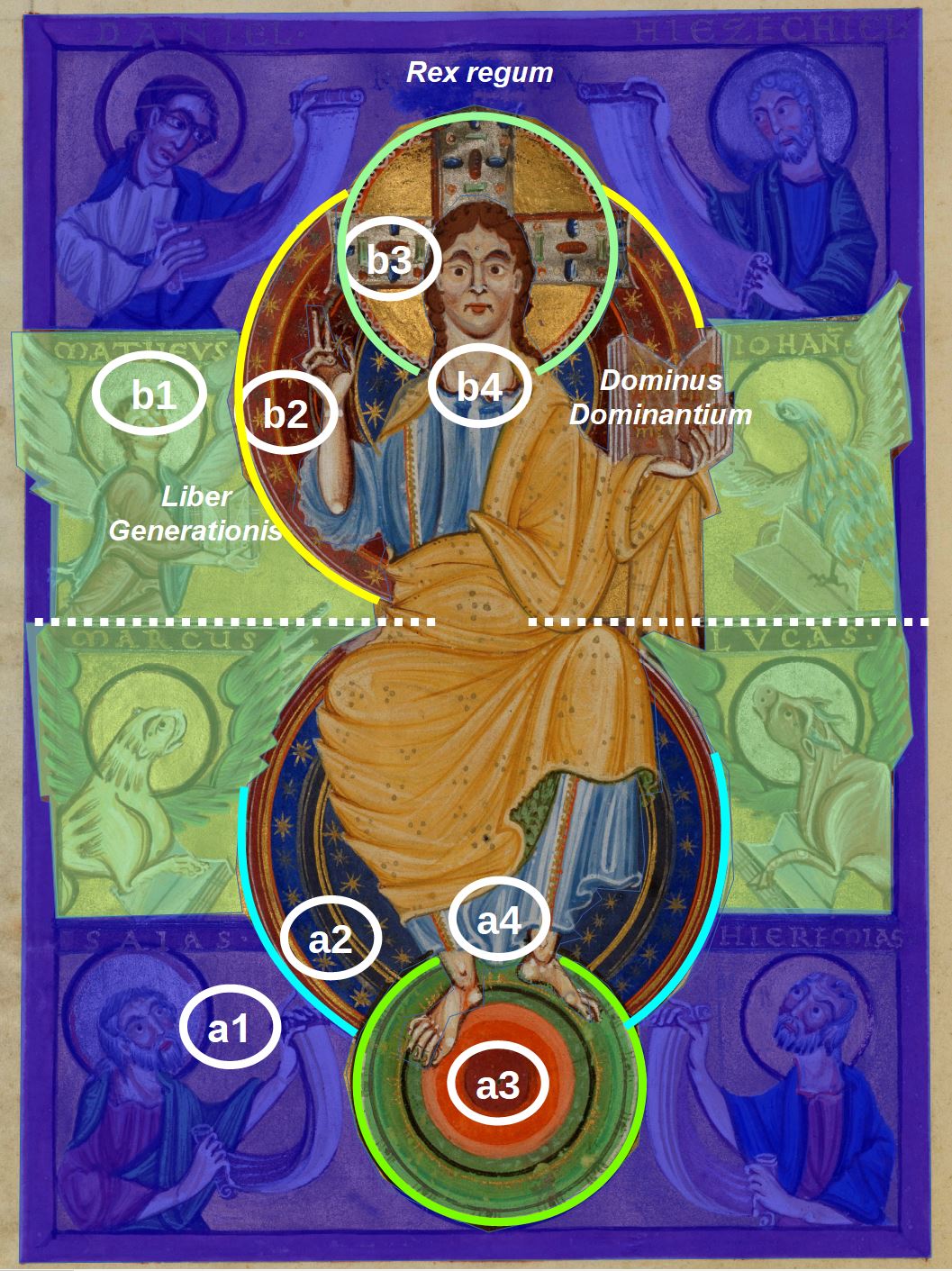

Evangéliaire,

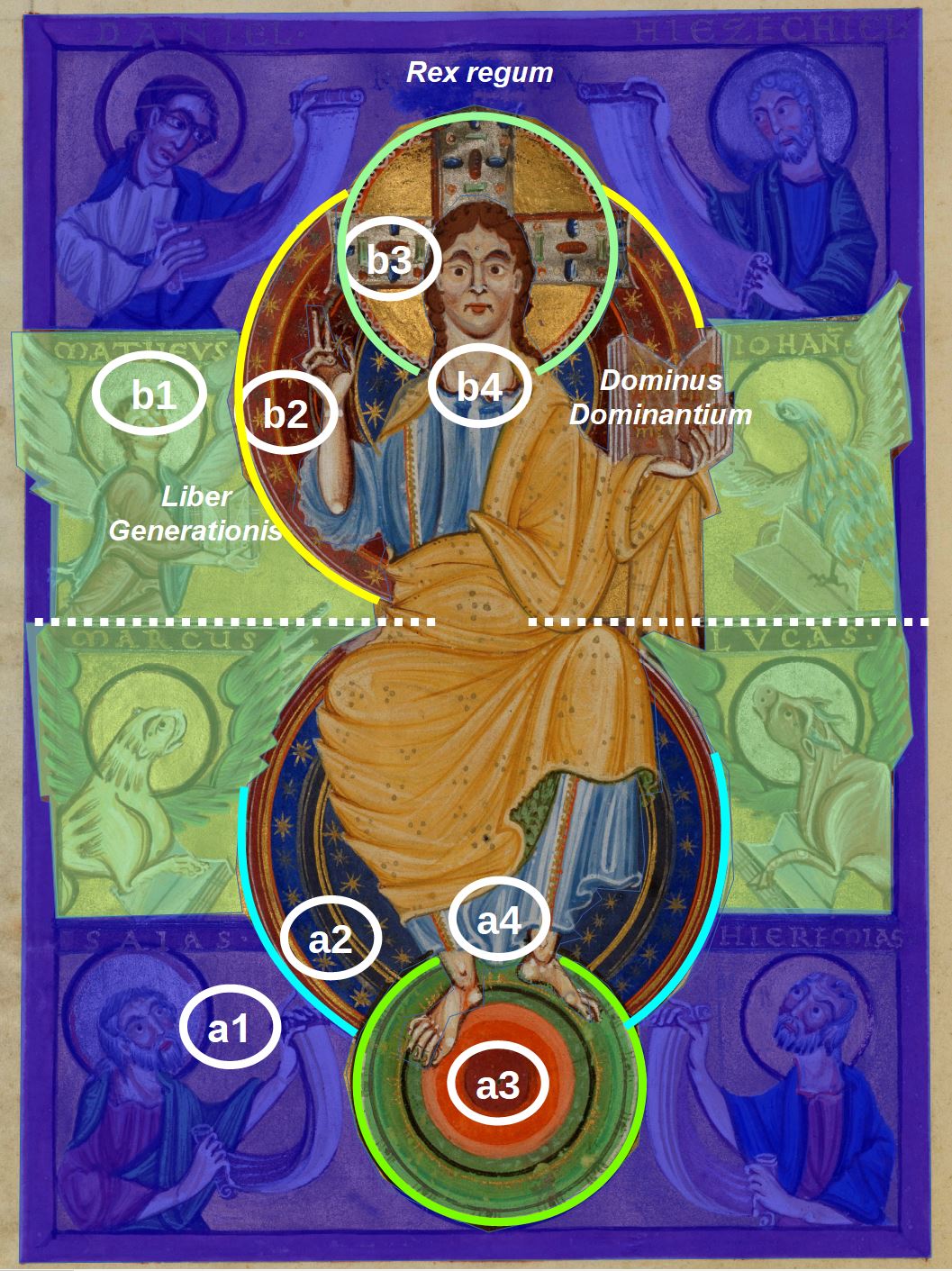

Ecole de Cologne, 1025-50, Bamberg, Staatsbibliothek Msc.Bibl.94 fol 9v

Cette composition reprend la précédente avec une modification majeure : en perdant sa symétrie, la mandorle en huit et retrouve sa signification cosmique habituelle :

- le cercle supérieur comme le Ciel du ciel (même fond rouge étoilé que dans le Codex Hitda) ;

- le cercle inférieur comme le Ciel (fond bleu étoilé) :

Le cercle du bas, en vert, représente comme d’habitude la Terre, mais disposée d’une manière nouvelle : en symétrique presque parfait de l’auréole.

L’analyse des masquages corrobore cette division en deux moitiés.

La moitié inférieure illustre la hiérarchie de l’Ancien Testament (a1), qui présente le Cosmos (a2) assujetti à la Terre (a3), elle -même dominée par un Dieu (a4) que les prophètes du haut désignent comme le Roi des Rois (Rex Regum).

La moitié supérieure prolonge la hiérarchie dans le monde du Nouveau Testament : les Evangiles (b1) se situent dans un plan intermédiaire entre le Cosmos (a2) et le Ciel du Ciel (b2). Celui-ci est dominé par l’auréole (b3) de celui que son livre désigne comme le Seigneur des Seigneurs (dominus dominantium) (b4).

La troisième inscription du schéma, « Livre de la filiation » (liber generationis), sur le livre de l’Ange de Saint Matthieu, rappelle que les premiers mots de cet évangile sont la généalogie de Jésus. Cette insistance sur ce texte (les trois autres livres sont vierges) suggère une autre traduction, « les feuilles de l’engendrement », attirant l’attention du lecteur sur cette construction par couches.

Evangéliaire de Bernward de Hildesheim, 1015, musée de la cathedrale de Hildesheim Hs 18 fol-174r. Evangéliaire de Bernward de Hildesheim, 1015, musée de la cathedrale de Hildesheim Hs 18 fol-174r. |

Ecole de Cologne,1025-50, Bamberg, Staatsbibliothek Msc.Bibl.94 fol 154v Ecole de Cologne,1025-50, Bamberg, Staatsbibliothek Msc.Bibl.94 fol 154v |

Frontispice du prologue de Jean

Le même manuscrit contient une autre image étonnante, une variation de la Majestas domini adaptée au prologue de Jean. La comparaison avec l’Evangéliaire de Bernward de Hildesheim permet de comprendre un détail souvent mal interprété : l’escabeau porté dans un linge est, aussi, le berceau de l’Enfant-Jésus, illustrant

« Et le Verbe s’est fait chair ». Jean 1, 14

On remarquera, dans l’image de Bamberg, le cercle à peine visible qui rappelle que cet escabeau-berceau est aussi le globe terrestre.

Les personnifications de la Mer et de la Terre, en bas des deux images, illustrent quant à elles :

« Tout par lui a été fait, et sans lui n’a été fait rien de ce qui existe ». Jean 1,3:

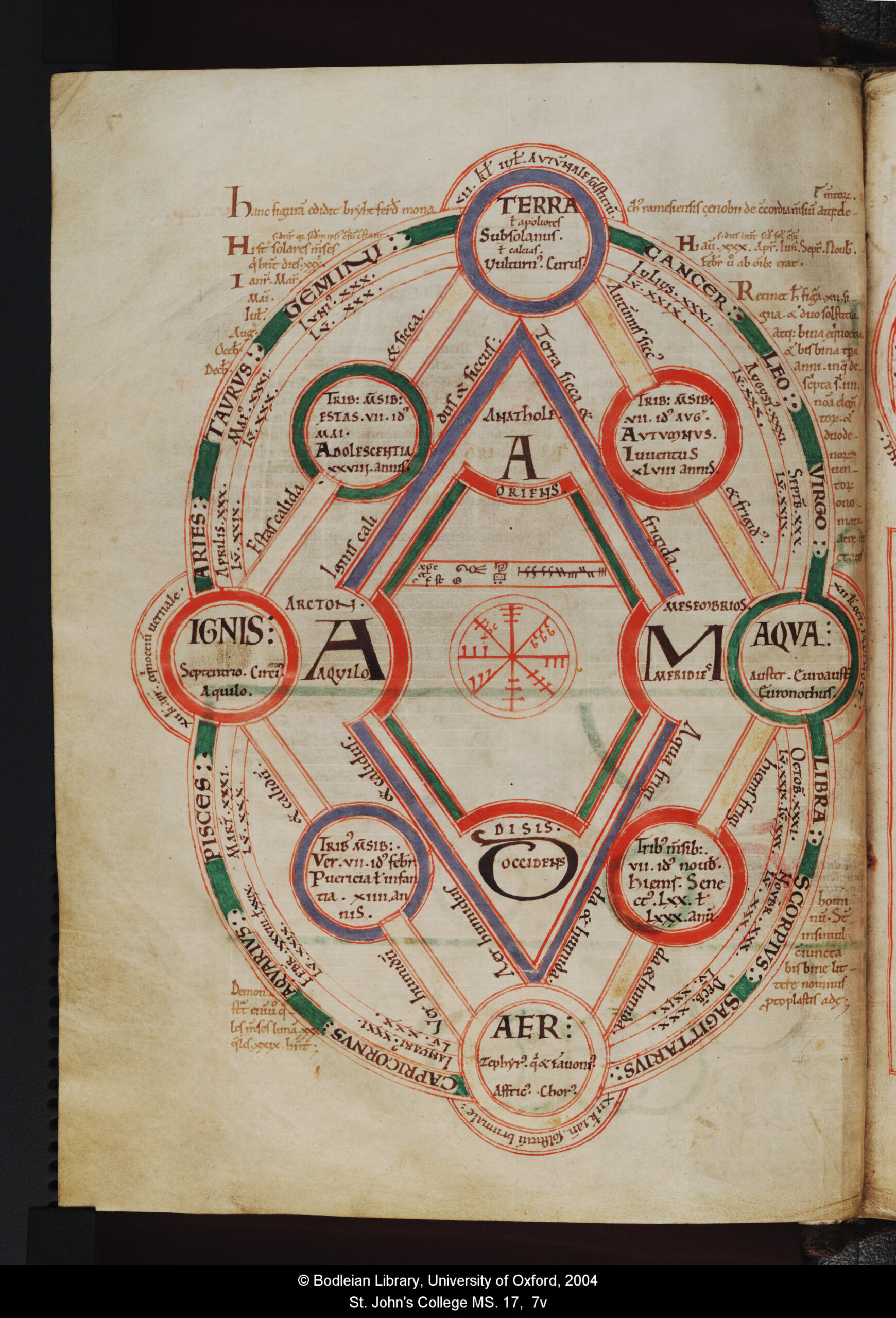

C’es d’ailleurs l’inscription qui figure sur le diamètre du globe-siège qui, comme toujours, représente le cosmos. En l’agrandissant à la largeur de la page, l’artiste de Cologne a eu la place de le compléter en haut par les deux autres Eléments : le Feu (associé au Soleil) et l’Air (associé à la Lune). Le fait que l’image comporte un schéma des Eléments ne signifie pas pour autant qu’elle suive un modèle astronomique : les figurations de la Mer et de la Terre en bas de l’image sont une tradition antique devenue un standard carolingien. Pour rajouter le Feu et l’Eau, l’illustrateur a suivi une autre tradition : l’emplacement du Soleil et de la Lune dans les Crucifixions. De ce fait les quatre éléments se trouvent disposés dans un ordre disharmonieux, contraire à tous les schémas des livres d’astronomie.

L’image a donc été conçue dans la pieuse intention d’illustrer le texte de Saint Jean le plus fidèlement possible. Ainsi les deux scènes symétriques de l’hémisphère inférieur, à gauche des païens adorant une idole, à droite Saint Jean baptisant des chrétiens, ne s’expliquent que comme l’illustration de :

« Il vint chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais quant à tous ceux qui l’ont reçu, Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom ». Jean 1, 11-12

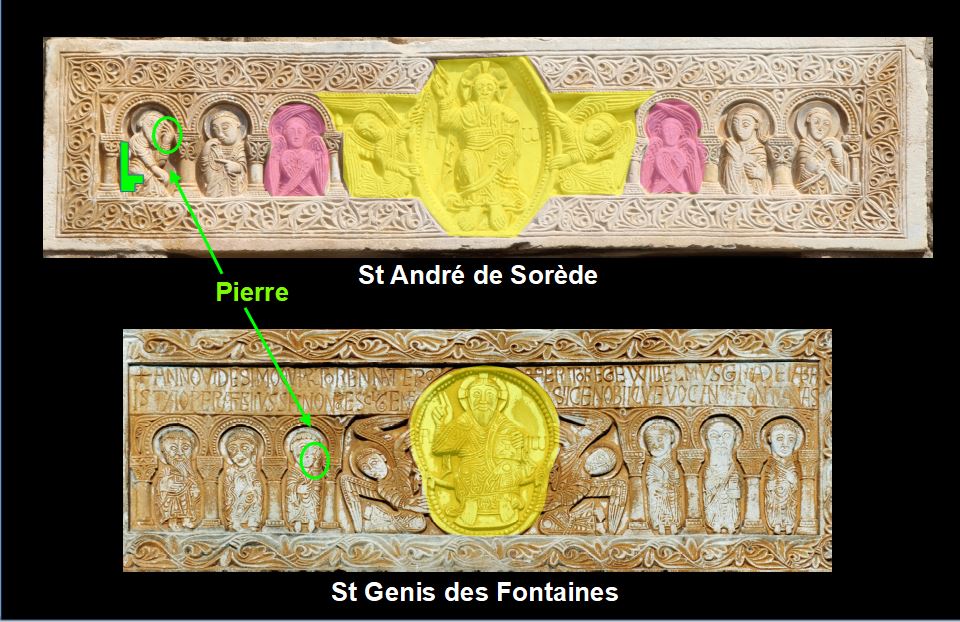

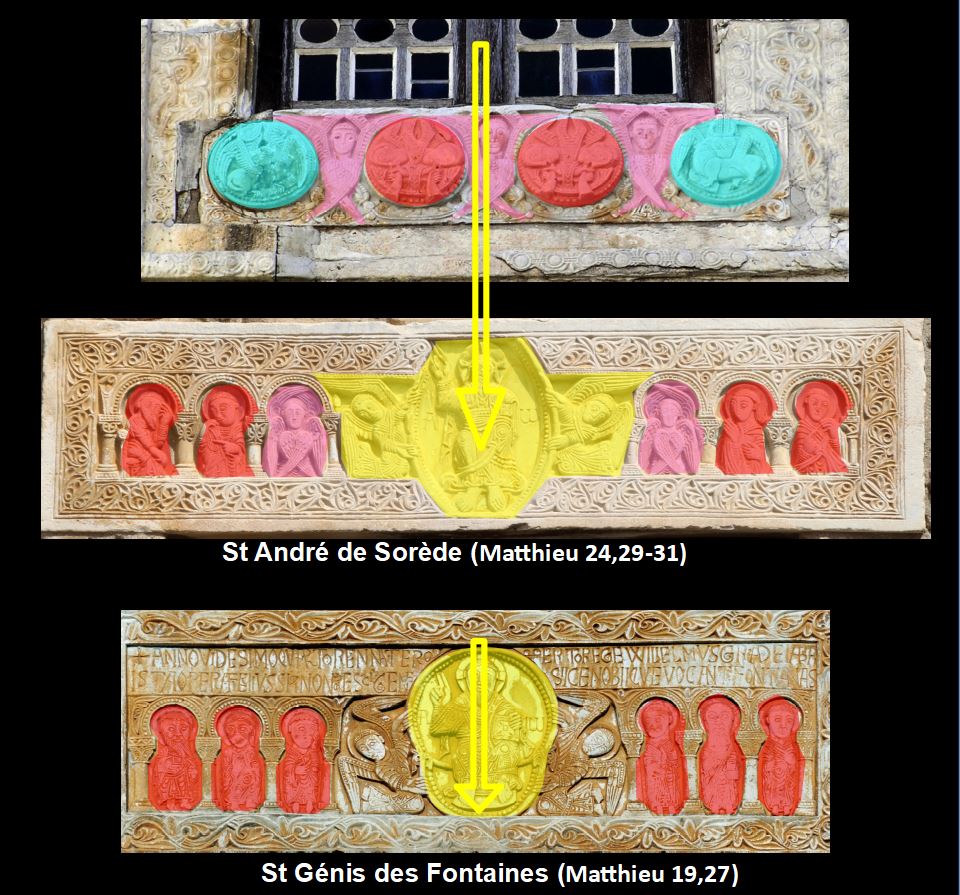

F Mandorles en huit : divin/humain

Le commentaire par Raban Maur du double halo d’Ezéchiel ouvrait la porte à différente dualités : Ancien Testament/ Nouveau Testament; céleste/terrestre, humain/divin. En pratique, les deux cercles des mandorles en huit sont pour la plupart parfaitement symétriques, et je n’ai trouvé que de très rares cas où l’on peut suspecter une différentiation suggérant une portée symbolique.

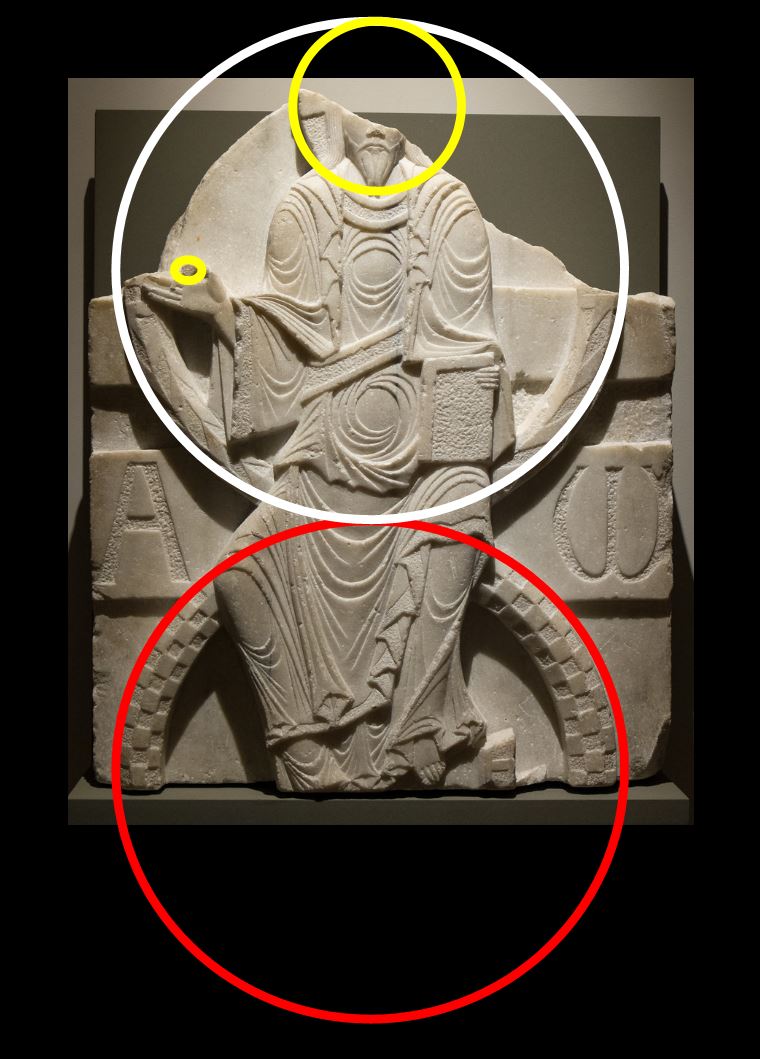

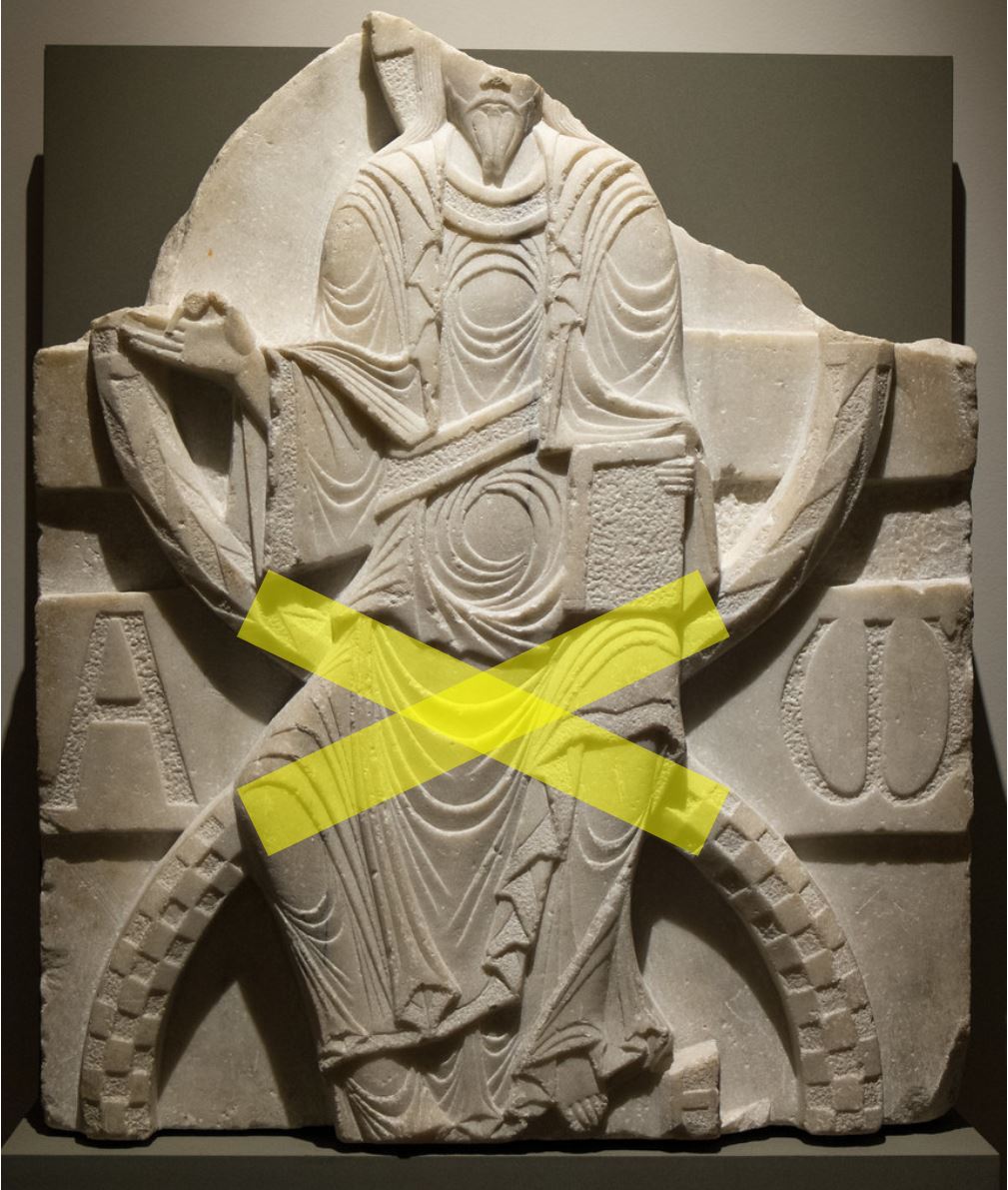

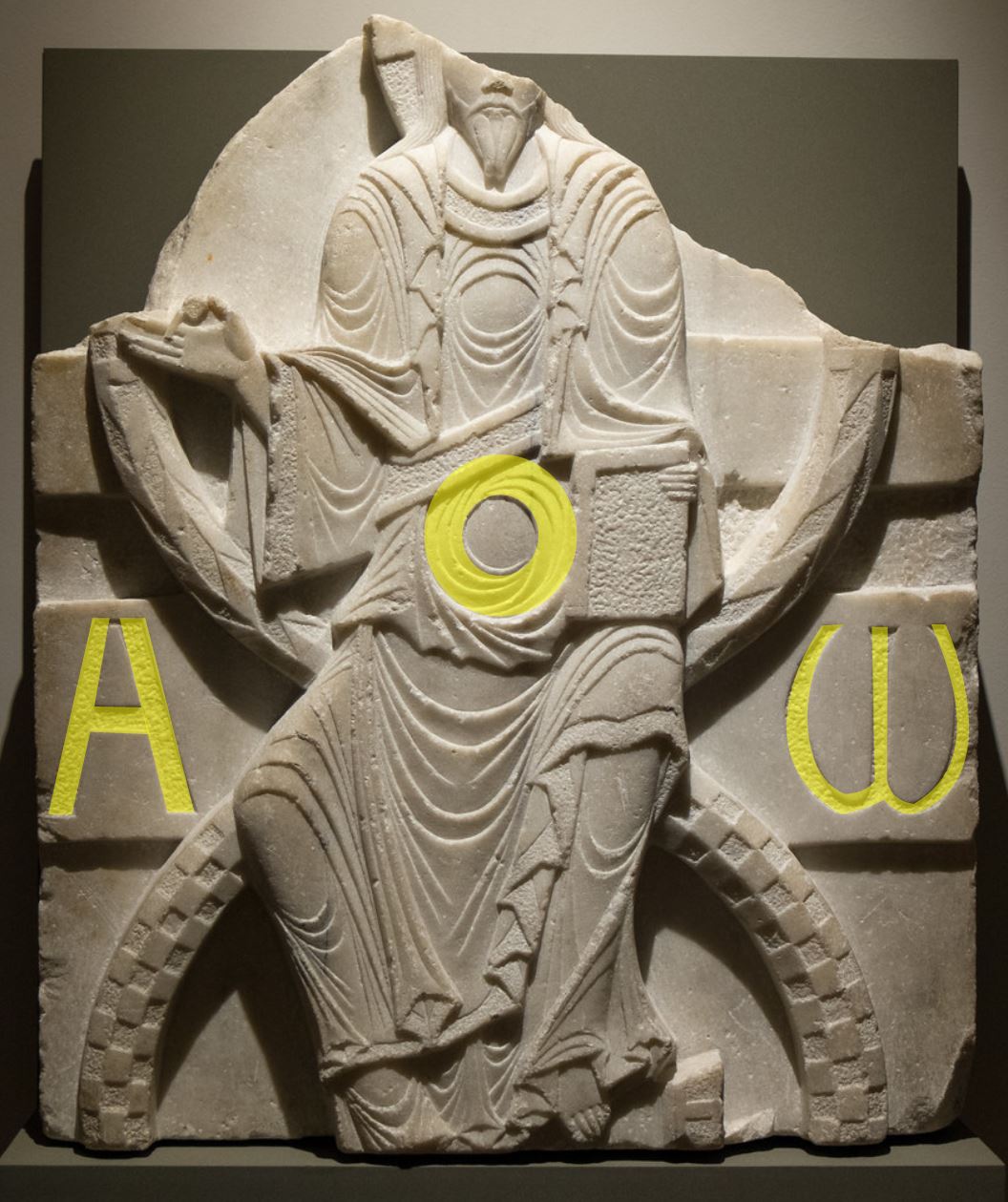

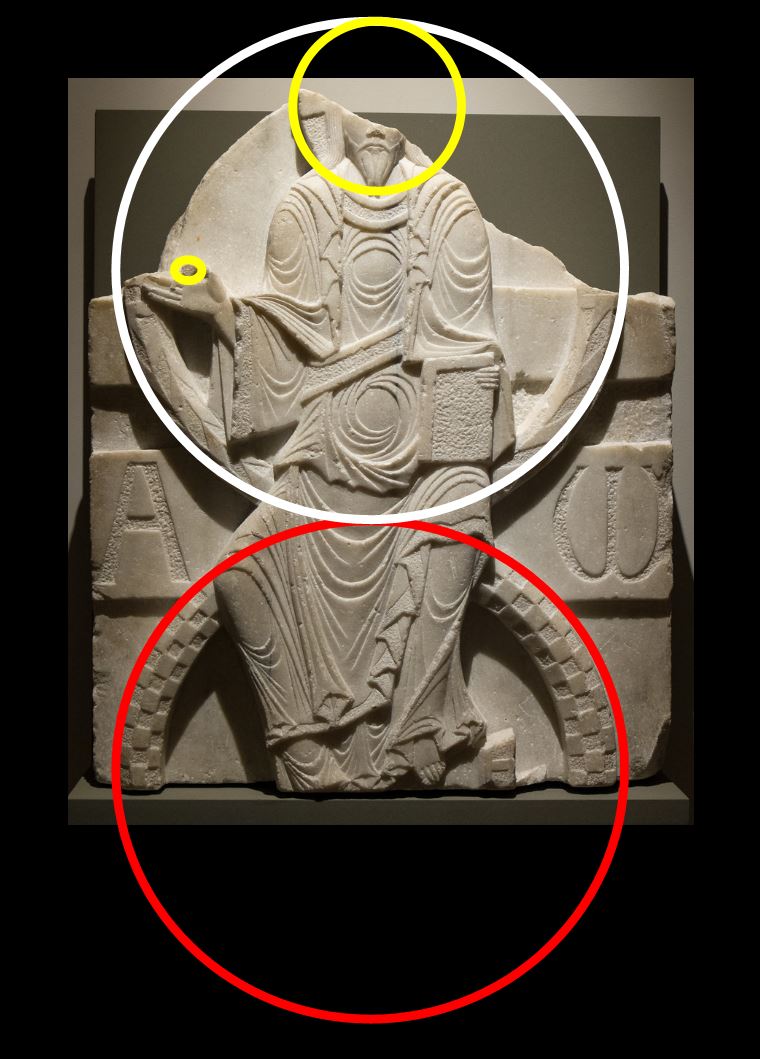

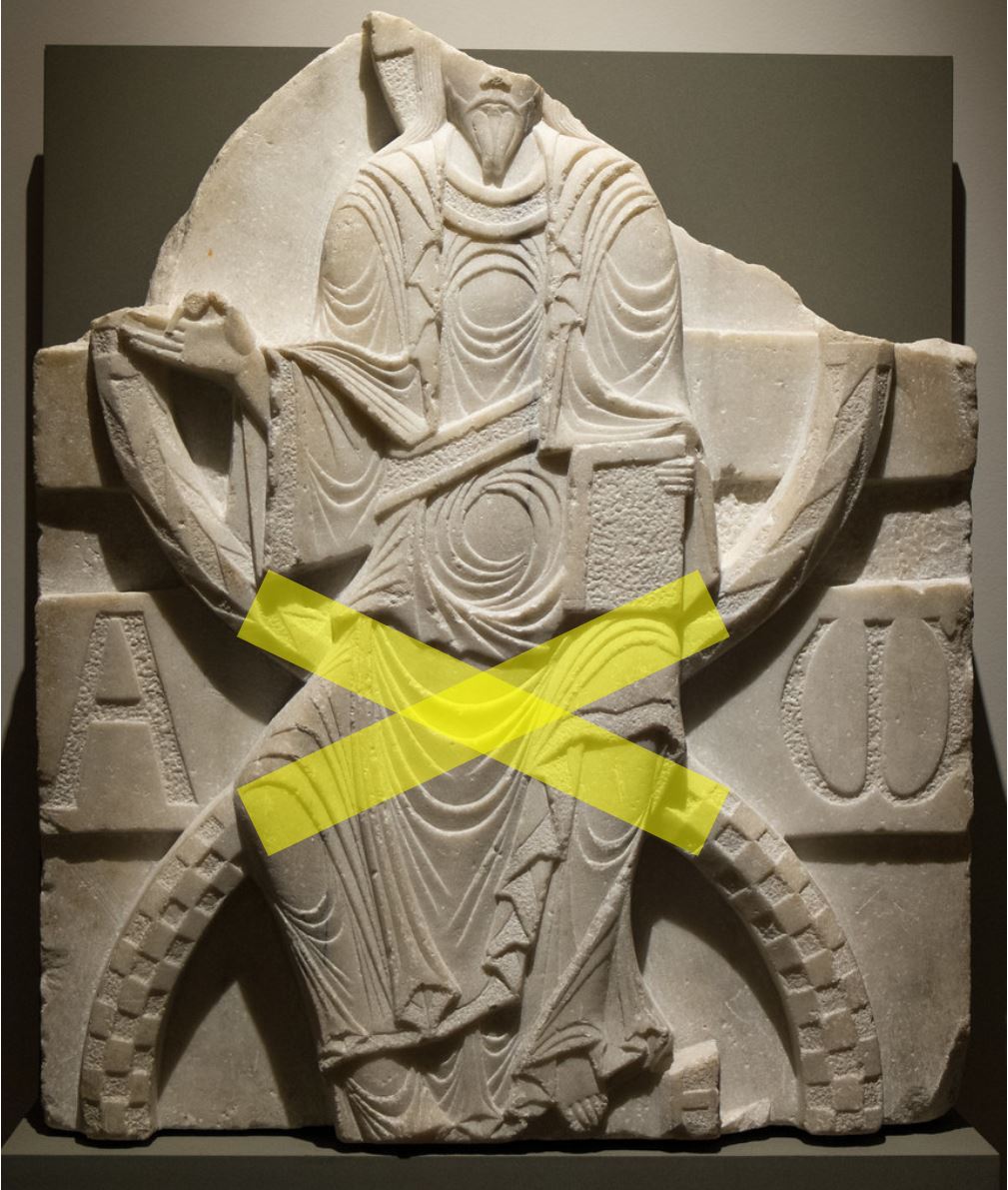

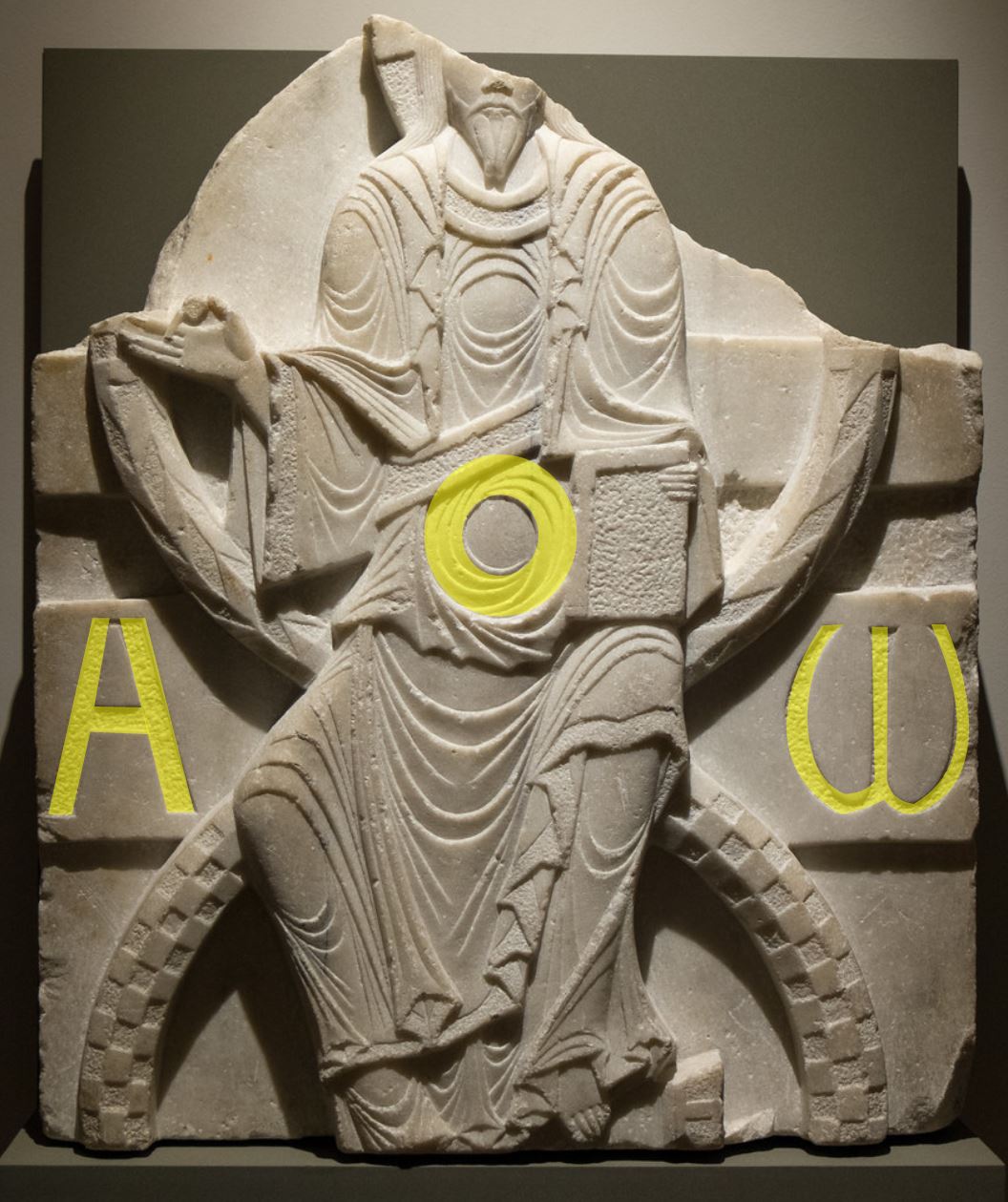

Cercles intersectés

| Première Bible de Charles le Chauve, 844-851, BNF Latin 1 fol 329v |

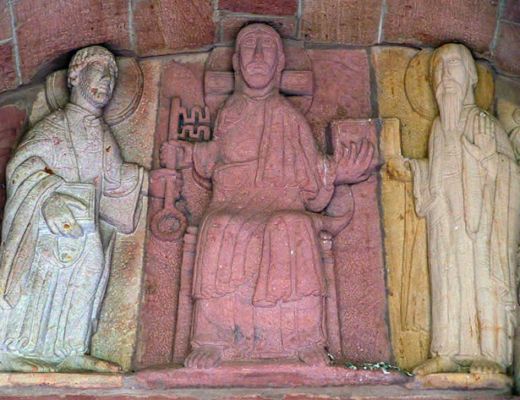

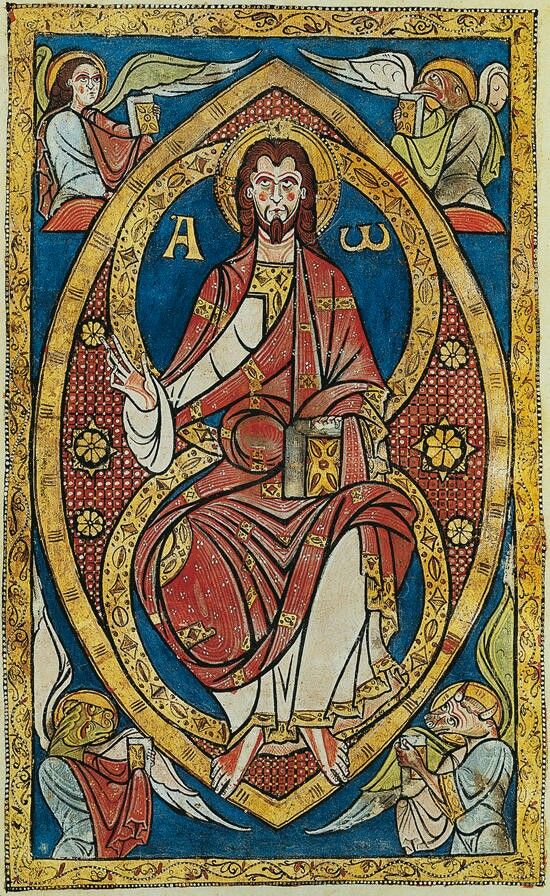

Christ en majesté, 11ème siècle, Saint-Guilhem-le-Désert, Musée lapidaire. |

La construction mise au point dans la Première Bible de Charles le Chauve se retrouve pratiquement à l’identique, trois siècles plus tard, dans le Christ en majesté de Saint Guilhem le Désert (une fois supprimés le disque digital et le globe-siège carolingiens).

On voit bien que l’intersection des deux cercles n’a pas le rôle pratique de servir de siège, mais le rôle graphique de circonscrire le ventre du Christ, souligné par des plis en vortex : l’idée étant sans doute que l’ombilic, marque indubitable de la naissance charnelle du Christ, est ce qui garantit l’union en lui des deux natures, humaine et divine. Et donc le symbole-même de l’Incarnation ([0], p 72).

Comme le note H.L.Kessler ([0] , p 70) :

« Les deux cercles qui se croisent… appliquent une logique géométrique pour renforcer la notion de double nature du Christ; et, formant implicitement une troisième entité là où ils se chevauchent, les cercles négocient l’unification de l’esprit et de la substance du Dieu trinitaire autour d’un lieu central, d’une zone d’incarnation. De plus, cette géométrie est déterminée par le corps du Christ ; en fin de compte, elle échappe à sa simplicité mécanique et mathématique pour exprimer l’intemporalité et le statut supragéographique du Christ. Et montre que Dieu rend manifeste la géométrie invisible des choses, sans s’y trouver circonscrit. »

On ajoutera à cette analyse que le Livre, à la fois Verbe et Chair, source des Evangiles et donc emblème de la communication entre Dieu et les Hommes, se trouve lui-aussi circonscrit dans la lentille médiane.

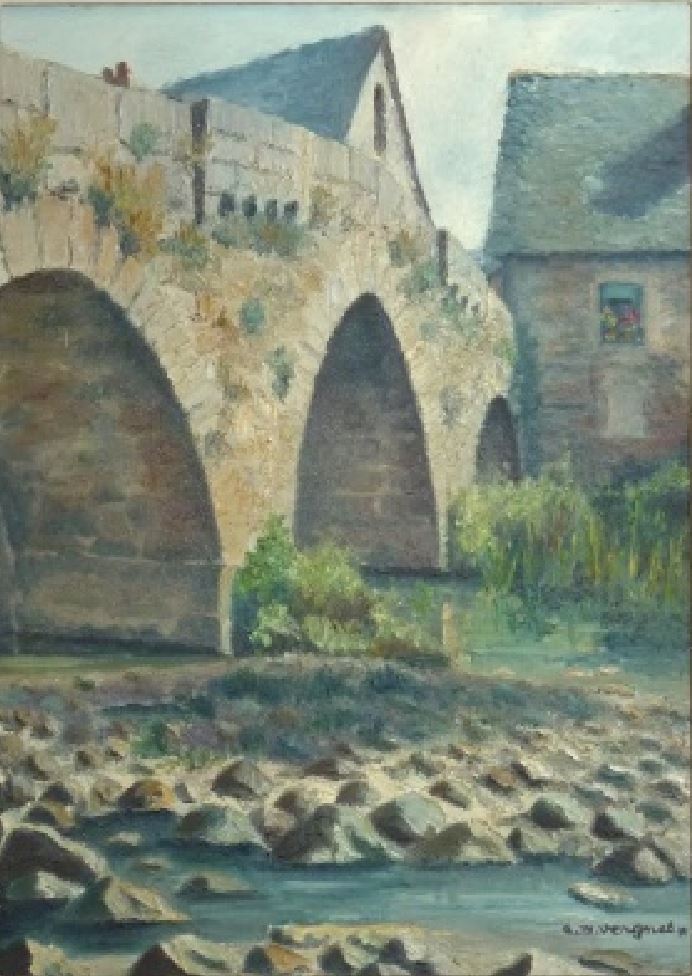

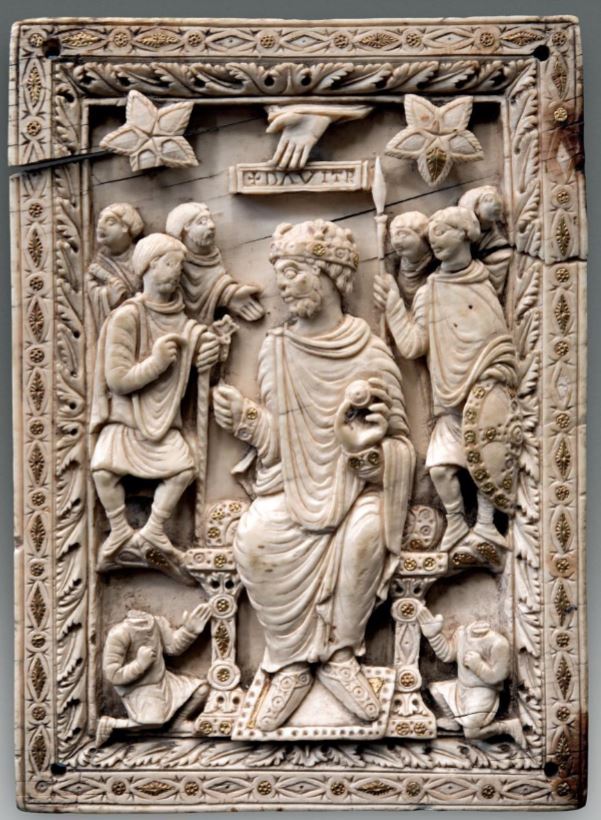

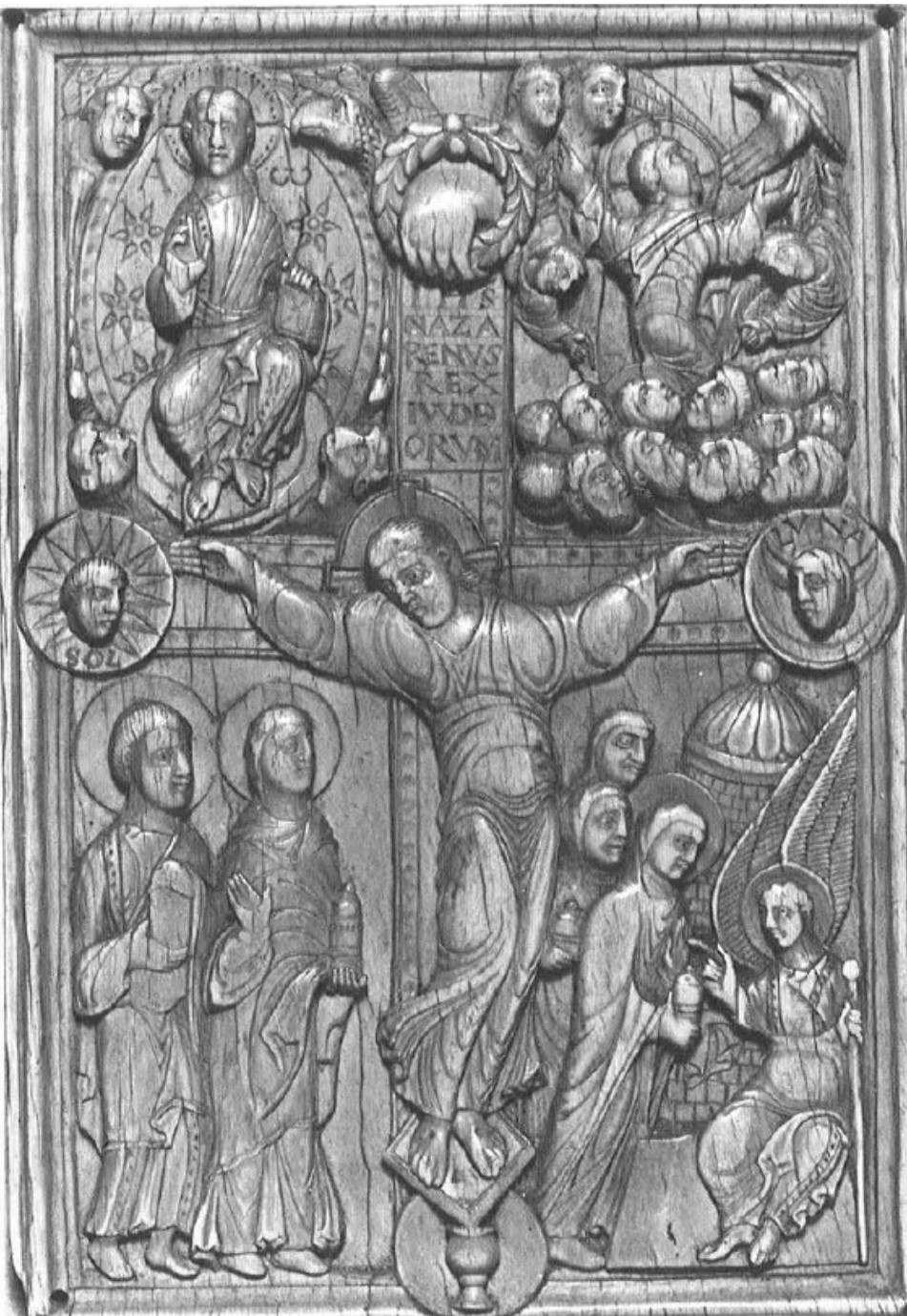

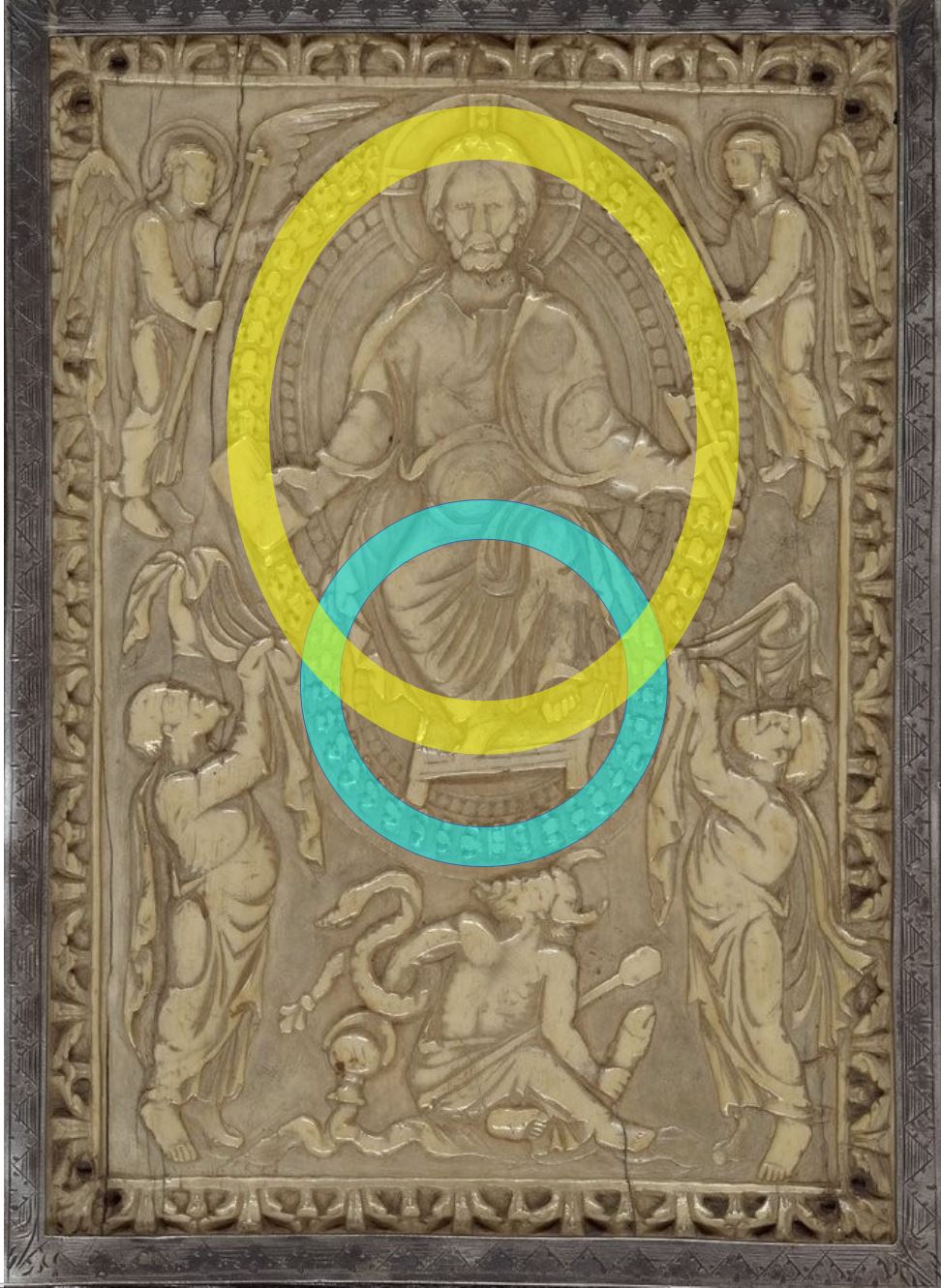

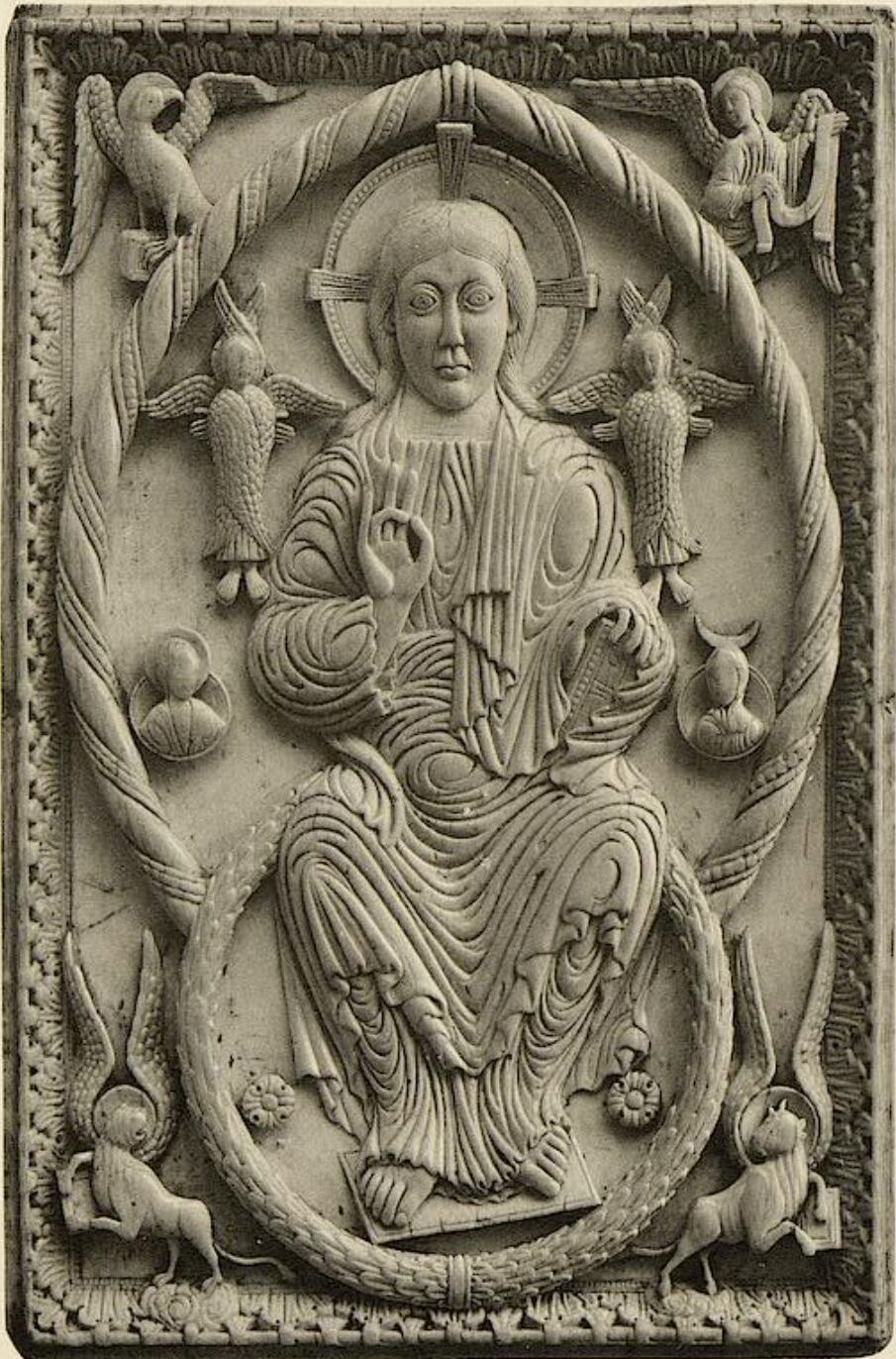

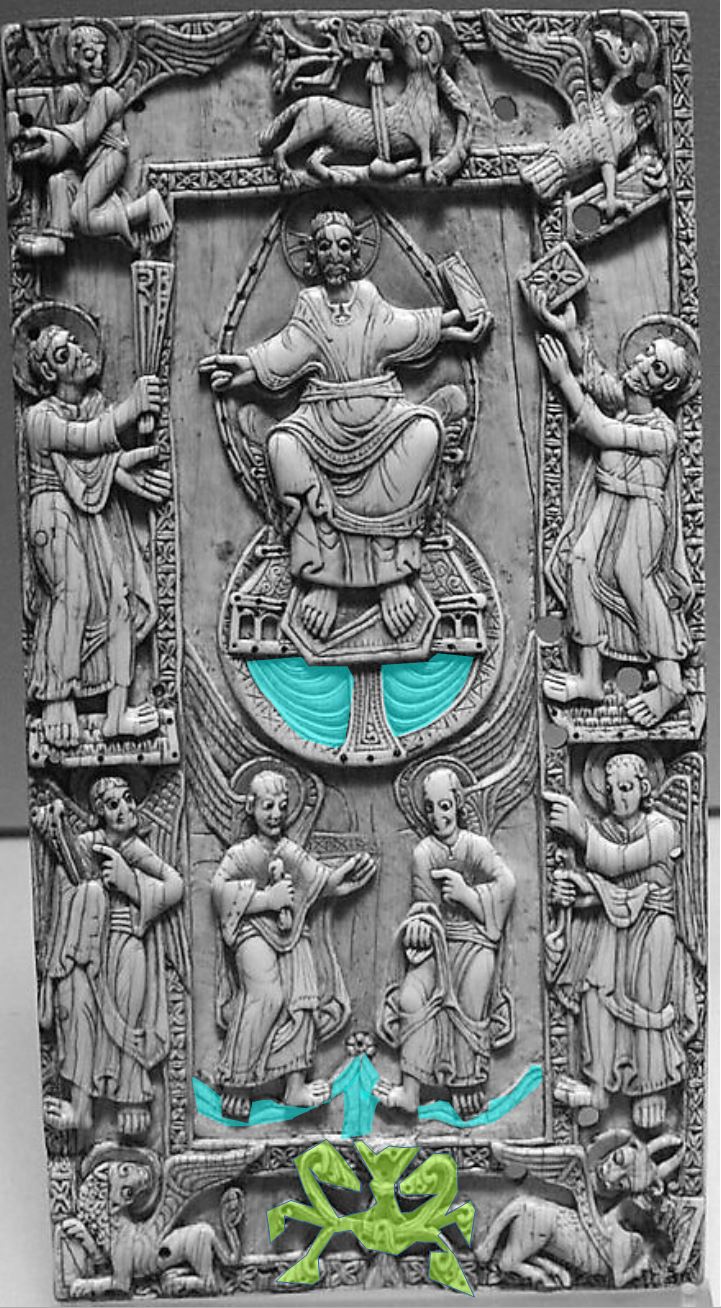

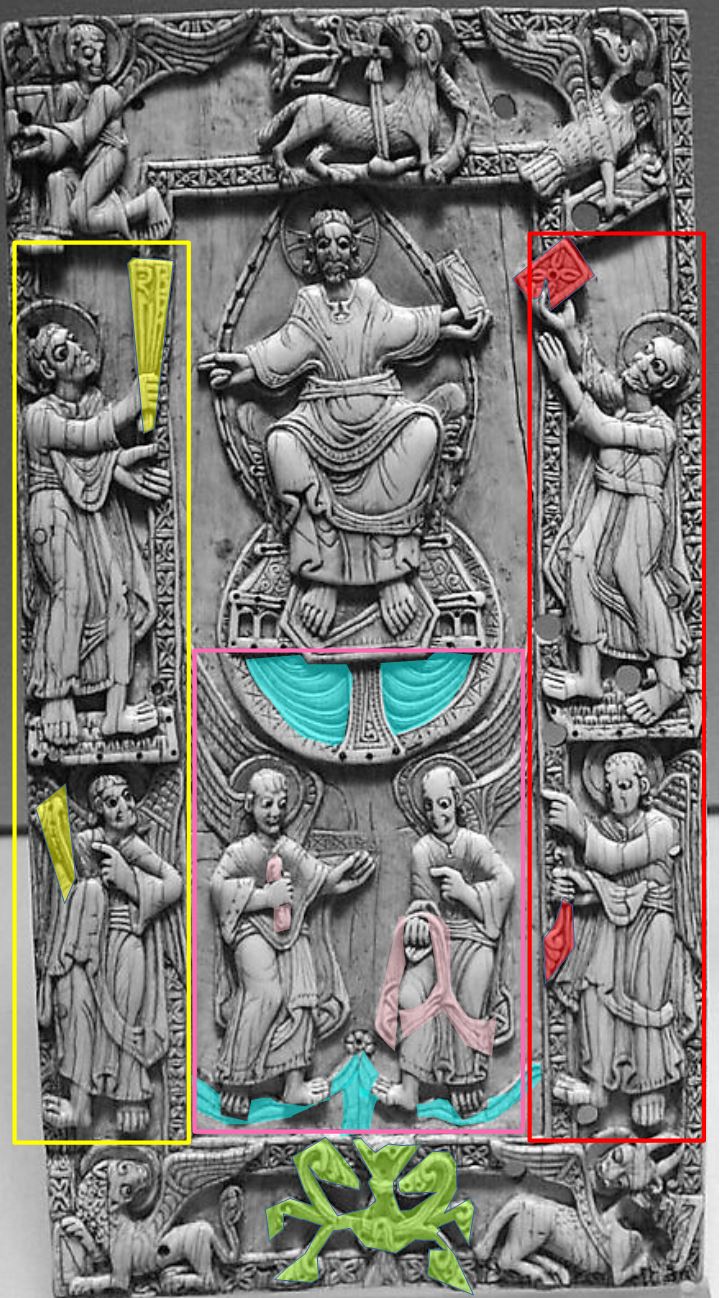

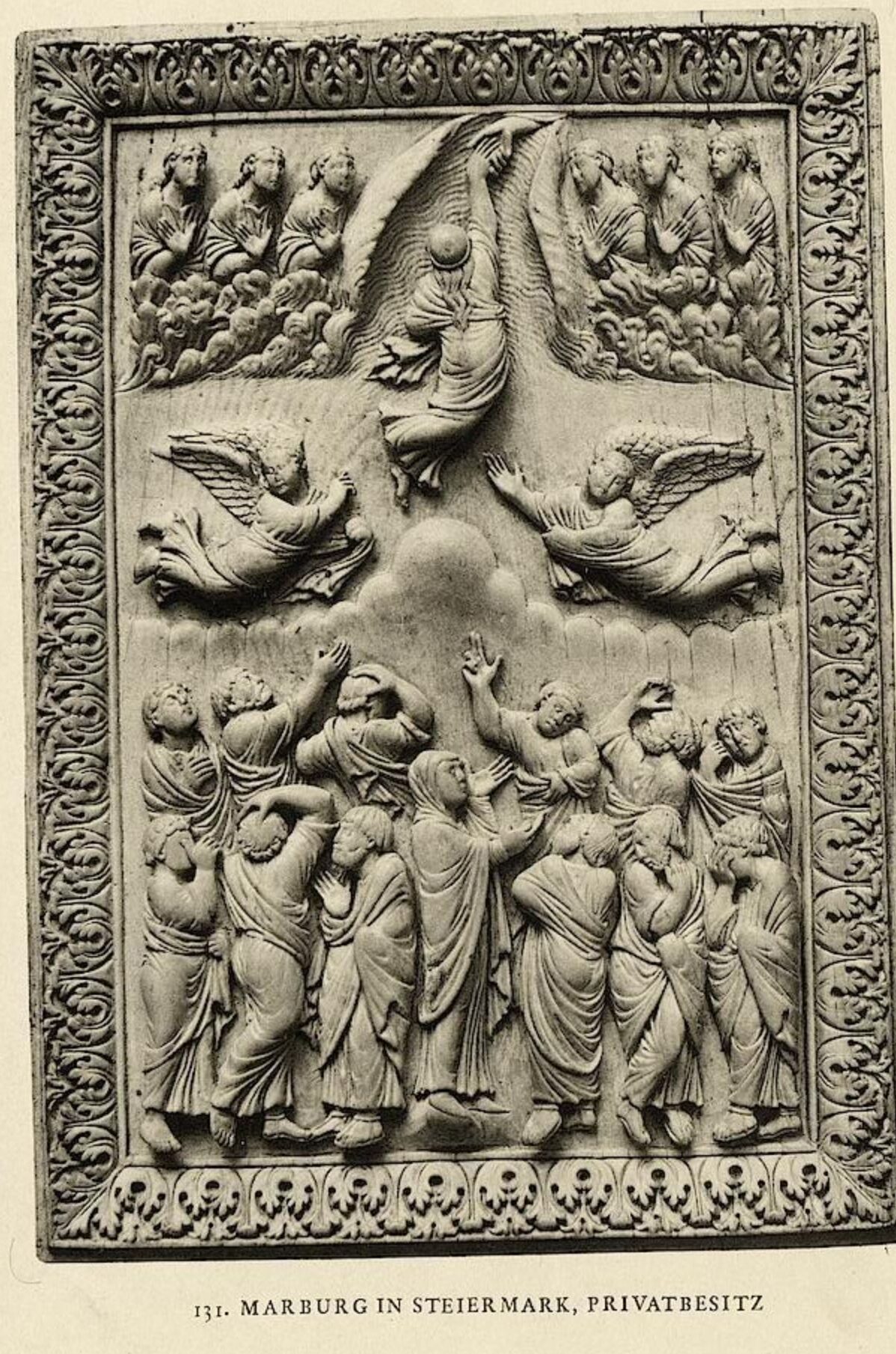

Ivoire, 11ème, Kaiserfriedrich Museum Berlin

Cet ivoire est le seul exemple ottonien ayant gardé le souvenir du globe digital carolingien. Les deux cercles jouent bien le rôle du halo d’Ezéchiel, puisque le Christ est assis sur un trône distinct. Dans cette composition volontairement symétrique (noter comment les manches des anges supérieurs tombent « vers le haut »), la nette différenciation des motifs décoratifs suggère une intention symbolique :

- en haut, le double anneau de dents de scie, puis de palmettes, évoque possiblement des rayons lumineux et des nuages : autrement dit une ambiance sacrée ;

- en bas les billettes multiplient le symbole habituel de la Terre (le carré).

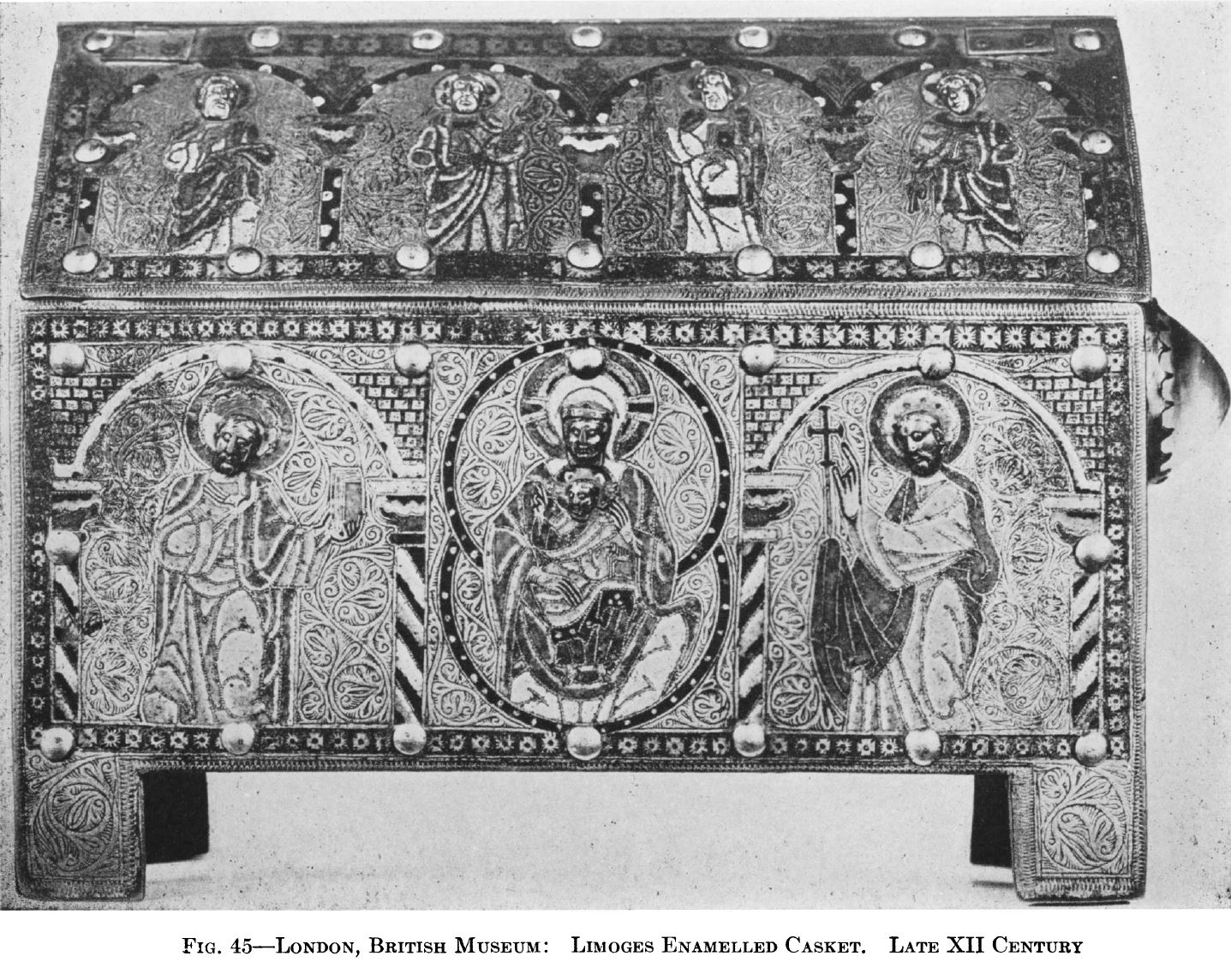

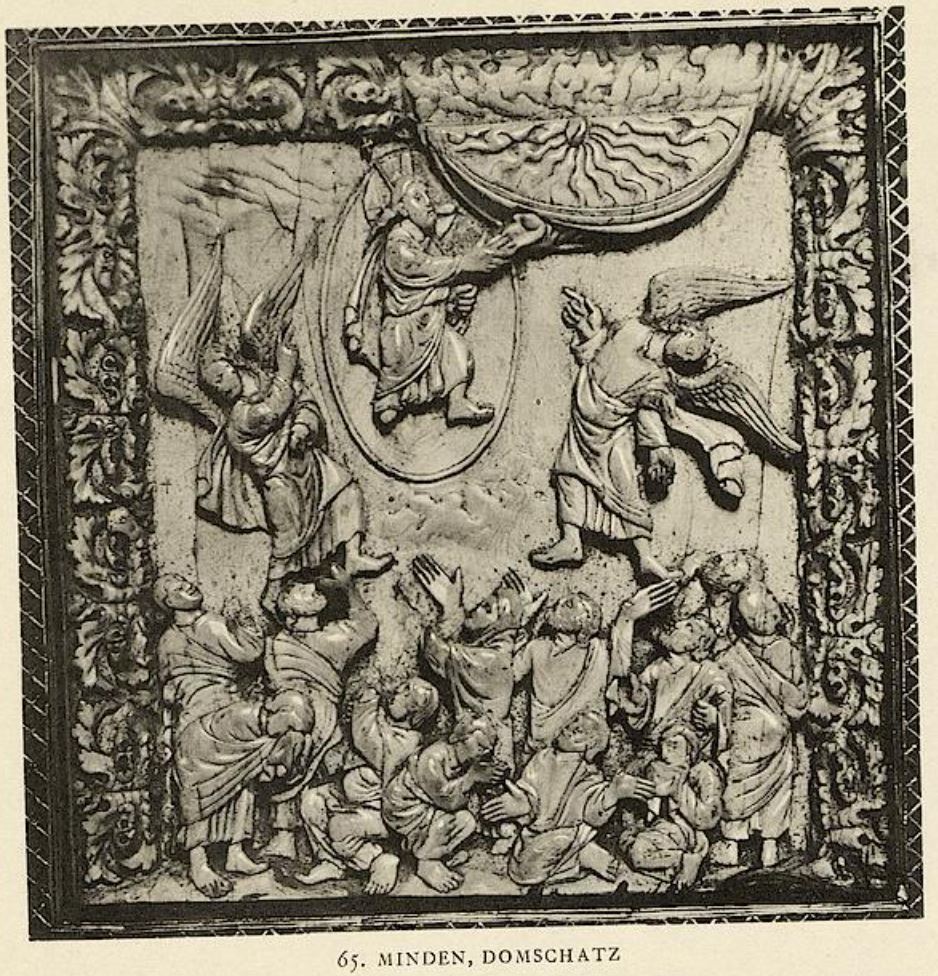

Cercles tangents

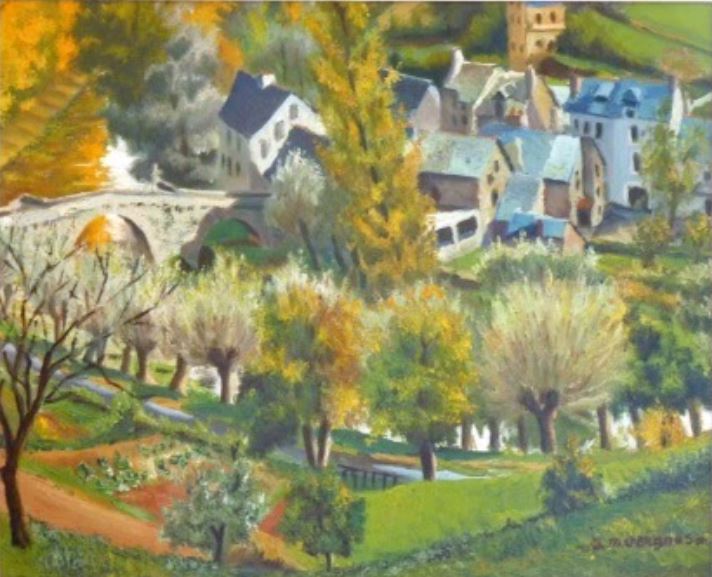

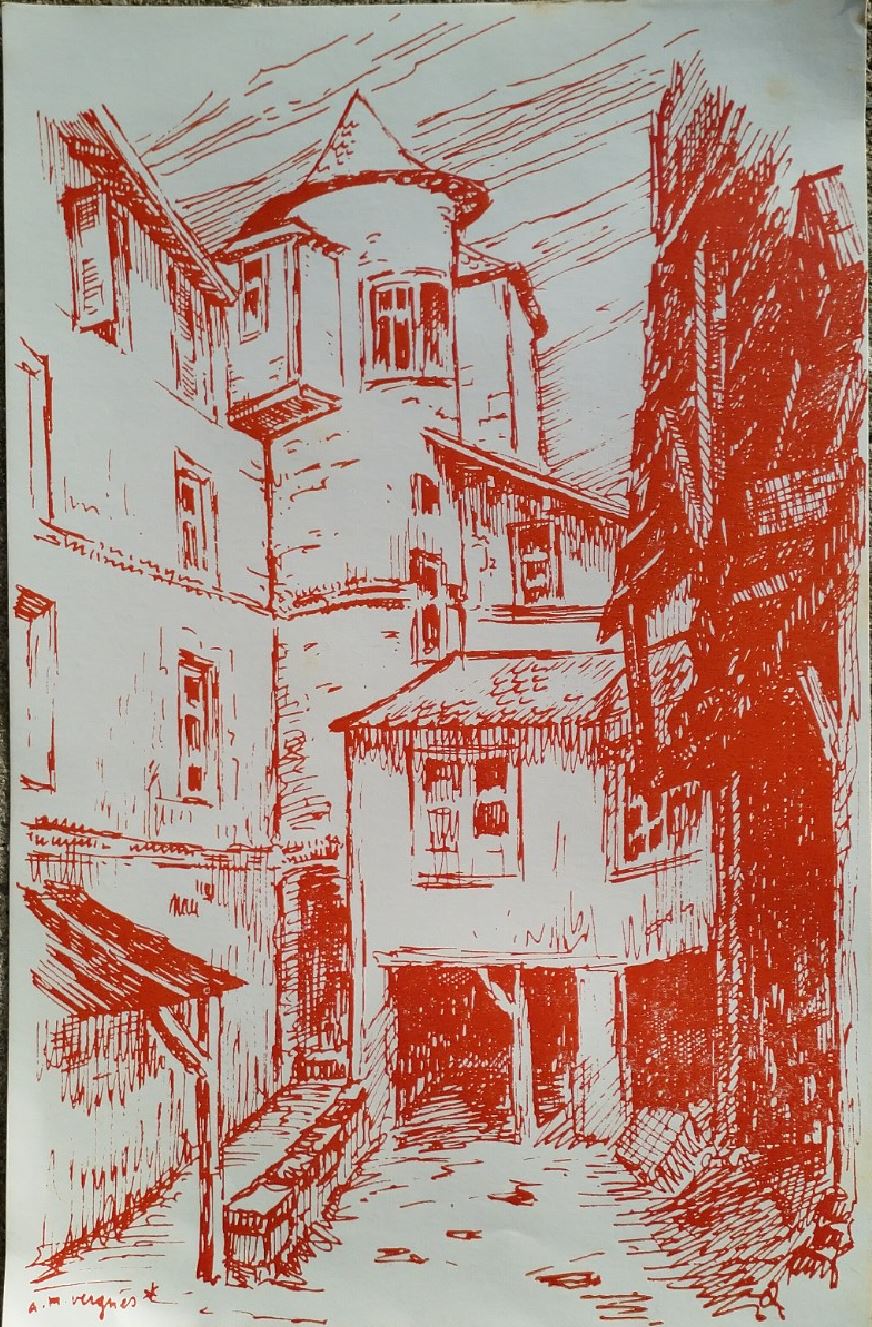

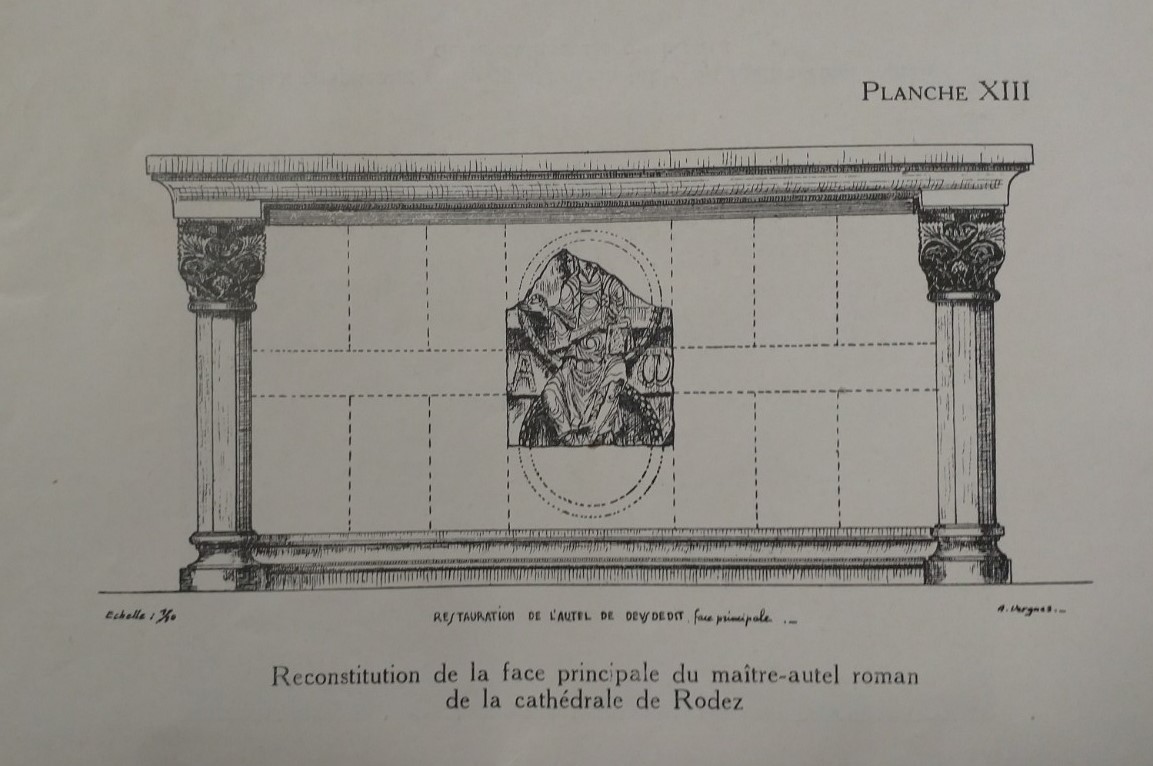

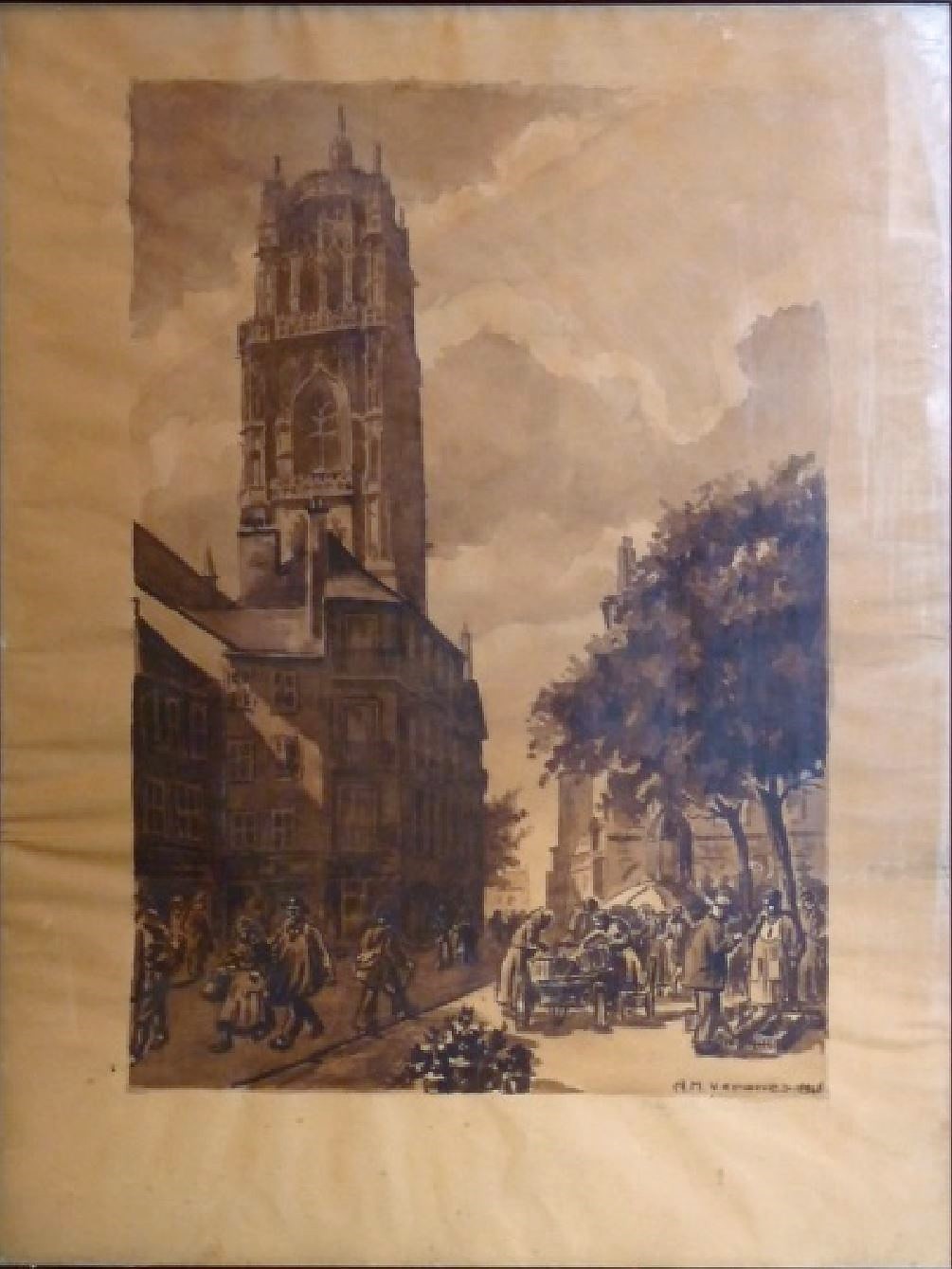

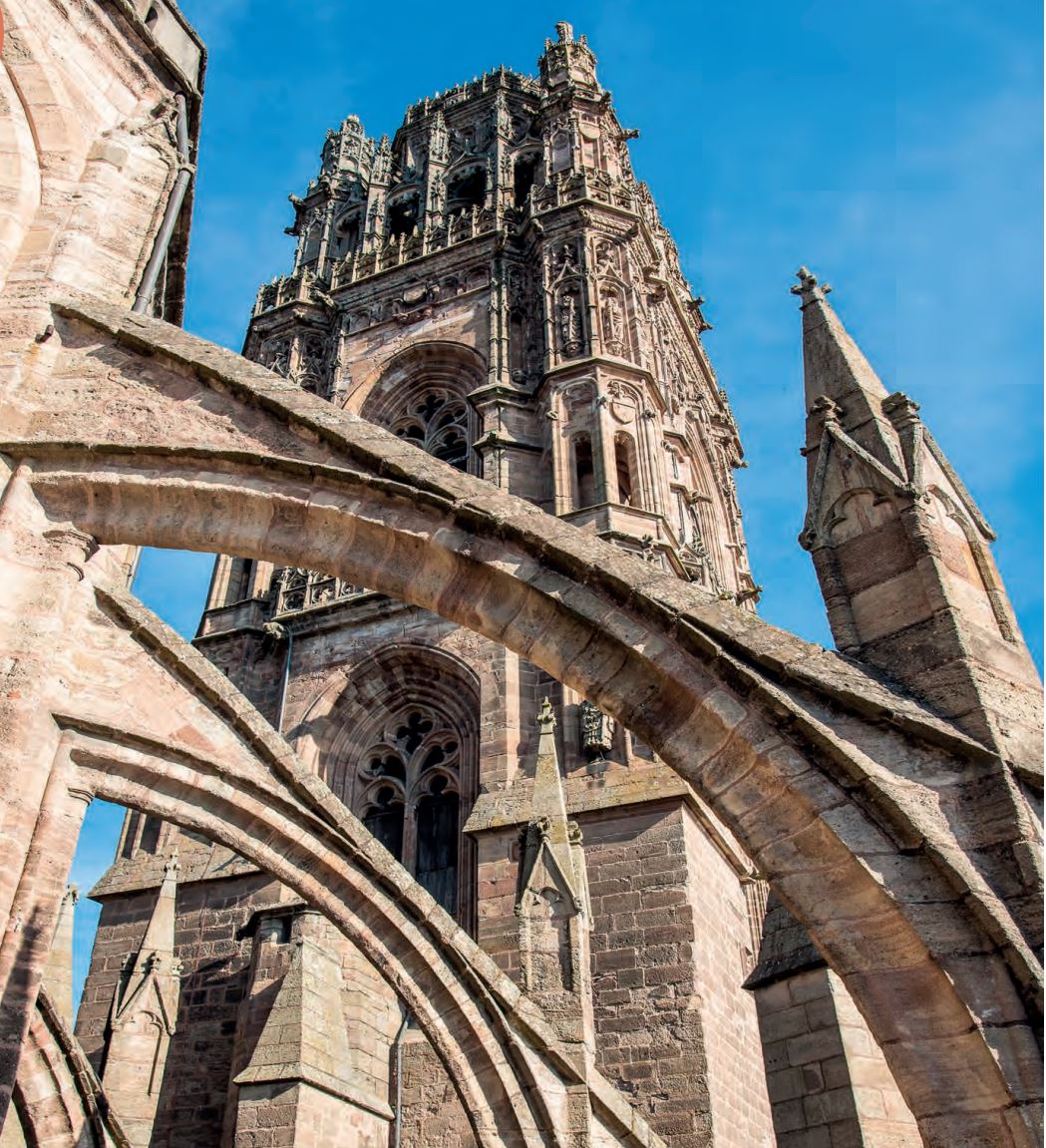

Christ en majesté (antependium de l’Autel de Deusdedit), vers 1000

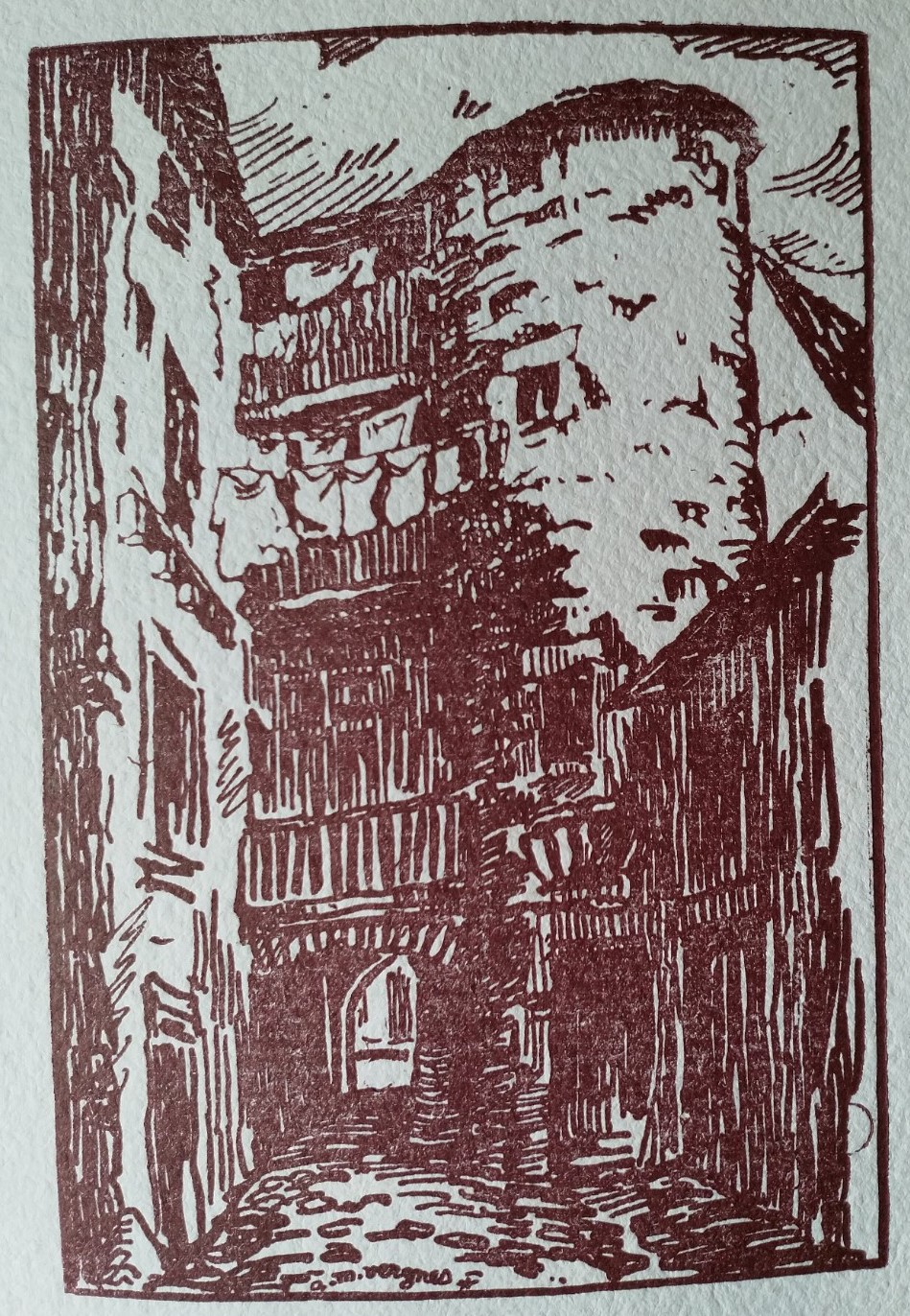

Musée Fenaille

Le Christ de Rodez est assis sur le croisement des cercles, comme sur une chaise curule. Les deux cercles, parfaitement tangents, ont des ornementations différenciées très similaires à celles de l’ivoire de Berlin :

- losanges alternés en haut, qui peints en vert, feraient une magnifique couronne de lauriers ;

- billettes en bas.

Ainsi la figure du Huit porte ici encore l’idée de la division entre le Haut et le Bas, mais moins dans sa dimension cosmique (céleste / terrestre) que dans sa dimension incarnée : les « lauriers » évoquant le gloire divine du Christ dans le ciel, les « pierres » son chemin humain sur la terre.

La tangence en forme de « chi » des deux cercles rappelle que cette fusion des deux natures ne s’est opérée qu’une seule fois, dans le Christ.

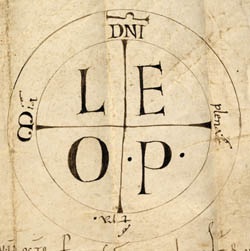

Lu horizontalement, le schéma du Christ de Rodez, porte une autre idée, cette fois temporelle, de la médiation assurée par le Christ ([0], p 55) : entre le Début et la Fin de l’alphabet grec – l’alphabet de Dieu, il introduit par son Ombilic la lettre O, milieu de l’alphabet latin – l’alphabet destiné aux Hommes.

« En latin, cependant, le O est fermé et a la rondeur d’un cercle. Assurément, par cette forme fermée contenant tout, il manifeste la protection de la divinité. De plus, il se rapporte à un système d’éléments et de lettres, éléments qui sont à l’origine et à la fin de la Connaissance et de l’art de conduire l’ignorant vers la sagesse. En conséquence, l’Alpha, début de la sagesse, enseigne que le Christ, le Fils de Dieu, est cette sagesse ; l’Oméga, qui est la fin, le A et le W en grec et notre 0, qui occupe une position intermédiaire. Cela signifie que le commencement de la sagesse, la fin et ce qui est entre les deux sont le même Seigneur Jésus-Christ, médiateur entre Dieu et l’homme » Béatus de Liebana, Commentaire sur l’Apocalypse, cité par [0] p 53.

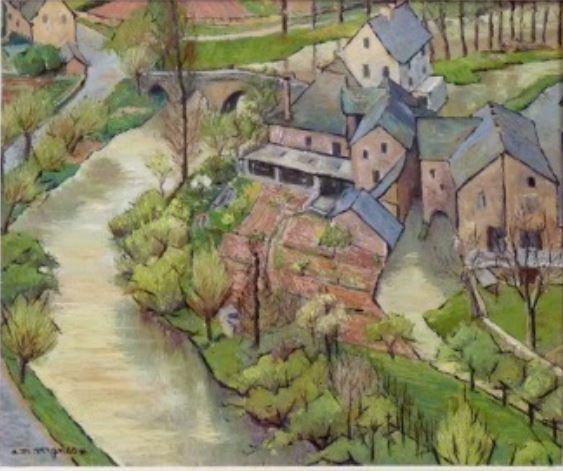

Sacramentaire de Saint-Etienne de Limoges vers 1100

Sacramentaire de Saint-Etienne de Limoges vers 1100

La encore le Christ n’est pas assis sur l’intersection des deux cercles : il flotte en avant du huit, qui représente donc bien le souvenir du double halo d’Ezéchiel. Les deux cercles sont décorés uniformément du même motif de joyaux que les galons du manteau mais, au lieu de les fusionner, l’illustrateur a choisi de faire passer le cercle du haut devant celui du bas. Ce détail suggère que le cercle qui prime, qui touche l’auréole et qui contient l’alpha et l’omega, représente la substance divine du Seigneur ; tandis que le cercle inférieur, touché par ses pieds nus, représente sa substance humaine.

L’ombilic divin cache le point de tangence en chi, lequel est rendu visible par la croix sur la couverture du Livre : Livre à la fois Verbe et Chair qui, posé par dessus le noeud, vient sceller cette jonction des deux natures.

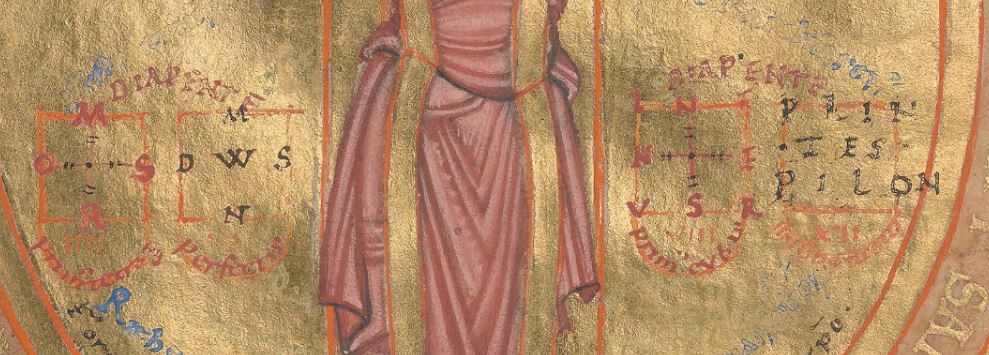

Uta Codex, 1020-1025, BSB Clm 13601 p 10

Uta Codex, 1020-1025, BSB Clm 13601 p 10

Cette image extrêmement originale, truffée d’idées et de textes, est construite autour de deux cercles tangents.

Le cercle du bas contient deux surprenantes figurations de la Vie, dialoguant du regard avec le Christ, et de la Mort à la bouche baillonnée, à la lance et à la faucille brisées. Le texte du pourtour les commente en deux phrases :

|

La vie des saints respire éternellement en arrière du Seigneur.

|

Mort, tu péris, vaincue, parce tu brûles de vaincre le Christ.

|

|

Spirat post dominu[m] sanctor[um] vita p[er] aevum.

|

Mors devicta peris quia Christum vincere gestis

|

Le cercle du haut, qui englobe le Christ représenté en Roi (la couronne) et en Prêtre (l’étole), porte une seule phrase :

|

Par la forteresse de la croix, Erebus, le cosmos, la mort et le diable,

Ces choses, Christ, la Sagesse toute-puissante du Père, les a conquises.

|

Arce crucis herebu[m] cosmu[m] loetu[m]q[ue] diablu[m]

H[a]ec patris om[ni]p[oten]s vicit sapientia XPC (Christus]

|

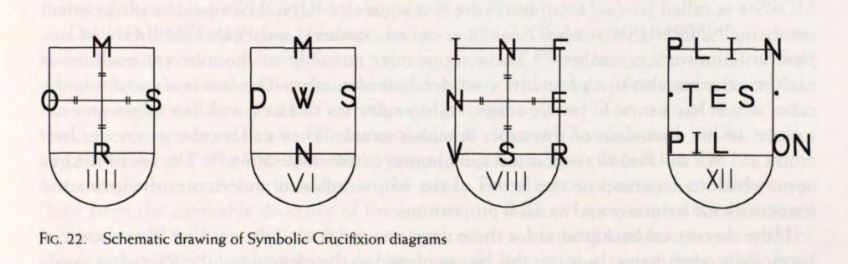

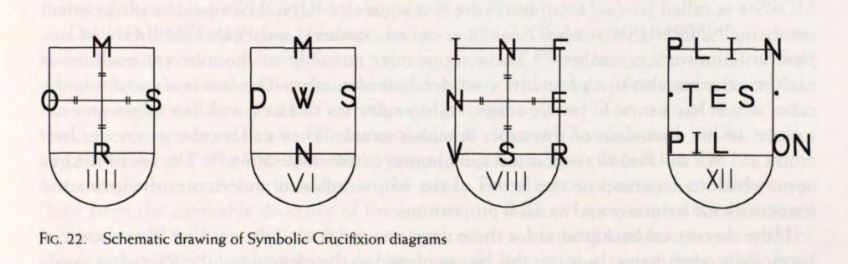

Schéma tiré de [10]

Schéma tiré de [10]

A l’intérieur du cercle, sur le fond d’or sont tracés quatre diagrammes basés sur la théorie musicale et la géométrie médiévale. Selon A.S.Cohen [10], les deux notions en rouge, négatives, (MORS et INFERNUS, La Mort et l’Enfer) seraient rendues positives par la croix qu’elles renferment. C’est seulement récemment que Ulrich Kuder [11], critiquant les interprétations précédentes, a trouvé l’explication correcte pour le quatrième diagramme : PLINTESPILON. Cet hapax a été forgé sous deux contraintes : avoir exactement douze lettres (pour compléter la série 4 6 8 12) et ressembler au nom d’une intervalle musical (par ex diatesseron pour la quarte). Le mot choisi évoque l’expression grecque πλίνθίς σπίλων, « morceau de saleté ».

Un monde harmonisé (SCOOP !)

Ainsi les quatre diagrammes internes paraphrasent les quatre termes de la phrase qui les entoure :

- 4 MORS : loetum (la mort)

- 6 MUNDUS : cosmum ( le monde)

- 8 INFERNUS : herebum (l’enfer)

- 12 PLINTESPILON : diabolum

L’intérieur du cercle montre donc les quatre conquêtes du Christ, une fois harmonisées par la Sagesse divine : même le Diable y trouve sa place, transfiguré en PLINTESPILON.

Nous sommes très loin, ici, d’une explication simpliste des deux cercles. Plutôt que de s’opposer, ils se complètent, montrant :

- en bas, ce que Dieu procure à l’Homme, la Vie éternelle et la Mort vaincue ;

- en haut, ce que Dieu fait du Monde, une Harmonie quadripartite.

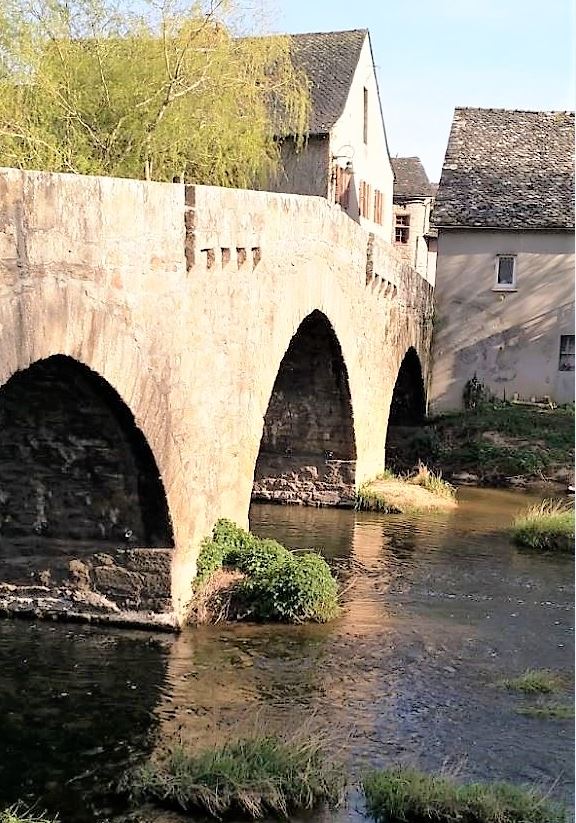

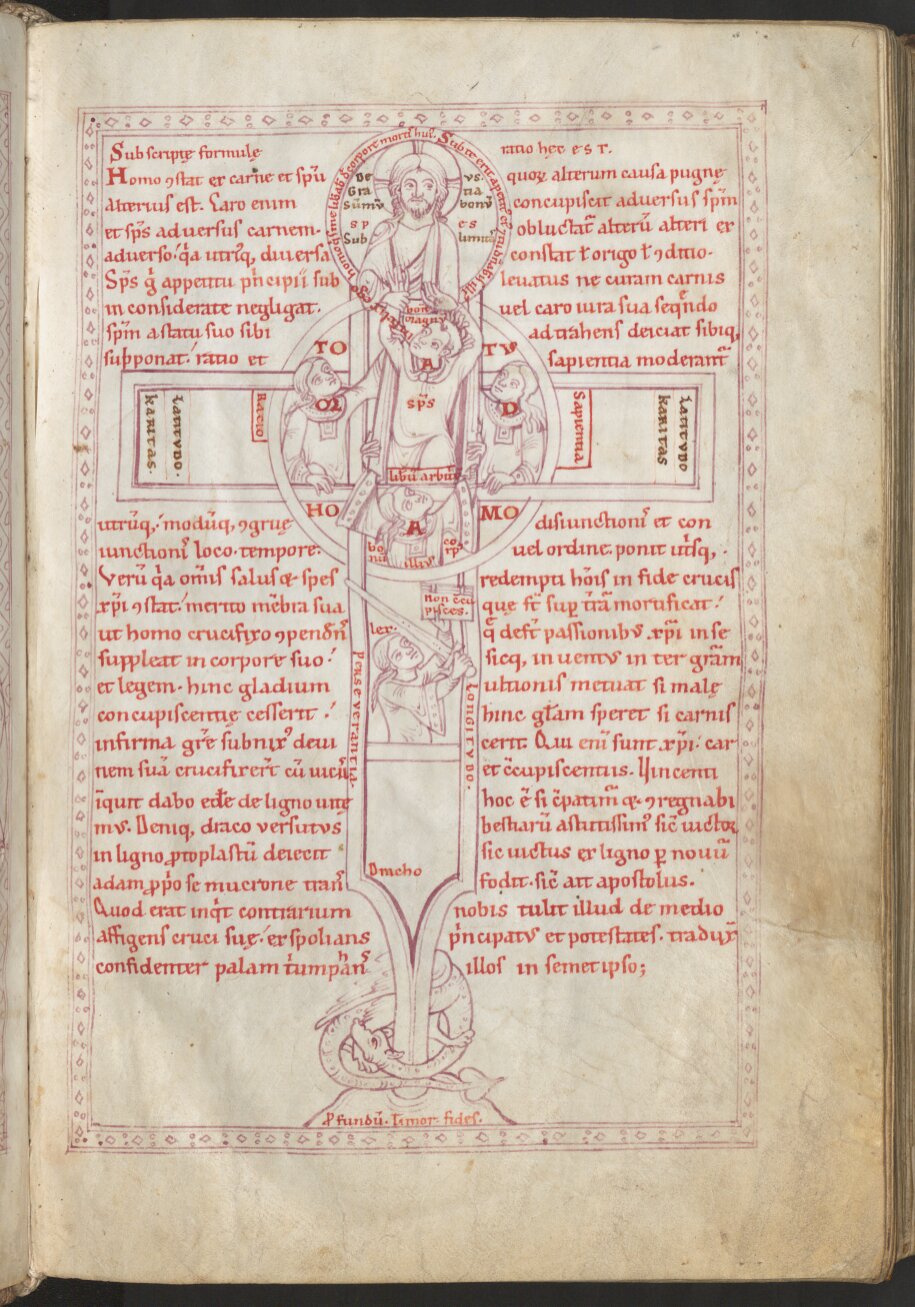

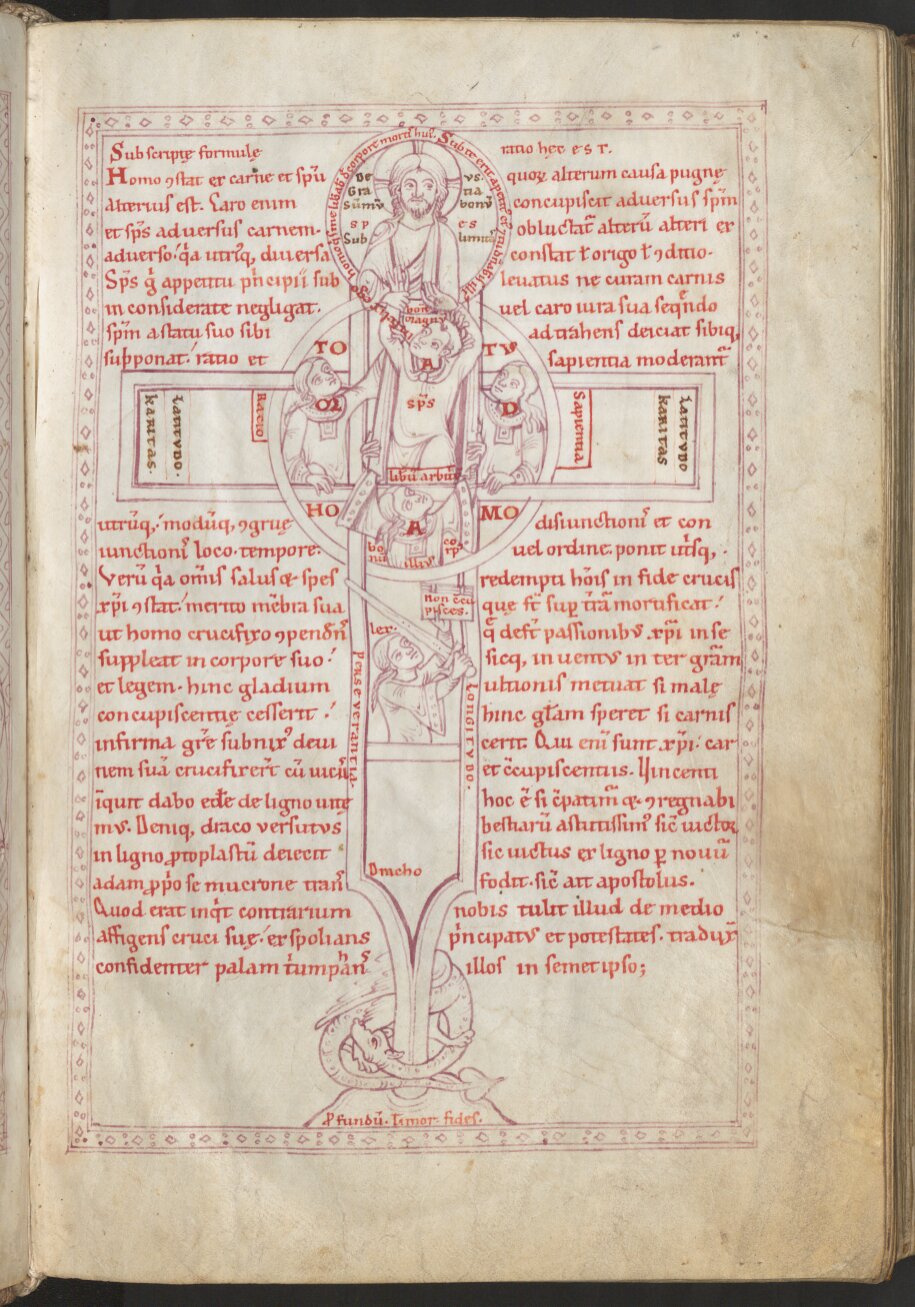

Dialogus de laudibus sanctae crucis

Dialogus de laudibus sanctae crucis

1170-80, Münich, BSB Clm 14159 page 15

Cette image est la seule que j’ai trouvée ou deux cercles tangents représentent explicitement l’opposition entre le Divin et l’Humain.

Le montant vertical de la croix est une échelle en bas de laquelle la Loi (Lex) brandit son Commandement : ne soit pas concupiscent.

Le cercle inférieur représente l’Homme complet (totus homo) avec en bas son Corps ayant échappé au mal (Bonus ilius corpus), en haut son Libre Arbitre (Liberum arbitrium), épaulé par Raison (Ratio) et Sagesse (Sapientia). Il exprime son espoir (spes) et son malheur (infelix ego).

Le cercle supérieur contient Dieu, dont la Grâce est le Souverain bien (Deus Gratia Summum bonum) : en tirant Libre Arbitre par les bras, il lui fait grand bien (magnum bonum). Remarquons qu’il n’est pas question de l’attirer dans son cercle, mais simplement de le soutenir dans son malheur, au même titre que Raison et Sagesse.

G Mandorles en huit : céleste/terrestre

Les cas de mandorle en huit associées à la dualité céleste/terrestre sont quasiment inexistants, ce qui est assez logique vu la concurrence de la mandore dissymétrique dans sa version cosmique, qui se prête le mieux à cette symbolique.

Songe de David, fol 59 Songe de David, fol 59 |

Ascension, fol 122v. Ascension, fol 122v. |

Psautier d’Odbert, 999, Boulogne-sur-Mer, BM MS 20, IRHT

Dans ces deux initiales D, le copiste a rajouté un contour interne en huit qui, en suggérant la dualité Terre/ciel sans matérialiser l’horizon, ajoute à l’expressivité de l’image.

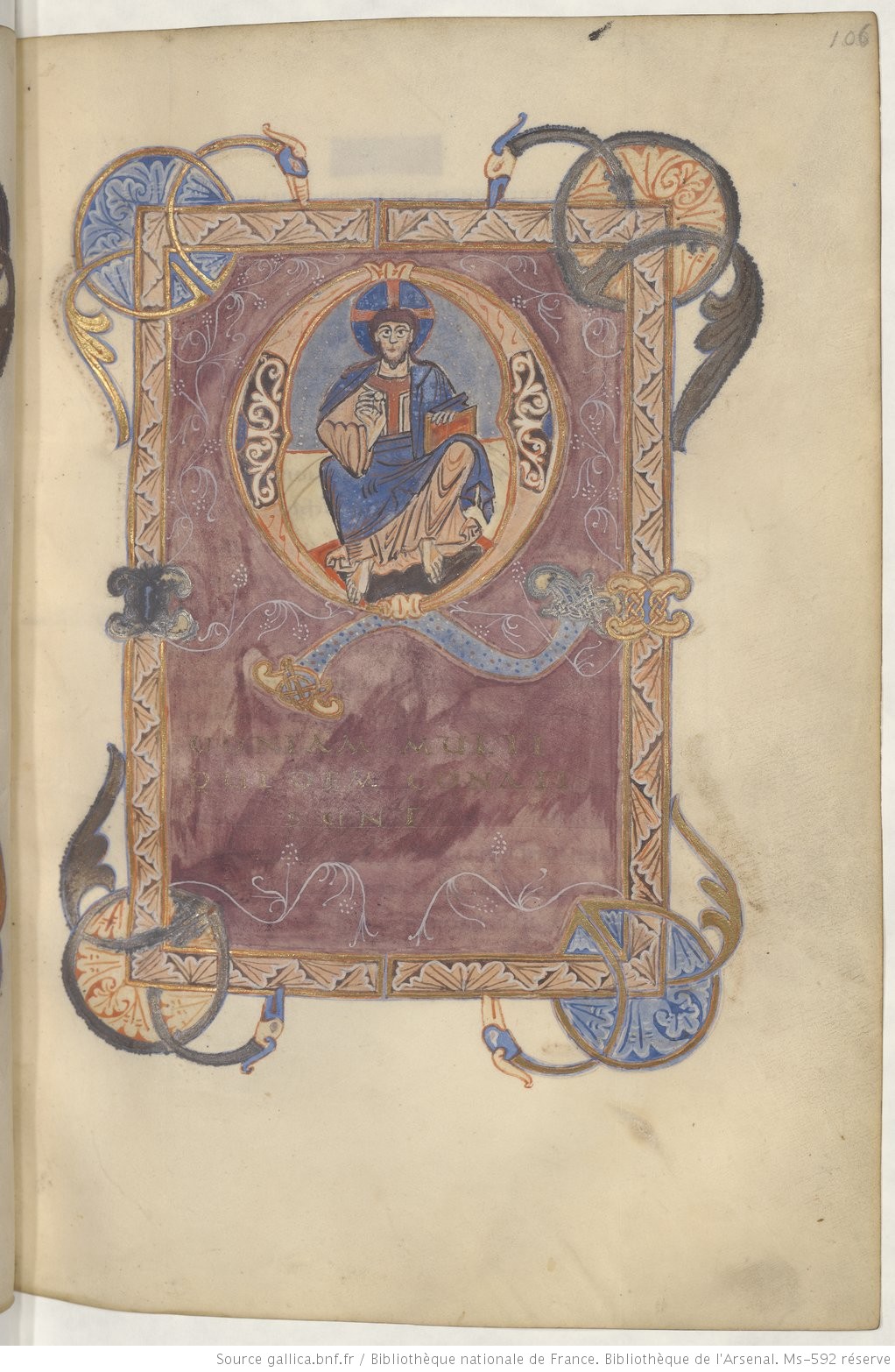

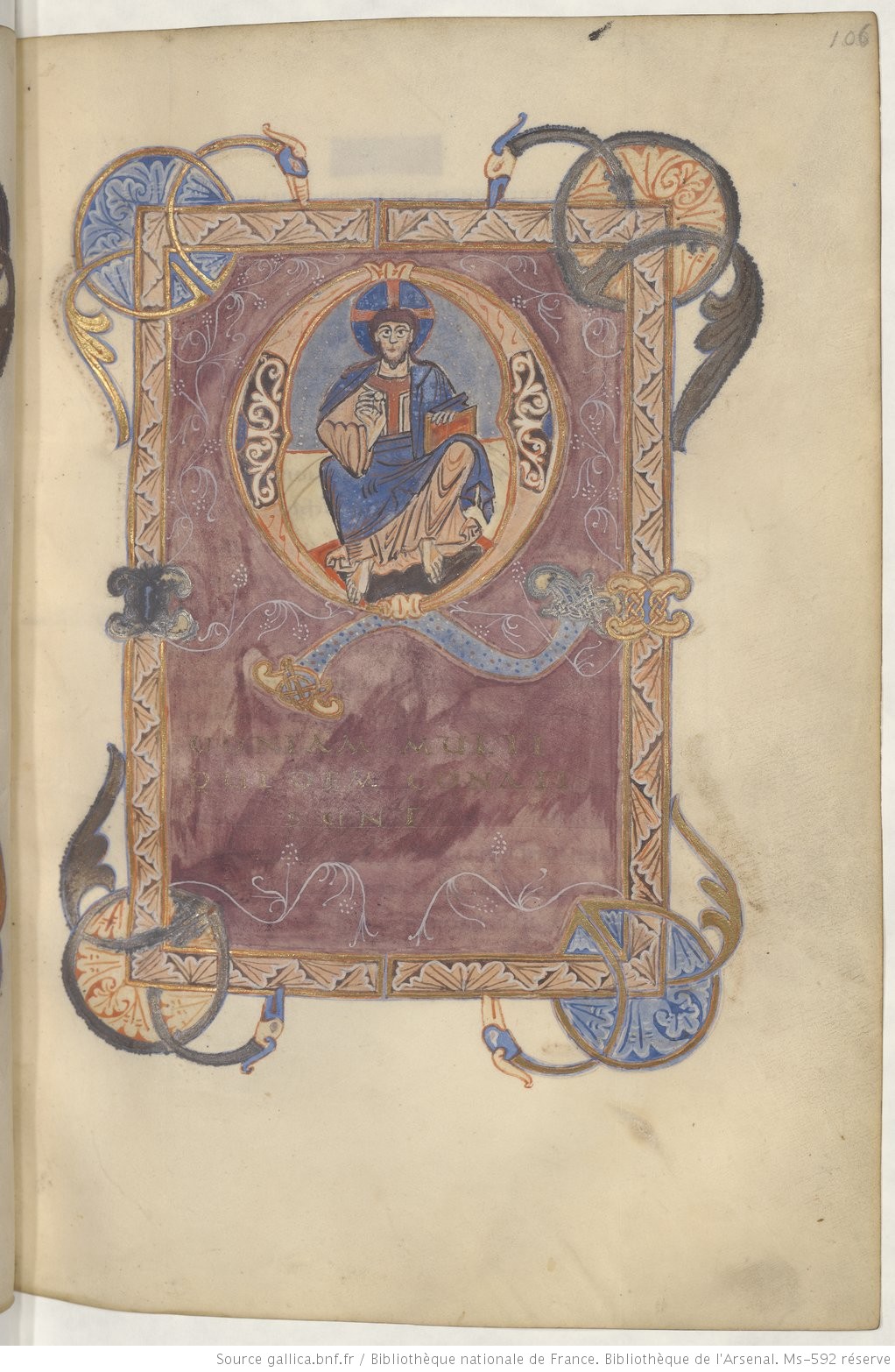

Frontispice de l’Evangile de Luc, vers 1000 , BNF Arsenal Ms 592 fol 106r, gallica

Dans cette initiale Q , une ligne d’horizon s’ajoute au pourtour en huit, un peu en dessous de l’étranglement : il en résulte un léger effet de contreplongée, probablement involontaire

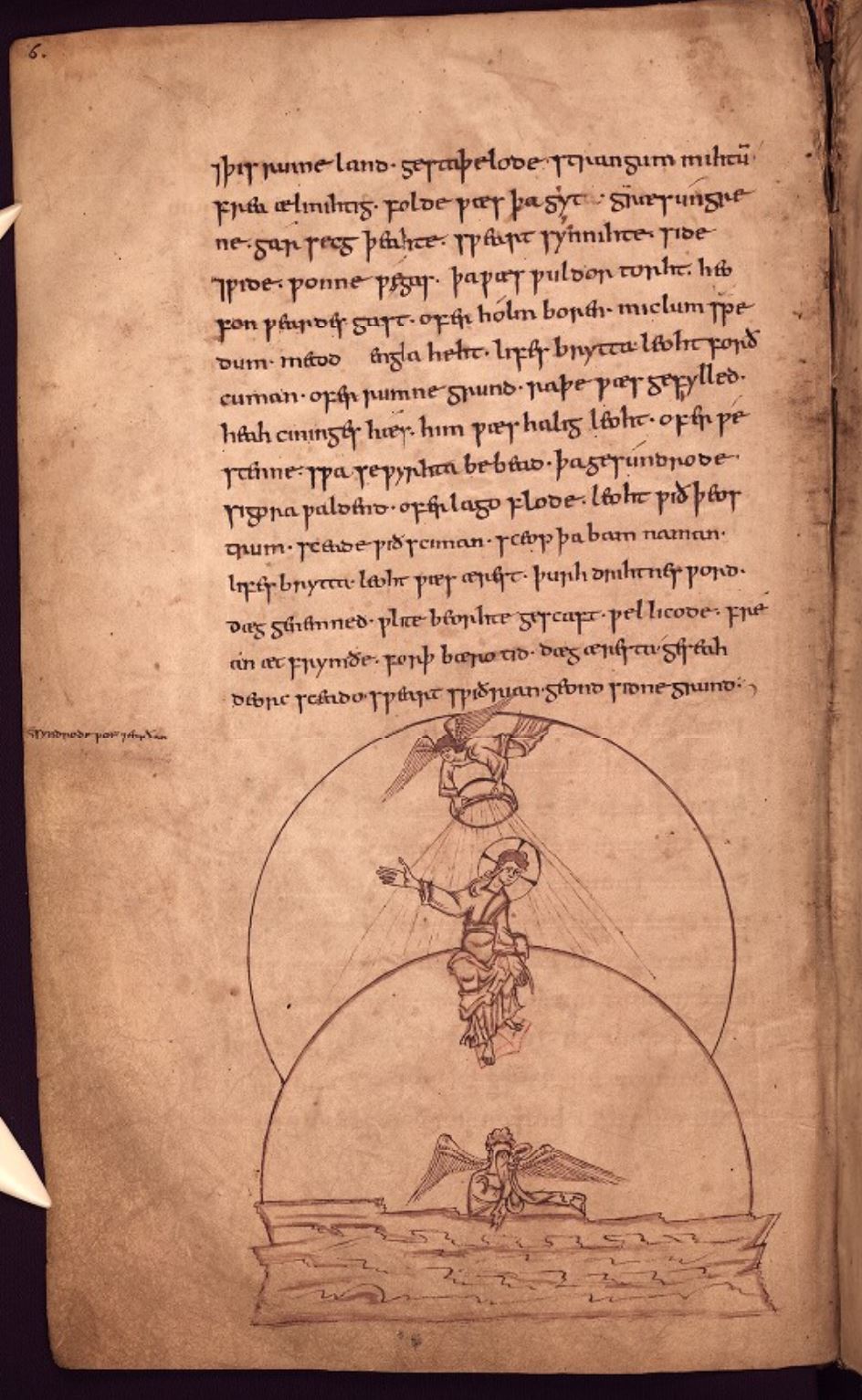

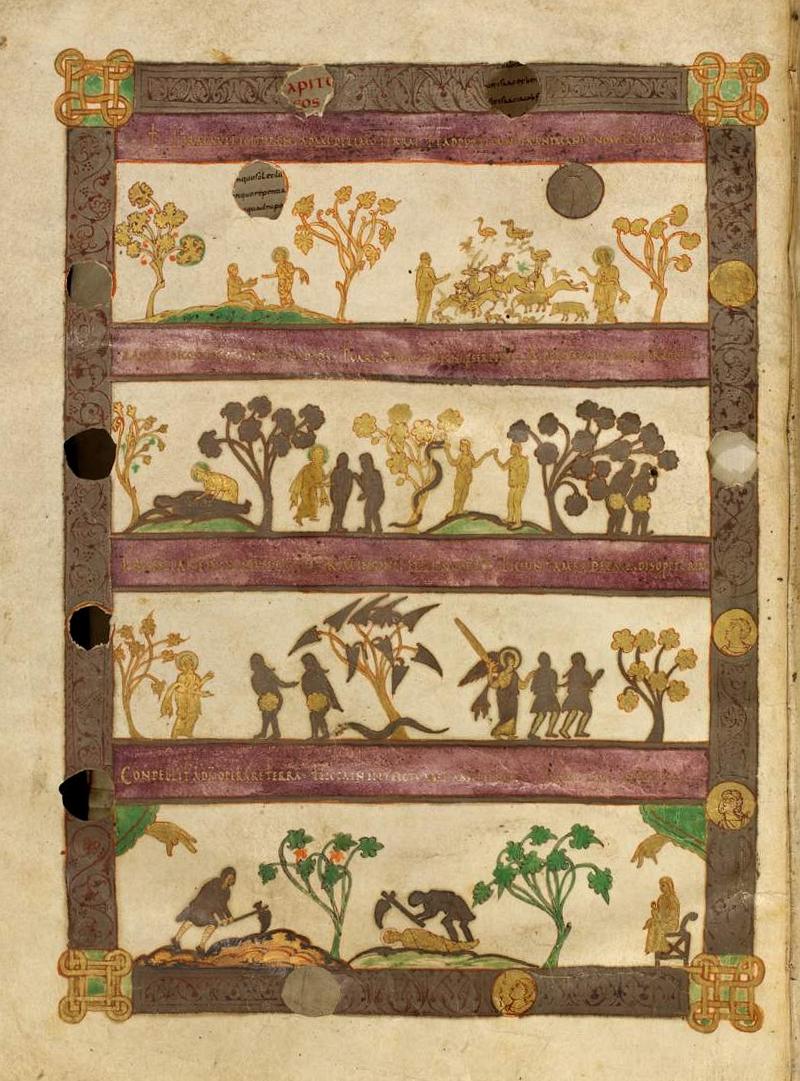

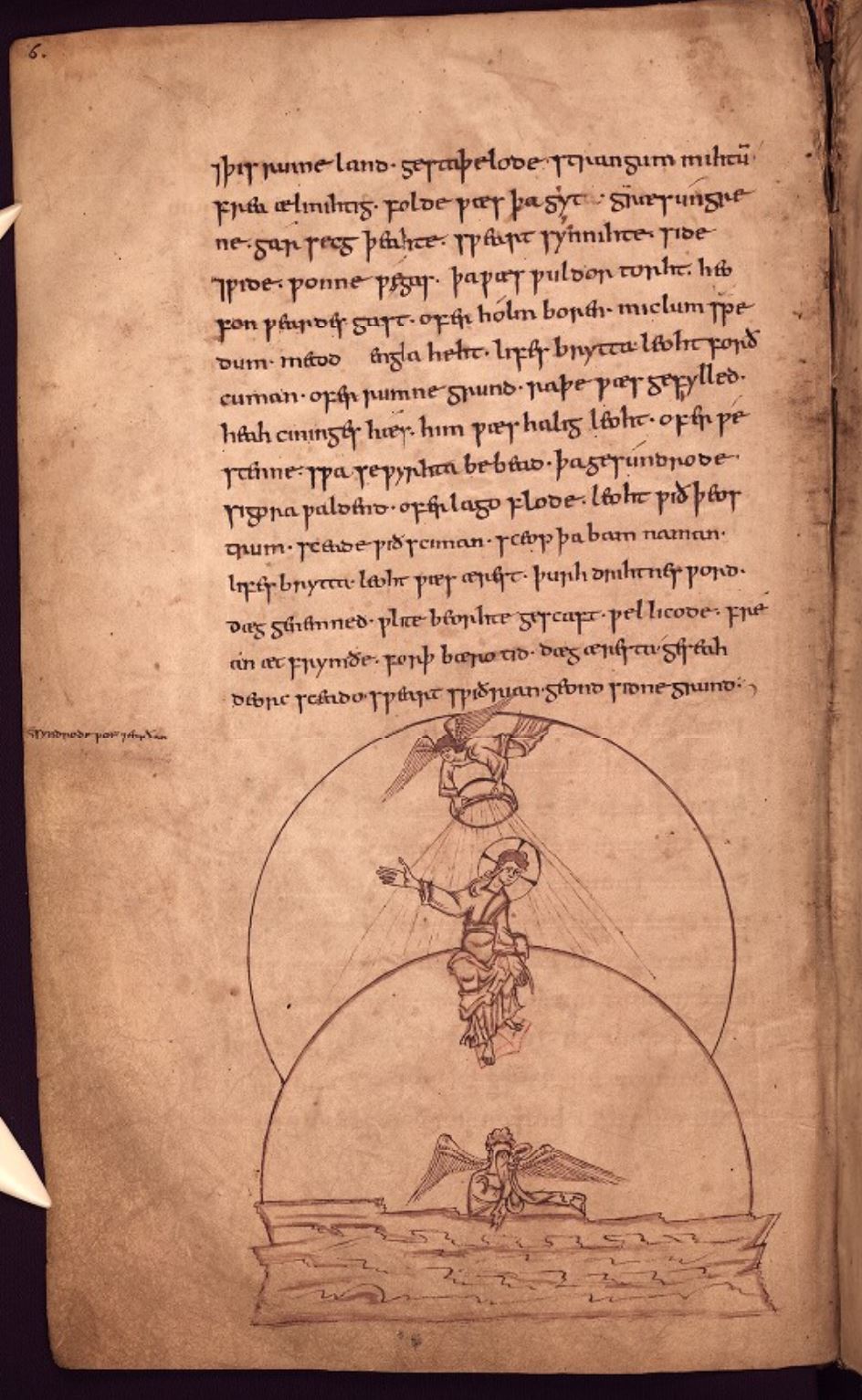

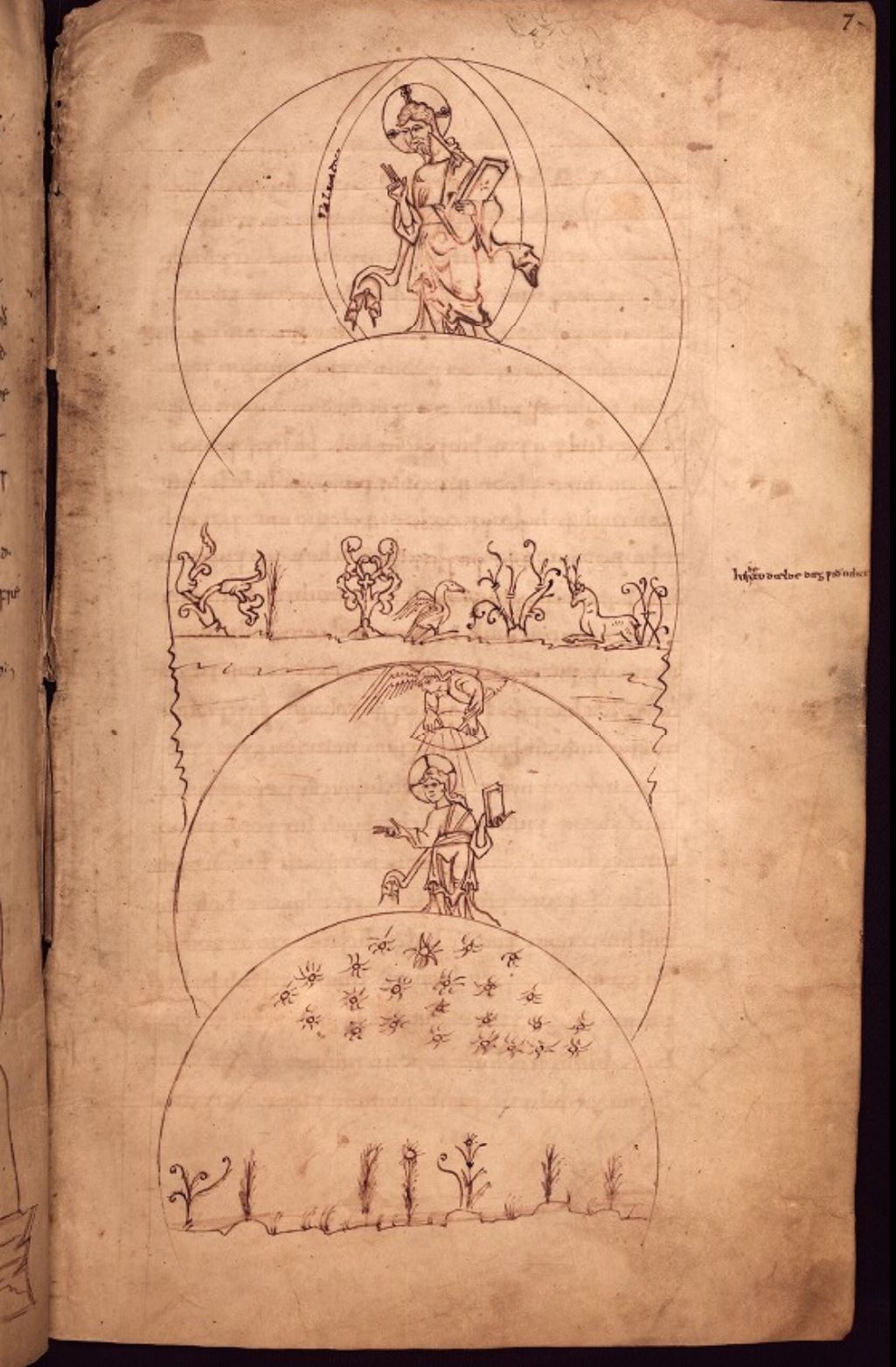

Création de la Lumière et des Ténèbres (Premier jour ), p 6 Création de la Lumière et des Ténèbres (Premier jour ), p 6 |

Création des plantes (Troisième jour) des Oiseaux (Quatrième jour) et des bêtes (cinquième jour) Création des plantes (Troisième jour) des Oiseaux (Quatrième jour) et des bêtes (cinquième jour) |

Genèse de Caedmon, Canterbury, 1000, Bodleian Library MS. Junius 11

Dans ce manuscrit anglais extrêmement original, le demi-cercle du Bas contient ce qui est créé, celui du haut le Créateur : on peut considérer que

- le dôme inférieur représente la Terre avec son Ciel, le

- le dôme supérieur le « Ciel du Ciel » où Dieu réside.

Deuxième jour (Grande Bible historiale complétée)

Deuxième jour (Grande Bible historiale complétée)

Maître des Heures de Johannete Ravenelle, 1395-1401,BNF FR 159, fol. 4

La division des eaux a donné lieu à cette construction originale, qui ne rappelle qu’accidentellement, la double mandorle, par la dialectique du haut et du bas.

H Mandorles en huit : autres binarités

Femme de l’Apocalypse

Femme de l’Apocalypse

Hortus deliciarum, vers 1180 (illustration du XIXème siècle)

Dans cette invention graphique sans lendemain, le cercle du haut représente le Soleil et celui du bas la Lune :

« Puis il parut dans le ciel un grand signe : une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. » Apocalypse 12,1

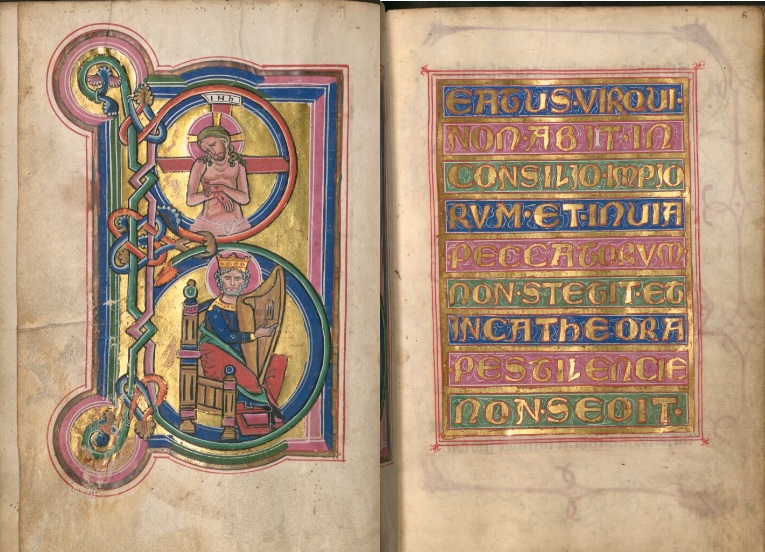

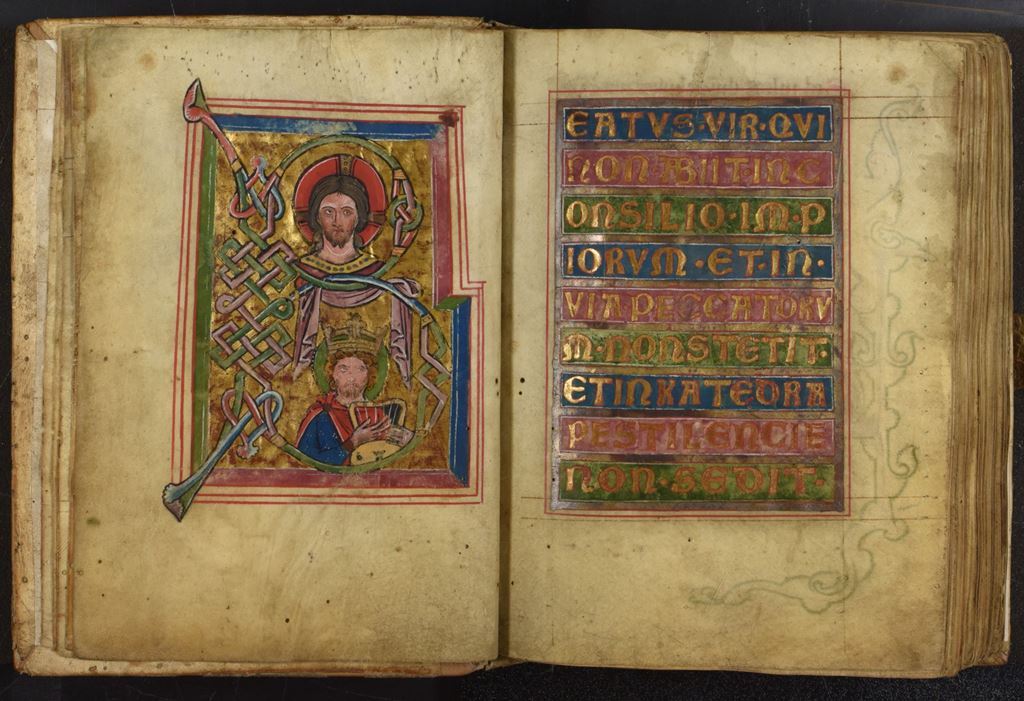

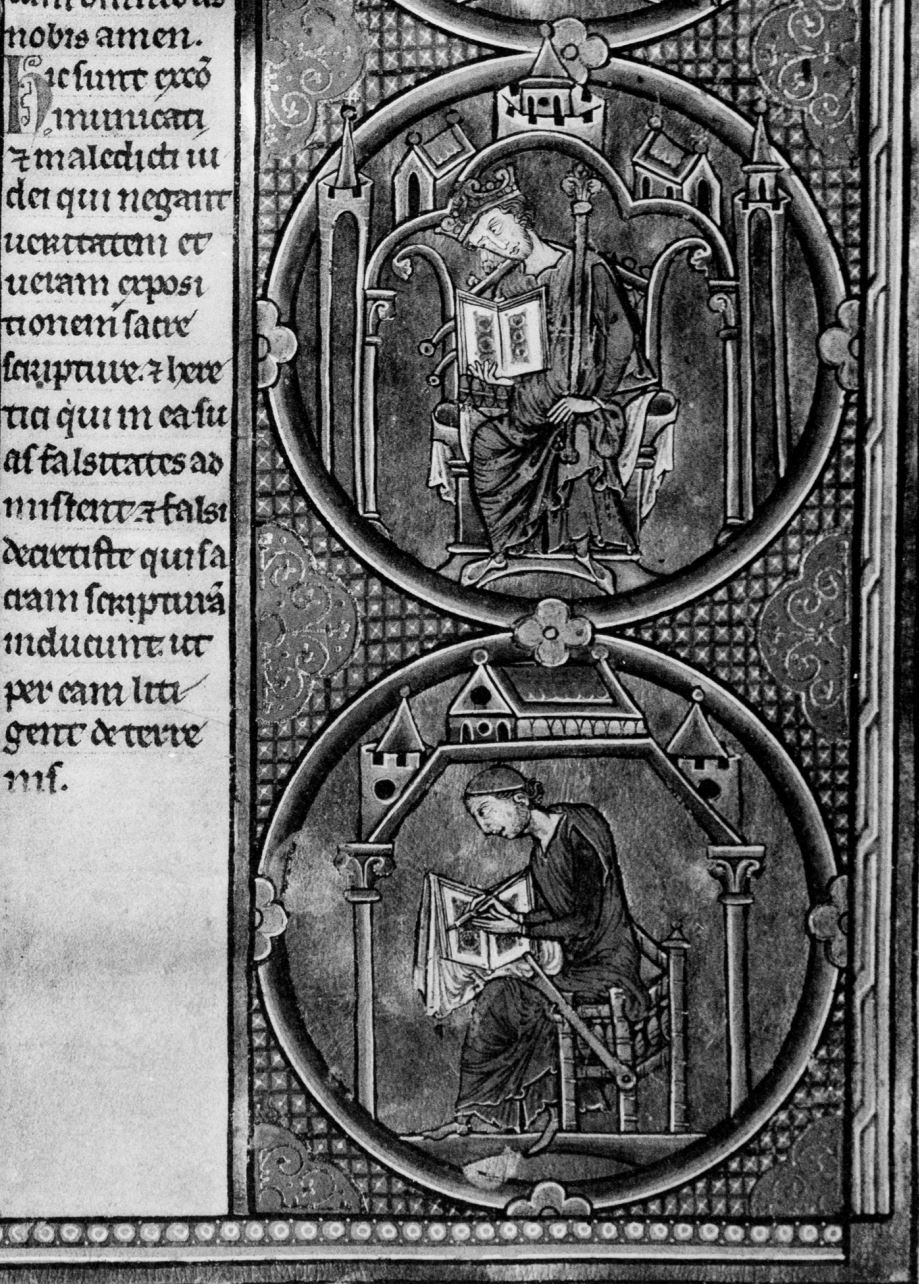

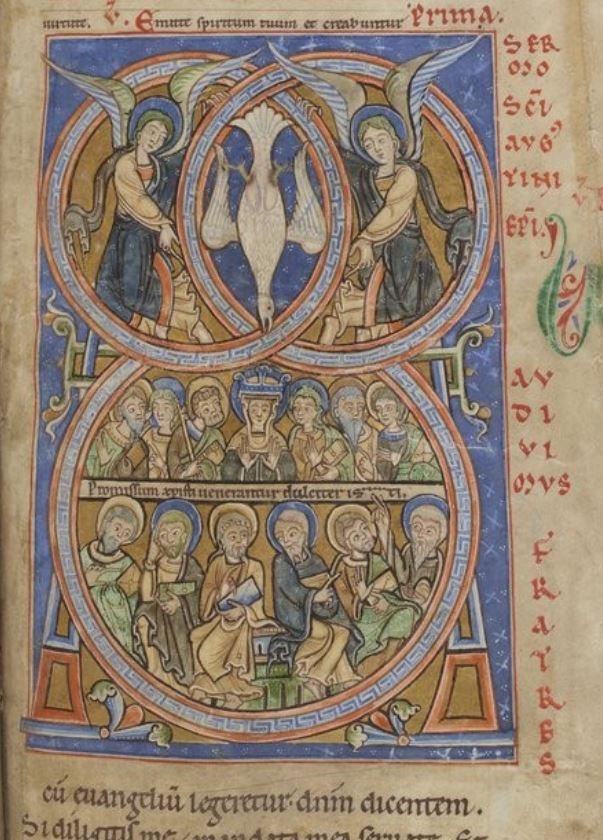

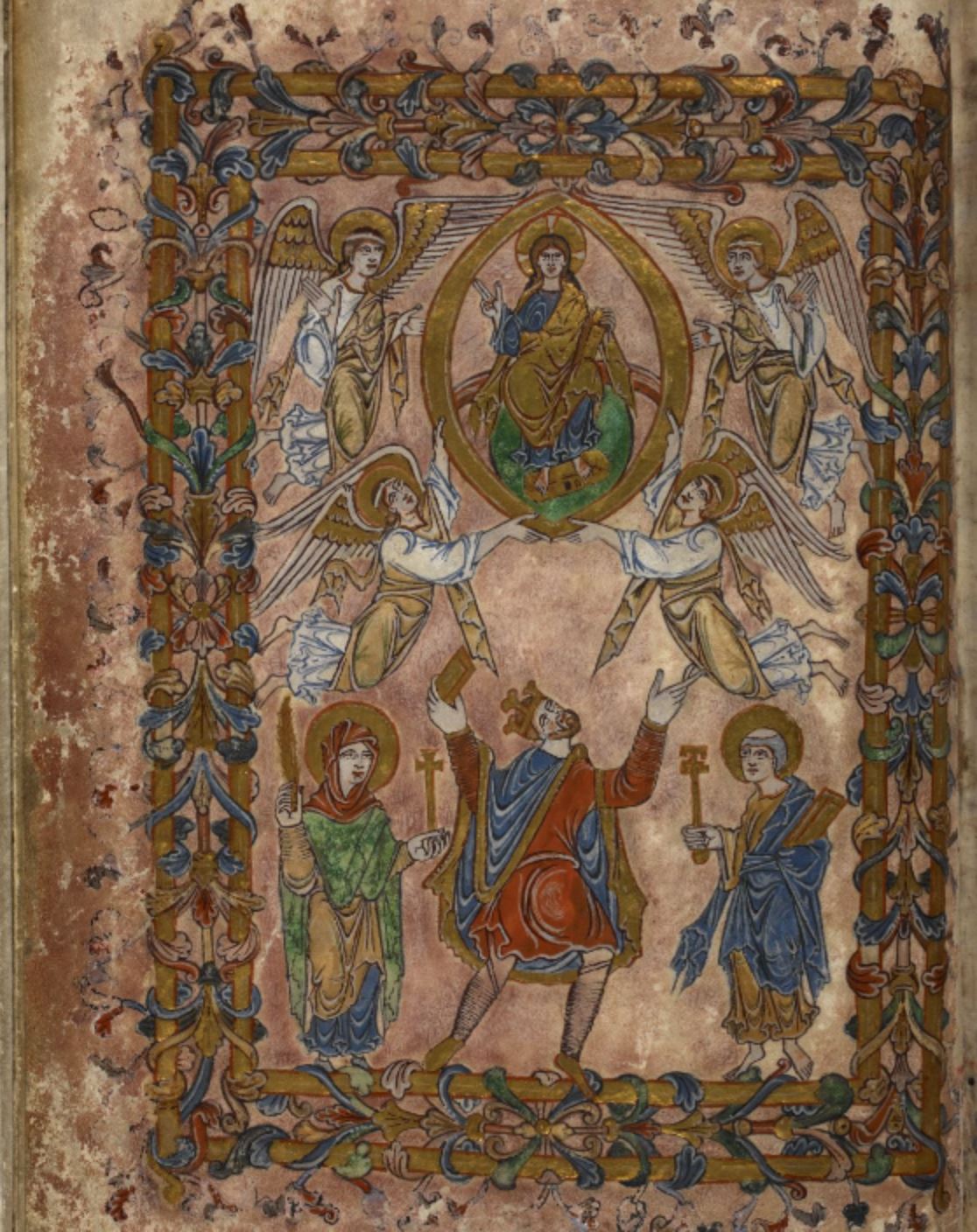

Initiale B, Psautier (Magdebourg), vers 1265, Münich BSB Clm 23094, fol. 7v, 8r

Initiale B, Psautier (Magdebourg), vers 1265, Münich BSB Clm 23094, fol. 7v, 8r

Cette symétrisation de l’initiale B de « Beatus » constitue le frontispice de plusieurs psautiers germaniques. L’idée est de confronter le Divin et l’Humain :

- en haut celui auquel s’adressent les Psaumes, le Christ avec sa croix ;

- en bas l’auteur des Psaumes, le roi David avec sa harpe.

L’auréole rose met en correspondance les deux motifs ternaires : la croix dorée et la couronne.

Le Trône illustre astucieusement la portion de phrase en regard :

« (Bienheureux l’homme) qui ne s’assied pas dans le Trône de pestilence«

Initiale B, Psautier, 1250-1300 , Pilsen, Stadtarchiv,Sign. 32d71, fol. 5v

Dans cette version plus compacte, l’illustrateur a réutilisé le pagne du Christ pour évoquer le dais au dessus du trône de David.

Article suivant : 4 Mandorle double pathologique

Références :

[1] Hans Bernhard Meyer, « Zur Symbolik frühmittelalterlicher Maiestasbilder, » Das Münster, XIV (1961), pp. 73-88

[2] Frederik van der Meer, « Maiestas Domini, théophanies de l’Apocalypse dans l’art chrétien : étude sur les origines d’une iconographie spéciale du Christ » 1938

[7] Anton von Euw, « Die Majestas-Domini-Bilder der ottonischen Kölner Malerschule im Licht des platonischen Weltbildes : Codex 192 d. Kölner Dombibliothek. » dans « Kaiserin Theophanu. Begegnung des Ostens und Westens um die Wende des ersten Jahrtausends ». Gedenkschrift des Kölner T1 p 379-398

[8] Herbert L. Kessler “Hoc Visibile Imaginatum Figurat Illud Invisibile Verum”: Imagining God in Pictures of Christ » dans « Seeing the Invisible in Late Antiquity and the Early Middle Ages: Papers from « Verbal and Pictorial Imaging: Representing and Accessing Experience of the Invisible, 400-1000 » (Utrecht, 11-13 December 2003) pp. 291-325

![]()

Diptyque consulaire de Magnus, 518, Louvre, Paris

Diptyque consulaire de Magnus, 518, Louvre, Paris Tessères en os, Musée gallo-romain de Saint Gal

Tessères en os, Musée gallo-romain de Saint Gal

Constantius II, Chronographie de 354, MS Barberini, Bibliothèque du Vatican

Constantius II, Chronographie de 354, MS Barberini, Bibliothèque du Vatican Diptyque d’Anastasius, probable copie carolingienne en os de baleine, Département des Monnaies, BNF

Diptyque d’Anastasius, probable copie carolingienne en os de baleine, Département des Monnaies, BNF![]()

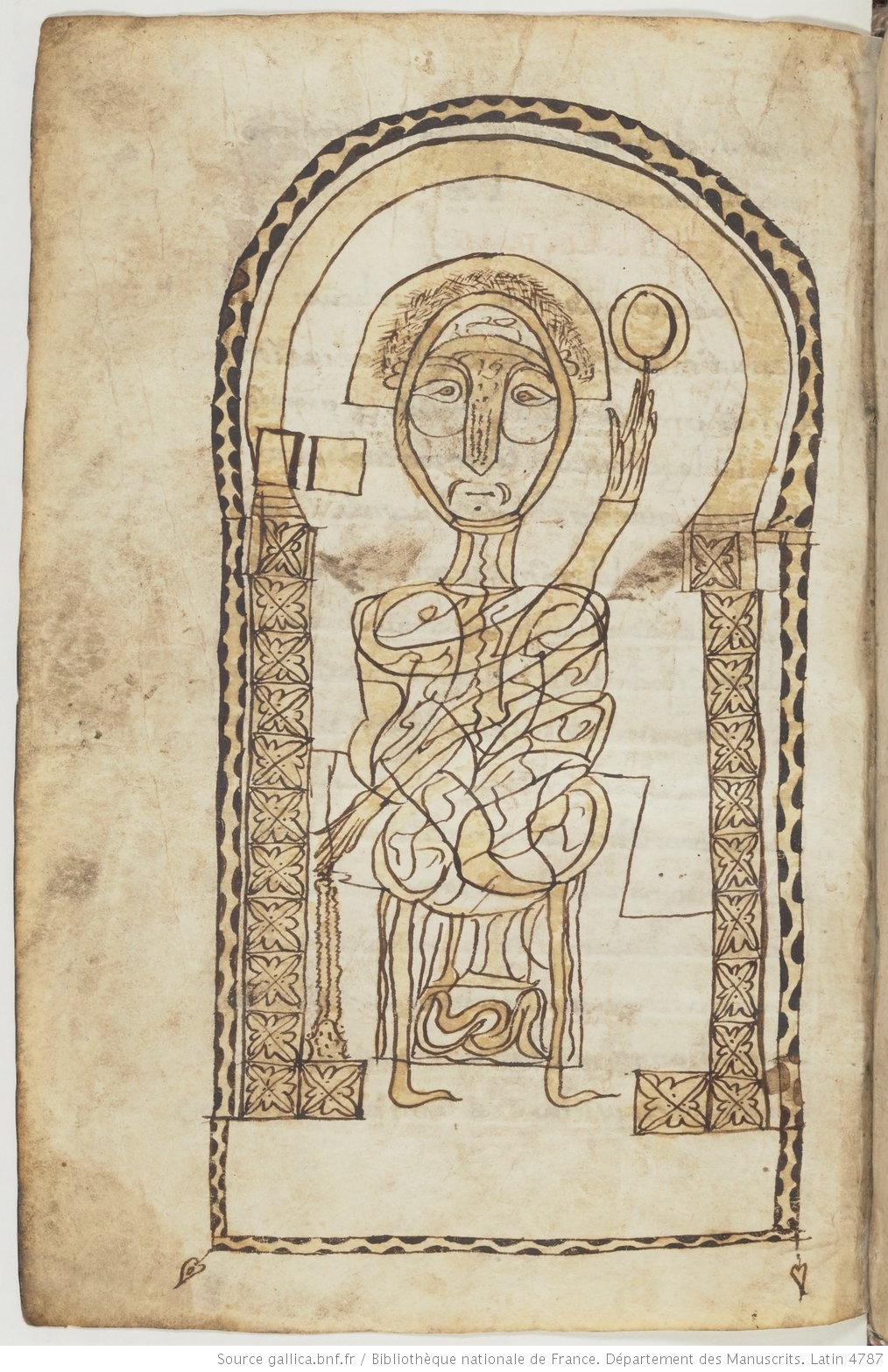

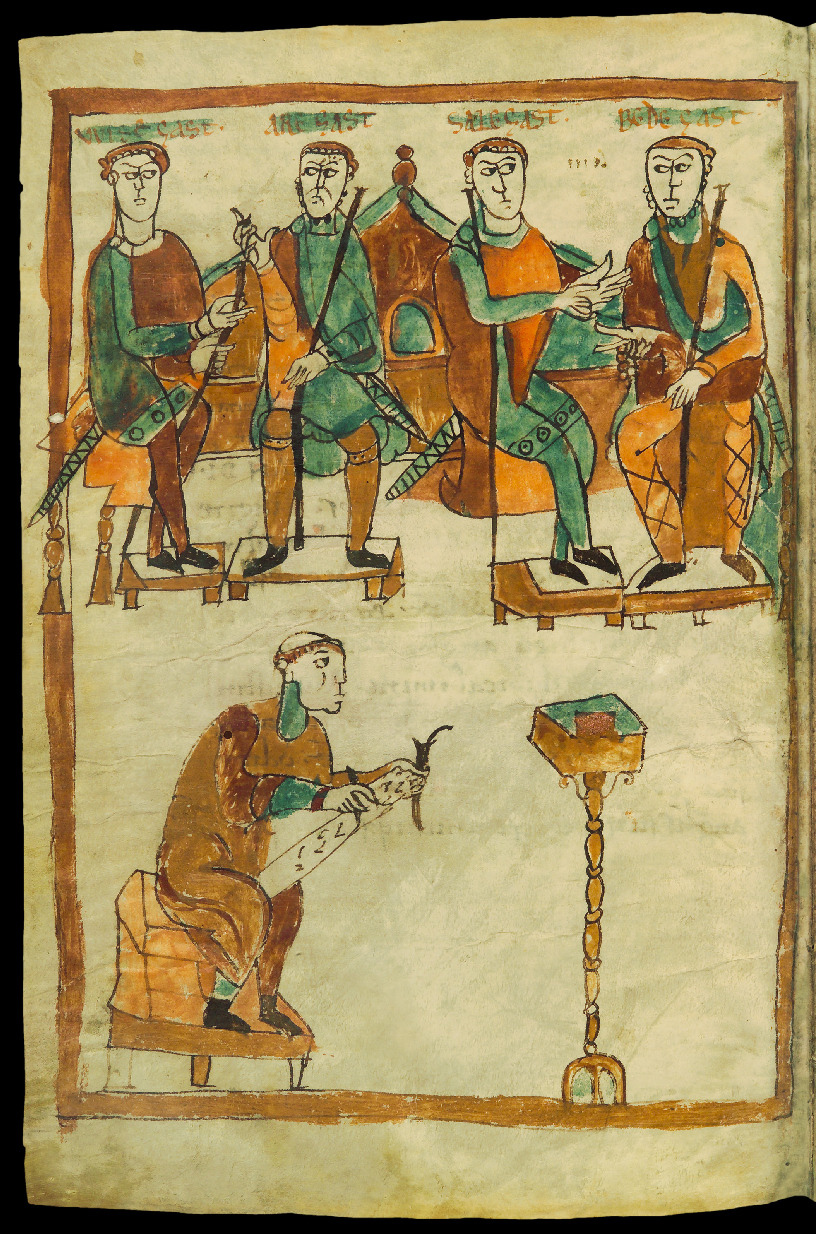

Lex Salica, 9ème siècle, BNF Lat 4787 fol 95v, Gallica

Lex Salica, 9ème siècle, BNF Lat 4787 fol 95v, Gallica![]()

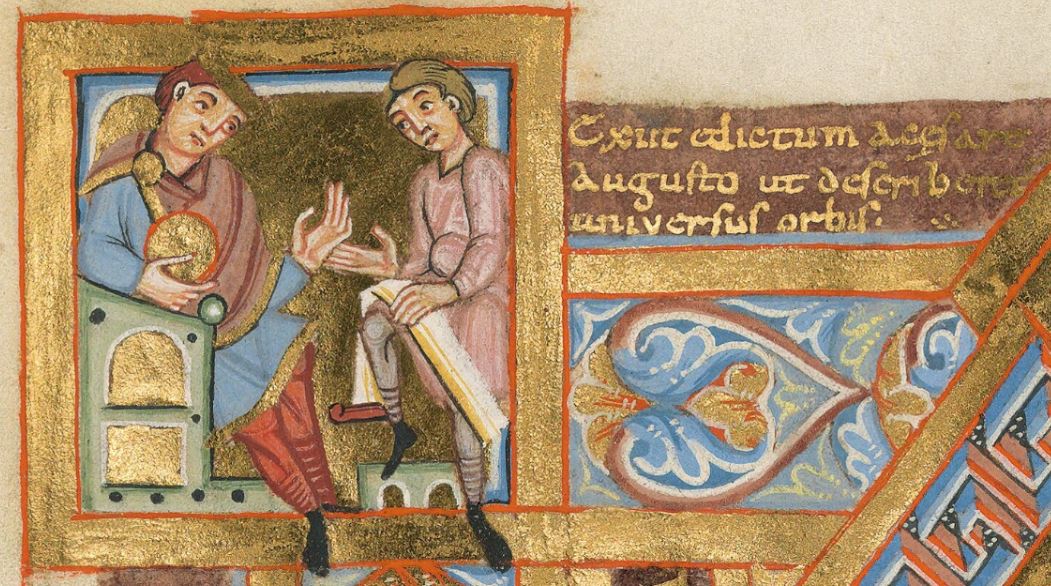

Charlemagne et son fils Pépin d’Italie, fol 154v

Charlemagne et son fils Pépin d’Italie, fol 154v Les quatre législateurs saliens WISEGAST, AREGAST, SALEGAST et BEDEGAST, fol 11v

Les quatre législateurs saliens WISEGAST, AREGAST, SALEGAST et BEDEGAST, fol 11v  L’Empereur Auguste ordonnant le recensement

L’Empereur Auguste ordonnant le recensement

![]()

Histoire de Job

Histoire de Job fol 2v

fol 2v fol 3r

fol 3r

Beatus de saint Sever, vers 1050, fol 121v-122r, MS Lat.8878 BNF gallica (détail).

Beatus de saint Sever, vers 1050, fol 121v-122r, MS Lat.8878 BNF gallica (détail).![]()

PSAUME 18 fol 10v, psautier d’Utrecht

PSAUME 18 fol 10v, psautier d’Utrecht Reliure des Pericopes d’Henri II (détail), 840-70, Münich BSB Clm 4452 [5] Celia Chazelles

Reliure des Pericopes d’Henri II (détail), 840-70, Münich BSB Clm 4452 [5] Celia Chazelles Le Roi David

Le Roi David Cassiodore, Commentaire sur les psaumes, 725-50, Cathedral Library, MS. B.II.30 fol 172v, Durham.

Cassiodore, Commentaire sur les psaumes, 725-50, Cathedral Library, MS. B.II.30 fol 172v, Durham. Avant 1070, mosaïque du pavement de la crypte, Sankt Gereon, Cologne

Avant 1070, mosaïque du pavement de la crypte, Sankt Gereon, Cologne![]()

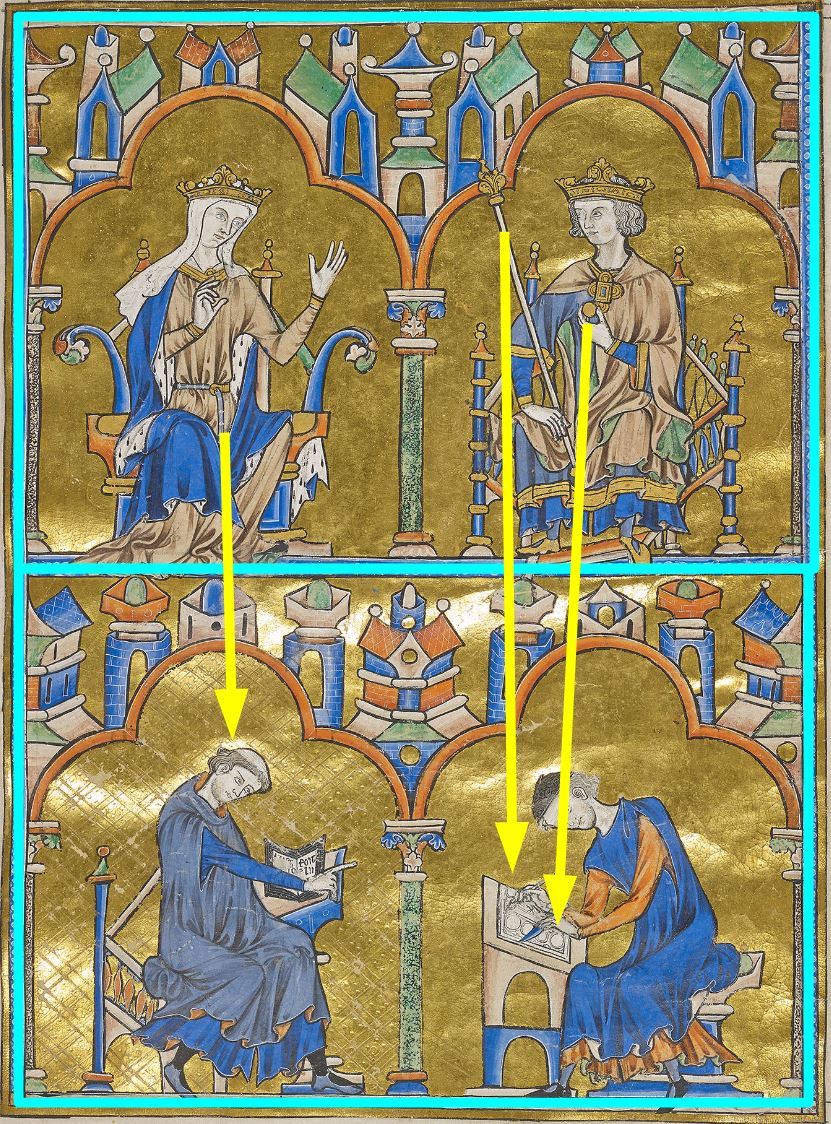

Blanche de Castille et Saint Louis

Blanche de Castille et Saint Louis

Page finale (détail), fol 246r

Page finale (détail), fol 246r

![]()

Fol 329v

Fol 329v Fol 423r

Fol 423r Fol 1v

Fol 1v Fol 2r

Fol 2r

Charles le Chauve, fol. 3v

Charles le Chauve, fol. 3v Saint Jérôme, fol 4r

Saint Jérôme, fol 4r

Ivoire byzantin dit « sceptre de Leon VI », Bode Museum, Berlin

Ivoire byzantin dit « sceptre de Leon VI », Bode Museum, Berlin

Fol 6v

Fol 6v

Charles le Chauve, Bible de Saint Paul hors les murs, fol 1r

Charles le Chauve, Bible de Saint Paul hors les murs, fol 1r

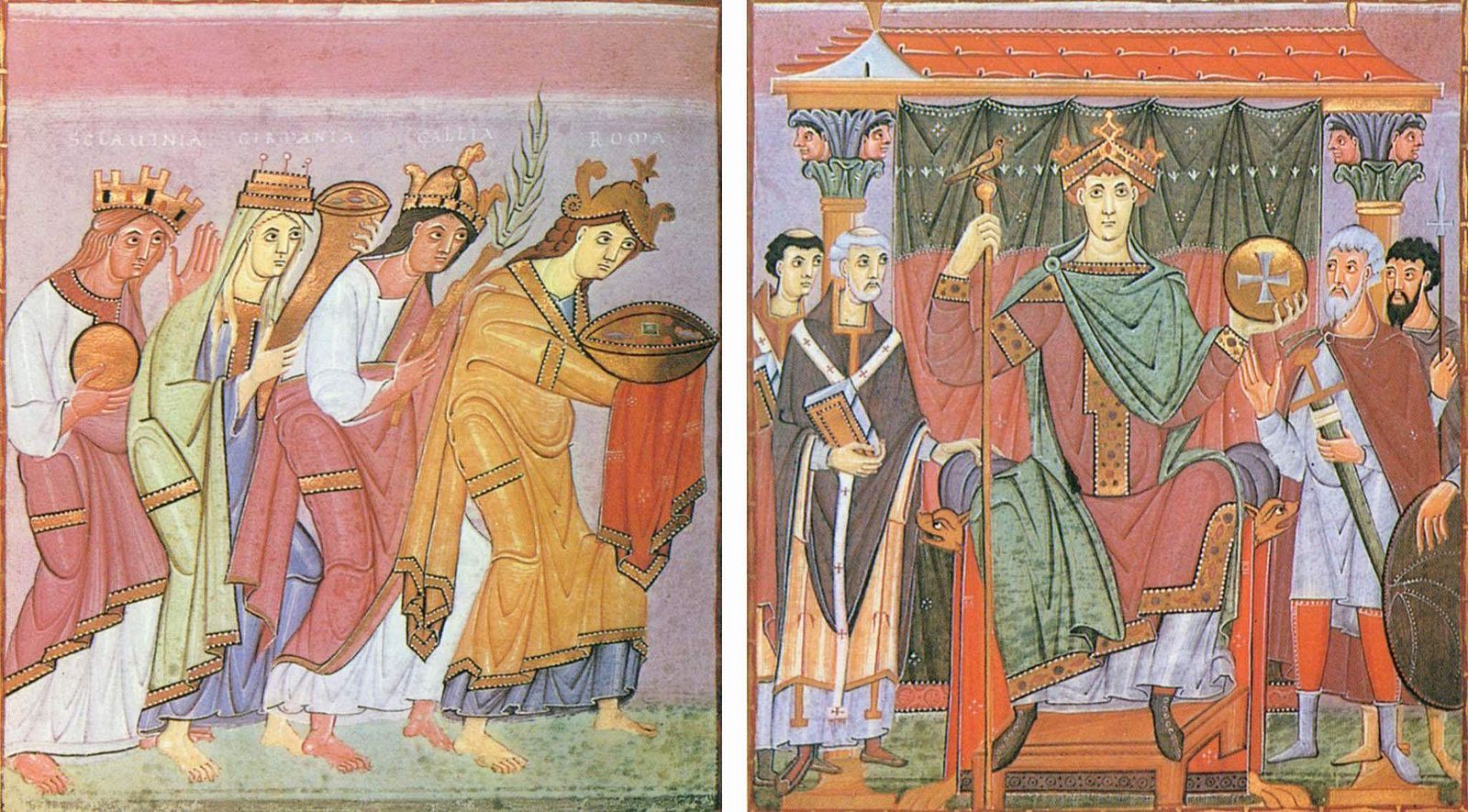

Slavinia, Germania, Gallia et Roma rendent hommage à Otton III

Slavinia, Germania, Gallia et Roma rendent hommage à Otton III Le Christ couronnant Henri II et Cunégonde

Le Christ couronnant Henri II et Cunégonde Evangile d’Henry II, vers 1020, Ottobon lat.74 fol 193v Bibliothèque vaticane

Evangile d’Henry II, vers 1020, Ottobon lat.74 fol 193v Bibliothèque vaticane Frontispice de la Préface d’Isaïe, fol 125r

Frontispice de la Préface d’Isaïe, fol 125r  Médaillon de l’abbé Alcuin, fol 5v (détai)

Médaillon de l’abbé Alcuin, fol 5v (détai) La Genèse, fol 7v

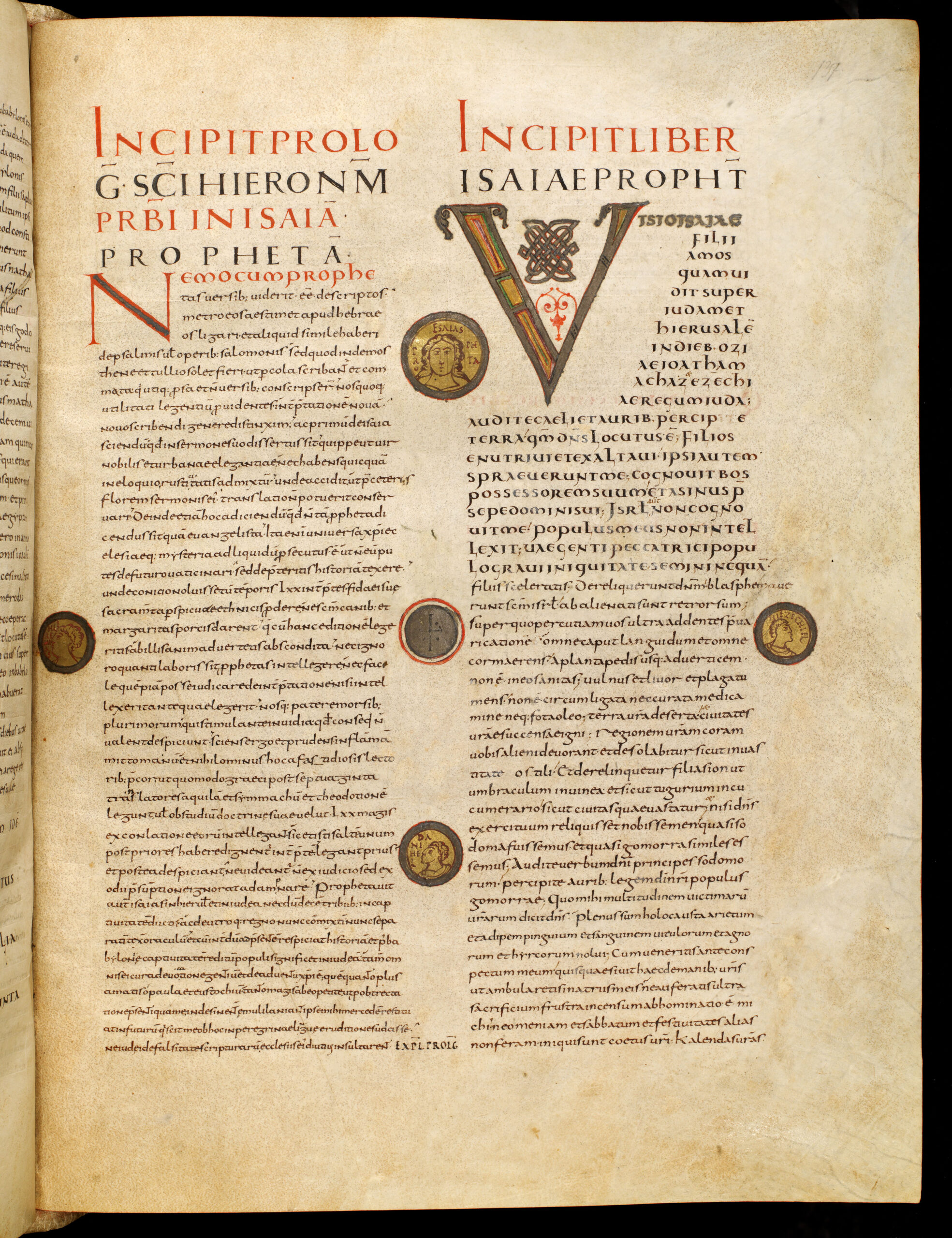

La Genèse, fol 7v Frontispice de la Préface et du Livre d’Isaïe, fol 137r

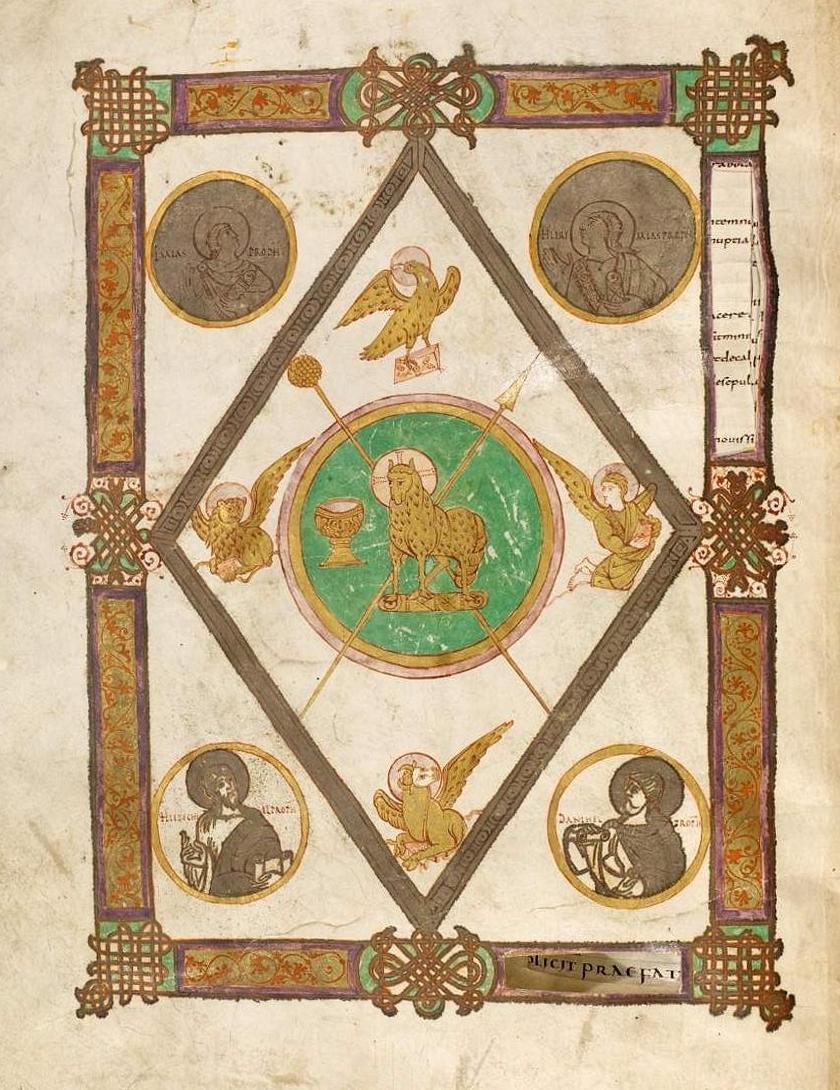

Frontispice de la Préface et du Livre d’Isaïe, fol 137r  Majestas Agni, fol 339v

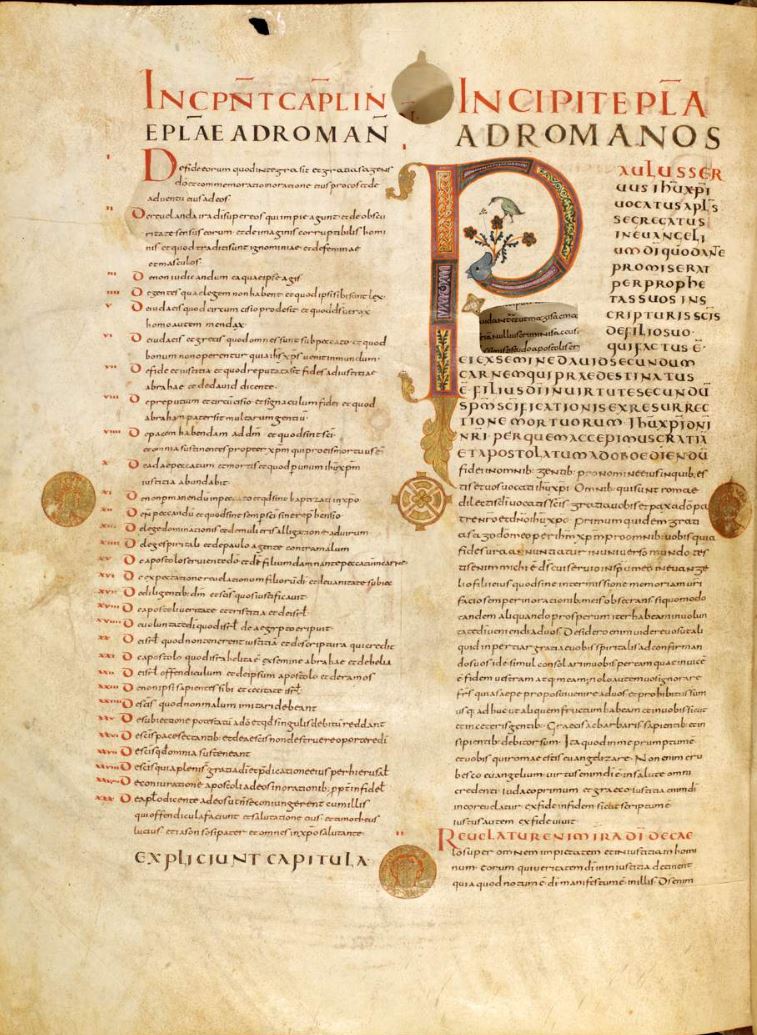

Majestas Agni, fol 339v Frontispice de l’Epitre aux Romains, fol 399v

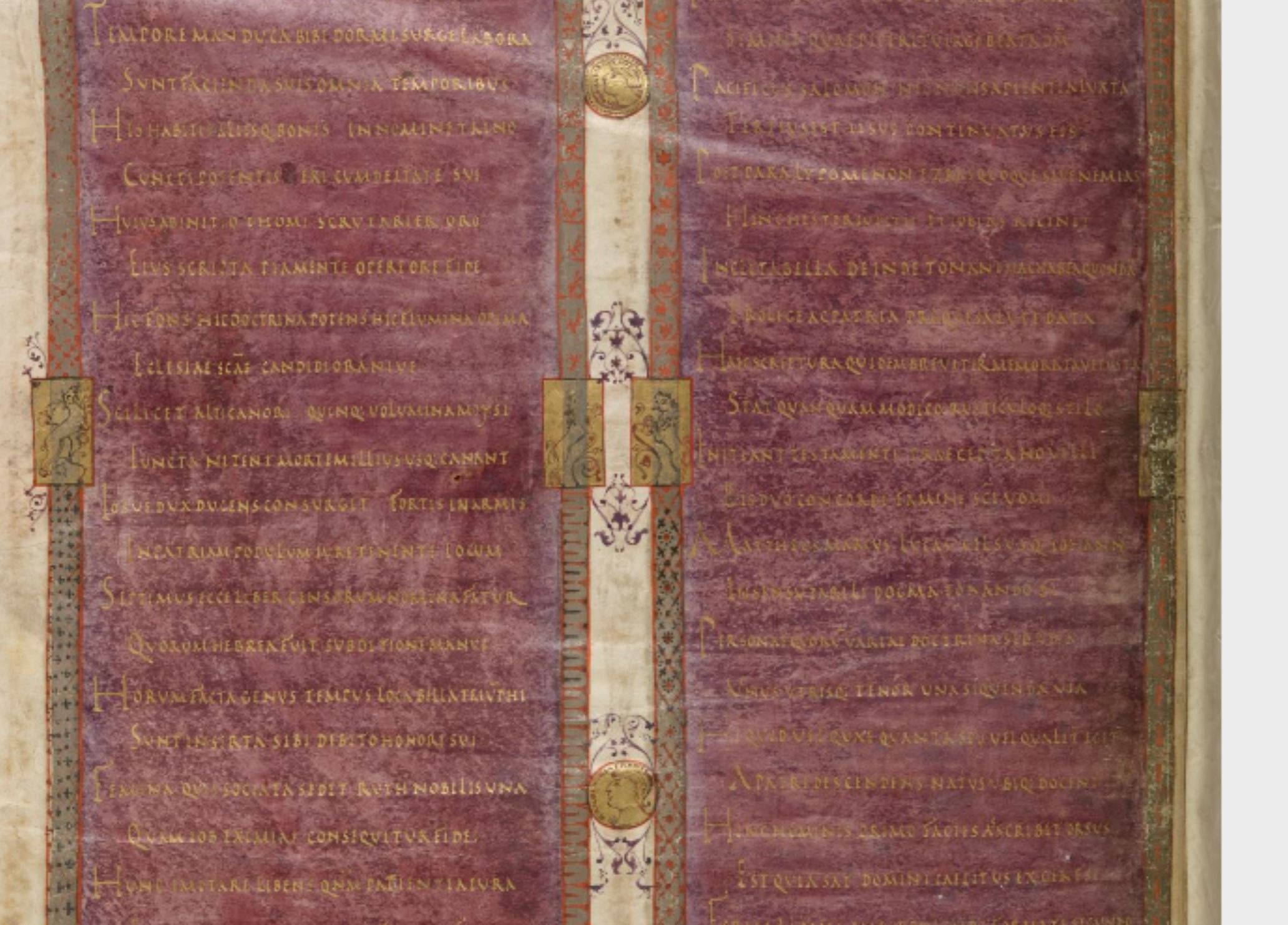

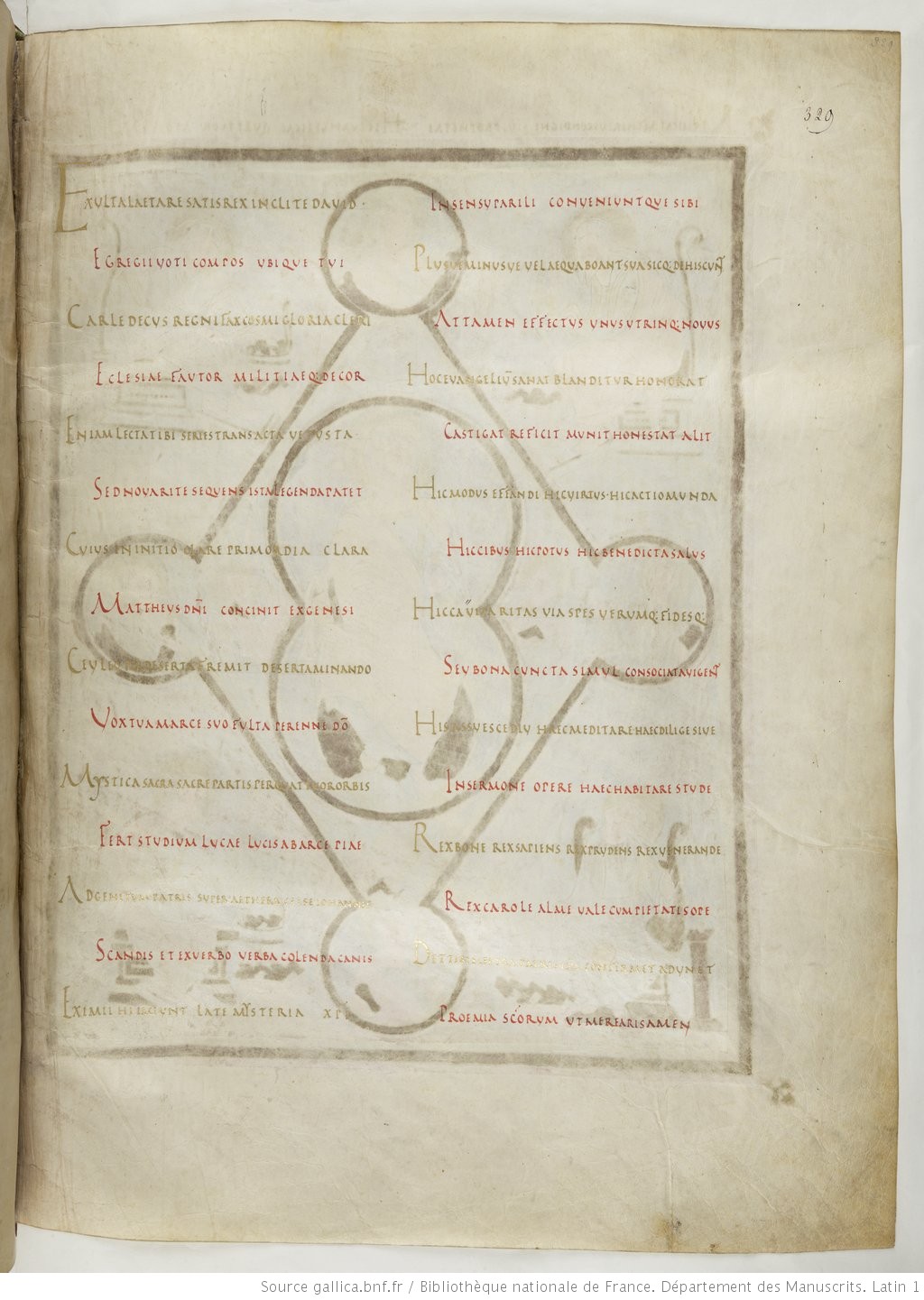

Frontispice de l’Epitre aux Romains, fol 399v Poème à Charles, fol 1v

Poème à Charles, fol 1v Poème à Charles, fol 2r

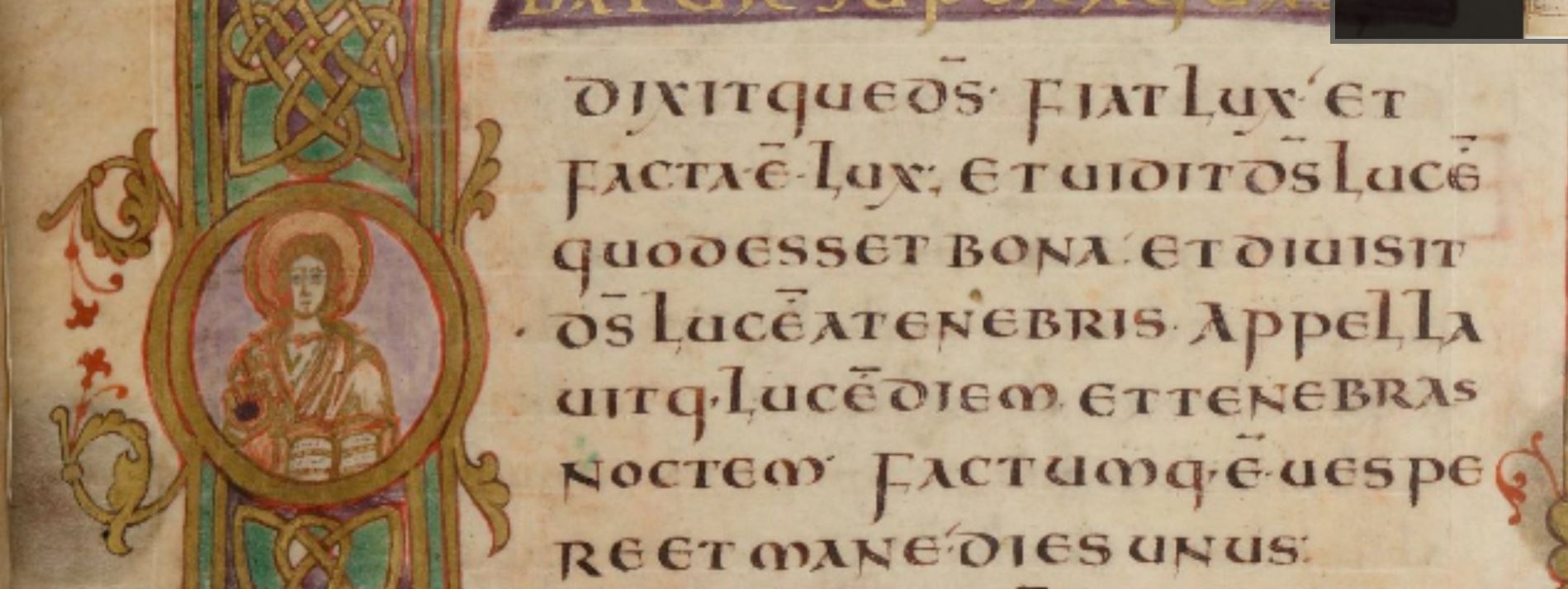

Poème à Charles, fol 2r Incipit de la Préface de Saint Jérôme à la Vulgate, fol 8r

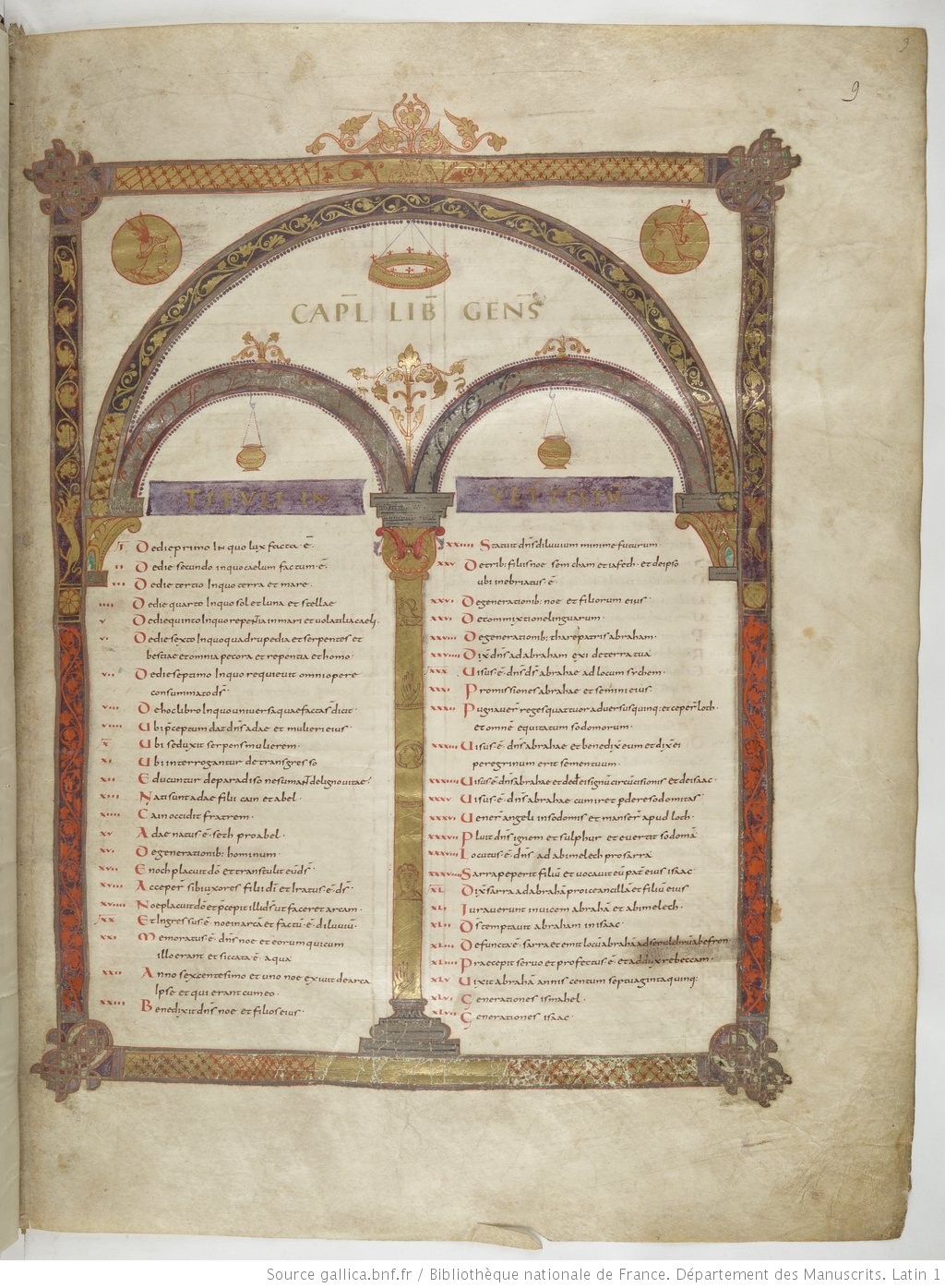

Incipit de la Préface de Saint Jérôme à la Vulgate, fol 8r Table des matières de la Genèse, Fol 9r

Table des matières de la Genèse, Fol 9r

Fin de la Table des matières de la Genèse, Fol 9v

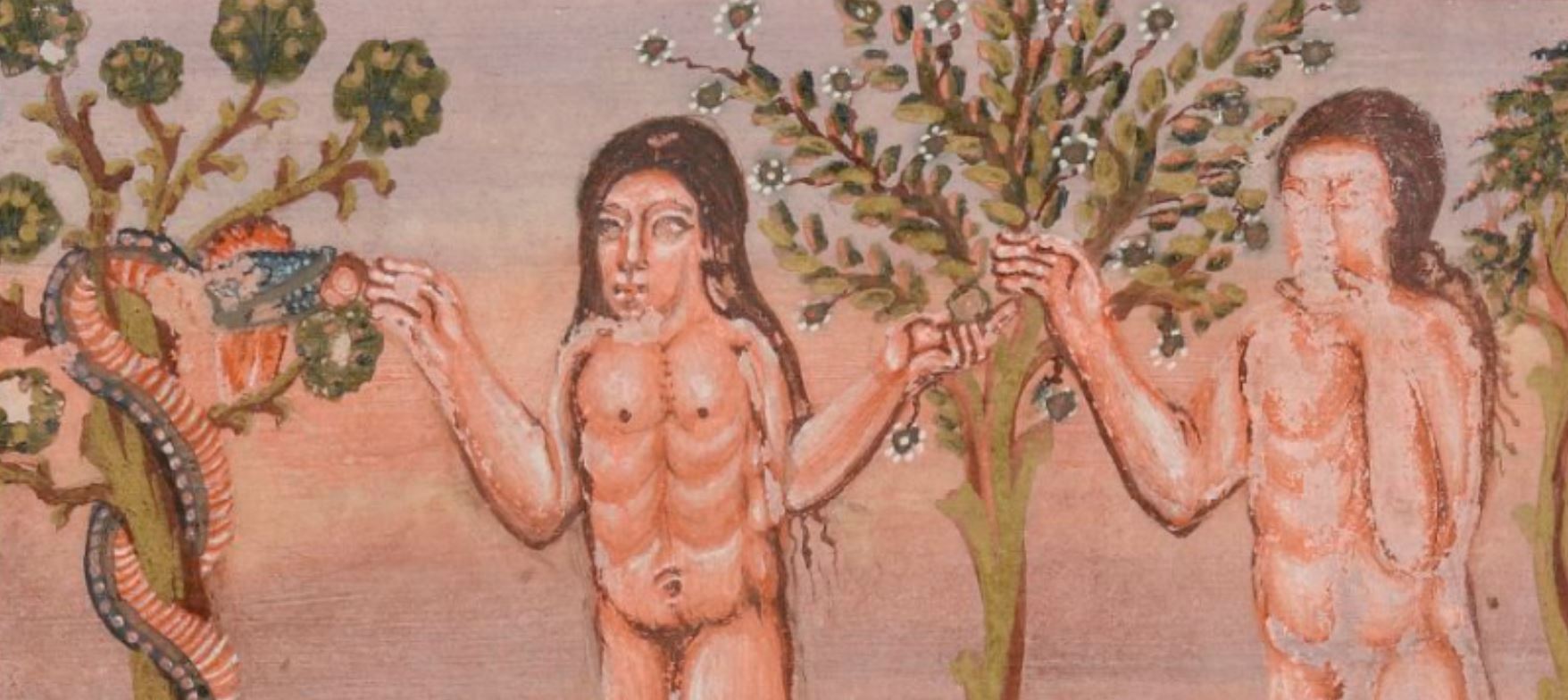

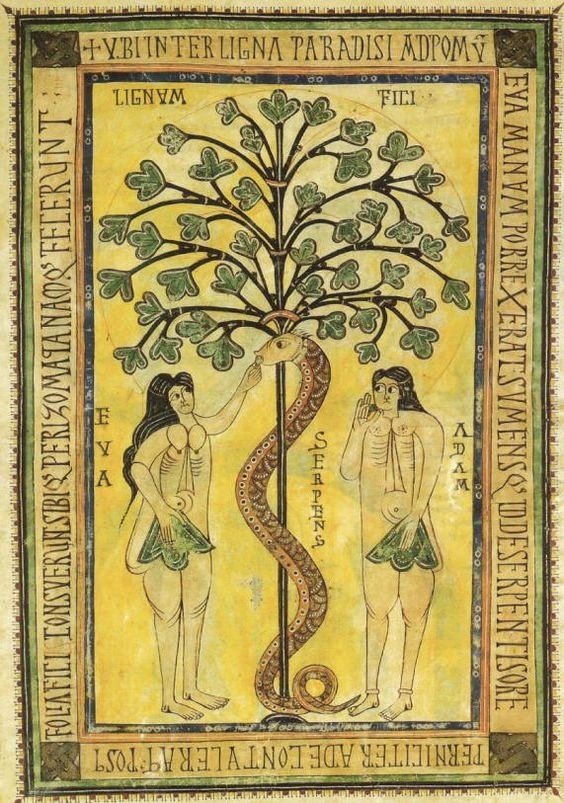

Fin de la Table des matières de la Genèse, Fol 9v Le péché originel (détail), fol 10v

Le péché originel (détail), fol 10v Frontispice de la Genèse (détail) , BNF MS Lat 1 fol 11r

Frontispice de la Genèse (détail) , BNF MS Lat 1 fol 11r Texte de la Genèse, fol 11v

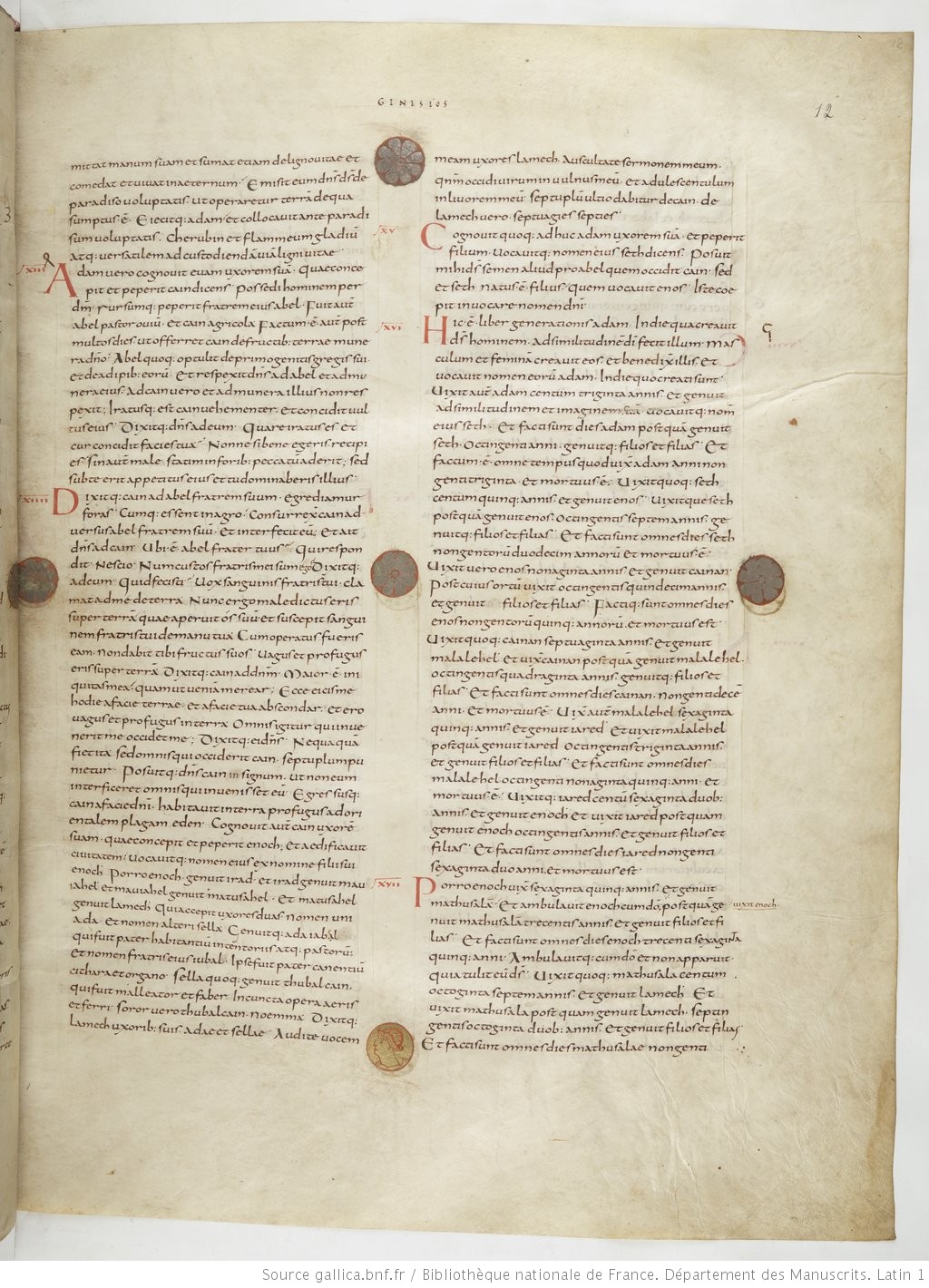

Texte de la Genèse, fol 11v

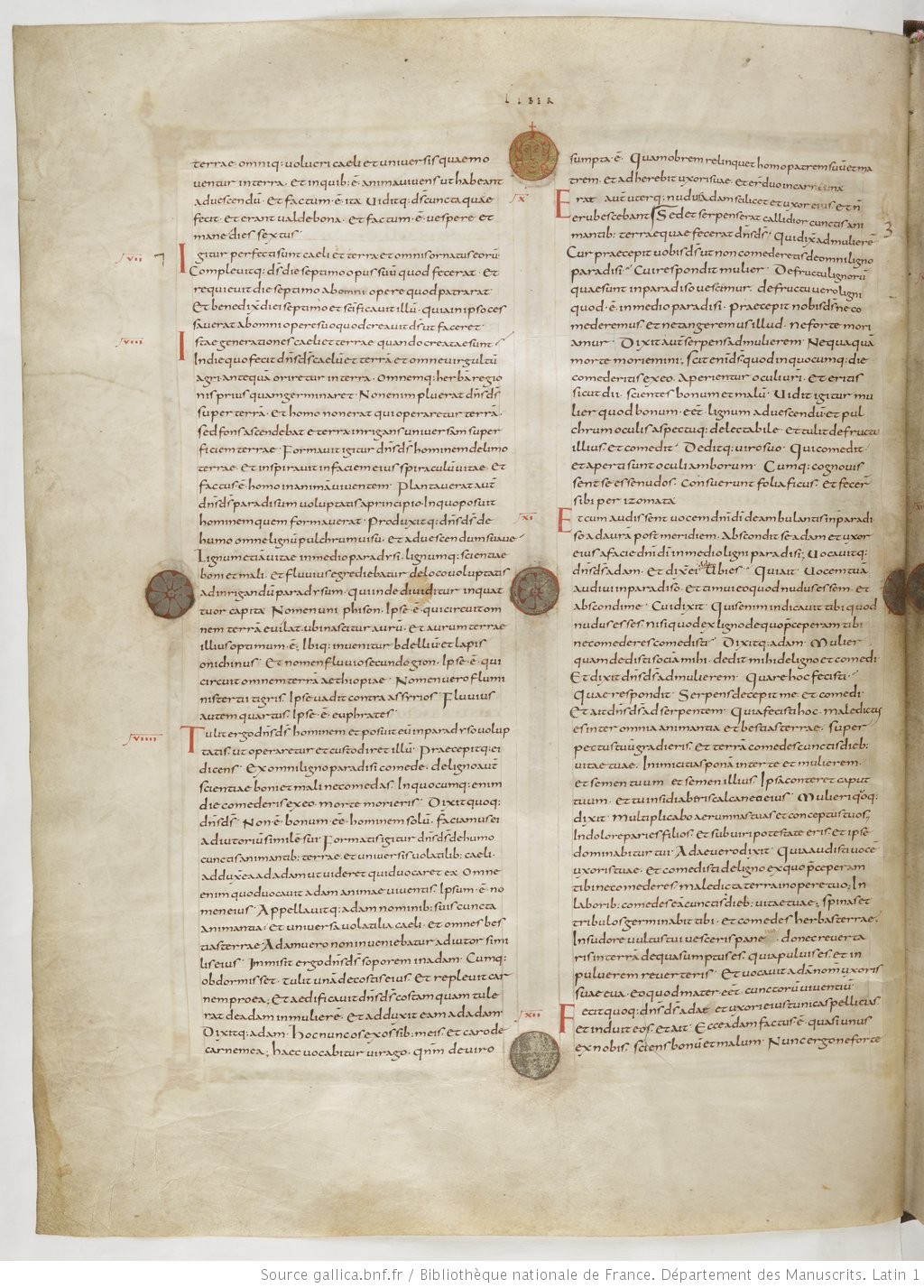

Texte de la Genèse, fol 12r

Texte de la Genèse, fol 12r

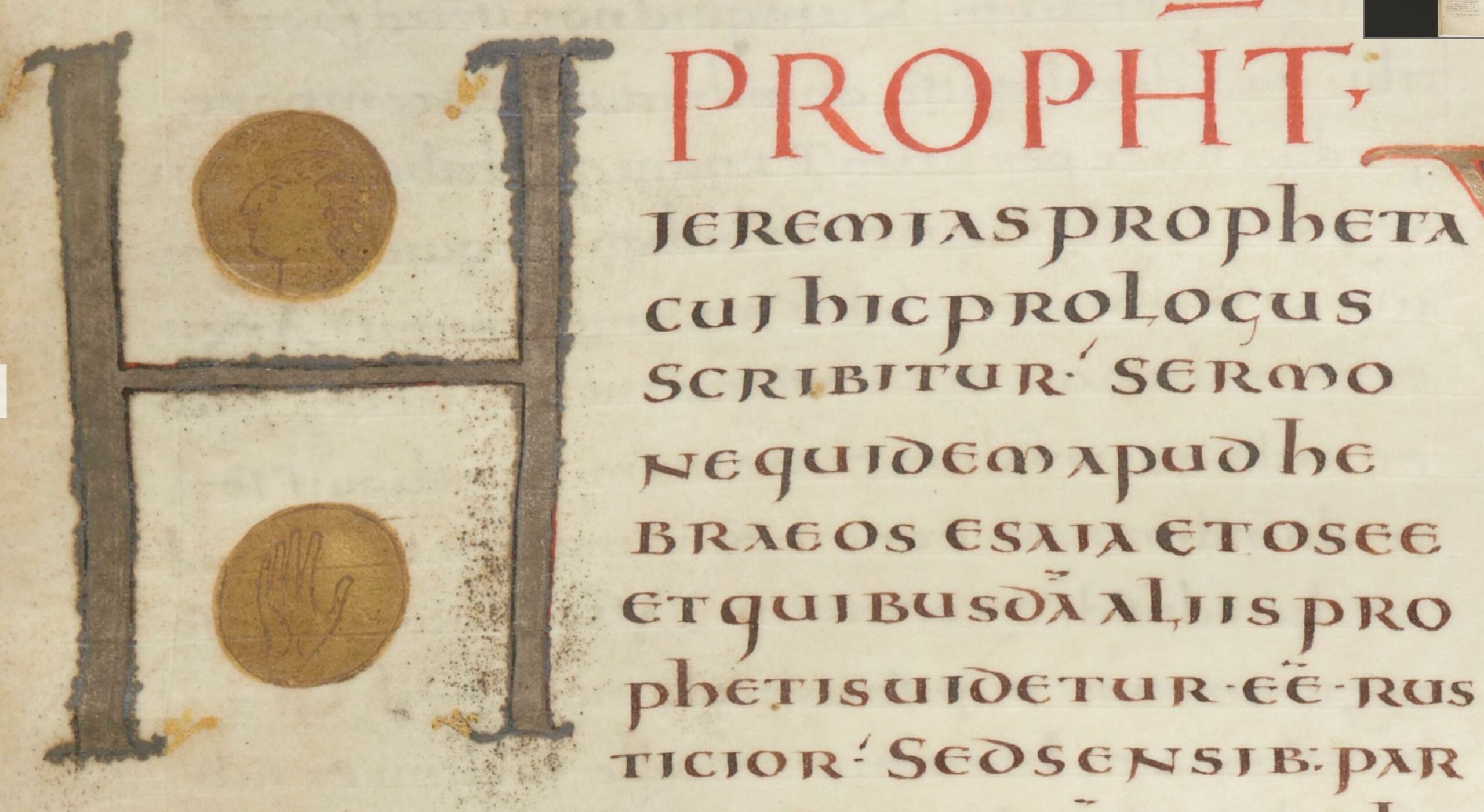

Début du Livre de Jérémie, fol 146 r

Début du Livre de Jérémie, fol 146 r

Judas marchand

Judas marchand

Genèse

Genèse Majestas Dei

Majestas Dei

Frontispice de Matthieu, fol 33v

Frontispice de Matthieu, fol 33v Frontispice de Marc, fol 80r

Frontispice de Marc, fol 80r Fol 2

Fol 2 Fol 2 (détail)

Fol 2 (détail) La Trinité

La Trinité Sacramentaire de Charles le Chauve, vers 869-870, BnF, Manuscrits, Latin 1141 fol. 6r gallica

Sacramentaire de Charles le Chauve, vers 869-870, BnF, Manuscrits, Latin 1141 fol. 6r gallica Denier de Charlemagne

Denier de Charlemagne Incipit de l’Evangile de Matthieu, fol 16r

Incipit de l’Evangile de Matthieu, fol 16r Le Christ barbu adoré par la hiérarchie céleste, fol 6r

Le Christ barbu adoré par la hiérarchie céleste, fol 6r Crucifixion, fol 6v

Crucifixion, fol 6v Fol 15r

Fol 15r Fol 15v

Fol 15v Fol 2

Fol 2 Fol 3

Fol 3 Fol 11v

Fol 11v Fol 12

Fol 12

Fol 15v

Fol 15v Fol 16

Fol 16 Fol 7v

Fol 7v Fol 8r

Fol 8r Fol 58v

Fol 58v Fol 59r

Fol 59r Fol 59v

Fol 59v Fol 60r

Fol 60r Fol 69v

Fol 69v Fol 70

Fol 70 Fol 71r

Fol 71r Fol 71v

Fol 71v Fol 1v

Fol 1v Fol 2r

Fol 2r

Rota sur un privilège de juin 1159 du roi Guillaume Ier de Sicile

Rota sur un privilège de juin 1159 du roi Guillaume Ier de Sicile Psautier, Londres, 1262–1300, MS 28681 , f. 9r

Psautier, Londres, 1262–1300, MS 28681 , f. 9r Gossouin de Metz, L’Image du Monde, 1320-25, BnF, Français 146 fol 136v, Gallica (détail)

Gossouin de Metz, L’Image du Monde, 1320-25, BnF, Français 146 fol 136v, Gallica (détail)

Lettre Alpha

Lettre Alpha  Beatus de Turin, Bibl. Naz. Universitaria, J.II.1, f. 2r

Beatus de Turin, Bibl. Naz. Universitaria, J.II.1, f. 2r Frontispice du Livre d’Isaie

Frontispice du Livre d’Isaie  Maiestas Domini fol 16v

Maiestas Domini fol 16v

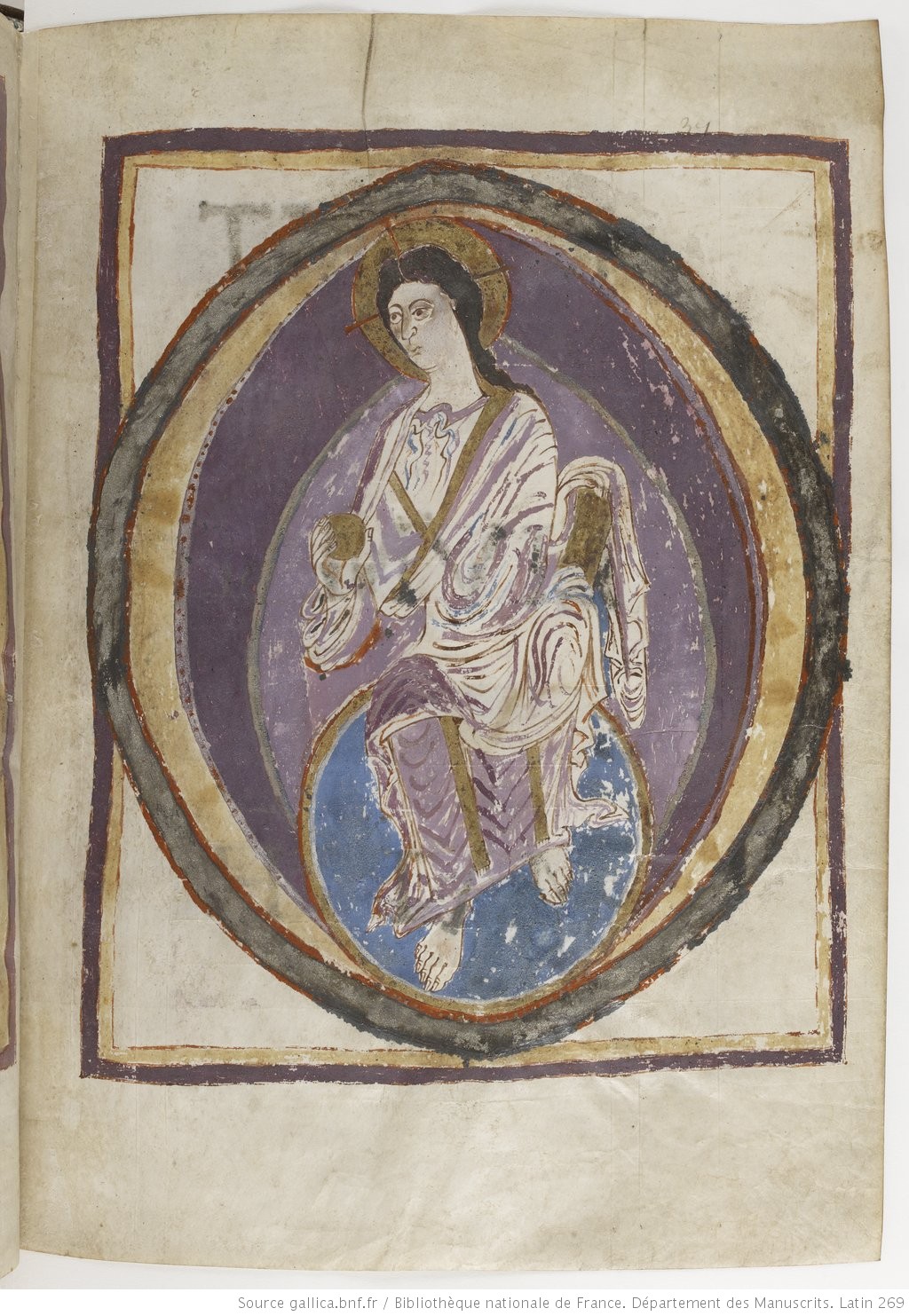

Evangile dit de Charles IX, 880-900, MS Lat 269 fol 37r, Gallica

Evangile dit de Charles IX, 880-900, MS Lat 269 fol 37r, Gallica Fol 36v

Fol 36v Saint Vital, Ravenne

Saint Vital, Ravenne Sacramentaire de Charles le Chauve, vers 869-870

Sacramentaire de Charles le Chauve, vers 869-870

Evangéliaire de Weingarten, vers 830, HB II 40 fol 1v, Württembergisches Landesbibliothek Stuttgart

Evangéliaire de Weingarten, vers 830, HB II 40 fol 1v, Württembergisches Landesbibliothek Stuttgart Bible de Moutier-Grandval, vers 840, British Museum, Londres, Ms. Add. 10546, f 352 v

Bible de Moutier-Grandval, vers 840, British Museum, Londres, Ms. Add. 10546, f 352 v

Psautier d’Utrecht, Psaume 109, fol 64v

Psautier d’Utrecht, Psaume 109, fol 64v 9-10ème siècle, Espagne, British Museum

9-10ème siècle, Espagne, British Museum Evangéliaire de Notger, vers 1000, Liège, Musée Grand Curtius

Evangéliaire de Notger, vers 1000, Liège, Musée Grand Curtius Le Christ imberbe adoré par les Anges, fol. 5r

Le Christ imberbe adoré par les Anges, fol. 5r Vers 1100, église Saint-Nicolas-les-Marchaux, Autun, Photo J.Rollier

Vers 1100, église Saint-Nicolas-les-Marchaux, Autun, Photo J.Rollier Vita et miracula s. Mauri, vers 1100, Troyes, BM ms. 2273, fol. 43v, IRHT

Vita et miracula s. Mauri, vers 1100, Troyes, BM ms. 2273, fol. 43v, IRHT Vieillards de l’Apocalypse, fresques de la nef, 1175-1200, Saint Junien (Limousin)

Vieillards de l’Apocalypse, fresques de la nef, 1175-1200, Saint Junien (Limousin)

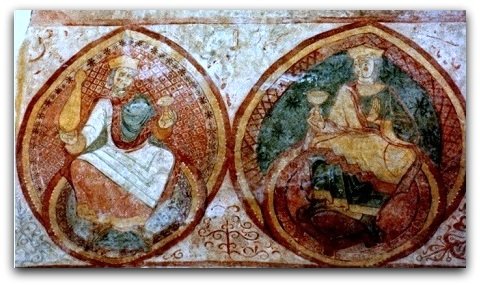

Vieillard de l’Apocalypse

Vieillard de l’Apocalypse Les rois Salomon et David

Les rois Salomon et David

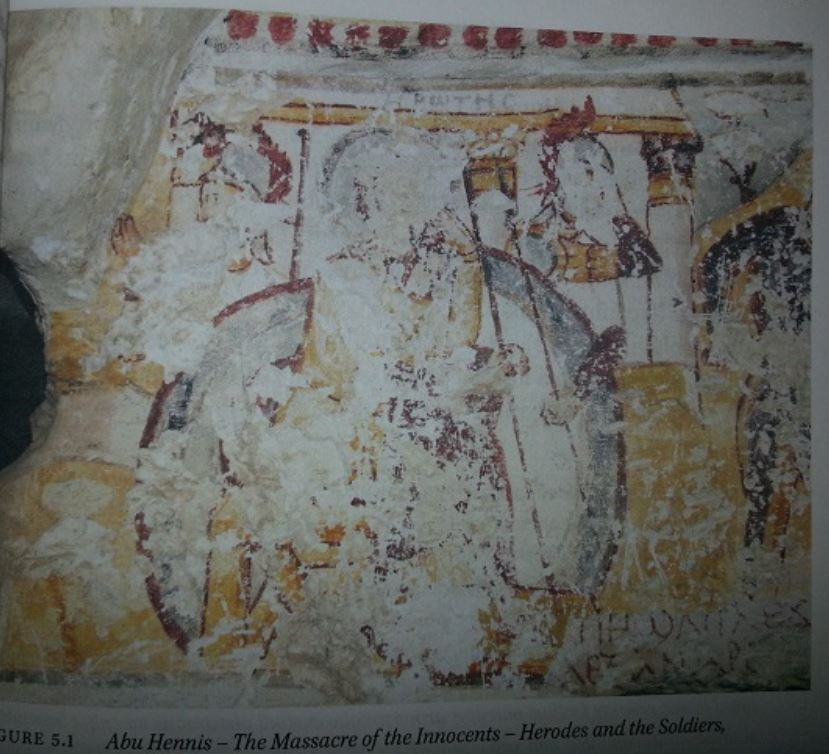

Fresque d’Hérode

Fresque d’Hérode

Quatre moines offrant deux livres au Christ

Quatre moines offrant deux livres au Christ

Codex Aureus de Saint Emmeran, vers 870, Bayerische Staatsbibliothek, Munich

Codex Aureus de Saint Emmeran, vers 870, Bayerische Staatsbibliothek, Munich Partie centrale de la reliure

Partie centrale de la reliure Evangiles de Noailles, BNF Lat 323, Gallica

Evangiles de Noailles, BNF Lat 323, Gallica Evangiles de Noailles, 850-75, BNF Lat 323 fol 13v Gallica

Evangiles de Noailles, 850-75, BNF Lat 323 fol 13v Gallica Evangiles, vers 900, La Haye MMW, 10 B 7 fol 11v

Evangiles, vers 900, La Haye MMW, 10 B 7 fol 11v Majestas Dei, 900-1000, Vallée de la Meuse, Victoria and Albert Museum

Majestas Dei, 900-1000, Vallée de la Meuse, Victoria and Albert Museum Isaias glossatus, vers 1000, Bamberg Staatsbibliothek, Msc Bibl.76 Bl 10v

Isaias glossatus, vers 1000, Bamberg Staatsbibliothek, Msc Bibl.76 Bl 10v On notera le caractère puissamment expressionnistes des nuages bleus et roses, et des éclairs dorés et argentés, qui tels des doigts griffus s’échappent des deux moitiés du trône.

On notera le caractère puissamment expressionnistes des nuages bleus et roses, et des éclairs dorés et argentés, qui tels des doigts griffus s’échappent des deux moitiés du trône. Frontispice du prologue de Jean, Evangéliaire de Bernward de Hildesheim, 1015, musée de la cathédrale de Hildesheim, Hs 18 fol-174r

Frontispice du prologue de Jean, Evangéliaire de Bernward de Hildesheim, 1015, musée de la cathédrale de Hildesheim, Hs 18 fol-174r Le trône de Dieu (Apocalypse 4) Fol 10r

Le trône de Dieu (Apocalypse 4) Fol 10r Fol 10v

Fol 10v Fol 11r

Fol 11r Christ à la faucille

Christ à la faucille Manuscrit ottonien, vers 950, Abbaye de Corvey, MssCol 2557, New York Public Library

Manuscrit ottonien, vers 950, Abbaye de Corvey, MssCol 2557, New York Public Library Majestas Domini, 800-1000, Berlin Staatsmuseum

Majestas Domini, 800-1000, Berlin Staatsmuseum Plaques de reliure d’un antiphonaire, montées ensuite en diptyque, provenant de l’abbaye bénédictine de Luttich, 900-920, Hessisches Landesmuseum Darmstadt

Plaques de reliure d’un antiphonaire, montées ensuite en diptyque, provenant de l’abbaye bénédictine de Luttich, 900-920, Hessisches Landesmuseum Darmstadt

Majestas Domini, 900-1000, Victoria and Albert Museum

Majestas Domini, 900-1000, Victoria and Albert Museum Majestas Domini, 900-1000, Victoria and Albert Museum

Majestas Domini, 900-1000, Victoria and Albert Museum Liber aureus de Freckenhorst, vers 1050 , LWL Museum Kunst und Kultur, Münster

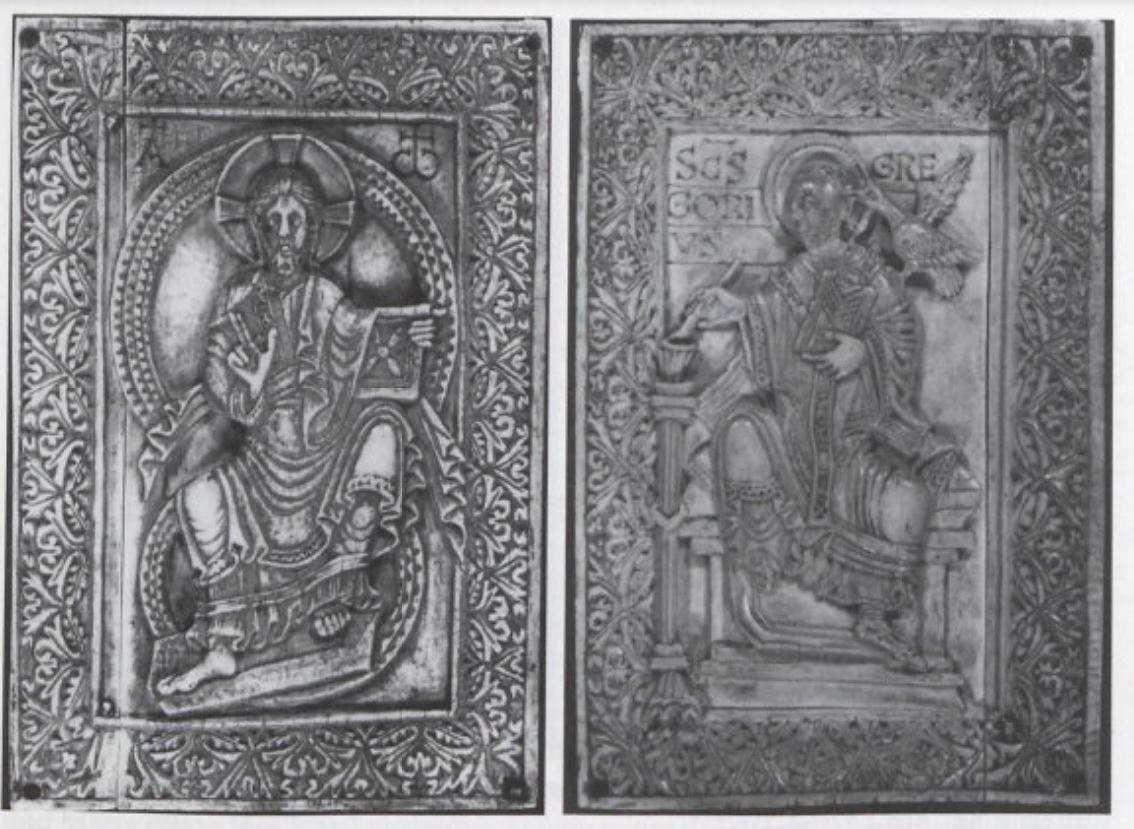

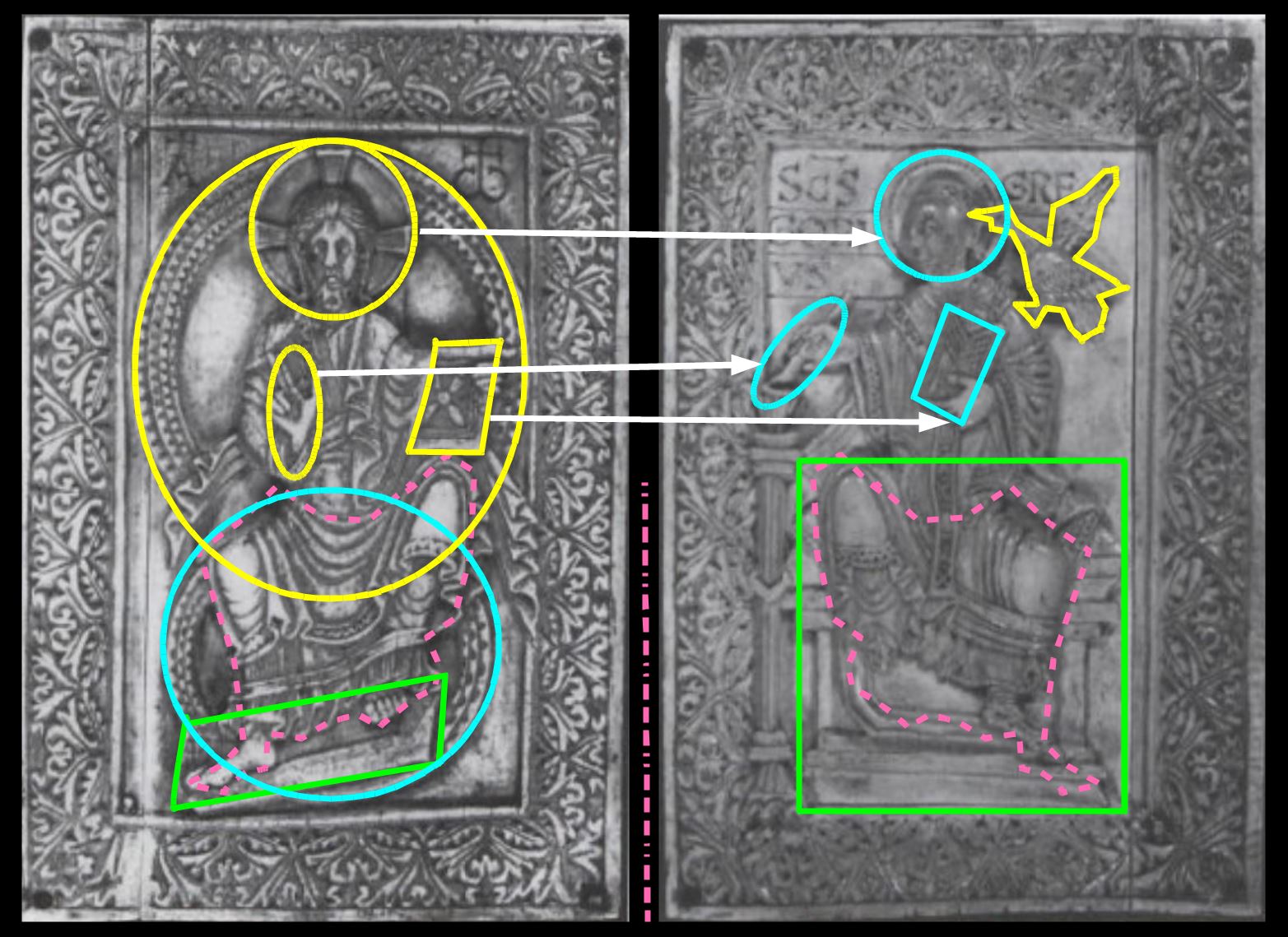

Liber aureus de Freckenhorst, vers 1050 , LWL Museum Kunst und Kultur, Münster Majestas et Saint Grégoire

Majestas et Saint Grégoire

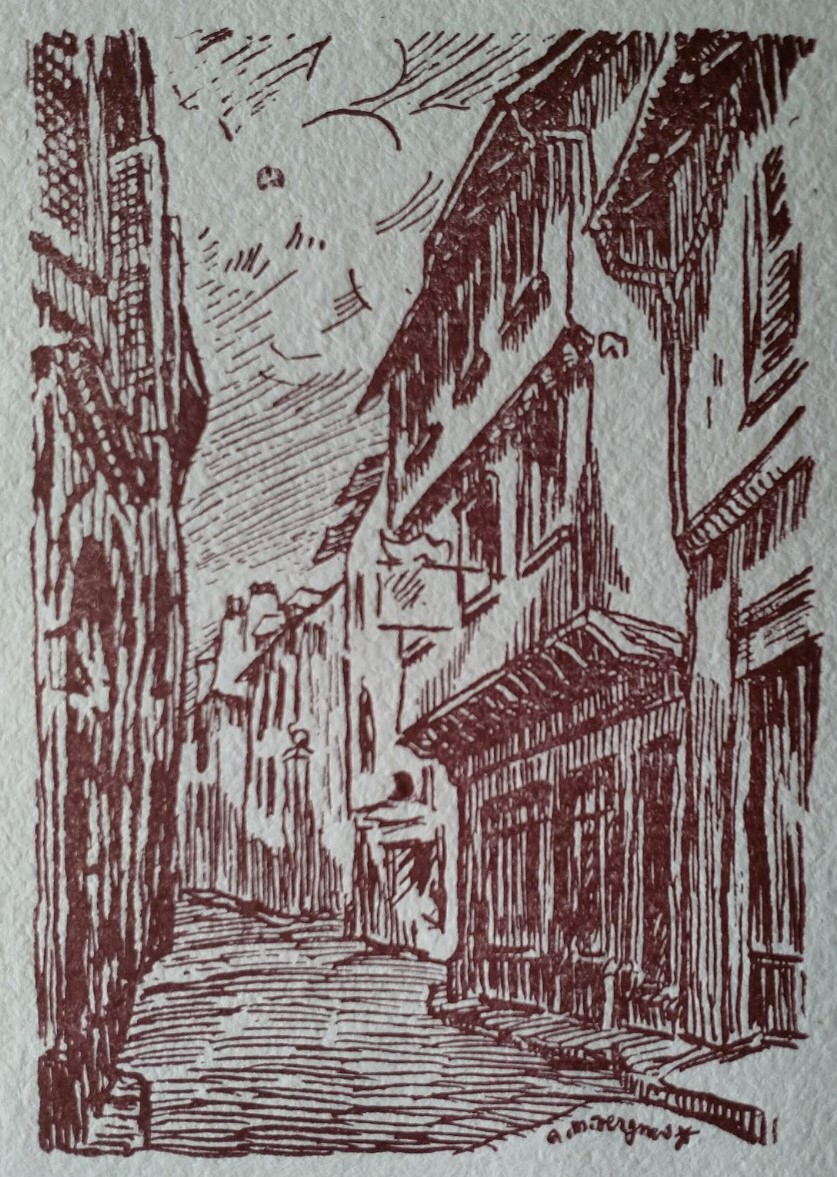

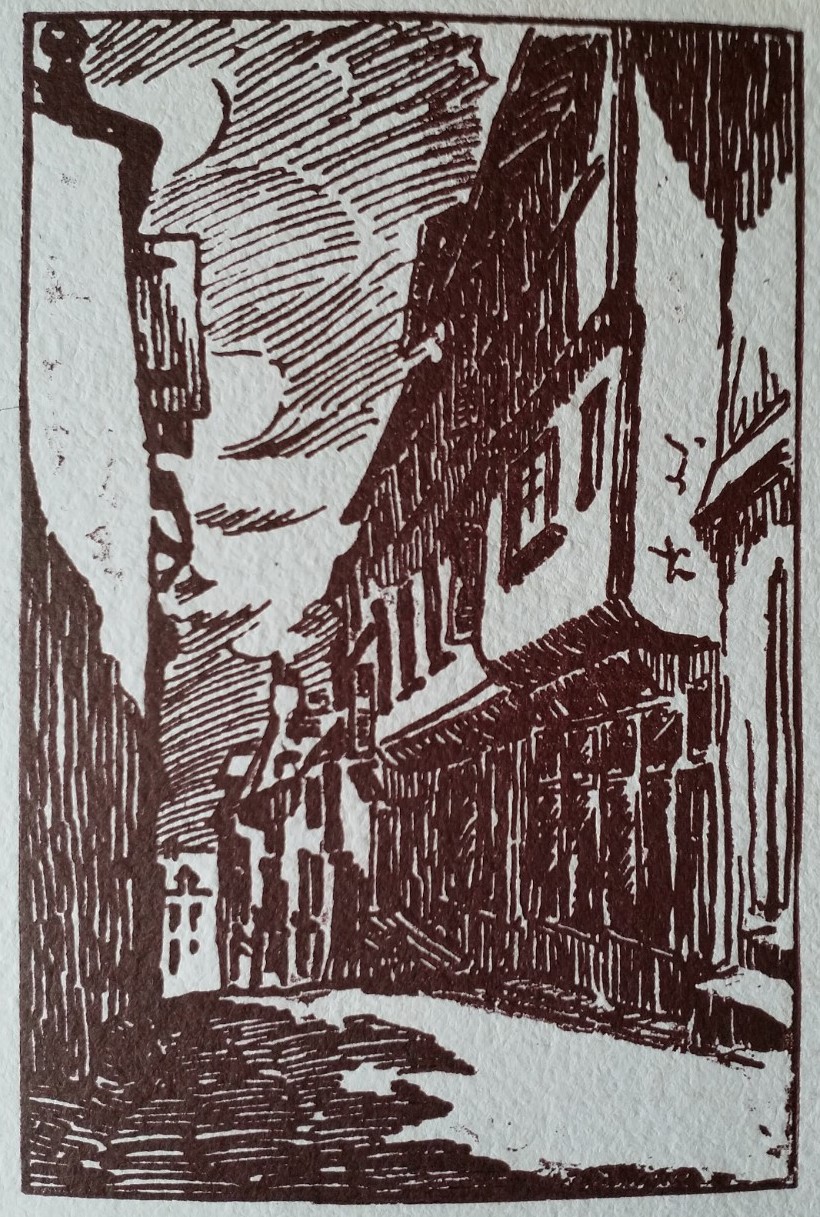

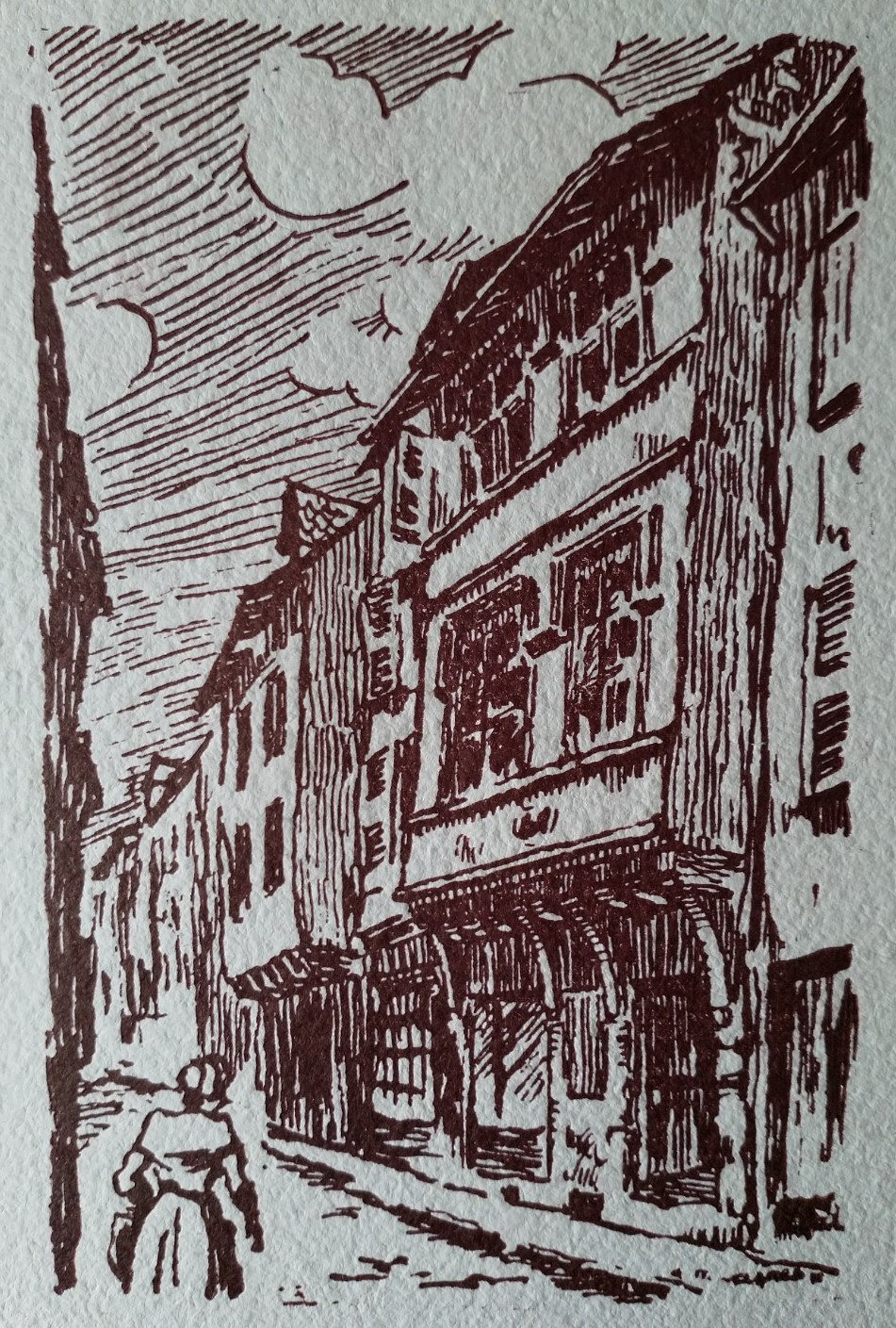

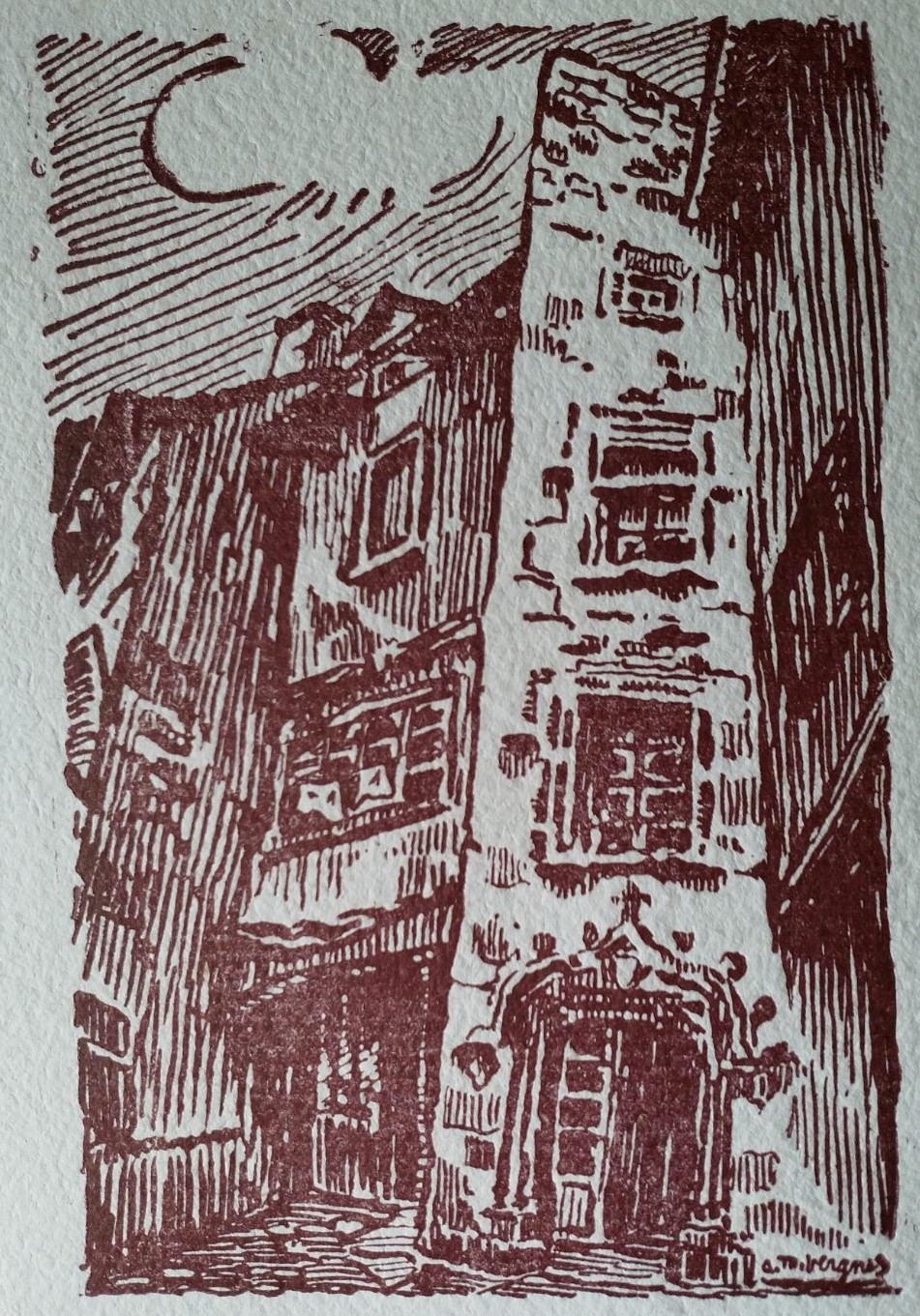

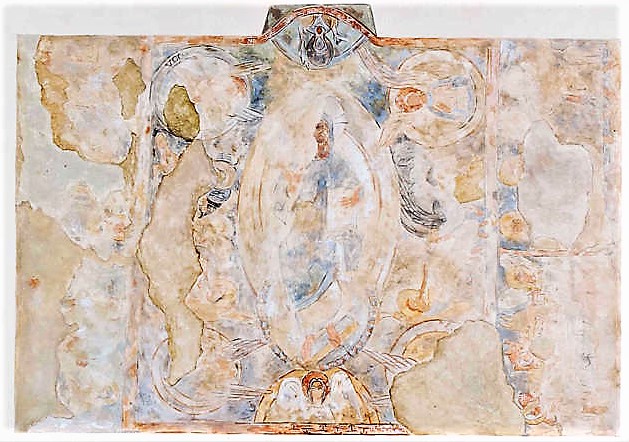

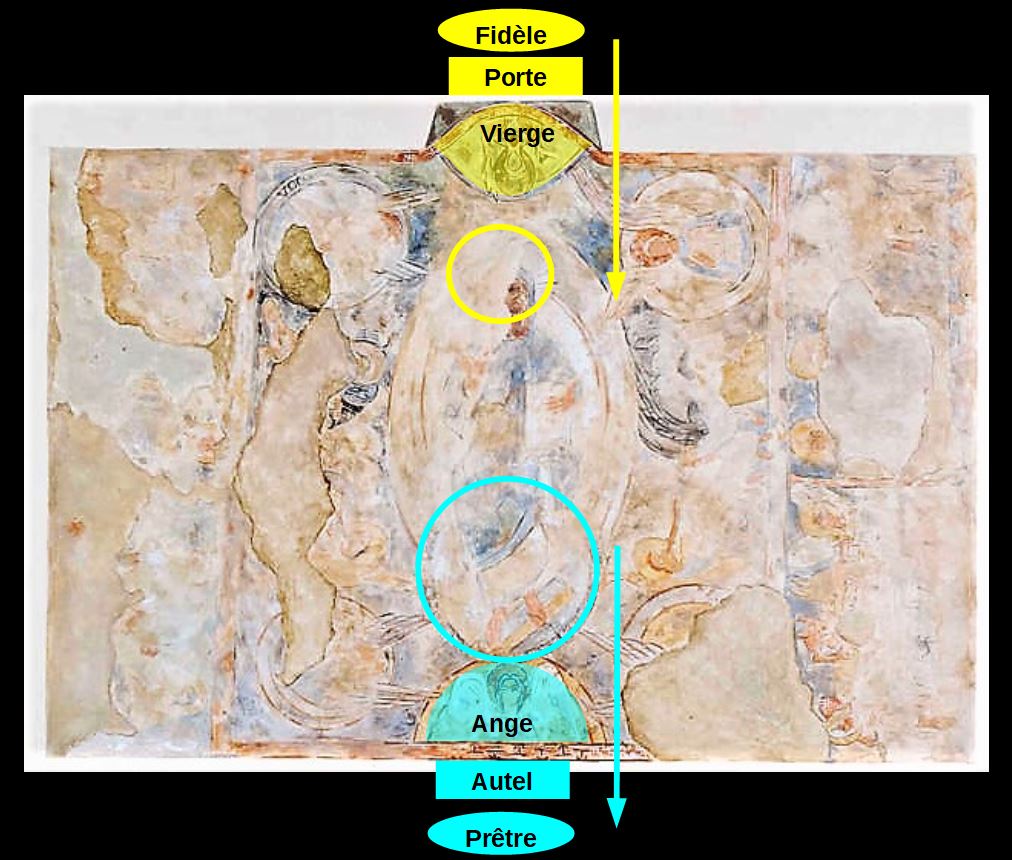

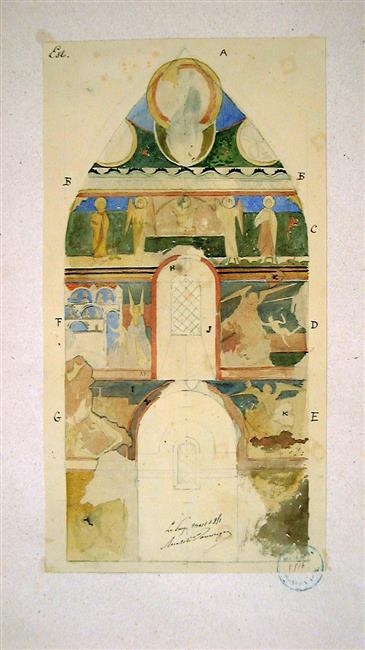

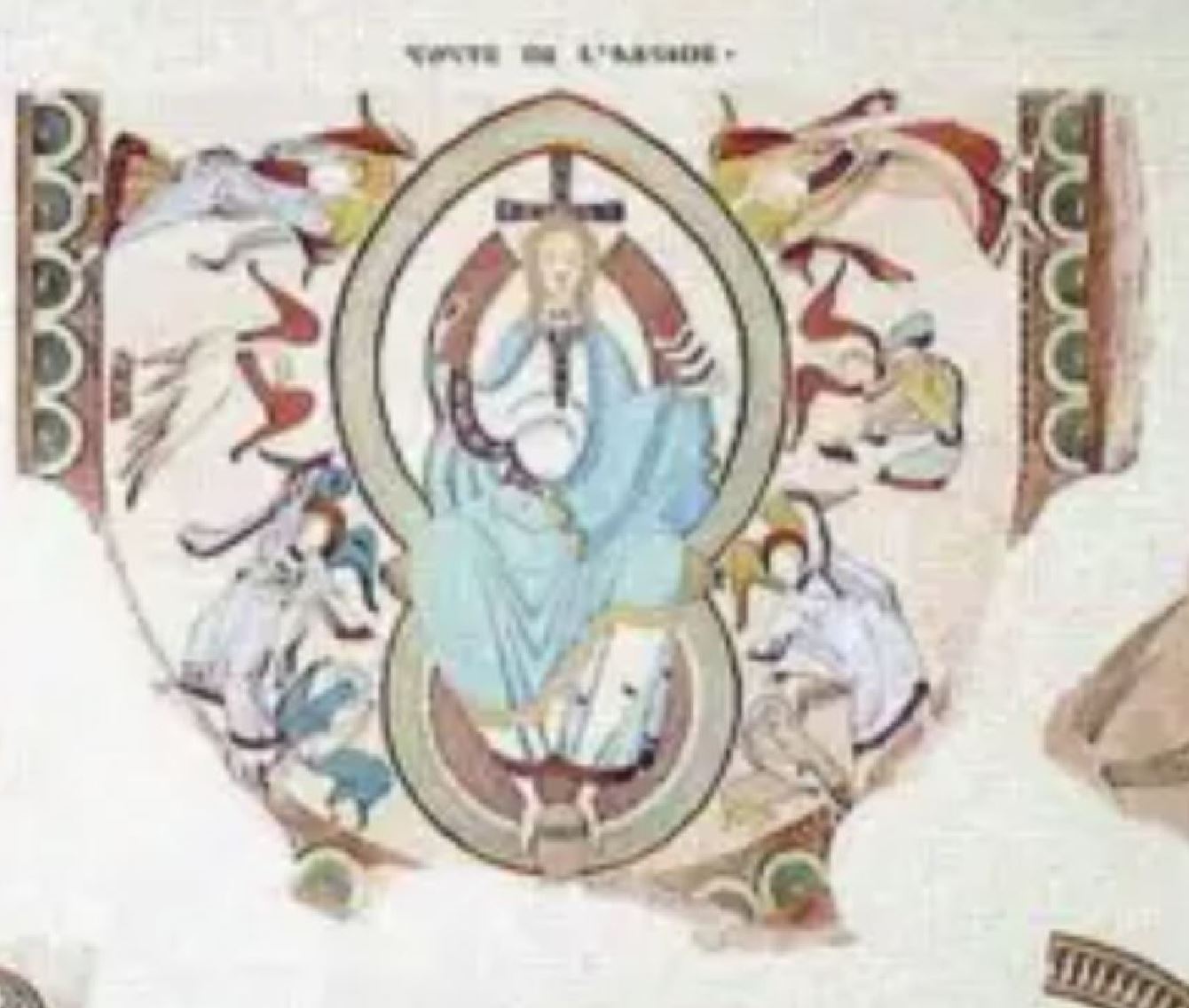

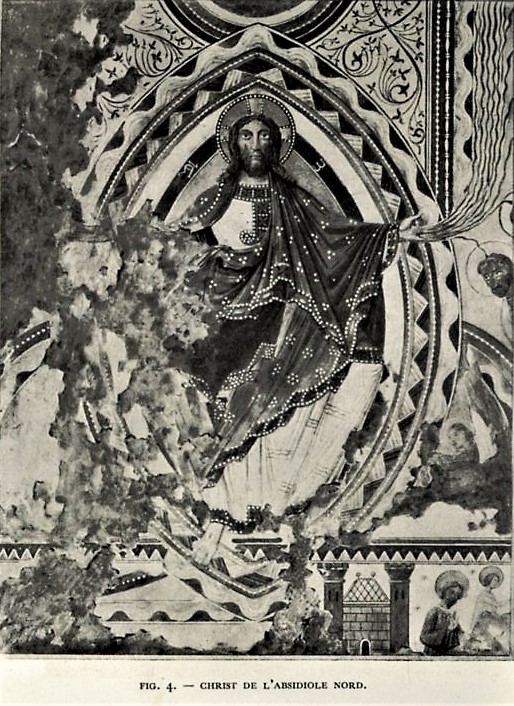

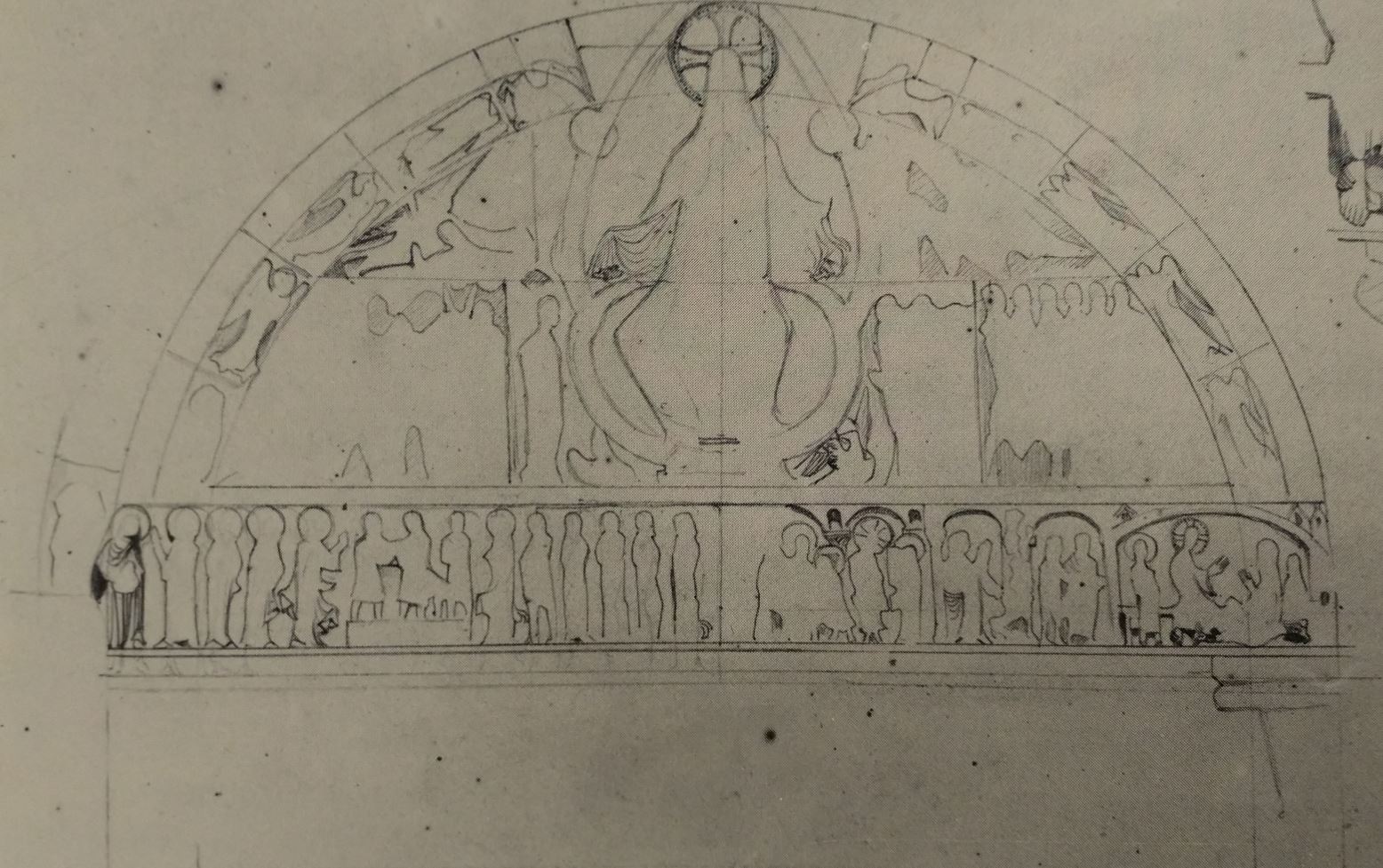

800-900, Voûte de la crypte, église de Ternand

800-900, Voûte de la crypte, église de Ternand

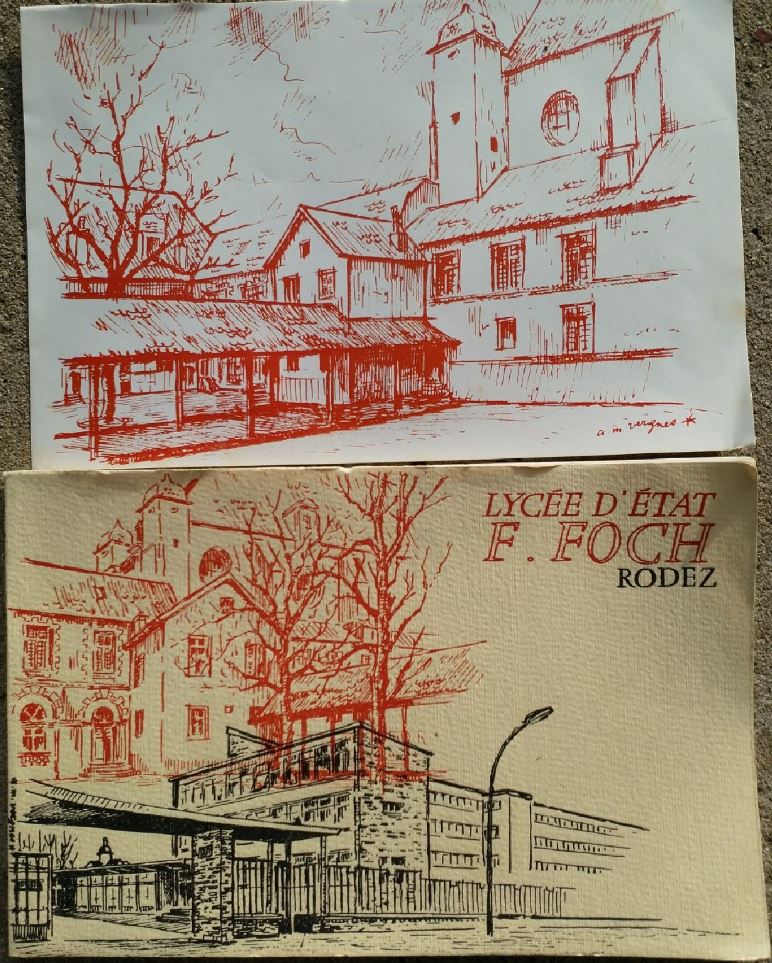

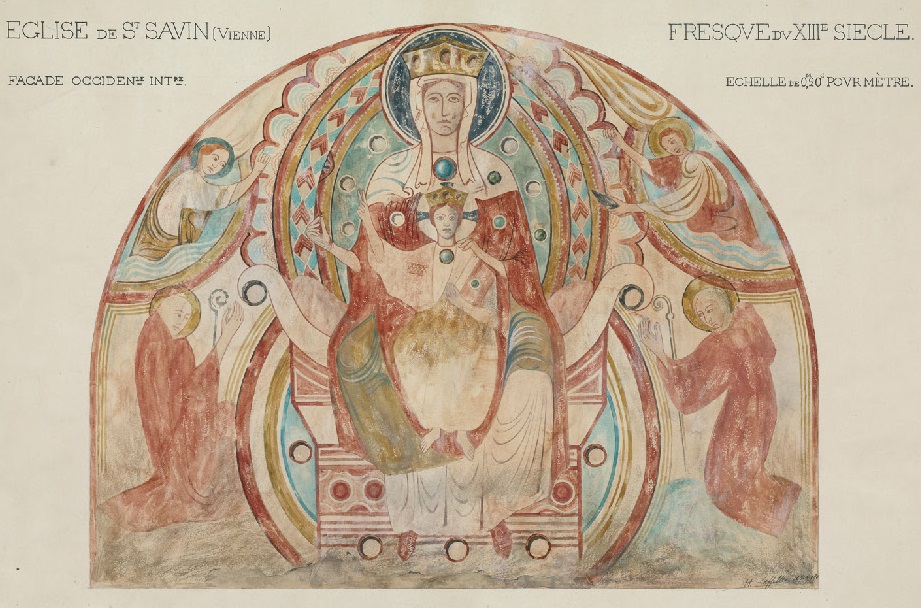

Relevé Anatole Dauvergne, 1851, Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, Charenton-le-pont

Relevé Anatole Dauvergne, 1851, Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, Charenton-le-pont Etat actuel

Etat actuel Structurée par une série rigoureuse de cercles, la composition est divisée en deux grandes zones par un grand cercle (en jaune) :

Structurée par une série rigoureuse de cercles, la composition est divisée en deux grandes zones par un grand cercle (en jaune) :

Le Christ bénissant St Géréon et St Victor, vers 1000, Schnütgen Museum Koln

Le Christ bénissant St Géréon et St Victor, vers 1000, Schnütgen Museum Koln

L’Empereur Heinrich III et son épouse Agnès

L’Empereur Heinrich III et son épouse Agnès Sacramentaire de Fulda, 975, 2 Cod. Ms. theol. 231 Cim., fol. 113r Niedersachsische Staats- und Universitätsbibliothek, Göttingen

Sacramentaire de Fulda, 975, 2 Cod. Ms. theol. 231 Cim., fol. 113r Niedersachsische Staats- und Universitätsbibliothek, Göttingen Sacramentaire de Fulda, 1000-10, Msc. Lit. 1, Staatsbibliotek, Bamberg

Sacramentaire de Fulda, 1000-10, Msc. Lit. 1, Staatsbibliotek, Bamberg Ivoire ottonien, vers 1050, British museum

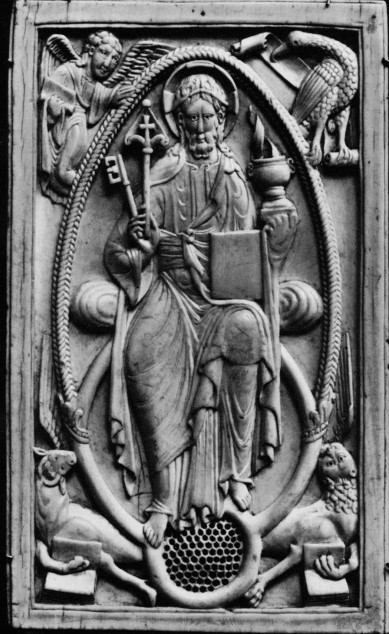

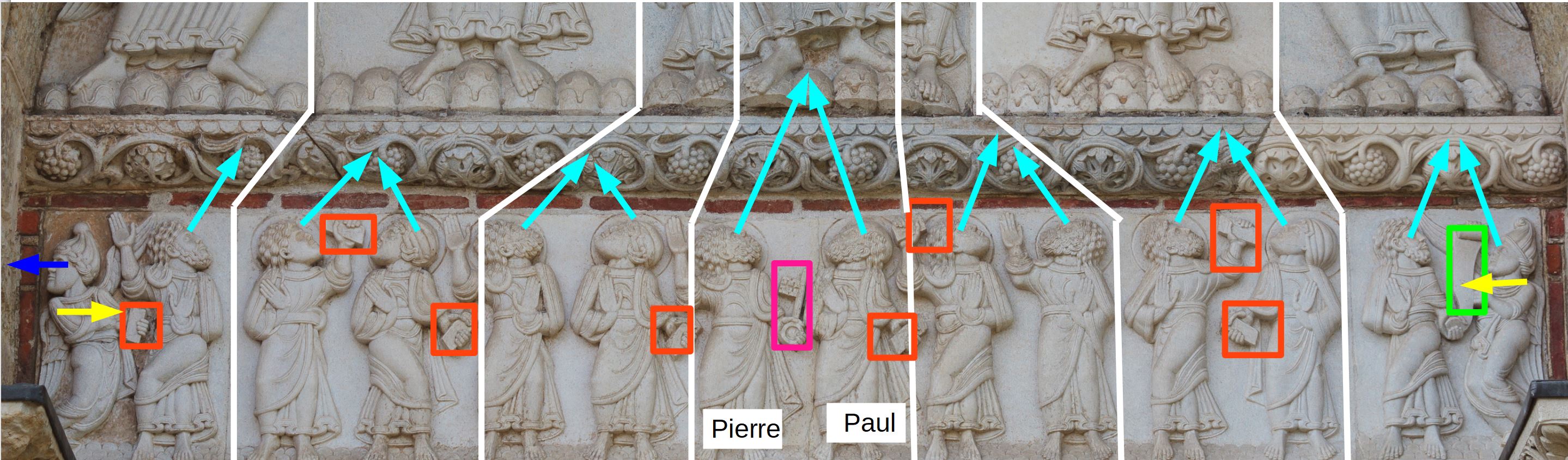

Ivoire ottonien, vers 1050, British museum Le Christ donnant la clé à saint Pierre et la Loi à saint Paul.

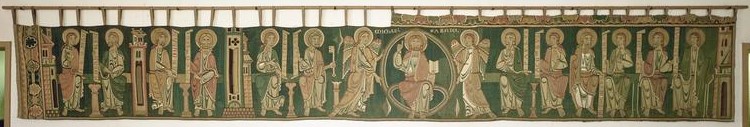

Le Christ donnant la clé à saint Pierre et la Loi à saint Paul. Vers 1100, Notre Dame la Grande, Poitiers

Vers 1100, Notre Dame la Grande, Poitiers

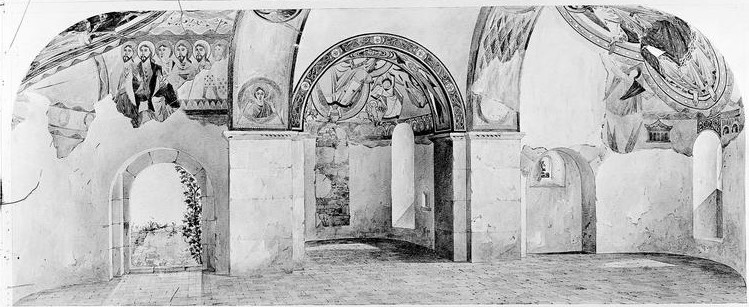

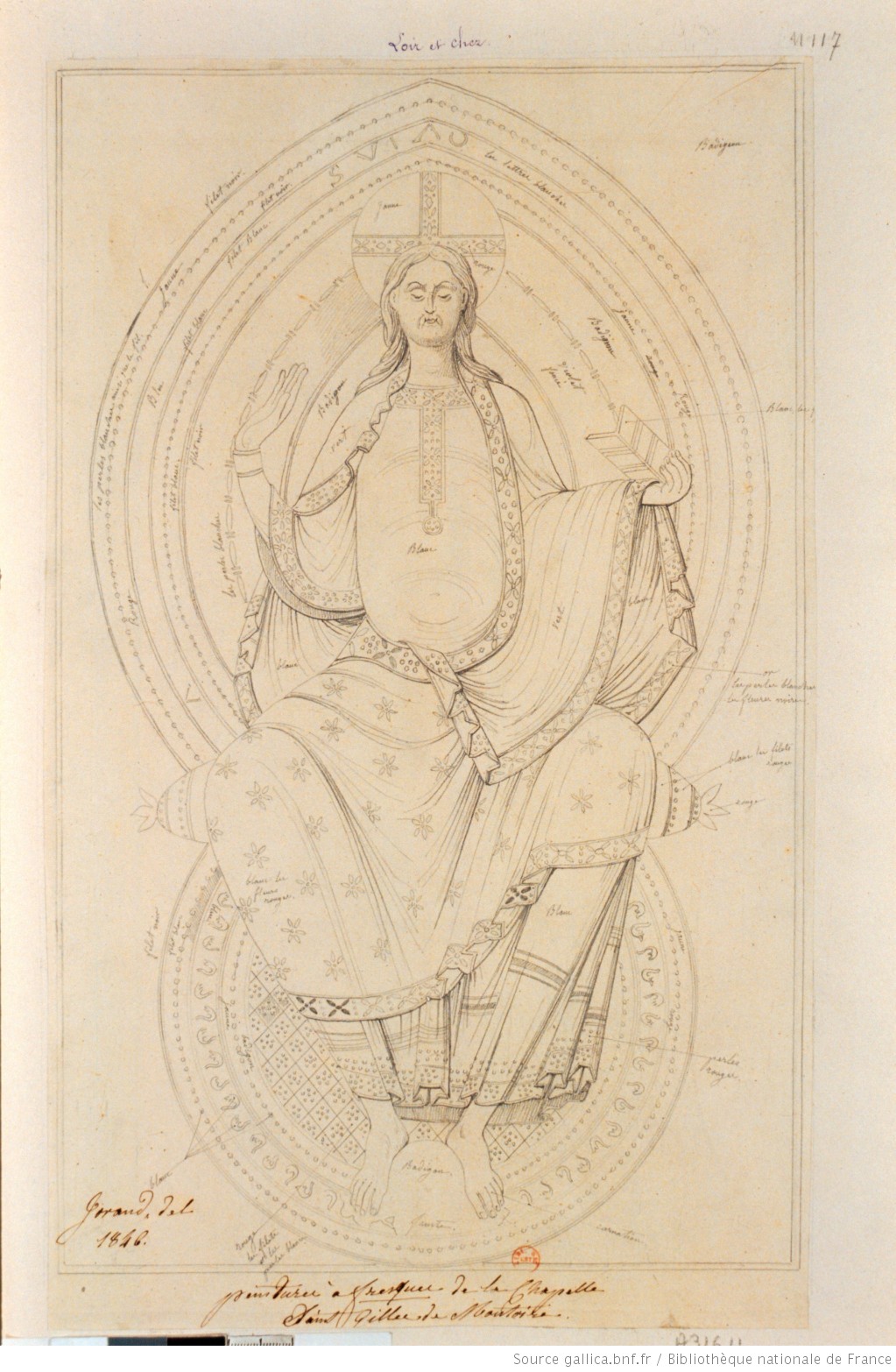

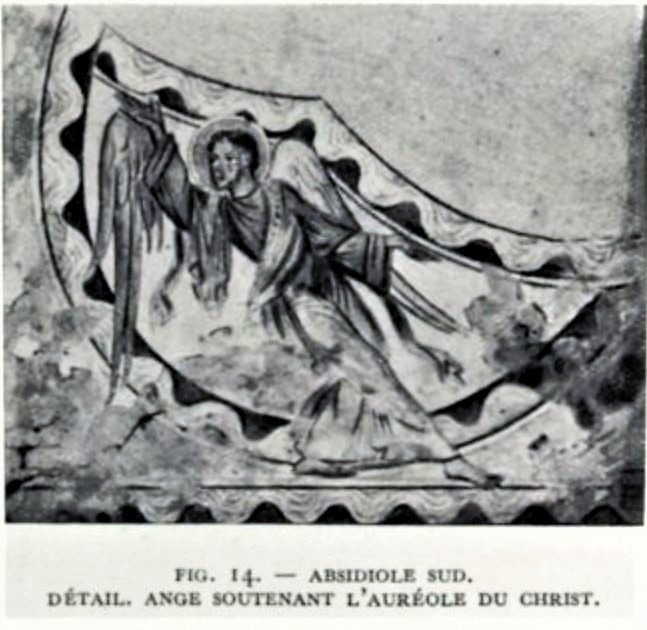

Chapelle Saint Gilles, Montoire du Cher

Chapelle Saint Gilles, Montoire du Cher

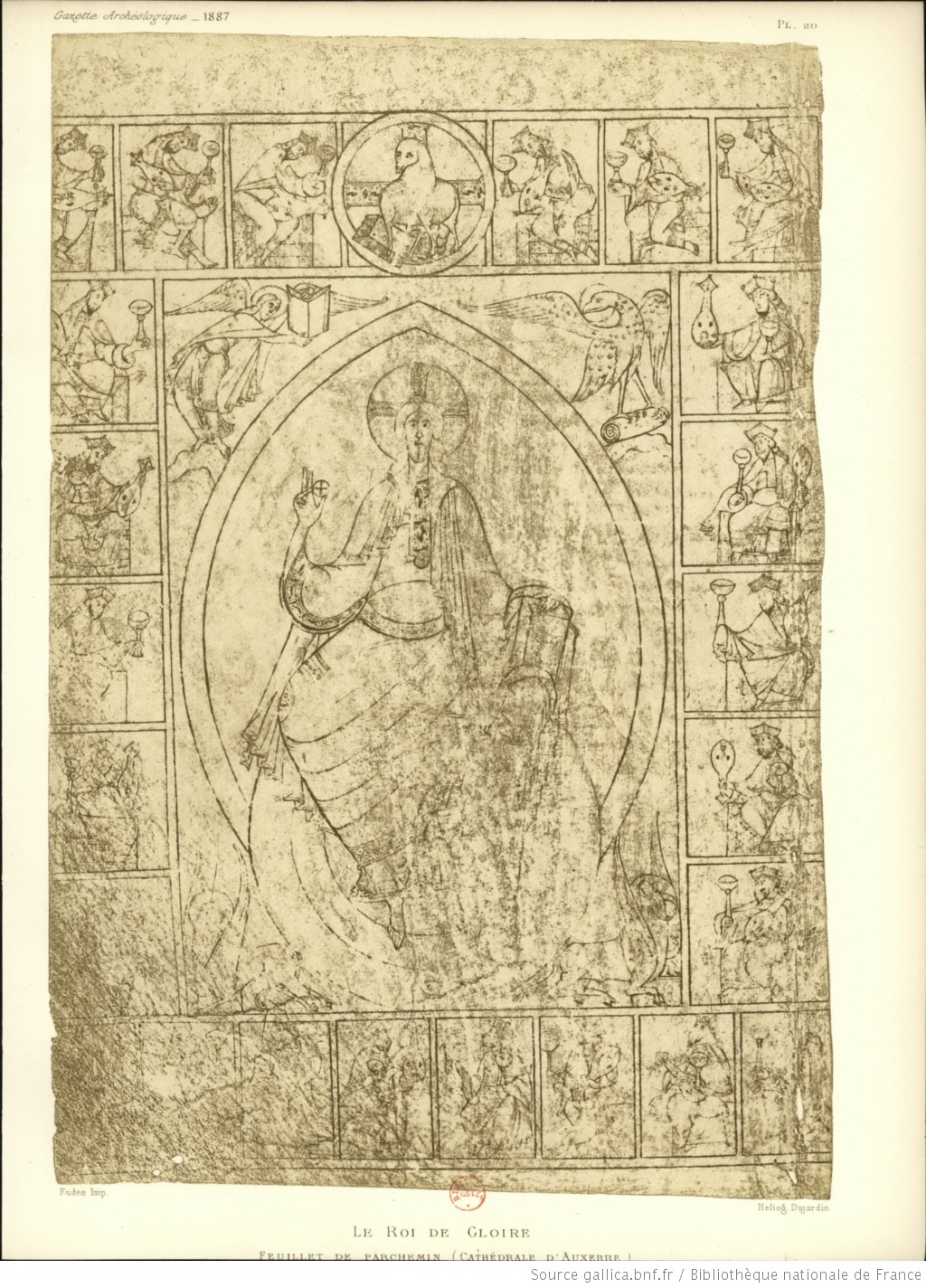

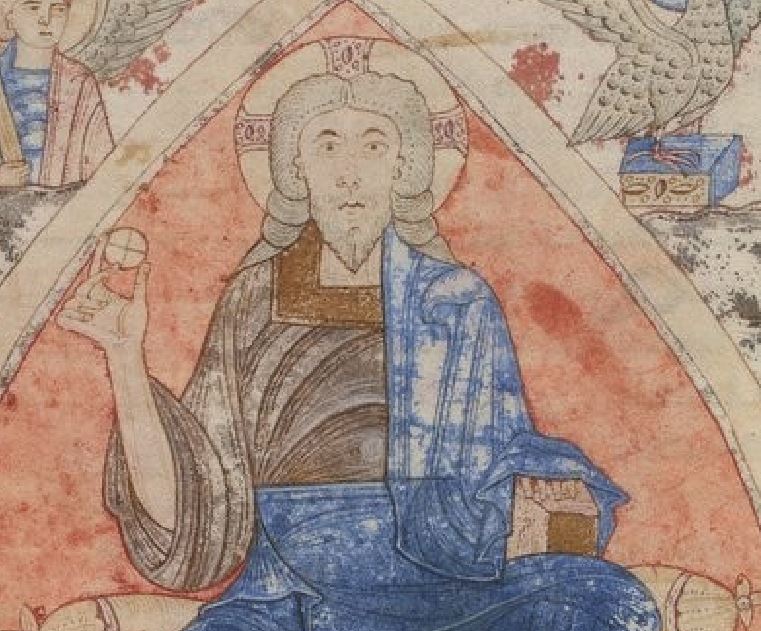

Jorand, Gazette des beaux-arts,1933-2, p 193

Jorand, Gazette des beaux-arts,1933-2, p 193 Jorand, gallica

Jorand, gallica Relevé de Breton, 1851 (détail)

Relevé de Breton, 1851 (détail) Jorand, Gazette des beaux-arts,1933-2, p 193

Jorand, Gazette des beaux-arts,1933-2, p 193

Jorand, Gazette des beaux-arts,1933-2, p 193

Jorand, Gazette des beaux-arts,1933-2, p 193 Jorand, gallica

Jorand, gallica Majestas, Ancien tympan du portail central (extérieur), dessin de Viollet le Duc, 1856

Majestas, Ancien tympan du portail central (extérieur), dessin de Viollet le Duc, 1856 Pentecôte, Tympan du portail central du narthex

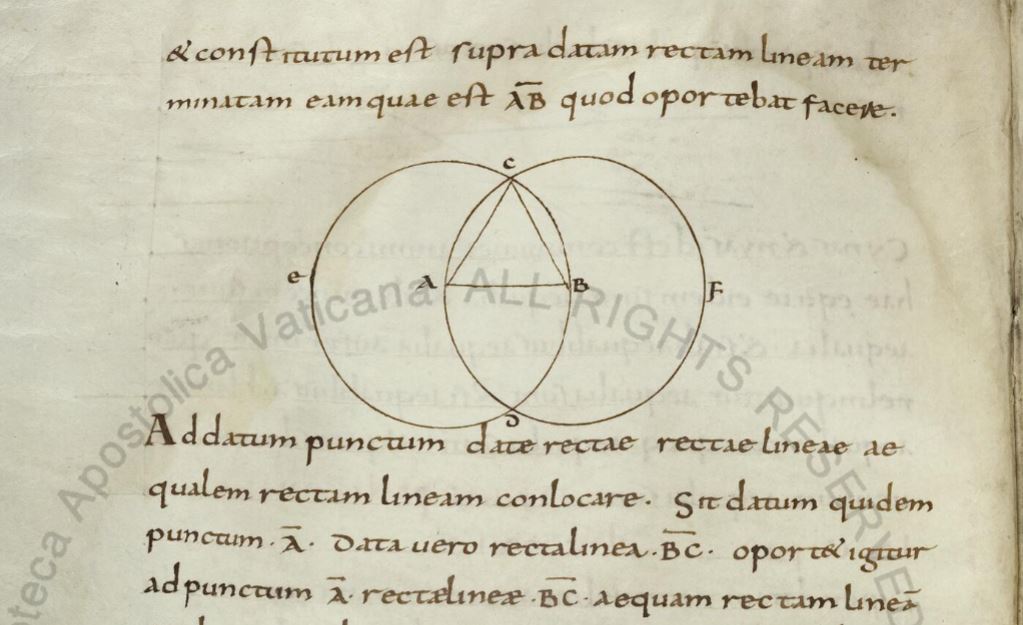

Pentecôte, Tympan du portail central du narthex Euclide, Livre 1 proposition 1

Euclide, Livre 1 proposition 1 12ème s, tiré de Bruce Eastwood, Gerd Grasshoff [2] , p 56

12ème s, tiré de Bruce Eastwood, Gerd Grasshoff [2] , p 56 De Astrologia secundum Bedam

De Astrologia secundum Bedam 10ème s, Berlin, SBPK Ms. Phill. 1833 fol 36v

10ème s, Berlin, SBPK Ms. Phill. 1833 fol 36v 11ème s, Bruce Eastwood, Gerd Grasshoff [2] , p 77

11ème s, Bruce Eastwood, Gerd Grasshoff [2] , p 77

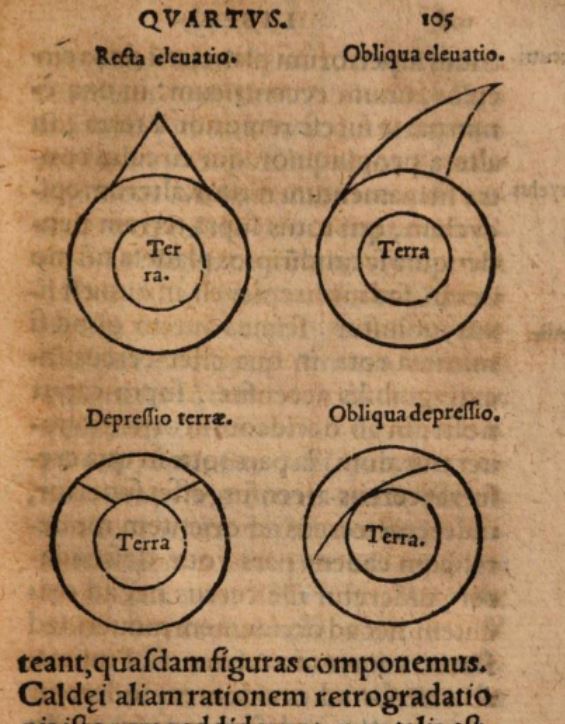

Guillelmus (de Conchis), Dialogus de substantiis physicis, 1567, p 105

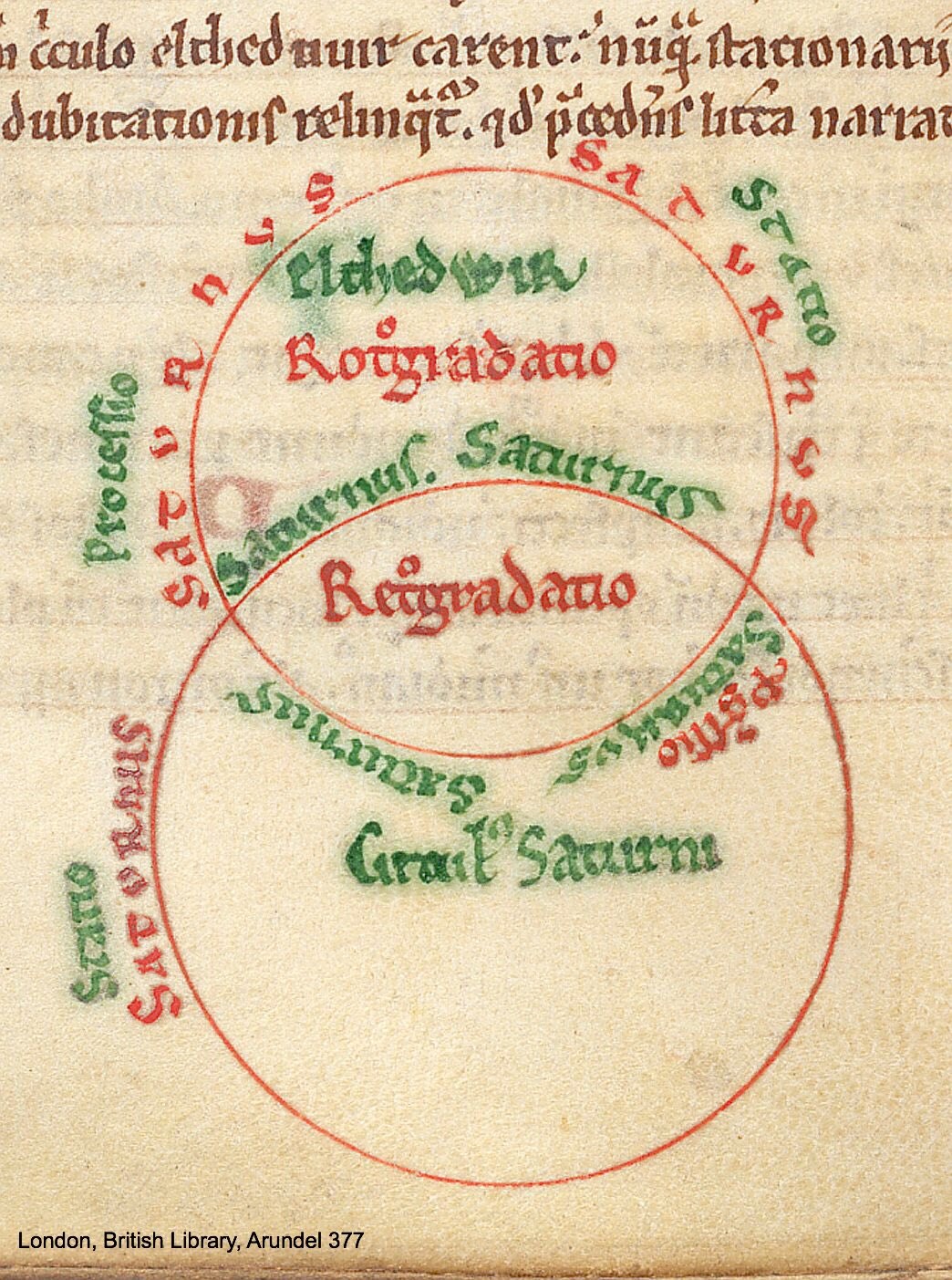

Guillelmus (de Conchis), Dialogus de substantiis physicis, 1567, p 105 Daniel of Morley, Liber de naturis inferiorum et superiorum, 1175-1225, BL Arundel 377 fol 101v

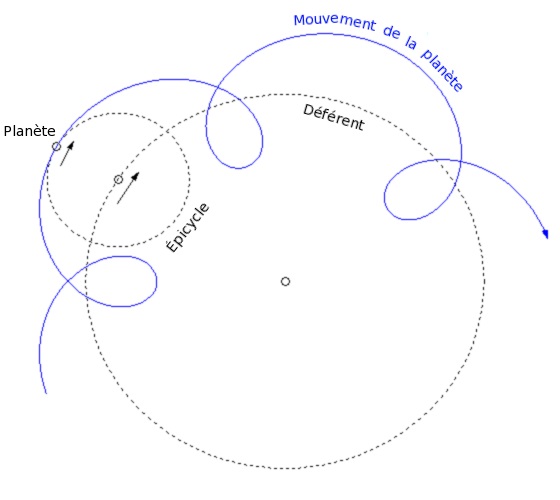

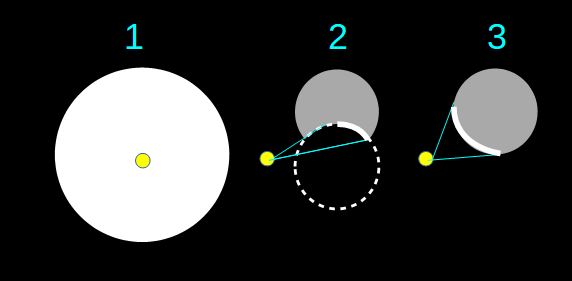

Daniel of Morley, Liber de naturis inferiorum et superiorum, 1175-1225, BL Arundel 377 fol 101v Epicycle et déférents

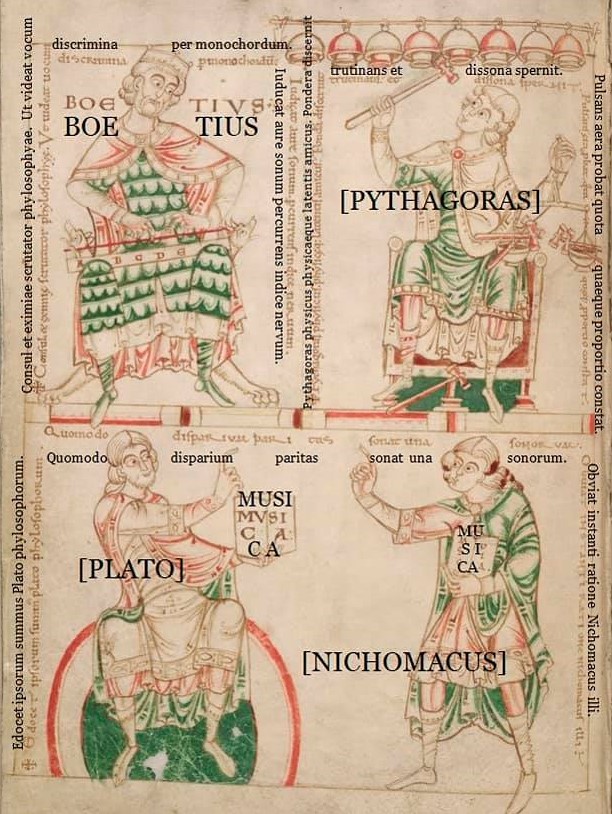

Epicycle et déférents Les quatre fondateurs de la Musique, DE INSTITUTIONE MUSICA, 12ème MS CUL Ii 3.12 fol 61v

Les quatre fondateurs de la Musique, DE INSTITUTIONE MUSICA, 12ème MS CUL Ii 3.12 fol 61v

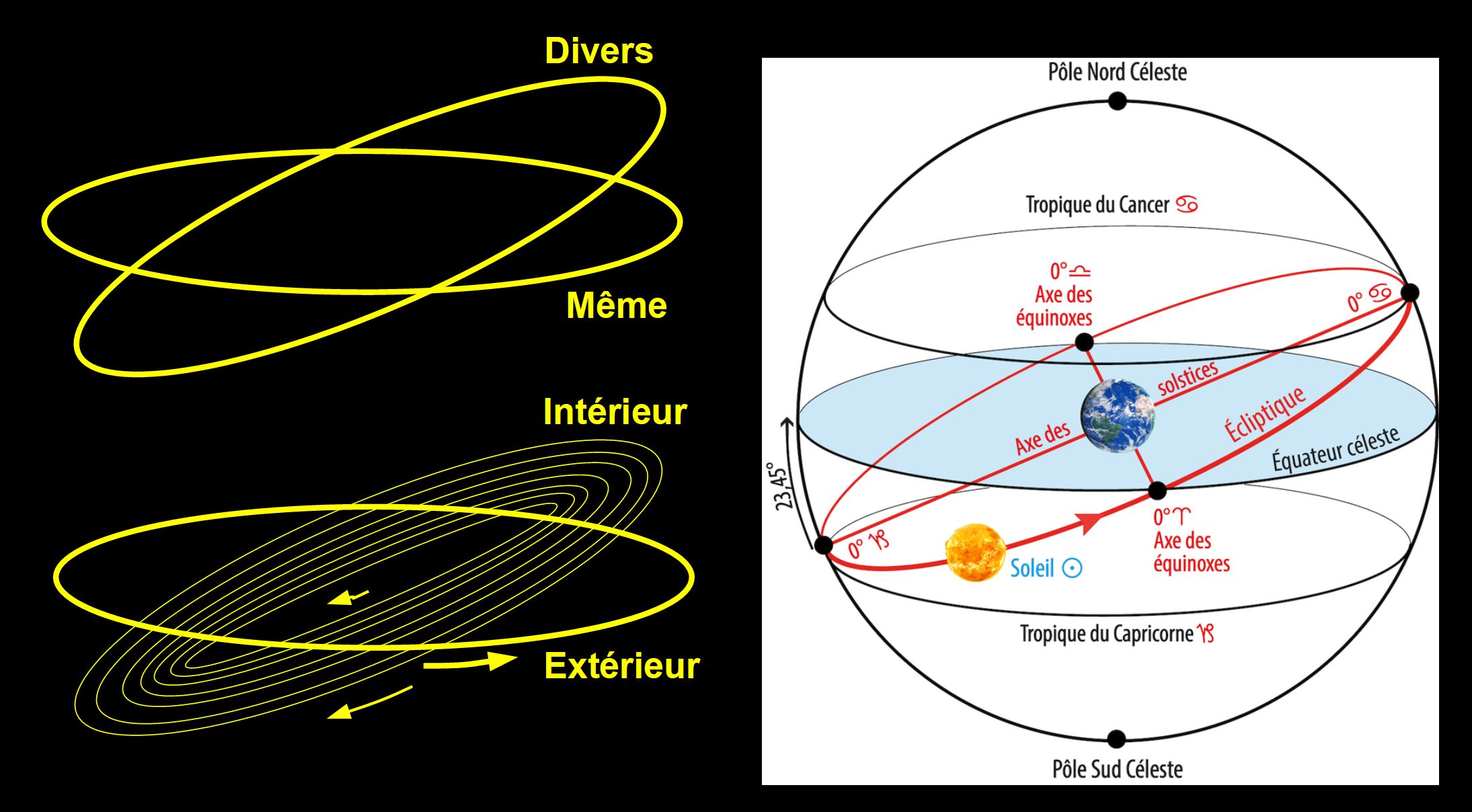

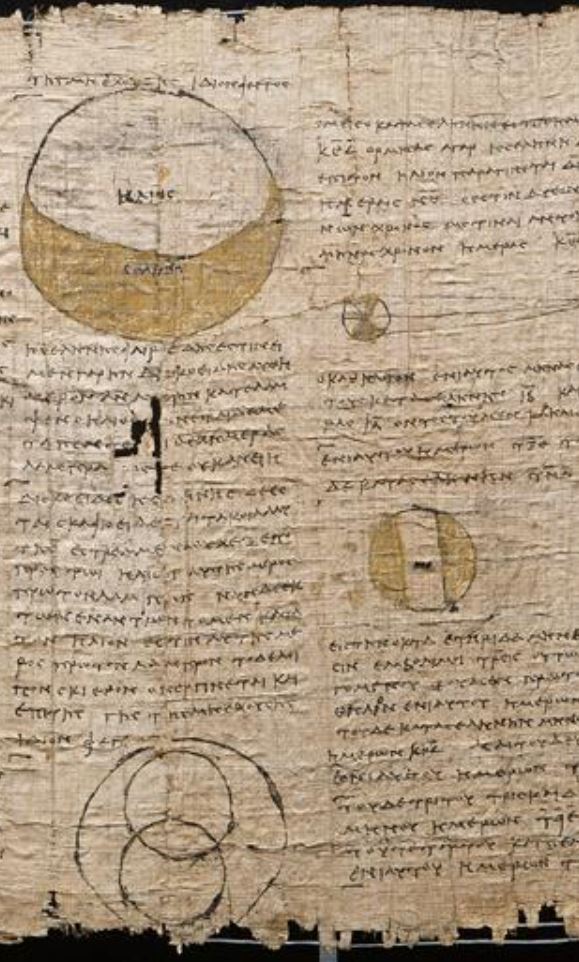

Commentarius in Timaeum,

Commentarius in Timaeum, Eva-Maria Engelen [7] lit le schéma de manière dynamique, et pense qu’il n’illustre pas directement le texte de Platon mais un autre récit de la création du Monde qui s’en inspire, un Hymne de Boèce, particulièrement difficile à traduire :

Eva-Maria Engelen [7] lit le schéma de manière dynamique, et pense qu’il n’illustre pas directement le texte de Platon mais un autre récit de la création du Monde qui s’en inspire, un Hymne de Boèce, particulièrement difficile à traduire : 11ème, Bibliotheca Vaticana, Barb Lat 22 fol 27v

11ème, Bibliotheca Vaticana, Barb Lat 22 fol 27v Commentarius in Timaeum 10eme Berlin, SBPK Ms. Phill. 1833 fol 36v.

Commentarius in Timaeum 10eme Berlin, SBPK Ms. Phill. 1833 fol 36v. Vers 1000, Boulogne, BM MS 0188 fol 20, IRHT

Vers 1000, Boulogne, BM MS 0188 fol 20, IRHT 1000-25, Bern. Burgerbibliothek, Cod. 88 fol 1v (copie du manuscrit de Boulogne)

1000-25, Bern. Burgerbibliothek, Cod. 88 fol 1v (copie du manuscrit de Boulogne) Papyrus d’Eudoxe, 2ème s Av JC, Louvre

Papyrus d’Eudoxe, 2ème s Av JC, Louvre

Cadran solaire à analemme, Eglise de Lautenbach

Cadran solaire à analemme, Eglise de Lautenbach Hippopède d’Eudoxe

Hippopède d’Eudoxe Famille d’Hippopèdes

Famille d’Hippopèdes Initiale M de Maria (ouvrant la fête de Pâques)

Initiale M de Maria (ouvrant la fête de Pâques) Psautier d’Odbert, 999, Boulogne-sur-Mer, BM ms. 0020, fol 108, IRHT

Psautier d’Odbert, 999, Boulogne-sur-Mer, BM ms. 0020, fol 108, IRHT Fol 62

Fol 62 Fol 149

Fol 149 Fol 153v

Fol 153v Fol 136

Fol 136 Raban Maur, « De Universo », vers 1023, Monte Cassino MS 132 fol 13

Raban Maur, « De Universo », vers 1023, Monte Cassino MS 132 fol 13

Vere Dignum,

Vere Dignum, Vere Dignum, fol 8

Vere Dignum, fol 8 Te Igitur, fol 9v

Te Igitur, fol 9v

Missale praemonstratense, 1175-1200, BNF Lat 833 fol 102v

Missale praemonstratense, 1175-1200, BNF Lat 833 fol 102v

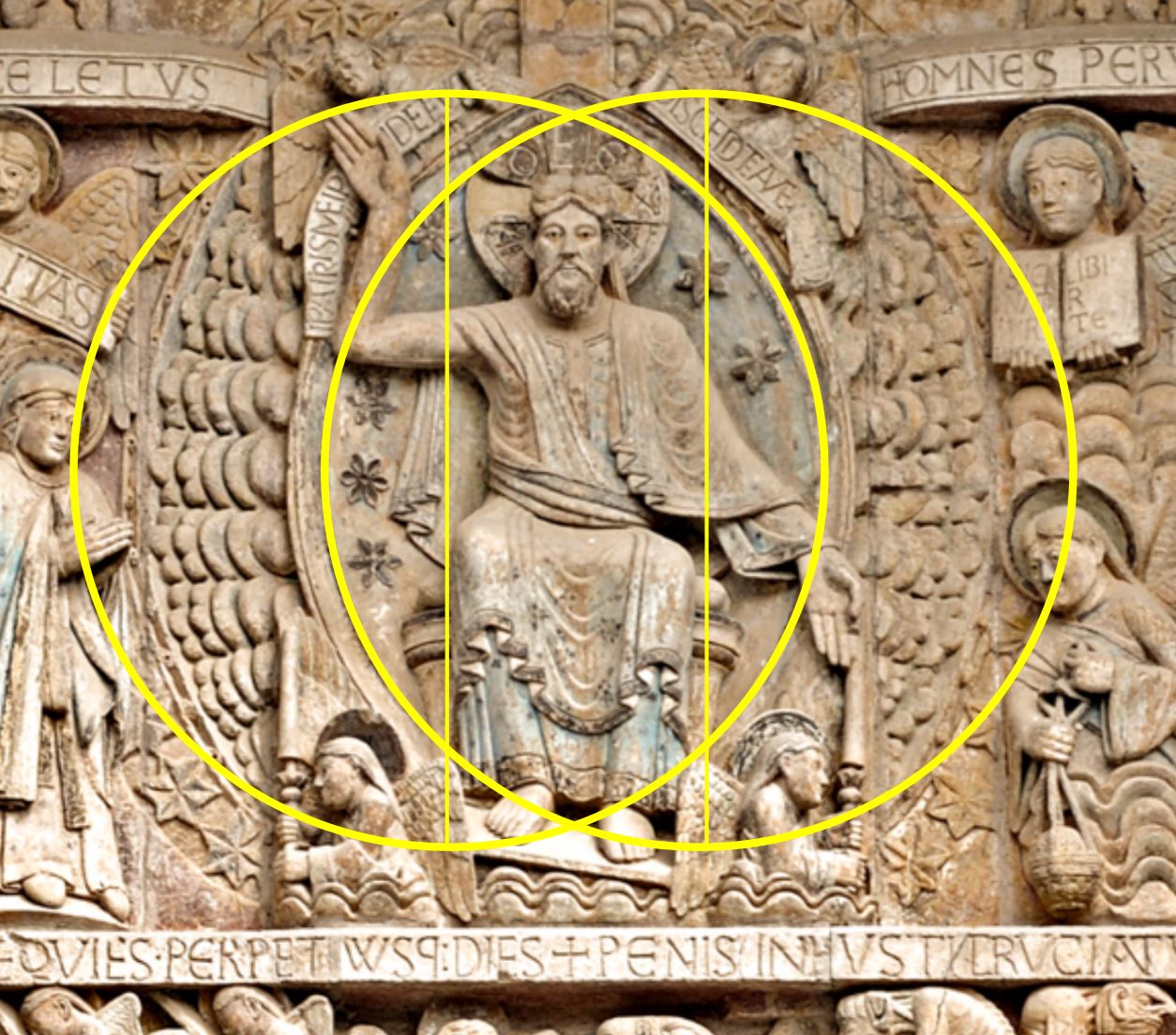

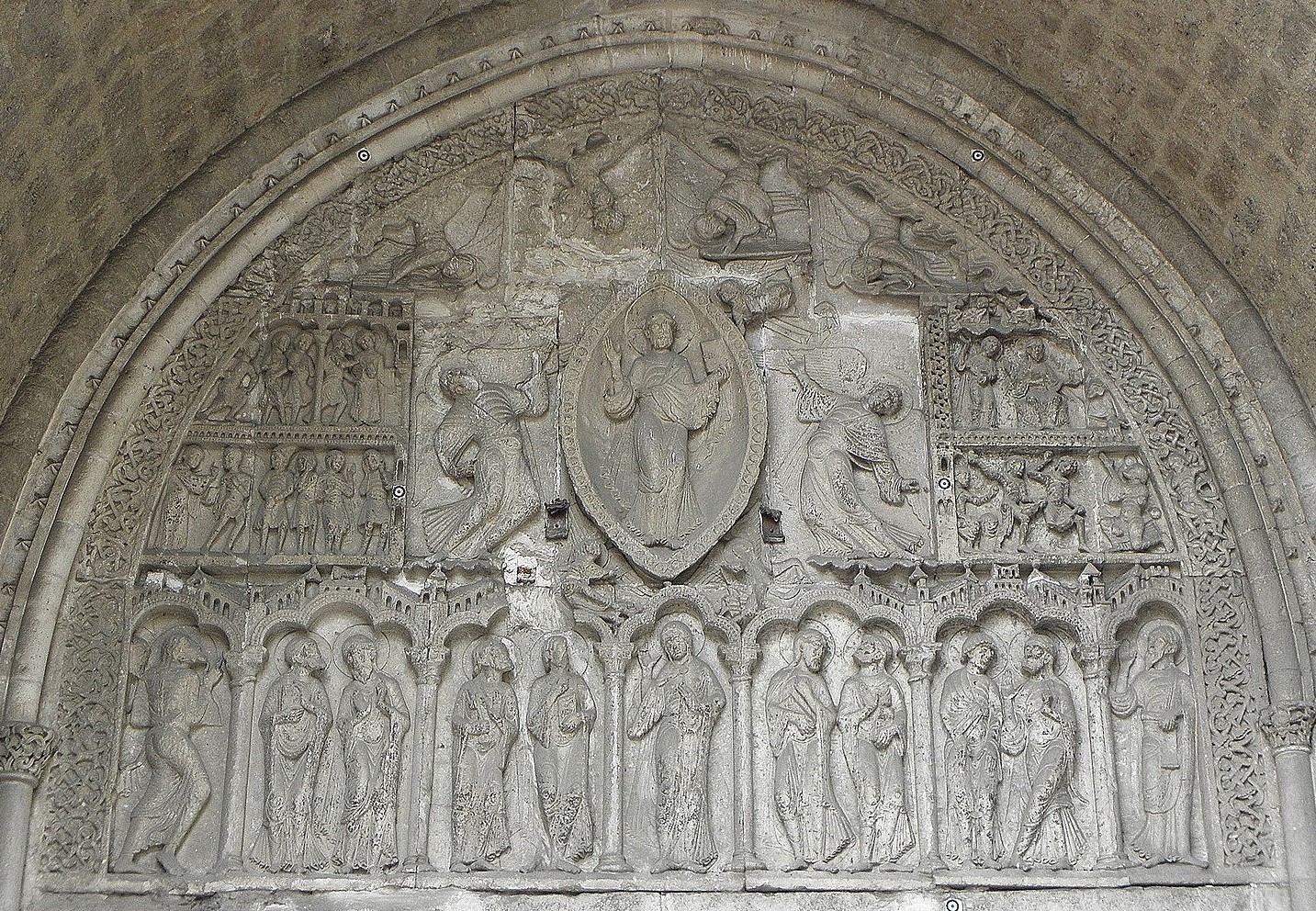

Chartres, Portail Royal, 1145-55, photo Bruce Lyons (https://brucelyonsblg.wordpress.com)

Chartres, Portail Royal, 1145-55, photo Bruce Lyons (https://brucelyonsblg.wordpress.com) Conques, vers 1100

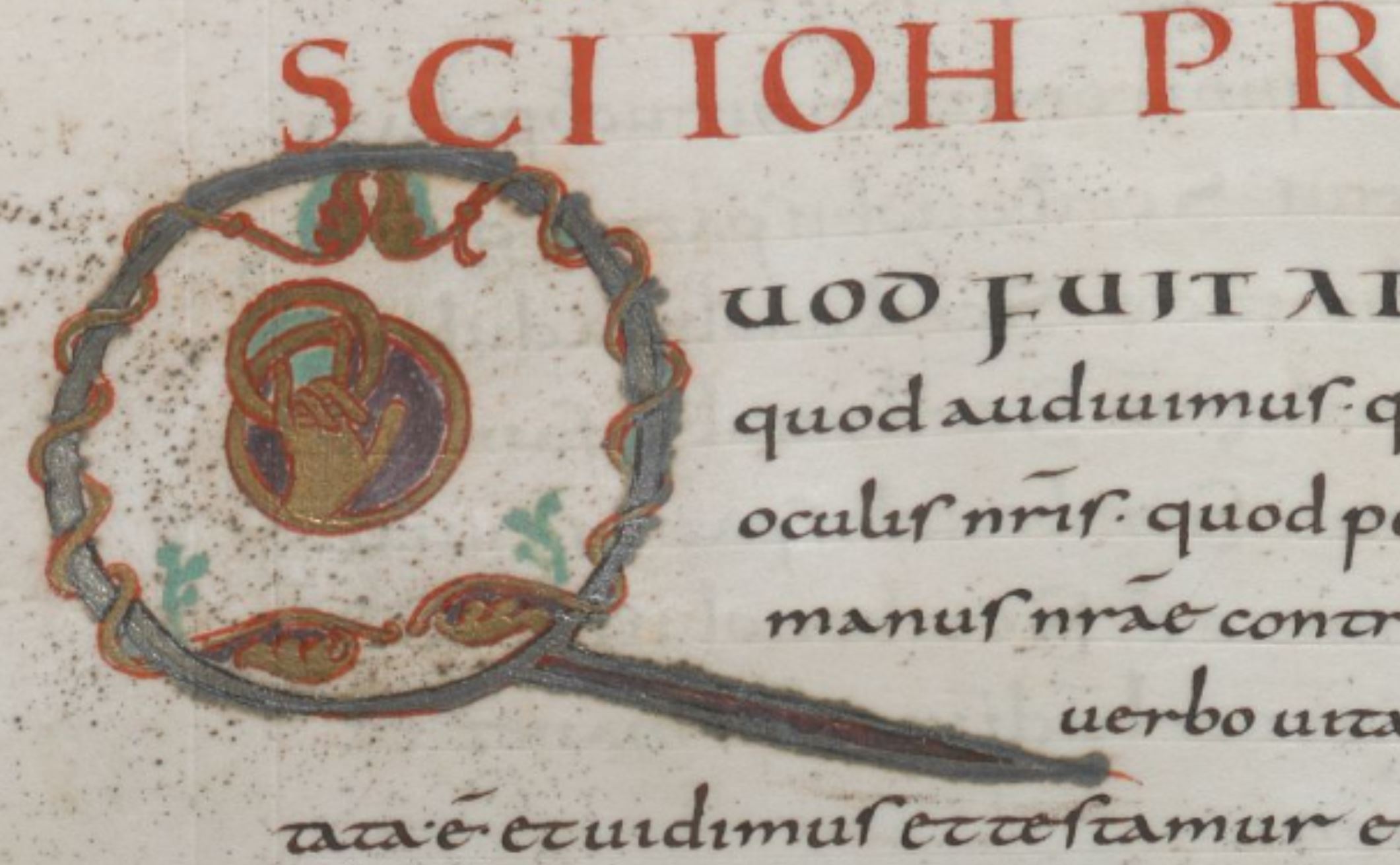

Conques, vers 1100 Initiale 1ère épître de Jean, fol 406r.

Initiale 1ère épître de Jean, fol 406r.

Initiale Lévitique, fol 41r

Initiale Lévitique, fol 41r Initiale Deuxième Epître de St Paul, fol 422r

Initiale Deuxième Epître de St Paul, fol 422r Main de Dieu sortant du Ciel et apportant une Couronne, 465–486, Baptistère de San Giovanni in Fonte, Naples

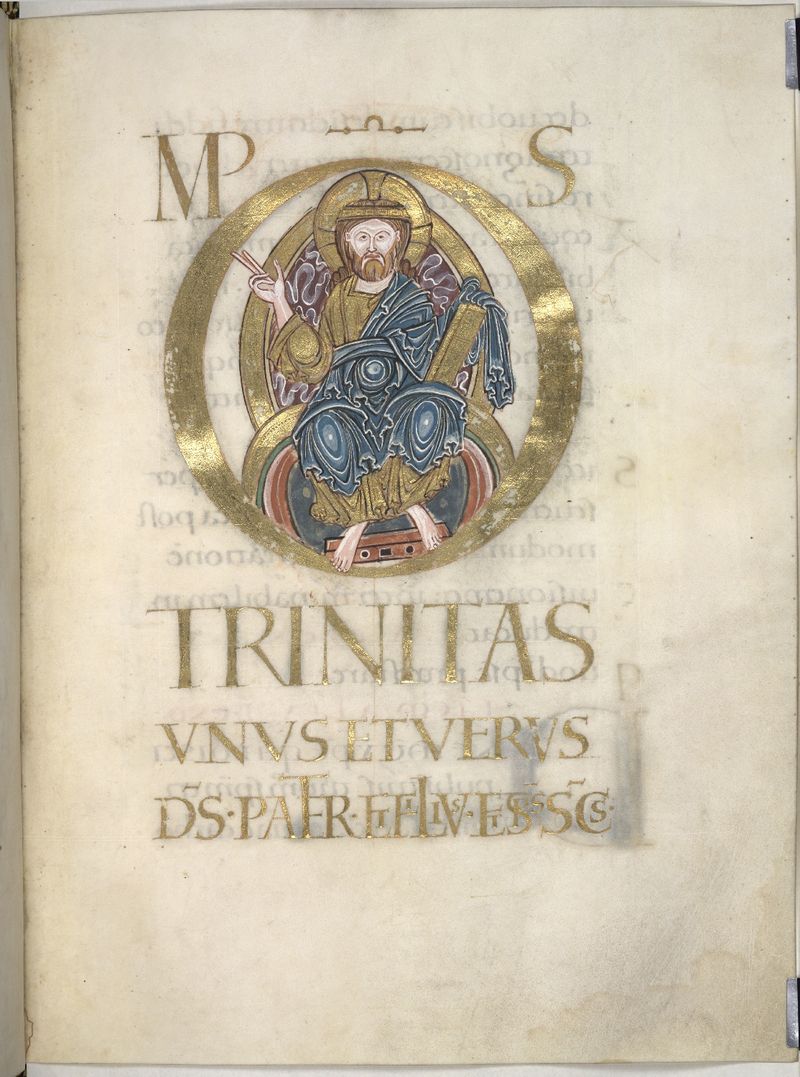

Main de Dieu sortant du Ciel et apportant une Couronne, 465–486, Baptistère de San Giovanni in Fonte, Naples

Onction d’Otto III, fol. 16r (détail)

Onction d’Otto III, fol. 16r (détail) Deus Omnipotens (OMPS), fol 91r

Deus Omnipotens (OMPS), fol 91r Trinitas, fol 70r

Trinitas, fol 70r

Bestiaire de Worksop (Lincoln ou York), 1185, Morgan Library, MS M.81 fol 37r

Bestiaire de Worksop (Lincoln ou York), 1185, Morgan Library, MS M.81 fol 37r Bestiaire Harley, 1230-1240, BL Harley MS 4751 fol 11r

Bestiaire Harley, 1230-1240, BL Harley MS 4751 fol 11r Bestiaire anglais, 1200-10, Cambridge University Library, Ii.4.26, folio 48v

Bestiaire anglais, 1200-10, Cambridge University Library, Ii.4.26, folio 48v Bestiaire Harley, 1230-1240, BL Harley MS 4751 fol 61r

Bestiaire Harley, 1230-1240, BL Harley MS 4751 fol 61r

Bestiaire de Worksop (Lincoln ou York), 1185, Morgan Library, MS M.81 fol 62v

Bestiaire de Worksop (Lincoln ou York), 1185, Morgan Library, MS M.81 fol 62v Bestiaire de Peterborough, Angleterre, 1300-10 , Corpus Christi College Parker Library, MS 53 fol 200v

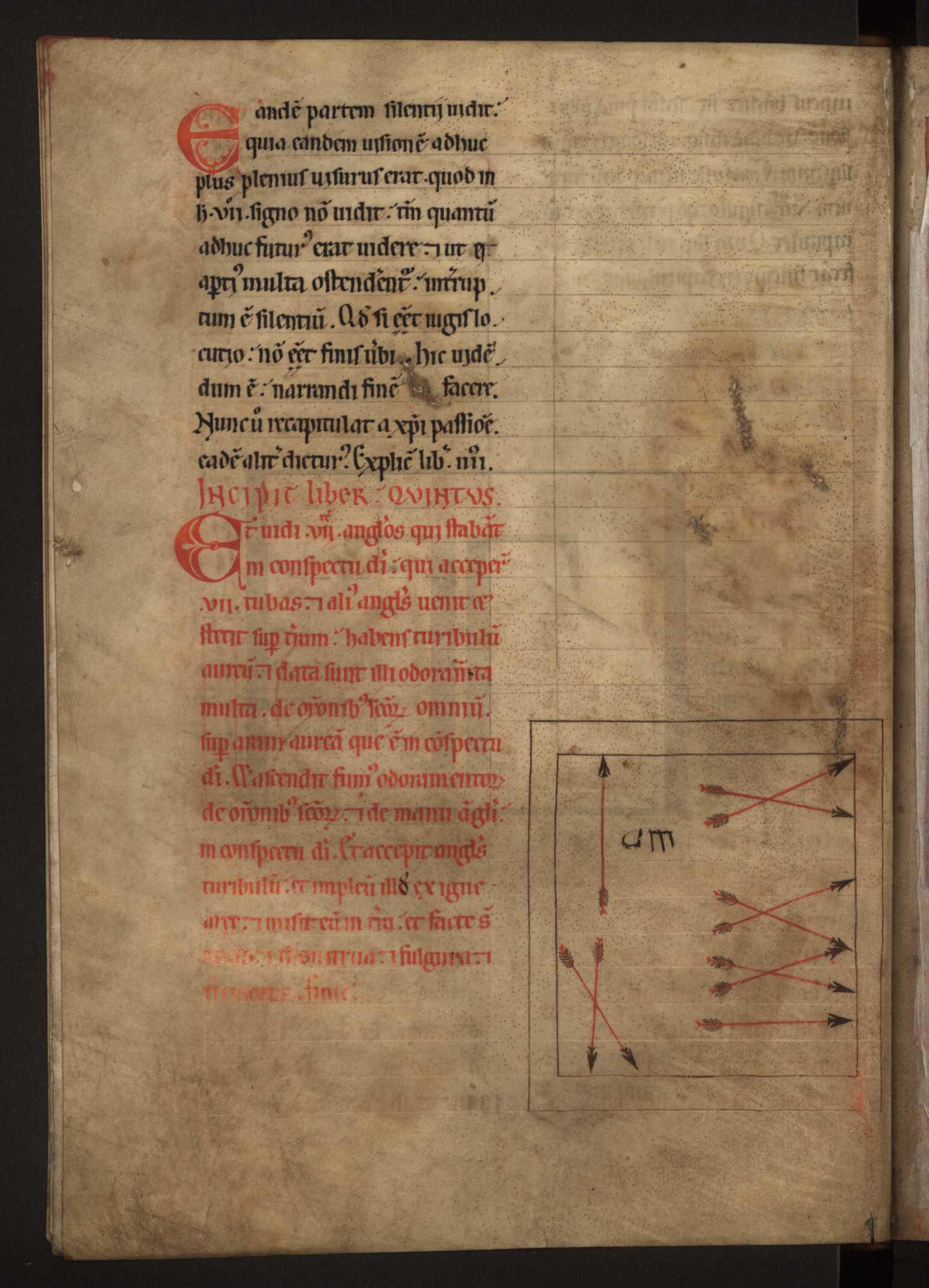

Bestiaire de Peterborough, Angleterre, 1300-10 , Corpus Christi College Parker Library, MS 53 fol 200v Le Silence, fol 134r

Le Silence, fol 134r

Fol 134v

Fol 134v Fol 135r

Fol 135r Fol 133r

Fol 133r Fol. 133v

Fol. 133v Le Trône de Dieu et les vingt quatre vieillards, fol 14v

Le Trône de Dieu et les vingt quatre vieillards, fol 14v Majestas domini, fol 15v

Majestas domini, fol 15v fol 127v, Psaume 109

fol 127v, Psaume 109 Le type le plus ancien (sans doute du 6ème siècle), transmis par le psautier d’Utrecht, est celui d’une mandorle ovoïde enveloppant le globe-siège (en vert) : cette formule disparaît presque complètement au neuvième siècle, remplacée par des formules innovantes.

Le type le plus ancien (sans doute du 6ème siècle), transmis par le psautier d’Utrecht, est celui d’une mandorle ovoïde enveloppant le globe-siège (en vert) : cette formule disparaît presque complètement au neuvième siècle, remplacée par des formules innovantes.

Dieu dans sa sagesse

Dieu dans sa sagesse  Christ en Majesté

Christ en Majesté Vision d’Ezéchiel

Vision d’Ezéchiel Jean et la Quatrième église (Thyatire), fol 68r

Jean et la Quatrième église (Thyatire), fol 68r Jean et la Deuxième église (Smyrne), fol 58v

Jean et la Deuxième église (Smyrne), fol 58v Jean et la Troisième église (Pergame), fol 63v

Jean et la Troisième église (Pergame), fol 63v Jean et la Septième église (Laodicée), fol 83v

Jean et la Septième église (Laodicée), fol 83v Le tabernacle ouvert et les anges aux sept coupes (Apocalypse 15,5)

Le tabernacle ouvert et les anges aux sept coupes (Apocalypse 15,5) Le Tétramorphe, livre 3

Le Tétramorphe, livre 3 945, Moralia in Job, Biblioteca national Madrid Cod 80 fol 2r

945, Moralia in Job, Biblioteca national Madrid Cod 80 fol 2r Jean et l’Ange de l’église de Sardes

Jean et l’Ange de l’église de Sardes La destruction de Babylone

La destruction de Babylone La vision de Jean

La vision de Jean L’Adoration des Vieillards

L’Adoration des Vieillards Frontispice de l’évangile de Matthieu, fol 7v

Frontispice de l’évangile de Matthieu, fol 7v Frontispice de l’évangile de Jean, fol 118v

Frontispice de l’évangile de Jean, fol 118v Frontispice de la préface de Marc, fol 42