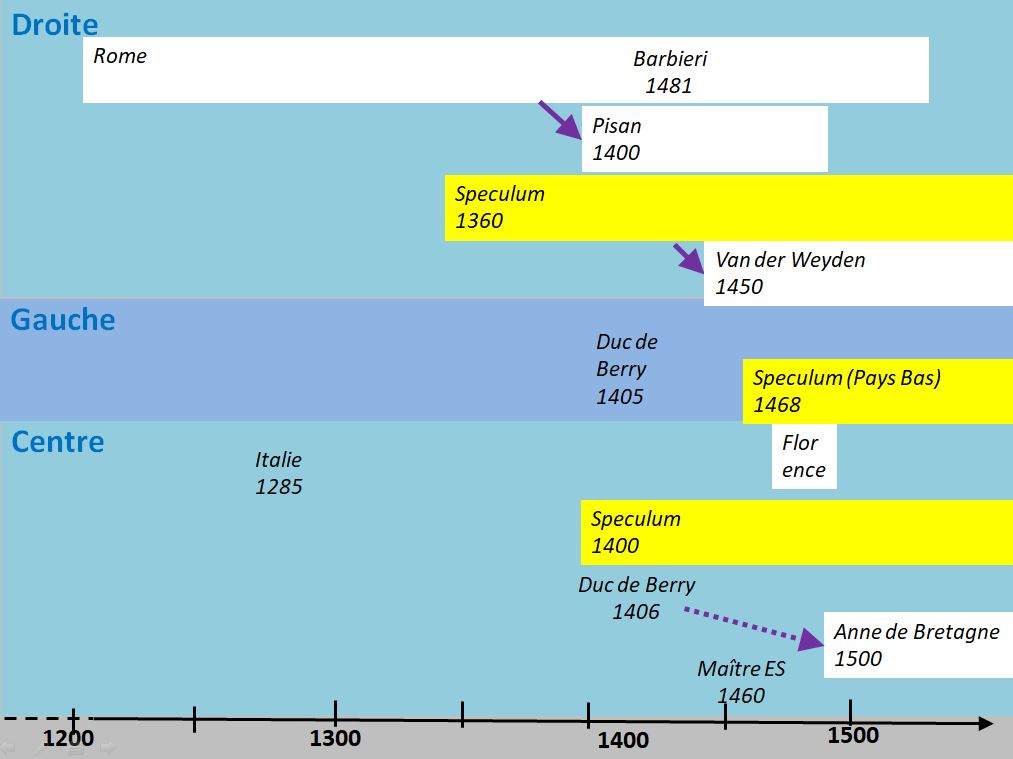

Les infractions à l’ordre héraldique du couple s’observent pour des raisons diverses et bien précises, quoique en général méconnues. Cet article en propose un répertoire méthodique.

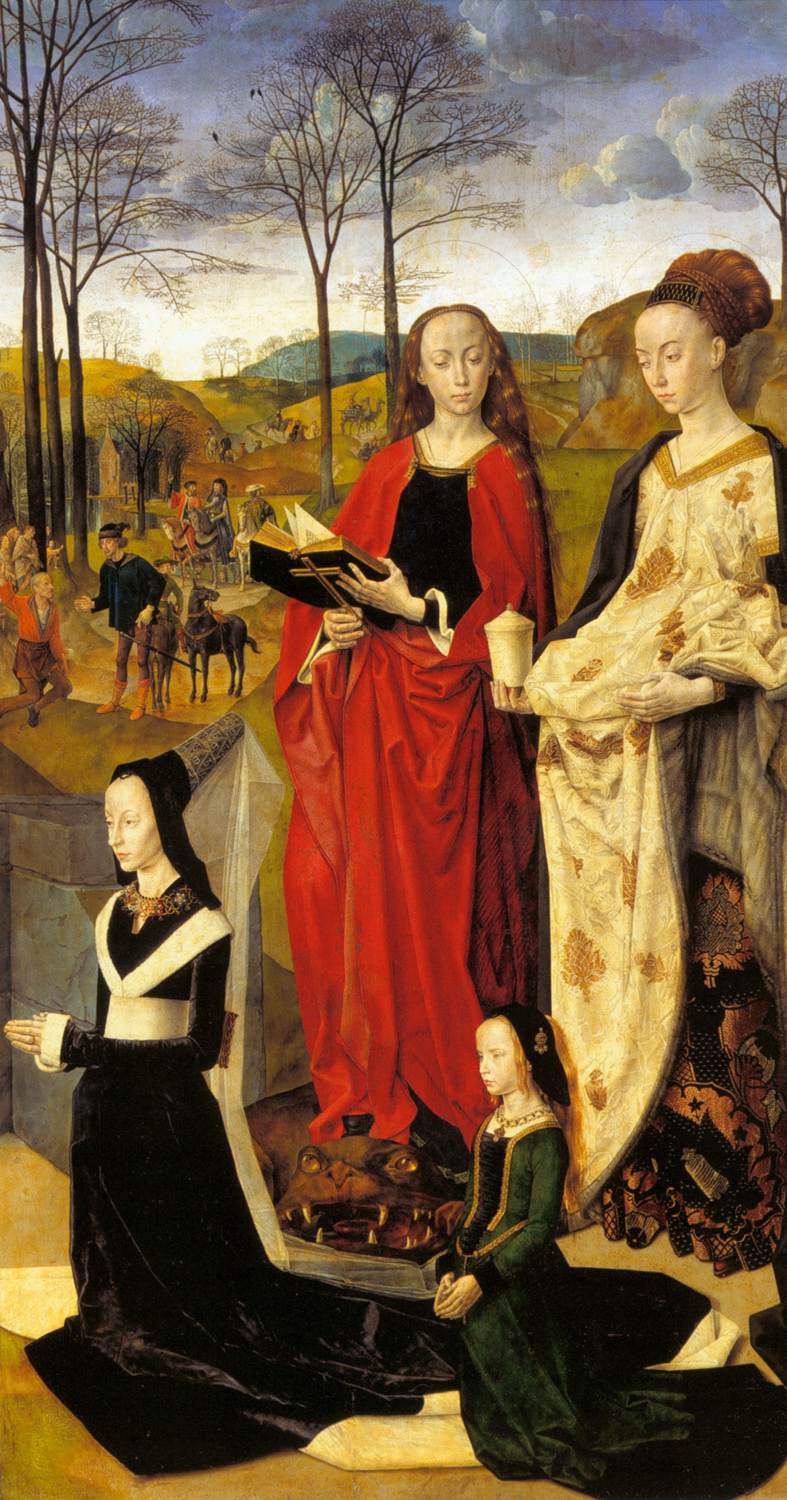

1 L’inversion funèbre

C’est le décès de l’épouse, désormais montée au ciel, qui lui assure la supériorité hiérarchique

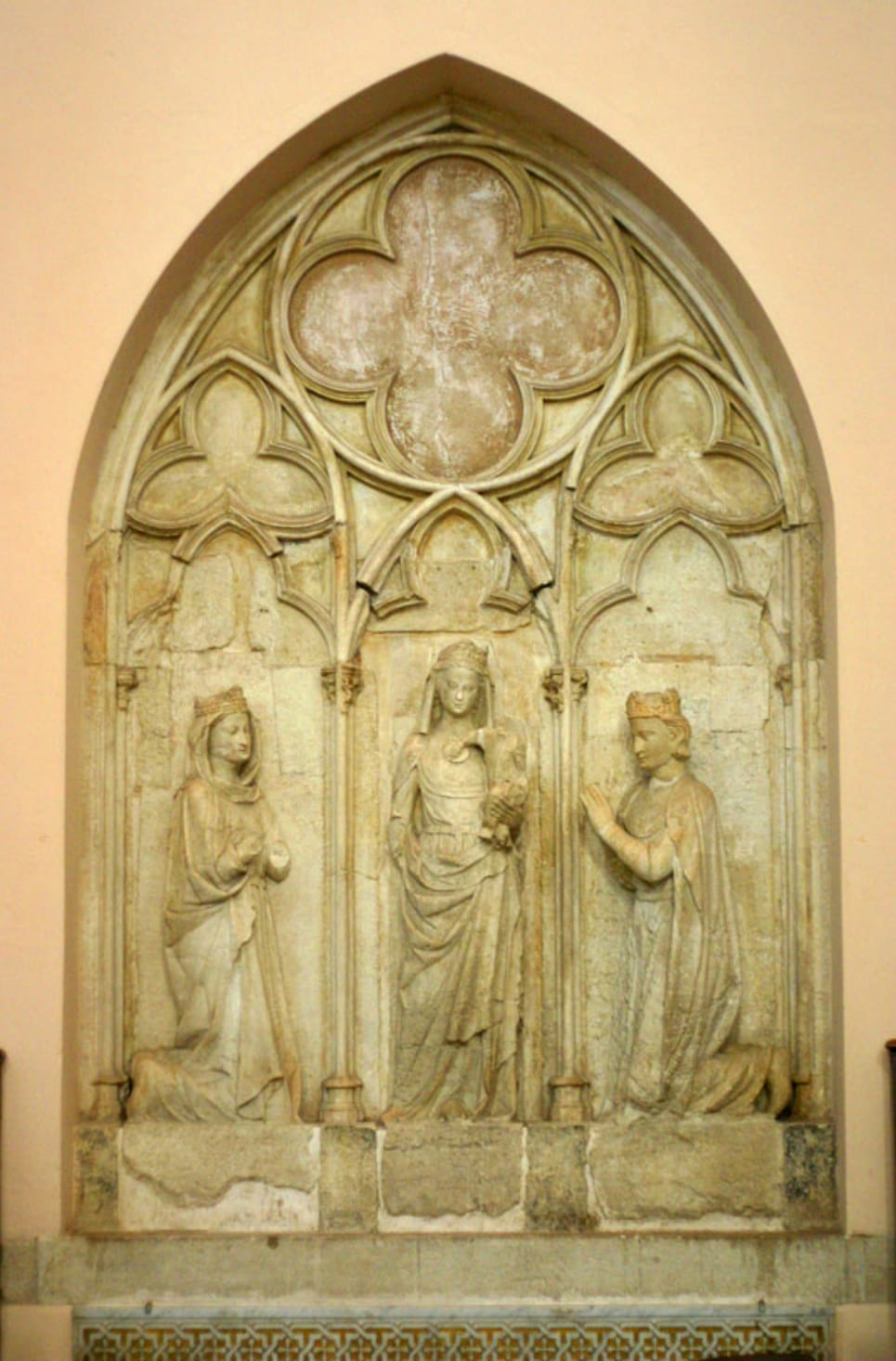

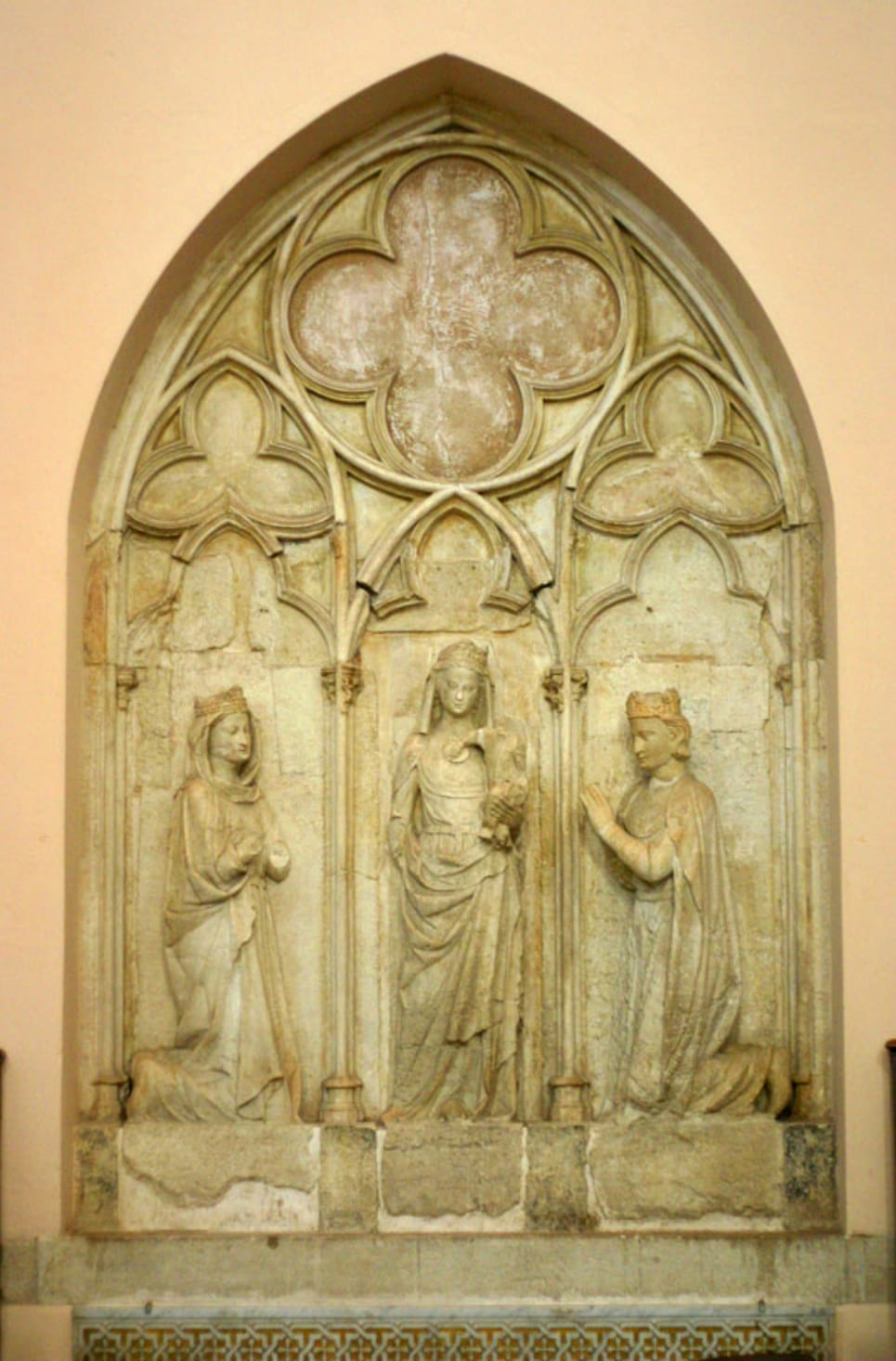

Tombe d’Isabelle d’Aragon, 1271, cathédrale de Cosenza

Ce monument commémore la mort soudaine de la jeune reine, enceinte de six mois, tombée de cheval alors qu’elle revenait de Tunis avec son époux le roi Philippe III et les restes de son père, Saint Louis. La défunte est représentée les yeux fermés, face à son mari qui implore la Vierge et l’Enfant.

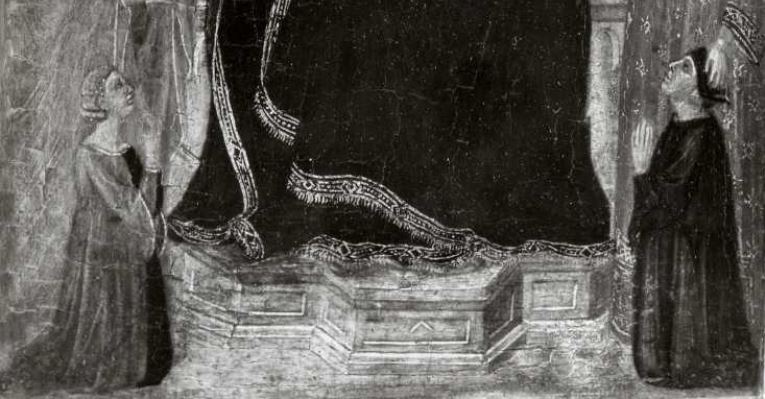

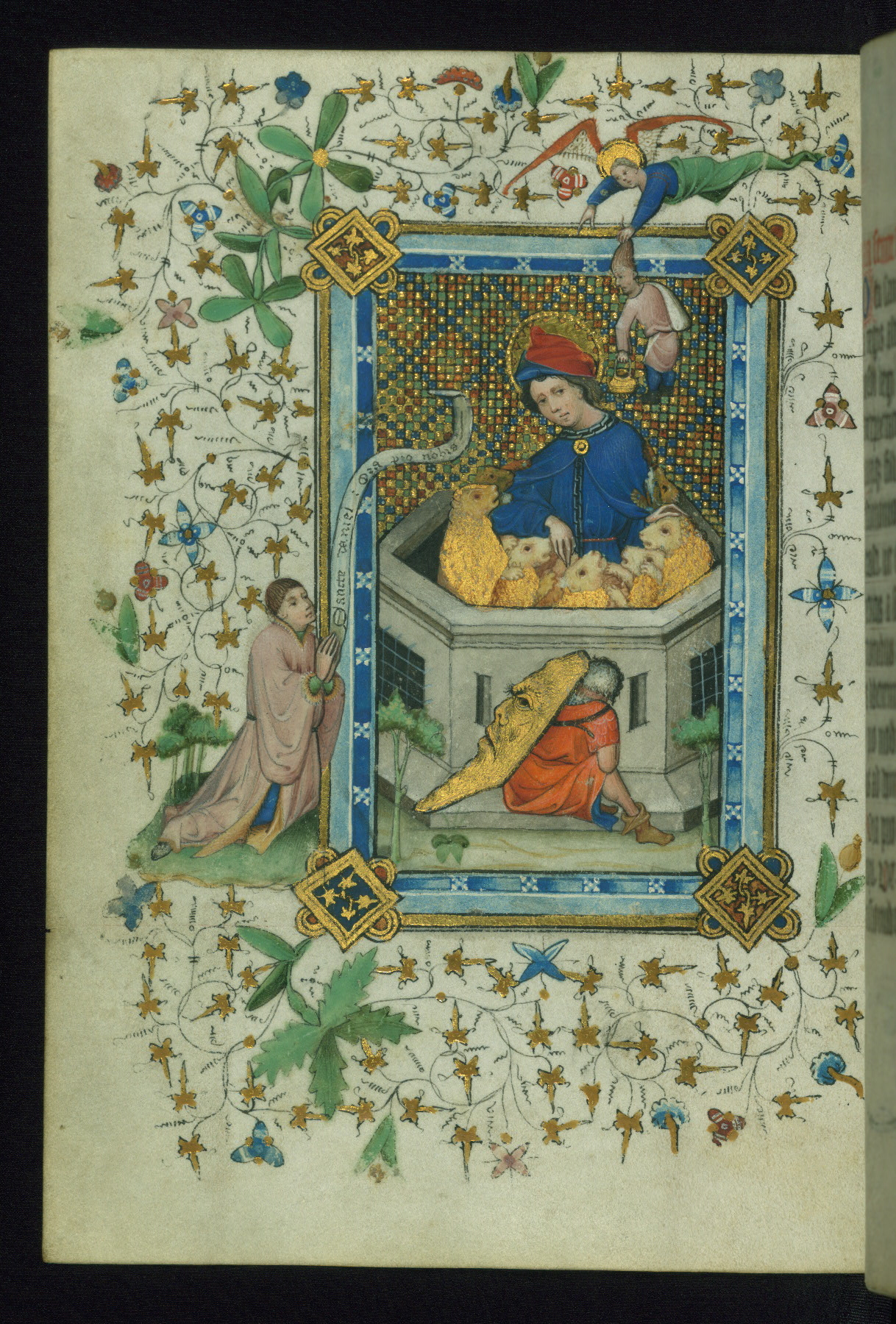

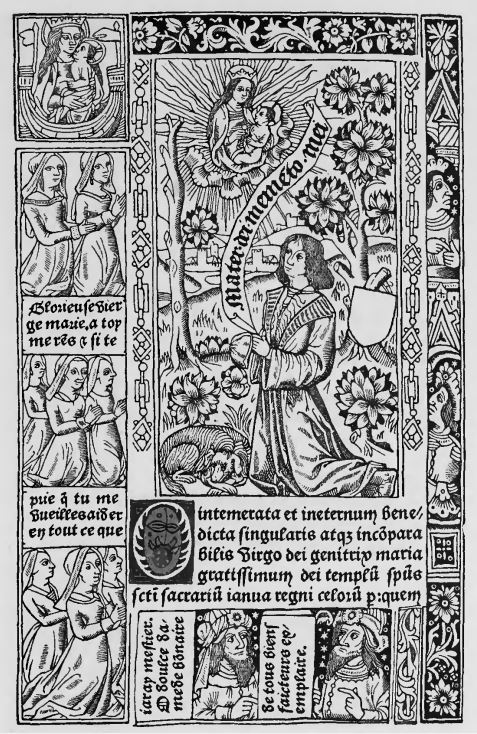

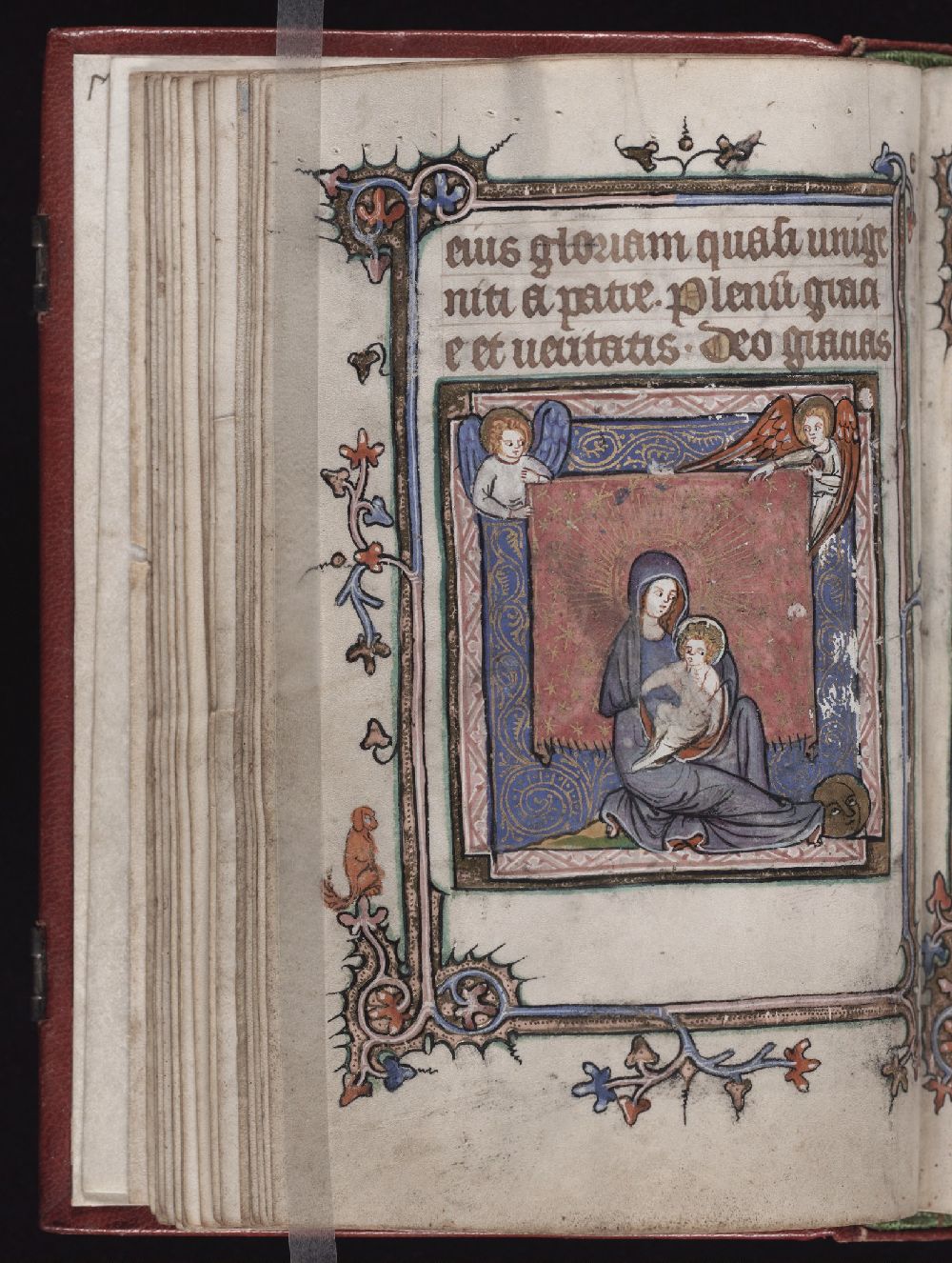

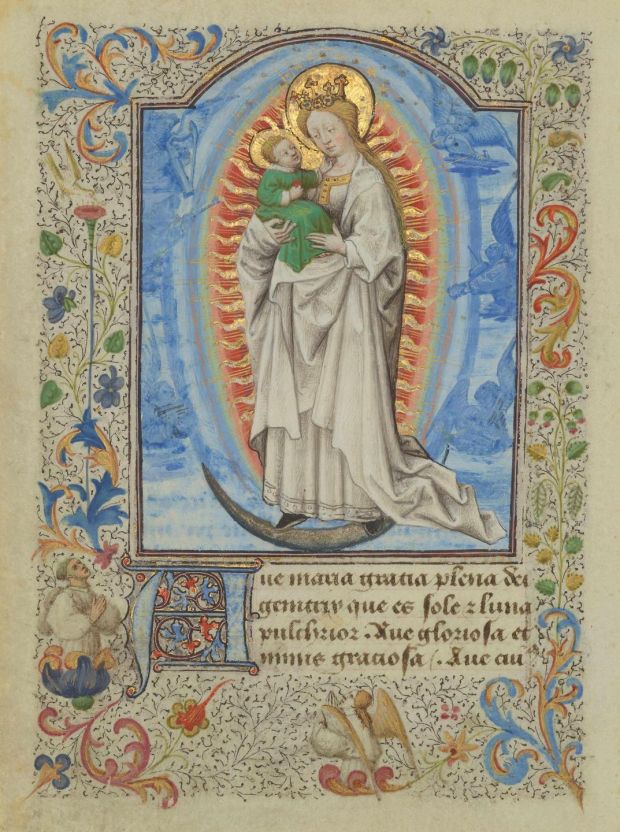

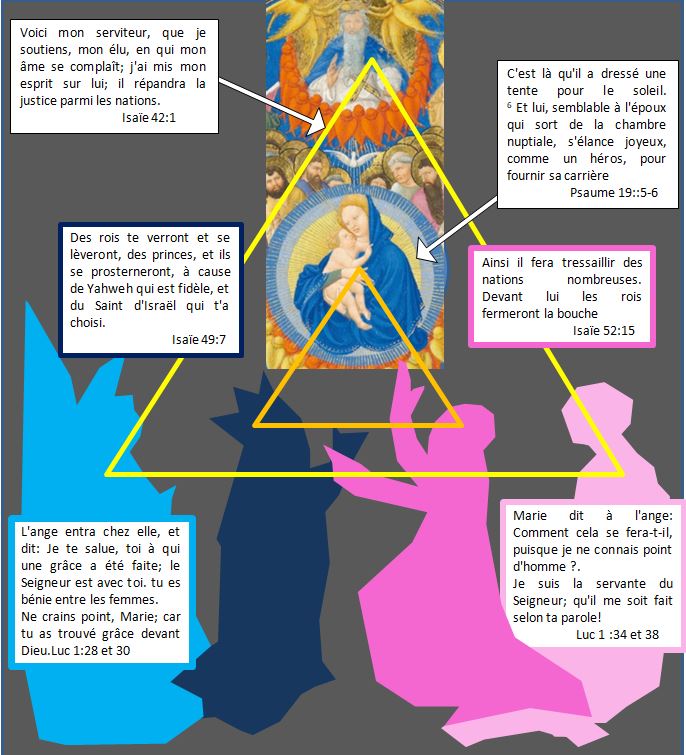

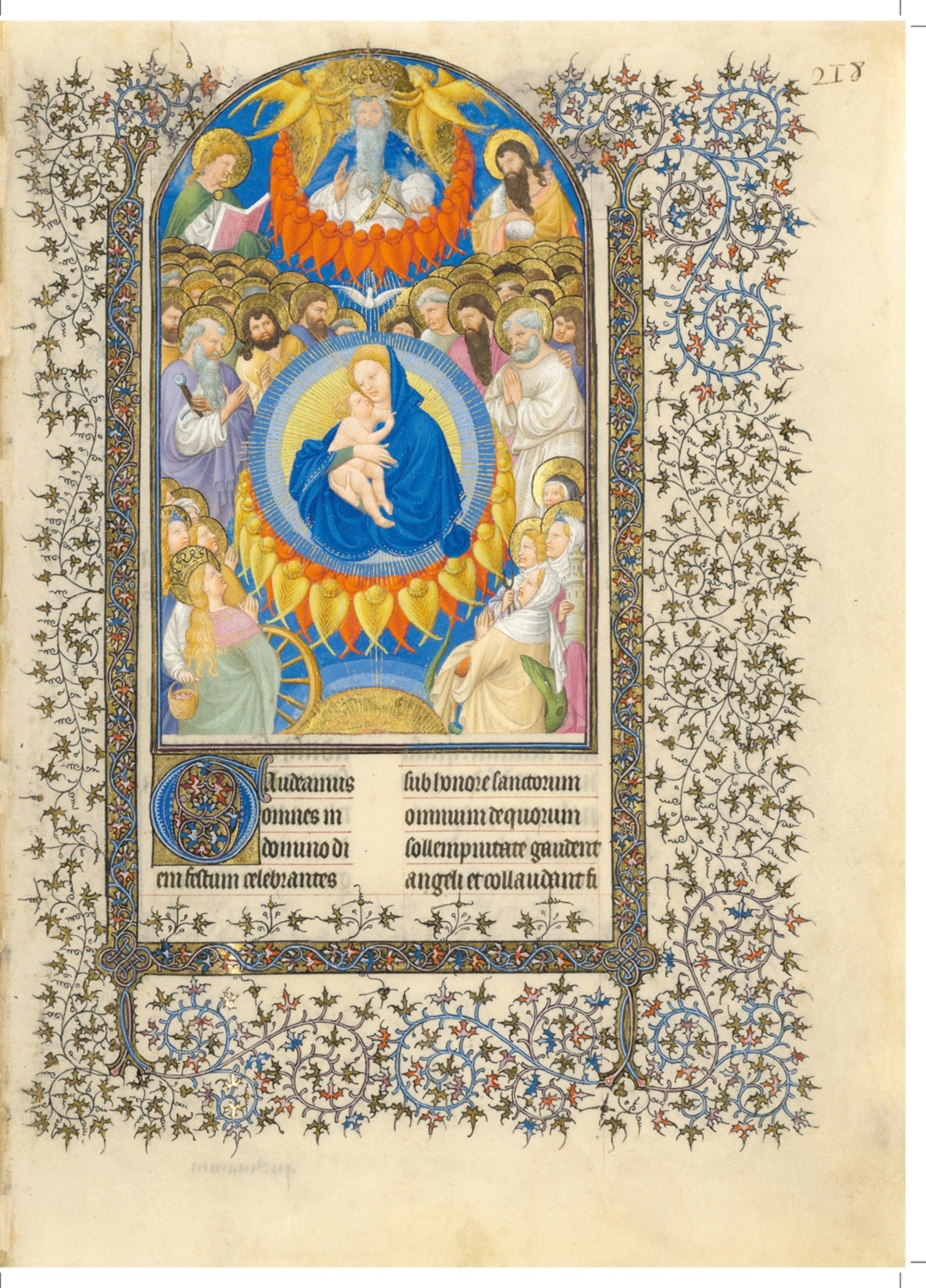

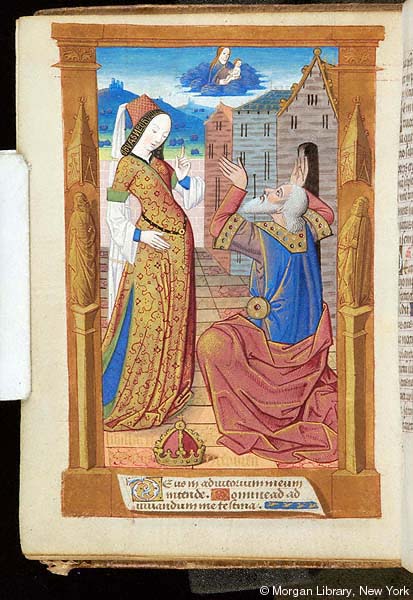

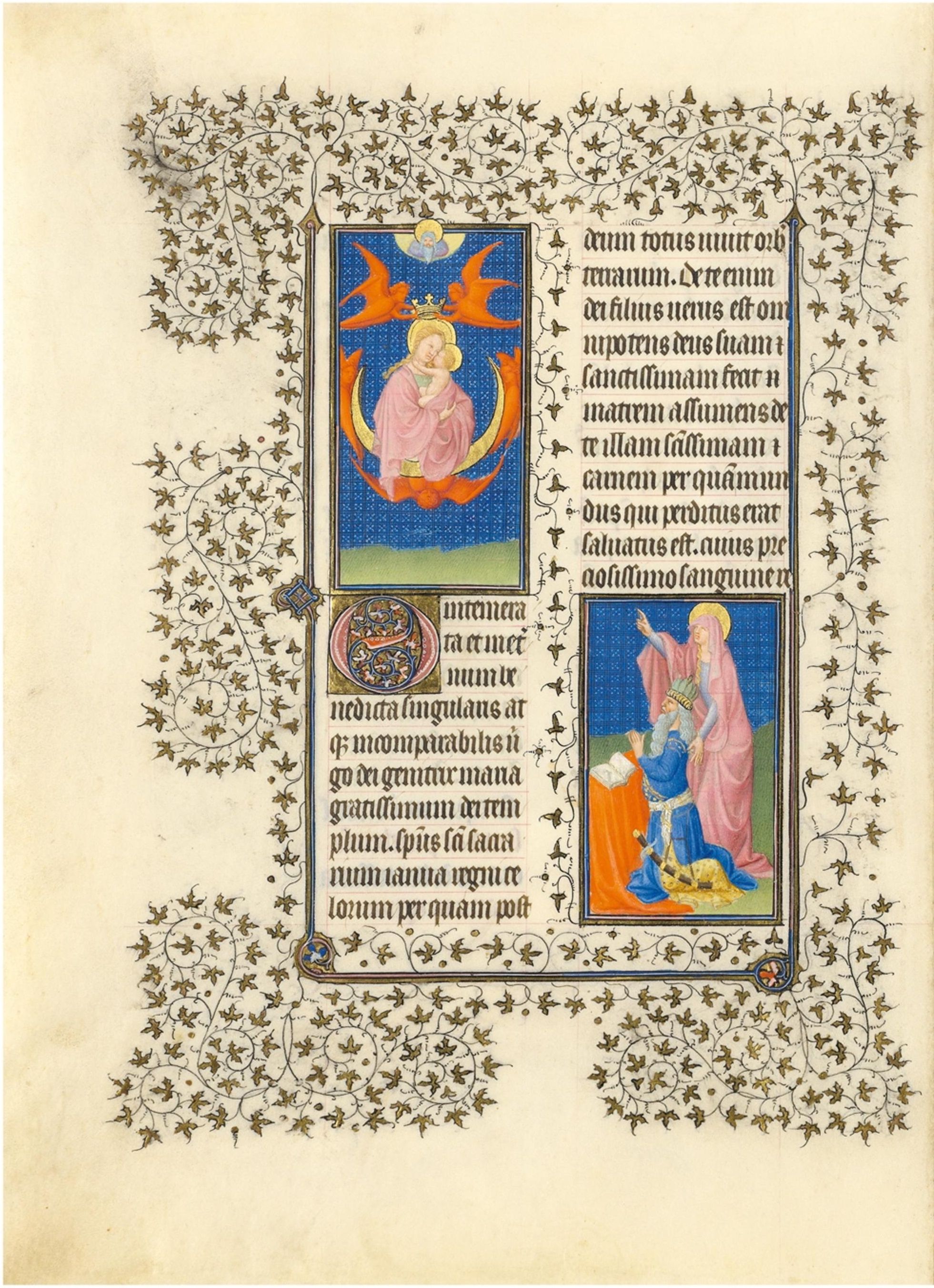

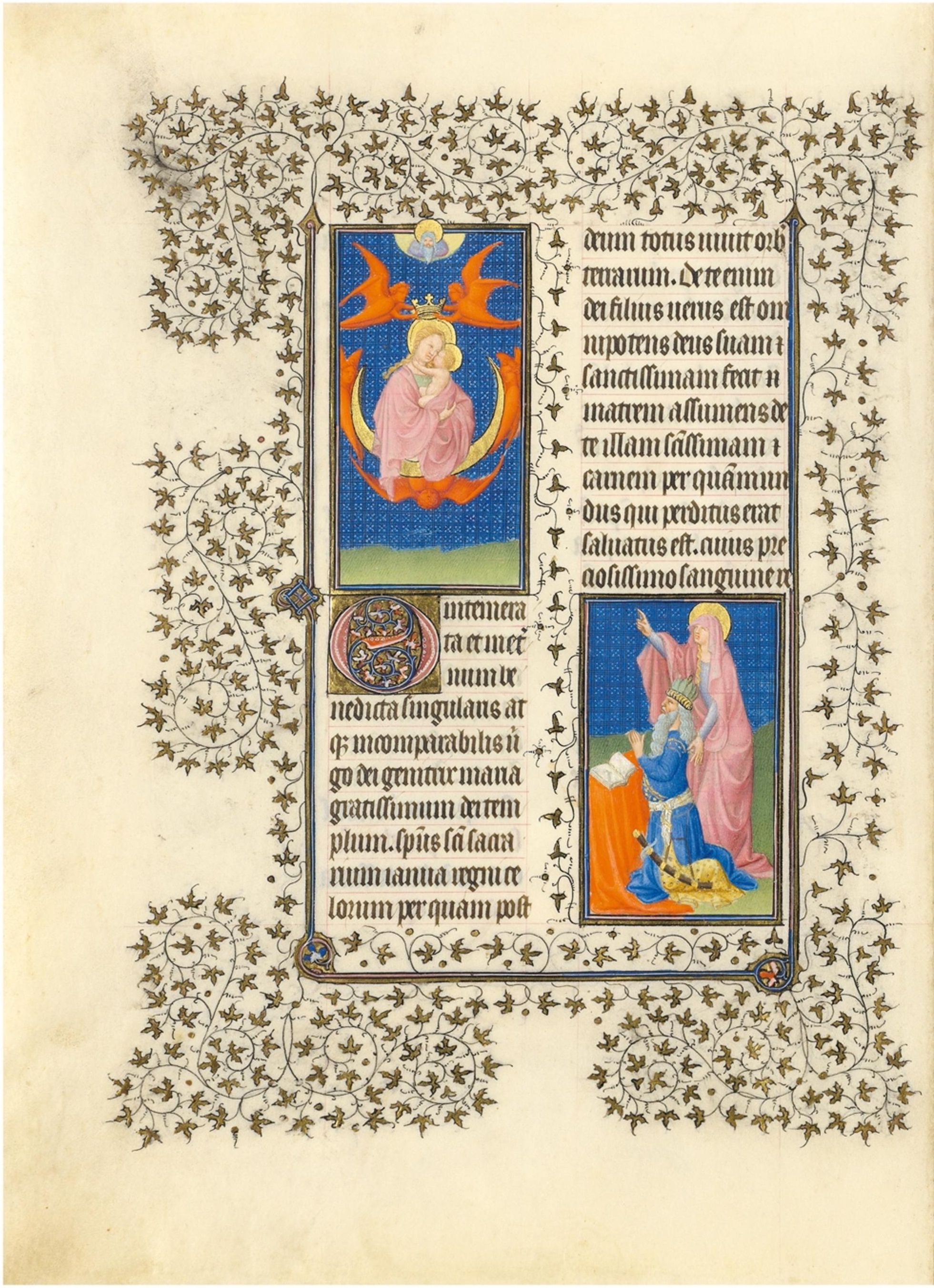

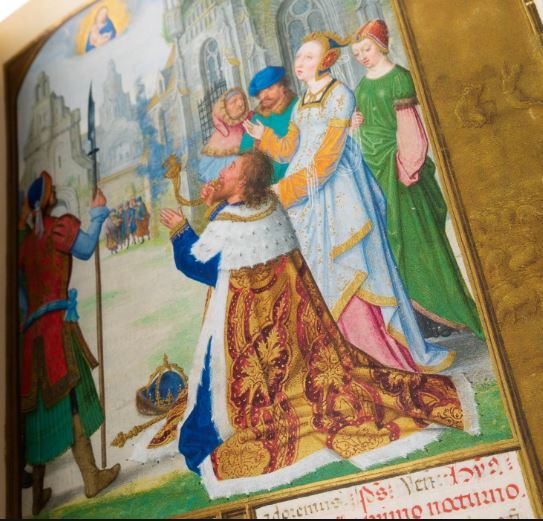

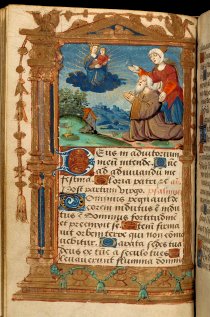

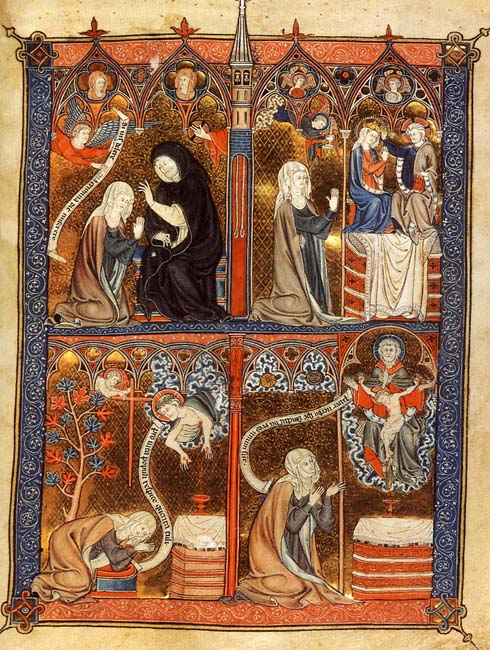

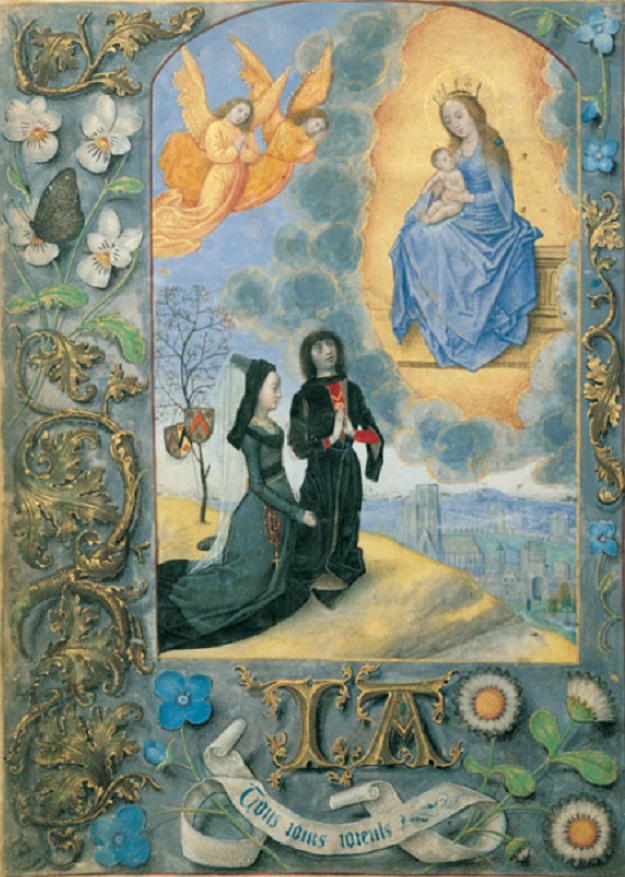

Heures, 1400-1410, Bibliothèque municipale de Carpentras, BM ms. 0057 f. 055v

On n’ a pas d’information sur ce couple de donateurs, mais les habits de deuil de la femme suggèrent qu’elle était morte. L’image est d’ailleurs une représentation du Paradis : sur une plateforme surélevée, l’Enfant donne par écrit sa réponse (favorable) à la demande de salut de la donatrice (pour d’autres exemples d’Enfant répondant à un supplication, voir 2-4 Représenter un dialogue). Les deux saintes qui entourent la Vierge montrent bien le contexte féminin de l’image : à gauche Sainte Catherine montre sa roue, à droite Sainte Agnès montre une couronne de fleurs fabriquée par les élus qui, en contrebas, jardinent, font de la musique ou de la lecture, libérés des obligations de la chair, en vacances pour l’Eternité.

Couronnement de Marie

Couronnement de Marie

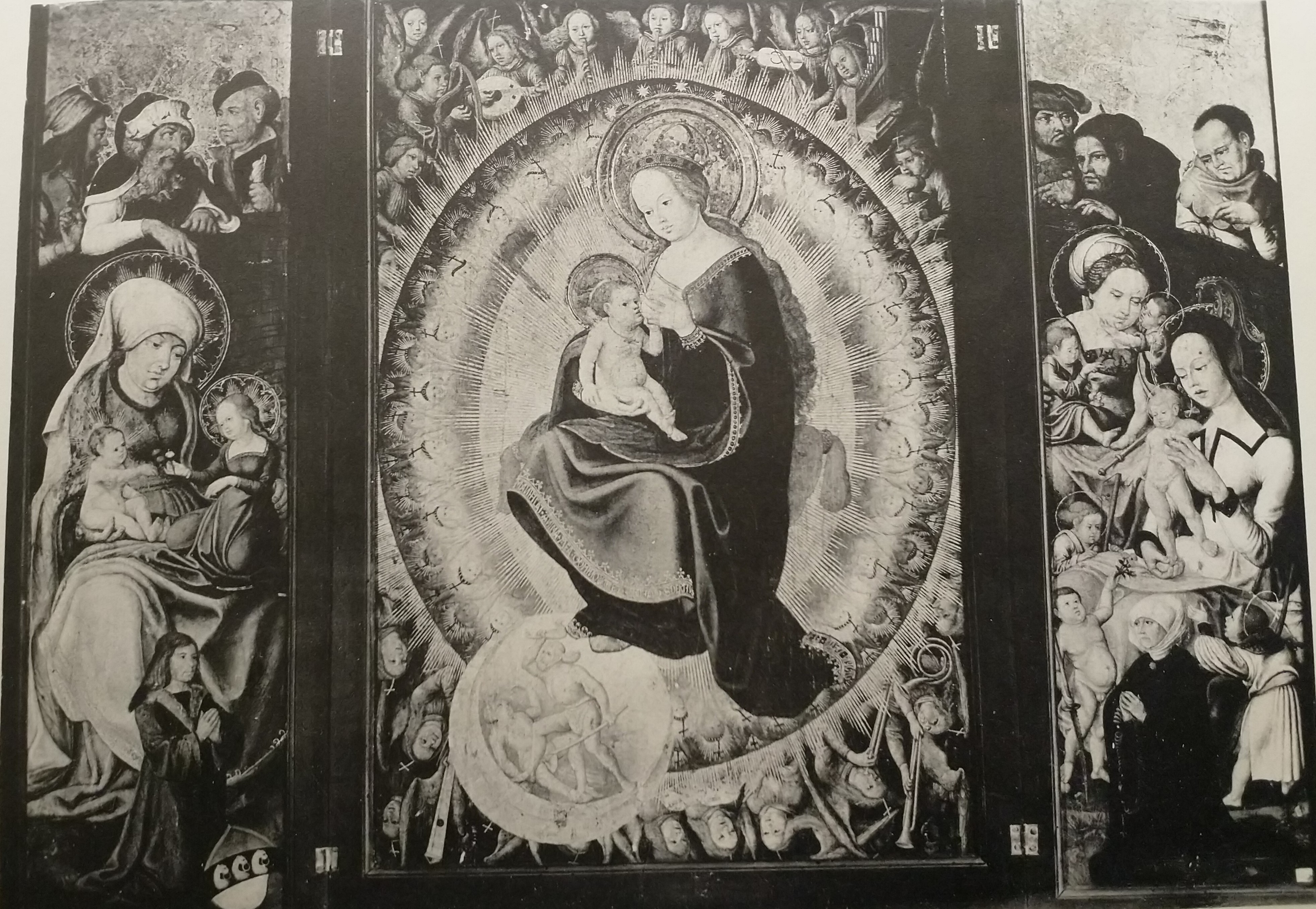

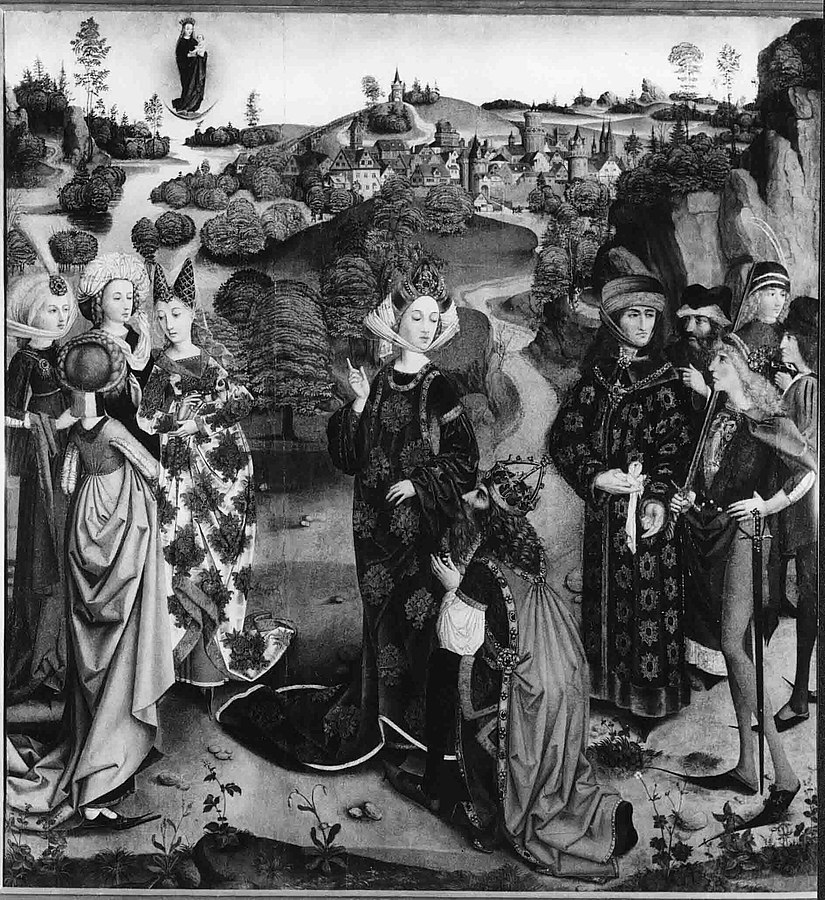

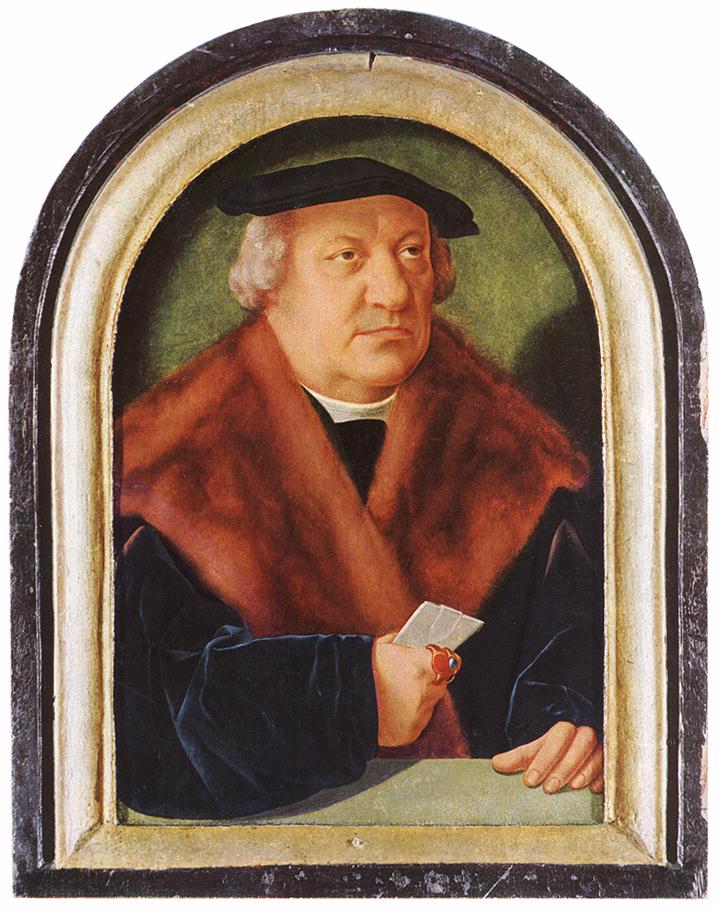

1464, Maître de la Passion de Lyversberg, Alte Pinakothek, Münich

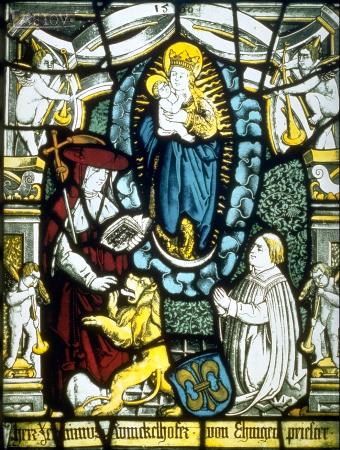

Nous avons ici une certitude sur le fait que l’épouse était morte : il s’agit du panneau central du retable de la Marienkapelle de l’église Sainte Colombe de Cologne, épitaphe de Johannes Rinck (mort en 1464). Sa première épouse Margaretha Blitterswick, morte en 1439, est représentée en position d’honneur à la droite du trône, par ordre d’arrivée au Ciel.

Chacun ayant conservé ses vêtements civils – elle sa robe de deuil, lui son tabard de membre du Conseil de Cologne – seule cette extraordinaire inversion signale qu’il s’agit de deux morts. Ce panneau a probablement été commandée par Peter Rinck en mémoire de son père et de sa mère, ce qui explique l’absence de la seconde épouse, Beelgin van Suchteln [1].

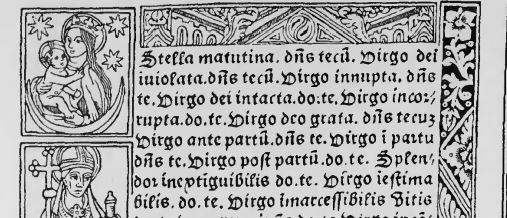

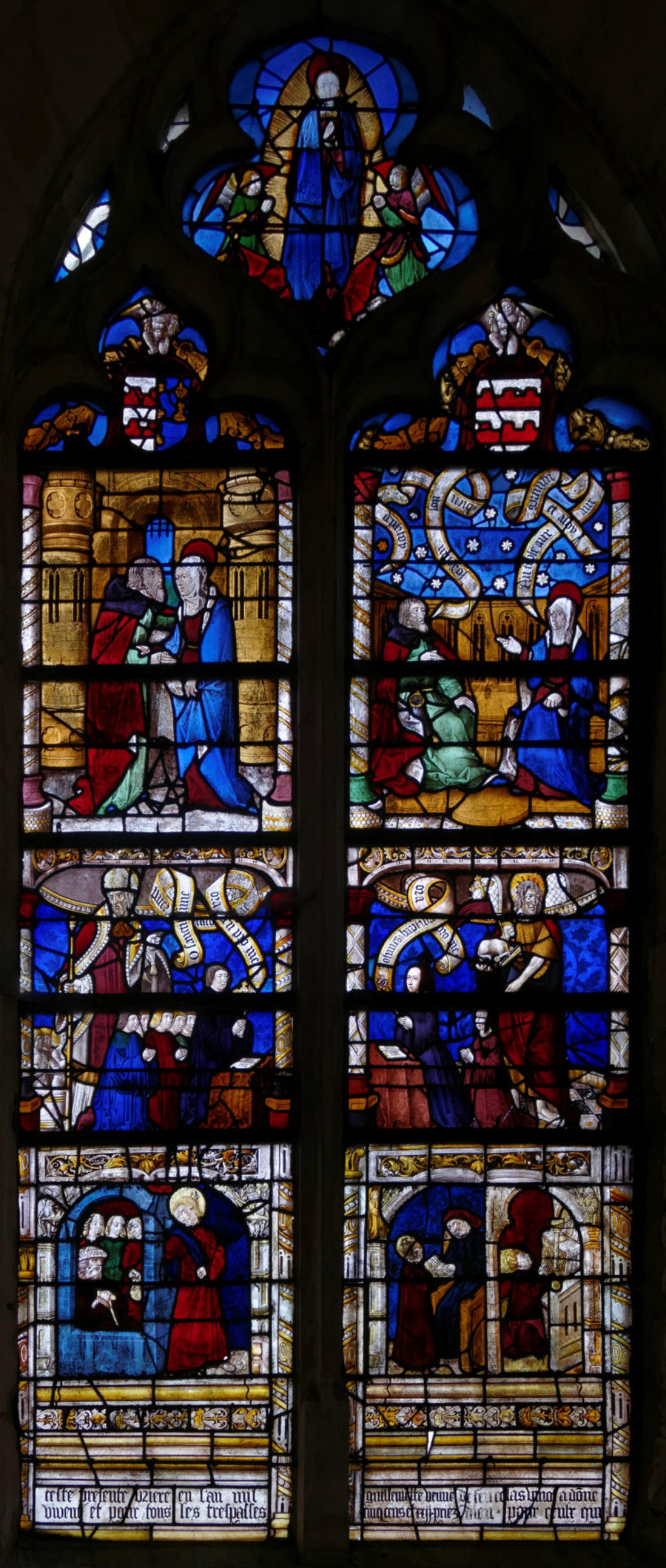

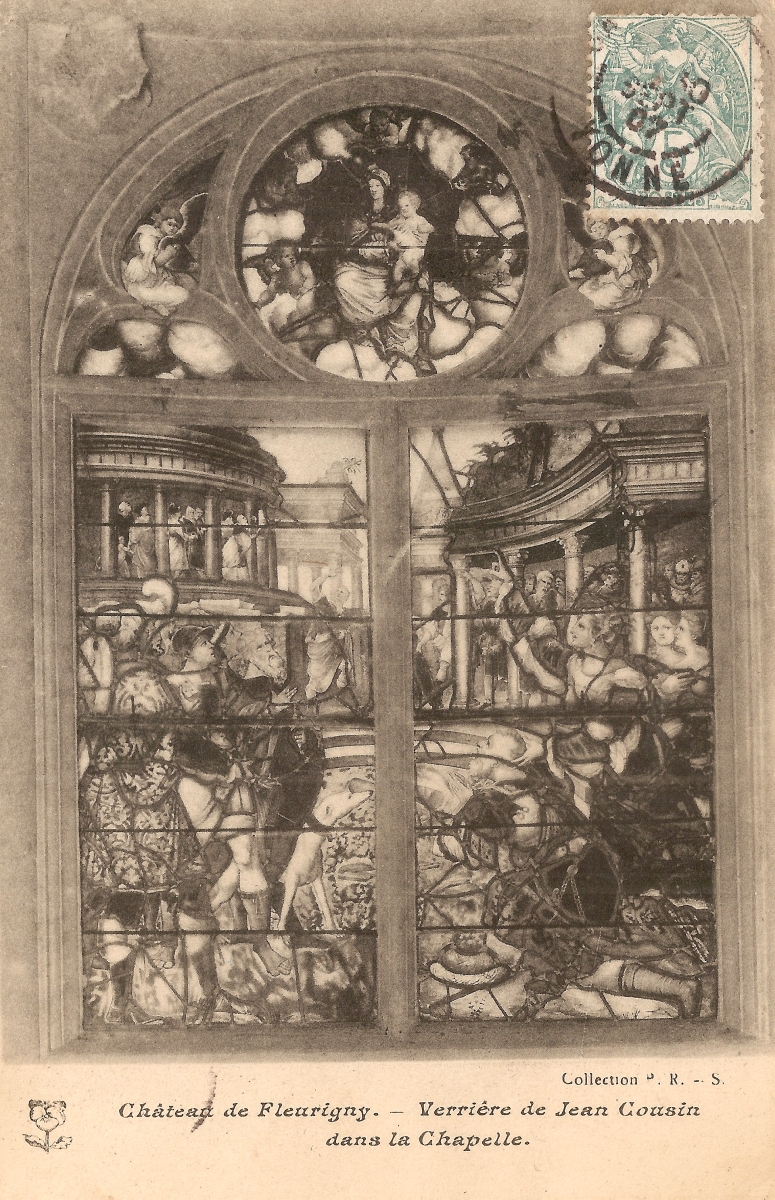

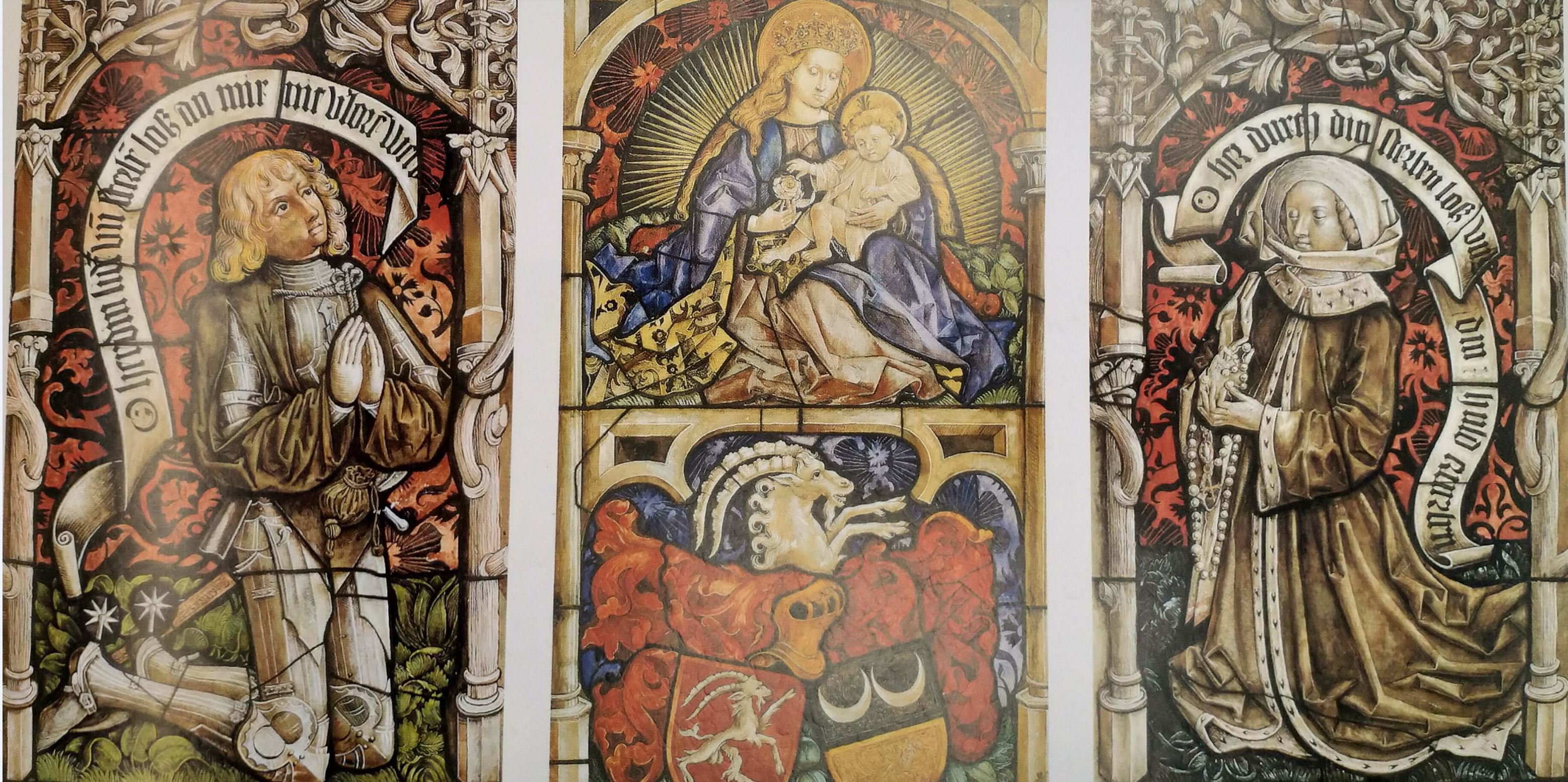

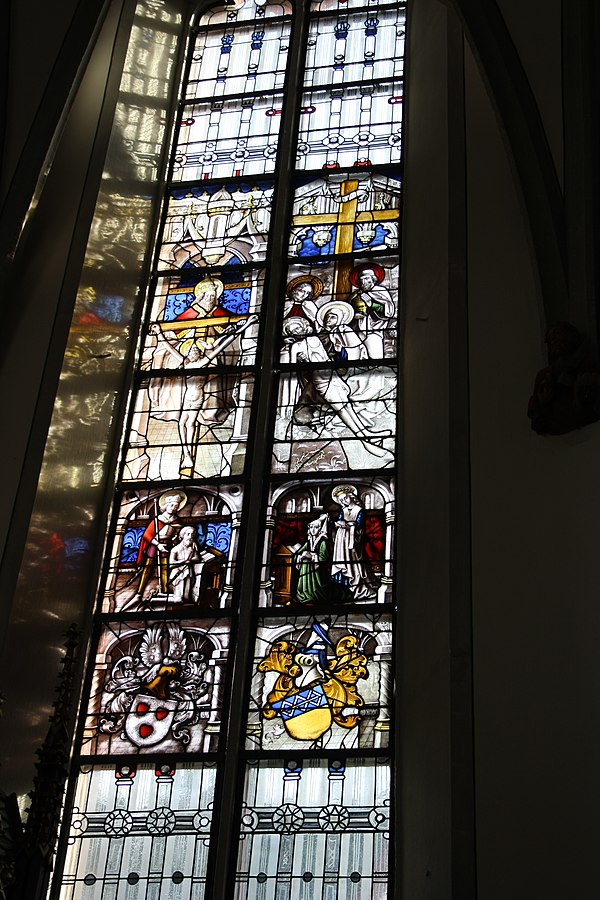

Verrière centrale,

Verrière centrale,

Vers 1480, Heilige Dreifaltigkeit Kirche, Ehrenstein(Asbach)

La verrière centrale montre, dans une sorte de crypte placée sous la scène sacrée, Wilhel von Nesselrode entre ses deux femmes, sa première Eva von Ötgenbach en robe de deuil à la place d’honneur (sous Marie) et la seconde Swenhold von Landsberg en face de lui [2]. On voit donc ici simultanément l’ordre héraldique inversé par la morte et respecté par les vivants.

La verrière de gauche montre le couple des donateurs eux-même, Bertrams von Nesselrode (fils de Wilhel), présenté par Saint Georges, et son épouse Margarethe von Oidtmann, présentée par Sainte Catherine. L’Adoration des Mages n’impose pas un ordre strict : en décidant ici d’inverser les sexes par rapport au registre inférieur, on a voulu placer l’époux sous le personnage le plus prestigieux : Marie.

La verrière de droite montre les von Oidtmann, parents de la donatrice. Cette fois, c’est en inversant l’ordre chronologique qu’on a voulu placer la scène prestigieuse, la Trinité, au dessus du mari, et la scène douloureuse, la Déposition, au dessus de l’épouse.

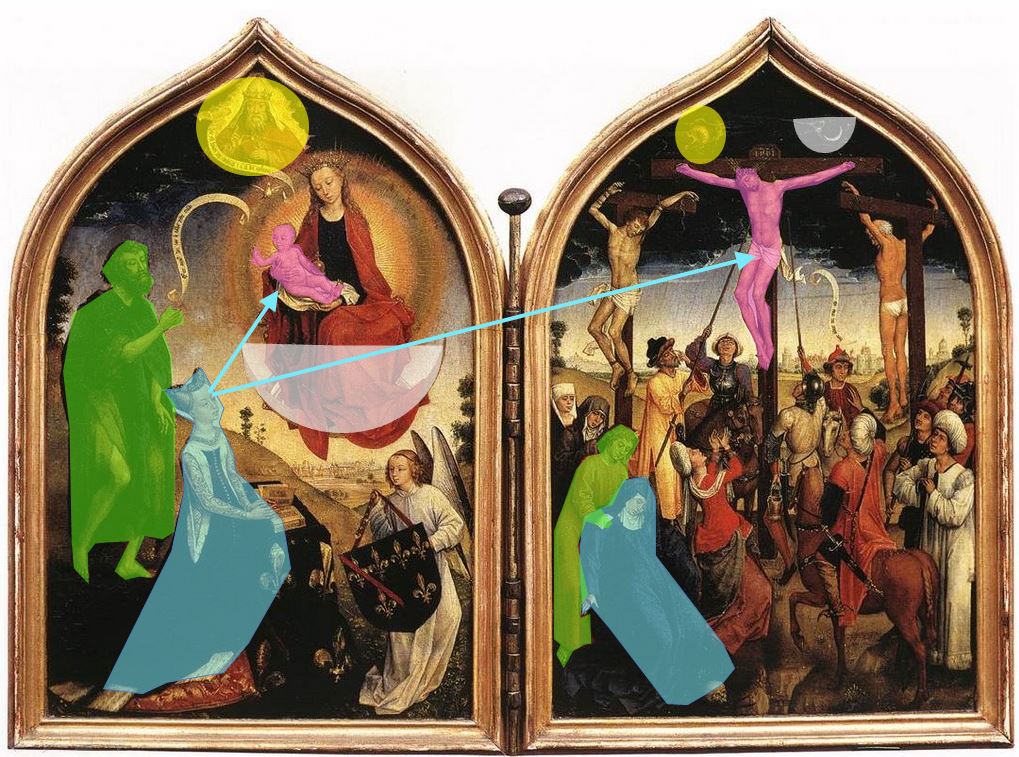

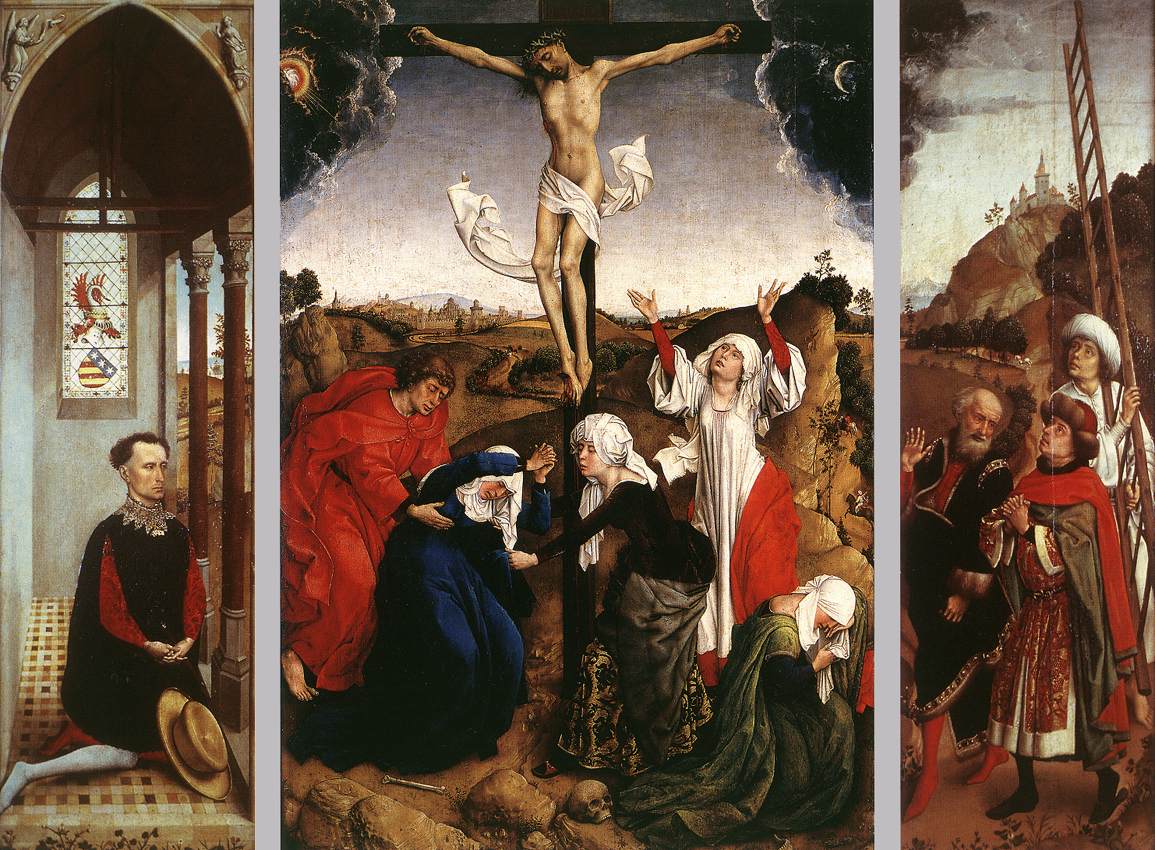

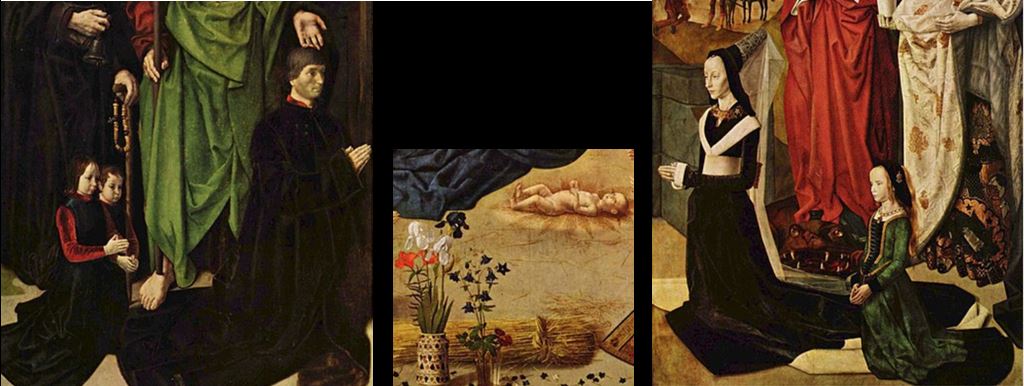

Retable de la Passion

Retable de la Passion

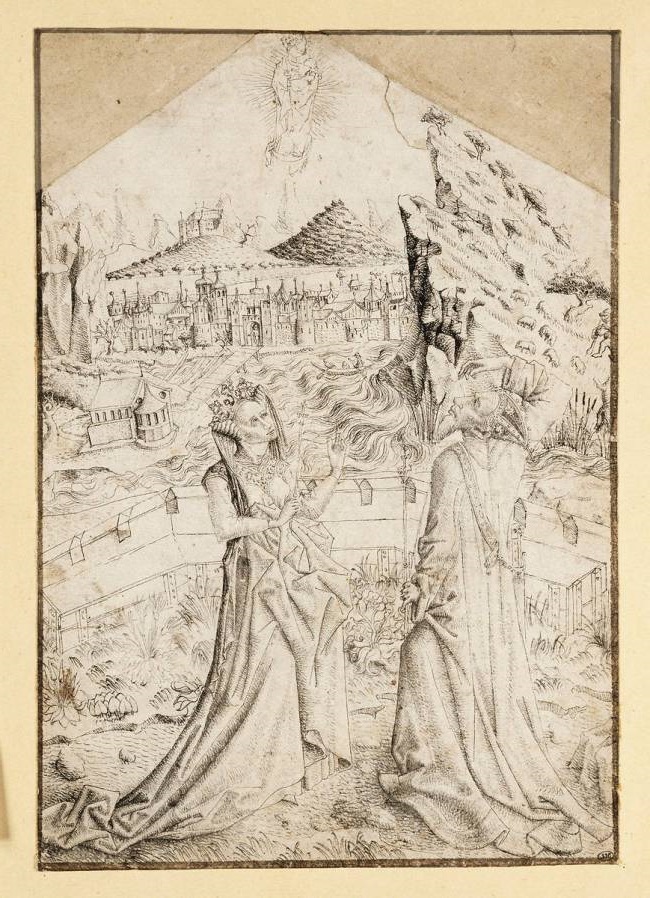

Maître du Livre de Maison, vers 1480, Musée des Augustins, Fribourg (Photo Michael Jensch)

L’identité des donateurs étant ici inconnue, on ignore si l’épouse était morte. On notera qu’elle est placée, avec sa robe sombre et ses mains jointes, dans la continuité de la silhouette de Marie. Du côté péjoratif, le mari est séparé du Mauvais Larron par la figure positive du Centurion qui a reconnu la divinité du Christ (en rouge). De la même manière que son épouse, il se situe dans la continuité du riche personnage en robe de brocard et fourrure, en lequel il faut probablement reconnaître Joseph d’Arimathie : le ruban blanc du centurion qui lui masque les mains est une allusion au linceul qu’il va bientôt acquérir.

Nicodème, le centurion et Joseph d’Arimathie, Musée de l’Oeuvre Strasbourg, vers 1475

Nicodème, le centurion et Joseph d’Arimathie, Musée de l’Oeuvre Strasbourg, vers 1475

Ce groupe sculpté contemporain témoigne de la même volonté d’insérer un groupe positif du mauvais côté de la Crucifixion : ici, Joseph fait le geste de compter sur ses doigts, autre manière d’évoquer l’achat du linceul.

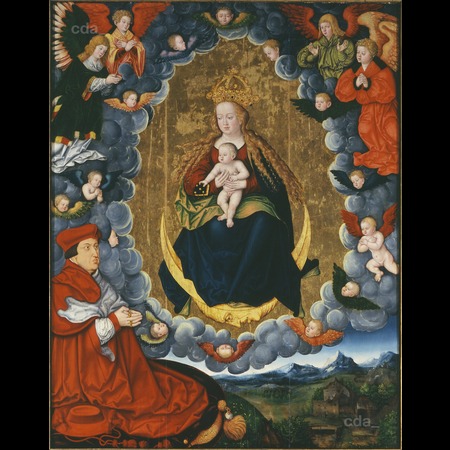

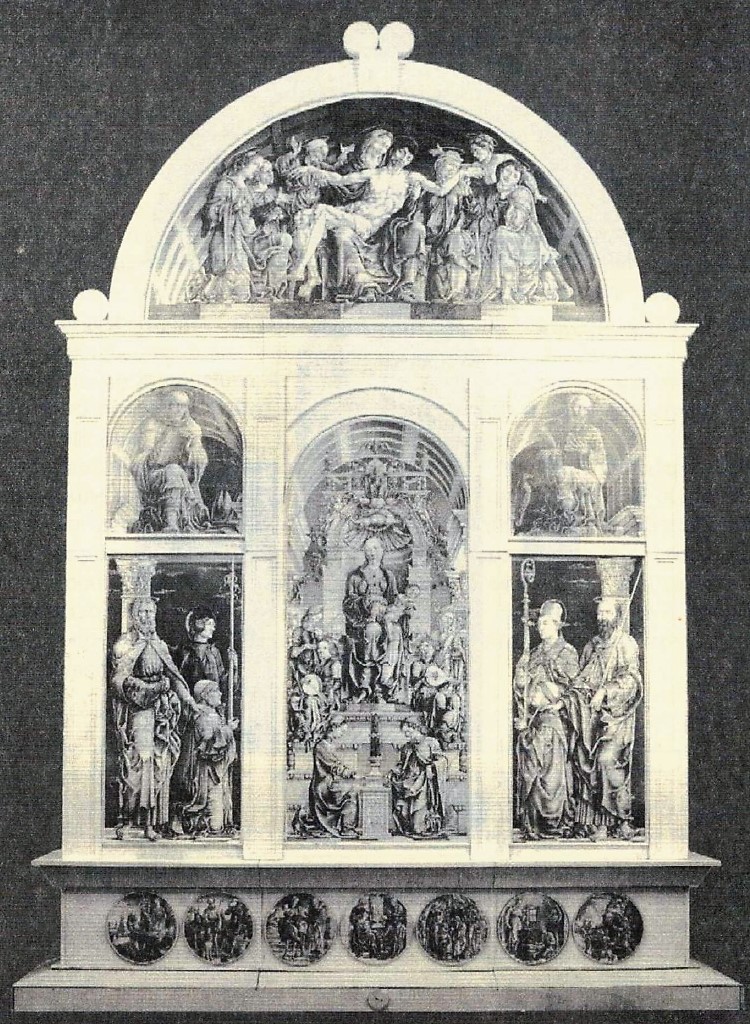

Epitaphe familiale des Chevaliers de Bubenhofen, Maître de Messkirch, 1522-23, Kassel Museum [2a]

Epitaphe familiale des Chevaliers de Bubenhofen, Maître de Messkirch, 1522-23, Kassel Museum [2a]

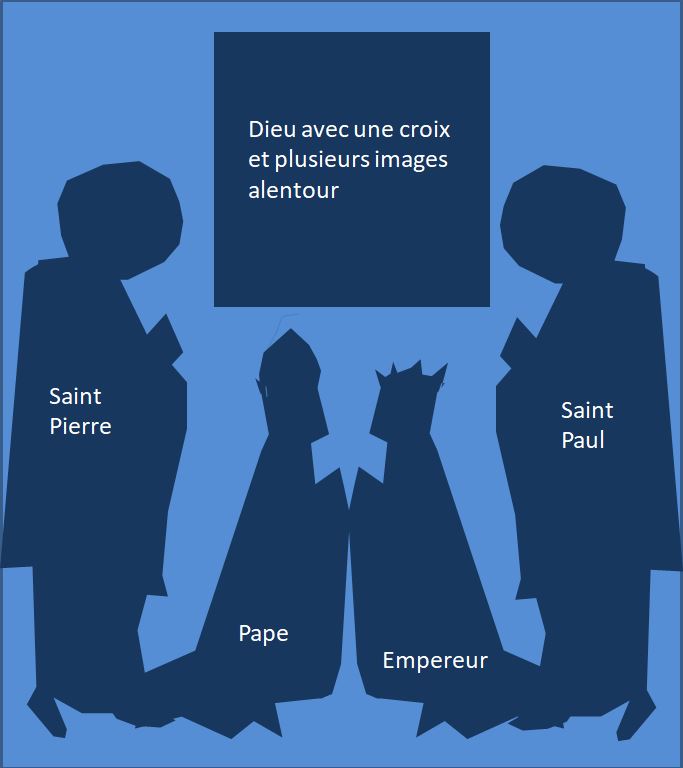

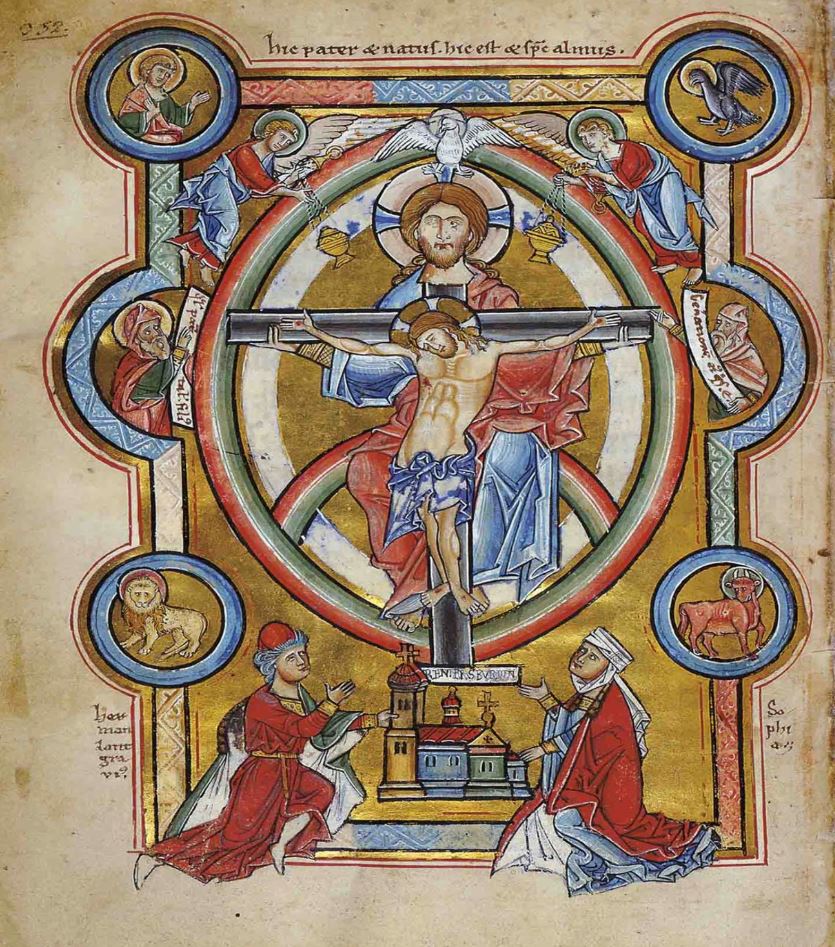

Le registre sacré est construit autour du motif trinitaire du Trône de Grâce (Dieu le Père tenant la croix du Fils, surplombé par la colombe), orienté de biais vers Marie. Elle est accompagnée par Saint André (croix en X) et Saint Jean l’Evangéliste (tenant la coupe de poison), tandis qu’en face Saint Sébastien montre ses flèches et Saint Michel pèse une âme de la famille, manifestement sauvée : les démons ne sont pas assez lourds pour faire remonter son plateau.

La Vierge est placée du côté honorable, à la droite du Trône de Grâce et sous le soleil. Elle entraîne dans son sillage les deux dames de la famille : Margarethe von Klingenberg (morte en 1520) et sa fille Apollonia von Hailfingen (morte en 1518). Le côté droit suit le même logique parent-enfant : le mari de Margarethe, Konrad II von Bubenhofen (mort en 1478) et leurs quatre fils : trois chevaliers Hans Konrad (mort avant 1478), Hans-Heinrich (mort en 1522) et Vitus (mort en 1512), puis le chanoine Matthäus, doyen de la cathédrale de Constance. On pense que c’est lui, dernier survivant de cette branche éteinte, qui a commandé cette épitaphe peu avant sa propre mort, en 1523 [2b].

L’honneur fait aux femmes de figurer du côté de la Vierge se justifie ici par le fait que nous ne voyons pas la famille sur terre, où règne l’ordre héraldique, mais dans le ciel.

L’identité des deux garçonnets en rouge n’est pas claire (l’inscription du centre étant effacée) : ce sont soit les enfants d’Apollonia, soit plus probablement des frères décédés prématurément.

Vierge à l’Enfant avec un couple de donateurs

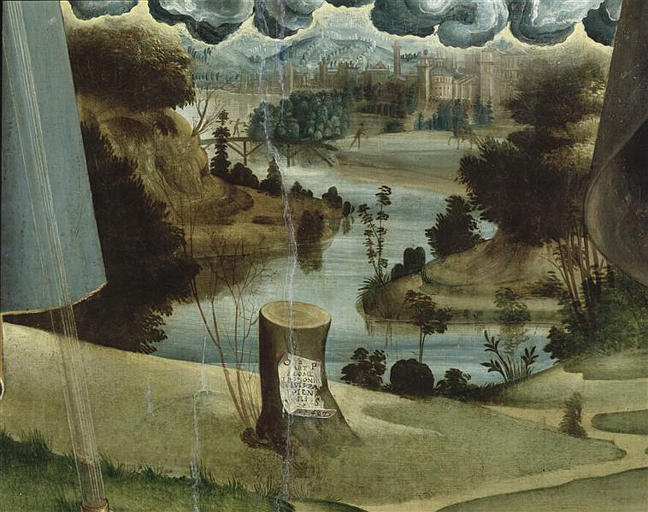

Dosso Dossi, 1512, Philadelphia Museum of Art.

Bien que les donateurs soient inconnus, leur position relative suggère qu’il s’agit d’un mémorial dédié par l’époux à sa défunte épouse [3]. Les ombres longues, la figure maléfique du chat à l’aplomb du chardonneret (le mal qui menace l’innocence, voir Le chat et l’oiseau), ajoutent à l’atmosphère tragique. L’autre époux du tableau, Joseph dans la pénombre adossé à une colonne brisée, se substitue derrière la morte au mari encore vivant, à l’écart sous une colonne intacte, et qui aspire à la rejoindre.

Pour les exemples ci-dessous, faute de certitudes biographiques, nous n’avons que des présomptions.

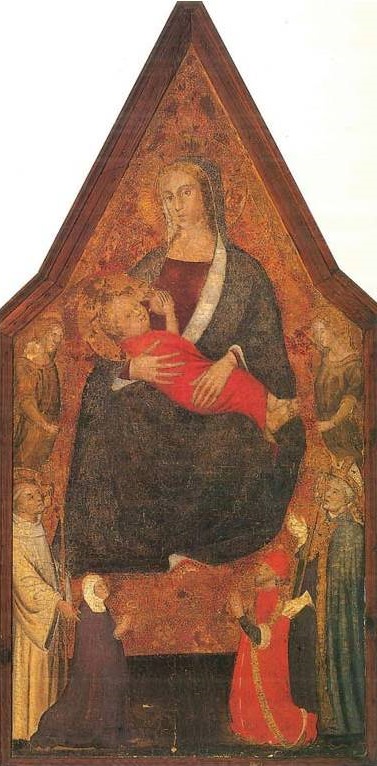

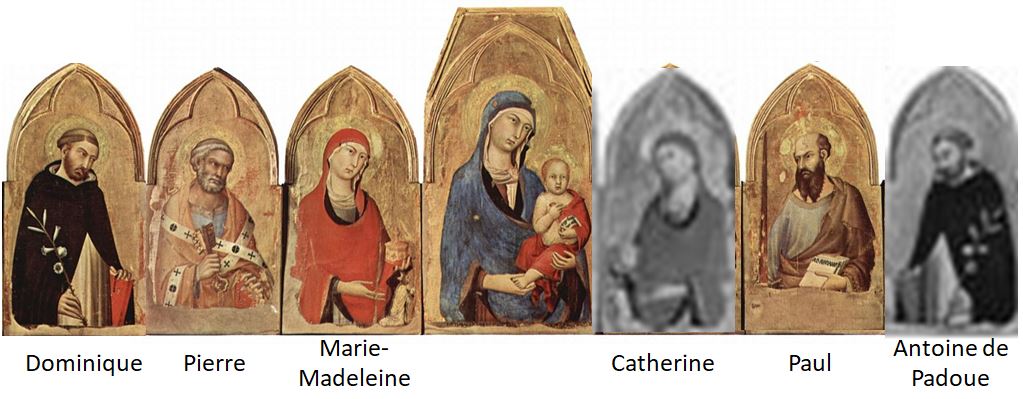

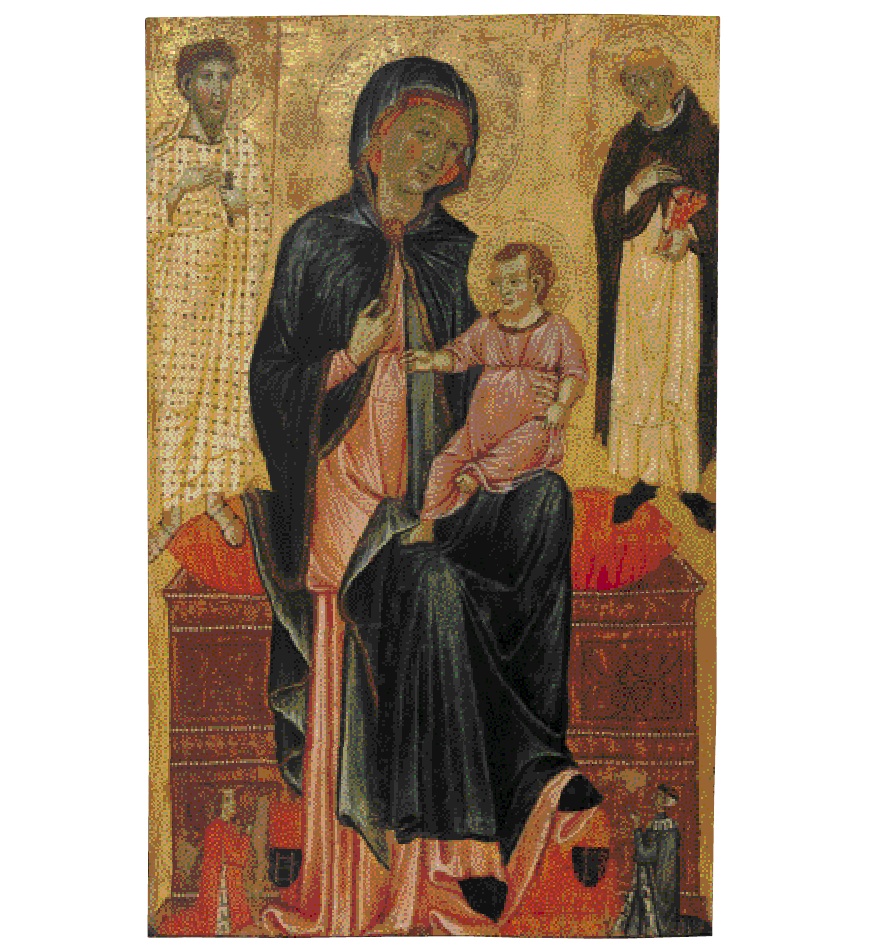

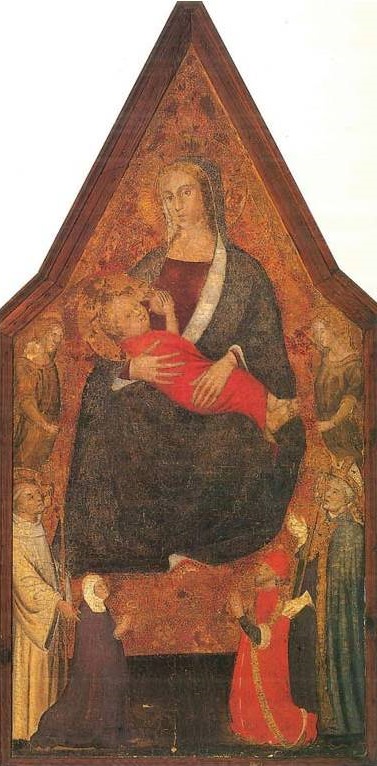

Vierge à l’Enfant avec Saint Bartholomé, Saint Dominique et un couple de donateurs

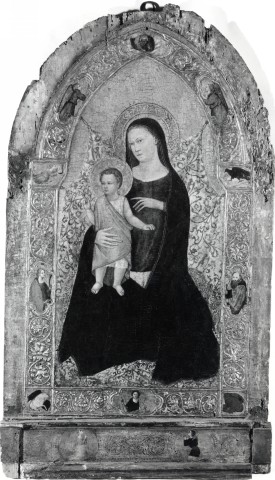

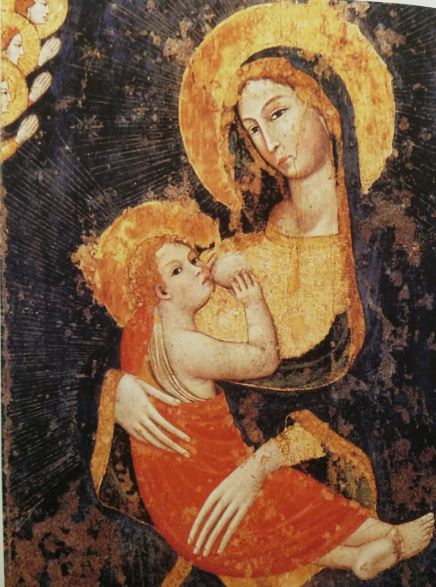

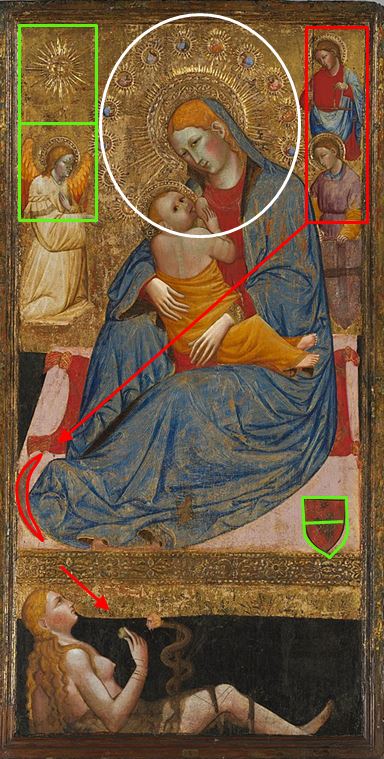

Maestro di Varlungo, vers 1295, collection Pittas

D’après les armoiries, les donateurs seraient de la famille florentine des Scali ([4],p 166) mais on ne connaît pas leur identité. Le fait que la bénédiction de l’Enfant s’adresse à l’épouse suggère fortement un cas d’inversion funèbre.

Vierge à l’Enfant avec un Saint Martyr, Saint Antoine et un couple de donateurs de la famille Pinoli (Madonna del Belvedere)

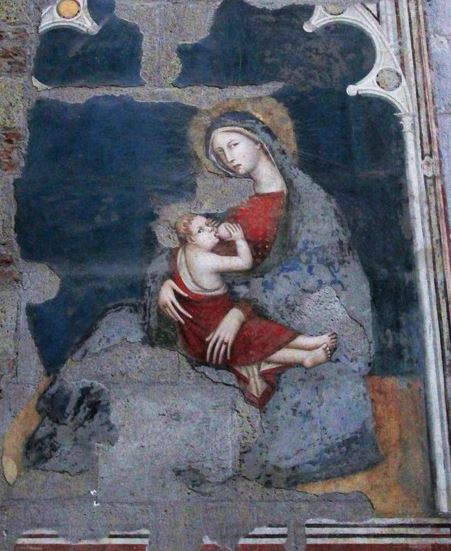

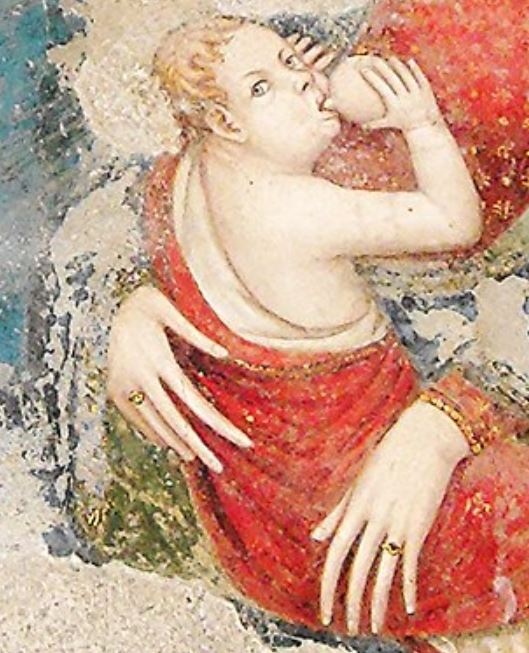

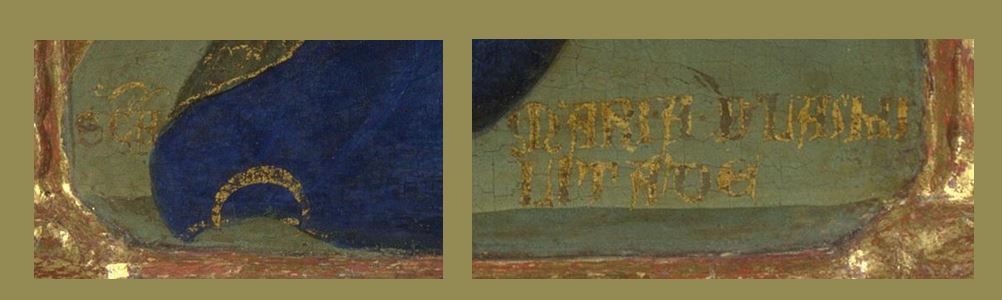

Nelli Ottaviano, 1413, Eglise de S. Maria Nuova, Gubbio

Dans cette fresque de très haute qualité, typique du gothique international en Italie, la différence d’âge entre les donateurs saute aux yeux. Une autre différence plus discrète est que, tandis que Saint Antoine, en tant que patron du donateur, pose sa main sur son épaule, c’est un ange qui présente la très sensuelle jeune femme blonde à l’Enfant qui la bénit. Il s’agit donc très probablement d’une jeune morte, femme ou fille du donateur.

Cette fresque est bien connue pour les minuscules scènes de nus qui ornent les colonnes torses, et auxquelles aucune explication convaincante n’a été donnée [5]. La plupart représentent un couple poursuivi ou battu. Mais il faut aussi noter les nombreuses figures animales, toutes différentes, peintes en doré dans le décor, en alternance avec des étoiles. Il me semble que ce fond luxuriant évoque assez bien le Paradis perdu, et les colonnes torses les vicissitudes d’Adam et Eve, mais aussi, figés dans la pierre feinte, le regret des plaisirs perdus.

Vierge à l’Enfant avec Saint Jacques, Saint Philippe et le donateur Antonio Busti (Pala Busti)

Zenale, 1515-1518, Brera, Milan

Si l’identité du donateur est bien établie (par la dédicace et les initiales AB sur la marche), les deux femmes en face de lui n’ont pas été identifiées.

On dirait deux soeurs jumelles qui ne se distinguent que par le détail de leurs bagues, et leurs robes noires et rouge : deux filles d’Antonio dont l’une serait décédée ?

Vierge à l’Enfant avec Saint Ptolomaeus, Saint Romanus, et un couple de donateurs

Pseudo Boltraffio, 1500-15, collection privée

Ces deux Saints évêques et martyrs, assez confidentiels, sont révérés dans la ville de Neri en Toscane. Saint Ptolomaeus, à la barbe blanche, disciple direct de Saint Pierre, est placé par ordre chronologique juste après la Madone, tandis que son disciple Saint Romanus, à la barbe brune, présente de ses deux mains le couple à la Vierge.

Celui-ci fait donc face à Marie : mais aussi vu par elle que vu par le spectateur, il enfreint doublement l’ordre héraldique. Or la bague à l’annulaire de l’homme souligne qu’il s’agit bien d’un mari. Habillé de noir, seul à prier, et consolé par la main gauche du Saint, c’est très probablement un veuf. Alors que son épouse en robe colorée, bénie par la main droite du Saint et désignée à Marie par l’Enfant, est déjà passée dans l’Au-Delà.

Vierge à l’enfant avec Saint Jérôme et un couple de donateurs

Lorenzo Luzzo, 1500-26, collection privée

La femme se situe en avant de la Madone, surmontée par un ange et touchée par l’Enfant ; tandis que l’homme se situe en arrière, agenouillé sous Saint Jérôme qui lit son livre comme un prêtre son missel lors des funérailles. L’opposition entre le rideau et le paysage, le fermé et l’ouvert, est ici clairement une manière de différentier l’Au delà et l’en-deçà.

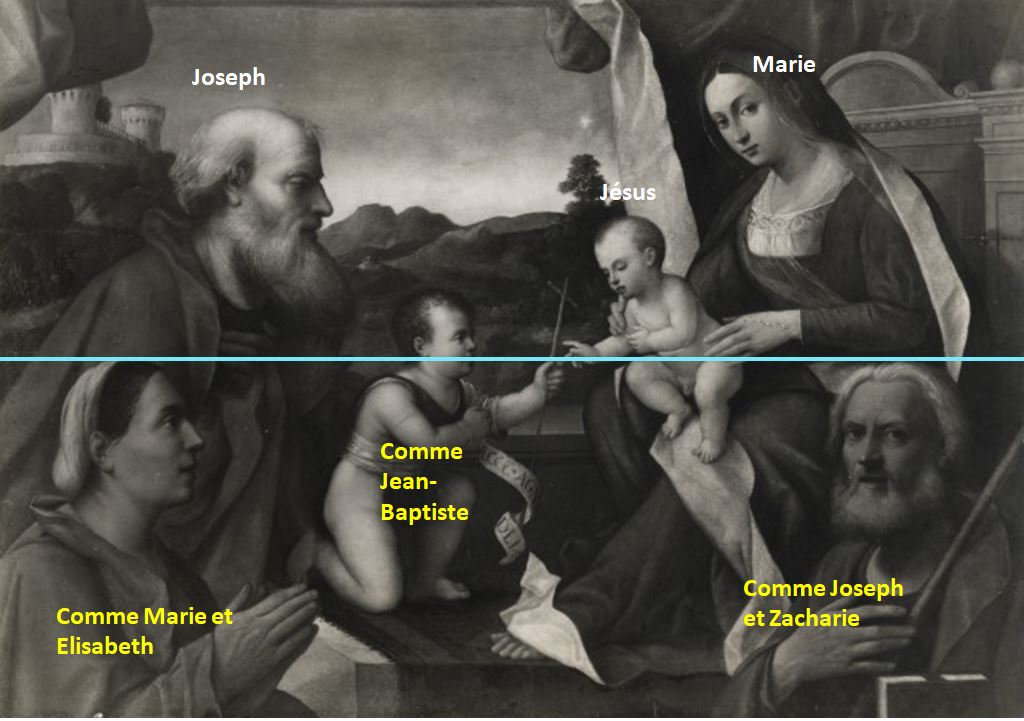

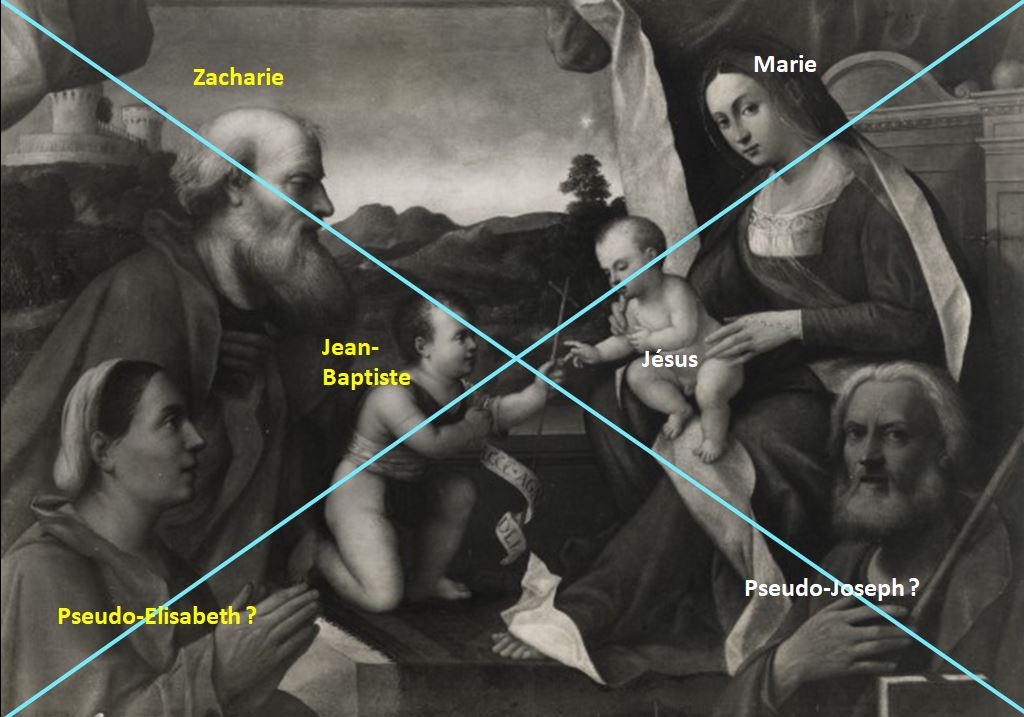

Vierge à l’Enfant avec Ste Elisabeth, saint Jean Baptiste enfant et un couple de donateurs Vierge à l’Enfant avec Ste Elisabeth, saint Jean Baptiste enfant et un couple de donateurs

Innocenzo da Imola (Francucci), 1523-25, Pinacoteca Nazionale, Bologne (provient de l’église Santa Caterina (Corpus Domini) |

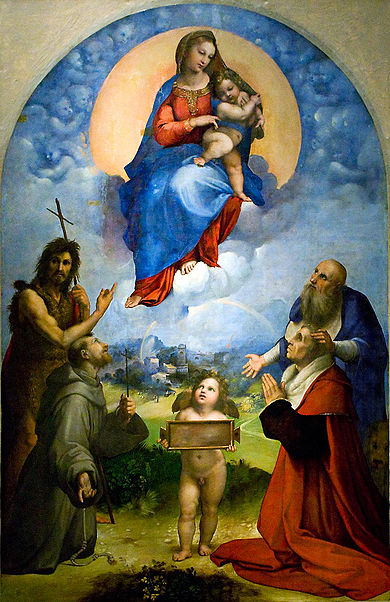

Madonna del divino amore Madonna del divino amore

Raphaël, 1516-18, Capodimonte, Naples |

On ne sait pas pourquoi, en s’inspirant de la « Madonna del divino amore » de Raphaël, Innocenzo da Imola a inversé les positions de Sainte Elisabeth et de Marie, la direction de la lumière, et positionné également les donateurs en position non conventionnelle. La composition ascensionnelle de Raphaël, dans laquelle Saint Jean Baptiste enfant présente à Jésus sa future croix, a été remplacée par une composition horizontale et symétrique. La croix a disparu, et un berceau a été introduit, posé au sol entre la donatrice et Marie.

Il est clair que la symétrie des personnages sacrés (chaque mère avec son enfant) casse la logique héraldique : les donateurs ne sont pas à lire comme agenouillés aux pieds de la Madone, mais comme répartis des deux côtés de la chambre de Marie, elle côté intime (Marie, son lit, le berceau, l’ombre, le regard tourné vers le haut), l’autre côté « visiteur » (Elisabeth, le paysage, le béret, la lumière, le regard tourné vers le spectateur).

Reste que la solution inverse aurait été bien plus conforme par rapport au sens de la lecture (la lumière venant de la gauche, le « précurseur » avant le « sauveur », ) et aux conventions habituelles de la Conversation Sacrée (paysage à gauche et fond fermé à droite). Pour un tableau destiné à être accroché publiquement, ce choix délibéré d’originalité doit répondre à une raison forte (emplacement d’accrochage public, volonté de se démarquer par rapport au modèle raphaélien…) et susceptible d’être comprise par les visiteurs de l’église.

Une jeune morte (SCOOP !)

La comparaison avec le tombeau de Lorenzo Luzzo, dans lequel la moitié « rideau » et la moitié « paysage » traduisaient l‘opposition entre L’Au delà en l’En deçà m’inclinent à penser que nous sommes devant le même type de symbolique : et le berceau vide derrière l’épouse suggère qu’elle est morte en couches.

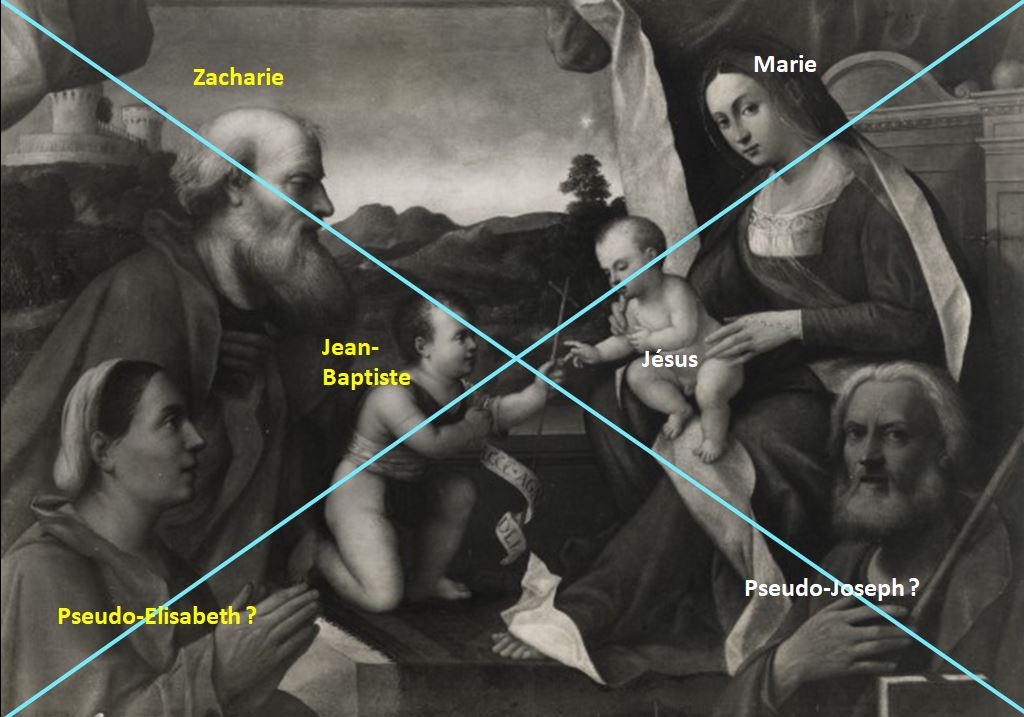

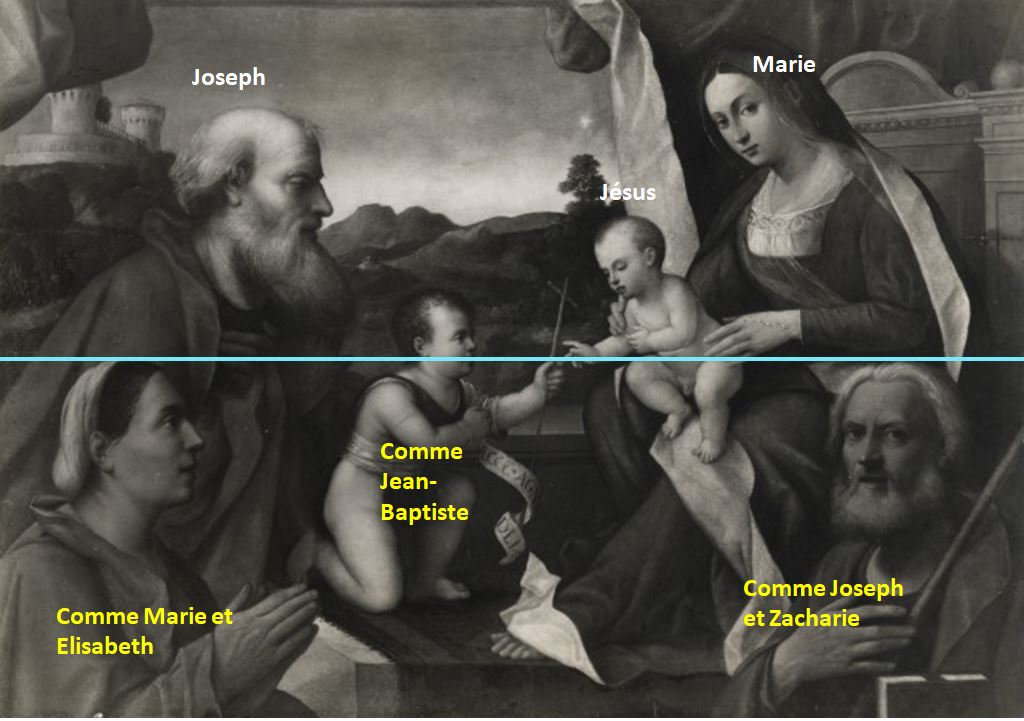

Sainte Famille avec Saint Jean Baptiste enfant et un couple de donateurs

Anonyme vénitien, 1500-99 Asta Finarte, Milano

A contrario, cette composition a conservé pour la scène sacrée l’ordre conventionnel : paysage à gauche et rideau à droite, le Précurseur tend la croix au Sauveur. Comme la Vierge est vue de profil et que les deux donateurs sont clairement situés dans un plan en avant du trône, sans interaction avec les personnages sacrés, l’ordre héraldique n’est pas enfreint. Et leur position inversée peut s’expliquer pour une raison purement formelle : préférer à une composition trop symétrique une composition croisée, dans laquelle le Saint couple et le couple humain permutent leur rôles de père et de mère, autour de la croix centrale.

Les symétries internes du tableau poussent à une interprétation plus complexe, dans laquelle le saint de gauche serait le père de Saint Jean Baptiste, Zacharie ; et les donateurs viendraient compléter les deux saintes familles en jouant respectivement les rôles d’Elisabeth et de Joseph, comme le suggère le bâton du donateur.

Cependant celui-ci porte aussi un livre, incompatible avec l’iconographie du simple charpentier, mais fréquent en revanche comme attribut de Zacharie. Et la donatrice est jeune (tandis qu’Elisabeth était âgée) et vêtue en habits modernes.

Au final, dans cette composition plus élaborée qu’il n’y paraît, seul le donateur se présente comme jouant un rôle cumulé, à la fois à Joseph et Zacharie, à savoir un homme âgé gratifié d’une descendance inespérée. Peut être faut-il finalement lire le tableau en deux tranches, en haut la Sainte Famille et en bas une famille humaine venue, sous l’image de Saint Jean Baptiste, vouer son enfant à la Vierge en remerciement d’une naissance tardive. L’inversion des positions du couple dans la tranche du bas, ainsi que sa taille légèrement inférieure, serait simplement une manière de le faire reconnaître comme humains.

L’Immaculée Conception avec deux donateurs

Juan de Valdès Leal, vers 1661, National Gallery, Londres

L‘Immaculée Conception est entourée par des angelots portants des attributs mariaux (palme, branche d’olivier, rose, lys, miroir, couronne). Debout sur une lune ronde, elle a quitté son trône situé juste au dessous de Dieu le Père pour descendre vers le dévot qui la désigne de la main, l’autre main sur son bréviaire.

La femme âgée et en deuil qui lui fait face se trouve de l’autre côté du Prie-Dieu, du côté des apparitions : c’est très probablement la mère défunte du jeune homme.

2 Cas spécifiques

Hommage à la Veuve

Un cas très rare, dont je n’ai trouvé qu’un seul exemple, est celui où la veuve passe en position d’honneur en remplacement de son mari.

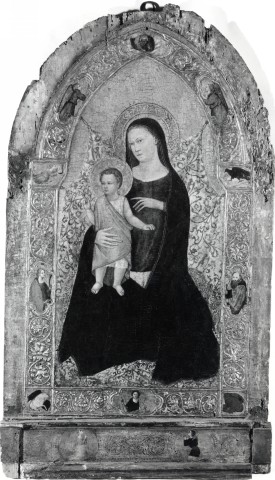

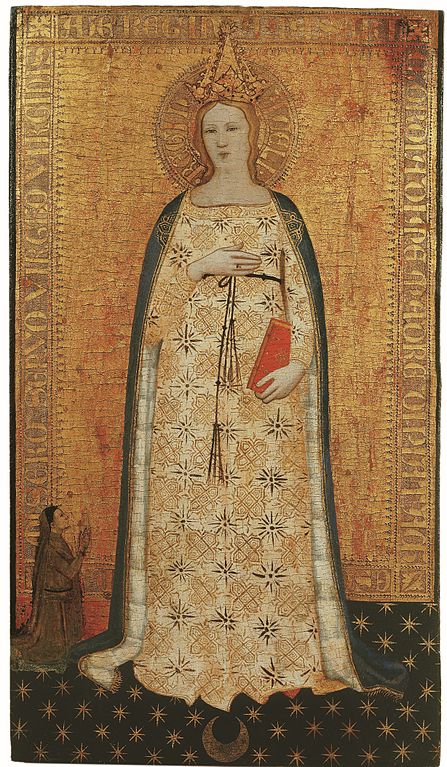

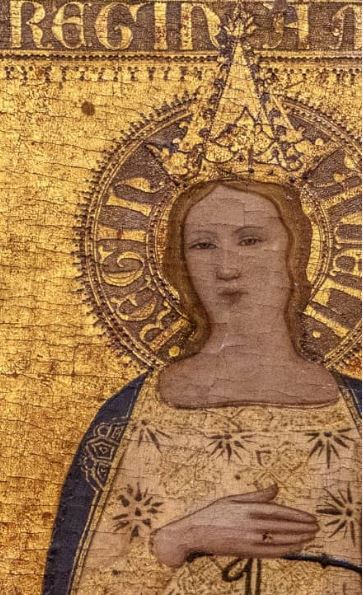

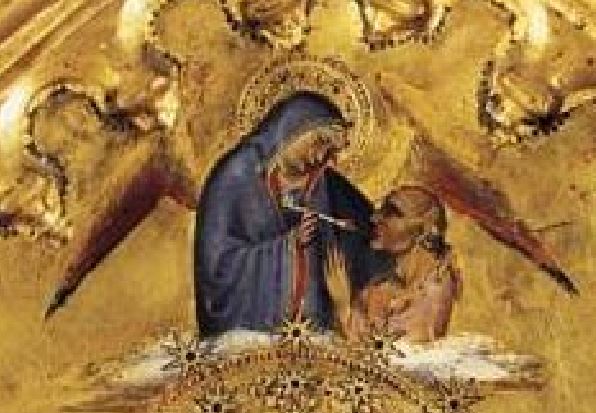

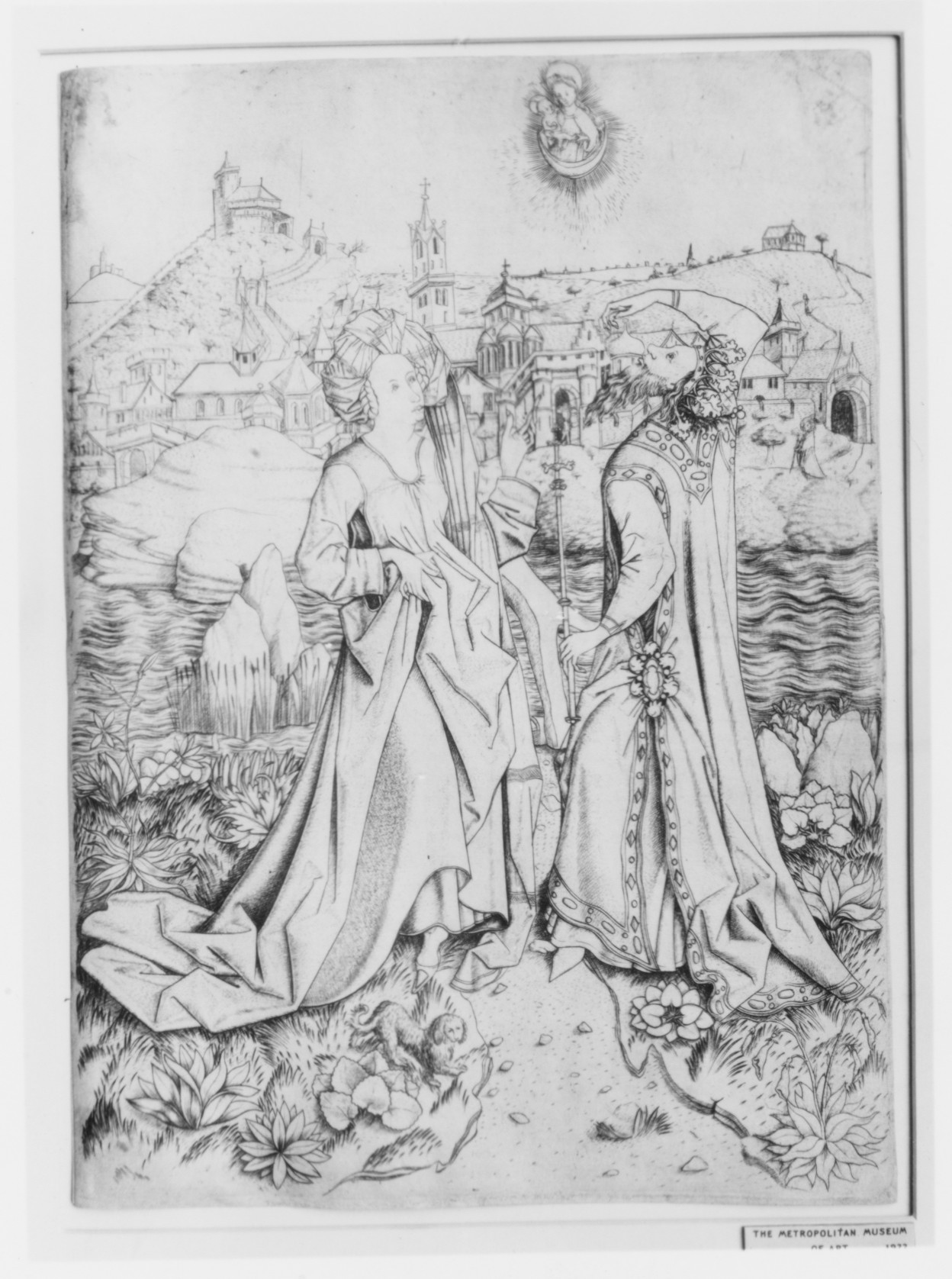

Vierge à l’enfant avec un couple de donateurs

Vierge à l’enfant avec un couple de donateurs

Giovanni da Milano, 1365, MET, New York

On ne sait malheureusement rien sur l’identité des donateurs. La forme arrondie du panneau laisse supposer qu’elle ornait une niche funéraire, comme dans le monument du doge Dandolo par Veneziano, en 1339 (voir 6-8 …en couple). Pour expliquer l’inversion de l’ordre héraldique, Carl Brandon Strehlke a proposé que ce monument était dédié par l’épouse à son mari défunt [8].

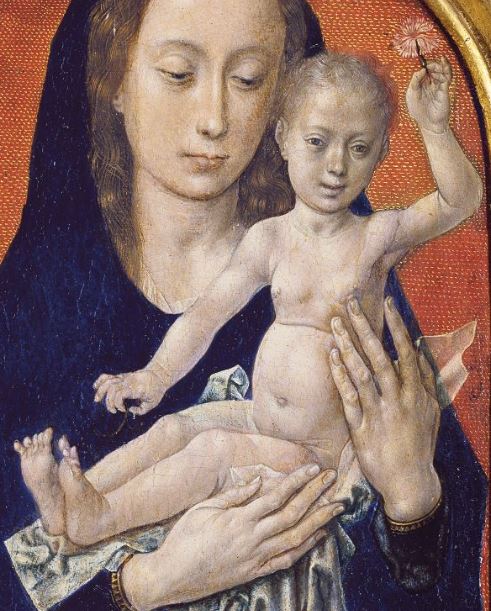

Une chaîne discrète (SCOOP !)

Une dissymétrie dans la composition vient appuyer cette hypothèse : entre les deux humains priant de profil, Marie et l’Enfant, vus de face, font de la main droite un geste de nature spirituelle : Marie lève son lys et Jésus bénit ; et de la main gauche un geste charnel : la Vierge tient l’Enfant qui touche les mains jointes du mari. Cette chaîne de contacts, impensable entre les personnages sacrés et un humain, prouve que ce dernier est une âme immatérielle, à qui s’adresse le salut de Marie et la bénédiction de Jésus.

Le minuscule hiatus, à gauche, entre l’épouse et la main de Marie, ainsi que la barrière du lys, montrent a contrario que l’épouse que nous voyons n’est pas encore une âme, mais une mortelle : projetée dans le ciel par le miracle de sa prière, elle assiste en spectatrice à l’admission de son époux.

Dans cette iconographie très méditée et ingénieuse, sa position à gauche se justifie donc de deux manières :

- l’Enfant bénissant n’a que sa main gauche de libre pour faire contact avec l’époux ;

- conventionnellement, une vision mystique se situe dans la moitié droite de la composition (voir 3-1 L’apparition à un dévôt).

Hommage à l’Epouse

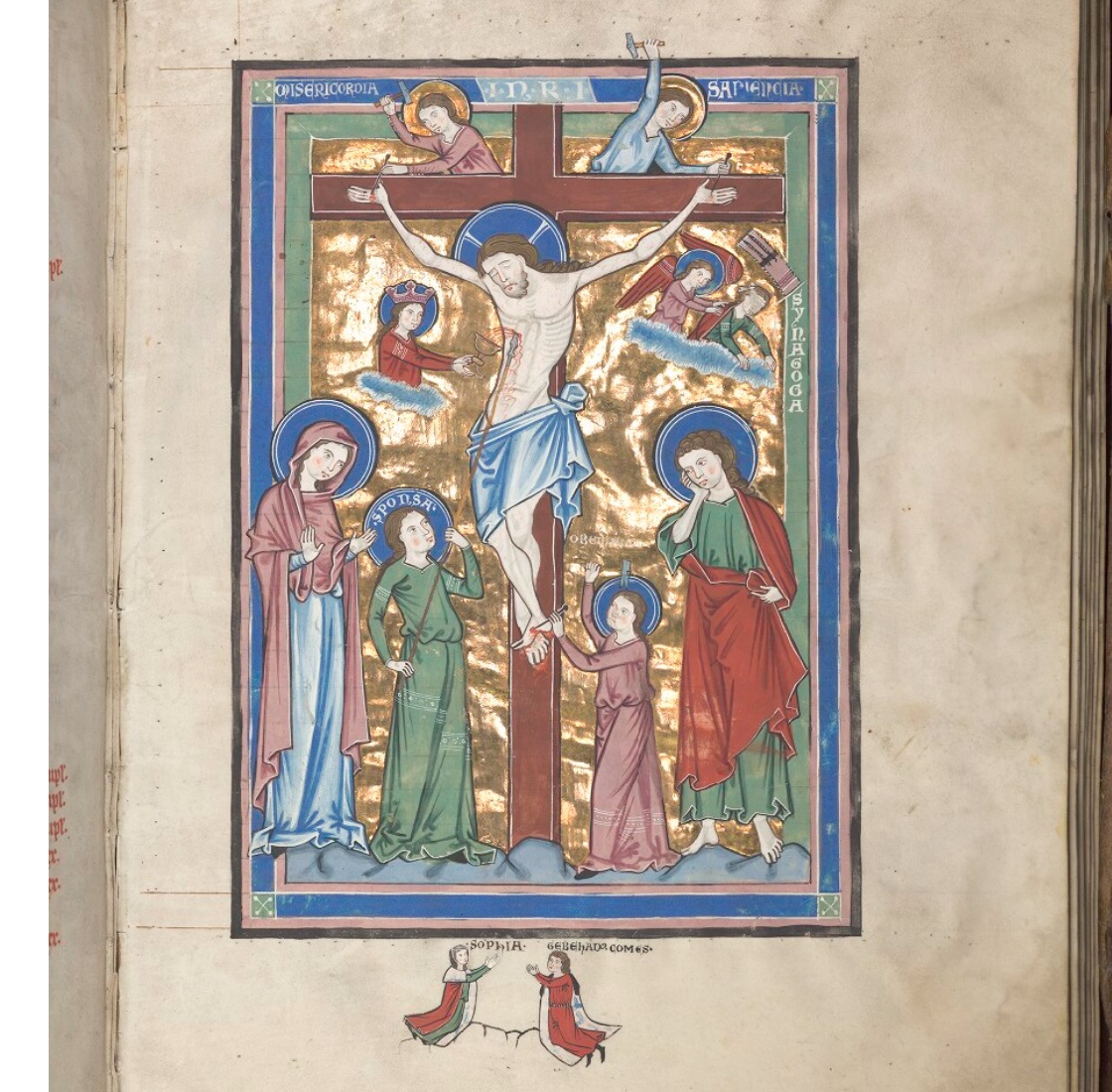

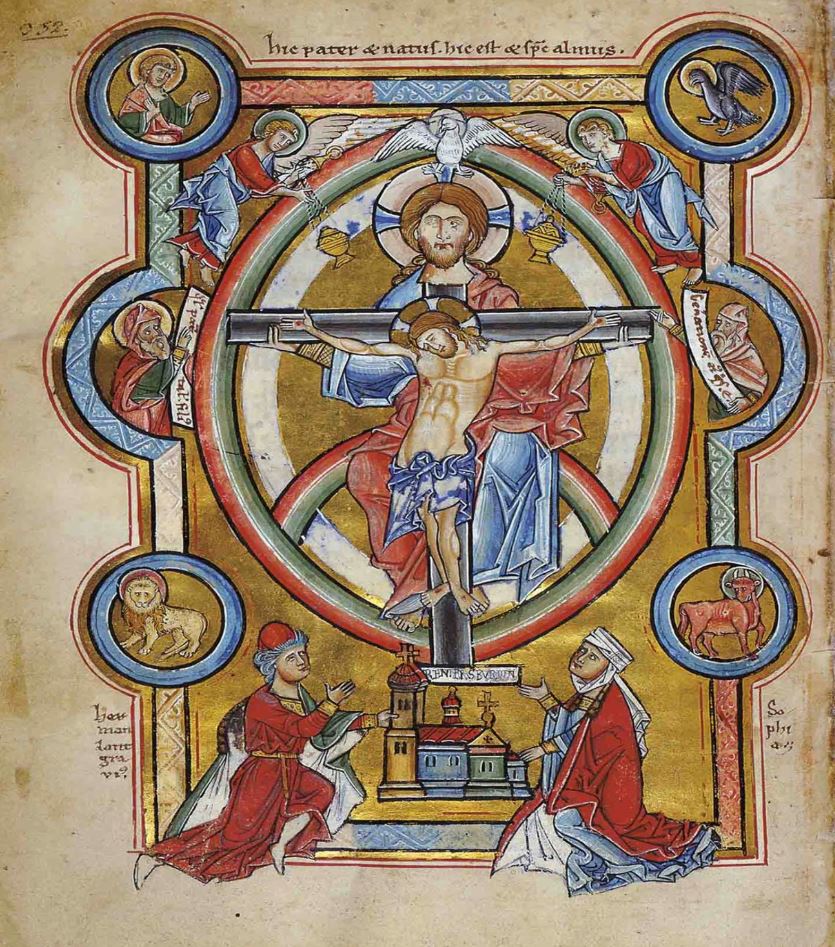

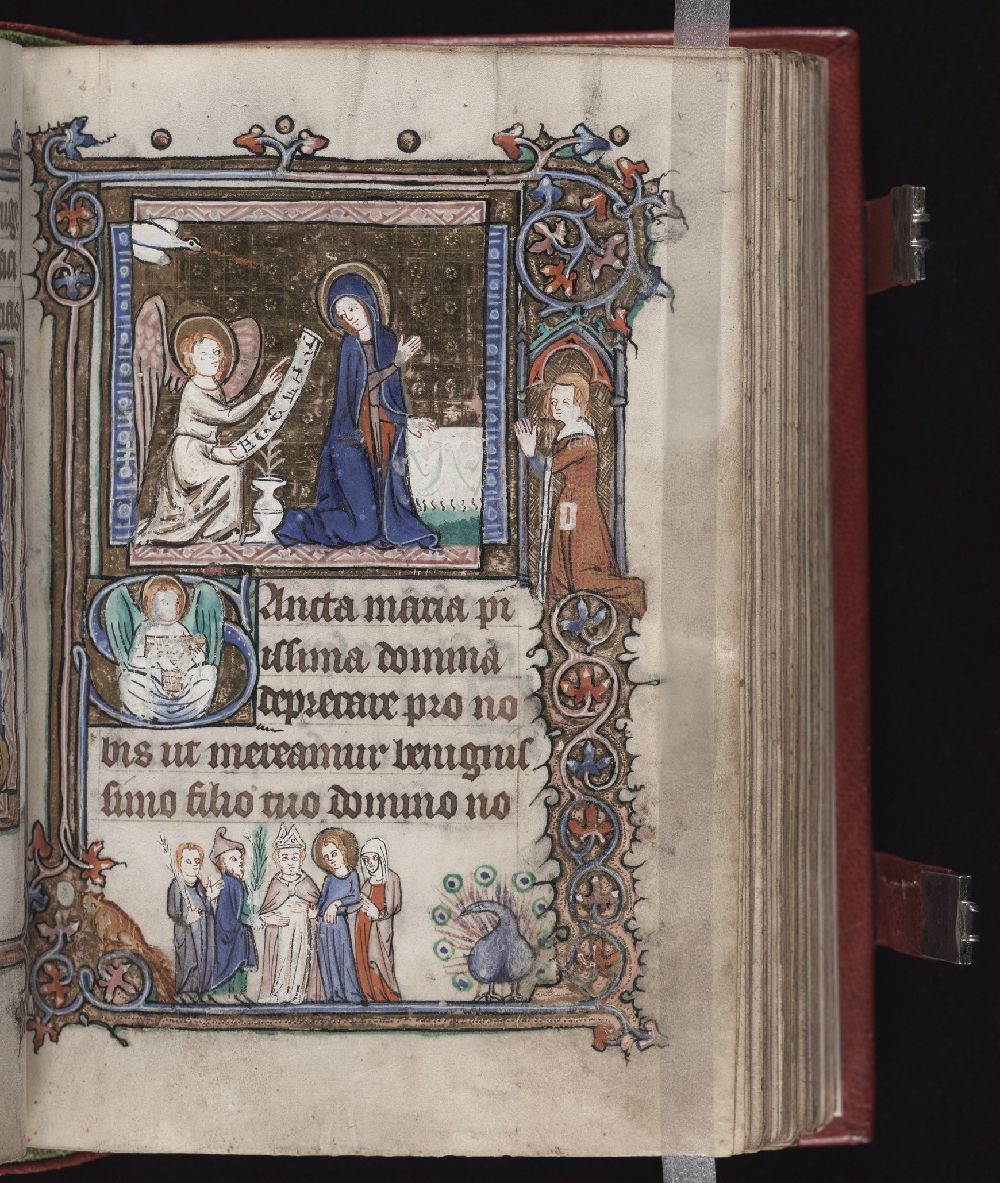

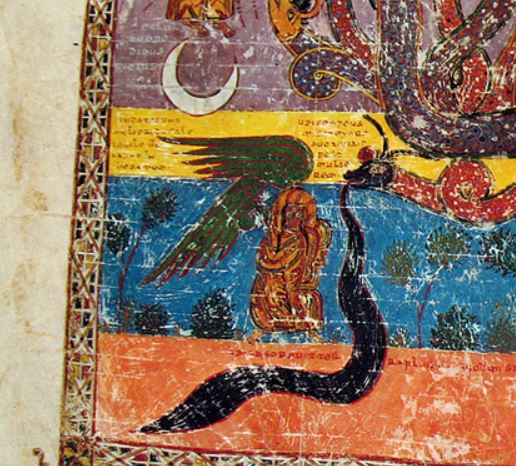

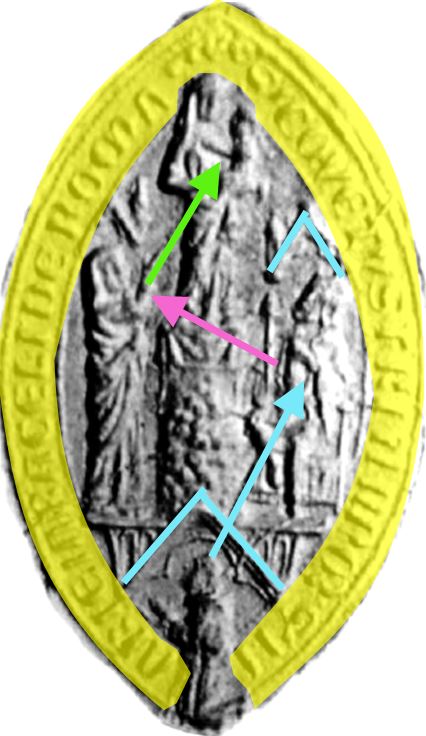

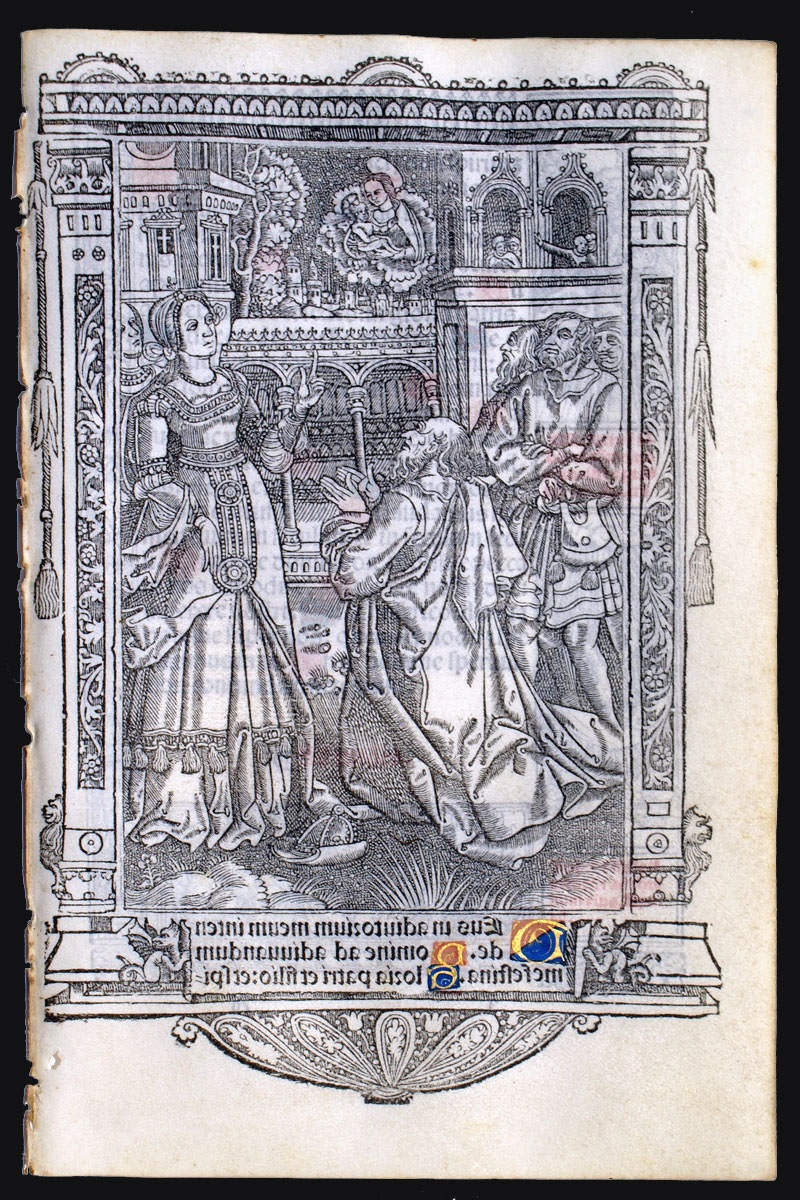

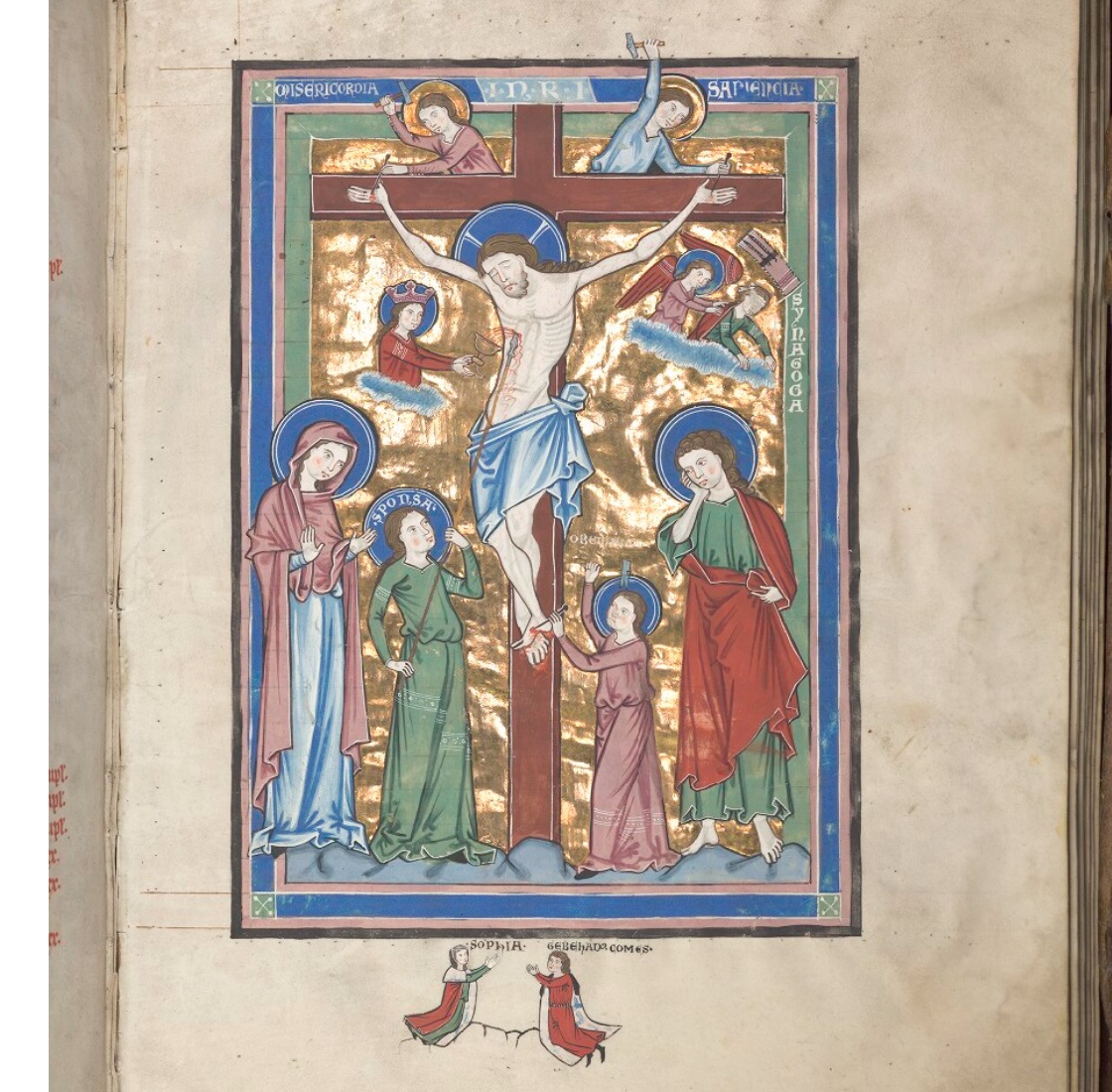

Lectionnaire de Regensburg, pour le couvent Zum Heiligen Kreuz, 1267–76, Keble College MS 49 fol 7r

Réalisé pour un couvent de nonnes dominicaines, ce manuscrit présente une féminisation très originale, où le Christ est crucifié par les Vertus personnifiées, plus la femme qui porte le coup de lance : elle est nommée Sponsa (l’Epouse). Ce terme désigne aussi la figurine anonyme du dessus, où l’on reconnait l’ Ecclesia, qui recueille le sang de la plaie, tandis que sa prédécesseuse aux yeux bandés, Synagoga, est chassée par un ange vers la marge droite.

Le mot « Sponsa » est en fait à triple sens, puisqu’il désigne aussi, dans la marge inférieure, la donatrice Sophia, l’épouse du Comte Gebhard VI von Hirschberg, L’inversion n’a ici rien à voir avec un décès (Gebhard VI est mort en 1275 et Sophie le 9 Août 1289 [5a]) : elle sert à mettre à l’honneur la notion de SPONSA à l’intention des nonnes, toutes Epouses du Christ.

La position du don

Margaret et l’Empereur Ludwig le Bavarois

Margaret et l’Empereur Ludwig le Bavarois

Antonius Berthold, 1324, Dédicace de la chapelle impériale , Bayerisches Nationalmuseum Münich

C’est ici la convention du don (le donateur se présente du côté de la main qui reçoit, voir 2-3 Représenter un don) qui explique la position de l’impératrice.

La dépendance au contexte

Le couple du landgrave Hermann I von Thüringen et sa seconde épouse Sophie von Wittelsbach apparaît dans plusieurs manuscrits de l’époque, leur place respective variant selon le contexte.

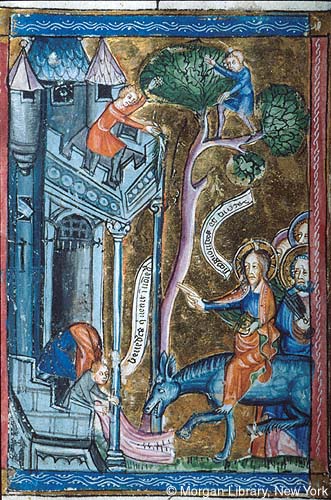

« Guerre des chanteurs » au Château de la Wartbourg

« Guerre des chanteurs » au Château de la Wartbourg

Codex Manesse, UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, fol. 219v

Sophie et Hermann, assis sur un banc, arbitrent le concours de minnesänger qui se tient dans leur Château de la Wartbourg. Dans ce contexte courtois, l’image accorde à Sophie la place de la dame de coeur, assise sur le même banc que son soupirant, plutôt que celle de l’épouse légitime (pour d’autres exemples de ce motif galant dans le codex Manesse, voir 1-3a Couples germaniques atypiques ).

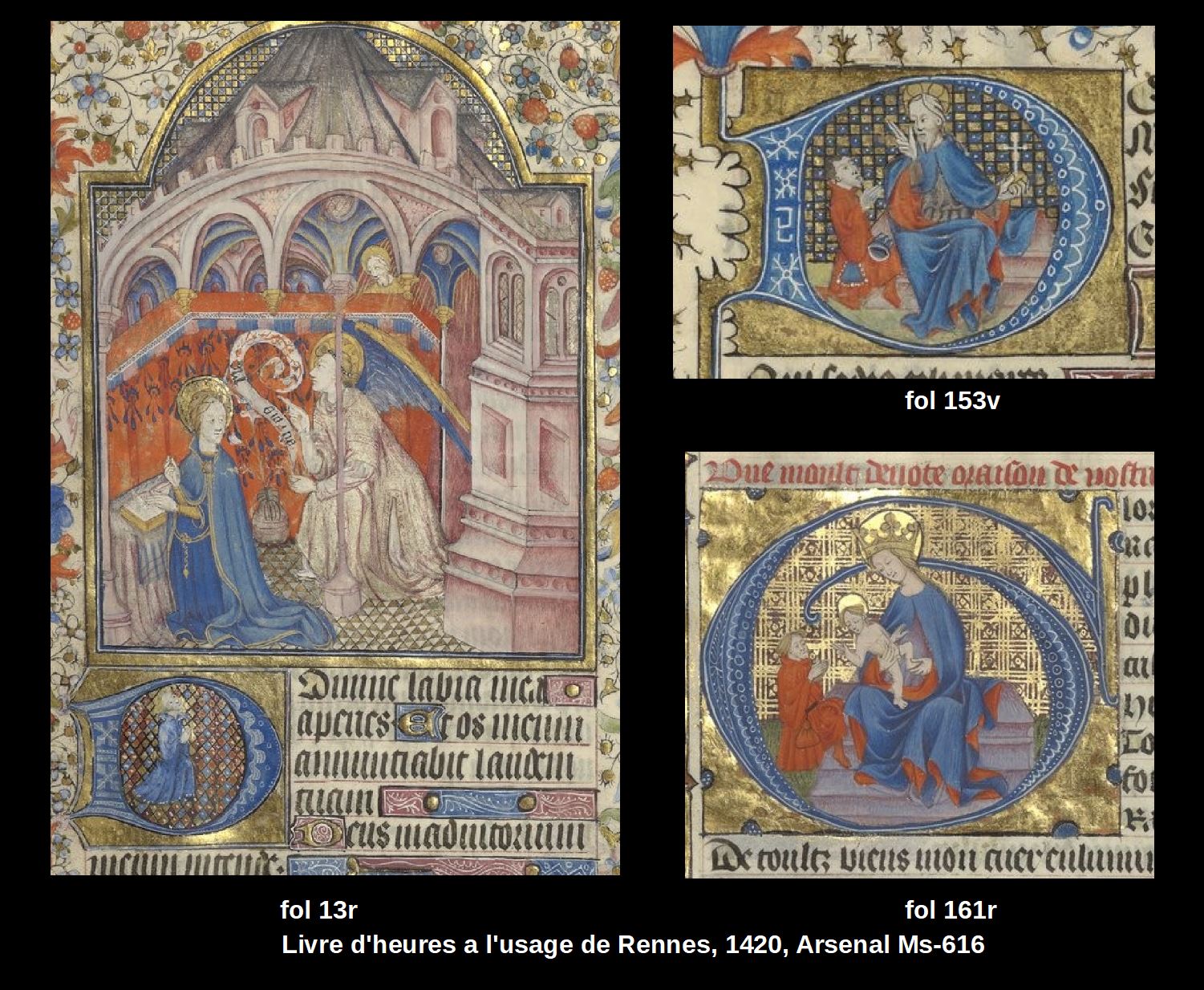

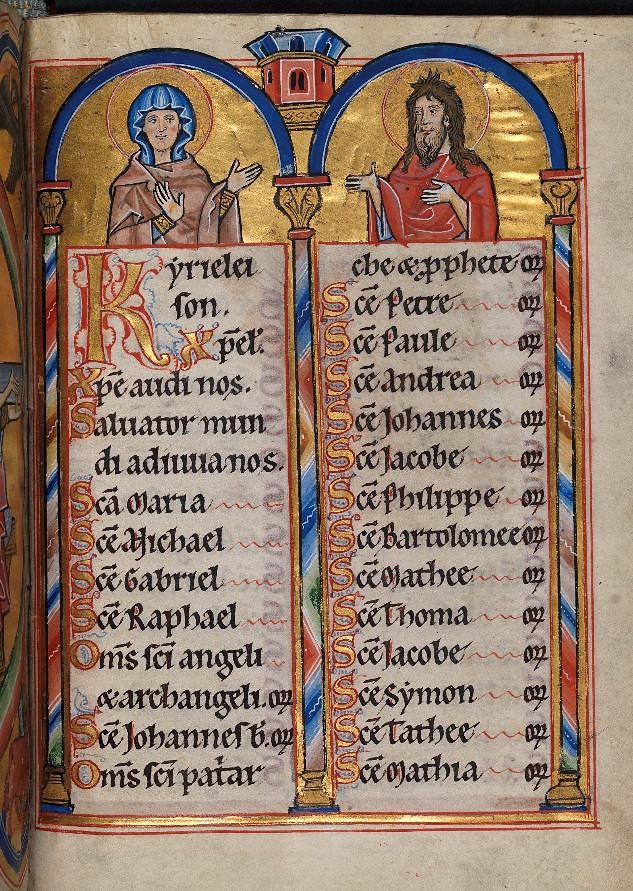

Marie et Saint Jean Baptiste, fol 173r Marie et Saint Jean Baptiste, fol 173r

|

Sophie et Hermann von Thüringen , fol 174v Sophie et Hermann von Thüringen , fol 174v

|

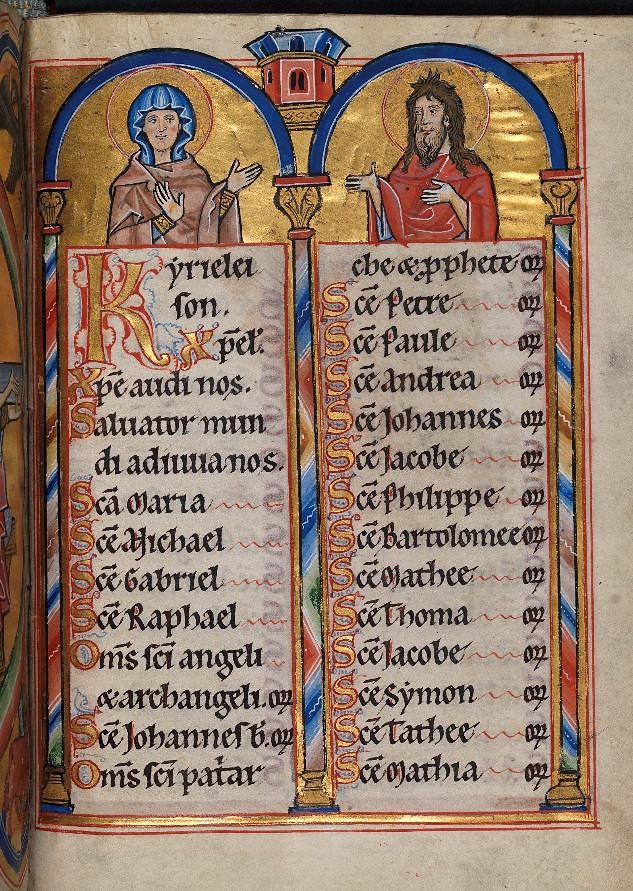

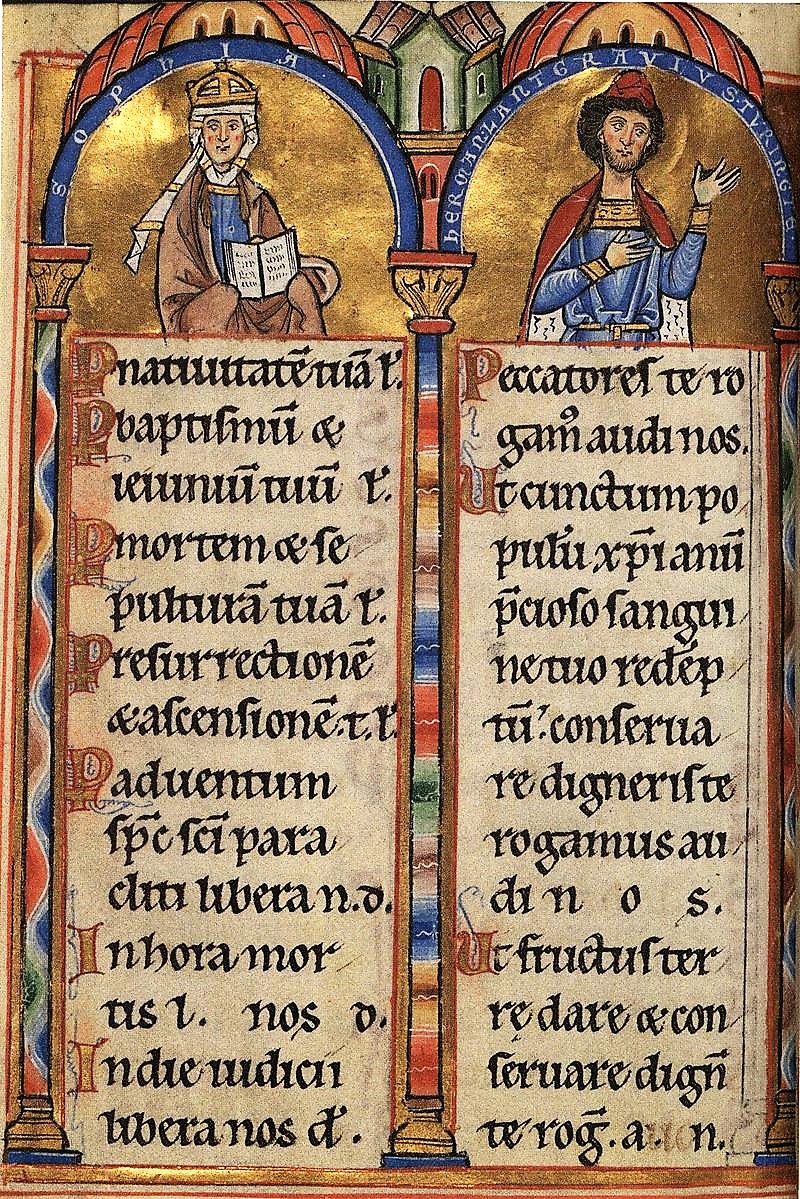

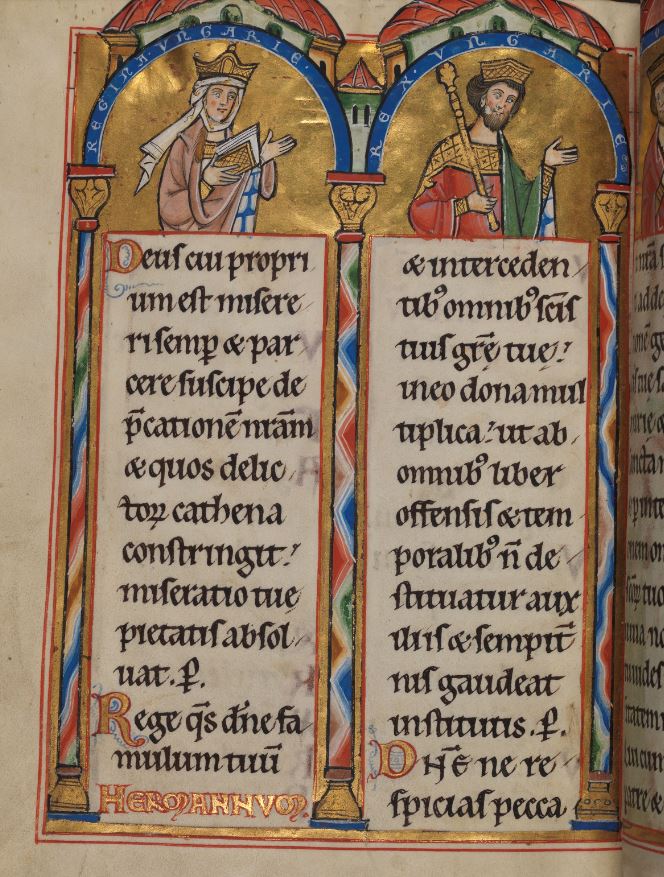

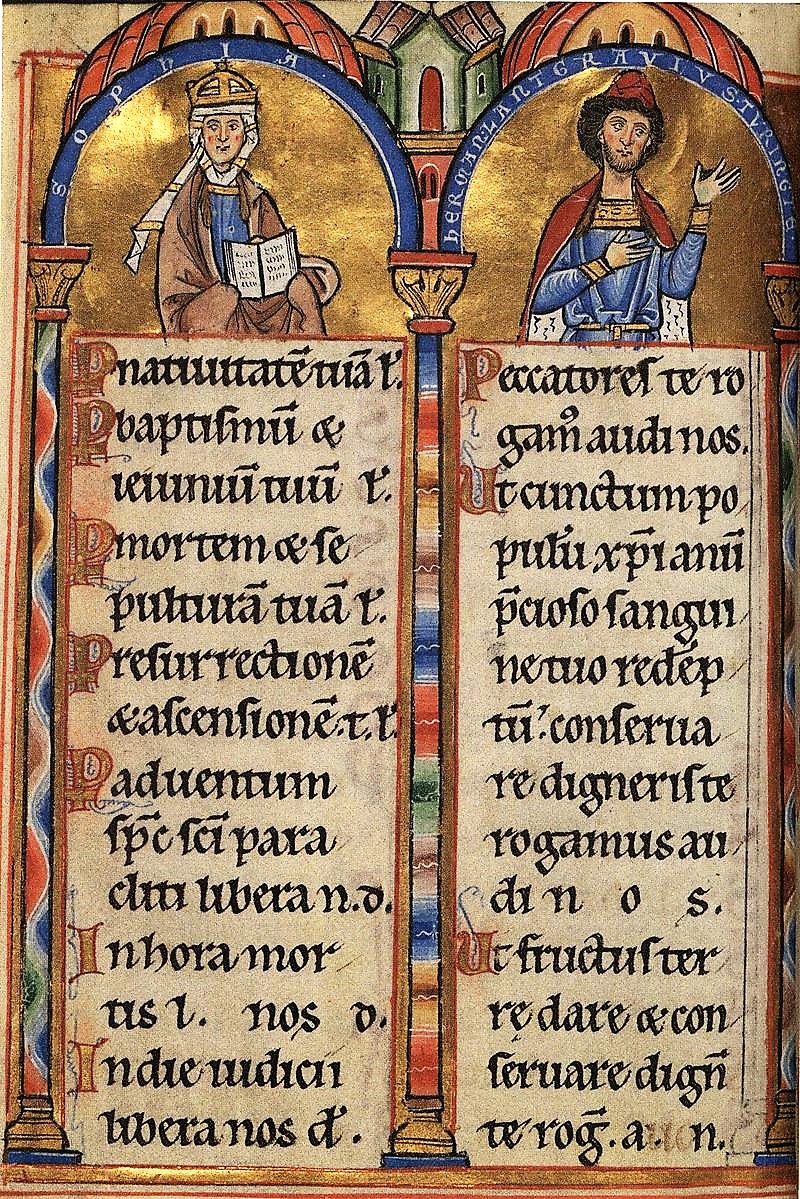

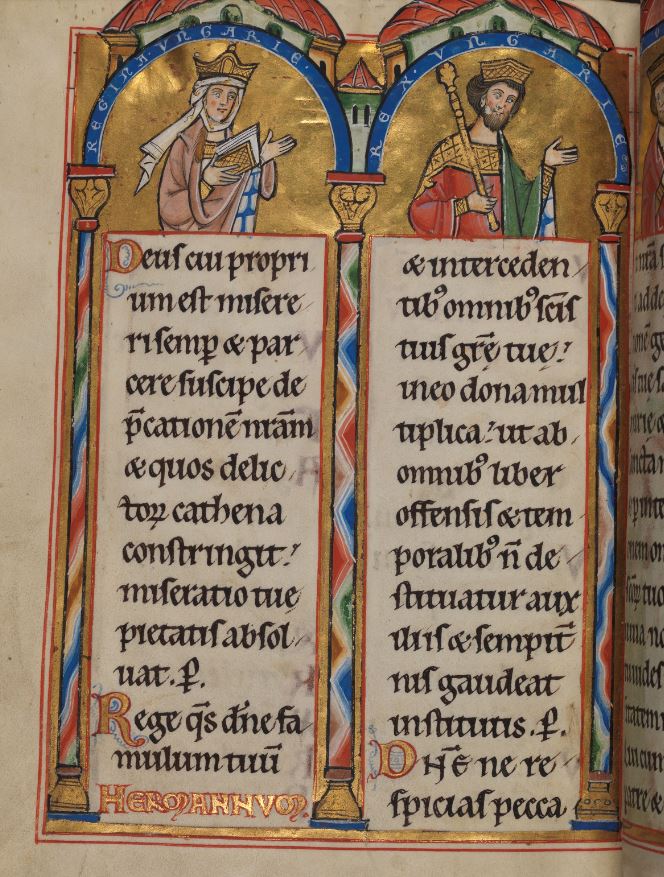

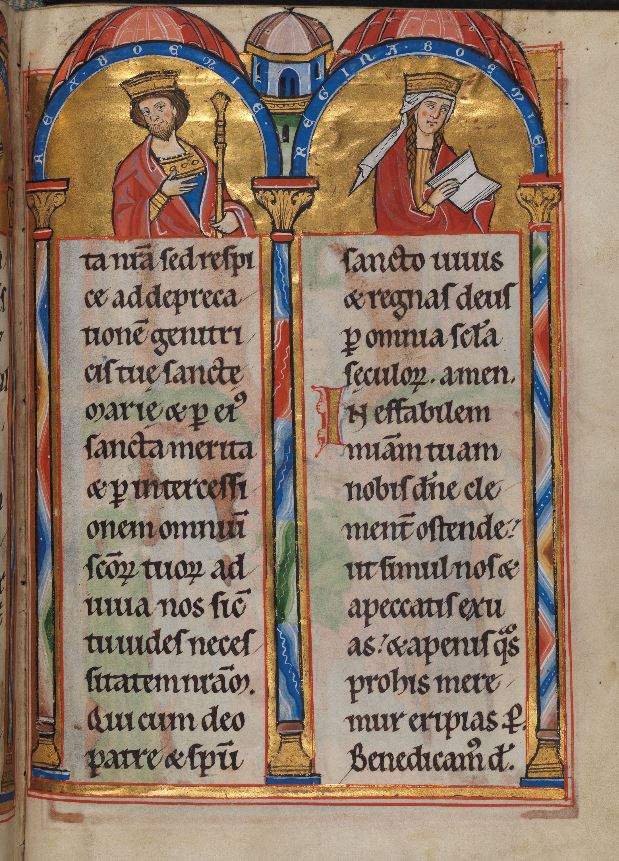

Psautier du Landgrave, 1211–13, Stuttgart, WLB HB II 24

Dans ce psautier probablement créé pour Sophie, elle figure également à la place d’honneur, à l’imitation de Marie trois pages avant : le couple en haut de chaque page est le destinataire des litanies.

Le Roi Andreas II de Hongrie et son épouse Gertrud von Andechs, fol 175v Le Roi Andreas II de Hongrie et son épouse Gertrud von Andechs, fol 175v |

Le Roi Ottokar de Bohème et son épouse Constantia, fol 176r Le Roi Ottokar de Bohème et son épouse Constantia, fol 176r |

Le psautier renferme également les portraits de deux autres couples princiers liés aux Thüringen par des liens familiaux et politiques : pour l’esthétique du bifolium, la position des couples est ici en miroir, le contexte privé abolit les considérations de préséance.

« Il est remarquable que tous ces personnages soient mis sur le même plan que la Vierge et les saints, ce qui souligne l’importance de la fonction lignagère du psautier, instrument de la memoria familiale et dynastique. Les images n’introduisent pas de hiérarchie entre les intercesseurs célestes (la Vierge, les saints) et les bénéficiaires de la prière, les commanditaires de l’œuvre et leurs parents par filiation et alliance. La série des litanies et le manuscrit tout entier s’achèvent sur l’image du Sein d’Abraham, qui scelle pour l’éternité les destins individuels et met un terme au flux de l’histoire. » Jean-Claude Schmitt [5b]

fol 167v fol 167v |

fol 171r fol 171r |

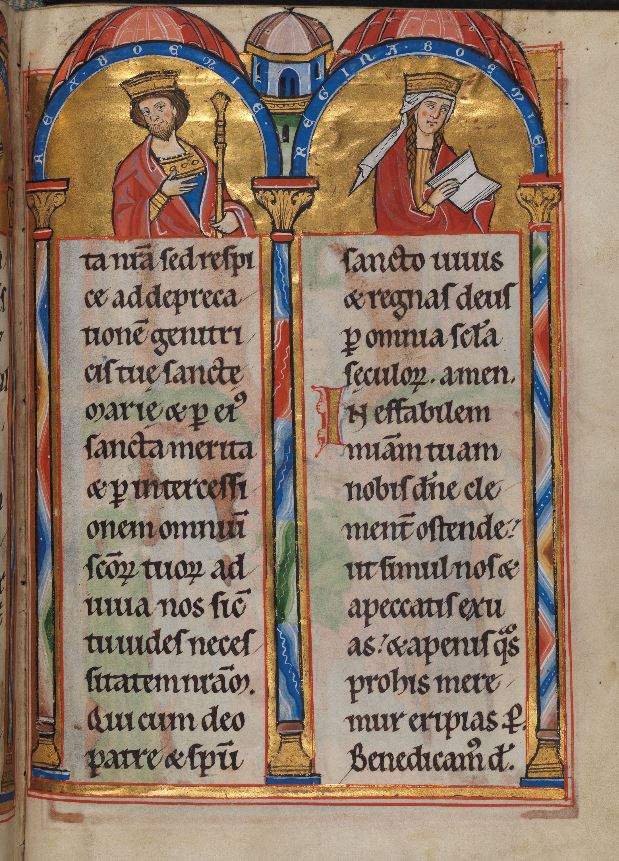

Psautier de Ste Elisabeth, 1201-08, Museo Archeologico Nazionale, Cividale del Friuli, MS. 137

Dans ce premier psautier réalisé pour Sophie quelques années plus tôt, le couple est figuré deux fois :

- présentant à la Trinité l’abbaye de Reinhardsbrunn, choisie pour leur sépulture ;

- adorant l’Agneau de Dieu, en présence de trois suivantes (deux sont nommées, Lucarth et Hildegunt)

Dans ces scènes officielles en présence de la Divinité, le couple reprend l’ordre héraldique.

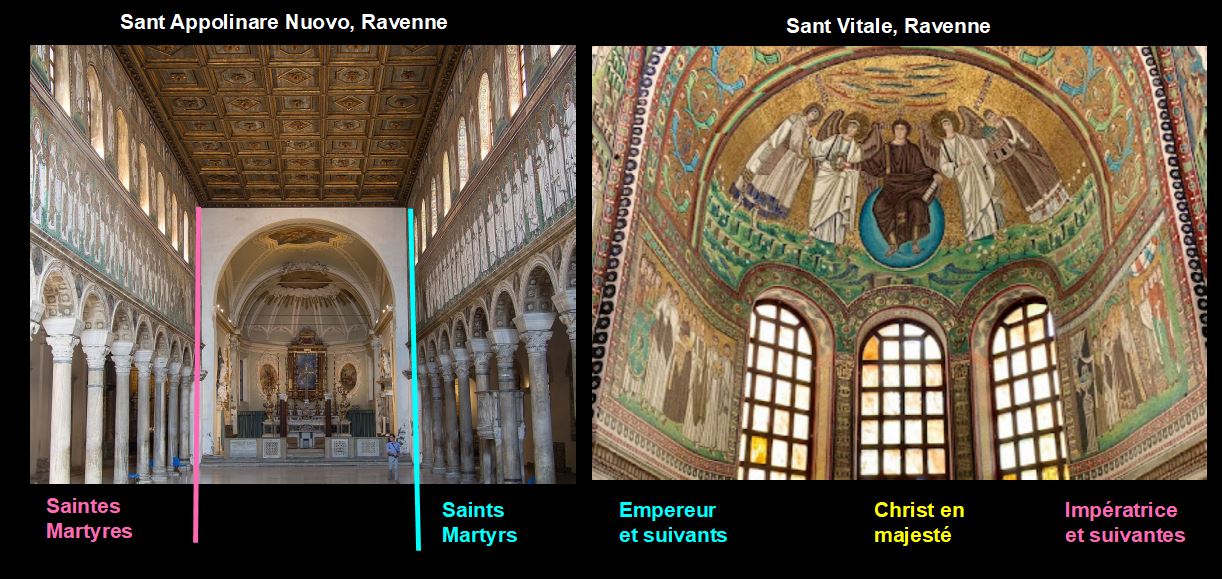

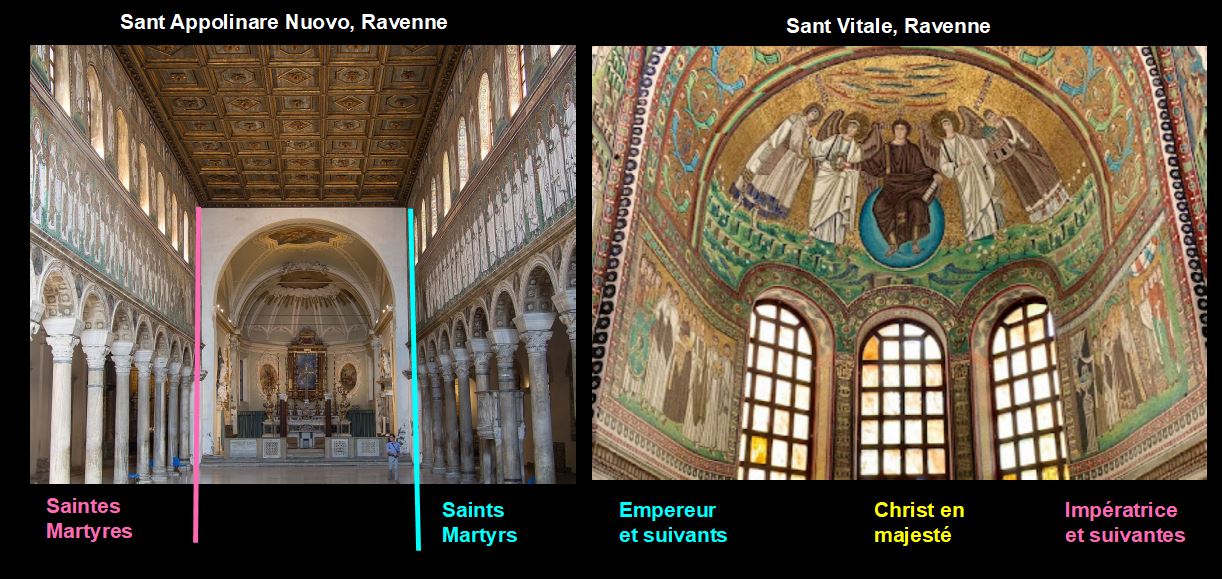

3 L’ordre liturgique

Cette situation se rencontre dans les cas où le panneau veut évoquer l’intérieur d’une église, dans laquelle les règles liturgiques placent les femmes à gauche de la nef et les hommes à droite. Fréquente dans les Vierges de miséricorde (voir 2-2 La Vierge de Miséricorde), cette situation se rencontre, de manière exceptionnelle, pour quelques couples de donateurs.

En aparté : les sexes dans une église

Ce sujet est complexe et pu subir quelques variations suivant les époques et les régions [5c]. La règle générale est que, dans la nef, les femmes se placent à gauche (côté Nord) et les hommes à droite (côté Sud).

Ainsi disposés, du point de vue du prêtre, les fidèles apparaissent dans l’ordre héraldique (le mari à gauche), ce qui étend à la communauté dans son ensemble le modèle du couple chrétien.

Ceci ne vaut que dans la nef : à l’intérieur de l’espace sacré du choeur, les hauts personnages qui y sont quelquefois représentés se positionnent par rapport au Christ présent sur l’autel : les hommes à sa droite et les femmes à sa gauche.

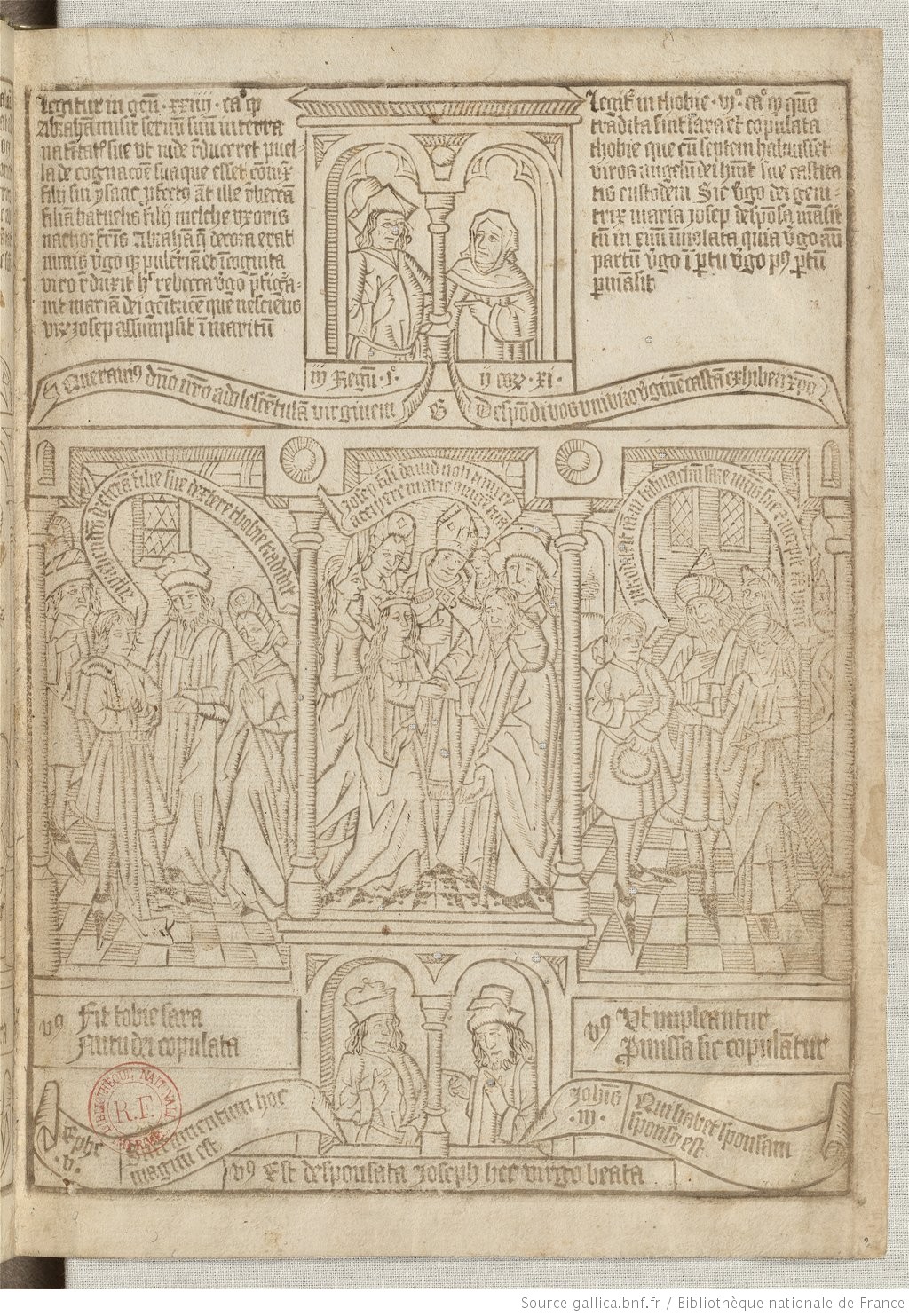

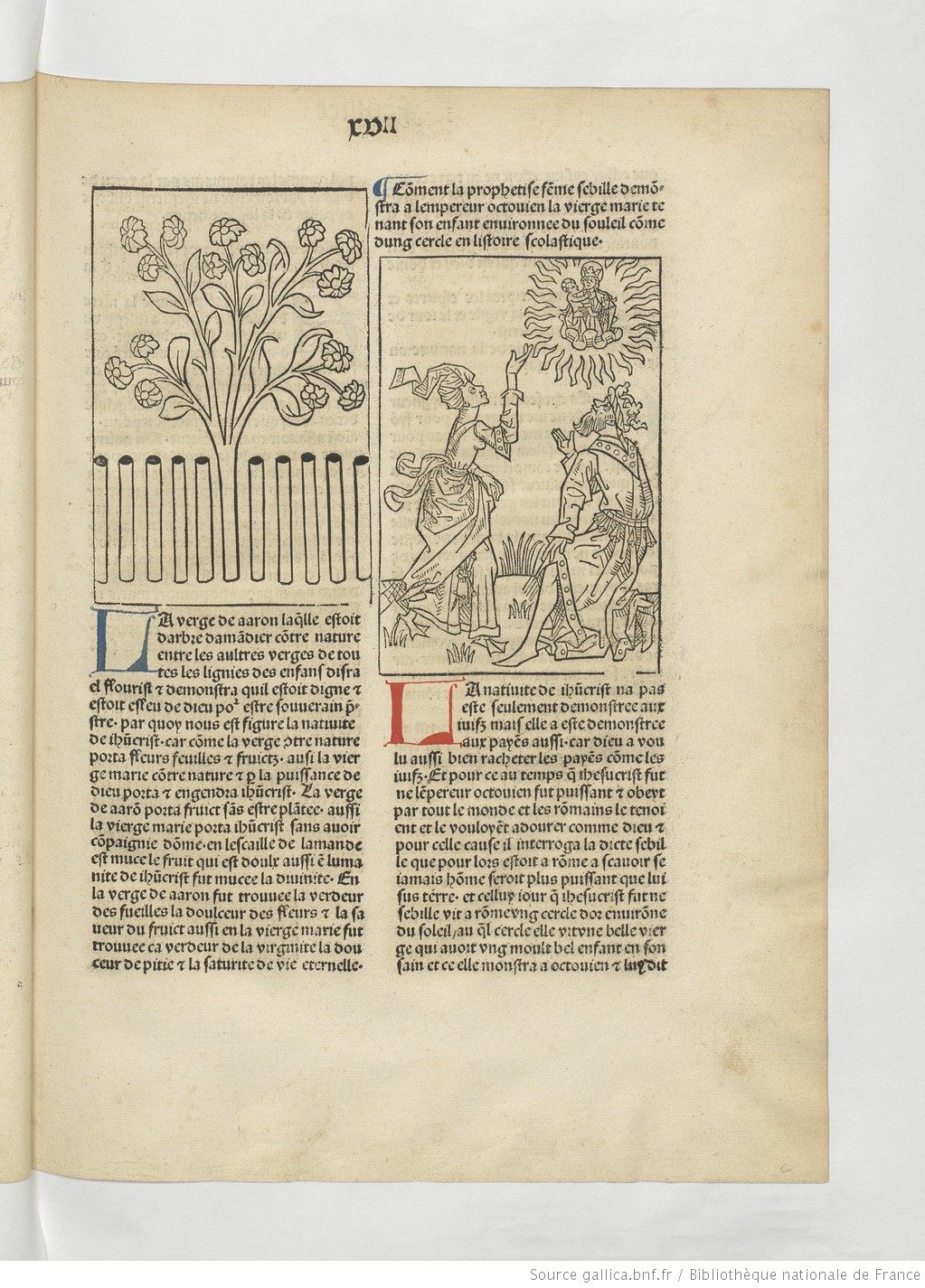

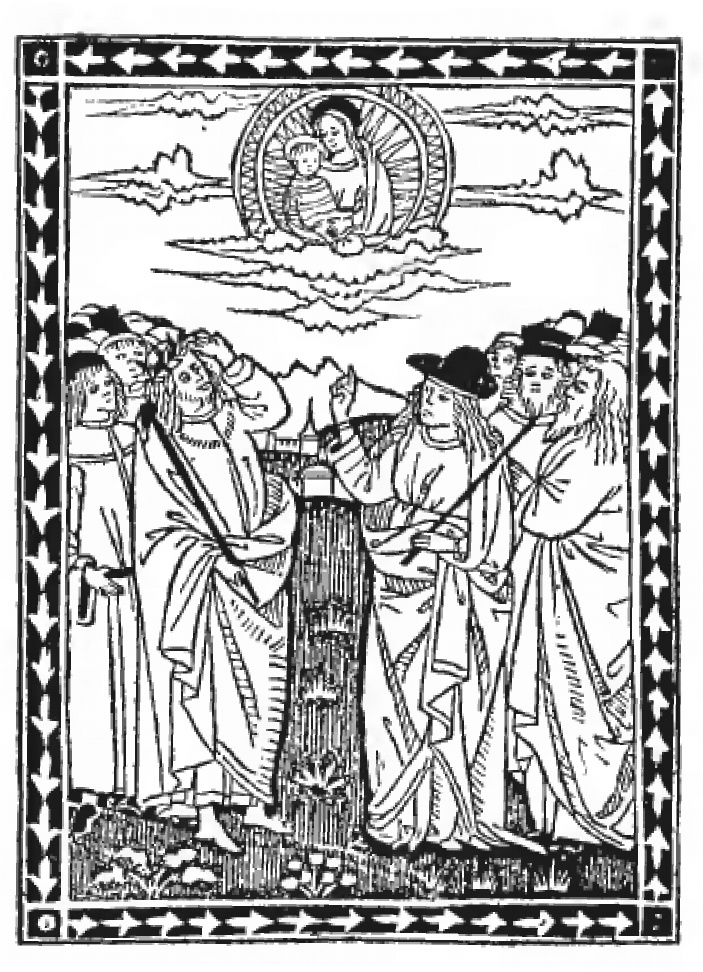

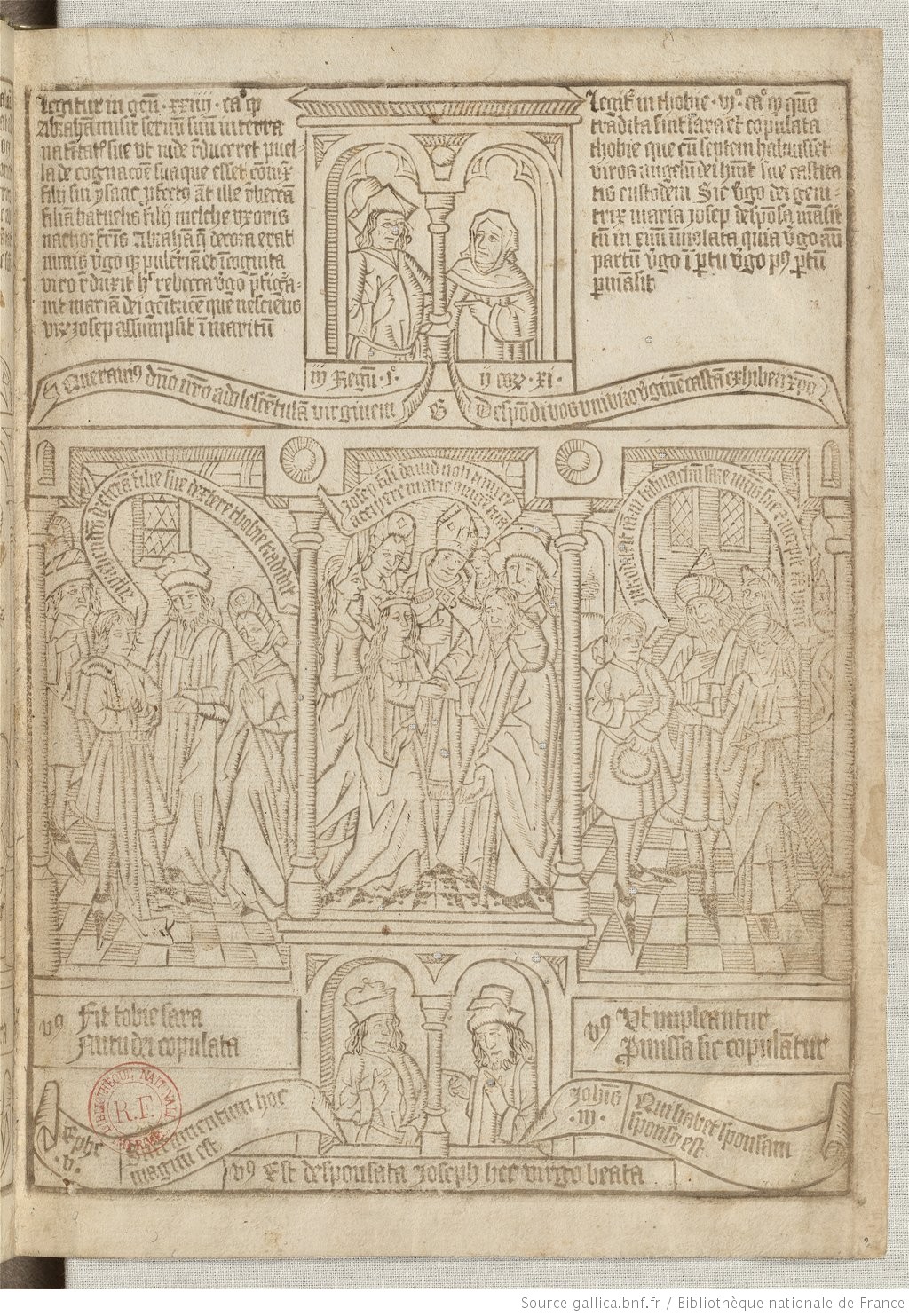

Mariage de la Vierge

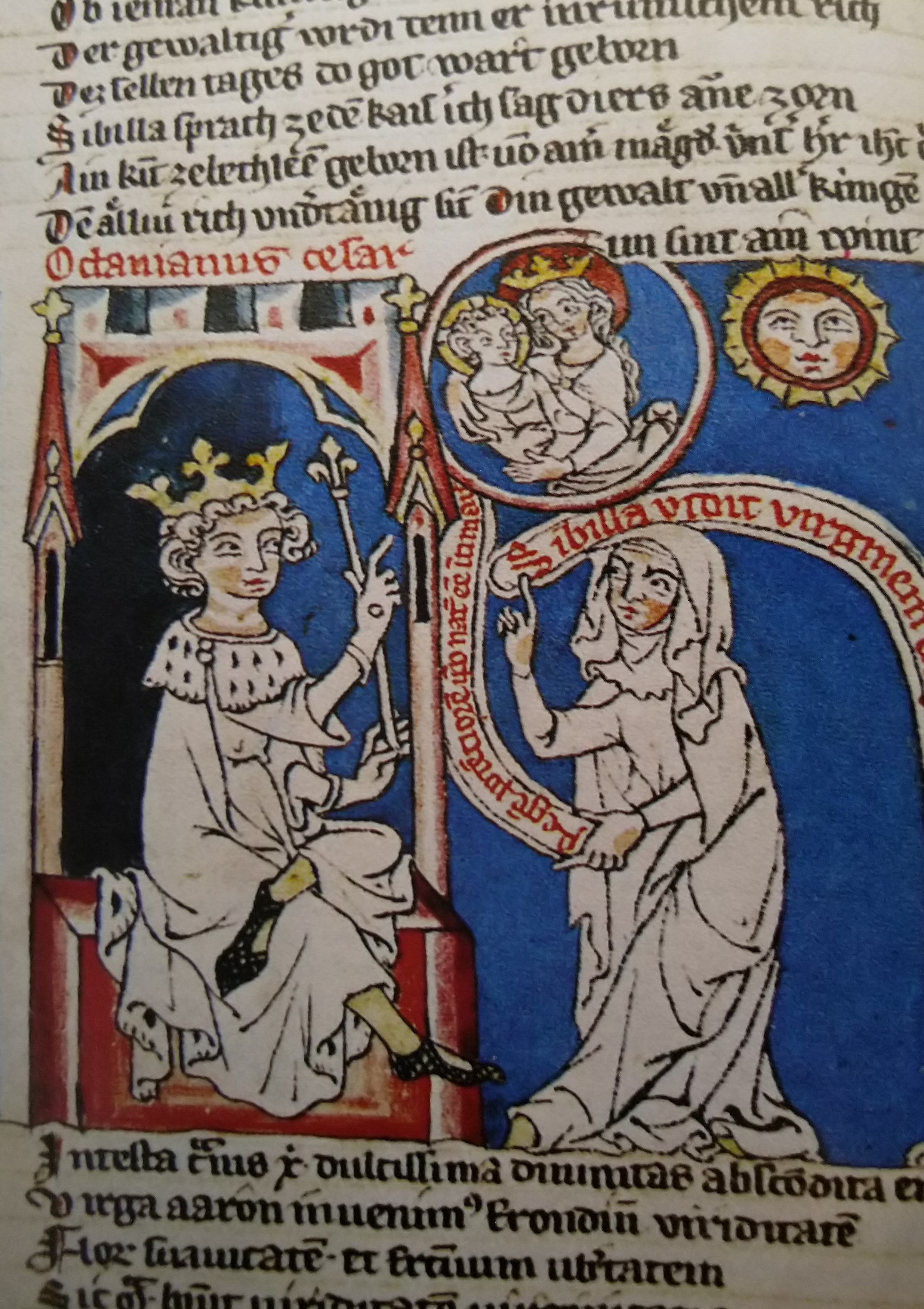

Speculum Humanae Salvationis, vers 1440, Kongelige Bibliotek, GKS 79 folio, fol. 24v

Dans la grande majorité des cas, les manuscrits du Speculum Humanae Salvationis positionnent Marie à gauche, d’autant plus lorsque l’autel est représenté au fond (la vue est donc prise depuis la nef).

| La Vierge Marie épouse Joseph |

Sara, fille de Raguel, est donnée à Tobie |

Miroir de l’humaine salvation, vers 1500, Chantilly, Musée Condé MS 139 fol 7v

Le principe du Speculum est de confronter une scène du Nouveau Testament et une scène de l’Ancien. L’artiste a pris soin de distinguer le sacrement chrétien administré par un prêtre (Marie à gauche) et l’union juive proclamée par le père de l’épousée (Sara à droite).

| Tobie épouse Sara |

Marie épouse Joseph |

Isaac épouse Rebecca |

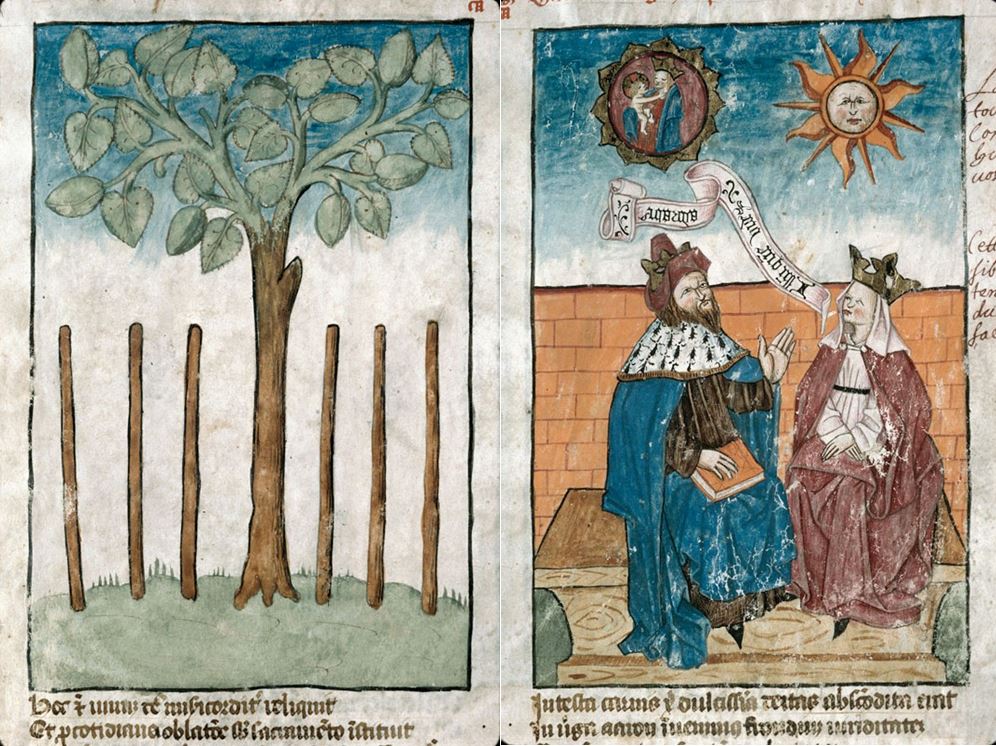

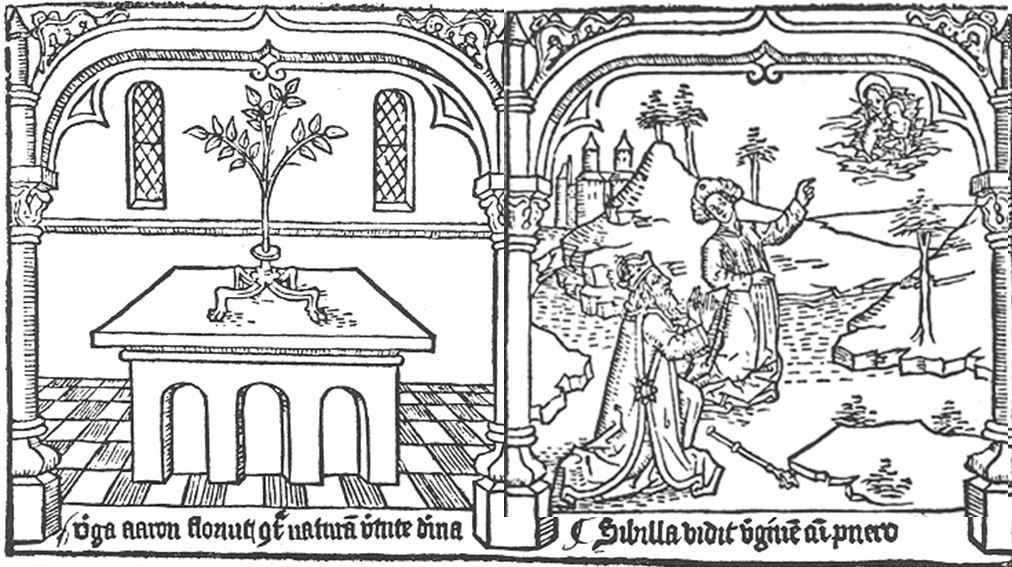

Biblia pauperum, 1480-85 BNF XYLO-5 vue 9

Le principe de comparaison est encore plus complexe dans la Biblia Pauperum : la scène néotestamentaire est maintenant encadrée par deux scènes vétérotestamentaires, l’une de l’Ere sous la Loi (après Moïse), l’autre de l’Ere avant la Loi. Dans un ouvrage qui s’adresse essentiellement à un public de clercs, l’artiste a pris soin de respecter la convention liturgique, afin d’opposer mariage chrétien et union juive.

Pérugin, 1504, Musée des Beaux Arts, Caen Pérugin, 1504, Musée des Beaux Arts, Caen |

Raphaël, 1504, Pinacoteca di Brera, Milan Raphaël, 1504, Pinacoteca di Brera, Milan |

Mariage de la Vierge

Ces deux versions reflètent la rivalité artistique entre le jeune Raphaël et son vieux maître Pérugin. Le fait que la scène se déroule en extérieur donnait toute liberté de composition. Pérugin a choisi l’ordre héraldique, dans lequel le mari se positionne à la place d’honneur, à la droite de son épouse. Raphaël a bien sûr pris le parti inverse, non pour une obscure raison liturgique, mais pour se démarquer radicalement et éviter la confrontation personnage par personnage.

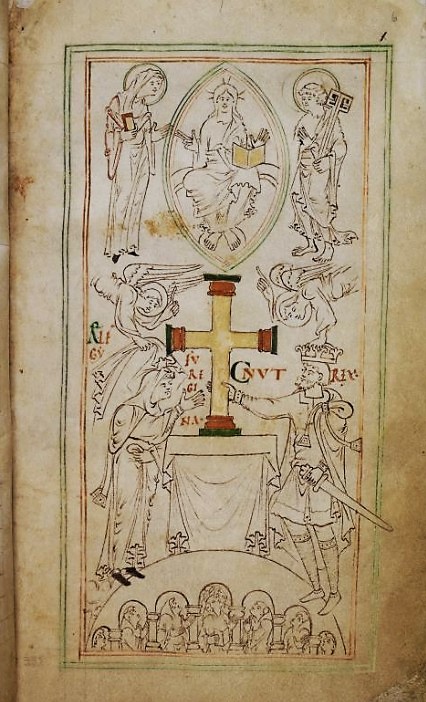

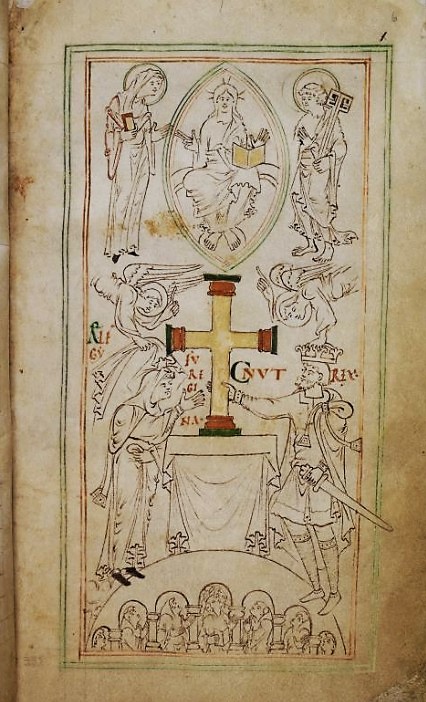

Liber vitae, Winchester, 1131-77 BL Stowe MS 944 fol 6r

Liber vitae, Winchester, 1131-77 BL Stowe MS 944 fol 6r

L’étrange inversion entre la reine Aelfglu et le roi Cnut a été expliquée de plusieurs manières :

- par l’absence du roi, la croix pouvant être un ex voto offert durant un des voyages ([5d], p 126) ;

- par le fait que le New Minster était une possession personnelle de la reine ([5d], p 127) ;

- par cohérence de sexe avec le couple Marie / Saint Pierre ([10b], p 153).

A noter que Saint Pierre remplace ici Saint Jean l’Evangéliste parce qu’il est le saint patron du New Minster.

La croix que le roi est venu déposer en offrande sur l’autel effectue la jonction entre les deux moitiés de l’image :

- en haut la vision mystique de Dieu donnant en retour à la reine son voile, et au roi sa couronne ;

- en bas une vue « topographique » de la nef de New Minster, avec son autel et ses moines groupés derrière les sept arcades.

L’inversion, typiquement liturgique, reproduit la répartition des sexes à l’intérieur de la nef .

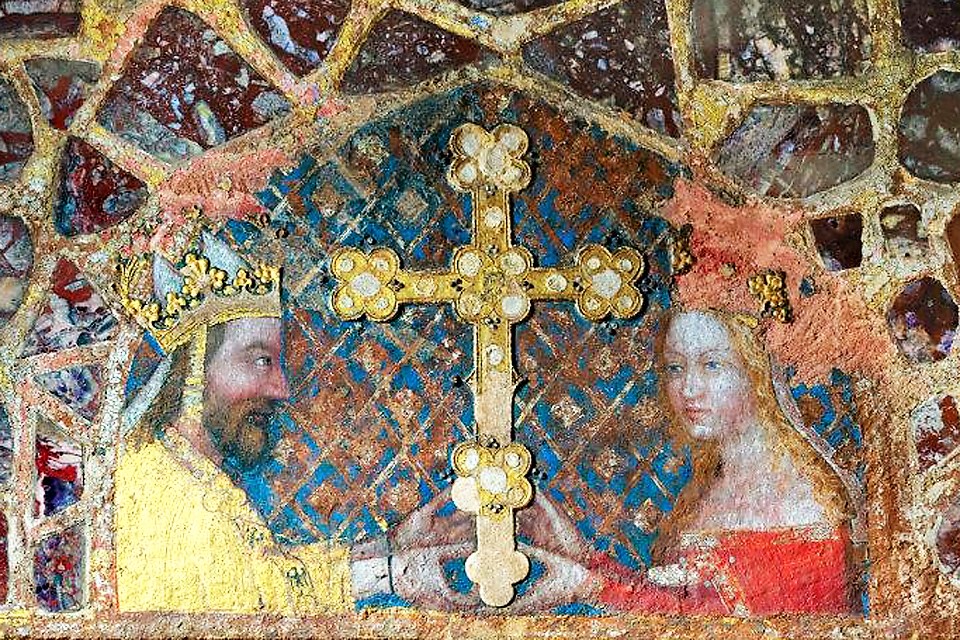

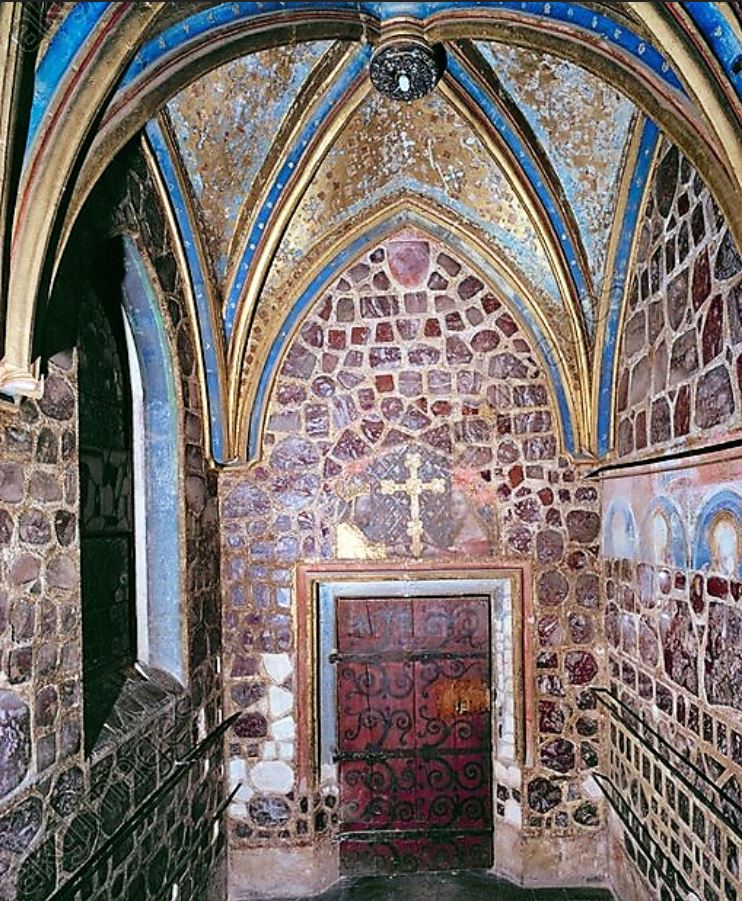

1356-60, Oratoire de Charles IV, chapelle Saint Catherine, Château de Karlstejn

Cet oratoire privé a pour particularité de comporter deux fresques représentant l’empereur Charles IV et sa troisième épouse Anna von Schweidnitz :

- l’une inversée, de part et d’autre de la Vierge à l’Enfant ;

- l’autre dans le sens conventionnel, de part et d’autre d’un reliquaire de la vraie Croix qui était conservé dans la chapelle adjacente.

Comme le remarque Corine Schleif [5c], l’oratoire se trouve dans une partie du château réservée aux hommes : l’inversion n’est donc pas une marque de courtoisie envers la reine. La position d’humilité de l’empereur est compensée par le geste de l’Enfant se tournant vers lui pour accepter son hommage, mais ce geste aurait pu tout aussi bien se faire dans l’autre sens.

La cause la plus probable de l’inversion est liturgique : Charles IV a adopté, pour son oratoire privé, la disposition femme-homme des églises, avec deux avantages supplémentaires :

- la fresque inversée correspond à la polarité de la fresque de la Crucifixion, juste en dessous (Marie et les Saintes femmes à gauche, Saint Jean et le soldats à droite) ;

- l’empereur se trouve du côté des fenêtres, et de la lumière du Sud.

Tableau votif de Hans Austrunk

1395-1405, Museo Civico, Bolzano

Ce panneau, donné à la Chartreuse de Schnals par l’apothicaire et marchand de Meran Hans Austrunk, est typique de cette inversion liturgique : Hans se trouve à gauche de Dieu le Père, présenté par Saint Jean Baptiste tenant la banderole HUC MIS (ER)ERE MEMENTO ; son épouse Margarette se trouve « à la place d’honneur », présentée par Sainte Marguerite portant la banderole FACIAS HAC GRAC (I)A FILY MARGA (R)ETA.

Cette disposition s’explique par le fait que le couple est représenté dans une église dont Dieu le Père occupe l’abside, entouré de neuf anges musiciens.

Daniele De Bosis, 1480-1505, Oratoire della Madonna del Latte, Gionzana

La même situation se retrouve dans cette fresque absidale, dans laquelle la position du couple (famille Tettoni) , à la tête de la double procession de saints, ne fait que prolonger la position des fidèles dans la nef. A noter le détail amusant du rameau avec trois figues tenu par la Vierge).

Après cette humble chapelle campagnarde, nous allons trouver à Florence un autre exemple très célèbre.

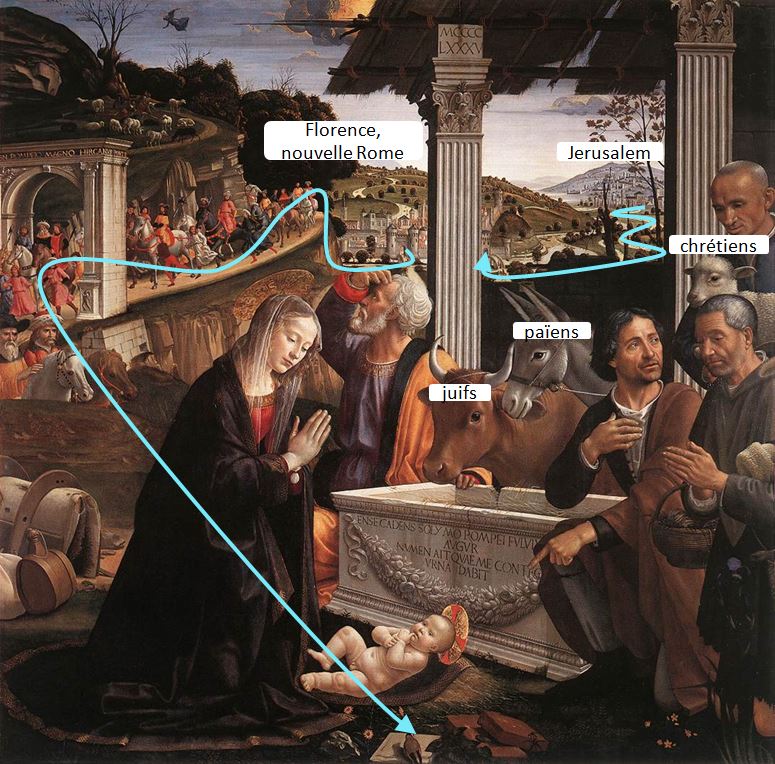

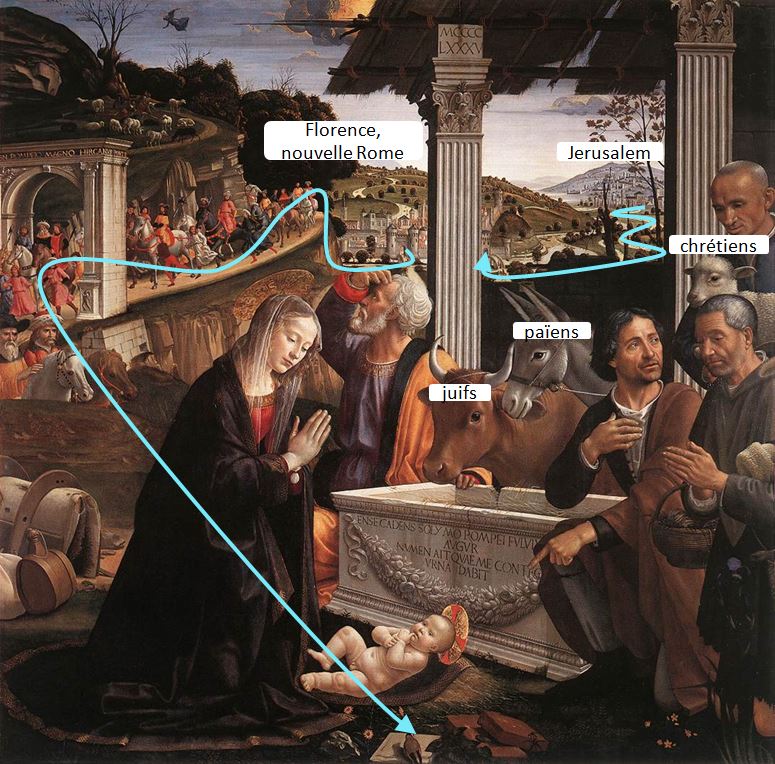

Adoration des Bergers

Domenico Ghirlandaio, 1485, chapelle Sassetti, basilique de la Santa Trinita, Florence

Le couple des donateurs, Nera Corsi à gauche et Francesco Sassetti à droite, encadrent le retable central, formant une continuité avec Marie à gauche et les bergers à droite (le premier, celui qui désigne l’Enfant de l’index, est un autoportrait de Guirlandaio) [6].

Un voyage temporel (SCOOP !)

Le panneau comporte de nombreux détails intéressants, comme par exemple la présence allusive des Sassetti (littéralement « petites roches ») sous forme d’une pierre non taillée (côté Nera) et de trois briques rouges (côté Francesco), de part et d’autre du carré de marbre sur lequel est posé un chardonneret, préfiguration de la Passion.

Ainsi le couple des donateurs figure trois fois dans la composition :

- à titre de témoins du Passé, pétrifiés à l’intérieur de la peinture ;

- à titre de témoins du Présent,figés dans l’épaisseur de la fresque ;

Tombeau de Nera Tombeau de Nera |

Tombeau de Francesco Tombeau de Francesco |

Enfin, à titre de témoins du Futur, enfermés dans le marbre de leurs tombeaux.

A partir des détails du centre du panneau, le spectateur, élargissant son point de vue, est convié à un voyage temporel, depuis la naissance de Jésus jusqu’à son présent d’aujourd’hui, en passant par l’époque des donateurs.

L’ordre liturgique (SCOOP !)

Miracle de l’Enfant ressuscité

Domenico Ghirlandaio, 1485, chapelle Sassetti

La position de la Vierge et des bergers structure non seulement la position des donateurs et de leurs tombeaux, mais également celle des personnages de la fresque située immédiatement au dessus de l’Adoration des Bergers. Il s’agit d’un miracle posthume de Saint François, qui aurait ressuscité un enfant sur une place de Florence. On voit à gauche (au dessus de la mère) cinq filles Sassetti, et à droite (au dessus du père) leurs maris ou fiancés.

Le choix de positionner les femmes et les hommes à l’opposé en apparence de l’ordre héraldique est lié au faut que nous sommes dans une chapelle privée : les tombeaux et les figures de Nera et de Francesco sont positionnés selon l’ordre liturgique, comme s’ils assistaient à la messe sur l’autel de la chapelle familiale.

Plus en arrière dans le passé (SCOOP !)

Ainsi, contrairement à ce que l’on observe habituellement, ce n’est pas la scène sacrée qui règle la position des donateurs, mais l’inverse : c’est ici le programme d’ensemble de la chapelle qui règle la position à l’intérieur du tableau : femmes à gauche et hommes à droite (la scène de l’Adoration n’impliquant en elle-même aucune position privilégiée).

On a depuis longtemps remarqué que l’un des thèmes du panneau central est le passage entre le monde juif et païen et le monde chrétien. Ainsi la route, partant de Jérusalem au loin, passe par une ville qui cumule des bâtiments romains et florentins, puis sous un arc de triomphe à l’antique, avant de parvenir à la crèche et au bergers, qui préfigurent le monde qui vient : les trois animaux traditionnels, le boeuf, l’âne et l’agneau, symbolisent ces trois époques.

Ainsi la composition de Ghirlandaio propose au spectateur un grandiose voyage temporel :

- dans l’Ere sous la Loi (de Jérusalem à Rome et à la naissance de Jésus), à l’intérieur du tableau d’autel ;

- dans l’Ere sous la Grace (de la mort de Jésus à aujourd’hui, en passant par la mort des Sassetti) , à l’intérieur de la chapelle.

Les couples orants

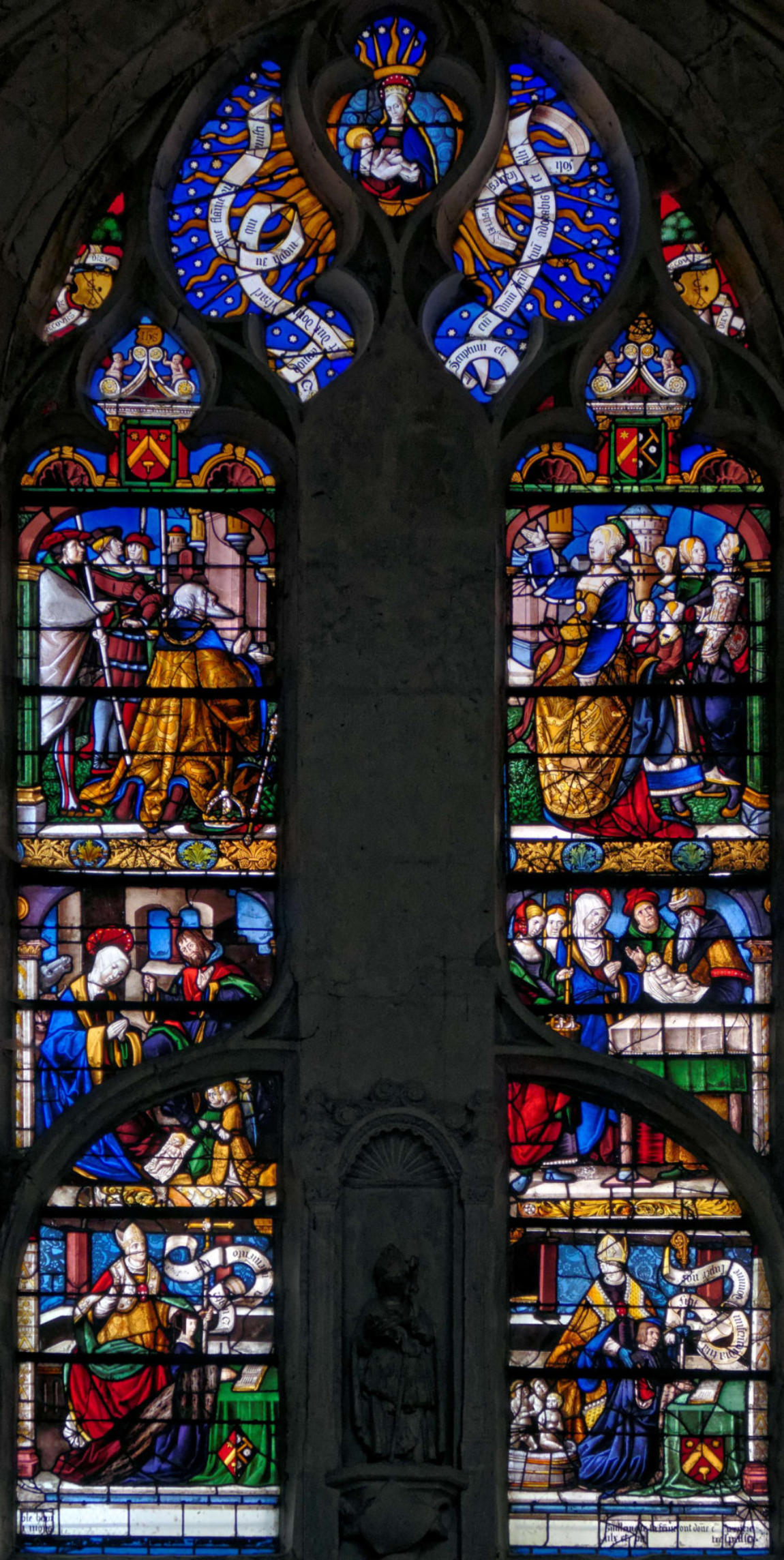

Jeanne de Bretagne et Jean du Berry, vers 1405

Cathédrale Saint Etienne, Bourges (provenant de la Sainte Chapelle de Bourges)

Jeanne de Bretagne et Jean du Berry, vers 1405

Cathédrale Saint Etienne, Bourges (provenant de la Sainte Chapelle de Bourges)

Déplacé dans la cathédrale lors de la destruction de la Sainte Chapelle au XVIIIème siècle, le couple a conservé la même disposition, de part et d’autre de la statue de Notre Dame la Blanche.

Orant de Jeanne de Bretagne Orant de Jeanne de Bretagne |

Orant de Jean du Berry Orant de Jean du Berry |

Holbein, 1523-24, Musée des Beaux Arts, Bâle

Cette disposition ne fait aucun doute, comme en témoignent ces croquis de Holbein faits in situ.

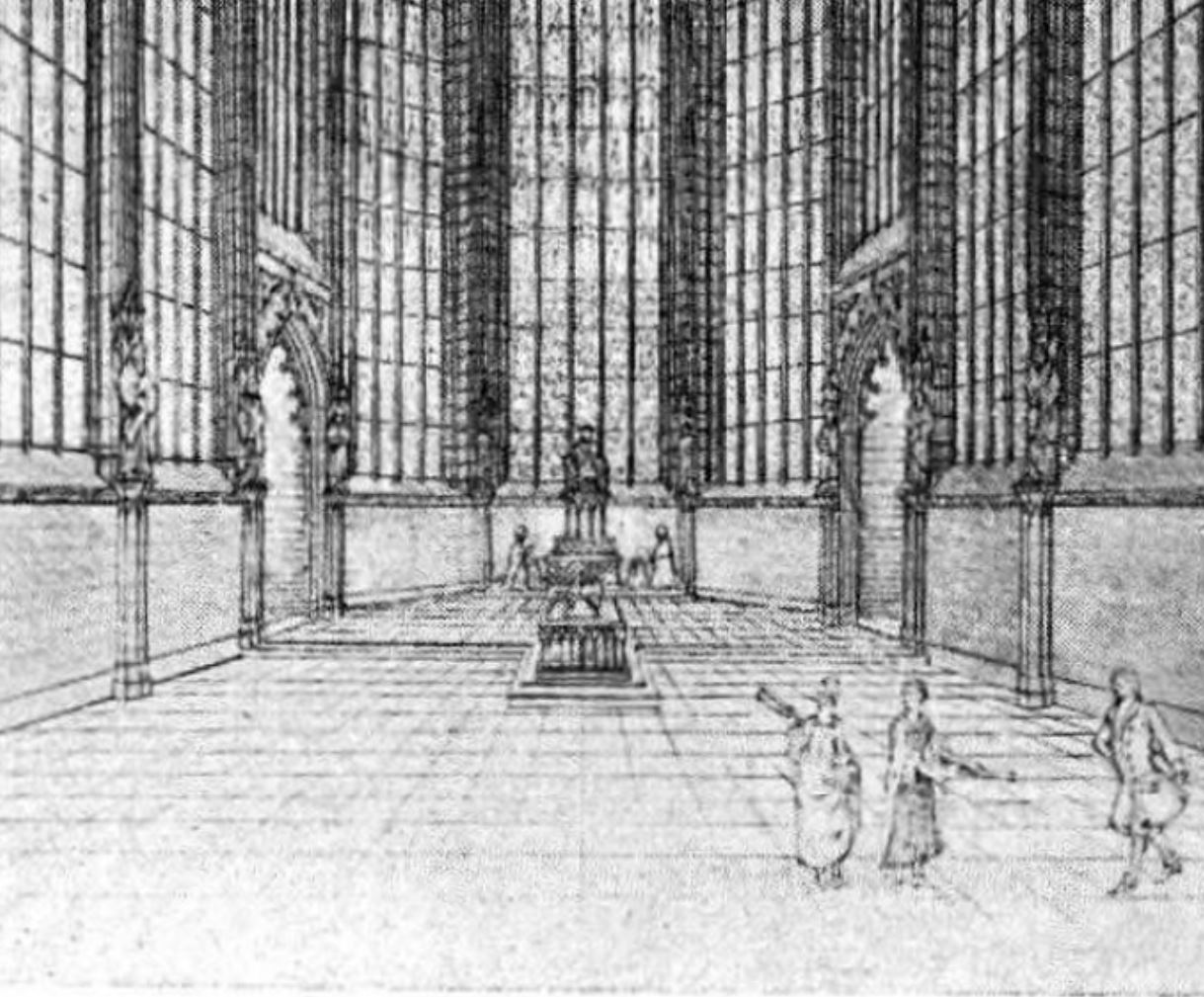

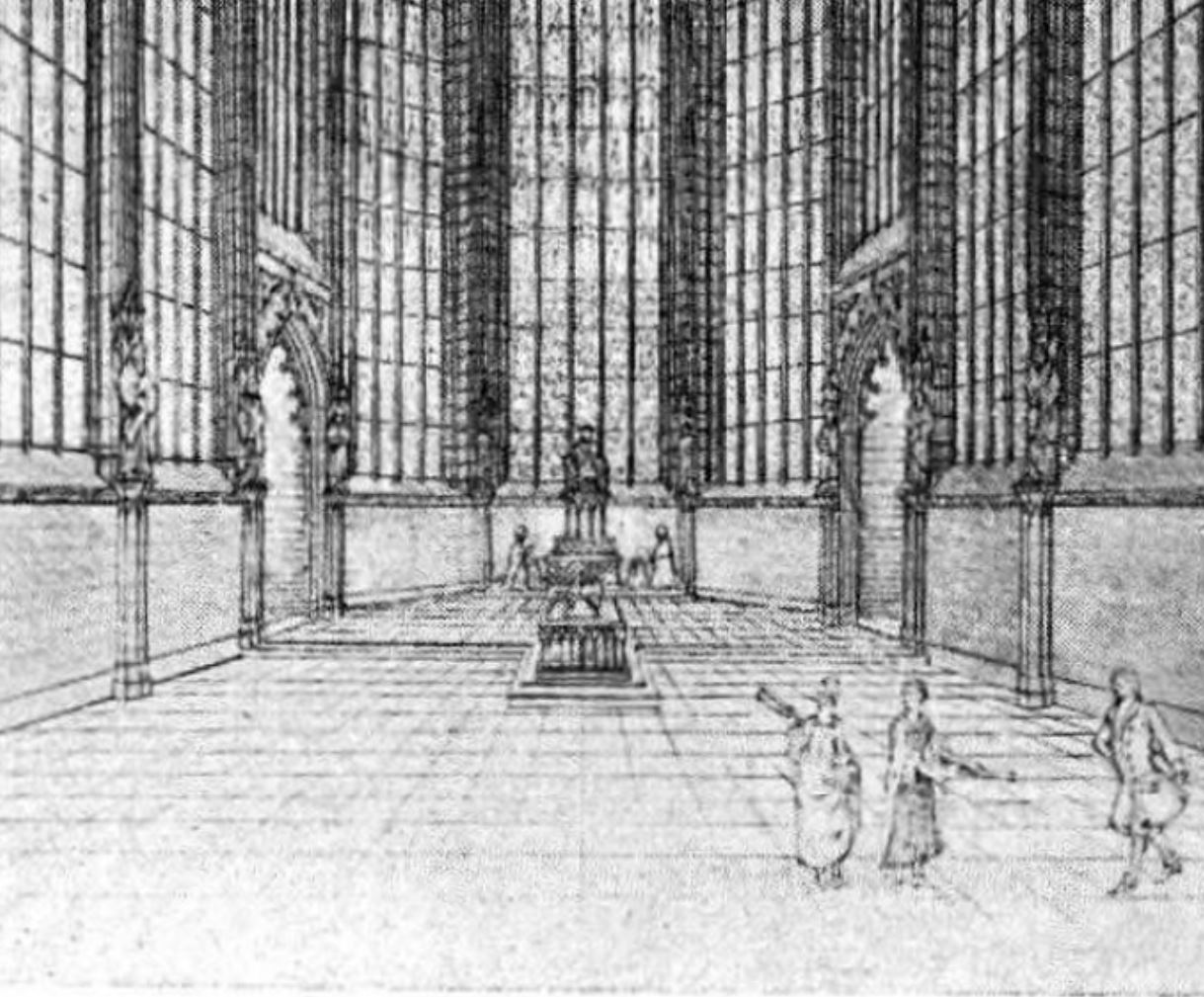

Vue optique de la Sainte Chapelle de Bourges (détail) ,

Mémoires de la Société des antiquaires du Centre, 1919, Tome 39, p 48

Vue optique de la Sainte Chapelle de Bourges (détail) ,

Mémoires de la Société des antiquaires du Centre, 1919, Tome 39, p 48

|

Reconstitution 3D, blog aroundyou.link Reconstitution 3D, blog aroundyou.link |

Le couple est positionné non pas comme comparaissant devant la Vierge au Paradis, mais bien vivant, en prières devant sa statue. C’est donc l’ordre liturgique qui prime : celui qui régit la répartition des sexes à l’intérieur de la nef. L’oratoire du Duc était d’ailleurs côté droit (Sud) de la Sainte Chapelle, et celui de la duchesse côté gauche.

Tombeaux de Louis XII et Anne de Bretagne (au fond), de Henri II et Catherine de Médicis, Basilique de Saint Denis, Saint Denis

Le même ordre liturgique régit les monuments des couples royaux dans la basilique de Saint Denis. Par une heureuse coïncidence, la disposition des orants coïncide avec l’autre convention qui régit les gisants situés au dessous : ne s’agissant pas d’ecclésiastiques, ils sont positionnés les pieds en direction du choeur, ce qui permet au mari d’être allongé à la droite de son épouse.

Philippe le Hardi et son épouse Marguerite

Claus Sluter, vers 1389, Portail de la Chapelle de Champmol, Dijon (photo Christophe Finot)

En revanche, à l’extérieur de l’église, l’ordre liturgique ne joue plus et le mari retrouve la place d’honneur à la droite de la Vierge, chacun étant présenté par son Saint Patron.

4 Hommage à la Puissance

Je n’ai trouvé qu’un seul exemple où le statut social supérieur de l’épouse lui assure la place honneur aux pieds de la Vierge à l’Enfant (ceci se rencontre un peu plus fréquemment dans les portraits de couple, voir Pendants célibataires : homme femme).

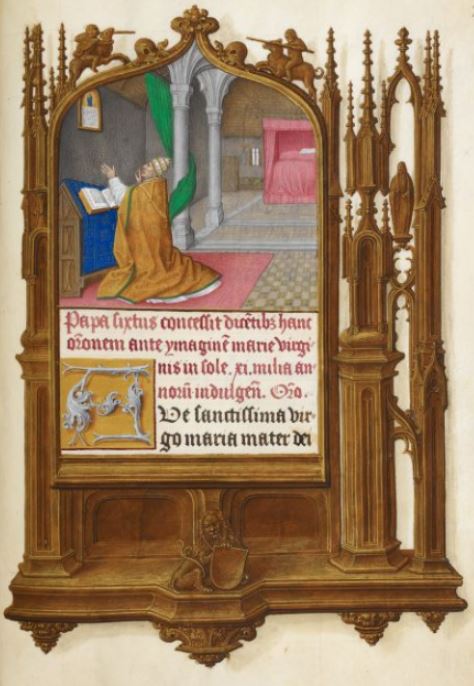

Saint Michel fol 2r Saint Michel fol 2r |

Vierge à l’Enfant fol 3v Vierge à l’Enfant fol 3v |

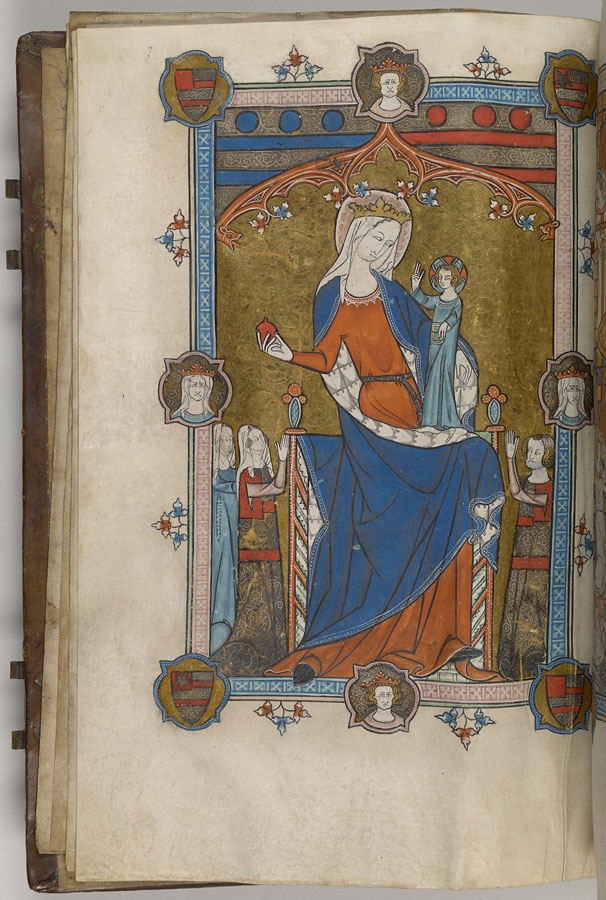

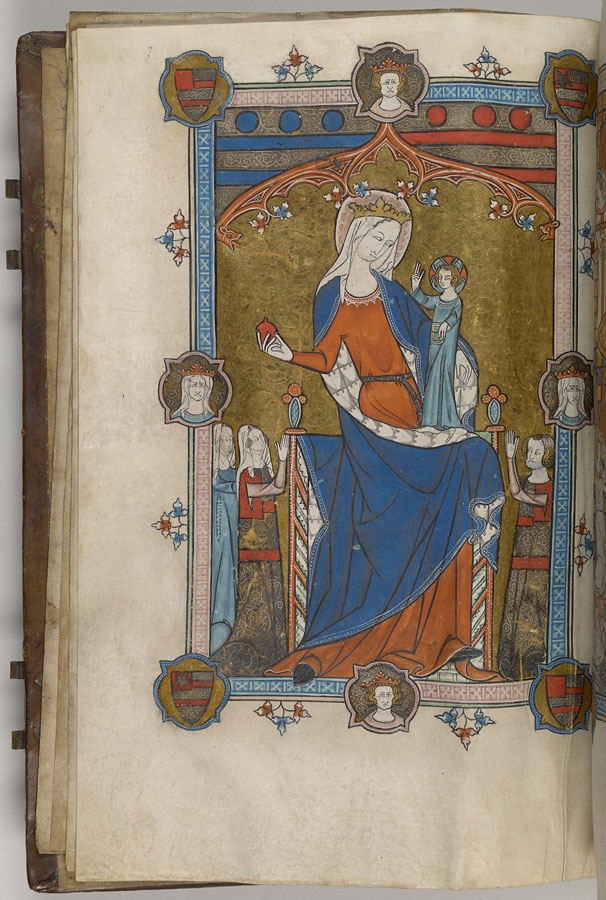

Livre d’Heures de Hawisa de Bois

Oxford, vers 1325-1330, Morgan Library MS M.700

Le manuscrit comporte trois miniatures qui suivent toutes la même disposition : Hawisa de Bois à gauche, les armes des De Bois en dessous. et un homme à droite.

Dans la miniature avec saint Michel, l’homme est jeune, et pourrait être son fils (d’un premier mariage, d’où l’absence du père). Dans la miniature avec la Vierge à l’Enfant, il pourrait s’agir de son mari. Tandis que les De Bois sont identifiés comme une riche famille de Lincoln, le mari, Ralph Giliot, n’est pas connu comme propriétaire terrien ([7], p 26). De plus, la situation est compliquée par la présence d’une autre femme derrière Hawisa, en robe bleue très simple : selon Kathryn Smith il s’agirait d’une soeur, selon Alexa Sand d’une fille ( [7], p 255)

On n’en sait pas plus sur la situation familiale qui a conduit à faire figurer Hawisa systématiquement du côté honorable. Peut-être tout simplement parce que le livre d’heures, extrêmement luxueux, était personnalisé à l’intention d’ Hawisa, et non du couple (son prénom est inscrit dans le corps du texte de certaines prières).

hop]

5 Priorité à la Mère

Voici deux cas très particulier où l’inversion de l’ordre héraldique traduit certainement la hiérarchie mère-enfant.

Vierge à l’Enfant avec Saint Louis de Toulouse, Saint Jean l’Evangéliste et les donateurs Ludovico Folchi et son épouse Tommasa

Davide Guirlandaio, 1486 , Saint Louis Art Museum

Je n’ai pas pu trouver la source de l’identification des donateurs, mais elle est très étrange : chacun des deux lève les yeux non vers la Madone, mais vers le Saint qui lui fait face : or si Saint Louis de Toulouse est bien le patron de Ludovico, Saint Jean Baptiste n’est pas celui de Tommasa : cette femme âgée, en robe noire, ne serait-elle pas la mère plutôt que l’épouse de Ludovico ?

Vierge à l’Enfant avec un ange et des donateurs

Atelier de Palma le Vieux, 1520, Sacristie de S.Maria della Salute, Venise

Le couronnement de la Mère de Dieu par un enfant ailé semble traduire ce que les deux hommes ont en tête : un hommage à leur propre mère.

6 Causes topographiques

Le pape Celestino V avec Isabella d’Eppe (présentée par Saint Louis de Toulouse ?) et Raimondo del Balzo (présenté par Guillaume de Gellone),

Niccolò di Tommaso, 1367-72, musée de Castel Nuovo, Naples

Propriétaire du château de Casaluce, le couple avait installé un monastère de Célestins juste à côté. Les moines sont représentés ici de part et d’autre du fondateur de l’ordre. L’inversion des époux s’explique par la situation de la fresque, détachée d’une niche située à gauche du porche à l’entrée de l’église : les donateurs étaient donc situés sur les parois latérales de la niche et, pour le visiteur arrivant vers l’église, le mari apparaissait donc en premier.

Sainte Catherine avec Catarina Franceschi, Saint Jacques avec son époux Bonifacio de Lupi

Altichiero, 1377-79, chapelle San Giorgio, Sant Antonio, Padova

Cliquer pour voir l’ensemble

L’inversion s’explique ici par la situation de la fresque, à l’angle droit de la chapelle : le chevalier se trouve donc agenouillé en direction de l’autel de la chapelle familiale (pour d’autres exemples de cette disposition, voir 6-1 …les origines)

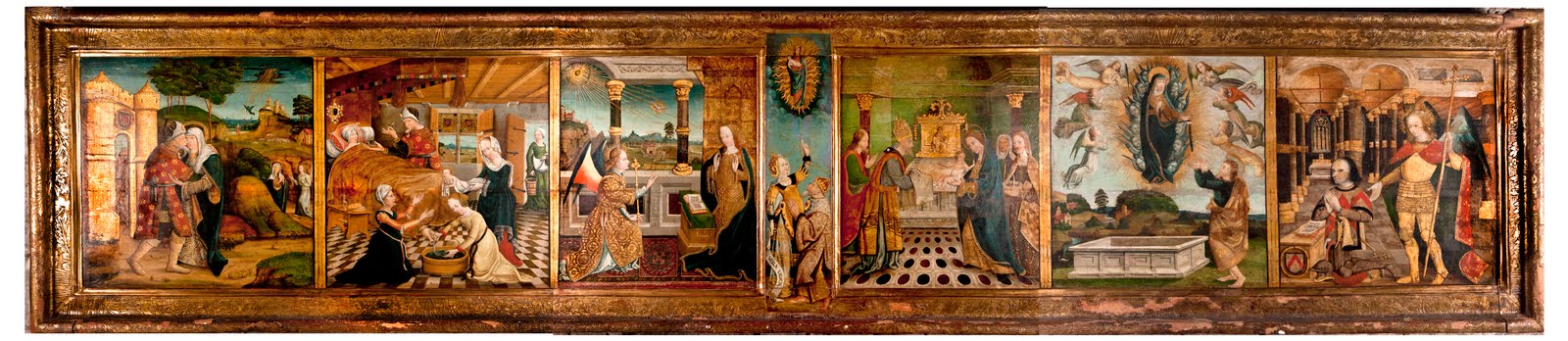

Giovanni II Bentivoglio et sa famille

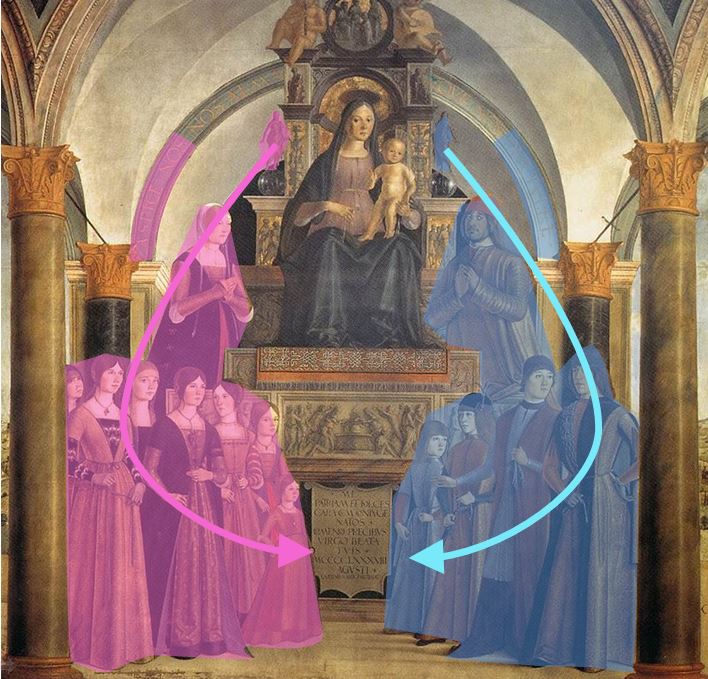

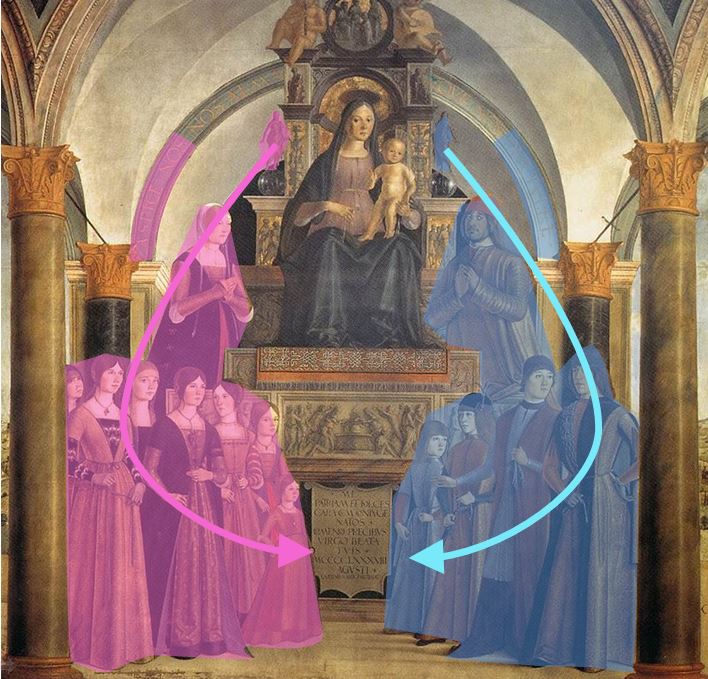

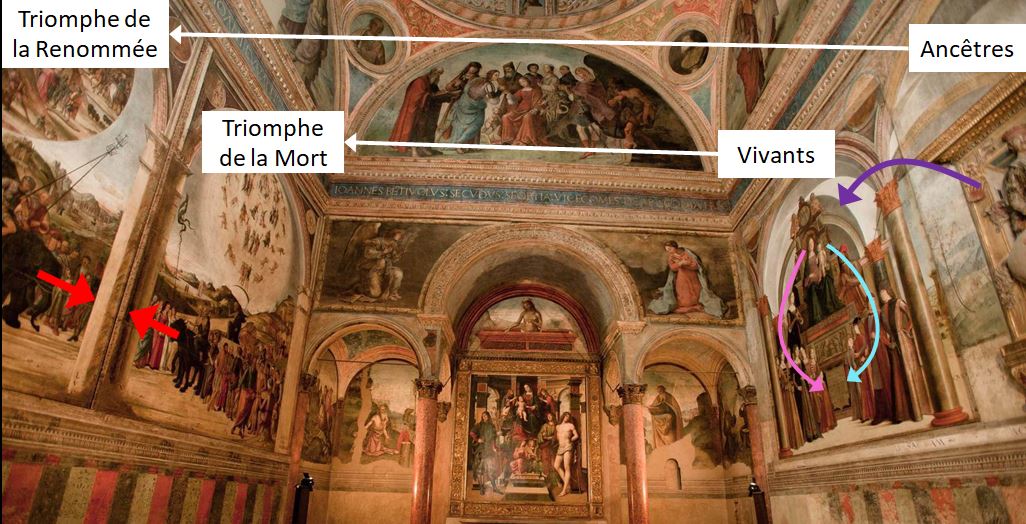

Lorenzo Costa, 1488, chapelle Bentivogilo, San Giacomo Maggiore, Bologne

Cette grande toile a été commandée par Giovanni II Bentivoglio pour décorer sa chapelle familiale, en remerciement d’avoir échappé à la conspiration tramée par la famille Malvezzi.

Son épouse Ginevra Sforza est inhabituellement à gauche, au dessus de ses sept filles (Camilla, Bianca, Francesca, Violante, Laura, Isotta ed Eleonora) ; tandis que l’époux à droite domine les quatre fils (Ermete, Alessandro, Anton Galeazzo et Annibale) ; cinq autres enfants, morts en bas-âge, n’ont pas été représentés.

Une famille étendue (SCOOP !)

L’inversion inhabituelle des sexes se propage, en haut, jusqu’aux statuettes de part et d’autre du trône de la Vierge : une femme et un homme vêtus à l’antique se tiennent debout sur deux globes de verre, qui reflètent chacun la partie féminine et la partie masculine de la famille. Mais on peut facilement imaginer que ces reflets évoquent aussi les mortes et les morts du passé.

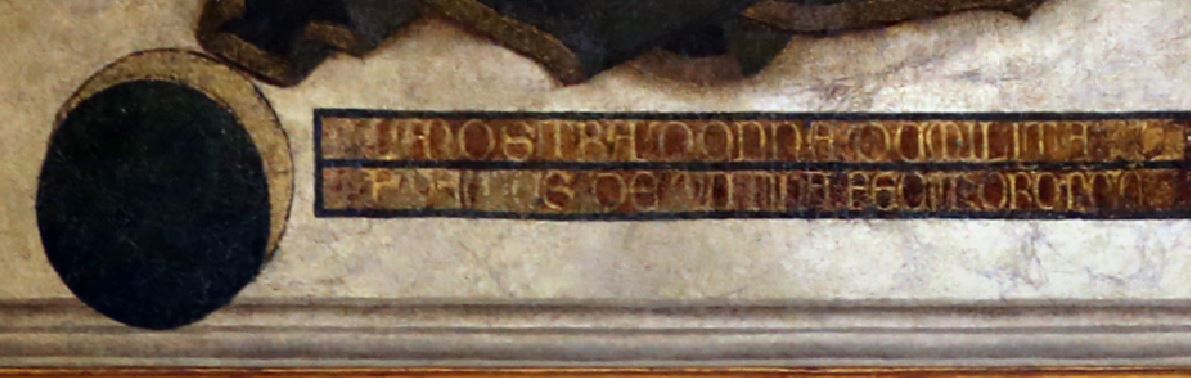

L’inscription de l’arcade, faite de trois invocations à la Vierge, est elle-aussi subtilement sexuée :

Favorise-nous, bonne mère.

Protège-nous, divine.ASPICE NOS.

NOS ALMA FOVE.

NOS DIVA TUERE

En première lecture, les impératifs ASPICE et TUERE peuvent tous deux se traduire par REGARDE. Mais l’un a une connotation d’examen, applicable à la beauté et à la moralité ; tandis que l’autre porte un sens de protection, qui s’applique plus à la vie aventureuse des garçons. Quant à l’adjectif ALMA, avec sa connotation maternelle, il place Marie au sommet de la famille.

En partant des deux « ancêtres » statufiés, on arrive, en passant par les époux et les aînés, jusqu’au plus jeune des filles et des garçons, autour de l’inscription dédicatoire :

| Moi, la patrie, mes doux enfants avec ma chère épouse, je recommande à tes prières, O Sainte Vierge. Août 1488, fait par Laurentius Costa |

ME / PATRIAM ET DULCES / CARA CUM CONIUGE / NATOS. COMENDO PRAECIBUS / VIRGO BEATA / TUIS. /M CCCC L XXX VIII / AUGUSTI / Laurentius Costa faciebat |

Le bas-relief juste au dessus, qui montre une offrande aux Mânes (les âmes des morts), transpose en sculpture et en antique la même idée de dévotion familiale.

Ainsi, au delà de ces visages et de ces vêtements très individualisés (pour les détails biographiques sur chacun, voir la page érudite de Maria Vittoria Cavina [9]), la composition enrôle dans une famille étendue des invisibles (les ancêtres), mais aussi la Madone elle-même.

Une inversion justifiée (SCOOP !)

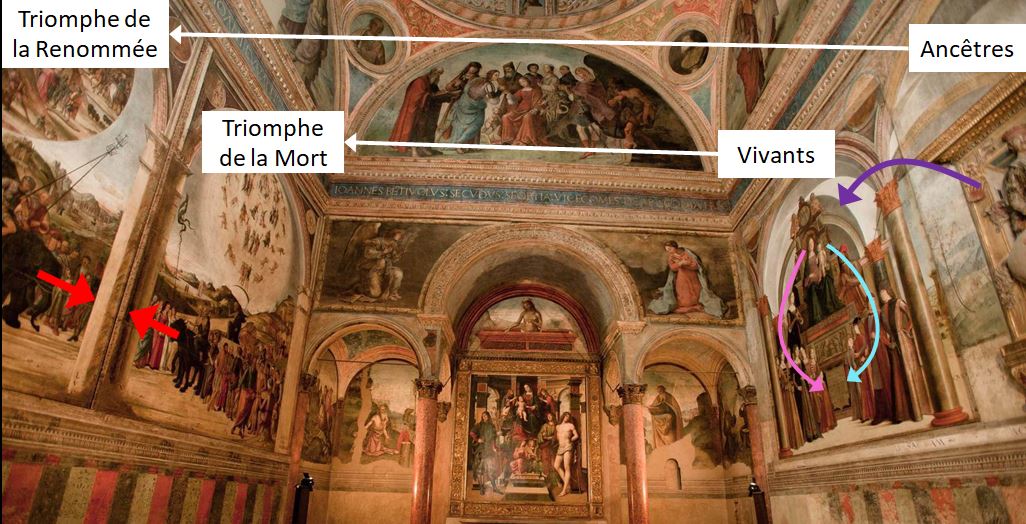

Mur sud-est de la chapelle

Pour la comprendre, il suffit de replacer la toile dans son environnement : ainsi les femmes se trouvent placées du côté de la Vierge de l’Annonciation , qui surplombe le mur du fond de la chapelle. Et les hommes du côté du monument équestre d’Hannibale I, le père de Giovanni, daté de 1458.

« On n’a aucun document sur sa commande ni sur son emplacement d’origine. Mais après 1486, année du début de la décoration murale, Giovanni II le fit apposer sur le mur sud-est de la chapelle. Ceci, selon le témoignage de Cherubino Ghirardacci, qui se souvient que le monument à Hannibal a recouvert une tempera de Costa dédiée aux ancêtres de Giovanni II » [9]

Ainsi, les murs latéraux de la chapelle, composés d’un paysage continu derrière deux travées d’arches peintes, sont à mettre en parallèle :

- à gauche le cortège de la Renommée s’affronte à celui de la Mort,

- à droite les Ancêtres se prolongent dans les Vivants, femmes et hommes.

Dans une lecture droite-gauche, on voit que les Vivants ont à s’occuper de la Mort, et les Ancêtres de la Renommée.

7 Causes cumulées

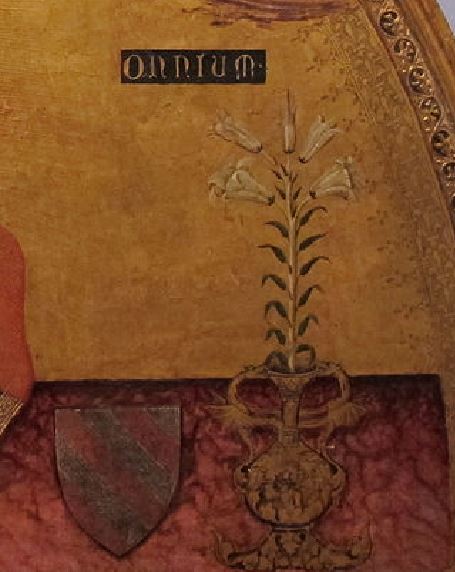

Políptico de la Virgen de la Leche. 1368-90, Museo Diocesano, Cordoue

Les donateurs sont Juana Martínez de Leiva, présentée par Saint Bernard, et son mari Alfonso Fernández de Montemayor, présenté par son patron Saint Ildefonse (Alfonso) . Le panneau a été réalisé pour la chapelle Saint Pierre de la cathédrale de Cordoue, entre sa donation aux Montemayor en 1368, pour devenir la chapelle familiale, et l’enterrement d’Alfonso, en 1390. Or on sait que son épouse était encore vivante en 1391 [10].

La raison de l’inversion n’est donc pas ici le décès de l’épouse. Sans doute faut-il la chercher dans les saints patrons : les deux sont connus pour avoir vécu des apparitions miraculeuses de la Vierge, mais Saint Bernard est bien plus prestigieux que l’évêque Ildefonse de Tolède, et sa place en position d’honneur est logique.

En élargissant un peu le point de vue, on rencontre d’abord; encadrant la Madone Saint Pierre (patron de la chapelle) et son pendant habituel Saint Paul, avec l’épée de son supplice. Cette proximité a pu également jouer dans le fait de placer à droite Alfonso de Montemayor, qui porte le galon jaune des Chevaliers de l’Ordre de la Banda. Notons que le second couple, Sainte Catherine et Saint François, accentue le caractère féminin de la moitié gauche du retable.

Lactation de Saint Bernard, 1290, Palma de Majorque

Au final, c’est peut être l’idée d’évoquer les apparitions de Marie, et en particulier le miracle de la lactation de Saint Bernard qui explique la présence de celui-ci derrière Juana, ainsi que la composition relativement inhabituelle de la Vierge allaitant du sein droit.

Ainsi dans ce cas l’inversion héraldique résulterait d’un ensemble de choix de composition concordants, plutôt que d’une cause unique.

Pour d’autres exemples d’inversion héraldique pour un couple de donateurs, voir l’article dédié aux Conversations sacrées de Palma Vecchio ( 6-6 …chez Palma Vecchio), artiste dont l’oeuvre prolifique comporte plusieurs cas d’inversion.

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique |

Eglise Notre-Dame de Bruges (Onze-Lieve-Vrouwekerk) Eglise Notre-Dame de Bruges (Onze-Lieve-Vrouwekerk) |

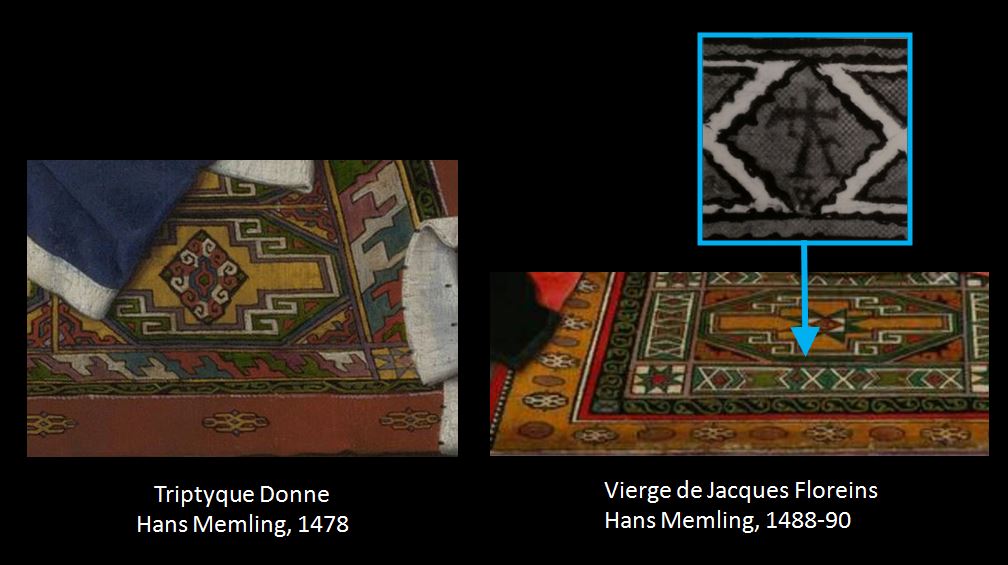

Diptyque de Joris Van de Velde

Adrien Isenbrant (ou Albert Cornelis), 1521

Le volet gauche montre le bourgmestre Joris van de Velde et sa femme Barbe Le Maire, présentés par leurs saints patrons, saint Georges et sainte Barbe, et accompagnés de leurs neuf fils (dont trois morts marqués par de petites croix) et de leurs huit filles (dont cinq mortes).

Une inversion liturgique

Une première explication de l’inversion est de considérer la famille comme en procession vers le retable de la Vierge : c’est alors l’ordre liturgique qui joue, bien que nous soyons en extérieur.

Une inversion topographique

Une autre explication vient du fait que la famille figure sur le volet mobile d’un diptyque : respecter les conventions du portrait de couple aurait conduit à une répartition très déséquilibrée au détriment du sexe fort, à la fois minoritaire en surface (la composition est aux trois quart féminine) et éloigné de la Madone.

Mais pourquoi avoir renoncé au traditionnel triptyque familial flamand au profit d’un diptyque, et ce en inversant l’ordre traditionnel (le panneau mobile avec les orants se trouve toujours à droite) ? Hugo van der Velden a démontré que ce dernier point résultait d’une raison d’encombrement dans la chapelle familiale [10a]

Une raison esthétique (SCOOP !)

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique |

Eglise Notre-Dame de Bruges (Onze-Lieve-Vrouwekerk) Eglise Notre-Dame de Bruges (Onze-Lieve-Vrouwekerk) |

Vierge des Sept Douleurs

Un autre caractère remarquable de l’oeuvre est la double représentation de la Madone des Sept Douleurs, en couleur à l’avers du panneau fixe et en grisaille au revers du panneau mobile : cette décision impliquait le choix du diptyque, puisqu’il était inconcevable de scinder la Madone au milieu..

Cette double représentation a fait l’objet d’un travail d’élaboration soigné pour éviter les redites :

- dans la version grisaille, la Vierge est placée dans une niche en creux; dans la version couleur, sur un trône en relief ;

- les médaillons en grisaille comportent moins de personnages et de détails que les scènes colorées équivalentes (les sept douleurs étant identiques au revers et à l’avers) ;

- dans les scènes en grisaille, l’action est centrifuge (dirigée vers l’extérieur du panneau) ; dans celles en couleur, elle est centripète (dirigée vers la Madone).

Au delà des considérations religieuses et familiales, ce diptyque très original répond à sa manière à une question esthétique : le problème du paragone, à savoir la comparaison entre sculpture et peinture.

8 Scènes à polarité inversée

Dans certaines scènes sacrées, la polarité est inversée, la moitié féminine se situant à gauche et la moitié masculine à droite : les donateurs se trouvent parfois aspirés dans cette polarité.

La Crucifixion

Il arrive fréquemment que des donateurs se fassent représenter en prière dans la scène du Calvaire, propulsés dans ce passé sacré par la magie de l’image et la force de leur piété. Lorsqu’il s’agit de couples, ils suivent presque toujours la règle héraldique, sauf quelques cas très particuliers.

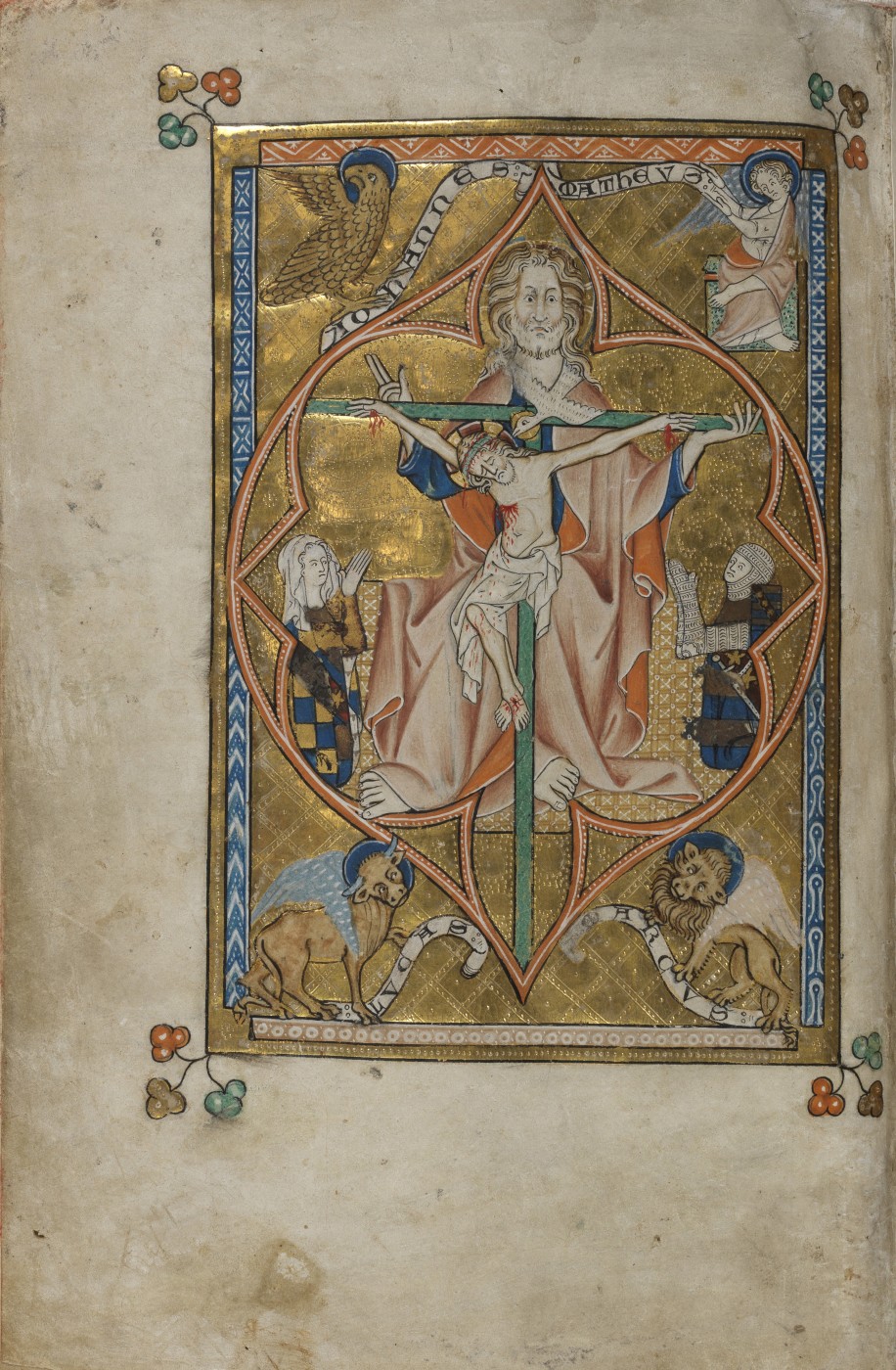

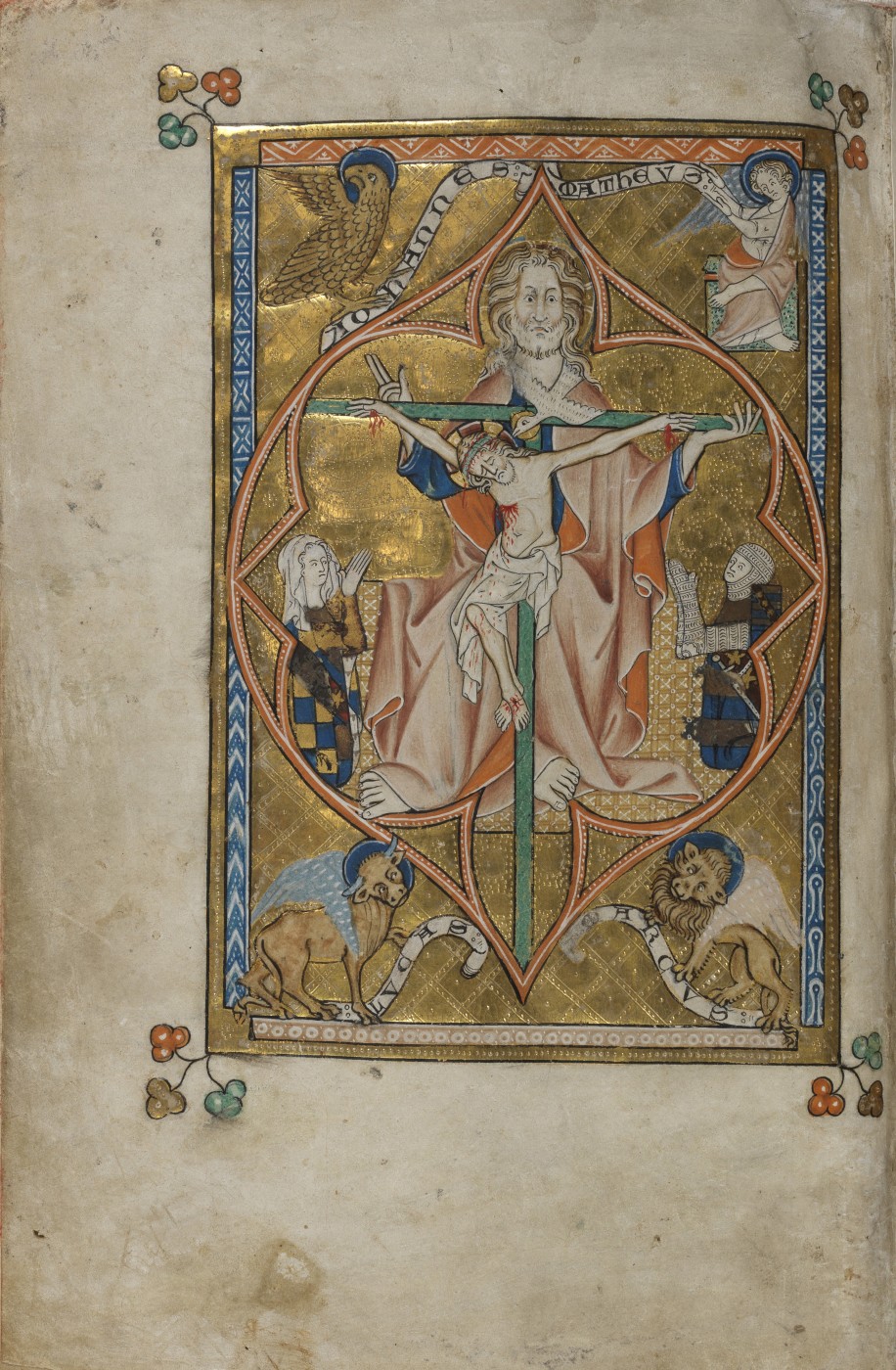

Trinité, fol 28v Trinité, fol 28v

|

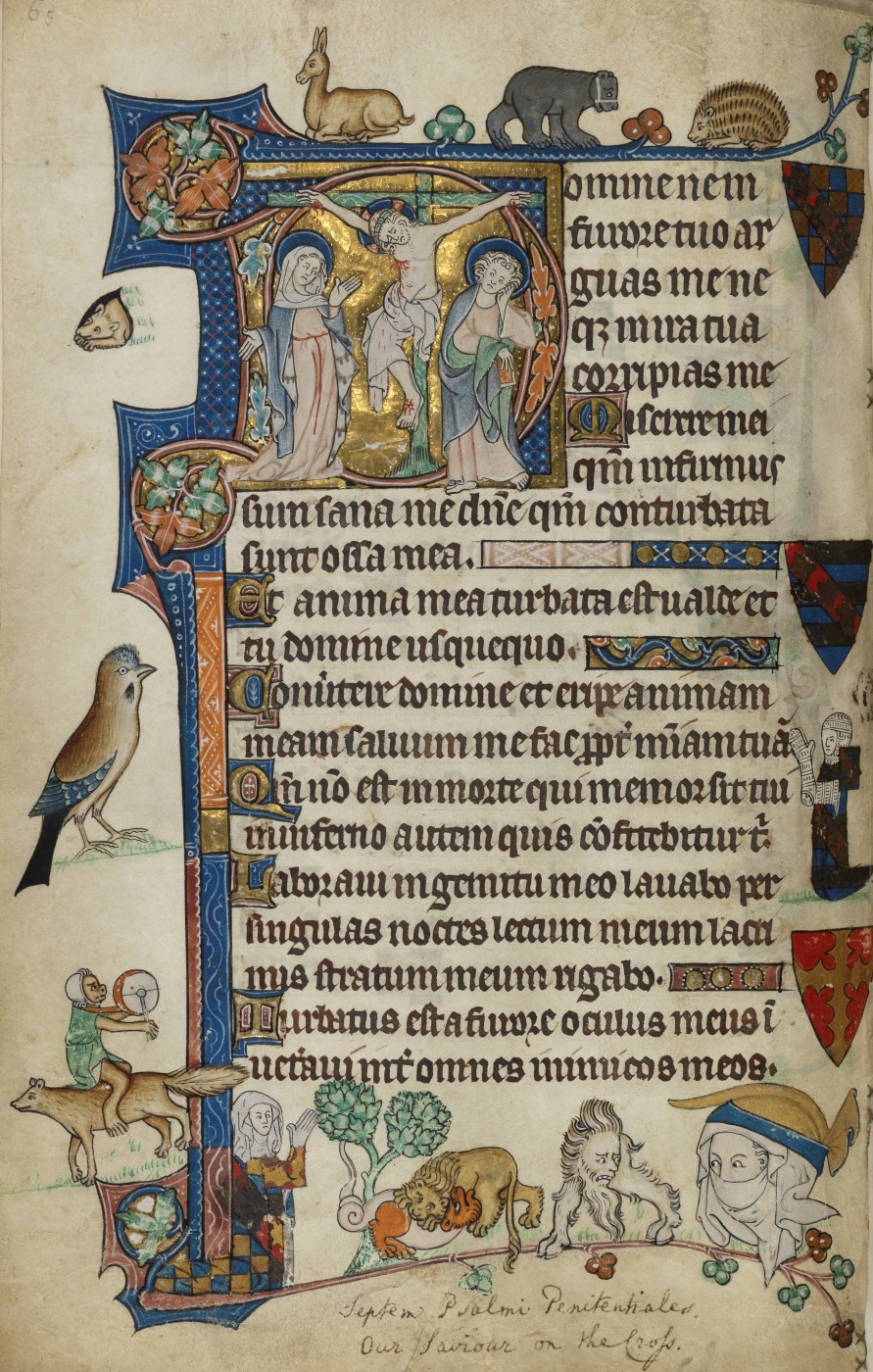

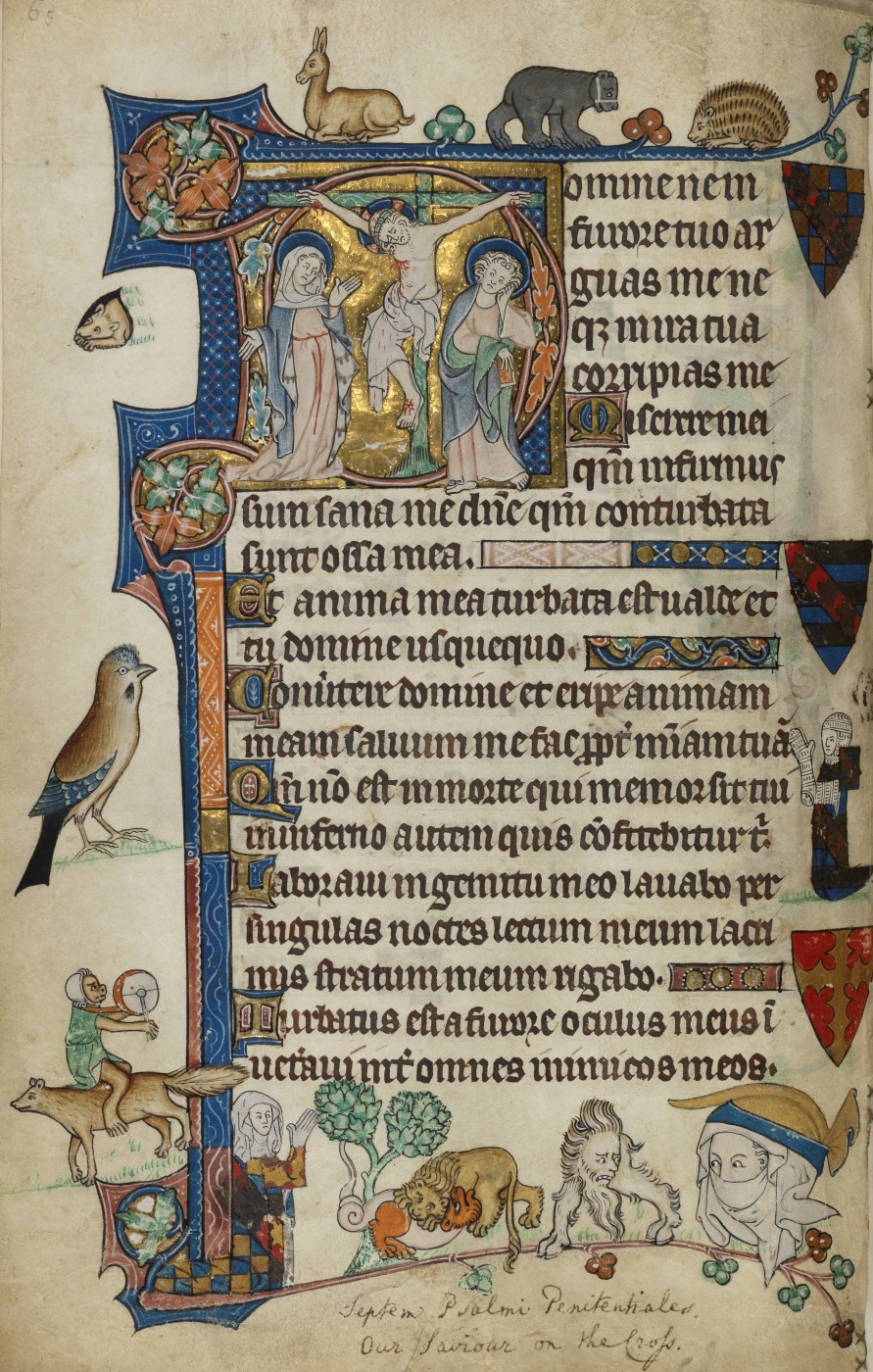

Crucifixion, fol 55v Crucifixion, fol 55v

|

The Pabenham-Clifford Hours, vers 1315-1320, Fitzwilliam Museum, MS 242 fol 28v

Cette inversion, autour de la figure trinitaire du trône de Grâce, n’est pas liée à un statut social supérieur de Joan Clifford par rapport son mari John de Pabenham. Il est fort possible que Joan ait été la destinatrice du livre [10b], car elle apparaît dans plusieurs pages, et quatre fois en couple, tantôt inversé tantôt pas (voir 4-4 …en couple ).

Ici l’intention de l’artiste était simplement de placer John du côté de la Croix où se trouve son patron Saint Jean, Joan se trouvant par voie de conséquence renvoyée du côté de Marie.

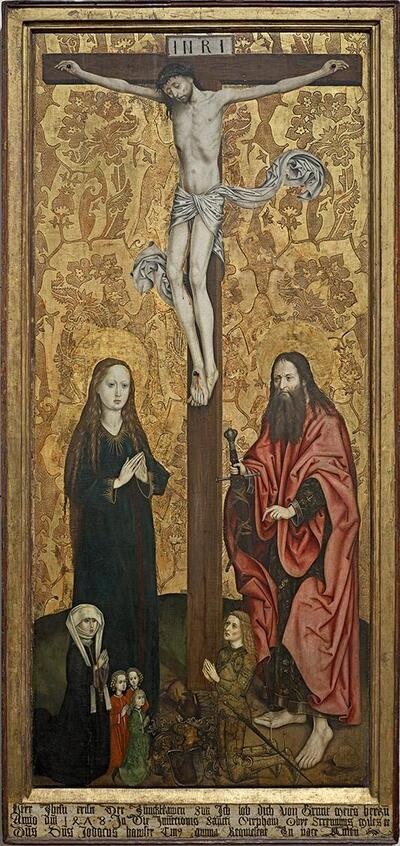

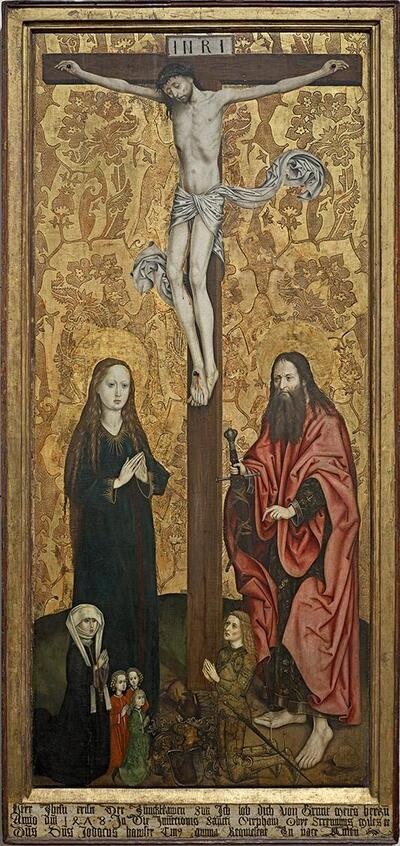

Epitaphe de Jodok Hauser

Epitaphe de Jodok Hauser

Hans Siebenbürger, 1478-79, provenant de la Minoritenkirche, Osterreichische Galerie, Vienne

Dans cette Crucifixion, les protagonistes habituels ont été modifiés :

- Marie, à la chevelure dénouée, est représentée en tant que jeune mère, telle qu’elle apparaît dans les Nativités (voir 3 Fils de Vierge ) ;

- à la place habituelle de Saint Jean figure un saint à l’épée : il ne peut être que Saint Paul, bien qu’il ne porte pas son livre habituel et ne soit pratiquement jamais associé à la scène de la Crucifixion.

Le choix de ce saint est très énigmatique : il n’était ni le saint patron de l’église, ni d’une chapelle, et un relevé ancien précise seulement que le tombeau était situé au milieu de l’église (Sepulchrum strennui di Iodoci Hauser milis qui ob . a . 1478 , sepultus in sepulchro elevato in medio ecclesie). Le saint patron de Jodok (Jodocus), Saint Josse, étant représenté en pèlerin, la seule explication est qu’on a lui a préféré un saint en arme pour correspondre au chevalier.

De même, Marie a été représentée en jeune mère pour correspondre à Barbara, en deuil avec ses trois jeunes enfants, comme le précise le texte :

|

Seigneur Jésus, de la Jeune Vierge le Fils, je te loue du plus profond de mon coeur. L’an 1478, le jour de la Saint Stéphane, est mort le puissant chevalier et seigneur, Sire Jodocus Hauser, dont l’âme repose en paix.

|

Herr Jhesu cristt Der Junckfrawen Sun Ich lob dich von Grunt mei ( n ) es hertz ( e ) n / Anno d ( omi ) ni . 1.4.7.8 . In Die Inue ( n ) cionis Sancti Stephani Obyr Strennuus miles et / Díomi ) n ( u ) s Domi ) n ( u ) s Jodocus hawser Cui ( us ) anima Requiescat In pace Amen

|

Nous sommes donc dans un cas où l’inversion du couple s’explique par la polarité de la Crucifixion.

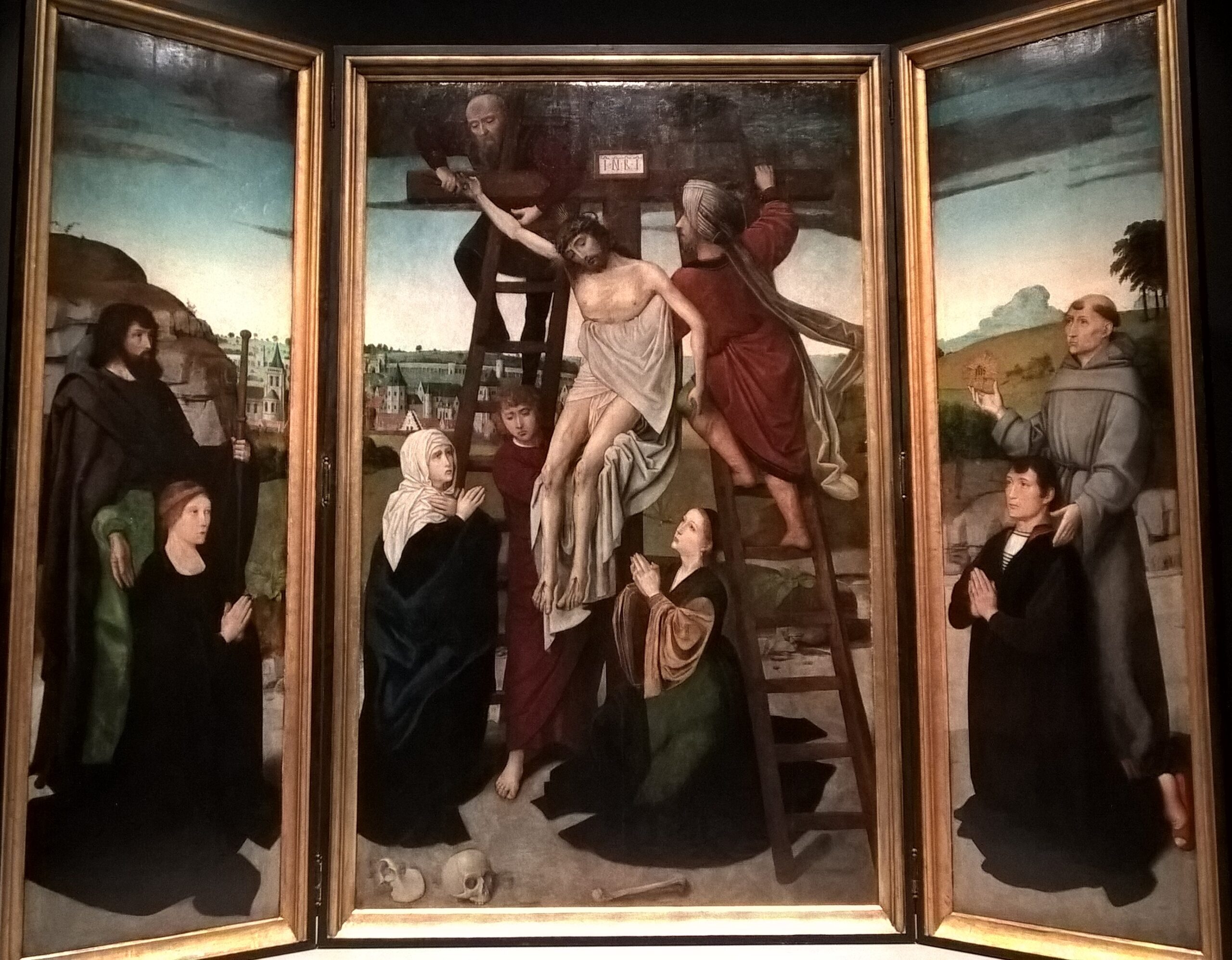

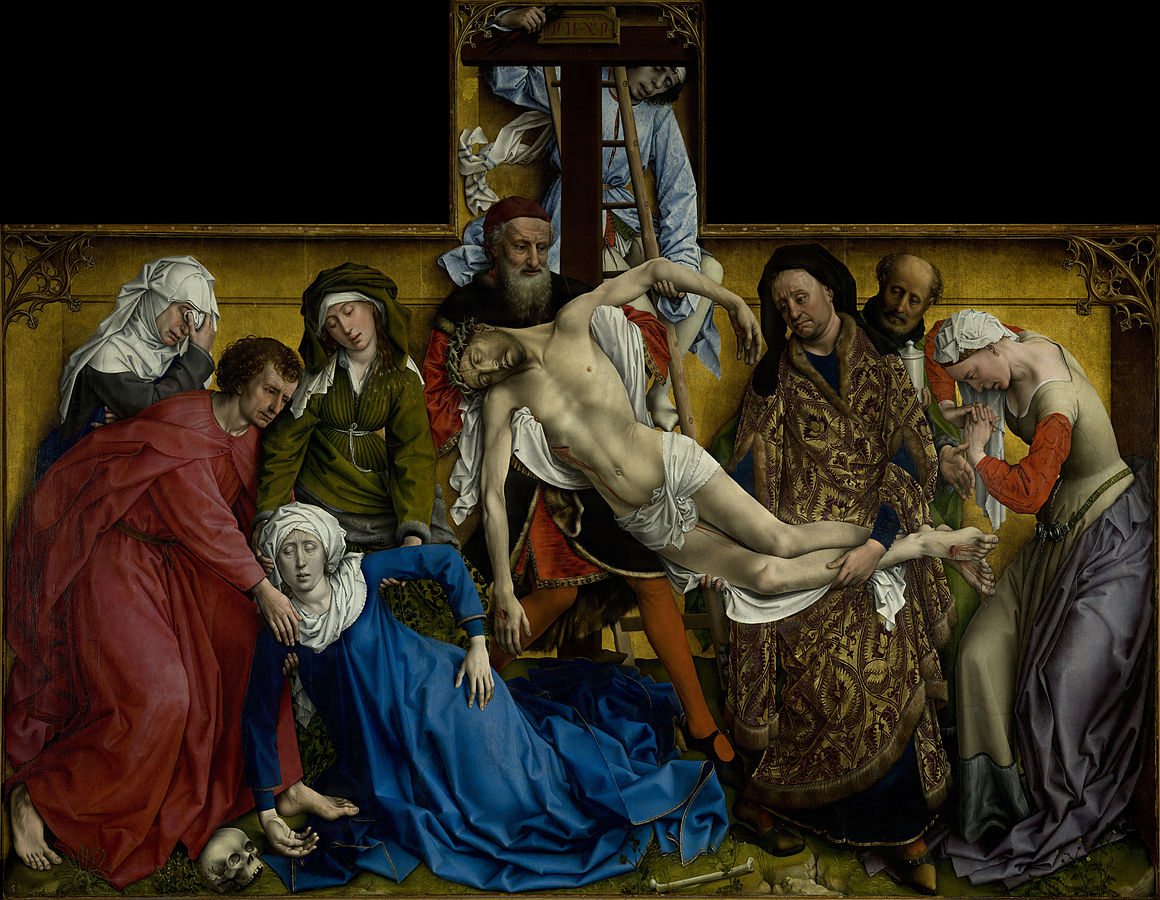

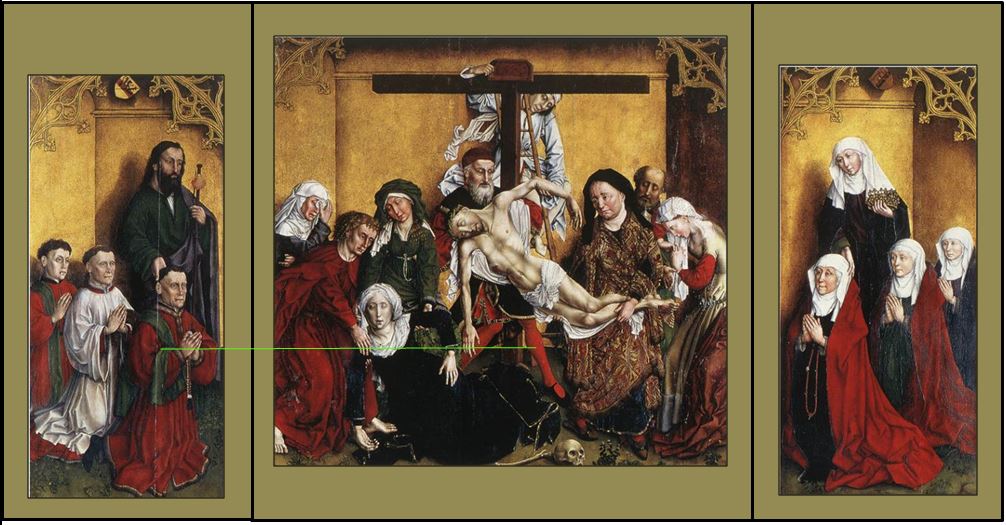

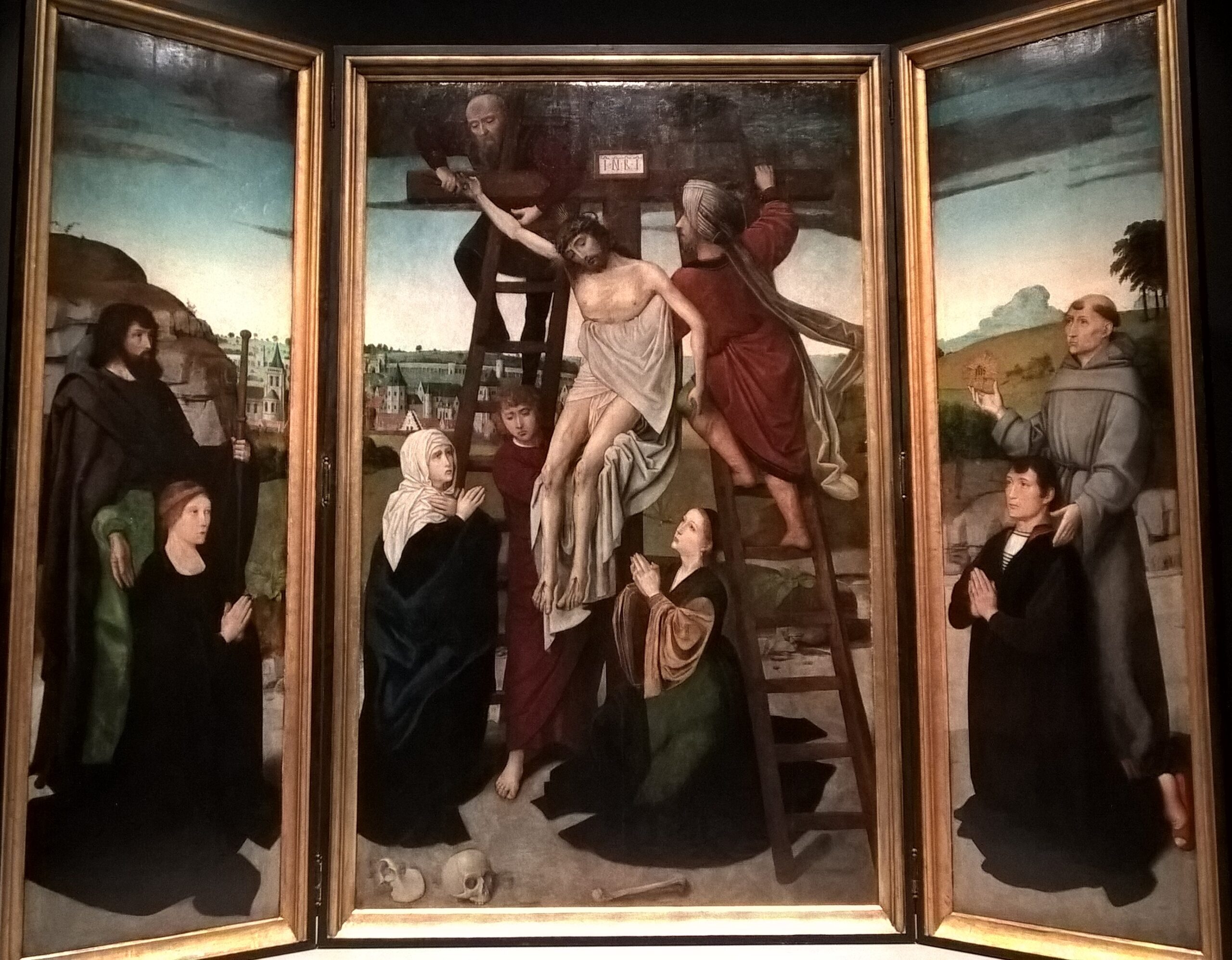

Triptyque de la Descente de Croix

Triptyque de la Descente de Croix

Atelier de Gérard David, 1518-27, Sacred Art Museum, Funchal

Les donateurs (sans doute Maria Adao Gonçalvez Ferreira et son époux le marchand Jorge Lomellino [10b1] ), sont présentés par Saint Jacques le majeur et par Saint Bernardin de Sienne, qui ne sont donc pas leurs saints patrons. Saint Bernardin a peut être été choisi en raison des origines italiennes des Lomellino, établis à Madère depuis 1470.

La Croix a perdu sa polarité habituelle, puisque saint Jean a abandonné à Marie-Madeleine le côté habituellement masculin. La seule justification à l’inversion du couple est que Maria se trouve ainsi placée au plus près de Marie.

La Crucifixion de Saint Pierre

Aliénor d’Aquitaine, Henri II Plantagenet et leur quatre enfants

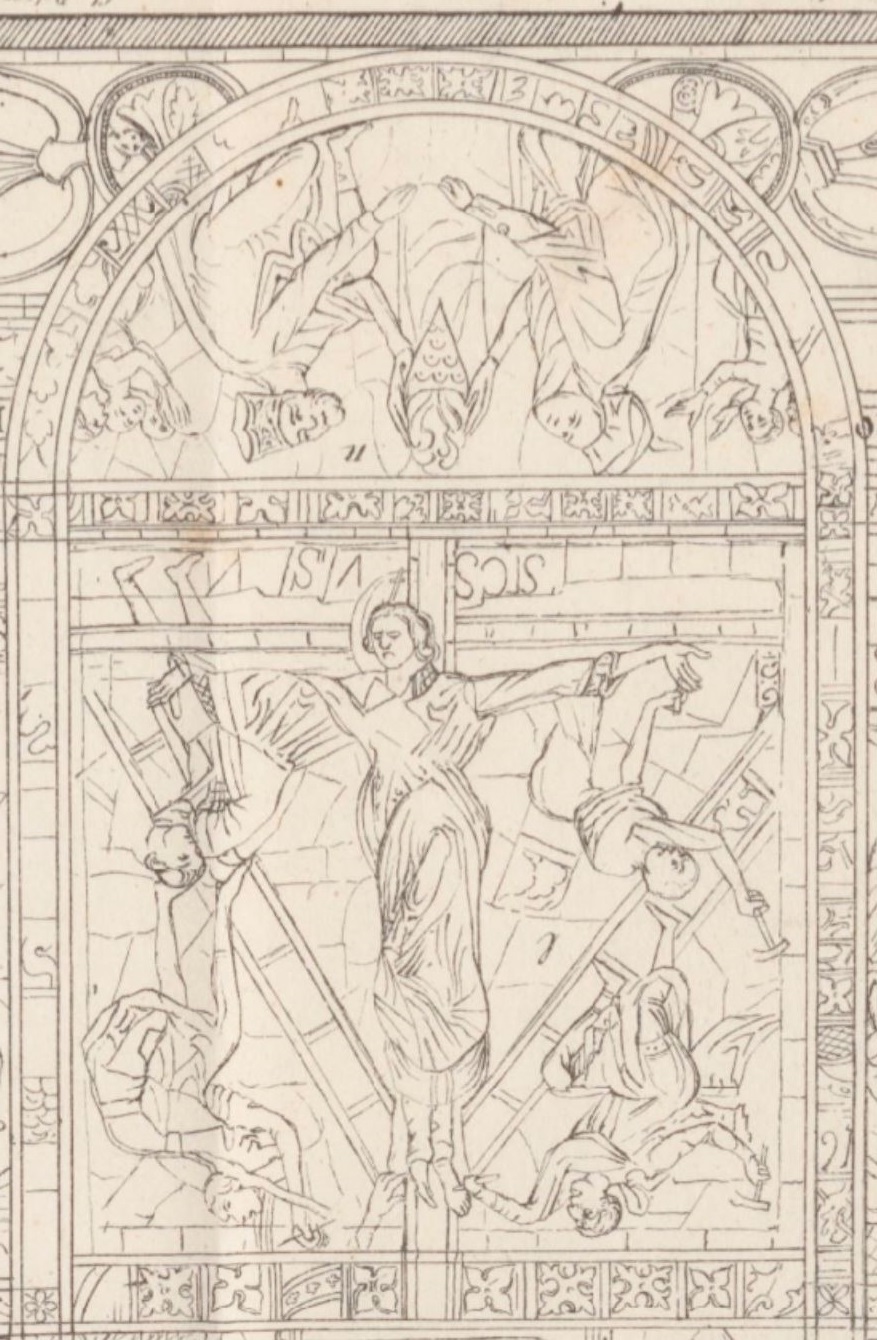

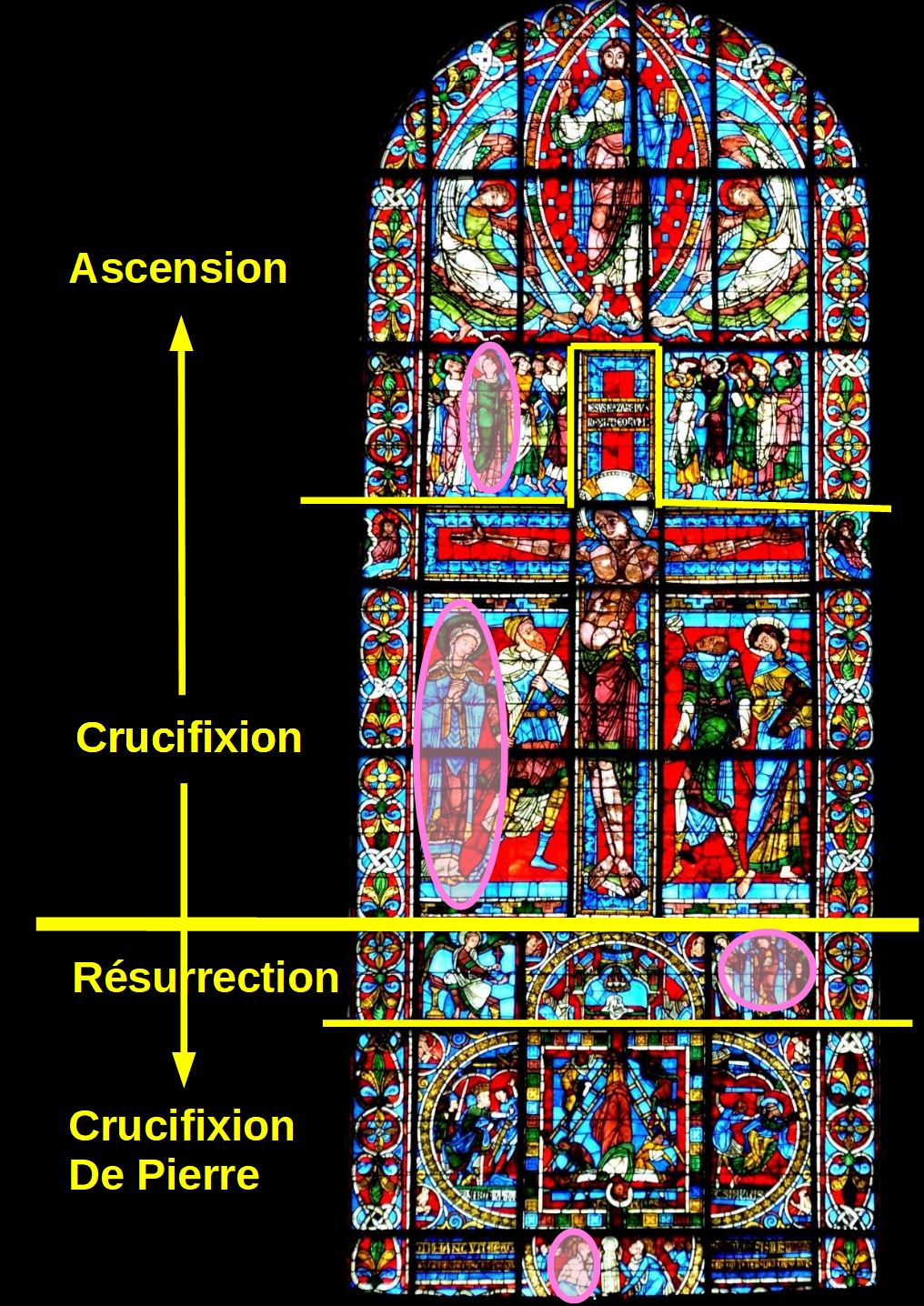

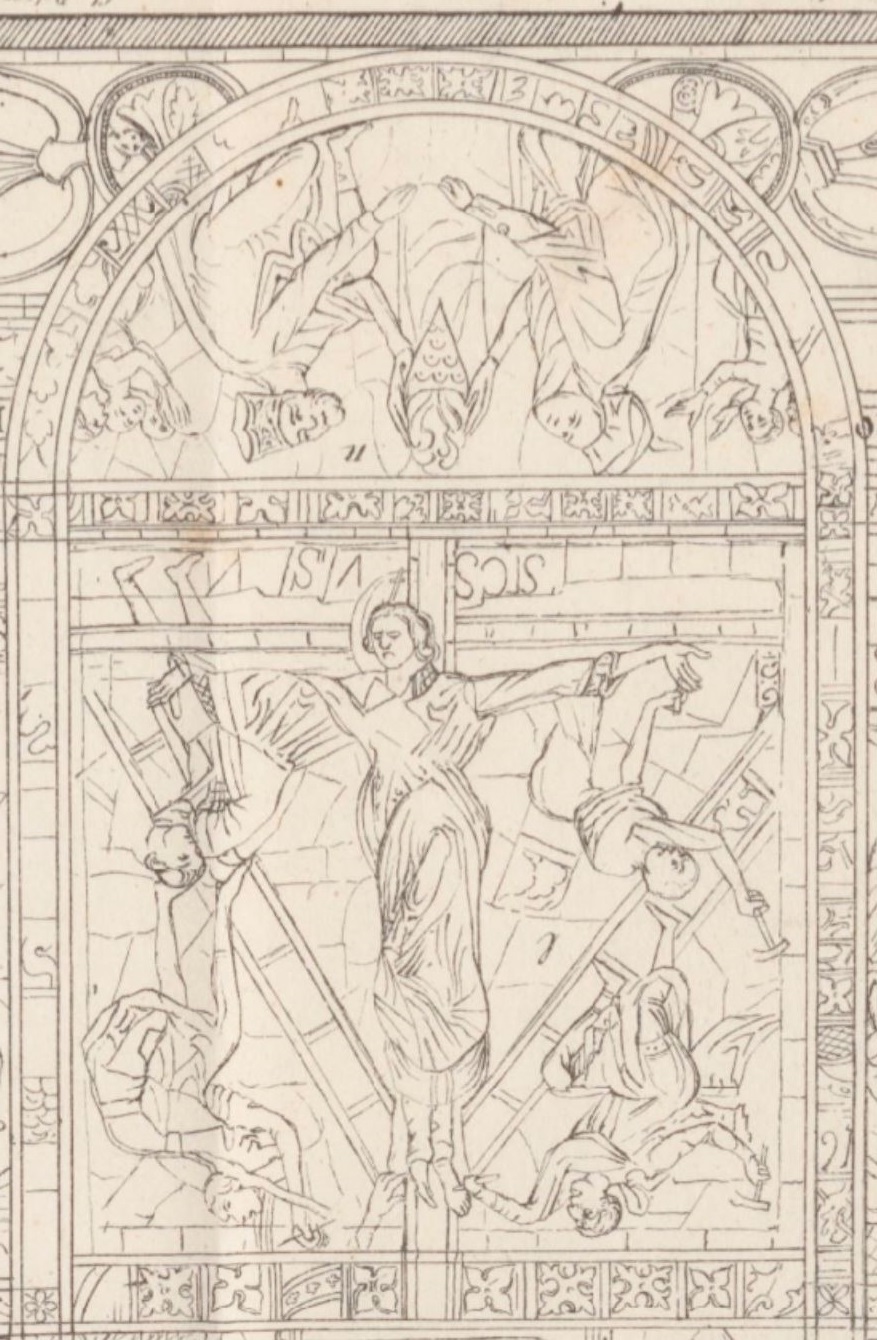

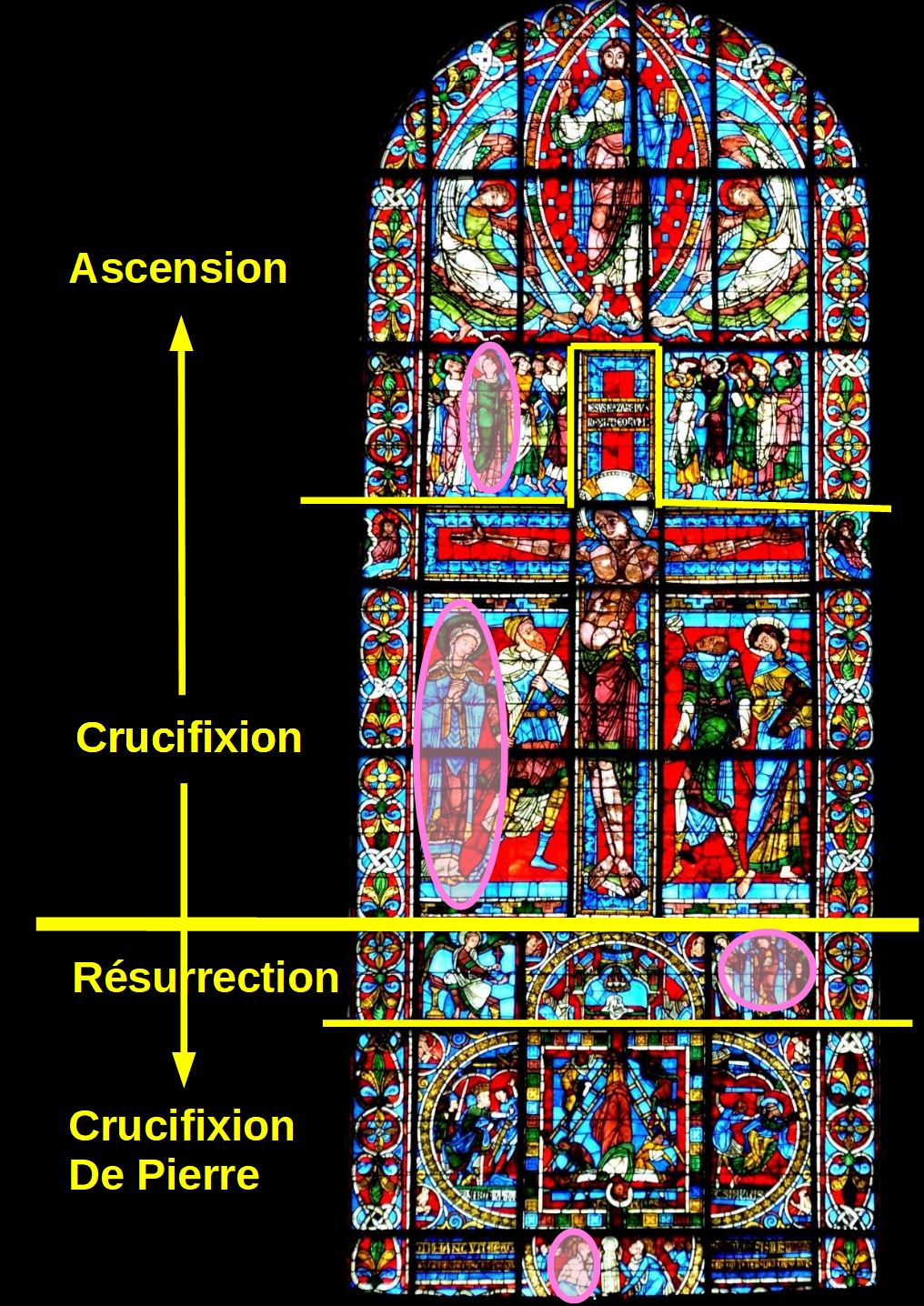

Vitrail de la Crucifixion, 1161-73, cathédrale de Poitiers

« Le lobe inférieur… présente les donateurs, un roi et une reine, agenouillés et suivis chacun de deux enfants ; la disposition présente une particularité : la reine se tient à gauche et donc à la droite de Dieu, place valorisante habituellement occupée par le donateur masculin – faut-il interpréter cette position comme l’indication que la reine a joué un rôle majeur dans la donation ? Les donateurs tiennent ensemble le modèle du vitrail. L’identification des donateurs ne semble plus poser de problème : les chercheurs s’accordent pour reconnaître le roi Henri II Plantagenêt et la reine Aliénor d’Aquitaine, avec leurs quatre fils – ce qui date le vitrail entre 1161, année de la naissance du dernier des fils et 1173, où intervient la rébellion qui conduira Henri II à écarter la reine. » [10c]

La logique du renversement (SCOOP !)

Il se pourrait que l’inversion n’ait rien à voir avec une cause protocolaire, mais avec la pure logique : l’époux se trouve ainsi du côté de la main droite de Saint Pierre, crucifié la tête en bas.

Abbé Aubert, Histoire de la cathédrale de Poitiers, vol I, Planche X, 1849, Gallica

Avant la restauration du vitrail en 1883, l’objet central n’était pas une maquette du vitrail, mais une tiare à l’envers :

« Ils lui offrent une tiare renversée dans le sens de la tête de saint Pierre, et dont les fanons s’échappent en flottant dans le même sens. Cette tiare est conique, de couleur d’or, brodée de plusieurs rangs de lames ou d’écaillés superposées en imbrication , et n’appartient au tableau ni par le style de son exécution ni par sa forme. Elle remplace évidemment le modèle en petit de cette grande verrière que tenaient ensemble les deux personnages, images des fondateurs. » (Abbé Aubert, Histoire de la cathédrale de Poitiers, vol I, p 338)

Cette « tiare », que l’abbé Aubert ne croit pas d’origine, datait sans doute d’une ancienne restauration suite à la destruction du bas de la verrière par les protestants en 1562. Selon les observations in situ de Mme Françoise Perrot, que je remercie pour ces informations, les deux donateurs sont d’origine, ainsi que leur main située au bas de l’objet : ainsi l’idée de la tiare s’accorde mal avec l’espace important entre les mains placées en bas et les mains portant la tiare, sauf à supposer qu’elle était tenue dans un tissu retombant.

Il existe un exemple similaire, au début du XIIème siècle, d’une statue de Saint Pierre au dessus de laquelle deux anges tiennent une couronne au travers d’un linge (porte

Miègeville à Saint Sernin de Toulouse) mais on se heurte là encore aux incertitudes liées aux restaurations du XIXème siècle (voir Dissymétries autour de Dieu).

Une vue d’ensemble (SCOOP !)

L’ensemble du vitrail se décompose en quatre scènes, toutes polarisées, qui se regroupent en deux parties :

- dans la parte supérieure, la scène de la Crucifixion s’imbrique dans celle de l’Ascension, qui lui succède chronologiquement ; les deux ont la même polarité : la figure féminine, Marie se trouve en position d’honneur, à la droite de son fils ;

- dans la parte inférieure, la Crucifixion précède la Résurrection, qui précède la Crucifixion de Pierre : l’ensemble, qui se lit chronologiquement de haut en bas, montre d’abord le respect de l’ordre héraldique (l’ange en position d’honneur par rapport au tombeau vide, les trois saintes femmes à sa gauche), puis son apparente inversion au niveau d’Alienor.

Dans la scène de la Résurrection, il semble même que les deux âmes nues en position de prière, dans les deux médaillons au dessus du tombeau, soient sexuées : homme côté ange, femme côté Saintes Femmes. Notons enfin que le lustre pendu au dessus du linceul tendrait à accréditer, par symétrie, l’idée que l’objet du bas était une tiare (ou une couronne) et un linge

Quoiqu’il en soit, les scènes qui composent la verrière sont toutes quatre polarisées, et l’emplacement de la figure féminine respecte à chaque fois la logique héraldique : c’est aussi le cas d’Alienor, en considérant que les deux donateurs sont impactés seulement par la logique locale de la scène qui est la plus proche d’eux, à la fois dans dans le temps, dans l’espace du vitrail et dans la sémantique de l’offrande au Saint Patron de la cathédrale : la Crucifixion de Saint Pierre.

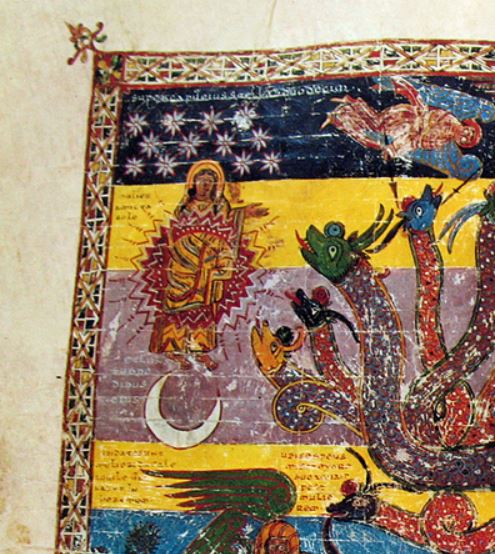

Le Couronnement de la Vierge

Dans cette iconographie, la Vierge est presque toujours assise à la droite de son Fils, pour différentes raisons qui se cumulent, bien analysées par Robert Couzin ([10b], p 160 et ss) :

- le Fils rend hommage à sa Mère ;

- le Christ peut ainsi l’enlacer ou la couronner de la main droite ;

- « à la droite du Fils » après l’Assomption correspond à « à la droite du Père » après l’Ascension.

Je rajouterais une autre raison : manifester que l’union de Marie et de son Fils, qui est aussi celle de l’Eglise avec le Christ, est une union céleste, l’inverse de l’union des couples terrestres.

Tympan du Couronnement de la Vierge, 1225-50, église de Lemoncourt, Lorraine

Tympan du Couronnement de la Vierge, 1225-50, église de Lemoncourt, Lorraine

Il ne s’agit pas ici d’un couple marié, mais de deux saints messins, Sainte Glossinde et Saint Vincent, qui s’inscrivent dans la polarité inversée de la scène principale [10d].

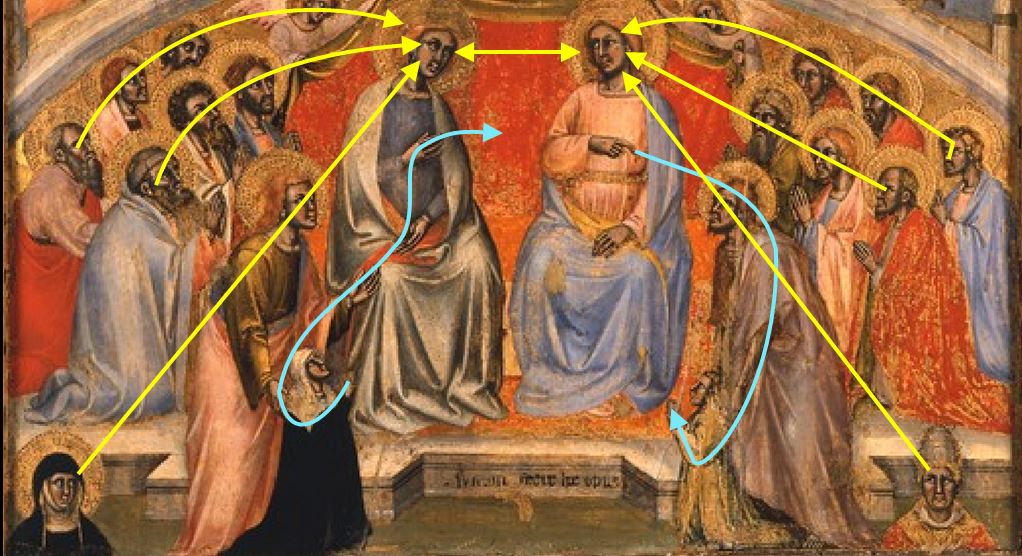

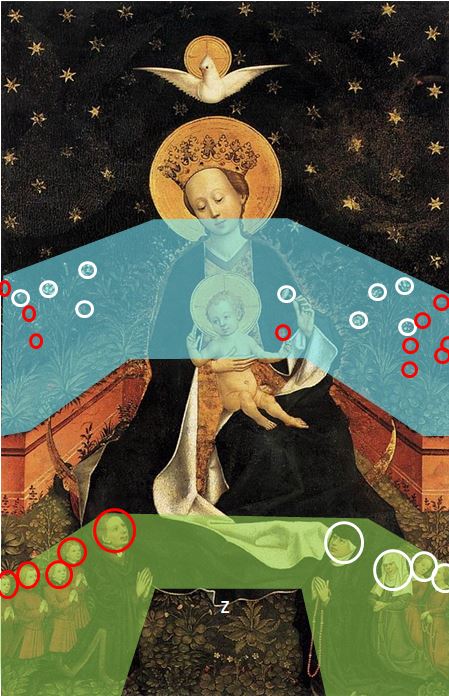

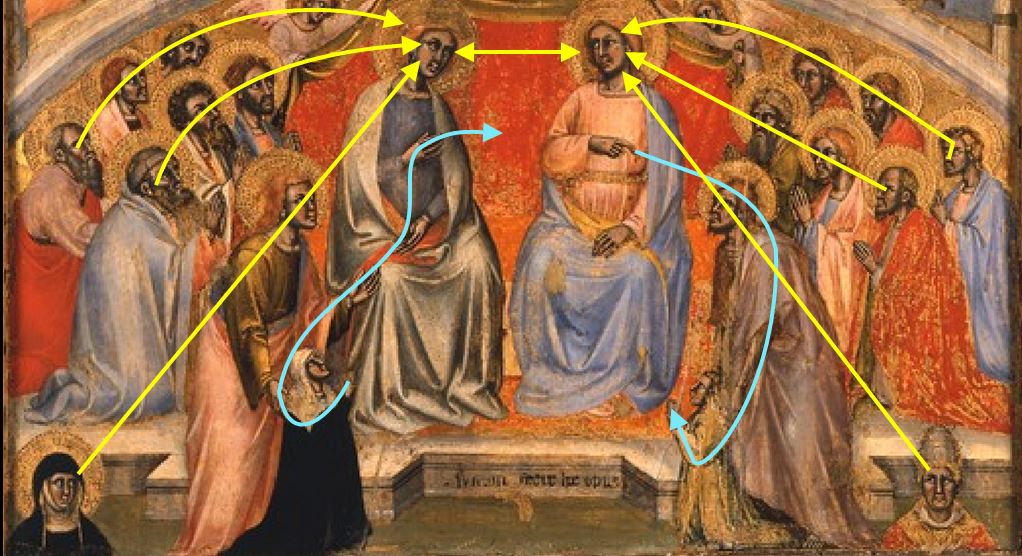

La Vierge et le Christ avec des saints et un couple de donateurs

La Vierge et le Christ avec des saints et un couple de donateurs

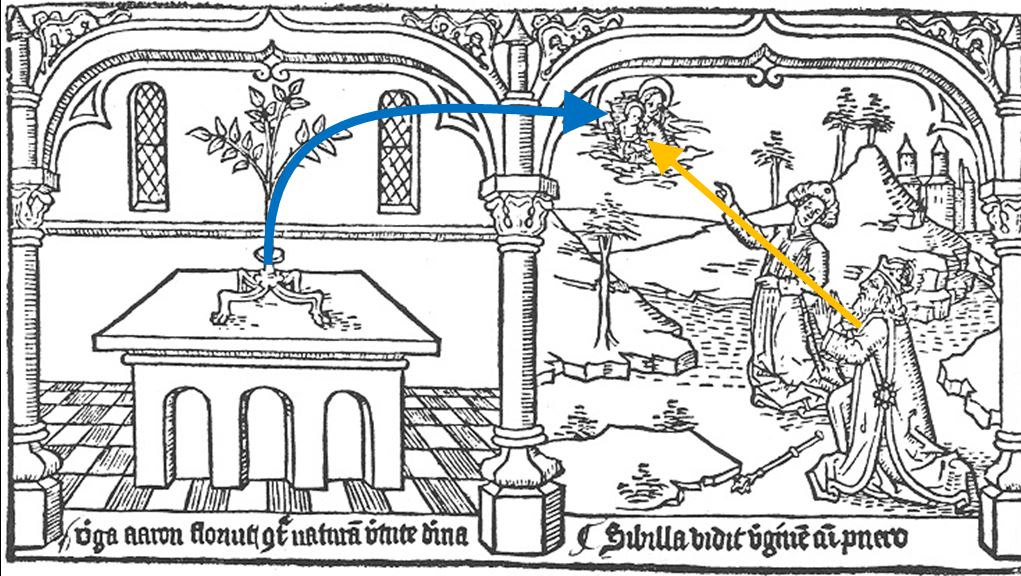

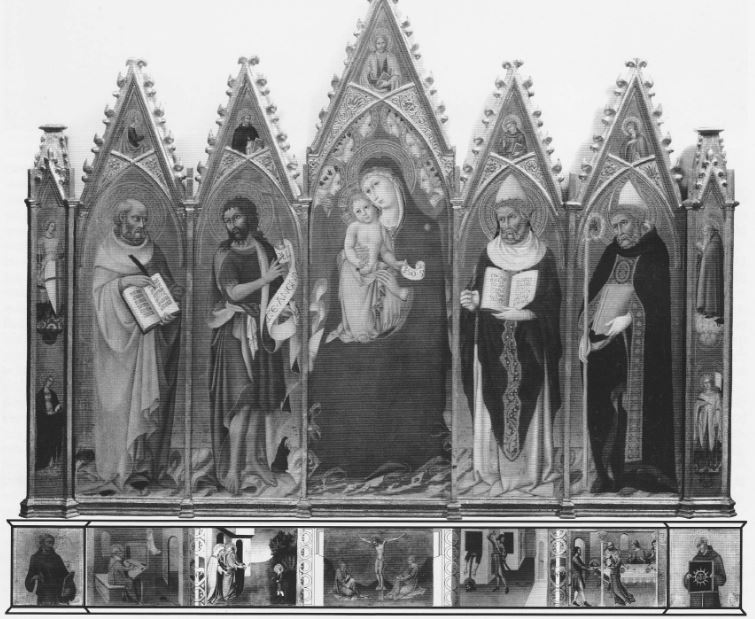

Simone di Filippo, 1390-95, Pinacoteca Nazionale, Bologne

Il ne s’agit pas ici à proprement parler d’un Couronnement de la Vierge (puisqu’il n’y a pas de couronne), mais l’iconographie en est très proche ; la Vierge trône en position d’honneur, assise à droite de son Fils, sous le même dais tendu par des anges.

A leurs pieds le couple de donateurs adopte la même position : la femme côté Marie et l’homme côté Jésus. Bipartition qui se propage jusqu’aux bustes des coins inférieurs, avec à gauche probablement Sainte Brigitte de Suède et à droite le pape Urbain V.

Tandis que tous les yeux se tournent vers la Mère et le Fils qui se consultent du regard (flèches jaunes), une chaîne d’intercession parfaitement symétrique (flèches bleues) monte de la femme à Marie en passant par Saint Jean l’Evangéliste, puis retombe de Jésus au jeune homme en passant par Saint Jean Baptiste : d’où la présomption très forte qu’il s’agit d’une veuve (ou d’une morte) intercédant en faveur de son fils.

Véritable pot-pourri de scènes polarisées, le panneau présente en haut une Crucifixion, dans laquelle Marie et Jean, dans leur position traditionnelle au pied de la croix, renforcent encore cette bipartition. Mais l’artiste n’est pas allé jusqu’à inverser l’autre scène polarisée, l‘Annonciation, qui garde dans les écoinçons sa structure traditionnelle : l’Ange à gauche et Marie à droite.

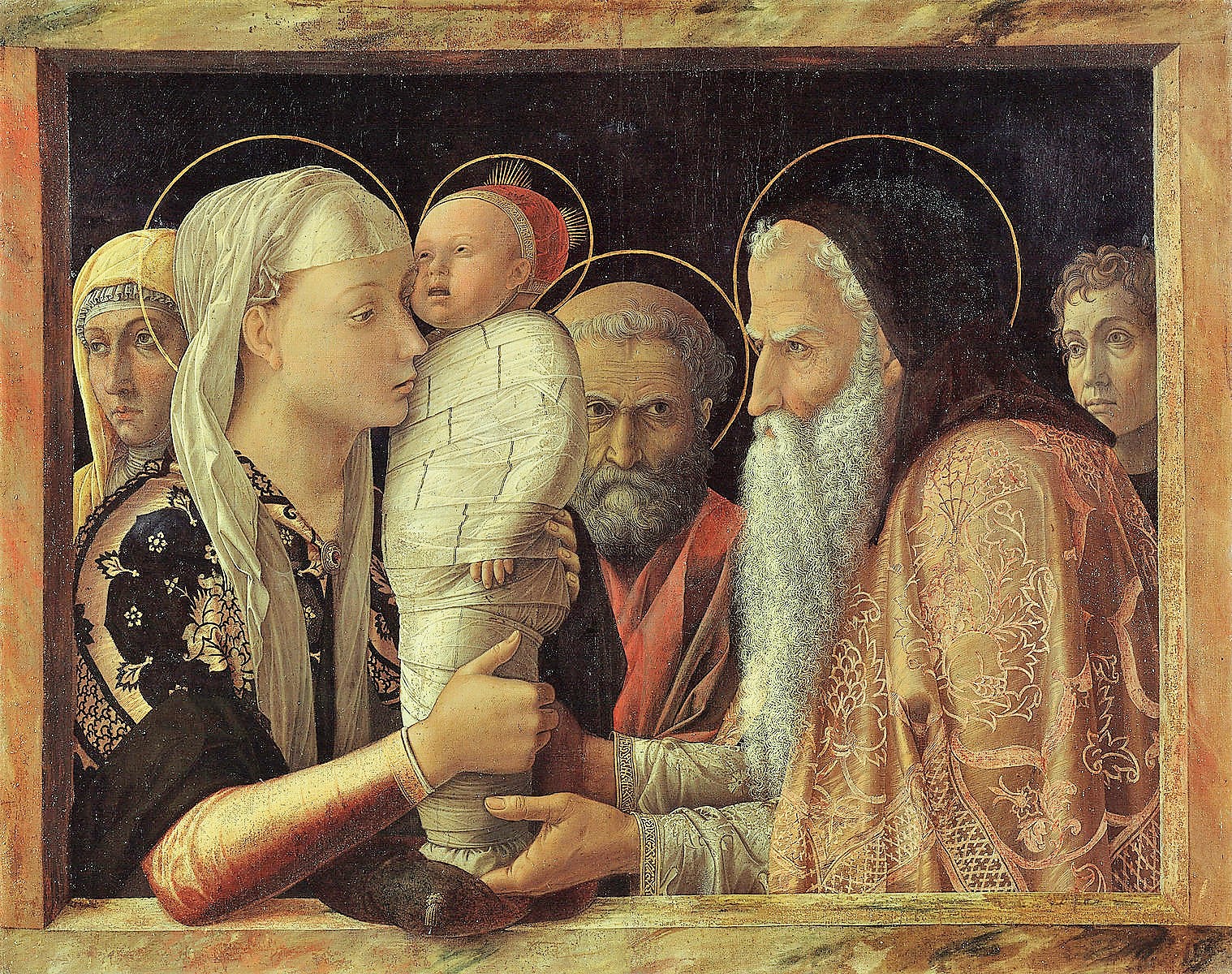

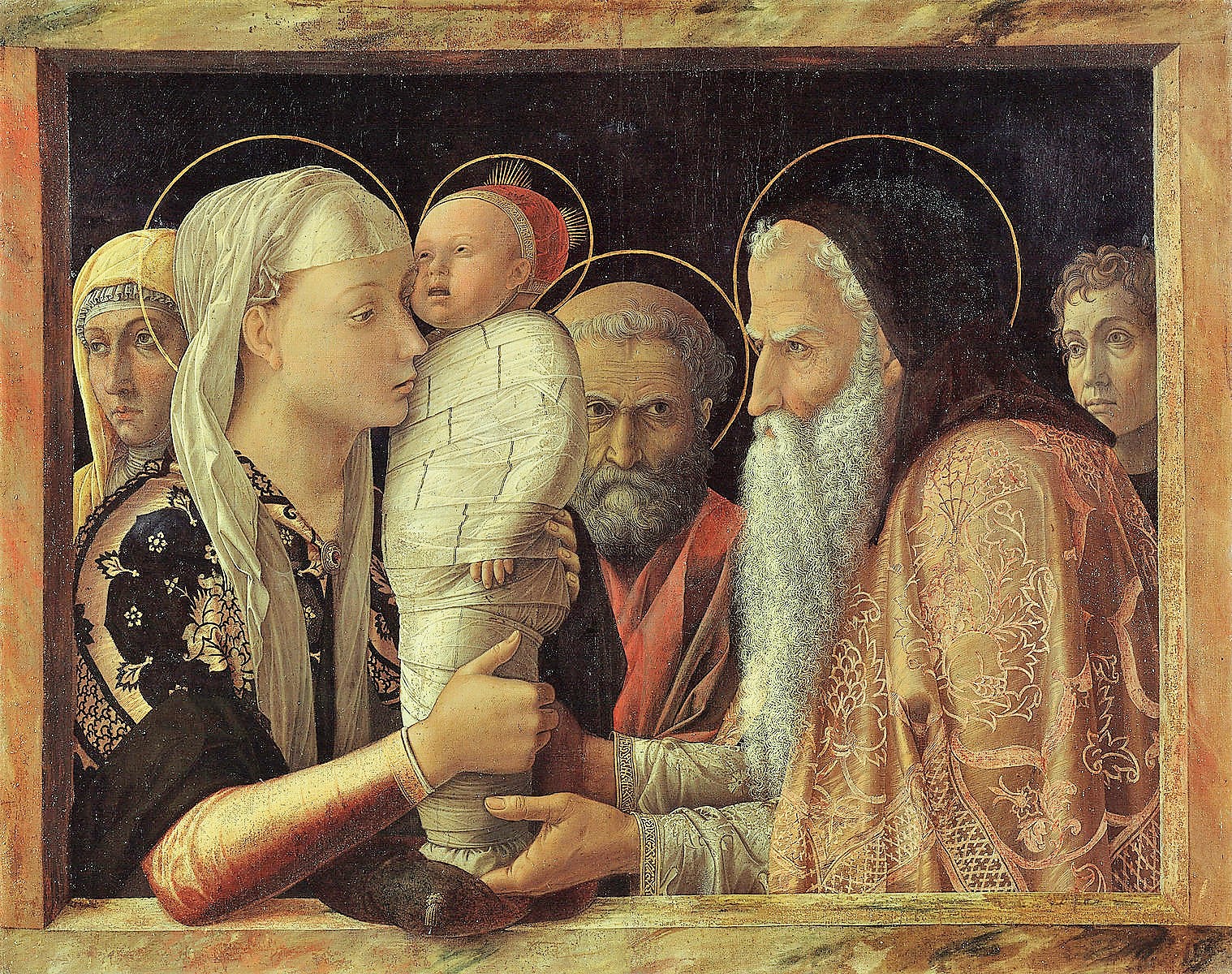

La Présentation au Temple

Dans cette scène, Marie tend l’Enfant Jésus au grand prêtre Siméon : la logique du geste impose que ce dernier se trouve à droite. Dans les rarissimes cas où il se trouve à gauche (Vouet, Louvre), le geste est alors interprété comme la remise de l’enfant à sa mère.

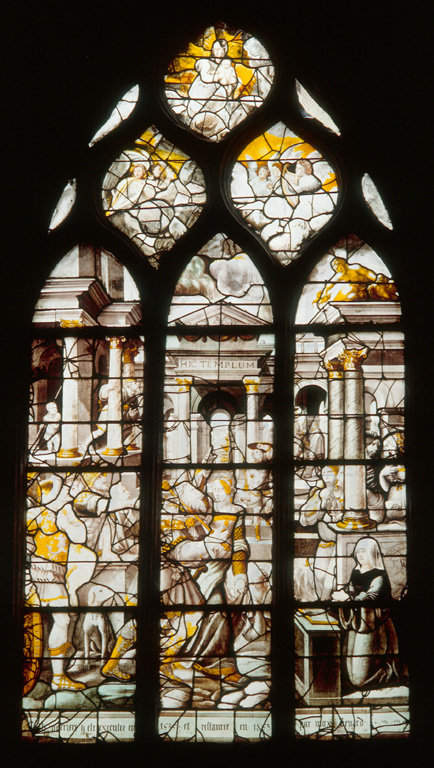

La Présentation au Temple

La Présentation au Temple

Andrea Mantegna, vers 1454, Gemäldegalerie, Berlin

On subodore que les personnages des bords seraient à droite un autoportrait de Mantegna et à gauche un portrait de son épouse Nicolosia, fille du peintre Jacopo Bellini. L’inversion héraldique est imposée par la polarité de la scène : l’épouse derrière Marie, l’époux derrière Siméon.

La Présentation au Temple

La Présentation au Temple

Giovanni Bellini, vers 1470, Fondazione Querini Stampalia, Venise

On soupçonne que cet hommage de Bellini au tableau de son beau-frère cache non pas un portrait marital, mais un portrait de famille des Bellini : peut être à gauche Nicolosia et sa mère Anna, à droite les deux frères Giovanni et Gentile [10e].

Saint Luc peignant la Vierge

Triptyque de saint Luc

Triptyque de saint Luc

Derick Baegert, d’après Robert Campin, Museum Pfarrkirche, Stolzenhain

Dans ce triptyque perdu, connu par cette seule copie, Campin met en place une architecture apparemment continue qui illustre en fait trois périodes successives [10f] :

- dans le volet gauche, le temps de l’Ancien Testament, où seule la vision prophétique était possible (Tobie écrivant son Livre) :

- dans le panneau central, le temps de l’Incarnation, où l’image actuelle de Jésus dans les bras de sa mère peut être reproduite par saint Luc ;

- dans le panneau droit, la Prémonition de la Passion, avec Jésus enfant regardant mélancoliquement une planche équarrie par Joseph.

Le prestige de cette composition complexe a eu une influence décisive sur les peintres flamands qui ont traité le sujet du panneau central (Van der Weyden, Colin de Coter), bien que, selon la convention du visionnaire (voir 3-1 L’apparition à un dévôt), il eut été plus naturel de placer saint Luc à gauche. Un avantage pratique de cette disposition est que le tableau dans le tableau n’est pas masqué par la main qui tient le pinceau.

Lucasaltar

Lucasaltar

Hinrich Borneman, 1499, église St Jacobi, Hambourg

Le panneau central de ce retable, réalisé pour la guilde des peintres de Hambourg, suit la même disposition canonique. Sur le volet gauche est peinte la scène des Pèlerins d’Emmaüs (avec Saint Luc comme convive supplémentaire), sur le volet droit la Mort de Saint Luc.

Lucasaltar (volets fermés)

Lucasaltar (volets fermés)

Le revers des volets réitère la même composition, avec à gauche la Vierge à l’Enfant (debout sur un croissant de lune) et à droite Saint Luc peignant. De ce fait , les deux donateurs-souris, agenouillés en position de supplication, se trouvent positionnés chacun au pied de sa figure tutélaire, la femme côté Marie, le peintre côté saint Luc. Voici le texte de leurs banderoles [10g] :

|

Priez Dieu pour l’âme de Berteke Bornemann

|

Priez pour l’expiation de l’âme d’Hinrich Bornemann, afin que Dieu lui accorde sa miséricorde

|

Comme la mère de Hinrich (qui se remaria avec plusieurs peintres de Hambourg) se prénommait Gertrud, cette Berteke est bien l‘épouse du peintre, lequel mourut en 1499 en lassant le triptyque inachevé. Ces deux orants, rajoutés ultérieurement, ont donc valeur d’épitaphe.

9 Causes inconnues

Voici une série de Madones avec inversion héraldique, pour lesquelles je n’ai pas trouvé d’explication.

Vierge à l’enfant avec deux anges et une famille de donateurs

Guiduccio Palmerucci, vers 1340, Spencer Museum of Art

Jacopo Landini , 1300-49, collection privée Jacopo Landini , 1300-49, collection privée |

Ecole de Daddi, National Gallery of Canada, Ottawa Ecole de Daddi, National Gallery of Canada, Ottawa |

Vierge à l’enfant avec des saints et deux donateurs

Madonna dei Denti, Vitale da Bologna, 1345, Museo Davia Bargellini, Bologne [11] Madonna dei Denti, Vitale da Bologna, 1345, Museo Davia Bargellini, Bologne [11] |

Vierge à l’Enfant avec des Saints, le Tétramorphe et deux donateurs Vierge à l’Enfant avec des Saints, le Tétramorphe et deux donateurs

Anonyme florentin, sec. XIV, collection privée |

Certains constituaient le panneau central de retables, pourvus de panneaux latéraux ornés de saints, et possiblement servaient d’autel dans des chapelles privées, ce qui nous ramènerait au cas de l’ordre liturgique.

Article suivant : 1-3a Couples germaniques atypiques

Références :

[1] Alte Pinakothek: Altdeutsche und altniederländische Malerei, 2006, p 203

[2b] Pour une discussion approfondie sur la datation, voir

Anja Schneckenburger-Broschek « Altdeutsche Malerei : die Tafelbilder und Altäre des 14. bis 16. Jahrhunderts in der Gemäldegalerie Alte Meister und im Hessischen Landesmuseum Kassel », p 20- et ss

La question de l’inversion des donateurs est notée, sans explication, dans

Anna Moraht-Fromm, Hans Westhoff « Der Meister von Messkirch: Forschungen zur südwestdeutschen Malerei des 16. Jahrhunderts » p 45

[7] Kathryn Ann Smith, »Art, Identity and Devotion in Fourteenth-century England: Three Women and Their Books of Hours », University of Toronto Press, 2003

[8] Carl Brandon Strehlke. « Giovanni da Milano; Giotto and His Heirs: Florence. » Burlington Magazine 150 (October 2008), p. 712

[10a] Hugo van der Velden, « Diptych Altarpieces and the Principle of Dextrality », in Essays in Context: Unfolding the Netherlandish Diptych, ed. John Oliver Hand and Ron Spronk (Cambridge, New Haven, CT, and London, 2006), p 125

[10b] Robert Couzin, « Right and Left in Early Christian and Medieval Art », 2021

[10d] Marie-Antoinette KUHN-MUTTER,

« La sculpture de l’église paroissiale de Lemoncourt (Moselle). Étude iconographique », Les Cahiers Lorrains, no 3, 1983, p. 237-247

http://hdl.handle.net/2042/43629[10f] Felix Thürlemann, « Robert Campin: A Monographic Study with Critical Catalogue » 2002 p 105

[10g] Karl-Güngher Petters « Der Hamburger Lukasaltar und die Heilsgewissheit im Widerstreit seiner Meister : ein Beitrag zum Dialog zwischen Kunstgeschichte und Theologie », p 45

Fol 129r

Fol 129r Fol 150r

Fol 150r

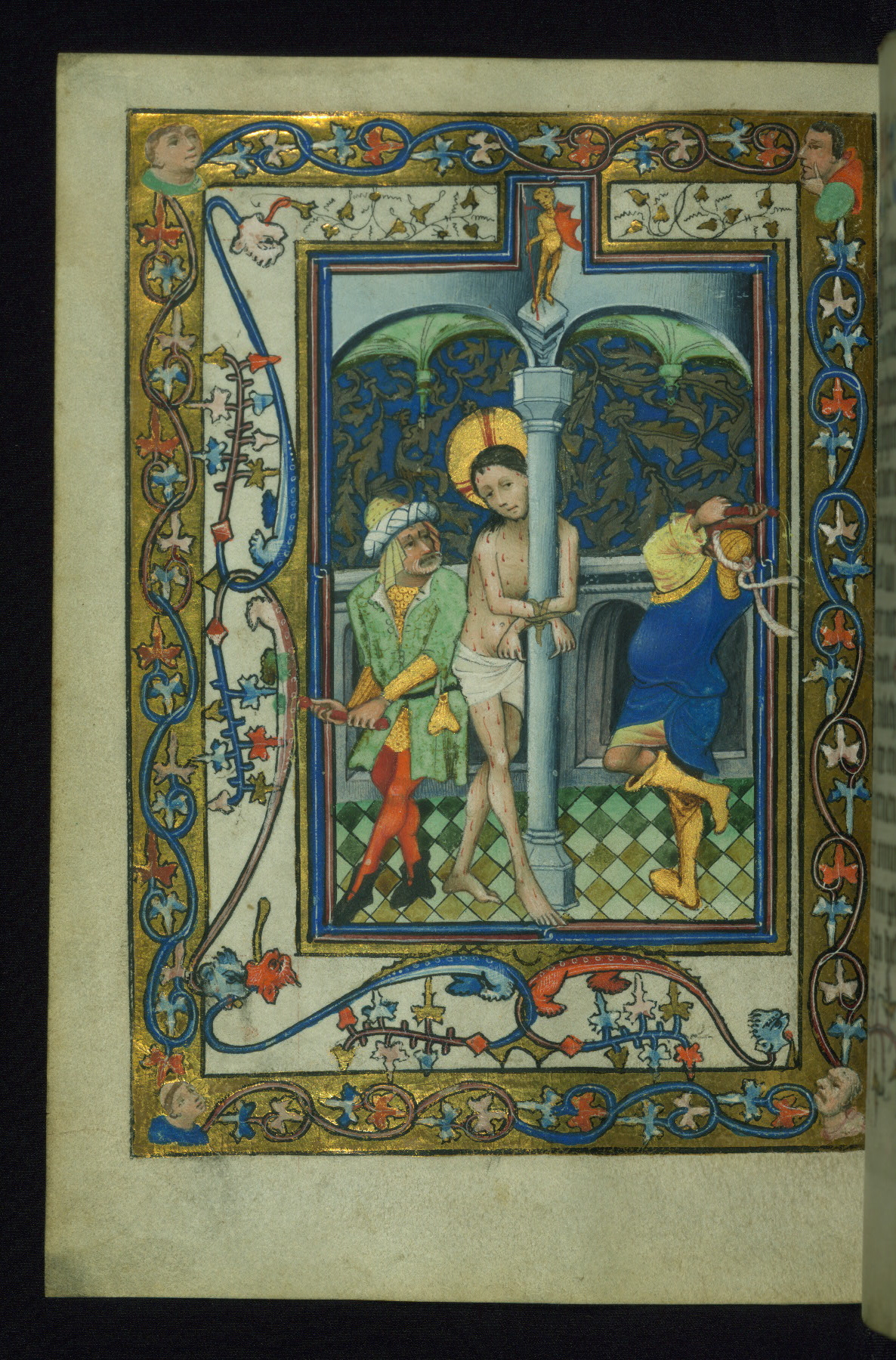

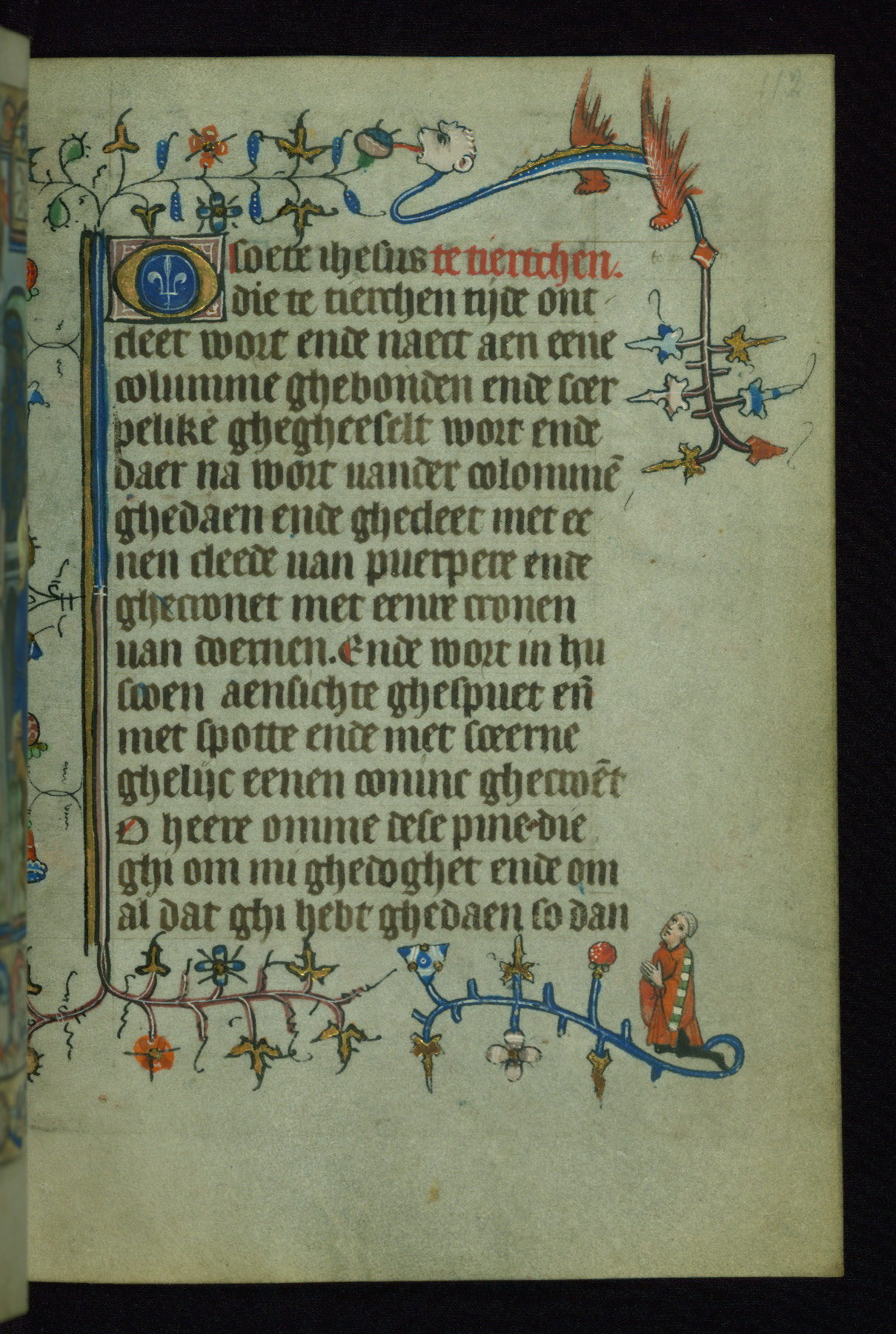

1420‒30, Livre d’Heures de Daniel Rym, Walters Ms. W.166 fol 60r 61v

1420‒30, Livre d’Heures de Daniel Rym, Walters Ms. W.166 fol 60r 61v Flagellation, fol 110r

Flagellation, fol 110r Fol 111v

Fol 111v

![]()

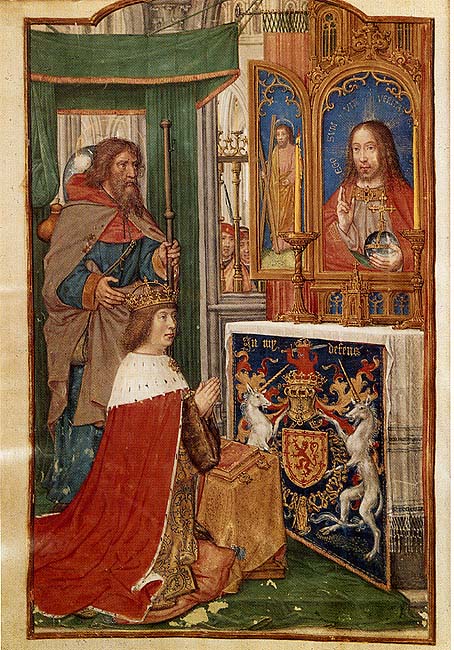

Le roi Jacques IV d’Ecosse présenté par Saint Jacques priant devant Jésus, fol 24v p 56

Le roi Jacques IV d’Ecosse présenté par Saint Jacques priant devant Jésus, fol 24v p 56  La Vierge au croissant apparaissant à son épouse Margaret Tudor en prières, fol 243v p 500

La Vierge au croissant apparaissant à son épouse Margaret Tudor en prières, fol 243v p 500

![]()

Immaculée Conception avec Saint Jérôme, Sainte Barbe et une donatrice

Immaculée Conception avec Saint Jérôme, Sainte Barbe et une donatrice

Fol 20v

Fol 20v Fol 21r

Fol 21r

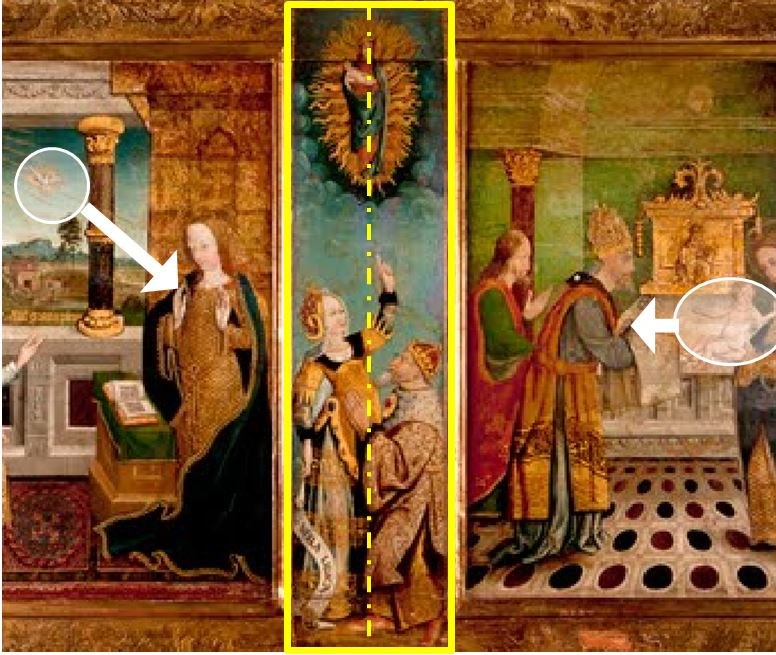

1410-25, Master of the Brno Speculum (Pays Bas), Nova Rise, Kanonie sv. Petra a Pavla, MS 80, fol. 8

1410-25, Master of the Brno Speculum (Pays Bas), Nova Rise, Kanonie sv. Petra a Pavla, MS 80, fol. 8 Maître ES, 15eme s, MET

Maître ES, 15eme s, MET

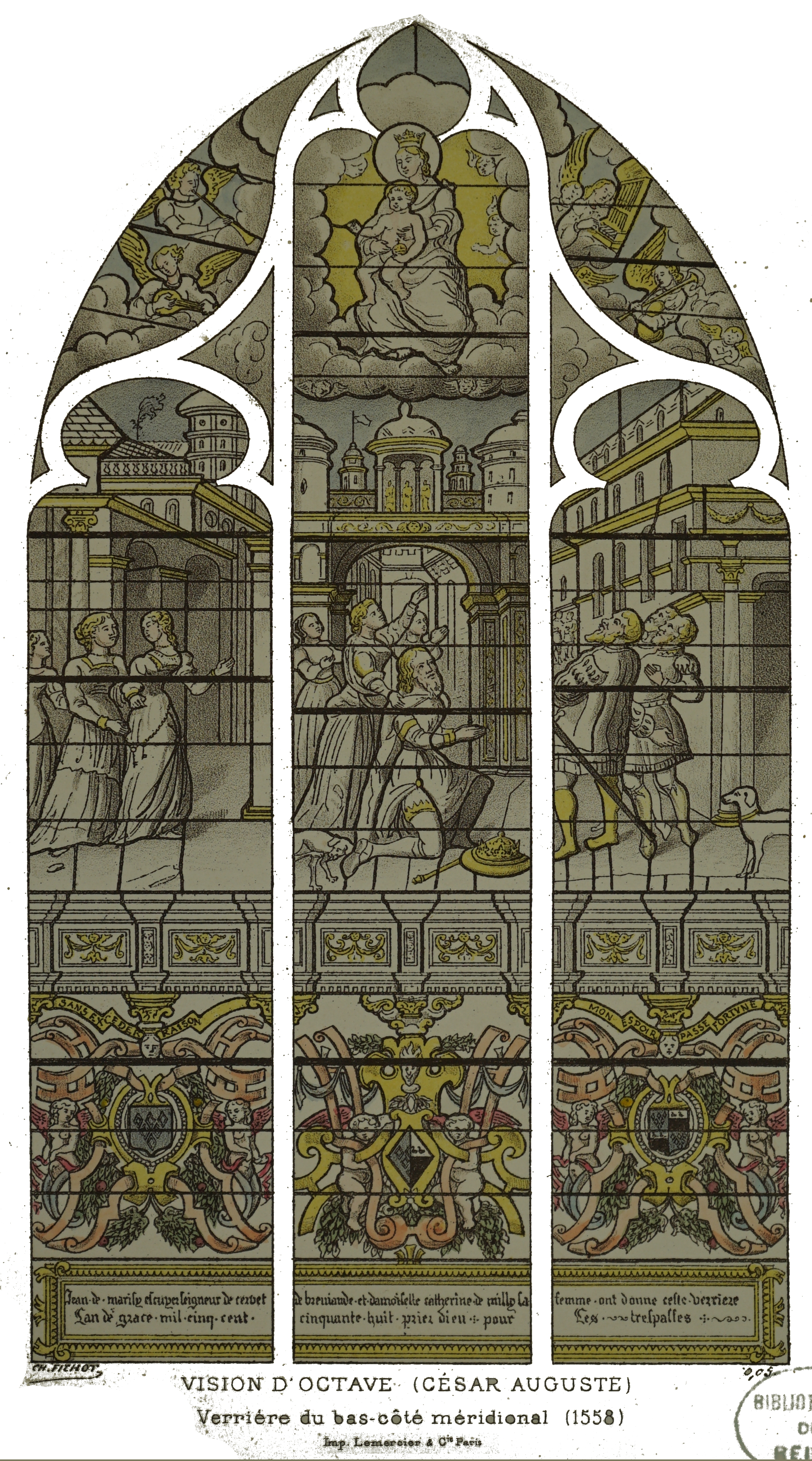

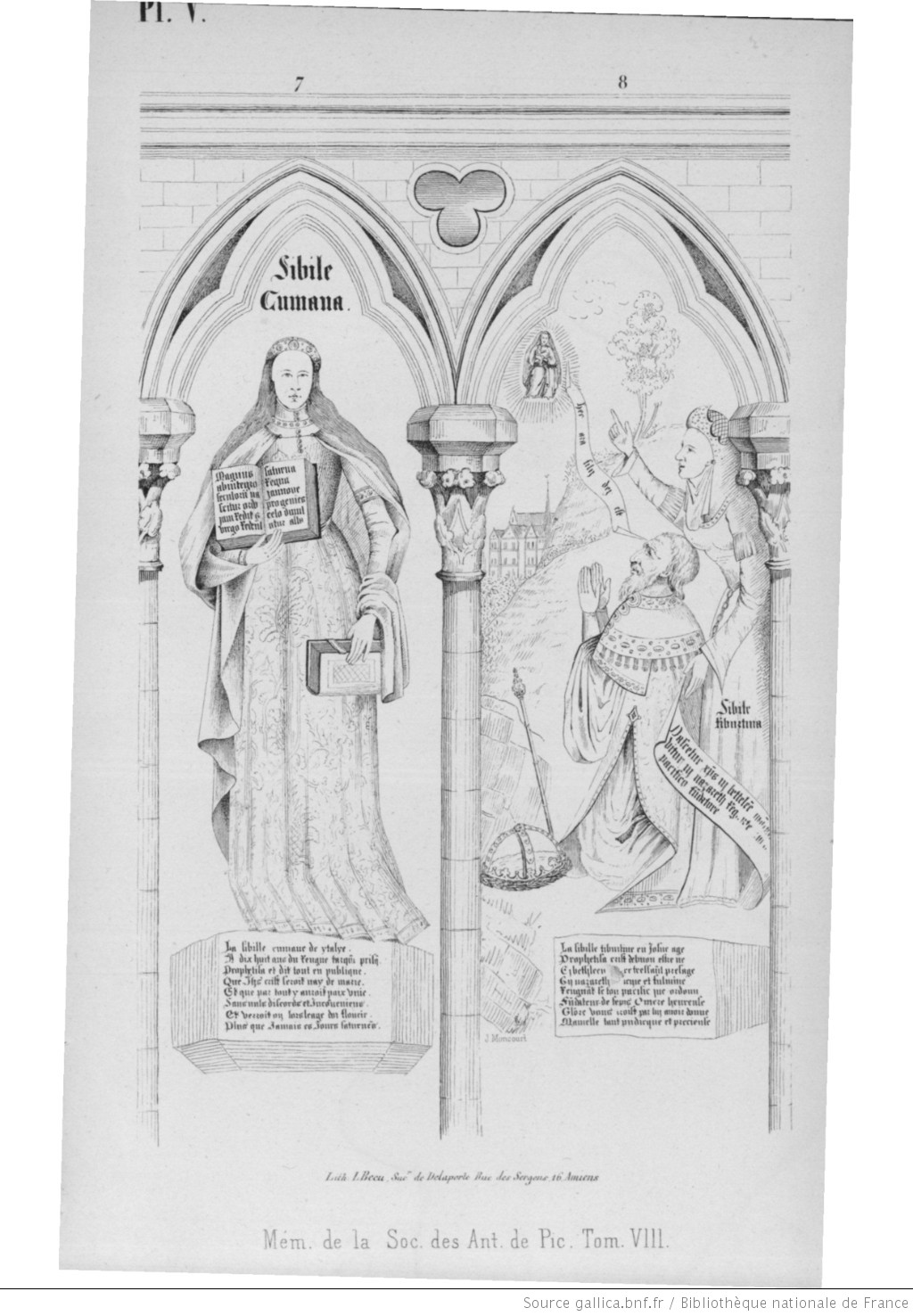

Apparition aux Bergers, fol 79v

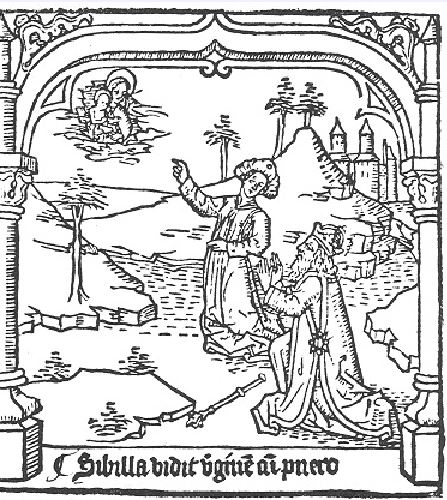

Apparition aux Bergers, fol 79v Auguste et la Sibylle, fol 80r

Auguste et la Sibylle, fol 80r Jugement dernier, fol 109v

Jugement dernier, fol 109v Apparition à David, 110r

Apparition à David, 110r

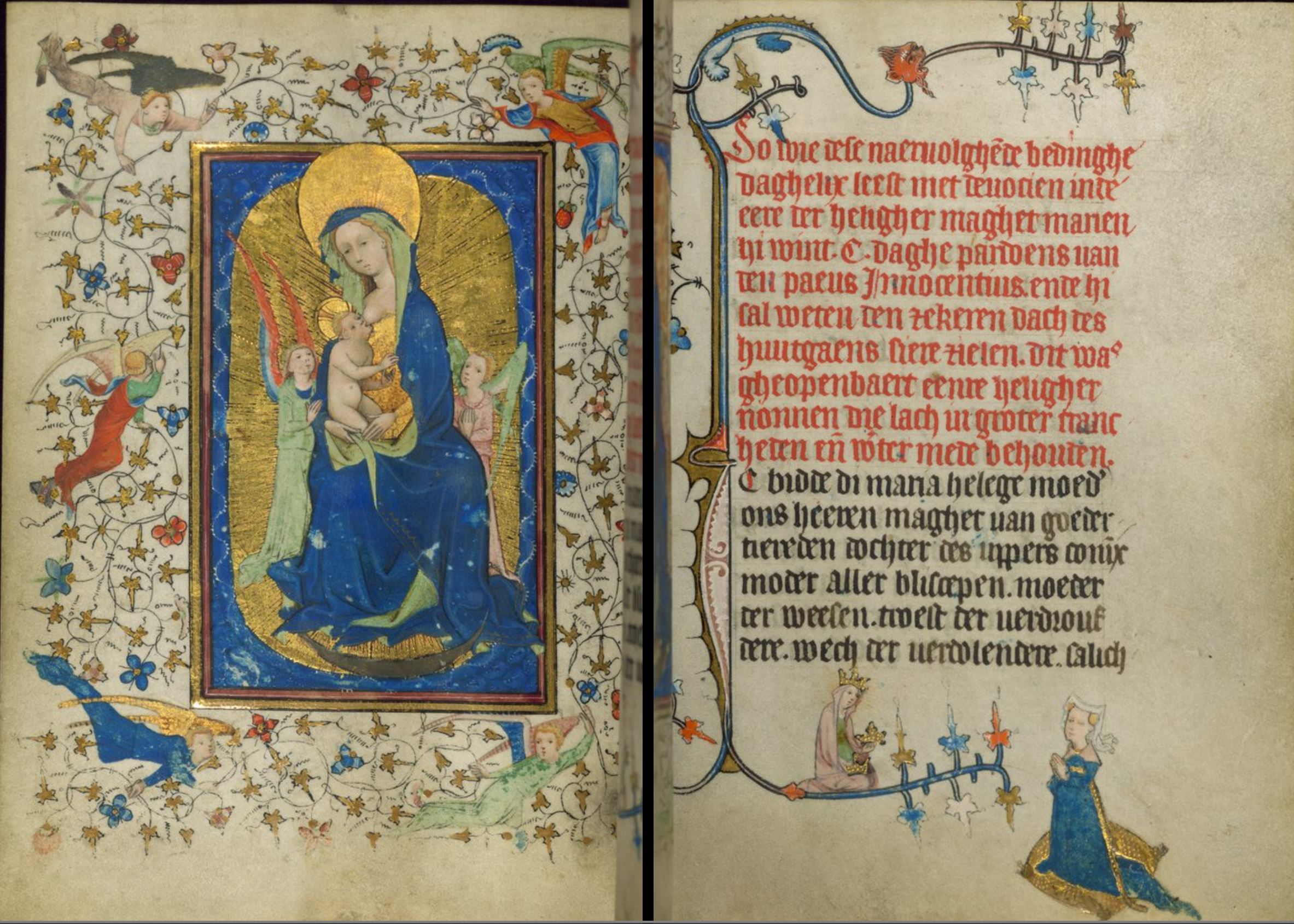

Le receveur-général des Flandres Jan van der Scaghe et son épouse Anne de Memere en prières devant la Vierge

Le receveur-général des Flandres Jan van der Scaghe et son épouse Anne de Memere en prières devant la Vierge Fol 16v et 17

Fol 16v et 17

Retable de la Passion

Retable de la Passion Nicodème, le centurion et Joseph d’Arimathie, Musée de l’Oeuvre Strasbourg, vers 1475

Nicodème, le centurion et Joseph d’Arimathie, Musée de l’Oeuvre Strasbourg, vers 1475 Epitaphe familiale des Chevaliers de Bubenhofen, Maître de Messkirch, 1522-23, Kassel Museum [2a]

Epitaphe familiale des Chevaliers de Bubenhofen, Maître de Messkirch, 1522-23, Kassel Museum [2a]

Margaret et l’Empereur Ludwig le Bavarois

Margaret et l’Empereur Ludwig le Bavarois  « Guerre des chanteurs » au Château de la Wartbourg

« Guerre des chanteurs » au Château de la Wartbourg Marie et Saint Jean Baptiste, fol 173r

Marie et Saint Jean Baptiste, fol 173r Sophie et Hermann von Thüringen , fol 174v

Sophie et Hermann von Thüringen , fol 174v Le Roi Andreas II de Hongrie et son épouse Gertrud von Andechs, fol 175v

Le Roi Andreas II de Hongrie et son épouse Gertrud von Andechs, fol 175v Le Roi Ottokar de Bohème et son épouse Constantia, fol 176r

Le Roi Ottokar de Bohème et son épouse Constantia, fol 176r fol 167v

fol 167v fol 171r

fol 171r

Pérugin, 1504, Musée des Beaux Arts, Caen

Pérugin, 1504, Musée des Beaux Arts, Caen Raphaël, 1504, Pinacoteca di Brera, Milan

Raphaël, 1504, Pinacoteca di Brera, Milan Liber vitae, Winchester, 1131-77 BL Stowe MS 944 fol 6r

Liber vitae, Winchester, 1131-77 BL Stowe MS 944 fol 6r

Trinité, fol 28v

Trinité, fol 28v Crucifixion, fol 55v

Crucifixion, fol 55v Epitaphe de Jodok Hauser

Epitaphe de Jodok Hauser  Triptyque de la Descente de Croix

Triptyque de la Descente de Croix

Tympan du Couronnement de la Vierge, 1225-50, église de Lemoncourt, Lorraine

Tympan du Couronnement de la Vierge, 1225-50, église de Lemoncourt, Lorraine

La Présentation au Temple

La Présentation au Temple  La Présentation au Temple

La Présentation au Temple  Triptyque de saint Luc

Triptyque de saint Luc Lucasaltar

Lucasaltar Lucasaltar (volets fermés)

Lucasaltar (volets fermés)