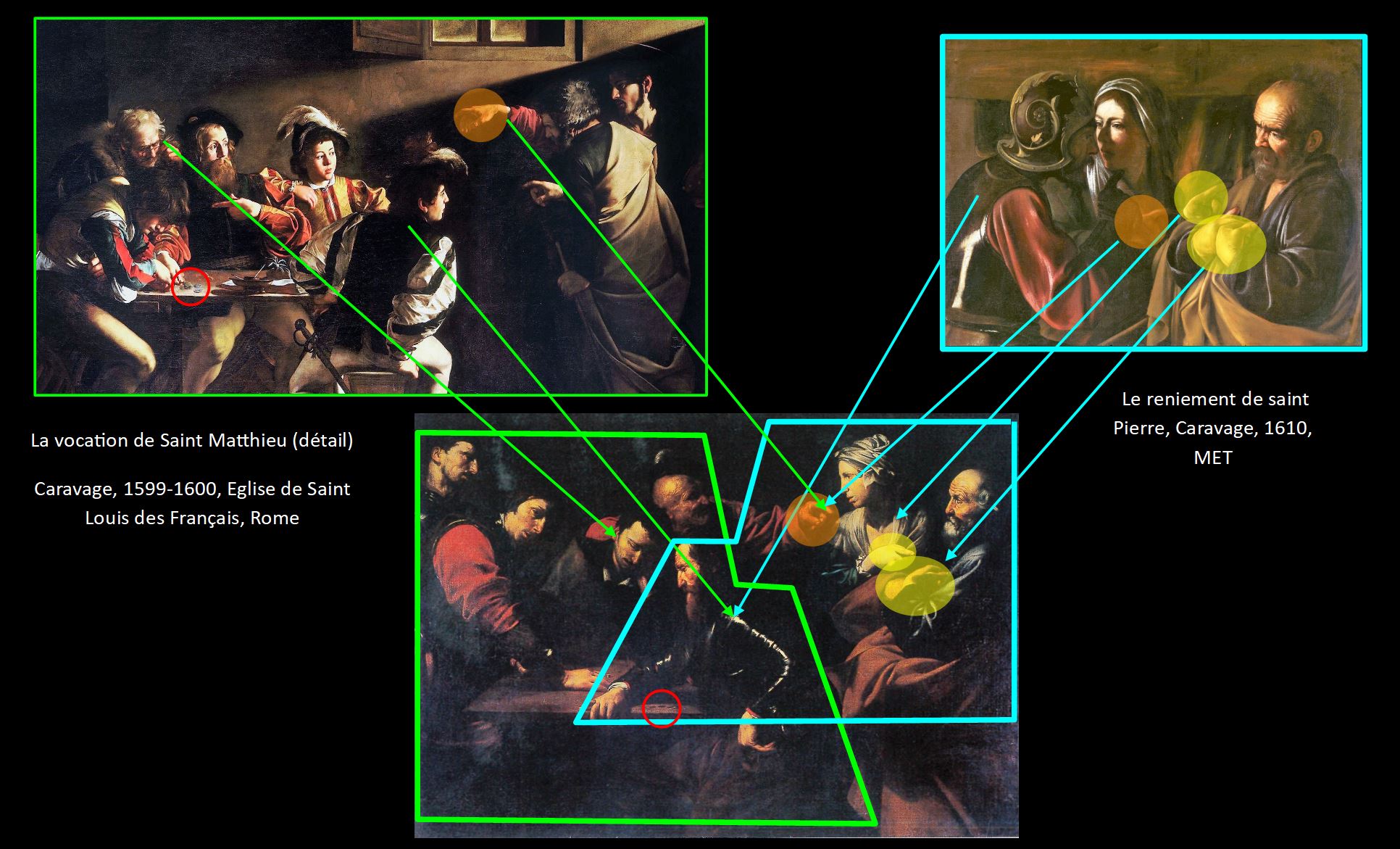

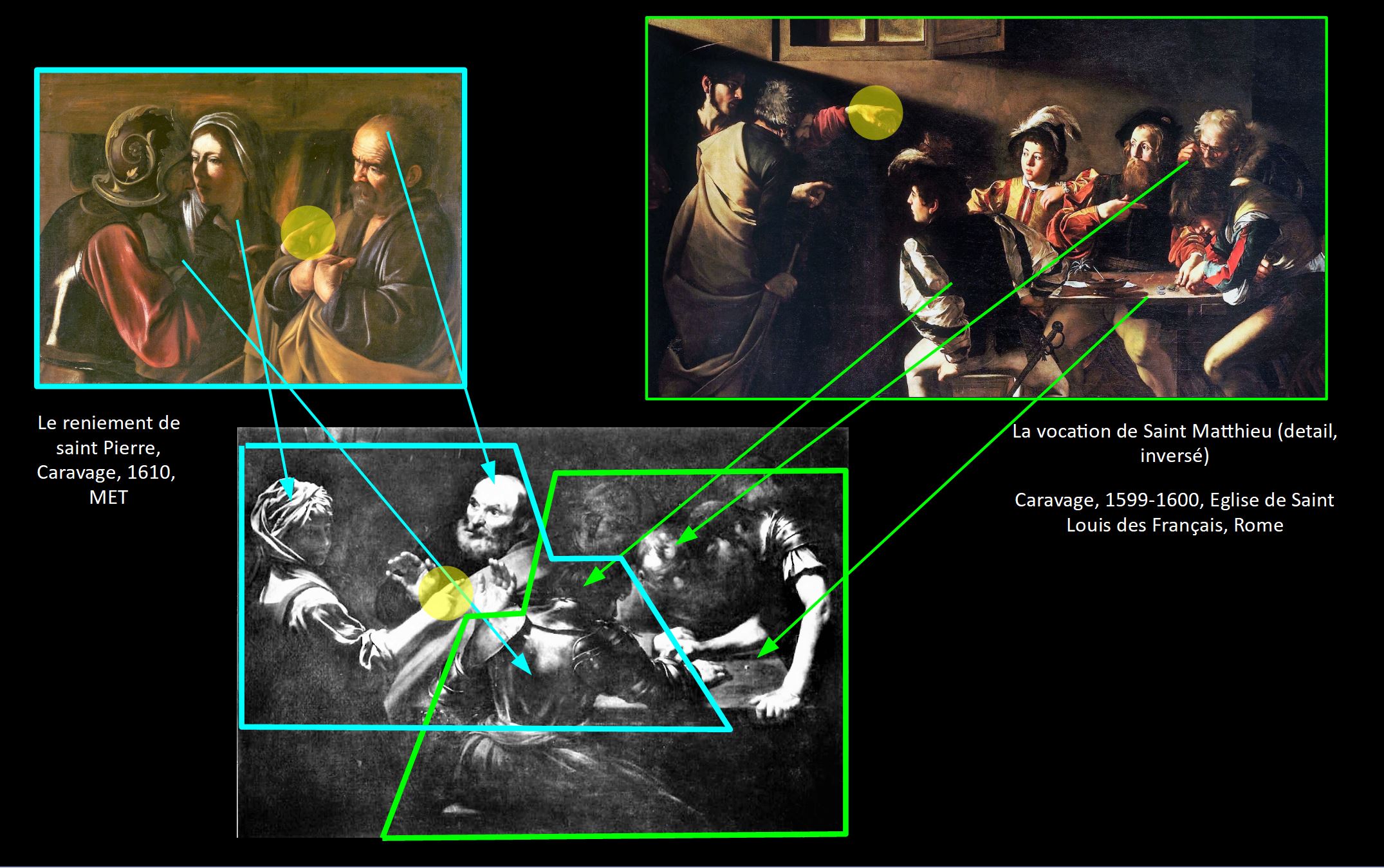

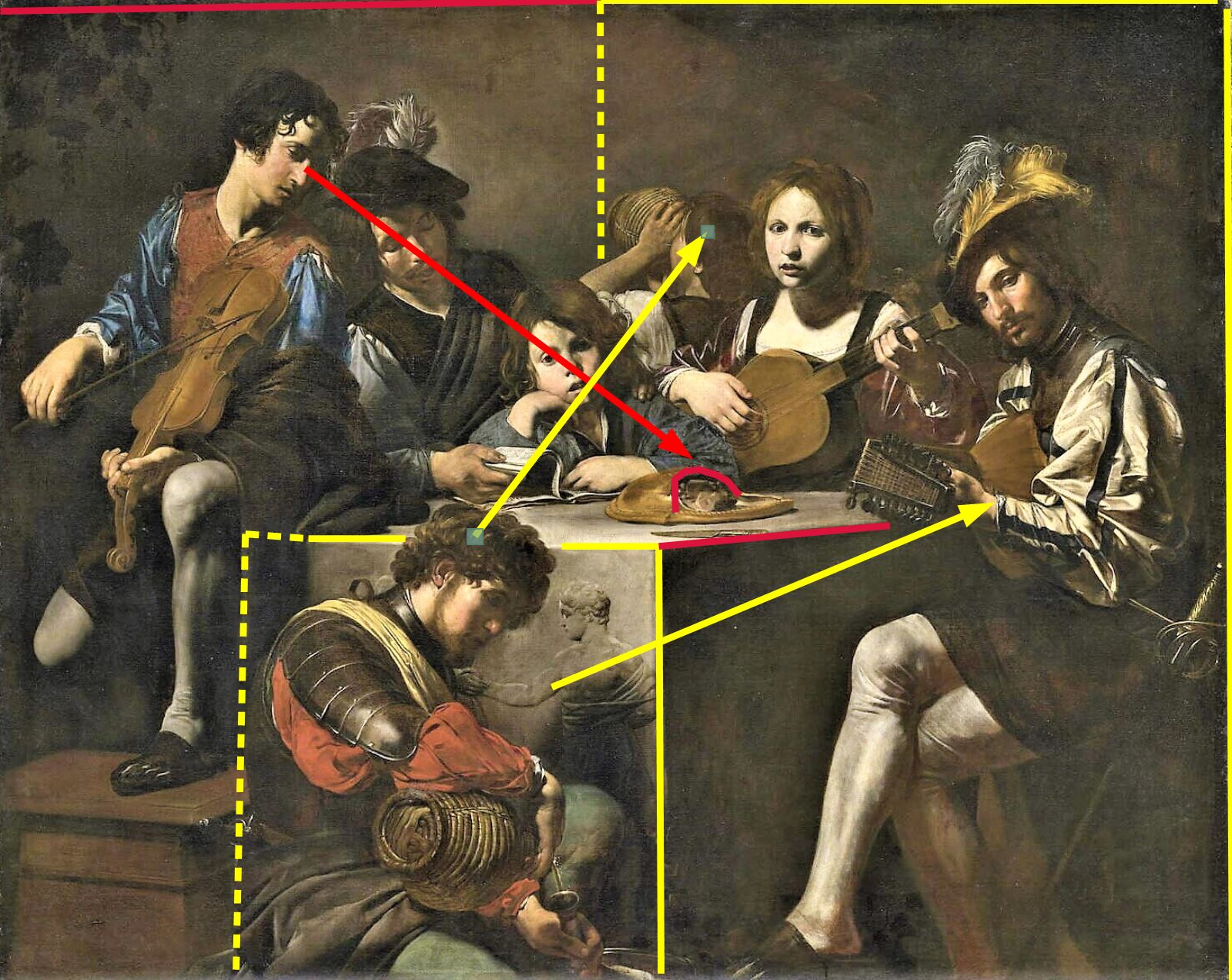

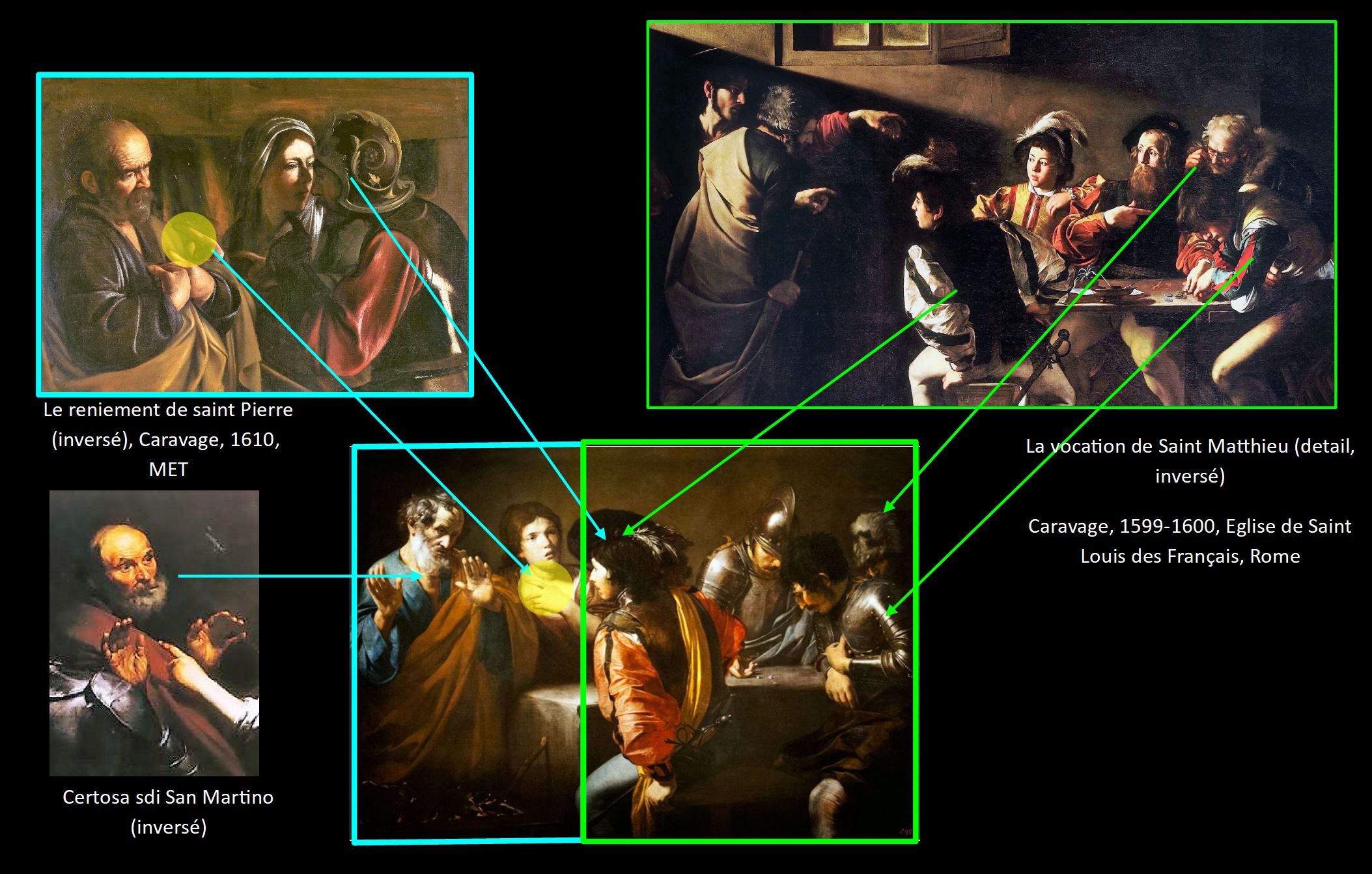

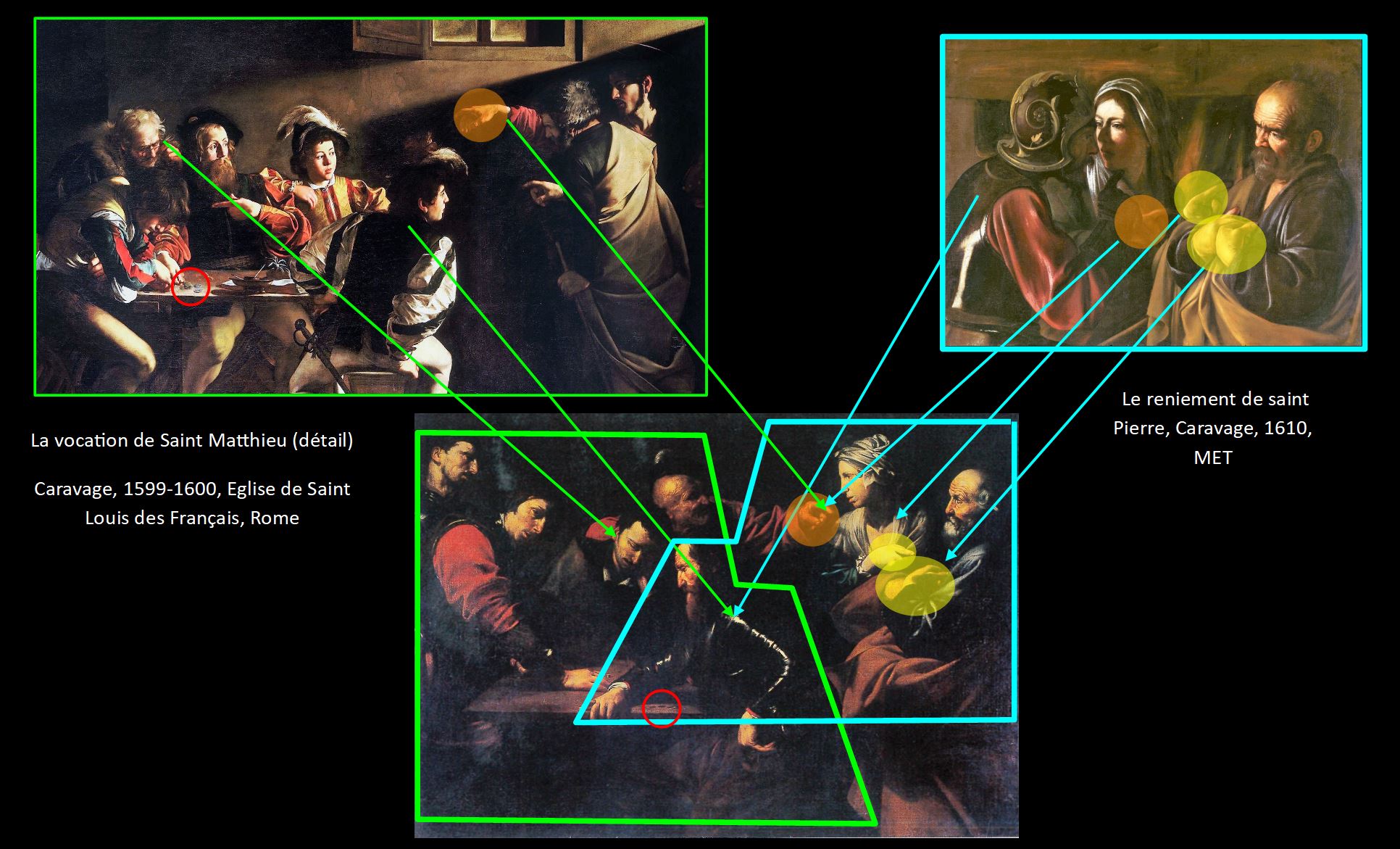

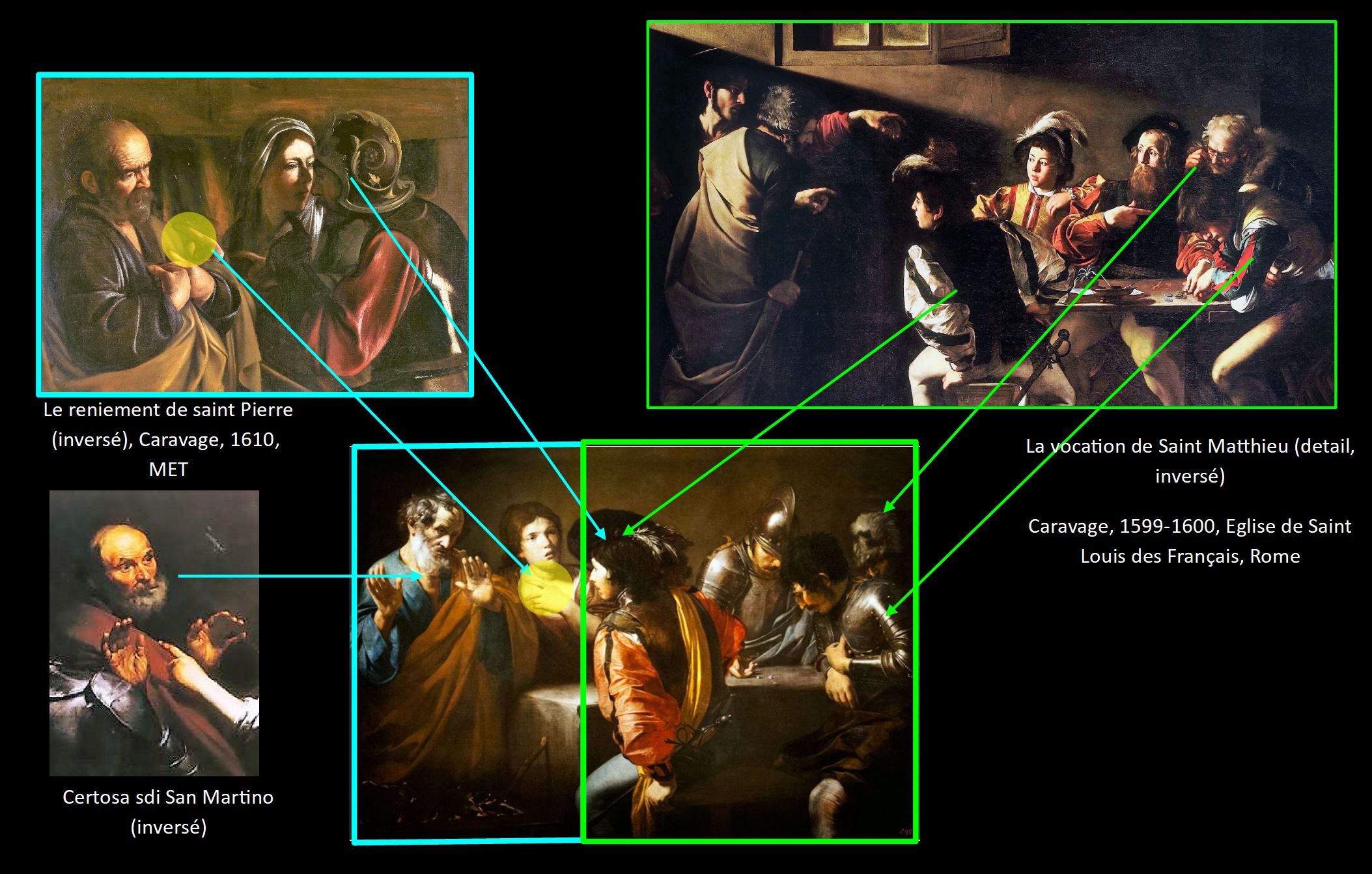

Imaginons qu’un peintre inconnu, à la recherche de nouveauté, ait eu l’idée que l’index tendu de la servante, dans le Reniement de Pierre, rappelait un autre index caravagesque très célèbre, celui du Christ dans la Vocation de Mathieu : deux histoires finalement assez semblables de désignation d’un anonyme dans la foule.

Article précédent : 3 Reniement de Pierre : Les renversements du prototype

L’introduction d’un nouveau thème (1610-1620)

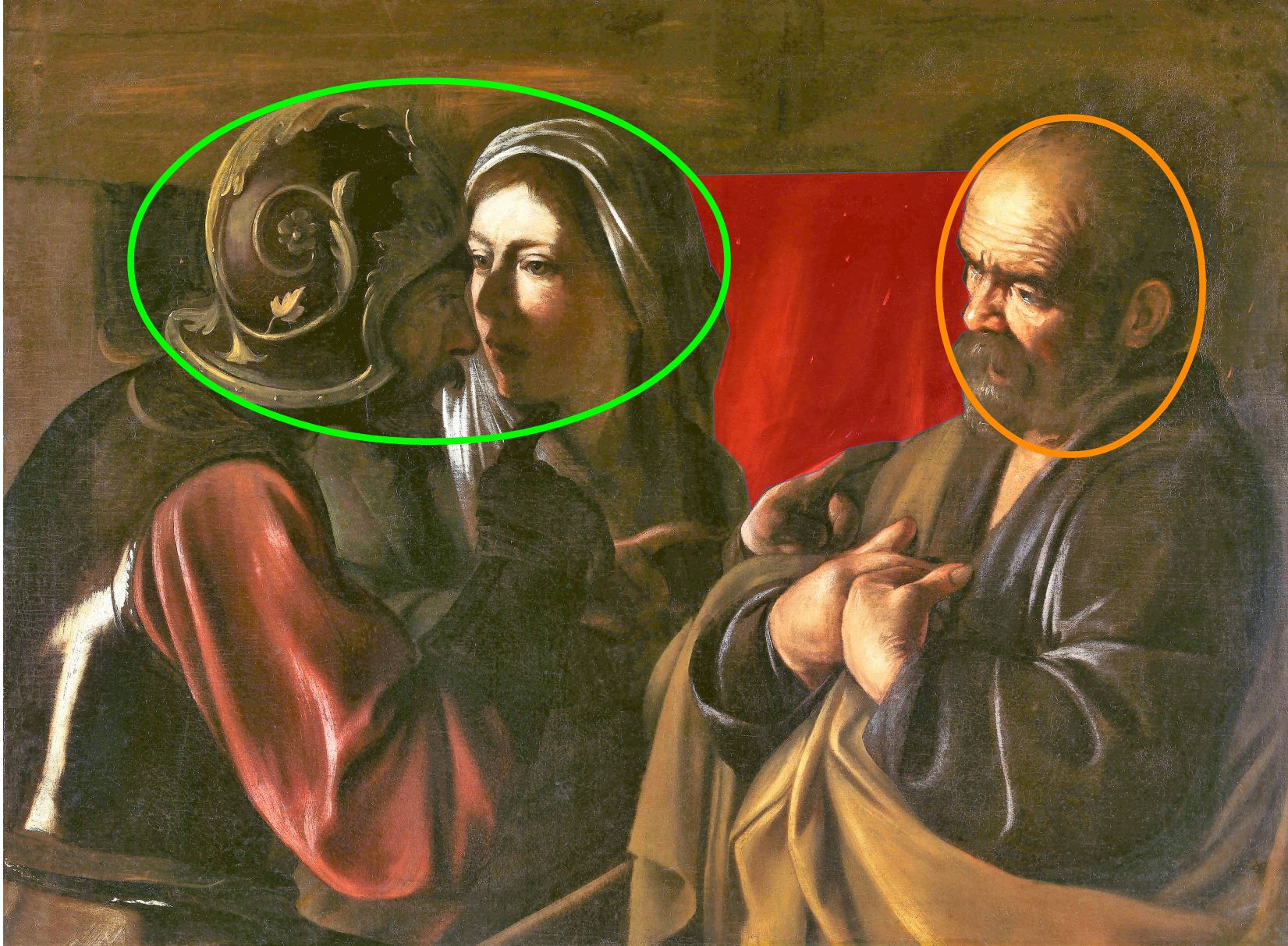

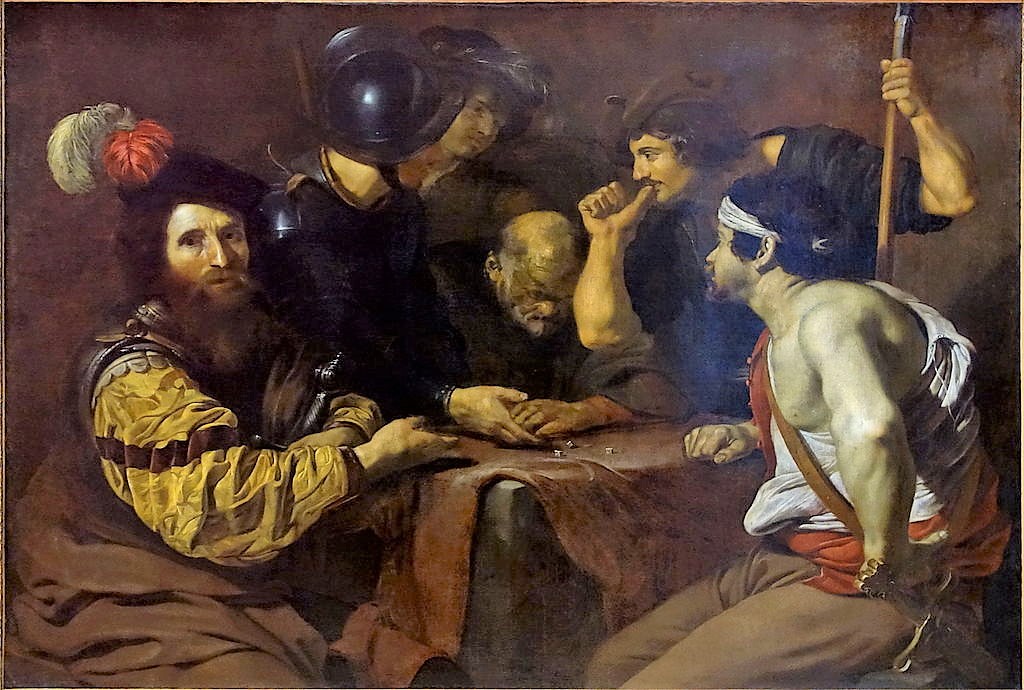

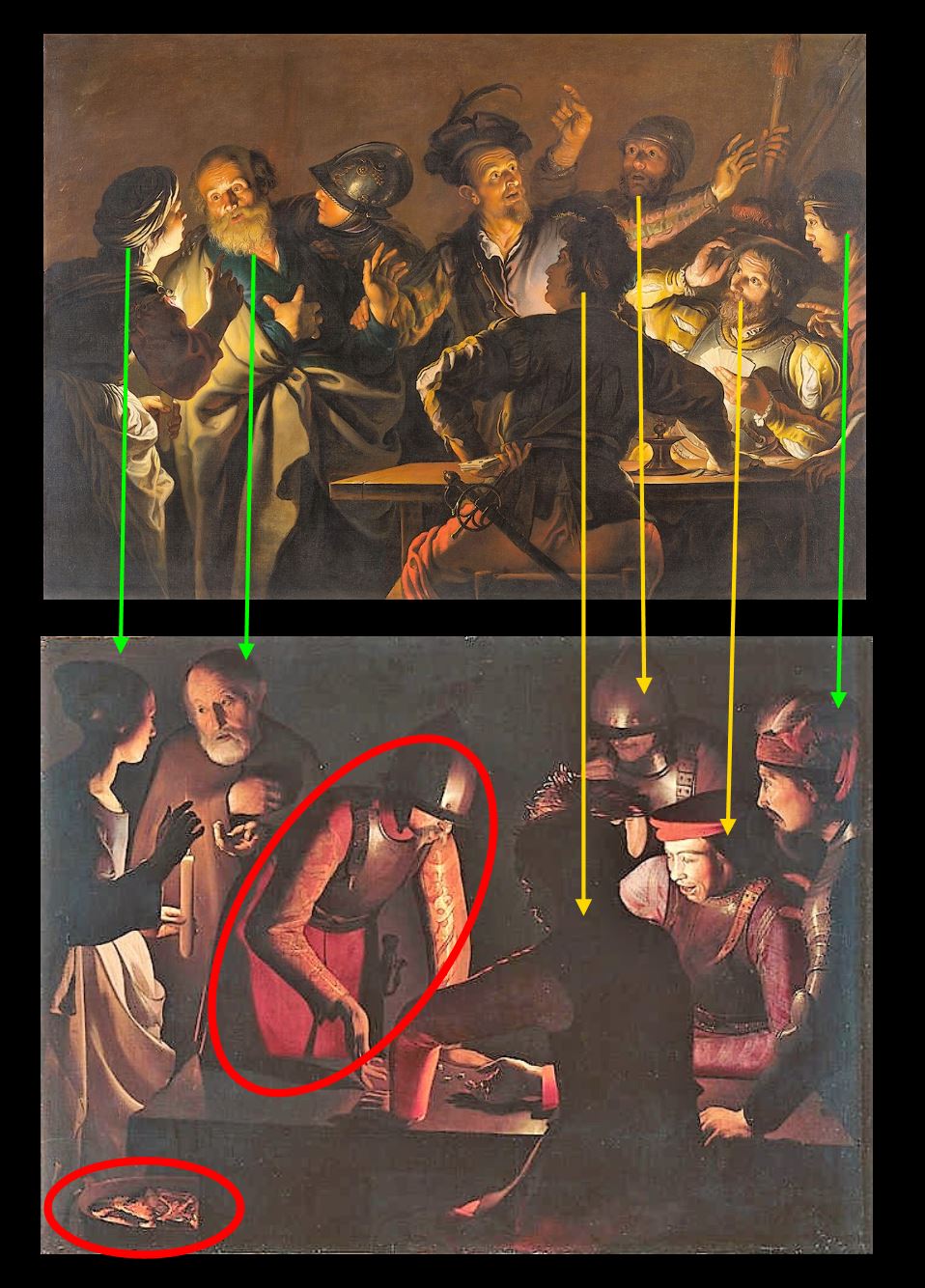

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

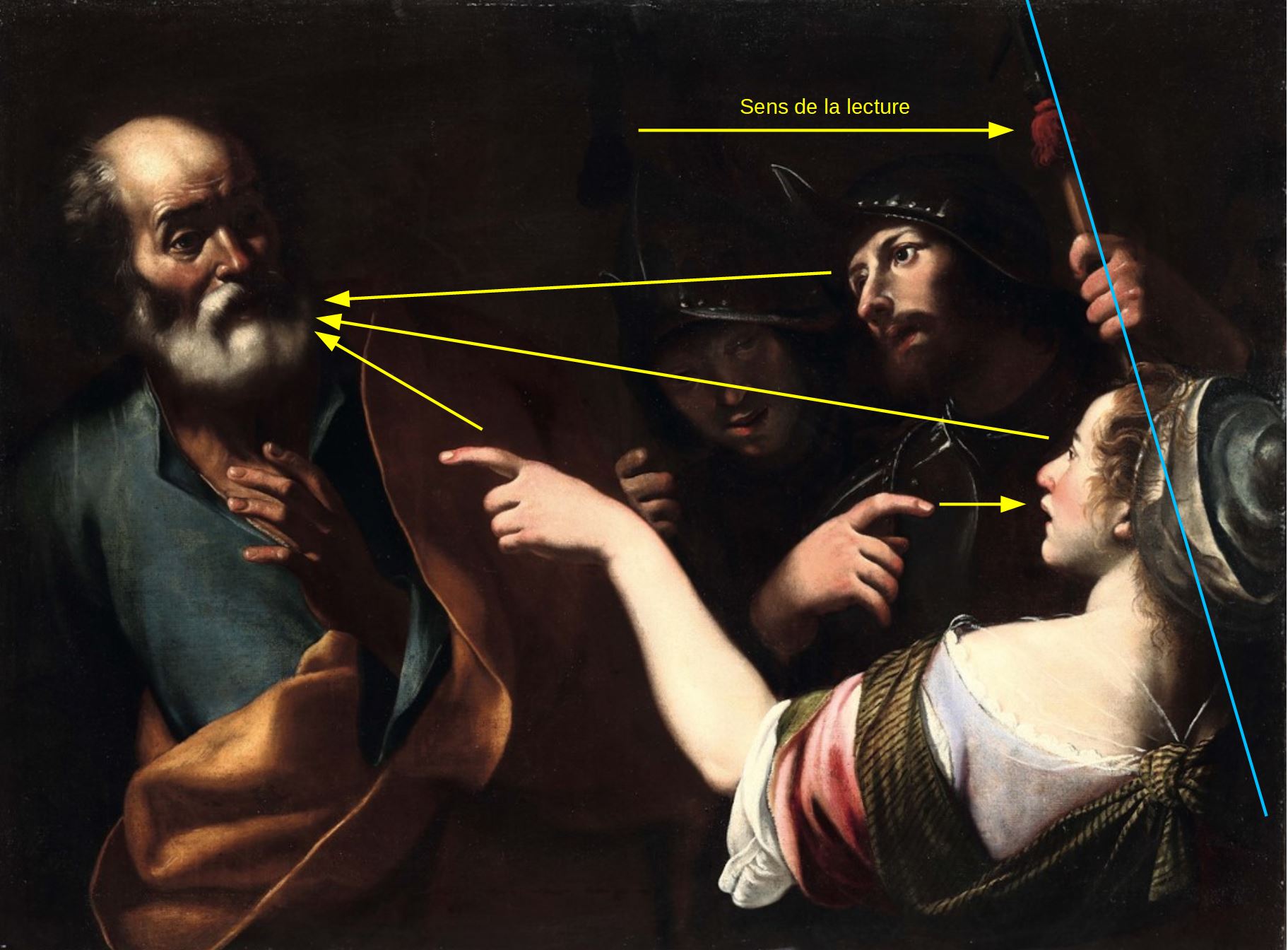

Attribué à Ribera, 1615-16, Galleria Corsini, Rome

Il se trouve que, sur le papier du moins, une oeuvre répond au problème de cet artiste.

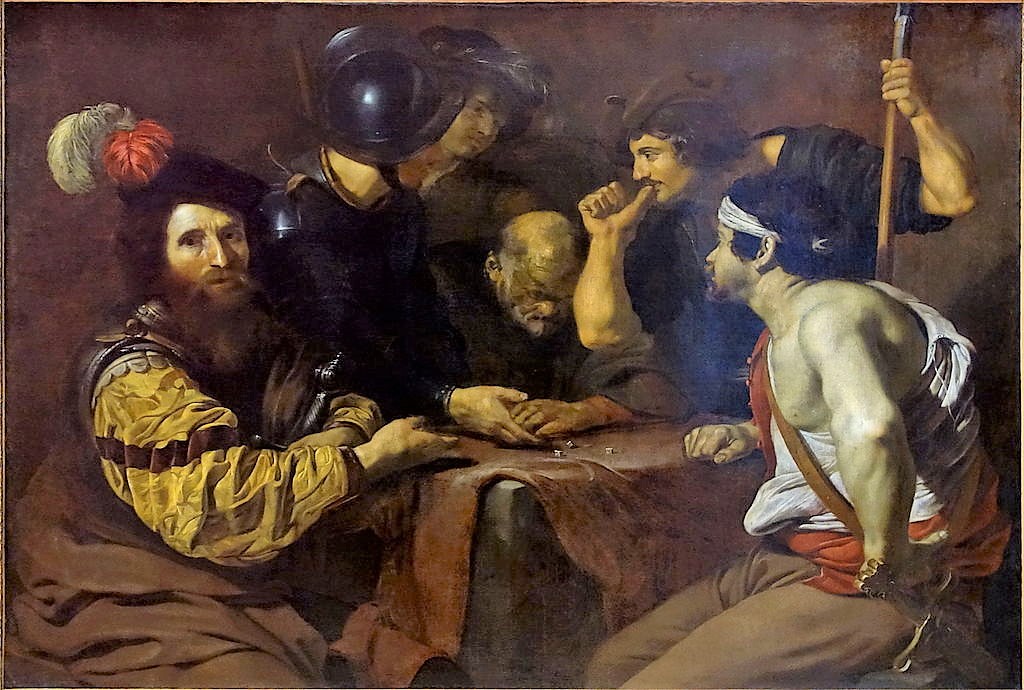

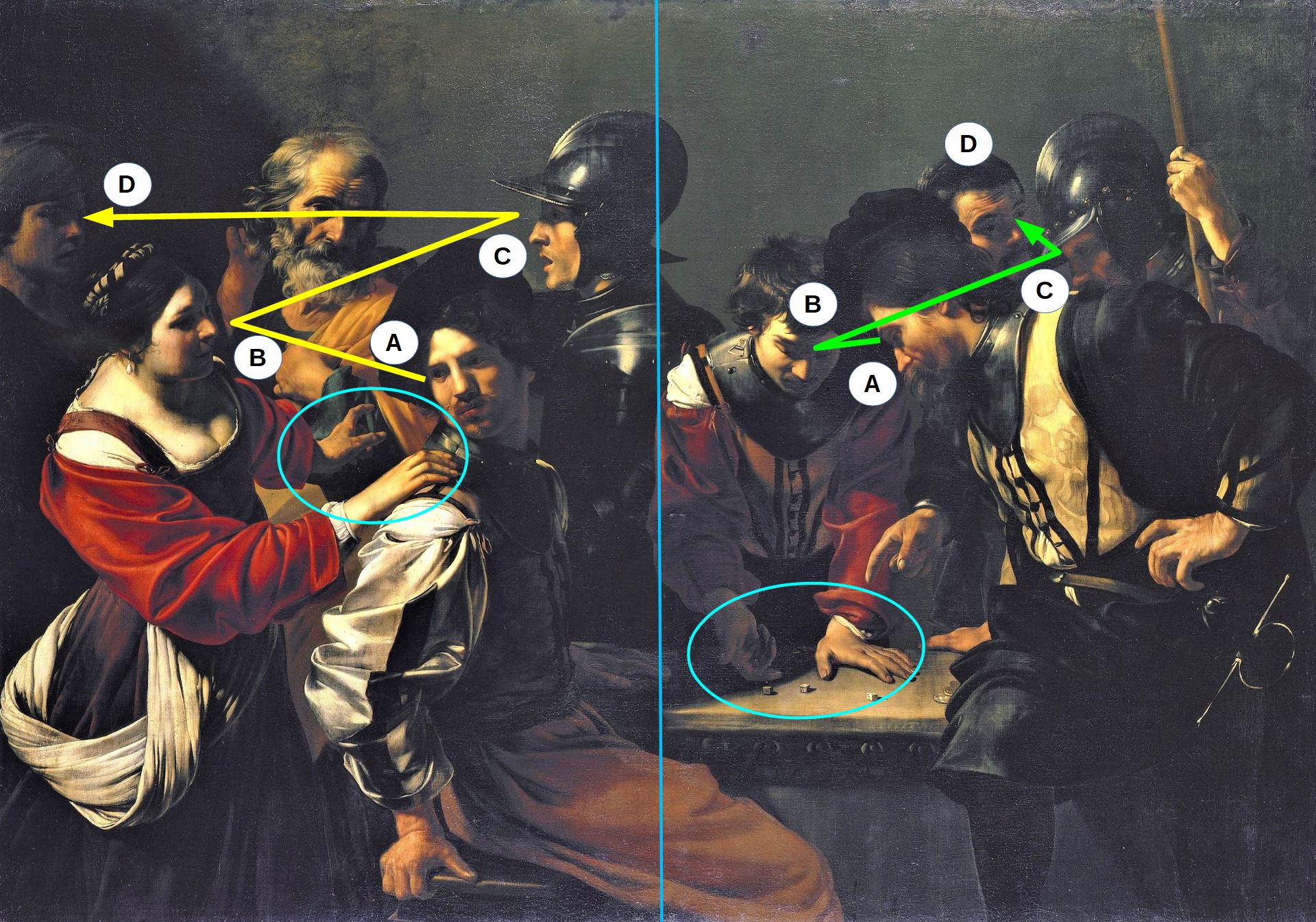

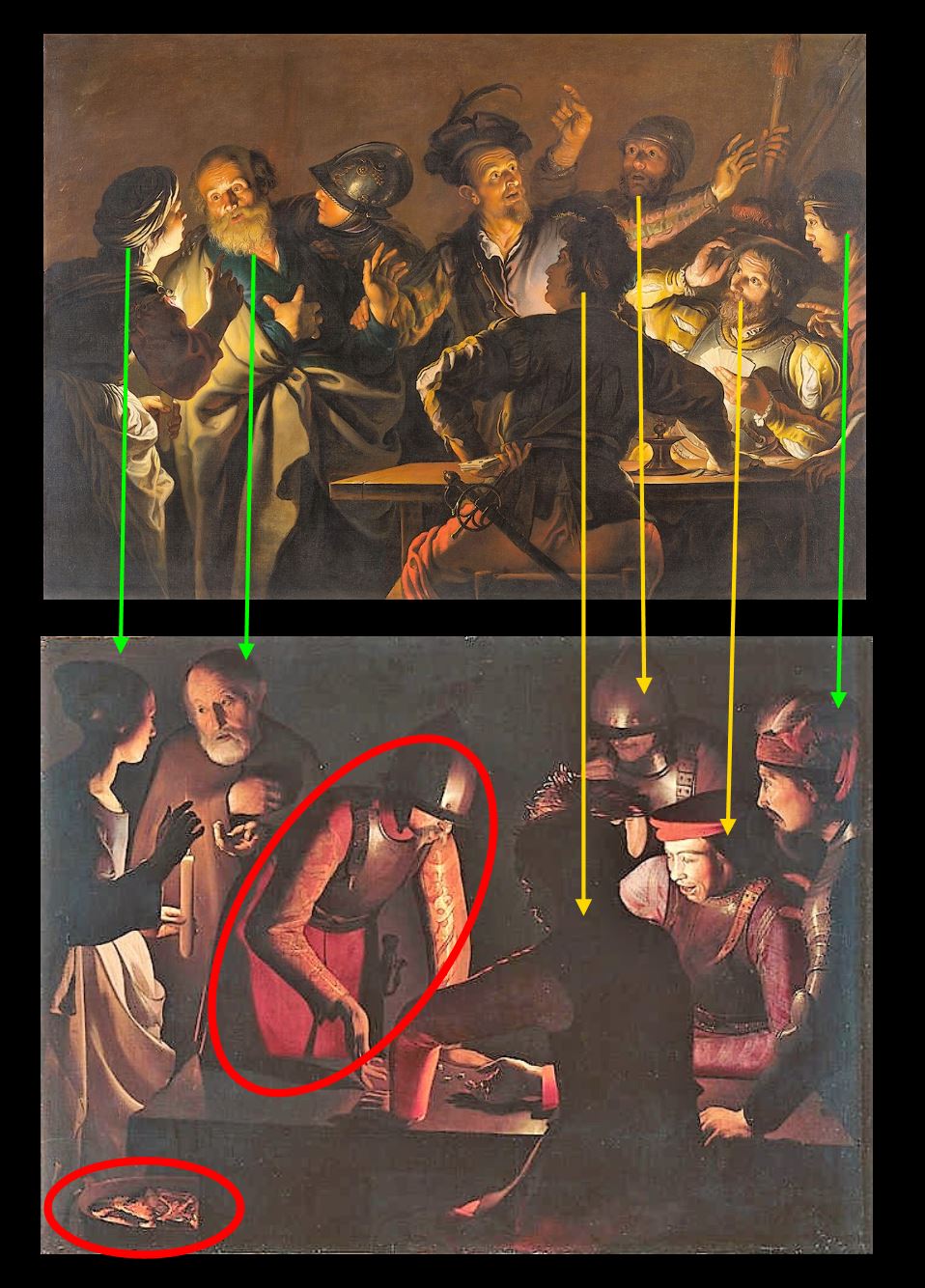

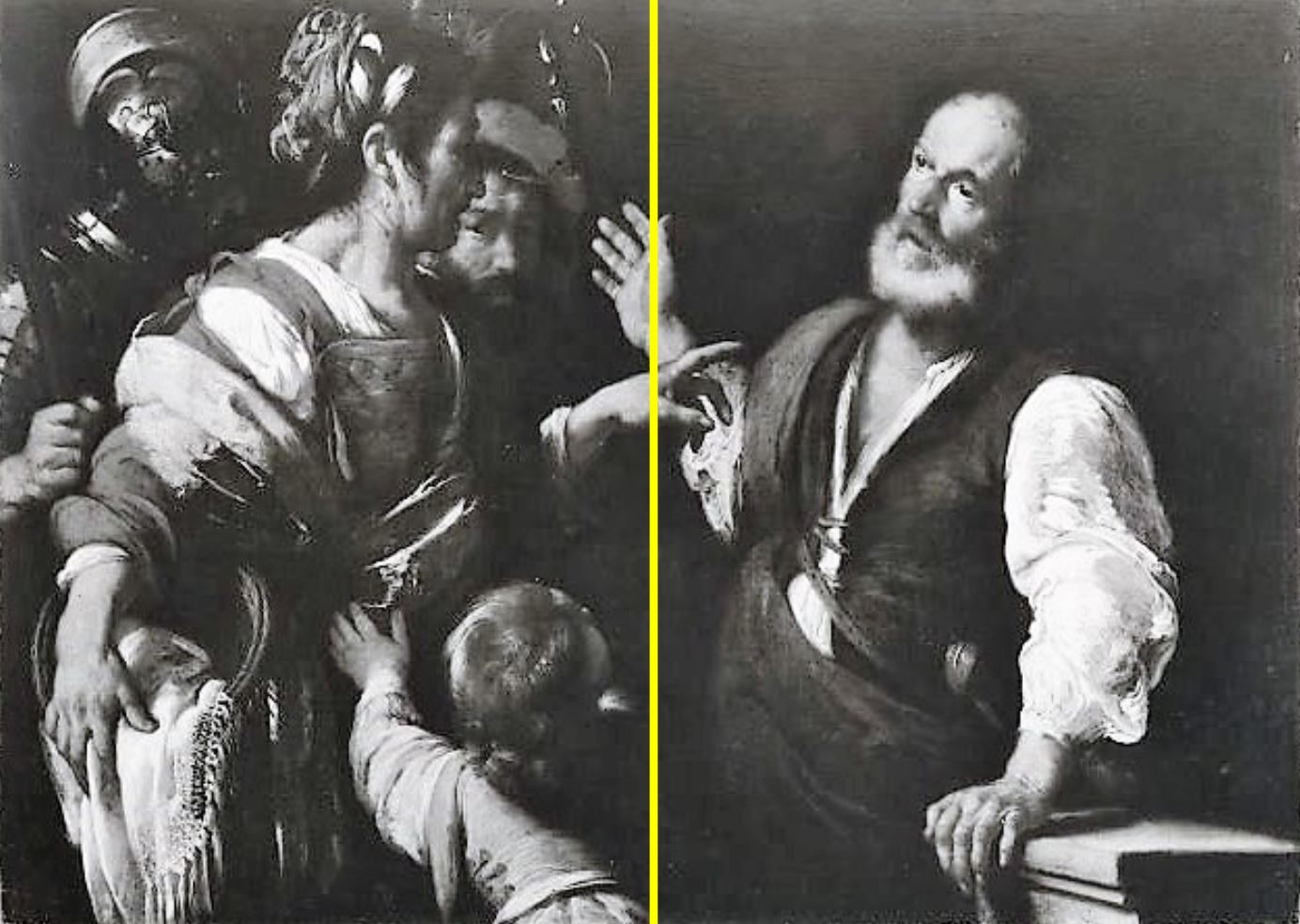

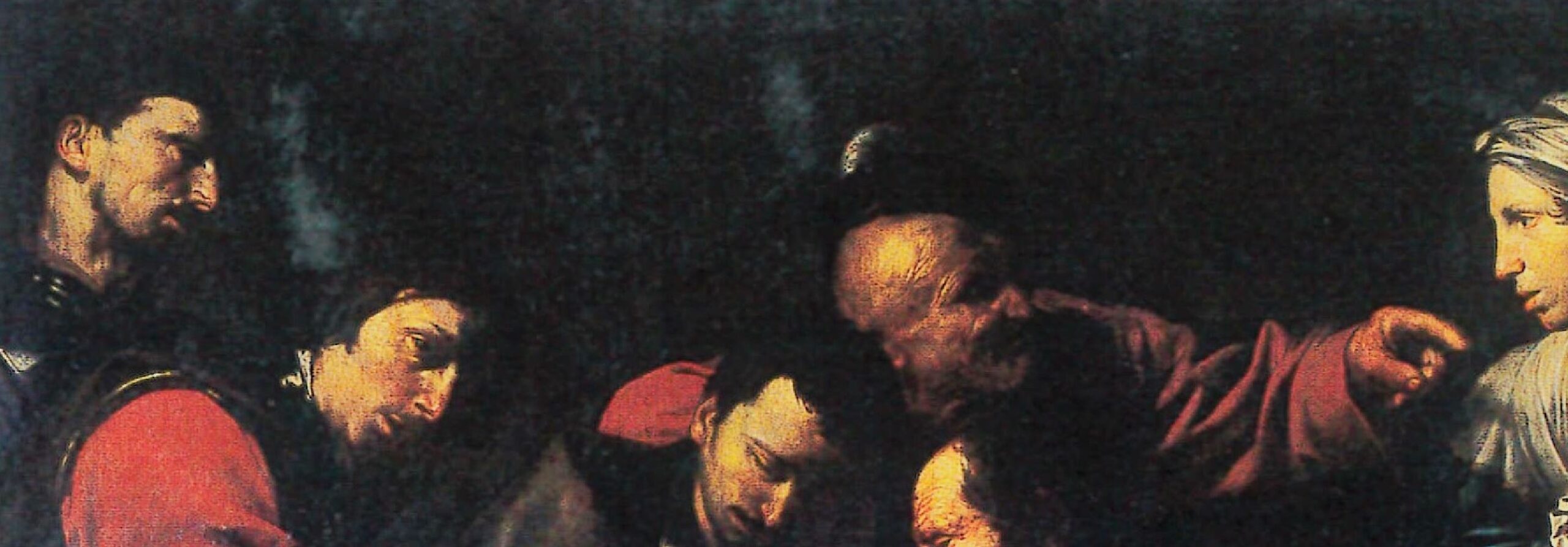

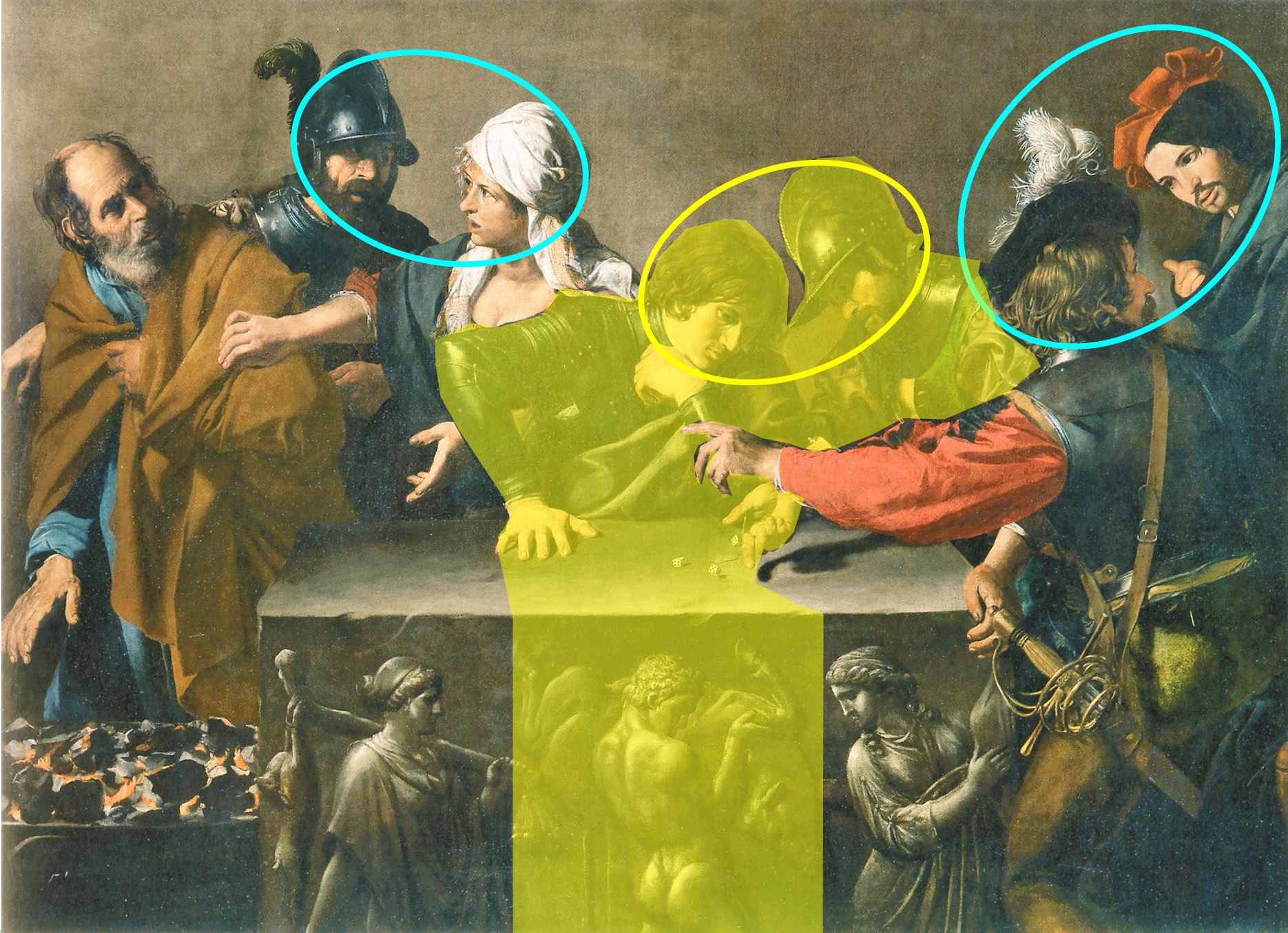

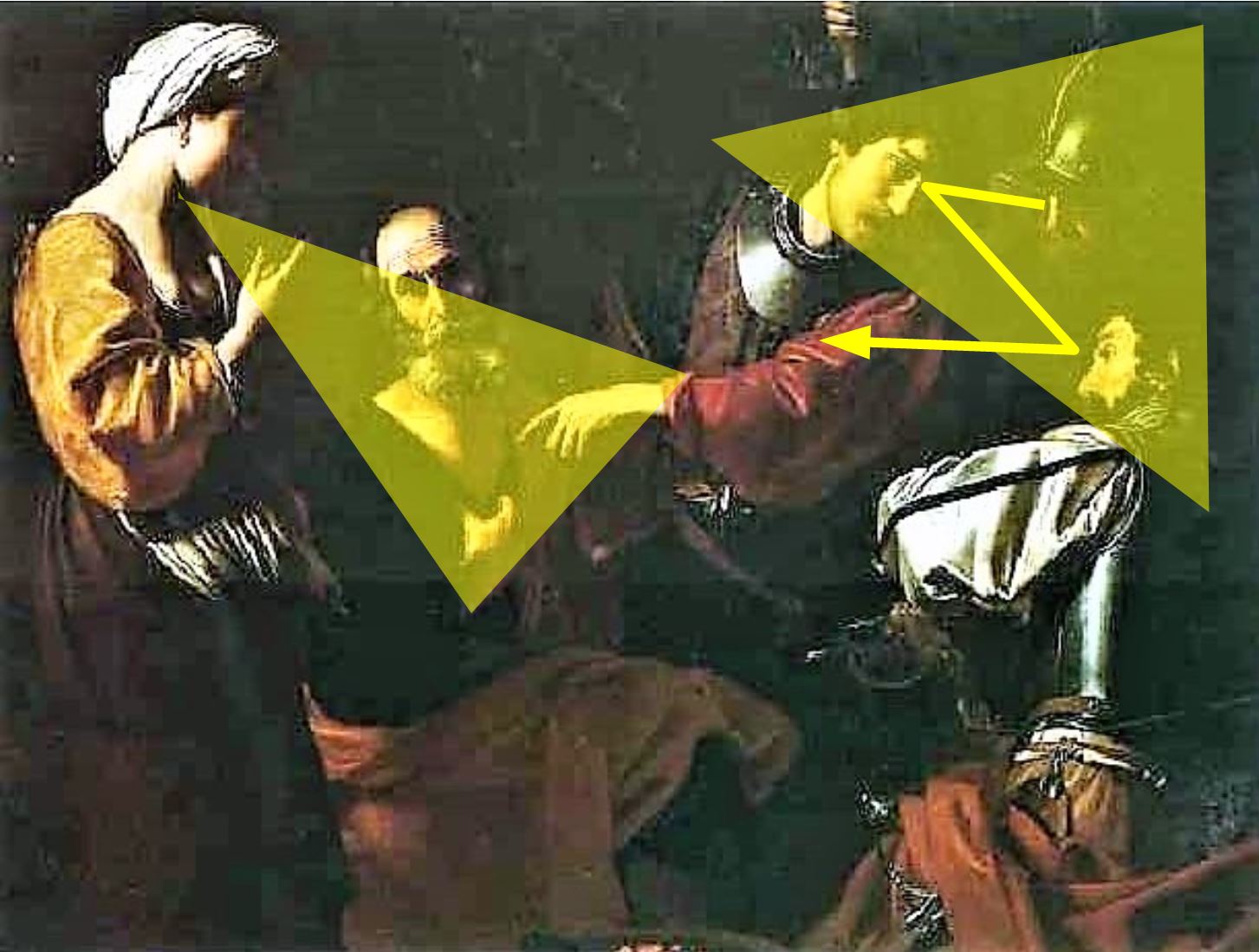

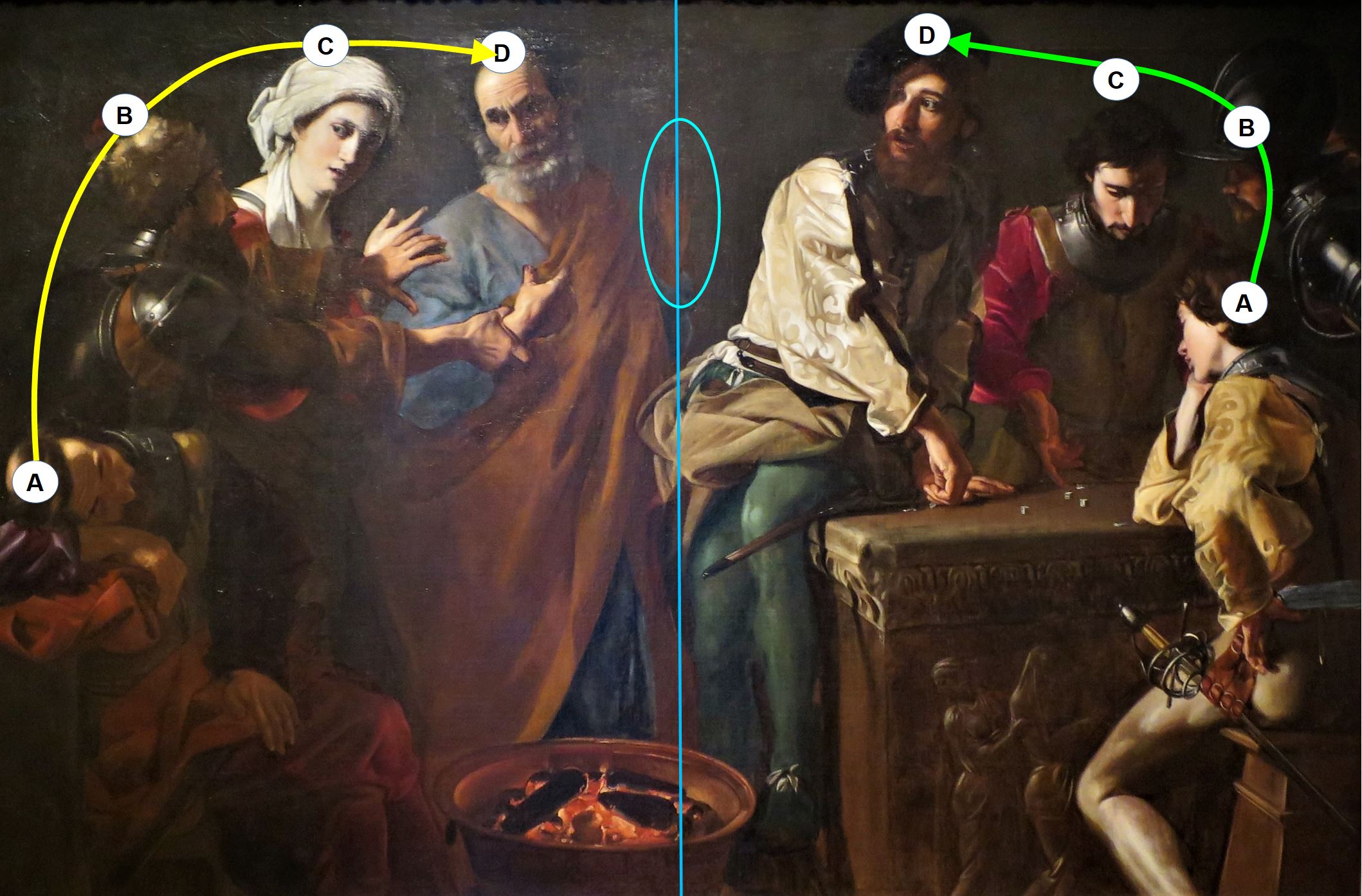

Le soldat en cuirasse du Reniement vient s’asseoir sur un banc, formant le même repoussoir que le soldat en pourpoint devant la table de la Vocation ; et les pièces du collecteur d’impôt se retrouvent sous forme d’enjeu d’un jeu de dés (cercle rouge).

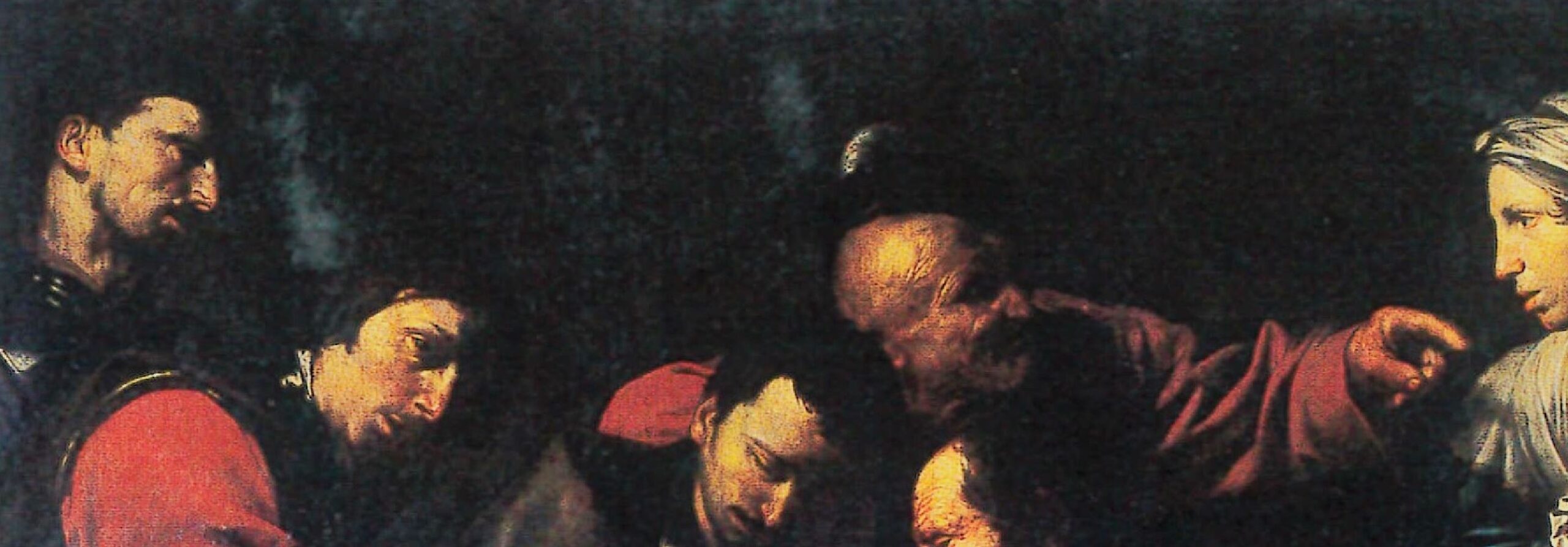

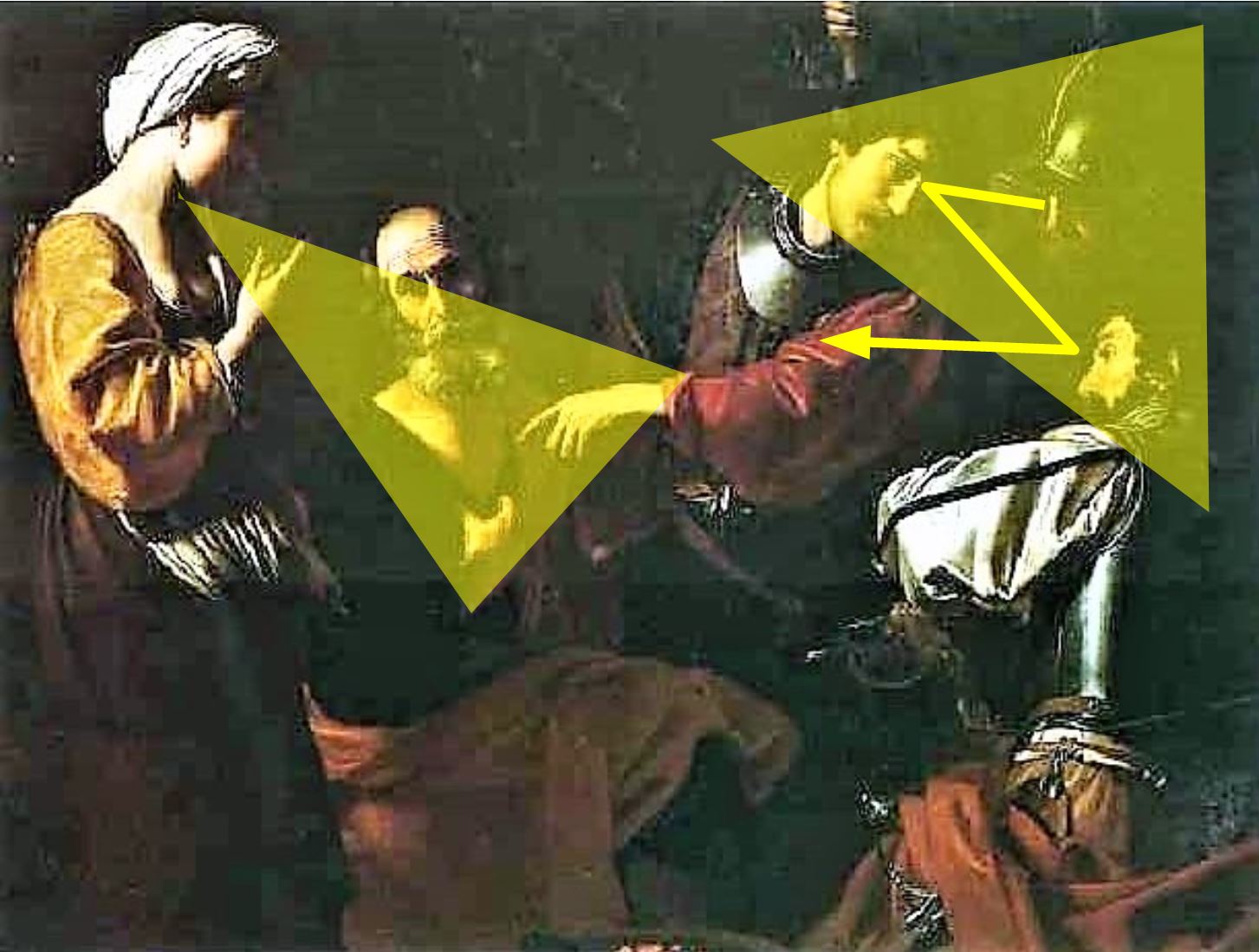

Le vieillard qui désigne lui-aussi Pierre (noter l’ombre de son index sur le corsage blanc de la servante), crée un pivot narratif entre les deux scènes ; lien renforcé par le soldat le plus à gauche, qui quitte le jeu du regard pour porter son attention sur la servante : puisque sa dénonciation est reconnue par des tiers, la scène que que nous voyons est le Deuxième reniement.

Le vieillard qui désigne lui-aussi Pierre (noter l’ombre de son index sur le corsage blanc de la servante), crée un pivot narratif entre les deux scènes ; lien renforcé par le soldat le plus à gauche, qui quitte le jeu du regard pour porter son attention sur la servante : puisque sa dénonciation est reconnue par des tiers, la scène que que nous voyons est le Deuxième reniement.

A noter une astuce iconographique que nous retrouverons plusieurs fois par la suite, la plume de coq sur le chapeau : ce que Pierre regarde avec effroi, c’est moins le vieillard grimaçant que le rappel cruel de la prédiction.

A noter une astuce iconographique que nous retrouverons plusieurs fois par la suite, la plume de coq sur le chapeau : ce que Pierre regarde avec effroi, c’est moins le vieillard grimaçant que le rappel cruel de la prédiction.

Ainsi l’ajout du thème des joueurs est plus qu’une variation graphique : il a aussi un enjeu narratif, en permettant de préciser de quel Reniement il s’agit. Tous les « Reniements avec joueurs » qui suivront reprendrons l’idée de Ribera, celui du Deuxième Reniement.

Il existe cependant une exception, dans laquelle aucun des soldats n’est conscient de ce qui se passe…

Une oeuvre-clé : le tableau de la Certosa

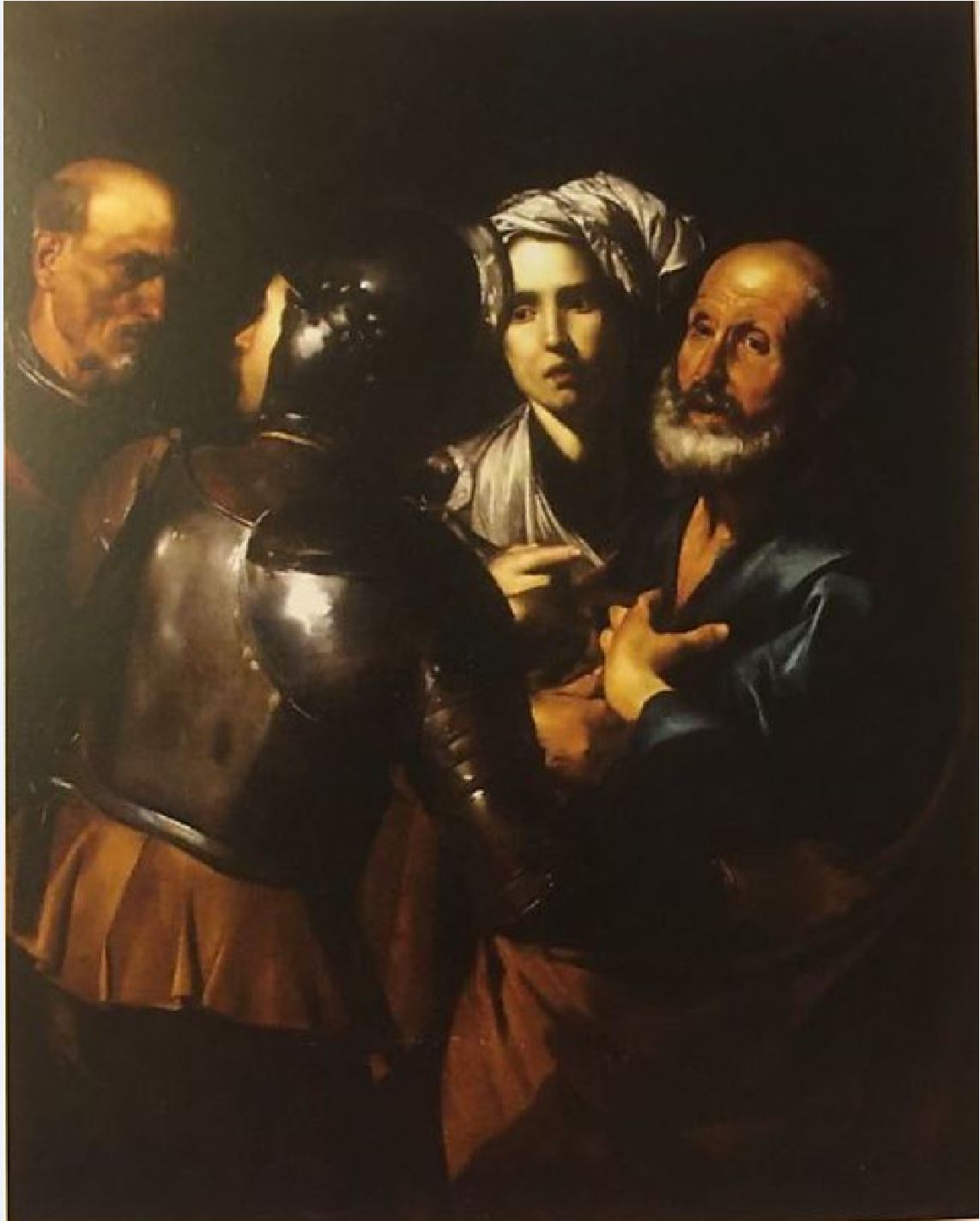

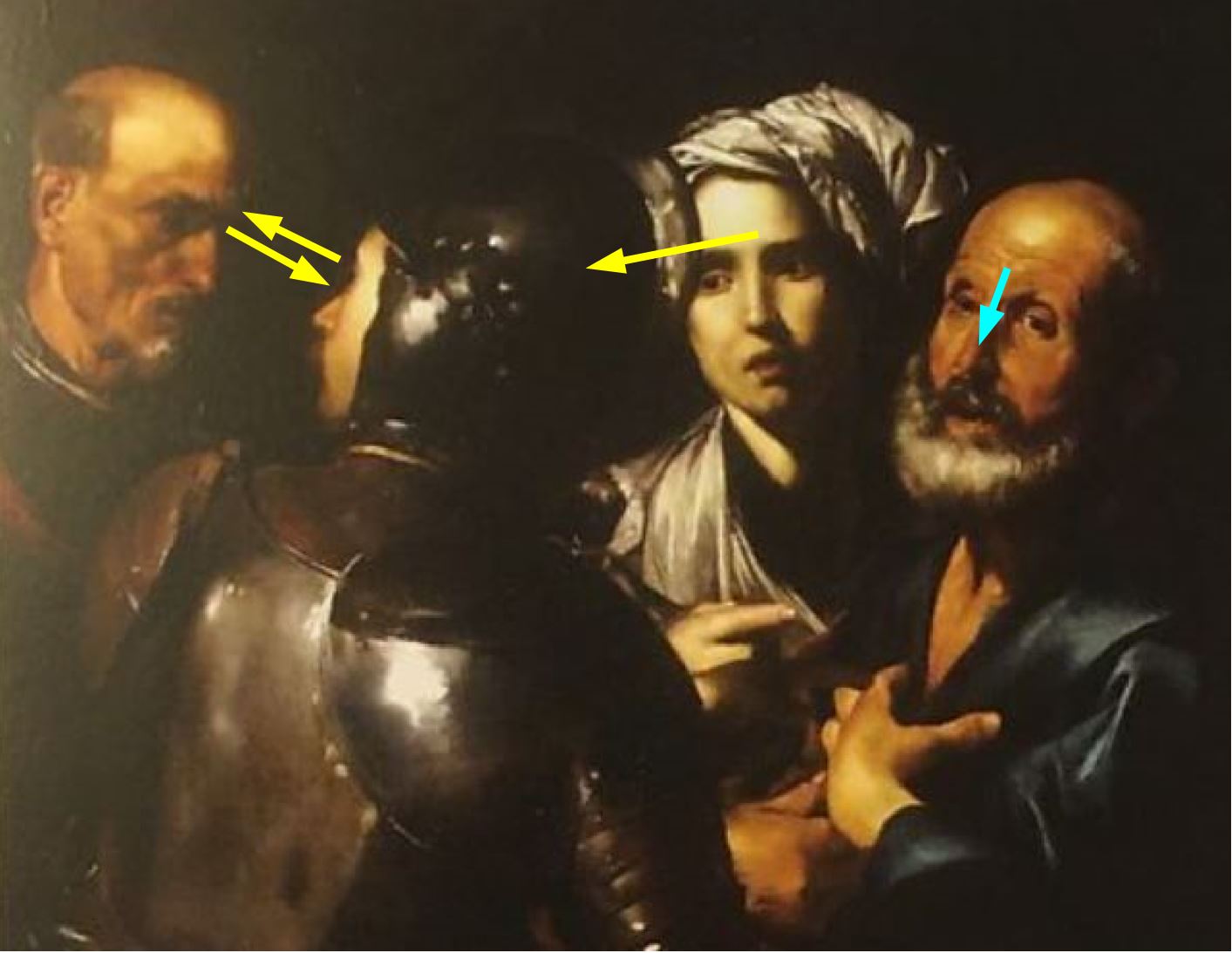

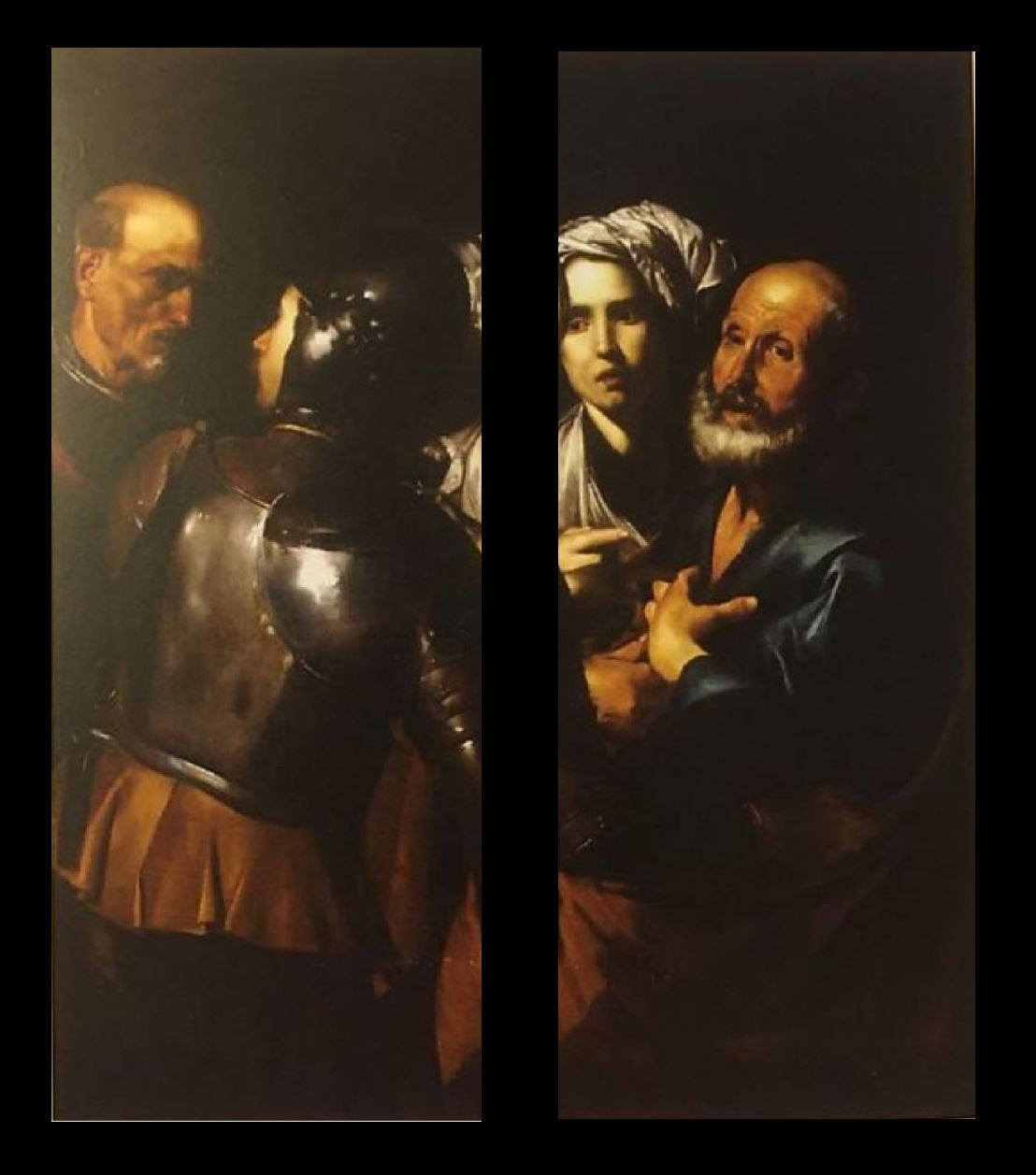

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

Caravagesque nordique inconnu, Certosa di San Martino, Naples

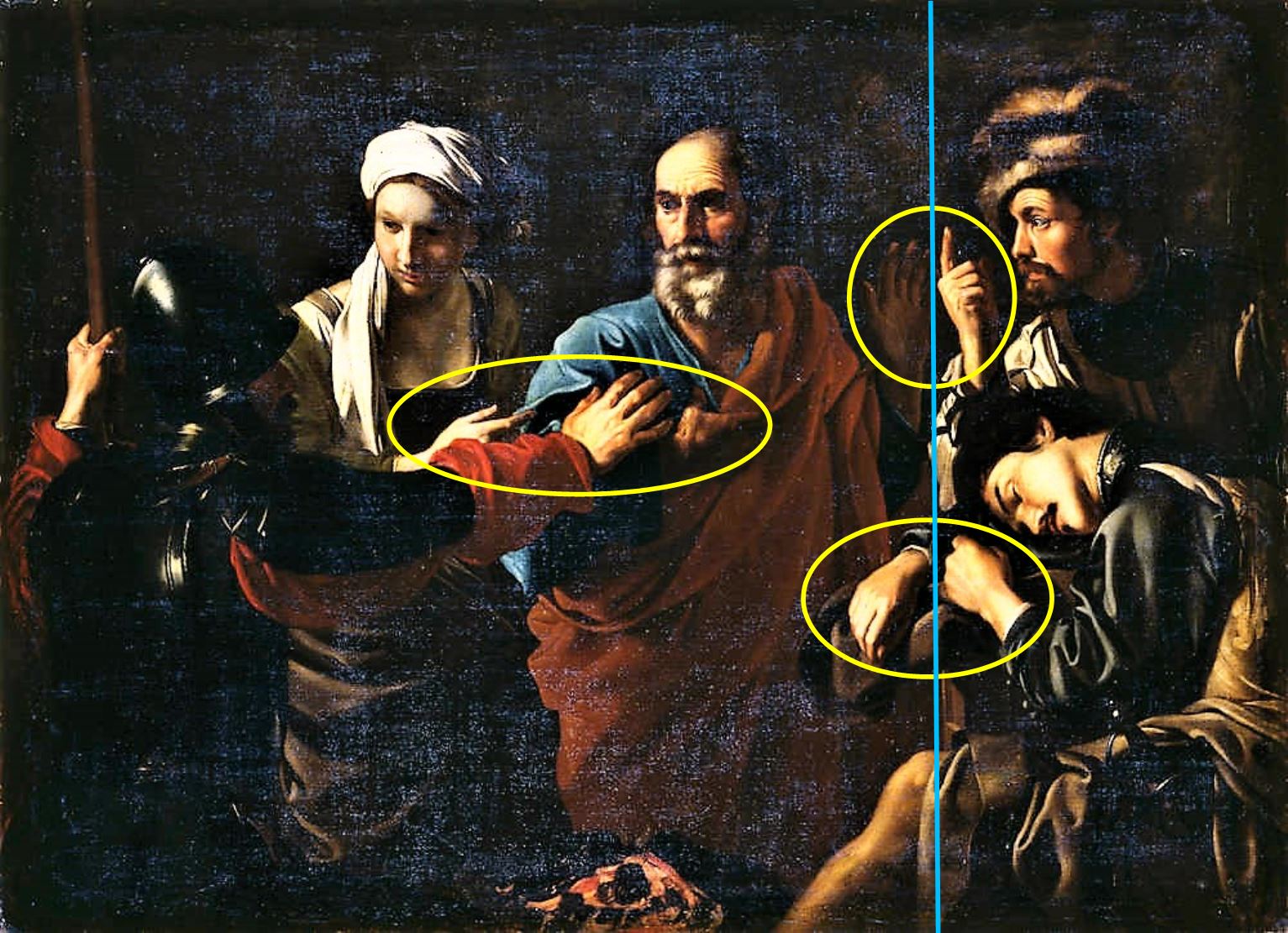

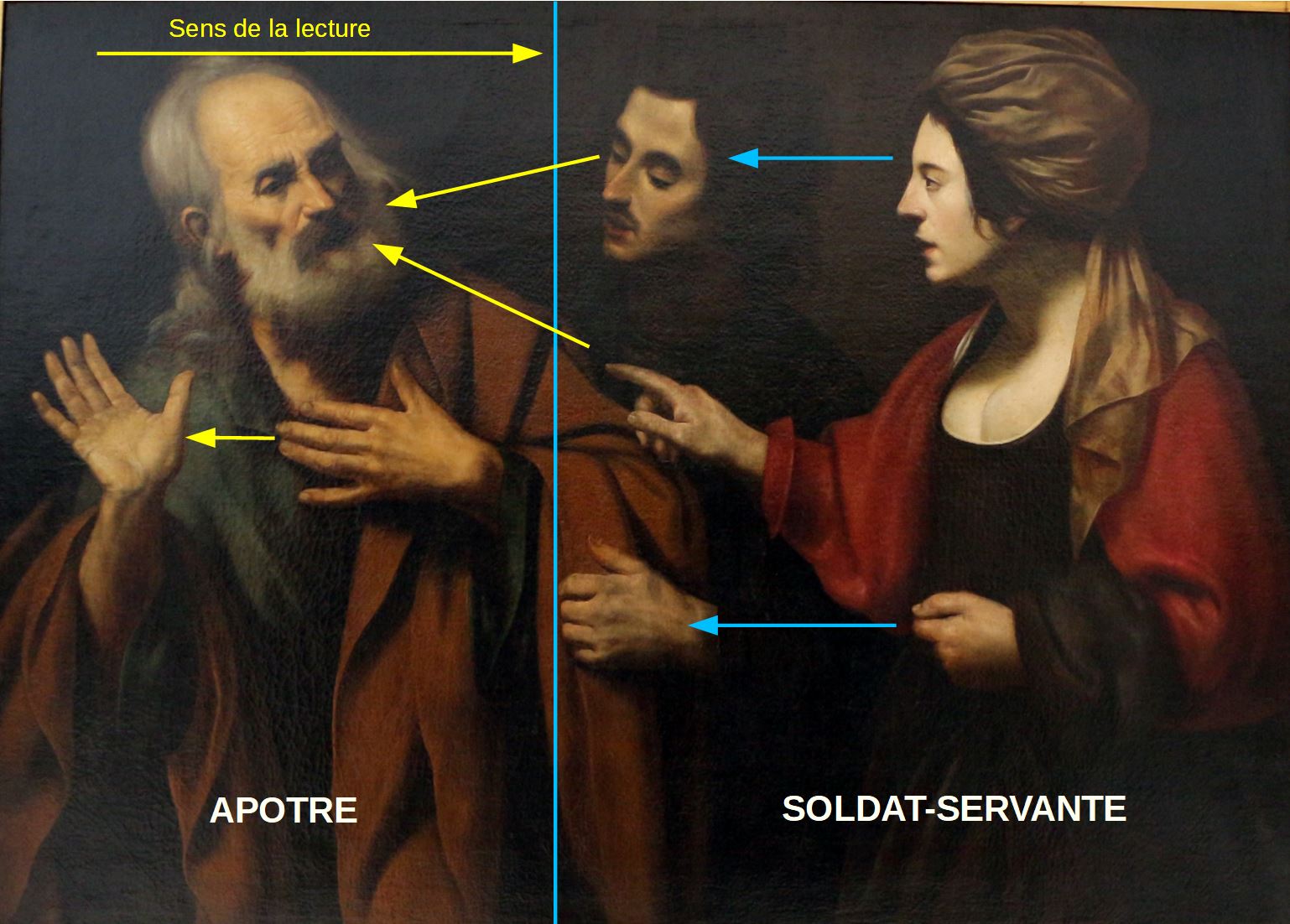

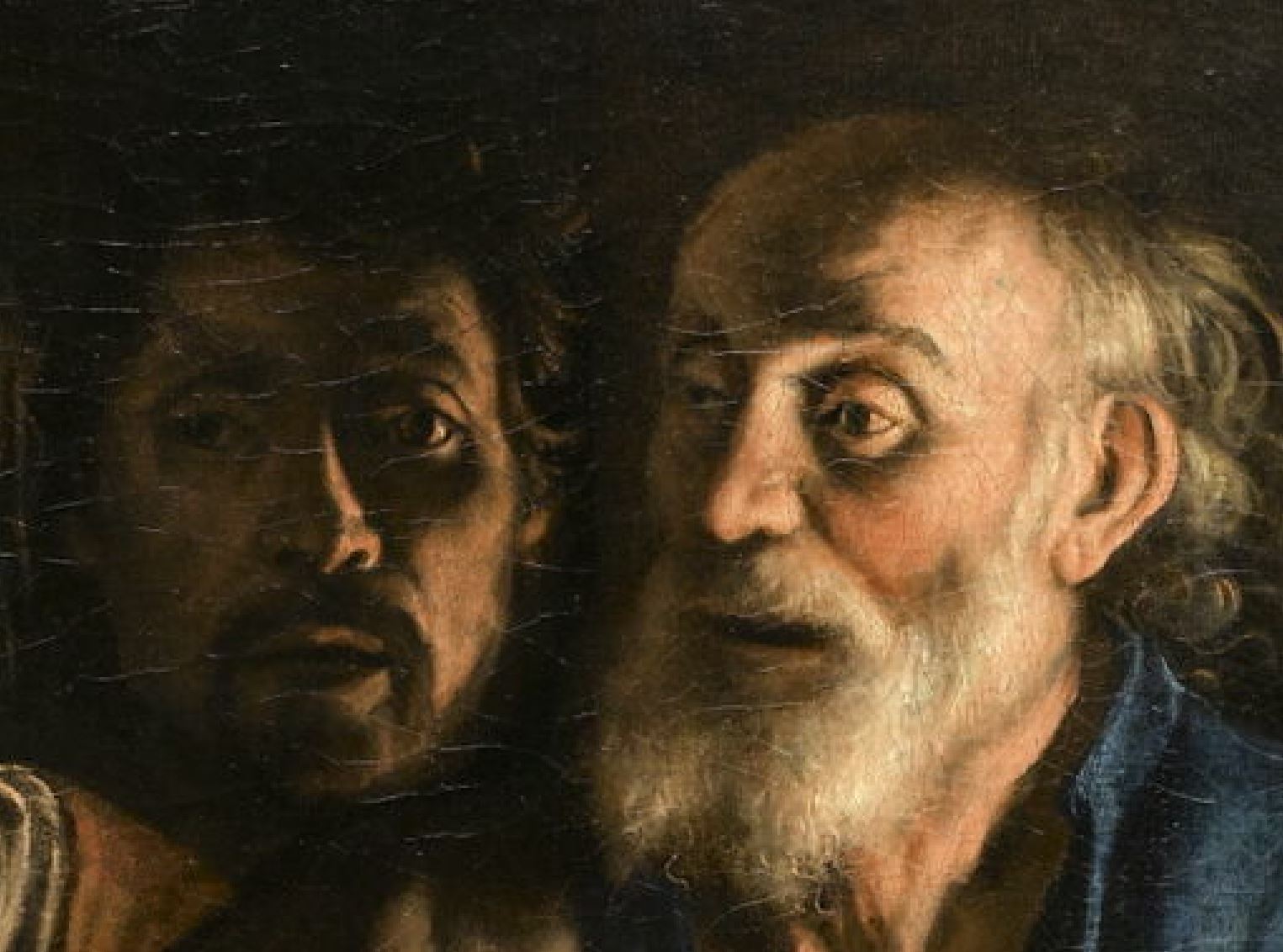

Anciennement admirée comme un authentique Caravage, cette oeuvre a été l’objet d’une longue querelle d’attribution dans laquelle nous n’entrerons pas [1]. Assombrie et desservie par un accrochage ingrat, la composition, de tout premier ordre, révèle une grande profondeur de conception.

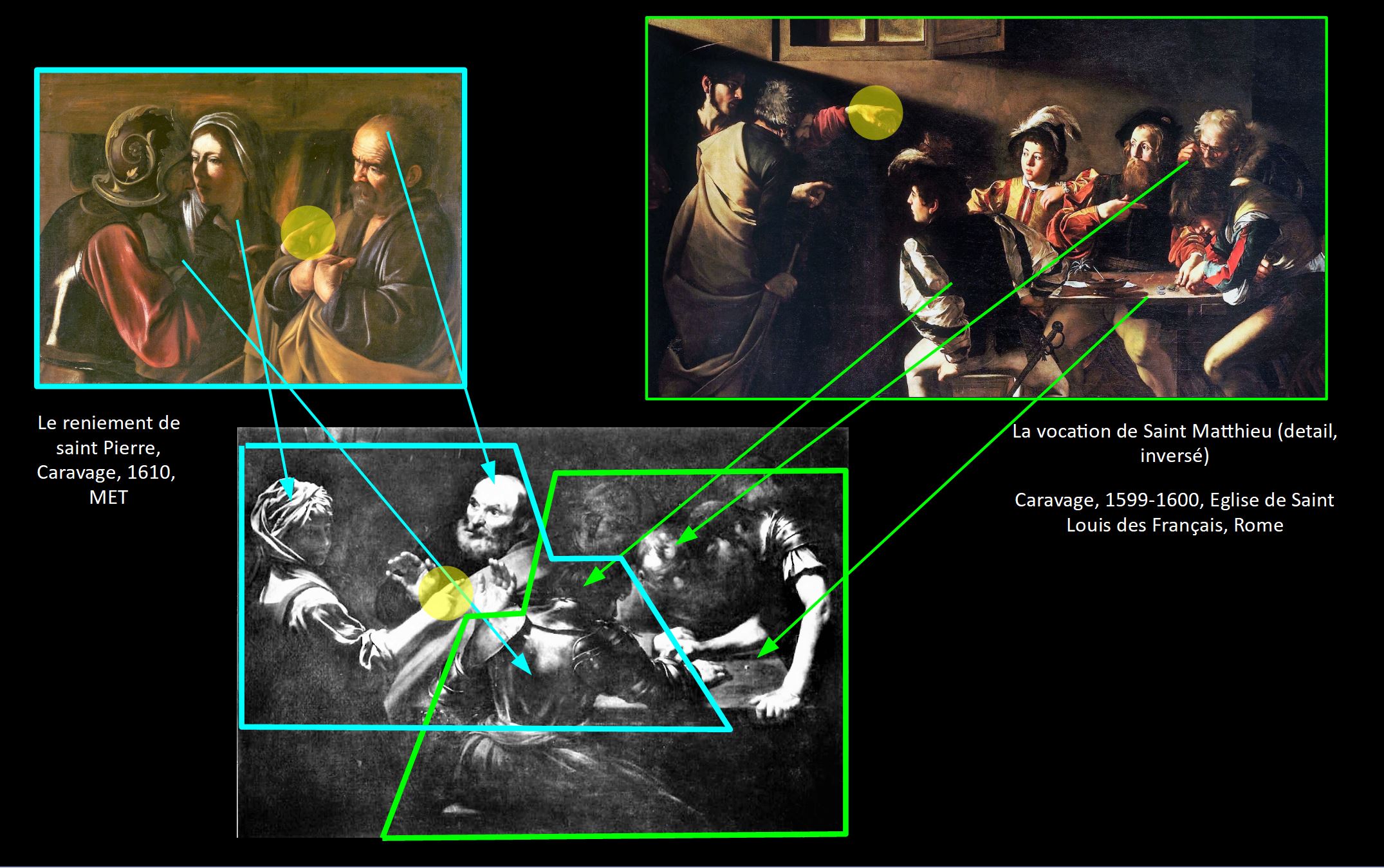

Elle-aussi pourrait bien avoir suivi le même mode d’élaboration à partir des deux tableaux de Caravage, mais en inversant la Vocation. Les deux scènes sont ici totalement disjointes : seule la servante a remarqué Pierre. Techniquement, il s’agit du Premier Reniement.

Elle-aussi pourrait bien avoir suivi le même mode d’élaboration à partir des deux tableaux de Caravage, mais en inversant la Vocation. Les deux scènes sont ici totalement disjointes : seule la servante a remarqué Pierre. Techniquement, il s’agit du Premier Reniement.

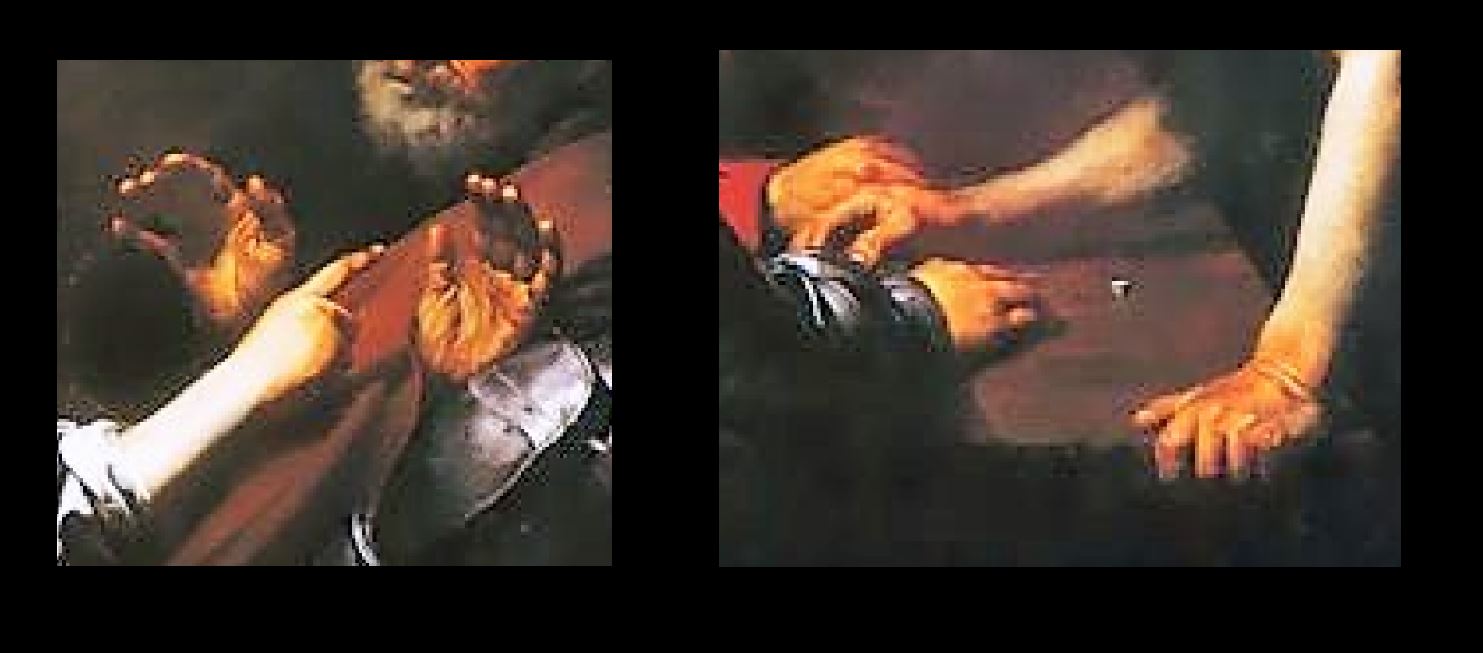

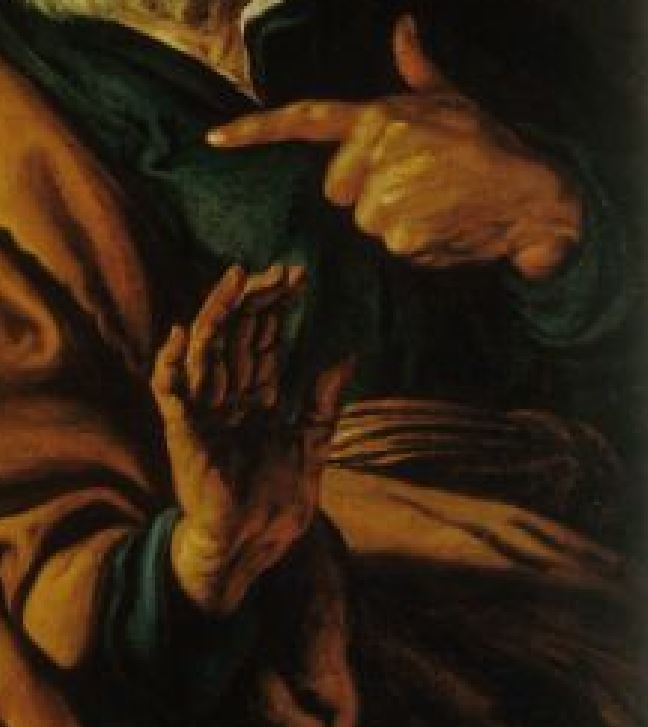

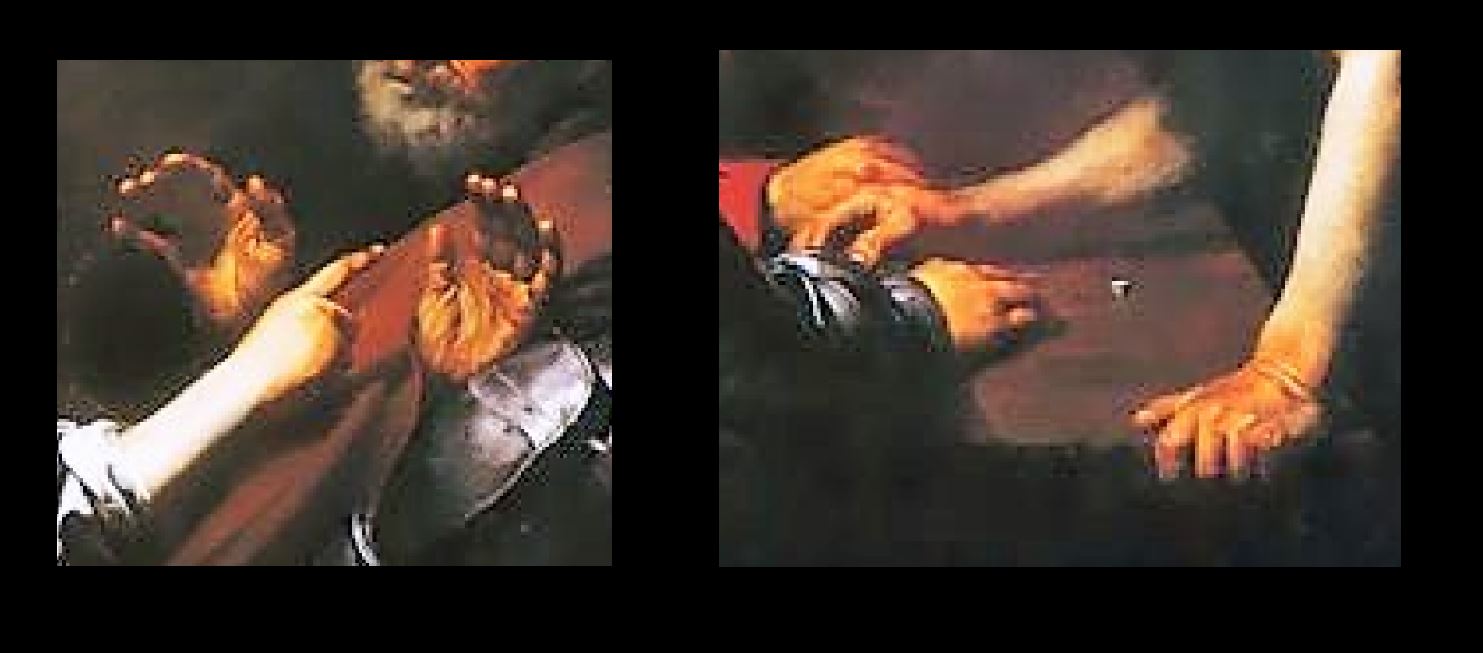

Les gestes ont subi une élaboration particulière, qui les éloigne des modèles de Caravage : entre les mains ouvertes de Saint Pierre, l’index de la servante désigne moins l’apôtre lui-même que son manteau rouge, tandis que les mains fermées des trois joueurs s’abattent sur la table, laissant visible un seul dé.

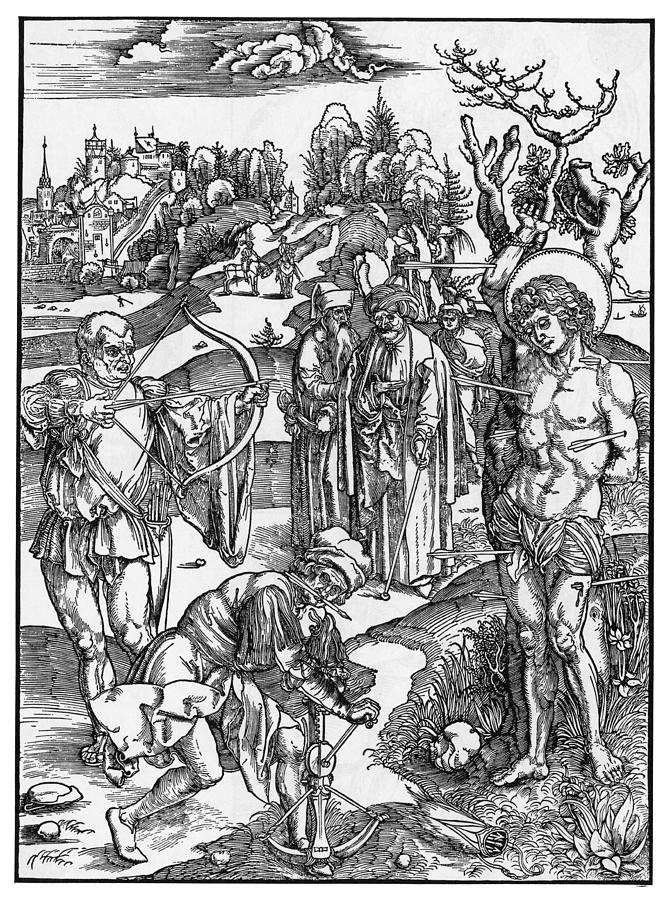

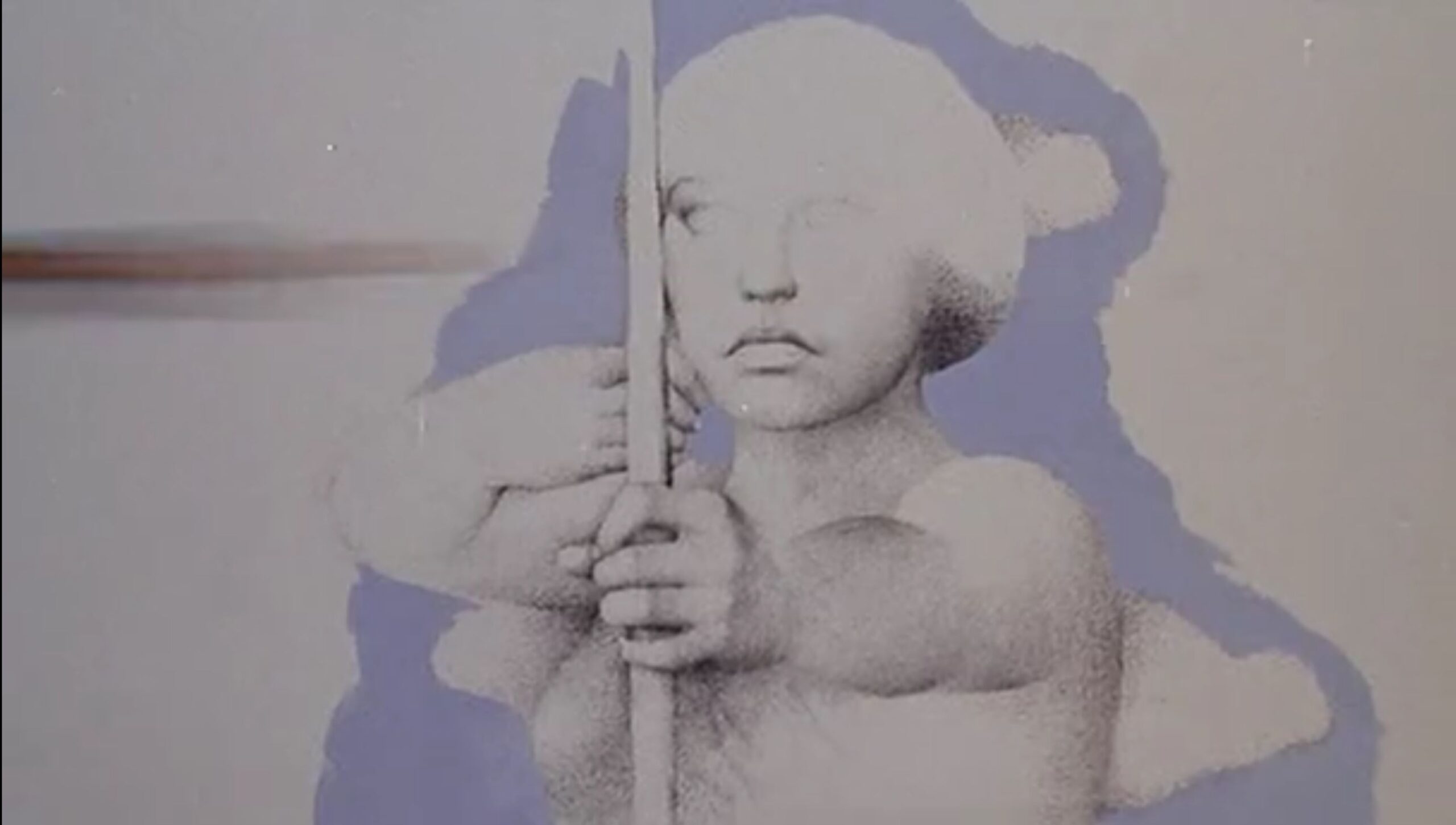

Le motif du Jeu de Dés

Crucifixion (détail)

Crucifixion (détail)

Maître de Giovanni Barrile, vers 1350, Louvre

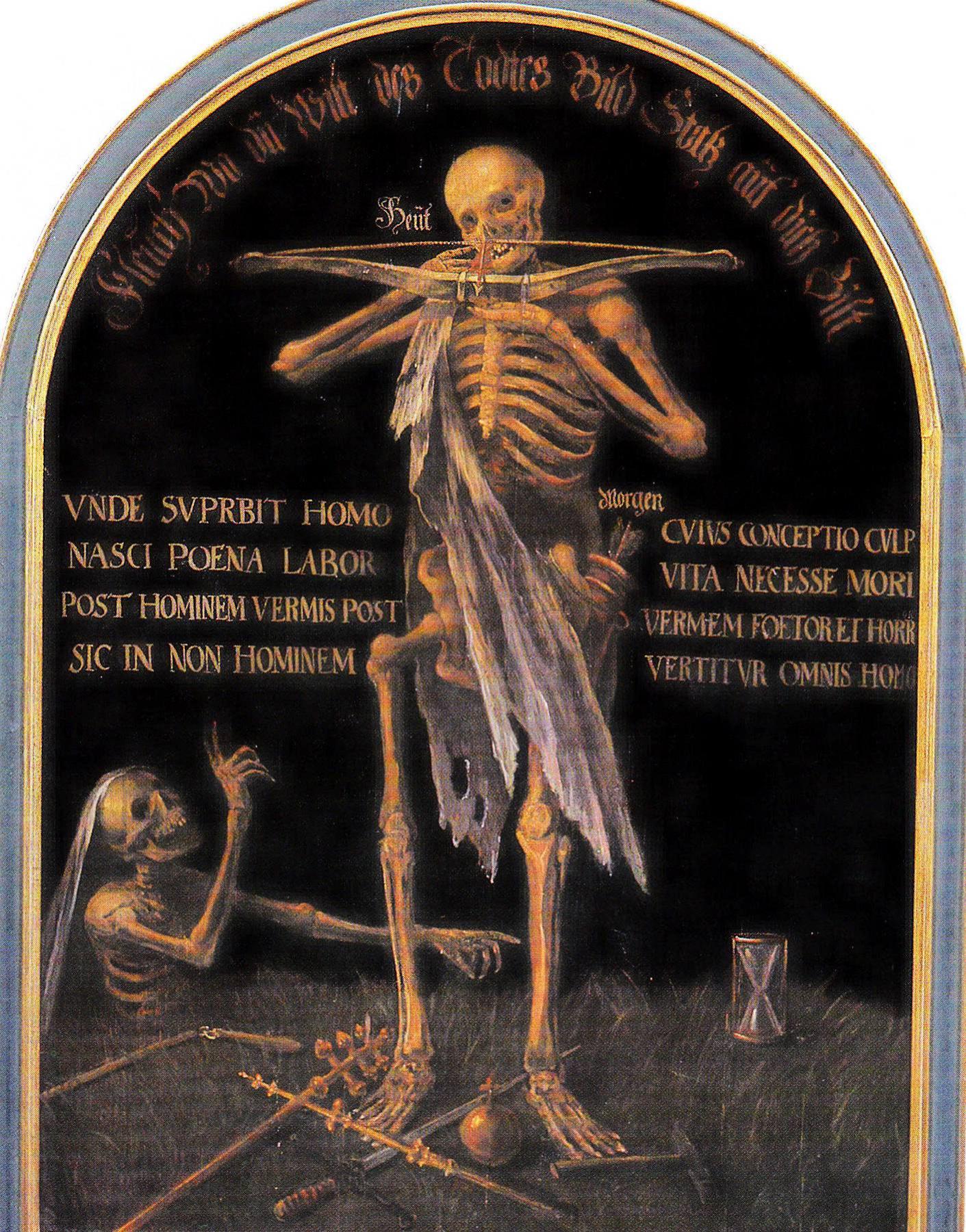

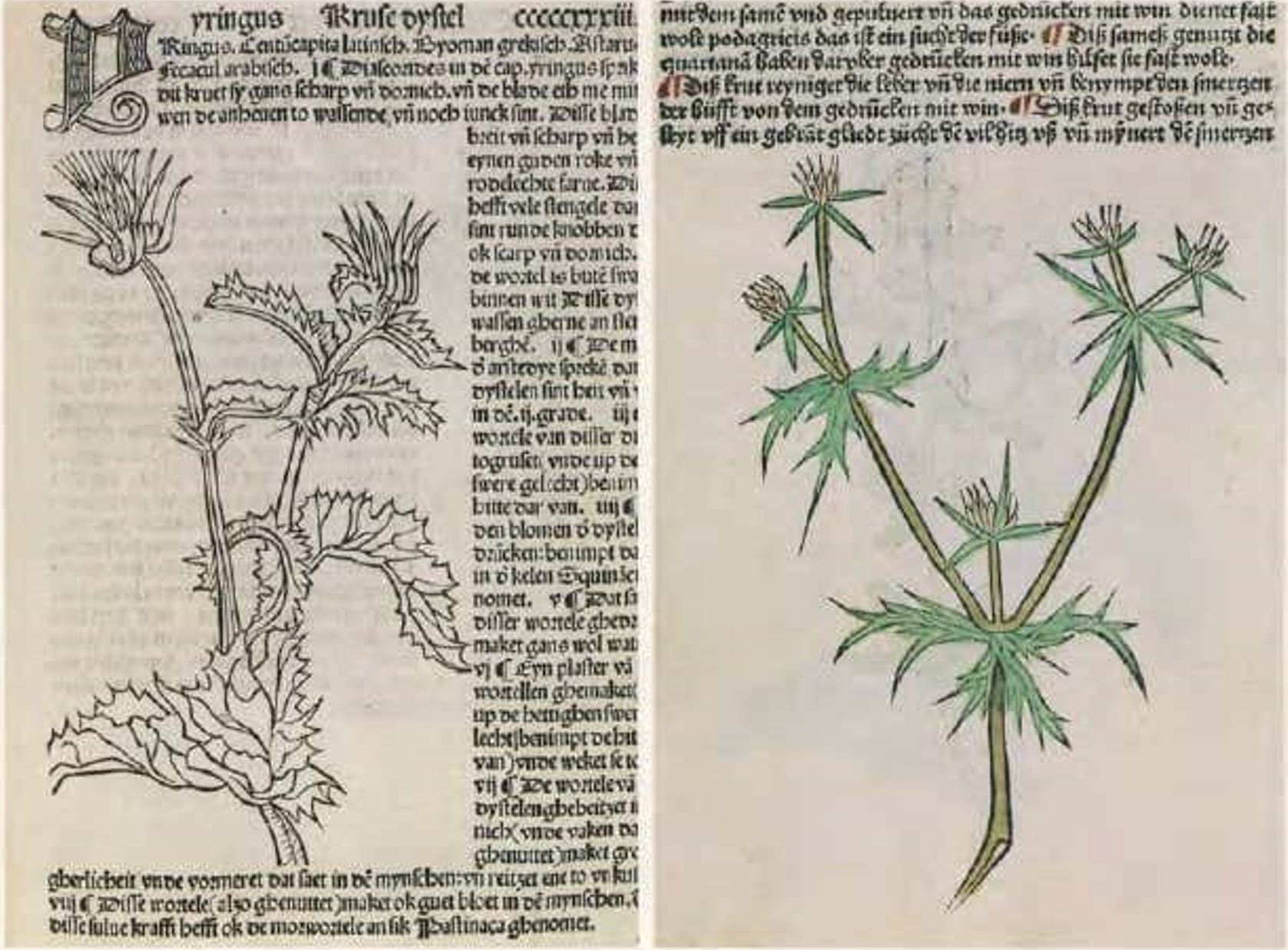

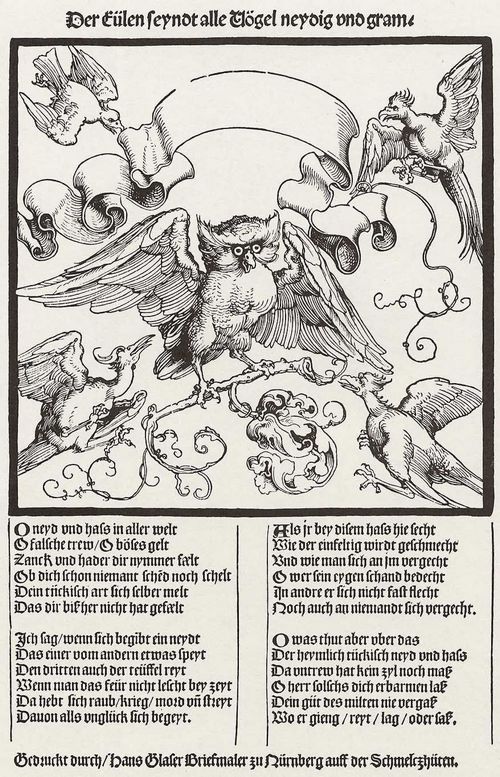

Or durant toute l’époque médiévale et jusqu’au Moyen-Age, le jeu de dés est un détail très courant des Calvaires, avec la scène des soldats jouant au sort le manteau rouge de Jésus : bien pratique pour illustrer la condamnation des jeux de hasard par l’Eglise [2].

Soldats jouant aux dès la tunique du Christ Soldats jouant aux dès la tunique du Christ

Valentin de Boulogne (attribué), 1615-16 , collection particulière |

Soldats jouant aux dés la tunique du Christ Soldats jouant aux dés la tunique du Christ

Nicolas Régnier, vers 1650, Musée des Beaux-Arts, Lille. |

Malgré son intérêt chromatique, le thème de la tunique rouge du Christ est quasiment absent chez les Caravagesques, mis à part ces deux tableaux, l’un très précoce, l’autre très tardif. Comme si durant toute la période, il avait été admis que le traitement oblique, au travers du Reniement de Saint Pierre, était plus intéressant que le traitement direct. Et que le jeu de dés conférait un caractère sacré à leur grand fonds de commerce : les scènes de tripot et de triche.

Joueurs de Dés

Joueurs de Dés

Nicolas Tournier, 1619-27, Speed Art Museum, Louisville

L’idée de dissimuler une allusion christique dans une scène de dés n’est pas venue qu’au seul Maître de la Certosa : je vous laisse chercher le manteau rouge.

Un prototype de Ribera ?

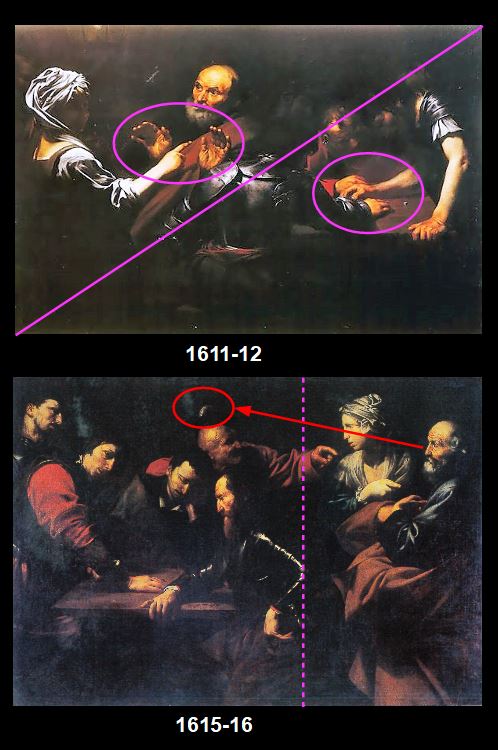

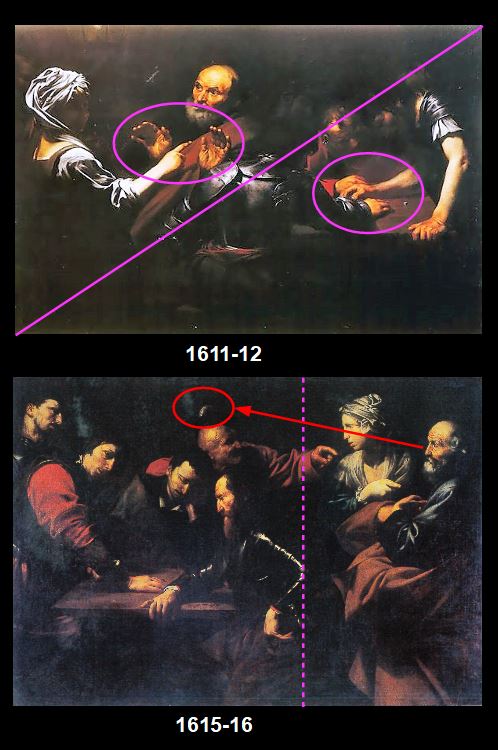

G.Pappi [3] considère le Reniement de la Certosa comme une oeuvre du jeune Ribera, vers 1611-1612, qui serait le prototype de son Reniement de la galerie Corsini.

Notre analyse est cohérente avec cette généalogie :

- la composition de la Certosa invente l’expansion du Reniement par le Jeu de Dés : les deux scènes restent indépendantes, et la position similaire des mains invite l’oeil à rapprocher le manteau de l’Apôtre d’une part, le jeu de dés de l’autre, comme si le premier était l’enjeu du second :

comme si le Reniement anticipait le Calvaire ;

- la composition de la Corsini surenchérit avec une nouvelle innovation iconographique, l’homme au chapeau de coq qui joint les deux scènes spatialement, mais aussi temporellement :

- Passé de la Prédiction,

- Présent du Reniement,

- futur de la Crucifixion.

Manfredi

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

Bartolomeo Manfredi, avant 1618 (c ) Herzog Anton Ulrich Museum, Brunswick

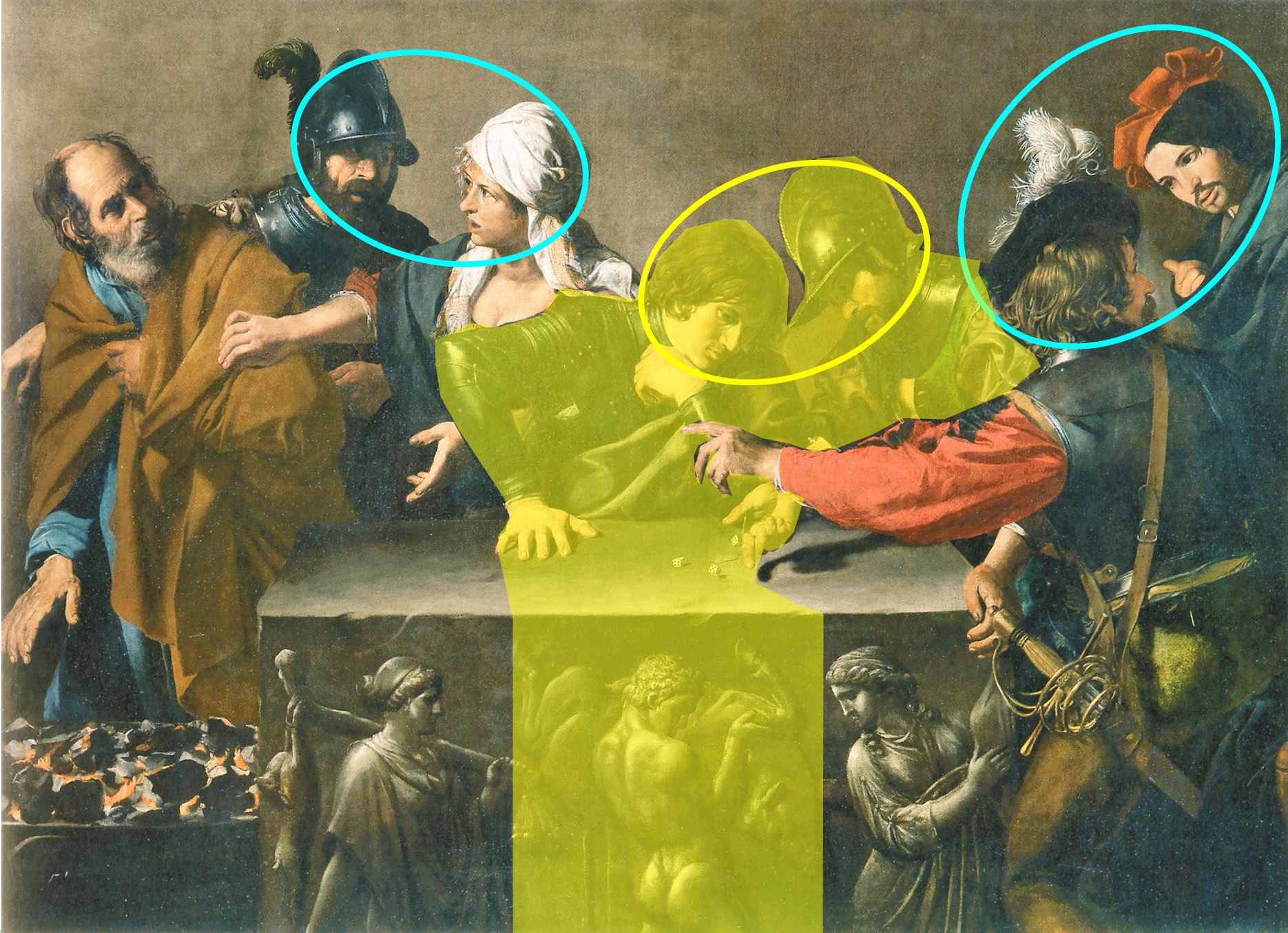

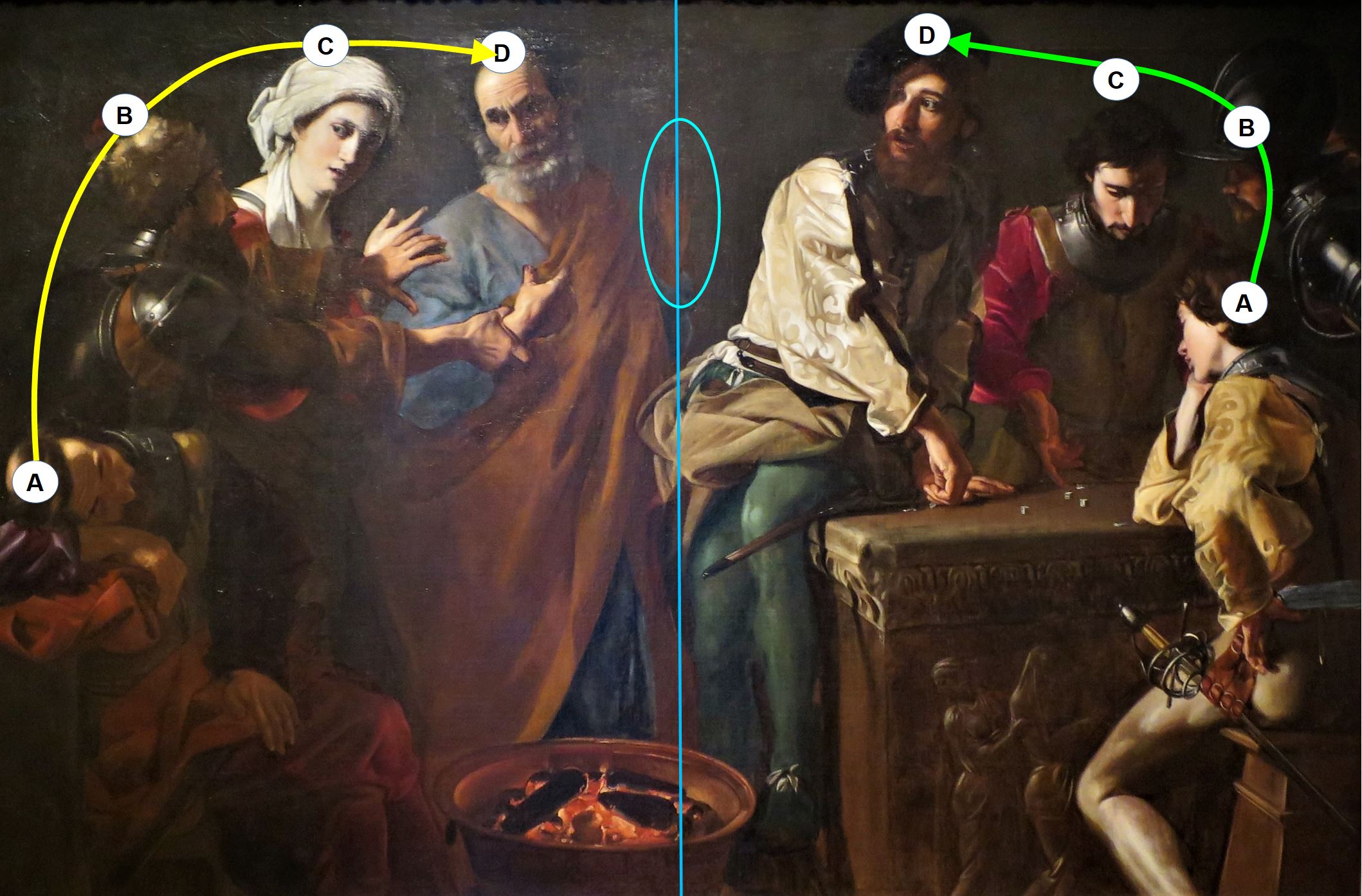

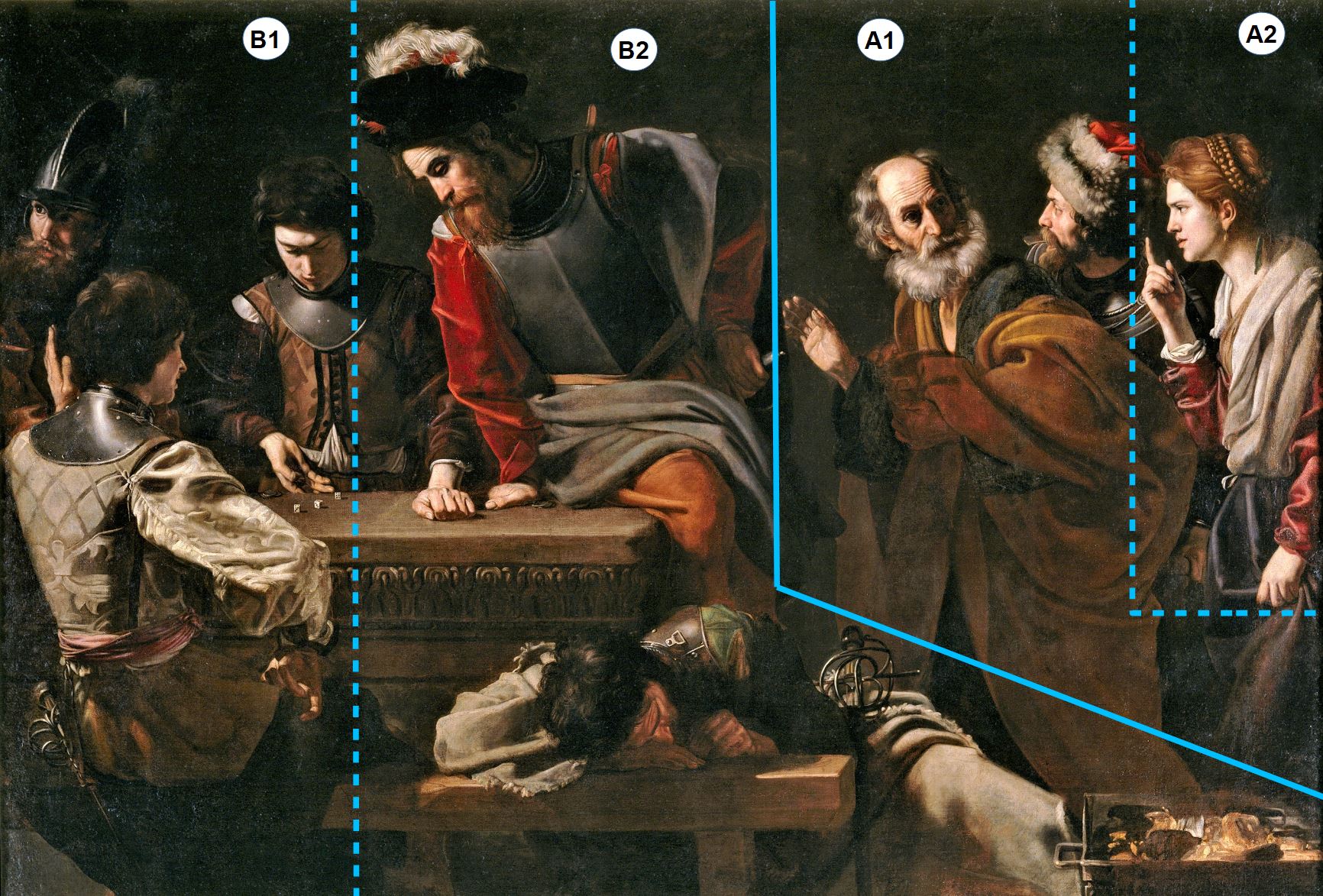

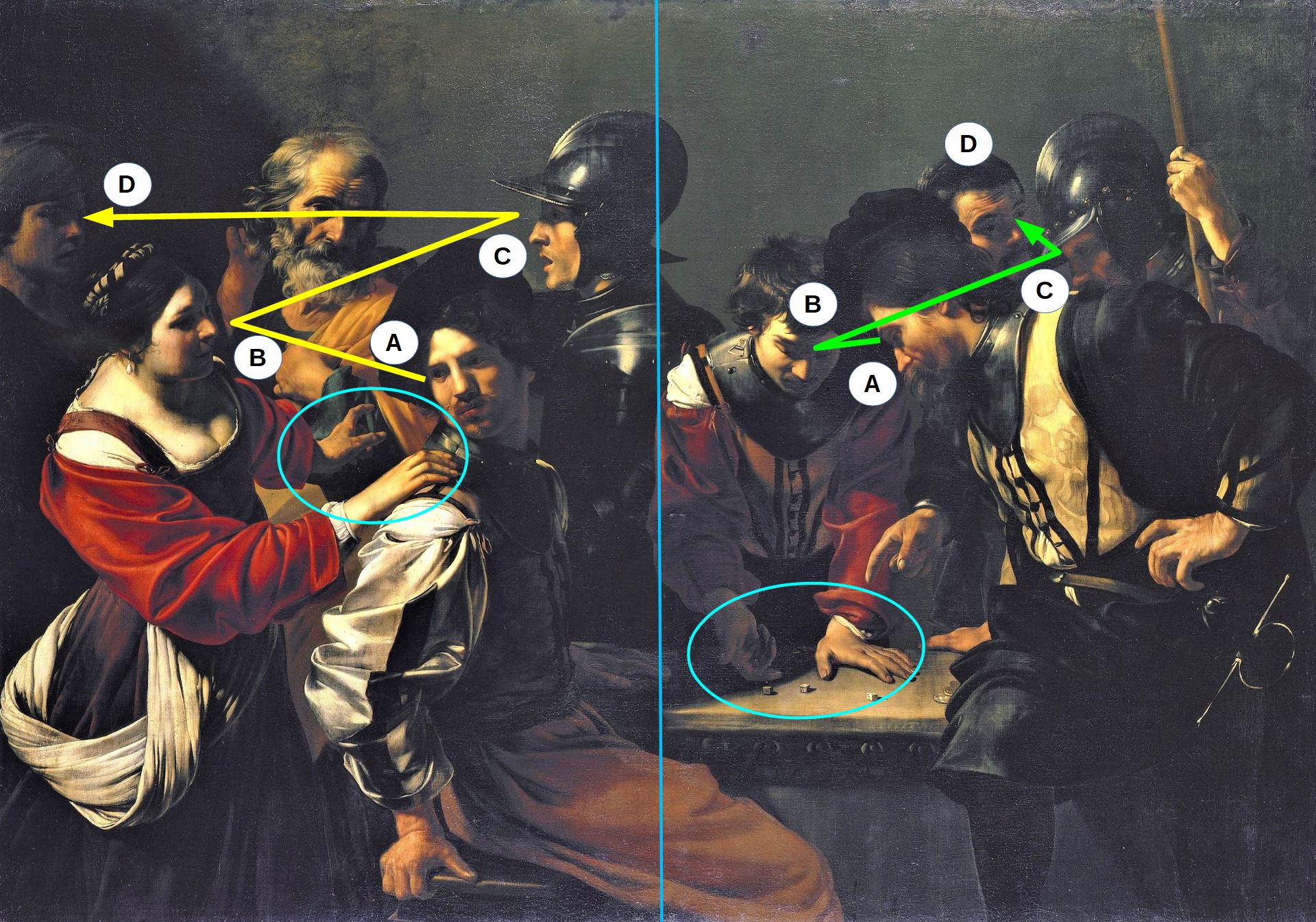

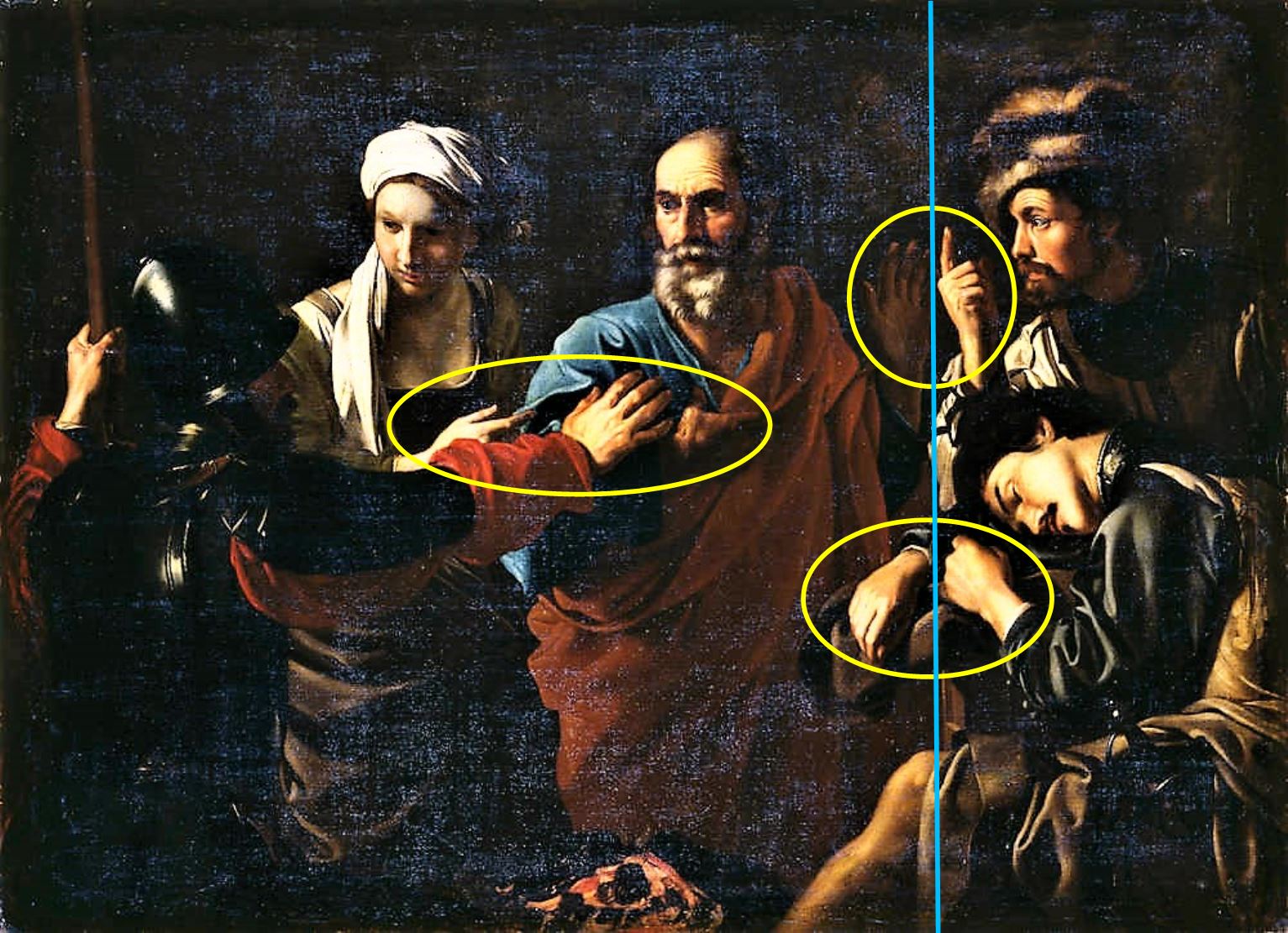

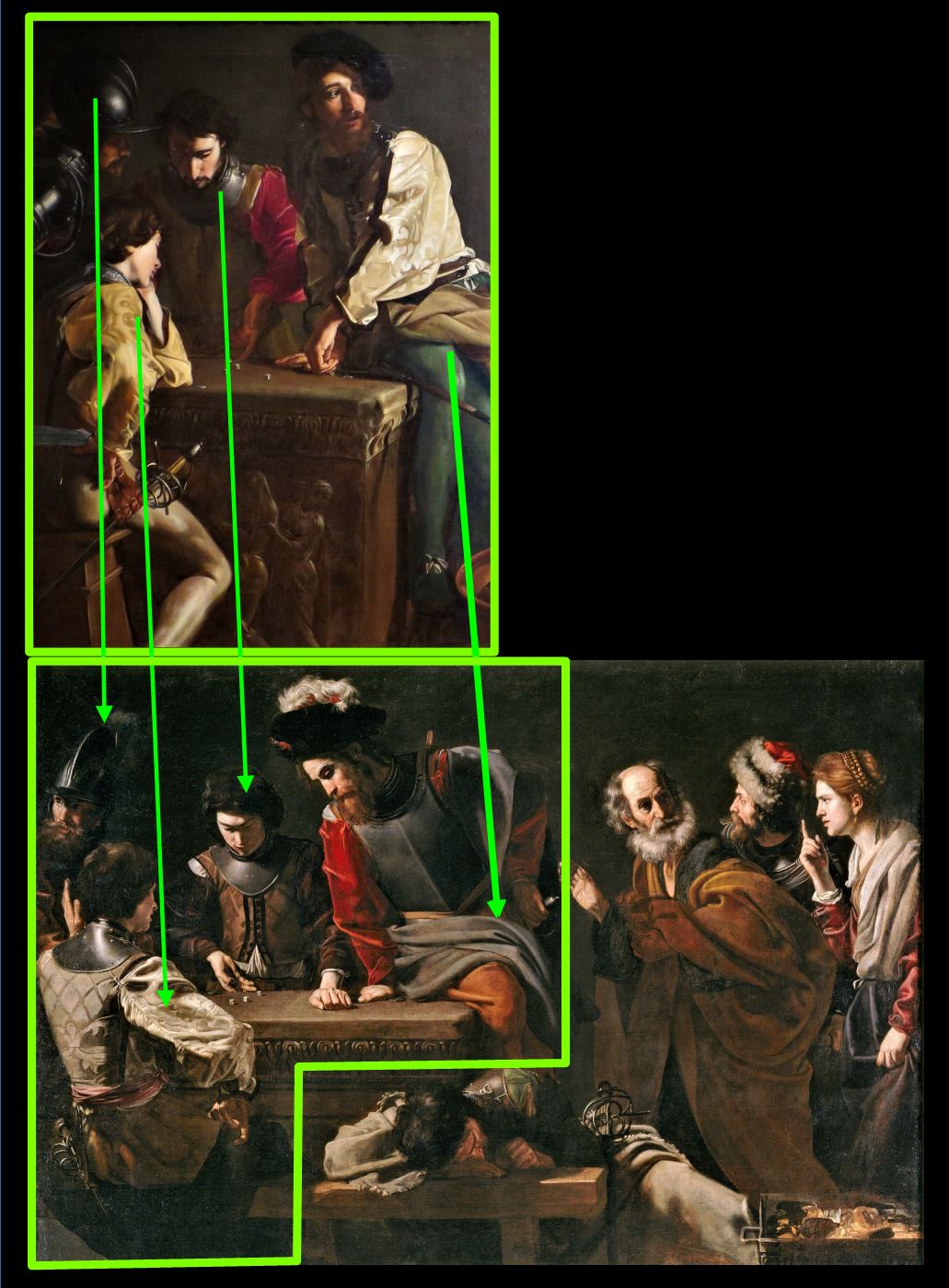

D’un strict point de vue structural, la composition de Manfredi pourrait bien être postérieure : comme si, le nouveau sujet du « Reniement au jeu de dés » étant acquis, il s’agissait maintenant de le réélaborer, non plus par collage et dérivation à partir des deux oeuvres de Caravage, mais selon une logique propre.

Pierre mis à part, on distingue clairement deux groupes de quatre personnages qui s’étagent dans la profondeur :

Pierre mis à part, on distingue clairement deux groupes de quatre personnages qui s’étagent dans la profondeur :

- A : deux soldats assis avec béret, pourpoint, et collier cuirassé ;

- B : deux personnages penchés, en rouge et blanc, dont les mains se font écho (cercles bleus) ;

- C : deux soldats debout, casqués et vus de profil ;

- D : deux têtes vues de trois quart, à l’arrière-plan.

Les dés interdits

Il est possible que la scène représente une partie clandestine, bien dans l’esprit « punky » des caravagesques. Tous les jeux de hasard n’étaient pas prohibés, à Rome, mais on sait que le peintre Jean Ducamps fut arrêté en 1625 pour avoir joué à la riffa, un jeu interdit dont la spécificité était de nécessiter trois dés ([4], p 19).

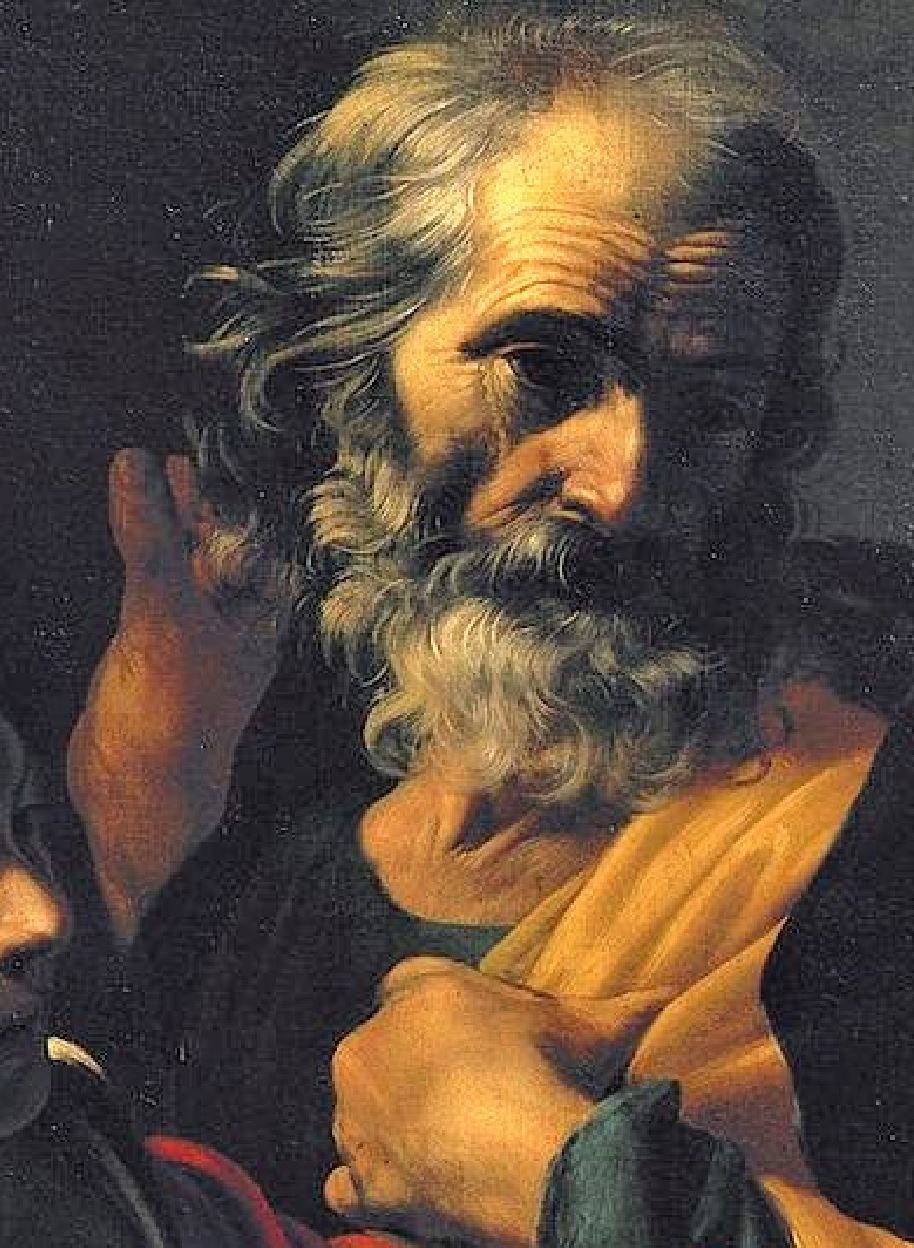

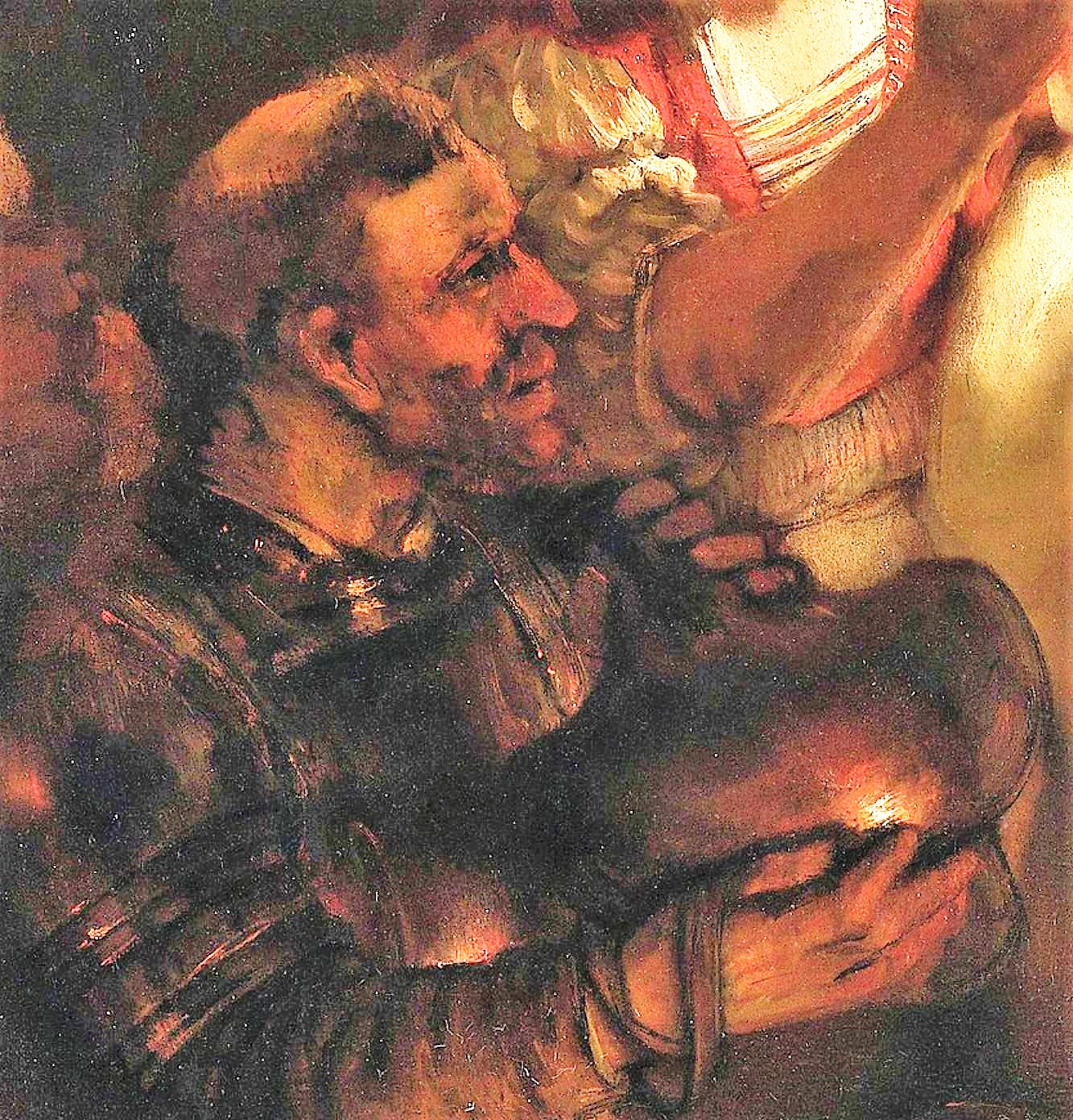

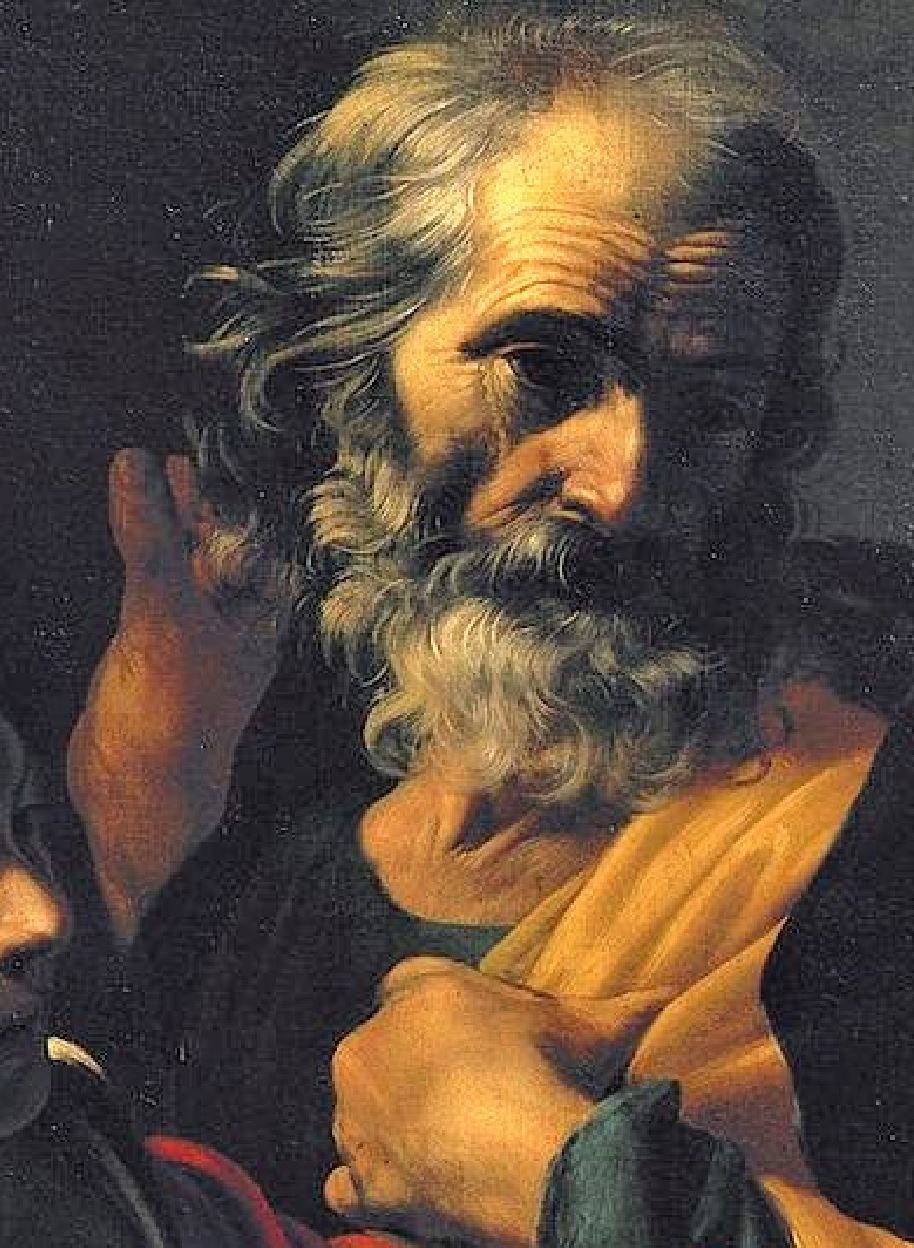

Une trouvaille iconographique

La figure de Saint Pierre présente une trouvaille iconographique [5] : la main droite retournée derrière son oreille fait voir le cri du coq, qu’il entend et repousse à la fois. Pris dans le remords de ses reniements passés, l’apôtre s’exclut des deux historia qui l’environnent : le présent de sa dénonciation, et le futur de la Crucifixion, imagée par le coup de dés.

La figure de Saint Pierre présente une trouvaille iconographique [5] : la main droite retournée derrière son oreille fait voir le cri du coq, qu’il entend et repousse à la fois. Pris dans le remords de ses reniements passés, l’apôtre s’exclut des deux historia qui l’environnent : le présent de sa dénonciation, et le futur de la Crucifixion, imagée par le coup de dés.

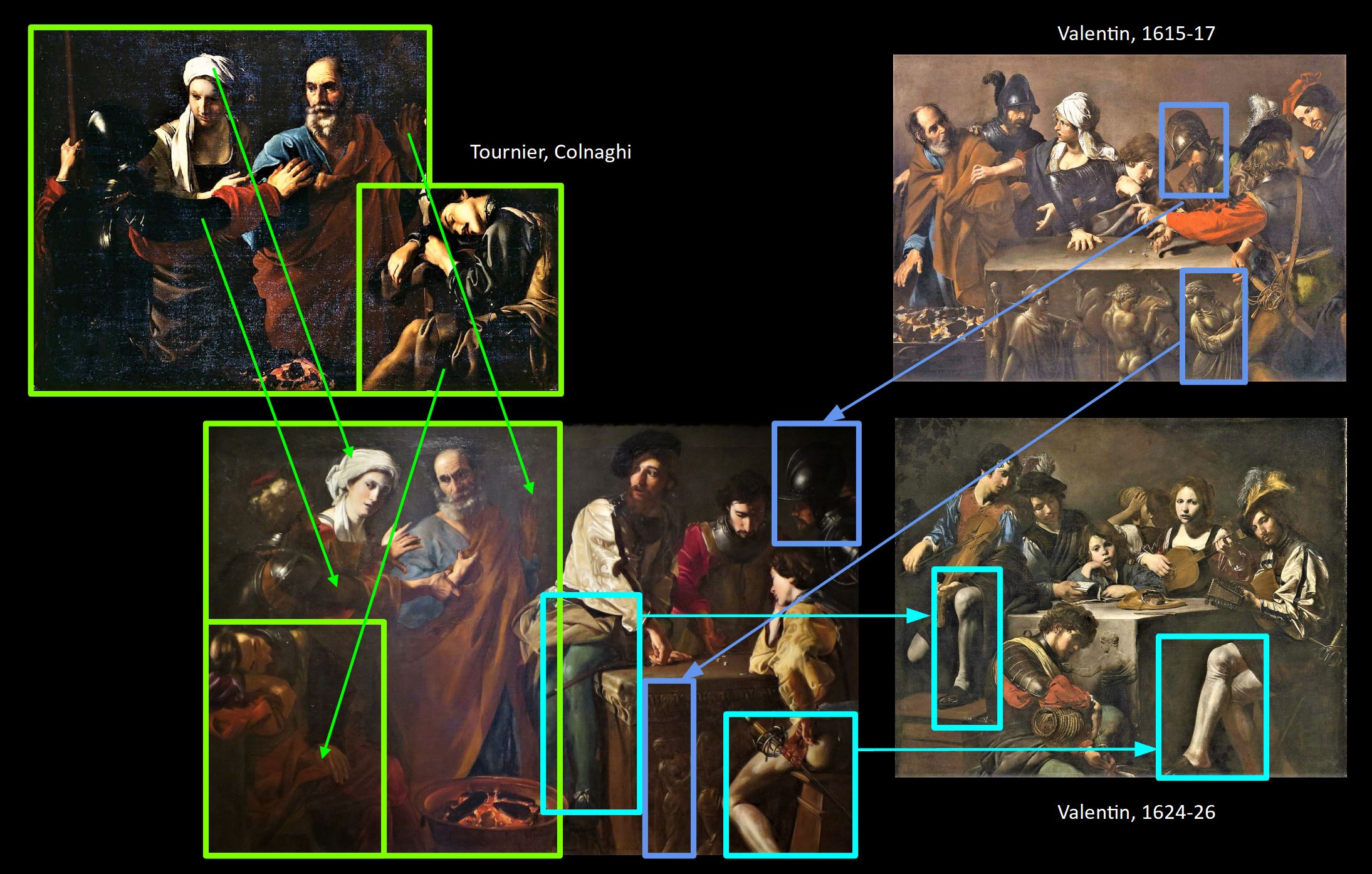

Les deux Reniements de Valentin

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

Valentin de Boulogne, 1615-1617, Fondazione di studi di Storia dell’Arte Roberto Longhi, Florence

Cette oeuvre très ambitieuse constitue une autre restructuration majeure du sujet.

Un instant de suspens

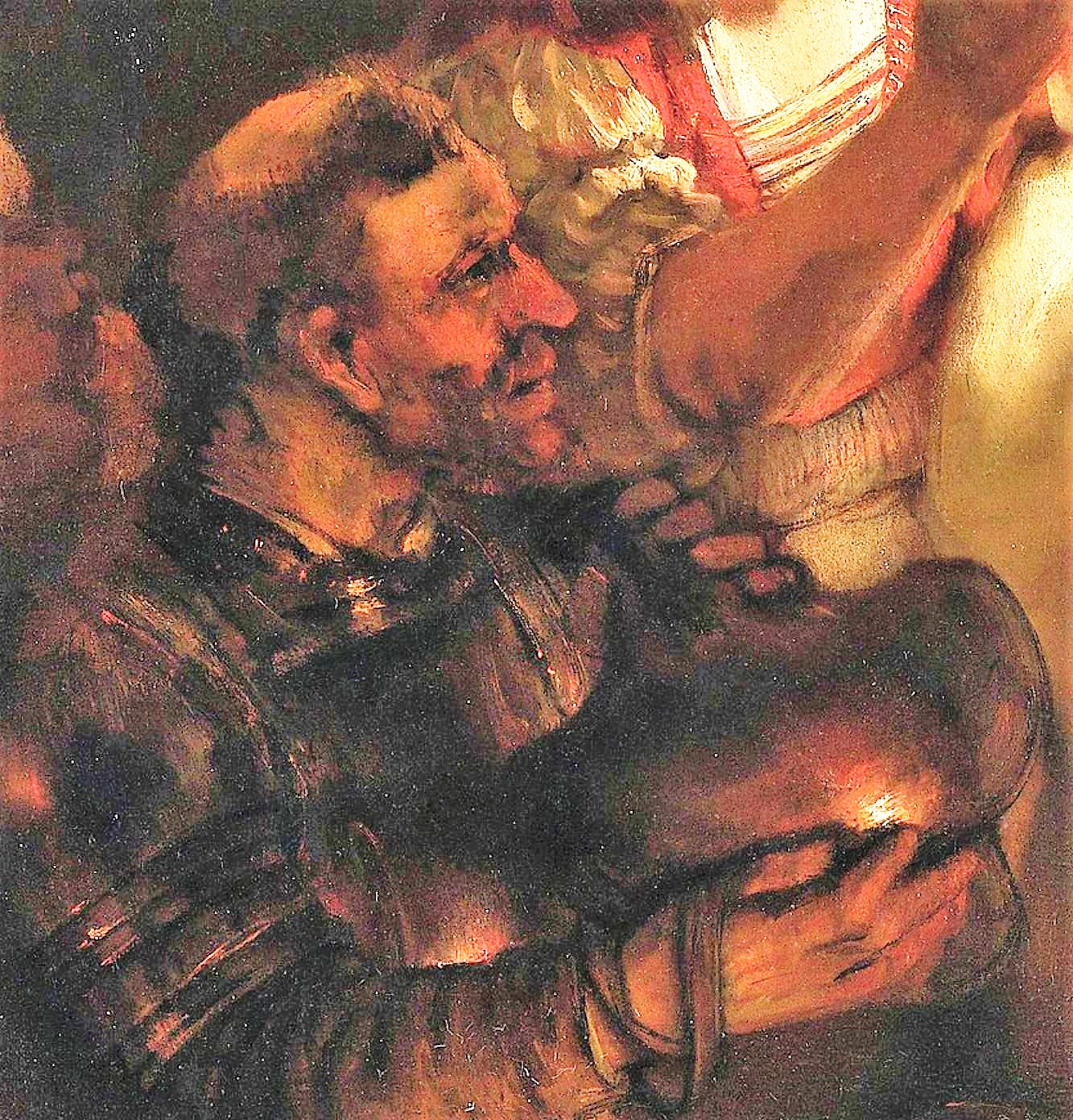

Soldats jouant aux dès la tunique du Christ (détail) Soldats jouant aux dès la tunique du Christ (détail) |

Le reniement de saint Pierre Le reniement de saint Pierre |

Dans son autre tableau de jeu de dés de la même période, Valentin avait montré l’instant où les jeux sont faits, celui où le dernier dé se pose sur la table. Ici il améliore le suspense en nous montrant le dé juste lâché par la main de chair, tandis que la main d’ombre posée sur la table nous dit que le destin a déjà joué, même si nous ne connaissons pas encore le résultat.

Ce jeu avec l’avenir inéluctable explicite le thème même du tableau : la prédiction de Jésus qui va se réaliser.

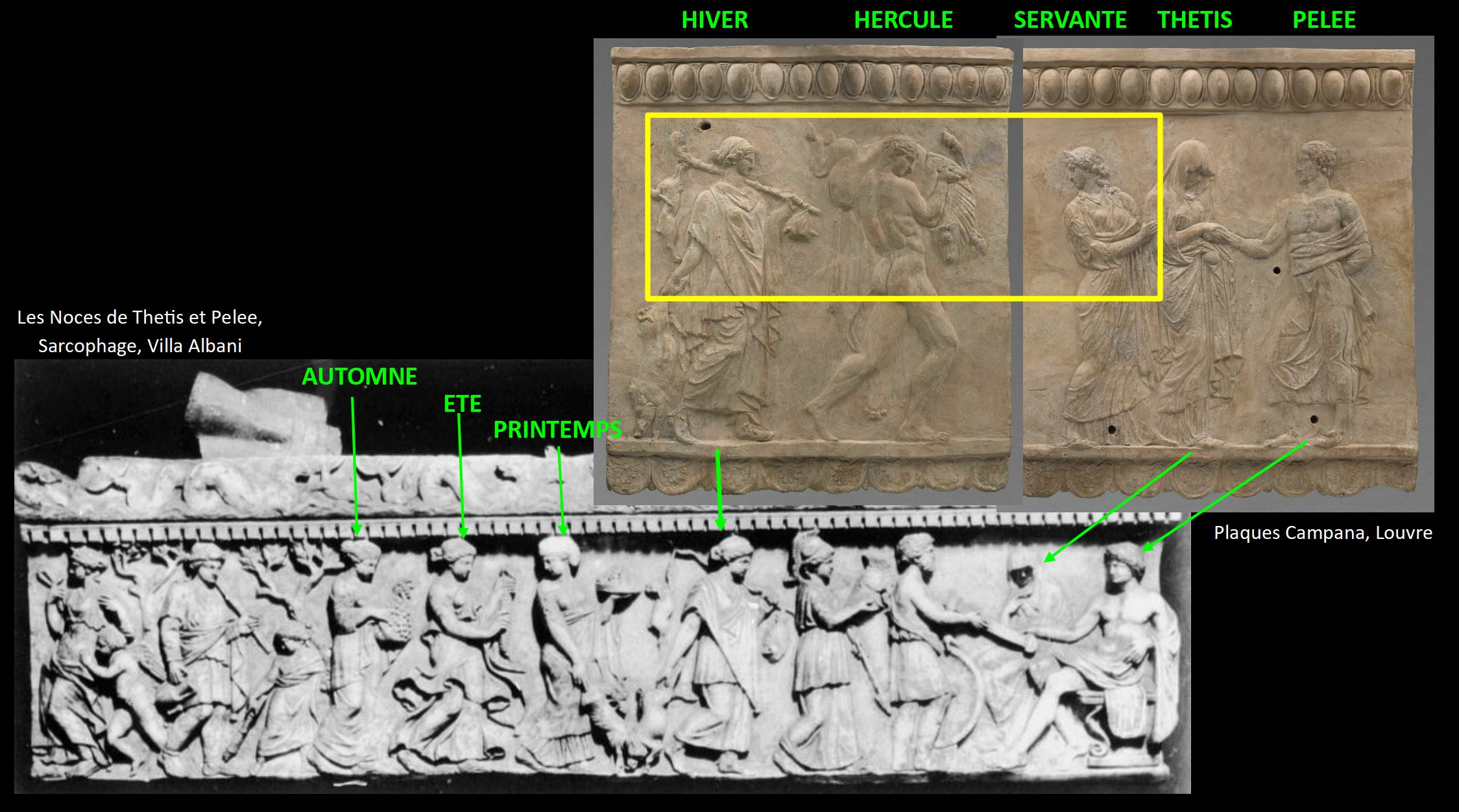

Le bas-relief

Le quart du tableau est occupé par un bas-relief antique, dont beaucoup de commentateurs suspectent qu’il devrait donner une clé de lecture de l’ensemble, mais qui est resté mystérieuse.

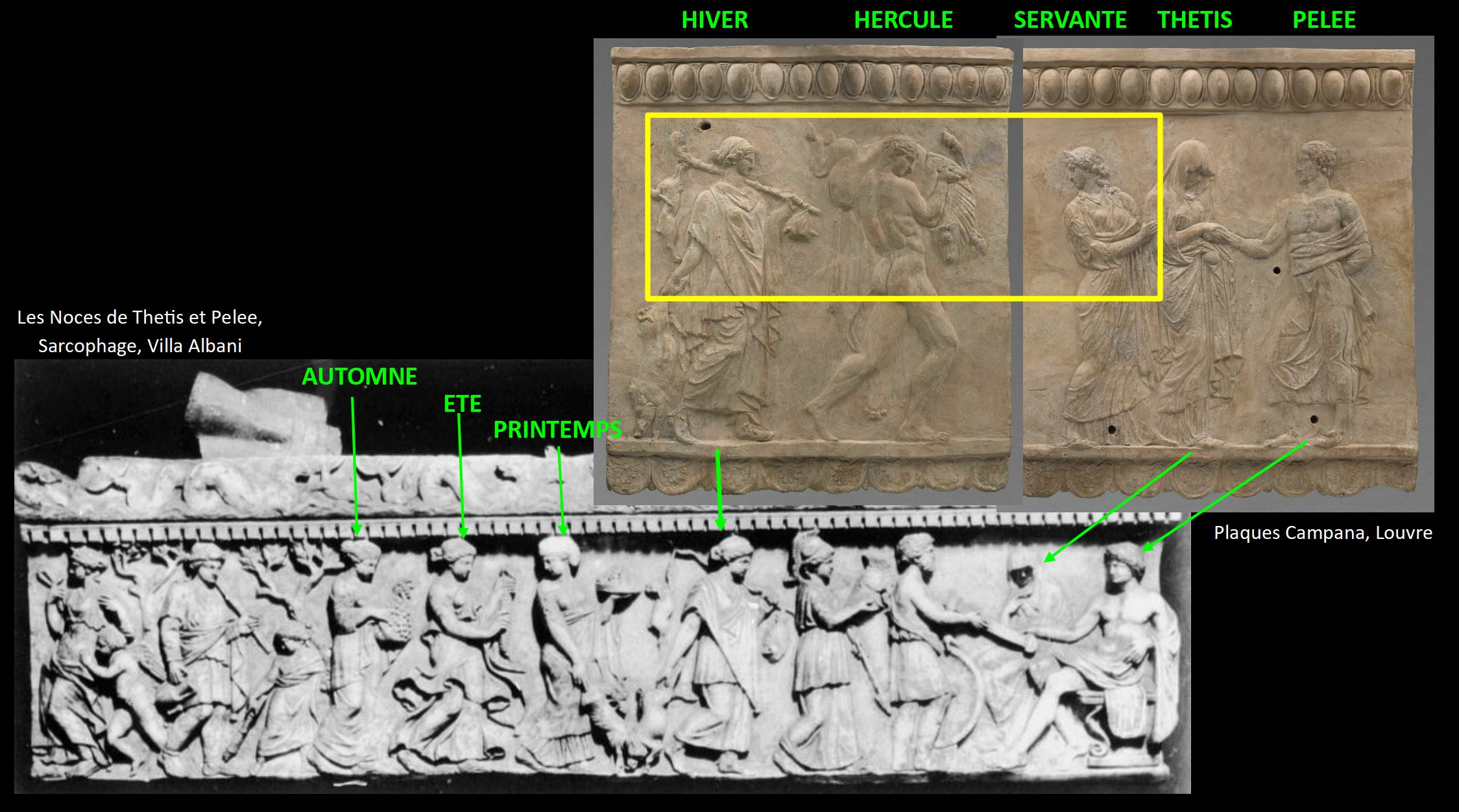

Valentin a recopié deux des plaques de terre-cuite de la collection Borghese, bien connues à l’époque ([4], p 130) La femme de gauche est une représentation classique de l’Hiver, telle qu’elle apparaît, en compagnie des autres saisons, dans un autre sarcophage bien connu à l’époque, les Noces de Thétis et Pelée de la villa Albani.

Valentin a donc procédé à la fois :

- par collage, en raboutant les deux plaques isolées, dans une démonstration d’érudition archéologique ;

- par caviardage, en supprimant la partie « mariage » de la seconde plaque, ce qui rend inintelligible la figure féminine de droite (une servante ou « pronuba ») , sauf comme pendant de la femme de gauche.

Il ne faut donc pas surinterpréter la portée symbolique de ce cortège. Ce type de bas-relief se retrouve d’ailleurs dans d’autres oeuvres caravagesques comme marqueur typiquement romain et comme hommage au goût antiquaire du commanditaire.

Notons que Valentin s’est amusé à placer l’Hiver juste à côté du brasero, et a peut être choisi la scène simplement parce que la femme de gauche porte différents gibiers, et Hercule porte un boeuf de Géryon : scènes de capture à l’antique, formant un contrepoint païen à la capture qui menace Pierre.

Une composition tripartite

Reste que le bas-relief nous donne bien une indication de lecture, en nous incitant à décomposer en trois couples le « cortège » des poursuivants de Pierre :

- le soldat qui écoute la servante ;

- les deux soldats qui attendent le résultat du coup de dés ;

- le soldat vu de dos, qui écoute l’homme qui sort son pouce de sa cape.

La symétrie de la frise nous fait comprendre que ce troisième couple doit être lu en pendant du premier, comme une autre dénonciation : cet homme à la cape, qui a tout d’un traître de comédie, est en train de dénoncer Pierre au chef de l’escouade : nous en sommes donc au Deuxième Reniement.

La structure ternaire du bas relief nous aide aussi à bien lire la partie centrale : les deux mains qui se croisent appartiennent à deux scènes distinctes, celles des joueurs indifférents, et celle du chef qui désigne Pierre pour se faire confirmer son identité.

La structure ternaire du bas relief nous aide aussi à bien lire la partie centrale : les deux mains qui se croisent appartiennent à deux scènes distinctes, celles des joueurs indifférents, et celle du chef qui désigne Pierre pour se faire confirmer son identité.

Le cube organisateur chez Valentin (SCOOP !)

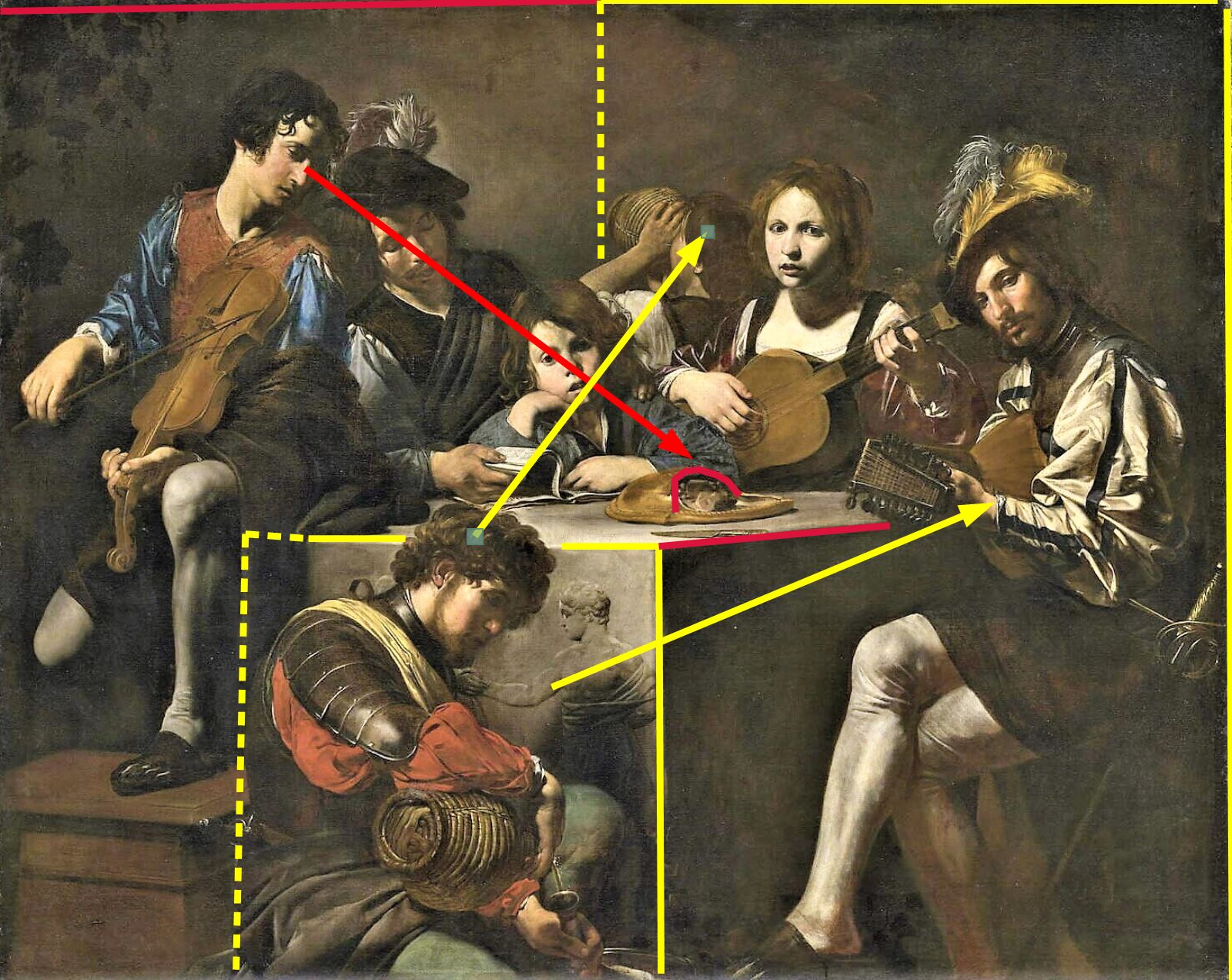

Le concert au bas-relief

Valentin de Boulogne, 1624-26, Louvre

Dix ans plus tard, Valentin réutilisera la plaque Borghese dans cette oeuvre célèbre, dont la profondeur allégorique est peu à peu redécouverte : ainsi le soldat assis au premier plan, qui masque la Mariée du bas-relief et verse du vin dans une carafe d’eau mise au rafraîchissoir est maintenant reconnu comme une figure de la Tempérance ; à l’inverse, l’enfant qui boit goulûment à l’arrière-plan représente l’antithèse, l’Excès ([4], p 153) .

Se pourrait-il que la table cubique, vue ici par la pointe, joue le rôle ici encore d’une sorte de guide de lecture de la composition ?

Les Quatre Ages de la vie

Les Quatre Ages de la vie

Valentin de Boulogne, vers 1626, National Gallery, Londres

Dans cette autre toile allégorique de la même période, Valentin organise les quatre âges de la vie selon les quatre arêtes du cube :

- l’enfant qui rêve de capture ;

- le jeune musicien qui rêve d’amour ;

- le guerrier d’âge mûr, qui a lu les livres et connu la victoire ;

- le vieillard riche qui se console avec du vin.

Ici, l’organisation de l’ensemble est moins évidente, même s’il est clair que la face éclairée du cube (la Tempérance, devant le couple antique) se projette dans la moitié droite (l’Excès, derrière le couple moderne).

En poursuivant cette logique, à la face obscure du cube correspondent les personnages de la moitié gauche : le violoniste, le chanteur, et le jeune garçon mélancolique qui, de sa main posée sur la partition, empêche de tourner la page.

Je pense que ce jeune garçon n’est autre que l’allégorie de la Finitude : il interrompt le concert comme le couteau tranche le pâté, et comme l’arête terminale de la frise Borghese clôture son cortège.

Suspens et révélation

C’est alors que nous comprenons que Valentin, maître en camouflage d’allégories, a transcendé la provocation superficielle des trois dés de la riffa en une métaphore très étudiée :

C’est alors que nous comprenons que Valentin, maître en camouflage d’allégories, a transcendé la provocation superficielle des trois dés de la riffa en une métaphore très étudiée :

- l’un déjà posé,

- le deuxième touchant par l’arête,

- le troisième encore en vol.

Nous en sommes bien au Deuxième Reniement, et cette main qui lance les dés symbolise très exactement la réalisation en trois temps de la prédiction du Christ.

Notre regard monte alors sur ce dialogue entre un plumet blanc et une crète rouge, qui clôt la composition en haut à droite : il nous annonce, visuellement, que le coq chantera bientôt.

La Diseuse de Bonne Aventure (détail)

La Diseuse de Bonne Aventure (détail)

Valentin de Boulogne, vers 1620, Toledo Museum of Art

L’association d’idée entre béret rouge et crète de coq n’est pas pure spéculation : elle reviendra sous une forme plus explicite dans ce tableau, qui montre le voleur de la gitane à son tour volé par un enfant (sur ce thème, voir 5.5 Vol simple, vol en réunion )

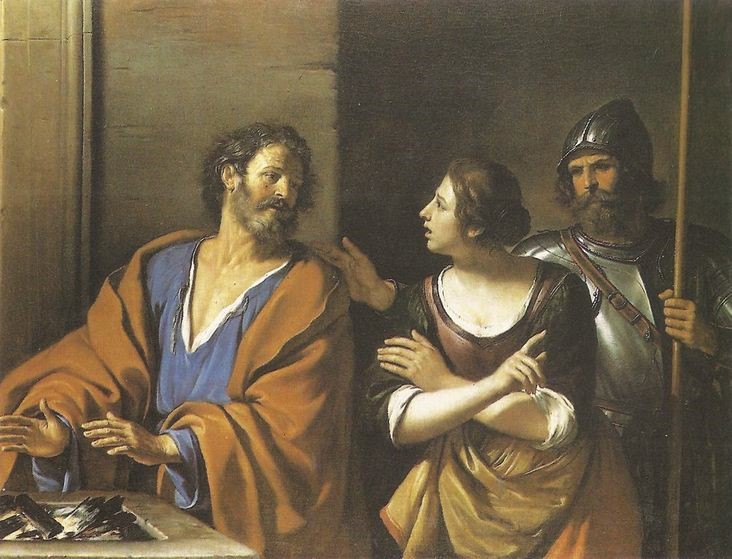

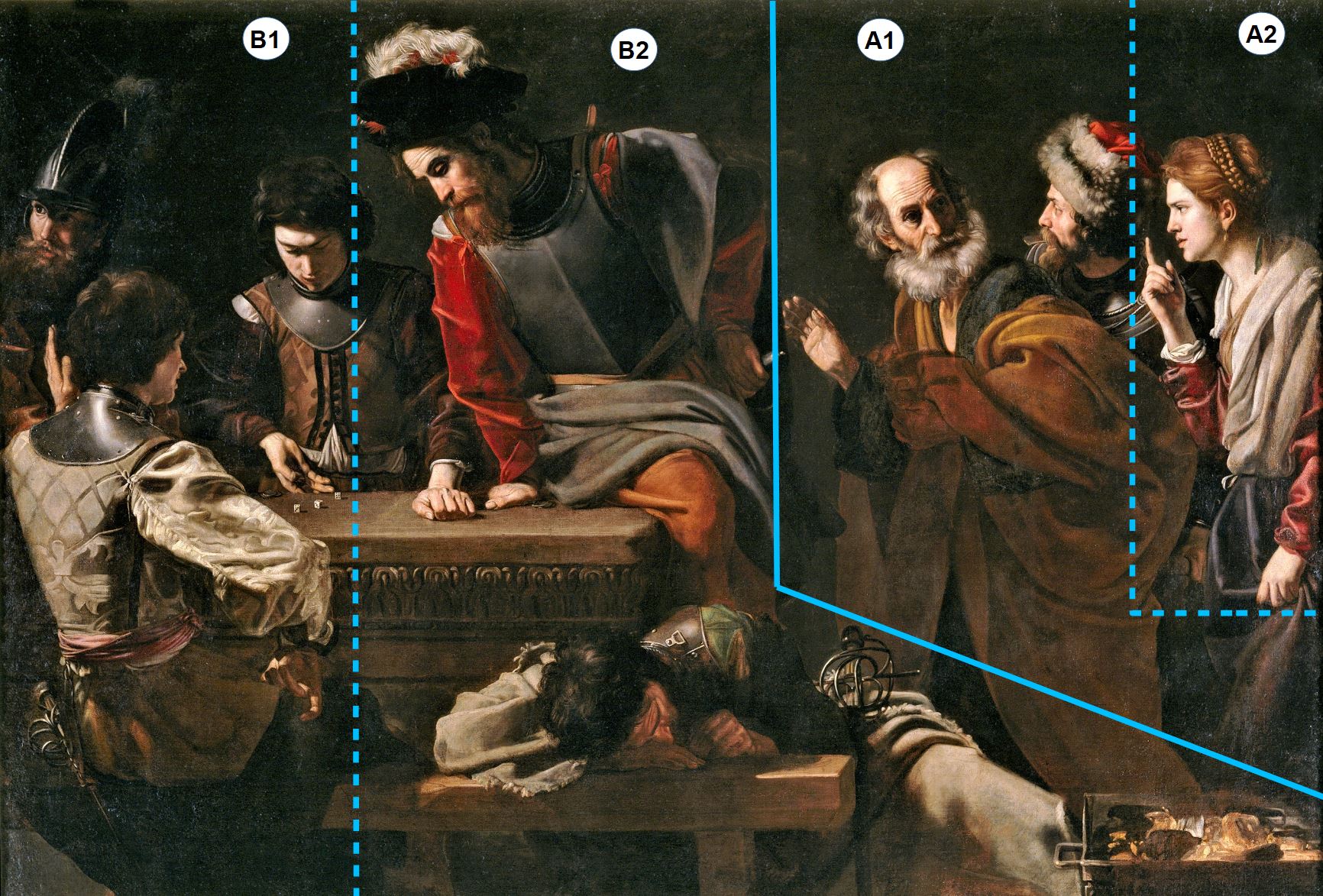

Le reniement de saint Pierre

Valentin de Boulogne, 1623-25, Pushkin Museum, Moscou

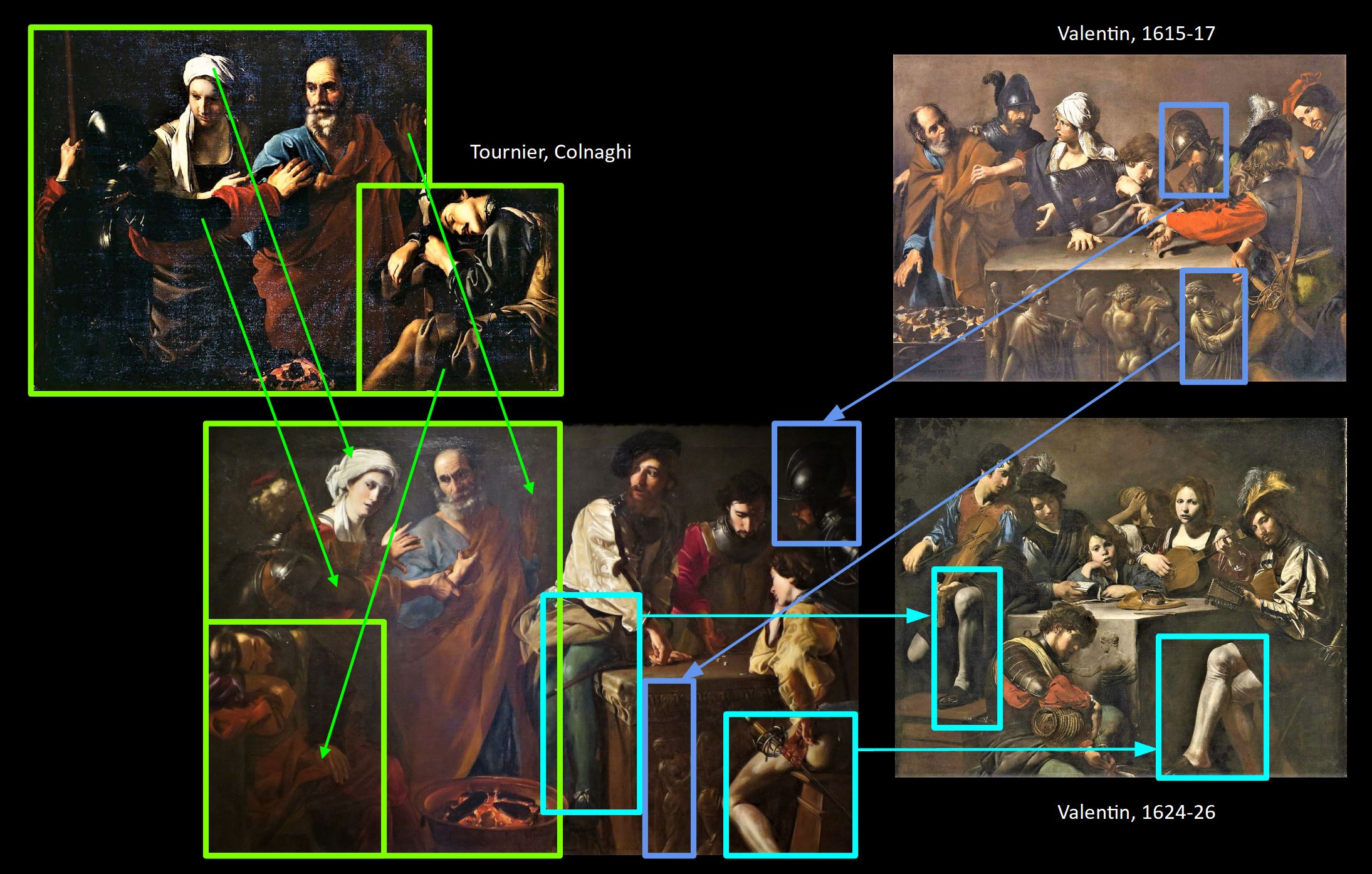

Cette version à six personnages revient à l’exercice de style consistant à combiner les deux sujets de Caravage.

La combinaison est ici franche et assumée :

- la jonction entre les deux sujets est nette, marquée par l’arête du sarcophage ;

- la moitié droite pastiche ouvertement la Vocation de Saint Mathieu :

- la figure pivot (le soldat qui se retourne pour unifier les deux narrations) est une copie presque à l’identique ;

- le soldat de droite scrute les dés comme le percepteur compte les pièces ;

- juste derrière lui, la toque en fourrure est un clin d’oeil au col en fourrure du vieillard aux bésicles ;

- la moitié gauche reprend la structure du Reniement, en modifiant néanmoins Saint Pierre (le geste rare des paumes en avant est peut être une référence au Maître de la Certosa).

Ce tableau ambigu apparaît stylistiquement comme une concession au goût nouveau impulsé par Guerchin (plus rhétorique et moins brutal dans les transitions ombre-lumière), et iconographiquement comme l‘affirmation renouvelée de la filiation caravagesque ([4], p 158).

Les développements en Italie (1620-1630)

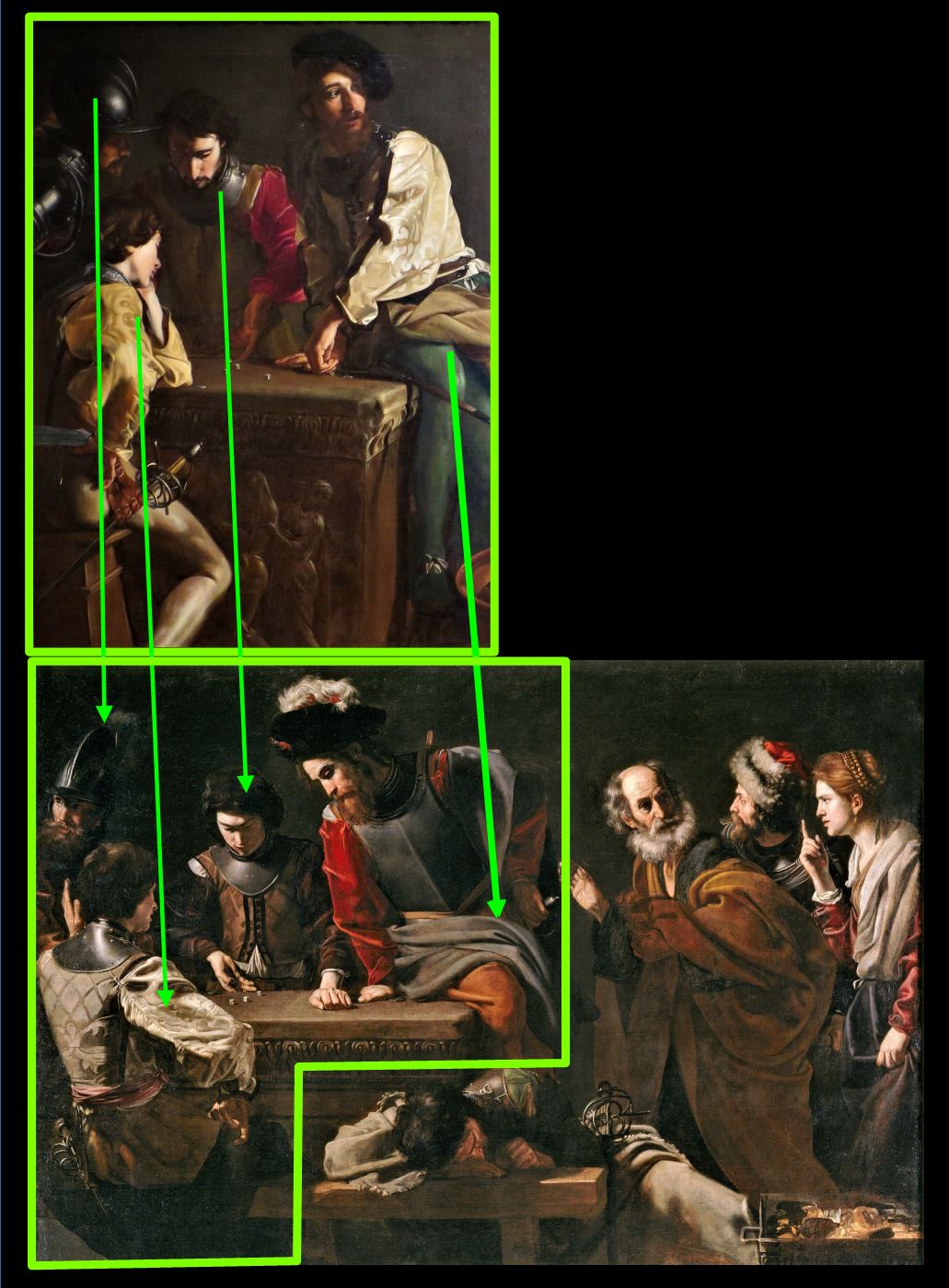

Les Reniements de Nicolas Tournier

La datation des oeuvres attribuées à Tournier est entièrement spéculative, basée sur l’influence supposée de Manfredi au départ, puis de Valentin par la suite. Nous resterons donc, pour ses quatre Reniements, sur une datation entre 1620 et 1625, durant la période romaine. L’importance particulière, chez lui, du thème du Reniement est peut être liée à l’obligation d’abjurer sa foi protestante au profit du catholicisme (L.Vertova).

Collection privée (anciennement Colnaghi) Collection privée (anciennement Colnaghi) |

Gemäldegalerie, Dresde Gemäldegalerie, Dresde |

Le reniement de saint Pierre, Nicolas Tournier, 1620-25

Ces deux compositions à cinq personnages montrent Pierre au centre, assis ou debout, se chauffant au dessus du brasero et se couvrant de la main droite. Le thème du jeu, supposé connu, n’est évoqué que de manière allusive par la position du soldat de droite, affalé ou endormi sur la table. Ces ingrédients très semblables sont néanmoins combinés de manière très différente.

Dans le Reniement Colnaghi, le soldat debout fait pivot entre les deux thèmes, répartis équitablement dans les deux moitiés. Il participe à la fois :

- à un triangle de mains (index qui énonce, index qui dénonce, main qui serre le vêtement) ;

- à un triangle de visages, sorte de prisme d’où le regard finit par s’échapper vers la gauche.

Dans le Reniement de Dresde, les deux sujets sont disjoints et d’importance inégale :

- la partie Dénonciation se condense, au centre, en une chaîne horizontale de mains ;

- la partie Tripot se confine à une bande étroite sur la droite, délimitée verticalement par deux groupes de mains jointives.

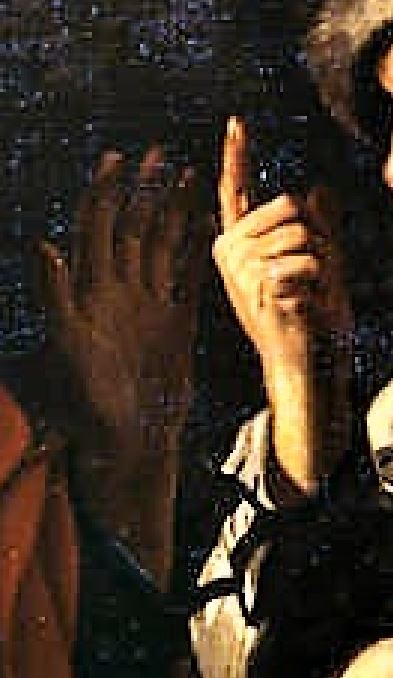

Cette limite fortement marquée attire l’oeil sur la trouvaille graphique majeure des deux mains qui prennent le ciel à témoin :

- en pleine lumière, l’index levé qui confirme la dénonciation ;

- dans la pénombre, la paume levée du faux serment.

Ce jeu de lumière, à lui seul, résume toute l’affaire : le recul de l’apôtre devant la menace du soldat.

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

Nicolas Tournier, 1620-25, High Museum of Art, Atlanta

On retrouve le même geste du serment dans la pénombre au centre de cette vaste composition à huit personnages, qui constitue une double citation, de Tournier lui-même et de Valentin.

Le principe des deux sujets disjoints est celui du Reniement Colnaghi, que la moitié gauche reprend directement.

La moitié droite est un citation du Reniement de Valentin de 1615-17 : Tournier réutilise le même décor (le sarcophage à droite du brasero) et le personnage du soldat casqué. Dans le bas-relief, il dévoile un personnage supplémentaire de la plaque Campana : la Mariée à droite de la servante. D’une certaine manière, les quatre jeunes et séduisants joueurs répartis autour de cette scène nuptiale tronquée, sont comme les substituts modernes de l’époux antique, masqué par une jambe satinée.

L’idée de ce soldat assis à droite en repoussoir, ainsi que celle du soldat assis sur le coin du sarcophage, pourraient bien être des innovations de Tournier, que Valentin aurait reprises ensuite dans son Concert au bas-relief de 1624-26 : enfin apparaît le Mari, concluant ce fascinant jeu de ping-pong artistique autour de la plaque Campana !

Quoiqu’il en soit, l’oeuvre ne se limite pas à un collage de morceaux antérieurs : elle développe une scansion interne, à la Manfredi, entre les quatre personnages de part et d’autre, conduisant l’oeil vers la « lettre volée » du tableau : le faux serment en plein milieu.

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

Nicolas Tournier, 1620-25, Prado

Le Reniement le plus sophistiqué de Tournier vient probablement, en apothéose, à la suite des précédents, vers la fin de la période romaine.

Techniquement, la composition revient à la composition originelle de la Vocation de Saint Mathieu : le thème des Joueurs passe à gauche, et inverse littéralement la moitié « Joueurs » du Reniement d’Atlanta. Les deux thèmes sont maintenant totalement déconnectés puisque la figure pivot, celle du Joueur assis sur la pierre, ne se retourne même pas vers la scène du Reniement.

Celle-ci ne ressemble à rien de connu : un Saint Pierre dont le faux serment s’effectue maintenant en pleine lumière, et de la main droite, est mis en fuite par un soldat sévère, qui le retient de la main gauche par sa robe, et par la servante menaçante, qui tient de la main gauche sa propre robe.

Cette belle femme à la coiffure soignée ne pouvait manquer de convoquer, dans l’imaginaire du spectateur, une autre rousse flamboyante…

Le Christ et la femme adultère (détail)

Le Christ et la femme adultère (détail)

Valentin de Boulogne, 1620-25, Getty Museum

…cette Pècheresse que Valentin nous montre environnée de soldats : comme si l’accusée, autrefois libérée par Jésus, revenait en accusatrice pour venger la trahison de l’Apôtre.

Voilà qui jette un éclairage nouveau sur la grand scène centrale : l’autre personnage roux du tableau, assis sur la pierre au dessus d’un soldat endormi près d’un brasero, convoque à son tour une autre image forte : celle du Christ sorti du tombeau qui tournerait le dos à Pierre.

Plutôt qu’un collage de figures empruntées ici ou là, cette composition procède d’une manière totalement innovante, en suggérant deux sous-thèmes imaginaires à l’intérieur des précédents :

- la « Vengeance de la Femme adultère » (A2) vient se superposer au Reniement de Pierre (A1) ;

- le « Dédain du Christ ressuscité » (B2) vient se superposer aux Joueurs de dés (eux-même évoquant lointainement le Calvaire).

Autres Reniements italiens

Deux reniements attribués à Jean Ducamps

Quadreria del Pio Monte della Misericordia, Naples Quadreria del Pio Monte della Misericordia, Naples |

Museo civico, Macerata Museo civico, Macerata |

Le reniement de saint Pierre, attribué à Jean Ducamps, 1624-27

Après des attributions variées, ces deux Reniements sont donnés aujourd’hui au même peintre, Jean Ducamps (Giovanni del Campo). Il est vrai que les deux compositions, qui fonctionnent en sens inverse, présentent des similitudes :

- brasero en position centrale à côté de la table à jouer ;

- soldat au béret de coq assis au premier plan, qui désigne Pierre par dessus la table.

Quadreria del Pio Monte della Misericordia, Naples Quadreria del Pio Monte della Misericordia, Naples |

Nicolas Tournier, vers 1625, Gemäldegalerie, Dresde Nicolas Tournier, vers 1625, Gemäldegalerie, Dresde |

Dans la tableau de Naples, les quatre mains qui s’enchaînent au dessus du brasero semblent une surenchère par rapport à l’idée de Tournier dans son Reniement de Dresde.

Une oeuvre isolée

Le reniement de saint Pierre

Anonyme, 1620-25 , Kunsthistorisches Museum, Vienne

La présence de l’architecture invite à une lecture ternaire :

- un jeune officier planté statiquement à côté de Saint Pierre ;

- dans le rôle du pivot, la servante, ou plutôt la prostituée (à voir sa collègue qui enlace par derrière un des joueurs) ;

- une table où l’on boit et où l’on joue aux cartes (deux s’envolent).

Cette composition déconcertante et sur laquelle on ne sait rien tranche complètement avec les oeuvres que nous avons vues jusqu’ici, qui toutes s’inscrivaient dans la « méthode Manfredi » (personnages en cadrage serré, sans perspective, sans décor).

Les développements en Flandres ou en Hollande (1620-1630)

A partir de 1620, les artistes flamands ou hollandais se différencient par l’éclairage à la bougie et le jeu de cartes, qui remplace le jeu de dés.

Honthorst

avant 1620, Musée de Rennes avant 1620, Musée de Rennes |

1620-25, Collection particulière 1620-25, Collection particulière |

Le reniement de saint Pierre, Gerrit van Honthorst,

Réalisés l’un à Rome, l’autre après son retour à Utrecht, les deux Reniements au jeu de cartes de Honthorst se caractérisent par deux innovations :

- la scène devient nocturne, éclairée par deux sources de lumière,

- le soldat en repoussoir unifie les deux scènes, en étendant son bras pour agripper Saint Pierre.

On remarque dans la seconde toile le souvenir de la composition de Valentin, jusqu’à l’homme à la cape : c’est ici un complice qui, avec ses doigts, donne un indice au tricheur…

…ou au spectateur : nouvelle manière, encore plus discrète que les dés, d’évoquer les Trois reniements.

La substitution du jeu de cartes au jeu de dés ouvre un nouveau champ symbolique, qui remplace l’allusion à la Crucifixion par une métaphore plus immédiate : la trahison de Pierre est une sorte de tricherie.

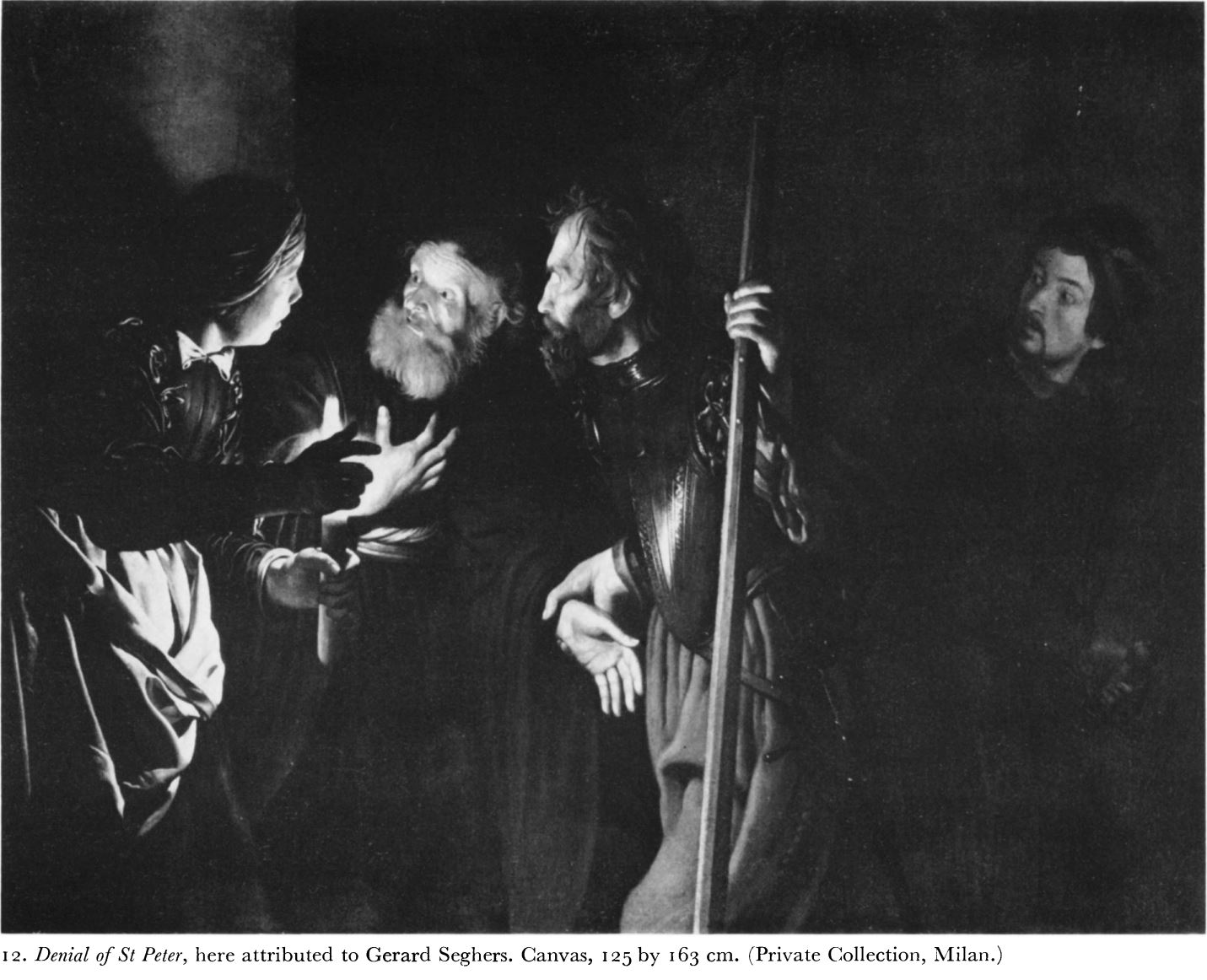

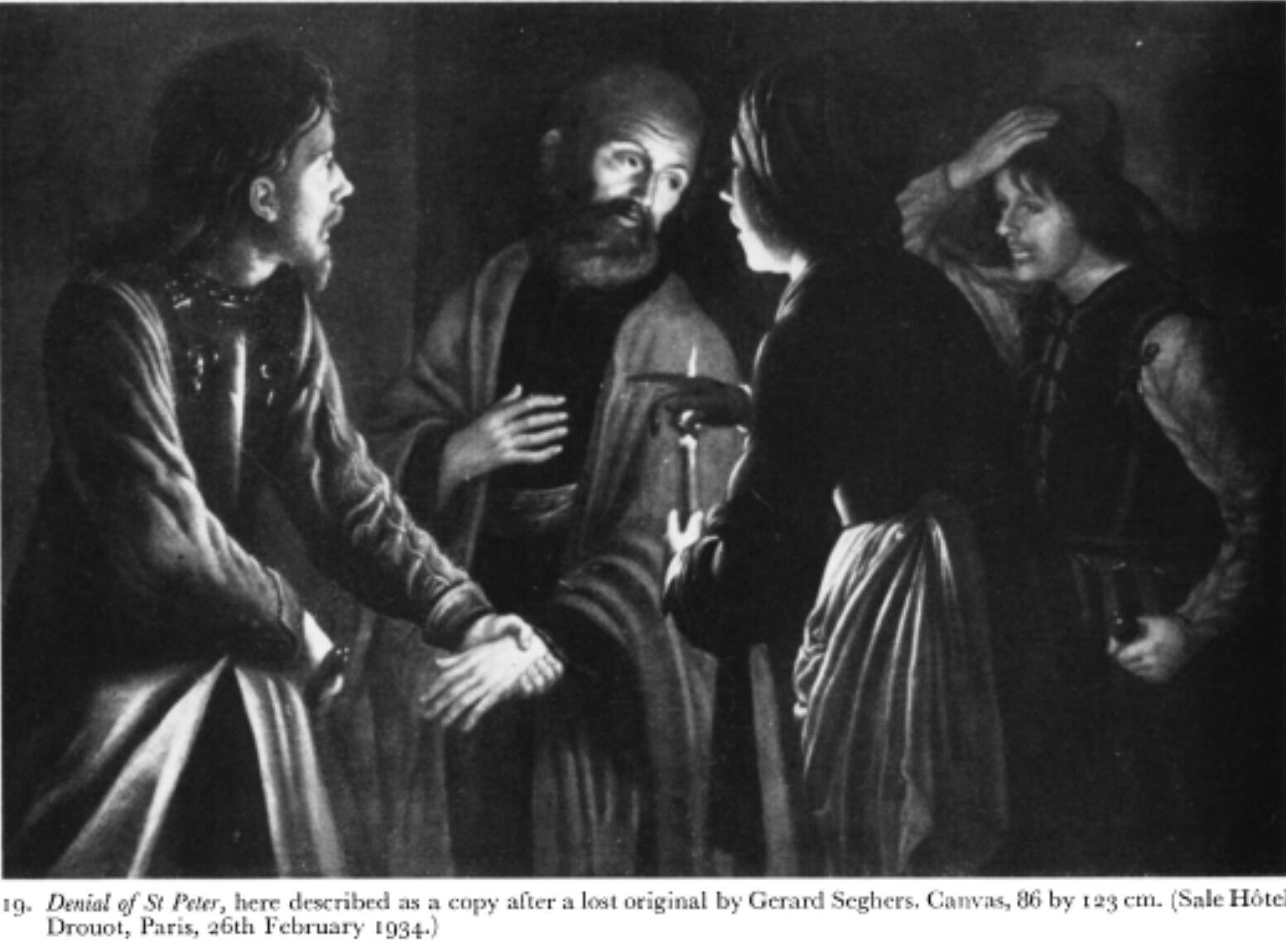

Seghers

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

Gerard Seghers, 1620-25, NCMA, Raleigh

Cette scène particulièrement mouvementée sera très célèbre, grâce à sa gravure.

Michael Angelo Immenraet, 1673-78, Fresque de l’Unionskirche de St. Martin, Idstein, photo rkd.nl

Michael Angelo Immenraet, 1673-78, Fresque de l’Unionskirche de St. Martin, Idstein, photo rkd.nl

Cinquante ans plus tard, Immenraet la recopiera encore, en complétant le bas des corps.

Cette popularité tient probablement au caractère didactique et synthétique de la composition, ainsi qu’à ses devinettes :

- les escarbilles à peine visibles, à gauche au dessus de la servante, font deviner le brasero ;

- le joueur vu de dos profite de l’agitation pour mettre une main sur les pièces, et de l’autre pour changer ses cartes dans son dos ;

- l’index pointé de la servante évoque le Premier reniement (1);

- les mains posés sur Pierre du soldat au casque évoquent le Deuxième (2);

- la main qui saisit son poignet évoque le Troisième (3a), d’autant mieux que le béret et le plumet de l’homme, désignés par le geste appuyé d’un autre soldat (3b), font voir le Coq.

Un Reniement par Seghers, détail de Alexandre le Grand dans l’atelier d’Apelle,

Un Reniement par Seghers, détail de Alexandre le Grand dans l’atelier d’Apelle,

Willem van Hacht, vers 1630, Mauritshuis, La Haye

Seghers a dû peindre un autre Reniement au jeu de cartes, cette fois avec des personnages en pieds, dont il nous reste seulement cette miniature.

Autres hollandais ou flamands

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

Peter Wtewael, 1624-28, 1972.169, Cleveland Museum of Art

L’idée du soldat debout en repoussoir est venue aussi à Peter Wtewael, dans ce contrejour spectaculaire qui frise avec l’ambiance démoniaque d’une Tentation de Saint Antoine : Pierre se trouve non pas désigné, mais moqué par la servante qui lui a chipé ses clefs, et cerné par un groupe d’hommes ricanants, hérissés de plumes de coq.

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

Théodore Rombouts, 1625–30 , Collection du prince de Liechtenstein, Vienne

On retrouve encore le « coq » en plein centre de ce reniement, réalisé à Anvers vers la fin de période où Seghers peignait les siens.

Rombouts s’inspire de la composition la plus célèbre de Seghers (six soldats jouant aux cartes, tous conscients de la dénonciation de Pierre), en l’inversant et en amplifiant son horizontalité, ce qui lui permet de séparer nettement les deux scènes (ligne rouge). Le remplacement des deux bougies par un rayon oblique tombant de la droite fait retour à l’ambiance lumineuse de la Vocation de Caravage.

Georges de La Tour

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

Georges de La Tour, vers 1650, Musée de Nantes

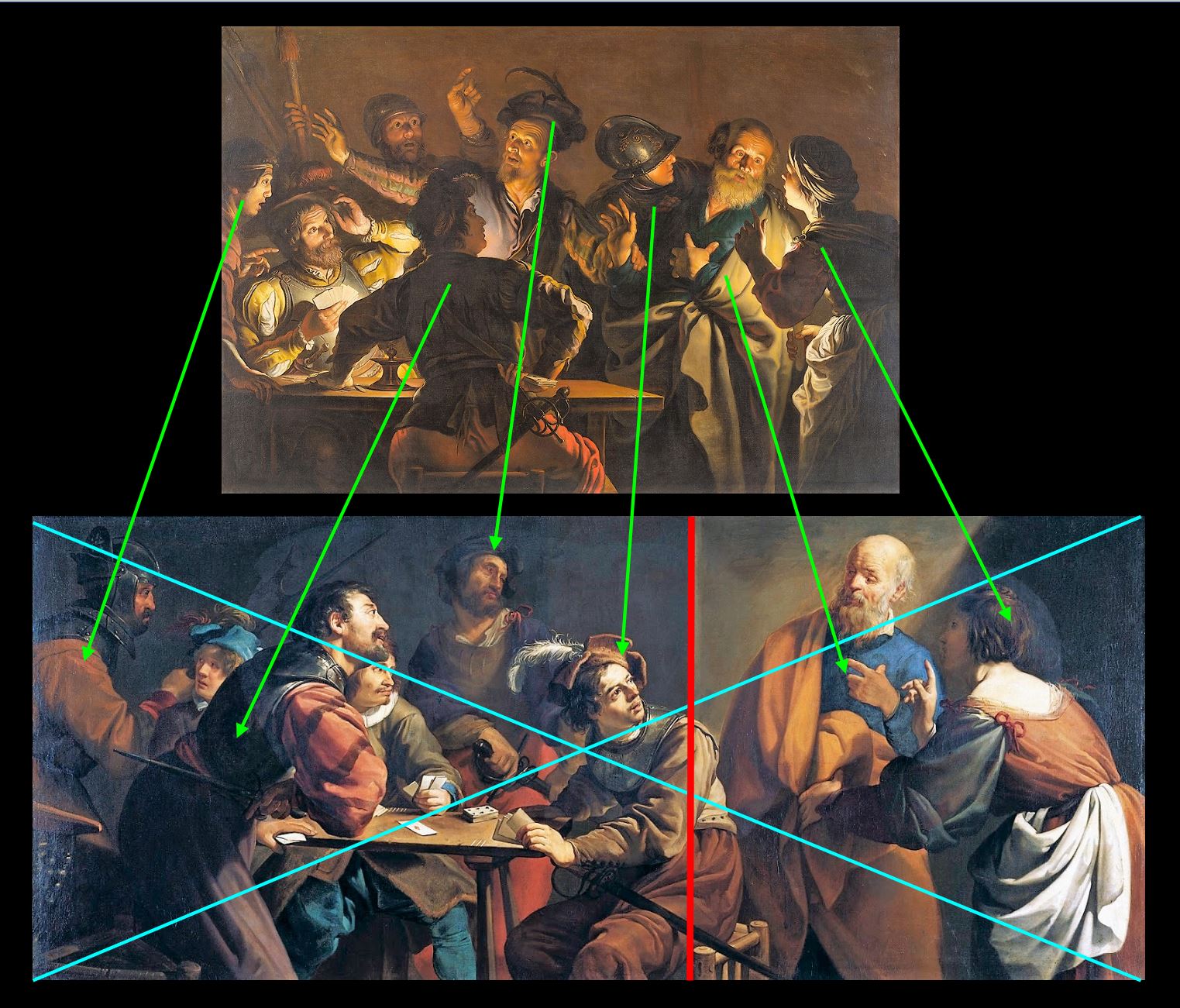

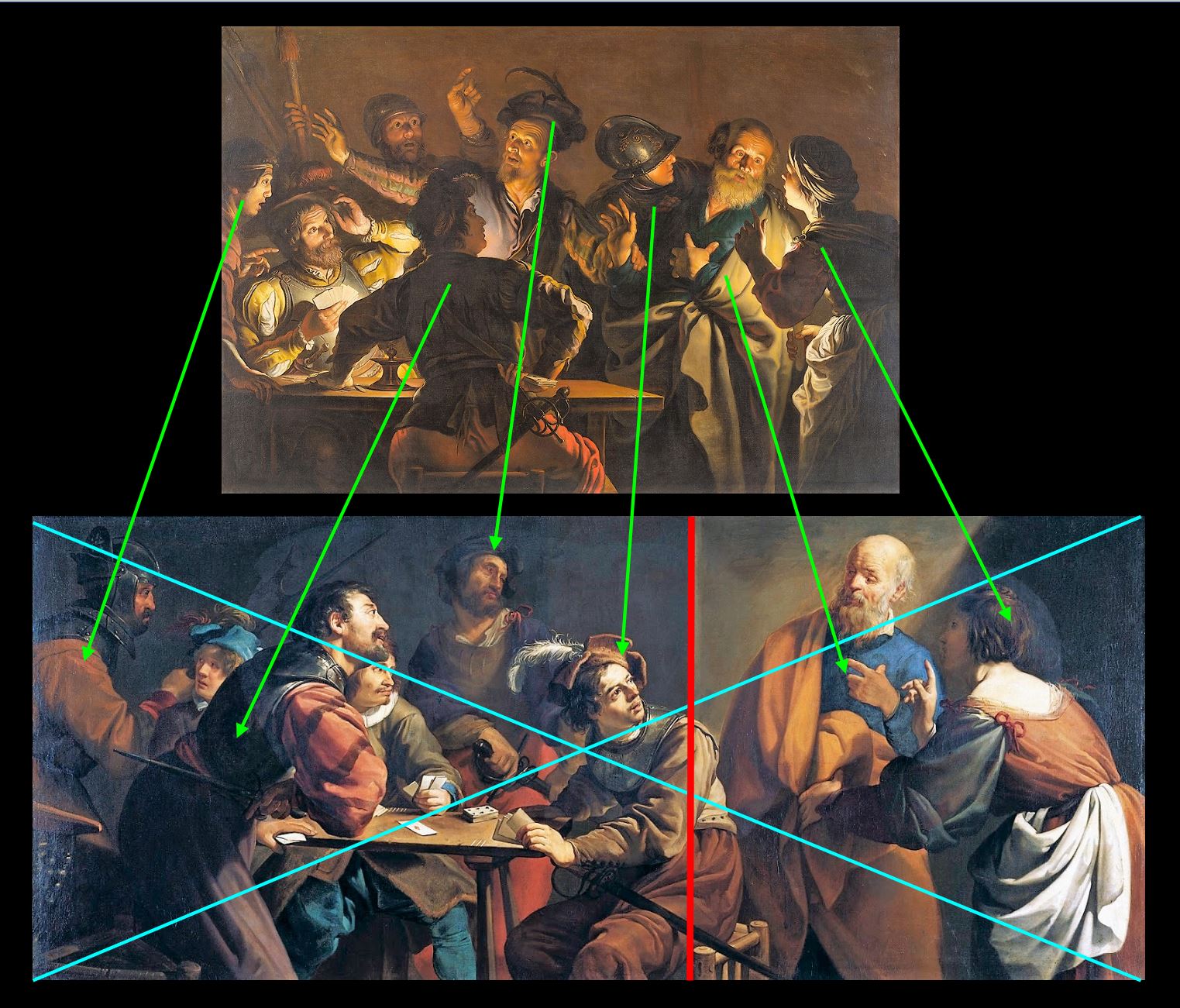

Trente ans après Seghers, Georges de La Tour adapte à nouveau la célèbre composition :

- trois personnages sont repris pratiquement à l’identique (flèches vertes) ;

- trois sont fortement inspirés (flèches oranges) ;

- le jeu de cartes devient un jeu de dés.

La Tour a remplacé les deux soldats centraux par un soldat qui se penche vers la table (cercle rouge). Ainsi tous ont maintenant les yeux rivés sur le jeu (sauf le soldat debout à l’extrême droite) : en supprimant le soldat-coq et en déconnectant nettement les deux thèmes, La Tour a donc ramené la composition synthétique de Seghers (les Trois Reniements mélangés) à un sujet univoque : celui du Premier Reniement.

Ainsi recomposé, le tableau didactique devient moralisateur : il présente côte à côte, par le parjure ou par le jeu, deux manières de se perdre [6].

Les surenchères terminales (1620-1650)

La vue frontale s’épuisant, on en vient à des points de vue de plus en plus élaborés.

Le Reniement de St Pierre

Le Reniement de St Pierre

Orazio di Ferrari, 1625-57, Capodimonte, Naples, photothèque Zeri.

Cette composition étage les plans diagonalement :

- en haut le bras de la servante masque Saint Pierre qui masque un soldat qui en masque deux autres ;

- en bas la ferronnerie à l’avant du brasero précède la ferronnerie à l’arrière, suivie par la main du Saint à l’avant de la table,

- puis par la main du soldat à l’arrière.

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

Adam de Coster, vers 1630, collection particulière

Même progression diagonale, mais à rebours, depuis la table des gardes. On retrouve les deux bougies cachées, appréciées des peintres hollandais.

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

Leonard Bramer, 1642, Rijksmuseum

Réalisé à Delft, ce tableau très original sonne comme un anachronisme, dans une Hollande où le caravagisme est terminé depuis 1630. Bramer abandonne d’ailleurs le cadrage étroit, passé de mode, pour montrer des figures en pied (le haut et le bas de la toile ont probablement été recoupés).

Dans un point de vue encore plus anticonformiste, Bramer relègue dans la pénombre et à l’arrière-plan la scène principale (la servante, un soldat et Pierre) tandis qu’au premier plan se déroule une scène énigmatique, un soldat qui semble examiner une tombe à la lumière d’une bougie

En fait, le sarcophage n’est qu’une table à jouer. En faisant mine de chercher quelque chose, le soldat en profite pour glisser un oeil sur le jeu de son partenaire.

Comme dans le Reniement de Terbrugghen, on devine en haut a gauche le départ du Christ, poussé par deux soldats.

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

Leonard Bramer, 1625-26, collection privée

A noter que vingt ans plus tôt, à la fin de son séjour à Rome, Bramer avait déjà réalisé ce Reniement de Saint Pierre plus conforme au schéma caravagesque, mais transfiguré par le plan large et la mise en scène théâtrale qui caractérisent son style : à noter la symétrie entre la lampe à huile, côté cheminée, et le croissant de lune, côté coq.

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

Bernardo Cavallino, vers 1640, Capodimonte, Naples

A la même époque en Italie, Cavallino exploite la même idée que Bramer (reléguer à l’arrière-plan le sujet principal) dans cette composition théâtrale, bordée à gauche par une sorte de maître de ballet au bâton; et à droite par un rideau rouge.

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

Rembrandt, 1660, Rijksmuseum, Amsterdam

Terminons par cette fusion spectaculaire des deux thèmes, non pas latéralement mais dans la profondeur de champ.

Au premier plan, dans la pénombre, la scène du tripot se résume à deux soldats, dont l’un boit dans une de ces gourdes métalliques que Rembrandt affectionnait pour ses reflets. Le thème négatif , le jeu, est remplacé par la boisson.

A l’arrière-plan, dans la pénombre également, on devine en contrepoids le héros positif : le Christ emmené au Sanhédrin, jetant un dernier regard à Saint Pierre.

Au plan médian, en pleine lumière, en équilibre entre le Mal et le Bien, celui-ci n’aurait qu’à se retourner pour répondre au regard du Maître. Mais il reste obnubilé par la Servante, inconscient du signe qu’au seul spectateur elle adresse avec ses doigts : le chiffre Trois de la prédiction.

Références :

[3] » Il giovane Ribera tra Roma, Parma e Napoli. 1608-1624″. Catalogo della mostra (Napoli, settembre 2011-gennaio 2012), p 150.

[4] Keith Christiansen, Annick Lemoine… « Valentin de Boulogne – Réinventer Caravage »

![]()

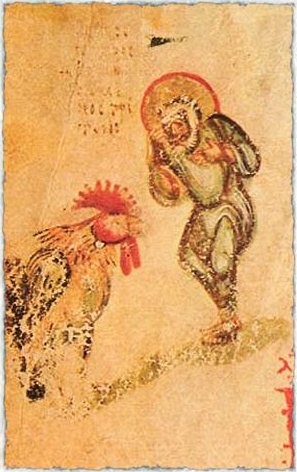

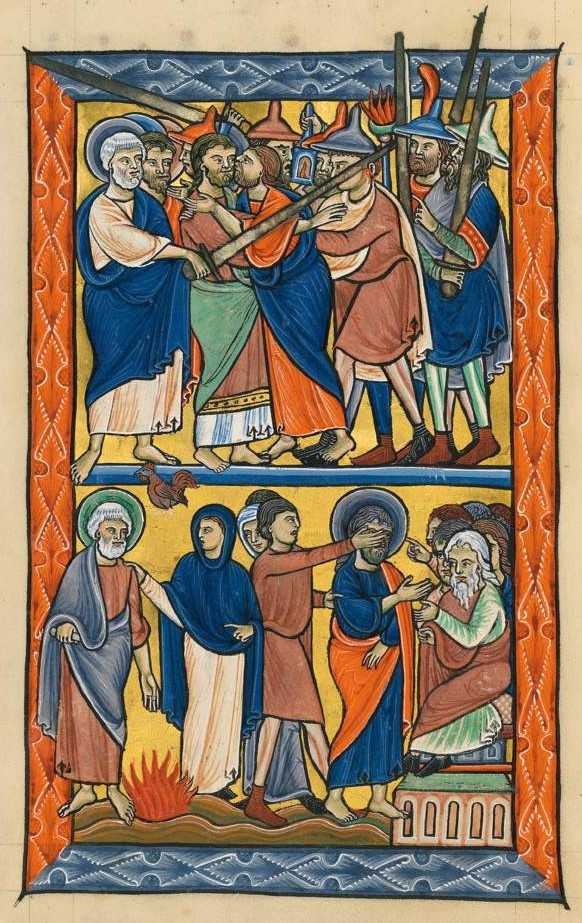

Prédiction de Jésus

Prédiction de Jésus Reniement de Pierre devant la servante

Reniement de Pierre devant la servante![]()

Psaultier Chludov, 9ème siècle, fol 38v.

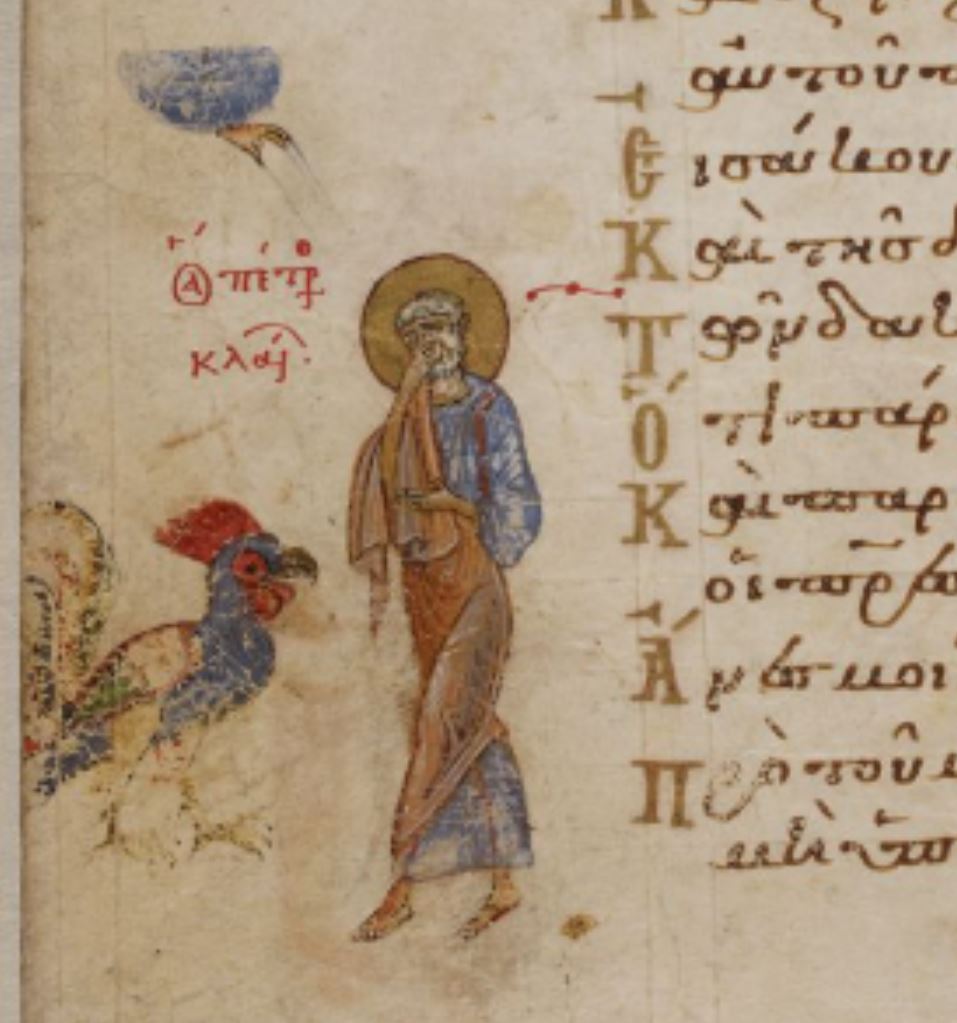

Psaultier Chludov, 9ème siècle, fol 38v. Psautier de Théodore, 1066, BL Add MS 19352 fol 47v (détail)

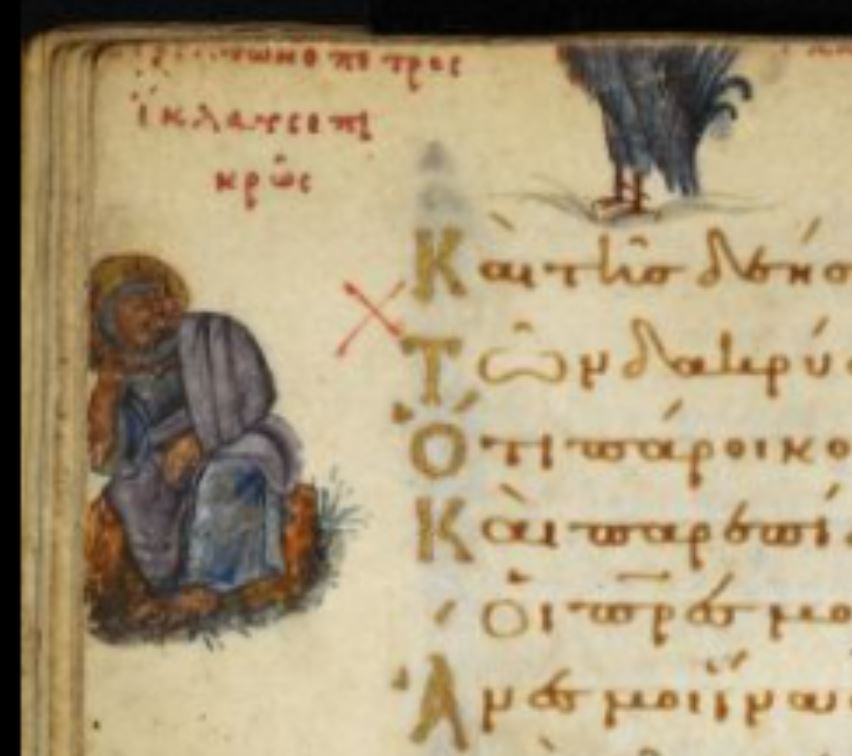

Psautier de Théodore, 1066, BL Add MS 19352 fol 47v (détail) Psautier de Bristol, 11ème siècle, BL Add MS 40731 fol 65v (détail)

Psautier de Bristol, 11ème siècle, BL Add MS 40731 fol 65v (détail)![]()

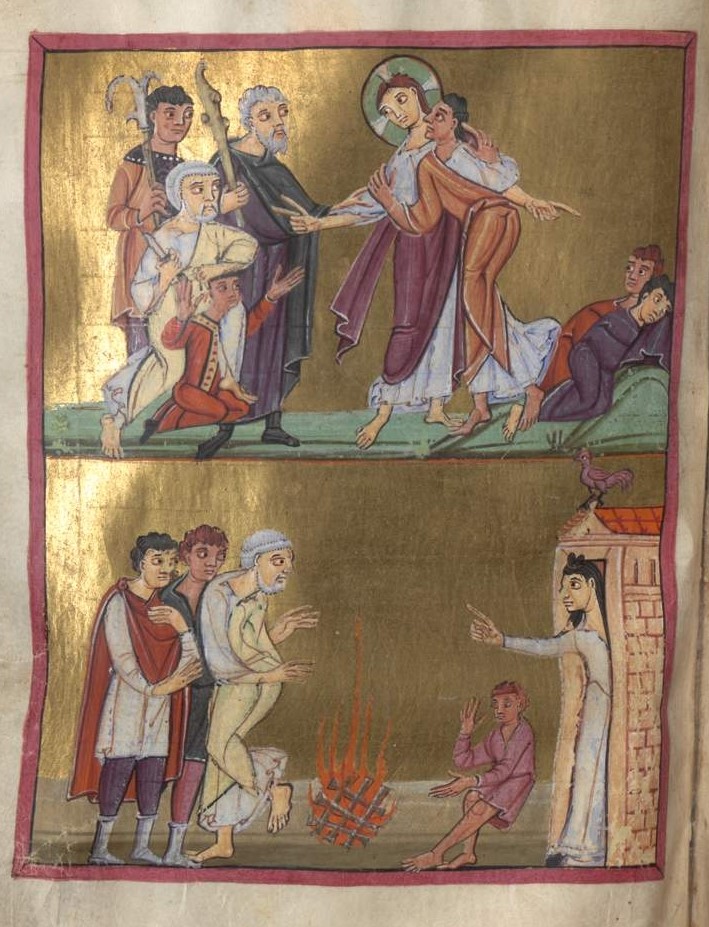

Psautier de Stuttgart, 800-50, Württembergische Landesbibliothek, Cod.bibl.fol. 23, fol. 49r

Psautier de Stuttgart, 800-50, Württembergische Landesbibliothek, Cod.bibl.fol. 23, fol. 49r![]()

Evangéliaire de Reichenau, vers 1020, Clm 23338, fol. 81v, Bayerische Staatsbibliothek Münich

Evangéliaire de Reichenau, vers 1020, Clm 23338, fol. 81v, Bayerische Staatsbibliothek Münich Psautier anglais, 1190-1210, Clm 835, fol. 25v, Bayerische Staatsbibliothek, Münich.

Psautier anglais, 1190-1210, Clm 835, fol. 25v, Bayerische Staatsbibliothek, Münich. En bleu : détail présent dans un seul Evangéliste. [2]

En bleu : détail présent dans un seul Evangéliste. [2]

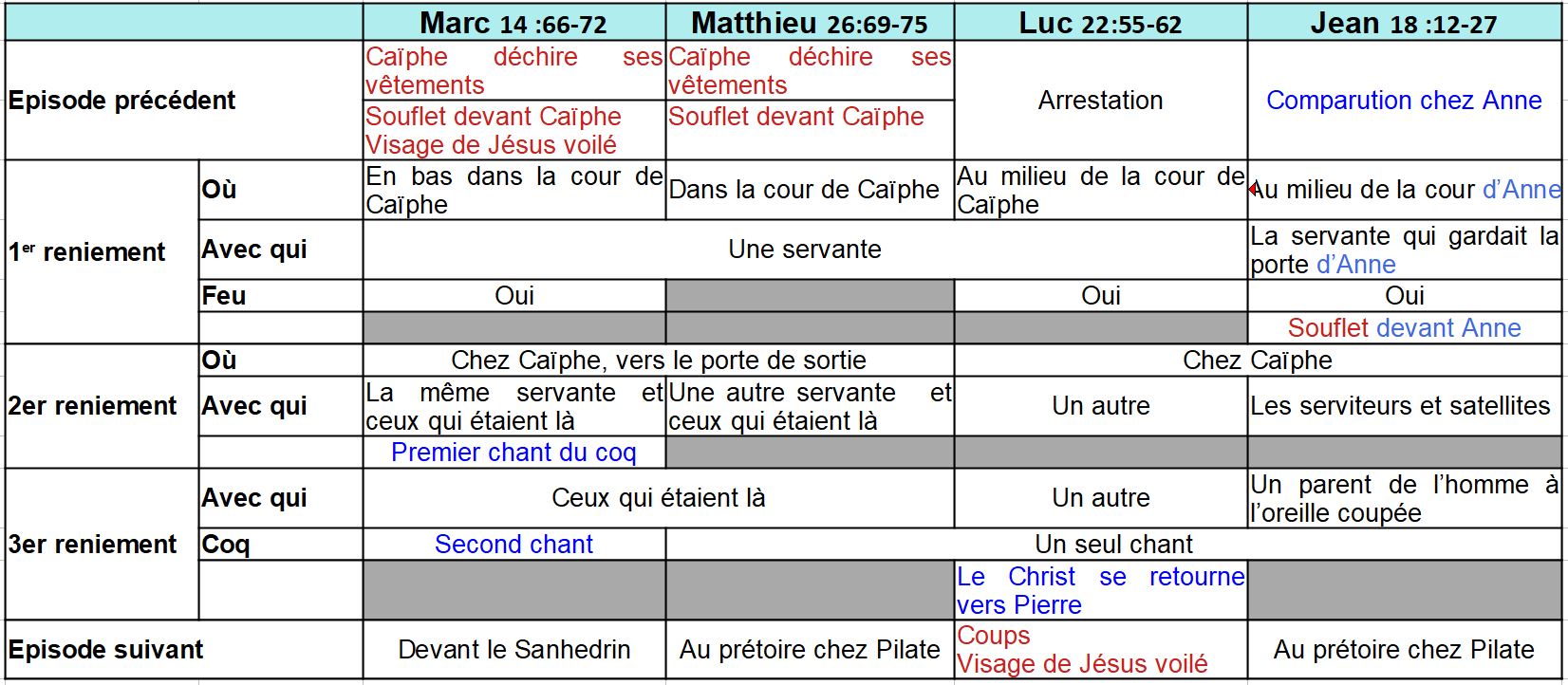

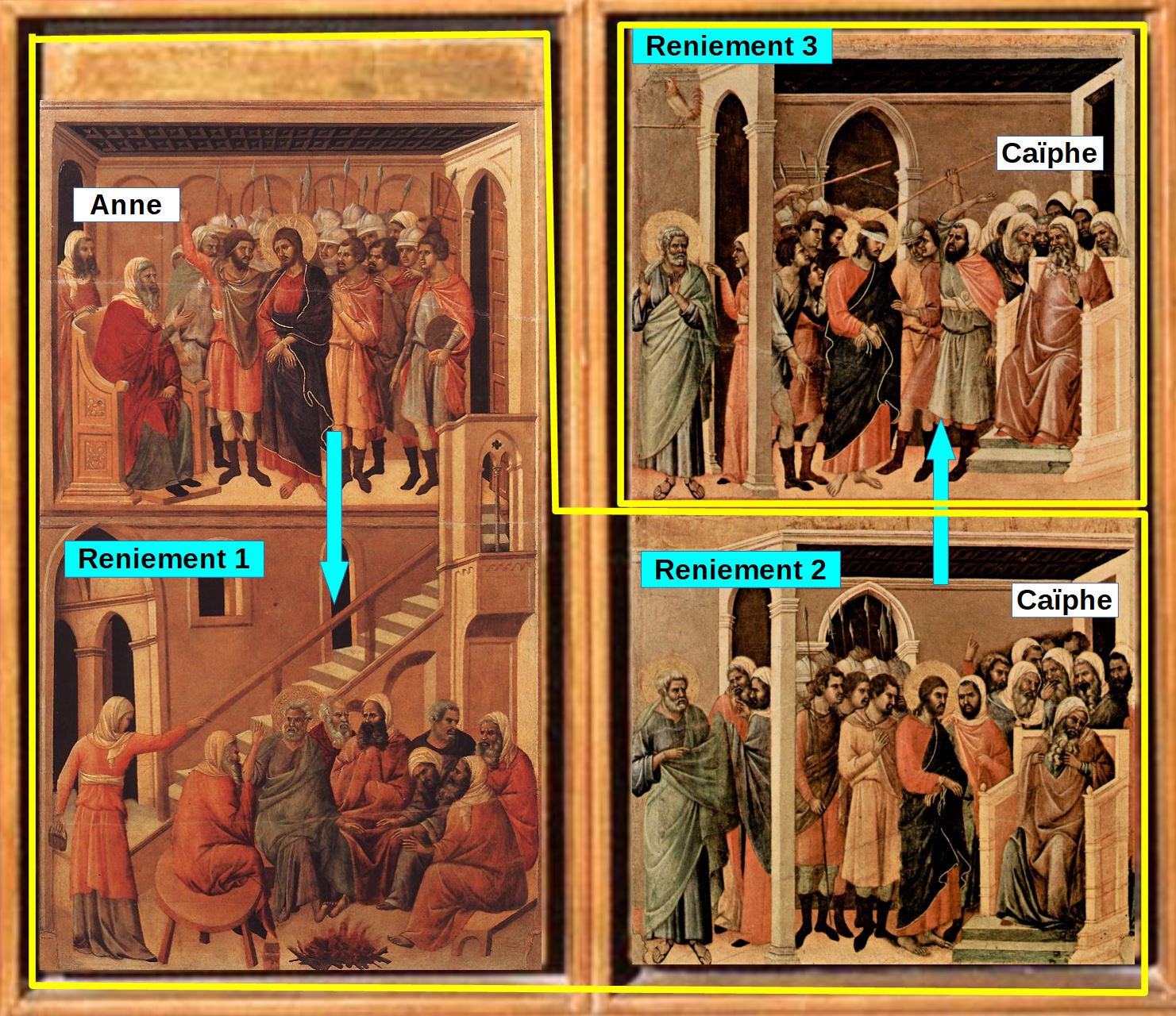

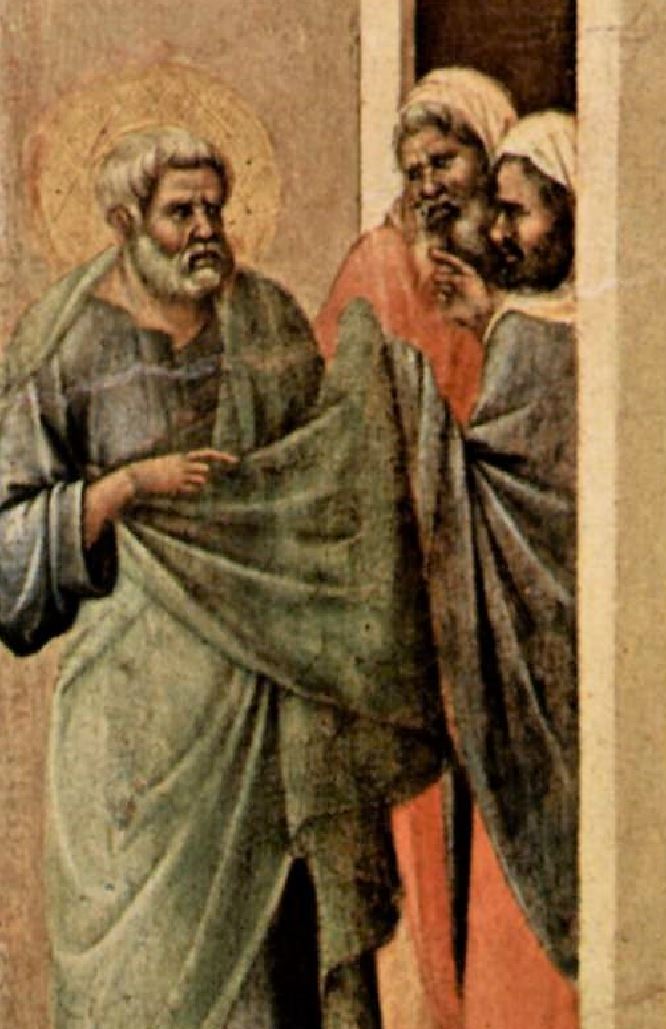

…ce pourquoi Duccio a pris grand soin de souligner que l’escalier fait communiquer la cour avec la pièce d’Anne, mais ne donne pas accès à cette case terminale.

…ce pourquoi Duccio a pris grand soin de souligner que l’escalier fait communiquer la cour avec la pièce d’Anne, mais ne donne pas accès à cette case terminale. Premier Reniement

Premier Reniement Deuxième Reniement

Deuxième Reniement Premier Reniement

Premier Reniement Troisième Reniement

Troisième Reniement Hamilton Lectionary, Constantinople, fin du XIème siècle, Morgan Library MS M.639 fol. 271v

Hamilton Lectionary, Constantinople, fin du XIème siècle, Morgan Library MS M.639 fol. 271v![]()

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

La Charité (détail des Sept Œuvres de miséricorde) Caravage, 1607, Pio Monte della Misericordia, Naples

La Charité (détail des Sept Œuvres de miséricorde) Caravage, 1607, Pio Monte della Misericordia, Naples La Charité Romaine

La Charité Romaine Baburen, 1620-24, Musée National, Cracovie

Baburen, 1620-24, Musée National, Cracovie

Seghers, vers 1620, Galerie nationale, Ljubljiana

Seghers, vers 1620, Galerie nationale, Ljubljiana

Gerrit van Honthorst, vers 1623, Minneapolis Institute of Art

Gerrit van Honthorst, vers 1623, Minneapolis Institute of Art

L’arrestation du Christ

L’arrestation du Christ Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre Strozzi, avant 1635, Wallraf Richartz Museum, photothèque Zeri

Strozzi, avant 1635, Wallraf Richartz Museum, photothèque Zeri Anonyme italien (Pietro Paolini ?), Musée des Beaux Arts, Rouen

Anonyme italien (Pietro Paolini ?), Musée des Beaux Arts, Rouen Preti, 1635-39, Galerie Doria Pamphilj

Preti, 1635-39, Galerie Doria Pamphilj Preti, vers 1660, Galleria Nazionale, Palazzo Arnone, Cosenza

Preti, vers 1660, Galleria Nazionale, Palazzo Arnone, Cosenza Guerchin, 1646, collection privée

Guerchin, 1646, collection privée Camillo Gavassetti, 1650, Musée des Beaux-Arts, Nantes

Camillo Gavassetti, 1650, Musée des Beaux-Arts, Nantes Spada,1614-1616, Palazzo della Pilotta, Parme

Spada,1614-1616, Palazzo della Pilotta, Parme Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre L’incrédulité de Thomas

L’incrédulité de Thomas Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre Ainsi tout l’intérêt se reporte sur la servante à la coiffe immaculée, figure frappante de l’indignation au front bas ; et la scène évangélique se travestit en une scène de genre, l’engueulade d’un vieillard dans une arrière-cuisine.

Ainsi tout l’intérêt se reporte sur la servante à la coiffe immaculée, figure frappante de l’indignation au front bas ; et la scène évangélique se travestit en une scène de genre, l’engueulade d’un vieillard dans une arrière-cuisine. Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre Ecole de Seghers, 1620-30, collection particulière

Ecole de Seghers, 1620-30, collection particulière Adam de Coster, 1630-40, collection particulière

Adam de Coster, 1630-40, collection particulière Ecole de Preti, collection particulière

Ecole de Preti, collection particulière

Strozzi, collection particulière

Strozzi, collection particulière Ermitage

Ermitage Collection privée, Milan (tiré de l’article de Benedict Nicolson [2] )

Collection privée, Milan (tiré de l’article de Benedict Nicolson [2] ) Collection privée, Milan (inversé)

Collection privée, Milan (inversé) Musée des Beaux-Arts de Tours

Musée des Beaux-Arts de Tours Willem van Hacht, The Gallery of Cornelis van der Geest, 1628 Rubenshuis (détail)

Willem van Hacht, The Gallery of Cornelis van der Geest, 1628 Rubenshuis (détail) Ecole de Seghers

Ecole de Seghers Ecole de Seghers (tiré de l’article de Benedict Nicolson [2] )

Ecole de Seghers (tiré de l’article de Benedict Nicolson [2] ) Adam de Coster, vers 1630, collection particulière

Adam de Coster, vers 1630, collection particulière Guerchin, 1623-26, Pinacoteca Nazionale di Bologna

Guerchin, 1623-26, Pinacoteca Nazionale di Bologna Mattia Preti, 1630–35, Musée des Beaux-Arts, Carcassonne.

Mattia Preti, 1630–35, Musée des Beaux-Arts, Carcassonne. Reniement de St Pierre

Reniement de St Pierre

Reniement de St Pierre

Reniement de St Pierre

L’efficacité de la composition repose sur une équivoque visuelle : vu de loin ou sous une lumière faible, on voit une servante qui s’en prend à un soldat assis, un peu comme le couple conflictuel du Pensionnaire de Saraceni.

L’efficacité de la composition repose sur une équivoque visuelle : vu de loin ou sous une lumière faible, on voit une servante qui s’en prend à un soldat assis, un peu comme le couple conflictuel du Pensionnaire de Saraceni.

Le troisième reniement de St Pierre

Le troisième reniement de St Pierre

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

Le vieillard qui désigne lui-aussi Pierre (noter l’ombre de son index sur le corsage blanc de la servante), crée un pivot narratif entre les deux scènes ; lien renforcé par le soldat le plus à gauche, qui quitte le jeu du regard pour porter son attention sur la servante : puisque sa dénonciation est reconnue par des tiers, la scène que que nous voyons est le Deuxième reniement.

Le vieillard qui désigne lui-aussi Pierre (noter l’ombre de son index sur le corsage blanc de la servante), crée un pivot narratif entre les deux scènes ; lien renforcé par le soldat le plus à gauche, qui quitte le jeu du regard pour porter son attention sur la servante : puisque sa dénonciation est reconnue par des tiers, la scène que que nous voyons est le Deuxième reniement. A noter une astuce iconographique que nous retrouverons plusieurs fois par la suite, la plume de coq sur le chapeau : ce que Pierre regarde avec effroi, c’est moins le vieillard grimaçant que le rappel cruel de la prédiction.

A noter une astuce iconographique que nous retrouverons plusieurs fois par la suite, la plume de coq sur le chapeau : ce que Pierre regarde avec effroi, c’est moins le vieillard grimaçant que le rappel cruel de la prédiction. Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre Elle-aussi pourrait bien avoir suivi le même mode d’élaboration à partir des deux tableaux de Caravage, mais en inversant la Vocation. Les deux scènes sont ici totalement disjointes : seule la servante a remarqué Pierre. Techniquement, il s’agit du Premier Reniement.

Elle-aussi pourrait bien avoir suivi le même mode d’élaboration à partir des deux tableaux de Caravage, mais en inversant la Vocation. Les deux scènes sont ici totalement disjointes : seule la servante a remarqué Pierre. Techniquement, il s’agit du Premier Reniement.

Crucifixion (détail)

Crucifixion (détail) Soldats jouant aux dès la tunique du Christ

Soldats jouant aux dès la tunique du Christ Soldats jouant aux dés la tunique du Christ

Soldats jouant aux dés la tunique du Christ Joueurs de Dés

Joueurs de Dés

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre Pierre mis à part, on distingue clairement deux groupes de quatre personnages qui s’étagent dans la profondeur :

Pierre mis à part, on distingue clairement deux groupes de quatre personnages qui s’étagent dans la profondeur : La figure de Saint Pierre présente une trouvaille iconographique [5] : la main droite retournée derrière son oreille fait voir le cri du coq, qu’il entend et repousse à la fois. Pris dans le remords de ses reniements passés, l’apôtre s’exclut des deux historia qui l’environnent : le présent de sa dénonciation, et le futur de la Crucifixion, imagée par le coup de dés.

La figure de Saint Pierre présente une trouvaille iconographique [5] : la main droite retournée derrière son oreille fait voir le cri du coq, qu’il entend et repousse à la fois. Pris dans le remords de ses reniements passés, l’apôtre s’exclut des deux historia qui l’environnent : le présent de sa dénonciation, et le futur de la Crucifixion, imagée par le coup de dés. Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre Soldats jouant aux dès la tunique du Christ (détail)

Soldats jouant aux dès la tunique du Christ (détail) Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

La structure ternaire du bas relief nous aide aussi à bien lire la partie centrale : les deux mains qui se croisent appartiennent à deux scènes distinctes, celles des joueurs indifférents, et celle du chef qui désigne Pierre pour se faire confirmer son identité.

La structure ternaire du bas relief nous aide aussi à bien lire la partie centrale : les deux mains qui se croisent appartiennent à deux scènes distinctes, celles des joueurs indifférents, et celle du chef qui désigne Pierre pour se faire confirmer son identité.

Les Quatre Ages de la vie

Les Quatre Ages de la vie

C’est alors que nous comprenons que Valentin, maître en camouflage d’allégories, a transcendé la provocation superficielle des trois dés de la riffa en une métaphore très étudiée :

C’est alors que nous comprenons que Valentin, maître en camouflage d’allégories, a transcendé la provocation superficielle des trois dés de la riffa en une métaphore très étudiée :

La Diseuse de Bonne Aventure (détail)

La Diseuse de Bonne Aventure (détail)

Collection privée (anciennement Colnaghi)

Collection privée (anciennement Colnaghi) Gemäldegalerie, Dresde

Gemäldegalerie, Dresde

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

Le Christ et la femme adultère (détail)

Le Christ et la femme adultère (détail)

Quadreria del Pio Monte della Misericordia, Naples

Quadreria del Pio Monte della Misericordia, Naples Museo civico, Macerata

Museo civico, Macerata

avant 1620, Musée de Rennes

avant 1620, Musée de Rennes 1620-25, Collection particulière

1620-25, Collection particulière

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre Michael Angelo Immenraet, 1673-78, Fresque de l’Unionskirche de St. Martin, Idstein, photo rkd.nl

Michael Angelo Immenraet, 1673-78, Fresque de l’Unionskirche de St. Martin, Idstein, photo rkd.nl

Un Reniement par Seghers, détail de Alexandre le Grand dans l’atelier d’Apelle,

Un Reniement par Seghers, détail de Alexandre le Grand dans l’atelier d’Apelle, Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre Le Reniement de St Pierre

Le Reniement de St Pierre Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre Le reniement de saint Pierre

Le reniement de saint Pierre

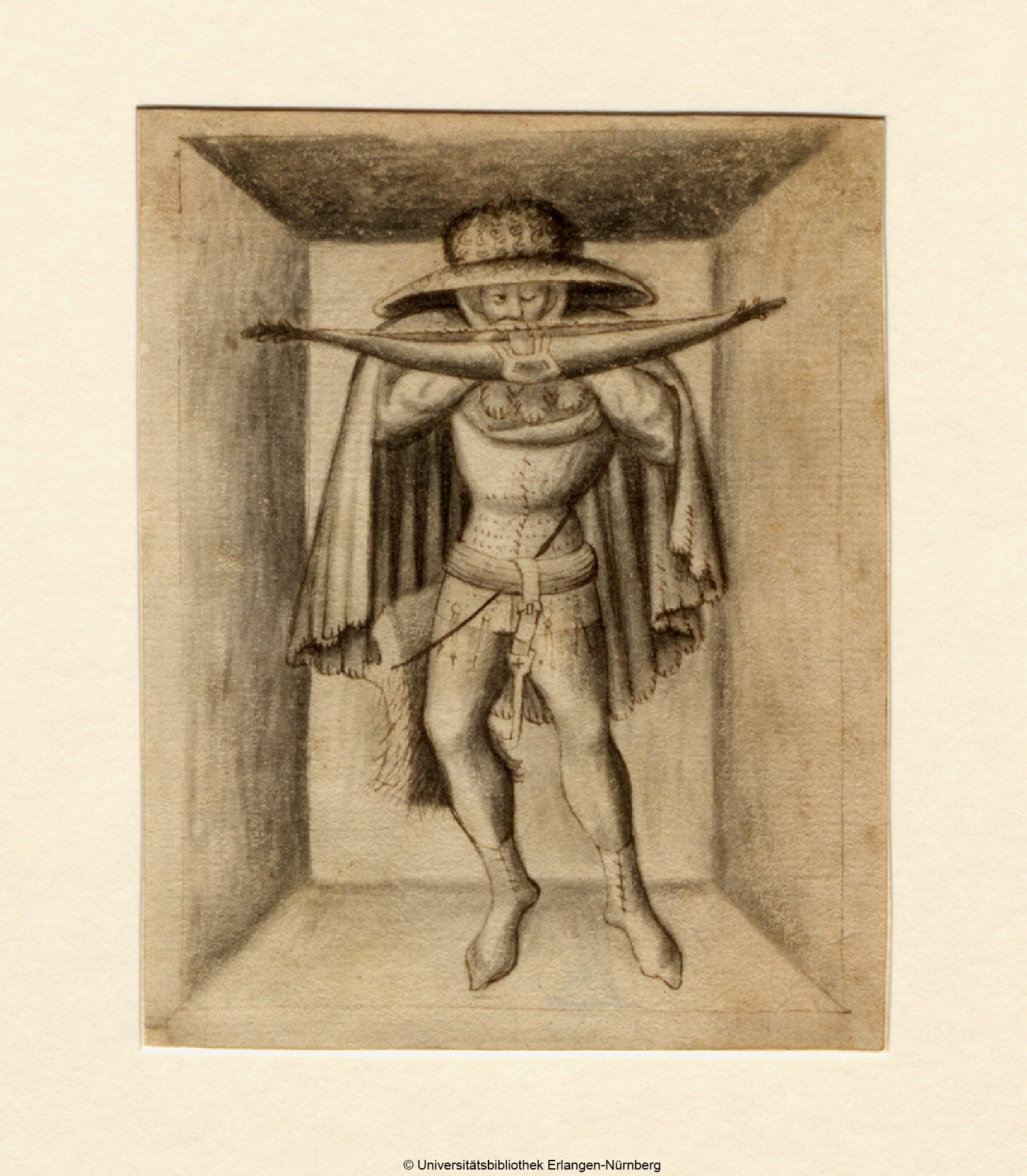

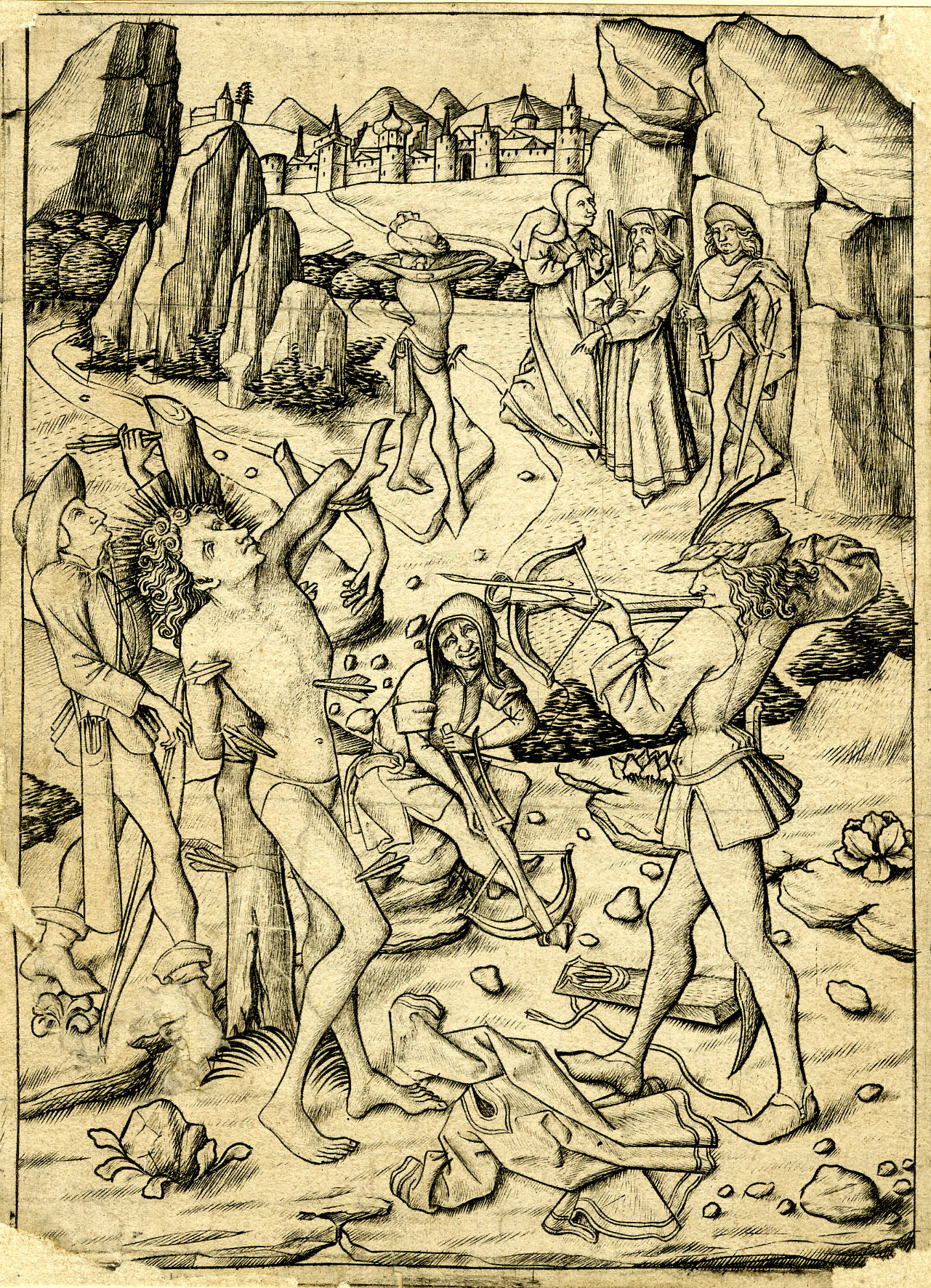

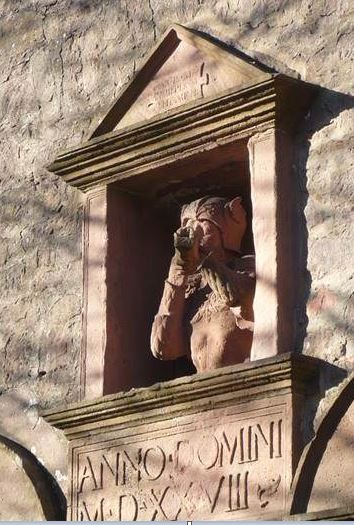

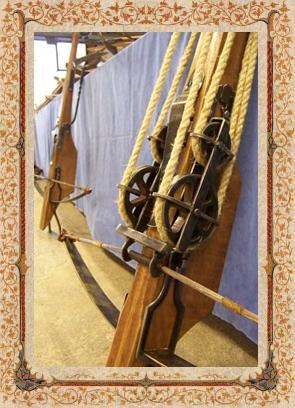

Sagittaire visant la cour du palais du Tau , XIIIème siècle

Sagittaire visant la cour du palais du Tau , XIIIème siècle

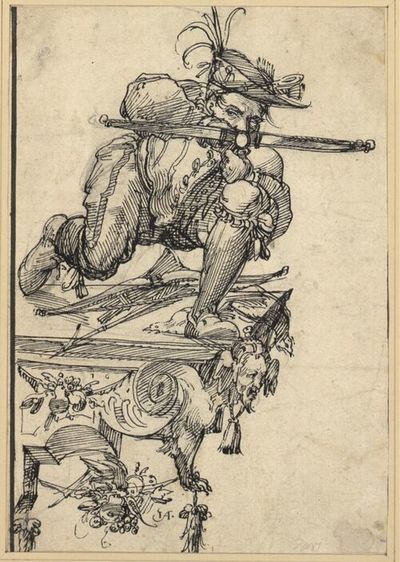

Jeu des offices de la Cour (Hofämterspiel), vers 1455, Kunsthistorisches Museum, Vienne

Jeu des offices de la Cour (Hofämterspiel), vers 1455, Kunsthistorisches Museum, Vienne Dessin, vers 1430, Allemagne du sud, Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg .

Dessin, vers 1430, Allemagne du sud, Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg . Wappenbuch (ONB 12820, fol. 184r), c. 1484-1486

Wappenbuch (ONB 12820, fol. 184r), c. 1484-1486 Le Martyre de Saint Sébastien, Maître ES, vers 1450

Le Martyre de Saint Sébastien, Maître ES, vers 1450

Arbalétrier au-dessus de la porte de l’armurerie des comtes de Wertheim

Arbalétrier au-dessus de la porte de l’armurerie des comtes de Wertheim Royal Collection Trust

Royal Collection Trust Louvre

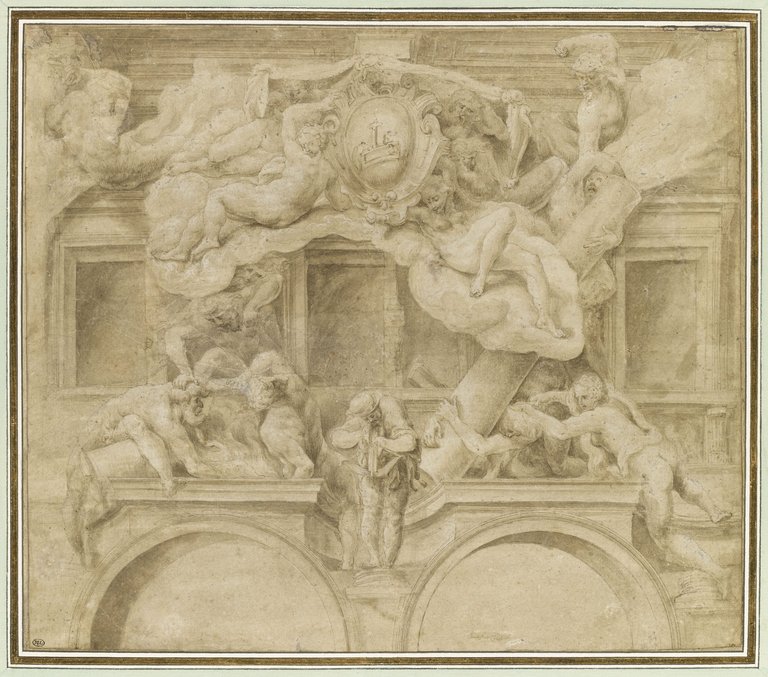

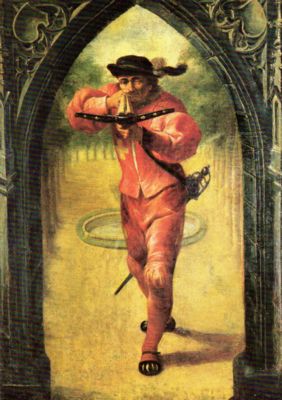

Louvre  Gravure de 1579, Attribuée à Cherubino Alberti, d’après Lelio Orsi

Gravure de 1579, Attribuée à Cherubino Alberti, d’après Lelio Orsi Anonyme allemand, vers 1590 , Collection Marolles, volume 197, P. 17382, BNF

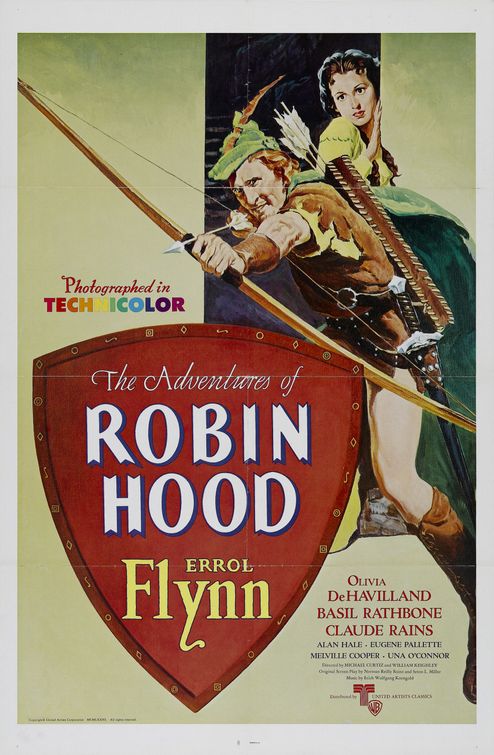

Anonyme allemand, vers 1590 , Collection Marolles, volume 197, P. 17382, BNF Errol Flynn, 1938

Errol Flynn, 1938 Russell Crowe, 2010

Russell Crowe, 2010

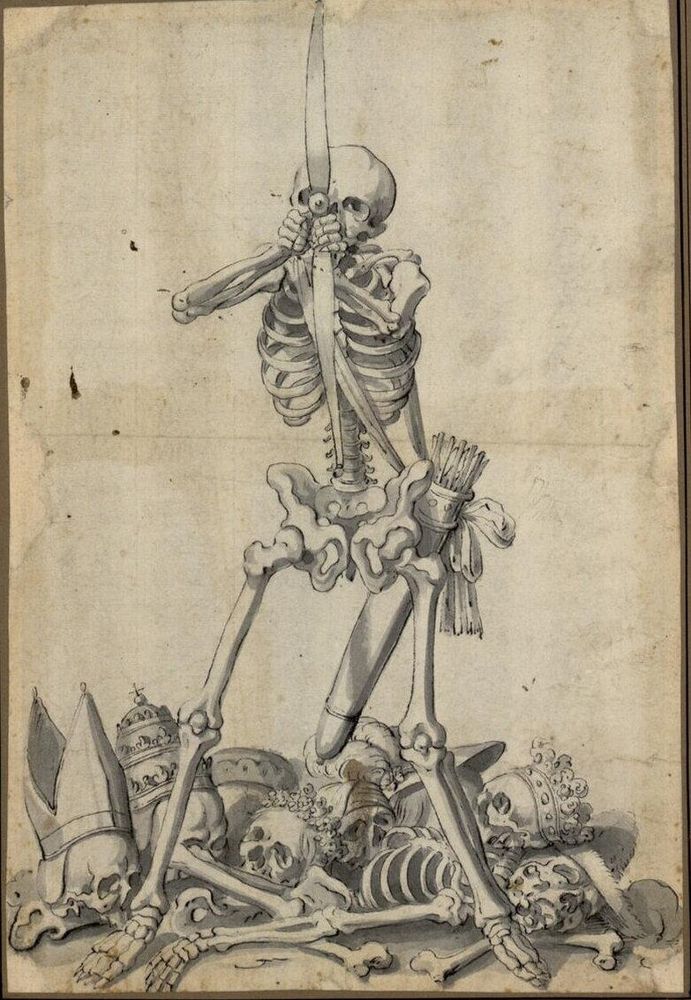

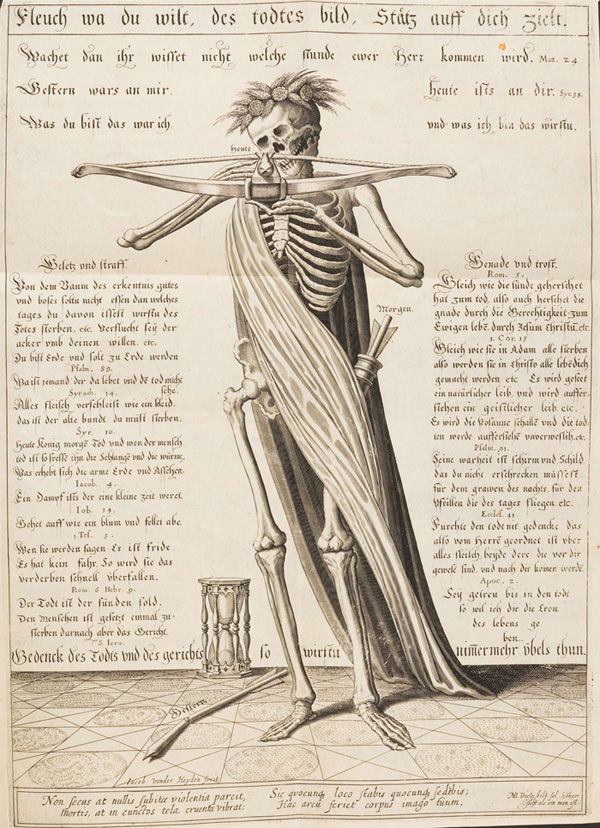

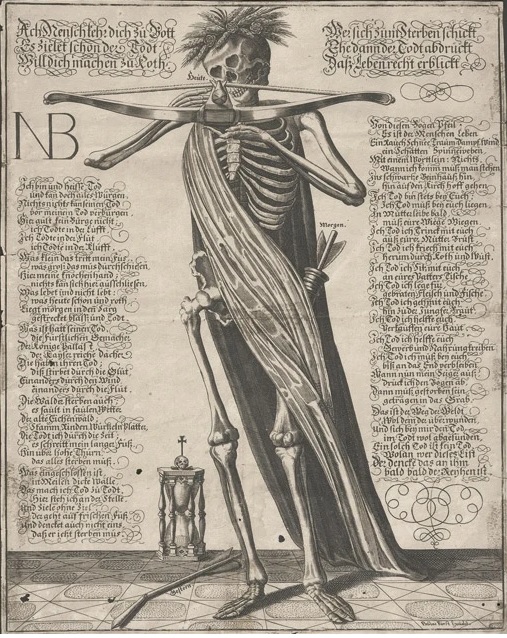

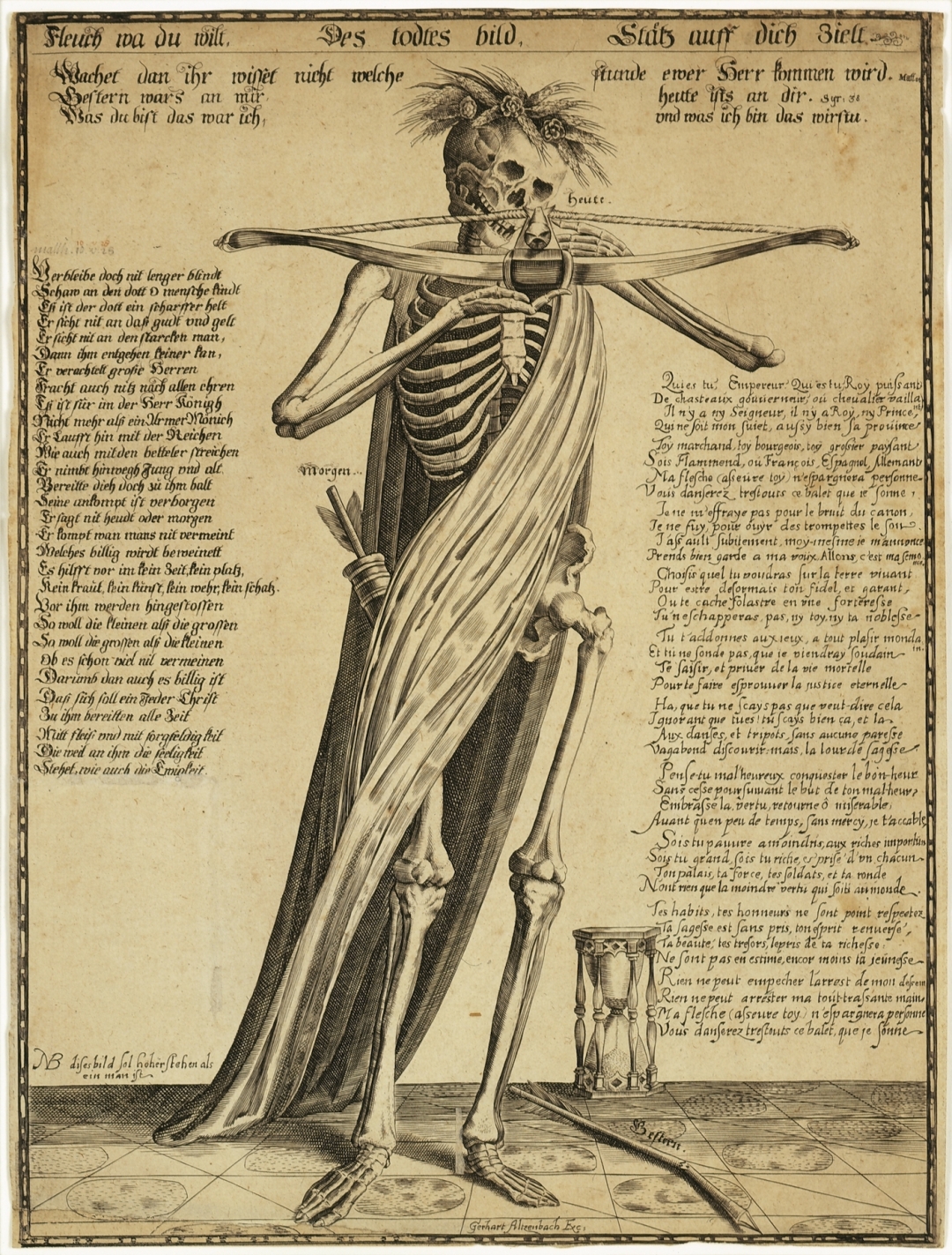

Le triomphe de la Mort

Le triomphe de la Mort La Mort à l’arbalète

La Mort à l’arbalète La Mort à l’arbalète

La Mort à l’arbalète Copie d’après Jacob van der Heyden, 1650

Copie d’après Jacob van der Heyden, 1650

La mort à l’arbalète (“Death with a Crossbow or Death Stays on Target”)

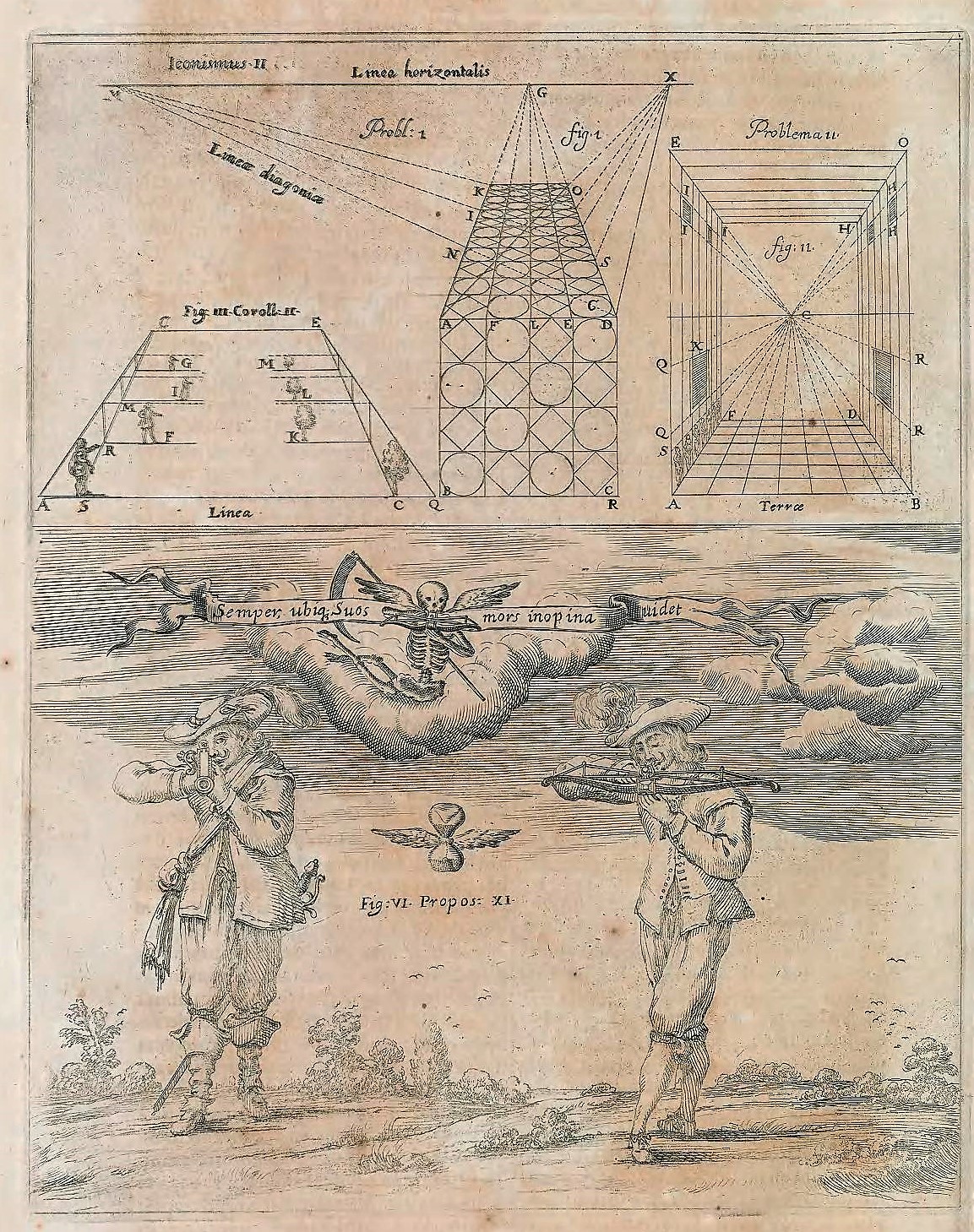

La mort à l’arbalète (“Death with a Crossbow or Death Stays on Target”) L’escalier de la hiérarchie humaine,

L’escalier de la hiérarchie humaine, Athanasius Kircher, 1646, Ars Magna Lucis, p 138 [4]

Athanasius Kircher, 1646, Ars Magna Lucis, p 138 [4] Dessin allemand, XVIIIème, collection particulière

Dessin allemand, XVIIIème, collection particulière Le bolchevisme c’est l’esclavage, le viol, le meutre de masse, l’extermination.

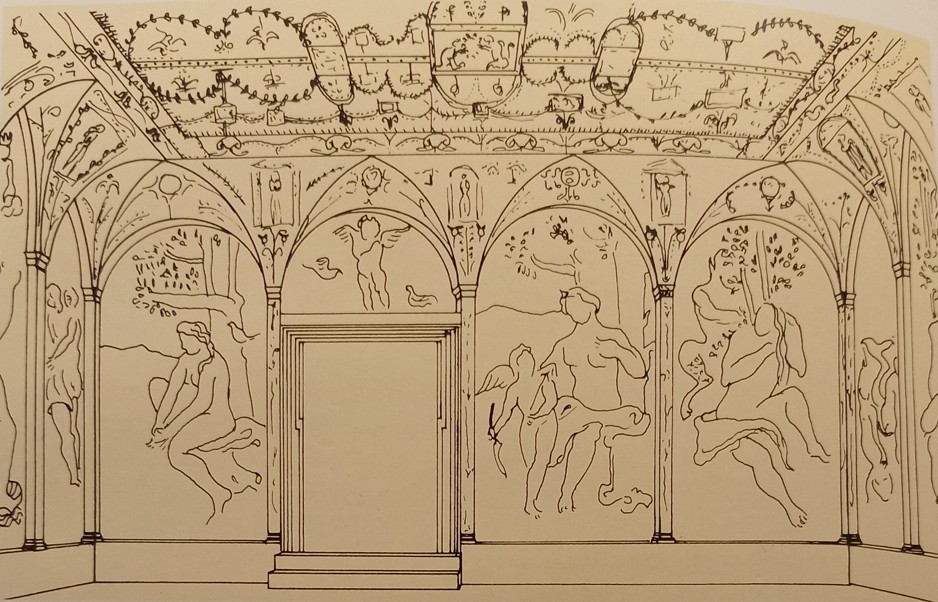

Le bolchevisme c’est l’esclavage, le viol, le meutre de masse, l’extermination. Fresque provenant de la Villa Spada (Stati-Mattei) à Rome

Fresque provenant de la Villa Spada (Stati-Mattei) à Rome  Reconstruction de A.Forcellino, [4a], p 29

Reconstruction de A.Forcellino, [4a], p 29

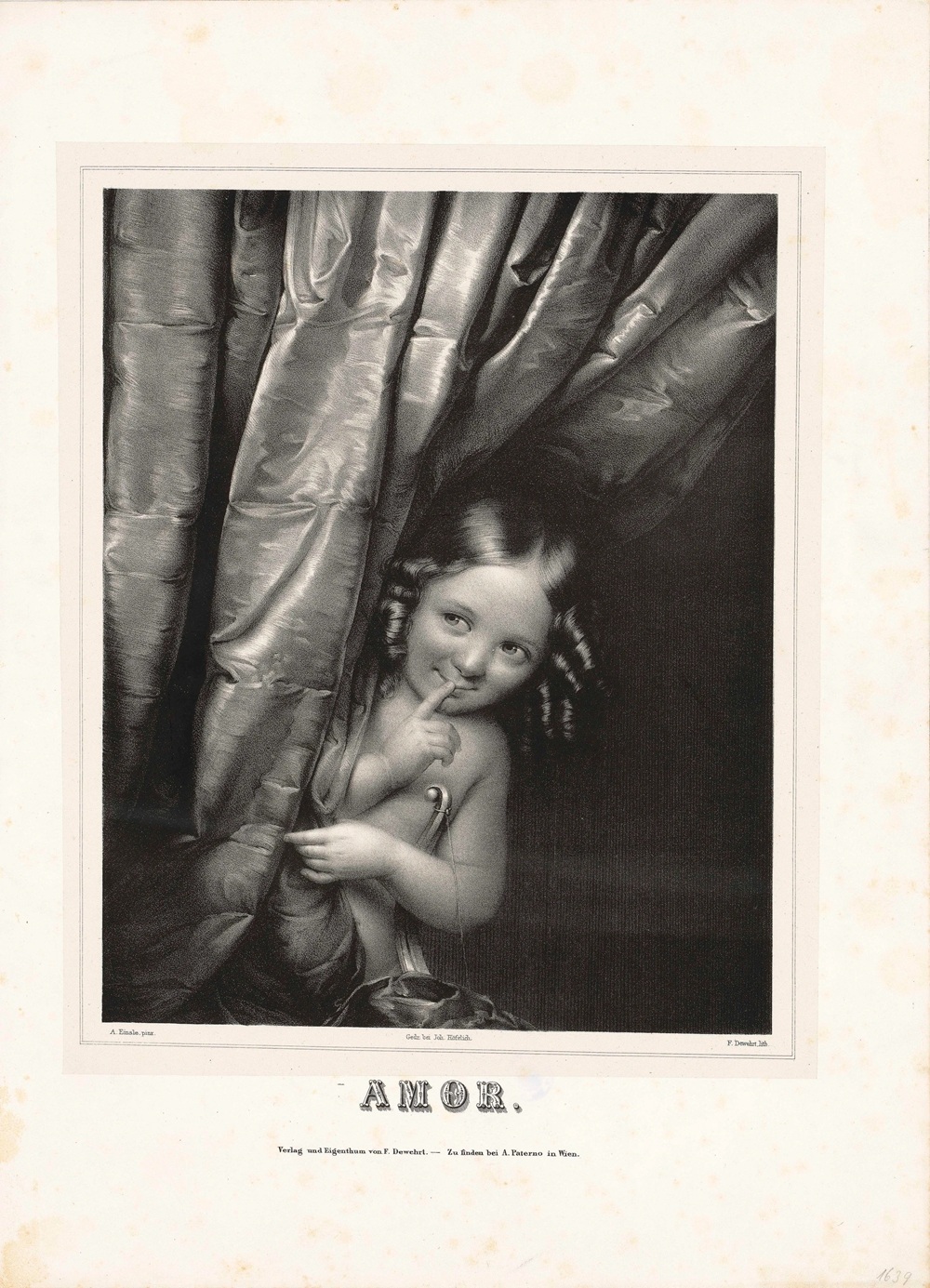

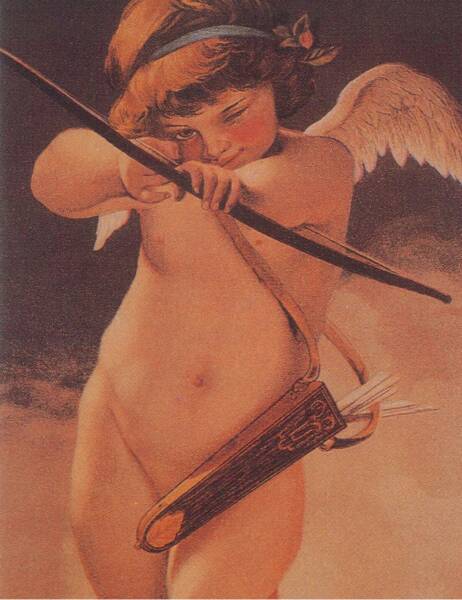

Cupidon tirant une flèche

Cupidon tirant une flèche

Amor

Amor Cupidon, copie d’après Reynolds, 1780-85, collection particulière

Cupidon, copie d’après Reynolds, 1780-85, collection particulière

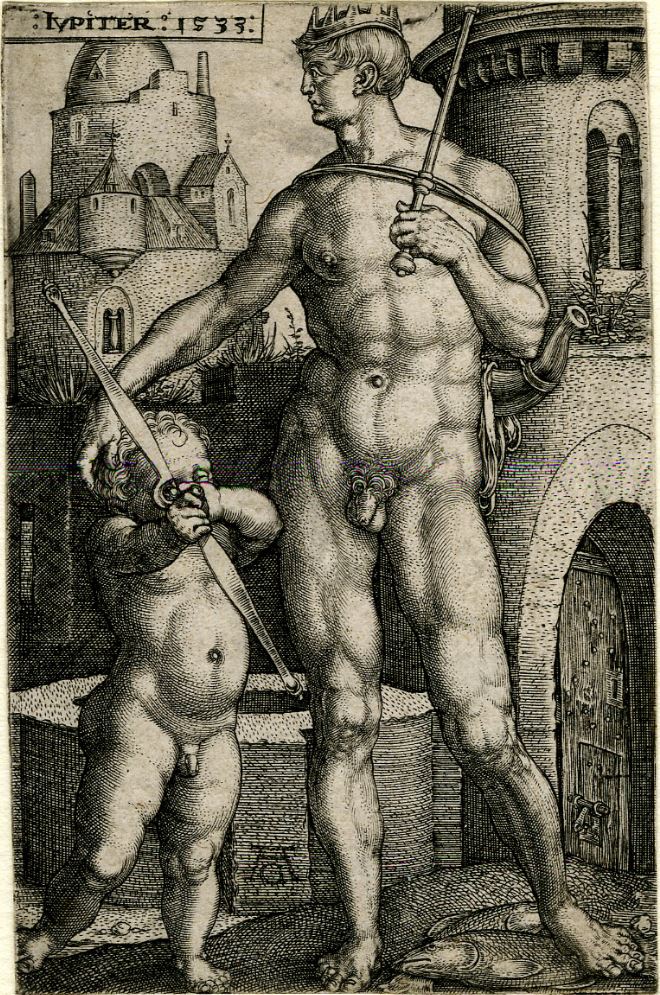

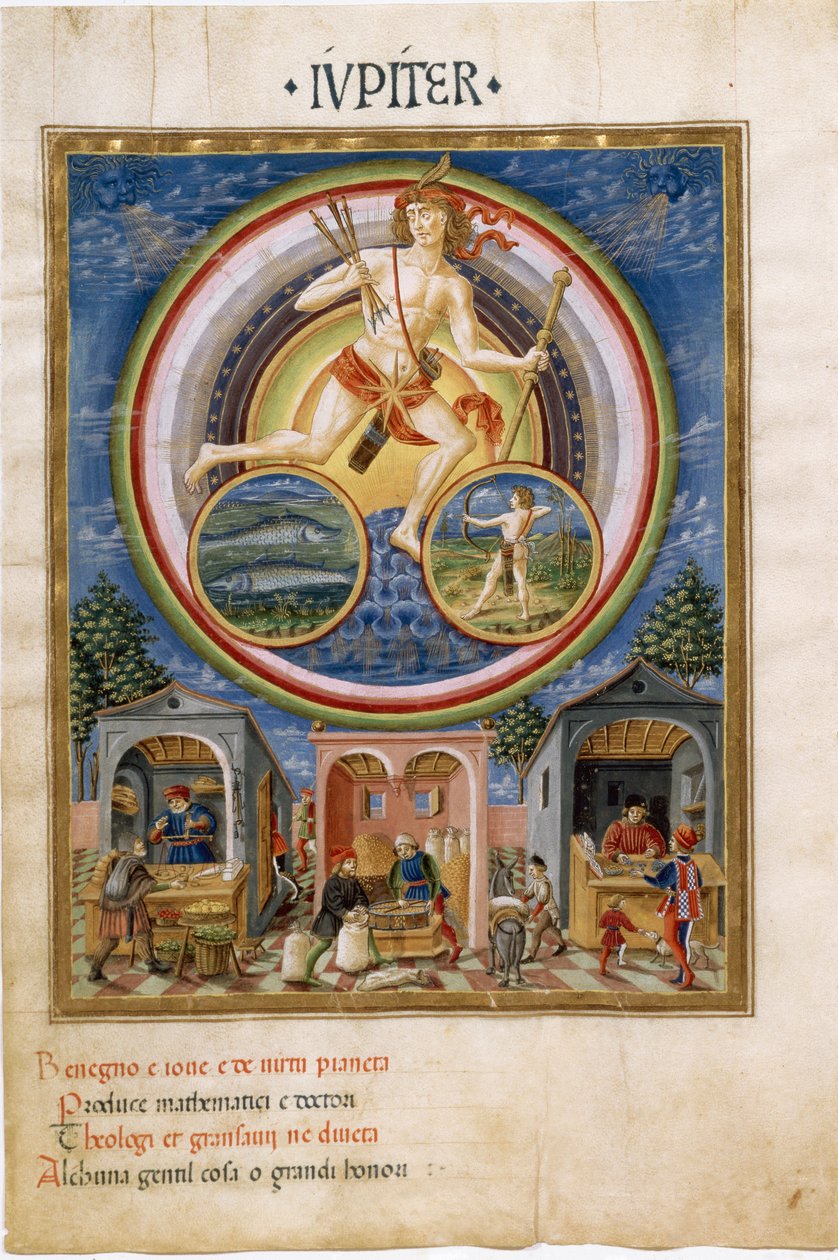

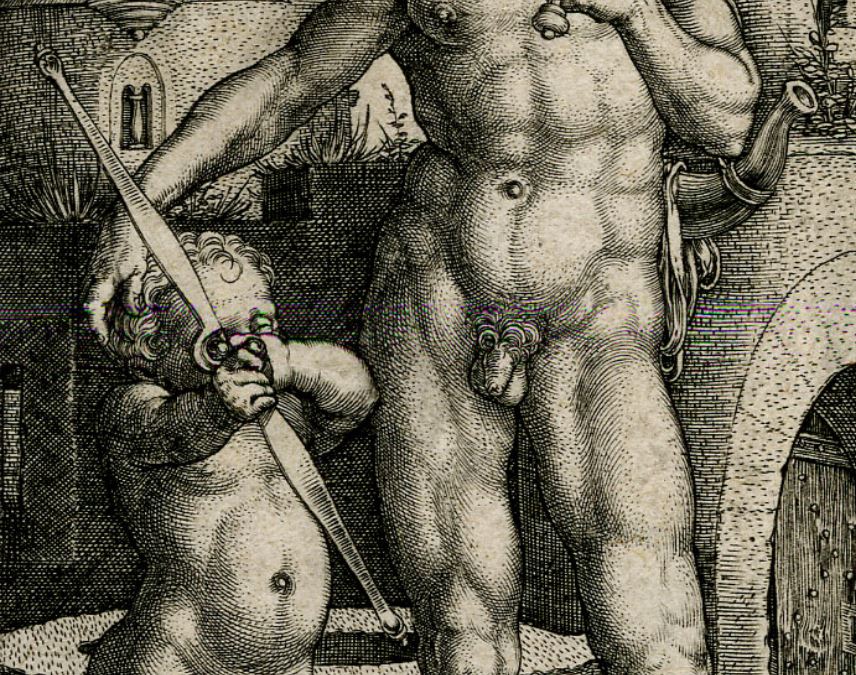

Jupiter avec les Poissons et le Sagittaire

Jupiter avec les Poissons et le Sagittaire

Vénus et Cupidon

Vénus et Cupidon Vénus, Mars et Amour

Vénus, Mars et Amour

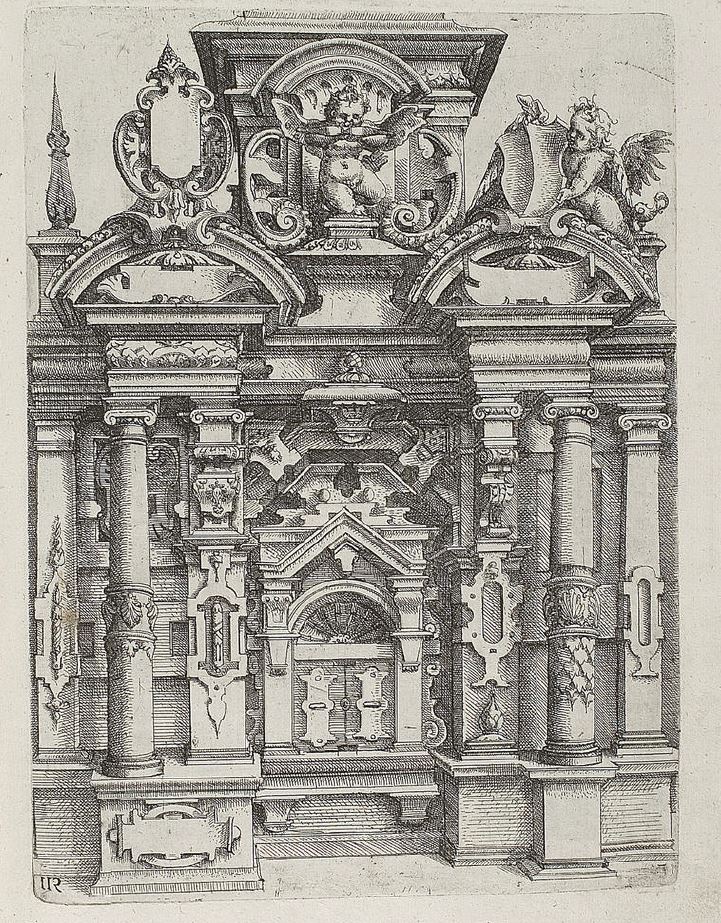

Wendel Dietterlin « Architectvra Von Außtheilung, Symmetria vnd Proportion der Fünff Seulen, und aller darauß volgender Kunst Arbeit, von Fenstern, Caminen … », Nurnberg, 1598 planche 112

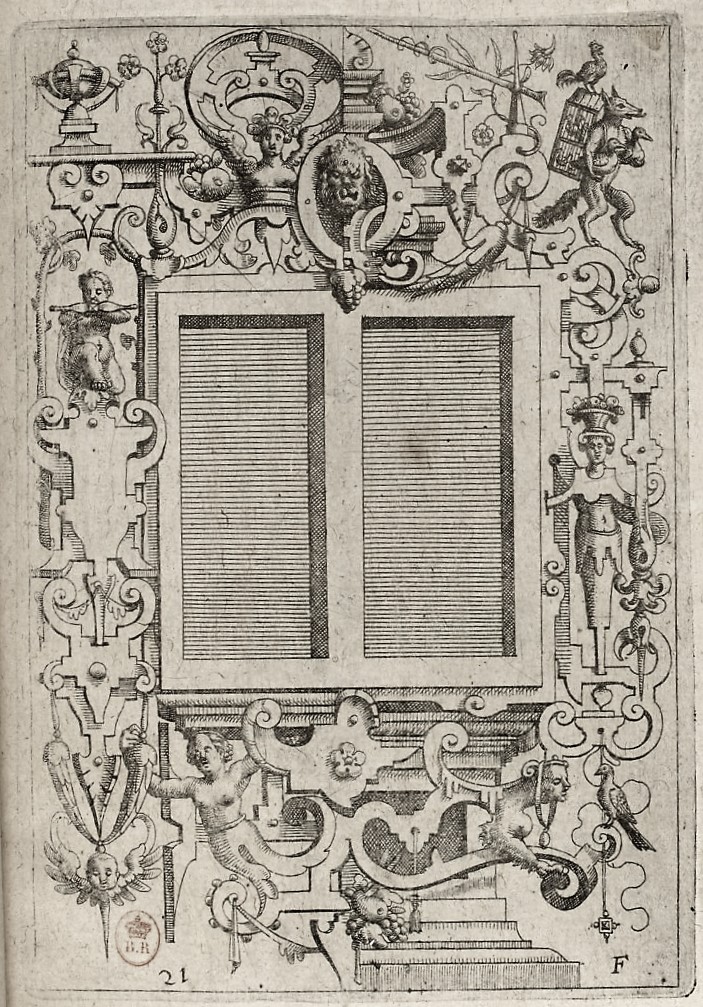

Wendel Dietterlin « Architectvra Von Außtheilung, Symmetria vnd Proportion der Fünff Seulen, und aller darauß volgender Kunst Arbeit, von Fenstern, Caminen … », Nurnberg, 1598 planche 112 Daniel Meyer, L’ Architecture Ou Demonstration De Toute Sorte d’ Ornemens, és Portes, Fenestres, Planches… a Heydelberg ches Pierre Bourgeat, 1609, planche 21

Daniel Meyer, L’ Architecture Ou Demonstration De Toute Sorte d’ Ornemens, és Portes, Fenestres, Planches… a Heydelberg ches Pierre Bourgeat, 1609, planche 21

La nymphe de l’amour

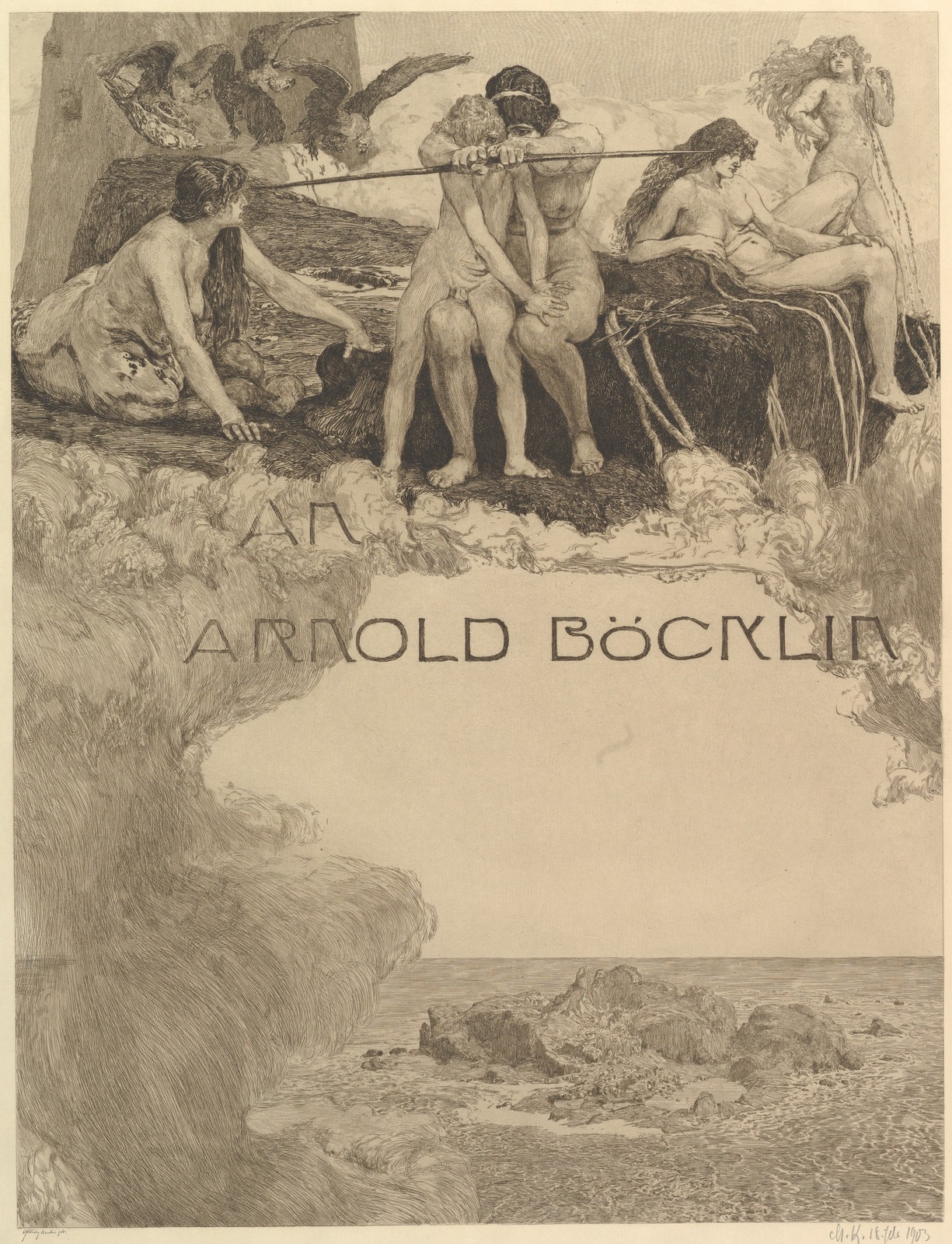

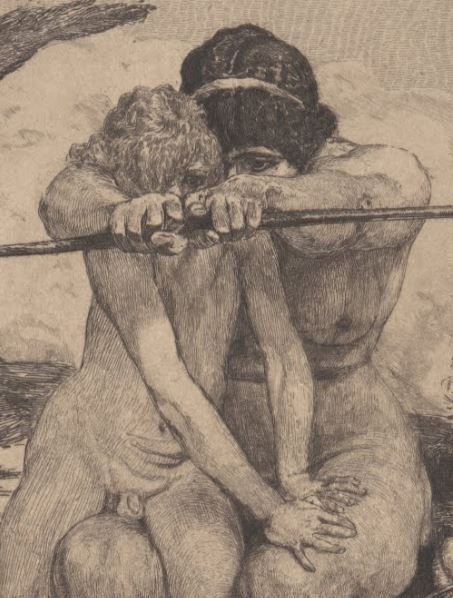

La nymphe de l’amour Dédicace à Arnold Böcklin

Dédicace à Arnold Böcklin

L’art de l’exhibition inversée : l’arc sans flèche et le cache-sexe rendent criant ce qui n’est pas montré.

L’art de l’exhibition inversée : l’arc sans flèche et le cache-sexe rendent criant ce qui n’est pas montré.

Arbalétrier

Arbalétrier L’arbalétrier et la laitière (The Archer and the Milkmaid)

L’arbalétrier et la laitière (The Archer and the Milkmaid)

Arbalétrier et servante tenant un verre de vin (Bogenschütze und Milchmagd mit Weinglas)

Arbalétrier et servante tenant un verre de vin (Bogenschütze und Milchmagd mit Weinglas)

Arbalétrier

Arbalétrier Pierre Landry 1690

Pierre Landry 1690 Nicolas Simon Duflos 1725-60

Nicolas Simon Duflos 1725-60 Johann Rudolf Schellenberg, fin XVIIe, Kunsthaus Zurich

Johann Rudolf Schellenberg, fin XVIIe, Kunsthaus Zurich Décoration murale, Schloss Lichtenstein

Décoration murale, Schloss Lichtenstein

Amazons of the Bow A Sketch at an Archery Meeting. Illustration de Lucien Davis, Supplément de The Illustrated London News, 3 Octobre 1885

Amazons of the Bow A Sketch at an Archery Meeting. Illustration de Lucien Davis, Supplément de The Illustrated London News, 3 Octobre 1885 Lilial Harley, Eine Nacht in Berlin (A Knight in London), 1928

Lilial Harley, Eine Nacht in Berlin (A Knight in London), 1928

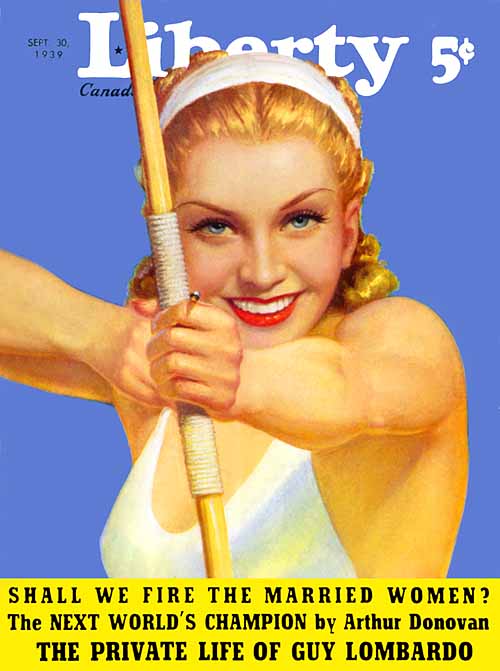

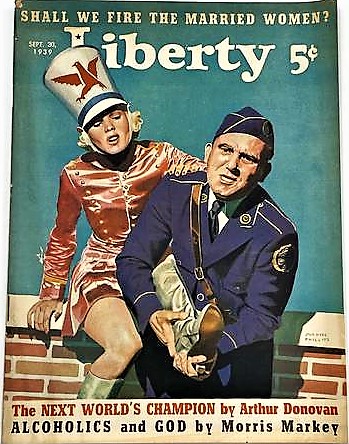

Edition Canada, couverture de Victor Tchetchet

Edition Canada, couverture de Victor Tchetchet Edition US, couverture de John Hyde Phillips

Edition US, couverture de John Hyde Phillips Jane Russell, Pic Magazine du 10 Novembre 1941

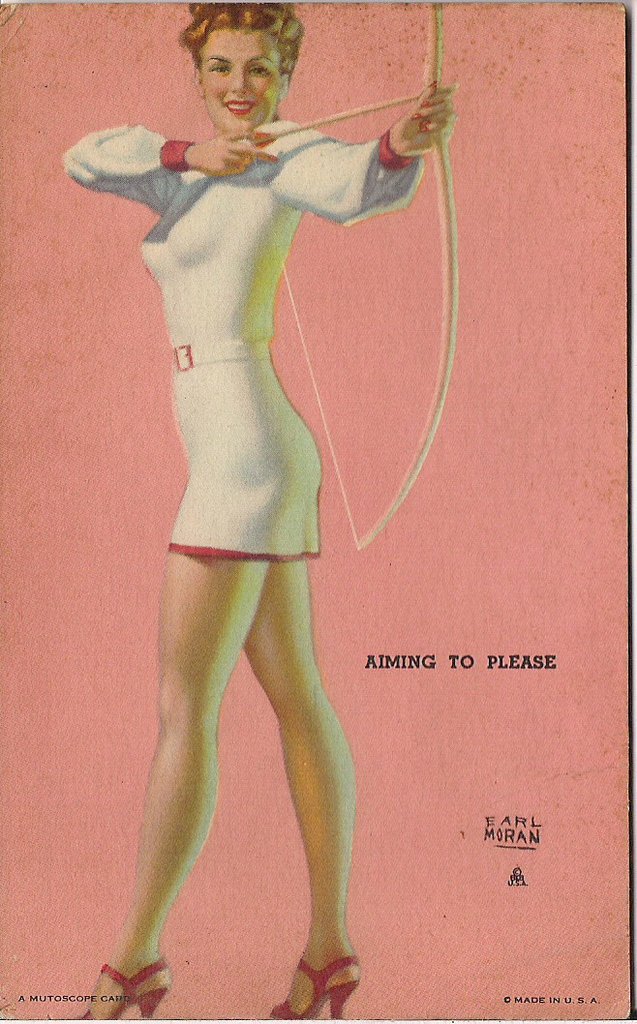

Jane Russell, Pic Magazine du 10 Novembre 1941 Visant à plaire (Aiming to please)

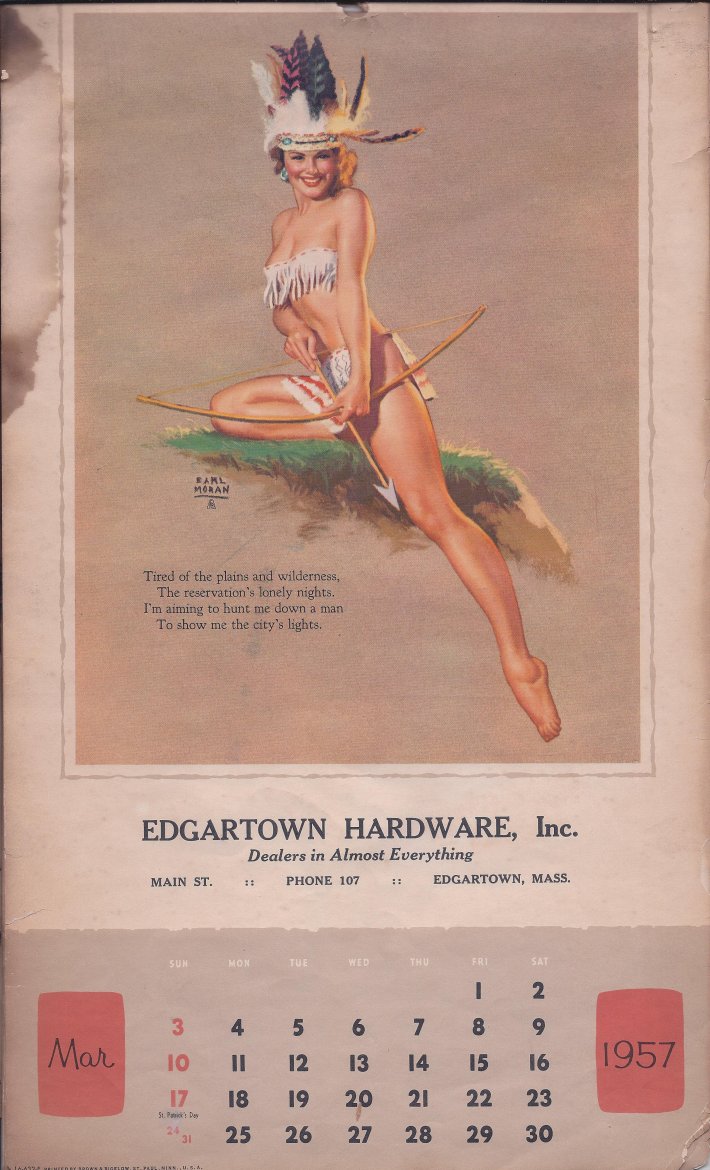

Visant à plaire (Aiming to please) Earl Moran, calendrier Mars 1957

Earl Moran, calendrier Mars 1957 April shower, 8 avril 1944

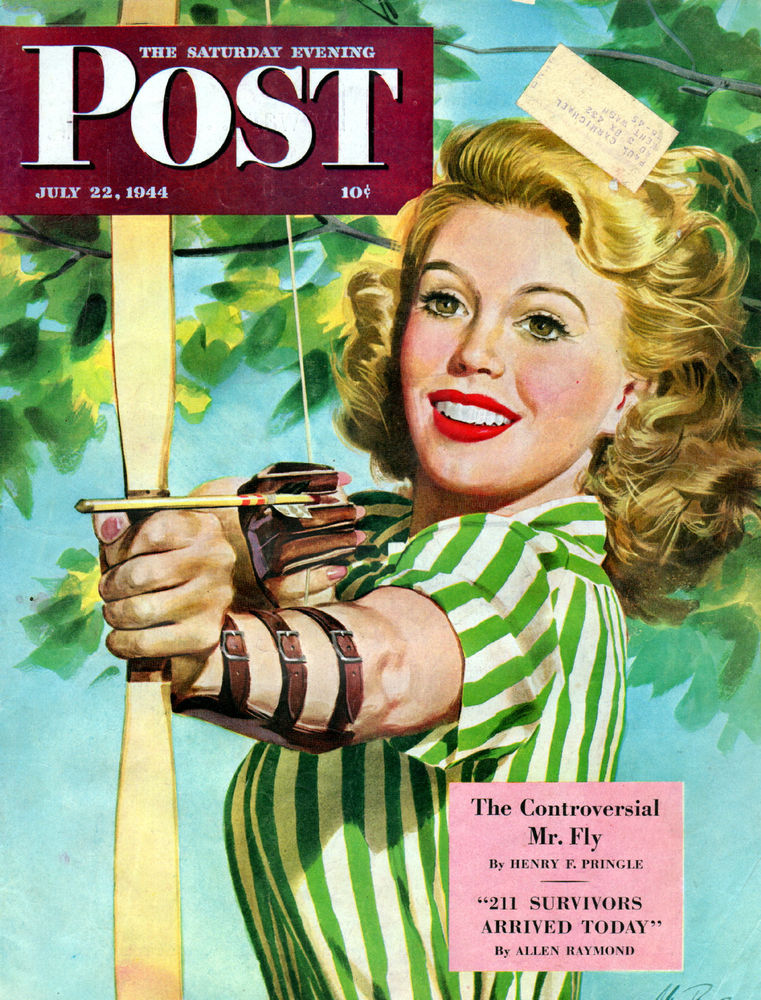

April shower, 8 avril 1944 Archer woman, 22 juillet 1944

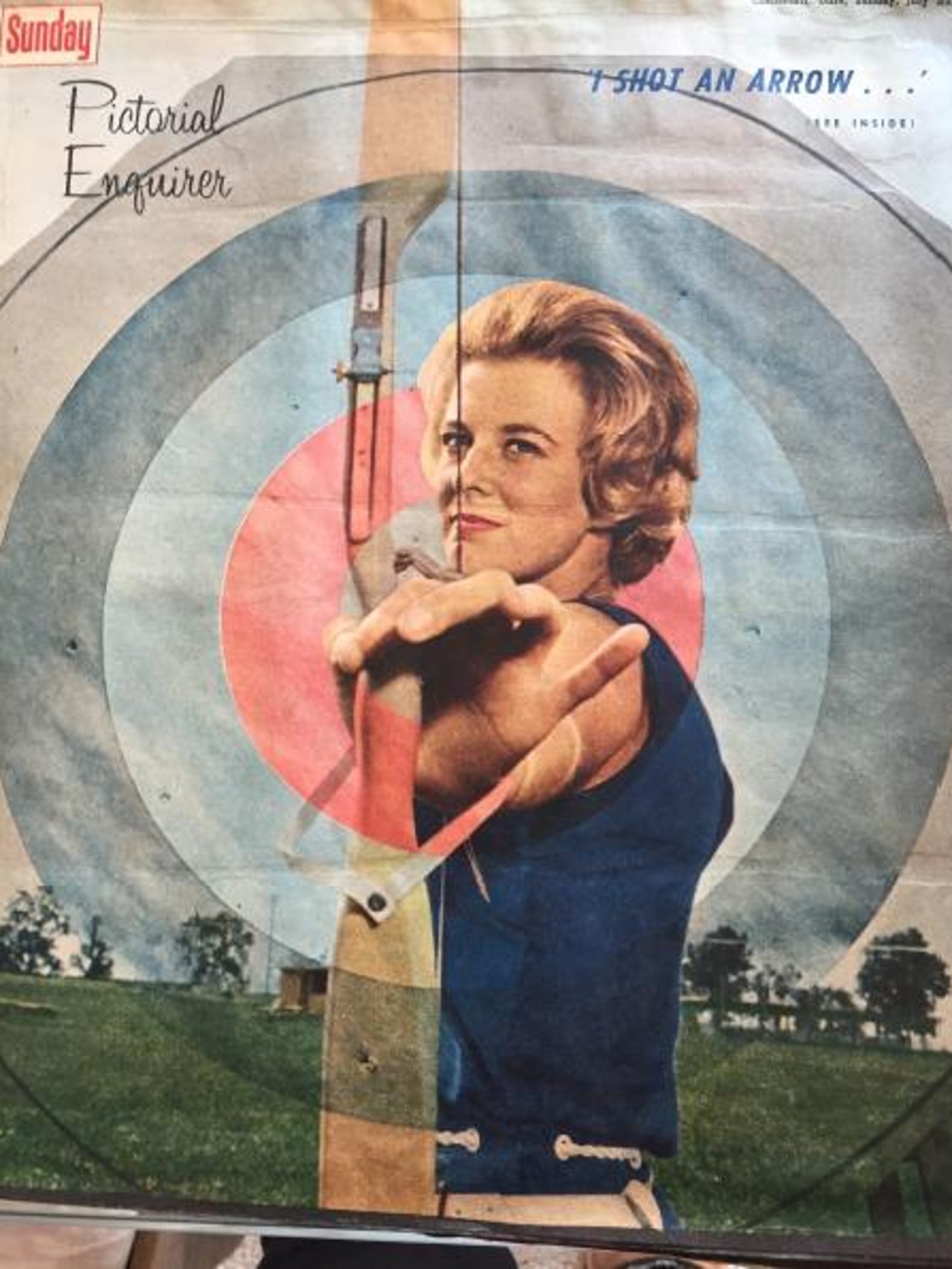

Archer woman, 22 juillet 1944 23 Juillet 1949, Toronto Star Weekly

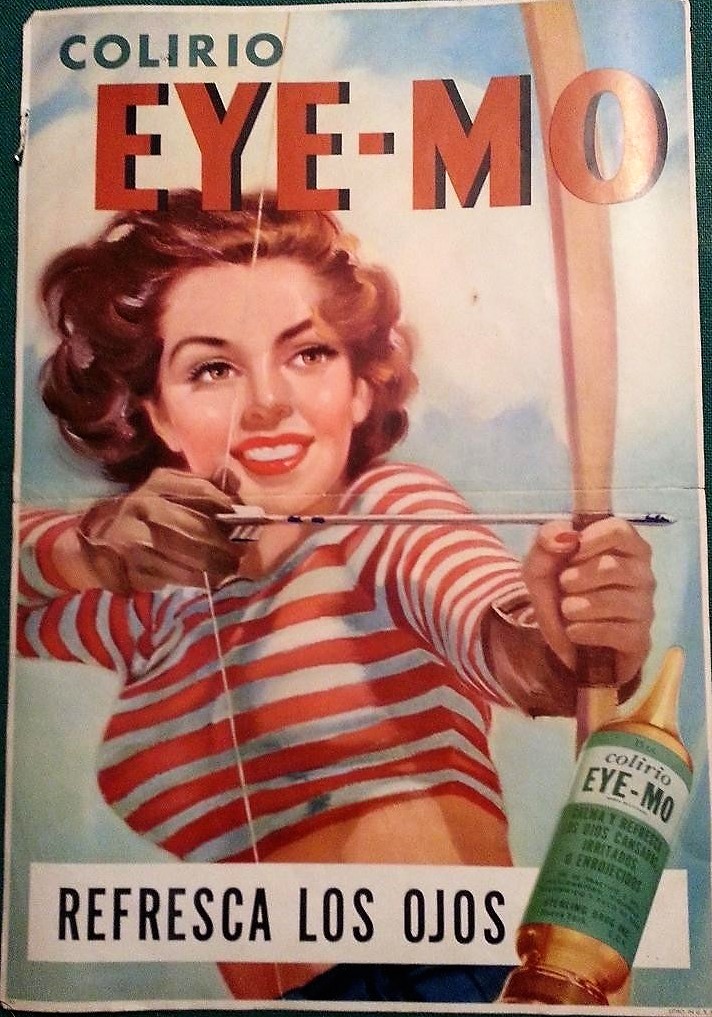

23 Juillet 1949, Toronto Star Weekly Années 50, publicité espagnole

Années 50, publicité espagnole Cupidon moderne, 1949, Stars et vedettes n°43

Cupidon moderne, 1949, Stars et vedettes n°43

Nancy Kleinman, vers 1960

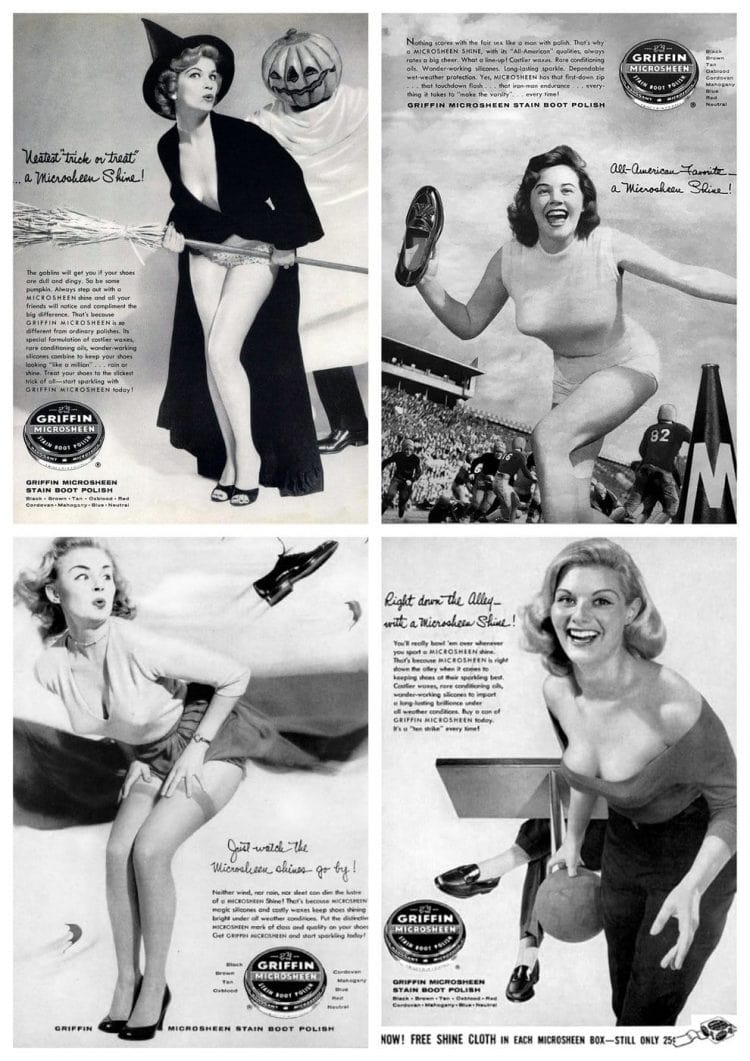

Nancy Kleinman, vers 1960 Publicité pour le cirage Griffin Microsheen, parue dans Plaboy 1957

Publicité pour le cirage Griffin Microsheen, parue dans Plaboy 1957

J’appellerais volontiers sursexisme cette interception improbable de la flèche en plein coeur par un mocassin.

J’appellerais volontiers sursexisme cette interception improbable de la flèche en plein coeur par un mocassin. Affiche pour « Une nuit en enfer » (From Dusk till Dawn), Frazetta, 1996

Affiche pour « Une nuit en enfer » (From Dusk till Dawn), Frazetta, 1996 Dans une des affiches retenues, c’est la figure la plus insolite, l’arbalétrière, qui passe en tête des tireurs et supplante le glamour plus banal de la femme fatale.

Dans une des affiches retenues, c’est la figure la plus insolite, l’arbalétrière, qui passe en tête des tireurs et supplante le glamour plus banal de la femme fatale. Merida, Joseph Qiu, 2017, josephqiuart

Merida, Joseph Qiu, 2017, josephqiuart Anatase Flurite, 2020, leksaart

Anatase Flurite, 2020, leksaart

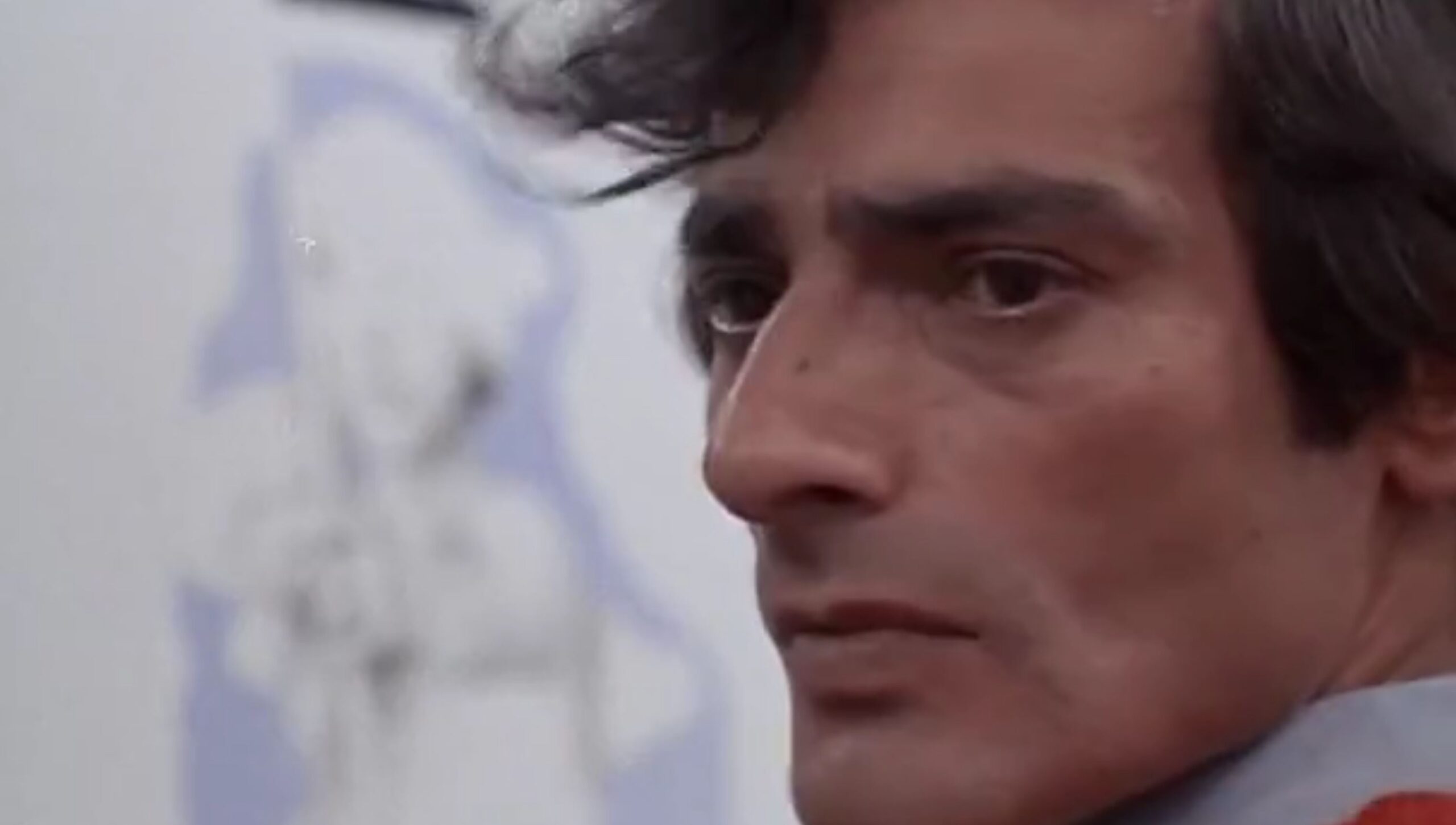

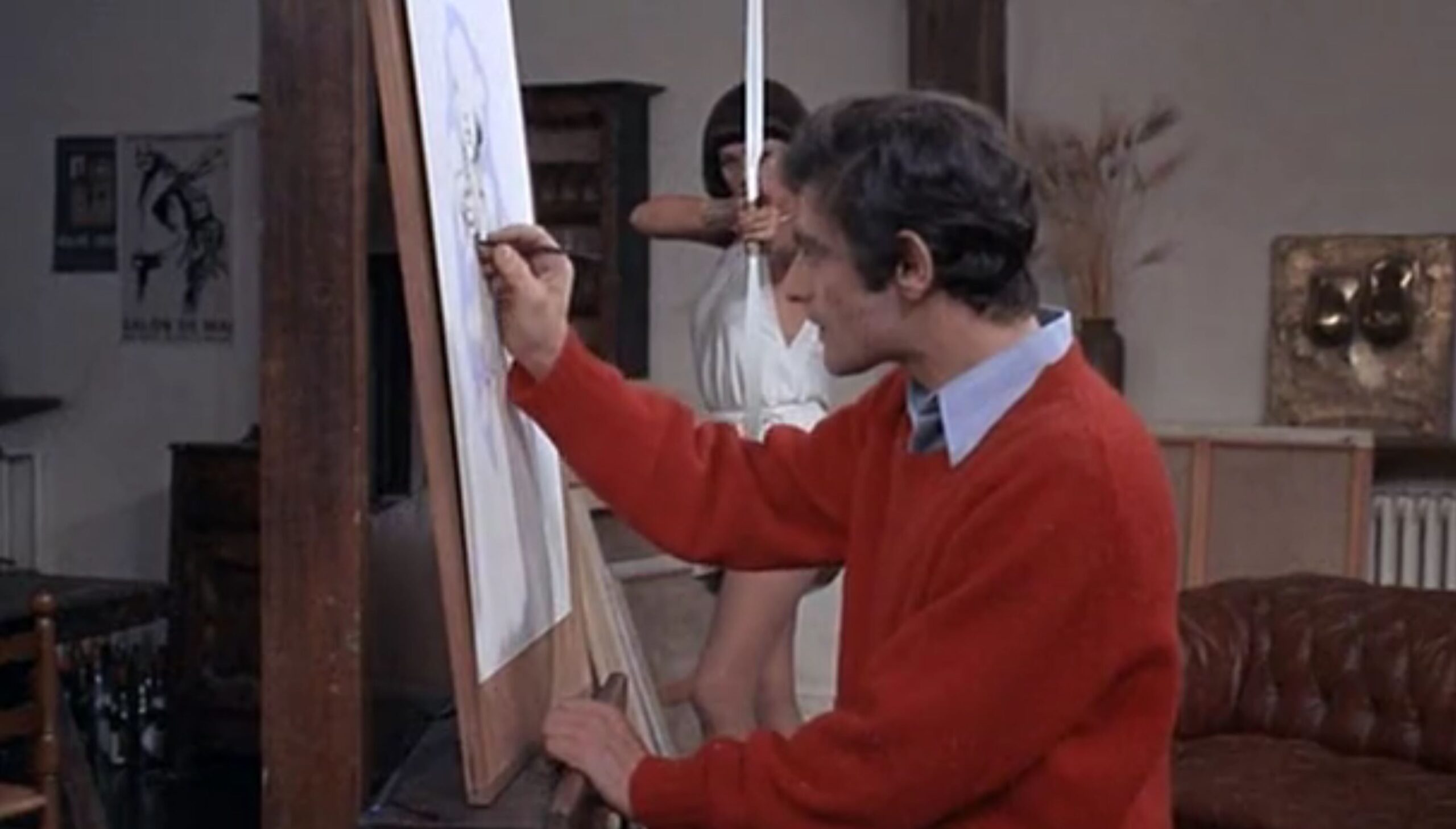

1.23.29

1.23.29 1.23.43

1.23.43 1-24-18

1-24-18 1.26.35

1.26.35 1.26.36

1.26.36 1.26.37

1.26.37 1.26.38

1.26.38 1.28.37

1.28.37 1.28.40

1.28.40 1.28.48

1.28.48 1.28.52

1.28.52 1.33.35

1.33.35 1.34.38

1.34.38 1930, Joan Crawford dans « Montana Moon »

1930, Joan Crawford dans « Montana Moon »

1930, Joan Crawford dans « Montana Moon »

1930, Joan Crawford dans « Montana Moon » Vers 1956, Natalie Wood

Vers 1956, Natalie Wood Décembre 1967, La Vie Parisienne

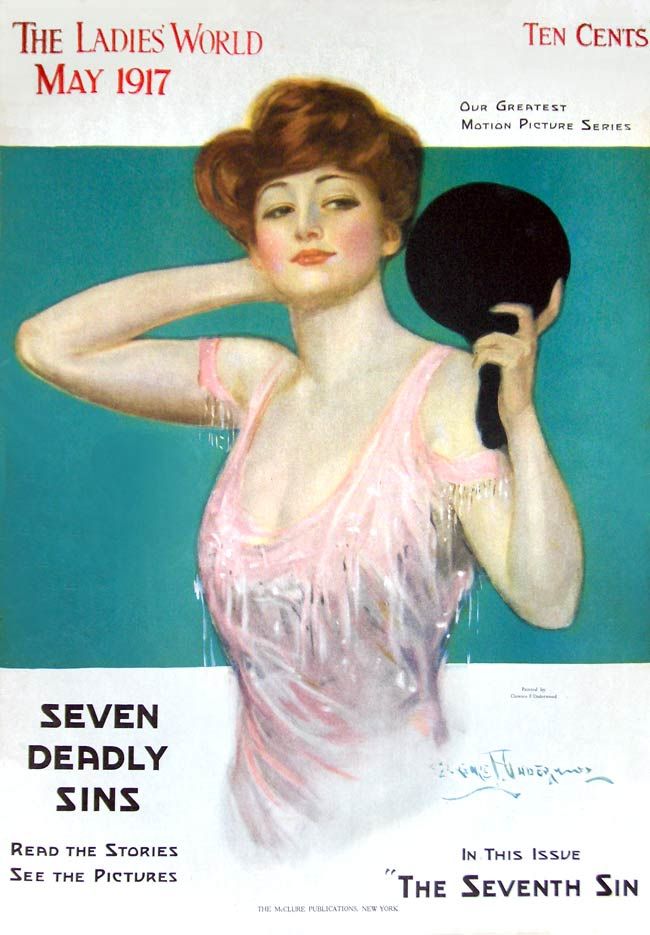

Décembre 1967, La Vie Parisienne Mai 1917, The seventh sin

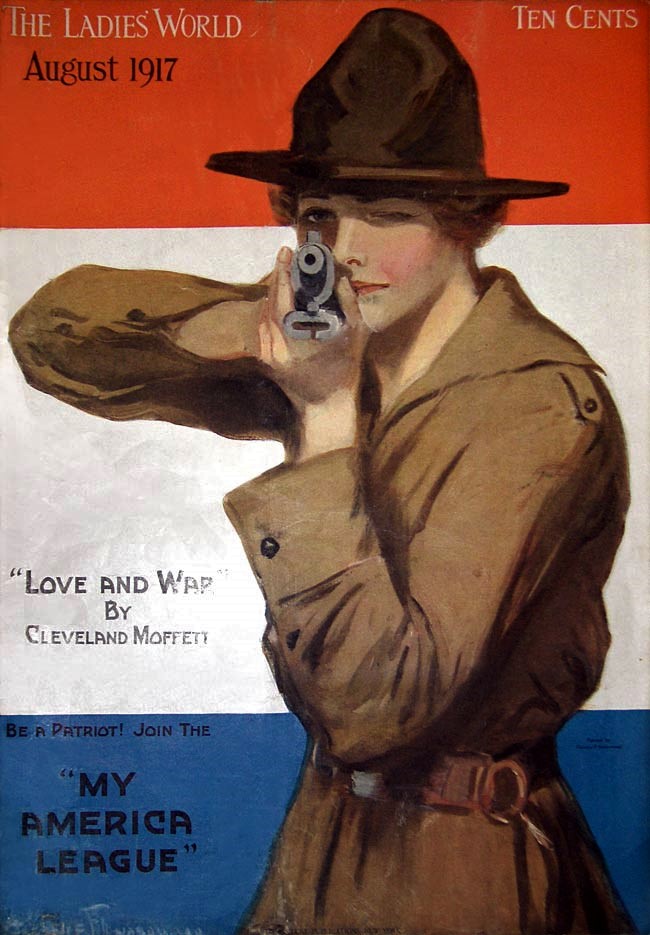

Mai 1917, The seventh sin Août 1917, Be a patriot, Join « My America » League

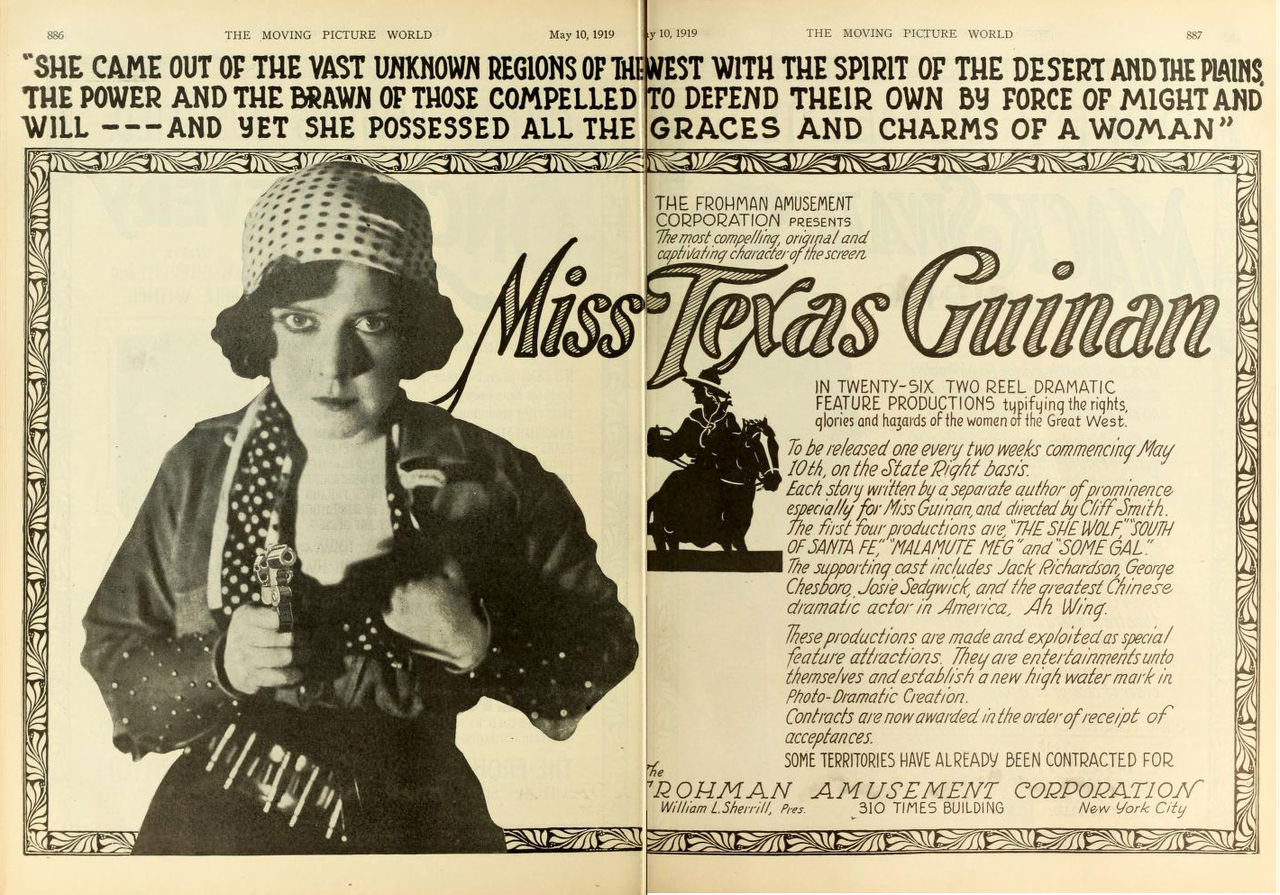

Août 1917, Be a patriot, Join « My America » League 1919, Prospectus pour une série de films avec l’actrice Texas Guinan

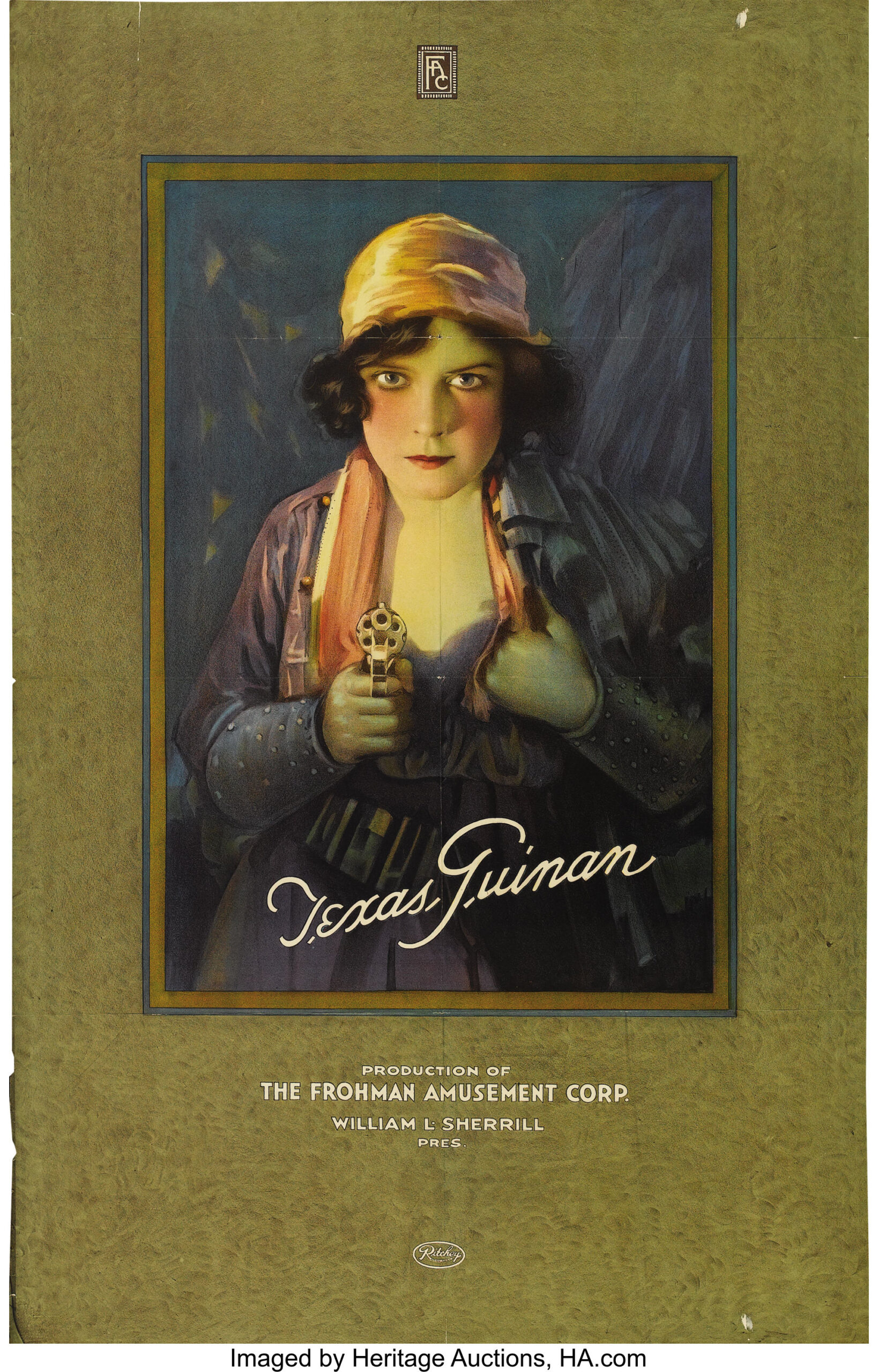

1919, Prospectus pour une série de films avec l’actrice Texas Guinan 1919, Texas Guinan

1919, Texas Guinan 1934, Equipe championne féminine du club de tir de l’Université du Missouri.

1934, Equipe championne féminine du club de tir de l’Université du Missouri. 1936, les starlettes Eleanor Bayley, Colleen Colman, and Jean Sennett, photo promotionelle pour annoncer « Stage Struck »

1936, les starlettes Eleanor Bayley, Colleen Colman, and Jean Sennett, photo promotionelle pour annoncer « Stage Struck »

1941, Belle Starr

1941, Belle Starr 1948, The Paleface

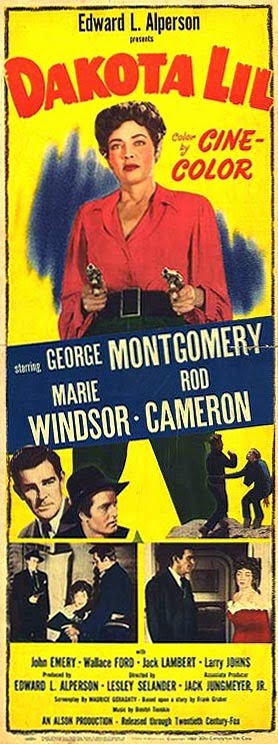

1948, The Paleface 1950, Dakota Lil

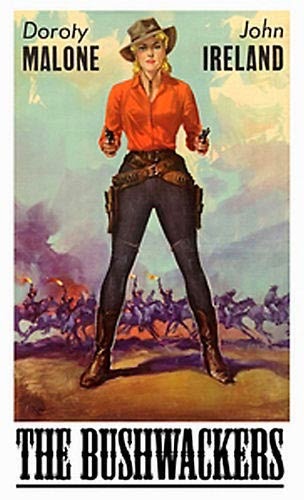

1950, Dakota Lil 1951, Bushwackers

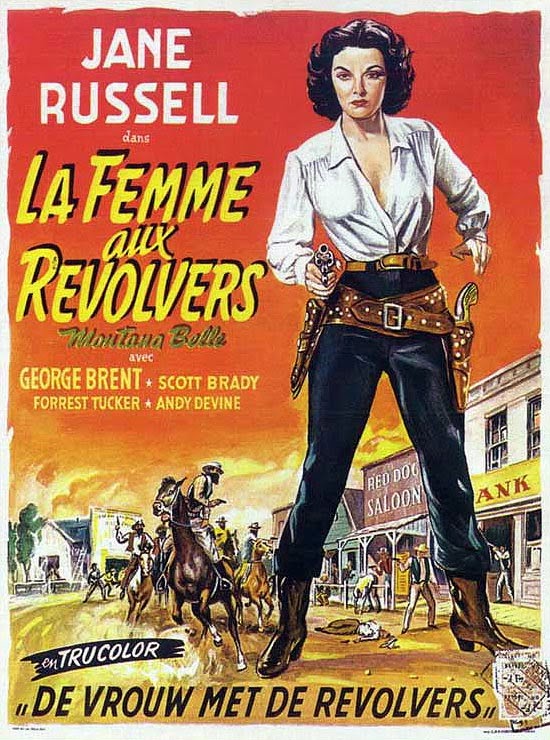

1951, Bushwackers 1952, Montana Belle

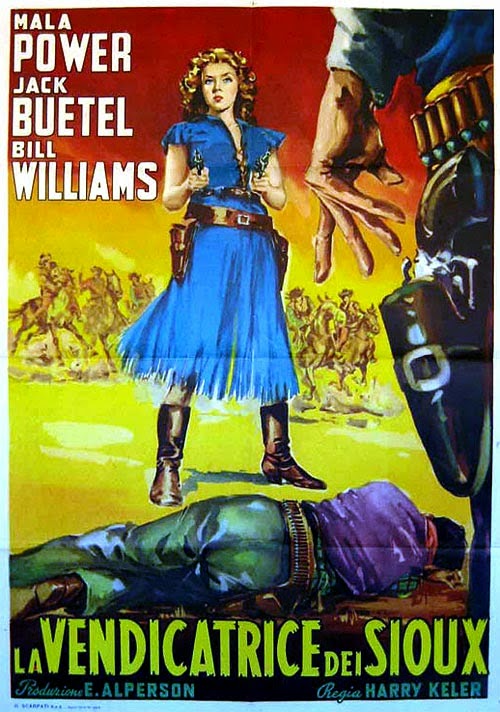

1952, Montana Belle 1952, Rose of Cimarron

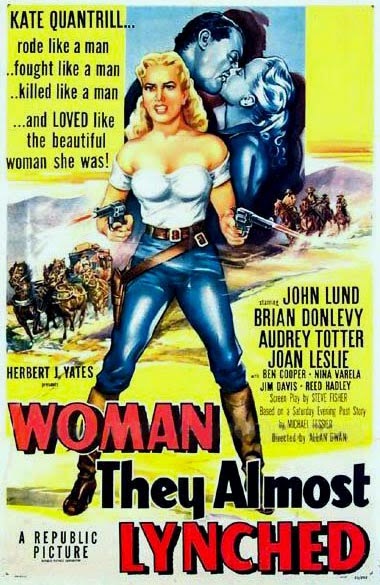

1952, Rose of Cimarron 1953, Woman They Almost Lynched

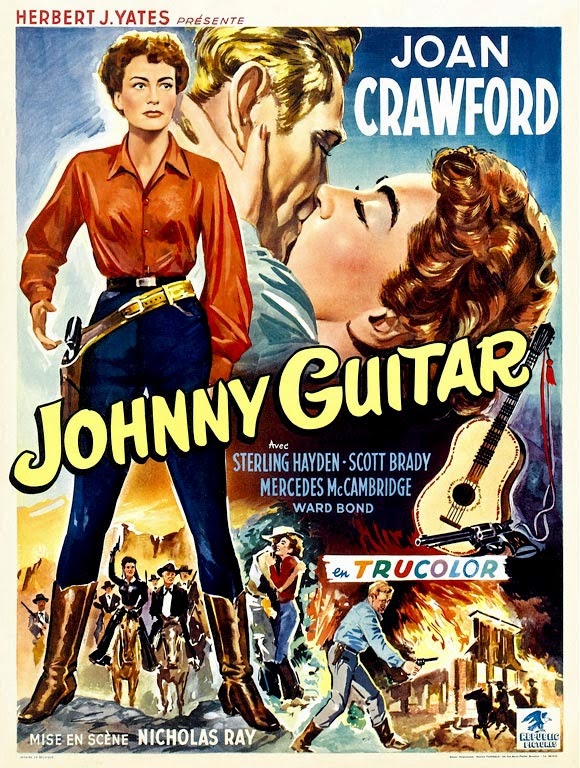

1953, Woman They Almost Lynched 1954, Johnny Guitar

1954, Johnny Guitar 1955, Two-Gun Lady

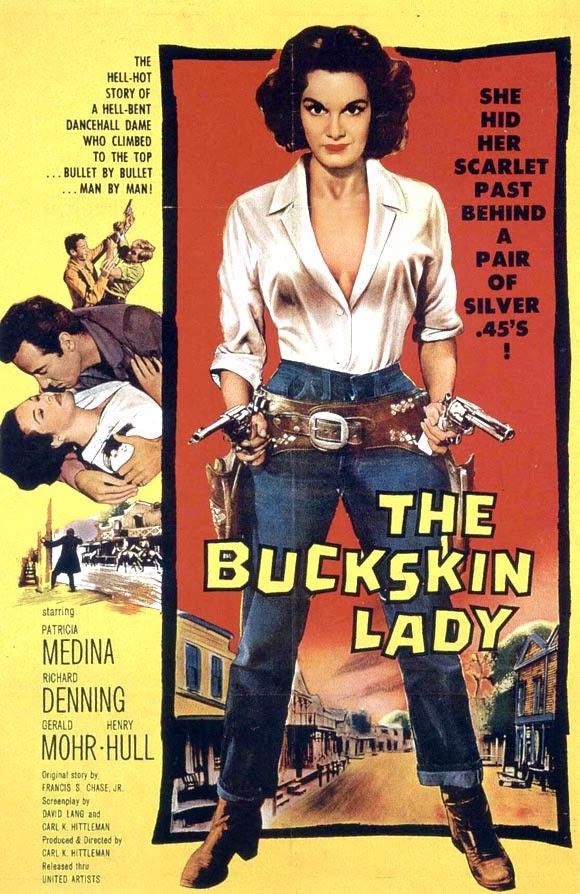

1955, Two-Gun Lady 1957, The Buckskin Lady

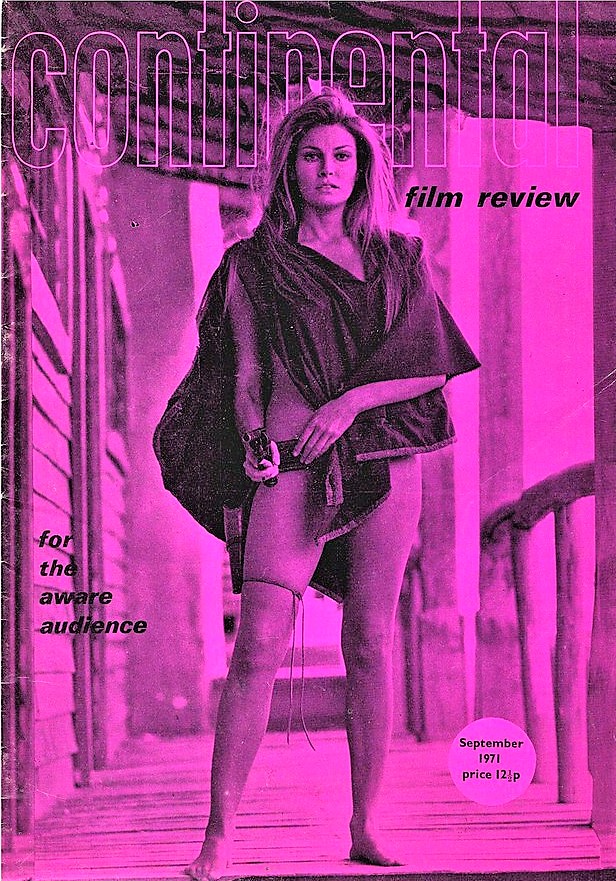

1957, The Buckskin Lady 1971, Raquel Welsh dans « Hannie Caulder »

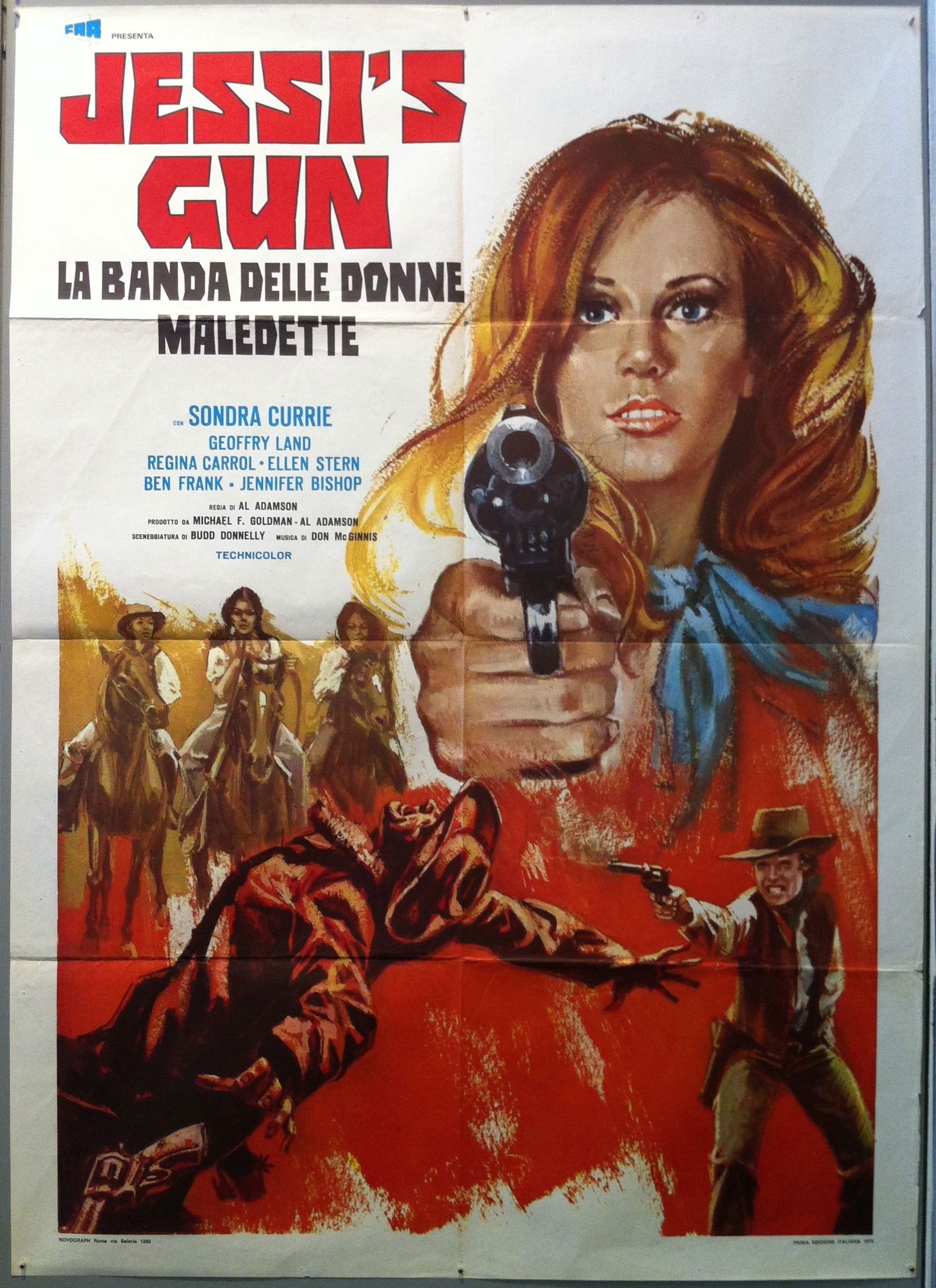

1971, Raquel Welsh dans « Hannie Caulder » 1975, Sondra Currie dans « Jessi’s Girls »

1975, Sondra Currie dans « Jessi’s Girls » Diana Door, 1947

Diana Door, 1947 Candy Barr, vers 1956

Candy Barr, vers 1956

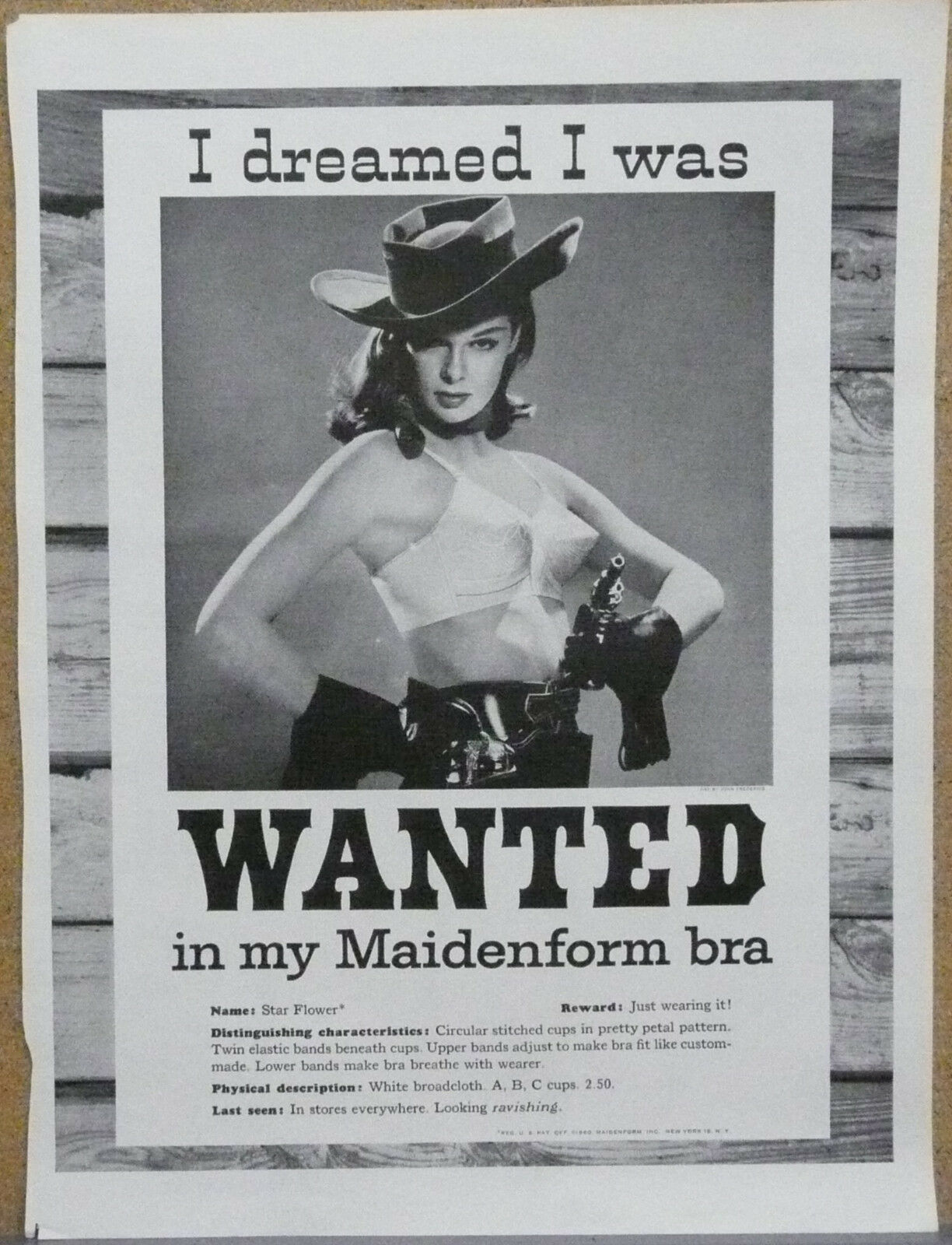

1960, pub Maidenform

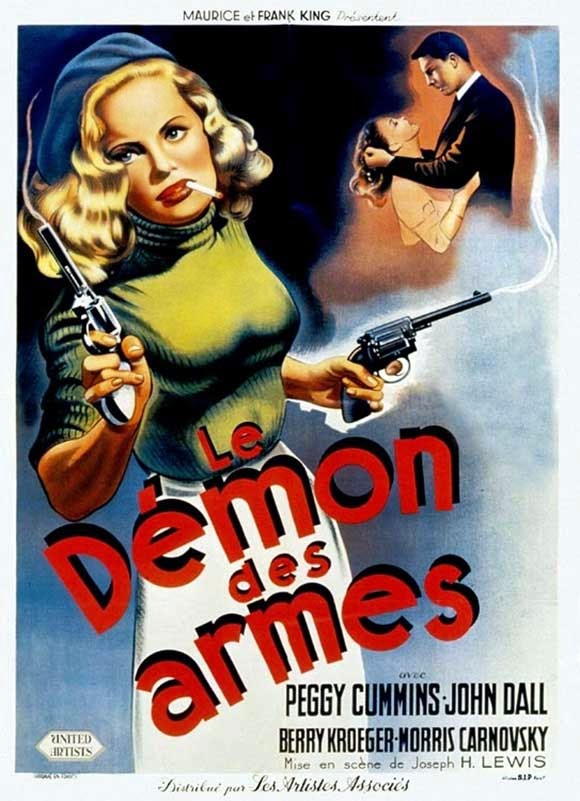

1960, pub Maidenform 1950, Gun Crazy ( Le Démon des armes)

1950, Gun Crazy ( Le Démon des armes)

1957, Diana Doors en femme fatale, dans « The unholly wife »

1957, Diana Doors en femme fatale, dans « The unholly wife »

1957, Maureen Connell

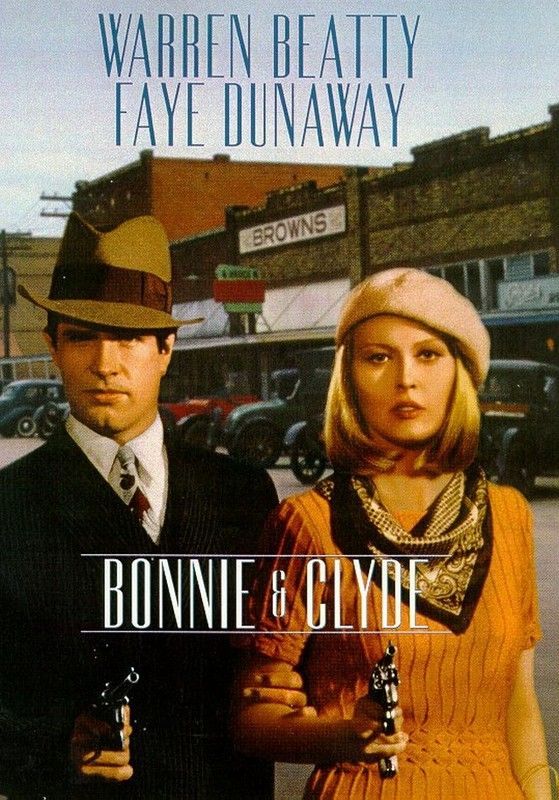

1957, Maureen Connell  1967, affiche de « Bonnie and Clyde »

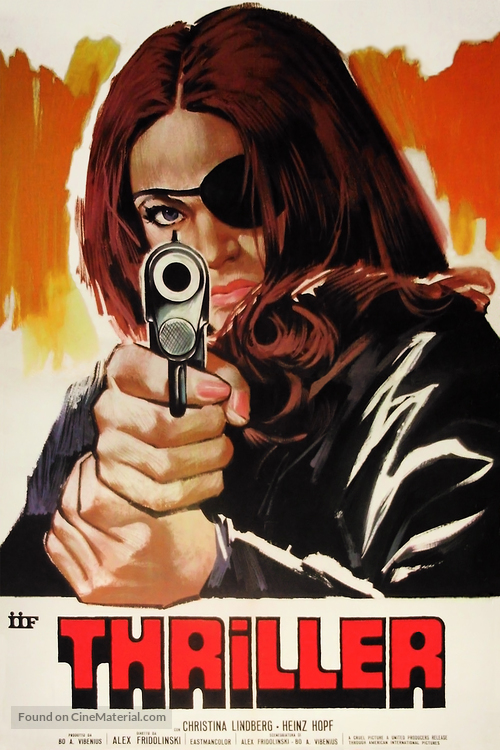

1967, affiche de « Bonnie and Clyde » 1973, Christina Lindberg, « Crime à froid »

1973, Christina Lindberg, « Crime à froid » 2017 Affiche sur le thème de Kill Bill, par craniodsgn

2017 Affiche sur le thème de Kill Bill, par craniodsgn 1940, Homicide Johnny, couverture Rudolph Belarski

1940, Homicide Johnny, couverture Rudolph Belarski 1950 Perilous Passage, couverture James R. Bingham

1950 Perilous Passage, couverture James R. Bingham 1951, « Don’t Ever Love Me », couverture de Rudolph Belarski

1951, « Don’t Ever Love Me », couverture de Rudolph Belarski 2014, RedGun, par Sarah Sole

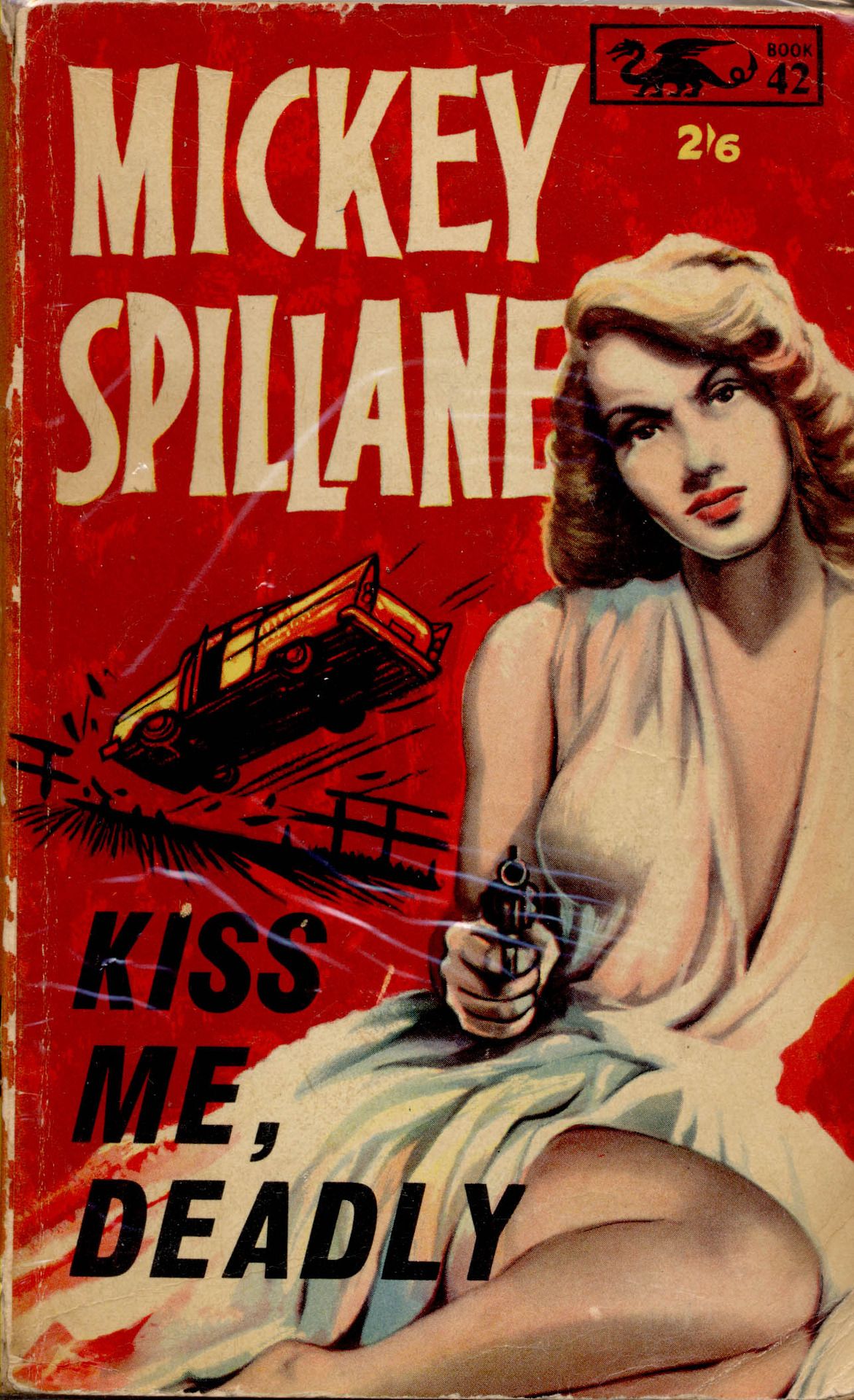

2014, RedGun, par Sarah Sole 1952, Kiss me deadly

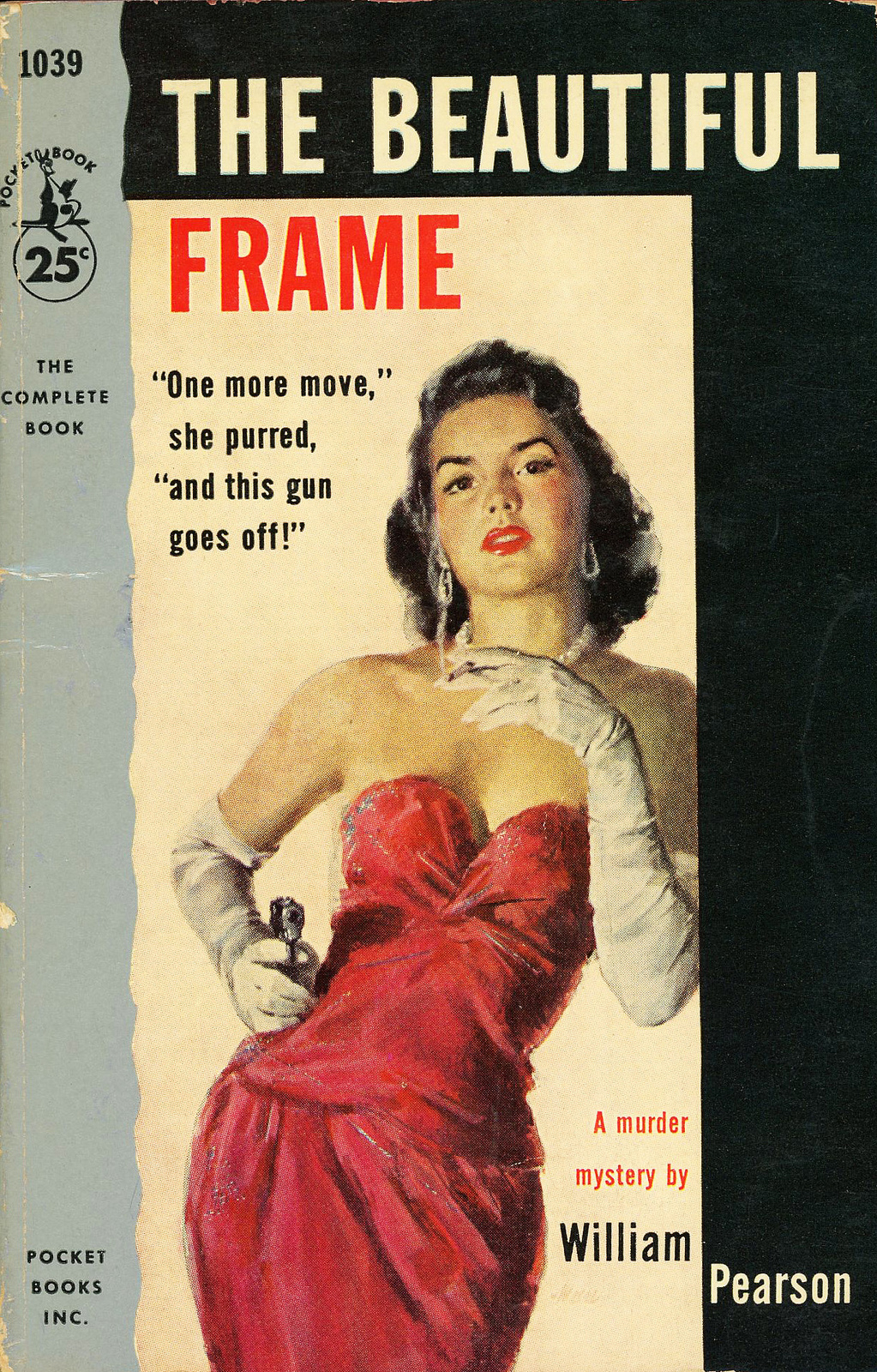

1952, Kiss me deadly 1954, The beautiful frame

1954, The beautiful frame 1952, couverture pour « Death before bedtime »

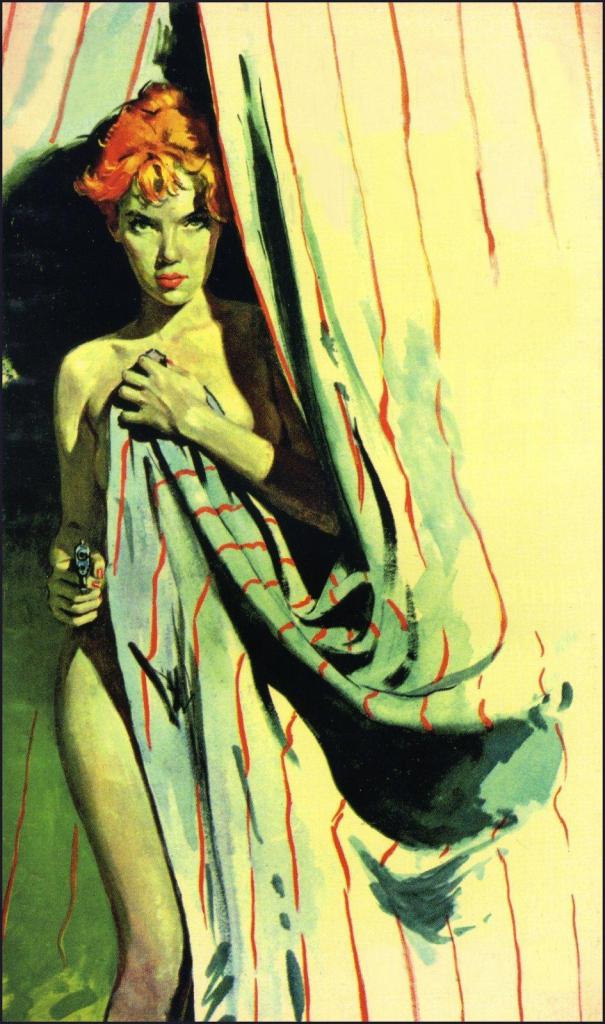

1952, couverture pour « Death before bedtime » Modèle

Modèle 1955, couverture pour « Dame in danger »

1955, couverture pour « Dame in danger » 1956, couverture pour « Stone cold blonde »

1956, couverture pour « Stone cold blonde » 1959, couverture pour « Wild to possess »

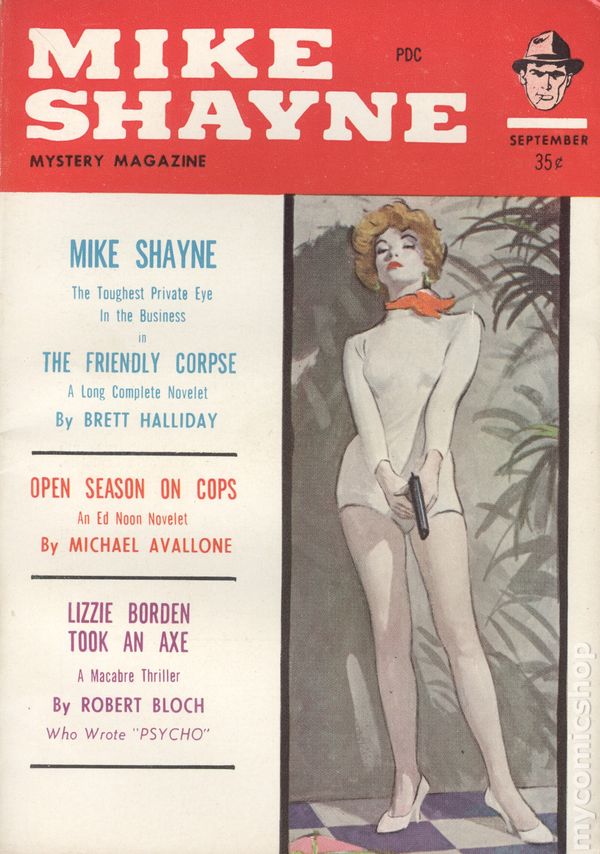

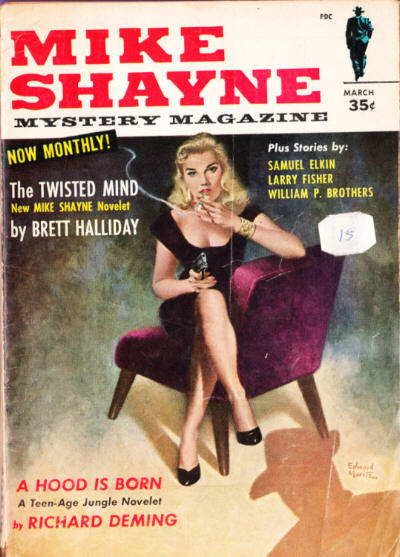

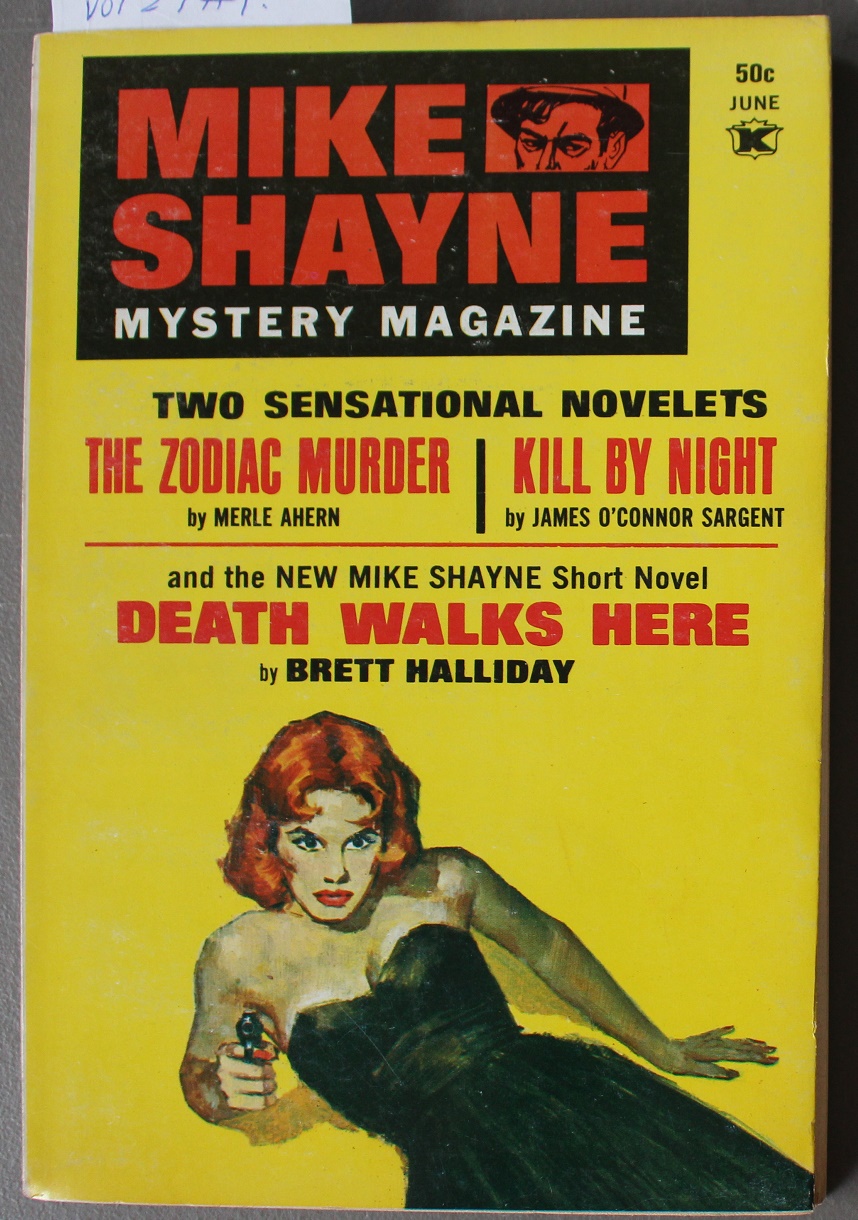

1959, couverture pour « Wild to possess » 1962, septembre, couverture pour Mike Shayne Mystery Magazine

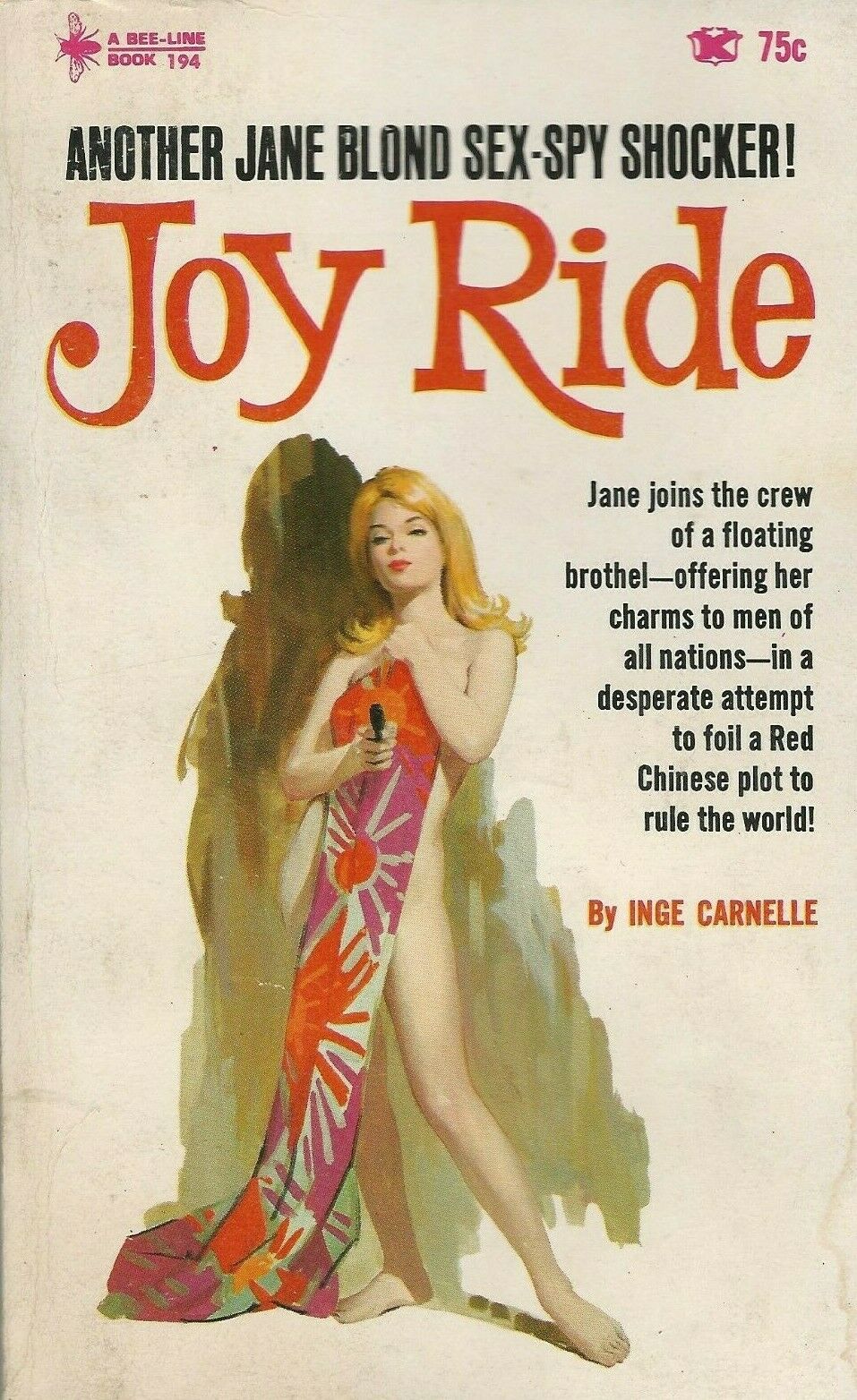

1962, septembre, couverture pour Mike Shayne Mystery Magazine 1967, couverture pour « Joy ride »

1967, couverture pour « Joy ride » Modèle

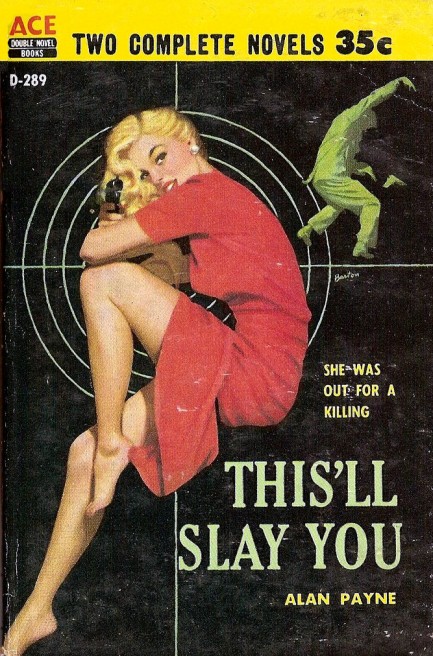

Modèle 1958 This’ll Slay You

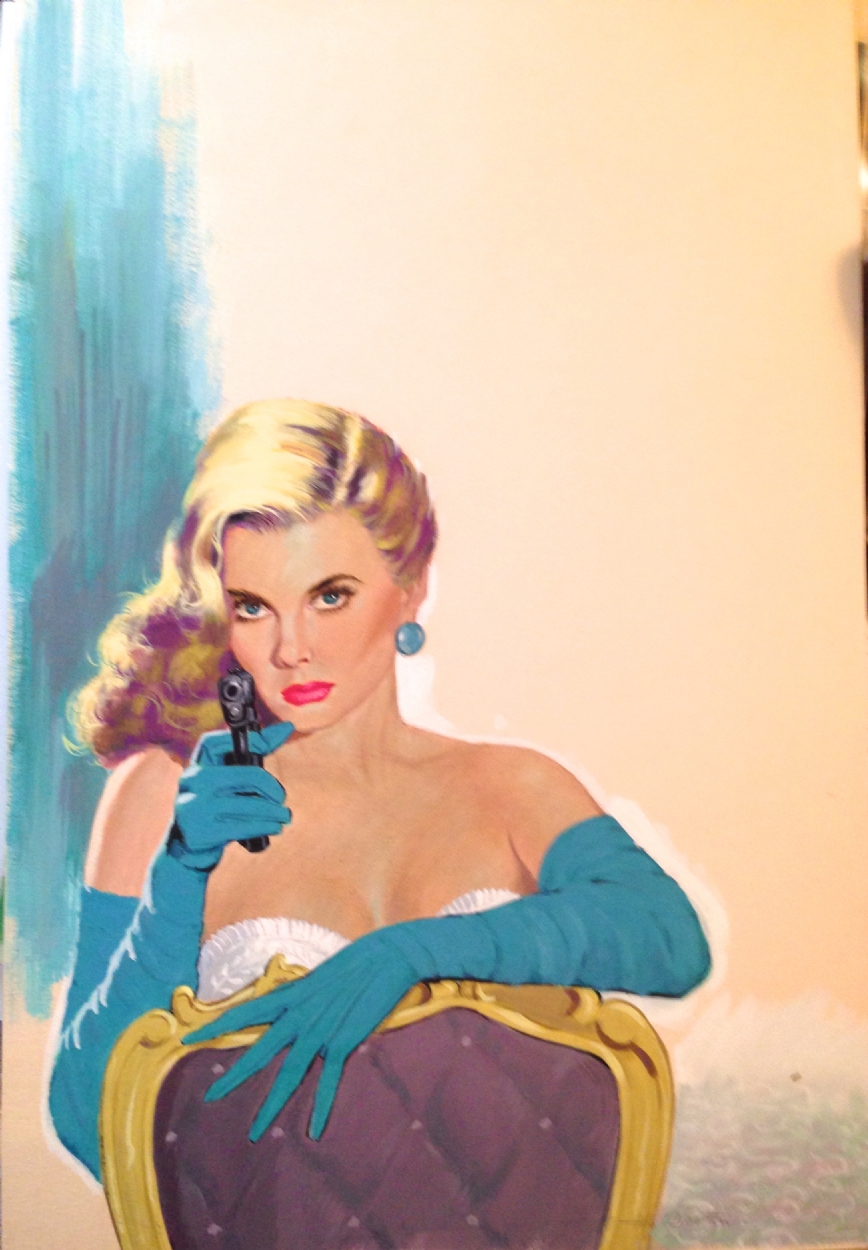

1958 This’ll Slay You Vers 1960, aquarelle

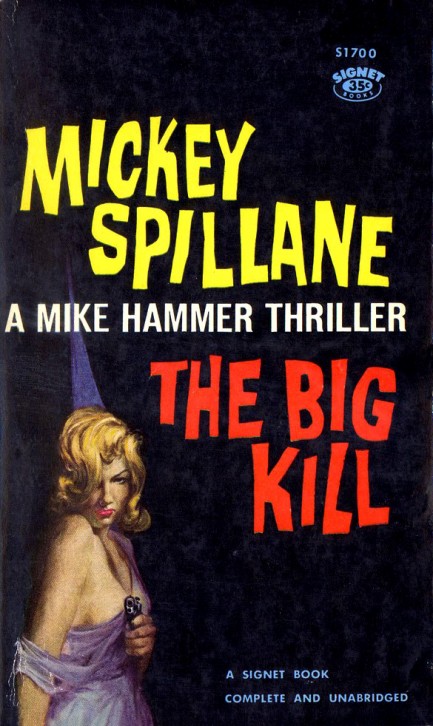

Vers 1960, aquarelle 1960,The big kill

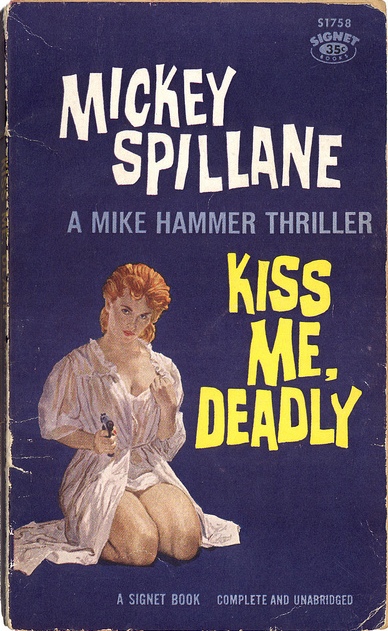

1960,The big kill 1960, Kiss Me Deadly

1960, Kiss Me Deadly 1956, 3ème édition, couverture Larry Newquist

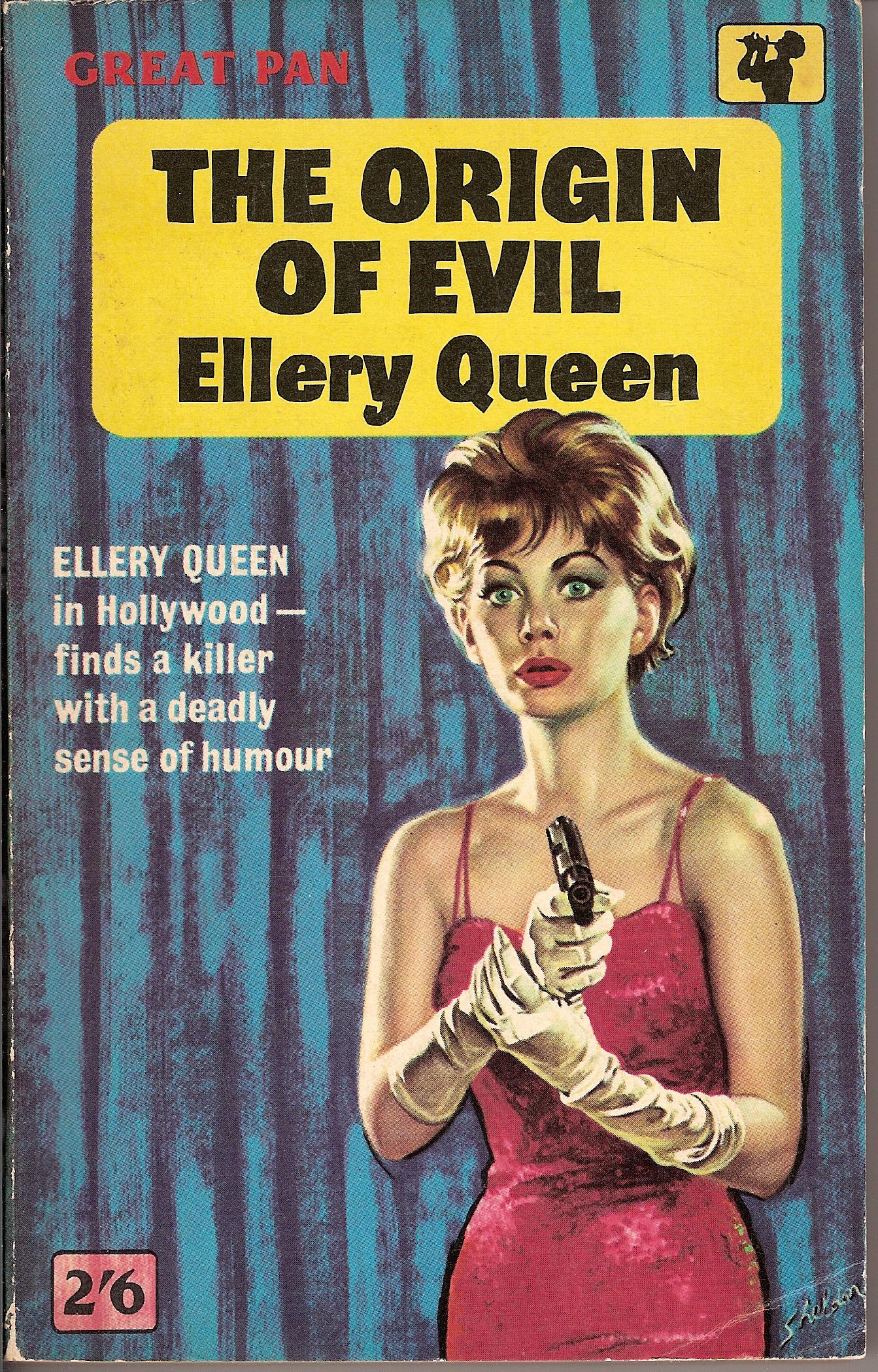

1956, 3ème édition, couverture Larry Newquist 1961, couverture de Harry Sheldon

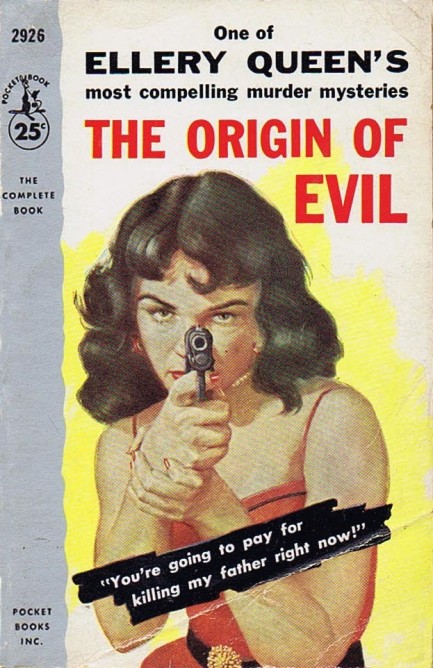

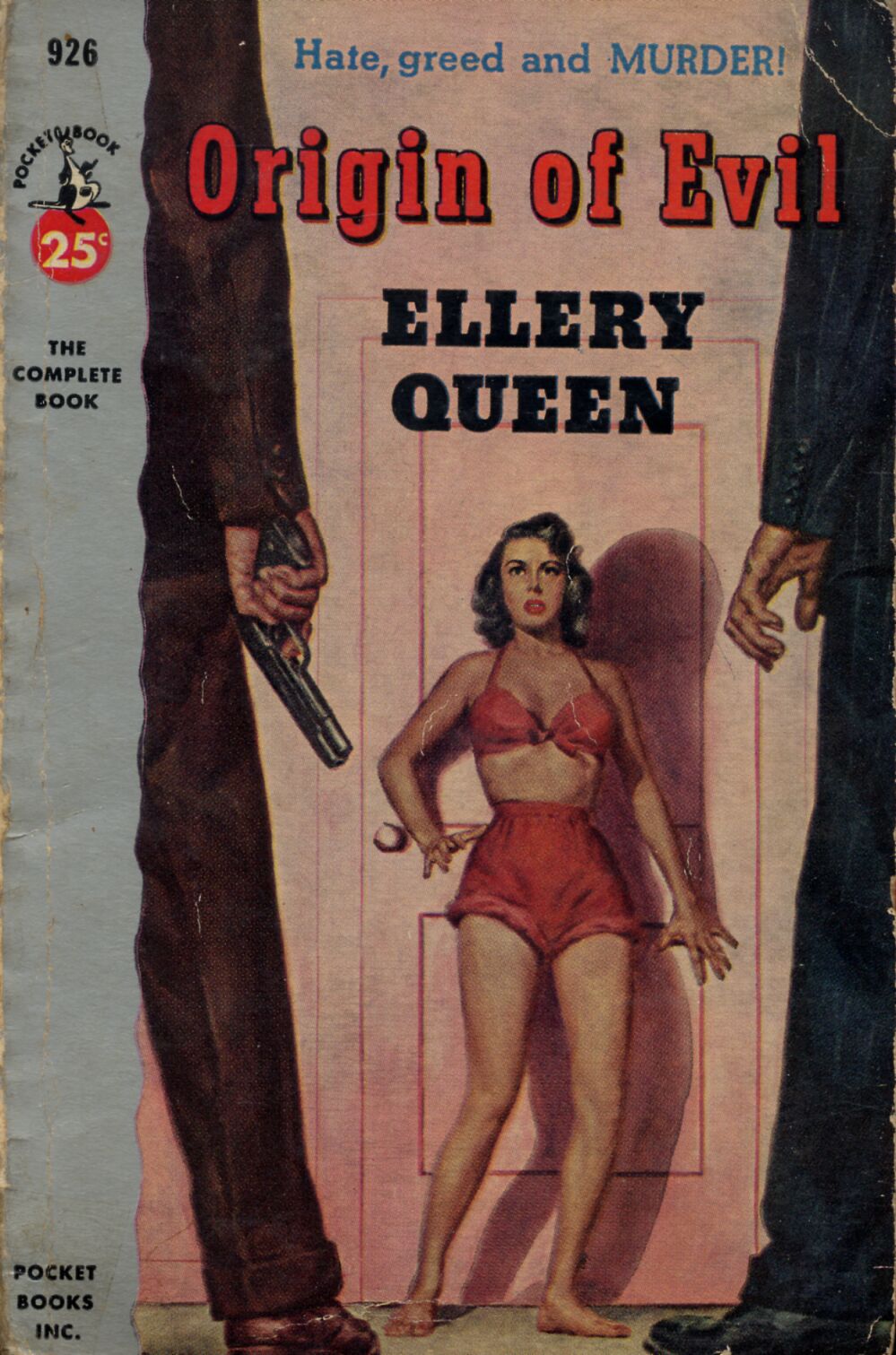

1961, couverture de Harry Sheldon 1951, The origin of evil

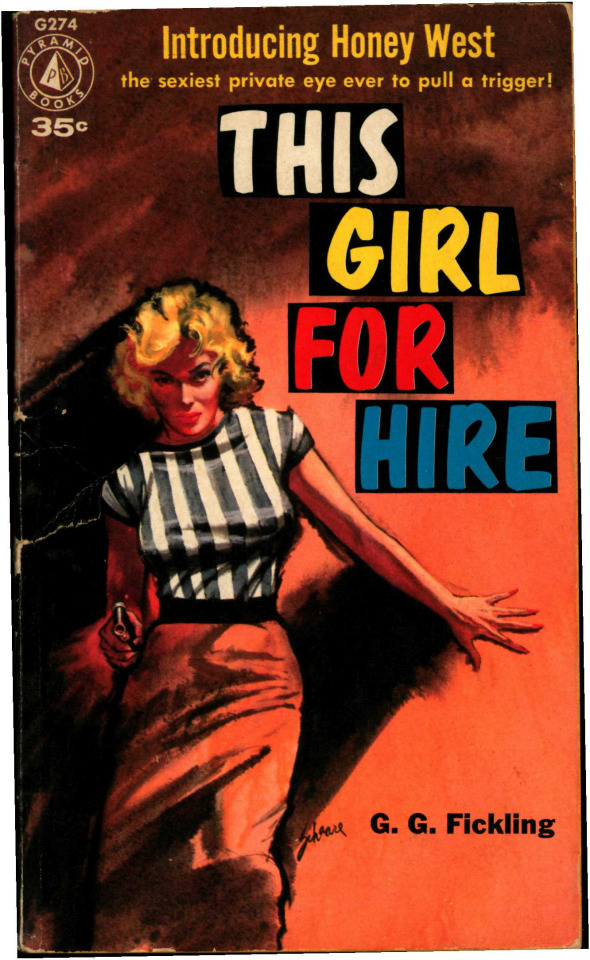

1951, The origin of evil 1957, « This girl for Hire », couverture Harry Schaare

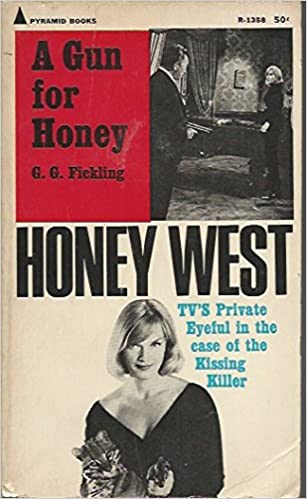

1957, « This girl for Hire », couverture Harry Schaare 1958, « A gun for Honey », couverture Harry Schaare

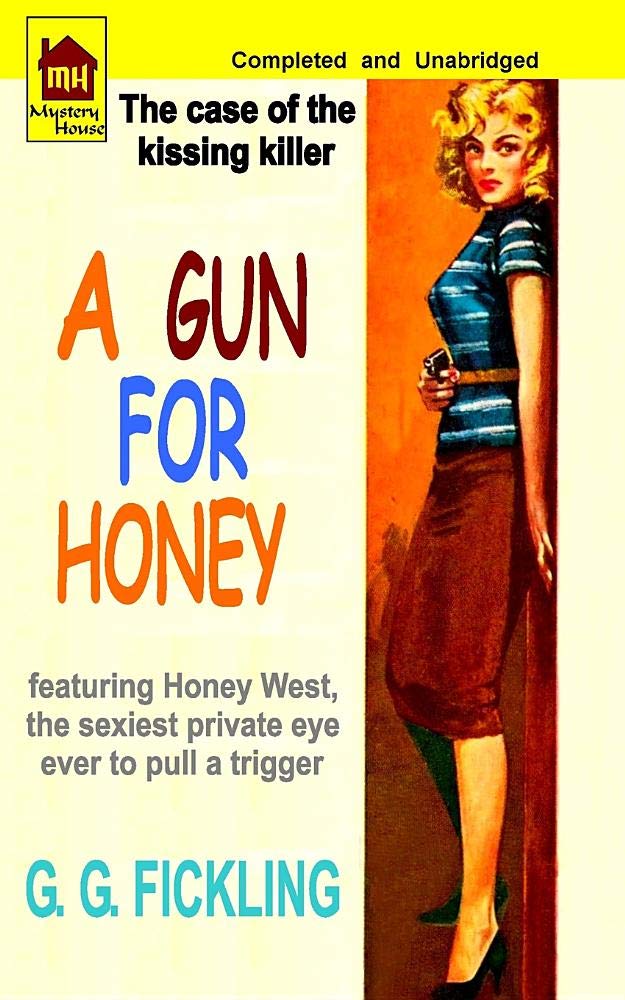

1958, « A gun for Honey », couverture Harry Schaare 1959, « Honey in the Flesh », couverture Harry Schaare

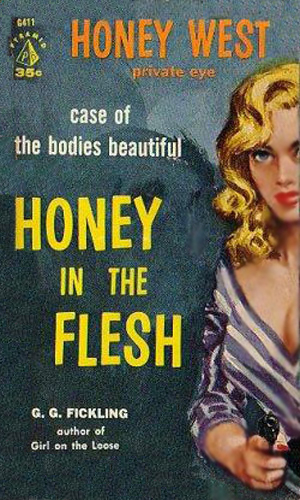

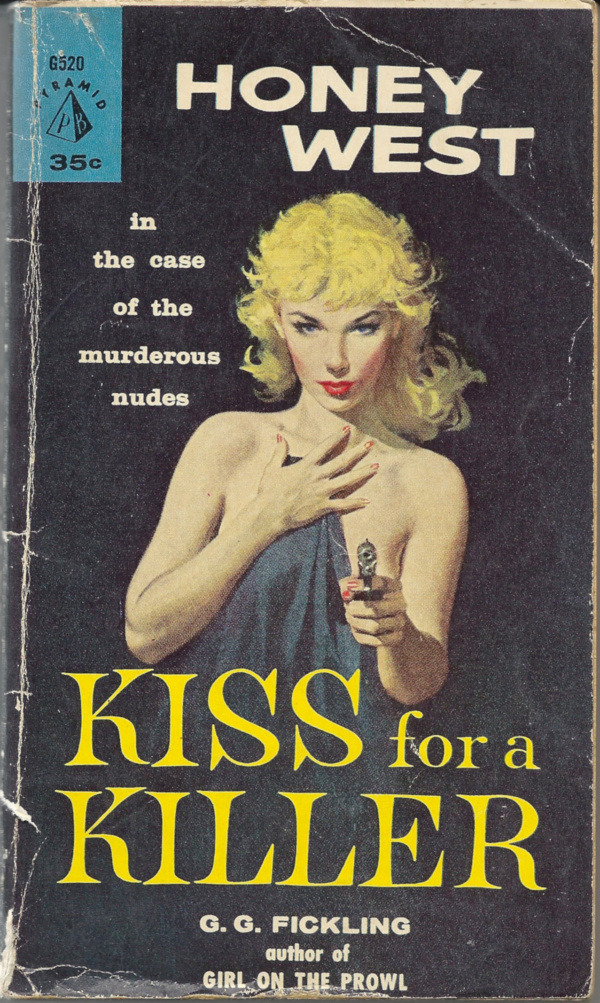

1959, « Honey in the Flesh », couverture Harry Schaare 1960, « Kiss for a killer », couverture Robert Maguire

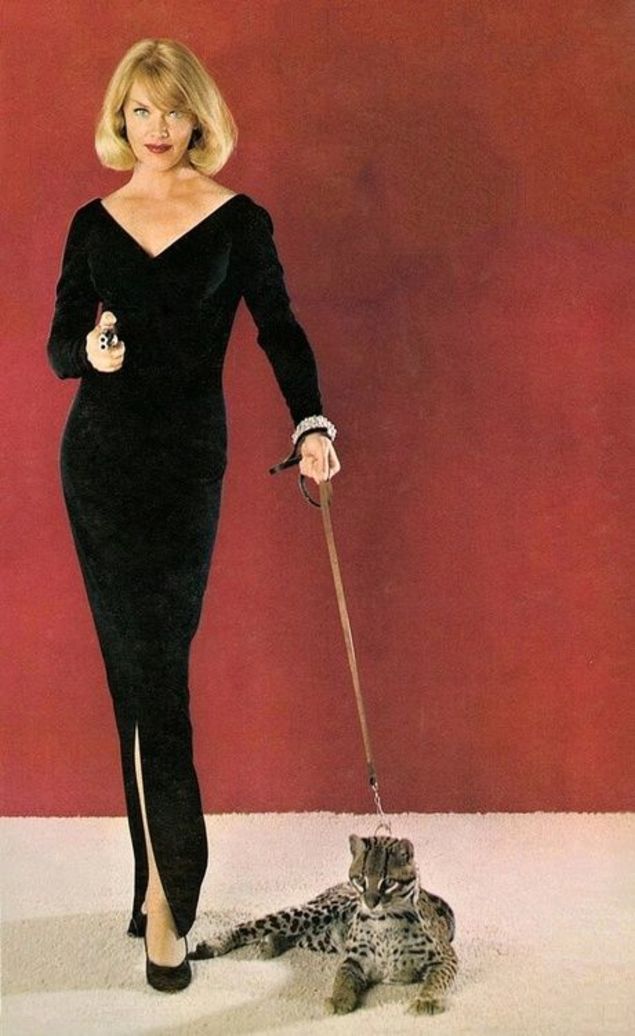

1960, « Kiss for a killer », couverture Robert Maguire 1965, Anne Francis, dans la série TV Honey West

1965, Anne Francis, dans la série TV Honey West 1965, « A gun for Honey »

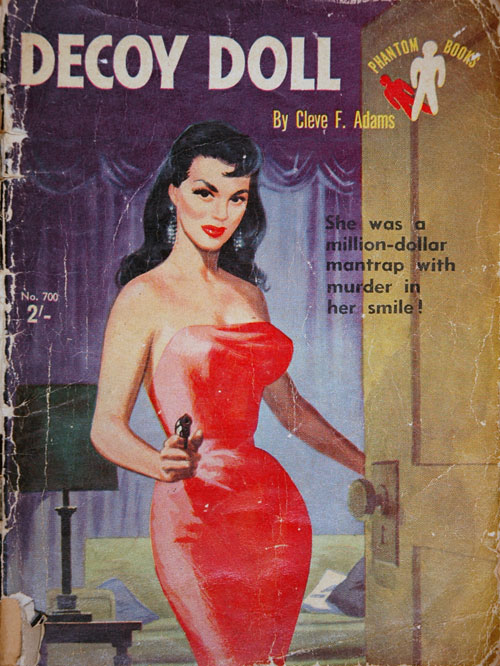

1965, « A gun for Honey » 1956, Decoy doll

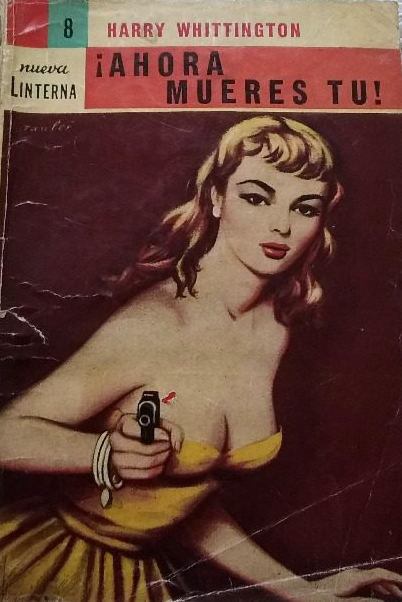

1956, Decoy doll 1957, Ahora Mueres Tu (argentin)

1957, Ahora Mueres Tu (argentin) 1959, Or be he dead

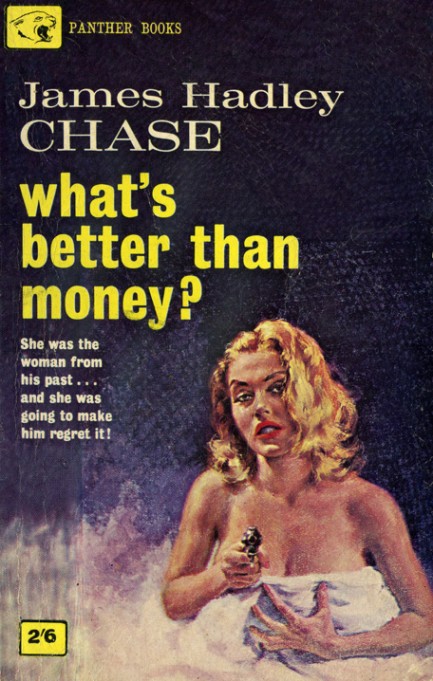

1959, Or be he dead 1960, What’s better than money

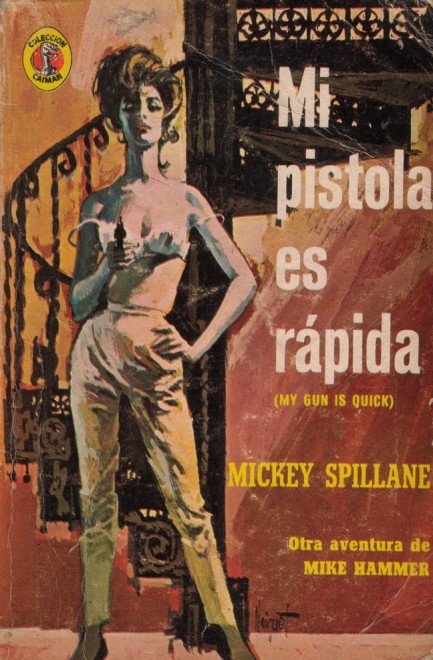

1960, What’s better than money 1964, Mi pistola es rapida (mexicain), couverture Noiquet (Joan Beltran Bofill)

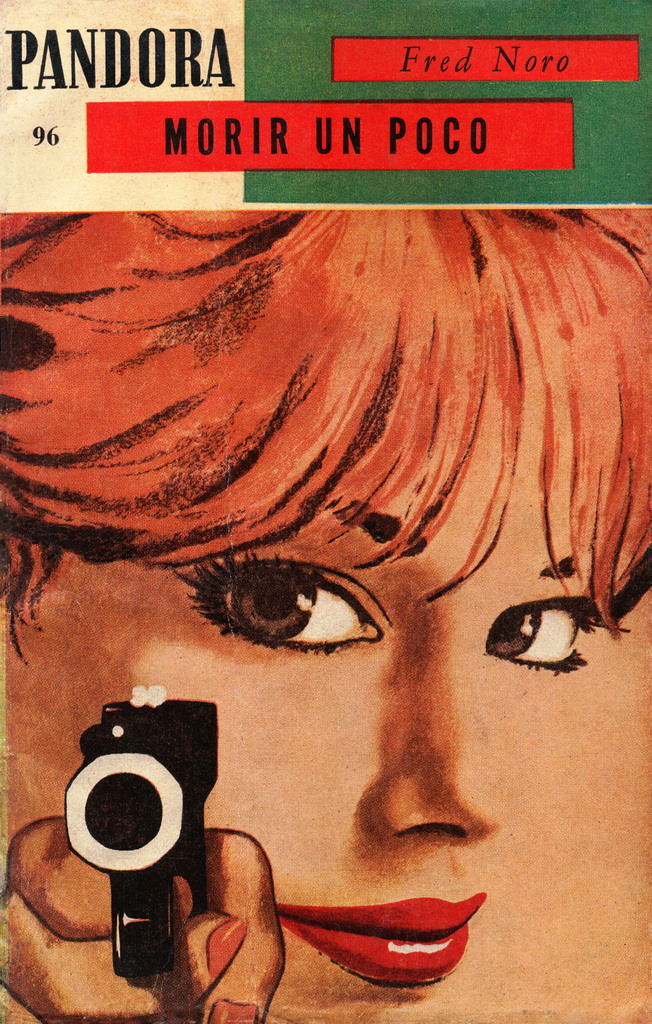

1964, Mi pistola es rapida (mexicain), couverture Noiquet (Joan Beltran Bofill) 1964, Morir un poco (argentin)

1964, Morir un poco (argentin) Couverture de « Slow day at the reference desk », éditions ACME

Couverture de « Slow day at the reference desk », éditions ACME Mars 1959, illustration Edward Moritz

Mars 1959, illustration Edward Moritz Juin 1970

Juin 1970 Février 1973

Février 1973 Novembre 1973

Novembre 1973 1998, Prairie Witch dans Starman Episode 44 (Reprise de la BD Phantom Lady de 1943)

1998, Prairie Witch dans Starman Episode 44 (Reprise de la BD Phantom Lady de 1943) 2012, Wonder Woman Episode 8, couverture de Cliff Chiang

2012, Wonder Woman Episode 8, couverture de Cliff Chiang 2008, Masha Novoselova Magazine « Numéro » N°97, photo Miles Aldridge

2008, Masha Novoselova Magazine « Numéro » N°97, photo Miles Aldridge 1964, Audrey Hepburn, photo Bob Willoughby à l’occasion du film « Paris When it Sizzles »

1964, Audrey Hepburn, photo Bob Willoughby à l’occasion du film « Paris When it Sizzles »

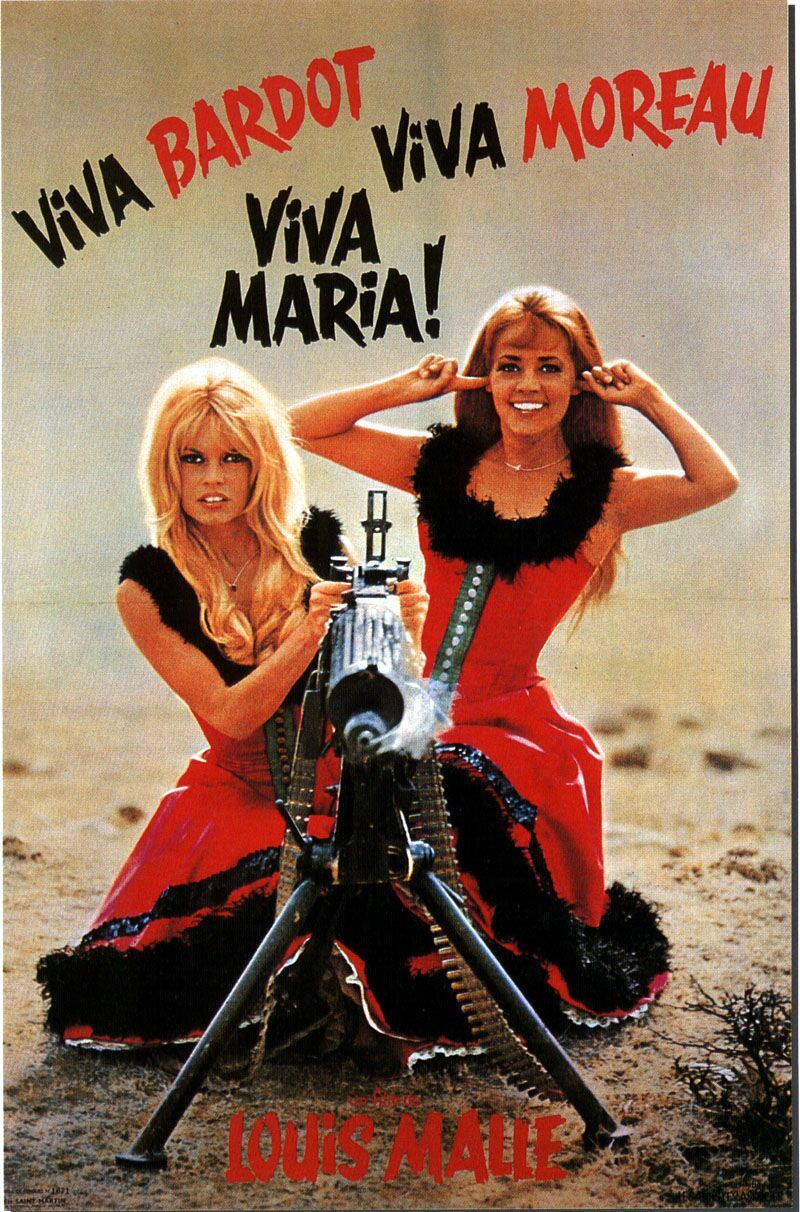

1965, affiche de Viva Maria

1965, affiche de Viva Maria

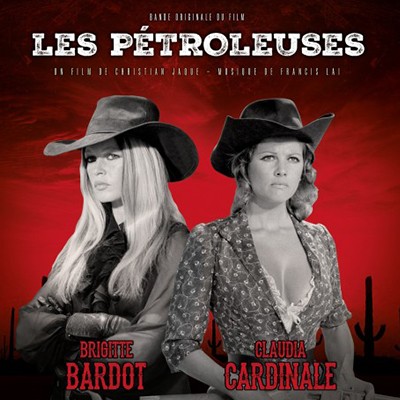

Affiche polonaise

Affiche polonaise

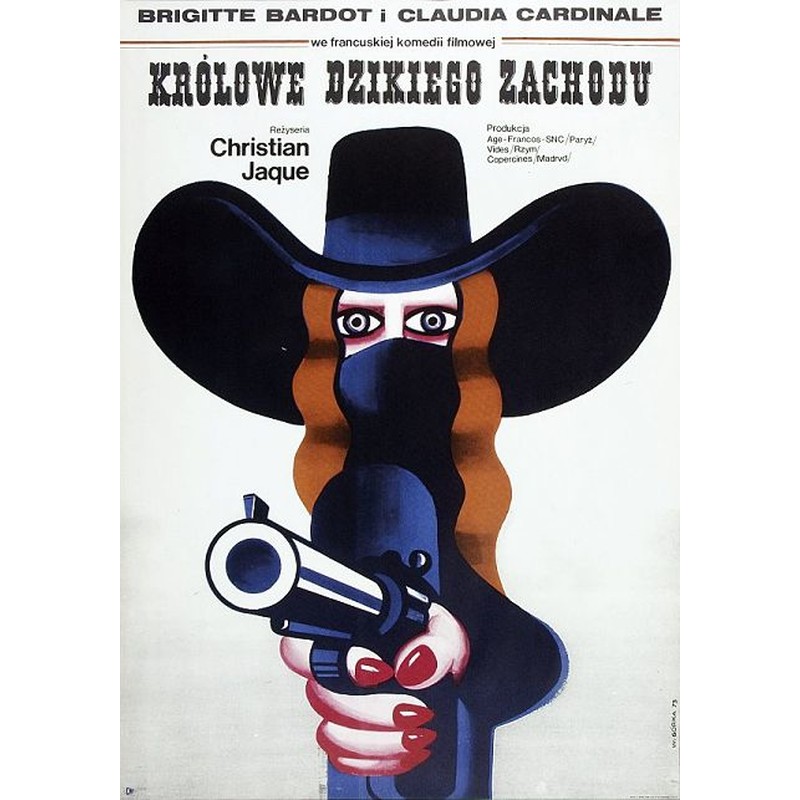

Affiche danoise

Affiche danoise

La « Nouvelle Arme Secrète » (Daliah Lavi)

La « Nouvelle Arme Secrète » (Daliah Lavi) Marie-Minette (Barbara Bouchet)

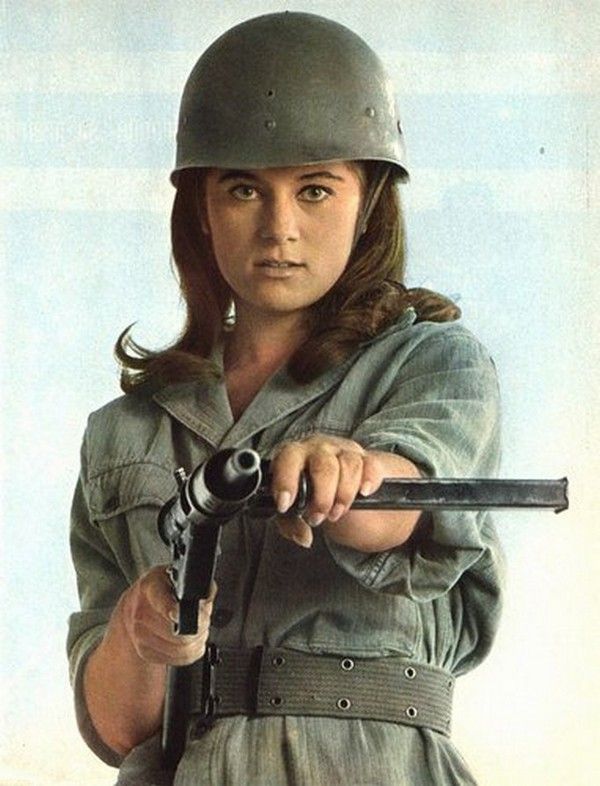

Marie-Minette (Barbara Bouchet) Salut les Copains n°54

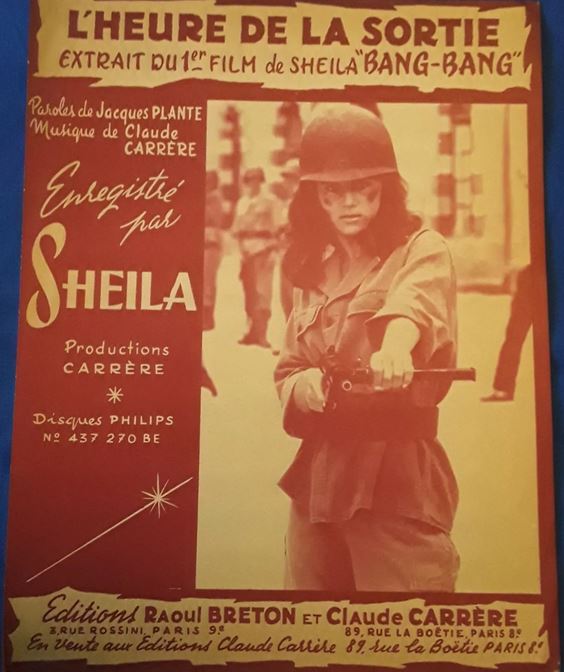

Salut les Copains n°54 Pochette de la chanson « Bang Bang »

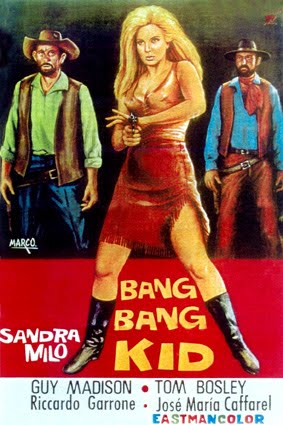

Pochette de la chanson « Bang Bang » 1967, Bang Bang Kid

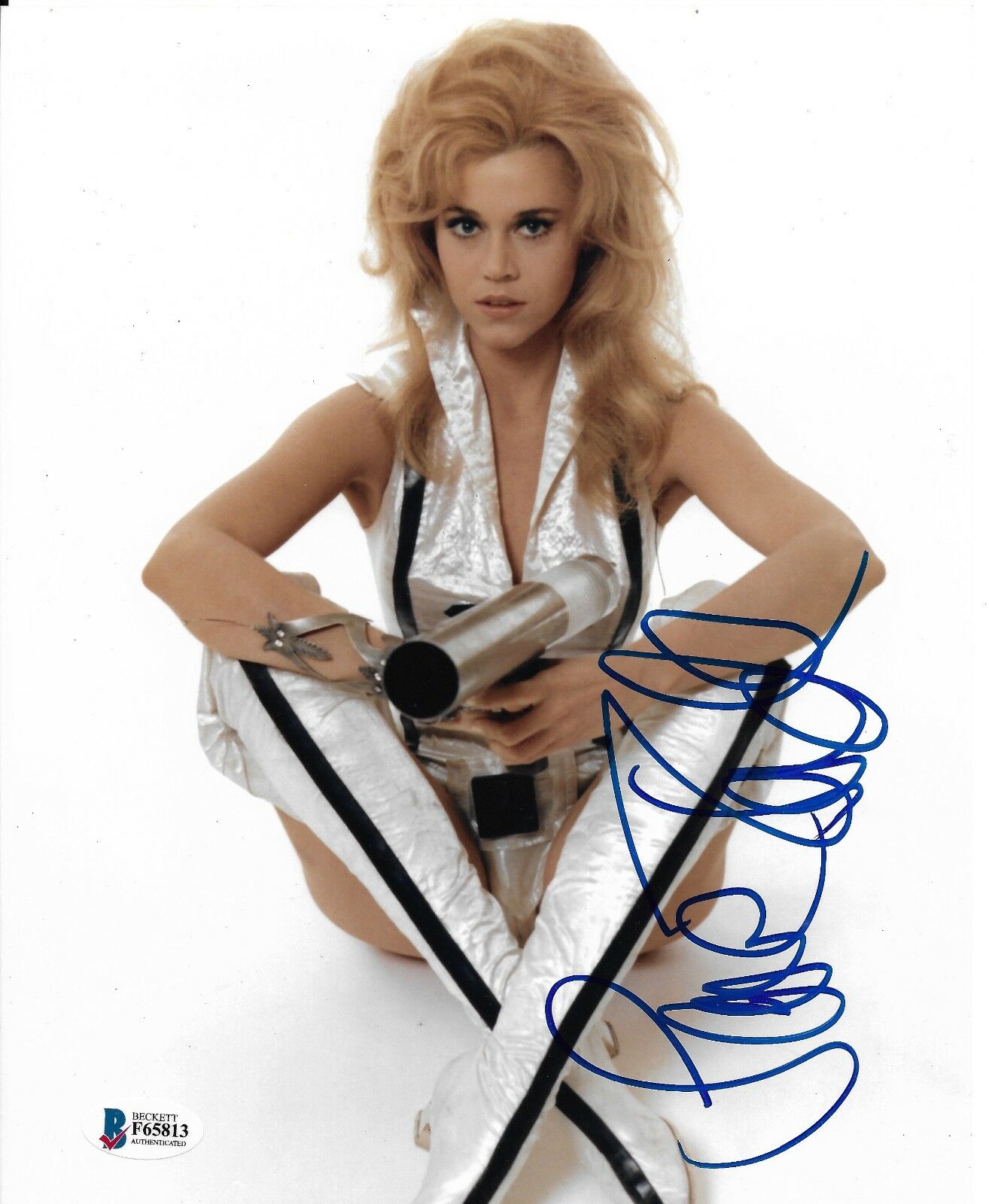

1967, Bang Bang Kid 1968, Barbarella, Photo signée Jane Fonda

1968, Barbarella, Photo signée Jane Fonda John Steed (Patrick Mac Nee) et Tara King (Linda Thorson) « Chapeau melon et bottes de cuir » Saison 6, 1968-69

John Steed (Patrick Mac Nee) et Tara King (Linda Thorson) « Chapeau melon et bottes de cuir » Saison 6, 1968-69

Lorsque Miss Peel finit par prendre la célèbre pose, c’est avec un sourire ironique.

Lorsque Miss Peel finit par prendre la célèbre pose, c’est avec un sourire ironique. Photo de presse

Photo de presse Scène finale

Scène finale 1966, Senta Berger dans « Cast a giant shadow »

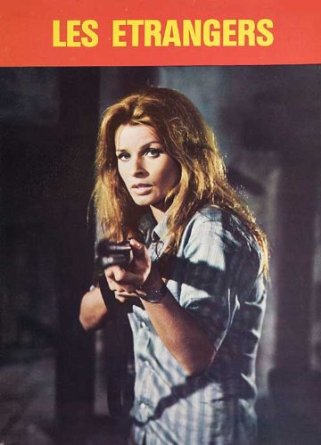

1966, Senta Berger dans « Cast a giant shadow » 1969, Senta Berger dans « Les étrangers »

1969, Senta Berger dans « Les étrangers »

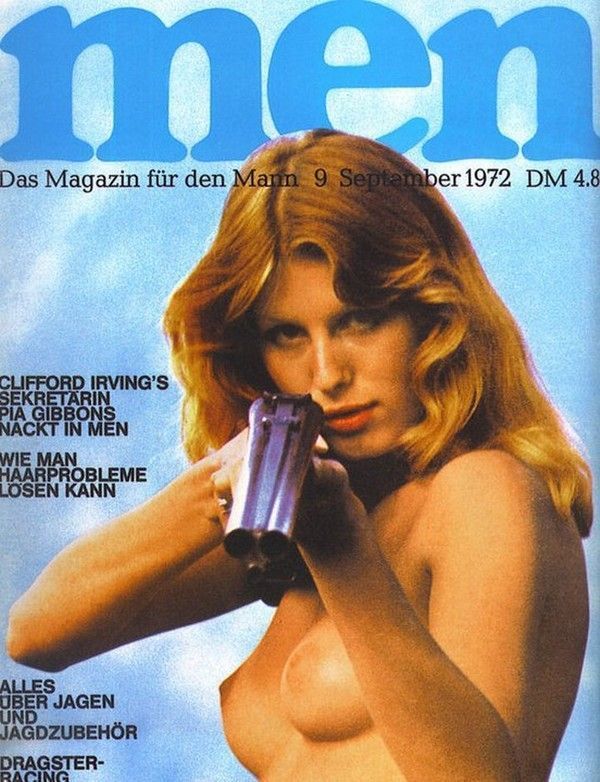

1972, Couverture de Men

1972, Couverture de Men 2012, Girl pointing gun, dessin de Giuseppe Cristiano

2012, Girl pointing gun, dessin de Giuseppe Cristiano 1971, Clint Eastwood dans Dirty Harry

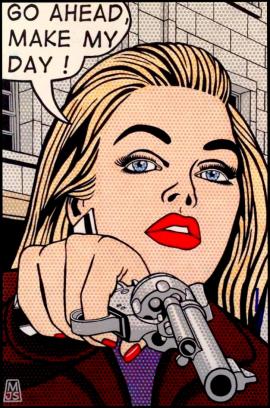

1971, Clint Eastwood dans Dirty Harry 1983, « Go Ahead, Make My Day » par Malcolm Smith

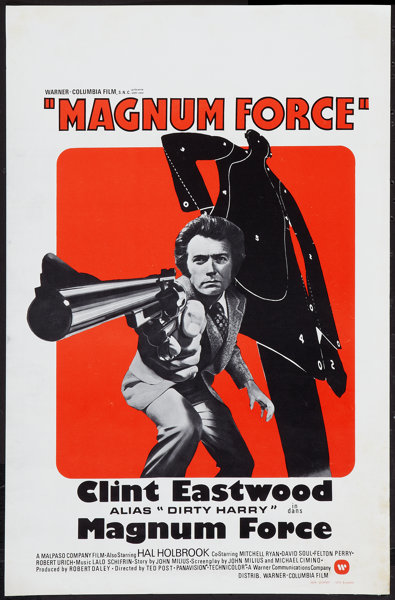

1983, « Go Ahead, Make My Day » par Malcolm Smith 1973, Clint Eastwood dans « Magnum Force »

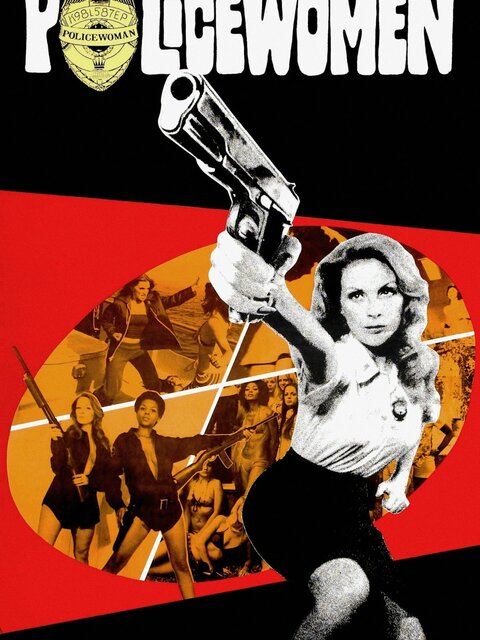

1973, Clint Eastwood dans « Magnum Force » 1974, Sondra Currie dans Policewomen

1974, Sondra Currie dans Policewomen Avant 2013, collage anonyme

Avant 2013, collage anonyme

1980, Gena Rowlands dans Gloria, de Cassevettes

1980, Gena Rowlands dans Gloria, de Cassevettes 1980, Gloria

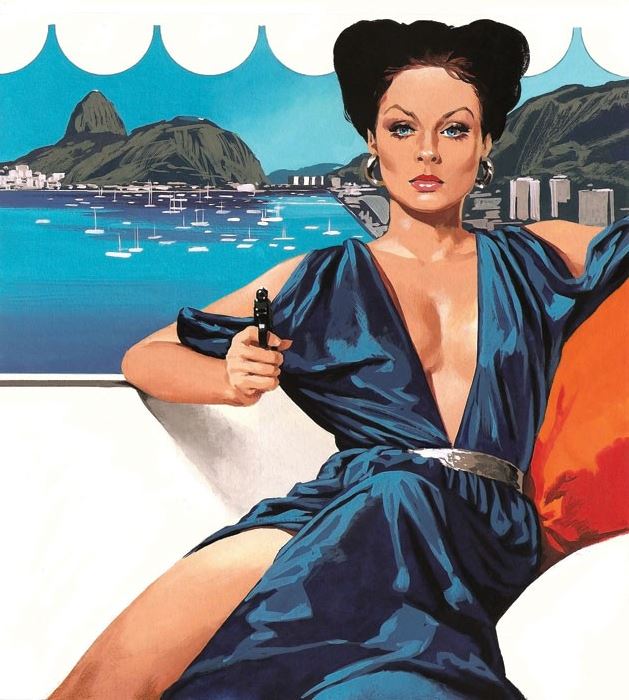

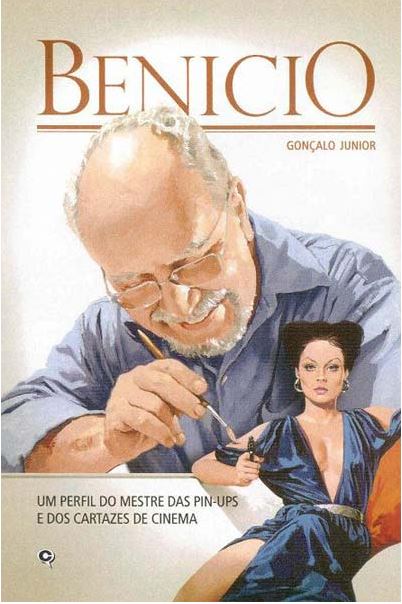

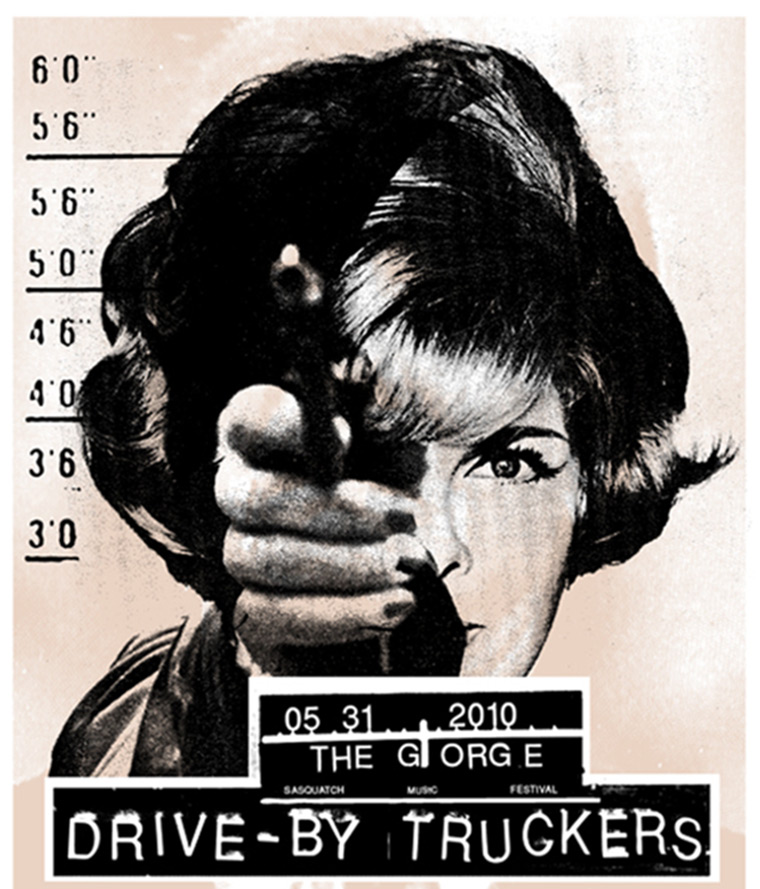

1980, Gloria 2010, Affiche pour le concert Drive-By Truckers au Sasquatch, collage de Joanna Wecht.

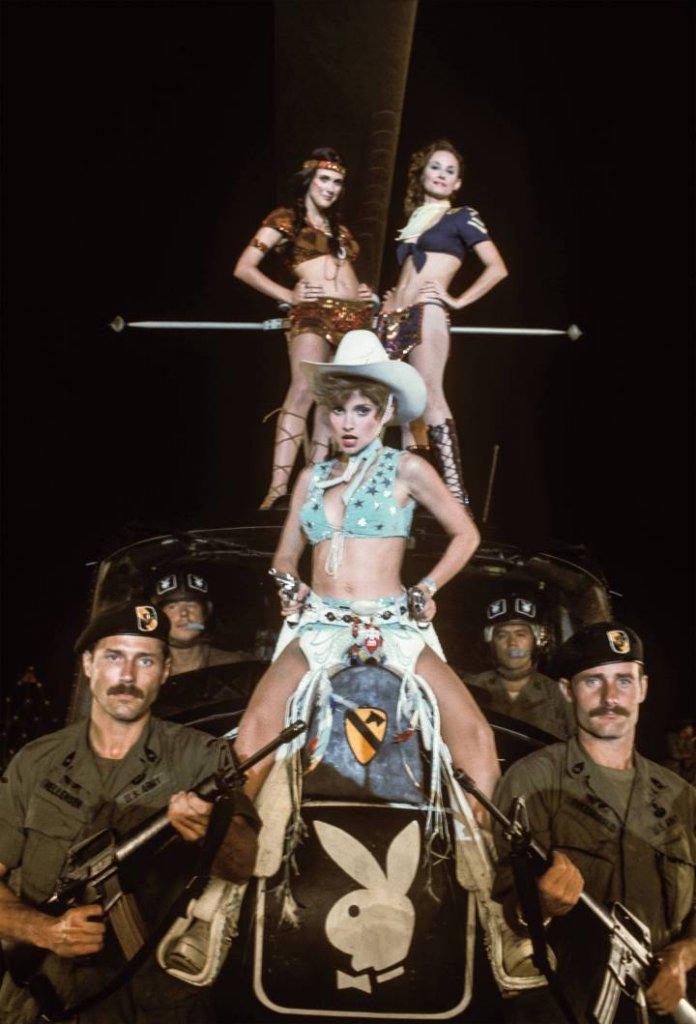

2010, Affiche pour le concert Drive-By Truckers au Sasquatch, collage de Joanna Wecht. 1979, Apocalyse Now, Francis Ford Coppola

1979, Apocalyse Now, Francis Ford Coppola

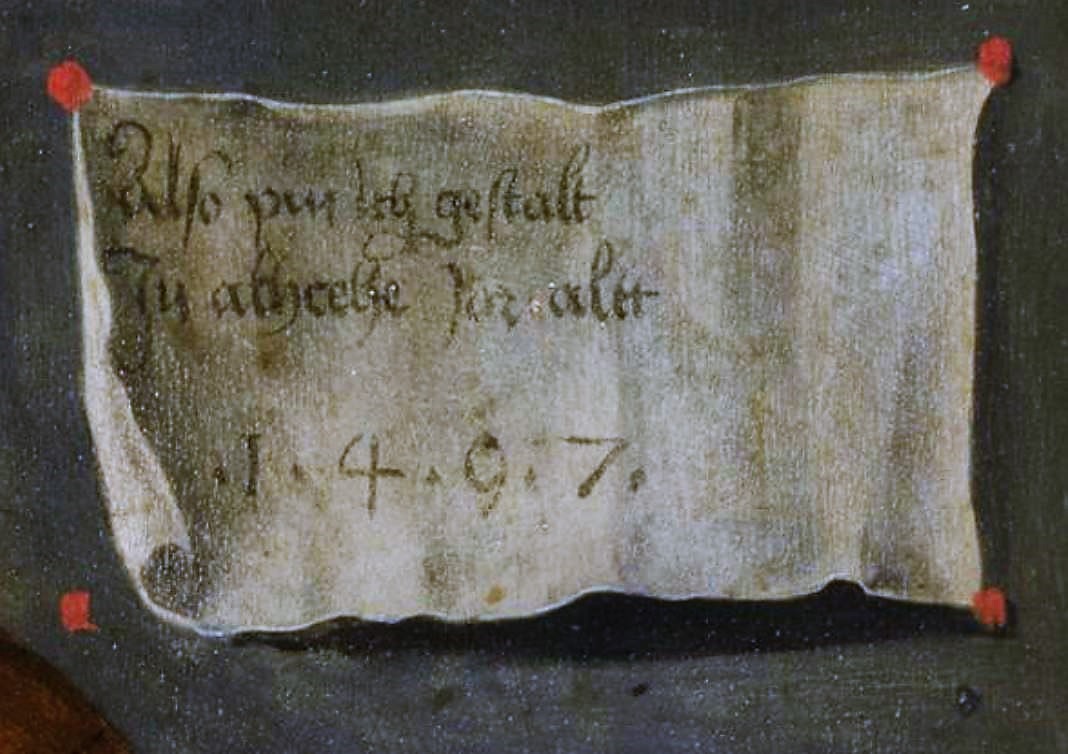

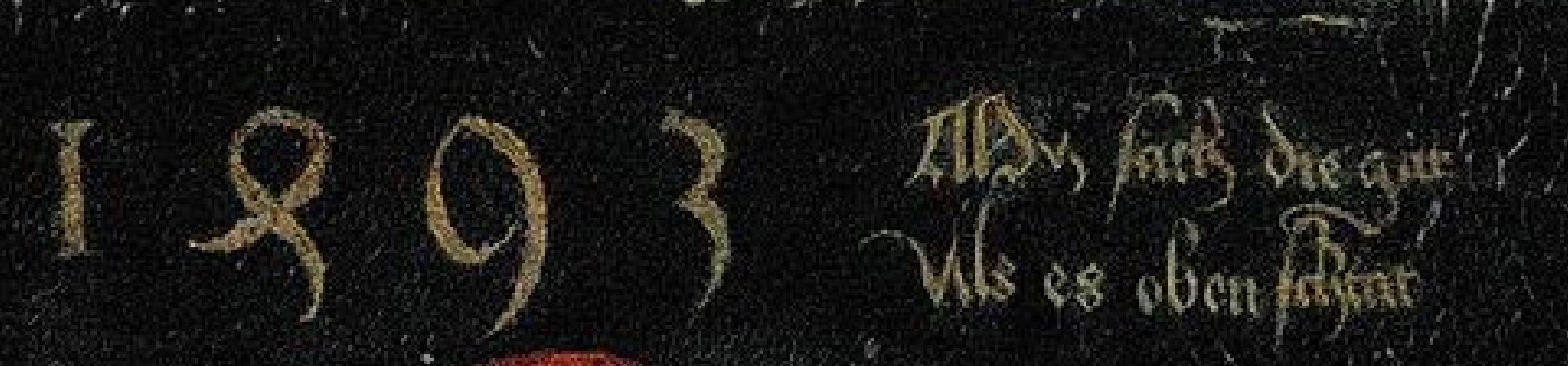

Autoportrait,Dürer, 1493, Louvre

Autoportrait,Dürer, 1493, Louvre Hans Schäufelein l’Aîné, 1504, Indianapolis Museum of Art

Hans Schäufelein l’Aîné, 1504, Indianapolis Museum of Art Portrait d’un homme tenant une ancolie (Achilleia), Utrecht, vers 1445

Portrait d’un homme tenant une ancolie (Achilleia), Utrecht, vers 1445 Portrait de Walter Rotkirchen en 1479 tenant un chardon et une ancolie (copie de 1624), attribué au Meister des Bartholomäus-Altars, Wallraf Richartz Museum, Cologne

Portrait de Walter Rotkirchen en 1479 tenant un chardon et une ancolie (copie de 1624), attribué au Meister des Bartholomäus-Altars, Wallraf Richartz Museum, Cologne Autoportrait, Dürer, 1500, Alte Pinakothek, Münich

Autoportrait, Dürer, 1500, Alte Pinakothek, Münich

Autoportrait en homme malade, Dürer, 1512-13, Kunsthalle, Breme

Autoportrait en homme malade, Dürer, 1512-13, Kunsthalle, Breme

Jeune homme à l’oeillet

Jeune homme à l’oeillet

Copie de l’autoportrait de 1493

Copie de l’autoportrait de 1493 Verso du Saint Jérôme au désert,

Verso du Saint Jérôme au désert, Les amoureux de Gotha

Les amoureux de Gotha Autoportait, Dürer, 1498, Prado, Madrid

Autoportait, Dürer, 1498, Prado, Madrid

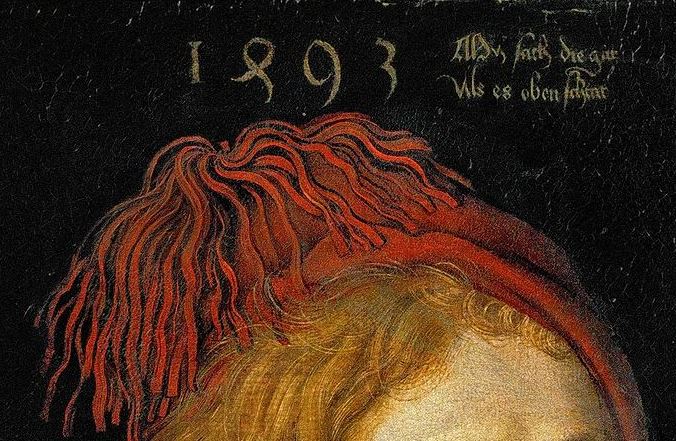

Le Christ comme Homme de Douleurs

Le Christ comme Homme de Douleurs

Couronnement d’épines

Couronnement d’épines

Dürer, 1515

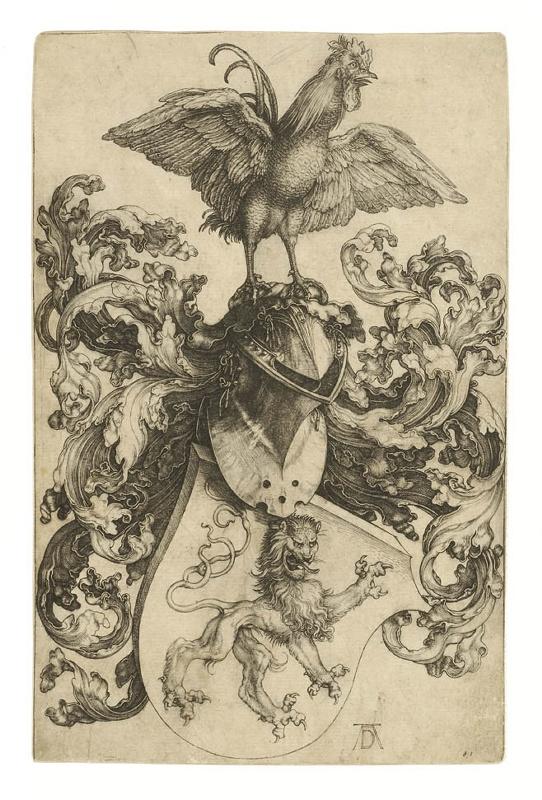

Dürer, 1515 Blason avec un homme derrière un poêle

Blason avec un homme derrière un poêle Blason avec coq et lion, Dürer, 1500

Blason avec coq et lion, Dürer, 1500

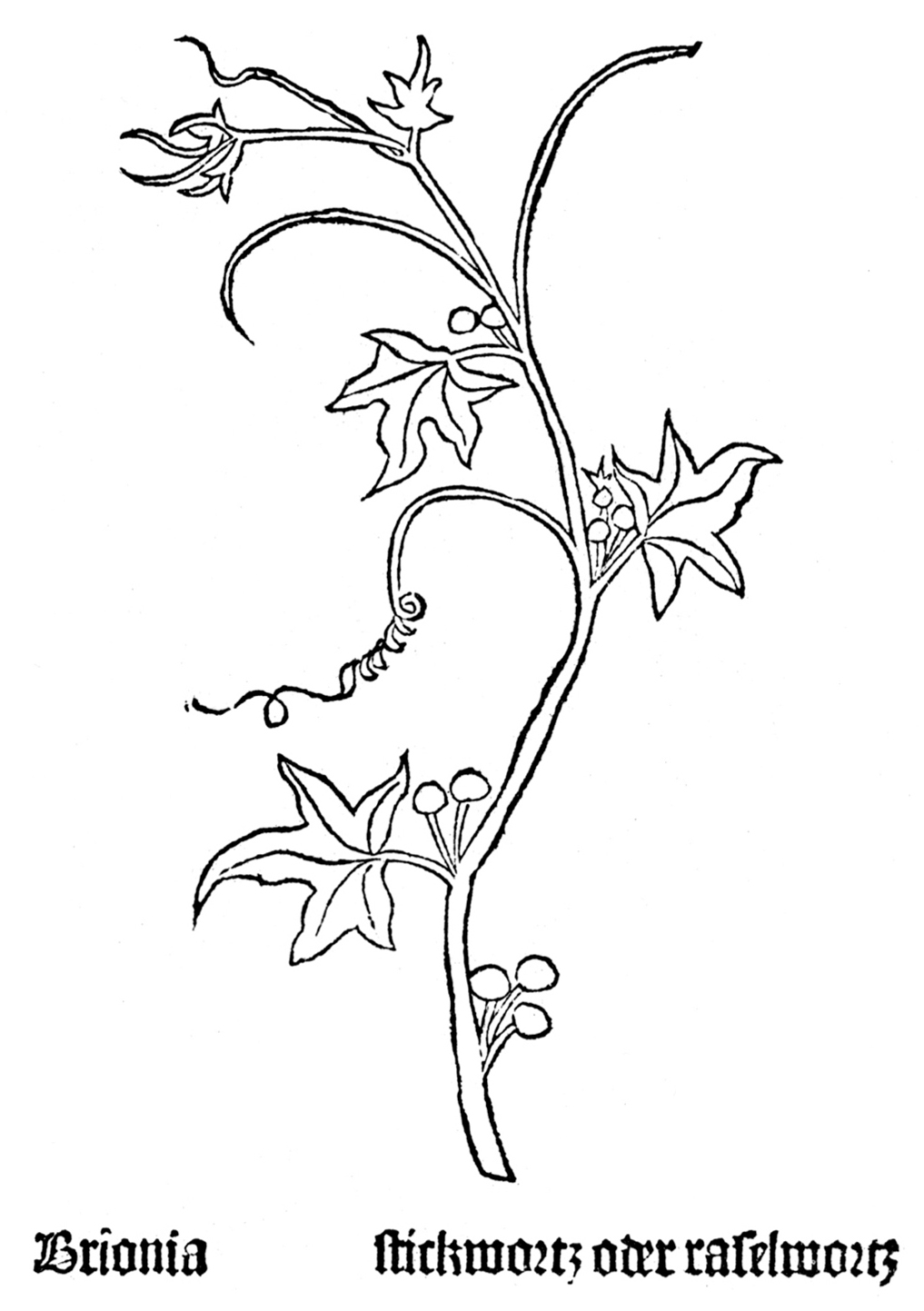

Racine de bryone, site hippocratekepos.fr [6]

Racine de bryone, site hippocratekepos.fr [6]

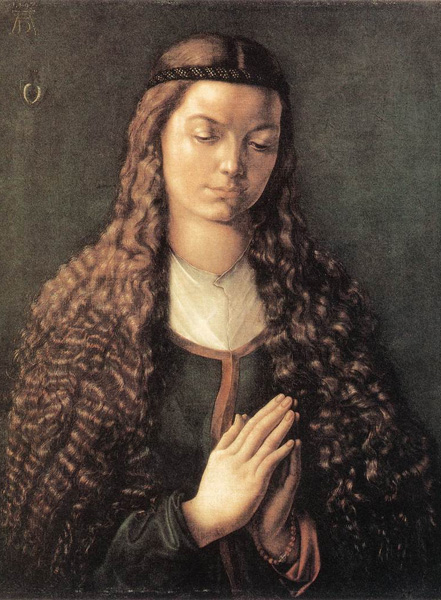

Le ravisseur, Dürer, 1495

Le ravisseur, Dürer, 1495 La Petite Fortune, Dürer, 1496

La Petite Fortune, Dürer, 1496 Aux cheveux dénoués, Städel Museum, Francfort

Aux cheveux dénoués, Städel Museum, Francfort Aux cheveux tressés, Gemäldegalerie, Berlin

Aux cheveux tressés, Gemäldegalerie, Berlin Portrait de son père, copie d’après Dürer, 1497, National Gallery

Portrait de son père, copie d’après Dürer, 1497, National Gallery Aux cheveux tressés, copie de Leipzig (détail)

Aux cheveux tressés, copie de Leipzig (détail) Copie, Museum der bildenden Kunste, Leipzig

Copie, Museum der bildenden Kunste, Leipzig Le copiste a reproduit à l’identique les deux énigmatiques séries de lettres de l’encolure, jamais expliquées (KTATDTDTETWT / KAE) : faute de mieux, on suppose que ce sont les initiales d’une devise.

Le copiste a reproduit à l’identique les deux énigmatiques séries de lettres de l’encolure, jamais expliquées (KTATDTDTETWT / KAE) : faute de mieux, on suppose que ce sont les initiales d’une devise.