Cet effet spectaculaire et théâtral est surtout connu par deux miniatures très célèbres des Heures de Marie de Bourgogne, qui montrent, en avant de la bordure, l’espace privé de la donatrice, avec elle et sans elle. Mais il en existe au moins un prototype, quelques années avant, dans les Heures de Charles de France.

Article précédent : 5.2 Quelques types de bordures

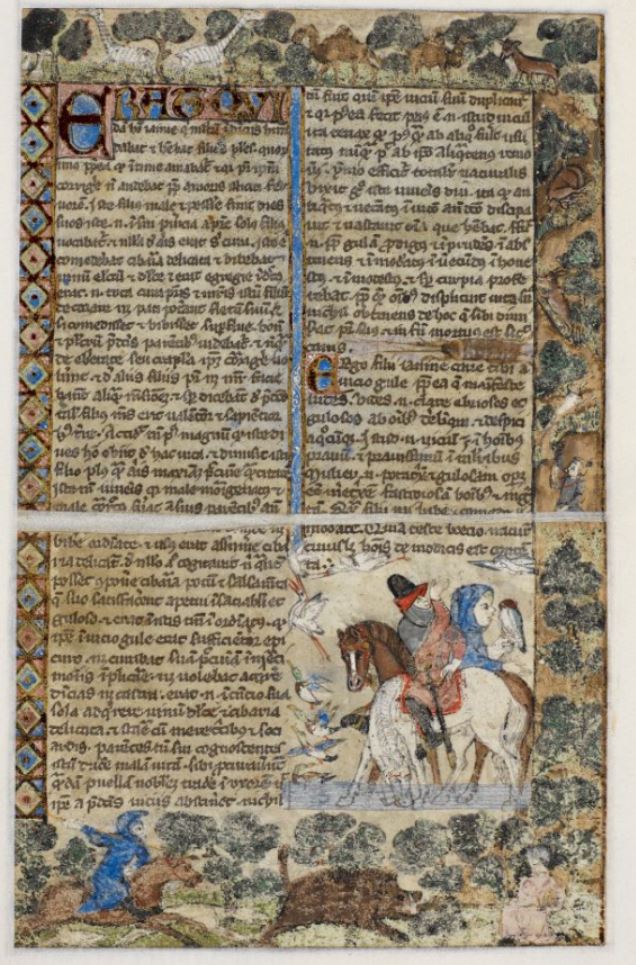

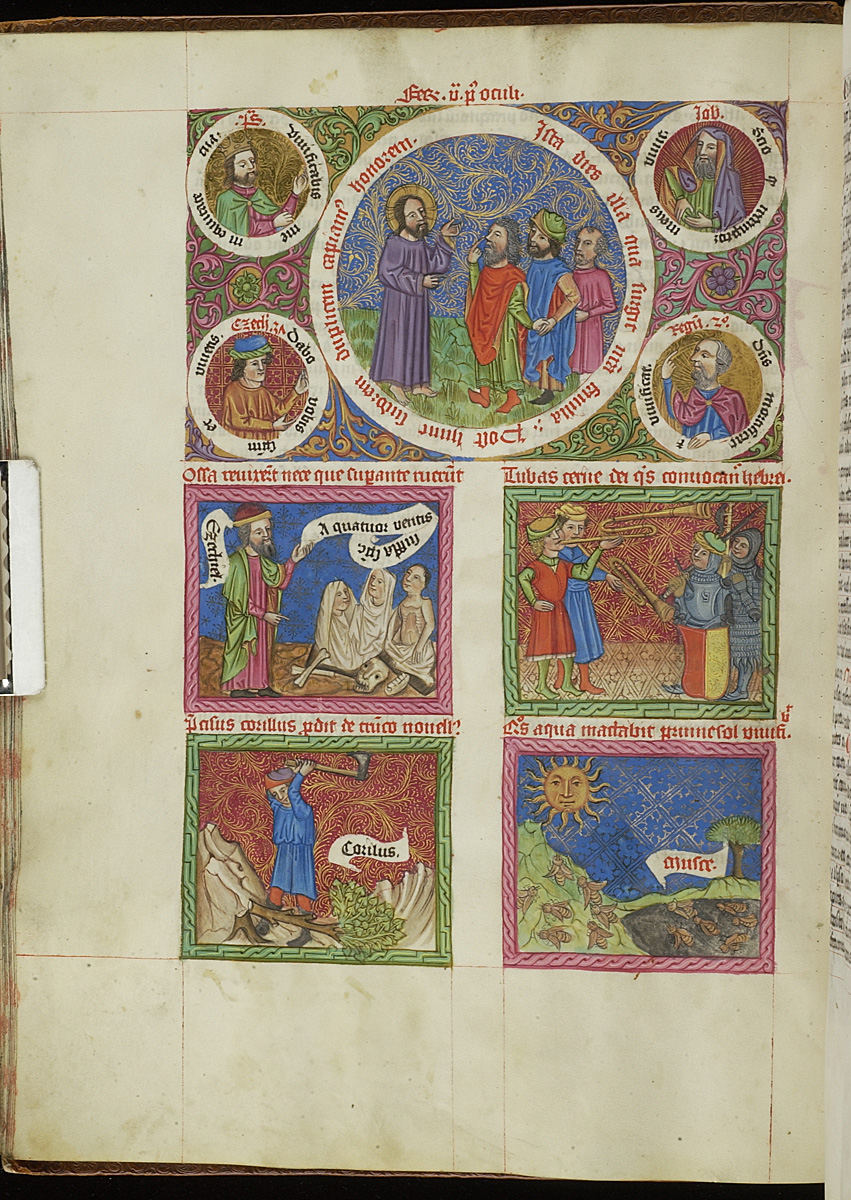

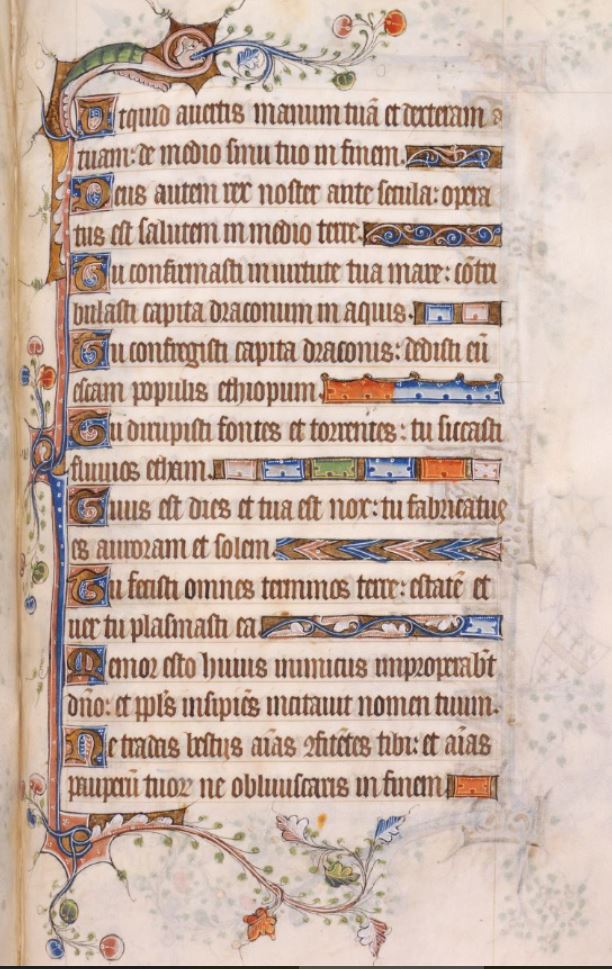

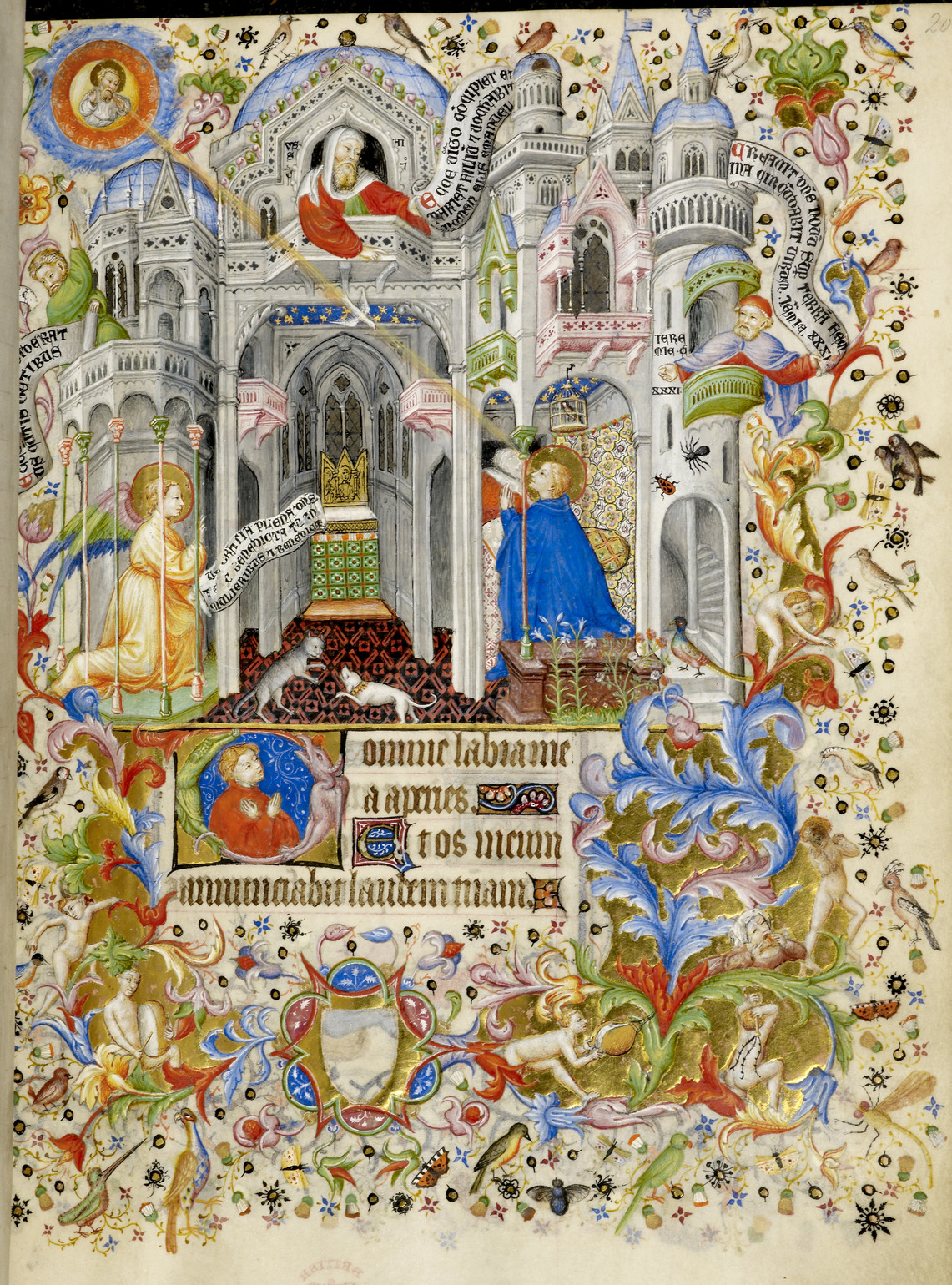

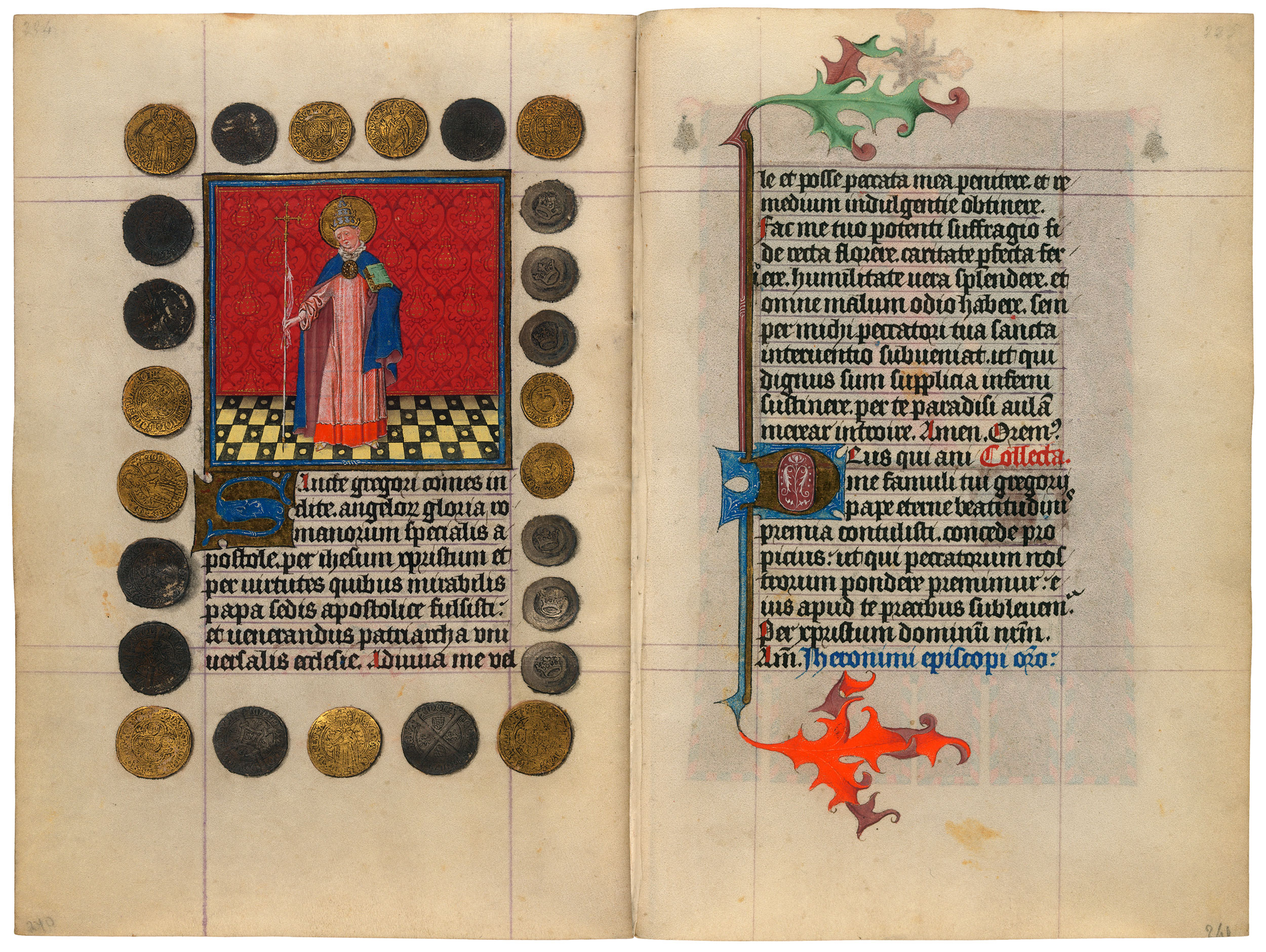

1465, Les Heures de Charles de France

sss sss |

|

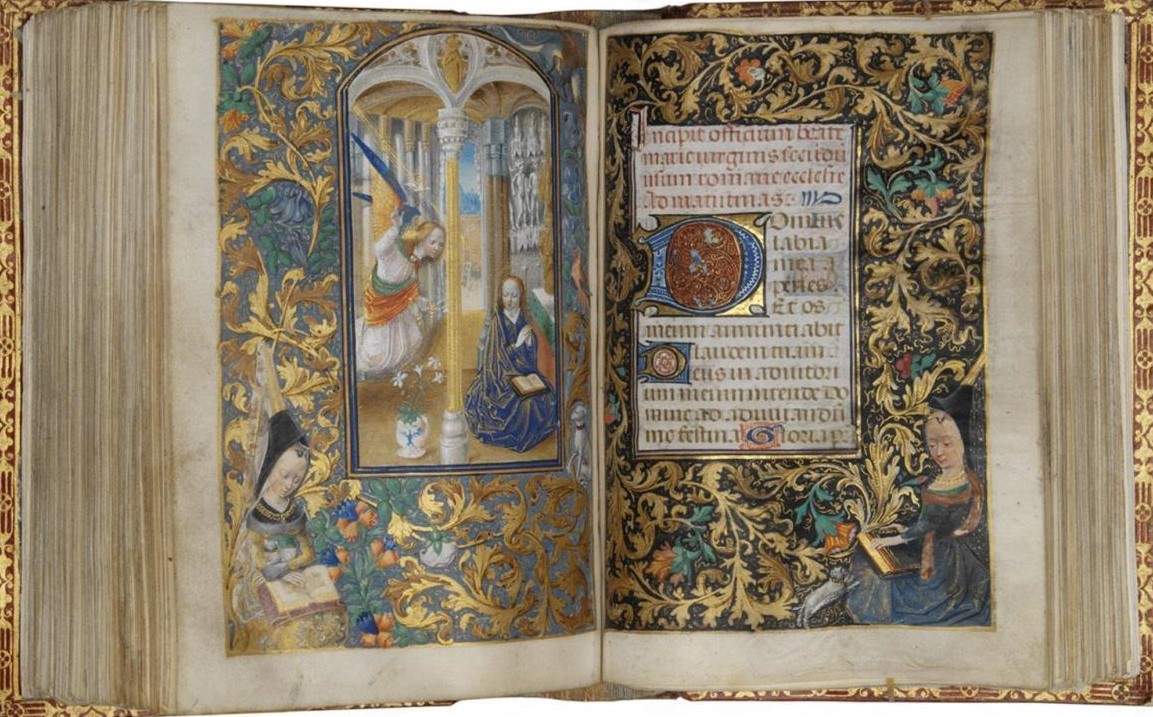

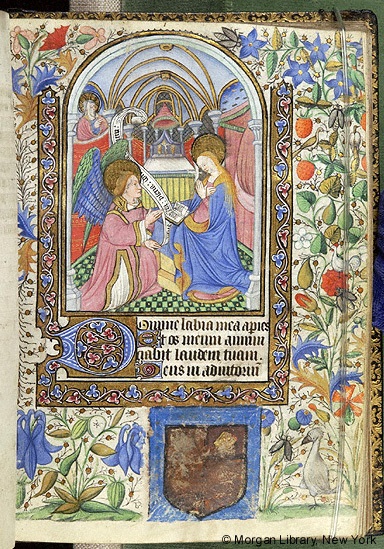

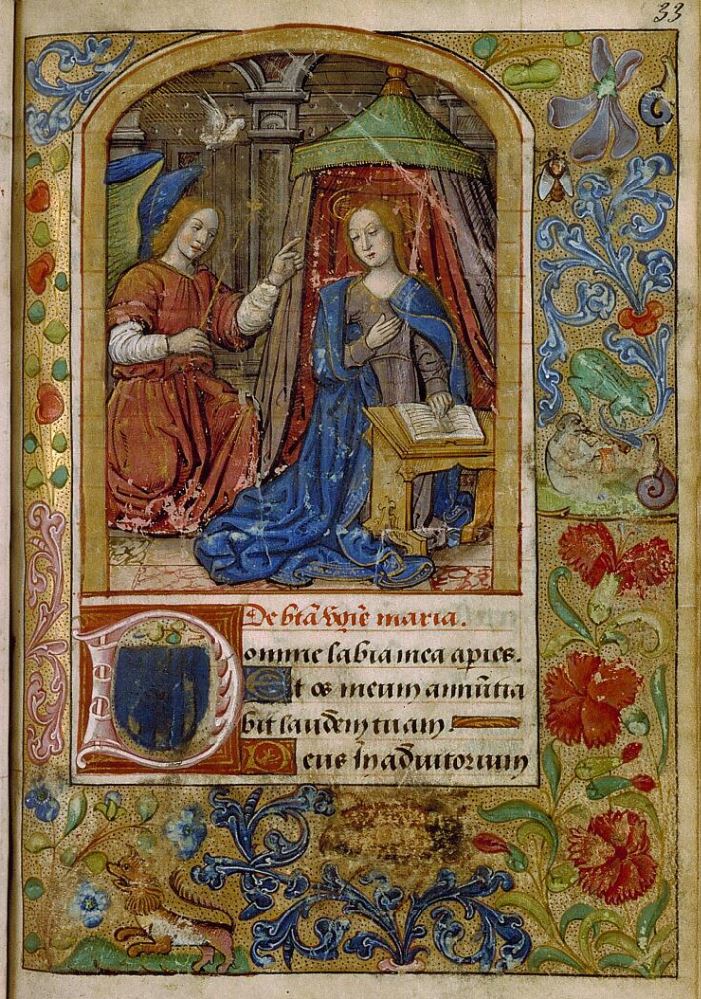

Annonciation

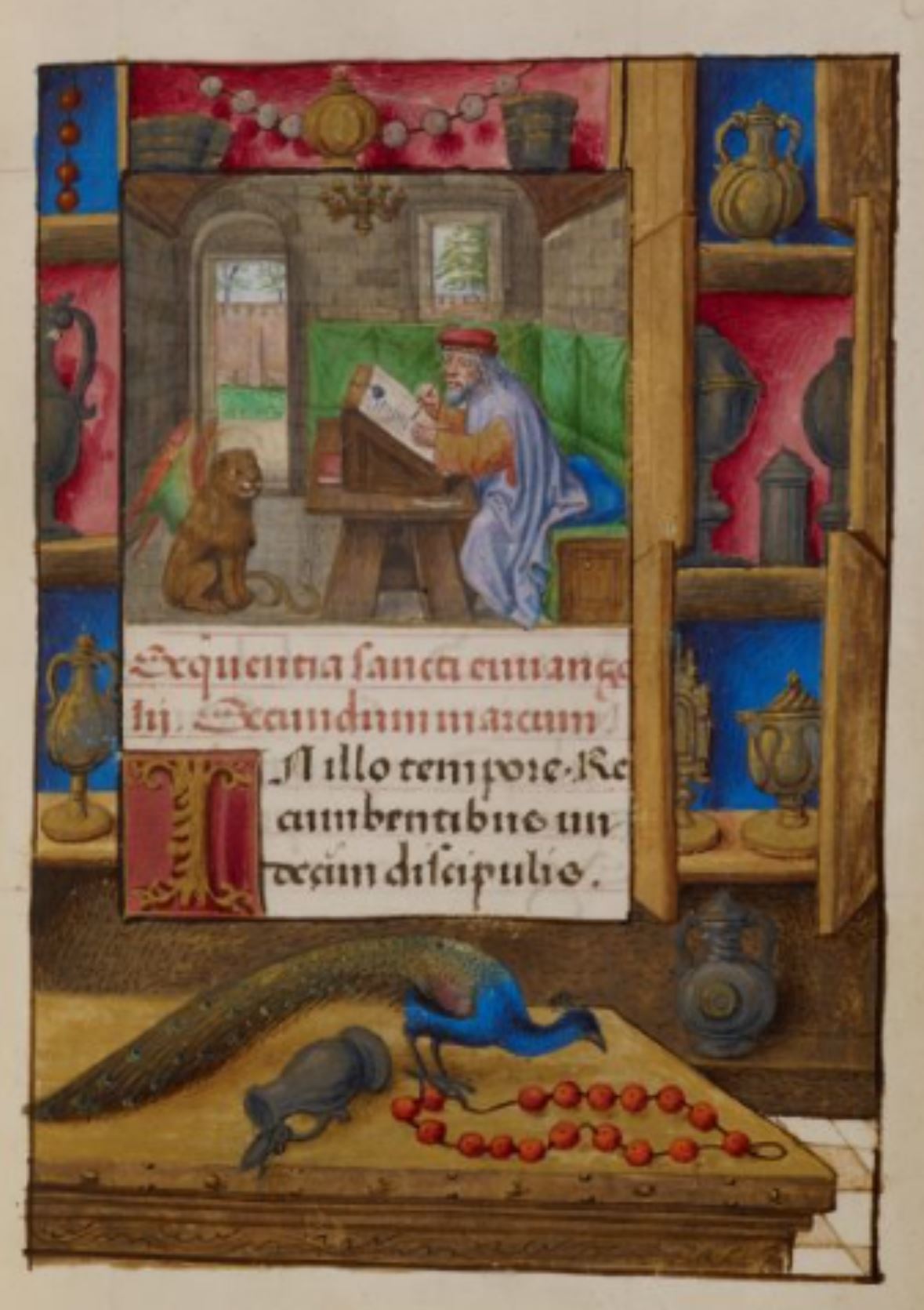

Maître de Charles de France, 1465, Heures de Charles de France, MET

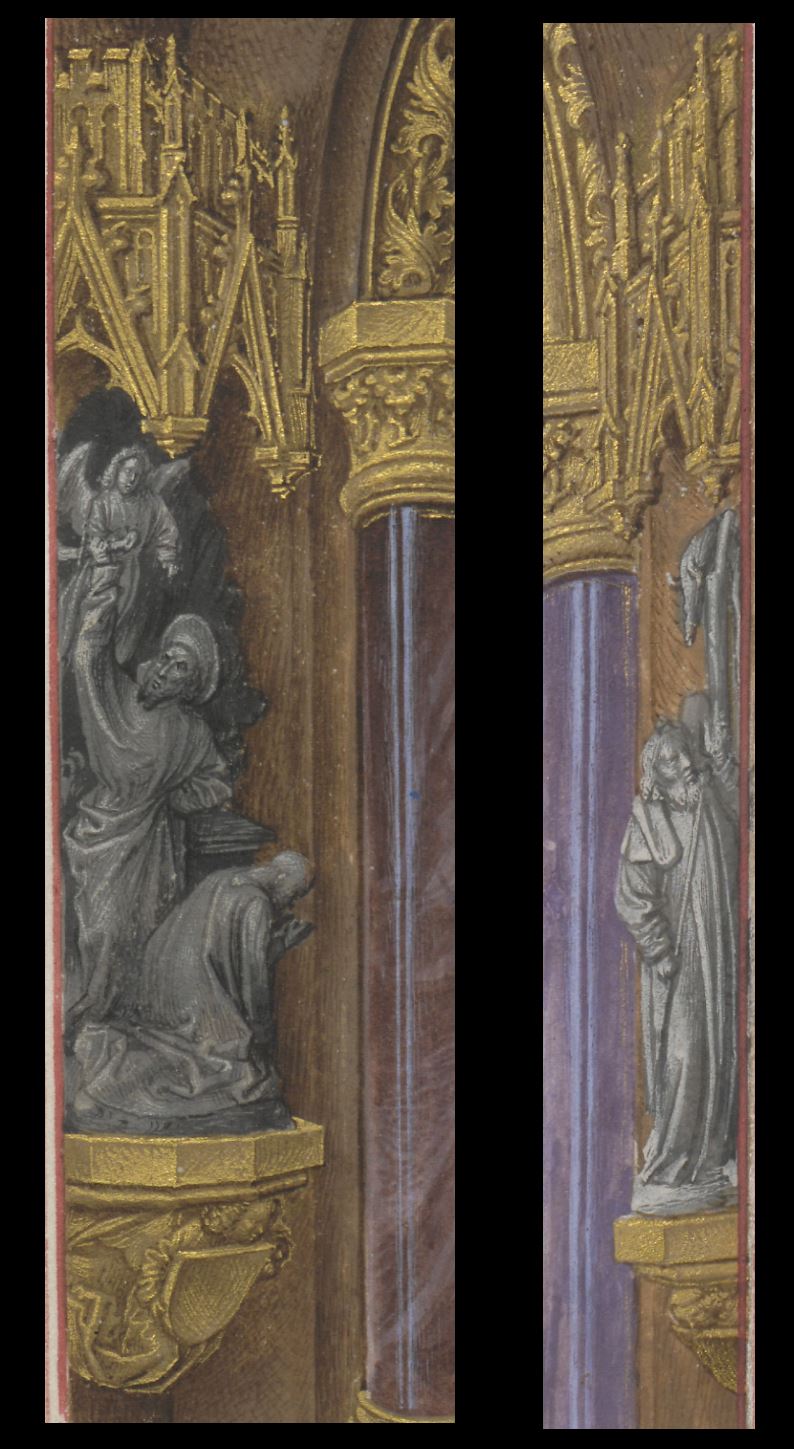

Ce bifolium a été détaché d’un manuscrit resté inachevé, conservé à la Bibliothèque Mazarine (MS 473).

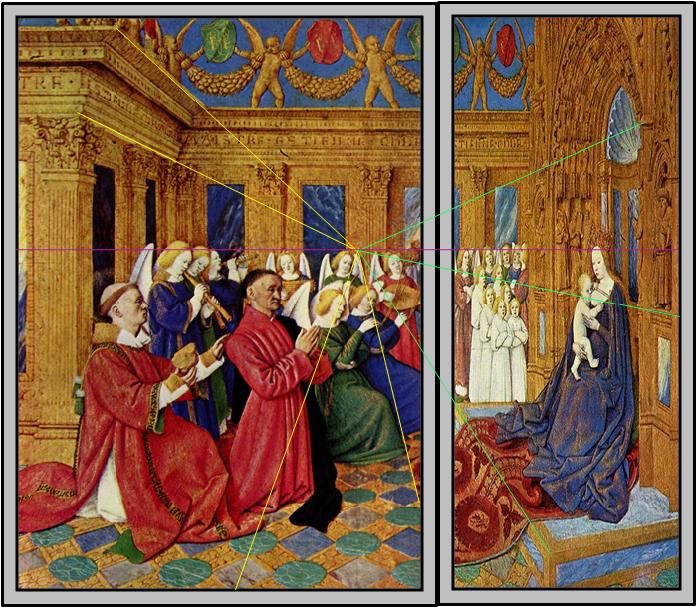

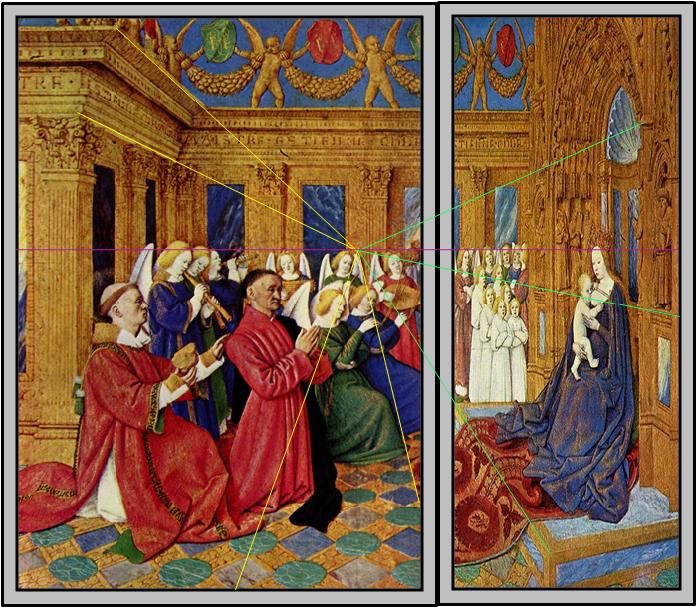

Considérée isolément, chaque page peut être vue comme un image encastrée dans un cadre en forme d’architecture. De la même manière, un des cadres ouvre sur l’extérieur, l’autre sur un intérieur d’église : au point qu’il pourrait presque d’agir de deux vues prises d’un même point dans des directions opposées.

Cependant, la direction identique de l’éclairage, le rayon de lumière qui passe d’une image vers l’autre (en jaune) ainsi que l’envolée des petits anges bleus et rouges (flèches violettes), militent en faveur d’une vue continue : l’Archange en tête de la procession céleste (flèche bleue) se trouve dans une sorte de portique qui conduit, par une porte, au parvis où est assise la Vierge. Aux enfants qui regardent l’Ange depuis l’extérieur font écho les suivantes qui regardent la Vierge depuis le seuil (flèches vertes). Ainsi ni la cloison derrière Gabriel, ni l’immense baldaquin octogonal qui emplit toute l’espace autour de Marie, ne font partie du cadre, avec lequel ils partagent pourtant la même décoration sculptée.

Dans un effet de richesse, l’artiste a pris soin de ne pas dupliquer exactement les deux architectures : les moulures avec ou sans modillons, les colonnes et le pavement sont légèrement différents, et le parvis est plus profond, de manière à pouvoir héberger le baldaquin.

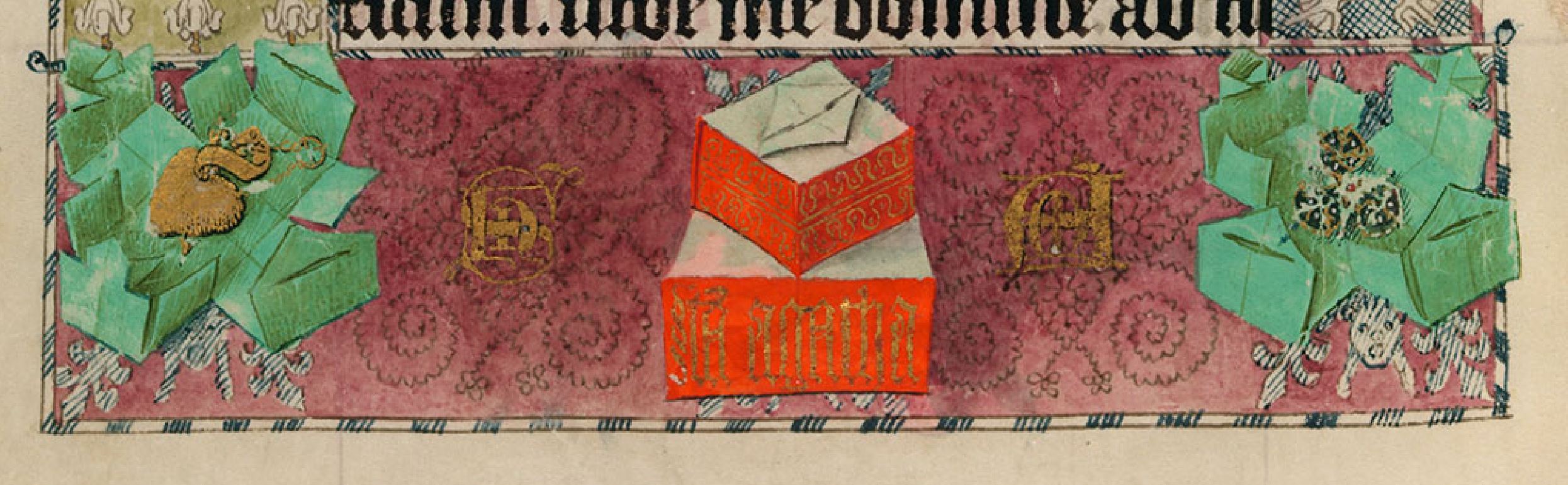

La différence la plus irritante concerne les monogrammes : de part de d’autre d’une pensée, à gauche des caractères illisibles, à droite les lettres A et E. Plusieurs hypothèses ont été proposées, mais aucune n’est convaincante [1].

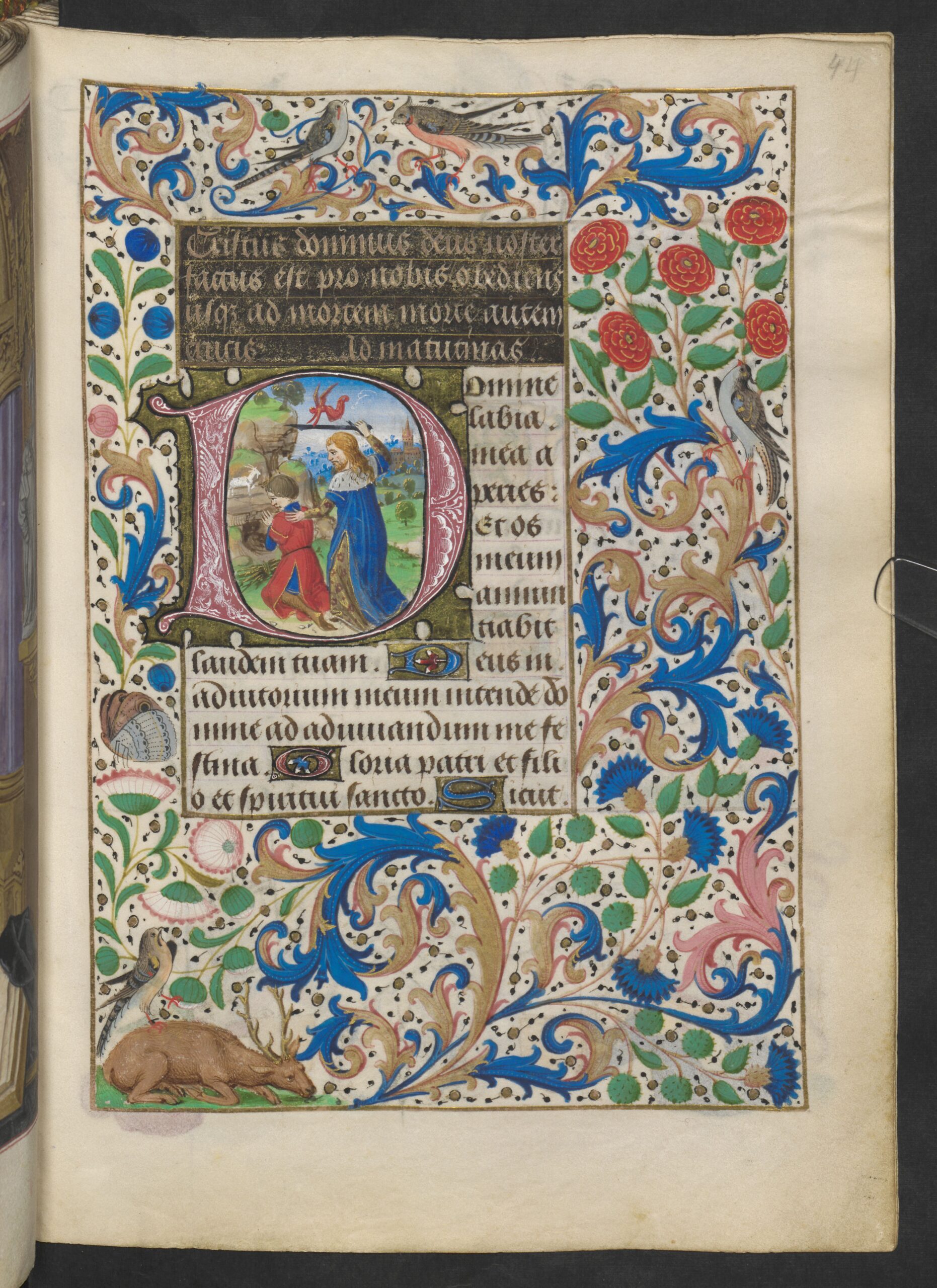

Pour ajouter encore à la complexité de la composition, le verso de la page de la Vierge offre lui aussi une image encastrée et une architecture similaire. Au centre, la prière des Matines de la Vierge (Domine labia mea aperies) est inscrite sur un grand panonceau suspendu, décentré de manière à pouvoir laisser voir du côté gauche la scène de la Visitation.

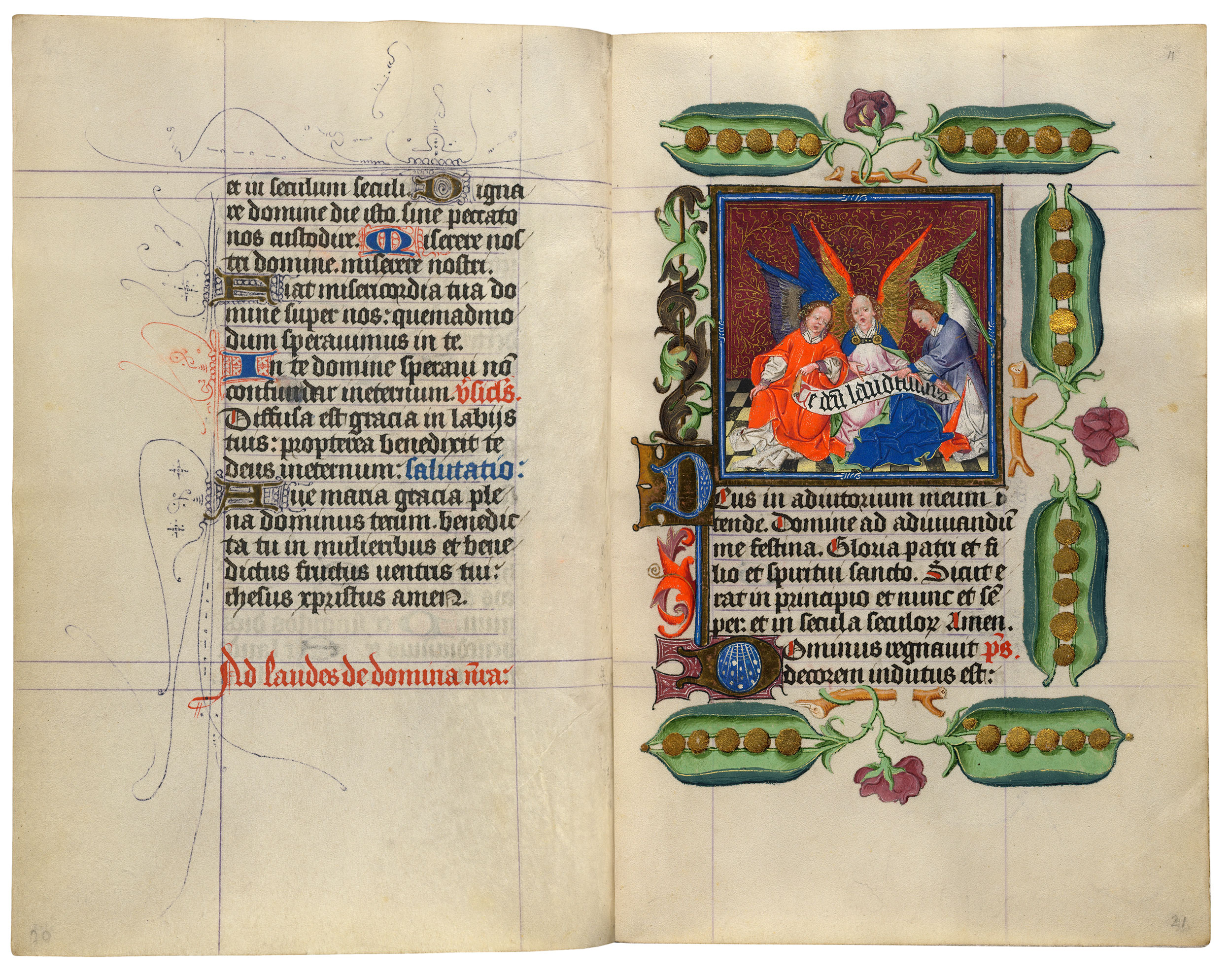

Deux anges en bleu portant une bannière rouge montent la garde autour du blason du Duché de Normandie, sur fond bleu et rouge, tandis que le texte inscrit sur les pierres du cadre proclame :

|

Charles de France / Fils de Charles VII / Duc de Normandie le Neuvième /

l’Année 1465, Vivat !

|

KAROLVS DE FRANCIA / KAROLI SEPTIMI

FILIVS / NORTHMANNORVM DVX / NONVS ANNO MCCCCLXV VIVAT

|

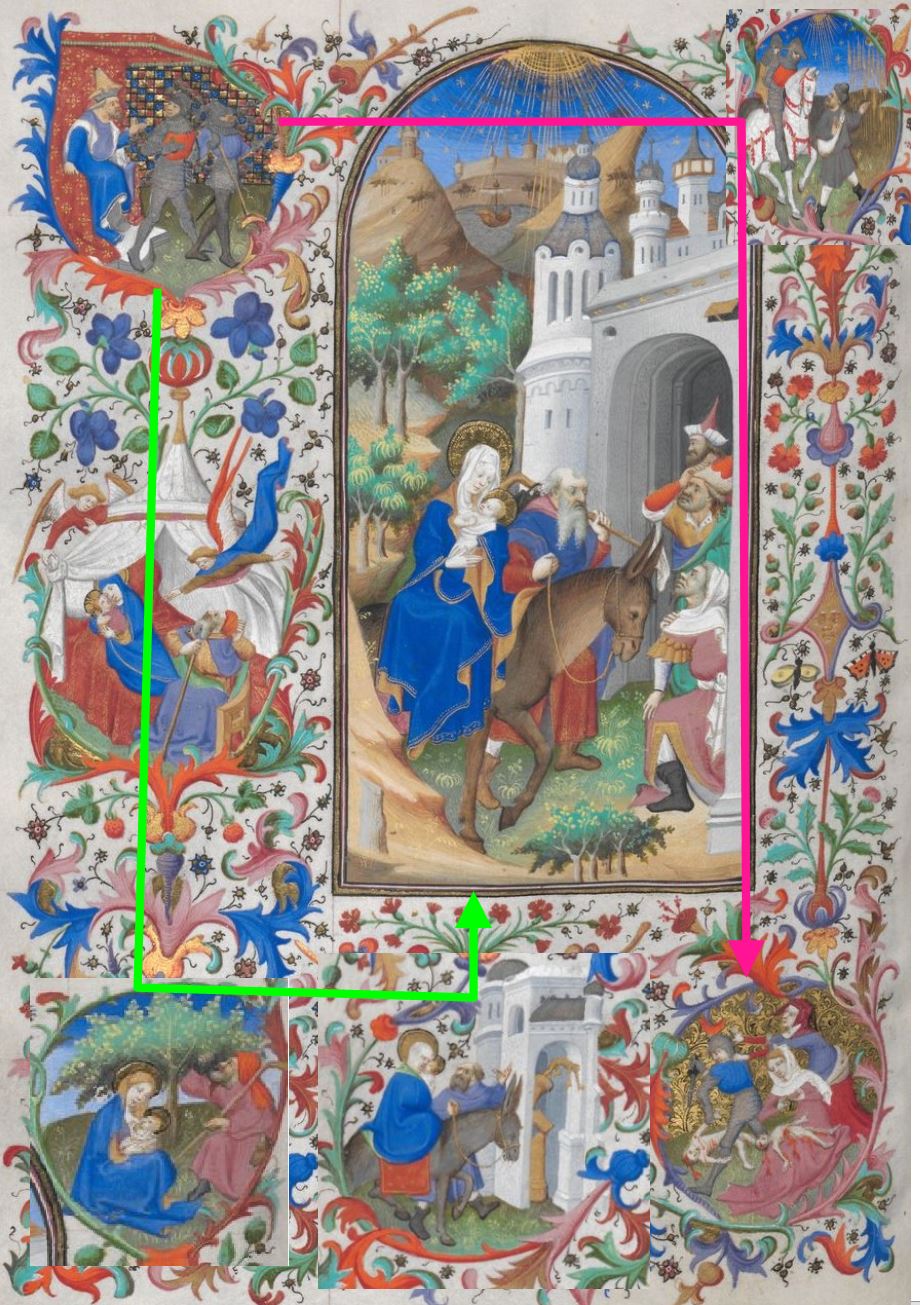

Le monogramme A et E est repris de manière encore plus riche, avec une cordelière compliquée pendant en dessous. Le décentrage du panonceau est obtenu en suspendant la chaîne sous le E, qui se transforme en une sorte de crochet. Le monogramme et la cordelière sont repris, d’une manière encore différente, dans le manuscrit de Paris, à la scène de la Fuite en Egypte : le monogramme n’a donc rien à voir avec le AVE de l’Annonciation, mais constitue probablement un jeu cryptique lié au commanditaire.

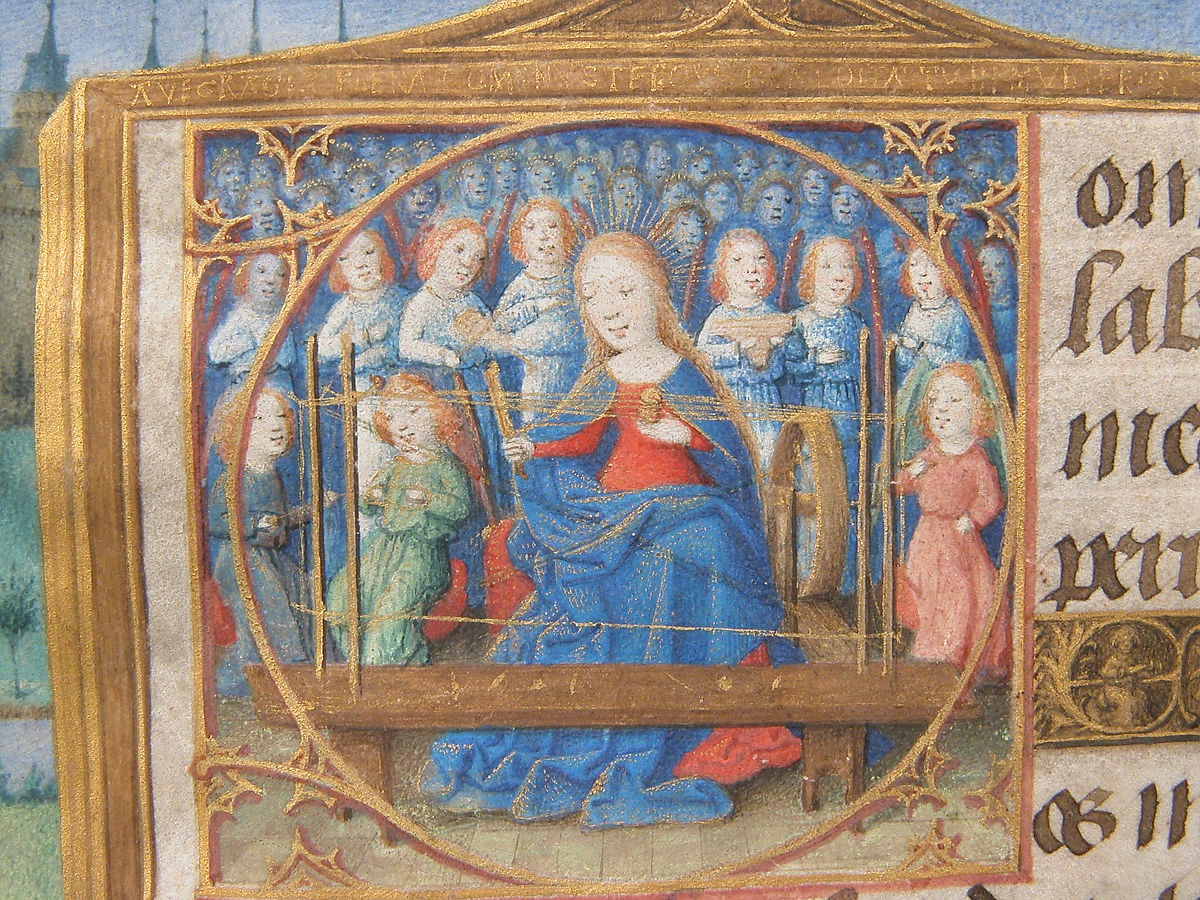

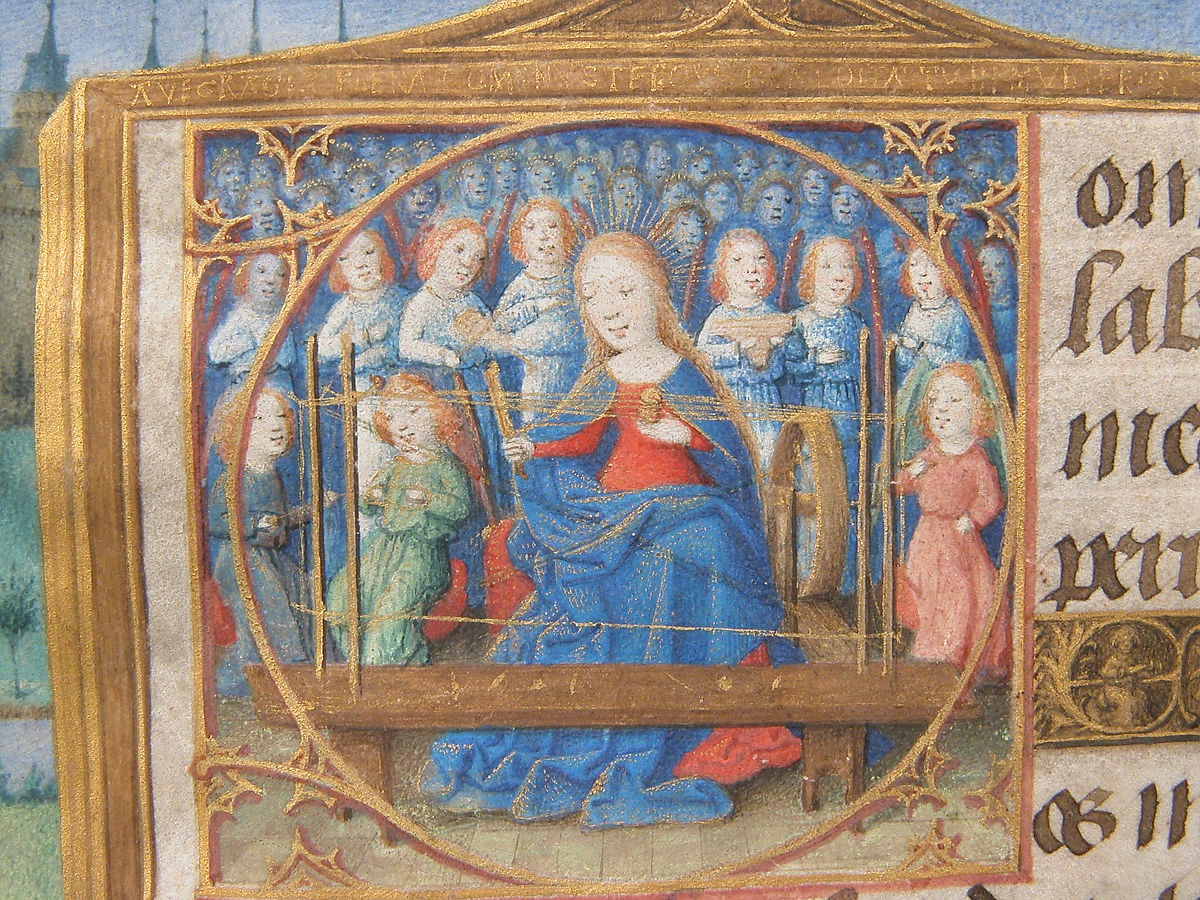

A l’intérieur de l’initiale D, le miniaturiste a réussi un morceau de bravoure : caser, autour de Marie à son métier, sept anges musiciens et trois aides (deux font un écheveau, le troisième actionne le rouet).

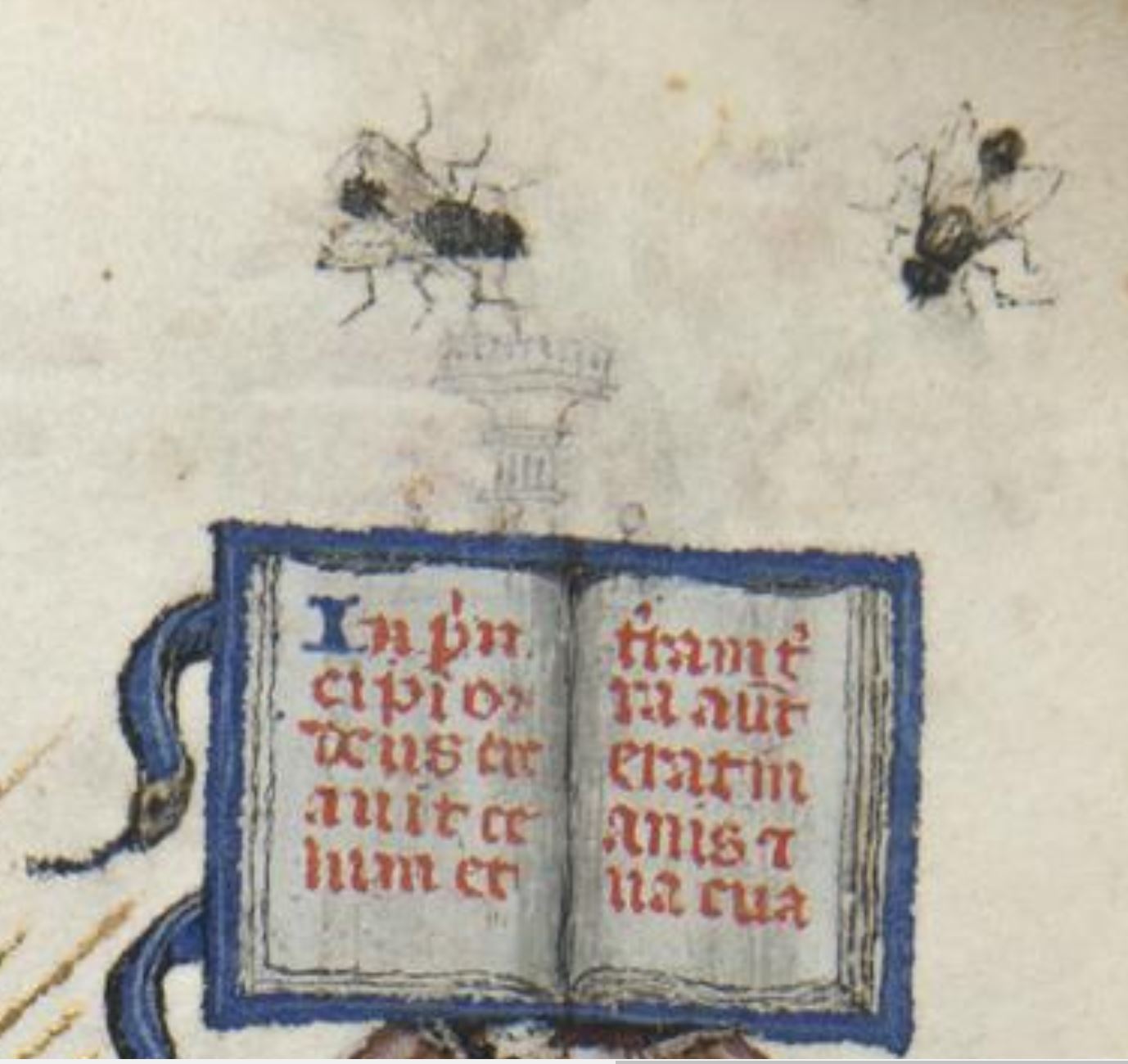

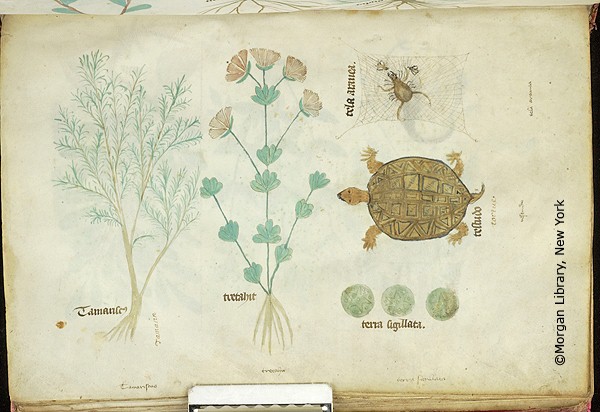

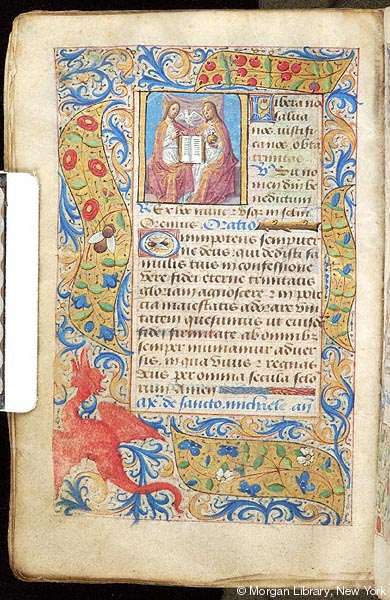

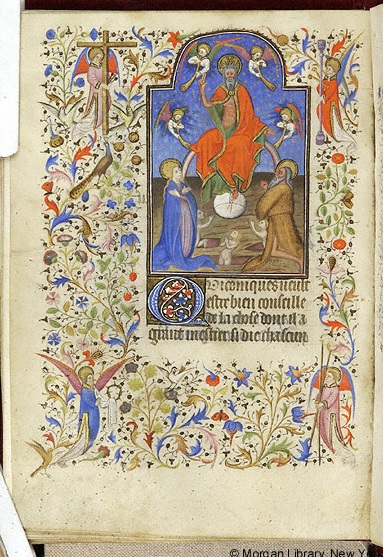

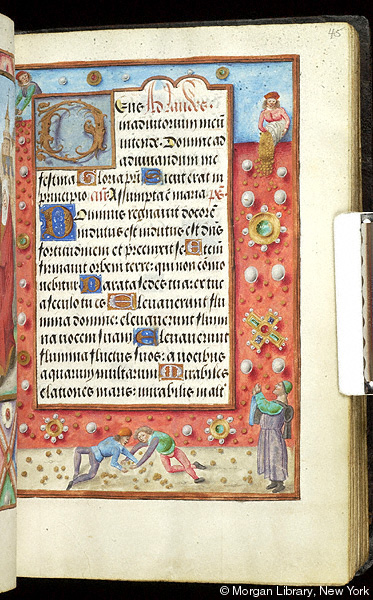

Bedford Master, 1425-30, Marie tissant, Livre d’Heures, Morgan Library MS M.453, fol. 24r.

Cette autre miniature très semblable explique le mécanisme : il s’agit très précisément d’un métier à tisser des galons. De la main droite Marie tient la navette, de l’autre elle manipule les plaquettes à ourdir (de nombreux sites expliquent le tissage aux plaquettes, encore utilisé de nos jours). La justification de la scène est qu’à la période de l’Annonciation, Marie était, selon les Apocryphes, occupée à tisser le rideau du Temple.

C’est ce rideau que la miniature centrale montre en bonne place, en train de s’ouvrir pour révéler, aux fidèles qui montent par l’escalier, la célébration d’une messe moderne.

Sans être strictement identique, l’architecture de cette bordure se rapproche de celle du volet de l’Ange : mêmes colonnes et présence de modillons. A noter également la porte sur la gauche.

Nous sommes donc en présence d’un véritable triptyque, dont le premier volet, celui de l’Ange, fait pendant au troisième, celui du commanditaire, représenté par son blason. Le vol des anges en bleu et rouge, aux couleurs de la Normandie, mène l’oeil depuis le portique de gauche, et depuis le couloir privé du Duc, à droite, jusqu’à l‘office qui se déroule au centre.

Cette composition brillante étage en définitive trois espaces :

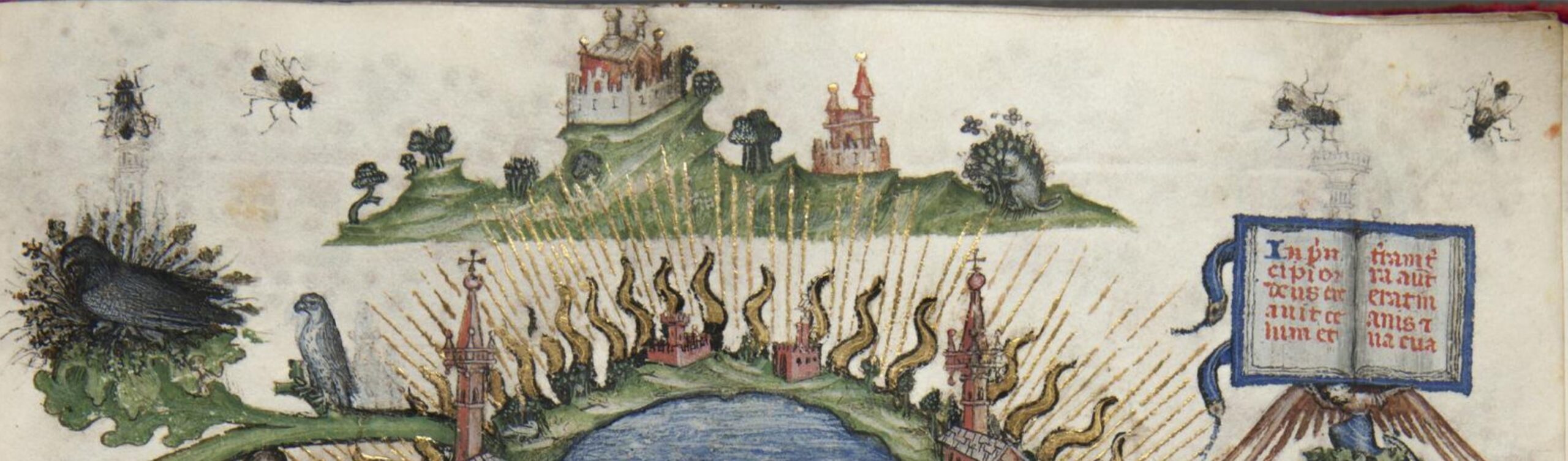

- à l’arrière-plan une scène, avec les paysages aux deux châteaux et l’église avec la Messe ;

- au plan moyen un proscenium, occupé par les personnages de l’Annonciation et par le blason, ambassadeur du commanditaire dans ce lointain passé ;

- au premier plan une bordure, dédiée aux monogrammes et à la dédicace.

Passer de la bordure au centre, c’est passer de l’espace immémorial des inscriptions au Présent, en traversant la mince couche temporelle de l’instant de l’Annonciation.

Étienne Chevalier en prière devant la vierge

Jean Fouquet, entre 1452 et 1460, Livre d’Heures d’Étienne Chevalier, Musée Condé, Chantilly

Cette composition abstraite et symbolique, encore fidèle à l’esprit médiéval, tranche avec cette autre architecture en bifolium dont le but est clairement la mise en pratique ostentatoire de la grande innovation italienne de l’époque : la perspective (voir Le diptyque d’Etienne).

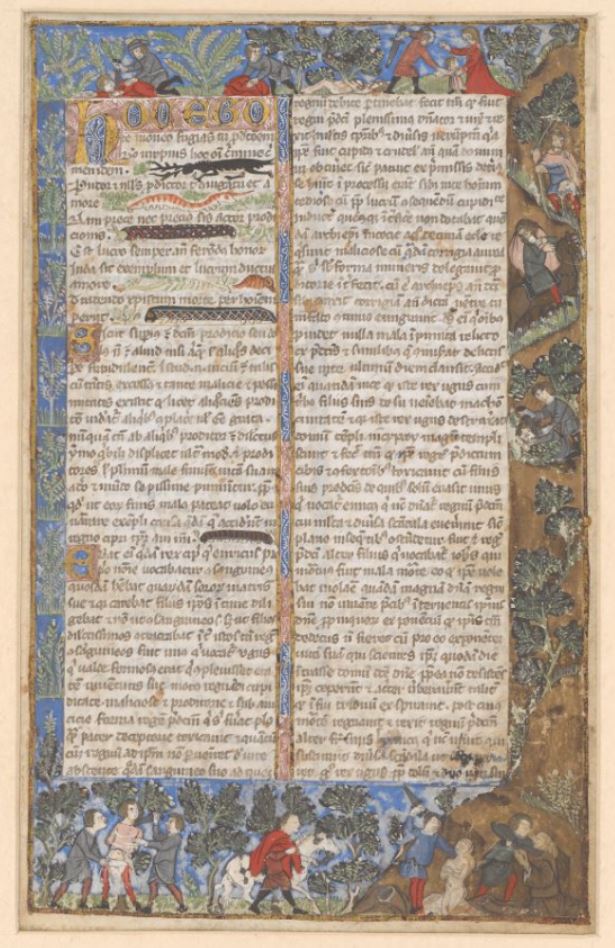

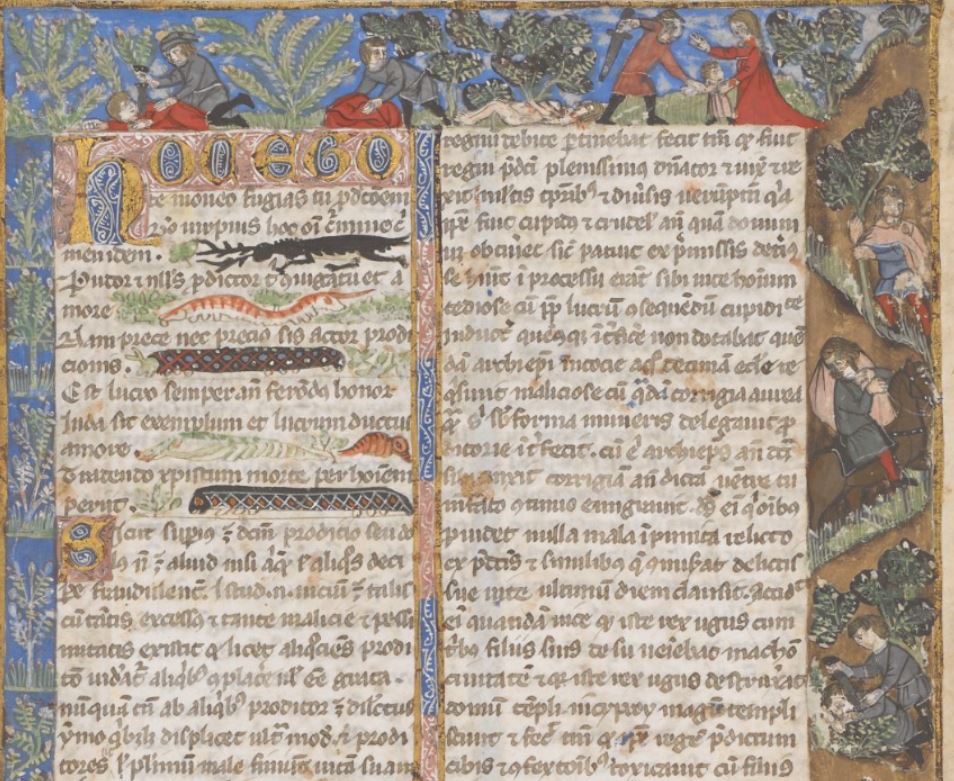

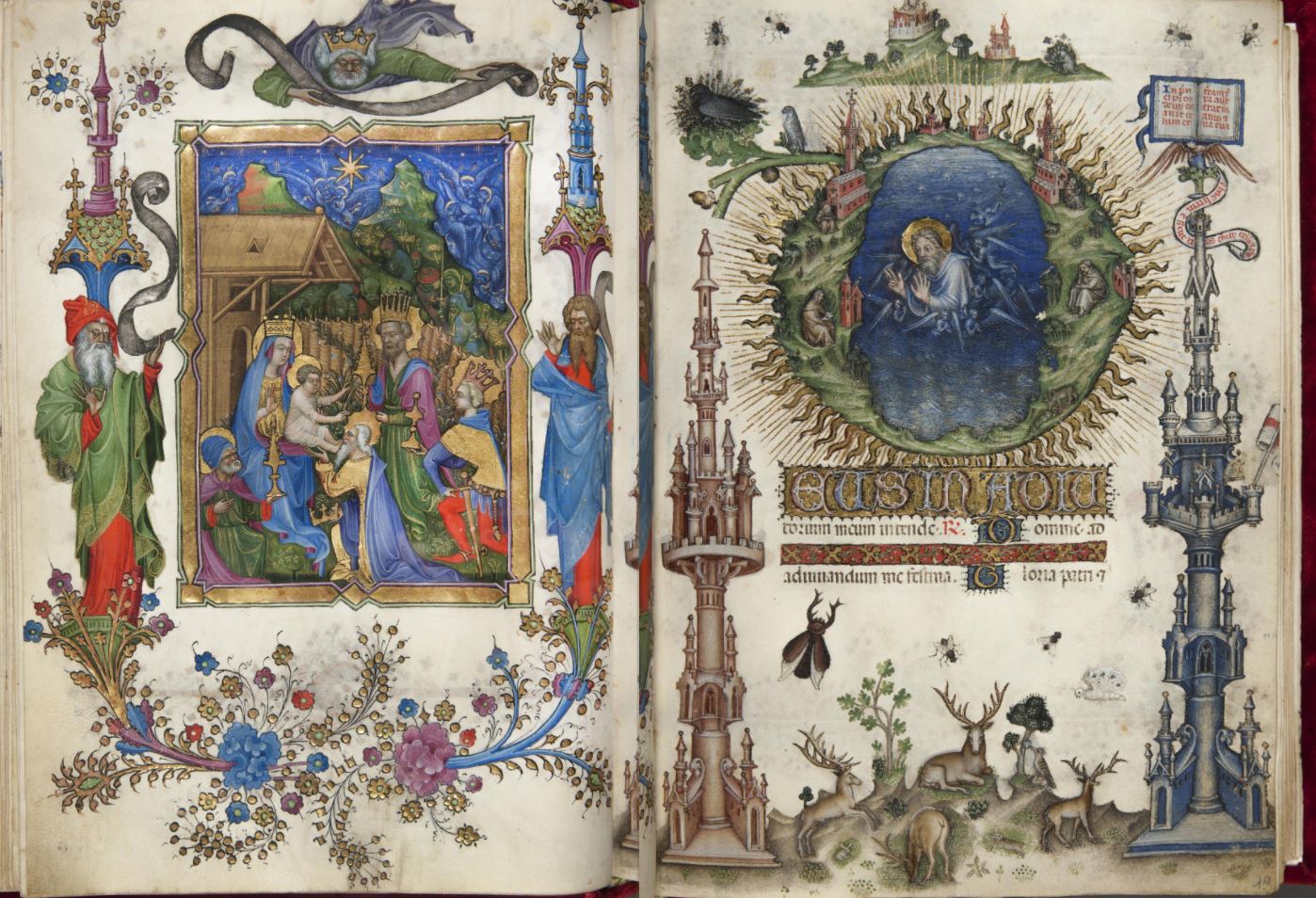

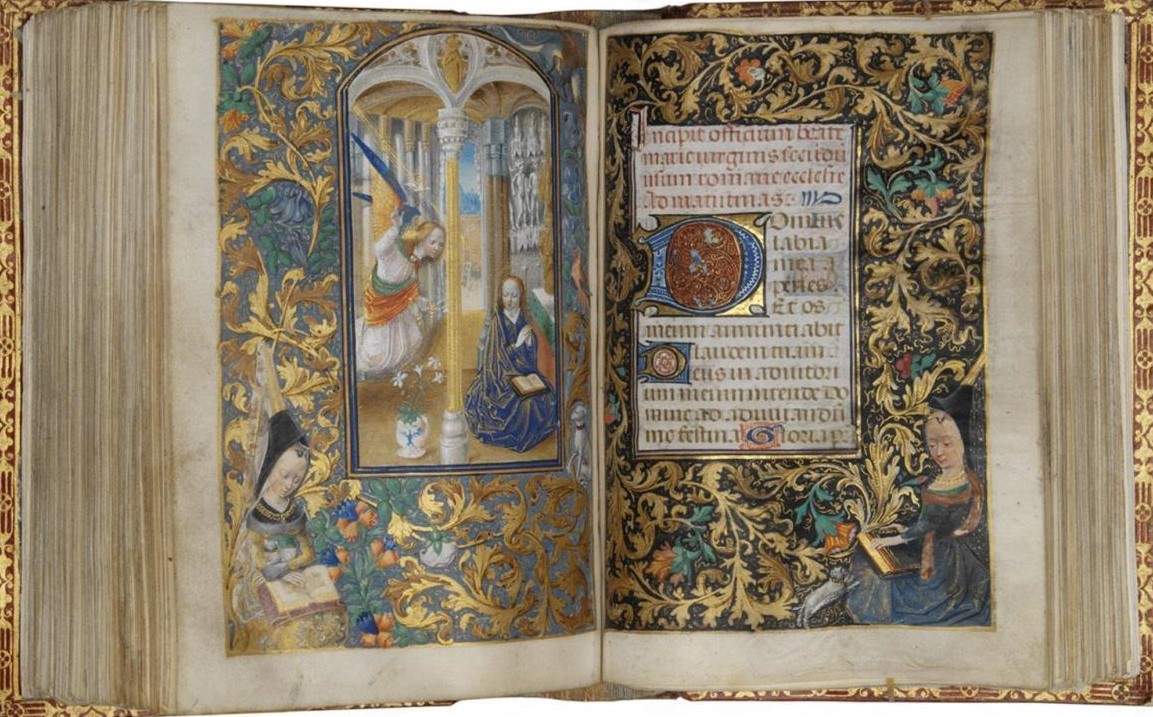

1477, Les Heures de Marie de Bourgogne

Une énigme de l’Histoire de l’Art

Heures de Marie de Bourgogne [1a]

Heures de Marie de Bourgogne [1a]

Maître de Marie de Bourgogne, 1477, ONL Codex vindobonensis 1857 fol 14v

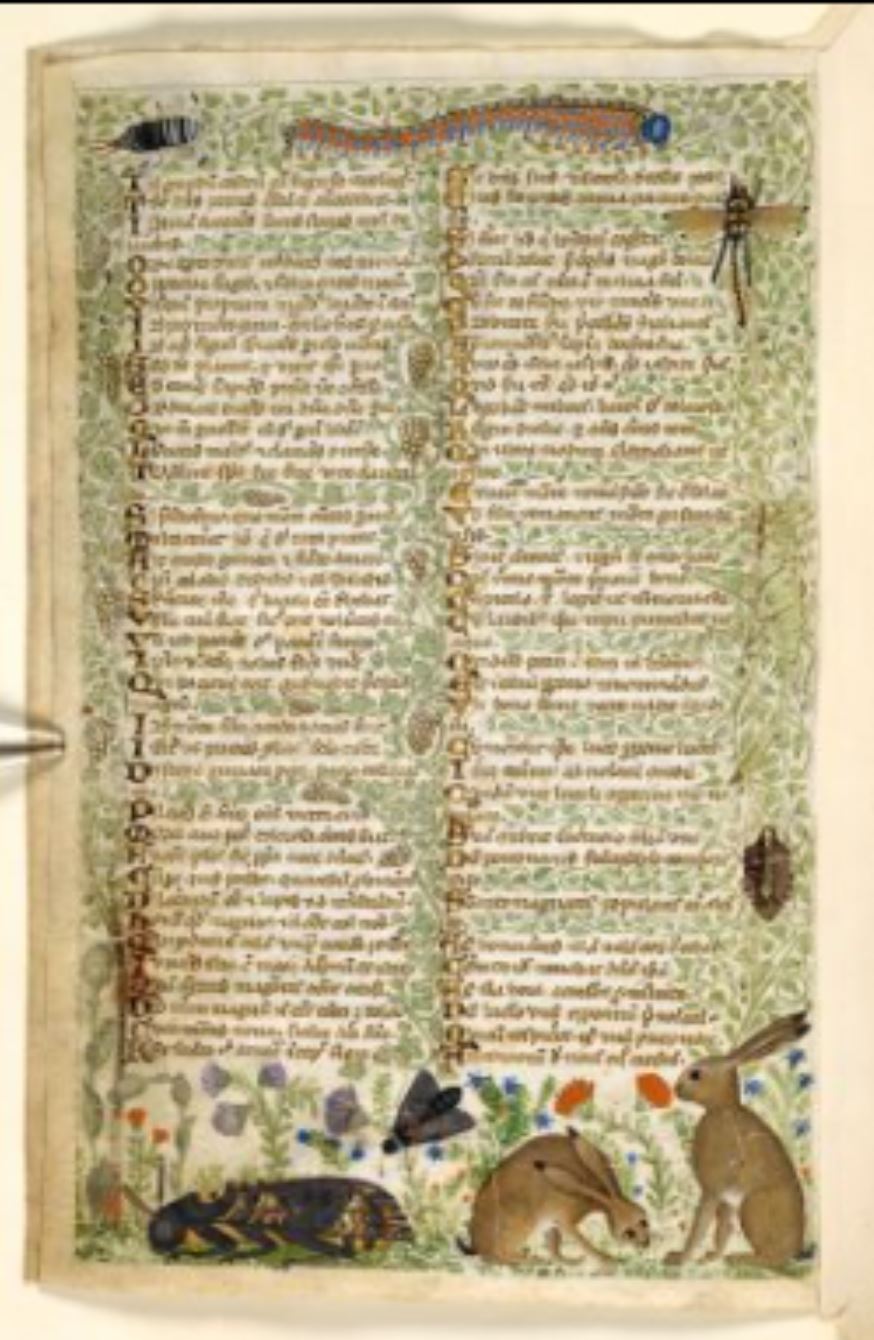

Cette page a été extrêmement étudiée, notamment le premier plan avec la donatrice, son chien et ses objets personnels : missel, voilette, collier, deux oeillets sortis du vase, un bijou lui aussi en forme d’oeillets, et un sac de brocard (dit gibecière [1b], p 20) posé sur le siège vide…

…traités avec un réalisme exceptionnel, comme cette goutte sur le point de tomber.

On a proposé sans unanimité, d’identifier les trois principaux personnages (la femme de la bordure, la femme et l’homme dans la chapelle de part et d’autre de la Vierge) comme étant Marguerite d’York, Marie de Bourgogne et Charles le Téméraire [2], mais les différentes possibilités posent des problèmes de datation et reposent sur des indices fragiles (pour une synthèse récente, voir l’étude de Angelika Gross [3]).

La plupart des commentateurs s’entendent sur le fait que la fenêtre nous montre l’expérience mystique que la lectrice est en train de vivre. Mais Anja Grebe [4], spécialiste des bordures, n’est pas de cet avis :

« …la dame au premier plan regarde attentivement la page, ce qui signifie qu’elle est en train de lire son livre. Cette lecture active contredit totalement la façon dont les peintres flamands du XVe siècle dépeignaient généralement des personnes ayant une expérience visionnaire. Pour indiquer qu’une vision se produisait, ils représentaient invariablement, , comme le chancelier Rolin dans la célèbre Madone peinte par Jan van Eyck, le protagoniste avec un livre de prières ouvert devant lui, sans le lire et regardant vaguement dans la direction de la sainte apparition… Cela conduit à la conclusion que la jeune femme des Heures de Marie de Bourgogne semble certes assez absorbée par sa lecture, mais elle n’a certainement pas de vision. La seule personne qui pourrait en avoir une dans cette miniature est l’élégante dame du chœur de l’église, qui est représentée en effet ce regard lointain et «intérieur», typique des visions. »

L’homme en rouge (SCOOP !)

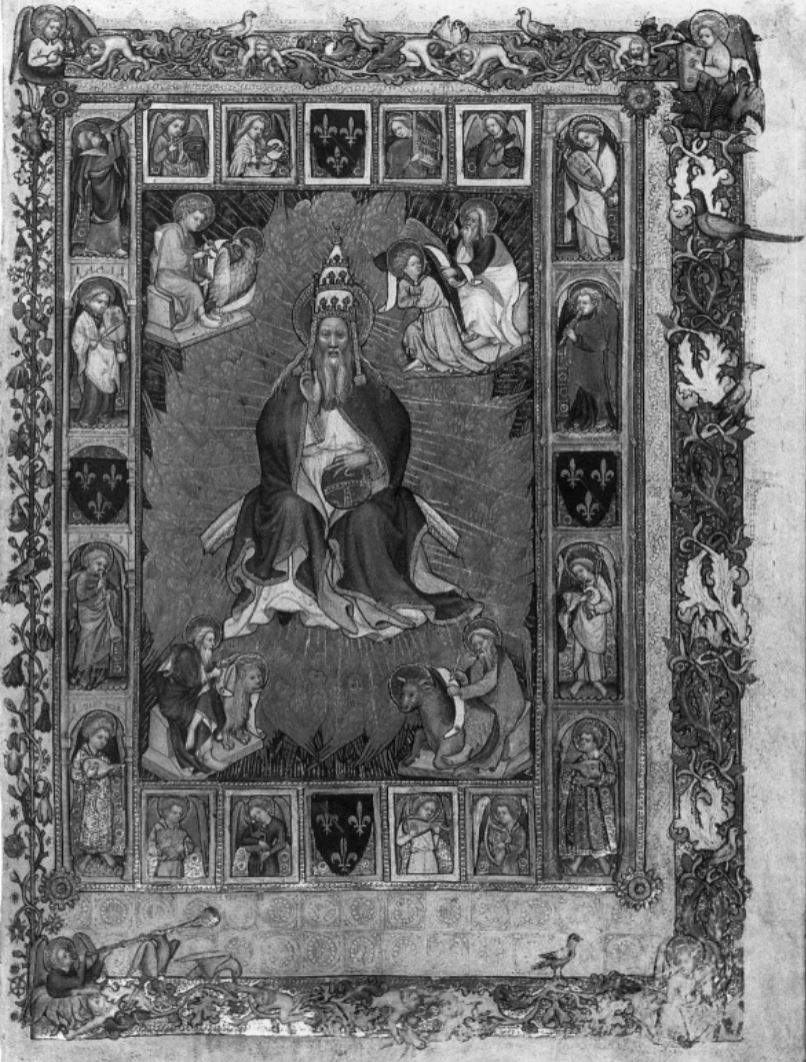

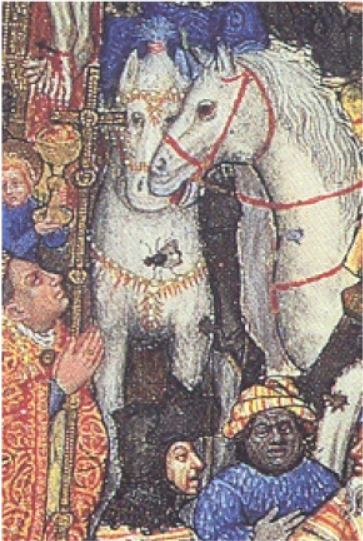

Sans entrer dans la discussion sur l’identification de la donatrice, il est néanmoins possible d’éliminer tout de suite un petit mystère : l’homme au manteau rouge ne fait pas partie de la cour de la donatrice, mais de celle de la Vierge. Il s’agit tout bonnement de Saint Jean, reconnaissable à sa chevelure blonde et à son manteau rouge, tel qu’il apparaît dans les autres miniatures de la série [1c].

Folio 43V (détail St Jean)

Folio 43V (détail St Jean)

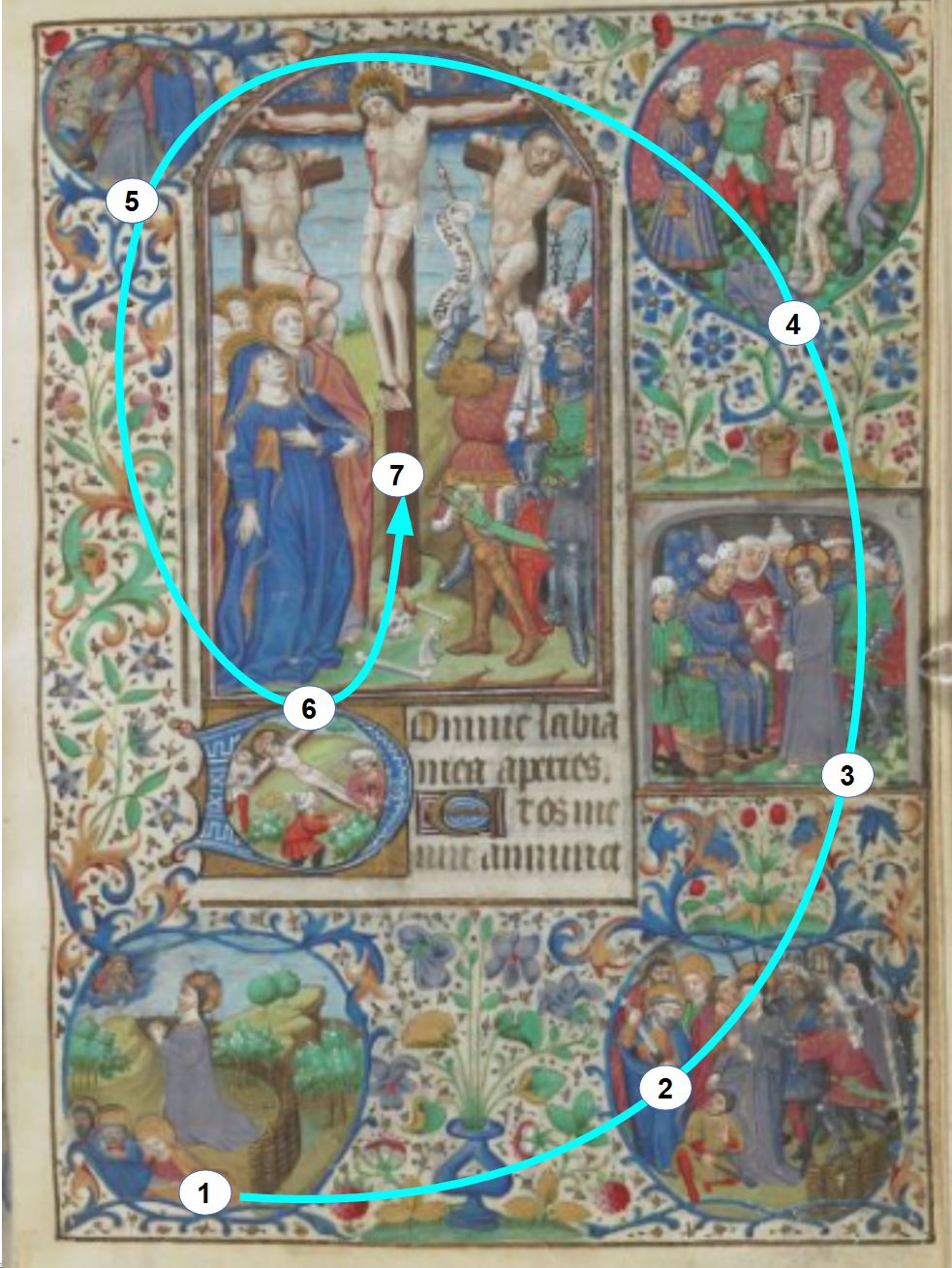

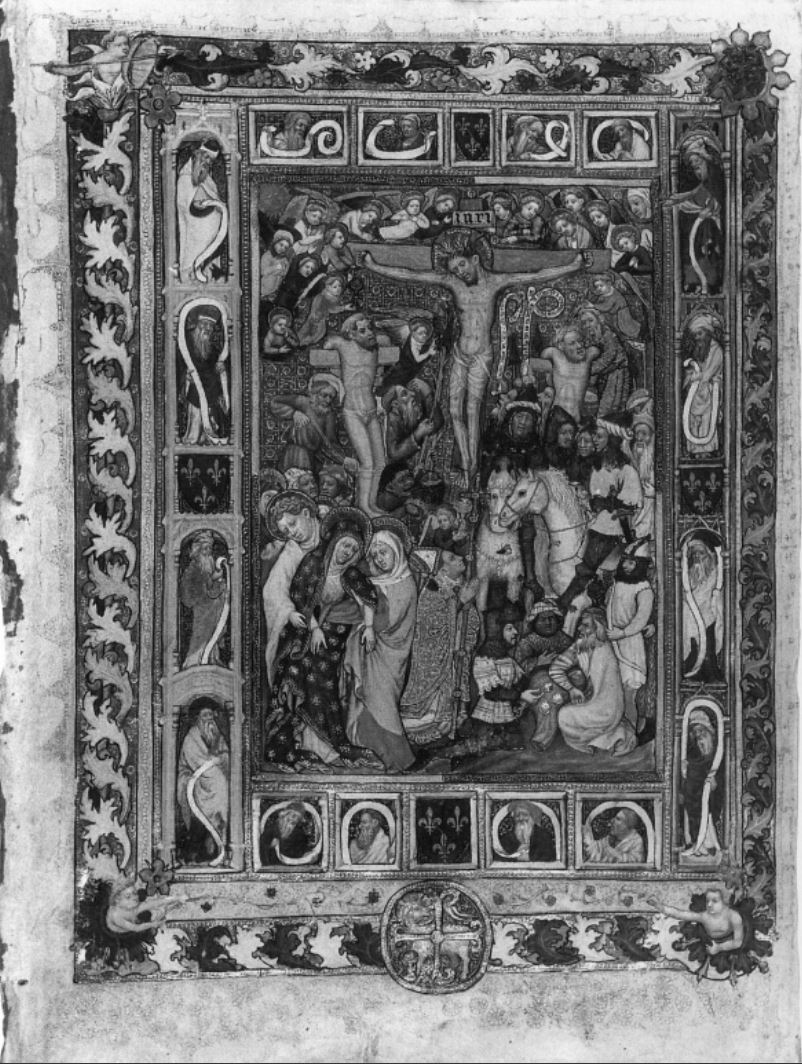

On le retrouve à l’identique dans l’image de la Crucifixion, dans une pose identique à une Lamentation de Van der Goes : d’où le retournement de situation récent selon lequel Van der Goes serait l’auteur de ces extraordinaires miniatures, qui auraient précédé le panneau [1b].

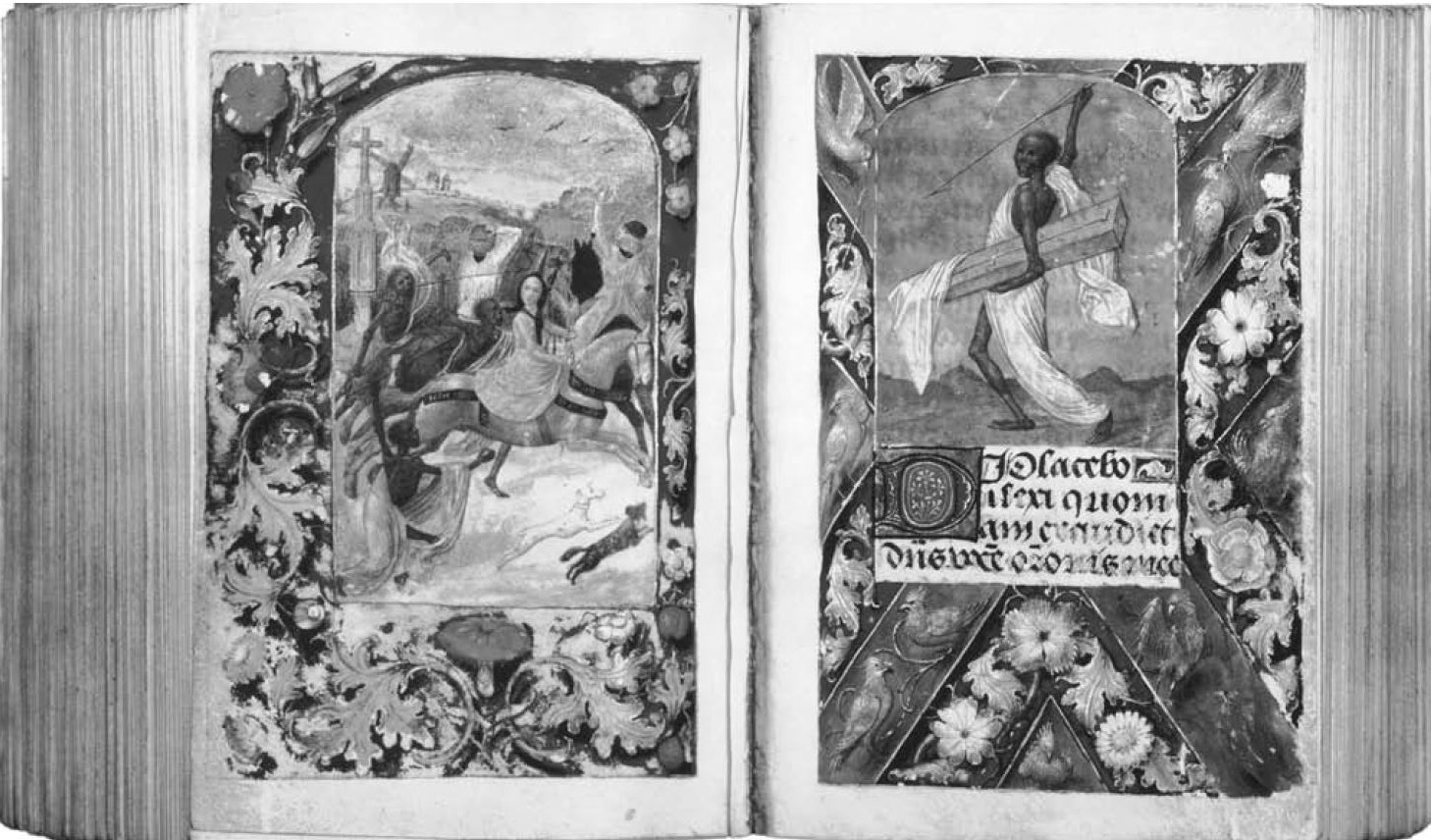

La double page « Obsecro te »

L’Annonciation, fol 19v L’Annonciation, fol 19v |

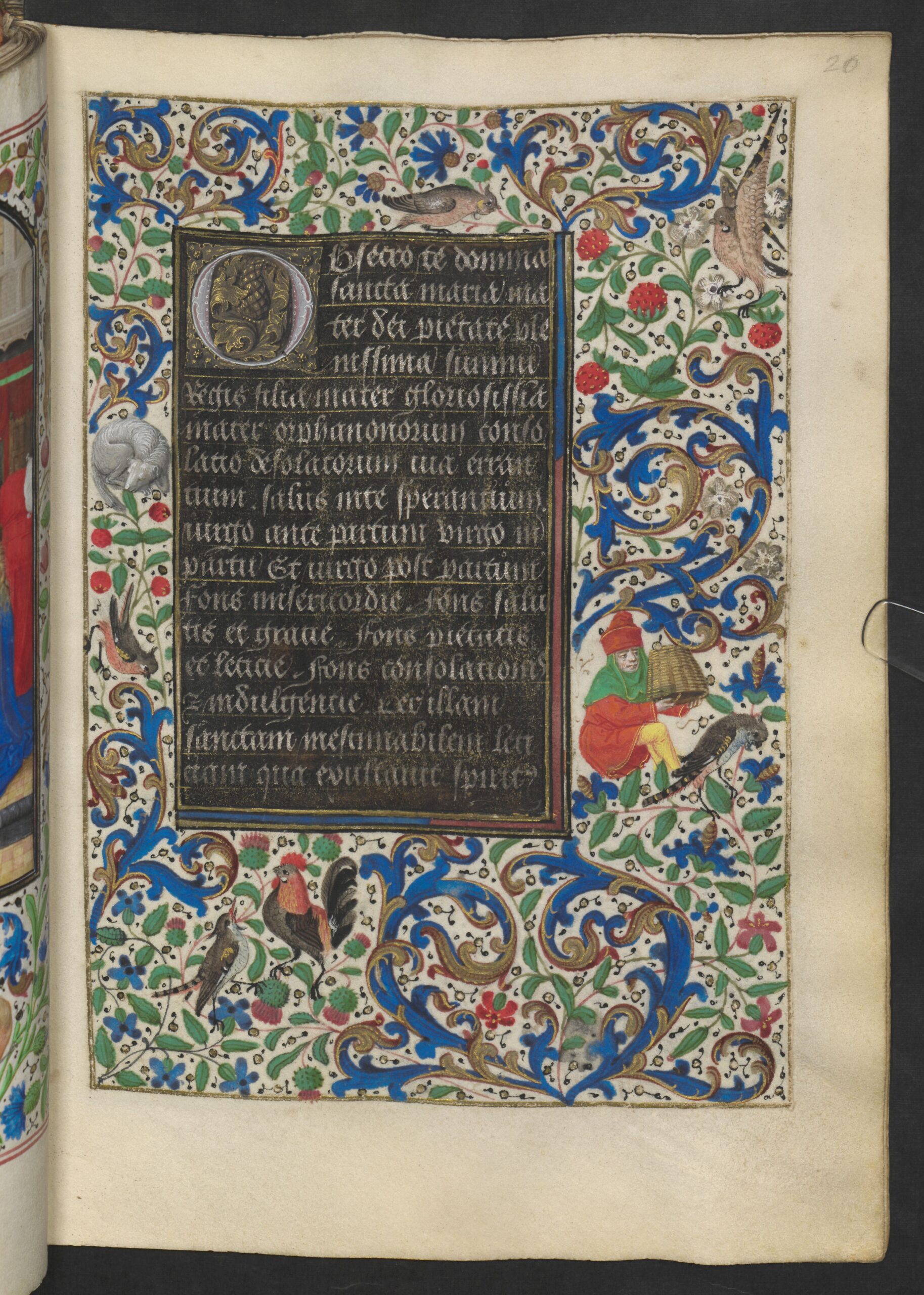

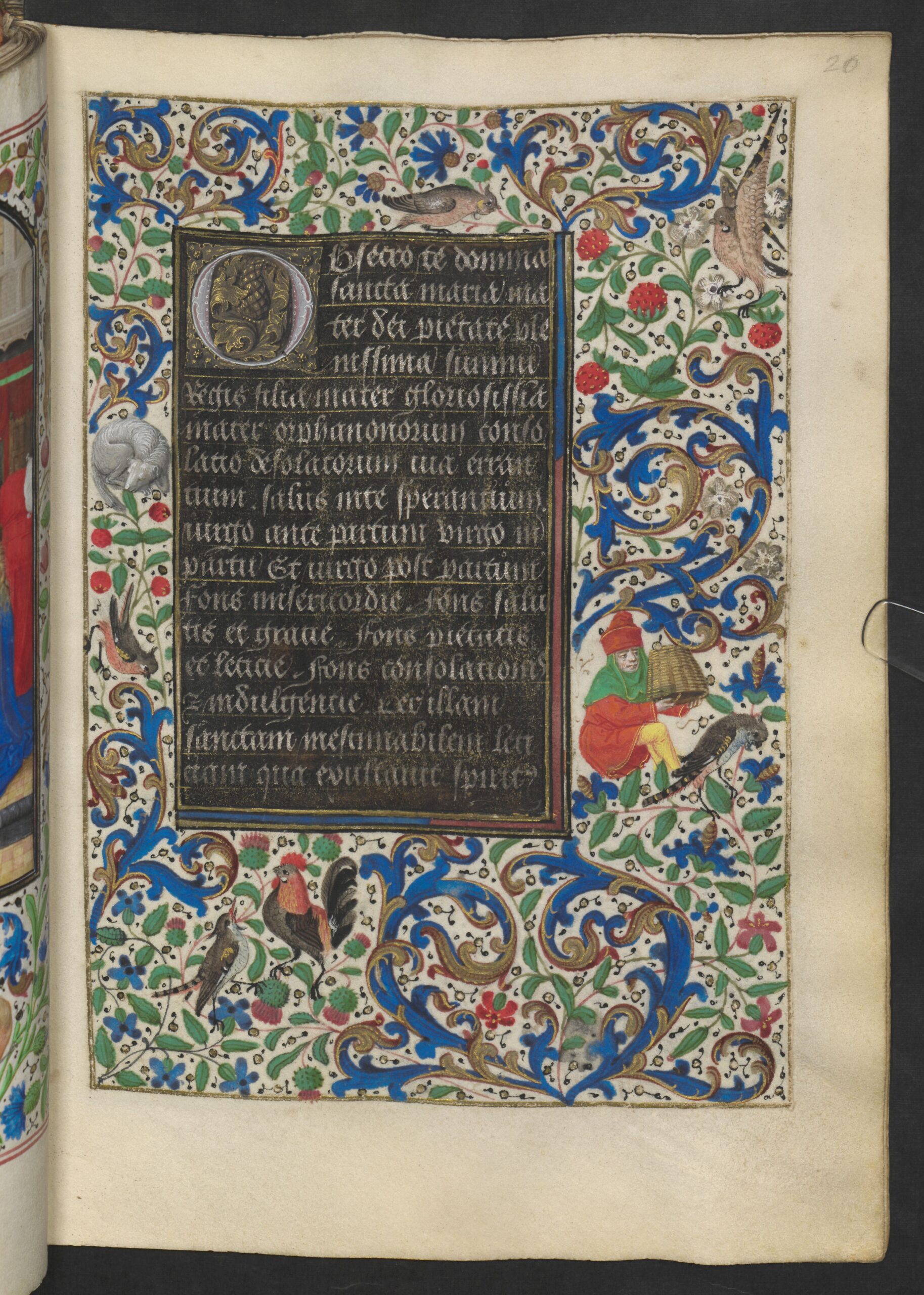

Obsecro te, fol 20r Obsecro te, fol 20r |

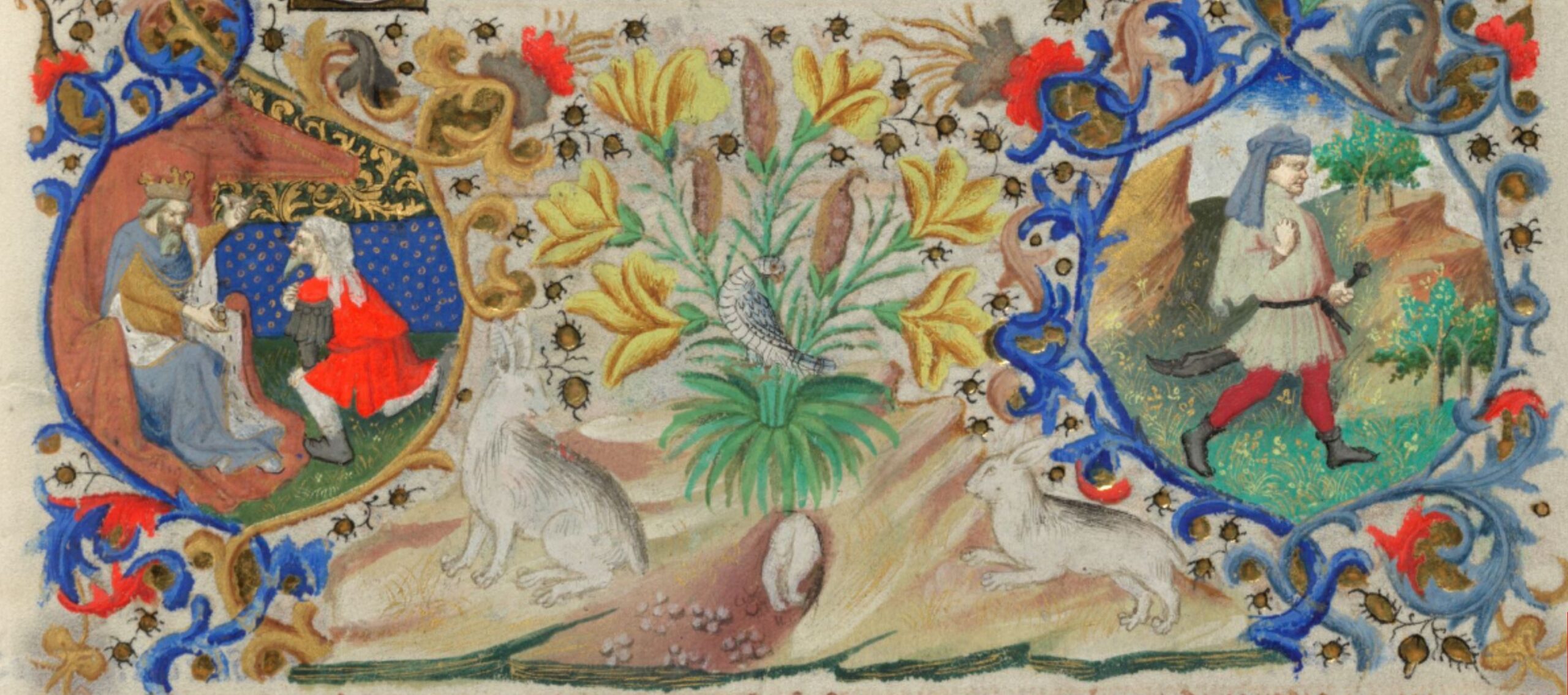

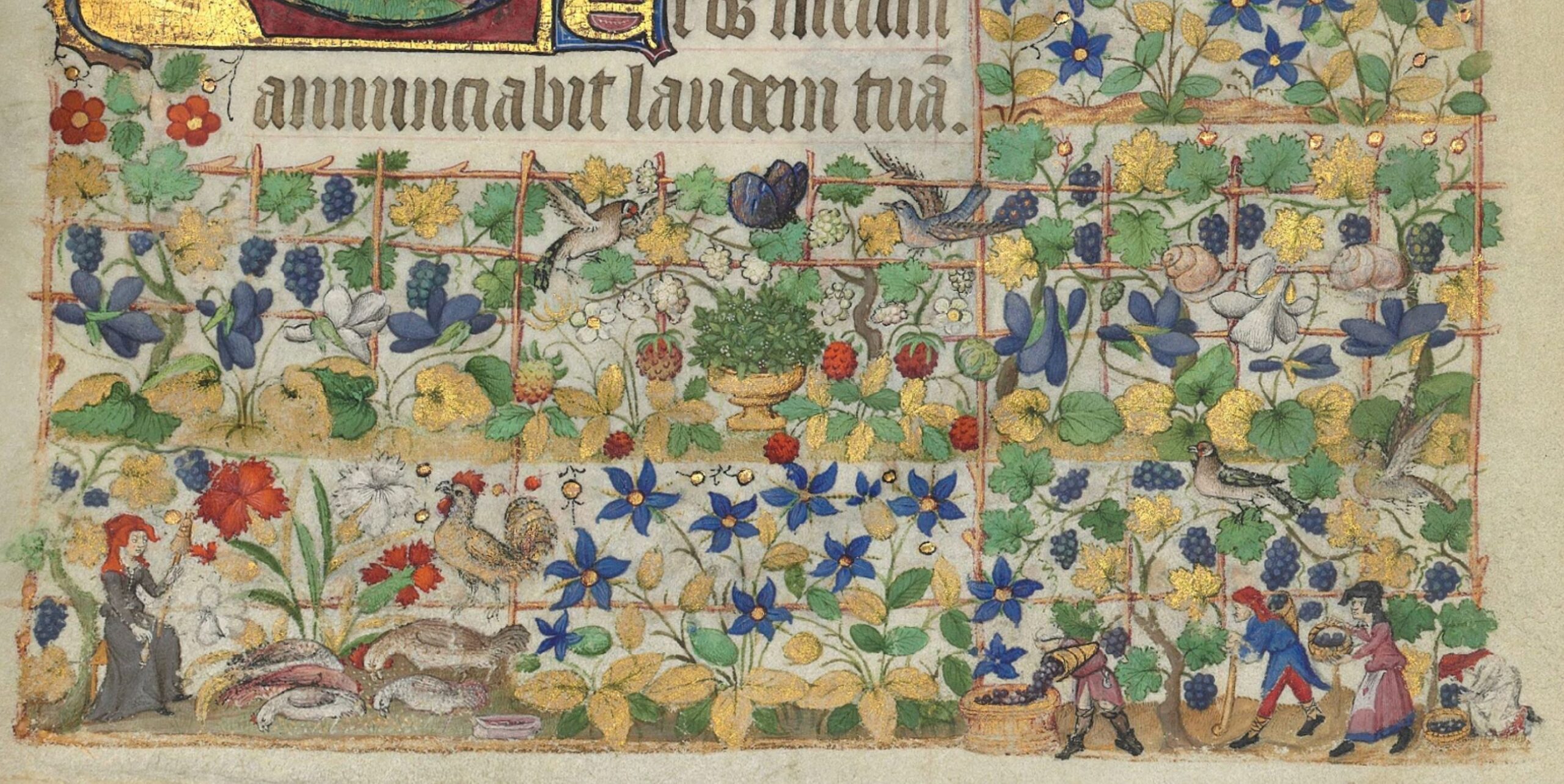

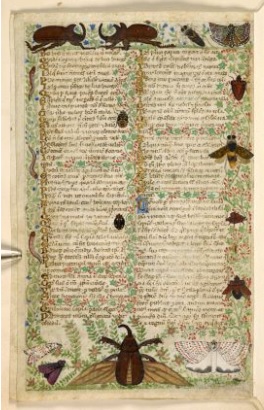

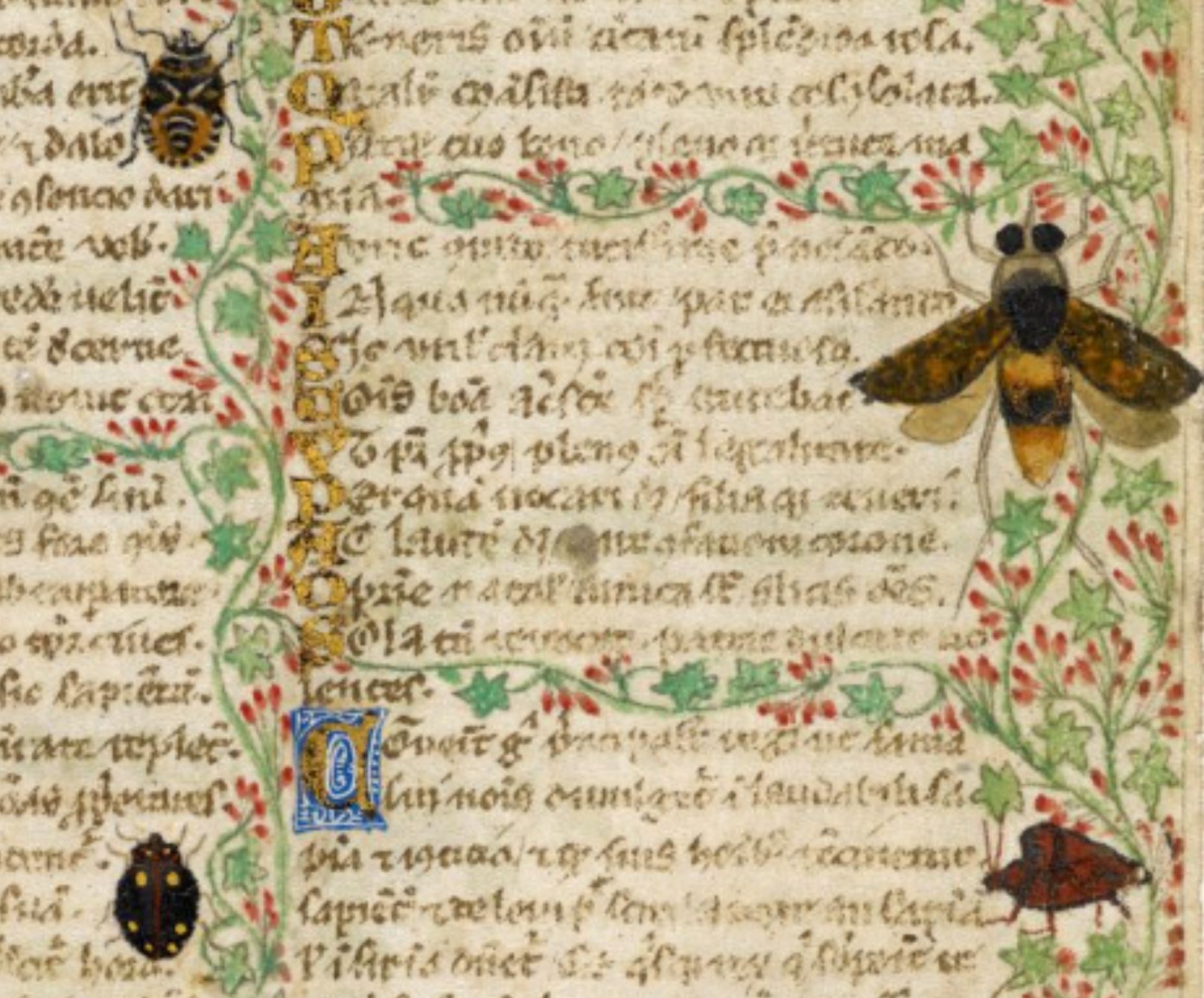

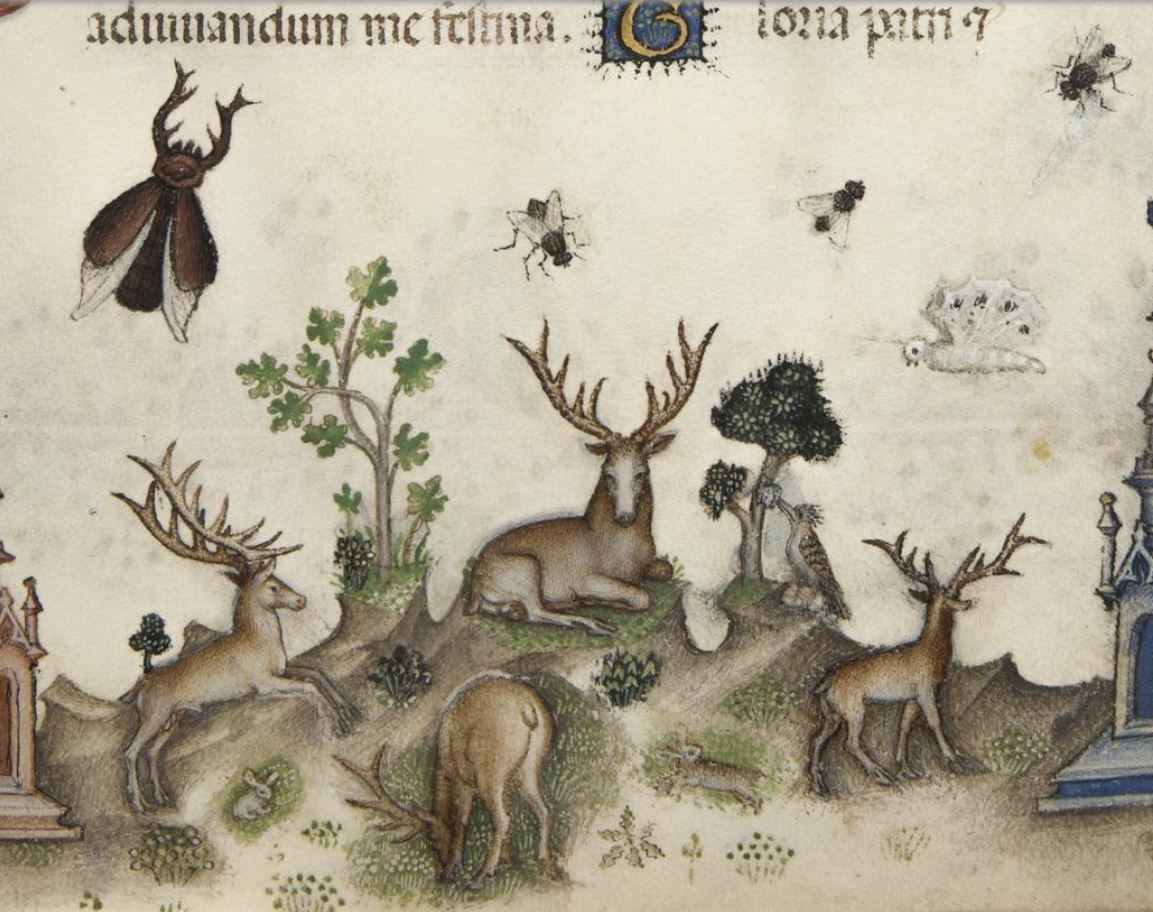

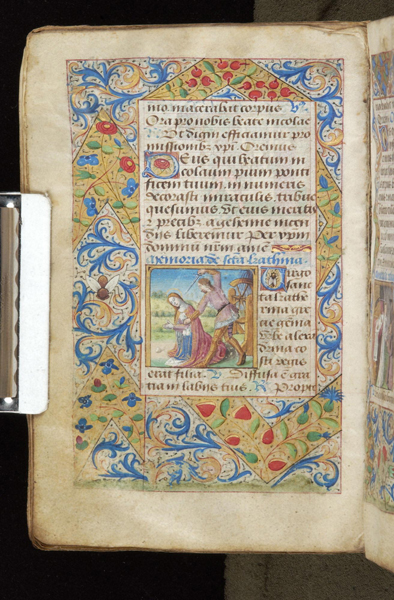

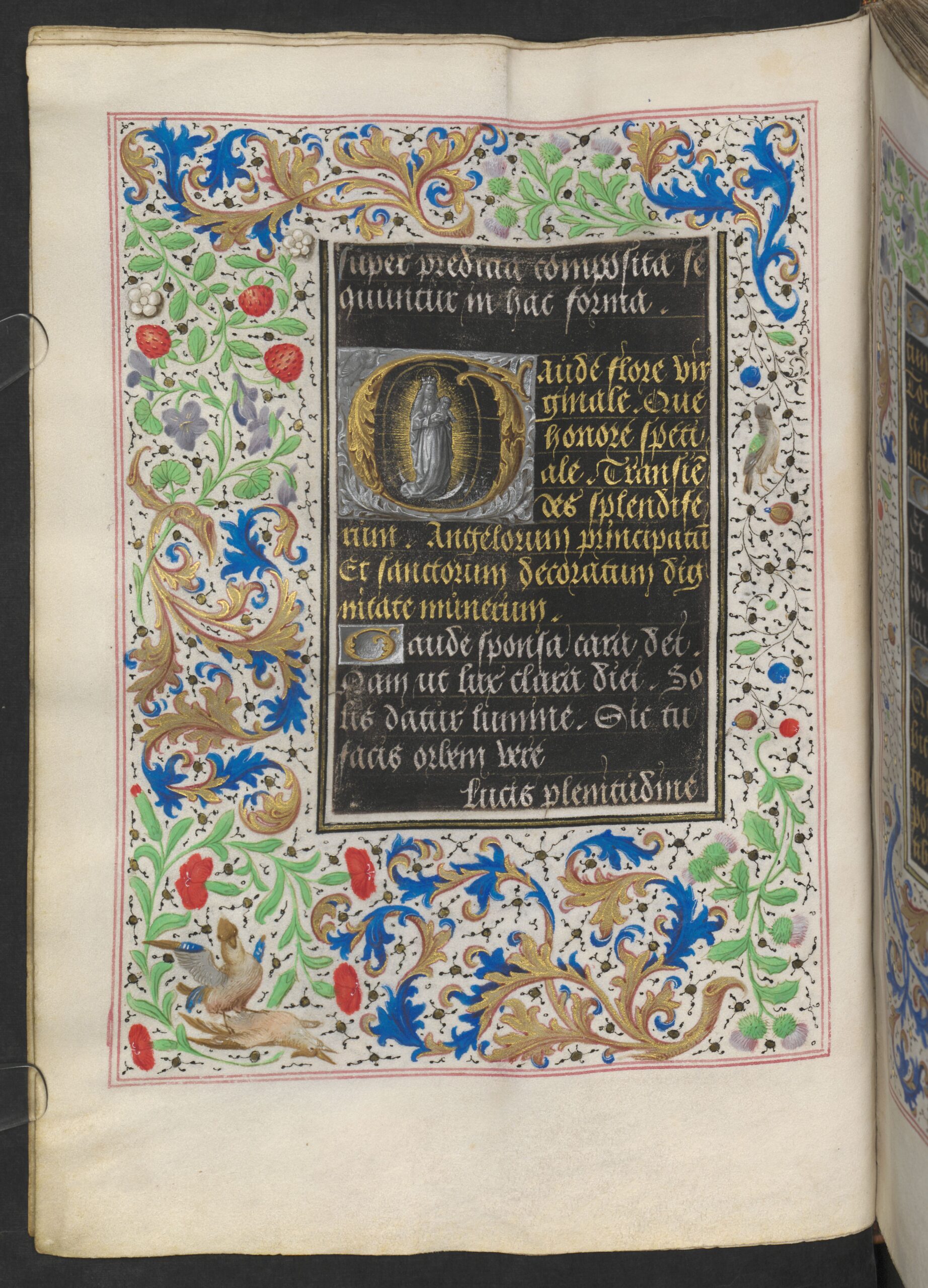

La bordure de la page de droite est tout à fait typique des décorations habituelles de l’époque, pour un manuscrit de grand luxe : des rinceaux végétaux complexes regorgeant de fleurs, de fruits (fraises), d’oiseaux, avec des drôleries distrayantes : un chien qui dort, un oiseau des bois qui rivalise avec un coq, un oiseleur qui tente d’attraper avec son panier un oiseau géant.

La bordure de la page de gauche est une des rares du manuscrit qui comporte un motif lié à l’image centrale :

le prophète Isaïe tient sa prophétie « Esse virgo concepiet et pariet » et vérifie en levant les yeux sa réalisation.

Le cadre doré joue ici son rôle classique de frontière spatio-temporelle, appliqué au cas particulier du visionnaire, placé selon la convention habituelle à la gauche de sa vision (voir 3-1 L’apparition à un dévôt).

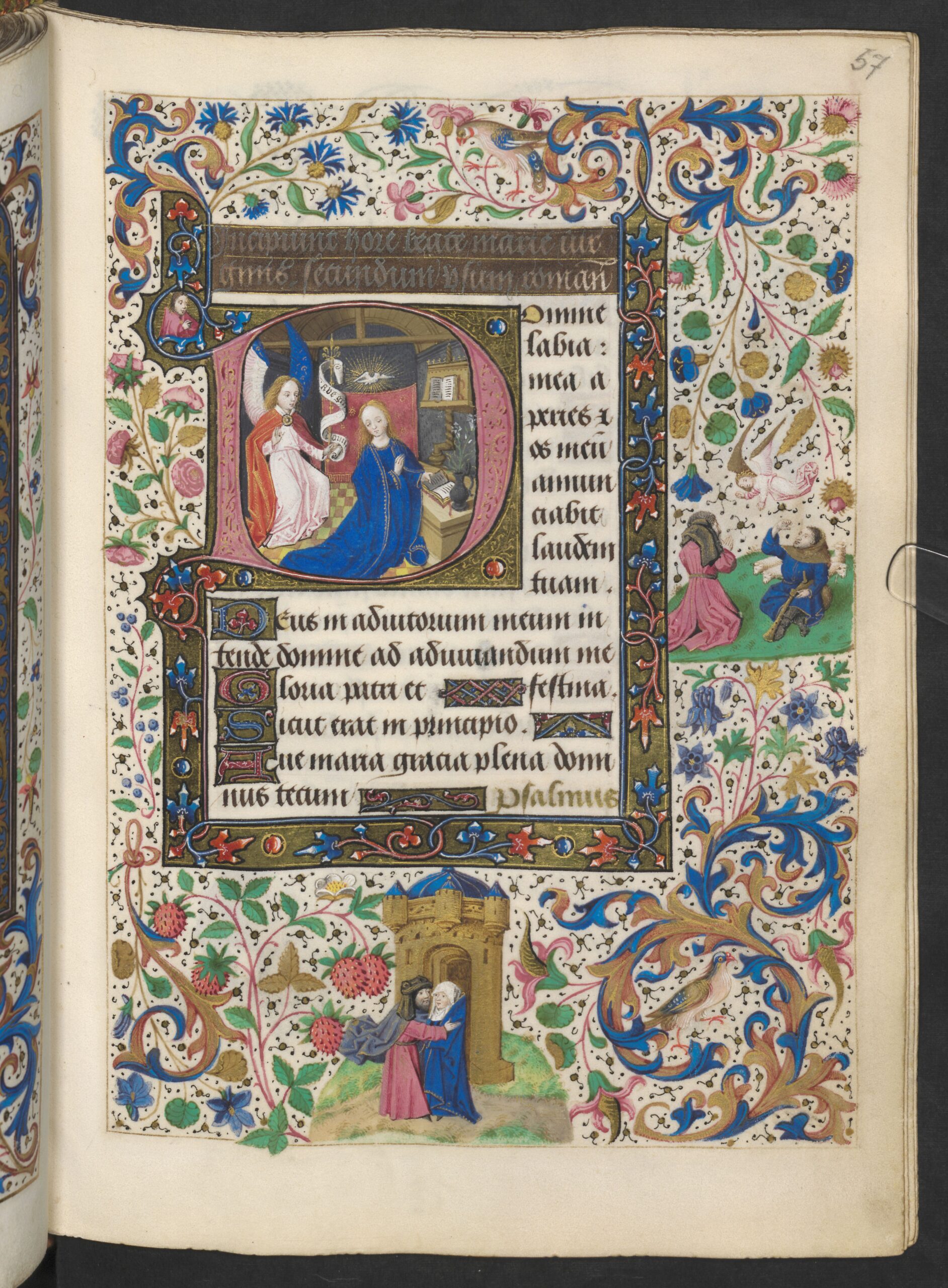

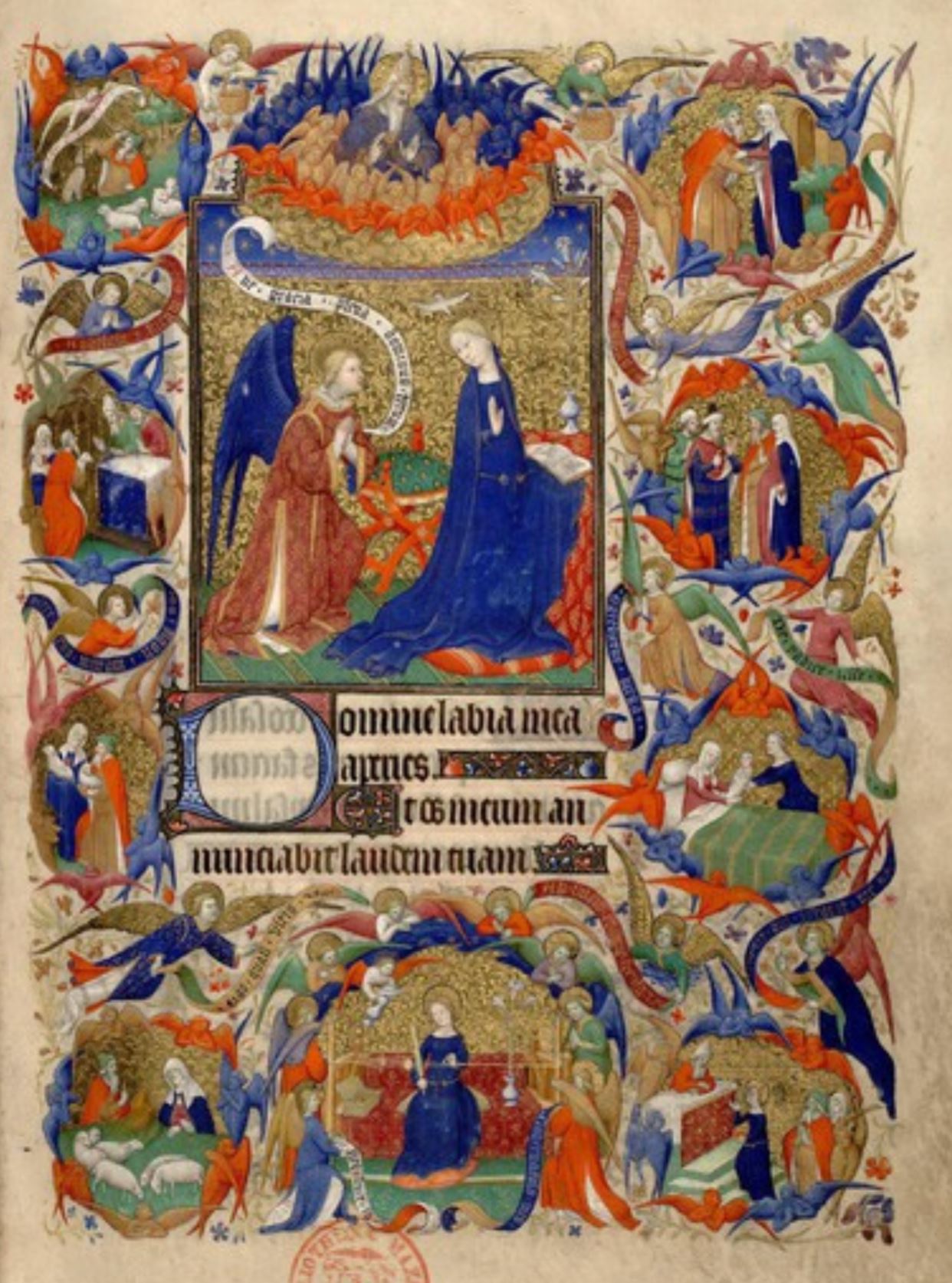

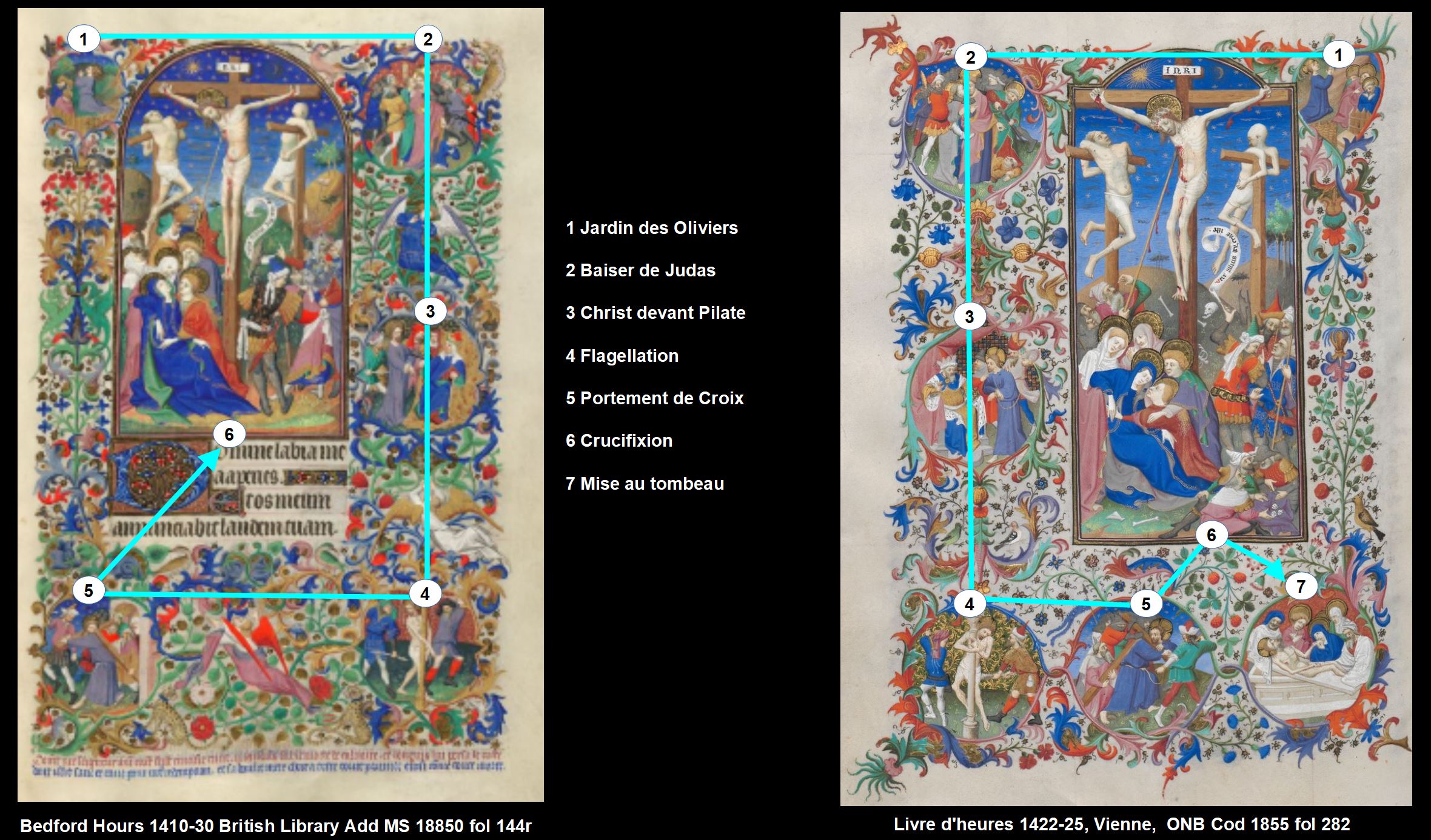

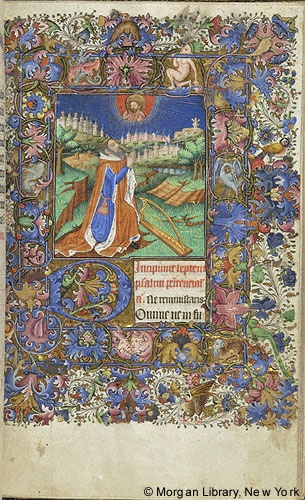

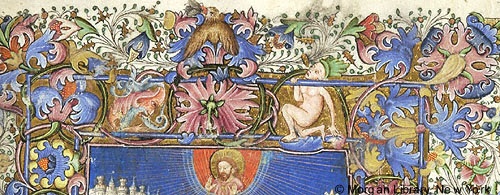

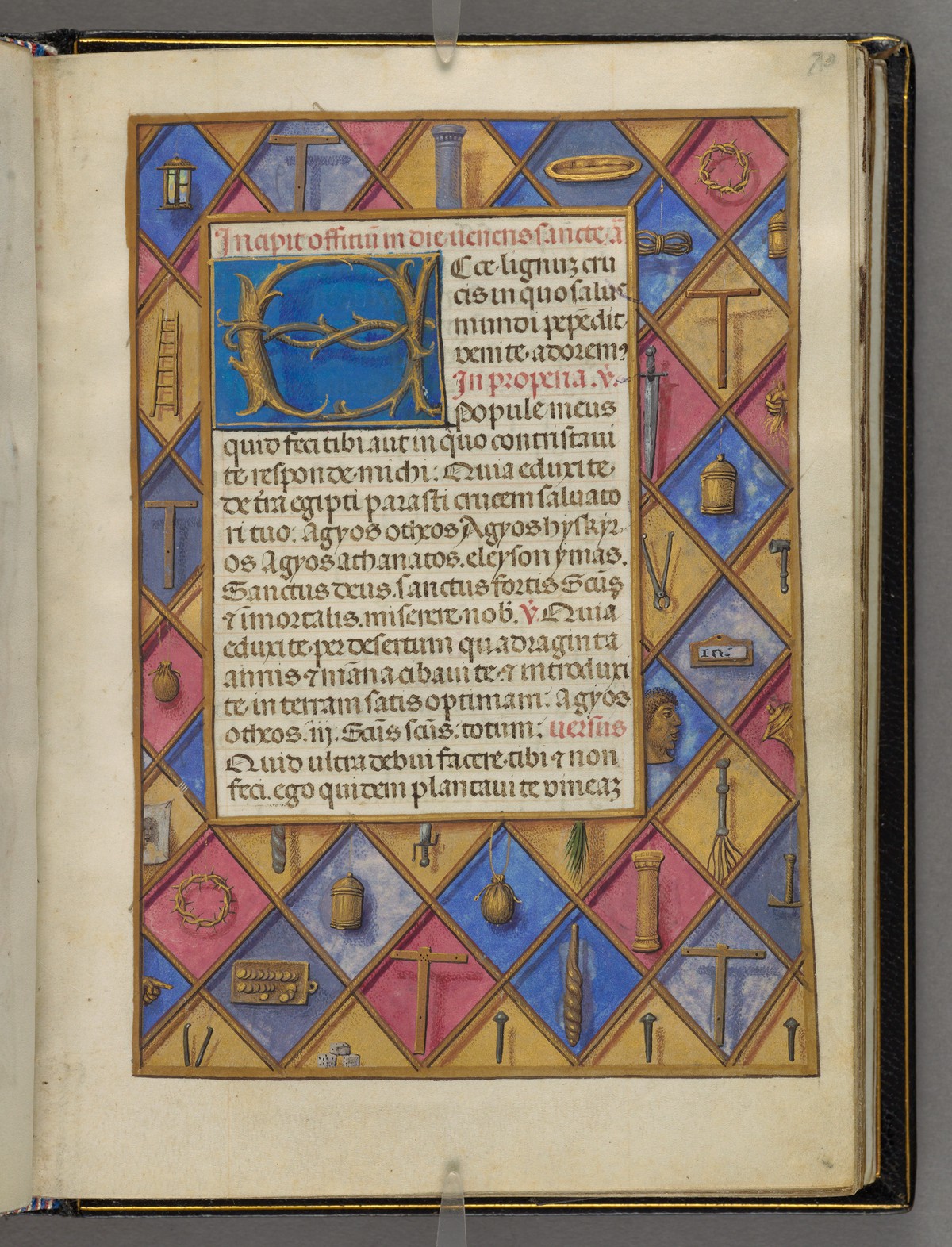

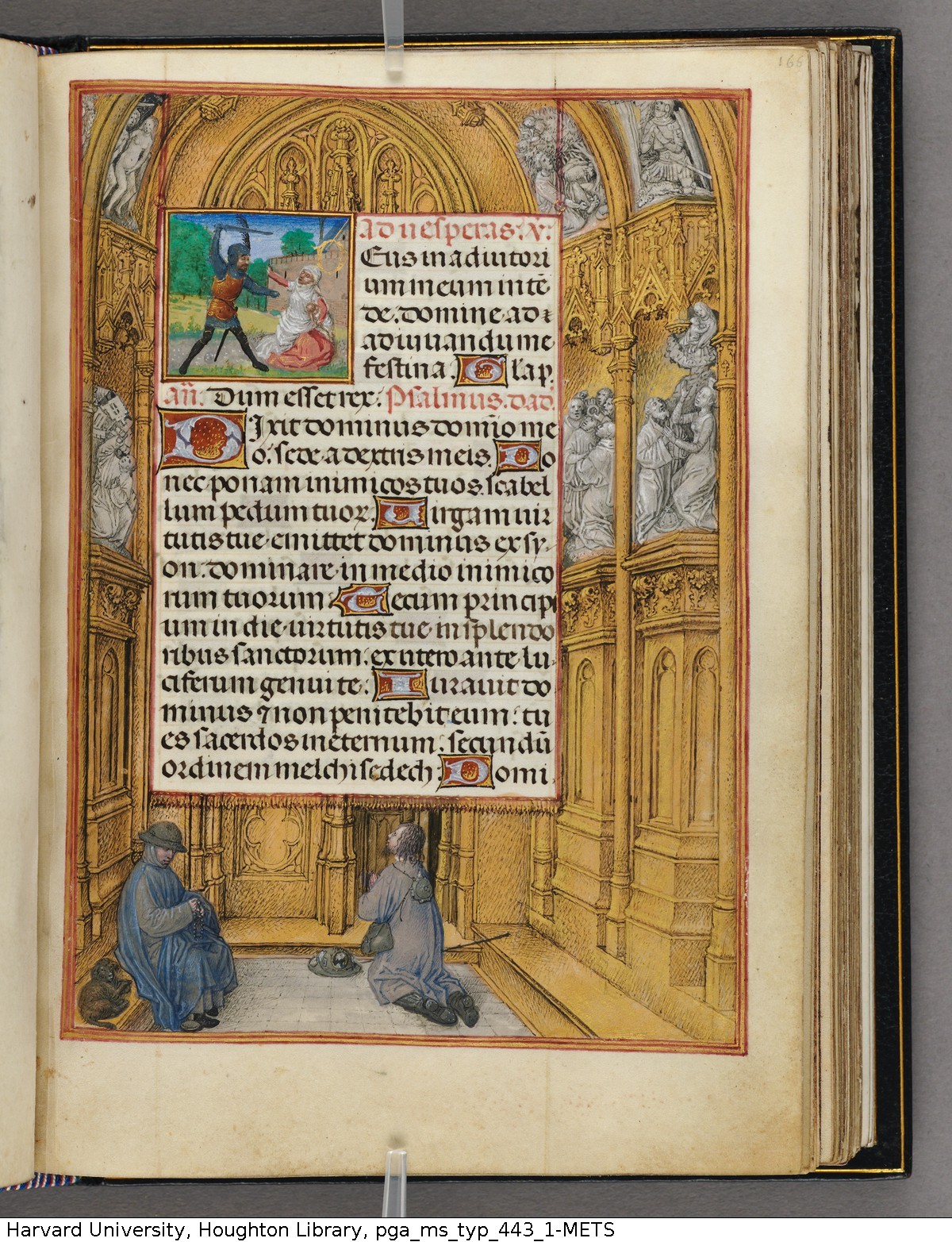

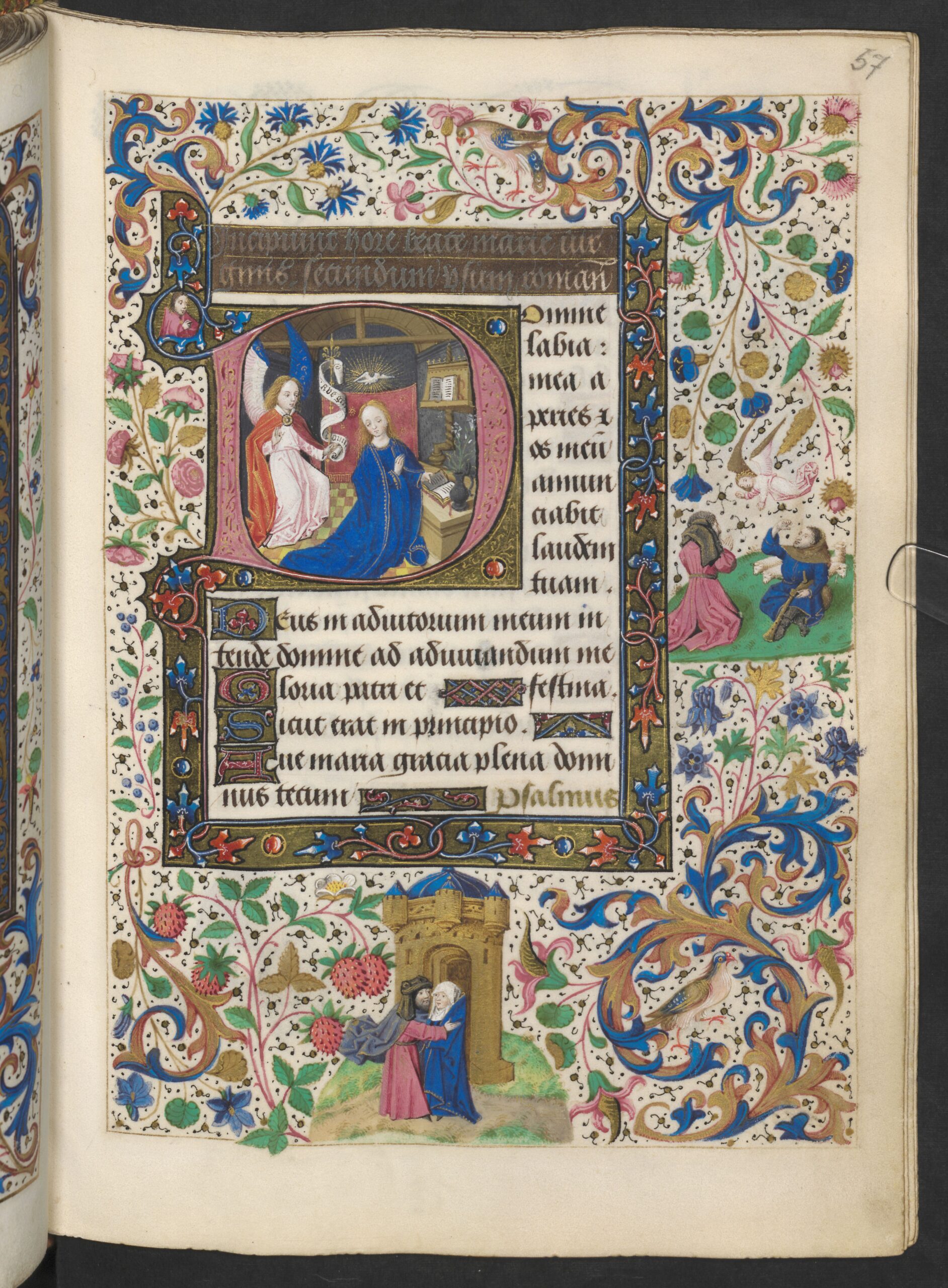

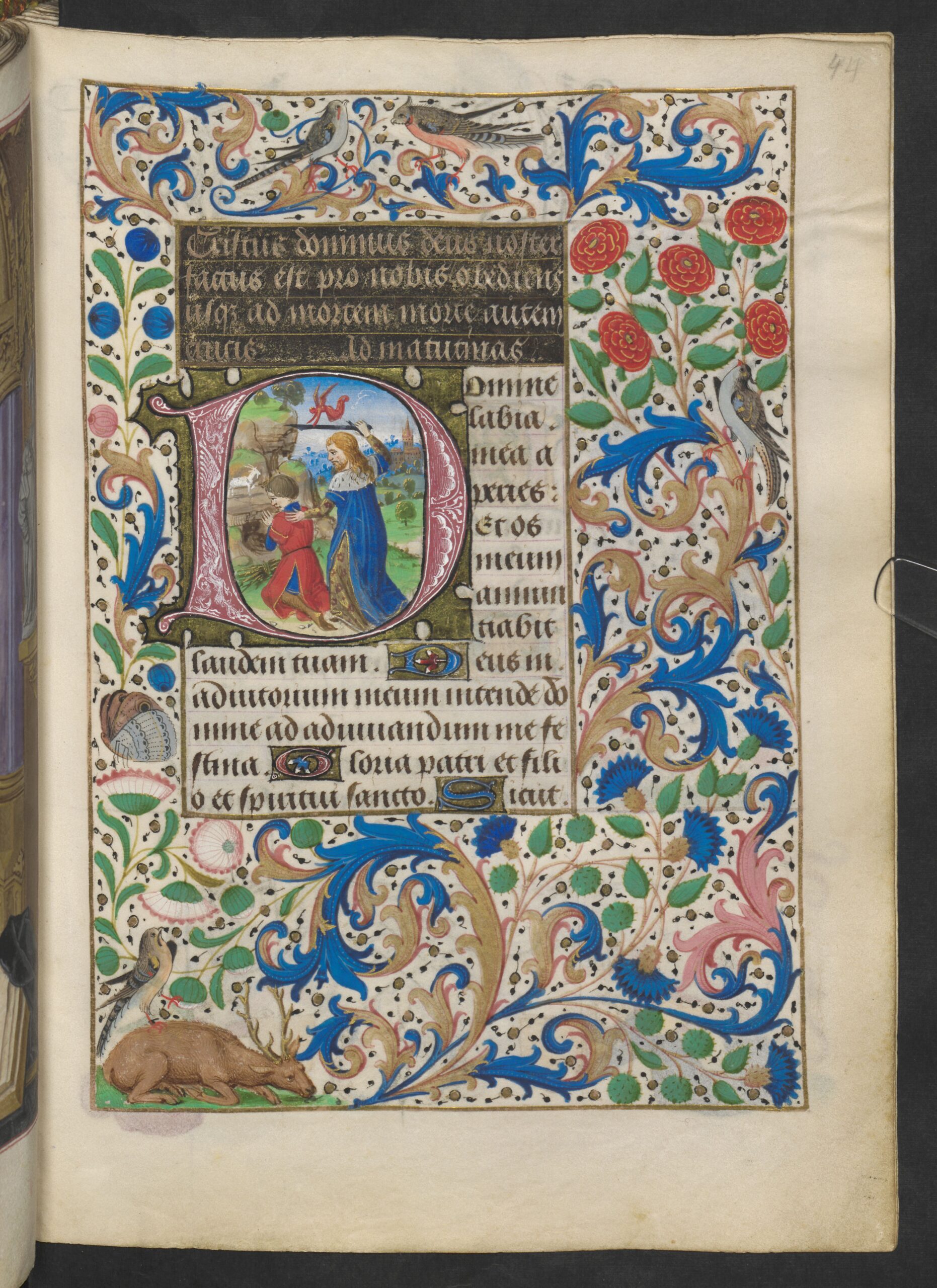

La double page « Domine labia mea aperies »

Cette autre double page, plus loin dans le manuscrit, dénote de nouvelles variations sur le statut du cadre.

Le Jardin des Oliviers, fol 56v Le Jardin des Oliviers, fol 56v |

L’Annonciation, fol 57r L’Annonciation, fol 57r |

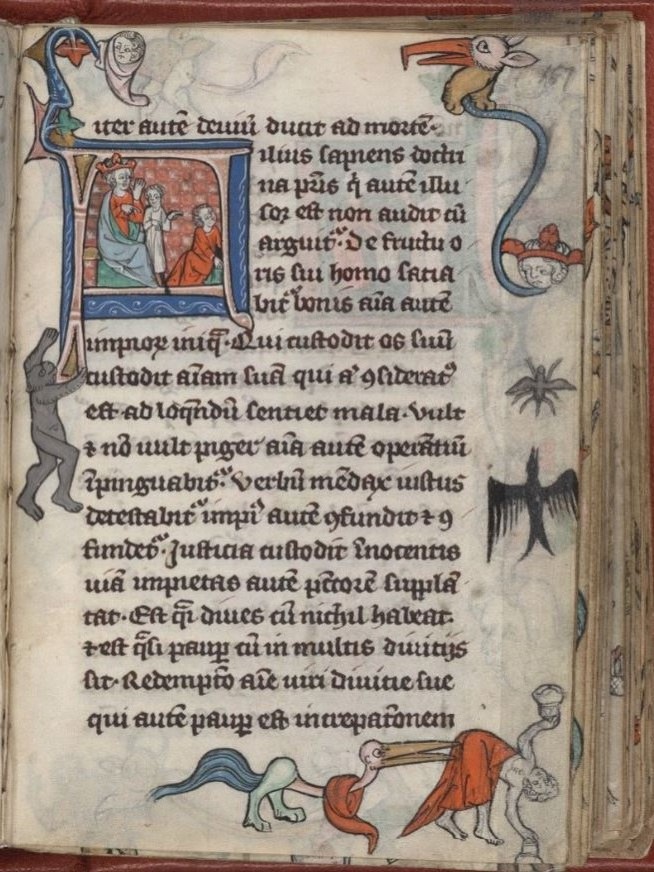

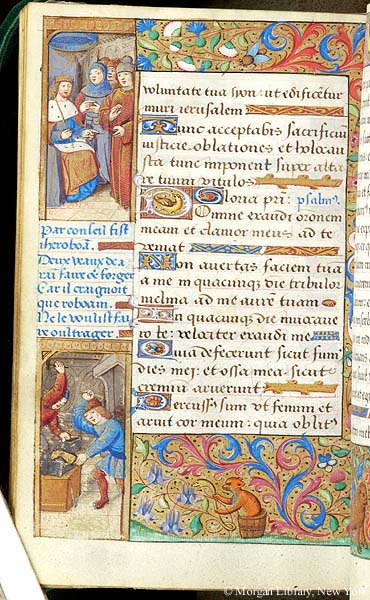

Dans la page de gauche, le cadre ajoute à la notion de frontière spatio-temporelle celle de barrière de protection. Ornée d’épais feuillages dorées, il tient à distance les ennemis de Jésus :

- en bas Judas, qui a reçu les trente deniers, quelques temps auparavant : « Alors, l’un des Douze, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner, si je vous le livre ? » Ils lui remirent trente pièces d’argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. » Matthieu, 15-16

- à gauche, pour quelques précieux instants, elle dissimule Jésus aux soldats qui le cherchent avec une lanterne.

Hélas cette barrière idéale est remplacée, à l’intérieur de l’image, par la clôture bien impuissante du jardin : à droite les soldats l’enjambent déjà, tandis qu’en haut Judas entre par la porte en tête de la troupe.

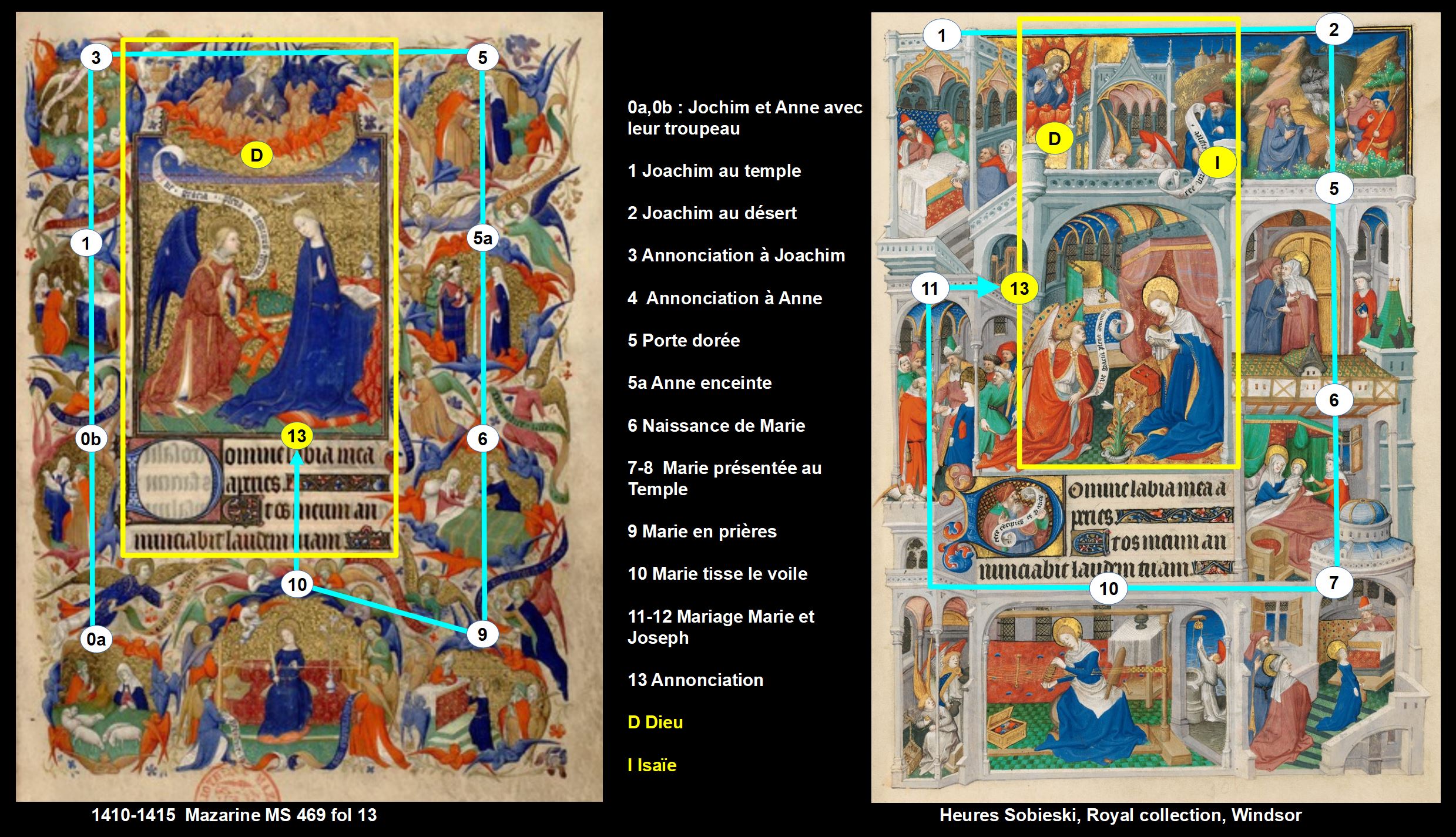

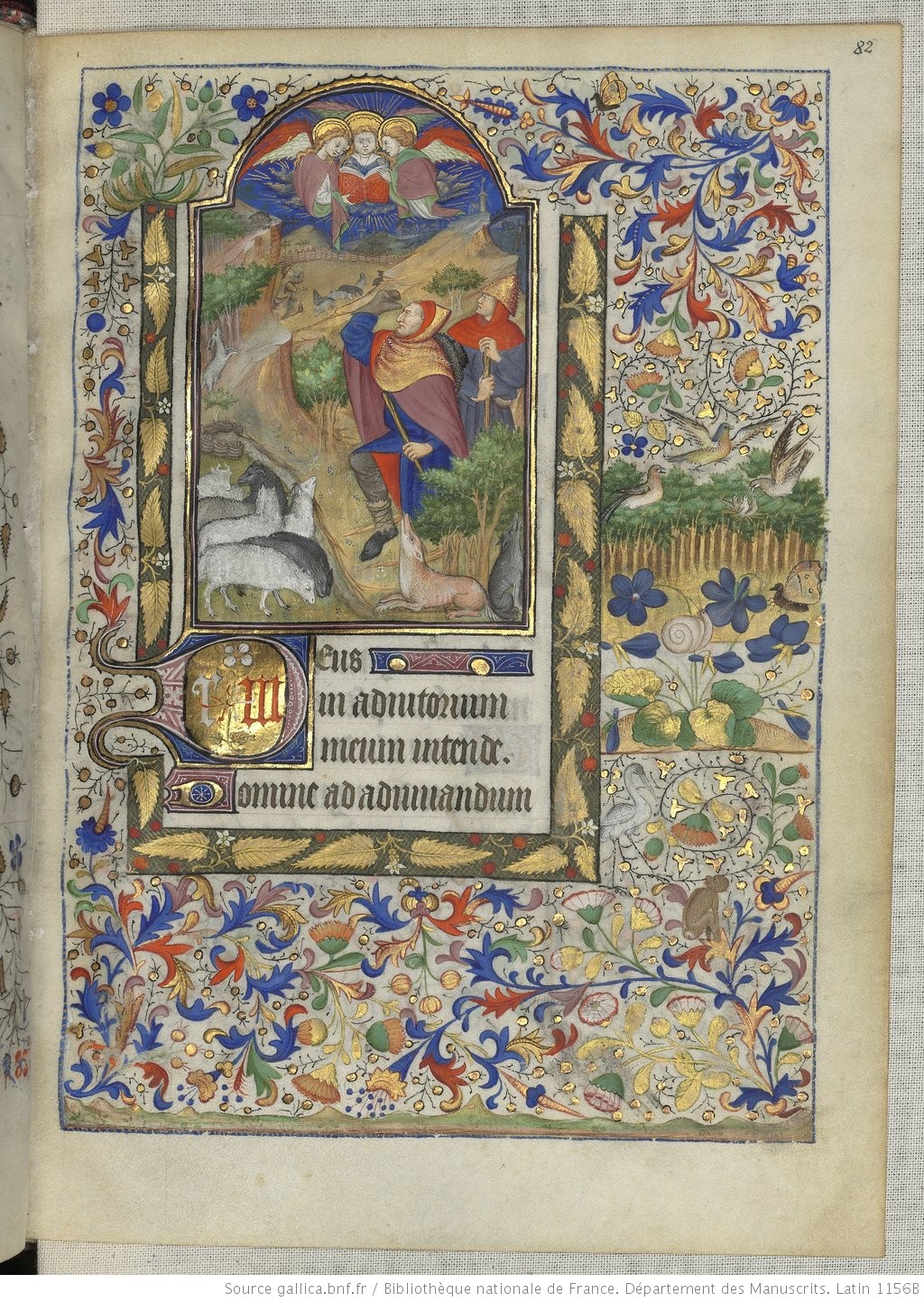

Dans la page de droite, la barrière est à la fois spatiotemporelle et théologique :

- à l’extérieur est rappelé en deux épisodes le passé, à savoir la conception de Marie :

- un ange apparaît à Joachim gardant ses troupeaux dans le désert, pour lui annoncer qu’il va être père ;

- en bas Joachim étreint son épouse Anne à la Porte dorée, épisode du Proto-évangile de Jacques qui était compris, au Moyen Age, comme l’instant de la conception de Marie.

- à l’intérieur de la double cloison que constitue le cadre et le pourtour utérin de la lettre D, a lieu l’Annonciation, épisode qui regroupe les deux opérations : l’annonce par l’ange et la conception de Jésus.

Cette double page illustre bien le haut degré de sophistication qu’une lectrice telle que Marie de Bourgogne était en capacité d’apprécier dans des compositions d’apparence banales.

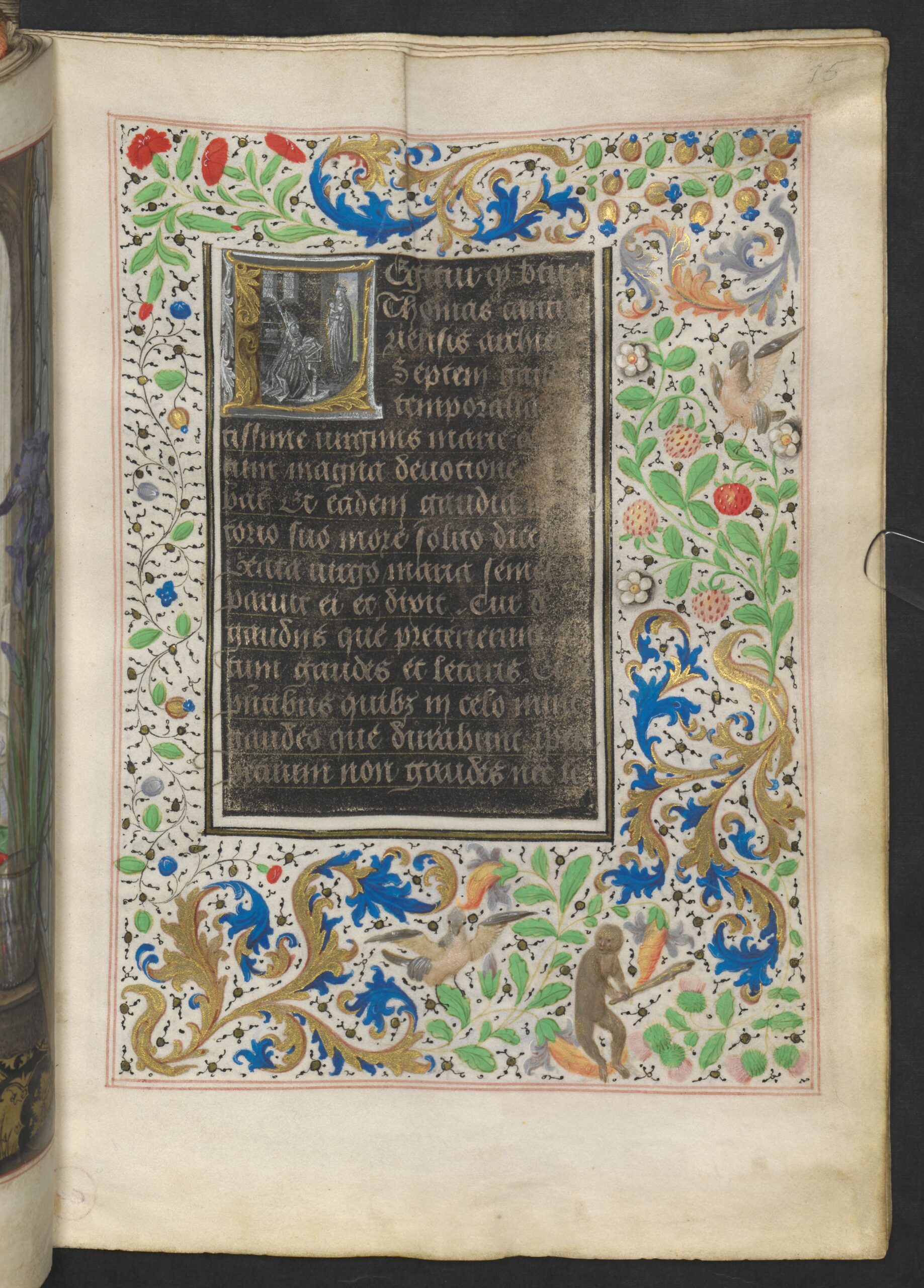

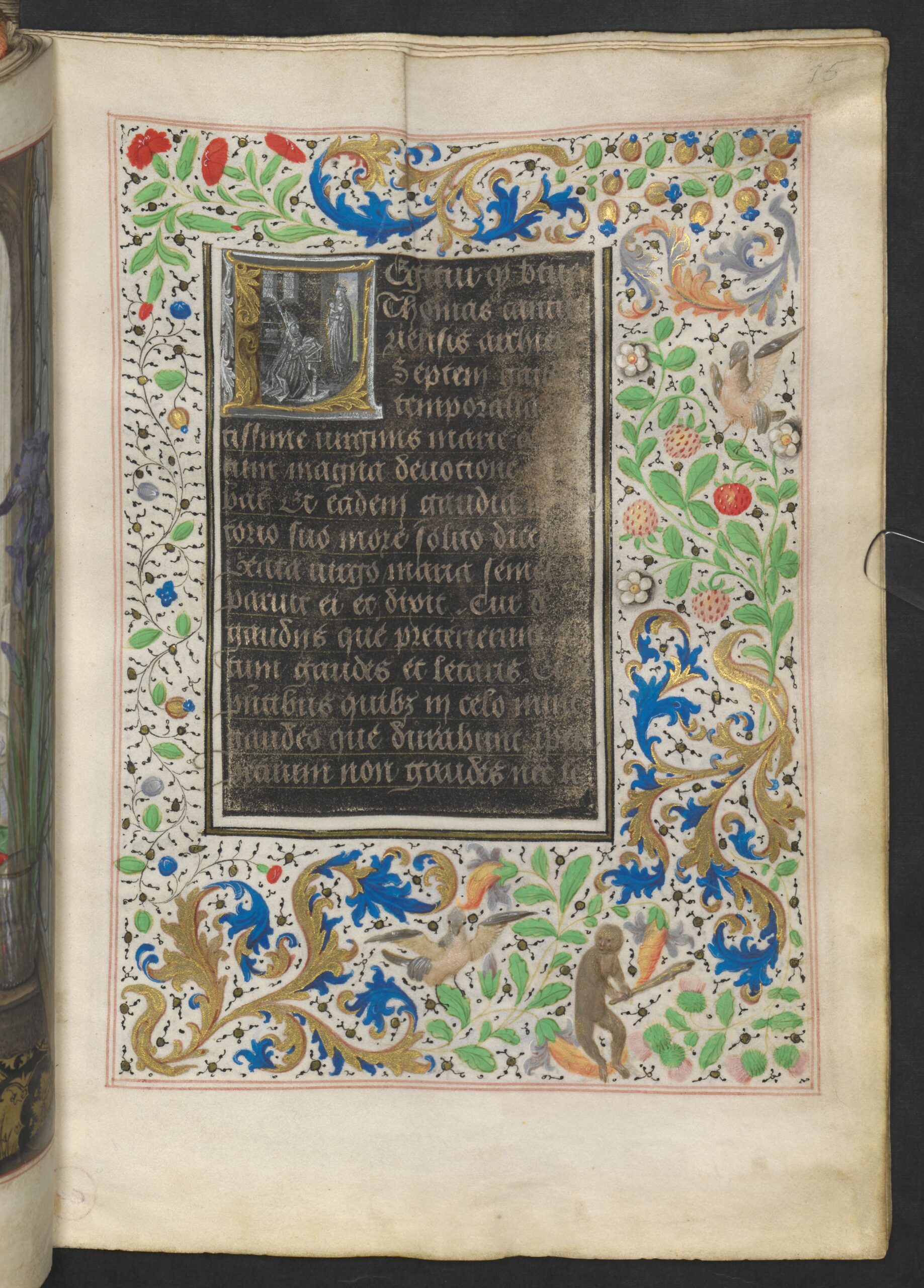

La double page de Thomas de Cantorbery

Fol 14v Fol 14v |

Fol 15r Fol 15r |

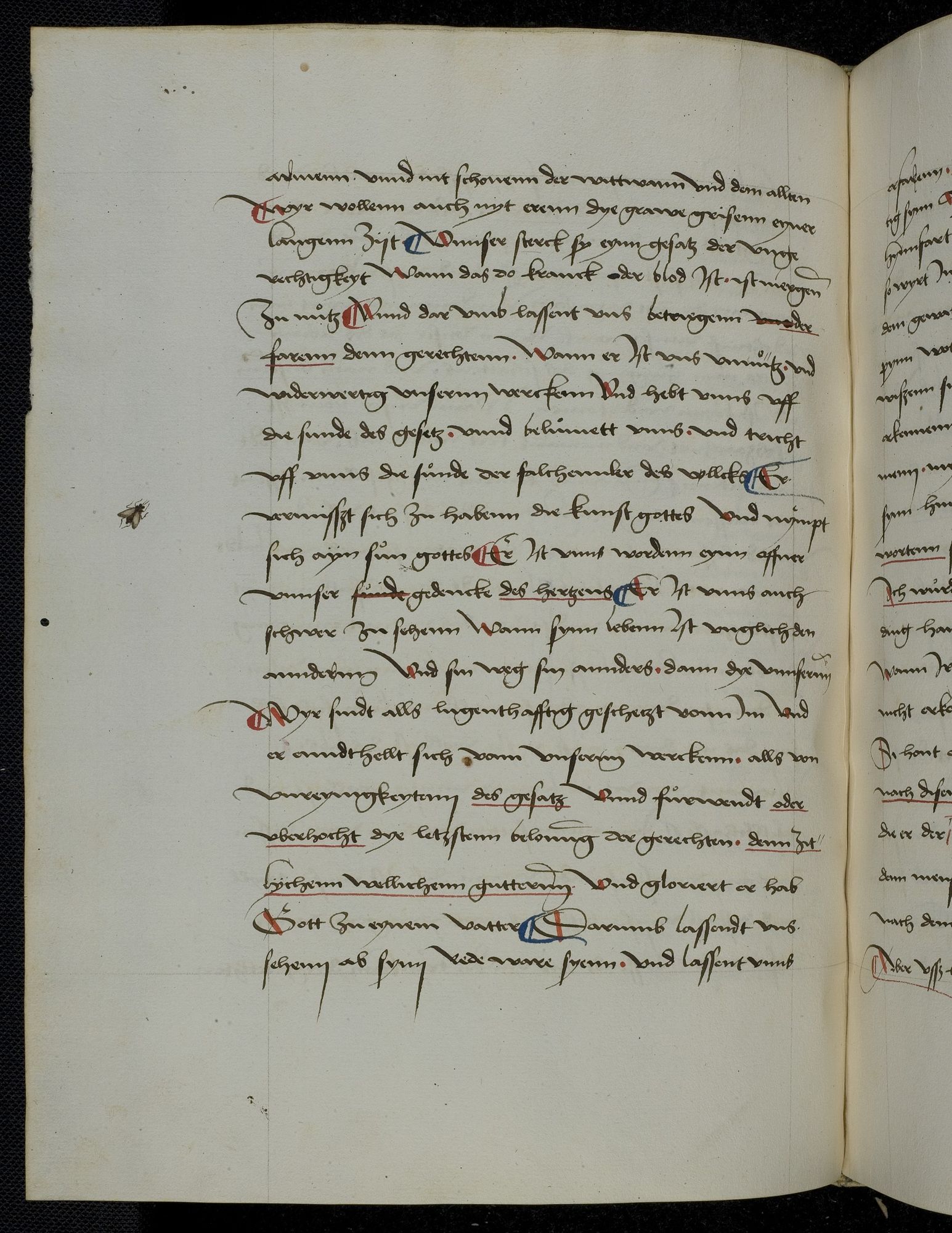

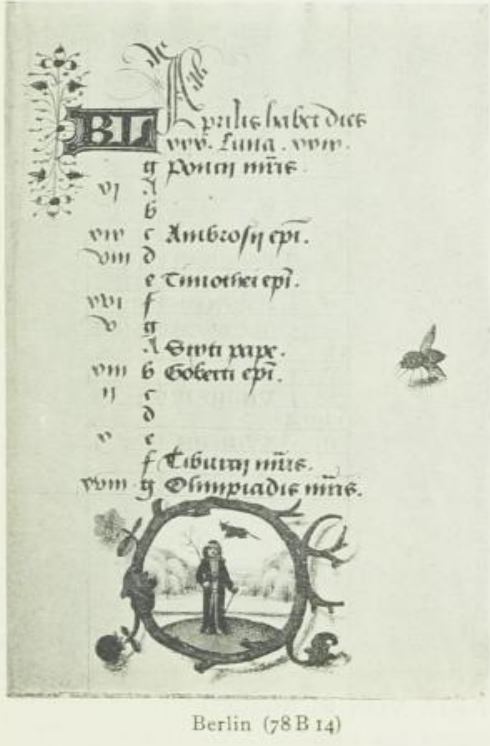

Revenons maintenant à notre miniature exceptionnelle et au problème que son caractère unique pose à l’Histoire de l’Art. Stoichita se demande quelle idée a pu donner cette importance au « contraste frappant entre le monde fait d’objets et le monde où règne le Verbe du Christ » [5] . Angelika Gross remarque que la structure de la composition est congruente avec son rôle très particulier au sein du Livre D’Heures, à savoir séparer la partie Calendrier et la partie Offices :

« Le rôle du calendrier est d’indiquer la date de l’office et de la messe, les jours des fêtes, des saints et ceux où il n’y a pas d’événement particulier, alors que les offices structurent l’ordre des prières dans le déroulement des jours particuliers et ordinaires de la semaine. Vu que l’enluminure au feuillet 14 v° se situe entre le calendrier et le début de la partie spirituelle du texte, on peut avancer l’hypothèse que ce contraste entre temps profane et temps liturgique ait inspiré la conception de l’image. Le châssis de la fenêtre marquerait, tel un pont, le seuil reliant les deux sphères. [3] »

Si ingénieuse que soit cette hypothèse, nous allons voir qu’une raison plus simple et plus massive explique la scission de l’image en deux niveaux. Pour la comprendre, il est nécessaire d’étudier l’image dans son contexte, autrement dit en tenant compte de la page de droite du bifolium.

John P. Harthan [6] s’étonne avec raison du fait qu’il s’agisse des « Sept joies de la Vierge » – prière mineure et peu commune dans les Livres d’Heures ; alors qu’en général le donateur ou la donatrice choisit une prière plus courante, notamment le « Obsecro te », pour se faire représenter à genoux devant la Vierge.

En aparté : donateur et Obsecro te

Livre d’Heures de Jeanne de La Tour Landry Livre d’Heures de Jeanne de La Tour Landry

Vers 1410, Lyon, BM, MS 574 |

Heures de Comeau 1490-1510, BNF NAL 3197 fol 20r, Gallica Heures de Comeau 1490-1510, BNF NAL 3197 fol 20r, Gallica |

Voici deux exemples de la prière « Obsecro te » avec un donateur ou donatrice de taille humaine (voir 6-1 …les origines ) :

- en position d’humilité, le cas de loin le plus fréquent

- en position d’invitation, lorsque le geste de l’Enfant l’y autorise.

Cette prière convient particulièrement au sujet, car celui qui la récite demande à la Vierge de lui apparaître :

|

A mes derniers jours, montre-moi ton saint visage et fais moi connaitre le jour et l’heure de mon trépas.

|

Et in novissimis diebus meis, ostende mihi beatam faciem twam et annuncies mibi diem et horam obitus mei

|

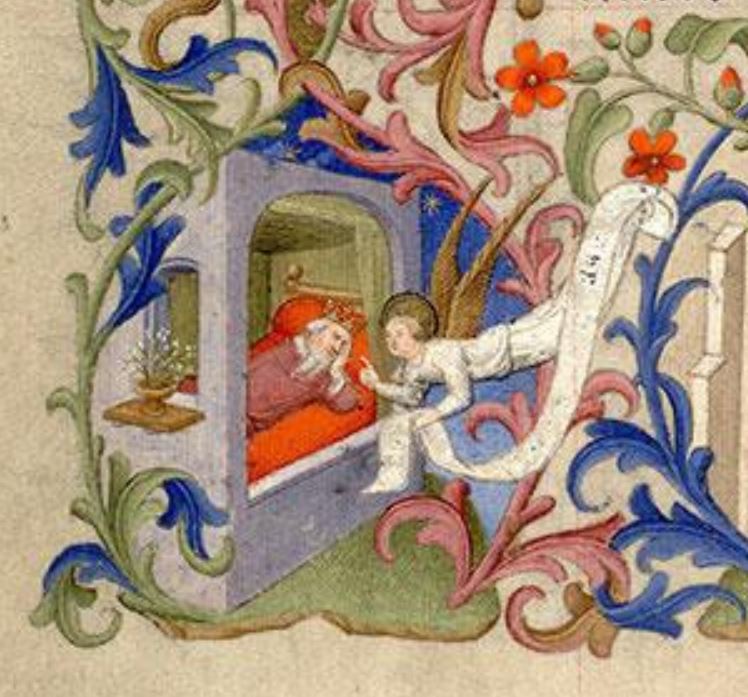

Fol 15r

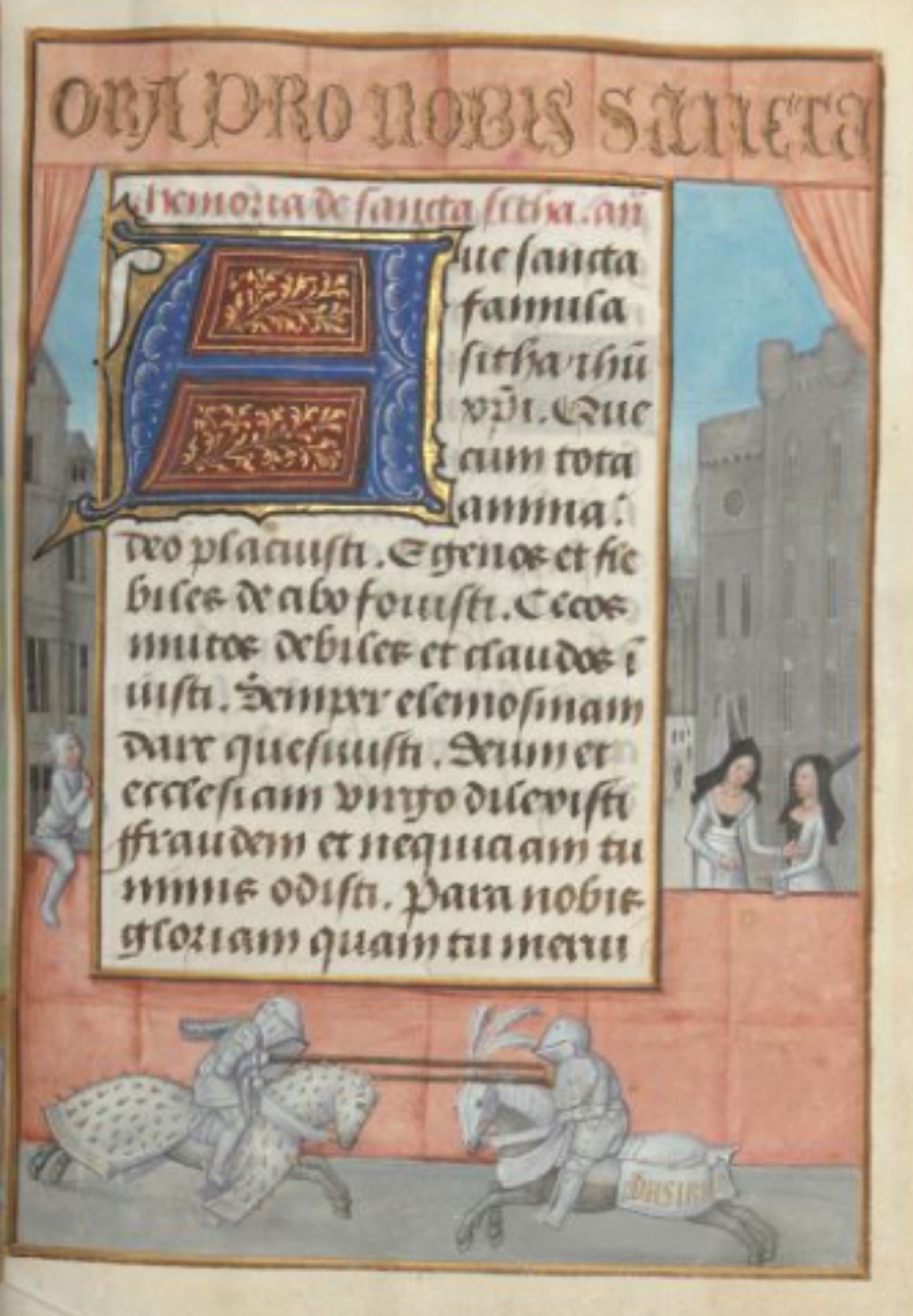

Or, remarque Harthan, cette scène d’agenouillement nous est montrée par deux fois :

- dans l’église à l’arrière plan ;

- dans la lettrine de droite, avec une scène très rare : l’apparition de la Vierge à Saint Thomas de Cantorbery.

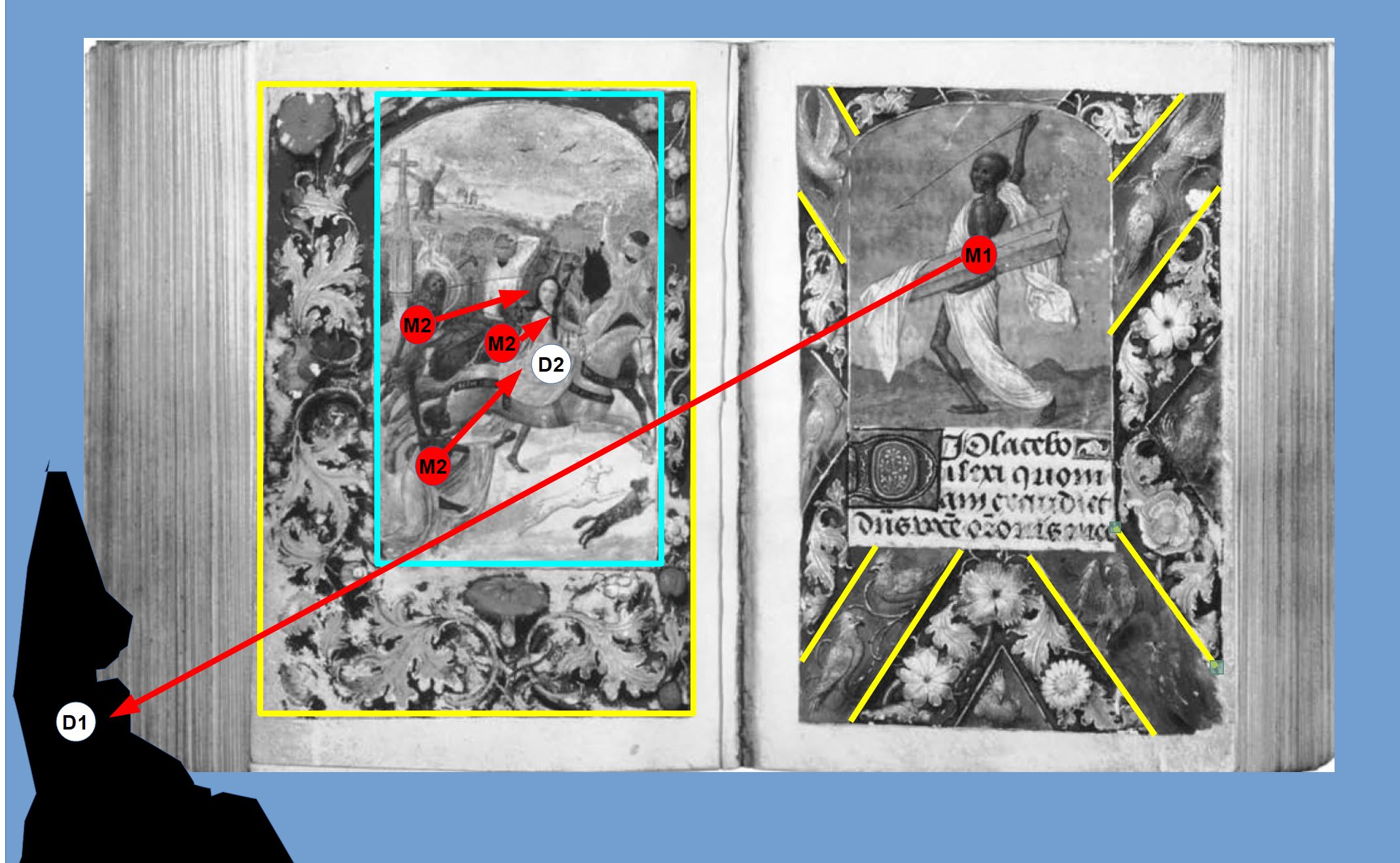

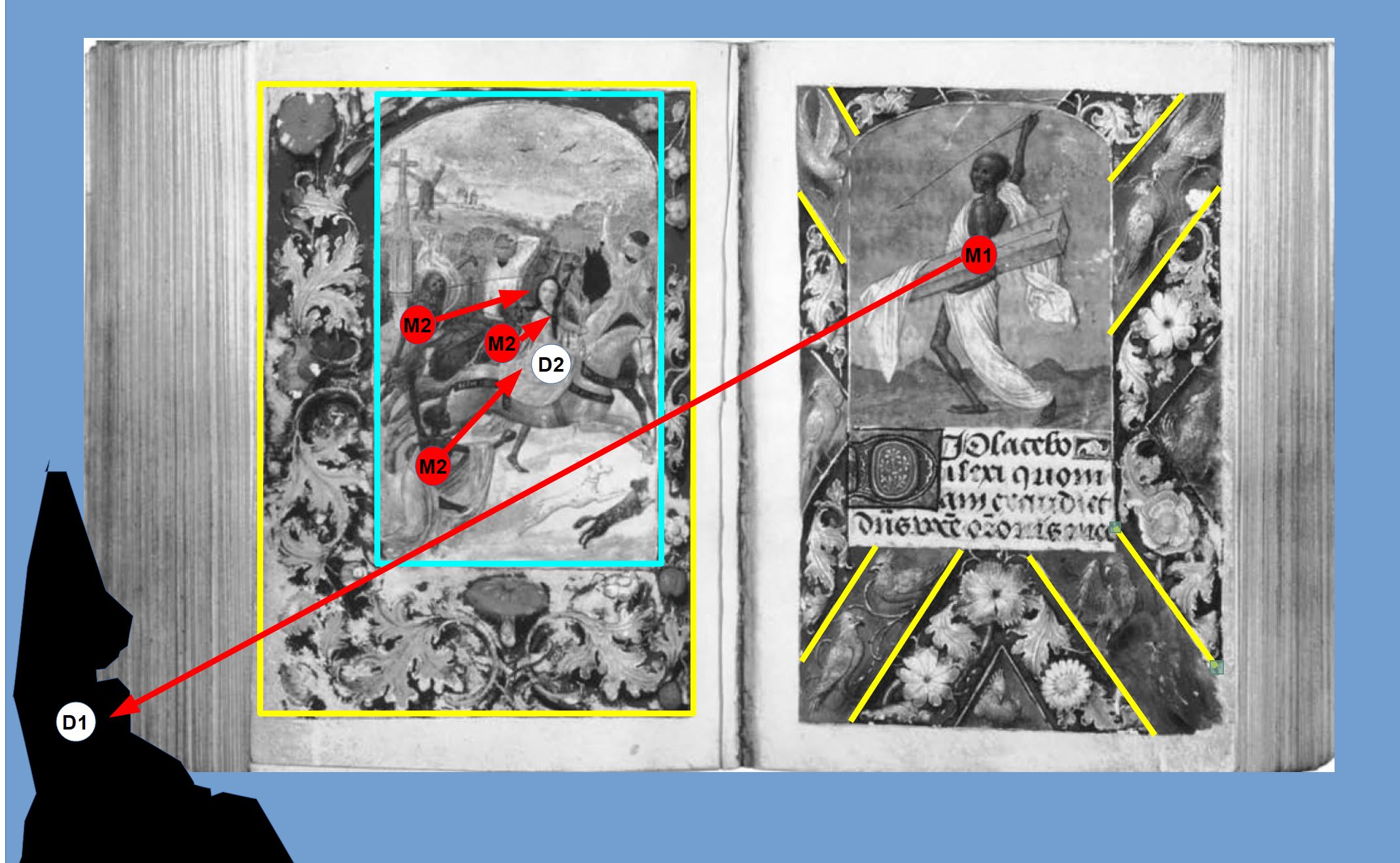

Une composition imbriquée (SCOOP !)

J’ai schématisé à gauche la situation habituelle (celle par exemple des Heures de Jeanne de La Tour Landry) :

la donatrice réelle D1 regarde dans un livre (cadre jaune) la prière P1 et une image (cadre bleu) montrant une donatrice D2 (elle-même) avec un livre P2 en présence de la Madone M.

Cette situation est ici exactement la même pour la page de droite du bifolium, avec Thomas de Cantorbery dans le rôle de D2.

Dans la page de gauche en revanche, la composition se « creuse » d’un niveau : la donatrice réelle D1 regarde une donatrice D2 dans une image, et une donatrice D3 dans une image dans l’image.

Remarquons néanmoins que la situation n’est pas exactement celle d’un emboîtement à l’infini (voir L’effet Droste ) :

- on n’a pas : D1 regarde D2 qui regarde D3

- mais bien : D1 regarde D2 et D3

Ainsi l’image et l’image dans l’image sont deux domaines accessibles simultanément (et non successivement) par la donatrice réelle, l’un (celui de la chapelle) étant plus sacré que l’autre (celui de la bordure) : cette situation trouvera un peu plus loin son explication naturelle.

Notons que cette esthétique de la vision à deux niveaux, sur la page et dans l’image, devait être appréciée par Marie puisqu’une situation analogue se retrouve dans l’autre Livre d’heures réalisé pour elle par le même maître.

Heures de Marie de Bourgogne et Maximilien I, Berlin Kupferstichkabinett, vers 1482, SMPK MS 78B12, fol 220v-221r

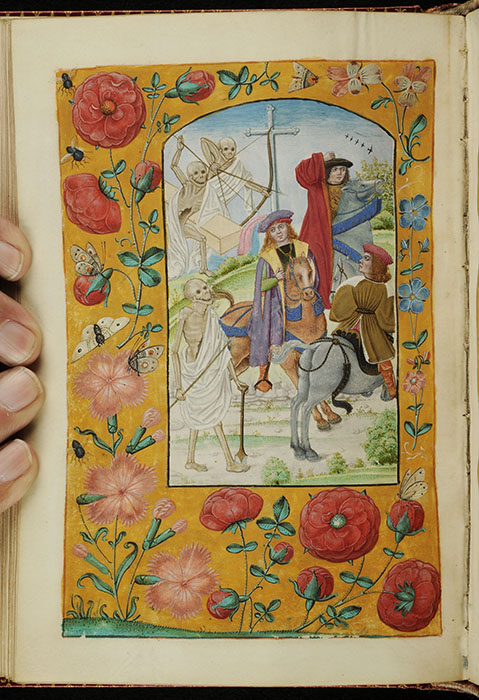

Comme la montré Christine Kralik, les différents squelettes de ce bifolium ne fonctionnent pas de la même manière [4a] : les trois de gauche s’attaquent à son image, tandis que celui de droite la menace en tant que lectrice.

La même personne ou pas ?

A ce stade, il est possible de comprendre la position très inhabituelle de la donatrice en position d’invitation, alors que l’enfant ne la bénit pas (il la regarde néanmoins) : elle résulte du choix graphique, dans l’ensemble du manuscrit, de placer les images pleine page à gauche :

- la donatrice qui lit, alter ego de la donatrice réelle et son admonitrice dans l’image, est nécessairement à gauche, par cohérence avec le sens de la lecture ;

- la donatrice qui prie dans la chapelle est nécessairement à gauche, à cause des fuyantes qui, comme toujours, ramènent le regard vers le centre du bifolium.

Résultant de ces deux causes indépendantes, l’effet d’écho entre les deux femmes ne prouve pas qu’il s’agisse de la même personne ; pas plus d’ailleurs que la différence de vêtements ne prouve l’inverse (la répétition étant perçue, à l’époque, comme une faiblesse graphique).

Un décrochement entre deux niveaux

Notons pour l’instant que la bordure illusionniste est, d’un point de vue théorique, bien différente d’un simple cadre. Selon les termes de Stoichita :

« La transformation des marginalia en image picturale et l’emboîtement de deux niveaux spatiaux à l’intérieur d’une représentation unique met en concurrence la scène biblique avec le cadre du tableau : le cadre participe de notre monde, l’image est, quant à elle, une ouverture vers une autre réalité. » [5]

Je dirais, d’une autre manière, que pour représenter une image dans l’image (et non plus une image dans la page) , il fallait imaginer un procédé graphique plus puissant qu’un cadre unidimensionnel :

- la fenêtre, expansion du cadre en profondeur,

- et la bordure, son expansion en largeur.

Reste à expliquer pourquoi ce nouveau besoin et ce nouveau procédé sont apparus justement dans ce manuscrit et dans ce contexte précis, face à la prière des Sept joies de la Vierge : et c’est là la plus grande originalité de l’image, cruciale mais passée inaperçue.

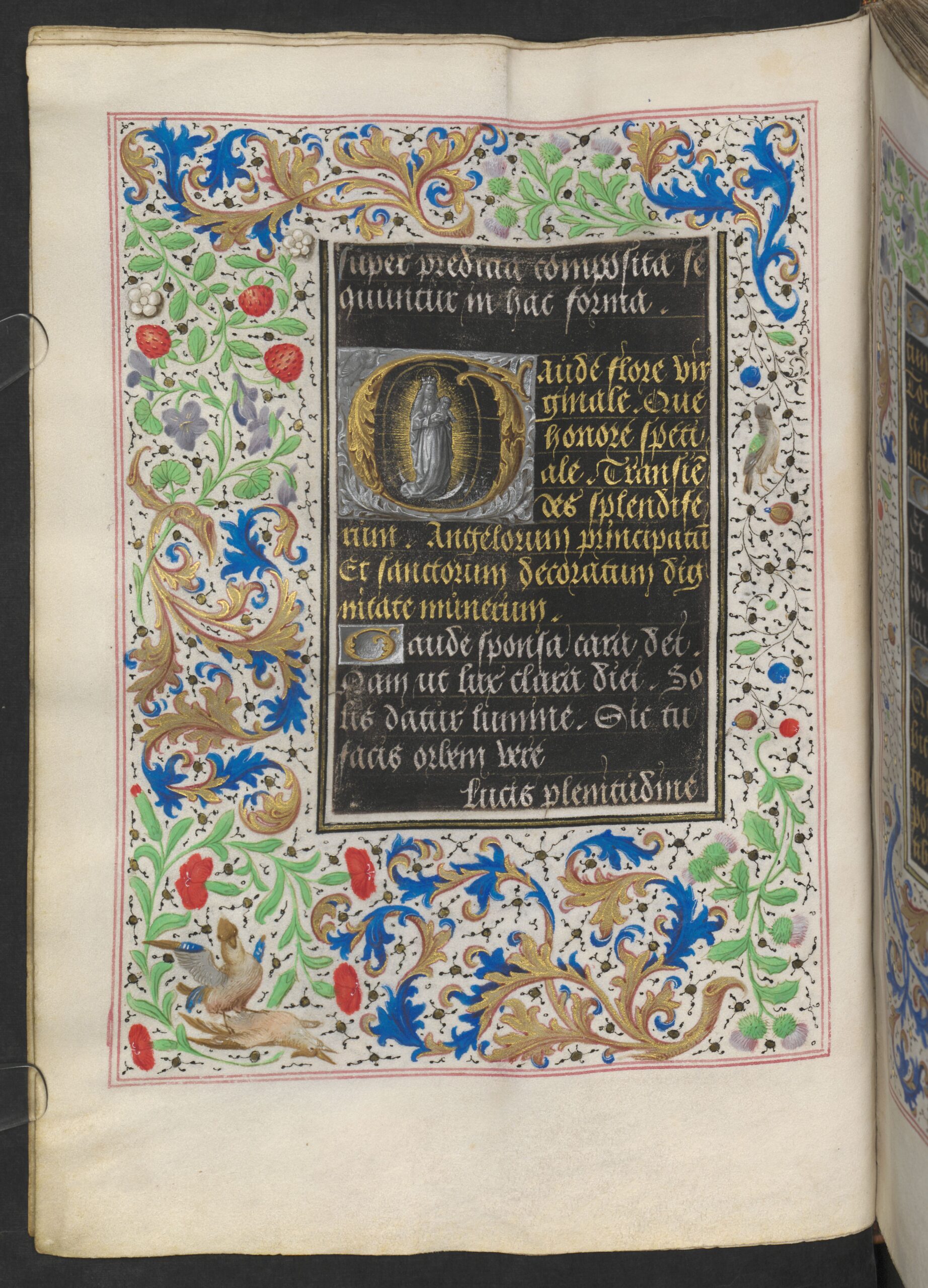

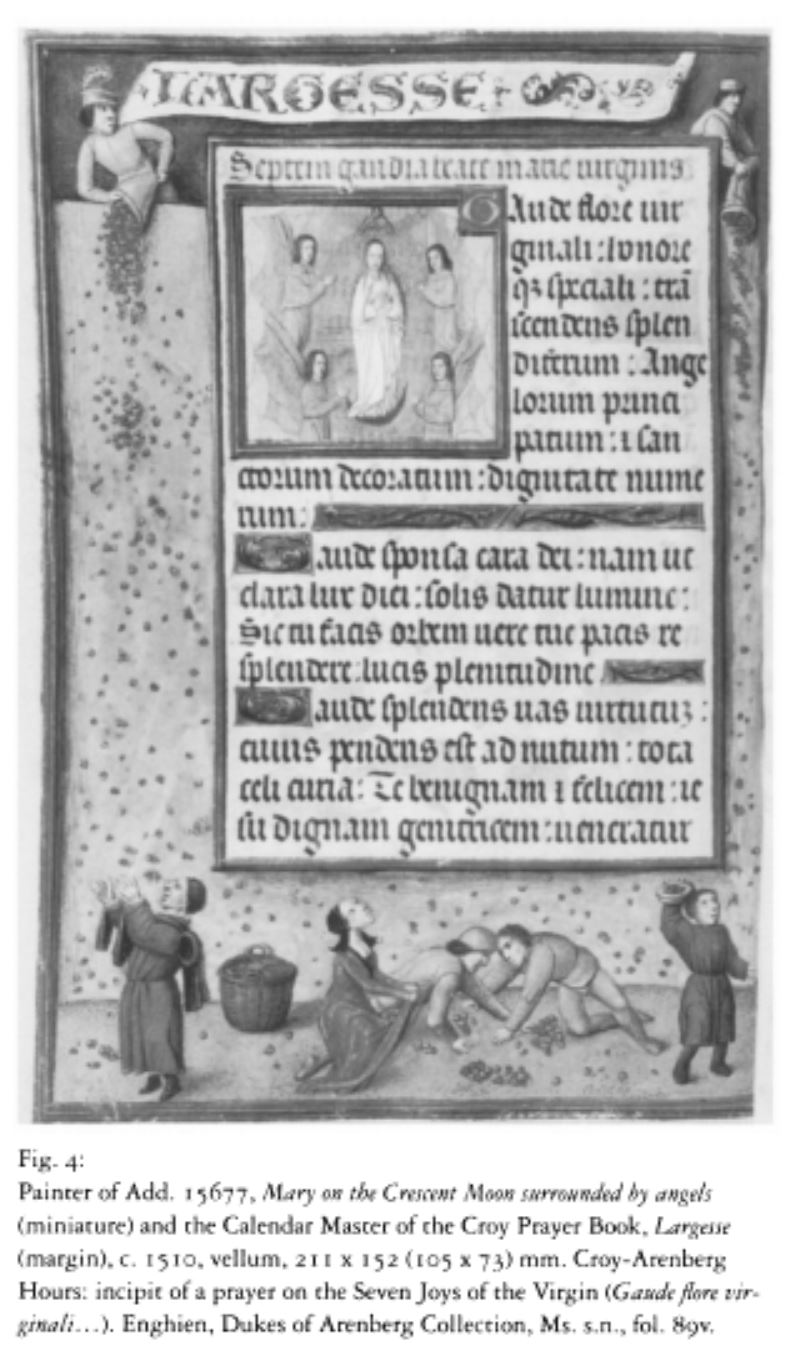

Les Sept joies de la Vierge

Cette prière a ici un intérêt que tous les commentateurs ont bien vu : justifier la seconde image de la Madone, celle qui dans la lettrine L apparaît à Saint Thomas, comme l’explique le texte que malheureusement on ne traduit jamais :

|

Saint Thomas archevêque de Cantorbery, lisait les sept joies temporelles de la Sainte Vierge Marie qu’il répétait avec grande dévotion et qu’avec la même joie il avait coutume de dire dans son oratoire. Un jour la Sainte Vierge Marie lui apparut et lui dit : pourquoi te réjouir et te féliciter seulement des joies qui passent, et pas de celles qui sont durables dont je jouis dans le ciel ? Donc rejouis-toi et exulte avec moi de ces autres.

|

Legitur beatus Thomas cantuarensis archiepiscopi septem gaudias temporalias beatissimae virginis Mariae quas (?) cum magna devotione repetebat (?) et eadem gaudia in oratorio suo more solito dicebat. Beata virgo Maria semel paruit ei et dixit : cur … gaudiis quae praeteritae sunt gaudes et laetaris. … quibus in caelo mihi (?) gaudeo quae durabunt ipse … non gaudes nec laetaris. Gaude ergo et exulta mecum de cetero.

|

L’introduction continue par sept paroles de Marie, décrivant ces sept joies célestes [7].

Fol 16v

Fol 16v

Une nouvelle lettrine, la lettre G de Gaudia, avec la Vierge au croissant de lune, introduit la prière des « Sept joies célestes », rédigée par Saint Thomas suite à sa vision.

Fol 14v (détail)

Il y a fort à parier que la lettrine que montre le livre ouvert sur sa page verso n’est pas le O d’Obsecro te, comme le propose Harthan ; mais bien le G qui, deux feuillets plus loin, marque le début des Sept joies célestes.

On voit que le thème-clé de la double page n’est pas tant celui de l’Apparition de la Vierge que celui de la Lecture, condition d’une révélation :

- autrefois, saint Thomas, quittant son livre des Sept joies temporelles, a levé les yeux vers la Vierge qui va lui inspirer les Sept joies célestes.

- aujourd’hui, la donatrice lit les Sept joies célestes sans regarder par la fenêtre, dans un monde marqué par le passage du temps : les oeillets qui vont faner, la flaque qui va sécher, la goutte qui va se détacher ;

- simultanément, son double qui ne lit pas partage le même espace intemporel que la Madone.

L’origine théologique des bordures en relief (SCOOP !)

L’explication du creusement de la page et du dédoublement de la donatrice est donc totalement lié au contexte très particulier de cette prière à deux étages :

- les Sept Joies temporelles, qui importent peu, correspondent à la bordure et à tout ce qu’elle contient : la donatrice D2 et ses objets personnels, y compris le livre P2 ;

- les Sept Joies célestes, qui seules durent, correspondent à l’image dans l’image, avec la donatrice D3 en prières dans l’espace sacré de la chapelle.

Fol 145v Fol 145v |

Fol 146r Fol 146r |

Maître de Marie de Bourgogne, Heures d’Engelbert de Nassau, 1470-90, Bodleian Douce 219

J’ai tendance à penser que cette bordure du même maître, dans cet autre manuscrit qui ouvrira la voie à toutes les bordures illusionnistes, suit fondamentalement la même idée :

- la vérité céleste et intemporelle dans l’image :

- la vérité terrestre dans ce niveau intermédiaire que constitue la bordure : objets futiles ou beautés périssables, telles que les fruits, les fleurs, les plumes de paon et toutes ces porcelaines précieuses qui finiront par se casser.

En ce sens, les bordures « illusionnistes » sont l’ancêtre des Vanités.

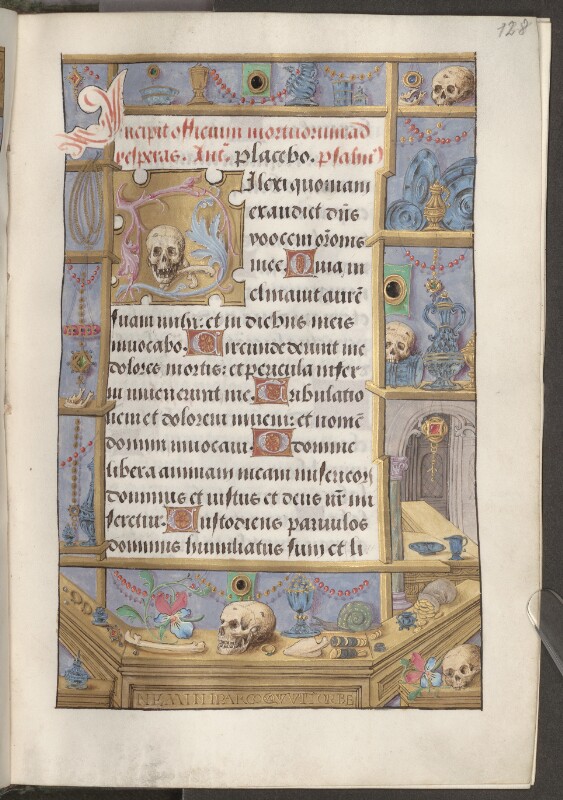

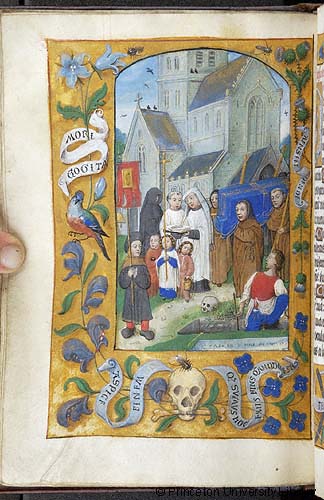

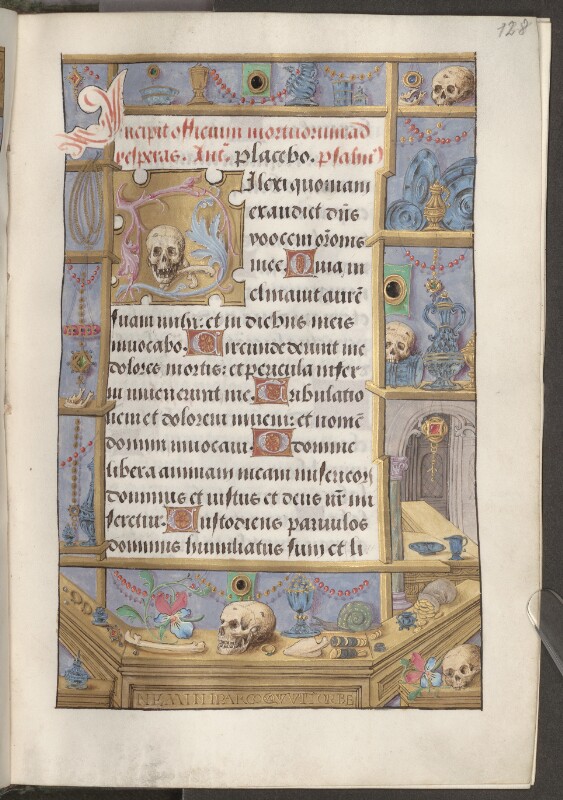

Fol. 127v Fol. 127v |

Fol 128r Fol 128r |

Maître du Livre de Prières 1515 ca Vienne ONB Cod. 1862

Un demi-siècle plus tard, cette double-page révèlera le pot au rose, en disséminant des ossements et des crânes parmi les objets précieux, au dessus de l’emblème même de la vanité, le paon et de la devise vengeresse :

|

Je n’épargne nul vivant sur cette terre

|

Nemini parco qui vivit in orbe

|

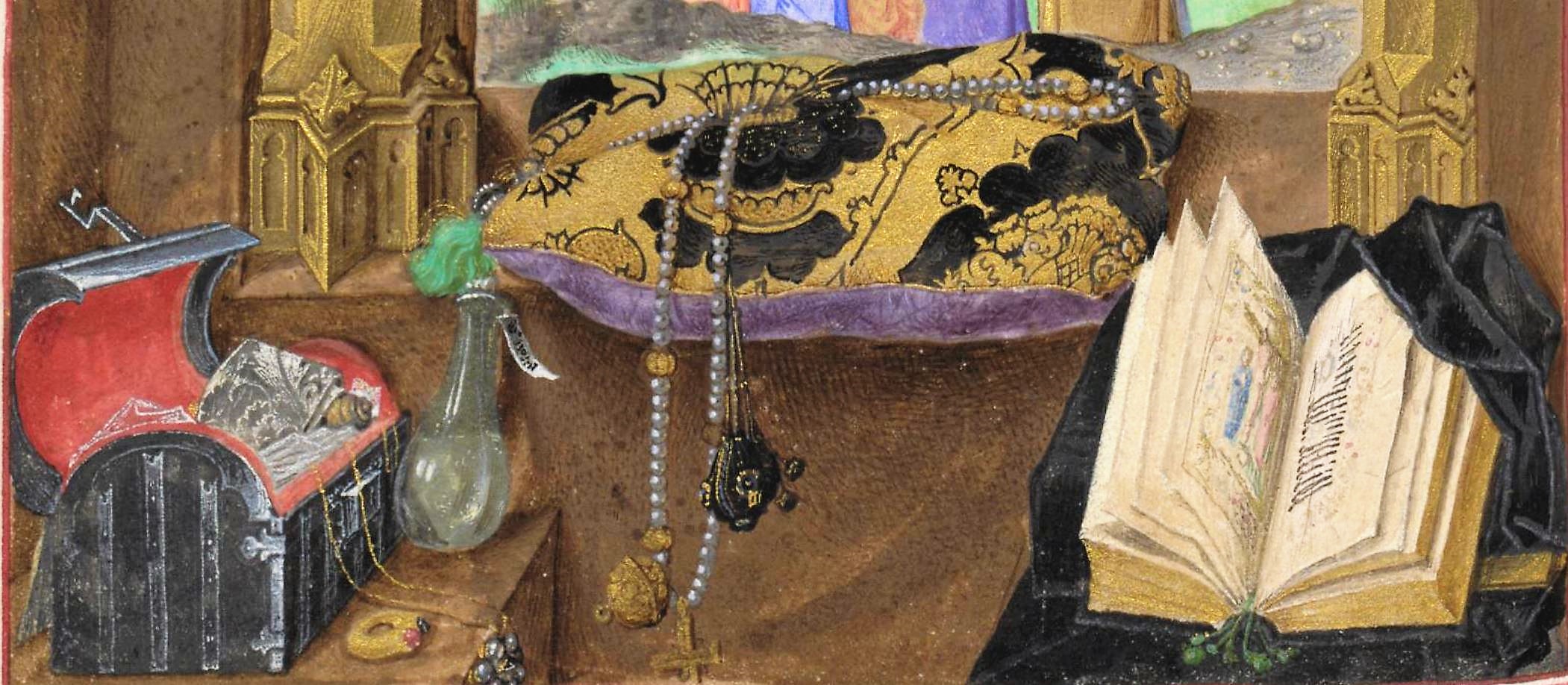

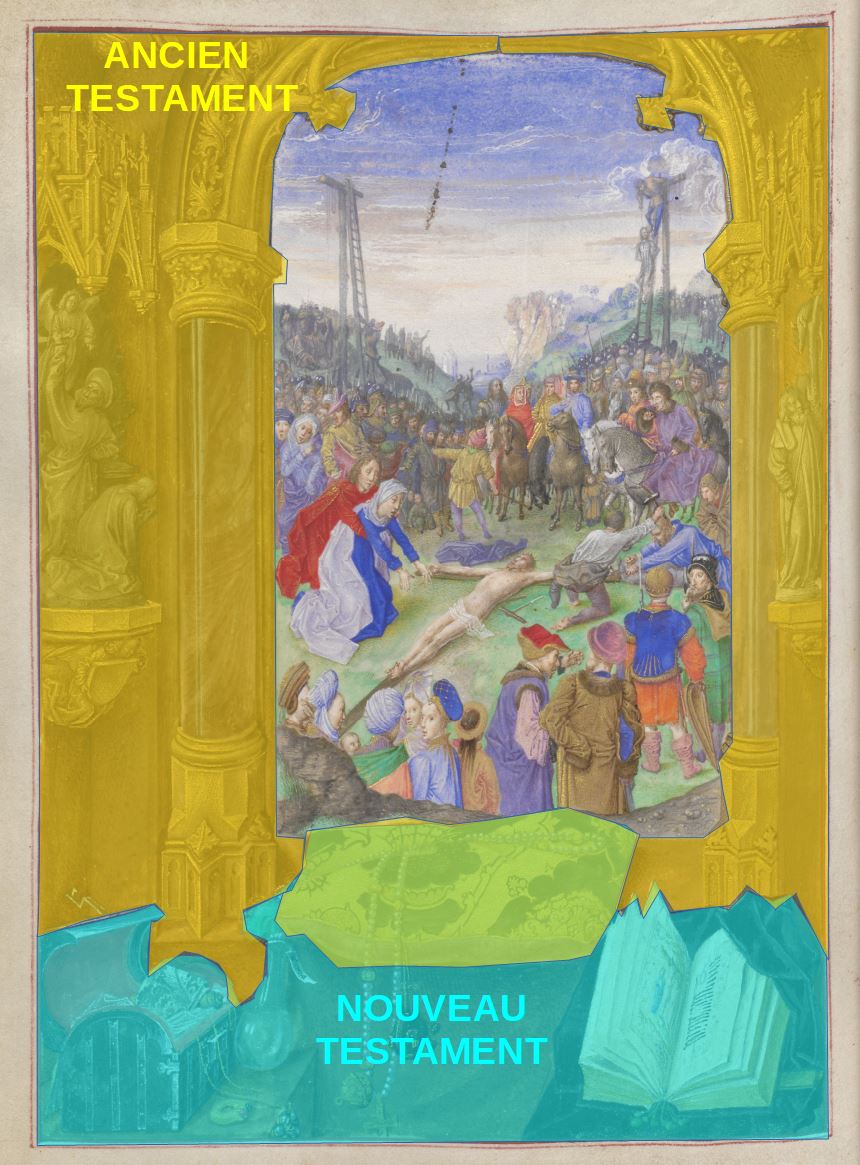

La seconde bordure illusionniste

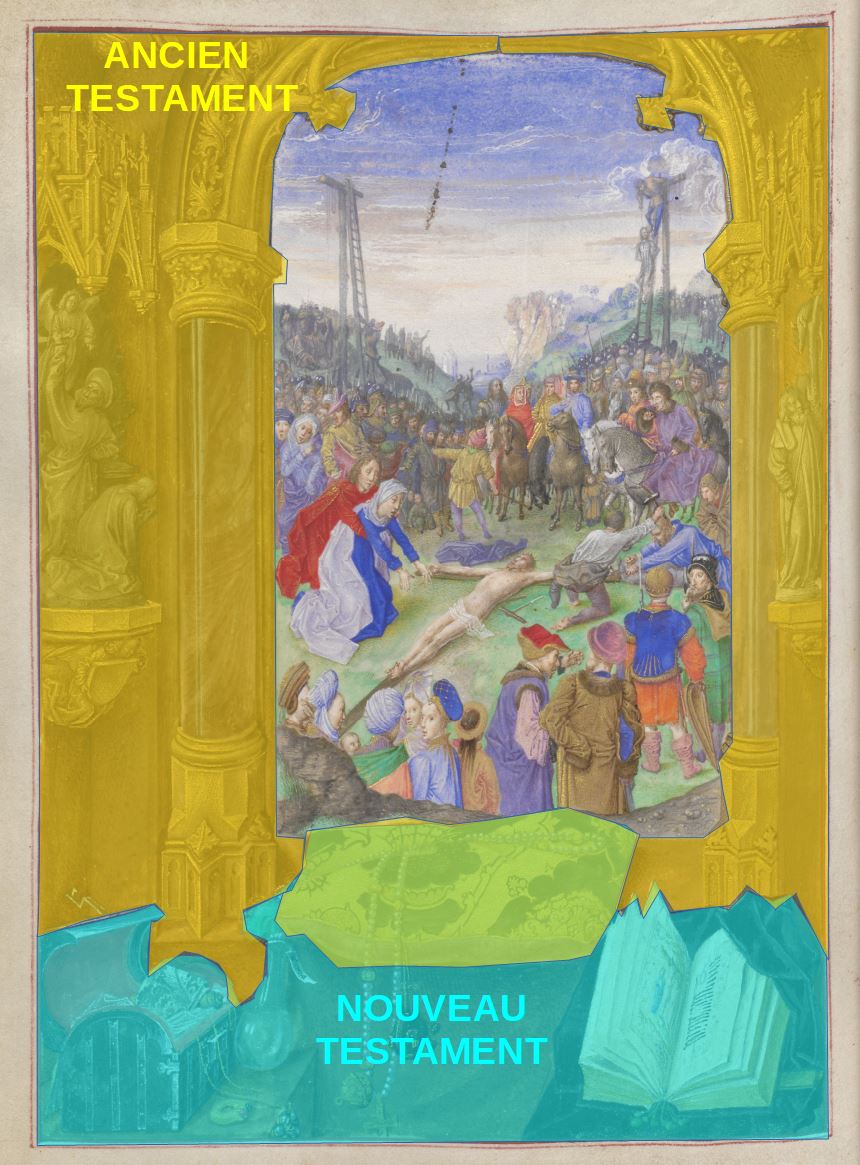

Présentation à la Vierge, fol 14v Présentation à la Vierge, fol 14v |

Mise en Croix, fol 43v Mise en Croix, fol 43v |

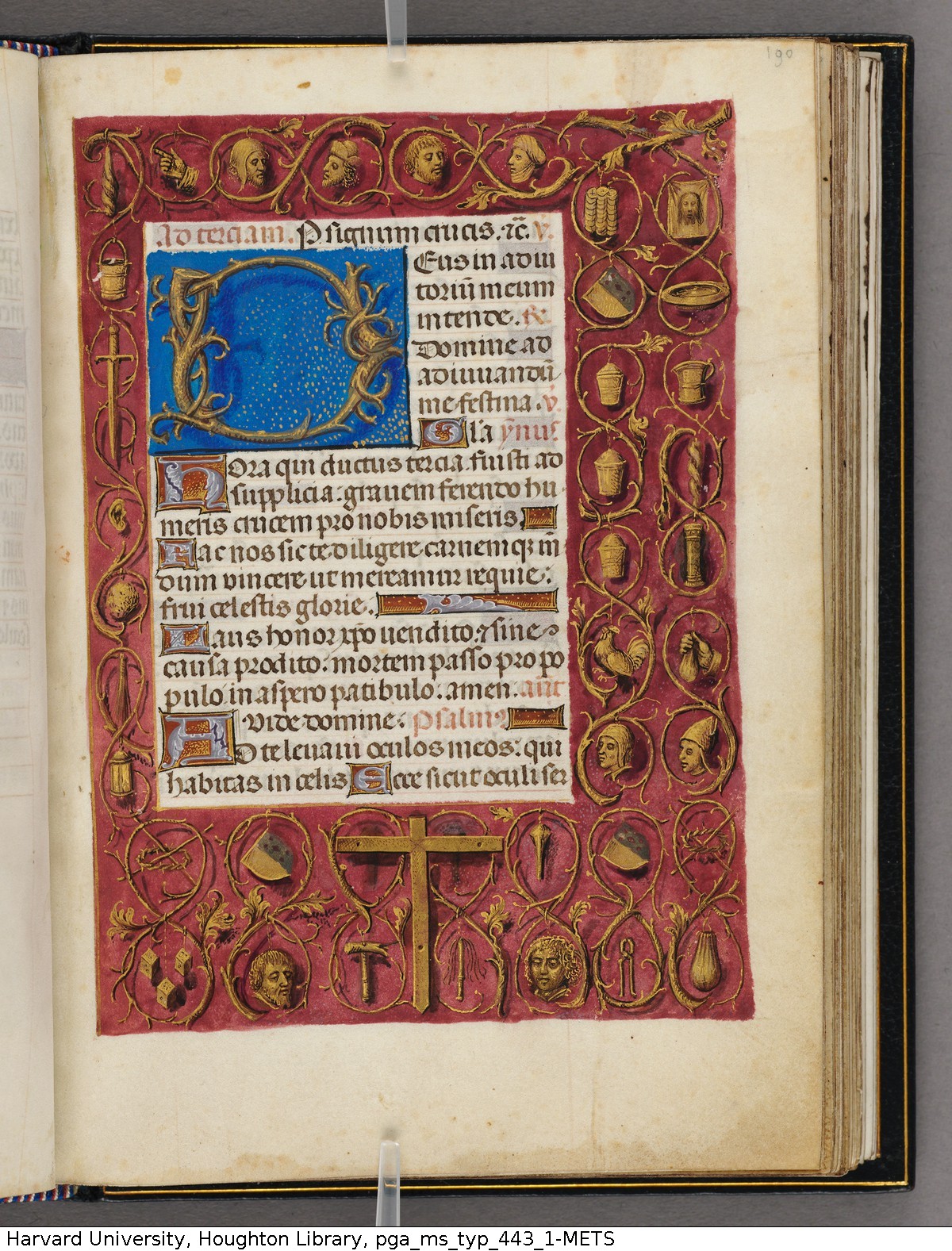

La seconde page reprenant le procédé de la fenêtre ouvre les Matines des Heures de la Croix.

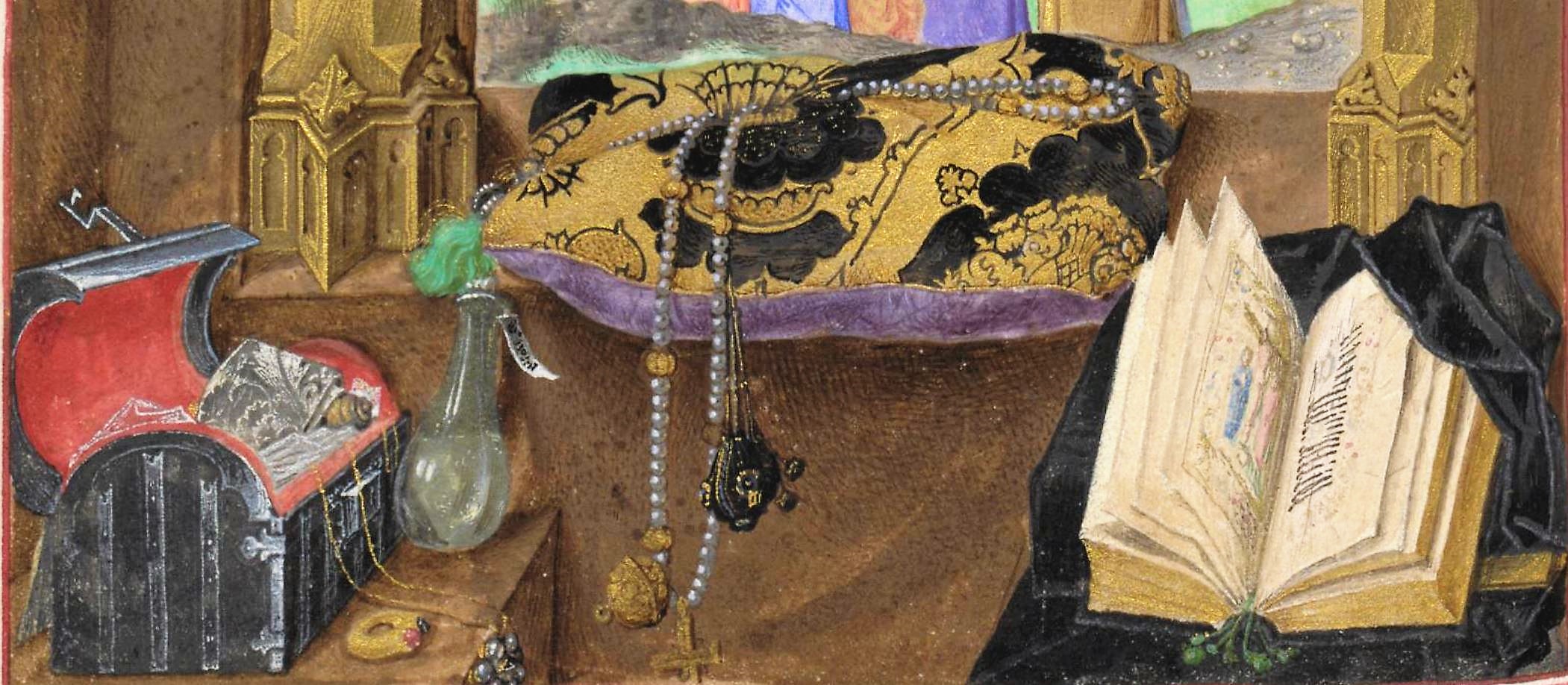

Certains des objets personnels sont communs aux deux compositions : le coussin (monté du banc à l’embrasure), le livre, le collier avec son médaillon de perles. D’autres sont nouveaux :

- le chapelet (avec son pommander et sa petite bourse),

- le coffret contenant des dentelles et une ceinture roulée,

- l’anneau d’or,

- la fiole avec un pompon vert et une étiquette qu’on n’a pas pu déchiffrer.

La comparaison pousse à imaginer une histoire (la disparition de la duchesse) et peut être en effet ces objets n’ont ils pas été disposés au hasard : mais les intentions ou allusions, s’il y en a eu, nous sont opaques [1d].

.

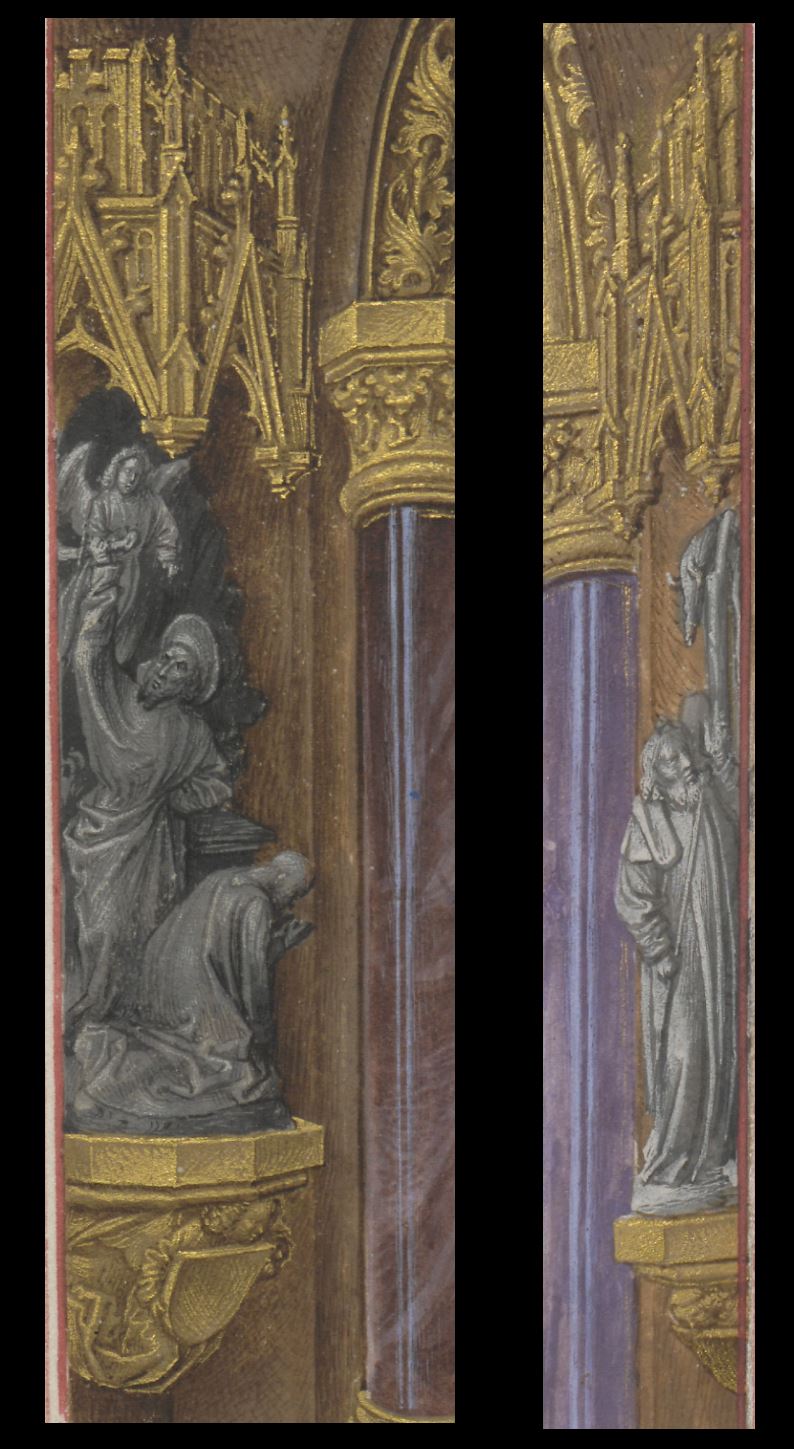

Notons que toute présence humaine n’a pas totalement disparue : en évoluant de la fenêtre ouverte à l’arcade, la bordure s’est enrichie de présences figées :

- à gauche, un ange retient l’épée d’Abraham sur le point de sacrifier Isaac ;

- à droite, Moïse fait placer un serpent d’airain sur un poteau, pour sauver les Hébreux des serpents.

Ces deux scènes de l’Ancien Testament, qui préfigurent toutes deux le sacrifice de Jésus, se rencontrent fréquemment dans les marges des Crucifixions.

Fol 43v Fol 43v |

Fol 44r Fol 44r |

Ce qui frappe lorsqu’on remet la miniature dans son contexte, c’est la redondance, puisque le Sacrifice d’Abraham est répété dans la lettrine D de la prière des Matines (Domine labia mea aperies). On peut imaginer que le maître a souhaité, non sans fierté, inscrire sa nouvelle technique comme argument dans le débat classique du paragone (voir Comme une sculpture (le paragone)) : sculpter le Sacrifice d’Abraham est peut être supérieure à le peindre dans une lettrine, mais représenter la statue en trompe-l’oeil restaure la supériorité du peintre.

D’autres jeux d’écho se dessinent, purement formels, entre les images latérales et les deux scènes les plus frappantes de l’image centrale :

- à l’ange retenant la main d’Abraham qui veut sacrifier son fils fait écho Saint Jean retenant la Vierge qui veut secourir le sien ;

- au second Abraham levant son épée fait écho le bourreau élevant le marteau pour frapper le clou de toutes ses forces.

Après avoir utilisé la marge illusionniste au profit de l’opposition Joies temporelles / Joies célestes, le Maître expérimente ici le même procédé au service d’une autre dichotomie :

- les objets contemporains ne sont pas pris ici comme symboles de la vie spirituelle, mais comme représentants de l’ère du Nouveau Testament, comme le montre le Livre ouvert sur une miniature de la Crucifixion.

- les deux sculptures évoquent quant à elle l’ère révolue de l’Ancien Testament.

Si la bordure se scinde en deux zones antagonistes, quel est ici le statut de la troisième zone, de l’au-delà de l’arcade, où se joue la scène-charnière de la Crucifixion ?

Il est sans doute impossible d’énoncer une certitude sur une oeuvre aussi expérimentale, sans aucun précédent ni aucune postérité. J’ai tendance à penser que le coussin de la donatrice abandonné sur le rebord, seul objet-contact entre les trois zones, est un indice pour le lecteur.

Et si les deux femmes qui nous fixent, seules à être vêtues en costume contemporain dans la foule hostile, étaient la donatrice et une compagne, ayant quitté la loge par la force de leur piété pour s’inclure dans la scène sacrée [1e] ?

Une troisième bordure illusionniste ?

Crucifixion, fol 99v

On considère à tort cette page comme la troisième « bordure illusionniste » du manuscrit.

Le Maître imagine, autour de la Crucifixion, un cadre somptueux en bois doré, dans lequel sont enchâssés, parmi des fleurs incrustées de perles, deux anges en vermeil portant les instruments de la Passion transformés eux aussi en bijoux.

Techniquement, il s’agit bien d’une bordure tridimensionnelle ; mais sémantiquement, il n’y a ici aucun effet de décrochement ni de séparation symbolique : il s’agit juste d’une modernisation, avec reflets et ombres portés, de la bordure la plus classique pour cette scène : des fleurons avec des anges portant les instruments de la Passion [1f].

Les Heures Gulbenkian

Annonciation, fol 180v 181r

Annonciation, fol 180v 181r

Master of Fitzwilliam 268, vers 1475, Livre d’Heures, Musée Gulbenkian, Lisbonne Inv. LA144

Ces Heures se rapprochent de celles de Marie de Bourgogne par la présence dans la bordure d’une dame en hennin, un livre posé sur les genoux et un chien blanc à proximité. Le motif se répète dans sept miniatures pleine page sur onze. La couleur du hennin varie ainsi que la position du chien, et le livre est toujours ouvert, sauf à la dernière occurrence sur la page recto de ce bifolium, où il signale que la Livre d’Heures arrive à sa fin (il ne reste plus que les Heures de la Vierge).

La dame n’a pas été identifiée et les pages où elle apparaît sont attribuées à trois illuminateurs différents : il ne s’agit donc pas de la fantaisie d’un artiste particulier, mais d’un élément de la charte graphique du manuscrit.

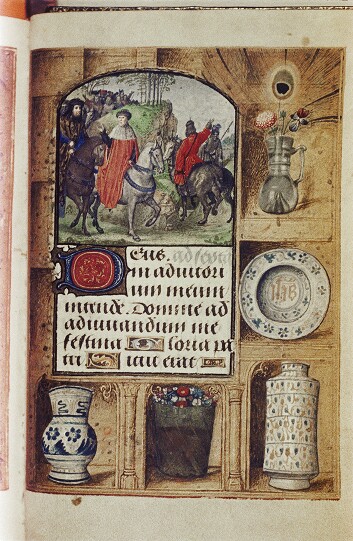

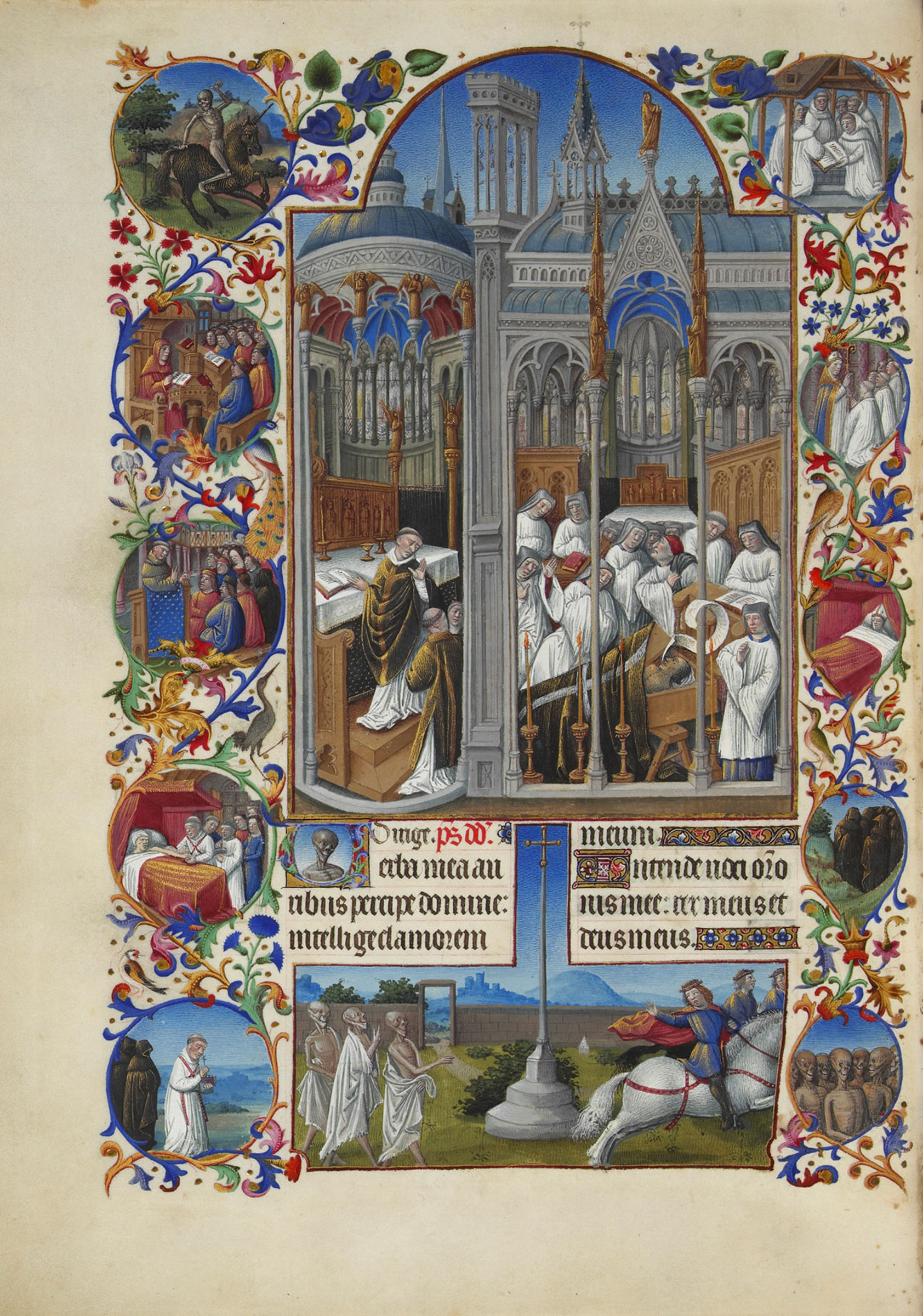

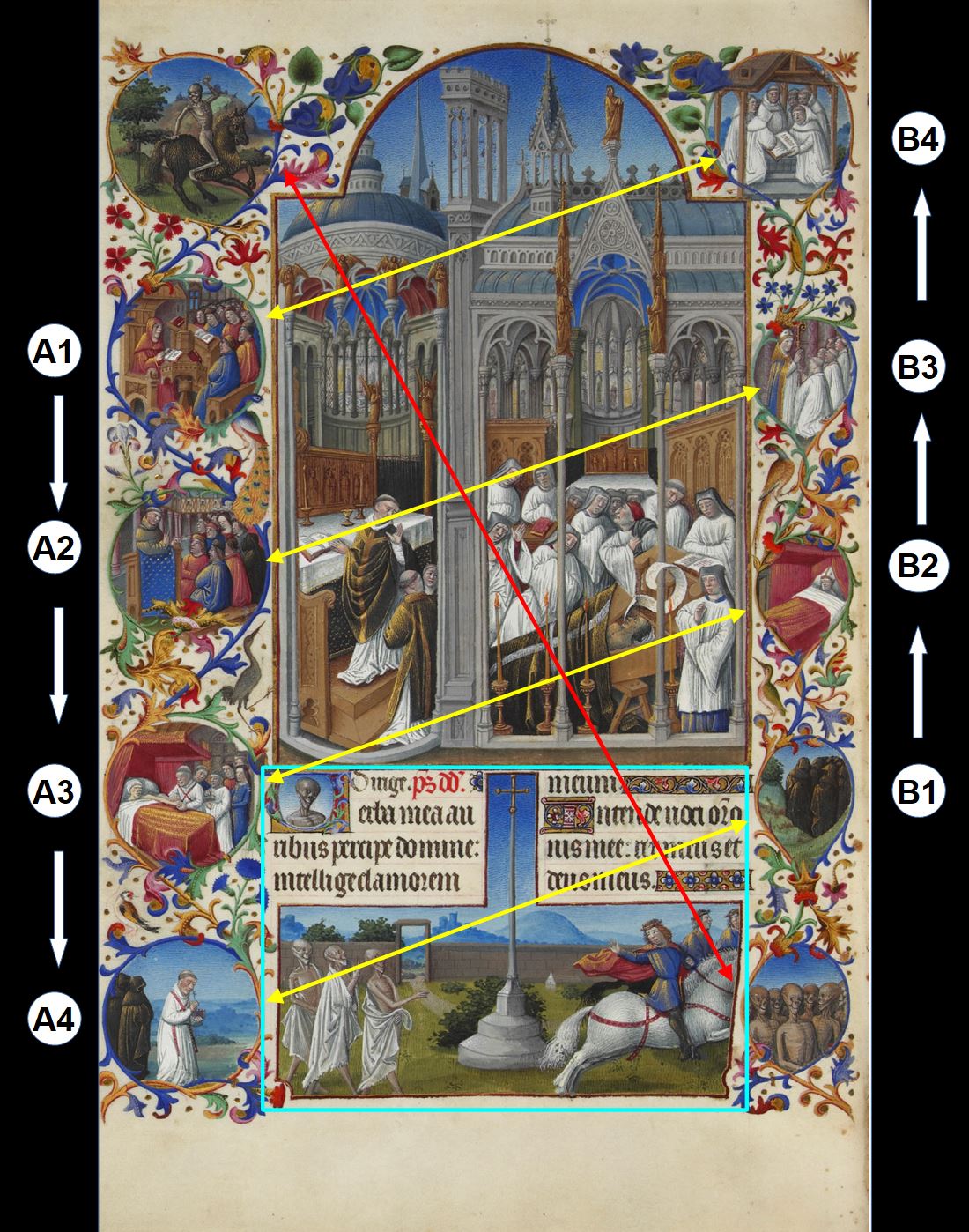

Les Très Riches Heures du duc de Berry, 1485-86

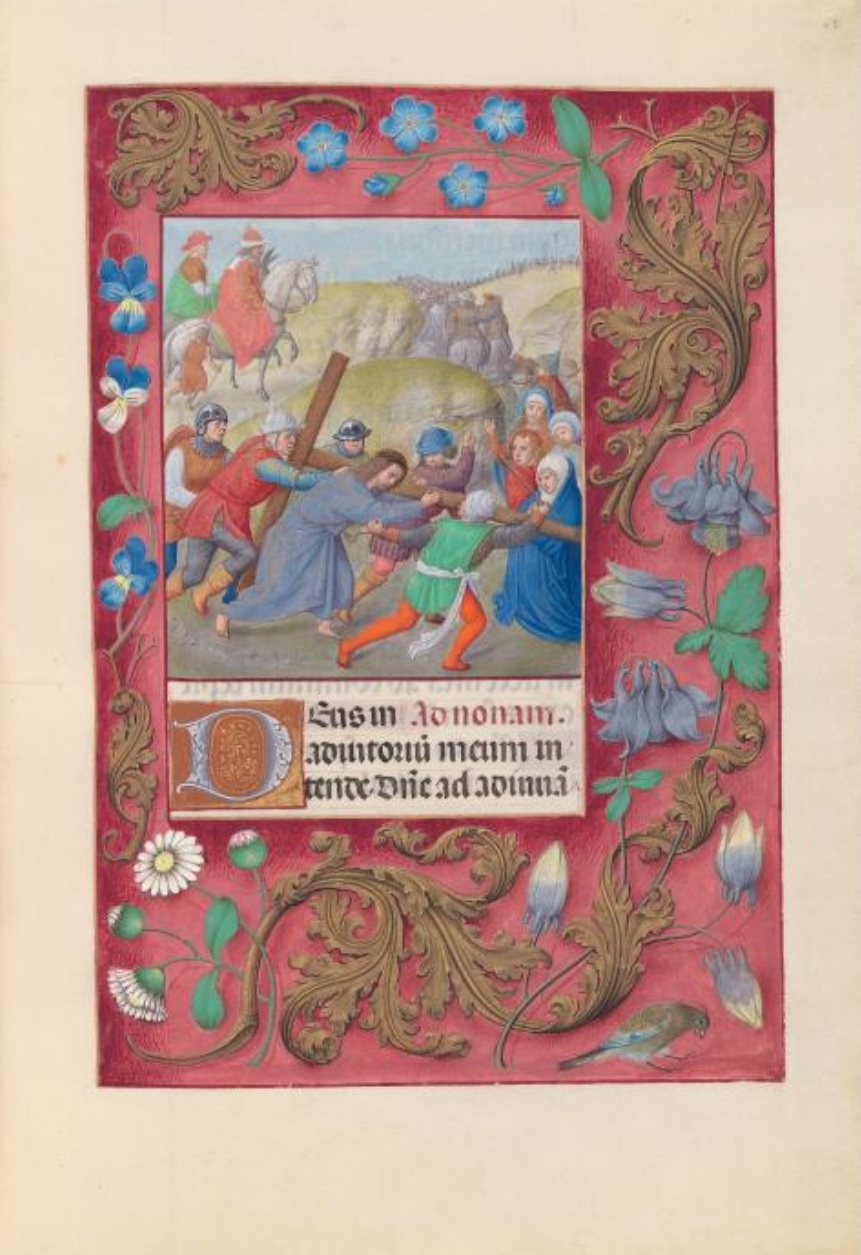

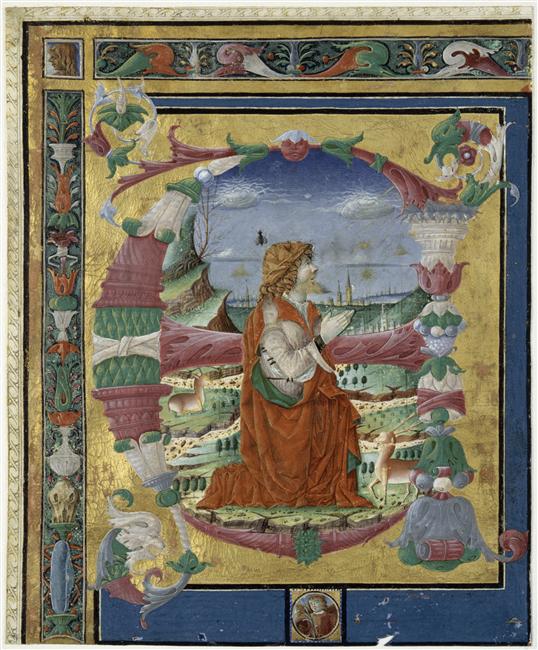

Christ de pitié, Très Riches Heures du duc de Berry Folio 75r

1485-86, Jean Colombe, Musée Condé, Chantilly

Cette miniature fait partie des pages rajoutées au manuscrit par Jean Colombe, toutes à bordure architecturale, et présentant différents jeux entre l’animé et l’inanimé (voir 5.2 Quelques types de bordures).

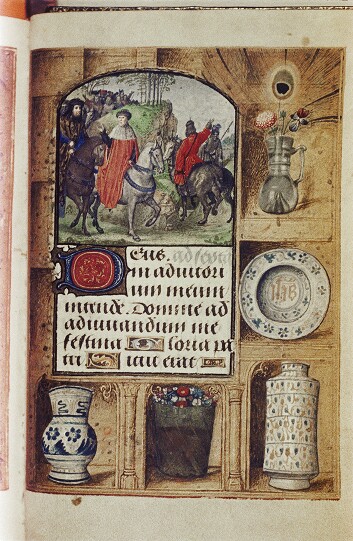

Celle-ci introduit, entre le panneau peint représentant le Christ sortant du tombeau, et les deux angelots qui brandissent le panonceau devant le retable de pierre, un proscenium formé par les deux socles qui hébergent le couple des donateurs.

Cette condition extrêmement particulière de statues vivantes a bien sûr à voir avec le thème de la page : sortir de la pierre.

La position du couple est en revanche tout à fait habituelle, satisfaisant simultanément deux points de protocole :

- en présence d’une autorité, la place d’honneur est à sa droite ;

- dans un couple, l’époux est à droite de l’épouse.

Le duc Charles Ier de Savoie se trouve ainsi à main droite du Christ et à main droite de la duchesse de Savoie, Blanche de Montferrat. Cependant, la position de profil transforme le portrait officiel en une image de dévotion, où les deux époux se font face dans leur prière mentale.

Le panonceau affiche deux prières s’ouvrant toutes deux par un D, orné d’une tête de femme, puis d’homme :

|

Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange

|

Mon Dieu, viens vite à mon aide

|

|

Domine labia mea aperies et os meum adnuntiabit laudem tuam (Psaume 50:17 dit Miserere)

|

Deus in adjutorium meum intende (Psaume 70:2)

|

En différenciant nettement les visages des lettrines et celles des orants, et en inversant les positions, l’artiste élimine l’idée que ces prières soient supposée dites par l’un ou l’autre sexe.

En décalant le panonceau vers la gauche, en inclinant la tête du Christ dans la même direction et en plaçant la ville et le chateau derrière le duc, il réaffirme la prééminence de celui-ci dans le couple, tout en évitant une symétrie pesante.

Le fait que, dans les Livres d’Heures, la figure du donateur apparaisse le plus souvent dans la page du « Domine labia mea » est révélateur du statut très particulier de cette figure, sorte de « substitut de soi-même » chargé d’effectuer, pour le compte du donateur, une prière perpétuelle, même lorsque le livre est fermé [8]

Article suivant : 5.4 Quelques chefs d’oeuvre des bordures

Références :

[1] Margaret B. Freeman,

« The Annunciation: From a Book of Hours for Charles of France »,

The Metropolitan Museum of Art Bulletin, New Series, Vol. 19, No. 4 (Dec., 1960), pp. 105-118

https://www.jstor.org/stable/3257865[1c] La présence de Saint Jean habillé en célébrant et agitant un encensoir devant la Madone est une innovation iconographique, qui peut se justifier par analogie avec sa vision de l’Apocalypse, où un ange thuriféraire encense la figure du Seigneur. S’agissant d’une scène qui se passe dans un au-delà du réel, toute les métaphores sont possibles.

Dans un article récent, Anna Eörsi [1b] a remis en selle l’

hypothèse maritale, en l’appuyant sur un texte courtisan de Molinet,

« Le Chappellet des Dames (1478) » qui compare explicitement Marie de Bourgogne à la Vierge et Philippe, l’enfant de son mariage avec Maximilien, avec le Christ. L’homme en rouge serait donc bien Maximilien. Les deux oeillets feraient référence à l’anecdote selon laquelle, la veille de leurs fiançailles, Maximilien aurait cherché des oeillets cachés dans les vêtements de Marie. Cette explication exclusivement biographique me semble quelque peu réductrice : elle n’explique pas l’eau renversée, ni la récurrence de l’homme en rouge dans les trois miniatures. En revanche l’exception à la règle héraldique, valable pour tous les couples maritaux devant la Madone, selon laquelle le mari est à gauche, pourrait à la rigueur s’expliquer par le fait que les deux se trouvent à l’intérieur d’une église, dans la position des mariés devant l’autel (voir

Couples irréguliers).

[1d] Anna Eörsi ([1b], p 34) interprète tous les objets du premier plan (y compris l’anneau nuptial, le Livre d’Heures et le coffret) comme les cadeaux de mariage du couple. Les objets en brocard (« gibecière » et coussin) convoqueraient l’archiduc derrière le parapet, comme spectateur privilégié. A noter que cette interprétation se heurte à la règle héraldique du mari à gauche : car ici, nous sommes en dehors de l’église. En outre, pourquoi Maximilien s’assiérait-il sur le sac à main de son épouse ? Et pourquoi l’épouse aurait-elle posé l’anneau de ses noces ?

[1e] Anna Eörsi ([1b], p 34) va plus loin en proposant que Marie de Bourgogne a abandonné les biens de ce monde pour vivre pleinement la Passion : « La personne qu’elle regarde doit être son mari bien-aimé, qu’elle attire, du regard, plus près du coussin orné. Le spectateur auquel s’adresse cette miniature n’est nul autre que l’archiduc. »

[1f] Dans la logique de son interprétation biographique généralisée, Anna Eörsi ([1b], p 34) voit encore Marie de Bourgogne et ses suivantes dans les Saintes Femmes au pied de la croix, tandis que les bijoux seraient une référence à l’inspiratrice du couple, Marguerite d’York (perle =margarita)

[3] Angelika Gross

« Vision et regard : la métaphore de la fenêtre dans une enluminure du Livre d’Heures de Marie de Bourgogne, cod.vind. 18571 » dans

« Par la fenestre Etudes de littérature det de civilisation médiévale », Chantal Connochie-Bourgne, Presses universitaires de Provence, 2003

https://books.openedition.org/pup/2203?lang=fr[5] Victor Stoichita, L’Instauration du tableau, Droz, Genève, 1999, p. 38.

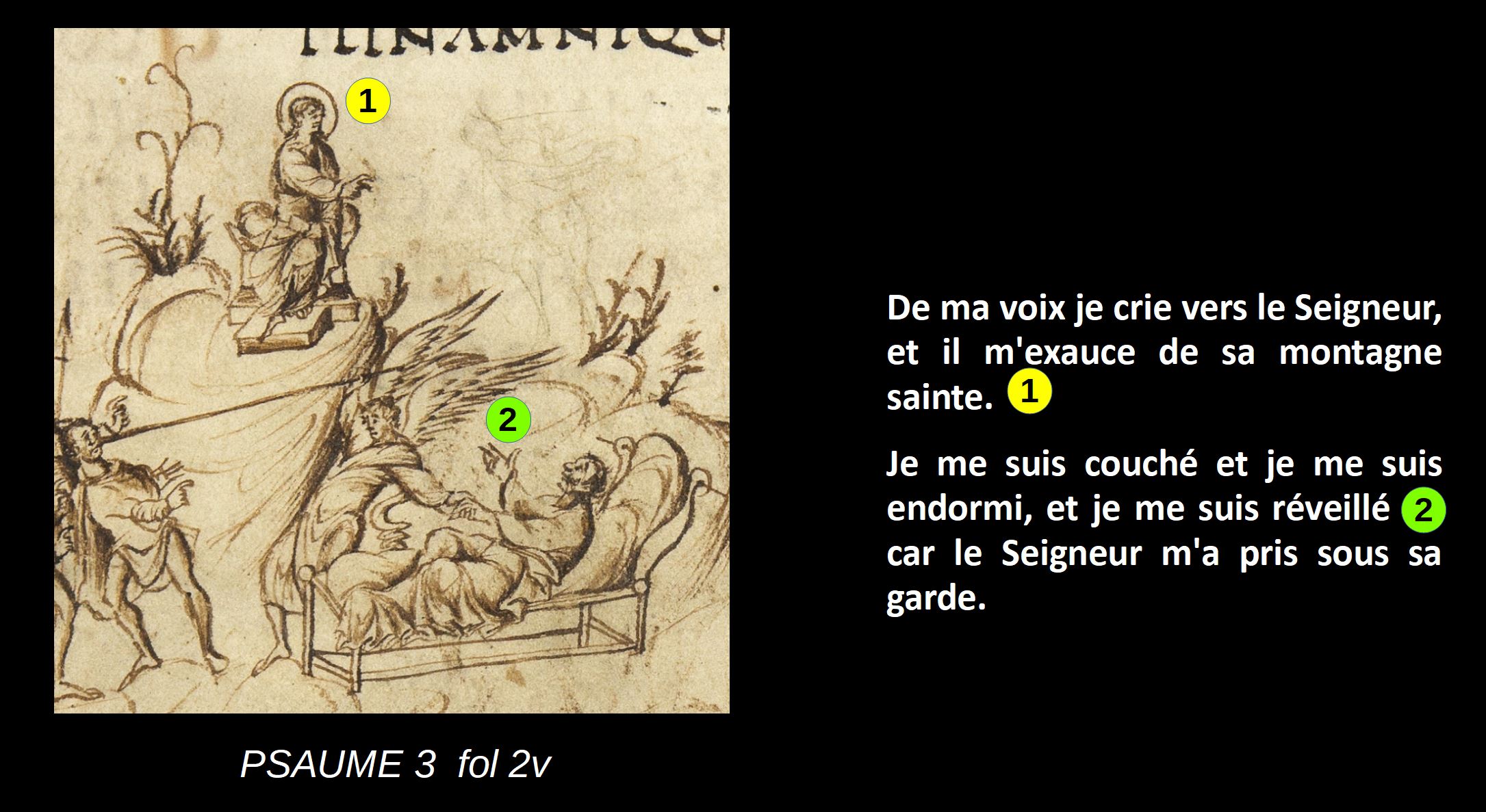

PSAUME 3 fol 2v

PSAUME 3 fol 2v PSAUME 58 fol 33r

PSAUME 58 fol 33r PSAUME 59 fol 34r

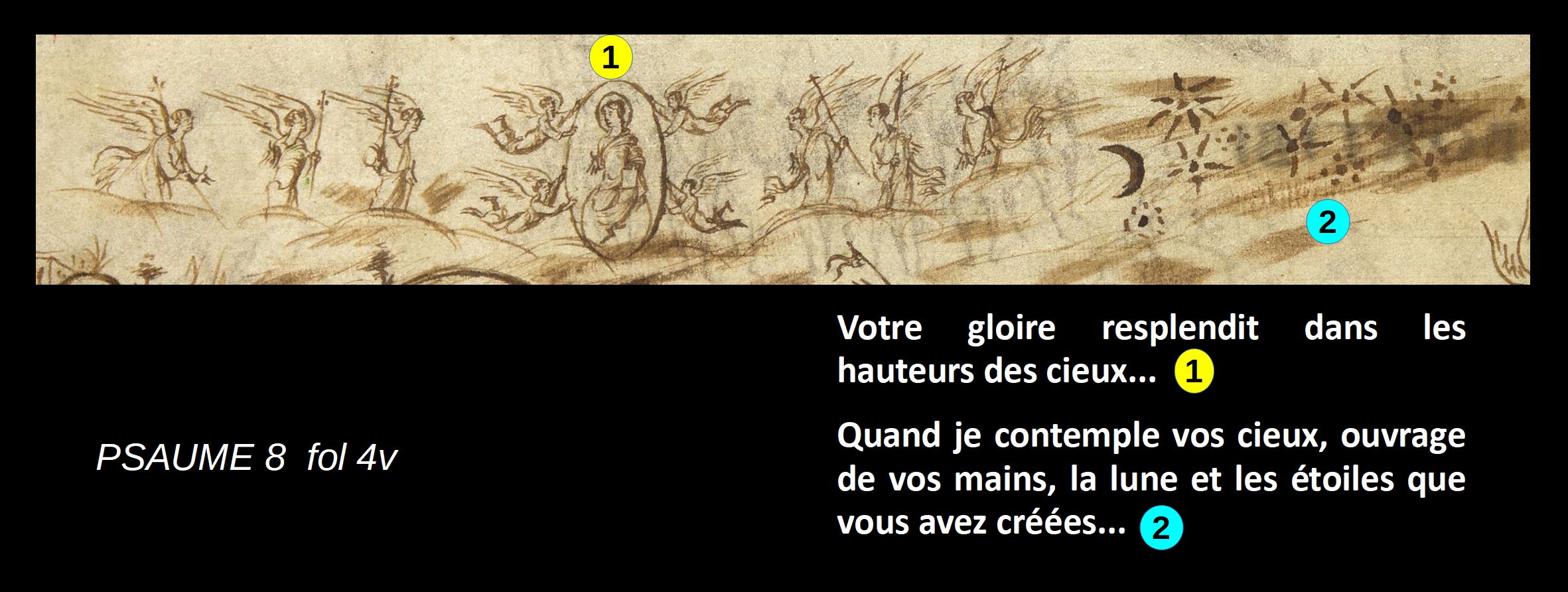

PSAUME 59 fol 34r PSAUME 8 fol 4v

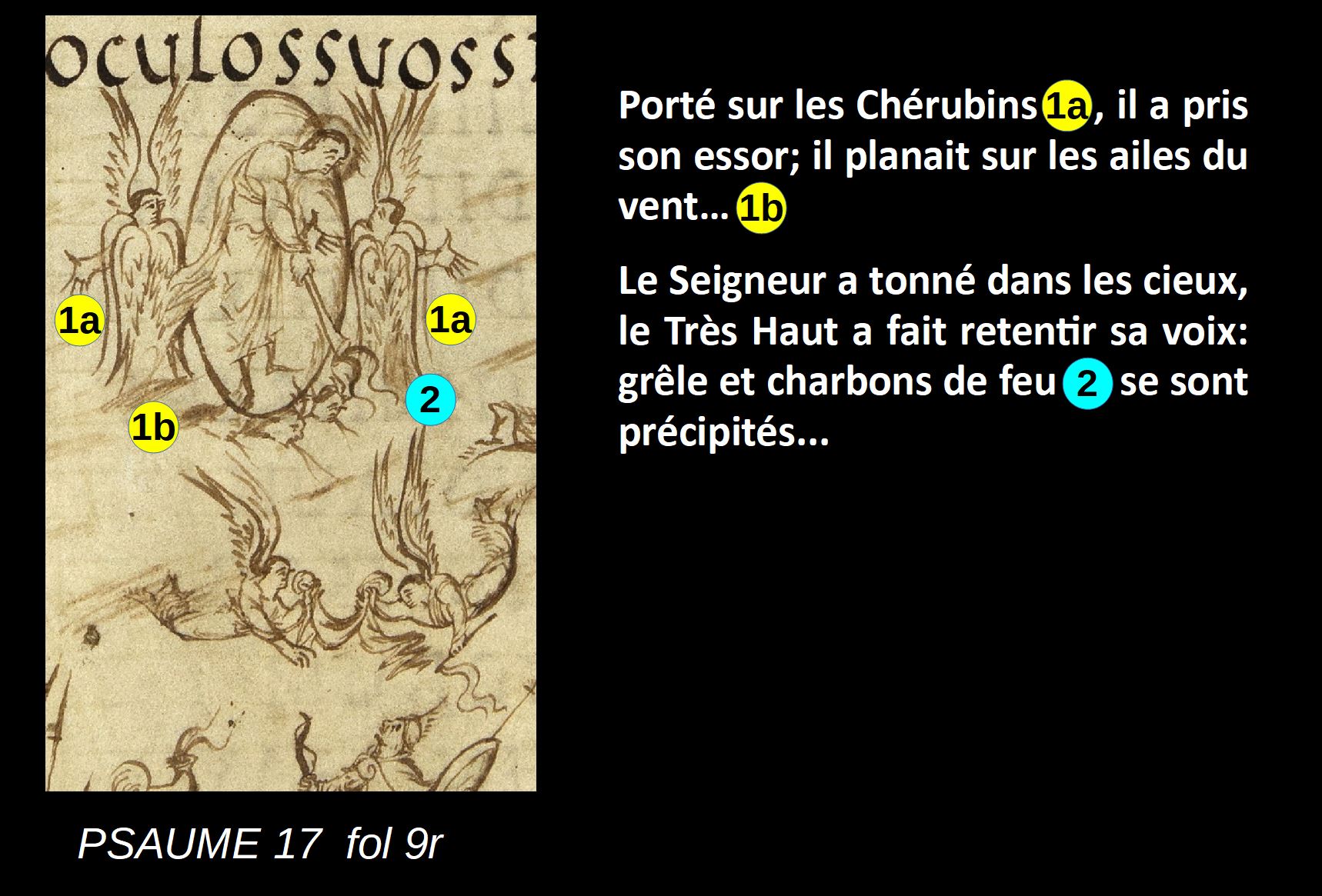

PSAUME 8 fol 4v PSAUME 17 fol 9r

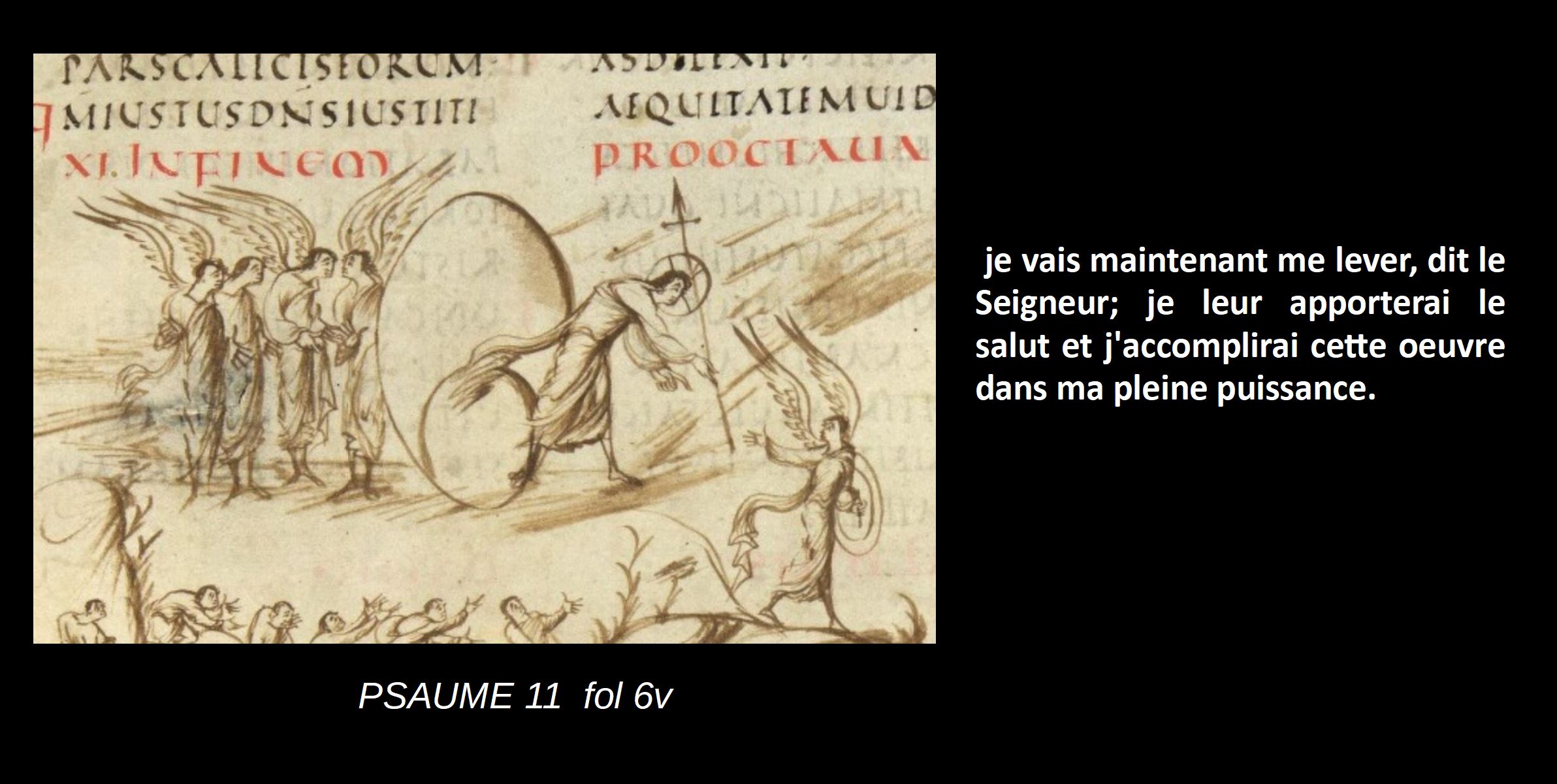

PSAUME 17 fol 9r PSAUME 11 fol 6v

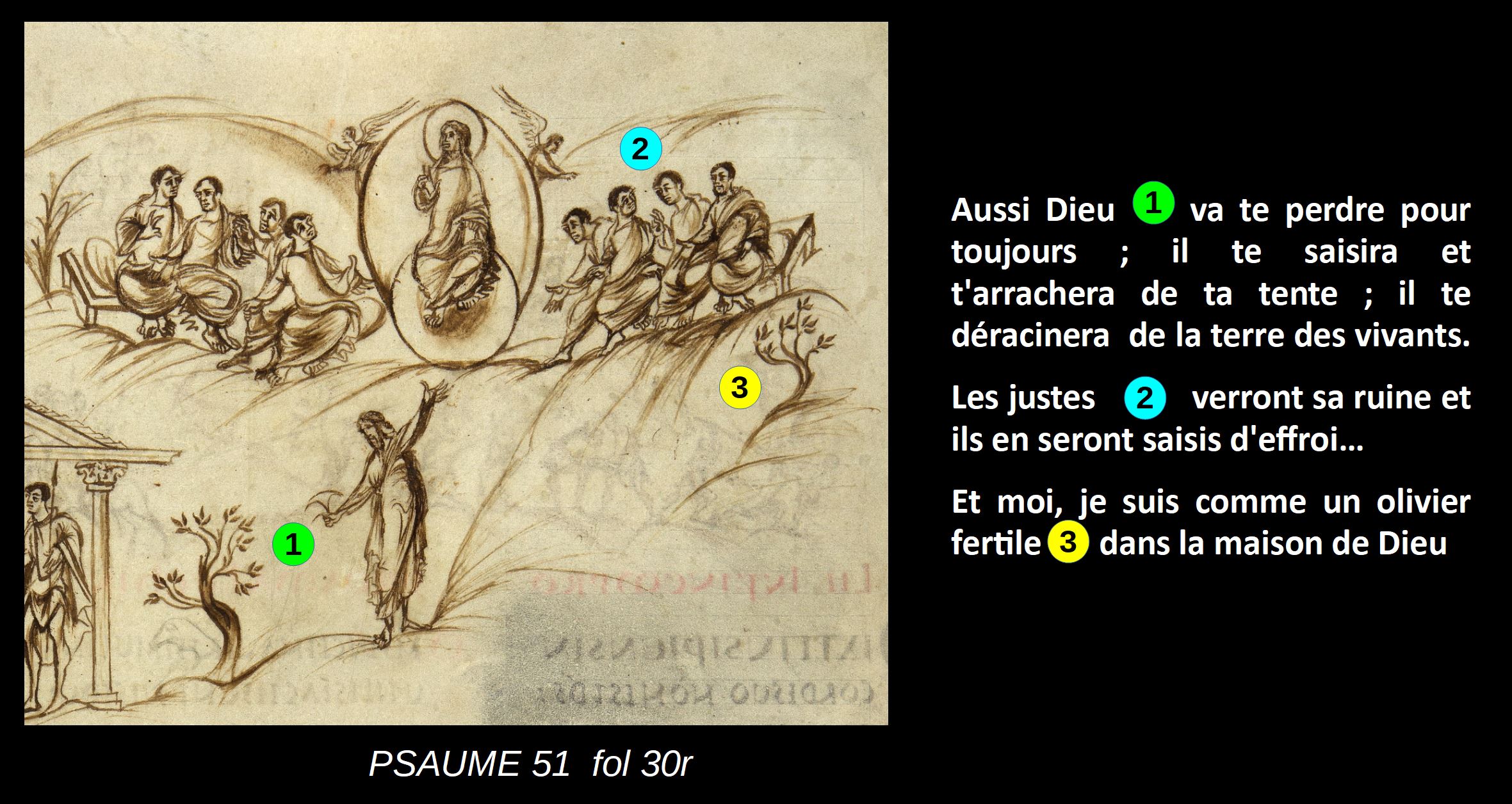

PSAUME 11 fol 6v PSAUME 51 fol 30r

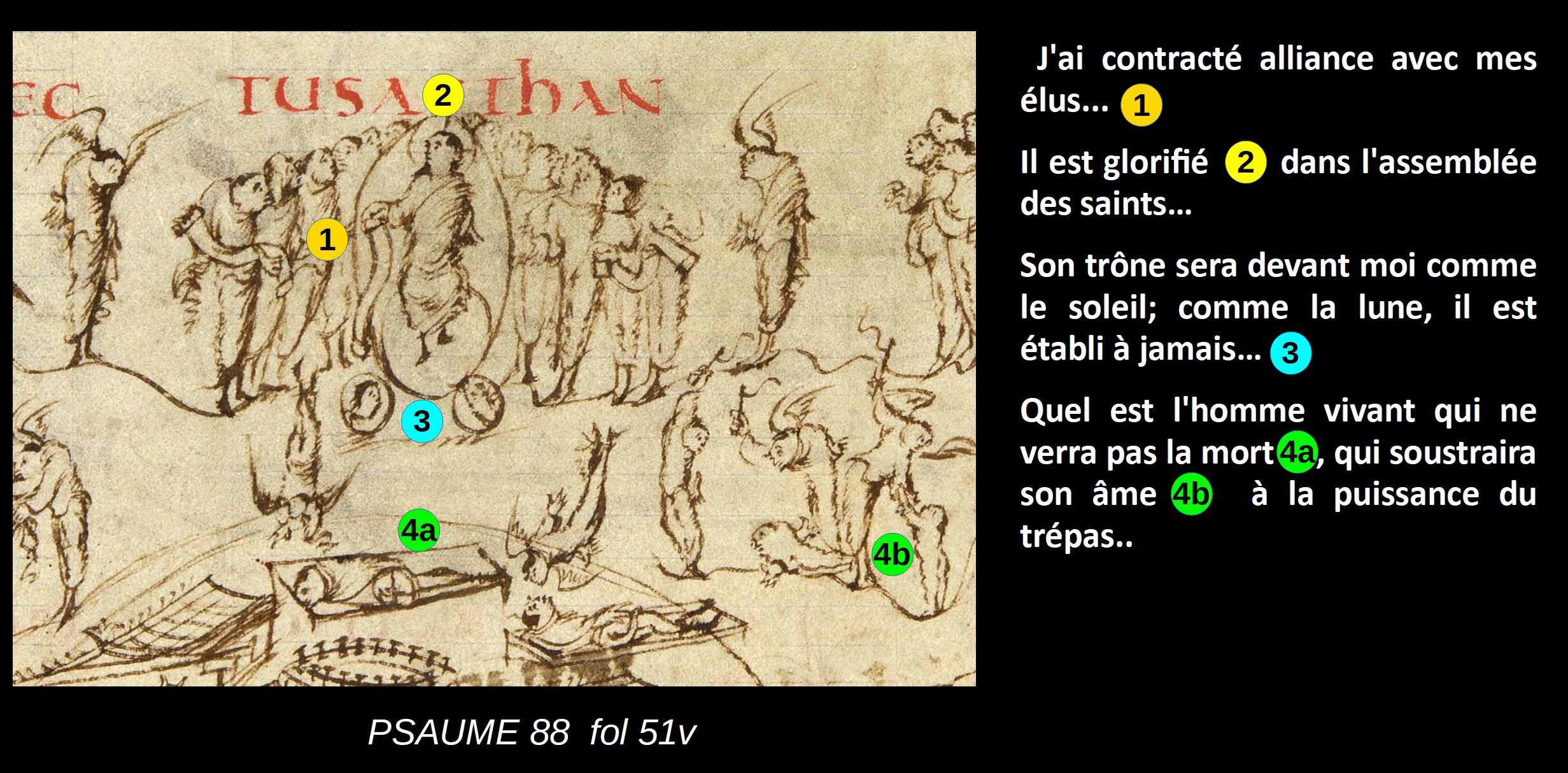

PSAUME 51 fol 30r PSAUME 88 fol 51v

PSAUME 88 fol 51v Apocalypse de Cambrai, 800-50, BM 0386 fol 27

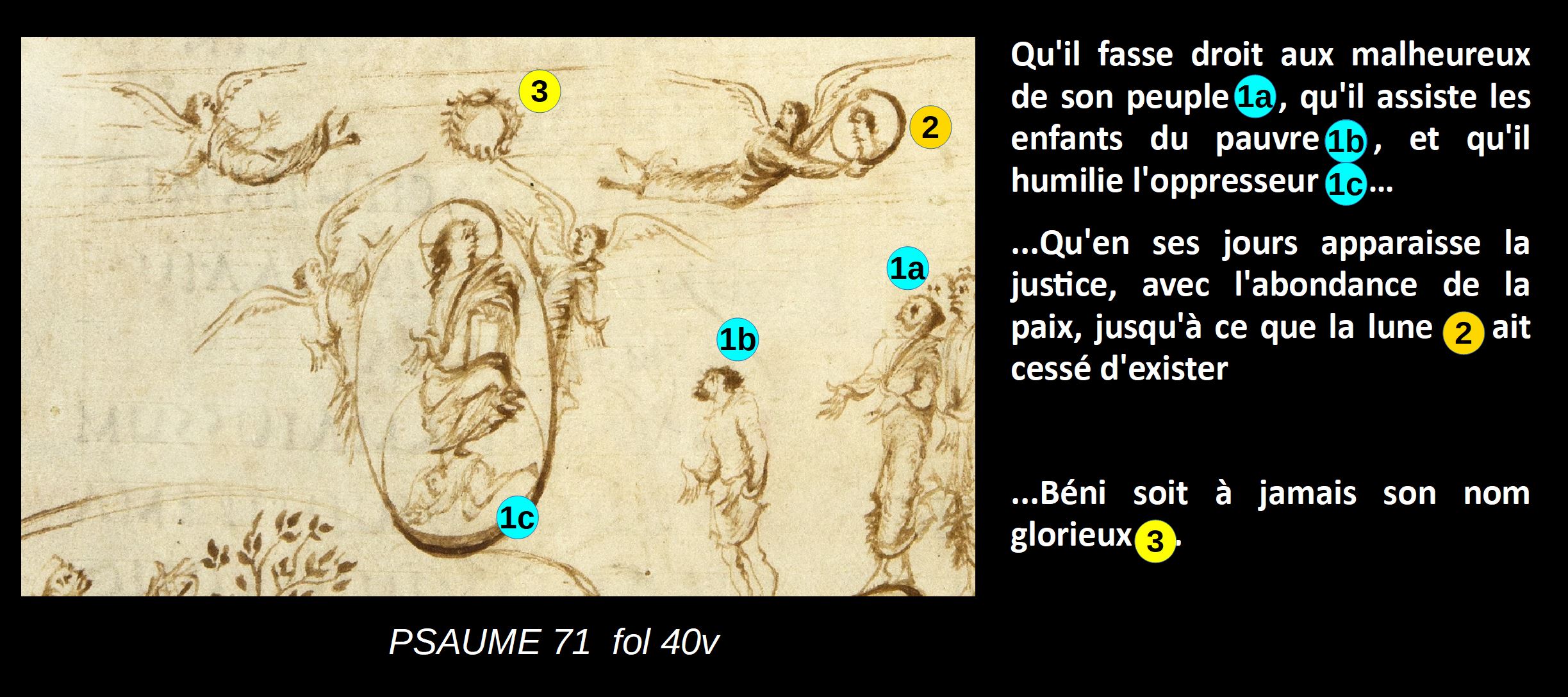

Apocalypse de Cambrai, 800-50, BM 0386 fol 27 PSAUME 71 fol 40v

PSAUME 71 fol 40v Psautier d’Eadwine, 1155-1160, R.17.1 041 fol 20r (détail), Trinity College, Cambridge

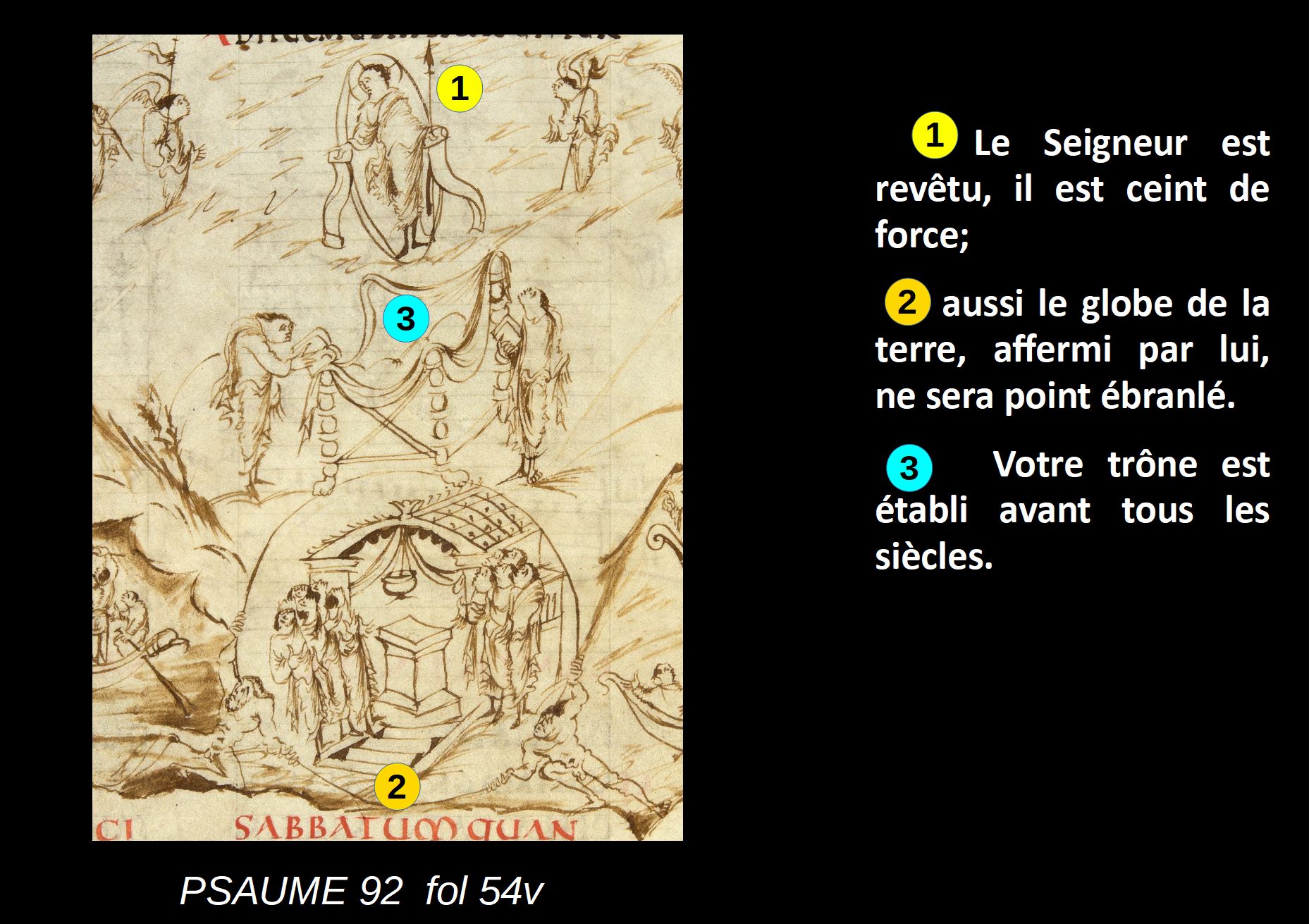

Psautier d’Eadwine, 1155-1160, R.17.1 041 fol 20r (détail), Trinity College, Cambridge PSAUME 92, fol 54v

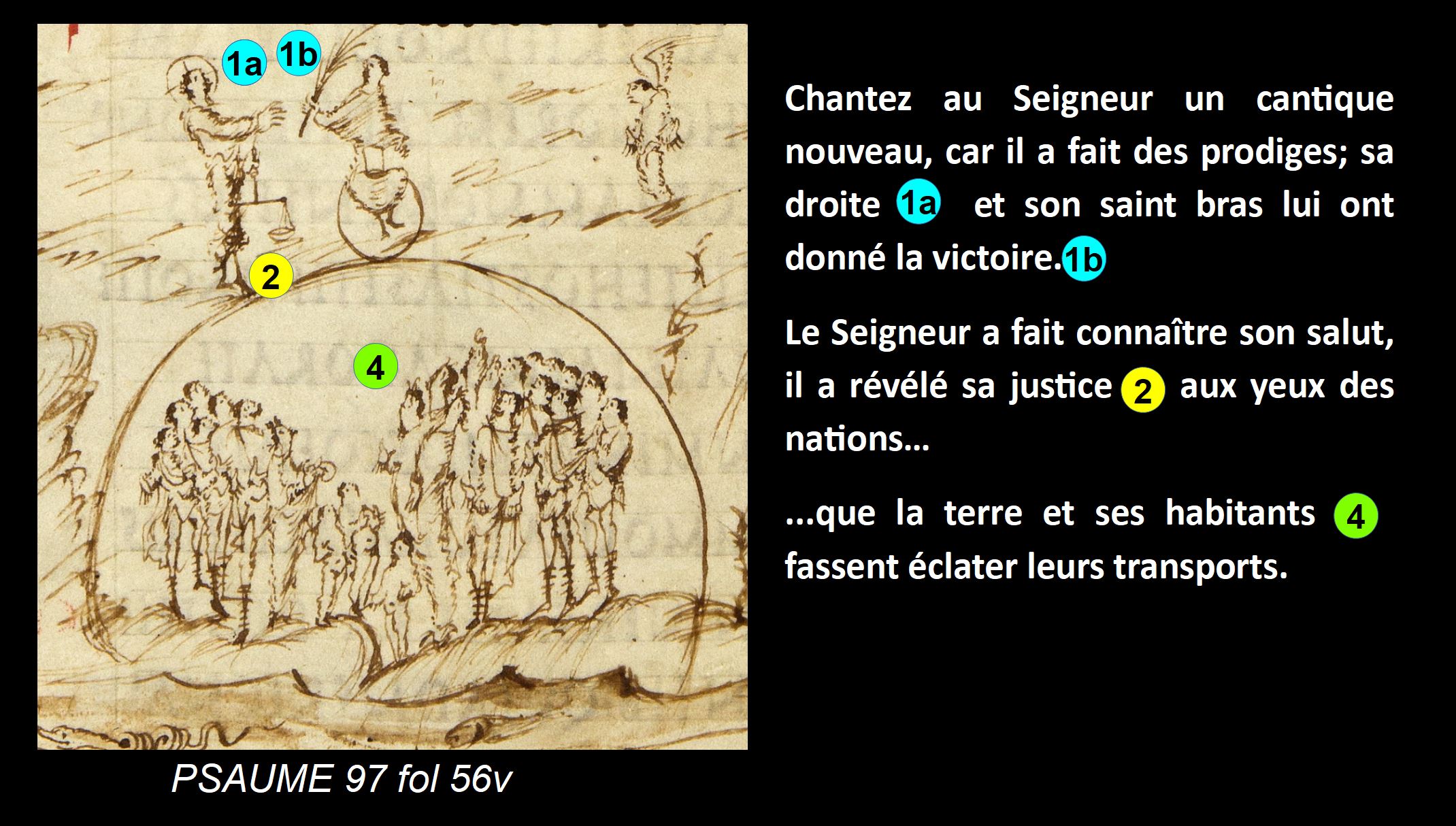

PSAUME 92, fol 54v PSAUME 97 fol 56v

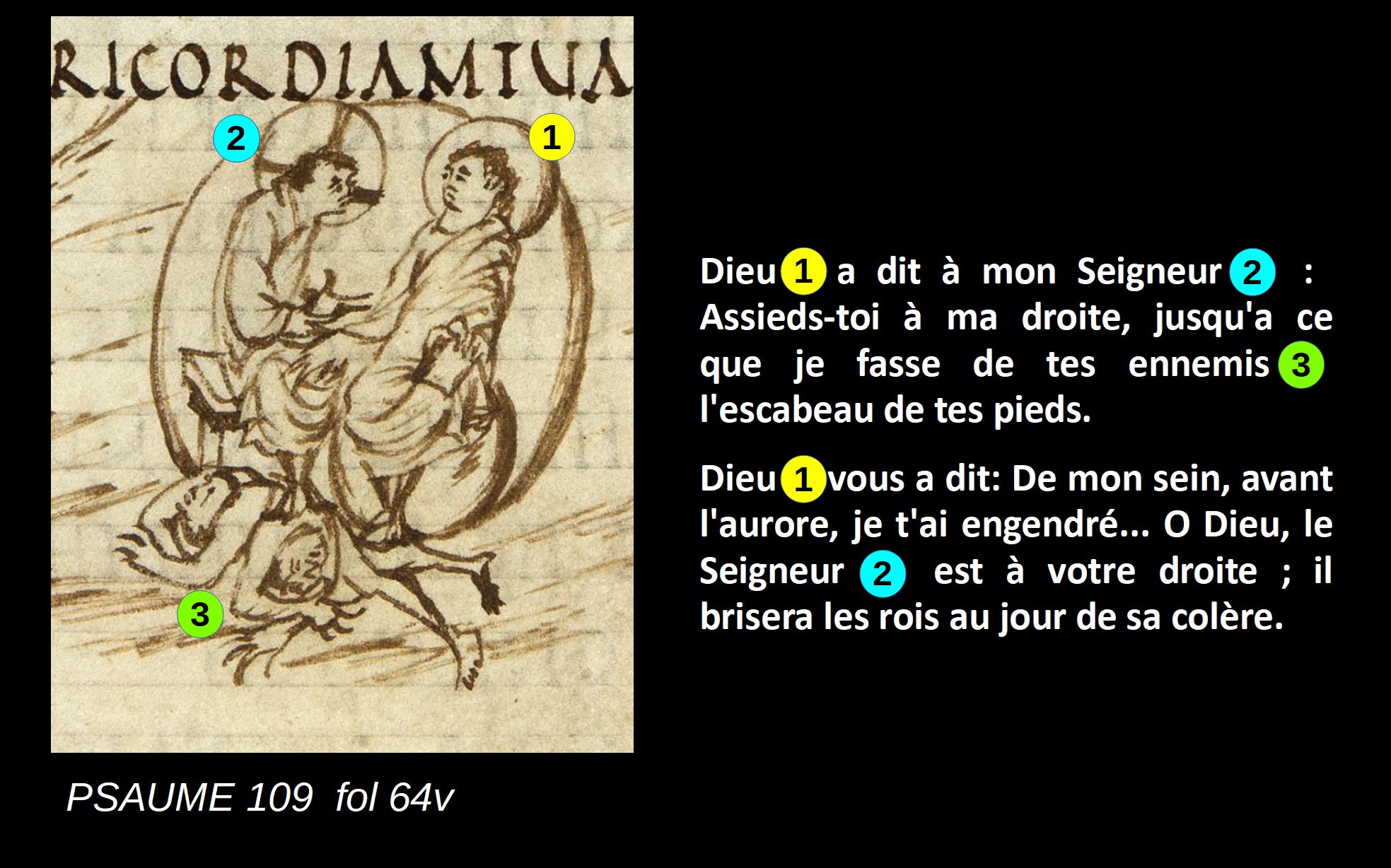

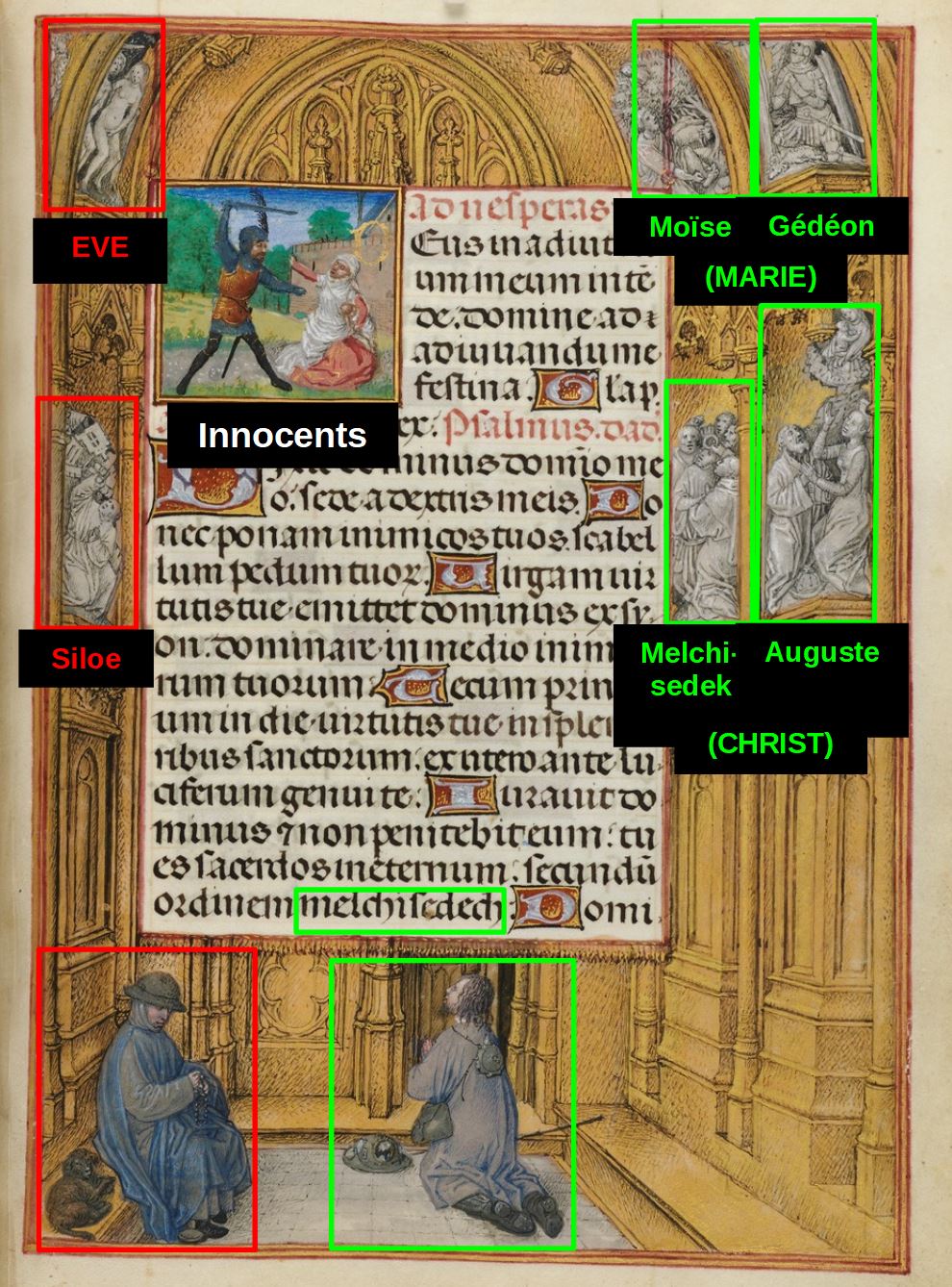

PSAUME 97 fol 56v PSAUME 109 fol 64v

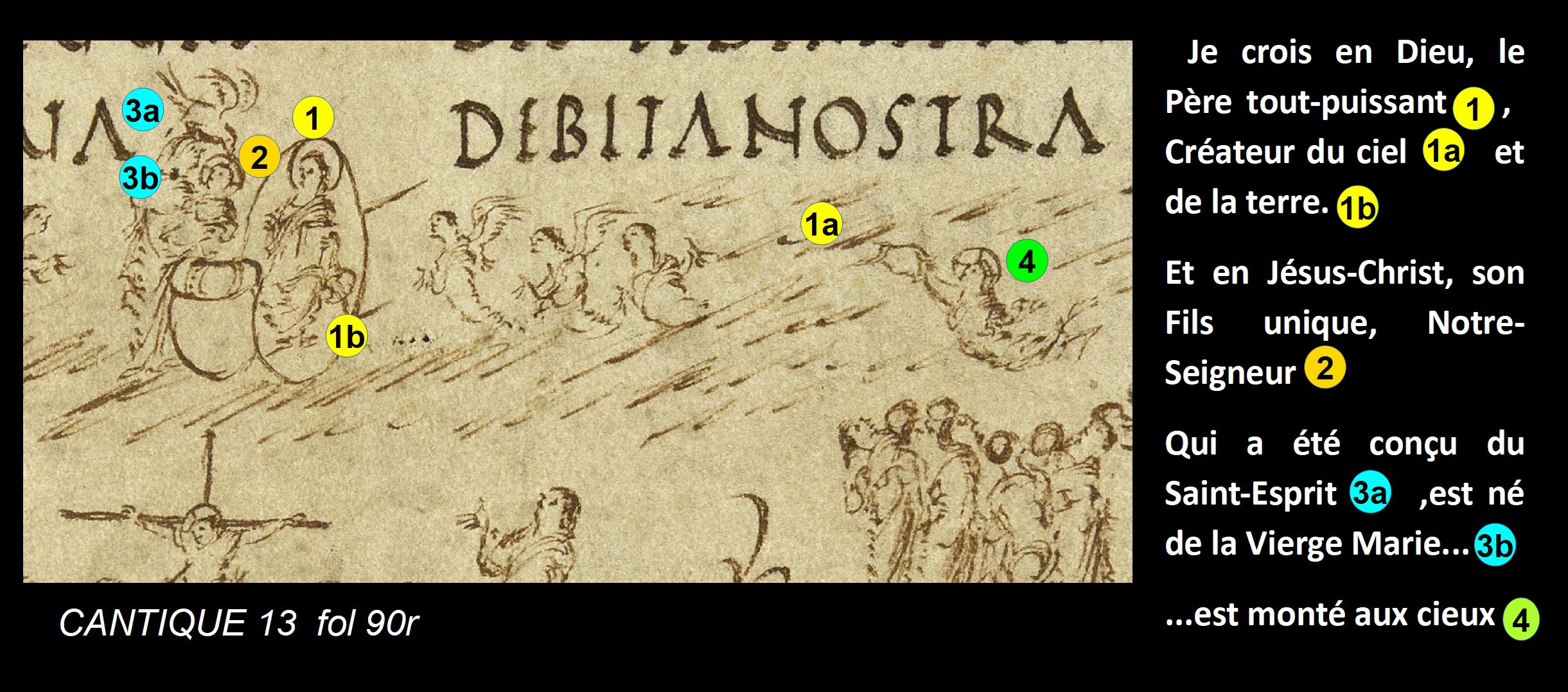

PSAUME 109 fol 64v CANTICUM 13, fol 90r

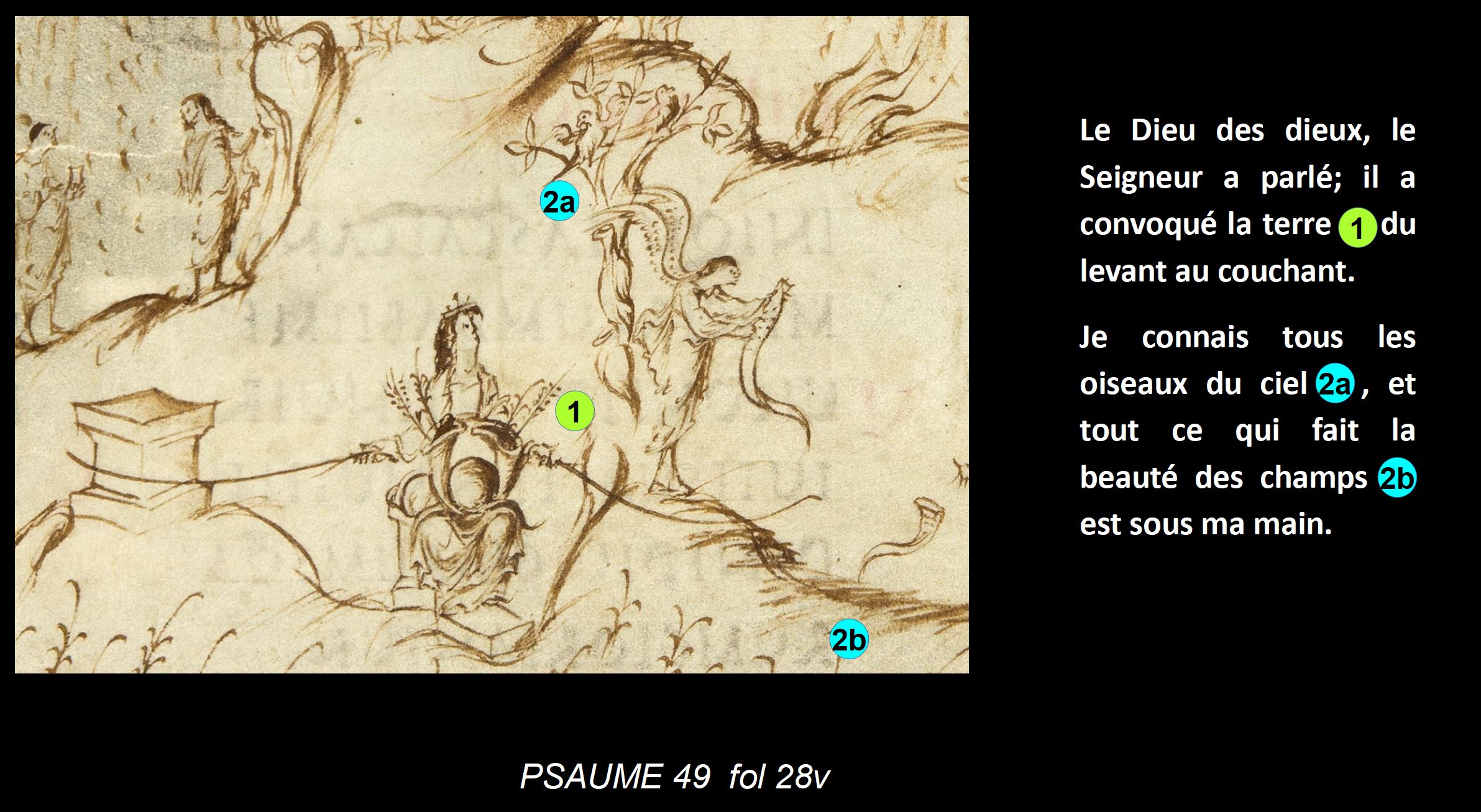

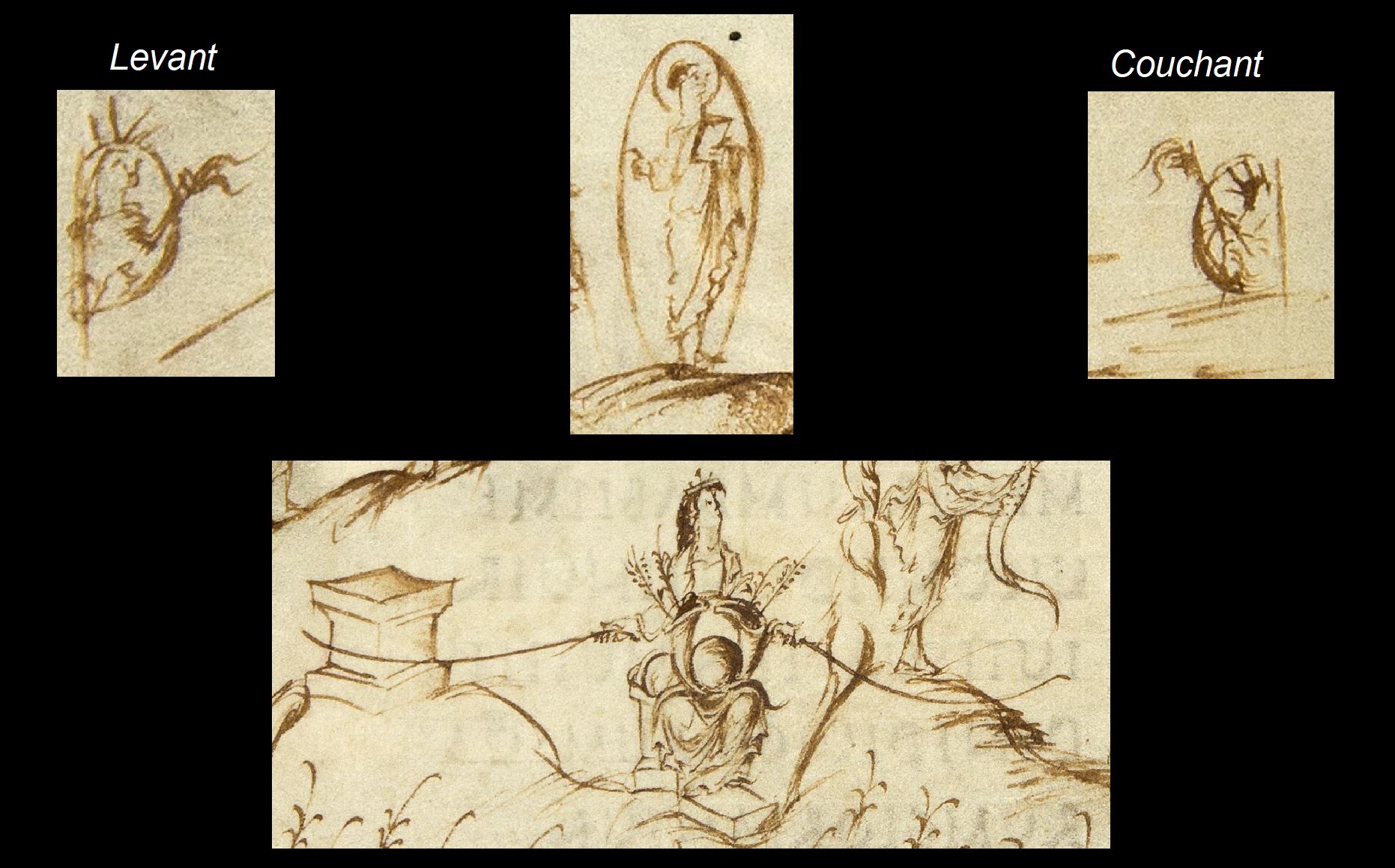

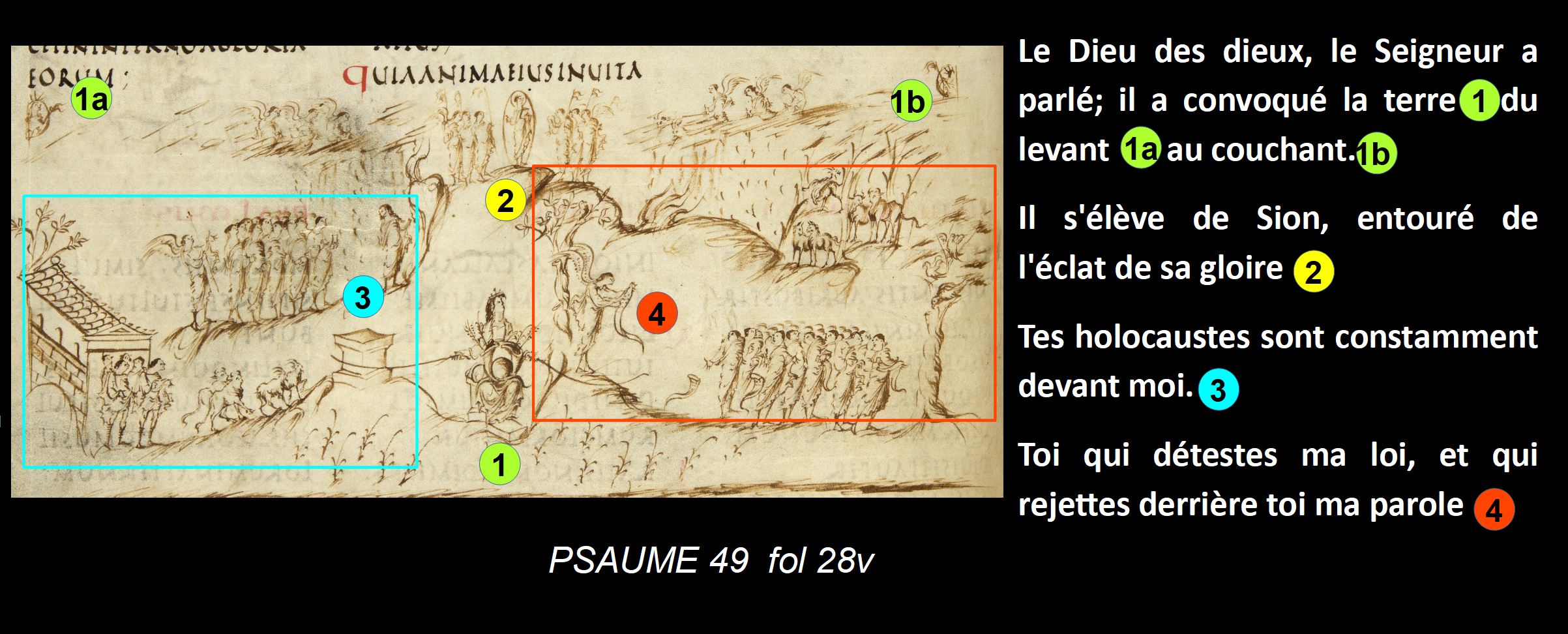

CANTICUM 13, fol 90r PSAUME 49 fol 28v

PSAUME 49 fol 28v

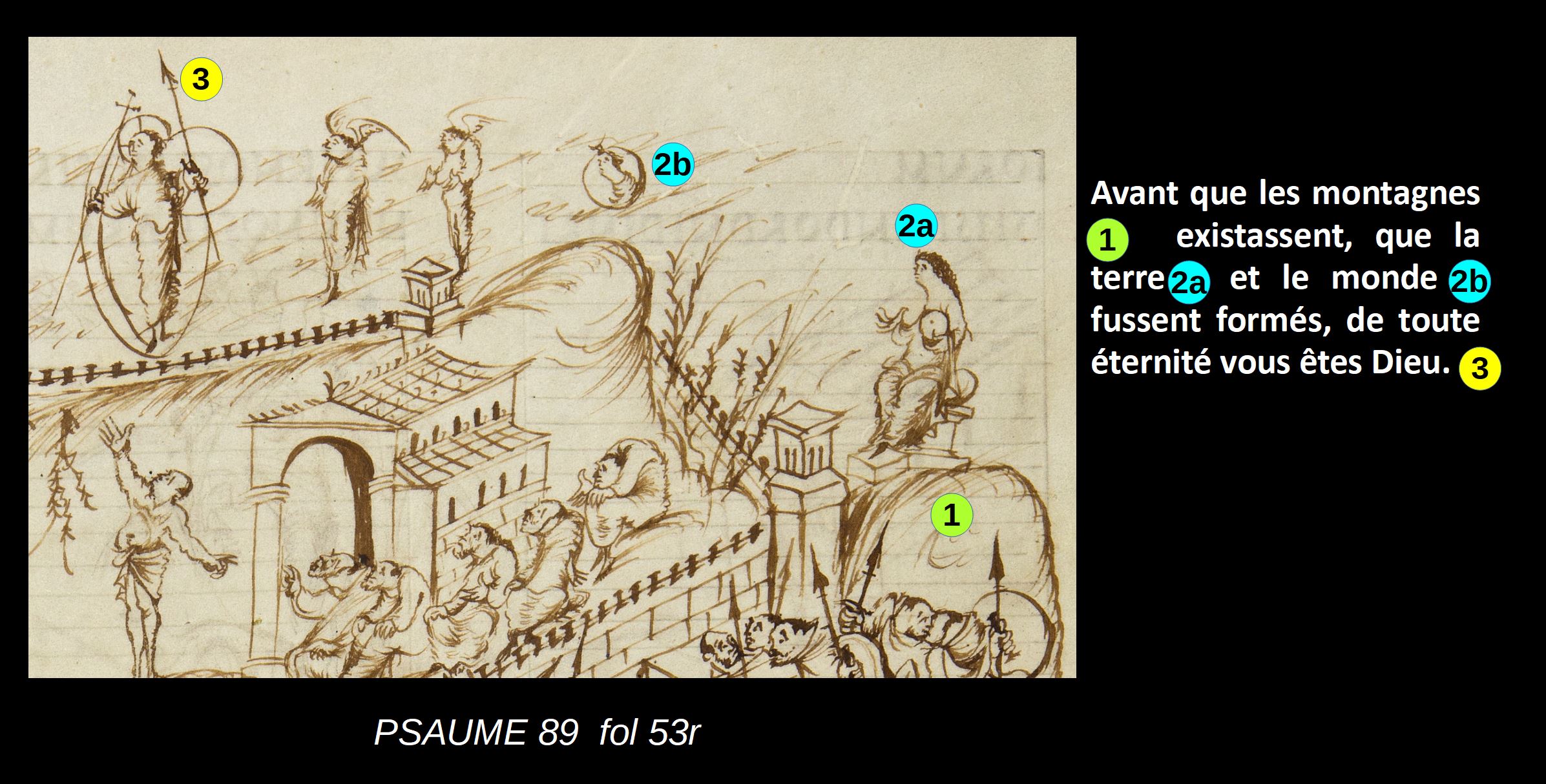

PSAUME 89, fol 53r

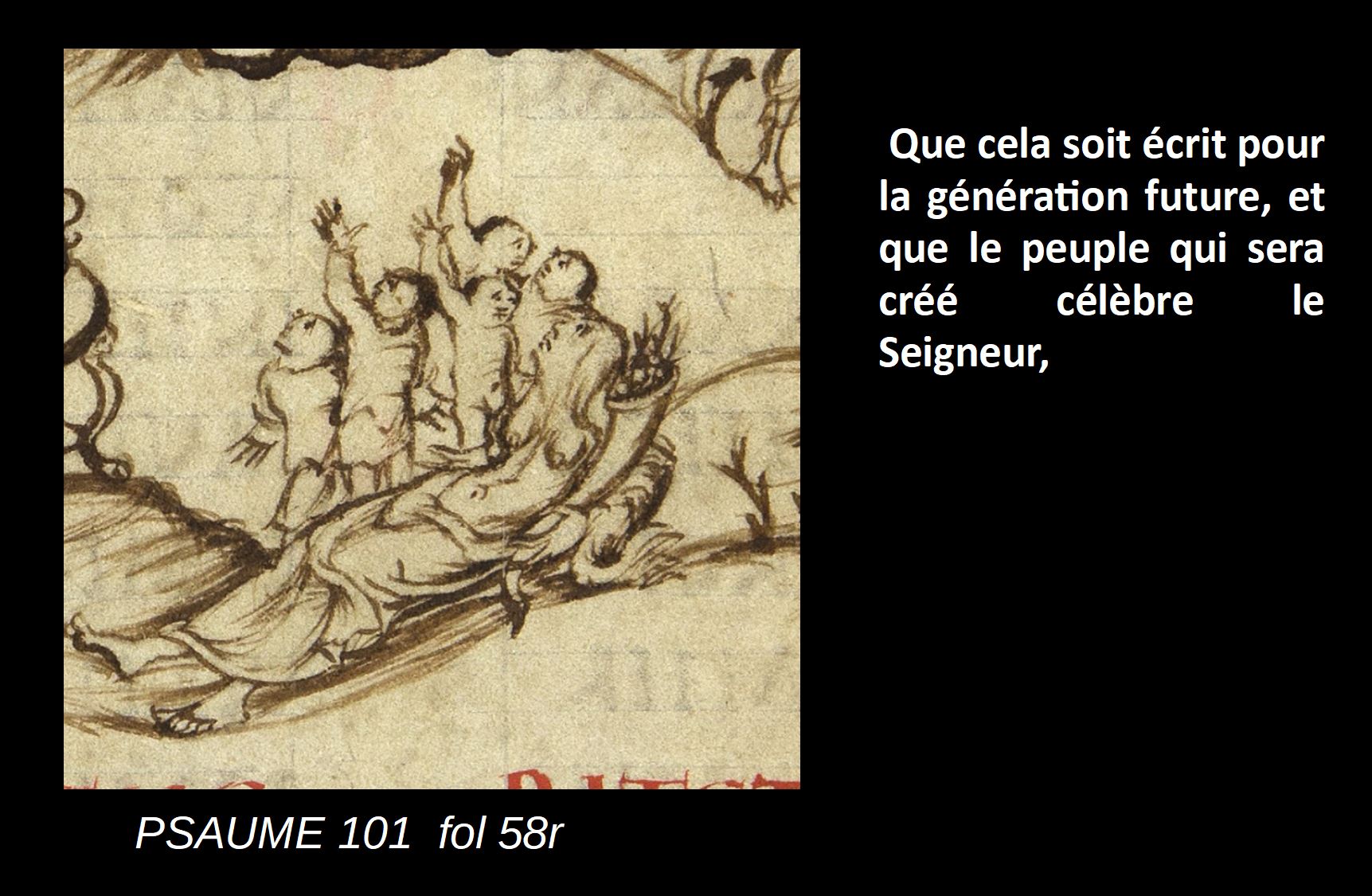

PSAUME 89, fol 53r Psaume 101, fol 58r

Psaume 101, fol 58r![]() Références :

Références :

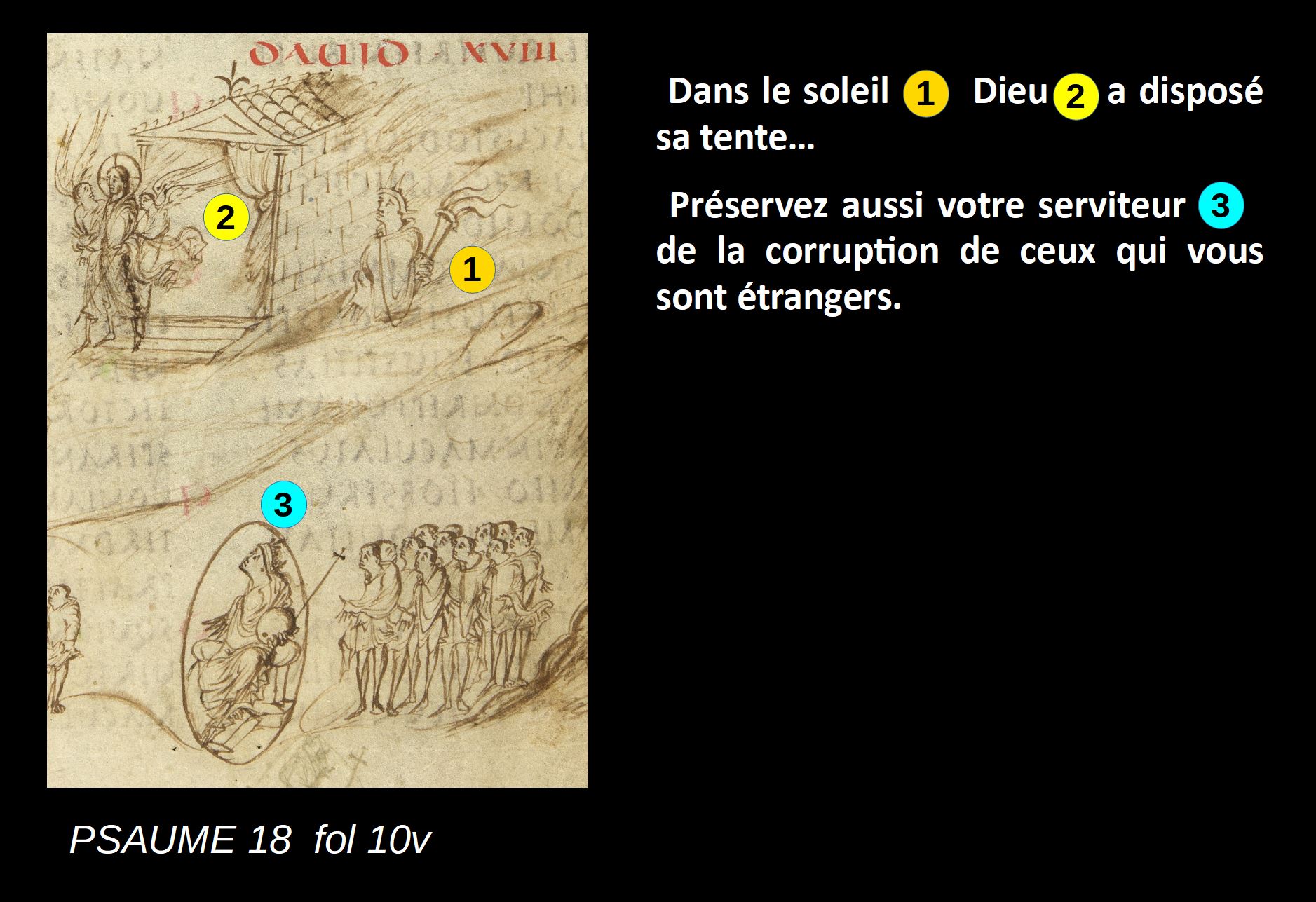

PSAUME 18 fol 10v

PSAUME 18 fol 10v 1892

1892 1895

1895 1895

1895 1898

1898 Publicité pour les pilules orientales, 1901

Publicité pour les pilules orientales, 1901

1901

1901 1905

1905 Le jour de l’examen, 1912

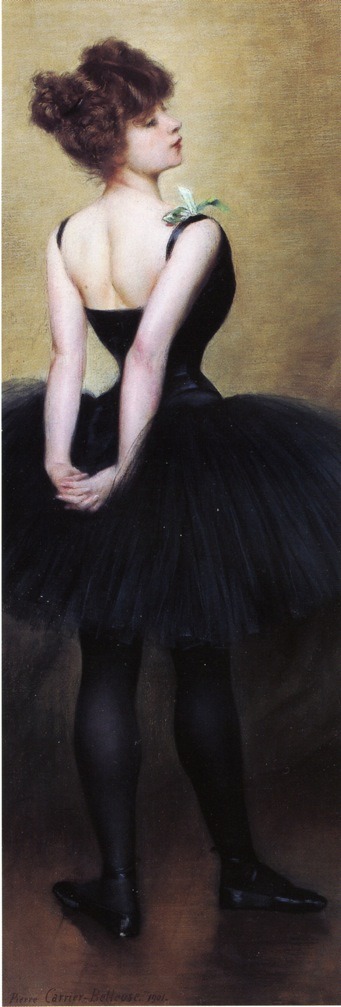

Le jour de l’examen, 1912 Ballerines, 1910

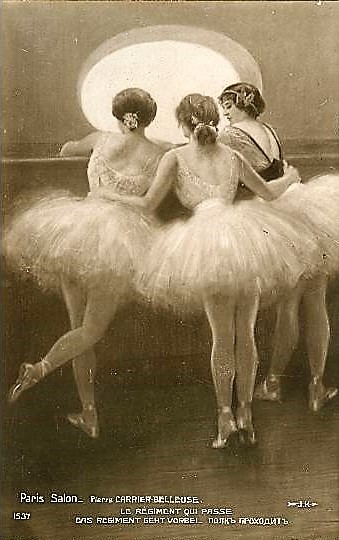

Ballerines, 1910 Le régiment qui passe, vers 1910

Le régiment qui passe, vers 1910 L’heure divine, date inconnue

L’heure divine, date inconnue

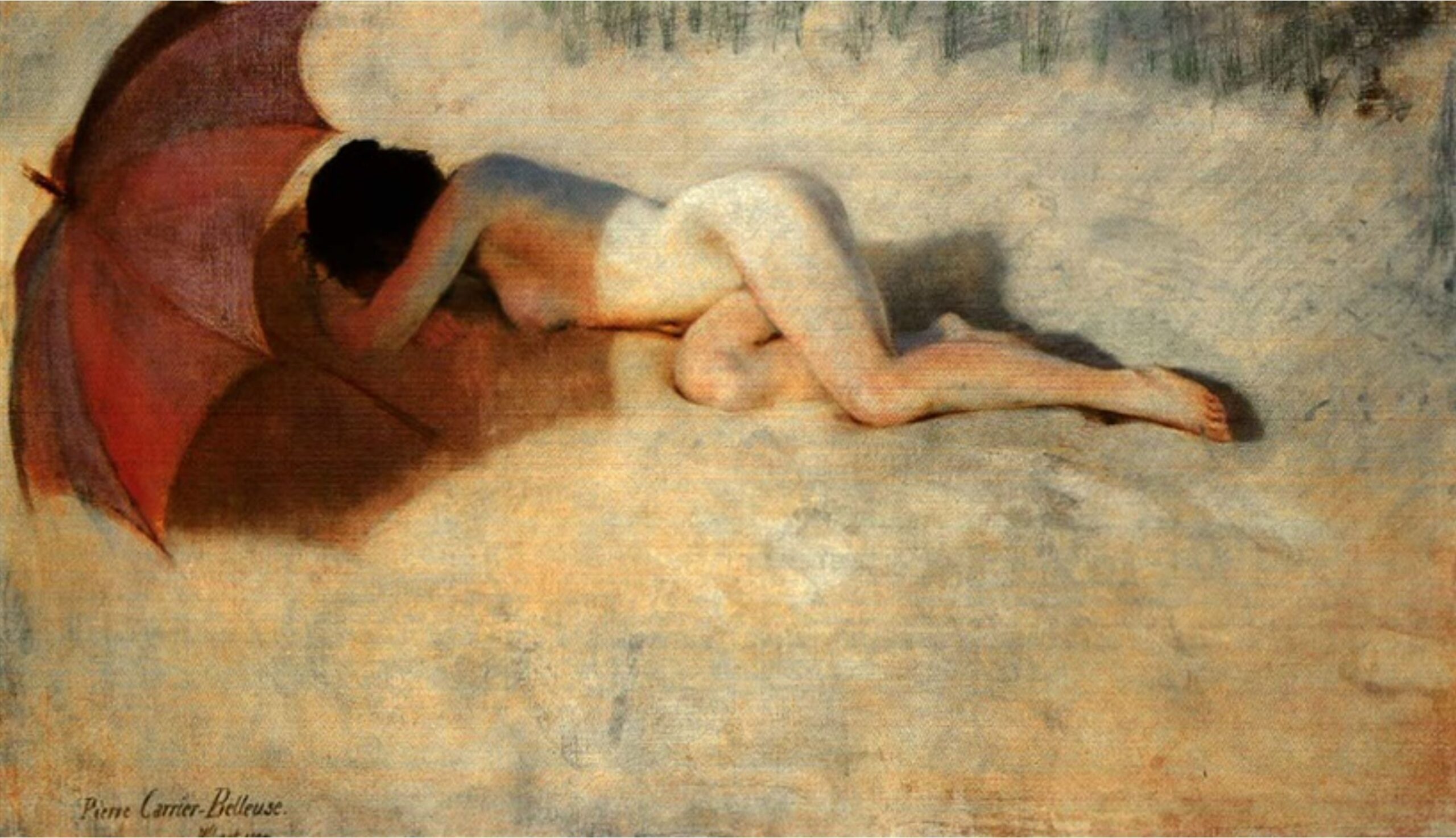

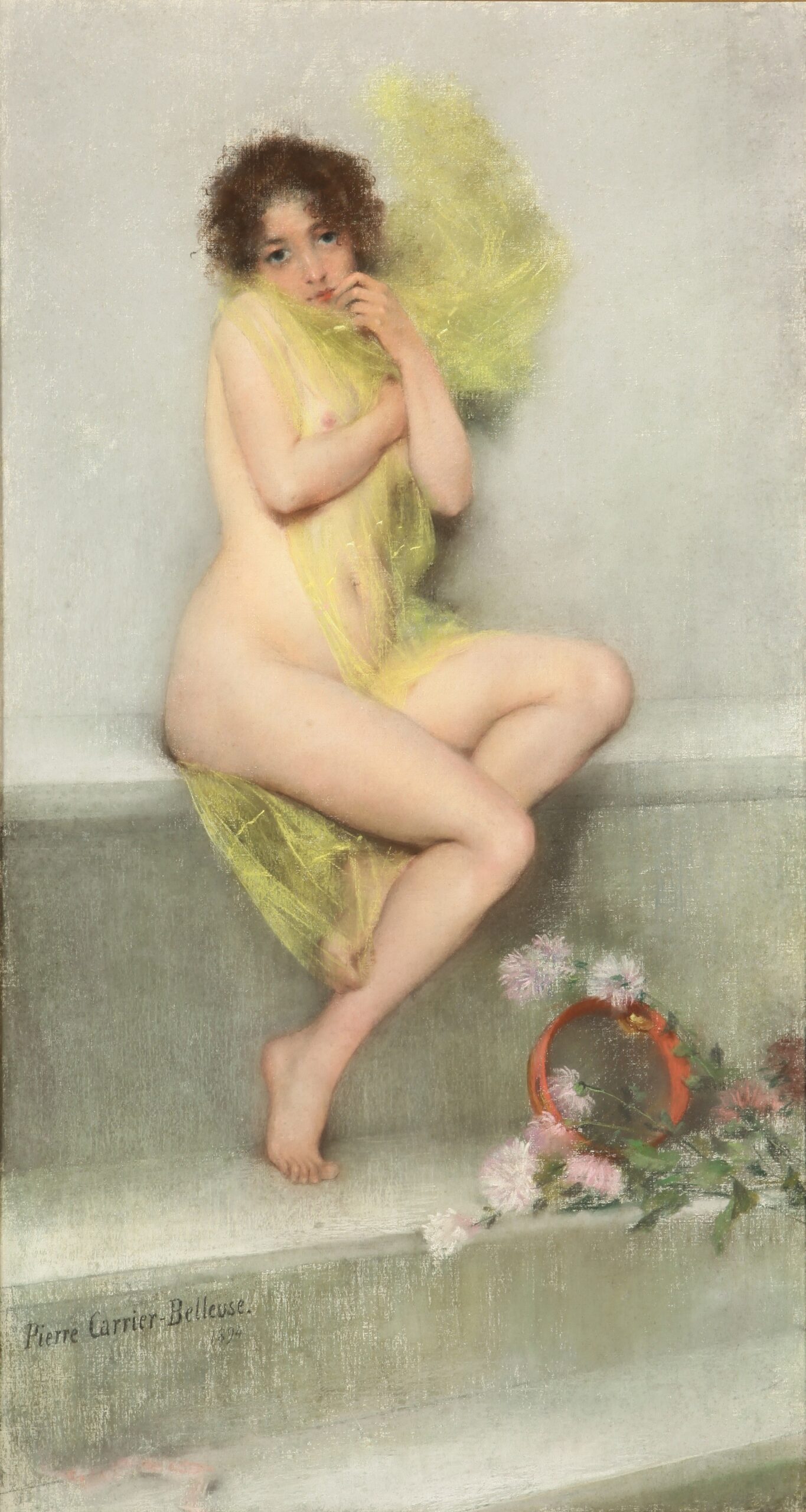

Nu sous un parasol, Pierre Carrier-Belleuse, 1890

Nu sous un parasol, Pierre Carrier-Belleuse, 1890

Sur le sable de la dune, 1896

Sur le sable de la dune, 1896 Jeune femme sur la dune, 1900

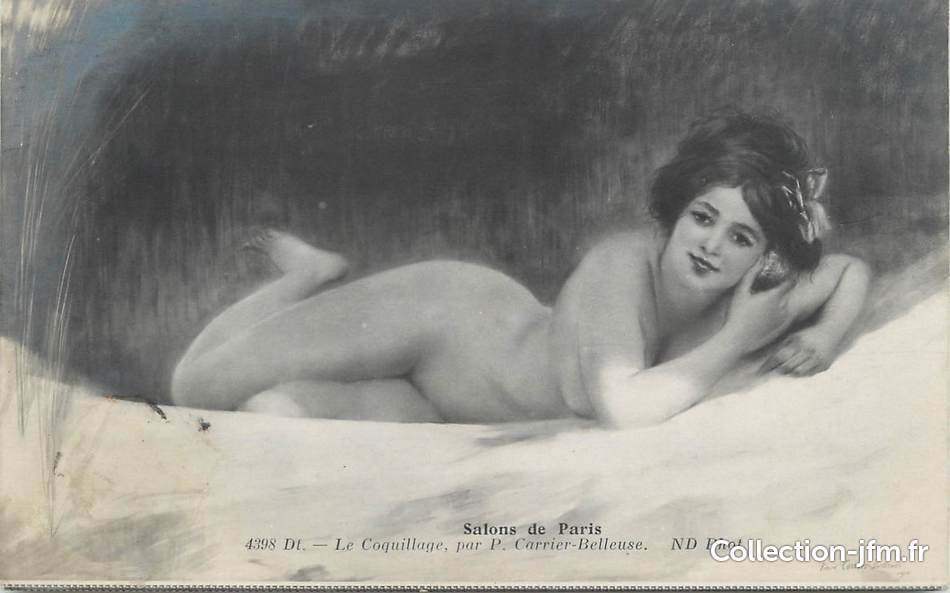

Jeune femme sur la dune, 1900 Le coquillage, 1910, Collection-jfm.fr

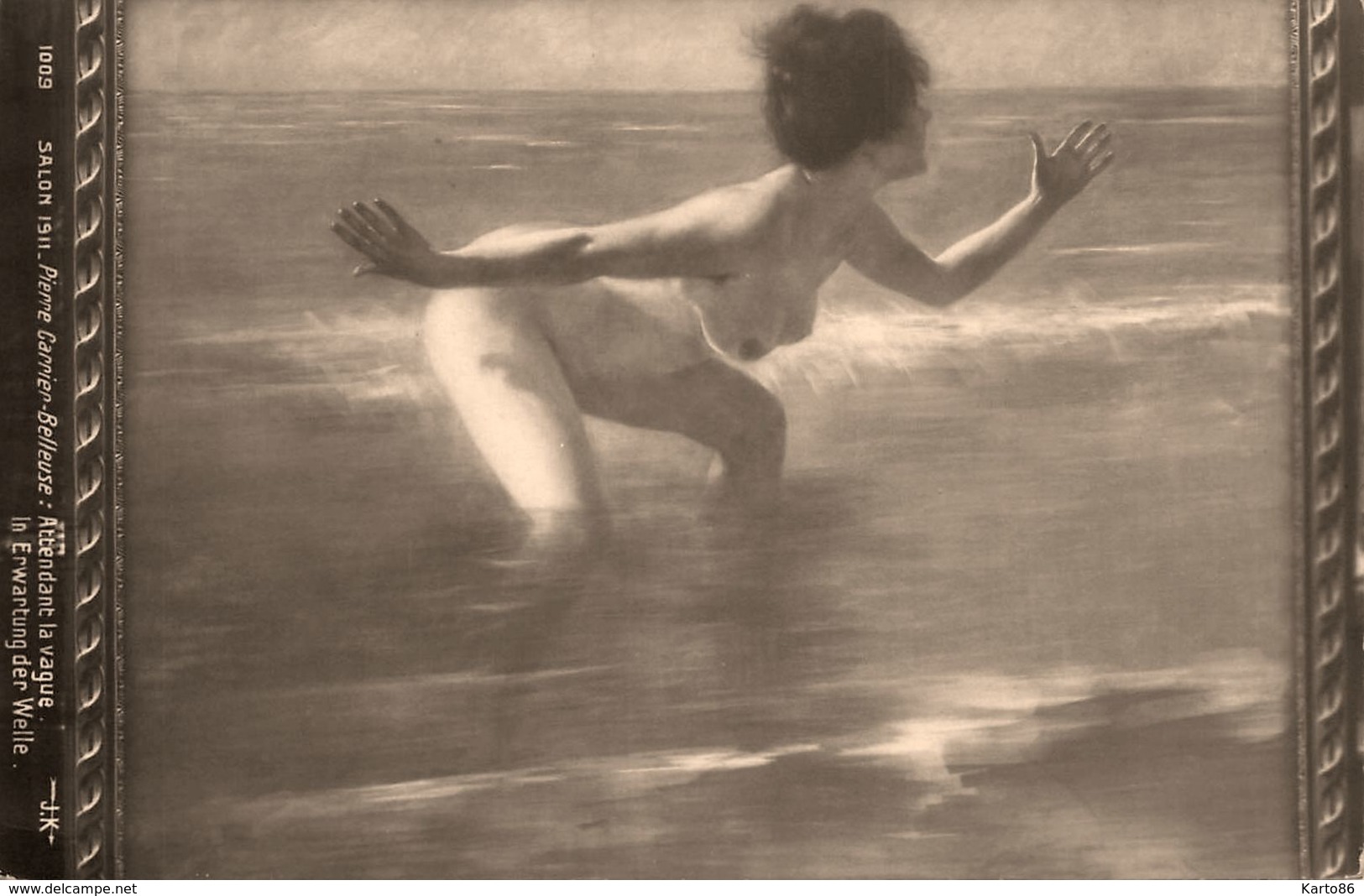

Le coquillage, 1910, Collection-jfm.fr En attendant la vague, 1911

En attendant la vague, 1911 La dune enchantée, 1912

La dune enchantée, 1912 La farandole, 1912

La farandole, 1912 Le colin-maillard, 1911

Le colin-maillard, 1911 La chatouille (le jeu innocent), 1912

La chatouille (le jeu innocent), 1912 Nu sur la plage (L’épave), 1913

Nu sur la plage (L’épave), 1913 La naissance de Vénus, Alexandre Cabanel, 1863, Musée d’Orsay

La naissance de Vénus, Alexandre Cabanel, 1863, Musée d’Orsay

La sieste, 1924

La sieste, 1924 Un instant de surprise, date inconnue

Un instant de surprise, date inconnue Pierre Carrier-Belleuse, 1910

Pierre Carrier-Belleuse, 1910 L’indiscret, Louis Leopold Boilly, vers 1795, Musée Cognacq-Jay

L’indiscret, Louis Leopold Boilly, vers 1795, Musée Cognacq-Jay

La Cruche cassée, Greuze, entre 1772 et 1773, Louvre, Paris

La Cruche cassée, Greuze, entre 1772 et 1773, Louvre, Paris Pierrot et Colombine

Pierrot et Colombine Nu à la cruche, 1930

Nu à la cruche, 1930 La cruche cassée, 1931

La cruche cassée, 1931 La toilette (détail), Boucher, 1742, musée Thyssen-Bornemisza, Madrid

La toilette (détail), Boucher, 1742, musée Thyssen-Bornemisza, Madrid L’odalisque blonde, Boucher, Alte Pinakothek, Munich

L’odalisque blonde, Boucher, Alte Pinakothek, Munich

1891

1891 1895

1895 1897, Pastel

1897, Pastel 1897, Lithographie

1897, Lithographie Date inconnue

Date inconnue

Femme au chat, date inconnue

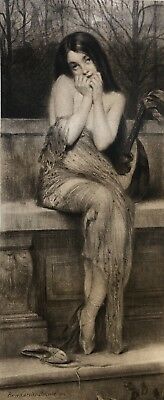

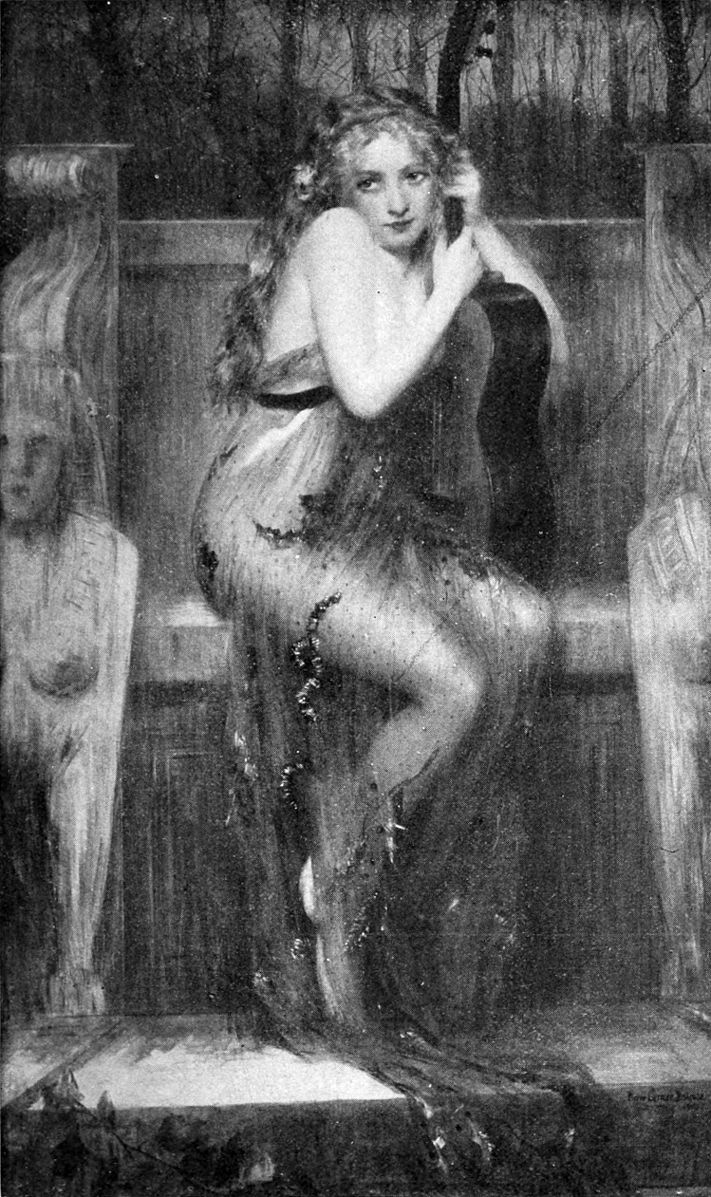

Femme au chat, date inconnue La Cigale, Albert-Ernest Carrier-Belleuse

La Cigale, Albert-Ernest Carrier-Belleuse La frileuse, 1894, Museo nacional de bellas artes Buenos Aires

La frileuse, 1894, Museo nacional de bellas artes Buenos Aires La Cigale, 1902, eau forte

La Cigale, 1902, eau forte La Cigale, 1908

La Cigale, 1908

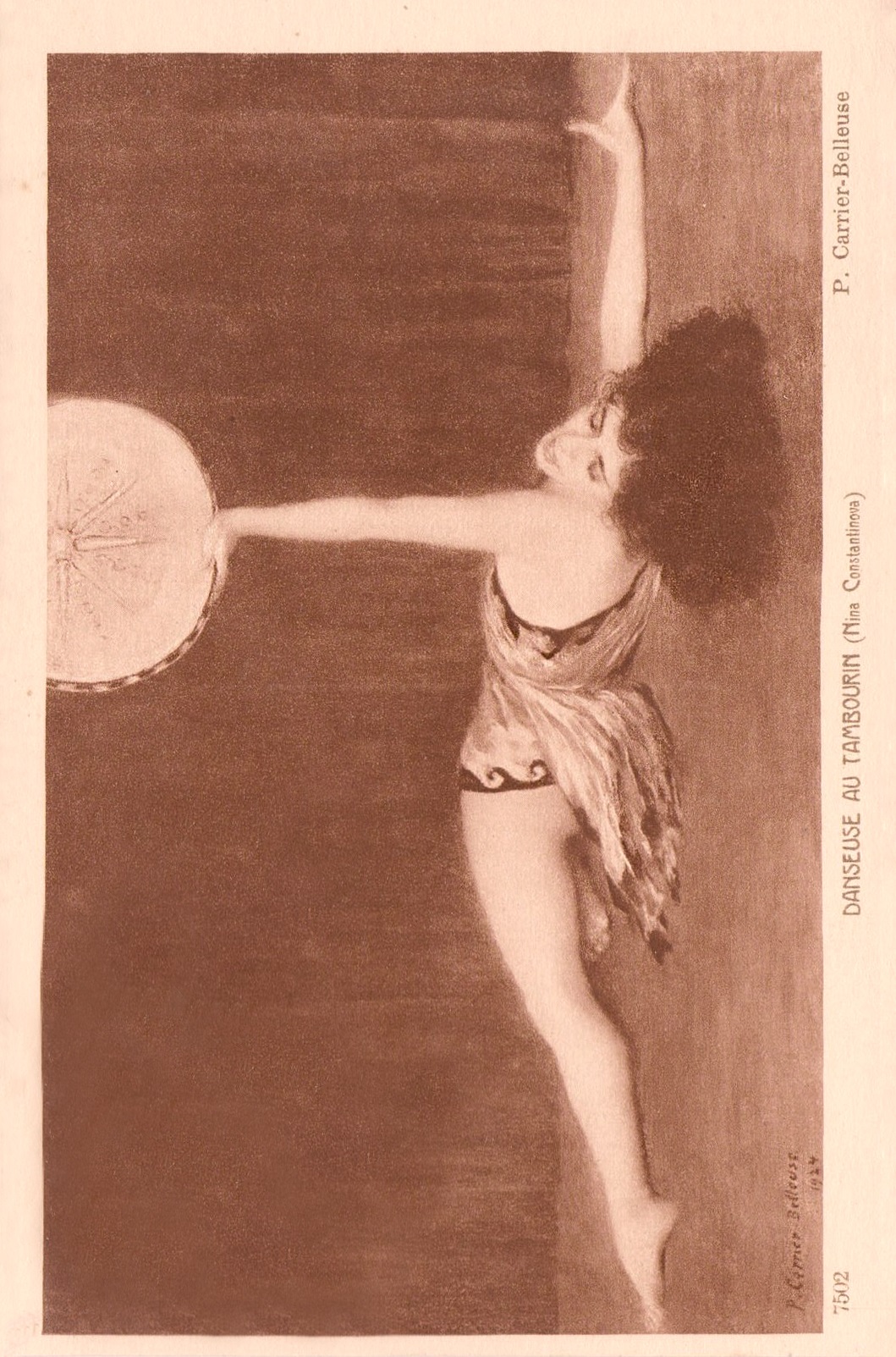

Nina Constantinova, 1929

Nina Constantinova, 1929 Gina Palerme, Concert Mayol, 1927

Gina Palerme, Concert Mayol, 1927

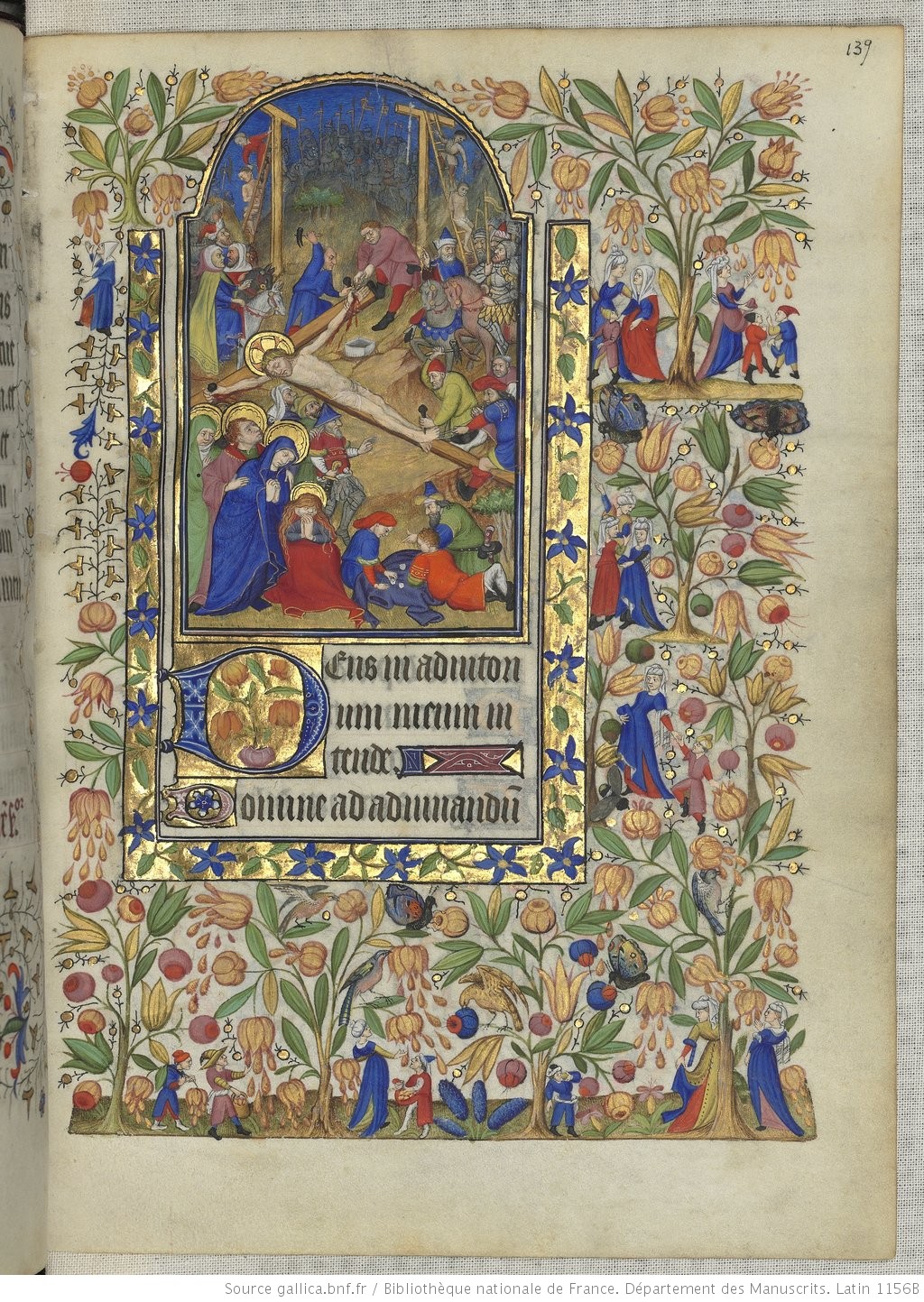

Portement de croix, fol. 69r

Portement de croix, fol. 69r Descente de Croix, fol. 73r

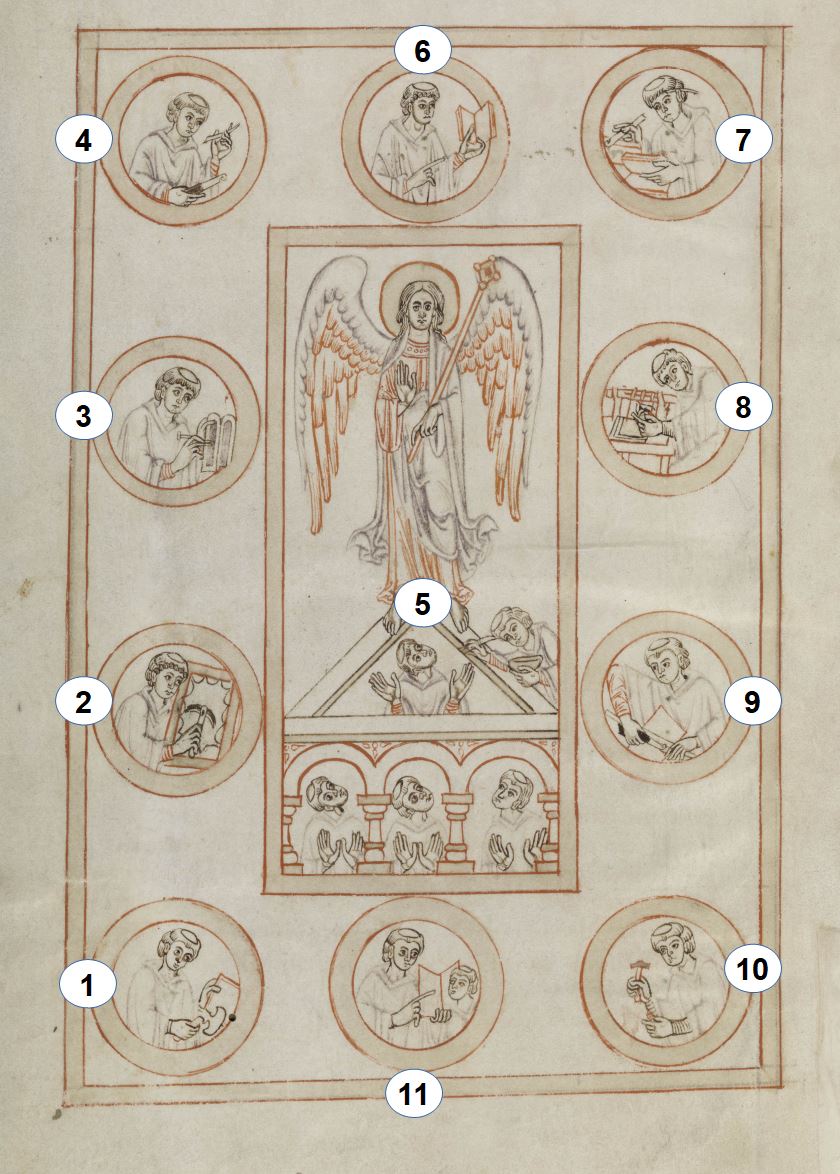

Descente de Croix, fol. 73r  Ambrosius, Opera varia, 12ème siècle, Bamberg, Staatsbibliothek, Ms. Patr. 5, fol. 1v

Ambrosius, Opera varia, 12ème siècle, Bamberg, Staatsbibliothek, Ms. Patr. 5, fol. 1v

Annonciation, fol13

Annonciation, fol13

Le Jugement dernier

Le Jugement dernier

Fol 13 (détail)

Fol 13 (détail) Fol 69v (détail)

Fol 69v (détail)

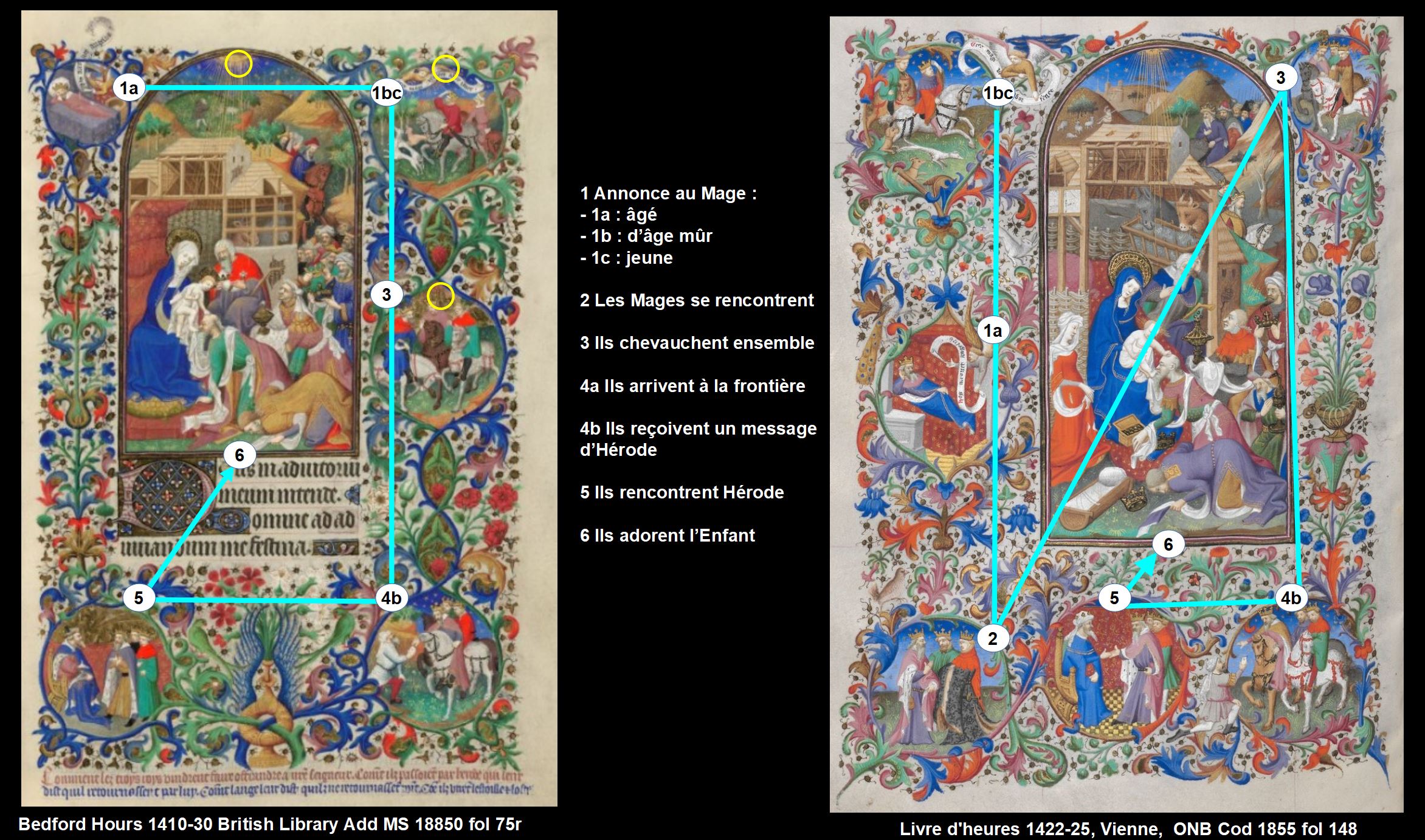

Nativité, fol 75v (détail)

Nativité, fol 75v (détail) Nativité, fol 148 (détail)

Nativité, fol 148 (détail)

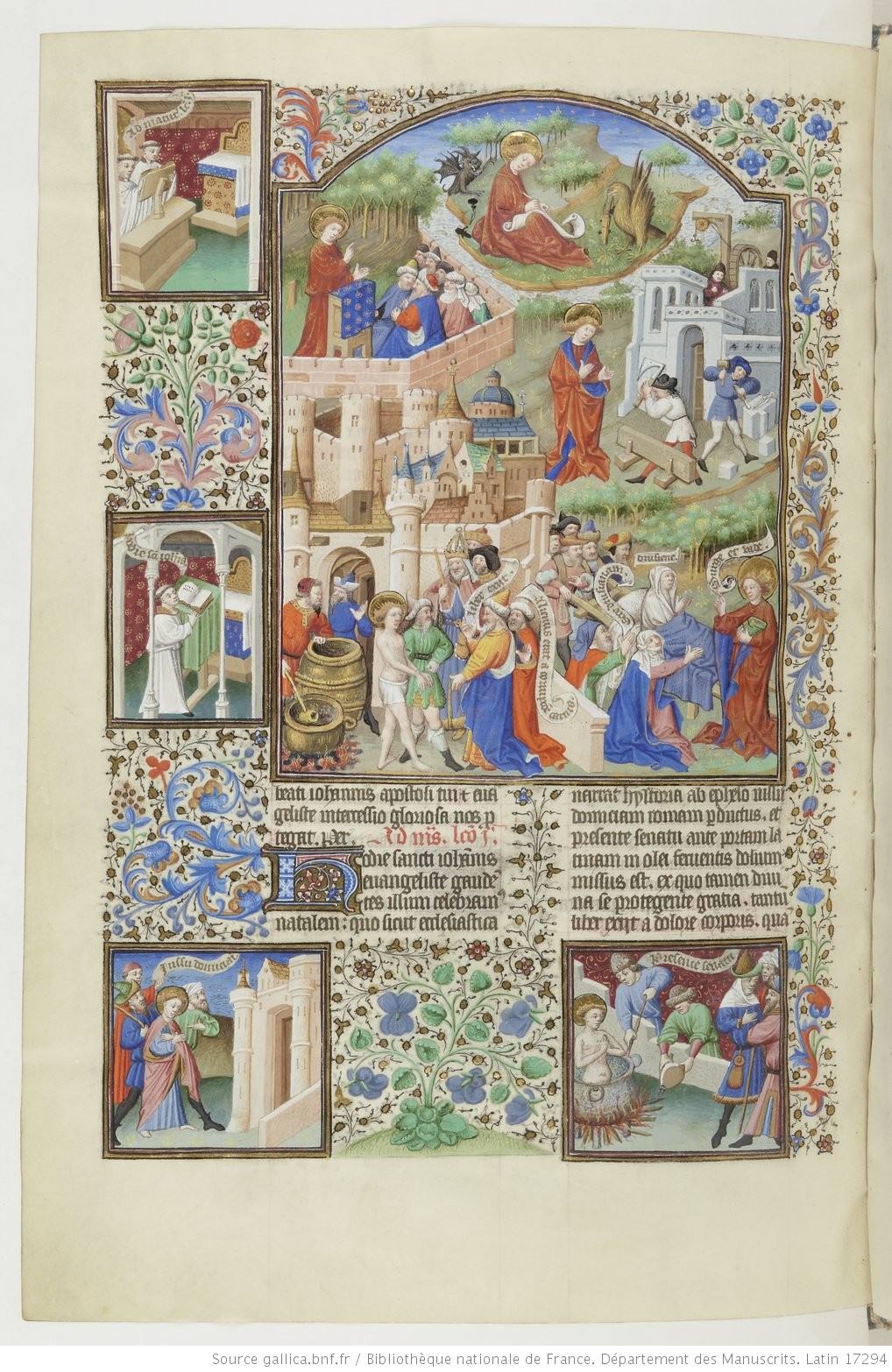

Atelier du Maitre de Bedford, Fête des saintes reliques, fol 497r

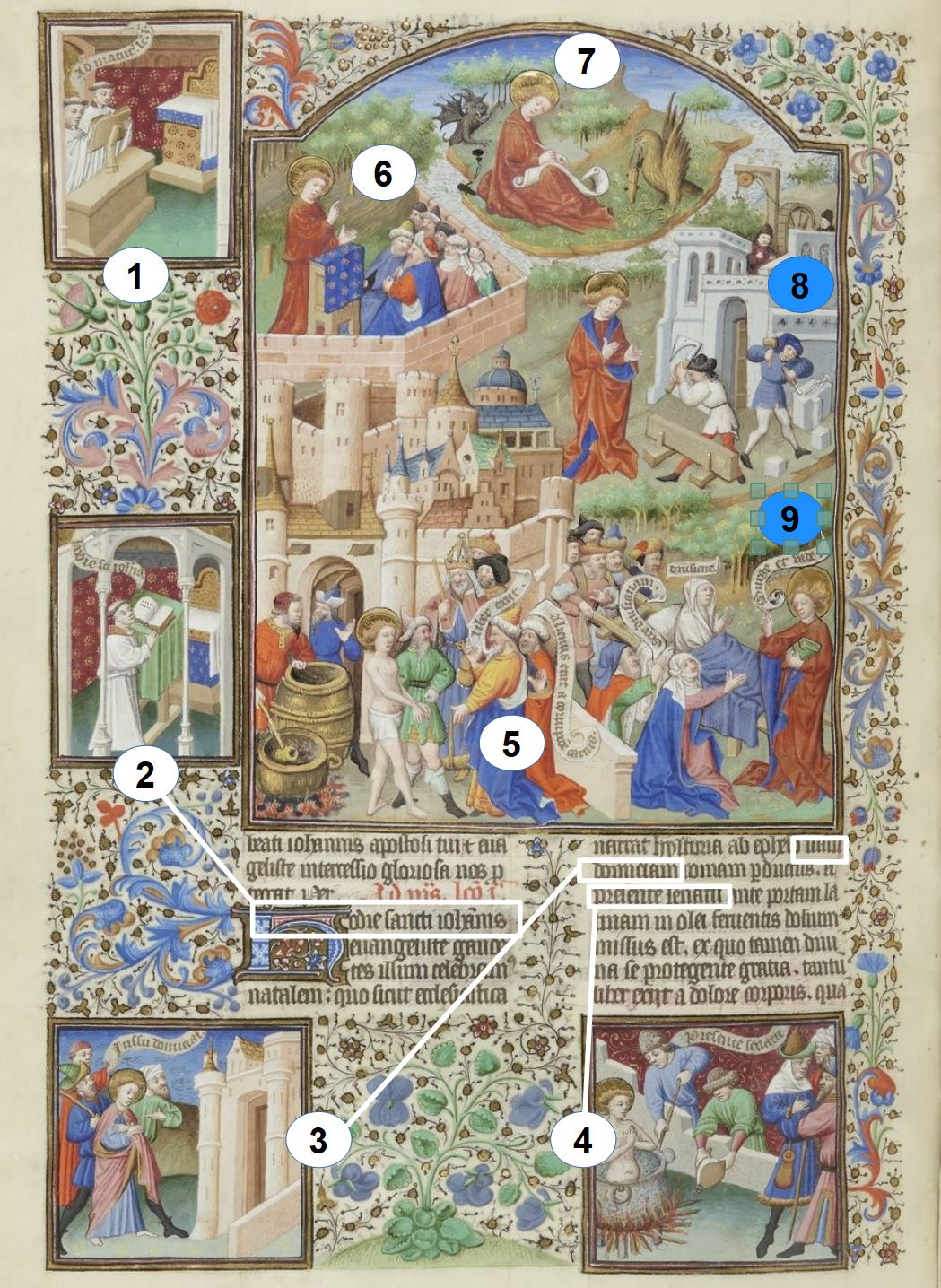

Atelier du Maitre de Bedford, Fête des saintes reliques, fol 497r Atelier du Maitre de Bedford, Vie de Saint Jean, fol 455v.

Atelier du Maitre de Bedford, Vie de Saint Jean, fol 455v.

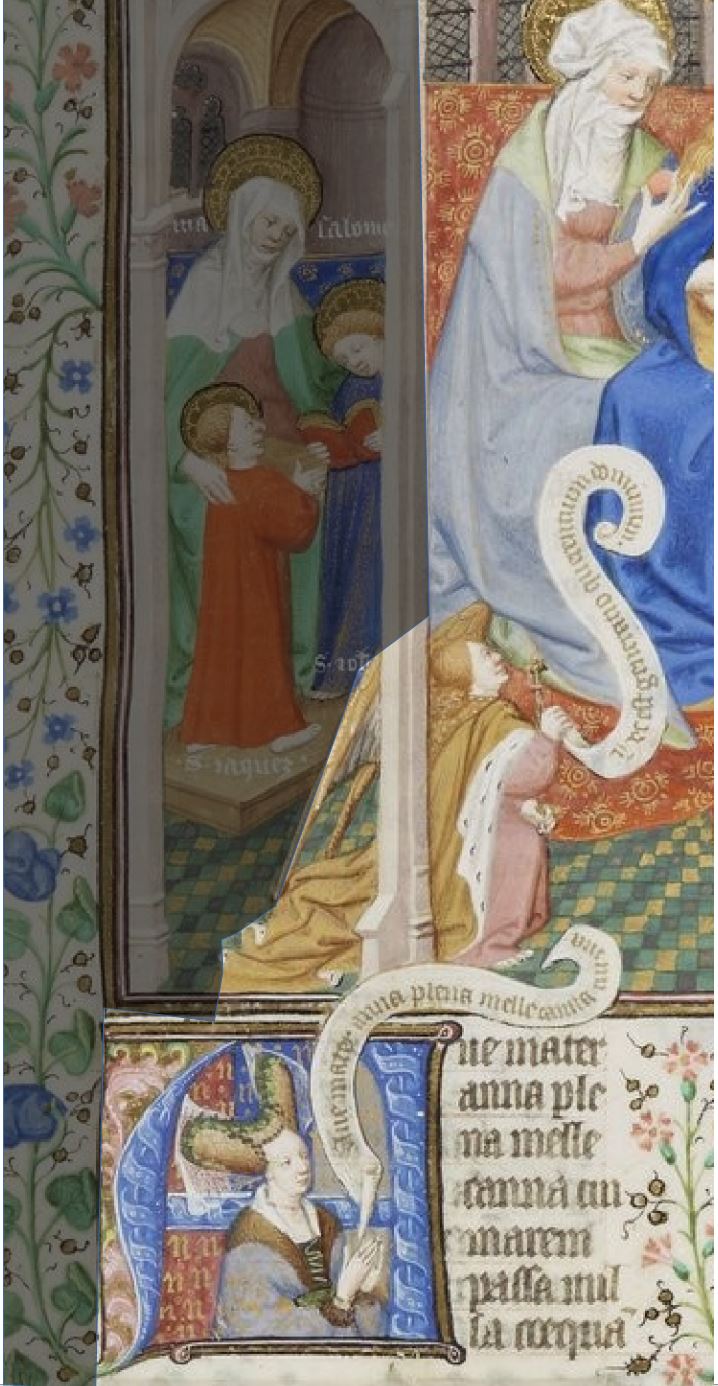

Maitre de Bedford, Sainte Parenté, fol 518r

Maitre de Bedford, Sainte Parenté, fol 518r

Histoire de Joachim et Anne, fol 386v

Histoire de Joachim et Anne, fol 386v Naissance de Marie, fol 566v

Naissance de Marie, fol 566v

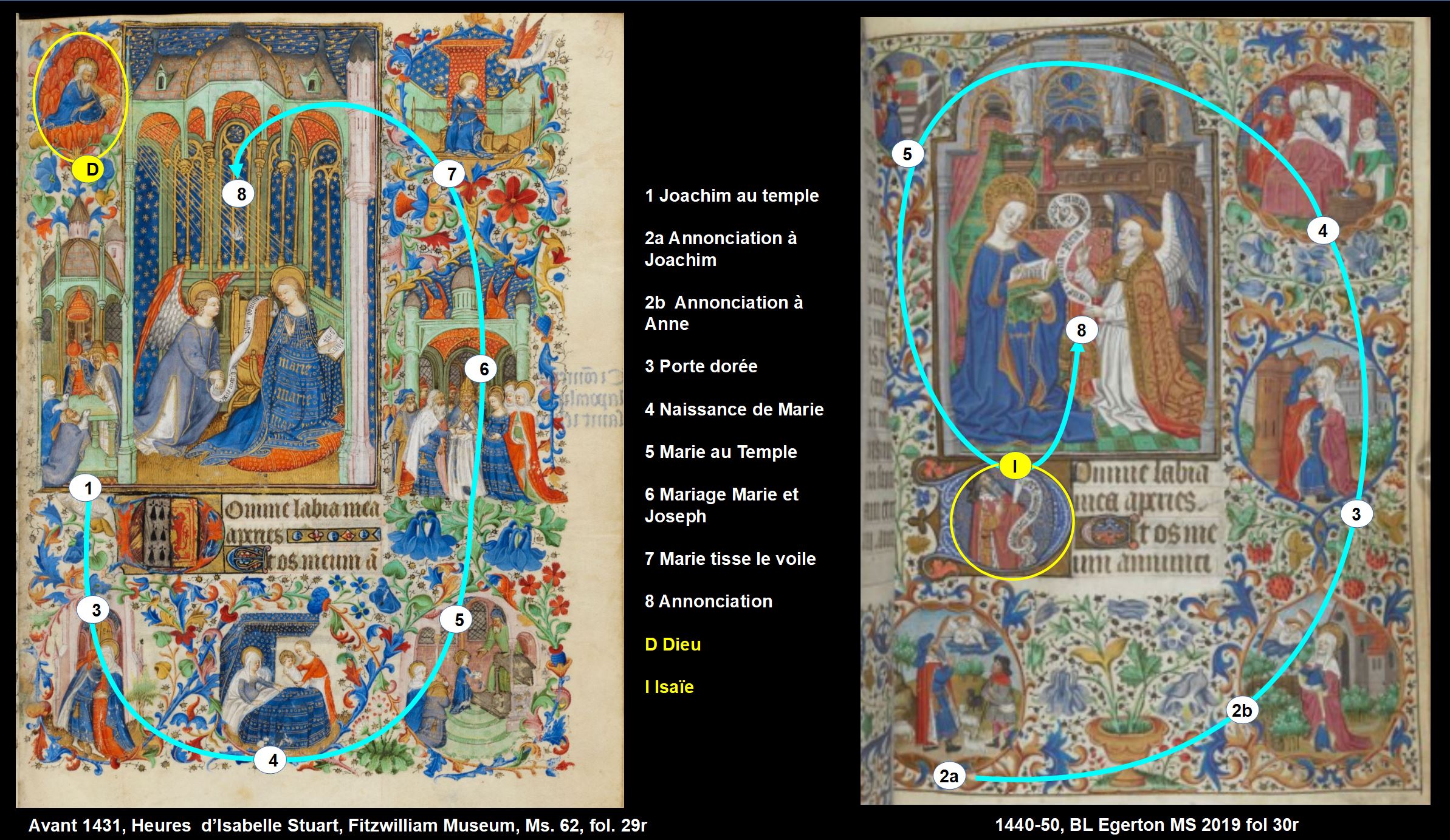

Madonna Master, Heures d’Isabelle Stuart, Avant 1431, Fitzwilliam Museum, Ms. 62, fol 141v

Madonna Master, Heures d’Isabelle Stuart, Avant 1431, Fitzwilliam Museum, Ms. 62, fol 141v

Histoire de David, fol 104

Histoire de David, fol 104 La Pentecôte, fol 135r

La Pentecôte, fol 135r La Crucifixion, fol 141r

La Crucifixion, fol 141r

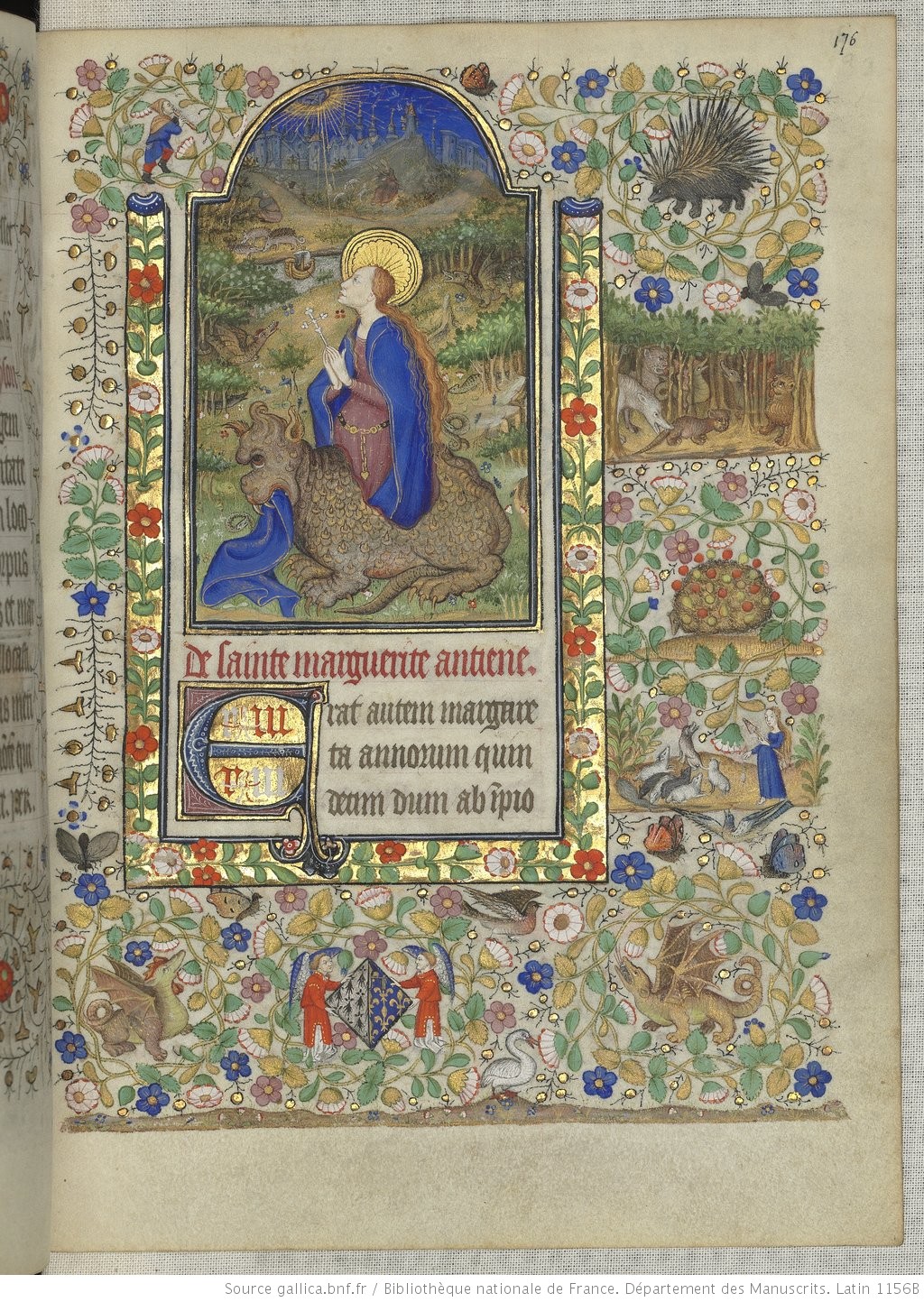

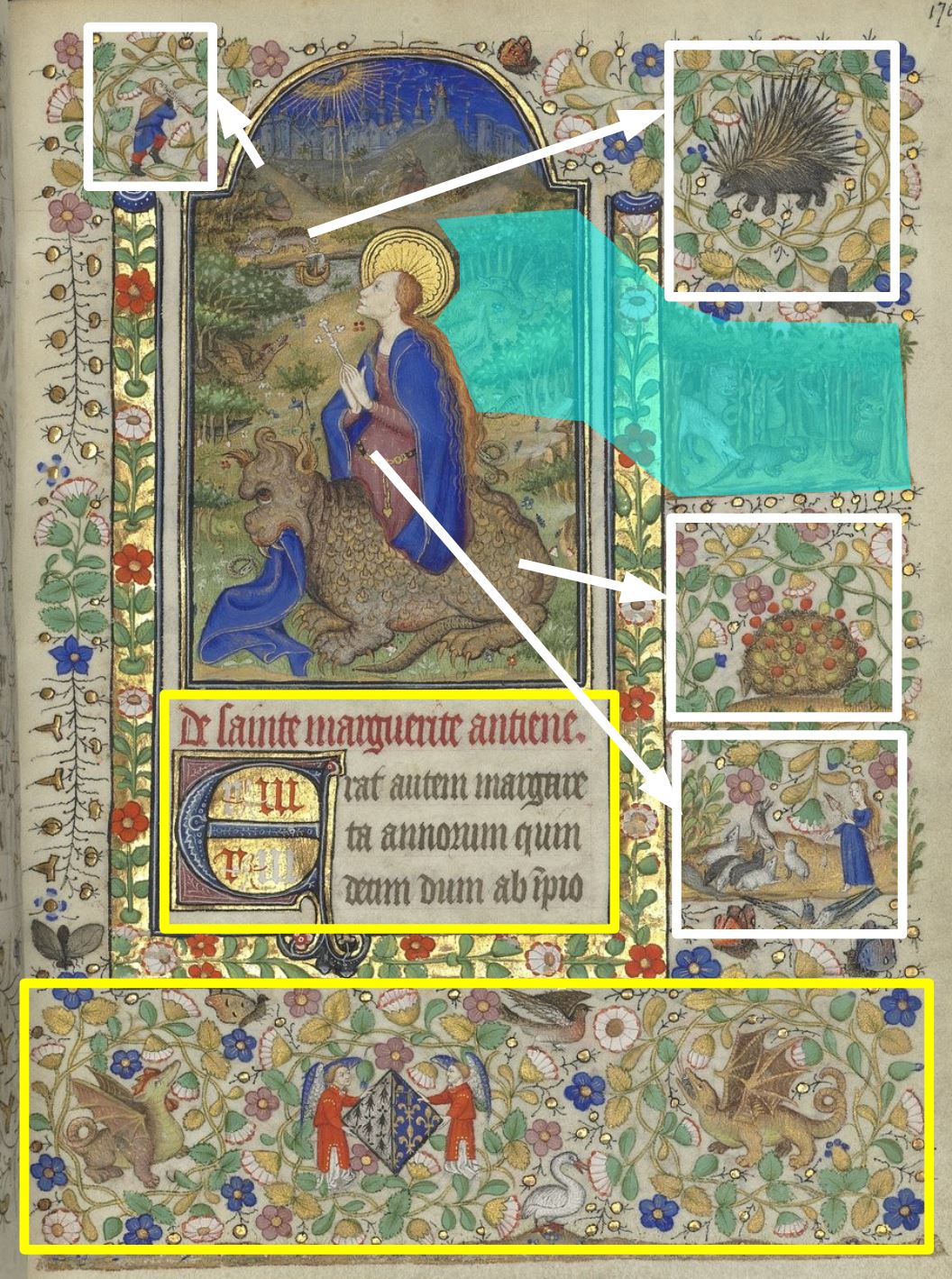

L’Annonciation aux Bergers, fol 82r

L’Annonciation aux Bergers, fol 82r Sainte Marguerite, fol 176r

Sainte Marguerite, fol 176r

Saint Matthieu, fol 15r

Saint Matthieu, fol 15r

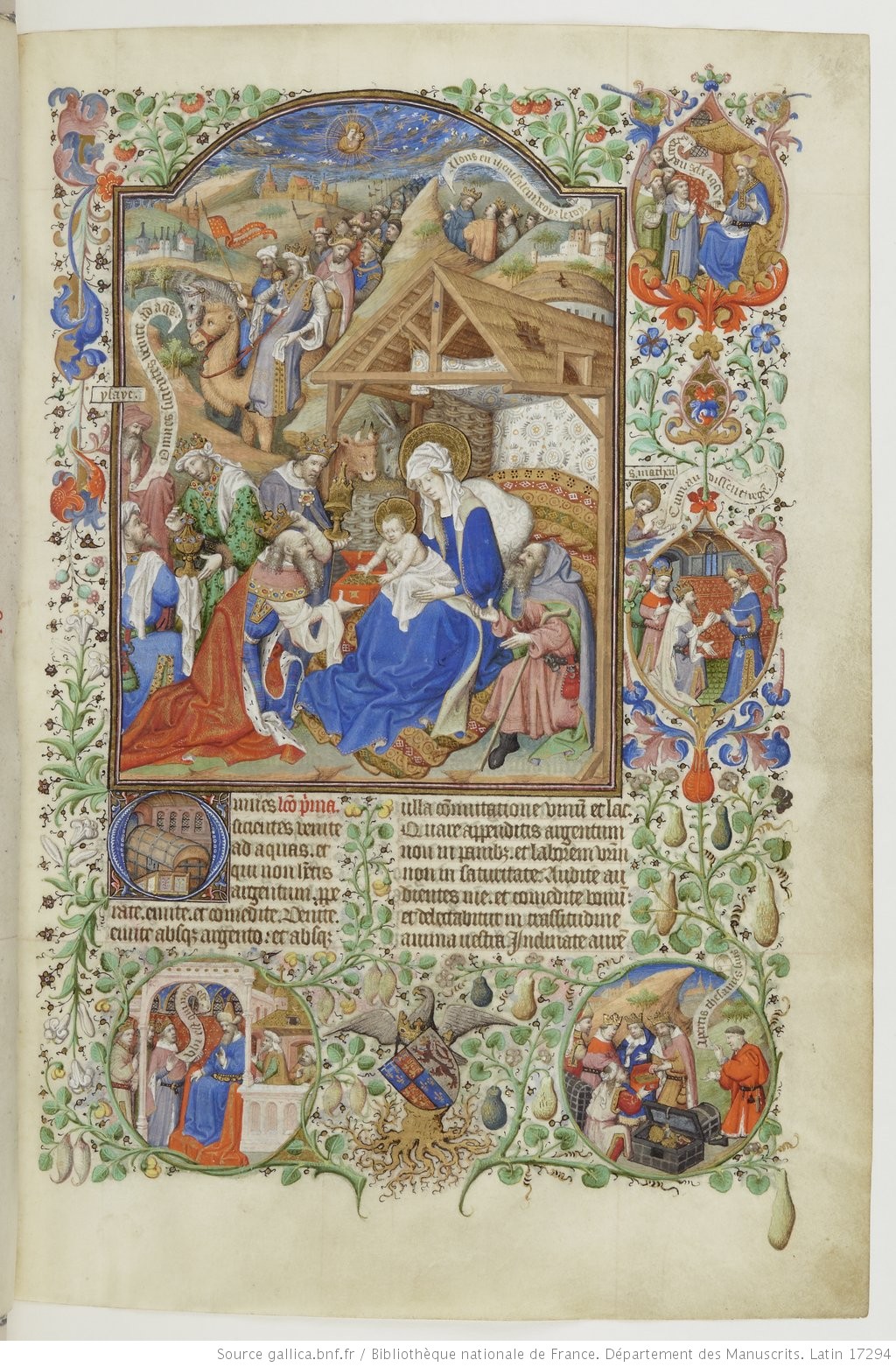

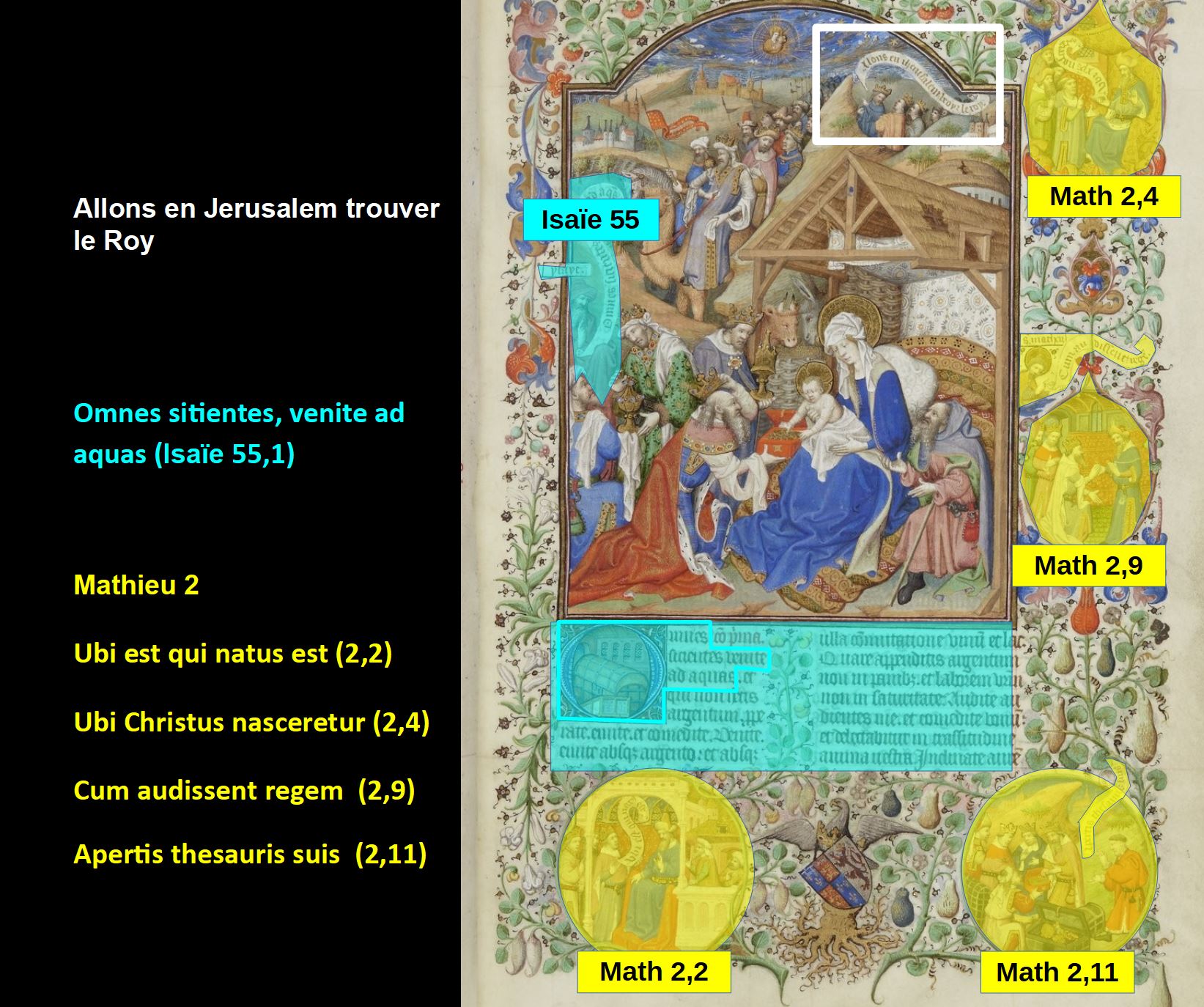

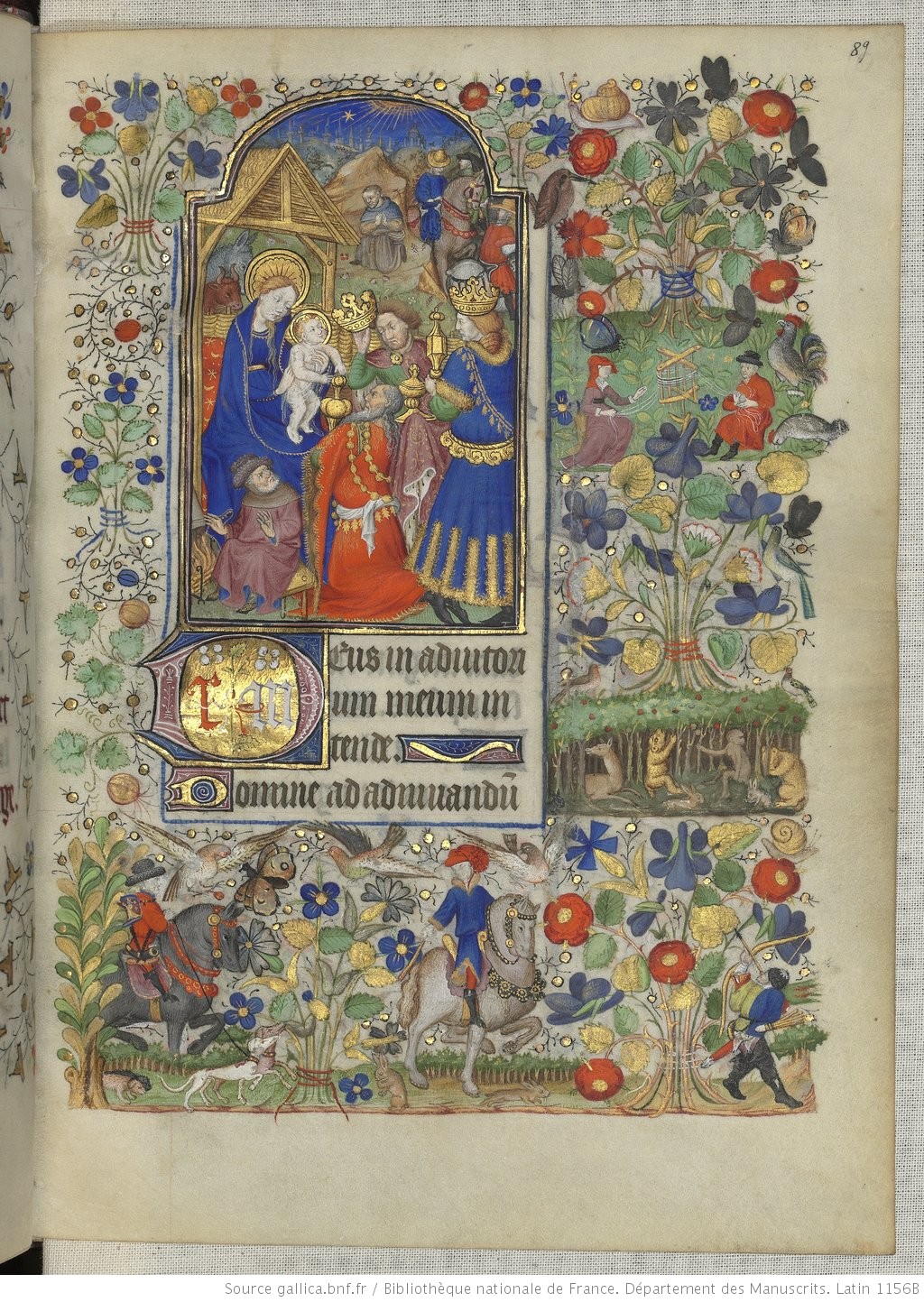

L’Adoration des Roi, fol 89r

L’Adoration des Roi, fol 89r

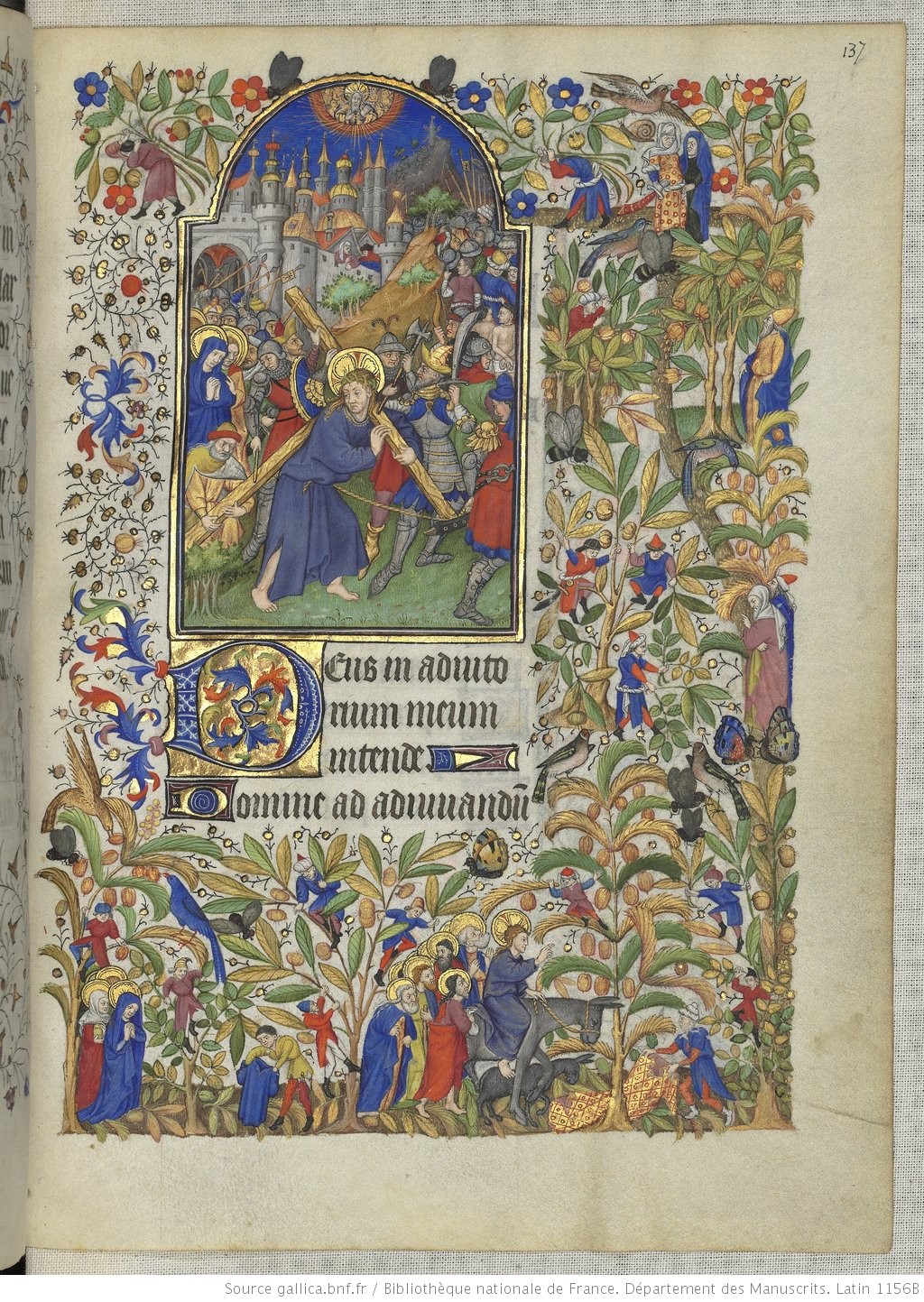

Le Portement de Croix, fol 137r

Le Portement de Croix, fol 137r Saint Jean l’Evangéliste, fol 168

Saint Jean l’Evangéliste, fol 168

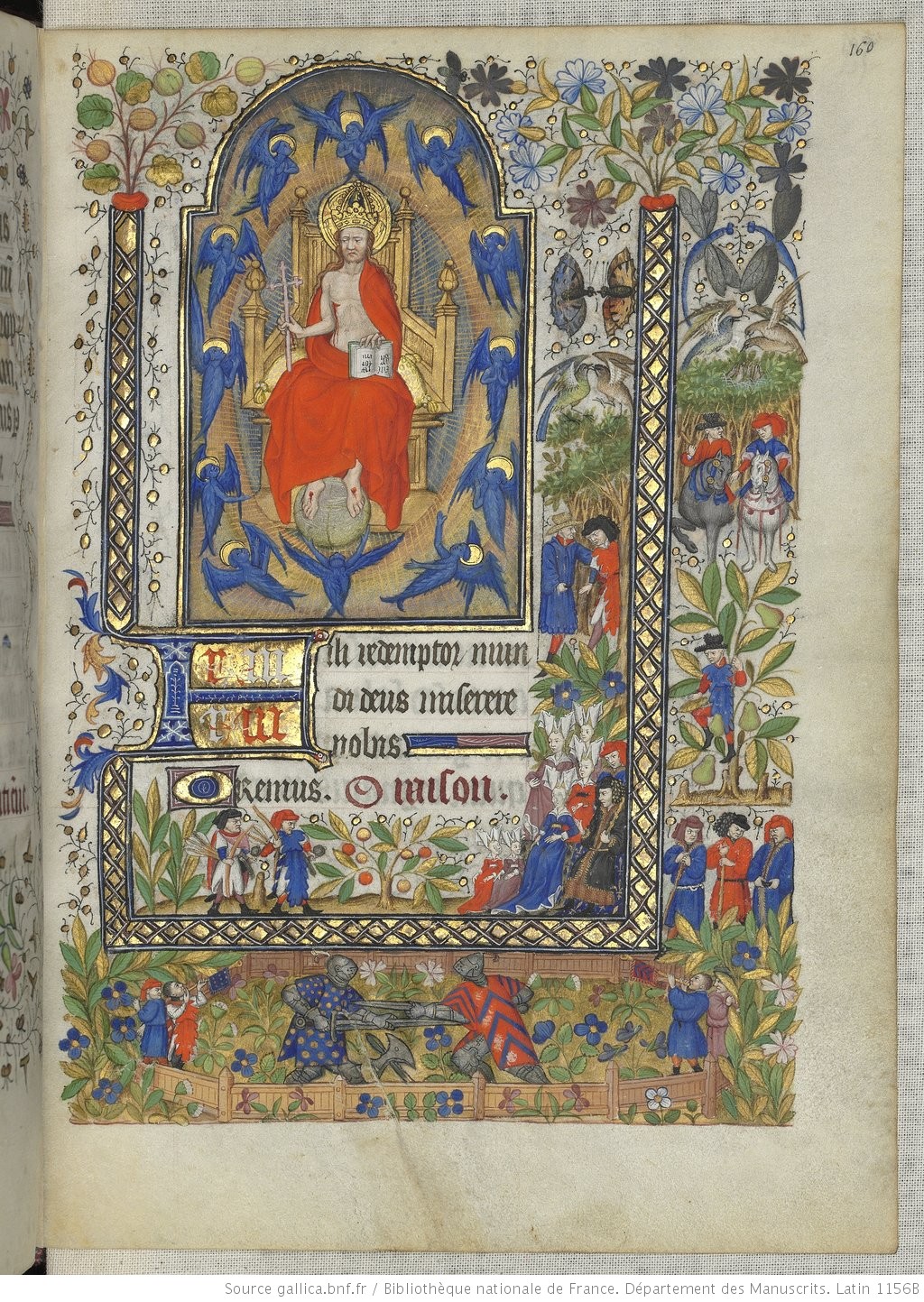

Dieu le fils, fol 160r

Dieu le fils, fol 160r Dieu le Père, fol 158v

Dieu le Père, fol 158v Cocharelli codex, 1330-40, BL Add MS 27695 fol 14v

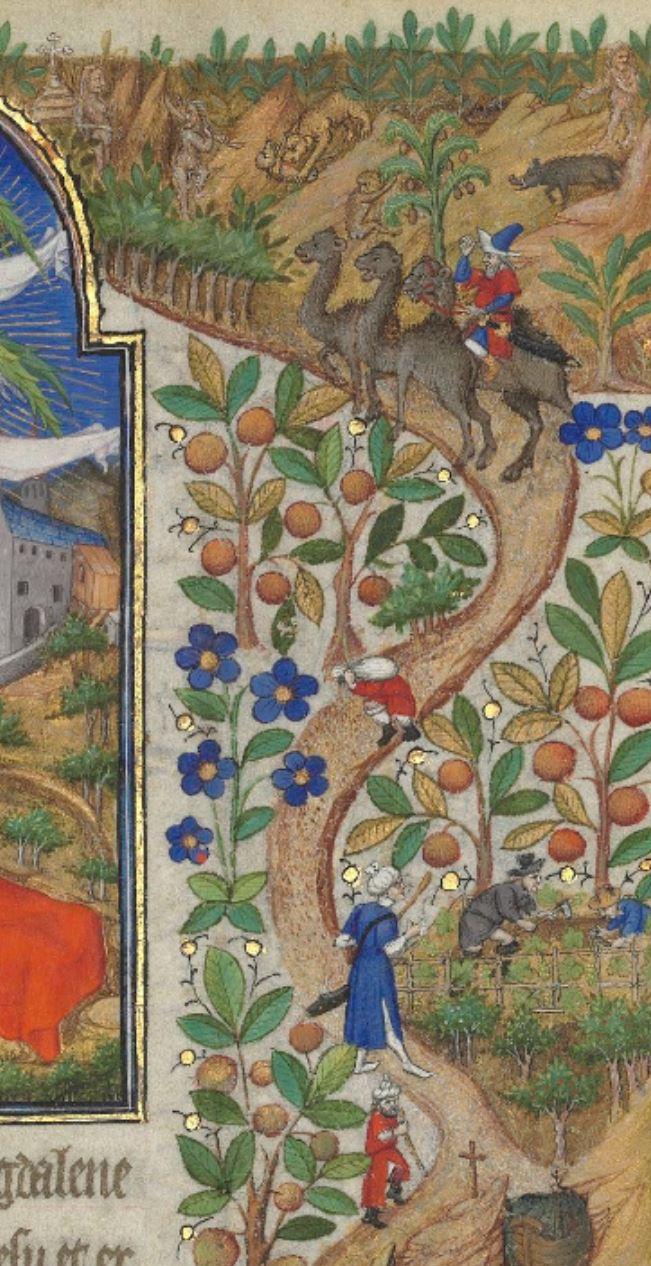

Cocharelli codex, 1330-40, BL Add MS 27695 fol 14v Dans la bordure du haut, encore paisible, deux couples, chameaux et girafes, sont encore en paix.

Dans la bordure du haut, encore paisible, deux couples, chameaux et girafes, sont encore en paix. Cocharelli codex, 1330-40, BL Egerton 3127 fol 1r

Cocharelli codex, 1330-40, BL Egerton 3127 fol 1r La bordure inférieure montre trois assassinats : un homme attaché à un arbre auquel on a volé son manteau rouge, un moine nu et un moine encore vêtu.

La bordure inférieure montre trois assassinats : un homme attaché à un arbre auquel on a volé son manteau rouge, un moine nu et un moine encore vêtu. Meurtres et vols se succèdent jusqu’au bout de la route.

Meurtres et vols se succèdent jusqu’au bout de la route.

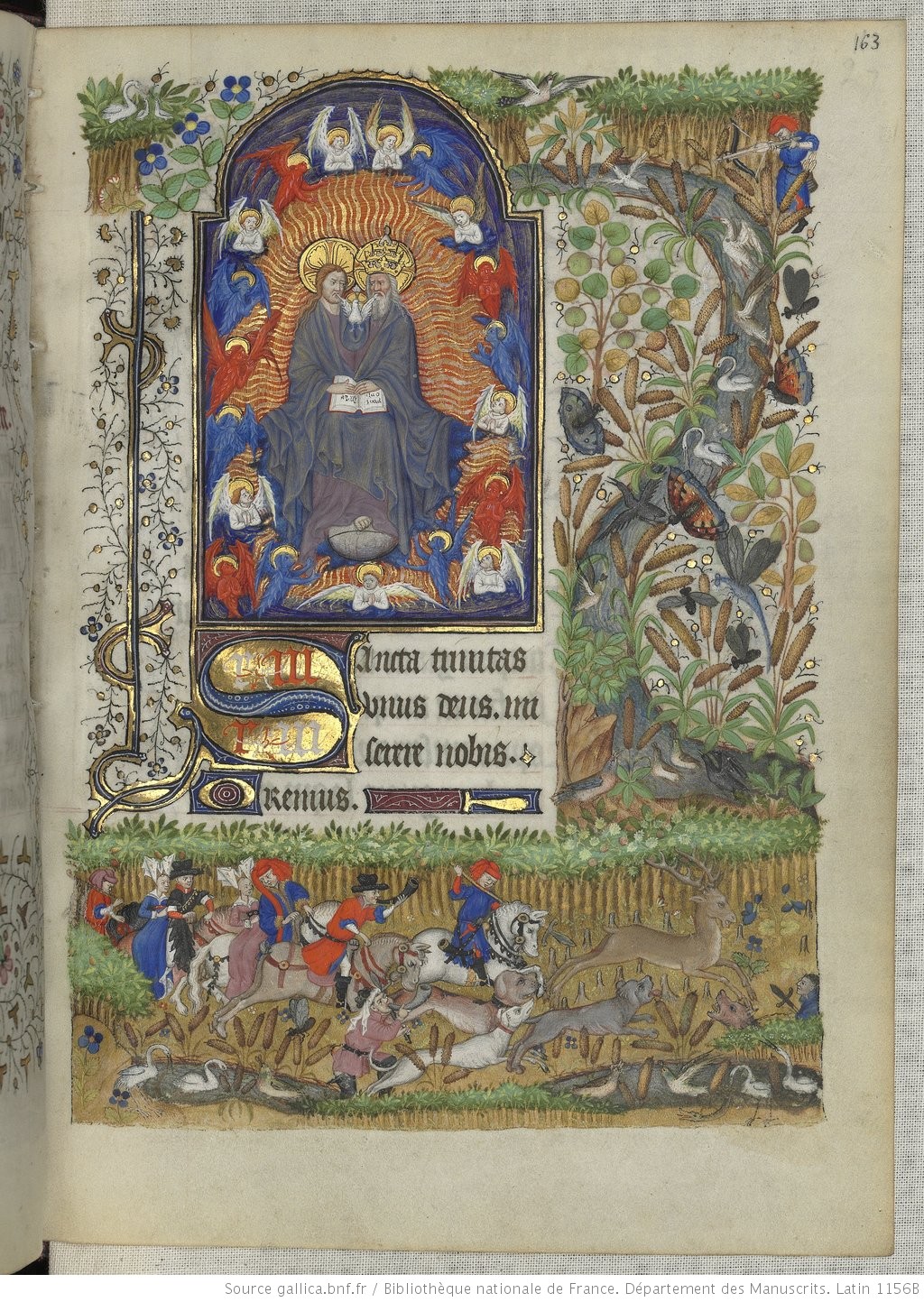

La Trinité, fol 163r

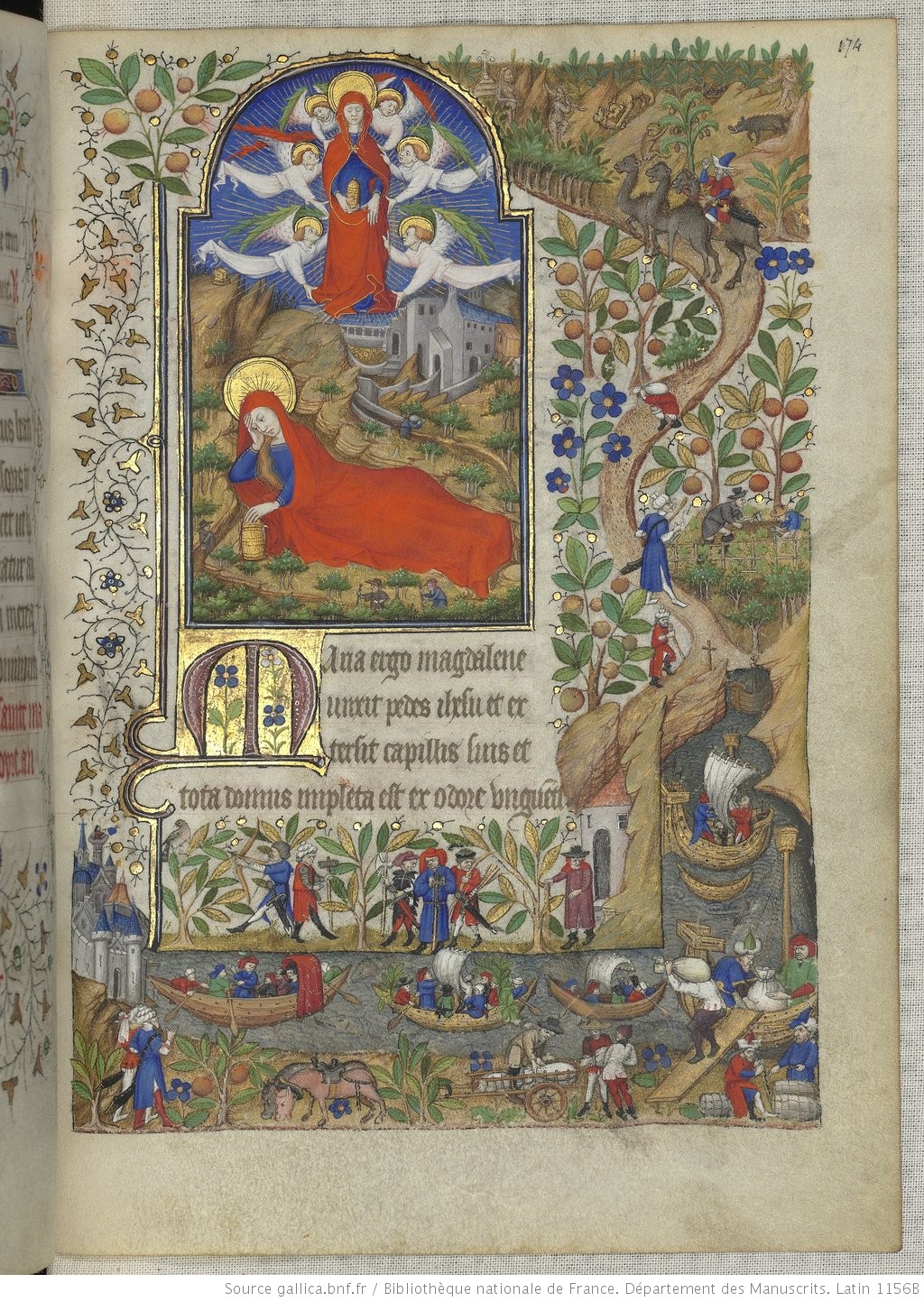

La Trinité, fol 163r Sainte Madeleine, fol 174r

Sainte Madeleine, fol 174r

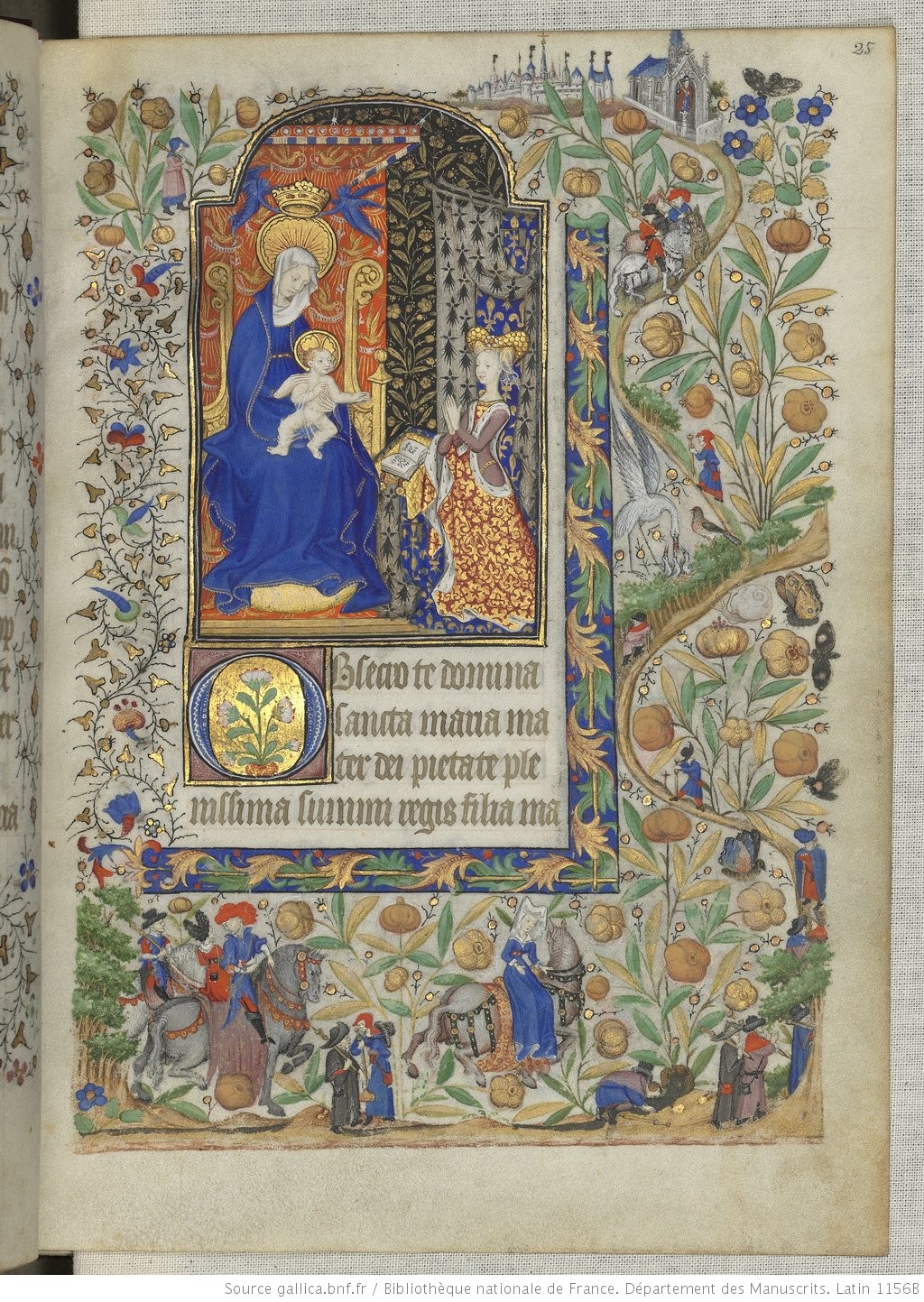

Marguerite d’Orléans en prières devant la Madone, fol 25r

Marguerite d’Orléans en prières devant la Madone, fol 25r

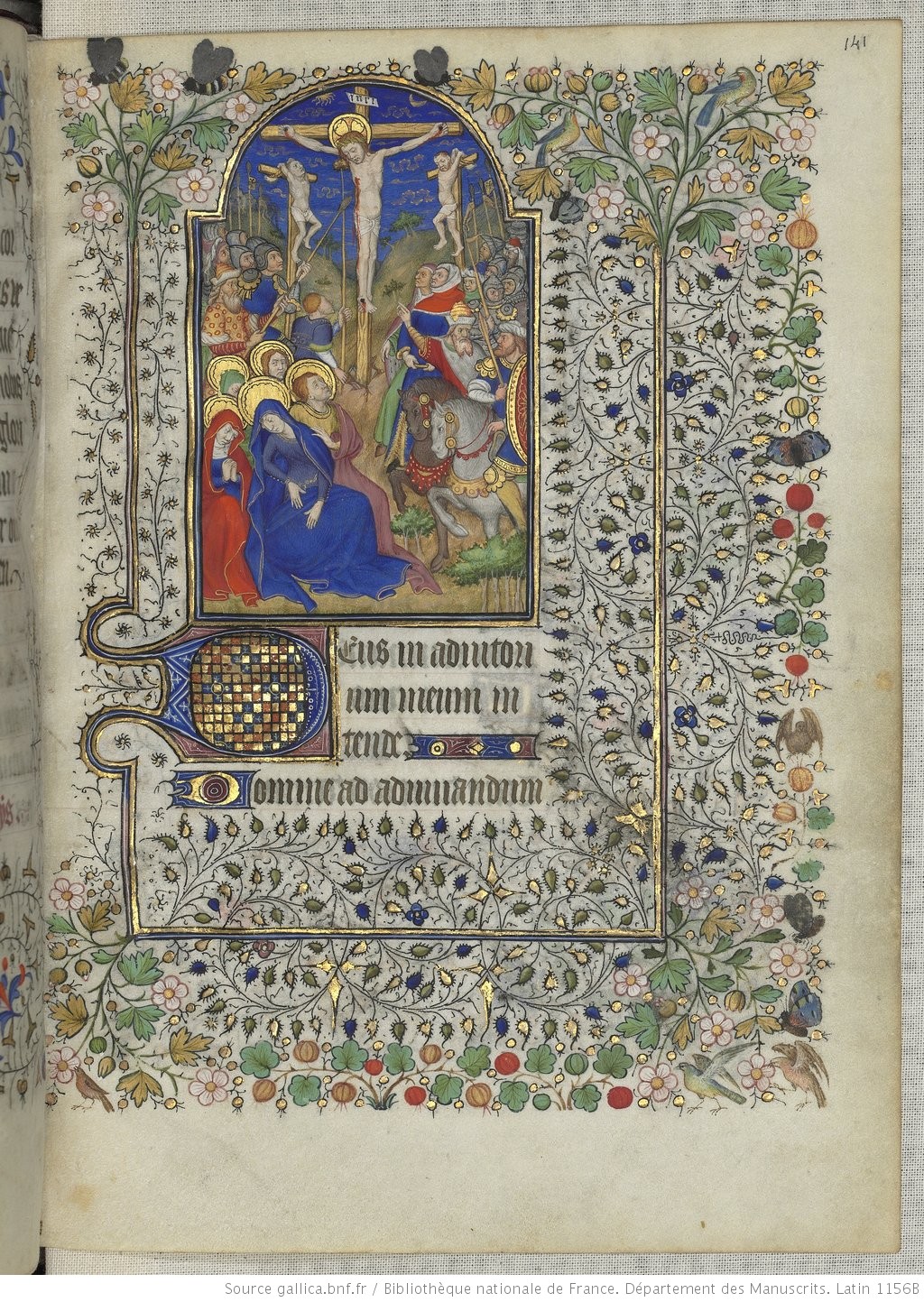

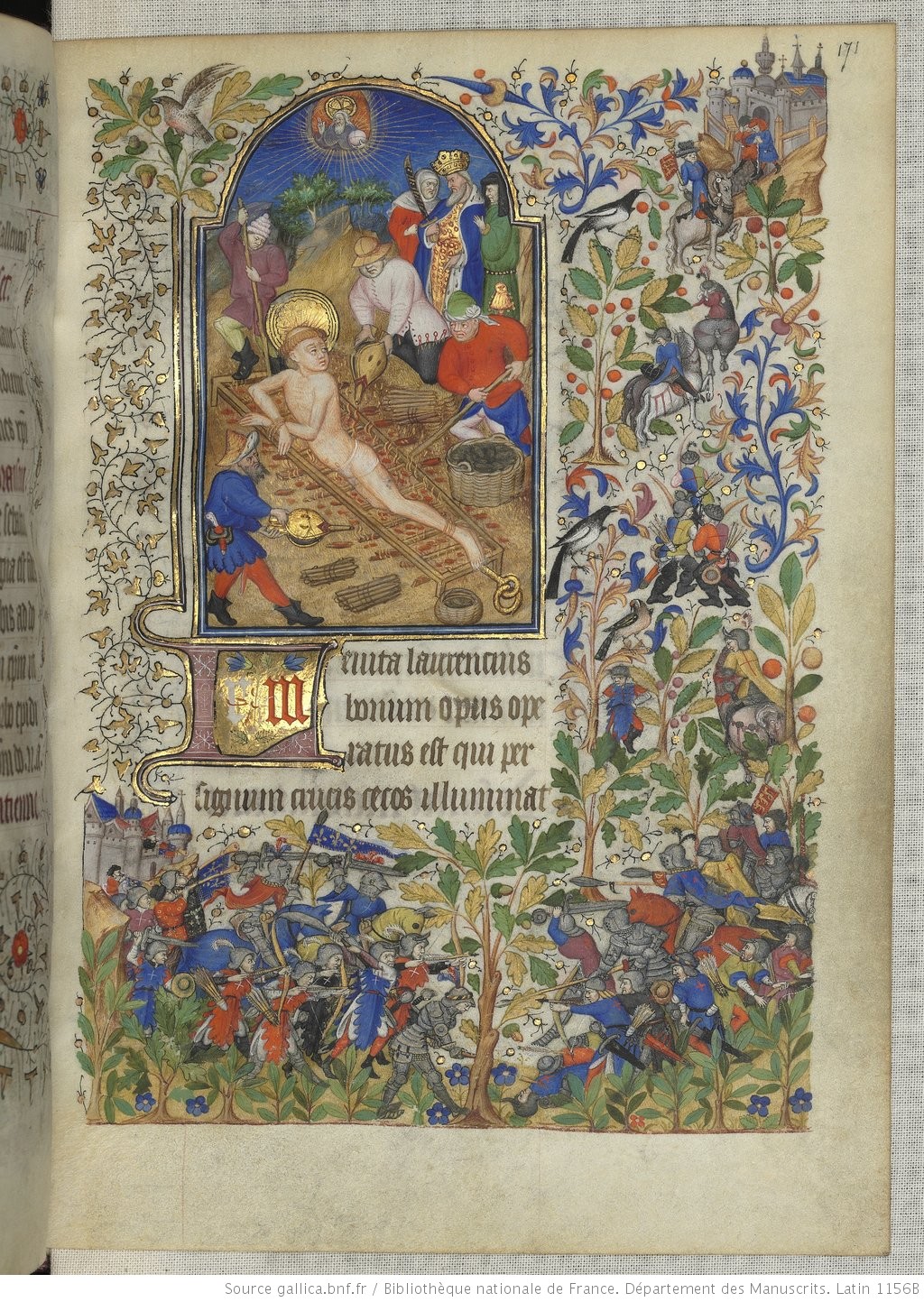

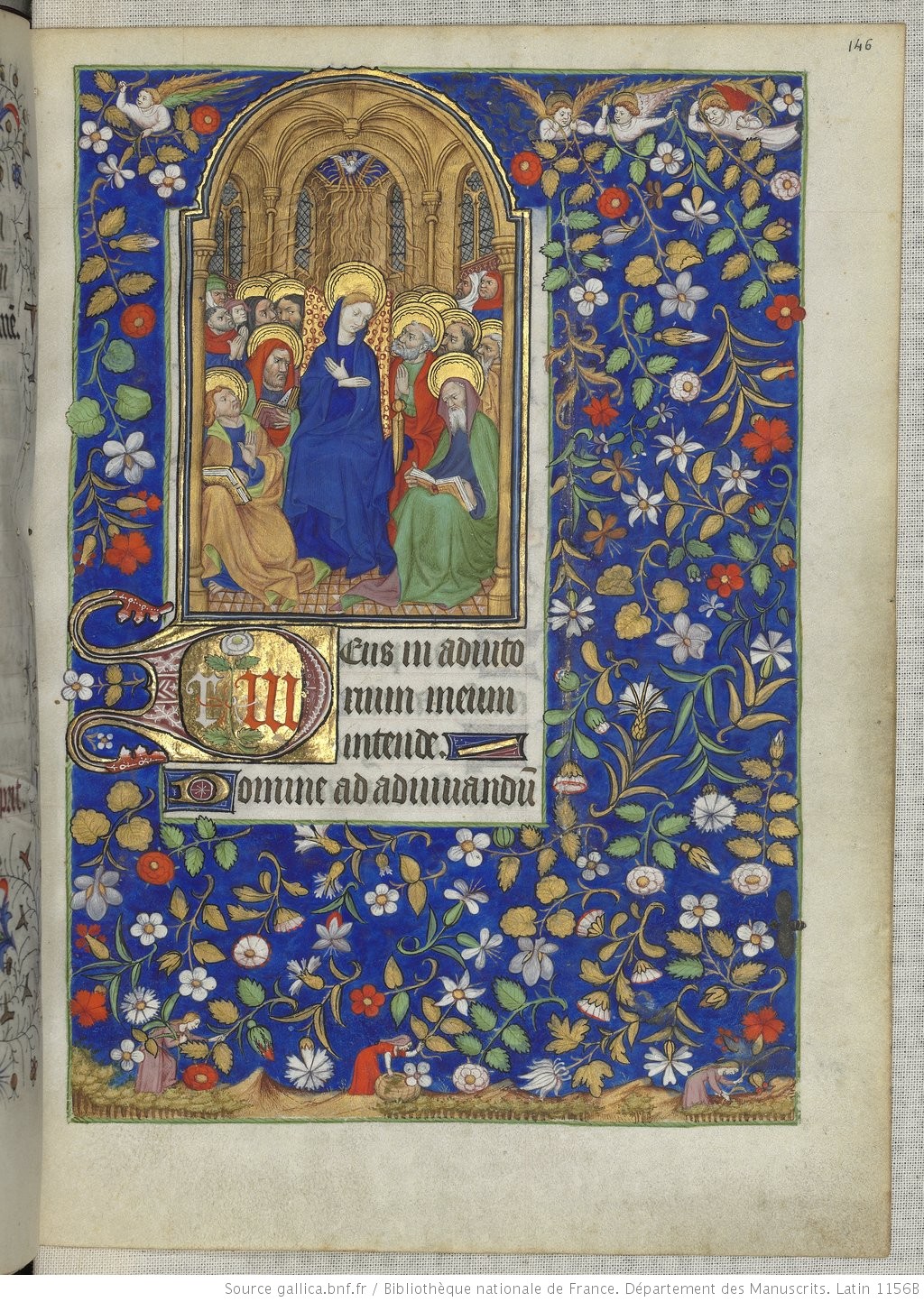

La Pentecôte, fol 186r, Heures de Marguerite d’Orléans 1430 ca BNF Latin 1156B Gallica.

La Pentecôte, fol 186r, Heures de Marguerite d’Orléans 1430 ca BNF Latin 1156B Gallica. Martyre de Sainte Catherine, fol 175r

Martyre de Sainte Catherine, fol 175r Pilate, Heures de Marguerite d’Orleans, vers 1430, BNF Latin 1156B fol 135r, Gallica

Pilate, Heures de Marguerite d’Orleans, vers 1430, BNF Latin 1156B fol 135r, Gallica

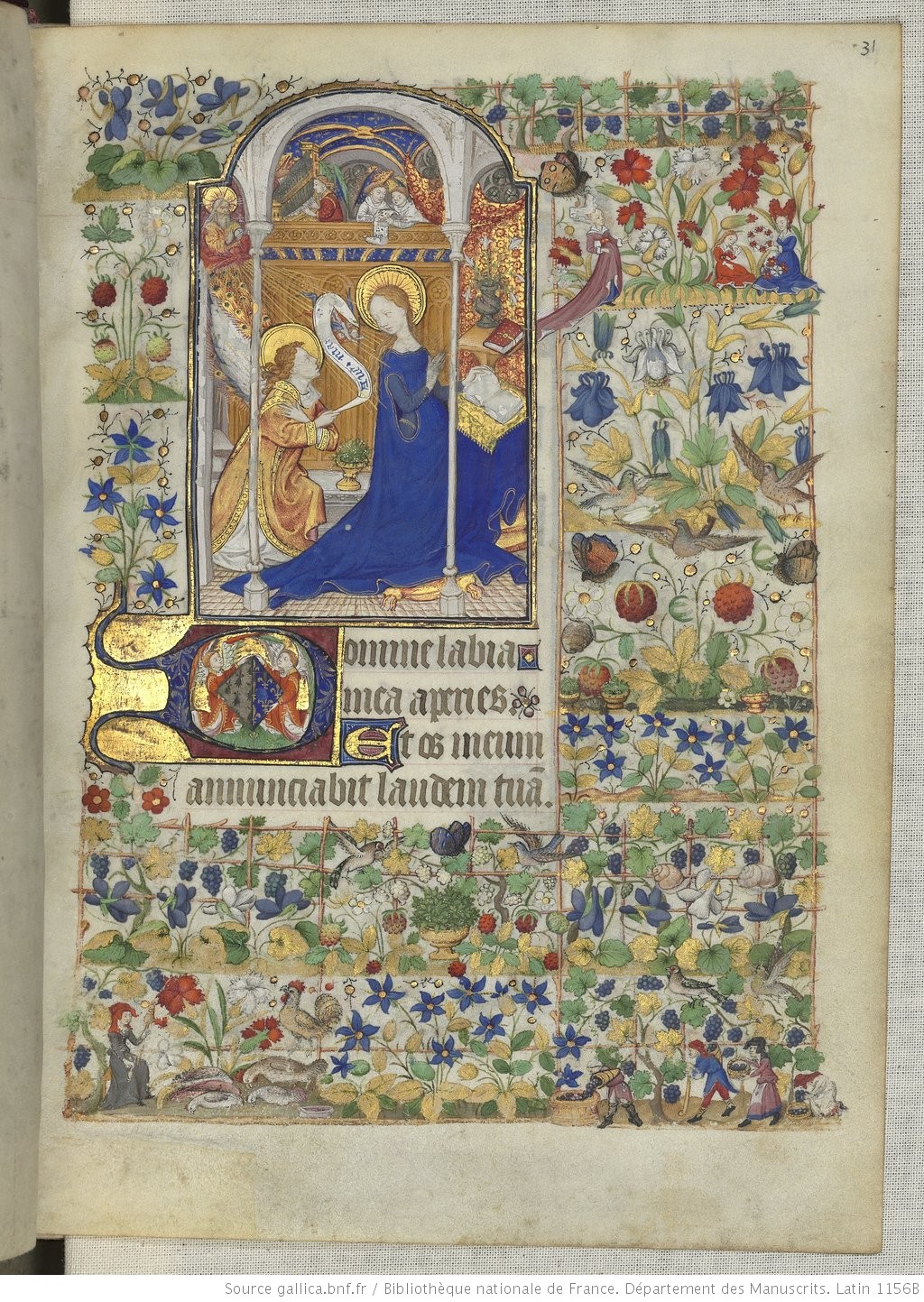

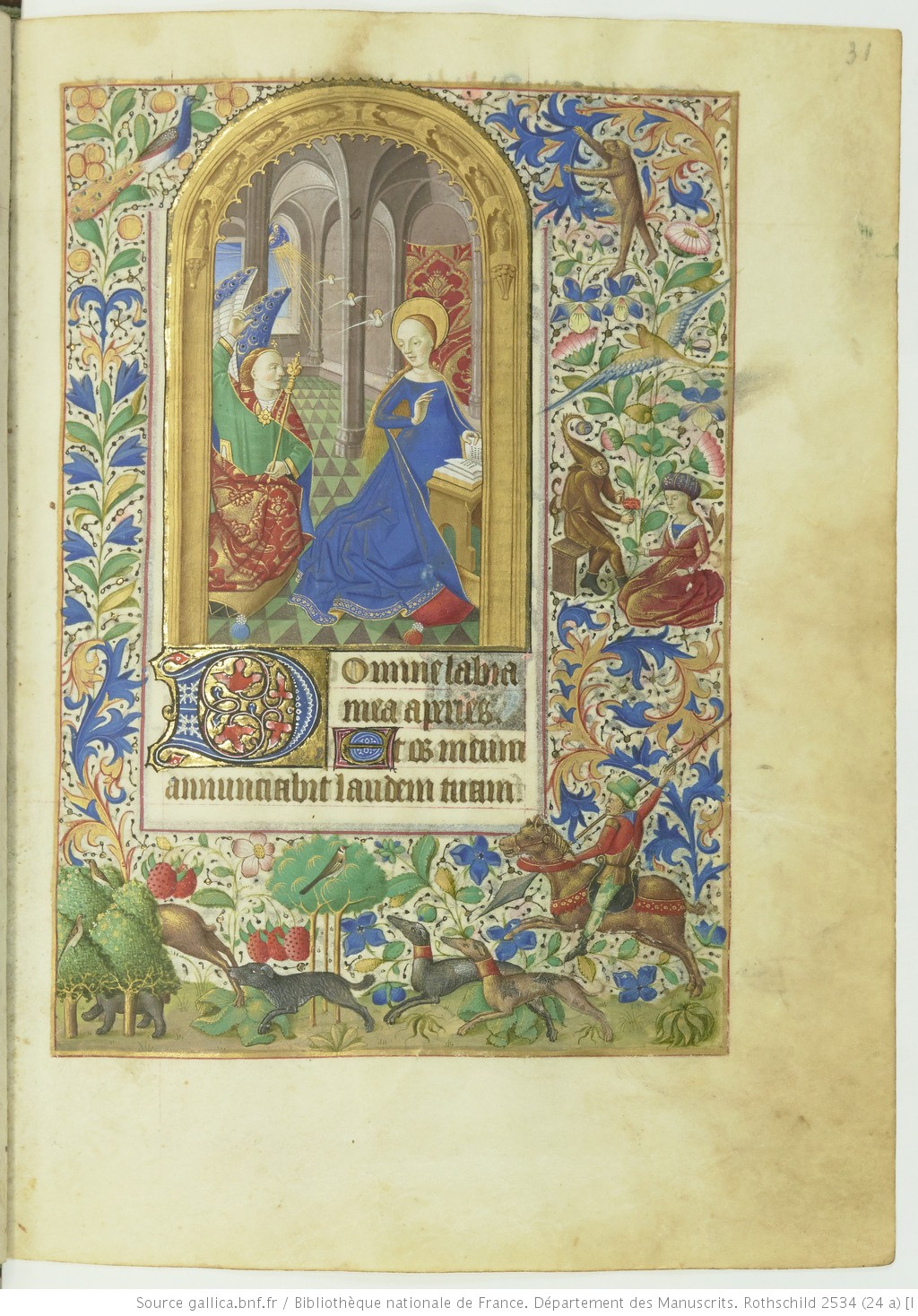

L’Annonciation, fol 31r, Livre d’heures, BNF, MS Rothschild 2534

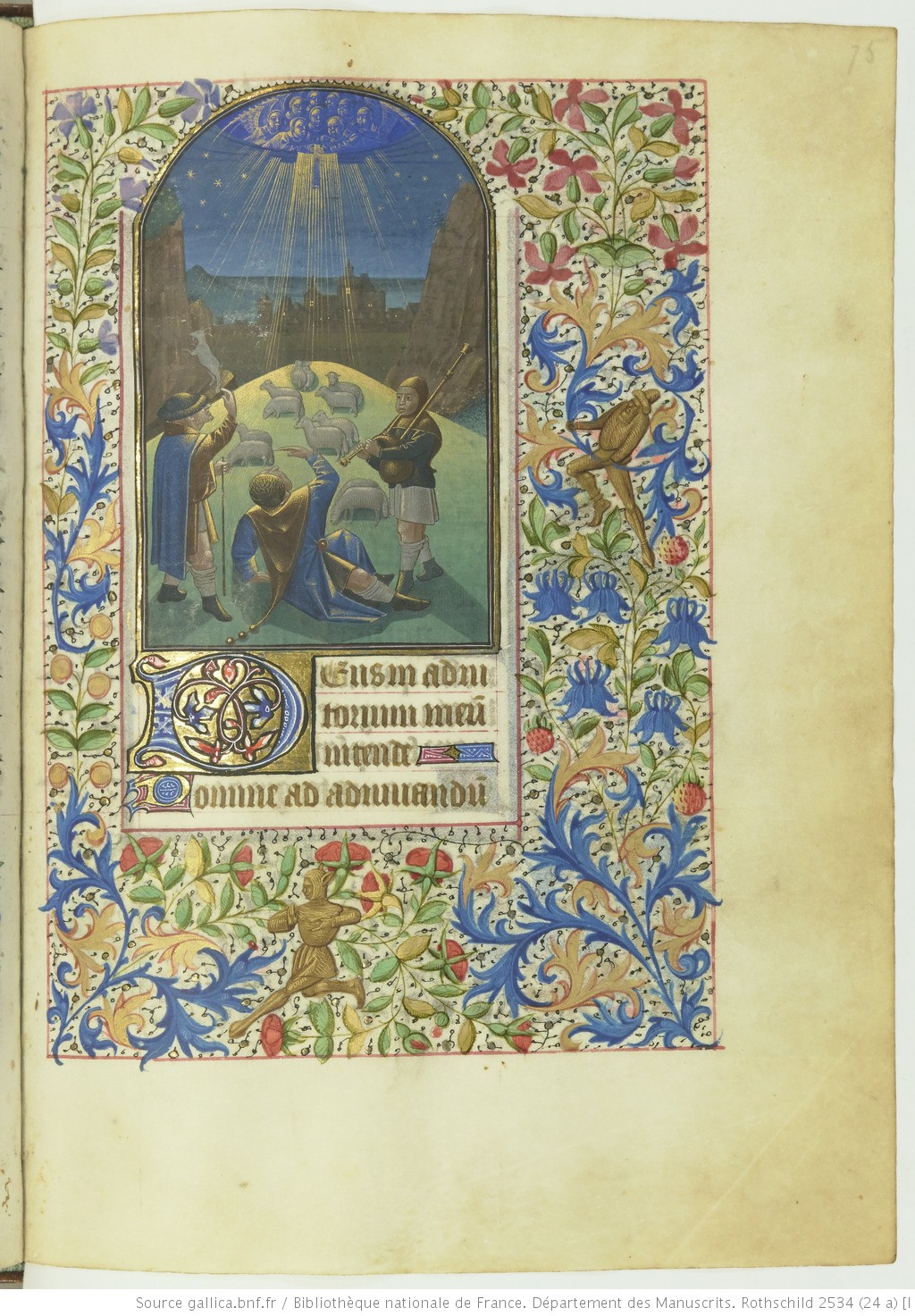

L’Annonciation, fol 31r, Livre d’heures, BNF, MS Rothschild 2534 Annonce aux Bergers, fol 75r

Annonce aux Bergers, fol 75r Adoration des Rois, fol 80r

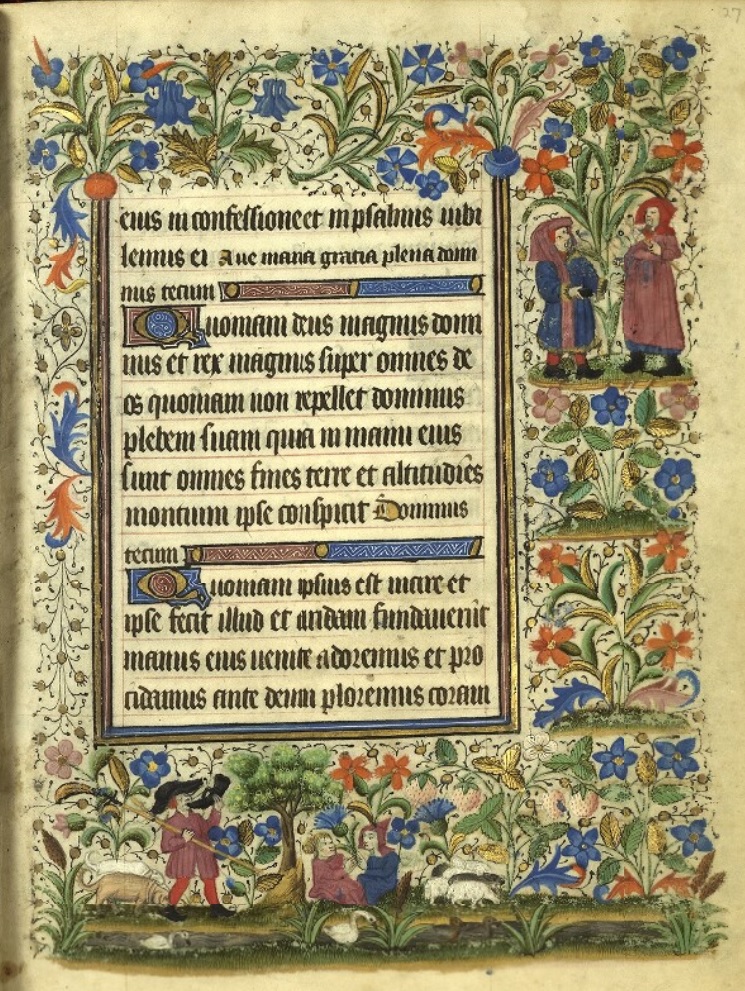

Adoration des Rois, fol 80r Fol 27

Fol 27 Fuite en Egypte, Fol 71v

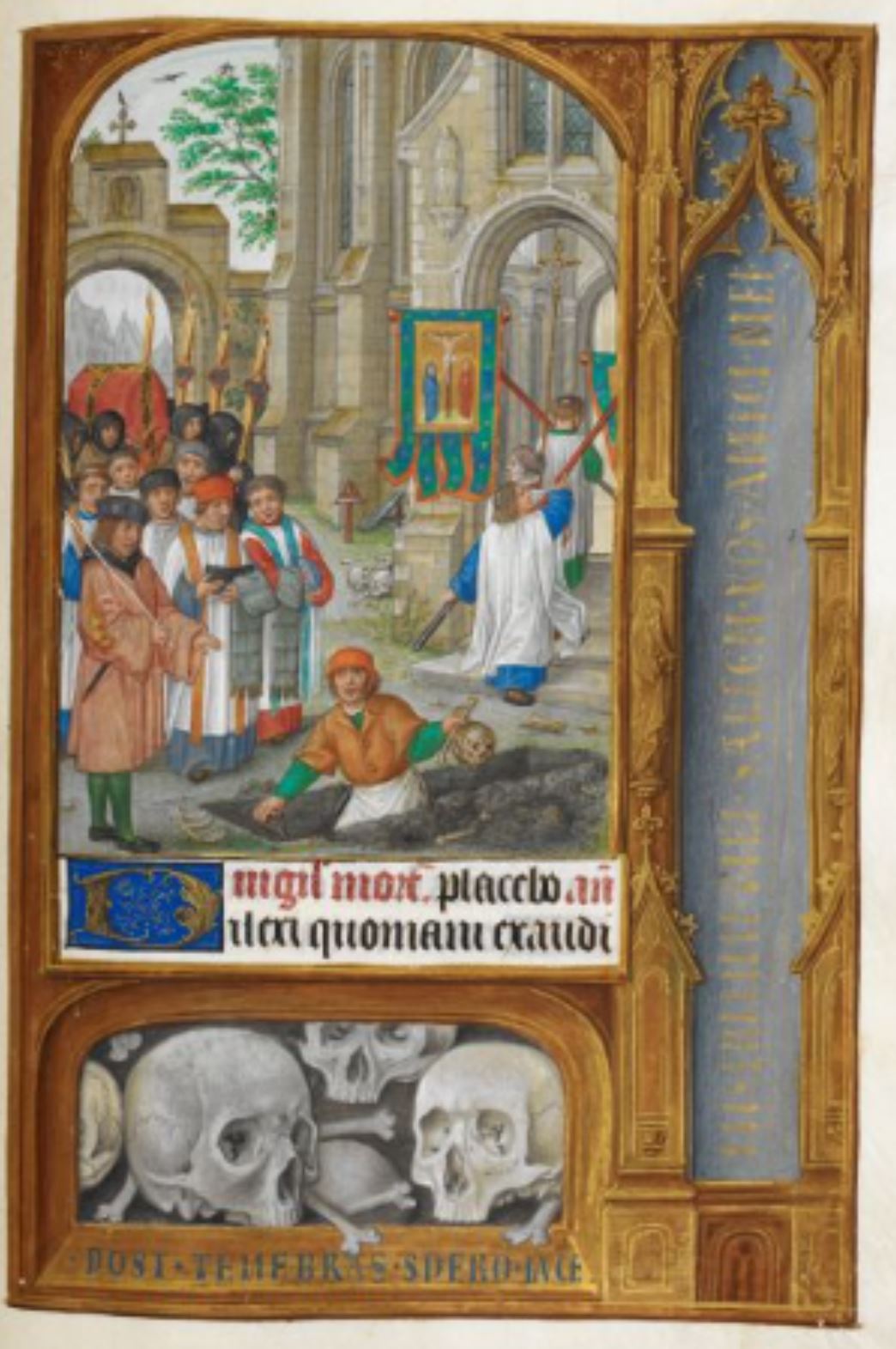

Fuite en Egypte, Fol 71v Office des Morts, fol 107, Rennes BM 0034 bis

Office des Morts, fol 107, Rennes BM 0034 bis

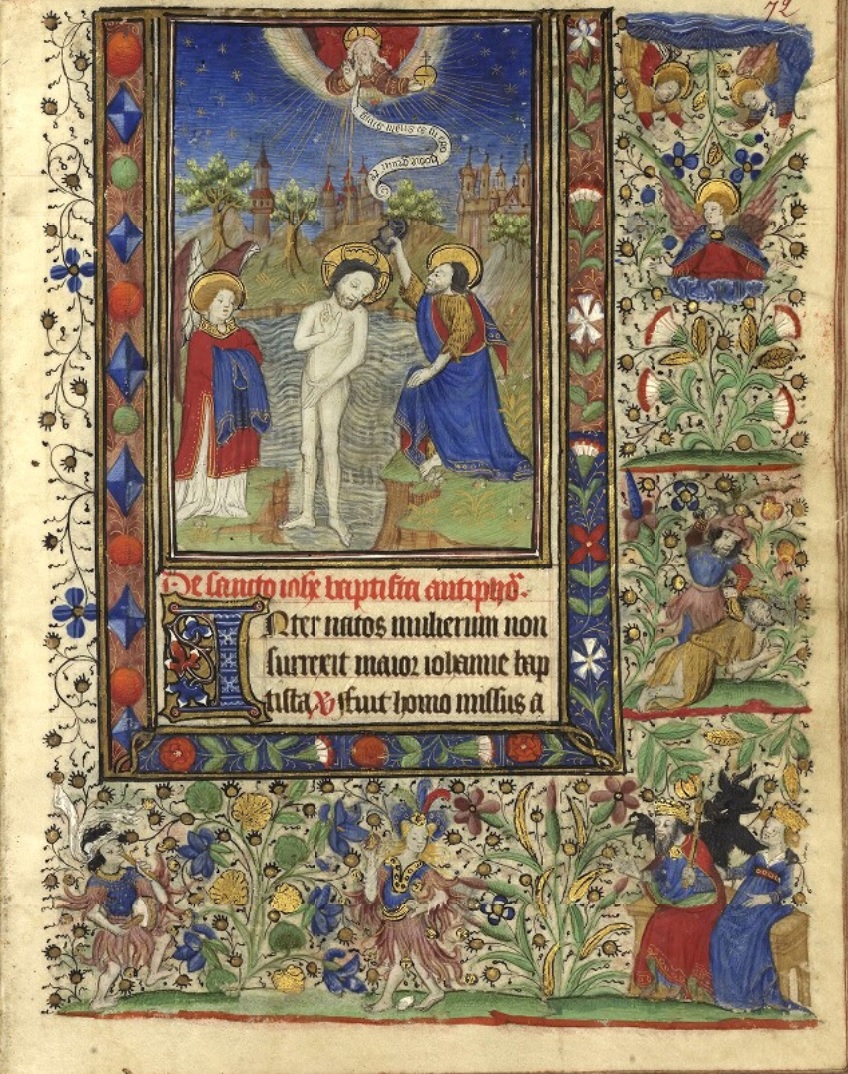

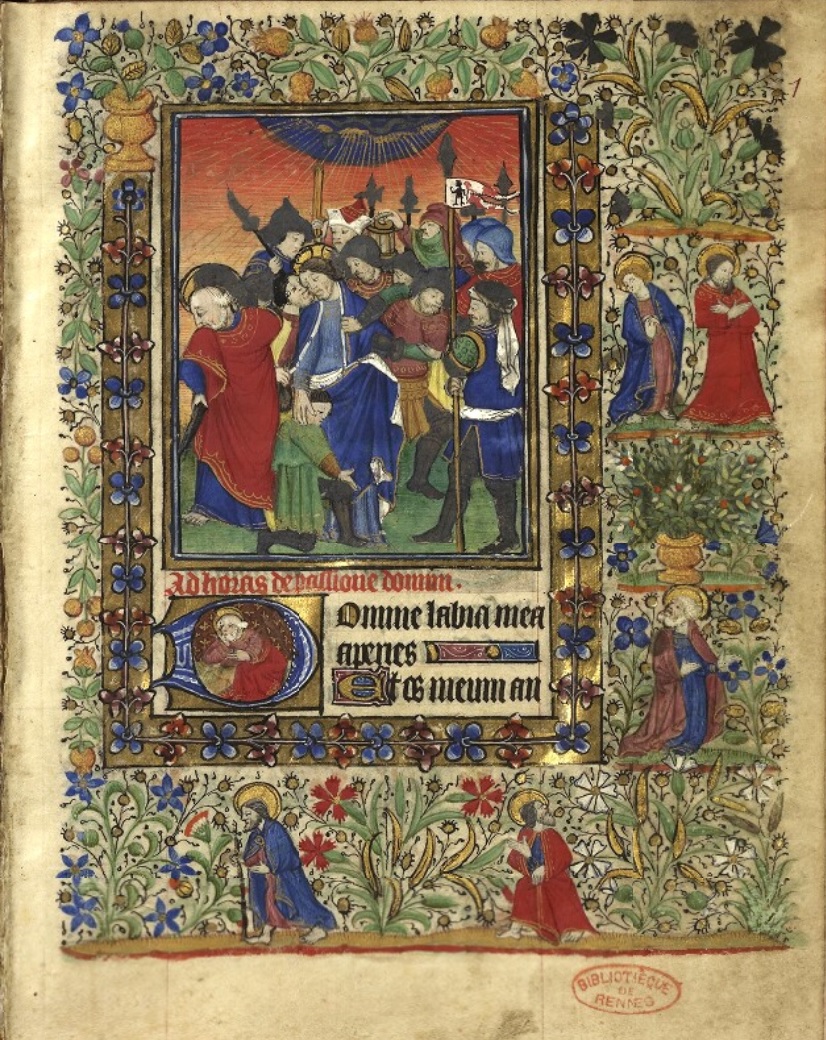

Baiser de Judas, Rennes BM 0034 fol 1

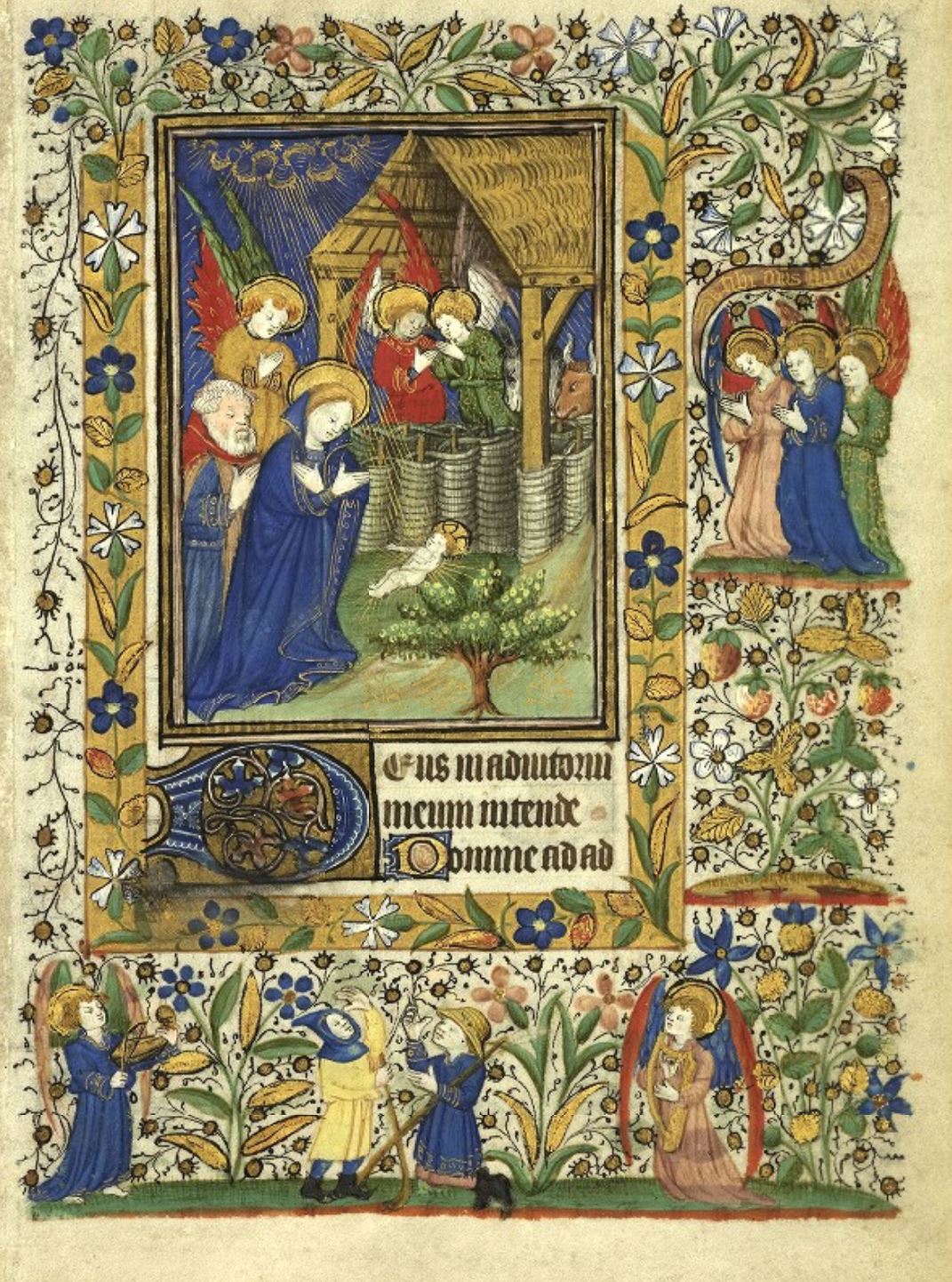

Baiser de Judas, Rennes BM 0034 fol 1 Nativité, Rennes, Rennes BM 0034 ter, fol 1

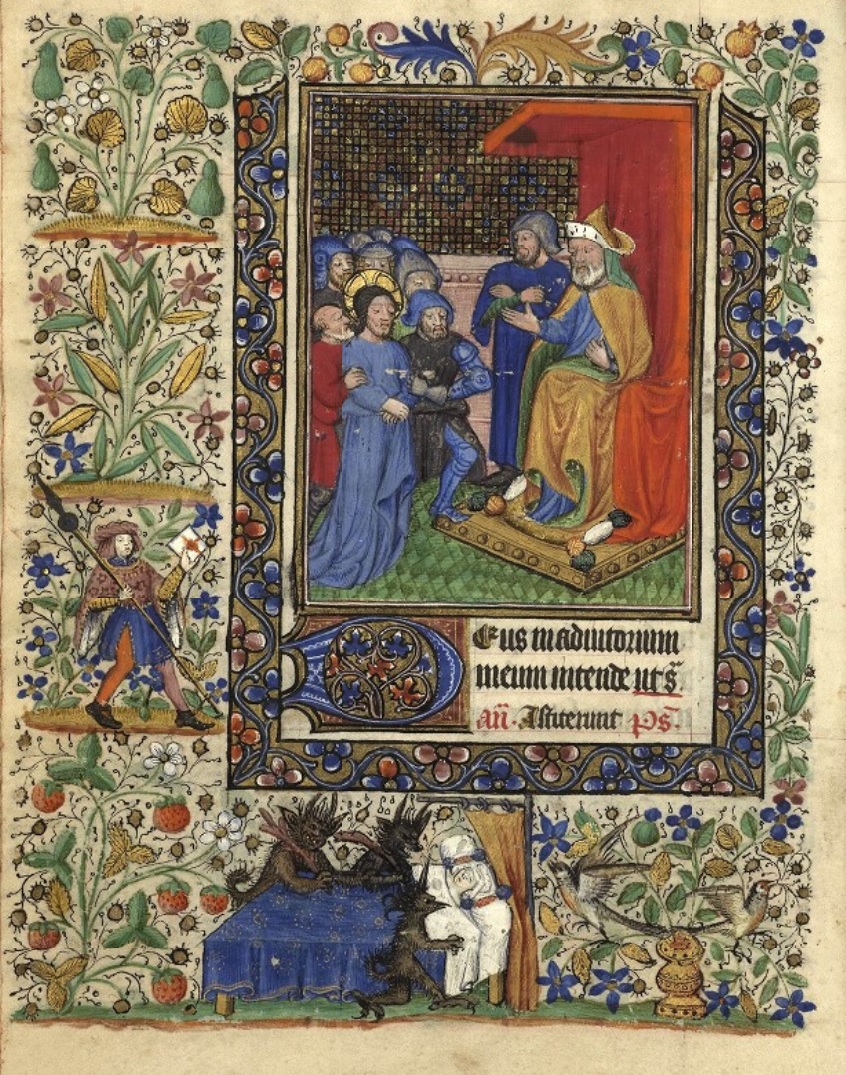

Nativité, Rennes, Rennes BM 0034 ter, fol 1 Le Christ devant Hérode, BM 0034 fol 11v

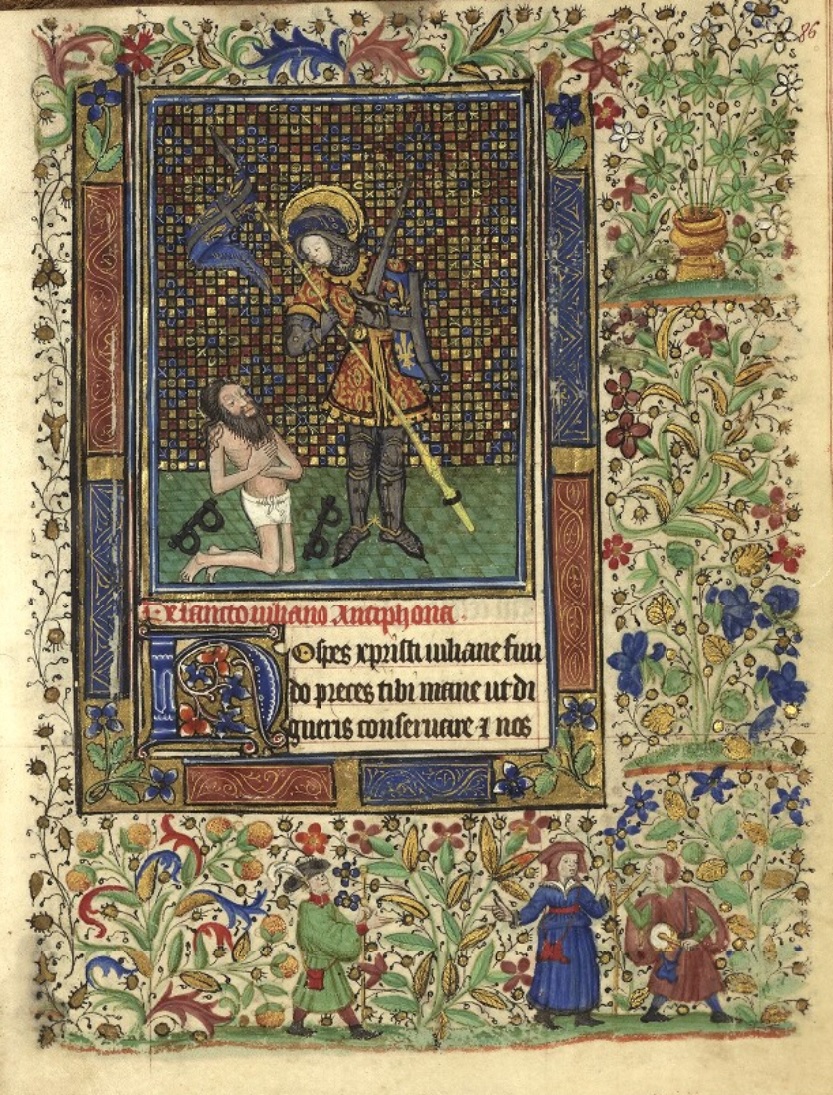

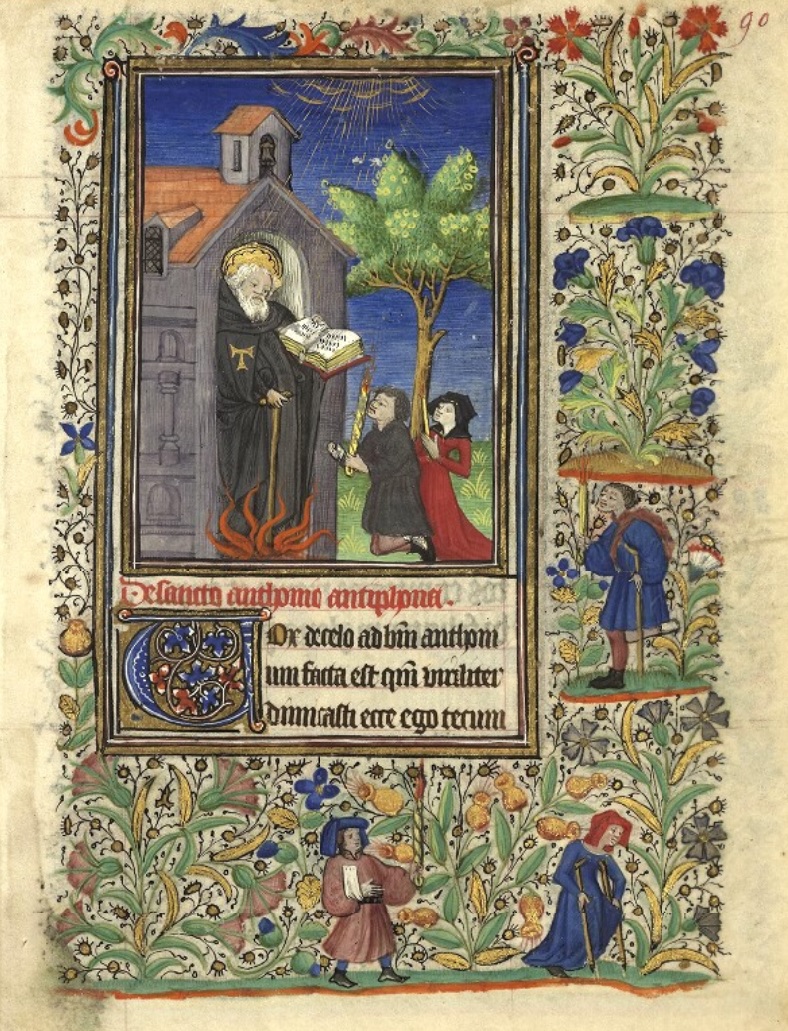

Le Christ devant Hérode, BM 0034 fol 11v Saint Michel, Rennes BM 0034 fol 88

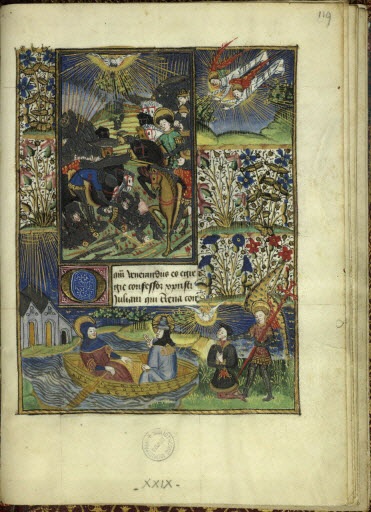

Saint Michel, Rennes BM 0034 fol 88 Saint Julien, Rennes BM 0034 fol 86

Saint Julien, Rennes BM 0034 fol 86

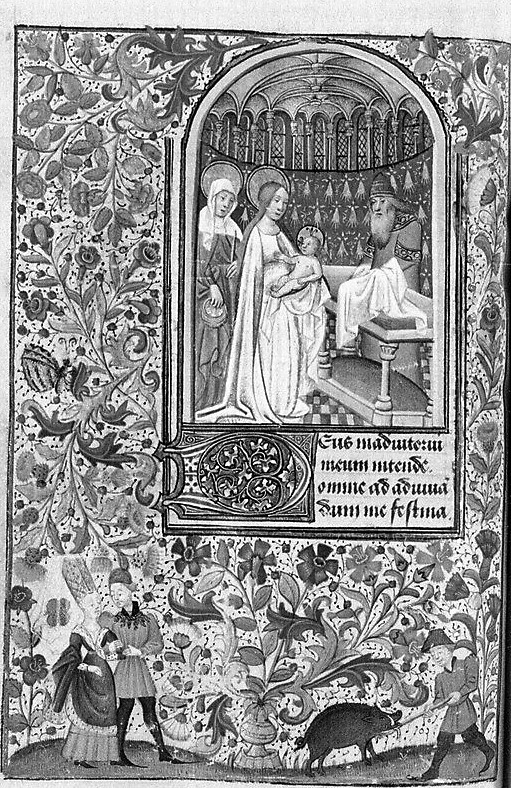

Présentation au Temple, Vue 71

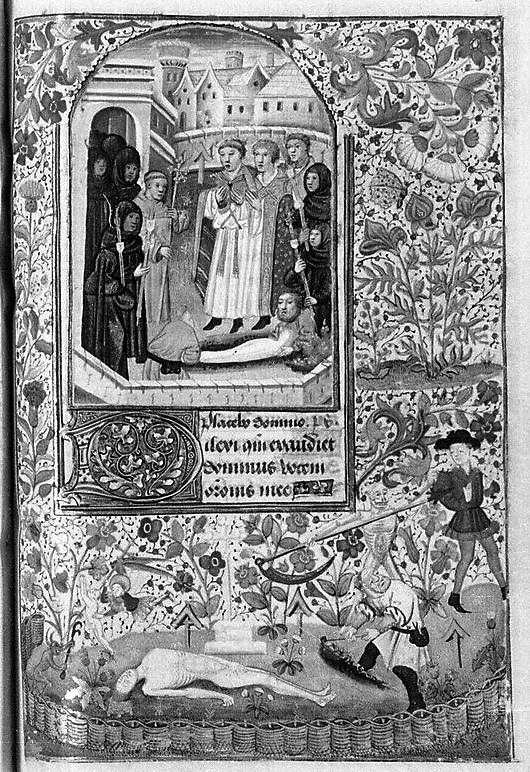

Présentation au Temple, Vue 71 Office des Morts, Vue 106

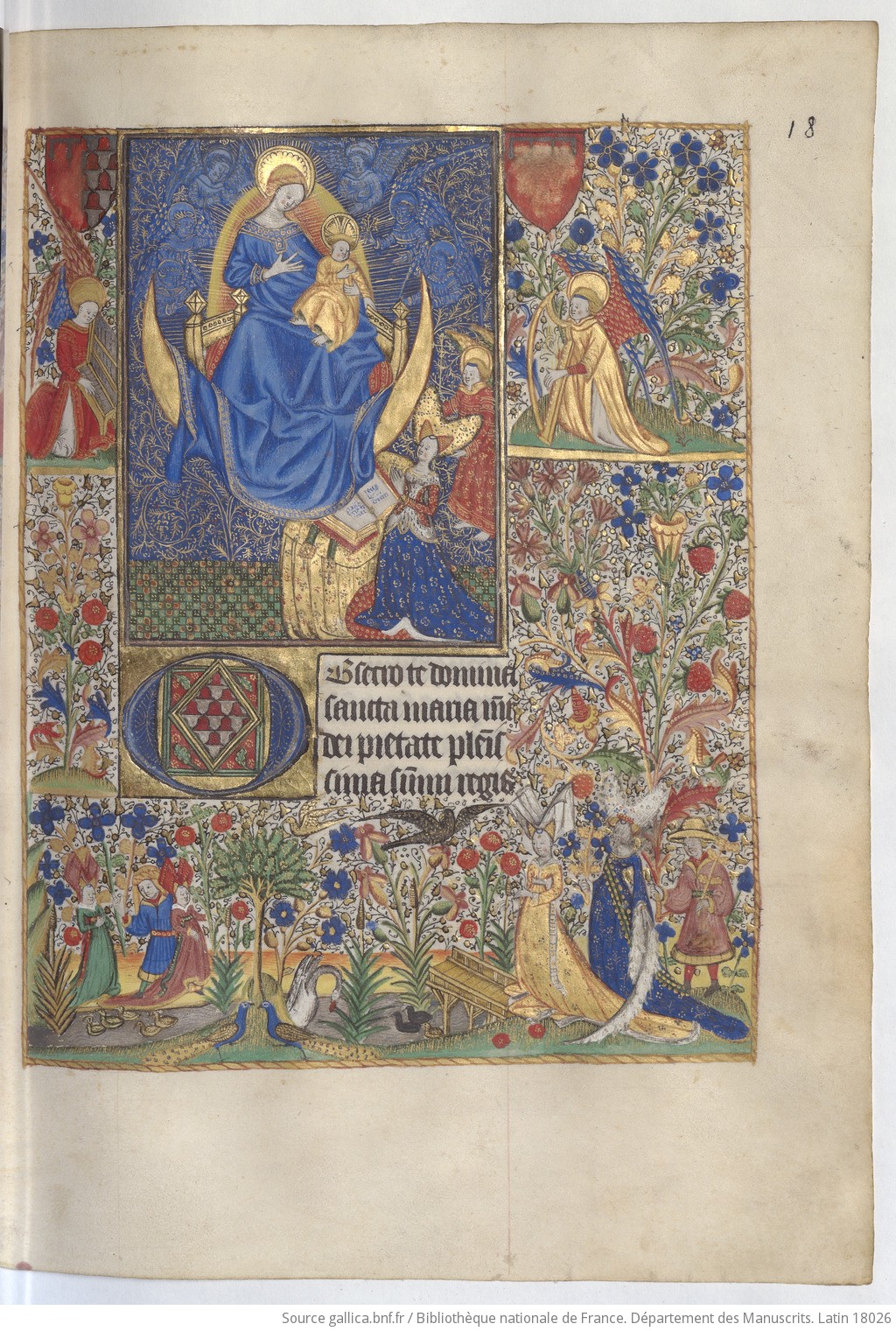

Office des Morts, Vue 106 La Vierge au croissant et la donatrice, fol 18r

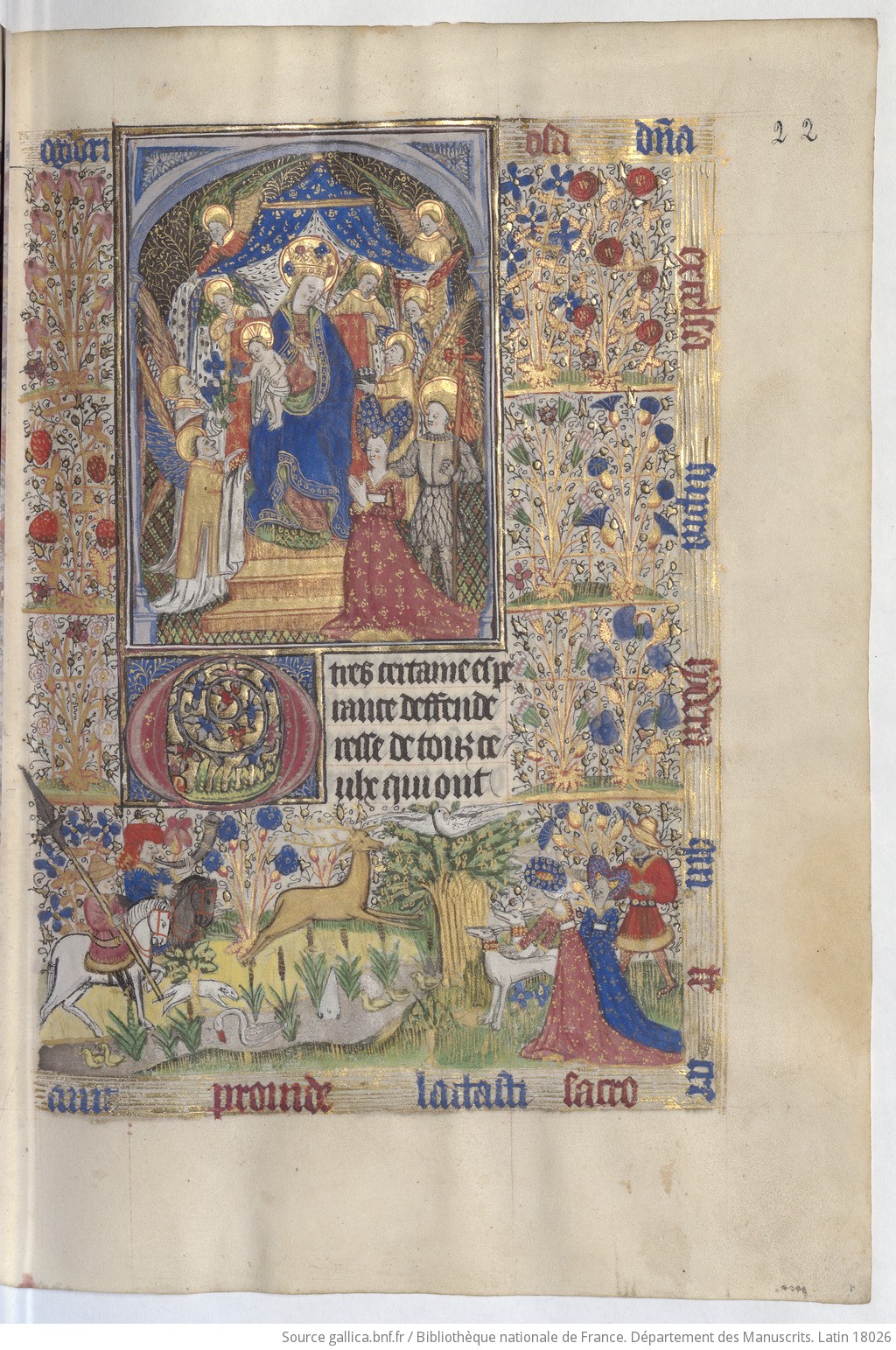

La Vierge au croissant et la donatrice, fol 18r La Vierge à l’Enfant et la donatrice, fol 22r

La Vierge à l’Enfant et la donatrice, fol 22r

Comme le remarque E.König ([3], p 19), Marguerite est assise sur la moitié masculine des armes d’alliance (les hermines bretonnes) et l’homme sur la partie féminine (les lys d’Orléans). Cette étrange inversion héraldique s’explique si l’on remarque que l’homme tient ostensiblement un bâton noueux, l’emblème de Louis d’Orléans : celui qui accompagne Marguerite au tournoi n’est pas son mari, mais son père. Et les « enfants » sur la gauche ne sont probablement que des demoiselles d’honneur.

Comme le remarque E.König ([3], p 19), Marguerite est assise sur la moitié masculine des armes d’alliance (les hermines bretonnes) et l’homme sur la partie féminine (les lys d’Orléans). Cette étrange inversion héraldique s’explique si l’on remarque que l’homme tient ostensiblement un bâton noueux, l’emblème de Louis d’Orléans : celui qui accompagne Marguerite au tournoi n’est pas son mari, mais son père. Et les « enfants » sur la gauche ne sont probablement que des demoiselles d’honneur. Belzebuth, Hrabanus Maurus, De naturis rerum, lib. 15, cap. 6

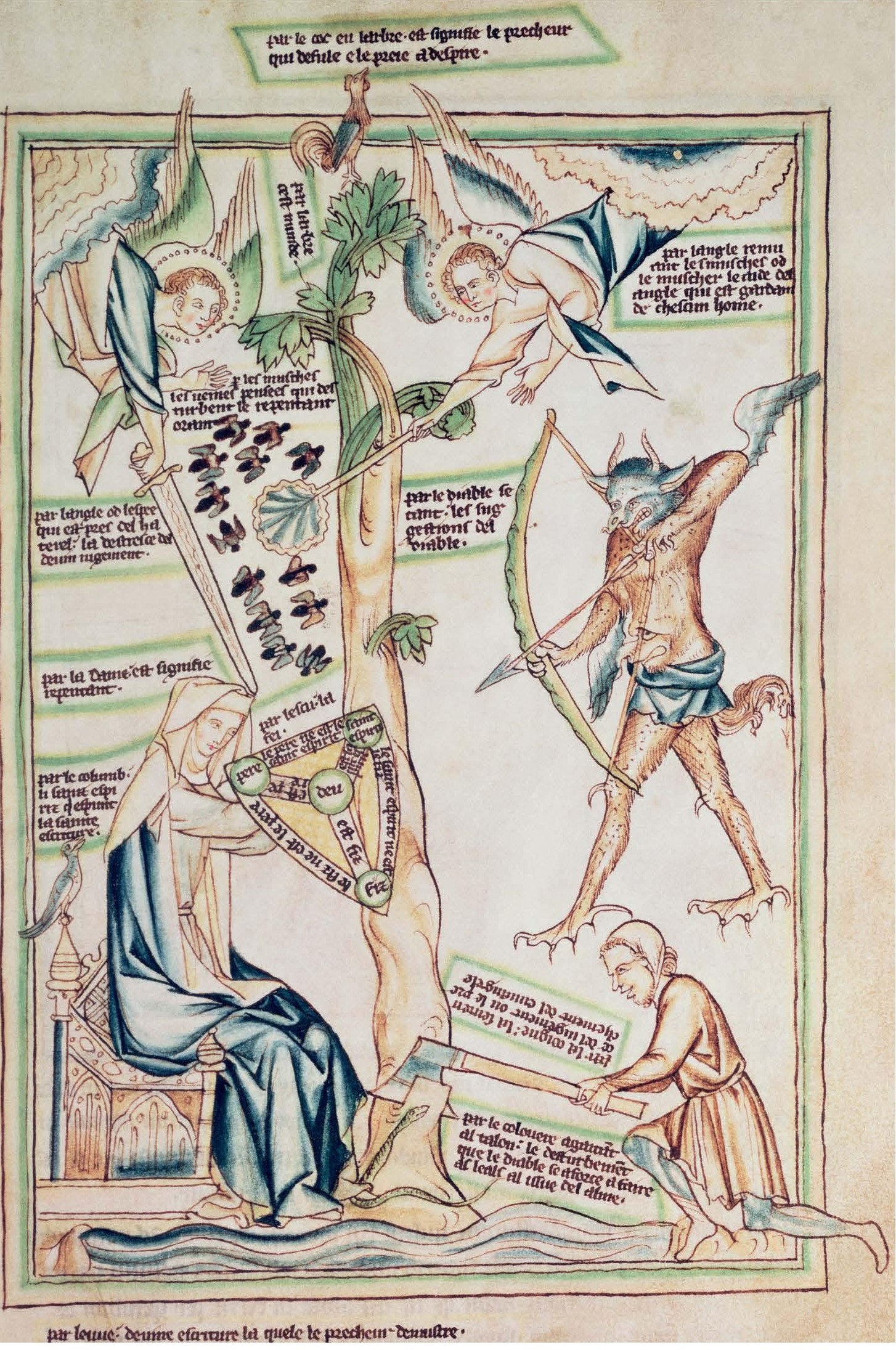

Belzebuth, Hrabanus Maurus, De naturis rerum, lib. 15, cap. 6 Allégorie de la vie chrétienne

Allégorie de la vie chrétienne

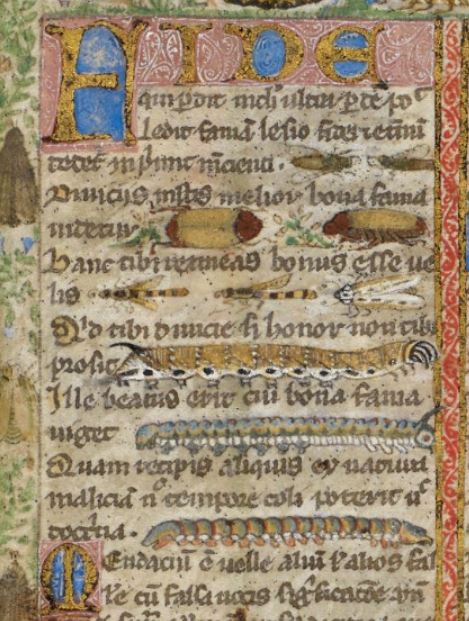

Ulrich von Lilienfeld, Concordantiae caritatis ,1450–1474, Morgan Library, M.1045 fol. 55v

Ulrich von Lilienfeld, Concordantiae caritatis ,1450–1474, Morgan Library, M.1045 fol. 55v Fol 4v

Fol 4v Fol 6v

Fol 6v Fol 6v (détail)

Fol 6v (détail) 1330-40, BL Add MS 28841 fol 11r

1330-40, BL Add MS 28841 fol 11r 1330-40, St Omer Psalter Yates Thompson MS 14 fol 78r.

1330-40, St Omer Psalter Yates Thompson MS 14 fol 78r. Fol 4v (détail)

Fol 4v (détail)

Adoration des Mages, Création du monde

Adoration des Mages, Création du monde Création du Ciel et de la Terre, fol LF19

Création du Ciel et de la Terre, fol LF19

Historia Plantarum, Giovannino Grassi, 1396-1400, Biblioteca Casanatense Ms.459 fol 165R

Historia Plantarum, Giovannino Grassi, 1396-1400, Biblioteca Casanatense Ms.459 fol 165R

Cantiques Rothschild, vers 1300, Yale university library, Beinecke MS 404 fol 157r

Cantiques Rothschild, vers 1300, Yale university library, Beinecke MS 404 fol 157r Psautier de Gorleston, Angleterre, 1310-1324, BL Add. 49622 fol 7v

Psautier de Gorleston, Angleterre, 1310-1324, BL Add. 49622 fol 7v

Bible de Konrad de Vechta 1403, Antwerp, Museum Plantin-Moretus. Vol 1 p 419 (fol 210r)

Bible de Konrad de Vechta 1403, Antwerp, Museum Plantin-Moretus. Vol 1 p 419 (fol 210r) Fol. 116v

Fol. 116v Fol. 133r

Fol. 133r Annonciation, Livre d’Heures, Maître des Initiales de Bruxelles, vers 1407, BL Add MS 29433 fol 20

Annonciation, Livre d’Heures, Maître des Initiales de Bruxelles, vers 1407, BL Add MS 29433 fol 20

Fuite en Egypte, Livre d’Heures, Maître des Initiales de Bruxelles, vers 1407, BL Add MS 29433 fol 20

Fuite en Egypte, Livre d’Heures, Maître des Initiales de Bruxelles, vers 1407, BL Add MS 29433 fol 20 25009

25009 25010

25010

St Jean l’Evangéliste, fol 16v (détail)

St Jean l’Evangéliste, fol 16v (détail) Fol 50v

Fol 50v Fol 52v

Fol 52v

Livre d’Heures, France, vers 1510, NYPL MS. MA 154, fol. 77v

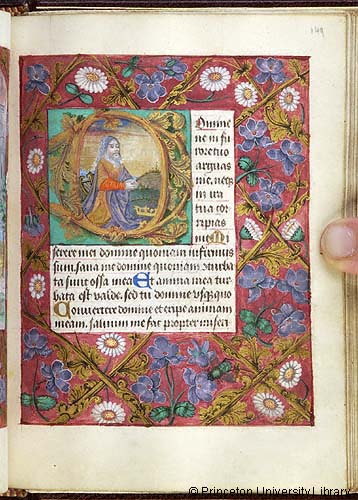

Livre d’Heures, France, vers 1510, NYPL MS. MA 154, fol. 77v Livre d’Heures, Pays Bas, vers 1500, Princeton Garrett 57 fol 149r

Livre d’Heures, Pays Bas, vers 1500, Princeton Garrett 57 fol 149r

Bible, 1460-70, Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 37, Bl. 067v

Bible, 1460-70, Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 37, Bl. 067v

Couronnement de la Vierge, Heures d’Engelbert de Nassau, Maître viennois de Marie de Bourgogne, 1475-85, Bodleian Library MS. Douce 220 fol 171r

Couronnement de la Vierge, Heures d’Engelbert de Nassau, Maître viennois de Marie de Bourgogne, 1475-85, Bodleian Library MS. Douce 220 fol 171r

Livre d’Heures de Marie de Bourgogne, vers 1477, ÖNB, Cod 1857 fol 157r

Livre d’Heures de Marie de Bourgogne, vers 1477, ÖNB, Cod 1857 fol 157r

Fol 10v-11r

Fol 10v-11r Le Christ au Jardin des Oliviers, Le baiser de Judas, fol 45v-46r

Le Christ au Jardin des Oliviers, Le baiser de Judas, fol 45v-46r

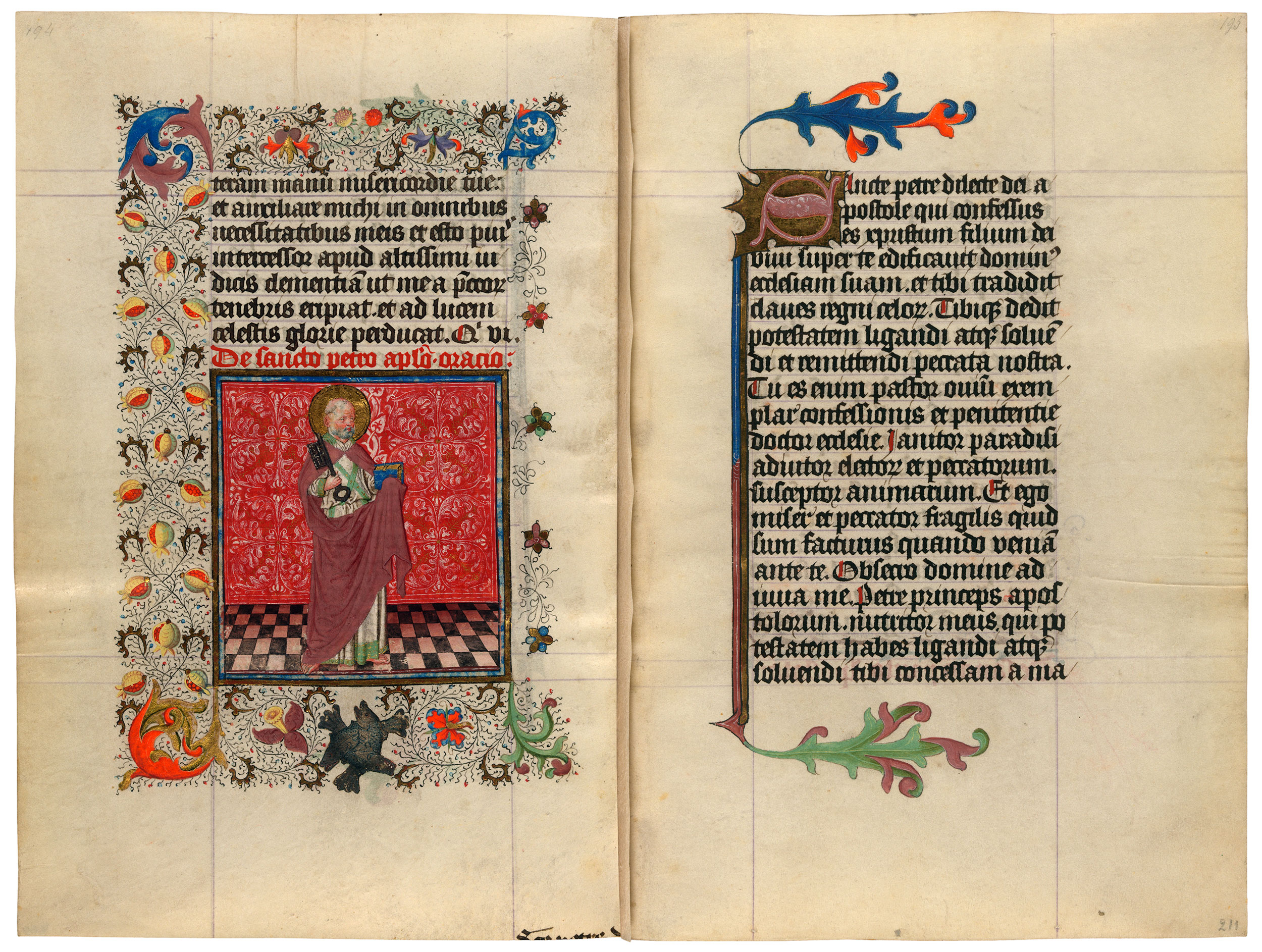

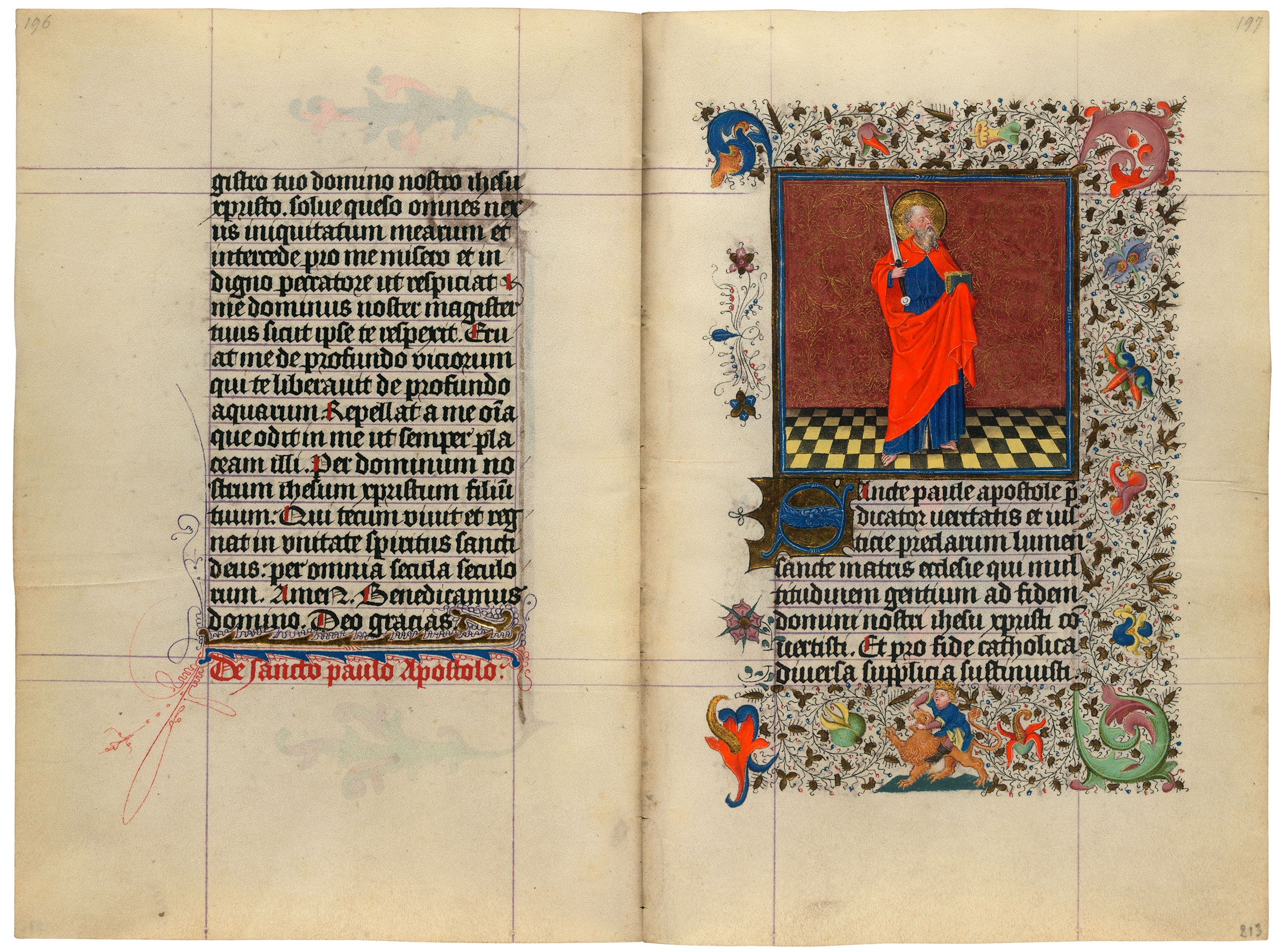

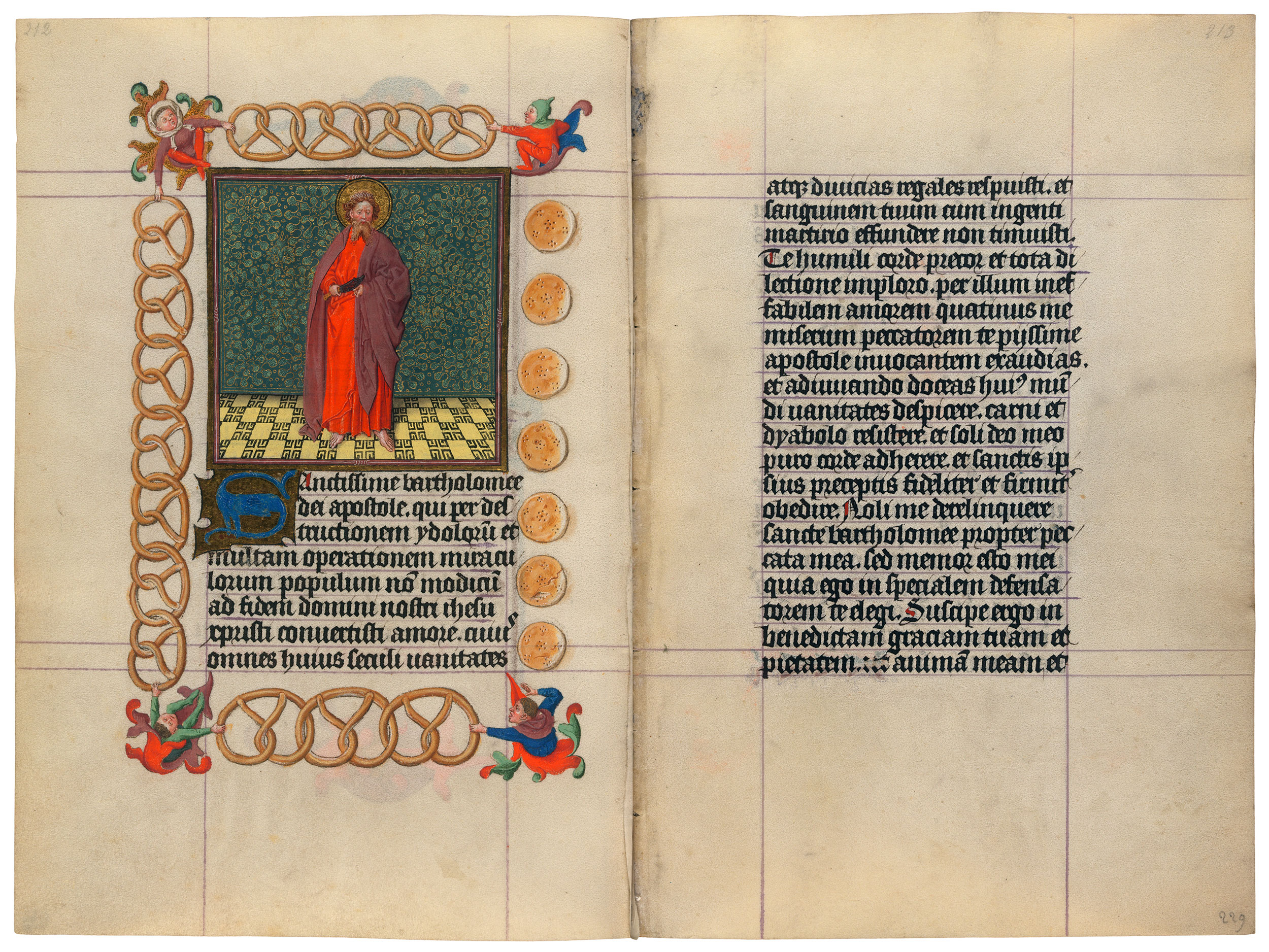

Saint Paul, pp 212-13

Saint Paul, pp 212-13 Saint Paul (détail), p 213

Saint Paul (détail), p 213 Saint André (détail), p 214

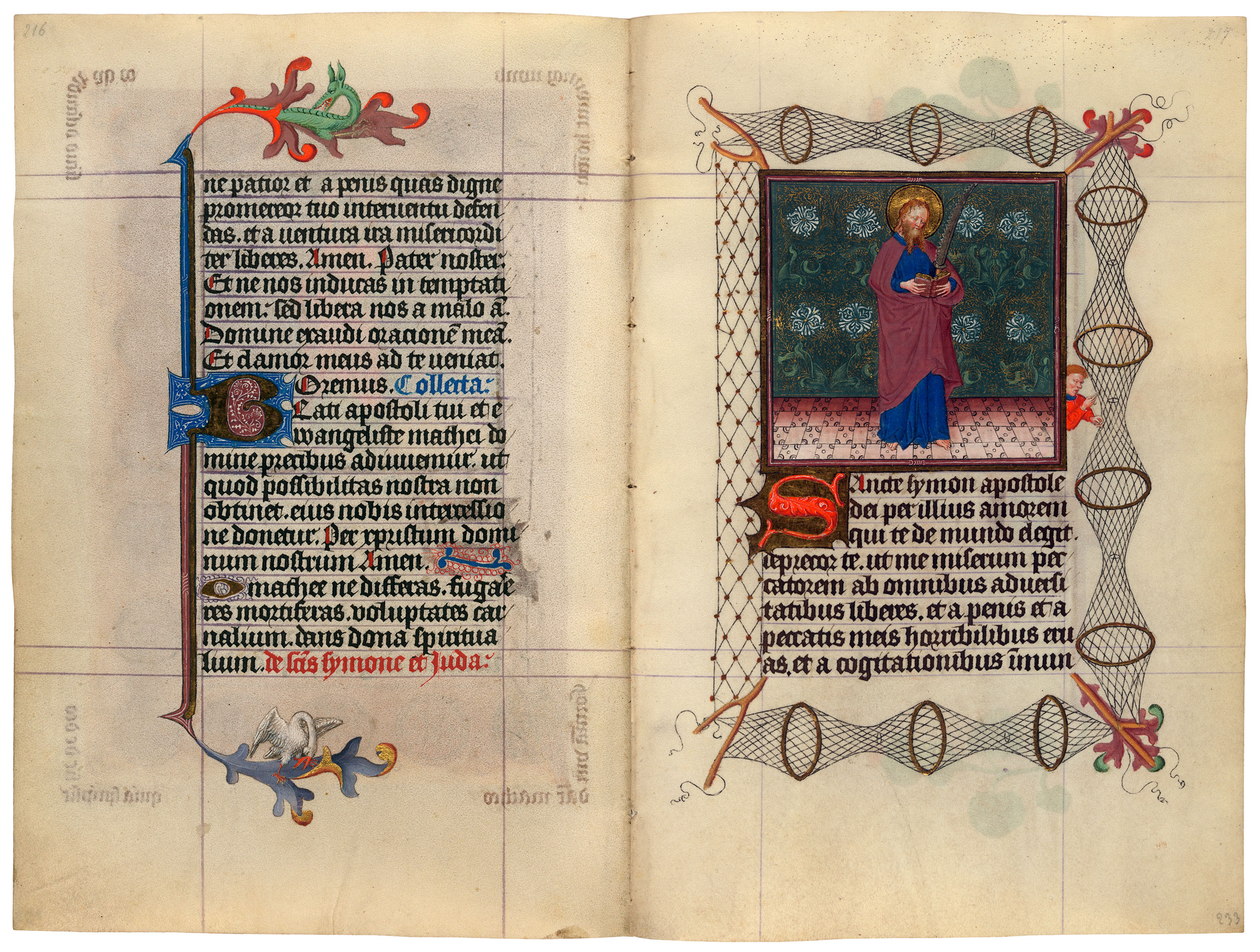

Saint André (détail), p 214 Saint Jacques le Majeur, p 216

Saint Jacques le Majeur, p 216 Saint Thomas (détail), p 221

Saint Thomas (détail), p 221

Saint Jean, p 218

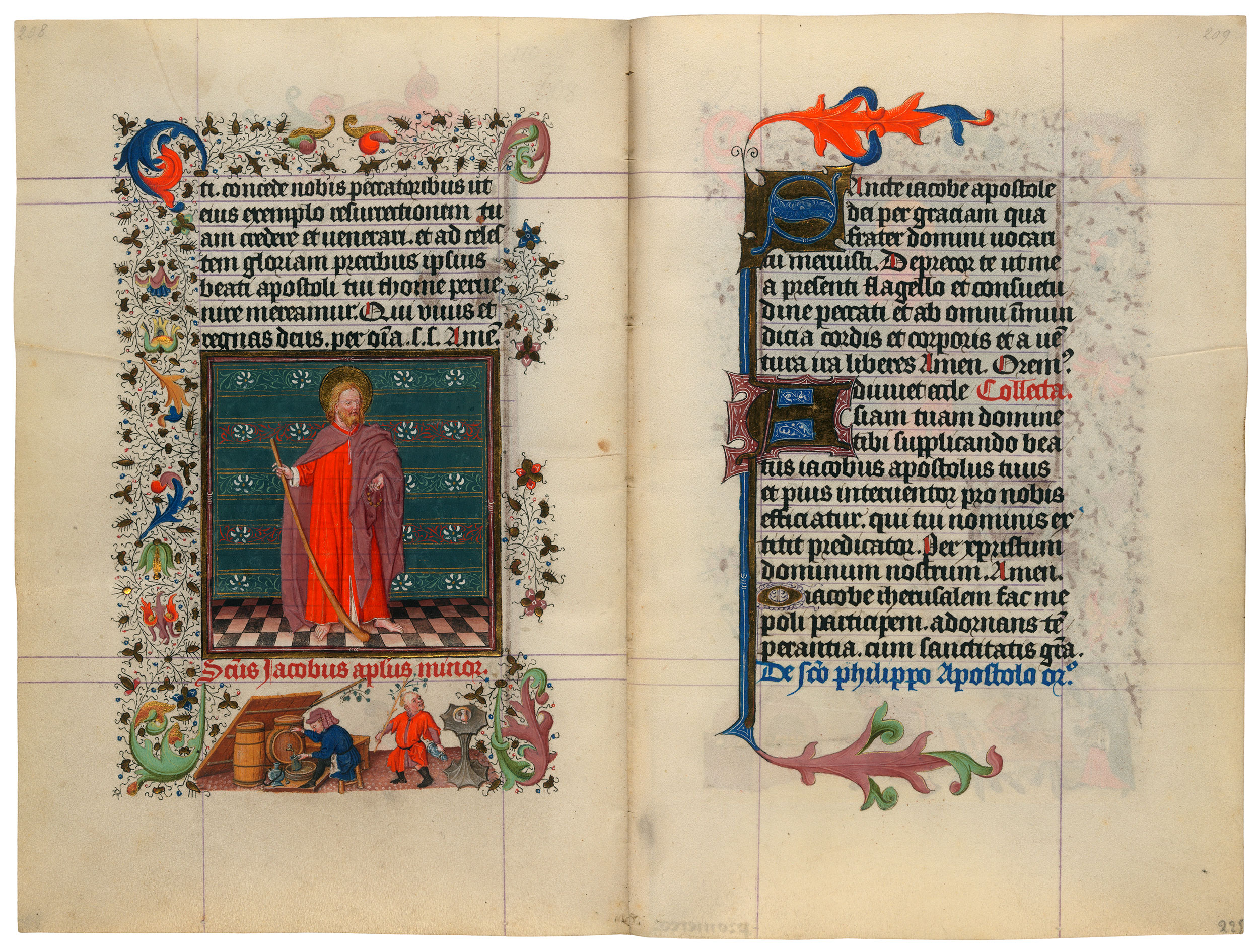

Saint Jean, p 218 Saint Jacques, pp. 224-25

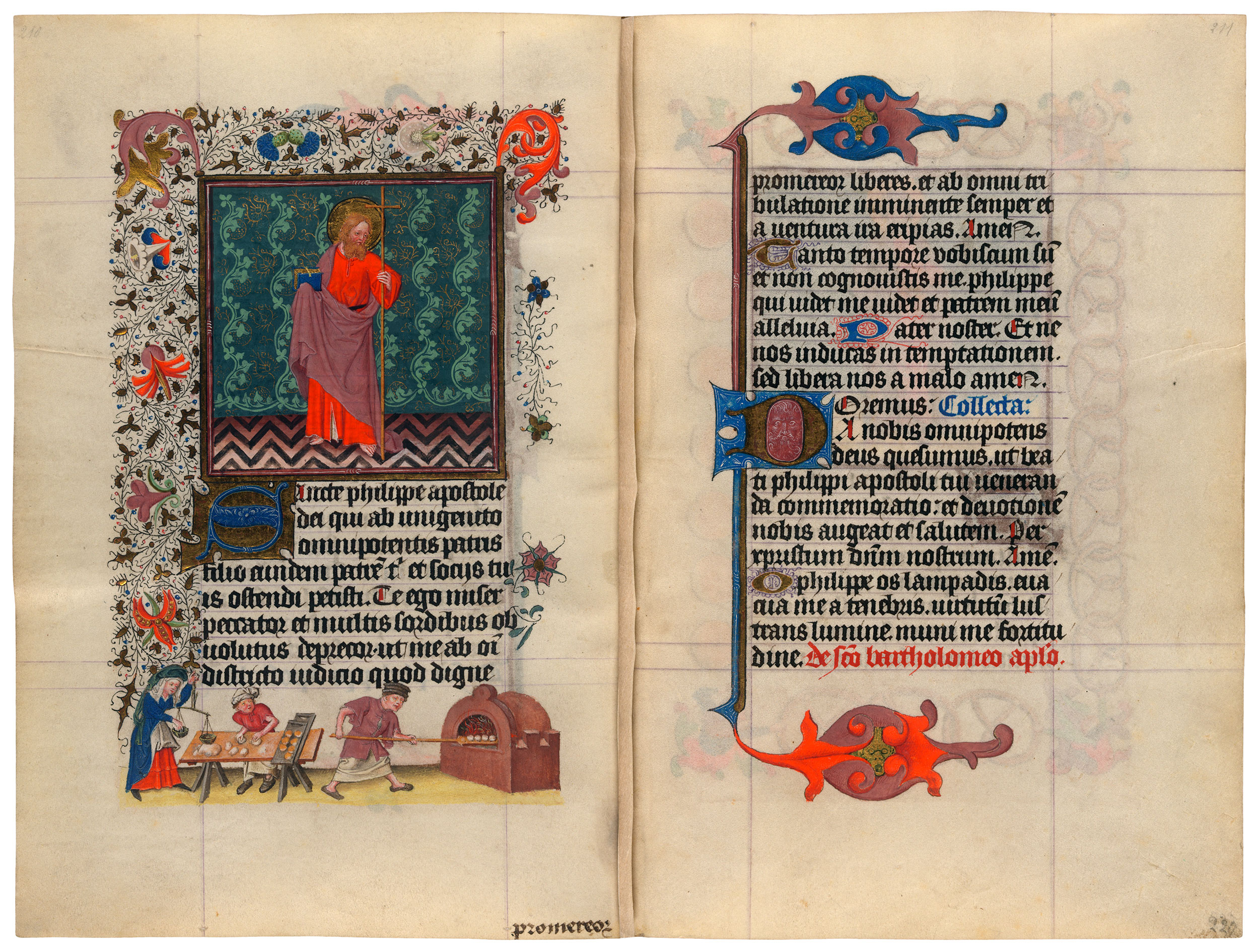

Saint Jacques, pp. 224-25 St Philippe, pp. 226-27

St Philippe, pp. 226-27 Saint Barthélémy, pp. 228-29

Saint Barthélémy, pp. 228-29

Saint Simon, pp. 232-33

Saint Simon, pp. 232-33 St Matthieu, p 234-35

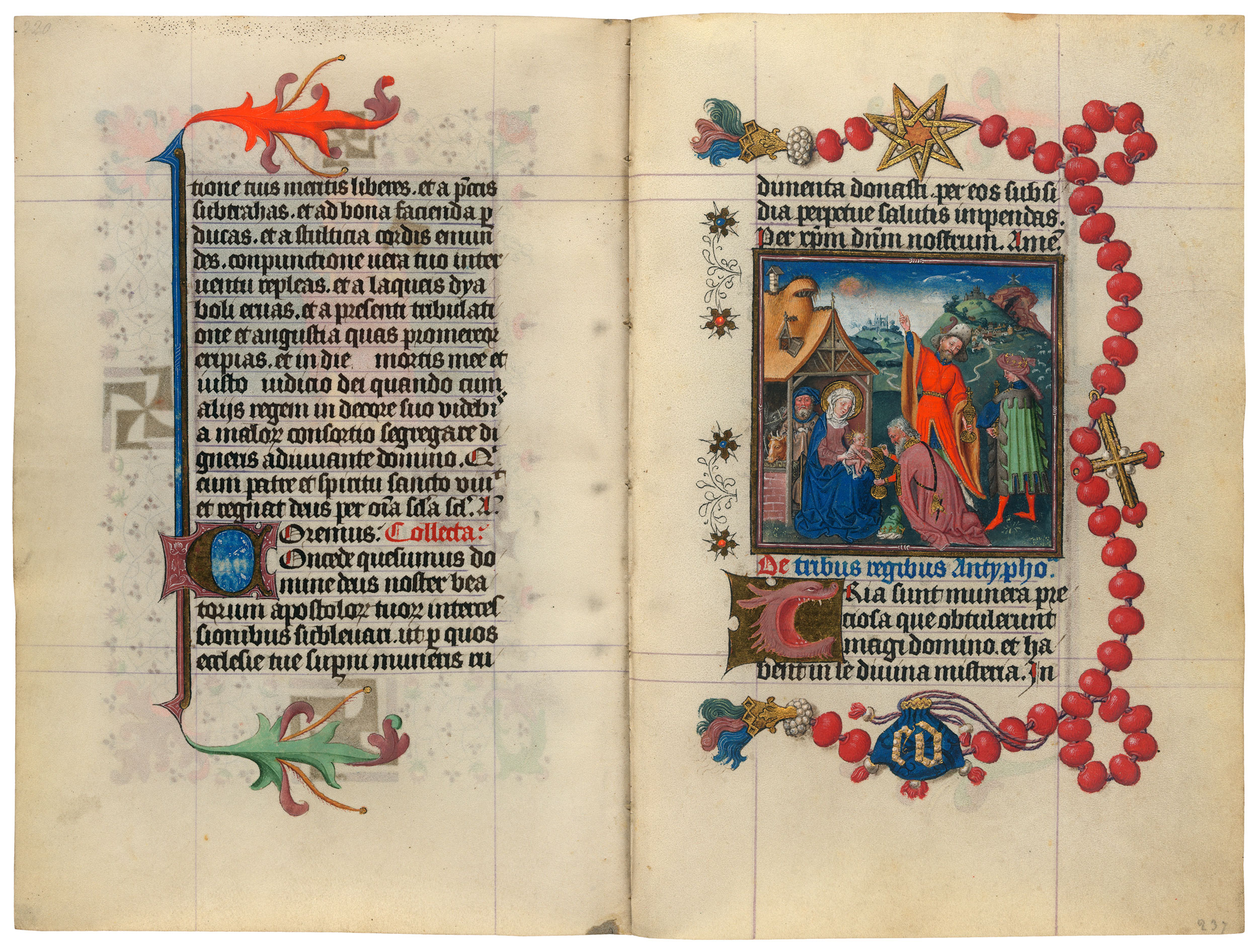

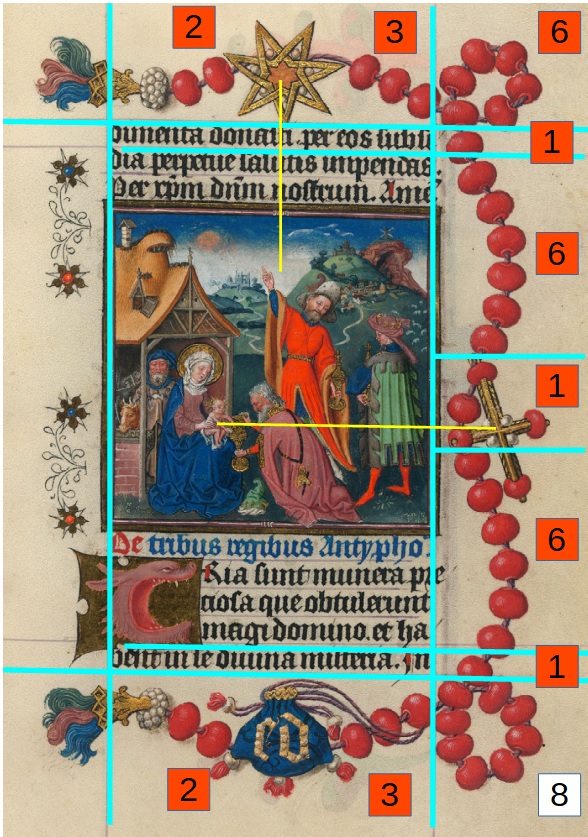

St Matthieu, p 234-35 Les Rois Mages, pp. 236–37

Les Rois Mages, pp. 236–37 Folio 43v (détail)

Folio 43v (détail)

Annonciation

Annonciation Messe des Morts

Messe des Morts Livre d’Heures, Belgique

Livre d’Heures, Belgique

Livre d’Heures, Bruges

Livre d’Heures, Bruges Saint Grégoire le Grand, pp. 240-41

Saint Grégoire le Grand, pp. 240-41

Heures d’Engelbert de Nassau, 1475-85, Bodleian Douce 219 fol 14v

Heures d’Engelbert de Nassau, 1475-85, Bodleian Douce 219 fol 14v

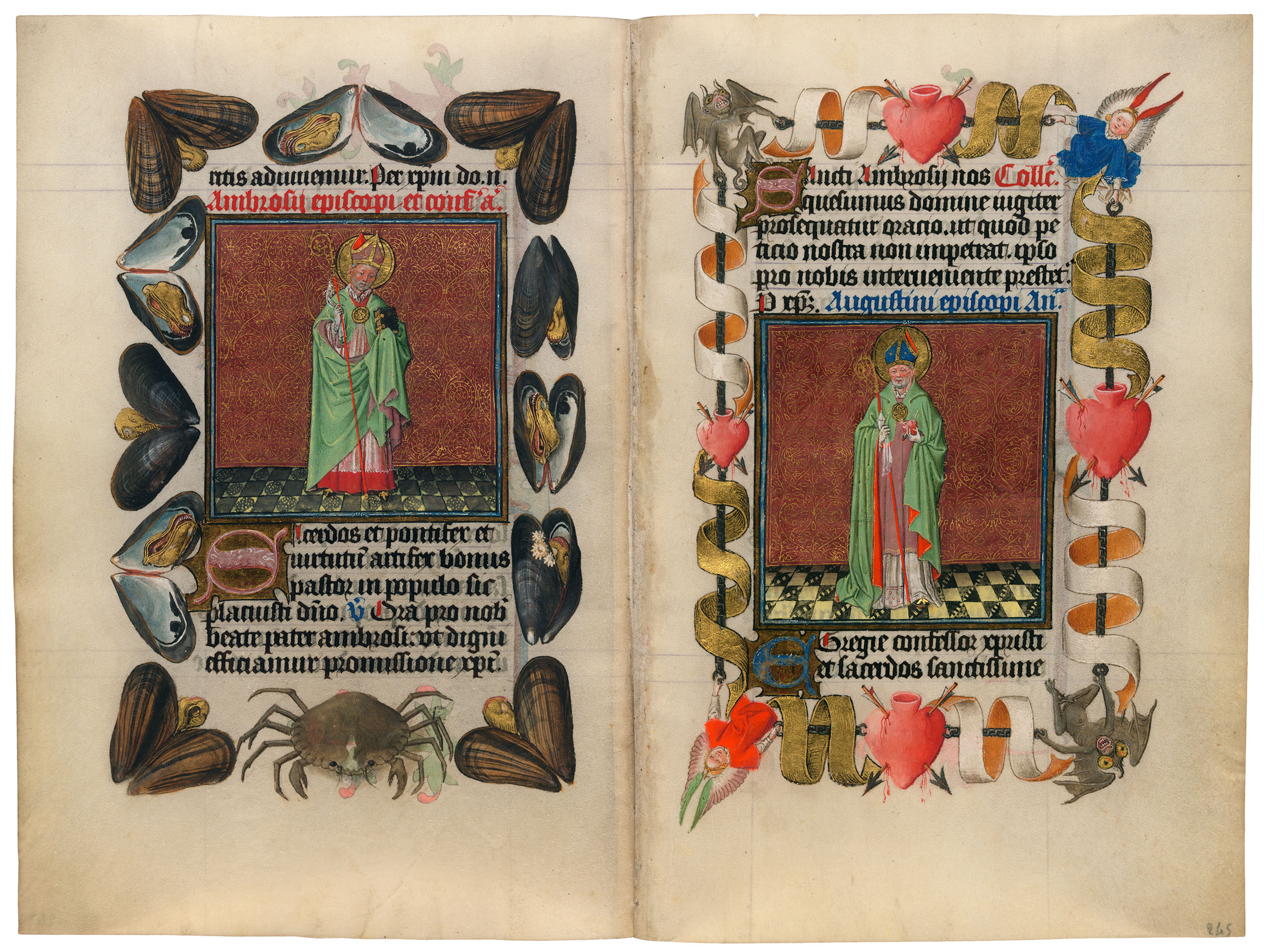

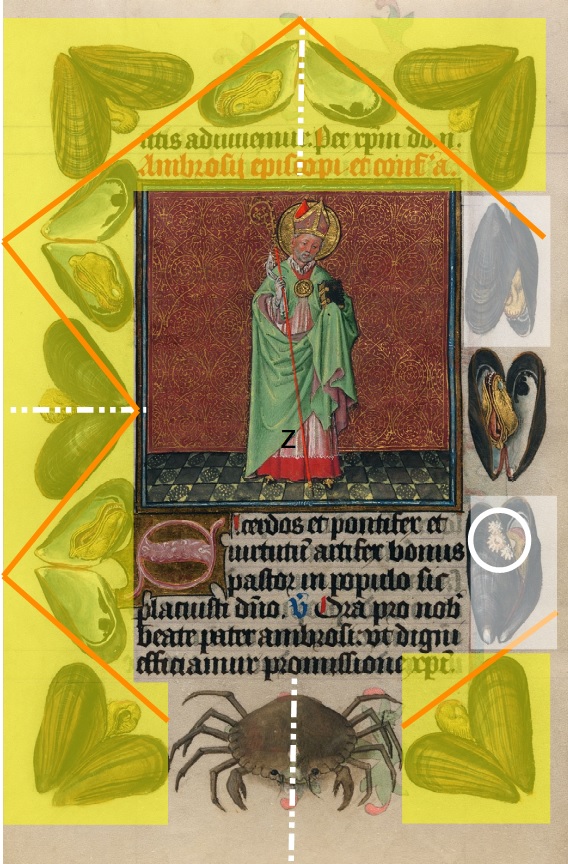

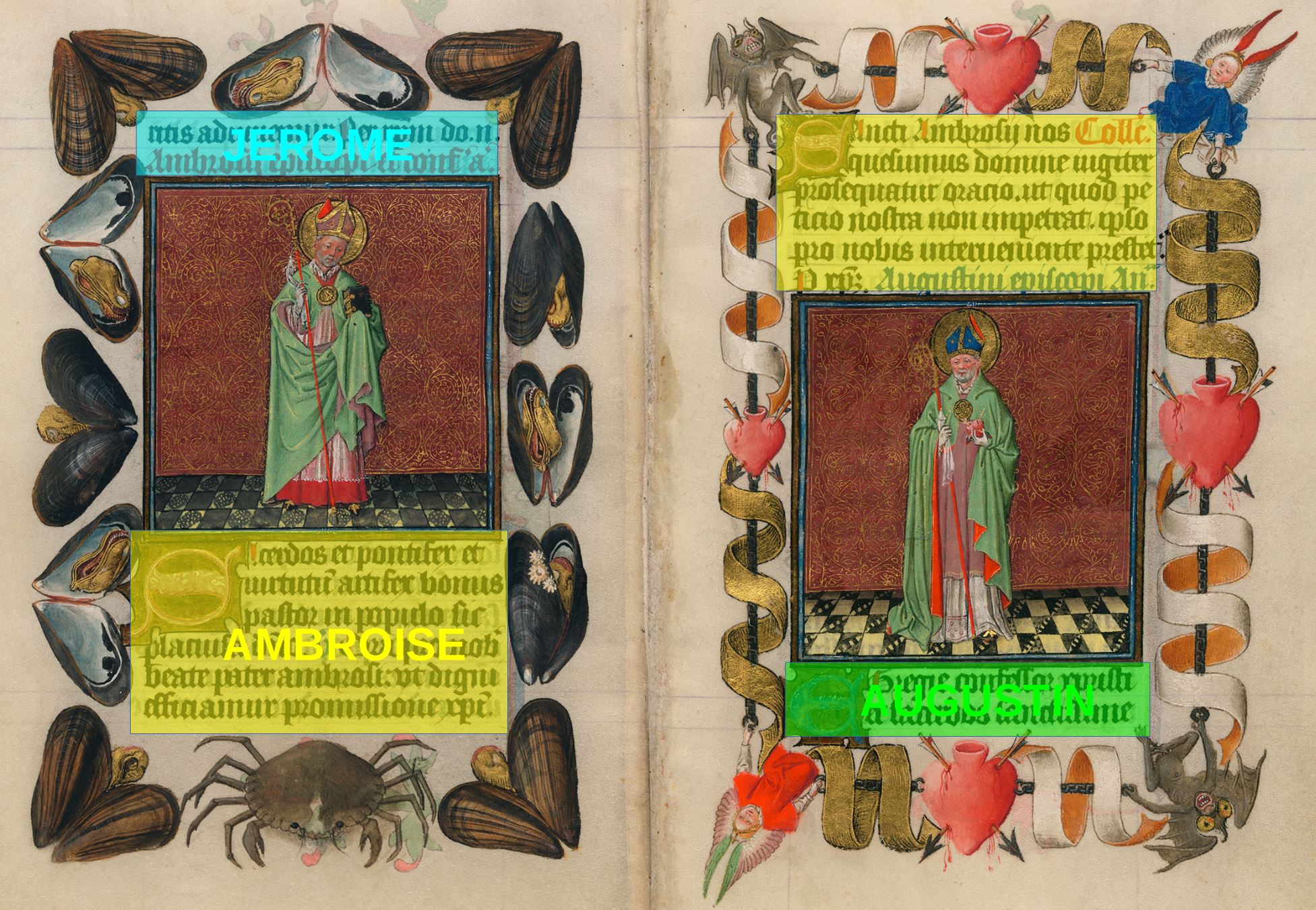

Saint Ambroise, p 244

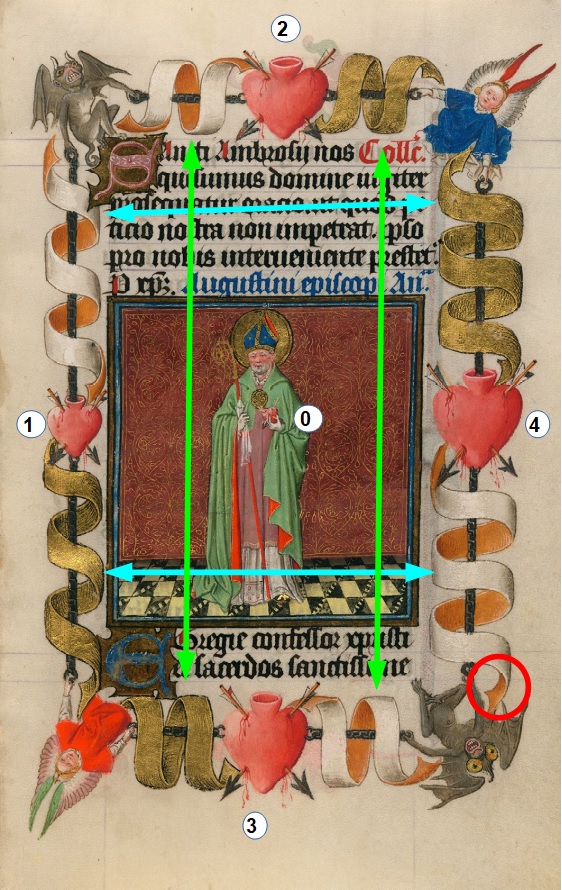

Saint Ambroise, p 244  Saint Augustin, pp. 245

Saint Augustin, pp. 245

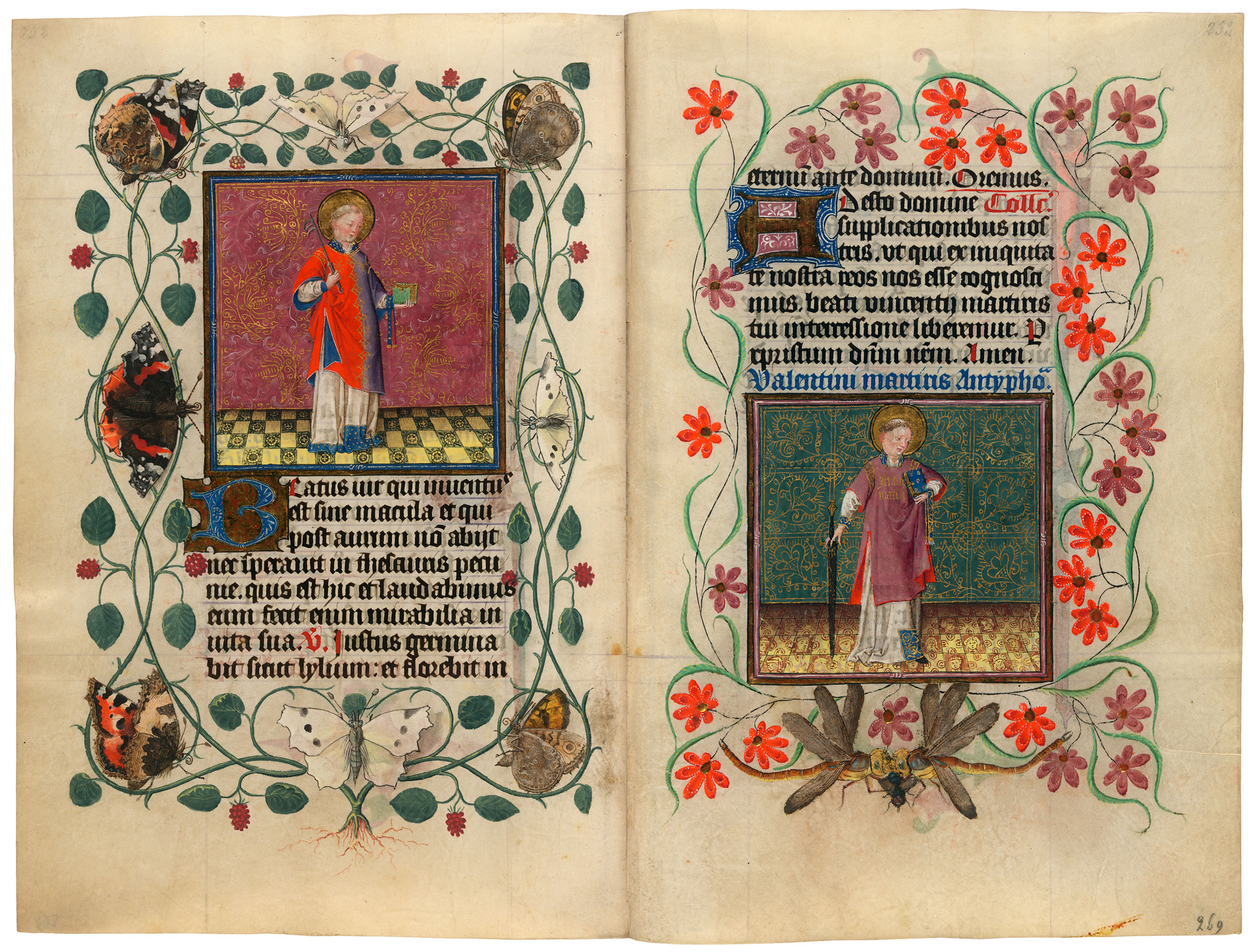

Saint Vincent et Saint Valentin, pp. 268-69

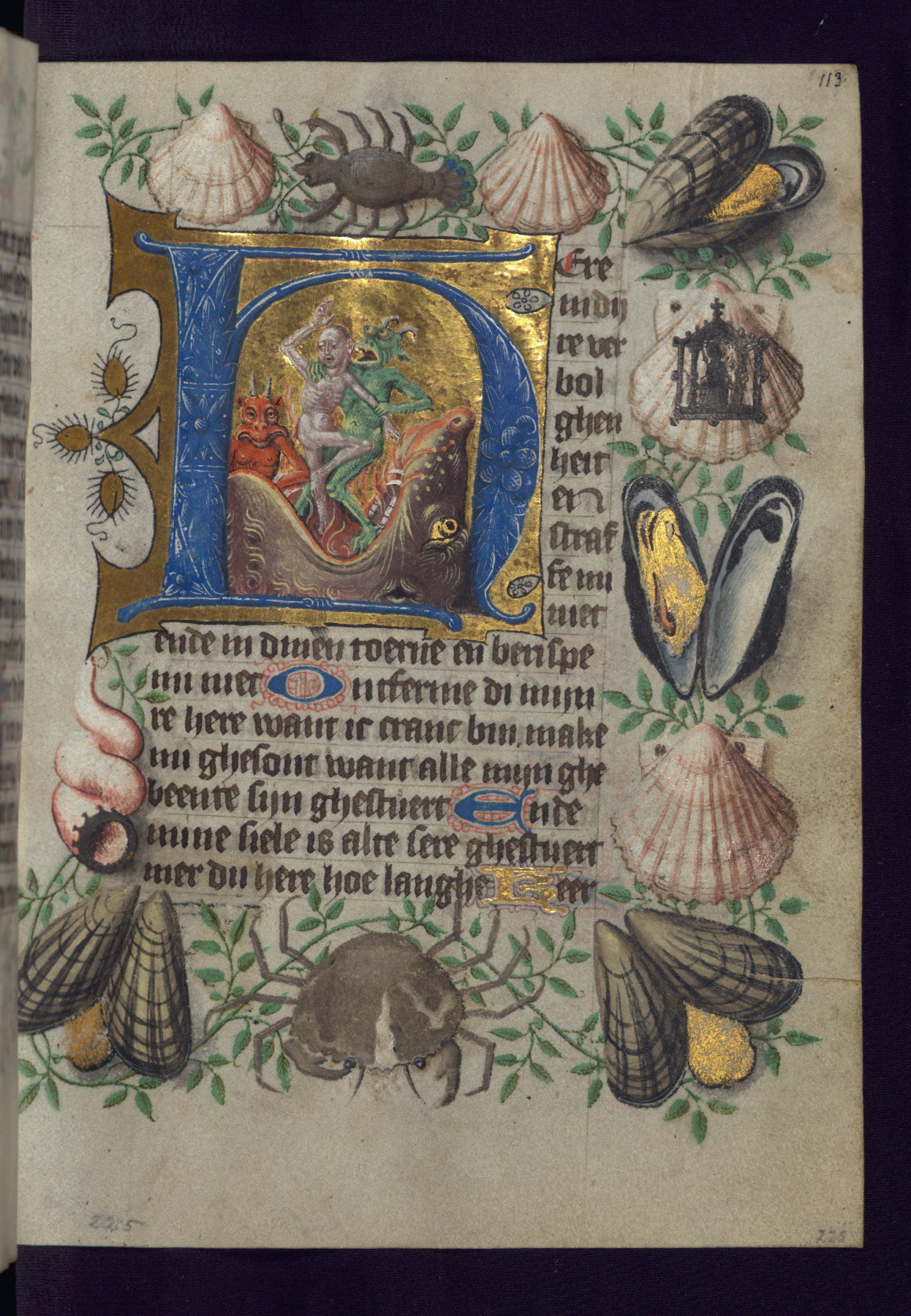

Saint Vincent et Saint Valentin, pp. 268-69 Les Ames dans la Bouche de l’Enfer

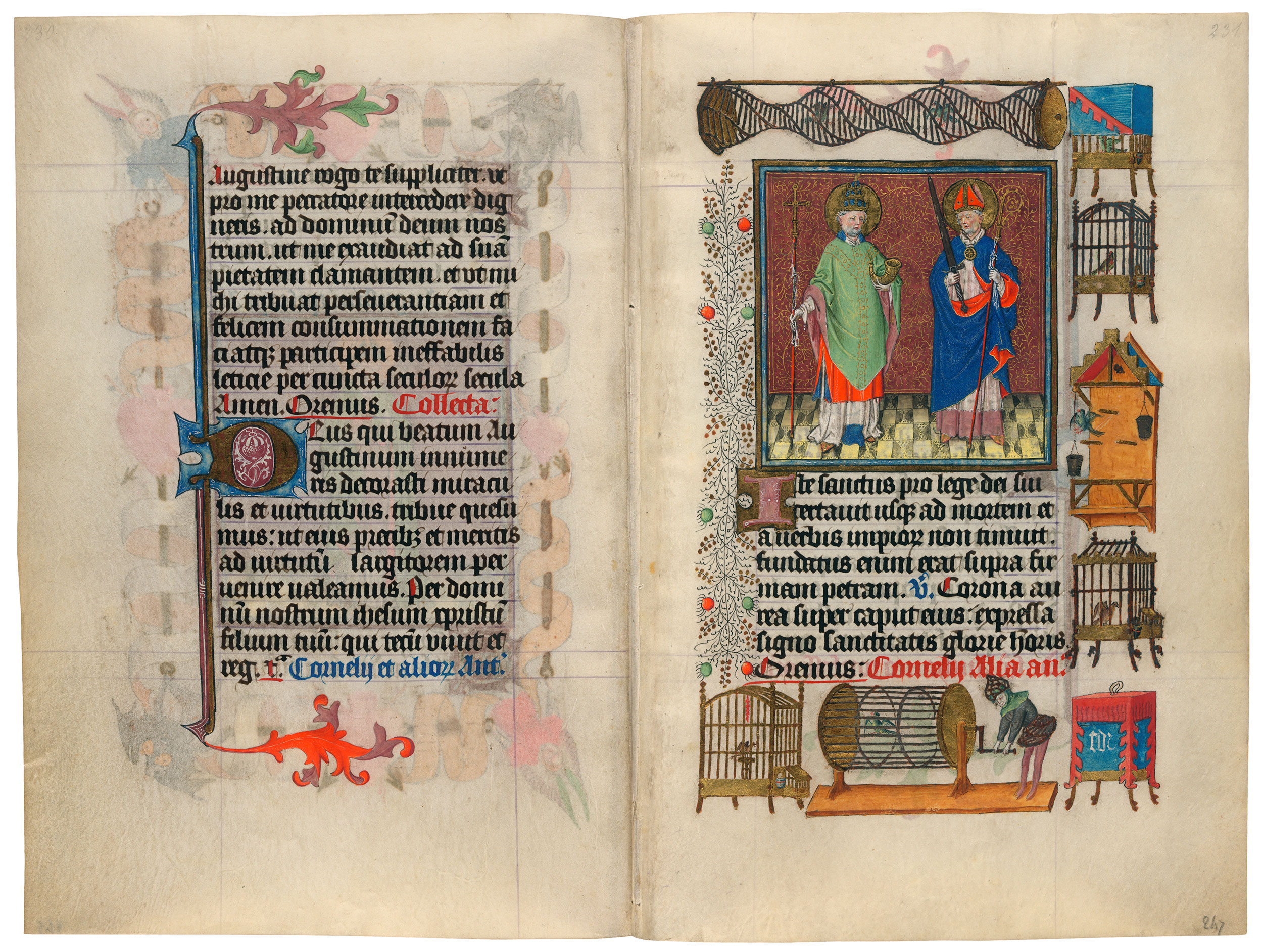

Les Ames dans la Bouche de l’Enfer Saint Corneille and Saint Cyprien, pp. 246–47

Saint Corneille and Saint Cyprien, pp. 246–47

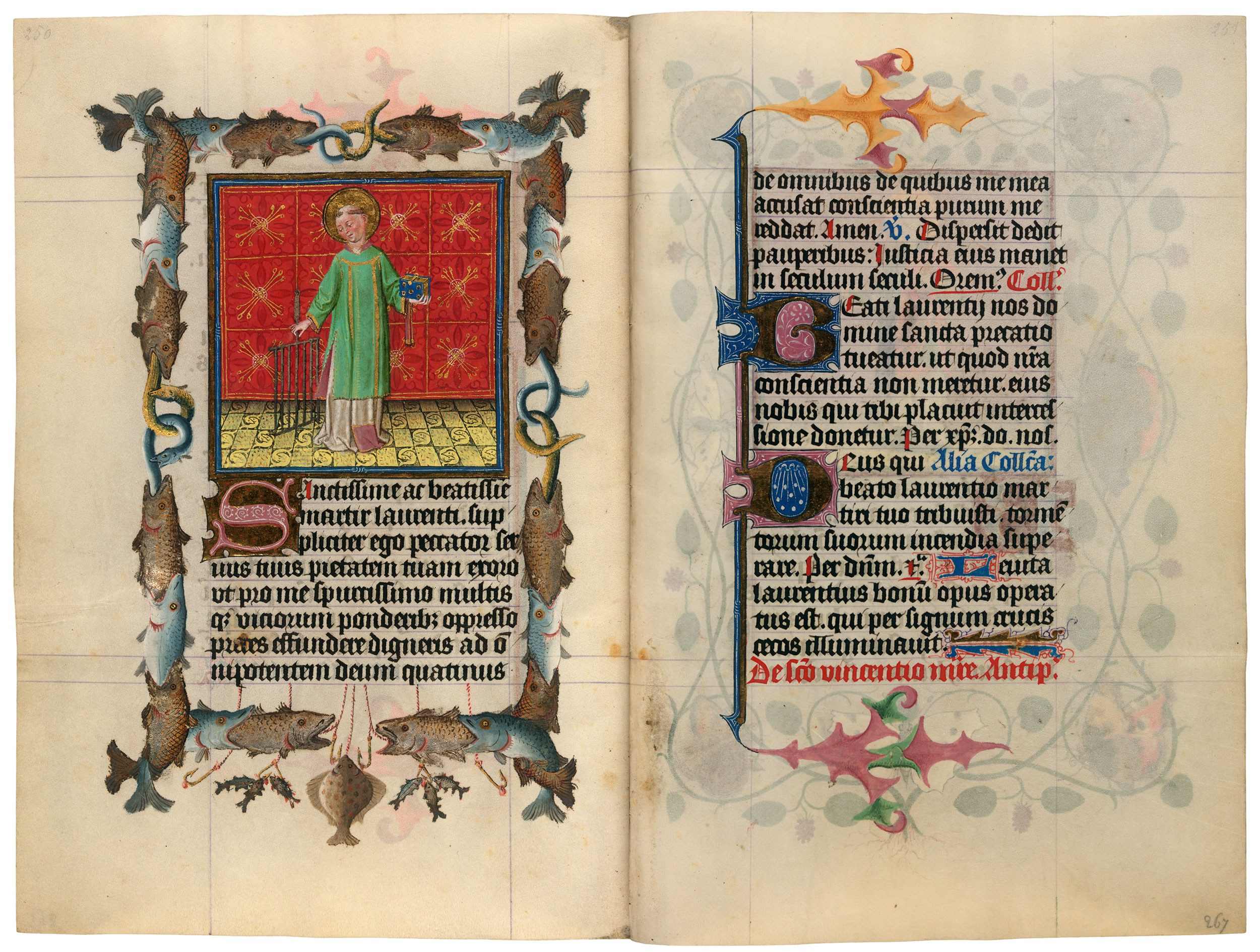

St Laurent, pp. 266-67

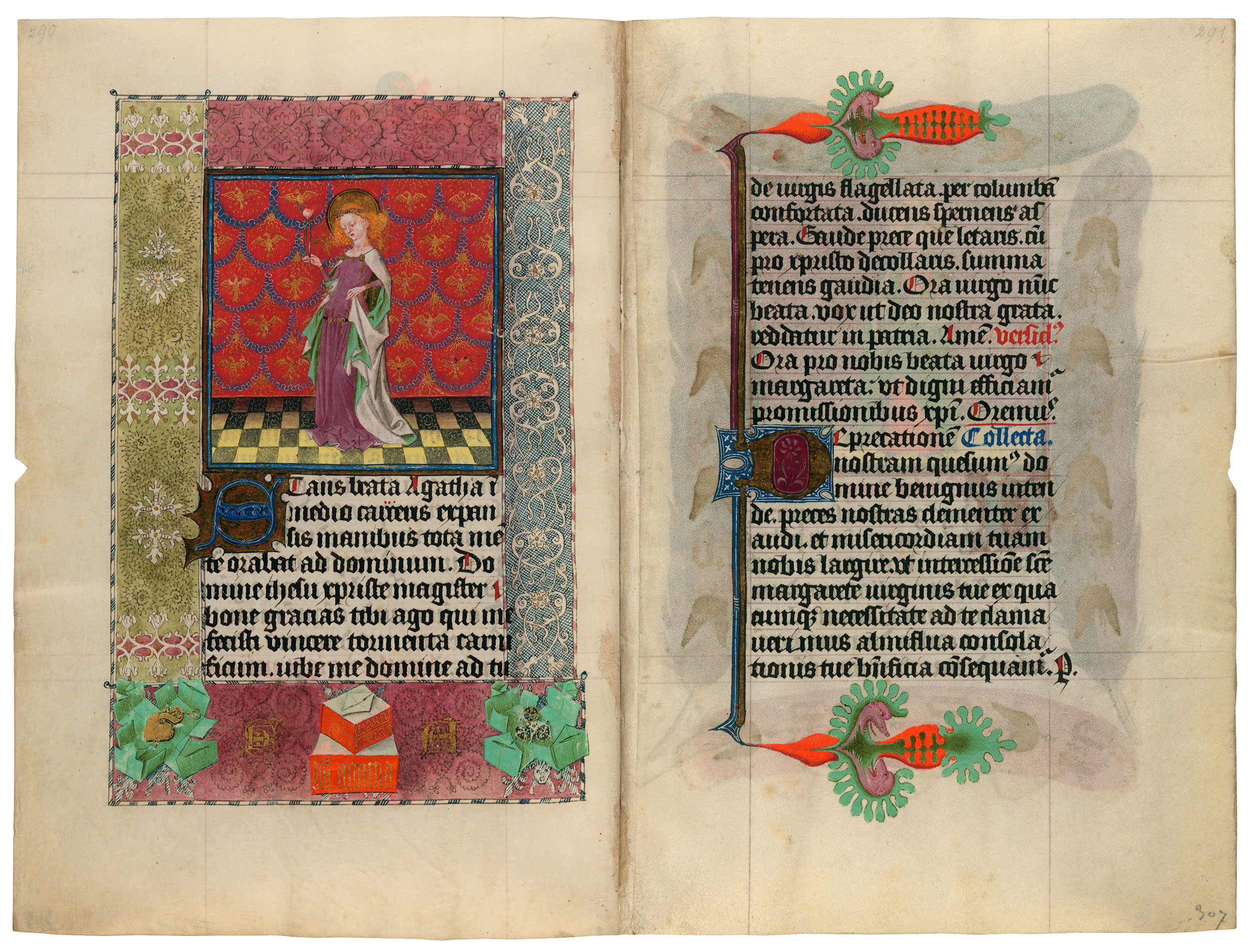

St Laurent, pp. 266-67 Ste Agathe, p 306–307

Ste Agathe, p 306–307

Massacre des Innocents, fol 106v

Massacre des Innocents, fol 106v Fol 11v

Fol 11v Fol 12r

Fol 12r Saint Jean, fol 182r

Saint Jean, fol 182r Saint Luc, fol 184r

Saint Luc, fol 184r Saint Matthieu, fol 186r

Saint Matthieu, fol 186r Saint Marc, fol 189r

Saint Marc, fol 189r Fol 70

Fol 70 Fol 190

Fol 190 Nativité, fol 157

Nativité, fol 157 Enterrement et ascension de Marie, fol 171

Enterrement et ascension de Marie, fol 171

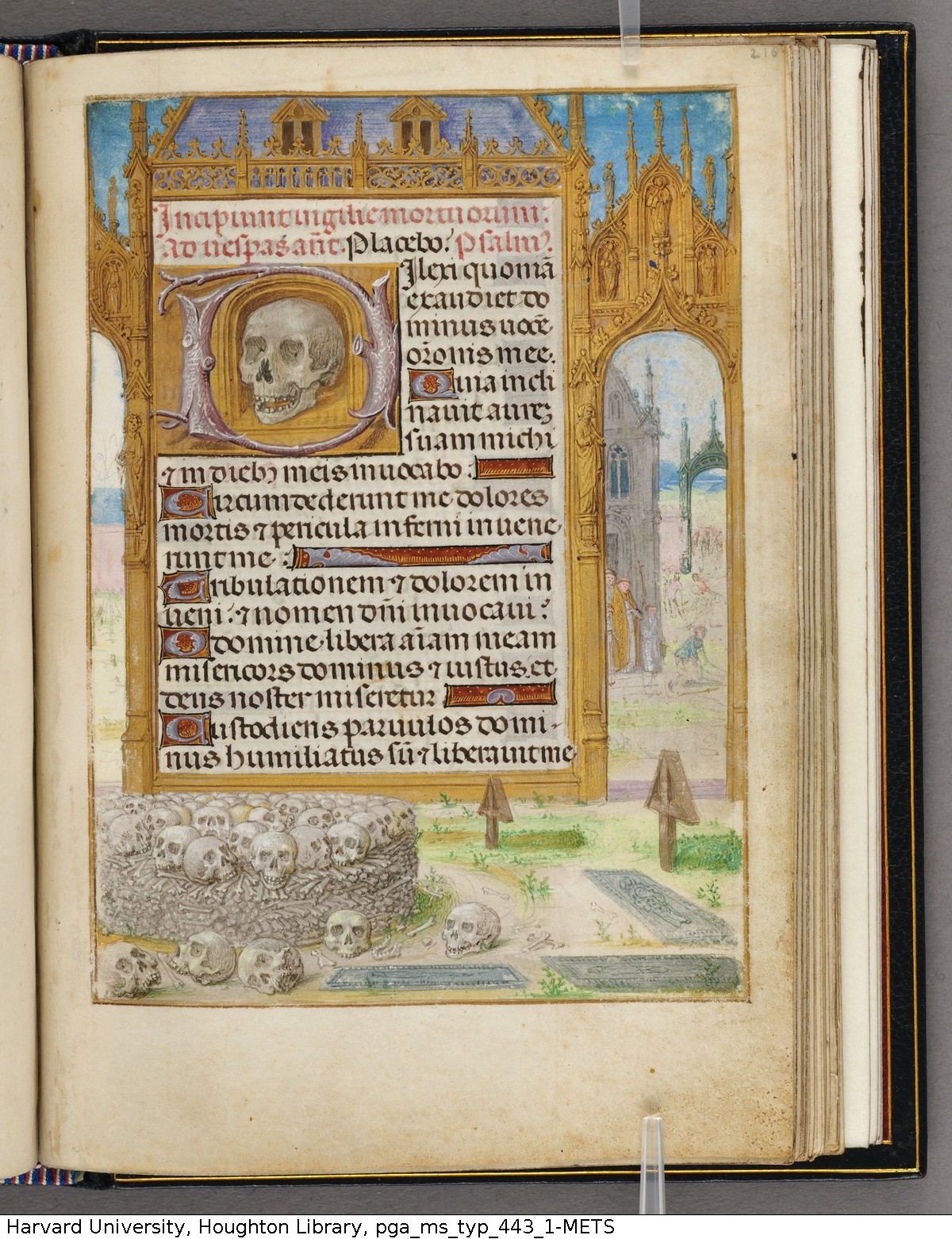

Page de tête de la Vigile des Morts, fol 216

Page de tête de la Vigile des Morts, fol 216 Le Saint Sacrement

Le Saint Sacrement Ascension, fol 184r

Ascension, fol 184r Miserere (le roi David), fol 100r

Miserere (le roi David), fol 100r Visitation, fol. 54v

Visitation, fol. 54v Bréviaire de Brukenthal, 1490-95, Museum Brukenthal, MS 761 p 26, Sibiu [1]

Bréviaire de Brukenthal, 1490-95, Museum Brukenthal, MS 761 p 26, Sibiu [1] Heures de Marie de Castille, 1486-1506, BL Add MS 18852 fol 14v

Heures de Marie de Castille, 1486-1506, BL Add MS 18852 fol 14v Fol 158v

Fol 158v Fol 159r

Fol 159r

Crucifixion, fol. 18v

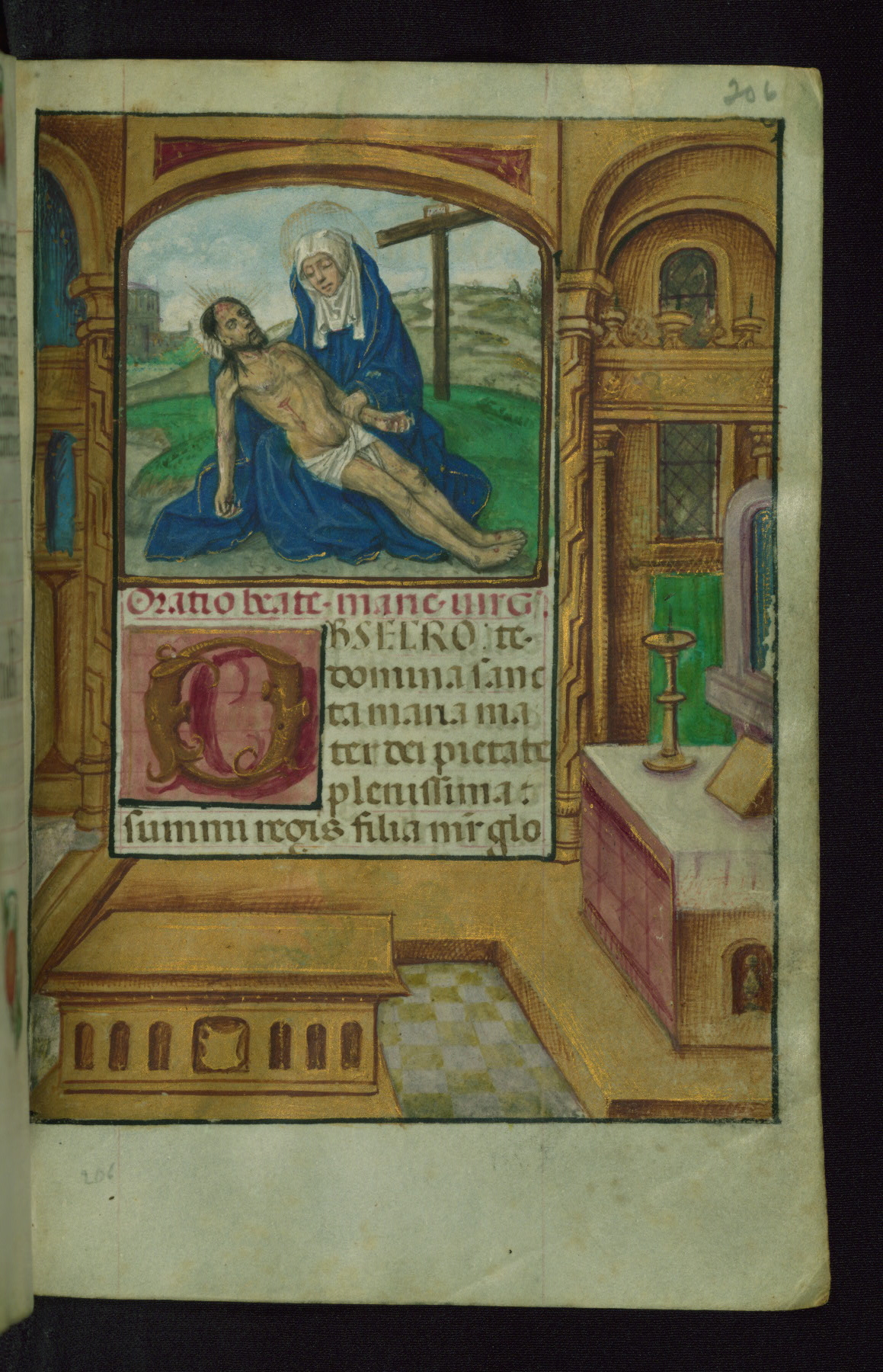

Crucifixion, fol. 18v Pieta, fol. 206r

Pieta, fol. 206r Résurrection de Lazare, fol 158v

Résurrection de Lazare, fol 158v David et Bethsabée, fol 133v

David et Bethsabée, fol 133v

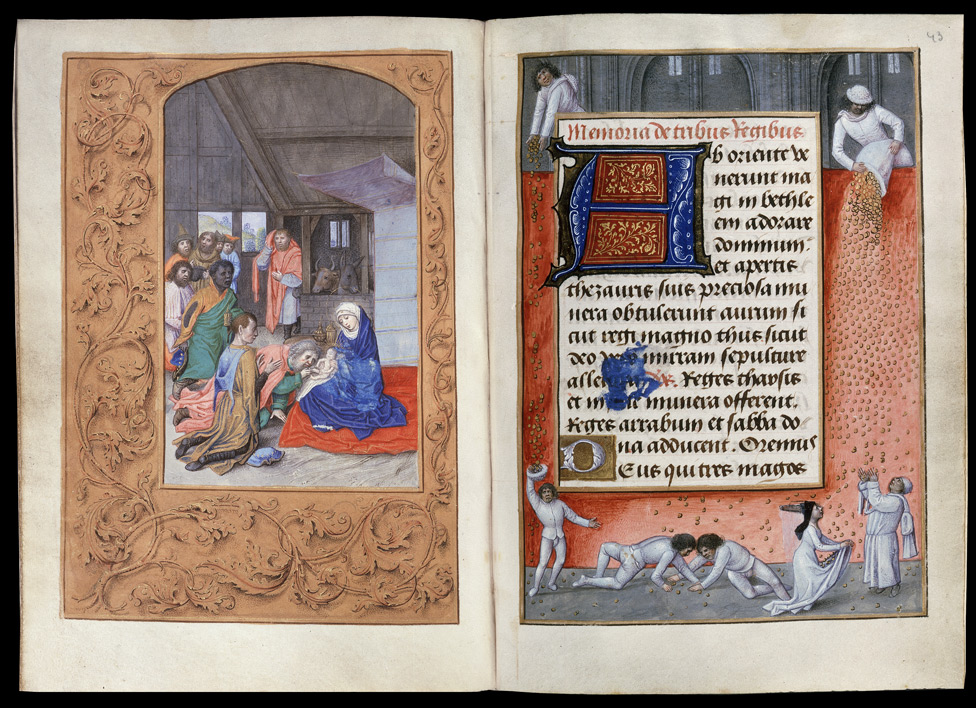

Adoration des Rois, fol 42 et 43

Adoration des Rois, fol 42 et 43

Fol 44v

Fol 44v Fol 45r

Fol 45r Sainte Zita, Fol 66v

Sainte Zita, Fol 66v Tournoi d’amour, fol 67r

Tournoi d’amour, fol 67r

Saint Marc, fol. 46r

Saint Marc, fol. 46r Adoration des Rois, fol. 95v

Adoration des Rois, fol. 95v sss

sss

Heures de Marie de Bourgogne [1a]

Heures de Marie de Bourgogne [1a]

Folio 43V (détail St Jean)

Folio 43V (détail St Jean) L’Annonciation, fol 19v

L’Annonciation, fol 19v Obsecro te, fol 20r

Obsecro te, fol 20r

Le Jardin des Oliviers, fol 56v

Le Jardin des Oliviers, fol 56v L’Annonciation, fol 57r

L’Annonciation, fol 57r Fol 15r

Fol 15r Livre d’Heures de Jeanne de La Tour Landry

Livre d’Heures de Jeanne de La Tour Landry Heures de Comeau 1490-1510, BNF NAL 3197 fol 20r, Gallica

Heures de Comeau 1490-1510, BNF NAL 3197 fol 20r, Gallica

Fol 16v

Fol 16v

Fol 145v

Fol 145v Fol 146r

Fol 146r Fol. 127v

Fol. 127v Fol 128r

Fol 128r Mise en Croix, fol 43v

Mise en Croix, fol 43v

Fol 44r

Fol 44r

Annonciation, fol 180v 181r

Annonciation, fol 180v 181r