1 Débordements : avant le Xème siècle

Bien que les commentateurs signalent ici ou là une figure qui dépasse du cadre, il semble que ces cas très particuliers n’aient pas été identifiés comme un procédé graphique récurrent et méritant explication : tâche d’autant plus vouée à l’échec, pour un historien d’art, qu’il n’existe ni source textuelle, ni corpus suffisamment fourni pour permettre des comparatifs. La littérature est donc très maigre, mis à part quelques considérations théoriques rapides, et en général anachroniques, sur les questions de hors-cadre et de marge : on devine combien ces mots glissants peuvent nous emporter loin.

Cette série d’articles aborde donc un sujet pratiquement vierge, et qui s’est révélé étonnamment fécond. Ils présentent certains exemples bien connus, d’autre moins, en essayant de cerner la part des conventions de l’époque et la part de l’originalité de l’artiste. Les débordements ont toujours été suffisamment rares pour attirer l’oeil, en général pour une raison bien précise. Nous verrons qu’elle n’est pas si difficile à comprendre, le tout étant de se poser la question.

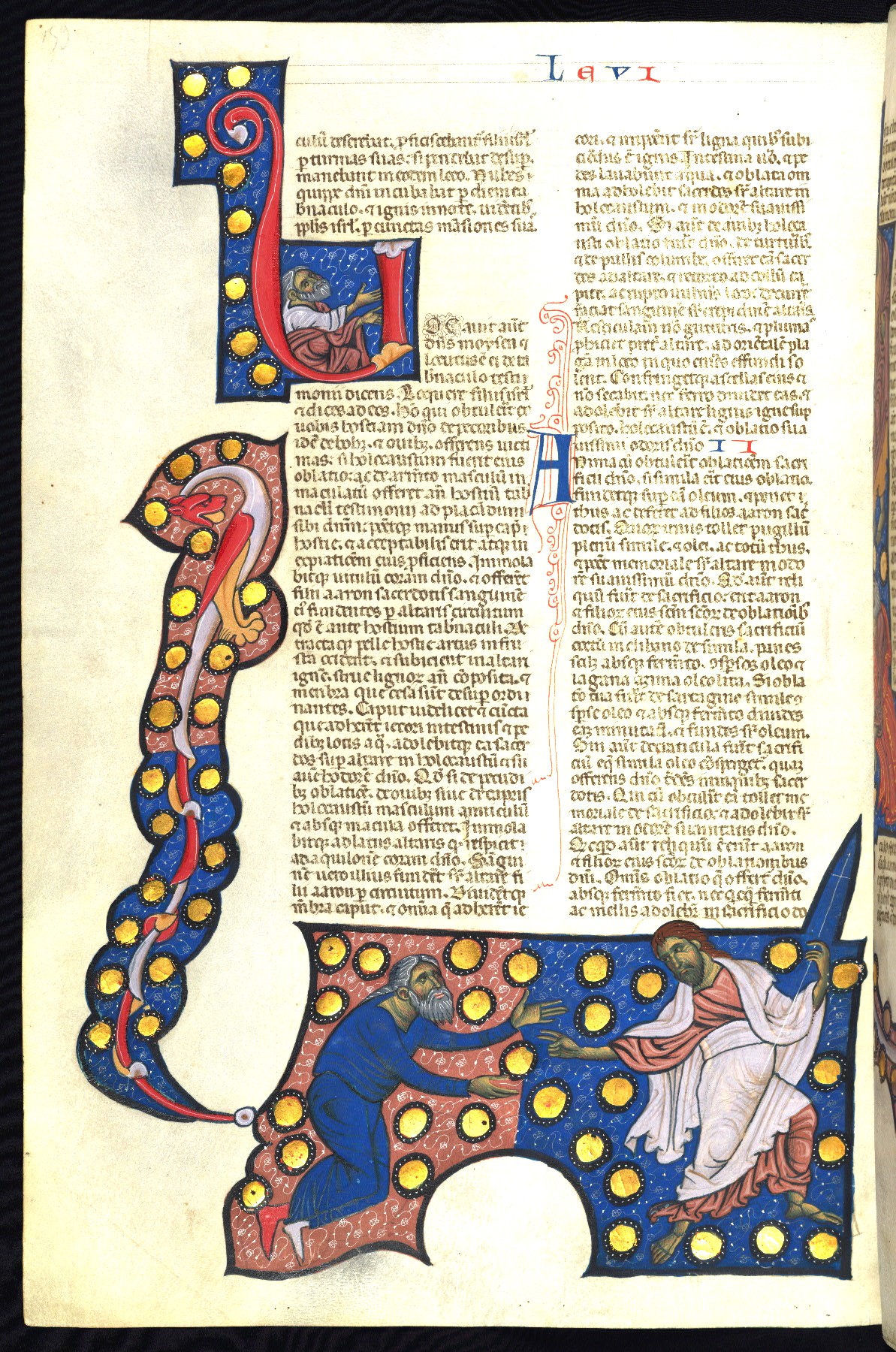

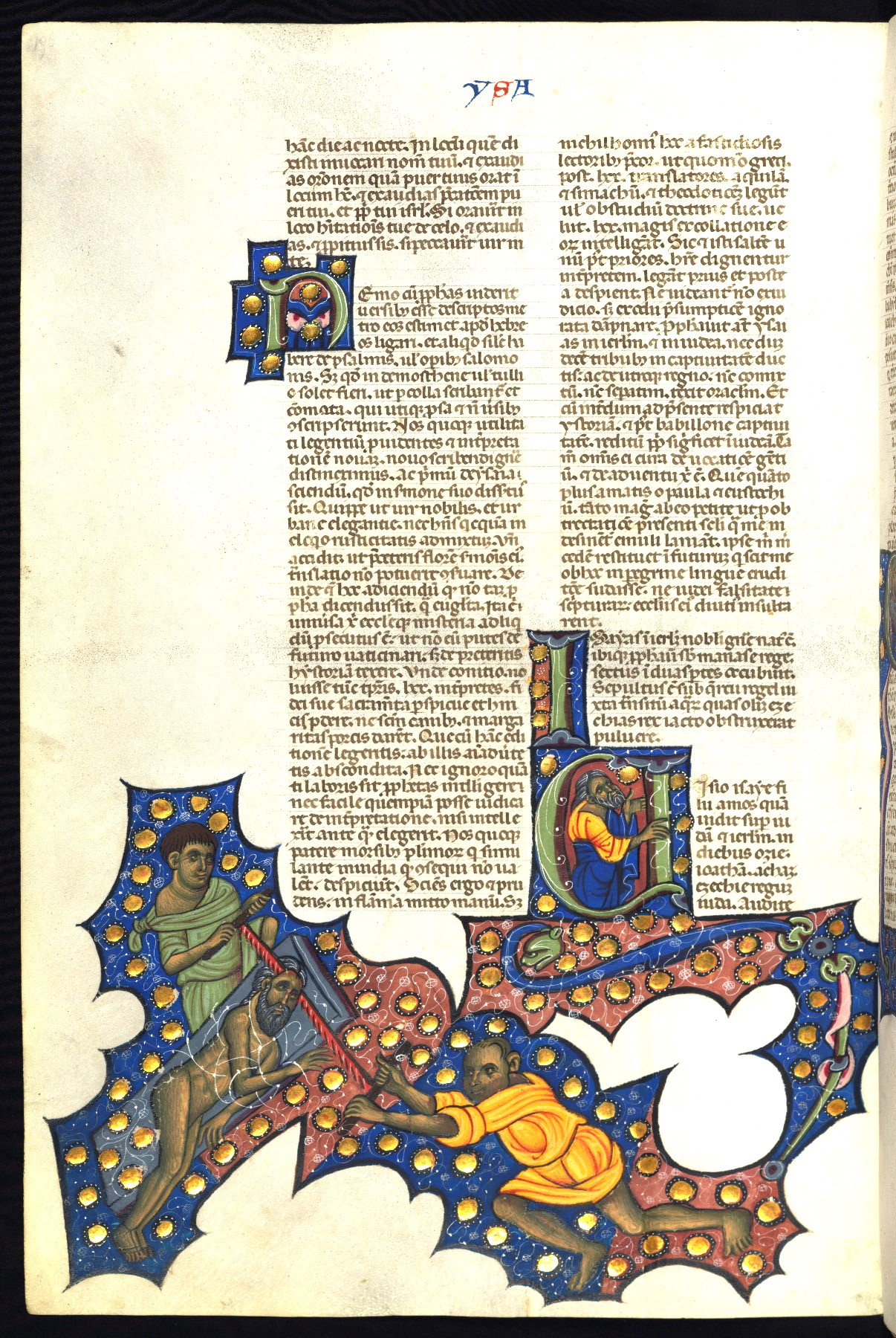

Lettrine synthétique, Saint Michel, 1109-11 Morales sur Job, Dijon BM Ms.168 f.4v

Lettrine historiée, Saint Jérôme, 1405-15 Royal 1 E. IX, f.101r

Ce parcours n’aborde pas les innombrables lettrines qui hébergent l’essentiel des illustrations dans les manuscrits romans et gothiques. Elles jouent selon d’autres règles que les images encadrées :

- les lettrines synthétiques ont pour cadre la lettre elle-même, et les débordements sont entièrement contraints par sa géométrie ;

- les lettrines historiées présentent des débordements fréquents : question d’encombrement pour les lettres connexes, et contraintes topologiques pour celles qui divisent l’image en plusieurs champs, (tels R, B, H…) ; elles nécessitent des études détaillées, lettre par lettre et même thème par thème (voir ZZZ Beatus Vir).

![]()

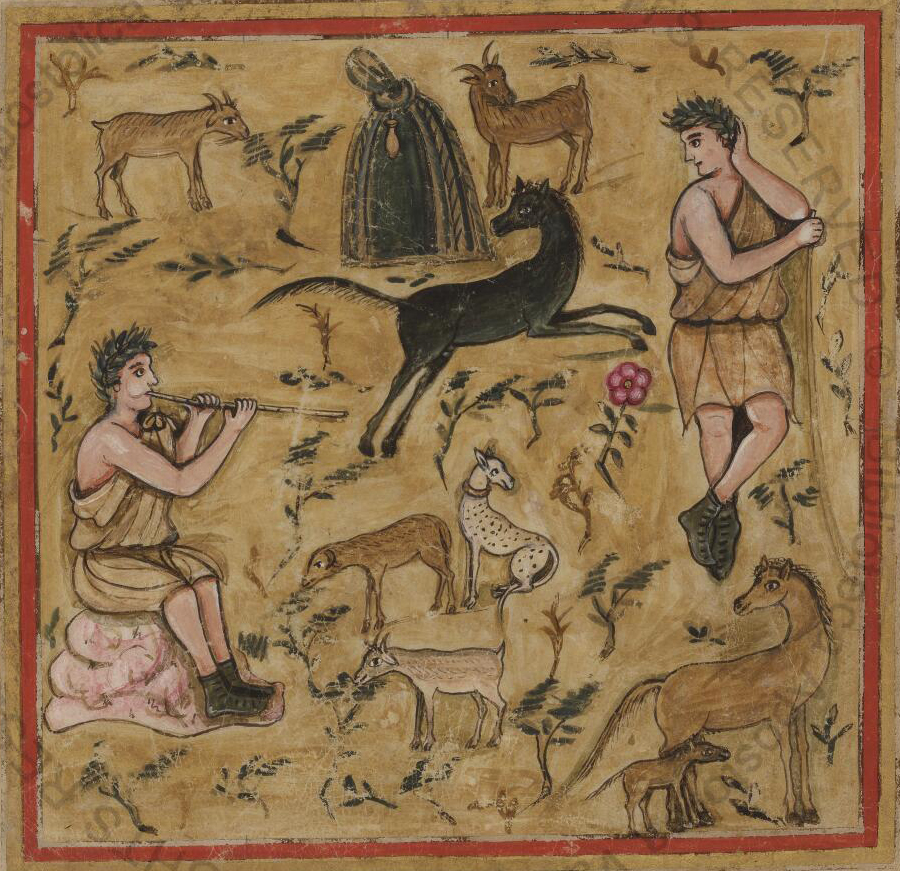

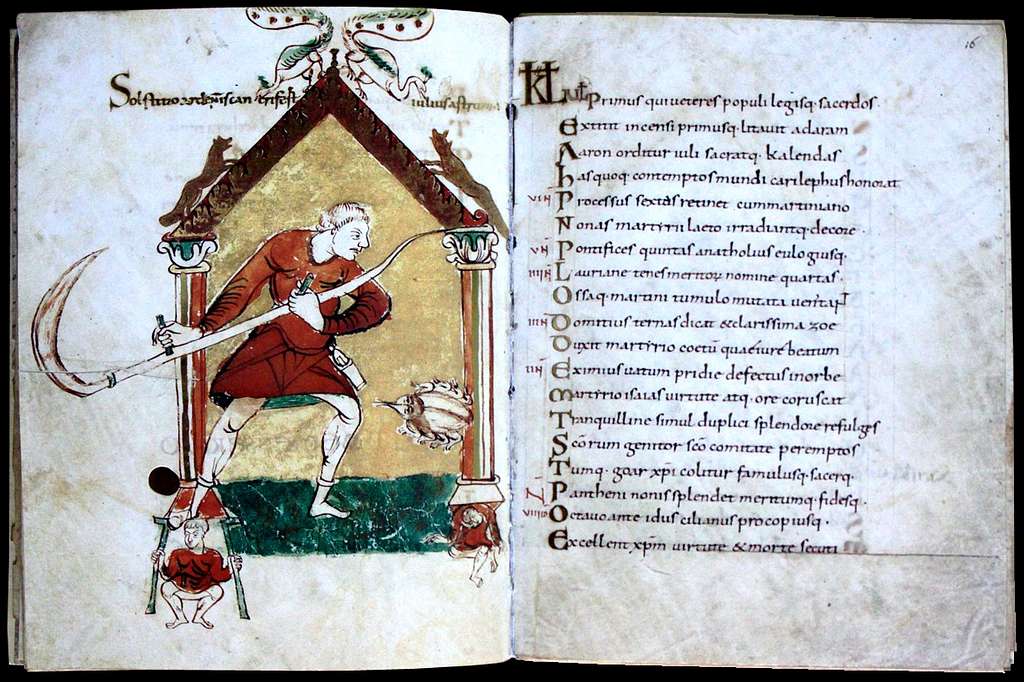

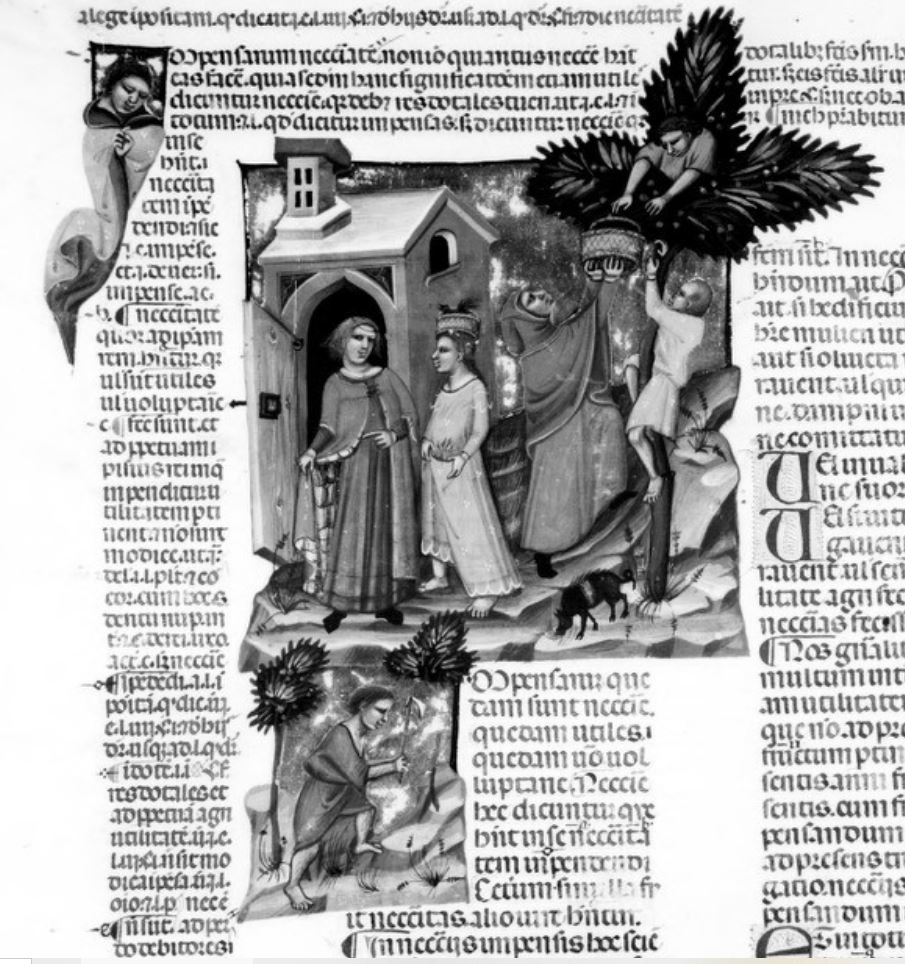

Les casula (caselles) du Virgile romain

Les très rares manuscrits antiques conservés présentent tous des encadrements rigoureux, sauf deux pages de ce célèbre manuscrit, qui méritent donc d’être étudiées de près.

Fol 44v Fol 44v |

Fol 45r Fol 45r |

|---|

340-550, Virgile romain, Ms Vat.Lat. 3867 (c) Biblioteca Vaticana

Ce bifolium, avec deux images pleines pages, sert de frontispice aux Géorgiques. L’auteur y déploie dans le désordre tout son vocabulaire graphique, très comparable aux autres représentations bucoliques de l’époque [1] :

- bergers coiffés d’un couronne de lauriers, debout ou assis sur un rocher, jouant de la flûte, prenant la parole (bras tendu) ou écoutant (bras replié au dessus de la tête) ;

- moutons, chèvres, chevaux, poulains et chiens ;

- casula : petite hutte en feuillages, ici dépliée, avec une gourde suspendue à l’entrée.

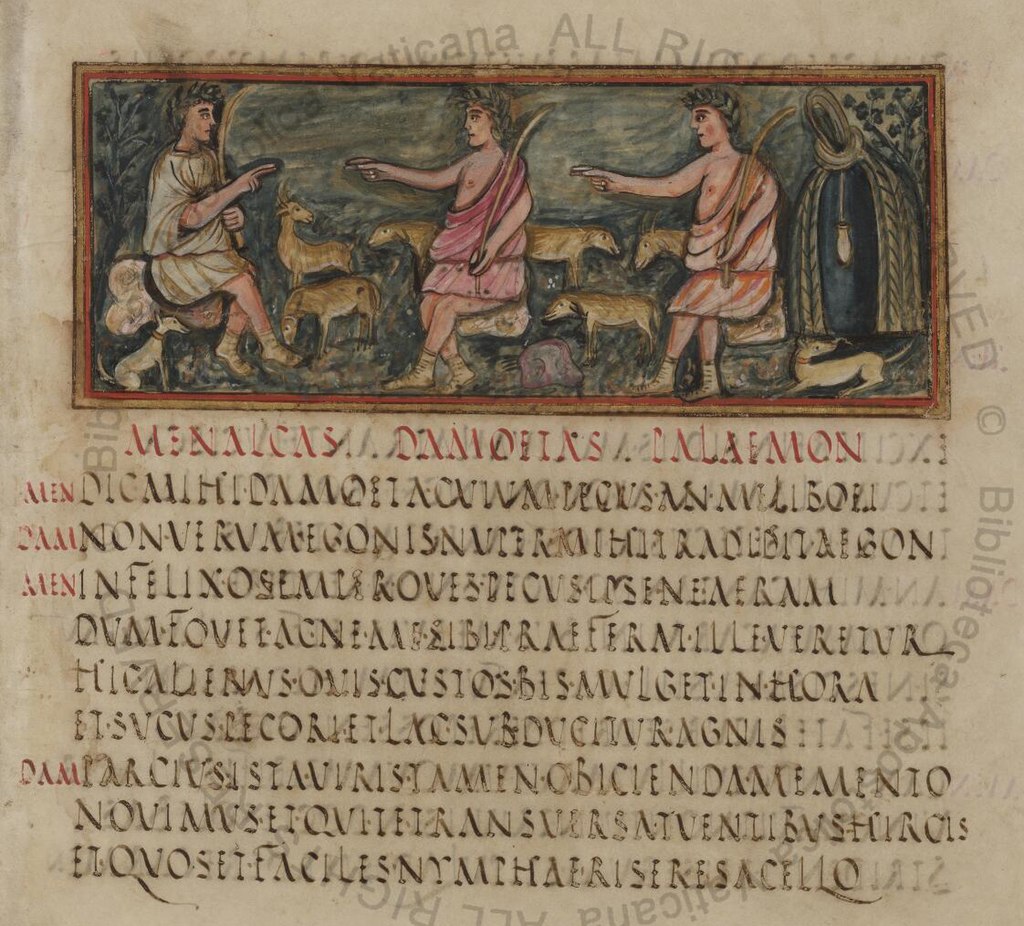

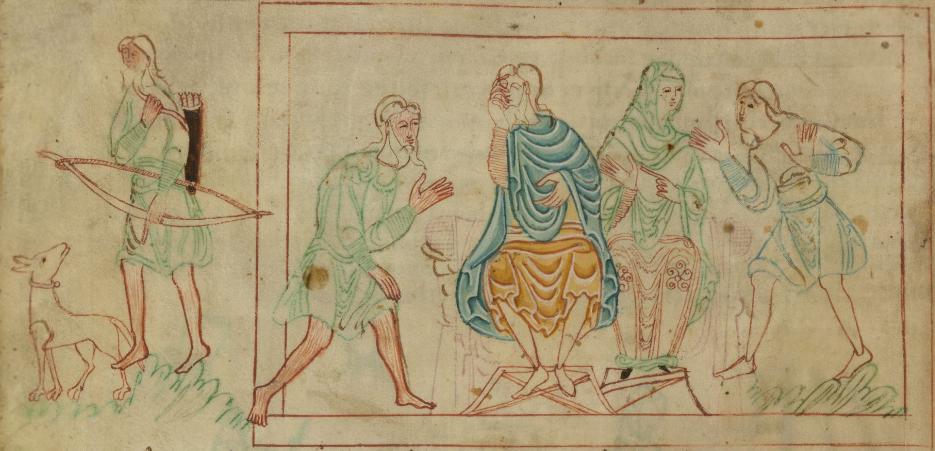

Eglogue 3 : Ménalque et Damète s’affrontent devant Palémon, fol 6r (c) Biblioteca Vaticana

Eglogue 3 : Ménalque et Damète s’affrontent devant Palémon, fol 6r (c) Biblioteca Vaticana

La partie Bucoliques utilise les mêmes éléments, mais selon une charte graphique différente : les images, en format allongé, occupent le haut ou le bas de la page. Comme l’ont remarqué les spécialistes ( [2] , p 68) les églogues de numéro pair, où n’intervient qu’un seul protagoniste, sont précédées par une image de Virgile dans son étude. Les autres, avec deux ou trois intervenants, sont précédées par une image comportant le nombre approprié de bergers.

Ici les trois sont assis, la houlette dans la main gauche, faisant le geste de prendre la parole. Leur nom est inscrit en rouge en dessous. Il s’agit dans cette églogue d’une dispute versifiée entre Ménalque et Damète. Palémon, à droite, prend la parole à deux reprises, d’abord pour ouvrir la partie « concours » :

« Toi, Damète, commence ; toi, Ménalque, tu répondras. Vous chanterez tour à tour :les Muses aiment ces chants alternatifs. » [3]

puis pour le clore sur un match nul :

« Il ne m’appartient pas de juger entre vous un si grand différend «

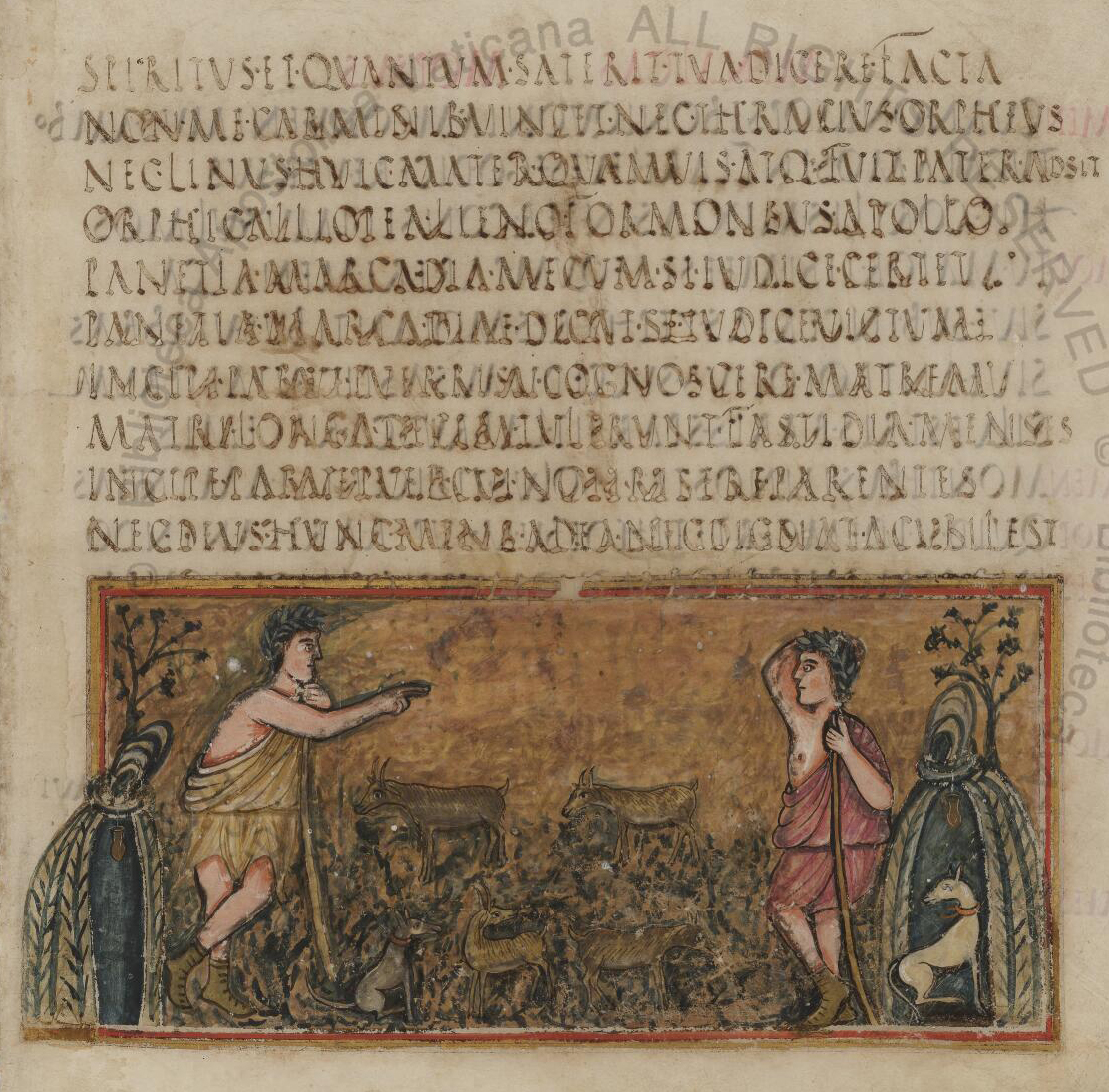

Eglogue 5 : Concours entre Ménalque et Mopsus, fol 11r (c) Biblioteca Vaticana

Eglogue 5 : Concours entre Ménalque et Mopsus, fol 11r (c) Biblioteca Vaticana

On reconnaît à sa tunique grise Ménalque, qui cette fois ouvre le dialogue. La composition est très symétrique : un troupeau de quatre bêtes au centre, chaque berger avec son chien, son arbre et sa casula. Celle de Ménalque a pour particularité de déborder sur la petite marge, posée sur la ligne du cadre rouge qui déborde elle-aussi assez maladroitement, comme si l’artiste avait hésité sur le statut à lui donner. Ce débordement est d’autant plus étonnant qu’en l’absence d’un troisième berger, il y avait toute la place pour intégrer la casula dans l’image : il semble donc intentionnel, d’autant que l’artiste a très certainement commencé son dessin par la gauche.

Eglogue 7 : Concours entre Corydon et Thyrsis sous l’arbitrage de Mélibée, fol 16v (c) Biblioteca Vaticana

Eglogue 7 : Concours entre Corydon et Thyrsis sous l’arbitrage de Mélibée, fol 16v (c) Biblioteca Vaticana

Répartis cette fois de part et d’autre de l’arbitre assis, les deux concurrents tendent le bras symétriquement, Corydon devant un arbre, Thyrsis devant une casula qui déborde sur la marge large. Mélibée, qui fait le geste d’écouter, prend la parole au début et à la fin, où il proclame la victoire de Corydon sur Thyrsis.

L’image de l’Eglogue 9, qui oppose Lycidas et Moeris, est perdue.

La forme des Eglogues et très rigoureuse : chaque participant au concours prend la parole un même nombre de fois, qu’il y ait un arbitre ou pas. Les illustrations en revanche ne respectent pas un système formel homogène avec celui du texte :

- l’arbitre est tantôt à droite, tantôt au centre ;

- la place du chien varie, et Corydon n’en a pas ;

- la casula est associée tantôt à l’arbitre, tantôt au berger de gauche (qui parle en premier), tantôt à celui de droite (qui parle en second).

On peut remarquer que l’artiste a pour principe d’utiliser toute la hauteur dont il dispose : dans les trois images, de hauteur croissante, il représente les bergers d’abord assis, puis debout, puis debout au dessus d’un registre composé d’animaux.

Un second principe graphique est de varier les gestes des bras des bergers et l’emplacement des attributs, la casula étant le plus contraignant par sa largeur :

- dans la première image, il l’intègre à droite pour clore l’image, l’ouverture tournée vers les bergers ;

- dans la deuxième image, avec deux bergers seulement, il y a largement la place pour une seconde casula ; mais pour éviter une symétrie trop rigide, l’illustrateur décide :

- de la placer à cheval sur le cadre ;

- de décaler le second chien devant la porte (alors qu’il aurait pu utiliser l’emplacement libre devant le second berger) ;

- dans la troisième image, il reprend l’idée de la casula qui déborde, mais la positionne sur l’autre marge.

Tout laisser penser que ce débordement , étonnant de la part d’un illustrateur peu doué, résulte du caractère particulièrement contraint de la structure des Géorgiques, et du souci d‘éviter des images trop répétitive : ainsi la « casula sur le cadre » est née comme comme un attribut graphique spécifique, différent de la « casula dans l’image ».

Eglogue 2 (Corydon), fol 3v Eglogue 2 (Corydon), fol 3v |

Eglogue 6 (Silène) fol 14r Eglogue 6 (Silène) fol 14r |

|---|

340-550 Virgile romain Ms Vat.Lat. 3867 (c) Biblioteca Vaticana

Pour les images montant Virgile seul, l’illustrateur s’adapte là encore à la hauteur disponible, rajoutant un repose-pied dans l’image la plus haute. Le débordement des pieds sur le cadre peut à la rigueur s’expliquer par le rétrécissement de l’image, mais pas celui du pied du lutrin : ce débordement, ici très discret puisqu’il ne perce pas le cadre, est donc bien conçu comme un ingrédient variationnel parmi d’autres, tel que l’inversion du lutrin et du scrinium (boîte à livres).

Fresque de la Casa della Farnesina, Rome, vers 20 av JC, Palazzo Massimo alle Terme, Rome Fresque de la Casa della Farnesina, Rome, vers 20 av JC, Palazzo Massimo alle Terme, Rome |

Mosaïque de la Maison du Faune, Pompéi, Musée national de Naples Mosaïque de la Maison du Faune, Pompéi, Musée national de Naples |

|---|

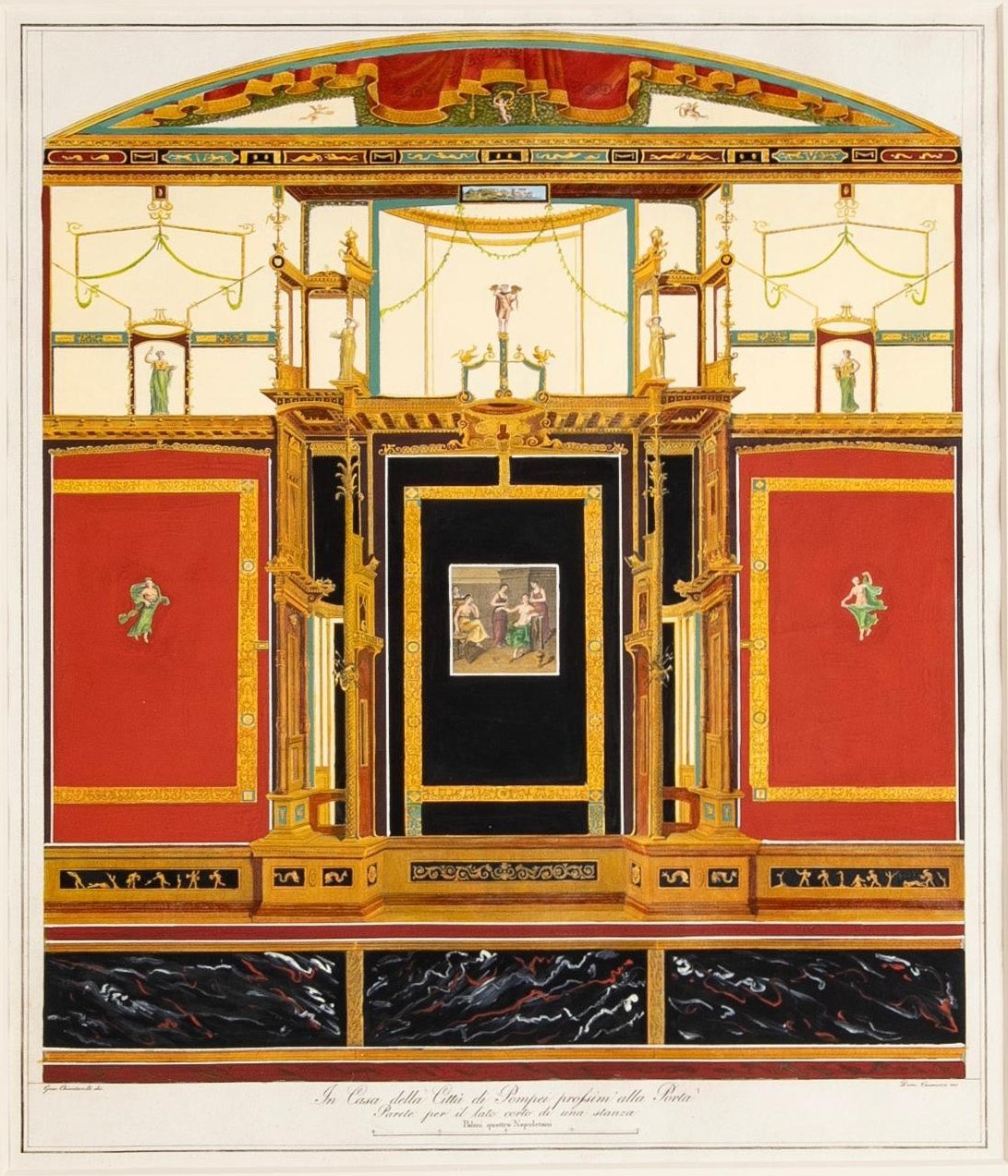

Plusieurs témoignages montrent que les Romains connaissaient, comme les Grecs, les tableaux de chevalet (« pinakes« ), souvent mis en valeur par des cadres épais et richement ornés [4].

Fresque de Pompéi (lithographie italienne)

Fresque de Pompéi (lithographie italienne)

Cette fresque illustre les deux types de mise en page qui cohabitaient dans la décoration murale. Les figures sont :

- soit disposées librement sur un fond uni,

- soit regroupées dans un cadre à l’imitation d’un tableau.

On peut supposer que l’habitude de ces cadres épais ait été un frein à l’idée de débordement.

Pierre et Paul autour d’une colonne , fin 4ème siècle, MET

Pierre et Paul autour d’une colonne , fin 4ème siècle, MET

Néanmoins, ce fond de verre à boire montre que le débordement n’était nullement prohibé, et qu’il pouvait être compris même des classes populaires : ici, il contribue à affirmer discrètement la primauté de Pierre, au même titre que sa robe qui touche la colonne symbolisant le Christ, et que sa place en position d’honneur par rapport à celle-ci.

|

|

|---|

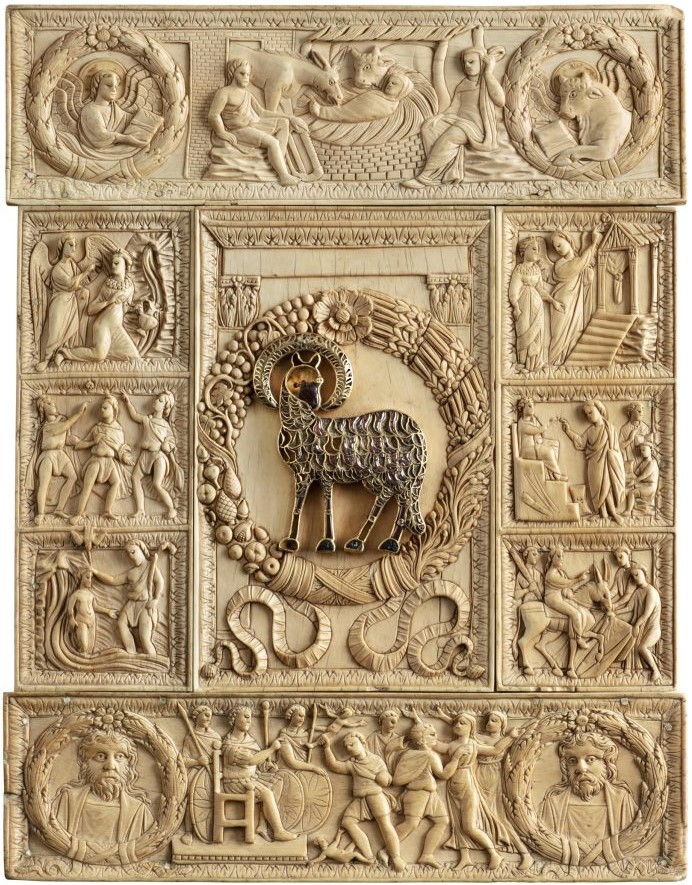

Diptyque en cinq parties, fin du cinquième siècle, Cathédrale de Milan

Cet artiste de très haut niveau pratique, sur les cadres épais en feuille d’acanthe, tous types d’empiètements :

- verticalement, pieds et têtes des personnages, toits des édifices, objets significatifs tels que le lit du paralytique ou les lances du Massacre des Innocents) ;

- latéralement, aile de l’ange, mains ou dos des personnages.

Alors que la technique de l’ivoire va de pair avec le cloisonnement entre les plaques, l’artiste s’en affranchit sur un bord interne, avec la colombe du Baptême du Christ, quitte à devoir creuser plus profondément l’ensemble de la plaque. L’oiseau sert à indiquer la direction de la lecture (de haut en bas dans la colonne de gauche, de bas en haut dans celle de droite) et, par ses ailes, impose une analogie avec l’ange de l’Annonciation, lui aussi face à une source. Dans la case centrale, un autre débordement remarquable est celui de l’Etoile de Bethléem au dessus des mages, une idée qui sera réinventée au Moyen-Age (voir 5 Débordements récurrents).

A cette étoile merveilleuse répond, dans la dernière case, une autre invention de l’artiste : une étoile que l’Ange montre à une Sainte Femme au dessus du tombeau vide, pour signifier le retour du Christ au ciel.

Cet exemple de haute volée suggère que la quasi-absence de débordements dans les oeuvres antiques ou tardo-antiques ne tient pas à une hypothétique réticence vis-à-vis de ce procédé, mais à la disparition quasi-complète des oeuvres qui y recourraient.

![]()

Un hors-cadre dans la Génèse de Vienne

Ce codex byzantin, l’un des plus anciens conservés, voit cohabiter dans ses pages les deux types antiques de mise en page (sur fond uni ou dans un cadre) : un éclectisme que l’on retrouvera dans la plupart des grands manuscrits byzantins, même si la formule la moins onéreuse, celles des figures remplissant les blancs du texte, restera de loin la plus fréquente.

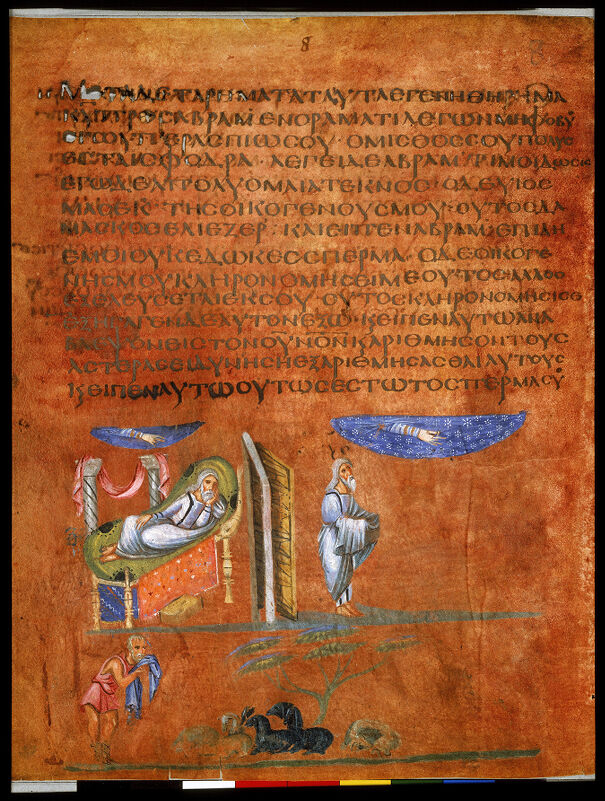

Dieu promet à Abraham une progéniture nombreuse

Dieu promet à Abraham une progéniture nombreuse

500-50, Génèse de Vienne ONB Cod. Theol. gr. 31, fol. 4v

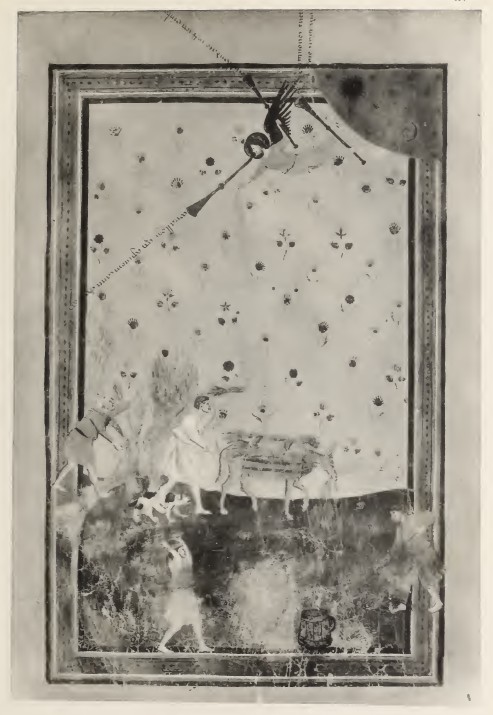

Cette page illustre la première formule, avec deux registres superposés, chacun équipé d’une ligne de sol. La page suit fidèlement le texte :

» Après ces événements, la parole de Yahweh fut adressée à Abram en vision : Ne crains point, Abram; je suis ton bouclier; ta récompense sera très grande. » Abram répondit: » Seigneur Yahweh, que me donnerez-vous? je m’en vais sans enfants, et l’héritier de ma maison, c’est Eliézer de Damas. Et Abram dit: » Voici, vous ne m’avez pas donné de postérité, et un homme attaché à ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de Yahweh lui fut adressée en ces termes: » Ce n’est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. » Et, l’ayant conduit dehors, il dit: » Lève ton regard vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit: « Telle sera ta postérité. « Génèse 15,1-5

Dans le registre inférieur, le serviteur Eliézer de Damas, unique héritier d’Abraham car celui-ci n’a pas de fils, surveille seul son troupeau. Au dessus de lui, son maître endormi entend la voix de Dieu, figurée par la main divine dans une portion de sphère bleue. Abraham sort par la porte, lève à nouveau les yeux et voit cette fois, autour de la main divine, le ciel constellé d’une multitude d’étoiles.

Le déluge, fol 2r Le déluge, fol 2r |

Alliance entre Dieu et Noé, fol. 3r Alliance entre Dieu et Noé, fol. 3r |

|---|

500-50, Génèse de Vienne ONB Cod. Theol. gr. 31

Ces pages illustrent la seconde formule telle qu’elle se présente dans ce manuscrit, un tableautin à fond paysager, encadré d’un rectangle rouge très fin. Mais le folio 3, et c’est le seul dans tout le manuscrit – présente un débordement : la portion de sphère bleue se glisse entre le ciel et l’arc-en-ciel, et la main passe devant cet arc. Cette main divine reste néanmoins enclose dans le périmètre réservé à l’image – le rectangle rouge à peine visible.

Grâce aux nuages blancs et roses, l’artiste aurait pu sans perdre de lisibilité se conformer à sa charte graphique habituelle. S’il a conçu ce débordement étrange, c’est en raison du sujet de cette scène : juste après l’image dramatique de l’arche de Noé flottant sur les eaux emplies de noyés, il évoque ainsi une sorte d »« arche divine » posée en haut de l’arc-en-ciel, tout comme l’arche humaine s’est posée sur le mont Ararat.

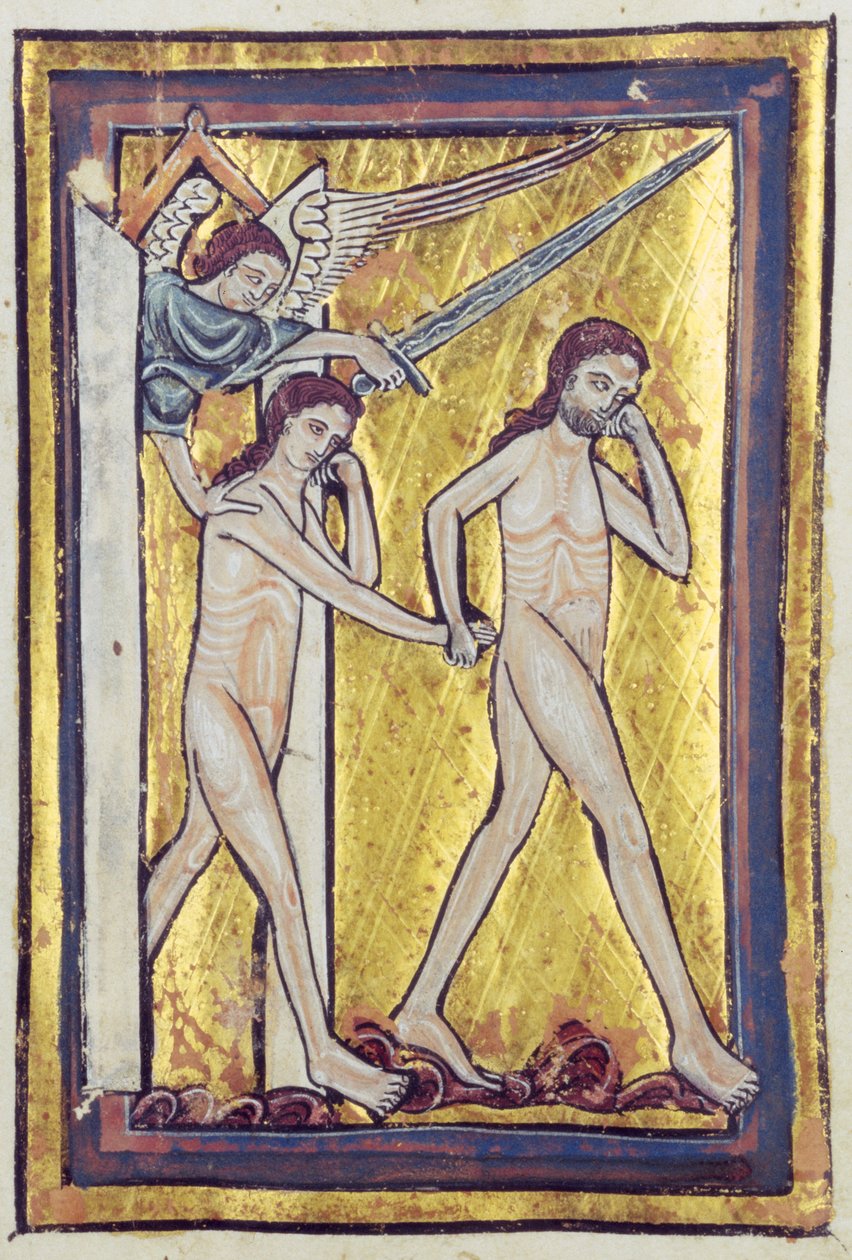

La Chute

La Chute

500-50 Génèse de Vienne ONB Cod. Theol. gr. 31, fol. 1r

Cette page est un autre exemple de l’utilisation très rationnelle du cadre dans ce manuscrit. Elle est du second type (figures isolées) puisque le frise représente trois scènes consécutives, séparées par des arbres : la Chute, la Honte d’être nus, et la Dissimulation dans les buissons. L’artiste aurait dû, comme dans la scène de la promesse à Abraham, représenter la main de Dieu au dessus de la dernière scène, le moment où, selon le texte, Adam et Eve entendent la voix de Dieu. Le cadre rouge, superflu ici puisqu’il ne s’agit pas d’une scène unique à fond plein, permet de répartir la présence divine sur les trois moments, montrant que Dieu a laissé faire l’infraction pour prouver sa liberté à l’homme.

![]()

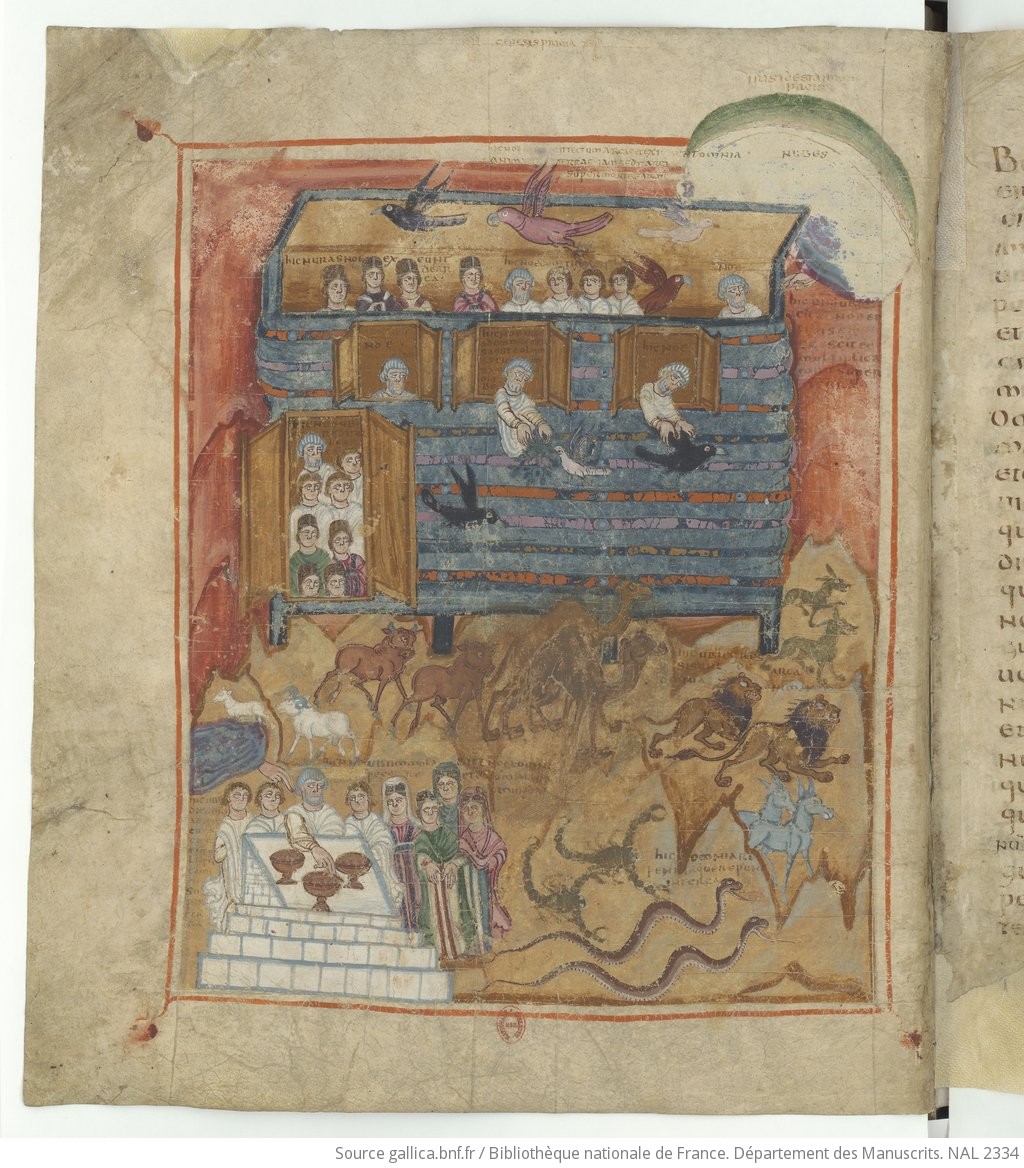

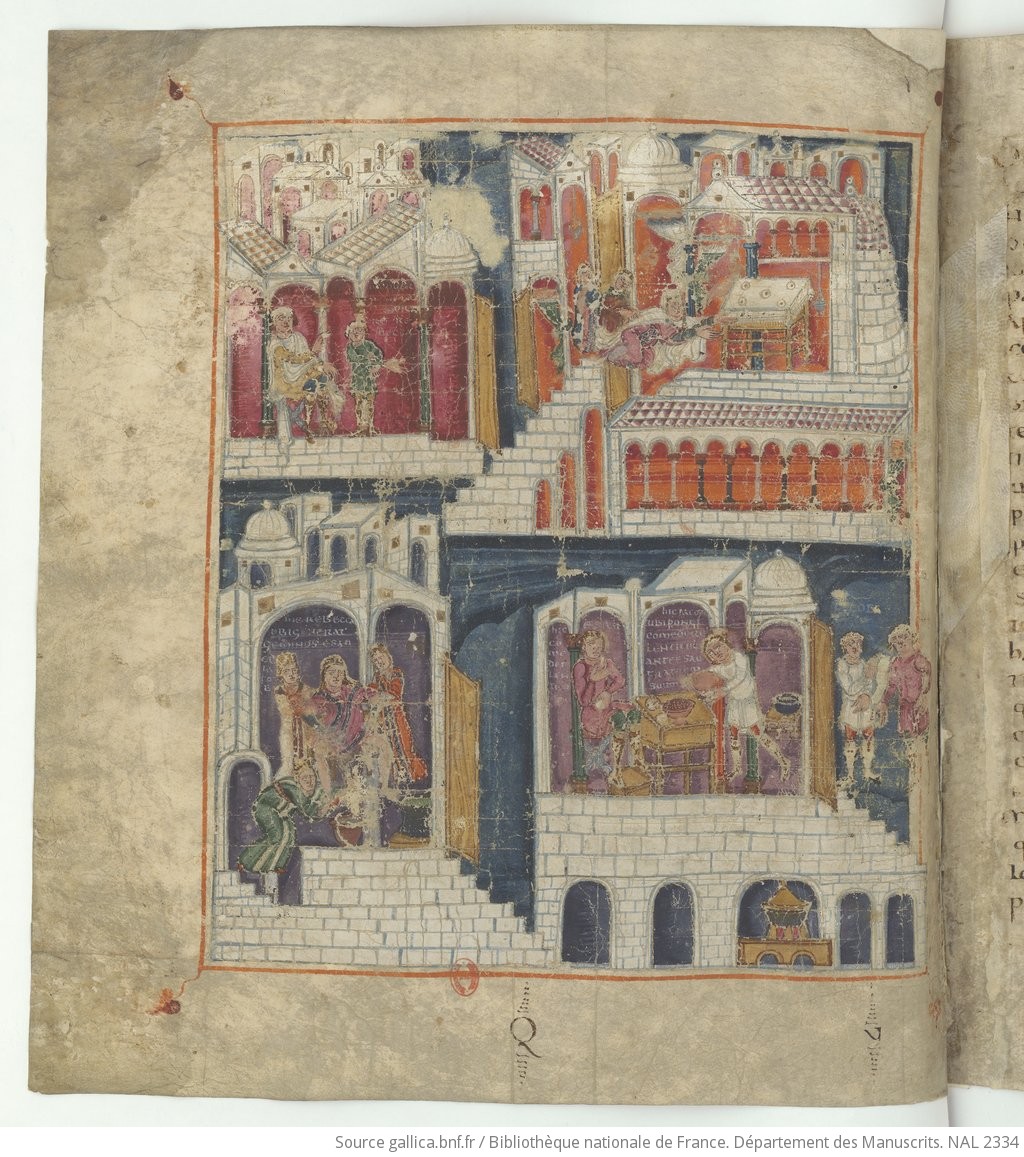

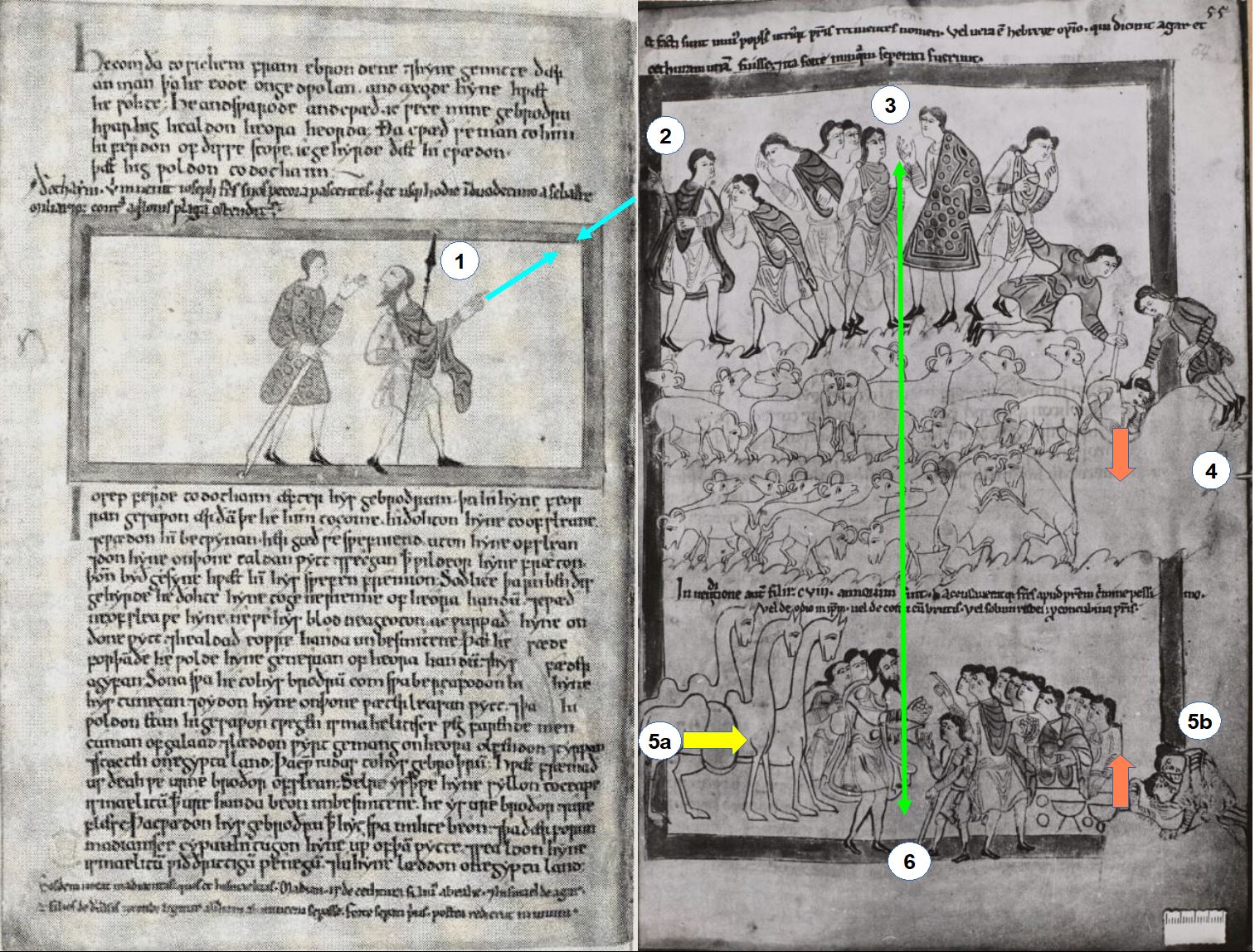

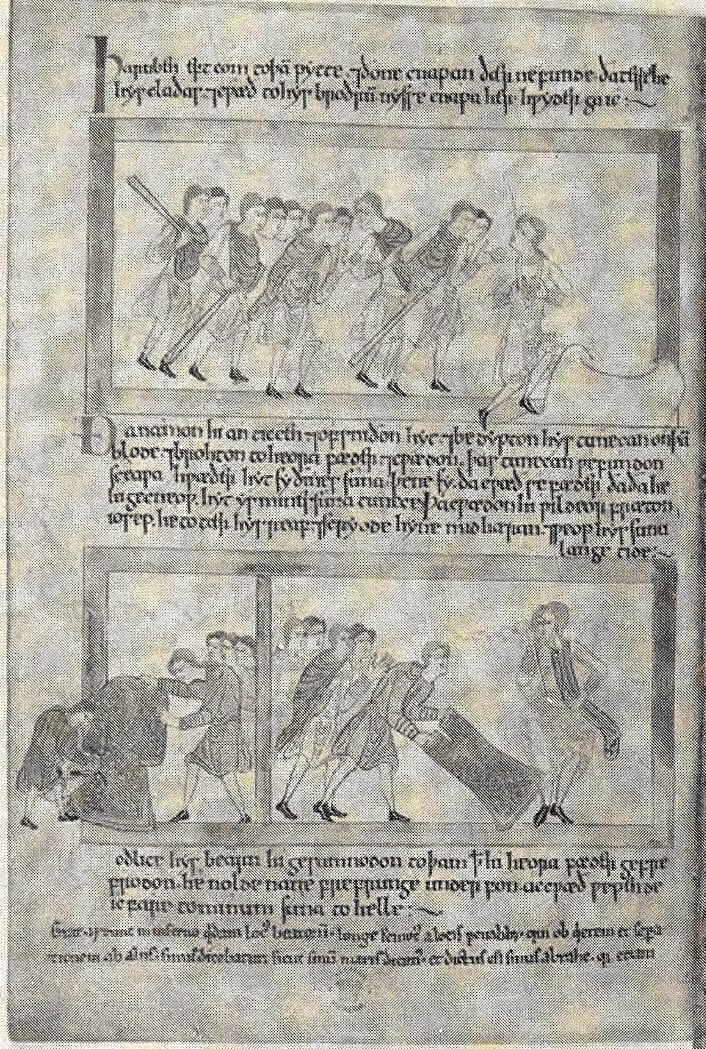

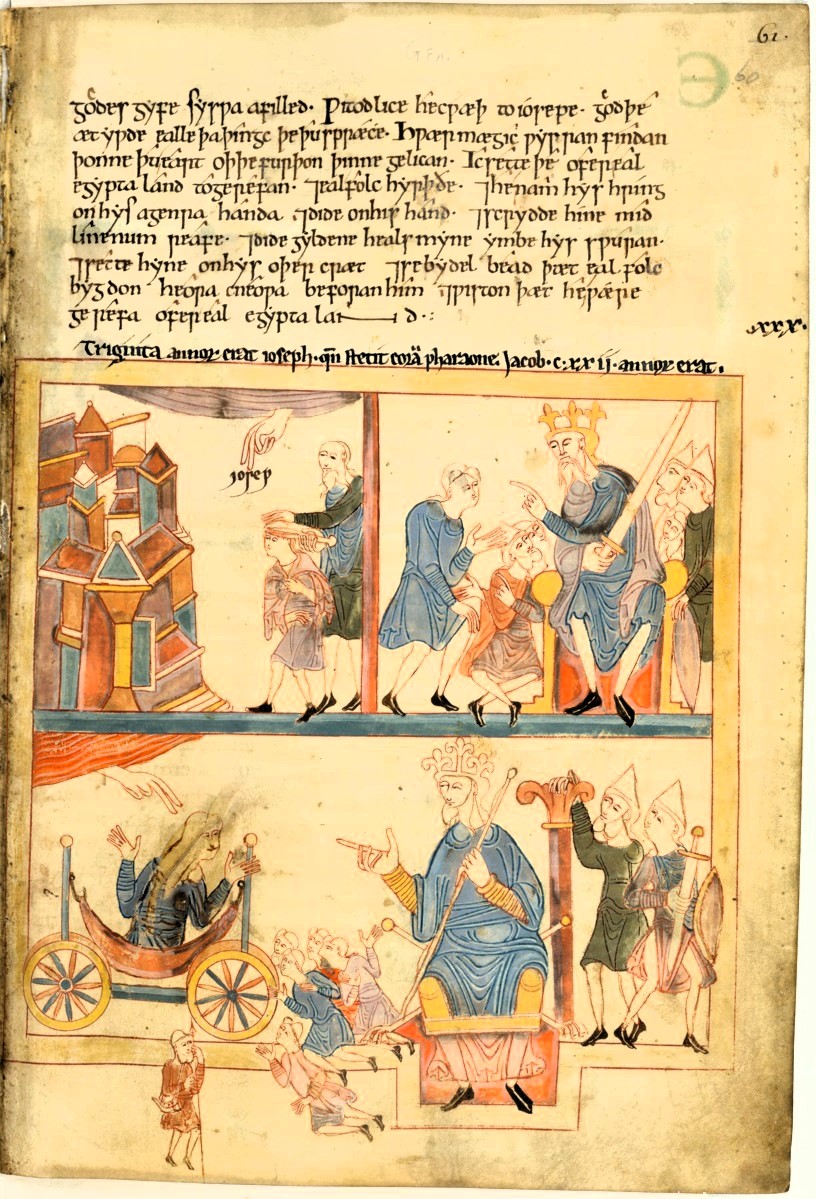

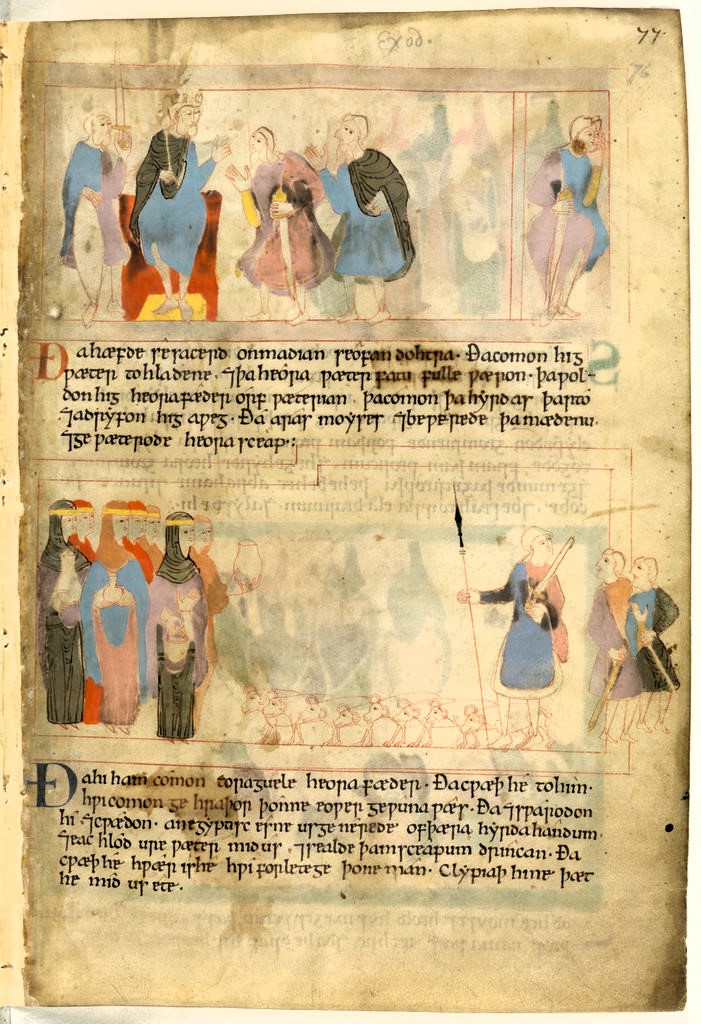

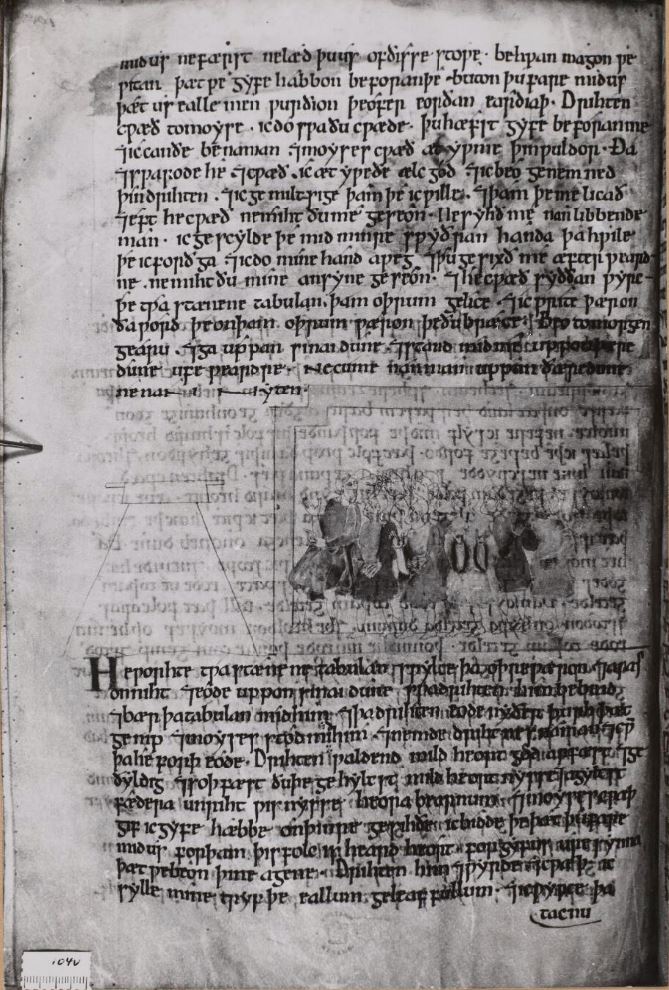

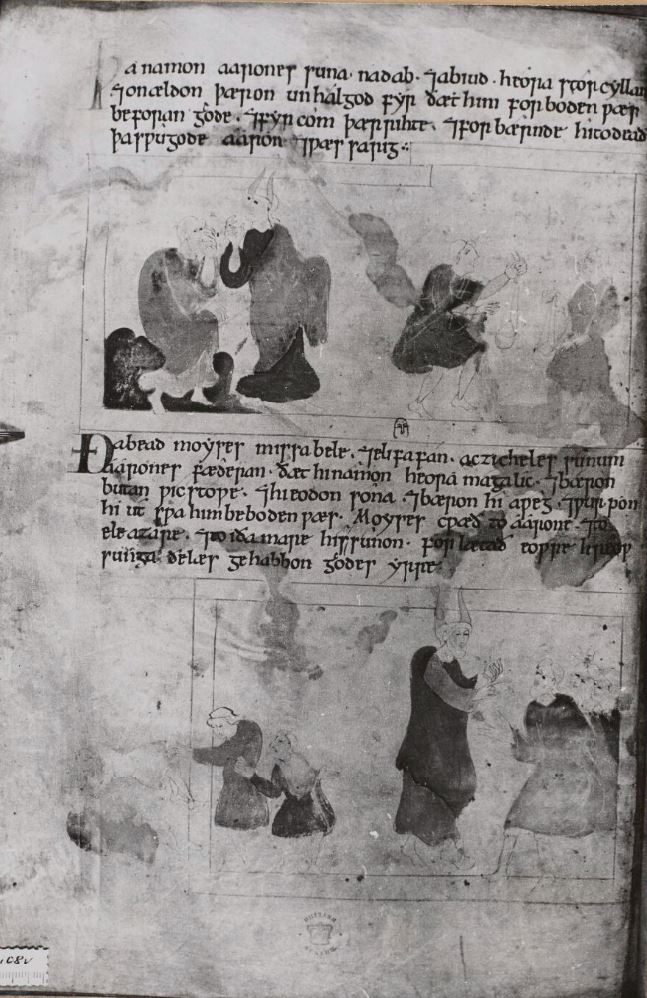

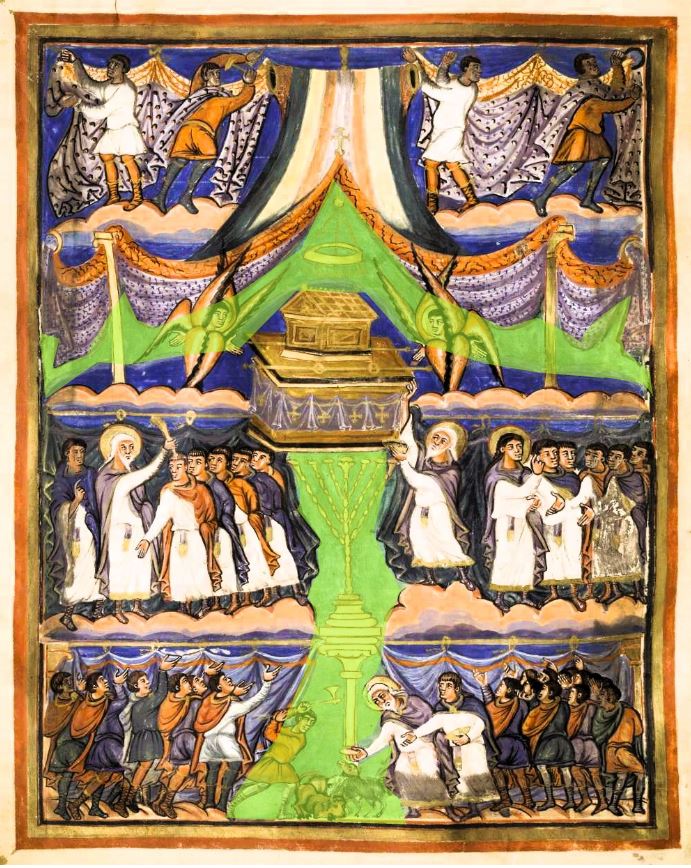

Le hors-cadre dans le Pentateuque de Tours

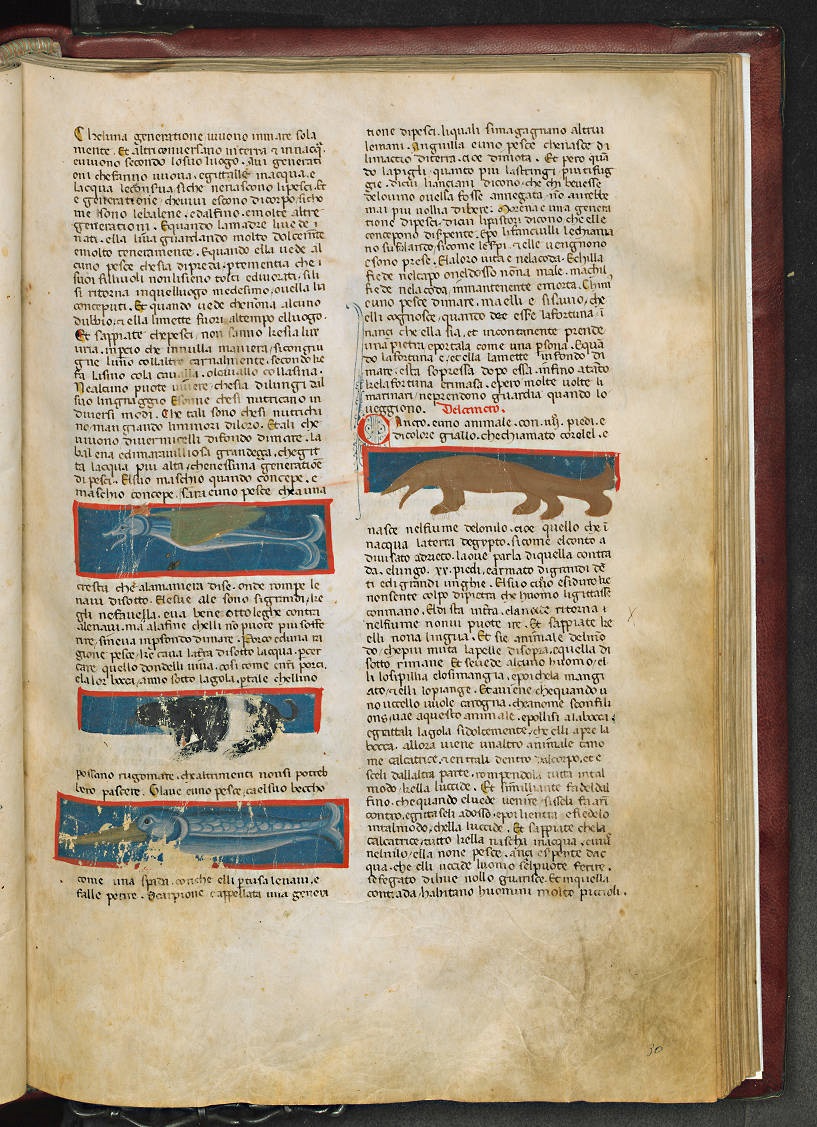

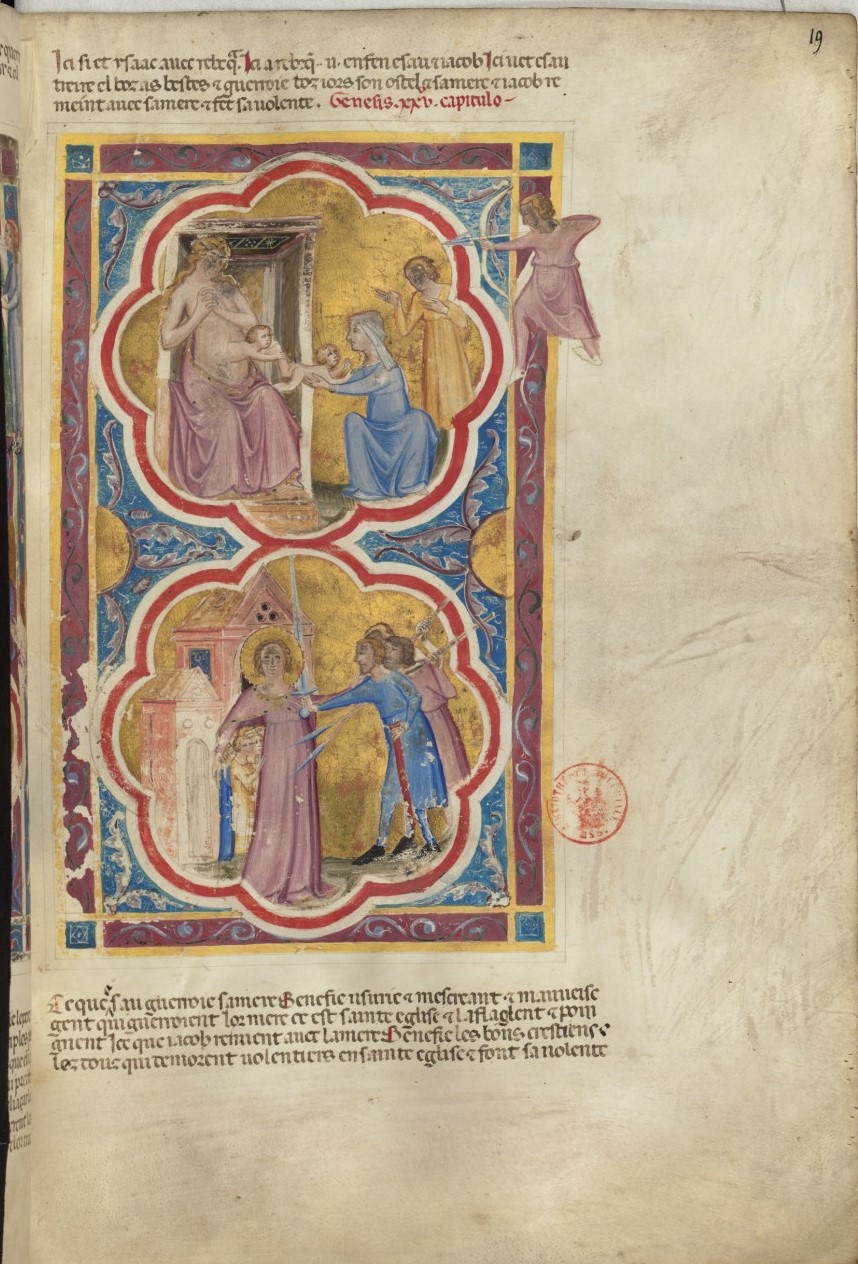

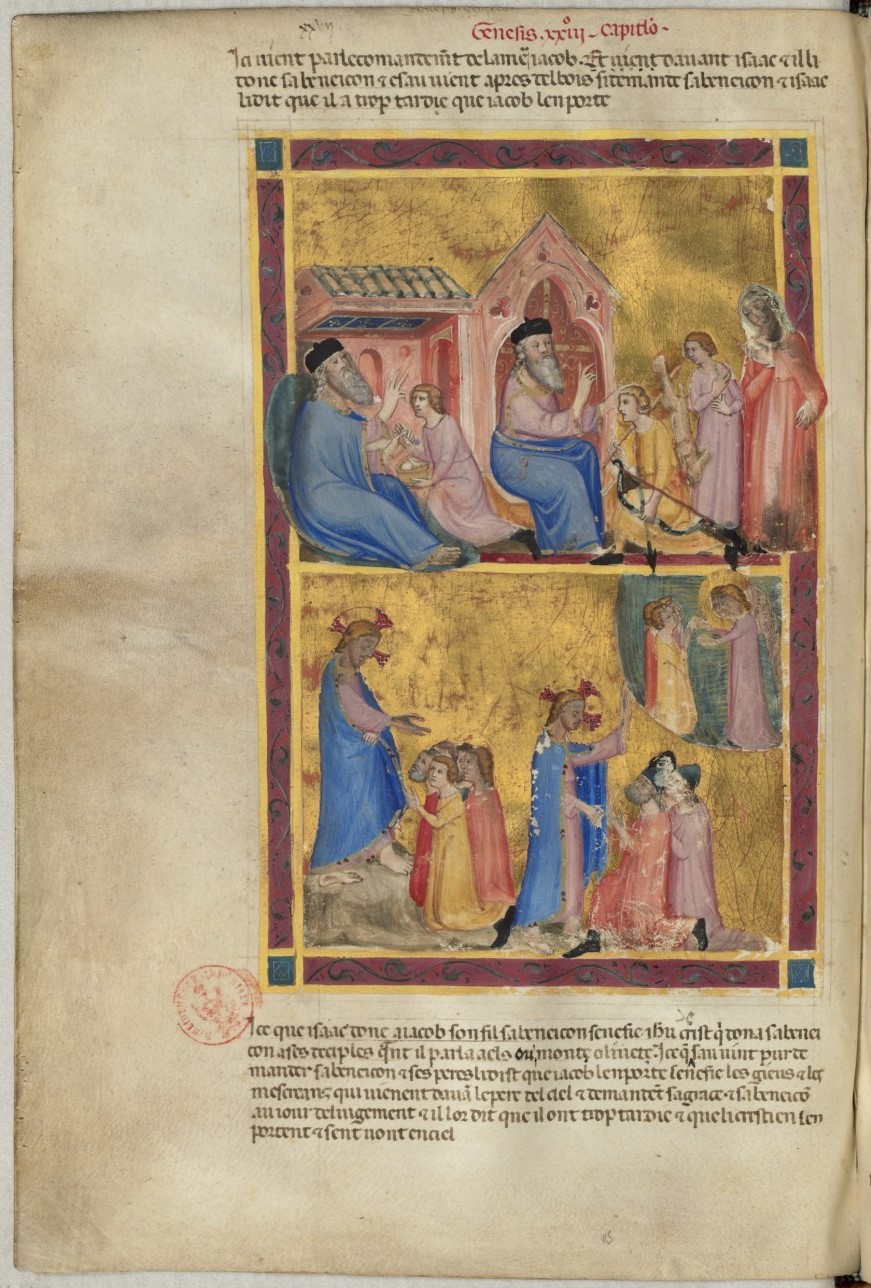

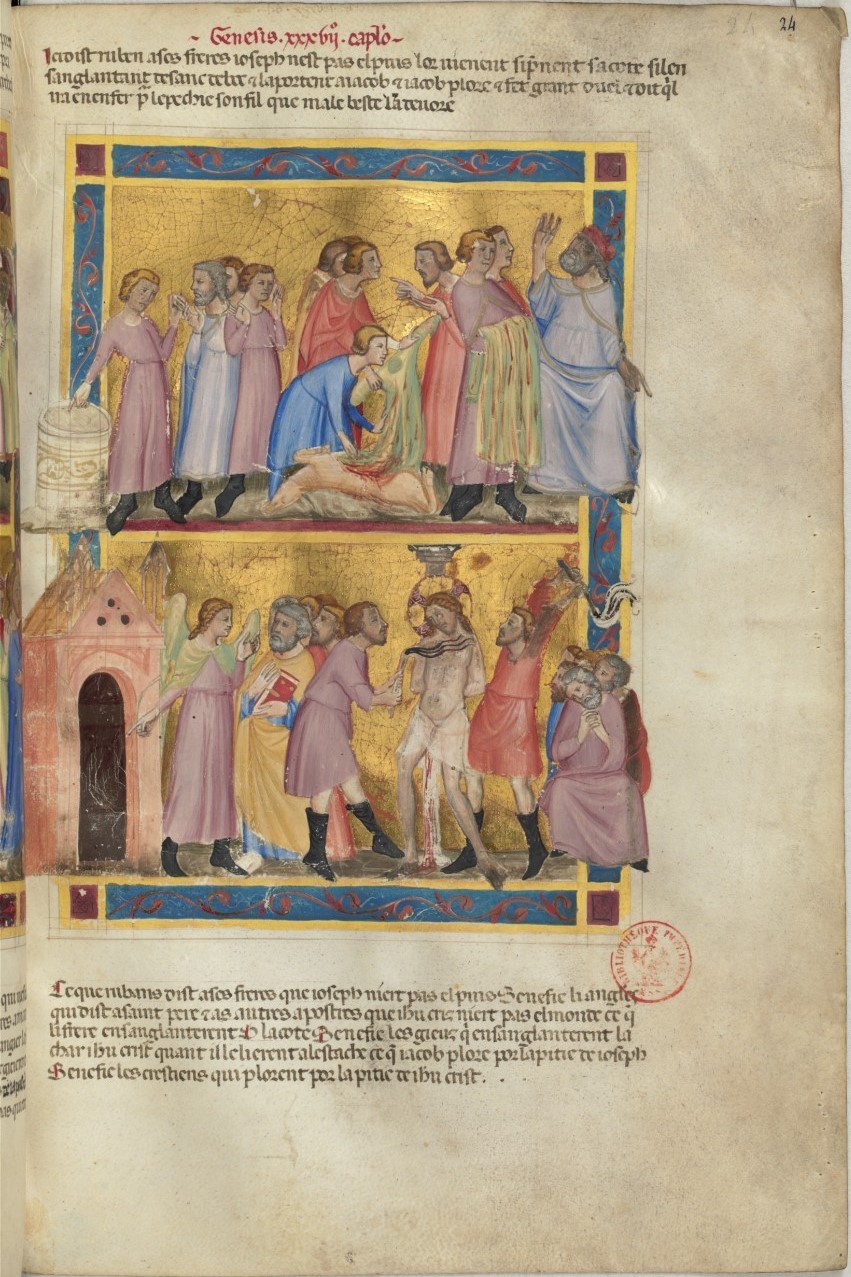

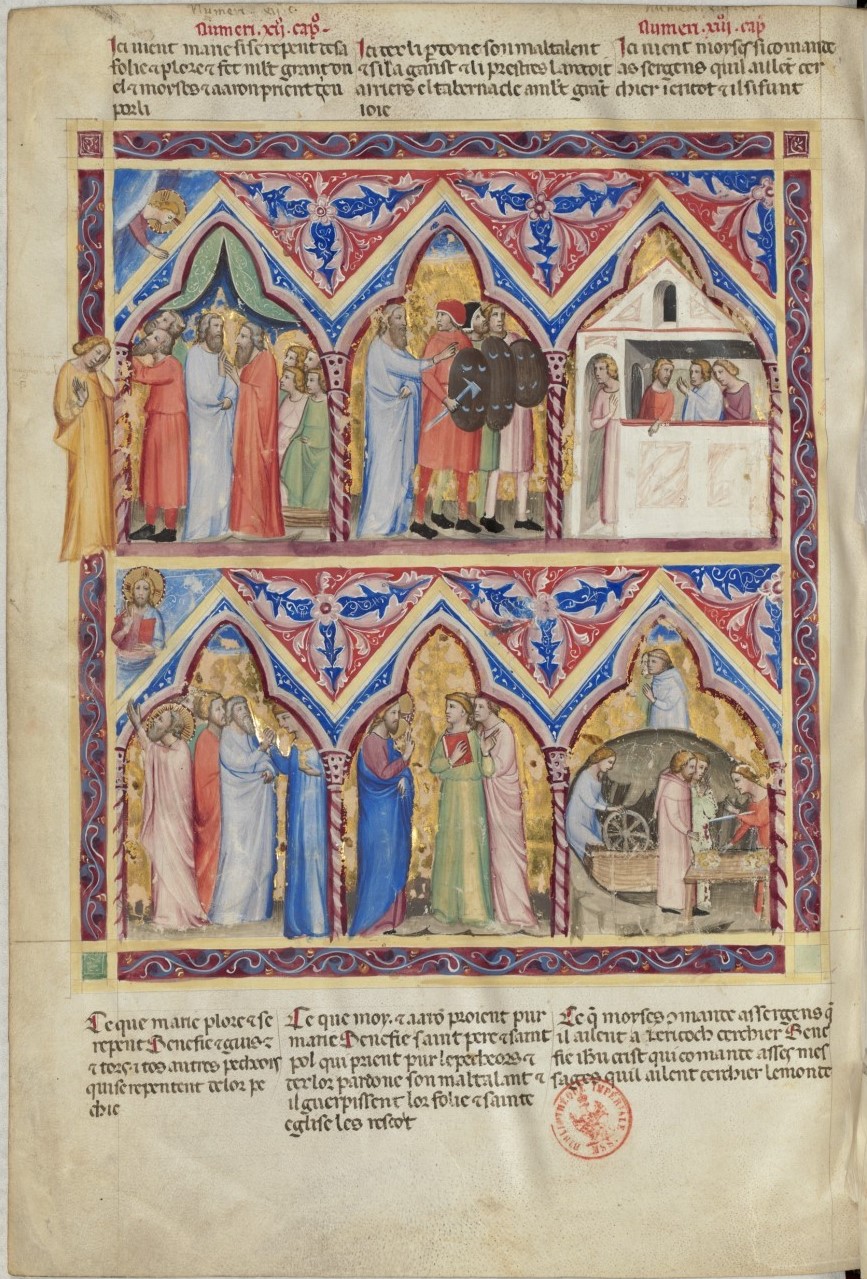

Ce manuscrit unique ne se rattache à rien de connu, même si des indices suggèrent une influence juive [5]. Les images, très riches, regoupent dans un même cadre plusieurs scènes habituellement séparées. Les débordements ne sont jamais gratuits, mais obéissent à une charte graphique redoutablement cohérente.

Pour souligner les phénomènes surnaturels

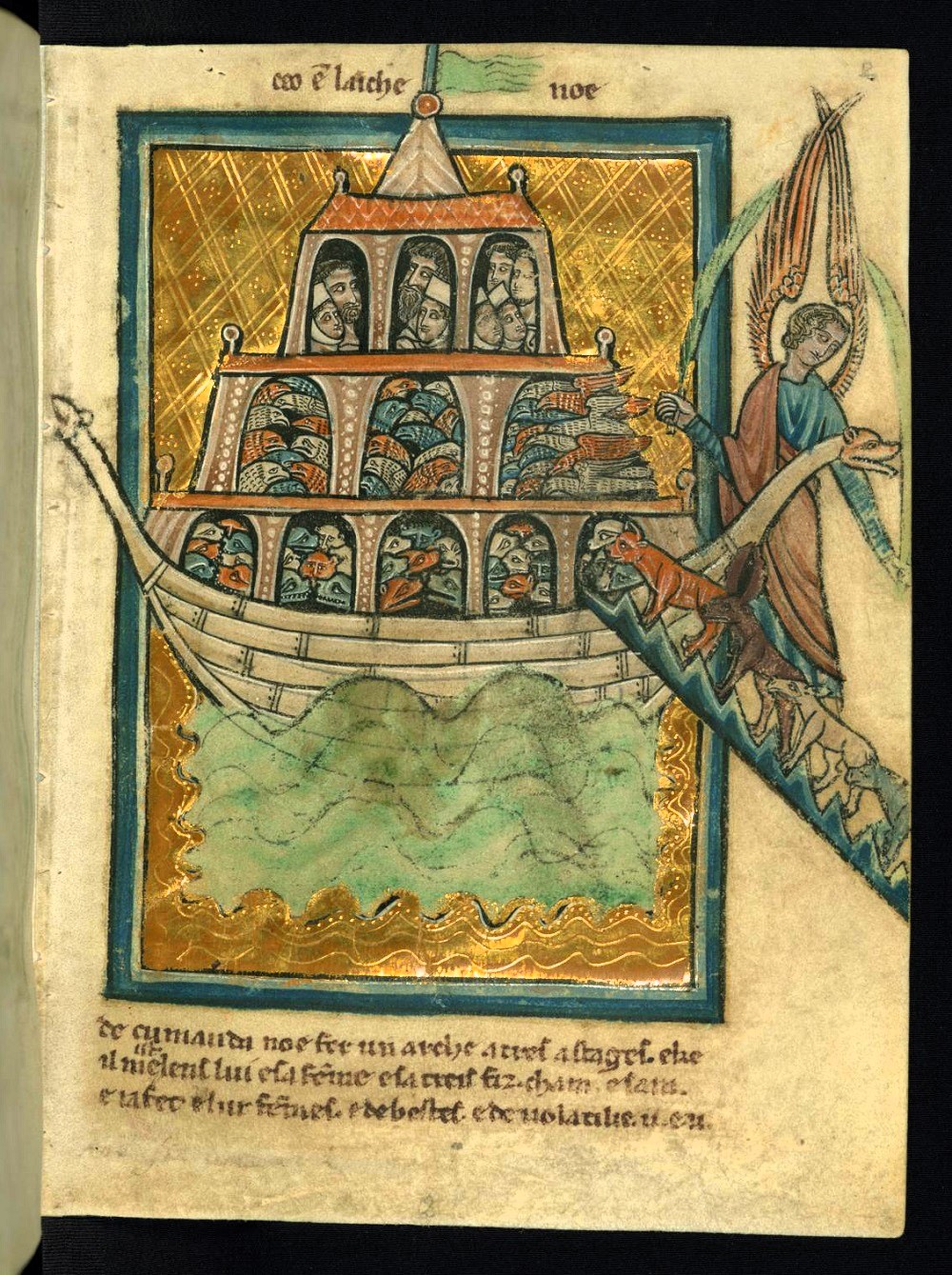

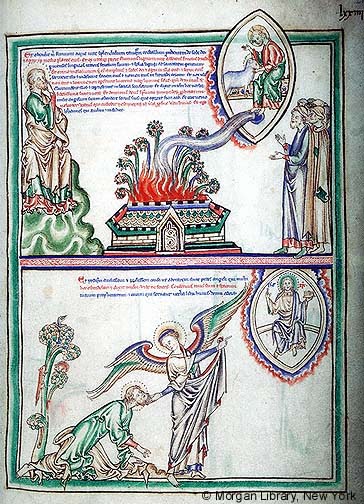

La fin du Déluge, fol 10v La fin du Déluge, fol 10v |

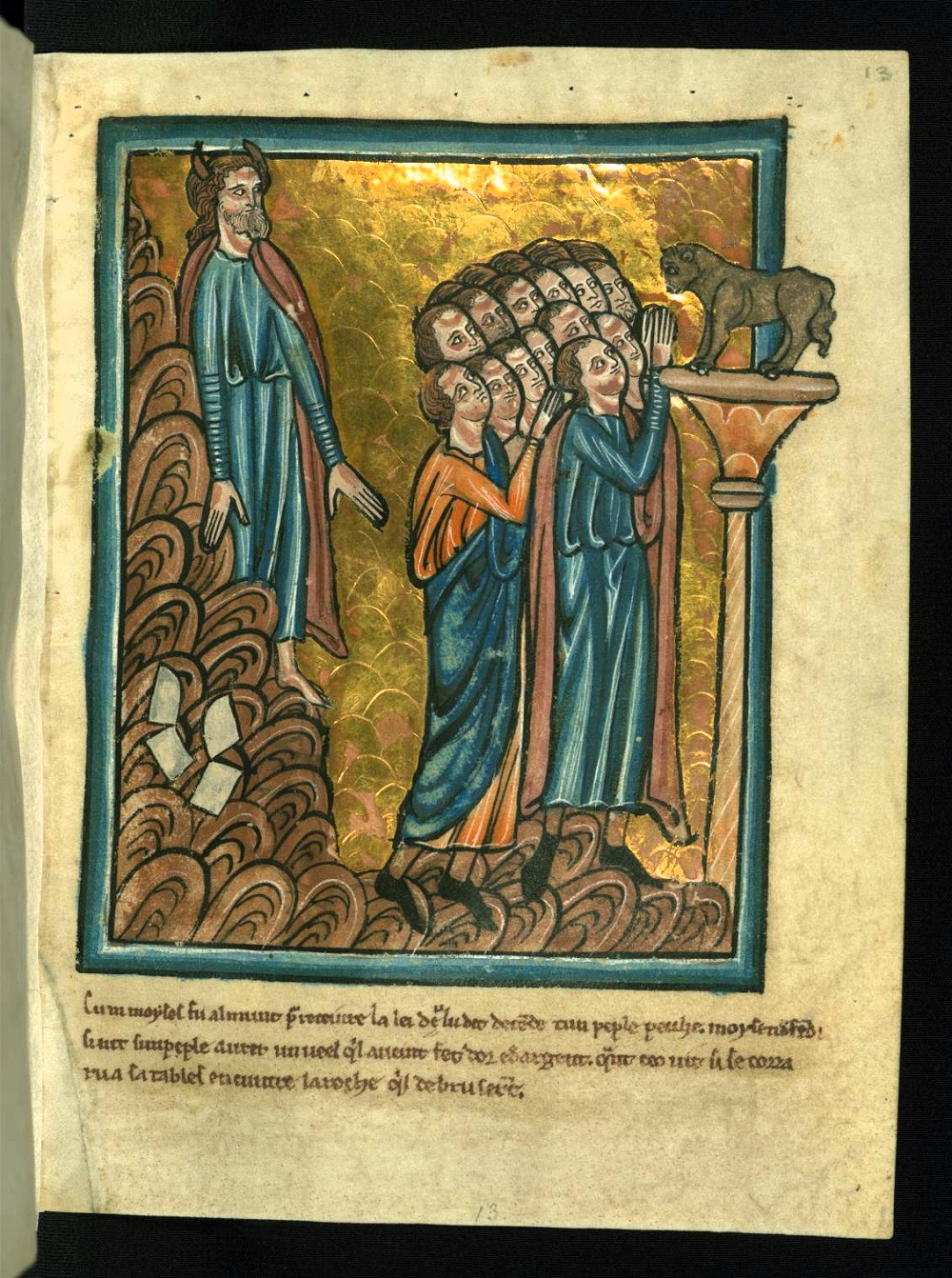

Moïse reçoit les commandements de Dieu, fol 76r Moïse reçoit les commandements de Dieu, fol 76r |

|---|

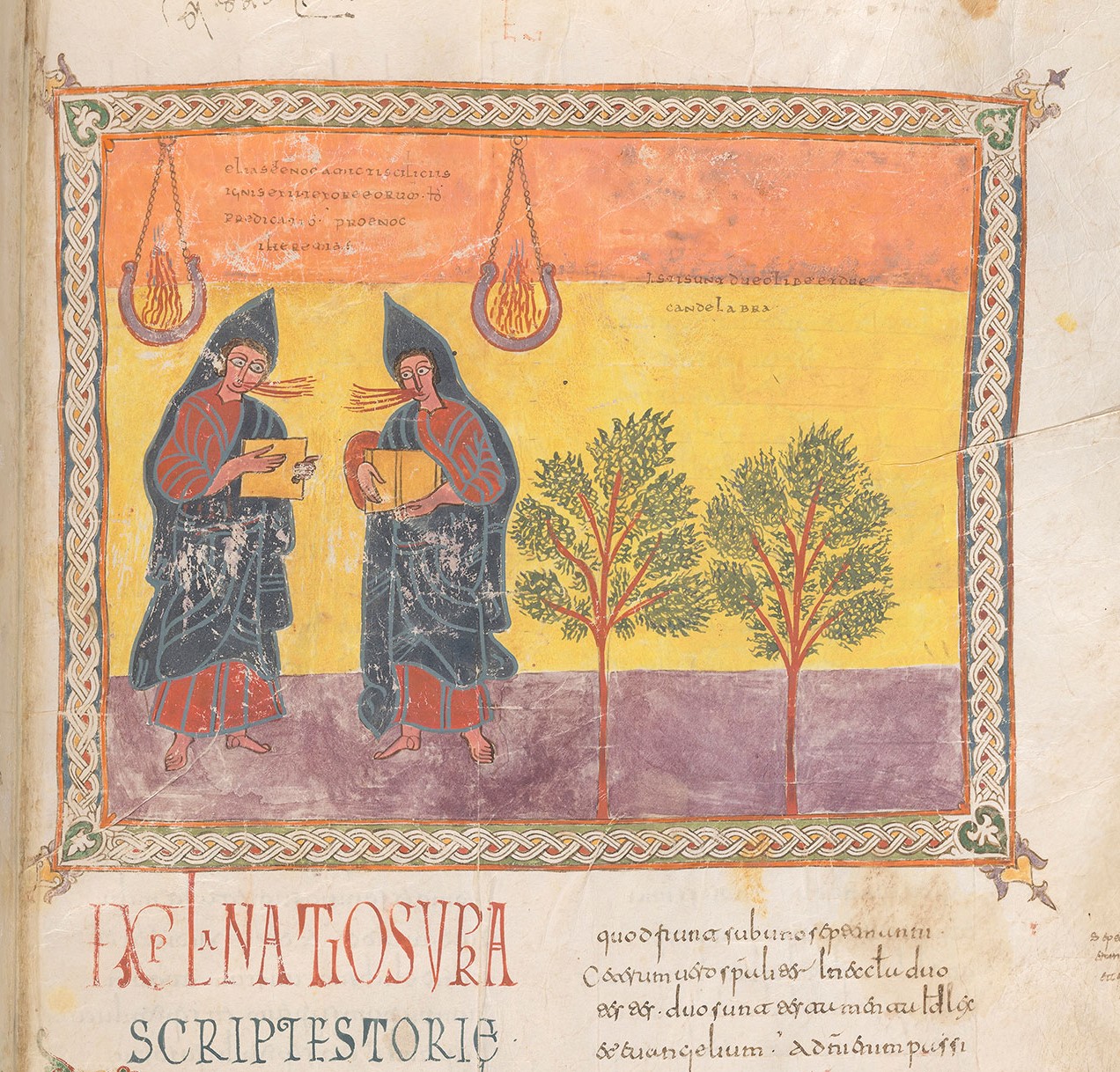

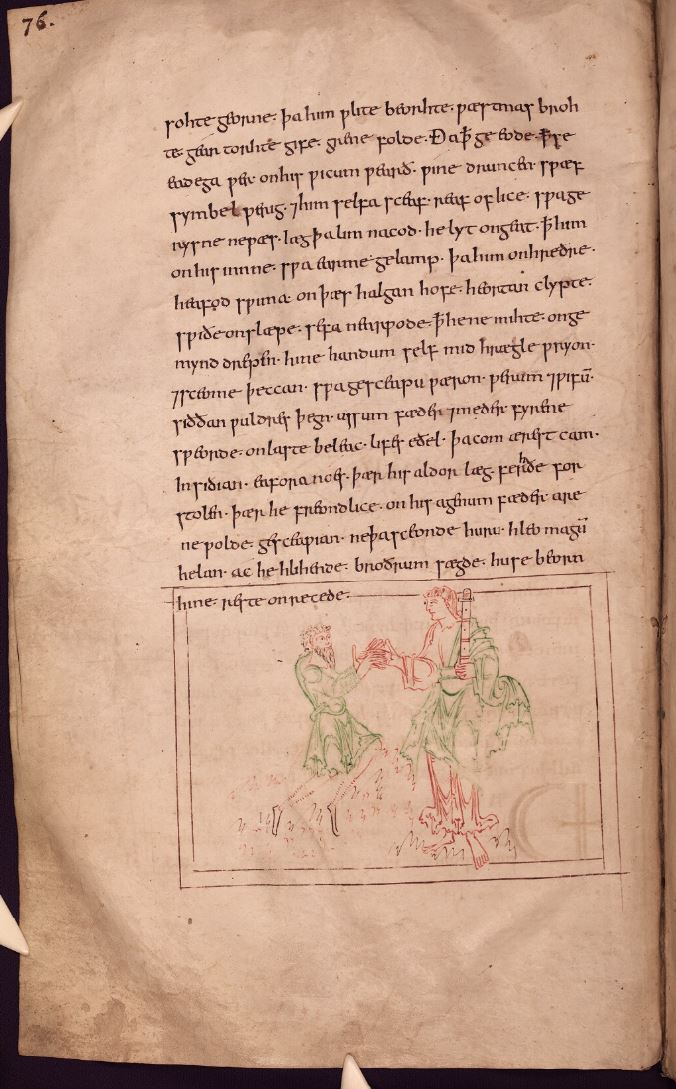

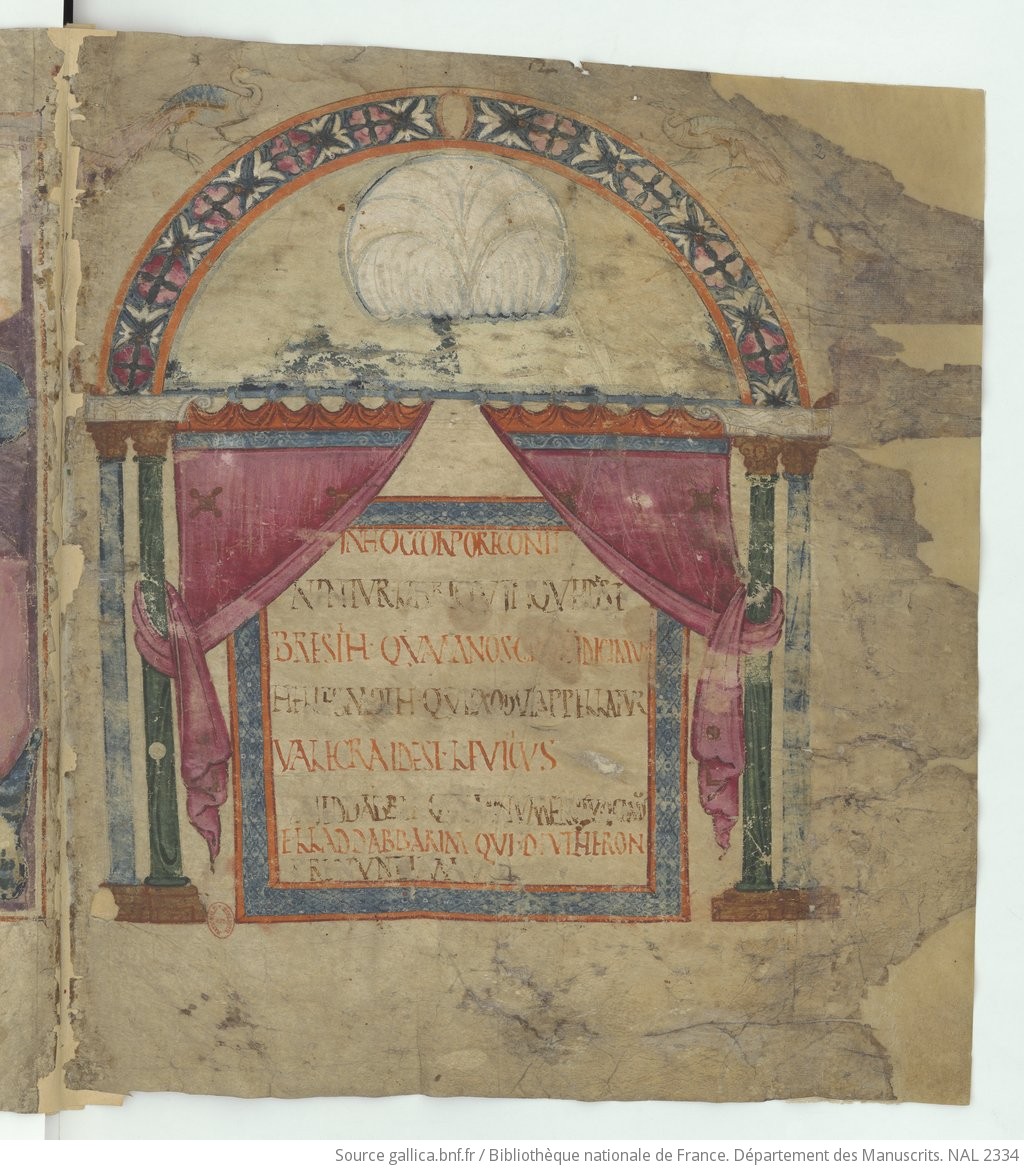

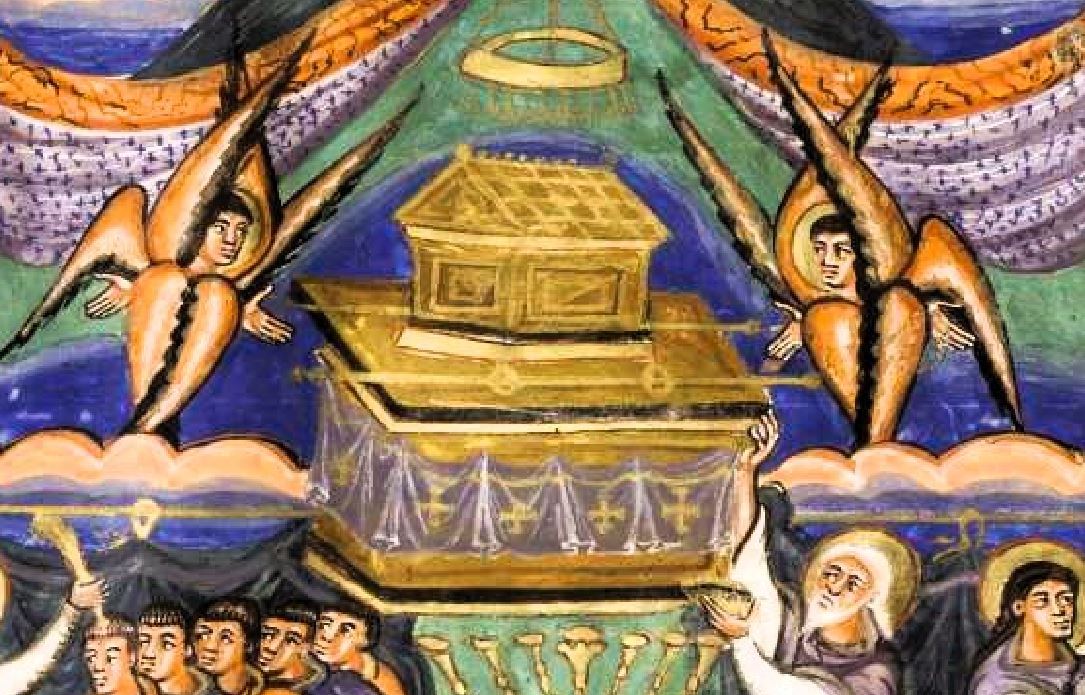

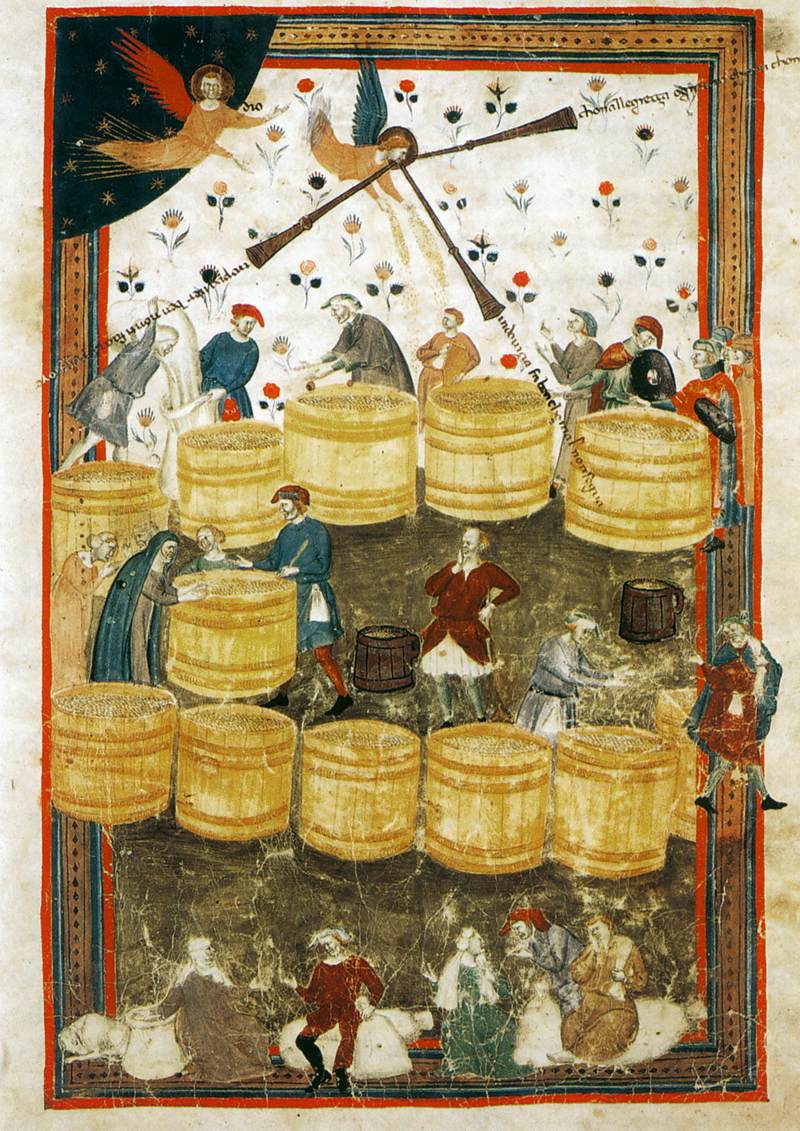

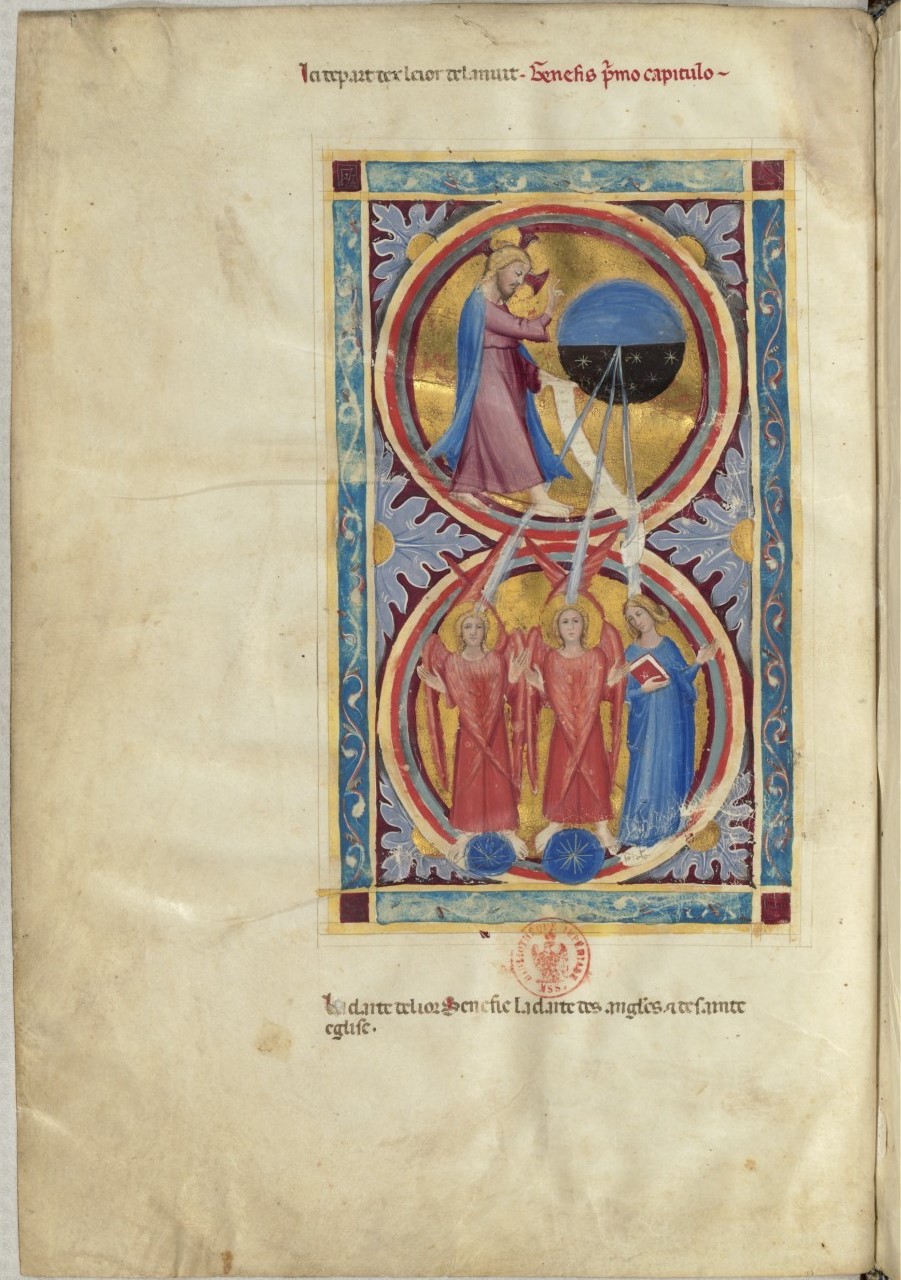

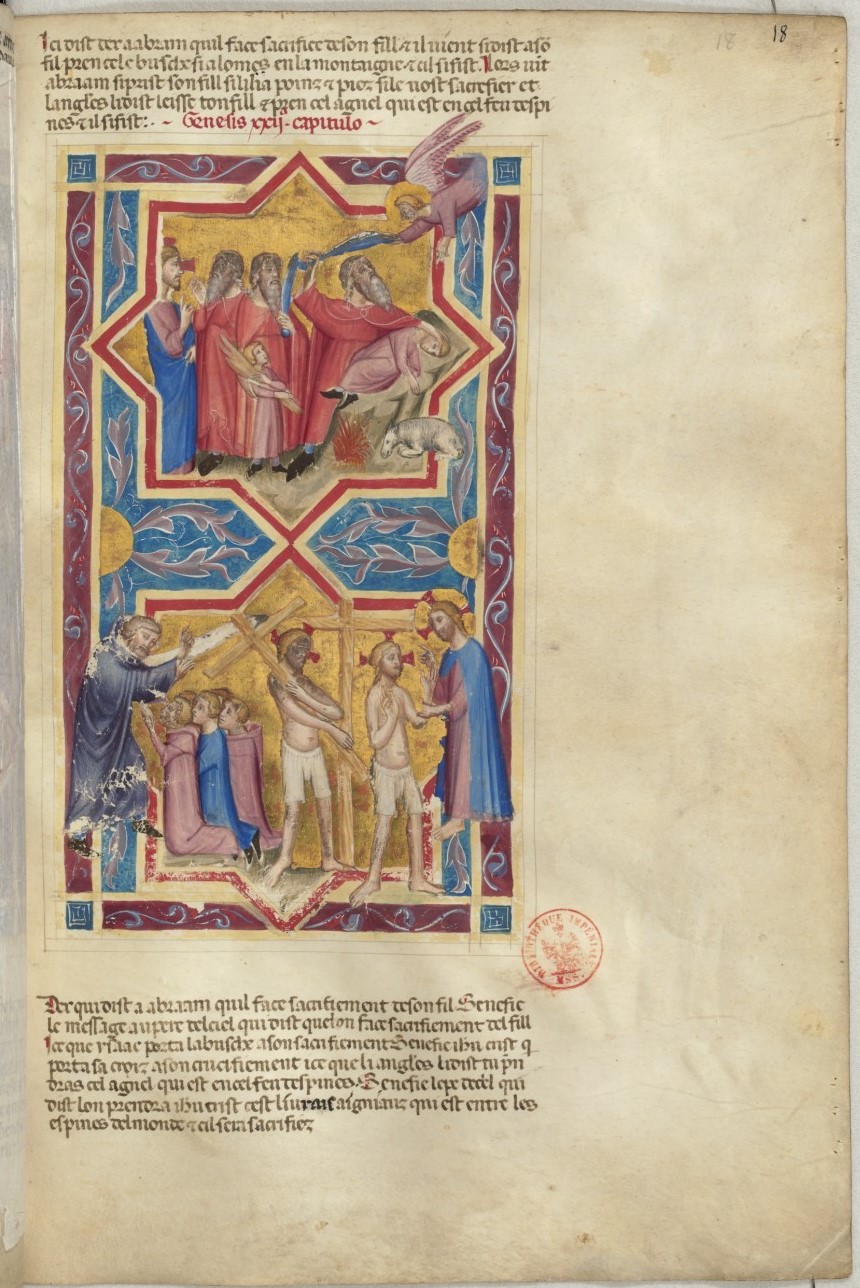

Vers 600, Pentateuque de Tours, BNF NAL 2334

Dans ces deux images, Dieu apparaît dans un nuage qui traverse le cadre :

- réduit à une main, et surplombé par l’arc-en-ciel, dans la scène où il parle à Noé ;

- réduit à une tête nimbée, dans la scène où il apparaît en personne à Moïse :

« Yahweh dit à Moïse: « Voici, je vais venir à toi dans une nuée épaisse » Exode 19,9

Un second débordement marque l’autre phénomène surnaturel de l’épisode :

« La montagne de Sinaï était toute fumante, parce que Yahweh y était descendu au milieu d’eux, et la fumée s’élevait comme la fumée d’une fournaise, et toute la montagne tremblait fortement. » Exode 19,18

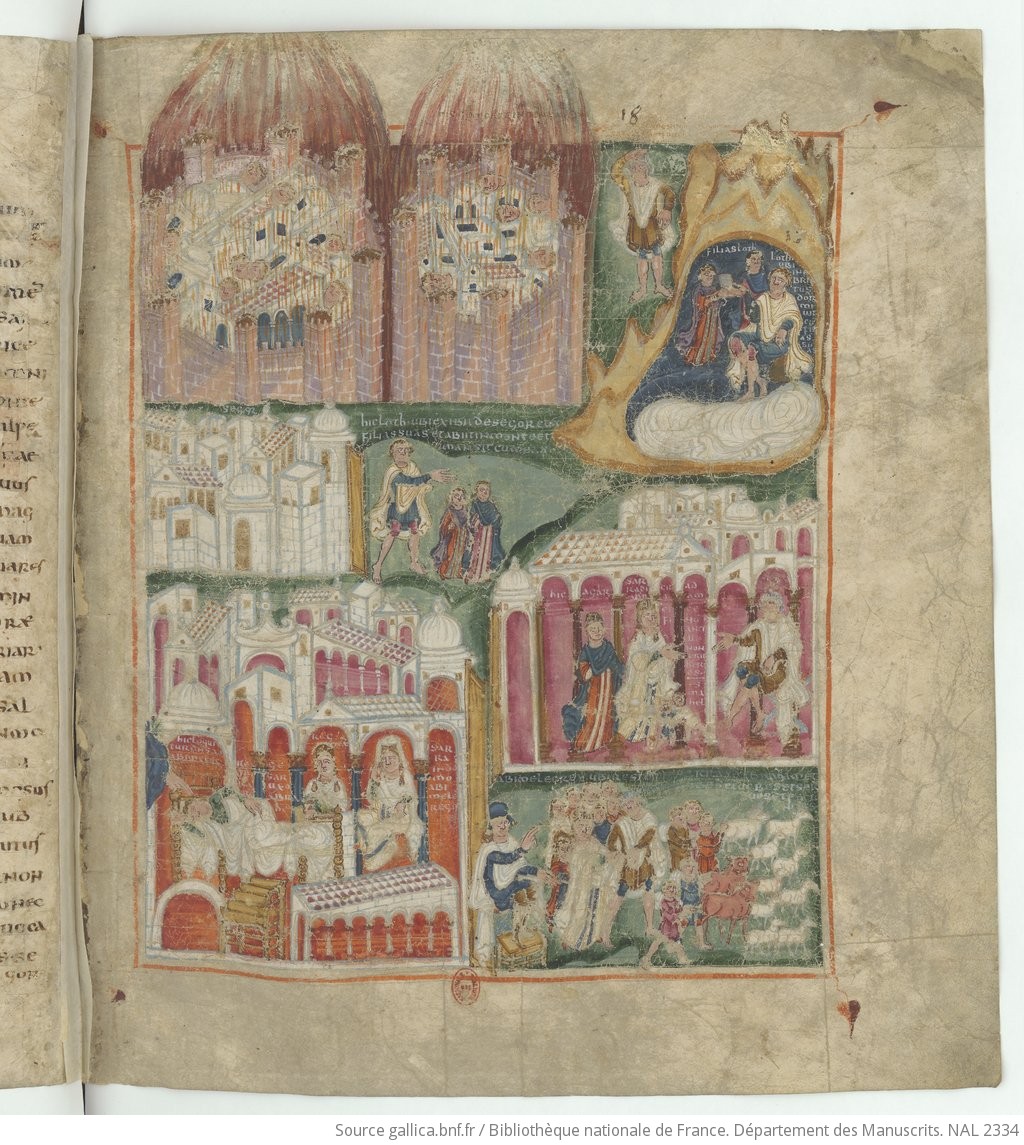

Vers 600, Pentateuque de Tours, BNF NAL 2334, fol 18r, gallica

Vers 600, Pentateuque de Tours, BNF NAL 2334, fol 18r, gallica

D’une manière tout à fait cohérente, les pluies de feu traversent le cadre pour détruire Sodome et Gomhorre. En revanche la main de Dieu , en bas à gauche, ne le traverse pas, car Dieu s’adresse seulement en songe à Abimélech endormi (Gen 20,6).

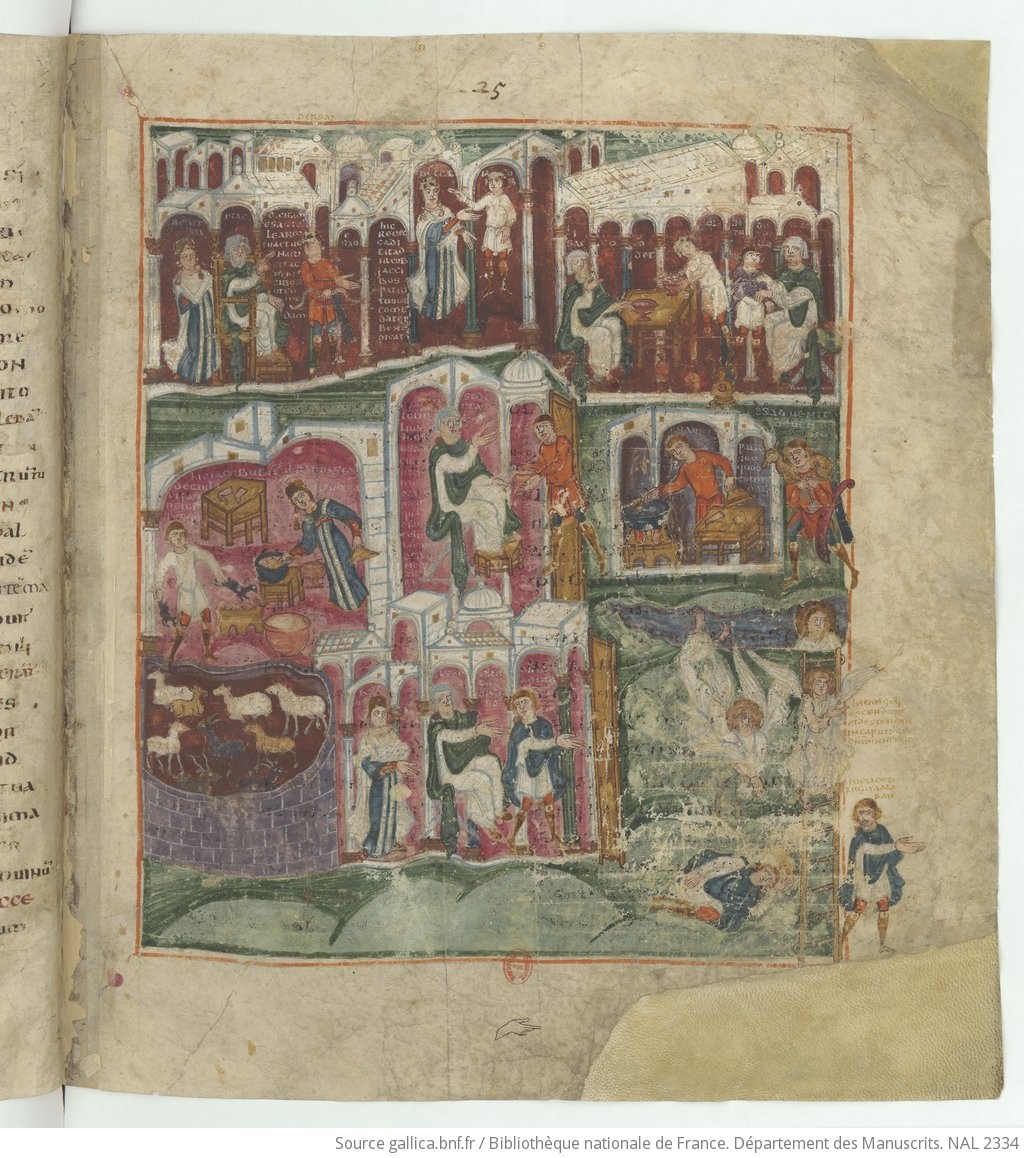

Pour exprimer un mouvement

Esaü rentre bredouille et Jacob lui vend ses lentilles (fol 22v) Esaü rentre bredouille et Jacob lui vend ses lentilles (fol 22v) |

Jacob s’enfuit chez Laban (Gen 27,44), fol 25r Jacob s’enfuit chez Laban (Gen 27,44), fol 25r |

|---|

Vers 600, Pentateuque de Tours, BNF NAL 2334, gallica

Dans ces deux images, le débordement marque l’entrée en scène ou la sortie d’un personnage. Dans le second cas, elle marque aussi la fin de la narration, mais pas dans le premier : car le registre inférieur se lit de droite à gauche.

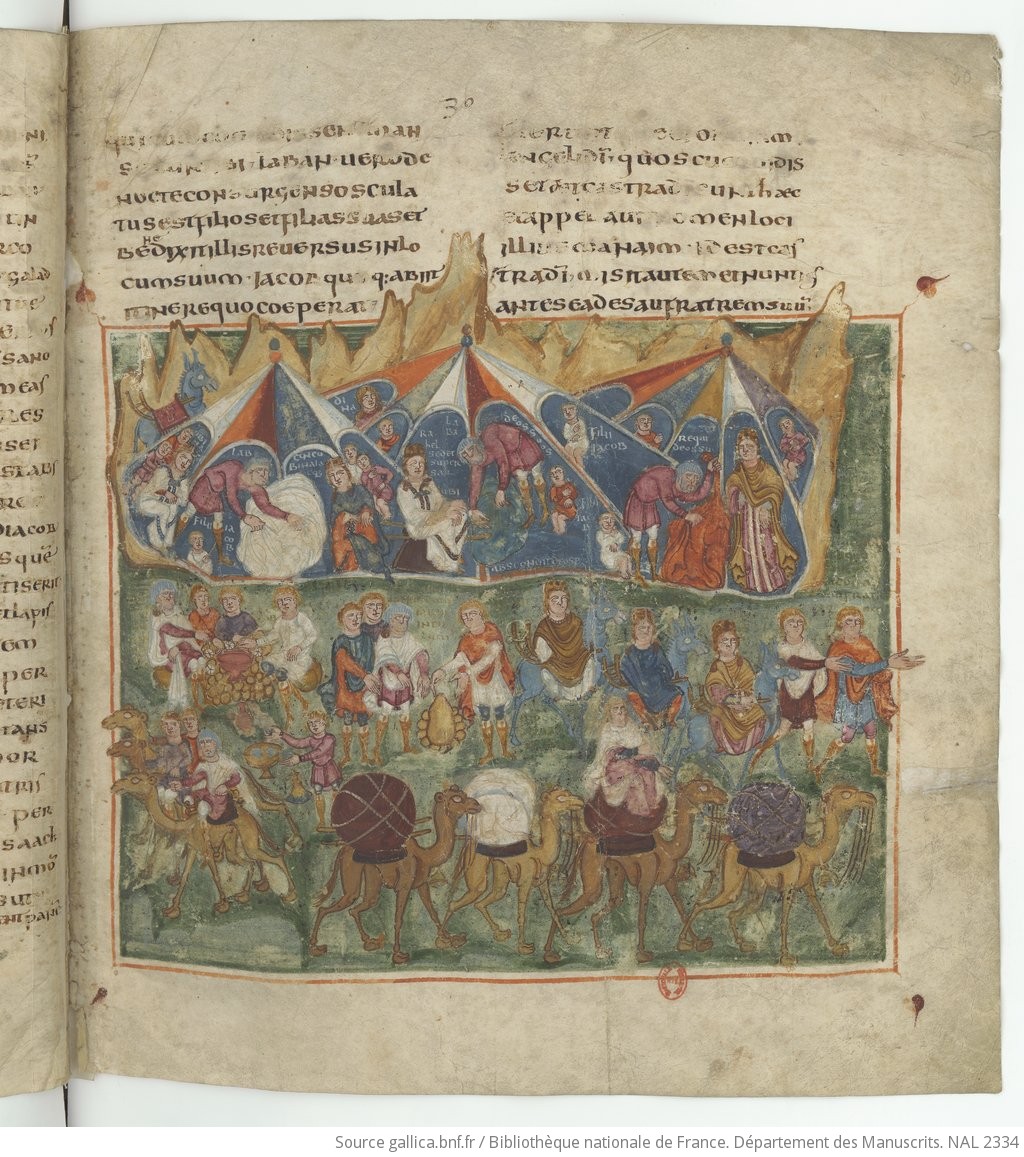

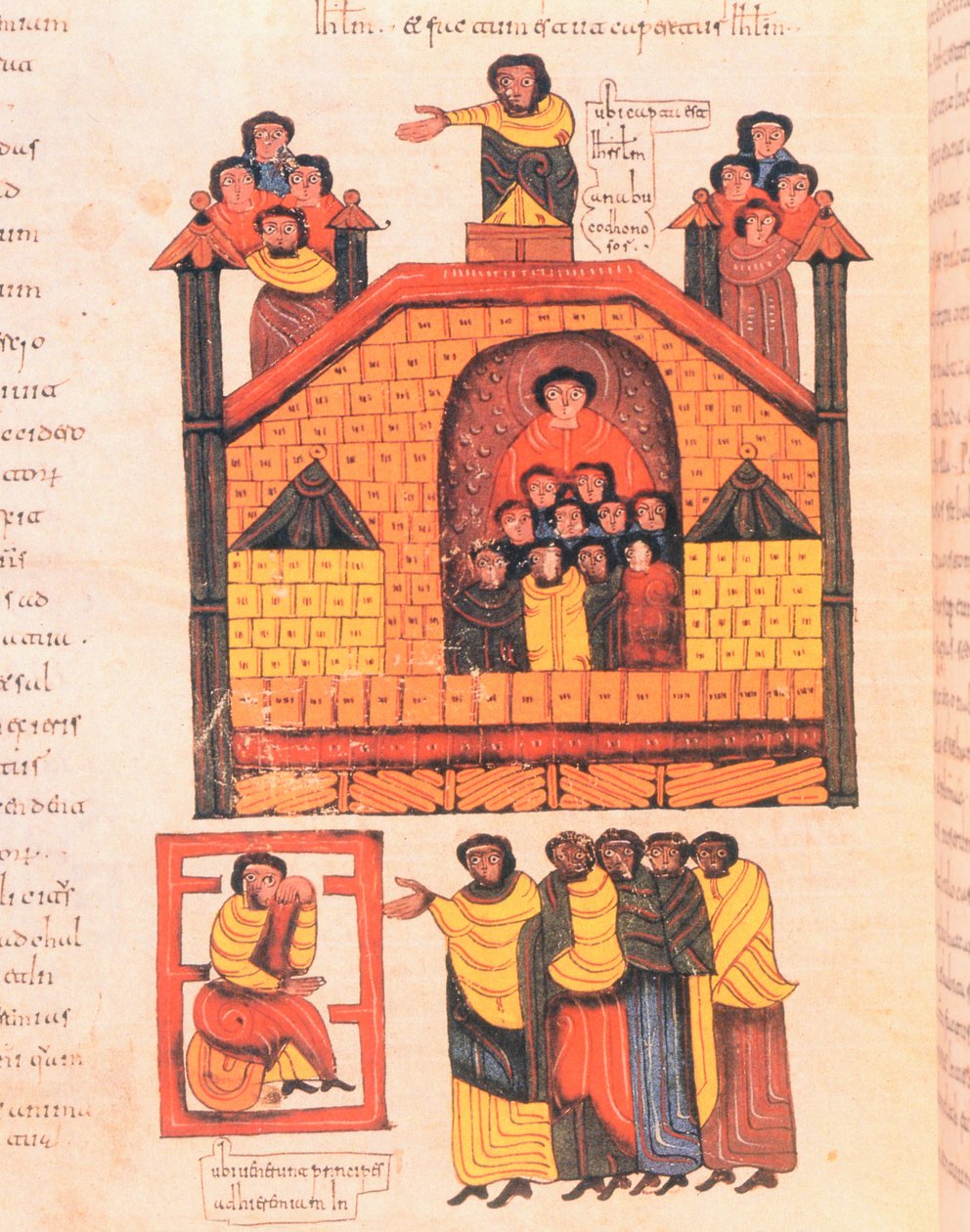

Laban et Jacob dans le désert (Gen 31, 25-54)

Vers 600, Pentateuque de Tours, BNF NAL 2334 fol 30r , gallica

Dans le registre supérieur, Laban avec son âne (en haut à gauche) rejoint le campement de Jacob, qui s’est enfui en emportant ses filles et ses idoles. Laban cherche vainement les tephilims dans les trois tentes, mais le débordement du pic central est un indice pour le lecteur : ils se trouvent dans la tente de Rachel, cachés dans la selle sur laquelle elle est assise.

Dans le registre inférieur, les débordements en sens inverse traduisent le mouvement de séparation des deux familles ( [6], p 17) :

- à gauche Laban rentre chez lui avec sa suite ;

- à droite ses quatre filles (sur trois mulets et un chameau) partent comme épouses de Jacob.

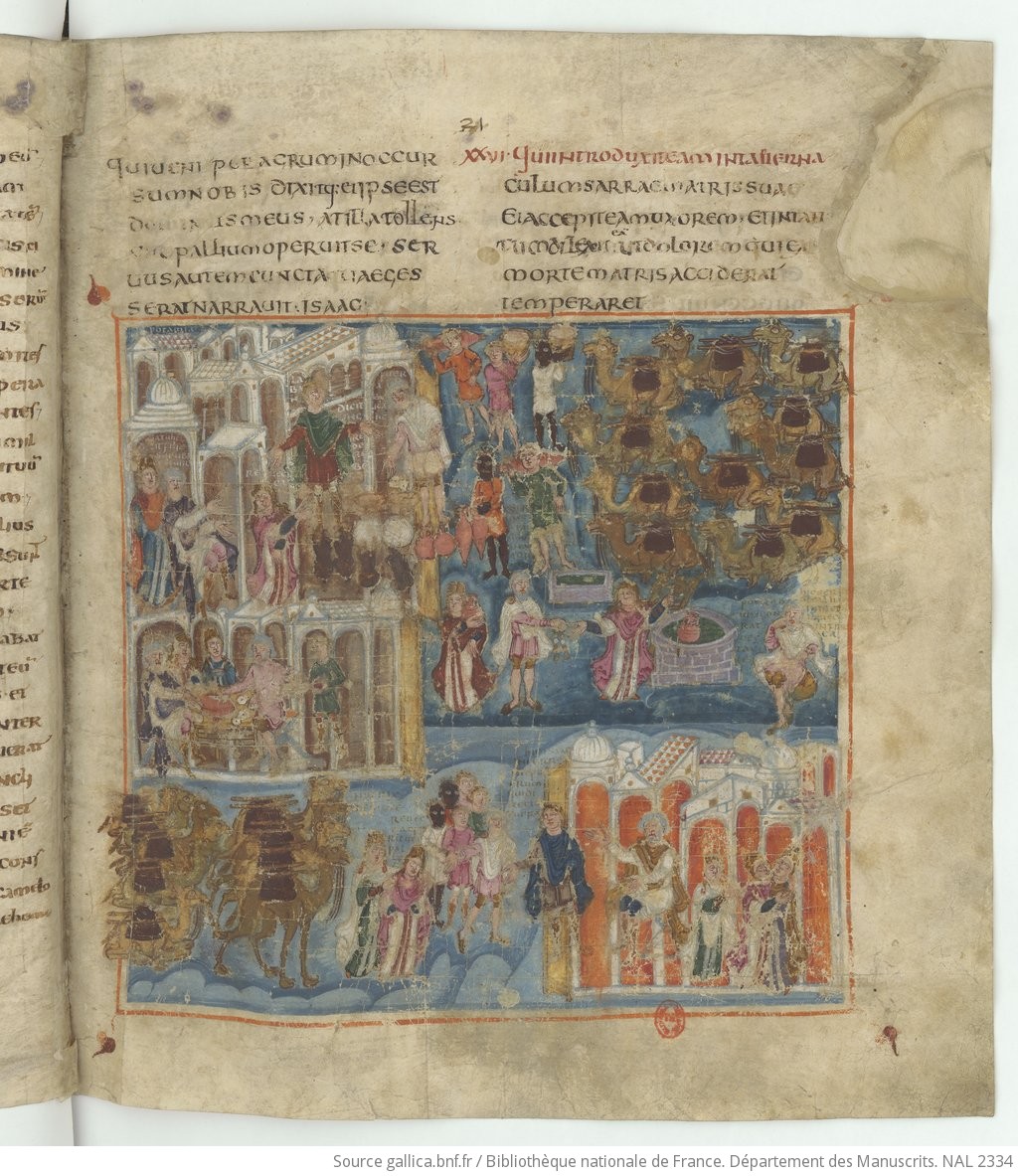

Pour faciliter la lecture

Histoire de Rebecca,

Histoire de Rebecca,

Vers 600, Pentateuque de Tours, BNF NAL 2334 fol 21r, gallica

Le registre supérieur se lit de droite à gauche : le serviteur d’Abraham rencontre Rebecca près d’un puits, puis va dans la maison de son père Bathuel pour demander sa main pour son maître :

« Le serviteur prit dix des chameaux de son maître… il alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit ployer les genoux aux chameaux hors de la ville, près d’un puits, vers le soir, à!’heure où les femmes sortent pour puiser de l’eau. » Gen, 24,10-11

On pourrait imaginer que le débordement des pattes des chameaux traduit « hors de la ville », mais l’artiste n’est pas si scrupuleux puisqu’il a représenté onze chameau au lieu de dix. Les chameaux étant couchés, il ne s’agit pas non plus d’exprimer un mouvement. Le débordement a ici un rôle purement graphique : indiquer au lecteur le point d’entrée dans le registre supérieur.

Le registre inférieur est conçu en symétrie : à gauche Rebecca quitte la maison de son père, à droite elle est accueillie dans la maison d’Abraham ([6], p 14, [7]). Là encore le débordement des pattes des chameaux indique où commence le second registre.

![]()

La seule mosaïque byzantine pré-iconoclasme

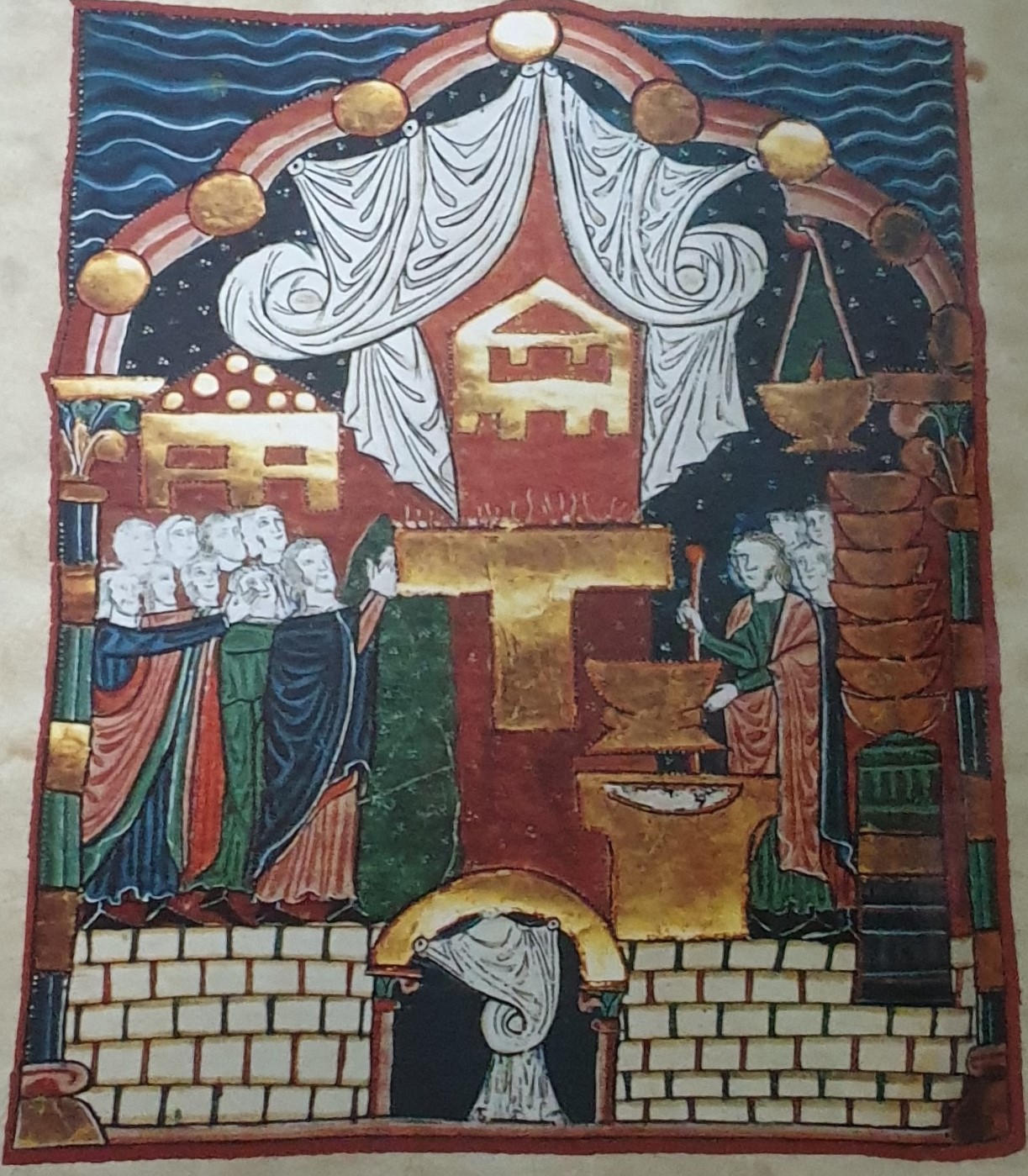

Présentation au temple

Présentation au temple

6-7ème siècle, provenant de l’Eglise de la Kyriotissa, Archeological Museum, Istambul

Ce précieux et unique vestige présente un débordement inattendu pour l’art byzantin : le grand prêtre pose les deux pieds sur un cadre épais à l’antique, dans le but probable de créer un effet de profondeur, au même titre que le dégradé de vert. Le fait que ce débordement ait été utilisé sans nécessité intrinsèque, mais pour une simple question graphique, montre que le procédé n’était pas prohibé et suggère même qu’il ait pu être relativement courant dans cet art pré-iconoclaste, presque totalement disparu.

![]()

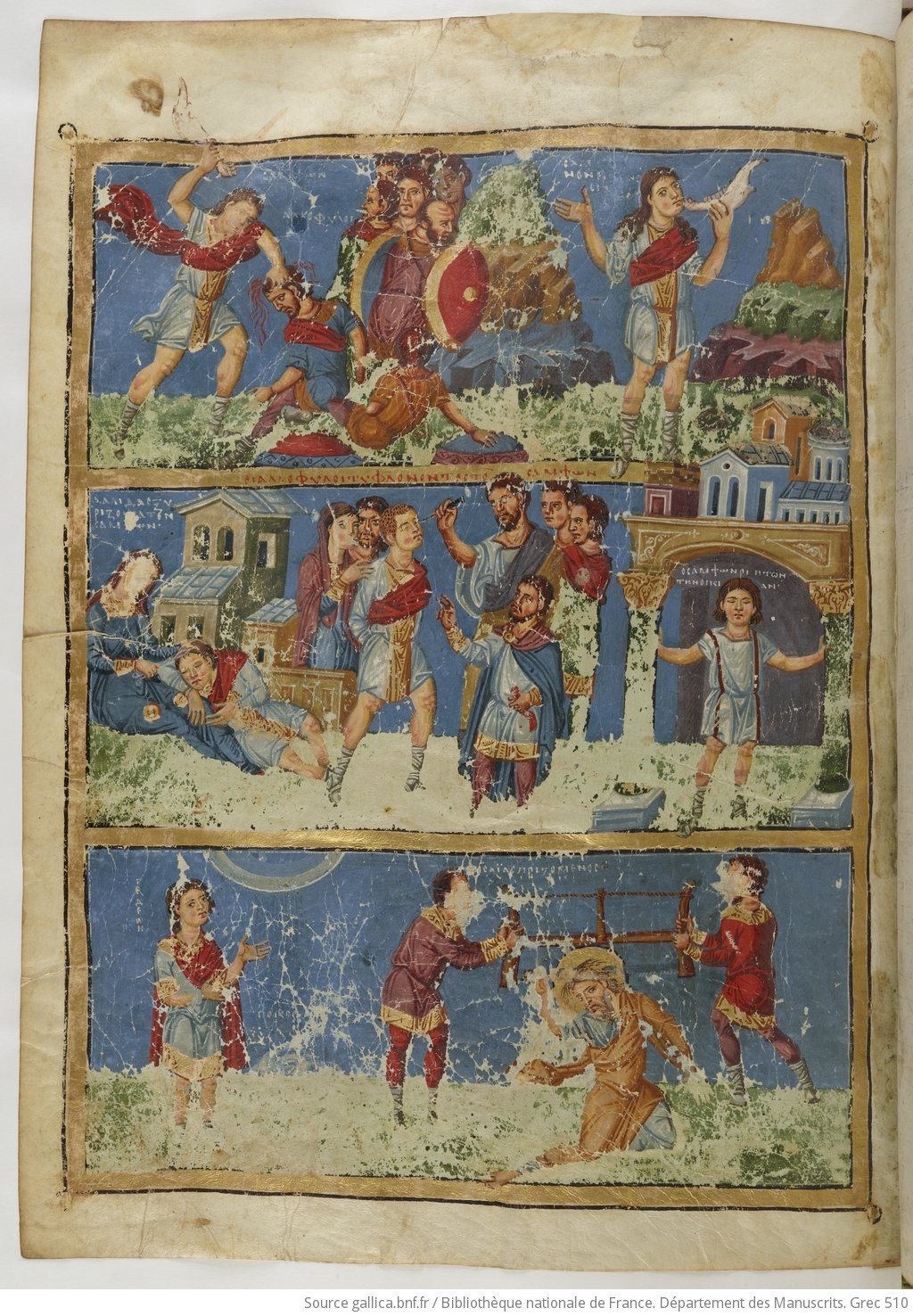

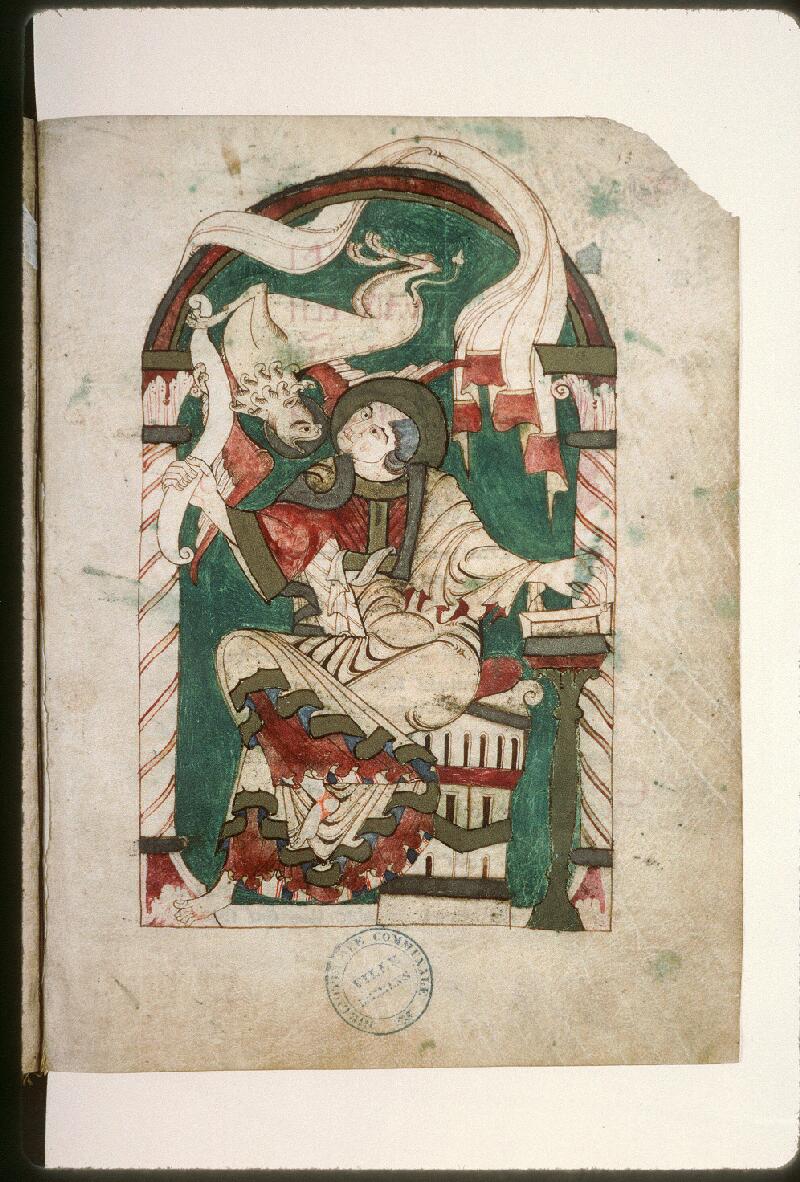

Les « audaces » du Job du Vatican

Ce manuscrit grec très ancien, puisque probablement réalisé en Italie juste à la fin de la période iconoclaste ( [8], p 229 et 146-148 ), est un des très rares qui présente quelques audaces graphiques confinant à des débordements. Les spécialistes y distinguent plusieurs mains, certaines travaillant dans la tradition romaine, d’autres dans un style plus spécifiquement byzantin ([8], p 149-154).

Chronologie de Paul Huber [9]

De tous les Livres de Job byzantins illustrés (même les deux plus proches), il est le seul qui présente des débordements.

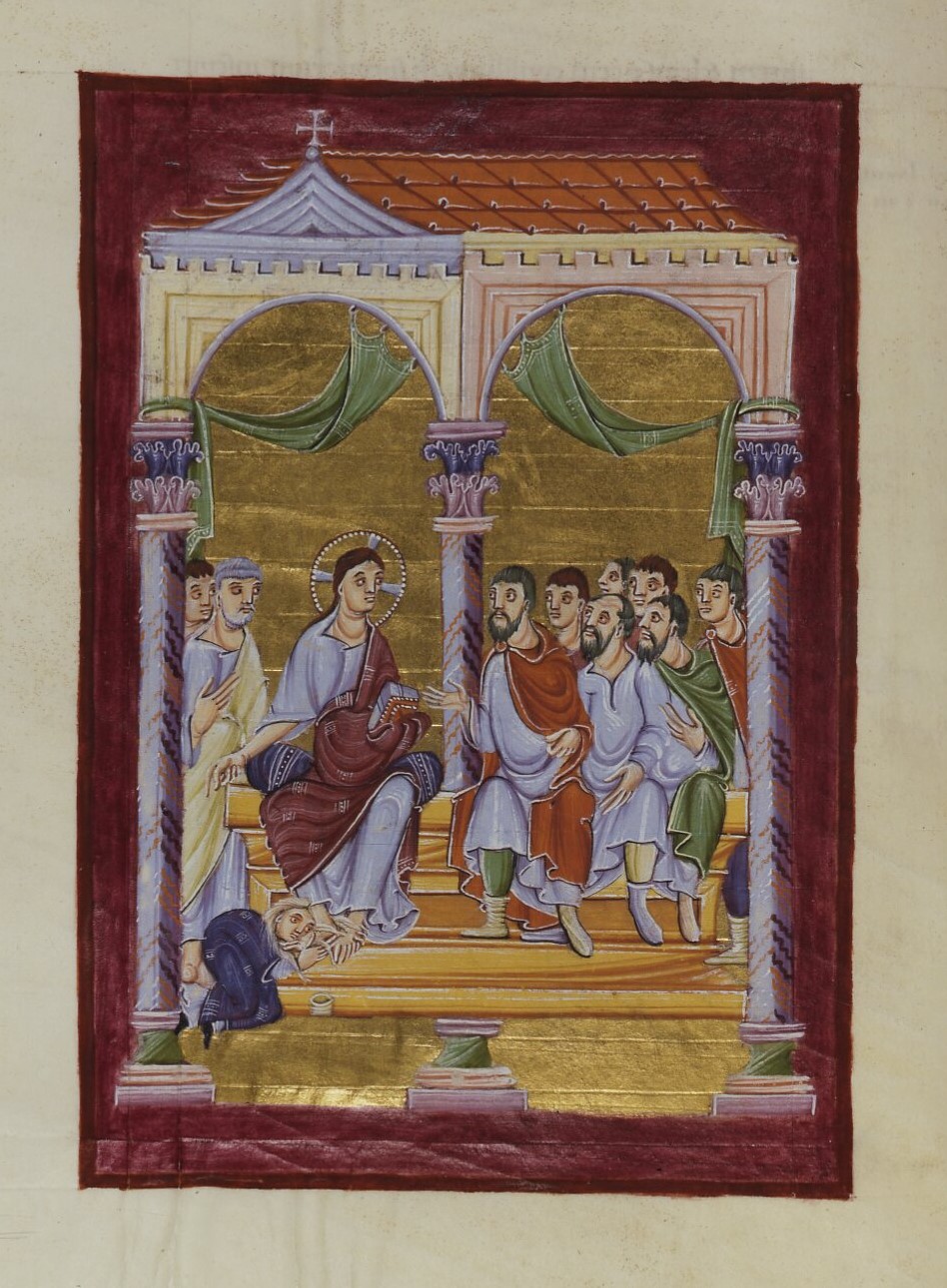

Le premier illustrateur romain

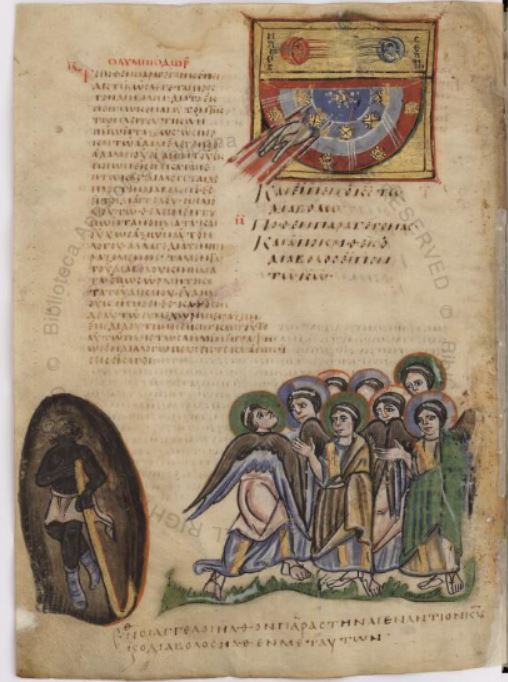

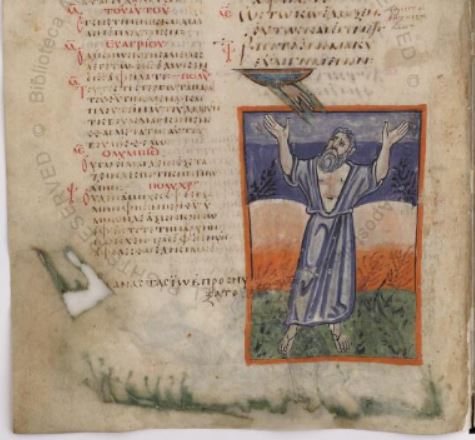

Le diable et les anges devant Dieu, 800-20 Vat. Gr. 749, fol 12v (c) Biblioteca Vaticana

Le diable et les anges devant Dieu, 800-20 Vat. Gr. 749, fol 12v (c) Biblioteca Vaticana

Cette page suit la formule sur fond blanc, avec trois groupes flottant. Le diable est prudemment encapsulé dans un ovule noir, tandis que Dieu est représenté, de manière conventionnelle, par une main s’échappant de la demi-sphère du firmament. L’artiste a eu l’originalité d’ajouter au dessus les deux luminaires, et d’englober le tout dans un cadre doré, que traverse le rayonnement surnaturel de la main.

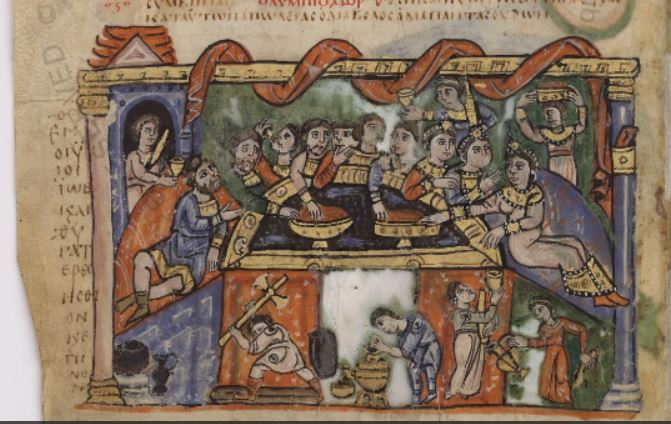

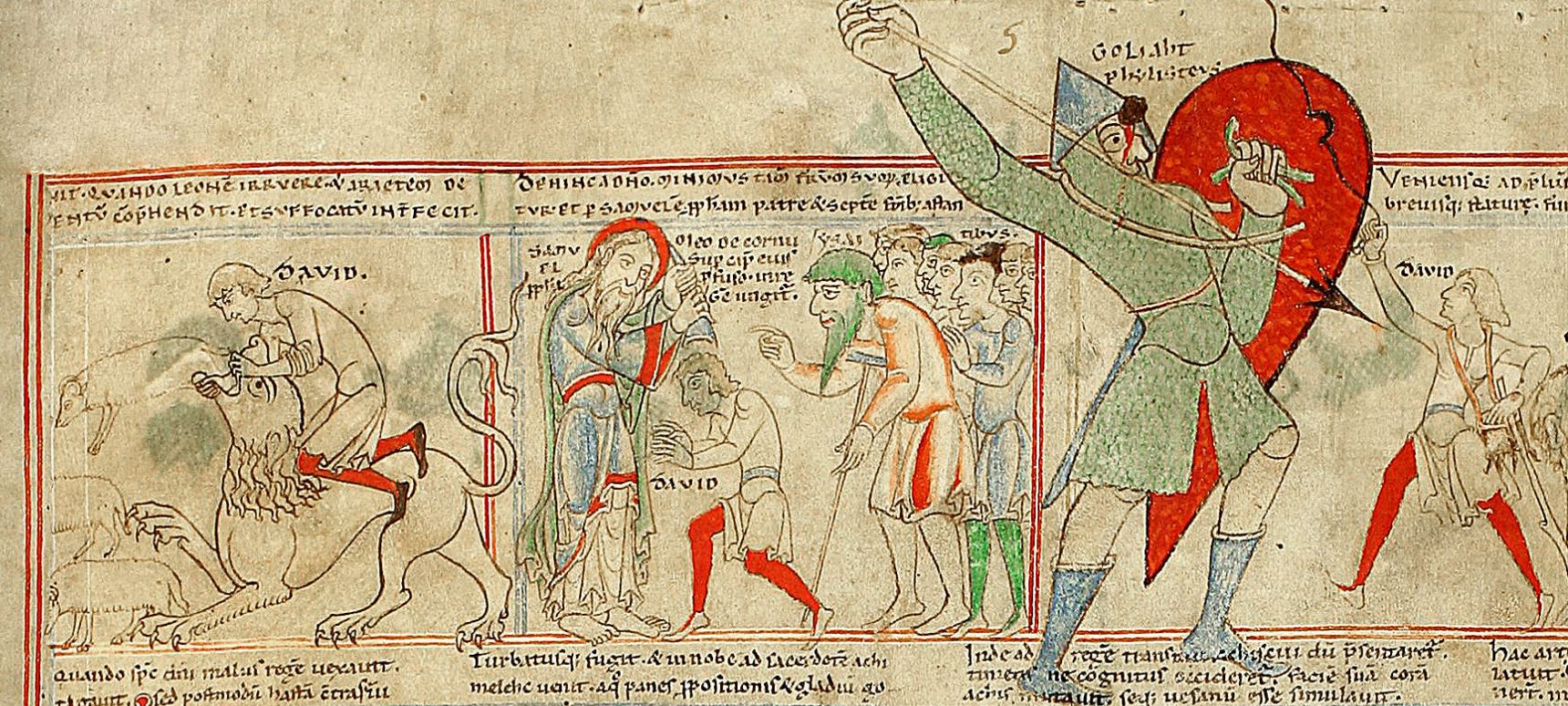

Job et sa femme devant leur palais, fol 6r Job et sa femme devant leur palais, fol 6r |

Le banquet des enfants de Job, fol 16v Le banquet des enfants de Job, fol 16v |

|---|

800-20 Vat. Gr. 749, (c) Biblioteca Vaticana

A quelques pages de distance, ces deux groupes flottants se répondent, avec leur sol marqué d’une ligne rouge, les colonnes de part et d’autre et un tissu rouge sur le bord supérieur :

- dans la vue extérieure, il semble s’agir d’un velum replié, illustrant la magnificence du palais de Job ;

- dans la vue intérieure, il s’agit du rideau, assujetti à la colonne de droite et enroulé sur une tringle horizontale, qui fermait la salle de banquet dans la maison de l’un des fils (nous reviendrons sur le motif du rouleau autour du cadre dans 5 Débordements récurrents).

L’allure serpentine du rideau est probablement une allusion au Mal qui rode, dans ce dernier moment de prospérité :

«Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, et voilà qu’un grand vent s’est élevé de l’autre côté du désert et a saisi les quatre coins de la maison; elle s’est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts…» Job 1, 18-19

Formellement, il s’agit d’un tout premier exemple de réification du cadre, qui acquiert une consistance matérielle lui permettant d’interagir avec d’autres objets de l’image (ici le rideau).

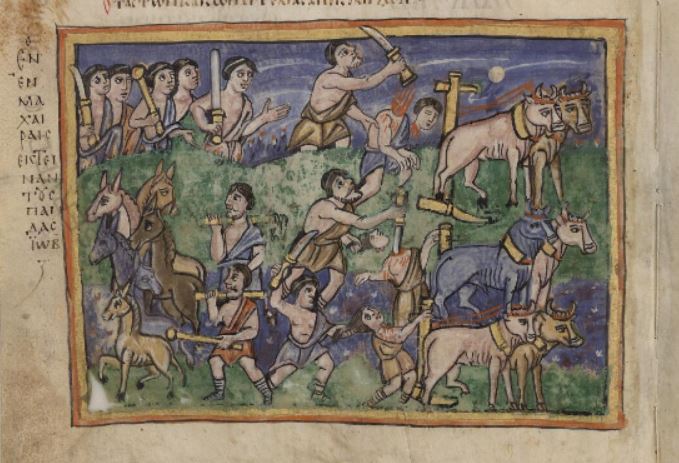

Première épreuve : la perte des ânes et des vaches, 800-20 Vat. Gr. 749, fol 17v (c) Biblioteca Vaticana

Première épreuve : la perte des ânes et des vaches, 800-20 Vat. Gr. 749, fol 17v (c) Biblioteca Vaticana

Pour marquer le temps des désastres (fols 17v à 20v), l’artiste passe à la seconde formule, celle des images encadrées. En commençant par un effet spécial exceptionnel dans la miniature byzantine : faire dépasser sur le cadre l’épée d’un des décapiteurs.

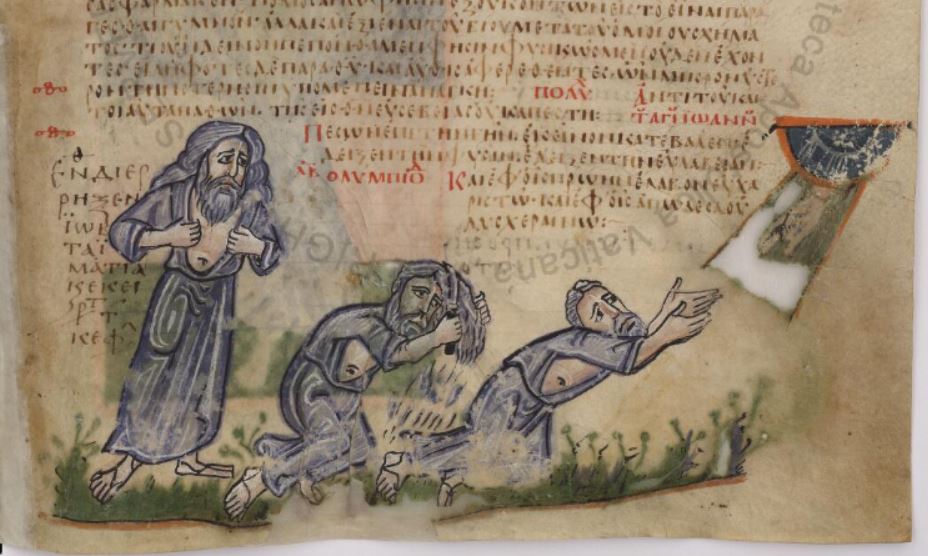

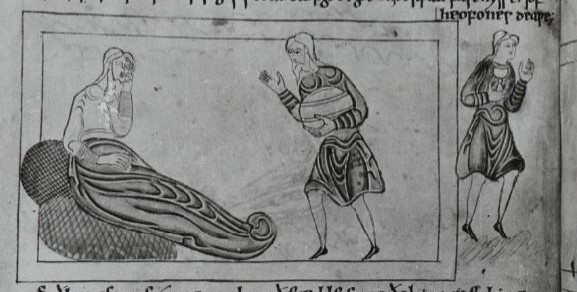

La douleur de Job, fol 21r La douleur de Job, fol 21r |

Dieu bénit Job, fol 21v Dieu bénit Job, fol 21v |

|---|

800-20, Vat. Gr. 749 (c) Biblioteca Vaticana

Après la série des épreuves revient la formule sur fond blanc. La première image décompose la douleur de Job en trois temps : il arrache ses vêtements, puis ses cheveux, puis se jette à terre pour adorer Dieu.

En tournant la page, apparaît ce qui pourrait sembler une bénédiction, mais qui en est l’inverse. Dans un dalogue entre Dieu et Satan, ce dernier propose d’aller encore plus loin pour éprouver la piété de Job :

« Satan répondit à Yahweh et dit: «Peau pour peau! L’homme donne ce qu’il possède pour conserver sa vie. Mais étends ta main, touche ses os et sa chair, et on verra s’il ne te maudit pas en face. » Job 2,4-5

Pour illustrer fidèlement le verbe toucher, la main de Dieu traverse le cadre par son rayonnement, mais aussi du bout des doigts.

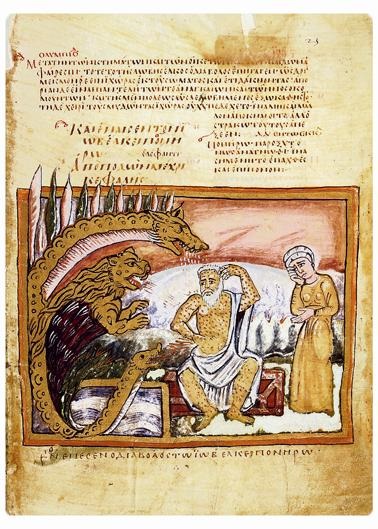

Satan frappe Job d’ulcères, 800-20, Vat. Gr. 749, fol 25r (c) Biblioteca Vaticana

Retour à la formule encadrée pour le début de la pénitence de Job, avec un débordement là encore justifié par un effet dramatique : les épines du dragon percent le cadre pour montrer que c’est bien Satan – en l’occurrence ce monstre marin crachant sur Job son venin par ses trois têtes – qui a percé d’ulcères la peau du malheureux [10].

Job quitte sa maison pour s’installer sur son tas de fumier, 800-20 Vat. Gr. 749, fol 25v-26r (c) Biblioteca Vaticana

Job quitte sa maison pour s’installer sur son tas de fumier, 800-20 Vat. Gr. 749, fol 25v-26r (c) Biblioteca Vaticana

A partir de ce bifolium, une série d’images sur fond blanc (folios 25v à 28v) nous montre Job installé sur son nouveau domicile.

Le second illustrateur romain

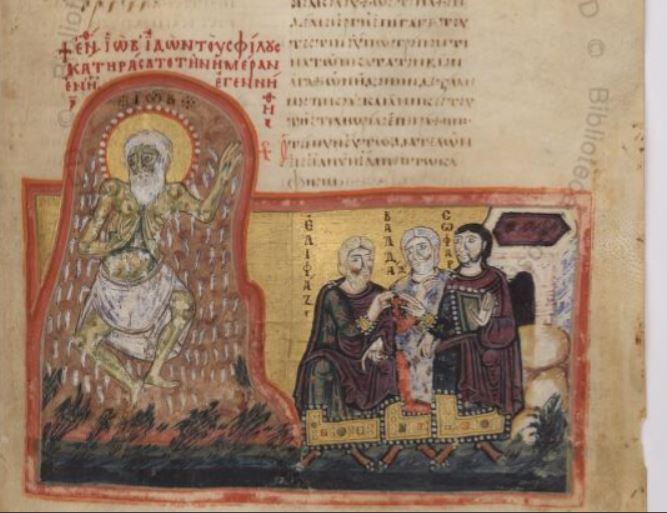

Job maudit le jour de sa naissance devant Eliphas, Baldad et Sophar, fol 38r Job maudit le jour de sa naissance devant Eliphas, Baldad et Sophar, fol 38r |

Première confrontation avec Eliphas, fol 50v Première confrontation avec Eliphas, fol 50v |

|---|

800-20, Vat. Gr. 749 (c) Biblioteca Vaticana

Une image spectaculaire ouvre la section des Dialogues, dont toutes les images sont encadrées : profitant d’un blanc dans le texte, l’artiste a eu l’idée de faire déborder le tas de fumier, mais en prenant la précaution de l’entourer du même pourtour rouge que le cadre, y compris en bas : il ne s’agit donc pas à proprement parler d’un percement du cadre, mais plutôt de deux images encadrées et imbriquées l’une sur l’autre.

Dès la deuxième occurrence, l’artiste renonce à fermer en bas le contour rouge du tas de fumier, qui est désormais intégré dans l’image principale, afin de permettre les interactions successives entre Job et ses amis.

Troisième confrontation avec Eliphas, fol 144v Troisième confrontation avec Eliphas, fol 144v |

Quatrième confrontation avec Eliphas, fol 198r Quatrième confrontation avec Eliphas, fol 198r |

|---|

800-20, Vat. Gr. 749 (c) Biblioteca Vaticana

Toutes ces scènes très répétitives s’inscrivent dans un cadre unique, dont l’artiste s’ingénie à faire varier la couleur et les décrochements, sans aucun débordement (sauf le fronton du folio 144v).

Le premier illustrateur byzantin

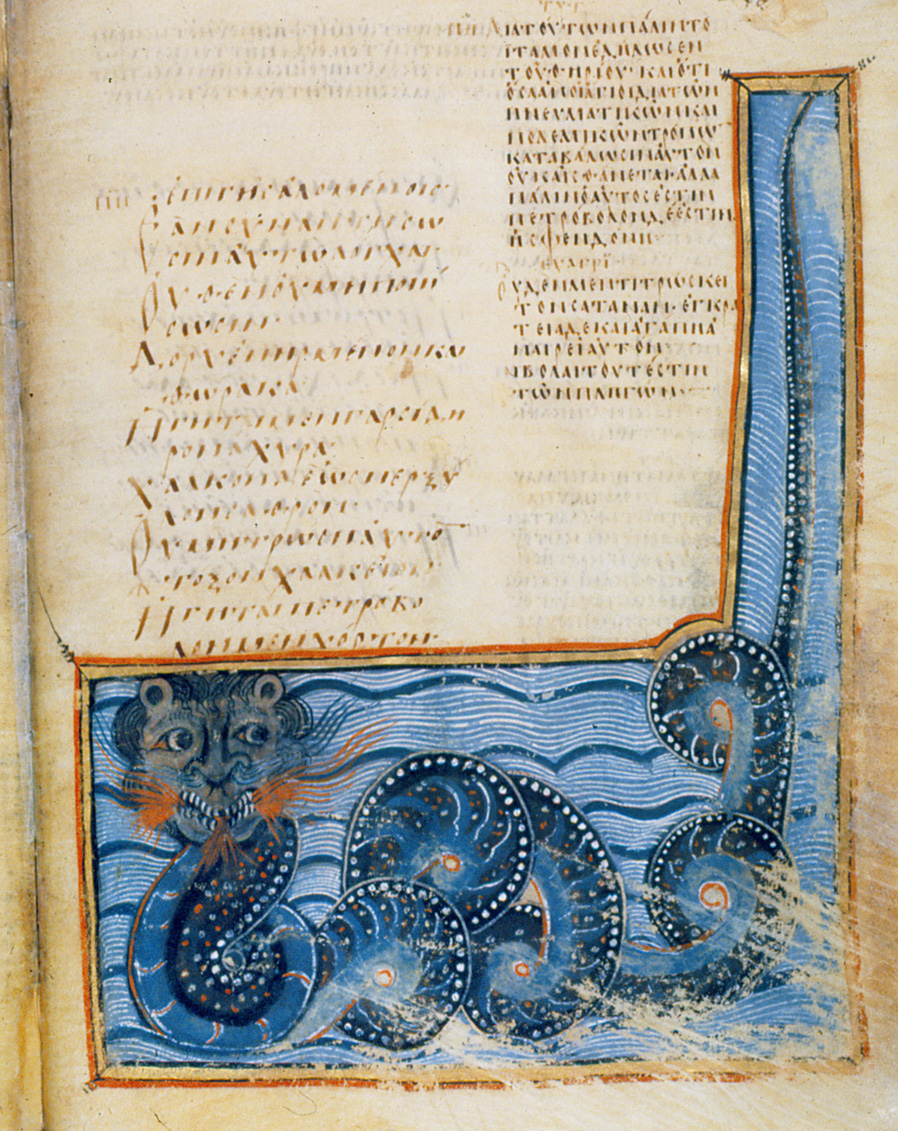

Le Léviathan, 800-20 Vat. Gr. 749 fol 238r (c) Biblioteca Vaticana

Le Léviathan, 800-20 Vat. Gr. 749 fol 238r (c) Biblioteca Vaticana

Dans cette image très expressive, ce dessinateur entoure d’un cadre à décrochement la totalité du monstre marin, en prenant soin de raccorder les deux parties par un arc de cercle englobant la queue.

Avec ses « audaces » bien relatives, ce manuscrit illustre bien l‘aversion au débordement qui frappe les manuscrits de cette époque, qu’il soient d’influence antique ou byzantine.

Une licence pour les toits

Les messagers devant Job, fol 17r (fig 54) Les messagers devant Job, fol 17r (fig 54) |

Job offre un agneau en sacrifice, fol 7v (fig 19) Job offre un agneau en sacrifice, fol 7v (fig 19) |

|---|

903-04, Marciana, Gr. Z. 538 [8]

Ainsi ce manuscrit du siècle suivant, typiquement byzantin, présente le seul débordement toléré, celui de la toiture d’un édifice. Dans la première image, le toit peut être analysé comme un objet séparé, au contour bien délimité, qui serait venu se coller au cadre. Dans la seconde image, le cadre présente un décrochement vers le haut, qui est à son tout percé pour laisser passer le coupole : transgression que justifie le caractère sacré de l’édifice et céleste de la coupole.

![]()

Des débordements de prestige dans un manuscrit impérial

Les Homélies de Grégoire de Nazianze ont été illustrées à Constantinople pour l’empereur Basile Ier, sous la supervision du patriarche Photius ( [11], p 6). Ce manuscrit exceptionnel, chef d’oeuvre de la Renaissance macédonienne, présente de nombreux débordements.

Le débordement de la Main de Dieu (SCOOP !)

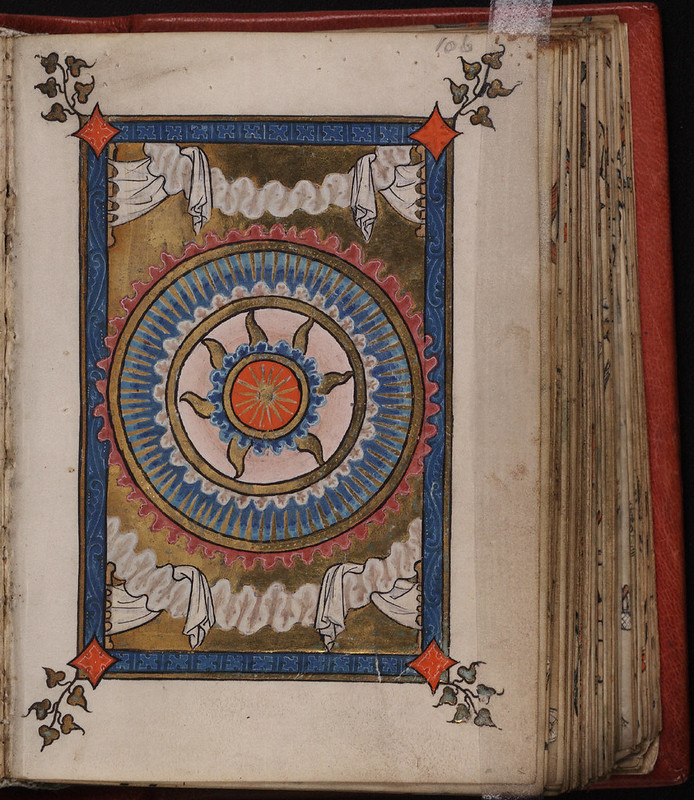

Le symbole de la main divine, qui revient dans six pages, obéit à une convention spécifique à ce manuscrit.

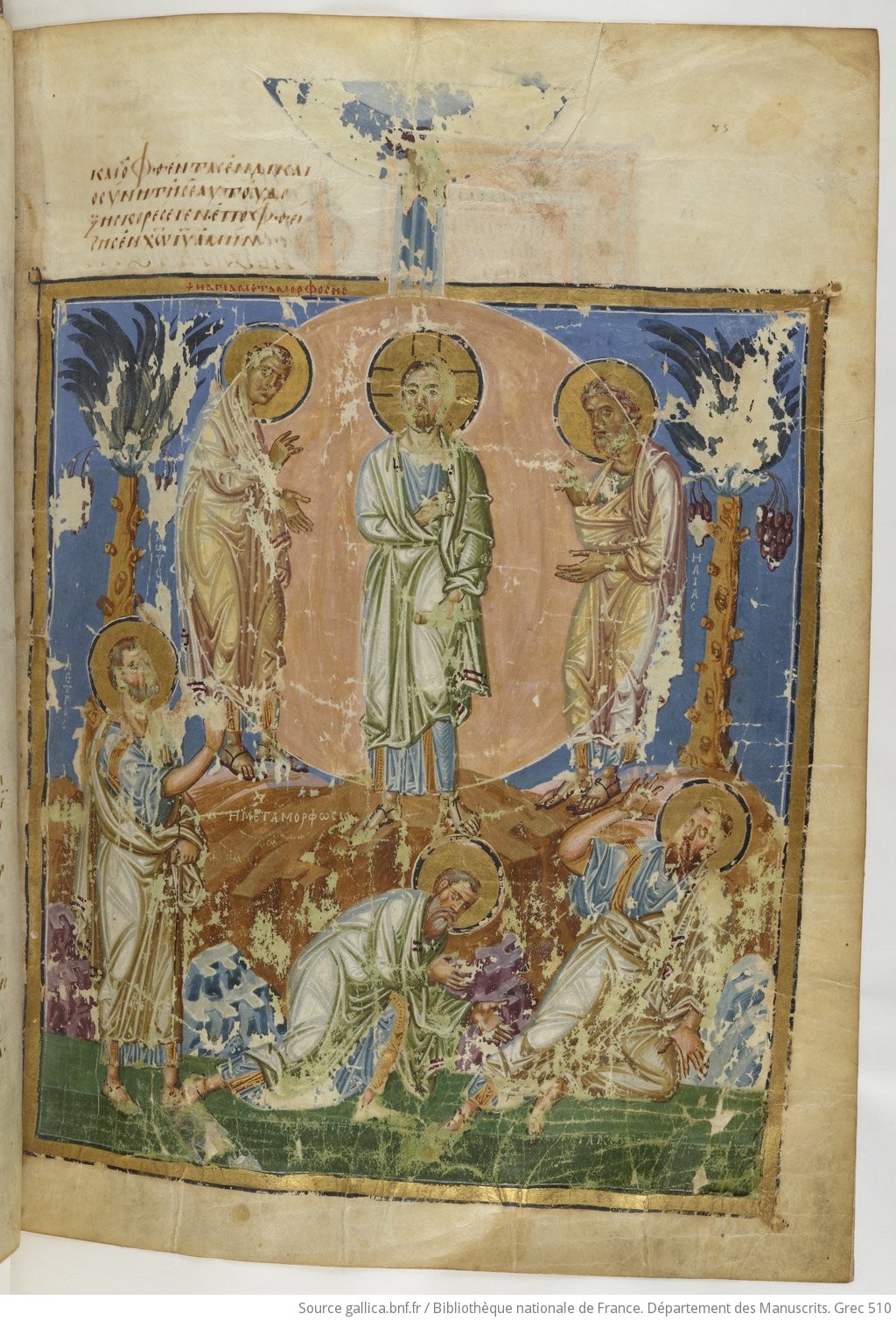

La Transfiguration, fol 75r

879-83, Homélies de Grégoire de Nazianze, BNF Grec 510

Comme le remarque Leslie Brubaker ( [12], p 307), la main de Dien n’apparaît pas dans les autres représentations byzantines de la Transfiguration. De plus, elle est en dehors du cadre.

« Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles : celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection : écoutez-le ! » Matthieu 17,5

Le disque ocre qui recouvre Elie, Jésus et Moïse, matérialise la nuée. La main de Dieu, qui fait ici sa première apparition dans le manuscrit, y représente donc la Voix de Dieu : c’est son caractère immatériel qui lui permet de traverser le cadre, toute comme le son traverse les murs.

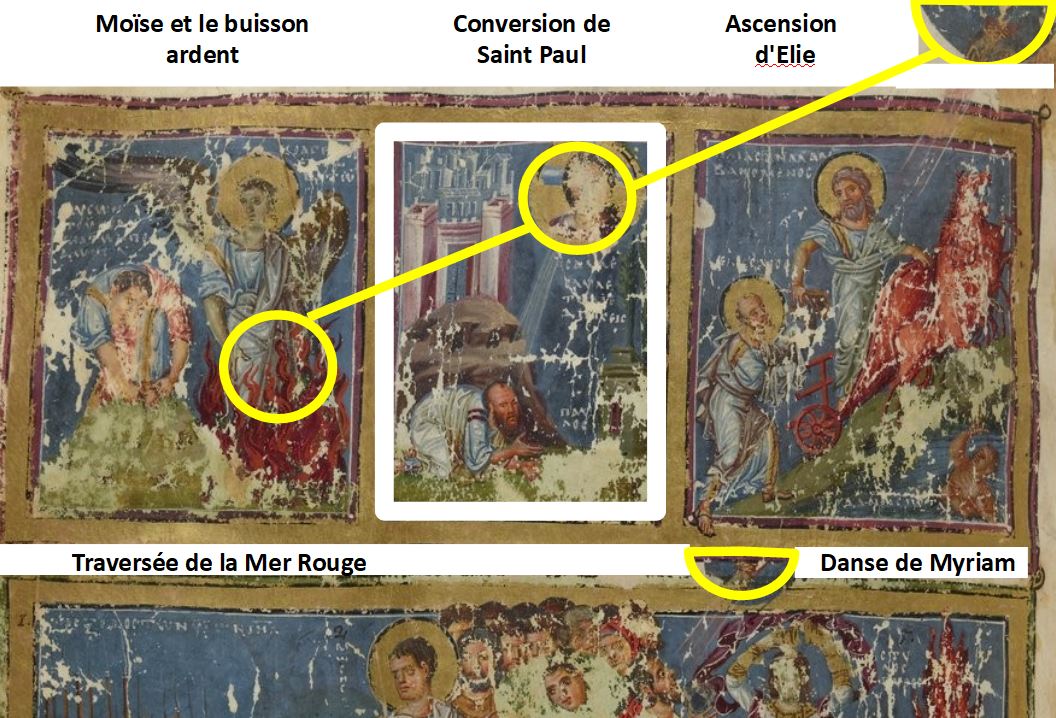

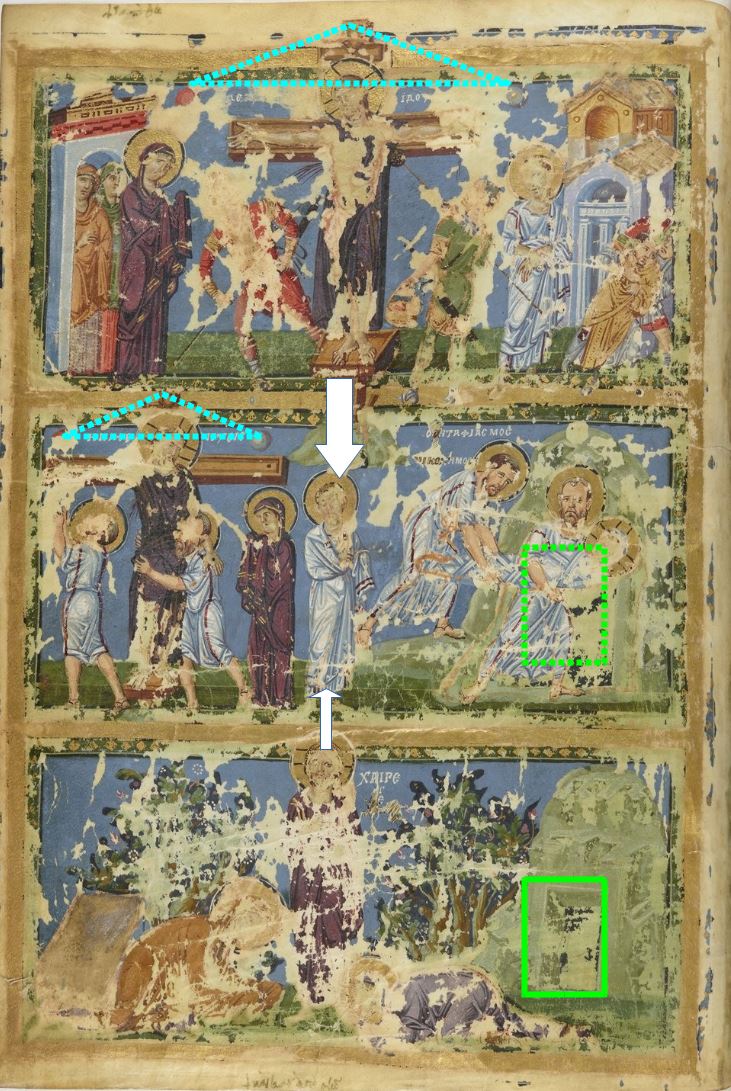

Homélie sur le Baptême, fol 264v

Homélie sur le Baptême, fol 264v

879-83, Homélies de Grégoire de Nazianze, BNF Grec 510

Cette page montre :

- au registre supérieur : Moïse et le buisson ardent, la Conversion de saint Paul et l’Ascension d’Elie ;

- au registre inférieur: la Traversée de la Mer Rouge et la Danse de Miryam.

Comme l’explique Leslie Brubaker ( [11], p 7), l’artiste a fait l’impasse sur les principaux épisodes développés dans l’homélie et retenu certains qui sont à peine cités (registre supérieur) ou pas du tout (registre inférieur). Le patriarche Photius a ainsi sélectionné les images qui, de son point de vue, symbolisaient le mieux le thème de l’Homélie, le baptême.

Dans le seul épisode du Nouveau Testament, la Conversion de Saint Paul, l’intervention divine est figurée par une imago clipeata du buste du Christ, lançant un rayonnement vers la tête de Paul, encore sans auréole : l’intégration dans le cadre signifie probablement que l’intervention divine était, dans cet épisode, à la fois audible et visible. Elle se distingue ainsi des deux autres interventions divines de la page, où le Dieu de l’Ancien Testament ne se manifeste que par sa voix. Le point significatif est que l’artiste a séparé par une bande blanche les deux registres (seul cas dans la manuscrit), afin que la seconde Voix de Dieu se trouve elle-aussi en hors cadre. Les spécialistes n’ont pas repéré cette convention parce qu’elle est spécifique à ce manuscrit de très haut niveau : dans tous les autres manuscrits représentant les mêmes scènes, la main de Dieu s’inscrit à l’intérieur de l’image.

Une conséquence heureuse de cette convention est que, dans le registre supérieur, les trois sources surnaturelles de lumière que sont le Buisson ardent (associé inhabituellement avec un ange), le Fils et Dieu le Père tracent une diagonale montante : Leslie Brubaker y voit, avec raison, un symbolisme trinitaire (Esprit Saint, Fils et Père).

Le sacrifice d’Isaac (en haut à droite), fol 174v

Le sacrifice d’Isaac (en haut à droite), fol 174v

879-83, Homélies de Grégoire de Nazianze, BNF Grec 510

La même convention régit le Sacrifice d’Isaac, où Abraham se retourne en entendant la voix de l’ange de Dieu, et voit le bélier qu’il sacrifiera finalement à la place de son fils. La forme en hors cadre, malheureusement trop effacée pour l’identifier, n’était donc peut être pas une main divine habituelle, mais un ange volant à l’horizontale . Il est probable que l’arbre en haut de la montagne était peint lui aussi par dessus le cadre doré, débordement aujourd’hui disparu.

Cette page illustre bien les deux types de débordement présents dans le manuscrit ( [12], p 98). :

- ceux prévus dès la conception, comme l’échelle de Jacob qui montre du registre inférieur à un endroit où le bord interne s’interrompt ;

- ceux ajoutés lors de la réalisation, peints sur la dorure.

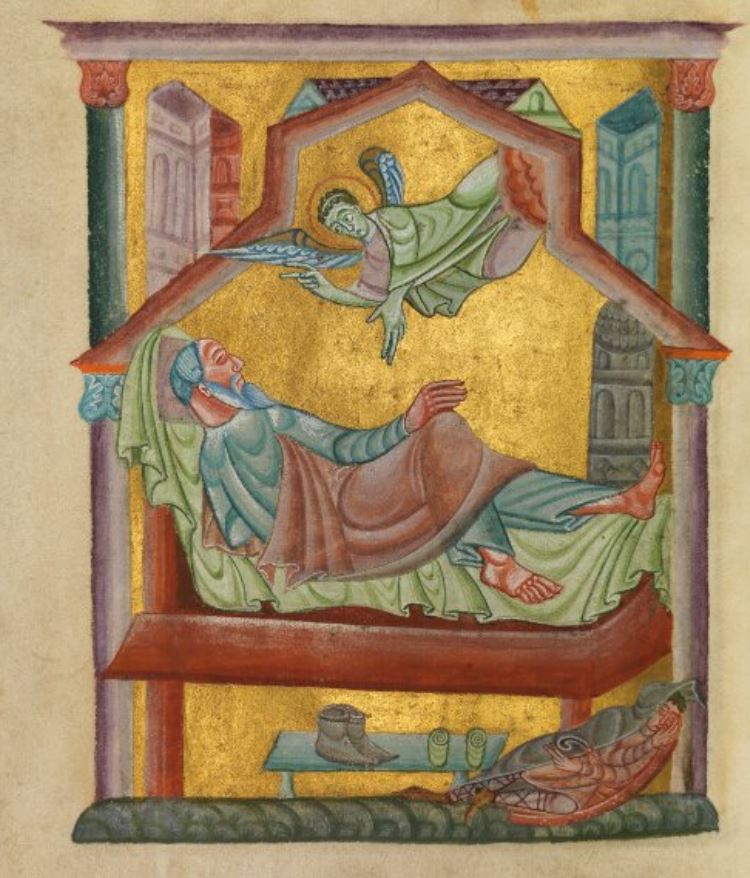

Histoire du père de Grégoire (registre inférieur) fol 87v

Histoire du père de Grégoire (registre inférieur) fol 87v

879-83, Homélies de Grégoire de Nazianze, BNF Grec 510

Le père de Grégoire de Nazianze entend le début du psaume 121 durant son sommeil, se convertit, puis reçoit le baptême ( [12], p 128). A contrario, cette expérience purement onirique vaut à la main de Dieu de demeurer à l’intérieur de la case.

La Vision des ossements desséchés, fol 438v

La Vision des ossements desséchés, fol 438v

879-83, Homélies de Grégoire de Nazianze, BNF Grec 510

« La main de Yahweh fut sur moi, et Yahweh me fit sortir en esprit et me plaça au milieu de la plaine, et elle était couverte d’ossements. » Ezéchiel 37, 1

Le cadre ovale orné, qui fait exploser sur les quatre cotés le cadre habituel des images, traduit graphiquement l’idée de « sortir en esprit ». La main incluse dans ce cadre, qui bénit Ezéchiel et écoute sa question (Seigneur, Seigneur, est-ce que ces os vivront ? [12], p 387) n’est plus ici la représentation symbolique de la voix divine, mais la main littérale qui vient de transporter le prophète dans cet espace mental.

Des débordement à visée théologique

L’Homélie sur la Paix

Homélie sur la Paix, fol 52v

Homélie sur la Paix, fol 52v

879-83, Homélies de Grégoire de Nazianze, BNF Grec 510

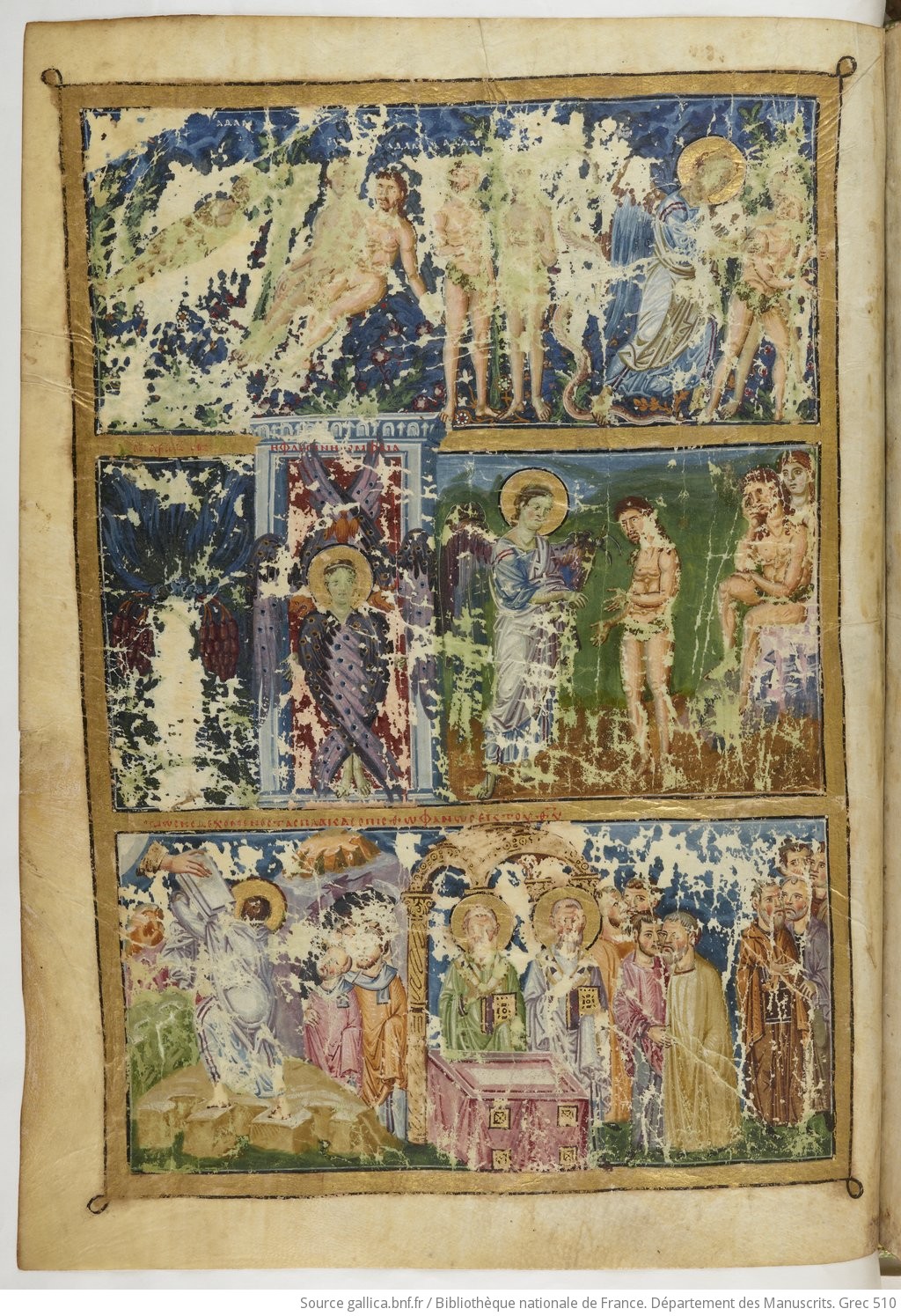

Seul le registre inférieur, avec Moïse recevant la Loi et Grégoire de Nazianze prêchant, font directement référence à l’homélie. C’est Photius qui a eu l’idée de rajouter l’histoire d’Adam et Eve dans les registres supérieurs, pour illustrer la rupture dans la Paix du Monde que constitue la Chute ( [11], p 8).

Comme l’explique Leslie Brubaker ( [12], p 224), celle-ci n’est d’ailleurs pas représentée, au profit des épisodes paradisiaques (en vert) et punitifs (en rouge). On notera l’iconographie rare de l’archange tendant une houe à Adam, « pour qu’il cultive la terre d’où il avait été pris. » (Génèse 3,23). En faisant l’ellipse sur le moment précis de la Chute et en opposant latéralement son avant et son après, la page la présente, de manière non chronologique , comme un schisme entre Dieu et l’Humanité, dont les conséquences lointaines se prolongent, en bas, dans l’opposition entre l’Ancienne Loi et la Nouvelle.

En ce sens, l’édifice du registre inférieur fait écho à celui du registre central (rectangles verts) : mais tandis que l’Eglise reste incluse dans sa case, la Porte du Paradis, qui matérialise ce schisme, déborde vers le haut (ligne rouge), montrant ainsi que sa fermeture conditionne l’Histoire humaine dans sa totalité.

Incidemment, on notera que l’épisode de Moïse recevant les tables de la Loi confirme la convention de la main de Dieu qui prévaut dans ce manuscrit : cette sixième occurrence est incluse dans la case parce que Dieu se manifeste physiquement, en déposant sur le mont Sinaï « les tables de pierre, la loi et les préceptes que j’ai écrits » (Exode 24,12).

L’homélie « A Pâques »

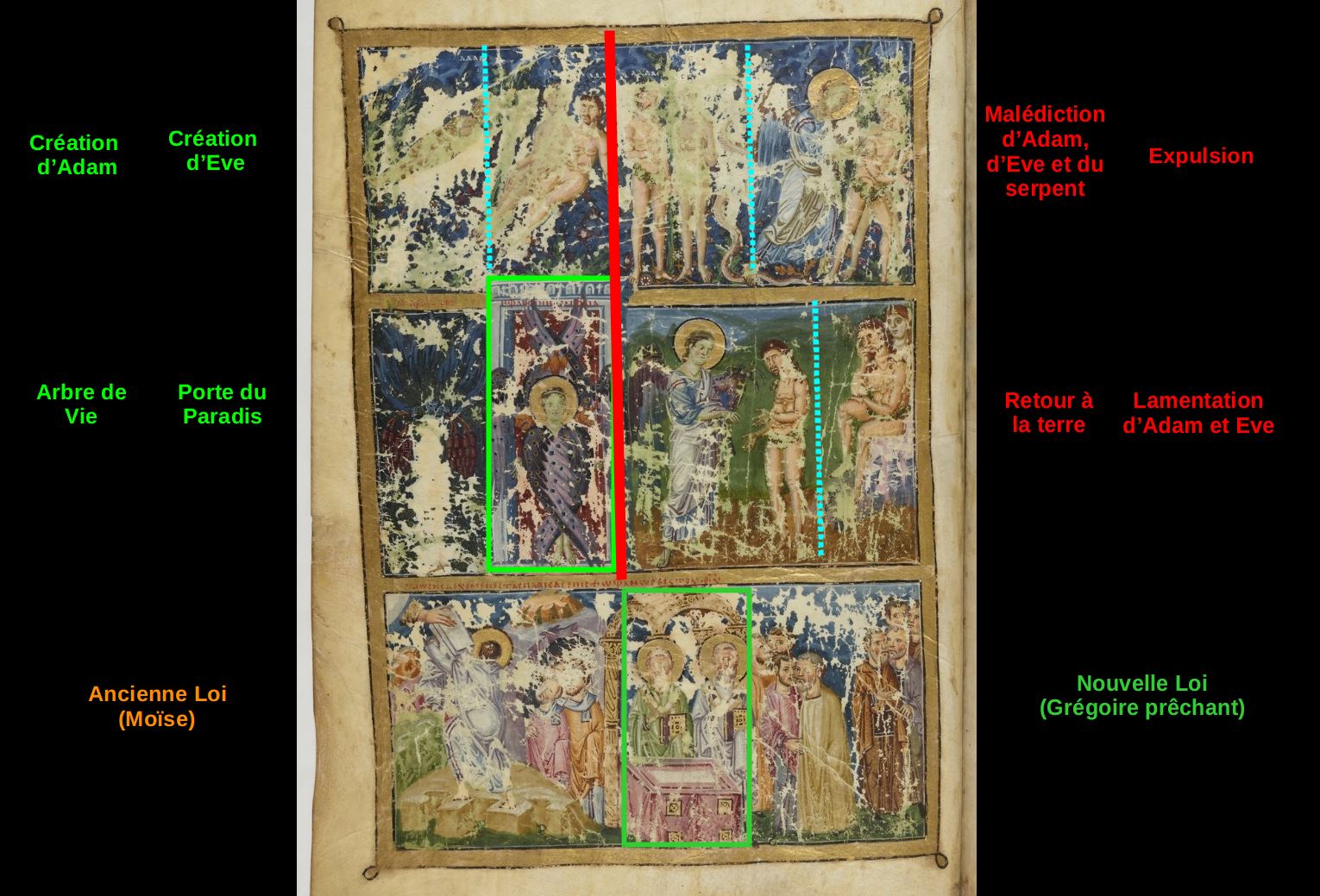

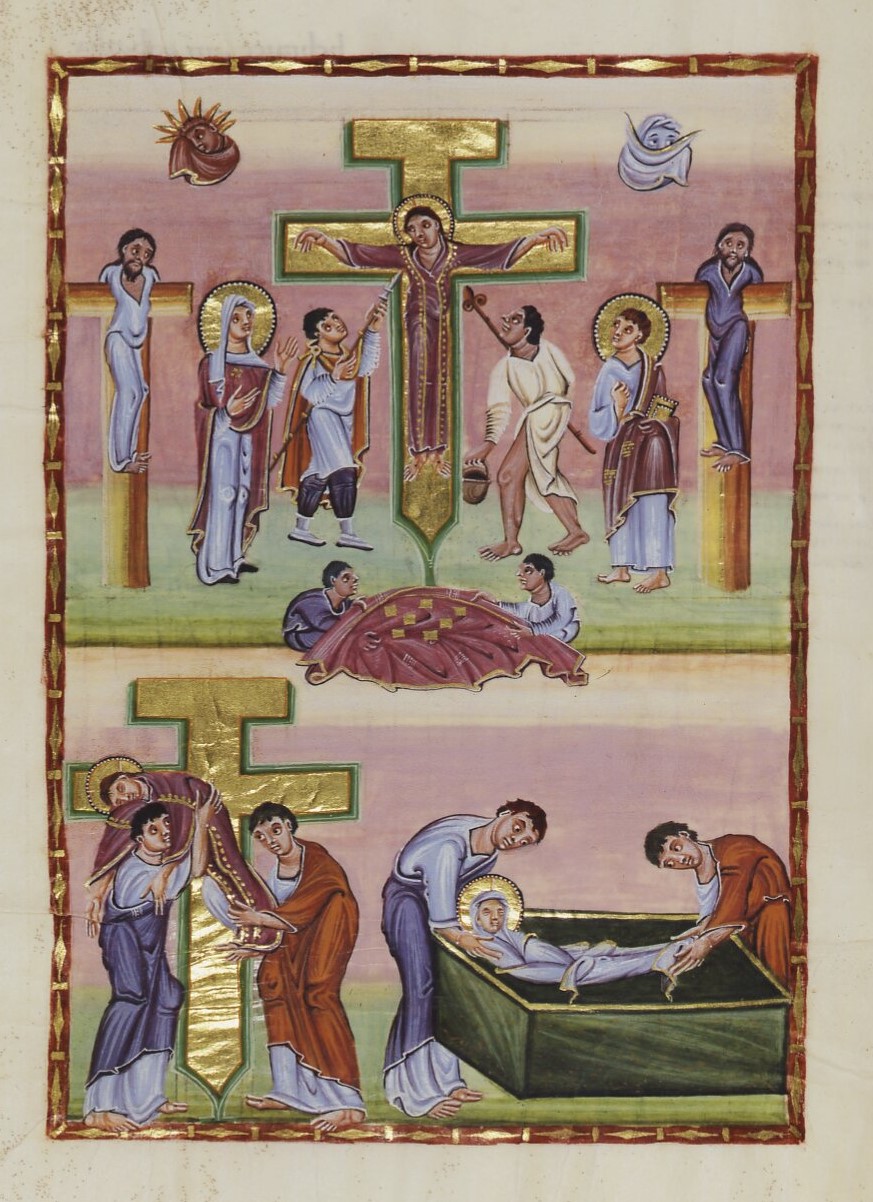

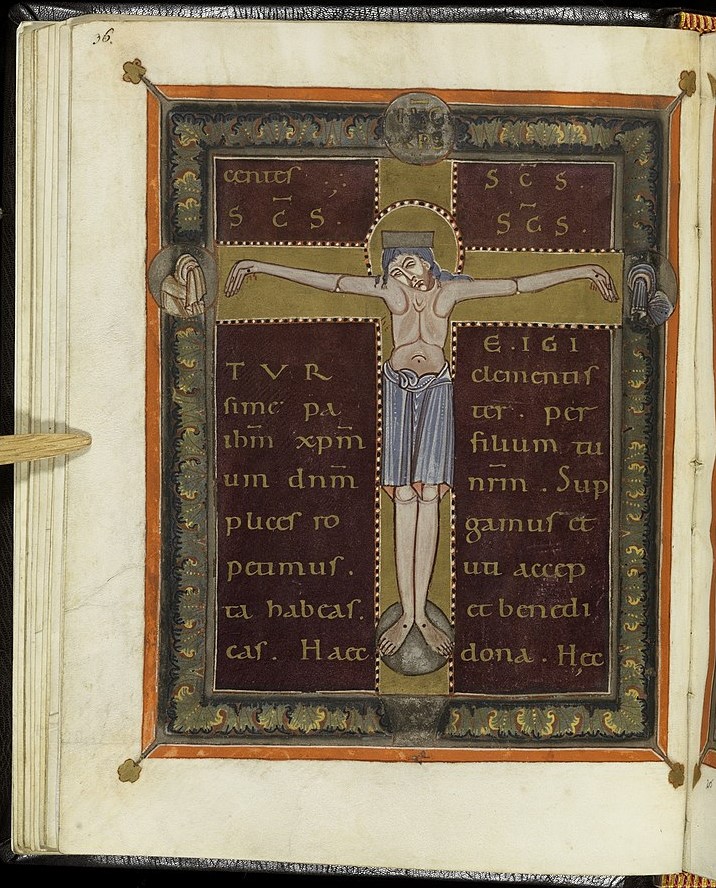

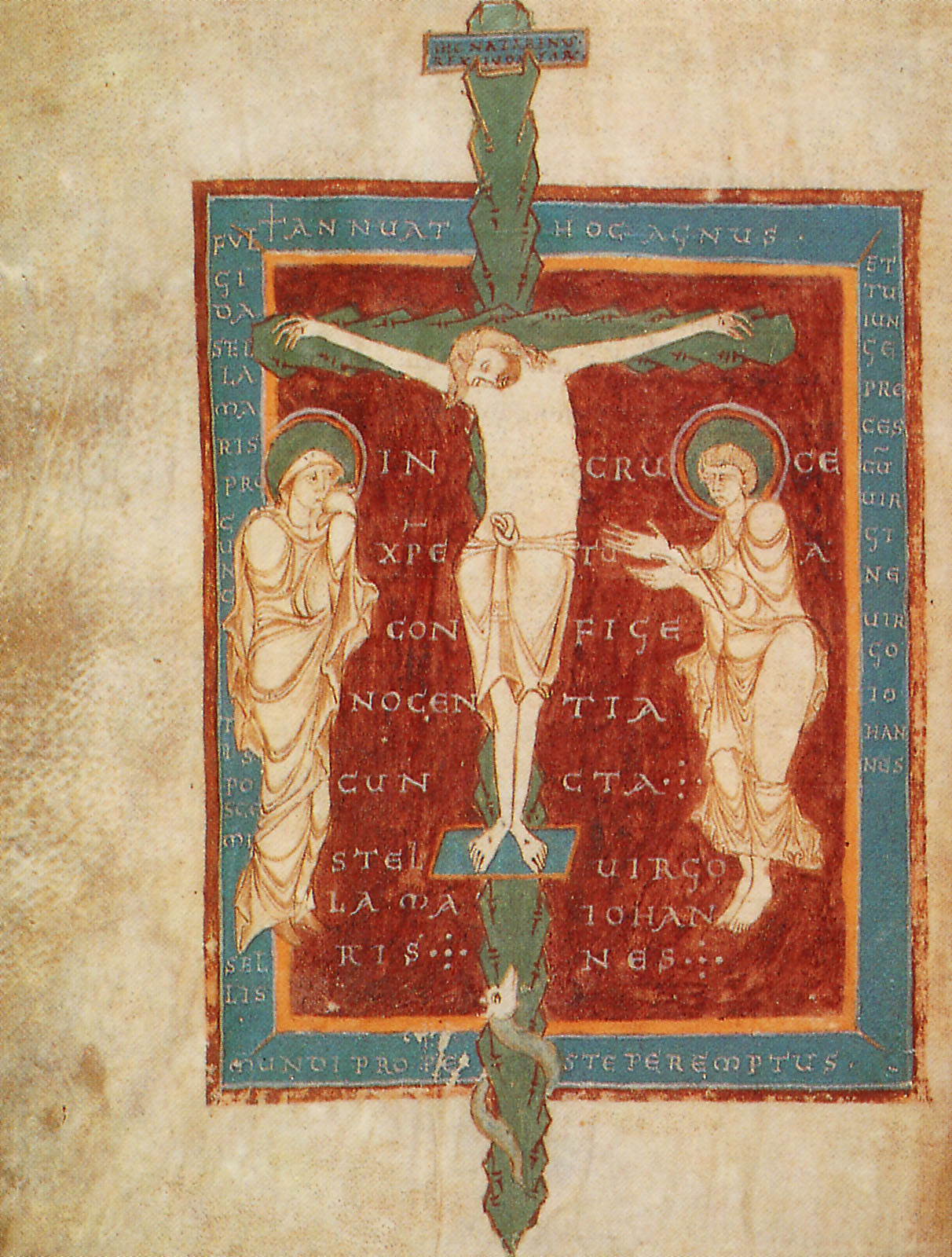

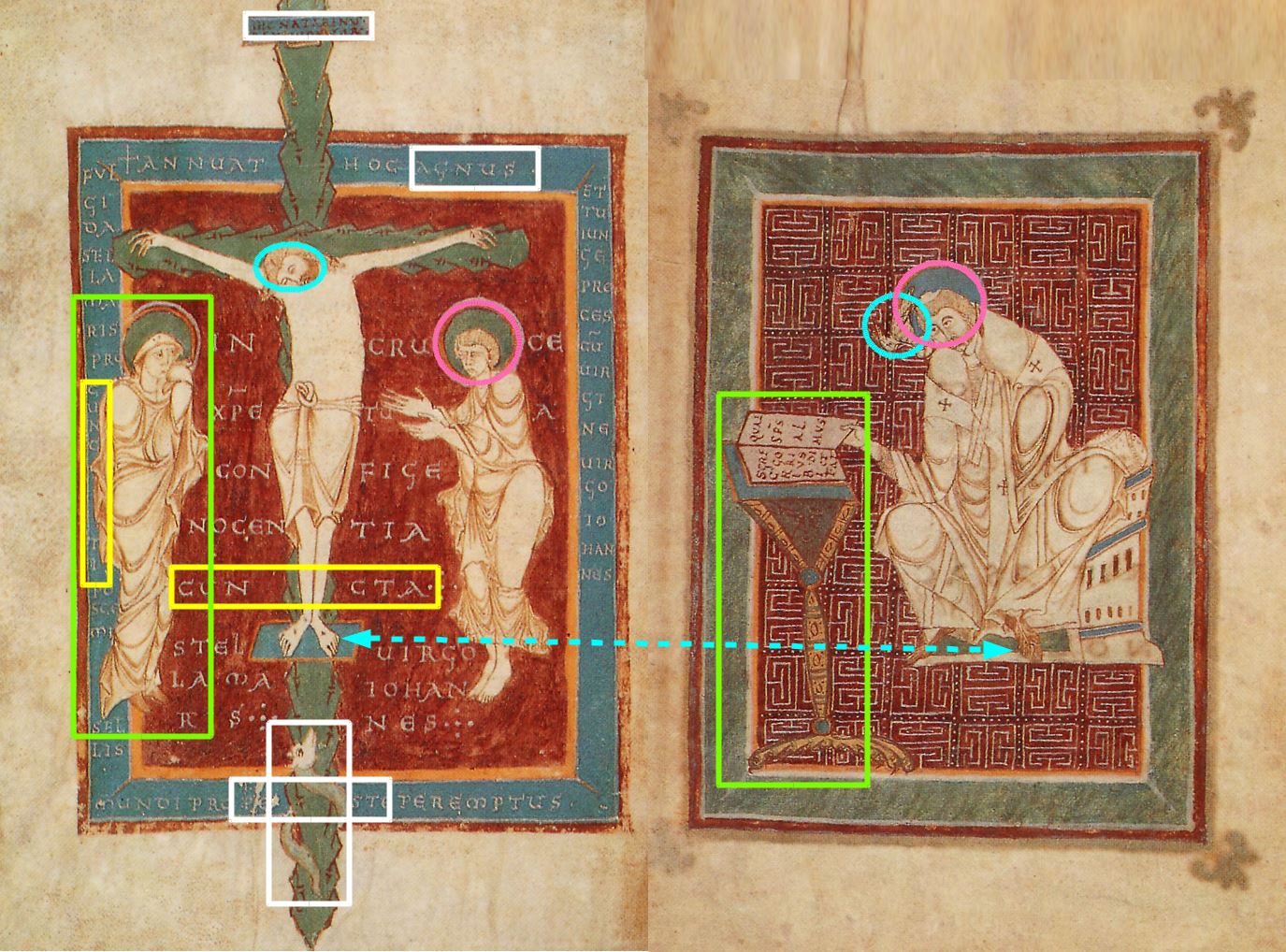

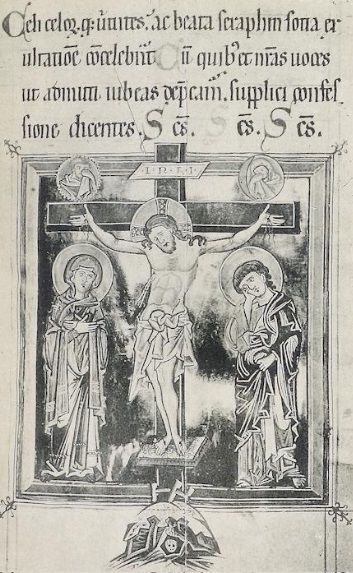

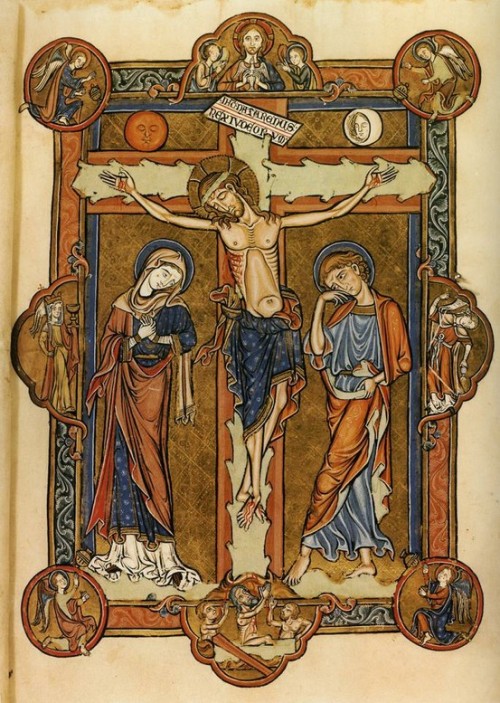

Crucifixion, fol 30v

Crucifixion, fol 30v

879-83, Homélies de Grégoire de Nazianze, BNF Grec 510

Cette page complexe, aujourd’hui déplacée, illustrait autrefois l’homélie « A Pâques ». Le débordement le plus remarque est celui de la croix de la Crucifixion, en haut mais surtout en bas où le Golgotha, avec une grotte contenant le crâne d’Adam, empiète largement sur le registre central. On notera également que les pieds des soldats, de Saint Jean, ainsi que des deux hommes fuyant sur le droite (non identifiés) passaient aussi devant le bord doré, accentuant l’effet de profondeur de cette scène majeure.

Dans le deuxième registre, seule la croix de la Déposition déborde en haut, formant avec le soleil rouge et la lune bleue un motif récurrent. Dans le troisième registre, seule l’auréole de Saint Jean déborde. On notera l’effet d’écho entre les deux tombeaux superposés, dans la scène de la Mise au Tombeau et dans celle de la « chairete » (Apparition aux saintes femmes) qui occupe tout le registre inférieur

Comme le note Leslie Brubaker ( [12], p 302) :

« L’axe central de la page forme une ligne dominante allant du Christ crucifié sur le Golgotha à la figure de Jean dans le niveau central, et de là jusqu’au Christ ressuscité du registre inférieur. Le peintre – comme pour les tombeaux alignés, et dans bien d’autres miniatures de Paris.gr. 510-superpose aux bandes narratives horizontales un commentaire vertical. Comme Kartsonis l’a observé pour la première fois, la figure de Jean relie la Crucifixion et la Résurrection, la « cause » et l’« effet », alignement particulièrement approprié car l’Evangile de Jean, considéré comme le récit par excellence de la Résurrection, jouait un rôle majeur dans la liturgie pascale, tout comme dans le sermon « À Pâques » de Grégoire. »

La Vision d’Isaïe

Homélie « A mon père »

Homélie « A mon père »

879-83, Homélies de Grégoire de Nazianze, BNF Grec 510 fol 67v

Cette page superpose la Vision d’Isaïe à la Consécration de Grégoire comme évêque de Sasima, le thème commun étant celui se l’homme qui proteste de son indignité devant la faveur accordée par Dieu.

Du point de vue des débordements, les deux registres sont à égalité, et même en affinité :

- les pieds des anges comme les flammes des candélabres empiètent sur le bord interne ;

- la mandorle du Christ comme la croix du dôme empiètent sur le bord supérieur.

L’originalité majeure est la position d’Isaïe, a cheval sur la paroi de gauche. Comme le remarque Leslie Brubaker ( [12], p 284), cette brisure de symétrie,

aussi maladroite qu’elle puisse paraître, transforme une « Majestas liturgique » intemporelle en un événement historique. La présence d’Isaïe modifie la signification de la scène et la relation entre la représentation d’une vision et son spectateur.

A mon sens, cette perméabilité de la paroi est moins maladroite que calculée : elle sépare en effet la partie « indigne » du prophète de sa partie noble, ses lèvres, en train d’être purifiées par la braise d’un chérubin.

Les débordements d’expression

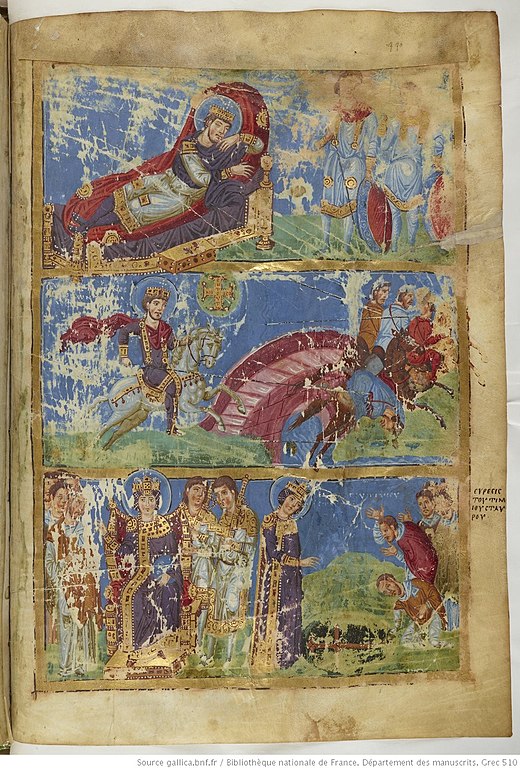

Scènes de la vie de Constantin, fol 440r

Scènes de la vie de Constantin, fol 440r

879-83, Homélies de Grégoire de Nazianze, BNF Grec 510

Cette page comporte deux débordements, qui différent dans leur intention :

- celui du lit vise à créer un effet de profondeur statique (seul cas dans le manuscrit) ;

- celui des pattes des chevaux dynamise la fuite de l’empereur Maxence, lors de la bataille du Pont Milvius

Les cavaliers Israélites poursuivent les Amalécites (registre central), fol 424v

Les cavaliers Israélites poursuivent les Amalécites (registre central), fol 424v

879-83, Homélies de Grégoire de Nazianze, BNF Grec 510

Le manuscrit présente un autre débordement de chevaux vers la droite, accompagné cette fois de celui des lances (un débordement identique, mais vers la gauche, se trouve au folio 226v, pour la fuite des Amorites devant Josué).

L’expansion vers le haut (auréole de Moïse, montagne et casques des cavaliers) souligne la supériorité des Israélites.

Scènes de la vie de Samson, fol 347v

Scènes de la vie de Samson, fol 347v

879-83, Homélies de Grégoire de Nazianze, BNF Grec 510

Le registre supérieur présente le débordement d’une arme, à savoir la mâchoire d’âne que Samson abat sur les Philistins. Ce débordement crée un effet d’autant plus dynamique que la même mâchoire réapparaît juste à côté, cette fois à l’intérieur de l’image, pour permettre à Samson de boire l’eau qui en jaillit (Juges 15, 15-19).

Le registre médian présente deux édifices :

- à gauche la maison de Dalila, devant laquelle elle coupe les cheveux de Samson pour lui ôter sa force ;

- à doite celle des Philistins, sur le toit de laquelle se trouvaient « environ trois mille personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson danser. »

La disposition des maisons crée un effet de profondeur, de l’arrière-plan gauche à l’avant-plan droit. Le débordement des toits vers le haut a pour but d’accentuer le caractère dramatique de ce qui va se passer, annoncé par l’inscription : « Samson fait s’écrouler la maison ».

La parabole du Bon Samaritain (registre médian), fol 143v

La parabole du Bon Samaritain (registre médian), fol 143v

879-83, Homélies de Grégoire de Nazianze, BNF Grec 510

Dans le registre médian, un voyageur part de Jérusalem pour aller vers Jéricho. Au centre on le voit attaqué par trois brigands, abandonné par un lévite et un prêtre, puis secouru et remis en selle par le Bon Samaritain, sous la forme du Christ lui même. Le débordement des trois bâtons rend l’attaque plus spectaculaire, et crée une antithèse avec celui de la lance de Saint Michel archange, dans le registre supérieur droit.

A noter le débordement d’une des ailes, aussi rare dans l’art byzantin qu’il sera fréquent dans les manuscrits occidentaux.

Un débordement contraint

Scènes de la vie de Cyprien, fol 332v

Scènes de la vie de Cyprien, fol 332v

879-83, Homélies de Grégoire de Nazianze, BNF Grec 510

Le registre supérieur montre la vierge Justina faisant ses dévotions au Christ, et un démon découragé qui retourne chez Cyprien, représenté comme un philosophe païen avec ses rotuli, son globe céleste et ses idoles dorées.

Au registre inférieur, l’heureux Cyprien, ayant brûlé ses rotuli, se fait, de droite à gauche, baptiser, bouillir puis décapiter en haut d’un mont. Par manque de place, le dessinateur a malencontreusement fait frôler les pieds de la vierge par la tête du bourreau.

En synthèse sur les enluminures byzantines

Très contrôlé théologiquement, le manuscrit des Homélies de Grégoire de Nazianze présente dès le IXème siècle des débordements variés. Preuve que leur rareté dans l’art byzantin tient moins à une réticence de principe qu’au conservatisme des ateliers, soumis à la perpétuation des principes de l’art antique. Une autre raison est que dans les grands manuscrits enluminés postérieurs, soit les miniatures possèdent des cadres ornés très épais et impénétrables dans la tradition de l’Antiquité [13] , soit elles sont peintes sur une feuille d’or à l’imitation des icônes [14] : différence de support qui n’incite pas non plus à sortir de l’image

![]()

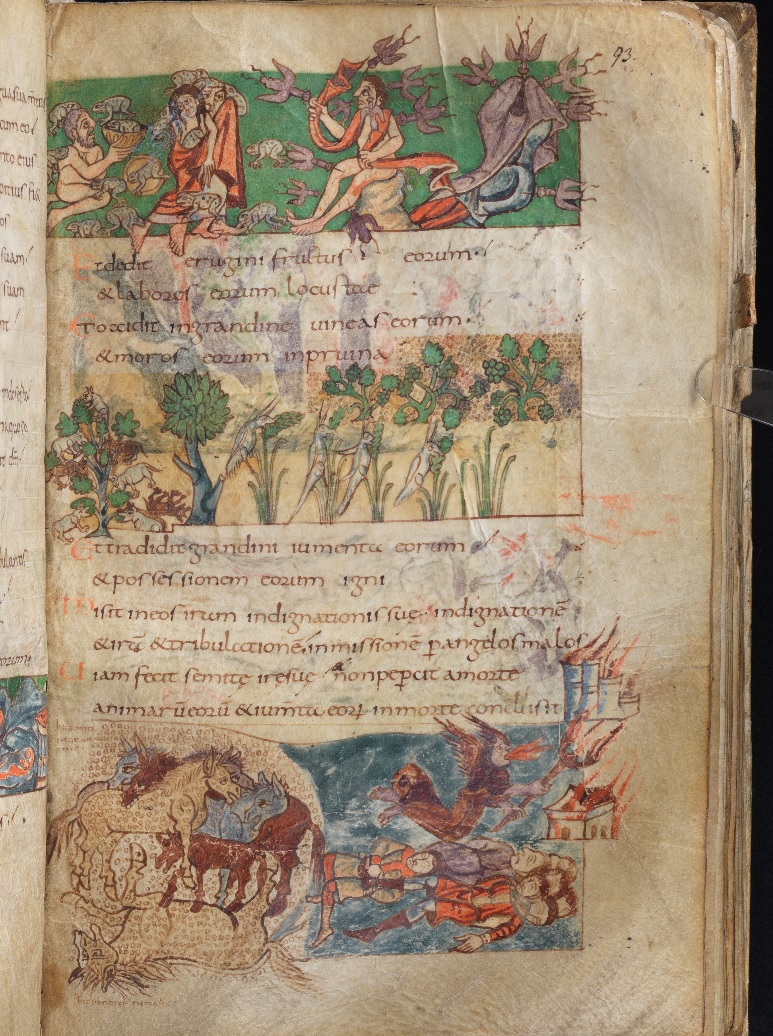

Le hors-cadre dans le Psautier de Stuttgart

Une soixantaine d’années avant les Homélies de Grégoire de Nazianze , ce manuscrit carolingien, réalisé au scriptorium de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés à Paris, présente des débordements pratiquement à chaque page. Leur banalisation tient au fait que le cadre est très peu marqué, l’image étant délimitée par son fond coloré : sortir d’un champ sans clôture est plus facile que de la briser.

Les Plaies d’Egypte (Ps 77,45-50), fol 93r

Les Plaies d’Egypte (Ps 77,45-50), fol 93r

820-30, Psautier de Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Bibl. fol. 23

Cette page très riche illustre d’emblée toute la liberté que donne à l’artiste ce principe du champ coloré.

- En haut, sur un fond vert fermé à droite et en bas, des crapauds et des mouches attaquent les Egyptiens de toute part.

- Au centre, sur un fond sable fermé des deux mêmes côtés, des chiens attaquent un figuier (parce que la maladie de la rouille se dit en bas latin canicula), des sauterelles attaquent les blés et la grêle attaque les vignes.

- En bas, sur un fond composé d’un nuage et d’un sol bleu de prusse, des chevaux terrifiés jusqu’à se mordre entre eux sont frappés par la grêle qui a abattu leurs maîtres, tandis qu’un démon noir, crachant le feu de sa bouche et de sa fourche, incendie les maisons jusqu’en dehors du cadre.

David repousse ses ennemis (Psaume 26, 2-3), fol 32v David repousse ses ennemis (Psaume 26, 2-3), fol 32v |

David fuit devant Saül (Psaume 54 ,4-7) fol 66v David fuit devant Saül (Psaume 54 ,4-7) fol 66v |

|---|

820-30, Psautier de Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Bibl. fol. 23

Ces deux images utilisent le débordement pour marquer l’irruption de l’ennemi sur la gauche, tandis que la retraite est coupée sur la droite.

L’oiseau qui s’échappe du cadre illustre le passage suivant :

» Oh! si j’avais les ailes de la colombe, je m’envolerais et m’établirais en repos ; voici que je fuirais bien loin, et je demeurerais au désert. »

Le jeune David est poursuivi par Saül (Psaume 17,3-4), fol 19r Le jeune David est poursuivi par Saül (Psaume 17,3-4), fol 19r |

Le pauvre fuit vers la main de Dieu (Psaume 34,10), fol 43r Le pauvre fuit vers la main de Dieu (Psaume 34,10), fol 43r |

|---|

820-30, Psautier de Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Bibl. fol. 23

La situation symétrique, l’ouverture sur la droite, illustre au contraire la possibilité de s’échapper :

Yahweh mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon roc où je trouve un asile, mon bouclier, la corne de mon salut, ma citadelle ! J’invoquai celui qui est digne de louange, Yahweh, et je fus délivré de mes ennemis. Psaume 17,3-4

Tous mes os diront: » Yahweh, qui est semblable à toi, délivrant le malheureux d’un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille ? » Psaume 34,10

Le juste court vers la main de Dieu, (Psaume 70,4 ), fol 82r

820-30, Psautier de Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Bibl. fol. 23

Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l’homme inique et cruel.

Lorsque la délivrance est un souhait non encore exaucé, le cadre reste fermé sur la droite; mais le débordement du manteau suggère que Dieu pourrait bien procéder à l’exfiltration par le plafond.

On remarquera dans ces trois images homologues trois manières différentes de représenter la main de Dieu.

Majestas Domini (Ps 17,11), fol 19v Majestas Domini (Ps 17,11), fol 19v |

Moïse (suivi par Aaron) fait jaillir l’eau du rocher avec sa verge (Psaume 77,20), fol 91v Moïse (suivi par Aaron) fait jaillir l’eau du rocher avec sa verge (Psaume 77,20), fol 91v |

|---|

820-30, Psautier de Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Bibl. fol. 23

Les débordements verticaux sont tout aussi bien maîtrisés :

- en débordant en bas, les anges font monter la figure divine ;

- en débordant en haut, la montagne fraternise avec Moïse et Aaaron, en rapetissant les Hébreux.

Le Christ entre deux taureaux, (Psaume 21,13) fol 26r Le Christ entre deux taureaux, (Psaume 21,13) fol 26r |

Le jugement de Salomon (Psaume 71,1 ), fol 83v Le jugement de Salomon (Psaume 71,1 ), fol 83v |

|---|

820-30, Psautier de Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Bibl. fol. 23

Dans ces deux compositions symétriques :

- le débordement des pattes accentue la menace des taureaux :

Ne t’éloigne pas de moi, car l’angoisse est proche, car personne ne vient à mon secours. Autour de moi sont de nombreux taureaux, Psaume 21,12-13

- le débordement des épées met à équivalence de sagesse le roi Salomon et la Bonne mère (qui préfère abandonner son fils plutôt que de la voir coupé en deux).

Guérison miraculeuse du roi Ezéchias par Isaïe (Psaume 60:7), fol 72v

Le débordement des deux colonnes crée un effet de perspective très innovant.

![]()

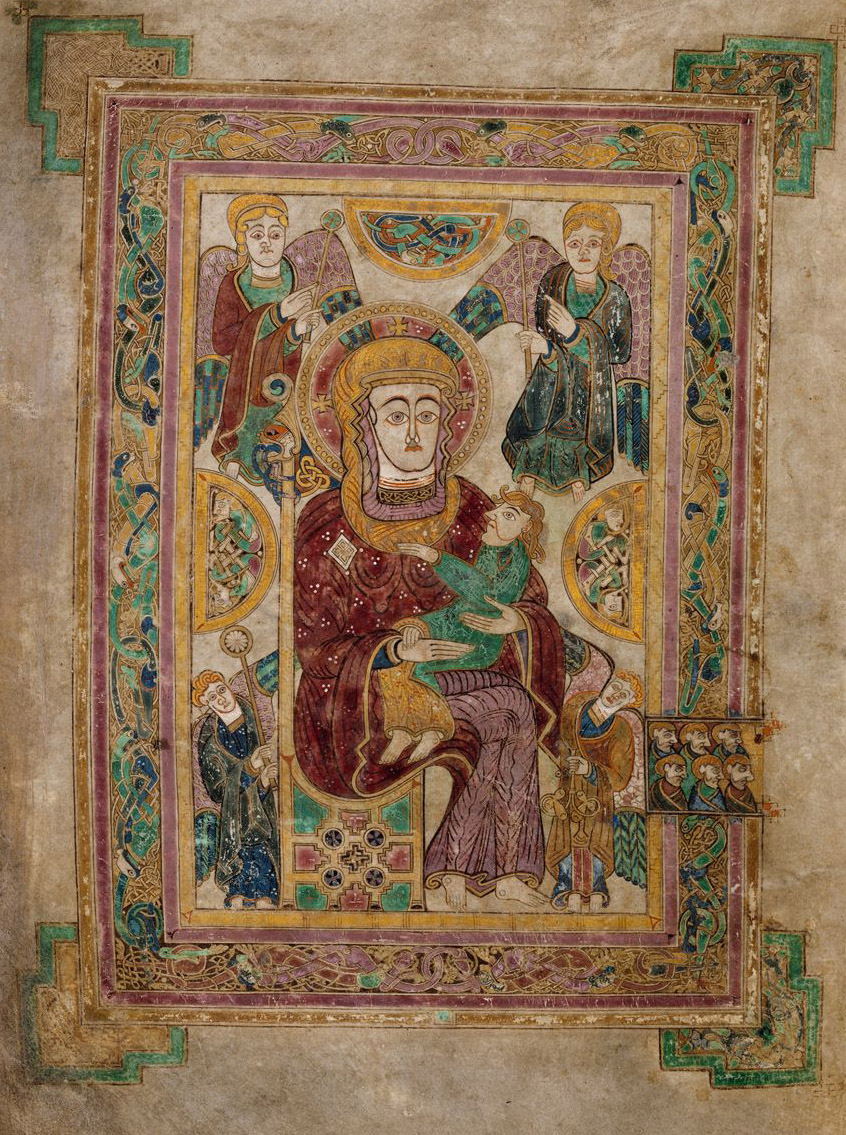

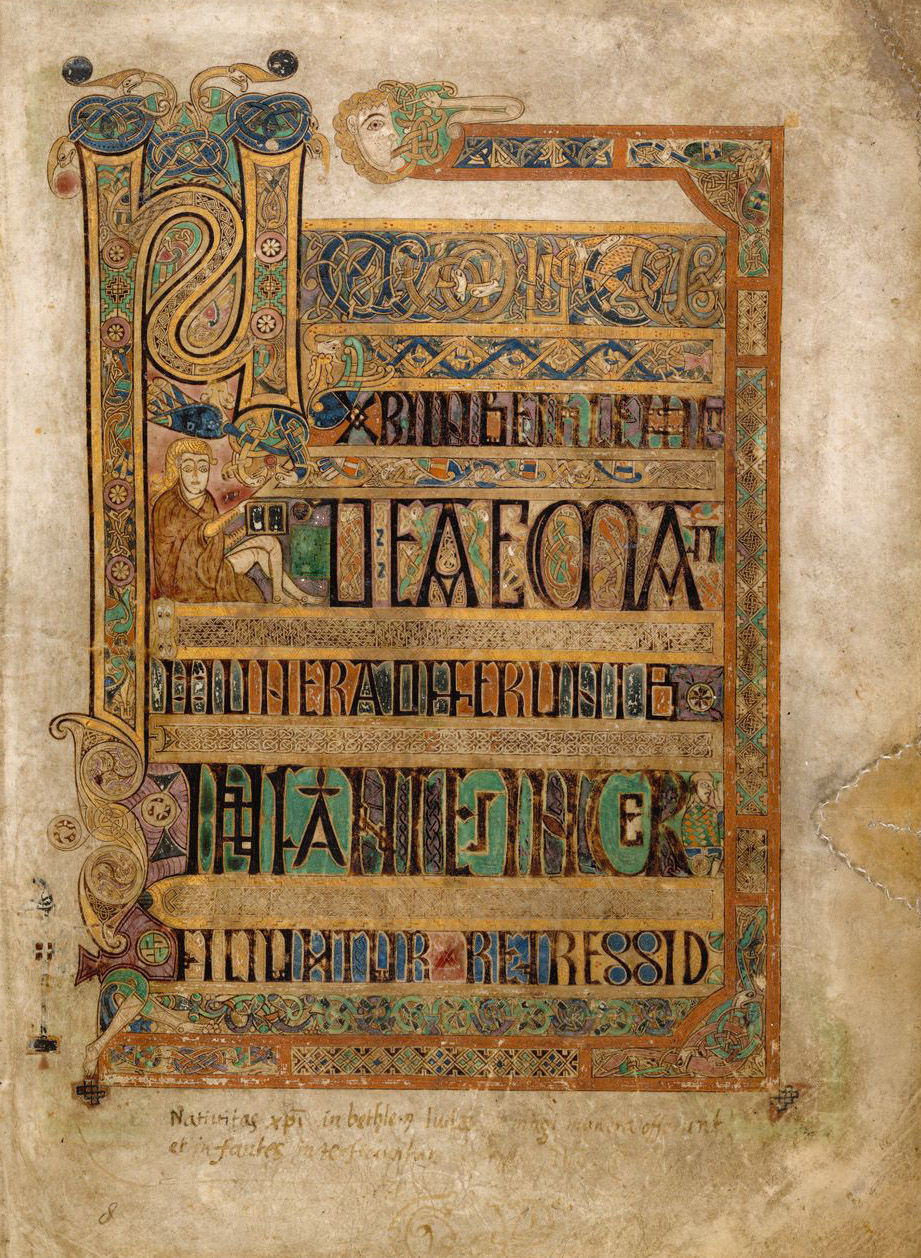

Le hors-cadre dans l’art insulaire

Les cadres dans le Livre de Kells (SCOOP !)

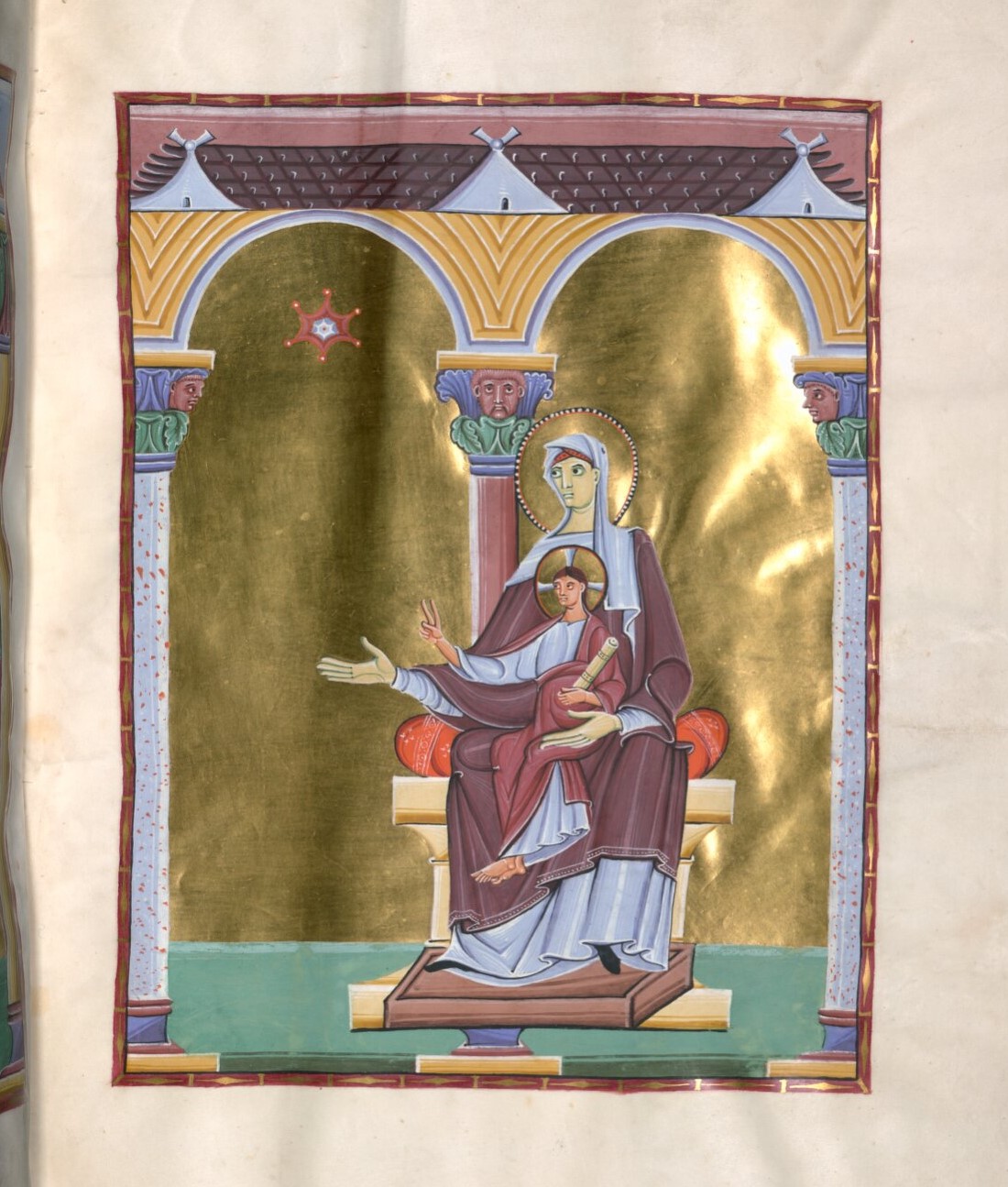

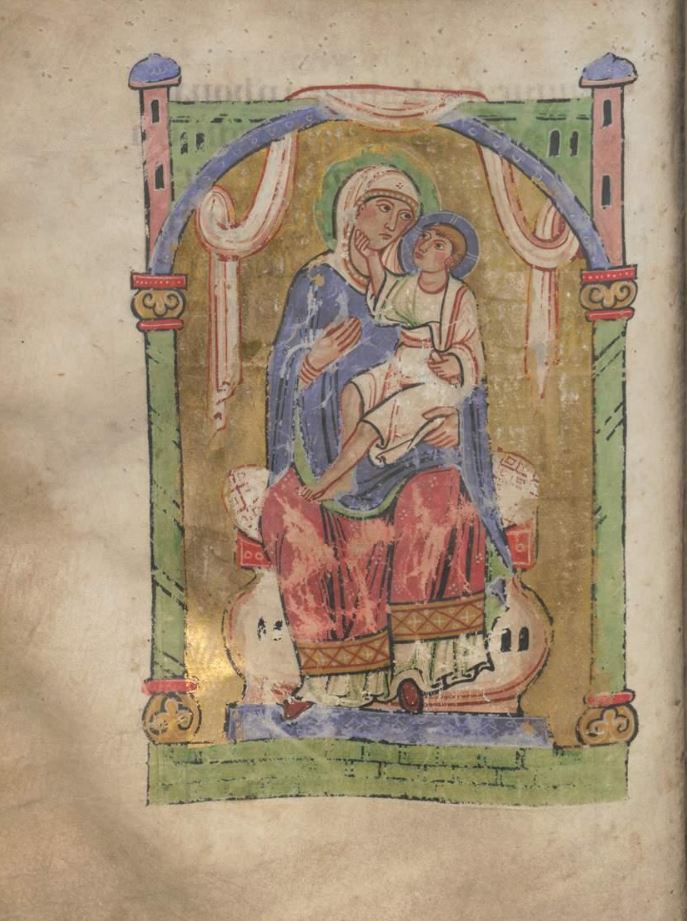

Vierge à l’Enfant, fol 7v Vierge à l’Enfant, fol 7v |

Breves causae de Matthieu 1-3, fol 8r Breves causae de Matthieu 1-3, fol 8r |

|---|

Vers 800, Livre de Kells, Trinity College MS 58

Cette image, la plus ancienne représentation de la Vierge dans l’art occidental, a été très étudiée. On lit partout que trois des anges tiennent un flabellum (éventail liturgique) et le quatrième, en bas à droite, un objet à deux fleurons tournées vers le bas, qui est un sceptre florissant ( [15] , p 11 note 46). On lit moins que ces anges forment deux couples distincts :

- ceux du haut, en vol, ont une chevelure féminine, une aile interceptée par l’auréole de la Vierge, et désignent d’un doigt leur petit flabellum vert ;

- ceux du bas, posés sur la terre, ont une chevelure courte, et tiennent deux attributs de majesté : un grand flabellum orné d’une étoile, et le sceptre florissant.

Il ne fait donc guère de doute que les anges du haut sont associés à la Vierge, et ceux du bas à l’Enfant. De ce fait, la rupture de symétrie à l’intérieur de l’image (l’ange au bâton florissant) n’a rien à voir avec la rupture de symétrie que présente le cadre : six petits personnages regardant vers la droite, comme installés dans une tribune ouverte elle-aussi vers la droite.

Ces six personnages contemplent la seconde page de ce bifolium, une page de texte très ornementée qui évoque de manière lapidaire la Nativité, les Rois Mages, le Massacre des Innocents et le Retour en Judée [16] . Comme la marge gauche de cette page présente, juste en face de la « tribune », une crosse très effacée, il est probable que les six petits personnages évoquent les moines auxquels le livre était destiné [17], et que la crosse abbatiale fait pendant, dans la marge, au bâton florissant à deux crosses, dans l’image.

La page des Breves causae illustre l’extrême complexité de la notion de « cadre » dans le Livre de Kells : le bandeau qui la borde sur deux côtés et demi est anthropomorphe, avec une tête échevelée à un bout et des jambes à l’autre. Un petit personnage tenant un livre est assis à l' »intérieur » de la page, sous deux oiseaux tête en bas qui concluent le N de « Nativitas ». On peut interpréter ces deux figures comme on veut.

« Tunc cruxifixerant XRI cum eo duos latrones », fol 124r

« Tunc cruxifixerant XRI cum eo duos latrones », fol 124r

Vers 800, Livre de Kells, Trinity College MS 58

Cette page recto est composée de la même manière : les trois « tribunes », contenant chacune cinq personnages, regardent cette fois vers la page de gauche, une image de la Crucifixion aujourd’hui disparue ([15] , p 13 note 54). La différence étant que les tribunes ne sont pas ici posées sur la bordure, mais contournées par celle-ci : elle forme une sorte de long ruban, avec un fermoir composé d’une tête de lion crachant des flammes. Un autre lion, mordant des rinceaux, constitue la lettre T, tandis que la lettre X, en dessous, héberge la suite du texte à partir de XRI.

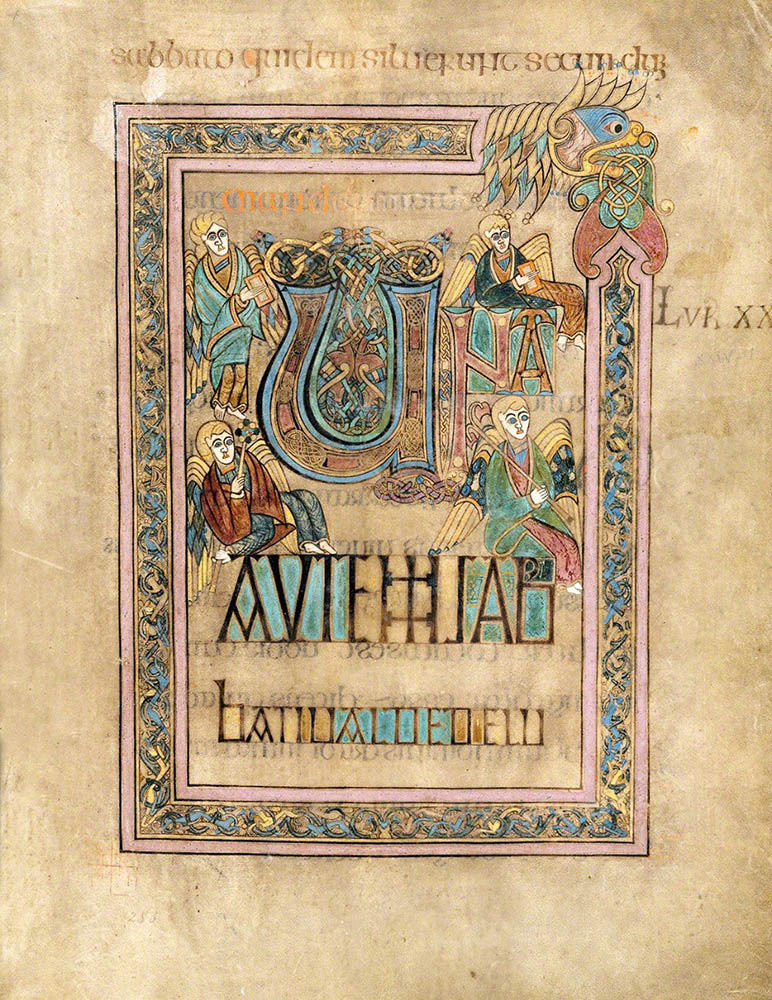

Transition entre Luc 23 et Luc 24, fol 285r

Transition entre Luc 23 et Luc 24, fol 285r

Vers 800, Livre de Kells, Trinity College MS 58

On voit ici le même type de cadre, conçu comme un ruban à fermoir léonin posé sur la page. Celle-ci illustre la transition remarquable entre les chapitres 23 et 24 du récit de Saint Luc, concernant les Saintes Femmes au tombeau :

« S’en étant retournée, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. » Luc 23,56

« Le matin après le sabbat, très tôt, elles se rendirent au tombeau, portant les aromates qu’elles avaient préparés » Luc 24,1 :

Là, s’étonnant de trouver le tombeau vide

« deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants… ils leur dirent: Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? » Luc 24,4-5

Les deux anges du haut, tenant un livre, sont probablement ceux dont parle le texte de Luc, et qu’ont vu les Saintes Femmes. Ceux du bas en revanche, tenant les mêmes attributs de majesté que dans le folio 7r (le flabellum et le sceptre fleurissant) escortent celui qu’elles n’ont pas vu : le Christ ressuscité.

De même que le texte de Jean, avec la répétition du mot « sabbat », fait l’ellipse sur ce qui s’est passé ce jour-là – à savoir la Résurrection, de même l’image, avec ses deux couples d’anges entourant la lettre U, fait l’ellipse sur ce qu’elle ne montre pas, à savoir le tombeau plein, puis vide.

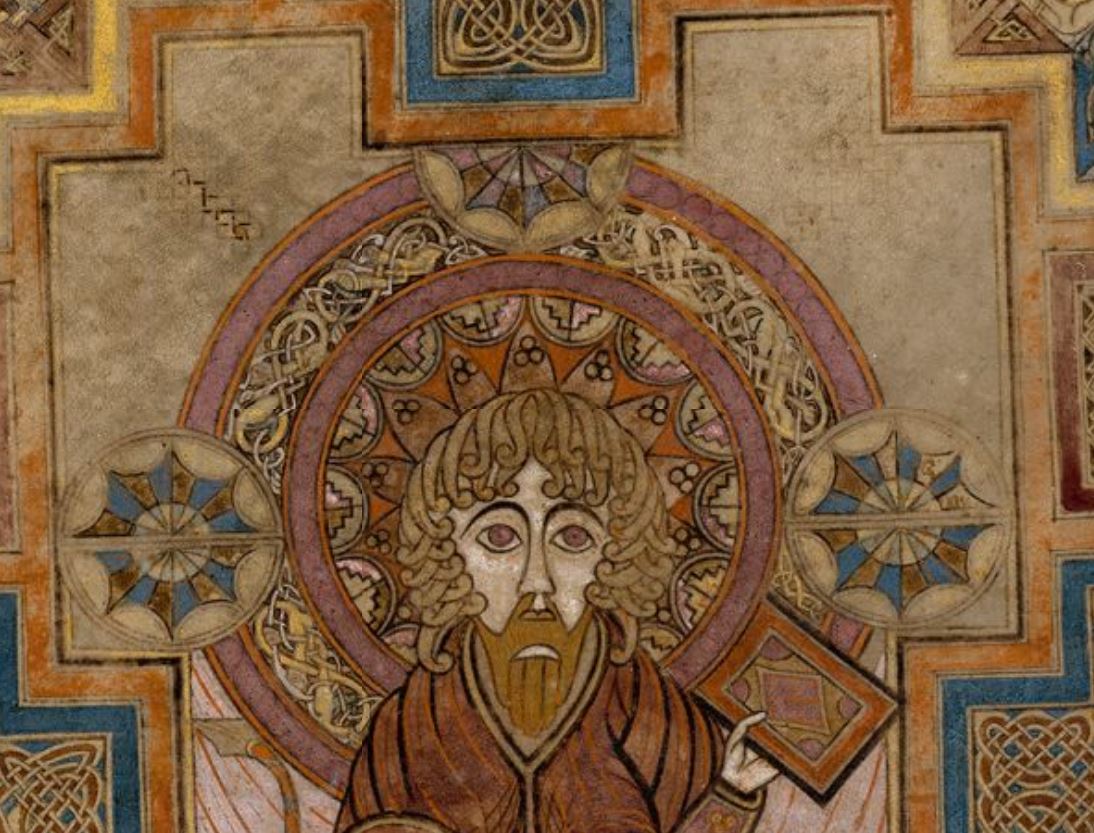

St Jean, fol 291v

Vers 800, Livre de Kells, Trinity College MS 58

Cette dernière page illustre magnifiquement la conception du cadre dans le Livre de Kells : un élément précieux, ici une sorte de plaque d’orfèvrerie ajourée au centre, qui entretient avec la figure centrale un rapport tridimensionnel sophistiqué.

:

Dans sa partie haute, la plaque ajourée :

- est solidaire de cinq demi-étoiles soudées, qui viennent masquer l’auréole de l’Evangéliste ;

- établit un rapport graphique entre la pointe de la plume (qu’elle masque) et un coin du livre (qui la masque).

Dans sa partie basse, la plaque ajourée :

- porte l’encrier et la robe (elle se rebrousse au milieu en un pli en forme de pique) ;

- est masquée par le pied droit et vient masquer le pied gauche, dans un rapport croisé avec la plume et le livre.

L’image présente une autre particularité unique : les quatre protubérances externes de la plaque laissent apparaître les deux mains, les deux pieds, et le cou d’un personnage. Dans le trait rouge que tient sa main droite, certains voient un clou, qui l’assimilerait au Christ. Mais la main gauche ne tient rien, et ce trait rouge indistinct semble bien être un rajout postérieur. La seule chose certaine est que ce personnage porte la même auréole, la même robe et les mêmes sandales que Saint Jean, mais des cheveux blonds bouclés et ce qui semble une barbe noire. On ne peut pas non plus dire qu’il se trouve « sous le cadre », puisque son torse se glisse entre les bordures orange et bleu.

J’ai tendance à penser qu’il ne faut pas le considérer comme un personnage à part entière, appelant une interprétation : tout comme les rubans à fermoir léonin des folios 24r et 285r, ou le ruban à tête et à jambes du folio 8r, ce cadre antropomorphisé fait partie des inventions mi décoratives, mi vivantes, qui font la spécificité du Livre de Kells.

Dans ce manuscrit, la notion de hors-cadre n’est pas pertinente : la bonne question est : « devant ou derrière » le cadre.

Le cadre posé sur la page

Des manuscrits antérieurs, plus frustres, montrent la même réification du cadre en un objet matériel posé sur la page.

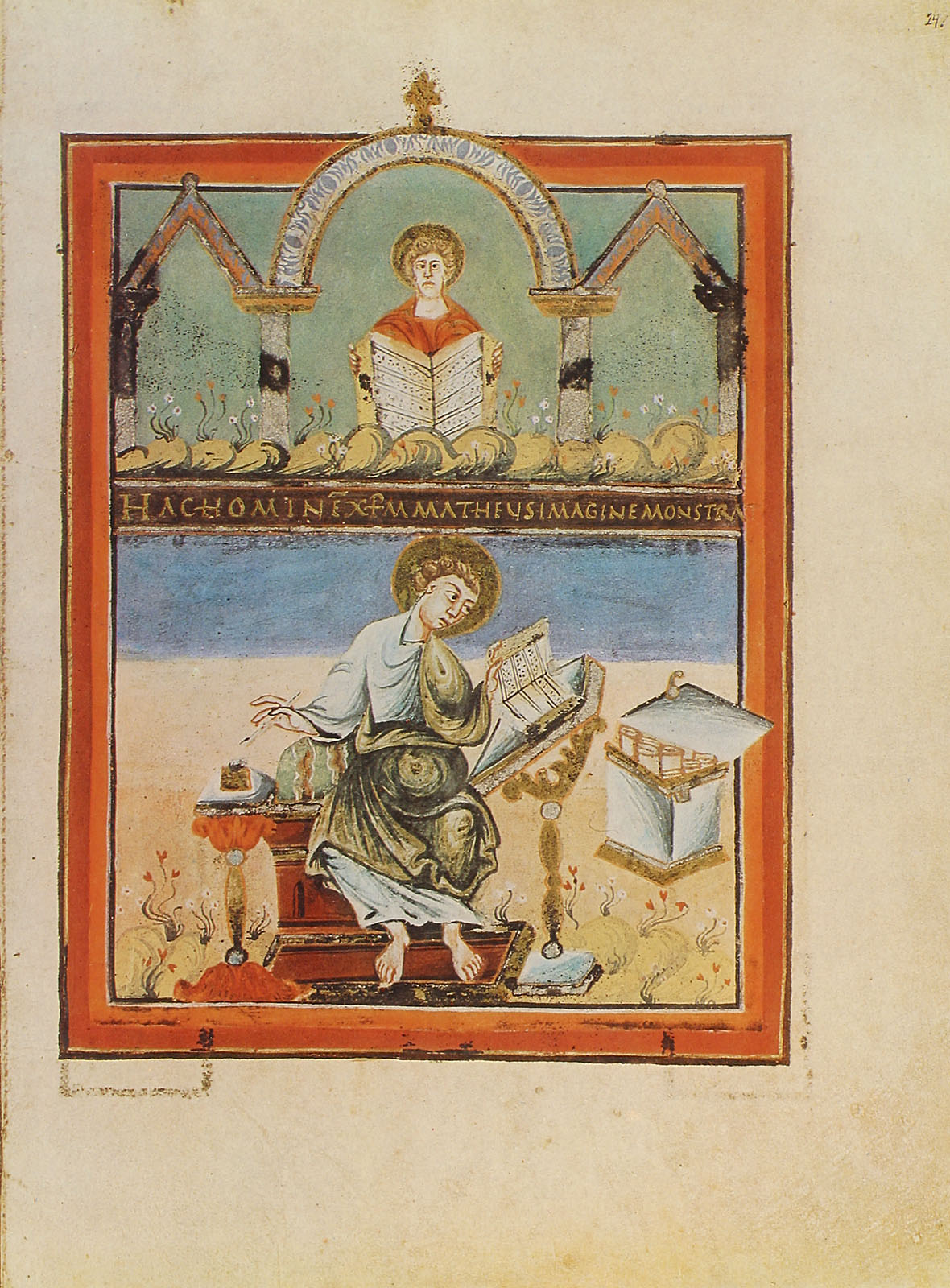

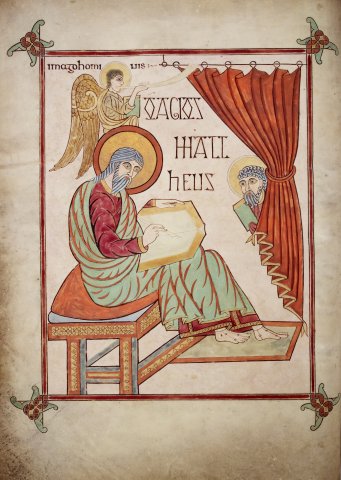

Saint Matthieu

Saint Matthieu

Vers 750 ca, Evangiles de Casmug, Fulda Landesbibliothek Cod Bonifacius 3 fol 1v

Dans ce manuscrit, les Evangélistes sont représentés tous quatre à l’identique, un fleuron dans la main droite et un livre dans la main droite, le cadre posé sur les jambes.

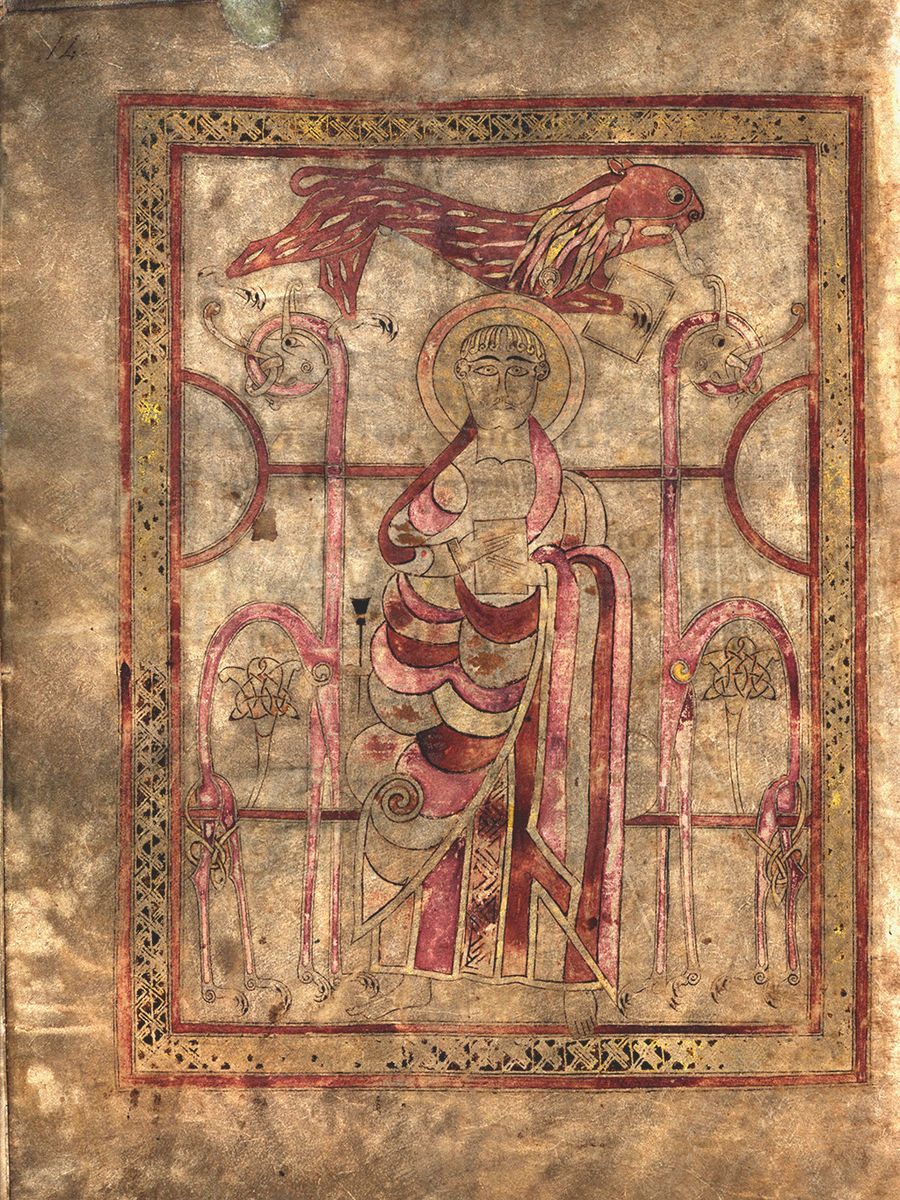

Saint Luc Saint Luc |

Saint Marc Saint Marc |

|---|

Vers 730, Évangéliaire de Saint Chad, Cathédrale de Lichfield

Dans les mains de Saint Luc, on reconnaît le sceptre à deux fleurons et le flabellum, ici cruciforme. Son Taureau passe sous le cadre, et ses cornes par dessus.

Le cas de saint Marc est plus complexe à analyser :

- son Lion bondit au dessus de lui, tenant l’Evangile dans ses pattes avant ;

- son trône se compose de deux animaux symétriques rose pâle, aux pattes de lion, à la queue terminée par une fleur, et à la tête monstrueuse, avec un mâchoire béante, une corne, et une langue serpentine ;

- le cadre aux bords rouge vif est grillagé par deux barres horizontales, auxquelles s’enchevêtrent les pattes et se soudent le cou des deux monstres ;

- le pied gauche du saint sort devant ce cadre.

Avec leur faibles moyens graphiques, toutes ces images trahissent la même ambition de représenter, par des masquages, une réalité tridimensionnelle. En ce sens, les cadres insulaires, épais et saturés de décors, imitent les cadres antiques en leur donnant un nouveau rôle : non plus mettre en valeur un tableau déjà délimité par son fond, mais situer une figure dans l’épaisseur de la page.

![]()

En synthèse

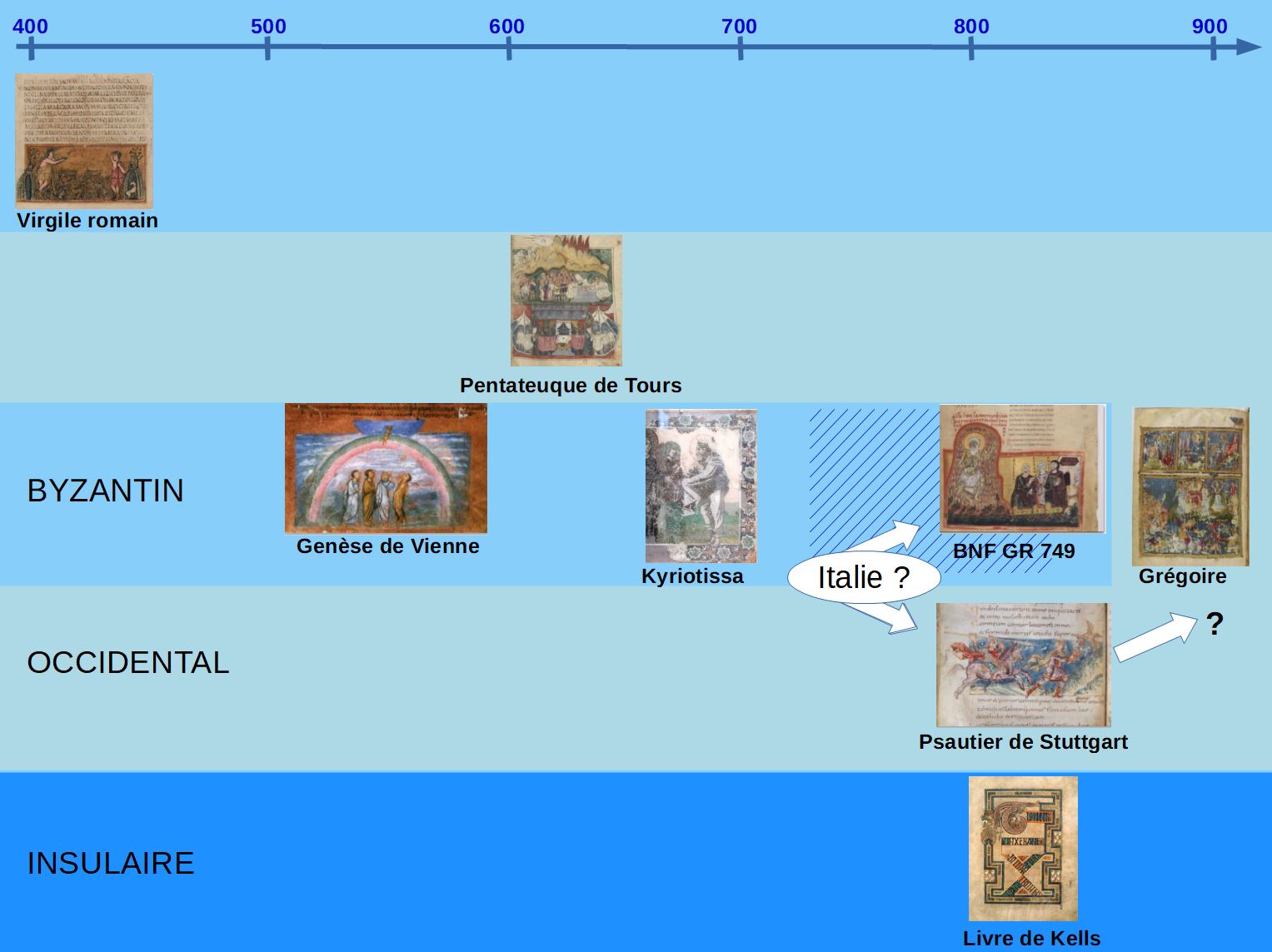

Dans les hautes époques, les manuscrits illustrés sont rares, ceux présentant des encadrements rarissimes, et ceux présentant des débordements se comptent sur les doigts. Les incertitudes sur leur lieu et date de réalisation, ainsi que l’ampleur des pertes, rendent toute filiation indécidable.

Les zones en bleu sombre sont celles où les débordements sont exceptionnels à l’intérieur du manuscrit, voire où le terme même est inapproprié, comme dans l’art insulaire.Les zones en bleu clair isolent les trois seuls manuscrits où les débordements sont fréquents, et utilisés sciemment comme un procédé graphique à part entière. On ne peut pas les imputer au renouveau post-iconoclasme côté Byzance (période hachurée) ou carolingien côté occidental, puisque le précoce Pentateuque de Tours est totalement à l’écart de ces courants.

On a postulé une influence italienne pour le Psautier de Stuttgart et le GR 749, mais les débordements dans ce dernier manuscrit sont si timides qu’il est difficile de les attribuer à cette hypothétique influence. Il est possible que la floraison des débordements dans le Grégoire de Paris reflète une influence occidentale ponctuelle, puisque les manuscrits byzantins postérieurs, même très luxueux, reviendront au cadre imperméable.

En définitive, la seule conclusion est que les débordements se multiplient dans deux oeuvres de grand luxe, le Psautier de Stuttgart et le Grégoire de Paris, dont le public d’élite est à même d’analyser et de comprendre ces images innovantes.

![]()

Article suivant : 2 Débordements préromans et romans : dans les Béatus

https://www.academia.edu/20217034/M_Bernab%C3%B2_Le_miniature_per_i_manoscritti_greci_del_Libro_di_Giobbe_part_I_

https://www.academia.edu/20217097/M_Bernab%C3%B2_Le_miniature_per_i_manoscritti_greci_del_Libro_di_Giobbe_Firenze_2004

[16]

|

Nativité |

NATIUITAS |

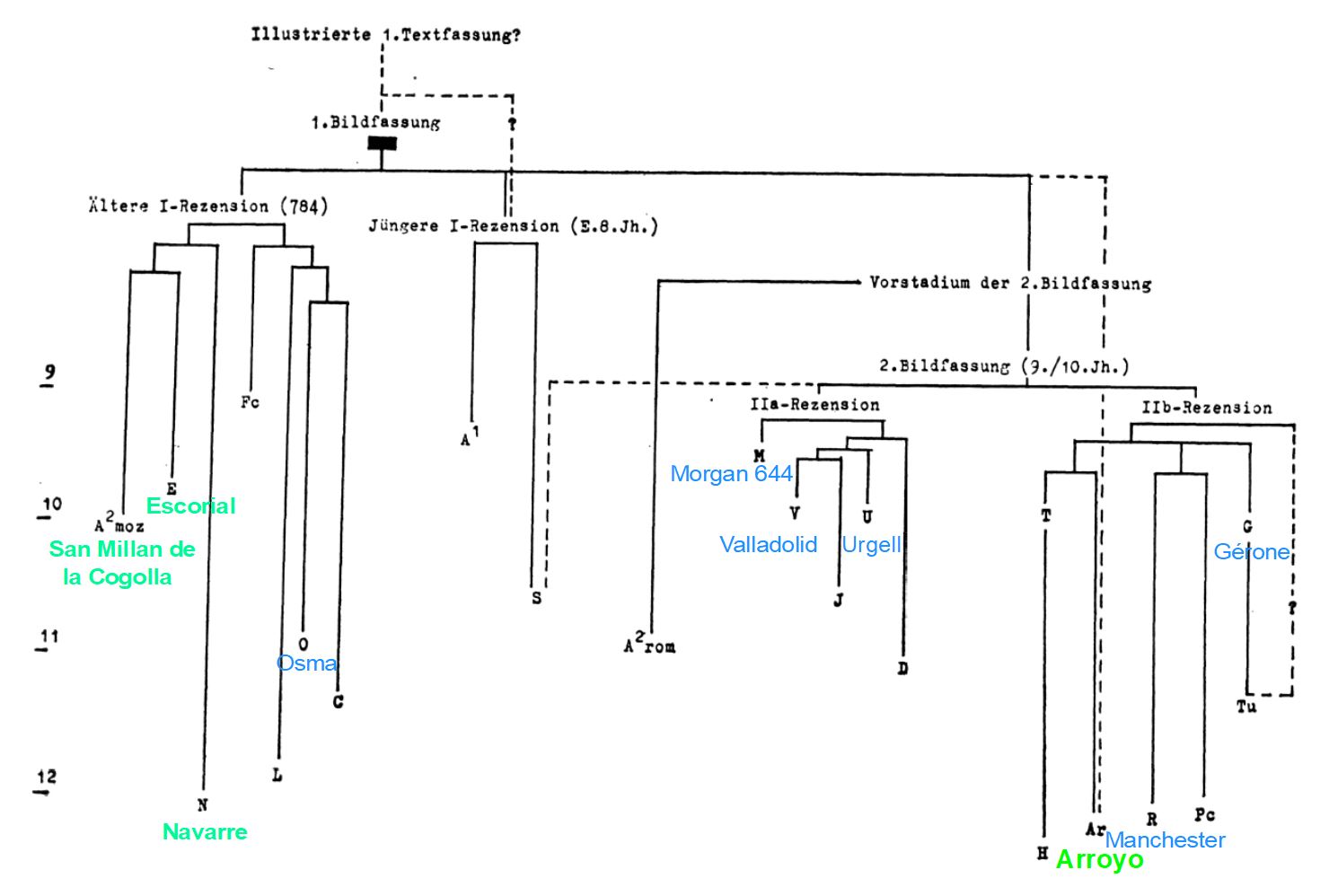

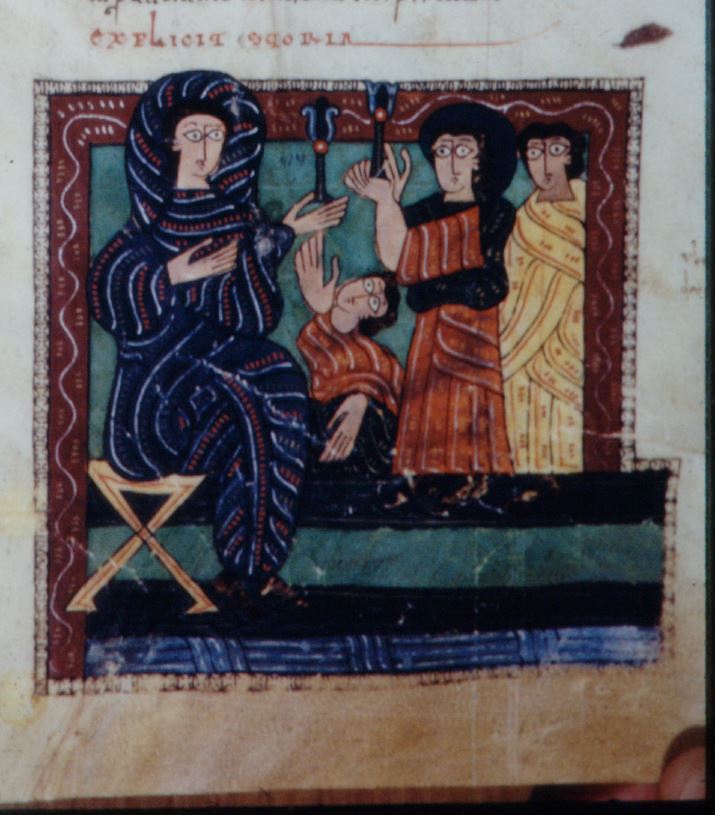

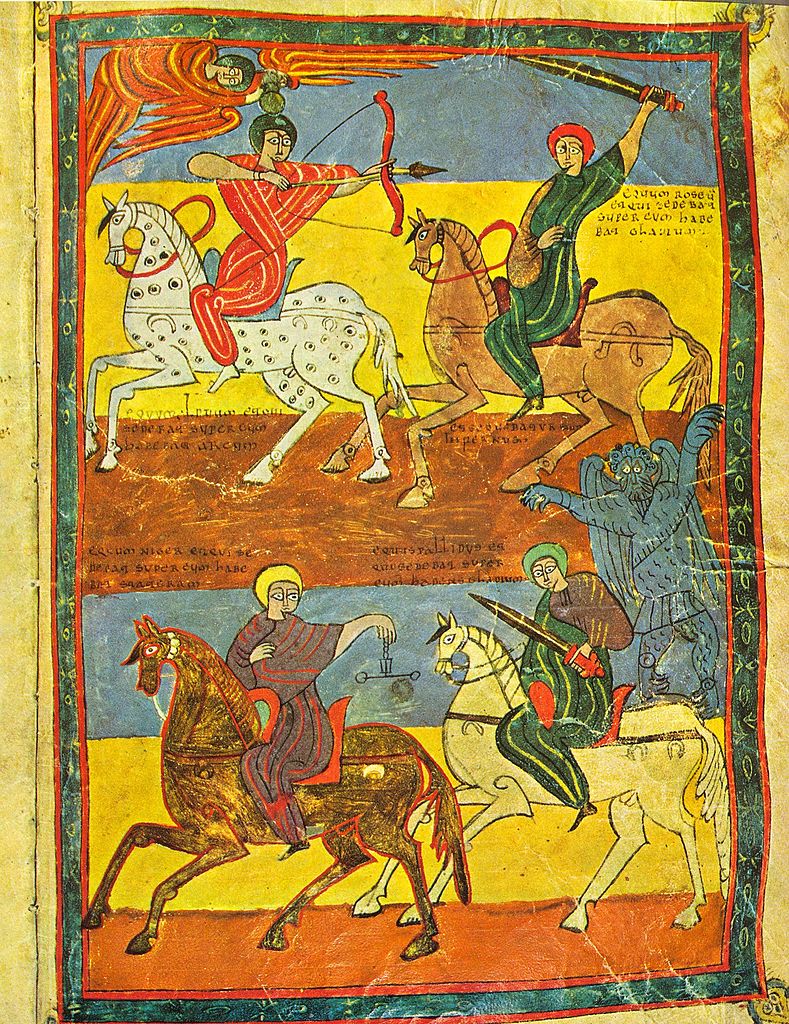

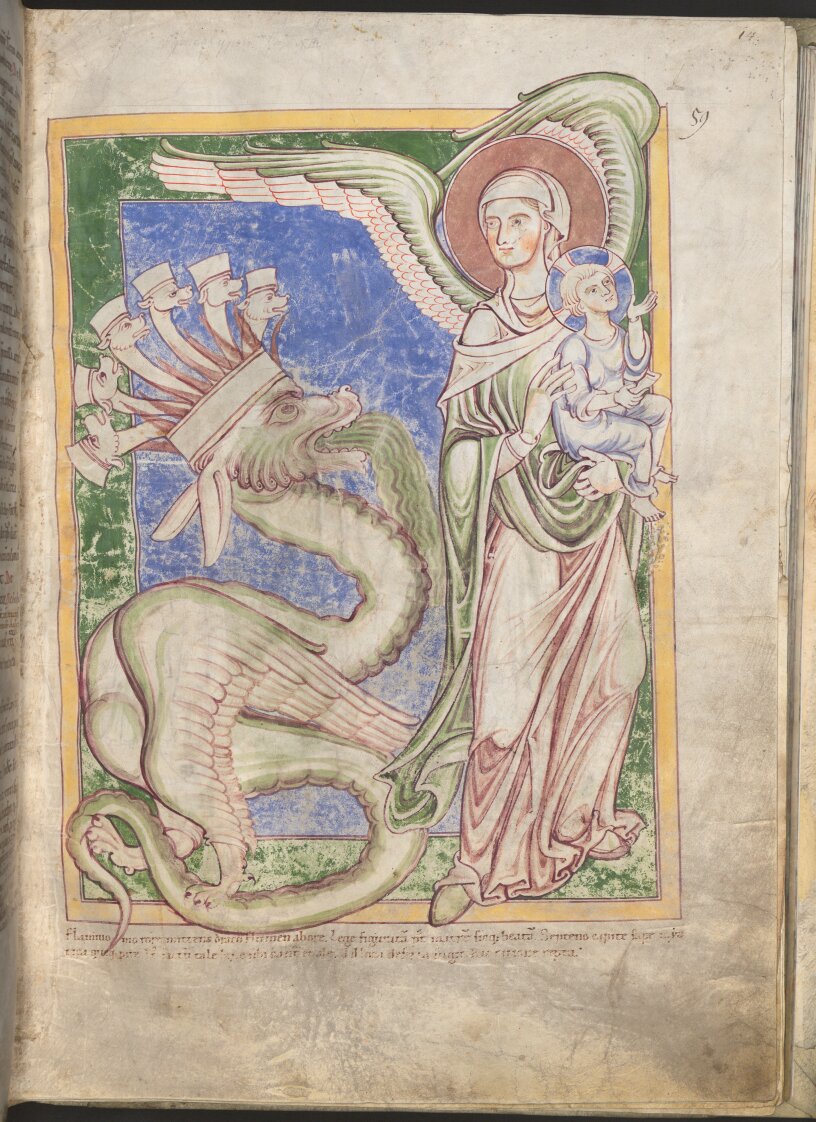

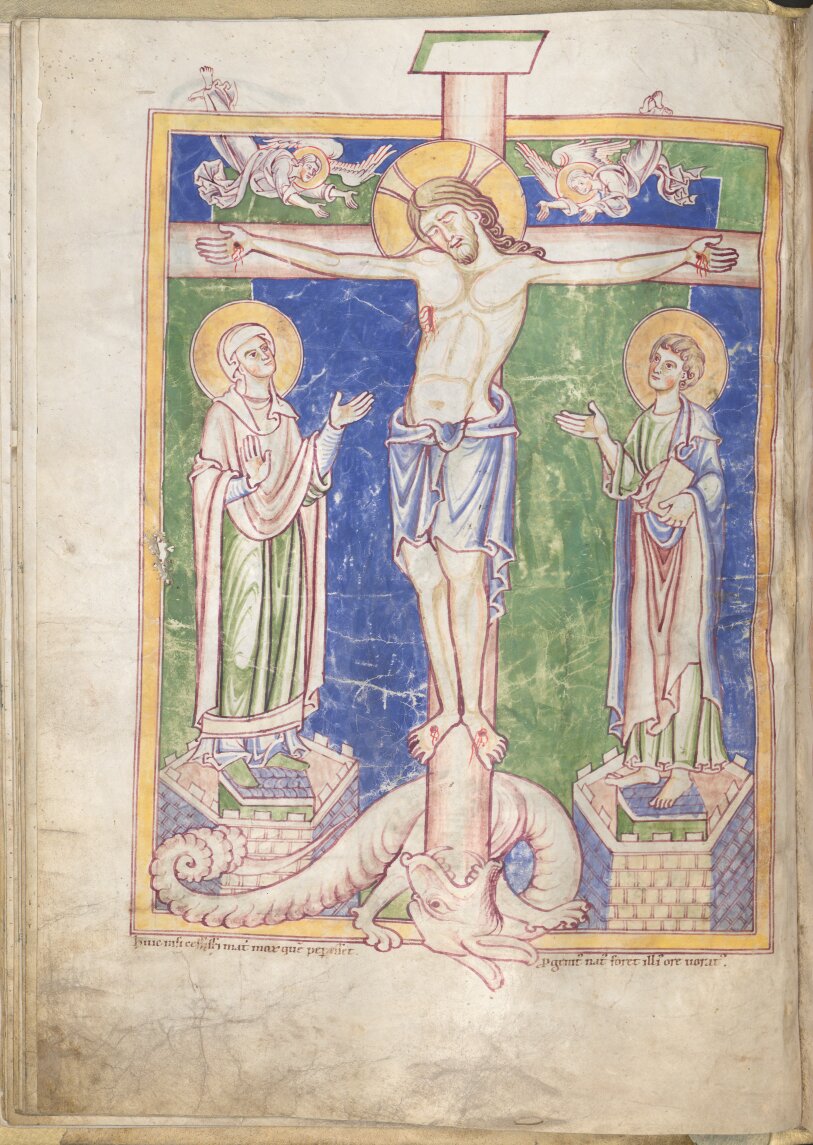

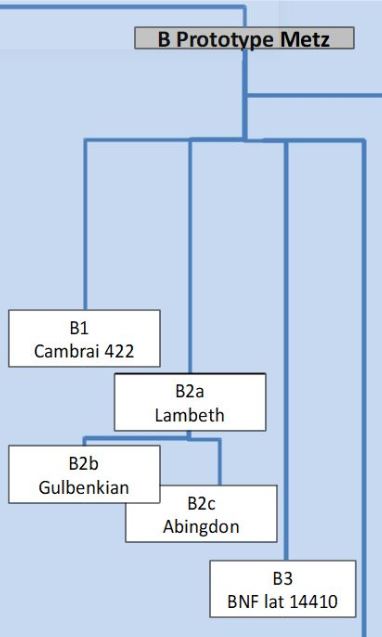

Classification de P.Klein (basée sur les illustrations) [18]

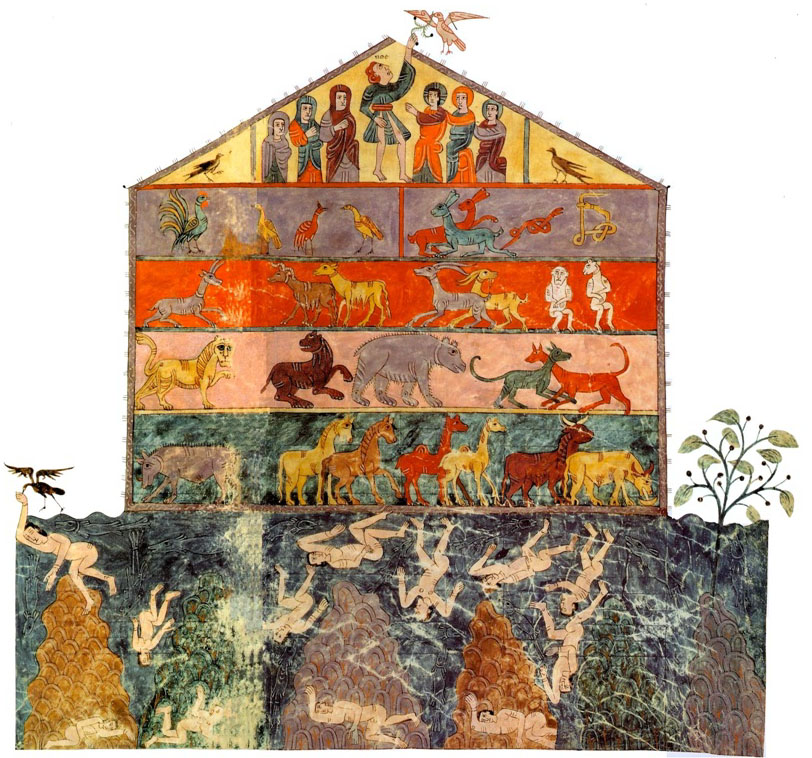

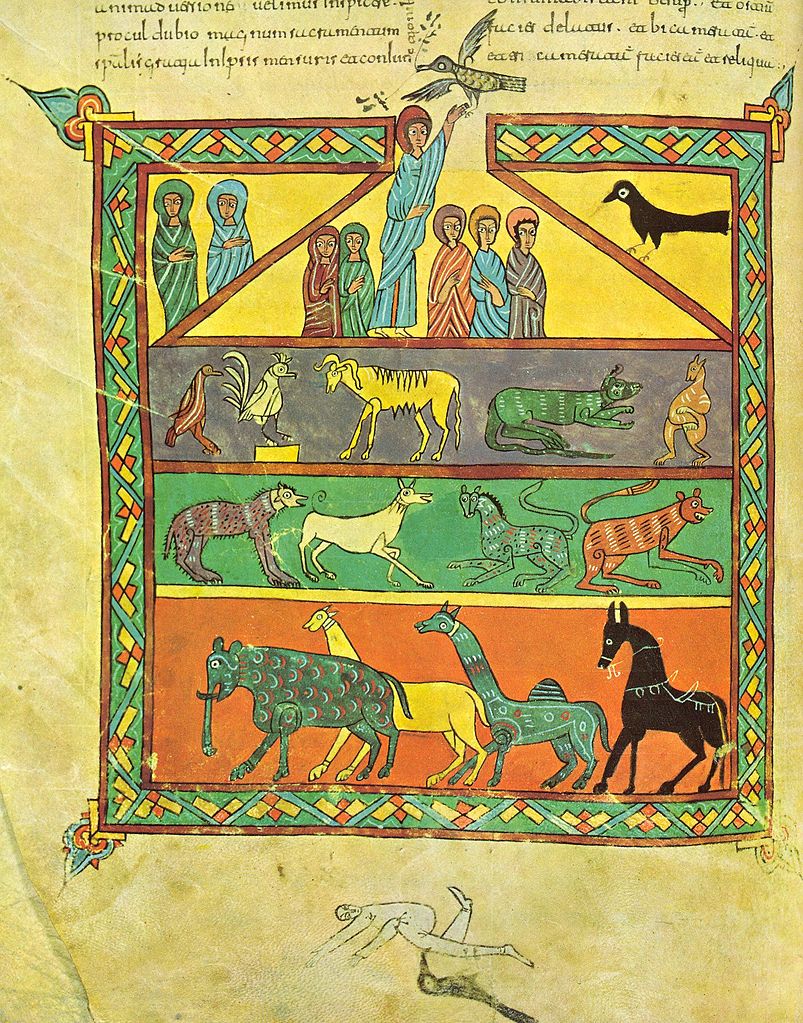

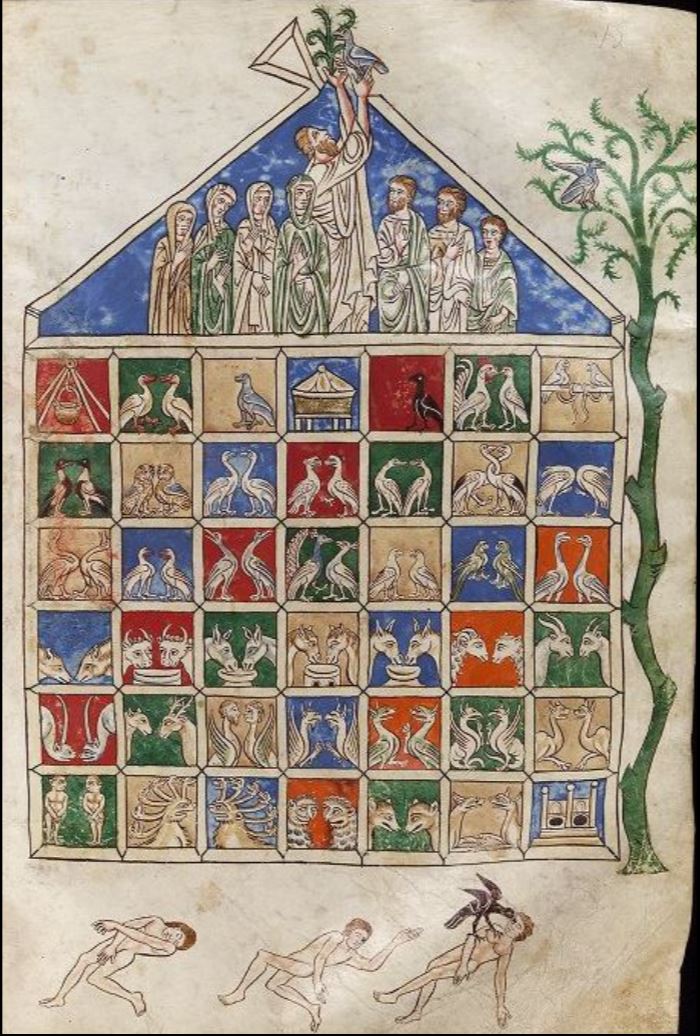

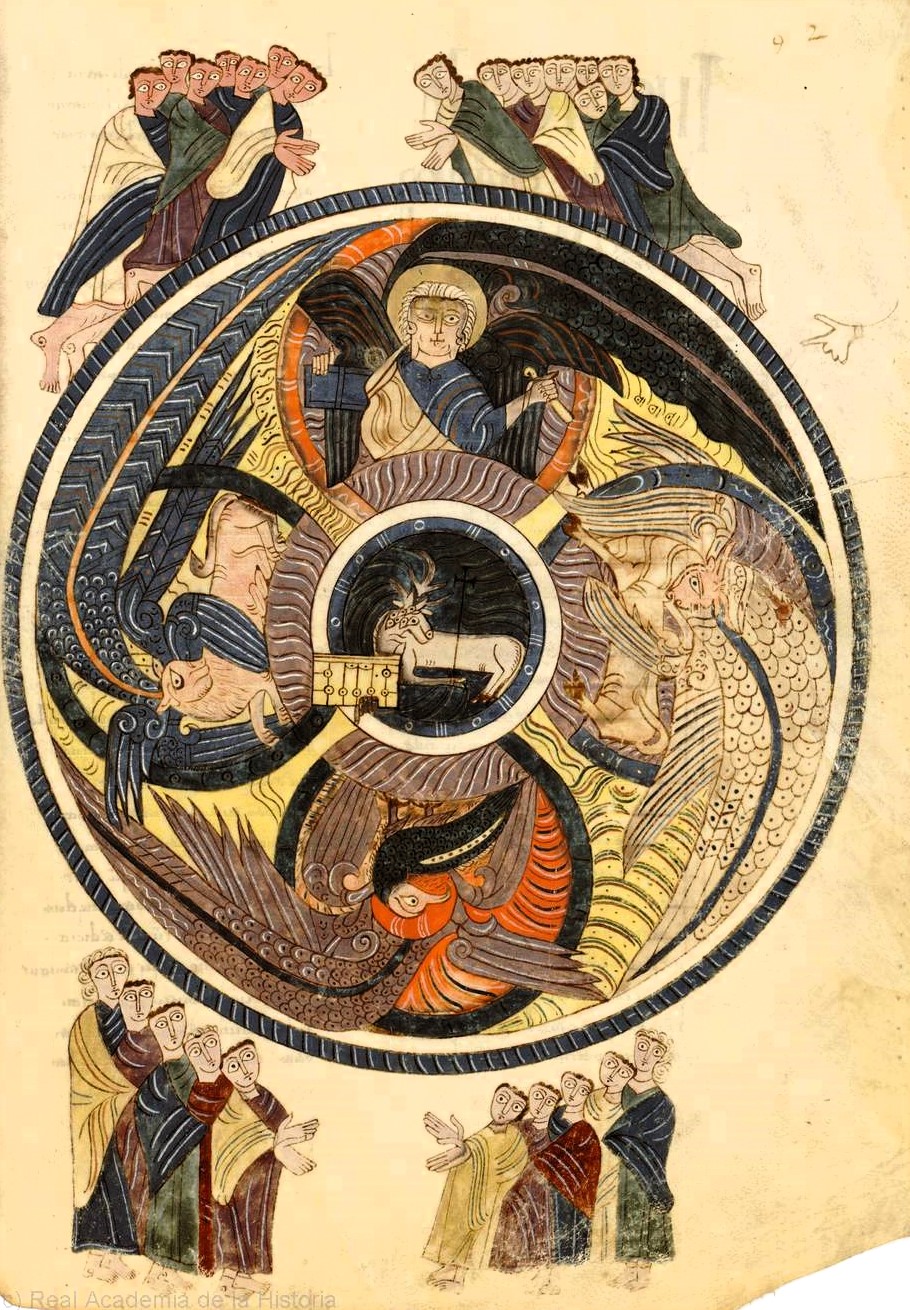

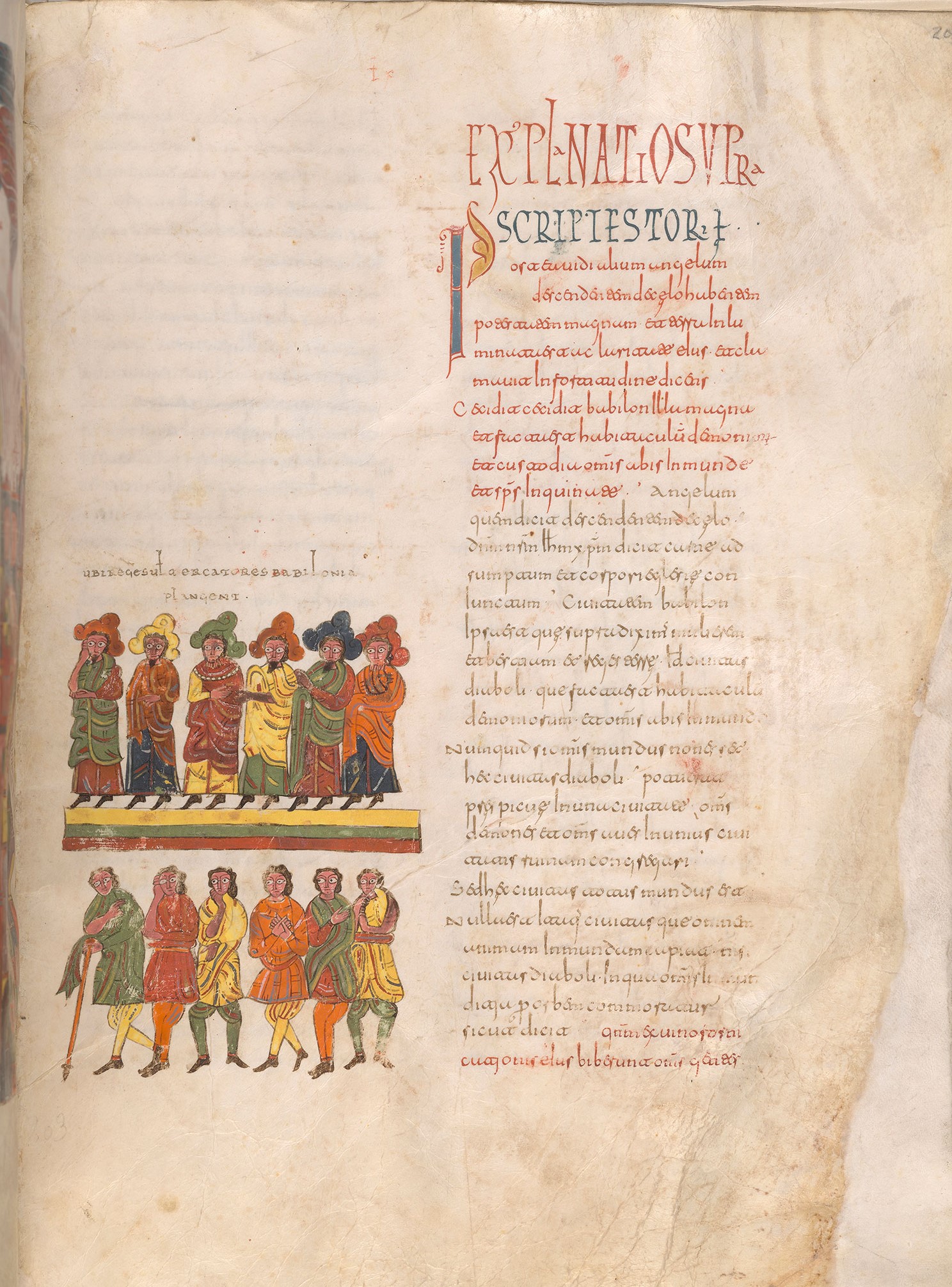

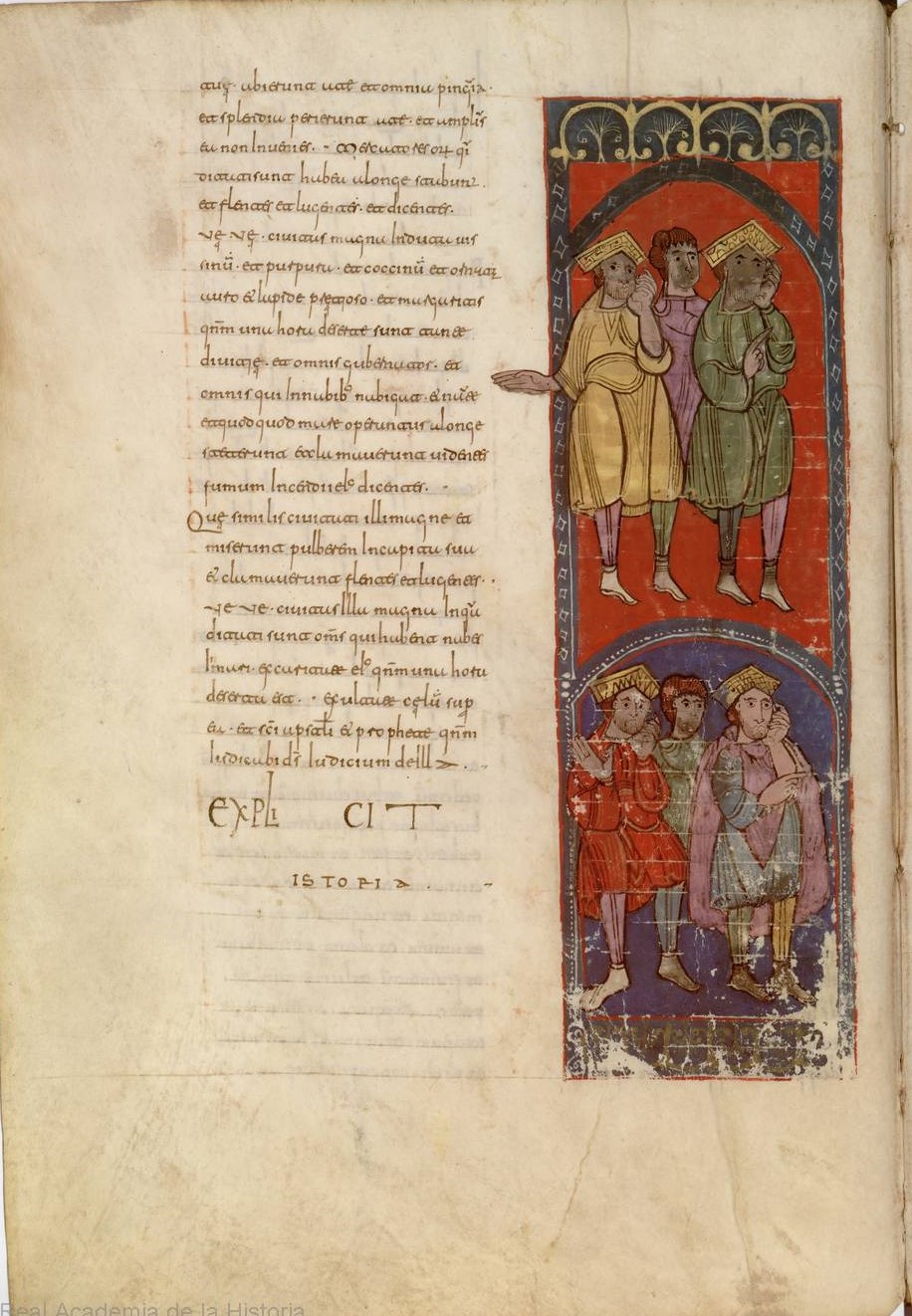

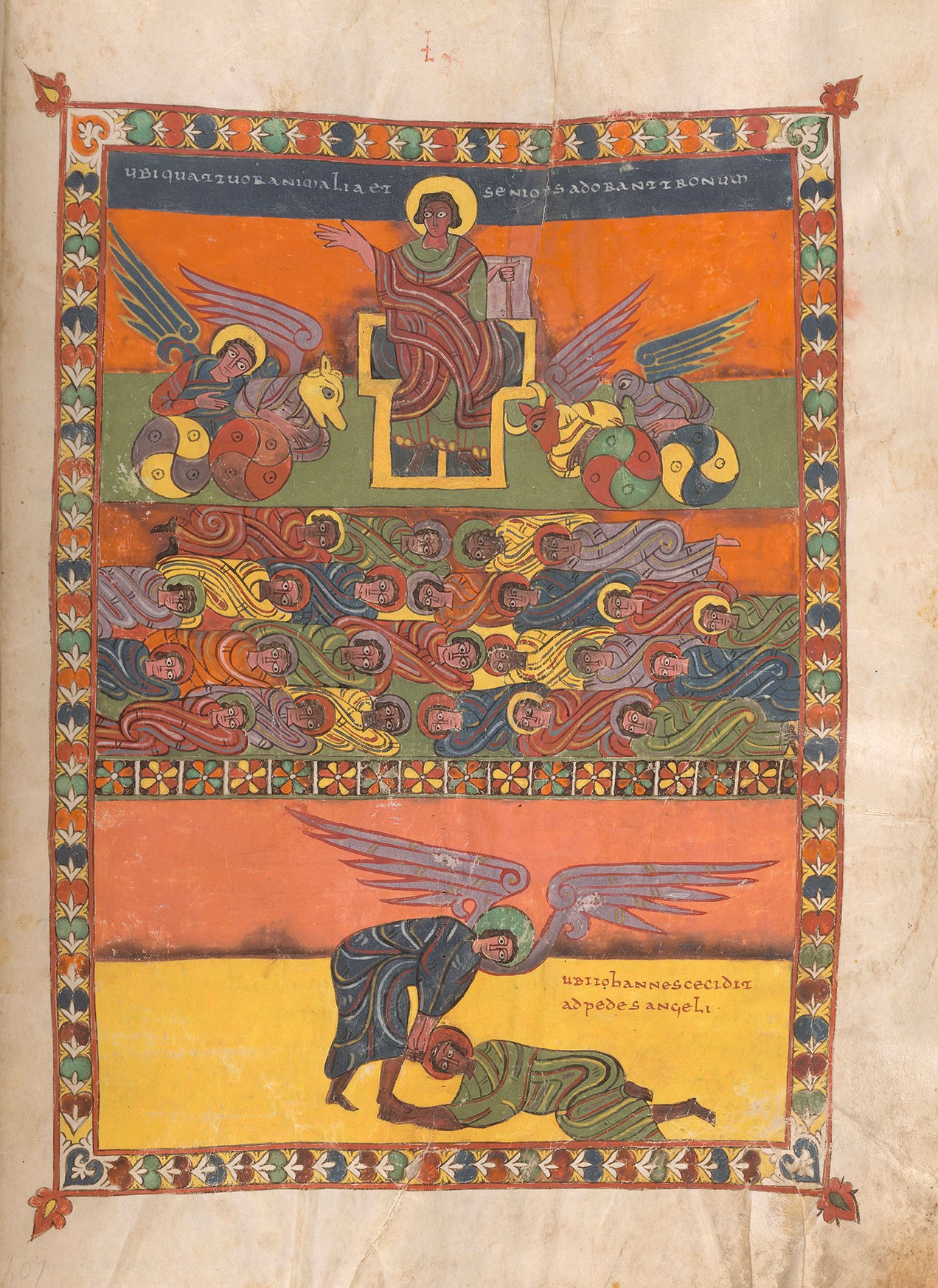

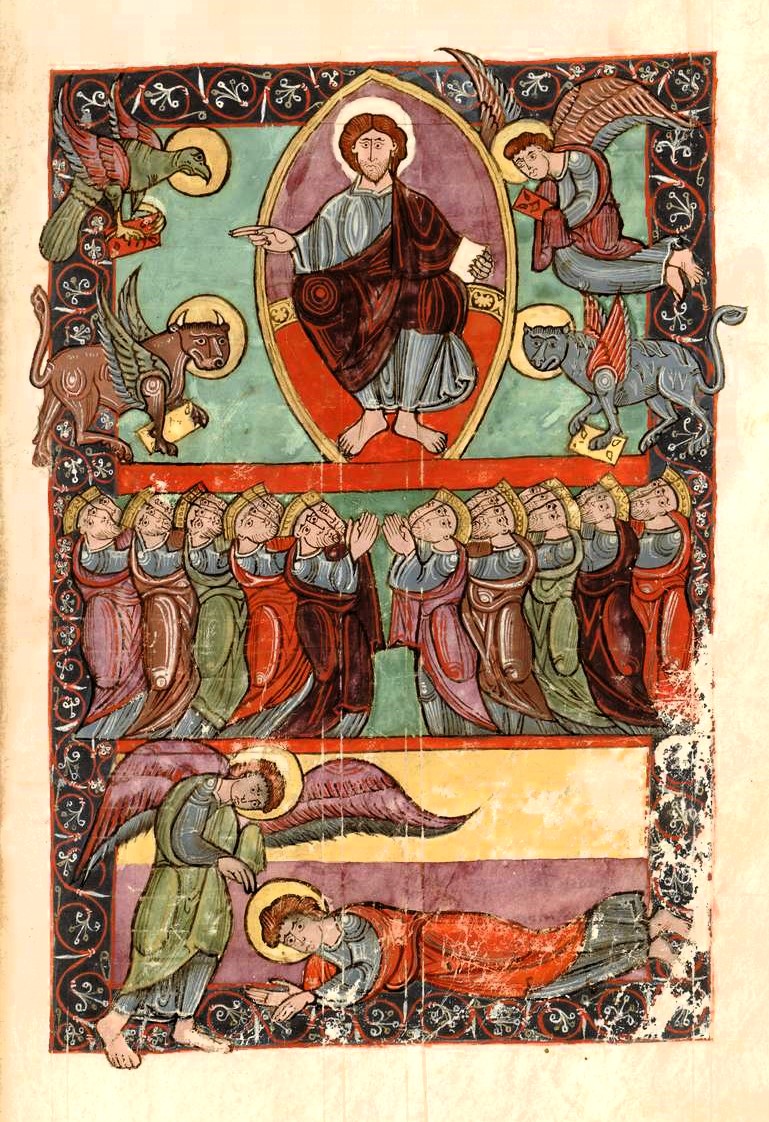

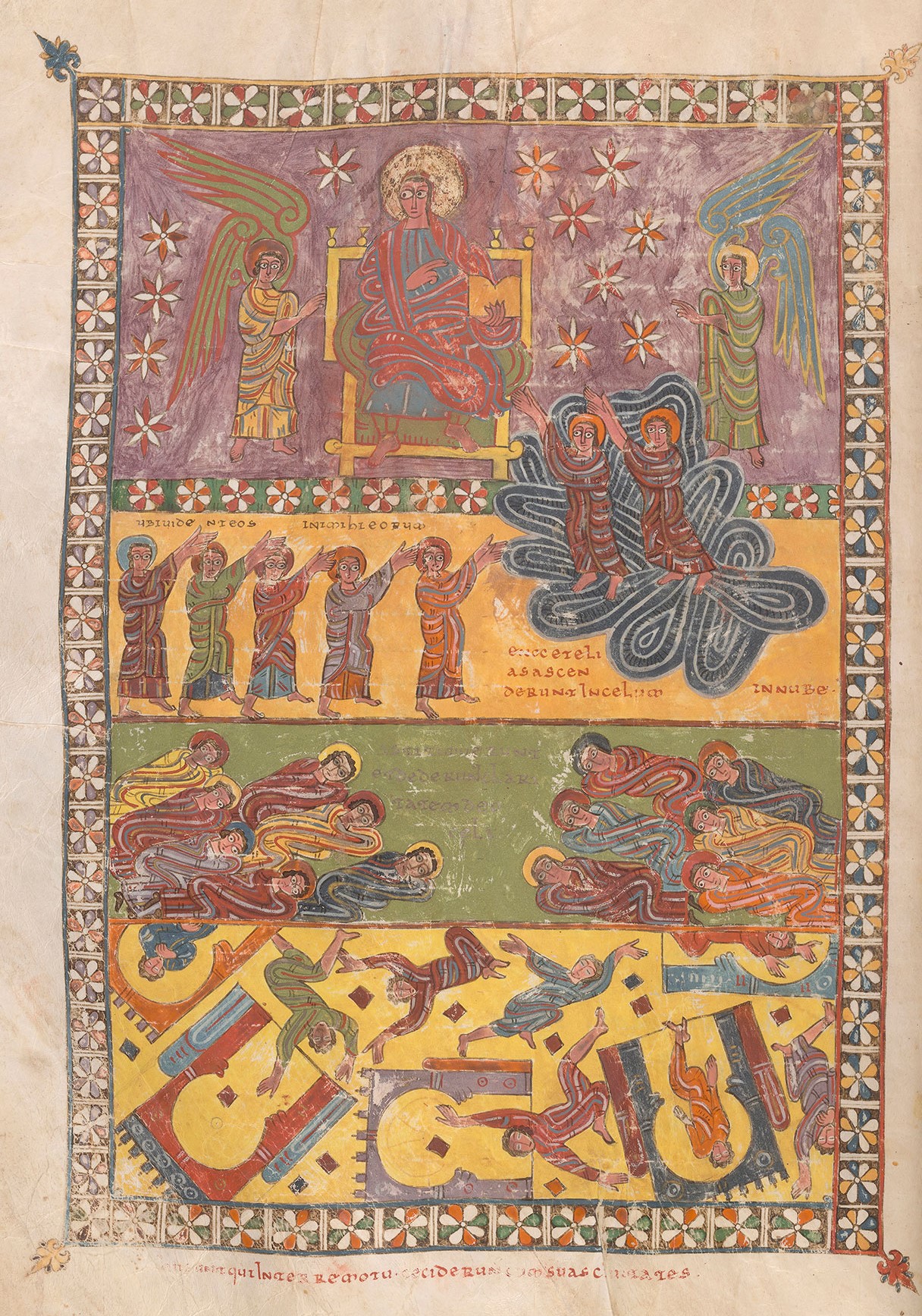

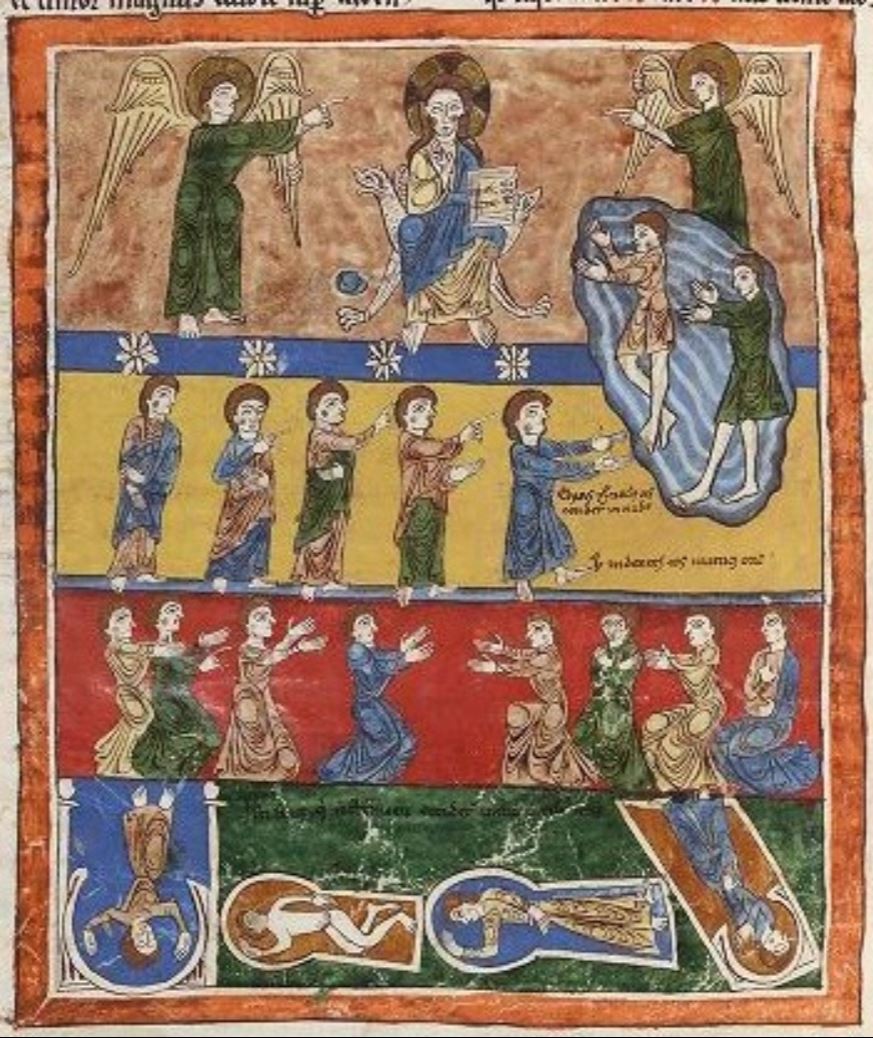

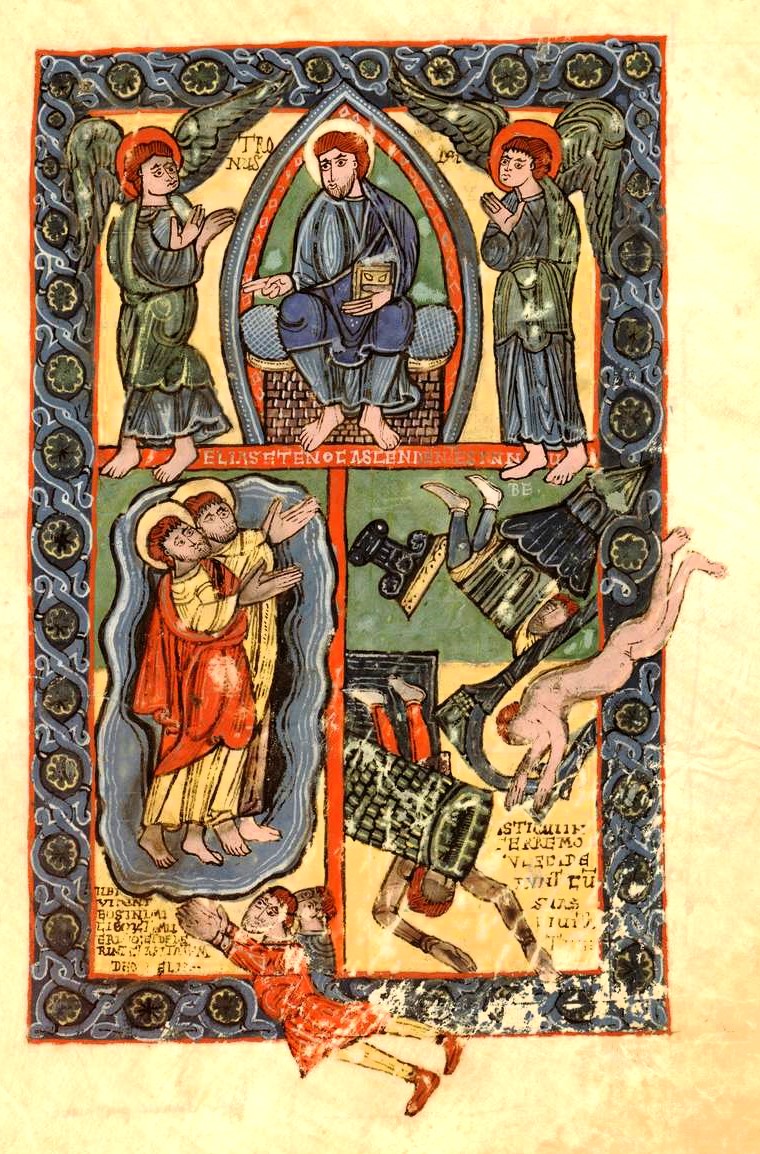

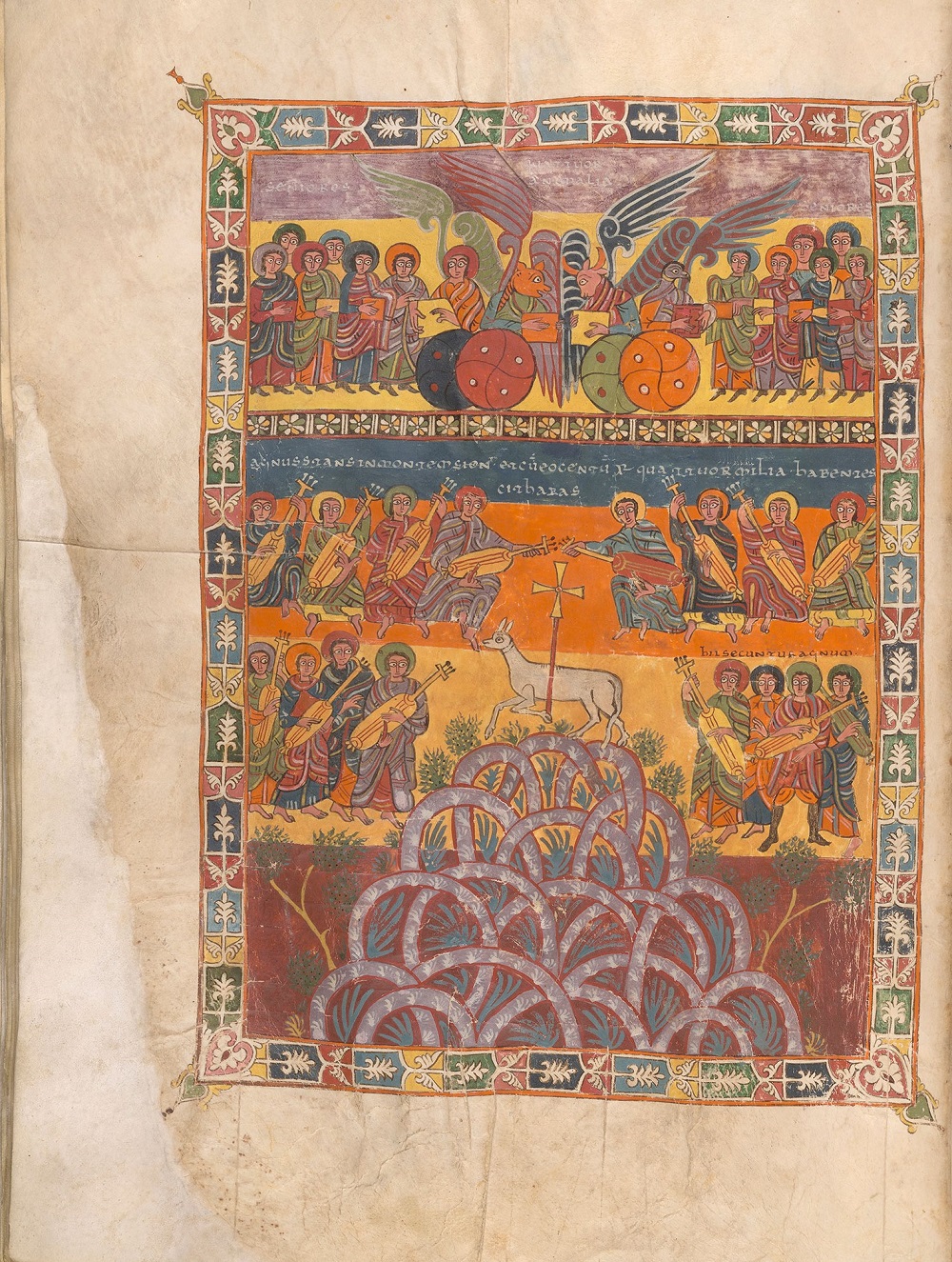

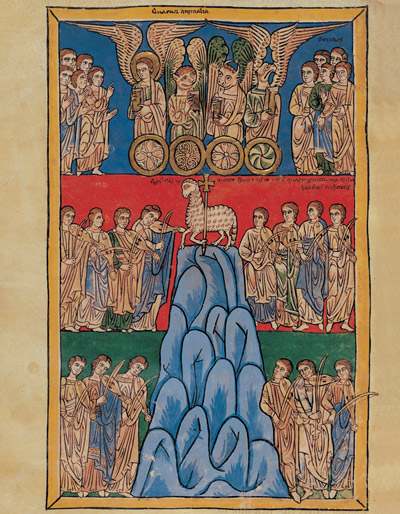

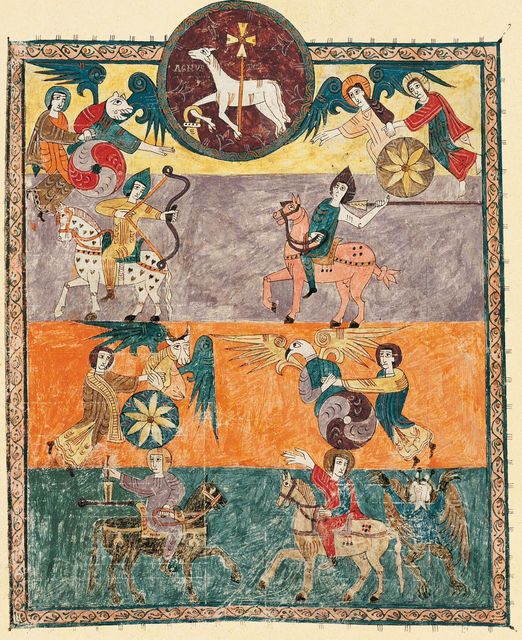

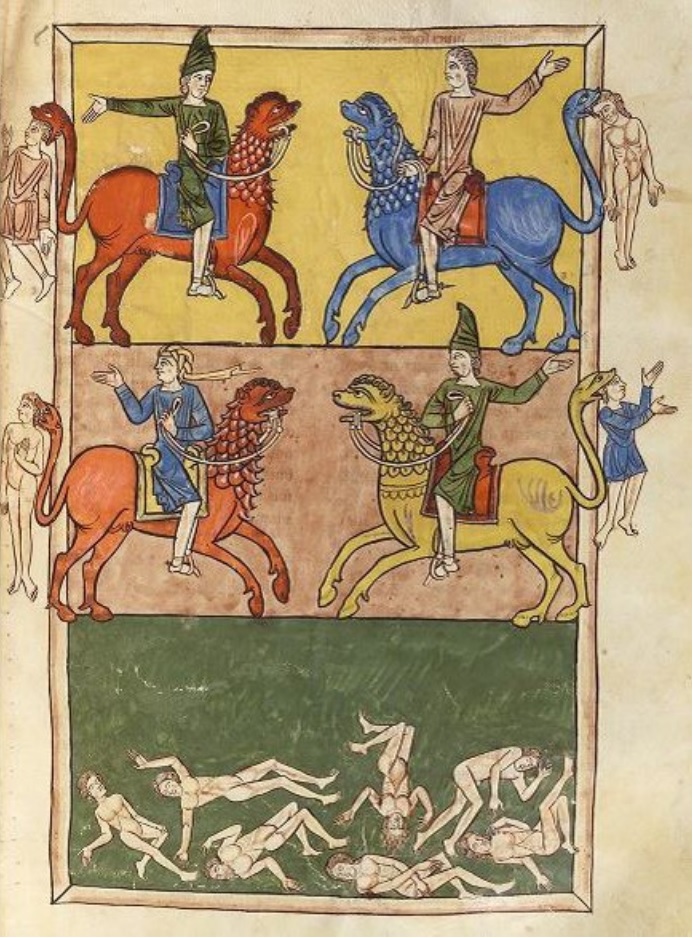

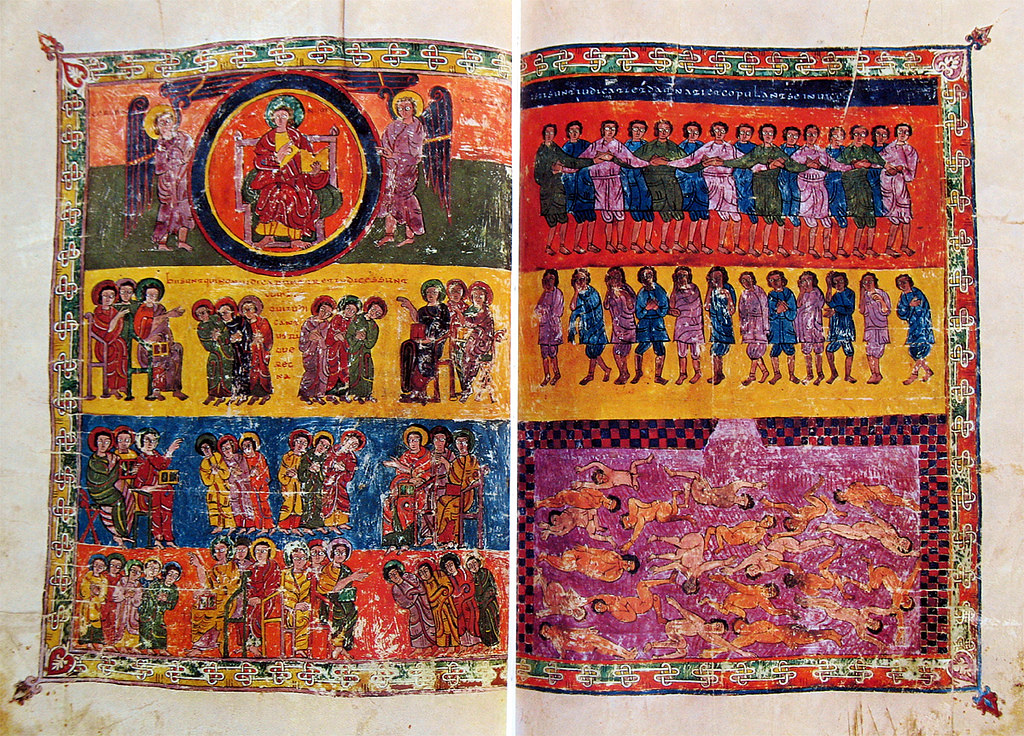

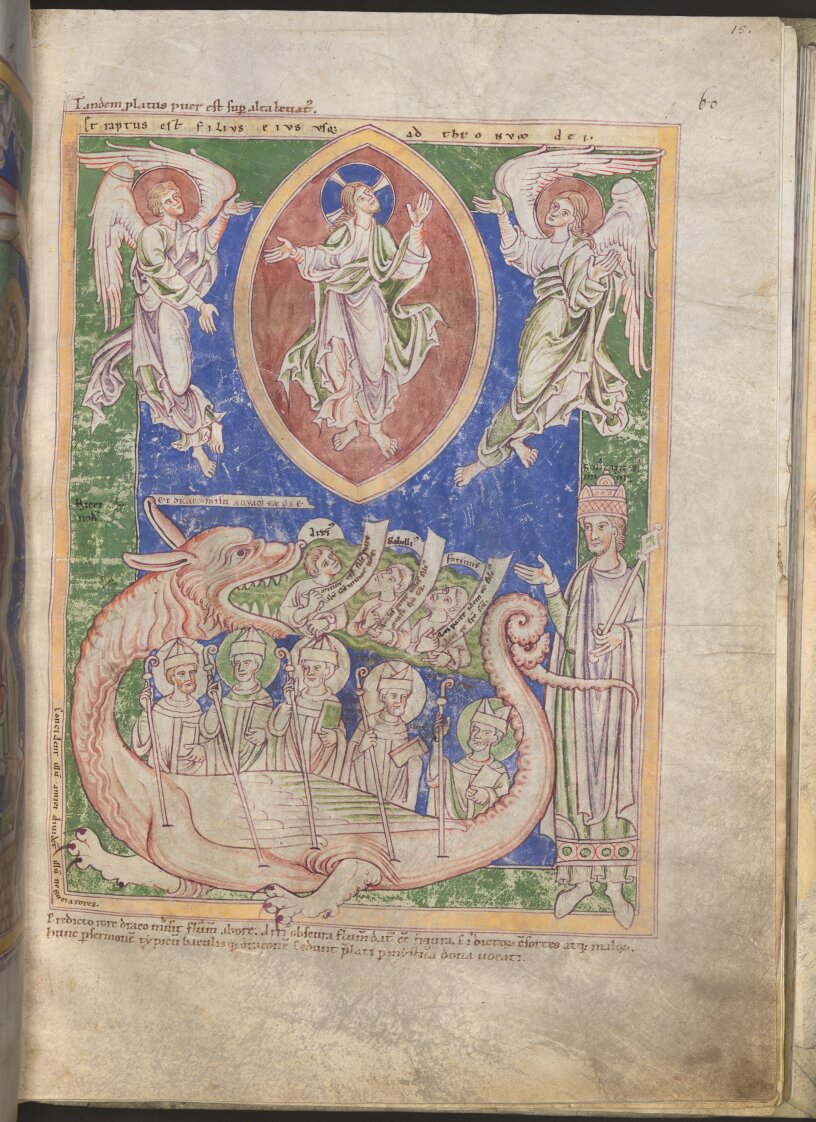

Classification de P.Klein (basée sur les illustrations) [18] 975, Beatus de Gérone, folio 52v,53r

975, Beatus de Gérone, folio 52v,53r 975, Beatus de la Seu d’Urgell, Ms 26 fol 82v

975, Beatus de la Seu d’Urgell, Ms 26 fol 82v 1180-90, Beatus de Manchester, John Rylands Library, Latin MS 8 fol 15v

1180-90, Beatus de Manchester, John Rylands Library, Latin MS 8 fol 15v 962, Morgan Ms 644, fol 87r

962, Morgan Ms 644, fol 87r 980-1000, Beatus de San Millan de la Cogolla, Académie de Madrid, Cod.Emil.33 fol 92r

980-1000, Beatus de San Millan de la Cogolla, Académie de Madrid, Cod.Emil.33 fol 92r 1000, Beatus de l’Escorial, fol 153r

1000, Beatus de l’Escorial, fol 153r 980-1000, Beatus de San Millan de la Cogola, Academie Madrid Cod.Emil.33 fol 213v

980-1000, Beatus de San Millan de la Cogola, Academie Madrid Cod.Emil.33 fol 213v

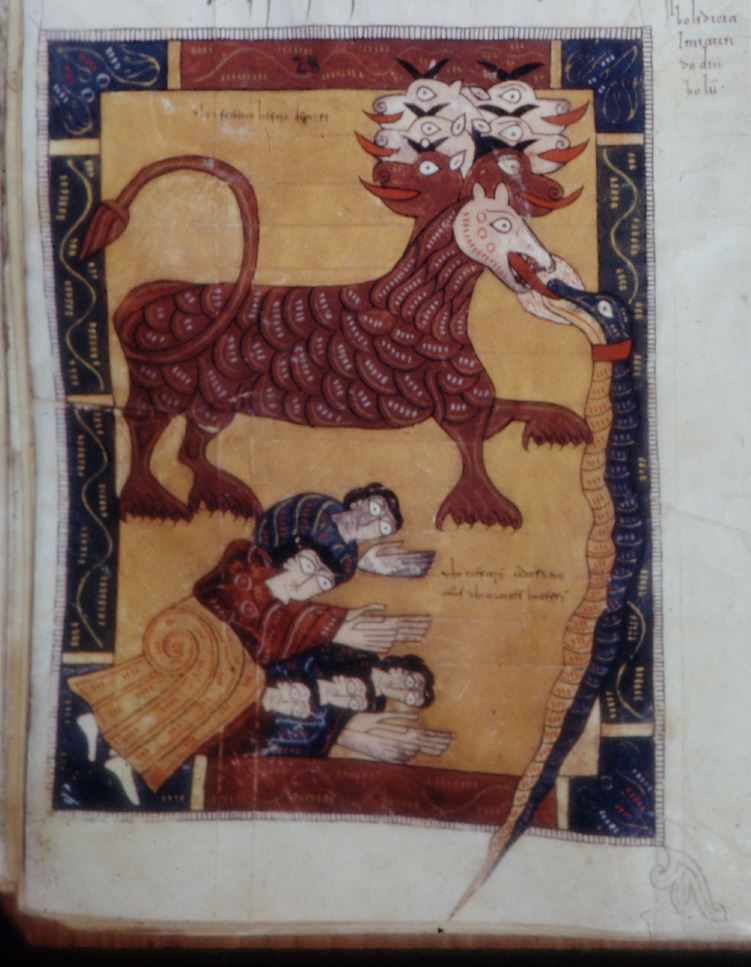

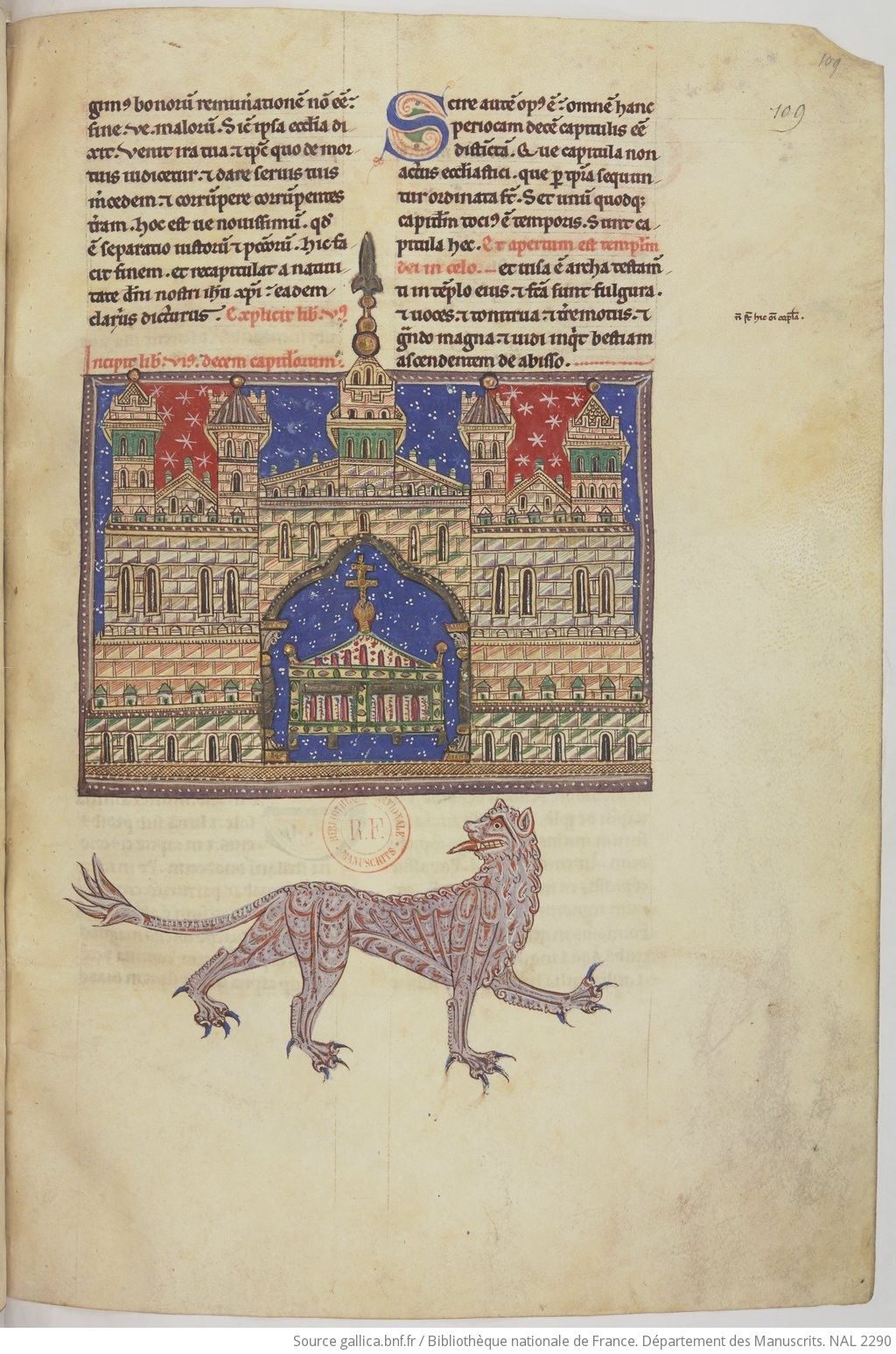

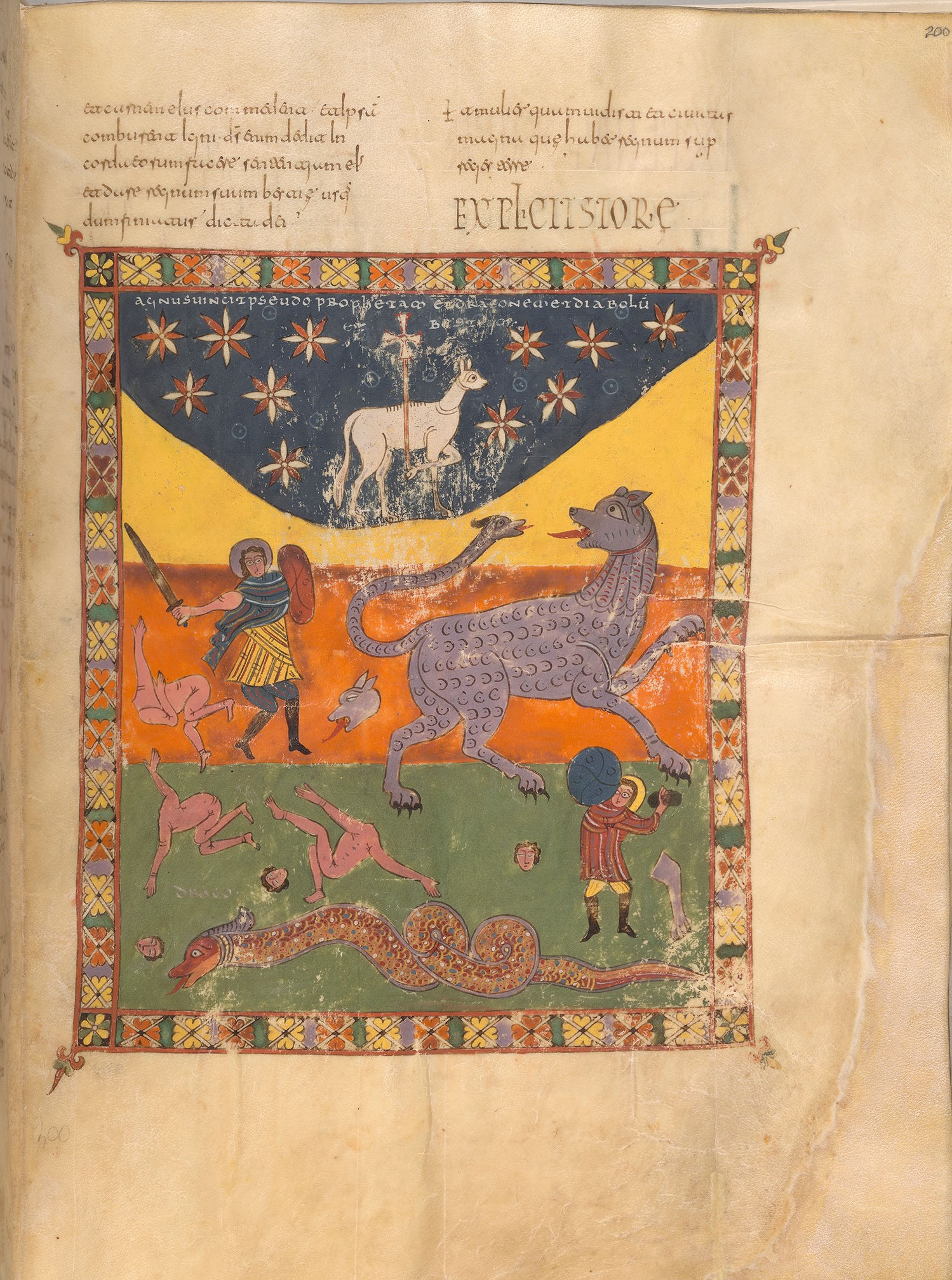

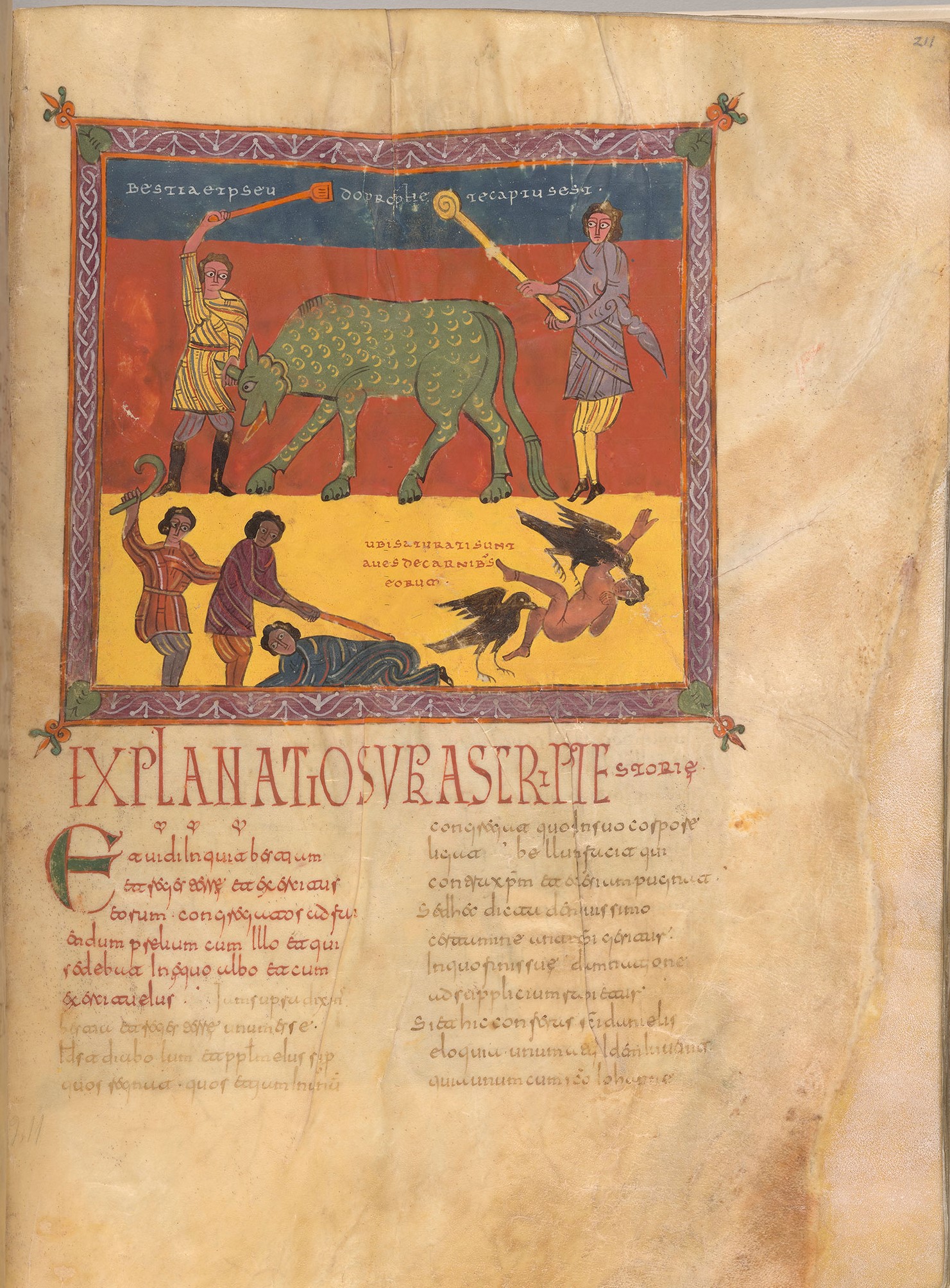

La bête des abysses, Commentaire 6, 1086, Beatus d’Osma, fol 117

La bête des abysses, Commentaire 6, 1086, Beatus d’Osma, fol 117 Fol 240v

Fol 240v Fol 241r

Fol 241r

fol 243v

fol 243v fol 244v

fol 244v

1220, Beatus de Las Huelgas, MS M.429 fol. 35v

1220, Beatus de Las Huelgas, MS M.429 fol. 35v 1180-90, Beatus de Manchester, John Rylands Library, Latin MS 8 Fol 49v

1180-90, Beatus de Manchester, John Rylands Library, Latin MS 8 Fol 49v La quatrième coupe (Apo 16,8-9)

La quatrième coupe (Apo 16,8-9)

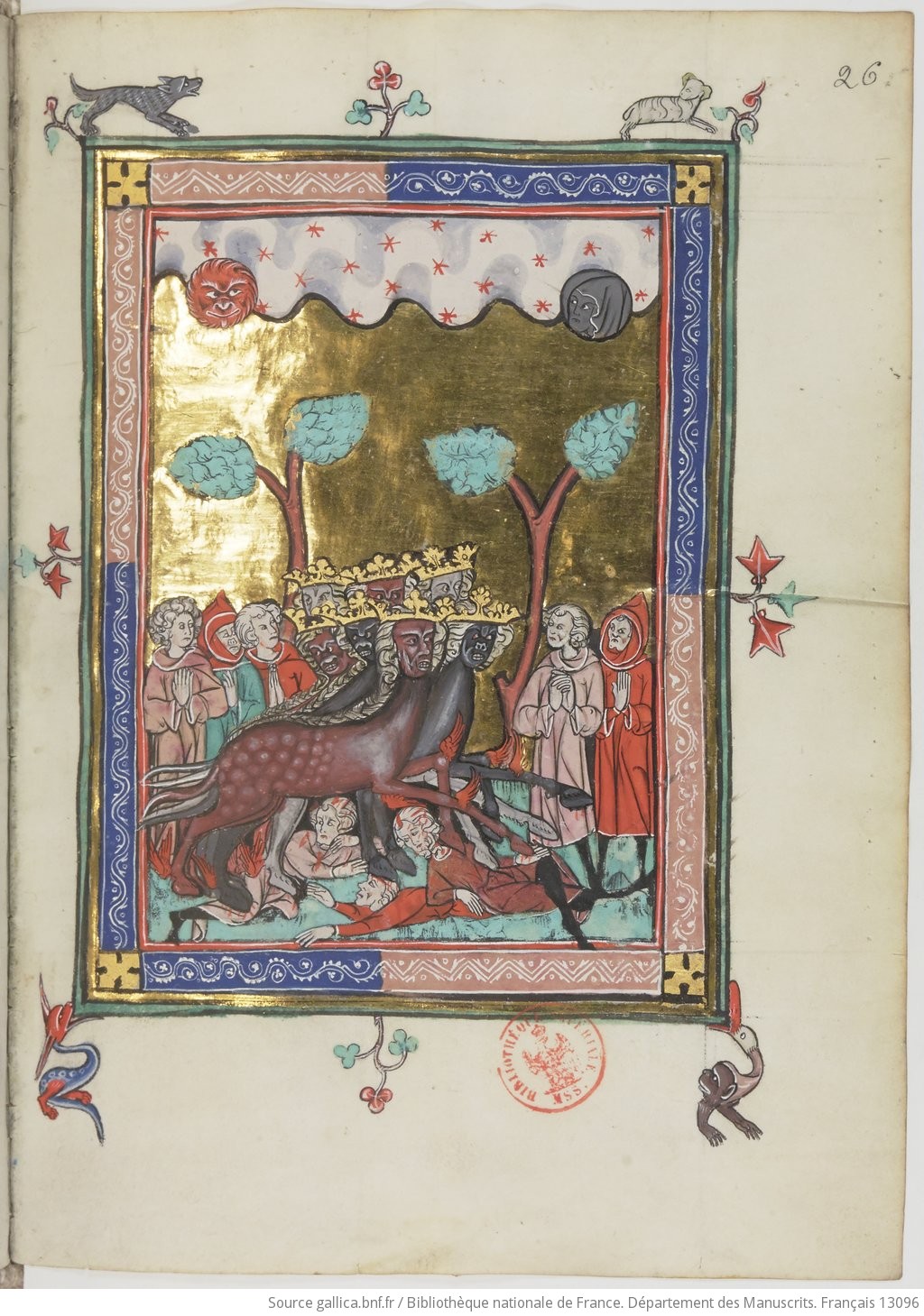

L’adoration de la Bête de la Mer et du dragon, (Apo 9,7-12), 1000, Beatus de l’Escorial, fol 108v

L’adoration de la Bête de la Mer et du dragon, (Apo 9,7-12), 1000, Beatus de l’Escorial, fol 108v

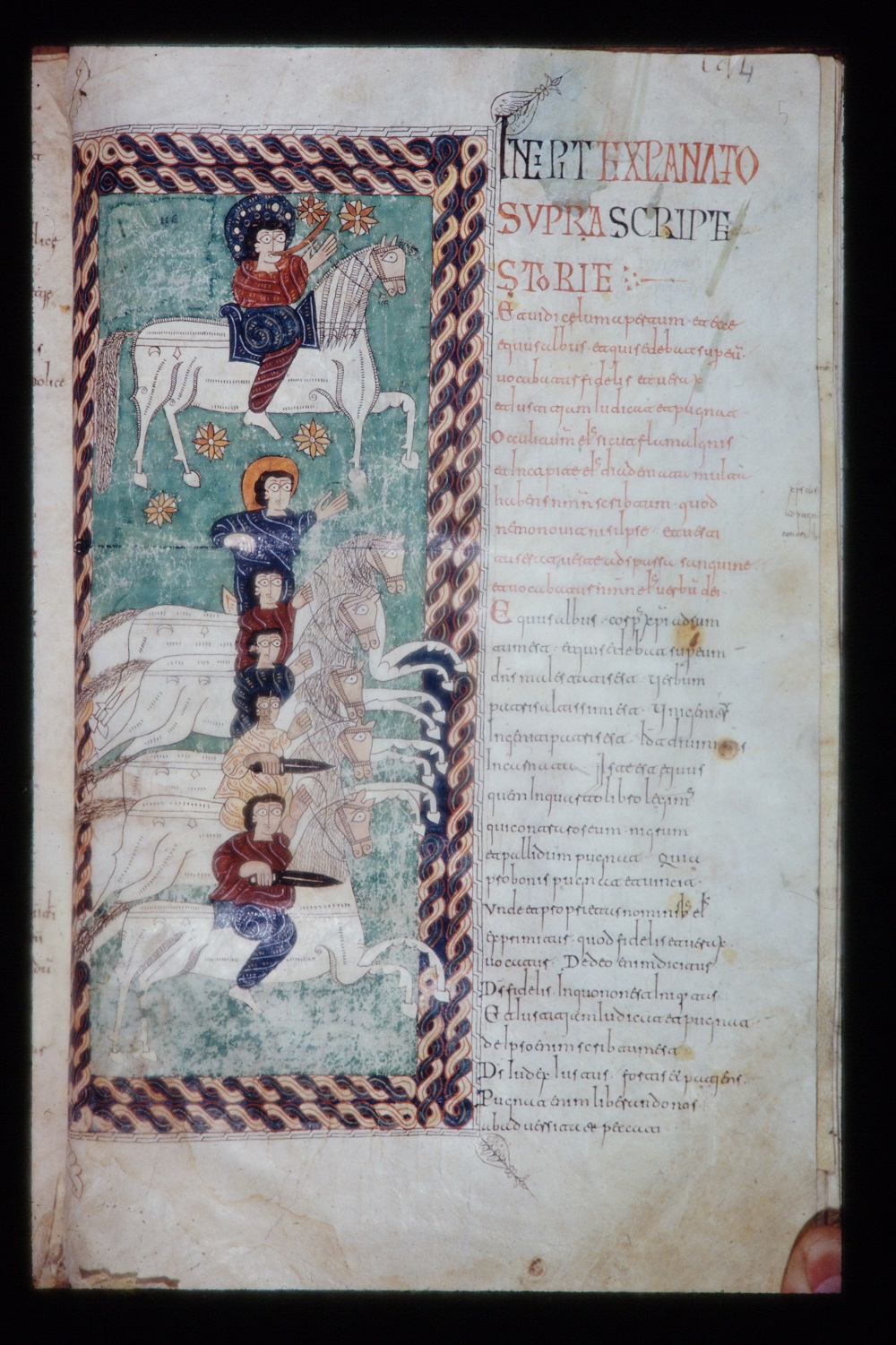

La deuxième trompette (Apo 4,2)

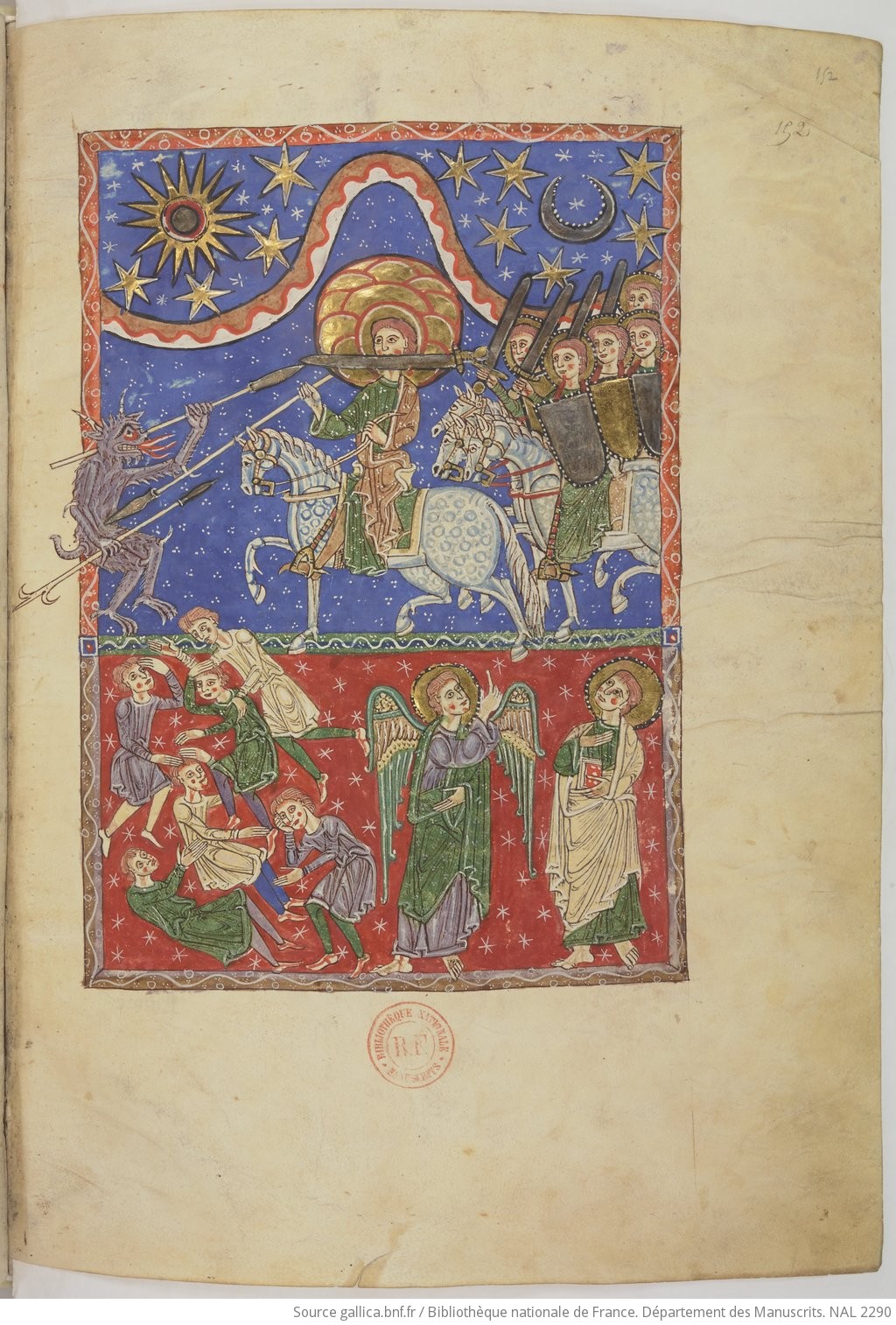

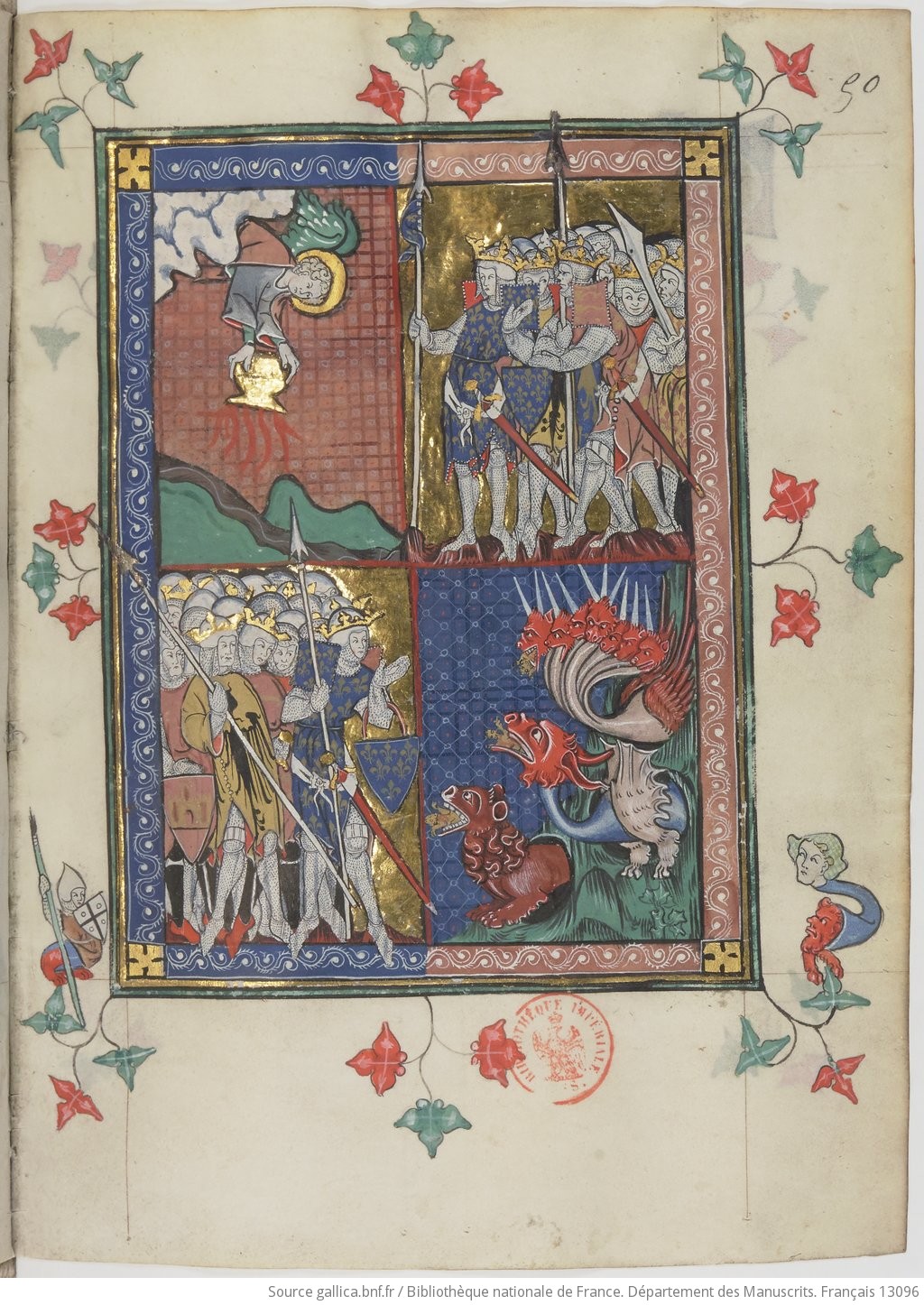

La deuxième trompette (Apo 4,2) Le Verbe de Dieu à la tête des armées célestes (Apo 19,11-16)

Le Verbe de Dieu à la tête des armées célestes (Apo 19,11-16) 1000, Beatus de l’Escorial, fol 133r

1000, Beatus de l’Escorial, fol 133r 940-950, Beatus Vitr. 14-1, Madrid, Biblioteca Nacional, Vitr. 14-1 fol 137v

940-950, Beatus Vitr. 14-1, Madrid, Biblioteca Nacional, Vitr. 14-1 fol 137v 1000, Beatus de l’Escorial, fol 120r

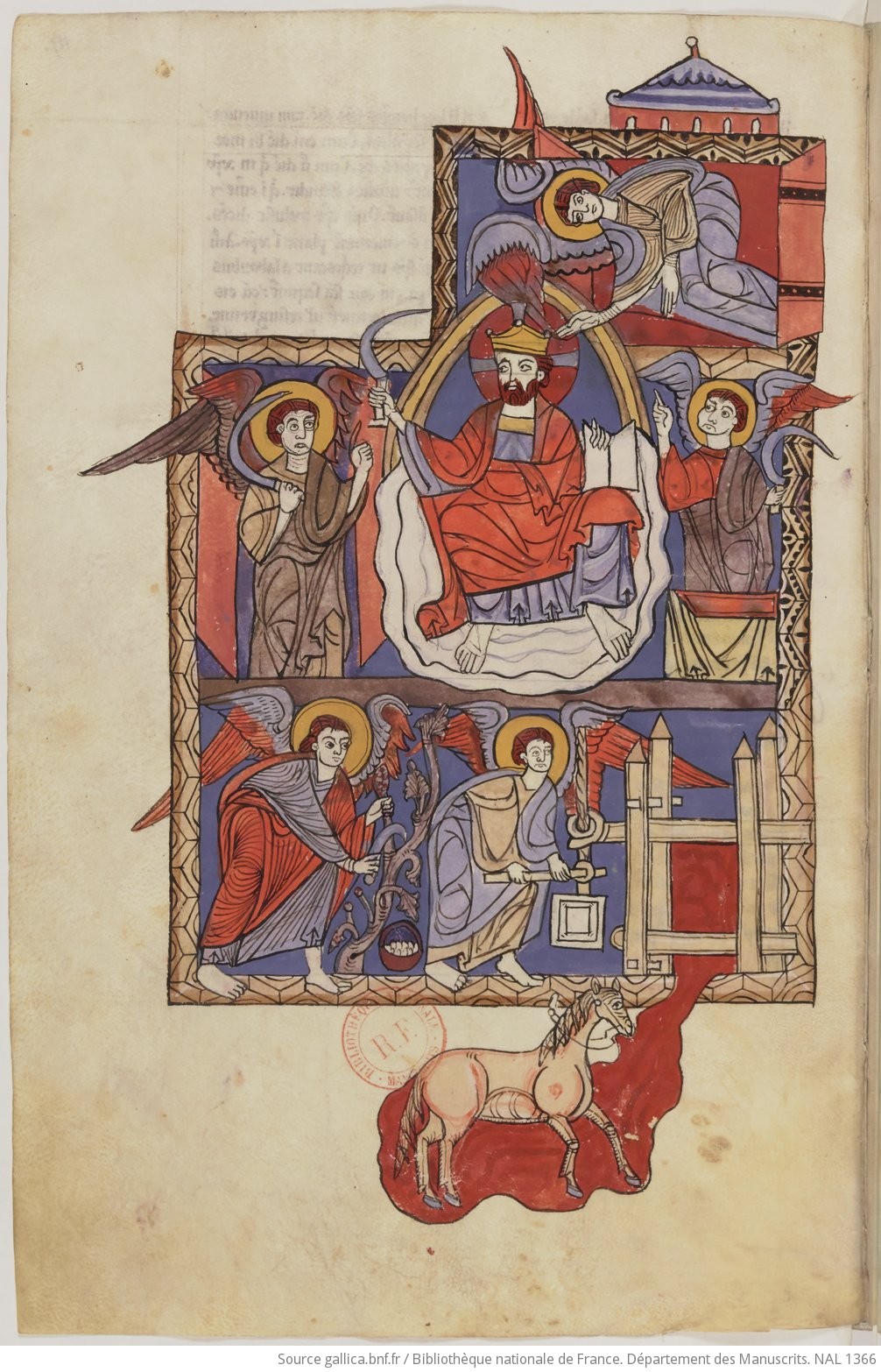

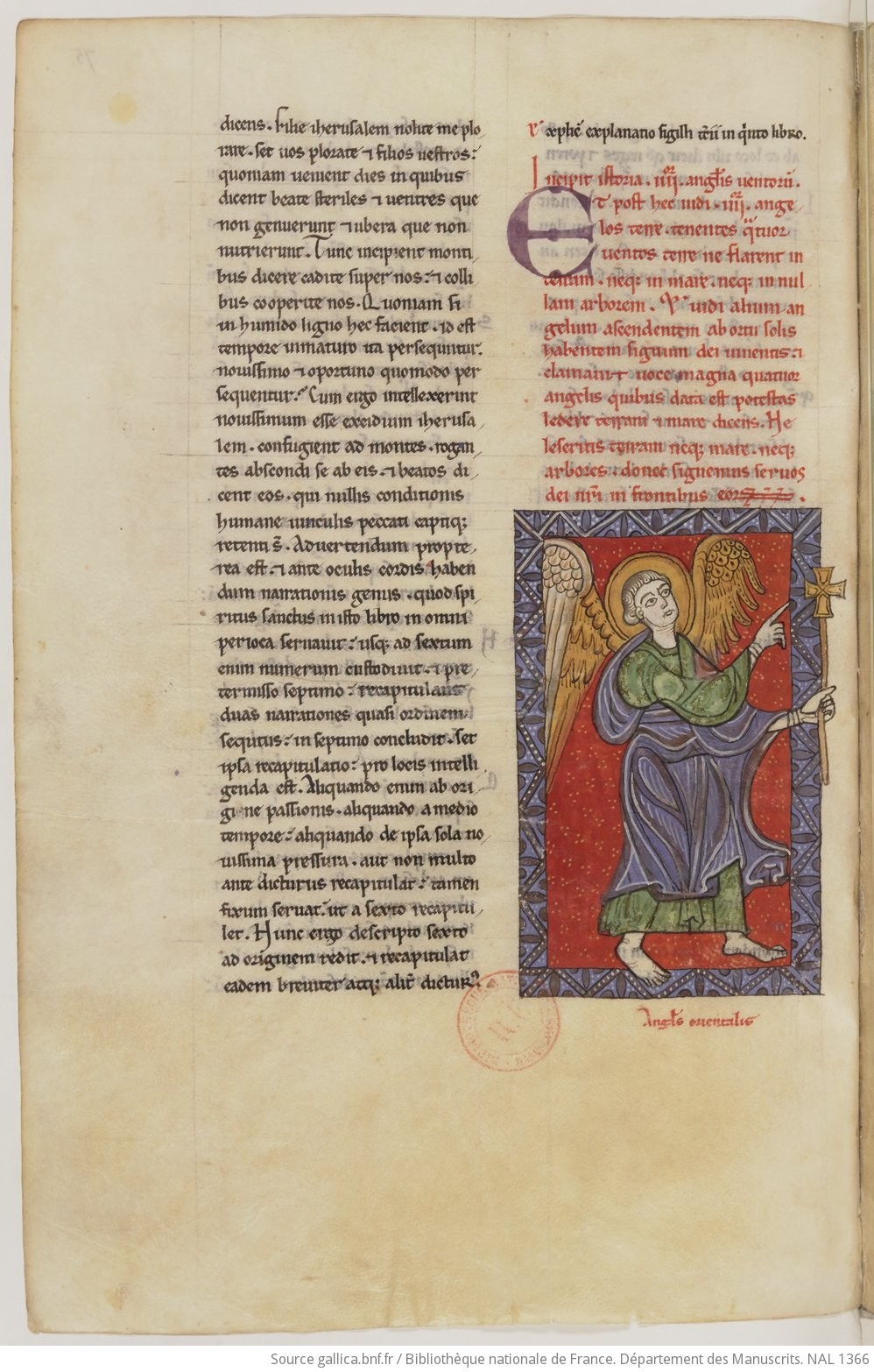

1000, Beatus de l’Escorial, fol 120r Vers 1180, Beatus de Navarre, BNF NAL 1366 fol 117v

Vers 1180, Beatus de Navarre, BNF NAL 1366 fol 117v

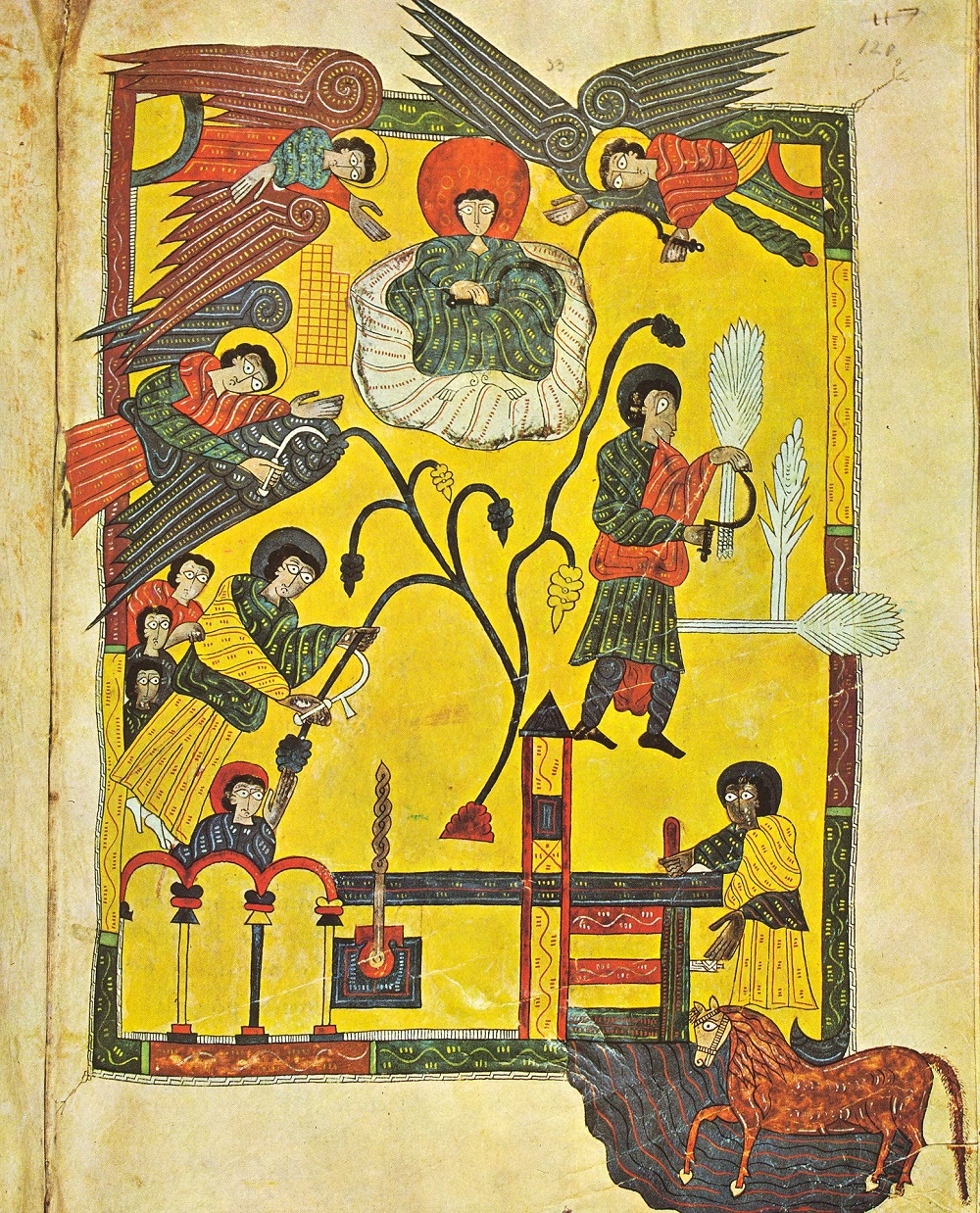

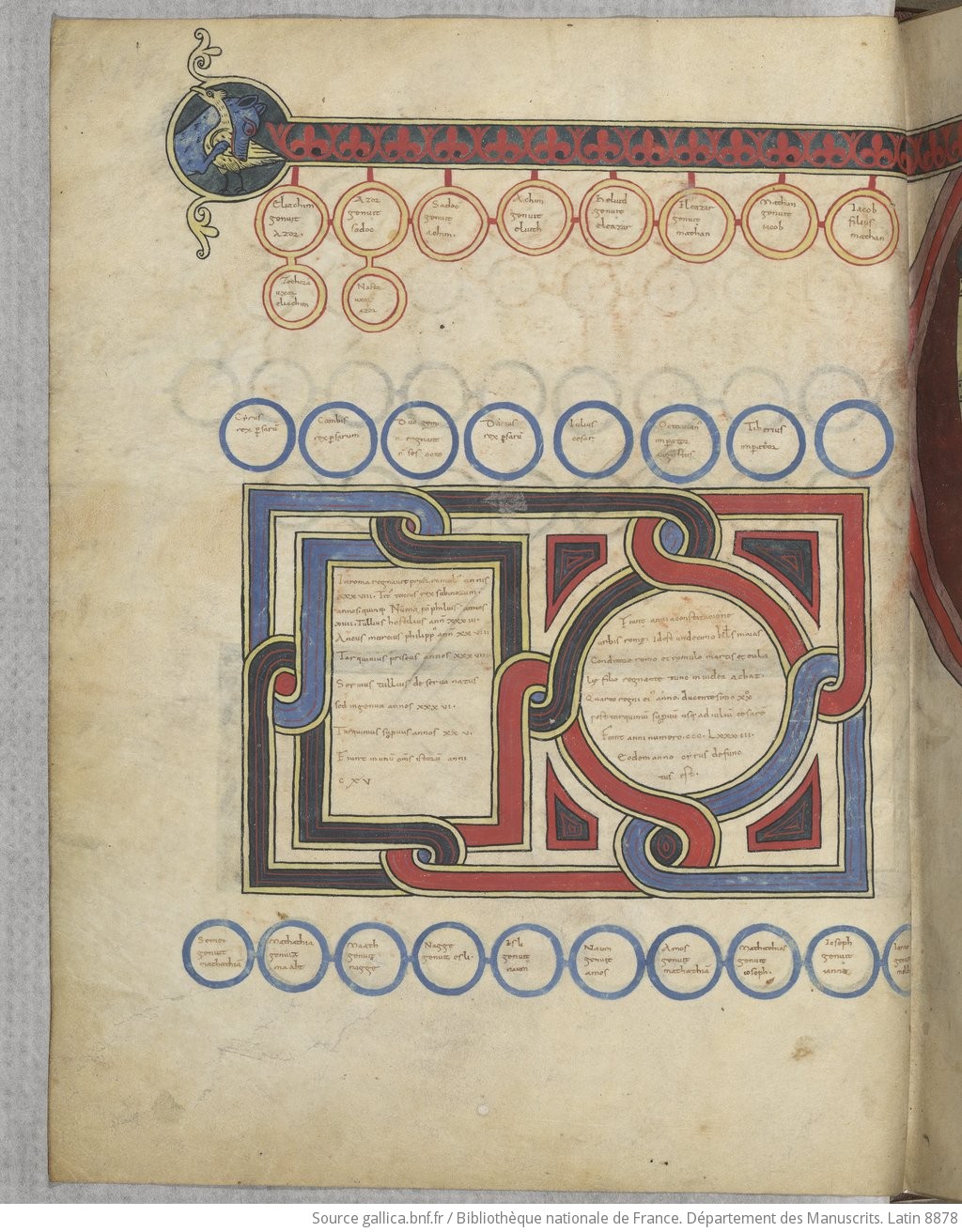

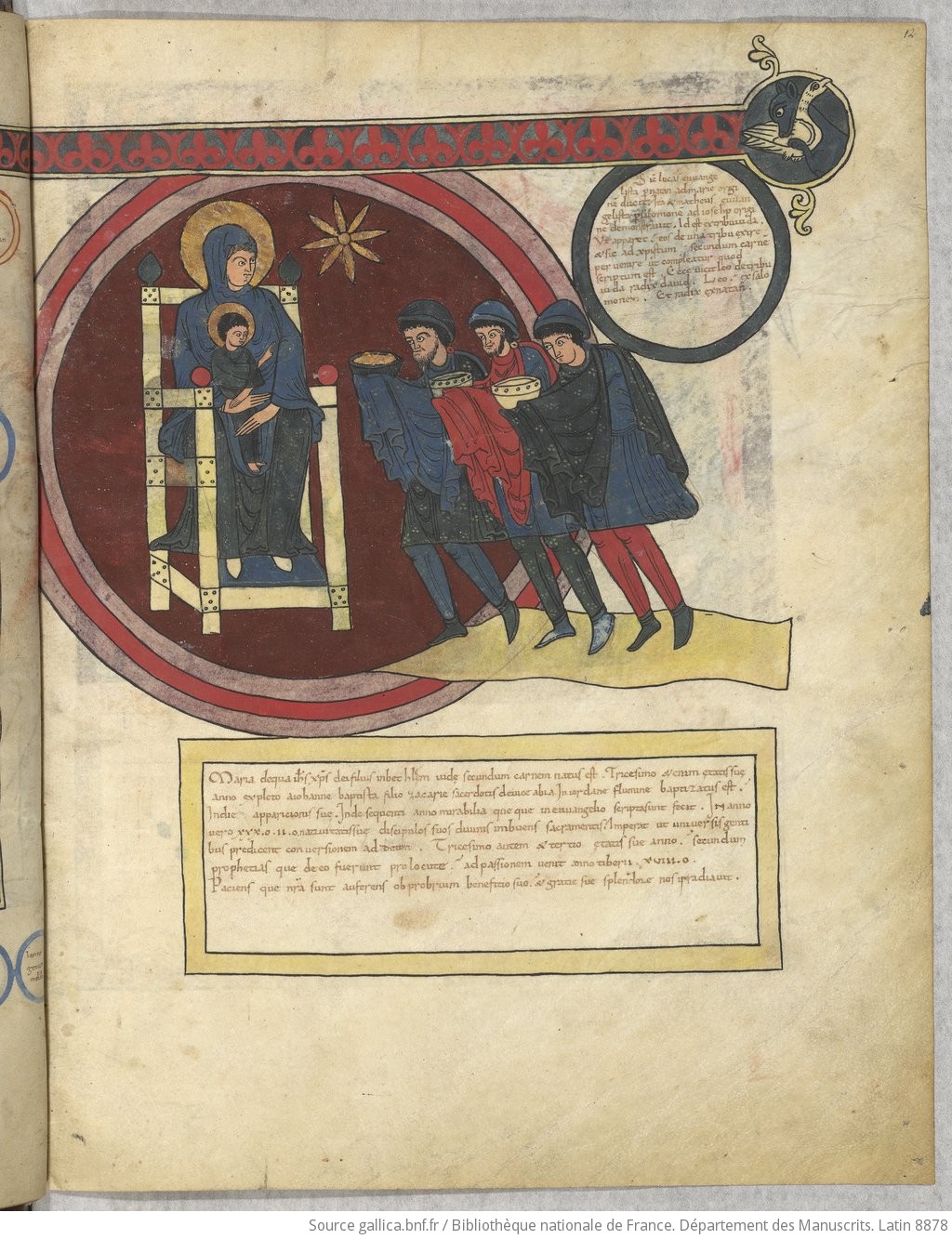

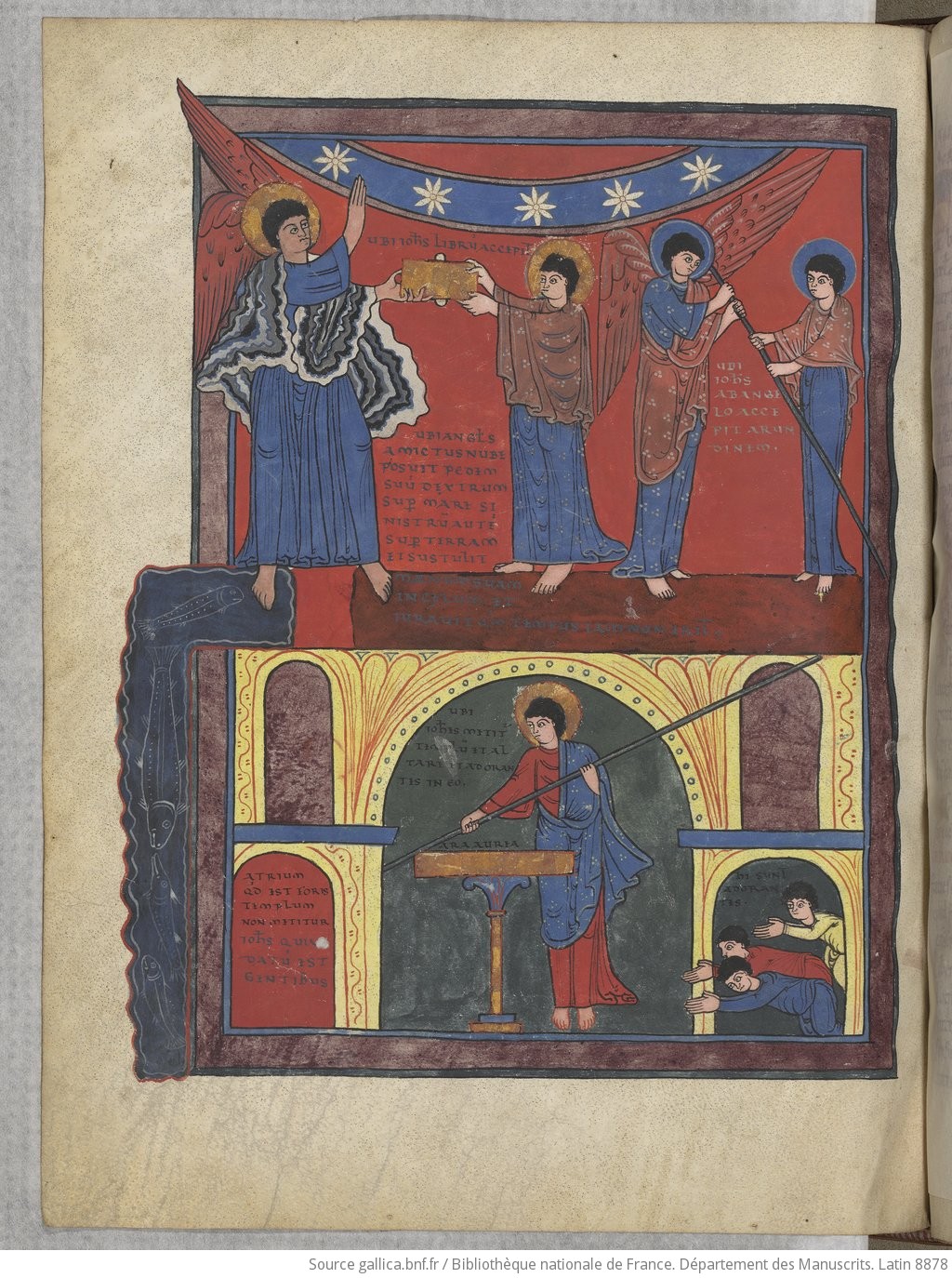

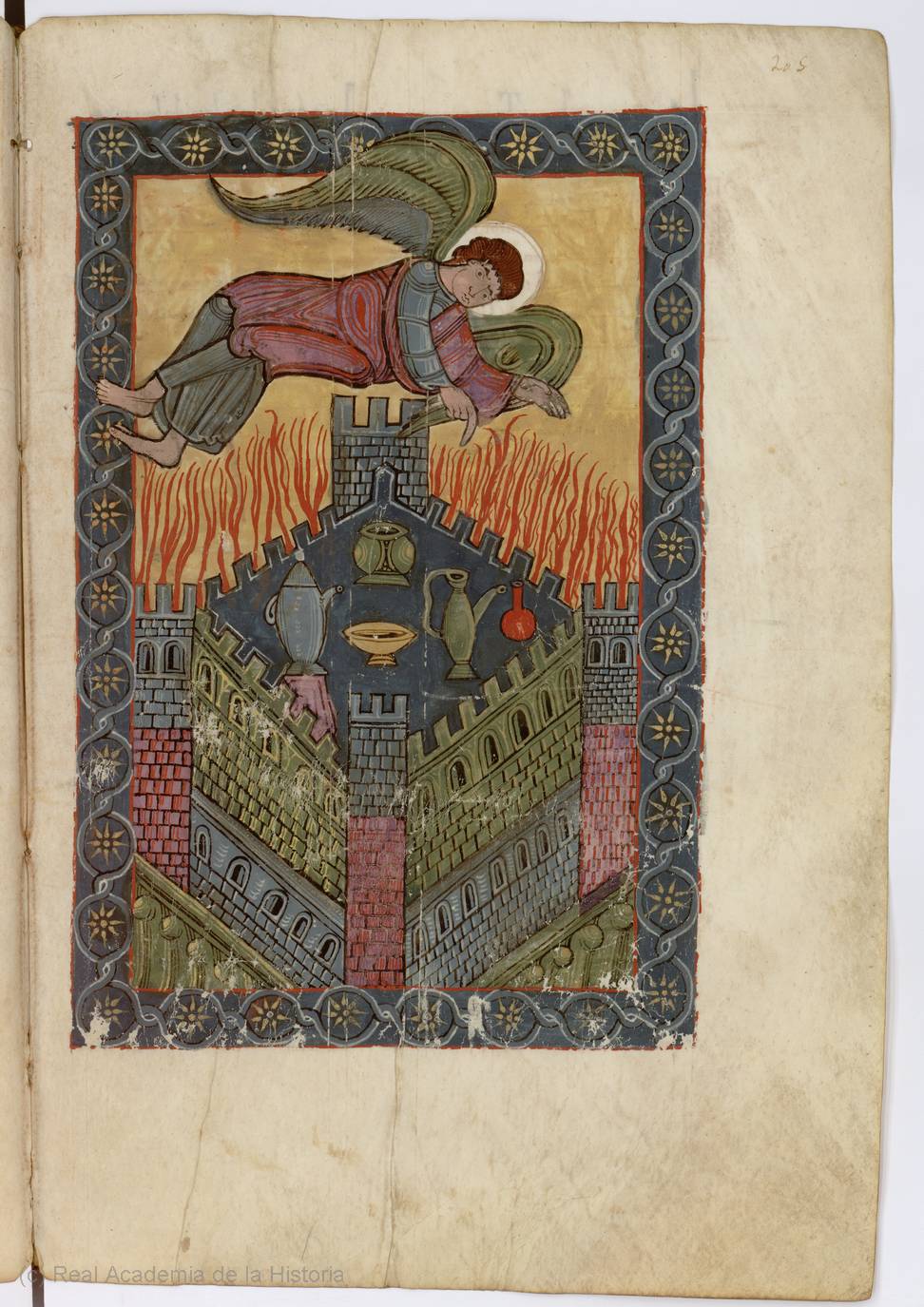

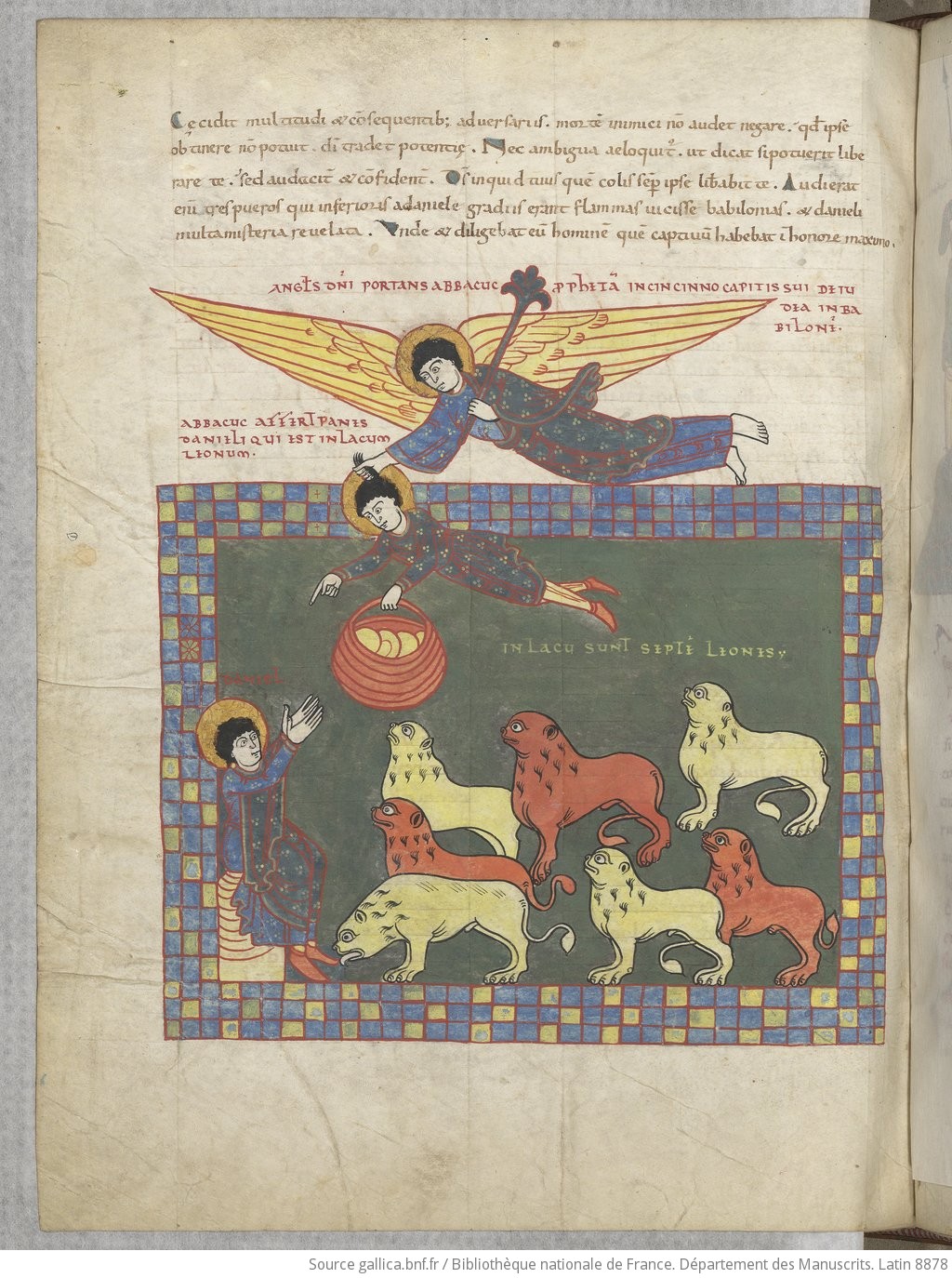

L’ange vêtu de nuées (Apo 10), dessinateur Garsia, vers 1050, Beatus de St Sever BNF Latin 8878 , fol 150v

L’ange vêtu de nuées (Apo 10), dessinateur Garsia, vers 1050, Beatus de St Sever BNF Latin 8878 , fol 150v Fol 202v

Fol 202v Fol 203r

Fol 203r Fol 204v

Fol 204v Fol 205r

Fol 205r 962, Morgan Ms 644, fol 207r

962, Morgan Ms 644, fol 207r 100-20, Beatus de San Millan de la Cogolla, Académie de Madrid, Cod.Emil.33 fol 209r

100-20, Beatus de San Millan de la Cogolla, Académie de Madrid, Cod.Emil.33 fol 209r 962, Morgan Ms 644, fol 149r

962, Morgan Ms 644, fol 149r 1100-20, Beatus de San Millan de la Cogolla, Académie de Madrid, Cod.Emil.33 fol 154r

1100-20, Beatus de San Millan de la Cogolla, Académie de Madrid, Cod.Emil.33 fol 154r 962, Morgan Ms 644, fol 154v

962, Morgan Ms 644, fol 154v 1100-20, Beatus de Manchester, John Rylands Library, Latin MS 8 fol 139v

1100-20, Beatus de Manchester, John Rylands Library, Latin MS 8 fol 139v 1100-20, Beatus de San Millan de la Cogolla, Académie de Madrid, Cod.Emil.33 fol 156r

1100-20, Beatus de San Millan de la Cogolla, Académie de Madrid, Cod.Emil.33 fol 156r La Grande Prostituée

La Grande Prostituée L’Ange de l’Orient (Apo 7,1-3)

L’Ange de l’Orient (Apo 7,1-3) Le septième ange (Apo 16,17-21), fol 127r

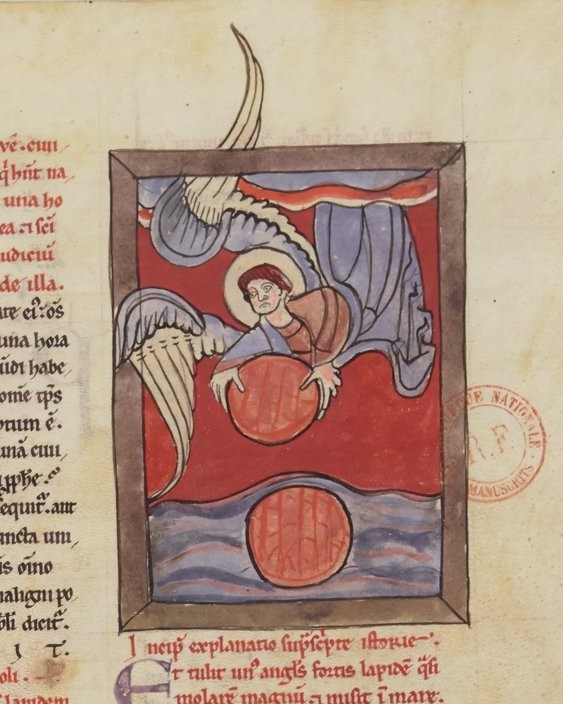

Le septième ange (Apo 16,17-21), fol 127r L’ange et la meule (Apo 18,21-24), fol 137r

L’ange et la meule (Apo 18,21-24), fol 137r L’ouverture du Septième sceau (Apo 8,2-5)

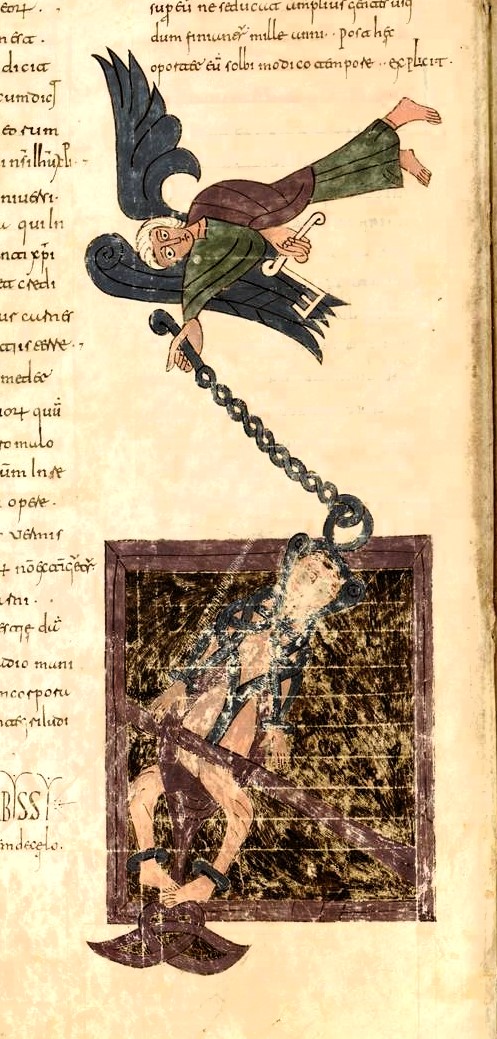

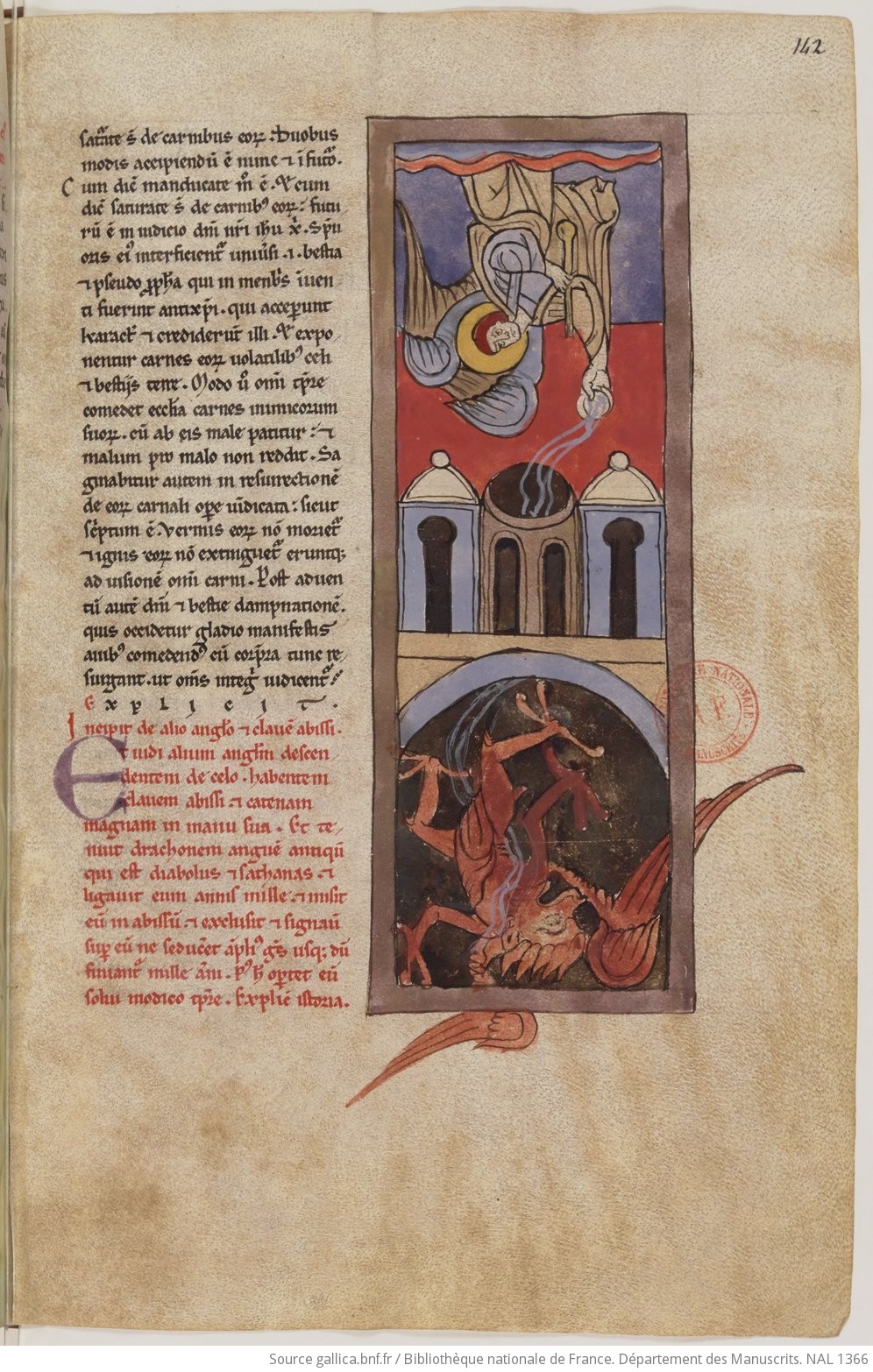

L’ouverture du Septième sceau (Apo 8,2-5) Le démon enchaîné dans les abysses (Apo 20,1-3)

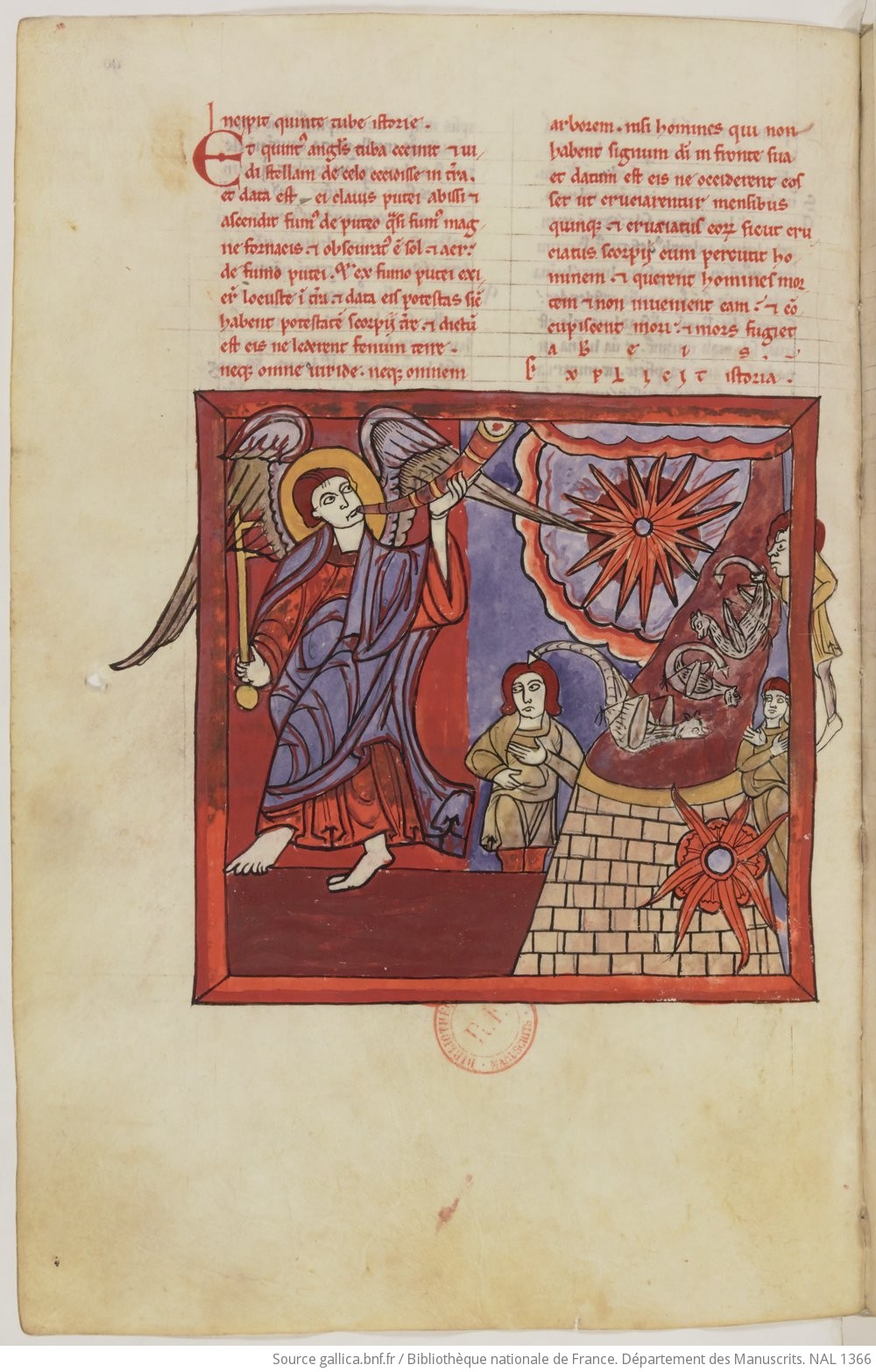

Le démon enchaîné dans les abysses (Apo 20,1-3) Cinquième trompette et sauterelles (9,1-6), fol 90v

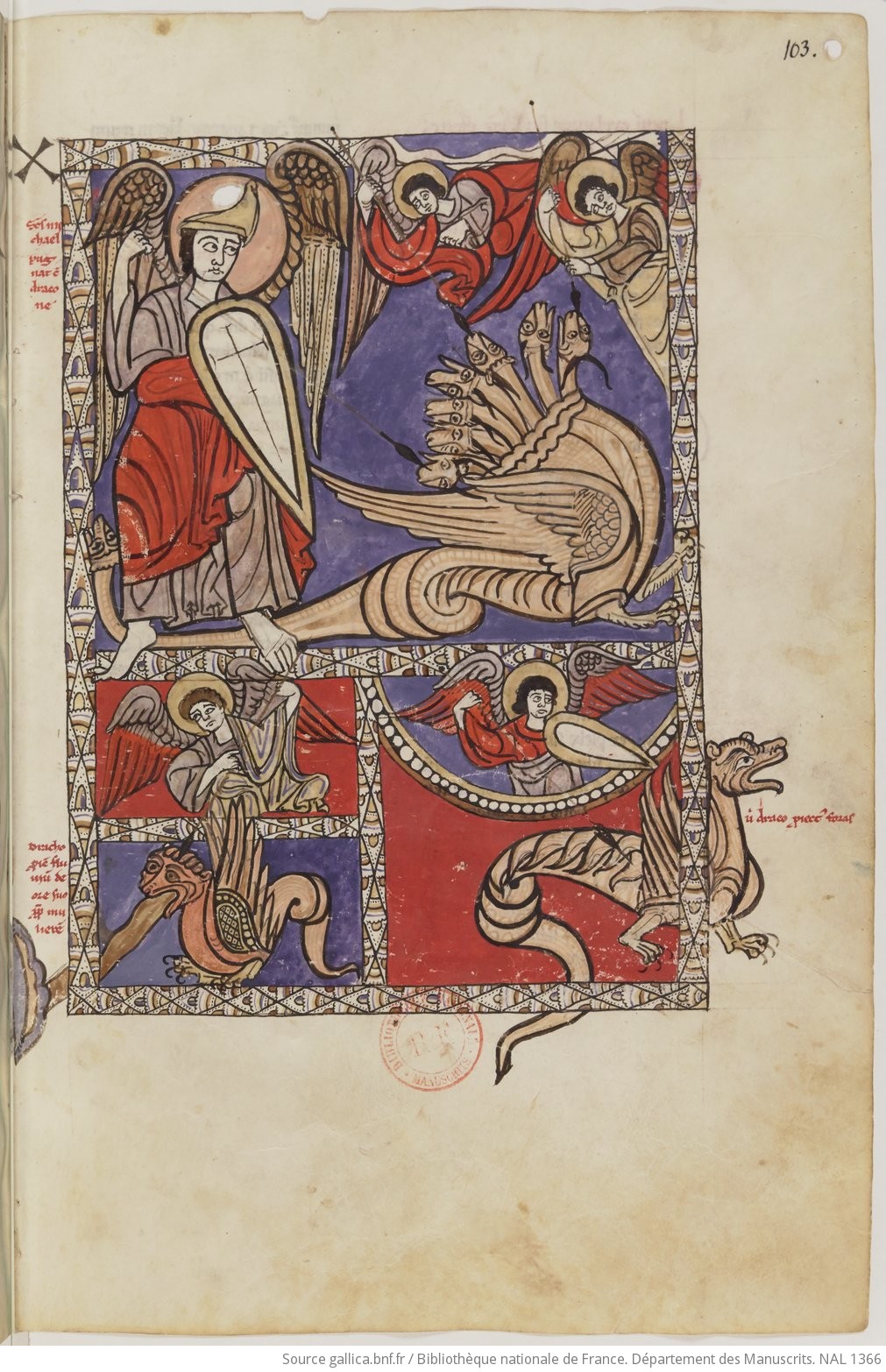

Cinquième trompette et sauterelles (9,1-6), fol 90v Saint Michel combattant la Bête (Apo 11,1-18), fol 103r

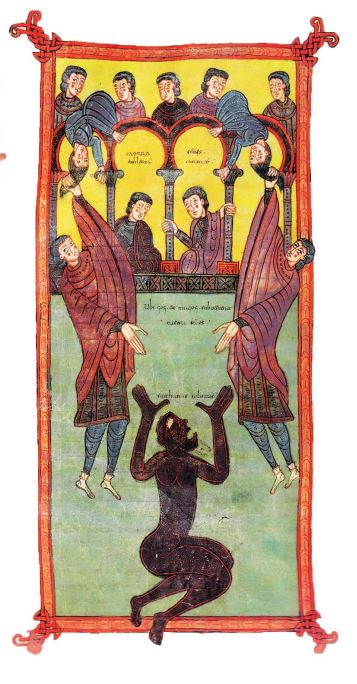

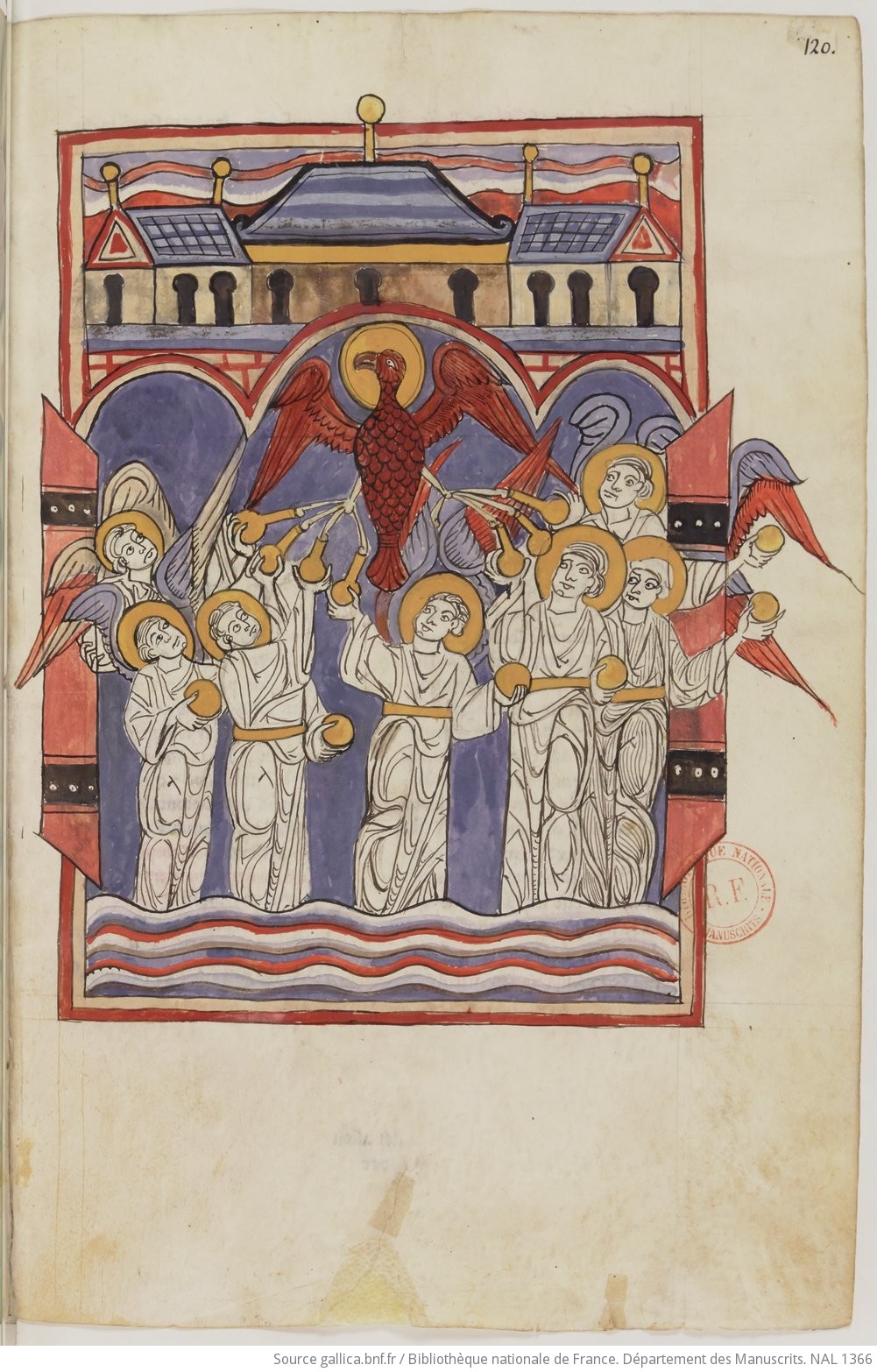

Saint Michel combattant la Bête (Apo 11,1-18), fol 103r Les anges aux sept plaies sortant du Temple (Apo 15,5-8)

Les anges aux sept plaies sortant du Temple (Apo 15,5-8) 962, Morgan Ms 644 fol 174v

962, Morgan Ms 644 fol 174v 1180-90, Beatus de Manchester, John Rylands Library, Latin MS 8, fol 158v

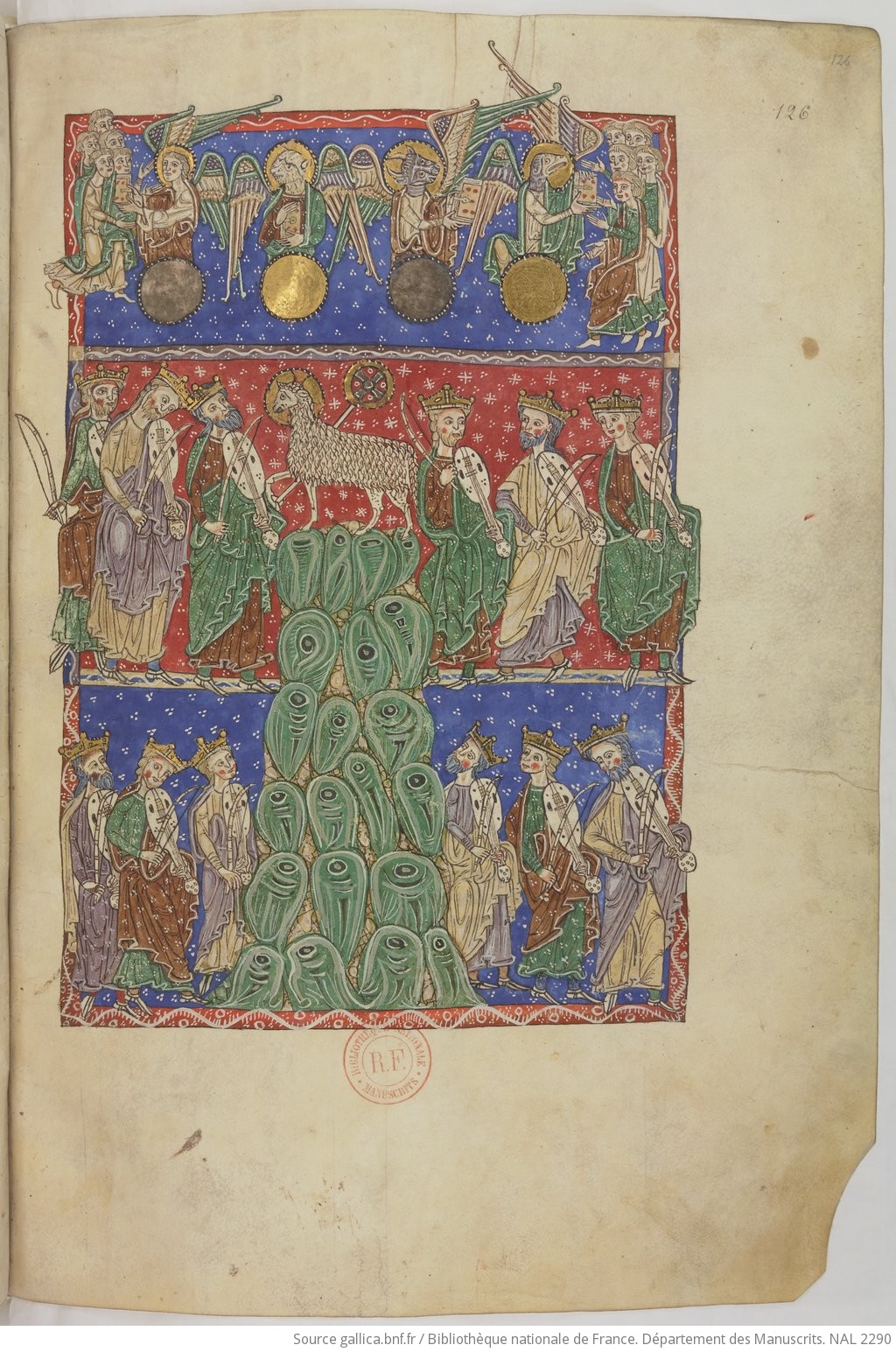

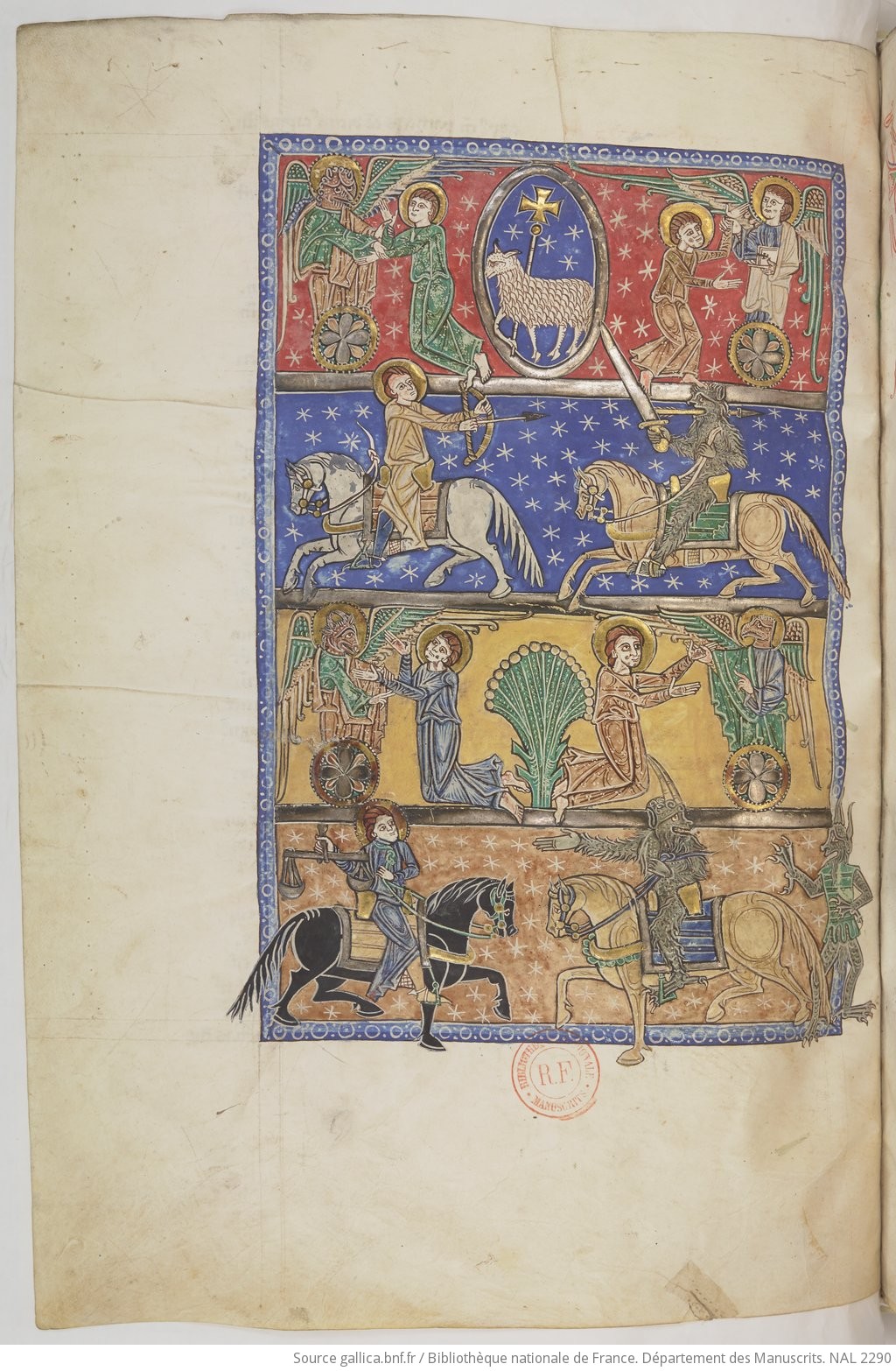

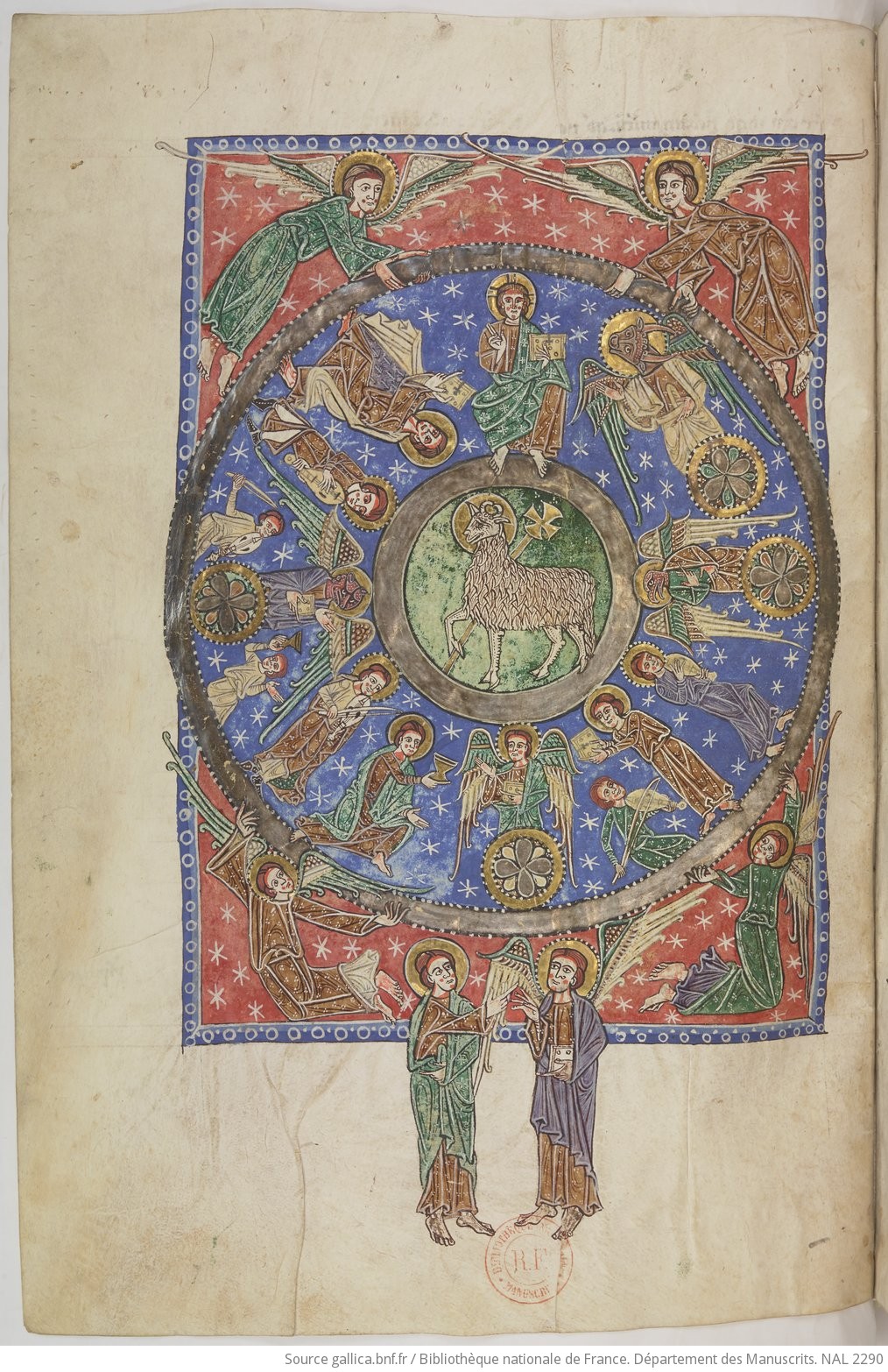

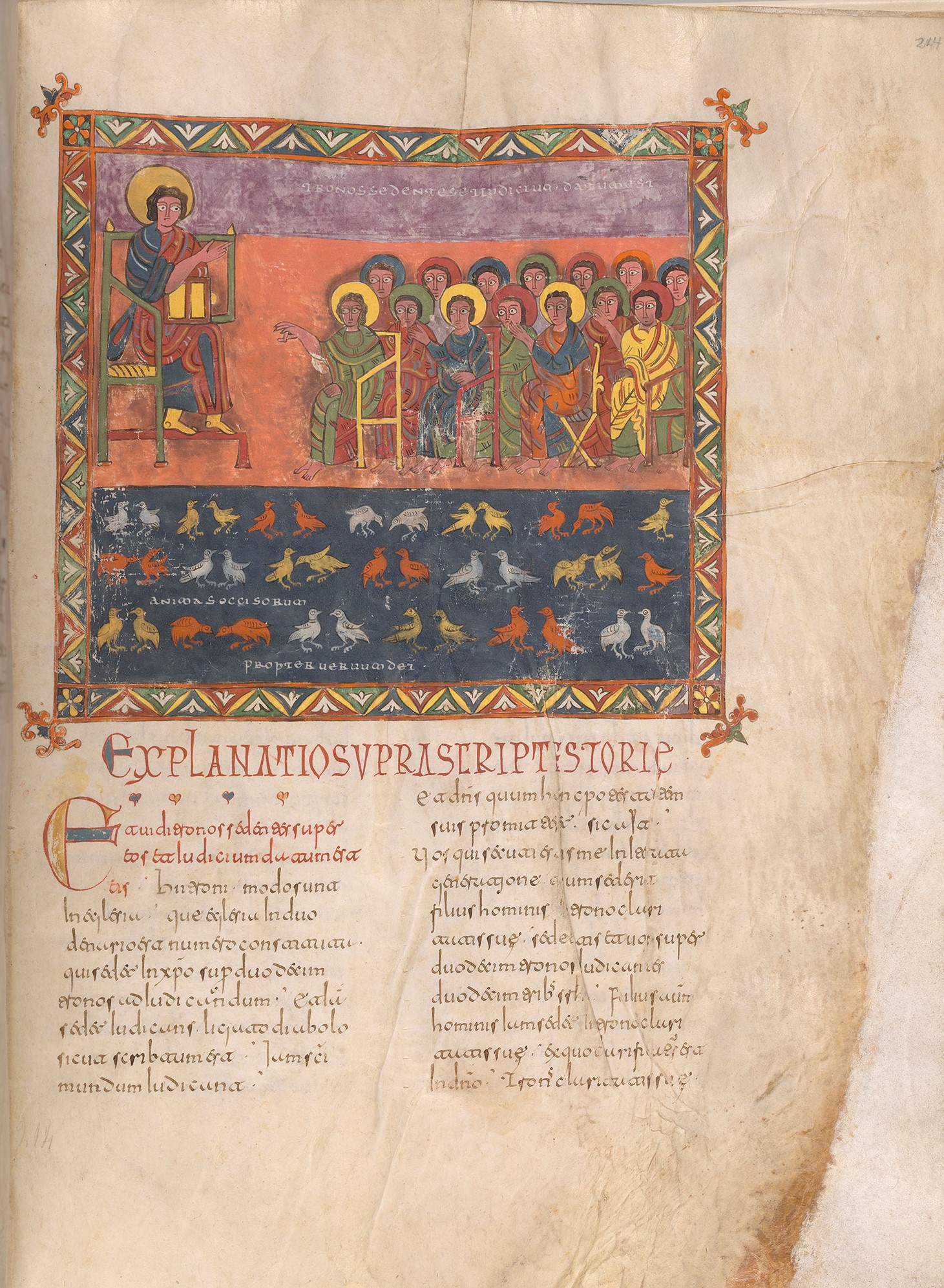

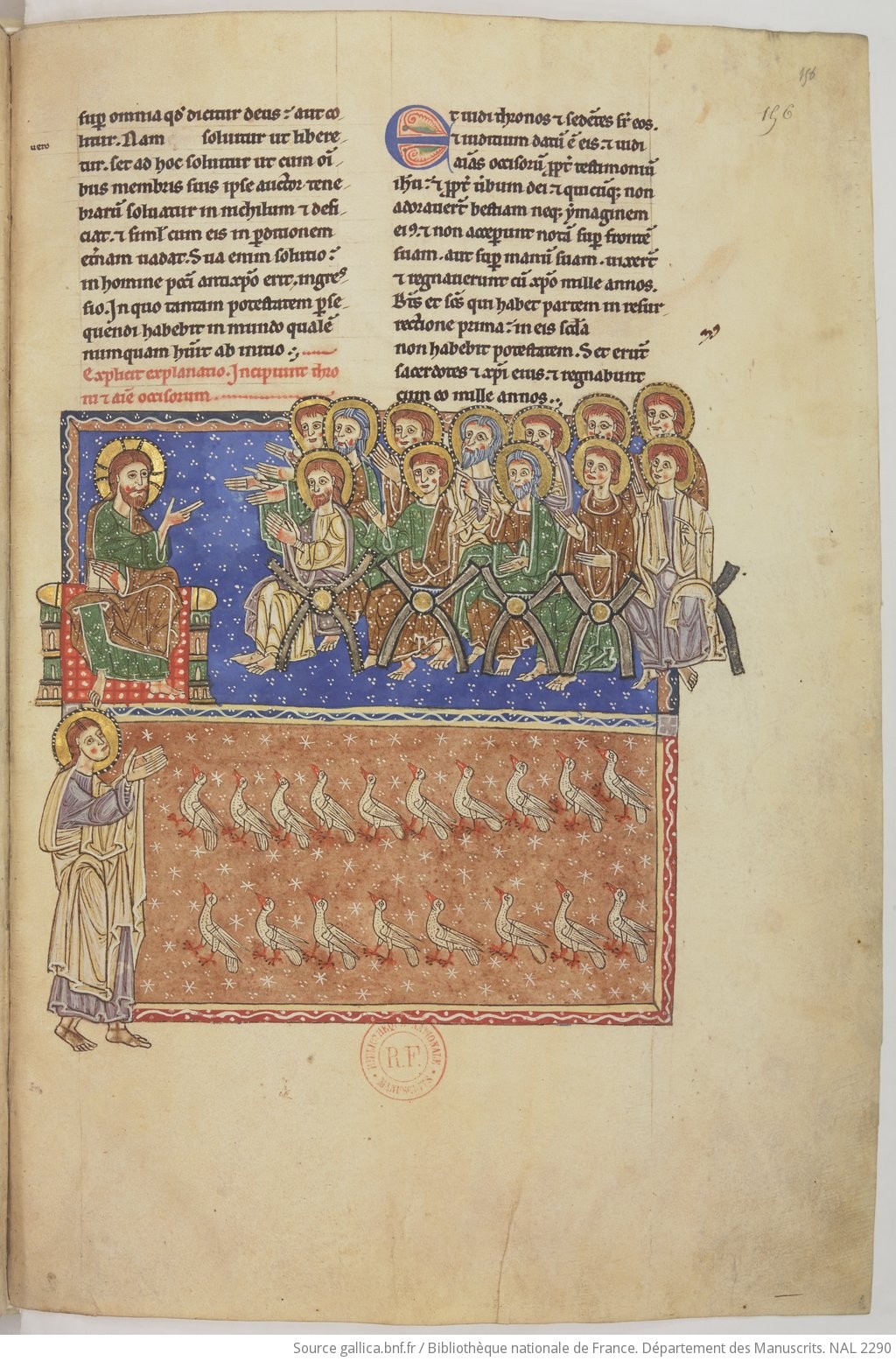

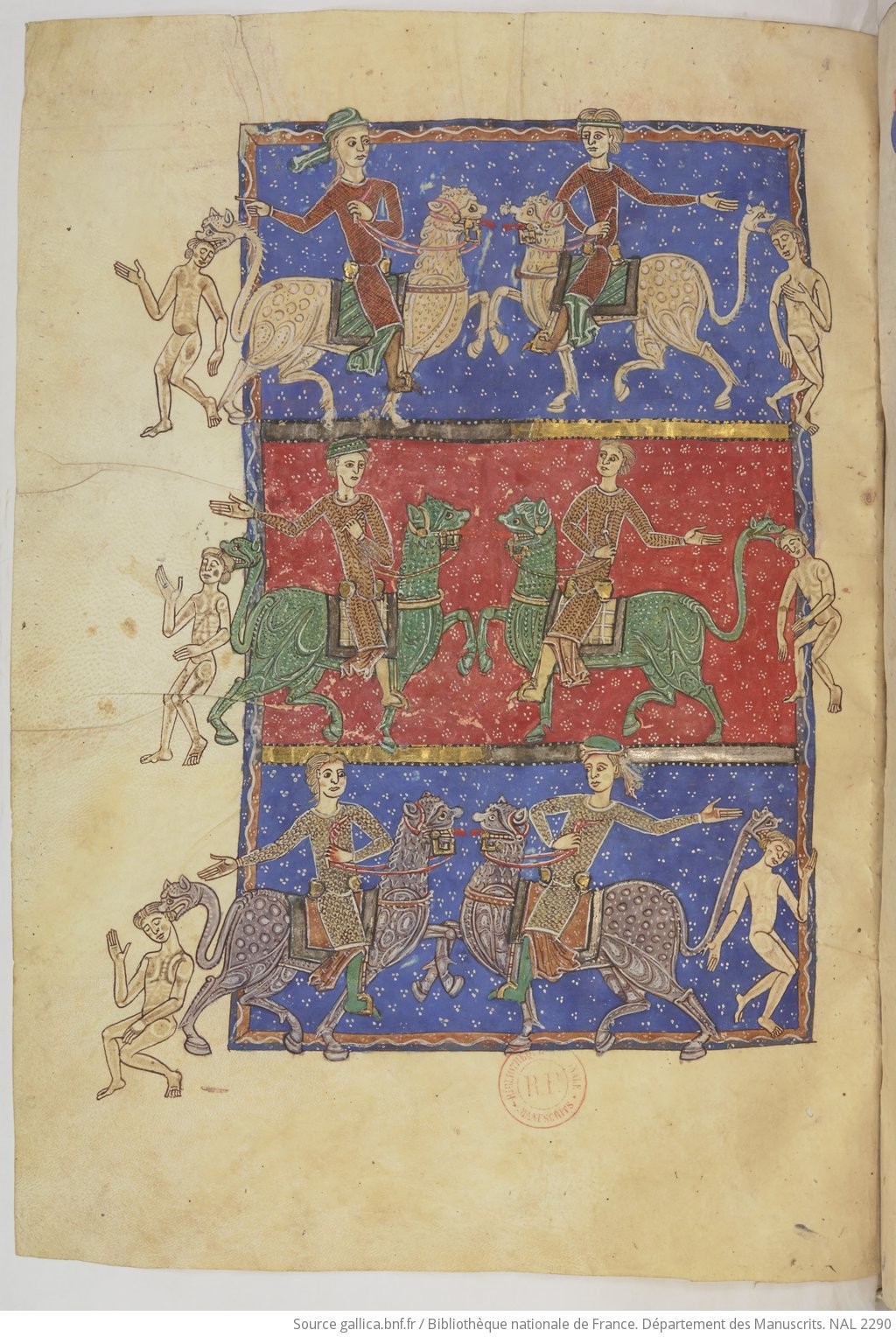

1180-90, Beatus de Manchester, John Rylands Library, Latin MS 8, fol 158v Vers 1220, Beatus de San Andrés de Arroyo, BNF NAL 2290, fol 126r

Vers 1220, Beatus de San Andrés de Arroyo, BNF NAL 2290, fol 126r 962, Morgan Ms 644 fol 151r

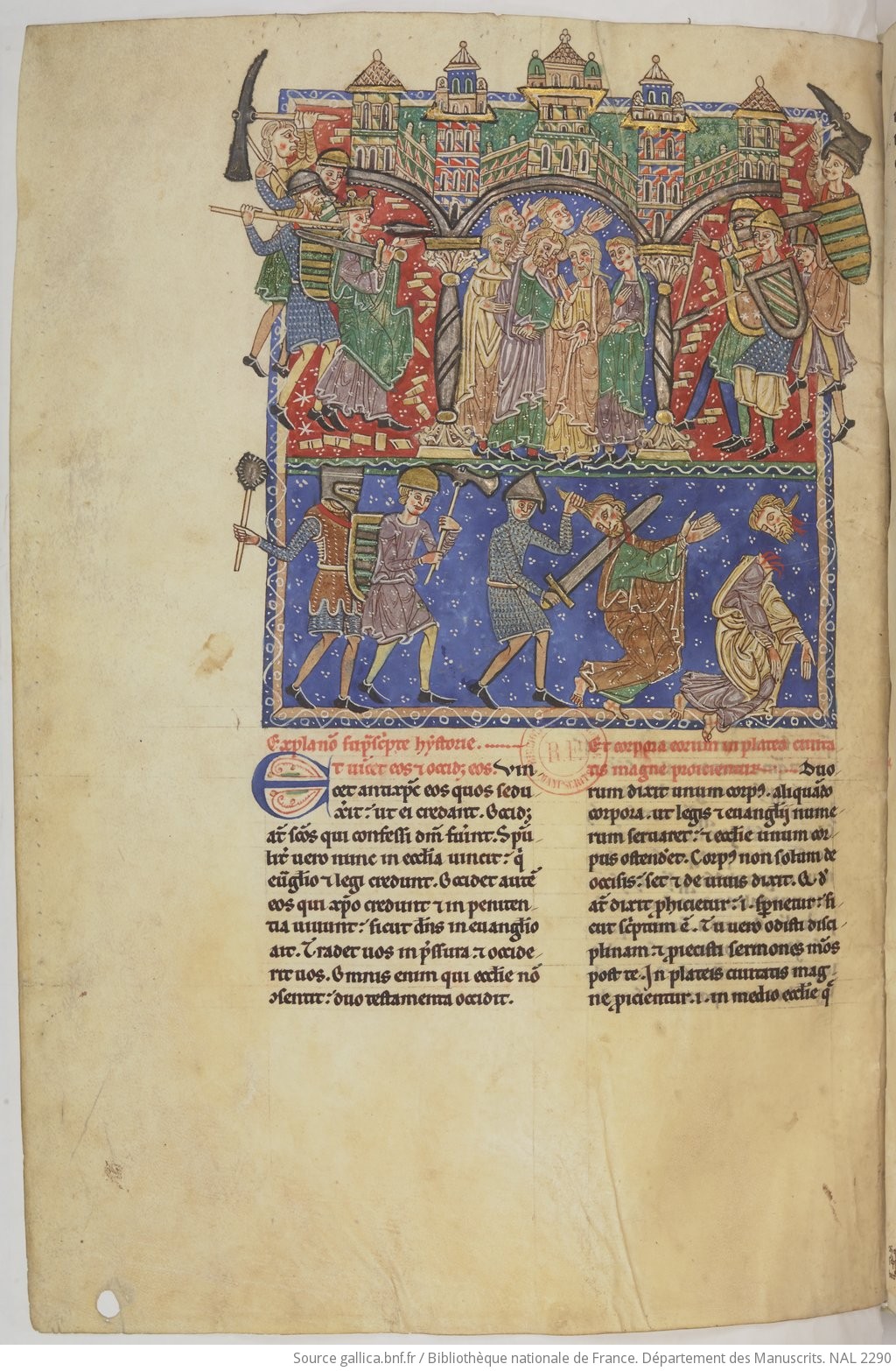

962, Morgan Ms 644 fol 151r Vers 1220, Beatus de San Andrés de Arroyo, BNF NAL 2290, fol 106v

Vers 1220, Beatus de San Andrés de Arroyo, BNF NAL 2290, fol 106v 970, Beatus de Valladolid, fol 93

970, Beatus de Valladolid, fol 93 975, Beatus de Gérone, fol 126

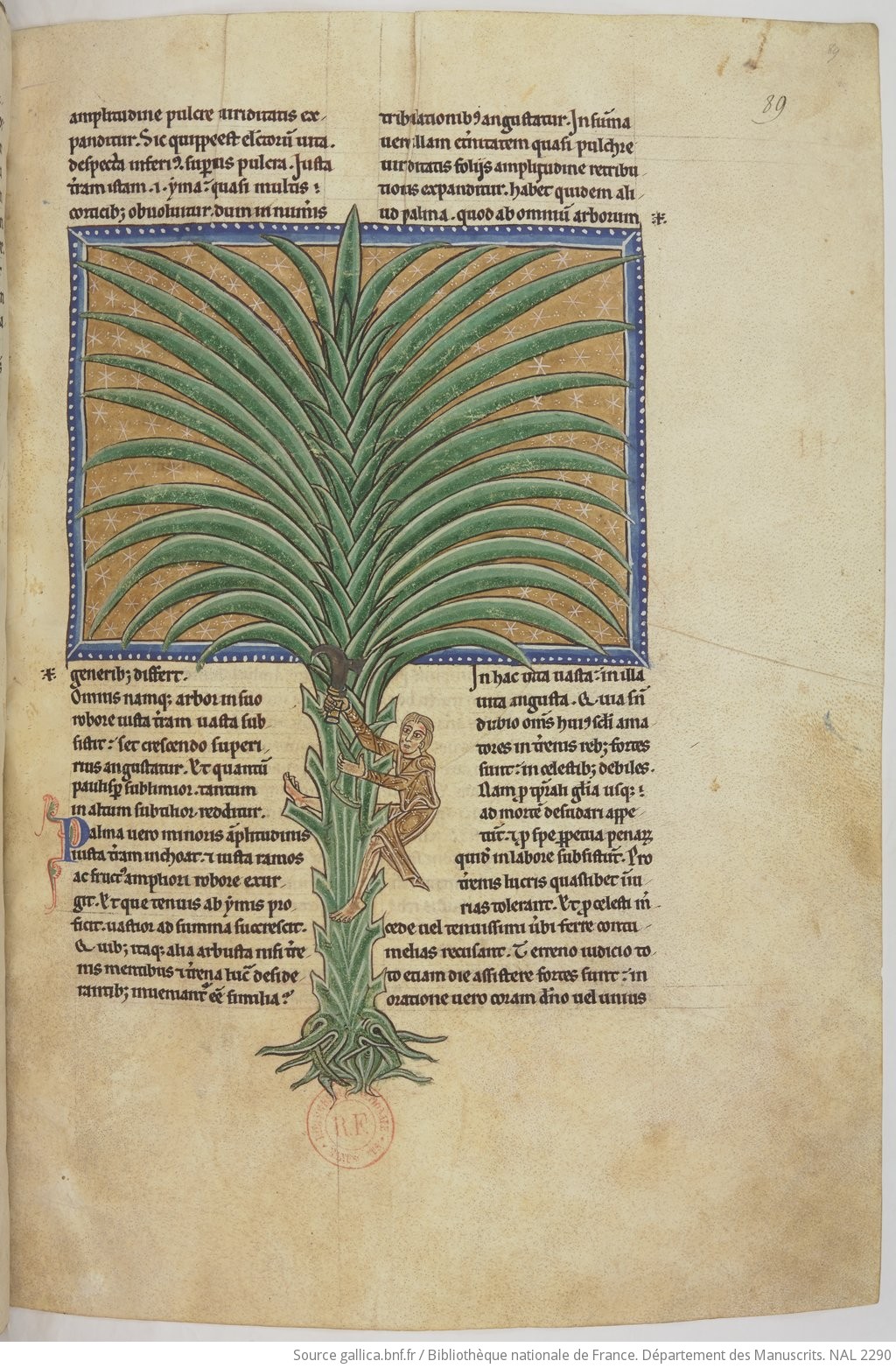

975, Beatus de Gérone, fol 126 Vers 1220, Beatus de San Andrés de Arroyo, BNF NAL 2290, fol 70v

Vers 1220, Beatus de San Andrés de Arroyo, BNF NAL 2290, fol 70v 1180-90, Beatus de Manchester, John Rylands Library, Latin MS 8, fol 141r

1180-90, Beatus de Manchester, John Rylands Library, Latin MS 8, fol 141r Vers 1220, Beatus de San Andrés de Arroyo, BNF NAL 2290, fol 109r

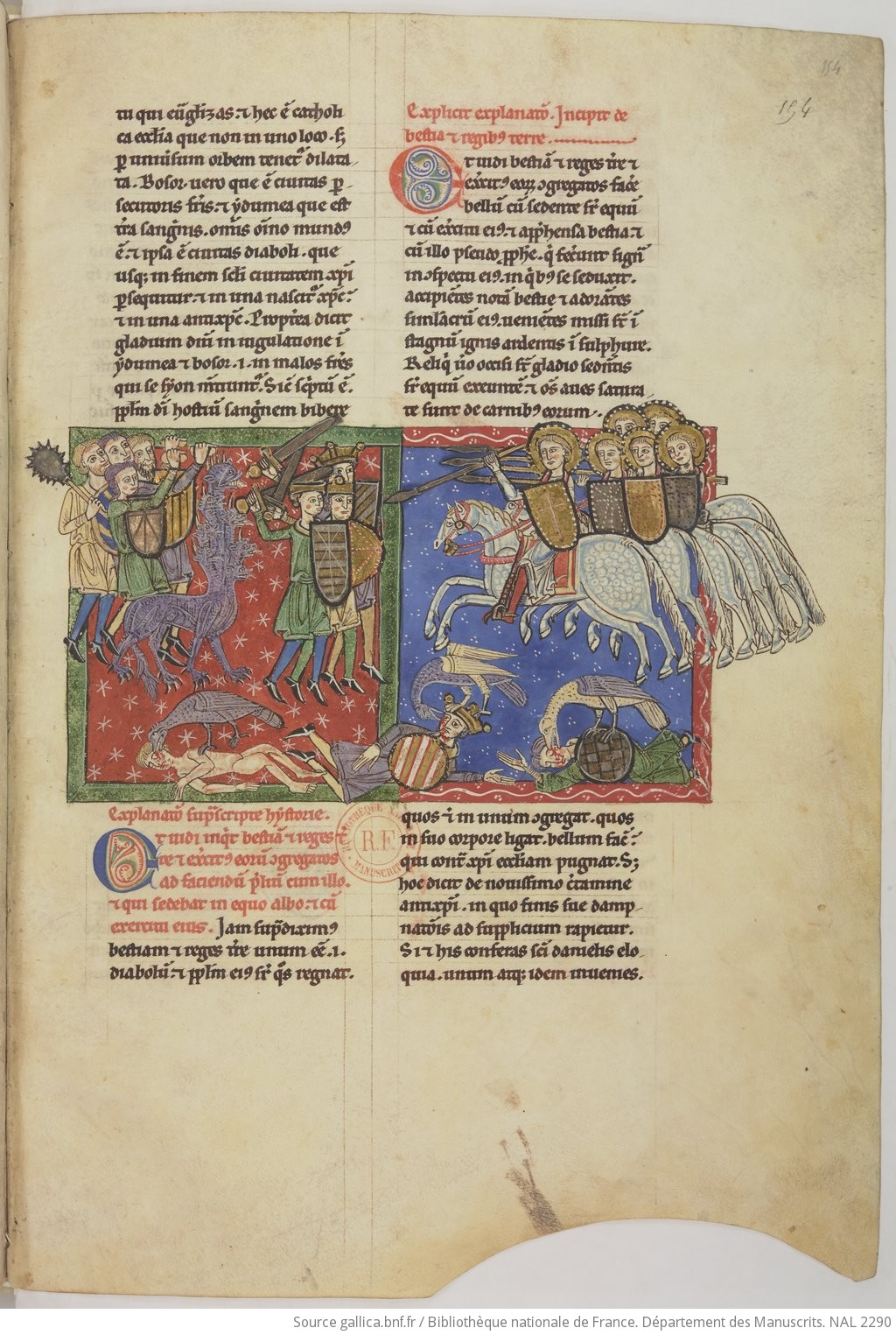

Vers 1220, Beatus de San Andrés de Arroyo, BNF NAL 2290, fol 109r 1180-90, Beatus de Manchester, John Rylands Library, Latin MS 8, fol 123r

1180-90, Beatus de Manchester, John Rylands Library, Latin MS 8, fol 123r Vers 1220, Beatus de San Andrés de Arroyo, BNF NAL 2290, fol 89r

Vers 1220, Beatus de San Andrés de Arroyo, BNF NAL 2290, fol 89r 1180-90, Beatus de Manchester, John Rylands Library, Latin MS 8, fol 89r

1180-90, Beatus de Manchester, John Rylands Library, Latin MS 8, fol 89r Vers 1220, Beatus de San Andrés de Arroyo, BNF NAL 2290, fol 56v

Vers 1220, Beatus de San Andrés de Arroyo, BNF NAL 2290, fol 56v 962, Morgan Ms 644 fol 214r

962, Morgan Ms 644 fol 214r 1180-90, Beatus de Manchester, John Rylands Library, Latin MS 8, fol 191r

1180-90, Beatus de Manchester, John Rylands Library, Latin MS 8, fol 191r Vers 1220, Beatus de San Andrés de Arroyo, BNF NAL 2290, fol 156r

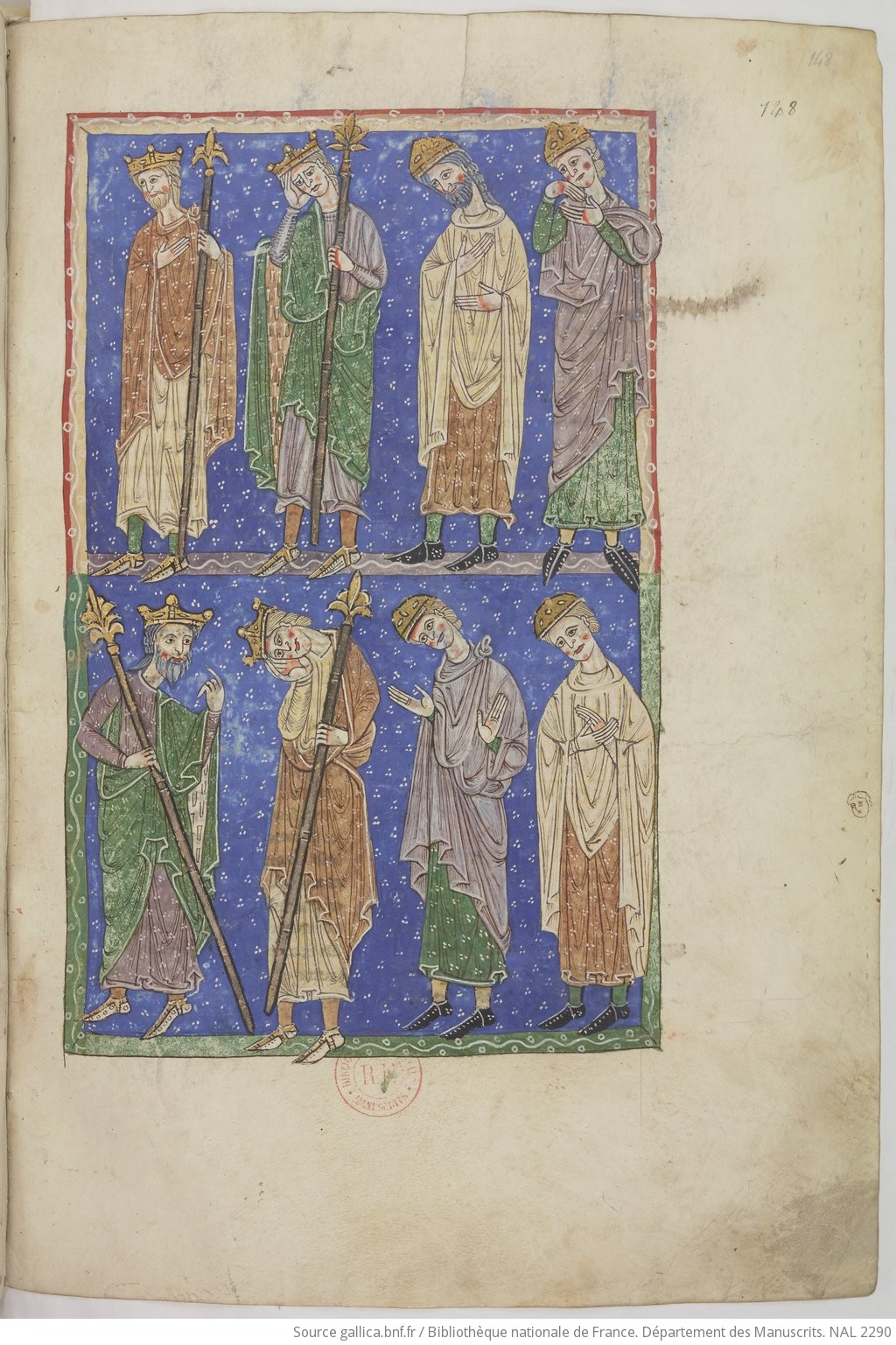

Vers 1220, Beatus de San Andrés de Arroyo, BNF NAL 2290, fol 156r Fol 147v

Fol 147v Fol 148r

Fol 148r 1180-90, Beatus de Manchester, John Rylands Library, Latin MS 8, fol 133r

1180-90, Beatus de Manchester, John Rylands Library, Latin MS 8, fol 133r Vers 1220, Beatus de San Andrés de Arroyo, BNF NAL 2290, fol 100v

Vers 1220, Beatus de San Andrés de Arroyo, BNF NAL 2290, fol 100v 962, Morgan Ms 644 fol 200r

962, Morgan Ms 644 fol 200r 1180-90, Beatus de Manchester, John Rylands Library, Latin MS 8, fol 179v

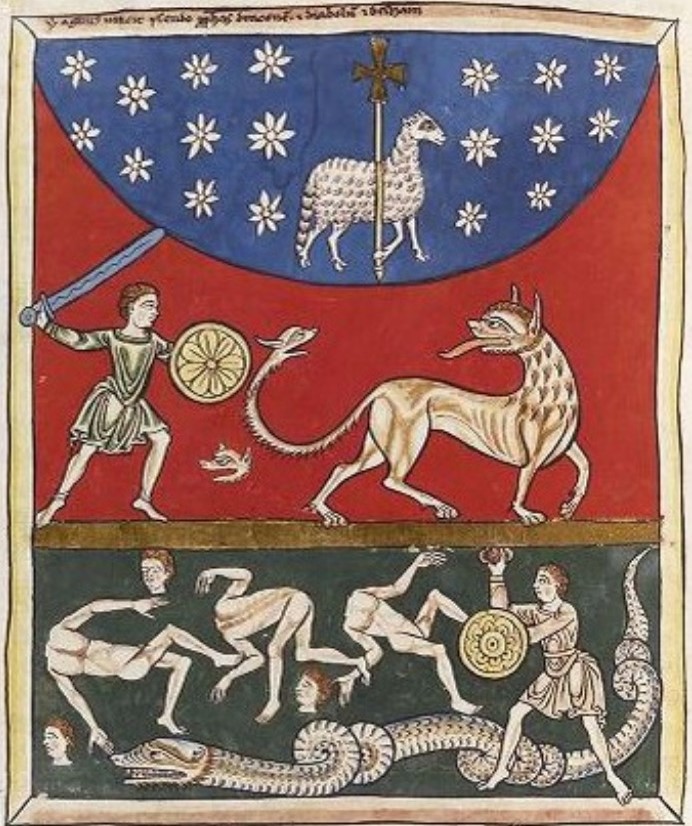

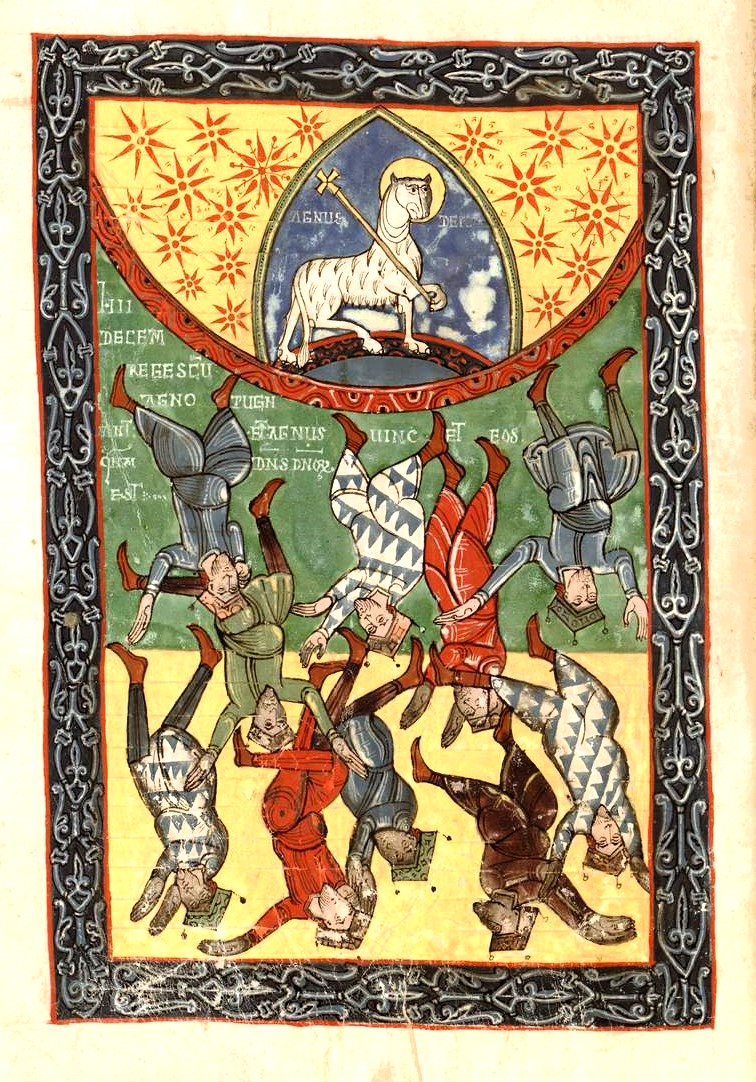

1180-90, Beatus de Manchester, John Rylands Library, Latin MS 8, fol 179v La victoire de l’Agneau (Apo 17,14-18)

La victoire de l’Agneau (Apo 17,14-18) Vers 1220, Beatus de San Andrés de Arroyo, Paul Getty Museum, Ms. 77

Vers 1220, Beatus de San Andrés de Arroyo, Paul Getty Museum, Ms. 77 Vers 1220, Beatus de San Andrés de Arroyo, BNF NAL 2290, fol 152r

Vers 1220, Beatus de San Andrés de Arroyo, BNF NAL 2290, fol 152r 962, Morgan Ms 644 fol 211r

962, Morgan Ms 644 fol 211r Vers 1220, Beatus de San Andrés de Arroyo, BNF NAL 2290, fol 154r

Vers 1220, Beatus de San Andrés de Arroyo, BNF NAL 2290, fol 154r Le Jugement dernier (Apo 20,11-15)

Le Jugement dernier (Apo 20,11-15) Vers 1220, Beatus de San Andrés de Arroyo, BNF NAL 2290, fol 160r

Vers 1220, Beatus de San Andrés de Arroyo, BNF NAL 2290, fol 160r

1170-85, Psaultier Amiens BM 19 fol 12v

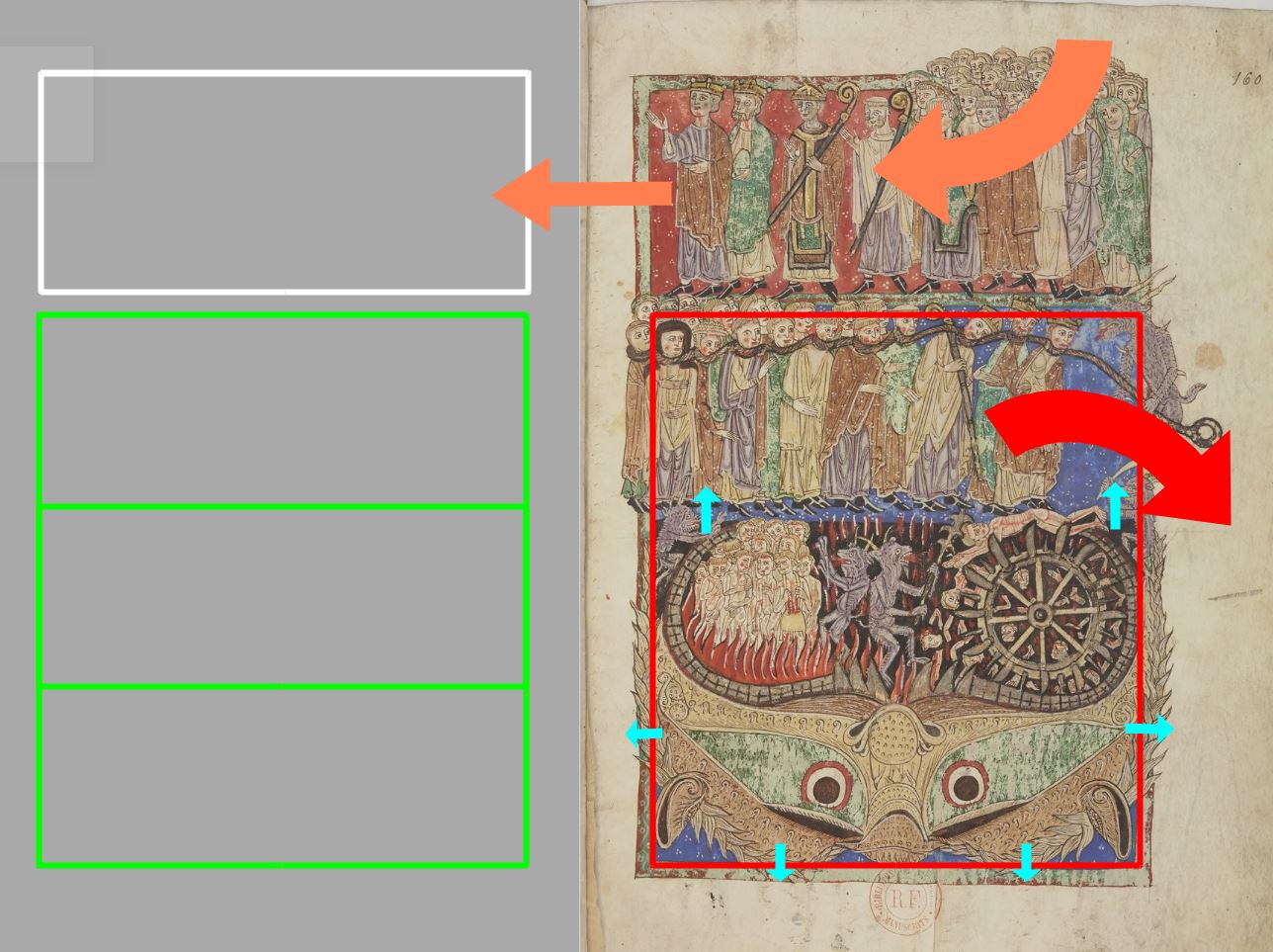

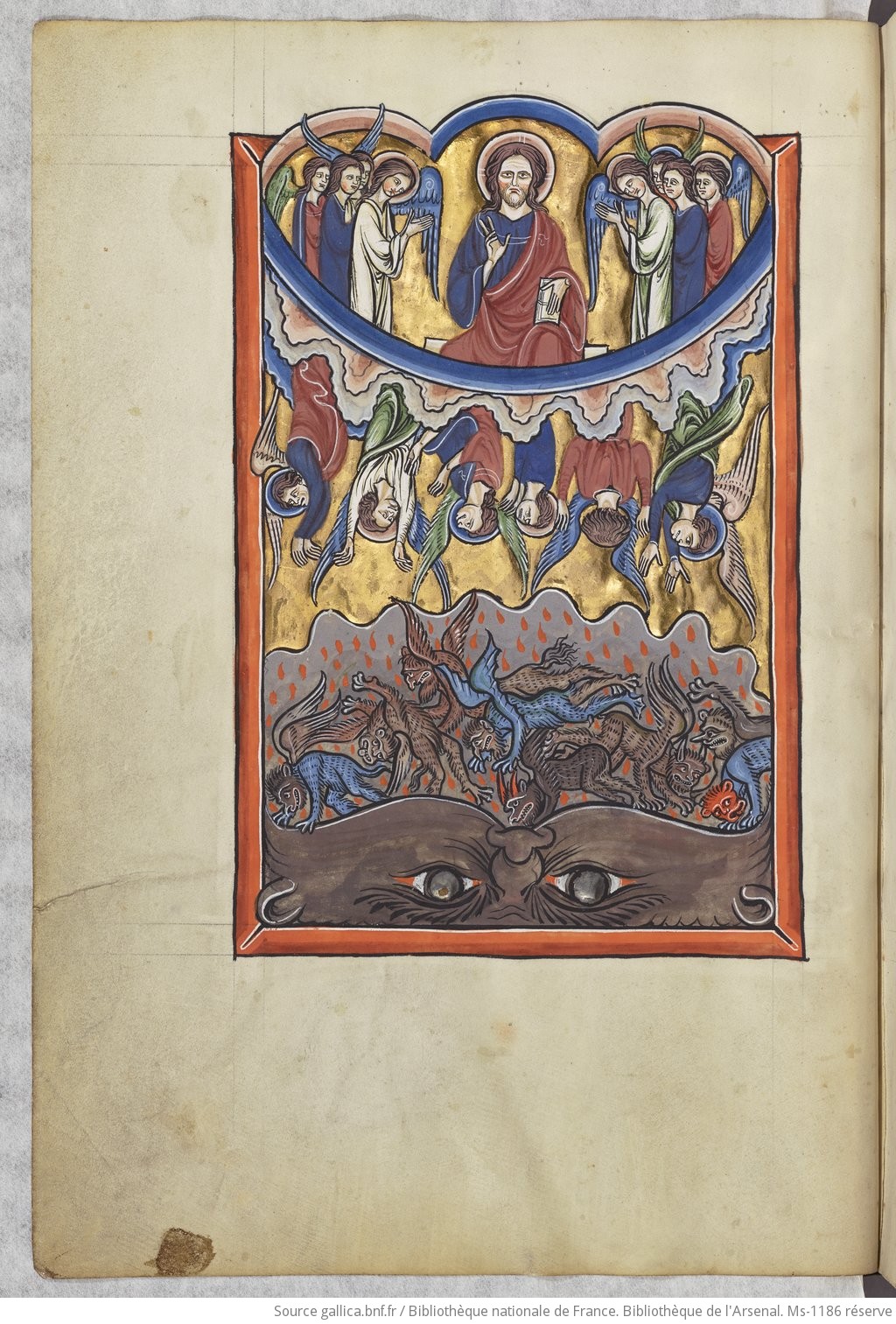

1170-85, Psaultier Amiens BM 19 fol 12v 1225-35 Psautier de Blanche de Castille, Arsenal MS 1186 fol 9v

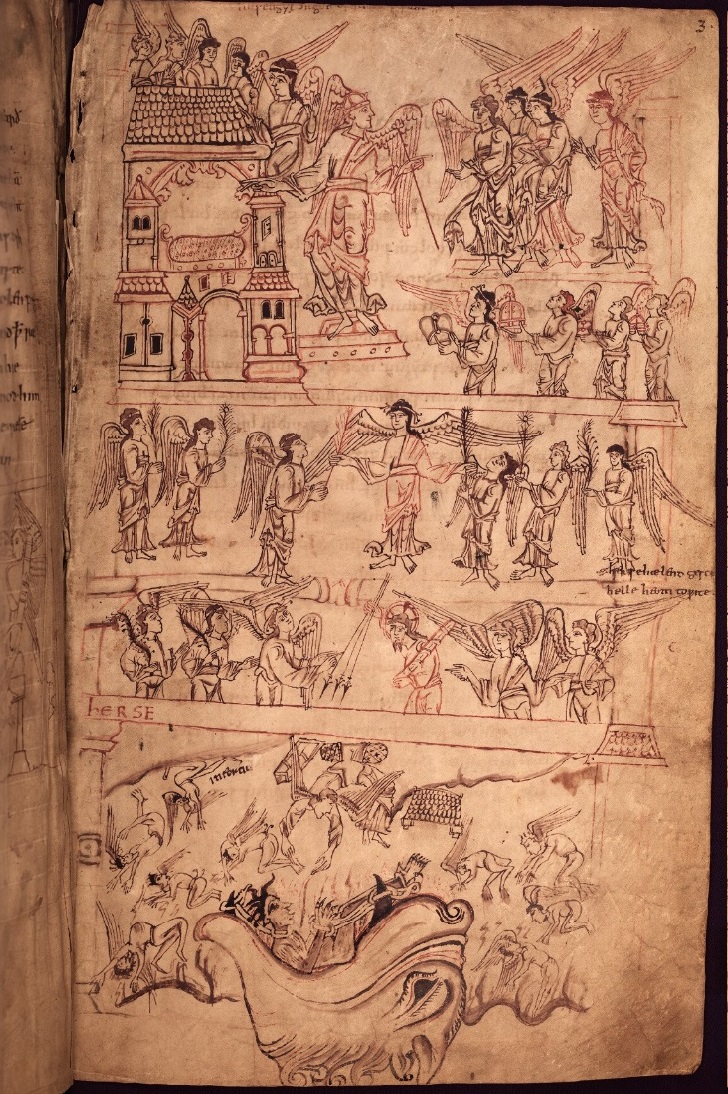

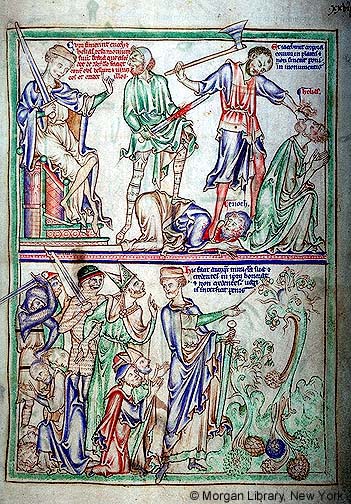

1225-35 Psautier de Blanche de Castille, Arsenal MS 1186 fol 9v La Chute de Lucifer et des anges rebelles, page 3

La Chute de Lucifer et des anges rebelles, page 3

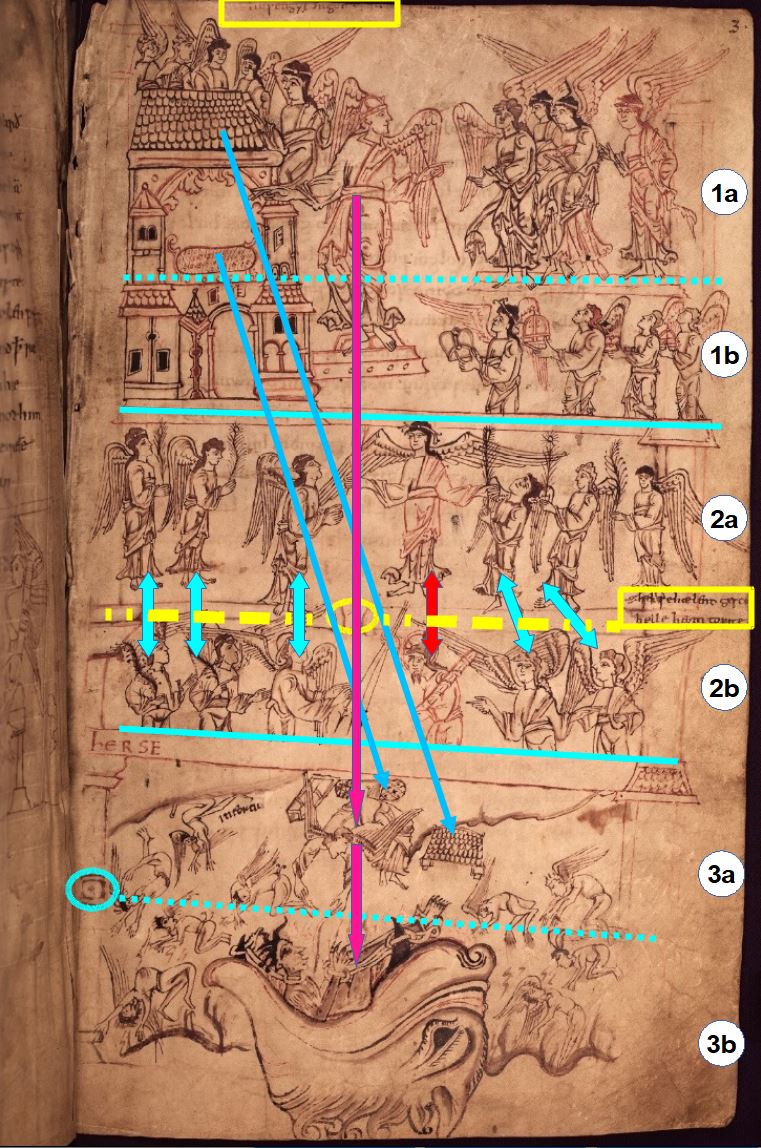

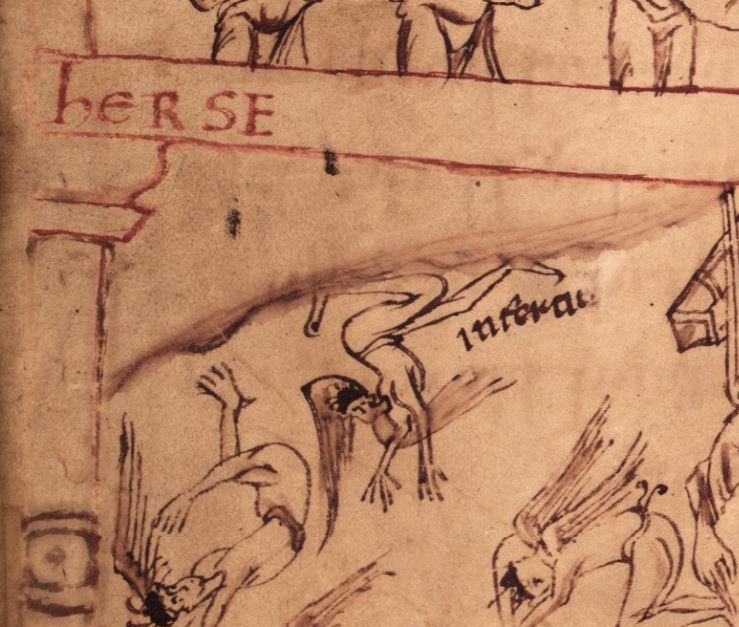

L’envoyé du Diable sort des Enfers, p 20

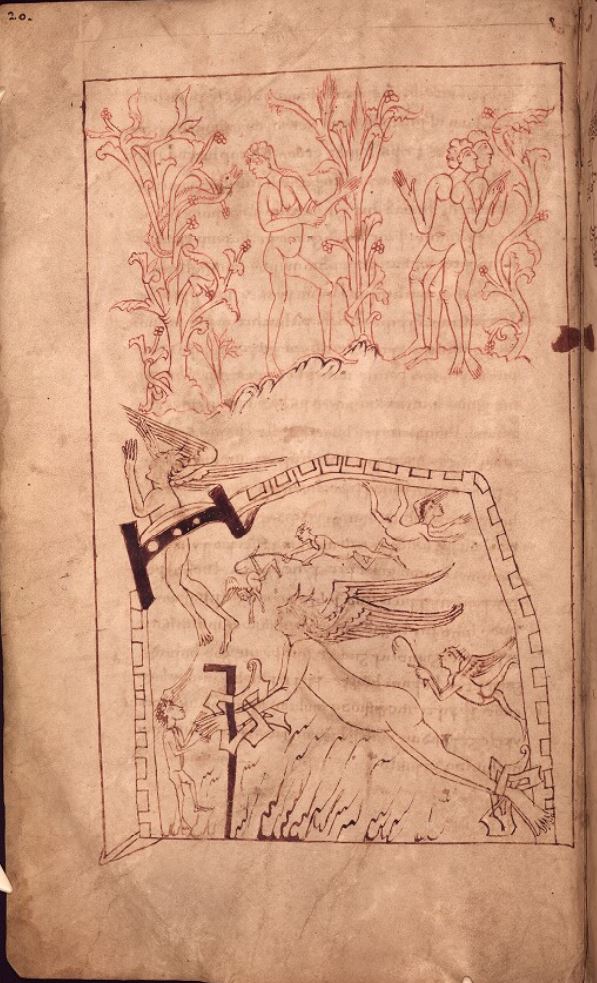

L’envoyé du Diable sort des Enfers, p 20 L’Envoyé rentre aux Enfers pour rendre compte au Diable , p 36

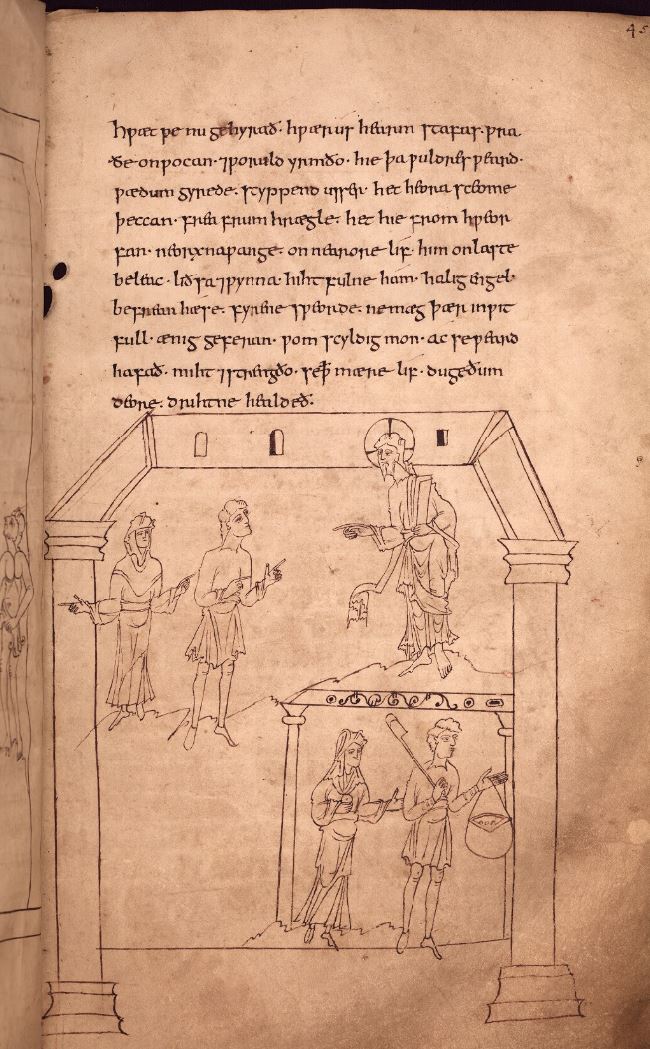

L’Envoyé rentre aux Enfers pour rendre compte au Diable , p 36 Condamnation d’Adam et Eve, page 45

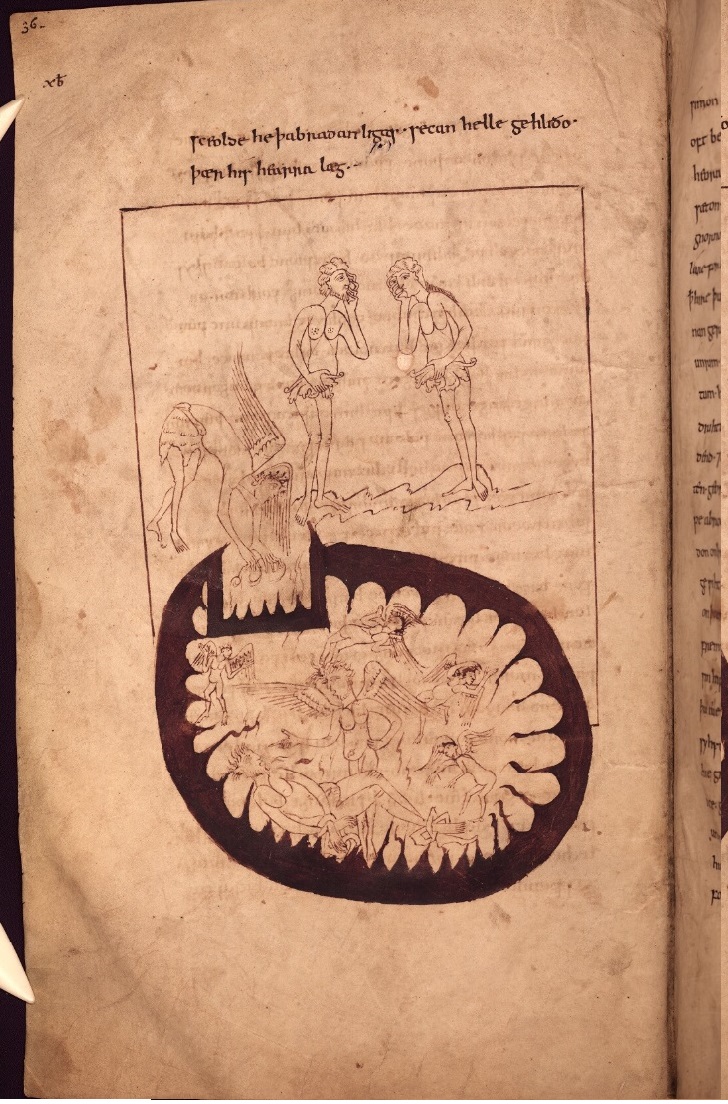

Condamnation d’Adam et Eve, page 45 Expulsion du Paradis, page 46

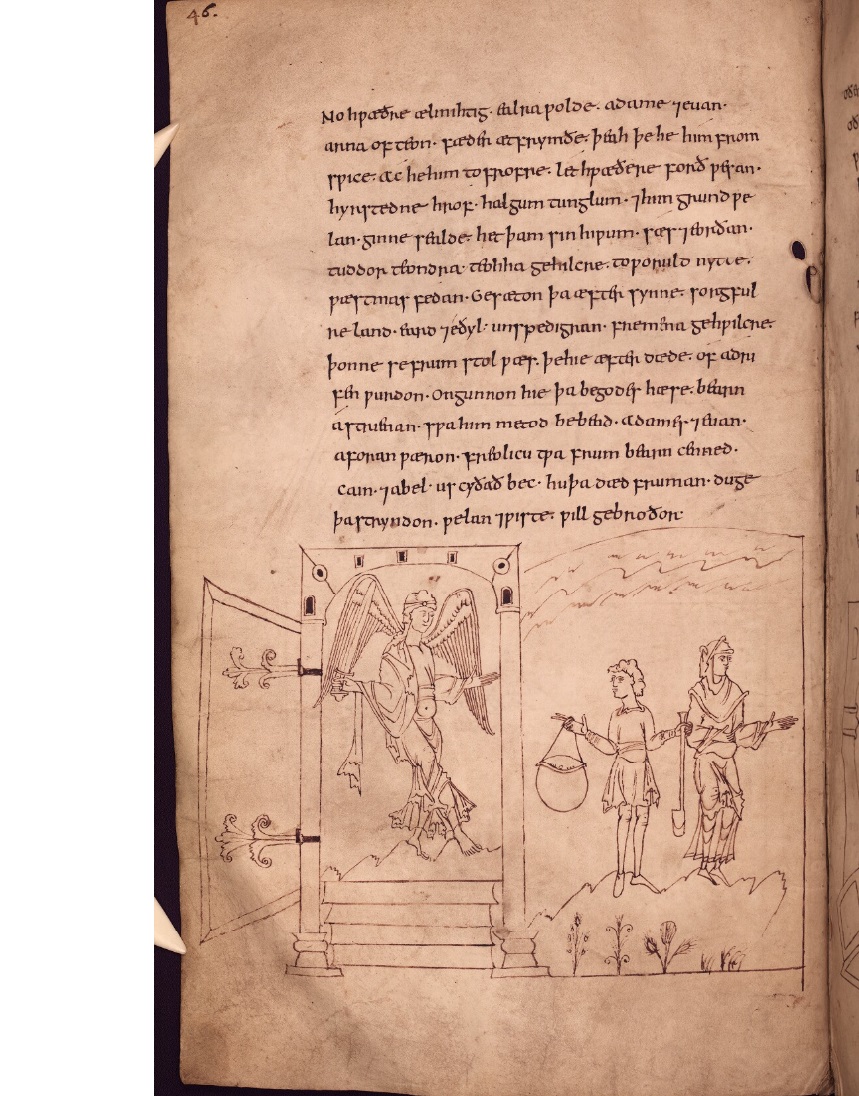

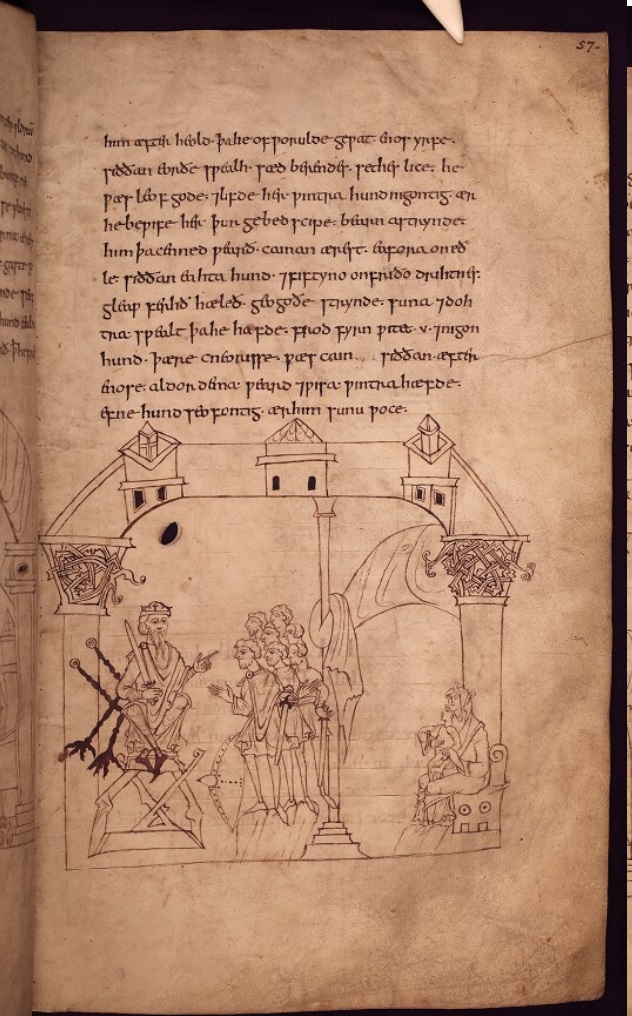

Expulsion du Paradis, page 46 Le Patriarche Cainan, page 57

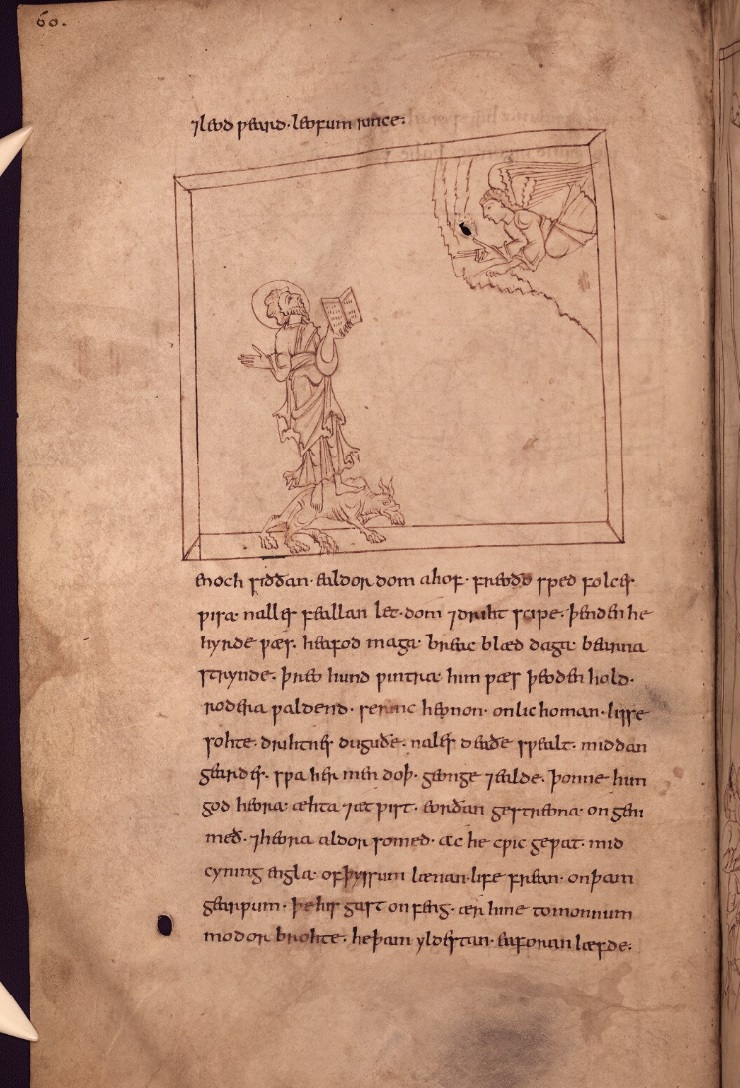

Le Patriarche Cainan, page 57 Enoch sur un dragon reçoit les consignes divines, page 60

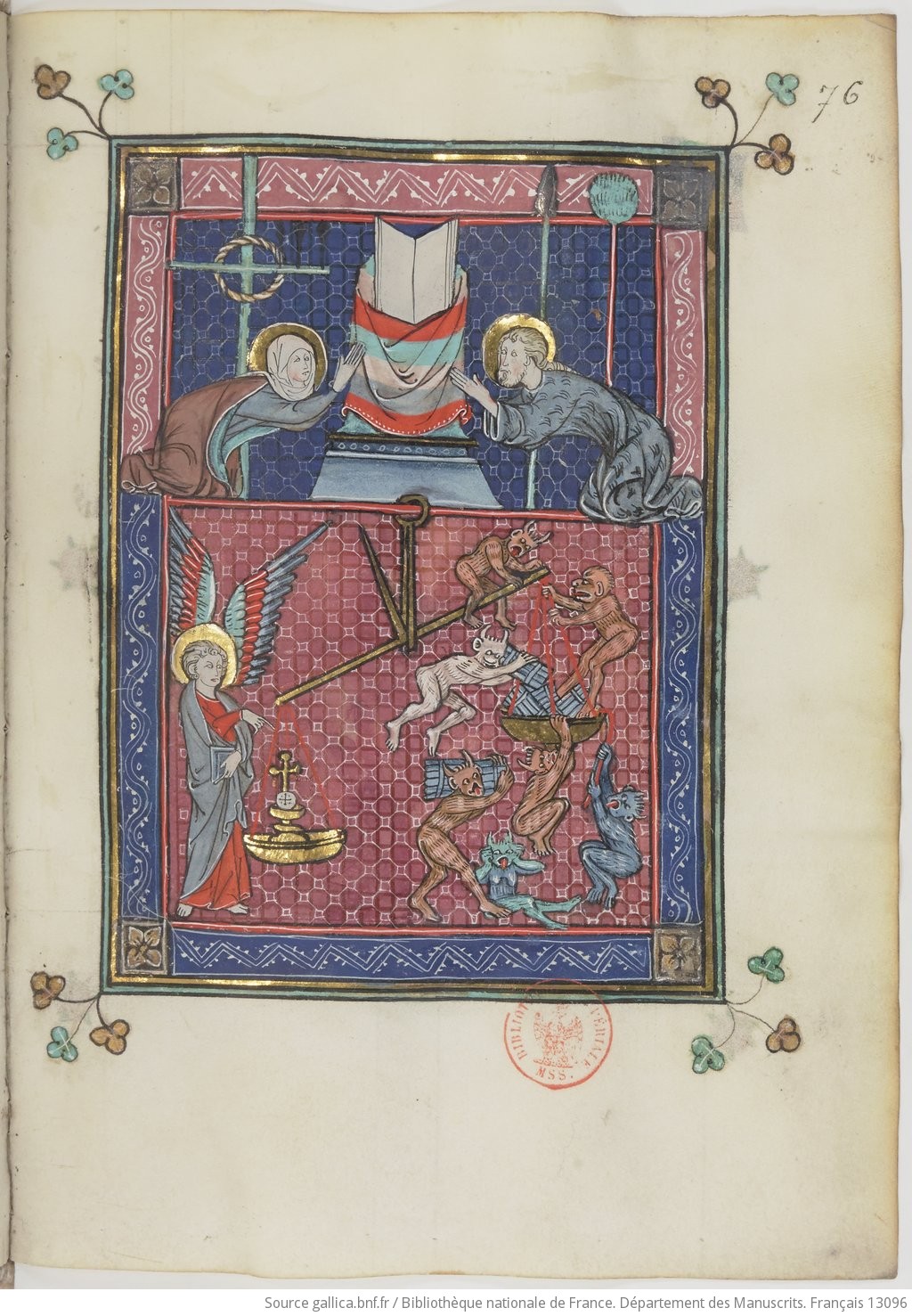

Enoch sur un dragon reçoit les consignes divines, page 60 Alliance entre Noé et Dieu, fol 76

Alliance entre Noé et Dieu, fol 76 Tour de Babel, page 82

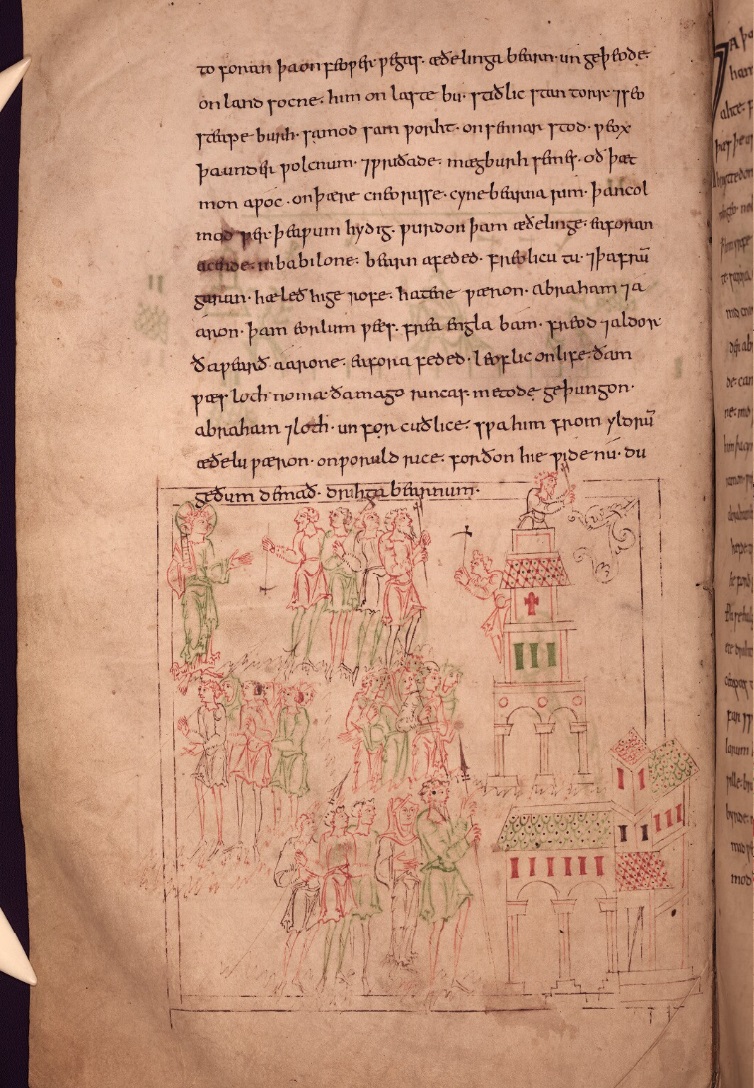

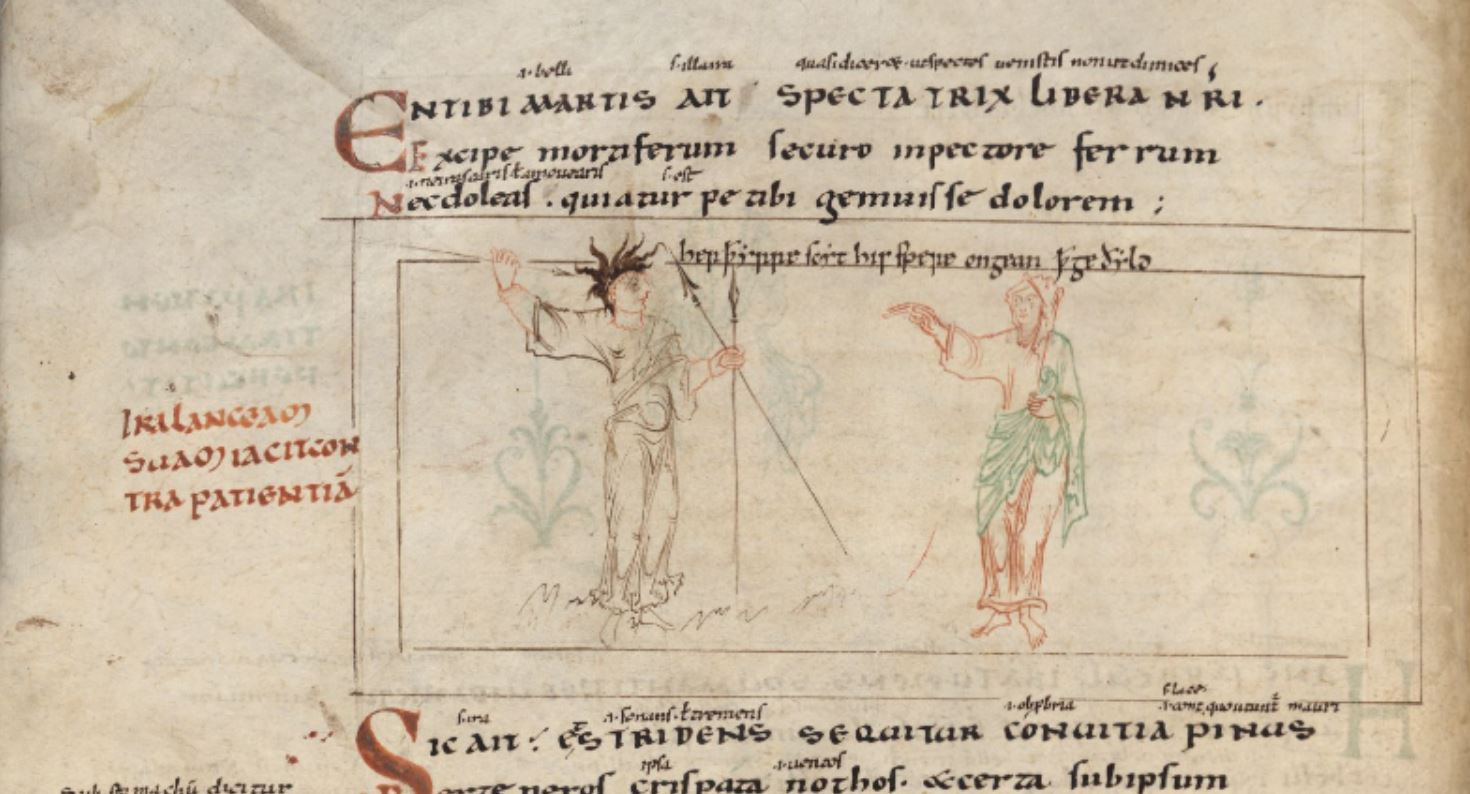

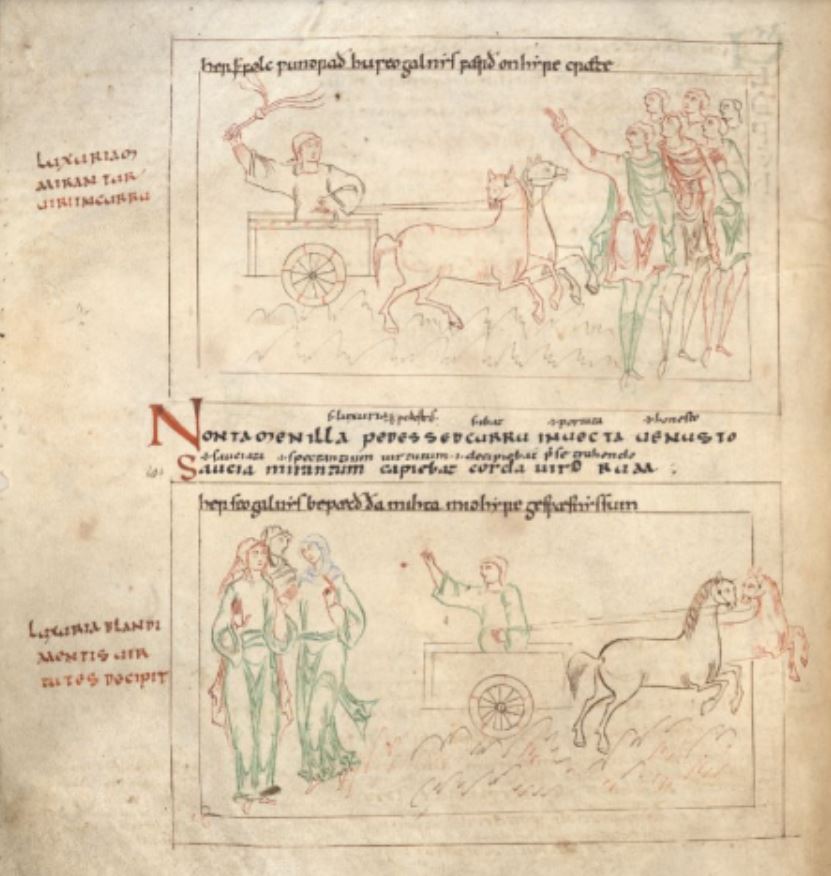

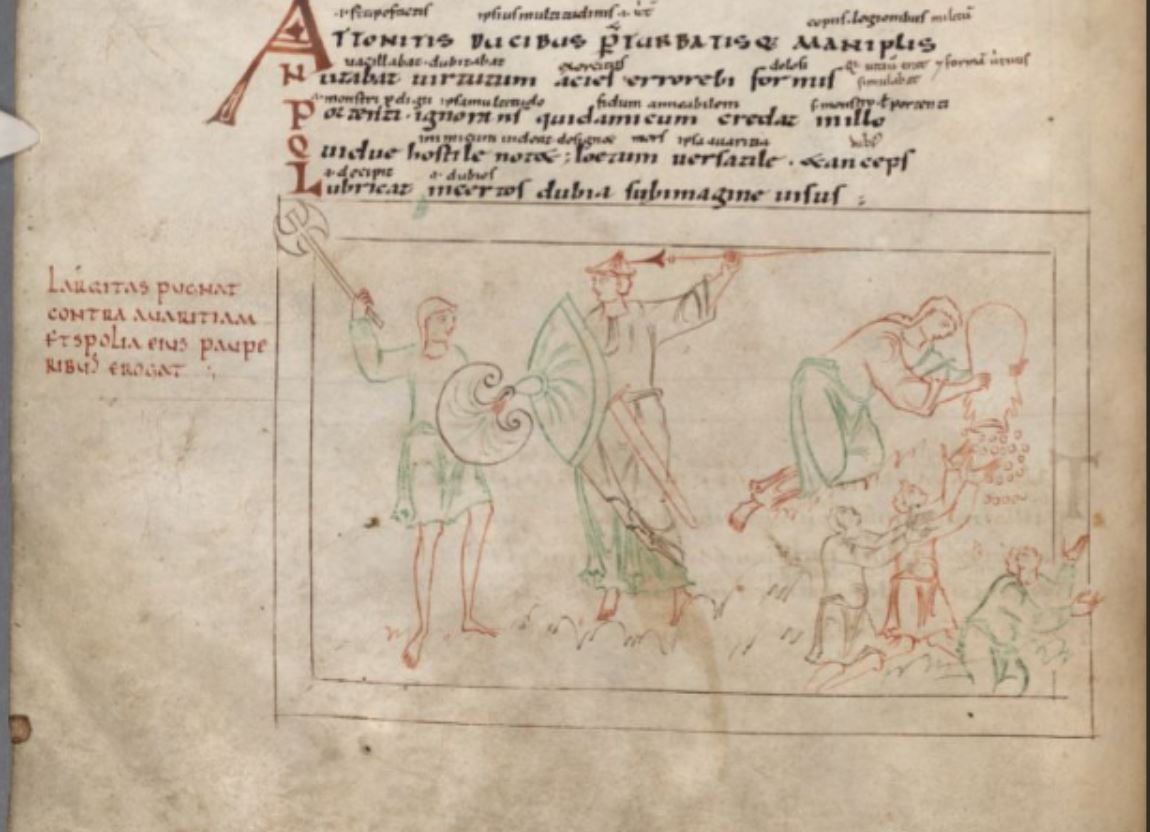

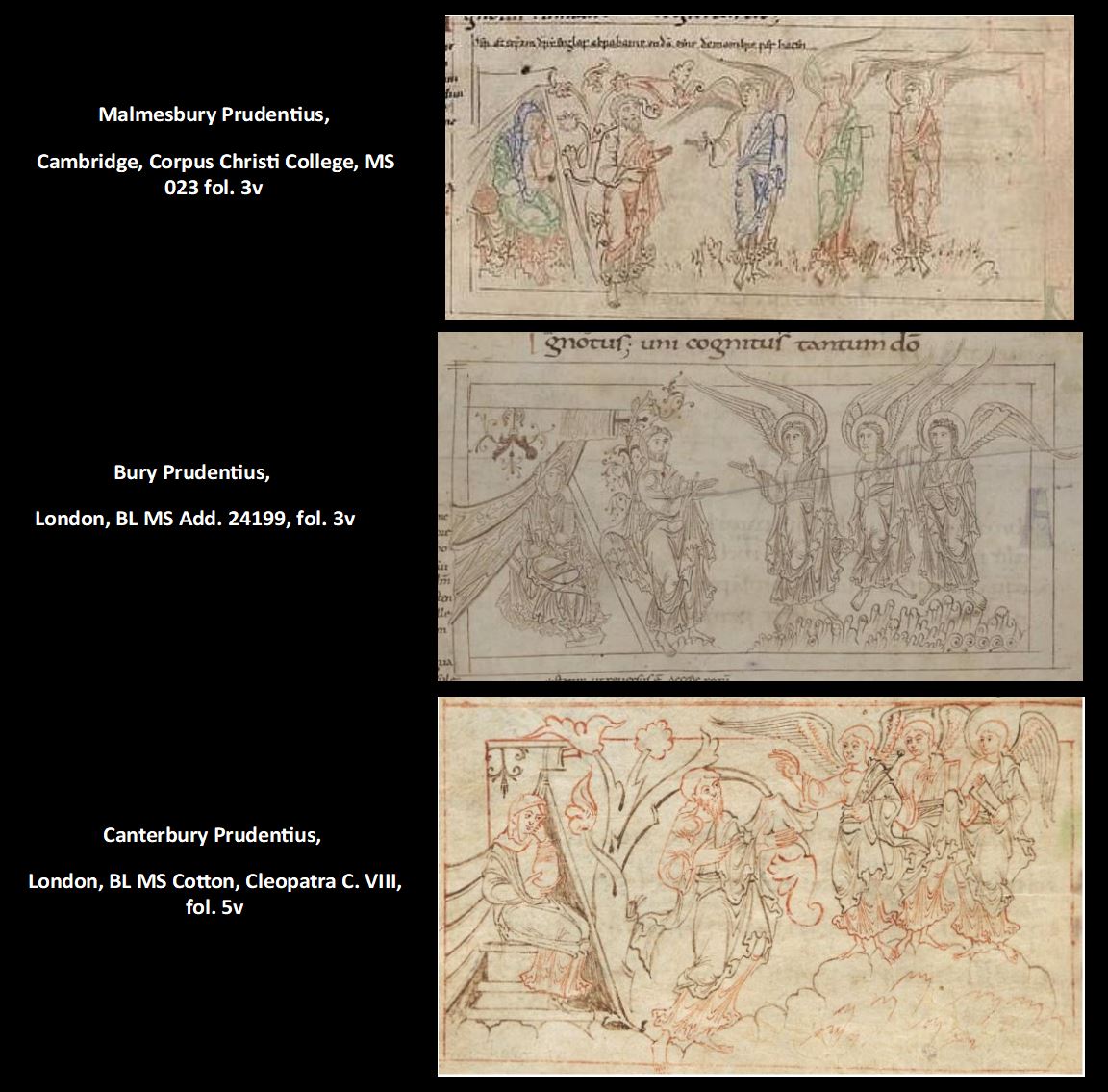

Tour de Babel, page 82 Main B, vers 1000, Prudence, Cambridge, Corpus Christi College, MS 023 fol 9v

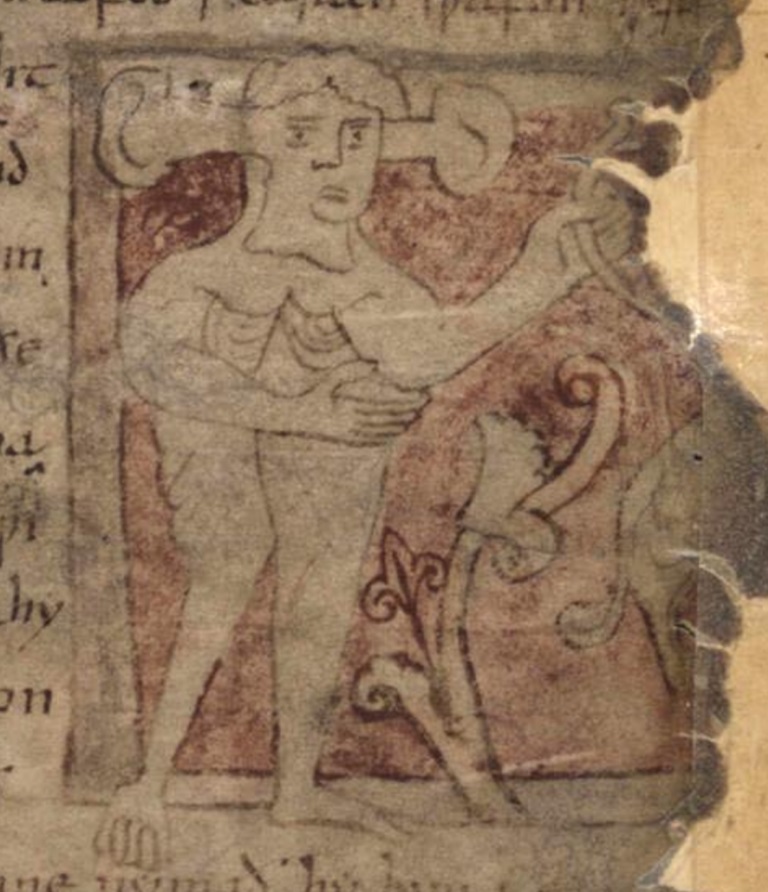

Main B, vers 1000, Prudence, Cambridge, Corpus Christi College, MS 023 fol 9v

La Largesse luttant contre l’Avarice et versant aux pauvres ses dépouilles

La Largesse luttant contre l’Avarice et versant aux pauvres ses dépouilles Abraham rencontrant les trois anges au chêne de Mamré

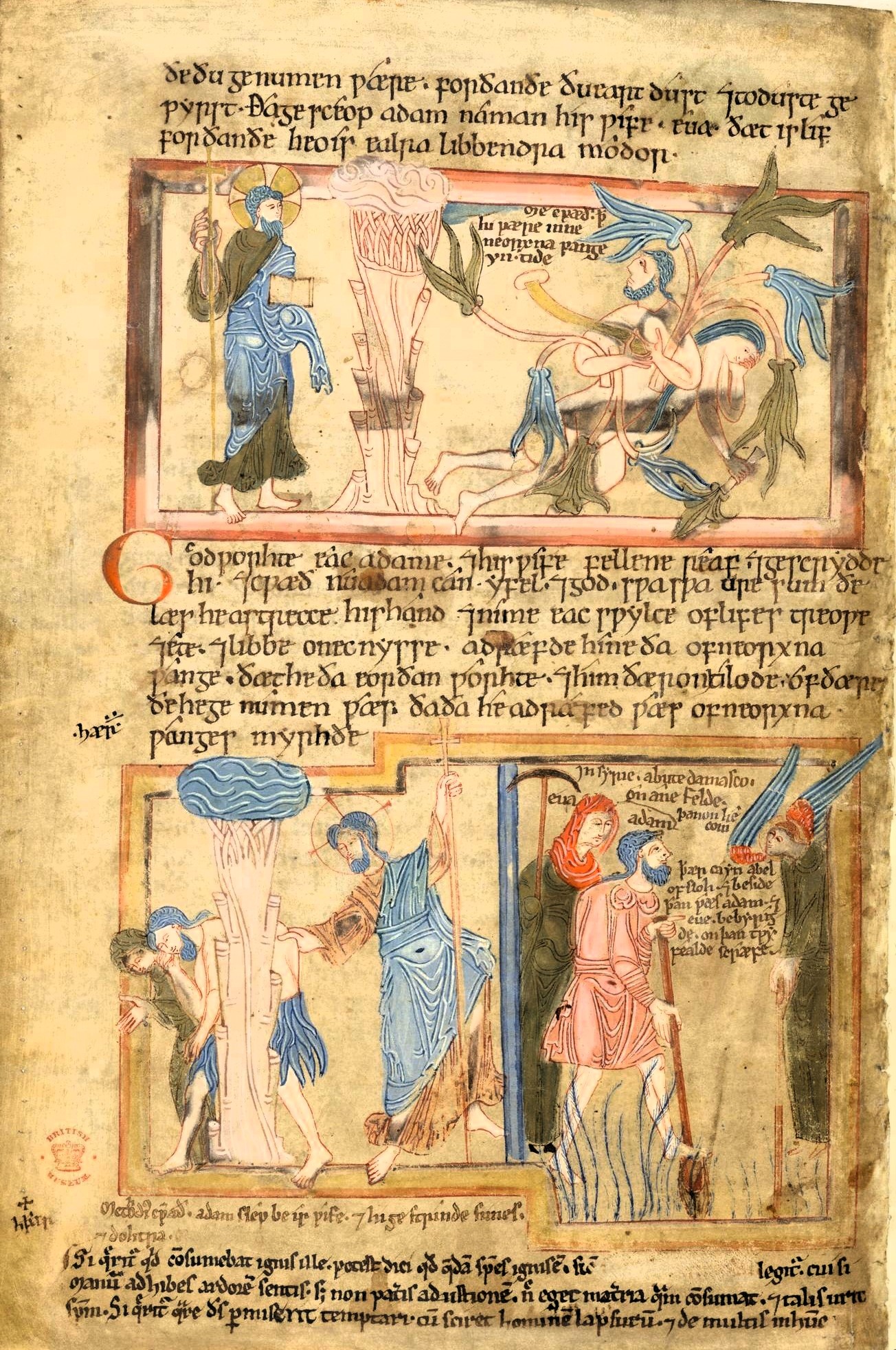

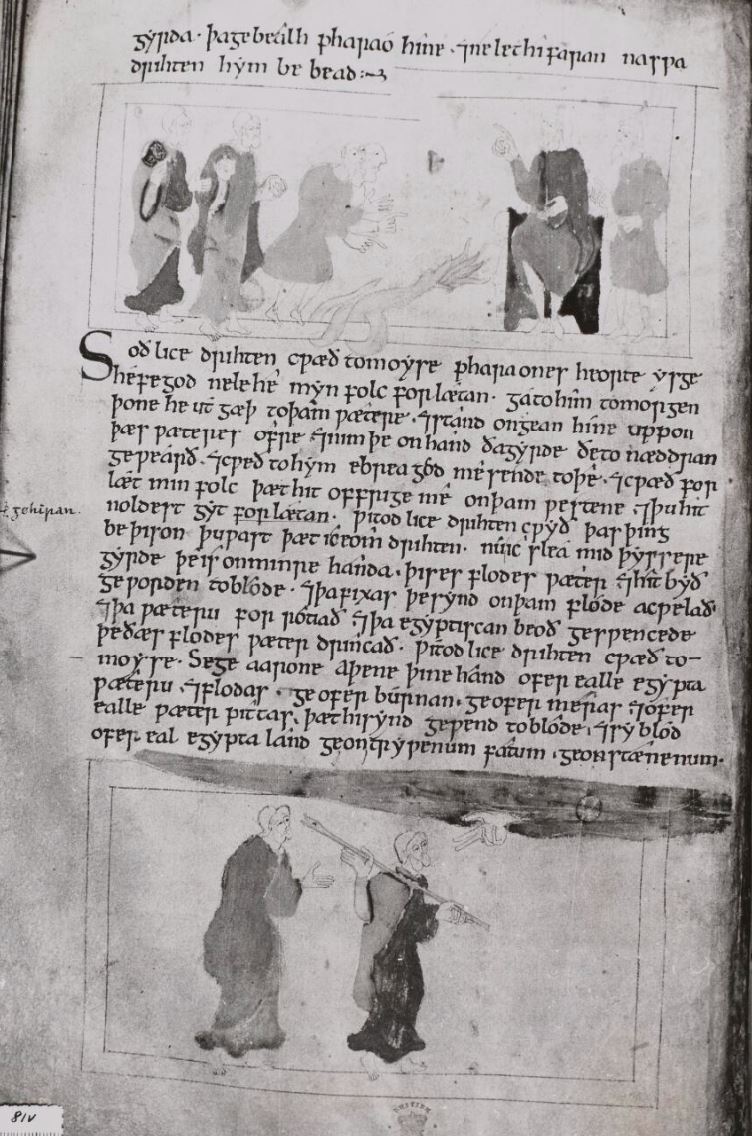

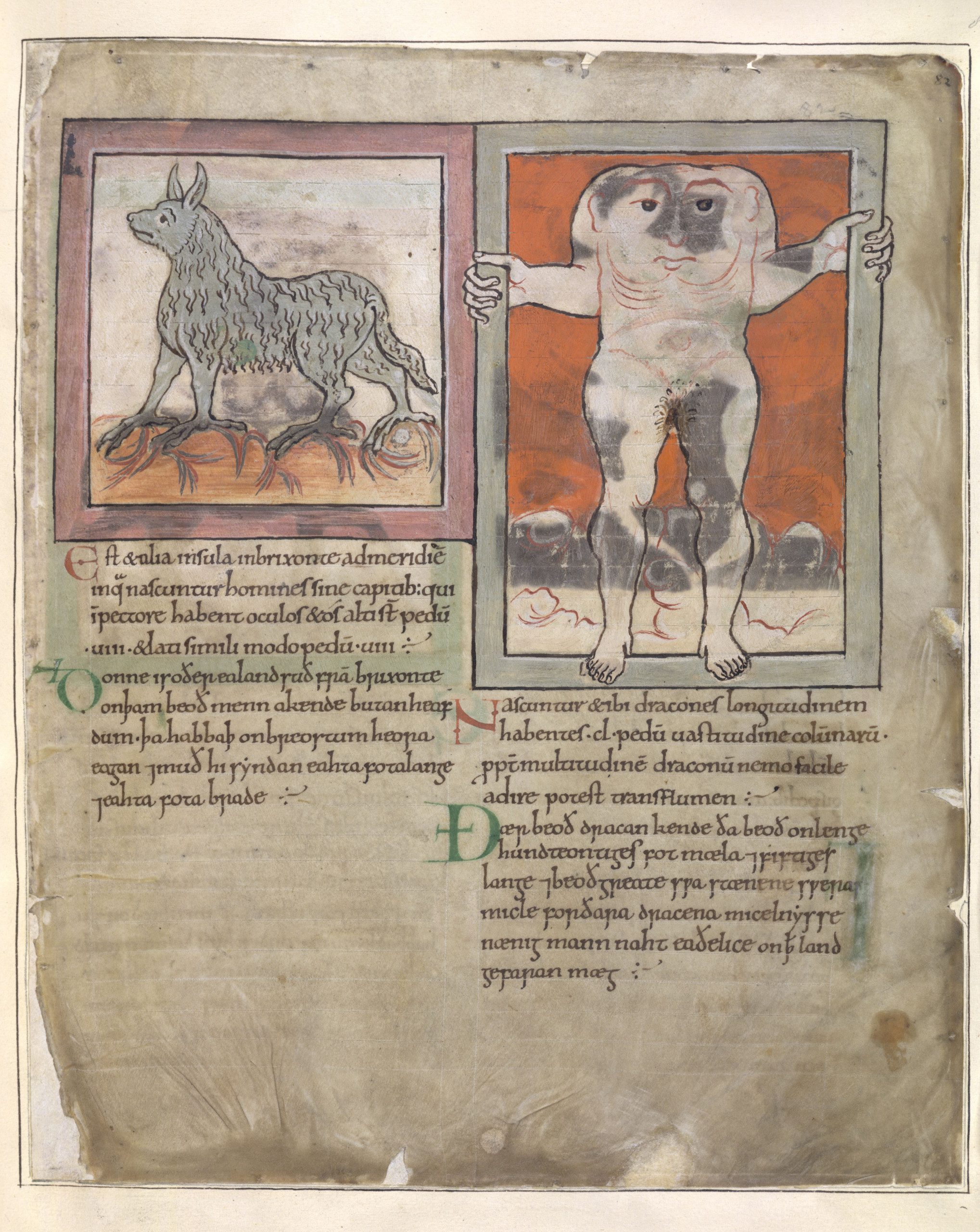

Abraham rencontrant les trois anges au chêne de Mamré La nudité d’Adam et Eve, puis leur expulsion, 1025-50, BL Cotton MS Claudius B IV fol 7v

La nudité d’Adam et Eve, puis leur expulsion, 1025-50, BL Cotton MS Claudius B IV fol 7v Fol 139v

Fol 139v Fol 140r

Fol 140r Fol 67v

Fol 67v Fol 68r

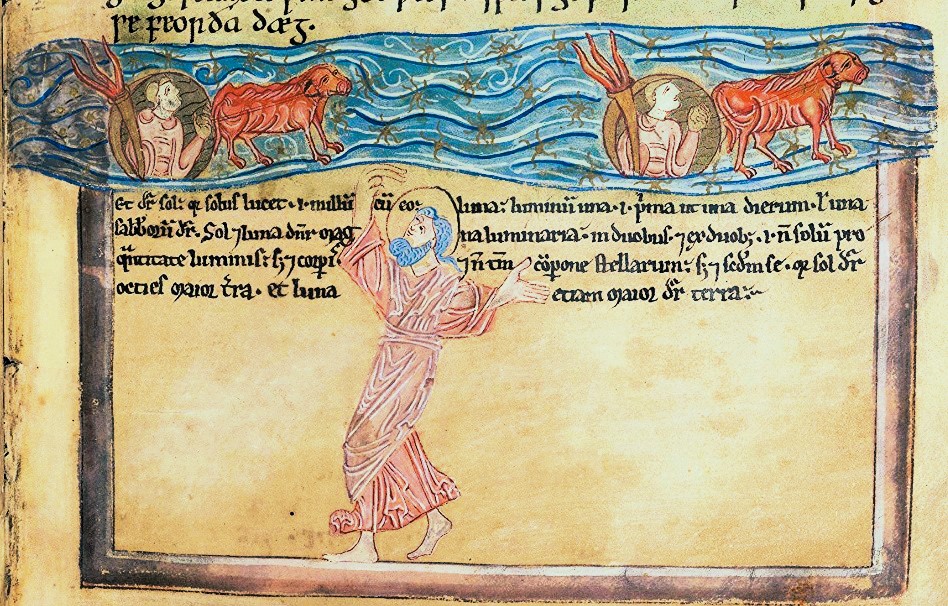

Fol 68r Quatrième jour, Création du Soleil et de la Lune, fol 3r

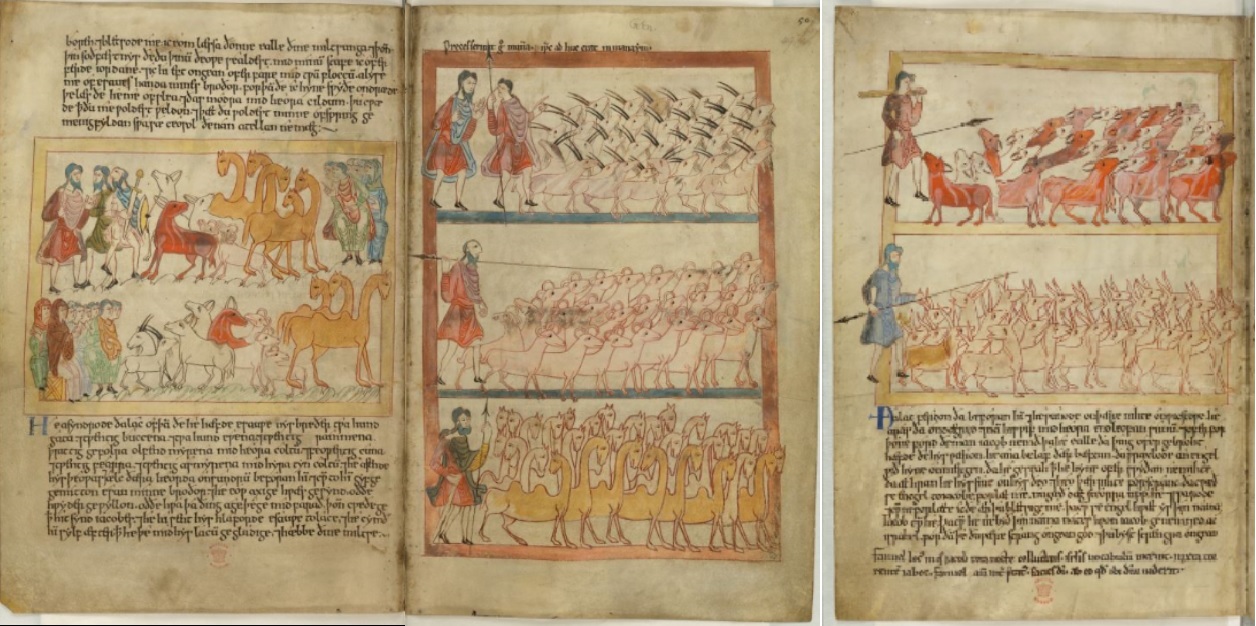

Quatrième jour, Création du Soleil et de la Lune, fol 3r Les cadeaux de Jacob à Esaü, fol 48v-49v

Les cadeaux de Jacob à Esaü, fol 48v-49v Tamar conduite au bûcher, fol 57r

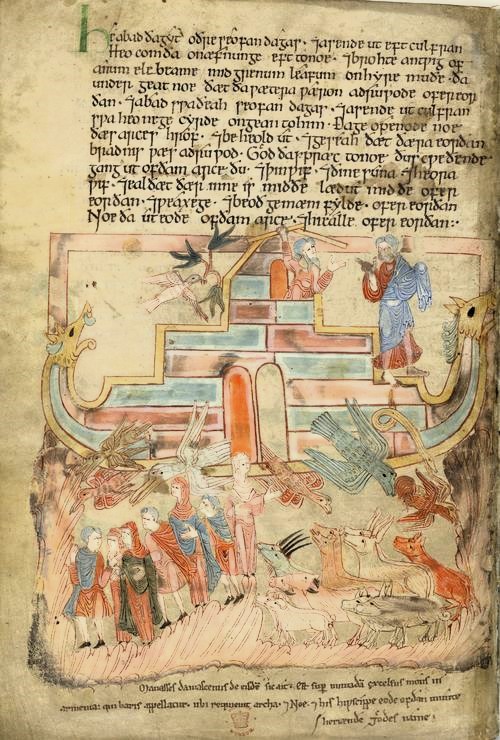

Tamar conduite au bûcher, fol 57r L’Arche de Noé, fol 15v

L’Arche de Noé, fol 15v La Tour de Babel, fol 19r

La Tour de Babel, fol 19r Le bâton d’Aaron, fol 81v

Le bâton d’Aaron, fol 81v L’ivresse de Noé, fol 17v

L’ivresse de Noé, fol 17v Jacob dérobe à Esaü la bénédiction paternelle, fol 41v

Jacob dérobe à Esaü la bénédiction paternelle, fol 41v Jacob s’exile, fol 42v

Jacob s’exile, fol 42v

Fol 54v

Fol 54v

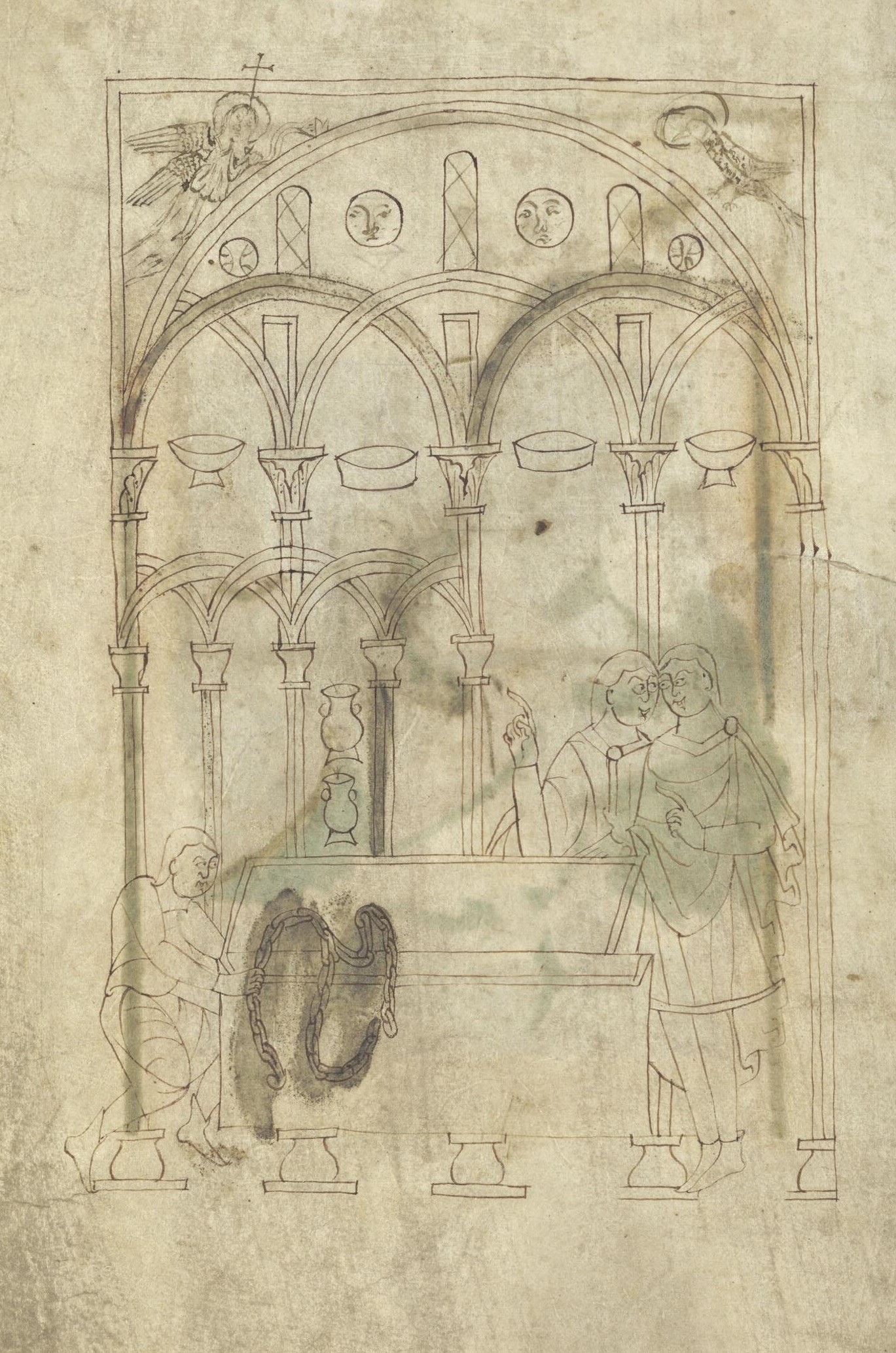

La tente de réunion, fol 104v

La tente de réunion, fol 104v Le châtiment de Nadab et Abihu, fol 108v

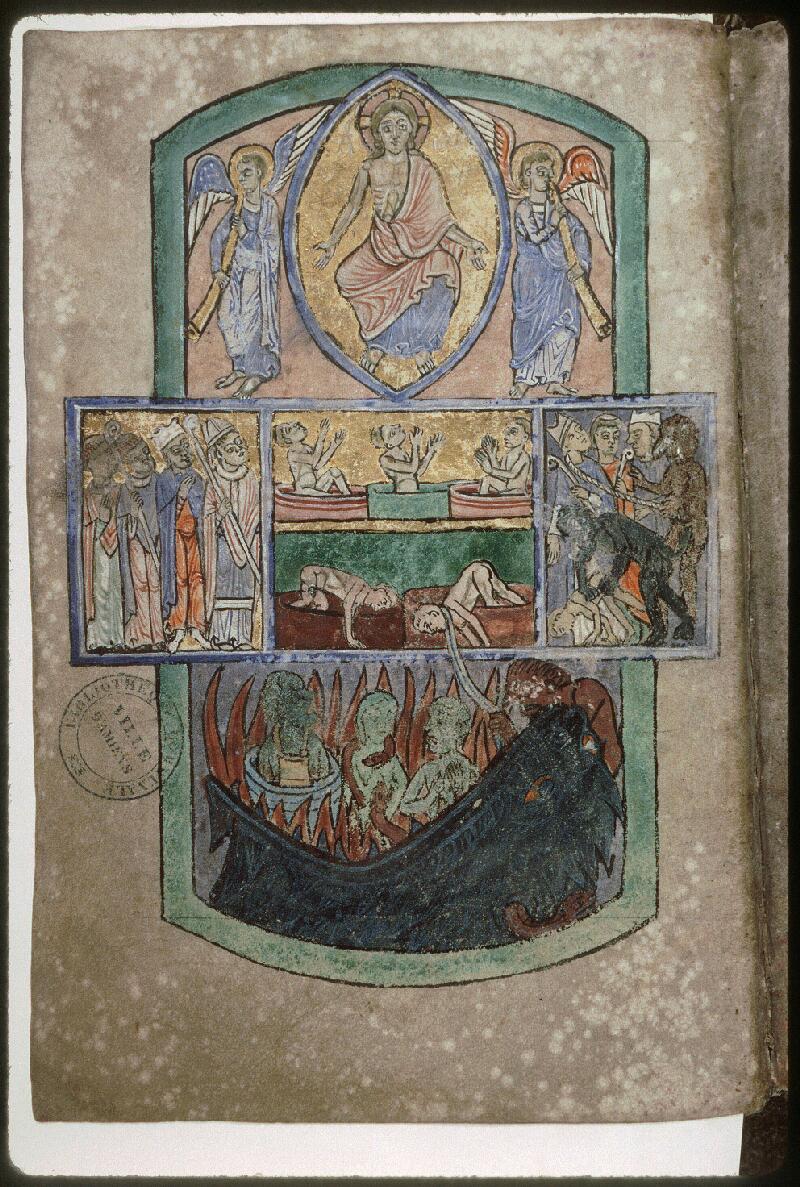

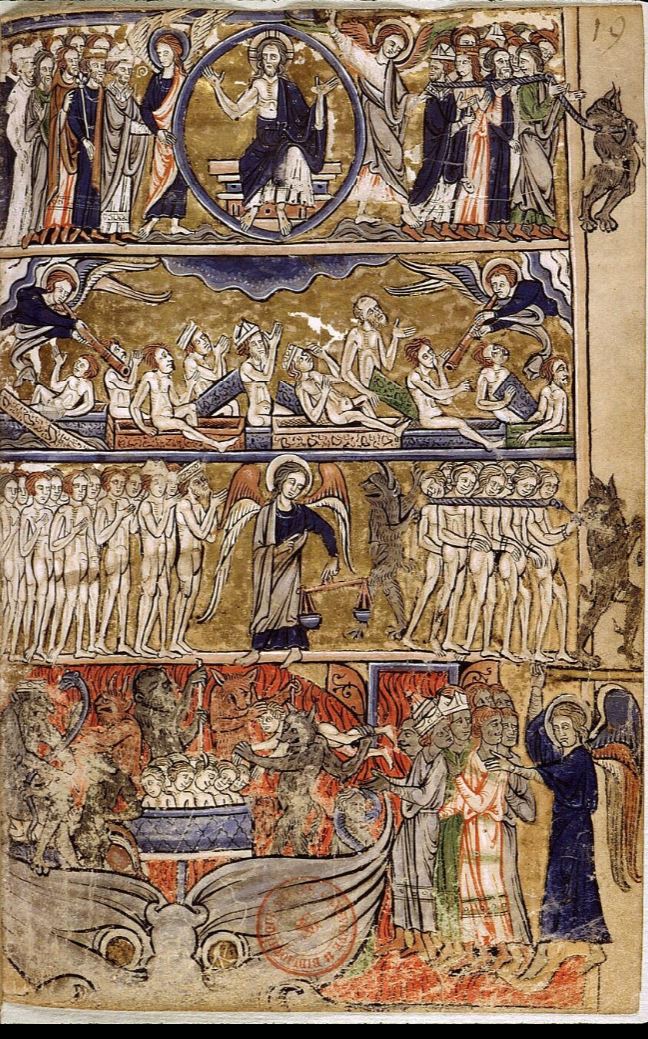

Le châtiment de Nadab et Abihu, fol 108v Jugement dernier, fol 6v-7r

Jugement dernier, fol 6v-7r

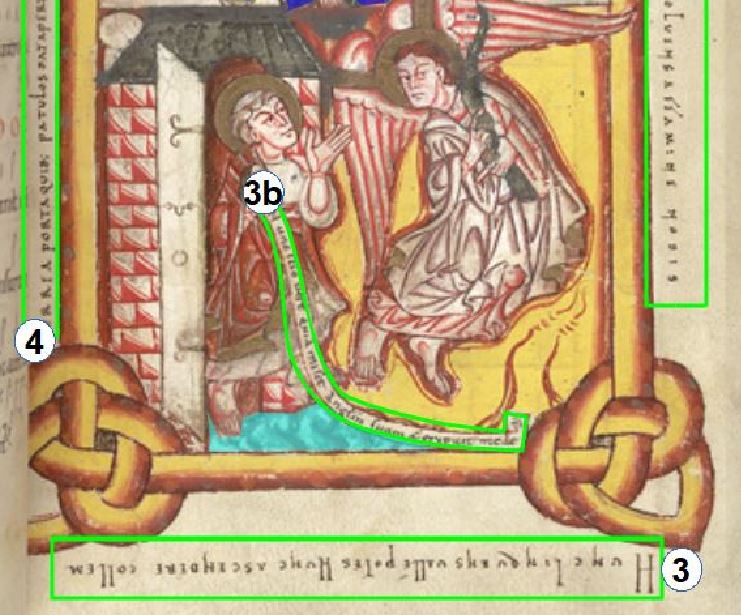

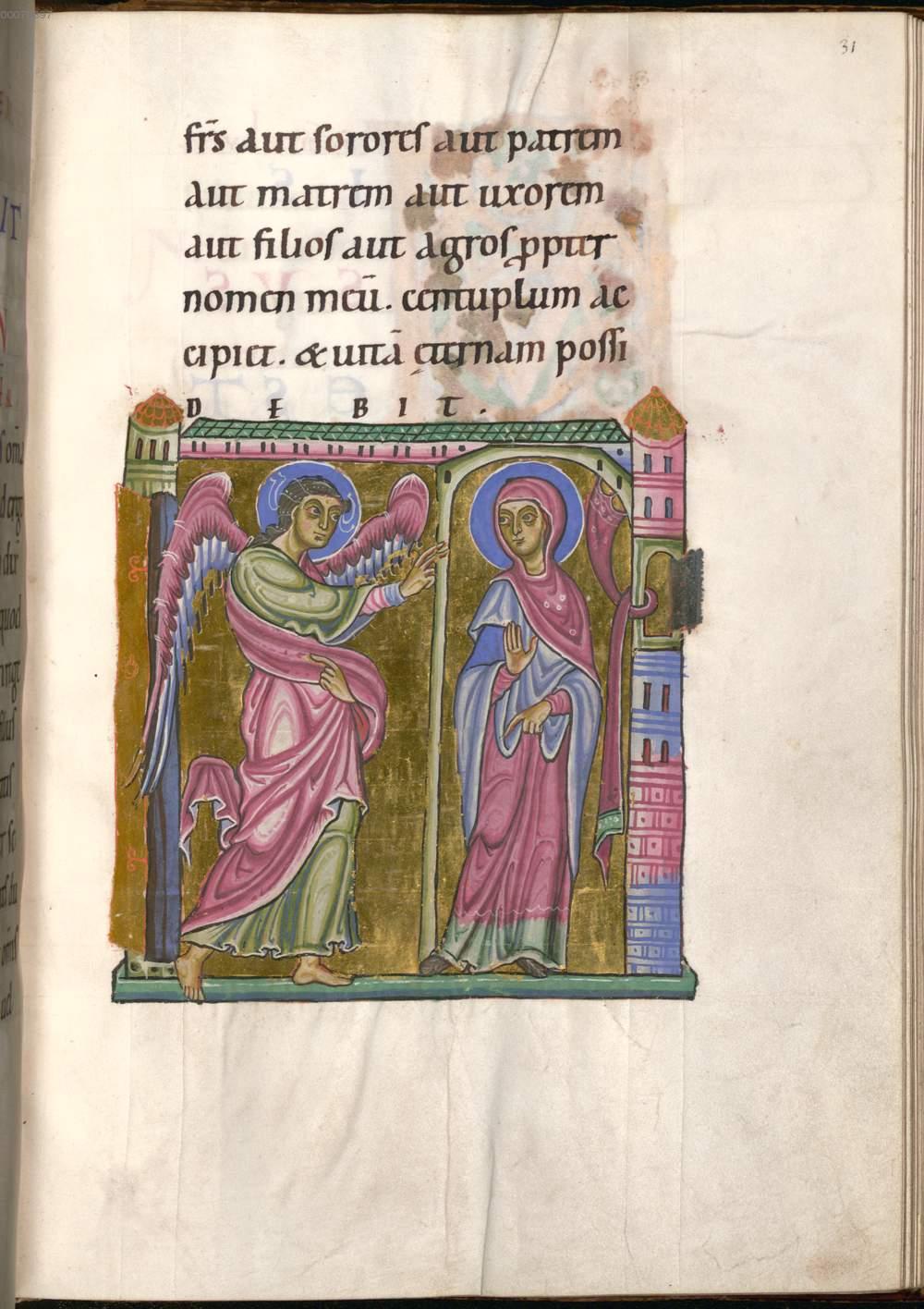

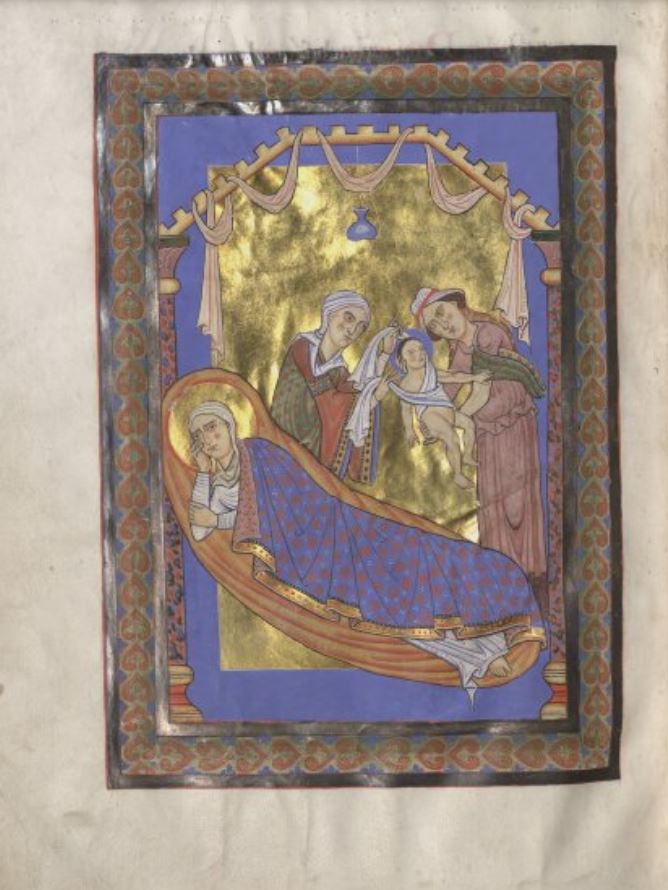

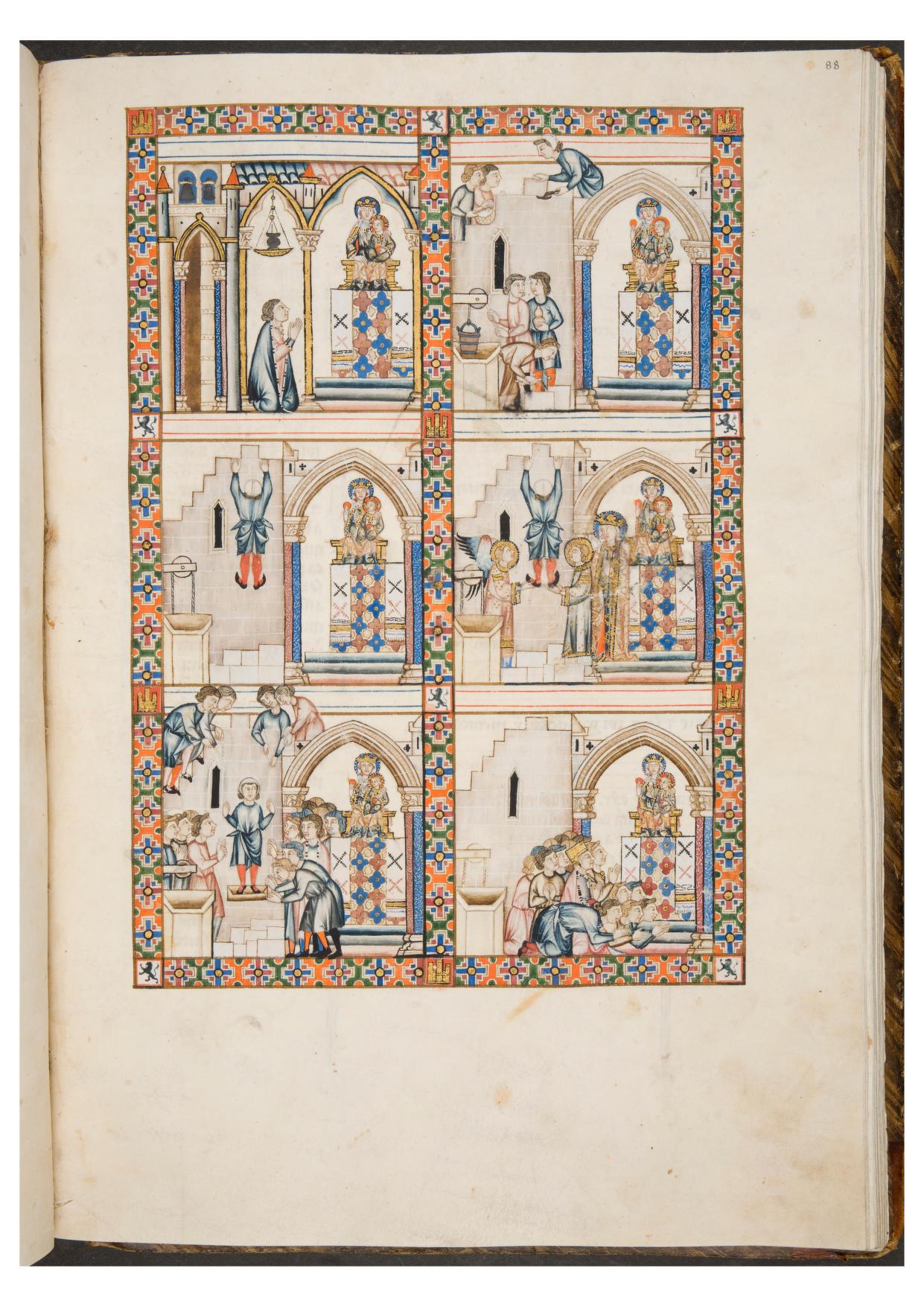

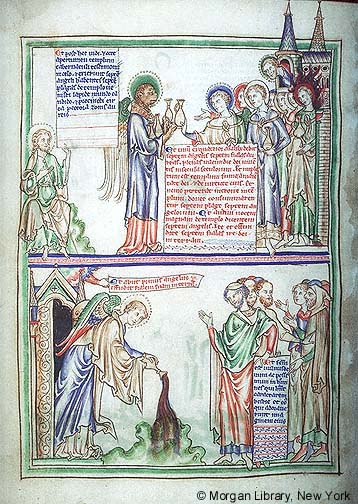

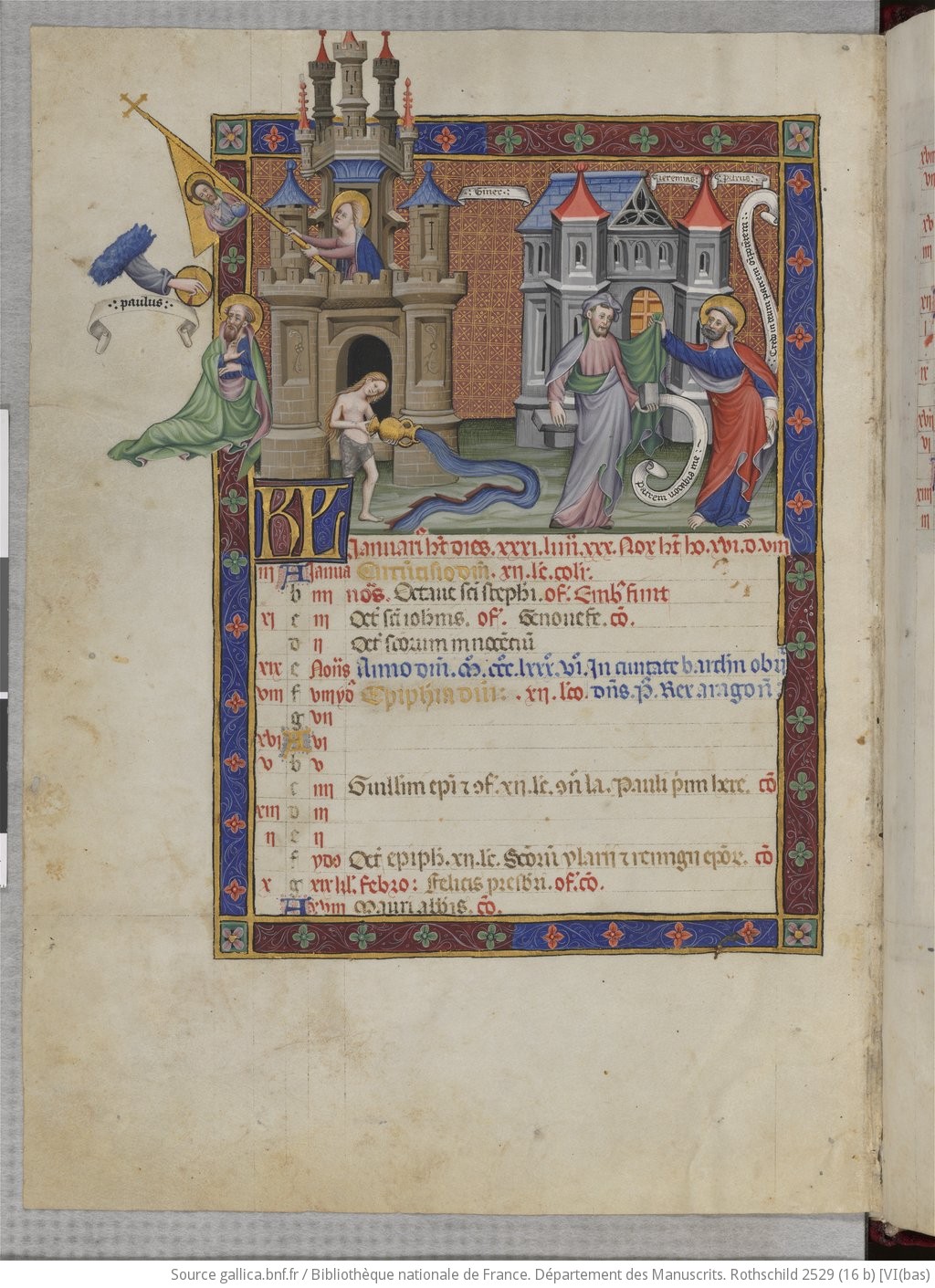

Annonciation à Joachim, fol 26r

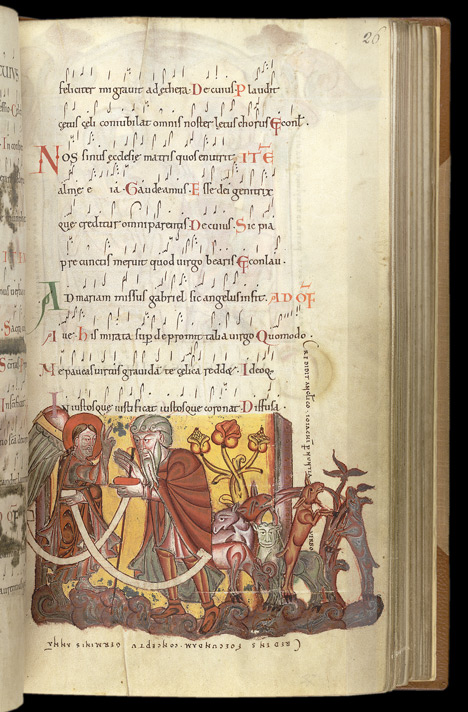

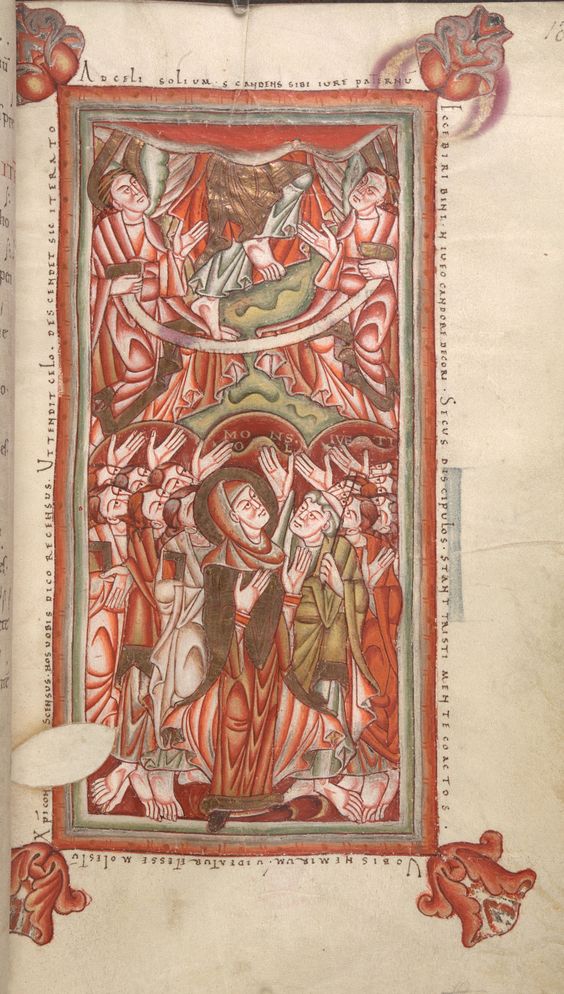

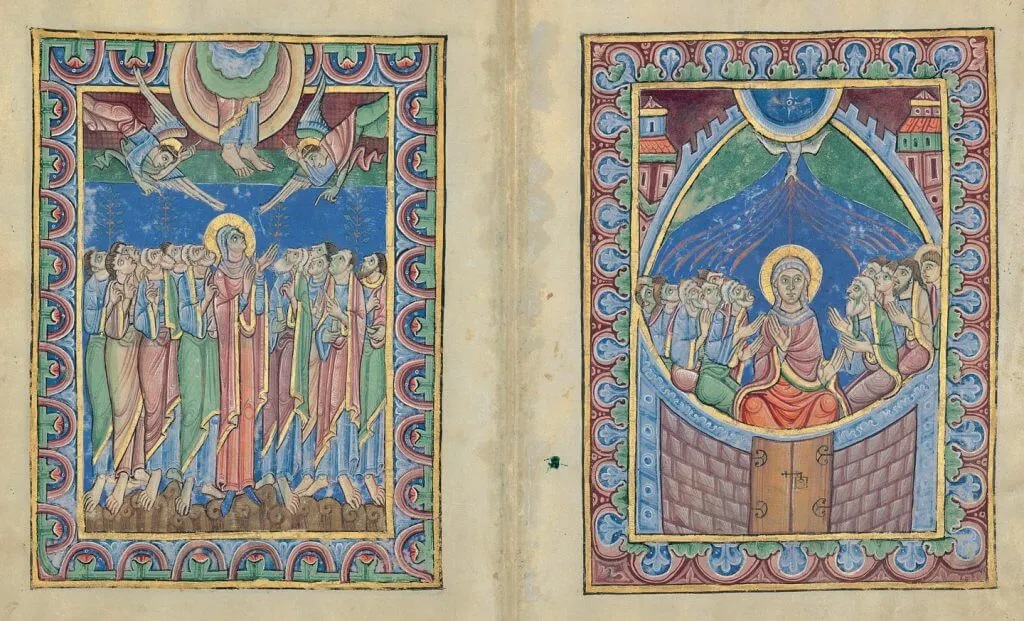

Annonciation à Joachim, fol 26r L’Ascension, fol 18r

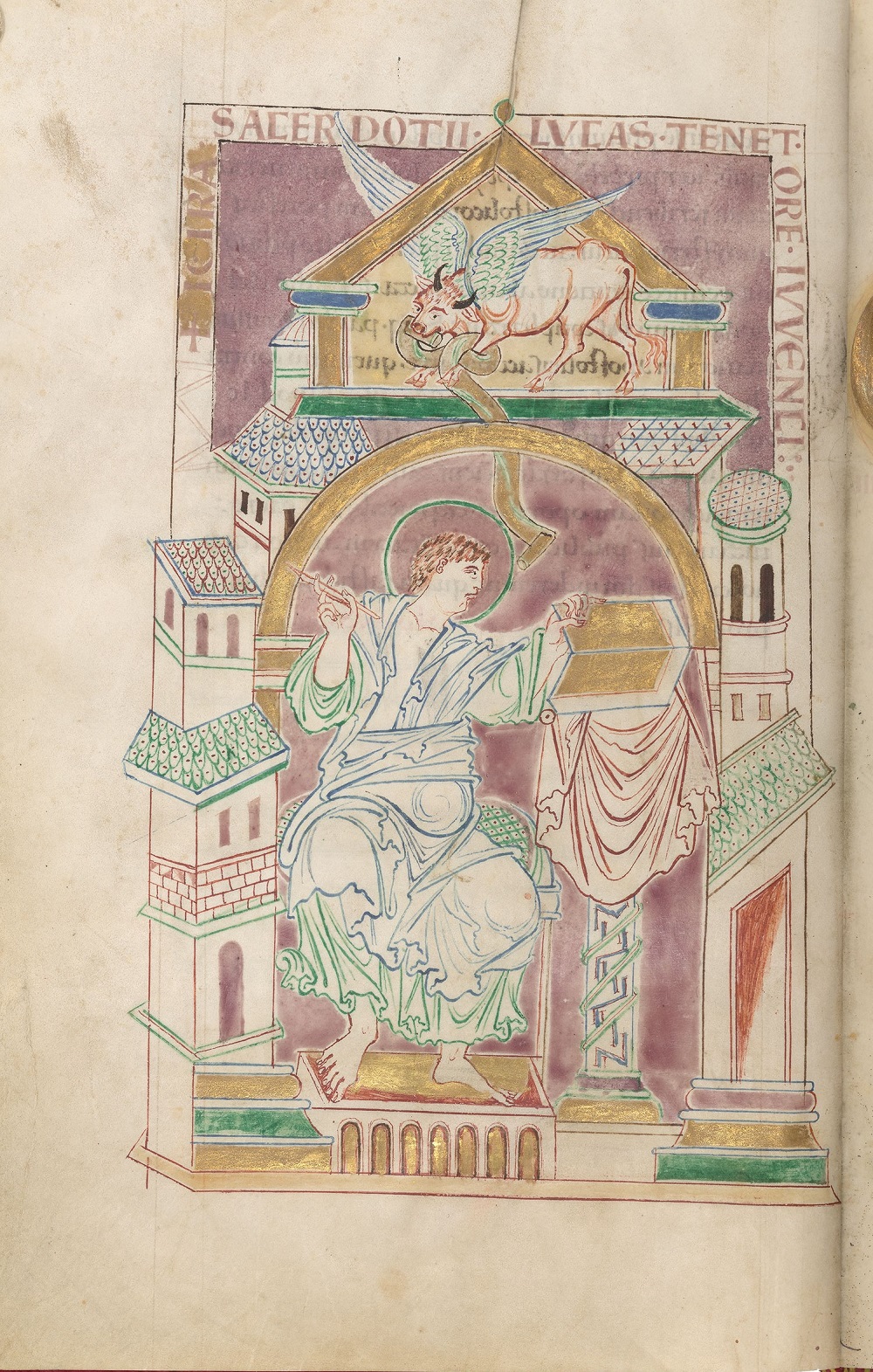

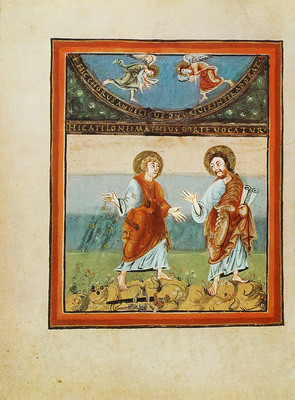

L’Ascension, fol 18r Saint Luc, fol 83v

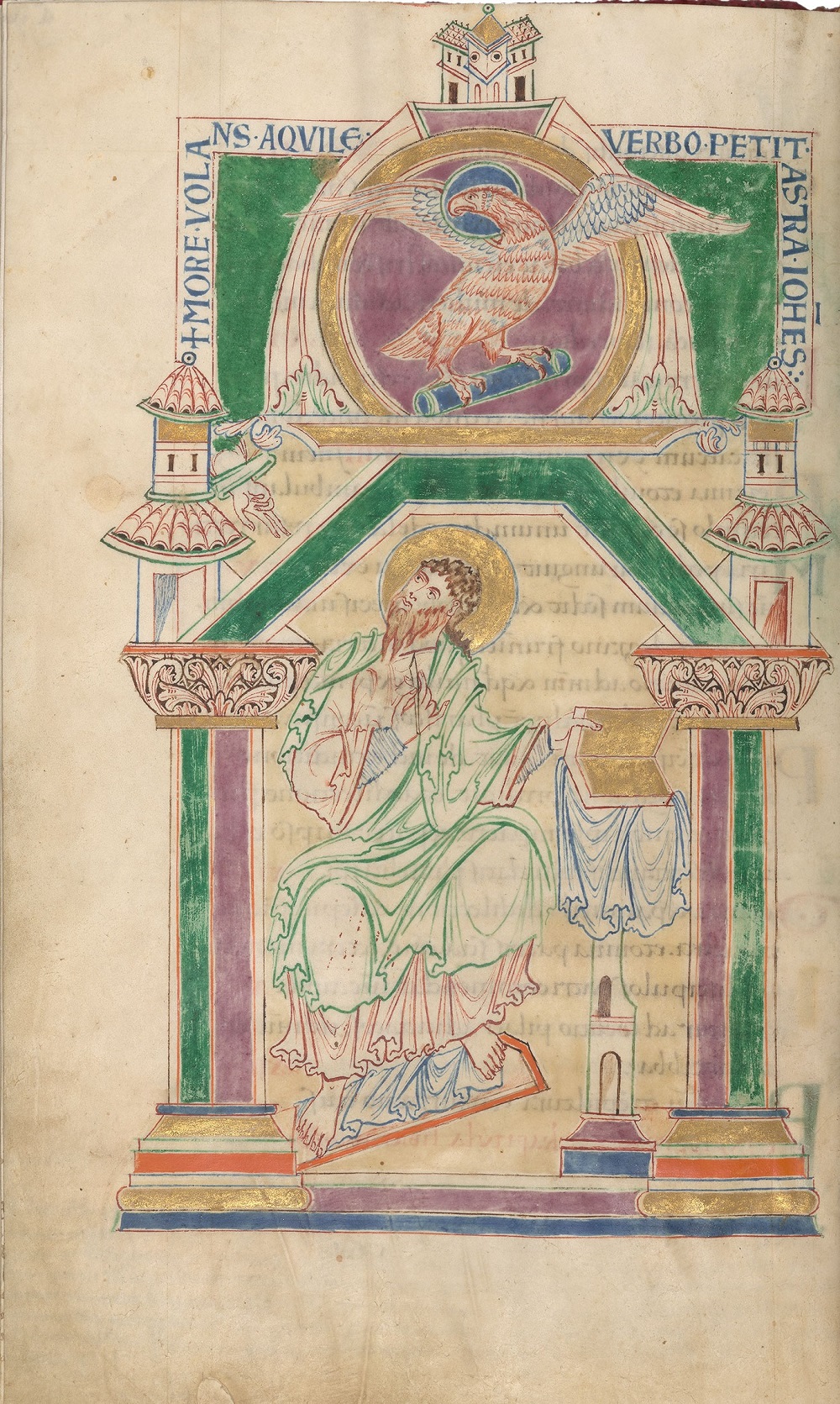

Saint Luc, fol 83v Saint Jean, fol 126v

Saint Jean, fol 126v Saint Matthieu, fol 10v

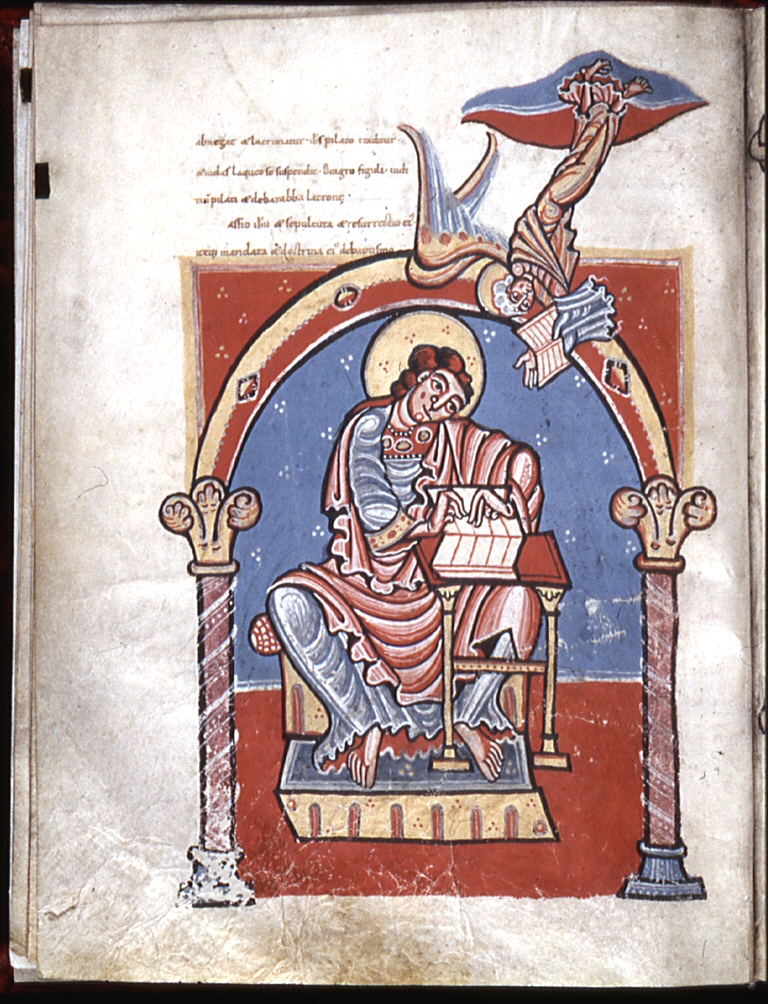

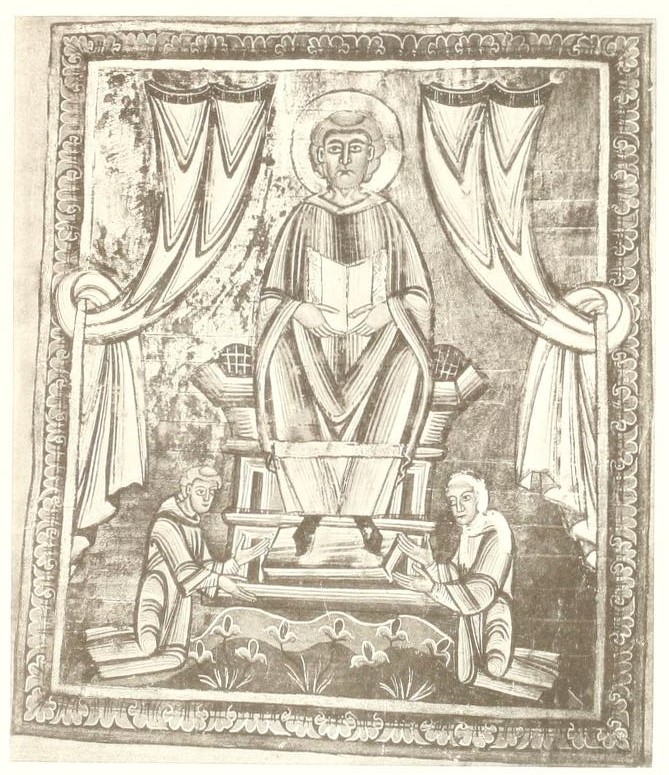

Saint Matthieu, fol 10v Saint Marc, fol 44v

Saint Marc, fol 44v Saint Matthieu

Saint Matthieu Saint Marc, vers 1050, Lectionnaire des Evangiles, Angleterre, Pembroke College MS 302 fol 38r

Saint Marc, vers 1050, Lectionnaire des Evangiles, Angleterre, Pembroke College MS 302 fol 38r Le cercueil de St Edmond échappe à l’incendie, fol 20r

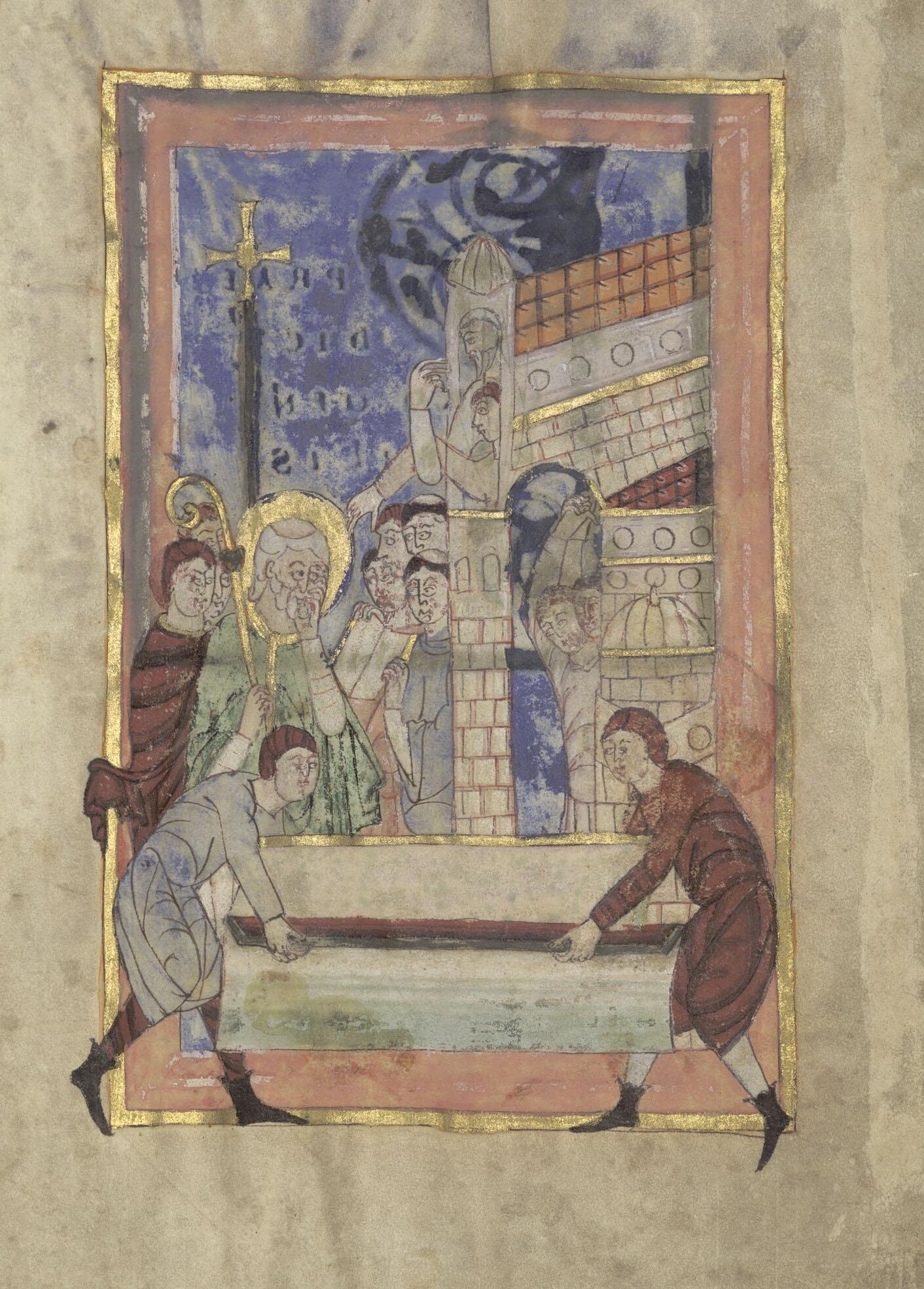

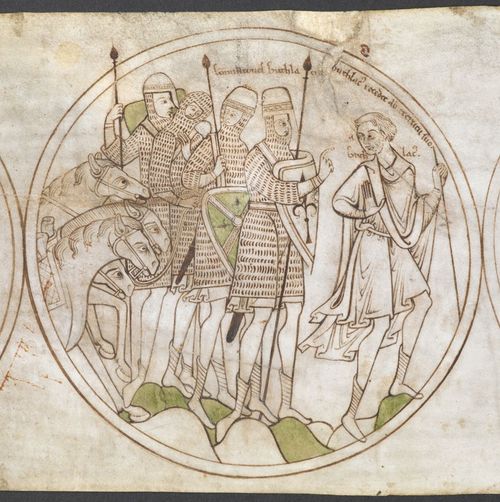

Le cercueil de St Edmond échappe à l’incendie, fol 20r Le roi du Danemark refuse la requête d’Egelwin, fol 21r

Le roi du Danemark refuse la requête d’Egelwin, fol 21r Voleurs entrant dans une église, fol 18v

Voleurs entrant dans une église, fol 18v L’apothéose de Saint Edmond, fol 22v

L’apothéose de Saint Edmond, fol 22v Abraham, Isaac et Jacob, fol 6r

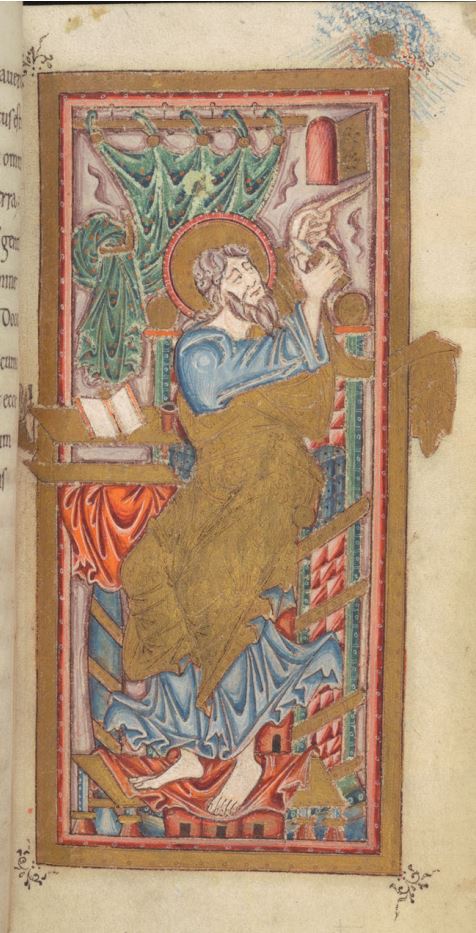

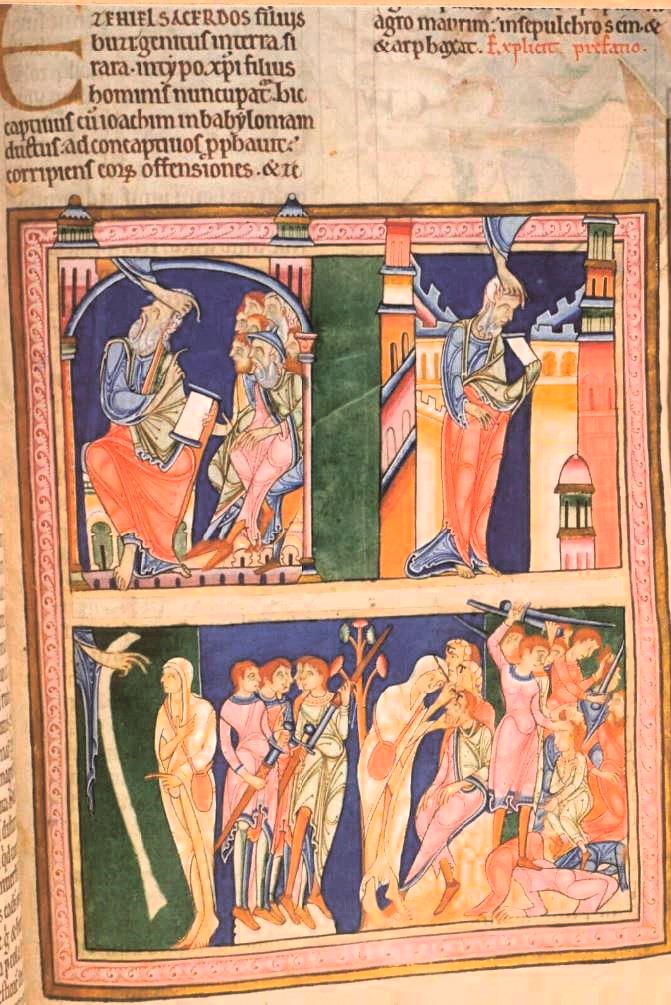

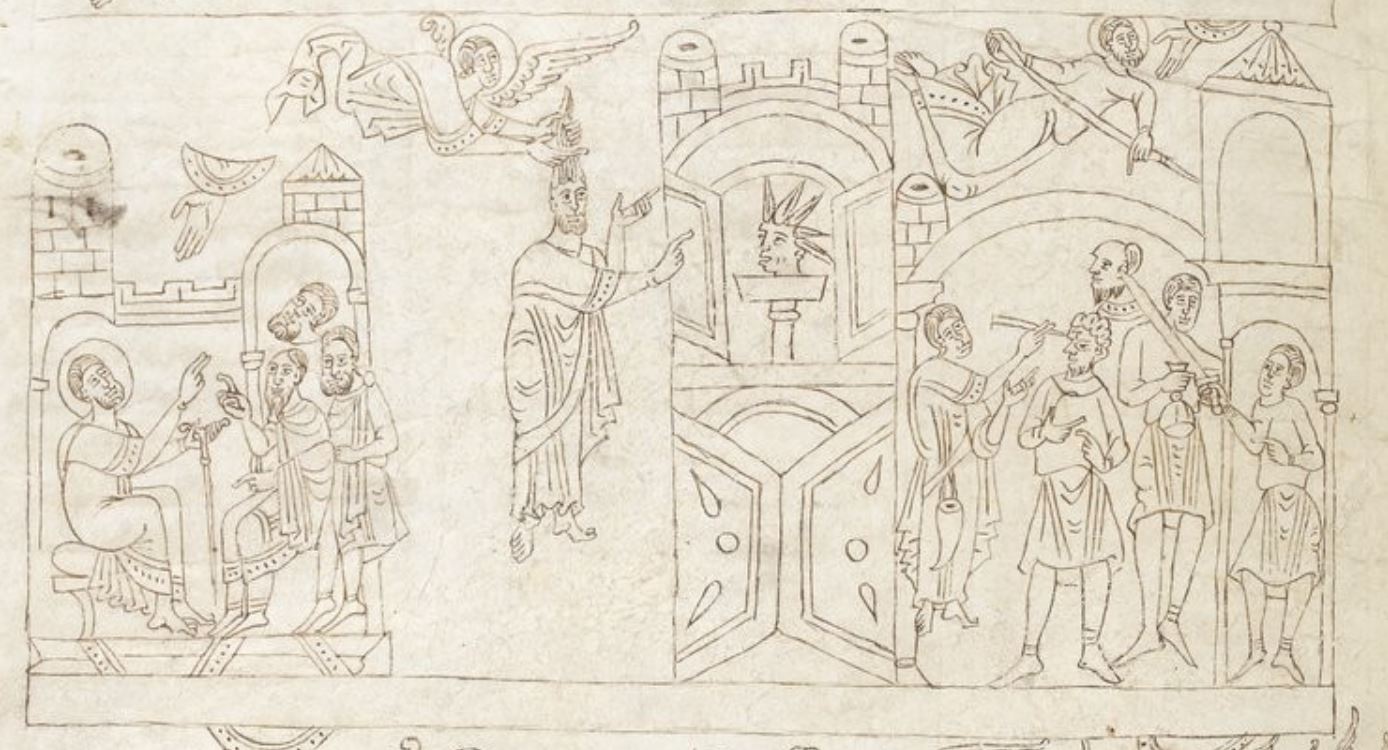

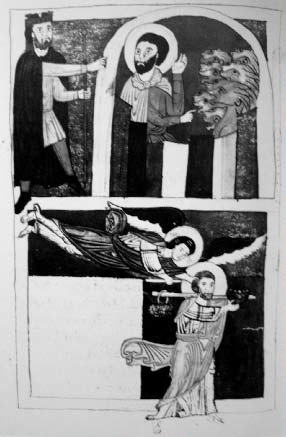

Abraham, Isaac et Jacob, fol 6r Histoire d’Ezéchiel, fol 258r

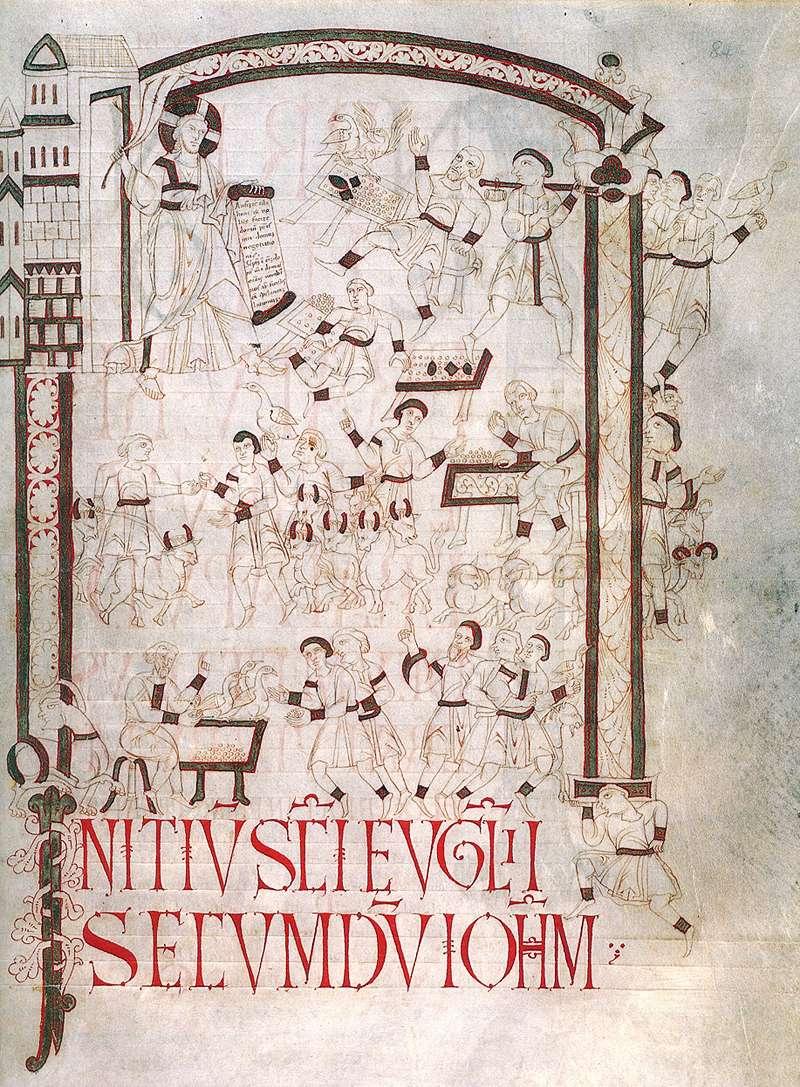

Histoire d’Ezéchiel, fol 258r Histoire d’Ezéchiel

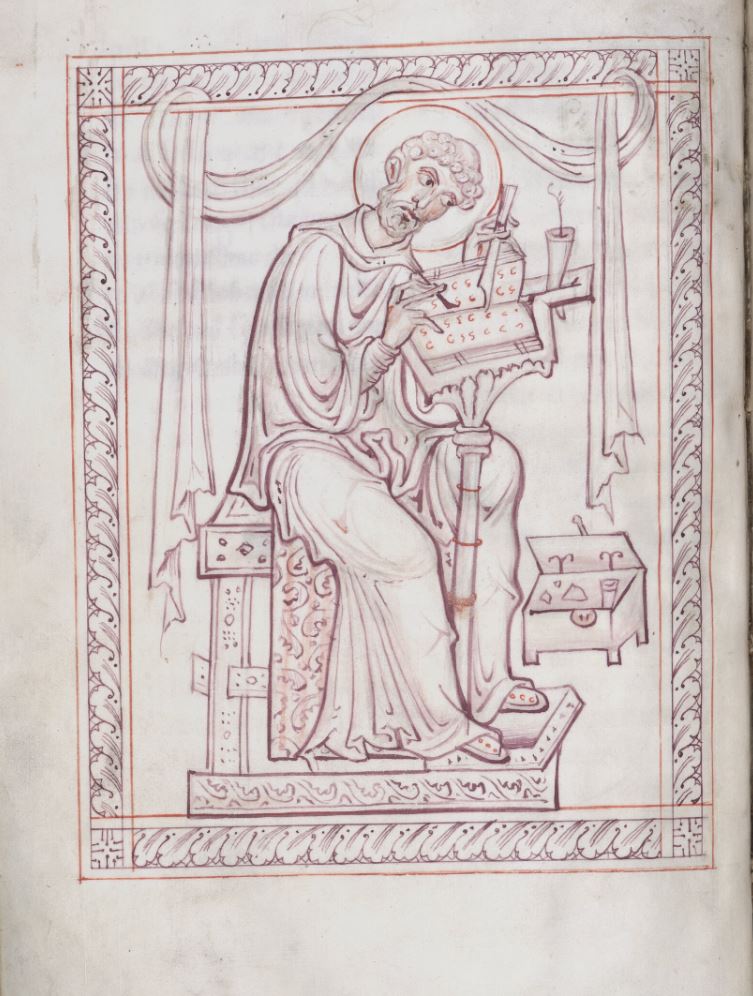

Histoire d’Ezéchiel Saint Marc

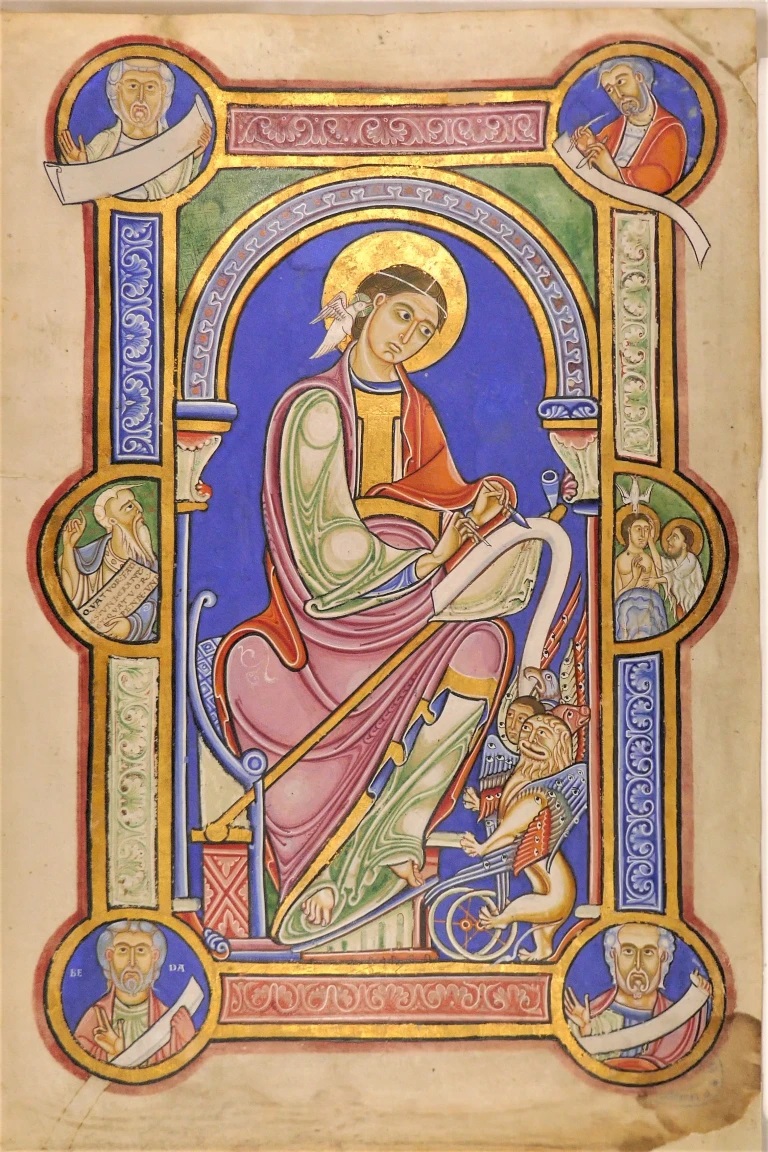

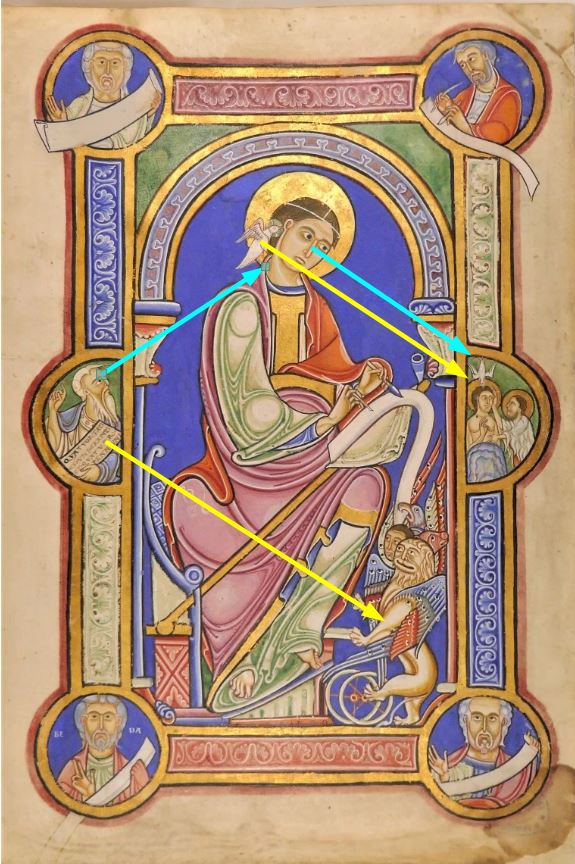

Saint Marc

Saint Jean

Saint Jean

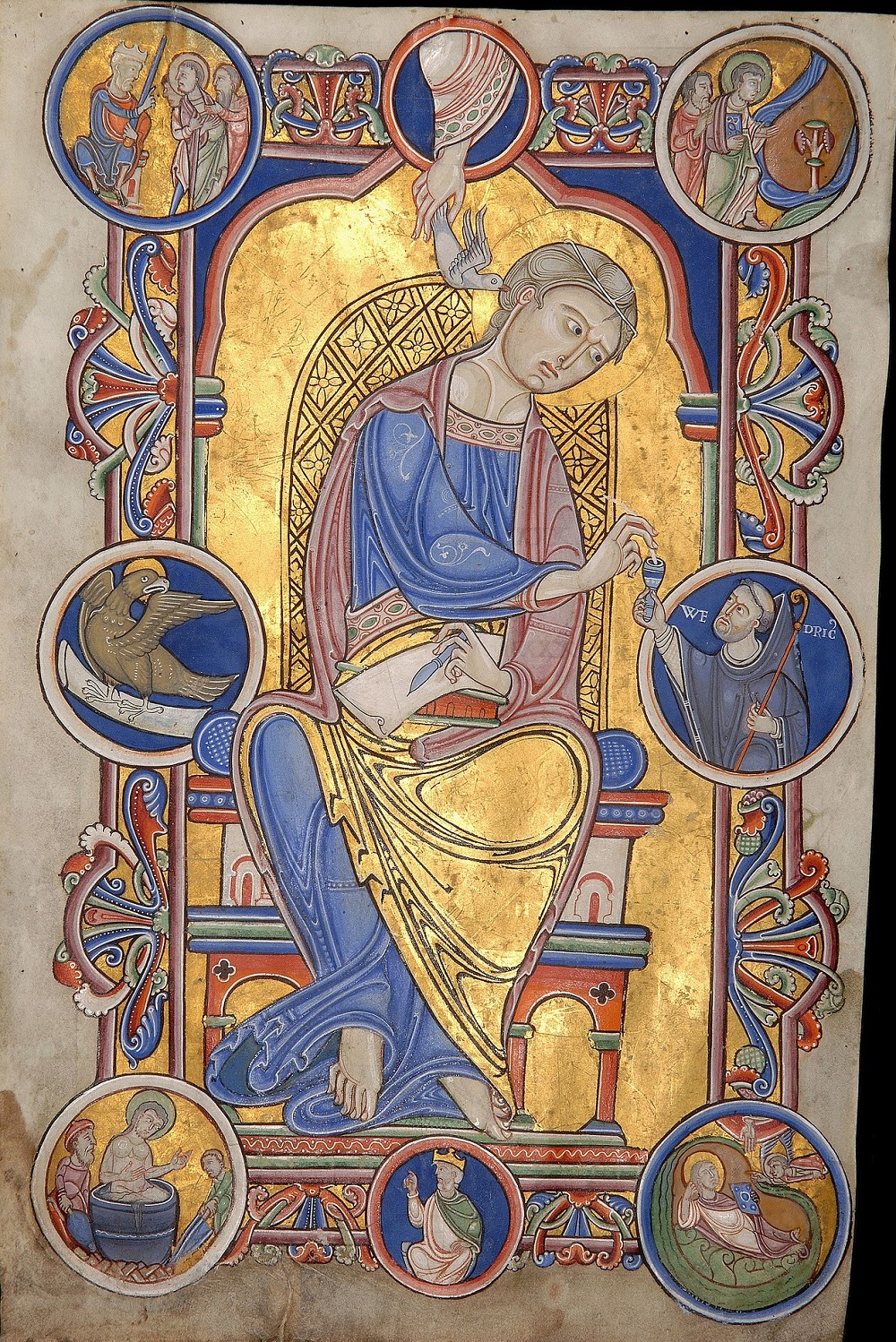

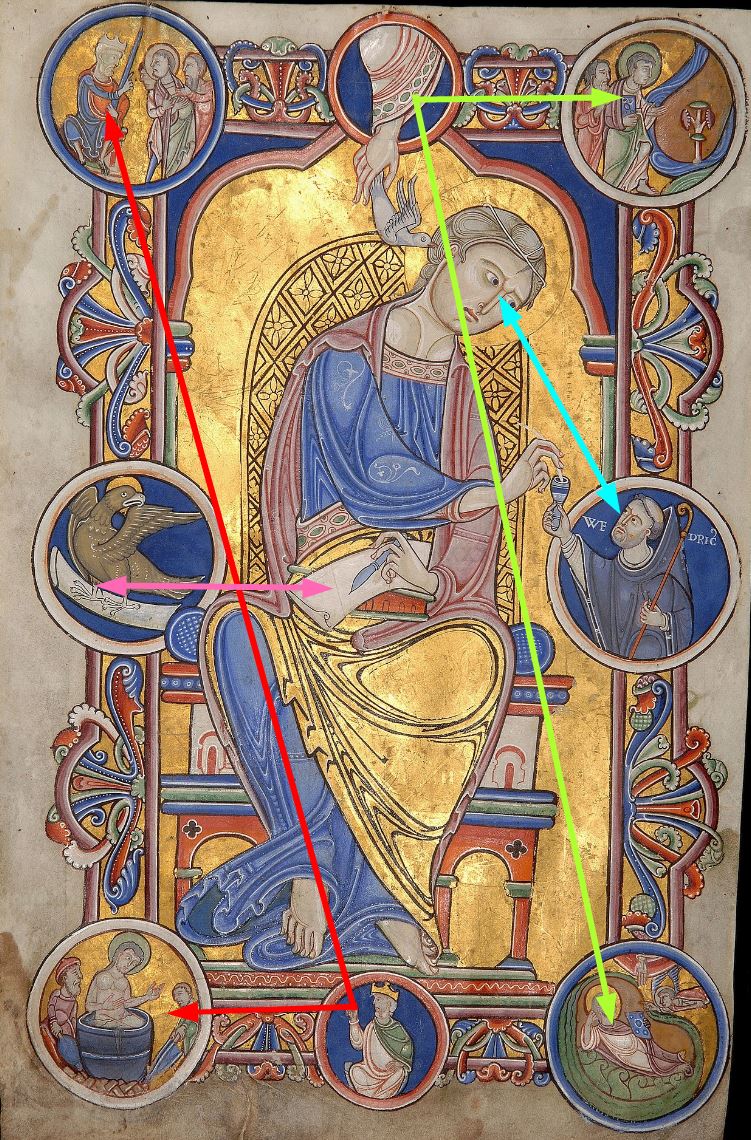

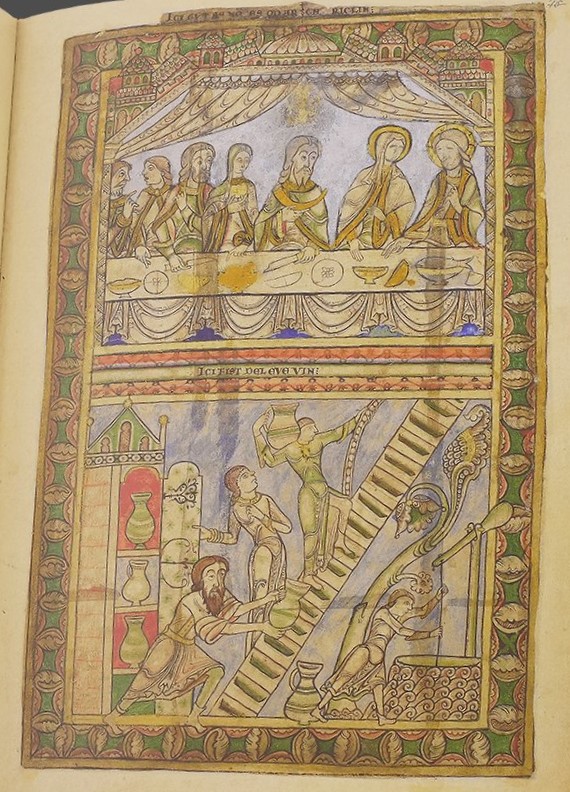

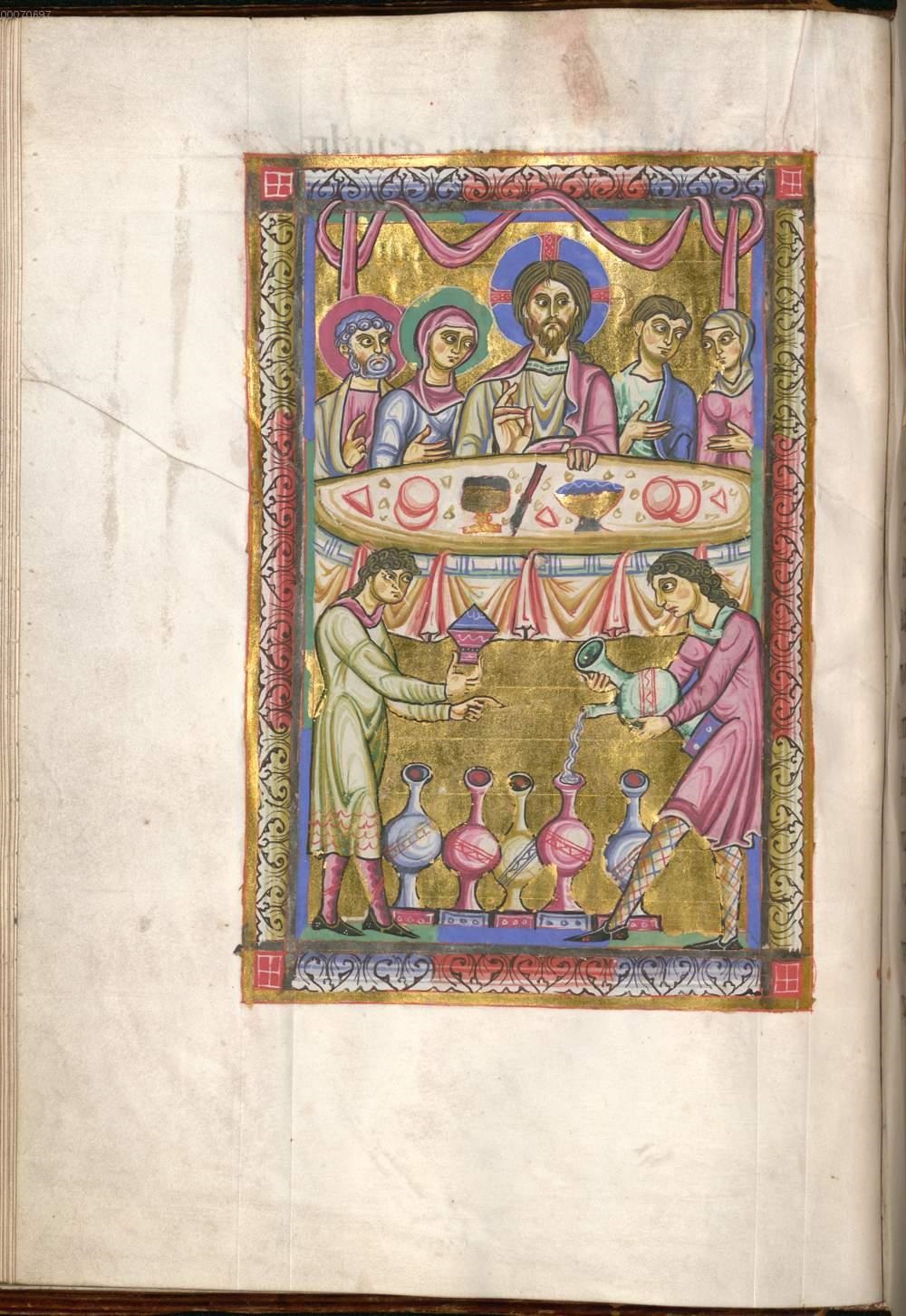

Les noces de Cana, fol 17r

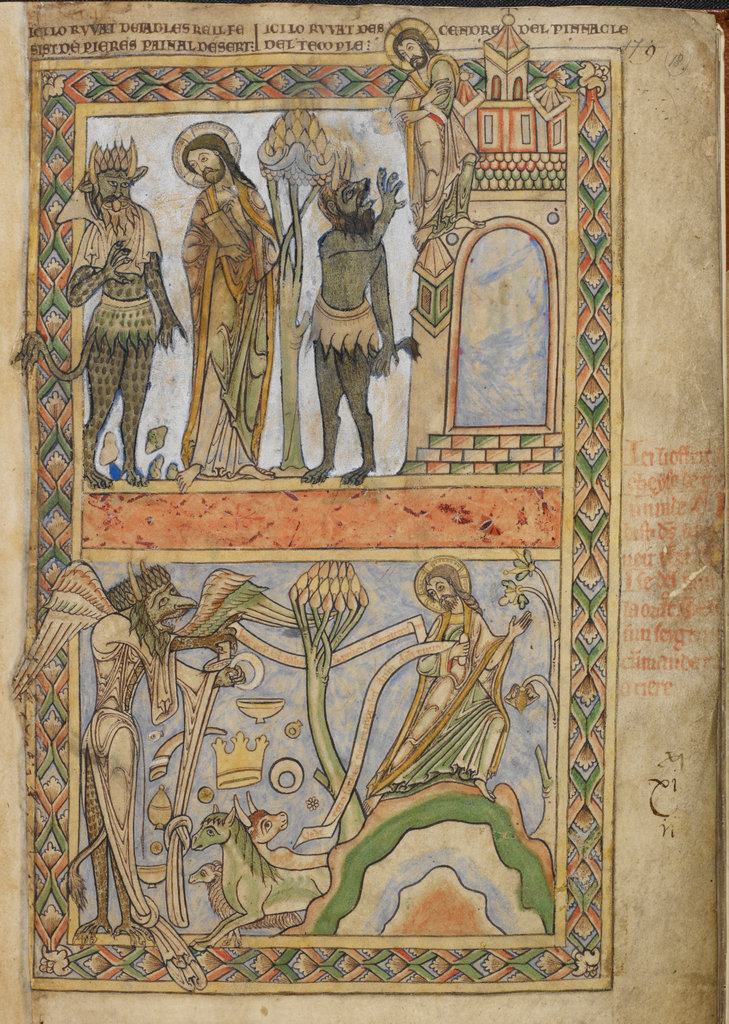

Les noces de Cana, fol 17r Les trois tentations du Christ, fol 18r

Les trois tentations du Christ, fol 18r L’Ange fermant la porte des Enfers, fol 39r

L’Ange fermant la porte des Enfers, fol 39r L’Ascension et la Pentecôte, fol 27v 28r

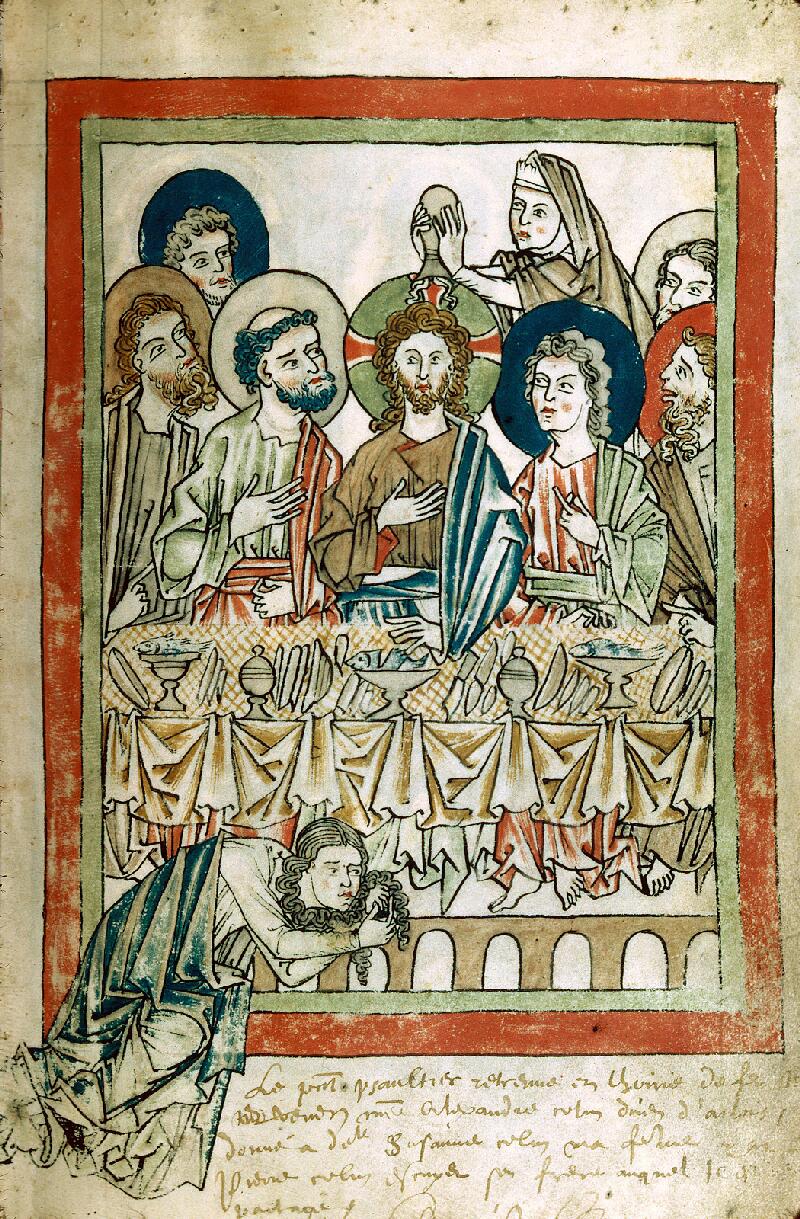

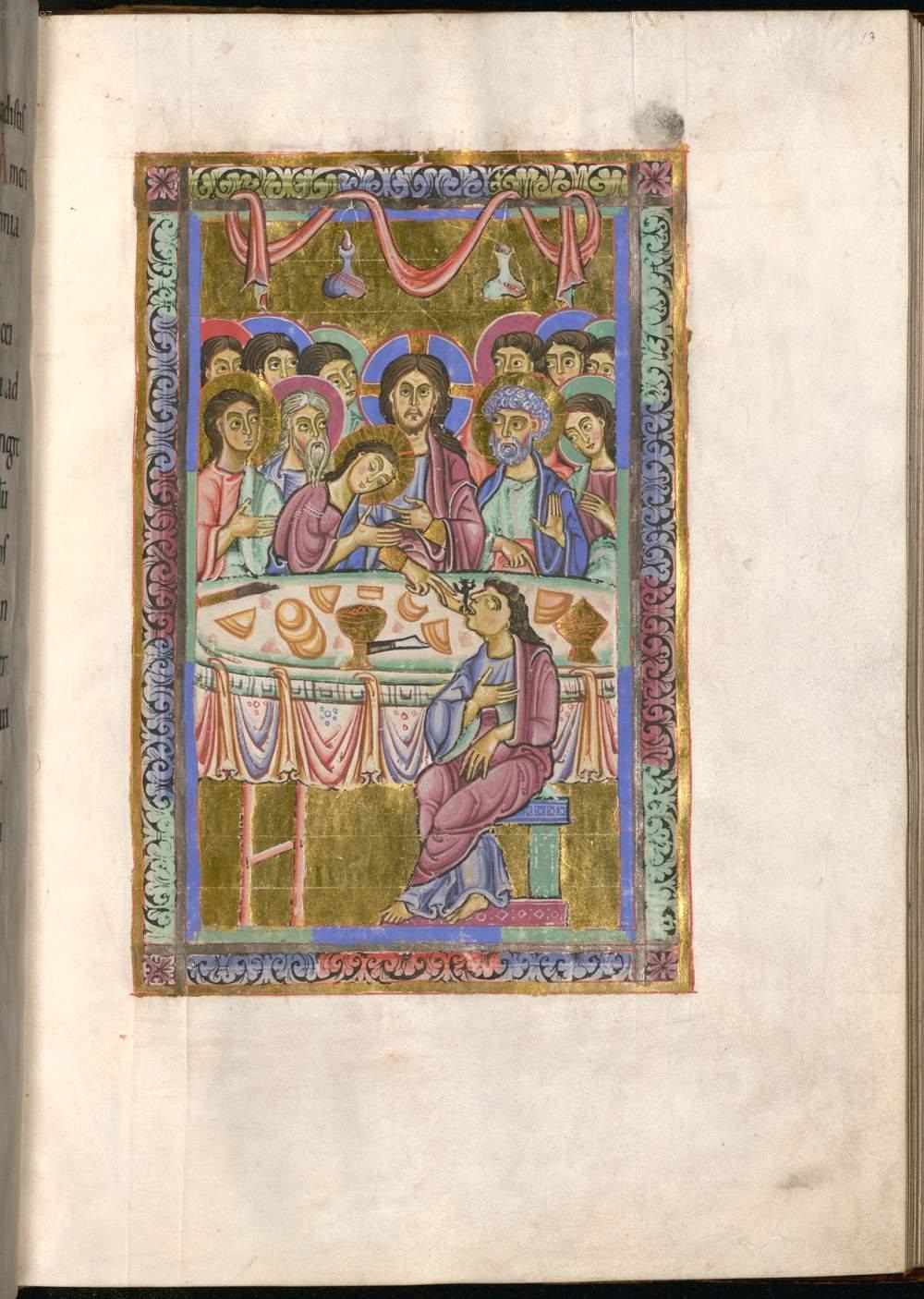

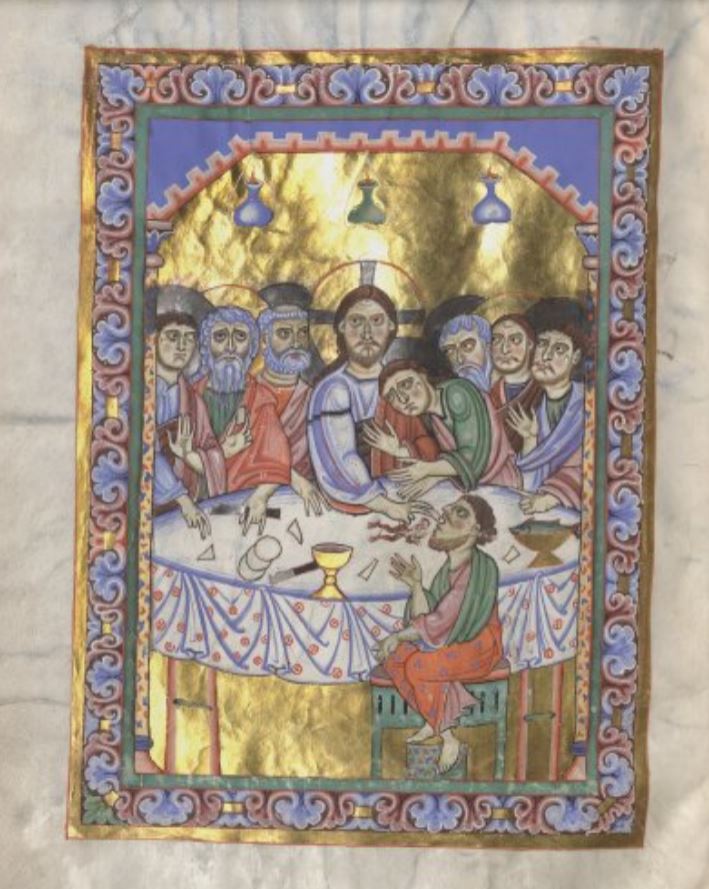

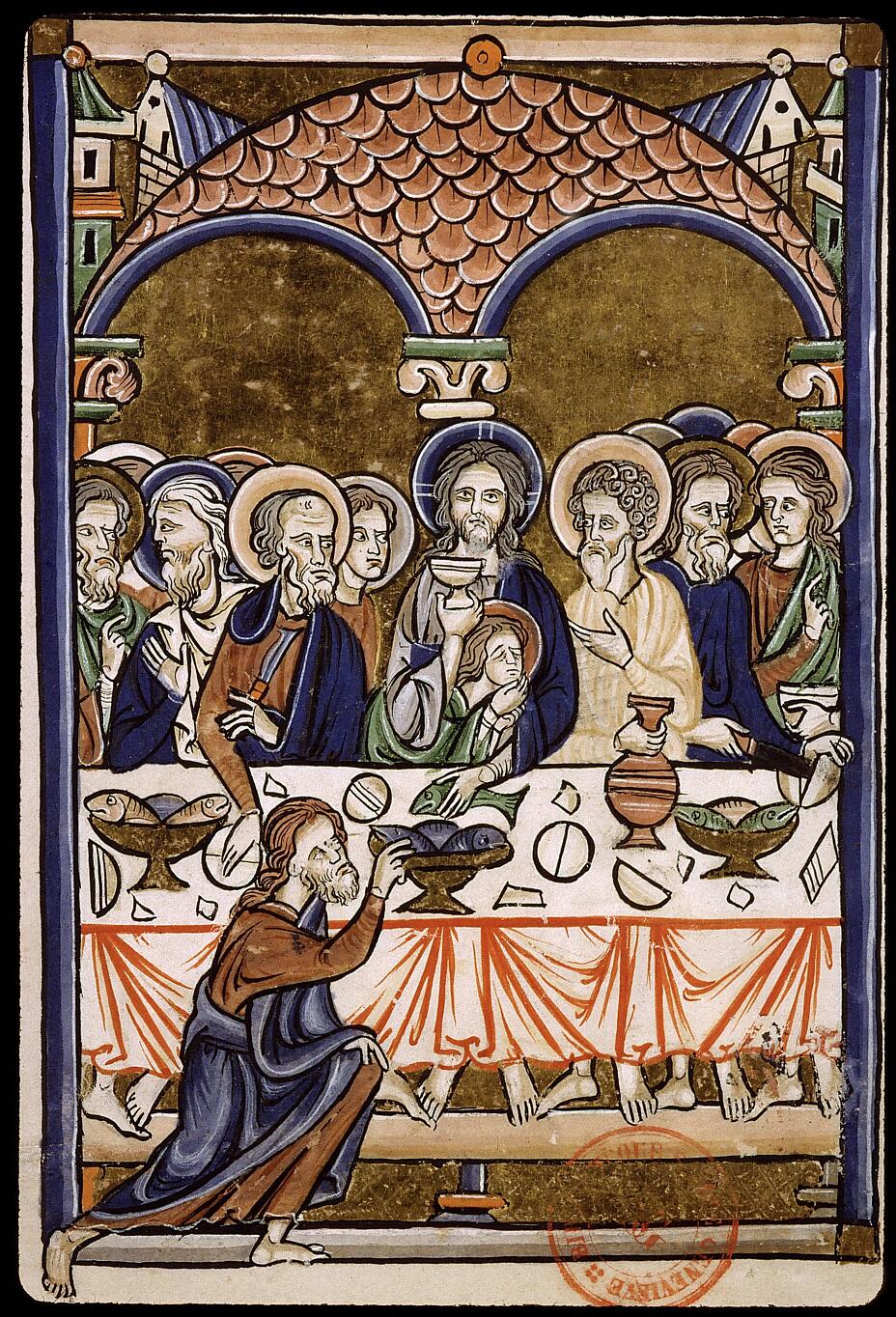

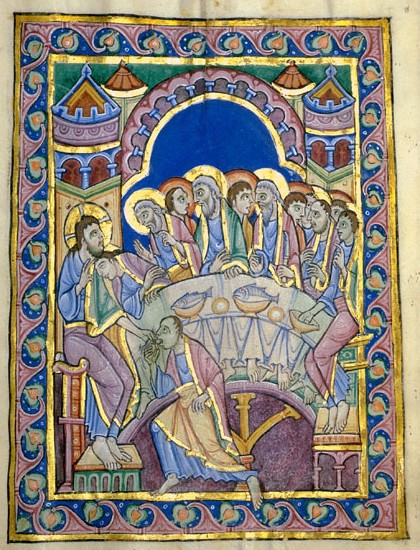

L’Ascension et la Pentecôte, fol 27v 28r La Cène et la Trahison de Judas, fol 23r

La Cène et la Trahison de Judas, fol 23r L’Ascension et la Pentecôte, fol 28v

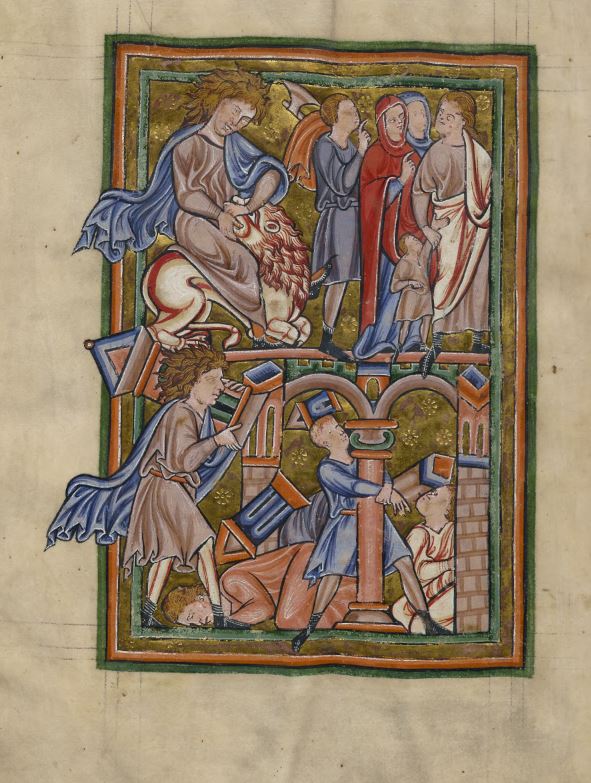

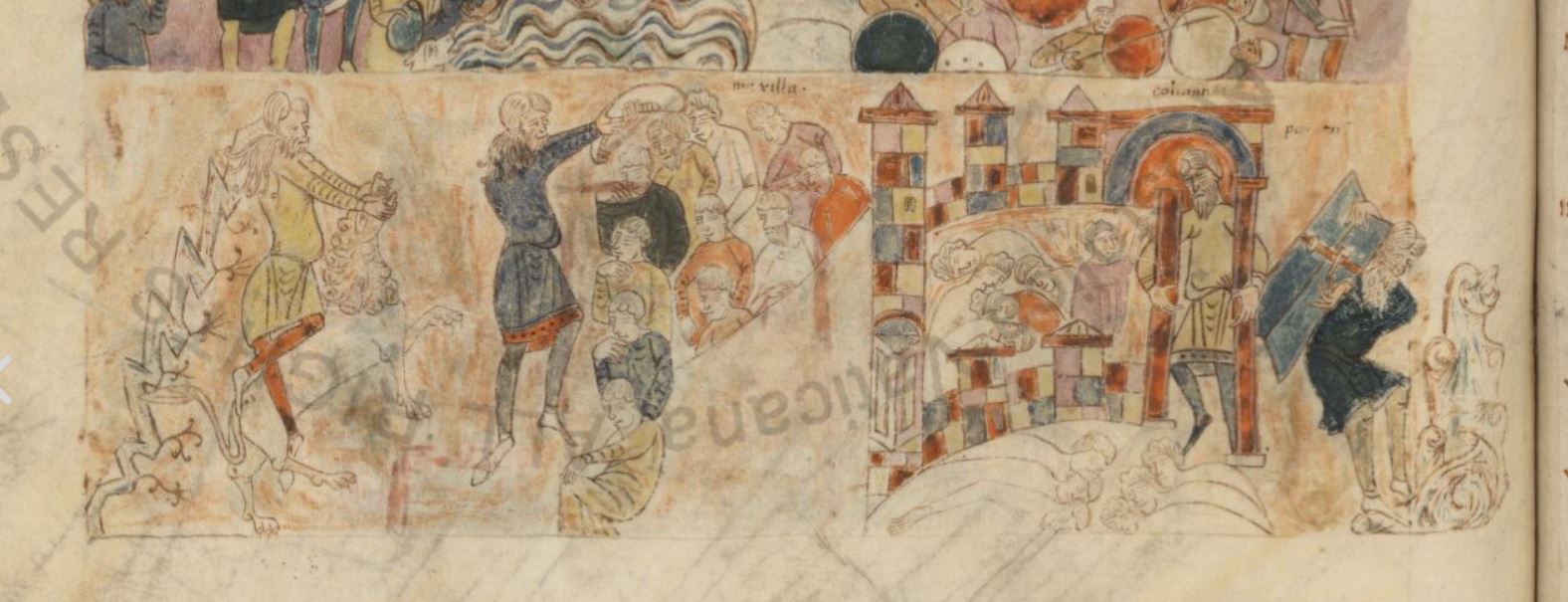

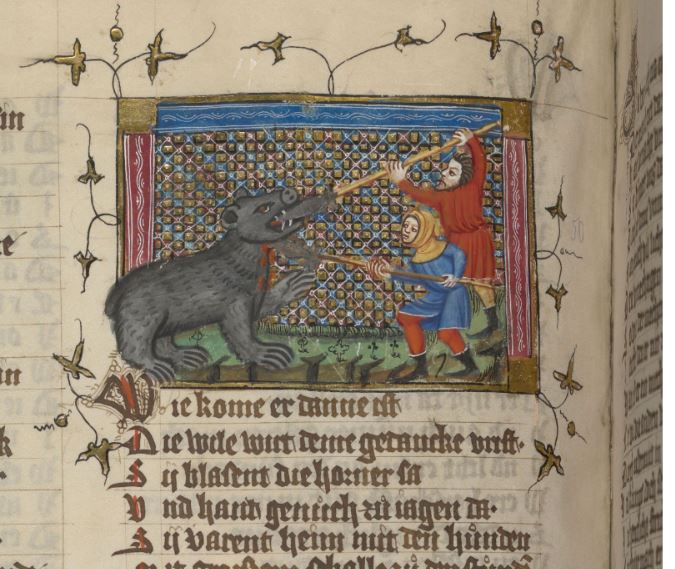

L’Ascension et la Pentecôte, fol 28v Histoire de Samson, fol 14v

Histoire de Samson, fol 14v Après la Résurrection, fol 26v 27r

Après la Résurrection, fol 26v 27r

Saint Marc, 969, Gero-Codex (Reichenau), Darmstadt University Hs 1948 fol 2v

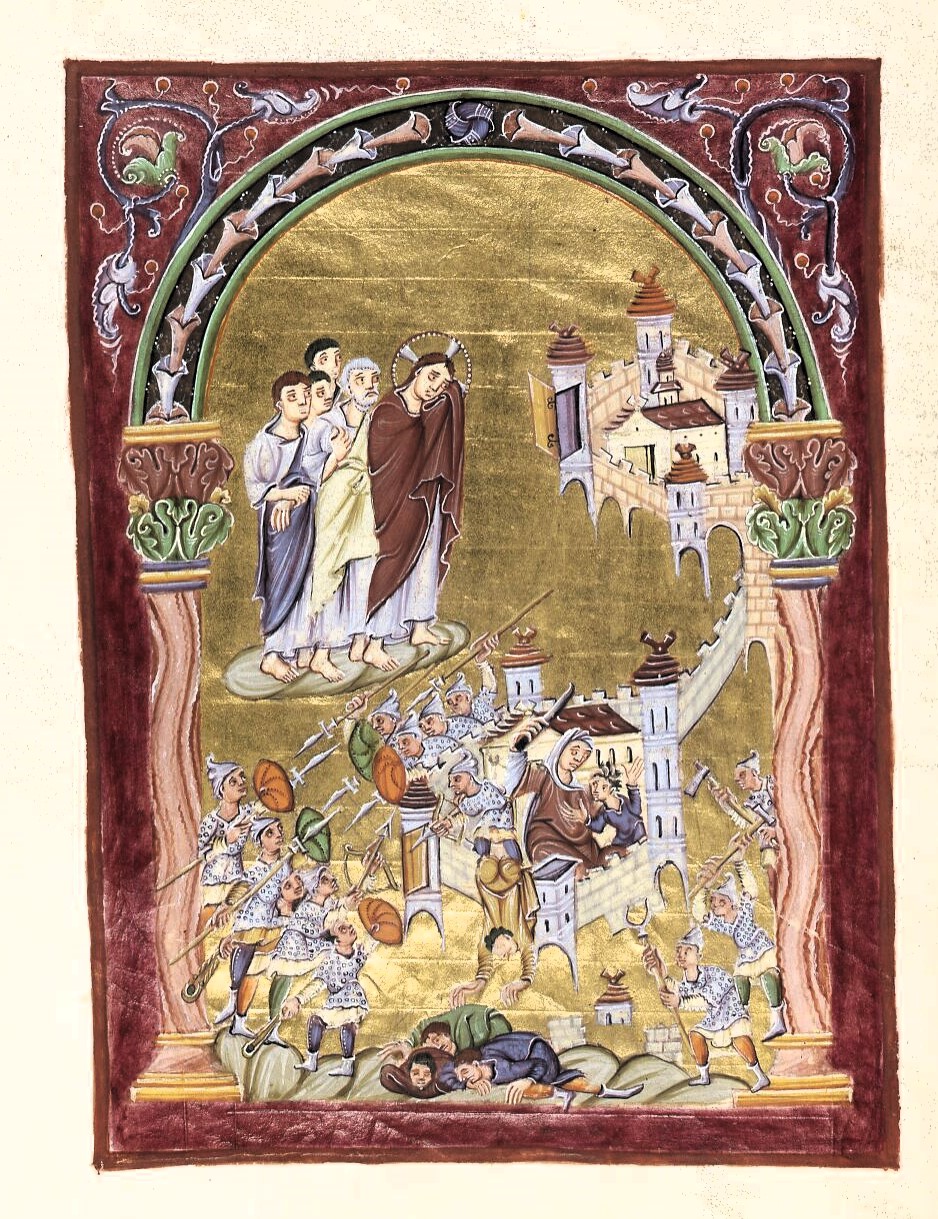

Saint Marc, 969, Gero-Codex (Reichenau), Darmstadt University Hs 1948 fol 2v Le Christ pleurant sur Jérusalem, 997-1000 Evangéliaire d’ Otto III, BSB Clm 4453 p 82

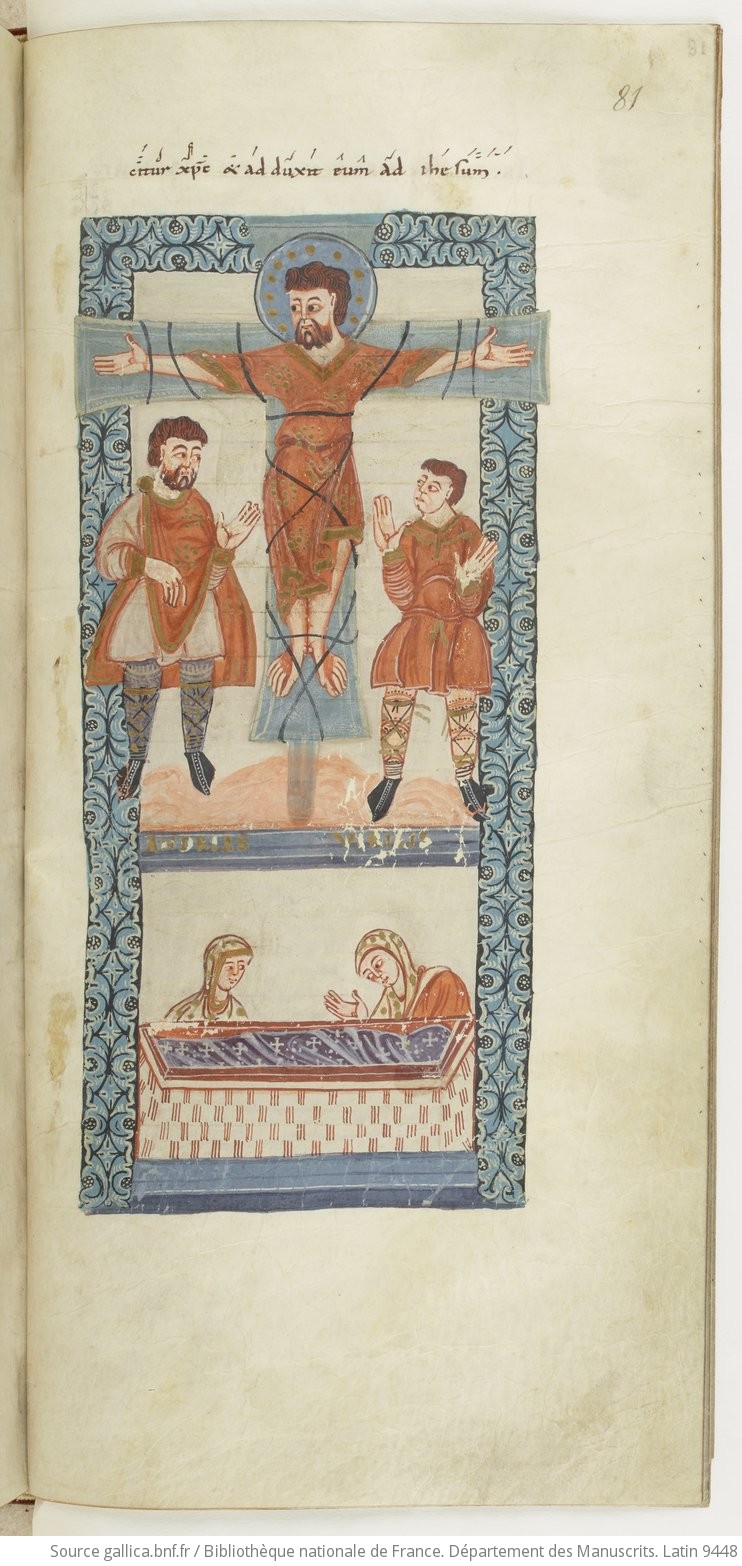

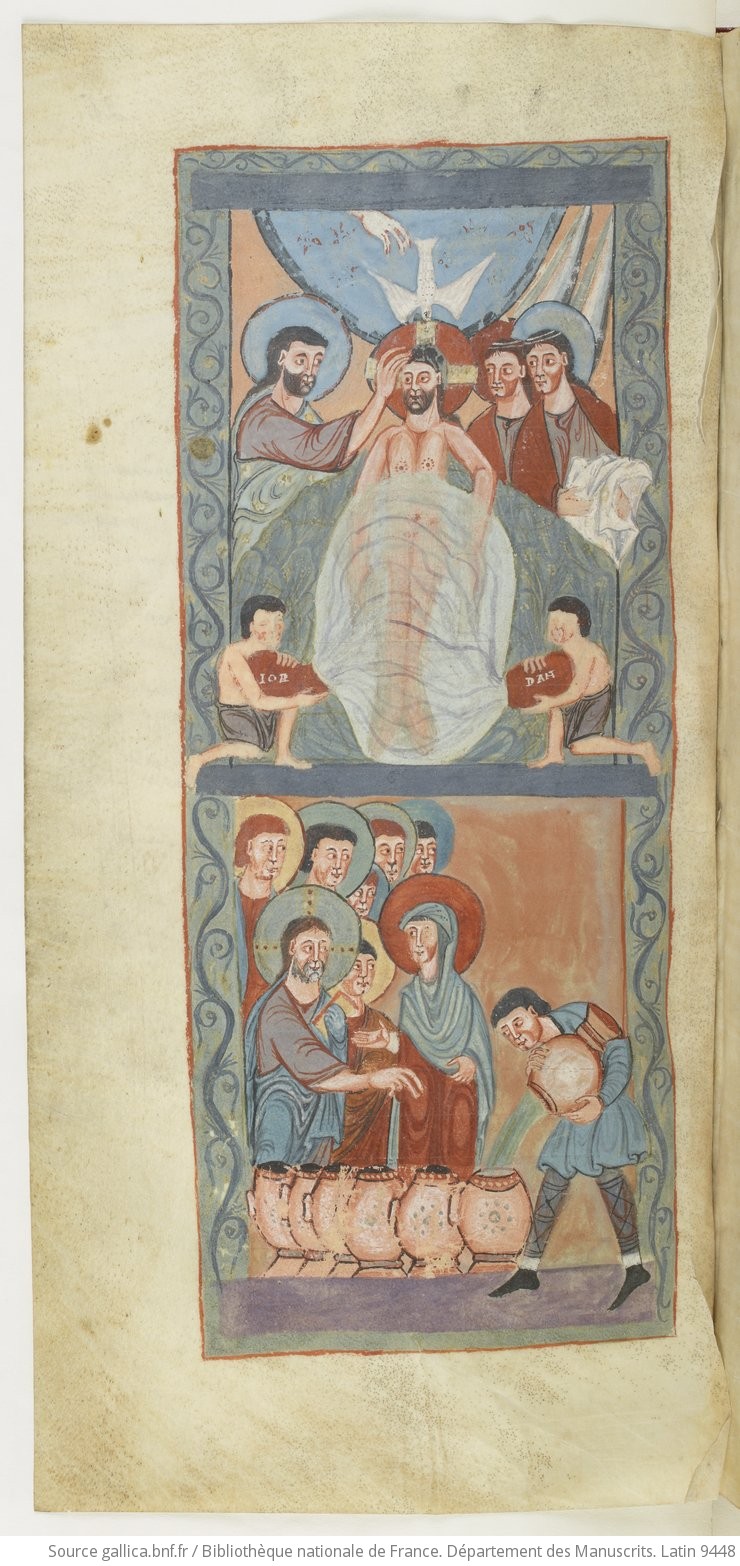

Le Christ pleurant sur Jérusalem, 997-1000 Evangéliaire d’ Otto III, BSB Clm 4453 p 82 975-1000, Graduel de l’abbaye de Prüm, BnF MS Lat. 9448 fol 81r

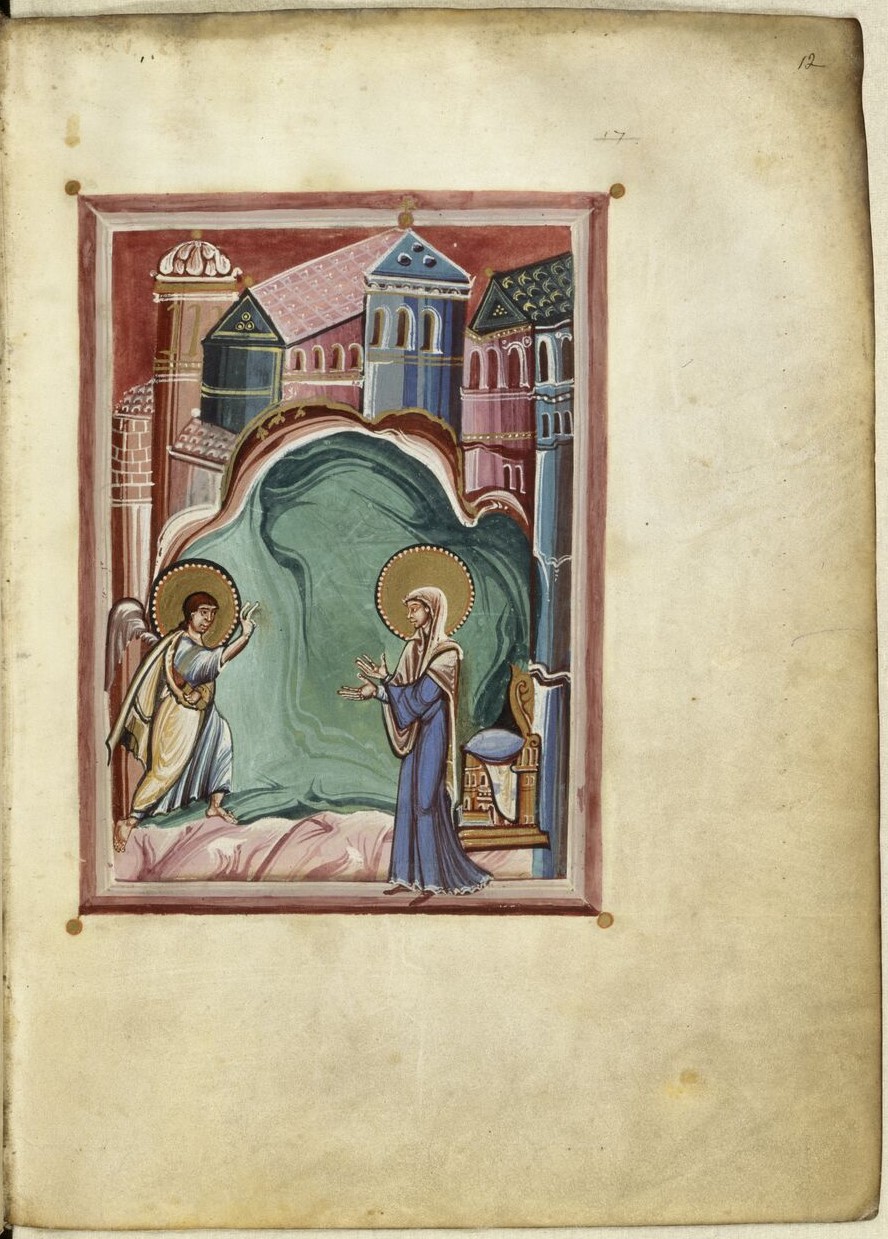

975-1000, Graduel de l’abbaye de Prüm, BnF MS Lat. 9448 fol 81r Vers 975, Göttinger Sakramentar aus Fulda 2 Cod. Ms. theol. fol. 231 Cim, fol. 116r

Vers 975, Göttinger Sakramentar aus Fulda 2 Cod. Ms. theol. fol. 231 Cim, fol. 116r 990-1000, Sacramentaire de Saint Géréon de Cologne, BNF Latin 817 fol 12r

990-1000, Sacramentaire de Saint Géréon de Cologne, BNF Latin 817 fol 12r 1000-20, Hitda-Codex, Darmstadt ULB Cod. 1640 fol 20r

1000-20, Hitda-Codex, Darmstadt ULB Cod. 1640 fol 20r 990-1000, Sacramentaire de Saint Géréon de Cologne, BNF Latin 817 fol 11v

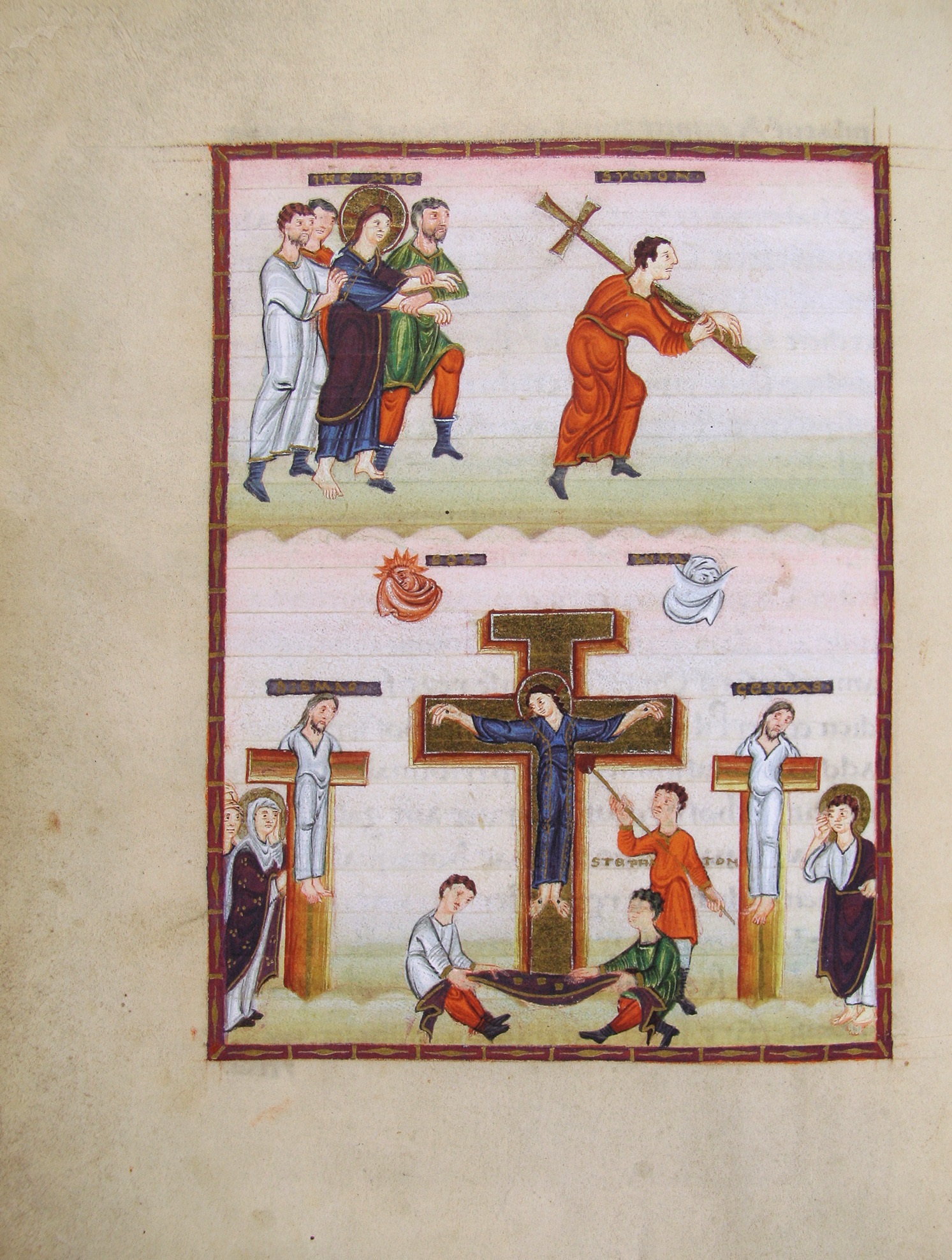

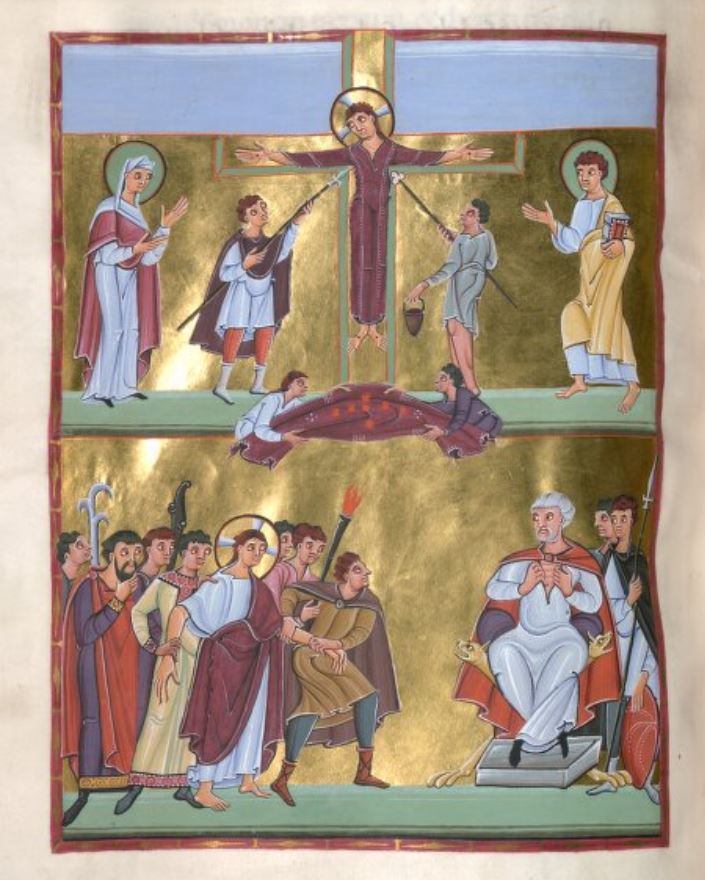

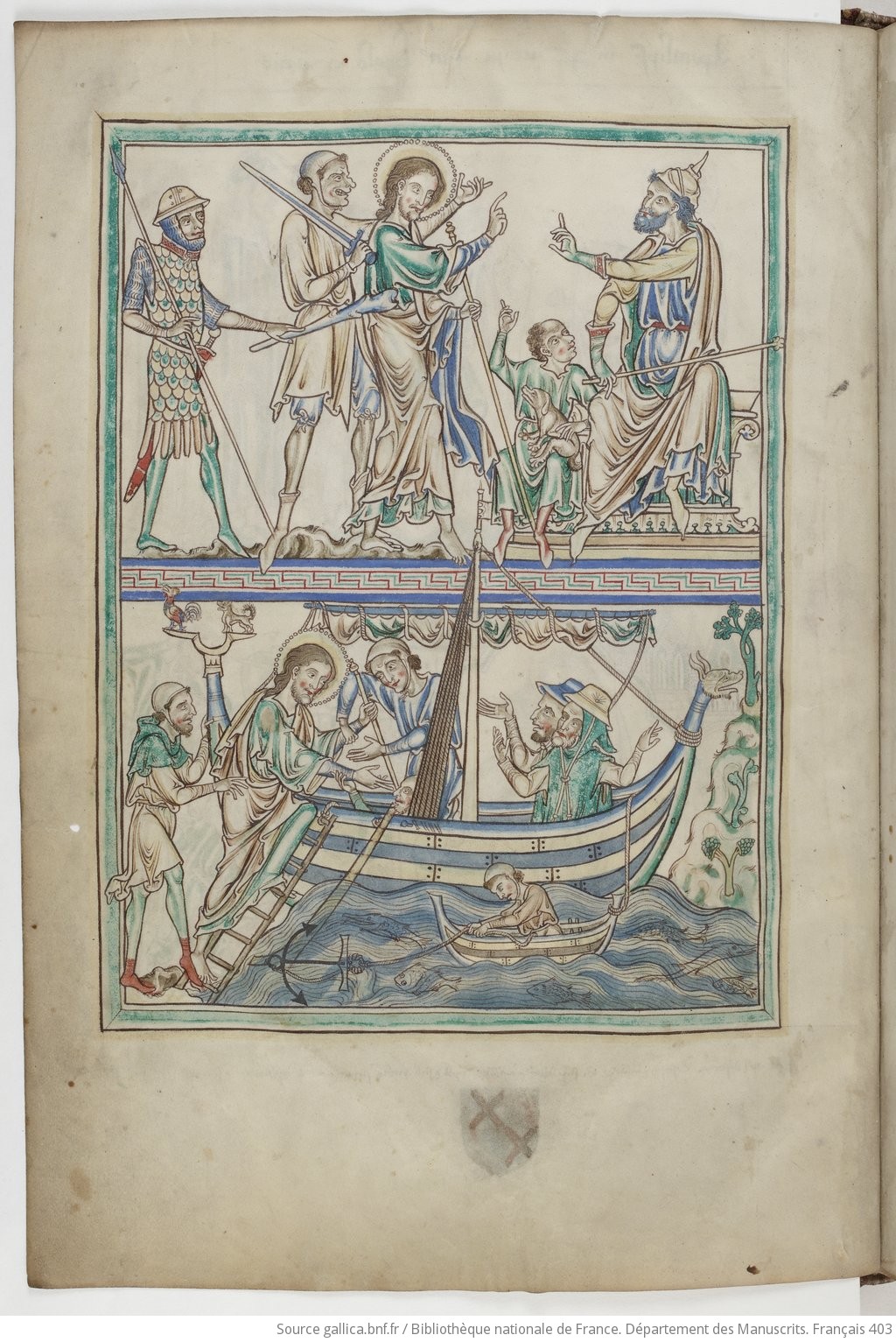

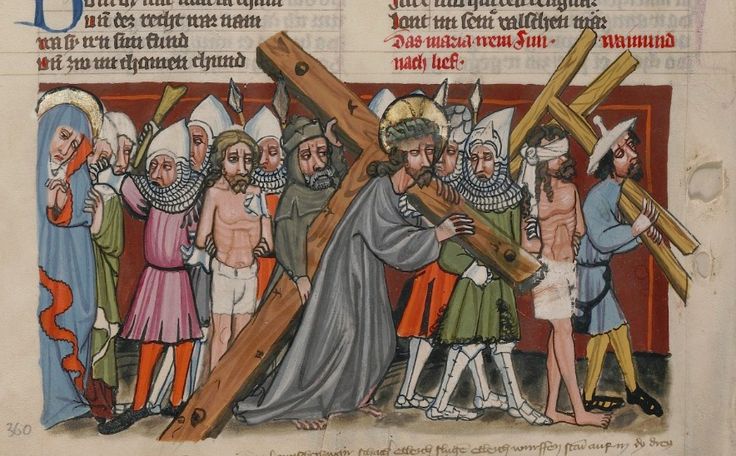

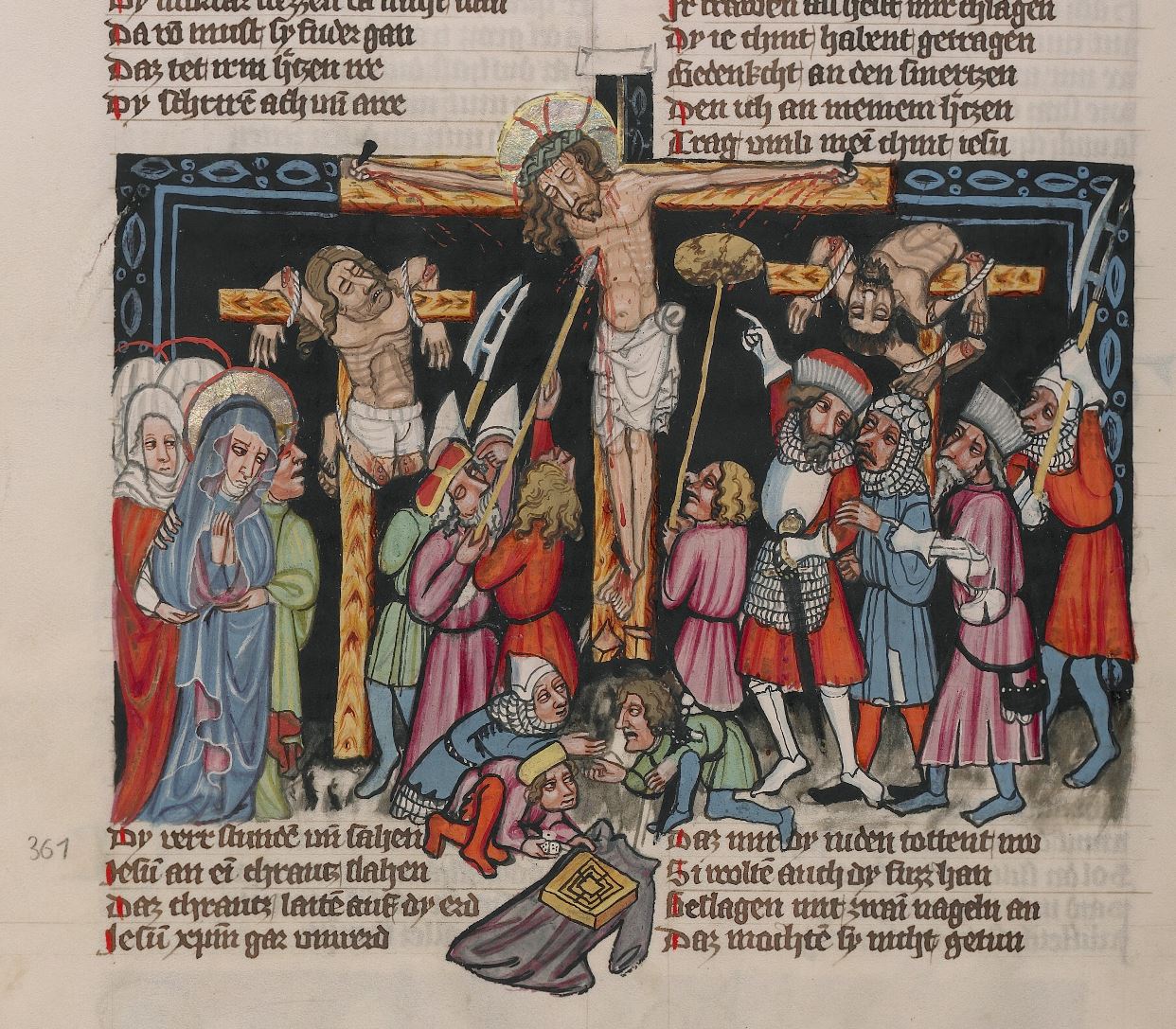

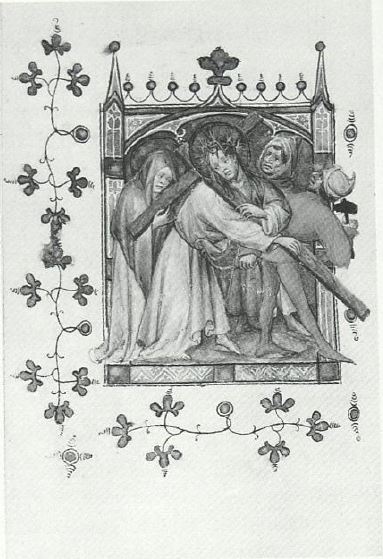

990-1000, Sacramentaire de Saint Géréon de Cologne, BNF Latin 817 fol 11v Portement de croix et Crucifixion

Portement de croix et Crucifixion

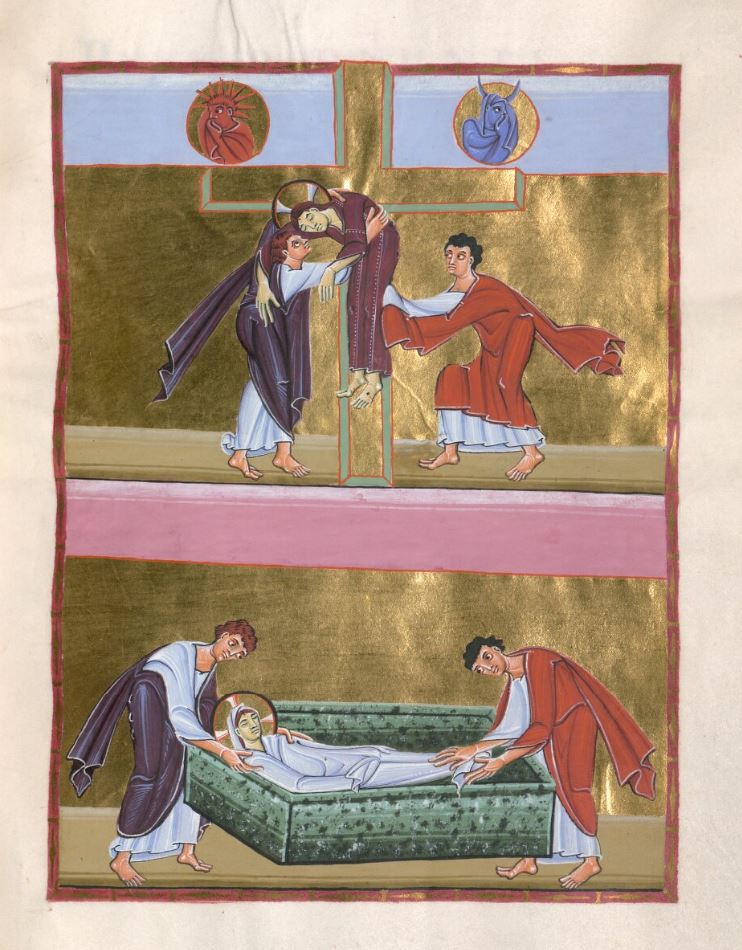

La Crucifixion, fol 251r

La Crucifixion, fol 251r Crucifixion, Comparution devant Caïphe, fol 107v

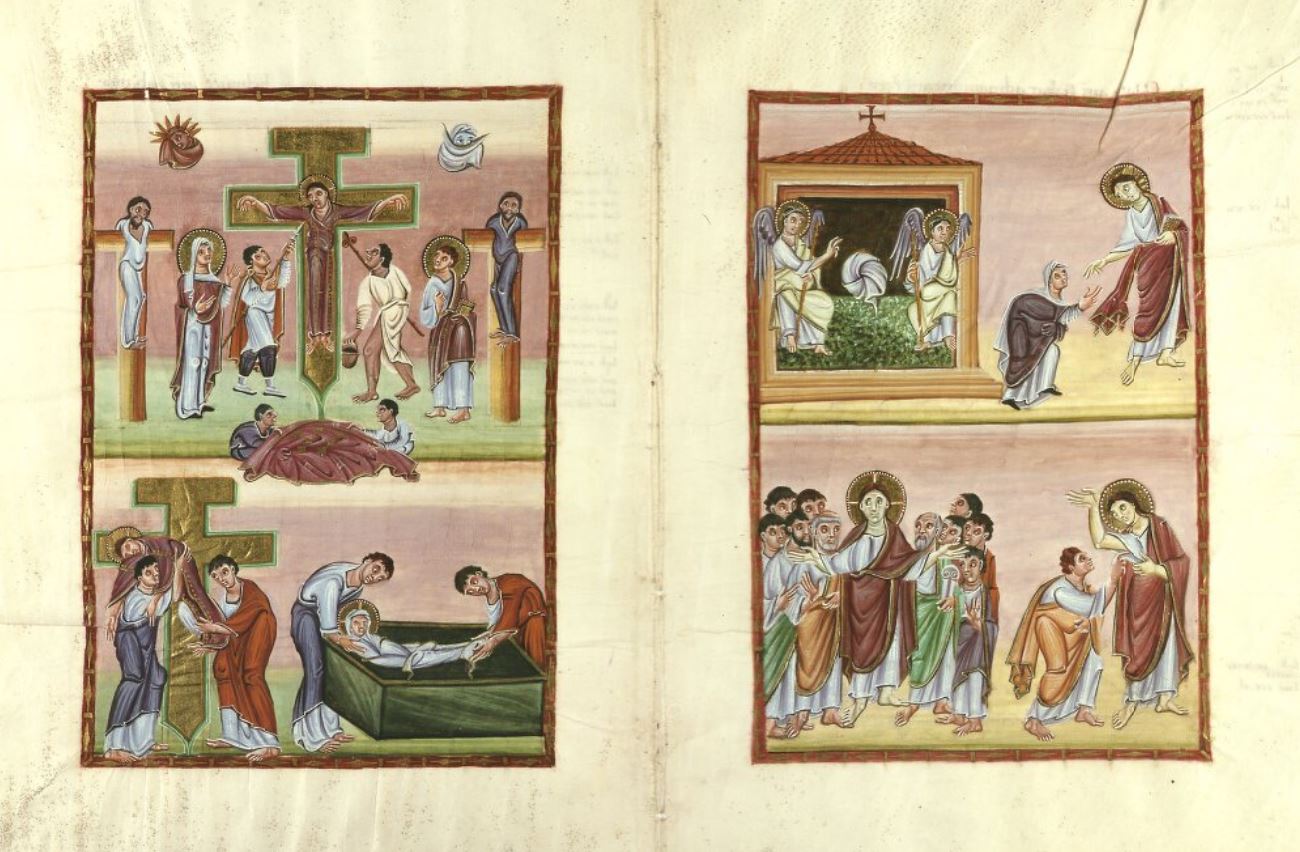

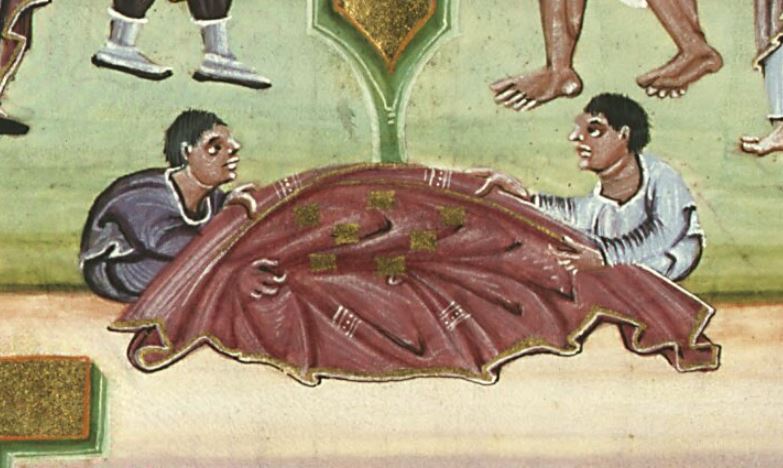

Crucifixion, Comparution devant Caïphe, fol 107v Déposition, Mise au tombeau , fol 108r

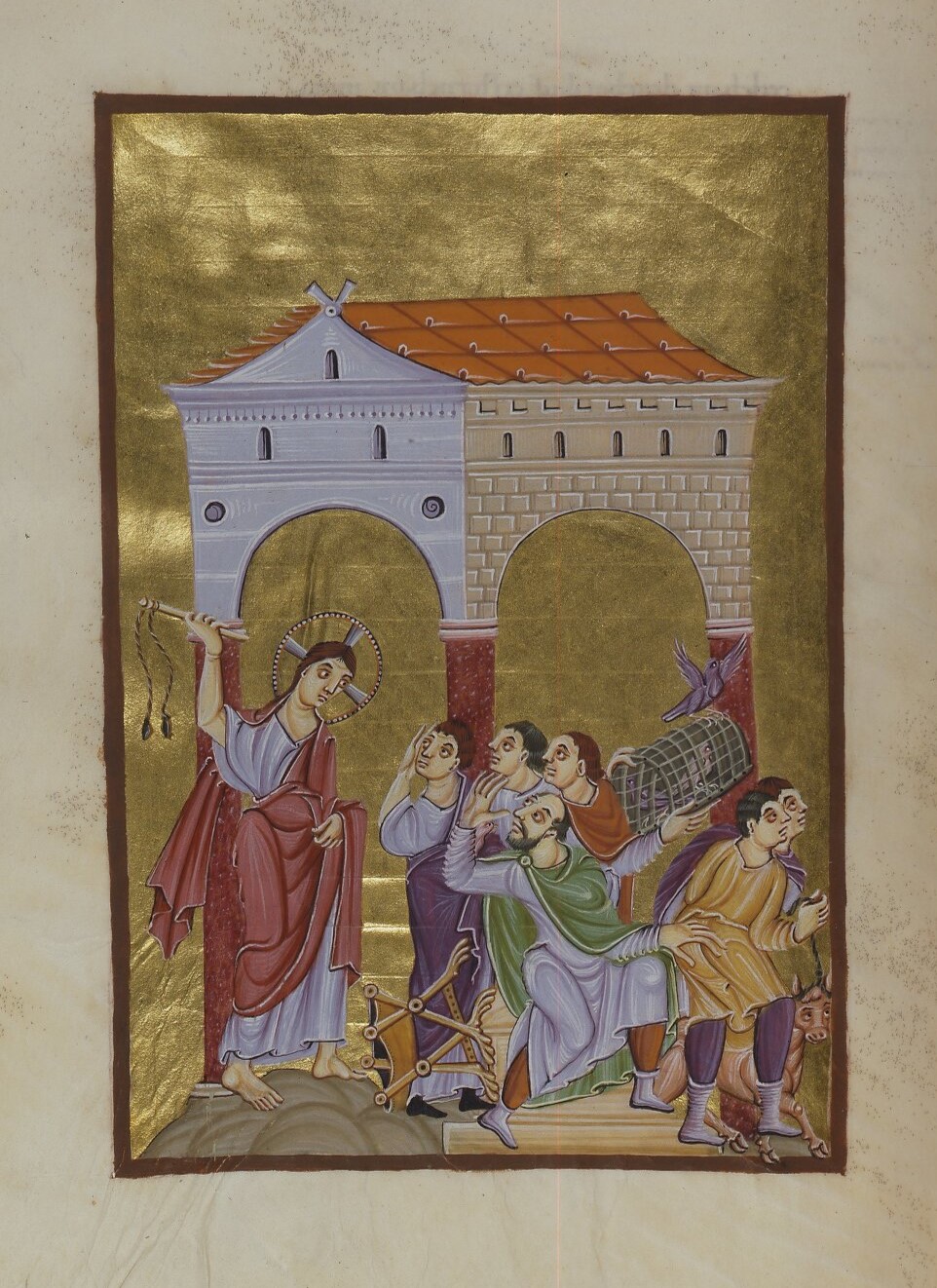

Déposition, Mise au tombeau , fol 108r Les marchands chassés du Temple, fol 120v

Les marchands chassés du Temple, fol 120v Adoration des Mages, fol 29r

Adoration des Mages, fol 29r Marie-Madeleine lavant les pieds du Christ, fol 156v

Marie-Madeleine lavant les pieds du Christ, fol 156v fol 17v

fol 17v fol 18r

fol 18r Le songe de Joseph

Le songe de Joseph

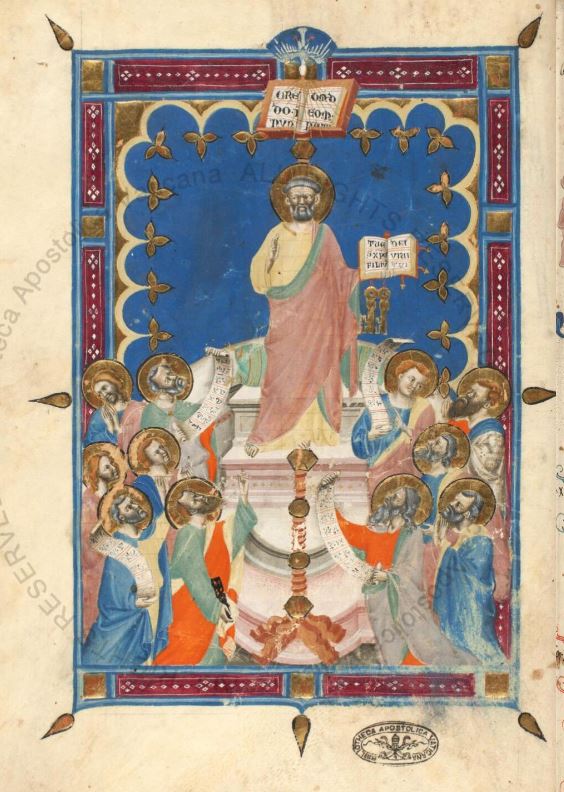

Majestas Dei, p 32

Majestas Dei, p 32

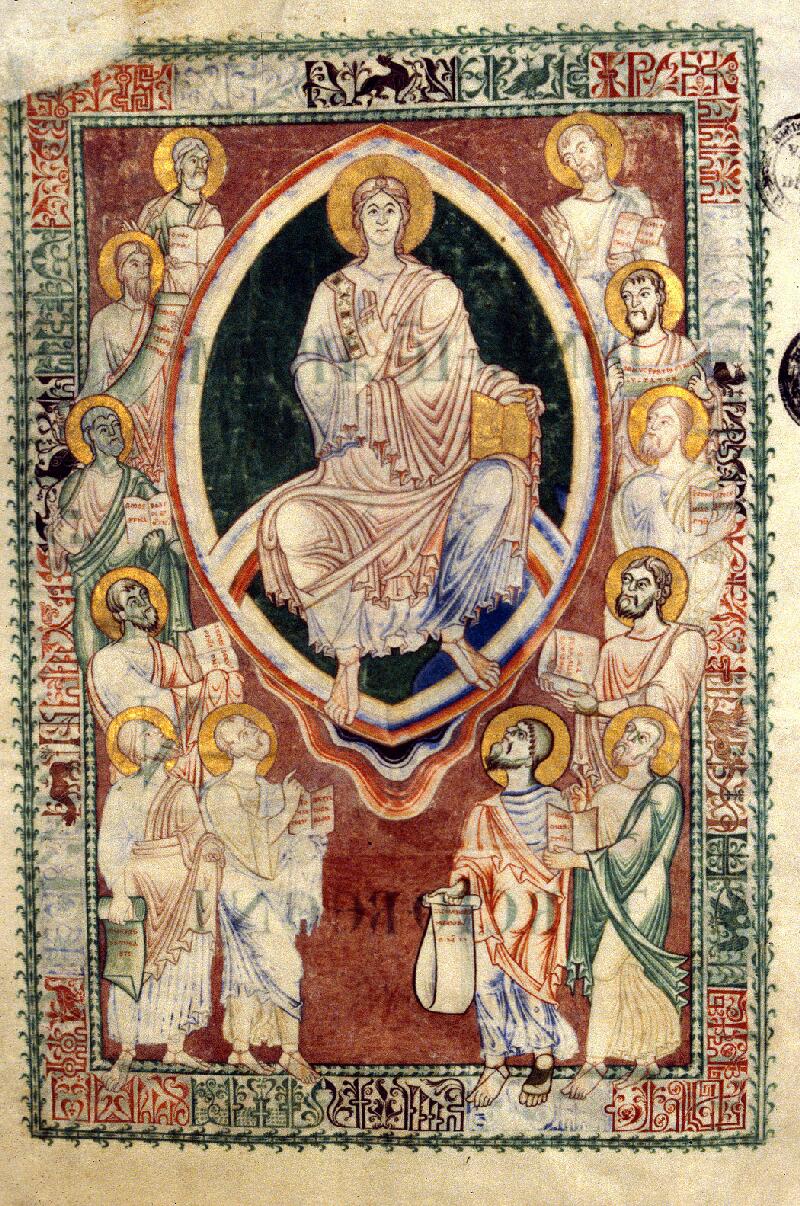

960, Bible de Leon, Basilique de san Isidoro, Cod 2 fol 50r

960, Bible de Leon, Basilique de san Isidoro, Cod 2 fol 50r 1180-1220, Bible de San Millan, Real academia Madrid RAH cod 2 fol 58v

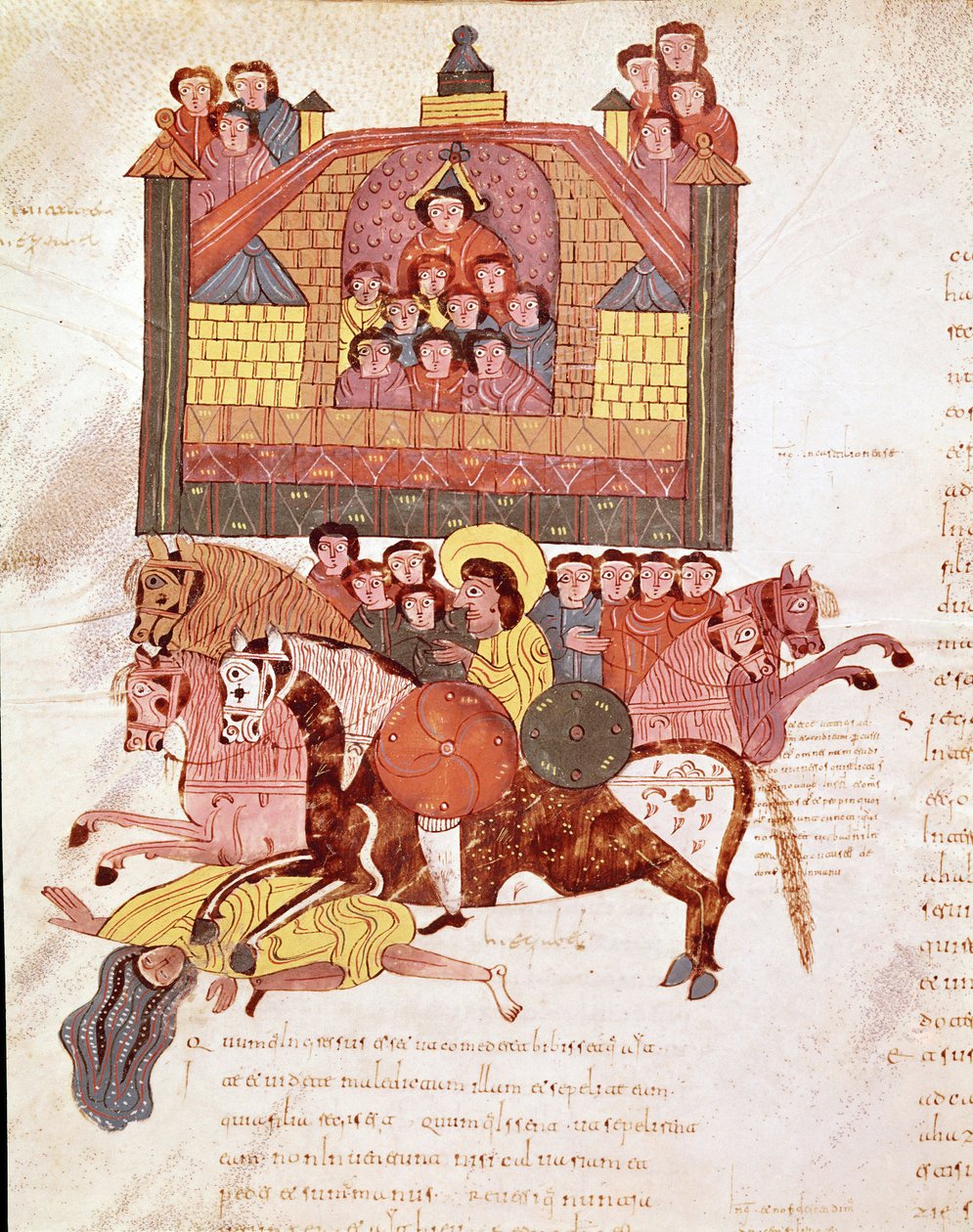

1180-1220, Bible de San Millan, Real academia Madrid RAH cod 2 fol 58v Mort de la reine Jézébel, fol 150v

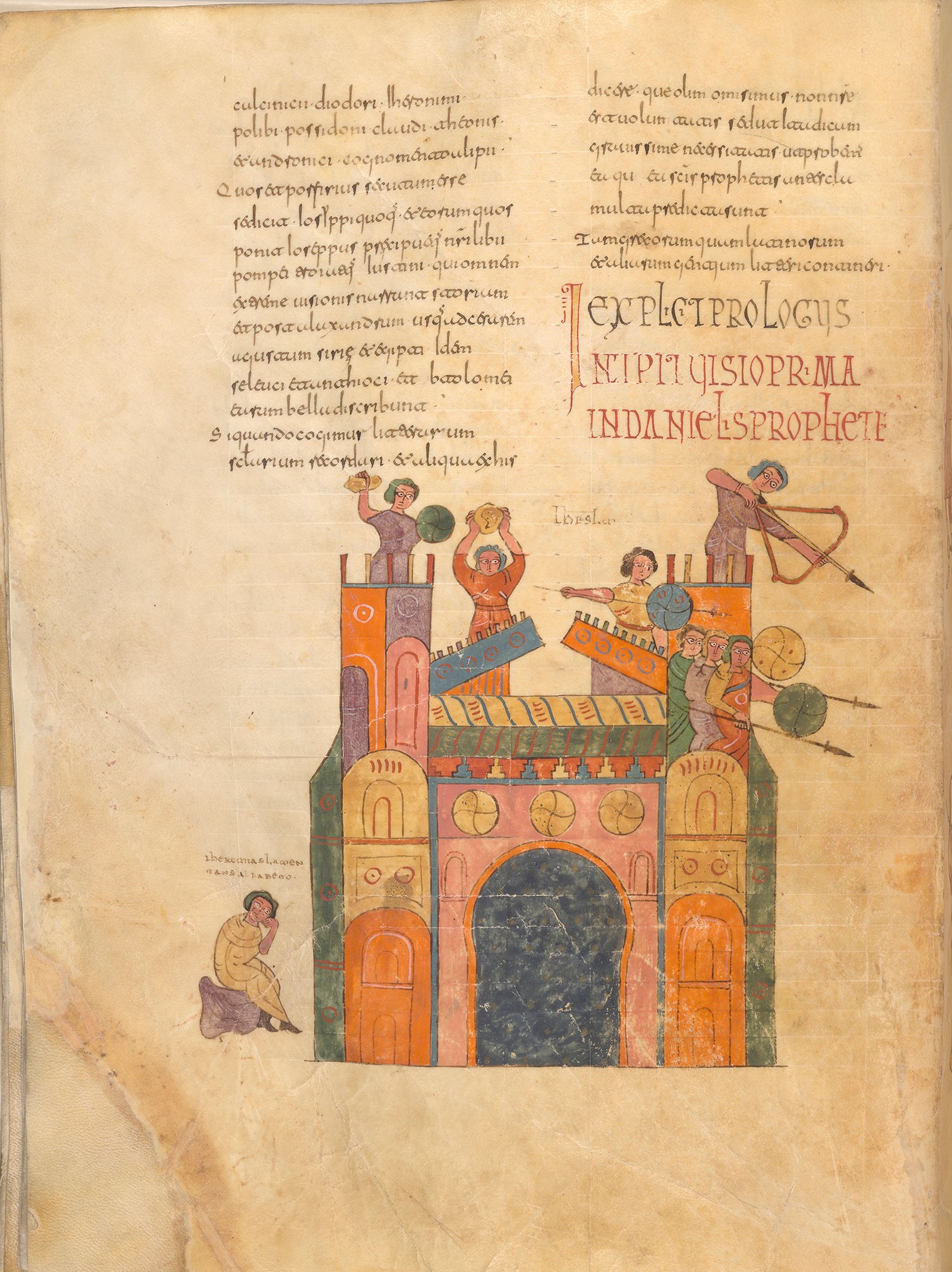

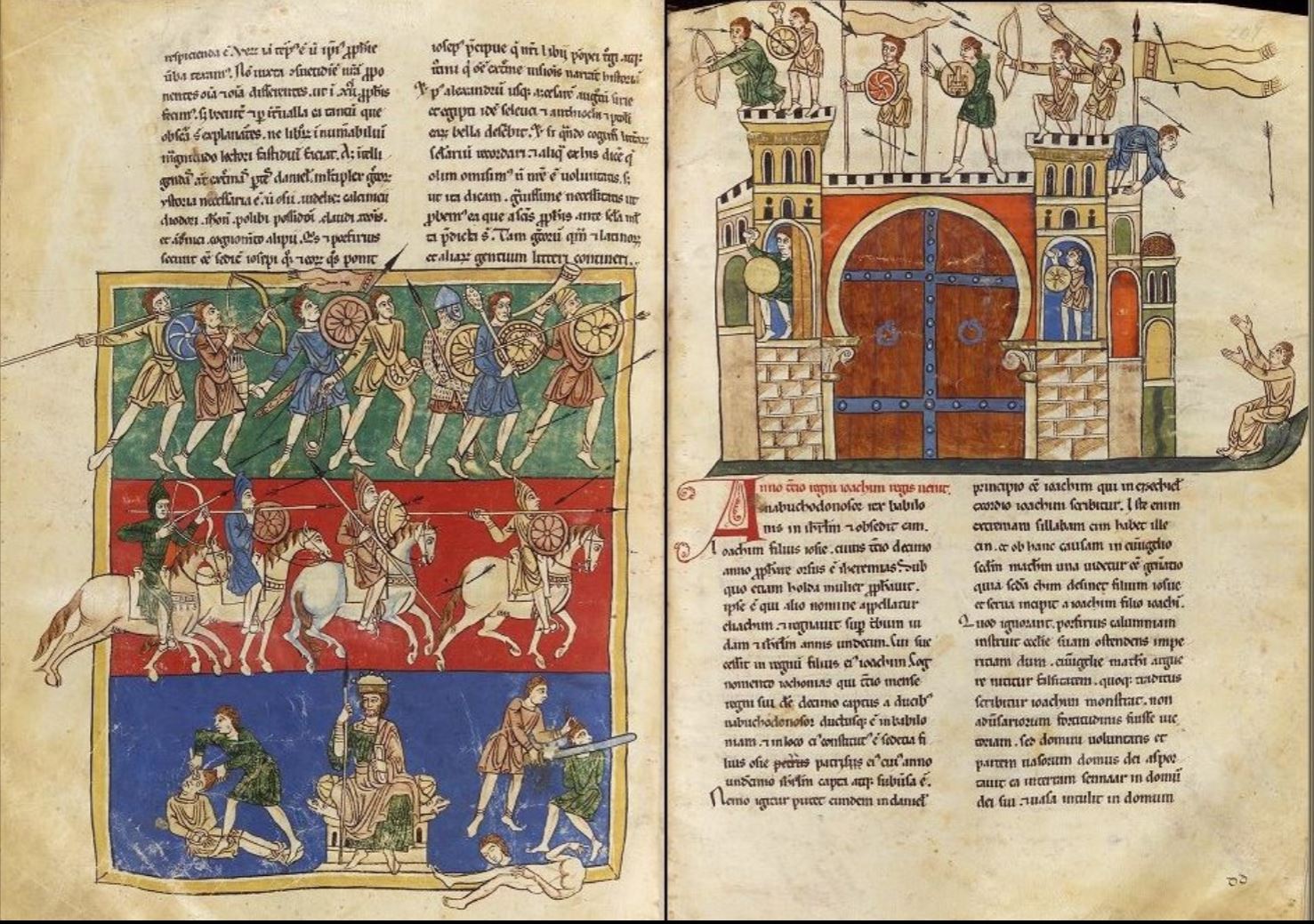

Mort de la reine Jézébel, fol 150v Jérusalem assiégée et Jérémie recevant les dignitaires, fol.283v

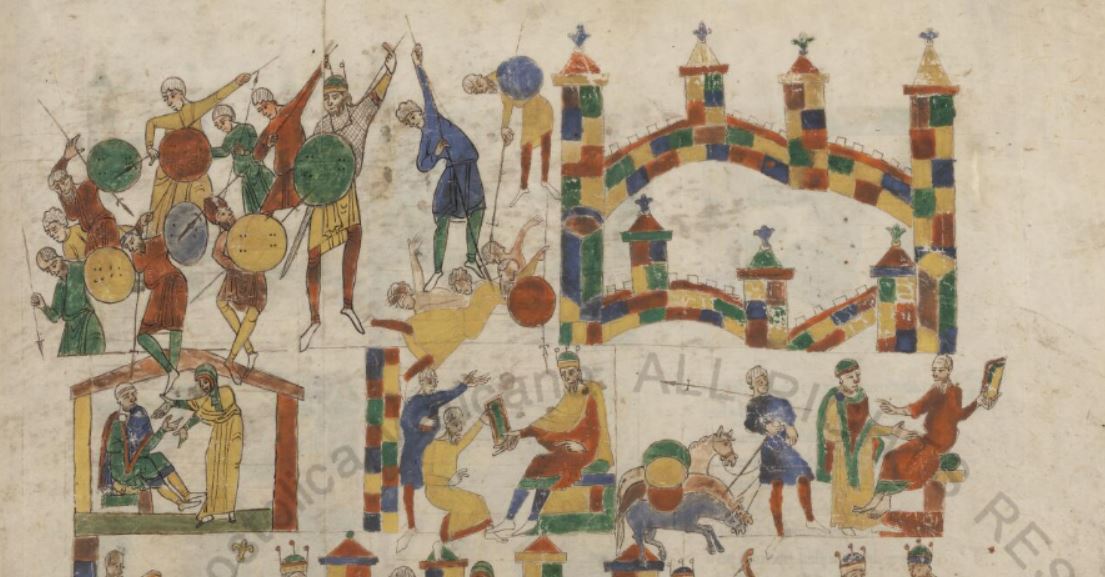

Jérusalem assiégée et Jérémie recevant les dignitaires, fol.283v De la déroute des Egyptiens à la défaite des Amalécites

De la déroute des Egyptiens à la défaite des Amalécites 1027-32 Bible de Ripoll Vat.lat.5729 fol 160r

1027-32 Bible de Ripoll Vat.lat.5729 fol 160r Scènes de l’Exode (registre inférieur)

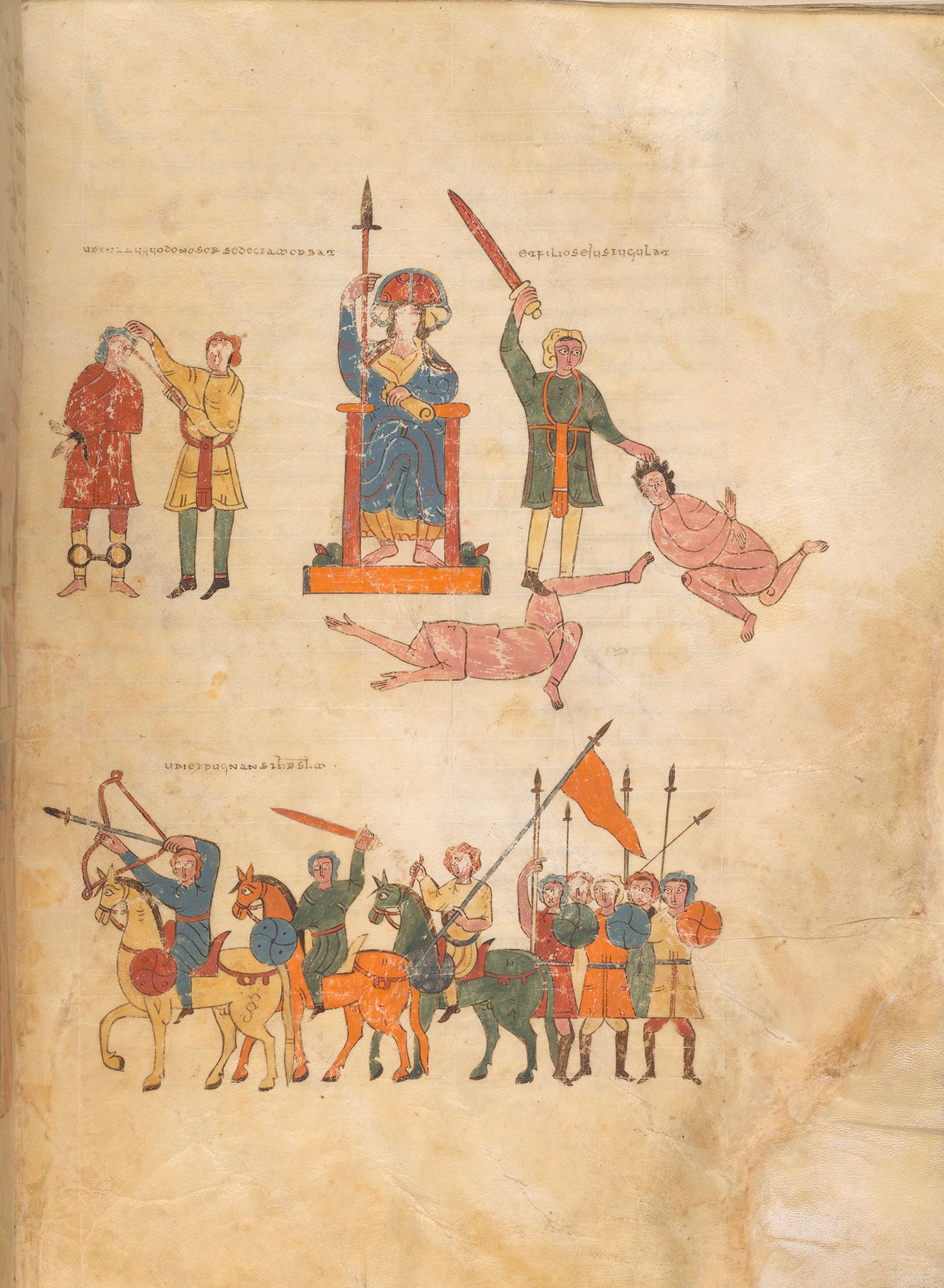

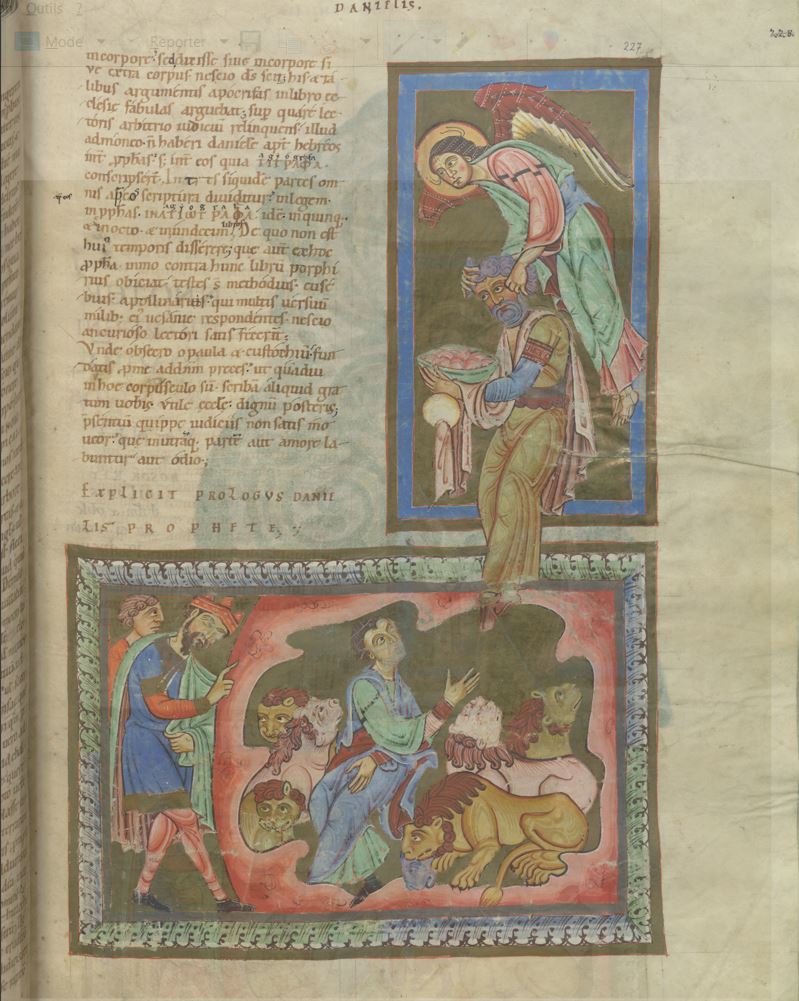

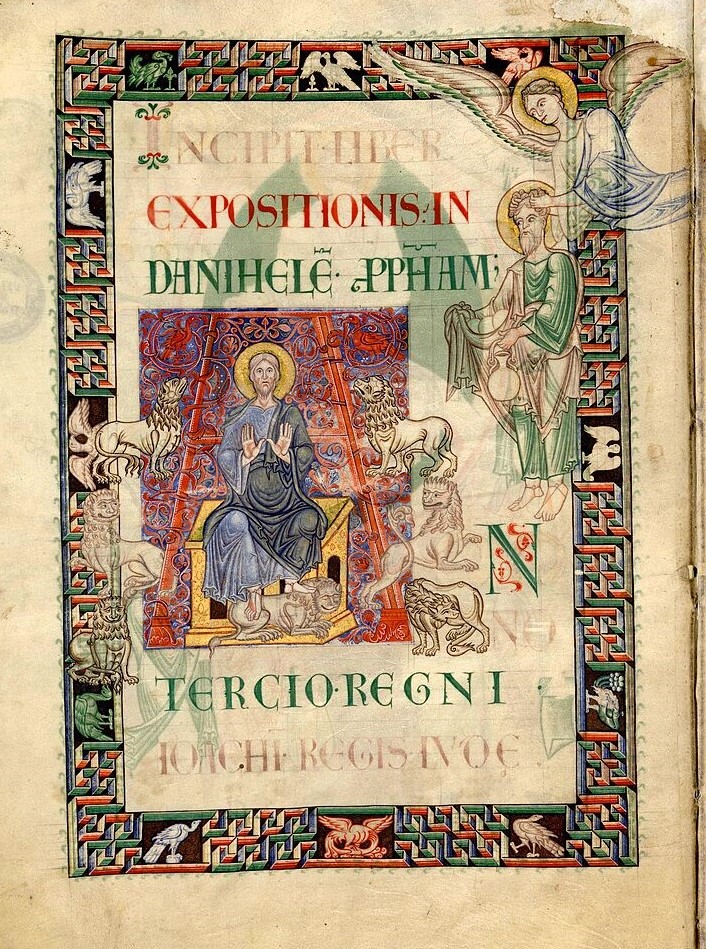

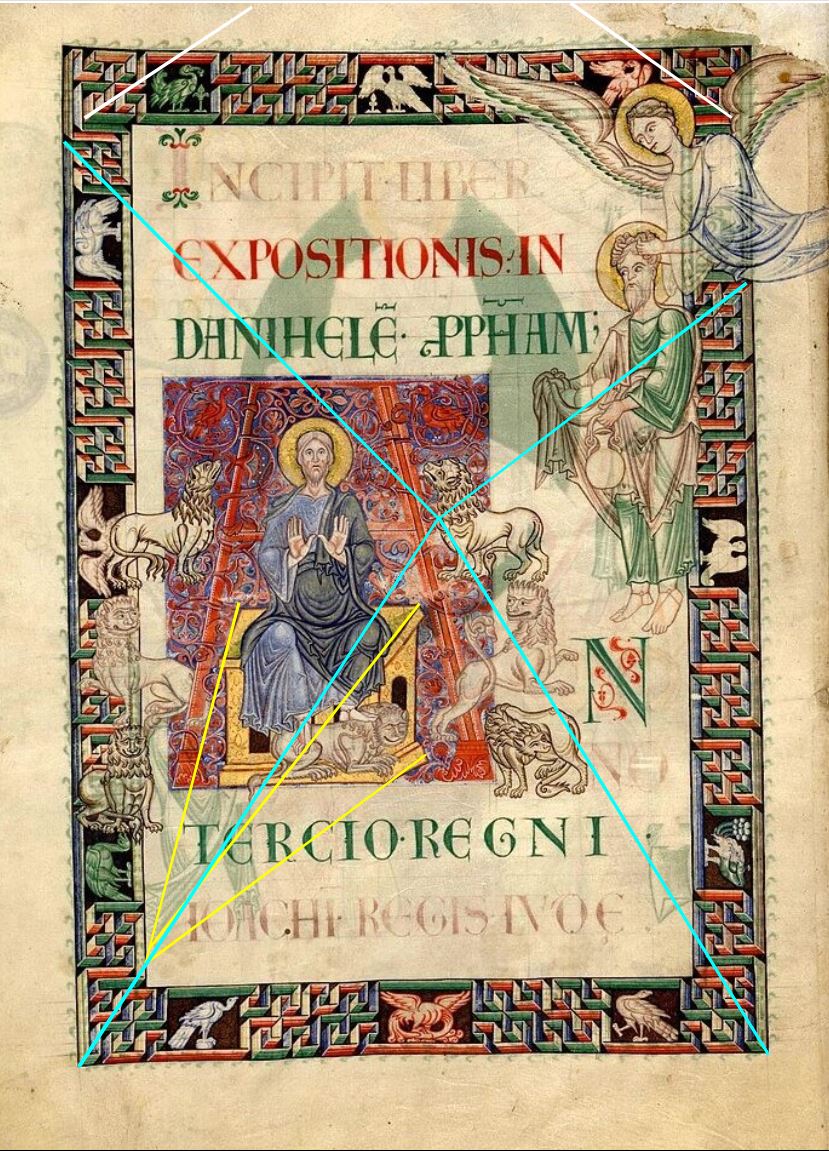

Scènes de l’Exode (registre inférieur) Cycle de Daniel (registres 3 à 5)

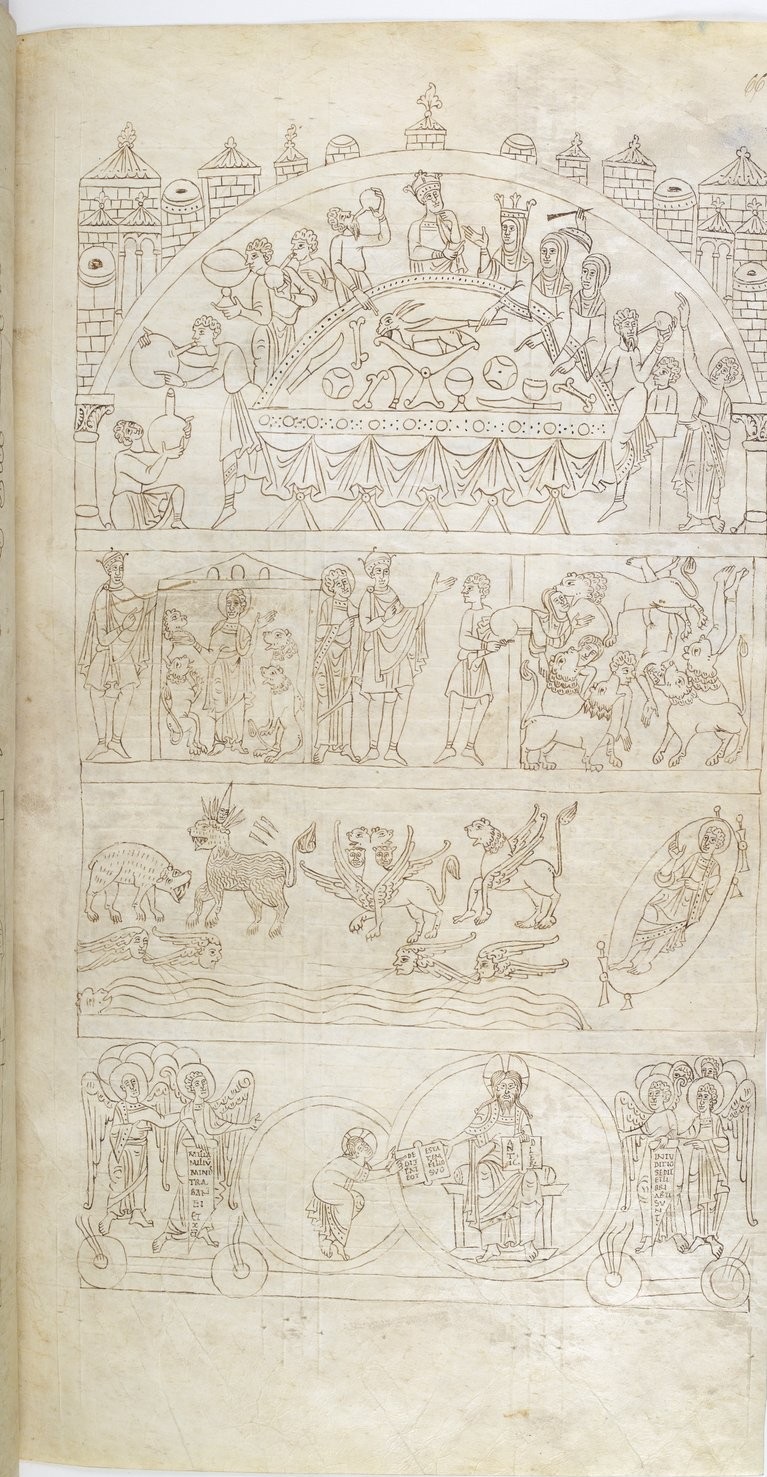

Cycle de Daniel (registres 3 à 5)

Histoire de Samson (registre inférieur)

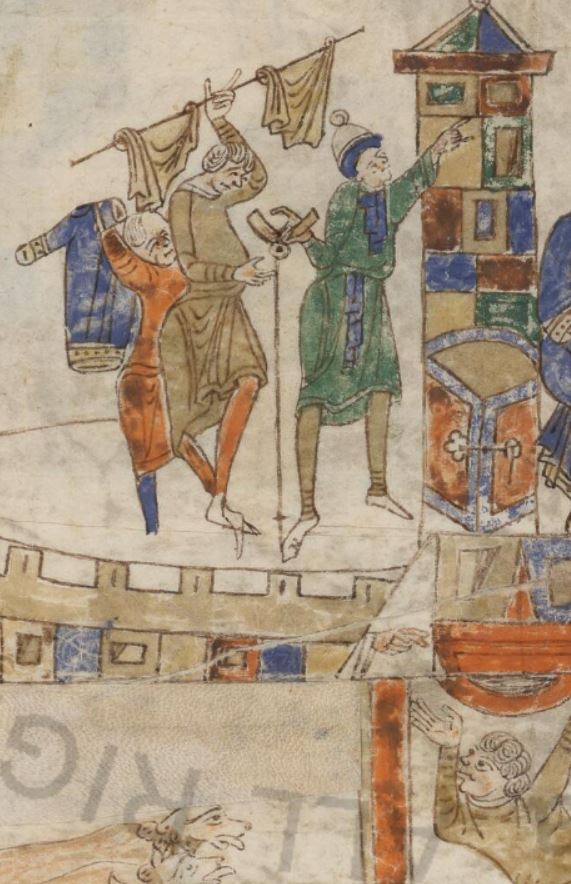

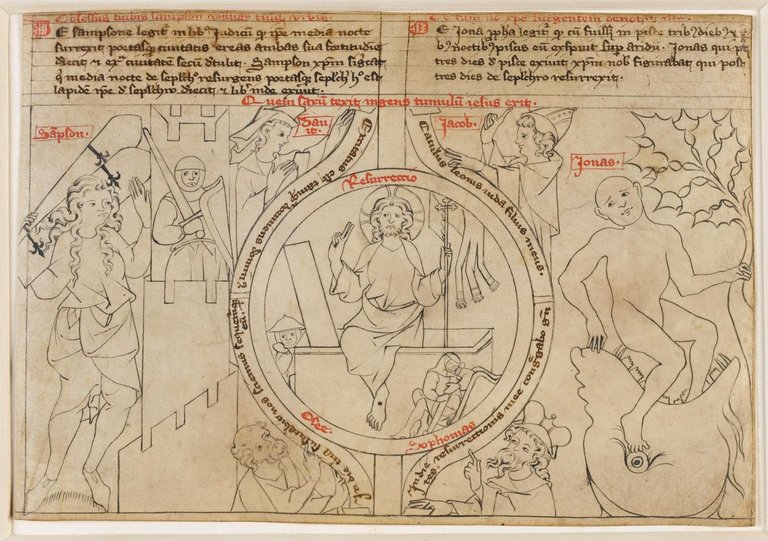

Histoire de Samson (registre inférieur) Samson emportant les portes de Gaza; Résurrection du Christ; Jonas rejeté par la baleine,

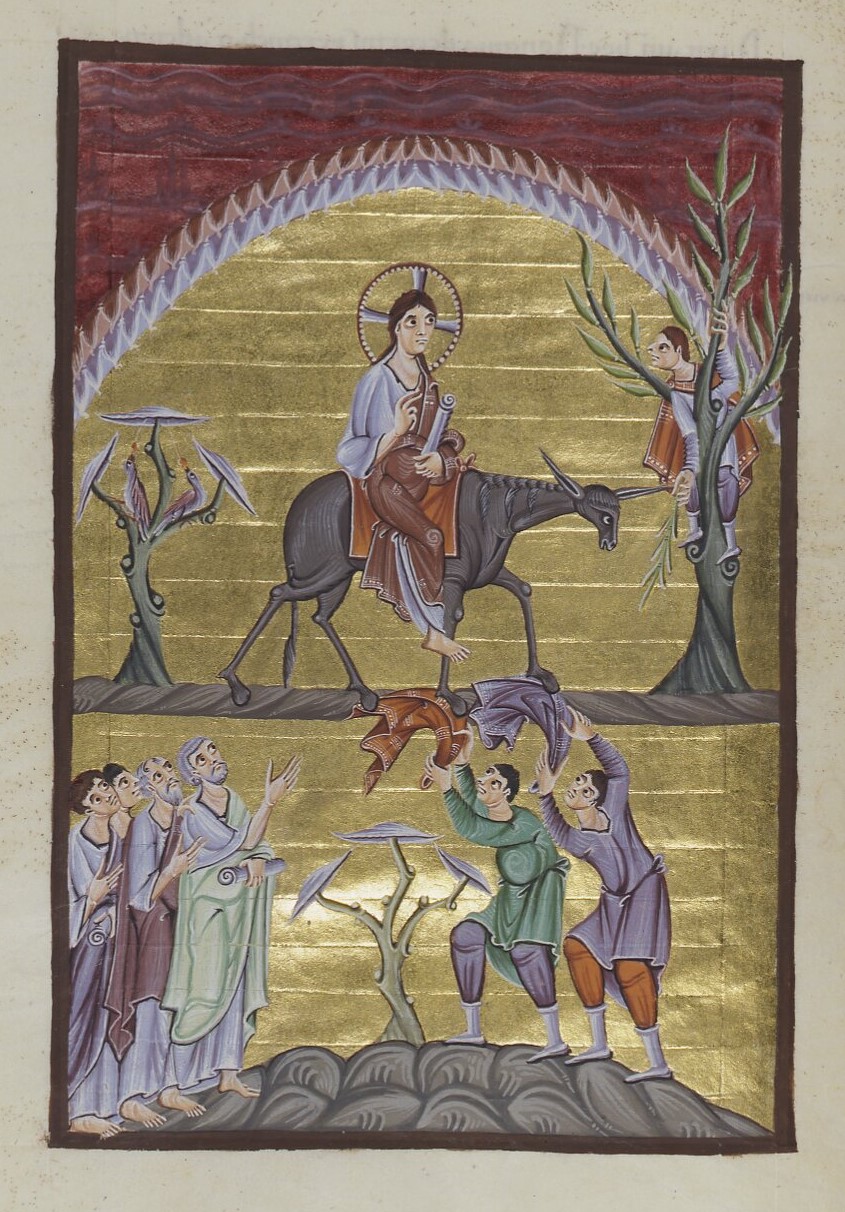

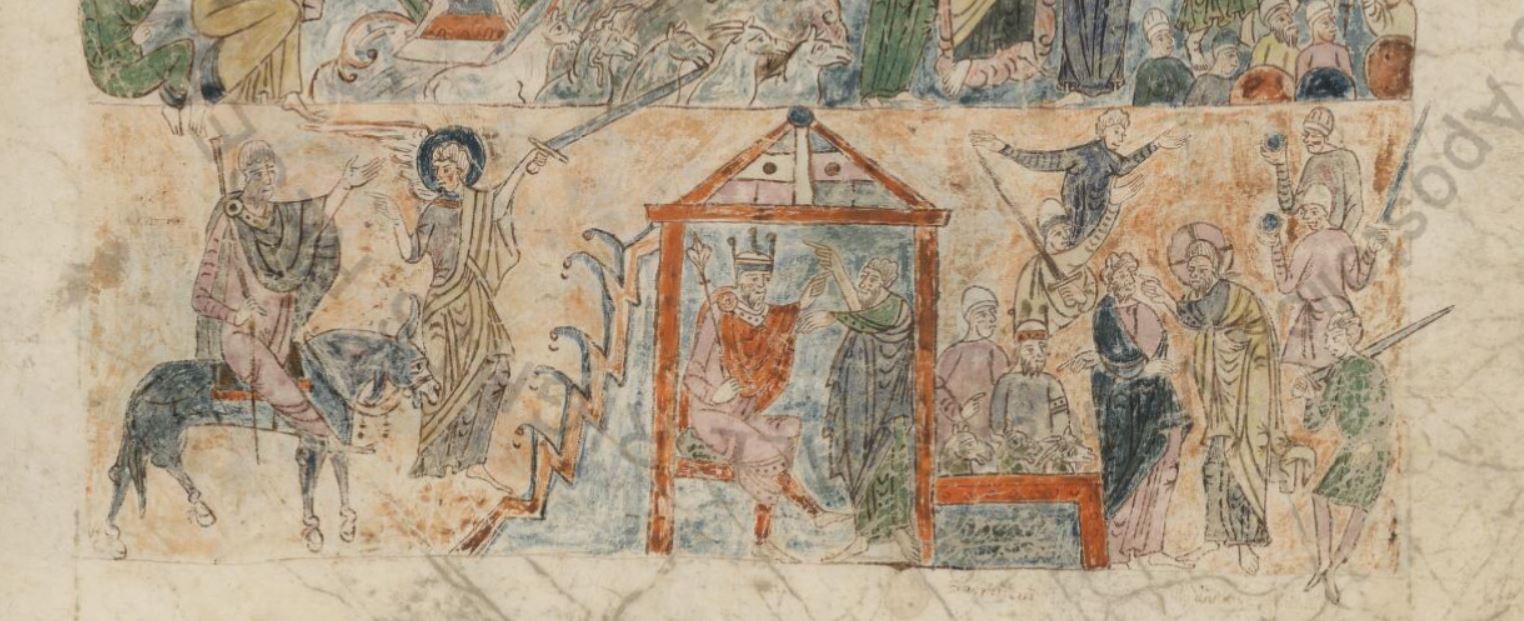

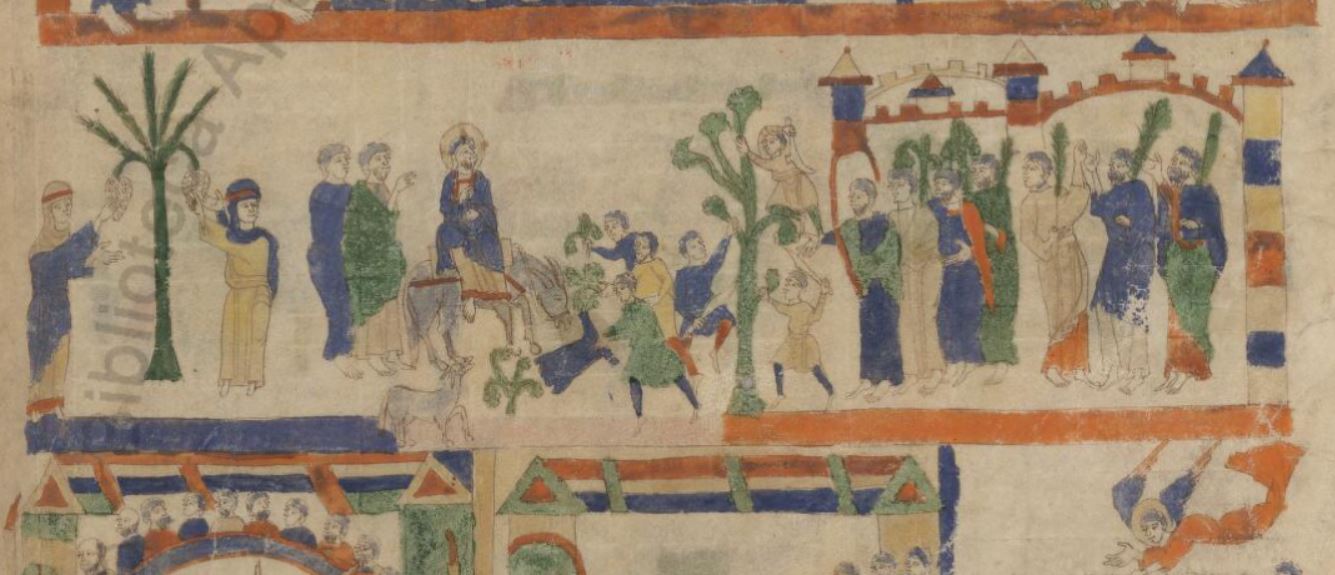

Samson emportant les portes de Gaza; Résurrection du Christ; Jonas rejeté par la baleine, Entrée à Jérusalem

Entrée à Jérusalem La Première Multiplication des Pains (premier registre)

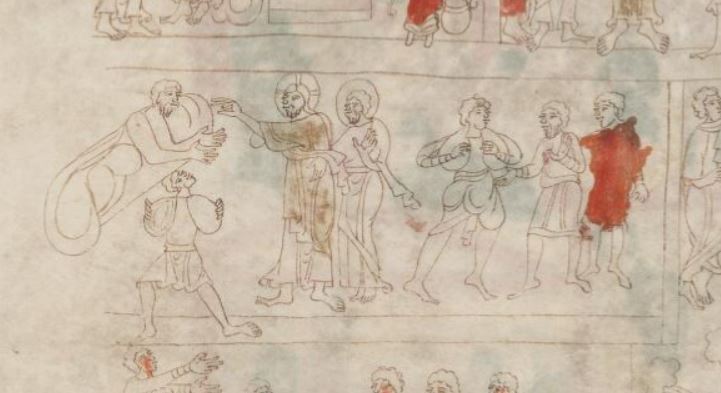

La Première Multiplication des Pains (premier registre) La guérison à la piscine de Bethesda (quatrième registre)

La guérison à la piscine de Bethesda (quatrième registre) Cycle de Daniel

Cycle de Daniel

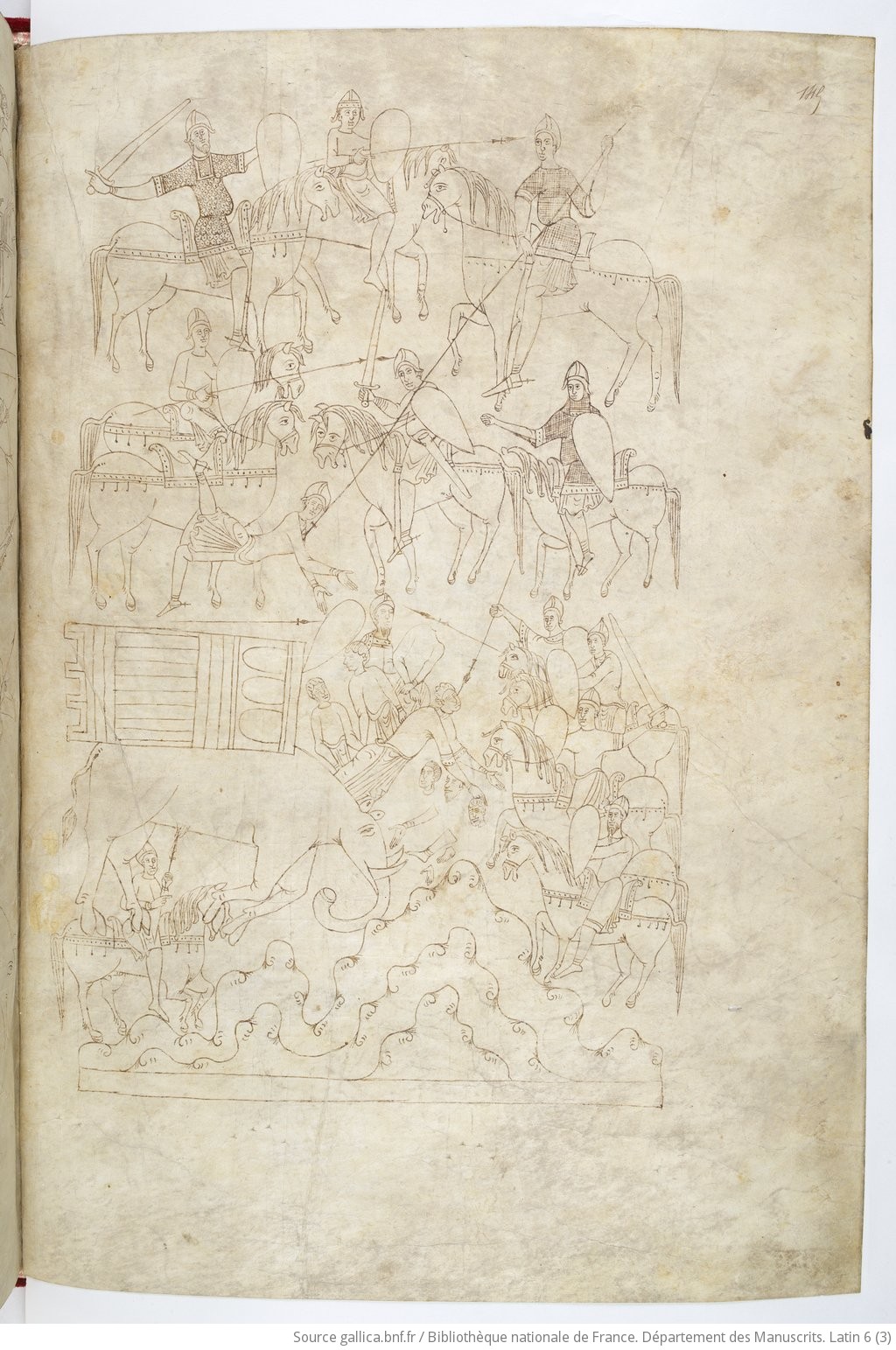

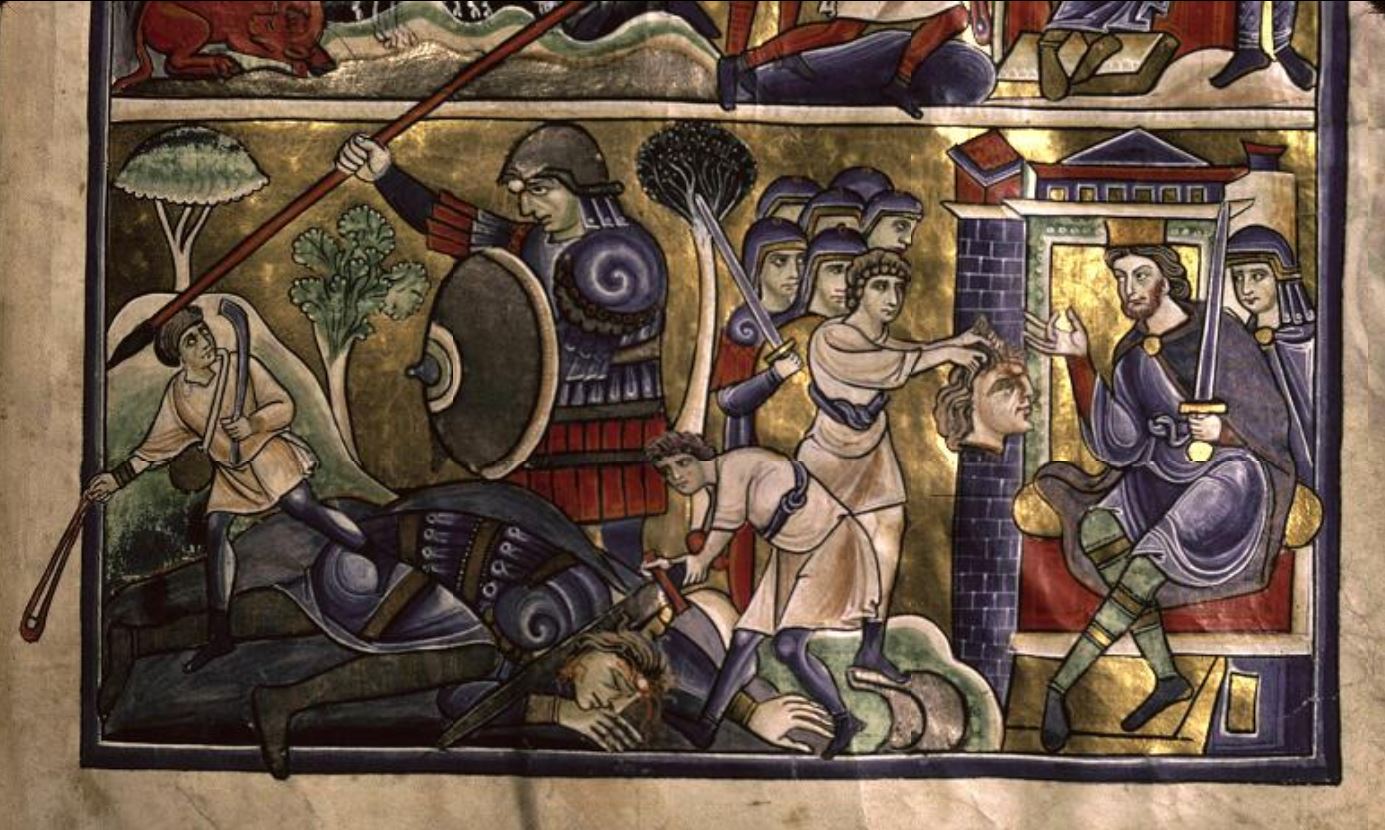

Bataille de Beth-Zachaha (1Macc 6, 33), fol 145r

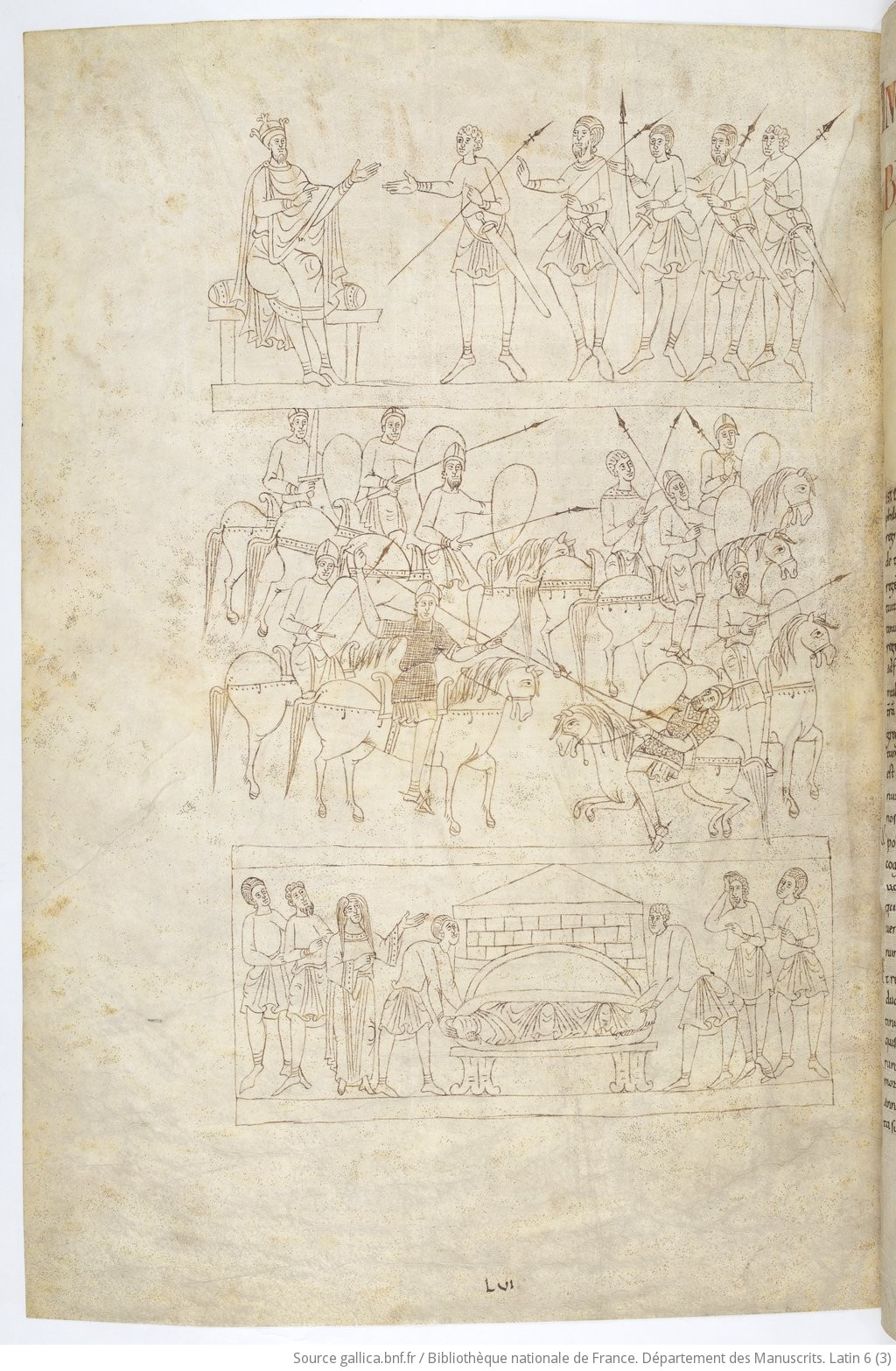

Bataille de Beth-Zachaha (1Macc 6, 33), fol 145r La fin de Judas Machabée (1Macc 9, 7-22), fol 145v

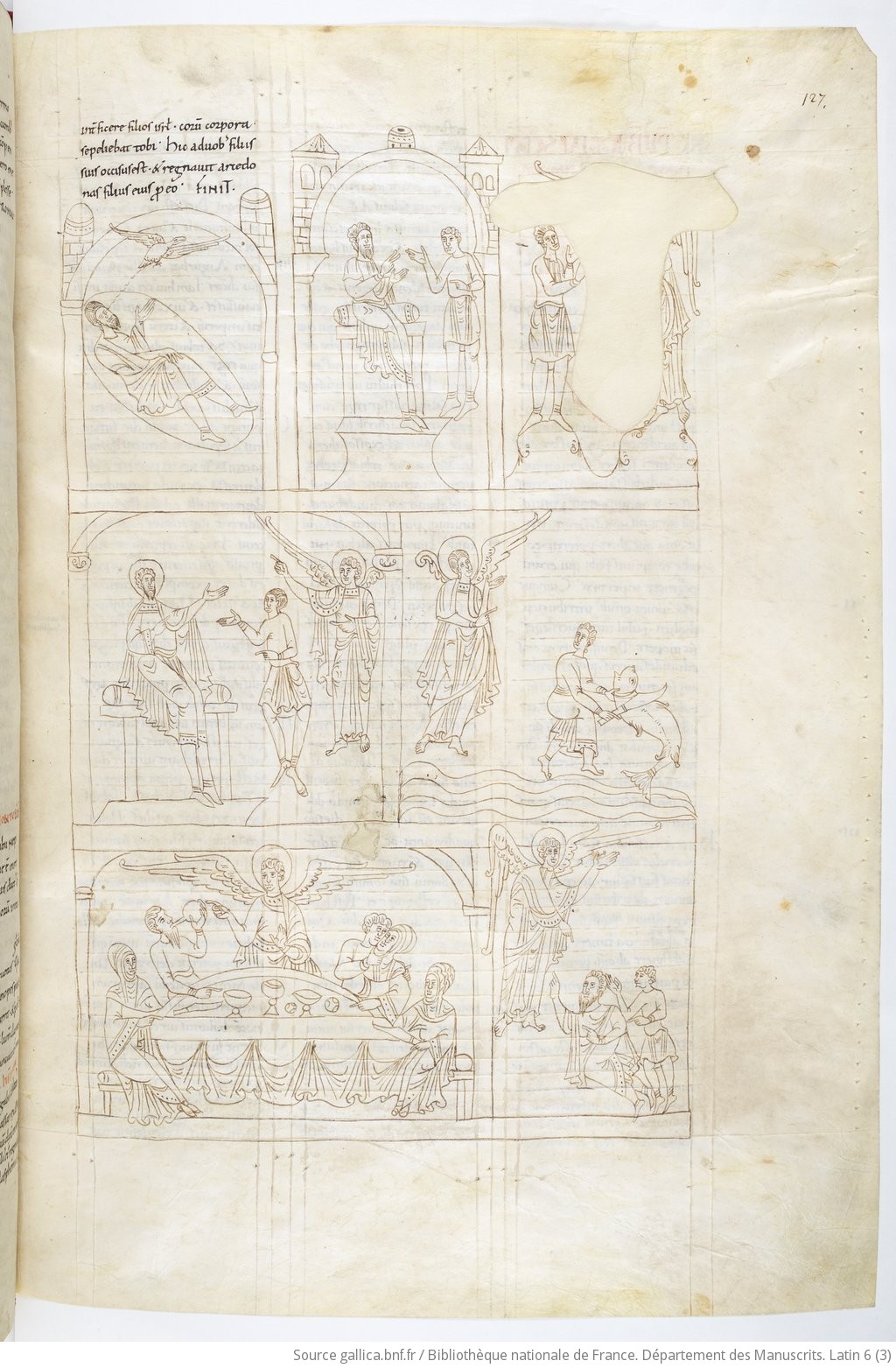

La fin de Judas Machabée (1Macc 9, 7-22), fol 145v Histoire de Tobie (Tob 2 à Tob 12), fol 127r

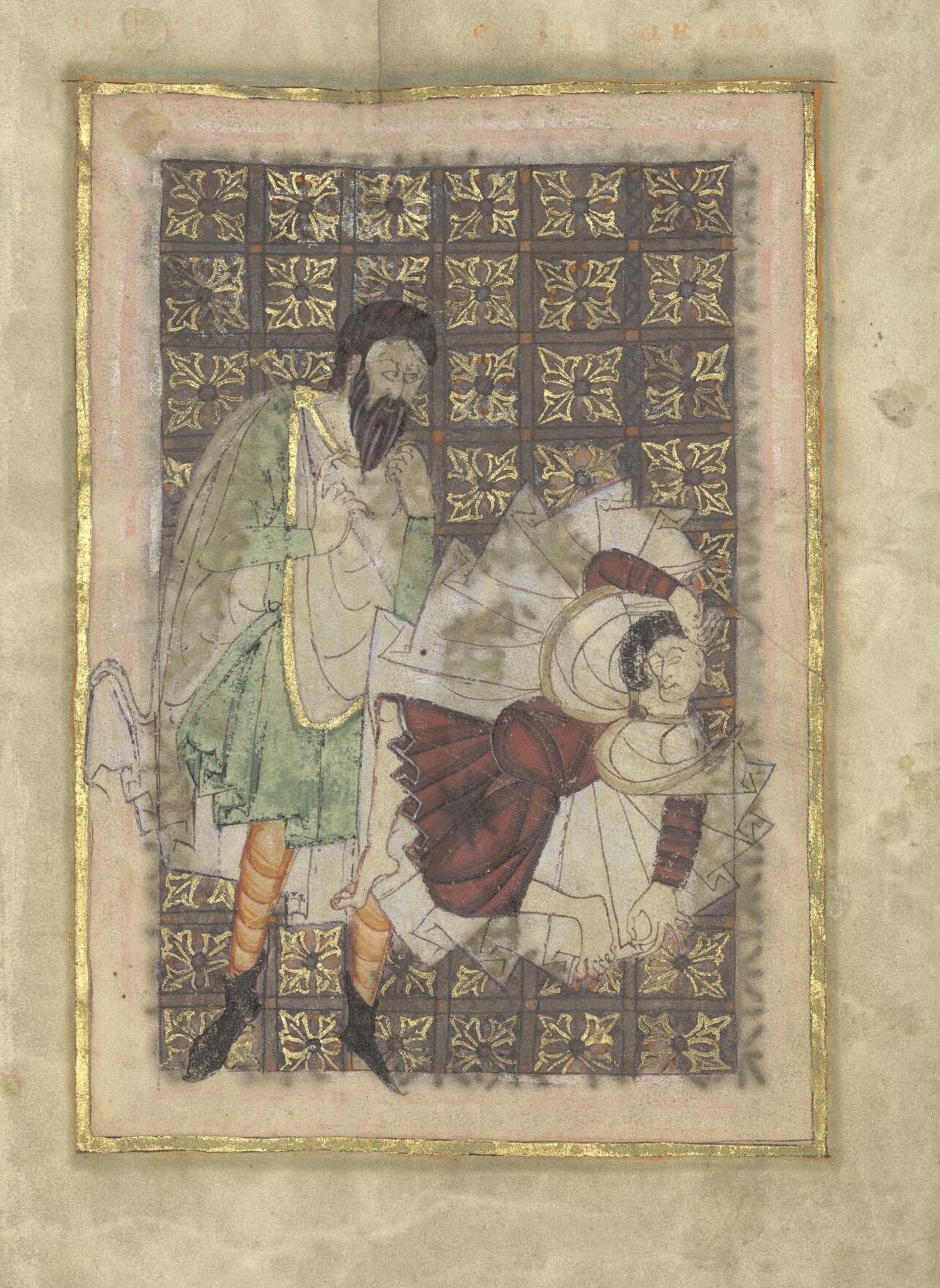

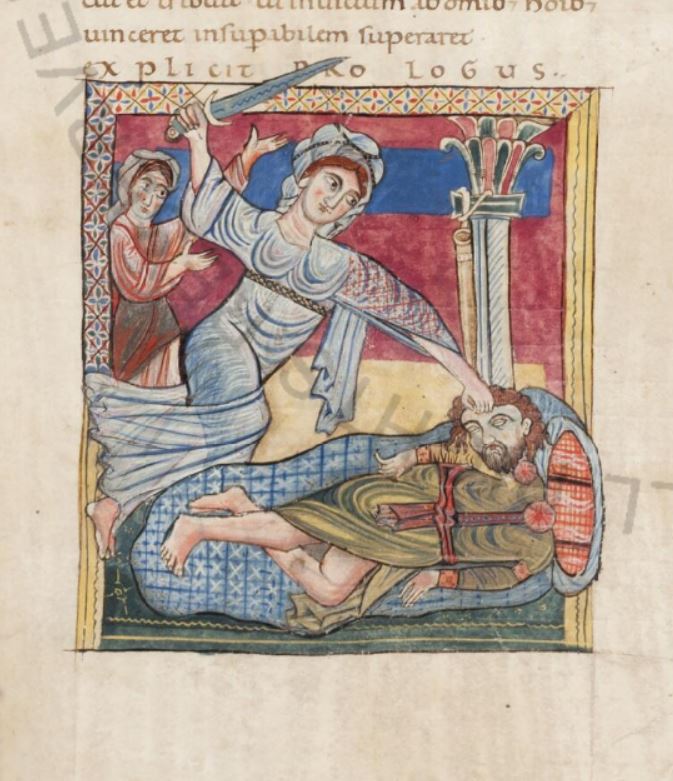

Histoire de Tobie (Tob 2 à Tob 12), fol 127r Judith et Holopherne, fol 134v

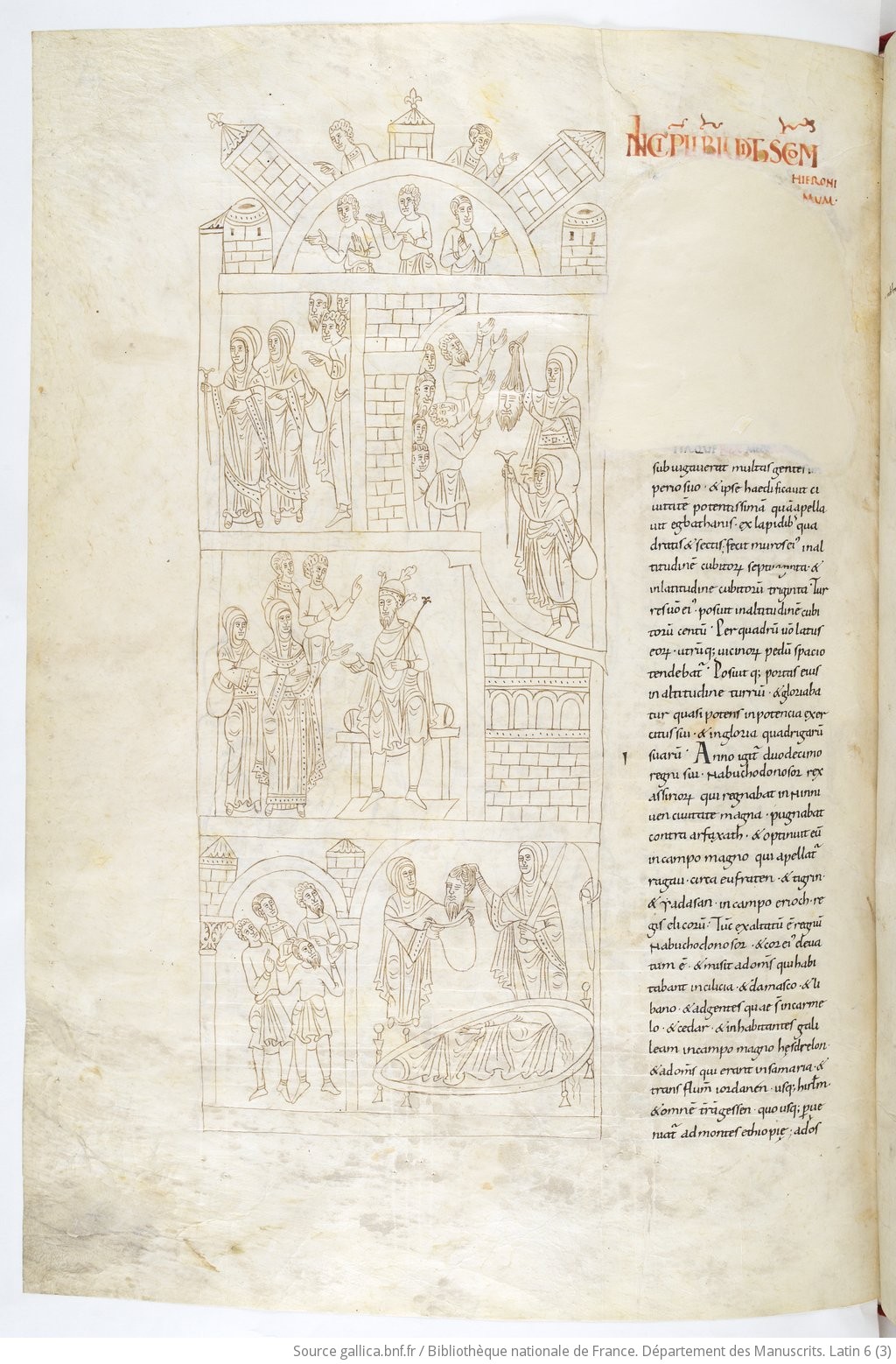

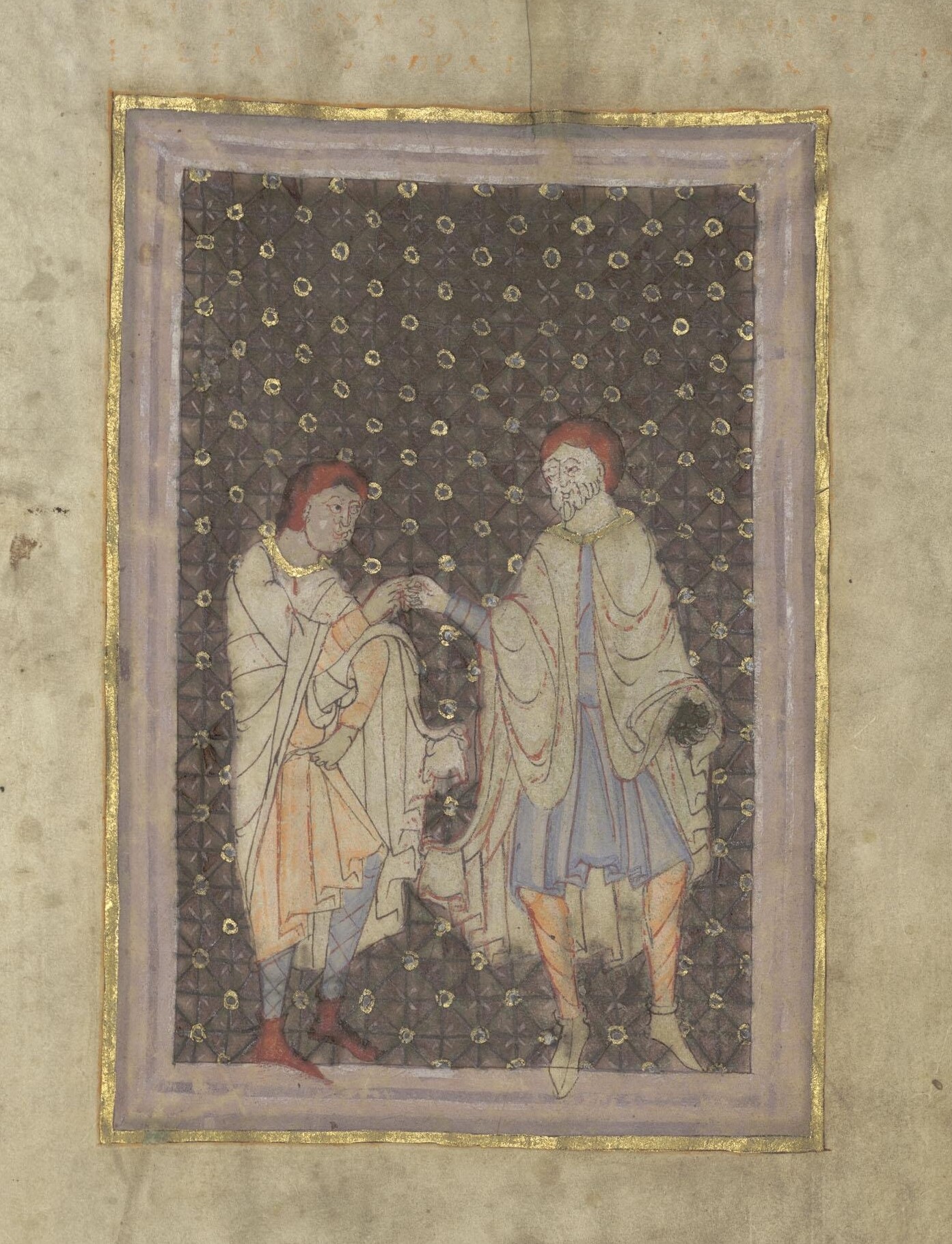

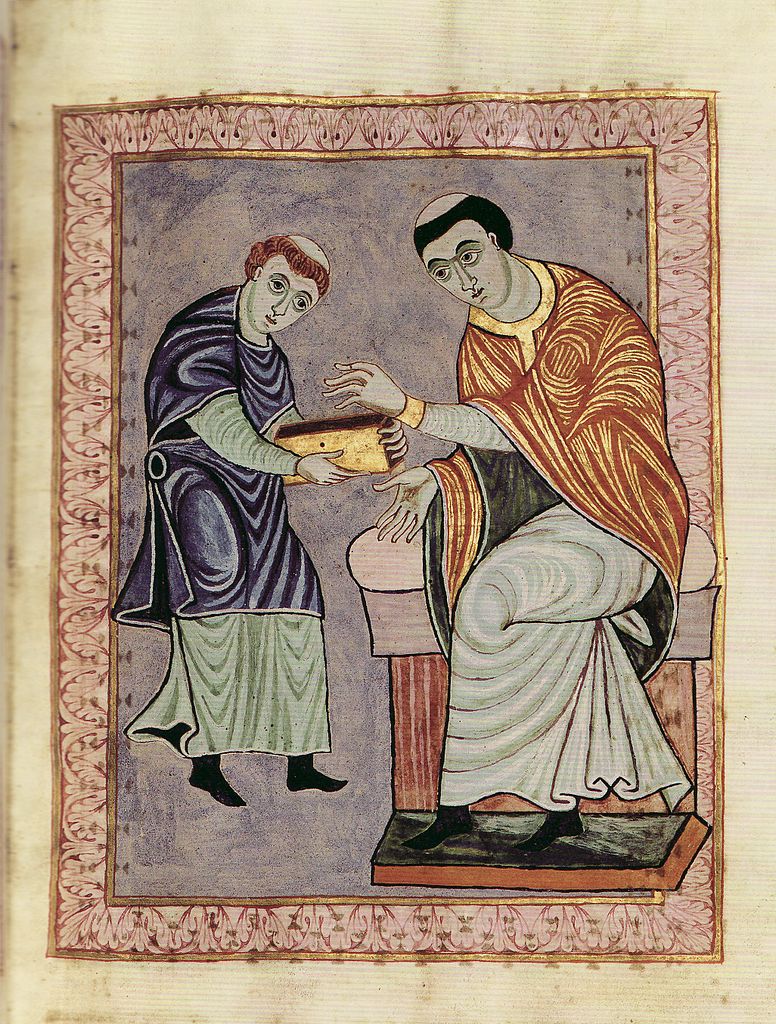

Judith et Holopherne, fol 134v Eustase accepte l’entrée en religion d’Omer et de son père, fol 4r

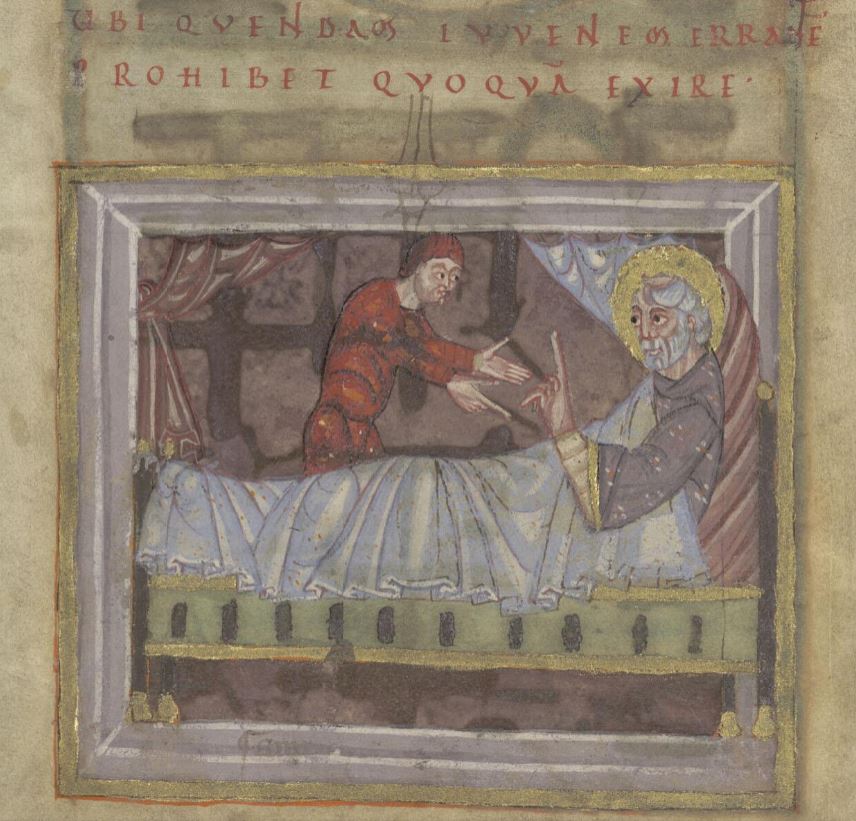

Eustase accepte l’entrée en religion d’Omer et de son père, fol 4r Saint Omer interdit à son serviteur d’errer en ville, fol 10r

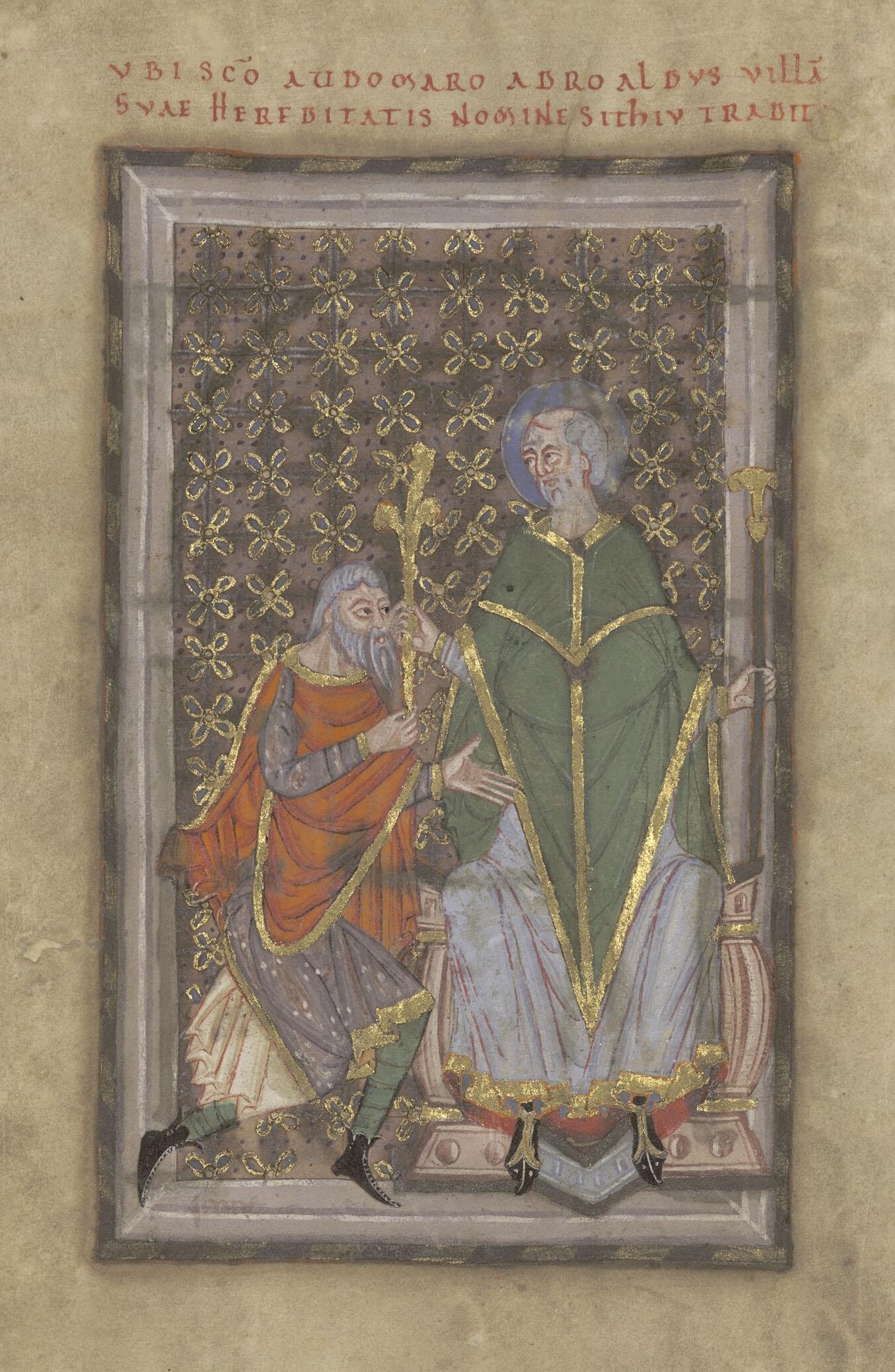

Saint Omer interdit à son serviteur d’errer en ville, fol 10r Le seigneur Adroald donne la terre de Sithiu à l’évêque Omer, fol 15v

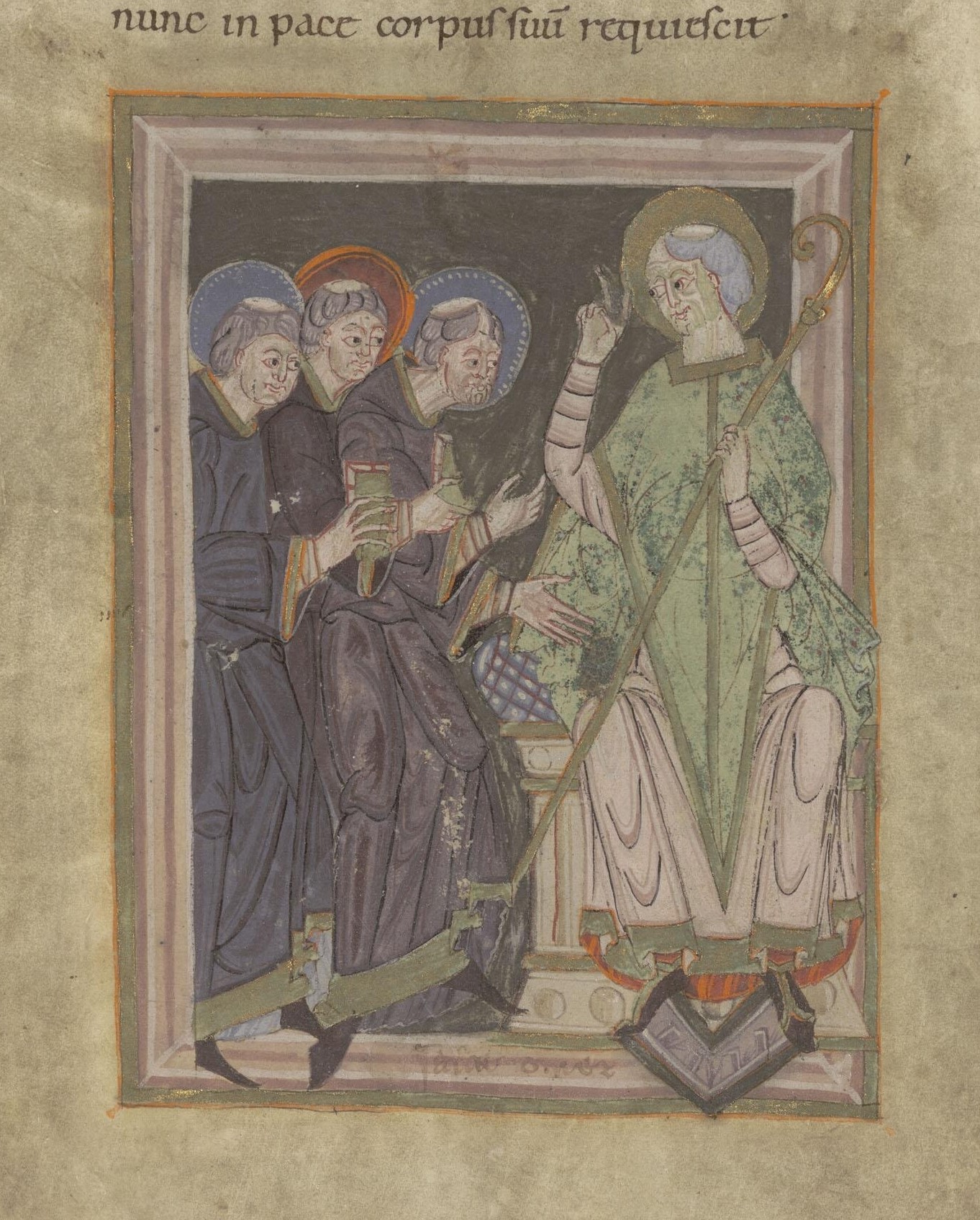

Le seigneur Adroald donne la terre de Sithiu à l’évêque Omer, fol 15v Omer accueille les savants moines de Luxeuil, Bertin, Mommelin et Ebertram, venus le rejoindre, fol 17v

Omer accueille les savants moines de Luxeuil, Bertin, Mommelin et Ebertram, venus le rejoindre, fol 17v Saint Omer faisant planter une croix à Journy, fol 13v

Saint Omer faisant planter une croix à Journy, fol 13v Saint Omer plante sa crosse et fait jaillir de l’eau, fol 21r

Saint Omer plante sa crosse et fait jaillir de l’eau, fol 21r Le baptême de l’enfant aveugle d’Alvringhem, fol 23r

Le baptême de l’enfant aveugle d’Alvringhem, fol 23r Saint Omer, aveugle et mourant, prie une dernière fois devant l’autel, fol 25v

Saint Omer, aveugle et mourant, prie une dernière fois devant l’autel, fol 25v L’abbé Bertin accompagne le cercueil d’Omer, fol 28r

L’abbé Bertin accompagne le cercueil d’Omer, fol 28r Un honnête homme prête douze deniers à un fourbe, fol 31r

Un honnête homme prête douze deniers à un fourbe, fol 31r Le fourbe meurt foudroyé sous les yeux de son créditeur, fol 31v

Le fourbe meurt foudroyé sous les yeux de son créditeur, fol 31v Deux hommes entraînent un clerc enchaîné, fol 34r

Deux hommes entraînent un clerc enchaîné, fol 34r Le clerc est délivré par saint Omer, fol 34v

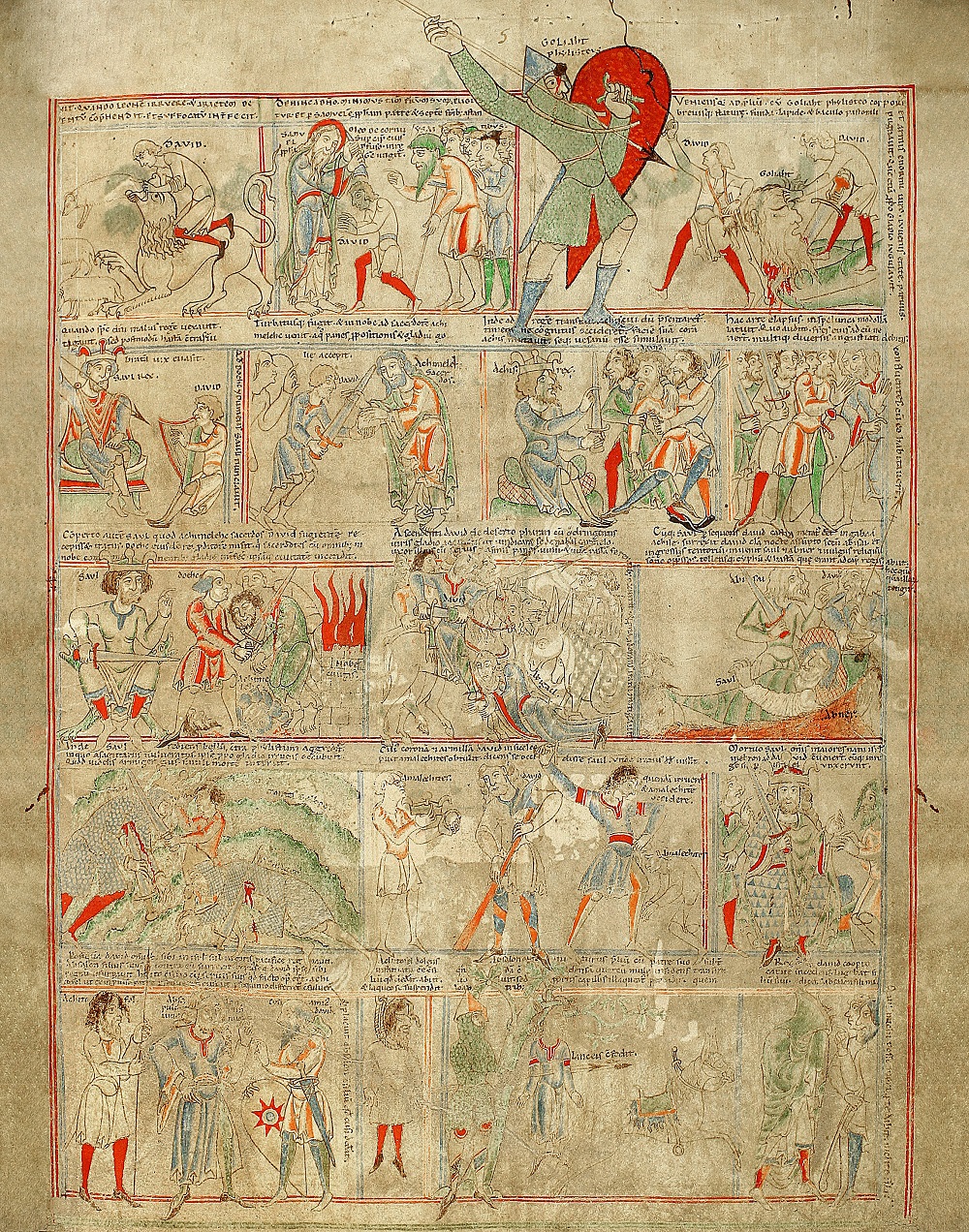

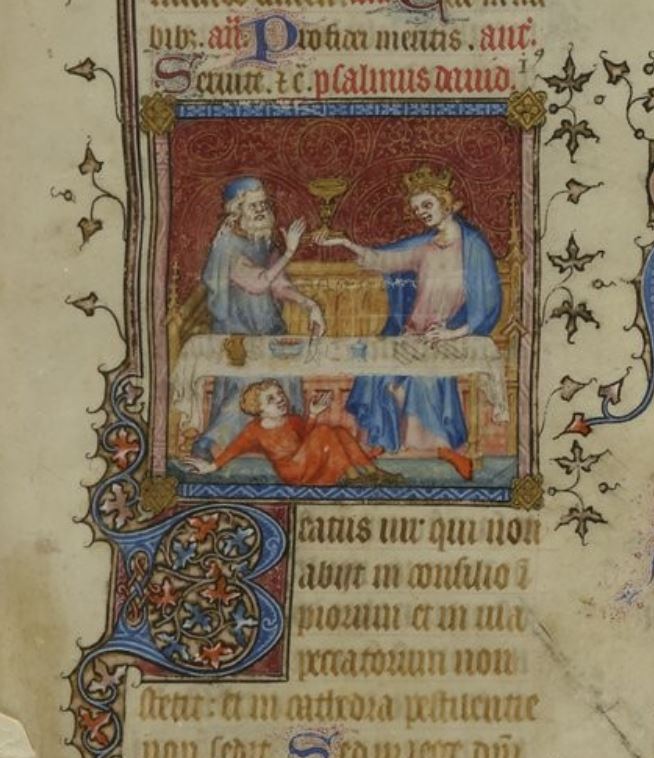

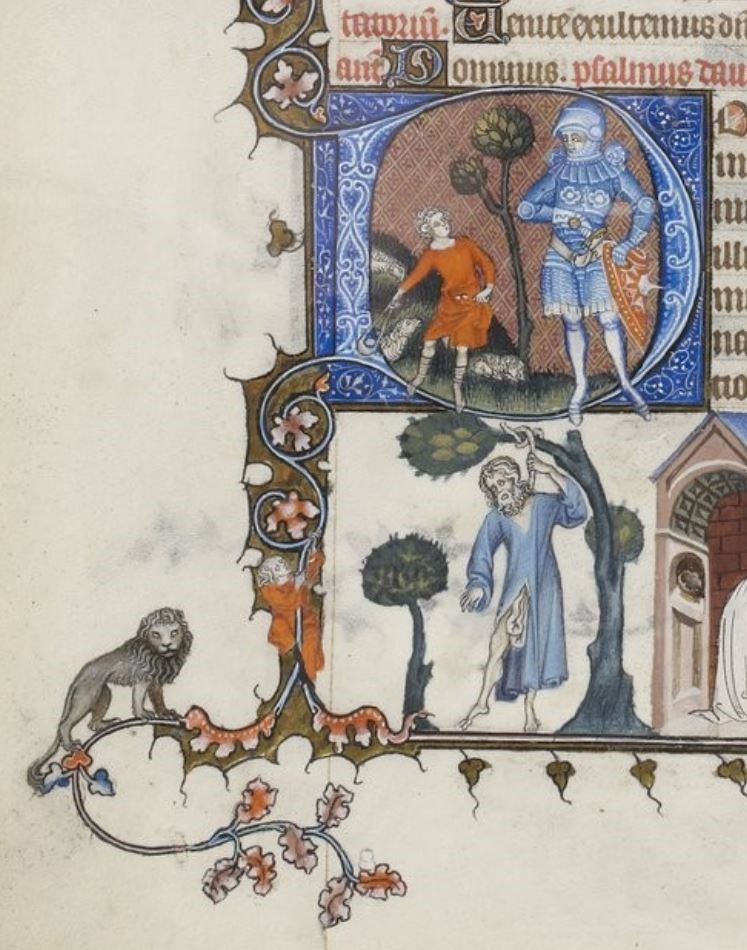

Le clerc est délivré par saint Omer, fol 34v Cycle de David, fol 13

Cycle de David, fol 13

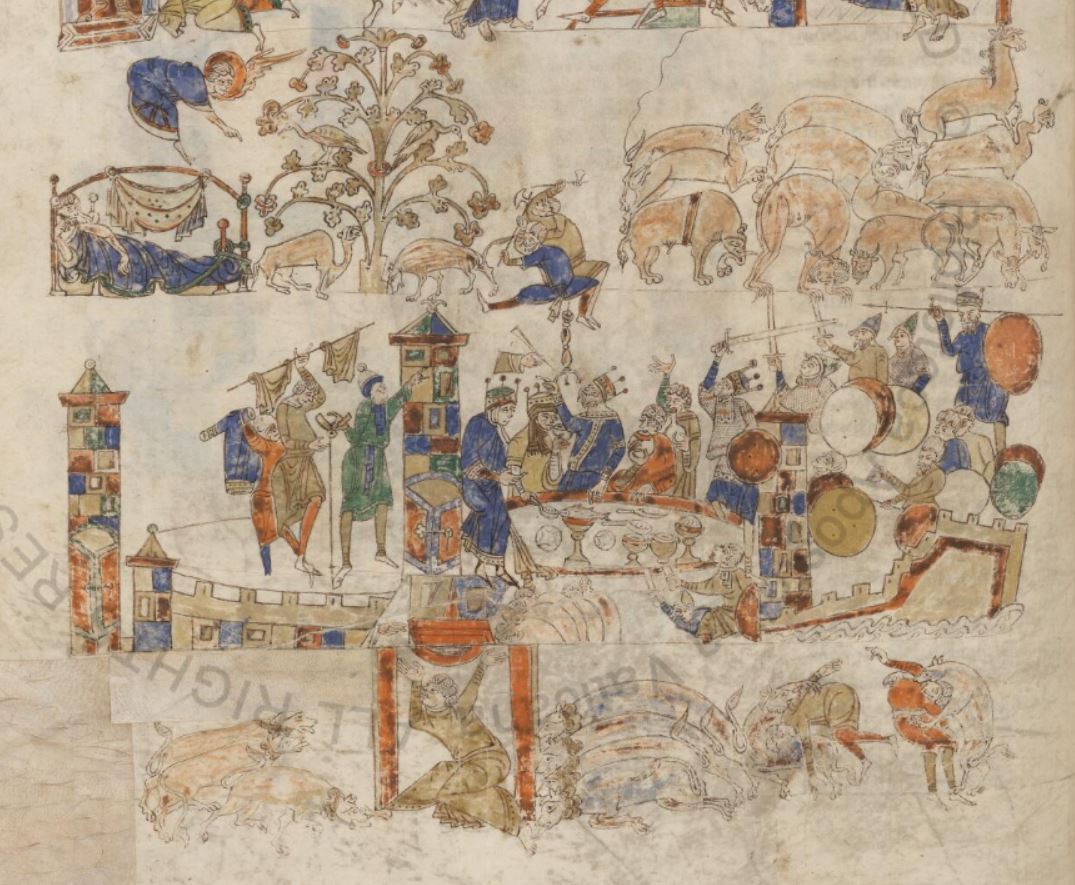

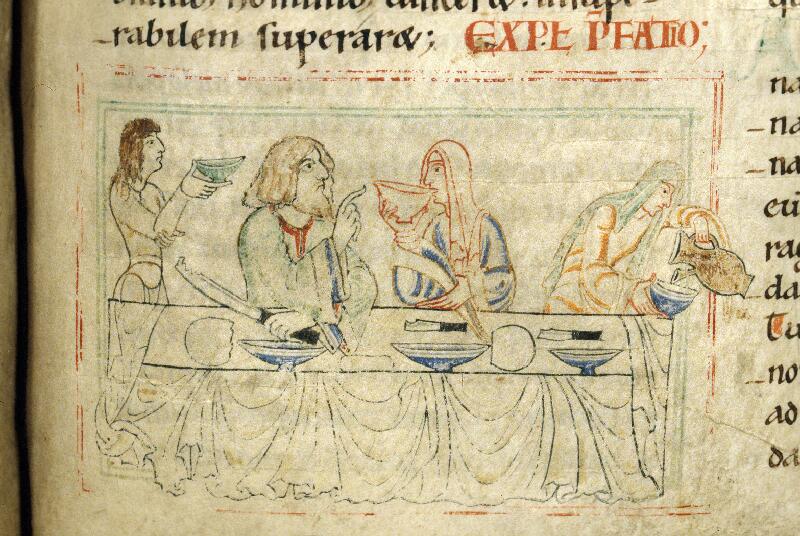

Le festin d’Holopherne, fol 148

Le festin d’Holopherne, fol 148 1160-1200, Bible de Souvigny, Moulins BM MS 1 fol 93r

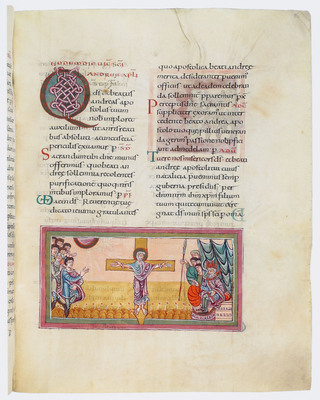

1160-1200, Bible de Souvigny, Moulins BM MS 1 fol 93r 975-1000, Graduel de l’abbaye de Prüm, BNF Latin 9448 Fol 26v

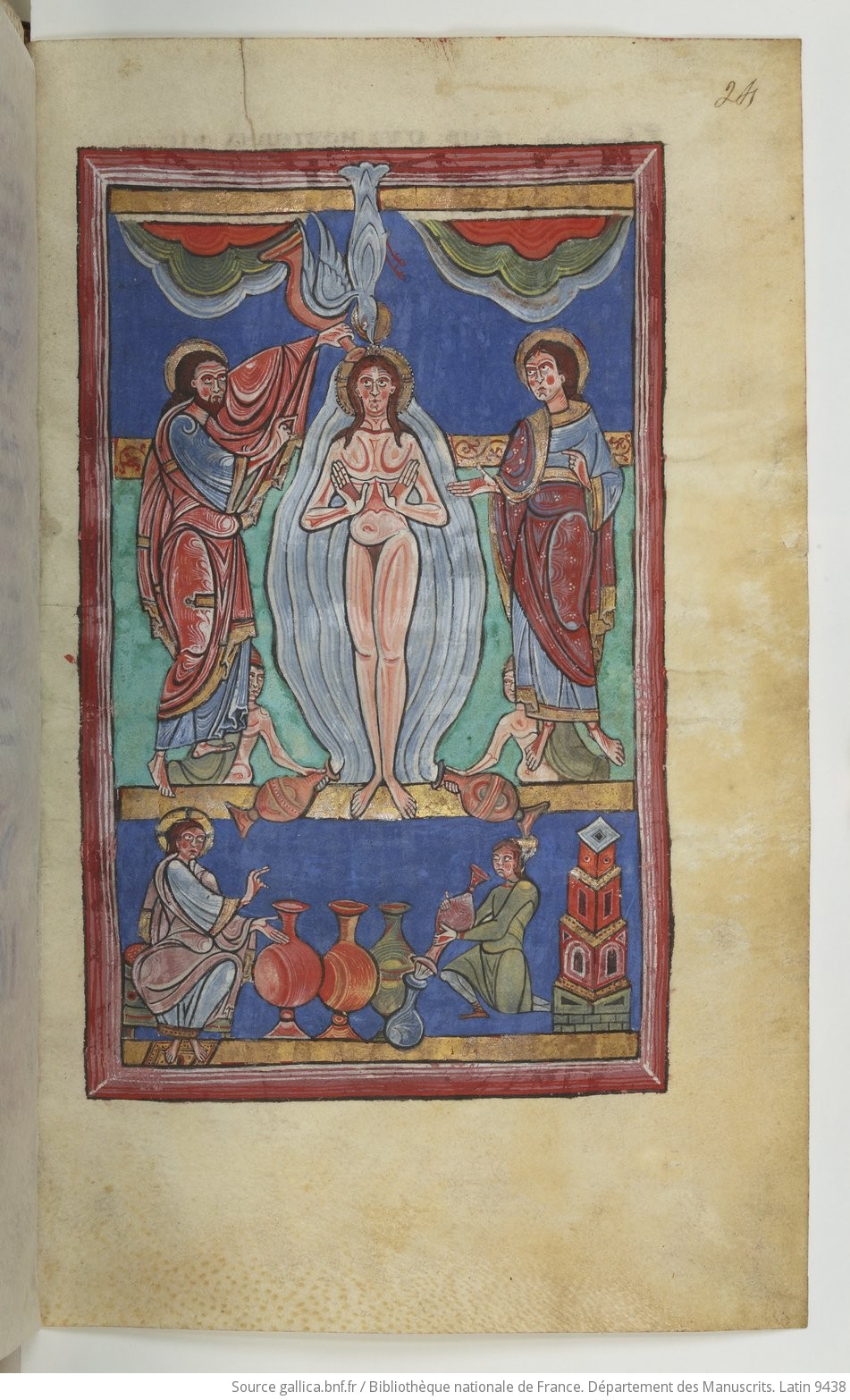

975-1000, Graduel de l’abbaye de Prüm, BNF Latin 9448 Fol 26v 1100-25, Sacramentaire de Limoges, BNF Latin 9438 fol 24r

1100-25, Sacramentaire de Limoges, BNF Latin 9438 fol 24r Le Christ chassant les marchands du Temple, fol. 84r

Le Christ chassant les marchands du Temple, fol. 84r

Judith et Holopherne

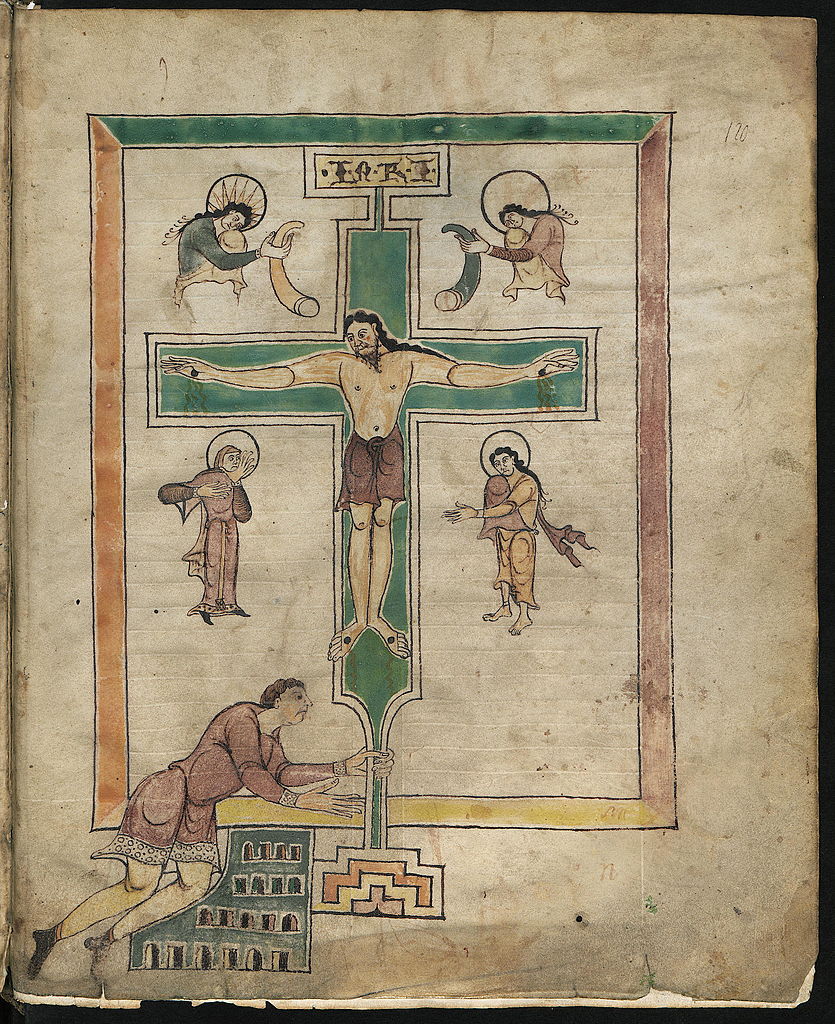

Judith et Holopherne Arnulf de Carinthie au pied de la Croix

Arnulf de Carinthie au pied de la Croix 1026-50, Evangéliaire de Gundold (Cologne), Würt. Landesbib. St. Cod Bibl. 4° 2 a u. b., fol 9r

1026-50, Evangéliaire de Gundold (Cologne), Würt. Landesbib. St. Cod Bibl. 4° 2 a u. b., fol 9r 880-920 (c) RMN musée de Cluny, photo Thierry Ollivier

880-920 (c) RMN musée de Cluny, photo Thierry Ollivier 888- 935, fresque provenant de la crypte de l’abbatiale Sankt Maximin de Trèves (c) Museum am Dom Trier, Cl. J. Mercieca, 2011

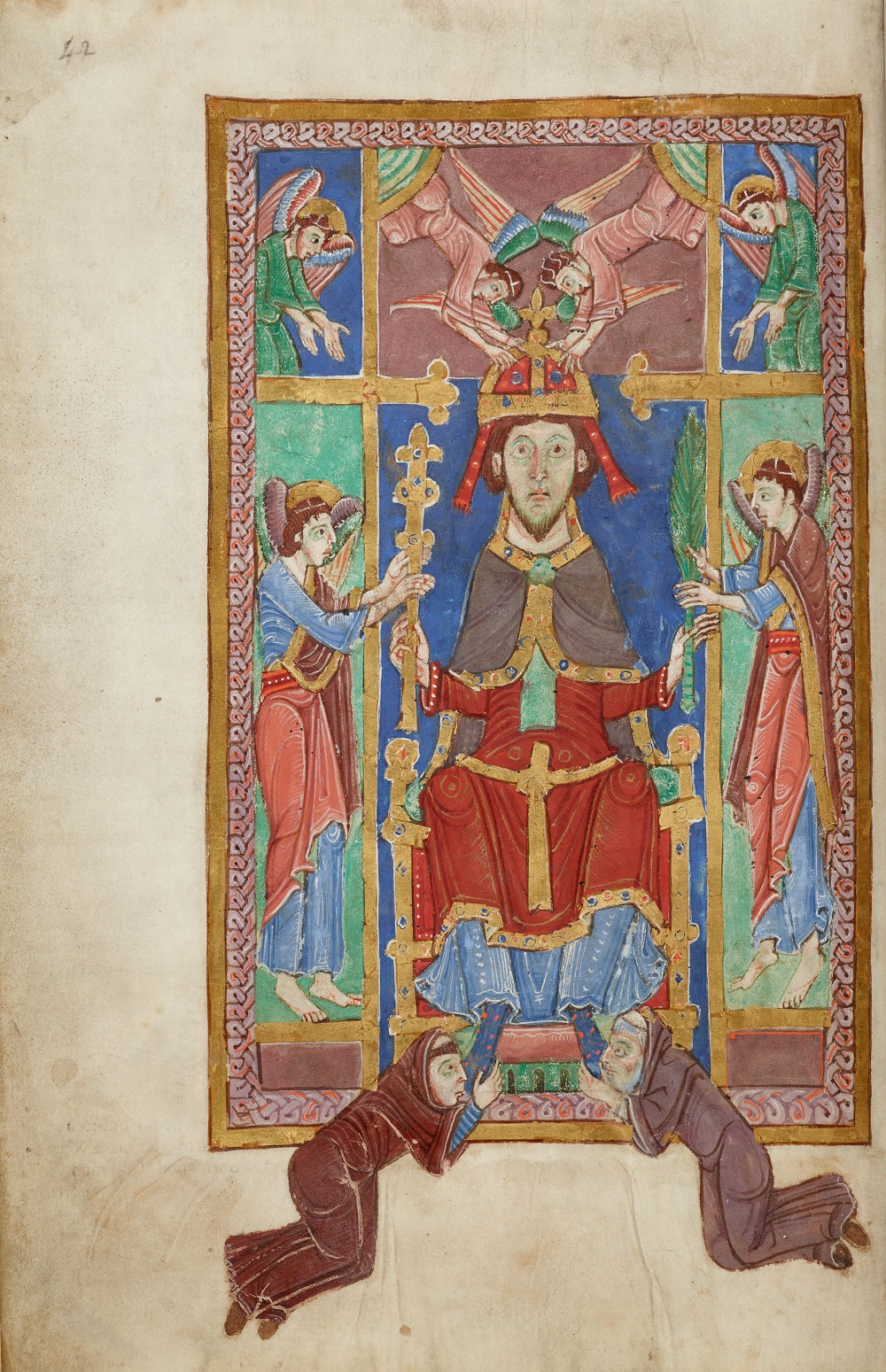

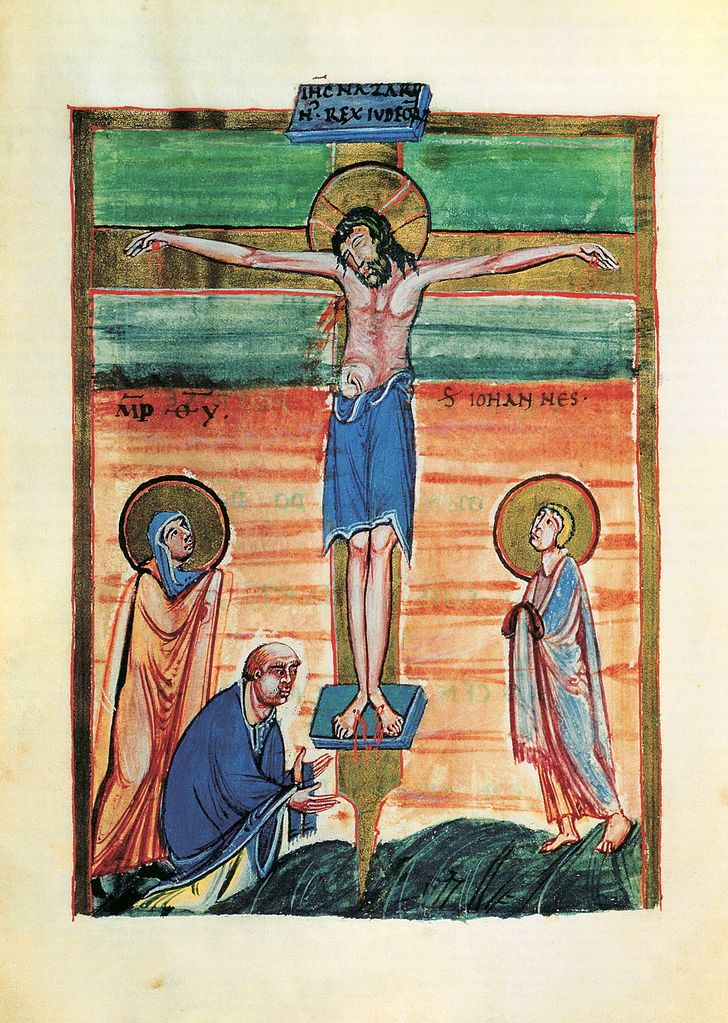

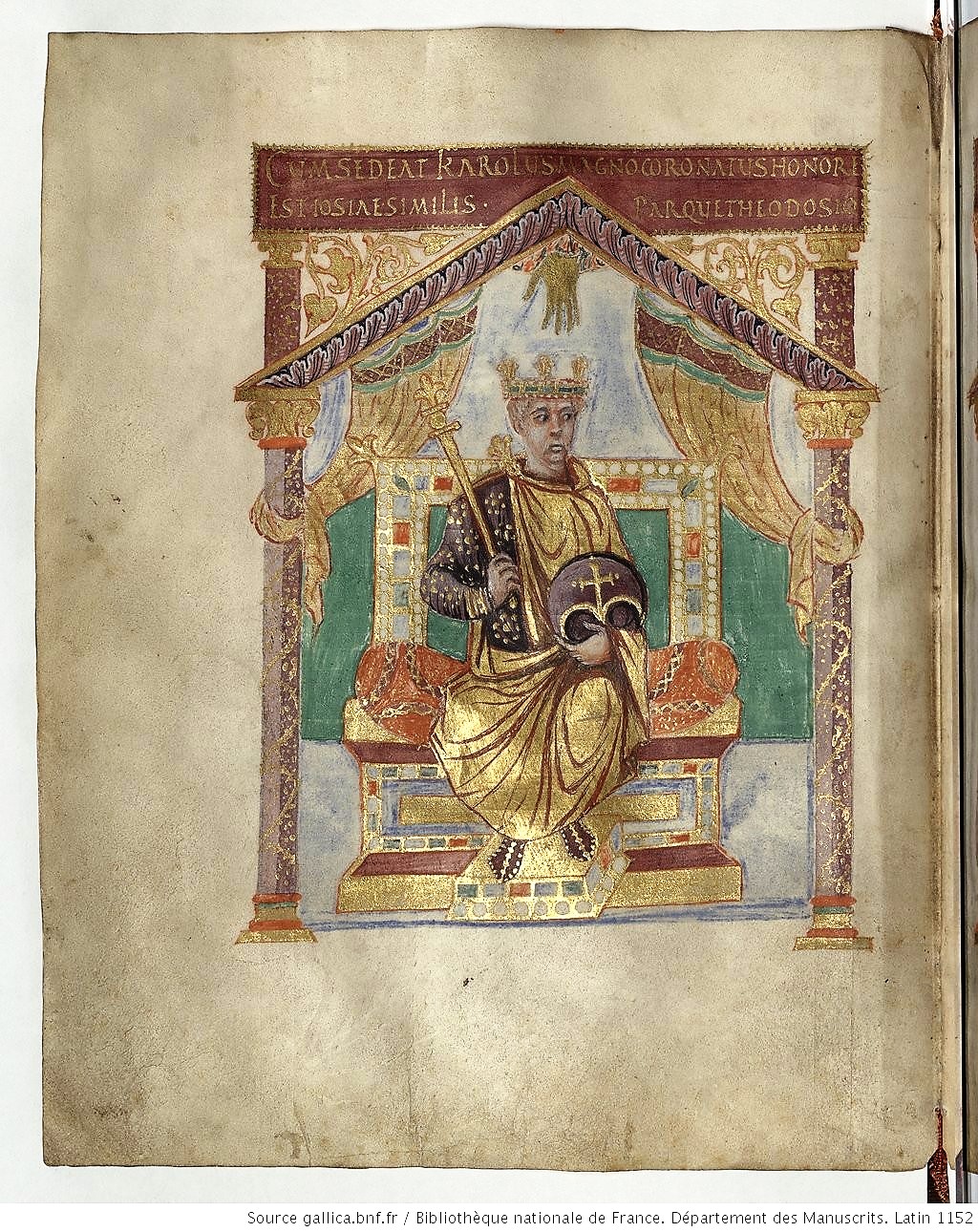

888- 935, fresque provenant de la crypte de l’abbatiale Sankt Maximin de Trèves (c) Museum am Dom Trier, Cl. J. Mercieca, 2011 Charles le Chauve avant 869, Psautier de Charles le Chauve, BNF Latin 1152 fol 3v

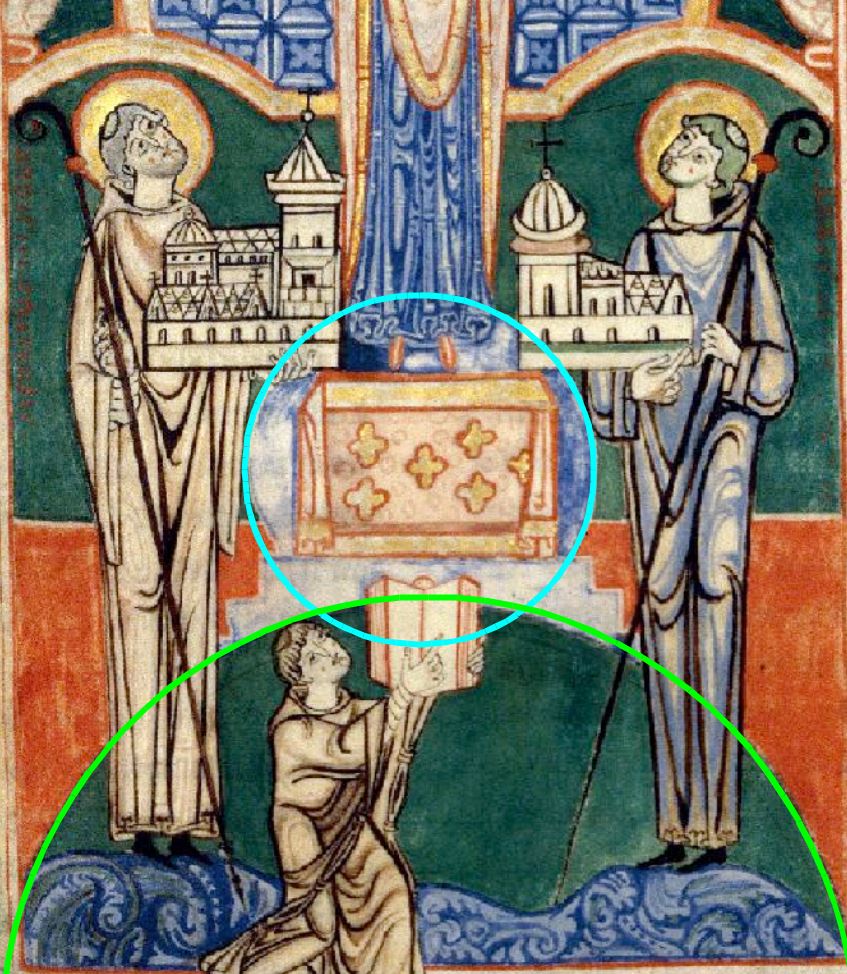

Charles le Chauve avant 869, Psautier de Charles le Chauve, BNF Latin 1152 fol 3v Saint Grégoire le Grand aux pieds de la Vierge, 1080-1100, Sermonnaire de Jumièges, Rouen BM Ms 1408 fol 51

Saint Grégoire le Grand aux pieds de la Vierge, 1080-1100, Sermonnaire de Jumièges, Rouen BM Ms 1408 fol 51 Saint Grégoire d’Antioche aux pieds de la Vierge, 1143, Eglise de la Martorana Palerme

Saint Grégoire d’Antioche aux pieds de la Vierge, 1143, Eglise de la Martorana Palerme

1067, Théodore Gavras et son épouse Irina, Évangélaire de Sainte-Catherine du Sinaï, Bibliothèque nationale russe, gr. 172 fol 2v-3.

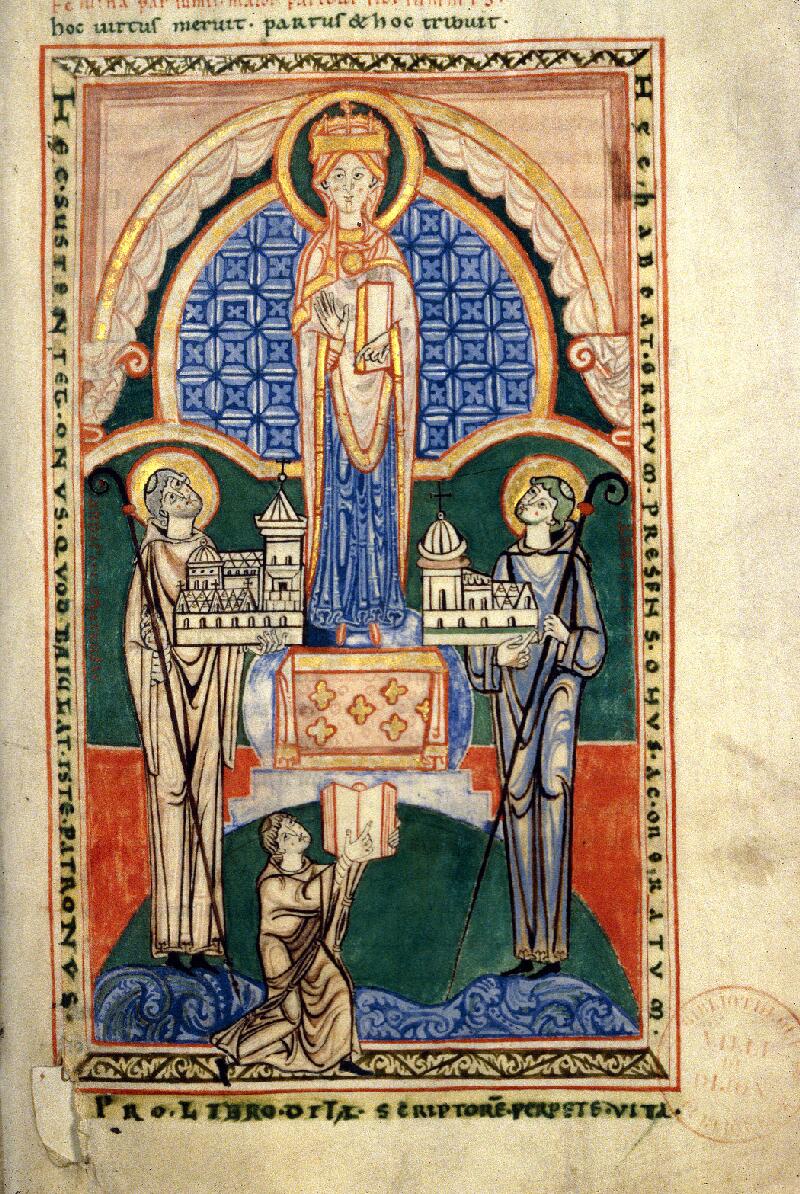

1067, Théodore Gavras et son épouse Irina, Évangélaire de Sainte-Catherine du Sinaï, Bibliothèque nationale russe, gr. 172 fol 2v-3. La consécration à la Vierge des abbayes de Cîteaux et de Saint Vaast

La consécration à la Vierge des abbayes de Cîteaux et de Saint Vaast

Fol 14r

Fol 14r Fol 165v

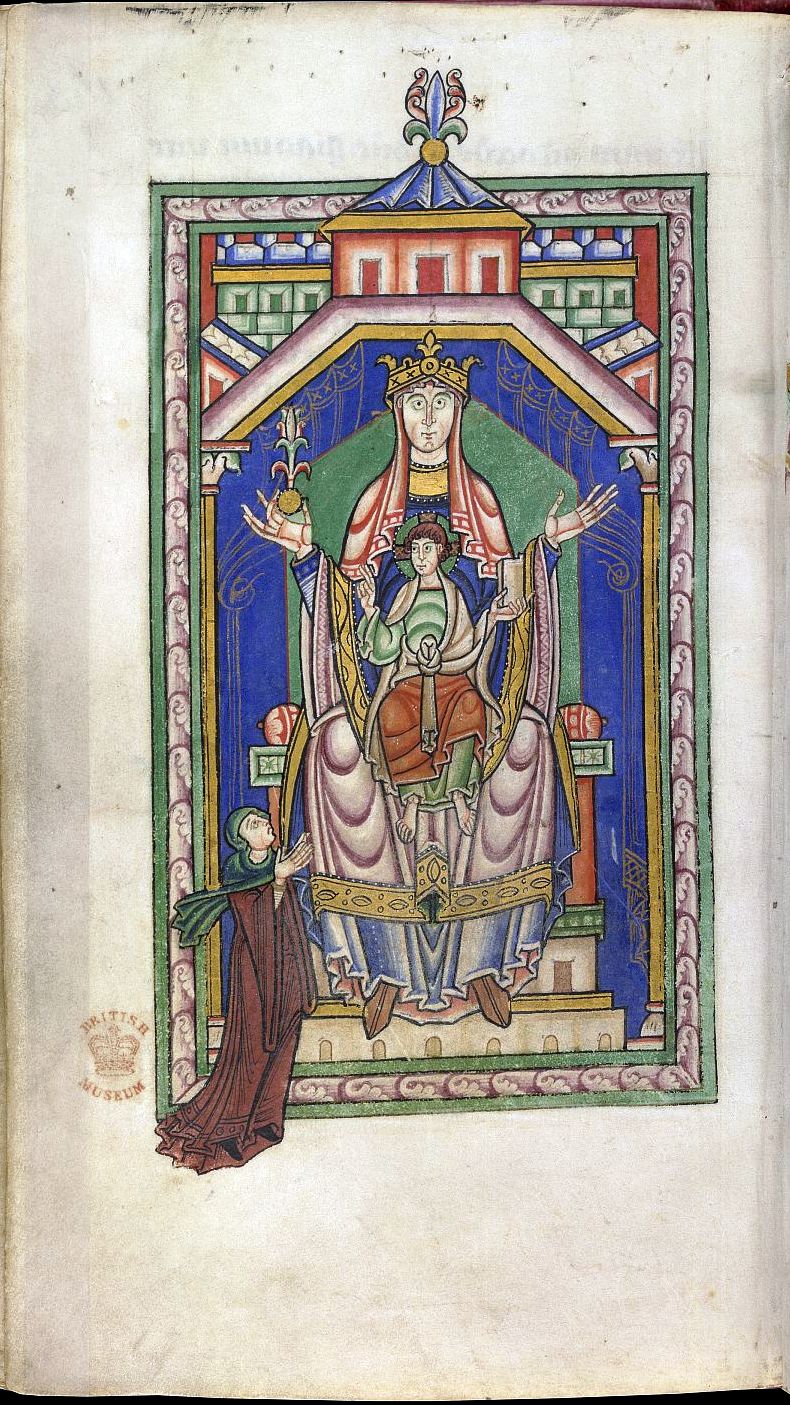

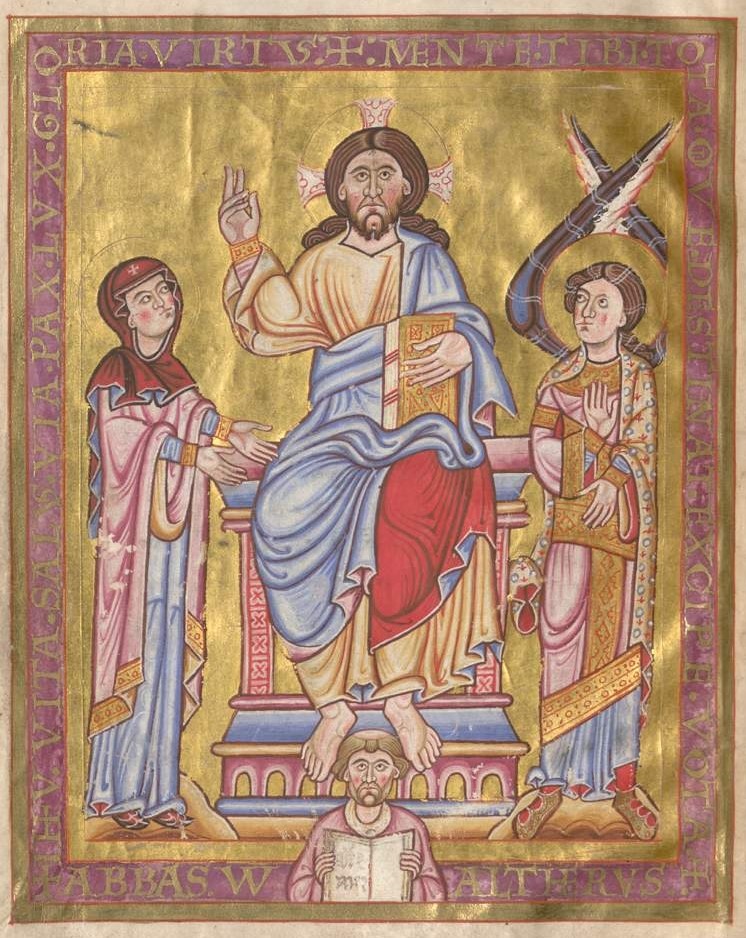

Fol 165v Page de dédicace avec l’abbé Walther

Page de dédicace avec l’abbé Walther Annonciation avec l’abbé Walther

Annonciation avec l’abbé Walther Psautier provenant probablement de l’abbaye d’Ebracher (Würzburg)

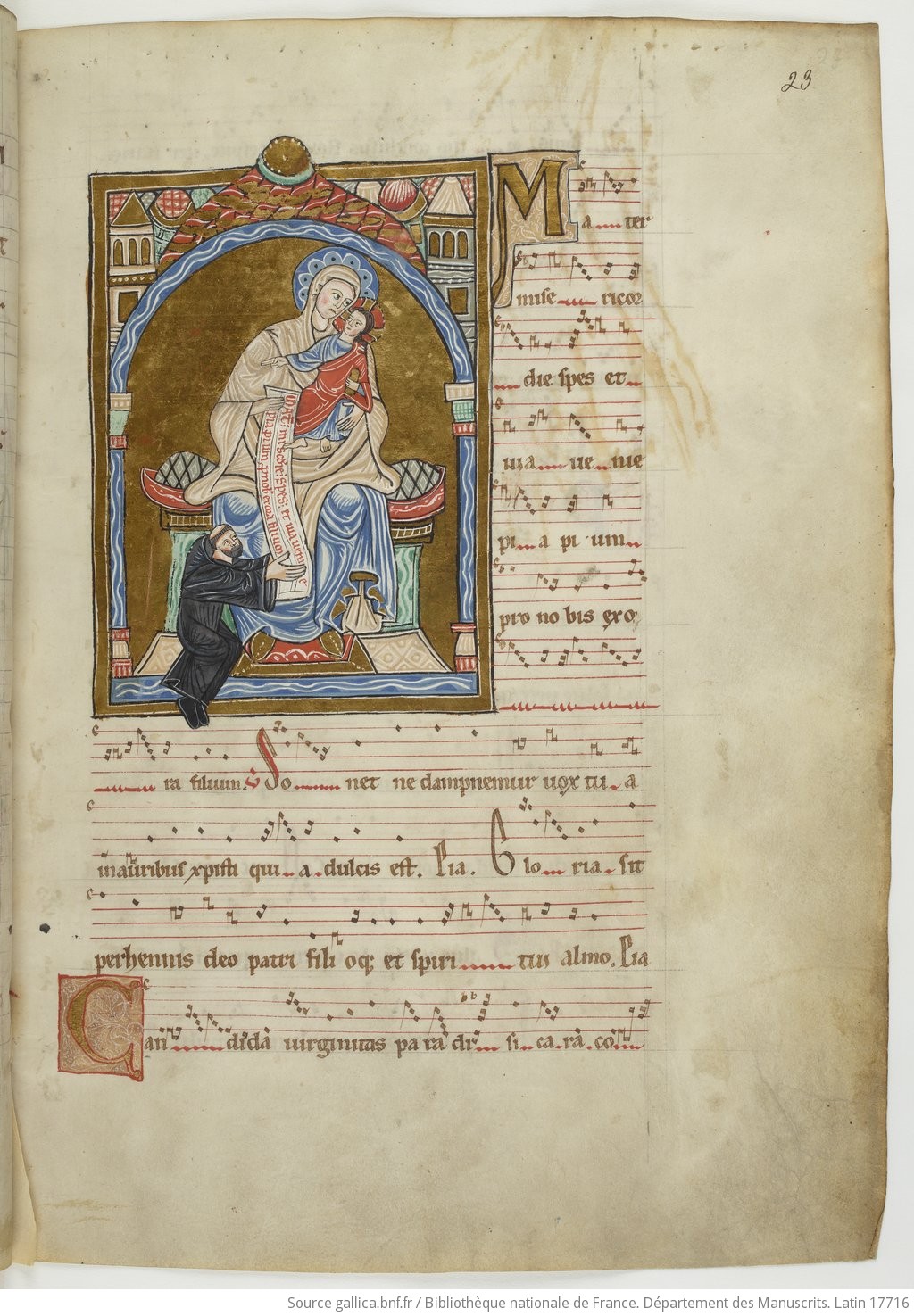

Psautier provenant probablement de l’abbaye d’Ebracher (Würzburg) 1200-15, Miscellanea (St Pierre de Cluny) BNF Latin 17716 fol 23r

1200-15, Miscellanea (St Pierre de Cluny) BNF Latin 17716 fol 23r Psautier pour un monastère de cisterciennes (dit de Bonmont), région du Lac de Constance

Psautier pour un monastère de cisterciennes (dit de Bonmont), région du Lac de Constance 1190-1200, Psautier de Saint Louis, Angleterre Nord, Leiden University BPL 76 A fol 16v

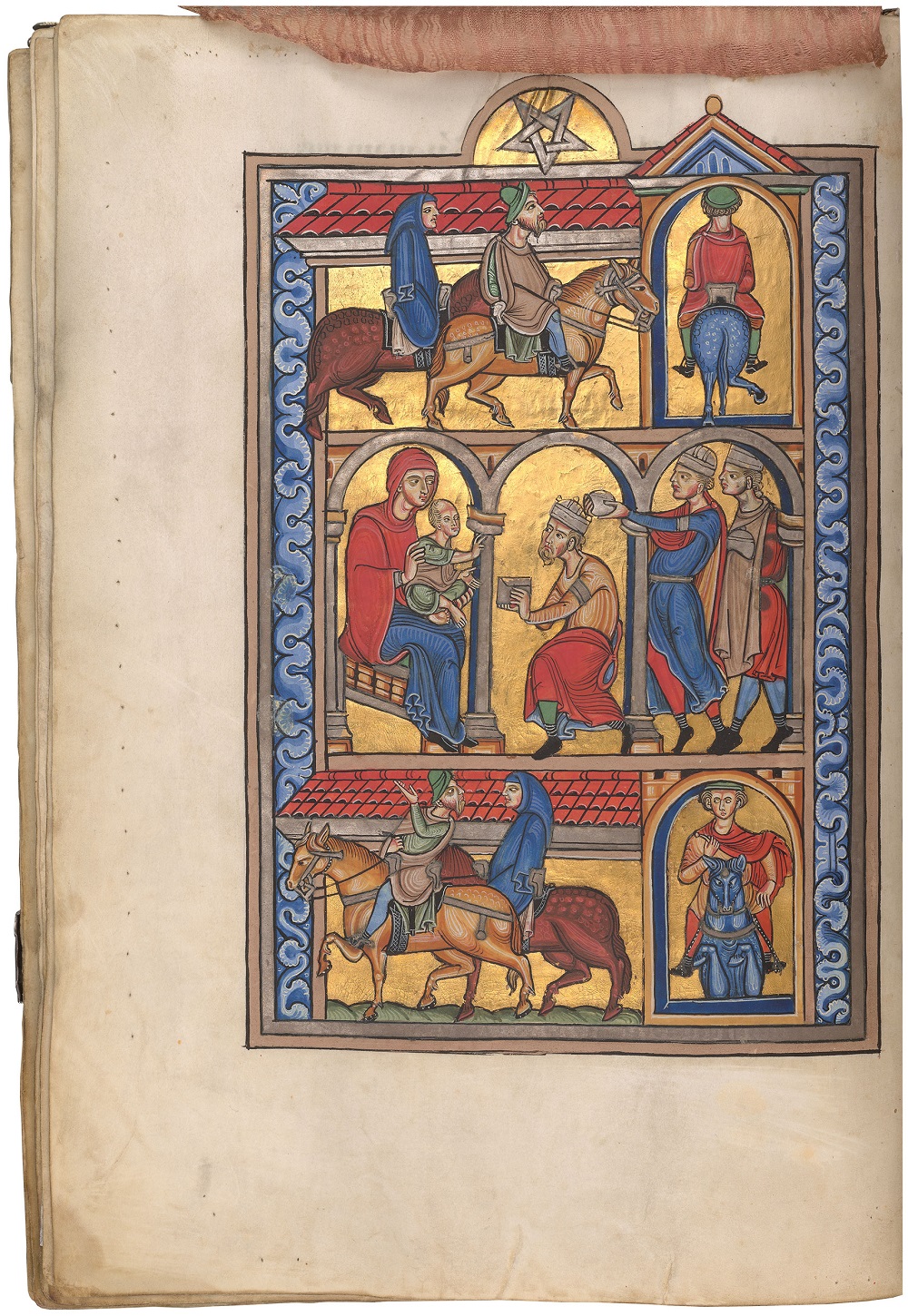

1190-1200, Psautier de Saint Louis, Angleterre Nord, Leiden University BPL 76 A fol 16v 1188, Evangeliaire d’Henri le Lion et Mathilde d’Angleterre, Abbaye de Helmarshausen, Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, Cod. Guelf. 105 Noviss. 2°fol 20r

1188, Evangeliaire d’Henri le Lion et Mathilde d’Angleterre, Abbaye de Helmarshausen, Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, Cod. Guelf. 105 Noviss. 2°fol 20r 1215-17, Sacramentaire de Berthold (abbaye de Weingarten), Morgan MS M.710 fol. 19v

1215-17, Sacramentaire de Berthold (abbaye de Weingarten), Morgan MS M.710 fol. 19v Vers 1240, Portail de Rampillon

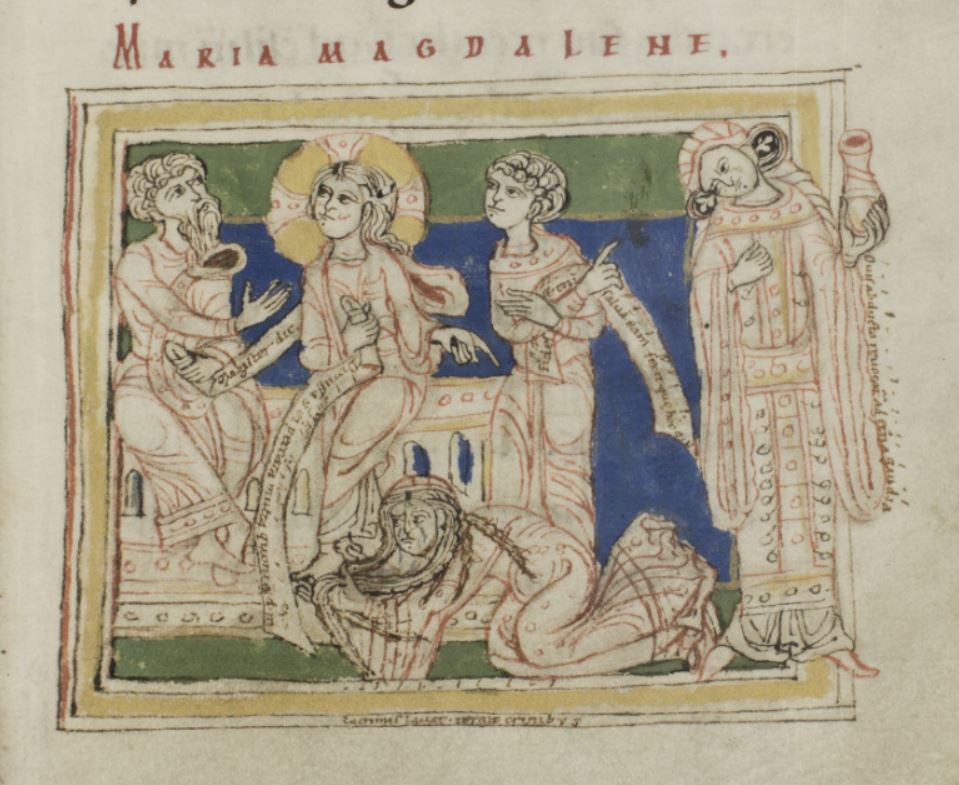

Vers 1240, Portail de Rampillon Le repas chez Simon le Pharisien

Le repas chez Simon le Pharisien Psautier pour un monastère de cisterciennes (dit de Bonmont), région du Lac de Constance

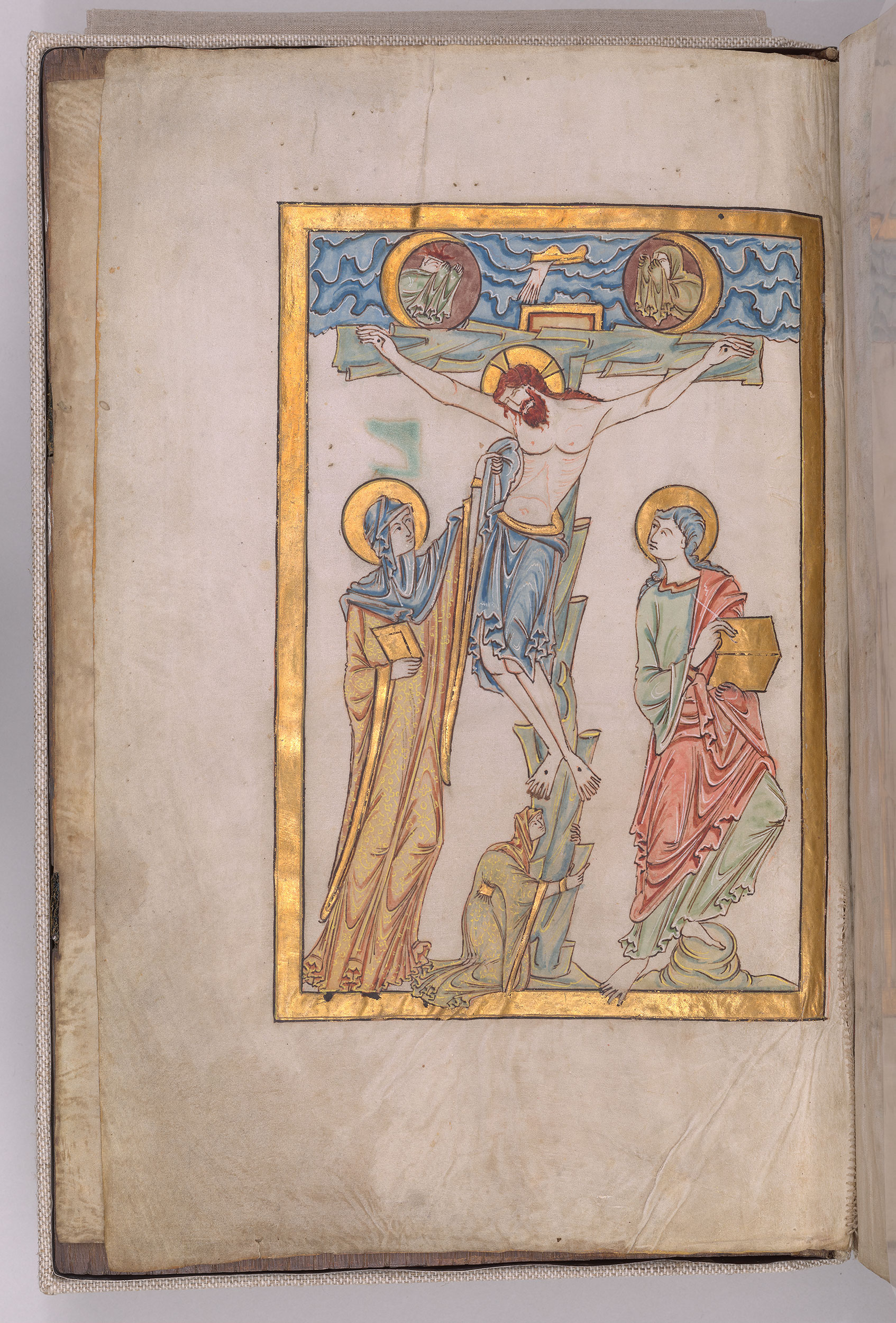

Psautier pour un monastère de cisterciennes (dit de Bonmont), région du Lac de Constance 1125-30, St Albans psalter, Hertfordshire, Hildesheim, HS St. Godehard 1 Fol 18v

1125-30, St Albans psalter, Hertfordshire, Hildesheim, HS St. Godehard 1 Fol 18v Vers 1050, dessinateur Placidus, Beatus de St Sever, BNF Latin 8878 fol 233v

Vers 1050, dessinateur Placidus, Beatus de St Sever, BNF Latin 8878 fol 233v 1125-50, Walthersbible, Michaelbeuern, Benediktinerstift, Man. perg. 1