Qu’est-ce qu’une oeuvre d’art ?

Introduction

L’histoire des mots n’est pas celle des choses et inversement. Selon les époques, des choses semblables sont désignées différemment et le même mot change de signification. L’histoire de l’art fait partie des domaines où le problème est le plus sensible. Notre discours sur l’art aurait été incompréhensible à d’autres époques et beaucoup d’objets qui sont qualifiés aujourd’hui d’œuvres d’art n’auraient pas été reconnus jadis comme tels. Le présent essai concerne approximativement ce qu’on a appelé les beaux-arts et les arts appliqués, en somme les arts qui visent le beau, par opposition à l’art militaire, par exemple, dont ce n’est pas la fin essentielle. Mais il se trouve que « beaux-arts » et « arts appliqués » sont devenu désuet et qu’on parle aujourd’hui d’art, tout simplement, pour subsumer une bonne partie du contenu hétéroclite de nos musées.

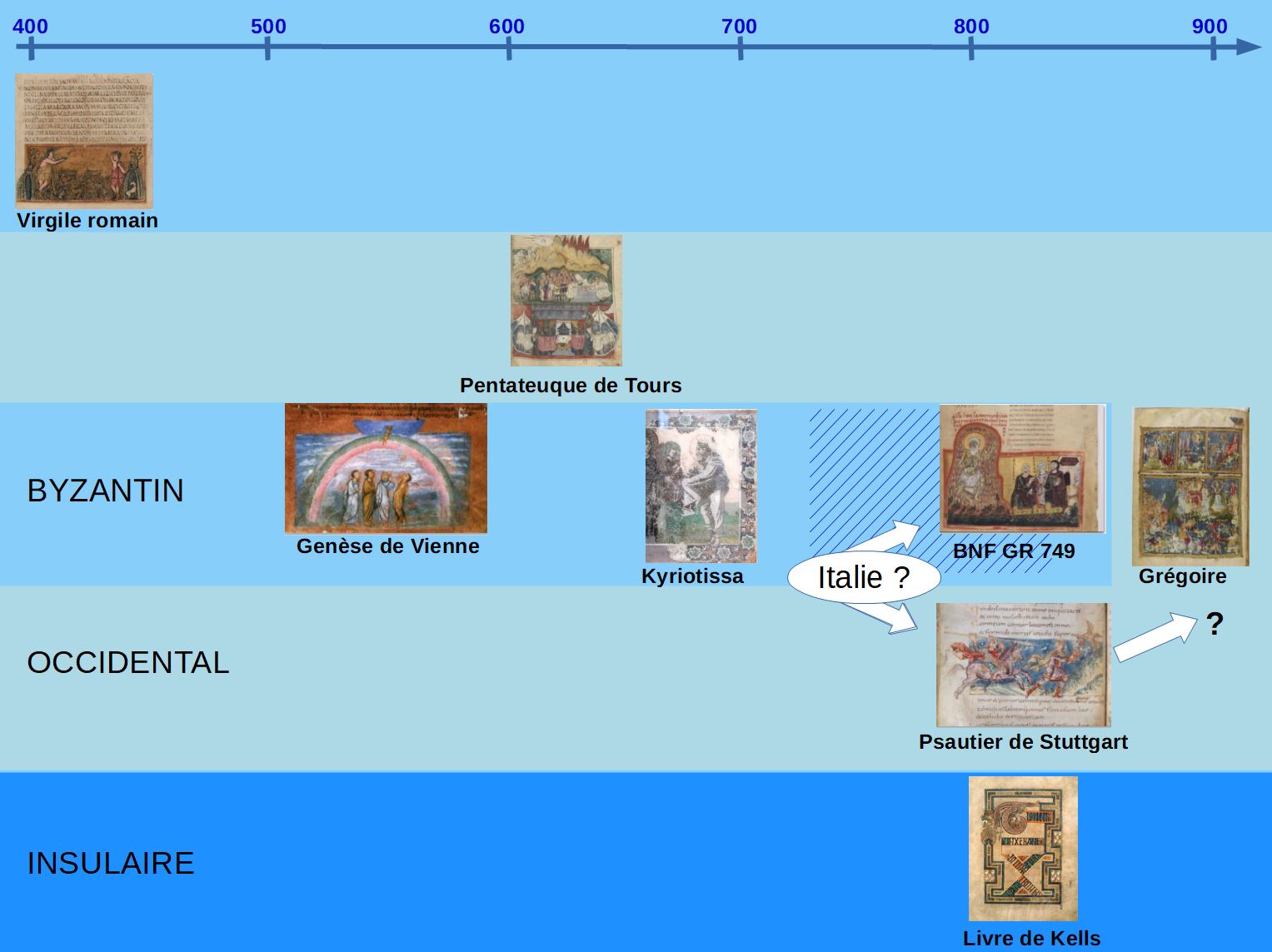

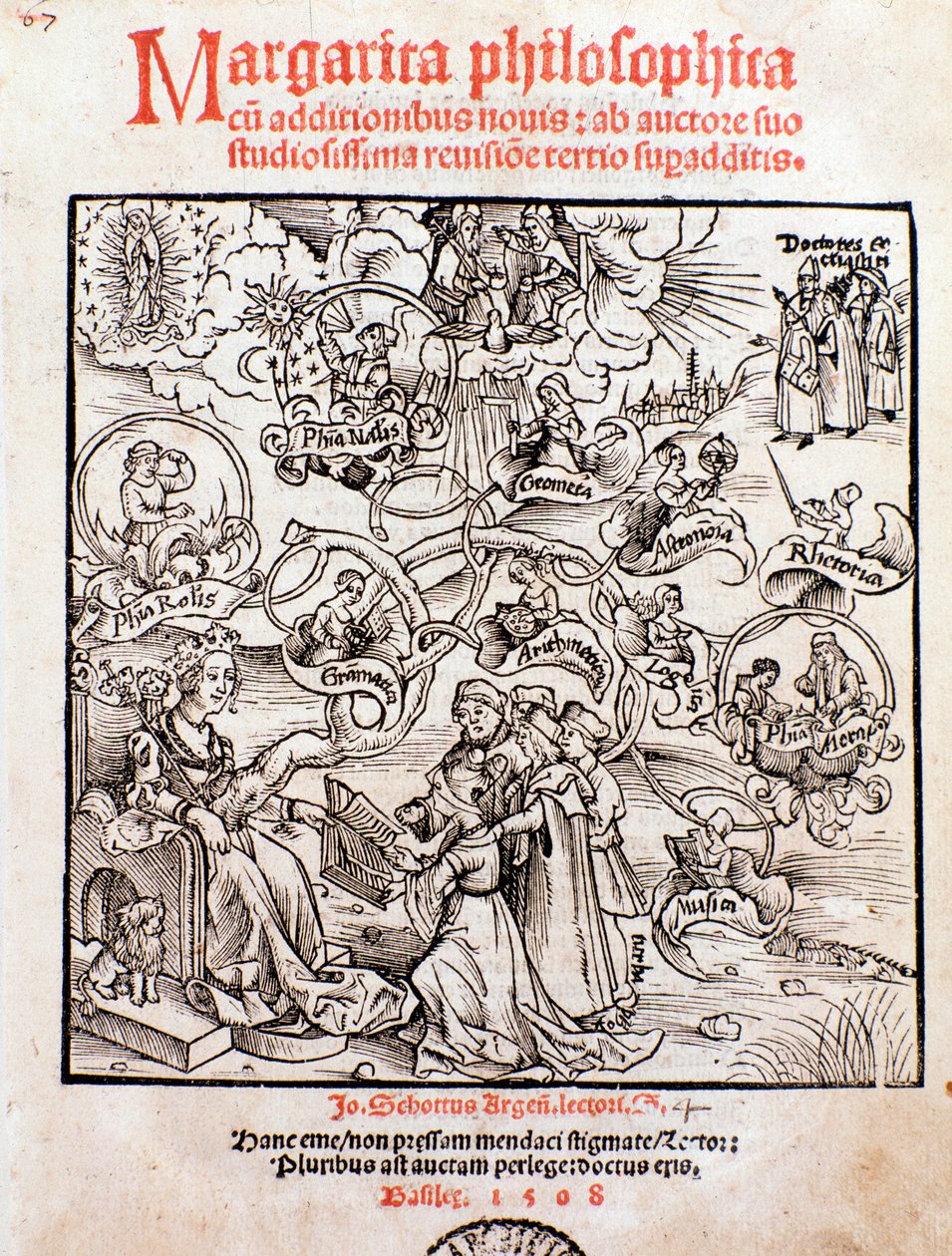

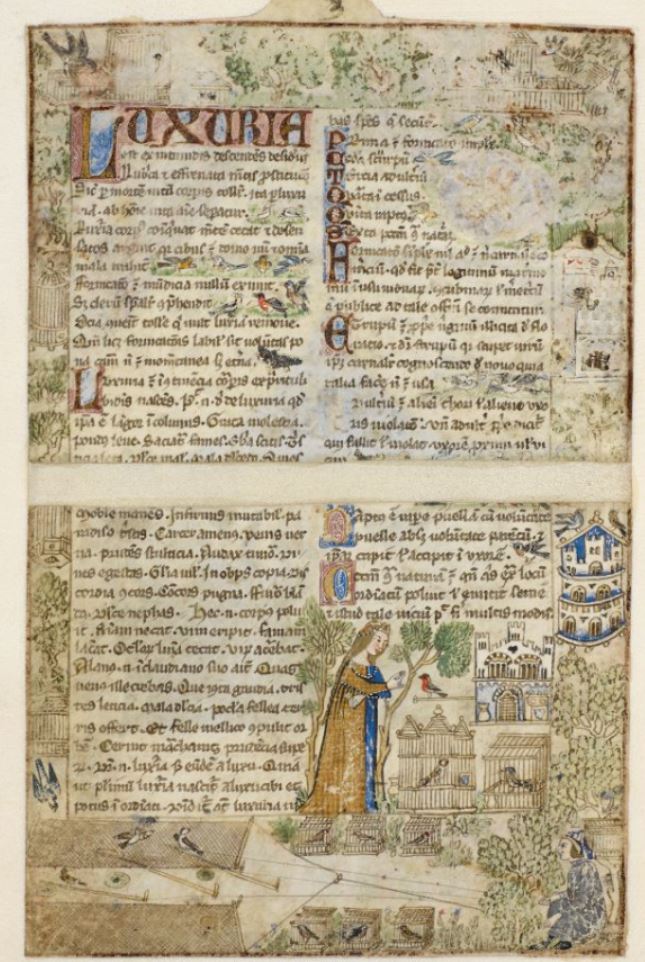

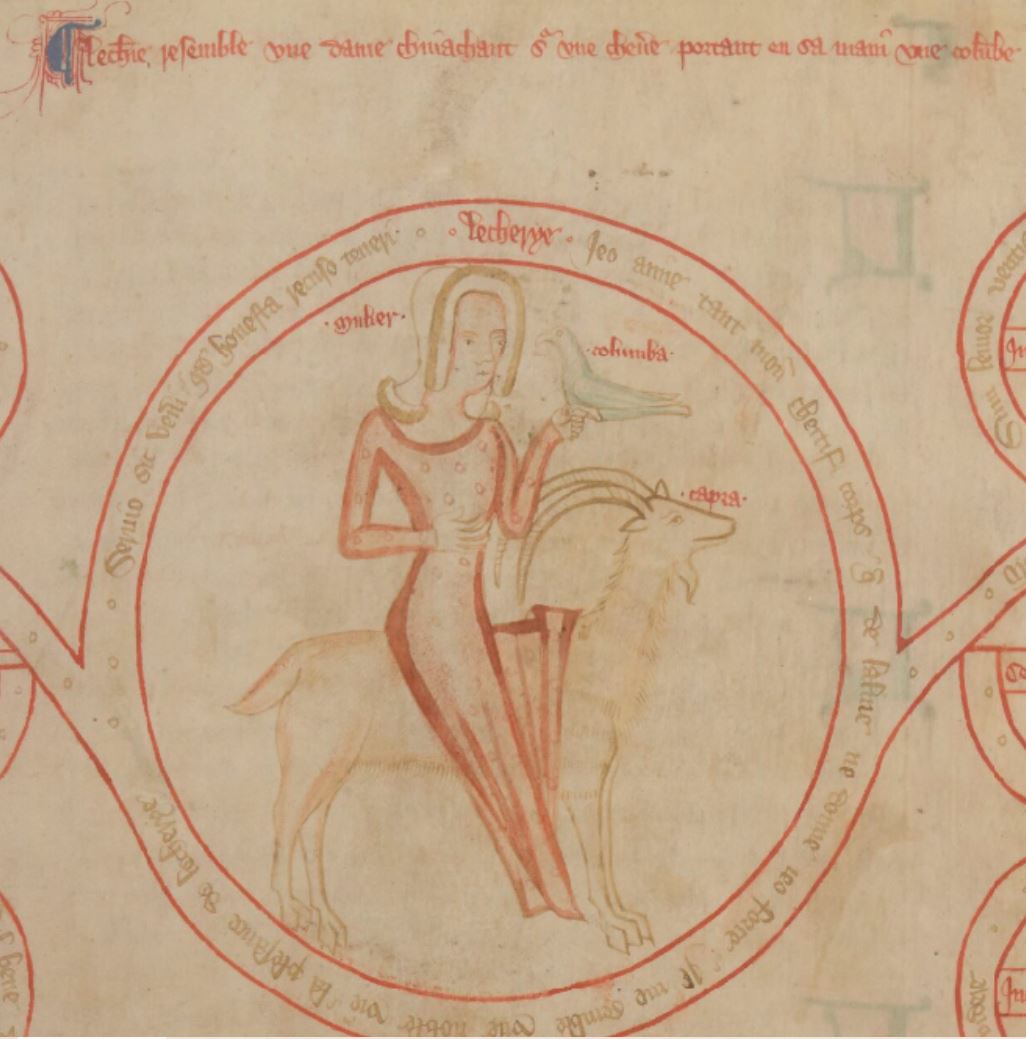

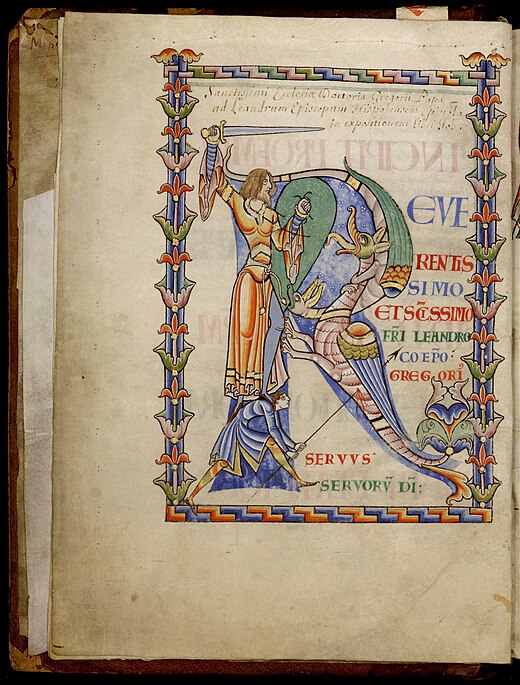

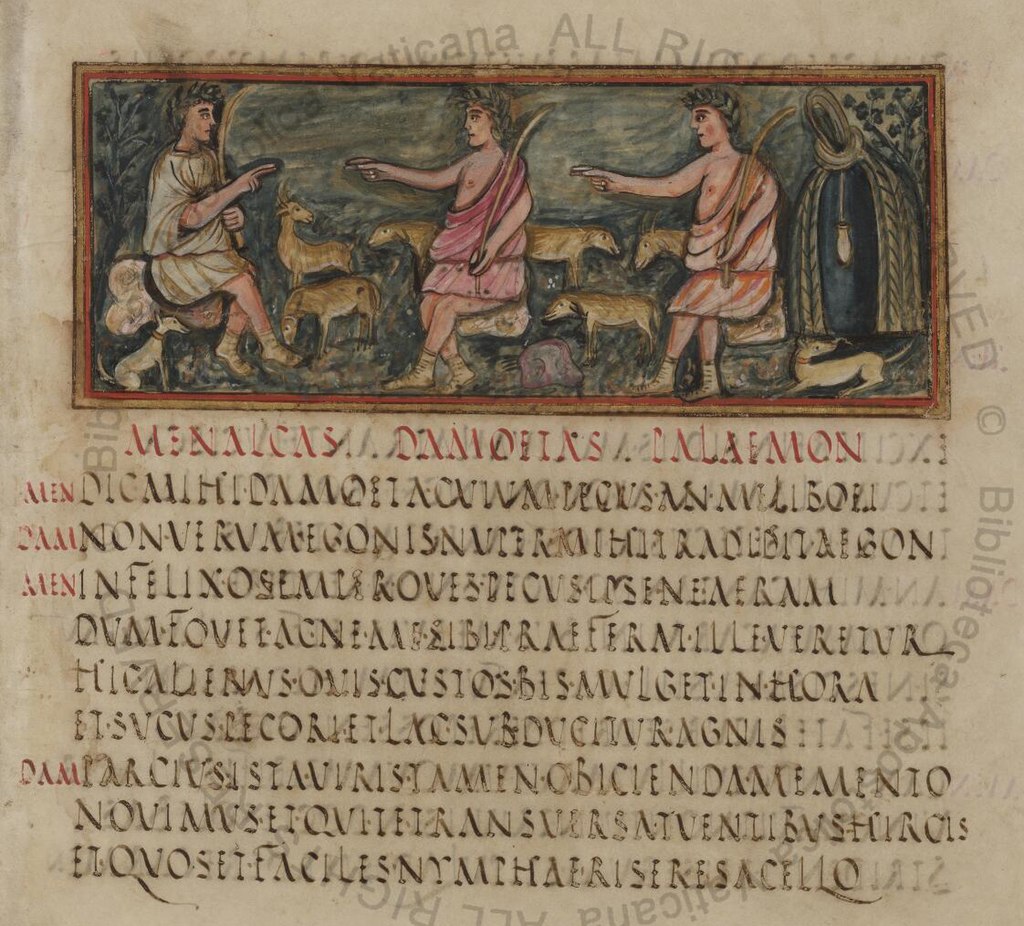

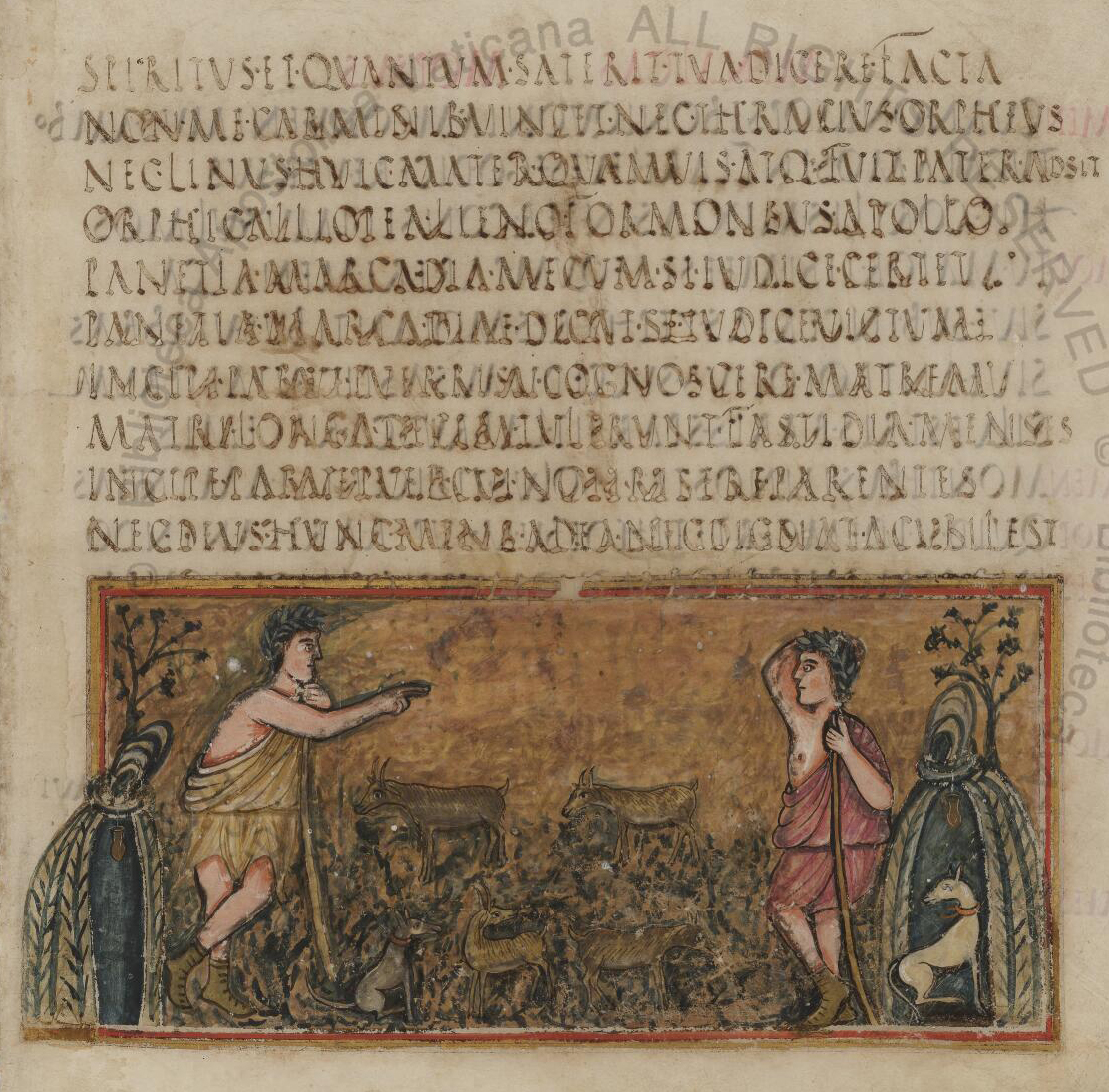

De l’Antiquité à la Renaissance, il n’y a simplement aucun mot pour ce que nous appelons l’art. Le mot « art » désigne les arts libéraux et par « artiste », on entend au Moyen Age un diplômé de la faculté des arts, par exemple un logicien ou un géomètre. Il désigne aussi les arts mécaniques, par exemple la cordonnerie ou l’agriculture. On lit souvent que l’art au sens moderne du mot appartenait à ces derniers au Moyen Age, mais, outre que la distinction entre arts libéraux et mécaniques n’était pas rigide, l’architecture, la sculpture et la peinture faisaient appel à l’art libéral de la géométrie pour se valoriser. En fait, aucun mot avant « beaux-arts » n’a réuni ces trois disciplines dans un concept commun les distinguant de la logique ou de l’art militaire. Jusque-là, les finalités technique et esthétique étaient indissociables. Rien ne distinguait l’architecte de l’ingénieur et la tâche du cordonnier était de faire de belles chaussures. Le problème est comparable pour ce que nous appelons la littérature: l’importante production de poésie scientifique correspond mal à la notion que nous en avons.

De l’Antiquité à la Renaissance, il n’y a simplement aucun mot pour ce que nous appelons l’art. Le mot « art » désigne les arts libéraux et par « artiste », on entend au Moyen Age un diplômé de la faculté des arts, par exemple un logicien ou un géomètre. Il désigne aussi les arts mécaniques, par exemple la cordonnerie ou l’agriculture. On lit souvent que l’art au sens moderne du mot appartenait à ces derniers au Moyen Age, mais, outre que la distinction entre arts libéraux et mécaniques n’était pas rigide, l’architecture, la sculpture et la peinture faisaient appel à l’art libéral de la géométrie pour se valoriser. En fait, aucun mot avant « beaux-arts » n’a réuni ces trois disciplines dans un concept commun les distinguant de la logique ou de l’art militaire. Jusque-là, les finalités technique et esthétique étaient indissociables. Rien ne distinguait l’architecte de l’ingénieur et la tâche du cordonnier était de faire de belles chaussures. Le problème est comparable pour ce que nous appelons la littérature: l’importante production de poésie scientifique correspond mal à la notion que nous en avons.

Lorsque nous parlons du passé, nous devons faire la distinction entre un langage-objet, celui des textes que nous étudions et un métalangage, le nôtre, que nous avons la responsabilité de rendre cohérent, pour désigner par les mêmes mots les choses comparables à travers le temps. Se contenter du langage-objet en disant que l’art n’existait pas de l’Antiquité à la Renaissance comprise ne fait pas que heurter le sens commun, mais interdit de comprendre quoi que ce soit. Dans ce cas, on pourrait aussi dire que le soleil tournait alors autour de la terre. En plus, comment dire que l’art et la technique étaient indissociables en utilisant le même mot, technê ou ars, pour désigner les deux? Mais dès lors, nous sommes responsables d’une définition cohérente de l’art, ce qui nous mène directement à un dilemme.

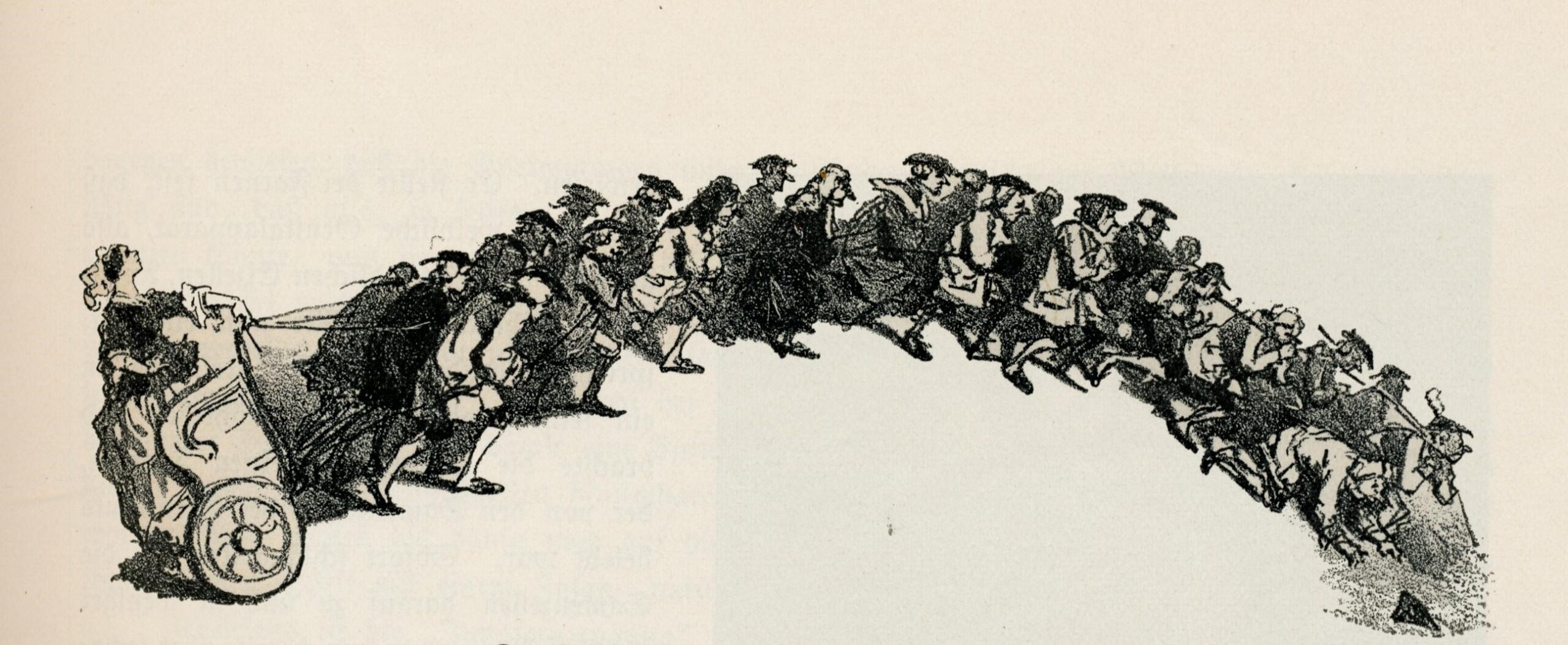

Spontanément, on est tenté de dire que l’œuvre d’art se définit par sa valeur esthétique et donc que l’art est la capacité de produire le beau. Or, depuis le siècle dernier, la référence au beau s’est éclipsée du discours sur l' » art » contemporain et du discours contemporain sur l’art. Même l’histoire des arts du passé n’utilise pratiquement plus la notion, sauf au second degré en parlant de la réception des œuvres comme belles ou laides. Cette référence serait intempestive. Alors, faut-il s’en passer et définir l’art comme ce que font les artistes? C’est certainement la solution à la mode. Les épistémologues tendent en effet de plus en plus à définir la science comme ce que font les scientifiques. Mais alors, il faudrait pouvoir définir l’artiste ou le scientifique, ce qui ne serait pas plus facile. Faute de cela, tout point de vue véritablement critique disparaît et tant l’esthétique que l’épistémologie mène la politique du chien crevé au fil de l’eau. Du reste, c’est peut-être bien ce qu’on leur demande de faire. Faut-il donc revenir au point de vue spontané? On objectera sans doute qu’on risque ainsi d’exclure l’art contemporain de notre définition de l’art. Mais ce serait faire un mauvais procès. Il appartient en effet à ceux qui se veulent artistes de savoir si leurs œuvres obéissent ou non à la même définition que celles des Anciens, dont le caractère artistique n’est guère contesté. S’ils s’y refusent, ils proclament ou bien la mort de l’art, ou bien sa naissance récente. On objectera encore qu’au-delà de la référence au beau, il peut y avoir d’autres dénominateurs communs entre les deux catégories. Mais alors, il faudra en trouver un qui les recouvre toutes deux et rien qu’elles, sans quoi il ne s’agirait pas d’une définition de l’art.

On objectera enfin que cela suppose de définir le beau et donc qu’il n’y a pas grande différence entre substituer la définition de l’artiste à celle de l’art et lui substituer celle du beau. Mais il y en a une d’essentielle. L’art et l’artiste sont deux notions solidaires, car il n’y a ni art sans artiste ni artiste sans art, alors que le beau ne saurait se limiter aux productions artistiques. Pour autant qu’il soit permis de dire que quelque chose est beau, cela se dit aussi bien d’une personne ou d’un coucher de soleil que d’un tableau. Le problème est donc de savoir si c’est légitime ou s’il s’agit d’une confusion, car il est possible que ce que nous appelons un beau coucher de soleil ne soit rien d’autre qu’un coucher de soleil ressemblant à ceux des peintres. C’est donc la définition du beau qui va nous occuper dans une première partie. Une fois que nous en aurons proposé une, il sera possible de définir l’art par rapport au beau sans nous enfermer dans un raisonnement circulaire. La seconde partie sera consacrée à l’évolution du système artistique et donc de la définition de l’art, pour en arriver à la situation d’aujourd’hui, où le beau en a été évacué. Il faudra enfin essayer de saisir la manière dont nous appréhendons les arts du passé.

![]()

Le beau

Trois types d’objets peuvent être qualifiés de beaux. On parle de beau naturel pour ceux qui ne sont pas dus à la main de l’homme. Cela correspond à l’ancienne acception du mot « nature », censé désigner plus ou moins la création divine. Au beau naturel s’oppose le beau artistique, celui d’œuvres humaines qu’on peut diviser en mimétiques et abstraites. Les œuvres mimétiques sont celles qui imitent l’aspect d’objets naturels ou d’œuvres humaines. On qualifiera d’abstraites les œuvres humaines non-mimétiques, comme le sont normalement l’architecture (abstraction faite de son décor figuratif) et la musique. Il existe bien sûr des exceptions, comme la musique imitative.

Les trois formes du beau

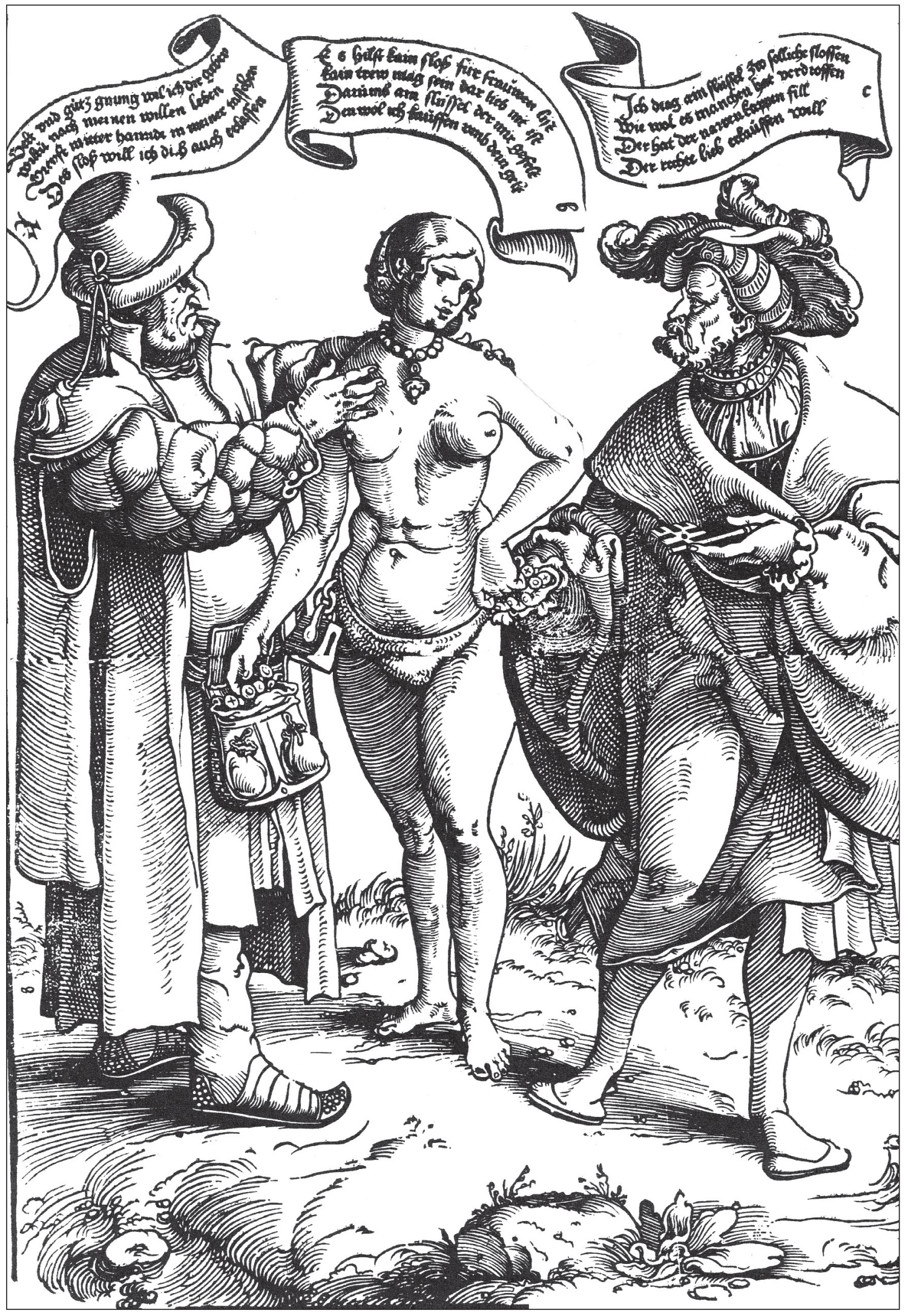

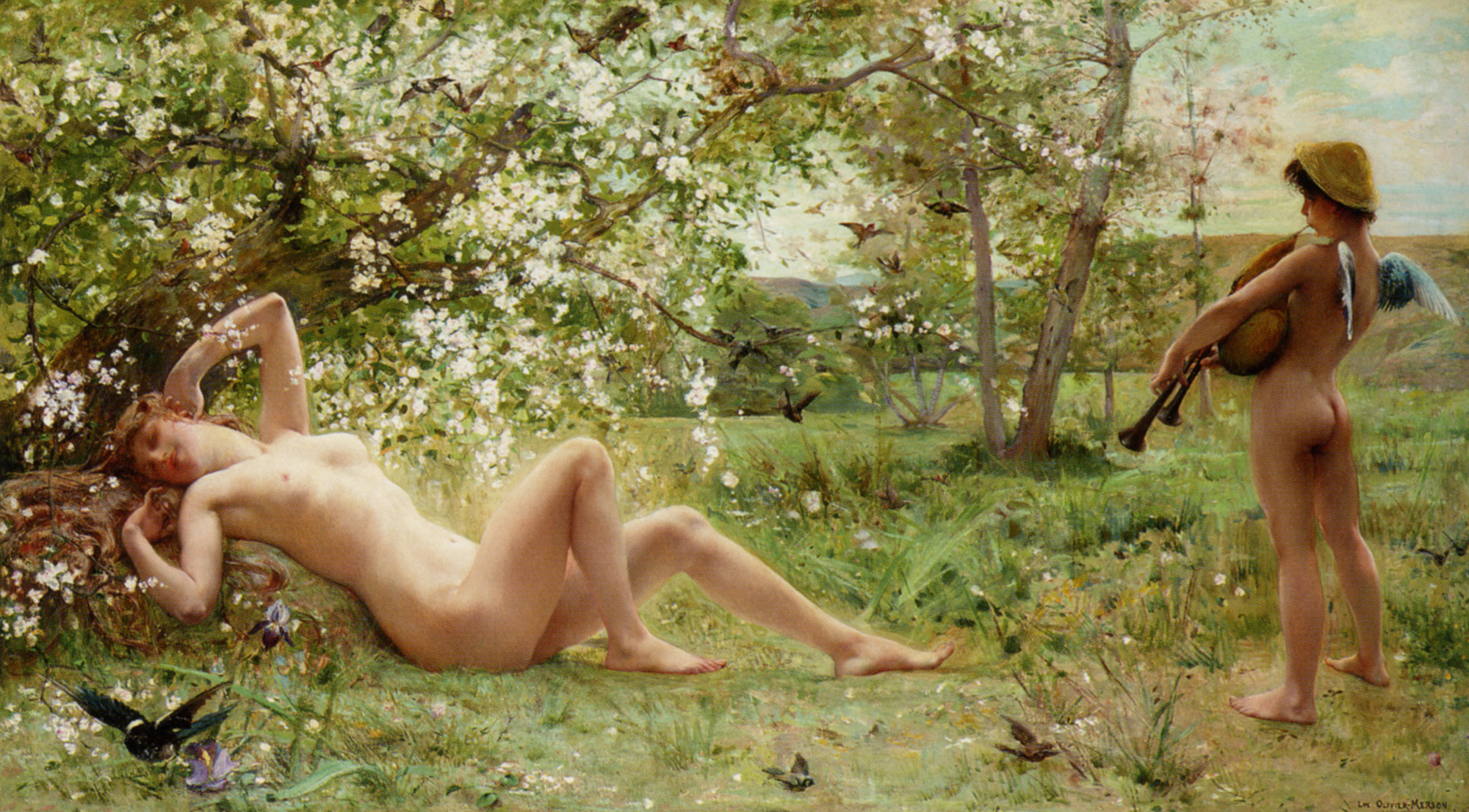

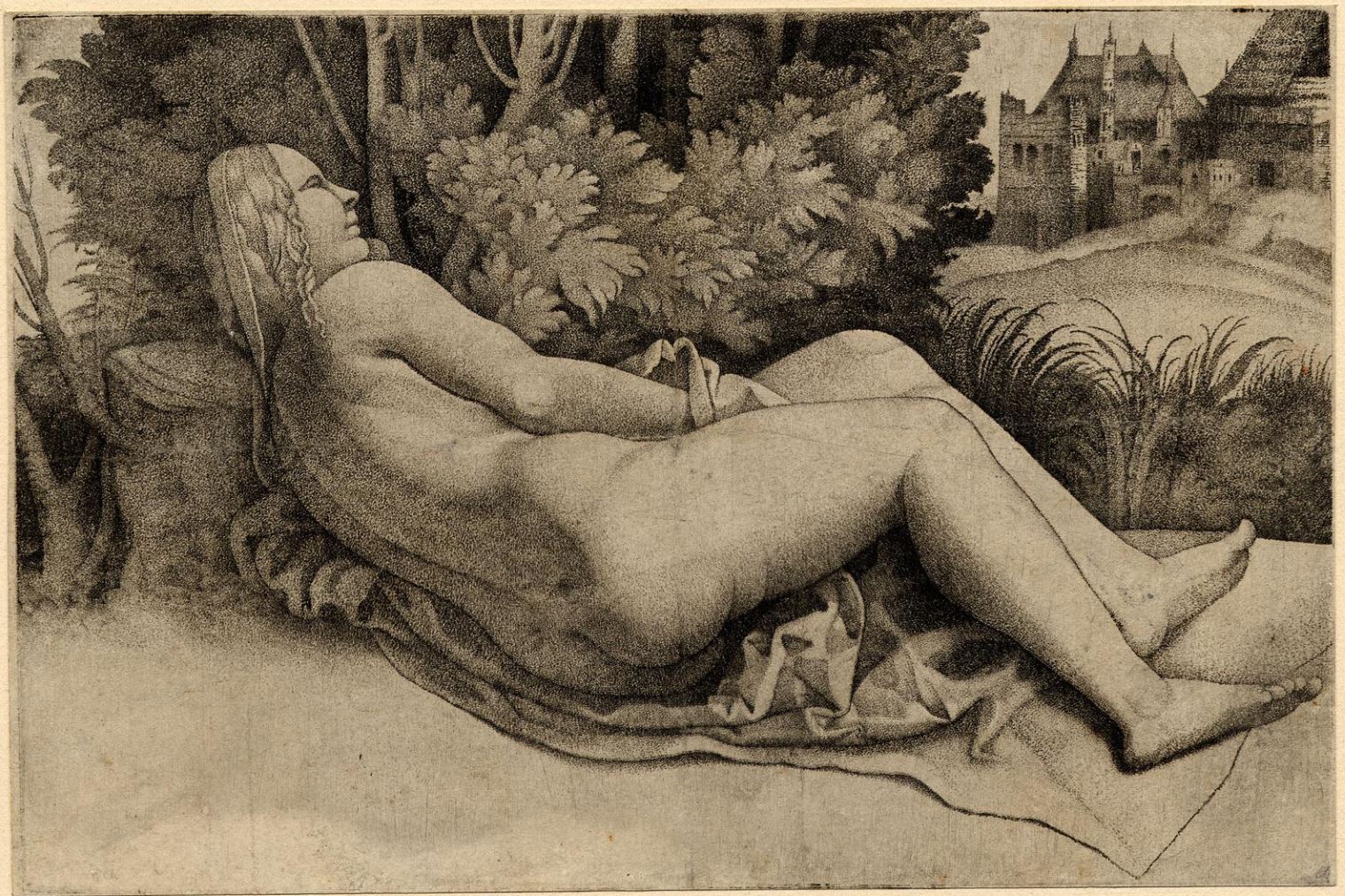

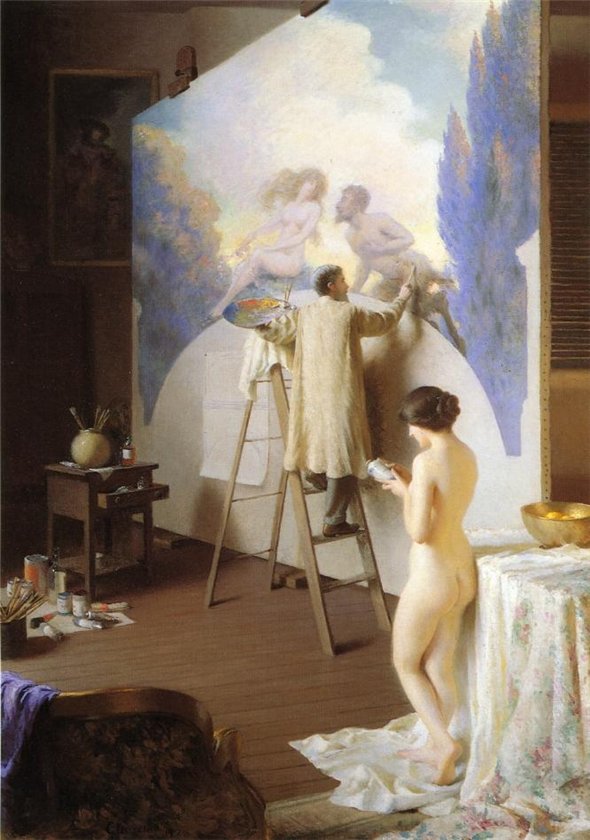

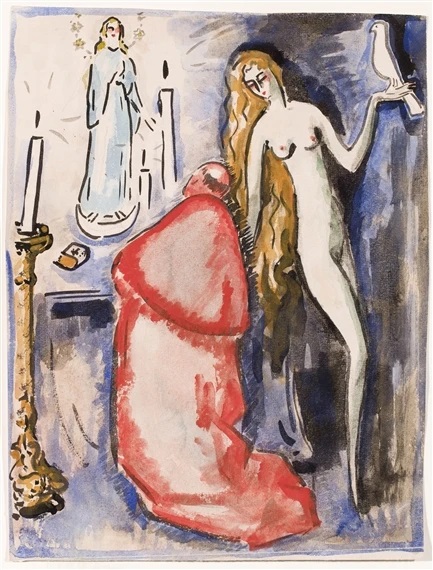

Le beau naturel est le parent pauvre de l’esthétique depuis Hegel. Il suffit de voir la manière dont il s’en débarrasse pour s’en convaincre. La réflexion des scolastiques sur le beau, ce que nous appelons leur « esthétique » mais qui ne formait pas une spécialité, était au contraire centrée sur le beau naturel et n’abordait que très rarement le beau artistique. La différence de conception s’explique facilement. Les scolastiques, faisant de la nature l’œuvre de Dieu, la donnaient en modèle de perfection, tandis que Hegel assimilait le beau à un produit de l’esprit et de sa liberté qui transcenderait une nature mécanique. Nous verrons que les principaux problèmes de l’esthétique se posent déjà en fait au niveau du beau naturel. La réticence à l’aborder pourrait bien tenir aux intérêts primaires qu’il met en jeu directement, comme ceux qui sont liés à la sexualité, alors que la représentation met une distance entre le spectateur et l’objet: dans un salon, la présence d’un nu féminin ne fait pas le même effet que celle d’une femme nue. La meilleure manière de déjouer le puritanisme de l’esthétique est de prendre autant en considération les intérêts les plus primaires que les autres.

Le beau naturel

Nous parlons du beau naturel comme de ce que les hommes trouvent beau dans les objets qu’ils n’ont pas façonnés. A supposer que cette beauté soit objective, ce ne serait pas au sens où elle serait belle indépendamment d’un point de vue humain, mais où elle serait reconnue ou devrait l’être par l’humanité entière. Qu’il s’agisse du beau naturel ou artistique, il est aujourd’hui plus à la mode d’insister sur les variations du goût que sur les constantes et même de nier qu’il y ait quelque constante que ce soit. Il semble cependant possible pour un esprit non prévenu de dégager prudemment quelques formes universelles ou presque du comportement esthétique, ce qui ne nous empêchera pas de relever des variations non moins évidentes, voir des déviations.

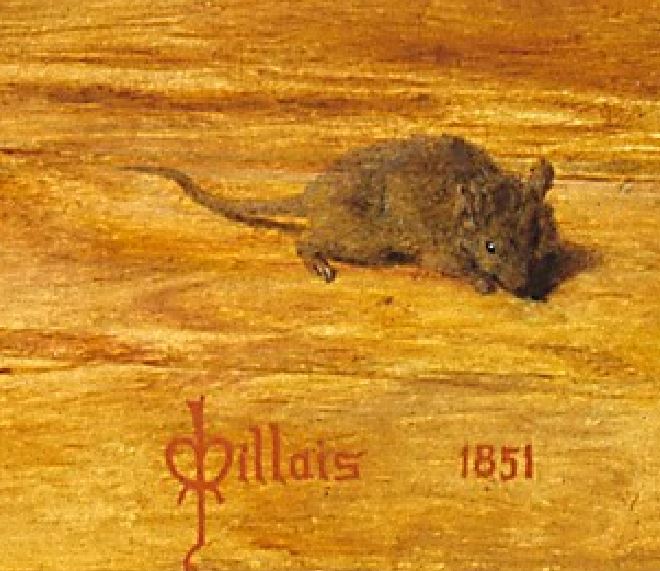

La beauté est liée à l’intégrité physique et donc à la santé, à la force et à la jeunesse. On parle bien d’un beau vieillard, mais il s’agit alors d’un vieillard en bonne santé. Le choix n’est pas moins sélectif pour les animaux ou les plantes. Des peintures pariétales de la préhistoire aux remarques sur les animaux de Karl Rosenkranz[1], disciple de Hegel, la préférence porte sur les animaux puissants et agiles, aux dépens des batraciens et des insectes par exemple. Il s’agit souvent d’animaux dangereux, mais pratiquement jamais de petits animaux nuisibles, gluants ou noirâtres. Le goût des fleurs fanées serait assez paradoxal.

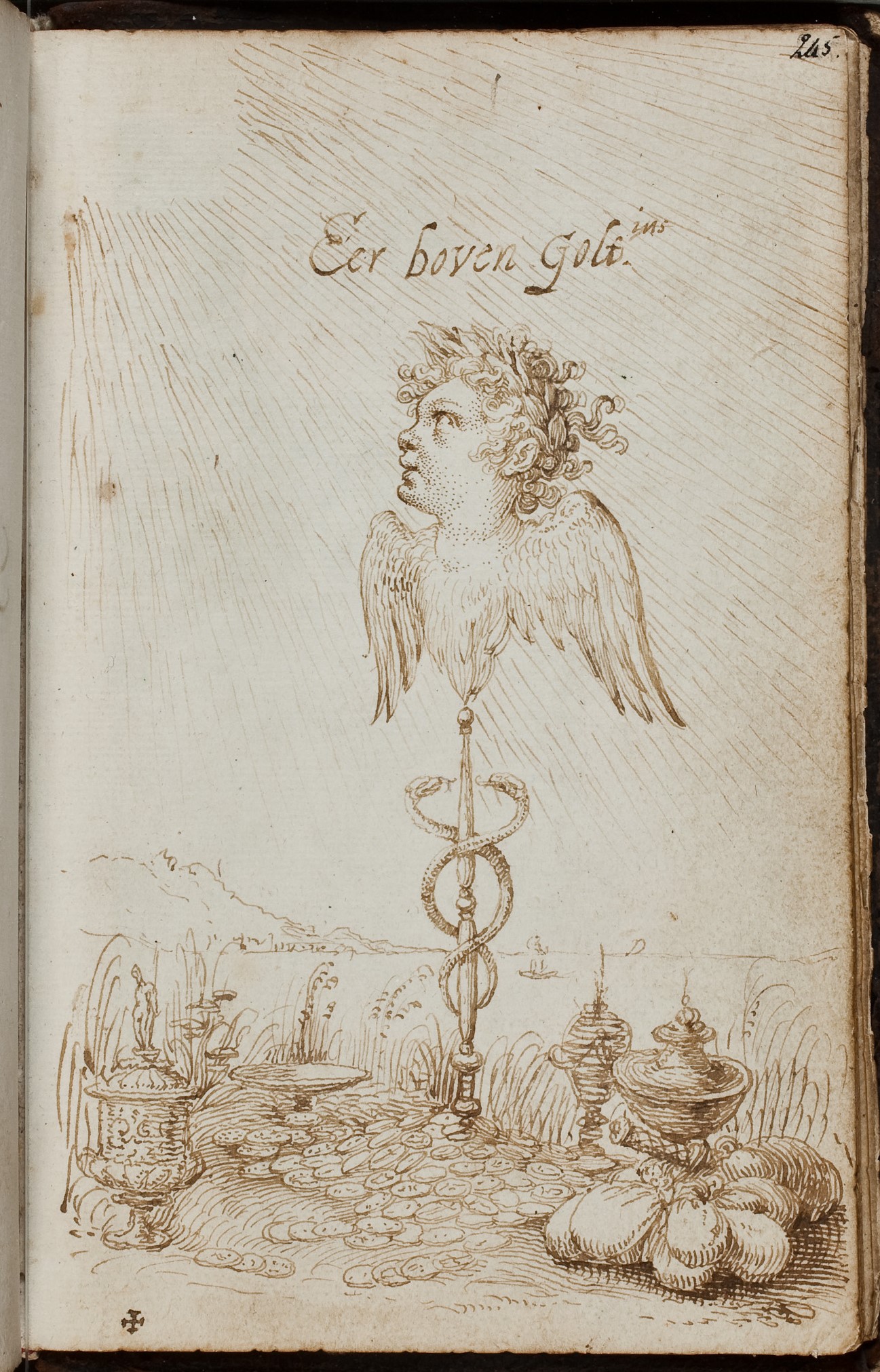

La durabilité, sous la forme de la permanence ou du renouvellement semble également entrer dans les catégories esthétiques. On ne peut expliquer l’attrait de l’or par son prix, largement dû à cet attrait. Il ne répond qu’accessoirement à des besoins pratiques, mais il est inaltérable. L’amour des fleurs semble à peu près universel, alors qu’elles n’ont pas d’intérêt pratique dans un vase et sont éphémères. En revanche, elles conviennent à un usage momentané et on peut les renouveler régulièrement.

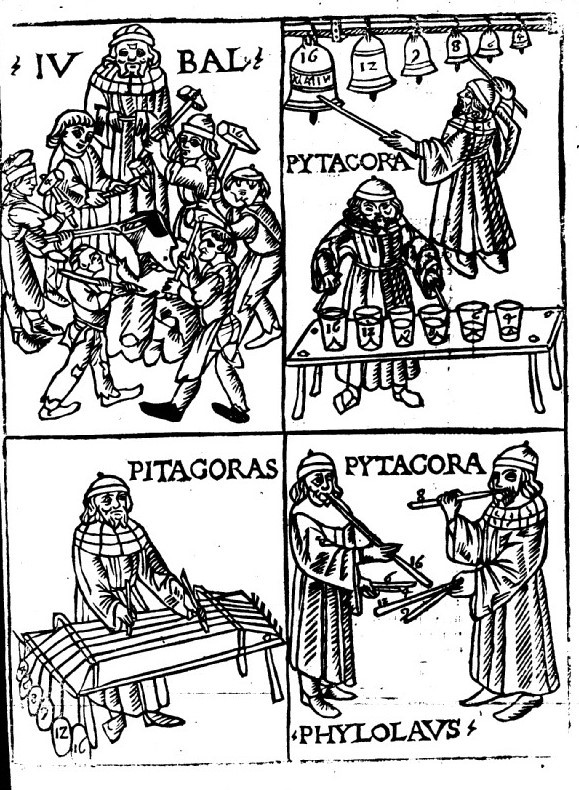

Les conceptions de l’harmonie sont très variables, car les différentes musiques divisent l’octave différemment, mais les fondements de l’harmonie sont universels, ainsi la satisfaction provoquée par les consonances, riches en harmoniques. Nous distinguons un son d’un bruit, y compris face aux musiques les plus exotiques et jugeons les chants de différents oiseaux comme plus ou moins harmonieux. En général, nous préférons le chant du rossignol au croassement du corbeau. Il en va de même pour les rythmes et les intensités sonores: le bruit léger et régulier d’un ruisseau est plus agréable que des claquements soudains et imprévisibles.

Les conceptions de l’harmonie sont très variables, car les différentes musiques divisent l’octave différemment, mais les fondements de l’harmonie sont universels, ainsi la satisfaction provoquée par les consonances, riches en harmoniques. Nous distinguons un son d’un bruit, y compris face aux musiques les plus exotiques et jugeons les chants de différents oiseaux comme plus ou moins harmonieux. En général, nous préférons le chant du rossignol au croassement du corbeau. Il en va de même pour les rythmes et les intensités sonores: le bruit léger et régulier d’un ruisseau est plus agréable que des claquements soudains et imprévisibles.

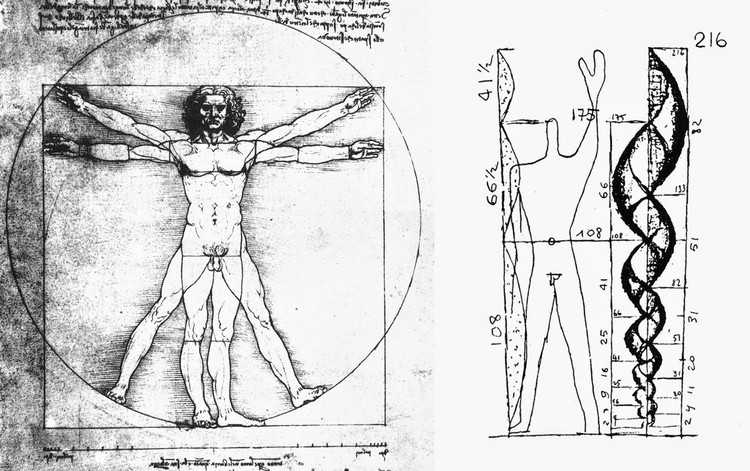

Ce qui est vrai du son l’est certainement des proportions en général. Il est normal que les plus simples soient jugées les plus harmonieuses, comme la répétition d’une unité, la symétrie, la succession de grandeurs croissantes ou décroissantes, des dispositions dont la nature donne suffisamment l’exemple et qui satisfont chez l’homme un besoin d’ordre et de mesure.

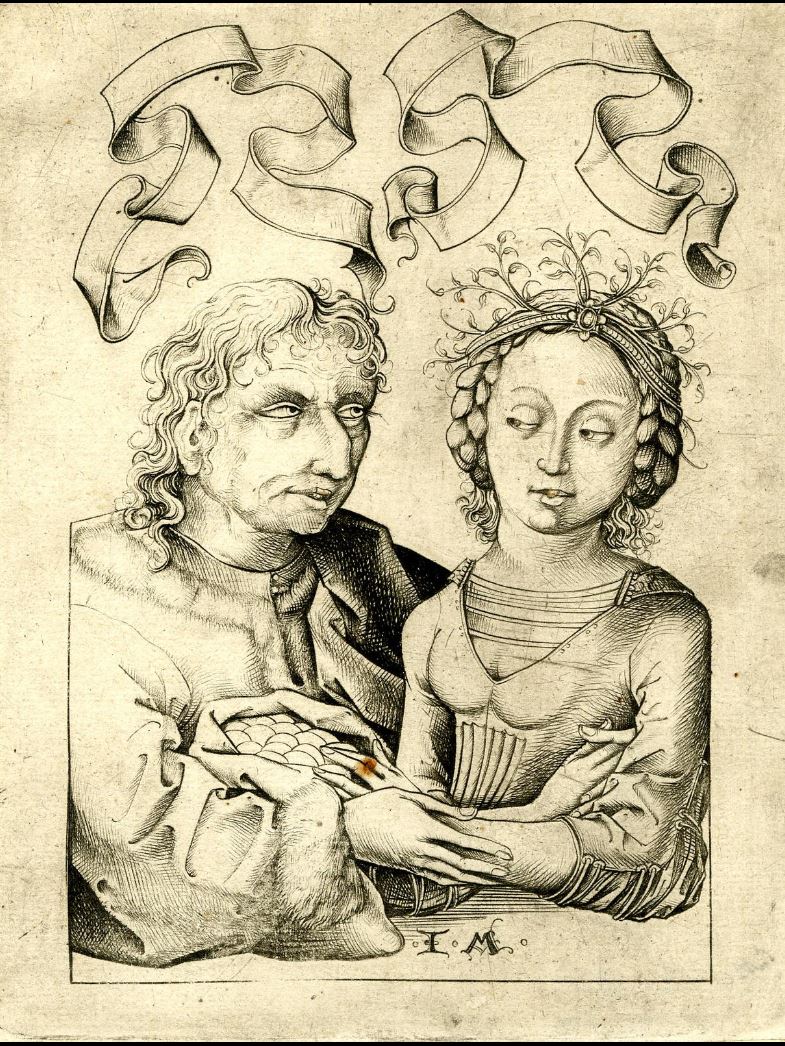

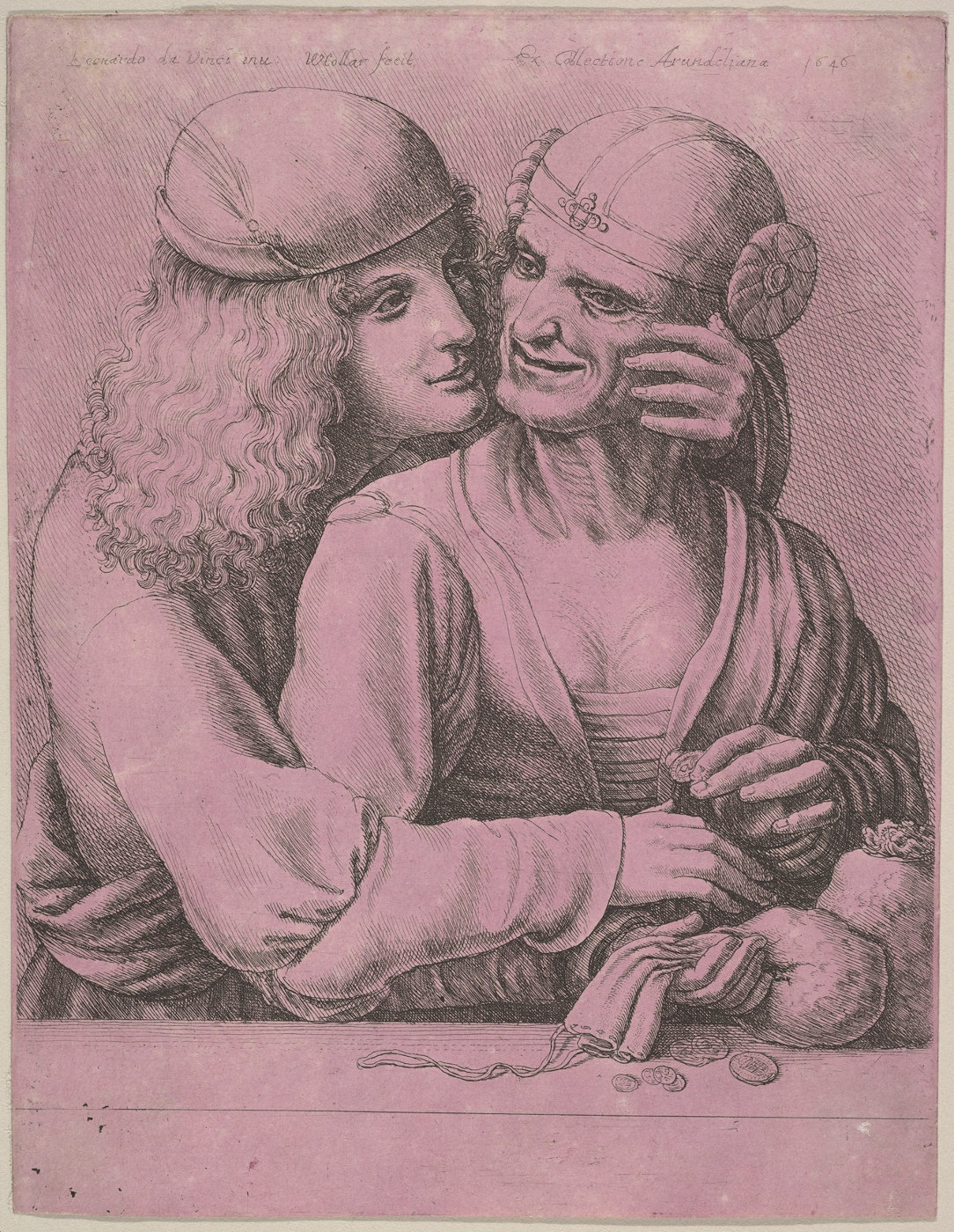

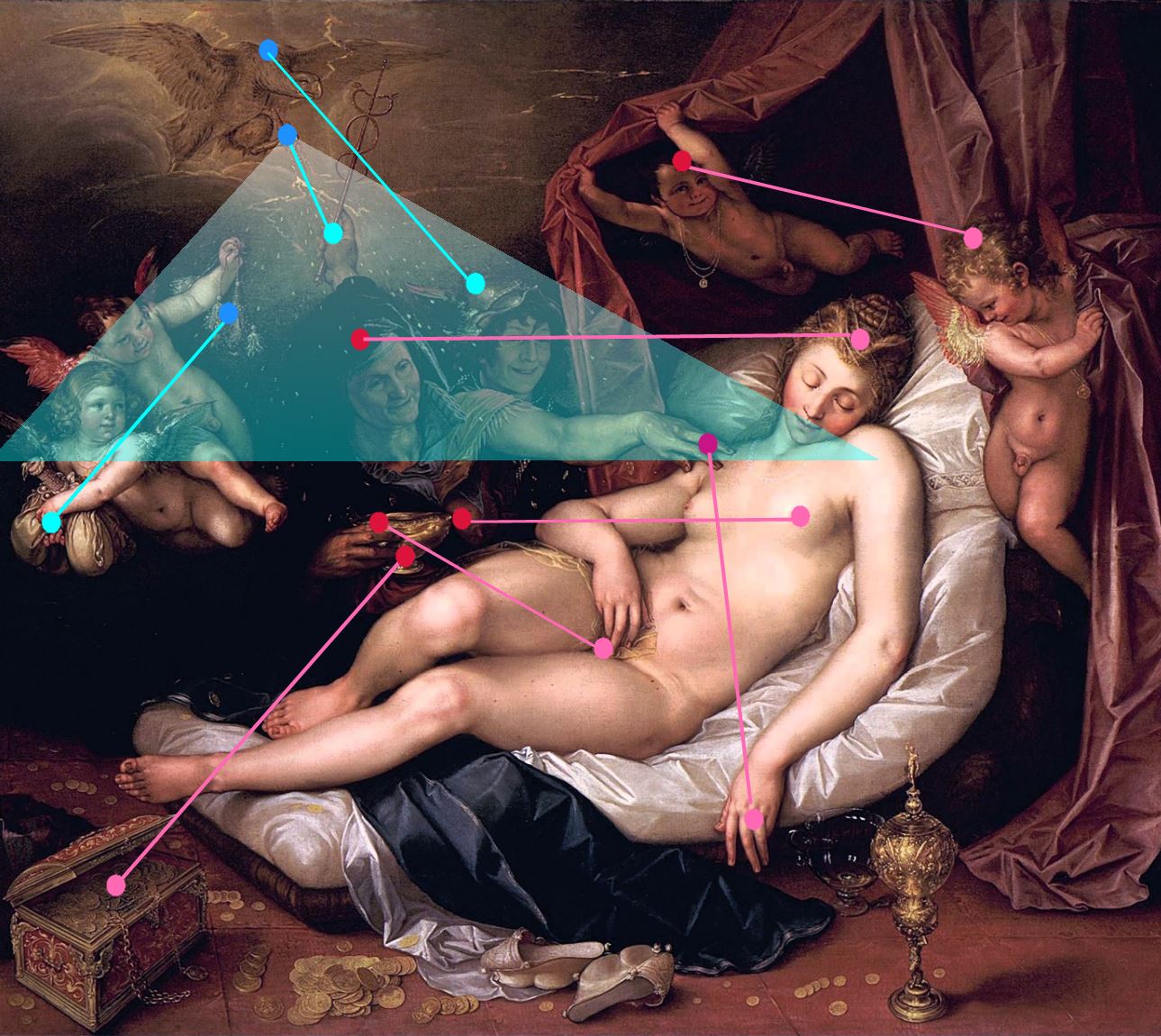

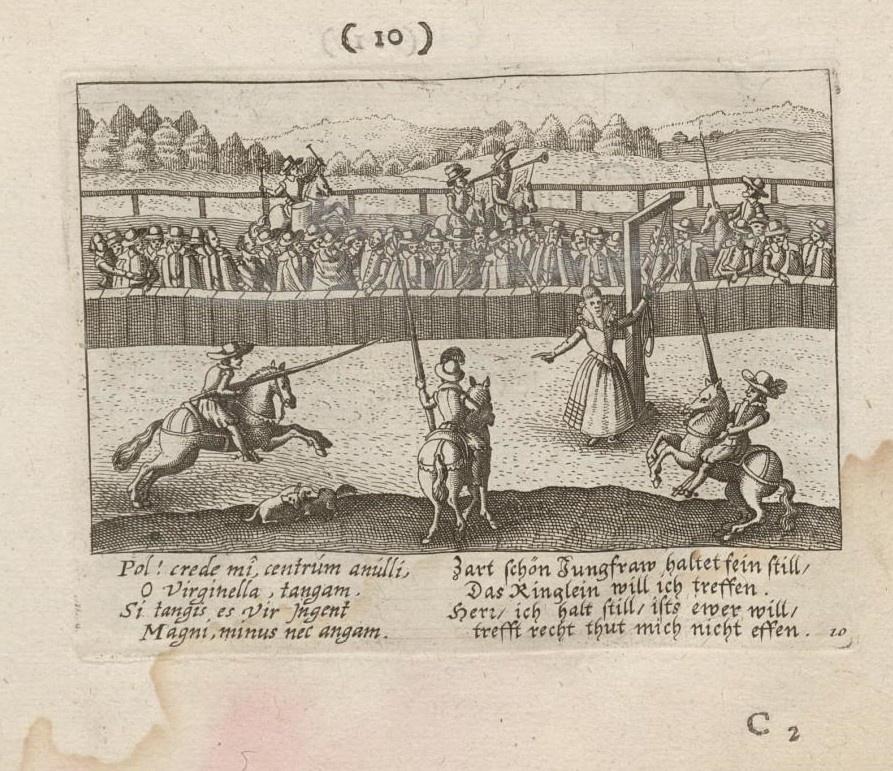

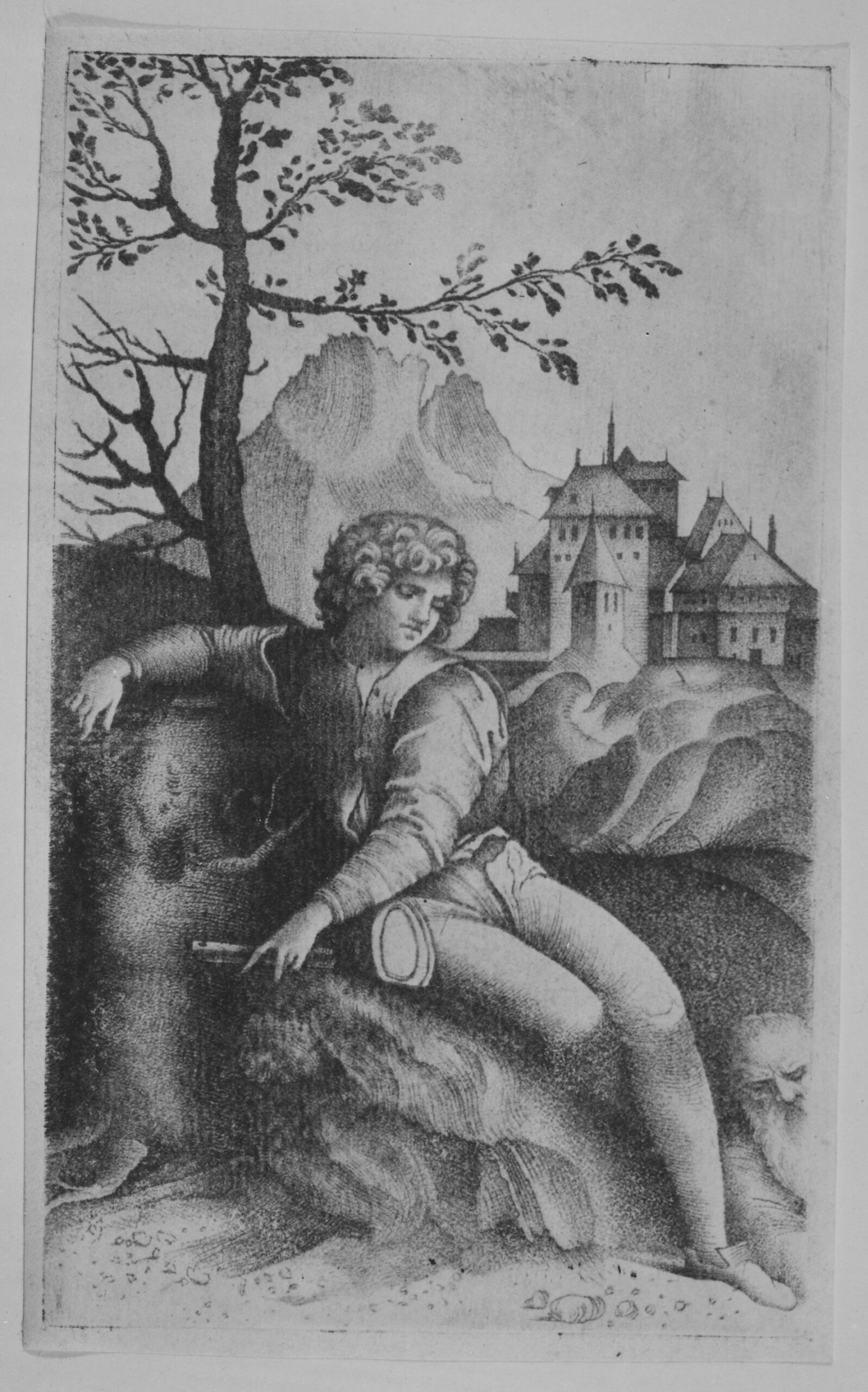

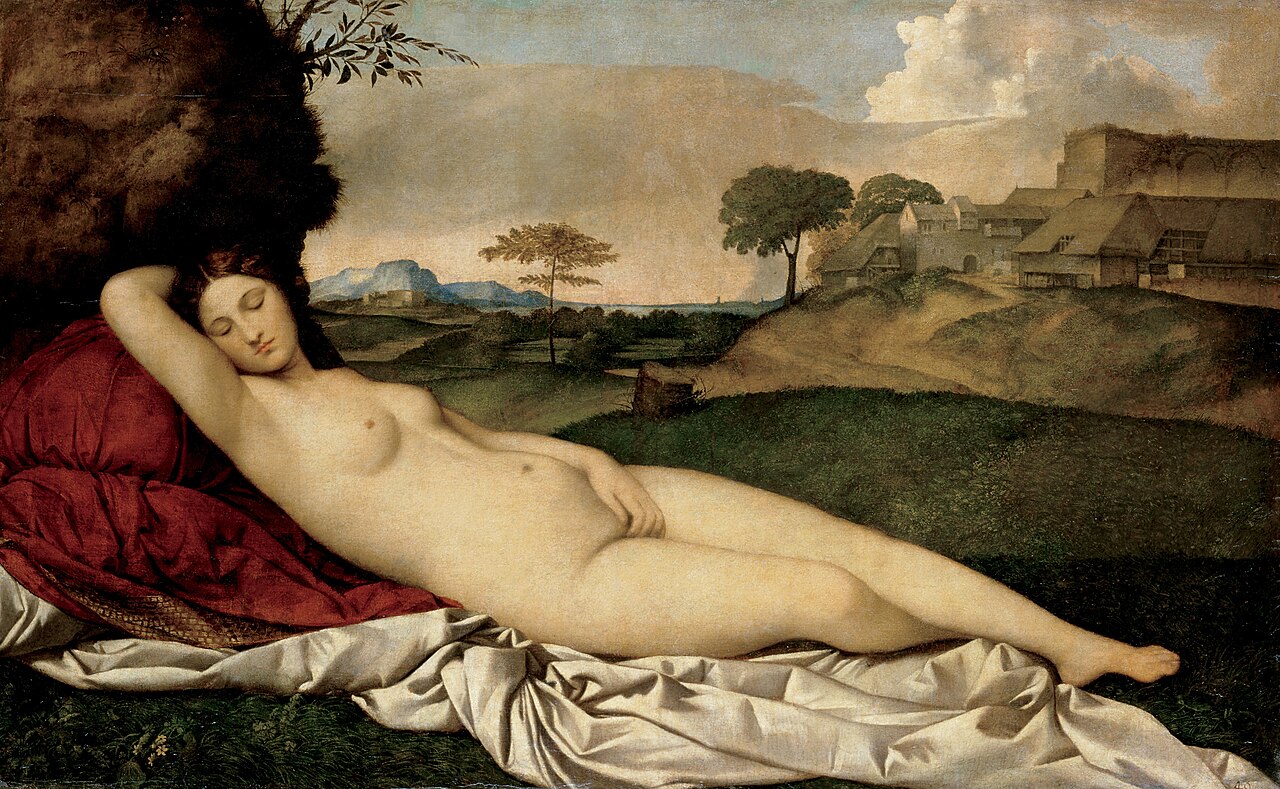

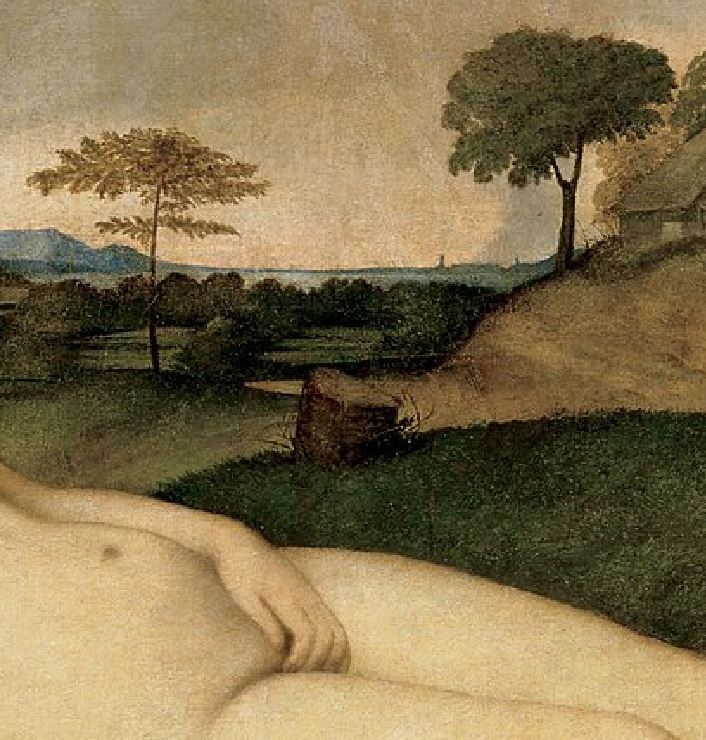

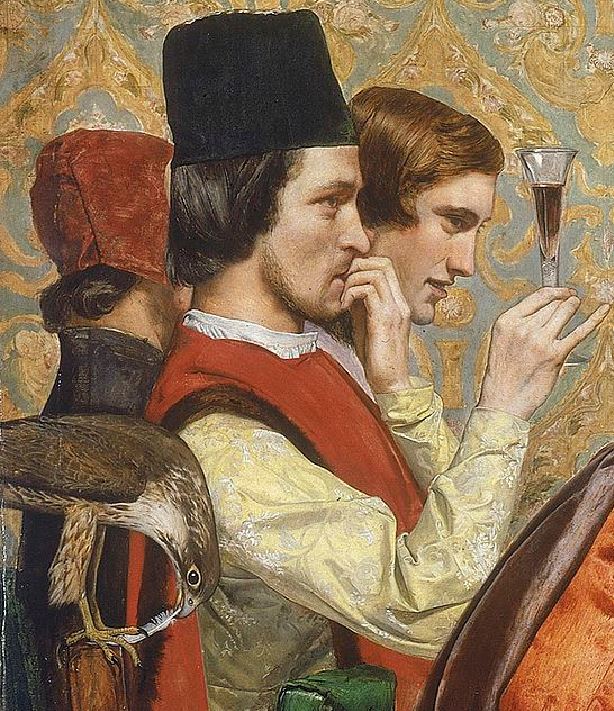

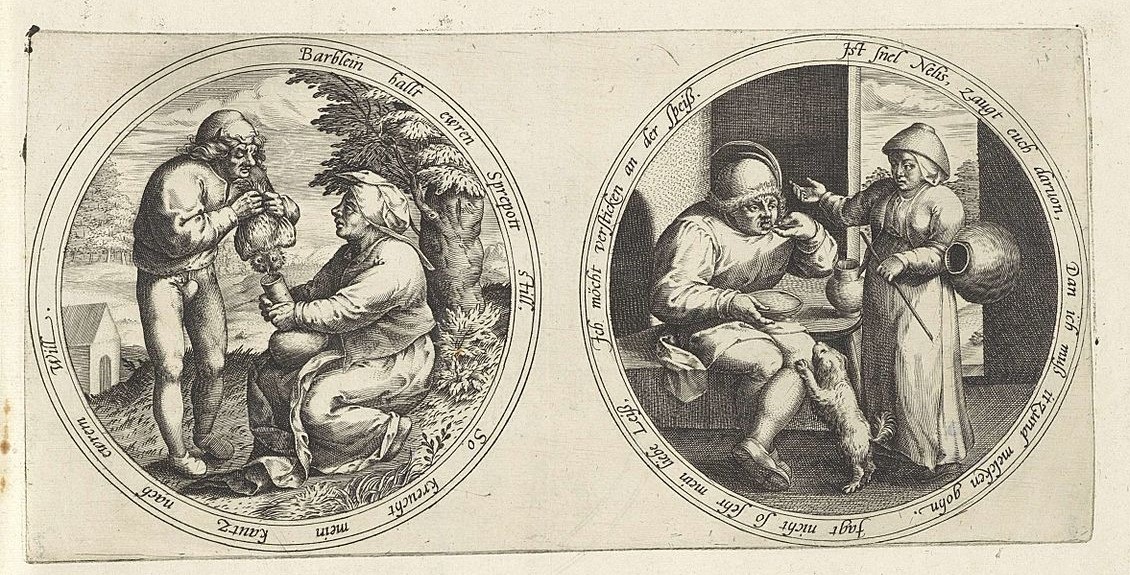

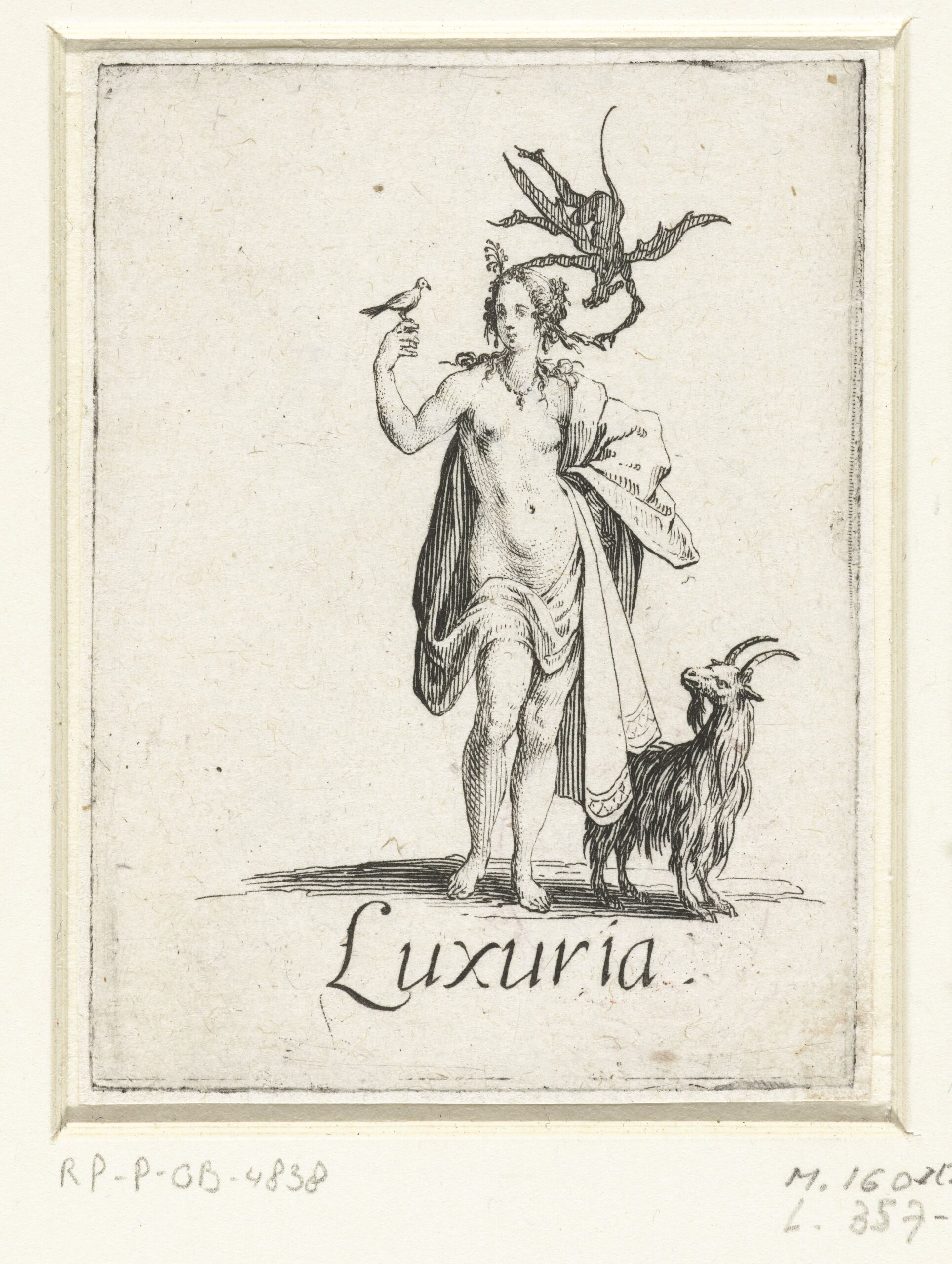

Cette énumération des quasi-constantes du sentiment esthétique est certainement bien incomplète, mais suffisante pour en baliser les limites. C’est ainsi que l’idéal du corps connaît des variations importantes, quant à l’embonpoint par exemple. On constante aisément que d’une société à l’autre, les normes peuvent varier de la sveltesse à l’obésité. Alors que l’iconographie médiévale stigmatise les gros (on les rencontre essentiellement dans les enfers, suppliciés par les diables), le XVIe siècle fait plus que les tolérer.  A regarder les portraits, le ventre est devenu indispensable, au point que la mode invente le ventre d’oie, un pourpoint facile à rembourrer, pour les hommes qui ne parviennent pas à grossir. De Titien à Rubens et au-delà, le canon féminin est aussi éloigné de la diététique médiévale que de la nôtre. Mais le gavage des femmes dans certains pays d’Afrique centrale va aujourd’hui bien plus loin dans la même tendance.

A regarder les portraits, le ventre est devenu indispensable, au point que la mode invente le ventre d’oie, un pourpoint facile à rembourrer, pour les hommes qui ne parviennent pas à grossir. De Titien à Rubens et au-delà, le canon féminin est aussi éloigné de la diététique médiévale que de la nôtre. Mais le gavage des femmes dans certains pays d’Afrique centrale va aujourd’hui bien plus loin dans la même tendance.

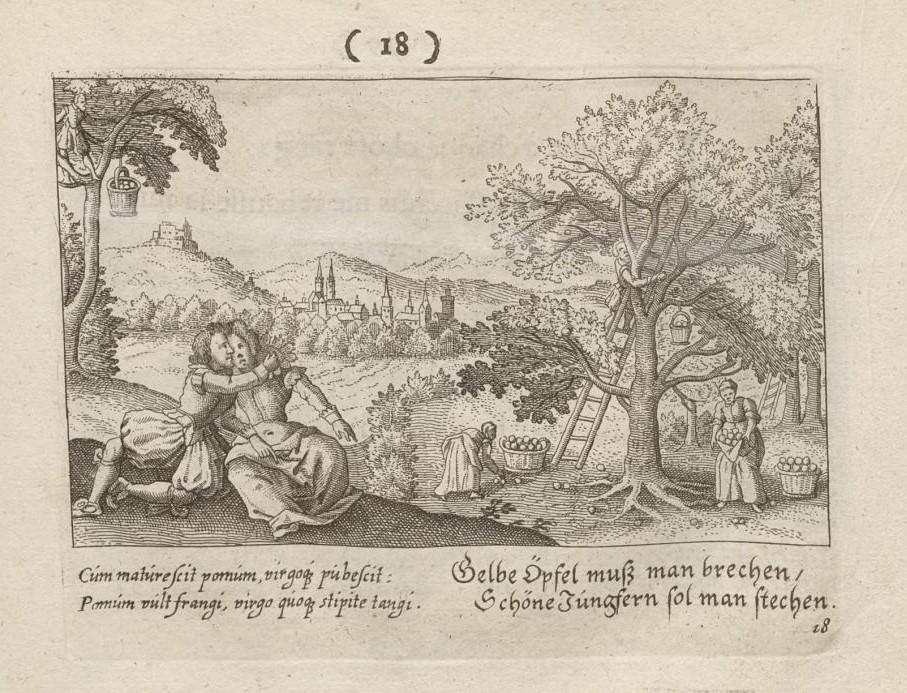

Beaucoup de déviations semblent reposer sur un jeu avec la norme, proche de la transgression. Il en va ainsi du pourri dans la nourriture, normalement écarté, et pourtant présent avec certaines limites dans des mets spécifiques de nombreuses cuisines, ainsi en Occident le fromage ou le gibier faisandé. La recherche du piquant, comme on disait au XVIIIe siècle, est une composante fréquente de l’érotisme. Là aussi, il s’agit d’une déviation mesurée de la norme. Lorsque la blonde est supposée plus belle que la brune, cette dernière à l’avantage d’être supposée piquante, ainsi dans les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, pour ne rien dire de l’ambivalence prêtée aux rousses. Alors que les musulmans sont regardés avec méfiance sinon avec hostilité dans la France d’aujourd’hui, les grosses barbes noires sont venues à la mode. Si le bruit s’oppose à la musique, il n’en reste pas moins que la musique l’utilise, plus ou moins apprivoisé, comme en témoignent les percussions ou certains effets échappant à l’harmonie, comme le glissando, et virtuellement tous les procédés possibles dans la musique imitative.

Le XVIIIe siècle s’est passionné pour une négation de l’ordre et de la mesure qu’il désigne comme le sublime, non plus la connivence entre l’organisation du monde naturel et l’esprit humain, mais ce qui défie l’entendement, les grandeurs disproportionnées ou jugées telles, les forces déchaînées et ainsi de suite. Dans la Critique du Jugement d’Emmanuel Kant, il y a là quelque chose qui va au-delà du beau.

Chacune de ces variations du sentiment esthétique est explicable. Le surpoids peut devenir un élément de statut, une manière de montrer qu’on dispose d’un excédent de richesse. Le pourri élargit la gamme culinaire à des saveurs nouvelles. Les problèmes de Rousseau avec les blondes célestes et les brunes piquantes se clarifient lorsqu’on sait qu’il ne parvient pas à demander à celles qu’il aime la petite fessée coquine qu’il demande aux autres. Les modes s’inspirent souvent, à divers époques, du vêtement des groupes sociaux réprouvés. Le sublime kantien procède d’une volonté de trouver la transcendance dans la nature sauvage et de sortir ainsi de l’anthropomorphisme chrétien, fondé sur le dogme de l’Incarnation.

Il n’en reste pas moins que, déjà au niveau du beau naturel, les extravagances du goût peuvent faire supposer qu’on peut considérer comme beau tout et son contraire. Kant veut échapper à ce dilemme par la distinction entre le beau et l’agréable: contrairement au beau, l’agréable dépend des déterminations de chacun. Mais il n’est pas facile de le suivre, car cela conduirait à rejeter dans l’agréable des faits esthétiques fondamentaux. Le seul exemple du sublime suffit à le montrer. En effet, il est trop terrifiant pour qu’on le rejette dans l’agréable, alors qu’il s’oppose aux normes les plus universelles du beau, à commencer par l’ordre et la mesure. Et il faudrait valider des choix métaphysiques et même religieux pour s’en tirer à l’aide de la transcendance. Il est donc clair que les problèmes fondamentaux de l’esthétique se posent déjà au niveau du beau naturel.

Le beau artistique abstrait

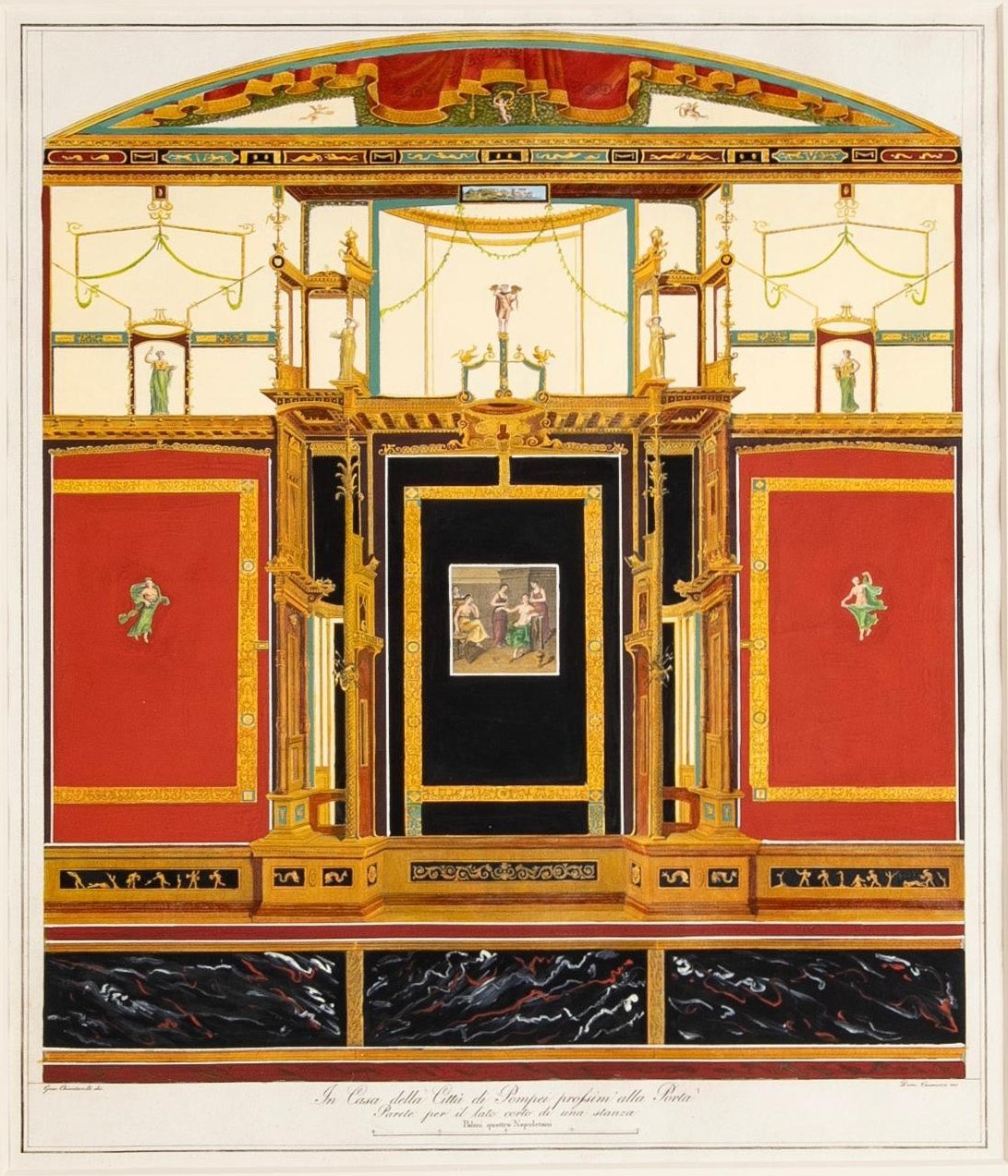

A lire les Anciens, il n’existe pas de beau artistique abstrait: tous les arts sont plus ou moins mimétiques. L’architecte imite la nature, les colonnes ressemblant à des troncs d’arbres, tandis que la musique humaine imite celle des sphères ou les passions. Plus généralement, l’ordre réel ou supposé de la nature sert de guide à l’artiste. En fait, la notion d’imitation de la nature était très large, sans doute trop, car elle englobait des démarches très différentes. Que les maisons protègent de la pluie comme les cavernes est un fait: il n’en reste pas moins qu’une maison n’est pas l’imitation d’une caverne au sens où la statue de Louis XIV est l’imitation des traits de Louis XIV. Albert le Grand nous déconcerte lorsqu’il affirme que la nature procède comme le peintre, dessinant les choses avant d’y placer les couleurs[2]. Mais il est vrai aussi que les distinctions que nous sommes amenés à faire découpent un continuum: il n’est pas possible de dire où s’arrête l’imitation et où commence l’abstraction. Si des dispositions telles que la symétrie sont fréquentes dans la nature, les considérer comme mimétique dans une œuvre, c’est nier l’existence de l’abstraction. La meilleure solution consiste probablement à considérer comme abstraite toute œuvre qui n’est pas l’image d’un objet du monde extérieur, réel ou fictif. Bien entendu, il peut s’agir d’un objet physique imaginaire, tel qu’un ange, mais aussi d’un objet sonore, tel qu’un chant d’oiseau par exemple. Il ne s’agit pas d’ignorer le continuum, car l’ornemental est souvent à moitié mimétique.  C’est ainsi qu’une frise de volutes d’origine grecque, les postes, peut être pensée comme un motif géométrique ou comme la représentation de vagues. Cela dit, le chaud et le froid forment également un continuum et, de même qu’il n’est pas nécessaire de s’interroger sur le chaud ou le froid absolu pour constater que le chaud fait transpirer et le froid greloter, il n’y a aucune raison de ne pas faire état des propriétés de l’abstraction et de la mimésis. Nous verrons en conclusion de cette première partie que l’idée de l’art comme imitation de la nature au sens large est finalement fondée. En ce sens, on pourrait dire que l’abstraction n’existe pas, mais, en définissant cette dernière comme l’absence d’imitation d’objets déterminés, réels ou imaginaires, on évite toute confusion.

C’est ainsi qu’une frise de volutes d’origine grecque, les postes, peut être pensée comme un motif géométrique ou comme la représentation de vagues. Cela dit, le chaud et le froid forment également un continuum et, de même qu’il n’est pas nécessaire de s’interroger sur le chaud ou le froid absolu pour constater que le chaud fait transpirer et le froid greloter, il n’y a aucune raison de ne pas faire état des propriétés de l’abstraction et de la mimésis. Nous verrons en conclusion de cette première partie que l’idée de l’art comme imitation de la nature au sens large est finalement fondée. En ce sens, on pourrait dire que l’abstraction n’existe pas, mais, en définissant cette dernière comme l’absence d’imitation d’objets déterminés, réels ou imaginaires, on évite toute confusion.

Qu’on parle de la musique ou du décor ornemental, l’abstraction réduit l’œuvre à ses propriétés formelles de rigueur ou de fantaisie, de simplicité ou de complexité, de répétition ou de variété, et ainsi de suite. La disposition formelle en musique se nomme harmonie, mais le mot se dit aussi métaphoriquement de n’importe quel type d’œuvre, avec raison parce qu’on y retrouve facilement le même problème clairement exposé par saint Augustin dans son De musica: le beau suppose la présence contradictoire de l’unité et de la diversité. La répétition des mêmes motifs satisfait notre sens de l’ordre, mais elle est insupportable sans les variations qui les renouvellent. Nous préférons à l’évidence les accords consonants, mais ils seraient incurablement lassants et inexpressifs sans le voisinage des accords dissonants, permettant des alternances de tension et de repos. Songeons à ce que serait la répétition d’un ornement quelconque, une grecque par exemple, tapissant toute la surface d’un mur.

On retrouve le même paradoxe en matière de couleurs. Les scolastiques prenaient l’exemple du noir qu’ils considéraient comme laid en soi, mais qui embellit les peintures en faisant ressortir les autres couleurs. On pense bien sûr à ce propos à l’heureux effet que produisent les plombs des vitraux. Une gamme colorée n’incluant que les couleurs pures est à la fois criarde et ennuyeuse. Mais le choix des couleurs est proverbial de la subjectivité: « des goûts, des couleurs ». Comme la dose de dissonances dans la musique, comme la variété du décor ornemental, il dépend non seulement du goût personnel de chacun, mais de celui de chaque culture et souvent de chaque génération. Et pourtant, un habile dosage de ces éléments est un trait général de la production artistique. Cela conduit à la même conclusion que pour le beau naturel: pour le beau abstrait aussi, il est difficile de trancher entre objectivité et subjectivité.

Le beau mimétique

La mimésis présente la forme la plus complexe du beau. L’image emprunte jusqu’à un certain point les propriétés des objets représentés, tout en présentant des propriétés formelles qui n’appartiennent pas à ces objets et peuvent être qualifiées d’abstraites. Elle se situe donc entre les deux pôles de l’identité avec l’objet représenté et de l’abstraction.

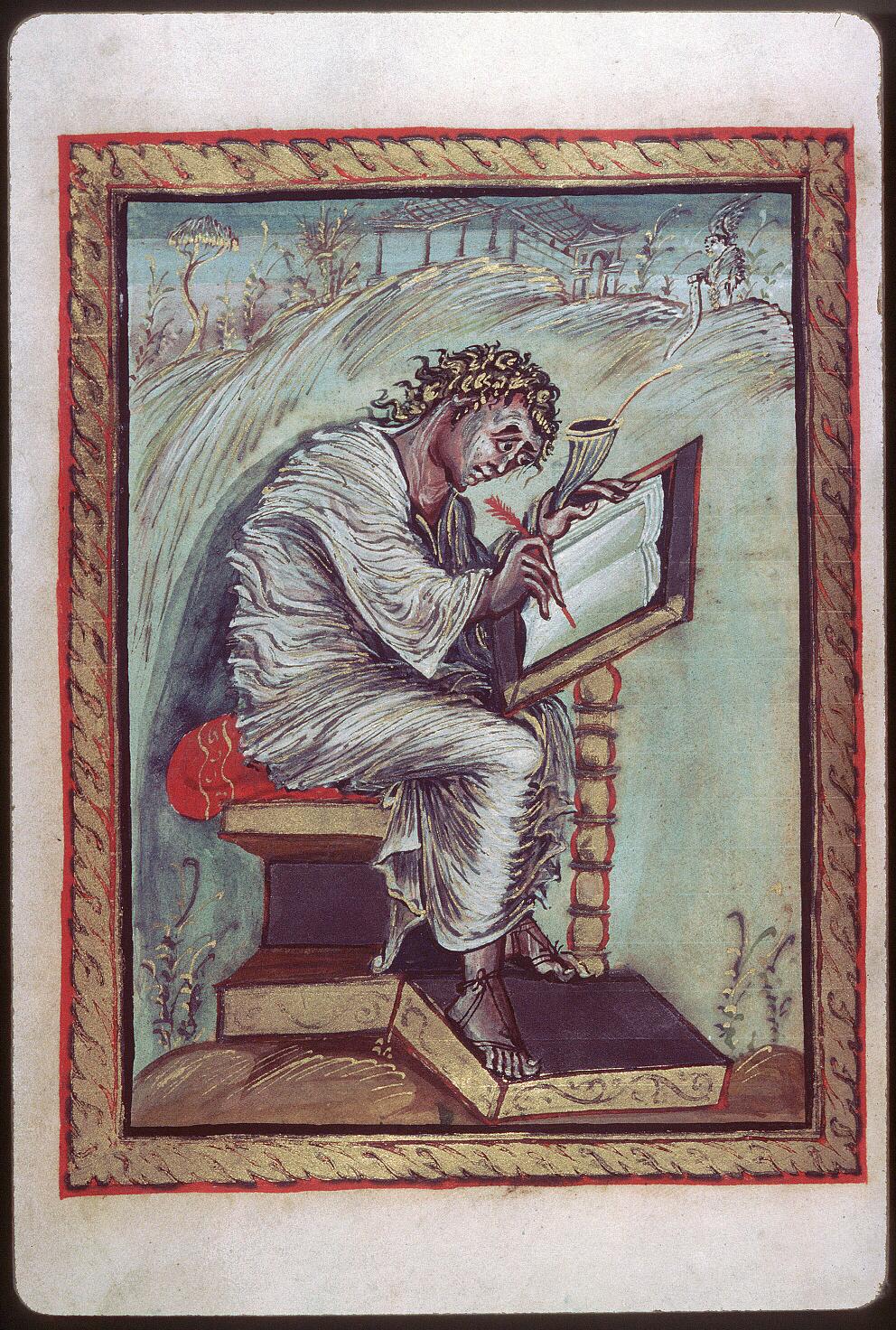

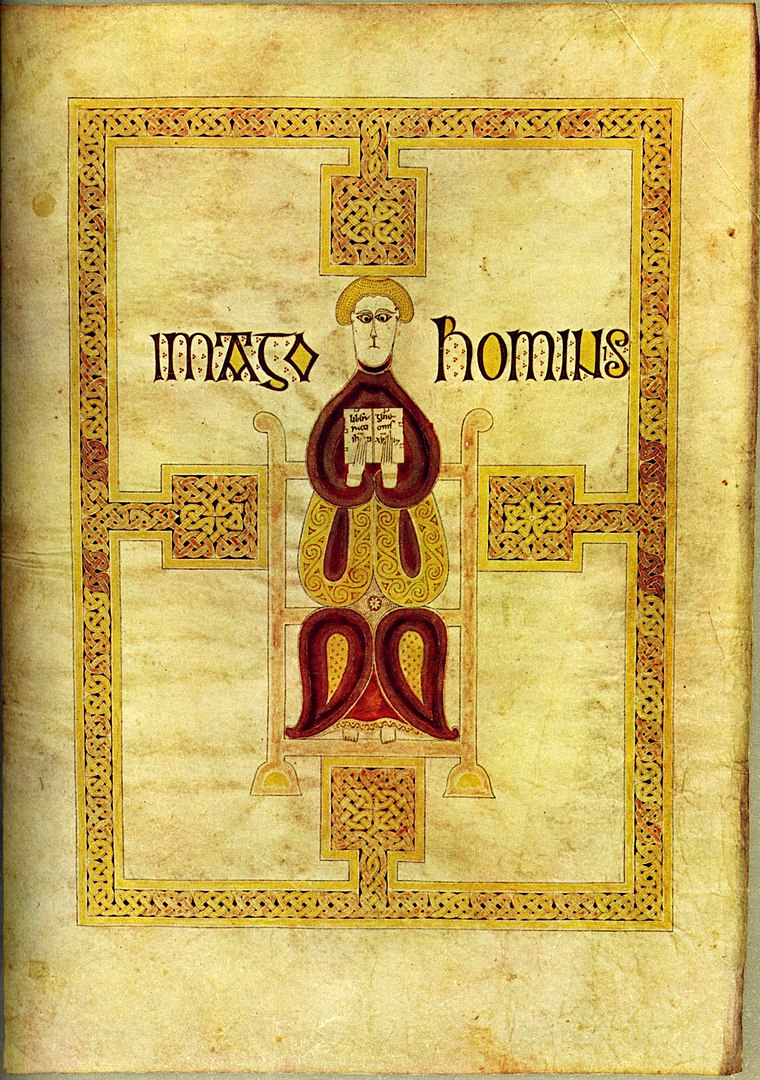

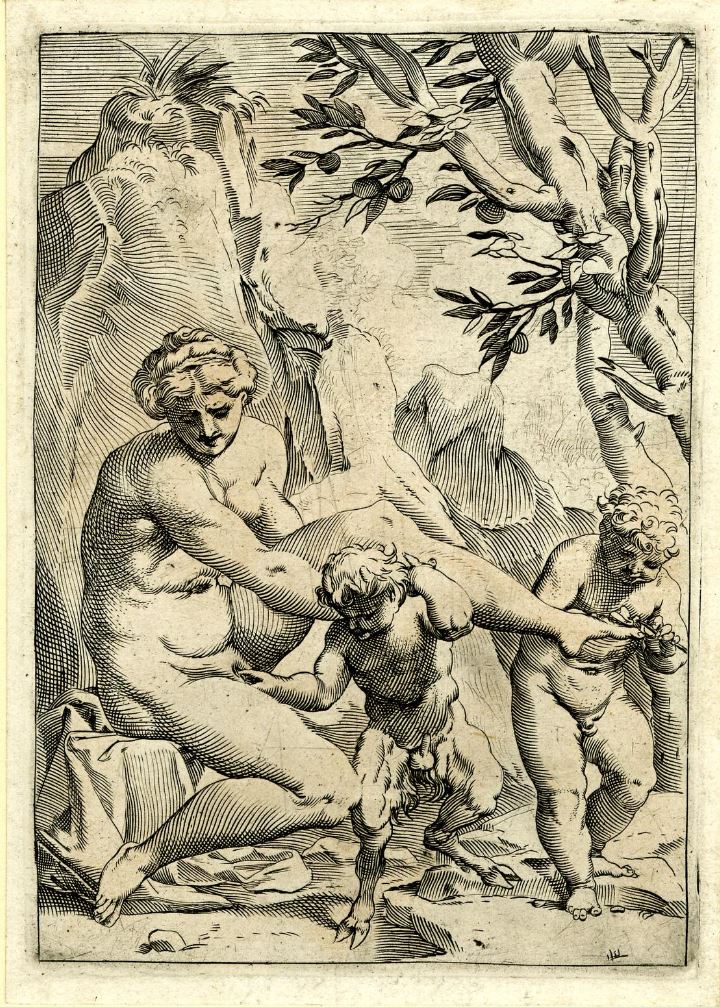

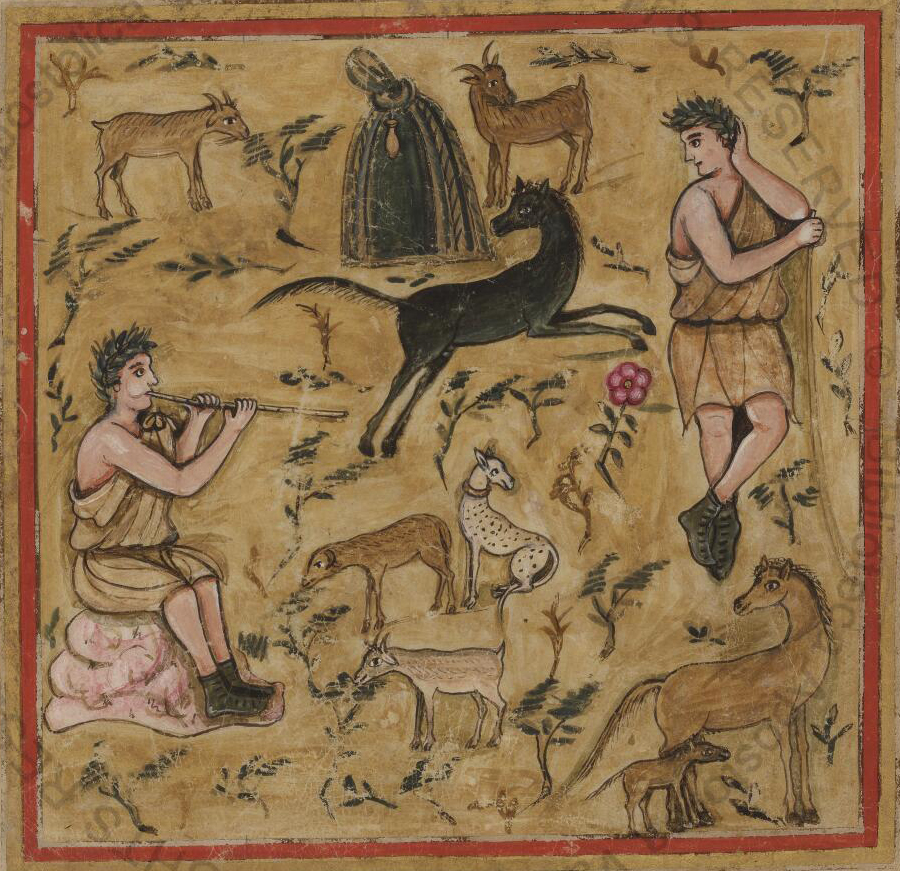

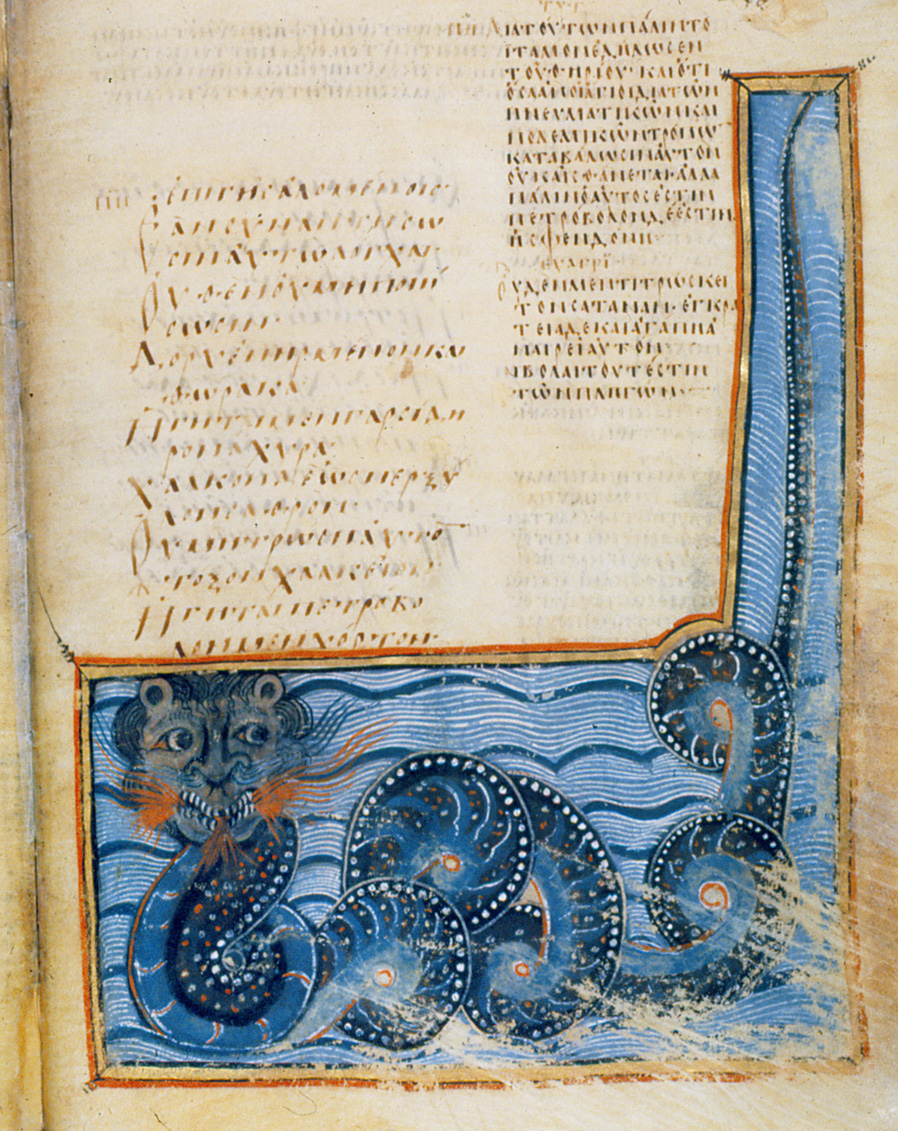

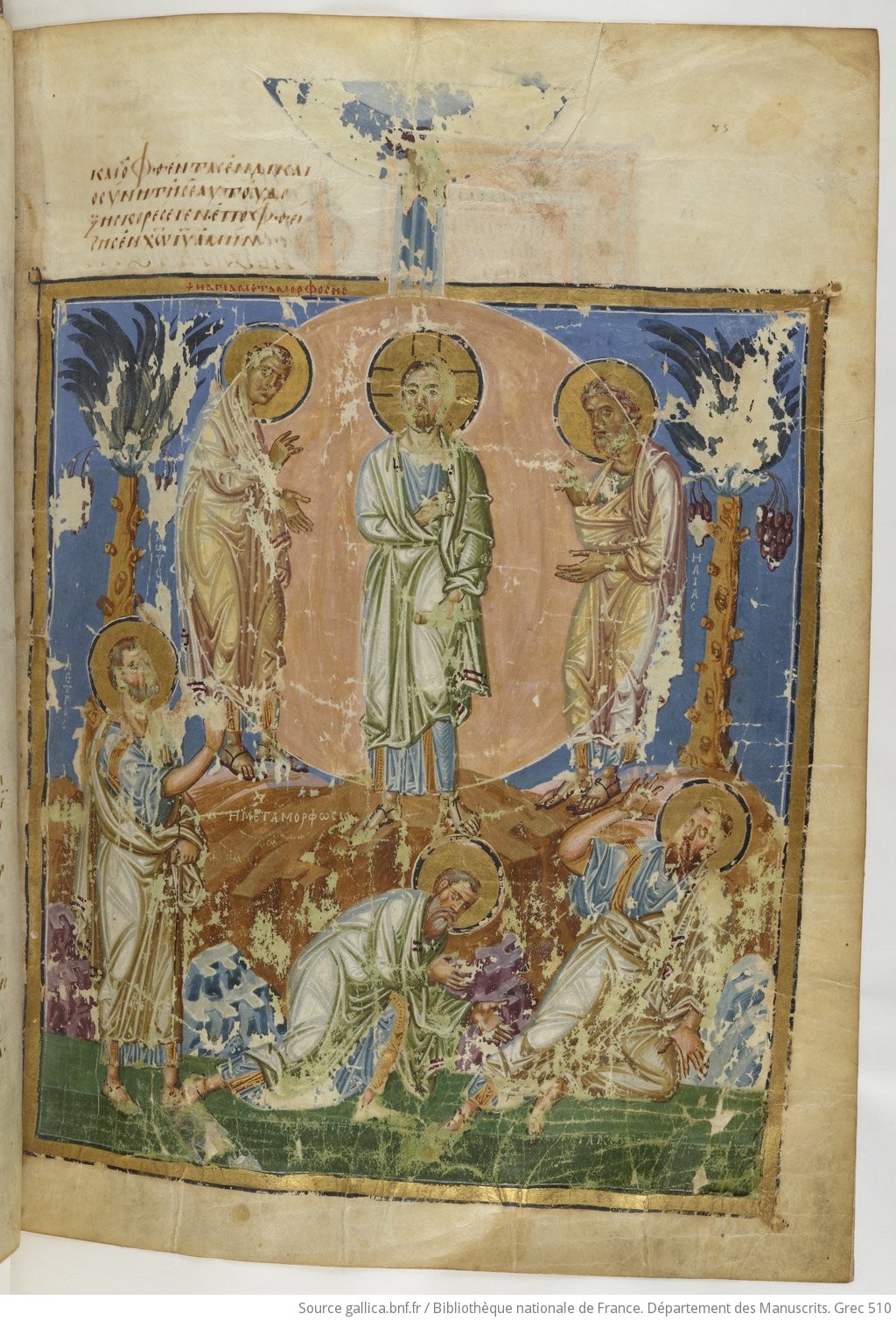

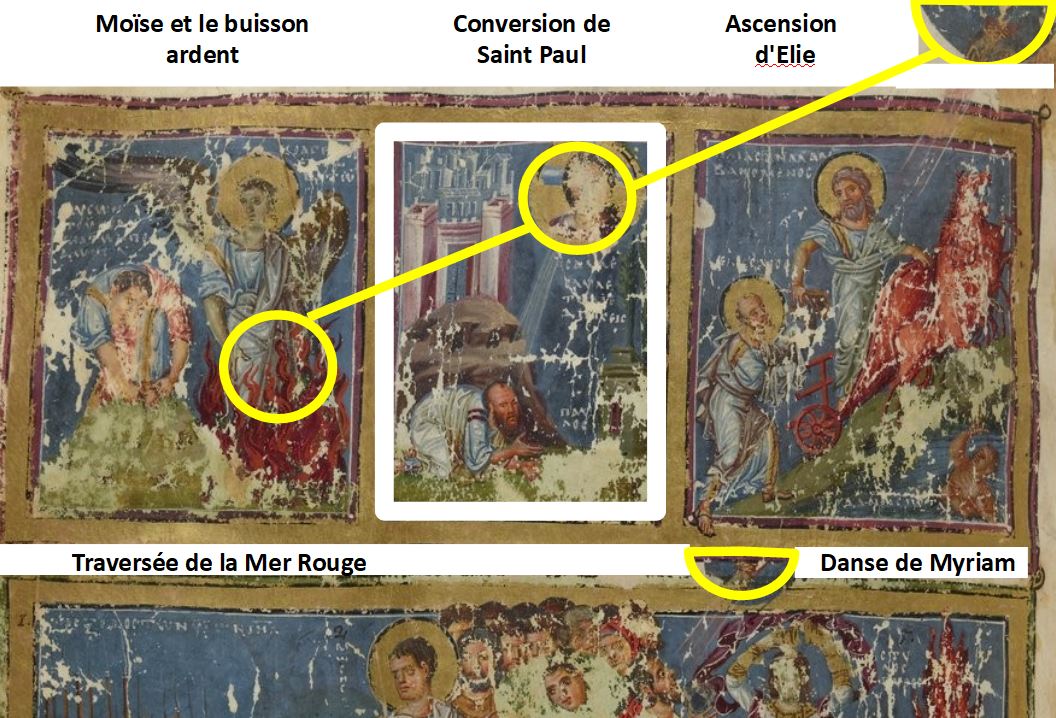

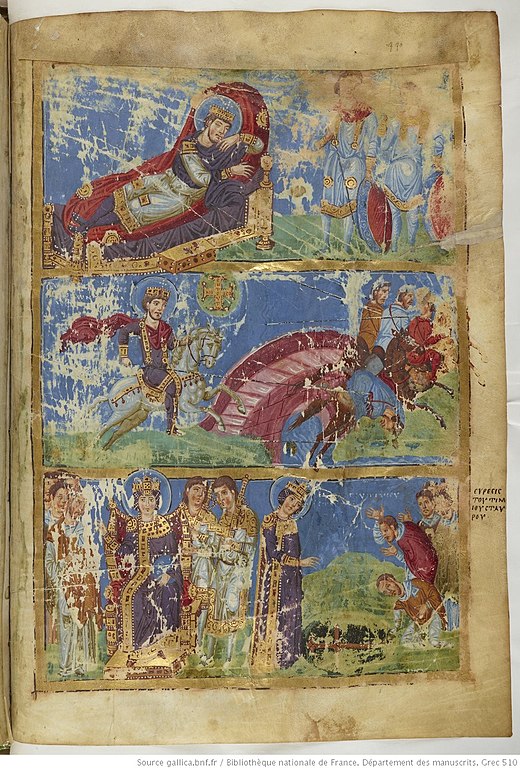

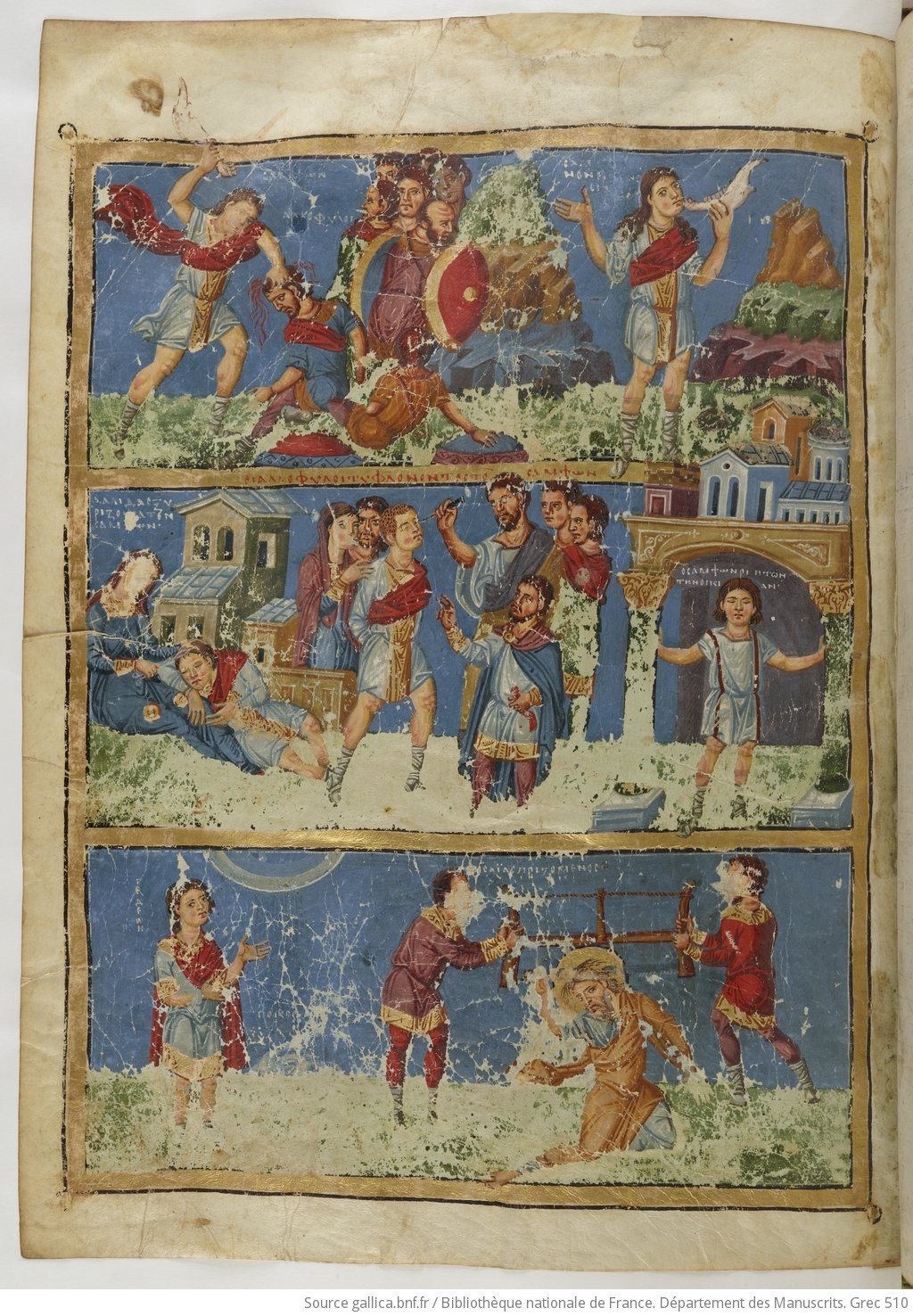

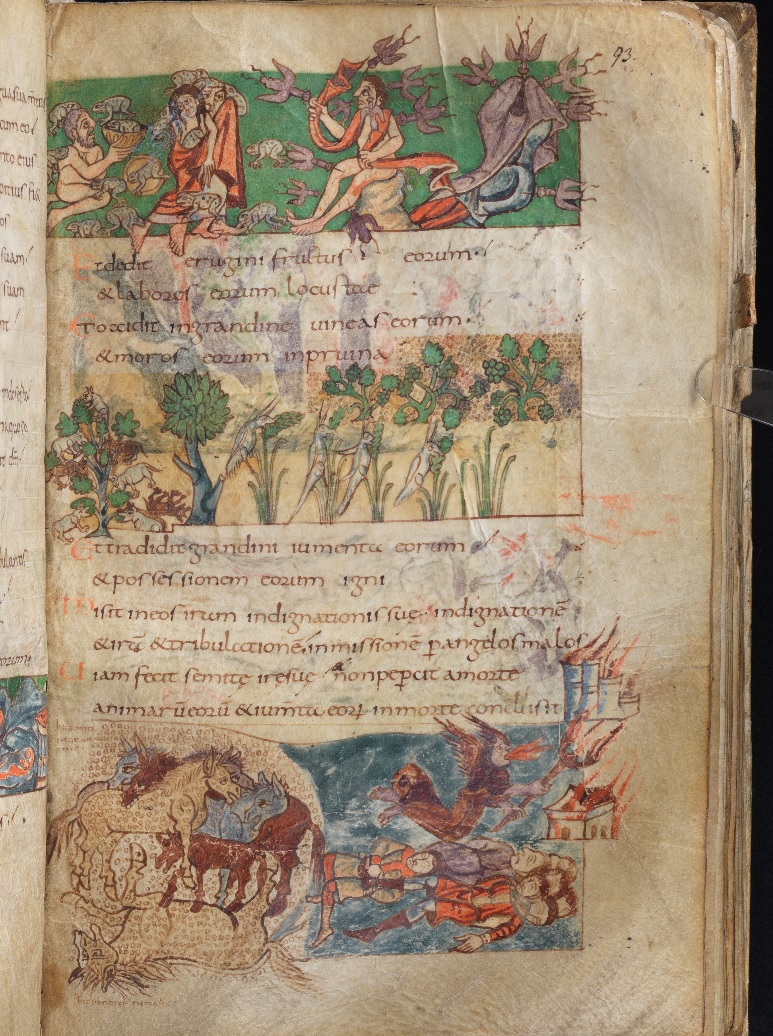

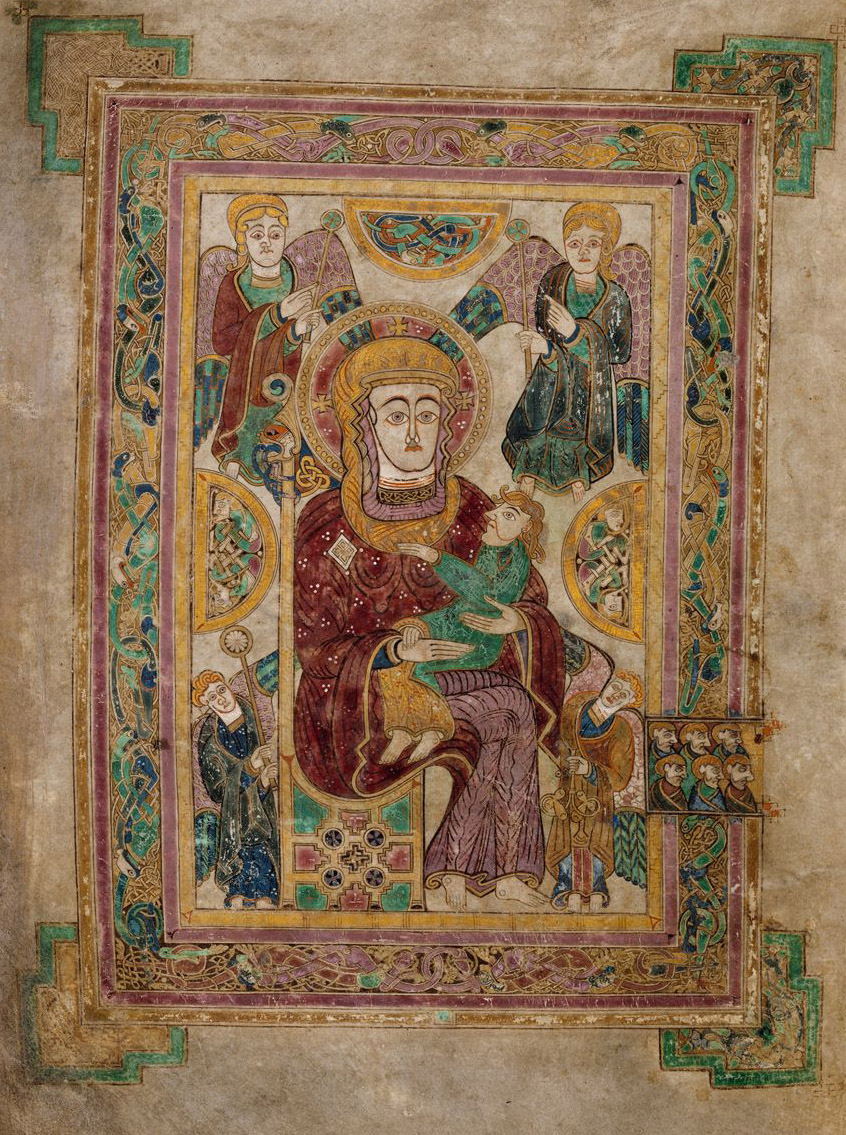

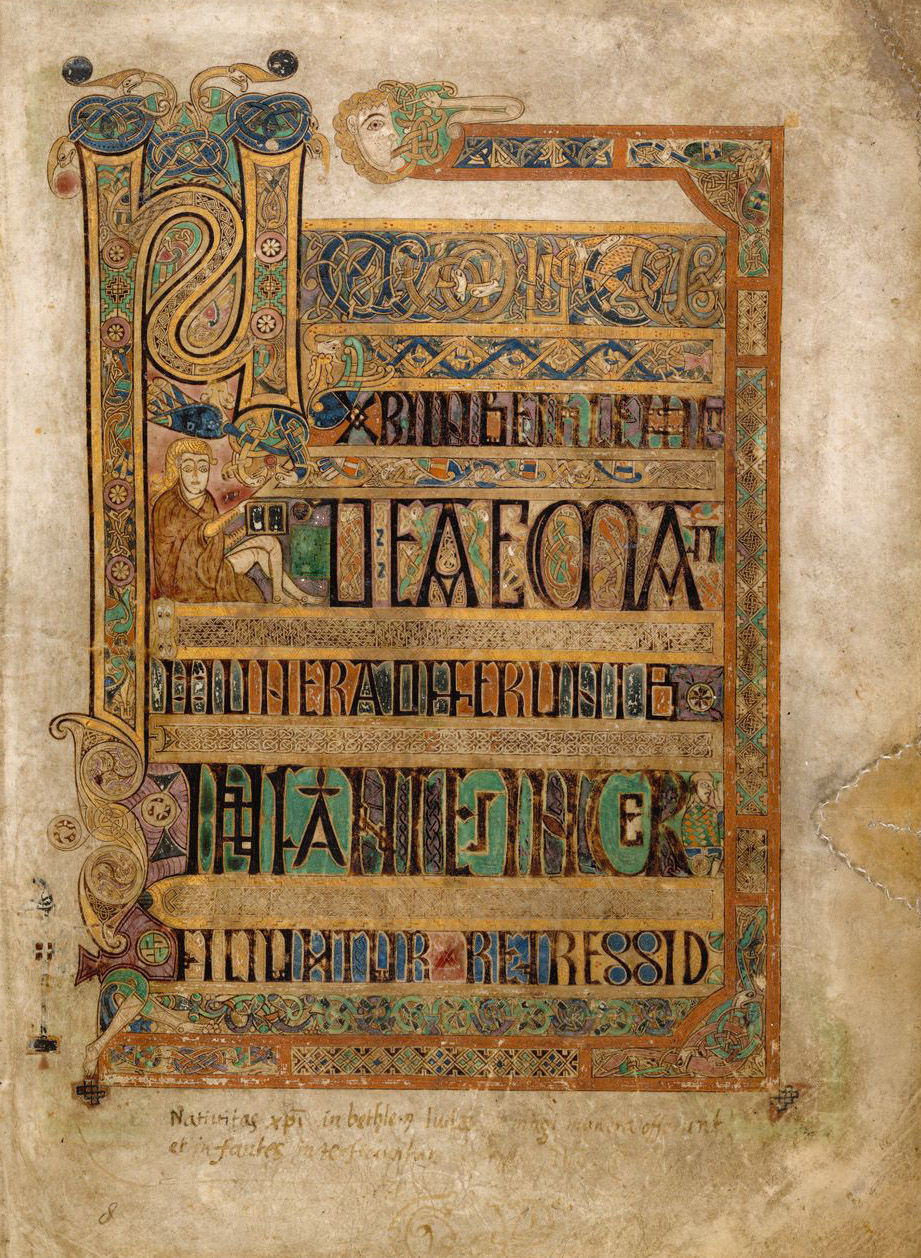

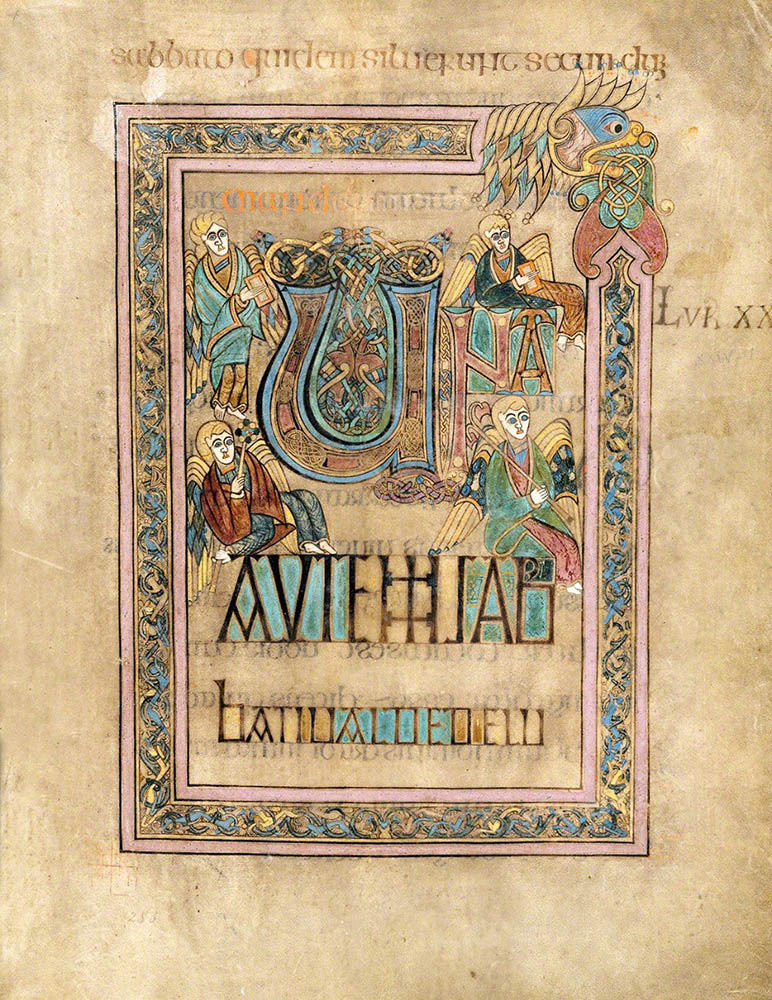

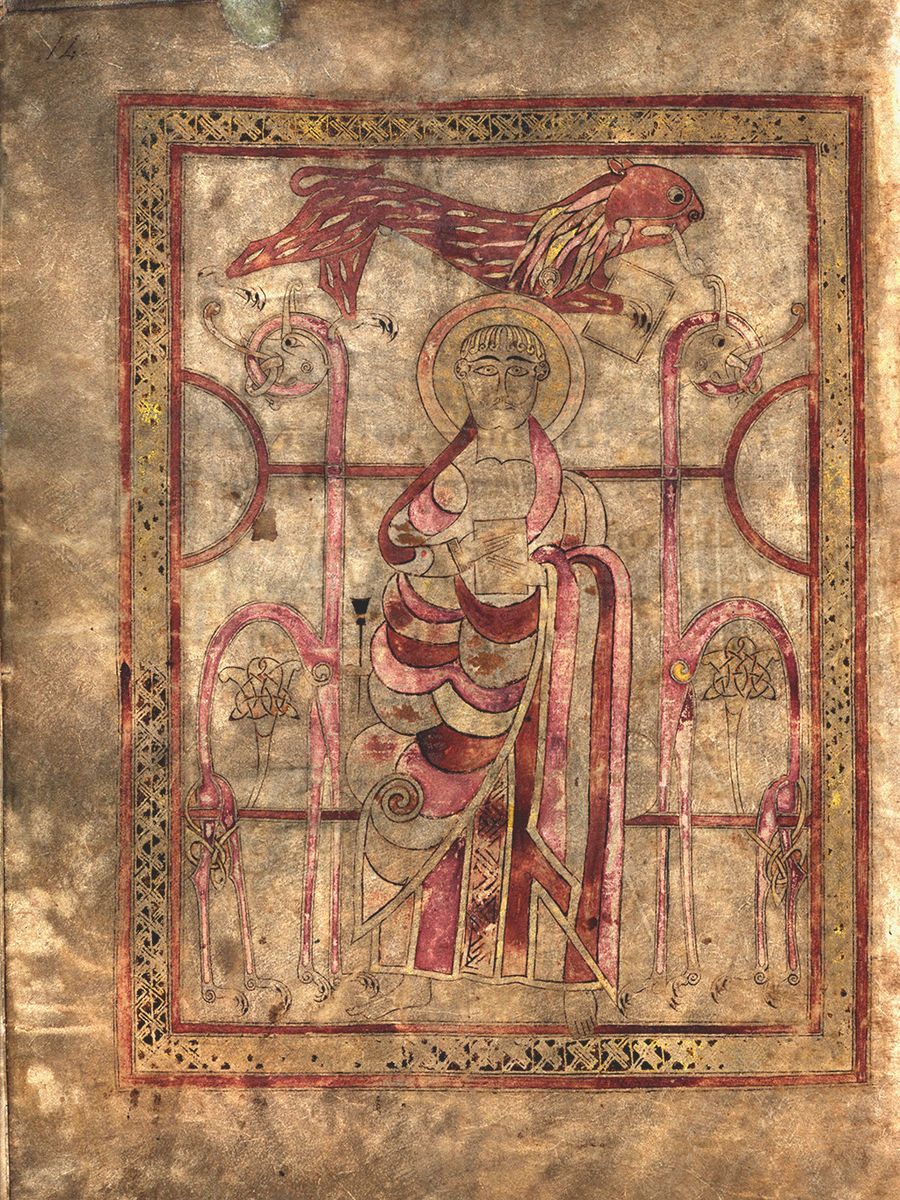

Le besoin d’imiter, par la peinture, la sculpture, le théâtre, la danse ou virtuellement n’importe quel art le monde qui nous entoure est universel. On peut parler d’images dans tous les cas, quoiqu’on nomme plus souvent ainsi les représentations peintes et sculptées (du moins jusqu’au XXe siècle où le mot ne se dit plus guère que des représentations bidimensionnelles)[3]. Les pratiques d’imitation et l’importance qu’elles prennent varient considérablement d’une société à l’autre. Elles peuvent être limitées par un intérêt plus grand pour la parure du corps: dans bien des sociétés, la peinture corporelle est plus développée que la représentation du corps. Dans les pays musulmans, le décor des monuments et des objets est abstrait ou emprunté à l’écriture, alors que les églises médiévales et les temples hindous sont des supports de l’image. En outre, le degré de fidélité de la figuration est non moins variable, parfois à l’intérieur d’une même culture. Dans l’art pariétal préhistorique, les grands animaux sont représentés de manière fortement suggestive, alors que les rares représentations humaines sont schématiques.

Il faut d’emblée faire une distinction entre les limites et les restrictions volontaires de la mimésis, quoiqu’elles puissent coïncider dans bien des cas: la capacité de figurer des objets demande un apprentissage qui n’a pas lieu lorsqu’il n’y a pas de raison de s’y livrer. La ressemblance perceptive, celle qui donne l’illusion de la réalité de l’objet, est loin d’être toujours le but et il y a de nombreux cas où son absence n’est pas due à un interdit. Le plus parlant pour nous est certainement le dessin technique. Ni un plan, ni une élévation au géométral ne ressemble à un édifice tel que nous le percevons, mais l’un et l’autre apportent une connaissance précise de ses dimensions et de ses proportions qu’on ne saurait attendre d’un dessin illusionniste. Dans les deux cas, la réduction de l’objet au plan, le fait de renoncer à en présenter la troisième dimension, permet de lire correctement les deux autres. Mais il est aussi possible, sans perte d’information, de présenter les trois dimensions en superposant deux axes de vision, comme on le fait dans les épures où plan et élévation sont dessinés l’un sur l’autre.

En étant conscient de l’intérêt de ces pratiques, on comprend mieux la peinture de l’Egypte ancienne. Elle renonce au point de vue unique du spectateur pour représenter les différentes parties du corps dans l’axe jugé le plus favorable, de sorte que le tronc est vu de face et les membres, tête comprise, de profil. On trouve le même procédé dans la peinture préhistorique, lorsque les cornes des bovidés sont présentées de face sur une tête de profil, au lieu que leur superposition en cacherait une. Le choix de peindre sur un plan est loin d’être universel, comme le montrent les peintures préhistoriques sur le support accidenté des parois d’une caverne et à plus forte raison la sculpture polychrome, mais la peinture sur support plan et plus encore le dessin sont aussi des réductions des possibilités expressives visant souvent un gain de clarté.

En étant conscient de l’intérêt de ces pratiques, on comprend mieux la peinture de l’Egypte ancienne. Elle renonce au point de vue unique du spectateur pour représenter les différentes parties du corps dans l’axe jugé le plus favorable, de sorte que le tronc est vu de face et les membres, tête comprise, de profil. On trouve le même procédé dans la peinture préhistorique, lorsque les cornes des bovidés sont présentées de face sur une tête de profil, au lieu que leur superposition en cacherait une. Le choix de peindre sur un plan est loin d’être universel, comme le montrent les peintures préhistoriques sur le support accidenté des parois d’une caverne et à plus forte raison la sculpture polychrome, mais la peinture sur support plan et plus encore le dessin sont aussi des réductions des possibilités expressives visant souvent un gain de clarté.

Il y a bien sûr les limites matérielles. Le nomadisme exclut les œuvres massives et peu transportables; il rend difficile de dédoubler le corps humain par des statues de pierre. Les peuples des steppes cultivent donc la parure du corps, en particulier les bijoux.

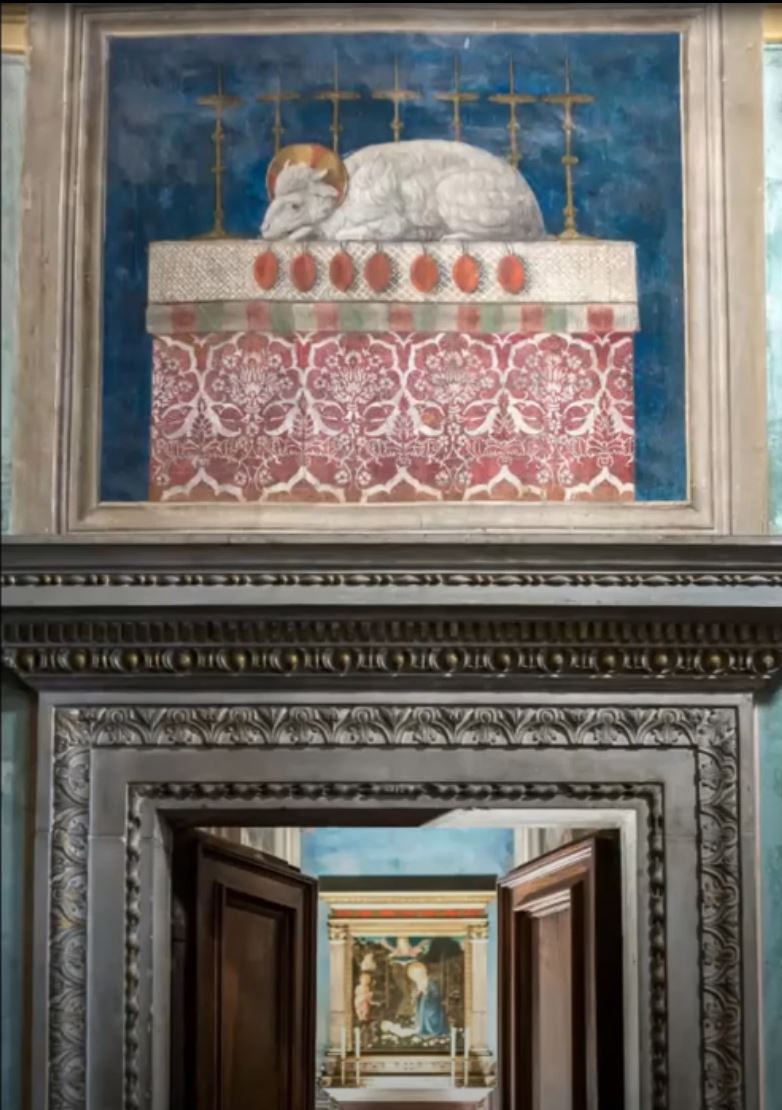

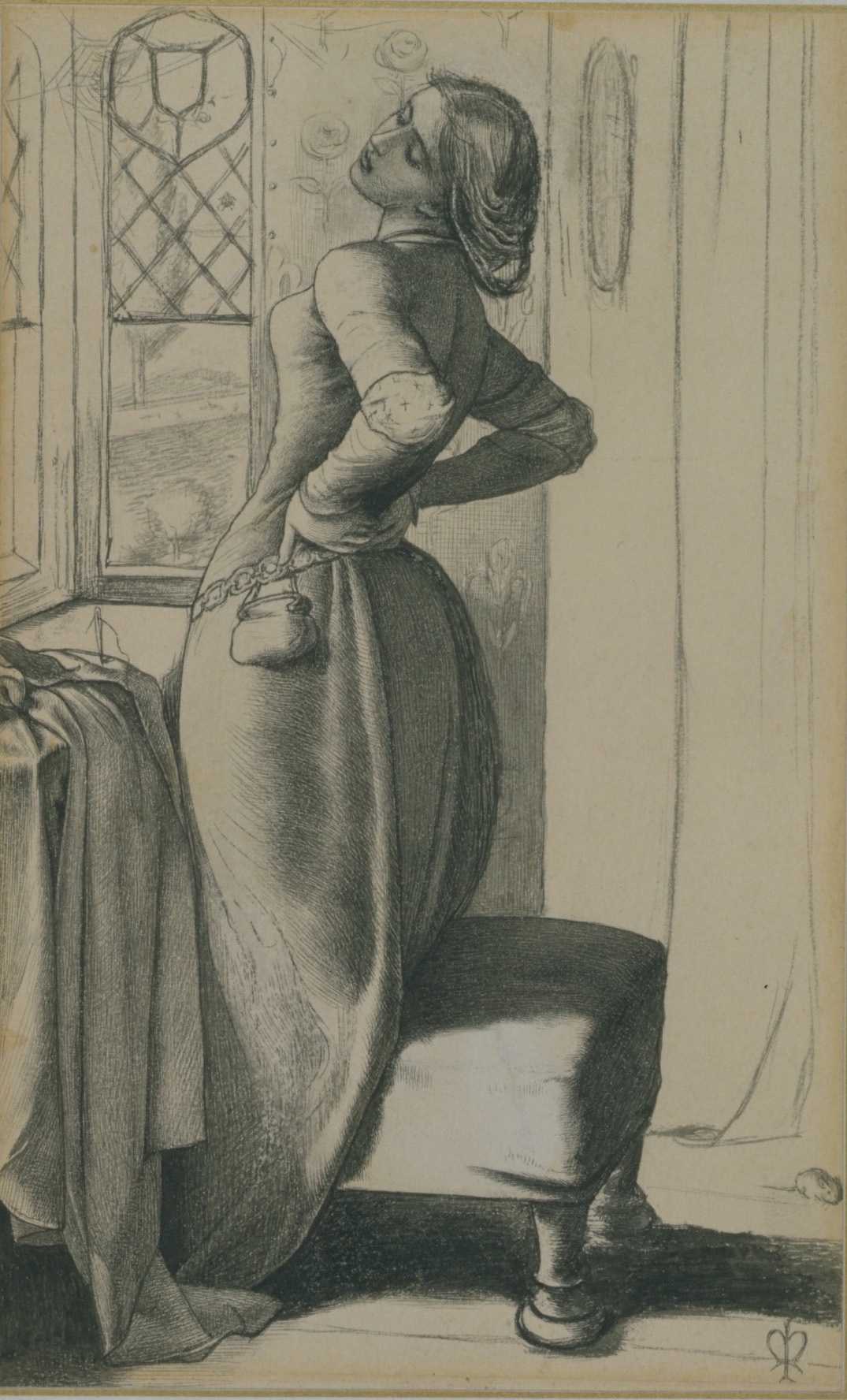

Il y a enfin les restrictions que les sociétés s’imposent. Elles peuvent être liées à des causes matérielles: le refus des images dans le protestantisme est indissociable d’une lutte contre les pratiques somptuaires. Ses causes peuvent aussi être imaginaires. La Bible assimile le nomadisme au bon comportement religieux dans une population devenue sédentaire. Son dieu agrée l’offrande du berger Abel et rejette celle de l’agriculteur Caïn. Le Temple se présente donc comme un campement nomade: le Tabernacle est supposé une tente contenant comme objet de culte un coffre transportable, l’Arche d’alliance. Le refus protestant des images se prétend une simple application de l’interdit biblique.

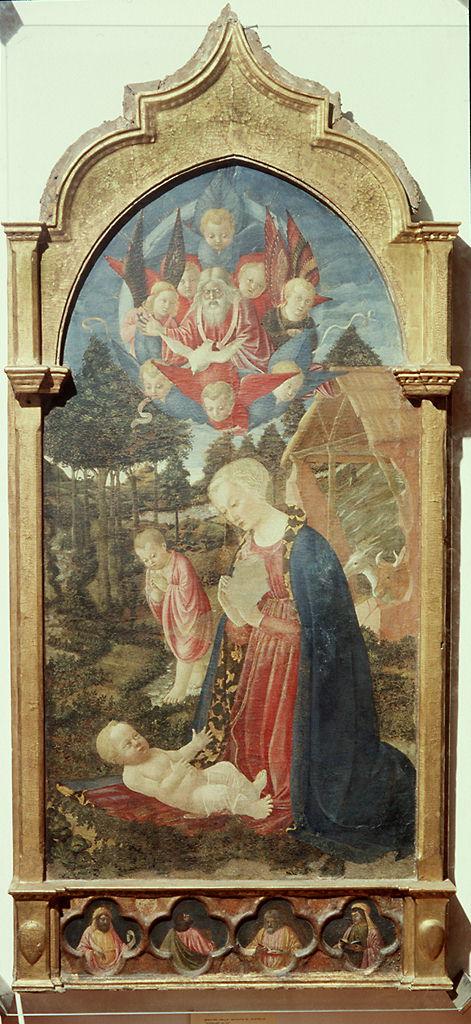

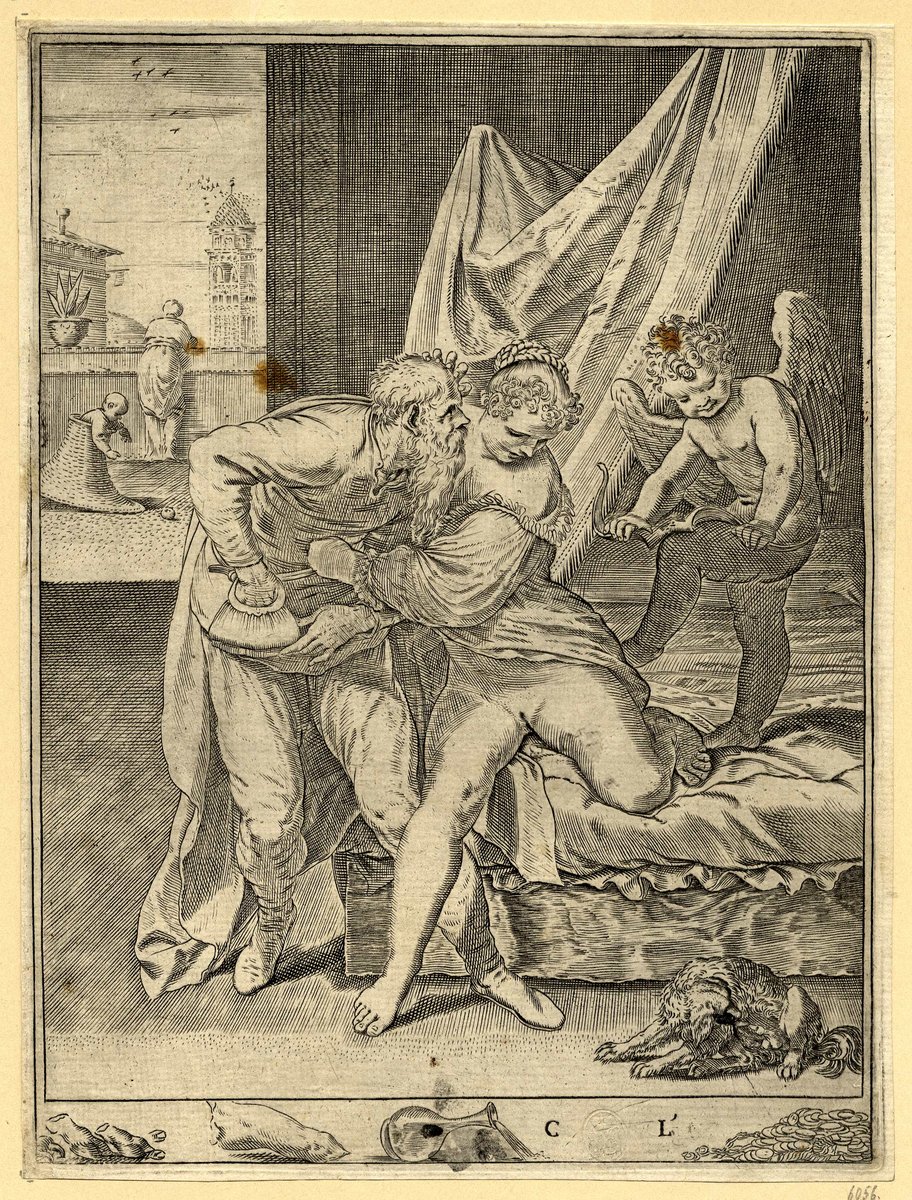

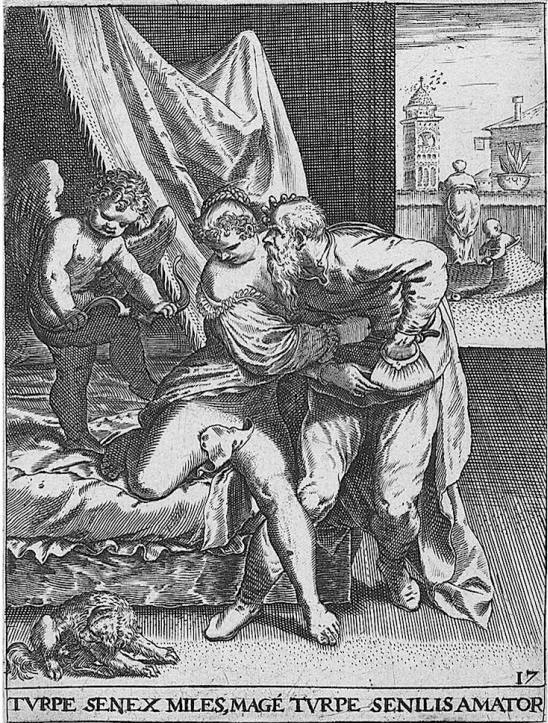

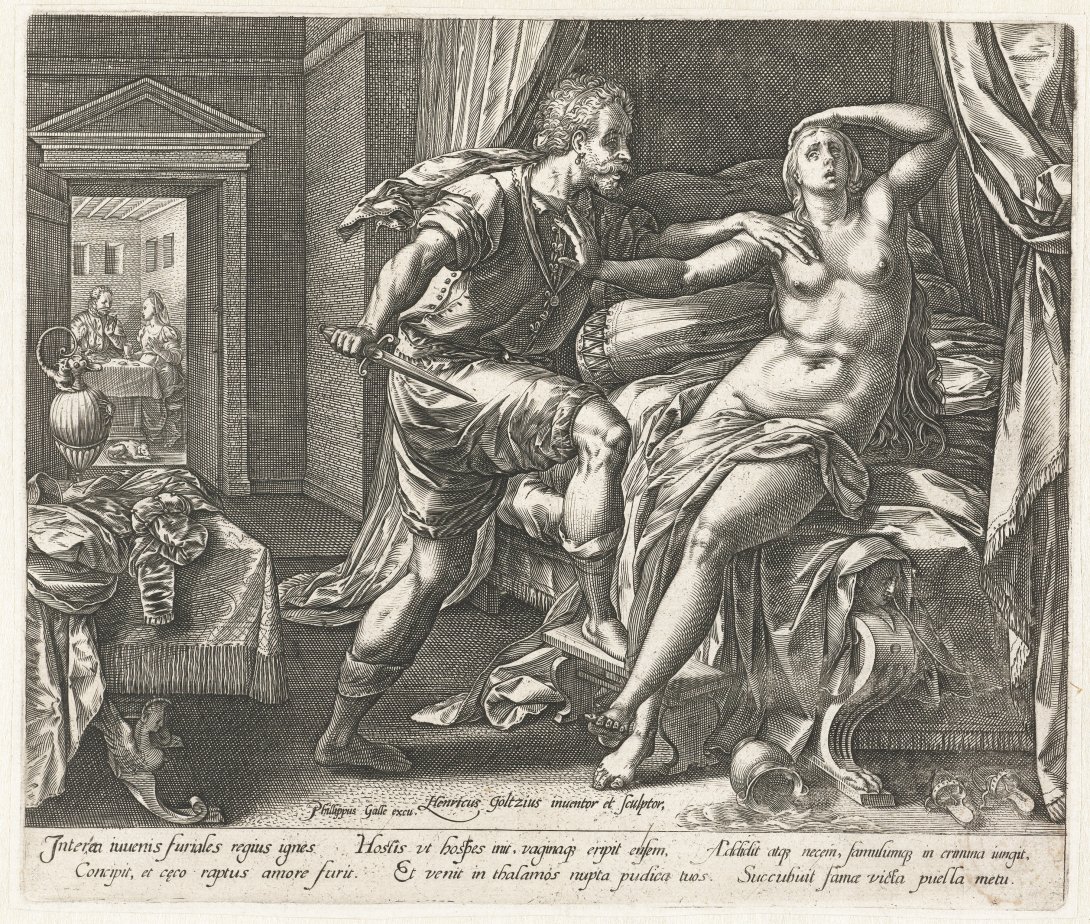

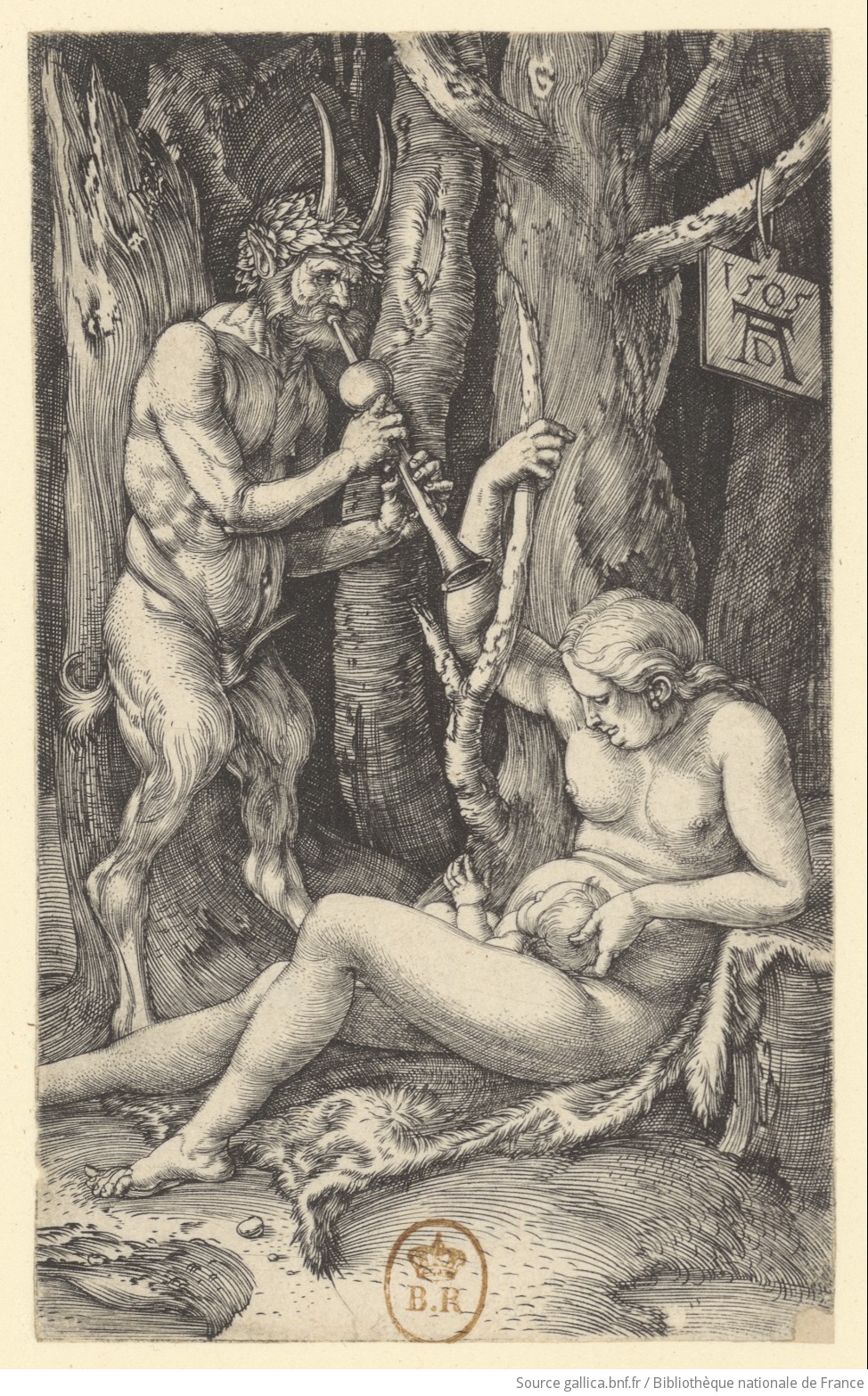

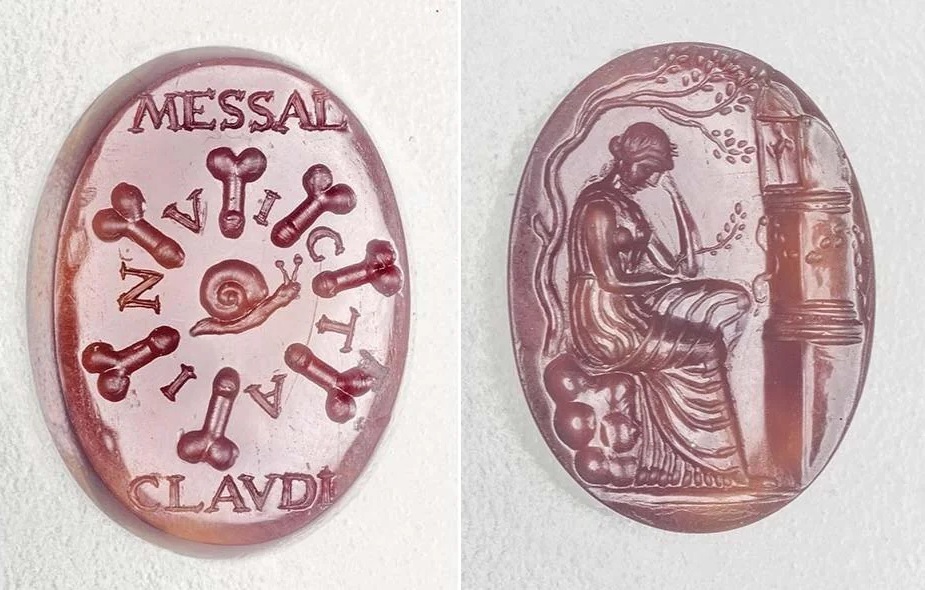

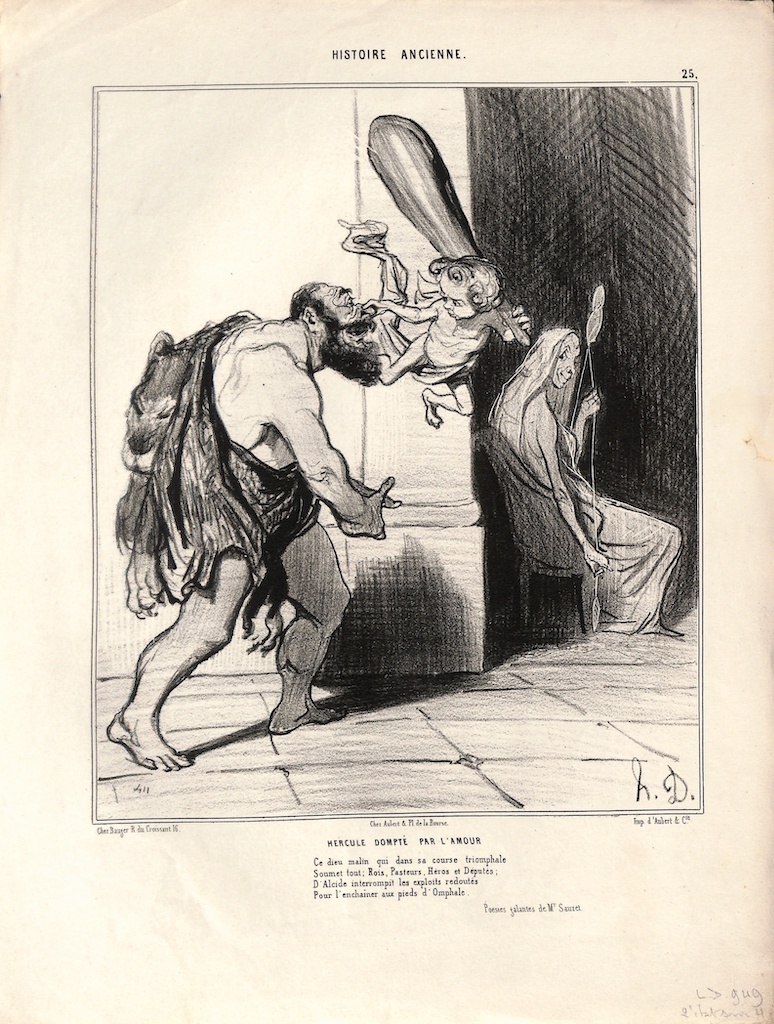

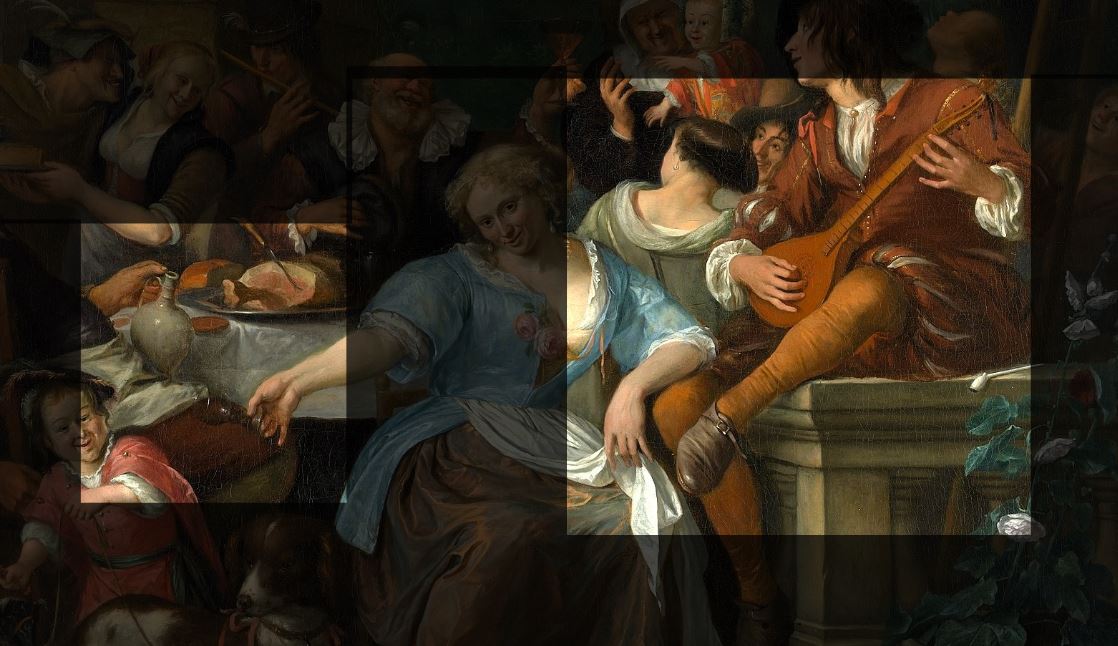

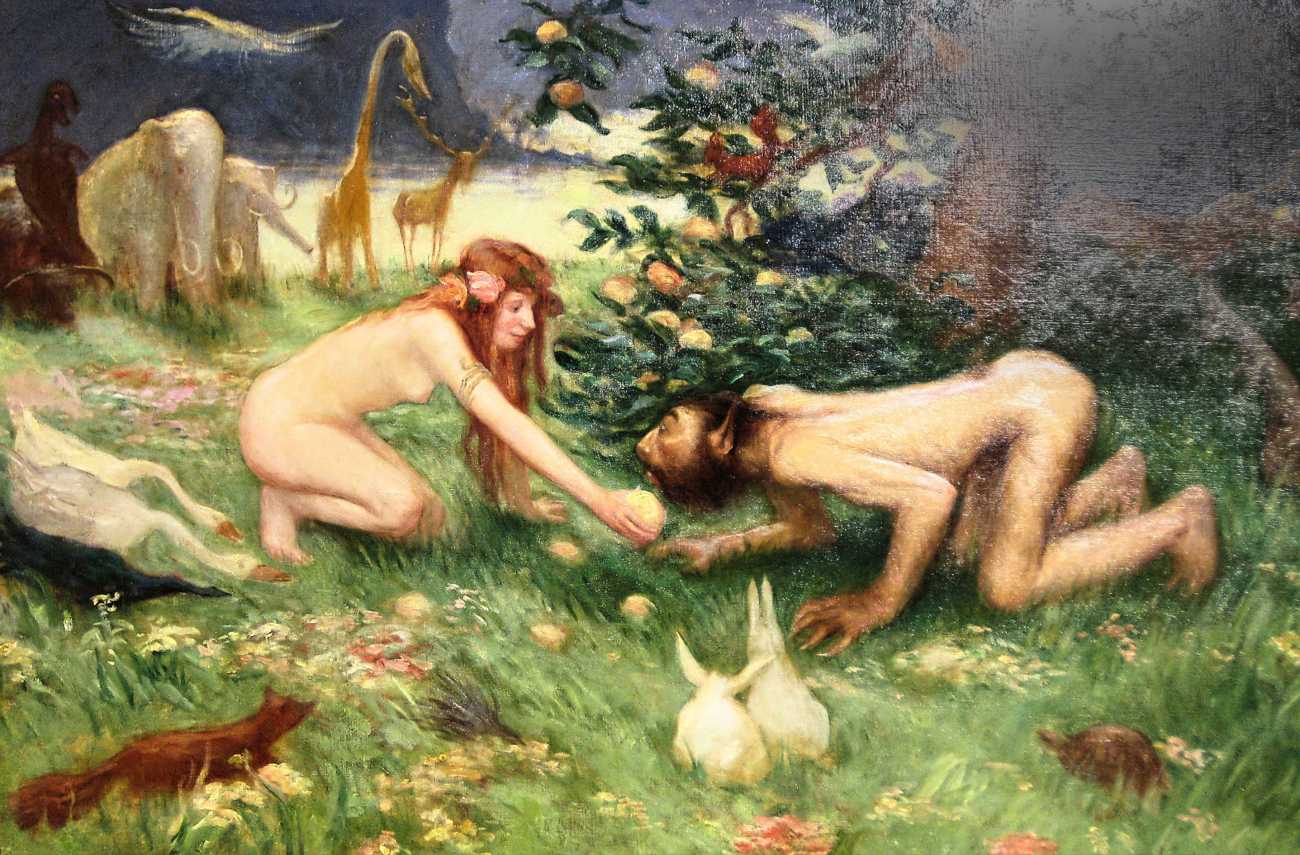

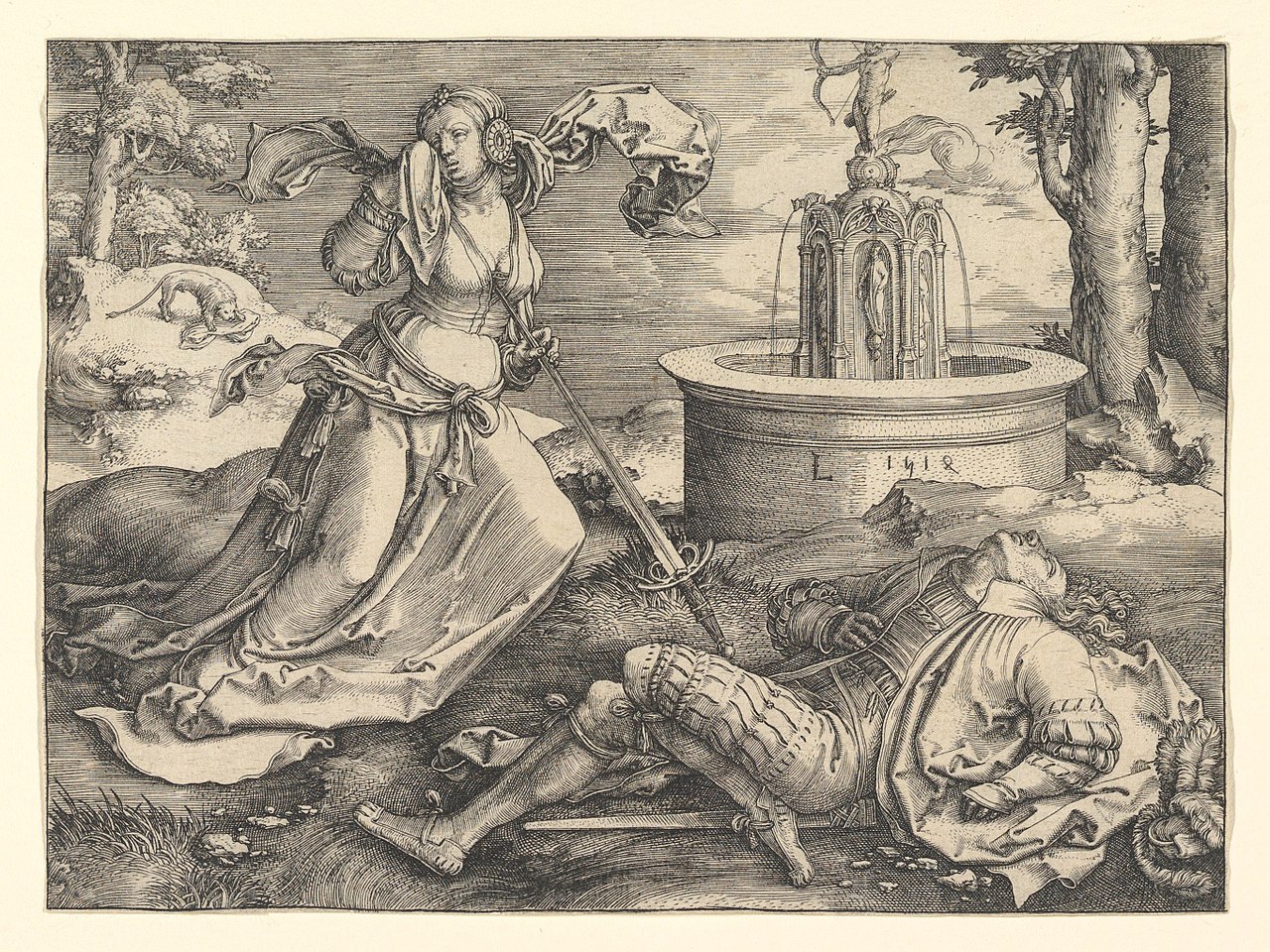

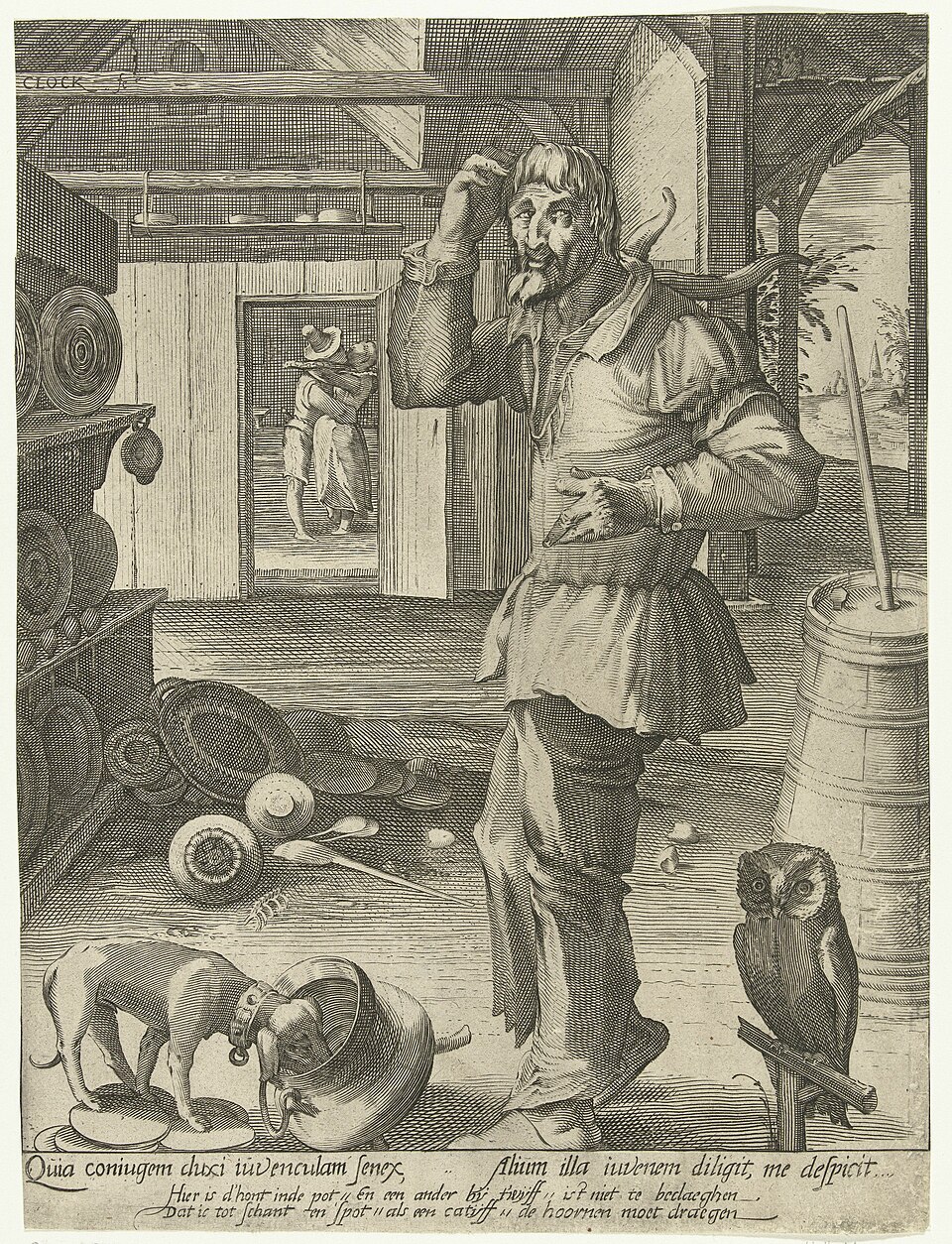

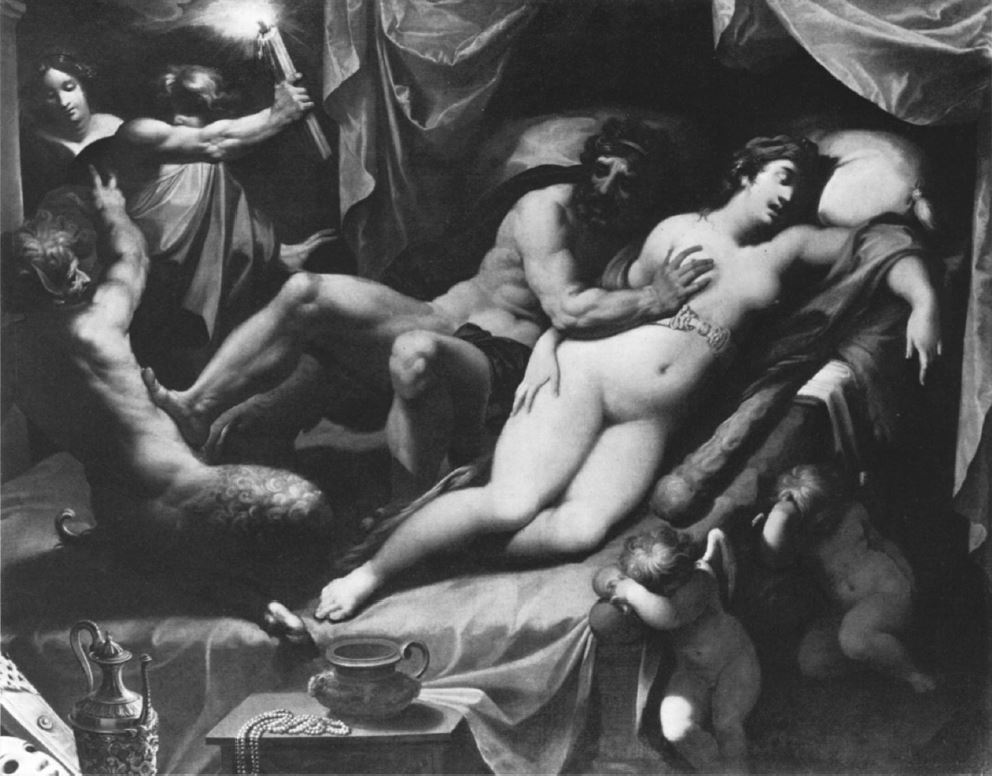

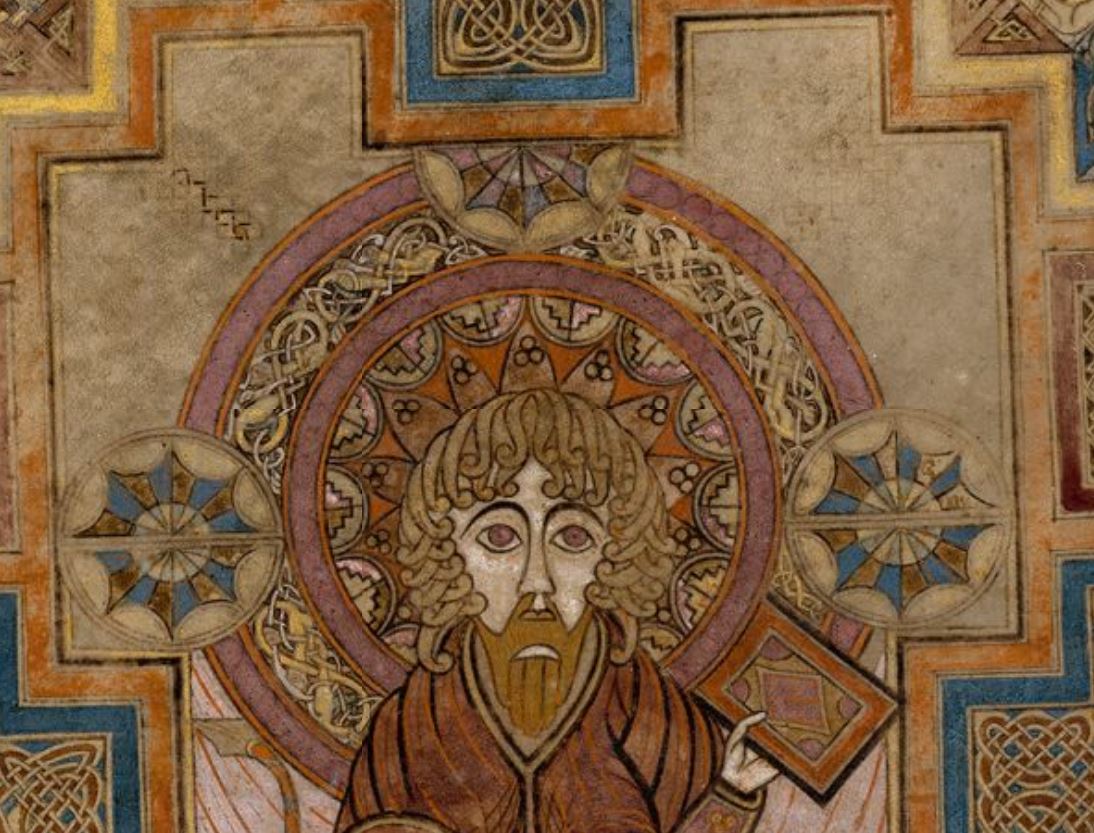

La mimésis est souvent considérée comme mensongère et immorale: les images ne sont pas ce pour quoi elles se donnent; elles sont muettes et représentent des faux dieux; le théâtre et le roman pervertissent les mœurs. Dans la Bible, le culte des images est une prostitution, liée à la fréquentation des femmes étrangères comme dans le cas de Salomon; s’y livrer, c’est tromper un dieu jaloux. Les images peuvent aussi, comme chez les Grecs, tromper sur la nature des vrais dieux et les présenter comme d’infâmes libertins. Quel que soit leur bienfondé, ces reproches mettent en évidence une raison essentielle de la pulsion mimétique: en reproduisant le monde, l’homme n’est pas neutre, mais le façonne comme il lui convient. Le choix même des objets représentés se porte sur ceux qu’il en juge dignes, par exemple les souverains. Ils ont plus de chance d’être représentés tels qu’ils devraient être plutôt que tels qu’ils sont. C’est ainsi que les statues du pharaon Hatshepsout qui est une femme la présentent comme un homme et les portraits tendent généralement à embellir leurs modèles. Enfin, les êtres imaginaires, comme les dieux, prennent une réalité concrète et manipulable, qu’il s’agisse de la manière de les représenter ou de la manière d’agir envers leur image.

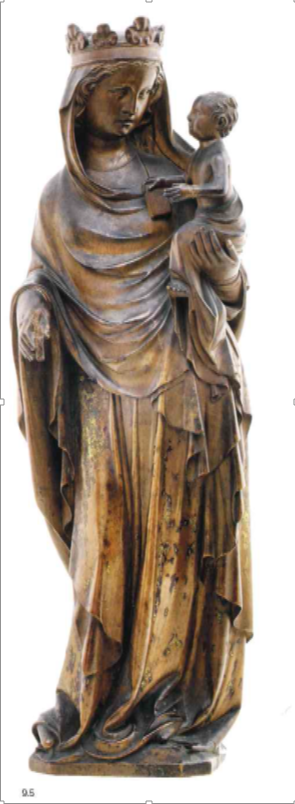

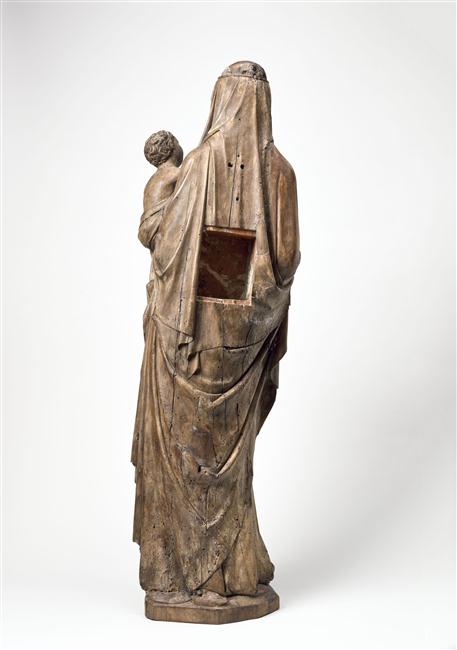

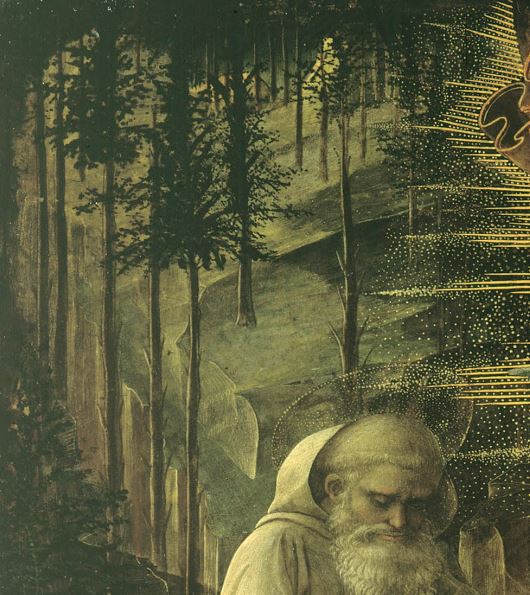

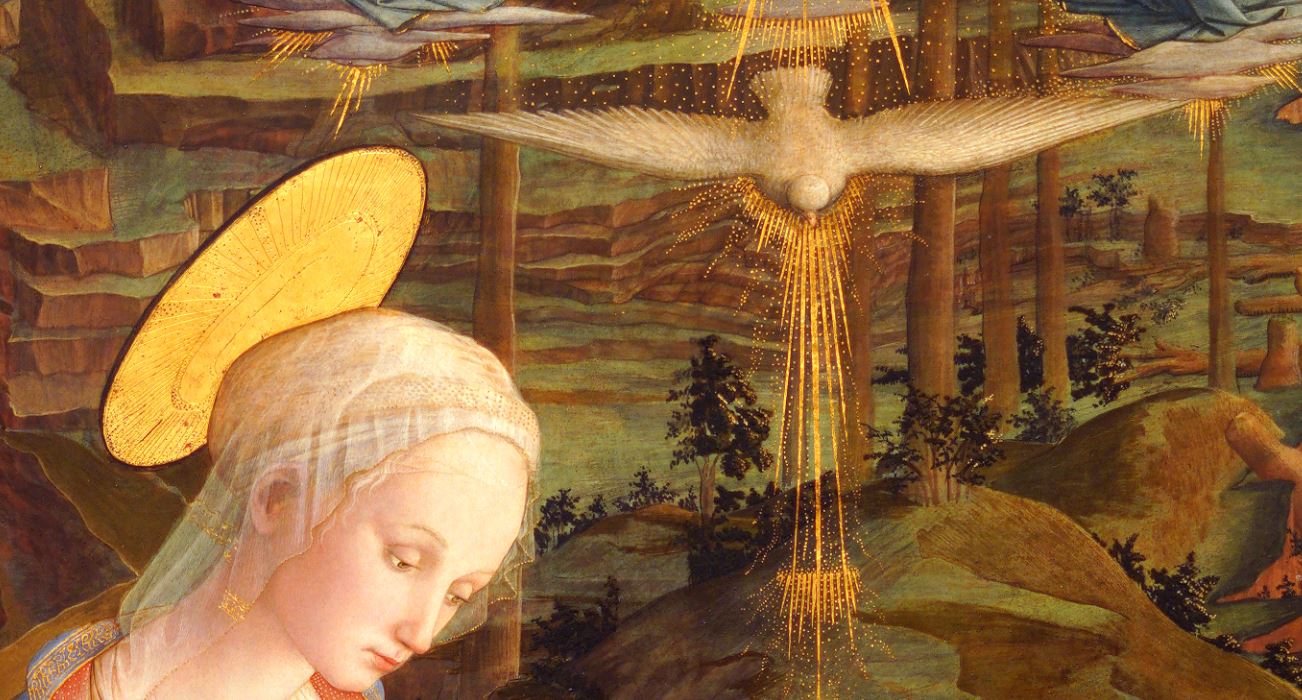

Plus les images sont centrées sur la figure humaine, plus elles se prêtent à ces manipulations, telles que l’envoûtement, la damnatio memoriae, la maltraitance de l’image du dieu et enfin l’iconoclasme lui-même. Le dogme de l’Incarnation a rendu l’art chrétien aussi anthropomorphique que ses précédents antiques dans l’art méditerranéen, à l’inverse du judaïsme et de l’islam. Aussi a-t-il connu deux grandes vagues d’iconoclasme, celle de Byzance, puis celle de la Réforme. Dans les deux cas, il s’en est suivi un changement iconographique. Les empereurs iconoclastes de Byzance ont décoré leurs palais de sujets profanes, comme des scènes de chasse. A l’époque de la Réforme, la méfiance envers l’image a fait naître des paysages où la figure humaine est devenue minuscule et secondaire, puis a souvent totalement disparu. Progressivement, une religiosité qui n’était plus centrée sur l’Incarnation a cherché Dieu dans la nature étrangère à l’homme, jugée sublime. Il est significatif que Kant ait expressément qualifié de sublime l’interdiction des images dans le décalogue, la considérant comme une injonction théiste à chercher Dieu hors de l’humain.

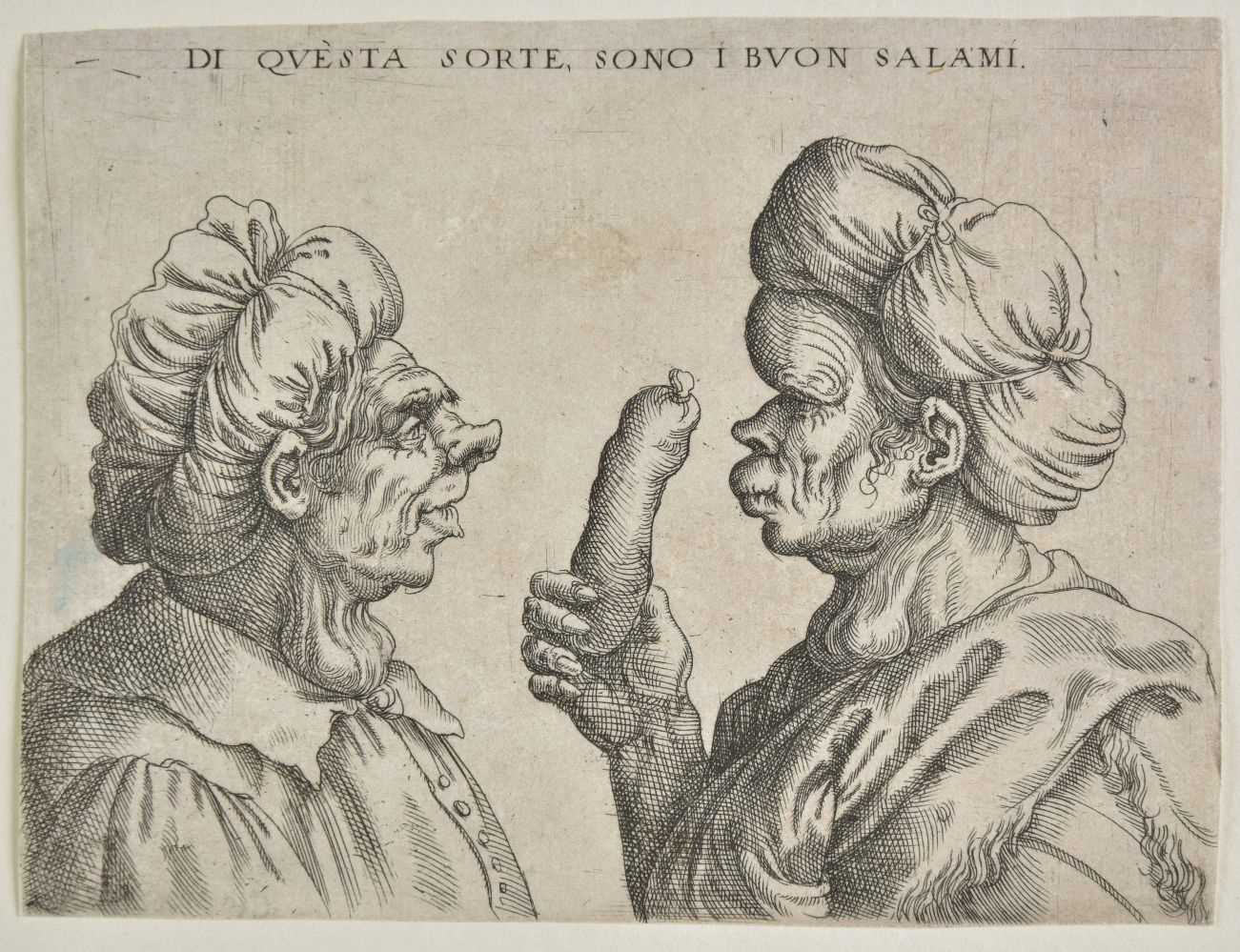

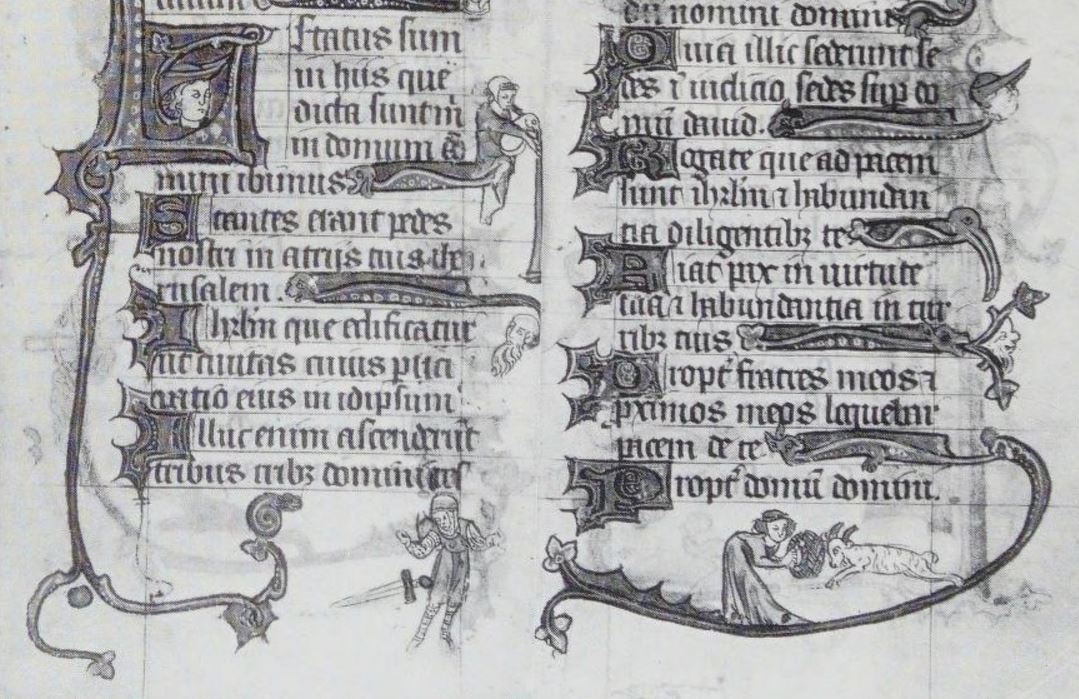

La beauté de l’image est un problème complexe, parce qu’elle a deux sources distinctes, celle de l’objet représenté et celle de la manière de le représenter. S’il est aujourd’hui considéré comme une manifestation d’inculture de trouver belle l’image d’un bel objet, il n’en a pas toujours été ainsi. La représentation du laid posait problème tant qu’il y avait en art un concept du beau. Ce fut bien sûr le cas avec la querelle du Réalisme au XIXe siècle et c’est justement à ce propos que Rosenkranz écrivit son Esthétique du laid. Mais le problème se posait déjà au Moyen Age, lorsque saint Bernard parlait avec indignation de « beauté difforme et belle difformité » (deformis formositas ac formosa difformitas) à propos du décor exotique et monstrueux des chapiteaux romans[4]. Saint Bonaventure remarquait qu’on dit belle l’image bien dessinée d’un diable qui est laid[5]. L’argument le plus fréquent en faveur de la représentation du laid était à l’époque gothique, comme pour la couleur noir, sa place dans un ensemble[6]. Ce qui est laid en soi appartient à la Création qui est belle prise comme un tout. On retrouve ainsi au niveau des objets représentés l’équivalent du problème de l’harmonie qui serait fade sans la dissonance.

Il est certainement significatif que cet argument n’apparaisse pas encore à l’époque romane où le problème est plus profond. Les sculpteurs romans sont généralement bien plus habiles dans la représentation des animaux fantastiques ou de l’ornemental que dans celle du corps humain, dont les membres disproportionnés ont tendance à s’articuler en zigzags dépourvus d’organicité et de grâce. Il faut y voir l’expression d’un mépris du corps, lié à l’ambiance de la réforme grégorienne, qui disparaît progressivement au cours du XIIe siècle, faisant progressivement place à une esthétique sereine. En somme, la subordination des normes esthétiques à d’autres, religieuses ou morales, entraîne l’ambivalence du beau et du laid. Cela vaut aussi au niveau du choix des sujets. On pense à la centralité du crucifix dans le christianisme, la représentation d’un supplice ignoble. Au niveau de la forme comme du choix des sujets, la critique sociale du Réalisme et, bien plus encore, celle de l’Expressionnisme entraînent également une esthétique paradoxale. Ce rapide examen du beau mimétique oblige à conclure que sa définition cumule les difficultés de celle du beau naturel et de celle du beau abstrait.

Le plaisir esthétique

A lire les traités d’esthétique, on se demande parfois s’ils ont été écrits par de purs esprits dans l’oubli ou même le refus du corps. Proclamer comme le fait Kant la gratuité du jugement de goût peut répondre à ce qu’il ressent en contemplant un coucher de soleil ou les qualités formelles d’un tableau dont le sujet ne l’intéresse pas, mais on s’est souvent demandé comment le philosophe appliquait son pur jugement de goût à un nu féminin.

Esthétique et refus du corps

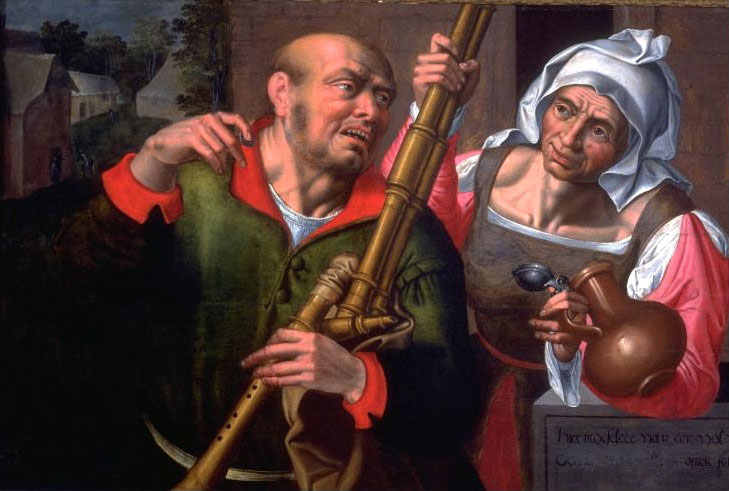

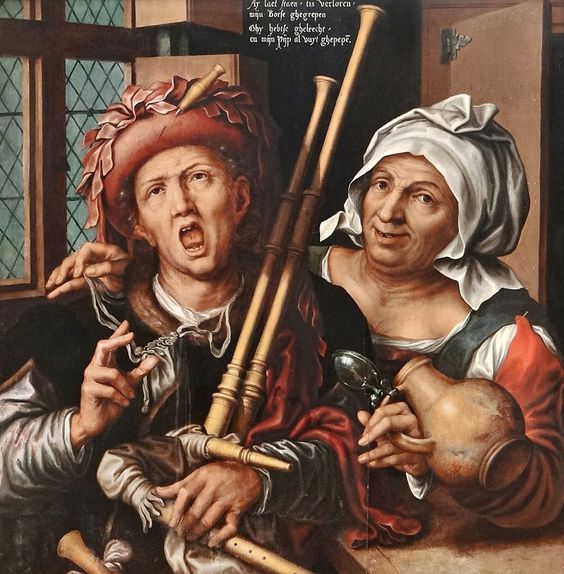

A première vue, la musique est un art assez abstrait, mais il suffit d’en constater les effets pour comprendre qu’elle concerne le corps avant même l’esprit. Le plaisir que donne une mélodie pousse à chanter à son tour et un rythme de danse nous entraîne par compulsion.

Kant doit l’éprouver et cela lui pose problème, car il rejette la musique hors des beaux-arts, en lui comparant la plaisanterie « qui, tout comme la musique, mérite d’être considérée comme un art agréable plutôt que d’être comptée parmi les beaux-arts »[7]. Il y a peut-être des causes contingentes à ce jugement aberrant, ce que semble avouer une note de la page précédente: « Ceux qui ont recommandé le chant de cantiques même pour les cultes domestiques n’ont pas songé à la grave incommodité qu’ils causaient au public par un culte aussi bruyant (et, par là même, bien souvent, pharisaïque), en contraignant le voisinage à se joindre aux chants ou à interrompre ses activités intellectuelles ». Il aurait peut-être changé d’avis si ses voisins avaient été des musiciens plus raffinés, mais ce n’est pas sûr. Bien que cela ne justifiât pas la condamnation de la musique, Kant a mis l’accent sur un fait incontestable: la musique n’est que du bruit lorsqu’elle n’est pas désirée. La contrainte physiologique qu’elle exerce en devient désagréable.

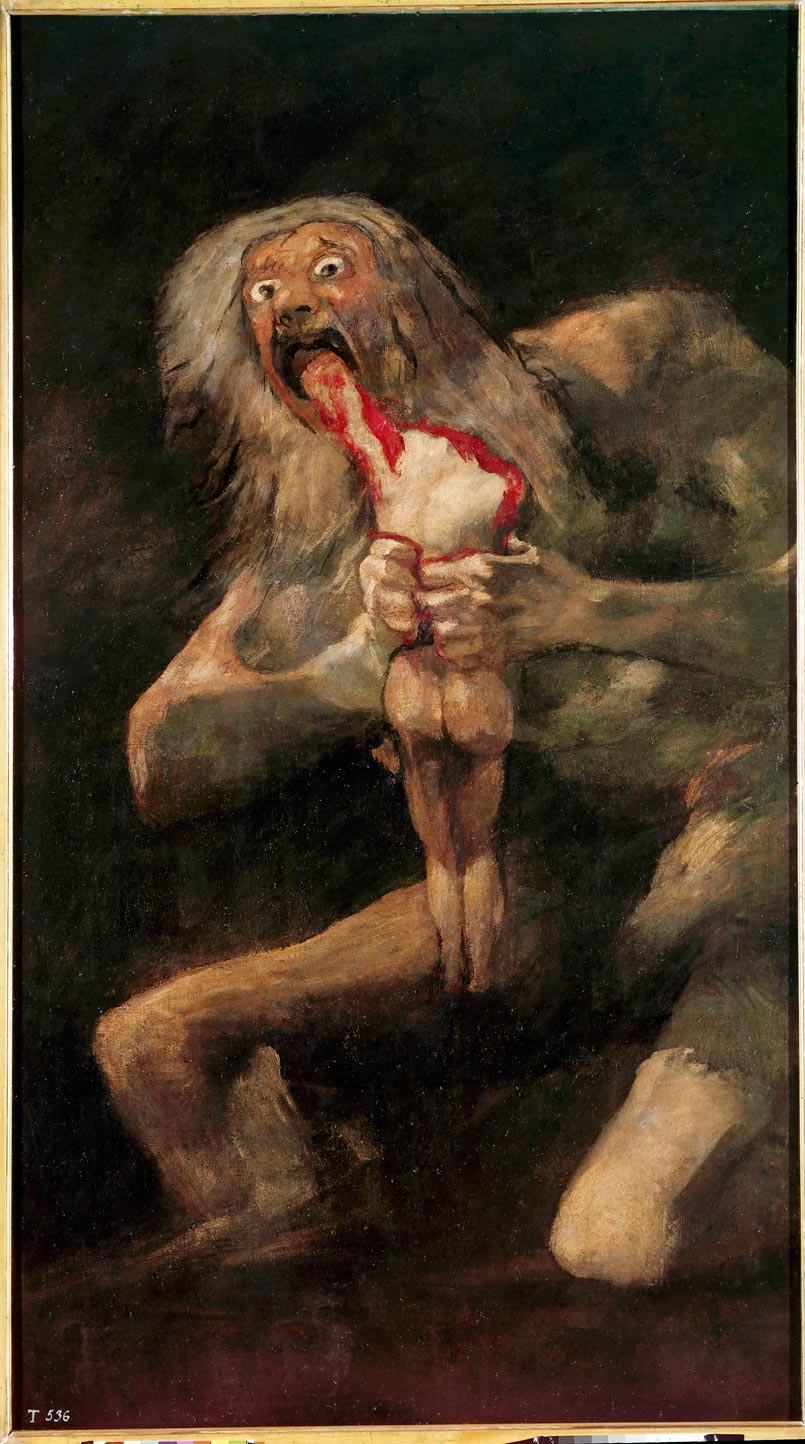

Mais est-ce une particularité de la musique? Kant remarque avec raison qu’on peut s’abstraire d’un spectacle désagréable en détournant les yeux alors qu’on est impuissant devant une musique désagréable. Mais il ne voit pas qu’il ne s’agit là que d’une différence de degrés: qui accrocherait un tableau qu’il déteste dans son séjour?  Goya avait peint Saturne dévorant son enfant (aujourd’hui transposé sur toile, Madrid, Prado) sur le mur de sa salle à manger et on raconte qu’il s’agissait de couper l’appétit à ses hôtes, lui-même tournant le dos à son œuvre.

Goya avait peint Saturne dévorant son enfant (aujourd’hui transposé sur toile, Madrid, Prado) sur le mur de sa salle à manger et on raconte qu’il s’agissait de couper l’appétit à ses hôtes, lui-même tournant le dos à son œuvre.

Comment en arriver à comparer la musique et la plaisanterie? La longue Remarque qui clôt le paragraphe 53, où la musique est exclue des beaux-arts, développe la distinction entre ce qui plait dans le jugement et ce qui fait plaisir, c’est-à-dire ce qui plait dans la sensation. Le rire y est expliqué comme une détente suivant une tension, avec un effet compulsif sur le corps qu’on retrouve dans la musique. Il s’agit donc de sensations agréables qui ne font pas intervenir la raison et le jugement: Kant exclut donc des beaux-arts, non seulement la musique, mais encore le comique.

Beau et agréable

La forme la plus primaire du sentiment esthétique est certainement le plaisir des sens, relatif à la nourriture et au sexe, ce qui pose immédiatement, non seulement le problème du beau et de l’agréable, mais aussi celui du beau et du bon. Comme l’ont remarqué les scholastiques, la qualité gustative se juge sur l’échelle du bon et du mauvais et non sur celle du beau et du laid, tout comme les odeurs, et on ne parle pas en termes esthétiques des qualités relevant du toucher: c’est doux ou rugueux et non pas beau ou laid. Pour saint Thomas d’Aquin, le bien comble l’appétit de l’homme par la possession, le beau par la connaissance, car il plaît par son seul aspect[8]. D’où le primat de la vue et de l’ouïe, propres à la contemplation[9]. Mais il ne s’agit que d’une distinction de raison face à un même objet: ce qui est bon est forcément beau et ce qui est beau et forcément bon. Cela l’amène à reconnaître une capacité esthétique aux sens inférieurs10 et à remplacer l’opposition des sens supérieurs et inférieurs par une gradation, en donnant des exemples tels que le goûter du vin.

On chercherait donc vainement dans la pensée médiévale une distinction entre le beau et l’agréable telle que ce qui est agréable puisse ne pas être beau et inversement. Les termes que nous pourrions traduire par « agréable », tels que dulcis, suavis ou jucundus, sont aussi bien utilisés pour la béatitude céleste que pour les jouissances de ce monde. Comme on l’a vu, la question de la représentation du laid s’était posée, mais elle se résolvait dans la beauté du tout où une figure laide comme celle du diable rehaussait celle des autres. Le Moyen Age refusait donc d’imaginer une contemplation désintéressée de l’objet, de séparer le jugement esthétique de l’appétition.

Aristote avait pourtant posé le problème et proposé une solution: « des êtres dont l’original fait peine à la vue, nous aimons en contempler l’image exécutée avec la plus grande exactitude; par exemple les formes des animaux les plus vils et des cadavres »[10]. La raison en est selon lui le plaisir qu’ont naturellement les hommes depuis l’enfance à imiter et à voir imiter. Et ce plaisir est aussi lié depuis l’enfance à celui d’apprendre.

Quelques pages plus loin, il traite du problème assez comparable de la catharsis. La tragédie inspire par son sujet et par sa mise en œuvre un plaisir paradoxalement lié à la peur et à la pitié, car il « purge » ces émotions[11]. Les explications douteuses du phénomène ne manquent pas. On fait état de la mise en forme esthétique qui atténue l’émotion. Il est bien vrai que la littérature ou la peinture représenteront un massacre avec plus d’art que ne le fait une vidéo d’amateur. Mais je ne peux pas à la fois jouir de la forme artistique et l’oublier pour m’absorber dans le contenu. Ou bien je contemple les effets de clair-obscur, ou bien je vois couler le sang. Le réformateur pragois Jan Hus se plaignait des connaisseurs qui, face aux représentations de la Passion, admiraient la qualité des œuvres au lieu de s’apitoyer[12]. Dire que la représentation permet une perception au second degré n’est pas inexact, car on accepte l’image de beaucoup de choses dont on ne supporterait pas la vue, mais cela ne résout pas le problème: une émotion désagréable atténuée devrait rester une émotion désagréable et le plaisir qu’on peut en tirer tout aussi énigmatique. Enfin, opposer la fiction à la réalité ne vaut pas mieux, car la catharsis opère aussi bien à la lecture d’un ouvrage historique qu’à celle d’un roman.

Mais de quelle sorte de peur s’agit-il au théâtre? Il faut en distinguer deux sortes, celle que provoque une situation réelle et subie, laquelle est totalement déplaisante, et celle qu’on éprouve en jouant à se faire peur, où elle est recherchée, domestiquée et plaisante. Il s’agit alors de ce que Stendhal a appelé l’illusion imparfaite, car si l’illusion donnée par le spectacle est parfaite, c’est la catastrophe[13]. Pour faire la différence, il raconte une anecdote. Lorsqu’on jouait Othello au théâtre de Baltimore, un soldat en faction, voyant le protagoniste menacer Desdémone, ouvrit le feu en s’écriant « Il ne sera jamais dit qu’en ma présence un maudit nègre aura tué une femme blanche ». Il est évident, comme le montre Stendhal, que ce n’est pas le comportement normal du spectateur et que c’est bien l’illusion « imparfaite » que nous sommes supposés ressentir au théâtre.

La qualification de cette illusion comme imparfaite est équivoque et il y a peut-être une confusion de la part de Stendhal qui en parle à propos des limites de la vraisemblance au théâtre. Il vaudrait mieux parler d’illusion totale ou partielle, car les deux formes d’illusion sont possible même devant un simulacre totalement illusionniste, par exemple un animal empaillé animé par un moteur. Il suffit en effet que je sache qu’il s’agit d’un simulacre pour que l’illusion ne soit plus que partielle. La même différence existe entre le rêve que je subis et la rêverie que je dirige. Si l’animal empaillé est d’une espèce dangereuse et si l’illusion est totale, la peur éprouvée n’est pas cathartique, de même si le rêve est un cauchemar. Il n’y a pas d’effet cathartique dans un spectacle pour une personne trop sensible pour « jouer le jeu » et simplement révulsée par ce qu’elle voit. Au mieux, elle se détourne du spectacle; au pire, c’est le soldat de Baltimore.

Si Aristote souhaite l’habileté de la construction dramatique, il ne réduit pas la catharsis à un effet de l’art. Il admet que l’histoire mise en scène est suffisante pour la provoquer, mais trouve plus admirable de l’obtenir ou de la renforcer par une habile construction de l’intrigue. En effet, la catharsis peut se produire à la lecture d’un récit historique écrit sans talent ou à celle d’un fait divers dans le journal. Dans tous ces cas, il est possible de s’imaginer à la place des personnages et d’éprouver à travers eux des émotions nouvelles.

En fin de compte, la catharsis aristotélicienne ne contredit qu’en apparence la solidarité du beau et de l’agréable, pour autant que l’agréable ne soit pas confondu avec la forme anodine du beau. Saint Augustin y voyait un comportement paradoxal: les gens vont au théâtre pour pleurer « et la douleur même est leur plaisir » (Confessions, III, 2). En fait, il semble projeter sur eux la douceur des larmes qu’il se surprend d’avoir éprouvé après la mort d’un ami. Or il s’agissait là d’un deuil réel et non d’une fiction cathartique. Il fait un paradoxe de plus de la pitié éprouvée pour des malheureux imaginaires au lieu de prendre en considération l’aspect ludique de la catharsis que Stendhal avait bien perçu.

Le plaisir gratuit et désintéressé

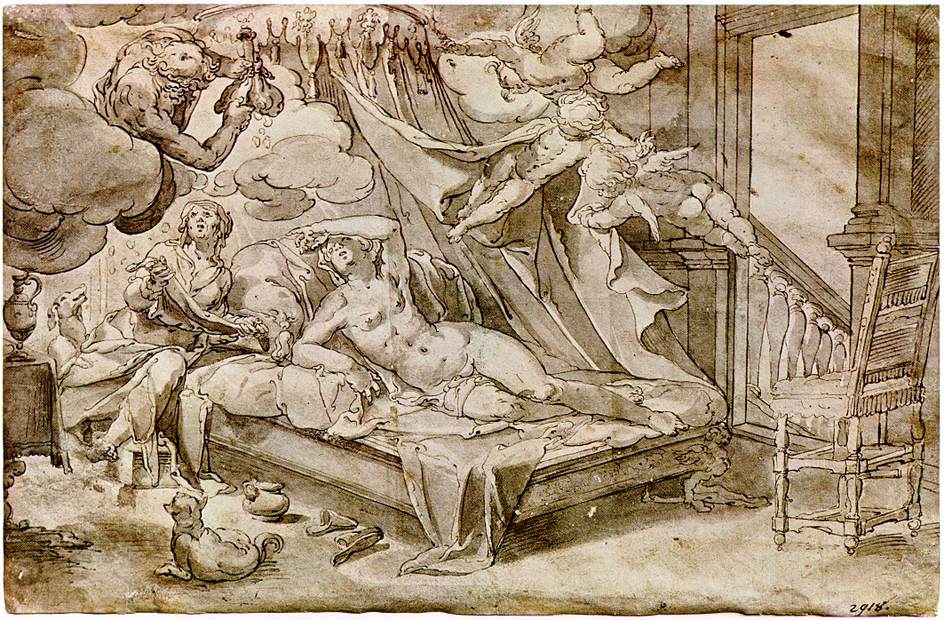

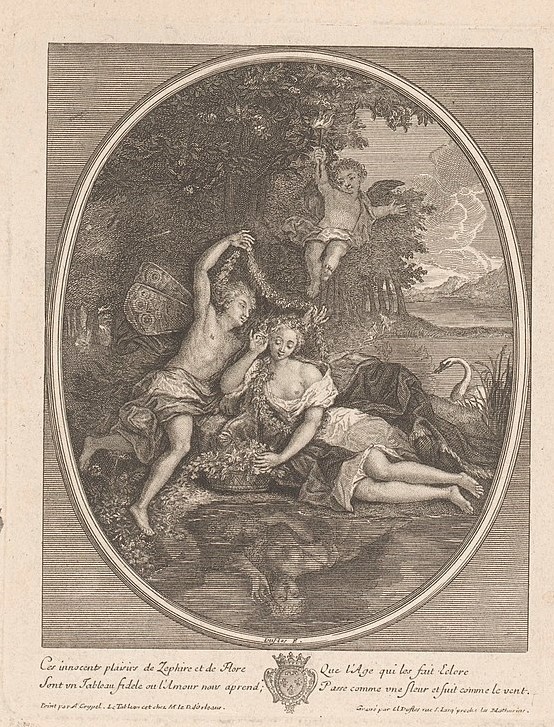

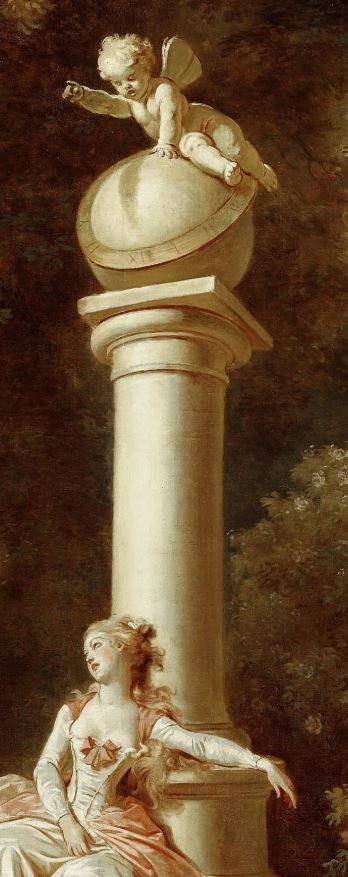

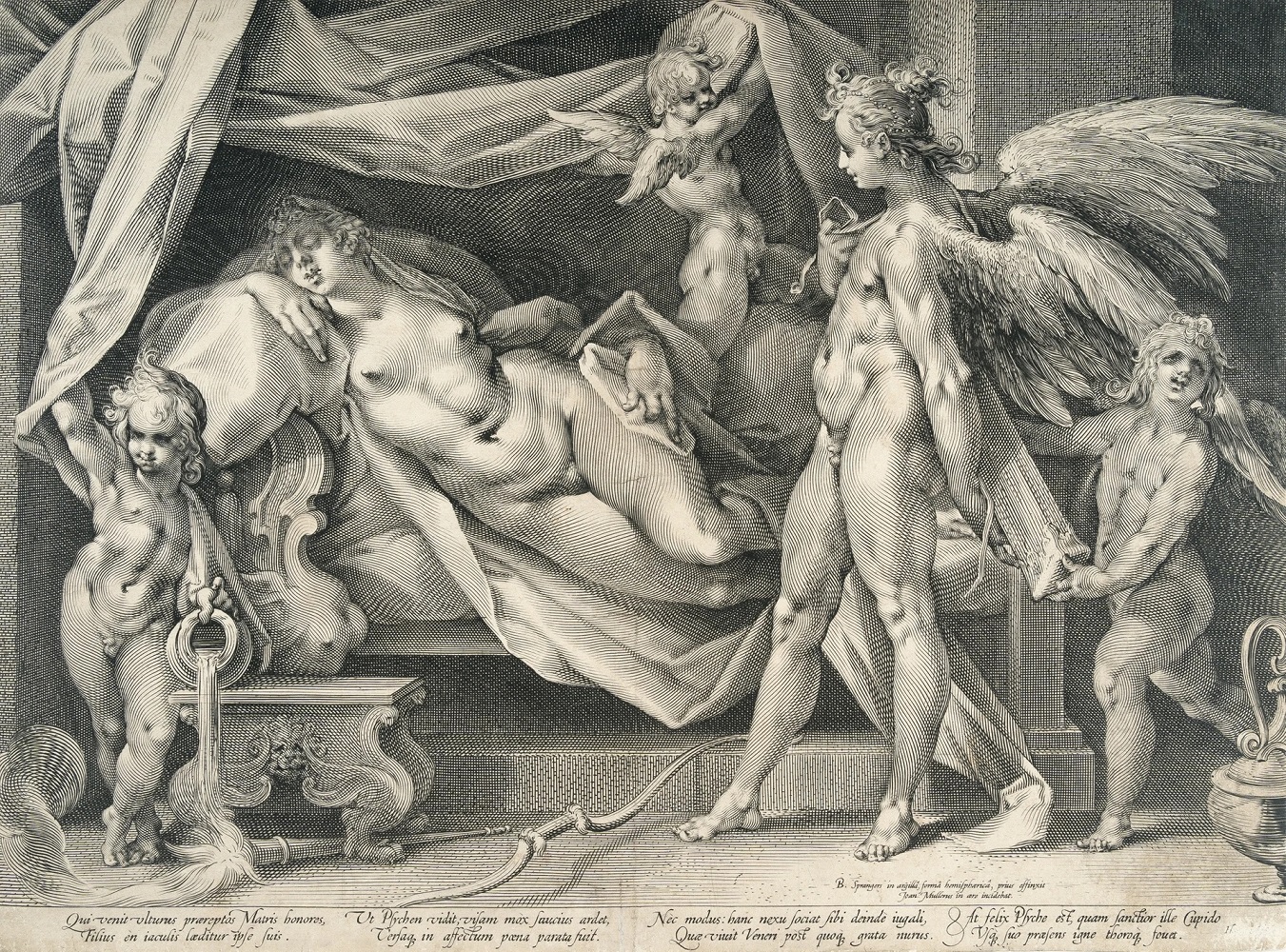

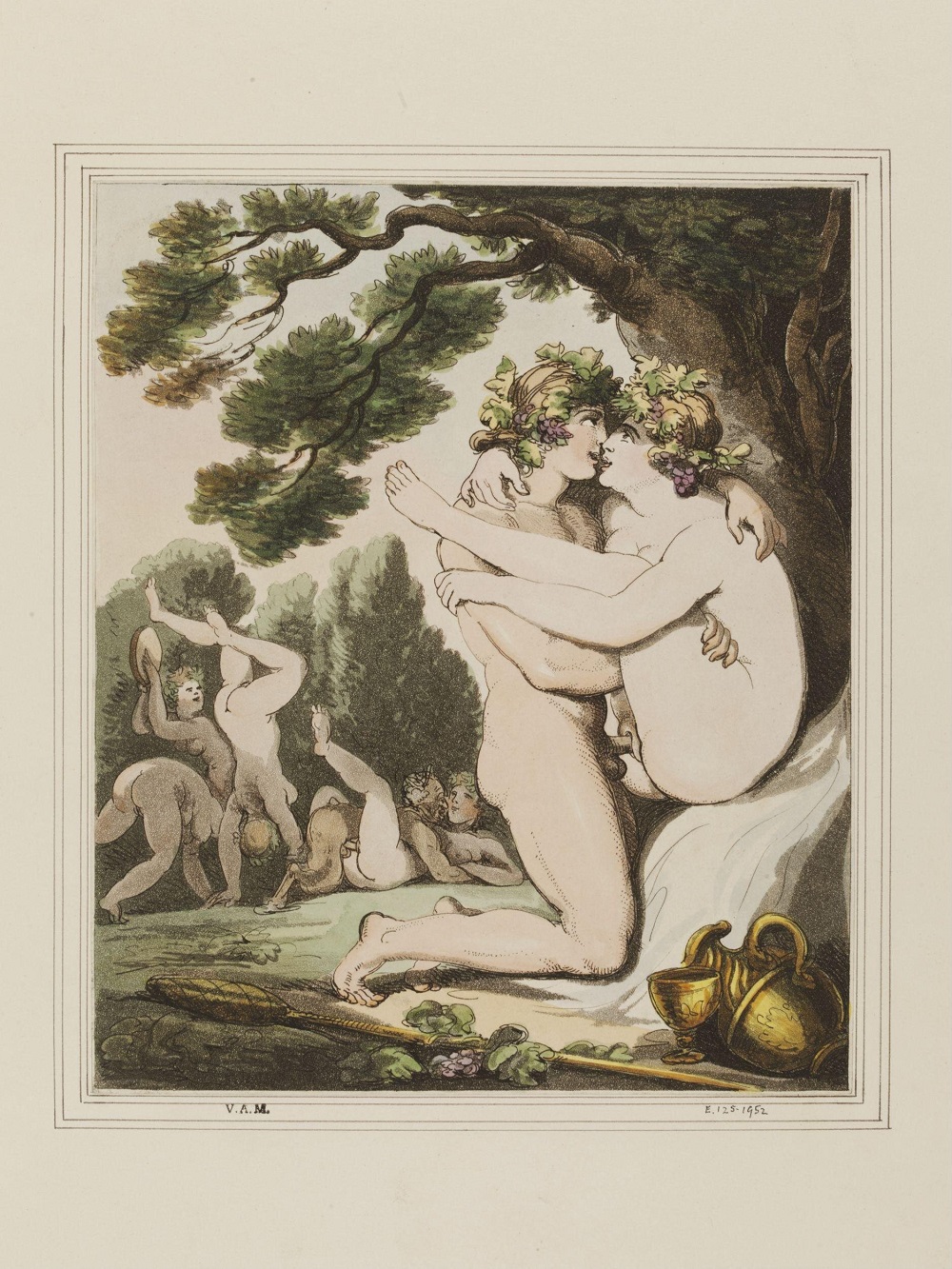

L’histoire du sculpteur Pygmalion qui tomba amoureux de sa propre statue, aurait voulu qu’elle soit vivante et fut exhaussé par Vénus qui l’anima, donne une bonne idée de l’esthétique antique et médiévale. Qu’on la lise dans les Métamorphoses d’Ovide ou dans la continuation du Roman de la Rose par Jean de Meun, elle témoigne au plus haut point d’une esthétique fondée sur le plaisir des sens[14]. Le comble du plaisir esthétique est la possession d’une femme parfaitement belle, car sculptée par le plus grand des artistes. Il serait difficile d’imaginer une conception du beau plus éloignée de l’esthétique kantienne. Selon Kant, en effet, « la satisfaction, qui détermine le jugement de goût, est pure de tout intérêt. La satisfaction se change en intérêt lorsque nous la lions à la représentation de l’existence d’un objet[15]. Dès lors aussi, elle se rapporte toujours à la faculté de désirer ou comme son motif, ou comme nécessairement unie à ce motif. Or quand il s’agit de savoir si une chose est belle, on ne cherche pas si soi-même ou si quelqu’un est ou peut être intéressé à l’existence de la chose, mais seulement comment on la juge dans une simple contemplation (intuition ou réflexion) ».

L’histoire du sculpteur Pygmalion qui tomba amoureux de sa propre statue, aurait voulu qu’elle soit vivante et fut exhaussé par Vénus qui l’anima, donne une bonne idée de l’esthétique antique et médiévale. Qu’on la lise dans les Métamorphoses d’Ovide ou dans la continuation du Roman de la Rose par Jean de Meun, elle témoigne au plus haut point d’une esthétique fondée sur le plaisir des sens[14]. Le comble du plaisir esthétique est la possession d’une femme parfaitement belle, car sculptée par le plus grand des artistes. Il serait difficile d’imaginer une conception du beau plus éloignée de l’esthétique kantienne. Selon Kant, en effet, « la satisfaction, qui détermine le jugement de goût, est pure de tout intérêt. La satisfaction se change en intérêt lorsque nous la lions à la représentation de l’existence d’un objet[15]. Dès lors aussi, elle se rapporte toujours à la faculté de désirer ou comme son motif, ou comme nécessairement unie à ce motif. Or quand il s’agit de savoir si une chose est belle, on ne cherche pas si soi-même ou si quelqu’un est ou peut être intéressé à l’existence de la chose, mais seulement comment on la juge dans une simple contemplation (intuition ou réflexion) ».

Pour les scolastiques, le beau plaît par son seul aspect sans même qu’on en ait la jouissance, mais cela ne signifie pas qu’il plaise indépendamment du désir de le posséder et donc de l’intérêt pour son existence. On pourrait objecter que la contradiction entre l’ancienne conception du beau et celle de Kant n’est pas aussi profonde qu’il semble. Kant ne dit pas que le jugement de goût ne peut pas cohabiter avec le désir de possession, mais qu’il en est distinct. Mais y aurait-il alors dans la tête de Pygmalion deux jugements distincts, l’un selon lequel la statue est belle indépendamment de son envie de l’épouser, l’autre selon lequel il a l’envie de l’épouser indépendamment de sa beauté?

L’objection conduisant à une absurdité, il faut se demander ce qui pousse Kant à séparer l’esthétique du désir. En fait, il s’agit pour lui de fonder l’universalité du jugement. Les hommes ayant des intérêts divers et divergents, les jugements motivés par ces intérêts le sont tout autant et, si le jugement esthétique en faisait partie, il ne pourrait plus prétendre à l’universalité. Il ne resterait plus qu’à dire: des goûts, des couleurs. Or les hommes ont des intérêts communs. Y aurait-il des peuples qui préfèrent la vieillesse et la maladie à la jeunesse et à la santé? Comme on l’a suggéré, aussi relatifs qu’ils soient, les universaux du beau s’enracinent dans l’universalité de certains intérêts, à commencer par la nourriture et la reproduction. Mais on peut se demander si Kant aurait pu mettre le beau en relation avec des intérêts si vulgaires.

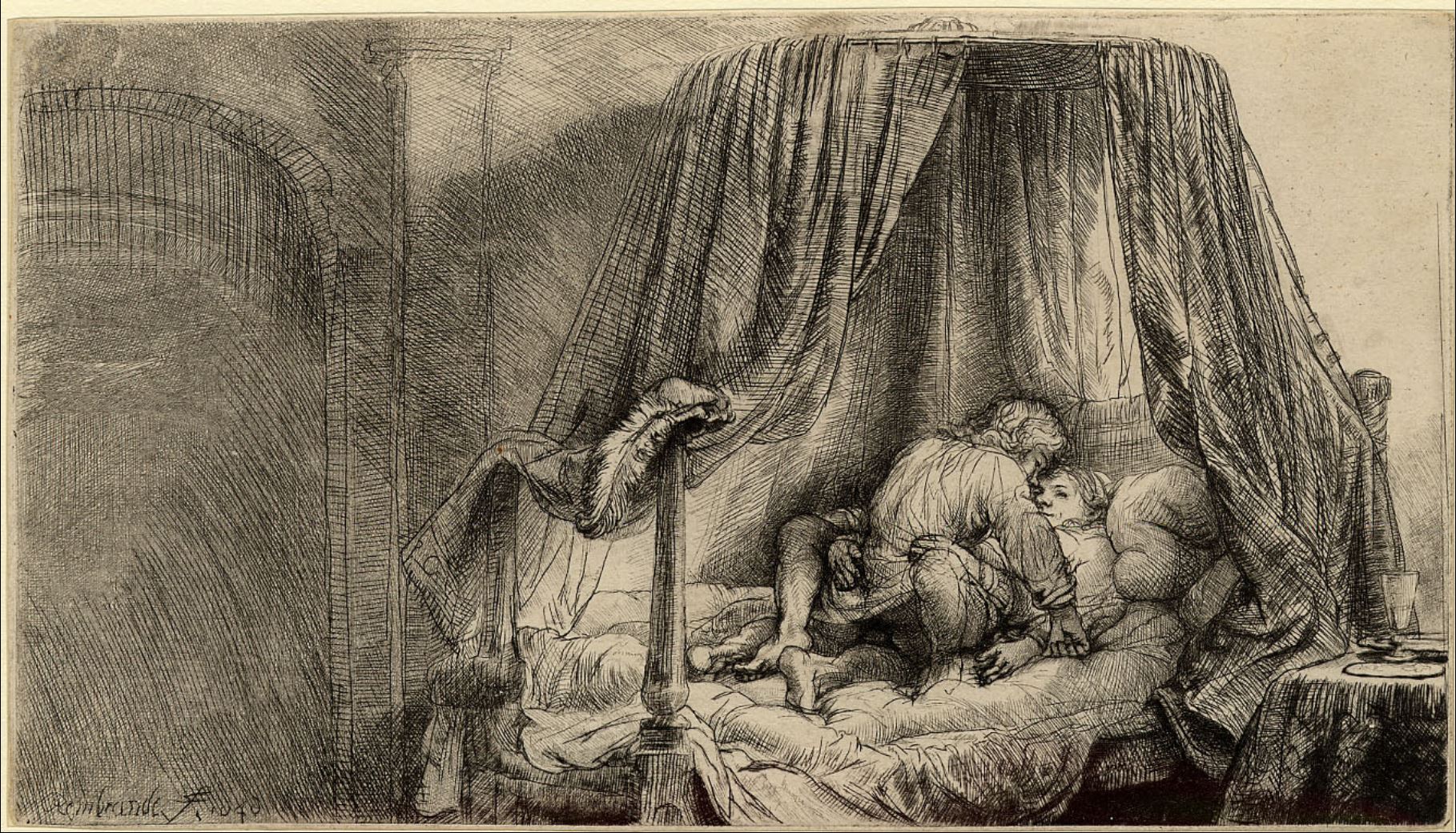

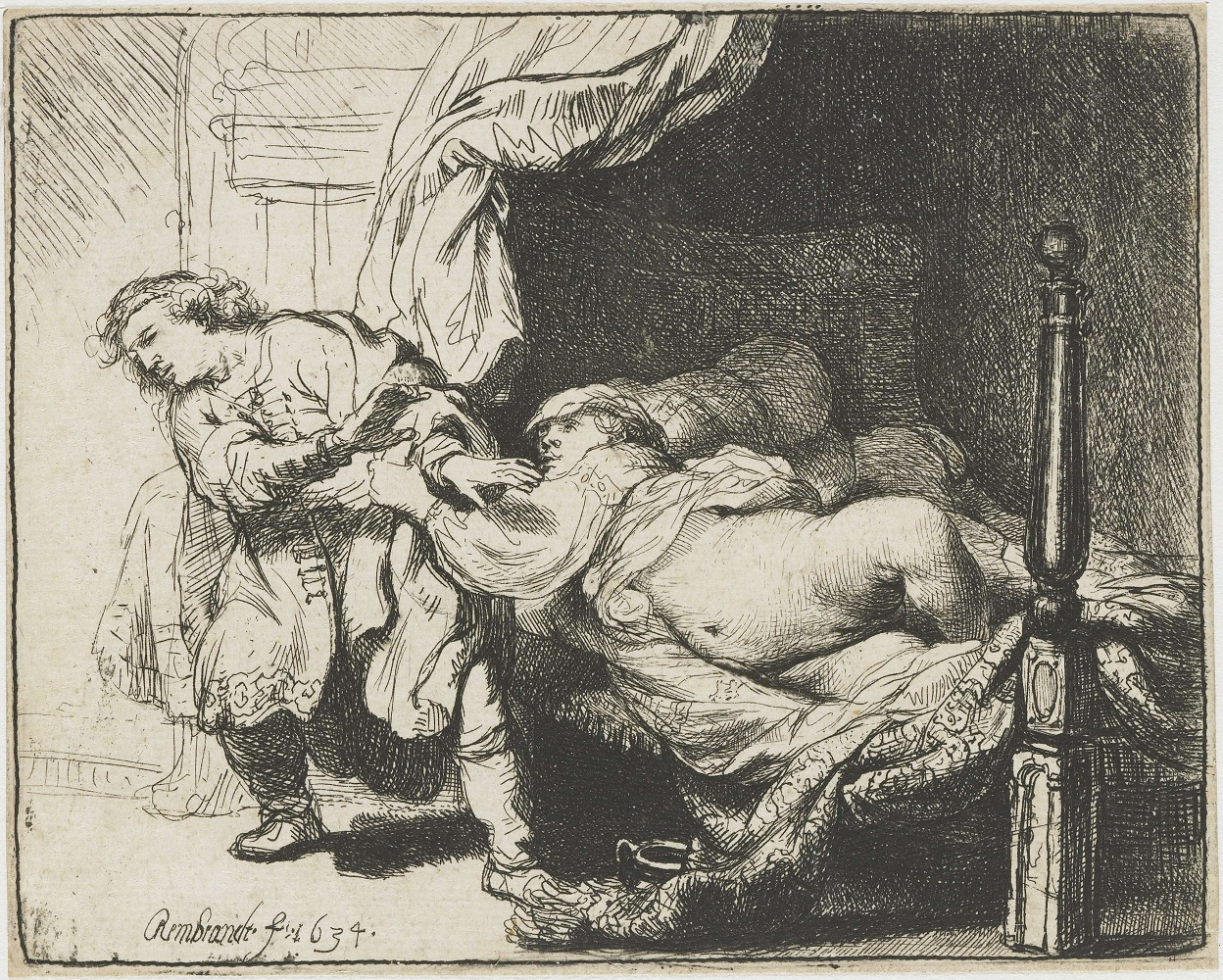

On peut encore prendre le problème autrement. La thèse kantienne du plaisir gratuit et désintéressé repose sur la séparation entre la représentation qu’on a de l’objet et de l’existence de l’objet. Mais peut-il y avoir une représentation de l’objet qui ne comprenne pas celle de son existence? Est-il possible de regarder sans émotion le sexe ou la mort, dans la réalité ou en image, en faisant abstraction de nos réactions physiologiques? Ou alors, faut-il exclure l’érotique et le macabre des beaux-arts après la musique et le comique?

Si on admet au contraire l’enracinement physiologique de l’esthétique, un autre problème se pose: existe-t-il un plaisir esthétique gratuit ou désintéressé? On peut tout au plus le supposer dans certains cas, ainsi face à un coucher de soleil. Mais le problème est alors de savoir ce qu’on entend par « gratuit » ou « désintéressé ». Si on veut dire que ce plaisir ne répond pas à un besoin pratique ou à un intérêt financier, c’est entendu. Mais il peut être dû à un fort investissement idéologique, tel que la recherche rousseauiste du divin dans la nature, elle-même dirigée contre l’anthropocentrisme chrétien. Cela, Kant ne le voit pas, car il le vit au premier degré en assimilant le sublime au divin.

Le jugement du connaisseur

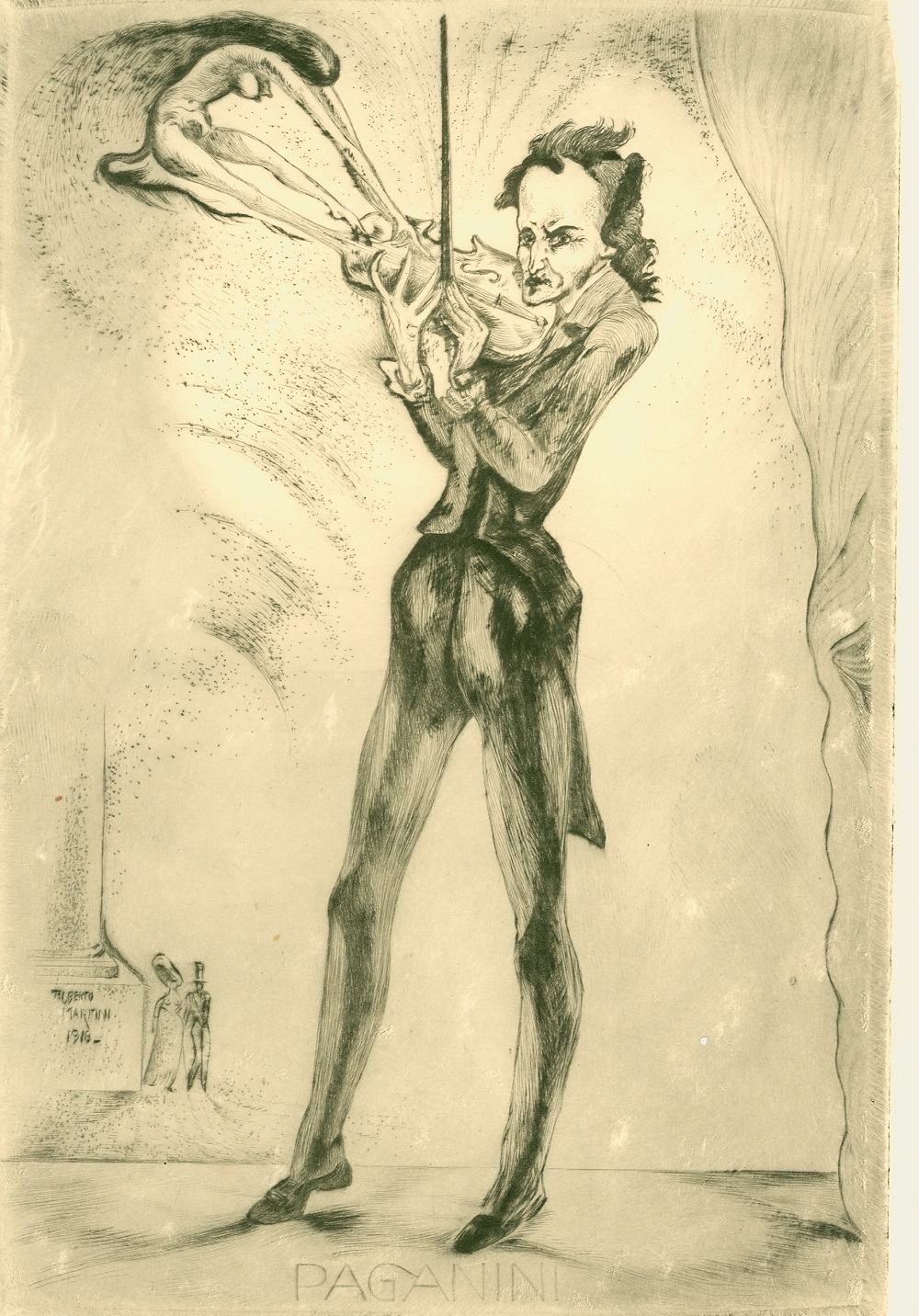

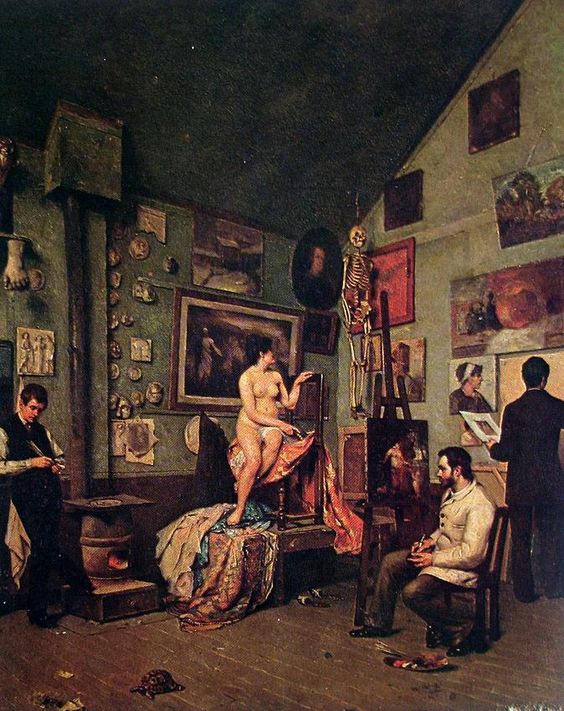

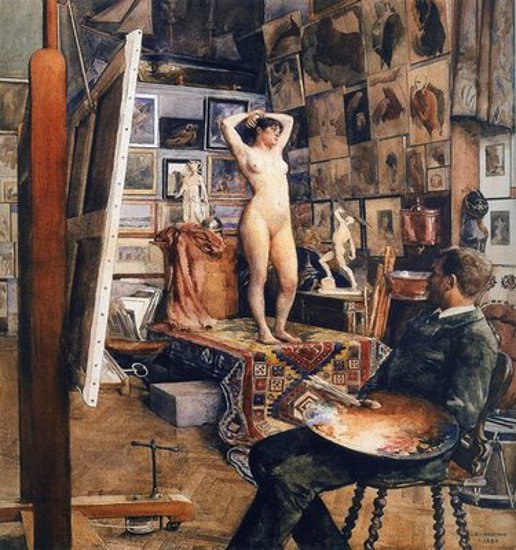

Dans l’histoire de Pygmalion, le jugement de goût est celui de deux personnes particulièrement compétentes, le sculpteur lui-même et la déesse de la beauté. Chez Kant, la compétence de celui qui l’exerce n’entre pas en ligne de compte, car le jugement ne porte pas sur le concept. Comme on l’a vu, Kant exclut la musique et le comique des beaux-arts parce qu’ils ont un effet compulsif sur le corps et ne parlent pas à la raison. Ce jugement est aberrant non seulement par la conception du beau qu’il implique, mais encore comme exemple caricatural de ce que je propose d’appeler le point de vue du consommateur. L’œuvre d’art n’est envisagée que du point de vue de son effet et, pire encore, de l’effet qu’elle produit sur le profane. Il va de soi que Mozart ou Haydn, pour en rester aux contemporains du philosophe, mettent en œuvre des formes musicales rationnelles dans des développements complexes, ce qui en fait plus que de charmantes mélodies. Du point de vue du compositeur, le jugement kantien est absurde, mais il l’est aussi du point de vue d’un auditeur suffisamment musicien pour percevoir la métamorphose des thèmes et la symétrie architecturale des développements dans une forme sonate. En exerçant sur la forme son jugement de goût, ce connaisseur ne se contente pas de se trémousser dans le rythme.

Le « pur jugement de goût » kantien apparaît ainsi comme vraiment trop pur: non seulement il exclut la musique des beaux-arts à cause de ses effets physiologiques, mais en plus il ne porte que sur le phénomène sans considération du concept. On se demande même en quoi il consiste. Il porterait en somme sur une impression subjective, mais en même temps dénuée de désir ou de répulsion. Il serait ainsi gratuit et désintéressé, mais en quel sens? Le désintéressement est une valeur morale qui peut s’appliquer à un acte charitable, mais on ne voit pas de rapport entre le jugement de goût et l’amour du prochain. Dès lors, ce jugement gratuit et désintéressé ressemble plutôt à l’acte gratuit, celui qui n’aurait aucune détermination et aucun but. Et il est très possible que la contemplation des couchers de soleil en était un bon exemple aux yeux de Kant.

Pour en rester aux couchers de soleil, il serait intéressant de savoir ce qu’ils suscitent chez un météorologue ou un astronome par exemple. L’un et l’autre ont une connaissance du phénomène supérieure à celle du commun des mortels, ce qui ne les empêche certainement pas de le trouver beau. En revanche, leur connaissance du phénomène a toutes les chances de leur permettre de voir et de comprendre plus de choses, d’être sensibles à des aspects qui nous échappent. S’il y a contemplation esthétique, elle portera donc sur un objet dont la complexité est mieux perçue, tout comme le musicien et le musicologue apercevront dans une symphonie des beautés dont d’autres ne soupçonnent pas l’existence.

La dissociation entre le jugement esthétique et la connaissance des objets est aujourd’hui courante. On entend parfois dire que la connaissance de la musique peut réduire la jouissance qu’on en tire, qu’elle la rend trop intellectuelle. Réciproquement, on ne demande plus à l’historien de l’art des jugements de goût et, s’il a le malheur d’en faire, il se discrédite. On ne lui demande pas non plus d’avoir la moindre expérience personnelle de l’expression graphique, ni même d’exercer son jugement en collectionnant des œuvres. Dans le cercle des historiens de l’art que je connais, il n’y en a qu’une petite minorité qui dessine ou collectionne.

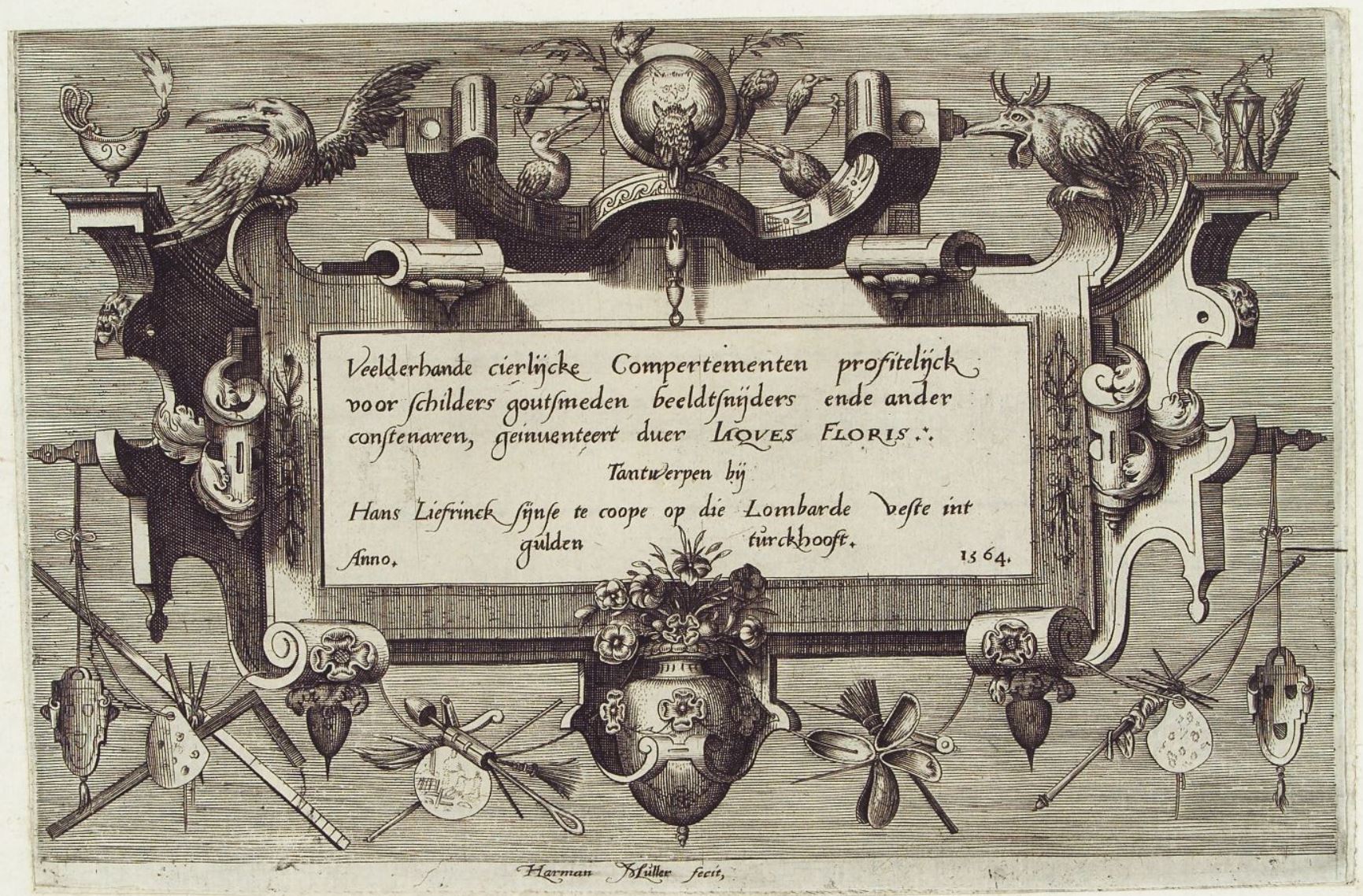

La situation est à l’inverse de celle du passé. Les ancêtres de l’histoire de l’art, Giorgio Vasari, Karel Van Mander ou Joachim Sandrart étaient des peintres et n’auraient pas imaginé un instant que le jugement de goût puisse être indépendant d’un savoir théorique et pratique ou encore que ces savoirs excluaient le jugement de goût. En fait, ils avaient raison. On ne peut écrire l’histoire de l’art sans décider de la valeur artistique des objets pour les inclure, les exclure ou leur donner plus ou moins d’importance. L’option aujourd’hui fréquente qui consiste à dire qu’on fait l’histoire de ce qui était considéré comme l’art à une époque ou une autre ne peut échapper à l’inconsistance que de deux manières: soit en se limitant à l’histoire du vocabulaire artistique, soit en incorporant l’art militaire.

La dissociation entre savoir et pratique n’est pas générale. Du fait de la technicité particulière de la musique, il est difficile d’imaginer un musicologue incapable de se servir d’un clavier. Il est encore moins imaginable qu’un expert en vins soit incapable de les identifier, qu’il évalue un bourgogne en le prenant pour un bordeaux. Cela rendrait pourtant les mêmes services, dès lors qu’il saurait se prononcer sur le niveau de qualité du vin et sur son accord avec les mets. En réalité, on sait bien que s’il y parvient, il parvient aussi à identifier les vins. On s’opposera donc doublement à Kant, en considérant le jugement de goût à la fois comme intéressé et comme dépendant d’un savoir. Mais alors, qu’en est-il de son universalité?

Nier qu’il y parvienne sous prétexte que la grande majorité de l’humanité ignore la peinture de Boucher et que beaucoup de gens ne font pas la différence entre une peinture sur toile et sa reproduction photographique serait absurde. L’universalité des lois physiques ne tient pas au nombre de personnes qui les connaissent. Le beau pourrait être universel sans que cela se sache. Les querelles d’experts ne constituent pas un argument non plus. Si on examine les résultats du connoisseurship depuis sa naissance, on est forcé d’admettre qu’il s’agit d’une discipline aux résultats largement cumulatifs. Quels que soient les tâtonnements et les erreurs qui en jalonnent l’histoire, il serait ridicule aujourd’hui d’attribuer à Dürer une bonne partie des œuvres qui figuraient à son catalogue vers 1900, pour ne rien dire des attributions plus anciennes. On objectera que le problème posé porte sur le jugement de goût et non sur l’attribution, mais il est difficile de croire que la sensibilité croissante aux différences stylistiques les plus minimes n’entraîne pas une amélioration du jugement esthétique.

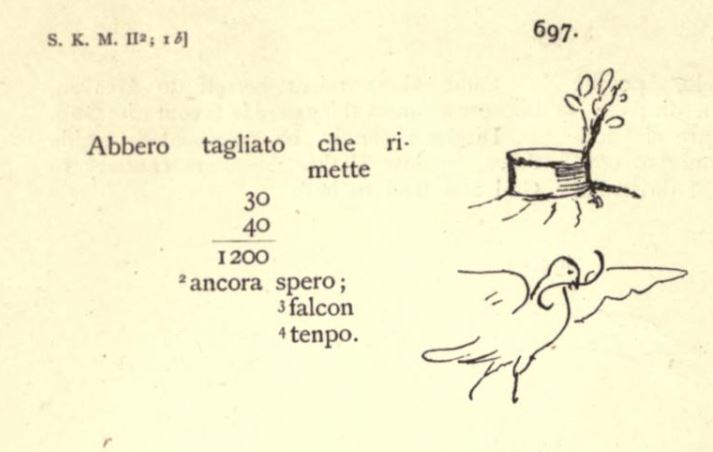

Parmi les plus remarquables connaisseurs du siècle passé, il faut citer Roberto Longhi, celui qui a réussi à dégager la personnalité de Caravage qu’on confondait si facilement avec ses imitateurs. De quoi se nourrissait l’acuité de son jugement qui en a faisait aussi le plus heureux des collectionneurs? Il suffit de voir un dessin de lui pour comprendre que rien ne lui échappait. Dans sa manière de procéder, il n’y avait aucun clivage entre le jugement du connaisseur, le talent du dessinateur et le savoir de l’historien, de sorte qu’ils y gagnaient tous trois.

Et pourtant, le goût du connaisseur n’est pas indépendant de l’esthétique de son temps et il est évident que personne aujourd’hui ne reprendra à son compte les jugements de Vasari sur l’art médiéval ou sur les Vénitiens, ou encore les notes que Roger de Piles distribuait aux peintres comme à des collégiens[16]. Comment alors pourrait-il prétendre à l’universalité?

Et pourtant, le goût du connaisseur n’est pas indépendant de l’esthétique de son temps et il est évident que personne aujourd’hui ne reprendra à son compte les jugements de Vasari sur l’art médiéval ou sur les Vénitiens, ou encore les notes que Roger de Piles distribuait aux peintres comme à des collégiens[16]. Comment alors pourrait-il prétendre à l’universalité?

De l’agréable au beau

Considérons que l’agréable correspond aux jugements subjectifs du type « j’aime ça » ou « je n’aime pas ça » et que le beau est ce sur quoi tout le monde devrait être d’accord dans un monde bien fait. Pour passer de l’un à l’autre, il y a différents obstacles à franchir. Le premier est psychologique. Selon les conditions d’éducation et l’histoire personnelle qui forgent la sensibilité, on aimera ou n’aimera pas la violence dans un roman ou un film. Selon les contradictions qu’elles nous imposent, un effet cathartique se produira ou ne se produira pas. La différence des appréciations dépend aussi du niveau de compétence. Le jugement de l’homme de métier est certainement plus fondé que celui du badaud.

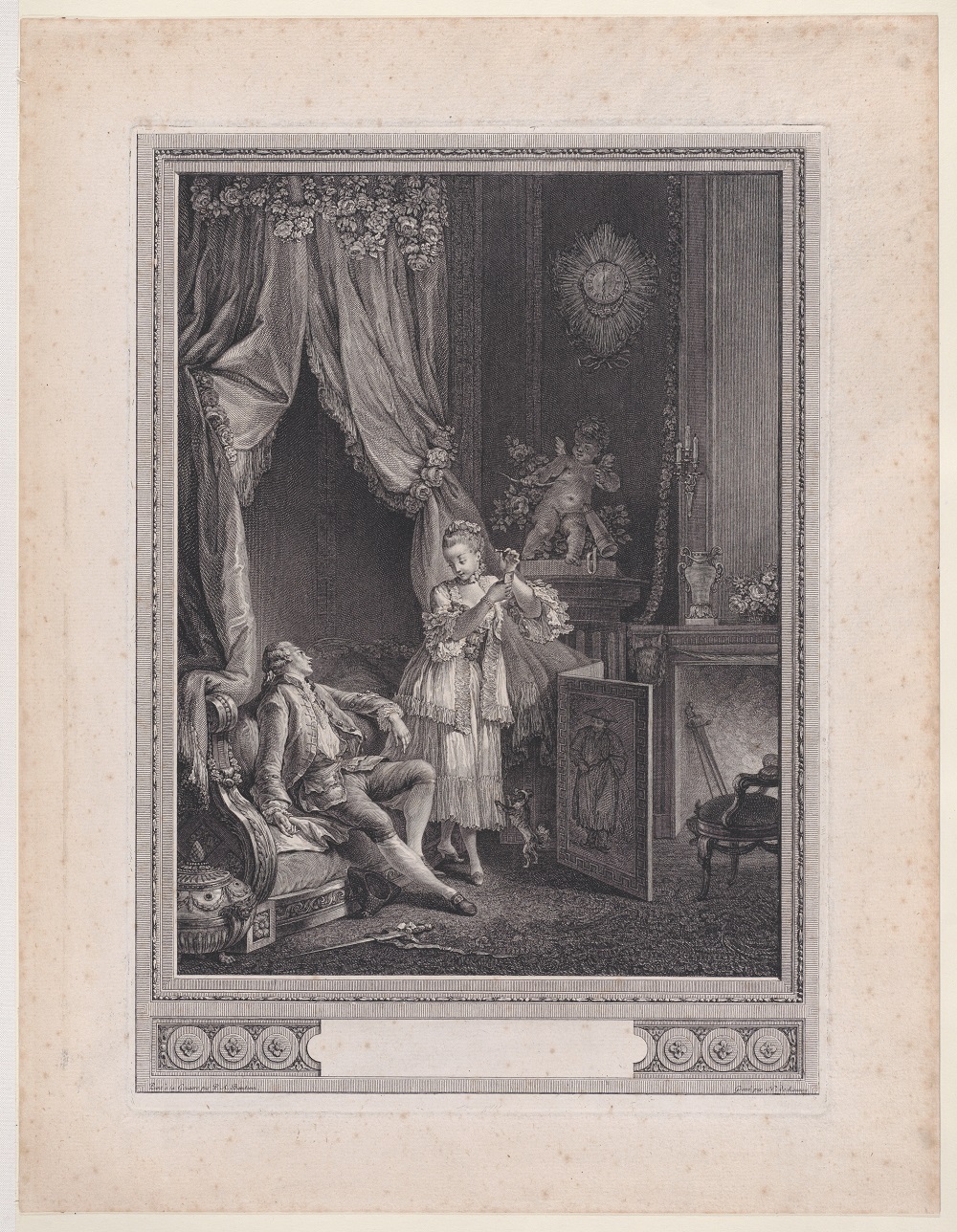

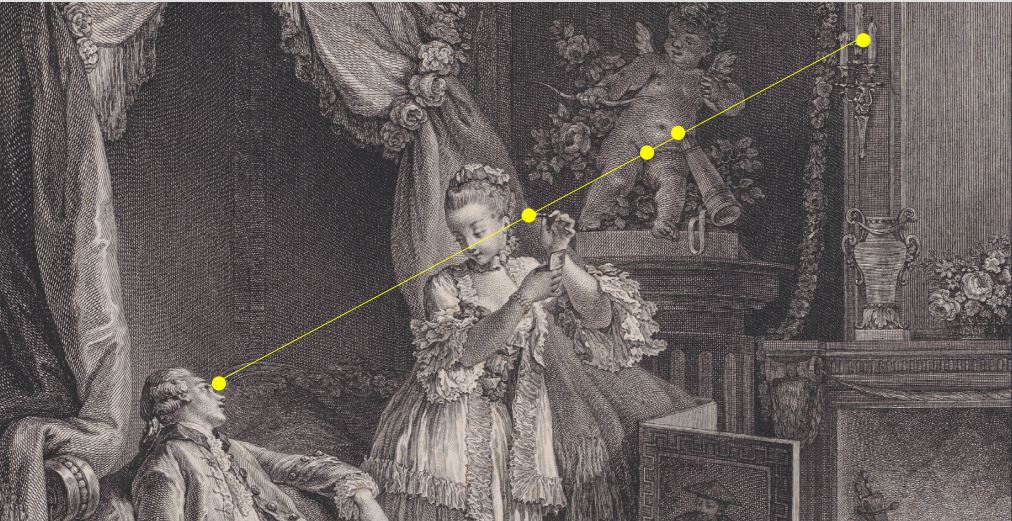

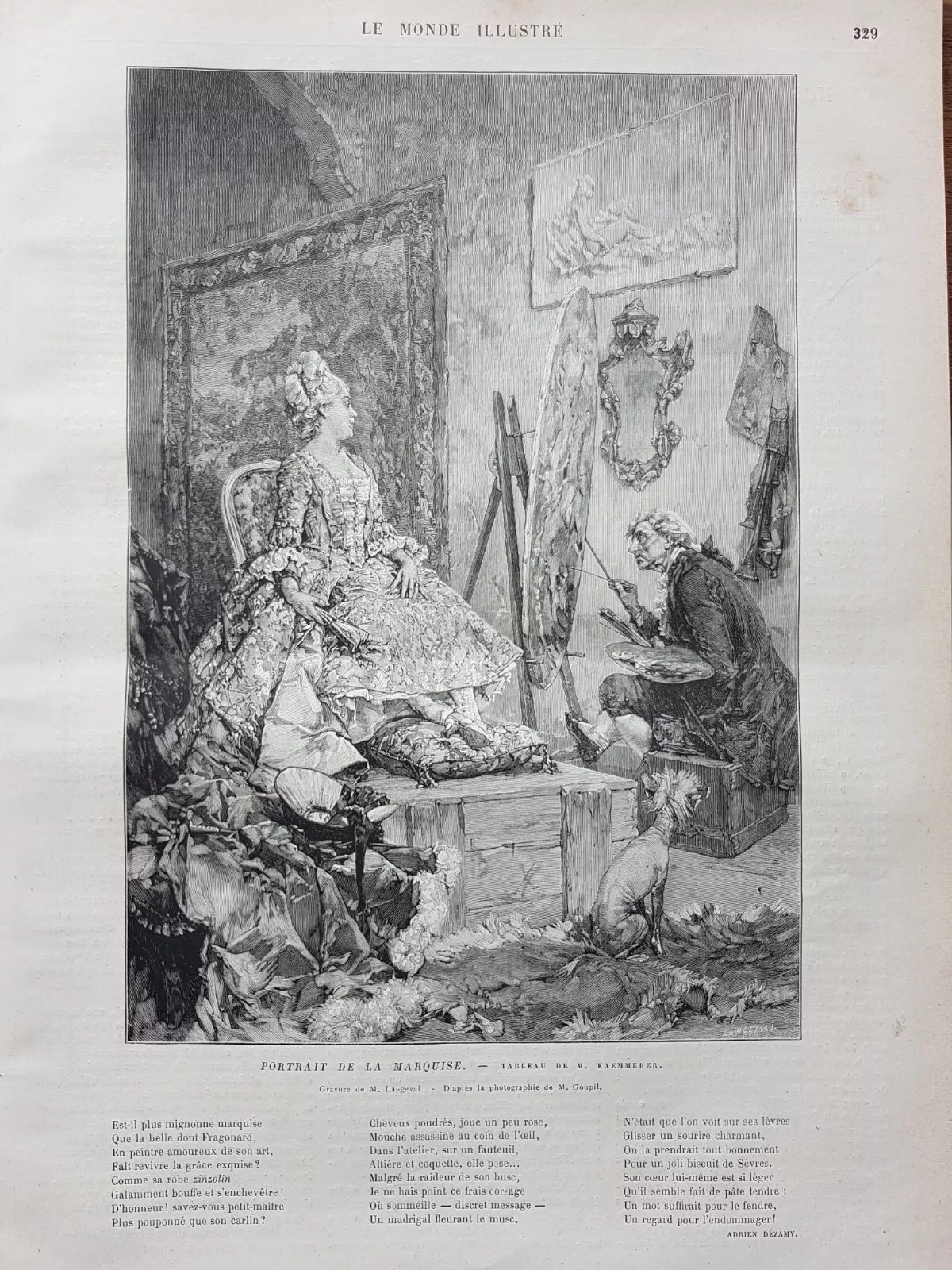

Il y a enfin le jugement de celui qui appartient à la même société et de ceux qui en sont éloignés dans l’espace ou le temps. Il existe une multitude de tableaux peints à la manière des peintres du XVIIIe siècle qui ne donnent ni plus ni moins d’agrément à l’amateur inculte que les œuvres des maîtres anciens, à supposer qu’ils distinguent un tableau peint à l’huile sur toile de sa reproduction photographique. En ce qui concerne le mobilier, rare sont ceux qui font encore la différence entre le bois et l’aggloméré plaqué, à plus forte raison entre le plaquage scié et déroulé. Inversement, aux yeux du connaisseur, le beau et l’agréable tendent à se rejoindre, car il ne trouve guère d’agrément aux feuillages bâclés d’un pastiche de Fragonard et aux meubles dits de style, vernis au pistolet et décorés de faux trous de vers. C’est pourquoi le goût du connaisseur peut rejoindre celui du XVIIIe siècle, comprendre et même partager son jugement sur les œuvres.

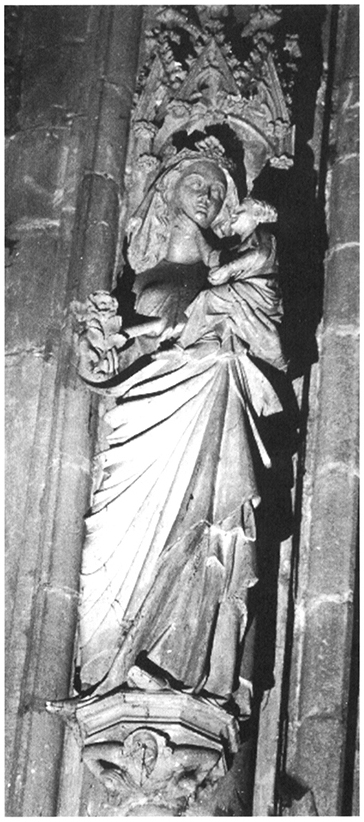

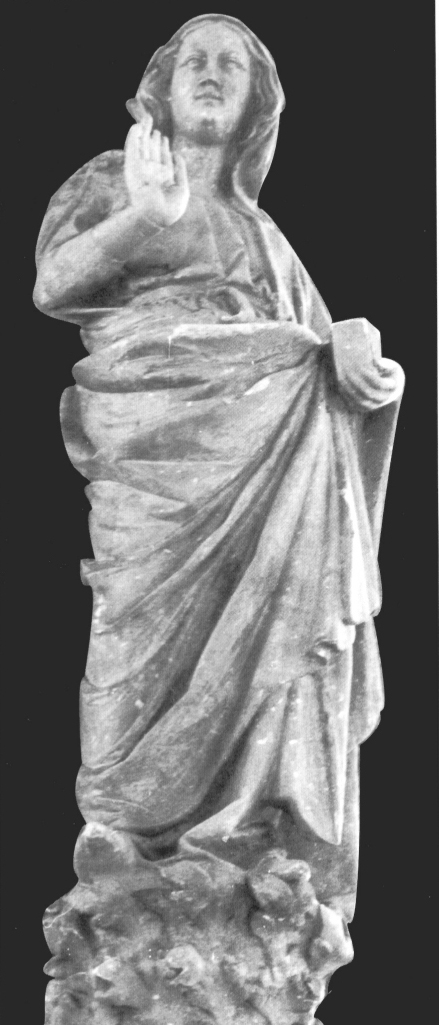

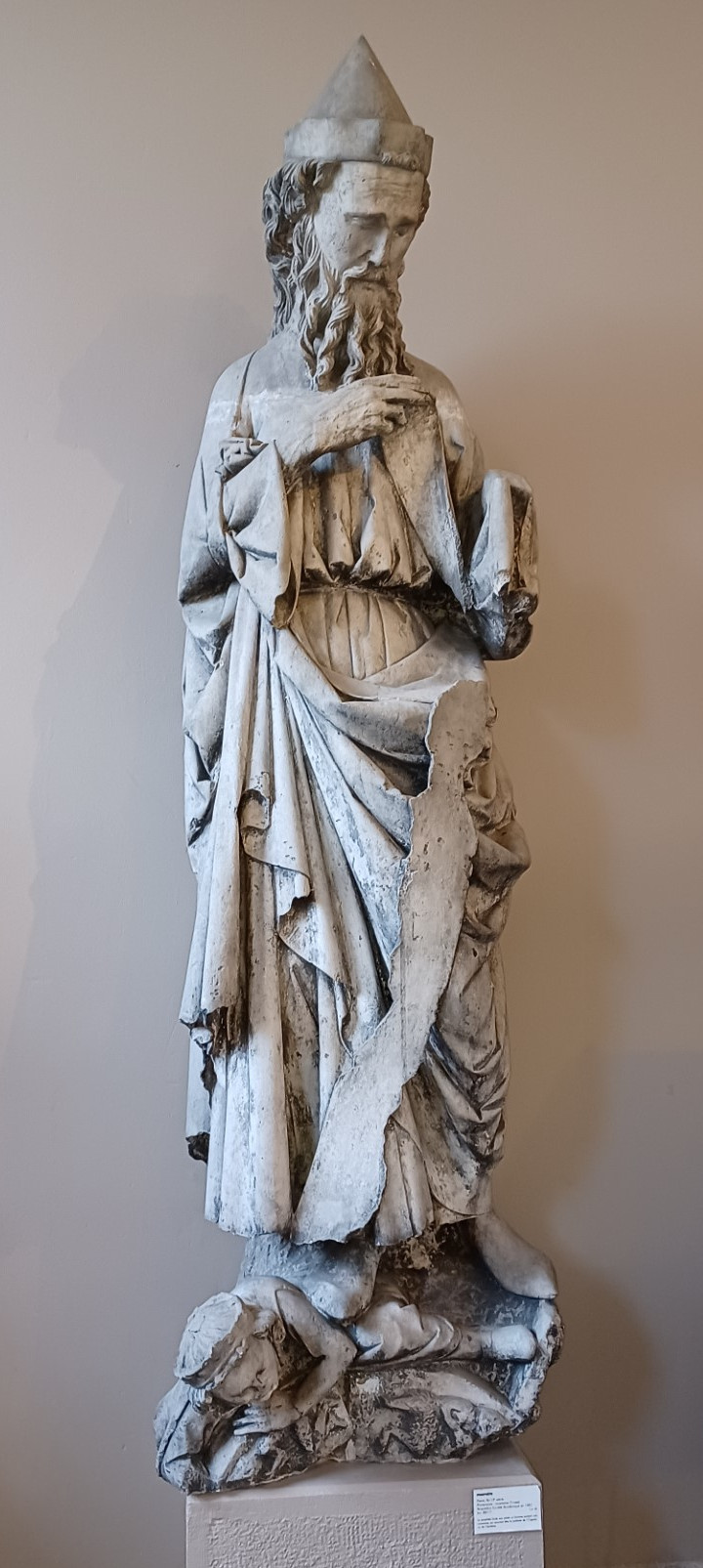

Mais cela ne signifie pas du tout que l’agrément soit de même nature pour le connaisseur d’aujourd’hui et le commanditaire d’hier. En l’absence de placage déroulé et d’aggloméré, le commanditaire aurait difficilement pu apprécier qu’on n’y ait pas eu recours. Le connaisseur part forcément de ce qu’il connaît dans son entourage familier, pour aller vers un ailleurs ou un passé qui le séduit entre autres par le fait d’être différent. Il ne peut pas, en tout cas spontanément, ressentir la même chose devant l’objet que ceux pour lesquels il était ou est familier. Ce « regard éloigné », selon l’expression de Claude Lévi-Strauss, peut amener, par exemple, à valoriser les œuvres qui étaient archaïques – et donc les plus éloignées de nous – aux dépends de ce que les contemporains appréciaient comme un renouvellement. Dans la musique de la Renaissance, nous sommes souvent séduits par des restes de modalité, alors que les musiciens s’efforçaient le plus souvent de les corriger à coups d’altérations, conformément à la pratique de la musica ficta. En travaillant sur la sculpture gothique des années 1220, j’ai eu du mal à comprendre pourquoi des sculpteurs de la cathédrale d’Amiens, au style sommaire et rigide, ont plu au point d’être invités sur le chantier de la cathédrale de Reims où travaillaient des artistes bien plus raffinés. Mais une fois remarqué que la combinaison de la grâce rémoise et du style discipliné d’Amiens menait à de nouveaux dépassements, ma perception des sculpteurs amiénois a changé et je pense avoir mieux compris ce que recherchaient à la fois les commanditaires et les artistes.

Bien entendu, comprendre une œuvre n’est pas la même chose que l’apprécier. On peut comprendre parfaitement ce que fait Jeff Koons, n’éprouver aucun plaisir à voir ses œuvres et les trouver laides. Il est aussi possible de trouver agréable une œuvre sans la comprendre ou en la comprenant de travers, mais le beau pourrait bien être ce qui permet au connaisseur appartenant à une autre société de rejoindre l’artiste et son public dans une même appréciation, car si la connaissance n’est pas l’accès au beau, elle l’ouvre. C’est ainsi que la connaissance des autres cultures permet l’universalité – en fait toujours relative – de notre propre jugement.

Cette conclusion est fréquemment évitée aujourd’hui à l’aide de deux sophismes. Le premier consiste à assimiler le jugement de goût à l’impression subjective que produit l’objet. Pour parvenir au même jugement sur les œuvres que les hommes d’une culture passée ou éloignée, il faudrait les ressentir comme eux. Les discussions sur l’interprétation de la musique ancienne donnent de bons exemples de cette attitude. On constate d’abord avec raison que nos orchestres sont généralement plus fournis que ceux du passé et nos instruments plus puissants. On en déduit qu’une reconstitution fidèle des œuvres nous fait un effet différent de ce que ressentaient les Anciens, de sorte qu’il faudrait augmenter les effectifs et « améliorer » les copies d’instruments par rapport aux originaux pour que la musique nous fasse le même effet que sur ses contemporains. Admettons sans y croire que cela nous rapprocherait de leur perception de cette musique: il ne s’agit jamais là que d’apprécier un objet différent et de moindre intérêt. En fait, parmi les nombreuses satisfactions que nous ont apportées les musiciens et les facteurs d’instruments bien informés en permettant la résurrection de ces œuvres dans la seconde moitié du XXe siècle, il y a la redécouverte de sonorités claires et précises permettant d’entendre les moindres finesses d’une symphonie de Beethoven, naguère noyées dans une patte sonore indistincte et tonitruante. Renoncer à la quête d’authenticité, comme on le fait à nouveau trop souvent aujourd’hui, c’est perdre les fruits de décennies d’efforts récompensés.

C’est aussi face au problème de la musique ancienne qu’on entend le plus souvent un second sophisme: l’authenticité de l’interprétation serait un mythe. Il faudrait se mettre dans les conditions de l’époque, en partager les mœurs, abandonner le chauffage central et ainsi de suite, pour y parvenir vraiment. En fait, les deux sophismes sont apparentés en subordonnant la fidélité à l’œuvre aux conditions subjectives de la réception. Mais surtout, celui-ci confond le relatif et l’absolu. De même qu’on fait une distinction entre un café chaud et un café froid, on constate qu’une interprétation est plus authentique qu’une autre. Il n’y a certainement pas plus d’interprétation totalement authentique que de café totalement chaud. L’authenticité est un horizon, qu’il s’agit d’approcher le plus possible, exactement comme l’objectivité du jugement de goût. Dans la mesure où un café peut être chaud, une interprétation peut être authentique et un jugement objectif[17].

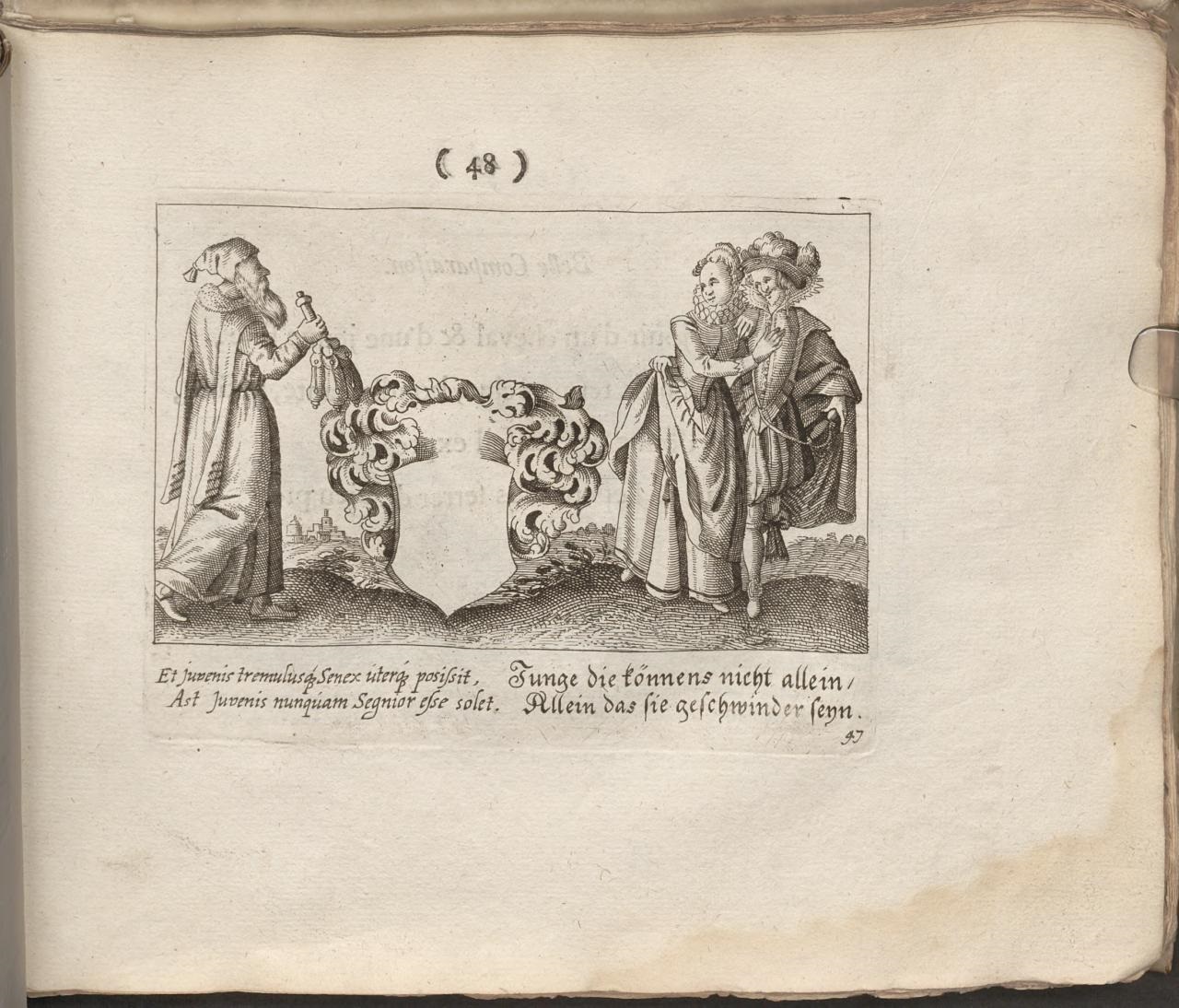

Le goût et le style

Le terme de goût est né au XVIe siècle et joue un rôle important dans l’esthétique de l’époque moderne, mais la réalité qu’il exprime se retrouve facilement à d’autres époques, ainsi chez les commanditaires ecclésiastiques des cathédrales gothiques qui étaient des amateurs éclairés, voire des connaisseurs. Le goût porte plus ou moins sur l’agréable et le beau selon sa propension à l’universalité et, de fait, il est plus ou moins partagé à l’intérieur d’une société. Il s’étend du goût personnel à celui d’une classe sociale, lui servant éventuellement à se distinguer des autres, et même à celui de la société entière par mimétisme.

Le goût s’éduque, ce qui ne veut pas dire qu’il s’inculque, sans quoi on ne comprendrait pas ses transformations et la possibilité d’admirer l’originalité, à dose il est vrai très variable. La seule répétition de l’acquis ne suffit pas à caractériser le goût, sans quoi il se confondrait avec le conformisme et ne varierait pas. Il est plus ou moins ouvert historiquement et géographiquement en fonction de la connaissance du passé et des autres. La référence à l’Antique est permanente dans la culture européenne, ou plutôt elle l’était jusqu’à une époque récente, mais elle ne l’a pas empêchée de s’ouvrir à différent moments à l’art oriental ou extrême-oriental.

Comme le goût, le style se dit d’un individu, d’un milieu ou d’une société entière. Le terme de style s’entend ici au sens actuel du mot et non pas au sens de l’ancienne rhétorique qui en faisait le niveau conventionnel d’expression plus ou moins relevé (stylus humilis, mediocris, grandis) qu’un même auteur choisit en fonction du sujet à traiter. Le style est une contrepartie du goût, son expression artistique par la récurrence des formules appréciées et l’évitement non moins caractéristique de ce qu’on juge de mauvais goût.

Le caractère aussi variable que sélectif du style peut s’illustrer d’un exemple radical: le passage du rococo au néoclassicisme en France. Cela dure à peu près une génération, le temps nécessaire à la relève des artistes. Pratiquement tous les ingrédients du rococo ont été rejetés, comme l’exubérance ornementale, la prédominance des courbes, la thématique galante et frivole, au profit d’un retour à l’Antique, d’un style géométrique et sévère privilégiant les droites, de thèmes héroïques, moralistes et civiques. Au XVe siècle, le passage dans toute l’Europe du style gothique international à un style sobre mis en place simultanément dans les Flandres et à Florence (Robert Campin, Masaccio…) est un phénomène comparable.

Bien entendu, un style regorge de déterminations sociales et idéologiques. Ce n’est pas par hasard que le néoclassicisme repose sur une idéologie qui sera celle de la Révolution. Le changement artistique du XVe siècle n’est certainement pas sans rapport avec le puritanisme croissant dont témoignent les lois somptuaires. On ne s’étonne pas que la tragédie française classique mette en scène des personnages du passé qui ressemblent comme des frères à la noblesse d’Ancien Régime avec les mêmes préoccupations: le pouvoir, l’amour et la guerre. Il n’y a sans doute aucun phénomène stylistique qui ne relève de déterminations comparables, mais cela n’explique pas grand-chose et confine à la lapalissade: l’iconographie religieuse était importante au Moyen Age parce que le clergé était le principal commanditaire; les tombeaux les plus riches sont toujours ceux des chefs, les hommes préhistoriques s’intéressaient aux animaux, et ainsi de suite.

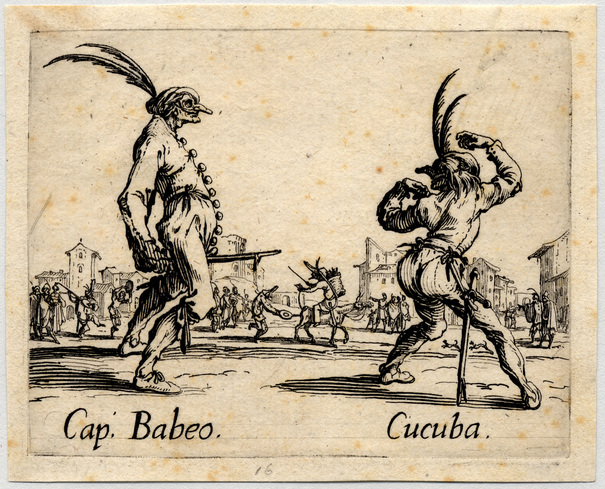

Un style est d’abord une considérable sélection des moyens expressifs. La peinture de l’Egypte ancienne ne connaît pas le choix entre face, trois-quarts et profils: les personnages ont la tête de profil, le torse de face, les bras et les jambes de profil. Le théâtre de Racine utilise en tout trois mille sept cent dix-neuf mots, sur un vocabulaire courant de vingt-cinq mille environ[18]. Il ne s’agit pas d’une excentricité de cet écrivain, mais d’un choix normal dans le théâtre classique français. L’émaillerie romane fait pour l’essentiel alterner un bleu précieux et l’or, les autres teintes, essentiellement le bleu clair, le blanc et le vert, n’étant utilisés qu’avec parcimonie. A partir de la Renaissance, la sculpture jugée artistique ne porte plus de polychromie, contrairement à celle qui est destinée à arracher des larmes aux dévots. On pourrait multiplier les exemples sur des pages entières.

Les causes de ces limitations ne peuvent en aucun cas se réduire à des intérêts idéologiques. Elles sont trop diverses, souvent techniques, comme le choix de couleurs naturelles durables ou le fait que dans la musique de la Renaissance, l’ambitus, c’est-à-dire l’intervalle entre la note la plus basse et la plus haute utilisée dans une composition, ne s’affranchit pas des limites de la voix humaine. Mais il y a aussi de nombreuses causes pratiques: un système relativement simple et conventionnel favorise l’apprentissage du métier, permet une plus grande rapidité de conception et d’exécution, tout en favorisant la compréhension de l’œuvre par son public. Les musiques qui font une place importante à l’improvisation en donnent de bons exemples, comme celle du XVIIIe siècle et à plus forte raison les musiques non écrites, dont le jazz. Les peintures où le contour est un trait visible, des Egyptiens au Moyen Age, exigent une ligne nette, tracée d’un coup sans repentir, ce qui suppose des formes mémorisées et donc une forte conventionnalité. Plus généralement, la rapidité d’exécution du peintre est une qualité artistique encore du temps de Dürer et elle est techniquement indispensable dans la fresque. Or elle suppose des tours de main familiers et donc des conventions.

On ne saurait négliger les raisons esthétiques de ces limitations. Depuis saint Augustin, la réflexion sur le beau met en avant le couple paradoxal de l’unité et de la variété (unitas/varietas). Or l’unité est précisément ce que produisent les limitations stylistiques. Il s’agit en somme de trouver un bon équilibre entre les deux, ainsi en musique où les variations permettent de répéter un thème sans lasser. C’est par exemple le cas des Variations Goldberg. Mais, si le thème est trop long et trop caractérisé, cela peut devenir ennuyeux, comme dans le Boléro de Ravel. De même, les baies des cathédrales gothiques ont longtemps eu toutes le même remplage assez simple, le plus souvent deux lancettes surmontées d’un cercle, ensuite d’une rose ou d’un quadrilobe. Lorsque le remplage s’est complexifié dans la seconde moitié du XIIIe siècle, on a compris que sa répétition entraînerait la lassitude et on s’est mis à le varier d’une fenêtre à l’autre. Enfin, la variété s’obtient dans le temps par le changement stylistique, lui-même porté par le changement du goût. A chaque moment d’une évolution stylistique, des artistes proposent des déviations par rapport aux règles dans les limites du tolérable, suscitant parfois la polémique et finissant par transformer le système artistique. Selon les sociétés et les époques, ces transformations peuvent être plus lentes ou plus rapides. L’art égyptien se caractérise par une grande stabilité, redoublée par le retour à des styles antérieurs, comme celui du Haut Empire à la basse époque, mais il lui est arrivé de connaître un changement radical et momentané avec la brève période amarnienne.

Les limitations des moyens d’expression sont à ce point nécessaire pour donner son unité à un style qu’elles présentent souvent un caractère arbitraire, soit qu’elles l’aient toujours eu, soit que leur raison d’être ait disparu. La musique occidentale en donne de bons exemples. La tierce ne s’est vraiment imposée comme une consonance qu’au XVIe siècle et, à cette époque, les suites de tierces qui passaient jadis pour des fautes ne se comptent plus. Inversement, les suites de quintes courantes au Moyen Age sont progressivement devenues des fautes. On sait bien que Pythagore plaçait la quinte dans les consonances, contrairement à la tierce. Mais les théoriciens médiévaux pouvaient aussi bien accepter la répétition d’un intervalle parce qu’il est consonant ou le refuser parce que sa consonance répétée est banale[19]. L’essentiel est finalement que tout ne soit pas permis.

Quel rapport entre les limitations du style et celles du goût? Bien entendu, celles du goût déterminent celles du style et il est peu probable que le contraire soit vrai, car le style est nettement plus limité que le goût. L’évolution qui a banalisé la tierce, au point d’ailleurs que les suites de tierces soient jugées banales à leur tour, supposait un goût pour les tierces que le style prohibait et a fait évoluer le style. De même, les objets exotiques qu’on importait, comme les porcelaines chinoises à partir du XVIIe siècle, n’obéissaient pas aux règles esthétiques en vigueur, mais la chinoiserie est venue à la mode, a été imitée et a fait évoluer le style. Dès lors que les limitations du style ne se confondent pas avec celles du goût, elles ne sont pas des limitations de l’universalité du beau. Un style demande certes une certaine uniformité, mais l’uniformité du style n’est ni celle du goût, ni une objection à l’université du beau. Chacun peut préférer le rococo au néoclassicisme ou inversement, mais personne n’est obligé de le faire.

Le beau est la complexité intégrée en-dehors ou au-delà de toute fonctionnalité

On comprend pourquoi Kant voulait un jugement de goût désintéressé, car il est vrai que les divergences esthétiques peuvent s’expliquer par les intérêts particuliers ou les conditionnements qui les suscitent. C’est ce que nous avons vu à propos du beau naturel, avec la prise en considération de l’excès et de l’inhumain sous la forme du sublime. C’est vrai du beau artistique: nous avons rappelé les intérêts idéologiques que met en jeu le passage du rococo au néoclassicisme. C’est doublement vrai du beau mimétique où joue, outre le style, le choix des sujets.

Mais pourquoi voulait-il aussi séparer le jugement de goût de la connaissance de l’objet? Parce qu’il était à la recherche d’une subjectivité universelle, ce que Hegel lui a reproché[20]. Ce qui plaît sans concept existe pourtant: nous partageons avec les animaux des instincts qui nous font rechercher la nourriture et le sexe même sans en avoir le concept et nous permettent d’en tirer un plaisir. La recherche du plaisir appartient au sujet et est donc par définition subjective, de sorte qu’il s’agit bien là d’une subjectivité universelle. Mais cela ne signifie pas qu’un jugement objectif contredirait la beauté de son objet. Il s’agit là d’un point fondamental: la beauté d’un objet ou d’une œuvre peut être reconnue à travers une perception différente, comme celle du « regard éloigné ». L’abondante sculpture antique a traversé les siècles, chacun y trouvant ce qu’il voulait, mais provoquant admiration et imitation depuis l’art roman jusqu’à Pablo Picasso. Il ne s’agit plus là d’une subjectivité partagée, mais d’un jugement objectif, car le beau peut être reconnu à partir de sensations, de perceptions et de conceptualisations très différentes. On pourra toujours trouver un excentrique niant l’intérêt de la sculpture antique. Cela n’enlève rien à l’objectivité du jugement, car tout le monde ne partage pas un jugement objectif. Inversement, ce serait une objection si nous parlions d’une subjectivité partagée. Comme on l’a vu à propos de la musique ancienne, notre appréciation subjective ne peut être celle des contemporains, mais nous pouvons aimer les mêmes chefs-d’œuvre sans qu’il soit besoin de les moderniser pour cela. Le succès de la phénoménologie, ou plutôt des applications qu’on en a faites, est largement responsable de la réduction du beau comme de l’art à la perception subjective qu’on en a.

On comprend mieux ainsi le rapport à la connaissance. La connaissance rationnelle n’est pas nécessaire au désir et à l’appréciation de belles choses: elle l’est en revanche pour comprendre qu’elles sont belles, ce à quoi la perception ne suffit pas. Lorsqu’un art nous est étranger, nous pouvons parfois en saisir intuitivement la beauté, mais pas toujours. Le détour par la connaissance, l’observation de particularités qui n’avaient pas immédiatement attiré notre attention, peuvent nous en ouvrir l’accès. C’est par exemple le cas de la compréhension des techniques artistiques ou encore de la fonction des œuvres dans une société.

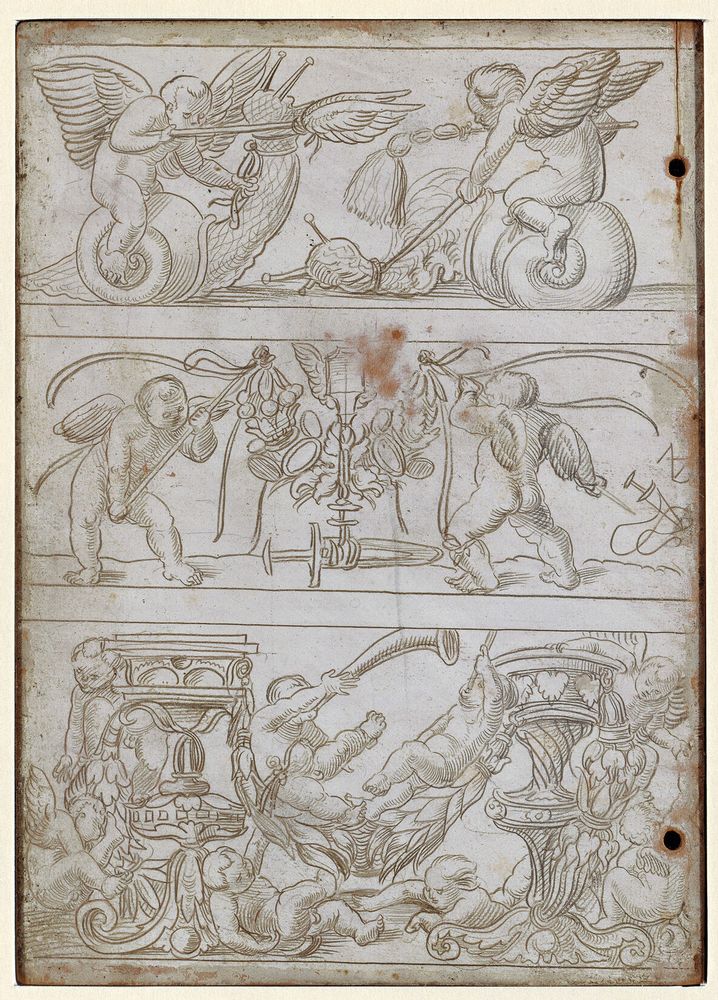

Cela dit, le plaisir esthétique n’est ni gratuit, ni désintéressé. Il est possible que Kant essaie de saisir autre chose avec ces mots: l’inutile qui est bien un caractère du beau. La sexualité dépasse de loin le besoin de reproduction, pas uniquement chez l’homme, et c’est parce qu’elle est au-delà de l’utilité qu’elle possède une dimension esthétique. Comme beaucoup de choses inutiles sont laides, l’inutilité ne suffit pas à caractériser le beau. En outre, une chose peut être belle et utile, mais elle serait aussi utile si elle était laide et aussi belle inutile. Le beau est en soi inutile: il est un excès par rapport à toute fonction, comme l’est l’érotisme par rapport à la reproduction de l’espèce ou la cuisine par rapport à la nourriture. Ou encore, il ne répond pas au besoin, mais au désir.

La caractérisation du beau en termes d’unité et de variété est évidemment insuffisante, mais elle n’est pas fausse. S’il ne s’agissait que d’unité, un point serait parfaitement beau. S’il ne s’agissait que de variété, le beau serait le désordre. En fait, il faut un ordre pour qu’il y ait variété dans l’unité, ce qui n’exclut pas le beau naturel: le diamètre des branches d’un arbre, par exemple, est ordonné par la croissance. Cela dit, la complexité ordonnée ne suffit pas à définir le beau, sans quoi un Etat ou une machine seraient beaux en soi. Il doit s’agir d’une complexité ordonnée au-delà d’éventuelles fonctions, de l’utilité ou du bien. A première vue, l’œuvre d’un névrosé obsessionnel remplit cette condition, mais en fait, la névrose est une inadaptation fonctionnelle et l’obsessionnel prend pour utiles des tâches qui ne le sont pas. Elle est en-deçà et non au-delà de cette condition. Or, la nature inanimée ignore la fonctionnalité et la nature animée la dépasse. Que l’érosion puisse donner une courbure régulière à un caillou s’explique certainement très bien du point de vue géologique, sans faire appel à une finalité imaginaire. On explique couramment les mimétismes animaux en termes utilitaires, comme des camouflages par exemple, mais on a suffisamment montré, depuis Roger Caillois, que de telles explications ne rendent compte que très partiellement des faits[21].

La complexité est devenue un important thème de recherches depuis un demi-siècle environ, tout en étant difficile à définir[22]. Ces recherches concernent les domaines les plus divers, de la biologie à la sociologie, ce qui ne facilite pas l’entente sur une définition. A défaut, on comprend surtout la complexité négativement, comme l’impossibilité de faire entrer un processus dans un algorithme.

Cela pose le problème des régularités naturelles. On s’émerveille de retrouver la géométrie dans la nature, sous la forme de symétries, comme celles des animaux et des fleurs, ou de courbes régulières, comme la spirale du nautile, sans cesse prise en exemple.  Mais on oublie vite qu’il s’agit d’approximations. Tout n’est pas symétrique dans le corps humain, certains organes, comme le cœur, étant désaxés, tandis que la spirale du nautile n’a pas la rigueur qu’on obtiendrait à l’aide d’une machine. Le visage humain est symétrique, mais une expérience (courante sur internet) consiste à dédoubler l’une des deux moitiés d’un visage régulier pour le rendre rigoureusement symétrique: on s’aperçoit ainsi qu’il l’était bien moins qu’on ne le croyait. Quant au visage obtenu par le report d’un côté, on dira qu’il manque de « naturel ».

Mais on oublie vite qu’il s’agit d’approximations. Tout n’est pas symétrique dans le corps humain, certains organes, comme le cœur, étant désaxés, tandis que la spirale du nautile n’a pas la rigueur qu’on obtiendrait à l’aide d’une machine. Le visage humain est symétrique, mais une expérience (courante sur internet) consiste à dédoubler l’une des deux moitiés d’un visage régulier pour le rendre rigoureusement symétrique: on s’aperçoit ainsi qu’il l’était bien moins qu’on ne le croyait. Quant au visage obtenu par le report d’un côté, on dira qu’il manque de « naturel ».

La régularité géométrique ne suffit donc pas à définir le beau. Une spirale est plus intéressante qu’une simple droite, mais une coquille de nautile est plus intéressante qu’une spirale dessinée à l’ordinateur. A première vue, il y a une contradiction: quelque chose comme une régularité irrégulière semble un trait de la nature. Mais les choses deviennent plus claires si on parle d’une régularité sans exactitude. La nature n’est pas une machine à calculer et tout y interagit. Il serait donc étonnant que sa géométrie soit rigoureuse. Or le processus par lequel les éléments d’un organisme s’y mettent en place est ce que les biologistes appellent l’intégration, un processus non déterministe, mais produisant un tout dont les propriétés dépassent la somme de celles des parties. Et cela pourrait bien être ce que nous appelons le beau.