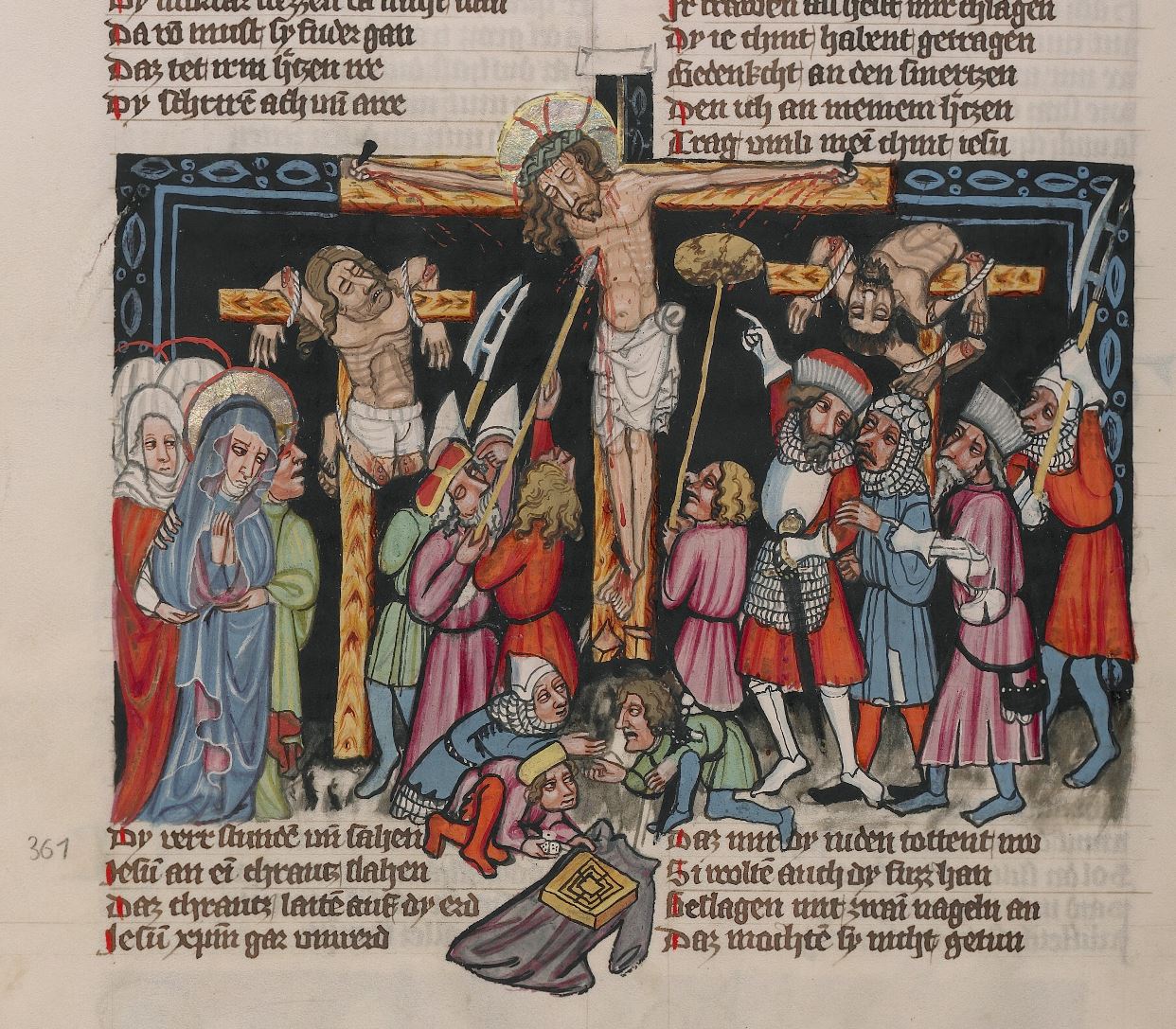

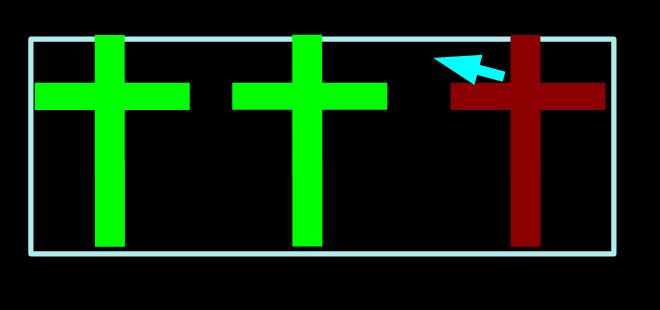

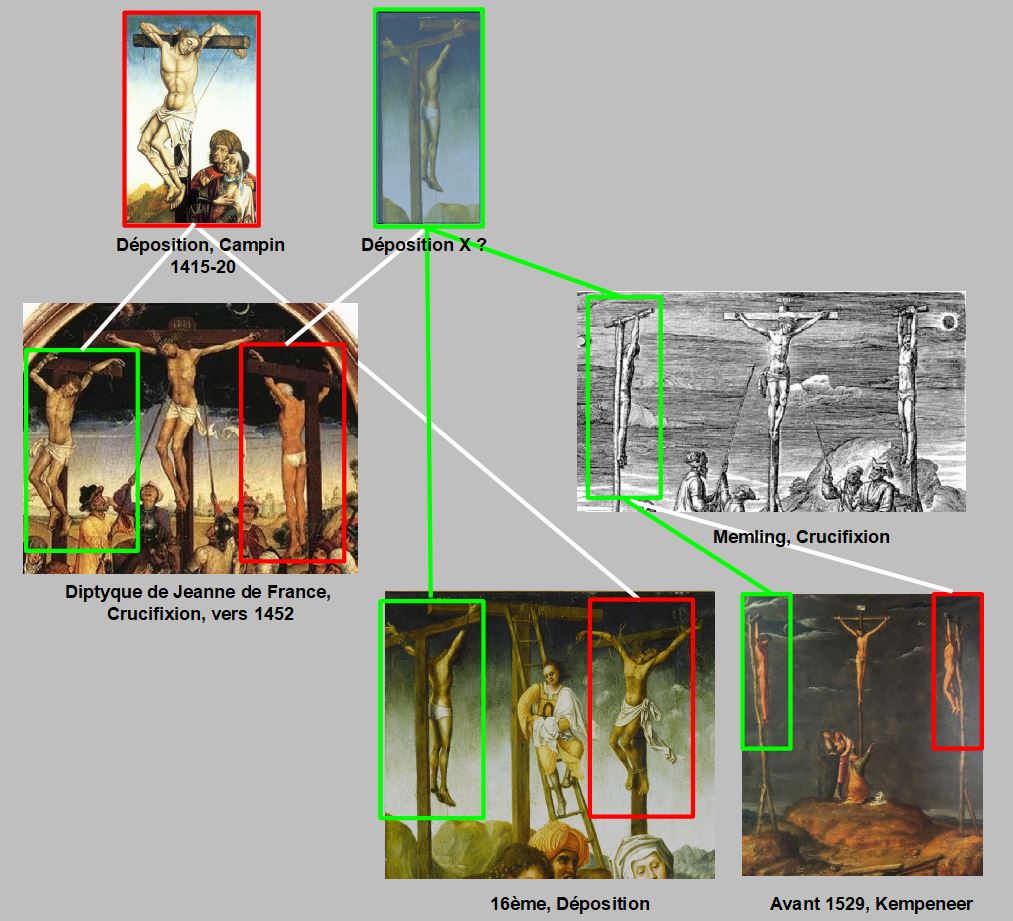

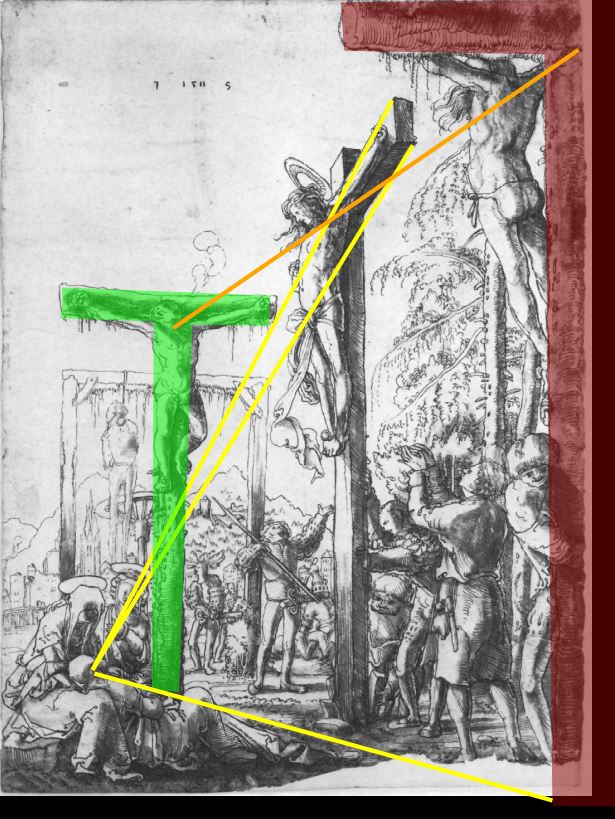

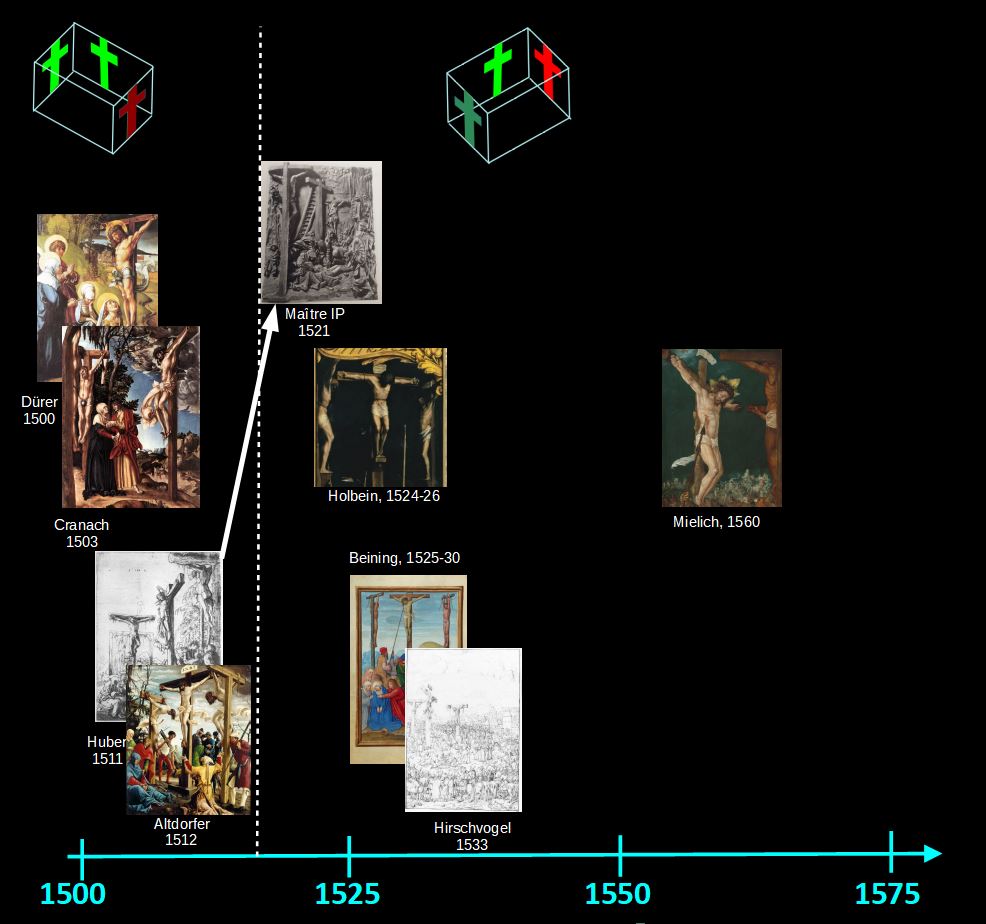

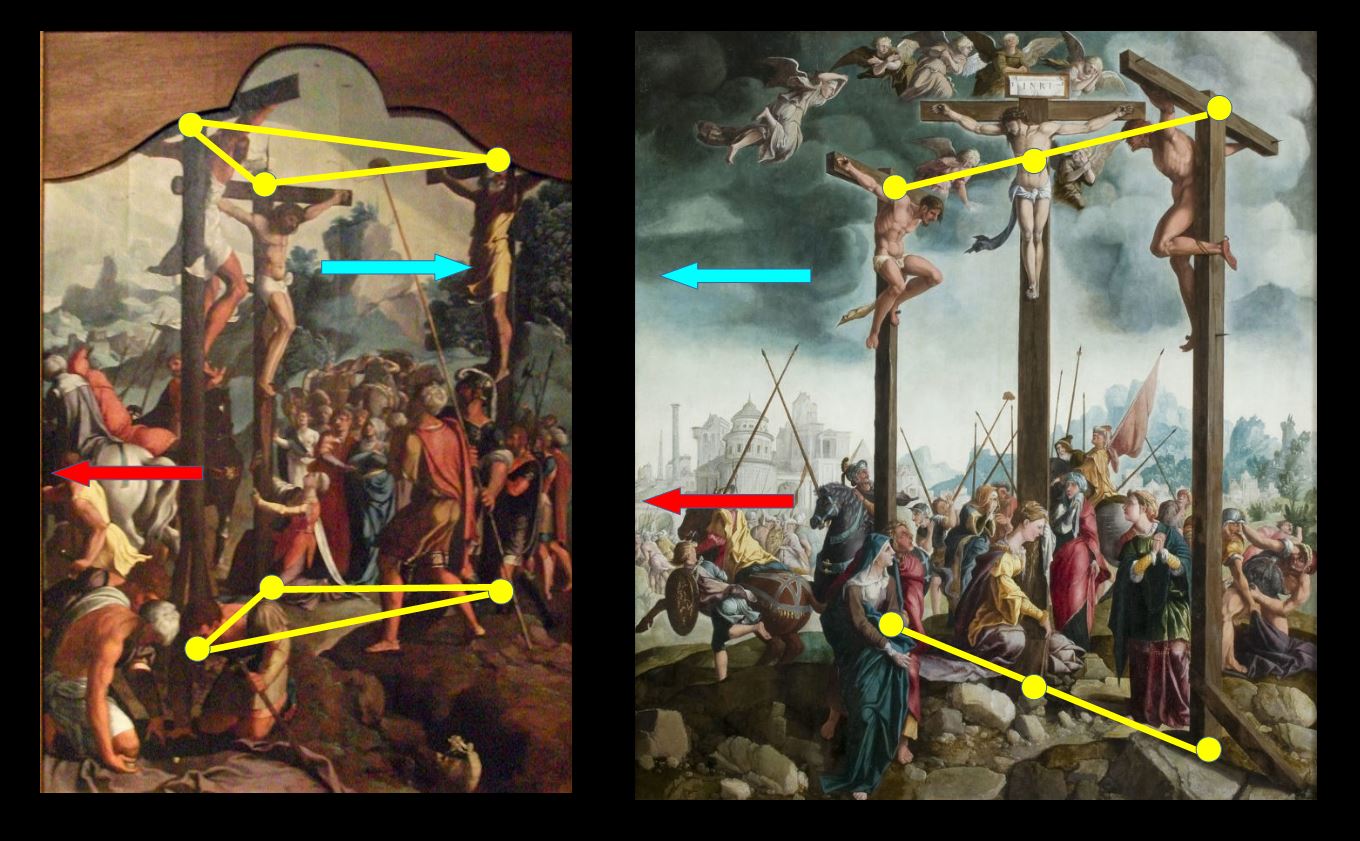

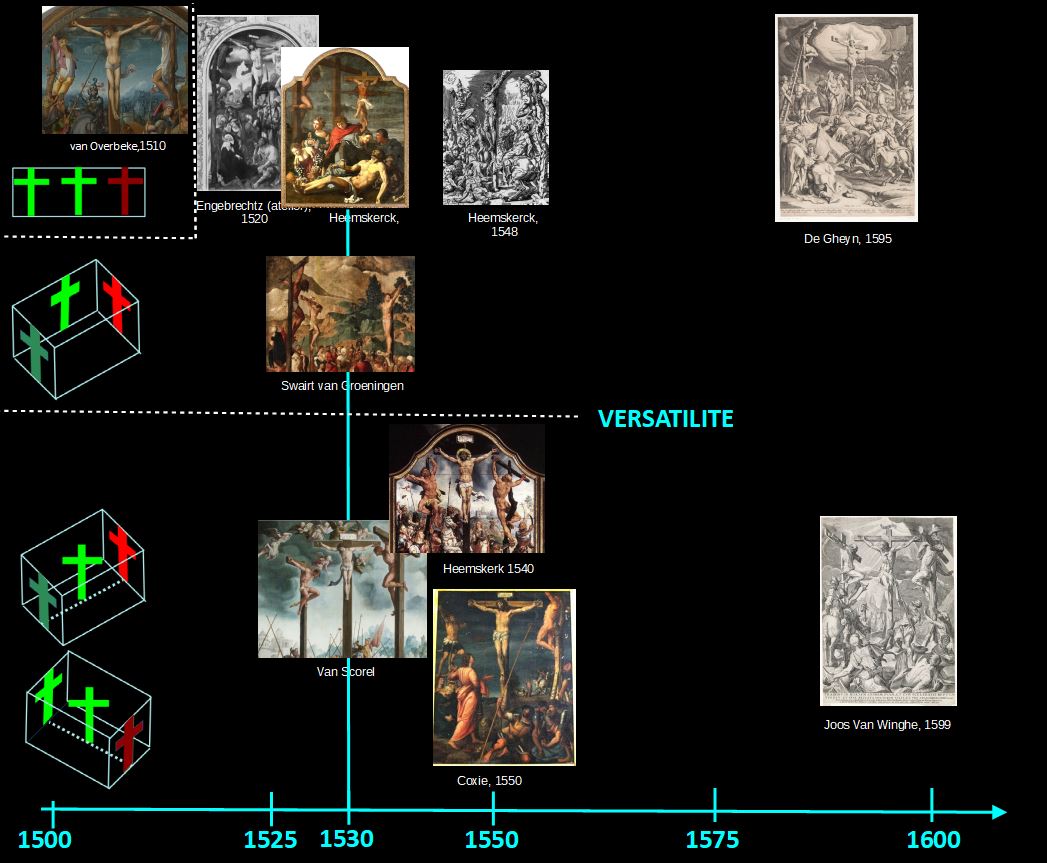

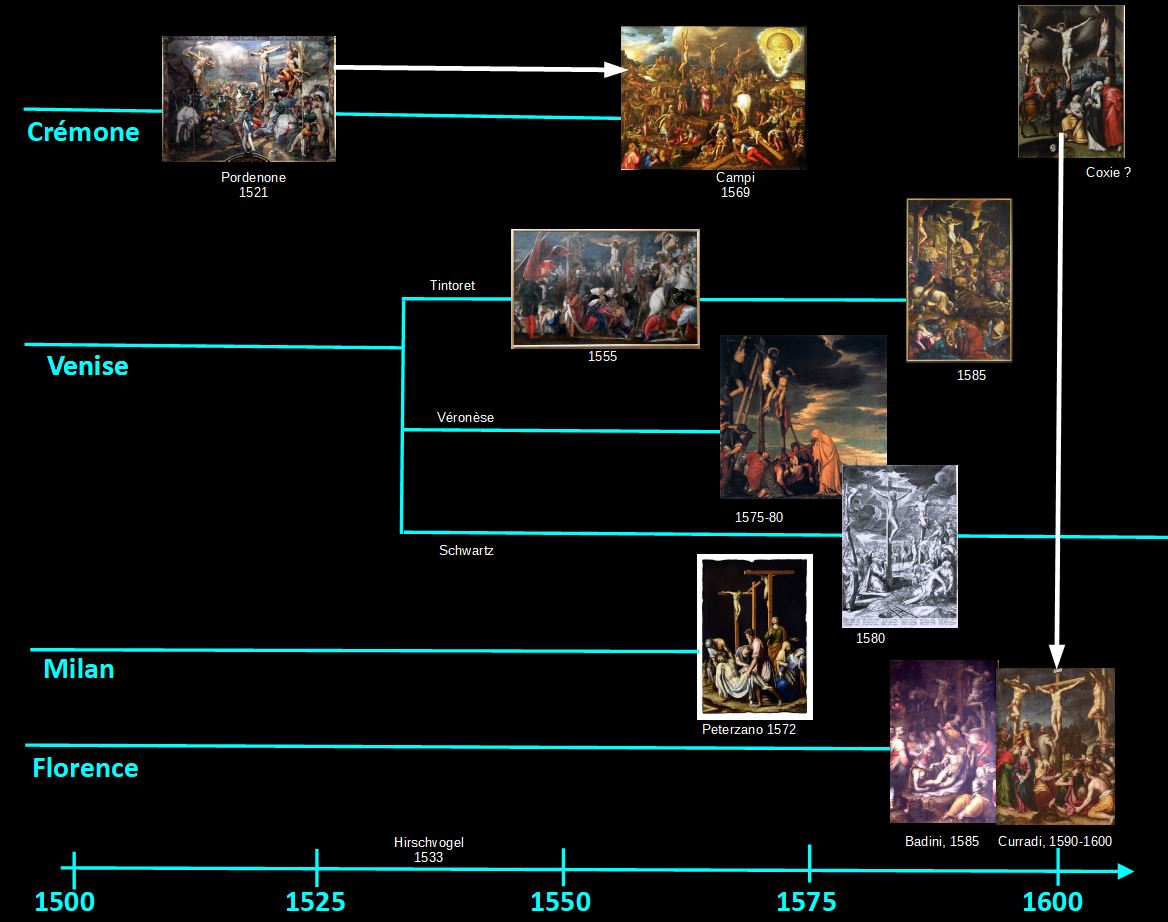

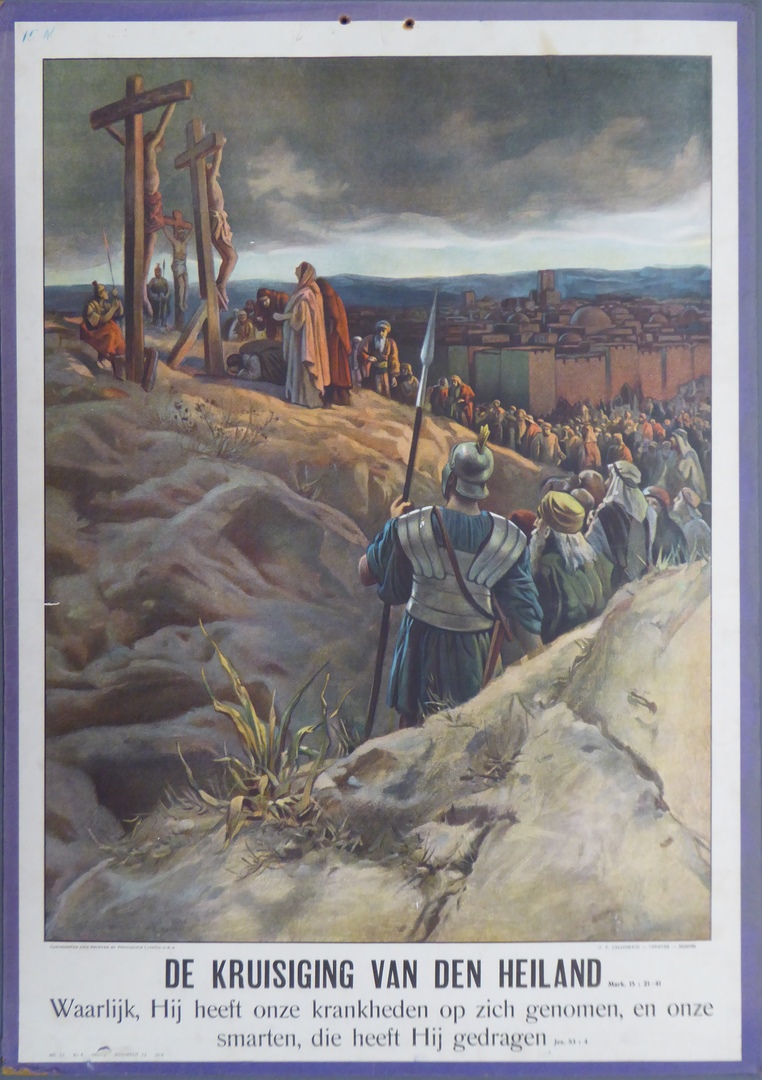

Cette série d’articles défriche un point d’iconographie resté inexploré : dans les Crucifixions ou les Dépositions, il arrive qu’un des Larrons soit représenté de dos, le plus souvent le Mauvais, mais quelquefois le Bon.

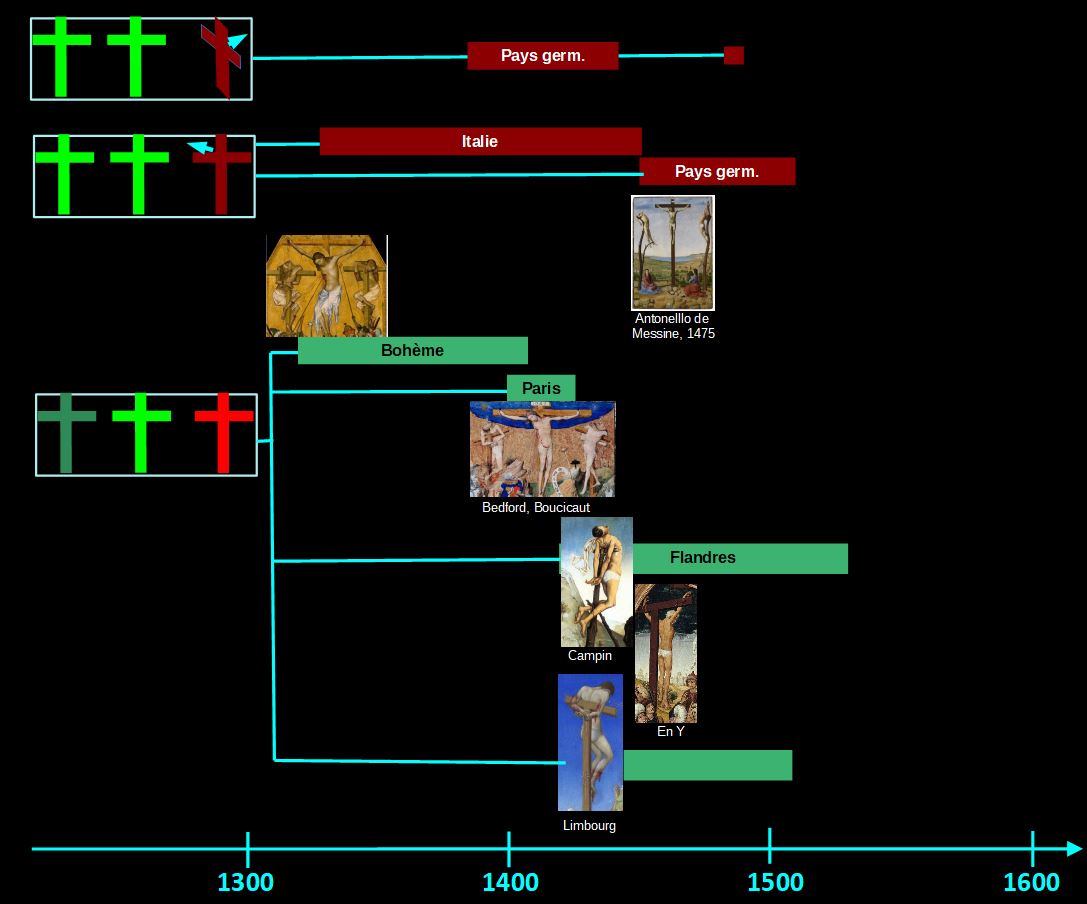

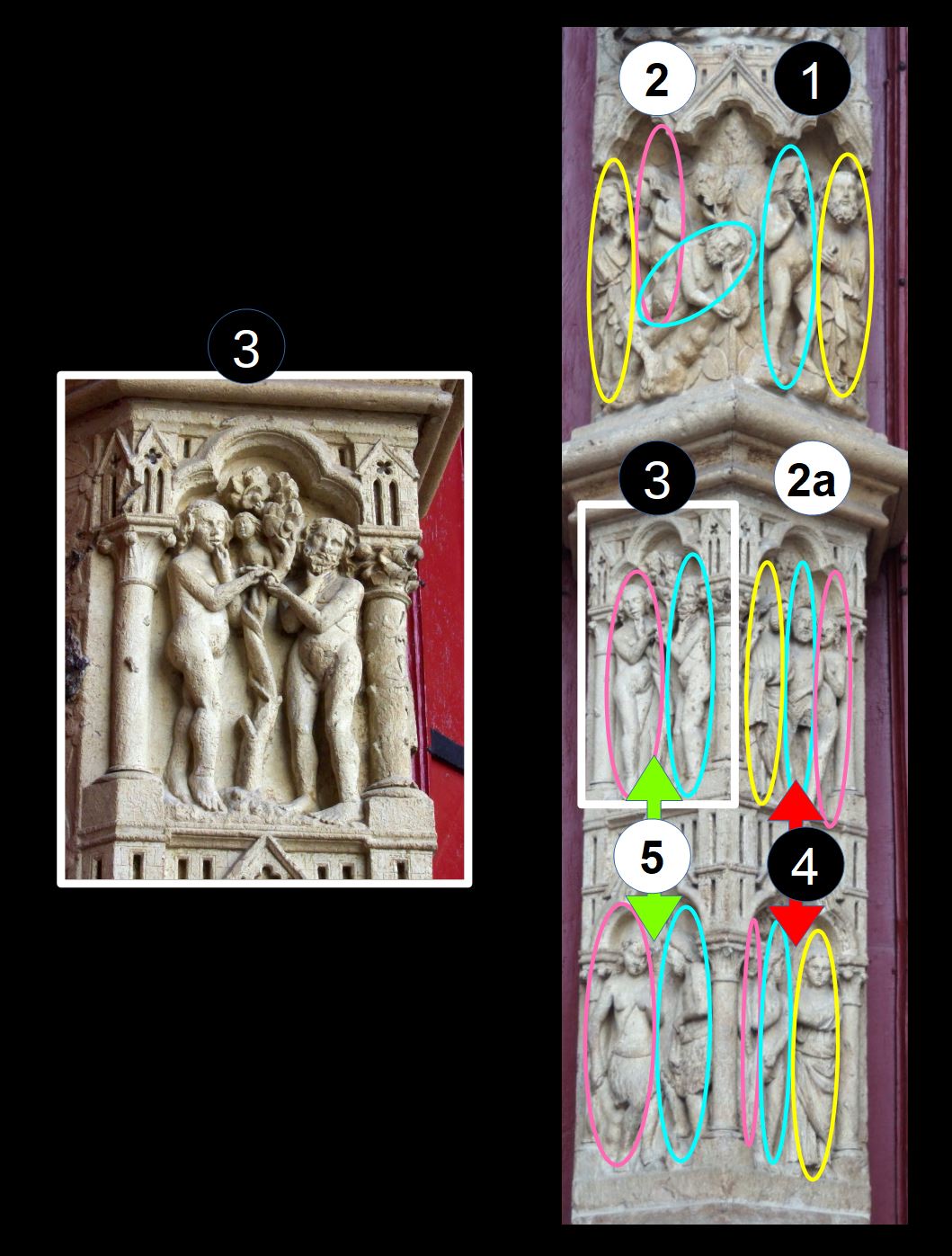

Ces deux cas ont des significations symboliques différentes jusqu’au à la fin du XVème siècle. Par la suite, l’introduction des Calvaires vus de biais changera la donne : le choix de l’une ou l’autre formule aura plus à voir avec des traditions locales, dans le sillage de certaines oeuvres majeures.

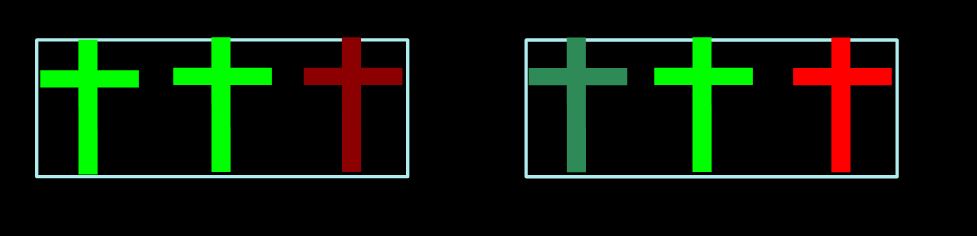

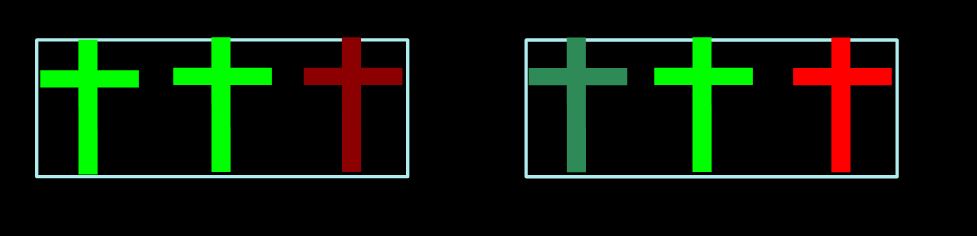

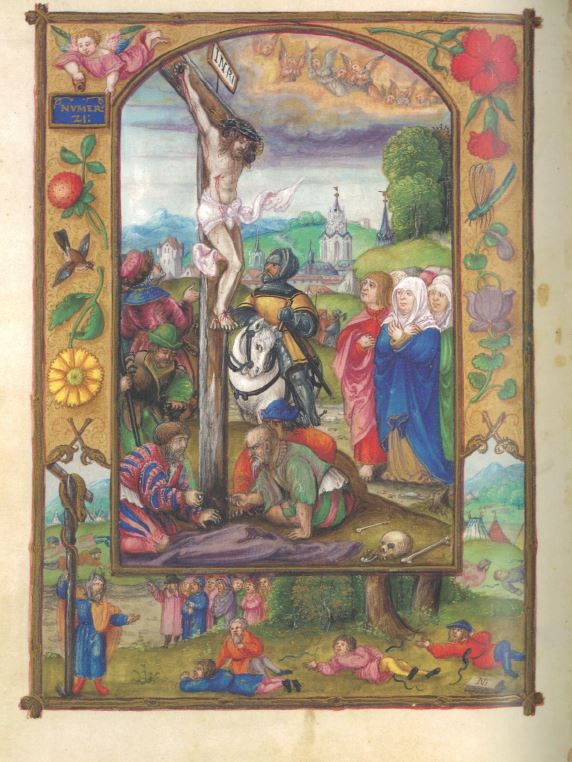

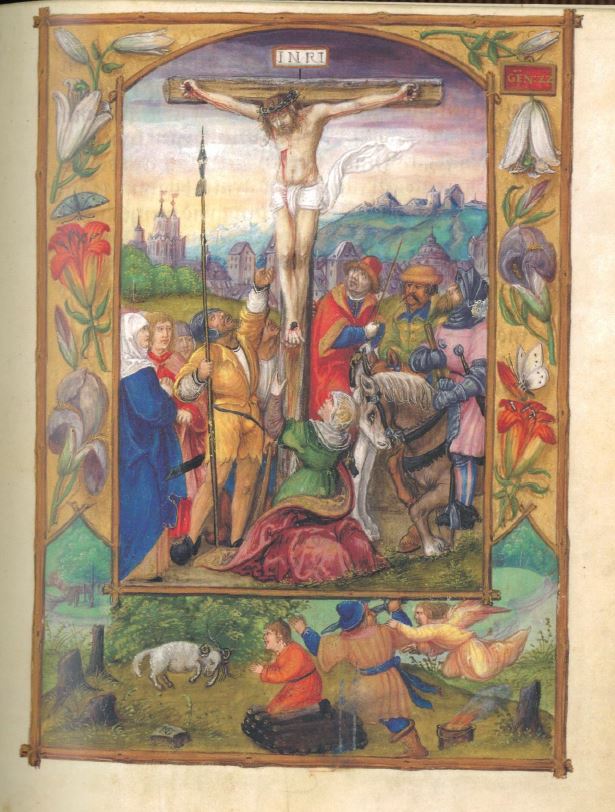

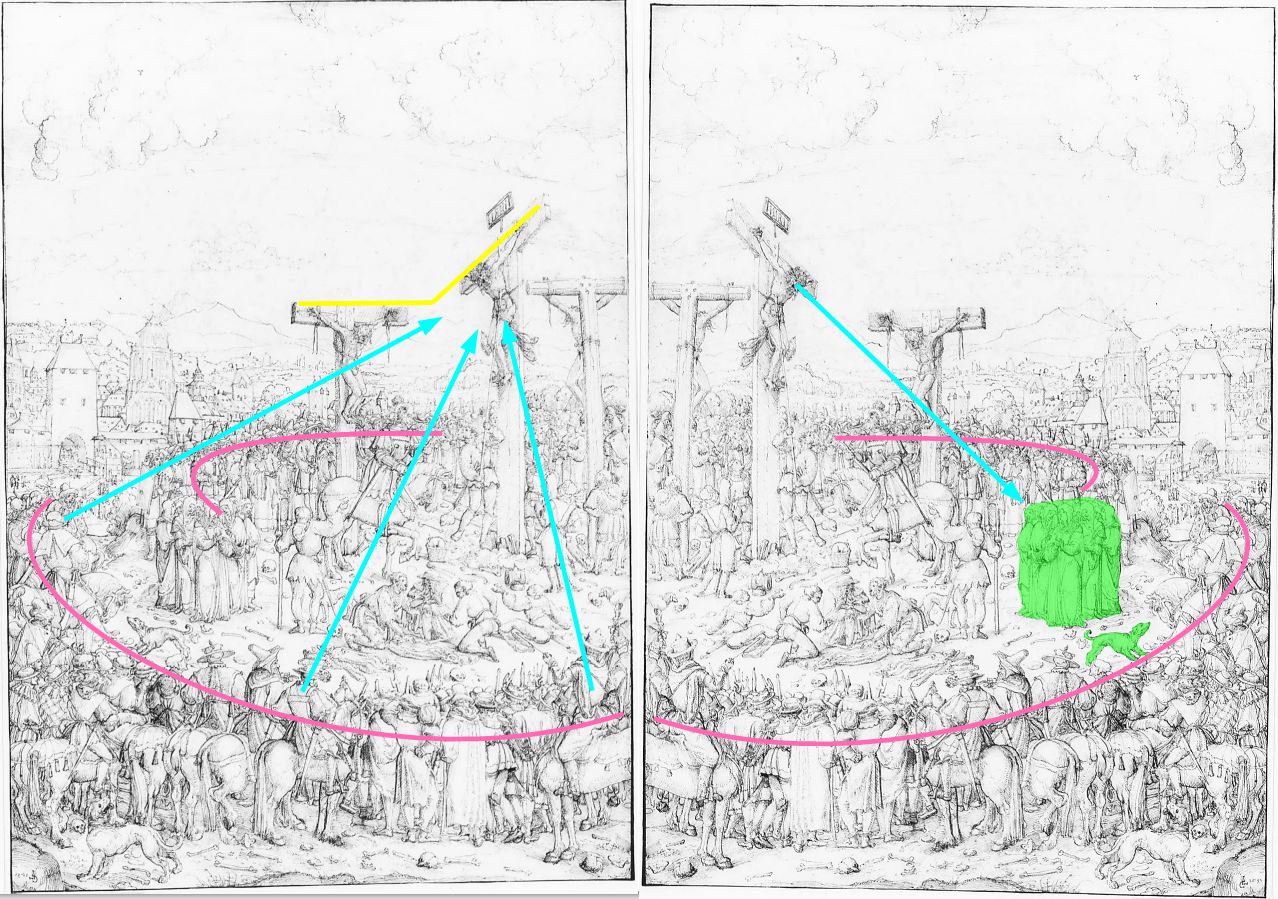

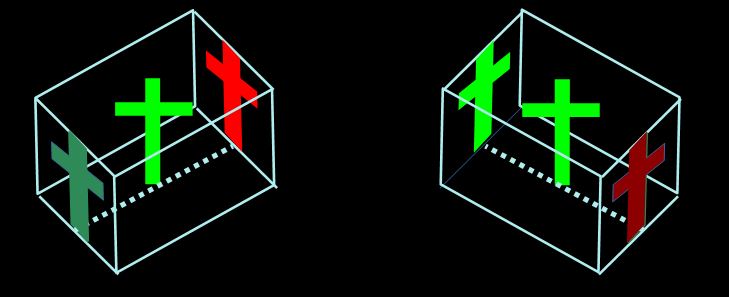

Le premier chapitre est dédié à la configuration la plus ancienne : les trois croix disposées dans un même plan. La couleur verte désigne le Bon Larron et le Christ, la couleur rouge le Mauvais. La couleur assombrie indique celui qui est vu de dos.

Disposition plane : Le Mauvais larron centrifuge

Le Mauvais larron est vu de dos, et son corps est tourné vers l’extérieur de l’image.

Les exemples

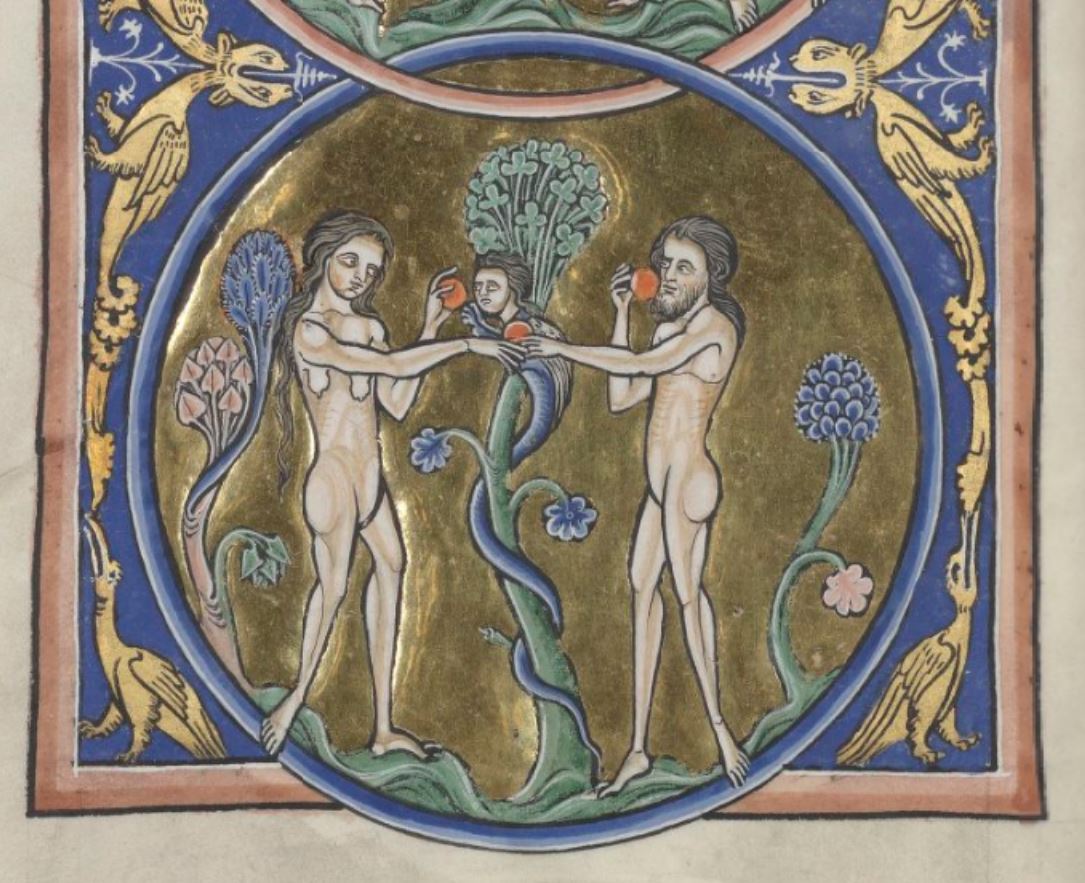

Verrière du Calvaire (Volkreicher Kalvarienberg) Verrière du Calvaire (Volkreicher Kalvarienberg) 1379, Eglise St. Sebald, Nuremberg ( Corpus vitreum Deutschland)

|

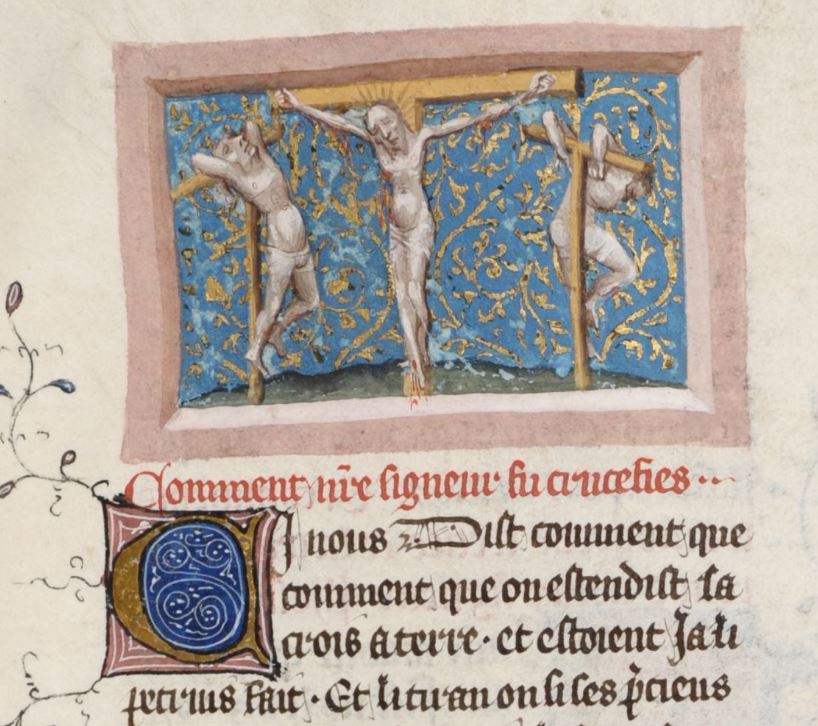

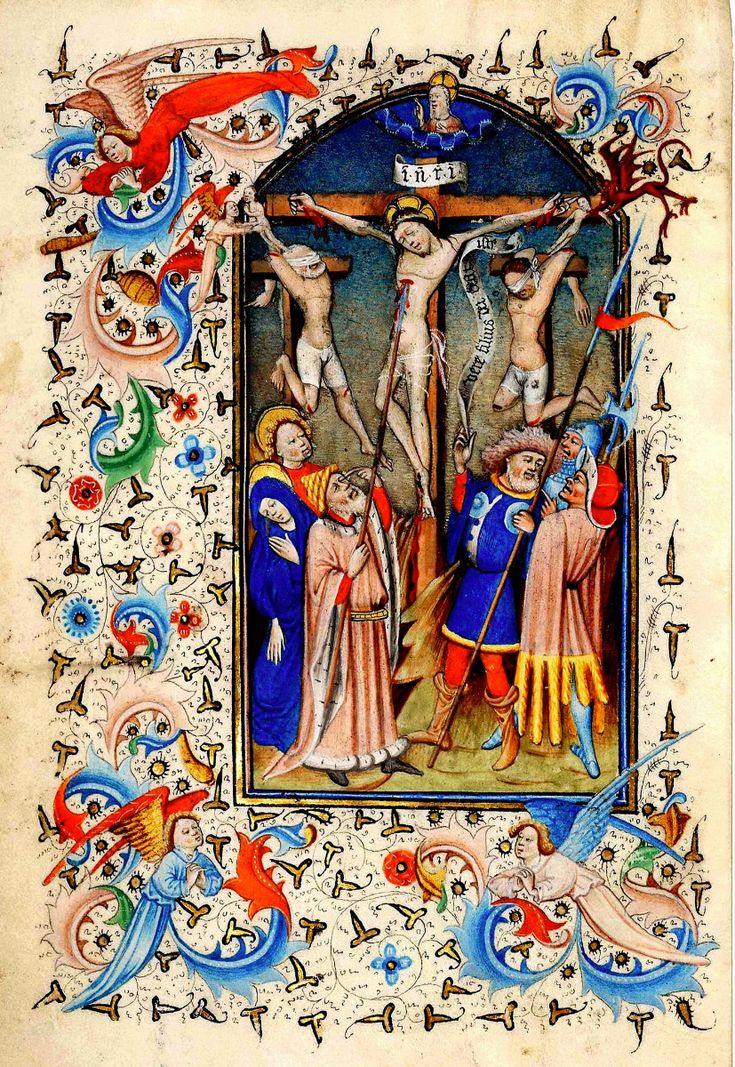

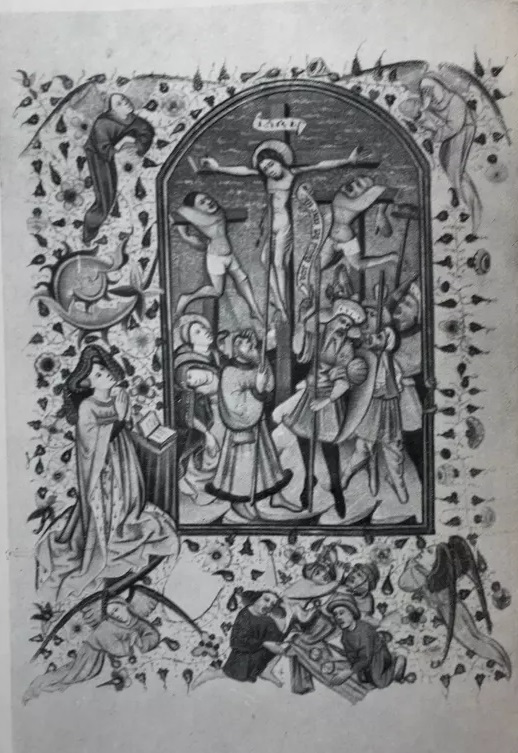

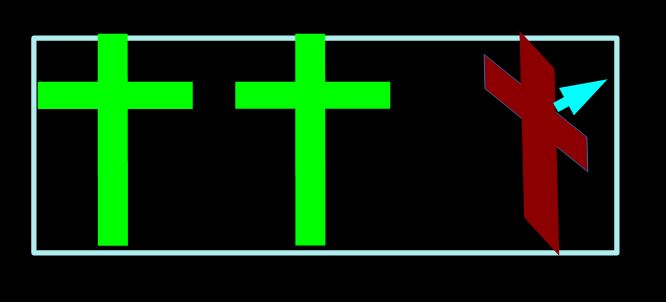

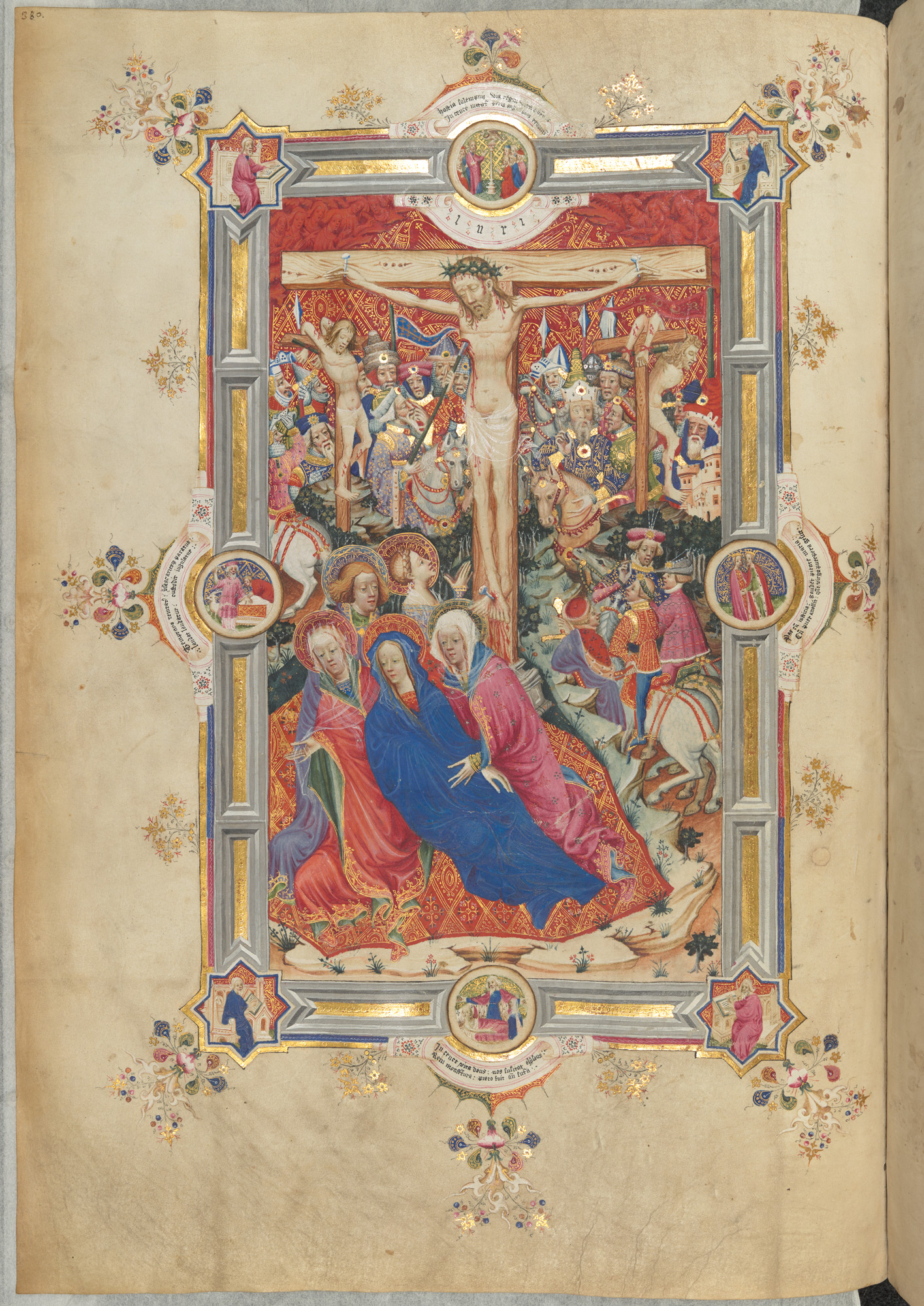

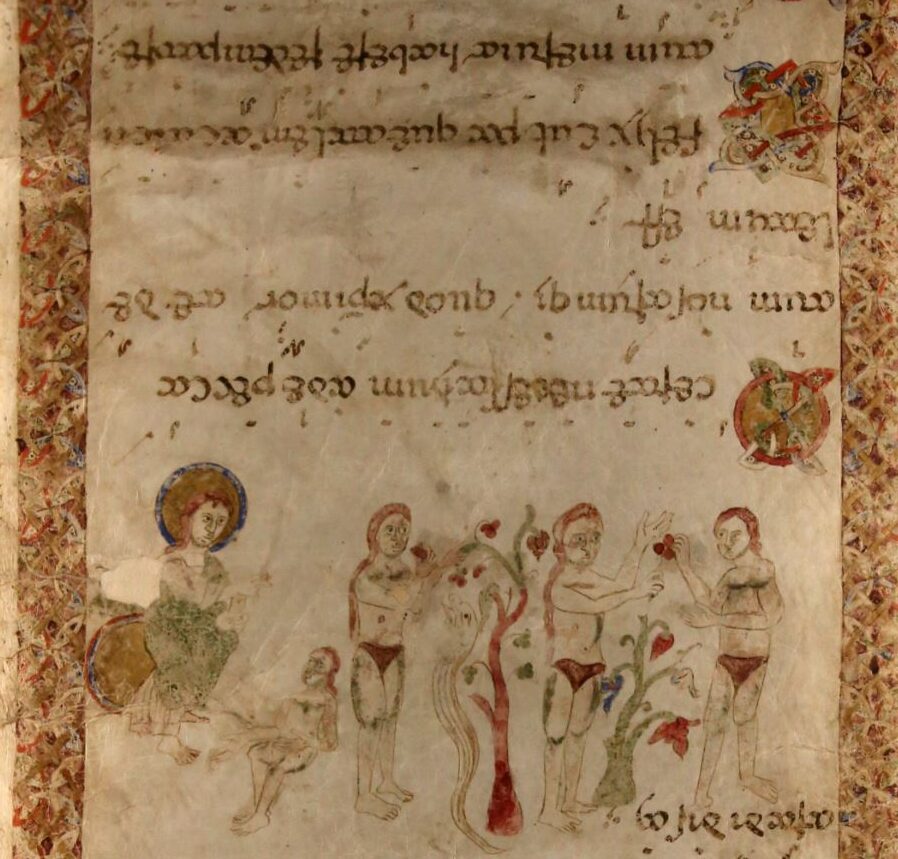

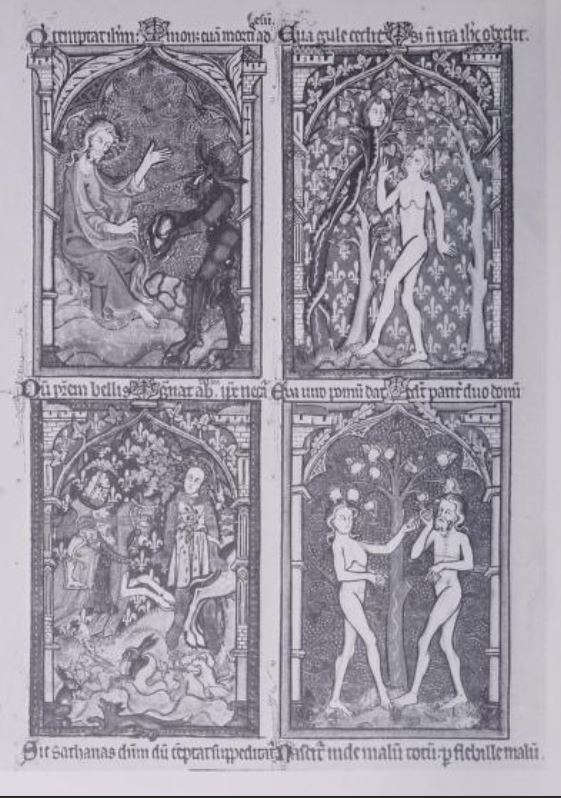

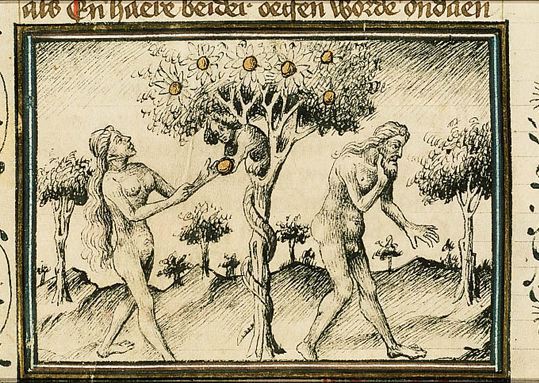

Crucifixion, Ci nous dist, vers 1380, Bruxelles KBR ms. II 7831 fol 31r Crucifixion, Ci nous dist, vers 1380, Bruxelles KBR ms. II 7831 fol 31r |

Ce vitrail bavarois et ce manuscrit du Nord de la France, pratiquement contemporains, montrent le même détail rare du Mauvais larron tourné vers l’arrière-plan droit.

La vue de dos sert ici, très logiquement, à signifier sa volonté de se détourner du Christ.

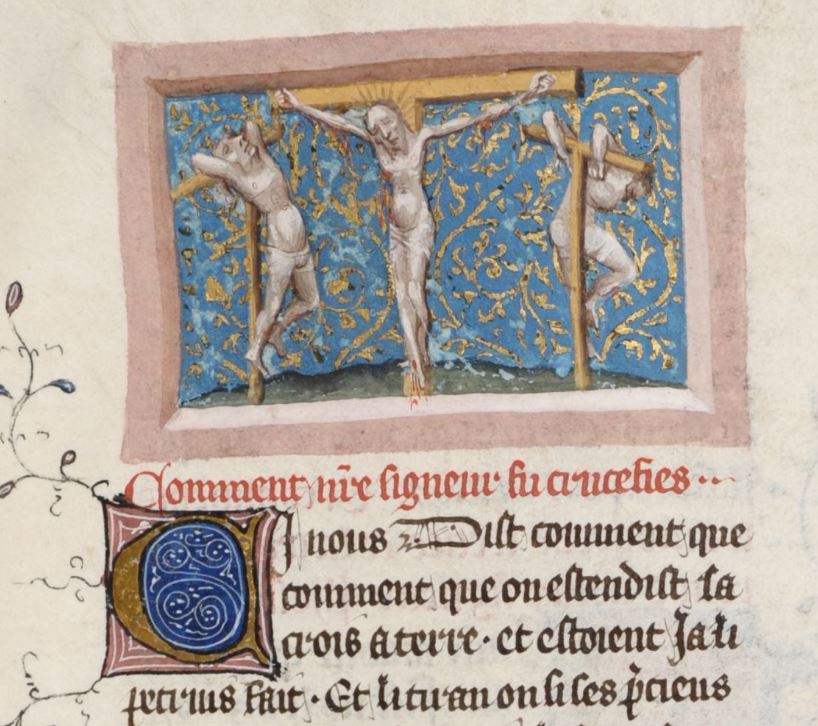

Anonyme anglais, vers 1395, Denver art Museum

Ce tableau de style gothique international est un des rarissimes témoins à avoir survécu à la destruction généralisée des oeuvres catholiques, suite à la création de l’Église d’Angleterre par Henri VIII. Les chiens sur la tunique du centurion, emblèmes des Talbot, suggèrent qu’il pourrait avoir été réalisé pour le couvent de Crabhouse, où Matilda Talbot était prieure de 1395 à 1420.

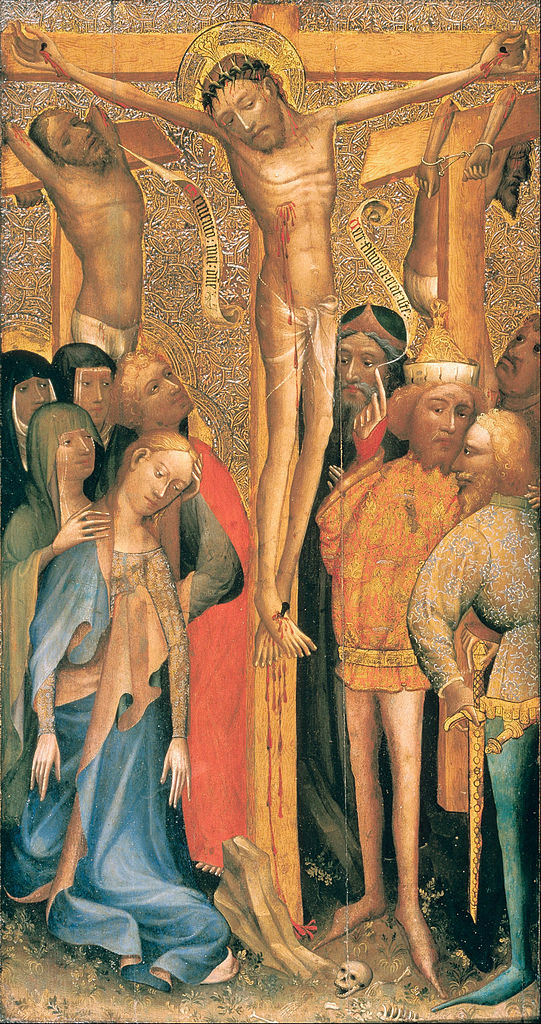

Crucifixion

1399-1407, Missel Sherborne (Angleterre), BL Add MS 74236 p.380

La formule a pu être assez courante en Angleterre puisqu’on la rencontre dans cet autre vestige catholique. L’artiste a pris grand soin de représenter les larrons de manière identique : même posture, même culotte, mêmes ligatures : seules la pilosité (cheveux lisses et barbe bifide), ainsi que la vue de face, rapprochent le Bon Larron de la figure christique.

Une formule germanique transitoire

Entre 1420 et 1450, dans quelques exemples germaniques, un trait supplémentaire vient exacerber la formule : le Mauvais larron se courbe en arrière par dessus sa croix en tau.

Il s’agit en fait d’une posture inventée par Robert Campin à Bruges vers 1415-20, mais pour le Bon larron (voir

3 Le Mauvais Larron de Robert Campin), que les artistes germaniques vont transposer au Mauvais.

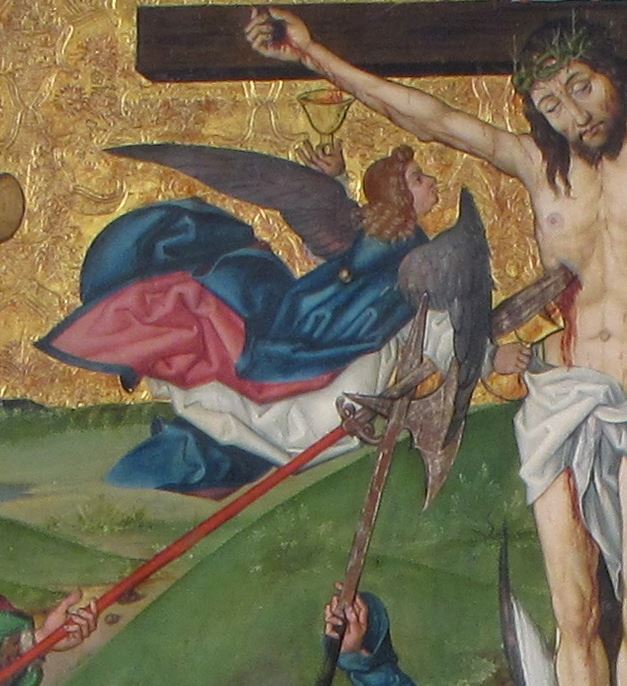

Maitre tyrolien, 1420-30, Belvédère, Vienne

Cet artiste a vu le côté pratique de la posture pour figurer l’extraction de l’âme, par l’ange ou par le démon situé au dessus. Il l’applique aussi au Bon, mais sans l’infamante vue de dos.

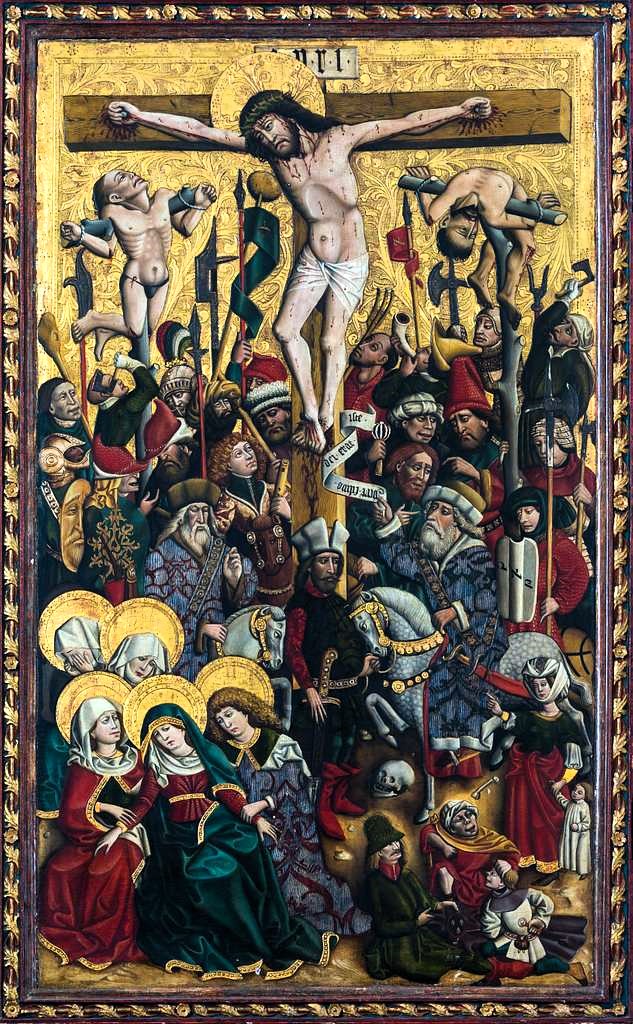

Franconie ou Souabe, 1440-50, Staedel Museum, Francfort Franconie ou Souabe, 1440-50, Staedel Museum, Francfort |

Maître de la Passion de Darmstadt, vers 1450, Musée régional de la Hesse, Darmstadt Maître de la Passion de Darmstadt, vers 1450, Musée régional de la Hesse, Darmstadt |

Vingt ans plus tard, la contorsion tragique devient un signe distinctif du Mauvais larron, toujours avec son démon extracteur. Rien de tel côté Bon Larron :

- dans la version de gauche, l’ange lui enlève son bandeau, pour signifier qu’il a vu la lumière ;

- dans la version de droite, l’ange est superflu, puisque le Bon larron lève les yeux vers le Christ.

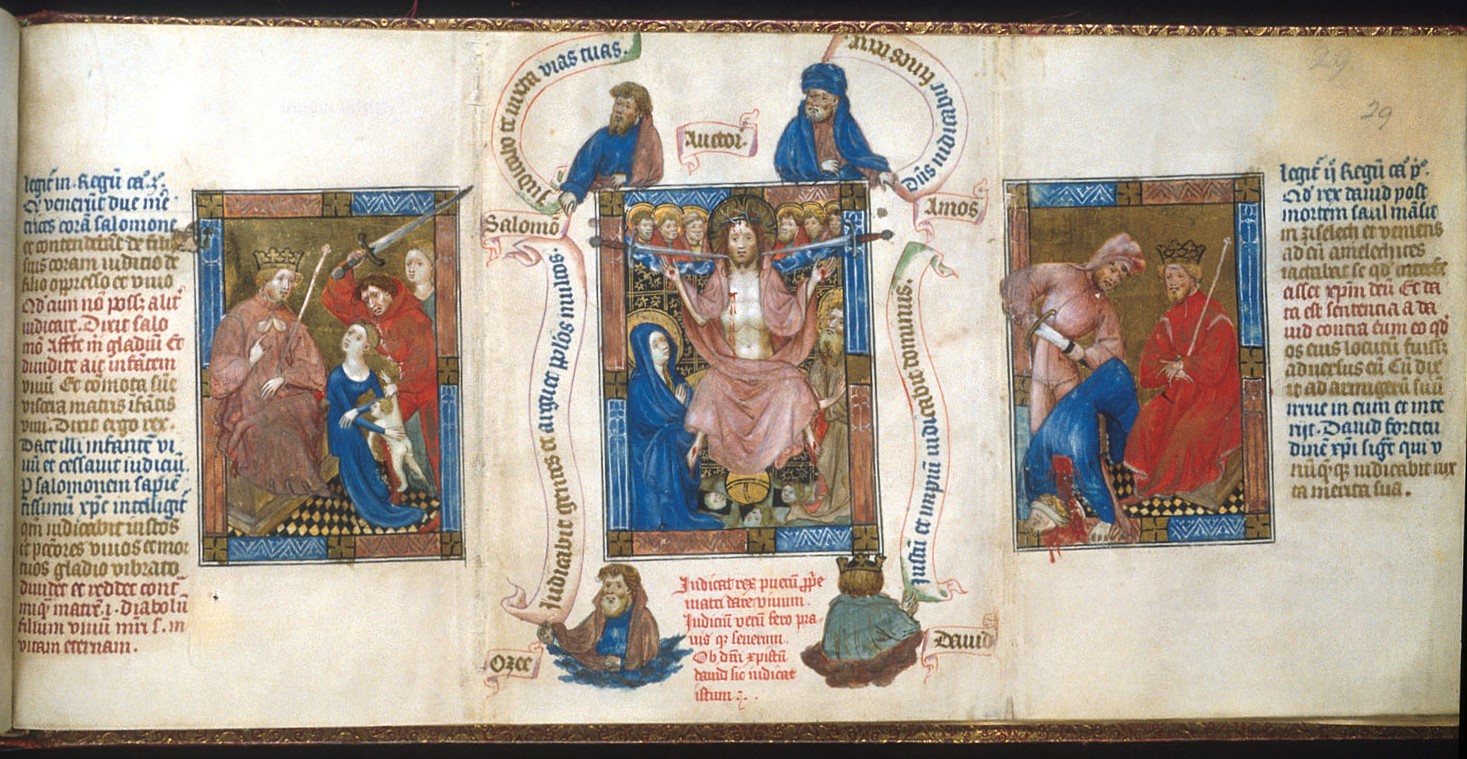

Autel des Mineurs (Knappenaltar)

Vers 1450, église catholique, Hallstatt

Bien que le démon ait disparu, la pose contorsionnée subsiste, attribut du Mauvais larron, au même titre que la barbe.

La fin de la formule centrifuge

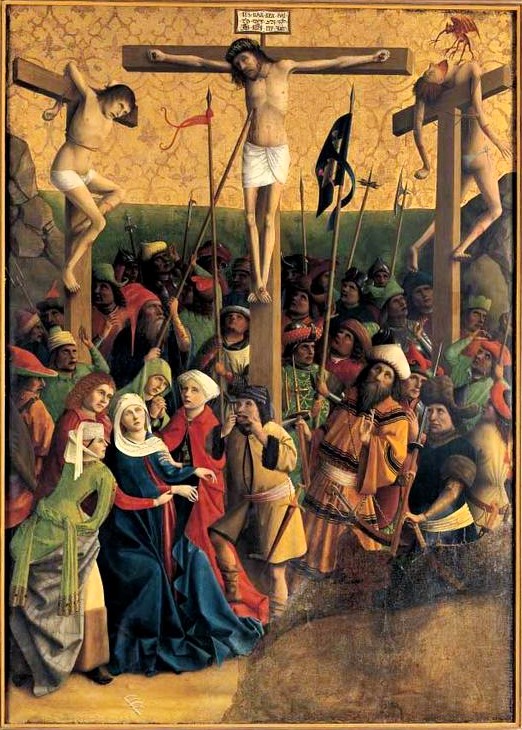

Meister der Münchner Domkreuzigung, 1450, Frauenkirche, Münich

Le Mauvais larron se courbe ici vers l’avant, dans une pose moins expressionniste mais plus réaliste anatomiquement. L’ange et le démon ont définitivement passé de mode.

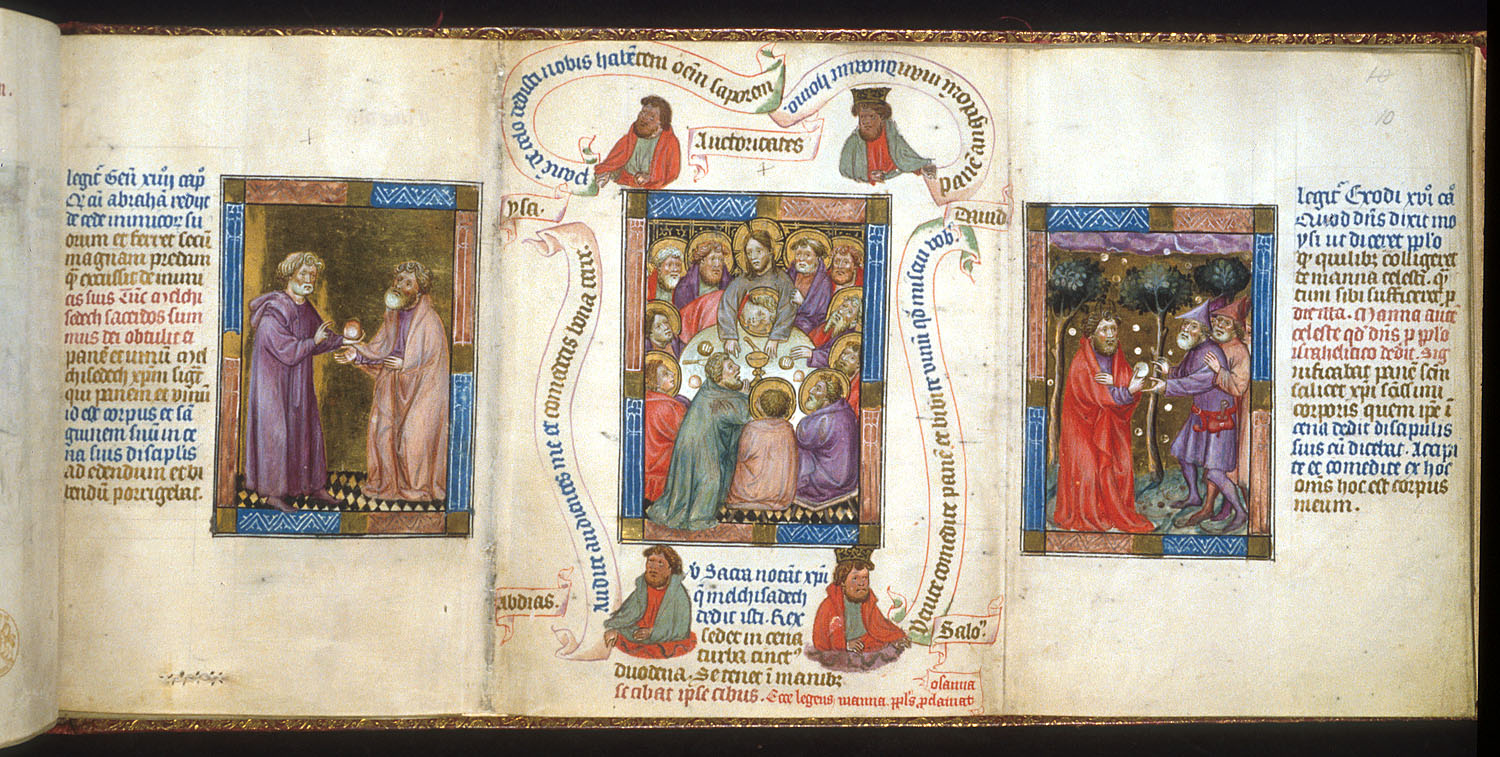

Speculum Humanae Salvationis, Bruges, vers 1460, Chicago Newberry Library, MS 40

Ce modeste illustrateur brugeois utilise encore la pose centrifuge.

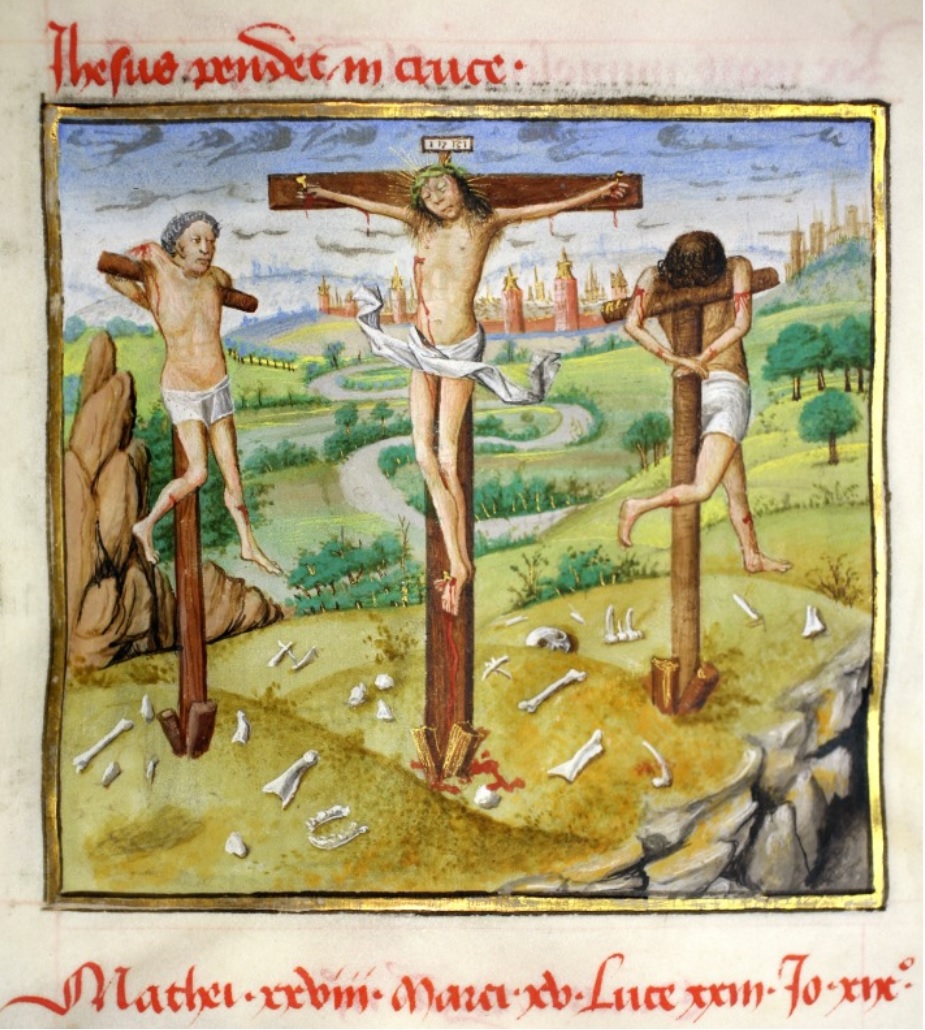

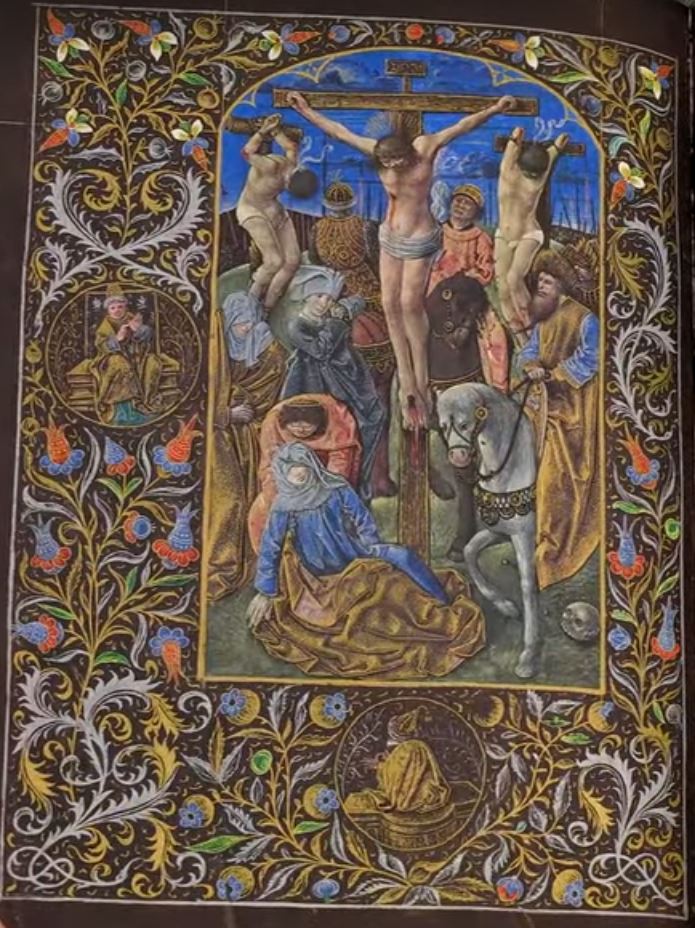

Maître du Livre de prière de Dresde (Bruges), Bréviaire d’Isabelle, 1497, BL Add. 18851 f.106v

Elle trouve une sorte d’apothéose dans cette composition radicale, où la symétrie des croix rend d’autant plus évidente la vacuité spirituelle du Mauvais Larron.

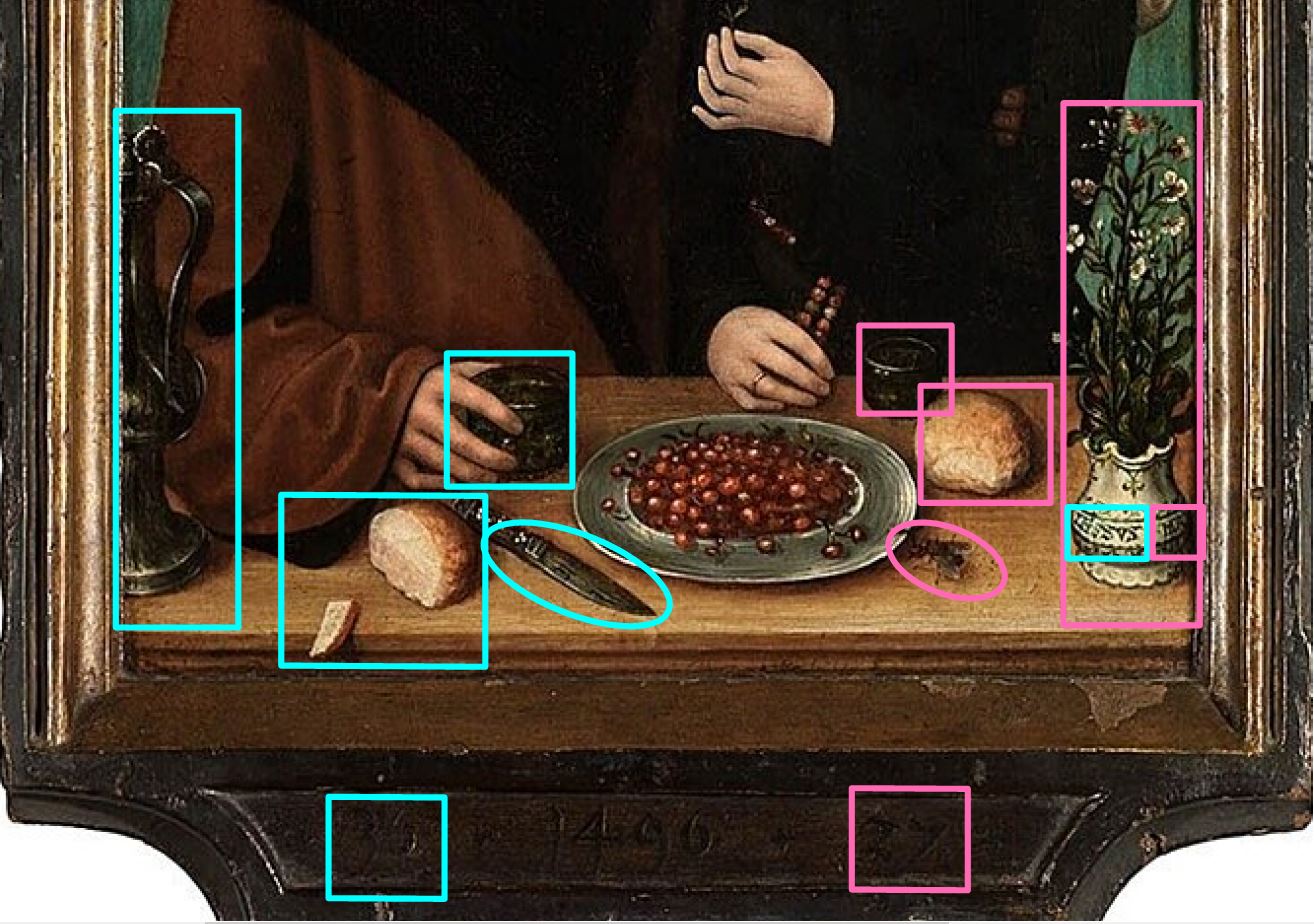

Rueland Frueauf le Jeune, 1496, Stiftsmuseum, Klosterneuburg

Cet artiste bavarois affuble le Mauvais larron de trois autres signes infamants : la jeunesse, la rousseur et la position dans le paysage, en dehors des remparts de Passau ; le Bon larron quant à lui se découpe entre l’église Saint Nicolas et la ville, avec l’âge et la blancheur de la sagesse.

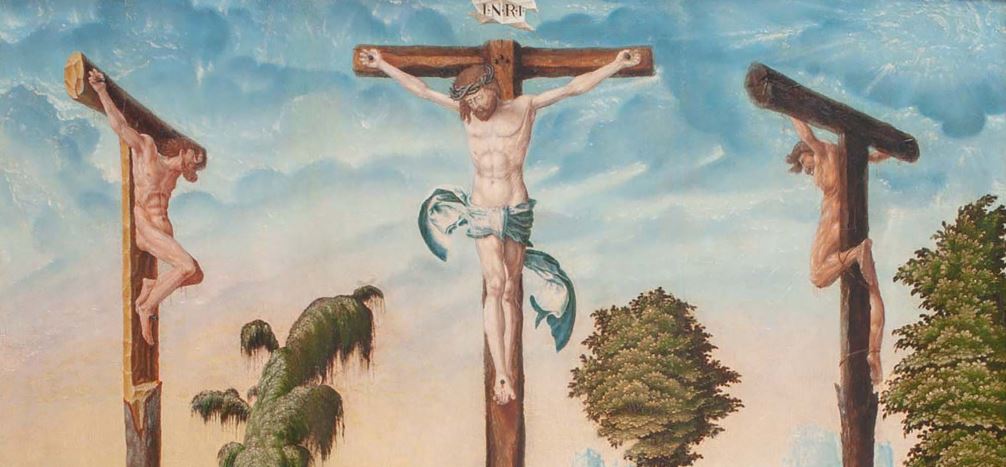

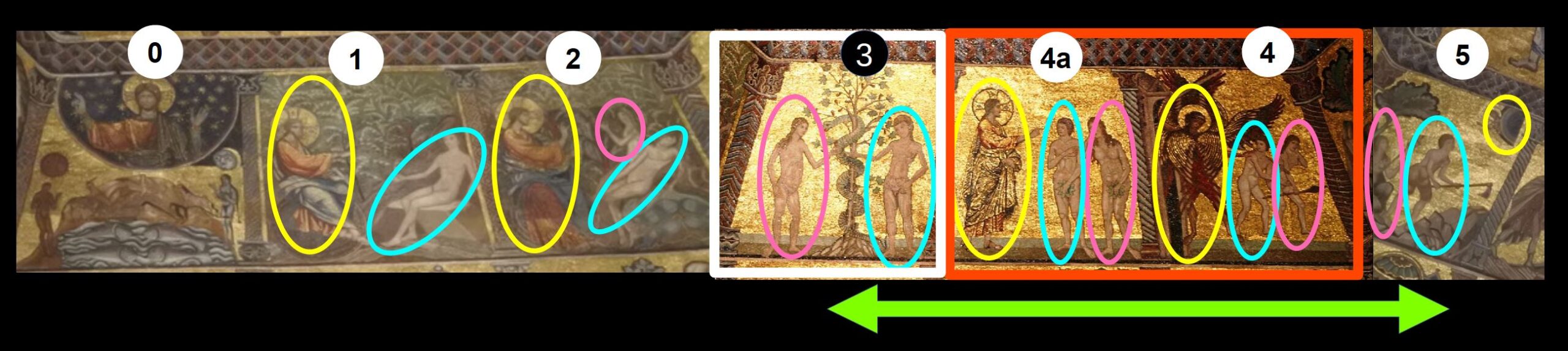

Disposition plane : le Mauvais larron centripète

Le Mauvais larron est vu de dos, et tourné vers le Christ.

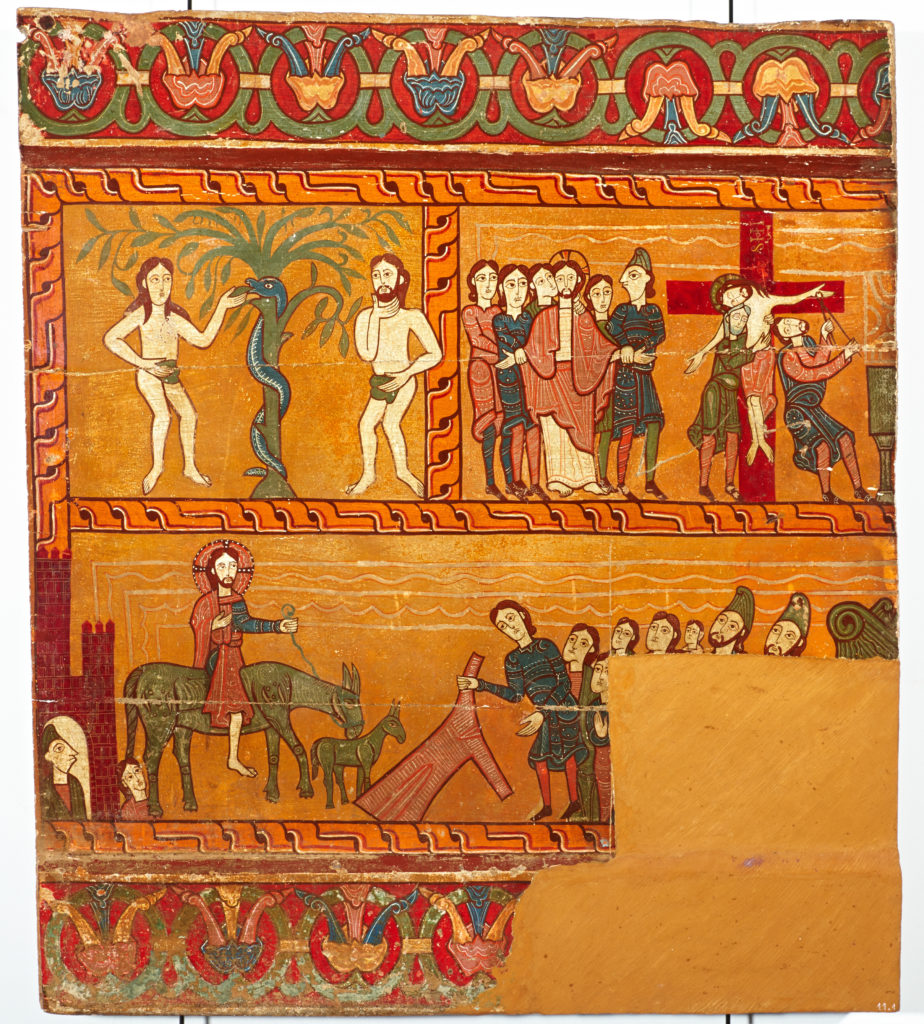

Les plus anciens exemples : en Italie

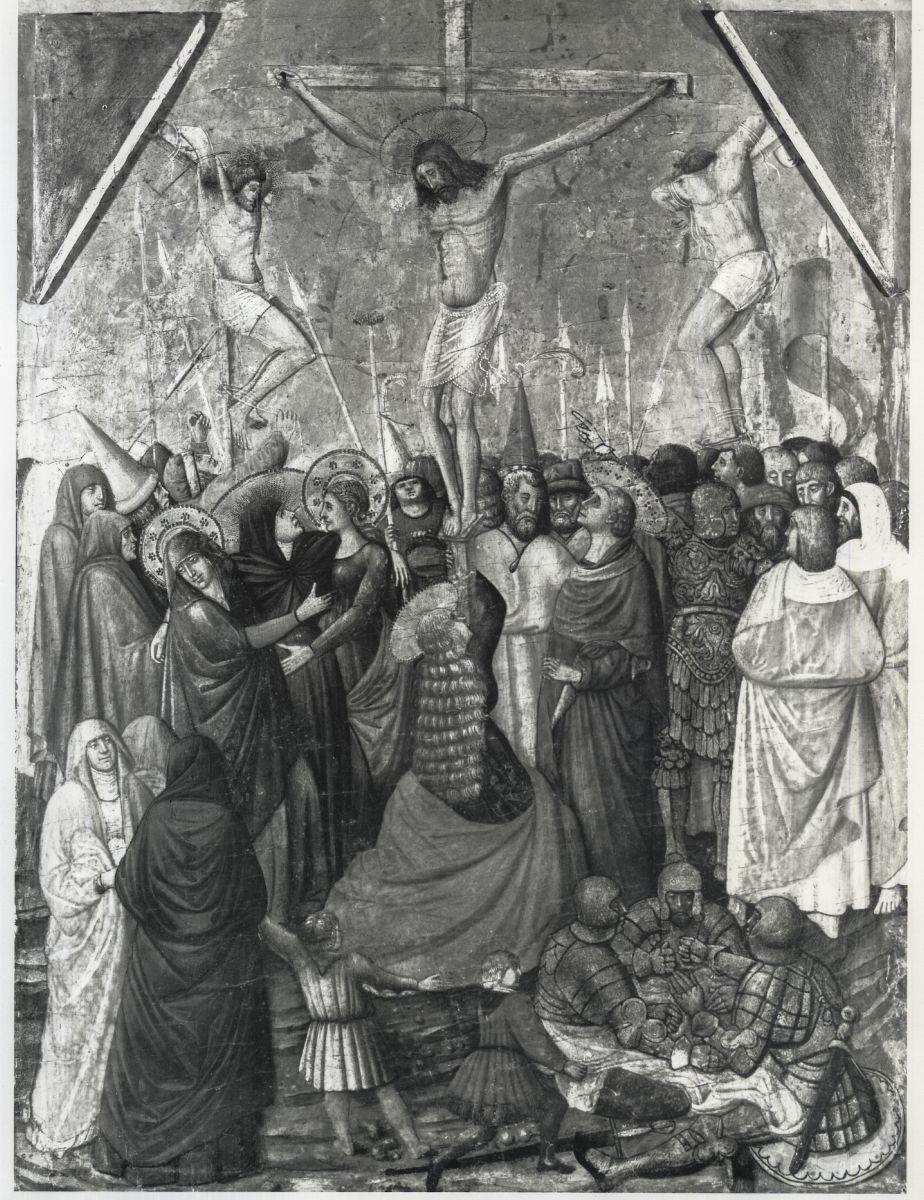

Fresque de la Crucifixion

Maestro di Mombaroccio o Bellpuig, vers 1340, Palais ducal, Mantoue, Photothèque Zeri [1]

Cet extraordinaire larron, suspendu par les mains à un arbre en V, n’a pour prédécesseur en Italie que le pendu vu de dos introduit par Giotto en 1306 dans son Enfer de la chapelle Scrovegni (voir

3 Le nu de dos au Moyen-Age (1/2)).

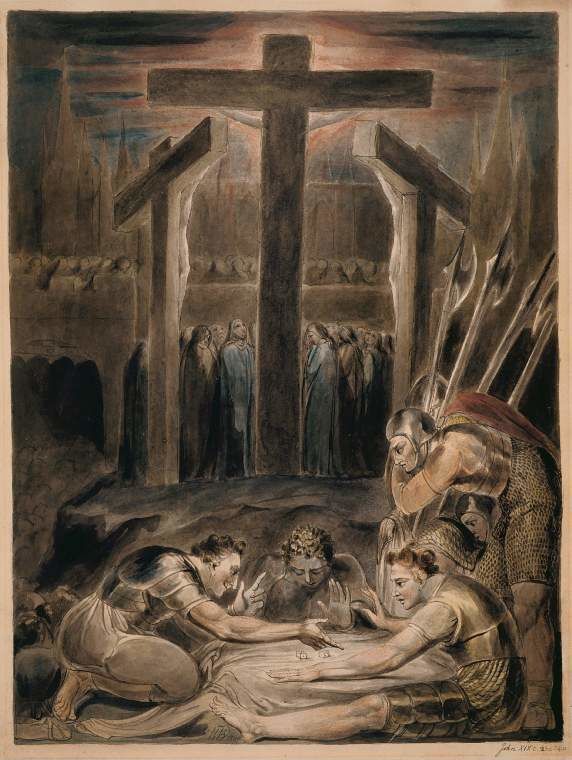

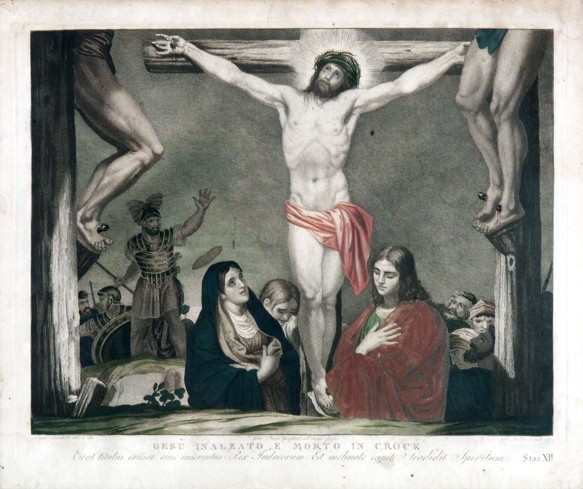

Le cavalier également vu de dos, juste en dessous, puis les deux joueurs de dés vus de dos encore plus bas, suggèrent une grande symétrie recto-verso de part et d’autre du Christ ; hypothèse que la disparition de la moitié gauche empêche de confirmer. A noter que, selon Stefano L’Occaso, certains des visages, très caractérisés, pourraient être des portraits de personnages de la cour des Gonzague.

L’idée de remplacer les luminaires habituels, Soleil et Lune, par les deux bustes auréolés de la Vierge et de Dieu le Père, est probablement une amplification graphique à partir des deux petits protagonistes habituels, qui prennent la valeur d’attributs respectifs :

- l’Ange, par le biais de l’Annonciation,

- le Démon, par le biais du Jugement dernier.

Tandis que l’âme du Bon larron est pieusement recueillie dans un linge, l’âme du Mauvais est hameçonnée de loin, indignité qui se rajoute à celle de ne même pas mériter d’être crucifié. Pendu par l’âme et par le corps, ce Mauvais Larron nous est montré comme un alter ego de Judas.

Tous ces éléments extrêmement originaux militent en faveur d’une conception très élaborée, par un artiste majeur.

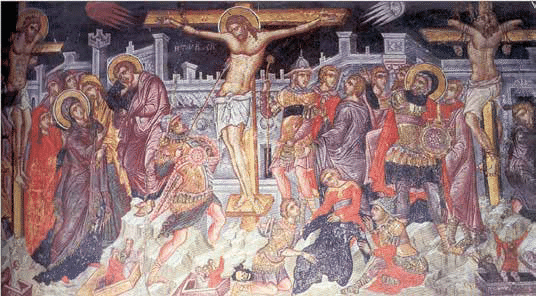

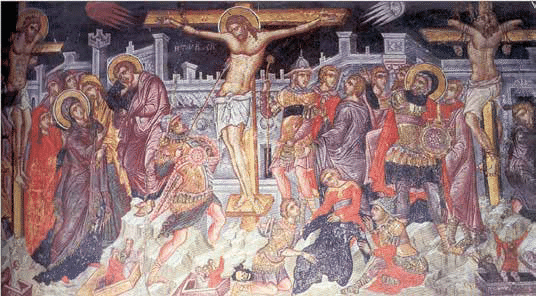

Fresque de la Crucifixion

Lorenzo et Jacopo Salimbeni, 1416, oratorio di San Giovanni Battista, Urbin

Le pélican en haut au centre, l’étendard SPQR, le cheval vu de dos, se retrouvent dans plusieurs Crucifixions italiennes du gothique international.

Noter la représentation précoce du miracle de Saint Longin qui, selon la Légende dorée :

« se convertit à la foi en voyant les signes qui suivirent la mort de Jésus, c’est-à-dire l’éclipse du soleil et le tremblement de terre. Mais on dit que ce qui contribua surtout à le convertir fut que, souffrant d’un mal d’yeux, il toucha par hasard ses yeux avec une goutte du sang du Christ, qui découlait le long de sa lance, et recouvra aussitôt la santé. »

Le Mauvais larron vu de dos ne peut s’expliquer que par l’influence lointaine de la fresque de Mantoue. Par affinité entre méchants, le démon qui grimpe sur son épaule pour s’emparer de son âme est lui aussi vu de dos.

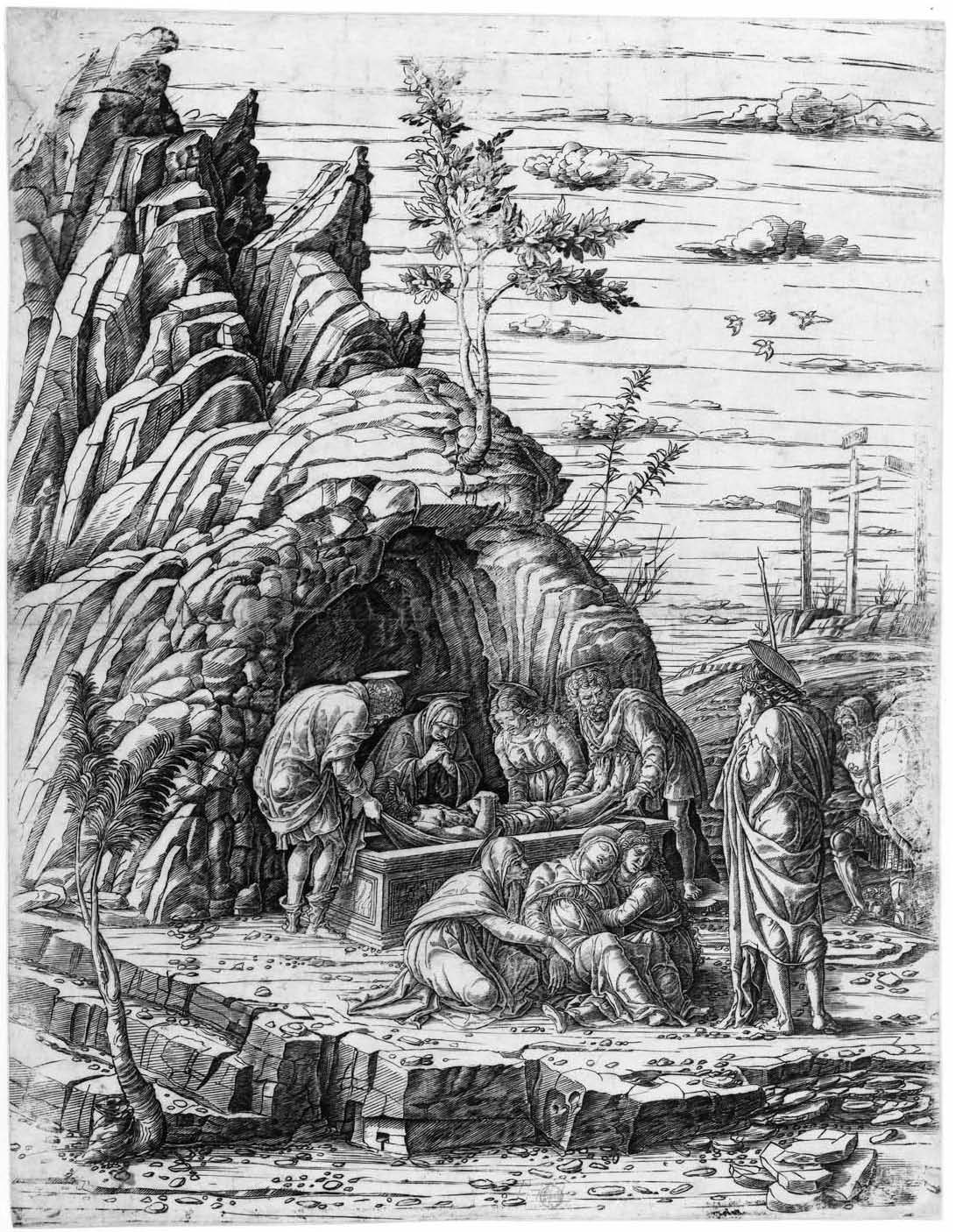

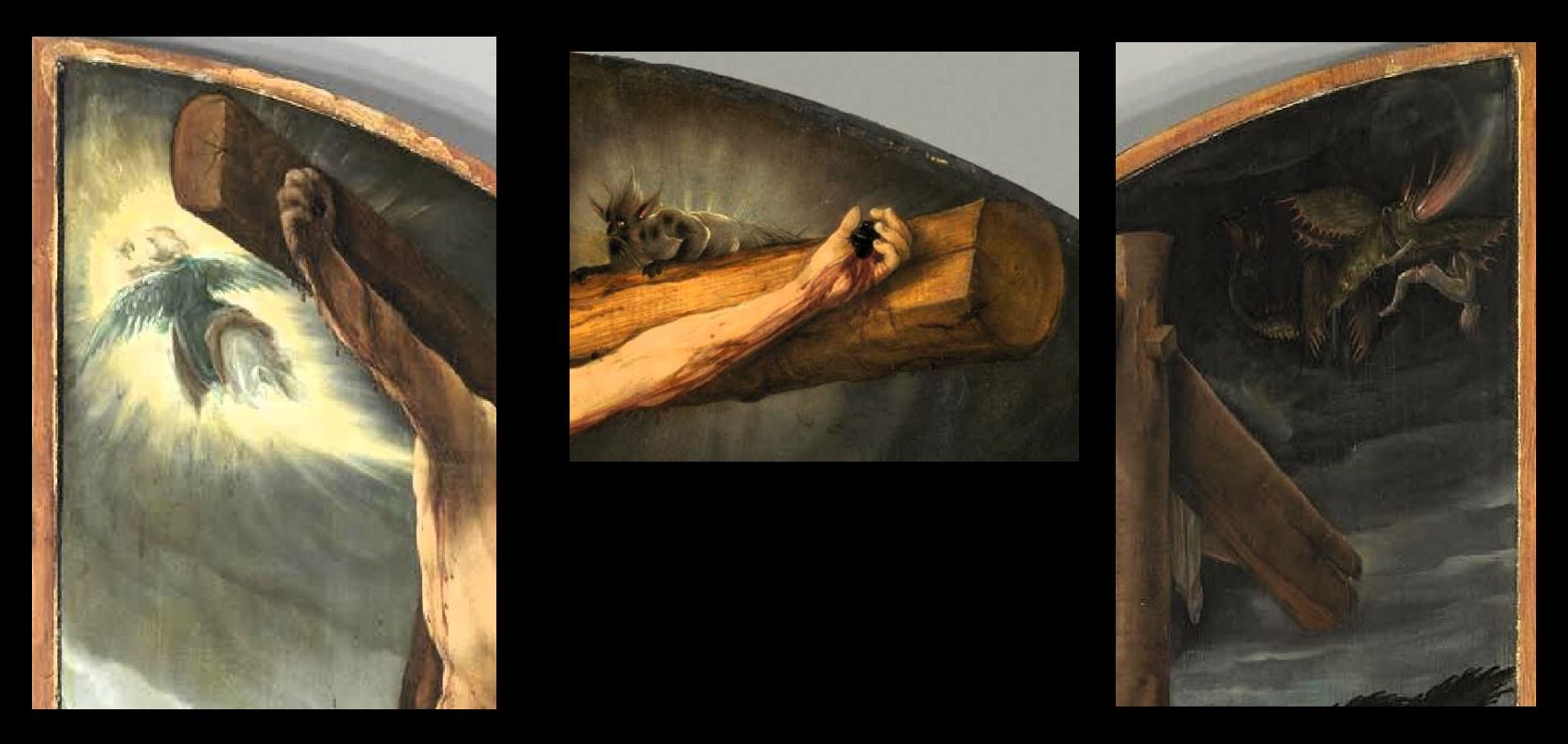

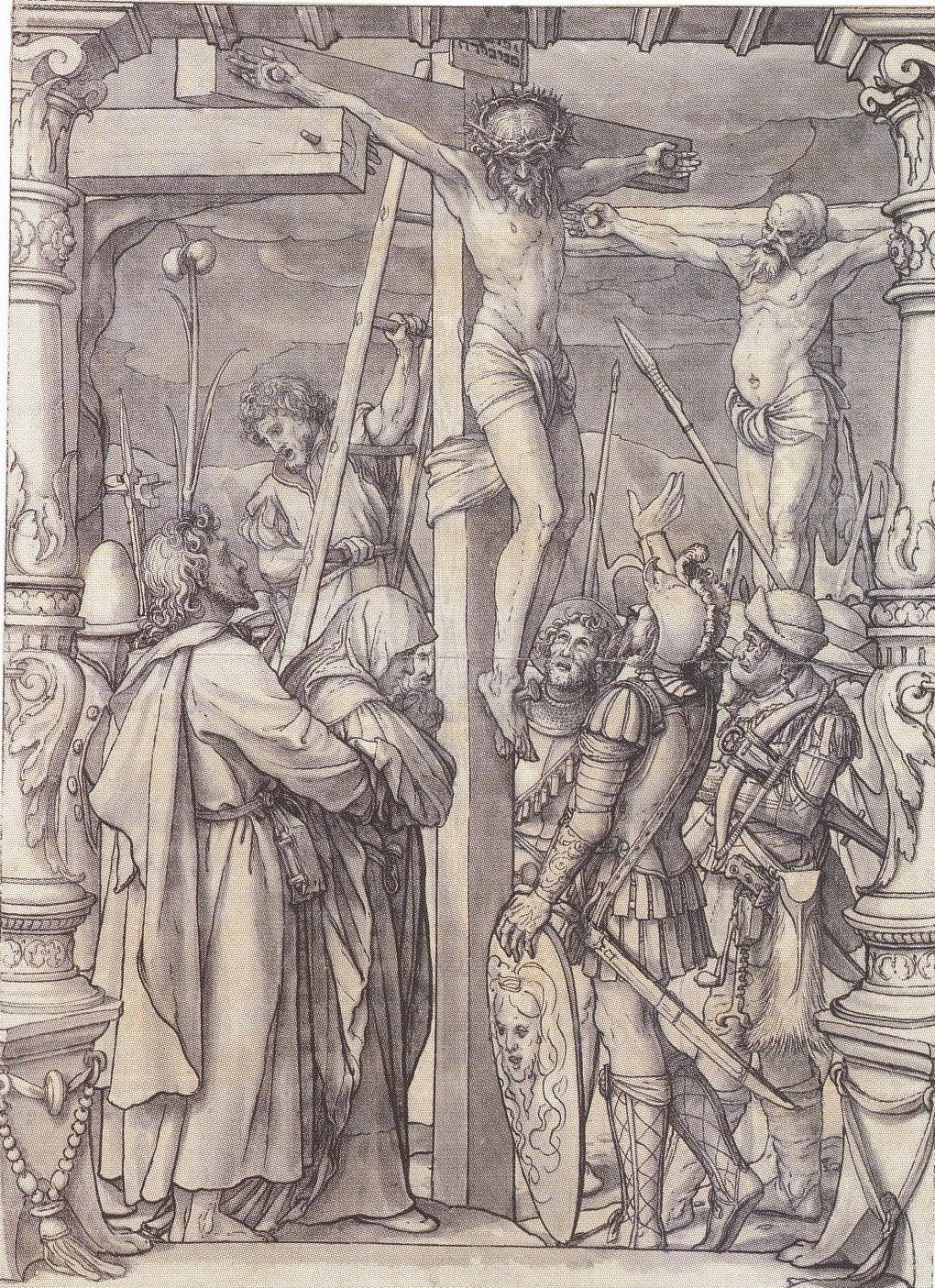

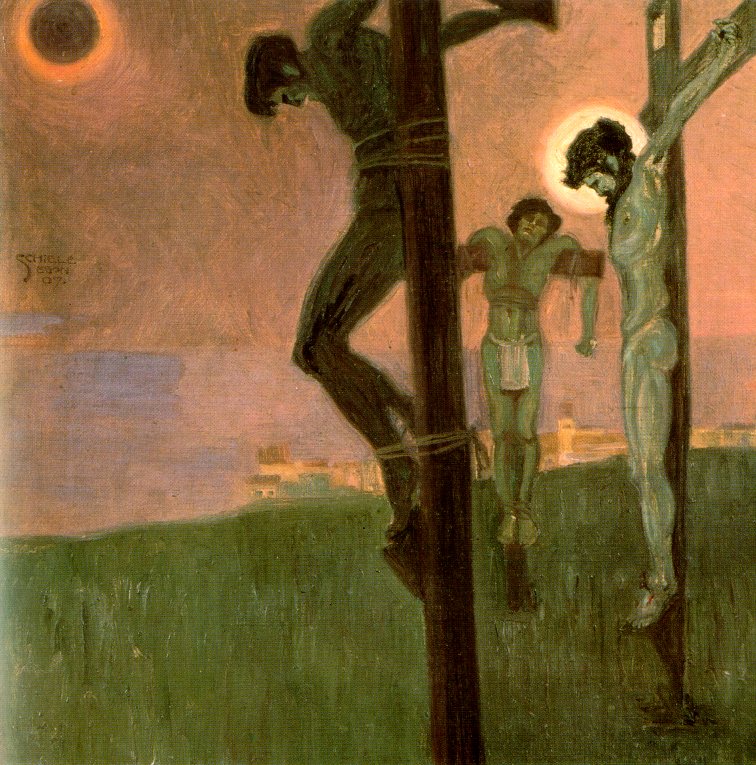

La Crucifixion perdue de Pollaiuolo (SCOOP !)

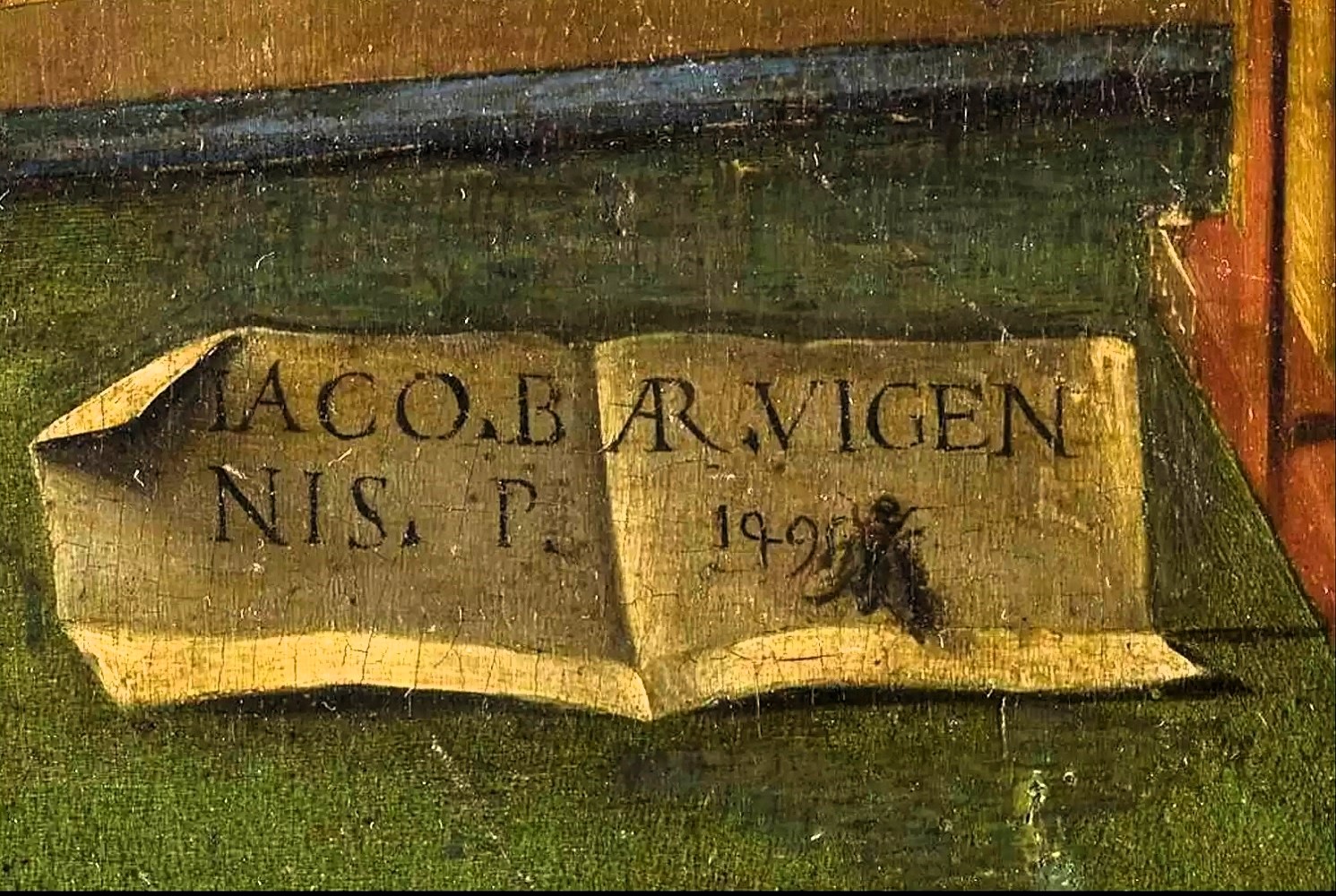

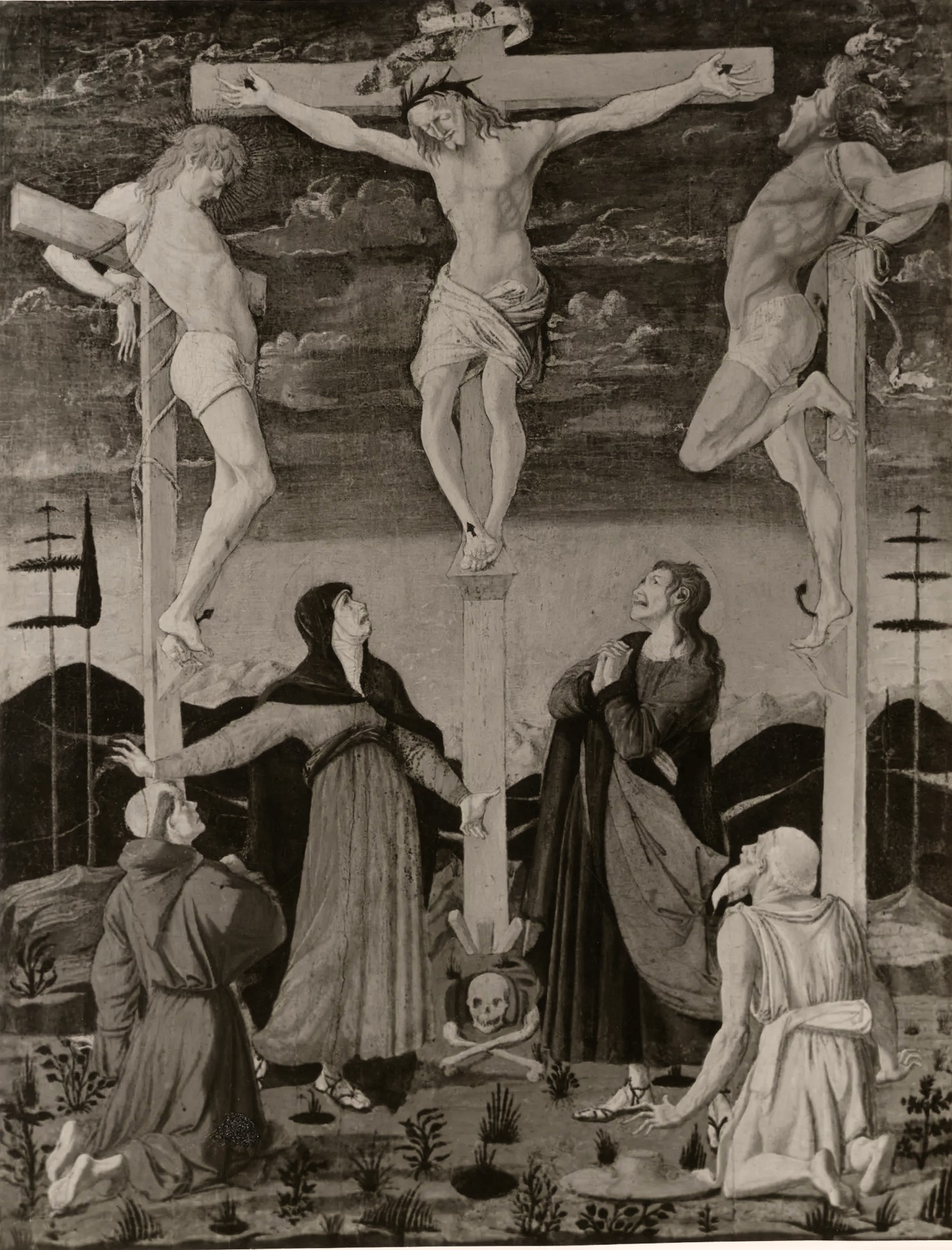

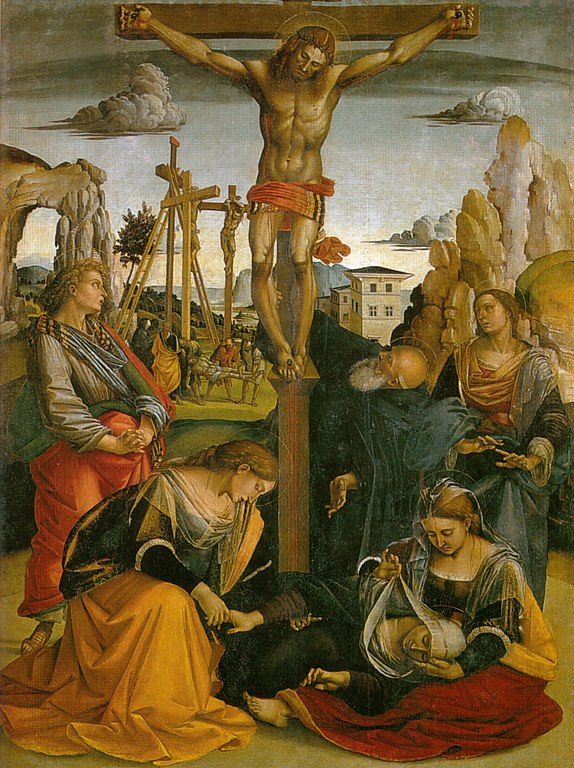

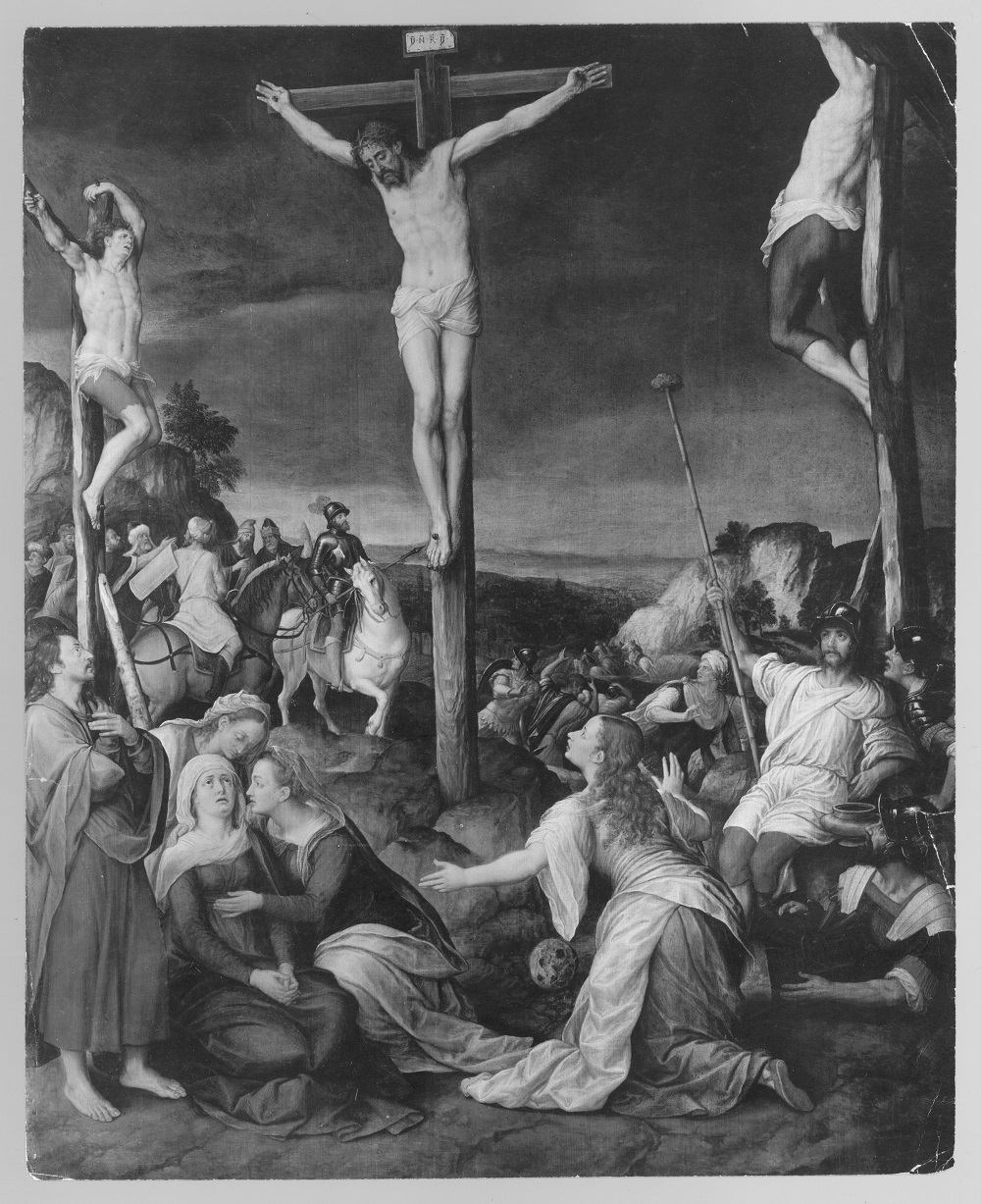

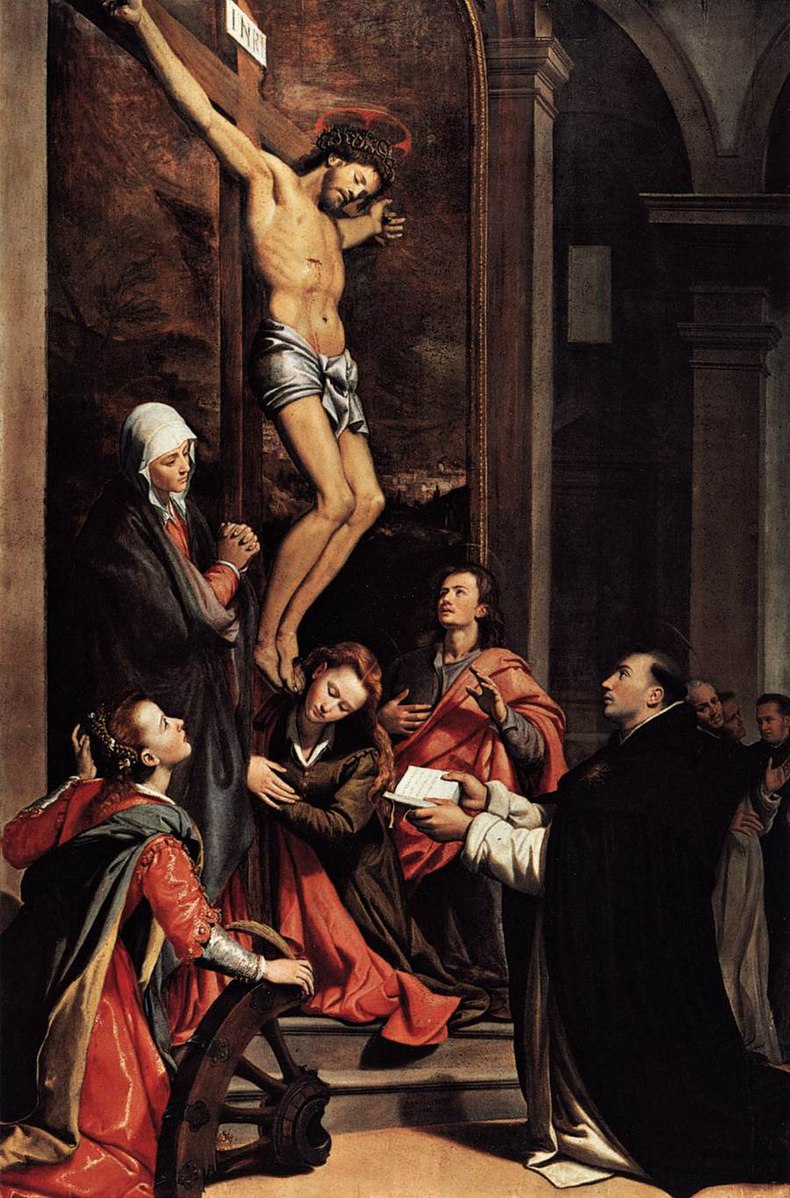

Crucifixion avec les saints François et Jérôme

Antonio del Pollaiuolo, vers 1455, localisation inconnue

Connu seulement par cette photographie, le tout premier tableau attribué à Pollaiuolo esquisse une torsion du Mauvais larron vers l’arrière, dans une iconographie rare : sa bouche hurlante illustre les injures qu’il jette à Jésus [2], sa chevelure ébouriffée et son pied qui a trouvé suffisamment de force pour s’arracher au clou et le tordre, expriment violence et souffrance. A l’inverse, l’auréole et le visage apaisé du Bon larron signalent qu’il est déjà au Paradis ( Luc, XXIII, 39-43).

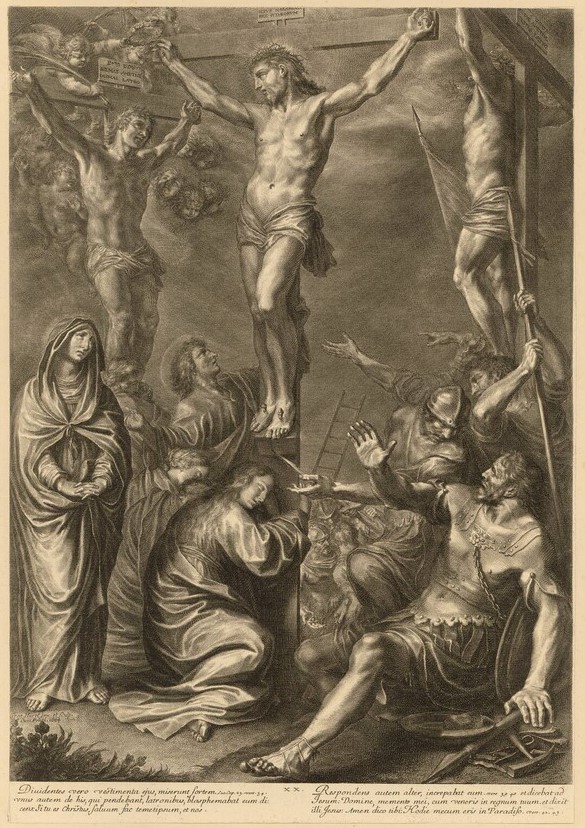

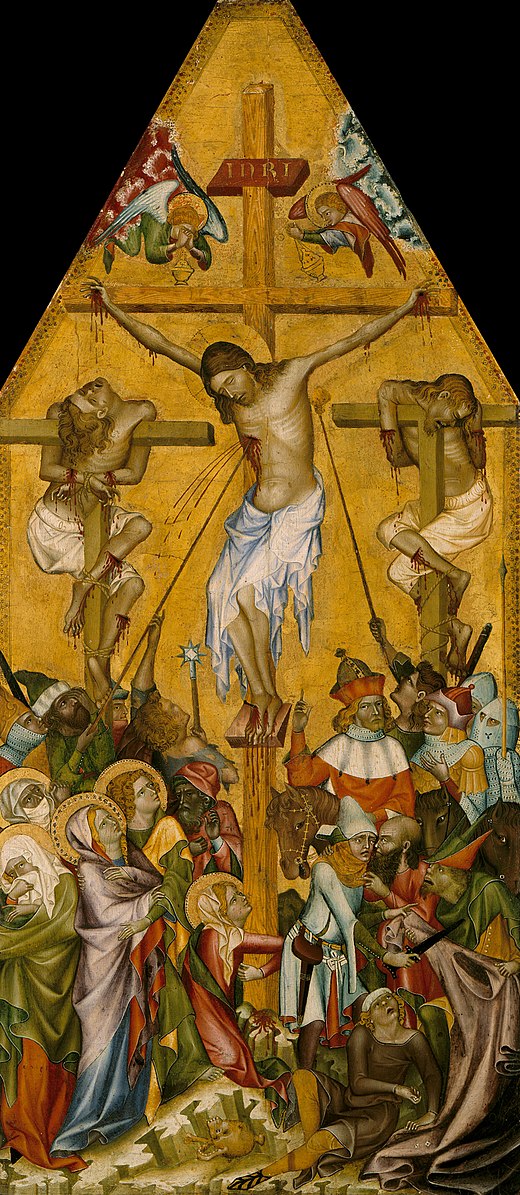

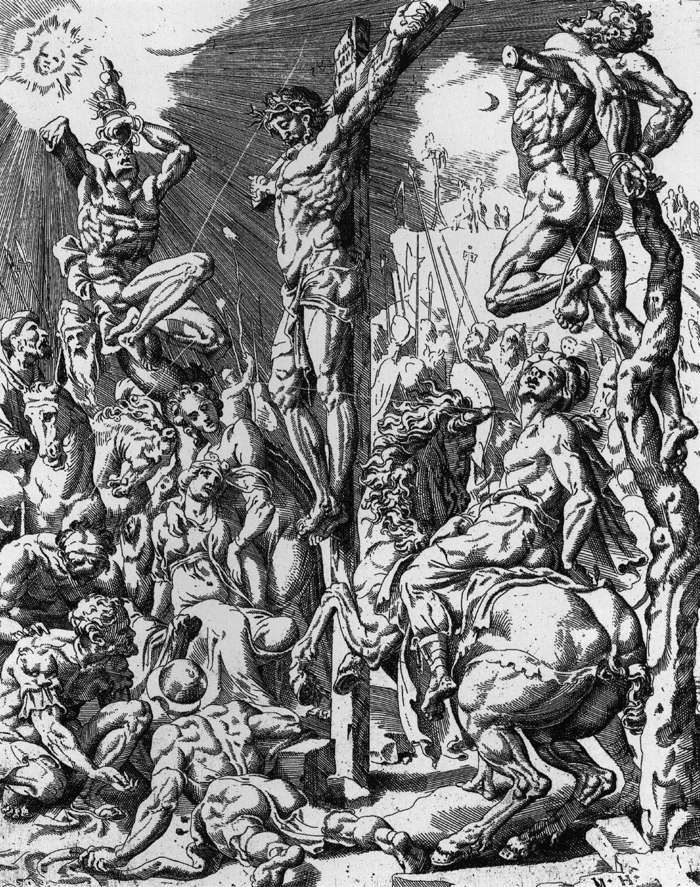

Crucifixion

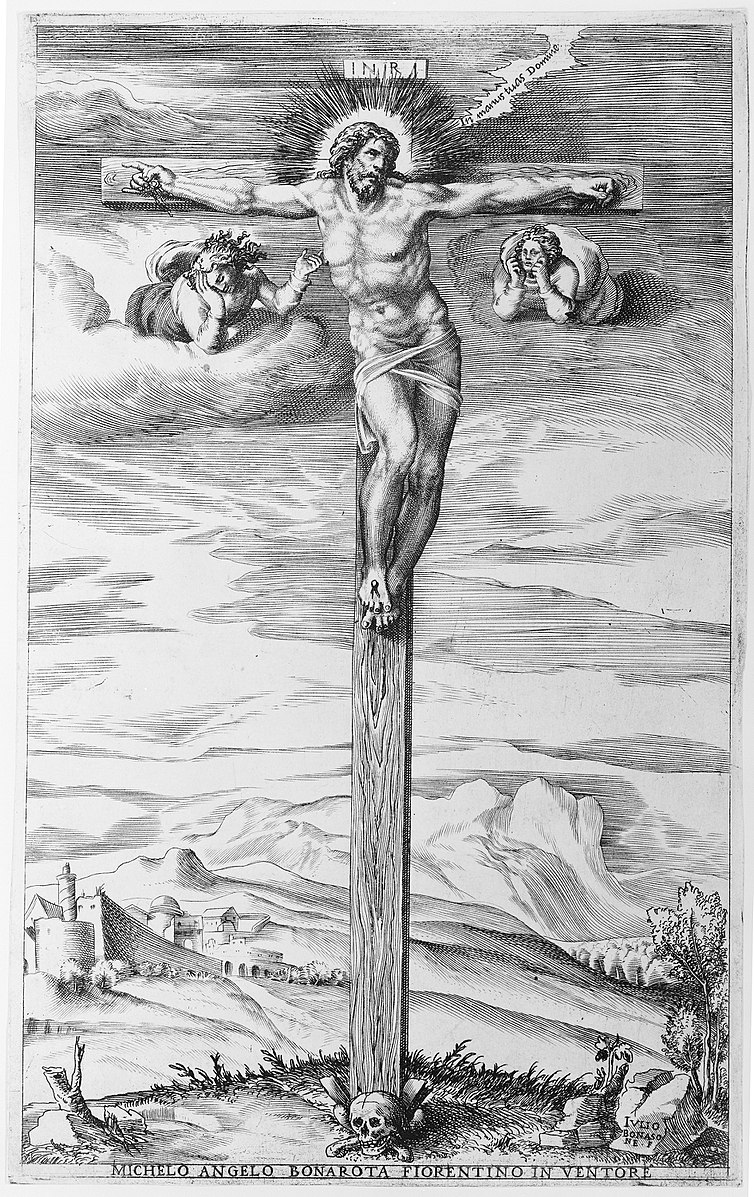

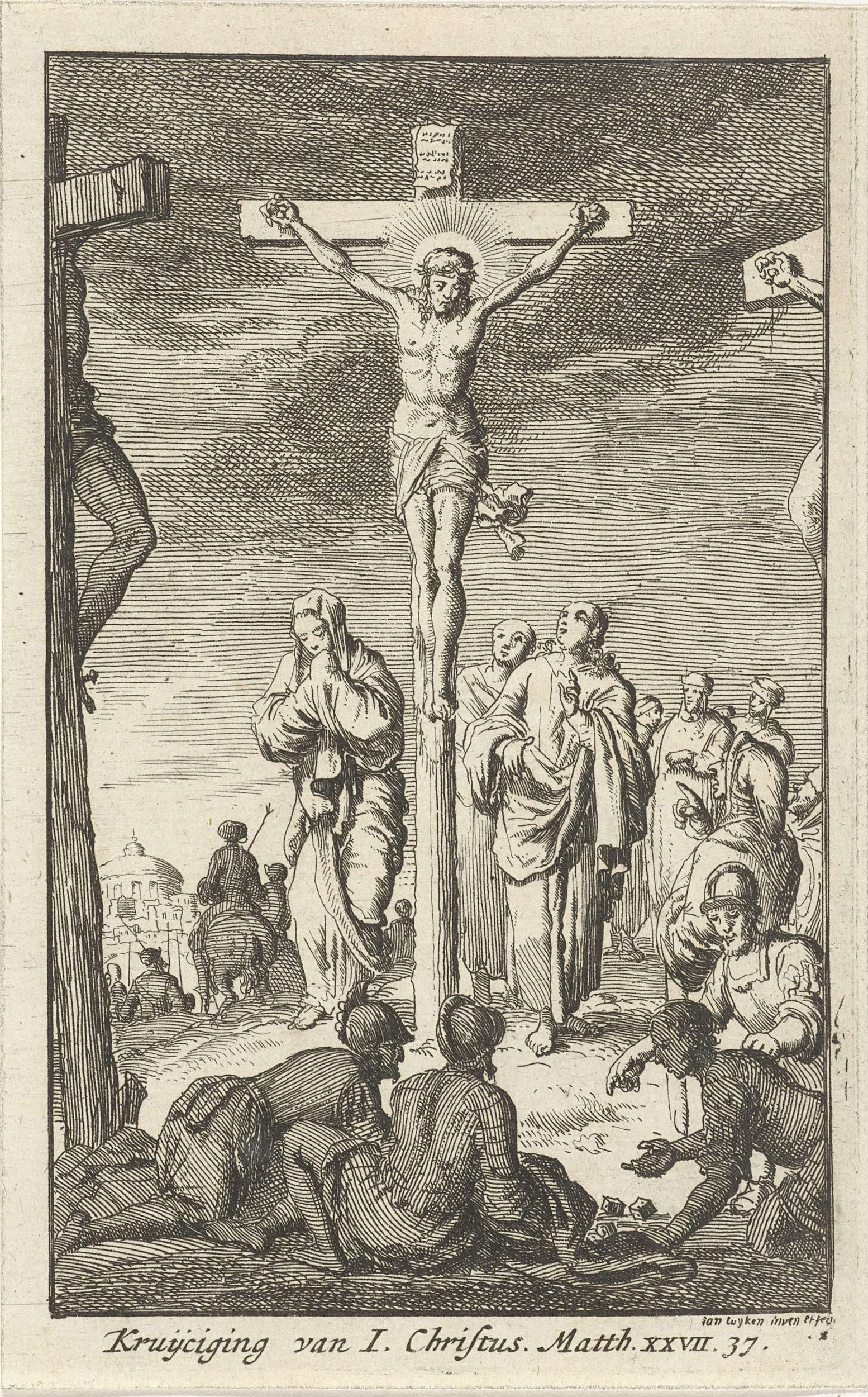

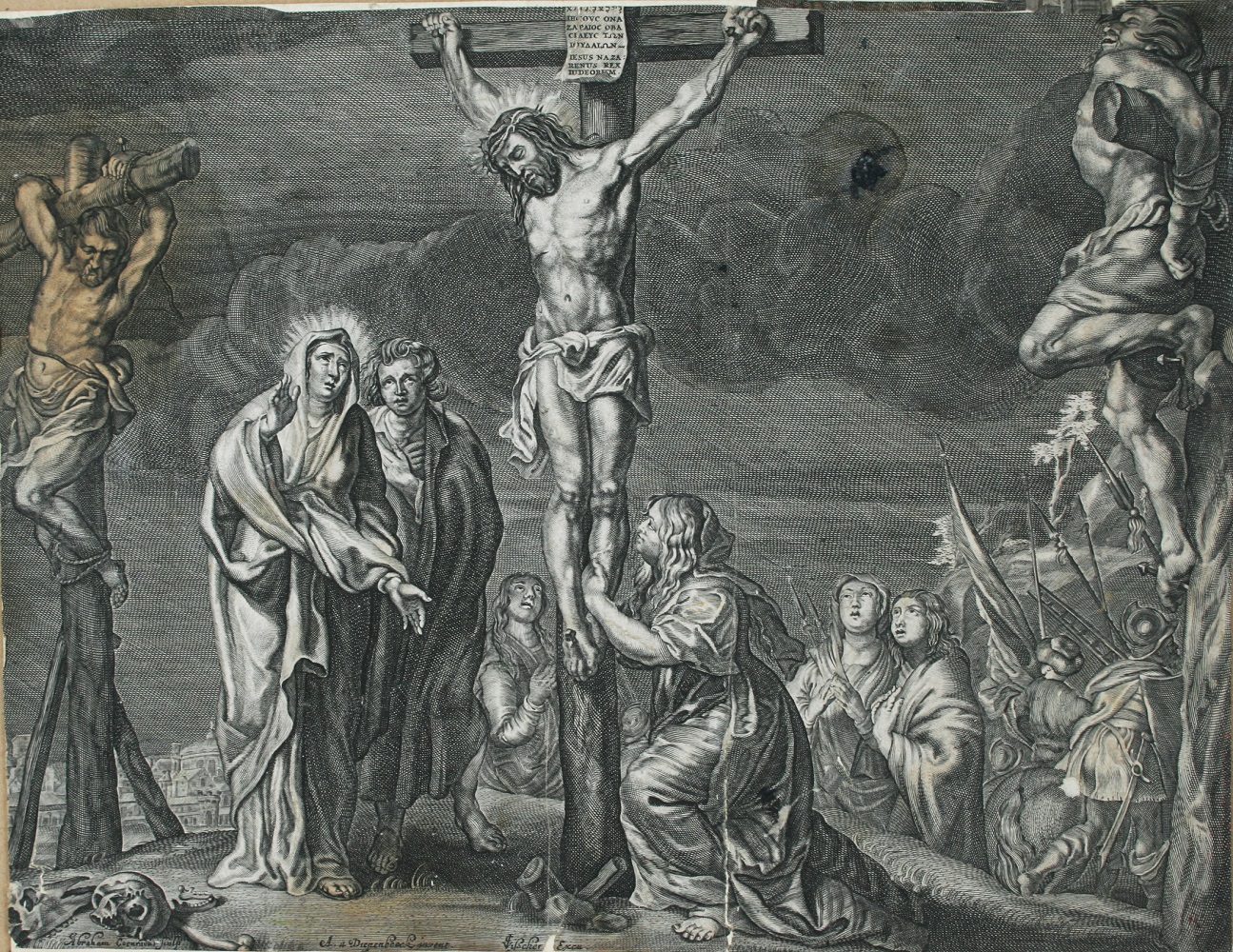

Grégoire Huret, 1664, Albertina, Vienne

Il est amusant de faire un saut de deux siècles pour comparer cette oeuvre tragique et profondément originale, avec une gravure qui veut illustrer le même passage de Luc, mais de manière didactique et dépassionnée : les panonceaux portent en trois langue l’identité des malfaiteurs, l’un sourit béatement dans une nuée d’angelots qui lui décernent la palme et la couronne, et la mauvaise humeur de l’autre est masquée par la vue de dos.

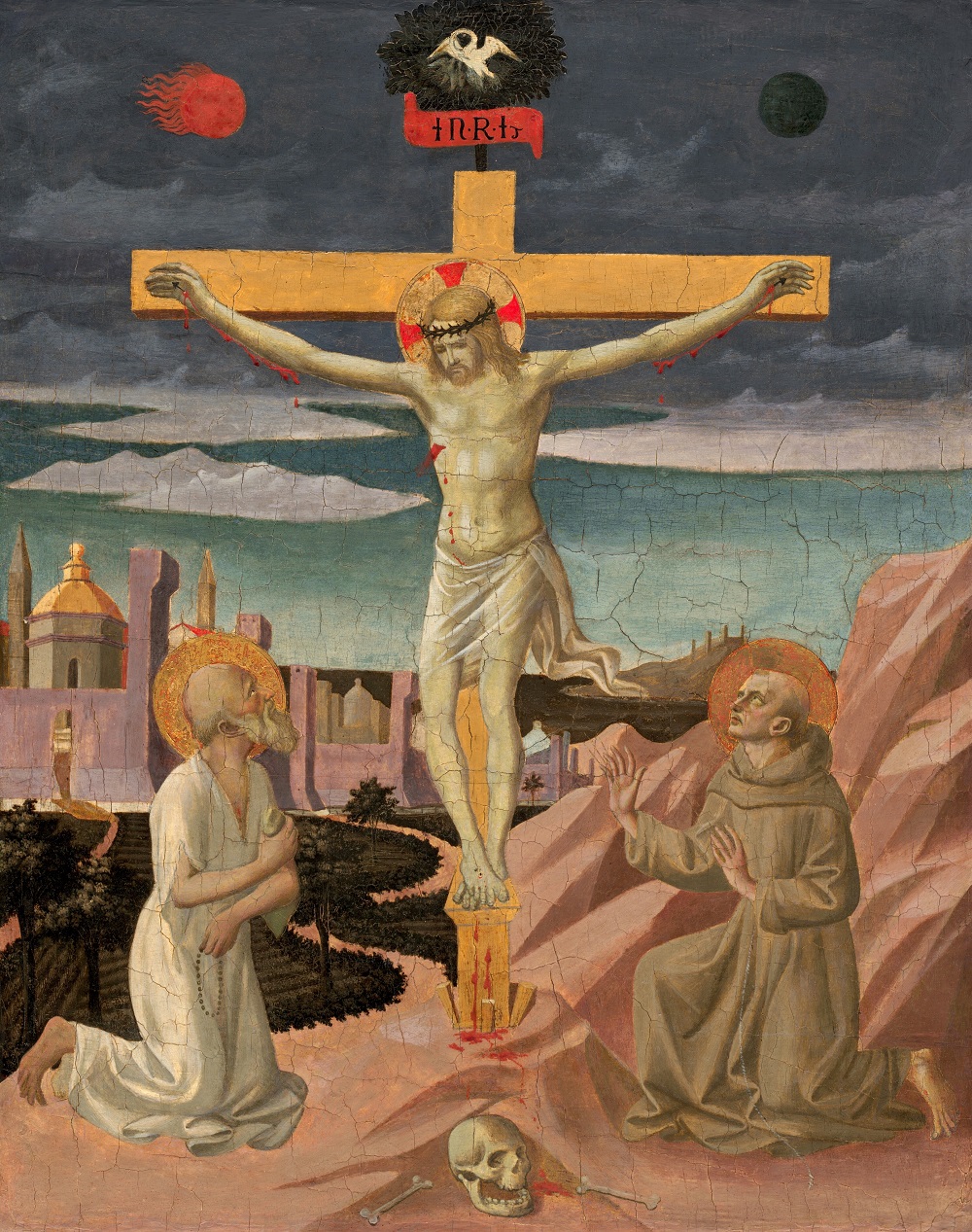

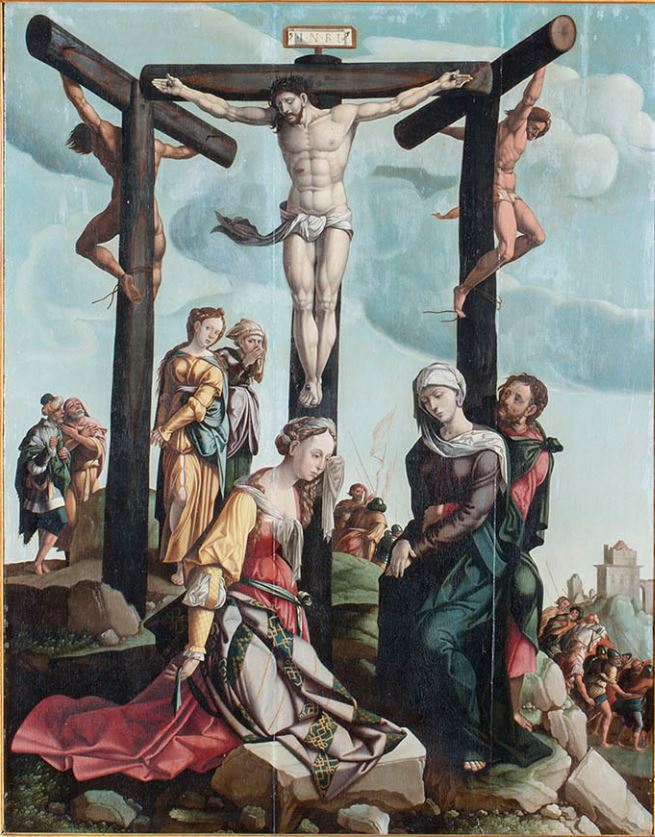

Crucifixion avec Saint Jérôme et Saint François

Pesellino, 1440-50, NGA

Une autre singularité du panneau de Pollaiuolo est l’inversion des deux saints : dans toutes les Crucifixions italiennes où ils apparaissent :

- Saint Jérôme est toujours à gauche, par ordre chronologique et parce qu’on peut ainsi évoquer la scène emblématique de la pénitence, où il se frappe la poitrine avec un caillou en contemplant un crucifix ;

- Saint François, à droite, ouvre les mains pour évoquer sa propre scène emblématique, la stigmatisation.

Face au problème diplomatique que posait sa Crucifixion très polarisée, Pollaiuolo a trouvé une solution astucieuse : il a placé Saint Jérôme dans le camp du mauvais Larron, mais en lui donnant le geste de Saint François, et réciproquement. L‘hybridation restaure l’égalité.

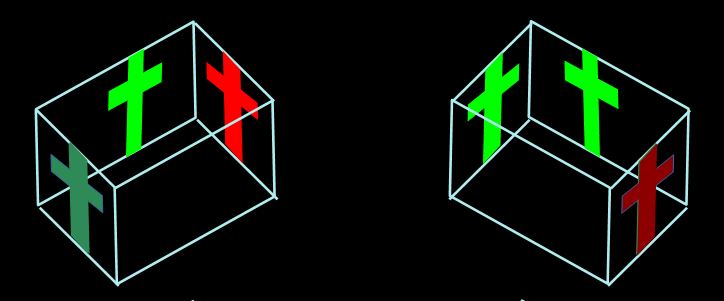

Après Mantegna

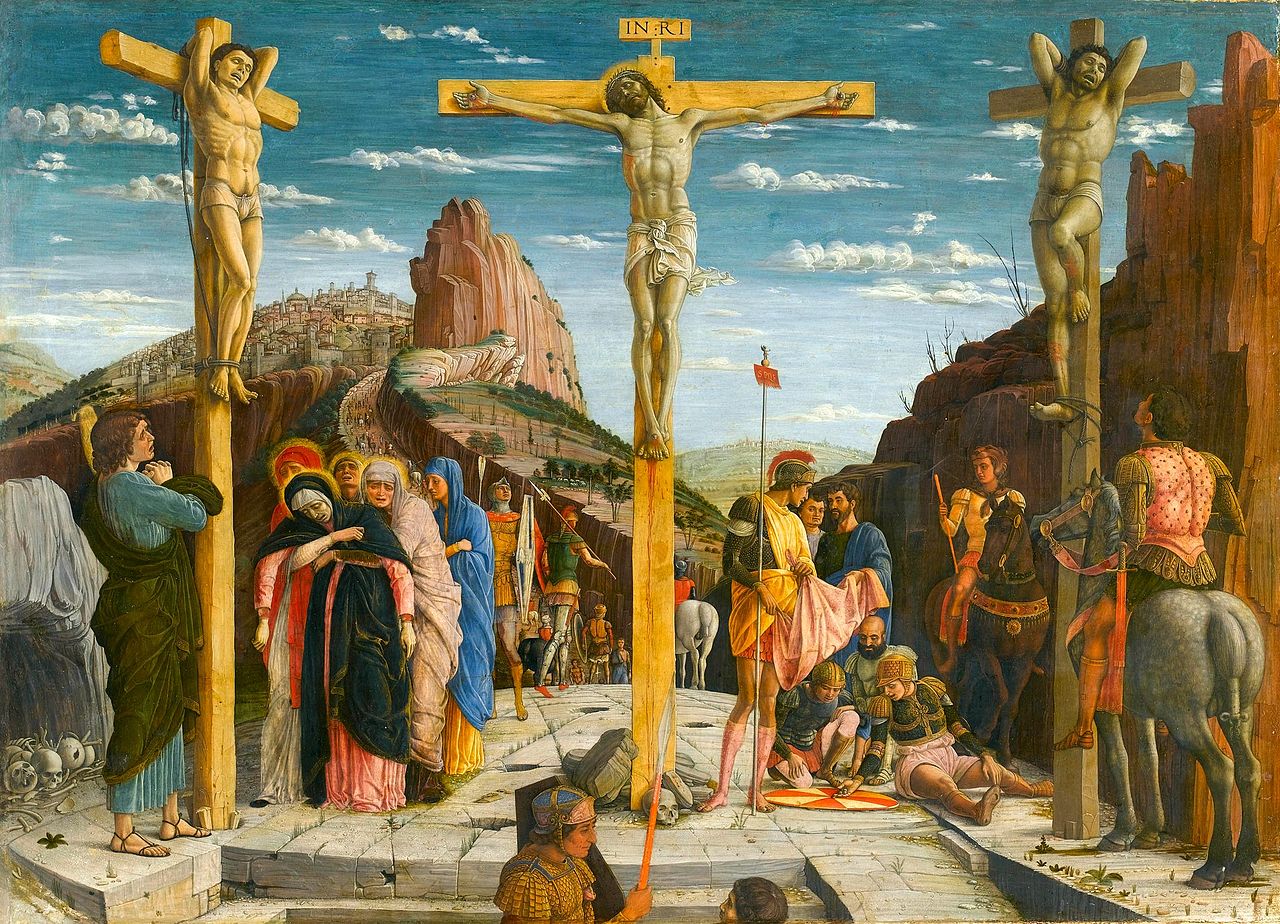

Crucifixion (prédelle du retable de San Zeno de Vérone)

Mantegna, 1457-60, Louvre

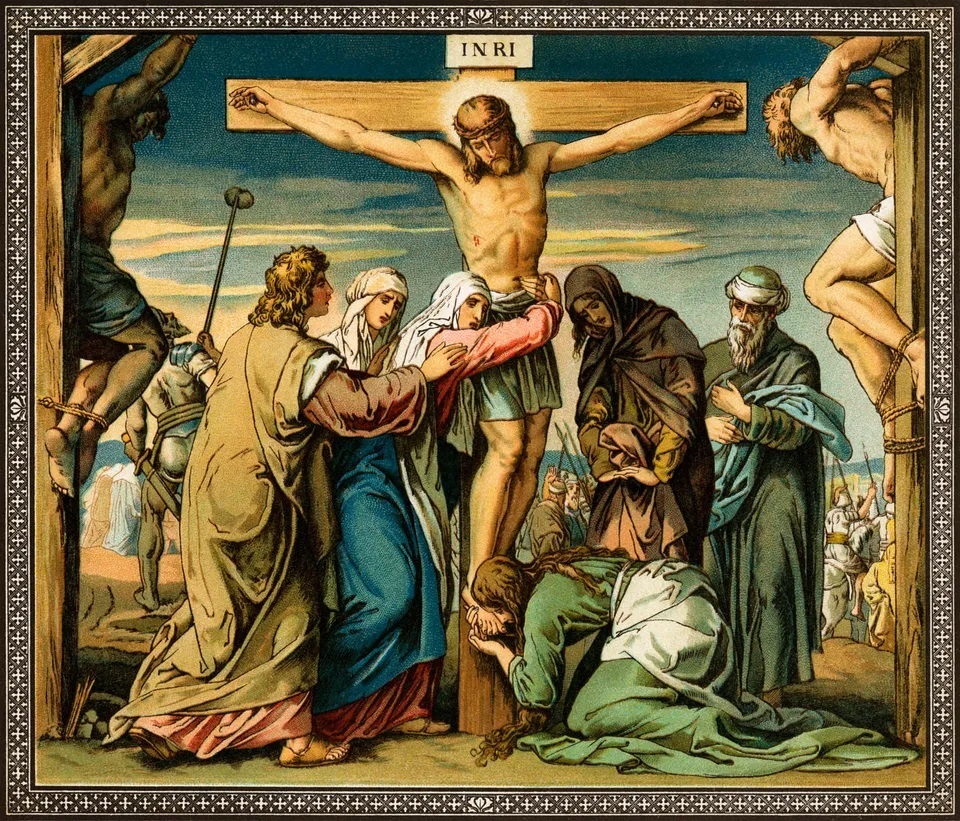

La Crucifixion de Mantegna, dans les mêmes années, imposera pour longtemps, en Italie, sa conception dépassionnée et parfaitement symétrique du Calvaire.

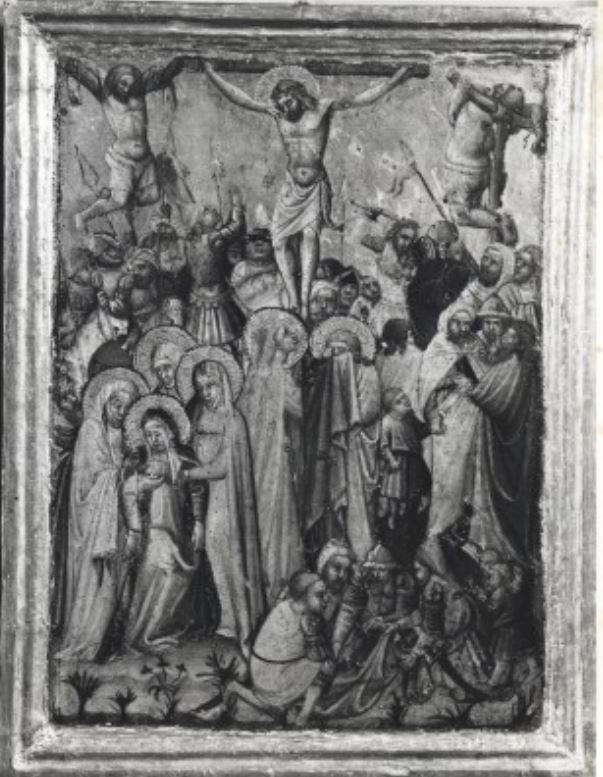

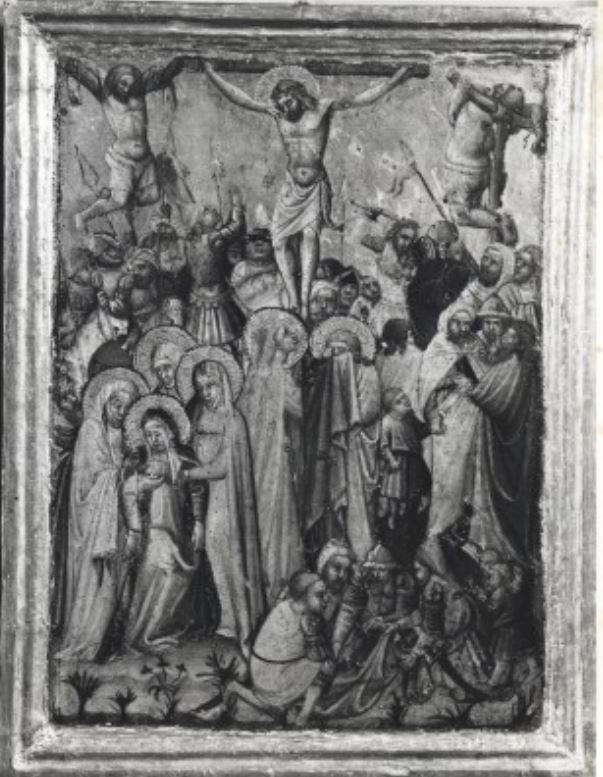

Anonyme d’Orvieto, 14ème siècle, Musée des Beaux Arts, Lyon Anonyme d’Orvieto, 14ème siècle, Musée des Beaux Arts, Lyon |

Anonyme de Ferrare, 15ème, Museum of Art, Baltimore Anonyme de Ferrare, 15ème, Museum of Art, Baltimore |

Crucifixion, photothèque Zeri

On ne trouve dans toute la photothèque Zeri, sur deux siècles, que ces deux oeuvres mineures et isolées présentant un Mauvais larron vu de dos, dans un but évidement péjoratif.

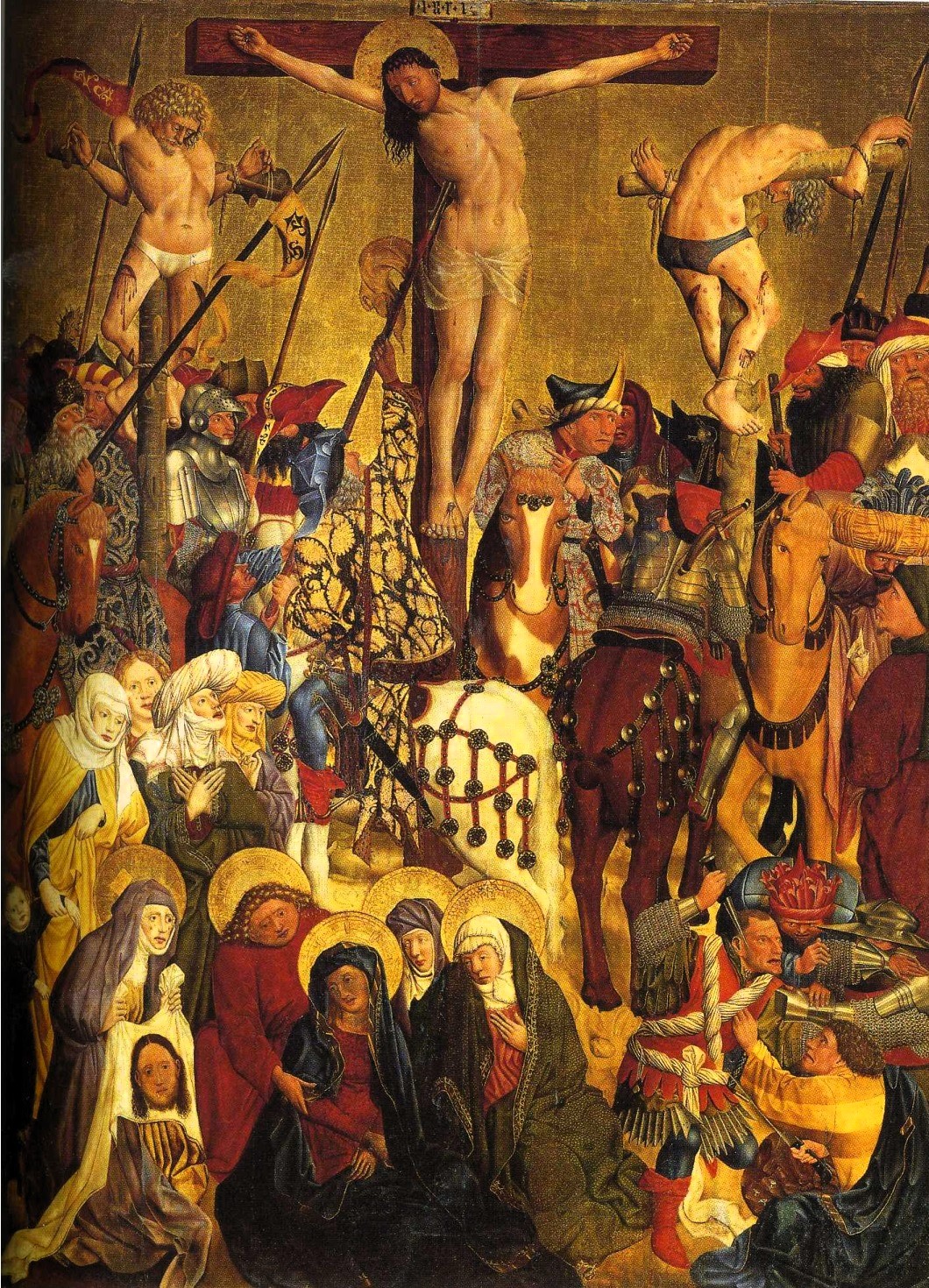

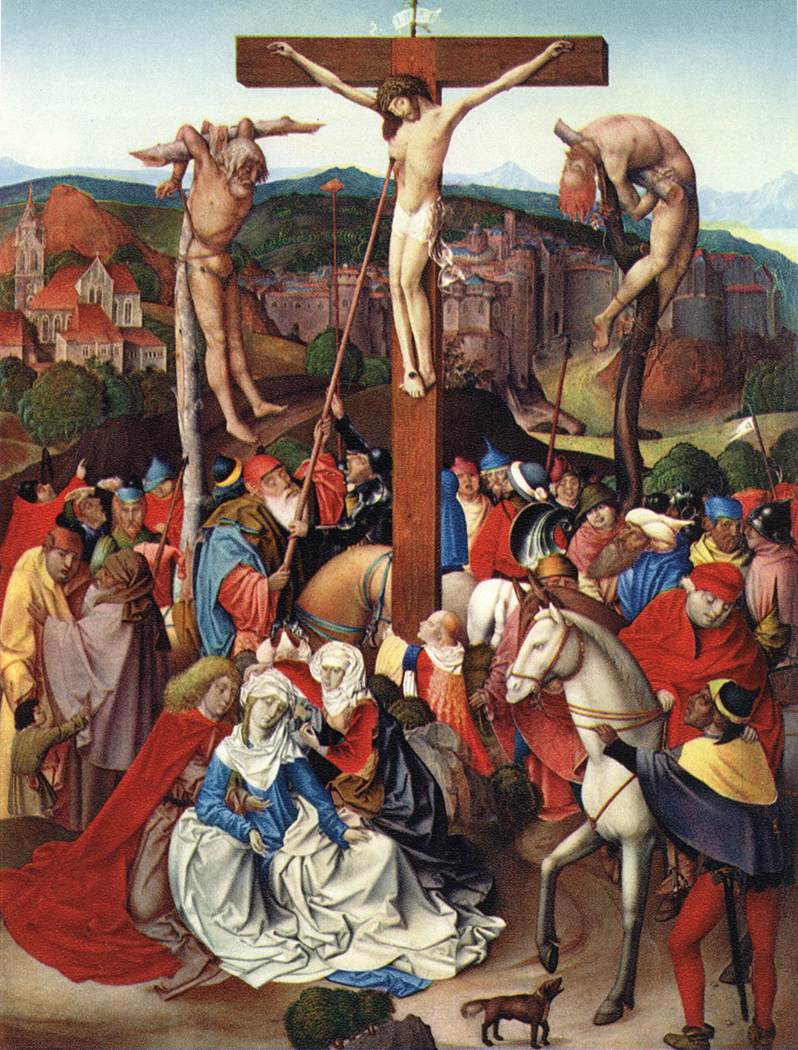

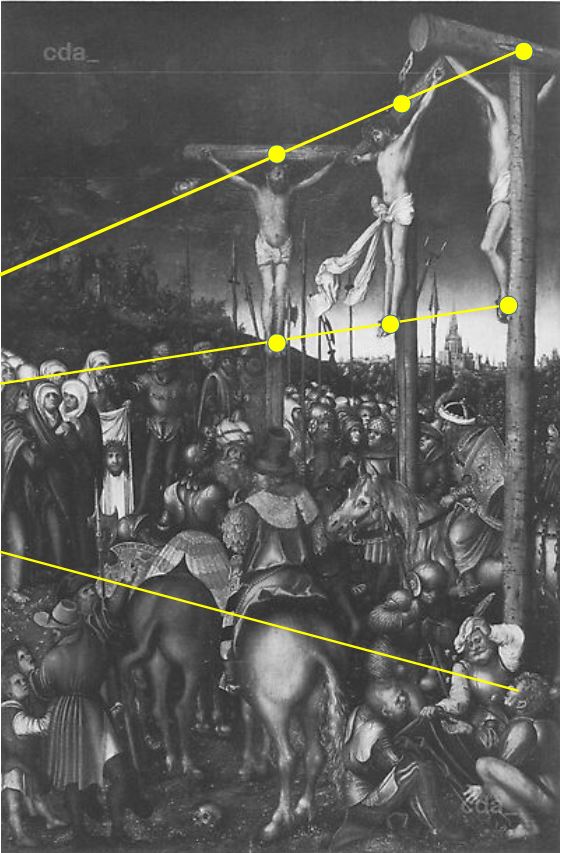

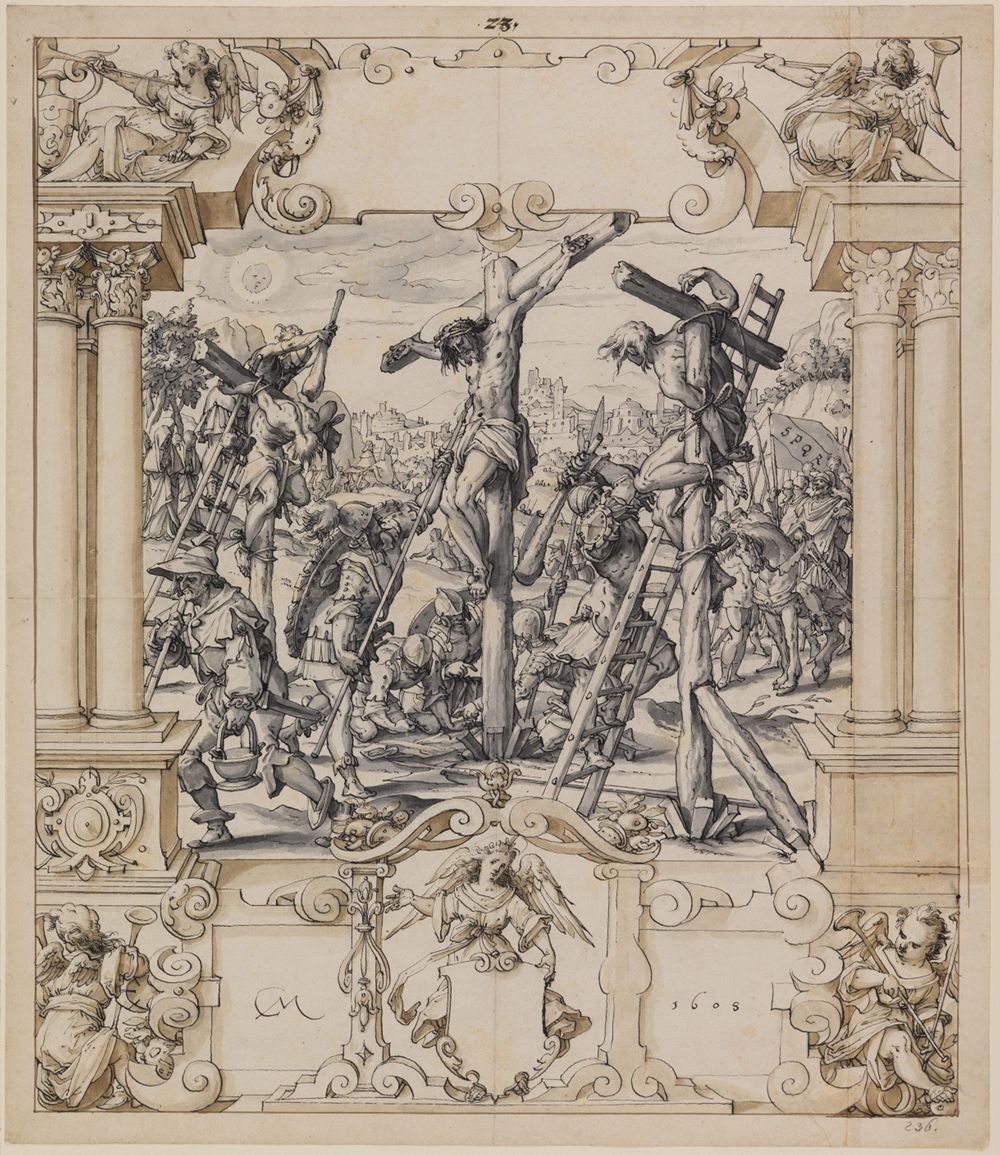

Le Mauvais larron dans les Pays germaniques, après 1450

<>

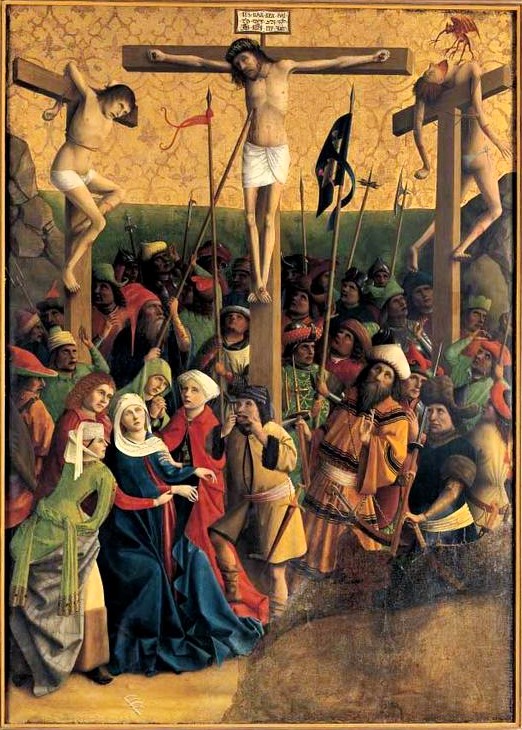

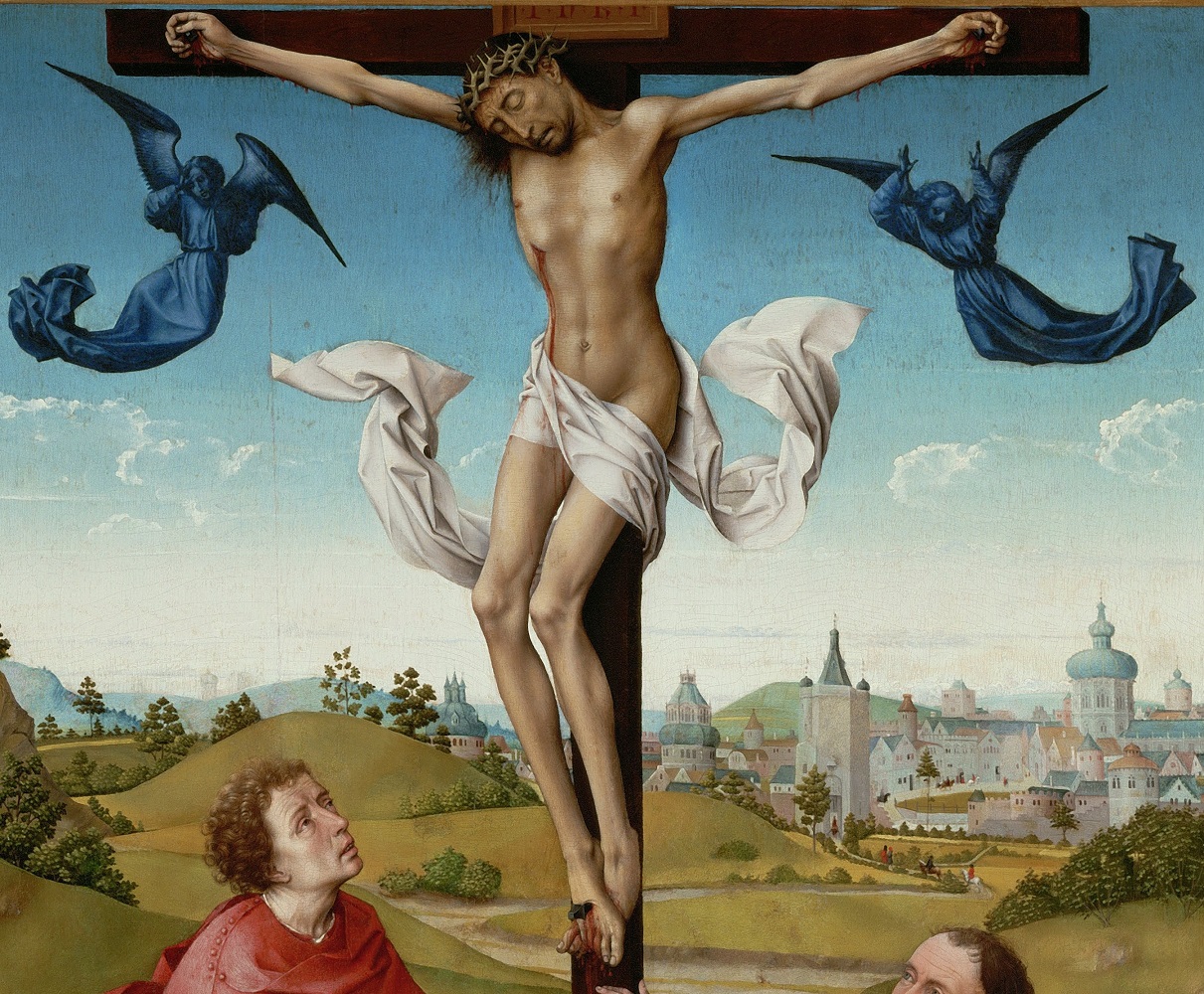

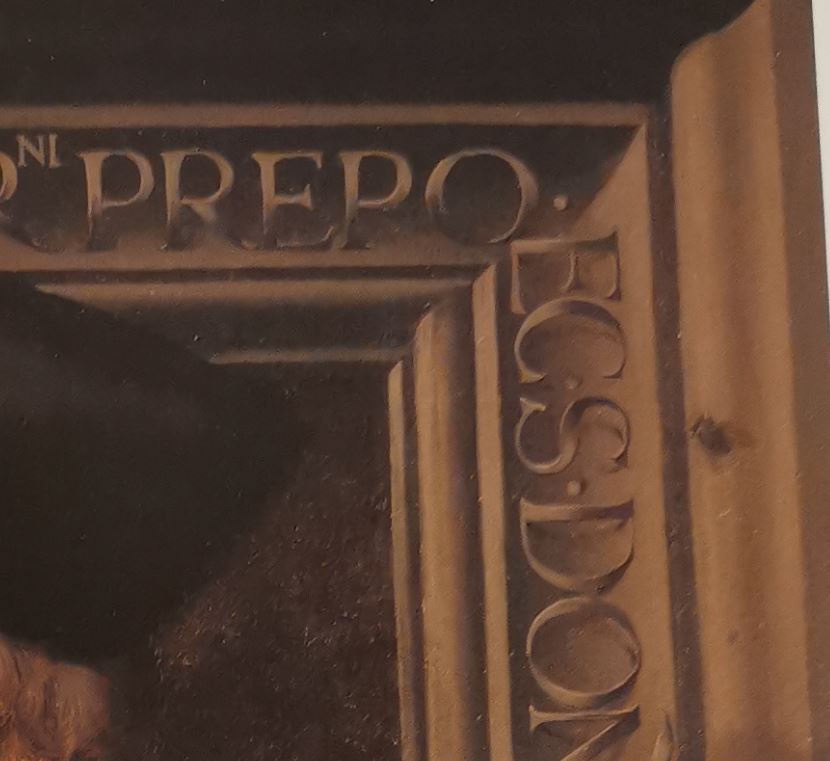

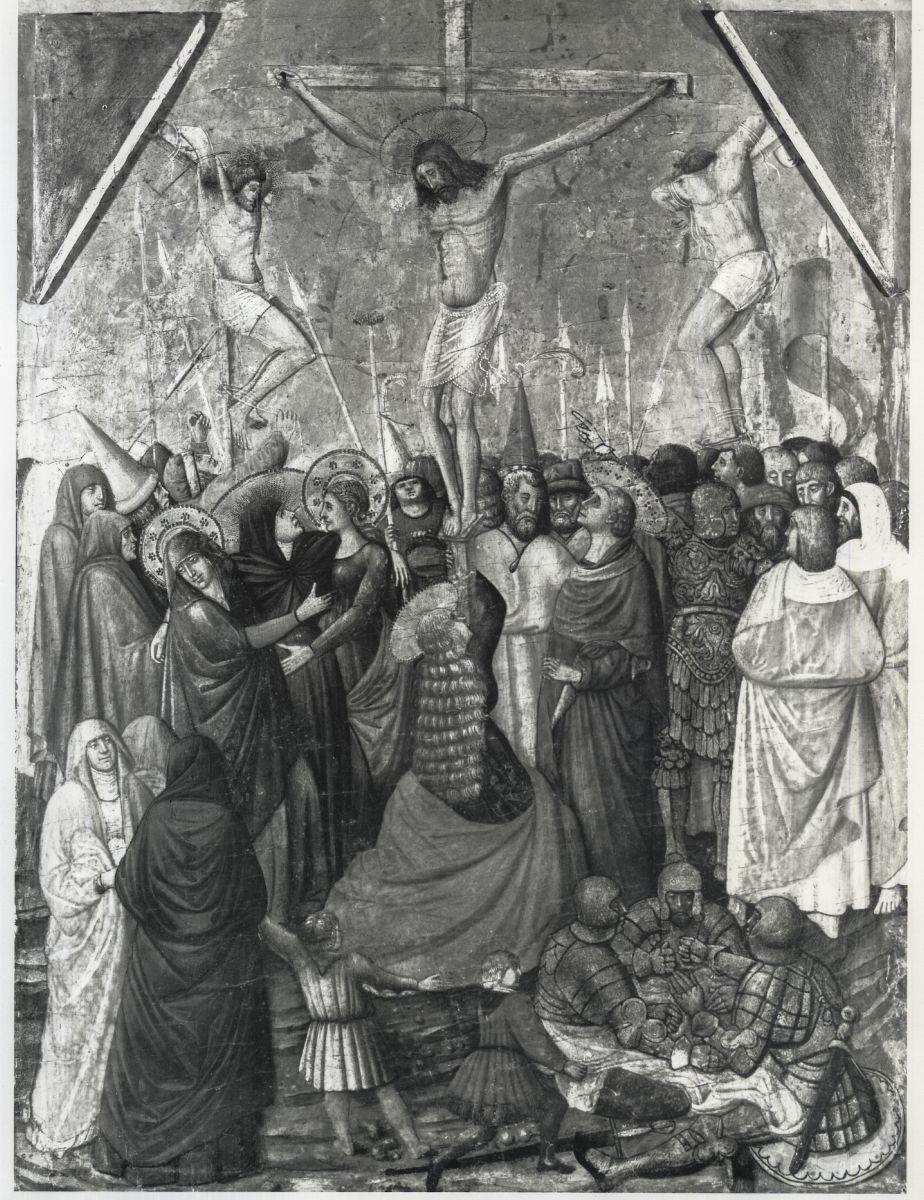

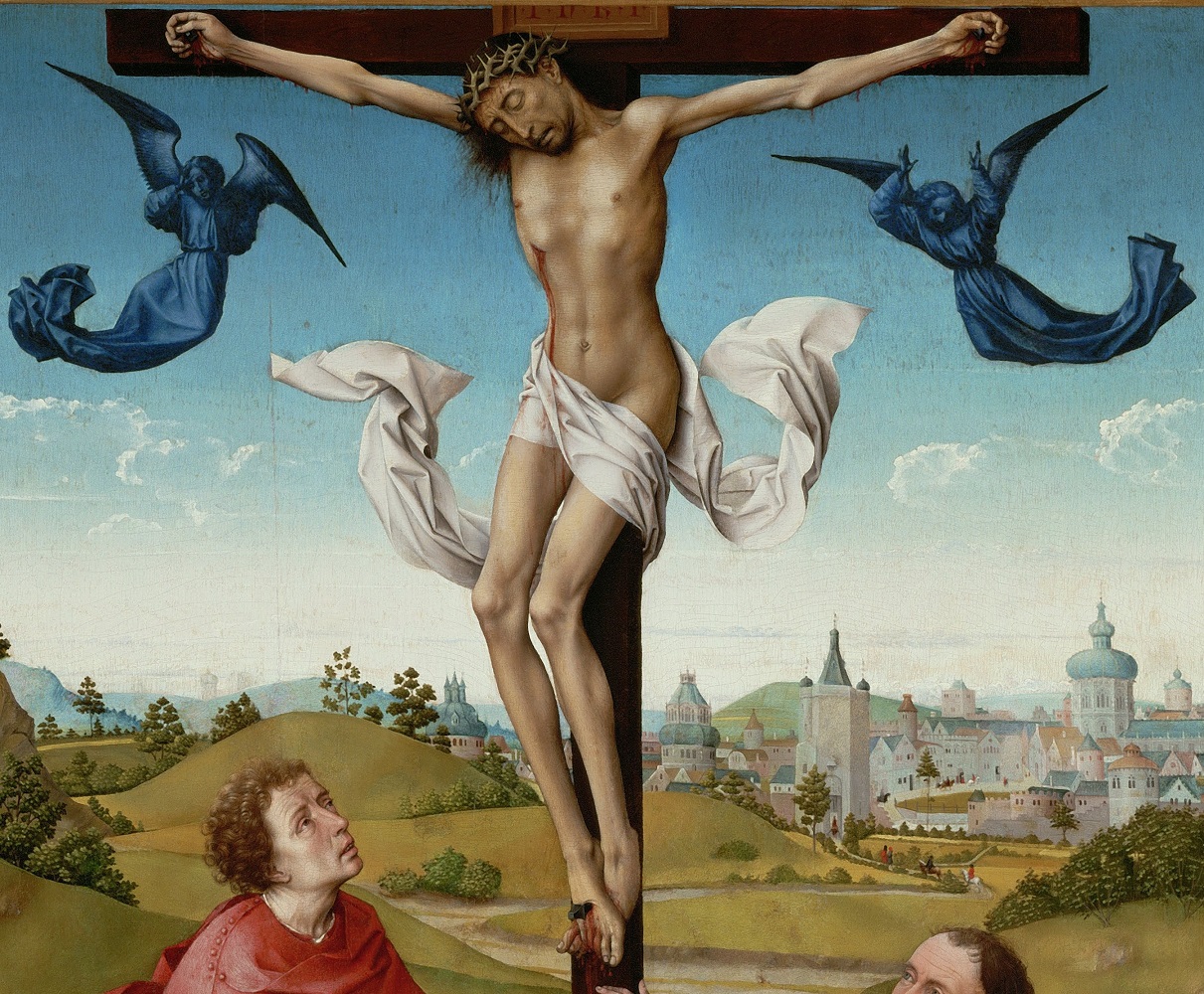

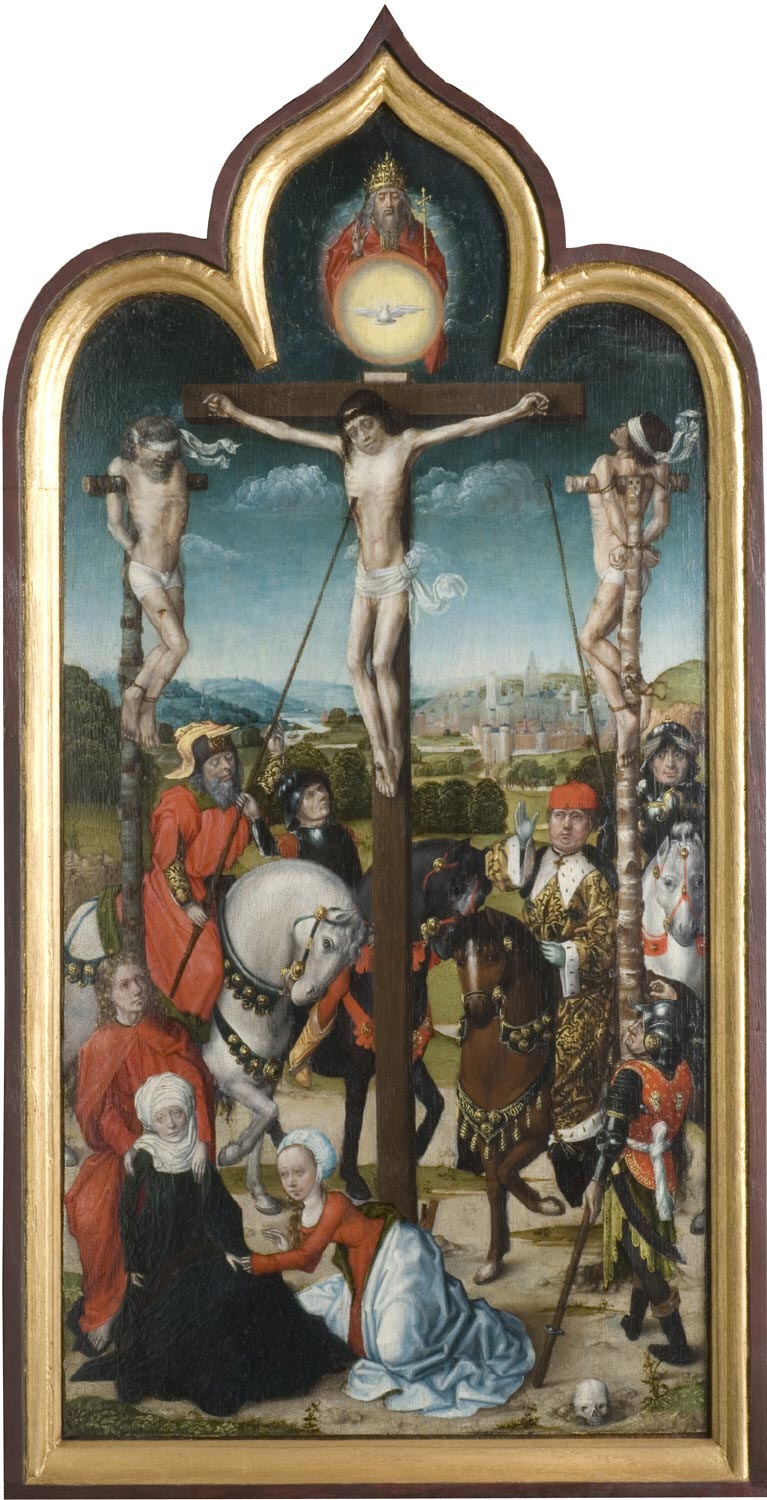

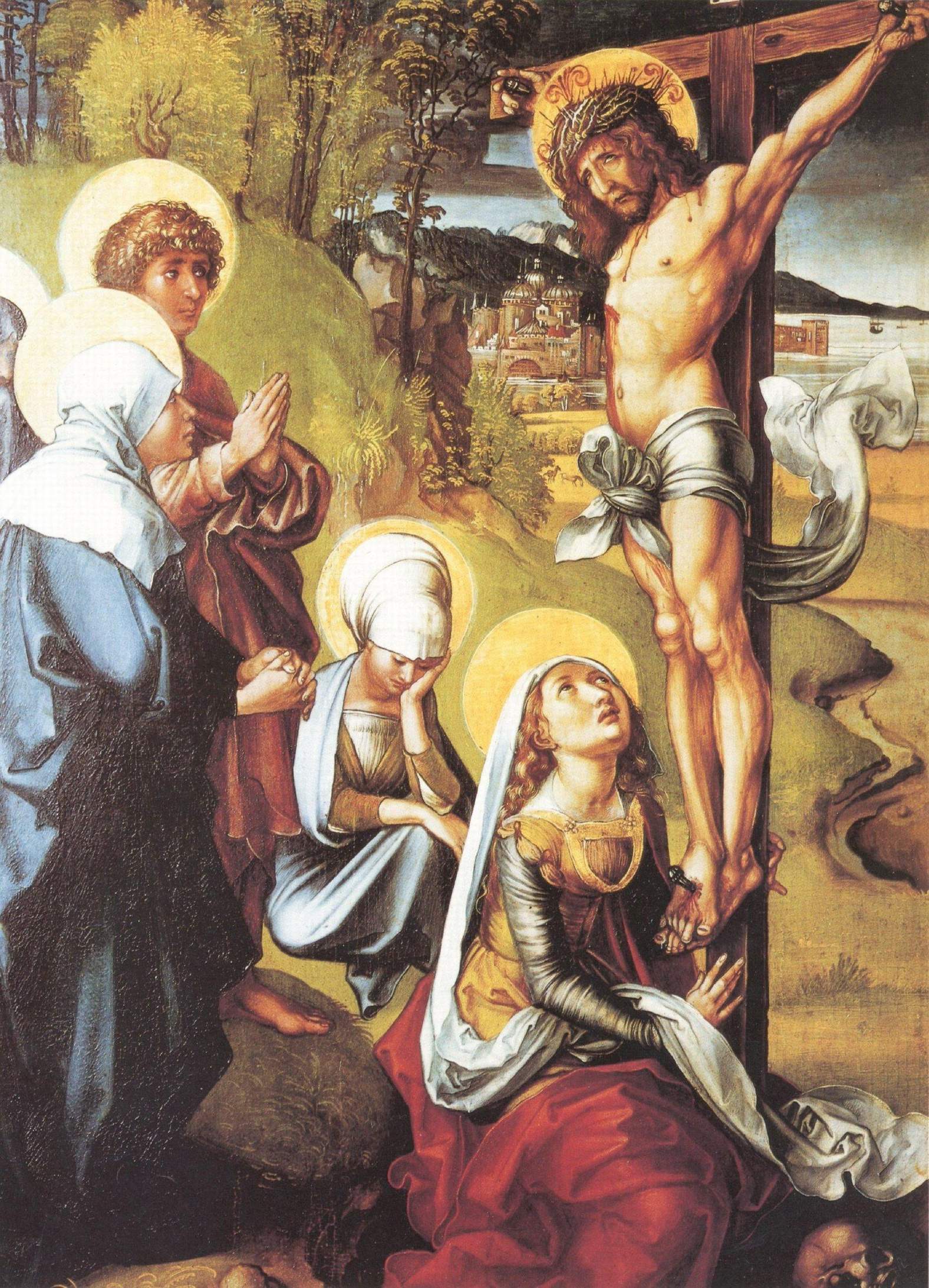

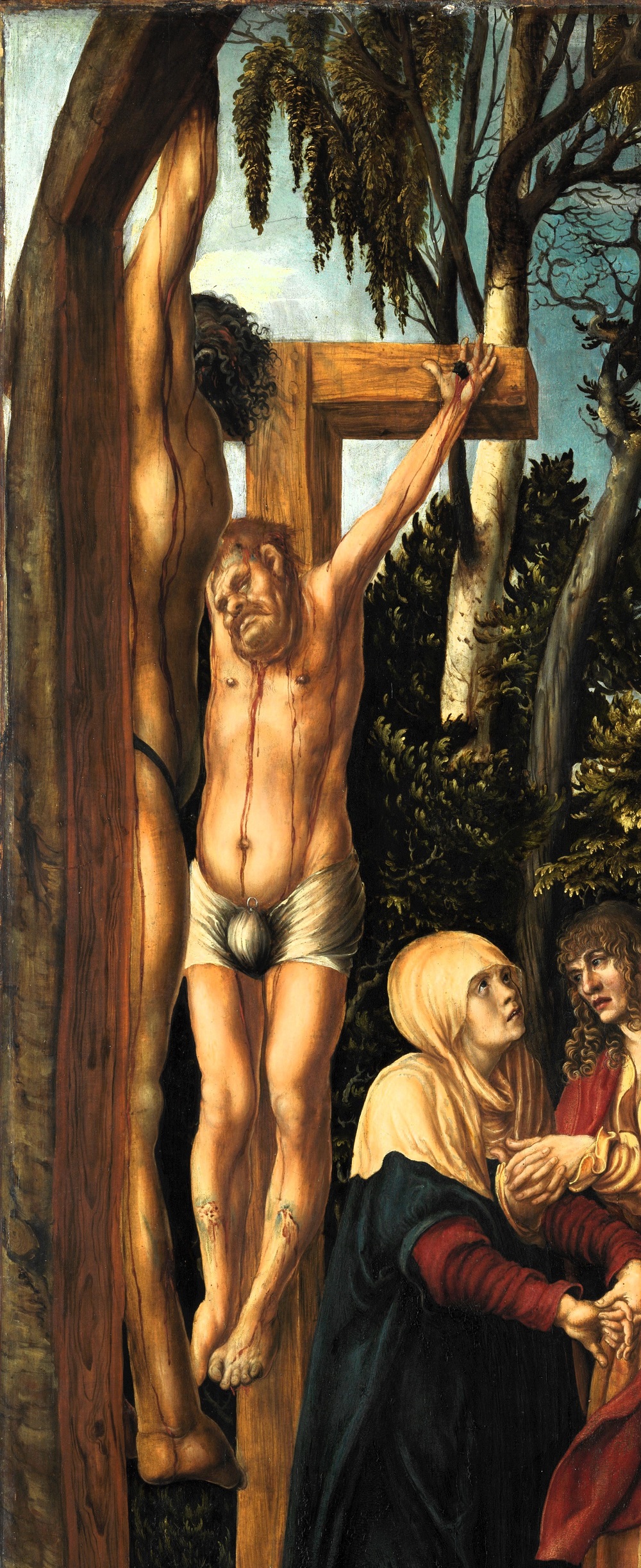

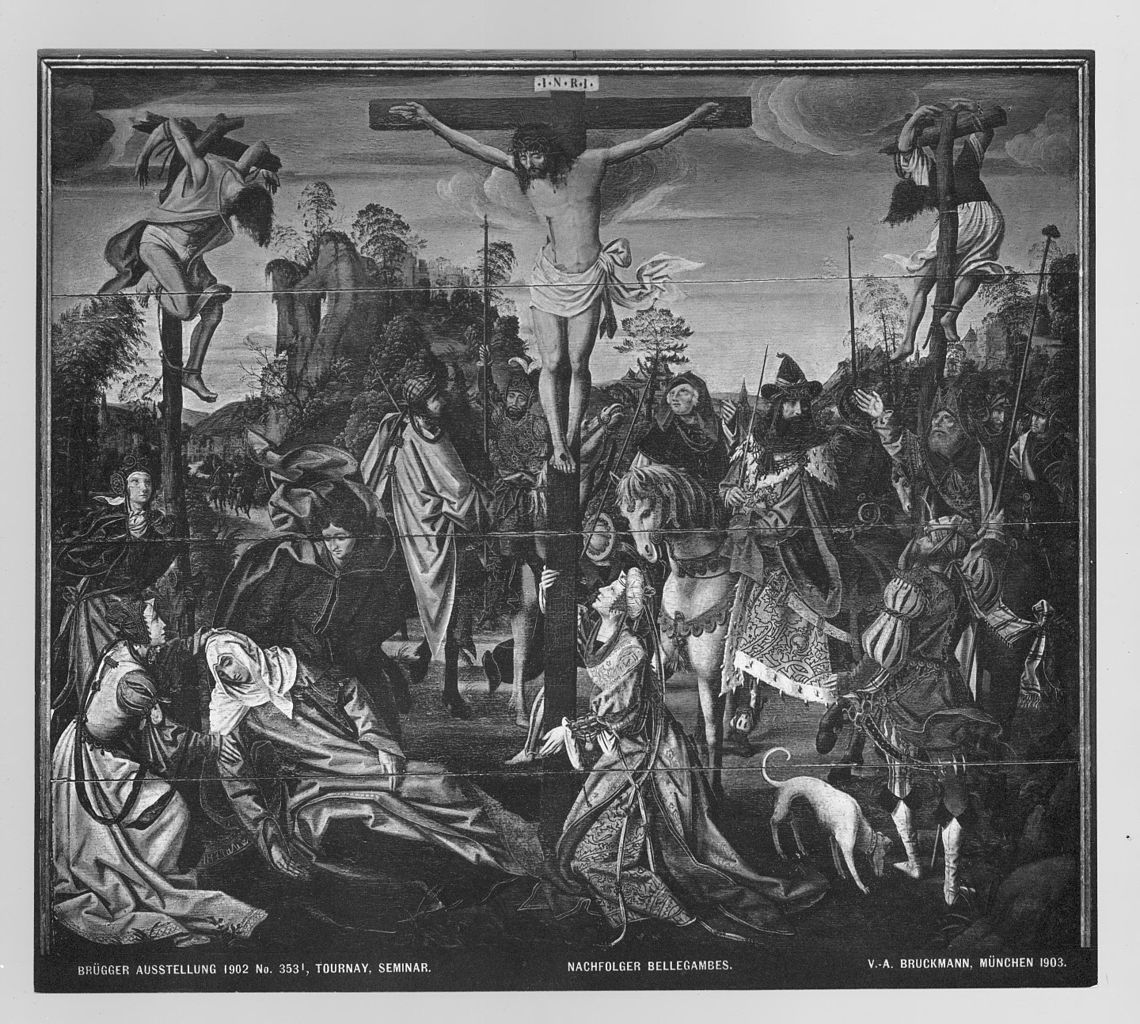

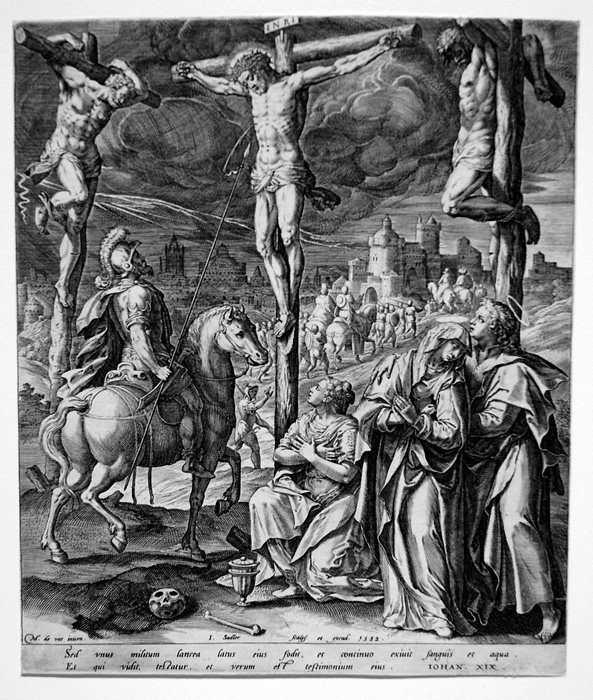

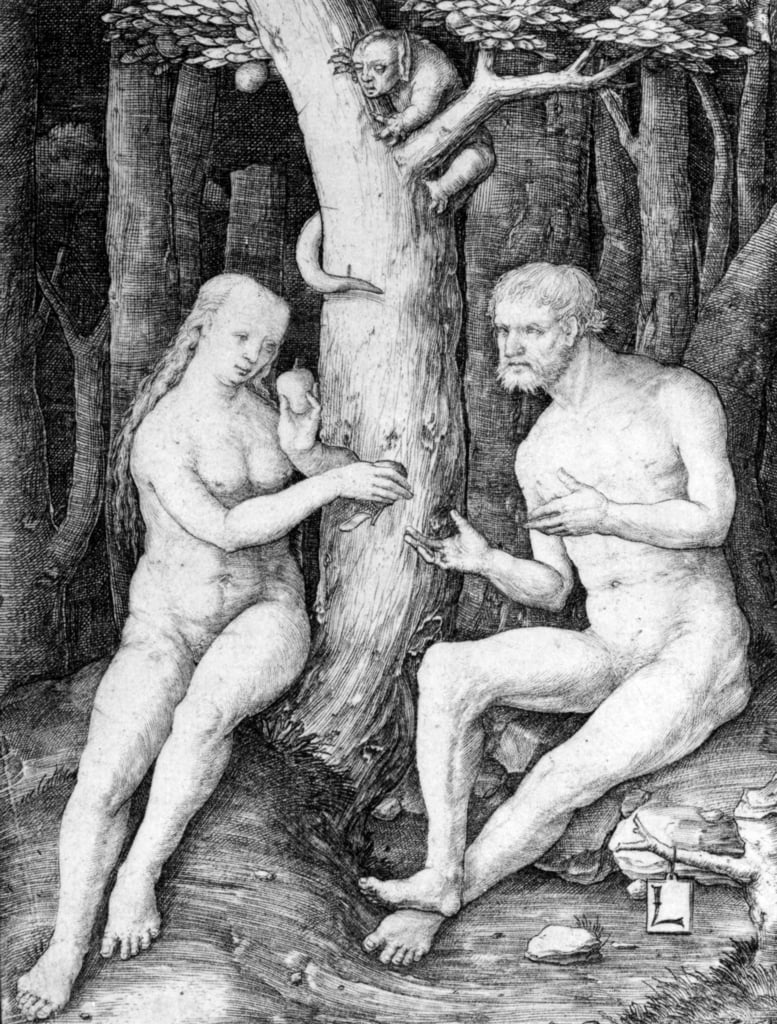

Lamberti Altarpiece (détail),

Hans Bornemann (Hambourg), vers 1447, église Saint-Nicholas, Lüneburg

Triptyque de la Crucifixion, Van der Weyden, 1443-45, Kunsthistorisches Museum, Vienne Triptyque de la Crucifixion, Van der Weyden, 1443-45, Kunsthistorisches Museum, Vienne |

Triptyque de la Déposition, Bon Larron, Robert Campin (inversé), 1415-20 Triptyque de la Déposition, Bon Larron, Robert Campin (inversé), 1415-20 |

Ce peintre hambourgeois a composé sa Crucifixion par collage de motifs flamands :

- le Christ est copié sur celui de Van der Weyden, avec :

- son pagne blanc flottant dans les deux directions, en contrepoint des deux anges en deuil ;

- le détail caractéristique de la traînée de sang, issue de la plaie du flanc, qui coule par en dessous ;

- la fissure dans le rocher, qui sépare les Bons et les Mauvais, est une idée de Robert Campin dans sa descente de Croix perdue (voir 3 Le Mauvais Larron de Robert Campin)

- le Mauvais larron est copié, en l’inversant, sur le Bon Larron de Campin [3].

Cette inversion est significative : comme nous le verrons plus loin, le motif quelque peu paradoxal du Bon larron vu de dos, propulsé par Robert Campin dans la peinture flamande, se diffuse peu à l’extérieur. De manière plus conventionnelle, Bornemann applique cette pose péjorative au Mauvais larron, comme élément différentiateur. Il ajoute au passage d’autres oppositions avec le Bon larron : bras liés contre bras libres, nudité complète contre culotte et drap.

Le motif reste ensuite très rare dans les pays germaniques, mais trahit la même influence flamande : dans les deux seuls cas subsistants, le Christ est emprunté à celui de Van der Weyden (la coulée de sang sous le pagne) :

Peintre franconien, 1465-85, Germanisches Nationalmuseum, Nüremberg Peintre franconien, 1465-85, Germanisches Nationalmuseum, Nüremberg |

Calvaire avec donateurs , Maître de la Passion de Lyversberg (Cologne), 1485-90 Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique Bruxelles Calvaire avec donateurs , Maître de la Passion de Lyversberg (Cologne), 1485-90 Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique Bruxelles |

Le peintre franconien utilise la vue de dos pour différencier la Mauvais larron, en supplément d’un autre détail discret : la croix de type tronc, qui s’oppose aux deux autres croix de type poutre (sur cette formule, voir 2 Croix-poutres, croix-troncs).

Le peintre colonais quant à lui le différencie, outre la vue de dos, par l’âge (jeune et imberbe) et le vêtement (culotte contre pagne). On notera, en bas, le détail rare des deux squelettes touchant du bout des os, par derrière, le père et la mère de famille.

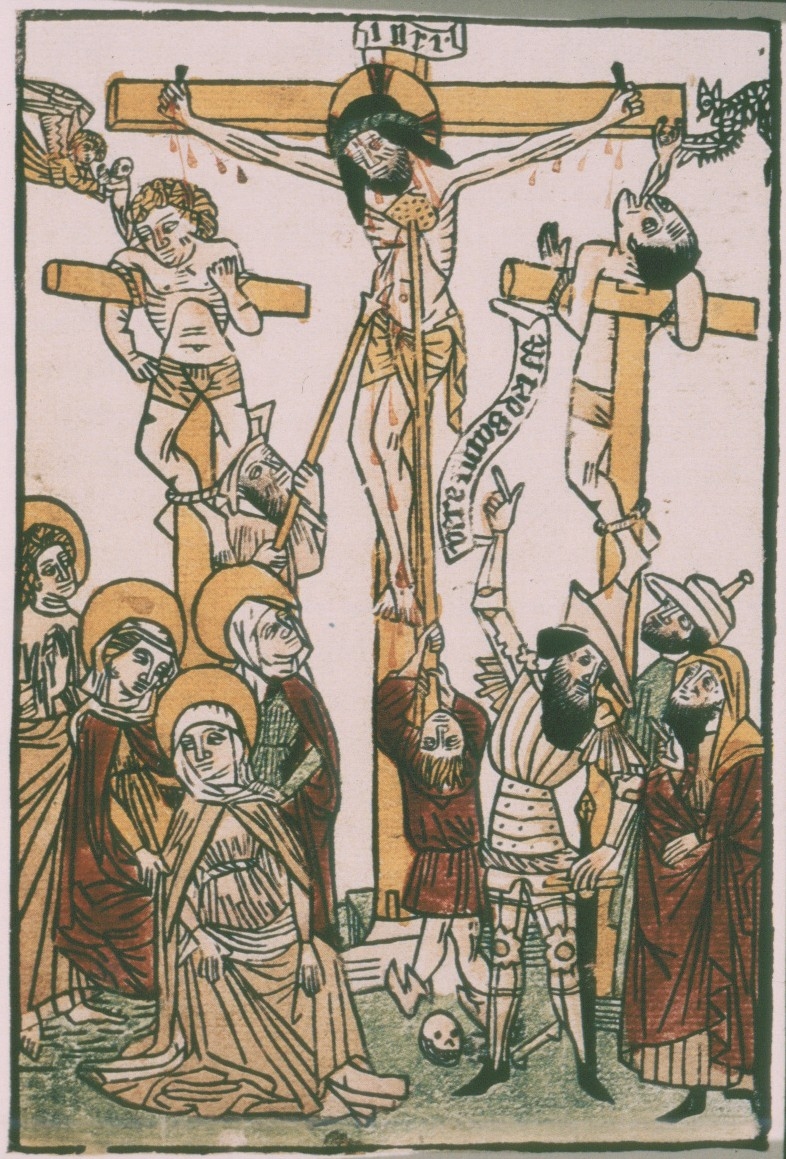

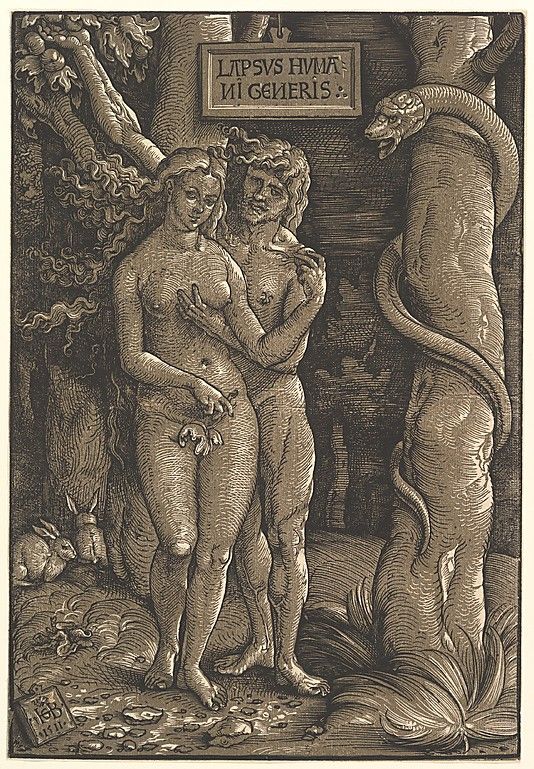

Graveur viennois, 1450-70

Cette gravure sans lendemain intègre la vue de dos flamande dans l’iconographie populaire germanique.

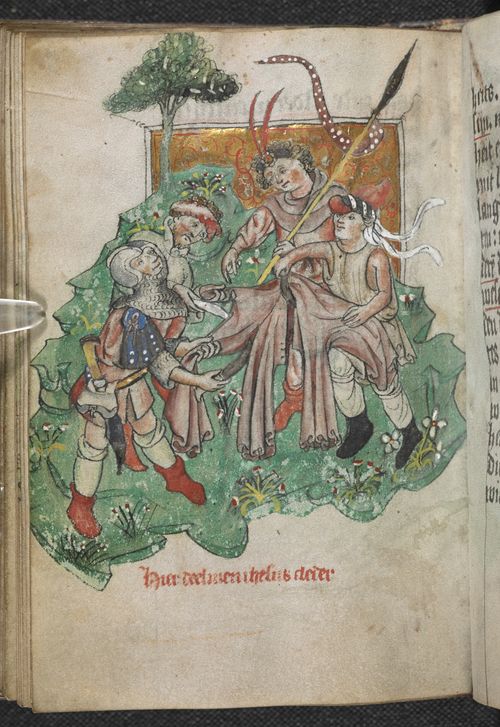

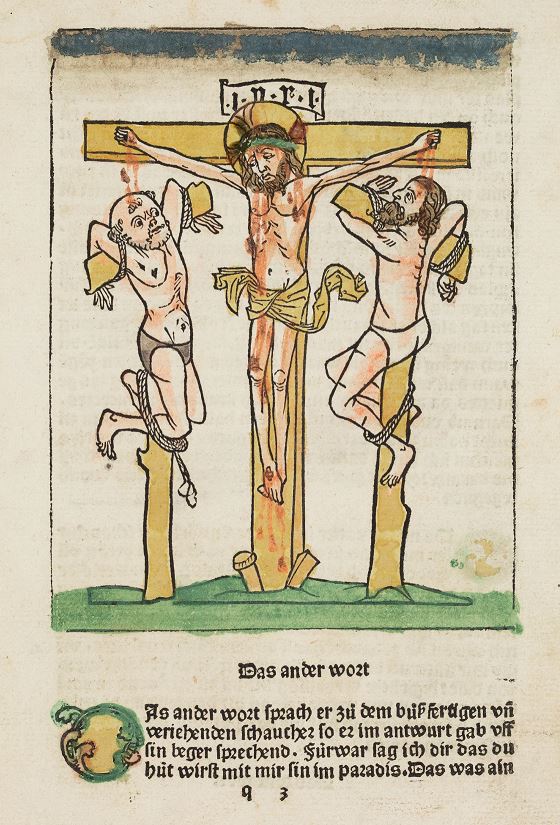

L’autre parole (das ander Wort), après 1478 « Auslegung des Lebens Jesu Christi » imprimé à Ulm par Johann Zainer, DNB Inc. 4° 909 p 119 [4].

Tirée d’une Vie de Jésus Christ abondamment illustrée, cette image est la seule du livre à montrer les deux larrons : ceci pour illustrer un moment bien précis, la seconde parole du Christ, en réponse au bon Larron. L’illustrateur a inventé cette vue de dos maladroite pour mettre en valeur le bon interlocuteur.

Le Christ entre les Larrons Le Christ entre les Larrons |

L’éponge au vinaigre L’éponge au vinaigre |

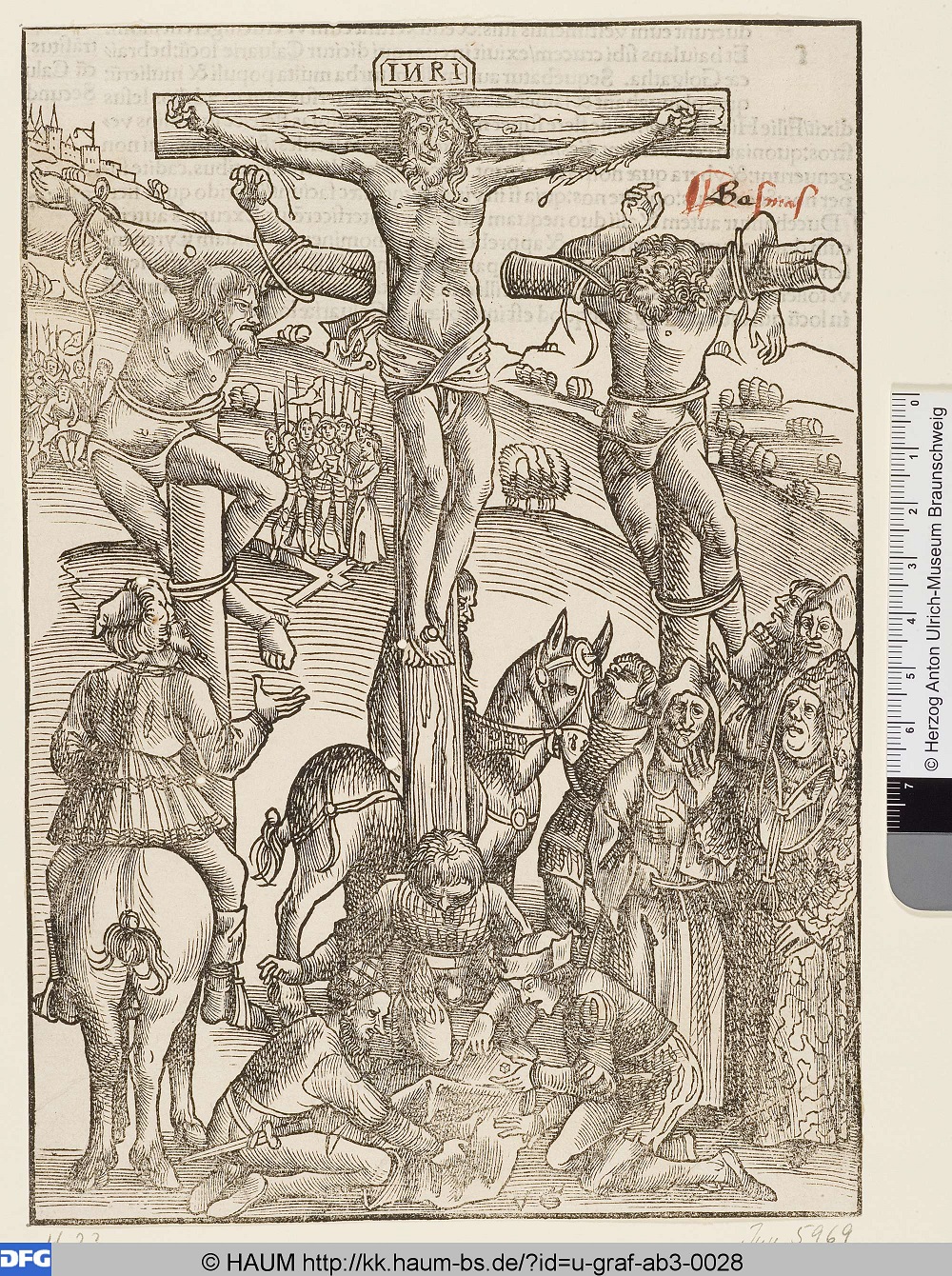

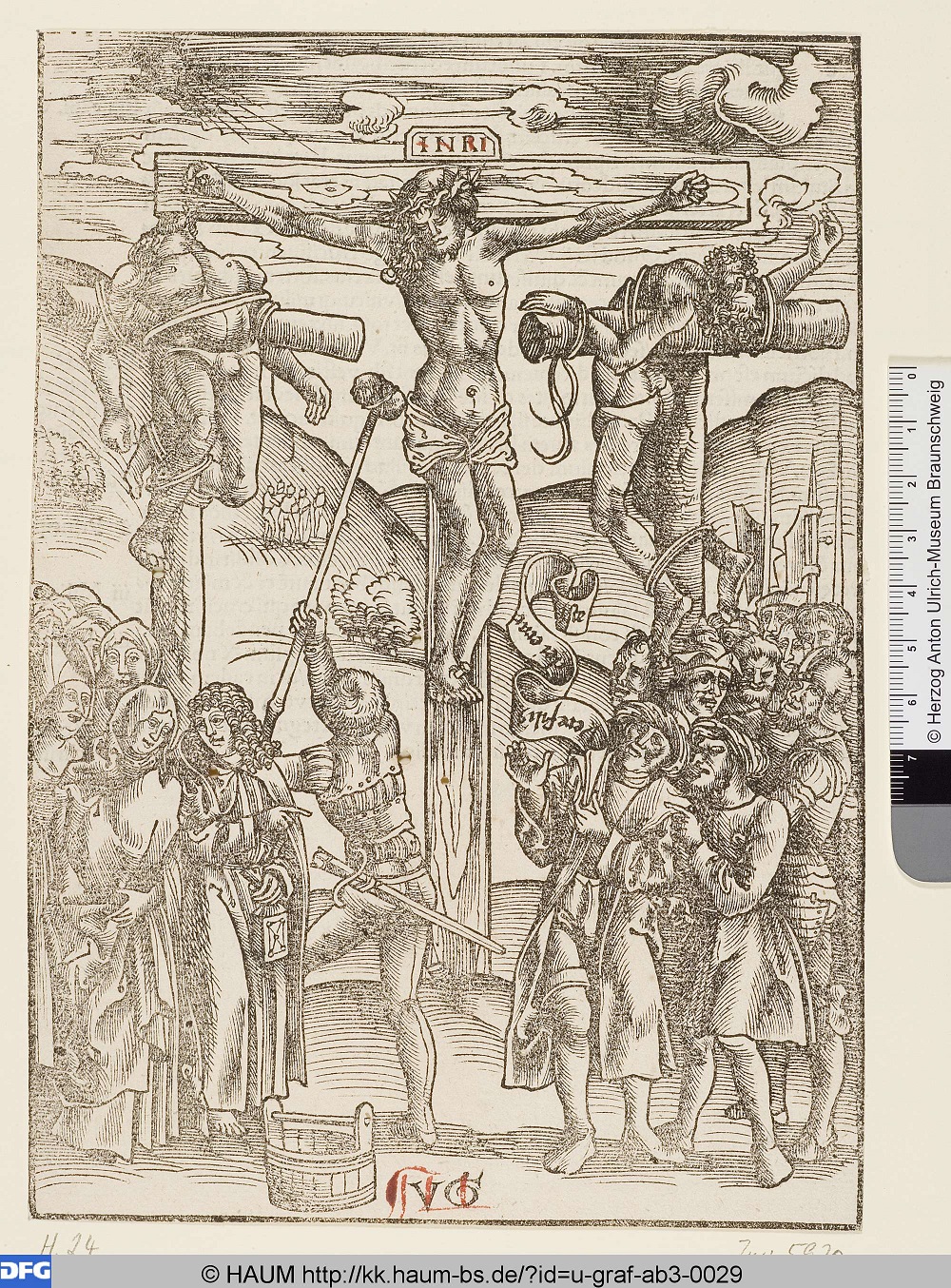

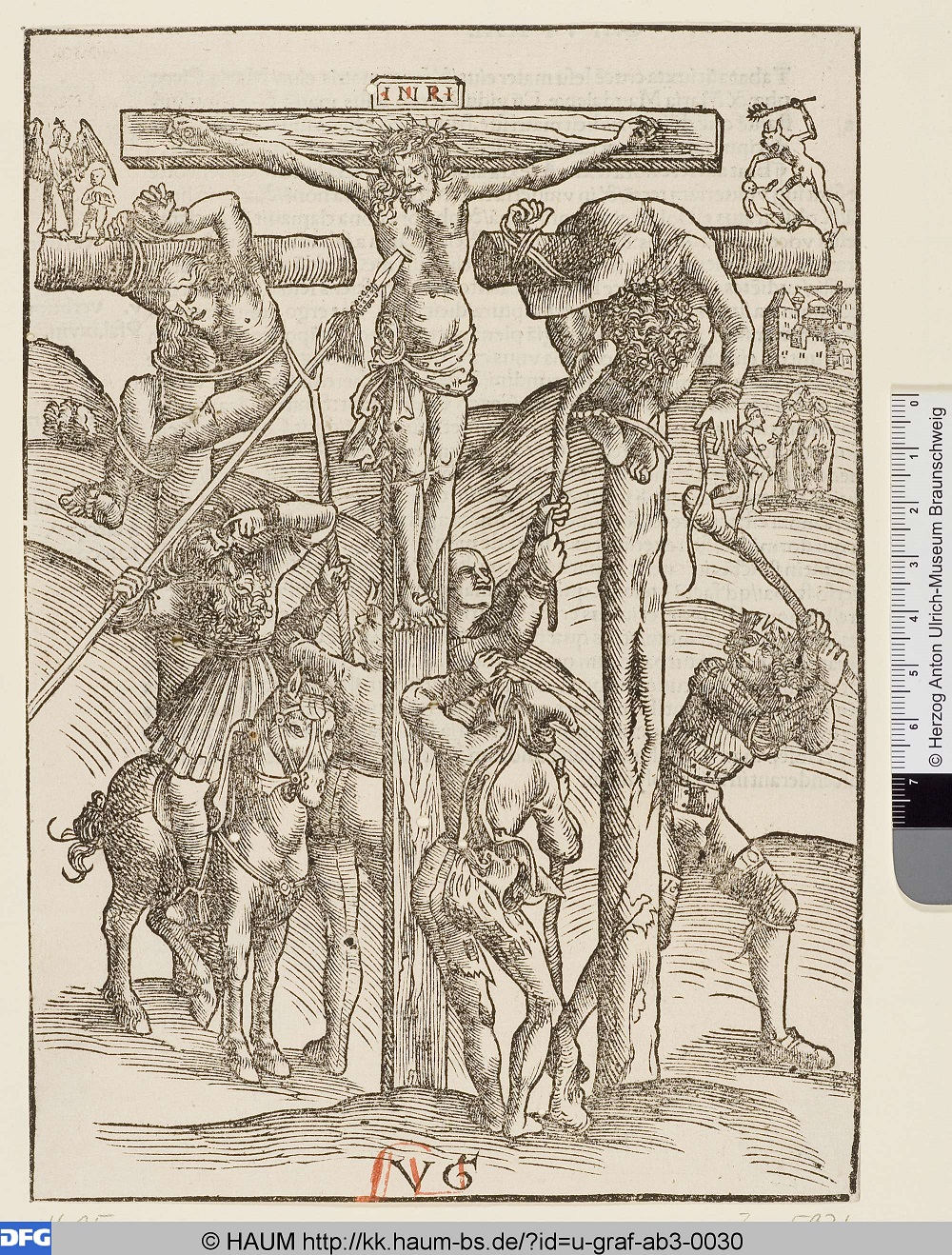

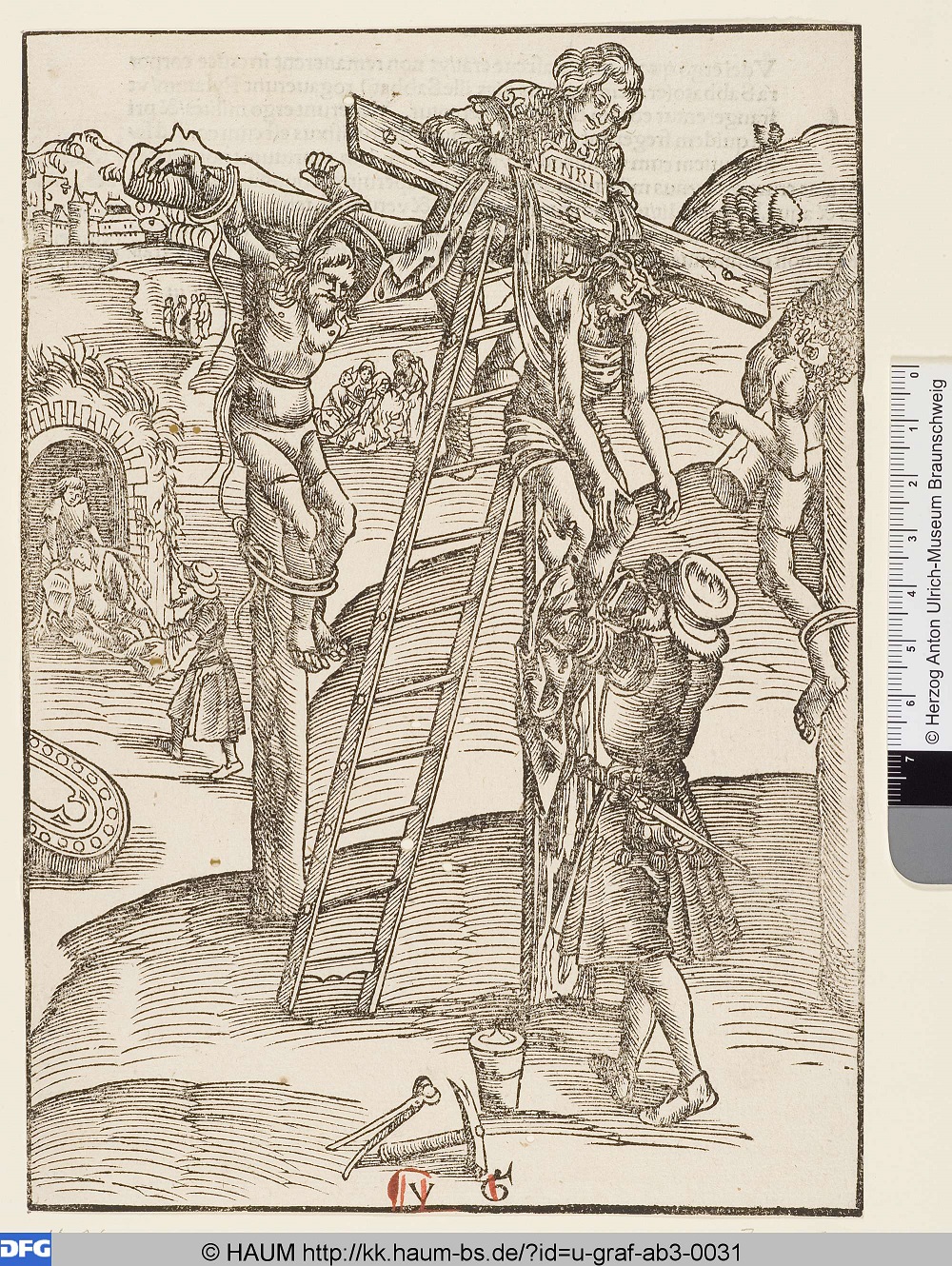

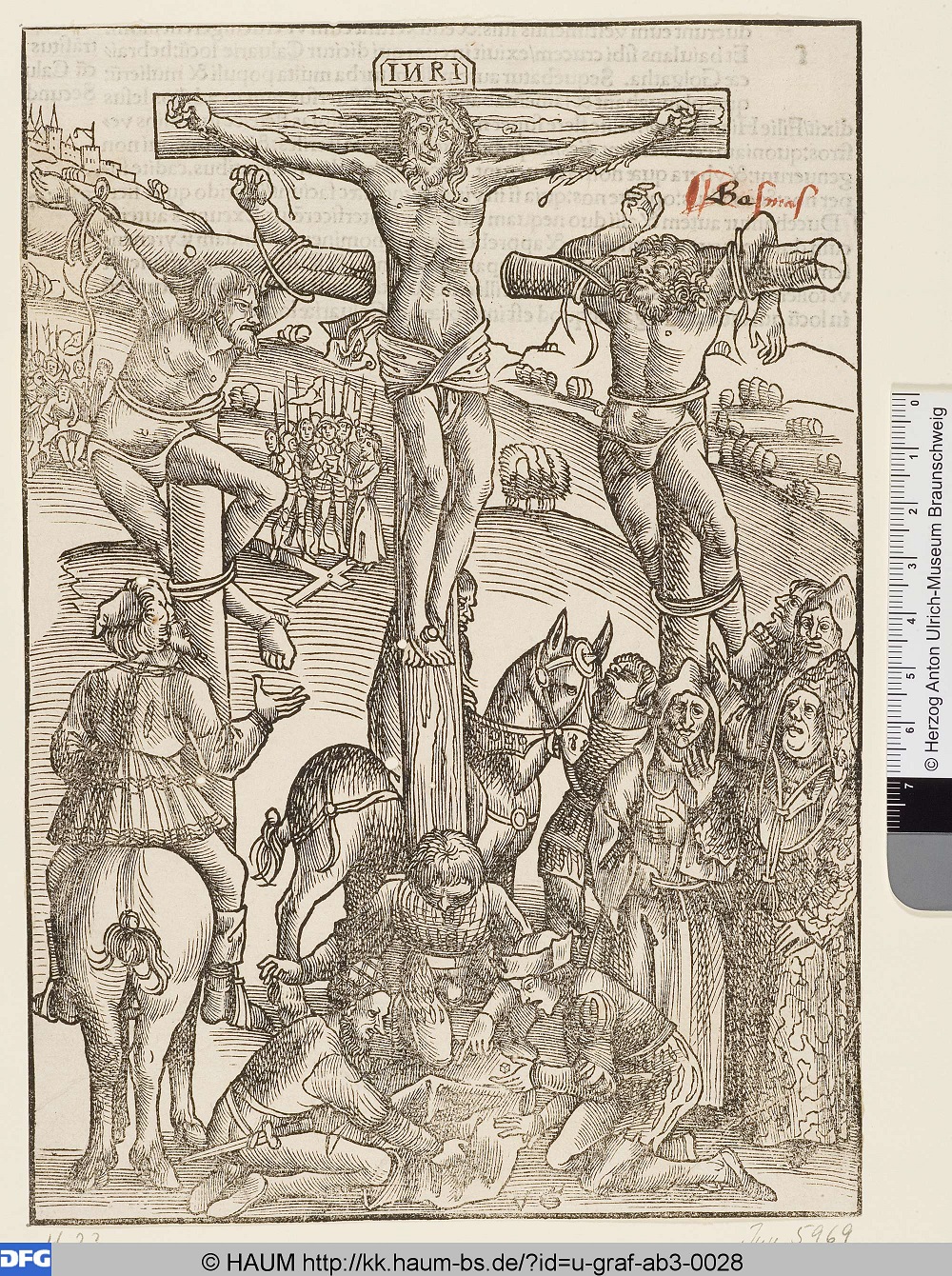

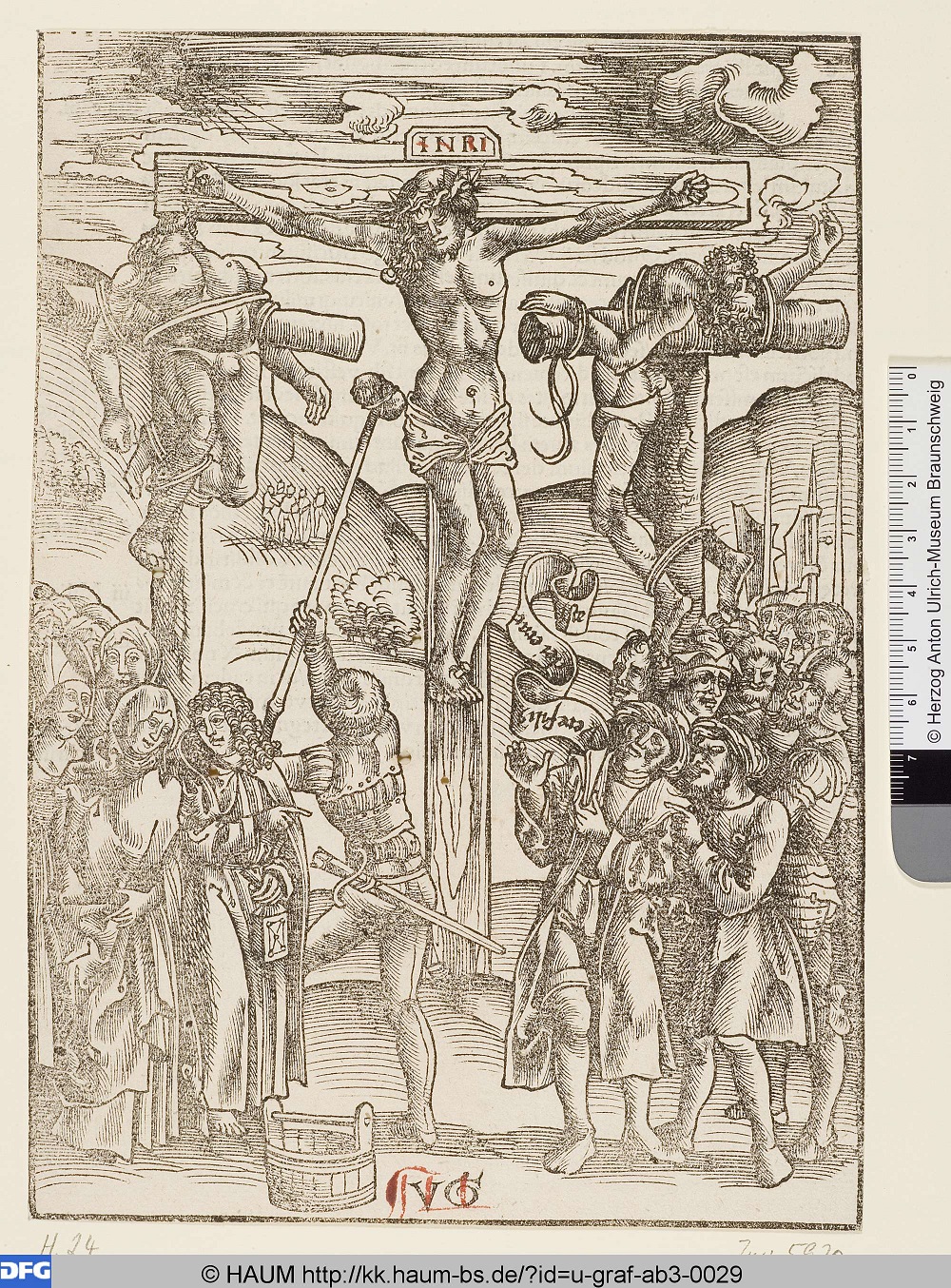

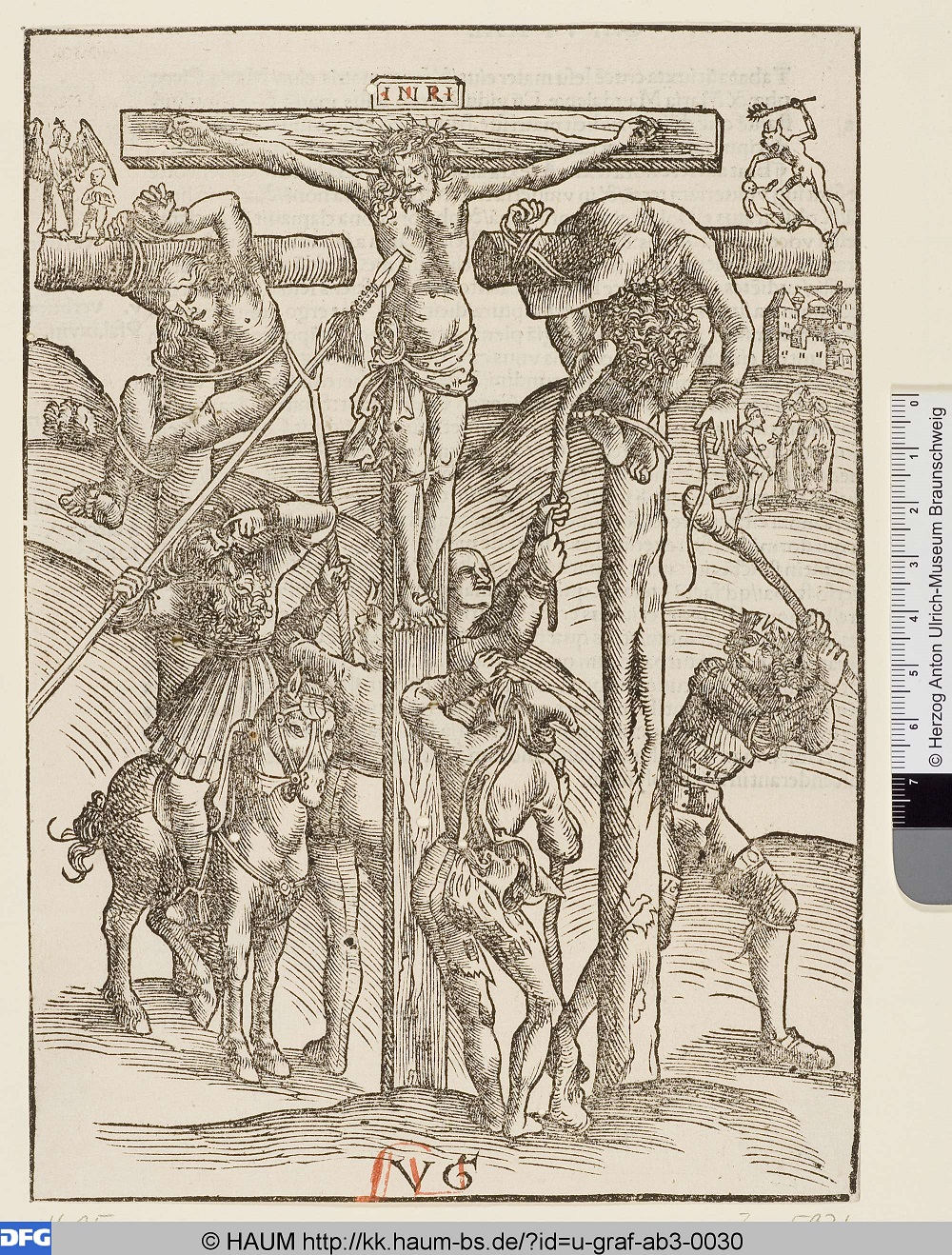

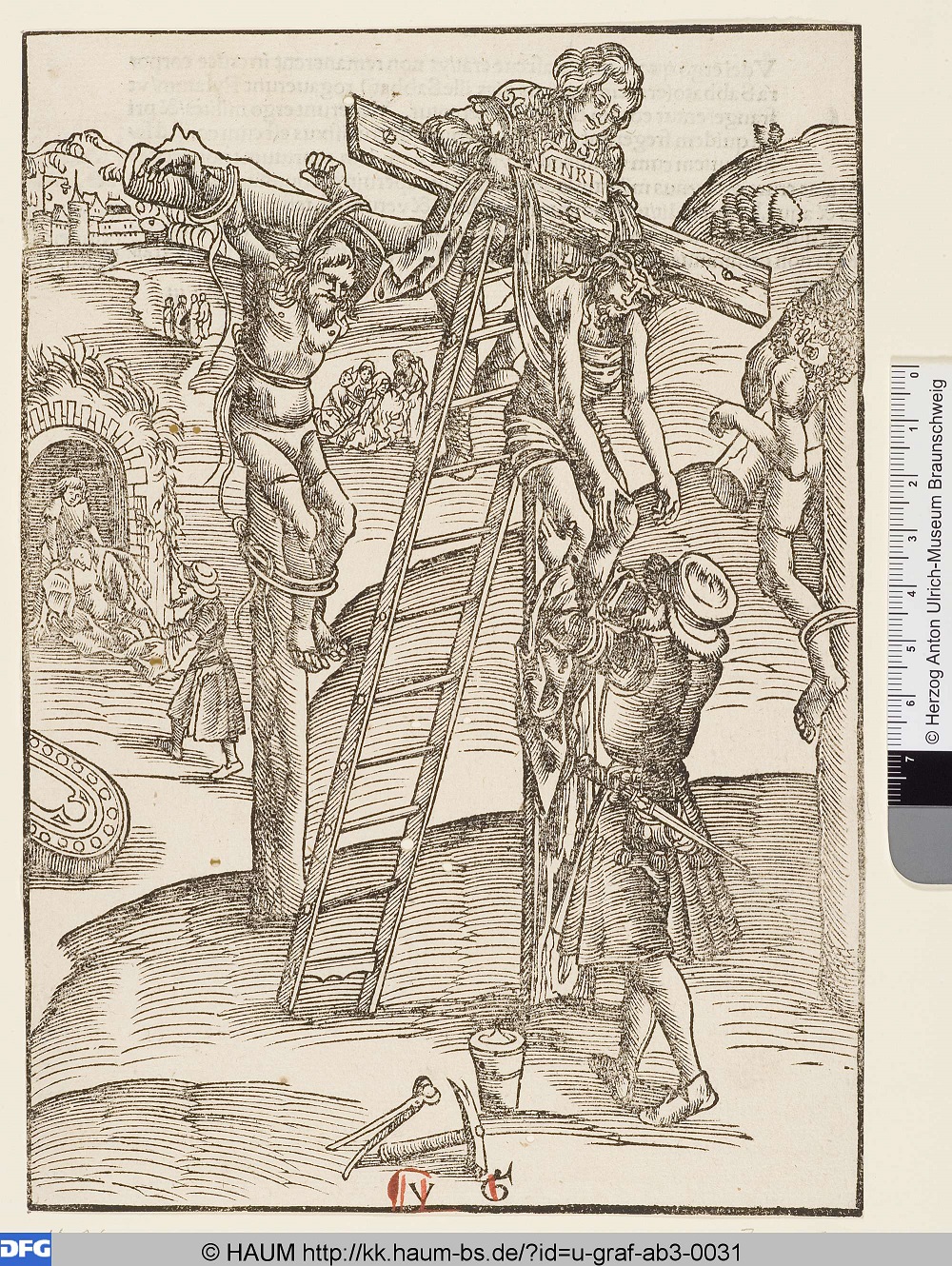

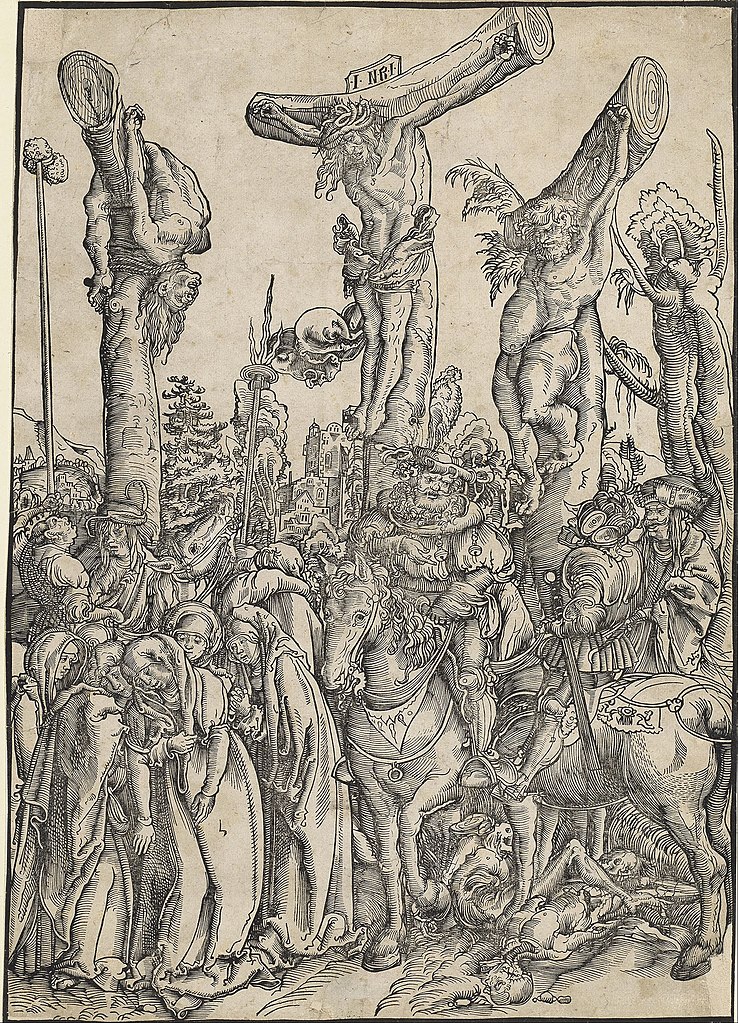

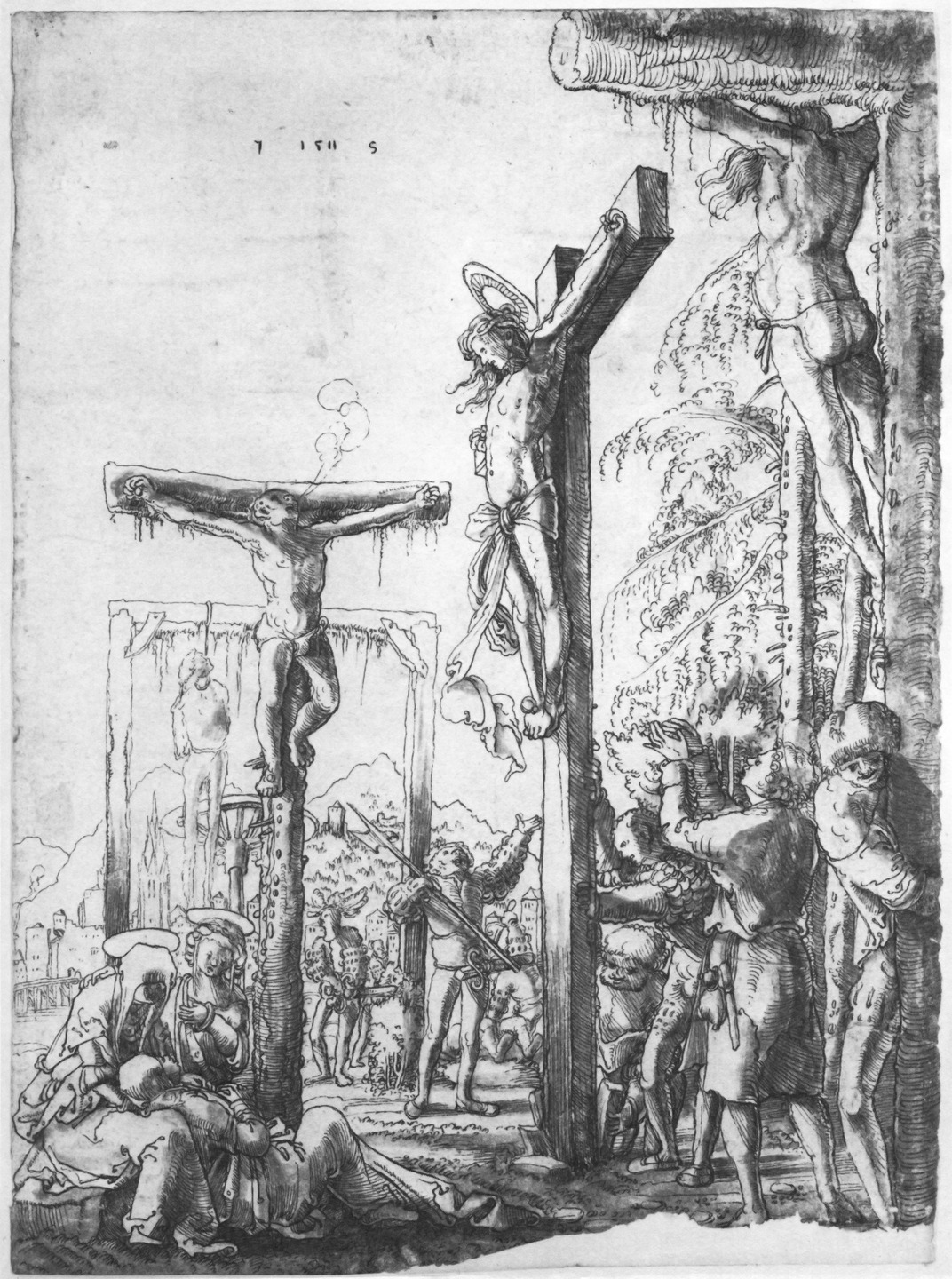

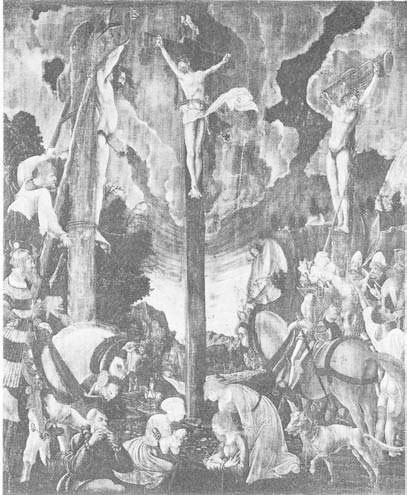

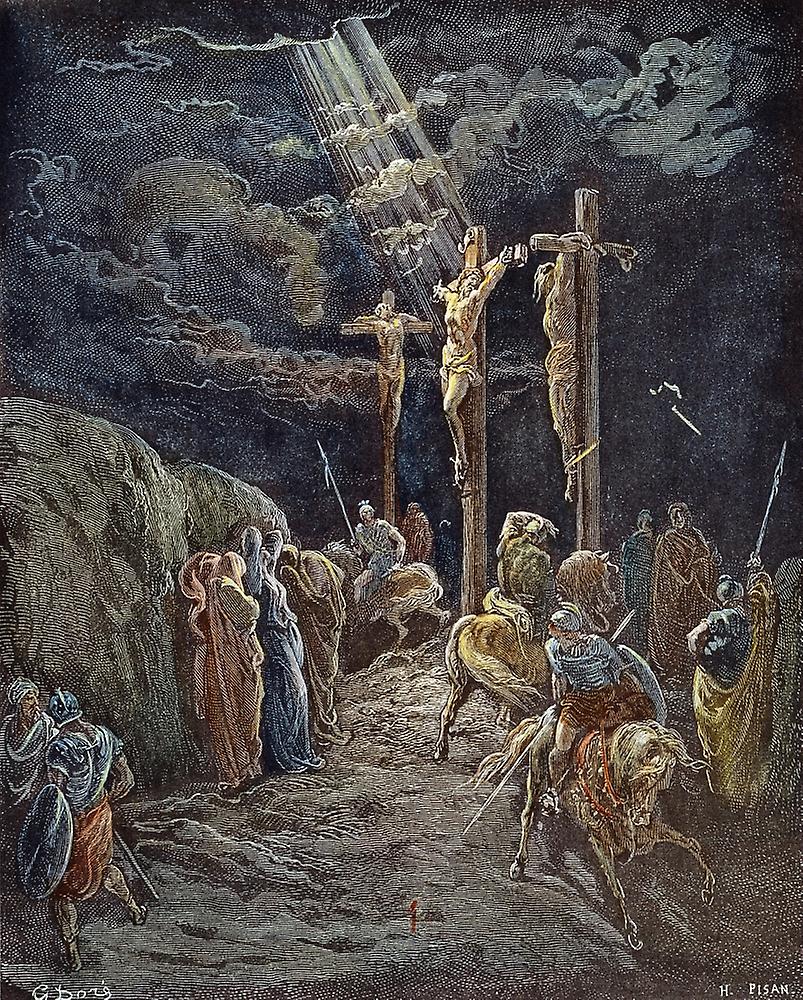

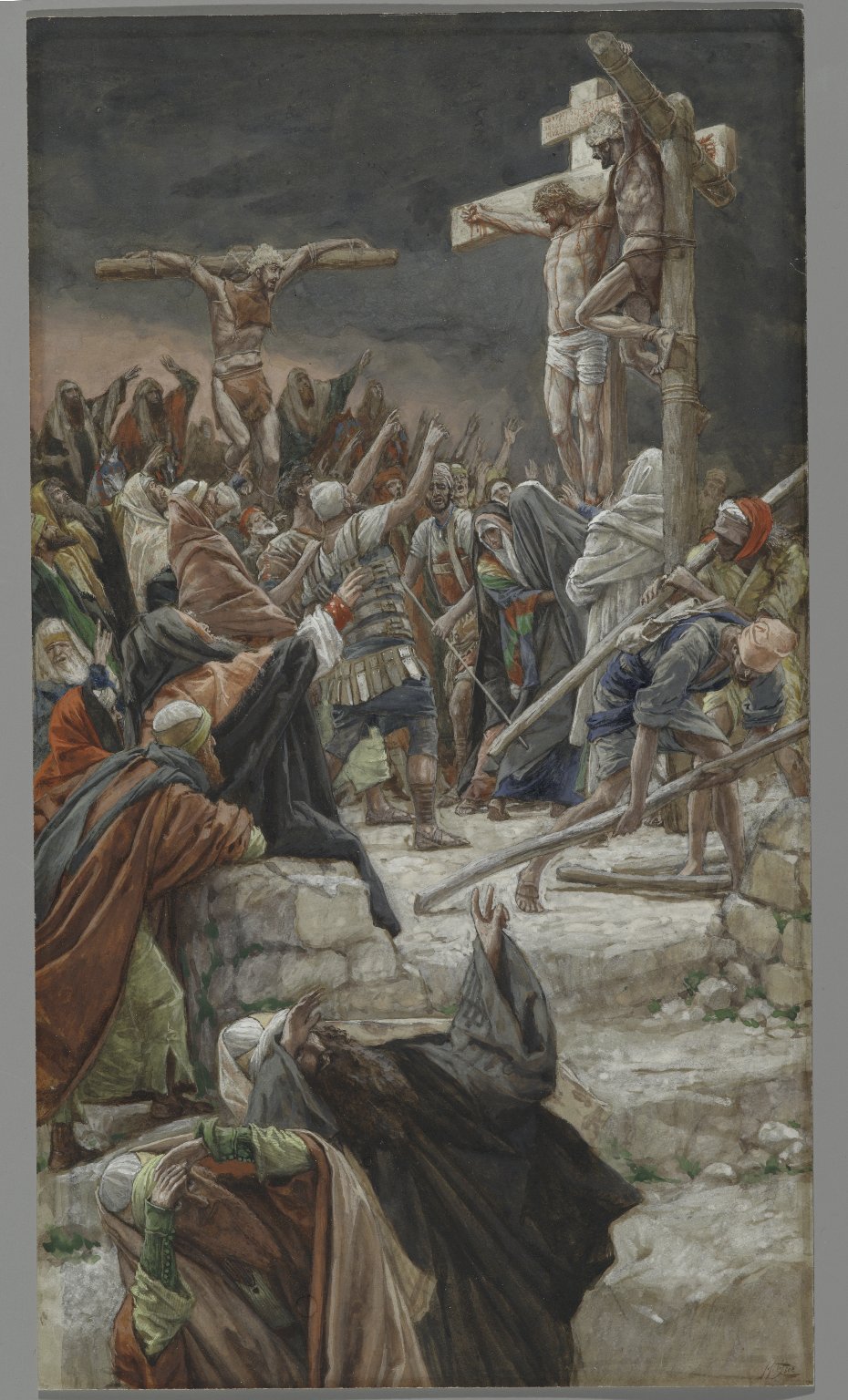

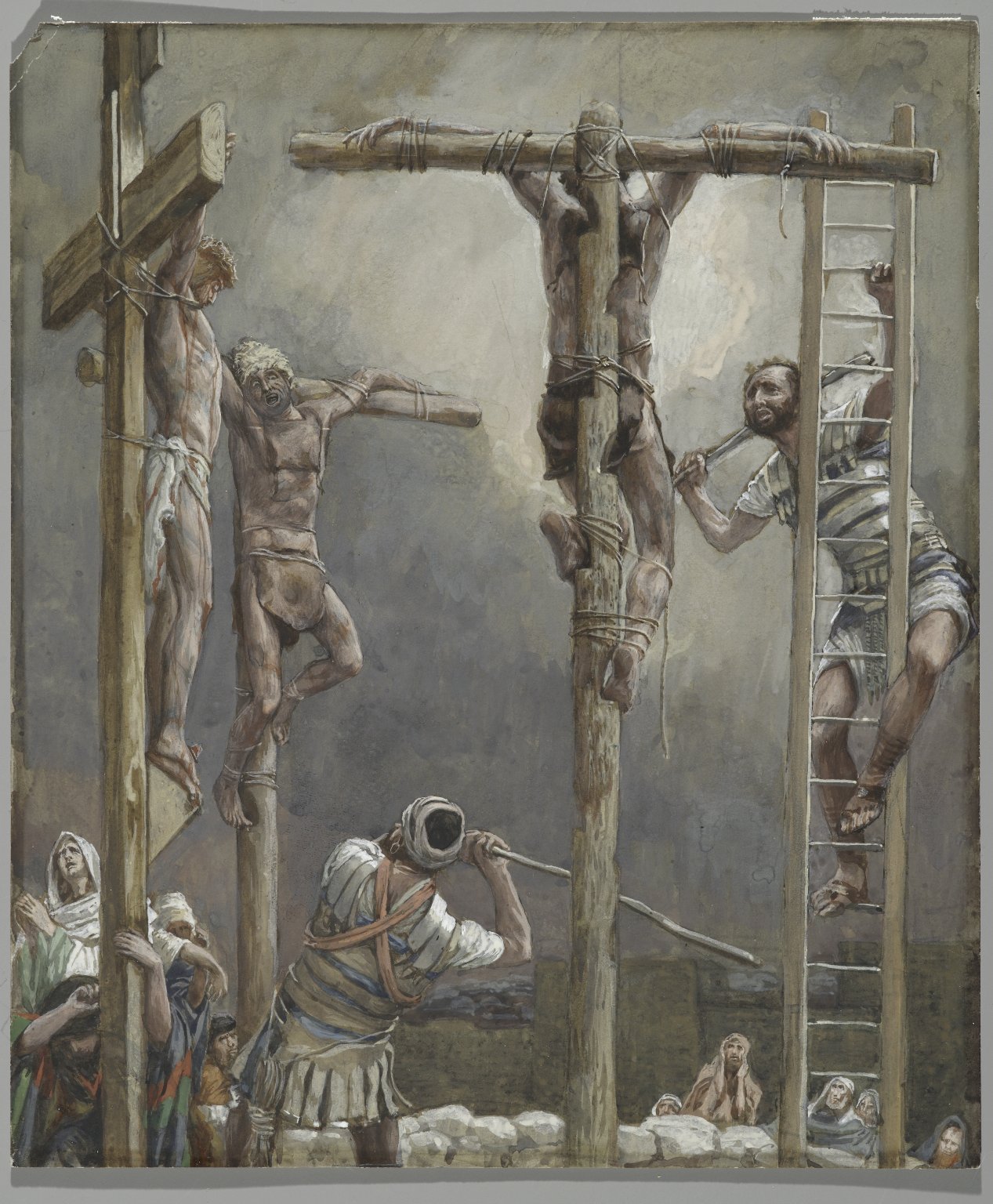

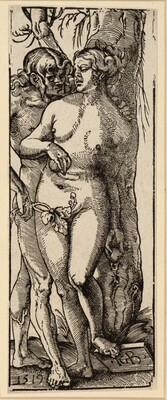

Série « Szenen der Passion », Urs Graf, 1506, Herzog Anton Ulrich Museum (nds.museum-digital.de)

Durant la grande vogue des séries de la Passion, quelques année avant celles de Dürer, Urs Graf réalise la sienne. Les larrons figurent dans quatre images consécutives. Le Mauvais larron « à la flamande » n’apparaît pas par hasard : au moment où le Christ boit le vinaigre, les deux larrons se renversent en arrière par dessus la croix en tau : le Bon pour recueillir les gouttes qui tombent du poignet du Christ (selon la tradition de l’eucharistie par le sang, voir plus bas) , le Mauvais pour s’en éloigner.

Le coup de lance Le coup de lance |

La Déposition La Déposition |

De même, le coup de lance donné au Christ est synchronisé avec les coups de massue qui cassent les jambes des larrons pour accélérer leur mort : moment où l’ange et le démon viennent recueillir leur âme.

Ceci est conforme au texte de Jean :

« Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l’autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu’il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté ; et aussitôt, il en sortit du sang et de l’eau. » Jean 19,32

La seconde vue de dos apparaît à la dernière image, s’ajoutant au bannissement en hors champ pour matérialiser la perdition définitive du Mauvais larron, tandis que le Bon se trouve déjà au Paradis.

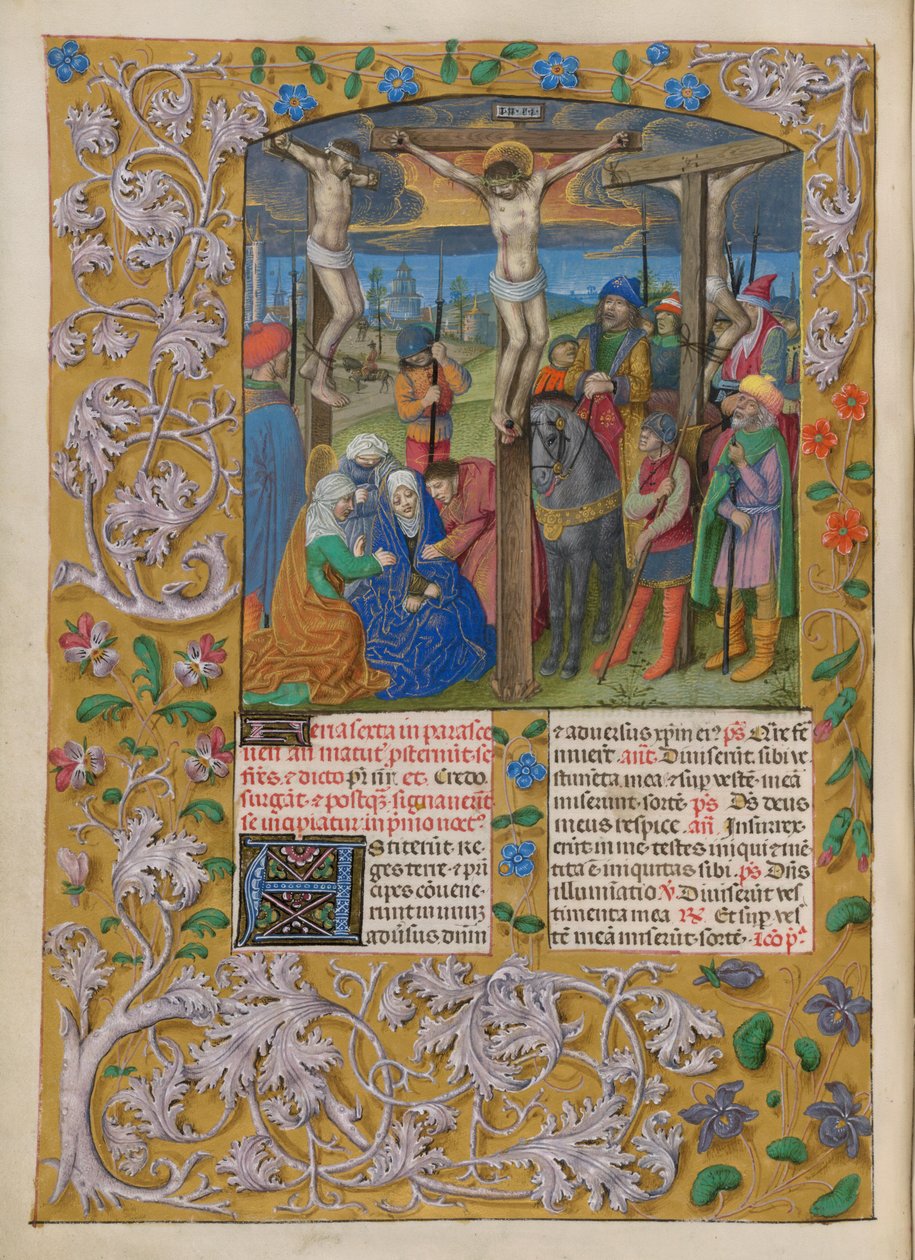

Le Mauvais larron dans les Flandres, après 1450

Autant les Bons larrons vus de dos y sont fréquents, sous l’influence de Campin, autant les Mauvais ne se bousculent pas.

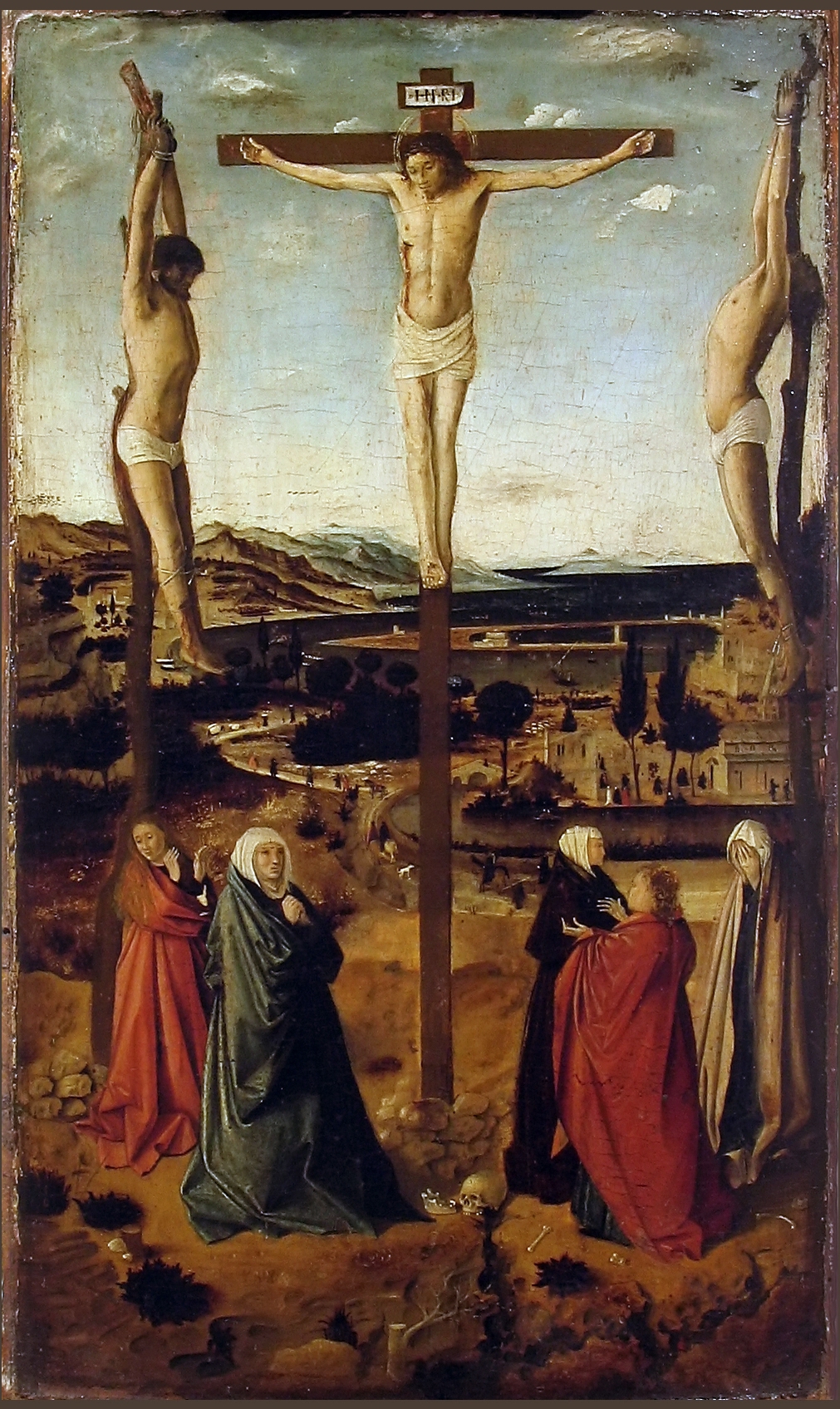

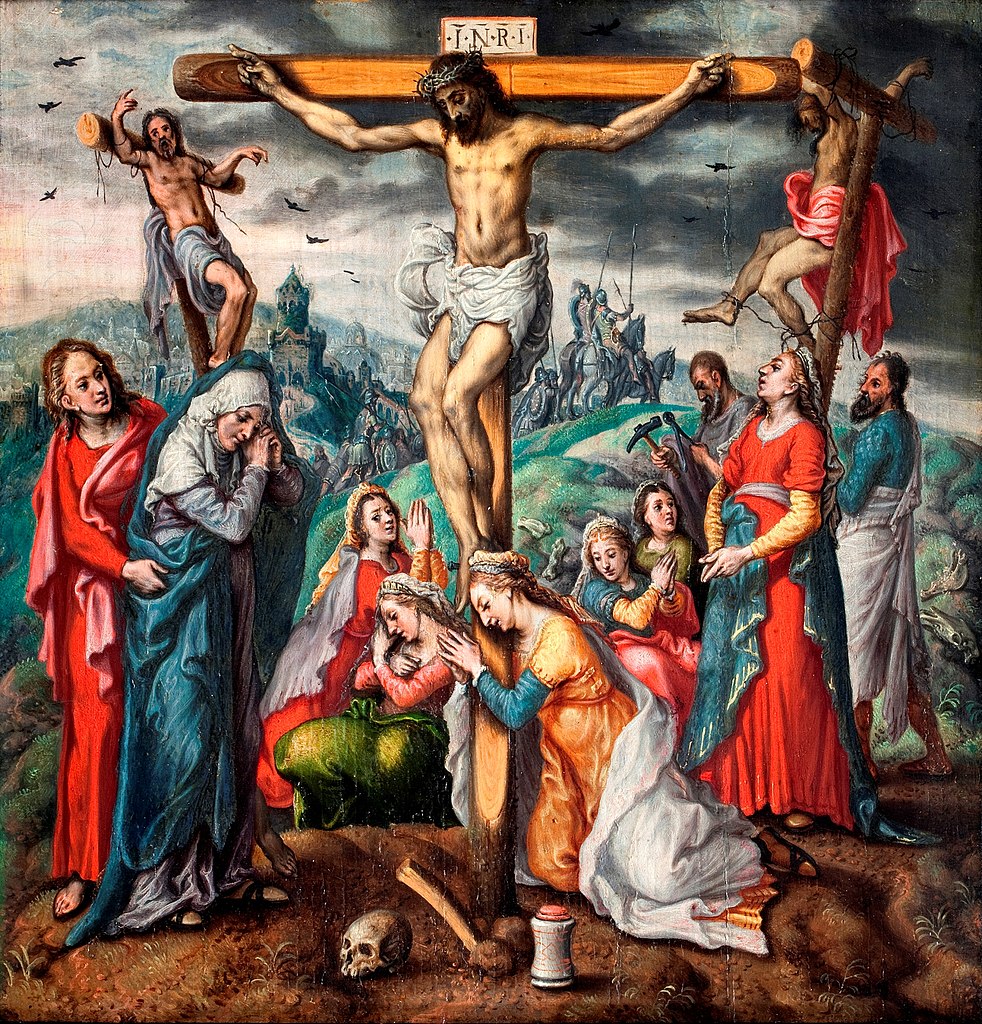

Deux Calvaires d’Antonello de Messine (SCOOP !)

Antonello est si lié à la peinture flamande que c’est dans ce contexte qu’il faut apprécier ses larrons, qui n’ont pas été étudié en profondeur, malgré leur singularité.

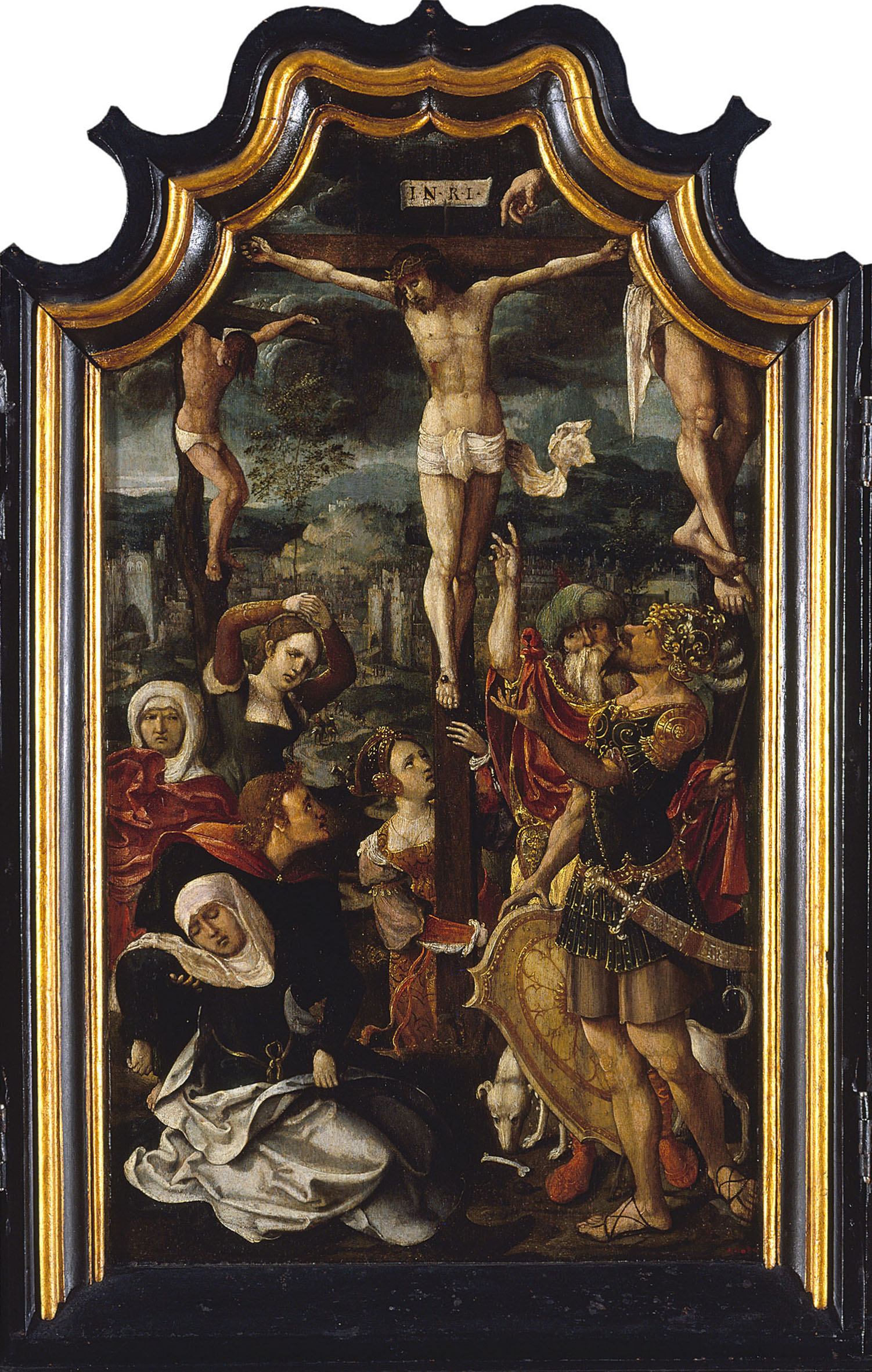

Calvaire, Antonello de Messine, 1454-55, Brukenthal National Museum

Comme l’ont remarqué tous les commentateurs, la composition fait cohabiter un climat italien, en bas, avec son paysage maritime et ses personnages statiques, et un climat « à la Campin », en haut, avec ses larrons dramatiques pendus à des troncs étêtés.

La traverse en tau ne sert à rien puisque, d’une manière unique, leurs mains sont ligotées ensemble. Disposés face à face et vus de profil, ils se différencient :

- par le visage, barbu comme le Christ pour le Bon, jeune et rejeté en arrière pour le Mauvais ;

- par les mains, congestionnées ou pâles ;

- par le torse, concave et collée au tronc, ou convexe et décollé ;

- par la ligature des membres inférieurs, au mollet ou à la cheville.

De ce fait, la brisure de la jambe, si elle peut accélérer le mort pour le Mauvais larron, n’a d’autre effort pour le Bon qu’une torture supplémentaire. Le Bon larron est donc peut-être encore vivant ou, s’il est mort, souffre plus longtemps.

L’idée de la composition est donc double :

- d’une part, par leur suspension infamante sur une croix rustique, signifier que les souffrances des deux malfaiteurs ne sont que des souffrances humaines, méritées et sans finalité : alors que celles du Christ innocent ont valeur de Rédemption, comme le montre l’auréole qui transcende la couronne d’épines ;

- d’autre part que le Bon Larron se rapproche du Christ, par un surcroît de souffrance.

Lamentation, Konrad Witz (atelier), vers 1440, Frick collection, New York

Cette conception doloriste se retrouve dans cette oeuvre légèrement antérieure (longtemps attribuée à Antonello) : les deux larrons sont couverts de coupures gratuites, pas seulement aux jambes. Le Bon Larron, qui regarde vers la croix du Christ, est encore lié par les pieds, à son imitation ; alors que le Mauvais se balance de manière infamante, comme un morceau de viande à l’équarrissage.

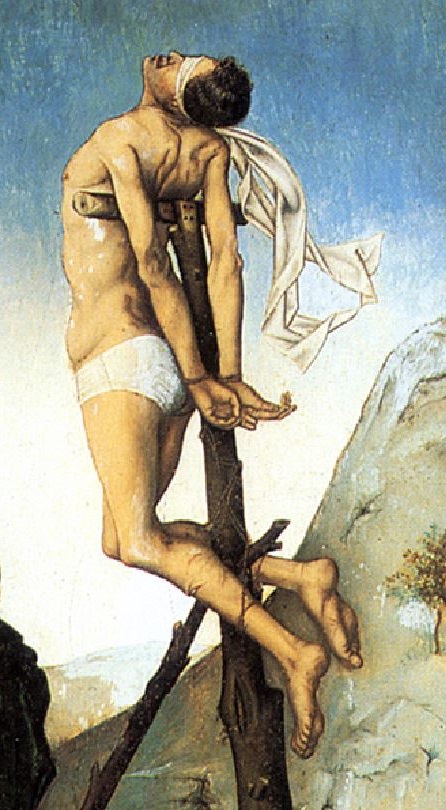

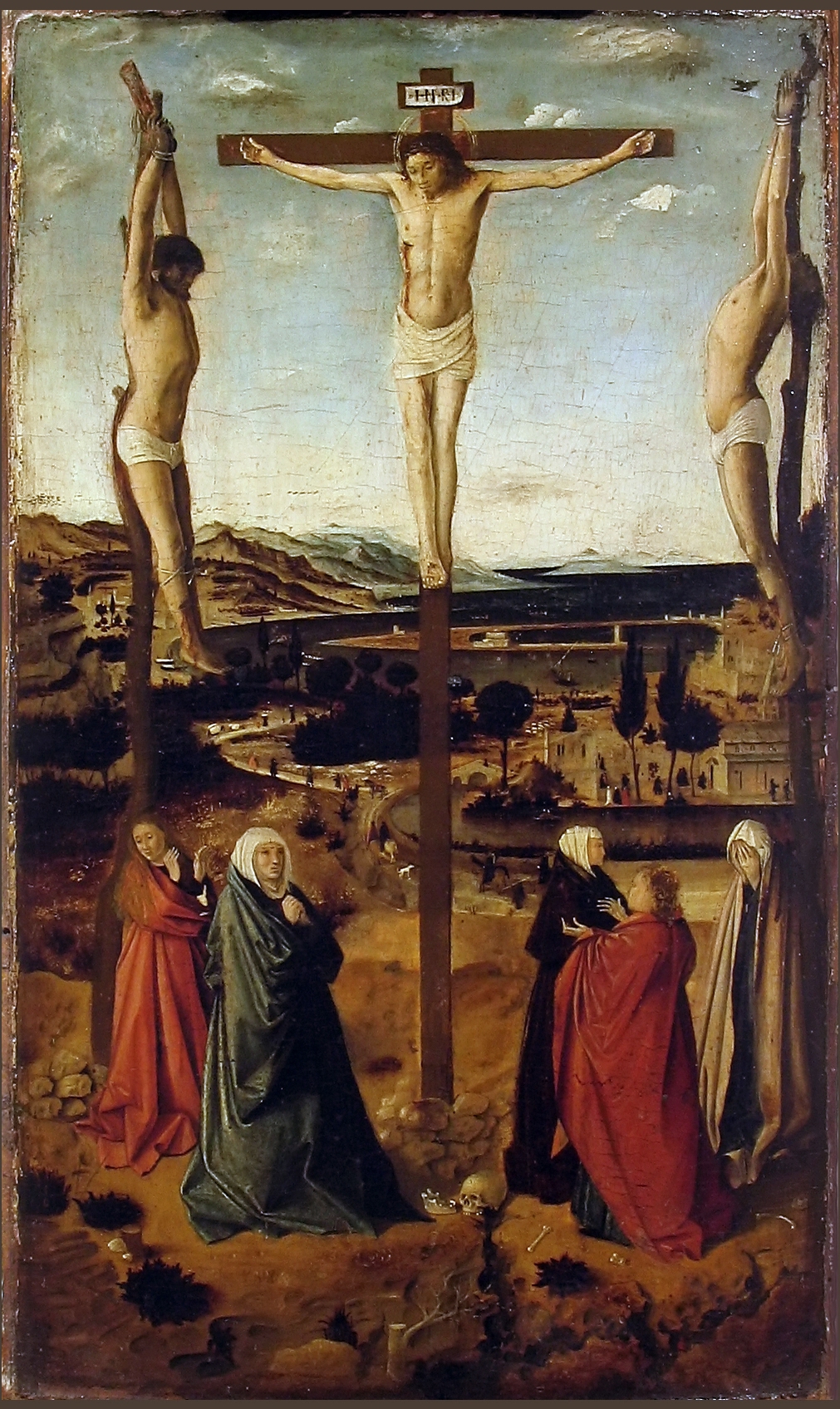

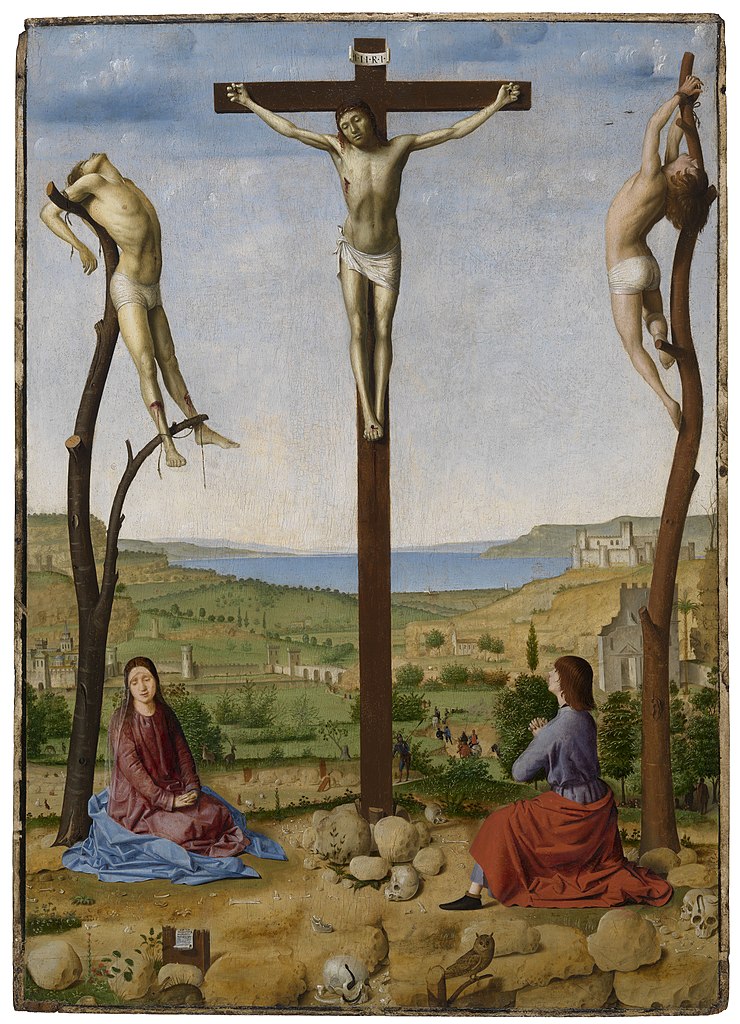

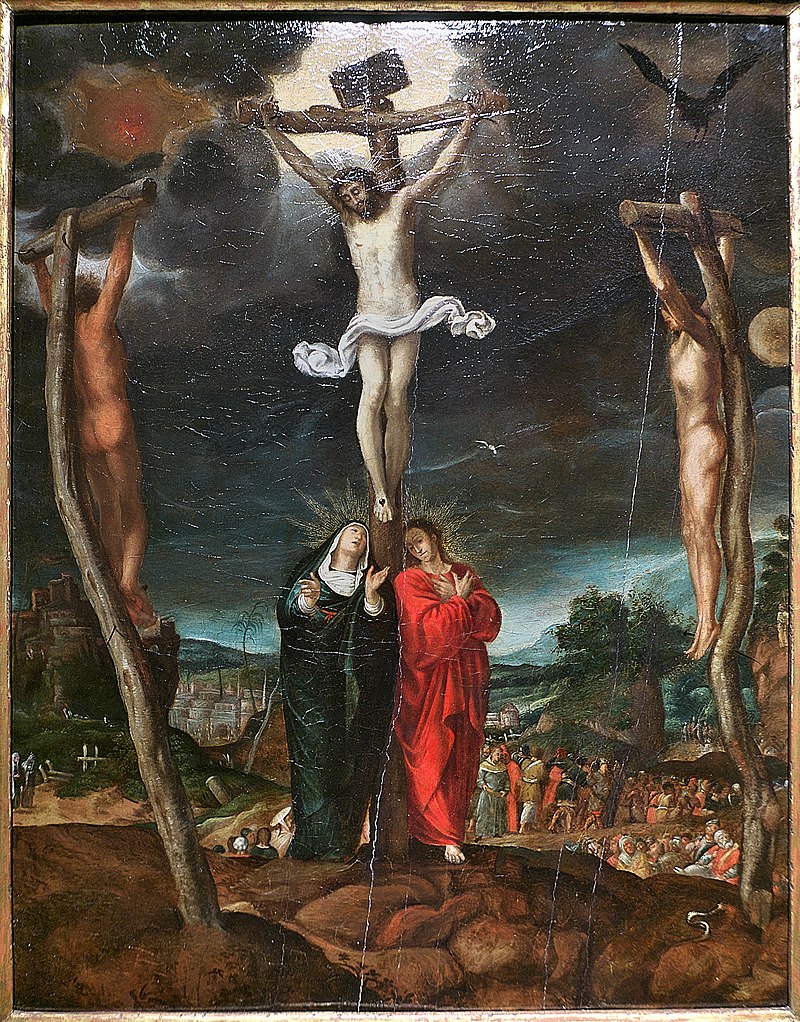

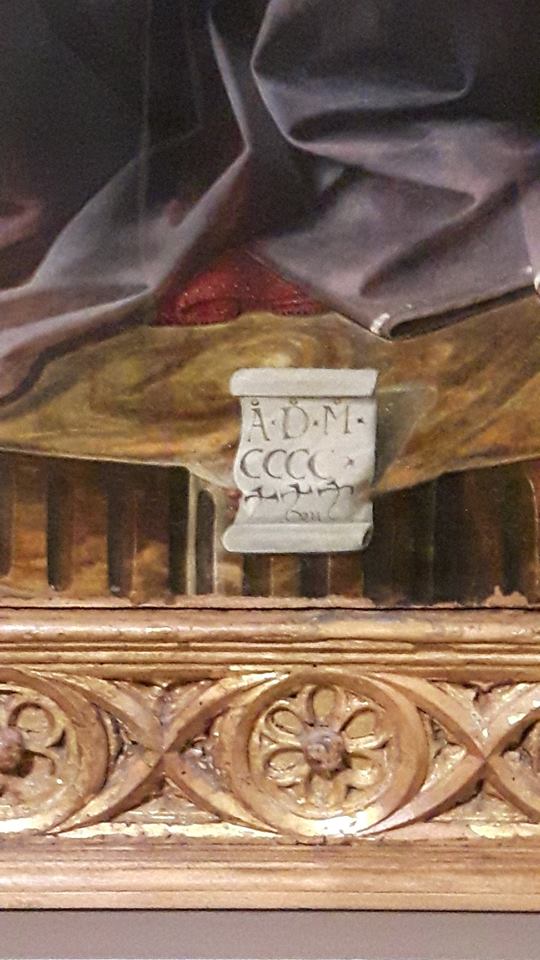

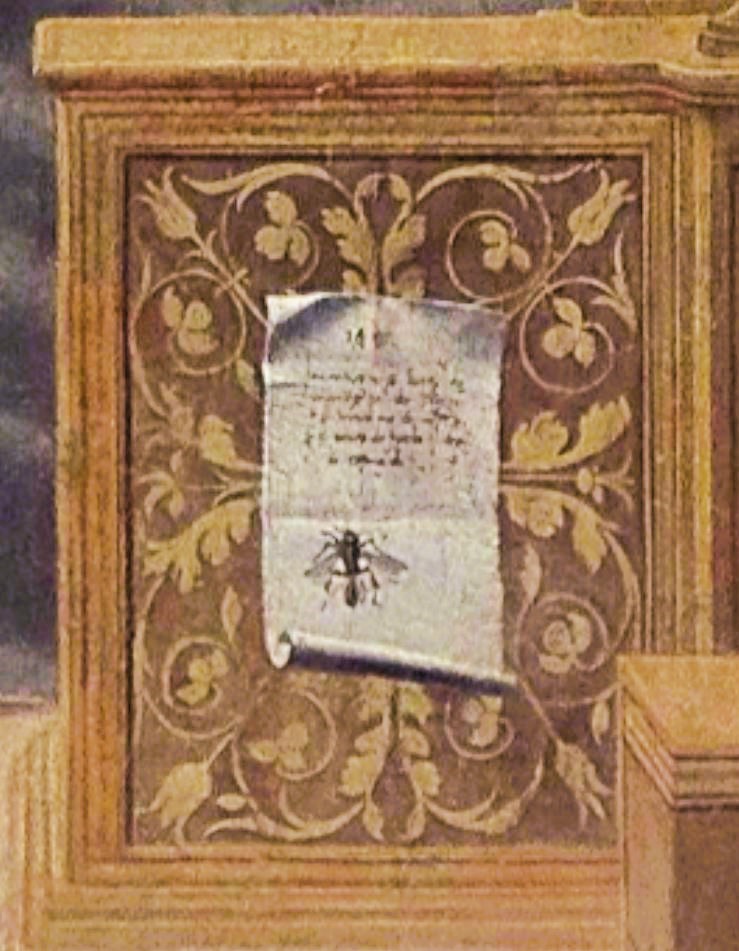

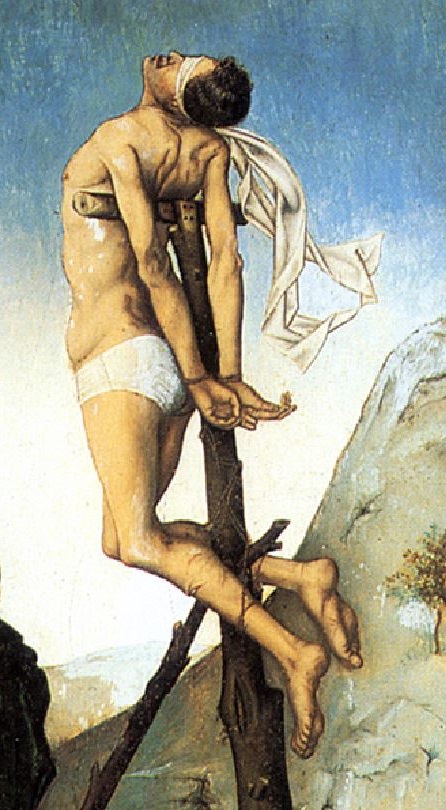

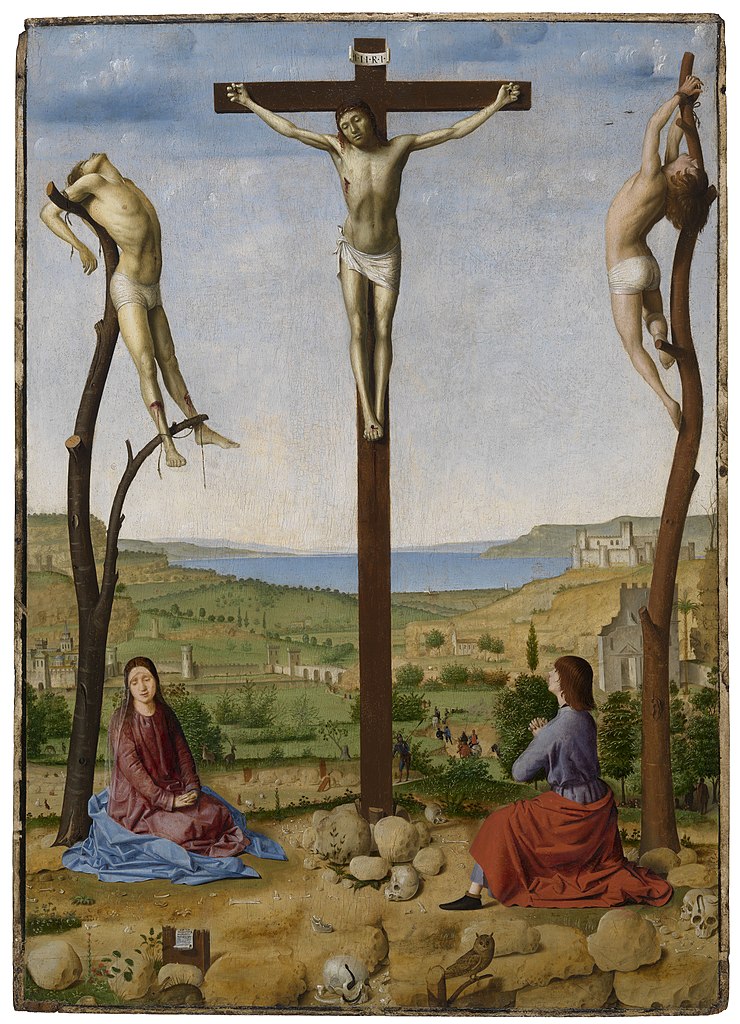

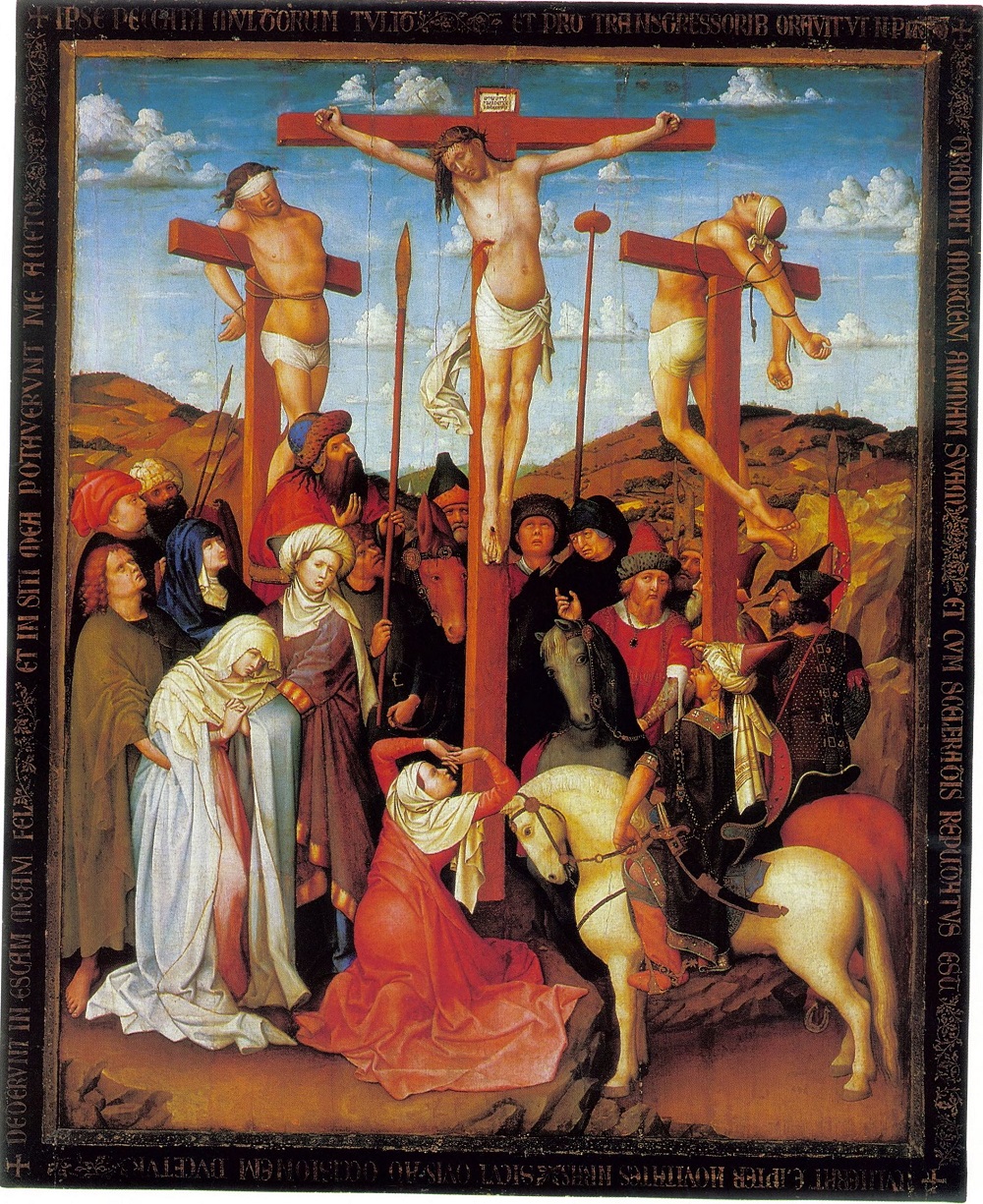

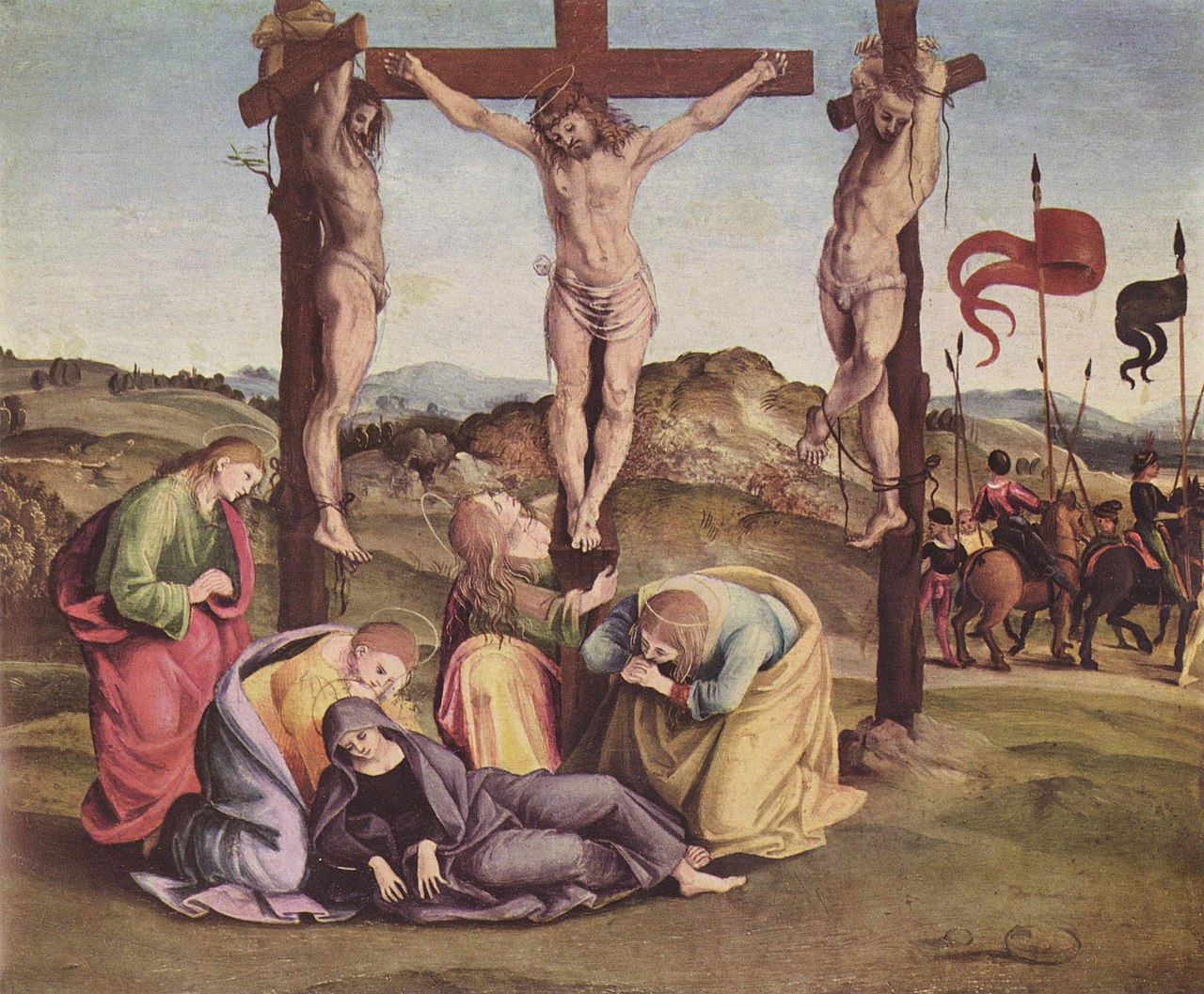

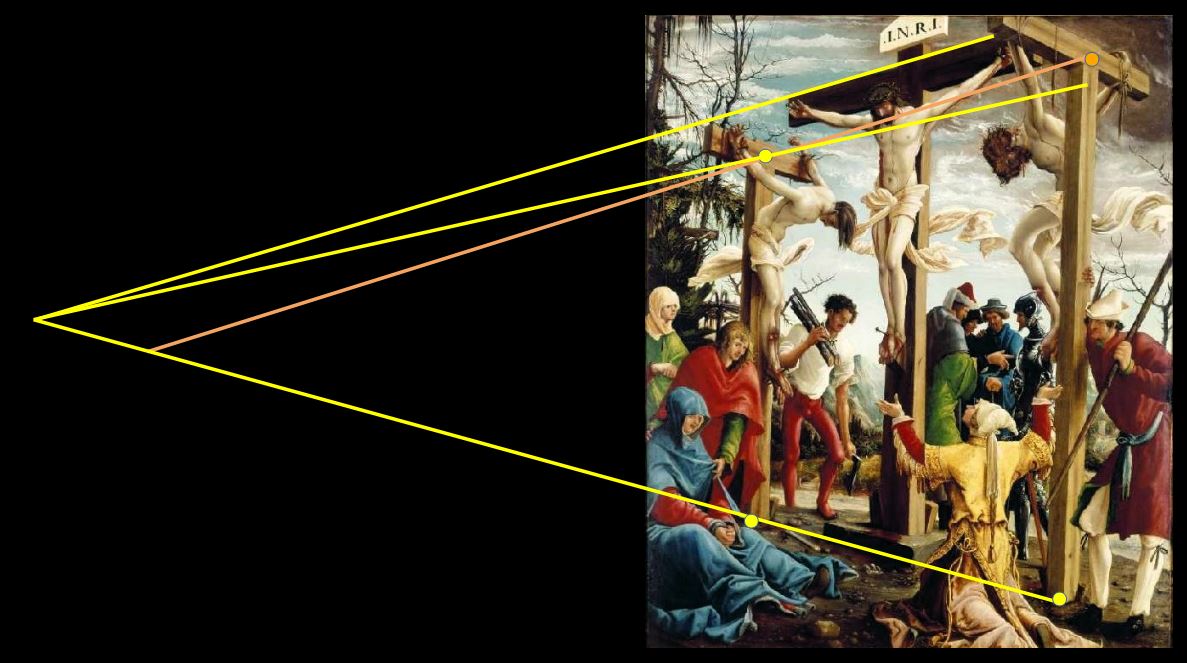

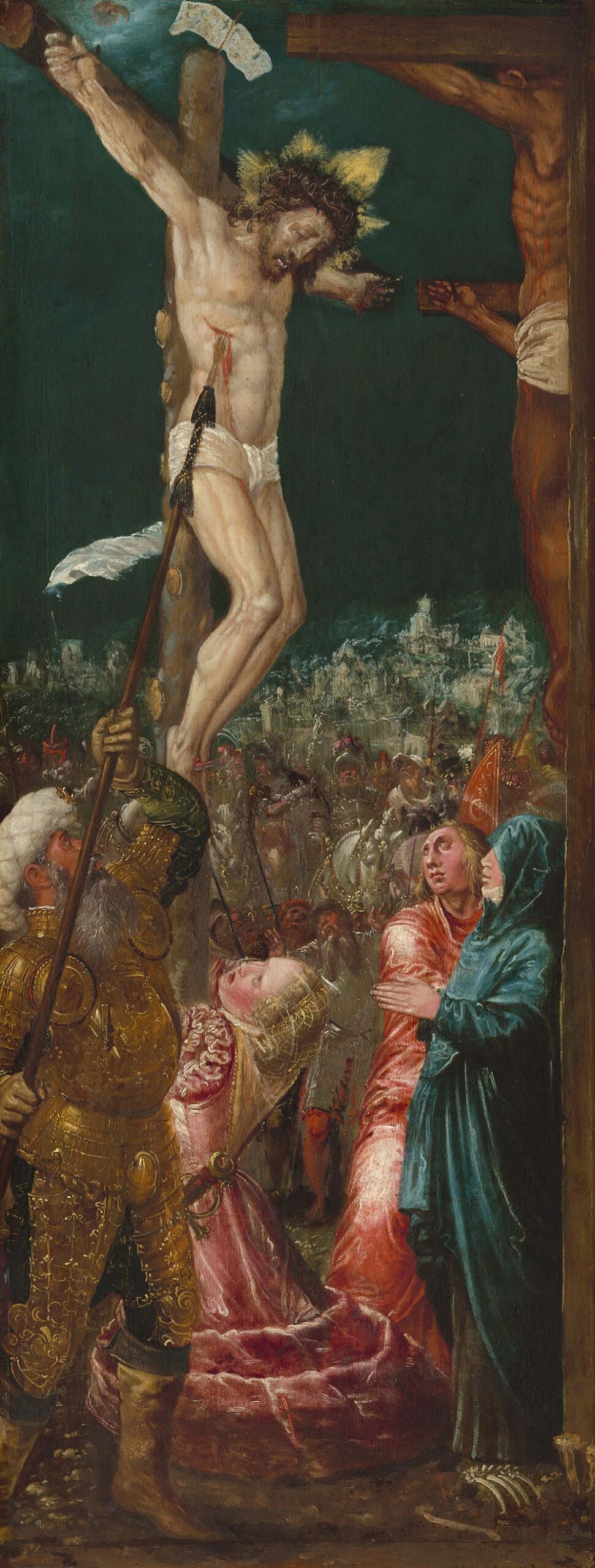

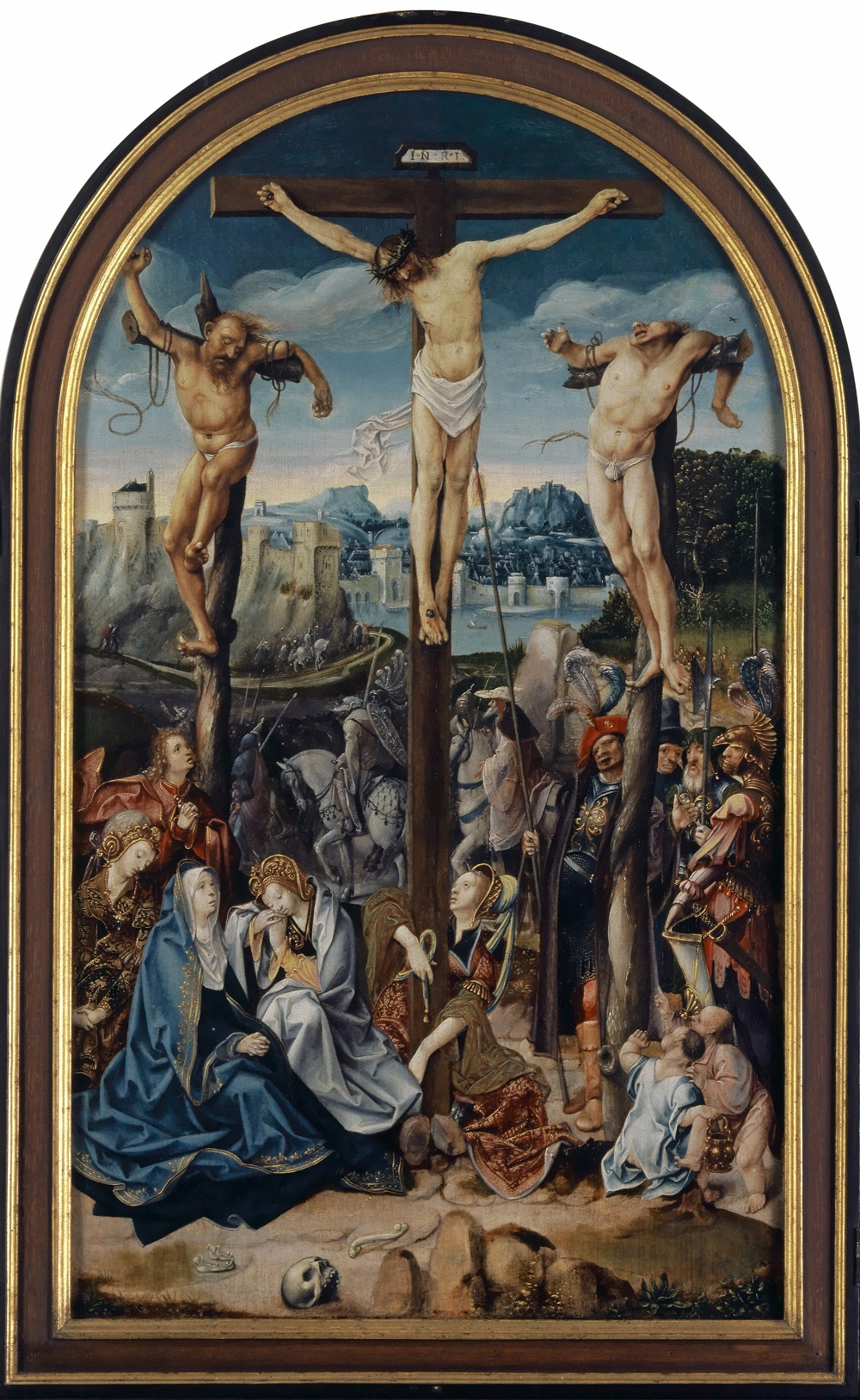

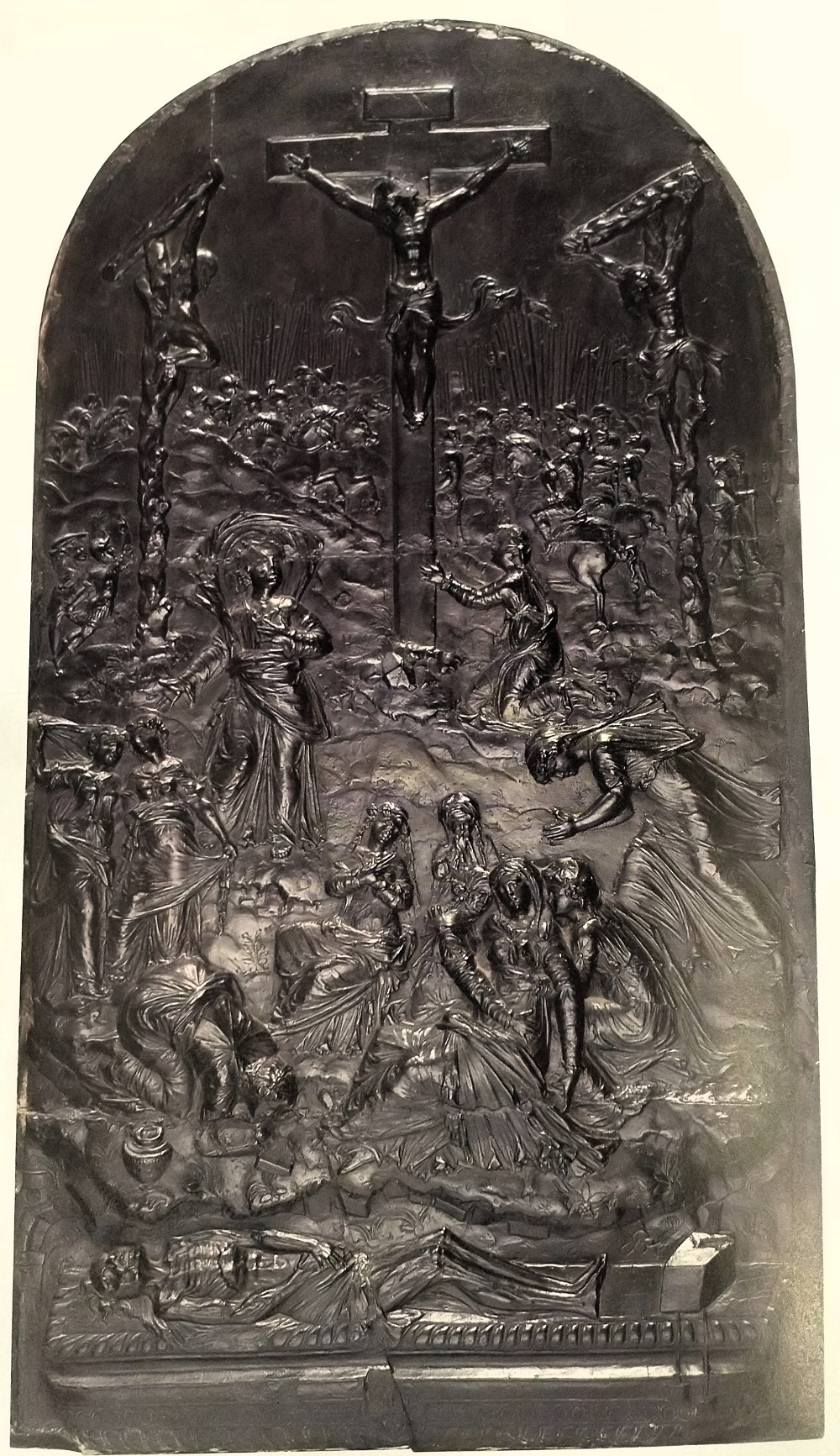

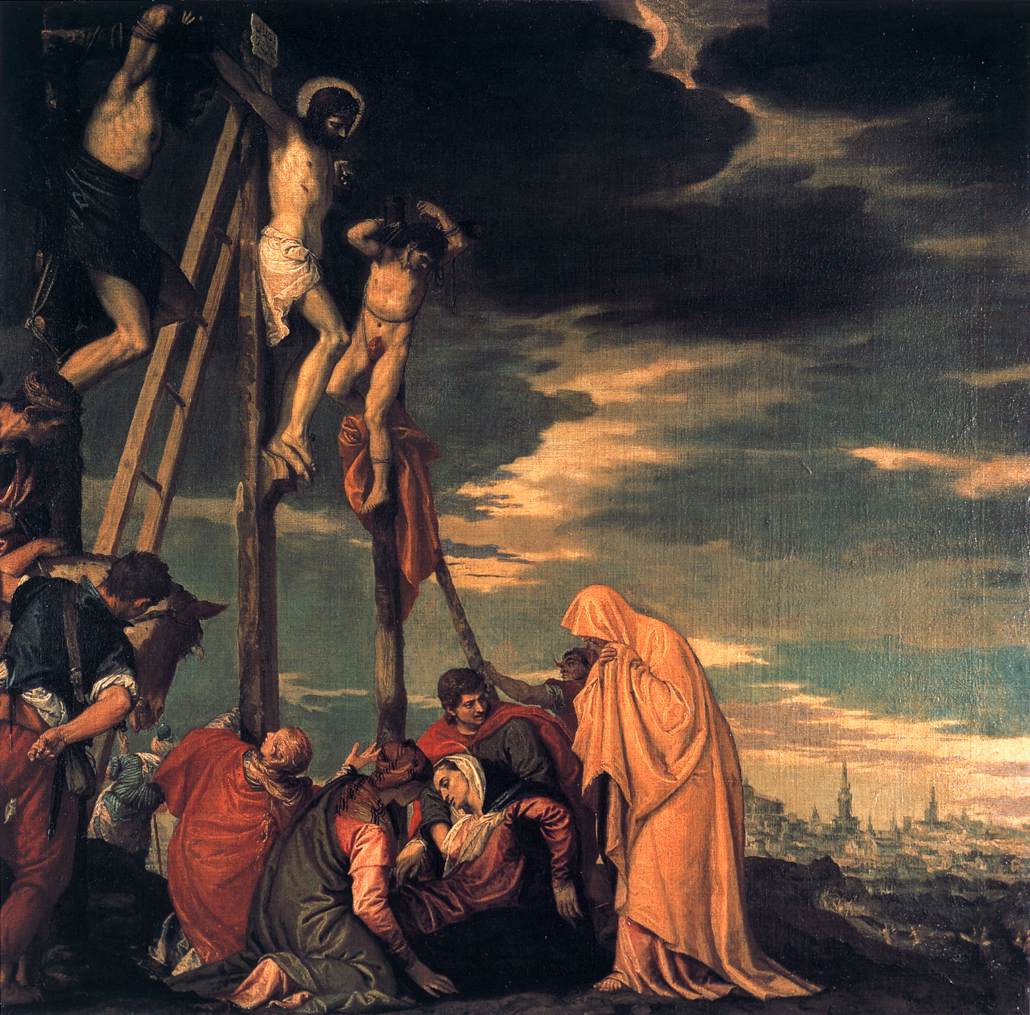

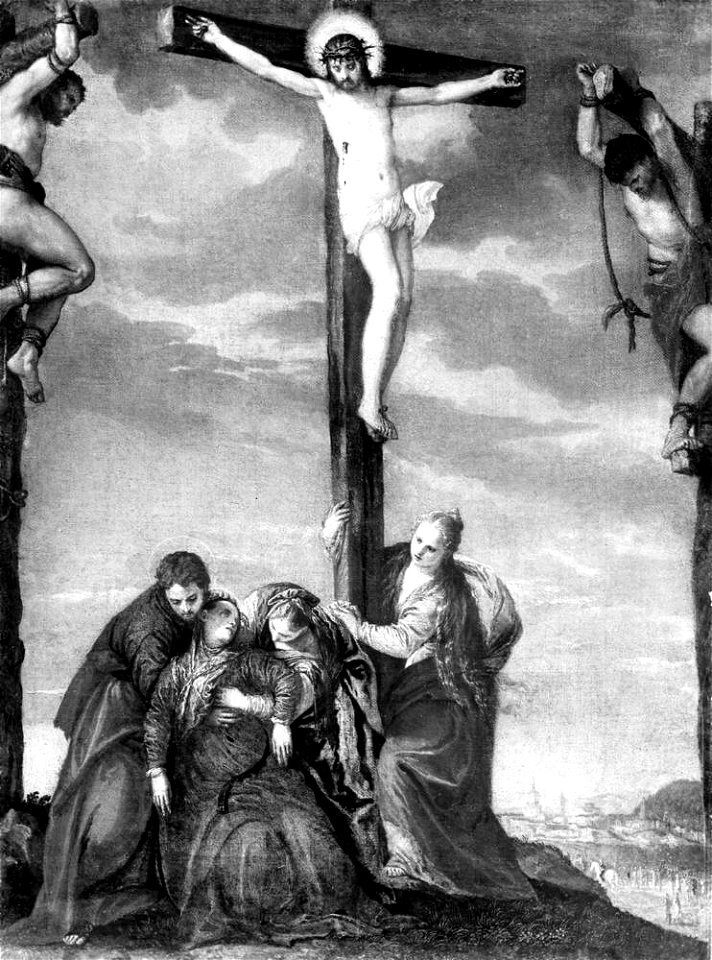

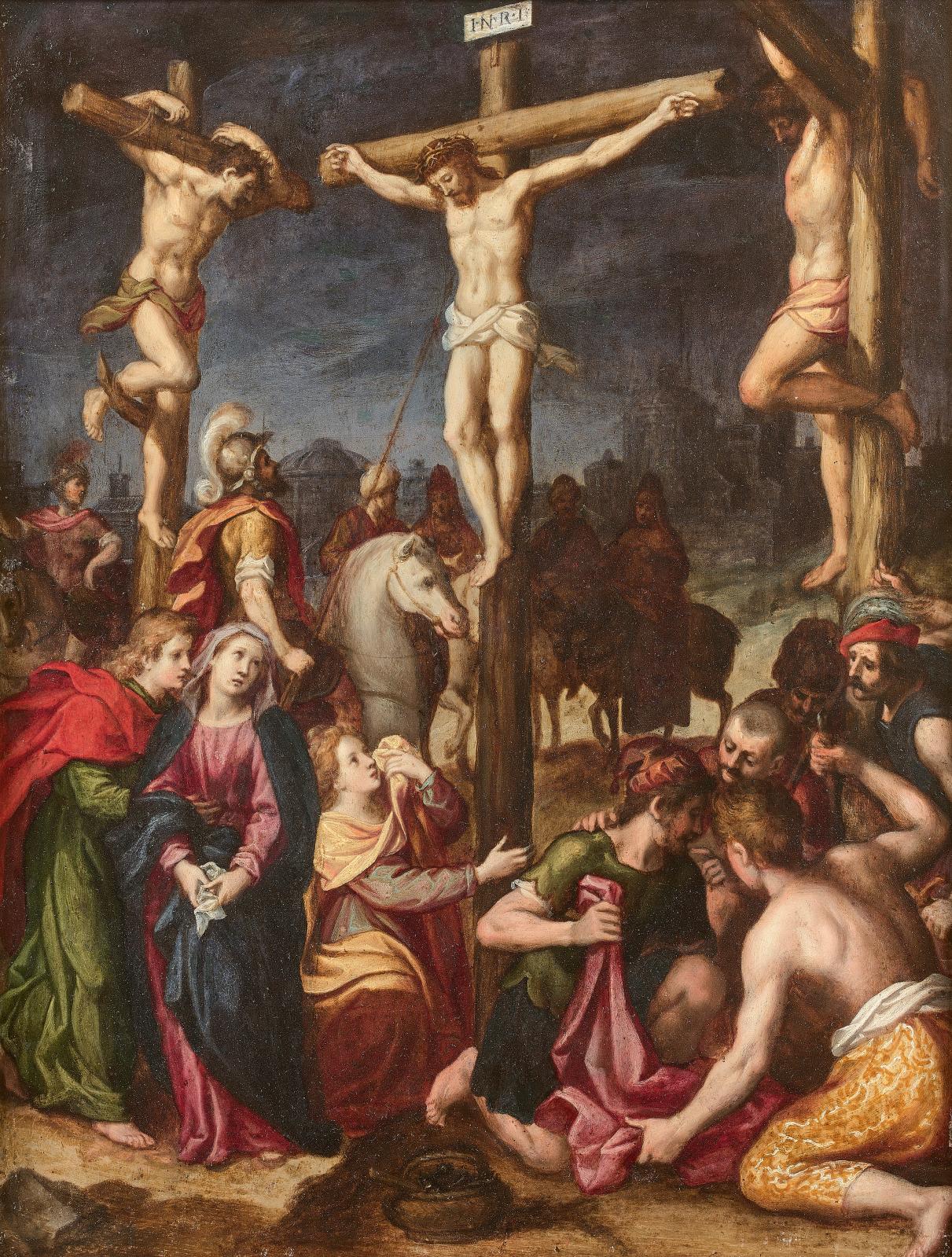

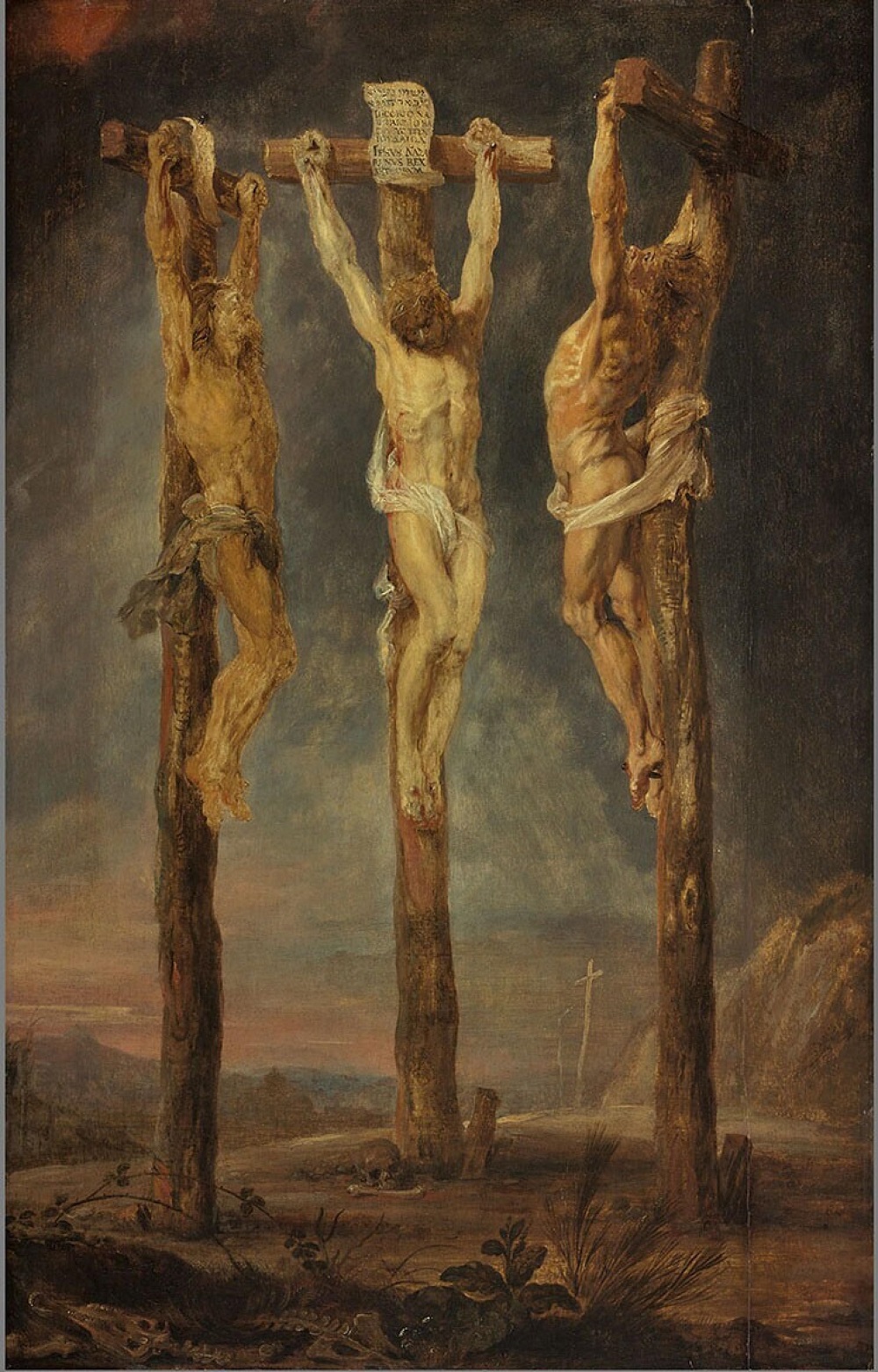

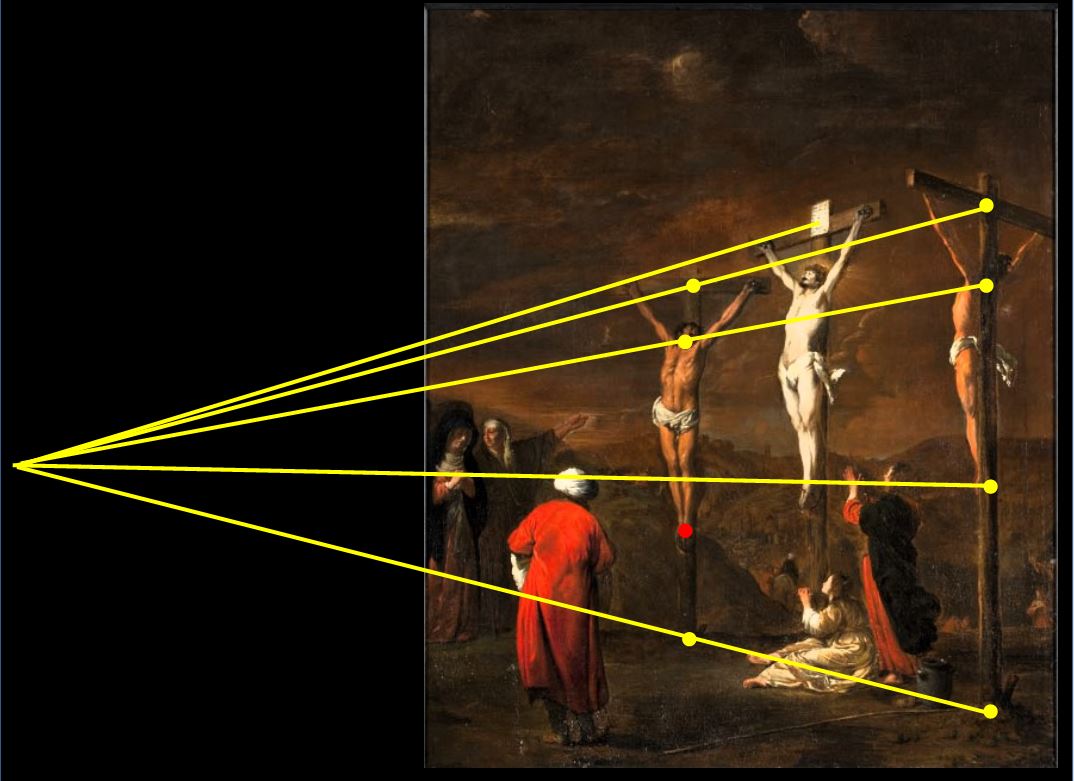

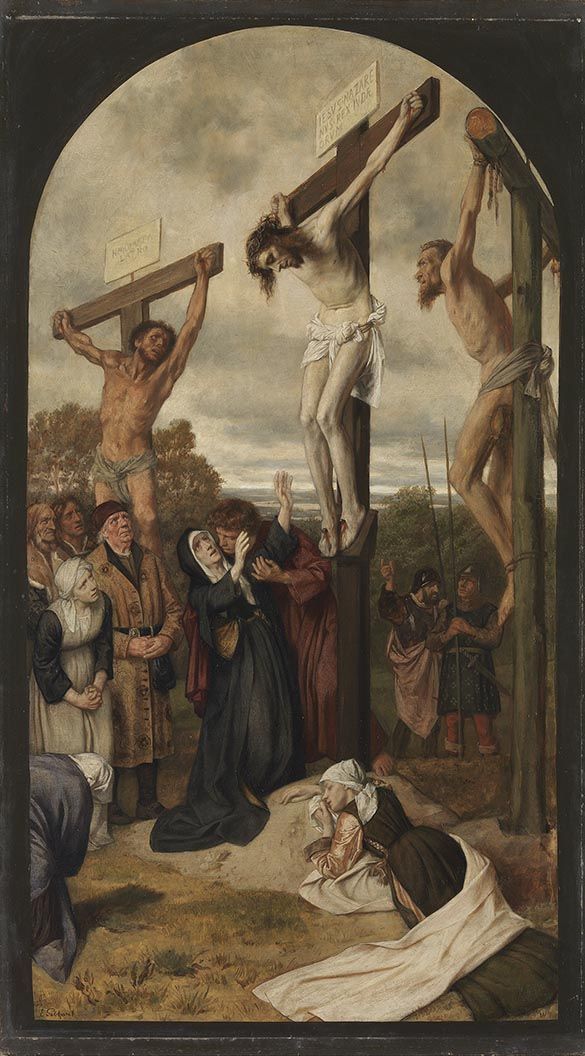

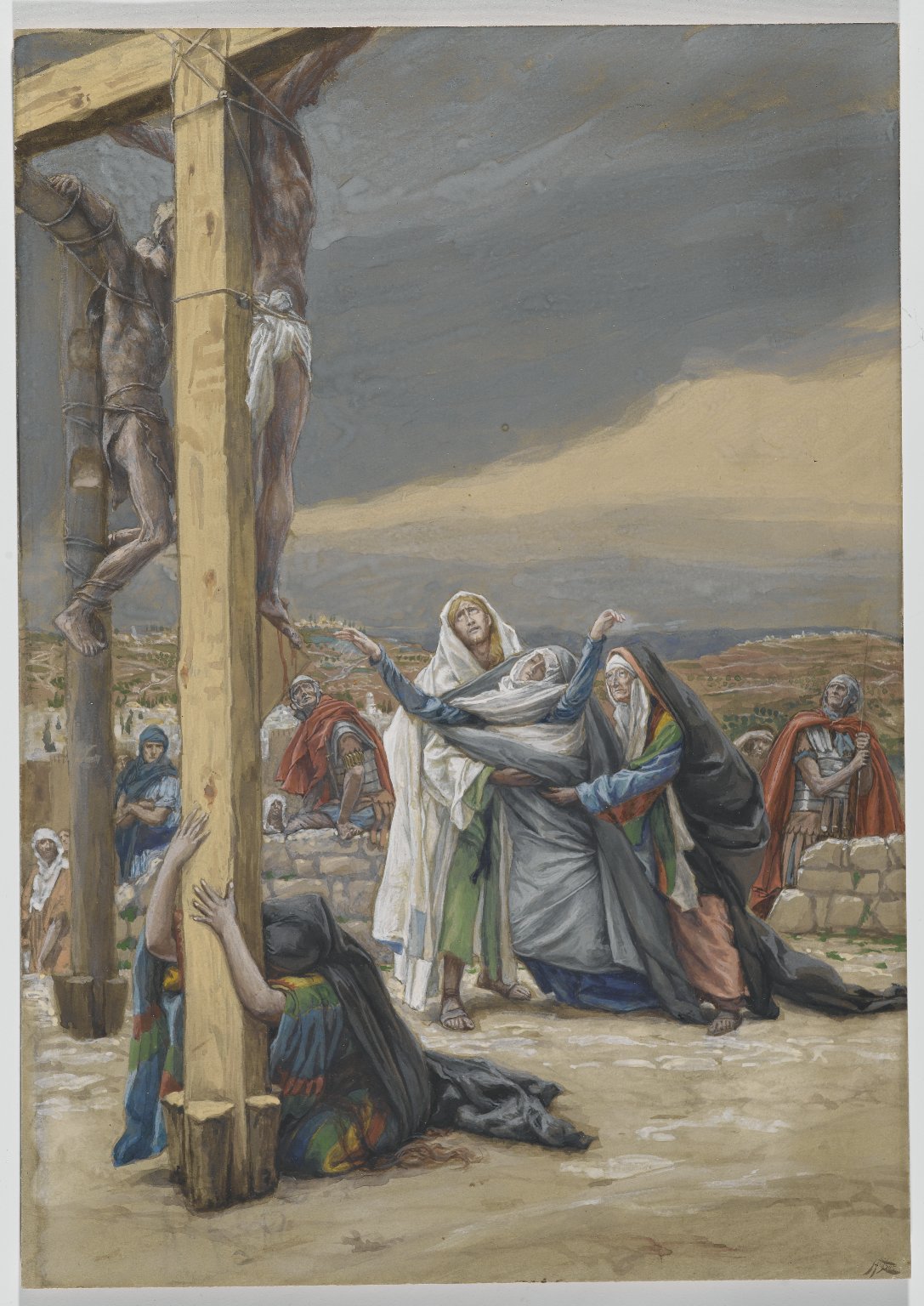

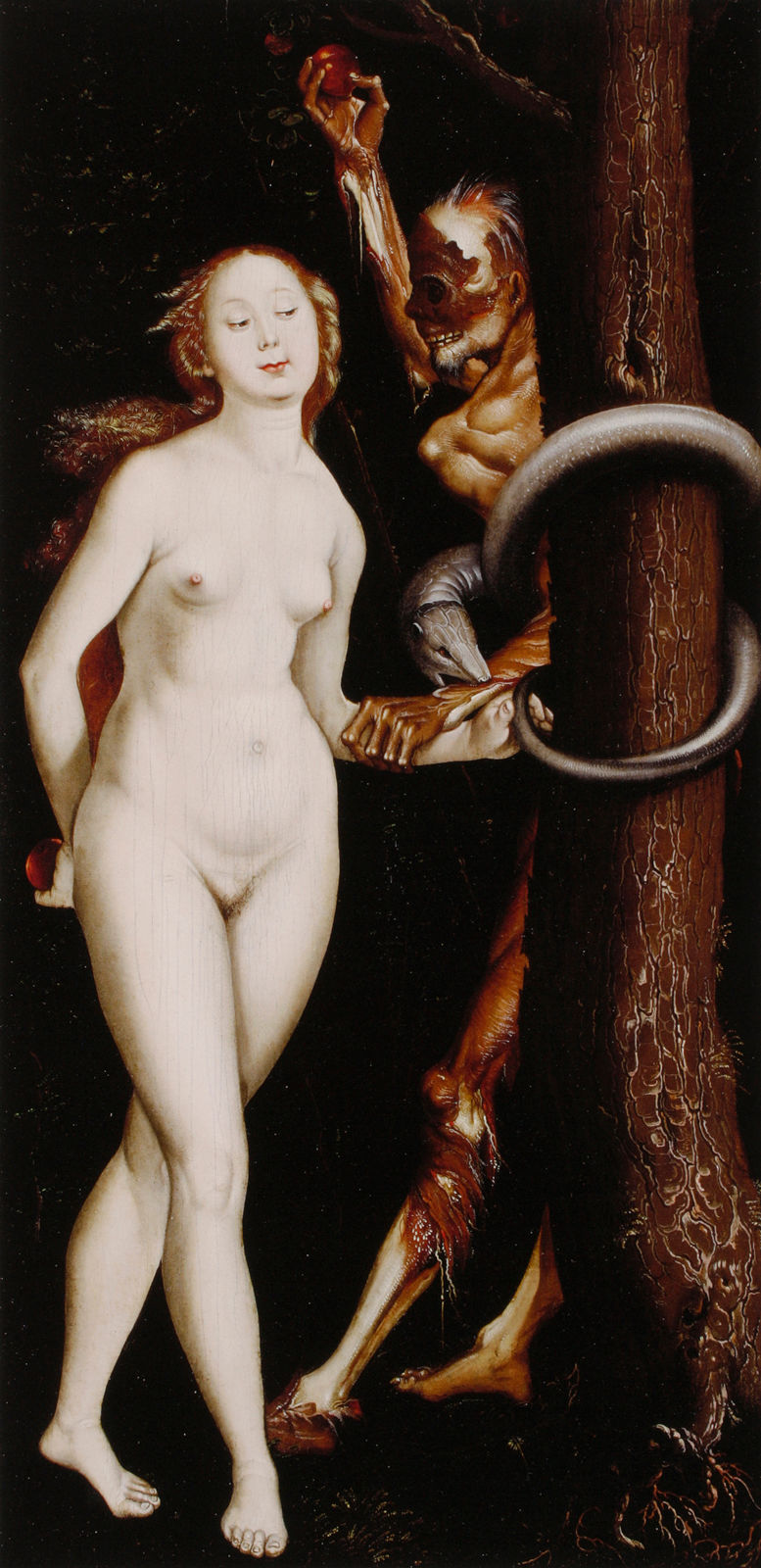

Calvaire, Antonello de Messine, 1475, Musée des Beaux Arts, Anvers

Le Mauvais larron vu de dos apparaît que dans la deuxième Crucifixion d’Antonello (sur les trois qui lui sont attribuées).

De la première à la deuxième, vingt ans plus tard, la ligne d’horizon s’est abaissée, accentuant l’effet de contre-plongée. Restés seuls au pied des croix, la Vierge assise par terre et Saint Jean à genoux sont un unicum iconographique. Antonello a repris l’idée du torse concave et du torse convexe des larrons, mais il a cassé la symétrie en différenciant radicalement les modes de suspension :

- le Bon, attaché par les bras à une croix en tau, pouvait poser les pieds sur une branche faisant ressort : point d’appui fragile que la fracture des jambes a supprimé ;

- le Mauvais reste suspendu uniquement par les poignets à la croix-tronc la plus haute, ses jambes ne montrent aucune plaie et il peut appuyer l’un ou l’autre pied, indéfiniment, sur un moignon de branche. L’absence de blessure aux jambes est une rupture par rapport à la littéralité du texte , tout comme la vue de dos est une rupture par rapport aux conventions graphiques.

Pour autant qu’on puisse pénétrer les intentions d’une oeuvre aussi singulière, il semble bien qu’Antonello, par rapport à sa première Crucifixion, ait inversé la narration au service du même objectif :

- c’est ici le Mauvais larron qui est encore vivant – ou du moins condamné à une torture infinie ;

- tandis que le Bon a rejoint le Christ dans la Mort.

Pour illustrer le caractère profondément médité de la composition, mentionnons un détail qui n’a pas non plus été analysé :

La composition développe l’opposition entre les deux troncs, élagués mais encore vivants, et les croix équarries mais cassées, coincées par des cailloux et des coins : on en voit trois bases rompues derrière la route par laquelle s’en vont les soldats, contrastant avec l’arbre coupé qui refleurit. Et surtout un autre au tout premier plan, sur lequel est posé le cartellino avec la date et la signature, à l’imitation du cartellino INRI en haut de la croix.

Le couple du lapin et de la chouette s’inscrit dans la même dialectique du bois équarri et du bois tranché. Antonello joue ici magnifiquement sur le symbolisme contradictoire de la chouette posée sur le tronc : à la fois Sagesse et Ignorance, comme le Bon et le Mauvais Larron. De part et d’autre du crâne d’Adam hanté par le serpent de la Chute, les deux couples animal/bois forment une sorte de paysage moralisé : en plaçant son cartellino côté gauche, dans le camp honorable, Antonello choisit :

- le bois aplani mais cassable, contre le bois brut ;

- le lapin domesticable, mais sacrifiable, contre la chouette ;

- le Christ contre les Larrons.

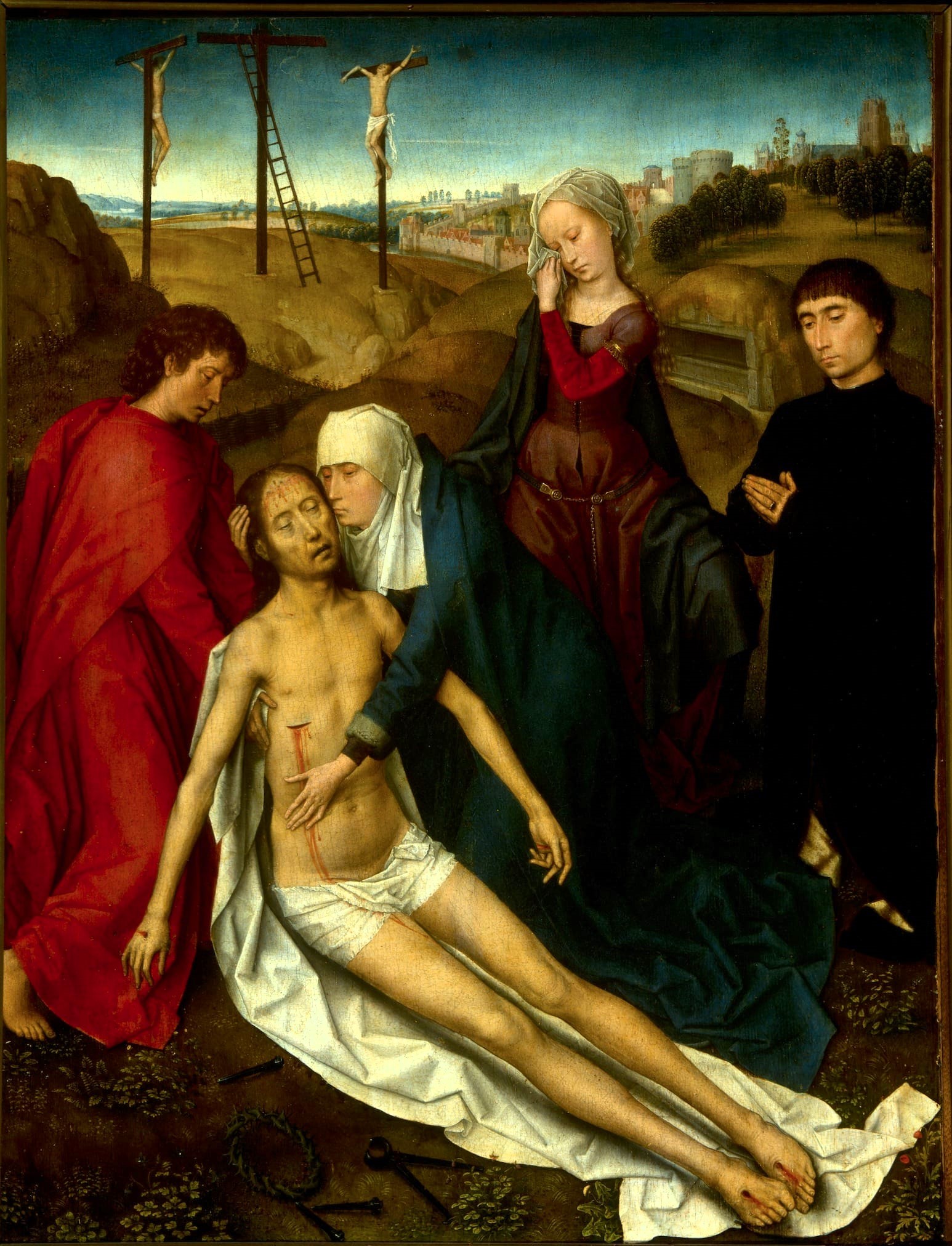

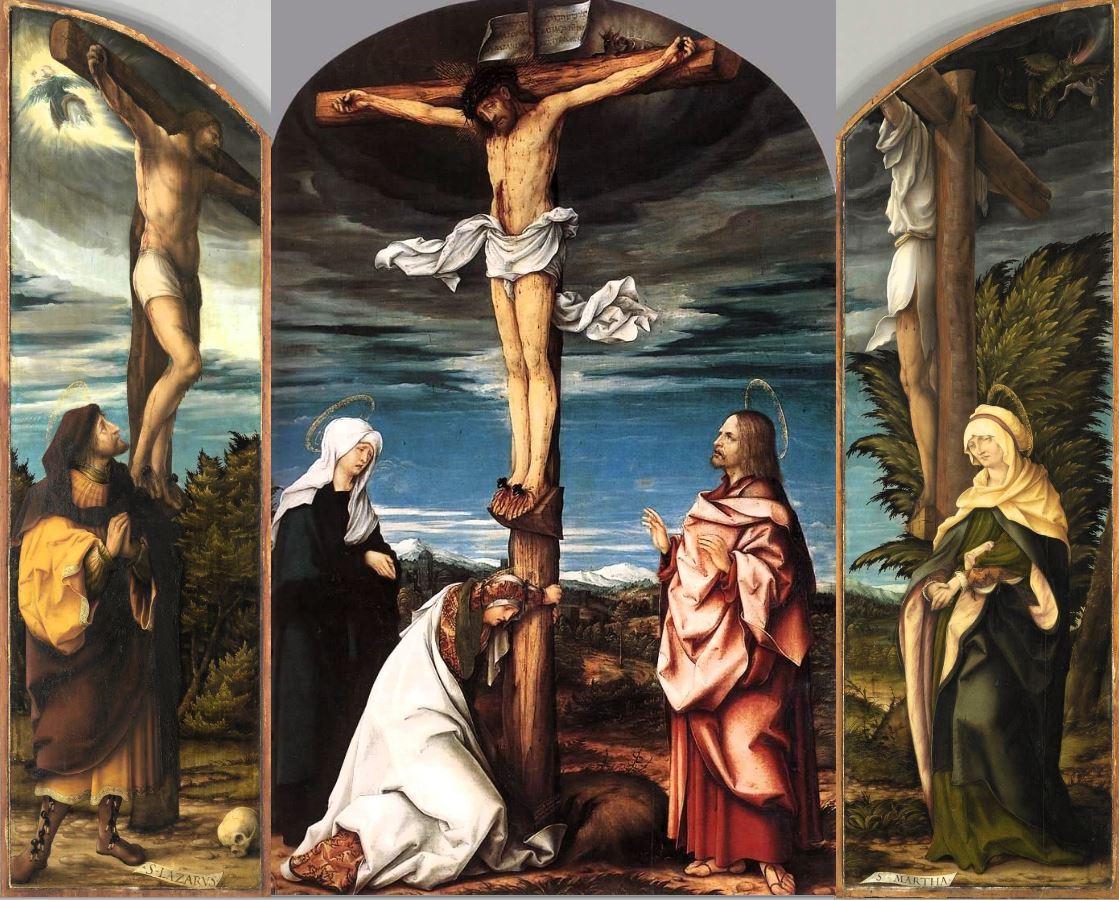

Un Triptyque de Memling

Triptyque Greverade

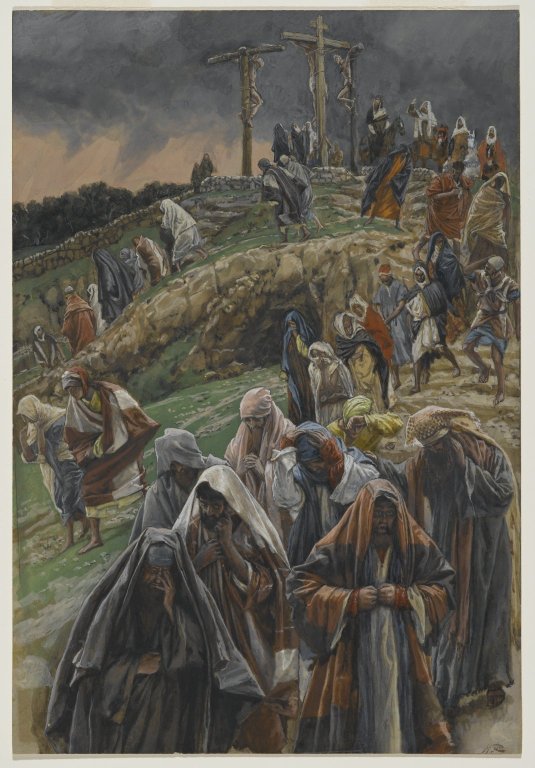

Memling, 1491, Sankt-Annen-Museum, Lübeck

Dans ses Crucifixions tardives, Memling suit l’iconographie des retables westphaliens, qui mettent l’accent sur les deux convertis : Longin aveugle à gauche de la croix, le centurion attestant de sa foi à droite. Assis sur un cheval blanc vu de face, il forme un couple antithétique avec le pharisien assis sur un cheval blanc vu de dos, en train de discuter avec Caïphe. Le singe en croupe, qui chez Memling signifie le péché [5], ajoute au caractère péjoratif de la vue de dos, qui conduit l’oeil à celle d’un autre ennemi du Christ, le Mauvais larron juste au dessus.

Atelier de Memling, 1480-90, Musée national, Budapest

Le caractère concerté de ces vues de dos est démontré, a contrario, par deux autres triptyques (à Budapest et au musée Frans Hals d’Haarlem), copies d’atelier d’un triptyque disparu de Memling dont l’iconographie était plus conventionnelle : pas de singe, le pharisien vu de face et le Mauvais Larron aussi.

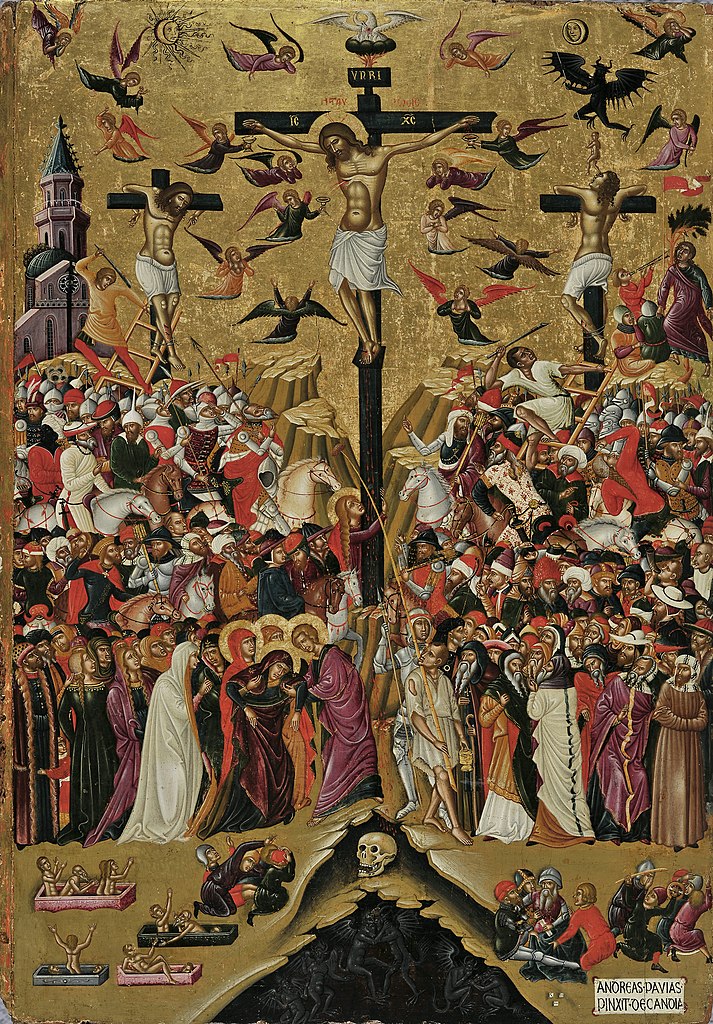

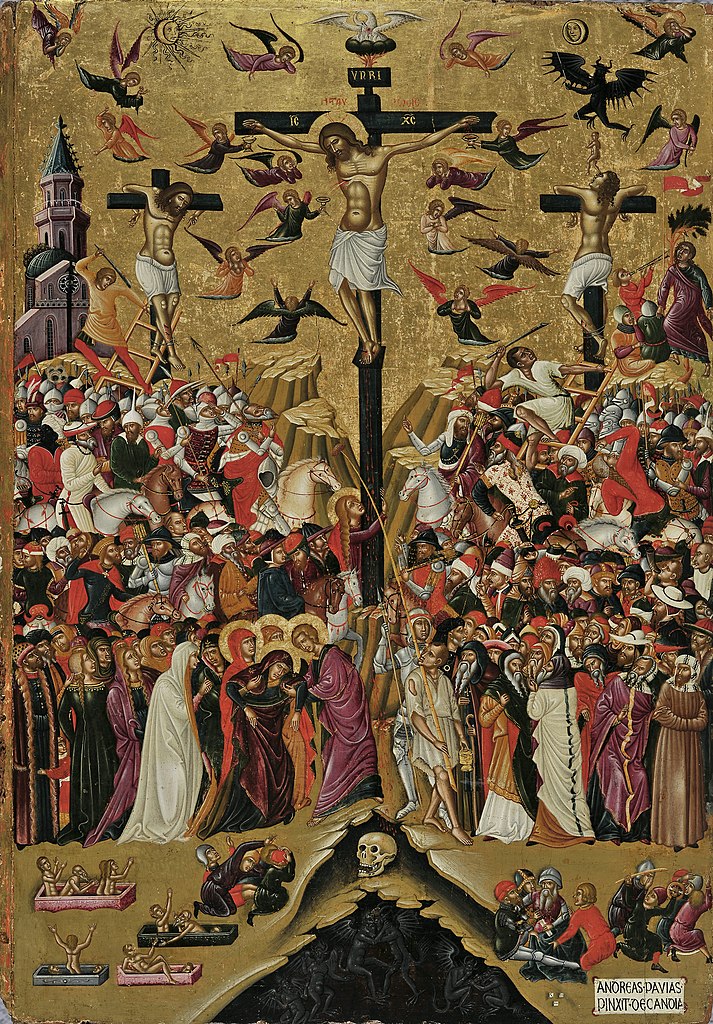

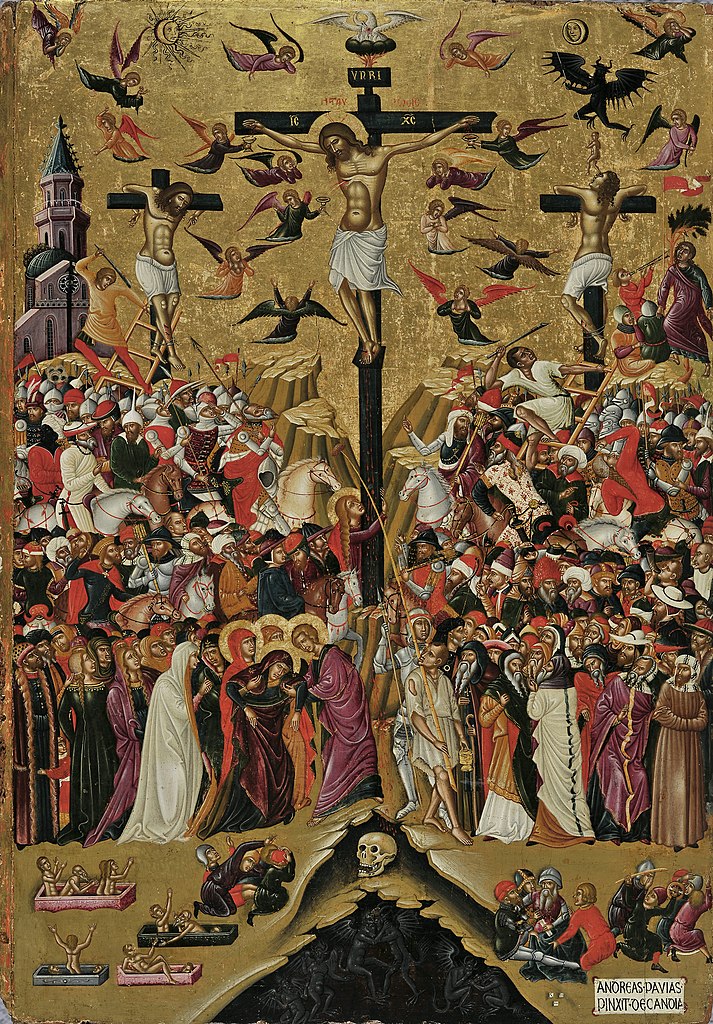

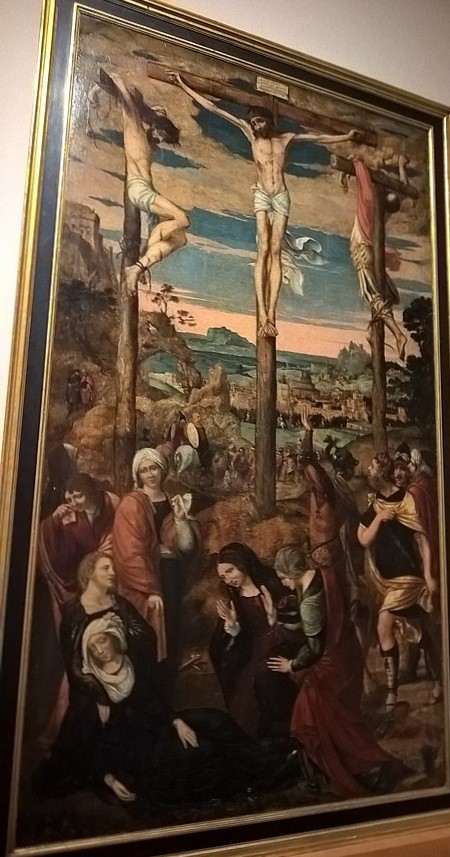

Le Mauvais Larron en Crète, après 1480

Dans l’art byzantin, les larrons ne sont jamais représentés dans les Dépositions, et rarement dans les Crucifixions. Le Mauvais larron vu de dos inventé par un maître crétois n’en est que plus exceptionnel.

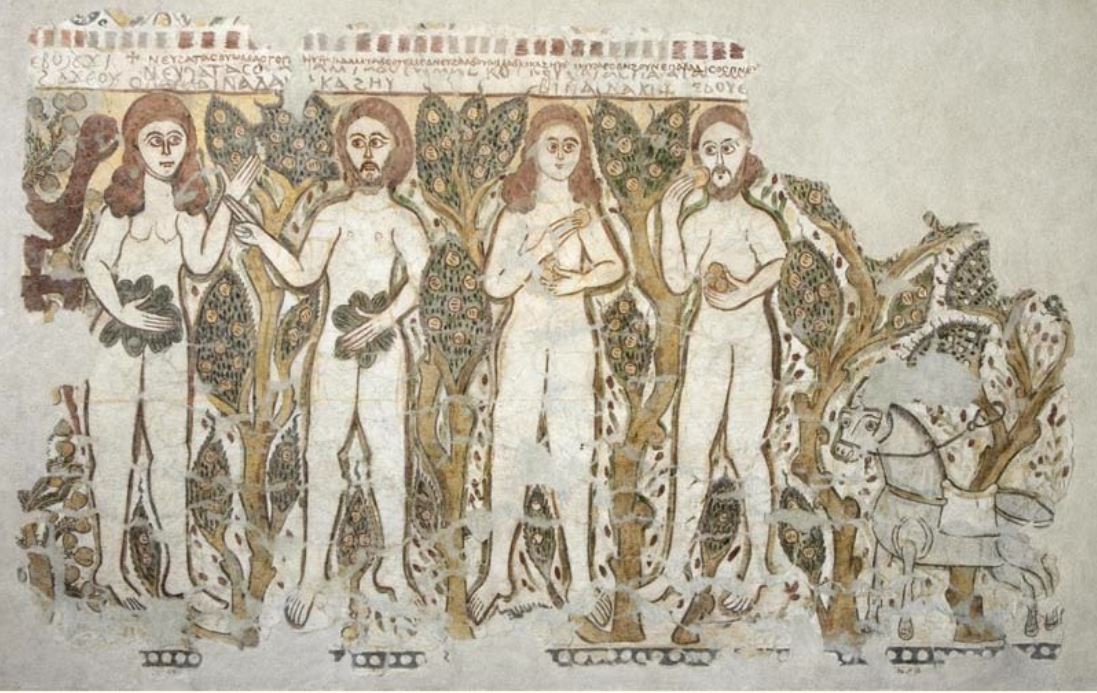

Giusto de Menabuoi, 1378, Baptistère, Padoue Giusto de Menabuoi, 1378, Baptistère, Padoue |

Andreas Pavias, 1480-1500, National Gallery, Athènes Andreas Pavias, 1480-1500, National Gallery, Athènes |

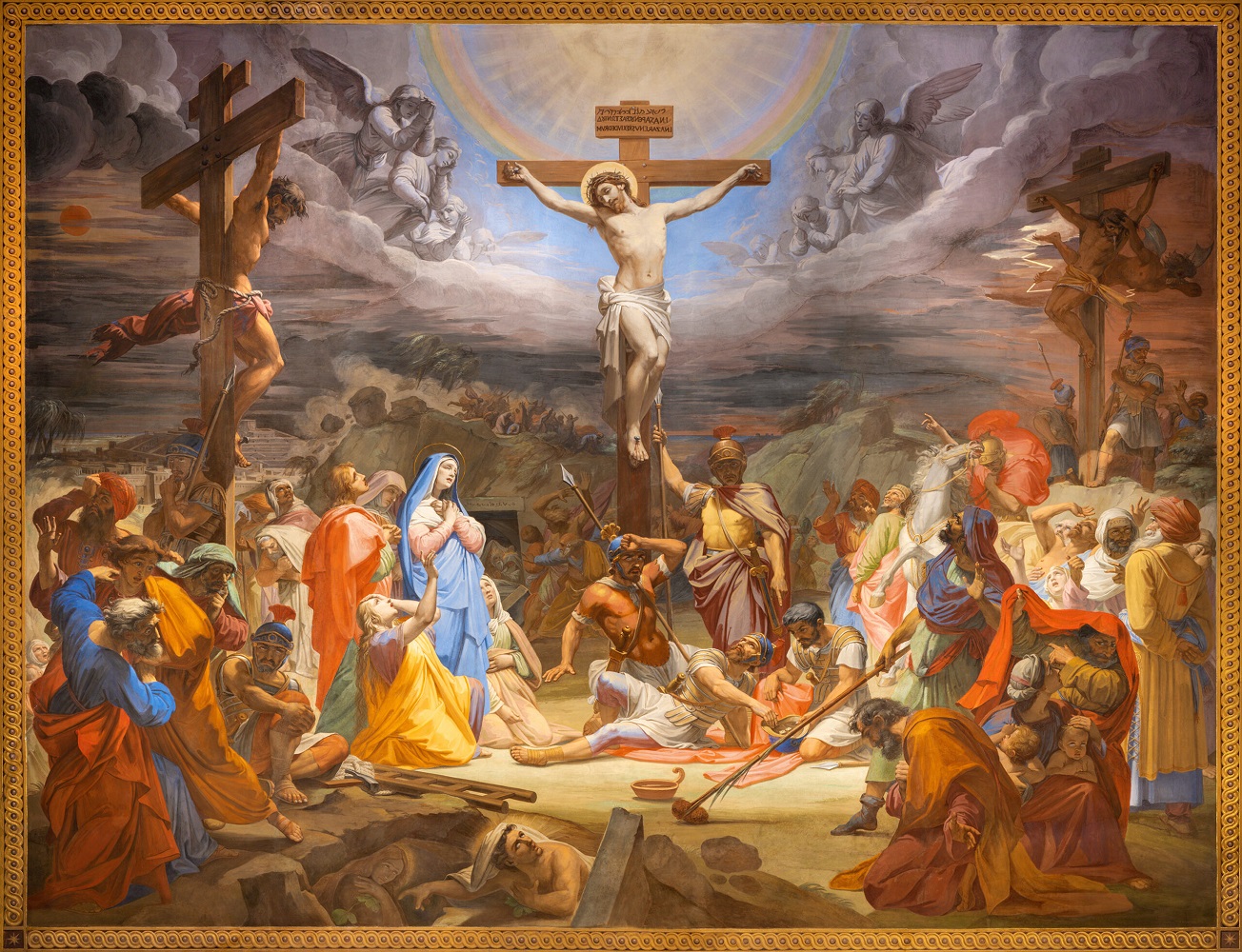

Les Calvaires à un grand nombre de personnages existent depuis longtemps en Italie, lorsqu’un artiste grec acclimate cette formule à Candie, colonie vénitienne en Crète. Outre la foule de personnages, les emprunts italianisants sont nombreux : le pélican en haut de la croix, les chevaliers en costume moderne, la ville à l’arrière-plan, la chevelure blonde de Marie-Madeleine. La signature en latin traduit l’adoption d’une mode italienne pour satisfaire un client catholique [5a]. La grotte des Enfers qui s’ouvre sous le crâne d’Adam est en revanche un motif typiquement byzantin.

Pavias s’est particulièrement attaché à travailler les effets d’opposition :

- à côté d’un clocher, le Bon larron vu de face voit son âme vue de face emportée vers le Soleil par un ange vu de face ;

- à côté de Judas pendu, le Mauvais larron vu de dos voit son âme vue de dos emportée vers la Lune par un démon vu de dos.

Cette vue de dos du Mauvais larron a conduit à deux détails très originaux : sa croix en tau et son âme harponnée.

Theophanes le Crétois, 1545–46, Monastère de Stavronikita, Athos Theophanes le Crétois, 1545–46, Monastère de Stavronikita, Athos |

Georges le Crétois, 1547, Monastère de Dyonisou, Athos Georges le Crétois, 1547, Monastère de Dyonisou, Athos |

Cinquante ans plus tard, deux peintres crétois exportent au Mont Athos le Mauvais larron mis au point par Pavias.

Frangos Katelanos, 1548, Monastère de Varlaam, Météores

Frangos Katelanos, 1548, Monastère de Varlaam, MétéoresCet autre peintre très influencé par la Renaissance crétoise le transporte en même temps aux Météores.

Andreas Pavias, 1480-1500, National Gallery, Athènes Andreas Pavias, 1480-1500, National Gallery, Athènes |

Emmanuel Lampardos, 1625-40, Ermitage, S.Peterbourg Emmanuel Lampardos, 1625-40, Ermitage, S.Peterbourg |

Au siècle suivant, un dernier peintre de la même école reprend, en la simplifiant, l’ensemble de la composition de Pavias.

Etrangement, aucun des Larrons vus de dos qui se multiplient, au XVIIème siècle, dans les gravures flamandes, ne sera repris dans l’art des icônes, malgré des influences nombreuses [5b]. Le Mauvais larron de Pavias reste une

invention isolée, qui n’a pas à l’époque d’équivalent en Italie. On peut néanmoins rattacher la

symétrisation recto-verso des deux Larrons à la mode purement graphique qui se développe un peu partout à l’époque : celle des

figure come fratelli (voir

3 Les figure come fratelli : autres cas).

Un Mauvais Larron en France, vers 1515

Cette composition isolée se trouve dans une église rurale de Champagne.

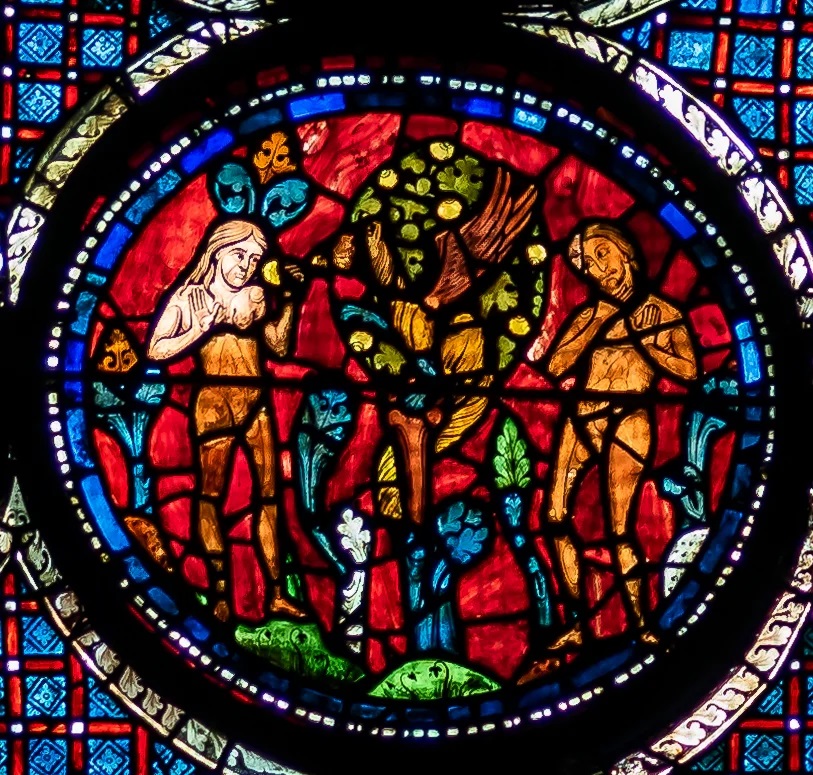

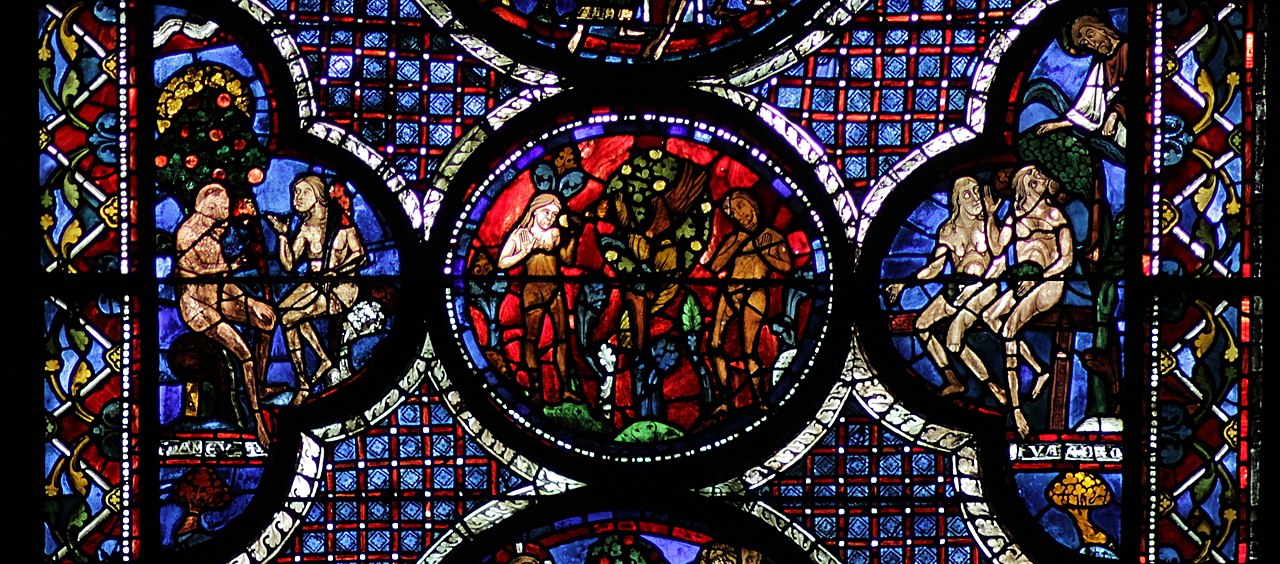

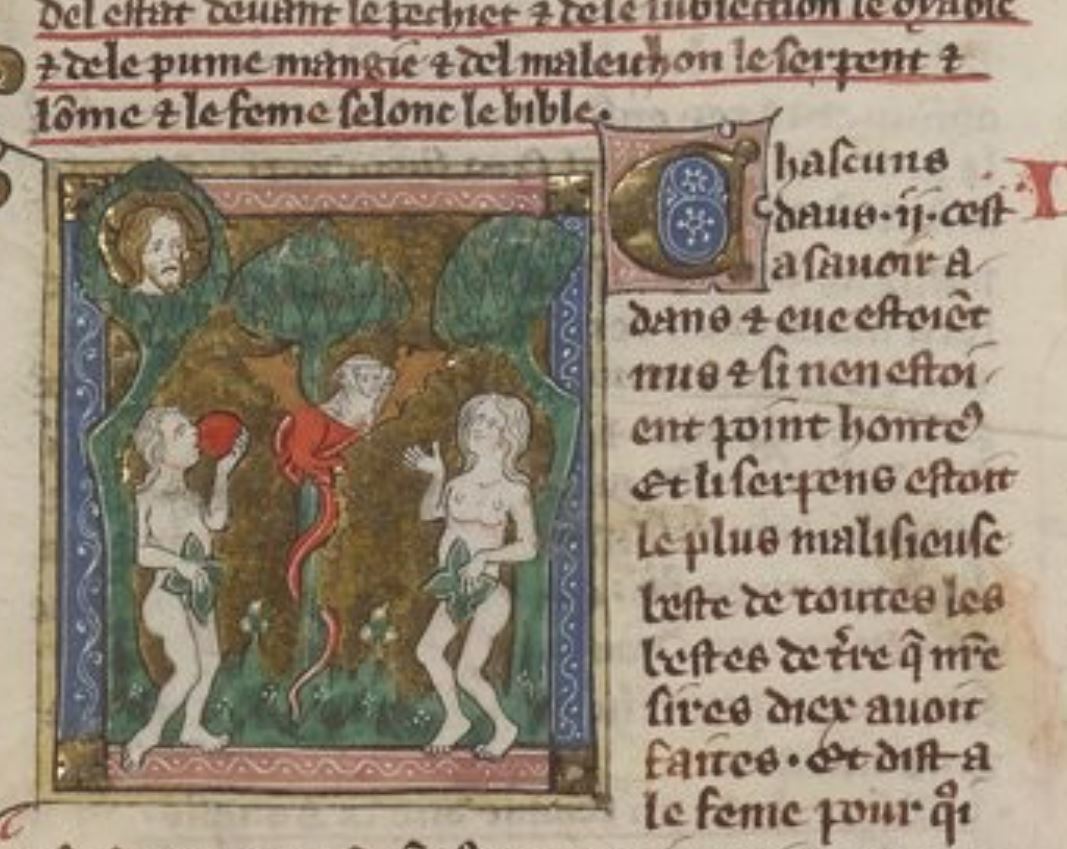

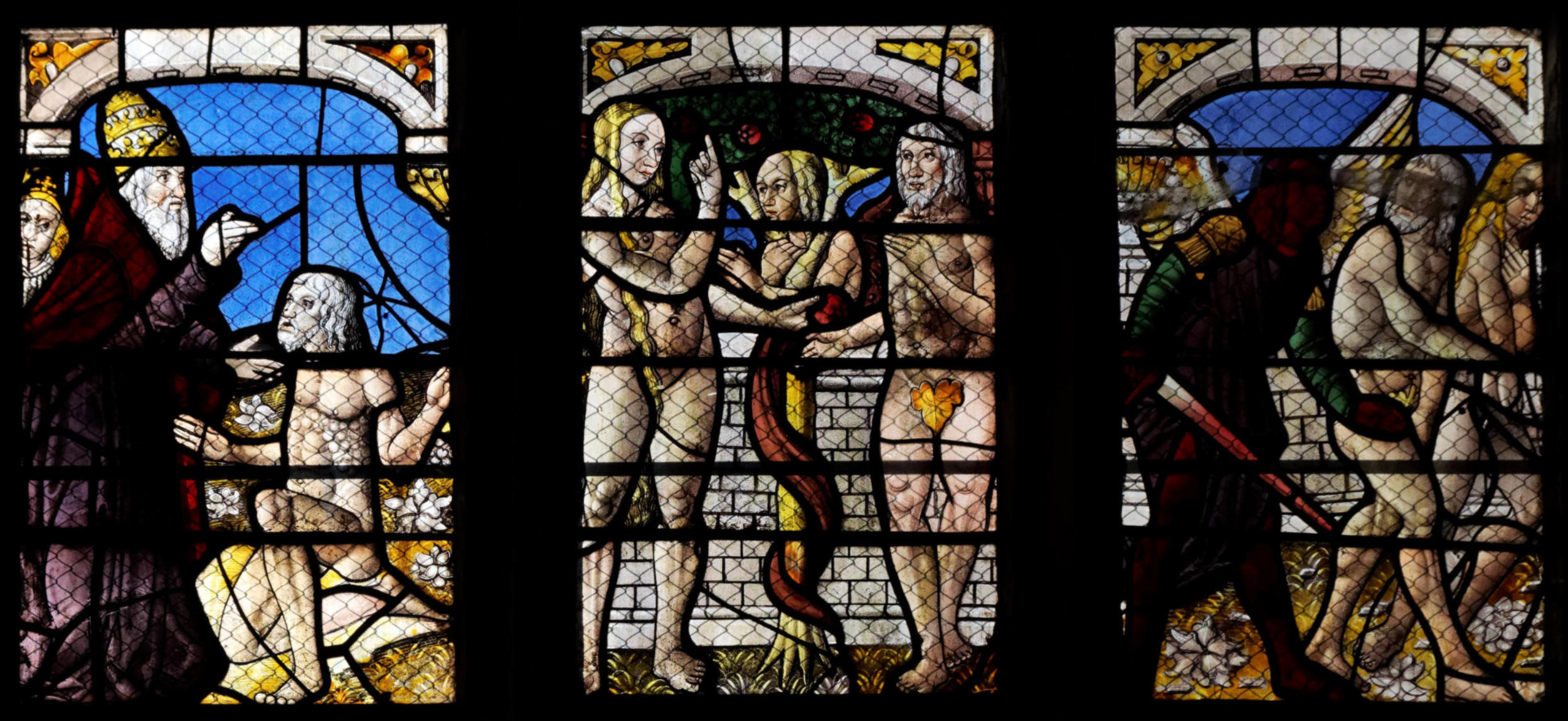

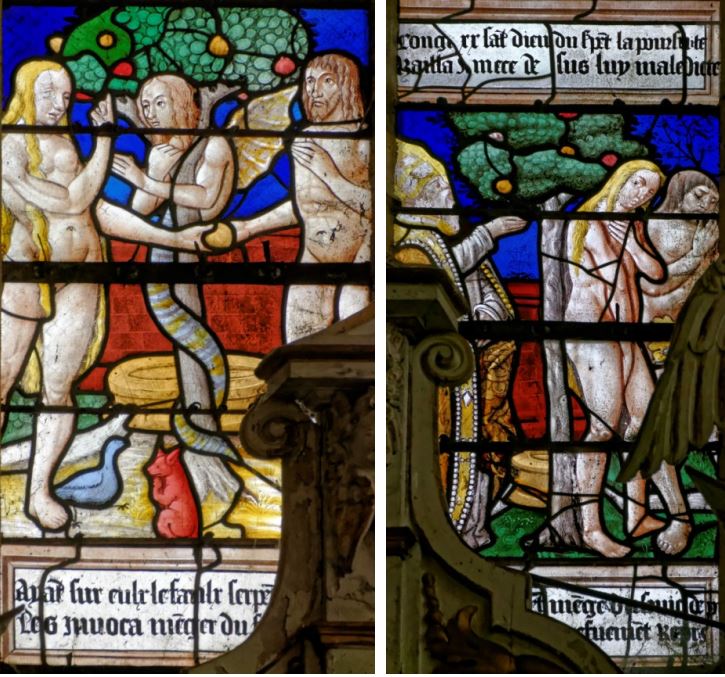

Crucifixion, vers 1505 (baie 0),

Crucifixion, vers 1505 (baie 0),

Saint Nizier, Troyes, photo (c) Denis Krieger (mesvitrauxfavoris.fr)

Cette verrière, où figuraient autrefois l’Ange et le Démon recueillant les âmes des larrons, serait la prototype d’une verrière très singulière, dans une église de campagne à une quarantaine de kilomètres de Troyes [5c].

Crucifixion, vers 1515 (baie 0), Rosnay l’hôpital

Les deux premiers phylactères portent le dialogue entre le Bon Larron et le Christ. Sur le troisième, l’imprécation du Mauvais Larron :

|

Sauves-toi, ainsi que nous, si tu l’es toi-même » (paraphrase de Luc 23-39)

|

Salvum te fac et nos si tu es ipse

|

…forme comme un répons rimé à la profession de foi du centurion (en bas au centre) :

|

Vraiment, il était le fils de Dieu, celui-ci

|

Vere filius dei erat iste

|

La croix tourmentée et le retournement du Mauvais larron traduisent scéniquement son exclusion du dialogue sacré : deux petits diables verts se tortillent déjà sous ses yeux, tandis que deux anges sont descendus écouter le Bon larron.

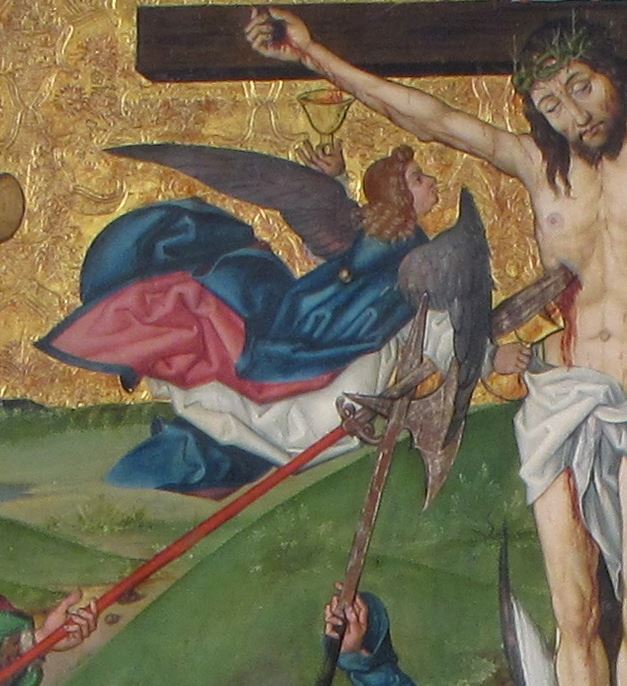

On notera, au centre, la dextérité de l’ange en rouge, qui recueille dans une coupe le sang de la main et dans une autre celui du flanc.

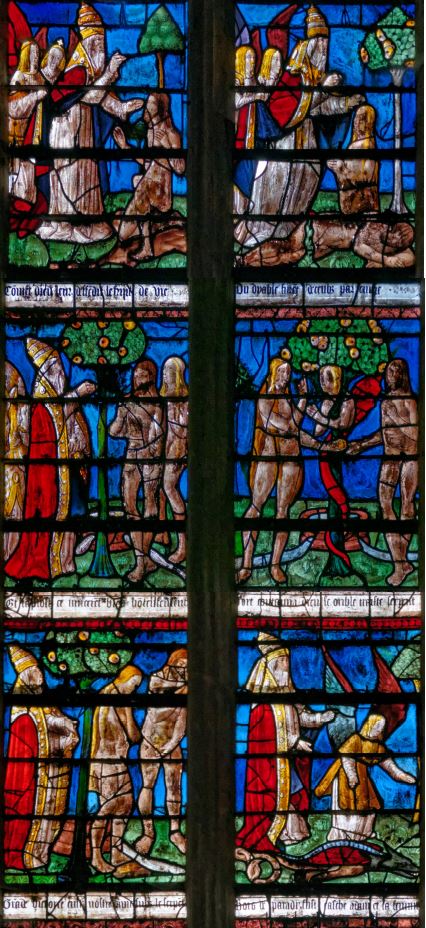

Crucifixion, vers 1520 (baie 0),

Arrembécourt, photo (c) Painton Cowen (therosewindow.com)

A 15km de Rosnay, cette autre verrière reprend la même composition, en la simplifiant. Le phylactère du Centurion a été remonté à la gauche du Christ, et le texte du Mauvais larron a été légèrement modifié, de manière à le rendre autonome :

|

Si tu es le fils de Dieu, sauve-toi et sauve- nous

|

Si filius dei es, te salva et nos

|

Crucifixion, vers 1525 (baie 0)

Eglise de la Nativité de la Vierge, Bérulle, photo (c) Denis Krieger (mesvitrauxfavoris.fr)

Dans un village diamétralement opposé aux deux précédents par rapport à Troyes, cette troisième verrière réduit le carton à l’essentiel :

- au centre les phylactères opposés du Bon et du Mauvais larron, avec Marie-Madeleine au pied de la croix ;

- de part et d’autre, l’Ange et le Démon ;

- en bas à gauche Saint Jean et la Vierge ;

- en bas à droite le Centurion et Longin.

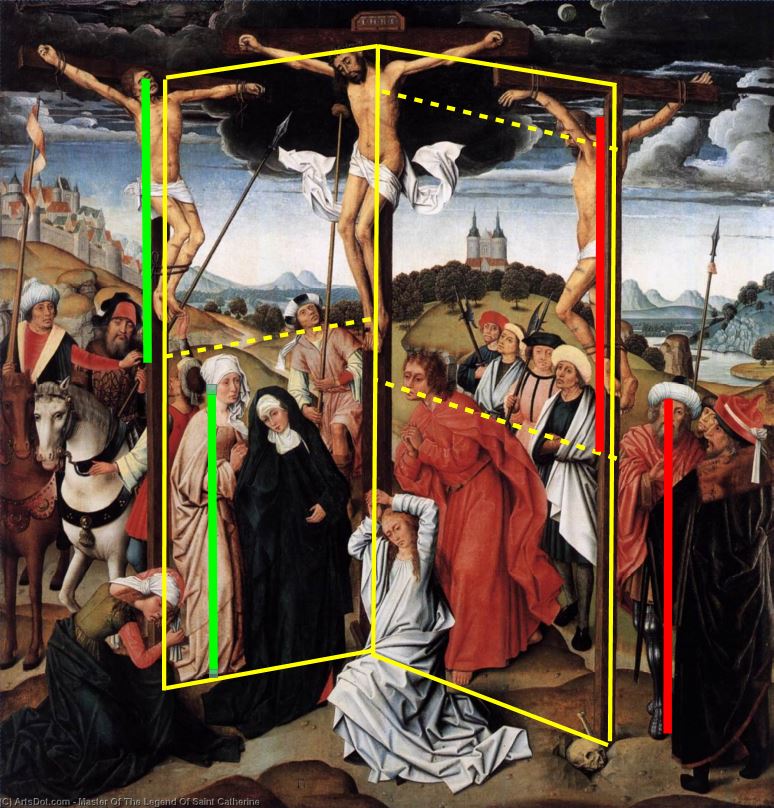

Disposition plane : le Bon Larron vu de dos

Les Trois Croix sont dans un même plan. Le Bon Larron est vu de dos. L’effet paradoxal est de casser l’affinité entre le Bon larron et le Christ.

Les origines

L’eucharistie par le sang

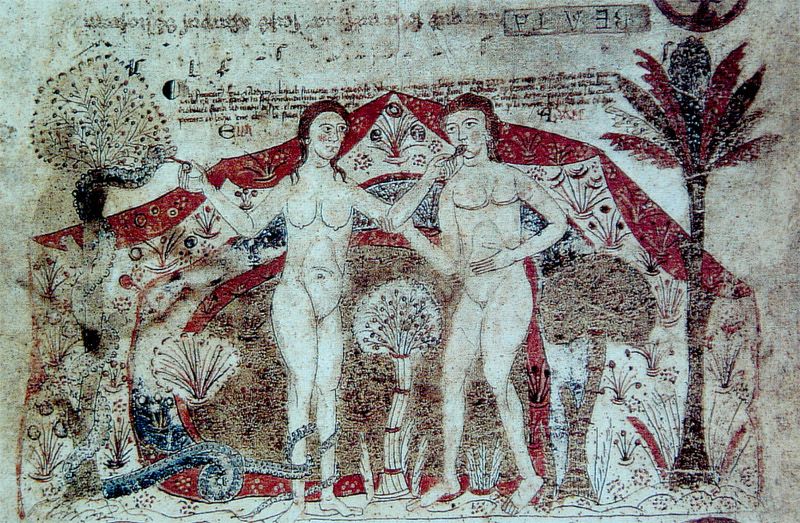

Crucifixion Kaufmann,

Maître de Vyšší Brod, Bohême, vers 1340, GemäldeGalerie, Berlin

Dans cette Crucifixion bohémienne, des larrons complètement désarticulés s’enroulent autour de deux croix en tau, sous la grande croix de Jésus qui organise cette composition très symétrique (lance et masse d’armes à gauche, roseau et doigt levé à droite).

Les poses contournées des larrons s’inscrivent dans cette recherche :

- symétrie miroir pour les jambes ;

- symétrie de dos/ de face pour les torses.

Ce raffinement graphique n’est pas gratuit : il sert à montrer que le Bon Larron accepte de recevoir le sang du Christ sur sa face tournée vers le Ciel, tandis que le Mauvais Larron refuse cette communion en tournant son regard vers la terre.

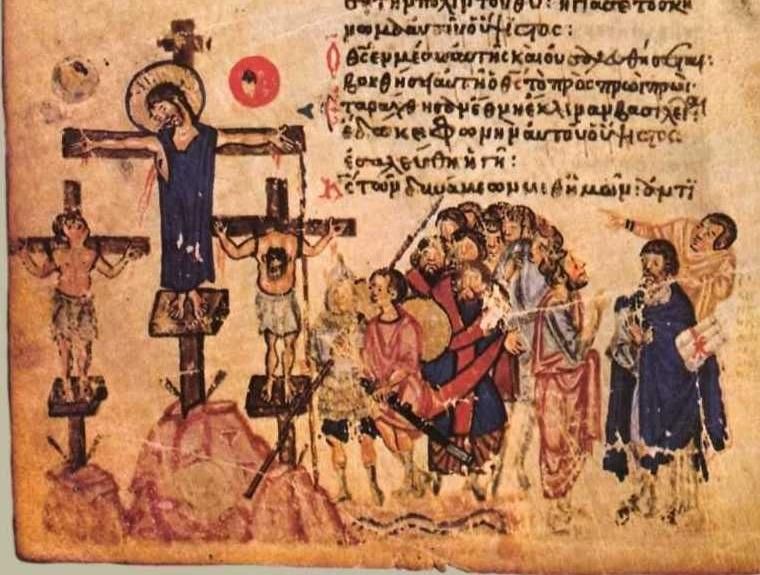

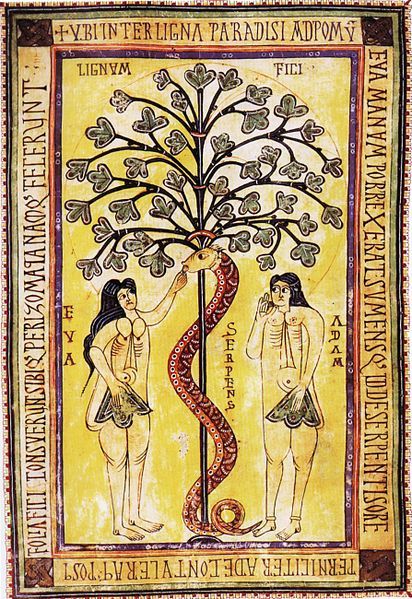

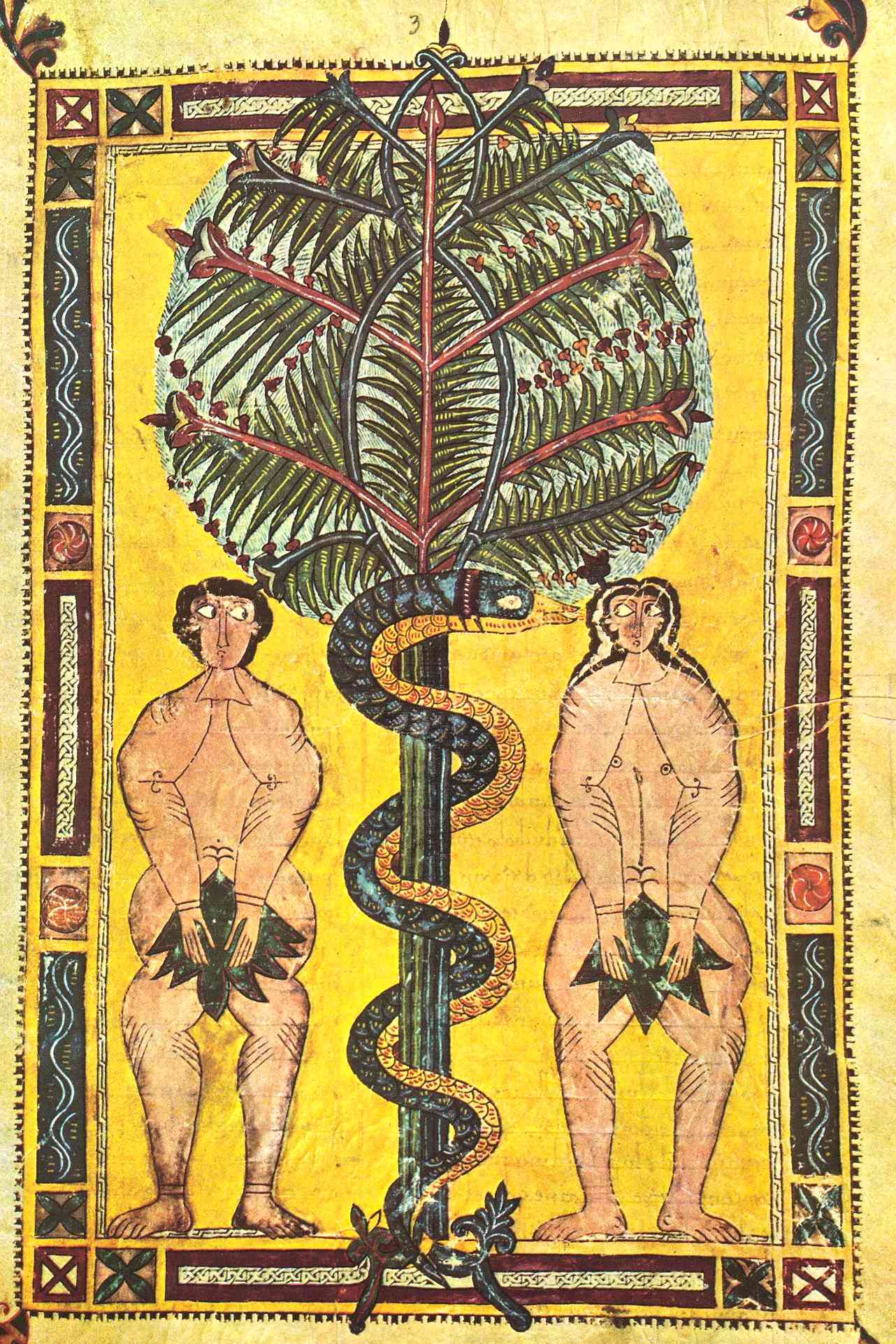

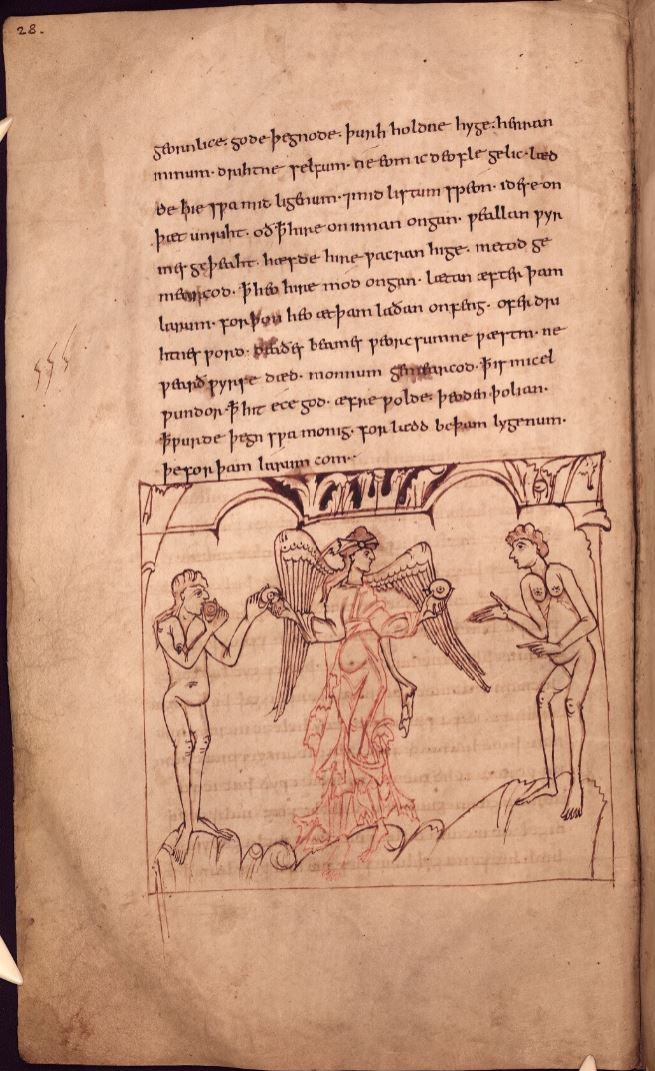

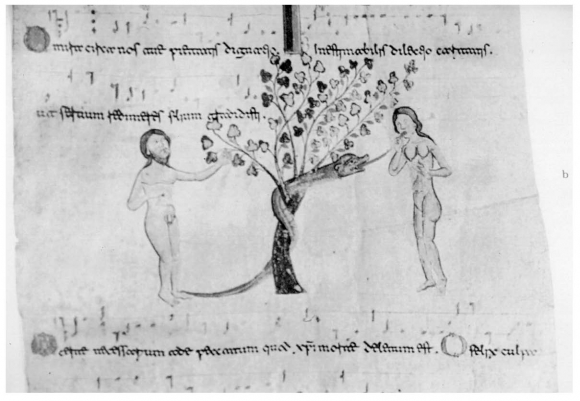

Psaume 45, Psaultier de Chludov MS 129, 9ème siècle, Musée Historique de Moscou

L’origine de cette idée est probablement byzantine : ici le Mauvais Larron baisse la tête, refusant de recevoir le sang qui tombe de la main gauche de Jésus.

Crucifixion

Maître du Missel Hasenburg, 1409, Cod. 1844, ONB, Vienne

Cet enlumineur de Bohême du Sud a recopié à l’identique les positions des larrons, mais au service d’une idée plus moderne : montrer l’âme du Bon Larron emportée vers le ciel par un Ange, et celle du Mauvais emportée vers la terre par un Démon.

Crucifixion (détail du retable de la Passion)

Maître de la Passion de Lyversberg, 1464-66, Wallraf-Richartz-Museum

Crucifixion (détail du retable de la Passion)

Maître de la Passion de Lyversberg, 1464-66, Wallraf-Richartz-MuseumCette composition très inventive d’un maître colonais oppose la face tournée vers le ciel du Bon Larron à la face tournée vers la terre du Mauvais. On peut la comprendre comme l’ultime évolution de cette posture acrobatique, permettant au départ de recueillir le sang, puis facilitant l’extraction de l’âme.

Meister der Sterzinger Altarflügel, 1460, Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe

De manière rarissime, ce peintre d’Ulm applique cette pose au Bon Larron tout en conservant la formule typiquement germanique du Mauvais Larron centrifuge, ce qui aboutit paradoxalement à unifier les deux Larrons. Pour les différencier, l’artiste a eu recours à un procédé narratif. Le bourreau :

- a déjà brisé la jambe et la cuisse du Bon Larron, qui vient d’expirer comme le Christ ;

- s’est déplacé sur la droite pour s’attaquer maintenant à la cuisse du Mauvais Larron, qui pousse un cri de douleur.

L’effet obtenu est celui de la solidarité entre le Bon Larron et le Christ, et l’exclusion du Mauvais.

Les expérimentations françaises

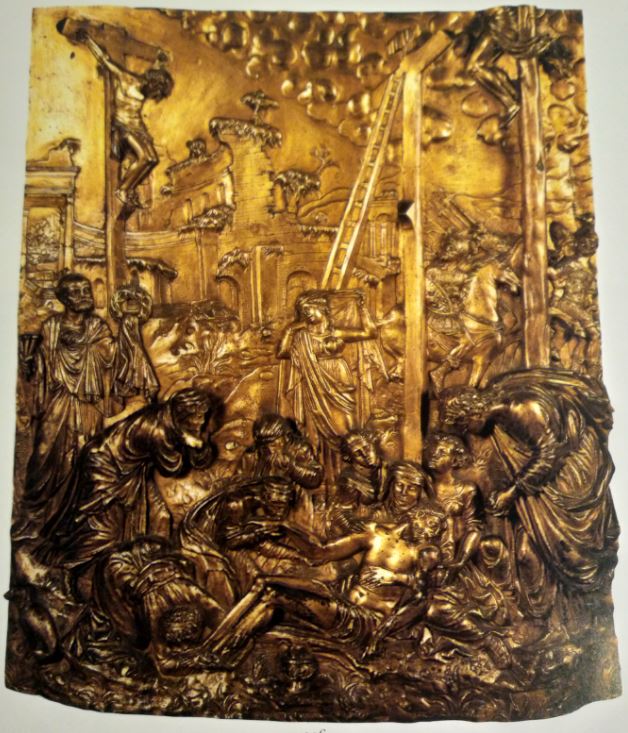

Crucifixion (panneau droit du Grand diptyque Carrand)

Crucifixion (panneau droit du Grand diptyque Carrand)

1386-1400, Bargello, Florence

Malgré des attributions divergentes, on s’accorde à reconnaître des influences françaises dans cette Crucifixion, très originale par sa composition et par ses procédés tridimensionnels.

Les deux scènes du bas montrent un couple dans lequel un des personnages est vu de dos, formant repoussoir :

- à gauche, la Vierge en bleu, enlacé par Saint Jean en rouge ;

- à droite, un soldat en rouge, enlacé par Longin en bleu (il vient de retrouver la vue en se touchant l’oeil avec son doigt ensanglanté).

Le couple des larrons obéit à la même binarité recto-verso :

- la croix du Bon Larron est en biais, en avant de celle du Christ, et le larron a les bras ligottés derrière le montant vertical, de sorte que la traverse en tau ne sert qu’à supporter l’échelle ;

- le Mauvais Larron est vu de face, et sa croix est totalement invisible : manière laconique de lui dénier la dignité de Crucifié.

Deux objets en biais accentuent l’effet de profondeur : l’échelle en avant de la Croix du bon Larron, l’étendard en arrière de celle du Mauvais.

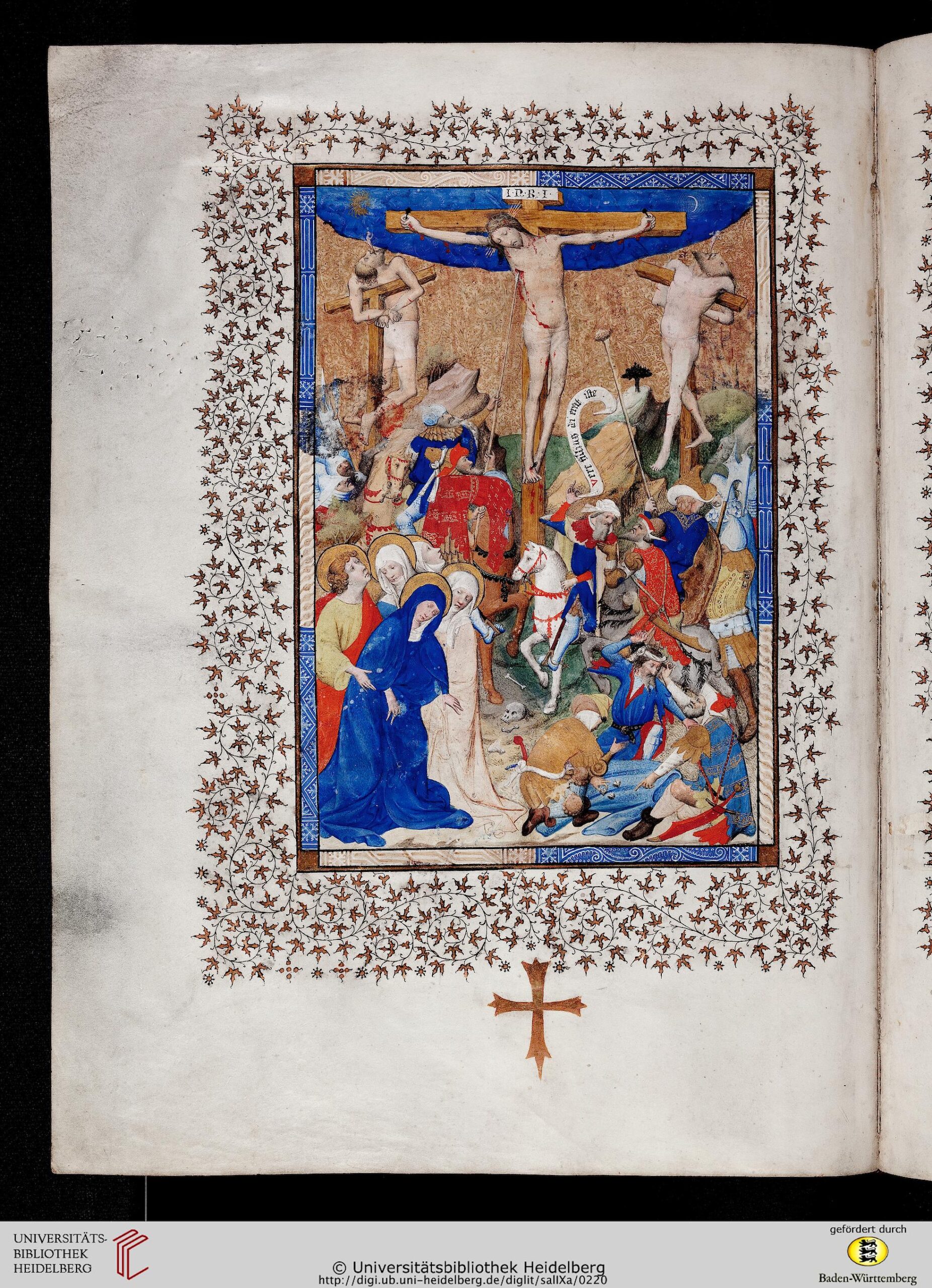

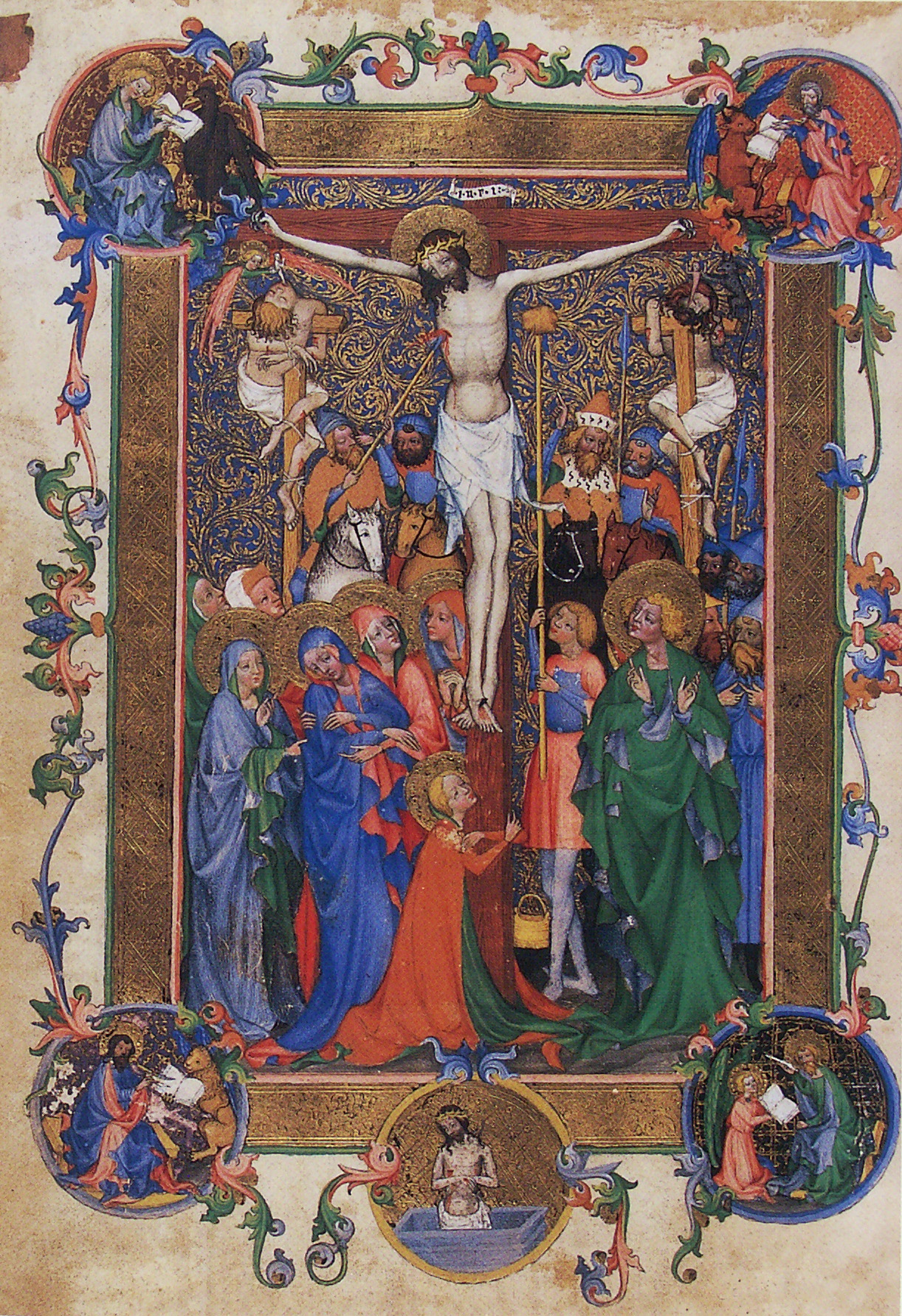

Crucifixion

Missel parisien, Cercle du Maître de Bedford, 1390-1400, Heidelberg, Universitätsbibliothek Cod. Sal. IXa, fol. 107v

Dans ce missel provenant de Notre Dame de Paris, les deux larrons exhalent tous deux leur âme vers le haut, sans Ange ni démon pour la recueillir. La seule différenciation est discrète : la destination diurne (le Soleil) ou nocturne (la Lune). La vue de dos du Bon Larron pourrait être le souvenir d’une tradition antérieure, analogue à la formule bohémienne, et dont le diptyque Carrand serait le seul vestige.

Mais il est possible aussi qu’il s’agisse d’une réinvention : la vue de dos sert d’élément différentiateur complémentaire tout en portant une signification symbolique : en se tournant vers le Christ, le Bon Larron manifeste, littéralement, sa conversion.

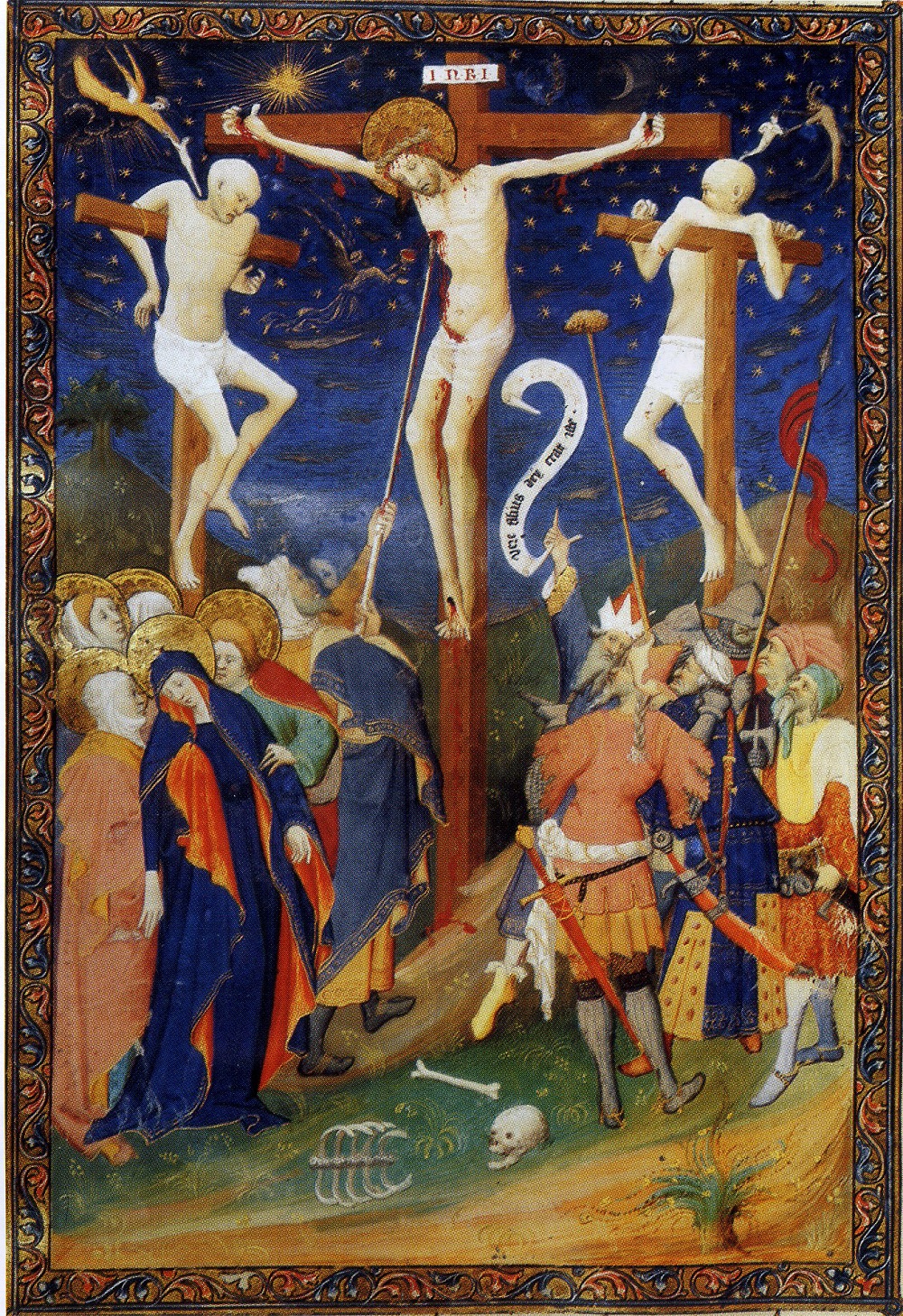

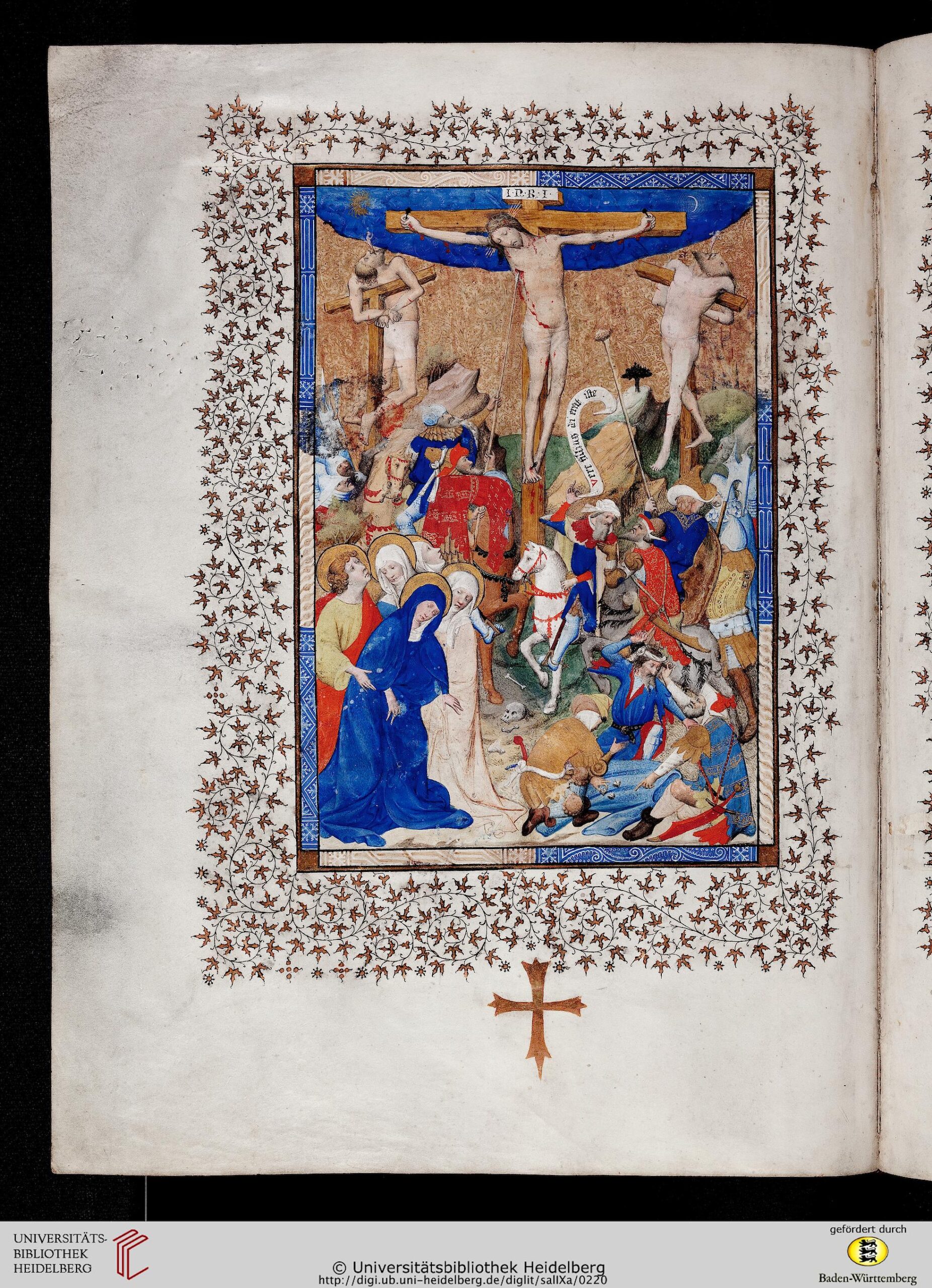

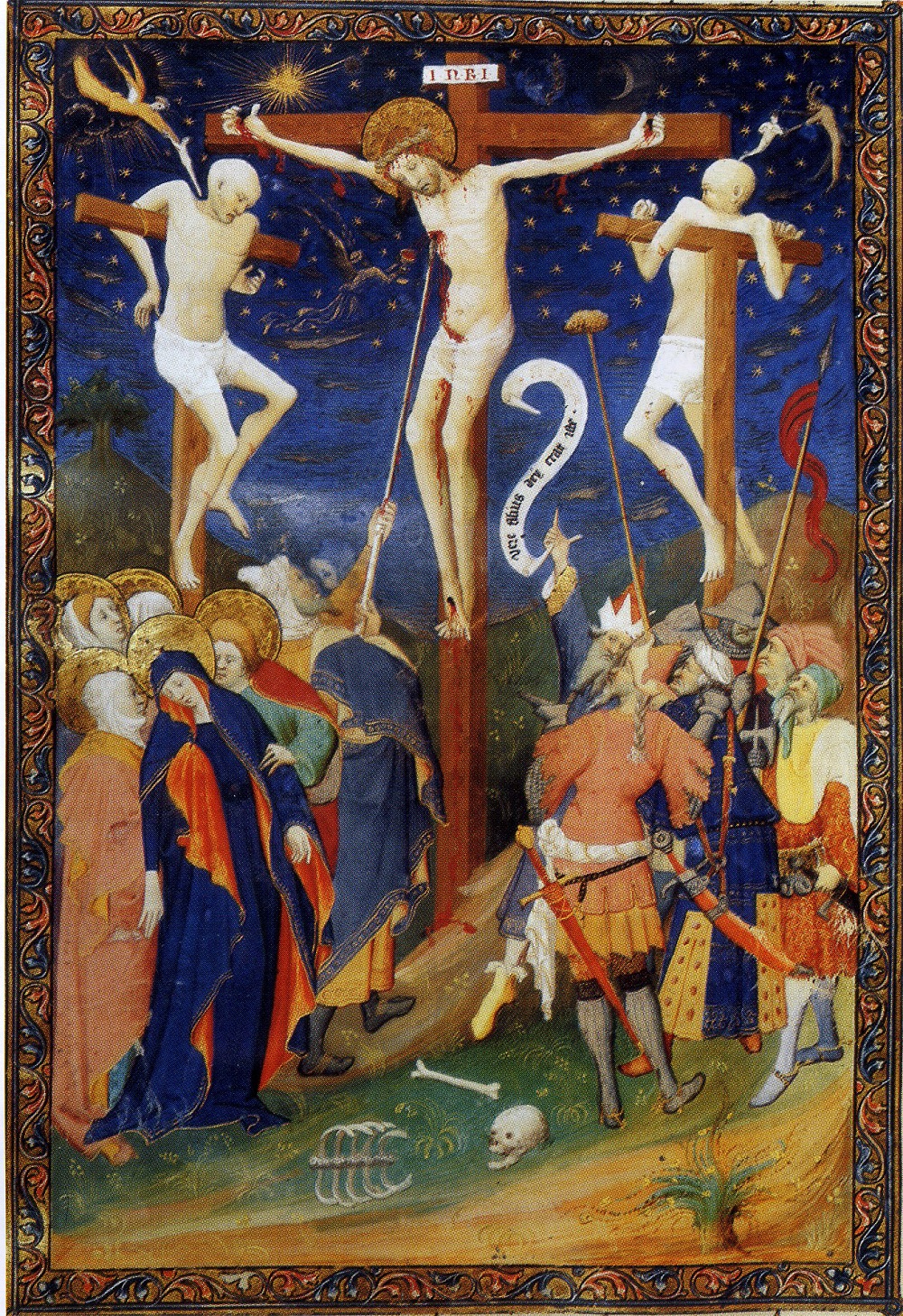

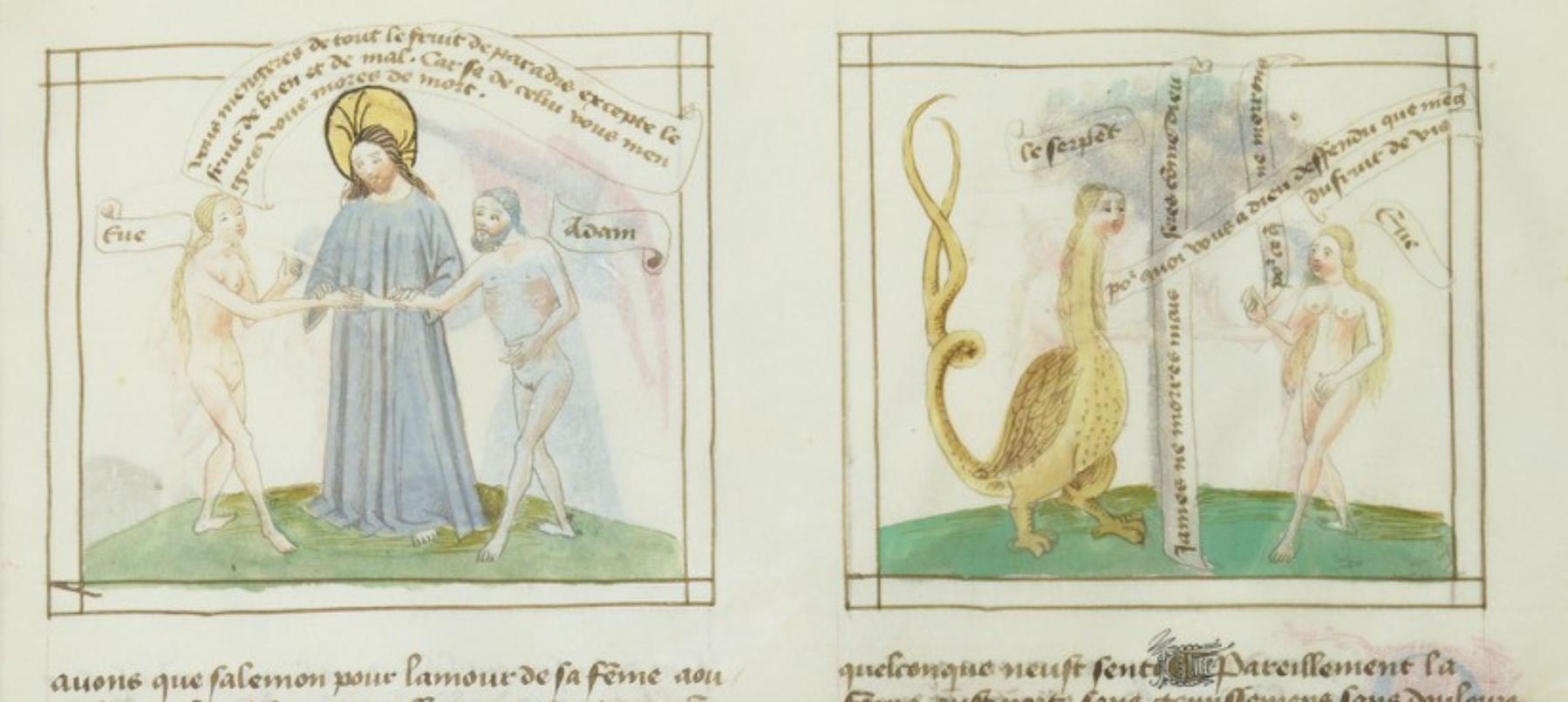

La formule du maître de Boucicaut

Maître de Boucicaut, 1405-08, Heures du Maréchal de Boucicaut, Musée Jacquemart André, MS 2 fol 105v

Le Maître de Boucicaut rationnalise la composition :

- les croix en biais, strictement identiques, créent un effet de profondeur ;

- les âmes des larrons disparaissent, suggérées par les attitudes des anges qui les surmontent : celui du Bon joint les mains en souriant,

- celui du Mauvais croise les bras d’un air sévère, signalant par là qu’il n’y a rien pour lui à emporter ;

- c’est le Mauvais larron qui est vu de dos, selon l’interprétation péjorative, la plus simple ;

- la tête penchée et la banderole suppriment toute interaction entre lui et le Seigneur.

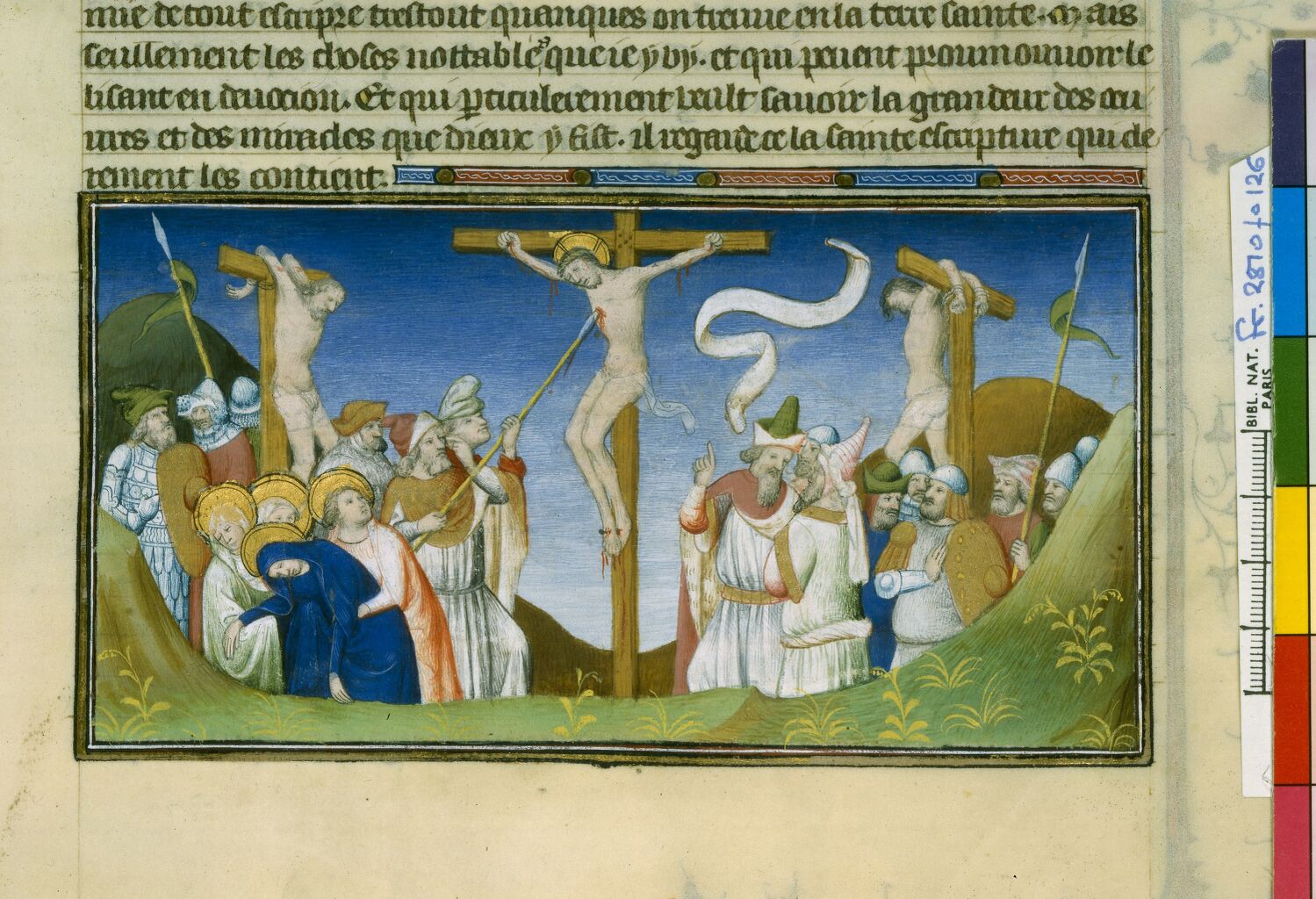

Maître de la Mazarine et collaborateurs, 1410-12, Marco Polo, Livre des merveilles, BNF Français 2810 fol 126r

Ce maître parisien recopie la configuration des croix, en modifiant seulement le visage du Bon Larron. Il accentue la symétrie d’ensemble : deux collines, deux drapeaux et deux groupes de personnages aux regards centripètes.

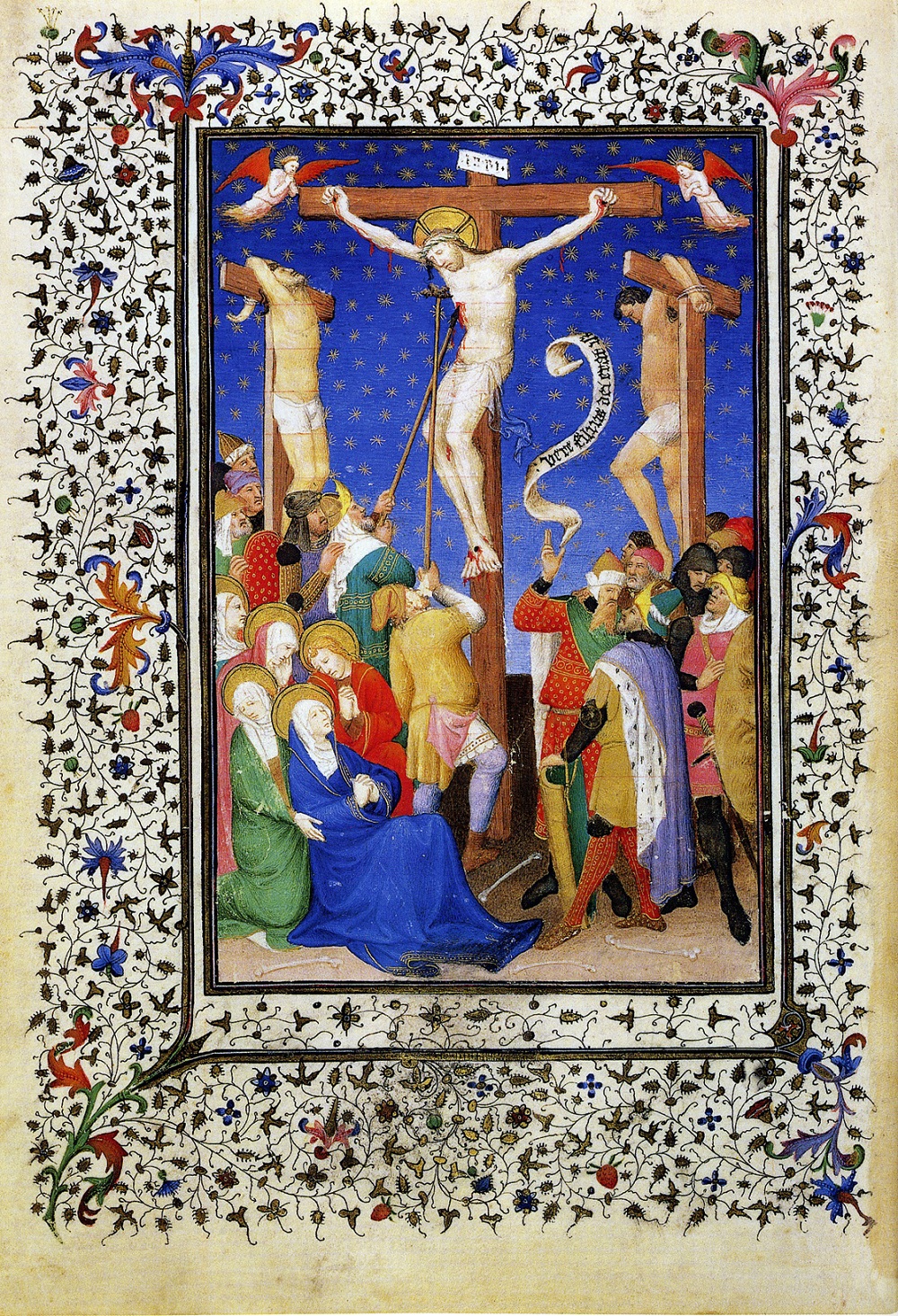

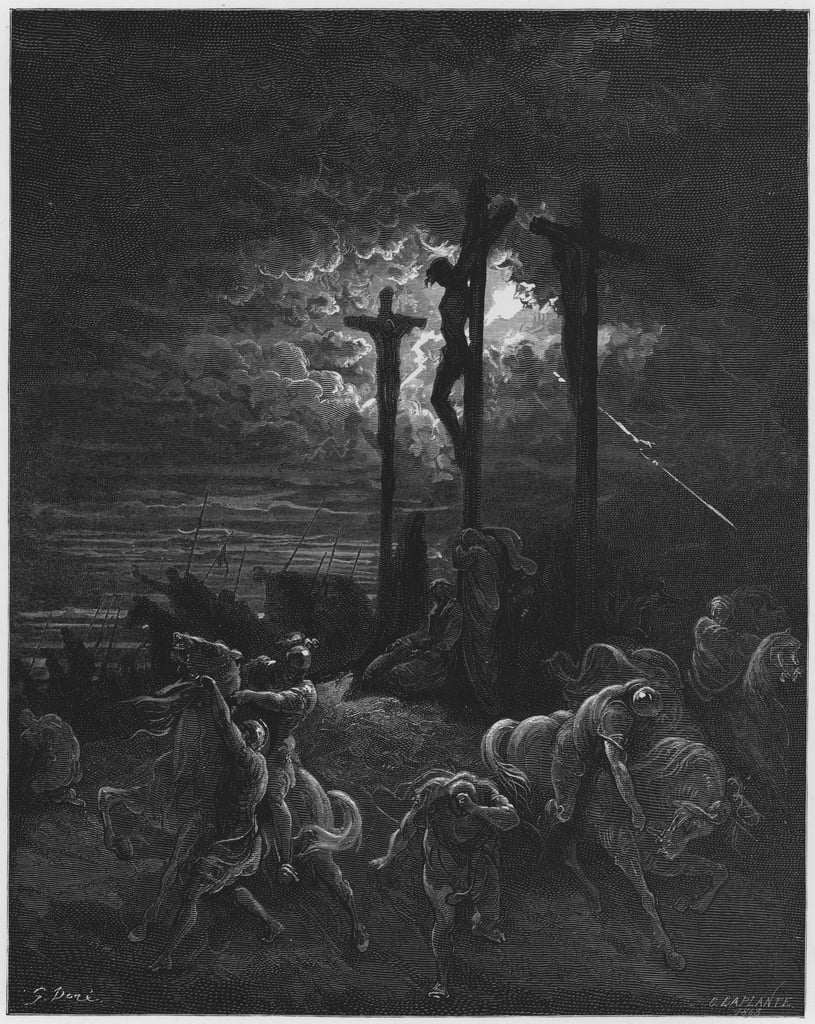

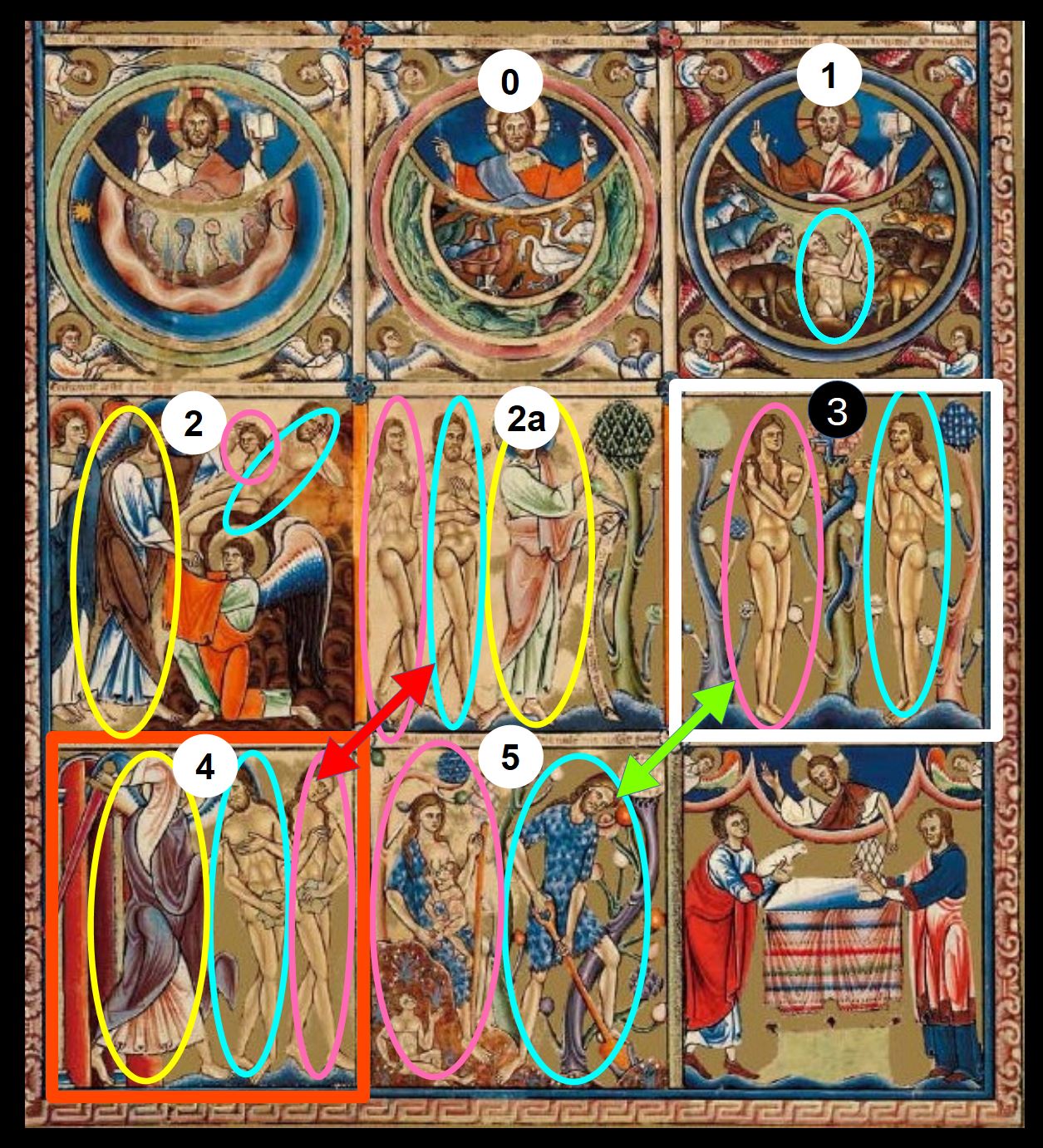

Les pendants Jour / Nuit des frères Limbourg (SCOOP !)

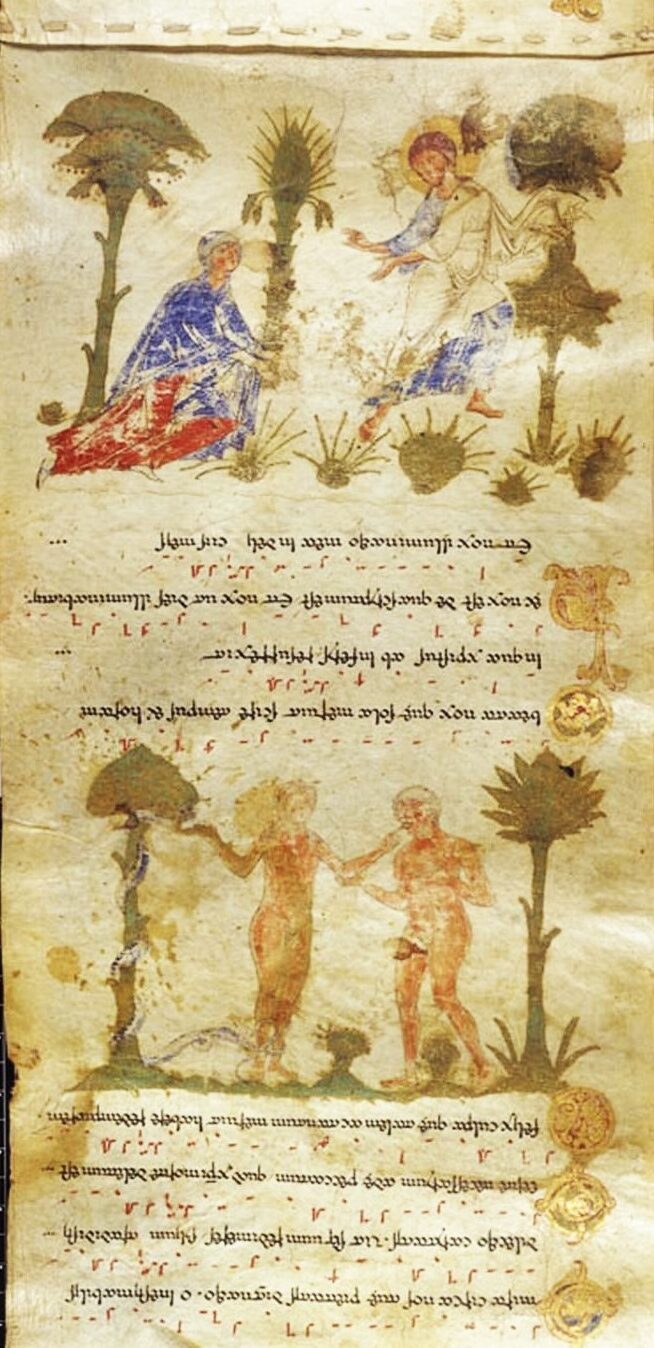

Le coup de lance, fol 145r

|

Les ténèbres et la comète, fol 145v

|

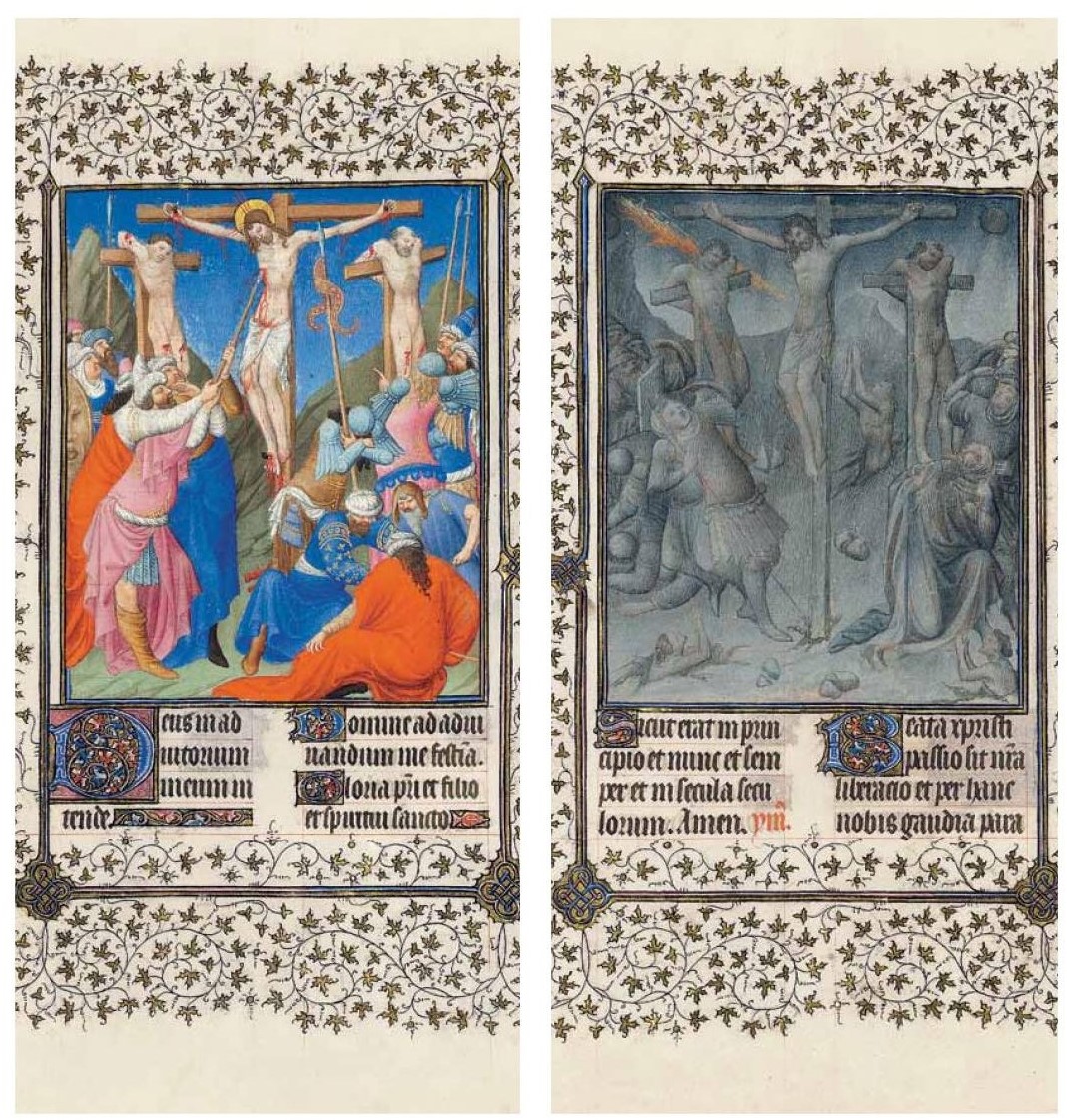

Frères Limbourg, Belles Heures de Jean de Berry, 1405-09, MET

Dans les premières Heures qu’ils illuminent pour Jean de Berry, les frères Limbourg ont l’idée de leur premier pendant Jour/ Nuit : d’une part le coup de lance qui constate la mort du Christ (Jean 19,34) puis les ténèbres qui précèdent la mort du Christ, de la sixième heure à la neuvième heures (selon les trois autres Evangélistes). Stricto sensu, la scène des ténèbres est donc antérieure au coup de lance, mais les frères Limbourg préfèrent monter la séquence à rebours, comme si le coup de lance avait déclenché l’éclipse ; et ils inventent une comète sanctifiant le bon larron et tombant vers le flanc du Christ, comme l’antithèse divine de la lance. En tournant la page, le duc de Berry pouvait déclencher à loisir ce mécanisme à grand spectacle.

Les deux images sont conçues, par ailleurs, pour illustrer la légende de Longin, telle que racontée dans la Légende Dorée :

« Longin était le centurion qui avait été chargé par Pilate d’assister, avec ses soldats, à la crucifixion du Seigneur, et qui avait percé de sa lance le flanc divin. Il se convertit à la foi en voyant les signes qui suivirent la mort de Jésus, c’est-à-dire l’éclipse du soleil et le tremblement de terre. Mais on dit que ce qui contribua surtout à le convertir fut que, souffrant d’un mal d’yeux, il toucha par hasard ses yeux avec une goutte du sang du Christ, qui découlait le long de sa lance, et recouvra aussitôt la santé. » Légende dorée, Jacques de Voragine

Dans l’image de gauche, la cécité de Longin est illustrée à la fois par le fait qu’on l’aide à diriger sa lance, et par le bouclier, affichant un masque aux yeux clos. Il n’est pas impossible que l’idée même du pendant Jour / Nuit, totalement innovante, ait été imaginée comme métaphore de l’histoire paradoxale de Longin, aveugle le Jour, puis retrouvant la lumière grâce aux ténèbres.

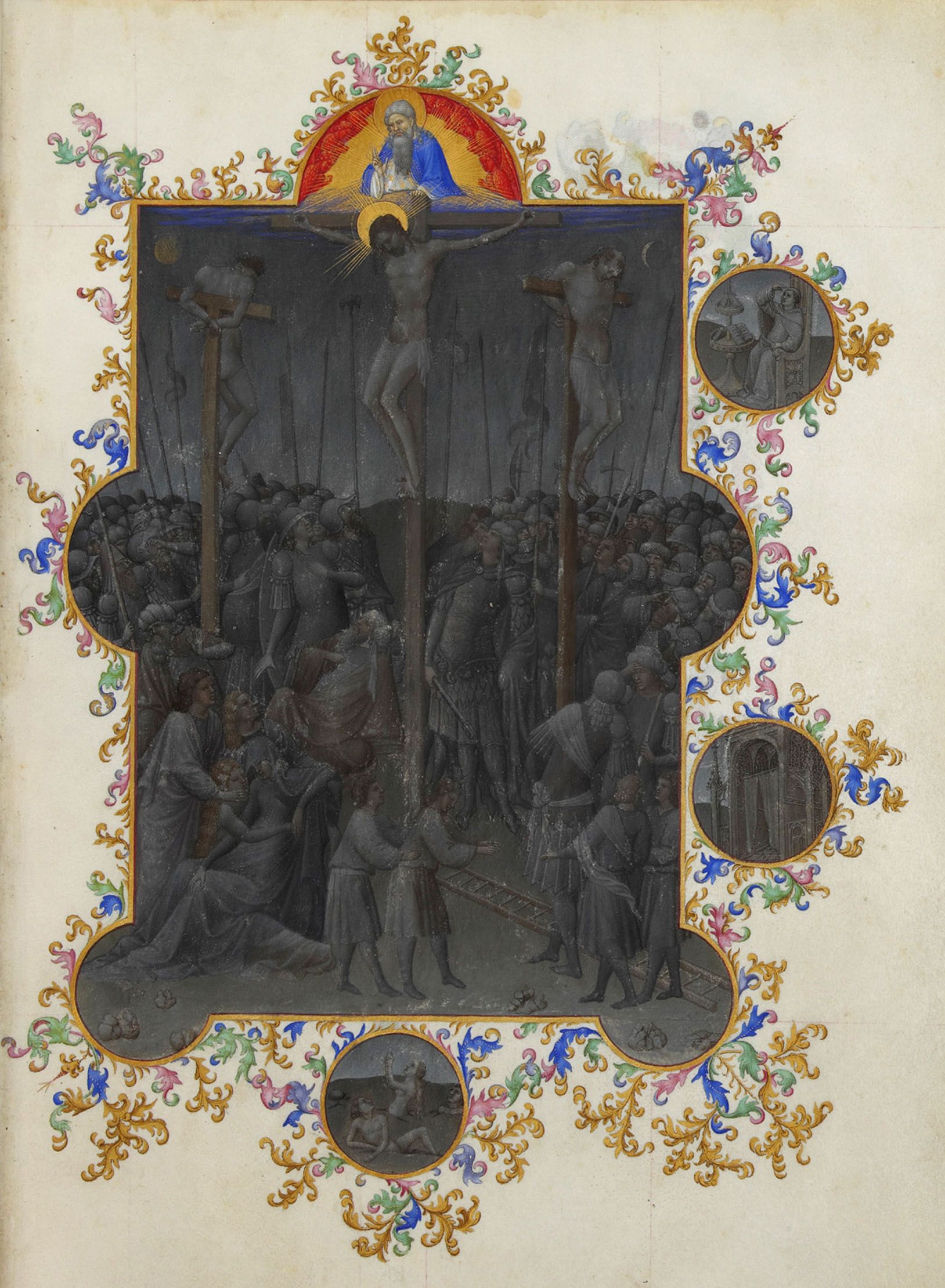

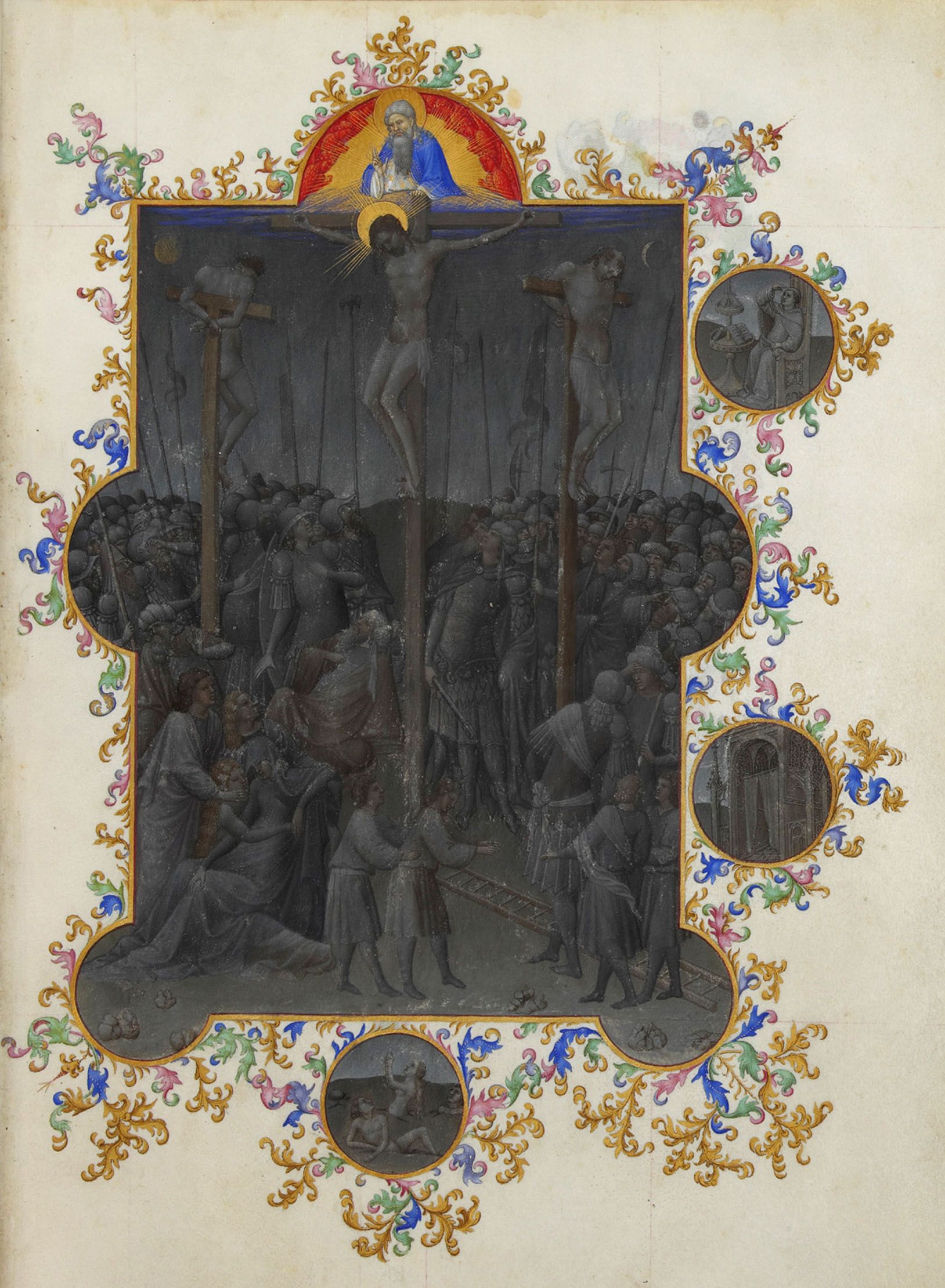

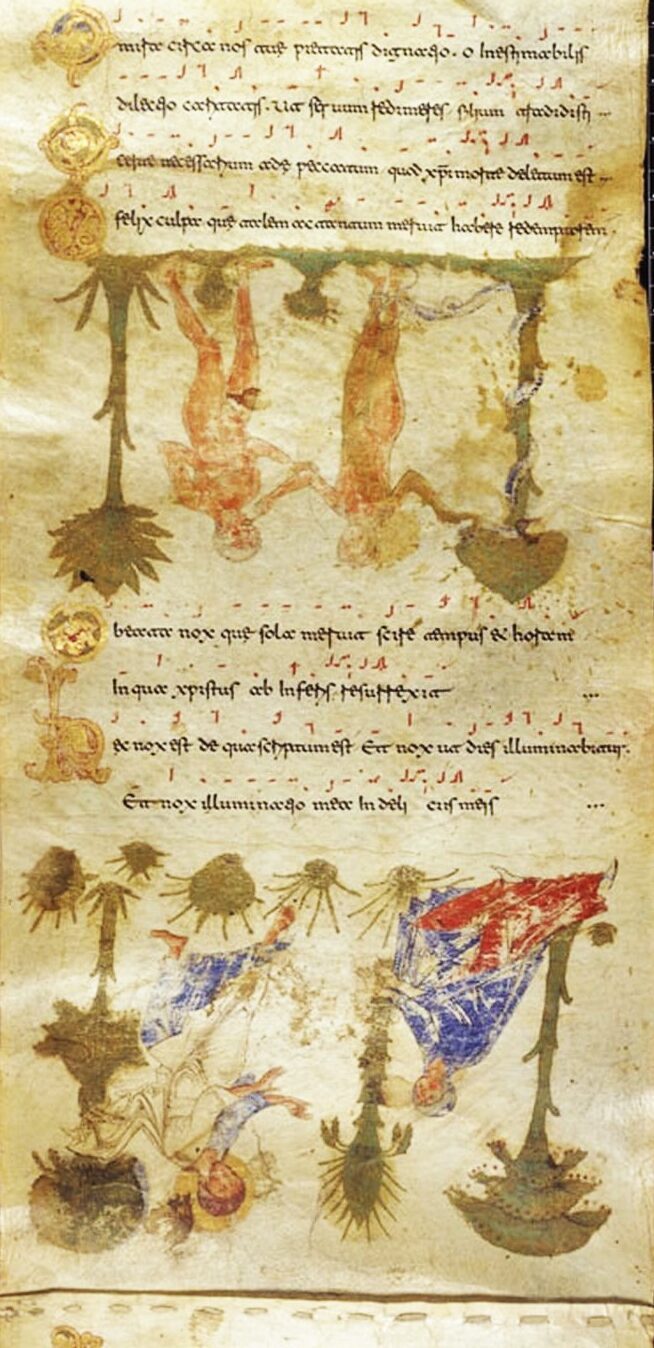

Crucifixion, fol 152v Crucifixion, fol 152v |

Mort du Christ, fol 153r Mort du Christ, fol 153r |

Frères de Limbourg, Très Riches Heures du duc de Berry, 1411-1416, Musée Condé, Chantilly

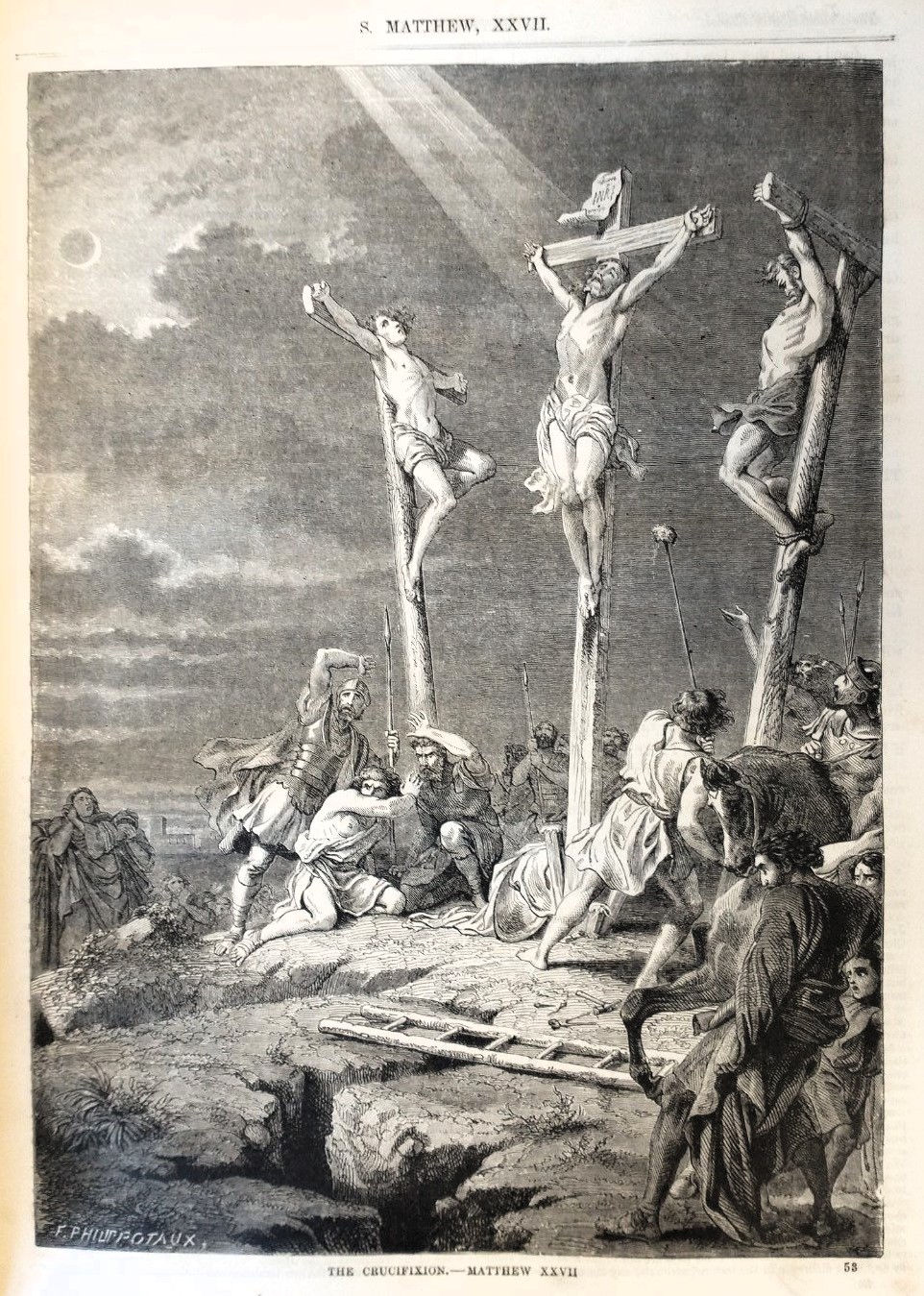

Quelques années plus tard, les Limbourg imaginent un autre pendant Jour /Nuit, cette fois en bifolium, où les ténèbres sont représentées de manière plus naturaliste [5d], et avec tous les détails du texte :

Depuis la sixième heure jusqu’à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre… Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l’esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Mathieu 27, 45-53

D’où les trois médaillons de droite et du bas avec un savant scrutant l’éclipse, le voile du temple et le réveil des morts. Dans les ténèbres, seule luit l’auréole du Christ, entre le soleil et la lune obscurcis. Le panonceau infamant « Roi des Juifs » a disparu, remplacé par la figure de Dieu le Père qui atteste de la véritable identité de Jésus.

S’il est logique que Jérusalem, au fond, ne soit plus visible dans la nuit, le pivotement des croix des deux Larrons semble en revanche anormal : tandis que le Mauvais Larron persiste à tourner le dos au Christ, le Bon Larron est maintenant face à Jésus : ce pivotement extraordinaire – dans lequel on peut voir l’effet du tremblement de terre – symbolise la conversion du Bon Larron, tout comme la comète des Belles Heures, autre événement extraordinaire.

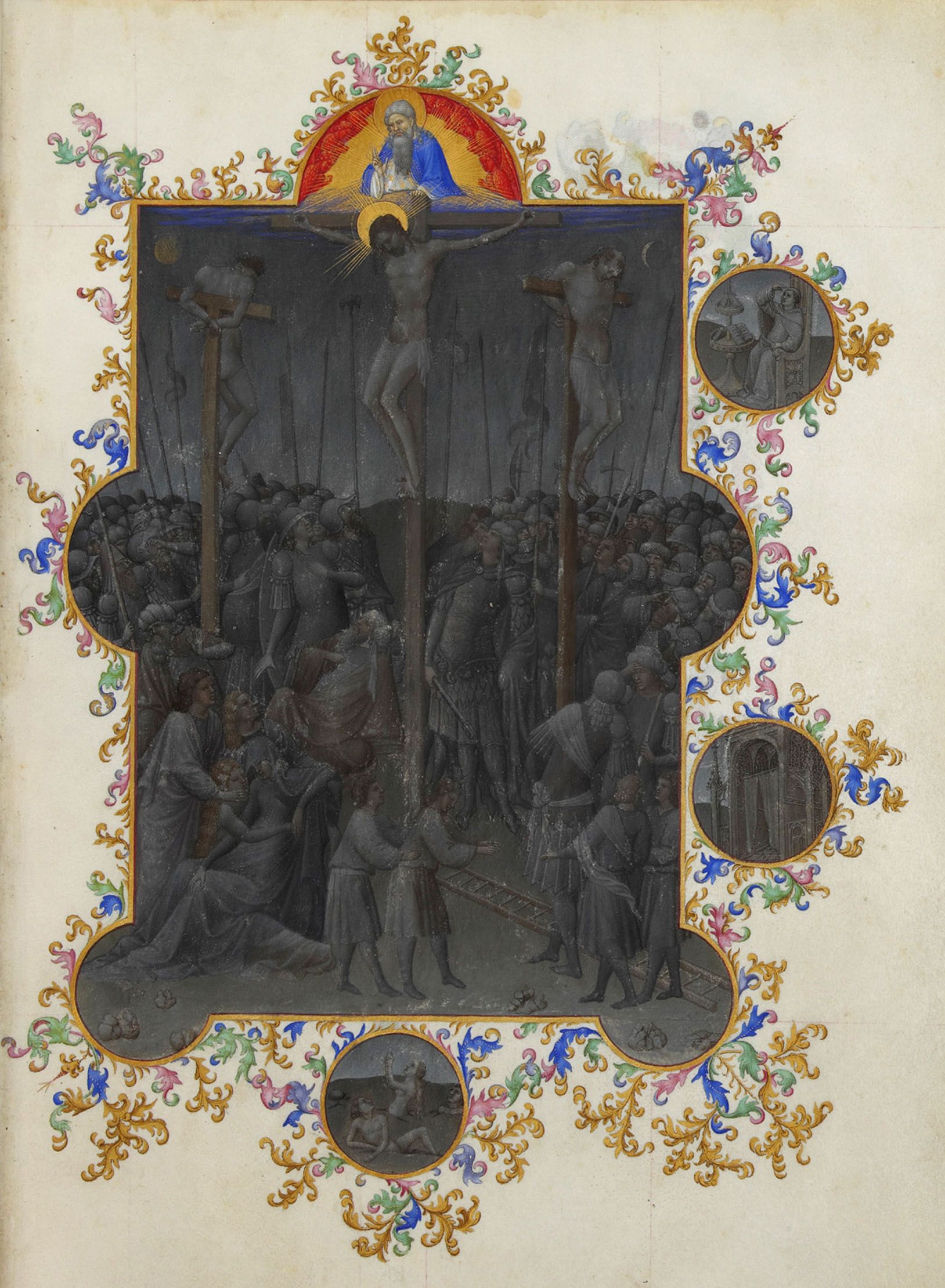

Le pendant Jour / Nuit des Heures de Bedford (SCOOP !)

Des travaux récents ont montré la participation, avant 1416, de certains artistes de l’atelier du Maître de Bedford aux Très Riches Heures du duc de Berry, notamment pour la réalisation de la bordure de la Crucifixion [6].

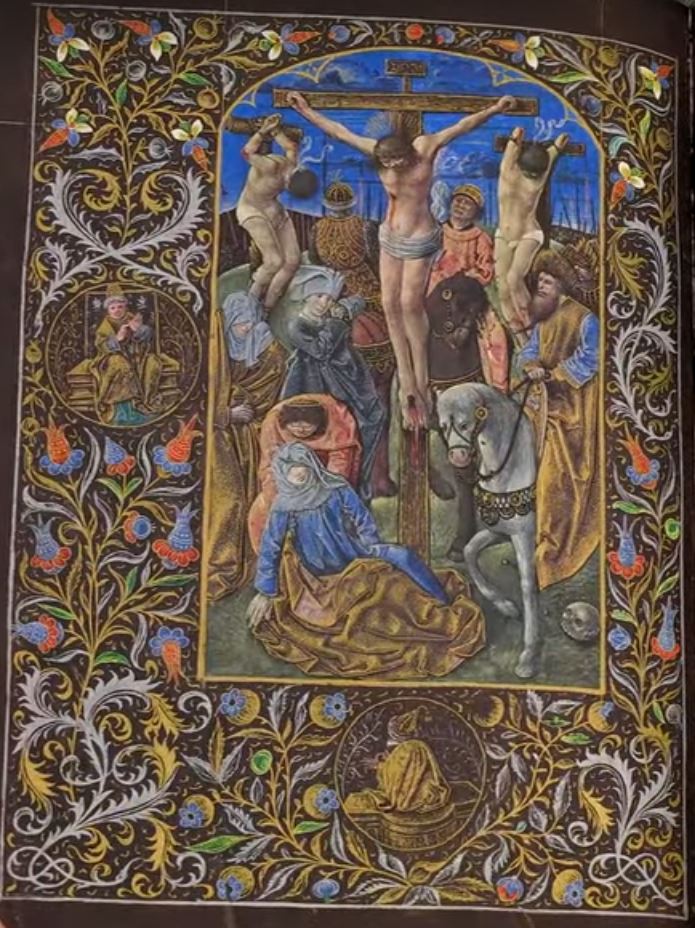

Mort du Christ, fol 240r

Heures de Bedford, 1410-30, British Library Add MS 18850

Il n’est donc pas étonnant que cette Crucifixion, entourée par la bordure à médaillons caractéristique de l’atelier Bedford, reprenne l’idée des phénomènes associés à la Mort du Christ (l’éclipse, les morts sortant du tombeau), comme le précise la légende en bas de l’image :

« Com’t n’re Seigneur fut mis où il souffry mort et passion pour nous tous. Et sont es rolleaux entour luy toutes les paroles qu’il parla en la Croix.Com’e il y envita (mourut), et la terre trambla, et les morts resusciter’nt de leut to’bes. »

Crucifixion , fol 144r Crucifixion , fol 144r |

Mort du Christ, fol 240r Mort du Christ, fol 240r |

Heures de Bedford, 1410-30, British Library Add MS 18850

Il n’a pas été remarqué (parce qu’elles ne sont pas côte à côte) que les Heures de Bedford contiennent, exactement comme les Très Riches Heures, deux Crucifixions, l’une de jour et l’autre au moment de l’éclipse. Comme chez les frères Limbourg, le paysage à l’arrière-plan disparaît dans la Nuit, et la figure de Dieu le Père remplace le pannonceau INRI. Une trouvaille supplémentaire est la lance, qui perce le flanc de Jésus dans la scène diurne et retombe sur les soldats dans la scène nocturne.

Ainsi le maître de Bedford a probablement emprunté aux frères Limbourg le procédé différentiateur du recto-verso, mais en l’interprétant à l’inverse : considérant la vue de dos comme péjorative, il l’applique au Mauvais Larron, de son vivant.

L’effet du tremblement de terre, outre de faire surgir un os du sol, est de rectifier les deux croix, qui se retrouvent en symétrie de part et d’autre de celle du Christ : ce qui permet à l’ange et du démon de venir recueillir leurs âmes.

Livre d’heures, 1422-25, Vienne, ONB Cod 1855 fol 282 Livre d’heures, 1422-25, Vienne, ONB Cod 1855 fol 282 |

Missel de saint Magloire, 1412-1425, Arsenal. Ms-623 fol 213Av Missel de saint Magloire, 1412-1425, Arsenal. Ms-623 fol 213Av |

Crucifixion, Maître de Bedford et atelier

La vue de dos péjorative devient un trait distinctif de l’atelier Bedford. D’autres traits distinctifs du Mauvais Larron sont :

- dans la première variante, le crâne chauve

- dans la seconde, les poignets liés, pour souligner sa dangerosité ;

- dans toutes, le regard de biais qu’il lance au Seigneur tandis que le Bon Larron tourne son regard vers le ciel ou vers le sol.

Dans la version de Vienne, un autre trais distinctif est la forme de la croix : de type Tronc pour le Bon Larron, de type Poutre pour les deux autres. Sur cette configuration rare, qui crée une affinité paradoxale entre le Christ et le Mauvais Larron ; voir

2 Croix-poutres, croix-troncs

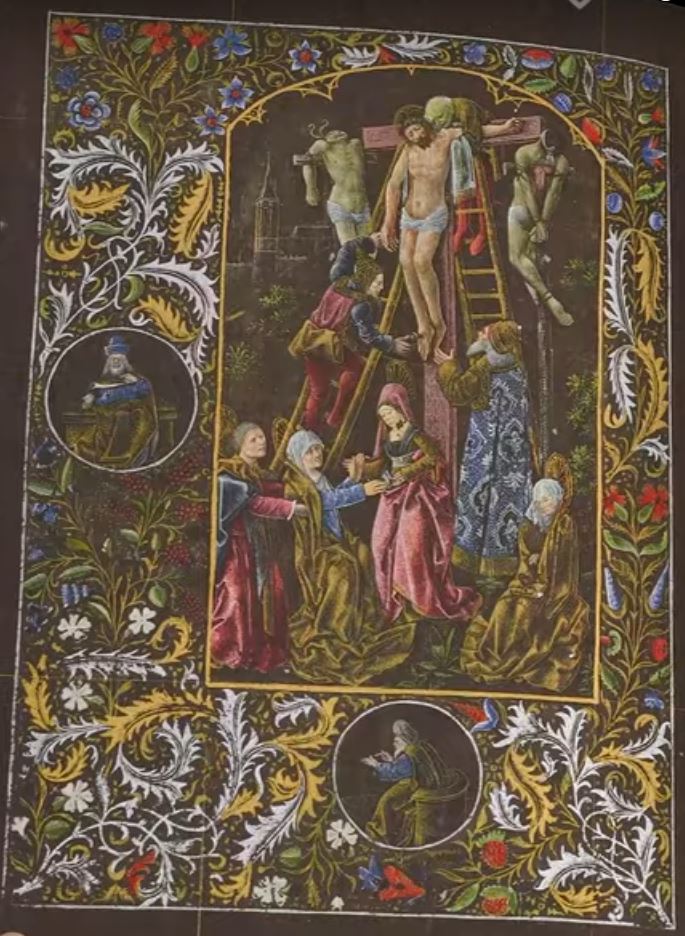

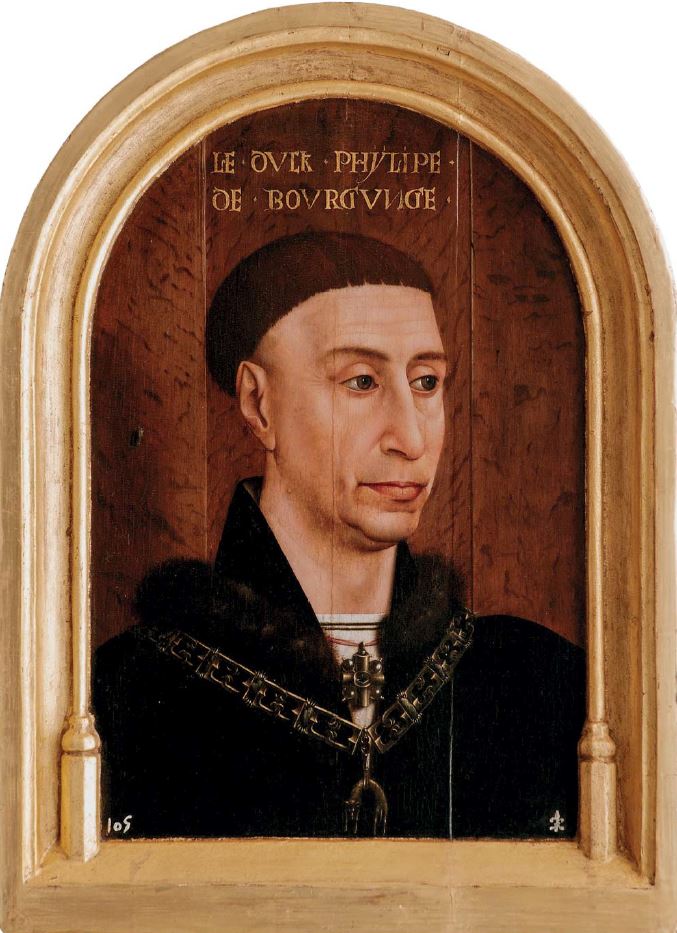

Le faux pendant du Maître d’Antoine de Bourgogne

Crucifixion, fol 72 Crucifixion, fol 72 |

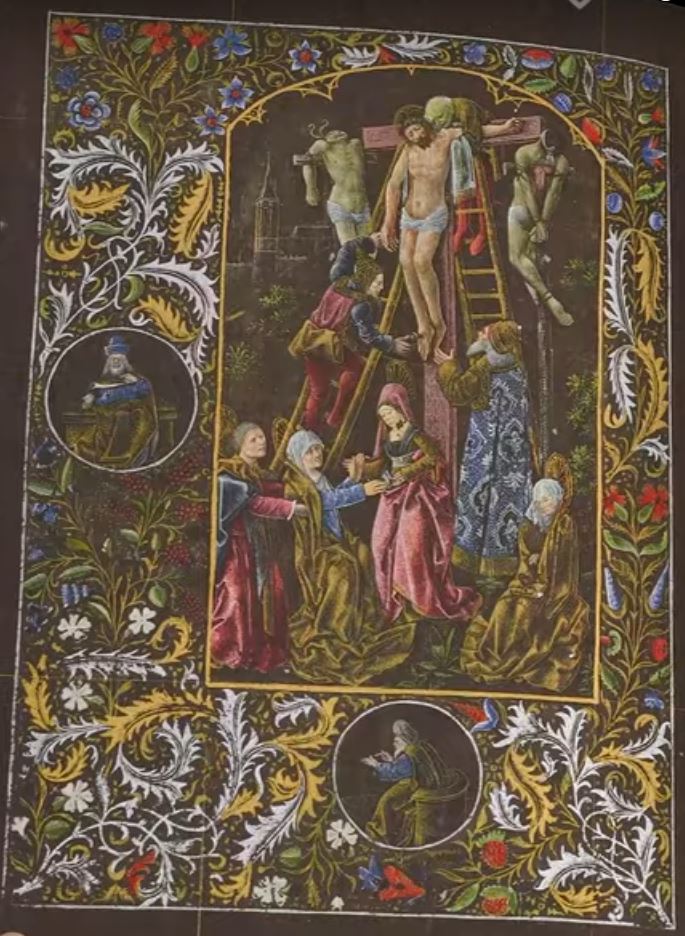

Déposition, fol 76 Déposition, fol 76 |

Maître d’Antoine de Bourgogne, 1466-77, Livre d’heures noir dit de Galeazzo Maria Sforza ONB cod 1856

Quarante ans plus tard, le Maître d’Antoine de Bourgogne ne s’intéresse pas à l’opposition Jour /Nuit, puisque la charte graphique du Livre est que toutes les pages sont sur fond noir : à peine rajoute-t-il dans quelques scènes (Crucifixion, Mise au tombeau) une plage de ciel bleu, sans logique discernable. Il ne s’intéresse pas non plus à la cohérence spatiale entre la Crucifixion et la Déposition, d’ailleurs éloignées de quelques pages : une église apparaît à l’arrière-plan, le panonceau a disparu, les postures des larrons et la manière dont ils sont attachés sont modifiées anarchiquement : l’artiste recopie des schémas d’atelier par pur souci de variété, et reprend pour le Mauvais Larron la pose de dos « à la Campin », sans lui accorder la moindre valeur symbolique.

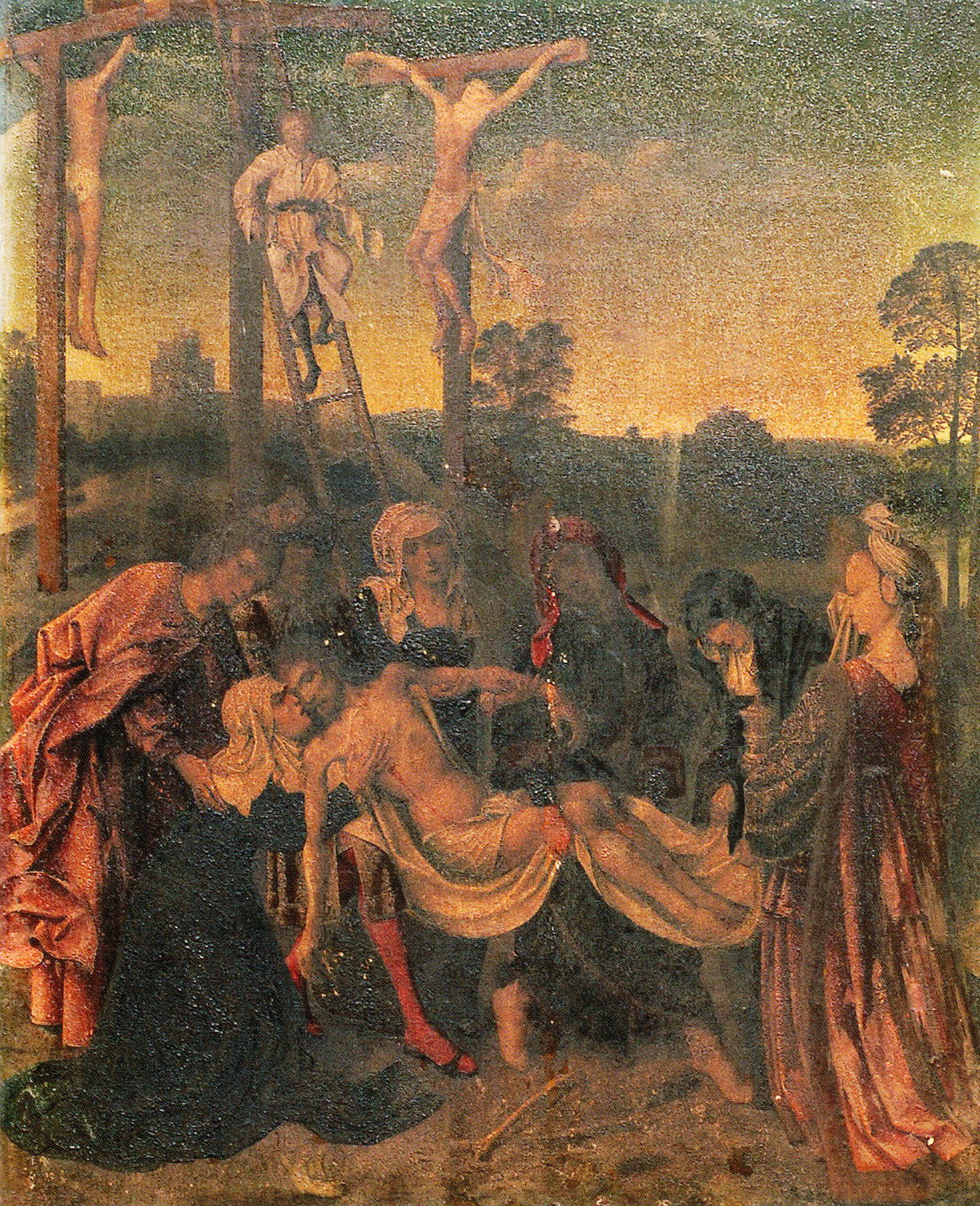

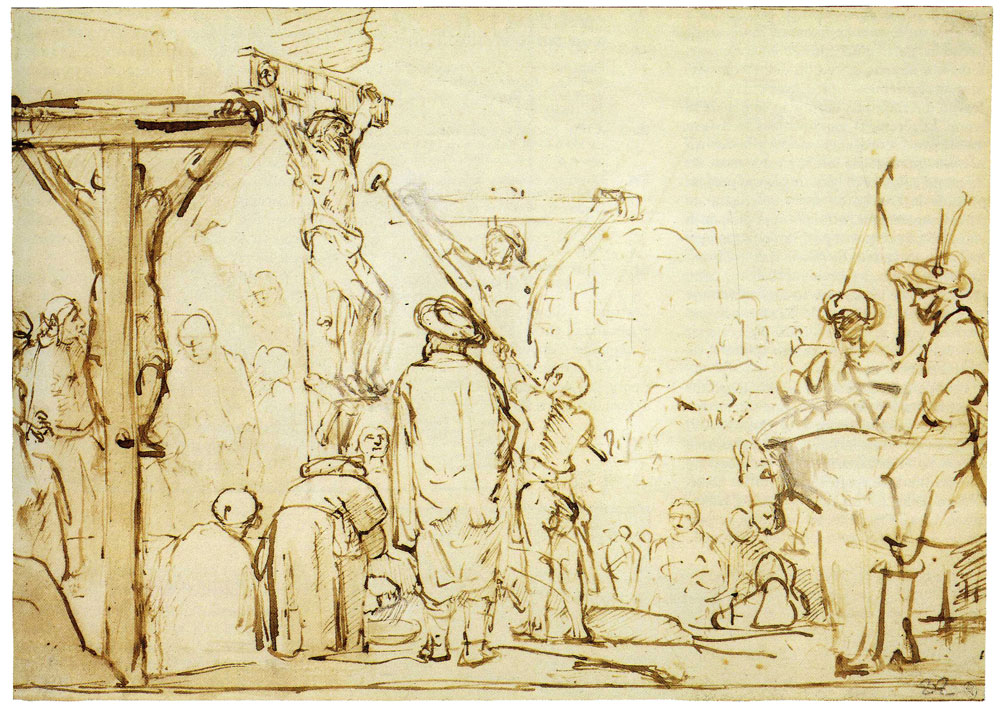

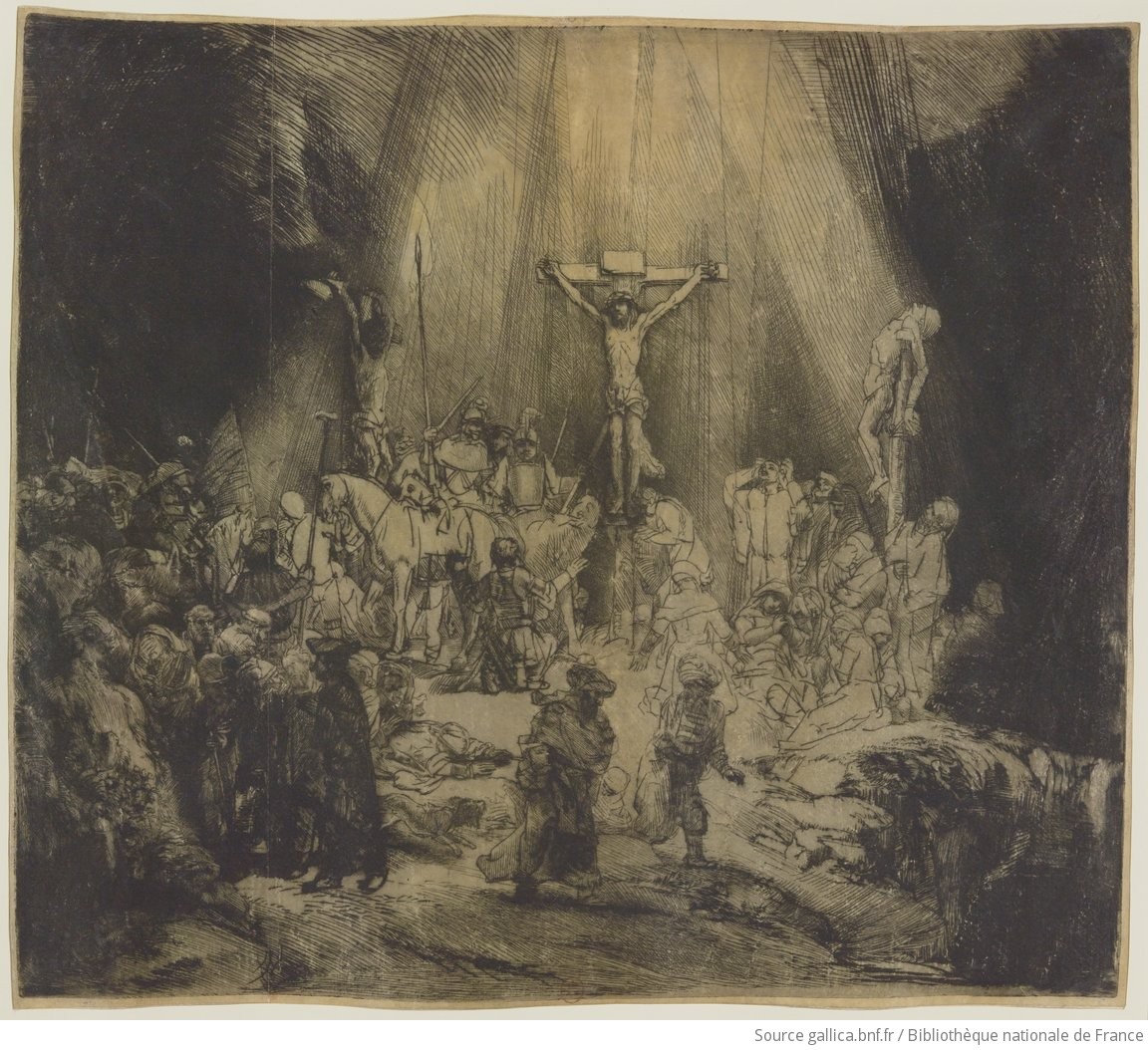

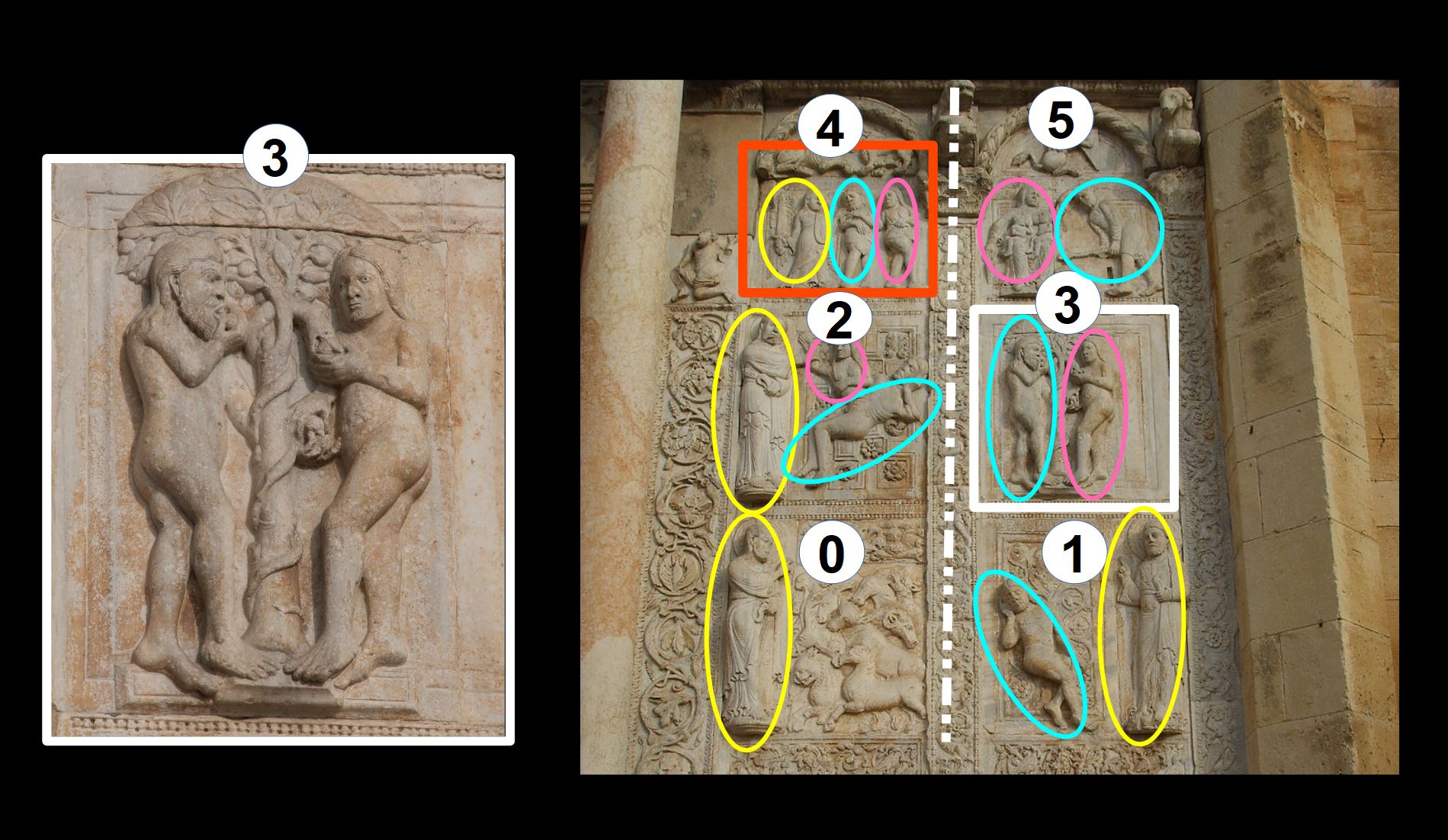

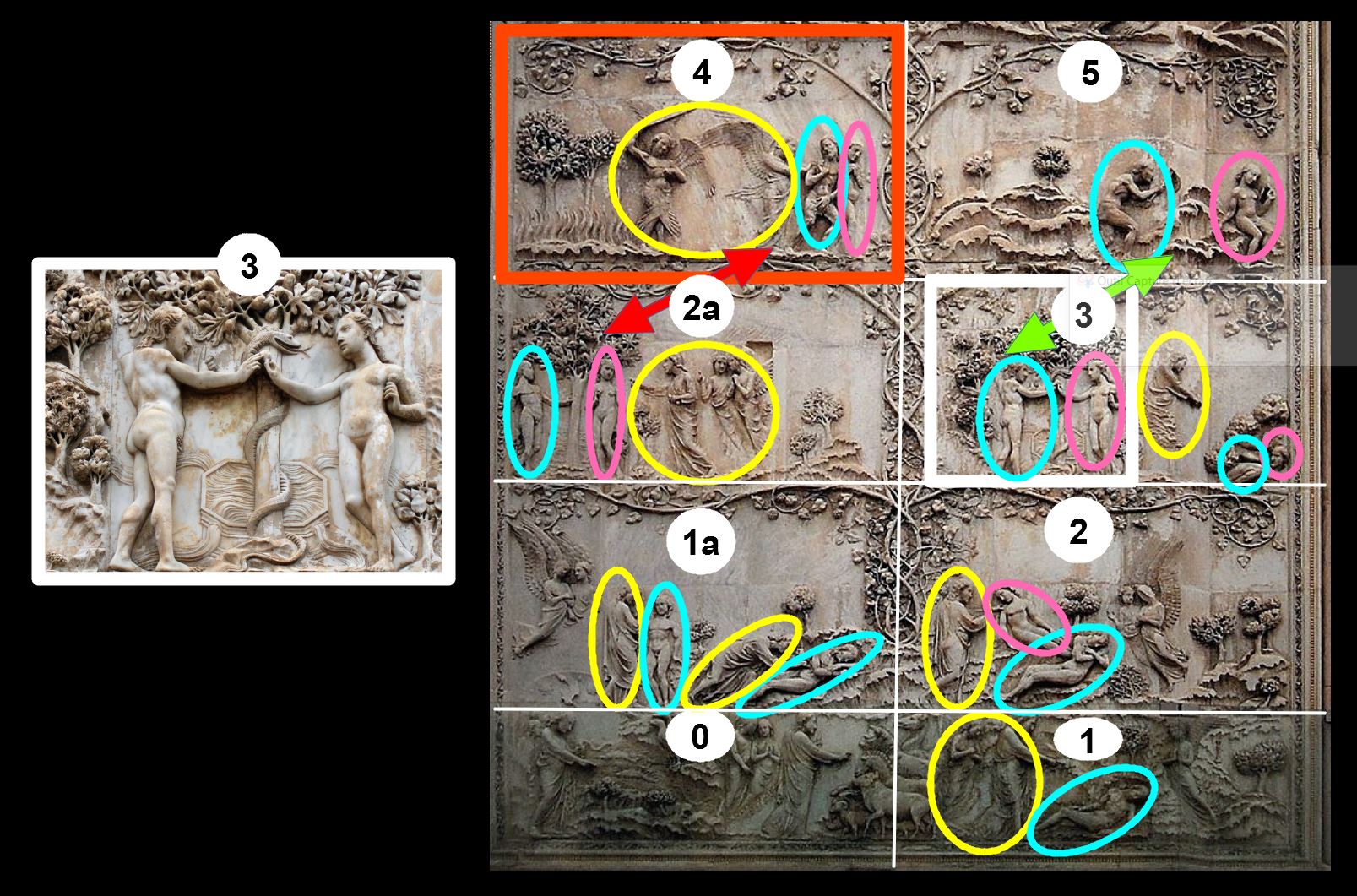

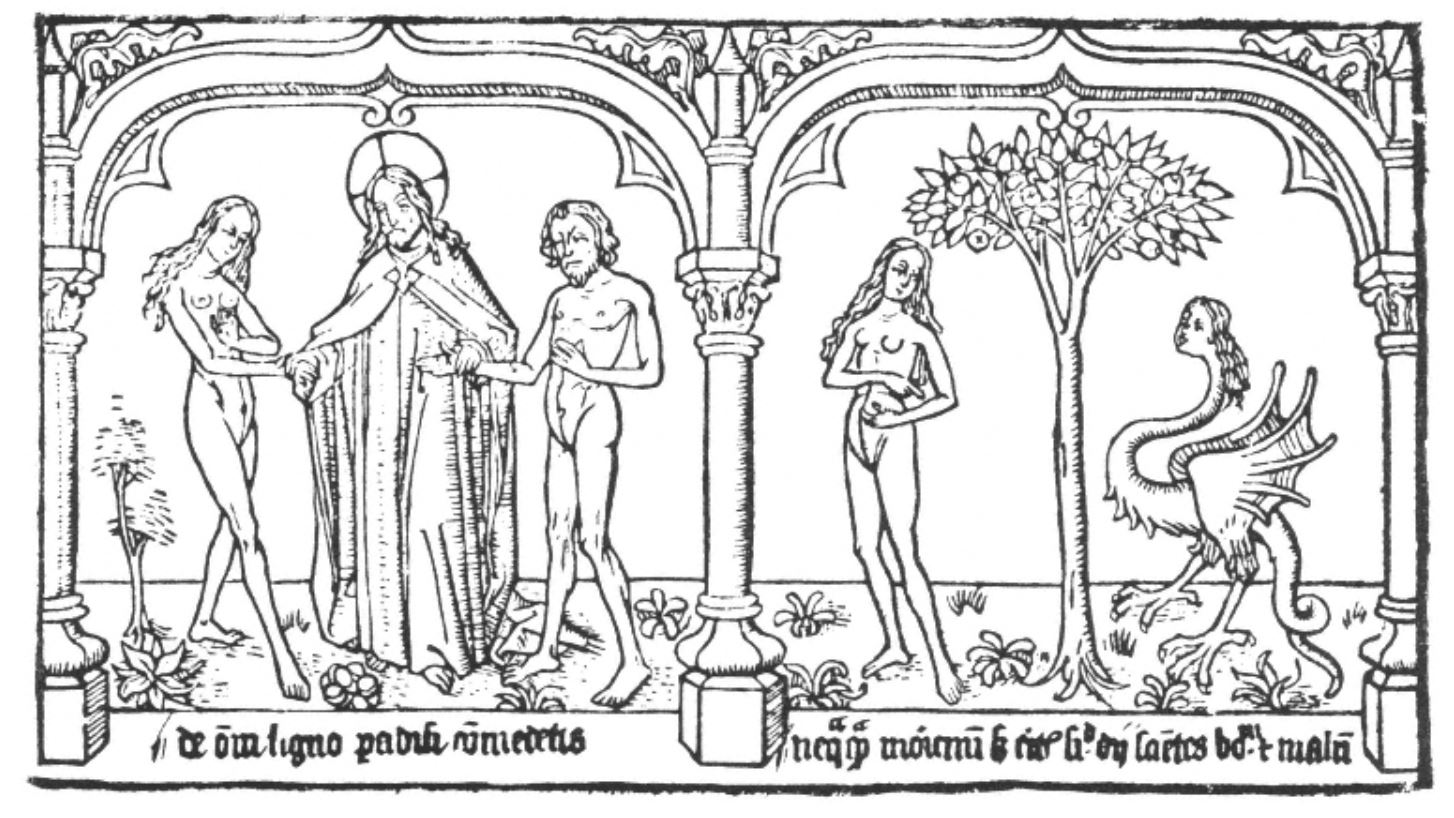

La Déposition de Campin et sa postérité

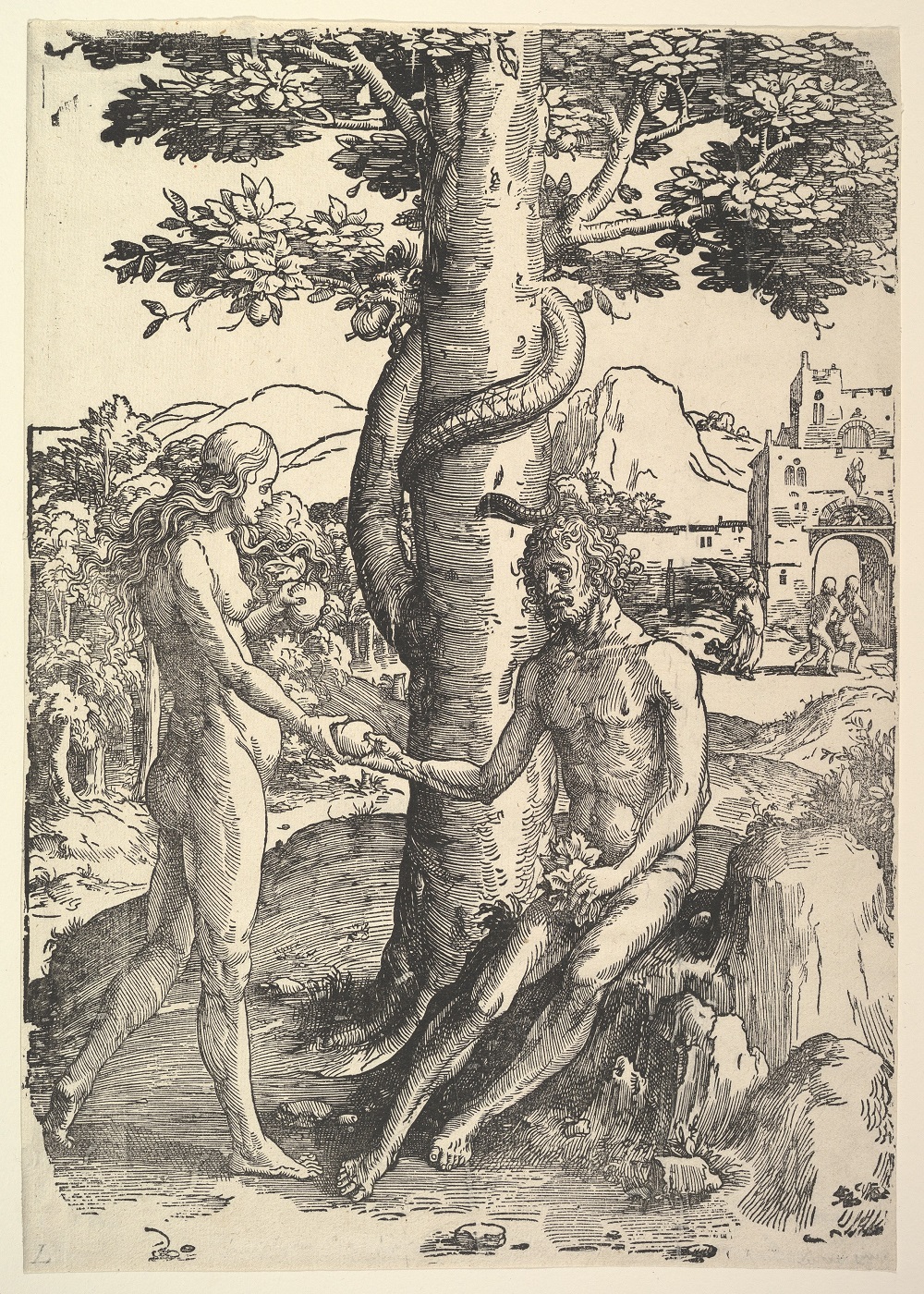

Triptyque de la Descente de croix

Copie d’une oeuvre perdue de Robert Campin, vers 1450-60, Walker Art Gallery, Liverpool

La Déposition de Robert Campin, réalisée vers 1415-20 pour l’église Saint Jacques de Bruges, nous est connu par un seul fragment (le Mauvais Larron) et par cette copie. Elle cumule les paradoxes en affectant au Bon Larron des traits apparemment péjoratifs, qui forcent le spectateur à la réflexion (pour la justification détaillée de cette analyse, voir

3 Le Mauvais Larron de Robert Campin) :

- le bandeau sur ses yeux signifie au premier degré l’aveuglement, mais au second degré la Foi de celui qui reconnaît le Christ non par les yeux, mais par le coeur ;

- la croix de type Tronc (qui s’oppose aux croix équarries du Christ et du Mauvais Larron) signifie au premier degré la grossièreté, mais au second la nouveauté de l’Ere sous la Grâce : le jeune bois remplace le vieux bois ;

- la vue de dos exprime, littéralement, la conversion.

Ces retournements audacieux n’ont pas tous été compris à l’époque : aucun des suiveurs de Campin n’a repris la différenciation des croix, mais tous ont respecté les poses des deux larrons.

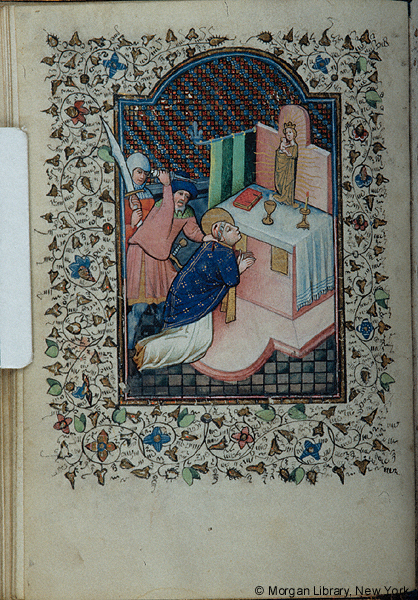

Crucifixion

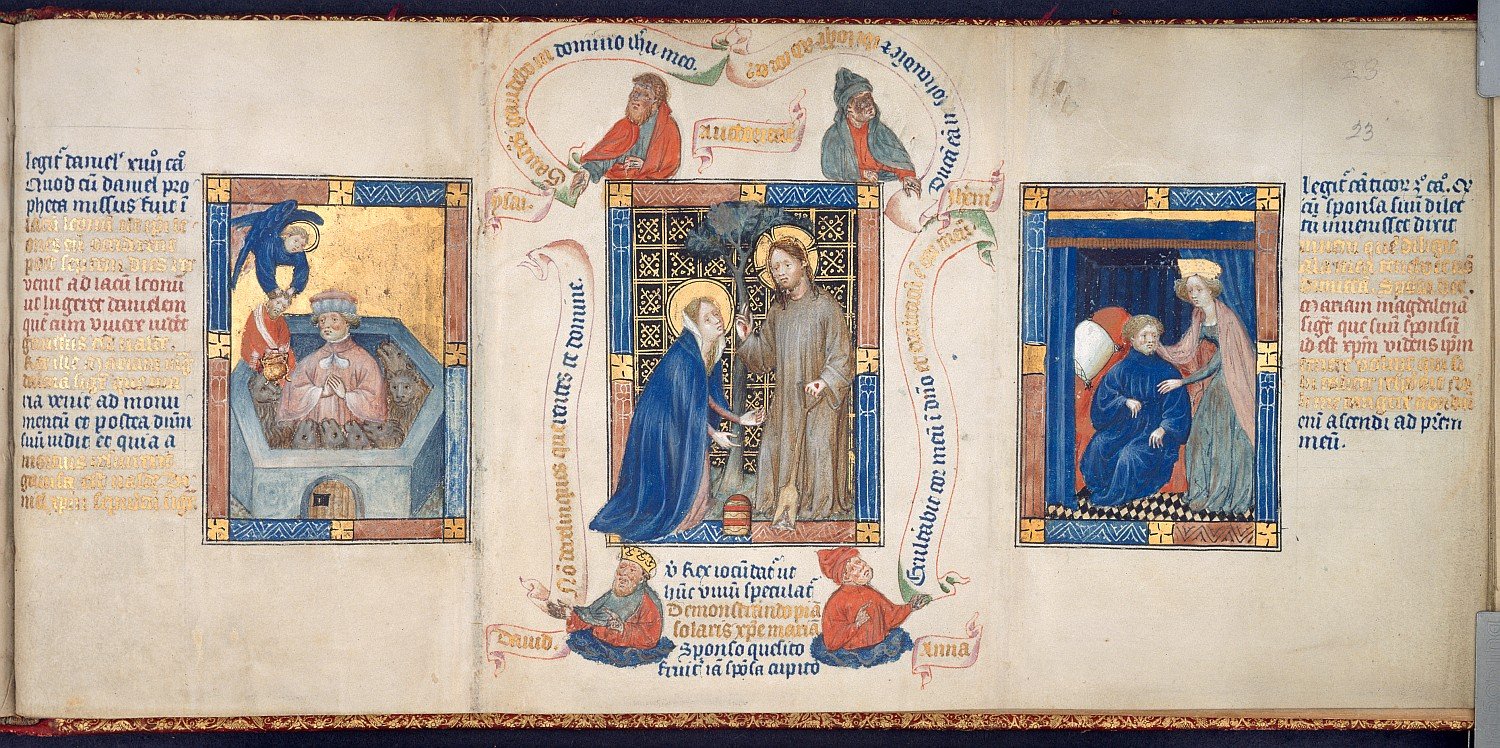

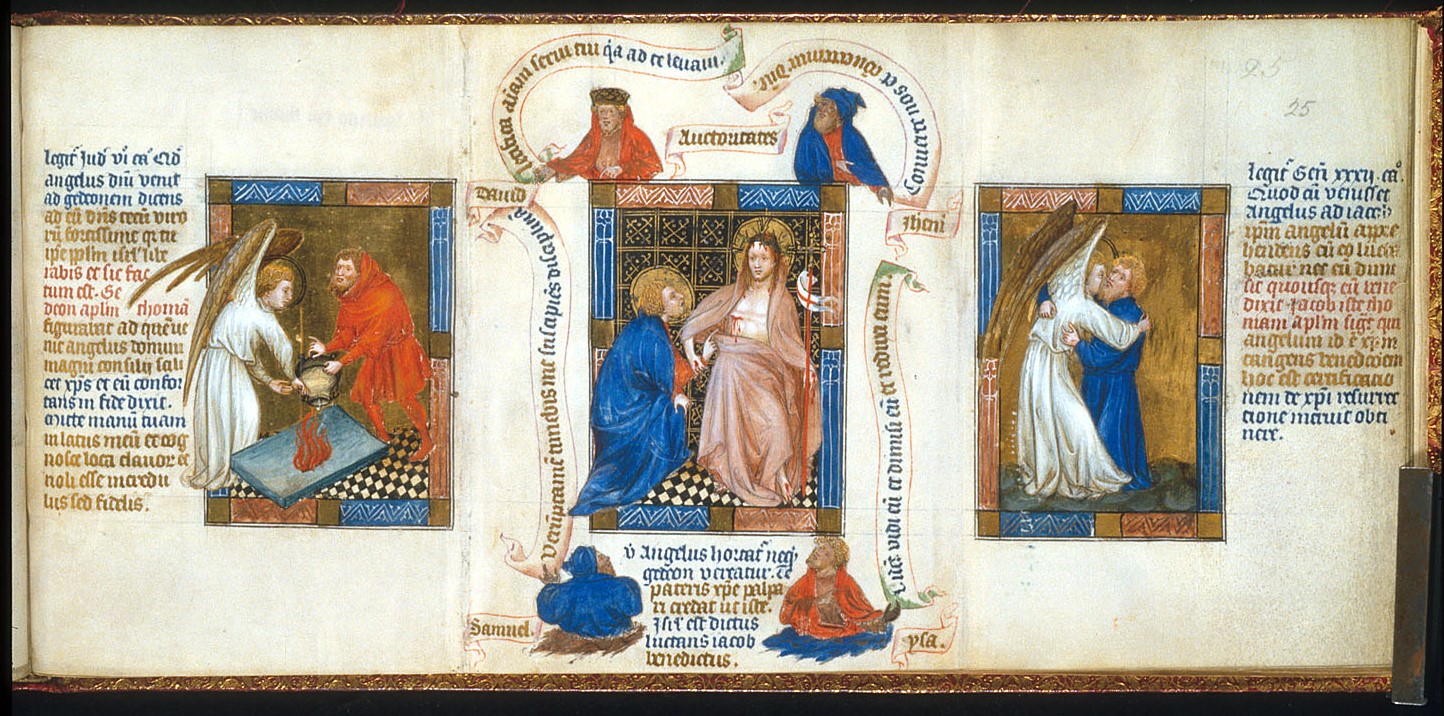

Heures de Catherine de Clèves, vers 1440, M945_066v-067r, Pierpont Morgan Library

Transposer la Déposition en une Crucifixion permettait de rajouter le thème de l’eucharistie originelle, les gouttes de sang qui tombent dans la bouche du Bon Larron tandis que le Mauvais s’en détourne. Pour rendre la composition encore plus explicite, le miniaturiste a affublé ce dernier d’une physionomie sauvage, et lié court ses poignets pour montrer sa dangerosité.

Crucifixion

Maître à la Navette (IAM von Zwolle, Hollande, ), 1460-90, Petit Palais, Paris

Le Bon Larron est repris à la lettre, et le Mauvais est totalement modifiée au service d’une nouvelle opposition :

- l’homme mûr, au cheveux et à la barbe taillée, déjà tourné vers le ciel,

- le jeune homme hirsute et imberbe, qui se tord pour rester sur Terre.

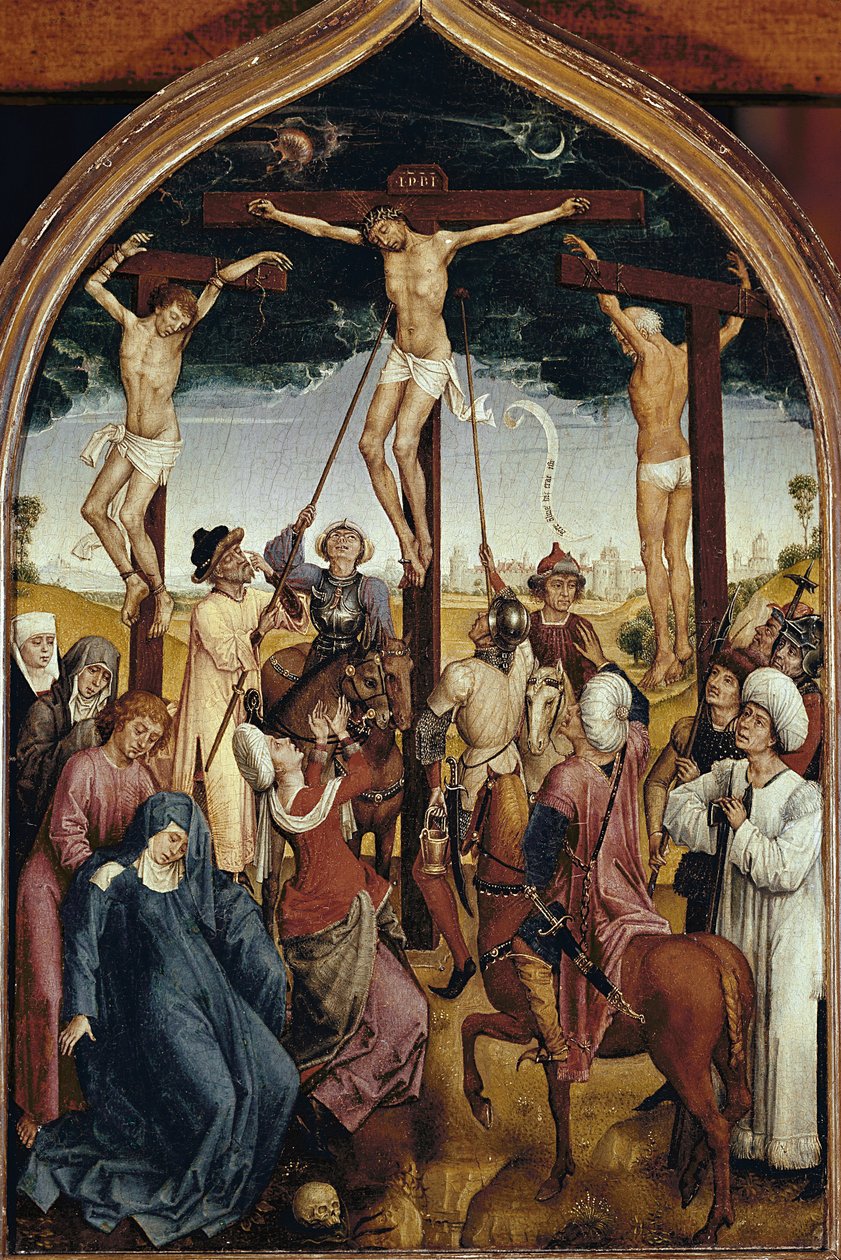

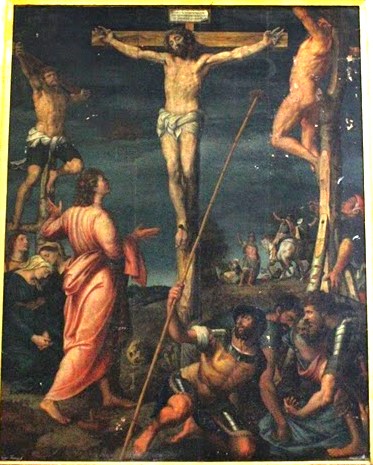

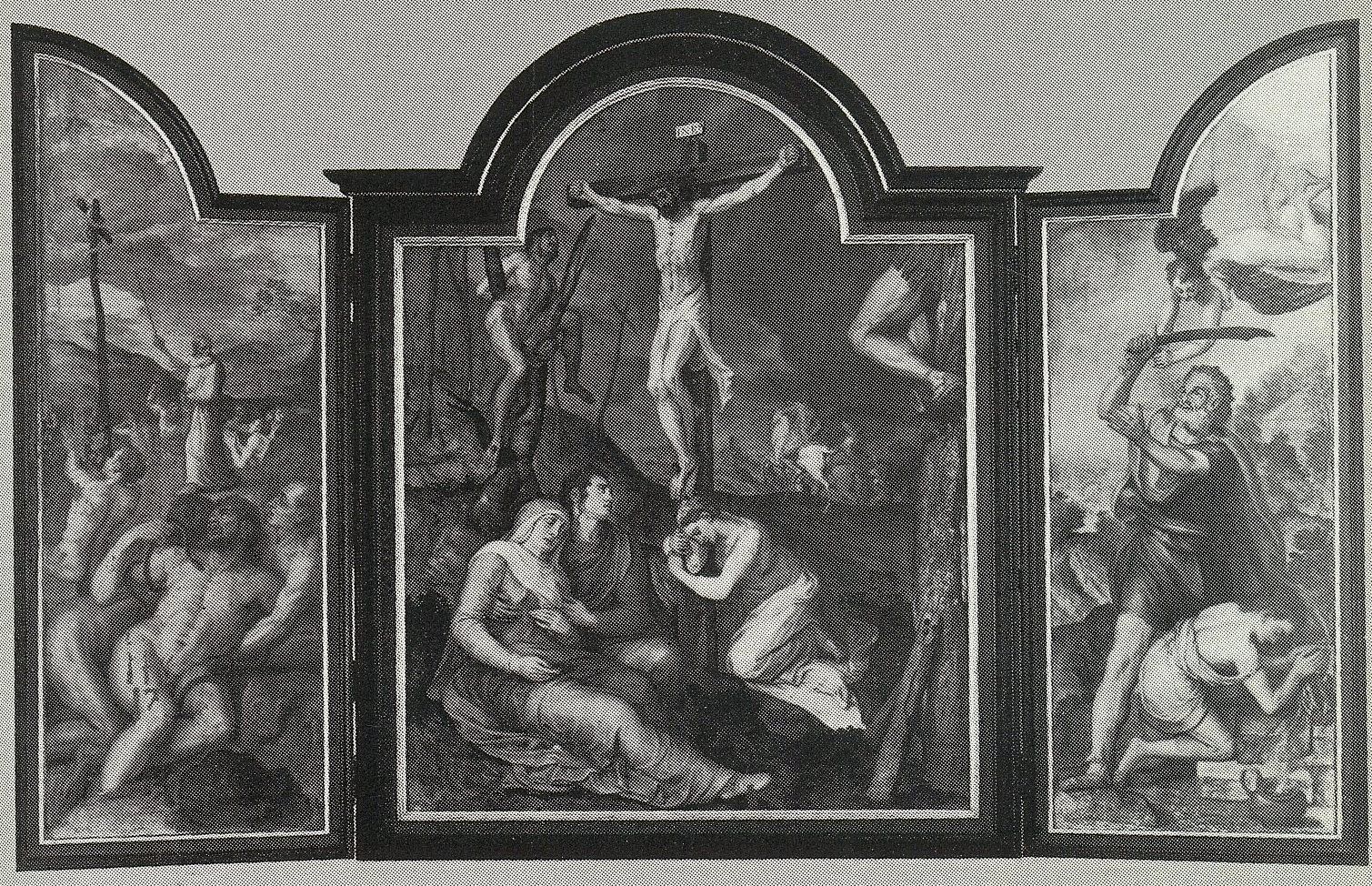

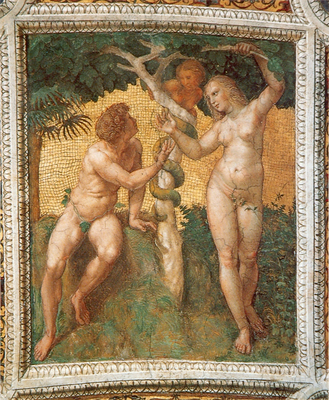

Triptyque du Calvaire,

Juste de Gand, 1465-68, Cathédrale Saint Bavon, Gand

L’influence de Campin se sent encore cinquante ans après dans la posture du Bon Larron, cambré en arrière et les yeux bandés. La vue de dos exprime le dialogue apaisé qu’il poursuit avec le Christ, par delà le bandeau et la Mort.

Anonyme, vers 1500, Cathédrale Saint Sauveur, Bruges

Pour cette Crucifixion, l’artiste a calqué la Déposition de l’église Saint Jacques : les trois croix de Campin, les Larrons, la Vierge et Saint Jean, et à droite le Centurion, en le déplaçant vers le centre (et en supprimant la fissure, qui aurait parasité ce continuum sur le même sol de trois scènes temporellement distinctes). L’adjonction d’une barbe a rendu le Mauvais Larron plus antipathique, tandis le périzonium de Jésus, avec ses deux pans flottant en direction du Bon Larron, crée une similarité formelle avec le bandeau de ce dernier : évoquant des phylactères, ces tissus blancs matérialisent le dialogue évangélique de manière très ingénieuse.

Atelier Urbain Huter, vers 1500, église St Jean Baptiste, Buhl (photo Ralph Hammann)

Le retable a été réalisé pour le couvent des religieuses de Sainte-Catherine de Colmar, d’où la donatrice miniature, en dessous de la Vierge, et les deux grandes saintes, Catherine et Ursule, de part et d’autre. Les emprunts aux gravures de Schongauer sont nombreux (Christ, anges, joueur de dés aux bras relevés), tandis que les deux larrons renvoient encore à la Déposition de Bruges, dont l’influence s’étend donc jusqu’en Alsace.

A noter l’invention remarquable de la hallebarde qui sert de guide à la lance de l’aveugle Longin.

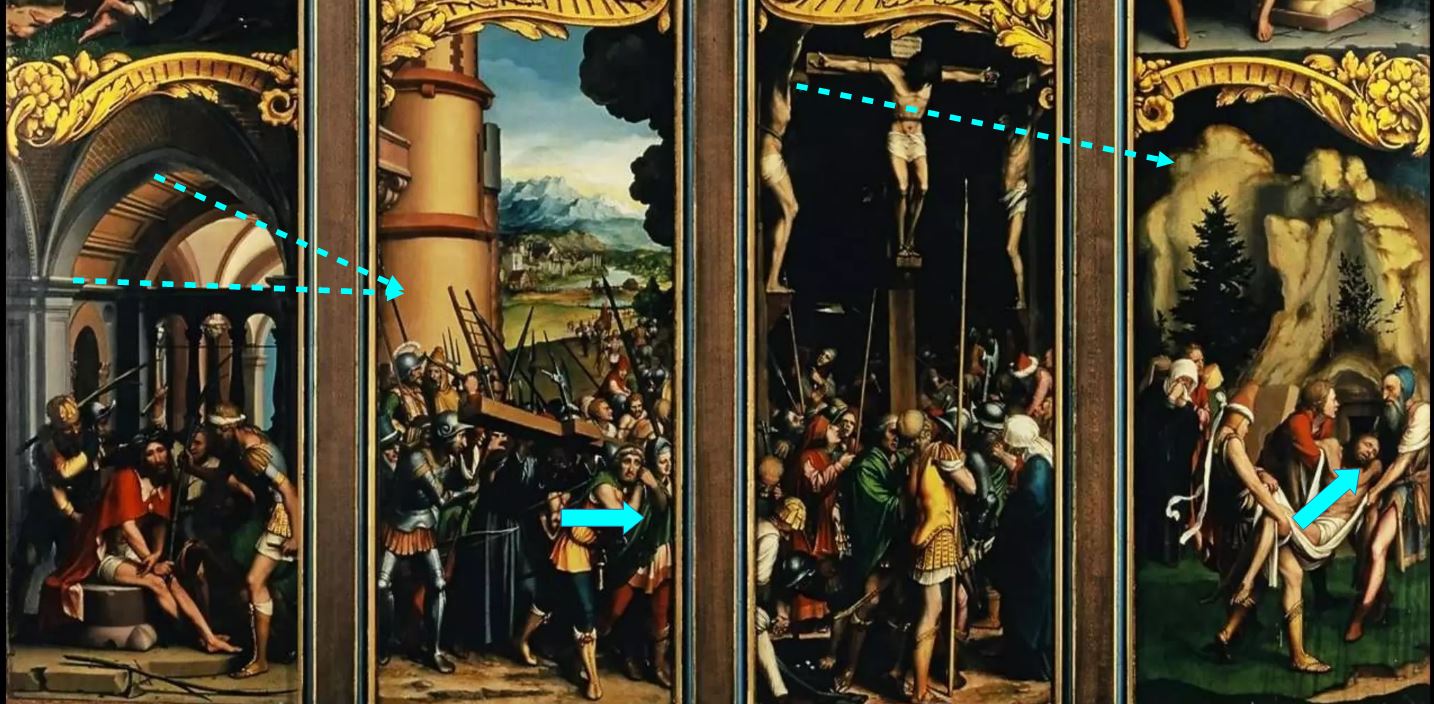

Portement de Croix (détail)

Gérard David, vers 1510, MET

Encore un clin d’oeil à Robert Campin par Gérard David, à l’arrière-plan de son Portement de Croix.

Anonyme, 1450-1500, Muzeum Narodowe, Poznan

Cet artiste anonyme, en revanche, n’a pas compris l’iconographie de Campin et a voulu la corriger : il a recopié à droite (en l’inversant) le Larron vu de dos de Campin, et a inventé pour le Bon larron le même personnage vu de face, les yeux bandés. Il a égalisé les trois croix dans le type poutre et poussé la symétrie jusqu’au parallélisme de la lance et du roseau.

Crucifixion

Maître de Bruges, 1490-1510, Philadelphia Museum of Arts

Cet autre anonyme a « corrigé » de la même manière le modèle Campin, en n’égalisant que les croix des Larrons, cette fois dans le type tronc.

Verrière de la Crucifixion (baie N° 11)

Vers 1550, Eglise Saint-Pierre, Montfort-l’Amaury

Verrière de la Crucifixion (baie N° 11)

Vers 1550, Eglise Saint-Pierre, Montfort-l’AmauryCette église possède une série assez peu homogène de vitraux, dus à différents donateurs. L’étonnante vue de dos du Bon larron pourrait être une lointaine réminiscence campinienne, facilitée par la structure non polaire de la verrière : tous les personnages positifs se regroupant sous le Christ dans la lancette centrale, la différenciation des larrons perd de son importance.

Le mystère du Larron en Y (SCOOP !)

Le Bon larron vu de dos de Campin se caractérise par sa face tournée vers le haut, son corps rejeté vers l’arrière par dessus la barre du tau, et ses bras tendus vers le bas. Une autre posture caractéristique a laissé des traces multiples, mais sa source n’est pas connue

Diptyque de Jeanne de France (volet droit)

Van der Weyden (école), après 1452, Musée Condé, Chantilly

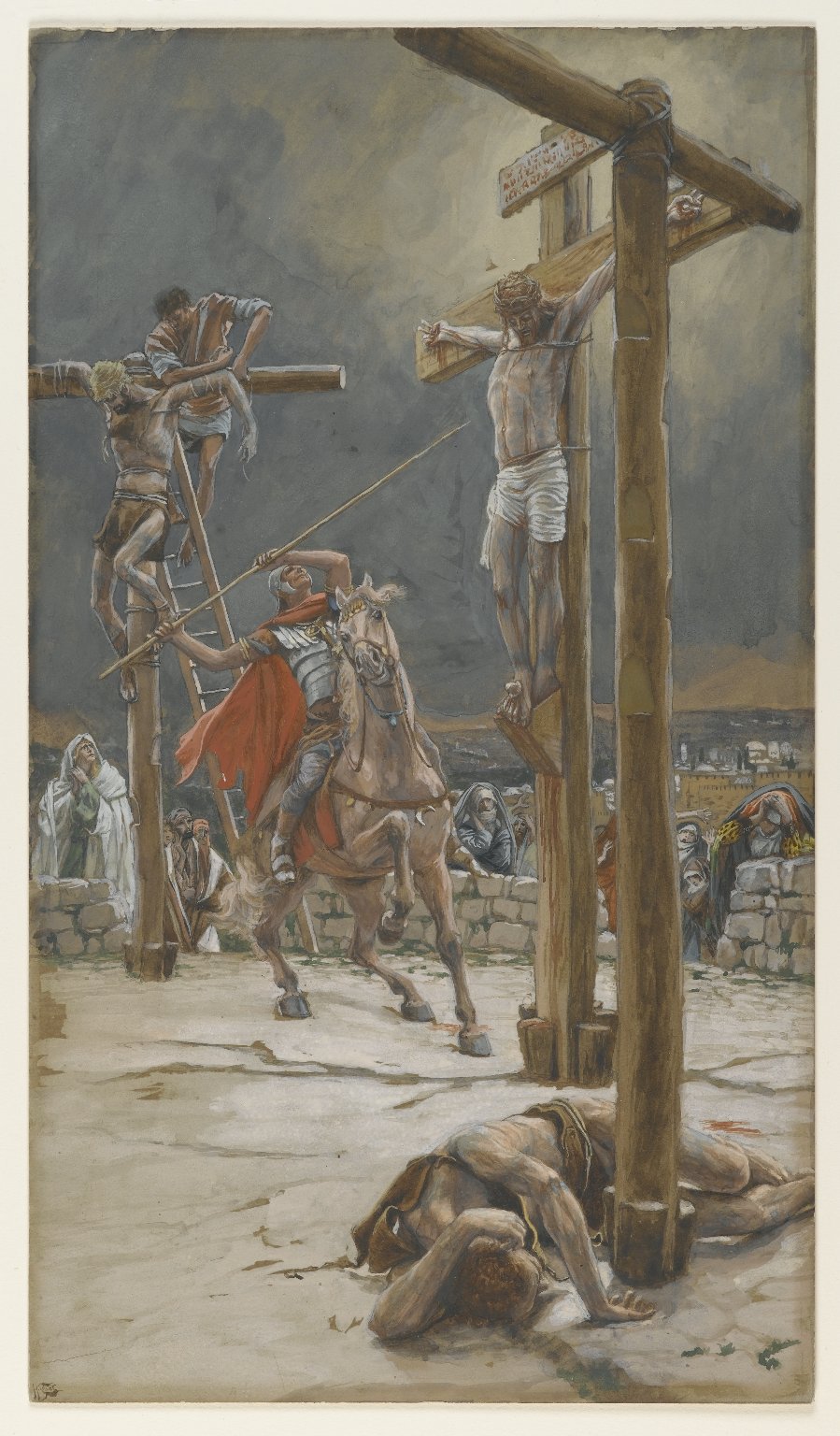

Ce petit diptyque dévotionnel présente plusieurs traits iconographiques uniques, surtout pour la date précoce qui est aujourd’hui retenue : vers 1452, à l’occasion du mariage de Jeanne de France (figurée en prières dans le volet gauche).

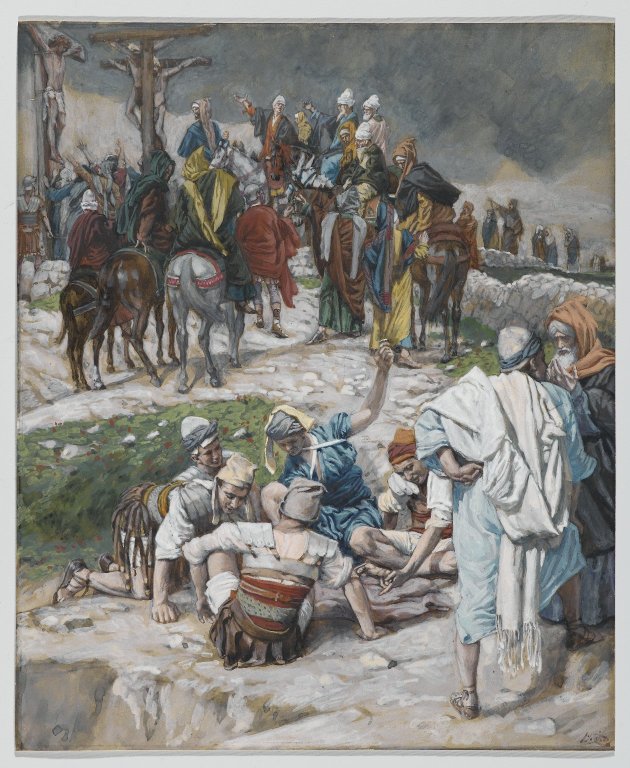

Celui qui nous intéresse ici est la vue de dos du Mauvais Larron. Elle attire l’oeil sur son supplice très particulier : la suspension par les seuls poignets, Au moment représenté – le coup de lance qui vérifie que le Christ est bien mort – les larrons, d’après le texte de Jean, ont déjà eu les jambes brisées afin d’accélérer leur mort. Or ce mauvais Larron a les jambes intactes, le bourreau s’étant contenté de délier ses pieds.

Il se trouve que le Bon larron est ici une copie flagrante du Mauvais Larron ambigu de Campin, et d’autres motifs du panneau sont également des emprunts à Campin et Van der Weyden. Par ailleurs, l’éclipse et la cécité de Longin sont des motifs que Memling développera : ce pourquoi on a cru longtemps que le diptyque était une de ses oeuvres de jeunesse, ce que la date précoce rend peu probable.

L’artiste anonyme du diptyque est en tout cas un compilateur, qui procède par collage au risque d’incohérences. Puisqu’il a recopié le Mauvais Larron de Campin pour en faire un Bon, faisons l’hypothèse qu’il n’a pas inventé son Mauvais larron pendu, mais qu’il l’a recopié dans une oeuvre aujourd’hui perdue. Pouvons-nous en trouver d’autres traces ?

Petit Palais Petit Palais |

Strasbourg (incendié en 1947) Strasbourg (incendié en 1947) |

Descente de croix, d’après Van der Weyden, 16ème siècle

Ces deux panneaux recopient, en bas, une Déposition perdue de van der Weyden, dont on a conservé un dessin préparatoire [7] et plusieurs oeuvres qui s’en inspirent [8]. A l’origine, l’arrière-plan était à fond d’or ; d’autres copistes ont rajouté une croix vide ; nos deux copistes du XVIème siècle ont imaginé un arrière-plan paysager, avec un Calvaire à taille réduite.

La vue de dos du Bon Larron n’a rien d’étonnant dans la tradition de Campin, à laquelle la suspension par les mains apporte un renouvellement spectaculaire :

- trouvaille graphique, avec l’ombre de la croix qui se projette au milieu du dos ;

- trouvaille symbolique : les pieds dénoués signifient la libération de son âme, comme le souligne le lien qui pend ; et ici, aucune incohérence par rapport au texte de Jean, puisque la Déposition a lieu bien après la mort.

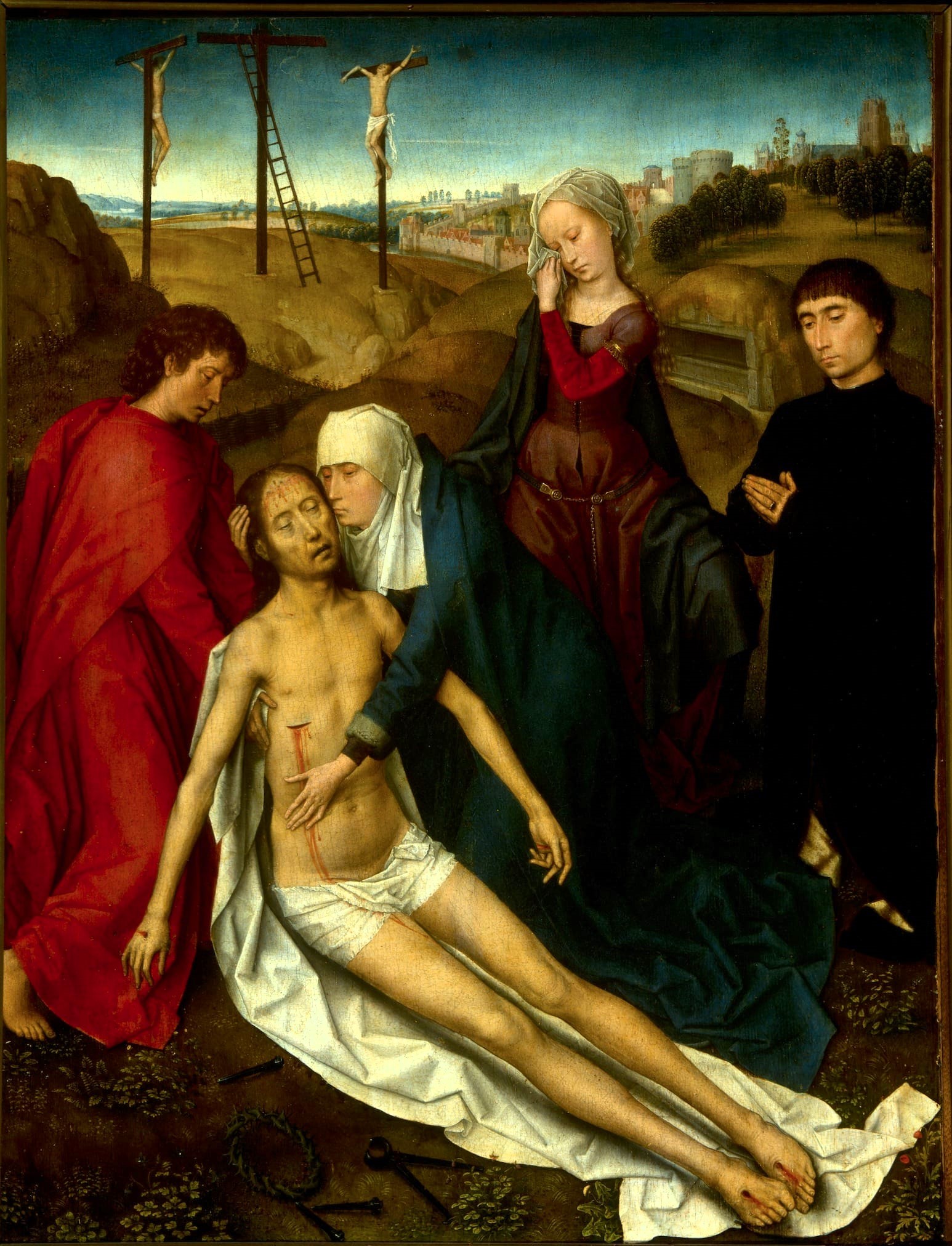

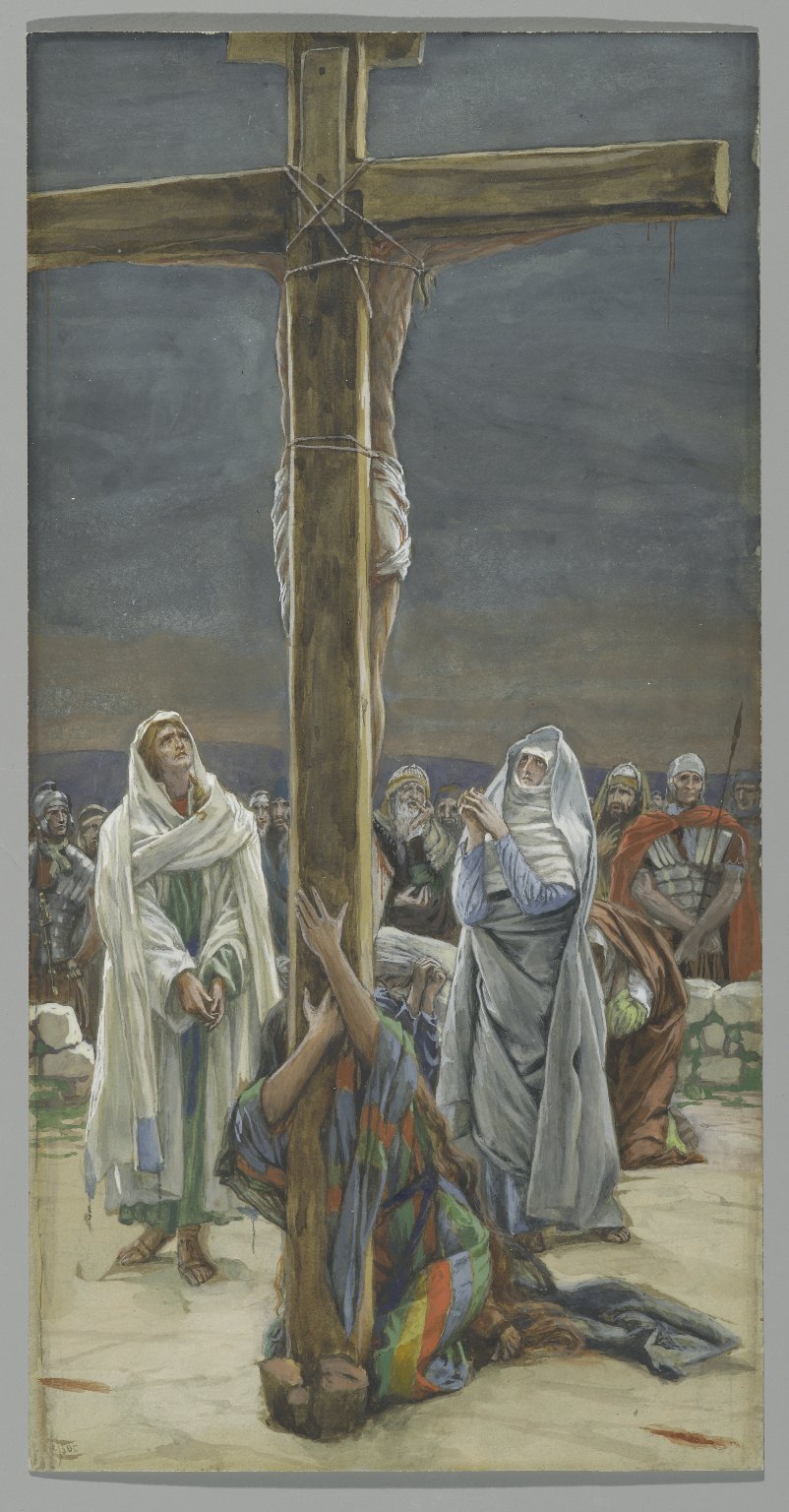

Déposition, Memling, 1475-80, Galerie Doria Pamphili, Rome

Déposition, Memling, 1475-80, Galerie Doria Pamphili, RomeMemling utilise le même position en Y du Mauvais larron vu de dos, mais en lui liant les pieds : ce qui a pour effet de le plaquer contre la croix, supprimant l’effet spectaculaire de l’ombre.

|

Inversée Inversée |

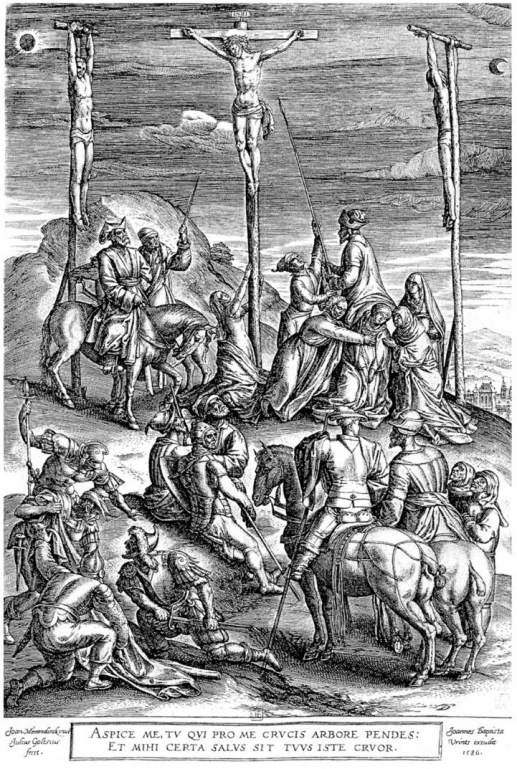

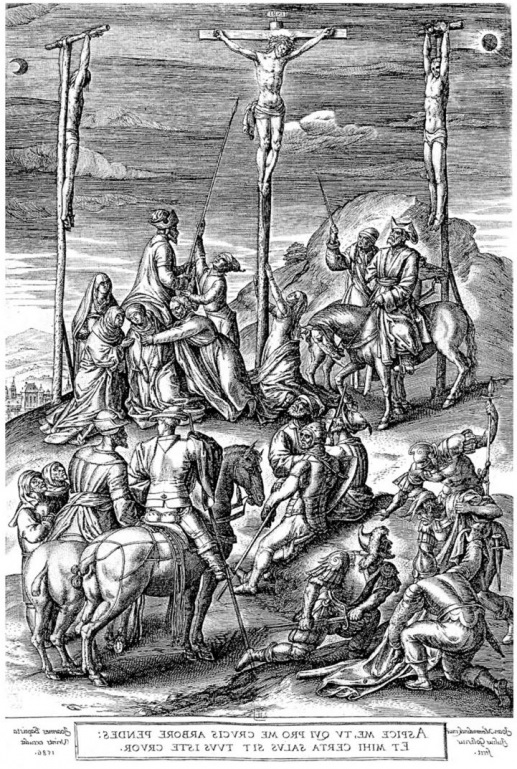

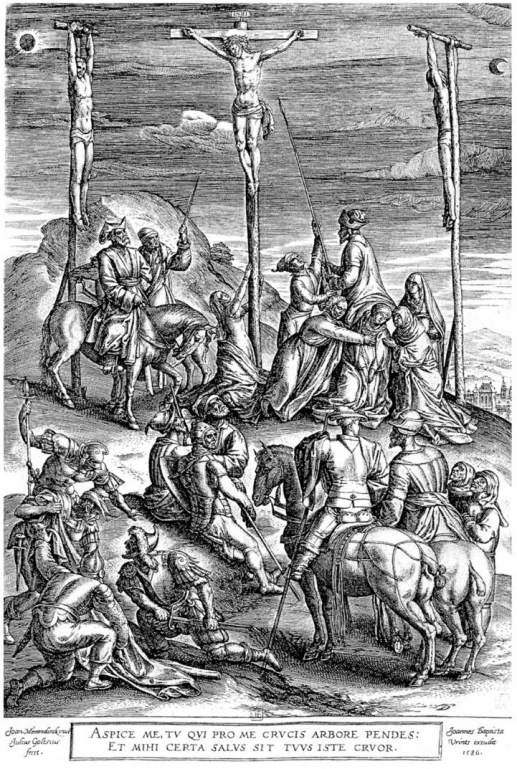

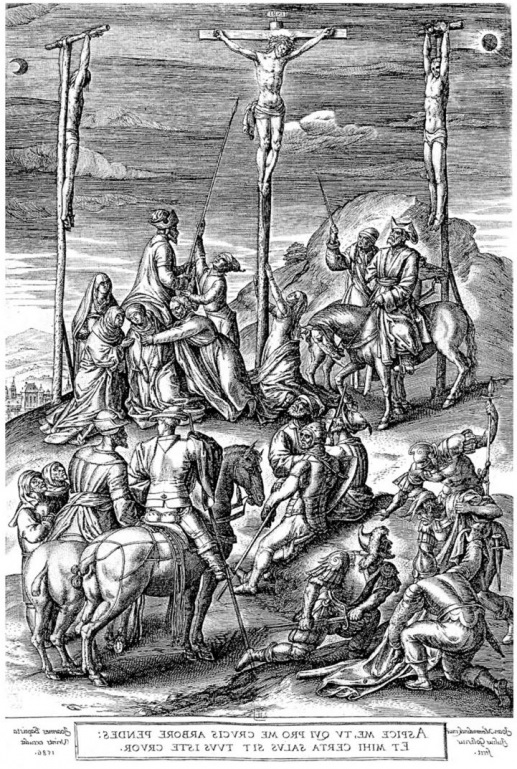

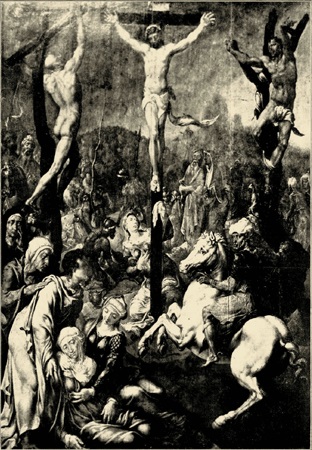

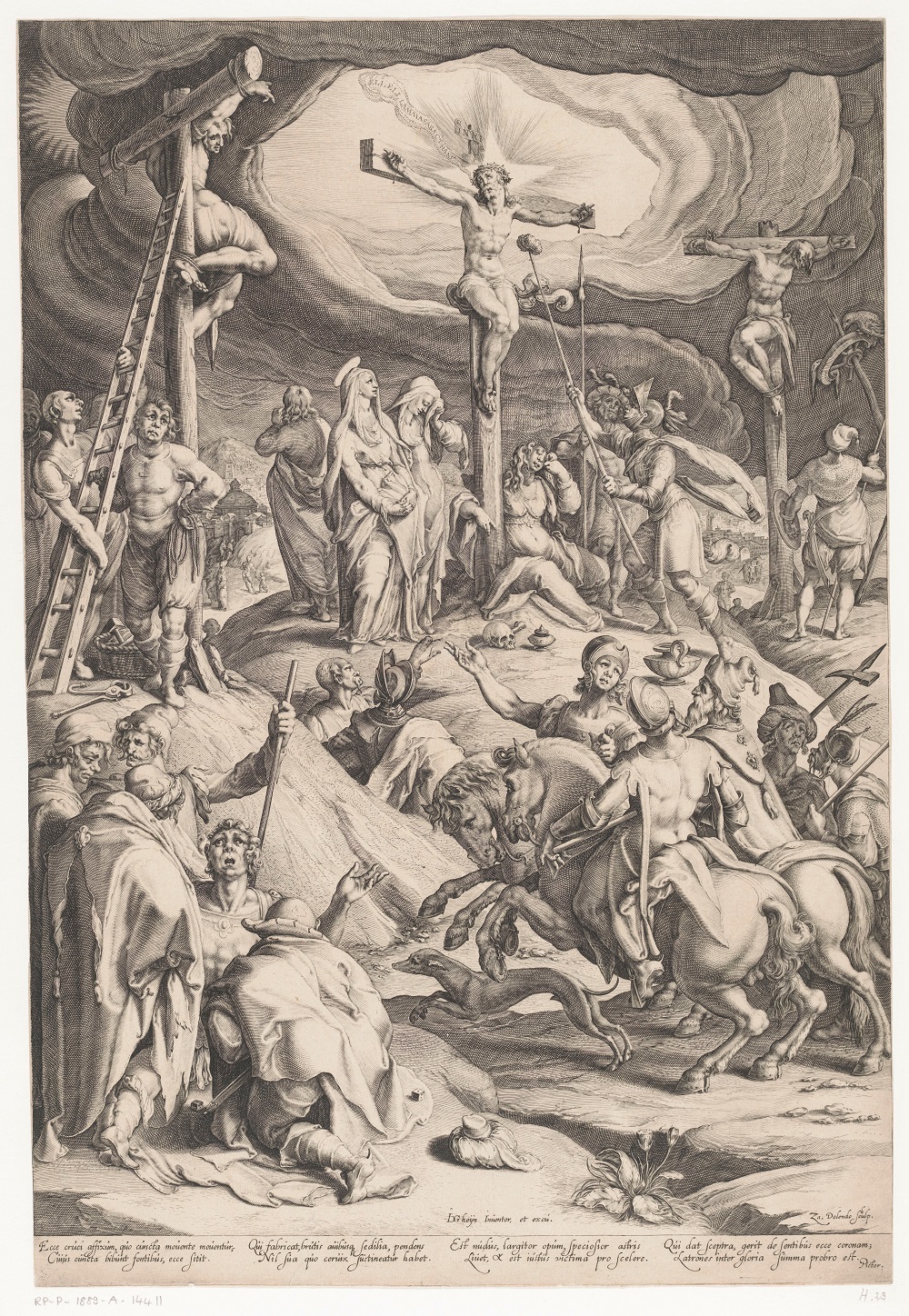

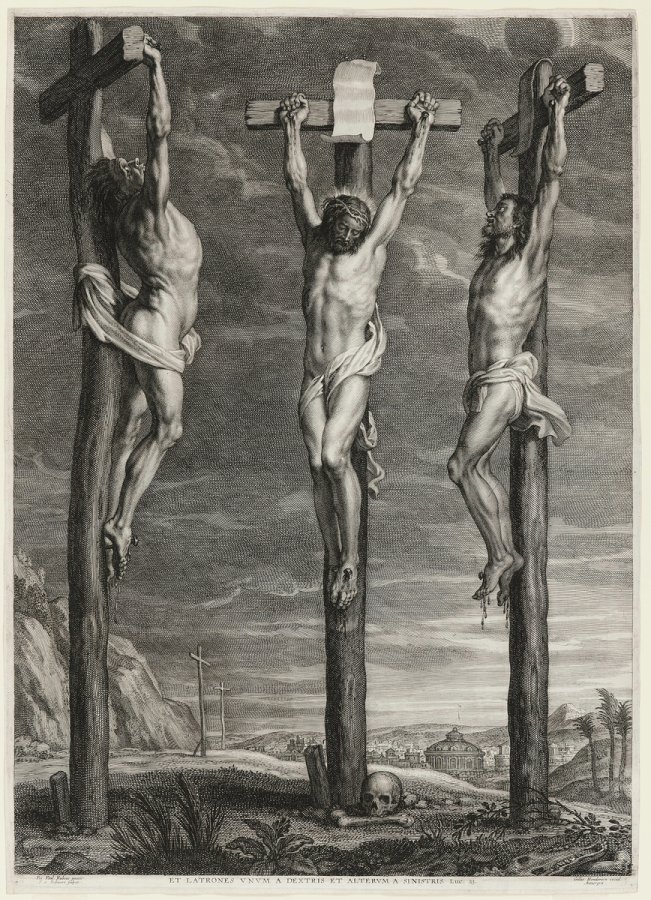

Julius Goltzius, 1586, gravure d’après Memling

Julius Goltzius (un cousin du célèbre graveur Hendrick Goltzius) n’a pas pris soin d’inverser le dessin, lorsqu’il a gravé cette Crucifixion disparue de Memling (il a juste permuté le plus facile, à savoir le soleil et la lune). En inversant la gravure, les saints personnages et Longin reprennent leur place habituelle, à gauche. Parmi les soldats joueurs de dés, deux portent l’épée à gauche et deux à droite : l’inversion fait apparaître comme gaucher le soldat le plus violent, celui qui porte la main à son arme. Cet effet était probablement voulu par Memling, afin d’ajouter un caractère péjoratif aux joueurs.

L’inversion étant acquise, le Bon larron est un nouvel exemple de la suspension en Y, avec toutefois les pieds cloués et non ballants, ce qui est logique s’agissant d’une Crucifixion.

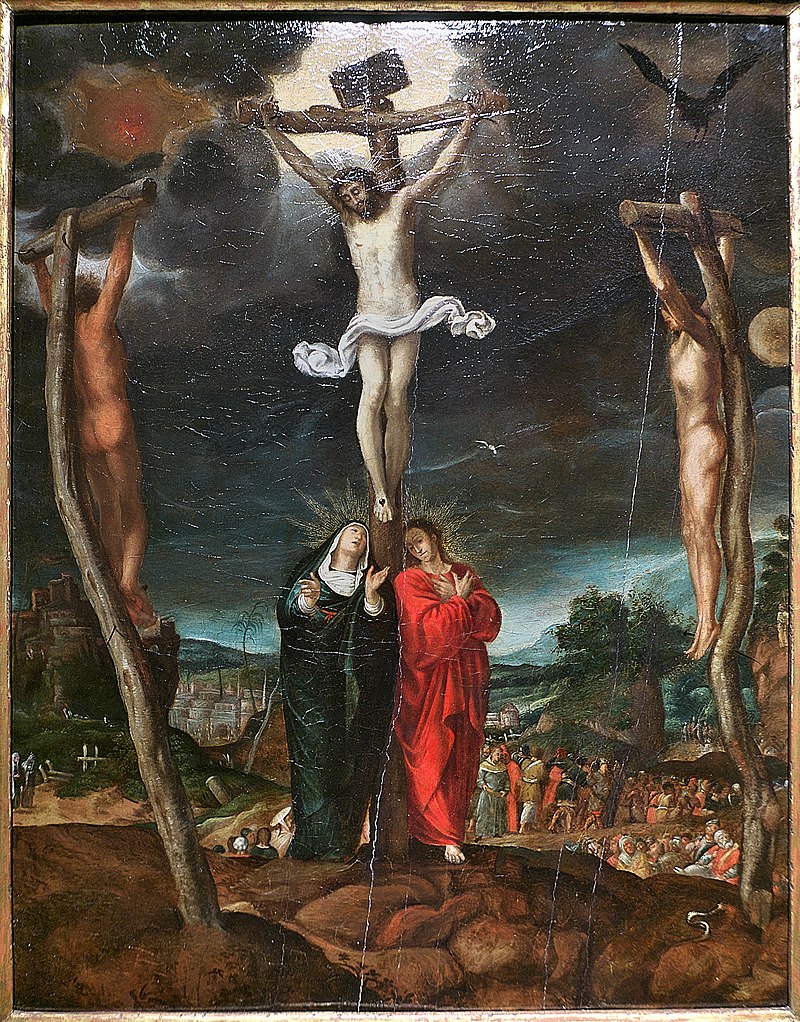

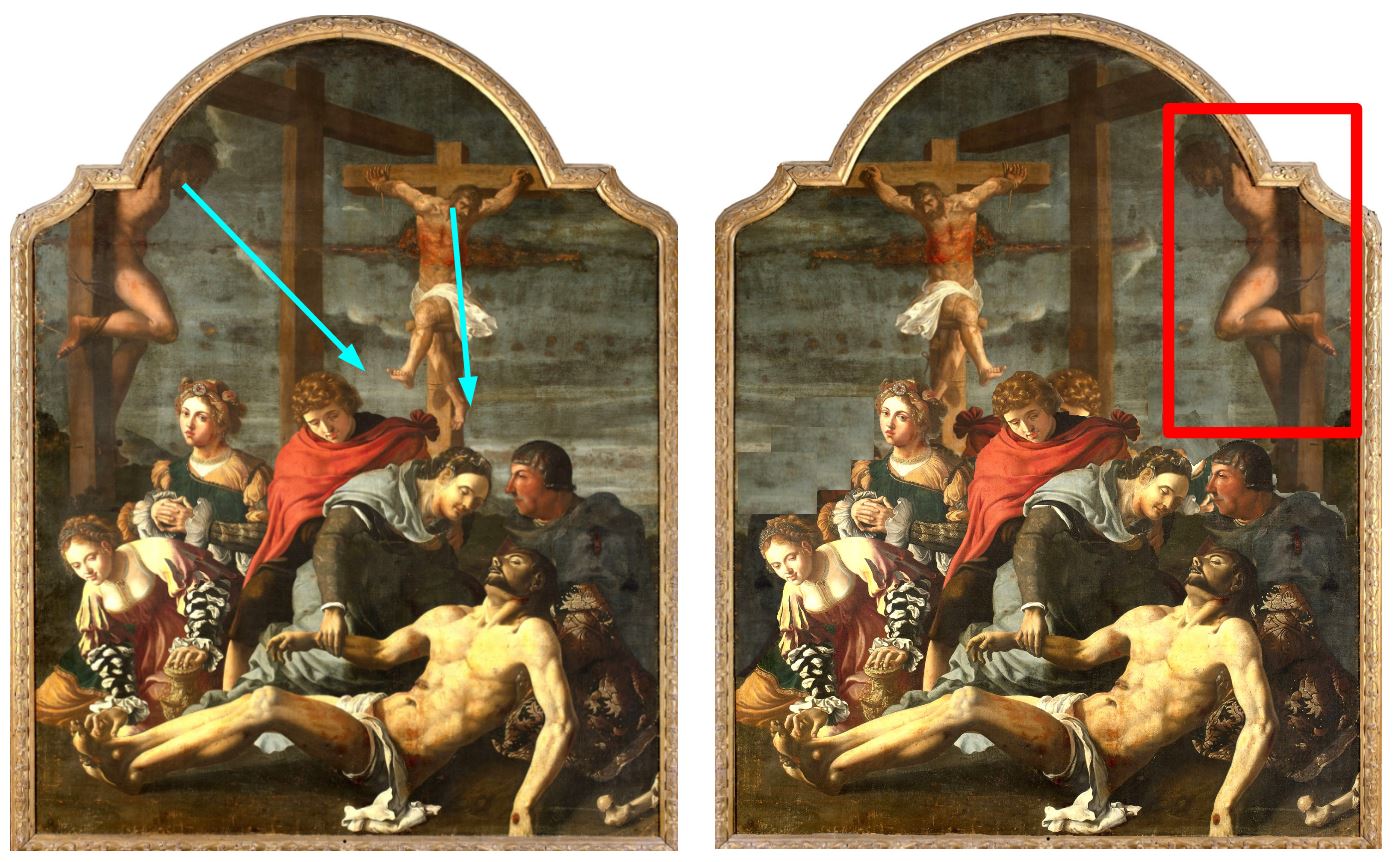

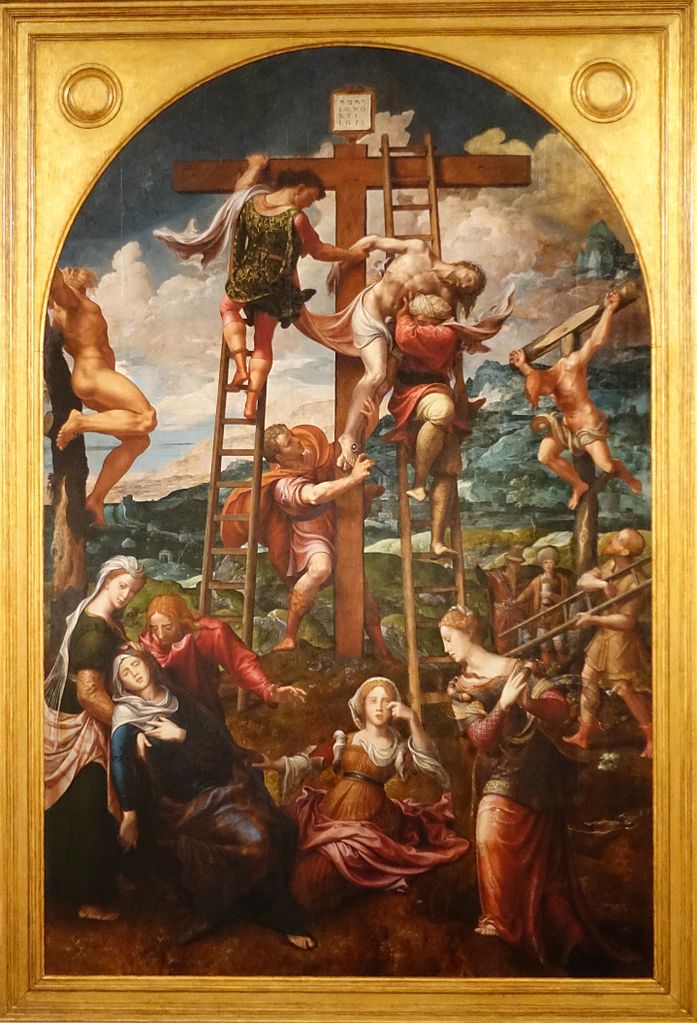

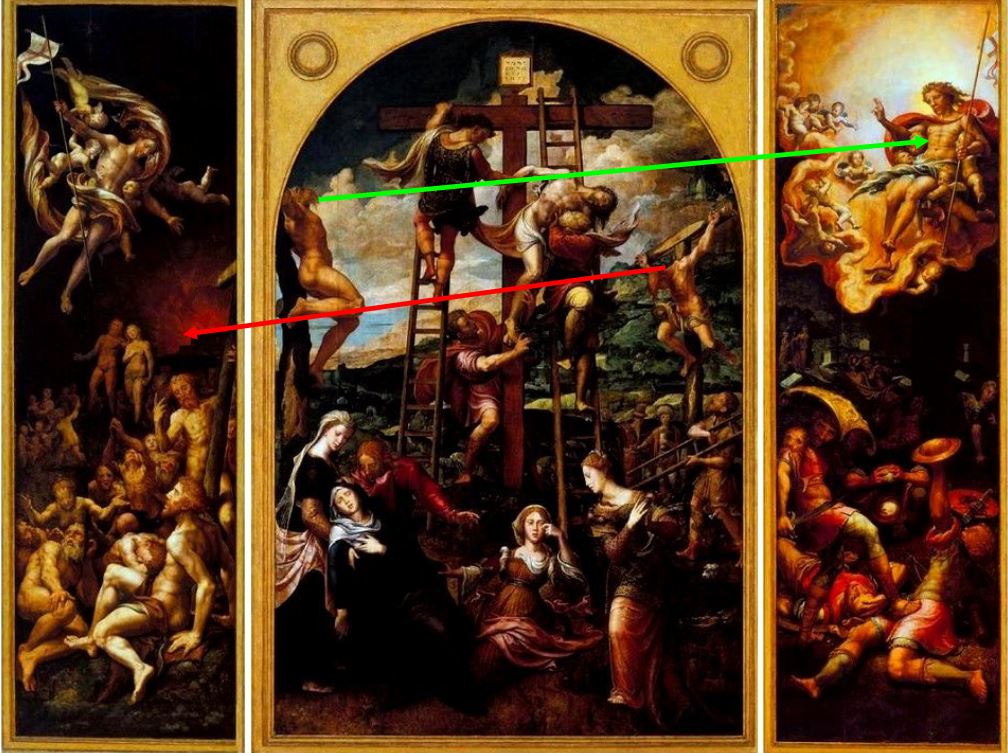

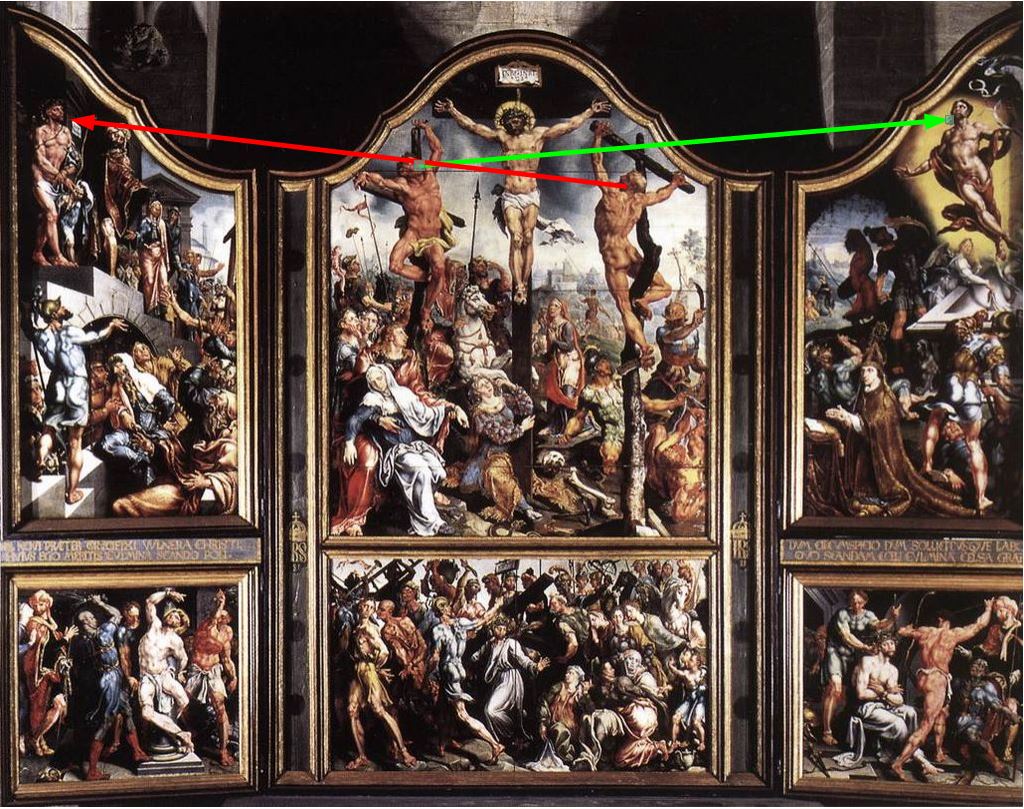

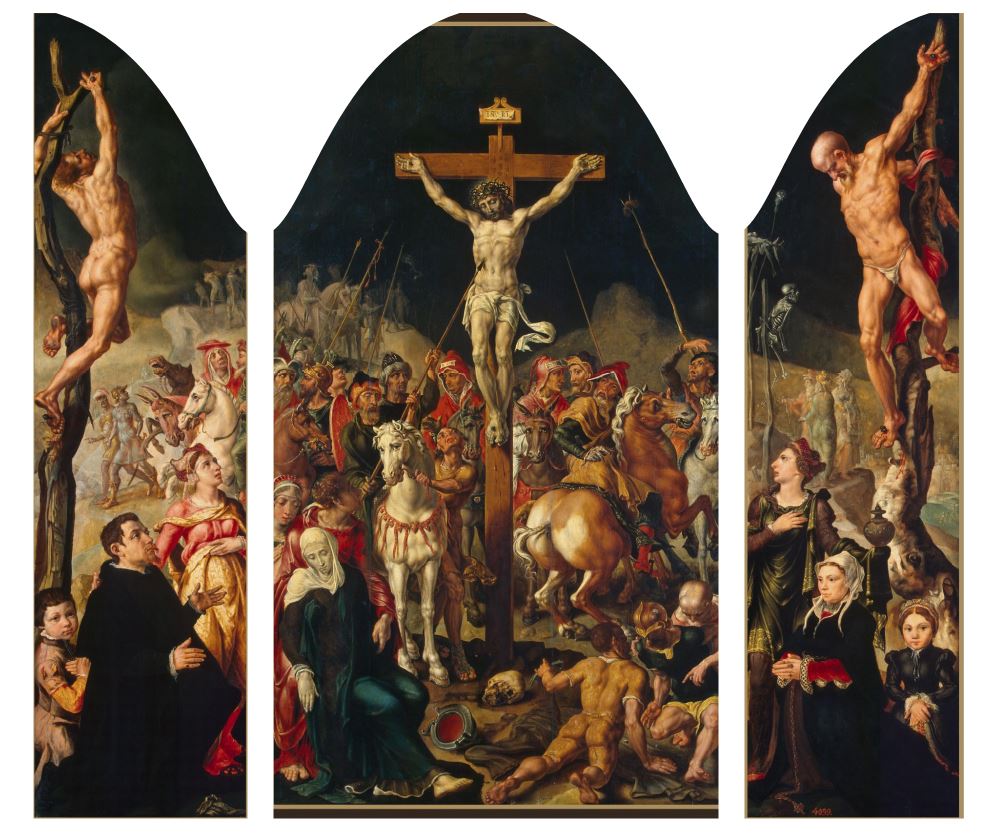

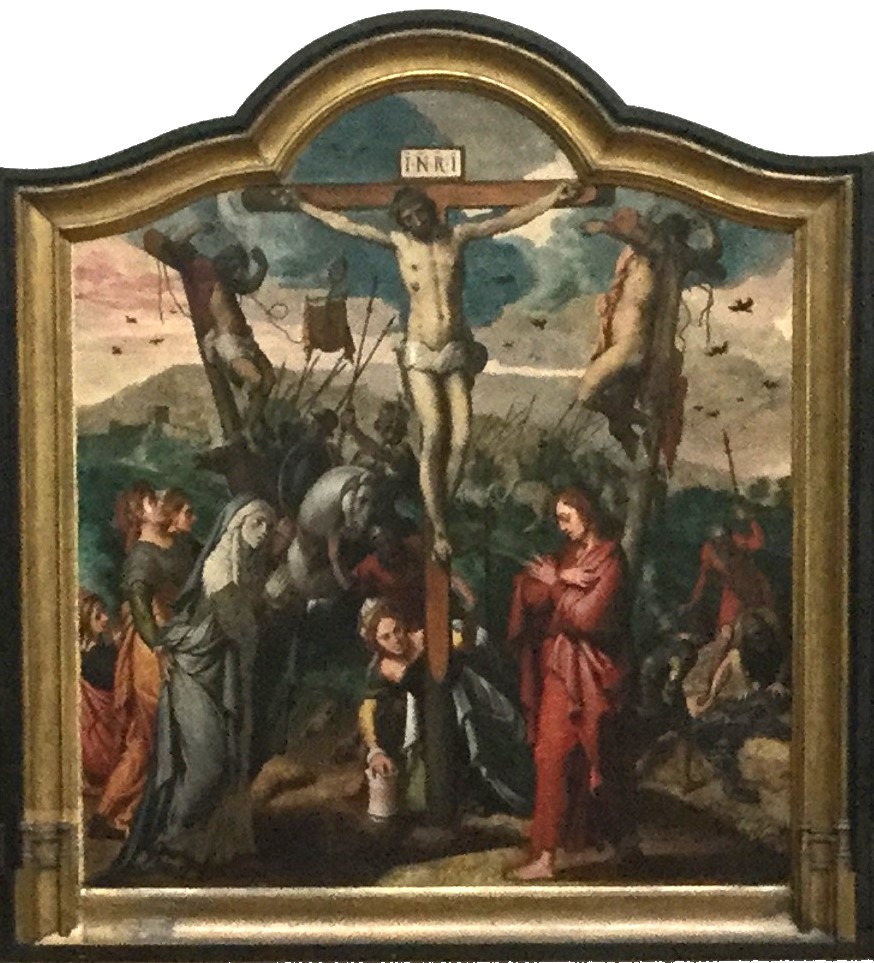

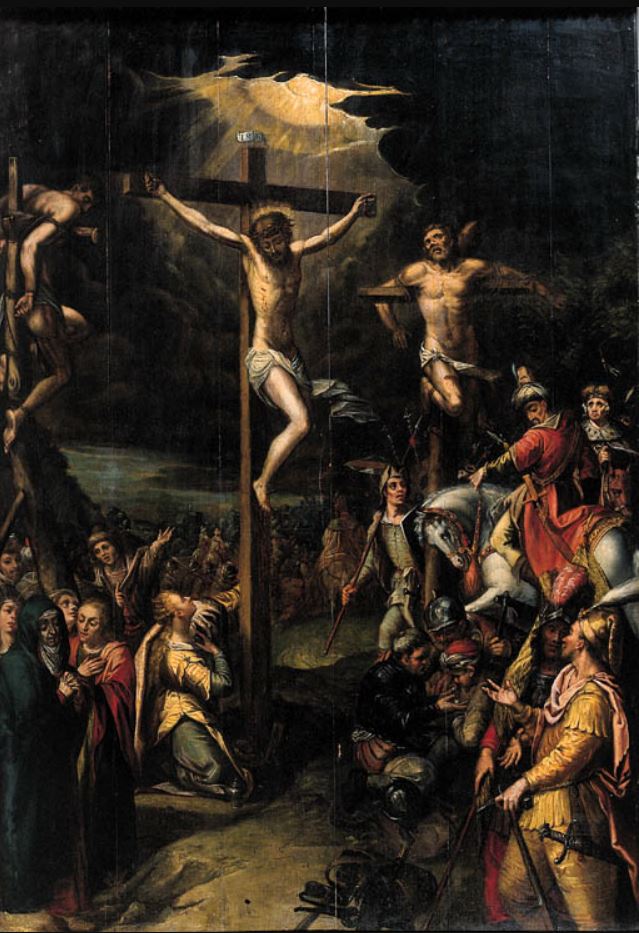

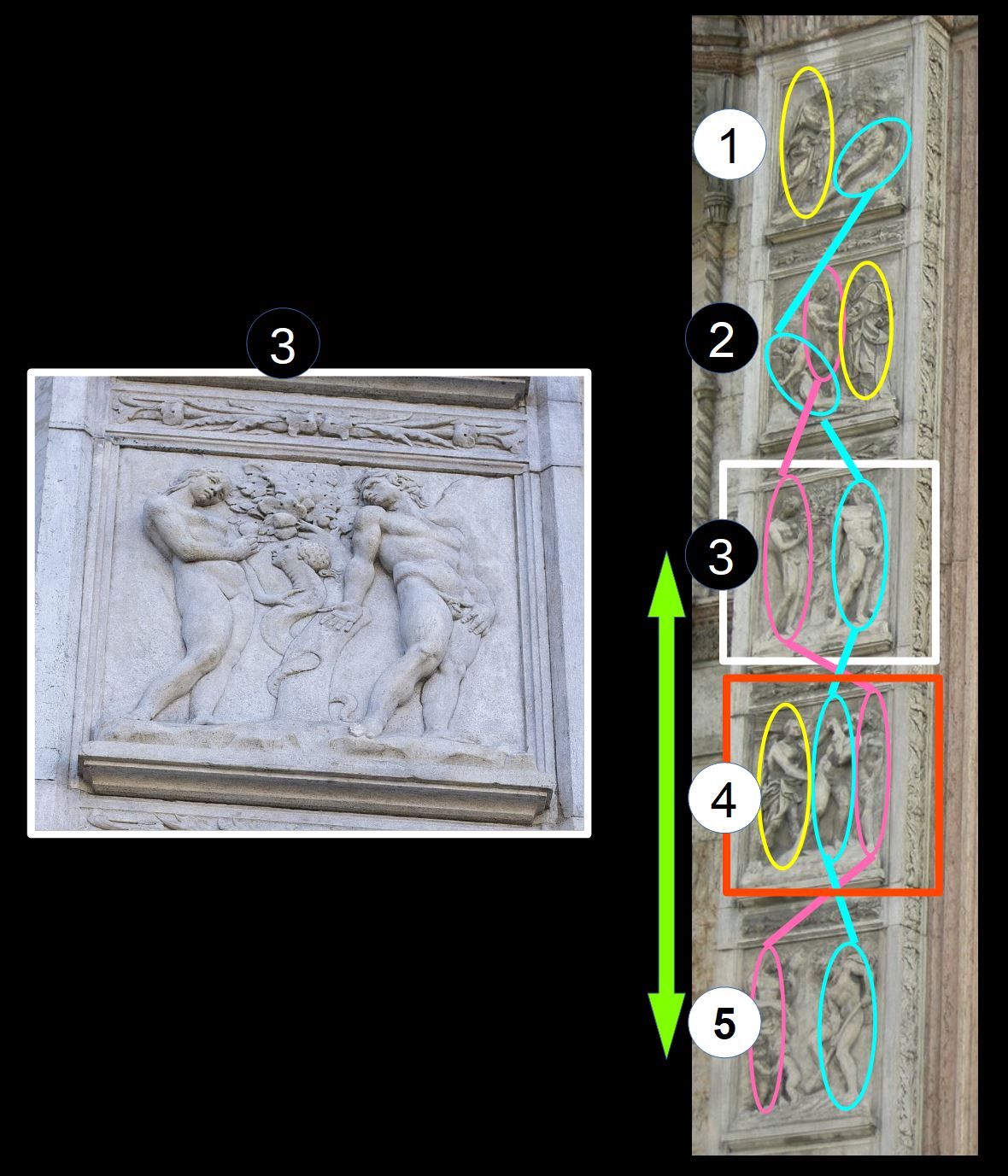

Le cas Kempeneer

Pieter de Kempeneer (Pedro de Campaña), avant 1529 , Palais Sternberg, Prague

Pieter de Kempeneer (Pedro de Campaña), avant 1529 , Palais Sternberg, PragueLa ressemblance avec le Calvaire perdu de Memling est frappante, même si Kempeneer va plus loin :

- en étendant la vue de dos aux deux larrons ;

- en plaçant les deux luminaires du côté du Bon Larron, dans une conjonction très rare.

Les deux troncs posés au centre sont à la fois un stock pour les croix et la bordure du chemin circulaire qui fait le tour de la Croix du Christ et l’isole des deux monticules, en avant, qui portent celles des larrons. Ils sont tous deux presque nus, mis à part un pagne à peine visible.

La datation de l’oeuvre a fait l’objet d’une querelle de spécialistes :

- la maturité du style fait penser à une oeuvre tardive, après le retour d’Espagne à Bruxelles (1562) ;

- la signature, flamande et non latine, tend au contraire vers une oeuvre de jeunesse, réalisée avant le départ de Bruxelles pour l’Italie (1529).

La notice du musée [8a] retient la datation haute: la Crucifixion de Prague serait le prototype, réalisé en Flandres, de toutes les Crucifixions ultérieures de Kempeneer. Sa maturité s’expliquerait alors par le fait qu’elle recopie soit le Calvaire de Memling, soit une composition antérieure.

Pieter de Kempeneer (Pedro de Campaña), 1545, Louvre

Pieter de Kempeneer (Pedro de Campaña), 1545, LouvreUn contrat récemment retrouvé [8b] montre que cette Crucifixion faisait partie d’un retable en cinq tableaux réalisé à Séville, pour une dévotion privée. C’est sans doute la raison pour laquelle Kempeneer abandonne sa formule des larrons vus de dos pour une posture plus conventionnelle, tout en conservant l’implantation triangulaire des croix.

Pieter de Kempeneer (Pedro de Campaña), vers 1560, Fundacion Cajasol, Séville

Pieter de Kempeneer (Pedro de Campaña), vers 1560, Fundacion Cajasol, SévilleDans cette oeuvre tardive en revanche [8c], il revient à sa formule d’origine, et en accentue la radicalité : deux personnages seulement au pied de la croix, et nudité intégrale pour les larrons. Les luminaires sont maintenant dissociées, et un corbeau près de la lune évoque l’âme noire du Mauvais larron.

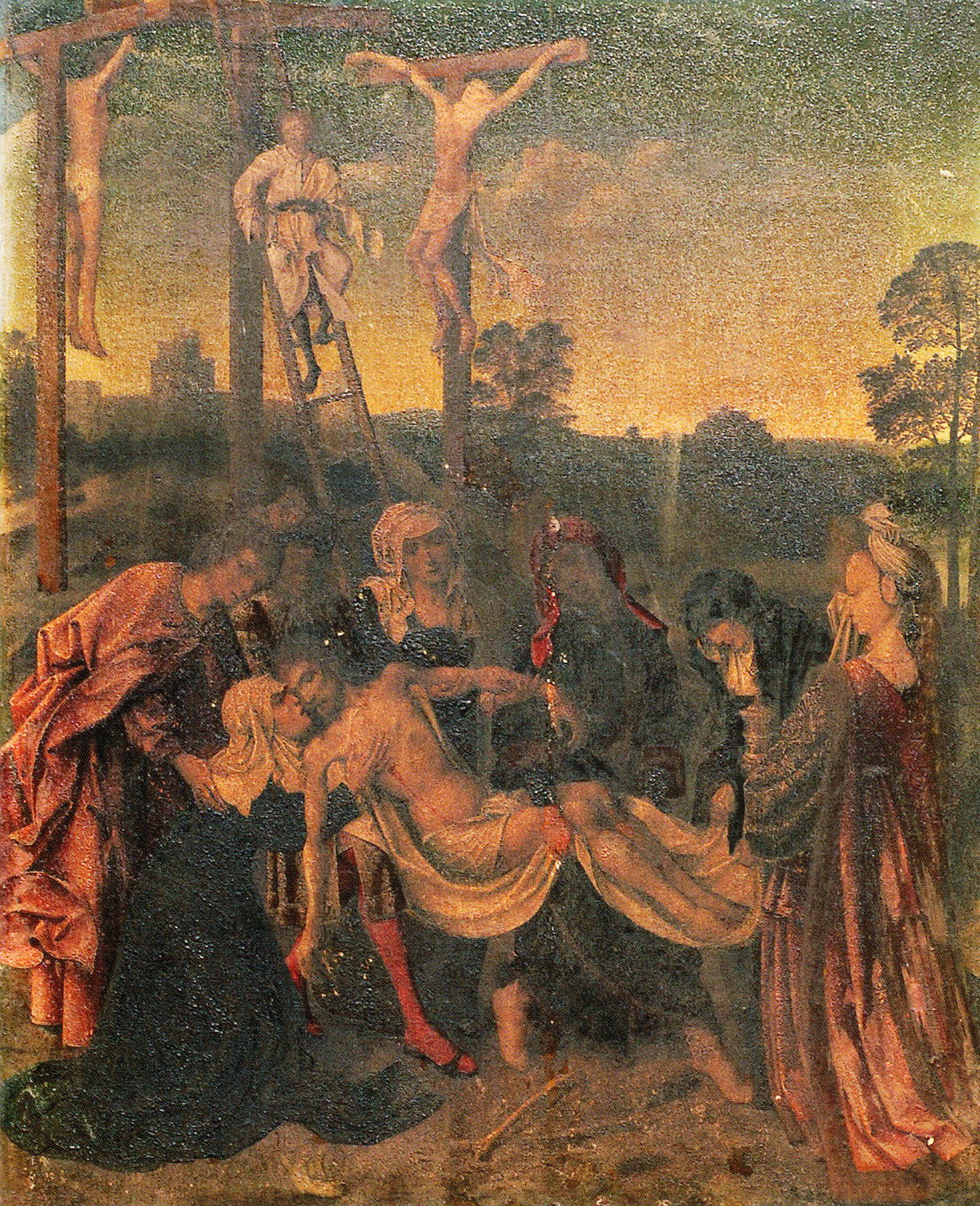

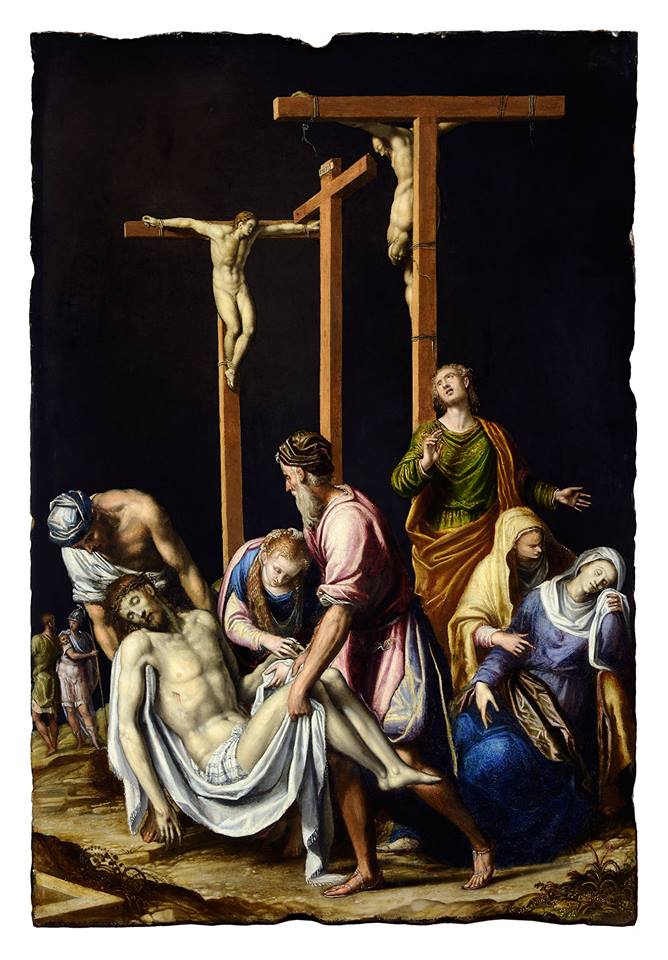

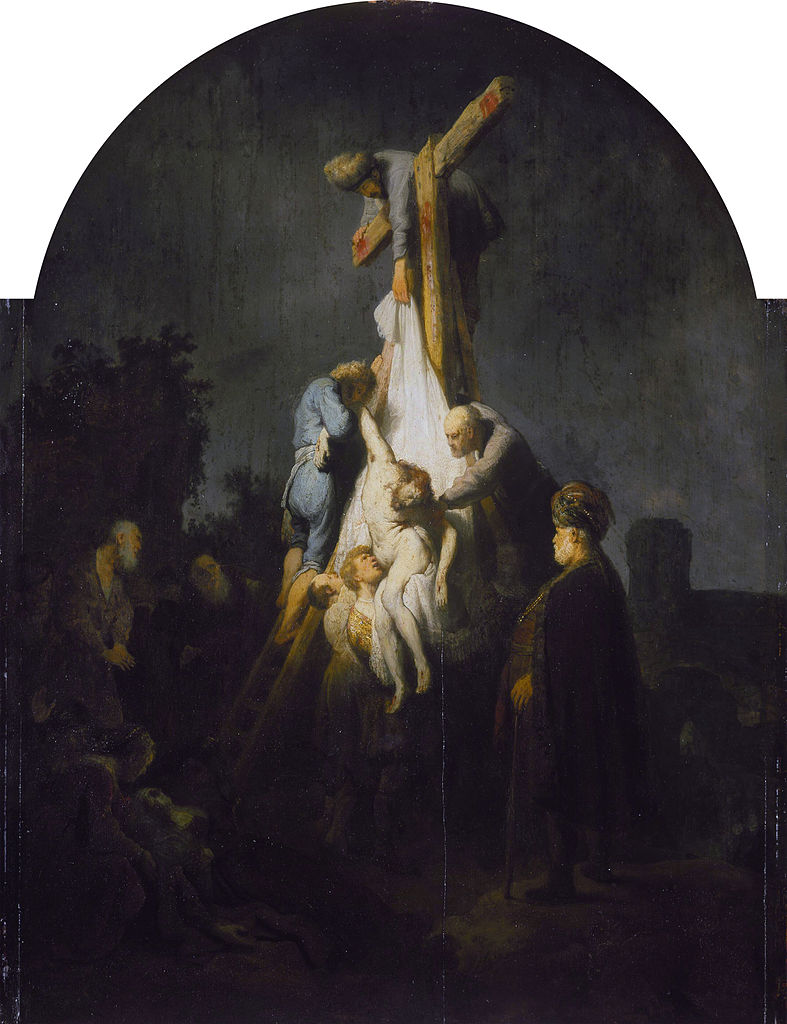

Déposition

Pieter de Kempeneer (Pedro de Campaña), vers 1570, Prado

Déposition

Pieter de Kempeneer (Pedro de Campaña), vers 1570, PradoDans cette Déposition, Kempeneer complète les obliques de sa composition phare par les obliques des échelles, inspirées d’une Déposition de Raphaël gravée par Marcantonio Raimondi. Un résumé, en somme, de toute son évolution artistique : les apports italiens enchâssés dans la tradition flamande.

Les traces du Bon Larron en Y

La rareté des exemples empêche d’identifier l’auteur de cette idée brillante, apparue dans une Déposition réalisée entre 1420 et 1450, qui n’a pas laissé d’autre trace.

D’autres types de Bons larron vus de dos

Tant qu’à duré la formule des croix en tau pour les larrons, d’autres postures moins spécifiques sont apparues sporadiquement.

Le bon Larron tête basse

Les Ténèbres lors de la mort du Christ, f.153r Les Ténèbres lors de la mort du Christ, f.153r |

Descente de Croix , f 156v Descente de Croix , f 156v |

Frères de Limbourg, Très Riches Heures du duc de Berry, 1411-1416, Musée Condé, Chantilly

Le dessin animé continue avec la scène diurne qui suit la scène nocturne :

- le soleil remplace Dieu le Père, au dessus du panneau INRI ;

- le paysage réapparaît ;

- les deux larrons, figés par la Mort, n’ont pas modifié leur posture.

Quoique saint, le Bon larron n’a pas d’auréole : en effet Dismas ne figure pas dans le calendrier du manuscrit. En revanche, Saint Nicodème, qui y figure deux fois (1er juin et 15 septembre), est auréolé de rayons, toute comme la Sainte Vierge et Sainte Marie-Madeleine. Monté sur la même échelle que Saint Nicodème, Joseph d’Arimathie reçoit le cadavre dans un linceul. Un aide, monté sur l’autre échelle, le soutient par un linge passé sous ses bras.

Le clou des pieds est encore présent, un personnage derrière la croix semble taper dessus pour le dégager (pas de tenailles visibles). Les deux autres clous sont présentés par une femme du premier-plan à droite, qui fait pendant à Marie.

Autant la scène de la Crucifixion, très codifiée, limite les innovations artistiques, autant celle de la Déposition offre un espace de liberté.

Des influences cumulées

Crucifixion, fol 198v Crucifixion, fol 198v |

Descente de Croix, fol 201v Descente de Croix, fol 201v |

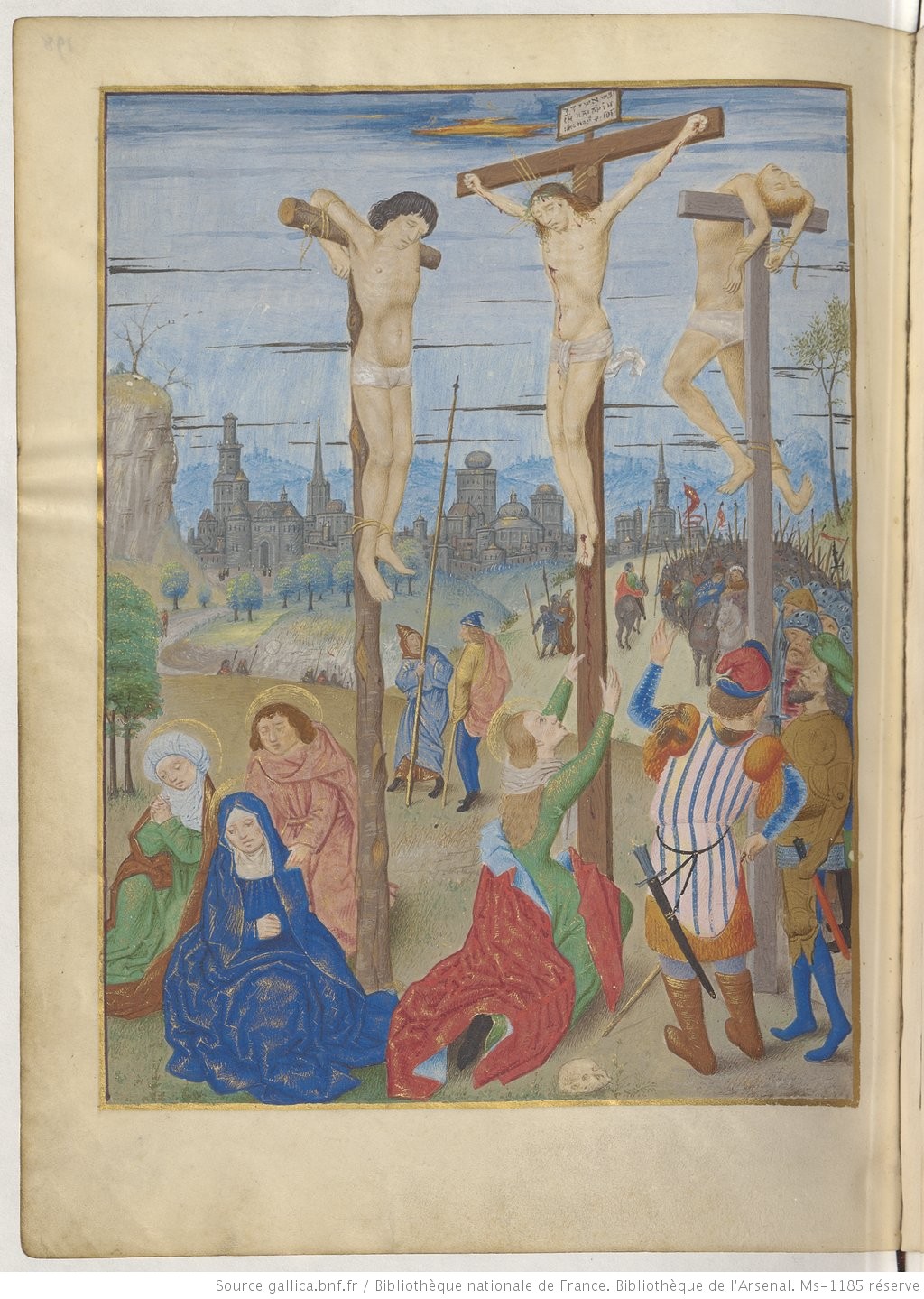

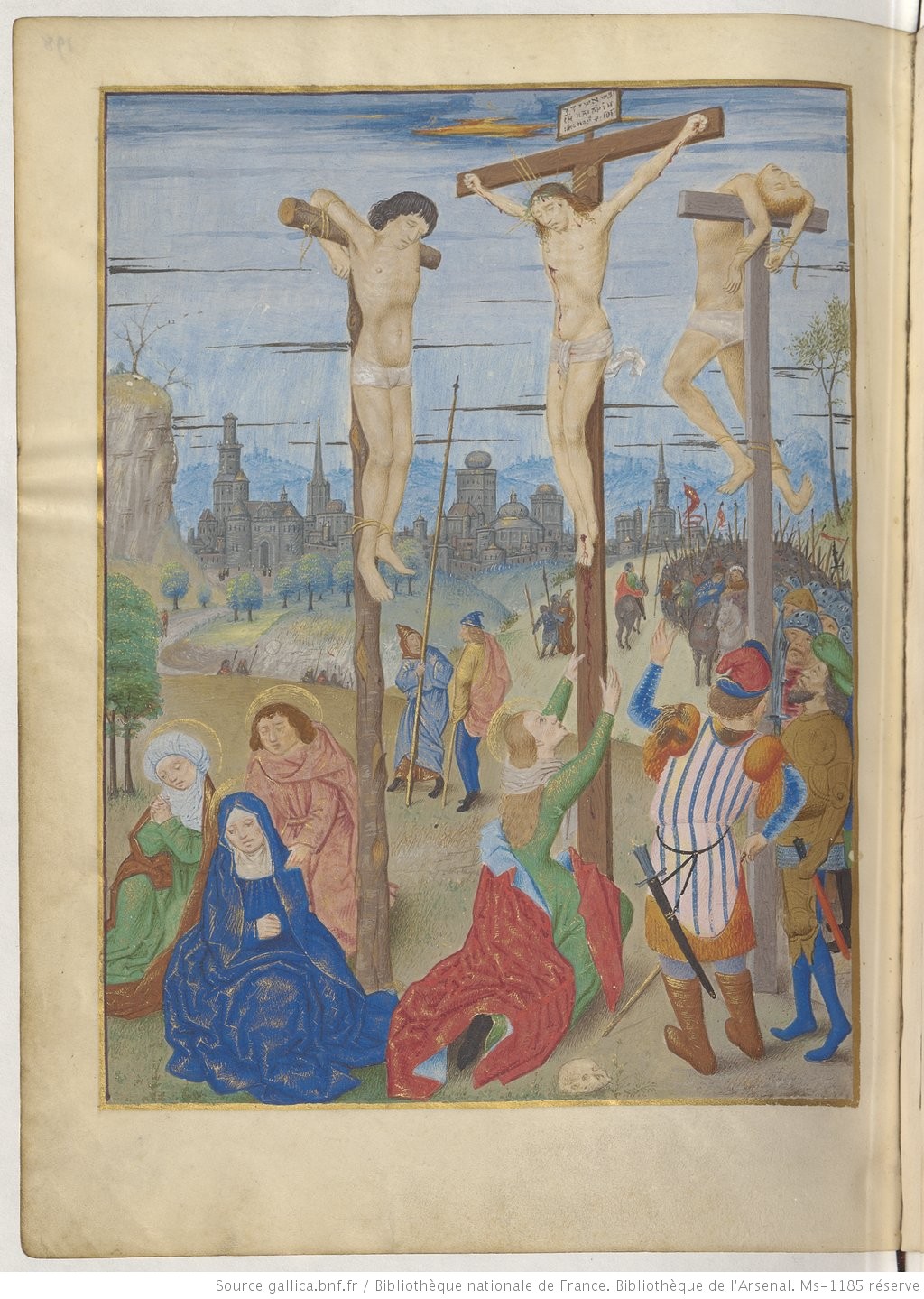

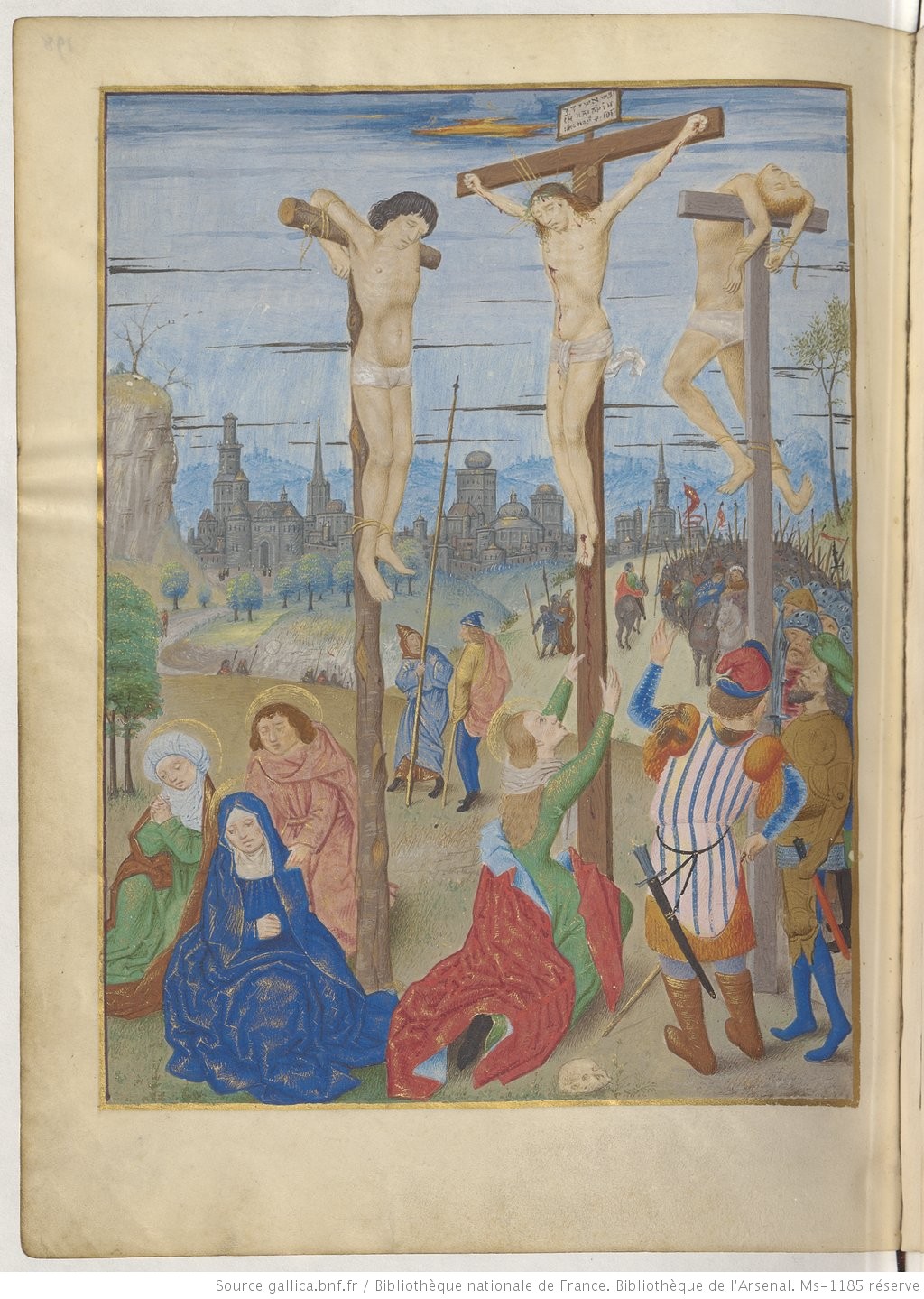

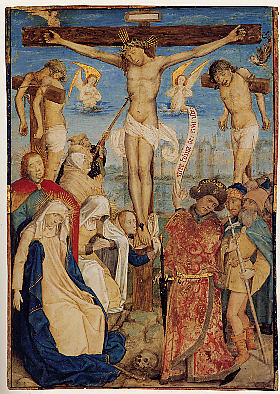

Maitre d’Antoine Rolin, Heures de Boussu, 1490-96, BNF Arsenal. Ms-1185 reserve, Gallica

A la fin du siècle, ces deux images sont bien éloignées de la rigueur des Frères de Limbourg. le Maitre d’Antoine Rolin procède par collage à partir de modèles d’atelier :

- pour sa Déposition il imite celle des Très Riches Heures pour les trois croix et le Mauvais Larron, toute en reprenant pour le Bon celui de Robert Campin ;

- pour sa Crucifixion, il inverse les poses et les chevelures (blonde et brune), faisant primer le principe de variété sur celui de la cohérence.

Il reprend de ses prédécesseurs la rarissime formule tronc-poutre-poutre, tout en différenciant les deux croix poutre par la couleur, marron et gris :

- derrière la croix grise se presse la longue enfilade des soldats romains ;

- derrière les deux croix marrons, un paysage aéré conduit à Jérusalem.

A noter au centre le personnage positif du bon Longin, expliquant à un collègue que son oeil vient d’être guéri.

La croix du Christ vue en biais serait innovante pour l’époque, si elle traduisait l’intention de montrer tout le Calvaire vu de biais : or les bases des trois Croix restent bien dans le plan du tableau.

Les deux larrons vus de dos

Simon Marmion, 1485-90, Heures Huth, BL Add MS 38126 fol 39v Simon Marmion, 1485-90, Heures Huth, BL Add MS 38126 fol 39v |

Maitre d’Antoine Rolin, Heures de Boussu, 1490-96, BNF Arsenal. Ms-1185 reserve, Gallicafol 198v Maitre d’Antoine Rolin, Heures de Boussu, 1490-96, BNF Arsenal. Ms-1185 reserve, Gallicafol 198v |

Le Maître d’Antoine Rolin est considéré comme un disciple de Simon Marmion. Ainsi sa Crucifixion s’inspire probablement de la seule Crucifixion de Marmion qui montre les larrons [9], avec ses trois croix pivotantes, mais implantées dans le plan du tableau,. Ce dispositif semble être une invention de Marmion, puisqu’il ne reprend ni la structure tronc-poutre-poutre, ni la posture Limbourg ou Campin du larron vu de dos : il le suspend par la pluie du coude, les pieds libres. De plus, de manière quasiment unique, il applique cette vue de dos aux deux larrons. Du fait que le Christ regarde vers la droite, l’effet obtenu est très surprenant :

- complicité entre le Christ et le Bon Larron (du fait du rapprochement des deux croix) ;

- affrontement entre le Christ et ses adversaires : le Mauvais larron et l’enfilade de soldats, repoussée sur le bord droit.

D’autres Bons larrons vus de dos

L’influence du Bon Larron de Campin ne dépasse pas les Flandres et en Hollande.

Maître de 1477, 1450-1500, Wallraf Richardz Museum, Cologne Maître de 1477, 1450-1500, Wallraf Richardz Museum, Cologne |

Maître du retable Landauer, 1458-60, provenant de la Dominikanerinnenkirche St. Katharina, Germanisches Nationalmuseum, Nüremberg Maître du retable Landauer, 1458-60, provenant de la Dominikanerinnenkirche St. Katharina, Germanisches Nationalmuseum, Nüremberg |

Dans les Pays germaniques, on ne rencontre que la posture tête baissée. La symétrie des poses produit l’effet d’une confrontation entre les deux larrons, de part et d’autre de la croix du Christ.

Monogrammiste IM, 1480, MET

Même composition chez cet artiste du Sud des Pays bas.

Une pose expressionniste

Triptyque avec la Crucifixion, le Portement de Croix et la Déposition.

Maître de la Virgo inter Virgines, 1495, Bowes Museum.

Juste à l’aplomb de la Vierge qui défaille, les fesses nues du Larron vue de dos fait partie des nombreuse incongruités et singularités de la composition : le grand Noir qui continue à présenter l’éponge alors que le Christ et déjà mort, l’archer à cheval, Judas pendu à l’arrière-plan du Mauvais Larron et, à l’opposé, l’homme qui épie au travers d’une haie. Le peintre procède par juxtaposition de détails bizarres, qui ne s’inscrivent pas dans une intention d’ensemble [10].

La pose controuvée du Bon larron est à mettre sur le même plan que d’autres gestes expressionnistes : Saint Jean qui retient sous le voile la Vierge qui s’affale, ou la sainte Femme qui, pour la ranimer, presse sa main inerte.

Mise au tombeau (détail)

Maître de la Virgo inter Virgines, St Louis Art Museum

Une autre invention curieuse du même maître est ce arrière-plan d’une Mise au Tombeau, où les deux larrons sont fichés comme au spectacle face au Christ, et où le masquage progressif des personnages sur le sentier fait voir l’ensevelissement.

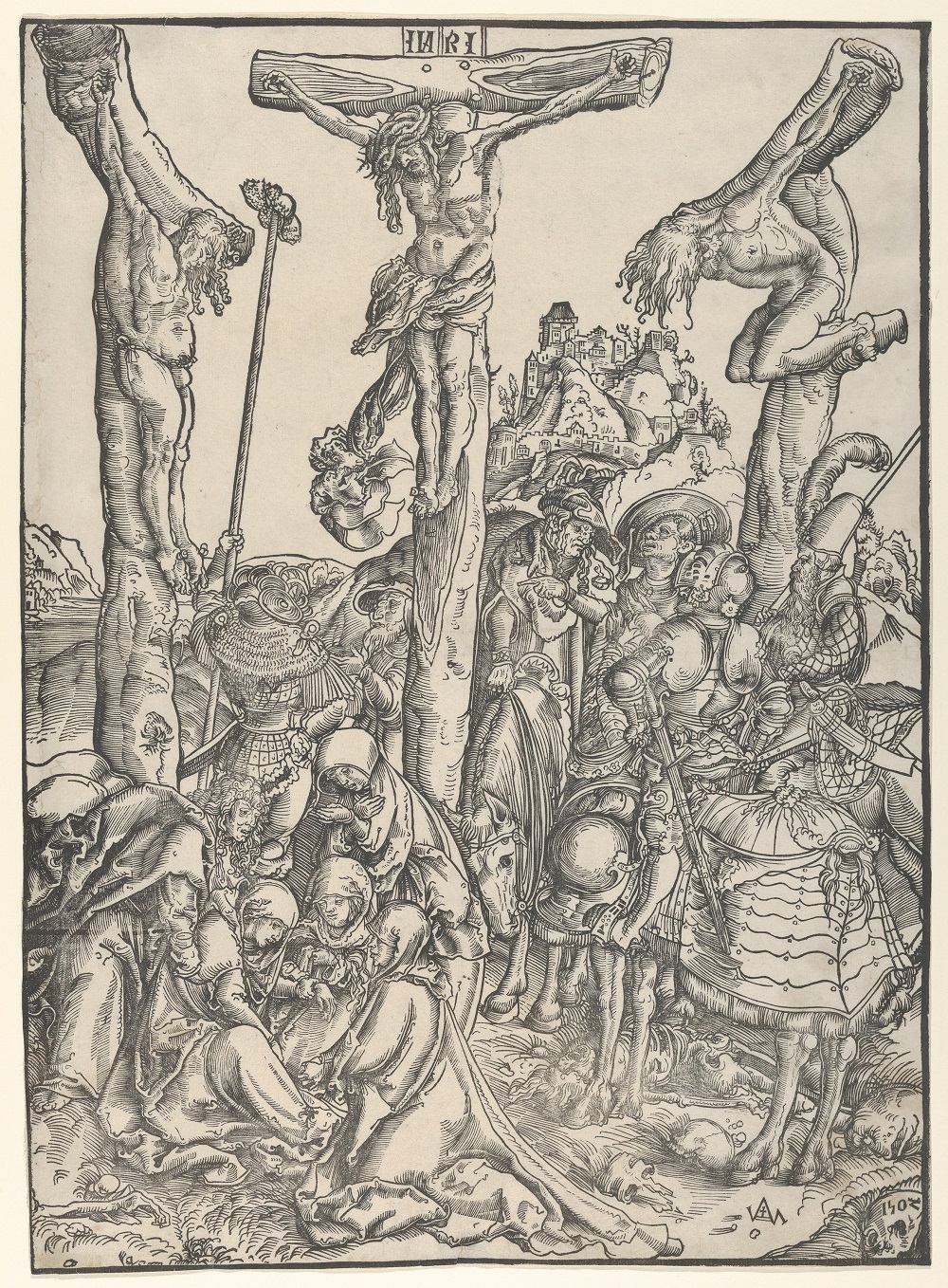

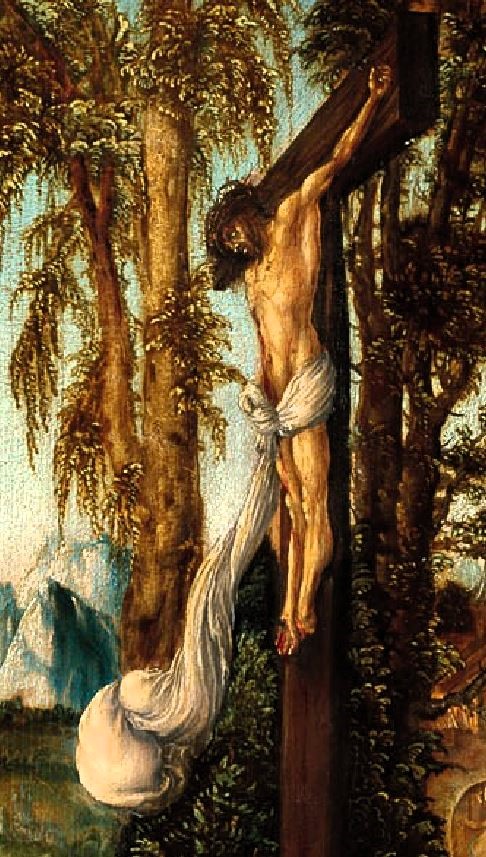

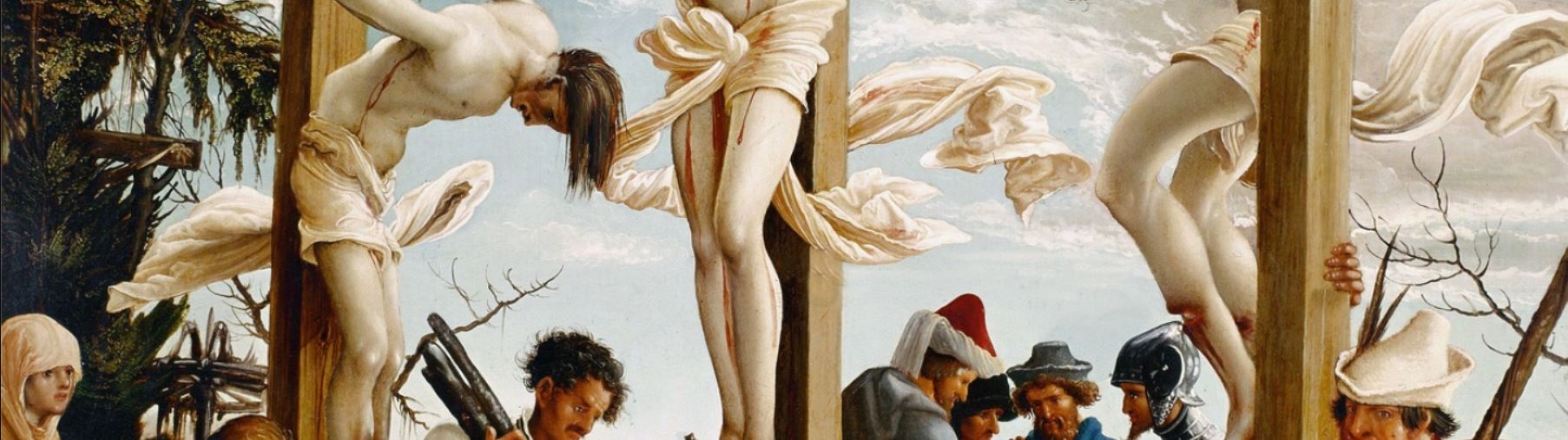

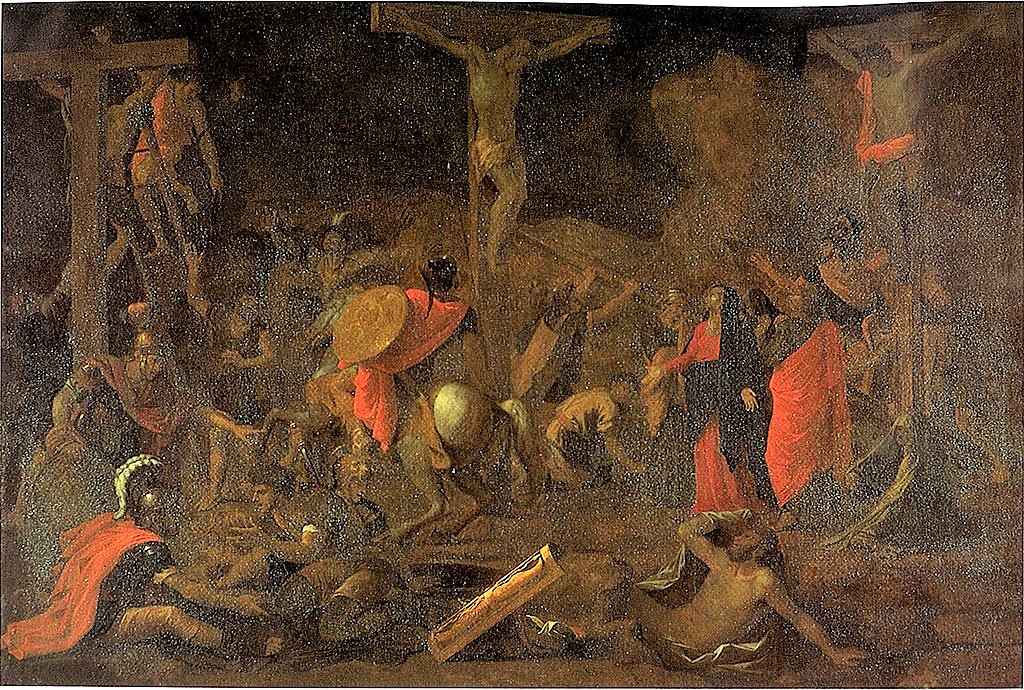

Cranach, avant 1502, Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

Cranach pousse encore plus loin la provocation expressionniste, avec ce Bon Larron cassé en deux et étranglé qui regarde encore le Christ, environné de traverses gauchies et de cadavres en raccourci que les chevaux piétinent. L’éponge de vinaigre qu’on lui propose peut être vue n’est pas une singularité gratuite, mais plutôt une sorte d’hommage, par le partage des souffrances du Christ. Cette oeuvre de jeunesse n’aura aucun succès, et on n’en connaît qu’un seul exemplaire.

Cranach, 1502, MET

Dans cette variante un peu moins radicale, le Bon larron a repris une pose plus confortable, et l’éponge sert plus clairement de point commun avec le Christ. Sans plus de succès néanmoins, puisque seulement deux exemplaires ont subsisté.

Les inventions bizarres de Jörg Breu

Crucifixion (panneau extérieur de l’Aggsbacher Altar)

Jörg Breu l’Ancien, 1501, Germanisches nationalmuseum Nüremberg (Gm1152)

Crucifixion (panneau extérieur de l’Aggsbacher Altar)

Jörg Breu l’Ancien, 1501, Germanisches nationalmuseum Nüremberg (Gm1152)Contemporain de Cranach, ce peintre de l’école du Danube cherche lui-aussi à renouveler les compositions épuisées en introduisant des détails bizarres.

En 1501 en Autriche, la vue de dos du Bon larron peut être comptée parmi les bizarreries du panneau.

Autre bizarrerie : le mode de suspension des larrons. Nous sommes après la mort du Christ puisque la plaie du flanc est présente, mais ils n’ont pas de plaies aux jambes : il serait bien inutile de les briser puisqu’ils sont plaqués à la croix, au niveau du ventre, par une sorte de garrot, serré avec un bâton faisant tourniquet. Un second garrot lie les pieds du Mauvais larron. Par contraste, ceux du Bon larron ne sont pas attachés, symbolisant sa libération

Une autre détail incongru est le soldat en rouge qui pose le pied sur le socle de la croix : on l’a correctement interprété comme un railleur (Breu en place de similaires dans ses Couronnement d’épines). Dans un geste de dérision, il lève son bras gauche sorti de sa manche (une image probable du désordre ou de la folie). Sa main droite tient par le bride le cheval du Centurion. Il faut comprendre que soldat et centurion forment un couple : c’est le fou qui fait le geste conventionnel de reconnaissance, mais du bras gauche et par ironie ; tandis que le centurion garde sa main droite prudemment posé sur son bâton de commandement.

Jörg Breu l’Ancien, 1520, Germanisches nationalmuseum Nüremberg (Gm284)Jörg Breu l’Ancien, 1501

Jörg Breu l’Ancien, 1520, Germanisches nationalmuseum Nüremberg (Gm284)Jörg Breu l’Ancien, 1501Vingt ans plus tard, ces larrons ne sont plus attachés par la taille : ce pourquoi un bourreau monte à l’échelle avec sa hache. On note des bizarreries similaires :

- la raillerie – en plein centre un soudard, retenu par un autre, donne un coup de pied au derrière de Saint Jean ;

- la violence enfantine – deux enfants se disputent, à coup de poings, un bâton tombé à terre : transposition des joueurs de dés qu’on voit souvent en venir aux mains.

L’idée, quelque peu pessimiste, semble être que l’événement extraordinaire que constitue la mort du Christ ne change rien aux maux du quotidien : les soudards sont grossiers et les enfants se battent pour un rien.

Jörg Breu l’Ancien, 1501 Jörg Breu l’Ancien, 1501 |

Crucifixion (détail) Crucifixion (détail)

Meister des Schinkel altars, 1501, église St Marien de Lübeck (détruit-en-1942) |

Cette Crucifixion un peu moins énigmatique jette une lumière rétrospective sur un détail de la première : l’enfant à demi nu près de la source. Eric Ziolkowski [10a] le rattache au motif de « l’indifférence puérile » exprimé par les enfants qu’on rencontre quelquefois dans les scènes de la Passion, et reconnaît dans son bâton un jouet, tel que l’enfourchait l’enfant tenu par la main, dans la Crucifixion disparue de Lübeck. Mais ici le bâton est brisé en deux (on voit bien une partie qui passe devant la patte du cheval, et une derrière), et l’enfant se frotte la cuisse d’un air douloureux : il jouait à monter à cheval et son jouet vient de casser.

Dans la source juste à côté, il faut remarquer qu’il manque la margelle de droite, écrasée par un gros caillou. Ainsi le tremblement de terre qui marque la mort du Christ se réduit à deux minuscules phénomènes : la brisure d’un jouet et d’une planche.

Un centurion qui n’ose pas lever le bras, un tremblement de terre qui n’effraye qu’un enfant et ne trouble même pas l’écoulement de la source : il semble que le jeune Breu, âgé d’une vingtaine d’année, faisait déjà preuve d’un grand scepticisme quant à la foi basée sur les miracles.

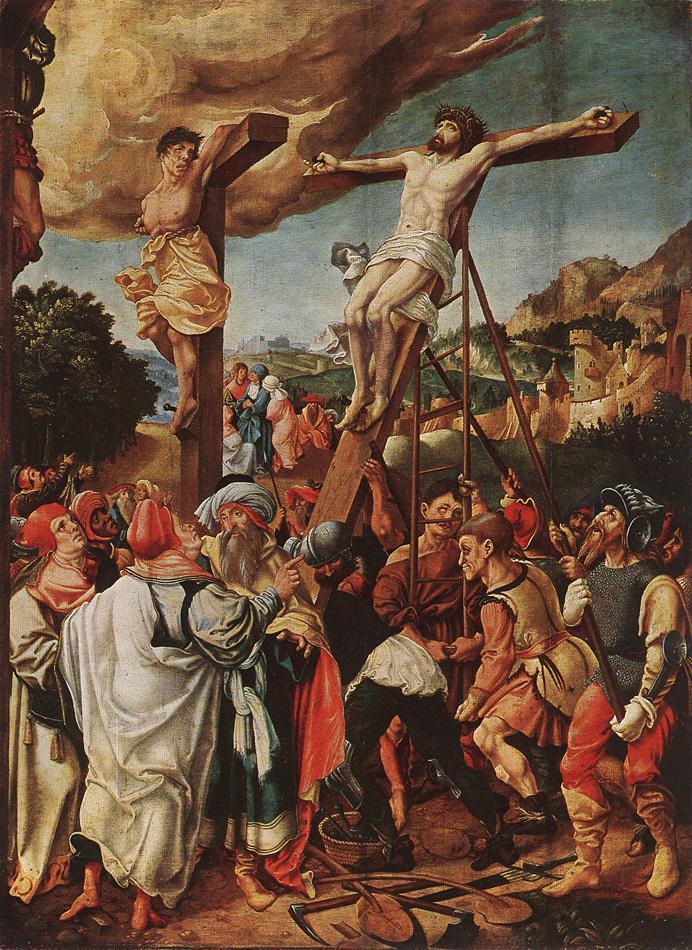

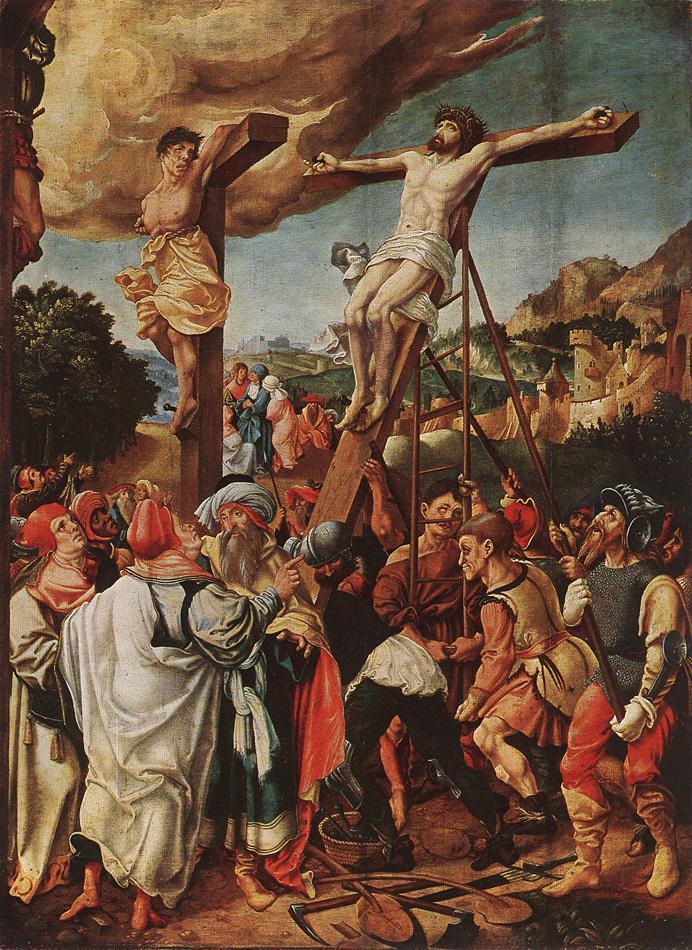

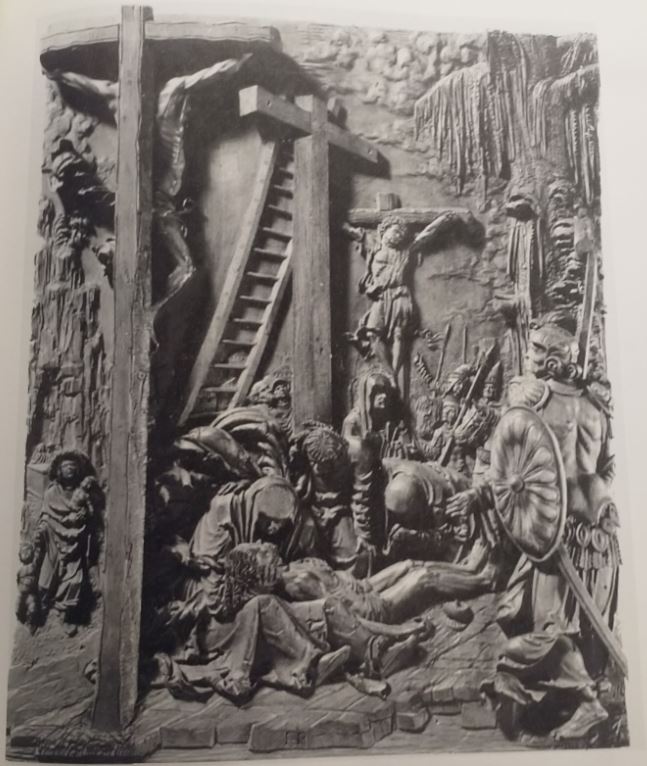

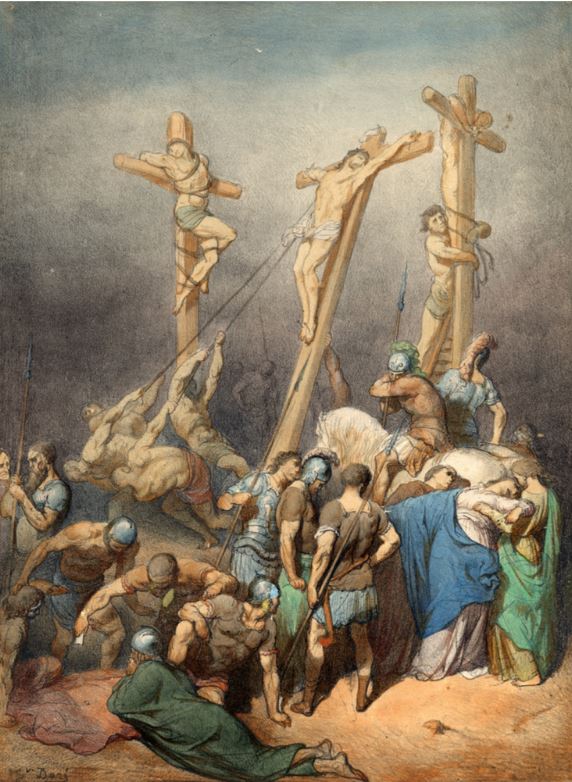

Elévation de la Croix

Jörg Breu l’Ancien, 1524, Musée des Beaux Arts, Budapest

Elévation de la Croix

Jörg Breu l’Ancien, 1524, Musée des Beaux Arts, BudapestNous ne sommes plus ici dans un Calvaire en configuration plane, mais dans une de ces Crucifixions excentriques que nous détaillerons au chapitre suivant. Remarquons pour l’instant que le Bon larron ne porte qu’une corde en guise de ceinture, tandis que le Mauvais, ici vu de dos, est comprimé à la taille par le si caractéristique garrot à tourniquet. Comme Dali avec ses montres molles, Breu reste fidèle à ses marques de fabrique obsessionnelles.

En synthèse sur la configuration plane

Le Mauvais larron vu de dos s’explique par le caractère péjoratif de cette vue :

- la formule centrifuge ne se rencontre que dans les Pays Germaniques ;

- la formule centripète apparaît en Italie, puis passe après 1450 dans les Pays Germaniques ; l’oeuvre phare de cette formule est la Crucifixion d’Antonello de Messine, qui est restée isolée.

Le Bon Larron vu de dos s’explique au départ par la notion d’Eucharistie par le sang, puis par le dialogue intime qu’elle suggère entre le Bon larron et le Christ.

On la rencontre au 14ème siècle en Bohème, puis au début du 15ème dans plusieurs ateliers parisiens, sans qu’on puisse prouver une transmission. L’invention par Campin du Bon larron à la tête renversée en arrière aura une filiation durable dans les Flandres. La variante du Bon larron suspendu en Y n’a laissé que des traces indirectes. La formule tête baissée, moins frappante, sera employée çà et là à partir des frères Limbourg.

En définitive, la seule filiation qu’il soit possible de suivre est celle du Bon Larron à la Campin, du fait de ses caractéristiques marquées.

Article suivant : 2a Les larrons vus de dos : calvaires en biais, 16ème siècle, pays germaniques

Références :

[1] Attribution et datation proposées par Stefano L’Occaso

« Per la pittura del Trecento a Mantova e la « Crocifissione » di palazzo ducale » Arte Lombarda, Nuova serie, No. 140 (1) (2004), pp. 46-56

https://www.jstor.org/stable/43106564[3] D’autres emprunts flamands ont été repérés. Voir « Van Eyck bis Dürer : altniederländische Meister und die Malerei in Mitteleuropa (Ausstellung, Groeningemuseum, Brügge) p 230

[5] Dirk De Vos, Hans Memling : L’œuvre complète, p 326

[5d] On a attribué ce naturalisme au fait que les Limbourg avait pu, entretemps, observer l’éclipse du 16 juin 1406 à Paris. Voir Timothy Husband, J. Paul Getty Museum, Metropolitan Museum of Art (New York, N.Y.)

The Art of Illumination: The Limbourg Brothers and the Belles Heures of Jean de France, Duc de Berry p 180

https://books.google.fr/books?id=ey3F_rZwNTUC&pg=PA180[6] Catherine Reynolds,

« The ‘Très Riches Heures’, the Bedford Workshop and Barthélemy d’Eyck », The Burlington Magazine Vol. 147, No. 1229 (Aug., 2005), p 529

https://www.jstor.org/stable/20074073

Patricia Stirnemann and Claudia Rabel,

« The ‘Très Riches Heures’ and Two Artists Associated with the Bedford Workshop » The Burlington Magazine Vol. 147, No. 1229 (Aug., 2005), pp. 536

https://www.jstor.org/stable/20074074[8] Burton B. Fredricksen

« A Flemish Deposition of ca. 1500 and Its Relation to Rogier’s Lost Composition », The J. Paul Getty Museum Journal, Vol. 9 (1981), pp. 133-156 (24 pages)

https://www.jstor.org/stable/4166452[10a] Eric Ziolkowski, « Evil Children in Religion, Literature, and Art » p 74

![]()

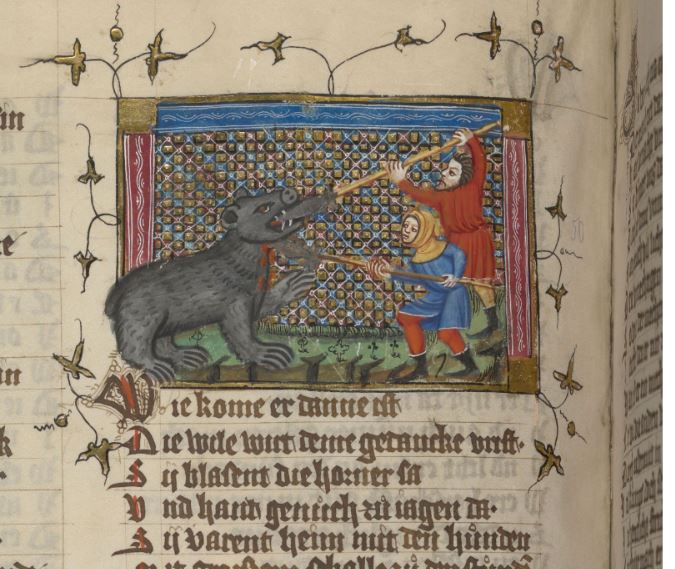

Vers 1380, Der Wälsche Gast (Trèves), Morgan MS G.54 fol 12r

Vers 1380, Der Wälsche Gast (Trèves), Morgan MS G.54 fol 12r 1400-25, Der Wälsche Gast, Berlin, Staatsbibliothek Ms. Ham. 675 (Sigle H), fol. 23v

1400-25, Der Wälsche Gast, Berlin, Staatsbibliothek Ms. Ham. 675 (Sigle H), fol. 23v La mort de l’ours

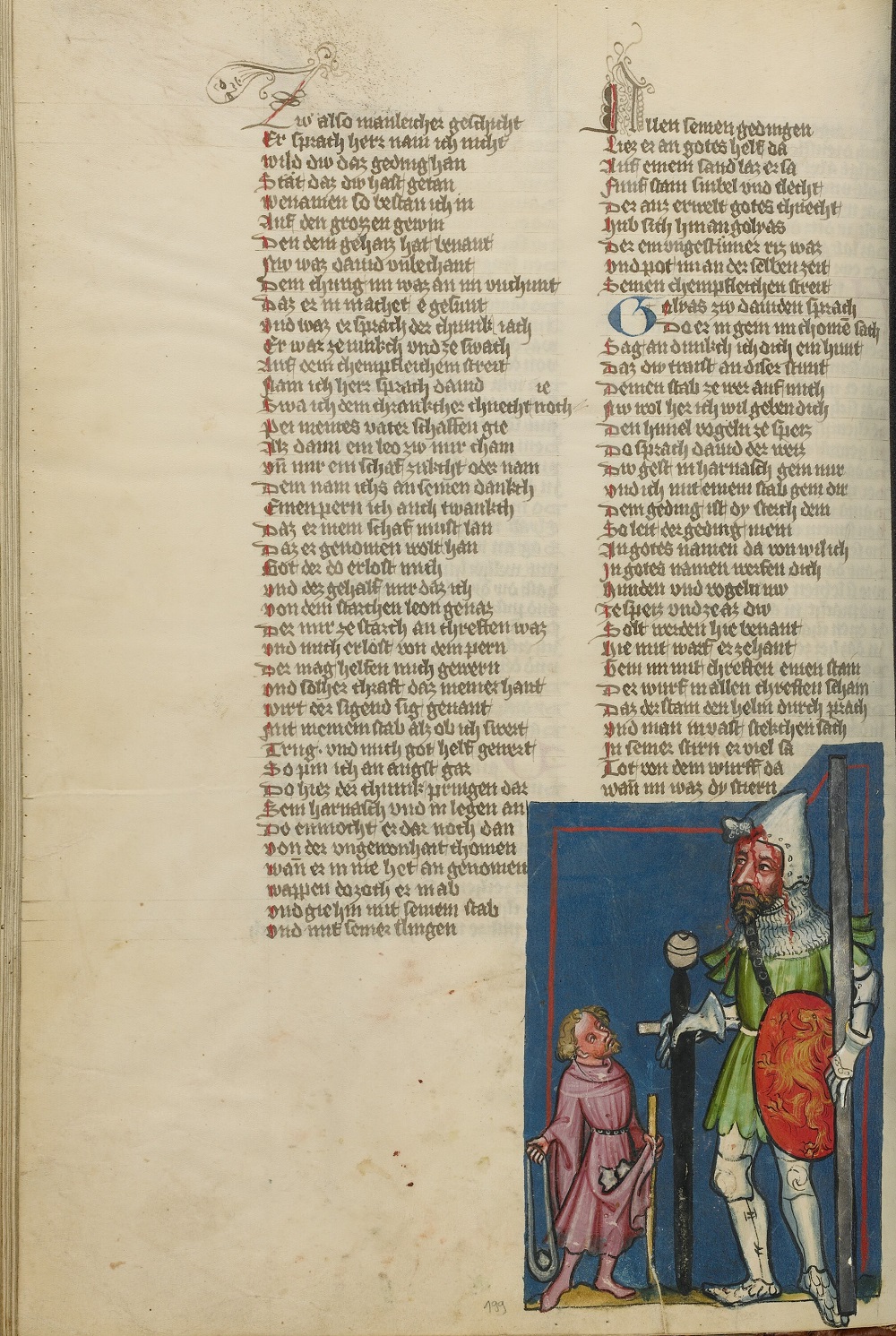

La mort de l’ours David et Goliath

David et Goliath La tour de Babel, 1400-10, Weltchronik (Regensburg), Getty Ms. 33 (88.MP.70) fol 13r

La tour de Babel, 1400-10, Weltchronik (Regensburg), Getty Ms. 33 (88.MP.70) fol 13r La bataille de Chodorlahomor, Abraham et Melchisédek, vers 1375, Weltchronik (Bavière), Münich, BSB Cgm 5 fol 33v

La bataille de Chodorlahomor, Abraham et Melchisédek, vers 1375, Weltchronik (Bavière), Münich, BSB Cgm 5 fol 33v Abraham et Isaac, fol 40v

Abraham et Isaac, fol 40v Josué arrêtant le soleil, fol 126v

Josué arrêtant le soleil, fol 126v Portement de Croix, fol 291v

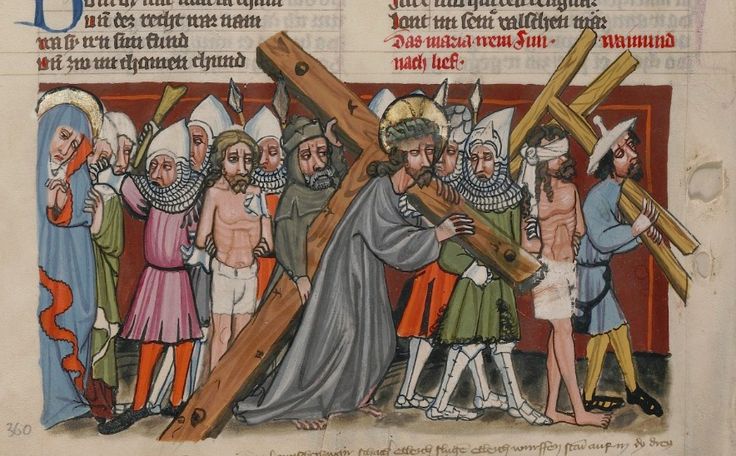

Portement de Croix, fol 291v Crucifixion, fol 292v

Crucifixion, fol 292v![]()

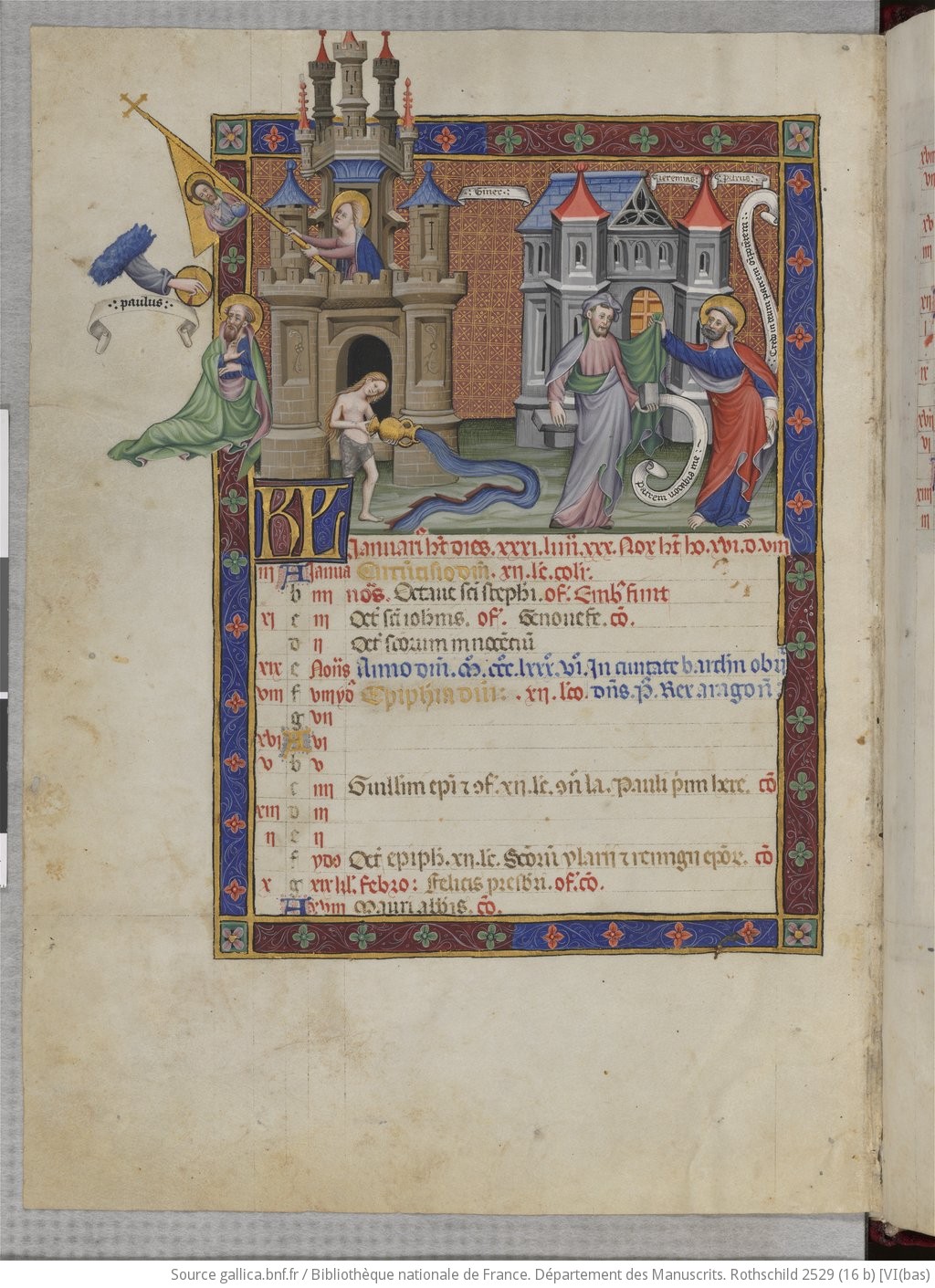

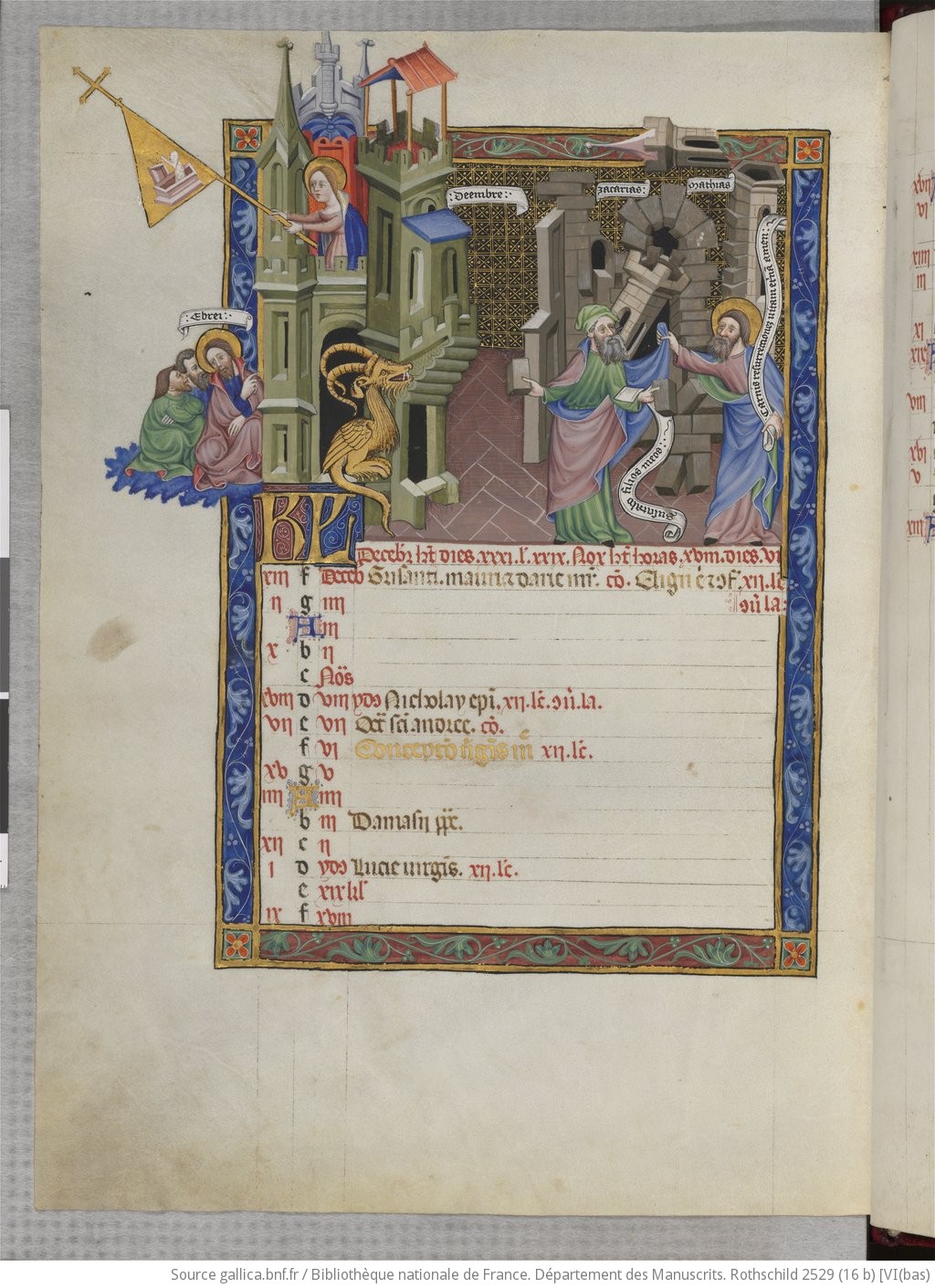

Janvier, fol 2v

Janvier, fol 2v Décembre, fol 13v

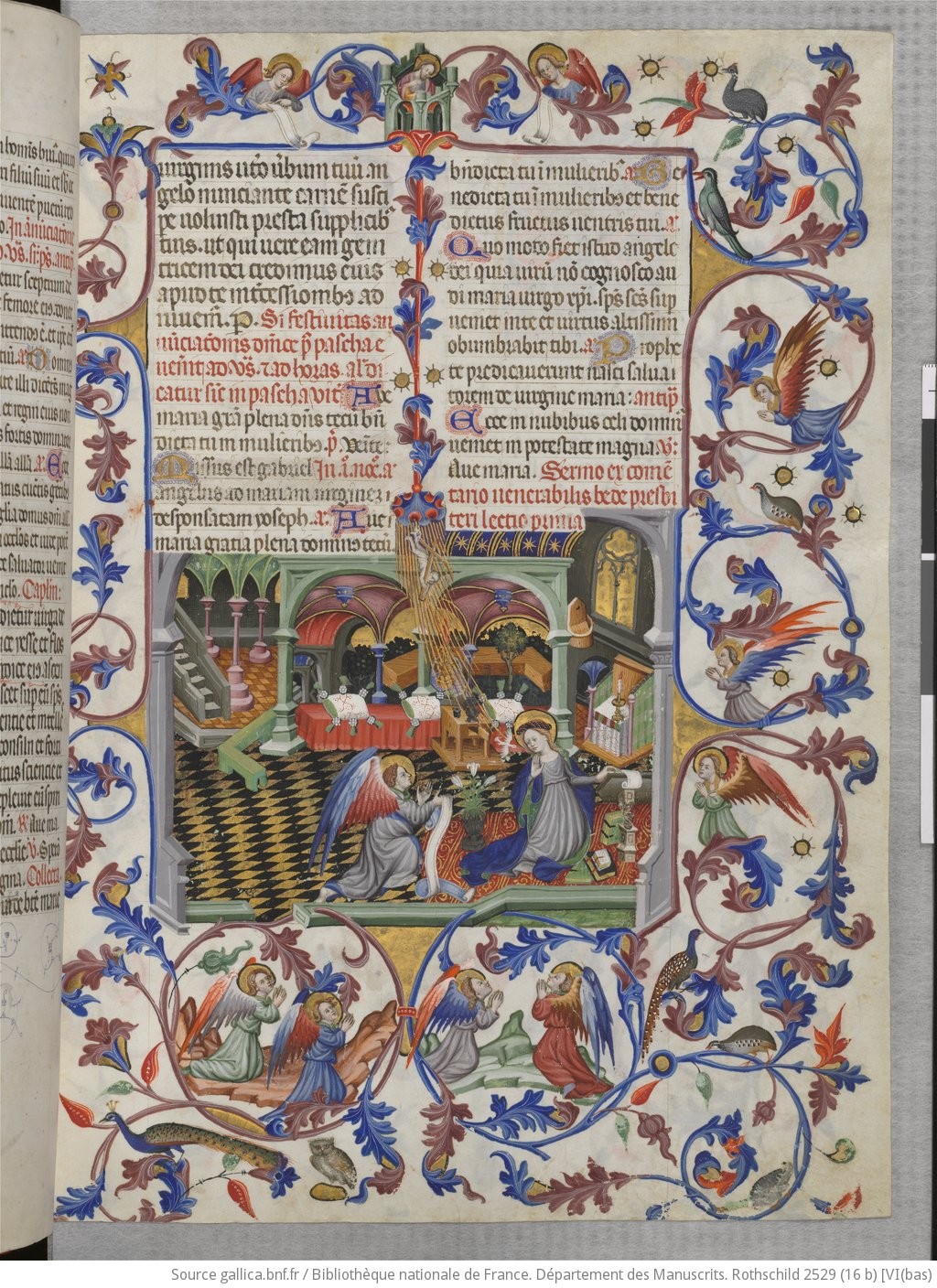

Décembre, fol 13v La Nativité, fol 145r

La Nativité, fol 145r L’Annonciation, fol 326r

L’Annonciation, fol 326r La Mort de la Vierge, fol 369r

La Mort de la Vierge, fol 369r La crucifixion, fol 245r

La crucifixion, fol 245r![]()

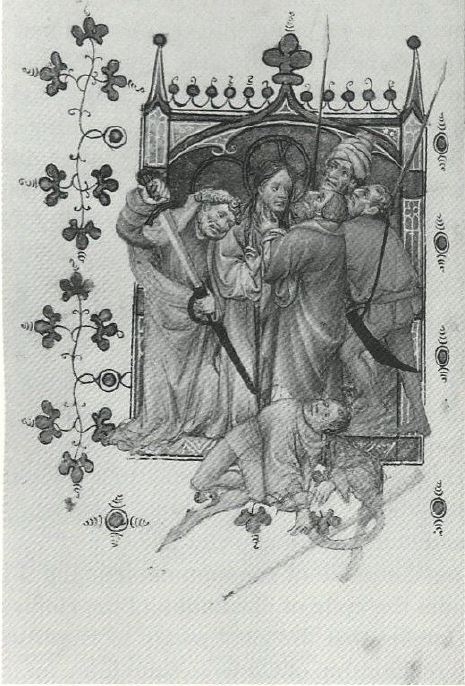

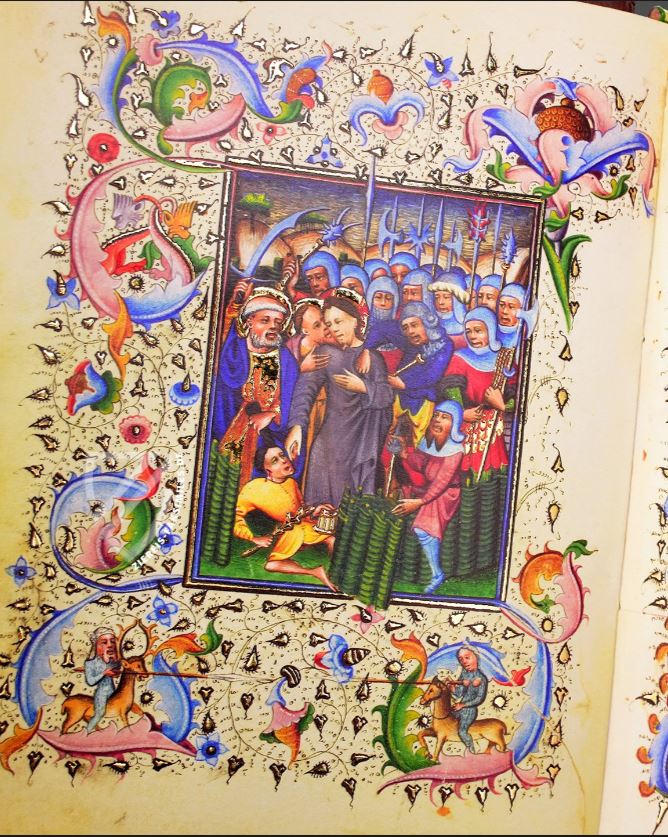

Trahison de Judas, fol 42v

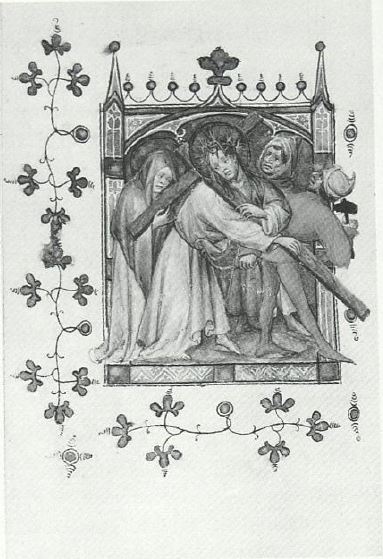

Trahison de Judas, fol 42v Portement de Croix, fol 89v

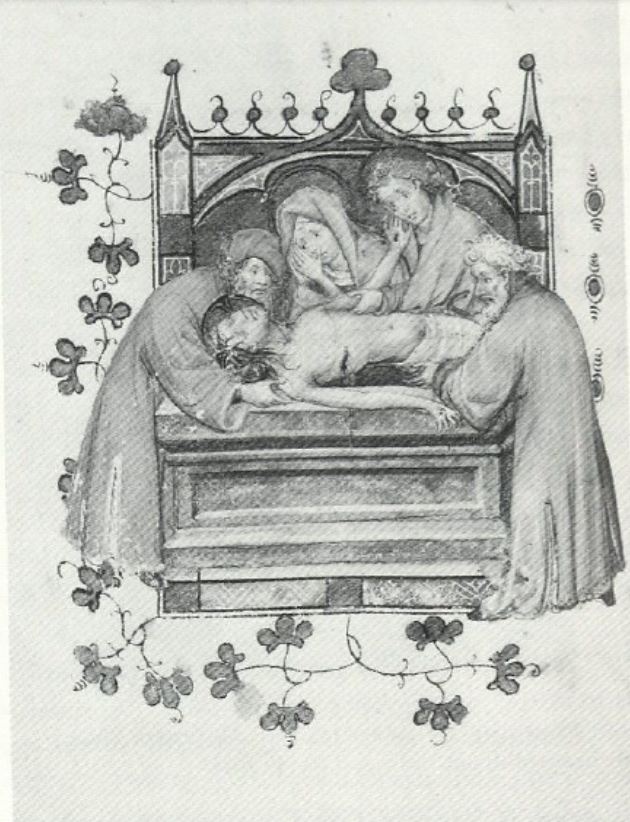

Portement de Croix, fol 89v Lamentation, fol 108v

Lamentation, fol 108v Mise au tombeau, fol 126v

Mise au tombeau, fol 126v

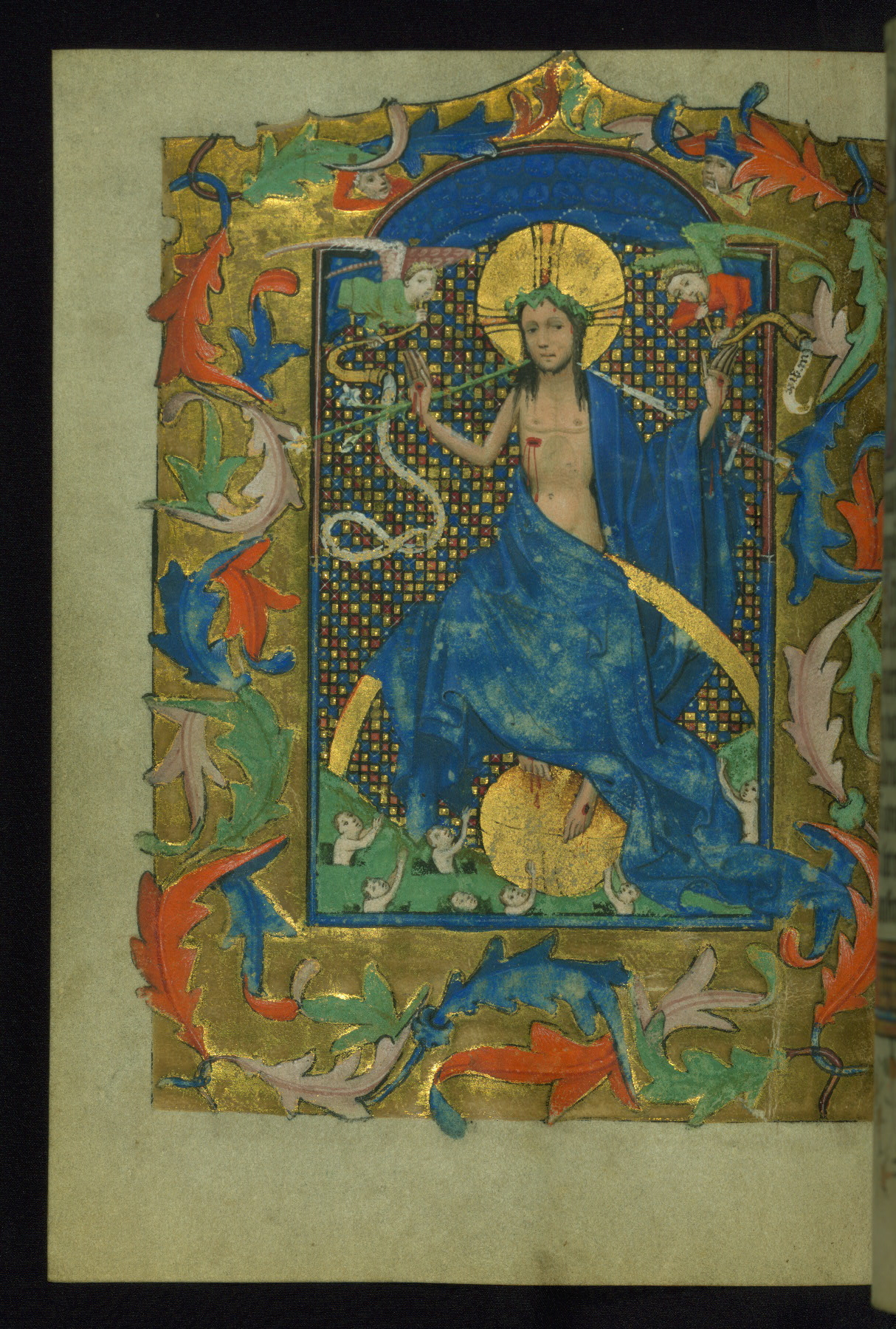

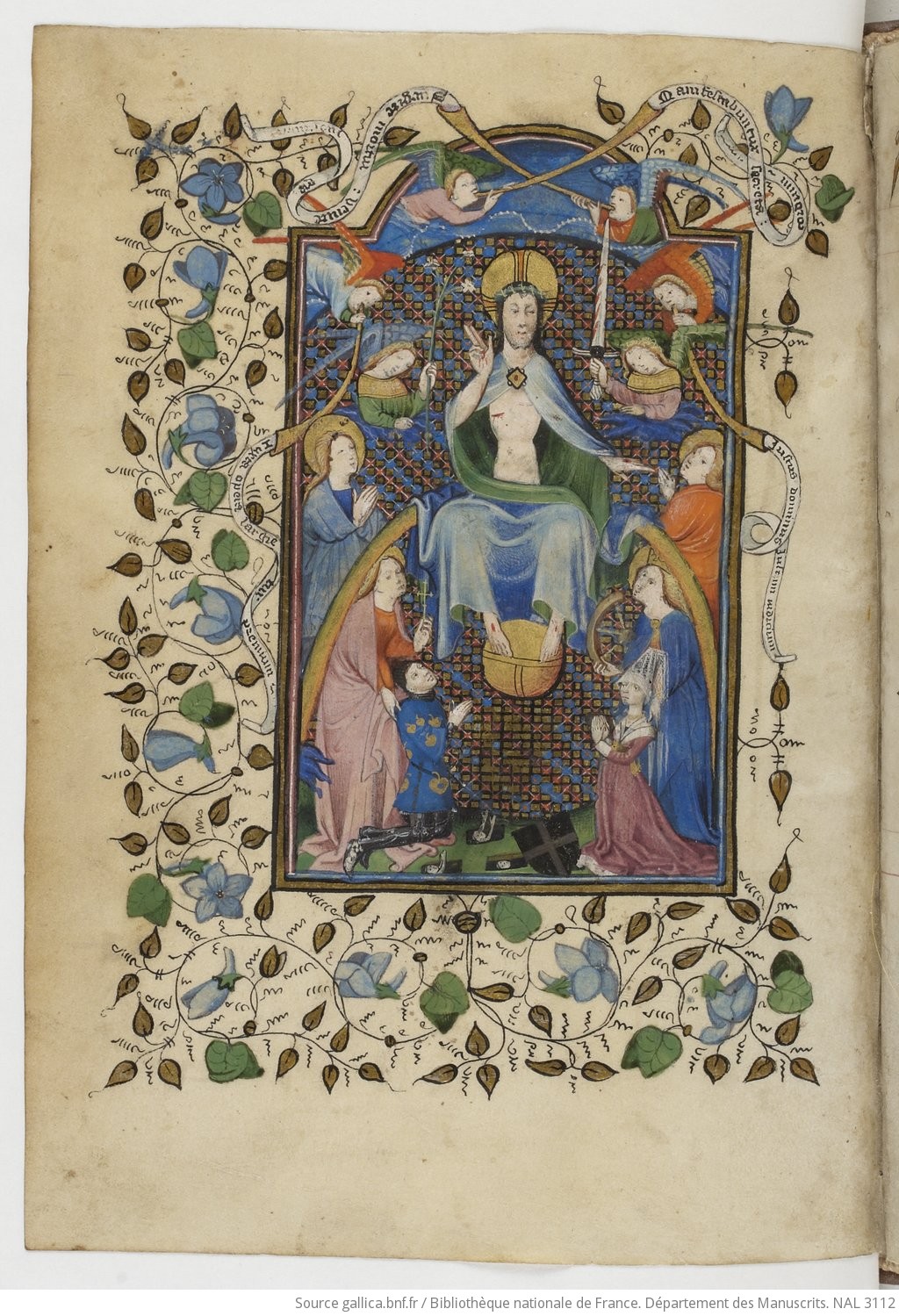

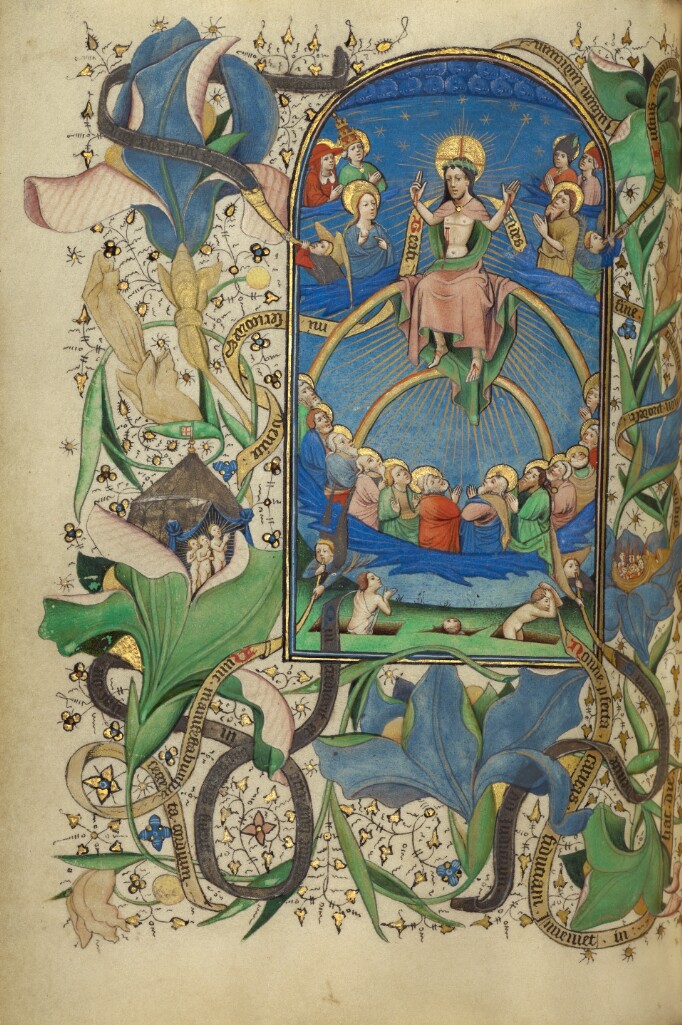

La Résurrection, fol 20

La Résurrection, fol 20

La Purification du Temple, fol 7

La Purification du Temple, fol 7 La Résurrection de Lazare, fol 8

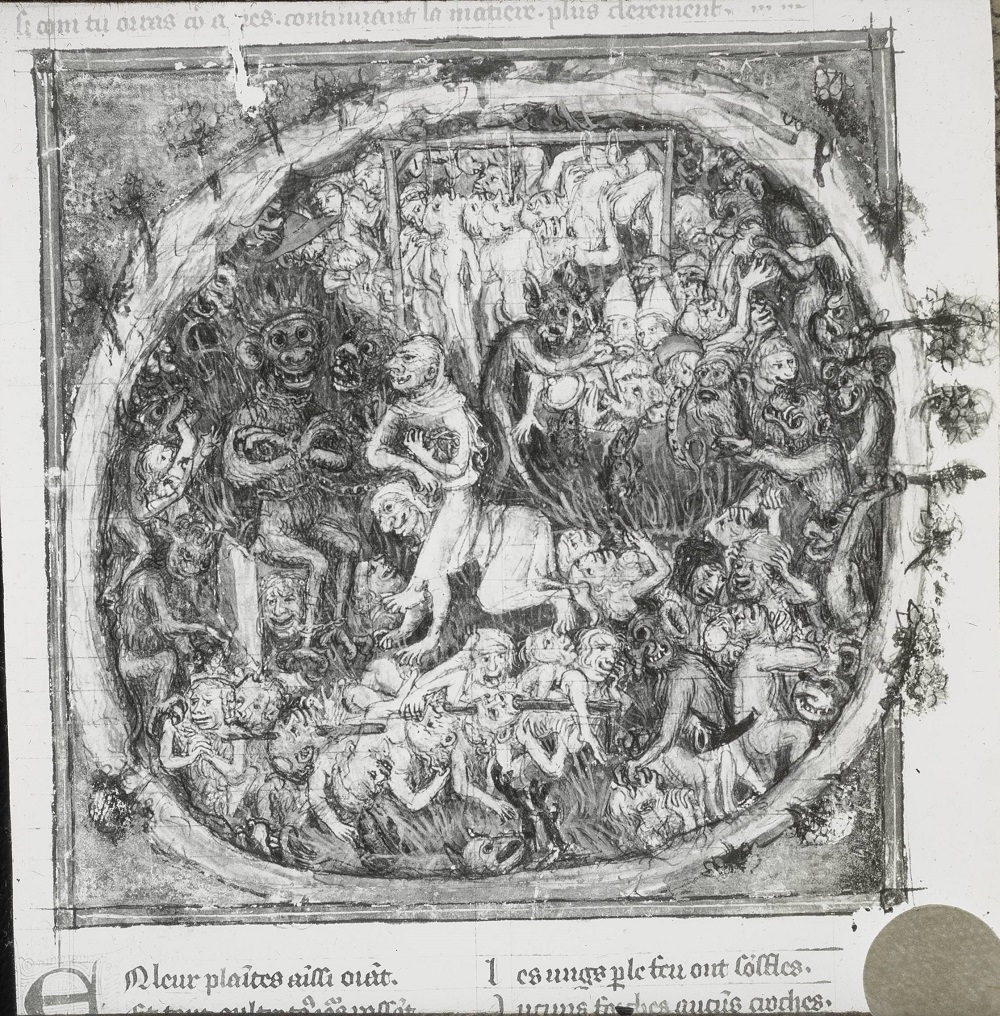

La Résurrection de Lazare, fol 8 Le Jugement Dernier, fol 29

Le Jugement Dernier, fol 29

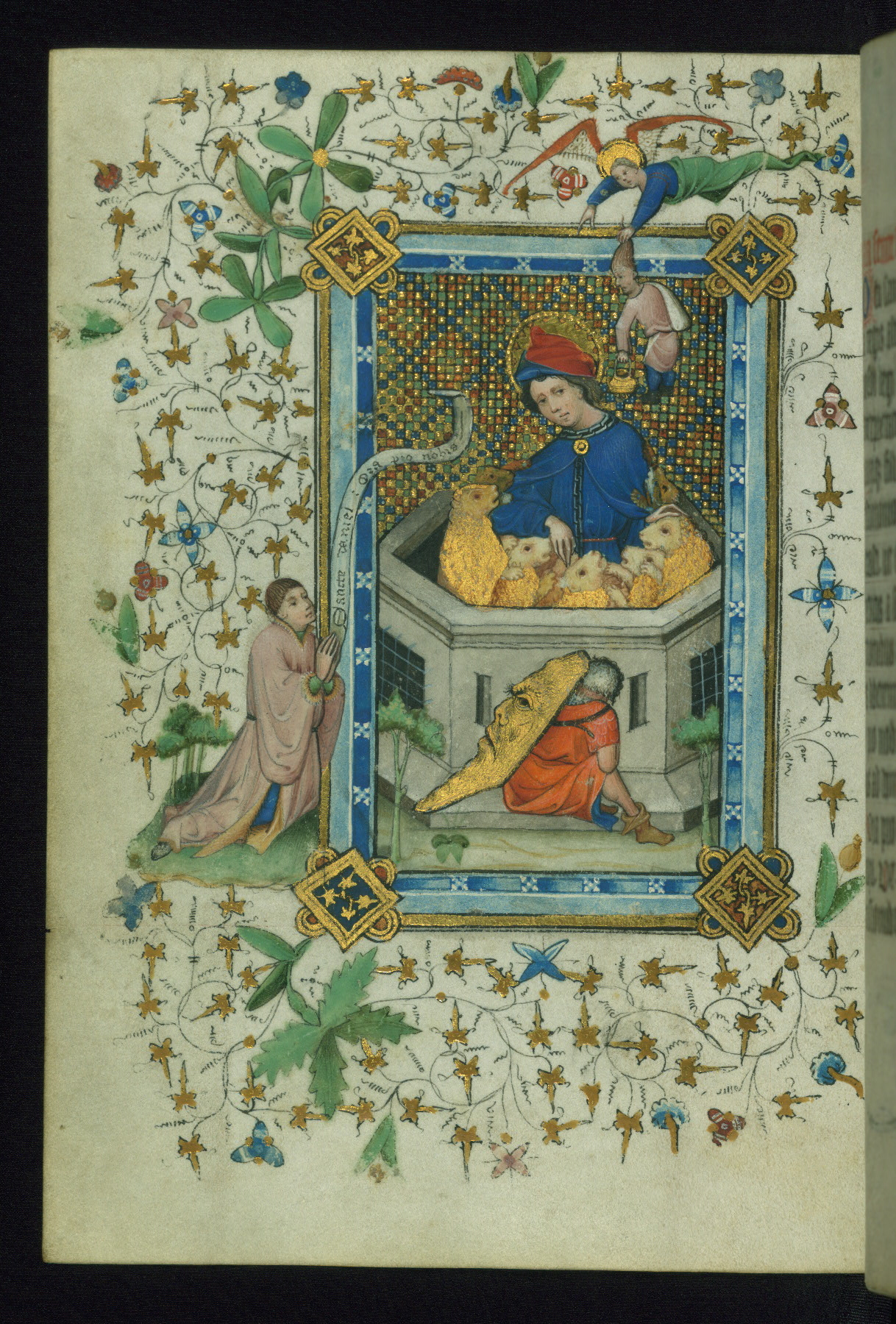

Marie de Gueldre en Marie de l’Annonciation

Marie de Gueldre en Marie de l’Annonciation![]()

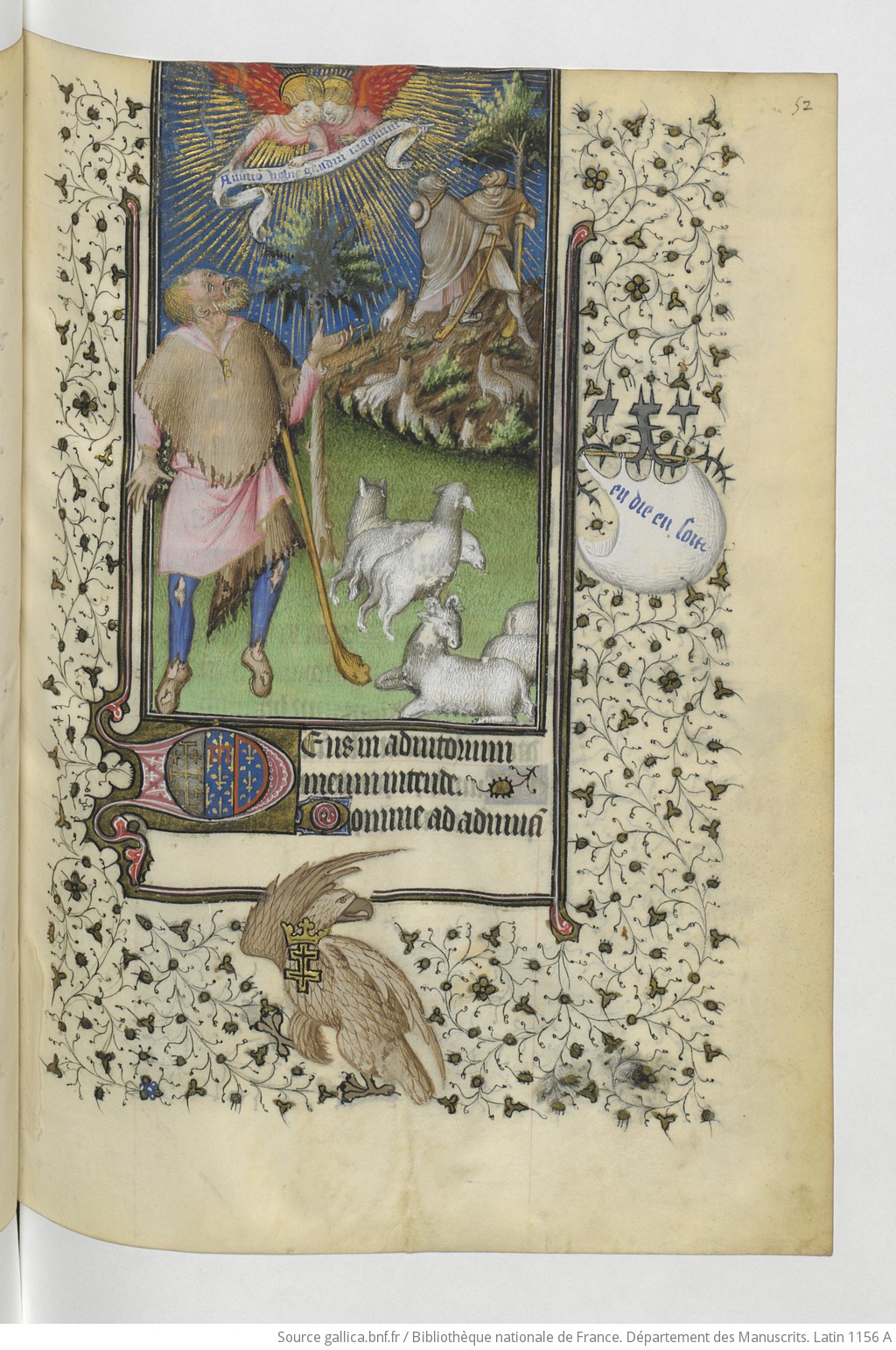

L’Annonce aux Bergers, fol 52r

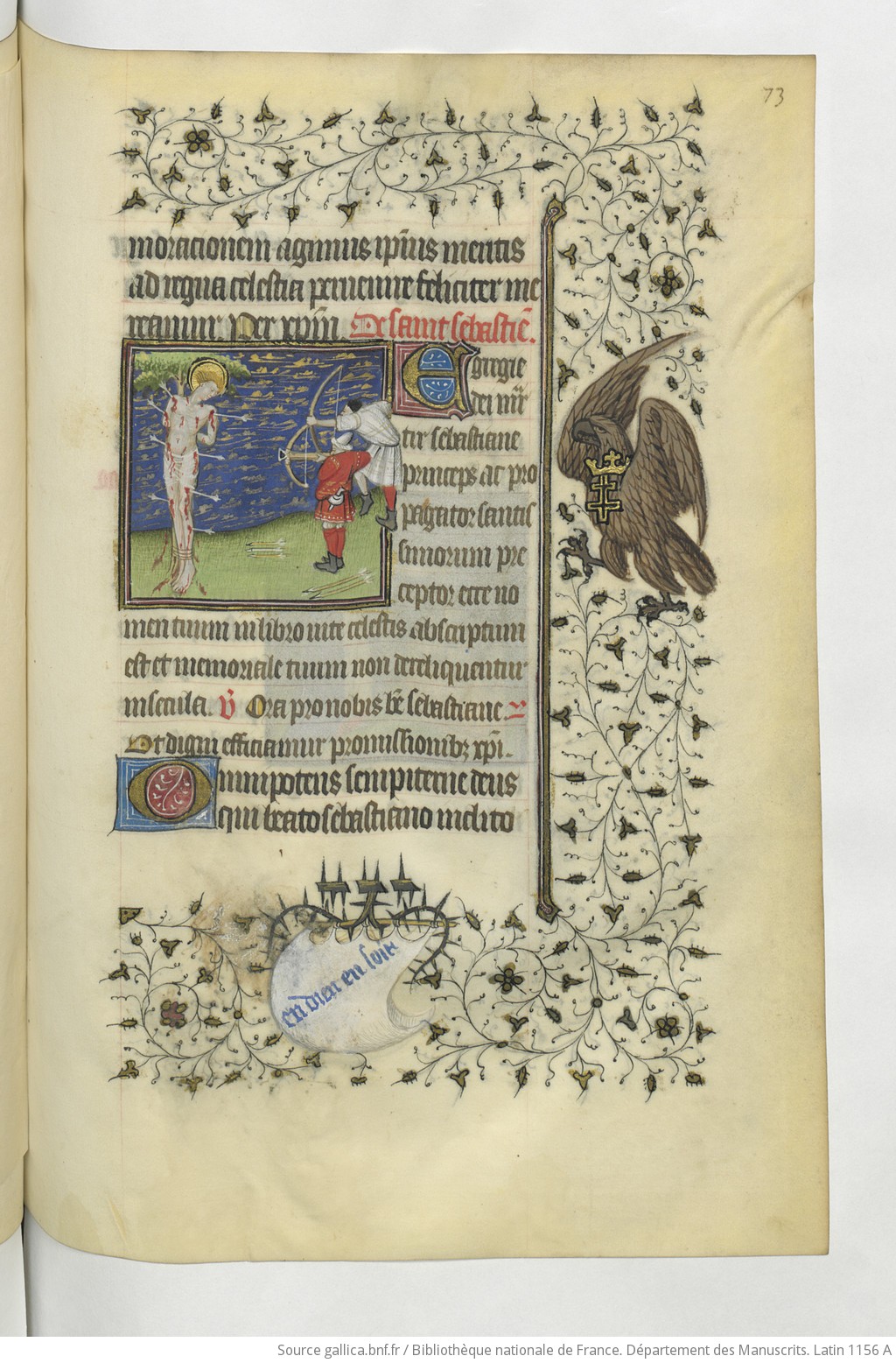

L’Annonce aux Bergers, fol 52r Saint Sébastien, fol 73r

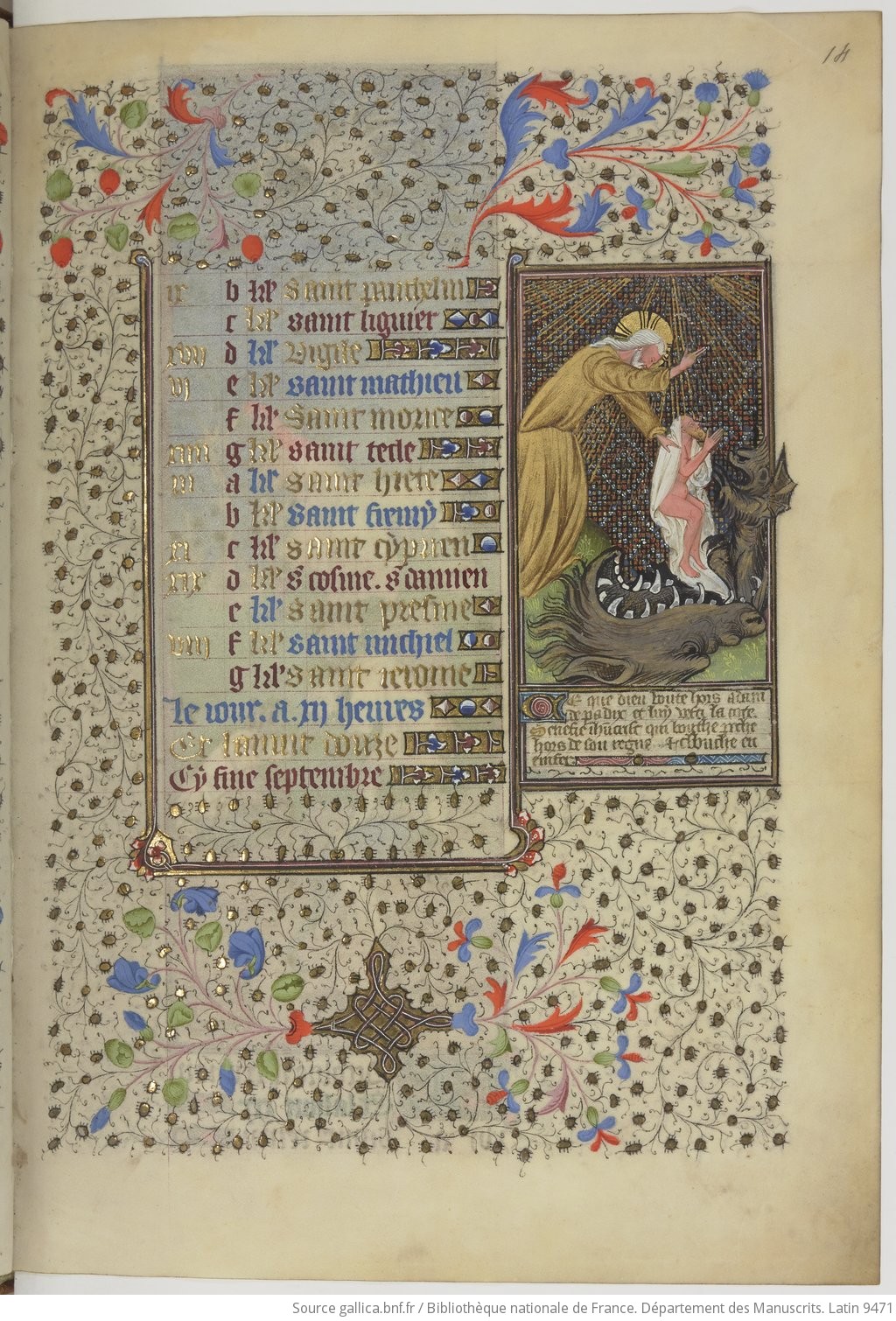

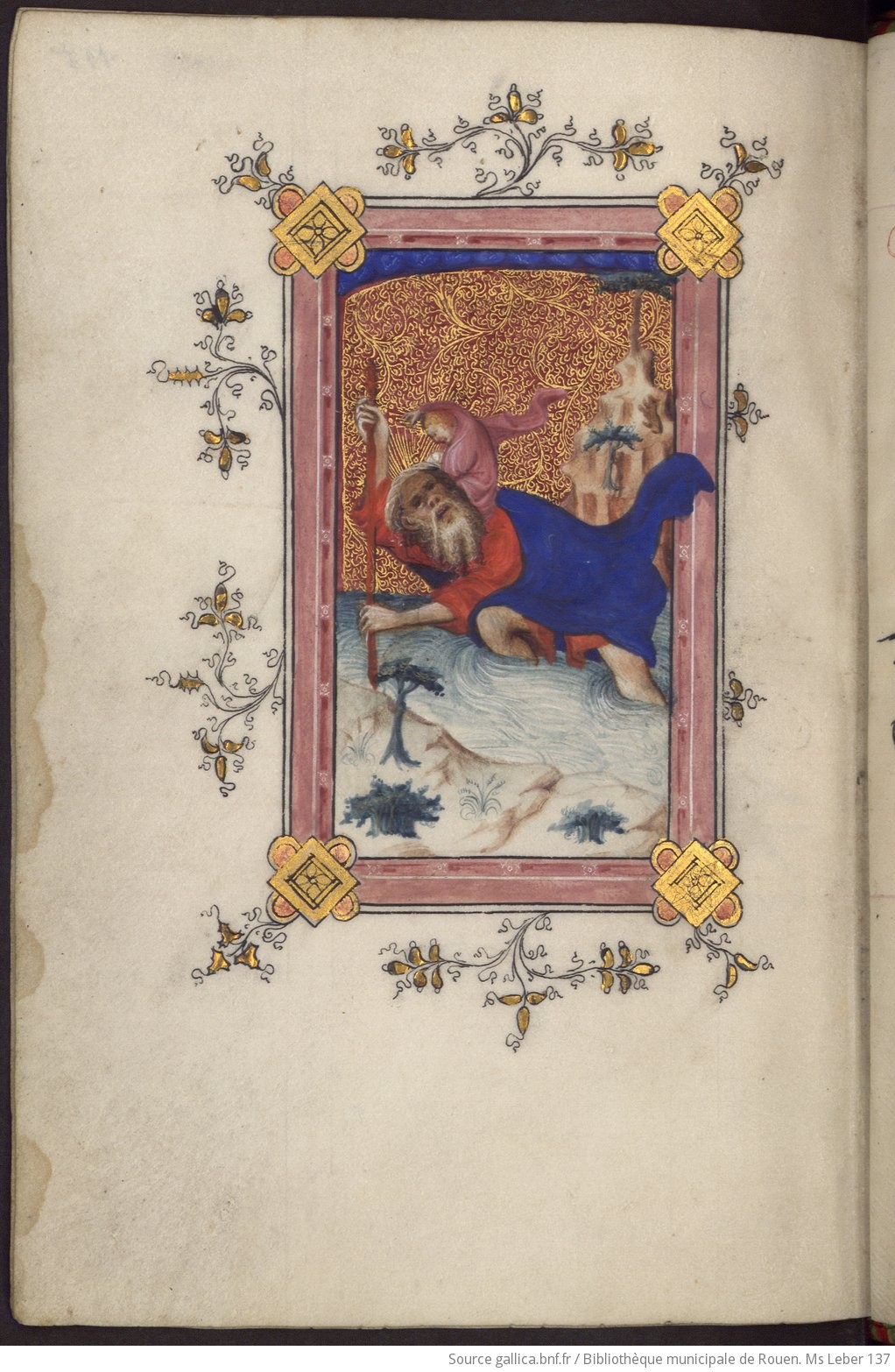

Saint Sébastien, fol 73r Adam jeté en Enfer, fol 14r

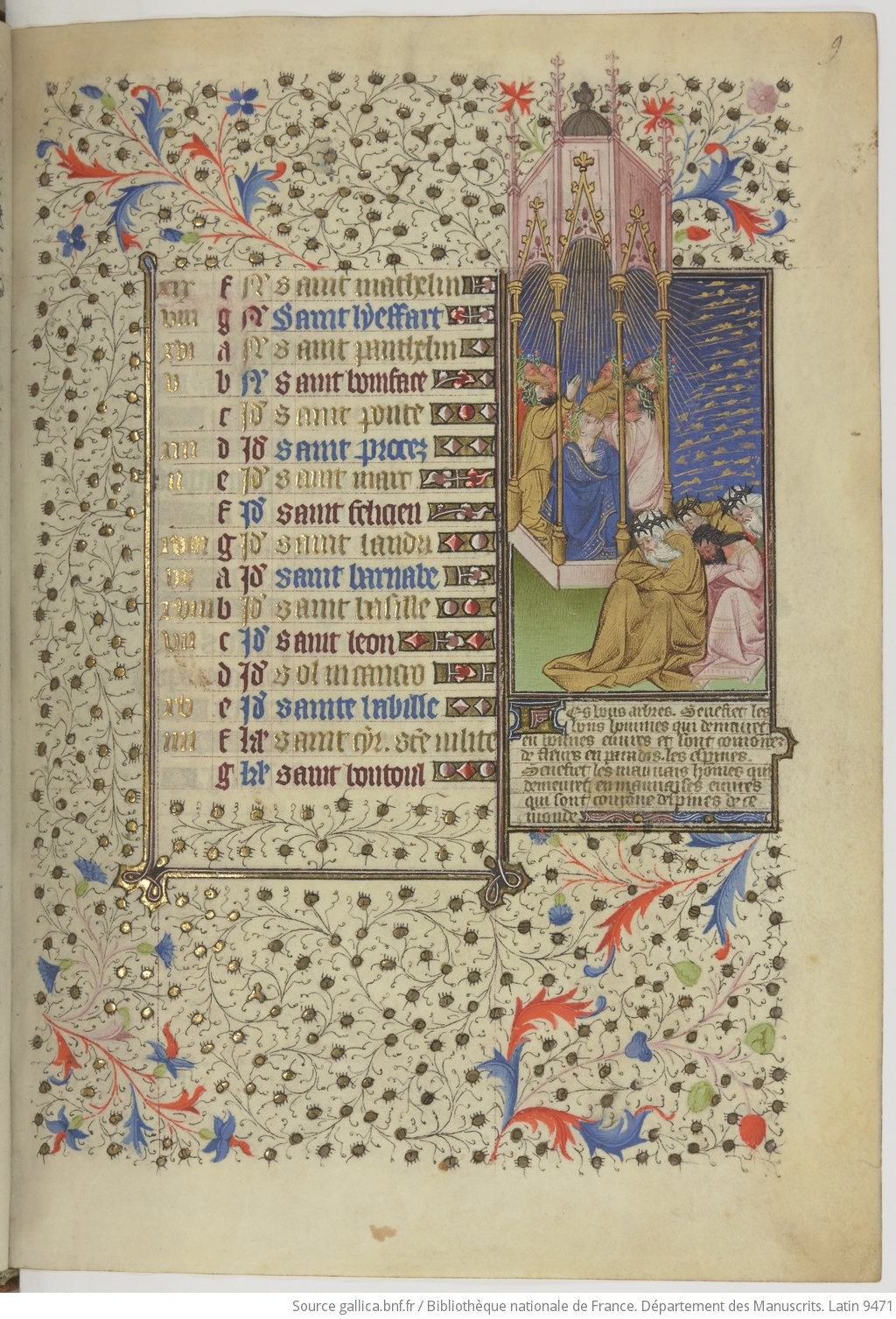

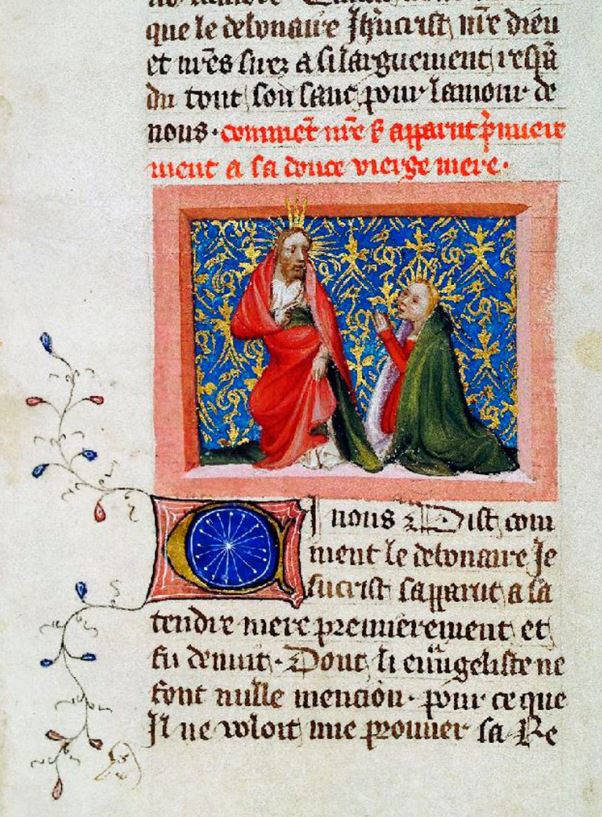

Adam jeté en Enfer, fol 14r La Vierge reçue par Dieu, fol 106v

La Vierge reçue par Dieu, fol 106v Les hommes bons couronnées de fleurs et les mauvais d’épines, fol 9r

Les hommes bons couronnées de fleurs et les mauvais d’épines, fol 9r Moïse préparant l’arche d’alliance, fol 195v

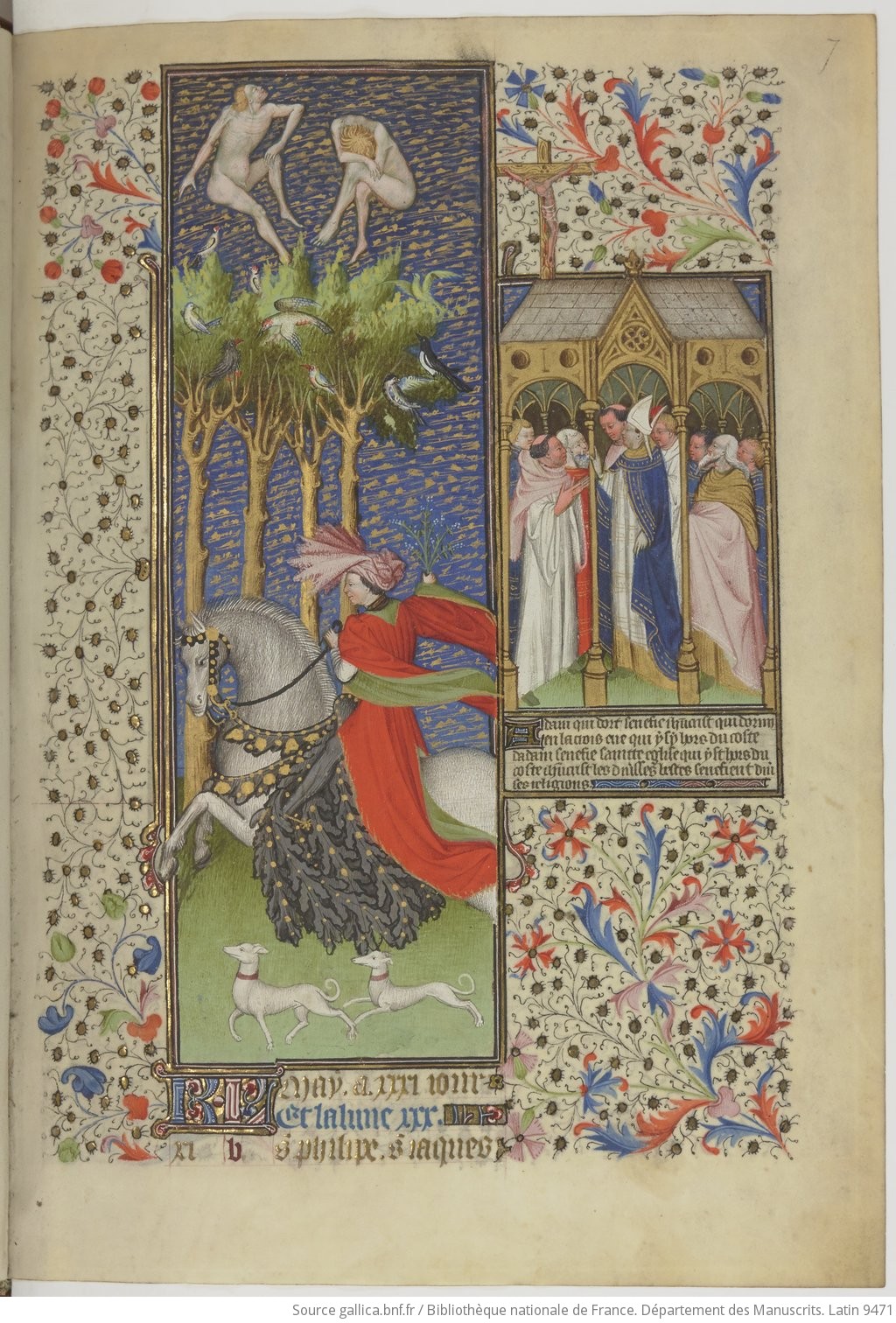

Moïse préparant l’arche d’alliance, fol 195v Le mois de Mai et les Gémeaux, fol 7r

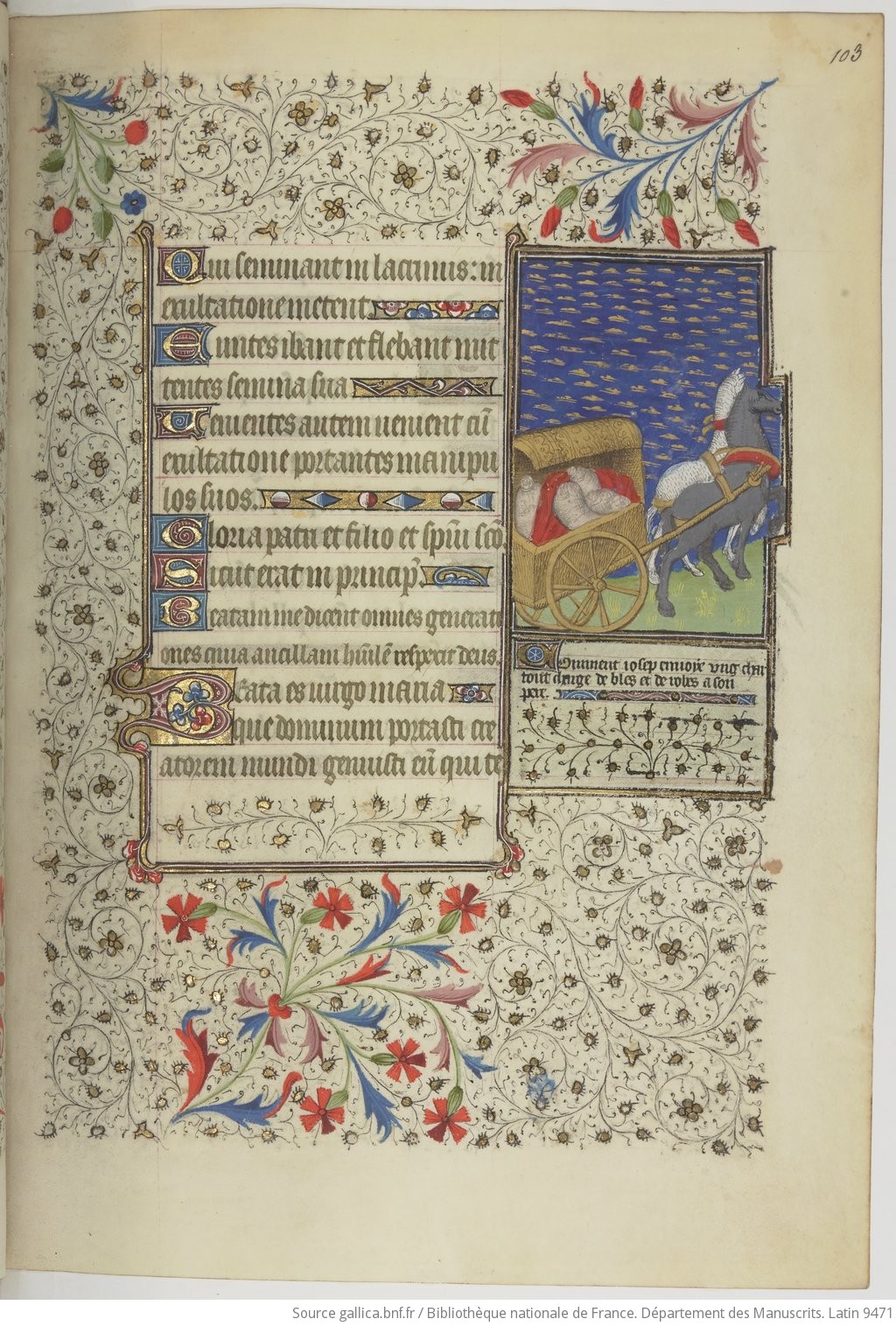

Le mois de Mai et les Gémeaux, fol 7r Joseph envoie du blé et des robes à son père Jacob, fol 103r

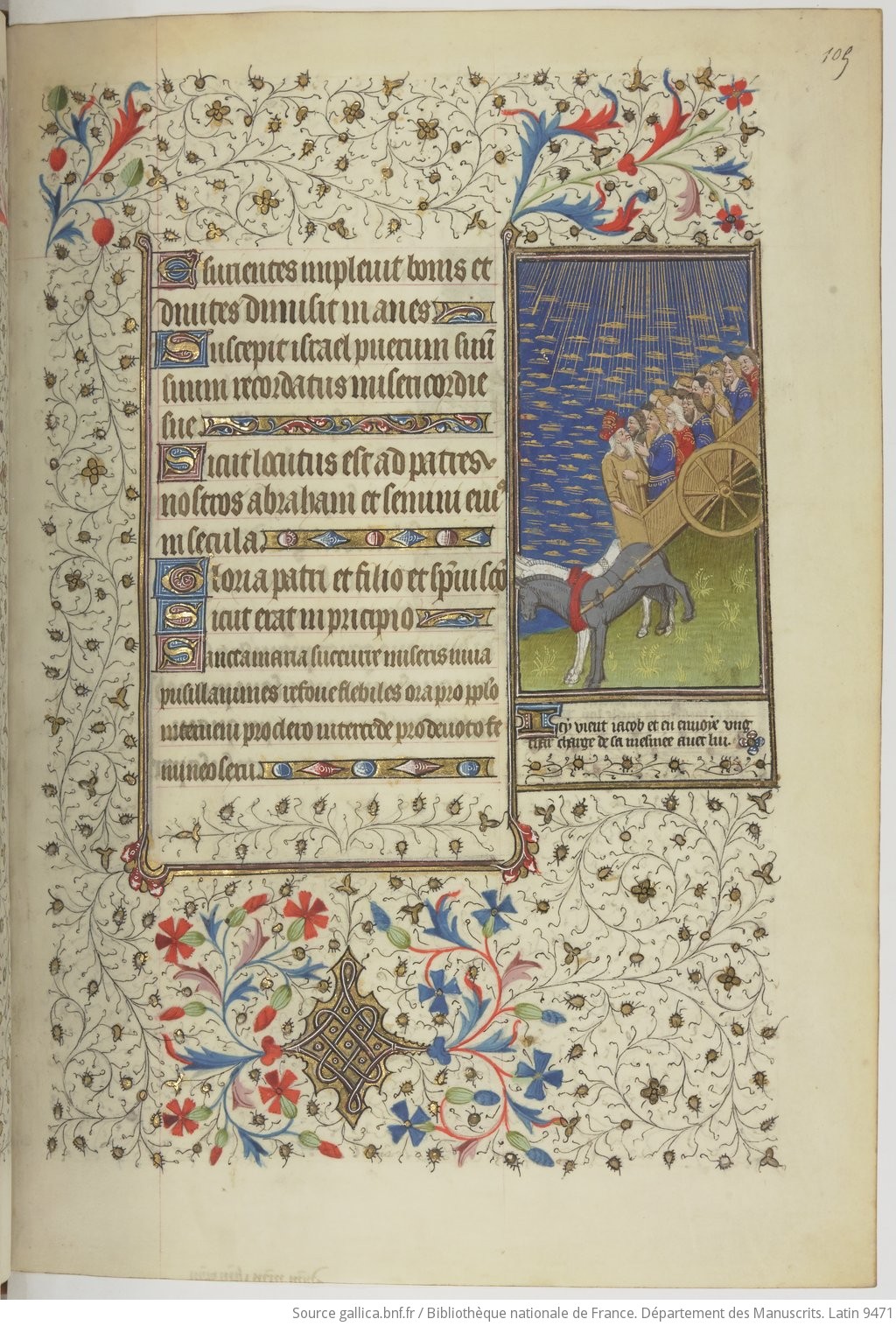

Joseph envoie du blé et des robes à son père Jacob, fol 103r Jacob et sa maisonnée reviennent avec les vingt chars, fol 105r

Jacob et sa maisonnée reviennent avec les vingt chars, fol 105r Le char des Evangélistes, fol 103v

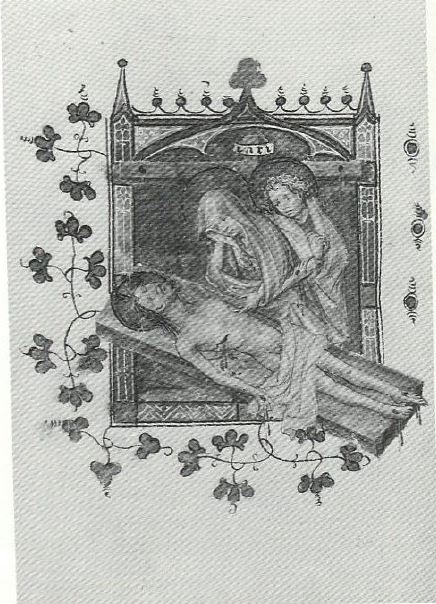

Le char des Evangélistes, fol 103v Piéta, fol 135r

Piéta, fol 135r

![]()

L’apparition du Christ à sa mère, fol 44r

L’apparition du Christ à sa mère, fol 44r L’Annonciation entre John Beaufort et son épouse Margaret Beauchamp

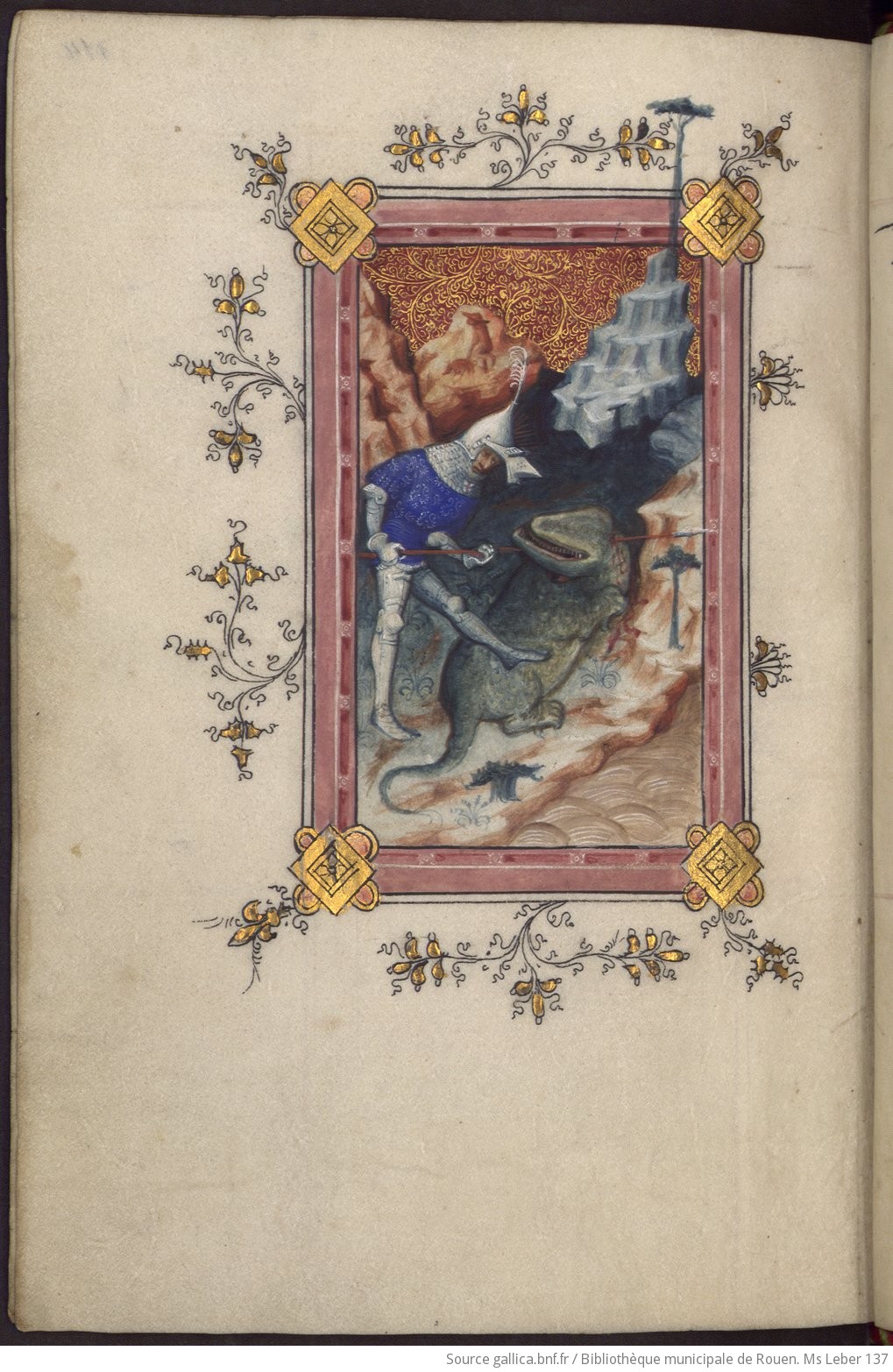

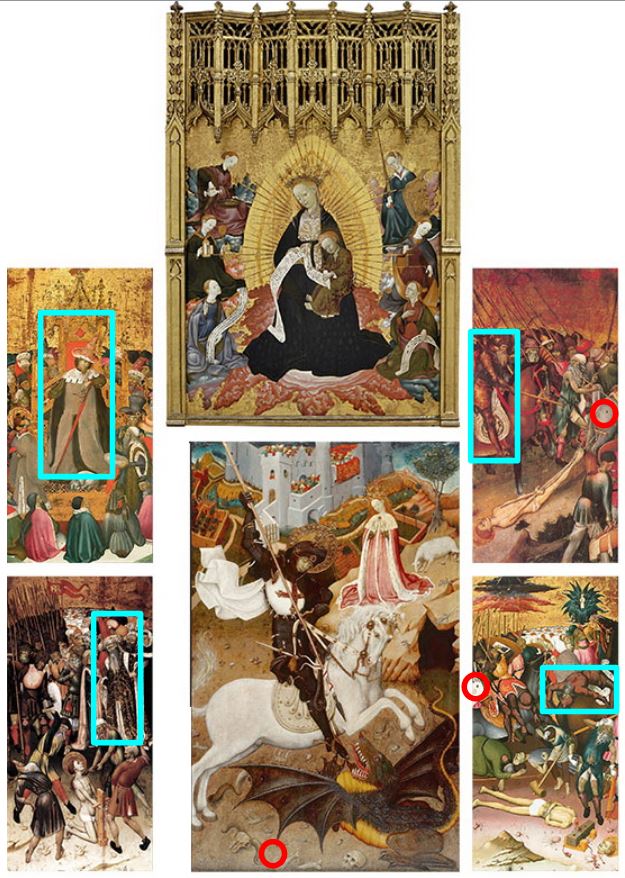

L’Annonciation entre John Beaufort et son épouse Margaret Beauchamp Saint Georges et le dragon, Maître de Beaufort, 1405-25, Heures de Beaufort Beauchamp, BL Royal 2 A. XVIII, fol 5v

Saint Georges et le dragon, Maître de Beaufort, 1405-25, Heures de Beaufort Beauchamp, BL Royal 2 A. XVIII, fol 5v 1420-25, Livre d’Heures (Pays-Bas du Nord), BL Add MS 50005 fol 45v

1420-25, Livre d’Heures (Pays-Bas du Nord), BL Add MS 50005 fol 45v Vers 1350, Historienbibel, St. Gallen, Kantonsbibliothek, Vadianische Sammlung VadSlg Ms. 343d fol 40r e-codices

Vers 1350, Historienbibel, St. Gallen, Kantonsbibliothek, Vadianische Sammlung VadSlg Ms. 343d fol 40r e-codices Le partage du manteau du Christ, fol 119v

Le partage du manteau du Christ, fol 119v La donatrice devant la madone, fol 155v

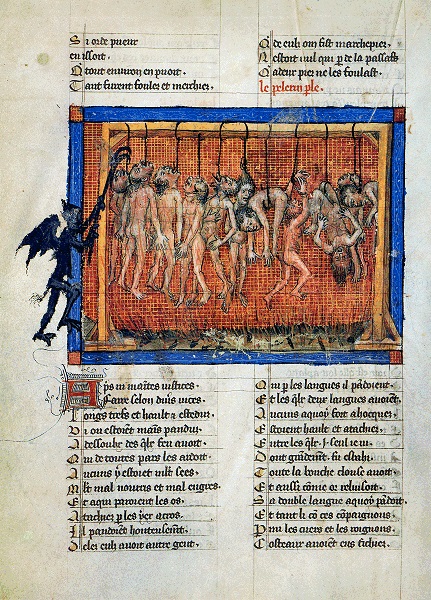

La donatrice devant la madone, fol 155v L’enfer, fol 149r

L’enfer, fol 149r Les âmes des damnés punis en enfer, fol 150v

Les âmes des damnés punis en enfer, fol 150v Saint Jacques

Saint Jacques Saint Jean

Saint Jean Saint Christophe

Saint Christophe Saint Thomas

Saint Thomas Sainte Marthe

Sainte Marthe Saint Matthieu

Saint Matthieu Saint Ambroise

Saint Ambroise Saint Julien

Saint Julien Saint Alban

Saint Alban Epiphanie

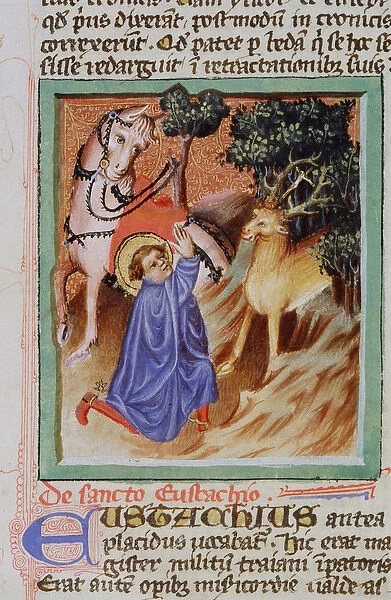

Epiphanie Saint Hubert

Saint Hubert Saint Pierre

Saint Pierre Saint Adrien

Saint Adrien Saint Michel

Saint Michel Saint Clément

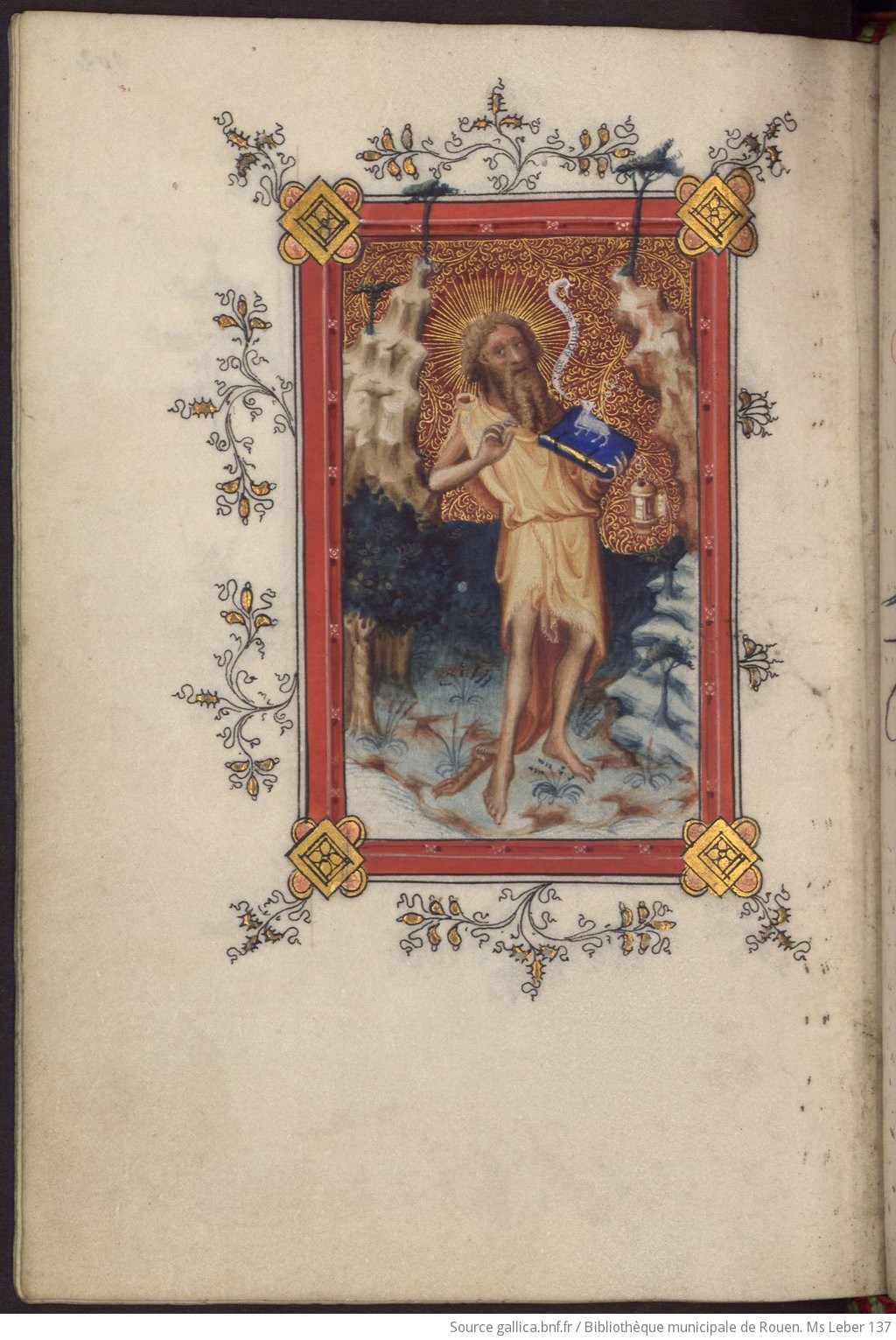

Saint Clément Saint Paul Ermite

Saint Paul Ermite Saint Georges et le donateur devant la Madone, fol 12v

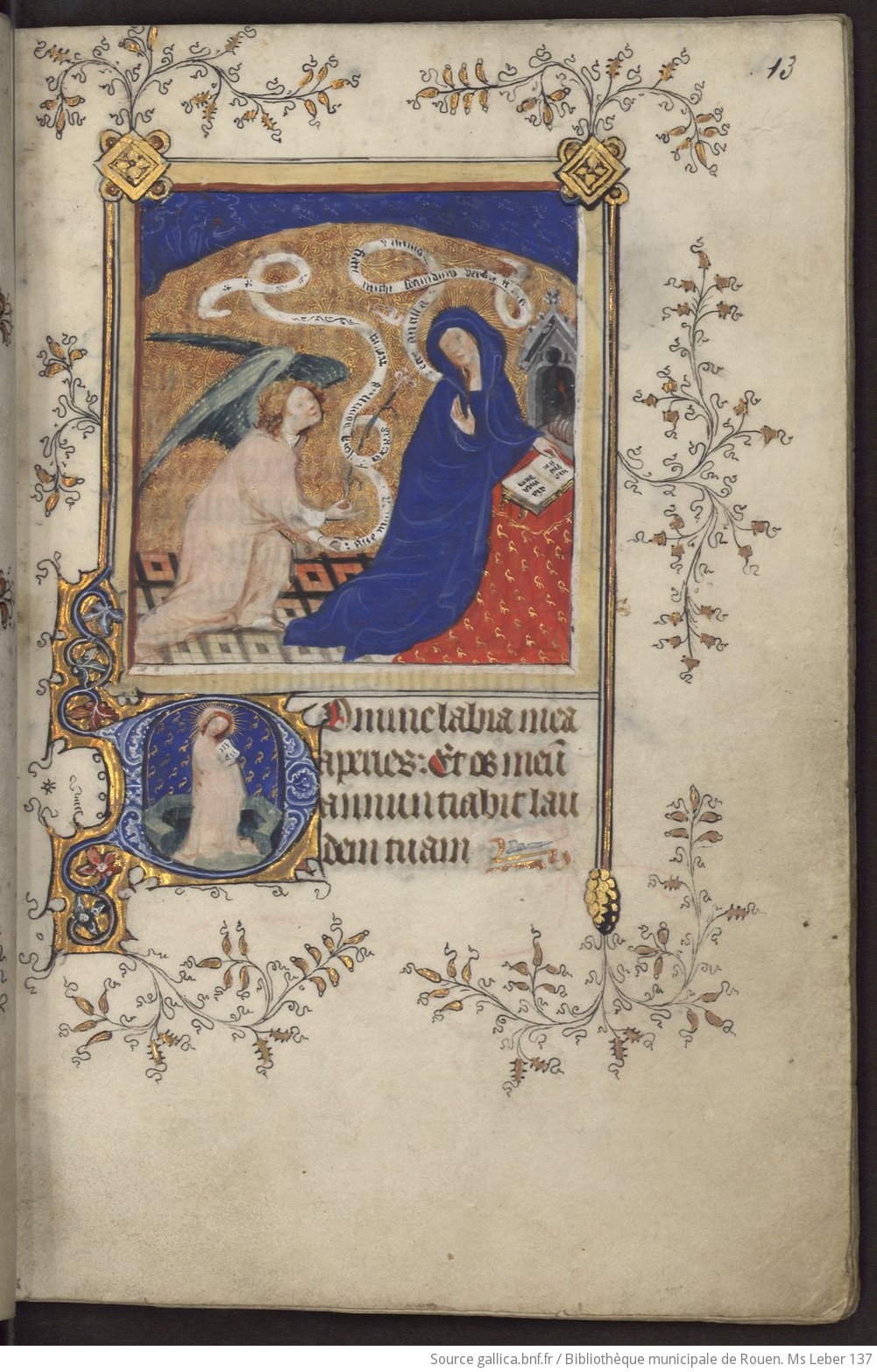

Saint Georges et le donateur devant la Madone, fol 12v Annonciation, fol 13r

Annonciation, fol 13r Saint Christophe, fol 118v

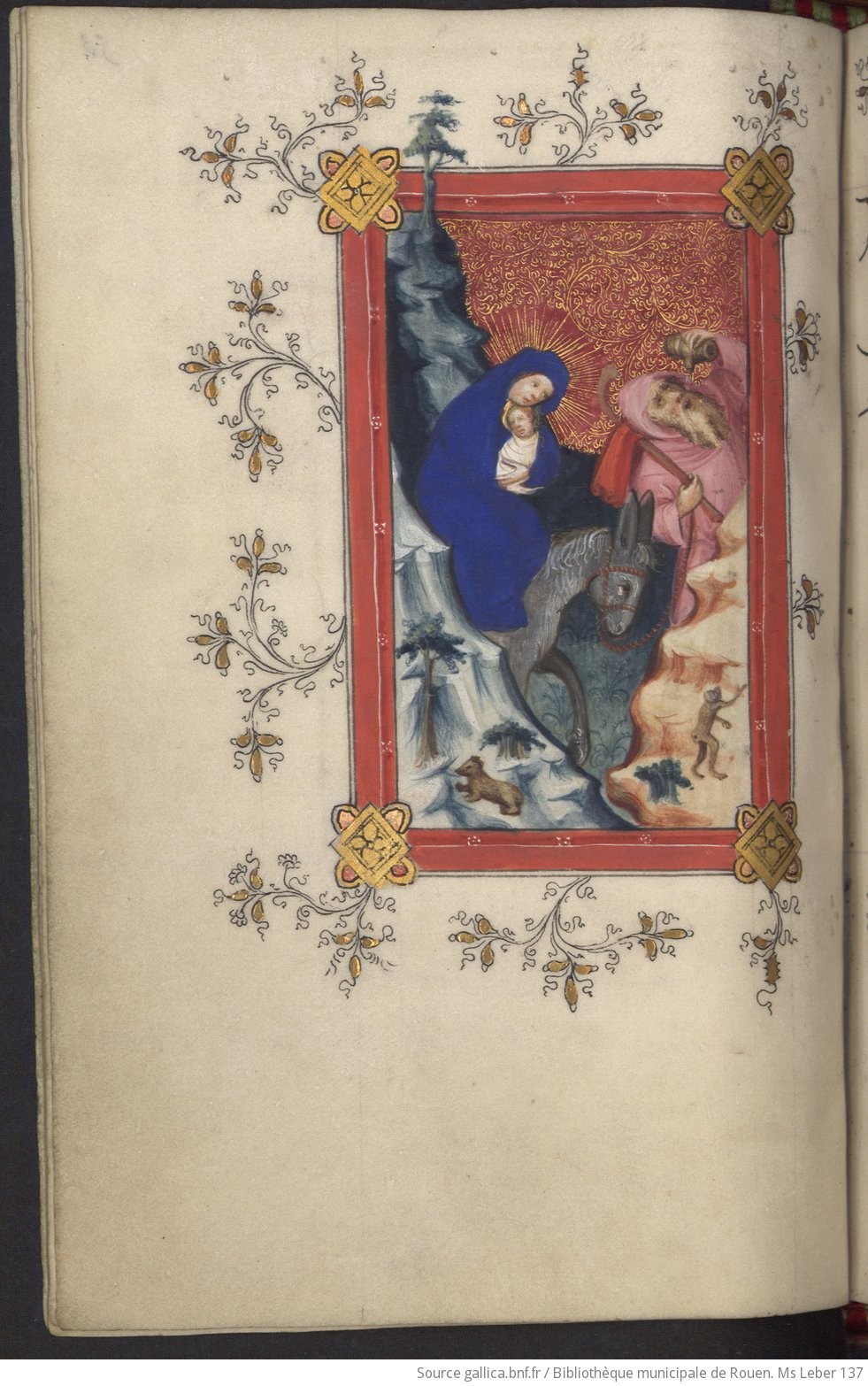

Saint Christophe, fol 118v Fuite en Egypte, fol 53v

Fuite en Egypte, fol 53v St Georges, fol 114v

St Georges, fol 114v Saint Jean Baptiste, fol 102v

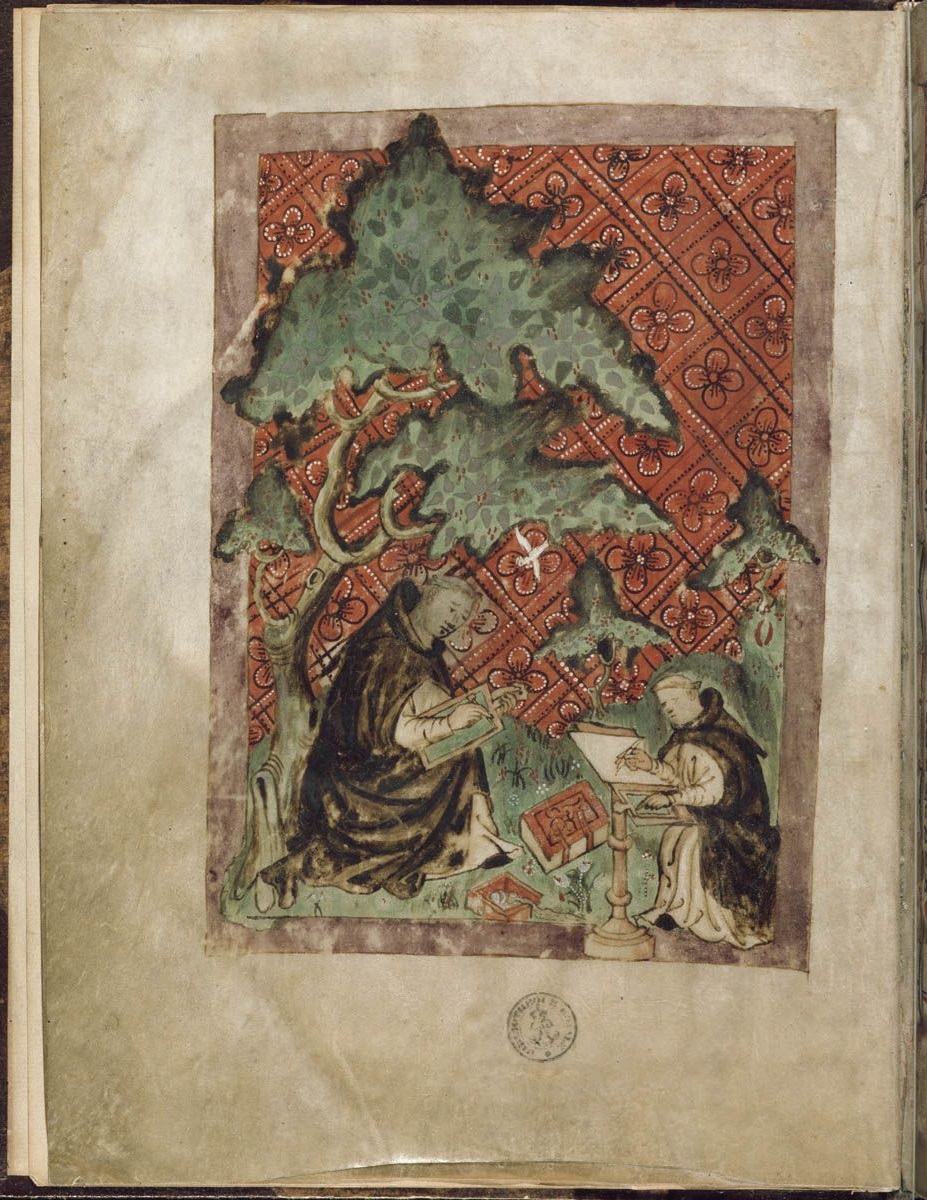

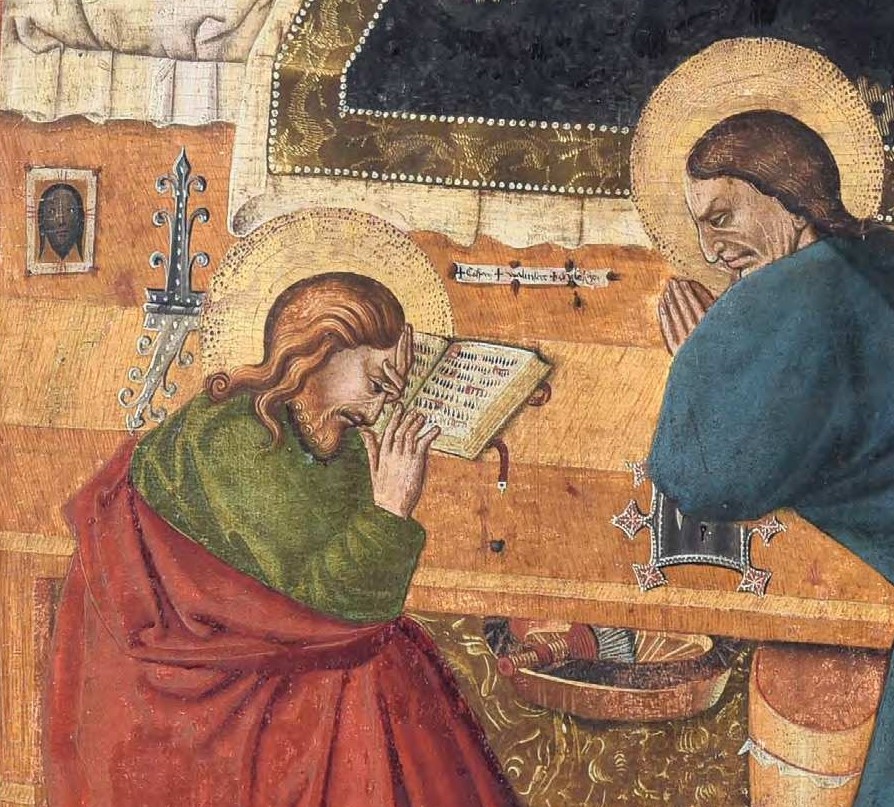

Saint Jean Baptiste, fol 102v Ruysbroeck et un copiste

Ruysbroeck et un copiste Annonciation, fol 31r

Annonciation, fol 31r David et le Seigneur, fol 116r

David et le Seigneur, fol 116r Saint Martin donnant la moitié de son manteau à un pauvre, fol 191v

Saint Martin donnant la moitié de son manteau à un pauvre, fol 191v La Mise au Tombeau, fol 51v

La Mise au Tombeau, fol 51v L’Office des morts, fol 204v

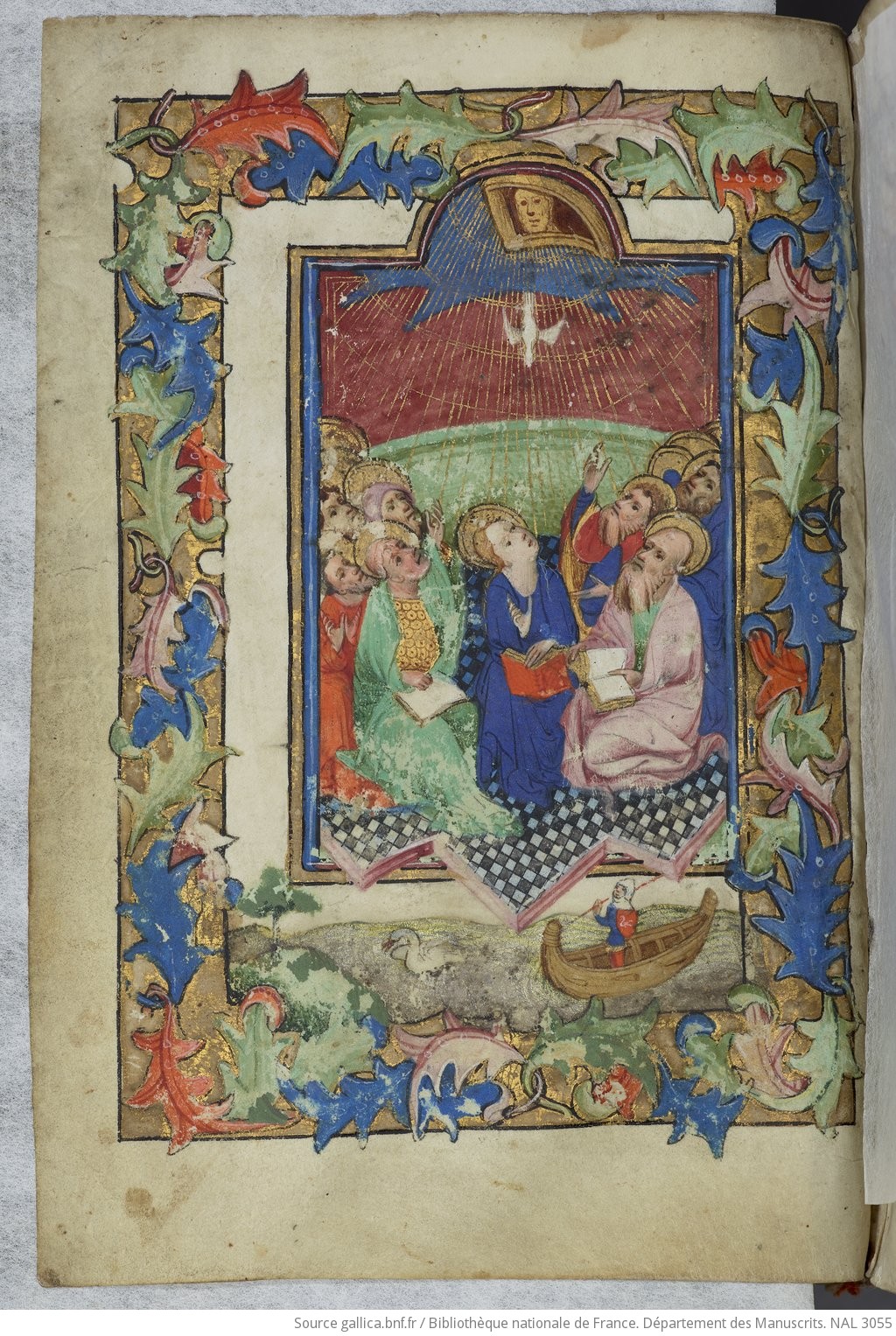

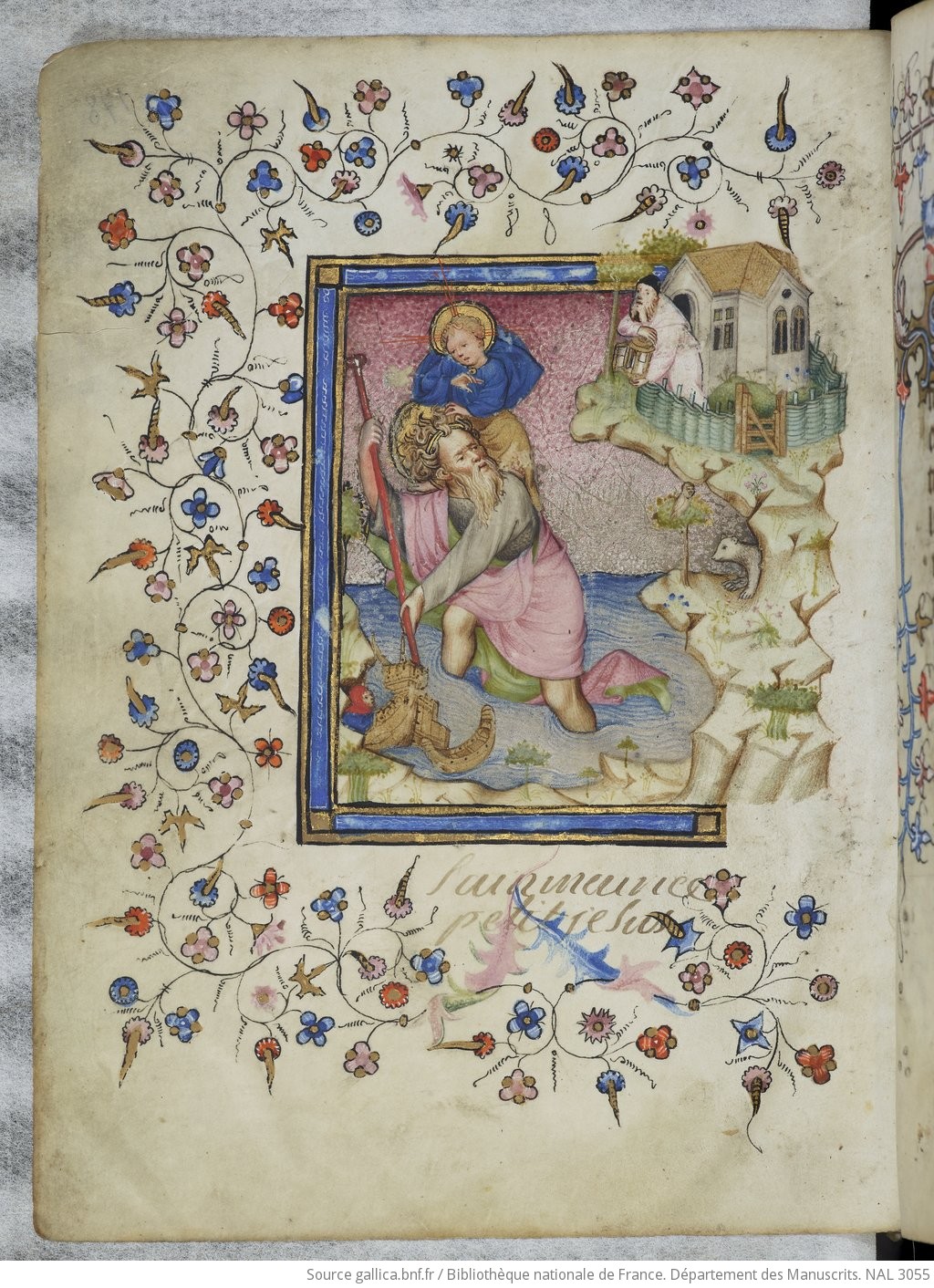

L’Office des morts, fol 204v La Pentecôte, 1410-19, Livre d’heures de Jean sans peur, BNF ms. nouv. lat. 3055 fol 28v

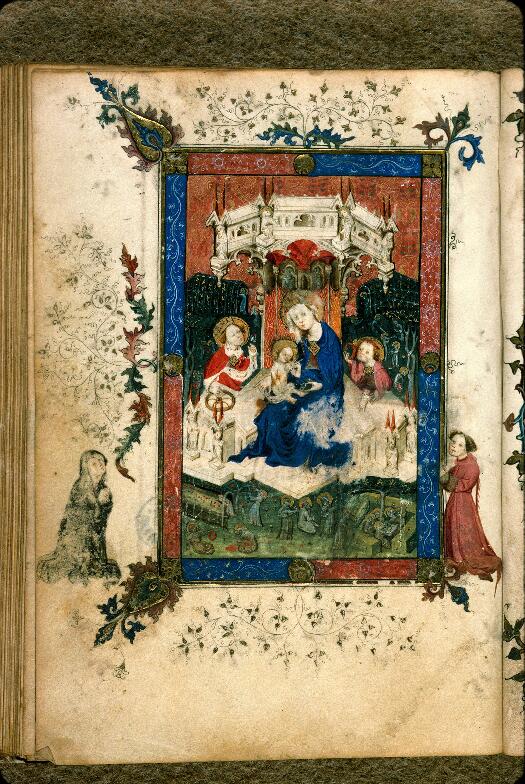

La Pentecôte, 1410-19, Livre d’heures de Jean sans peur, BNF ms. nouv. lat. 3055 fol 28v La Madone entre Sainte Catherine et Sainte Agnès, 1400-10, Groupe Rouen, Carpentras, Bibliothèque Inguimbertine, MS 57 fol 55v IRHT

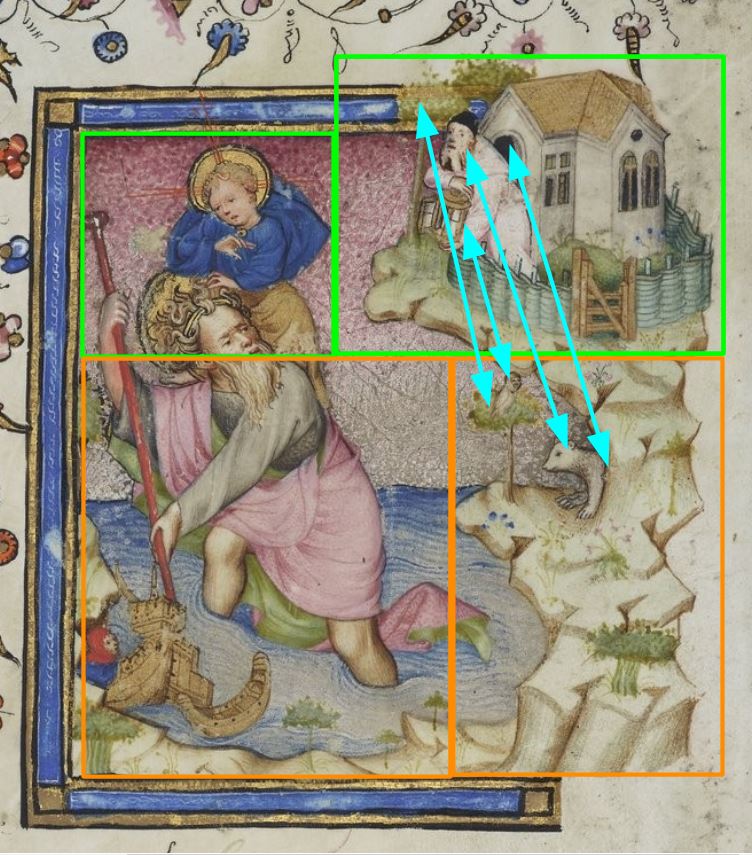

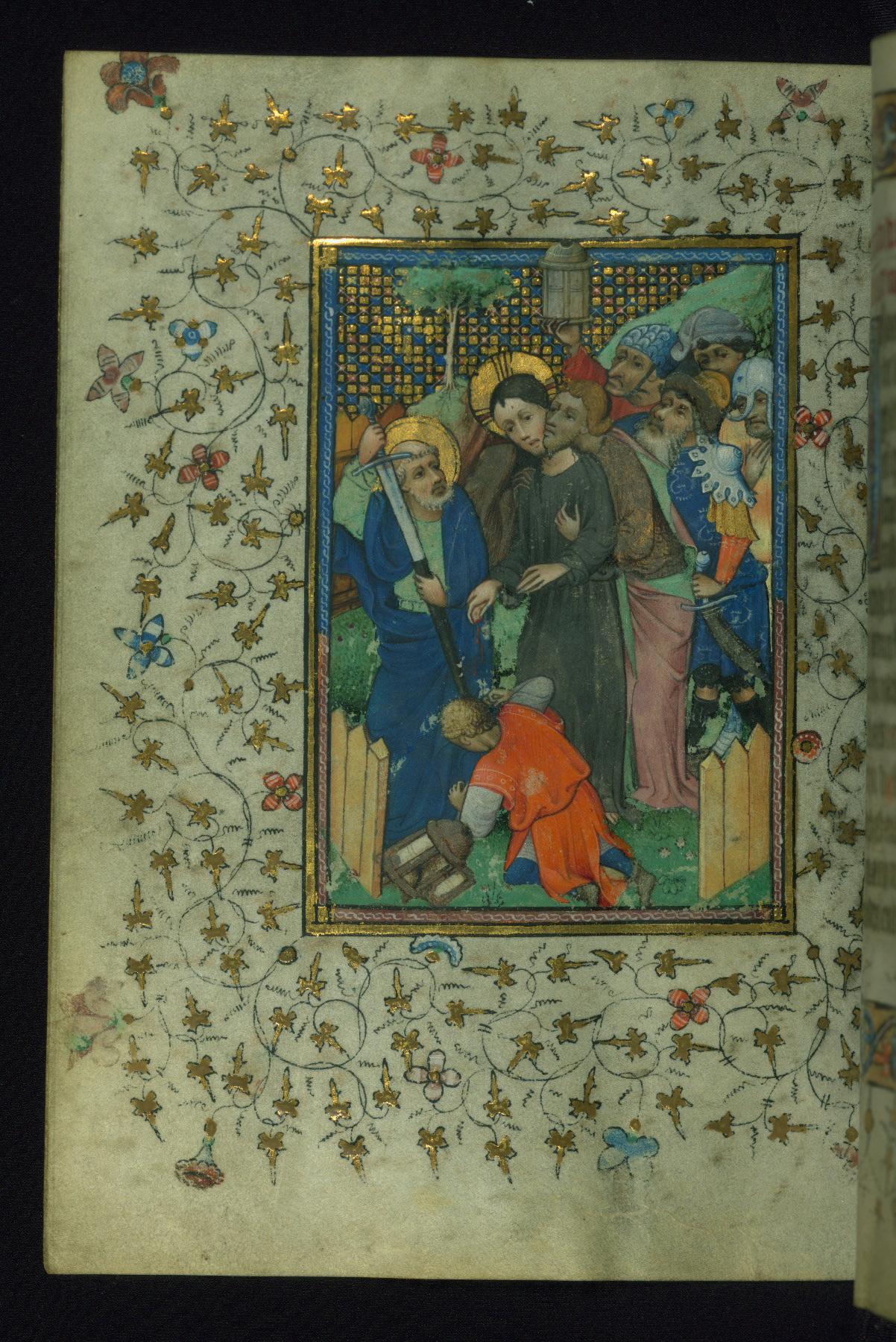

La Madone entre Sainte Catherine et Sainte Agnès, 1400-10, Groupe Rouen, Carpentras, Bibliothèque Inguimbertine, MS 57 fol 55v IRHT La Trahison de Judas, 1410-19, Livre d’heures de Jean sans peur, BNF ms. nouv. lat. 3055 fol 36v

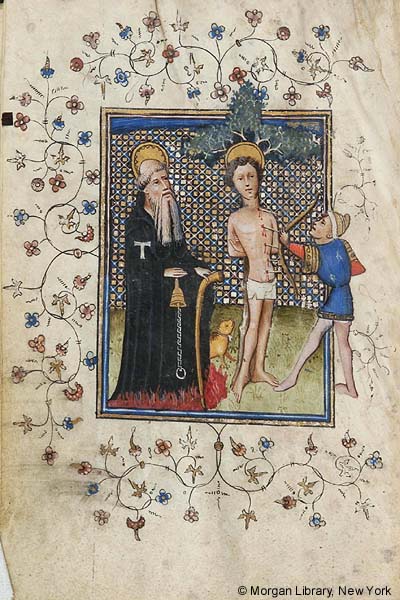

La Trahison de Judas, 1410-19, Livre d’heures de Jean sans peur, BNF ms. nouv. lat. 3055 fol 36v Saint Sébastien, 1420-30, Morgan Library MS M.439 fol 27v

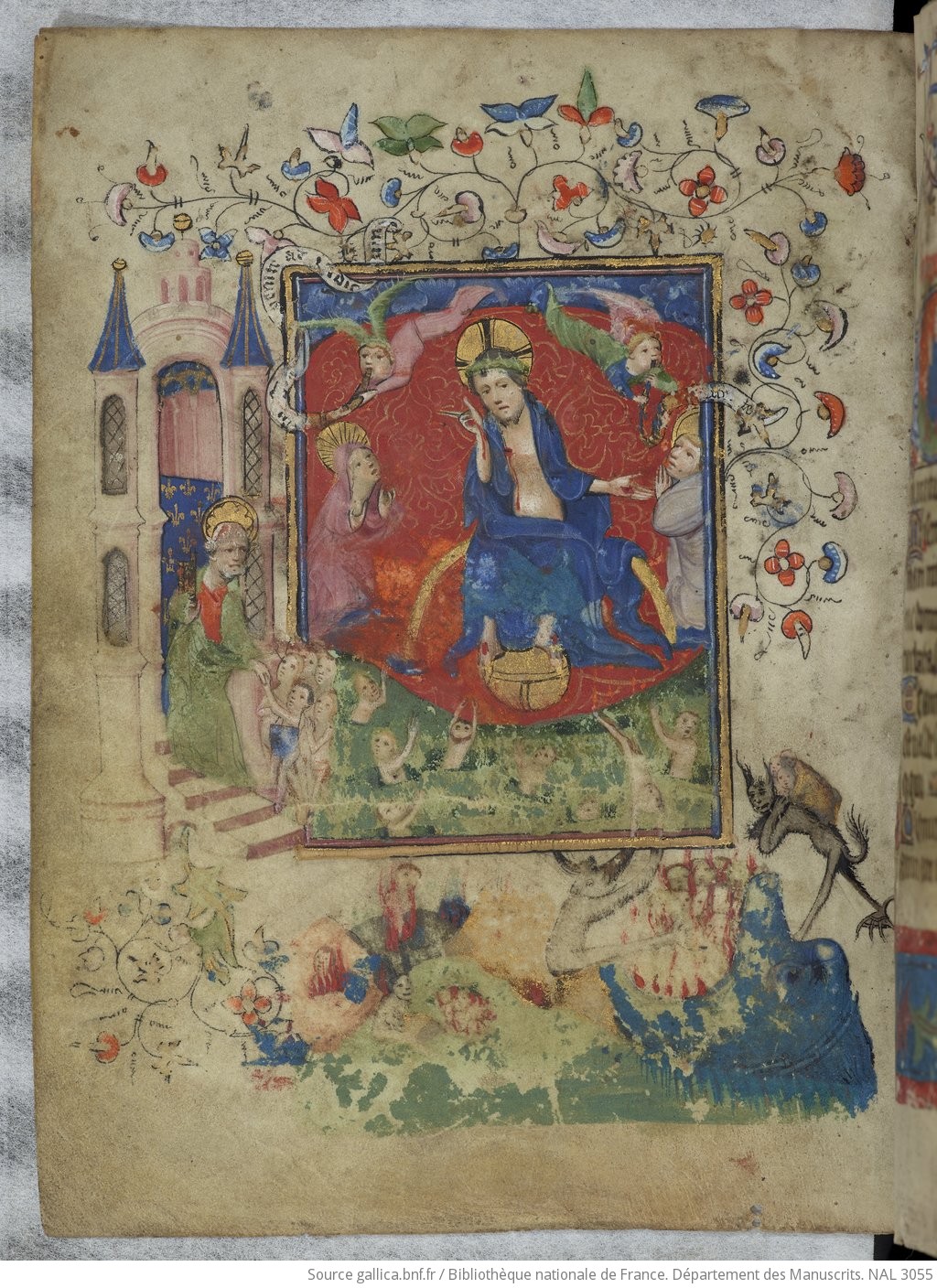

Saint Sébastien, 1420-30, Morgan Library MS M.439 fol 27v Jugement dernier, fol 130v

Jugement dernier, fol 130v Fol 131r

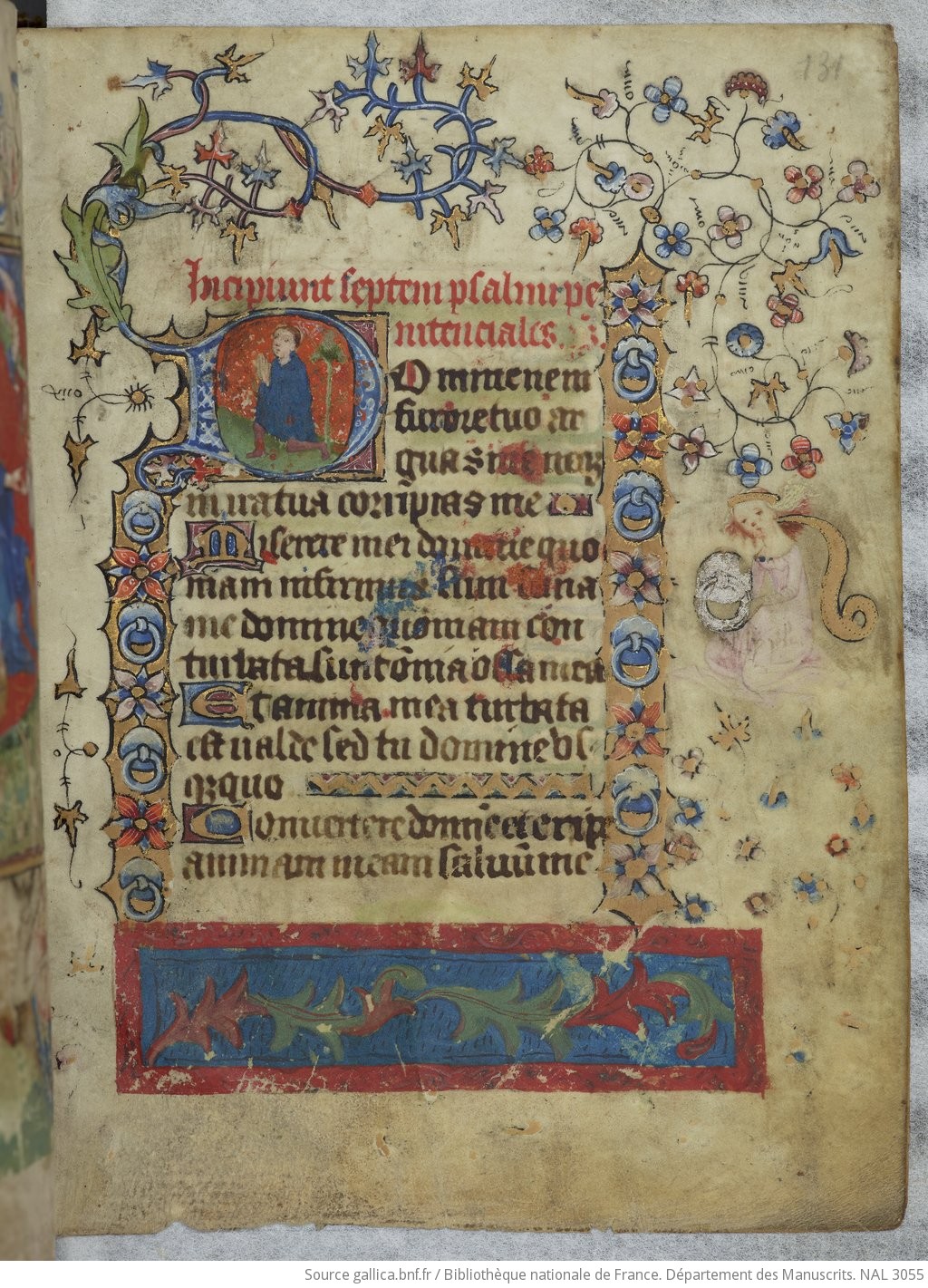

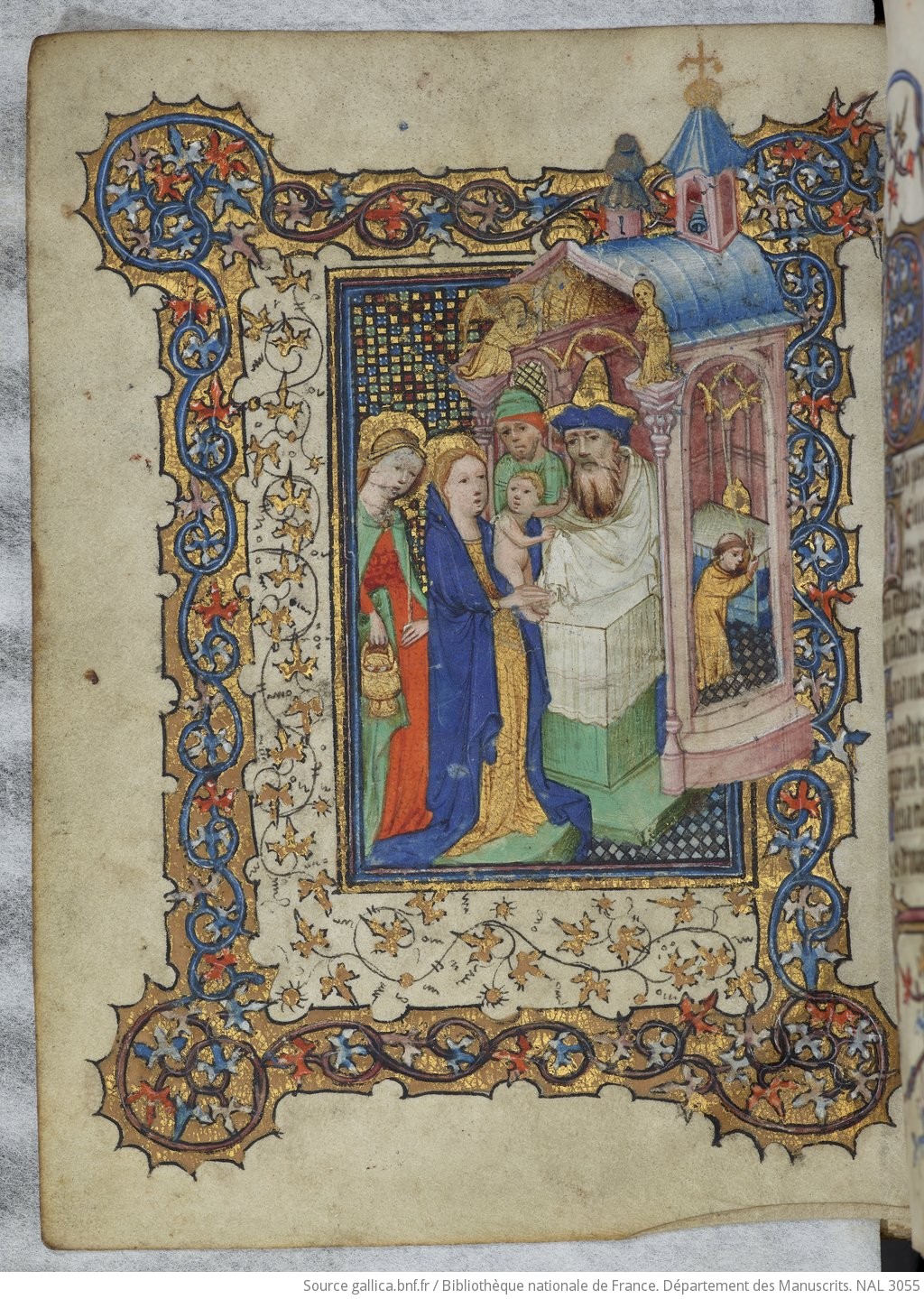

Fol 131r La présentation au Temple, 1410-19, Livre d’heures de Jean sans peur, BNF ms. nouv. lat. 3055 fol 107v

La présentation au Temple, 1410-19, Livre d’heures de Jean sans peur, BNF ms. nouv. lat. 3055 fol 107v Le Couronnement de Marie, fol 123v

Le Couronnement de Marie, fol 123v Saint Jacques le Majeur, fol 183v

Saint Jacques le Majeur, fol 183v

Nativité, fol 89v

Nativité, fol 89v Saint Christophe, fol 178v

Saint Christophe, fol 178v

La Trahison de Judas, fol 106v

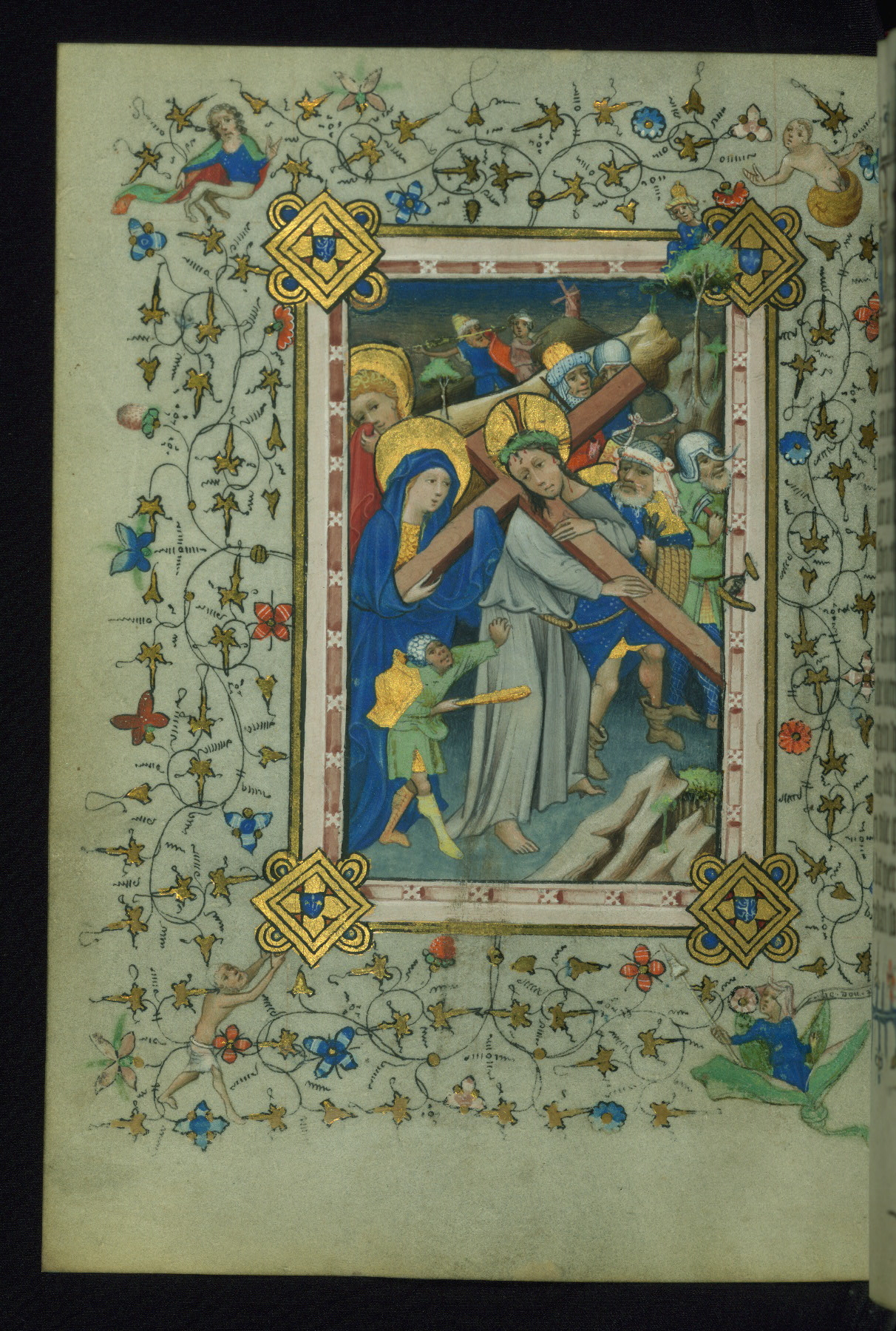

La Trahison de Judas, fol 106v Le Portement de Croix, fol 113v

Le Portement de Croix, fol 113v

Le Jugement dernier, fol 41v

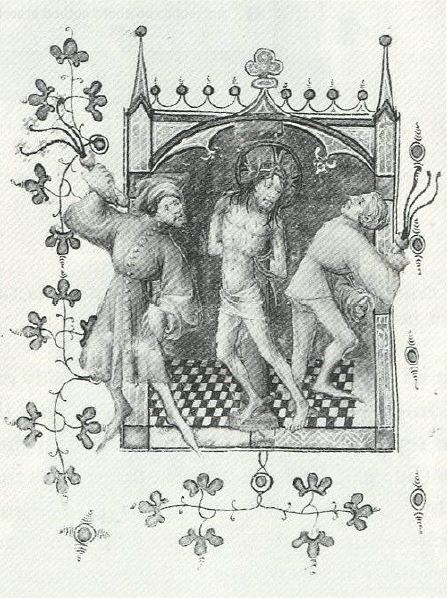

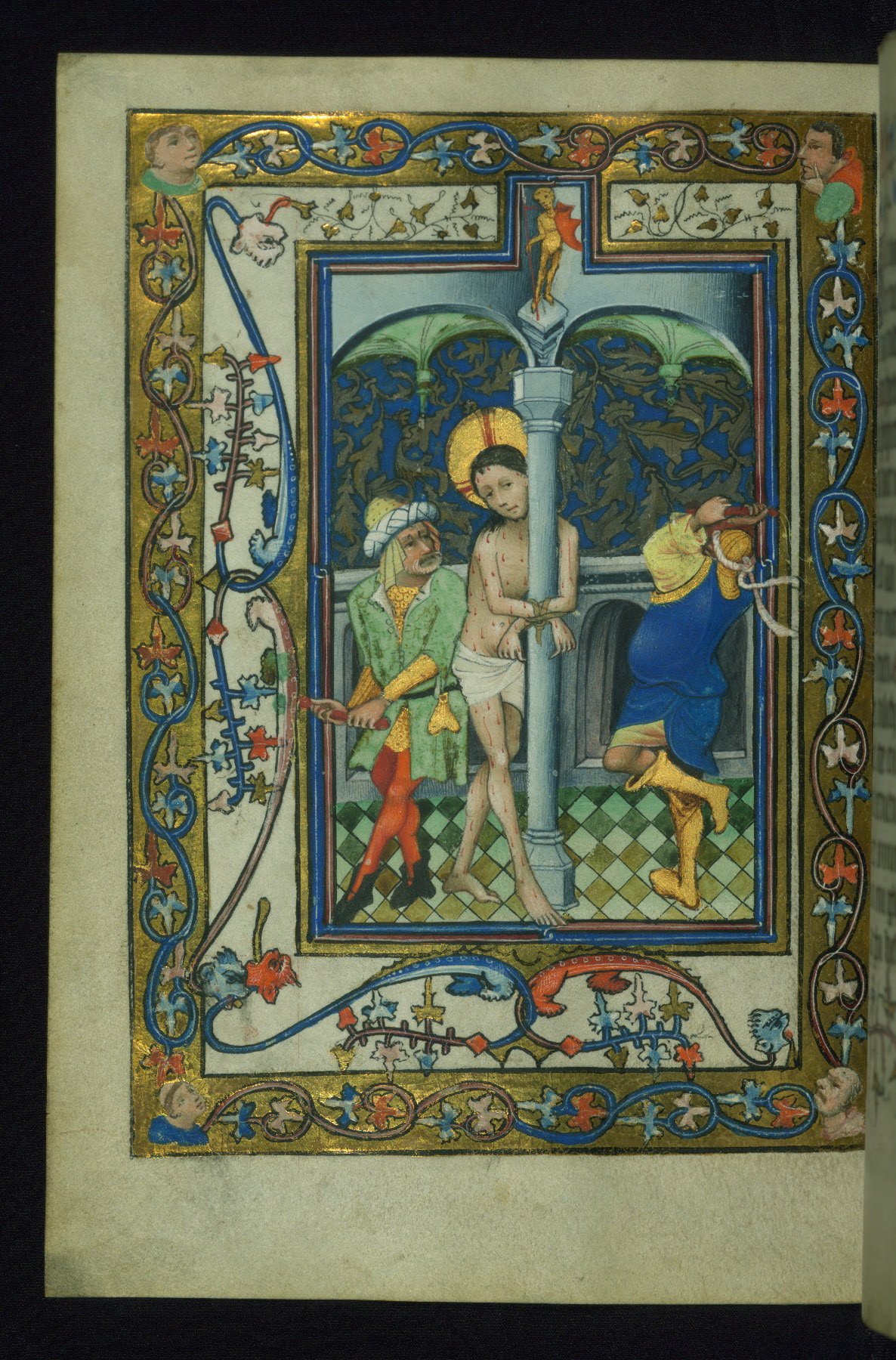

Le Jugement dernier, fol 41v La Flagellation, fol 111v

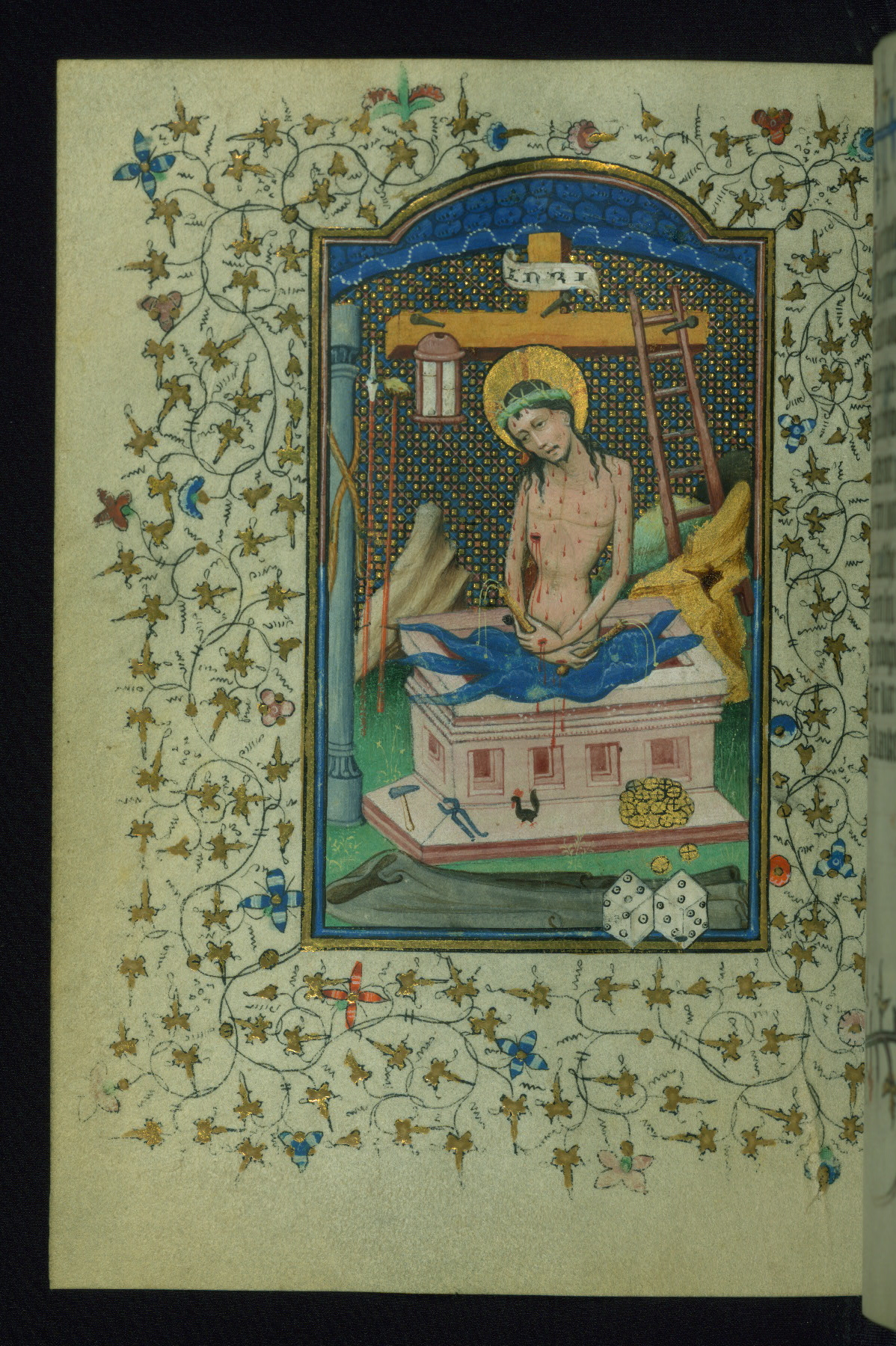

La Flagellation, fol 111v L’Homme de douleurs et les instruments de la Passion, fol 109v

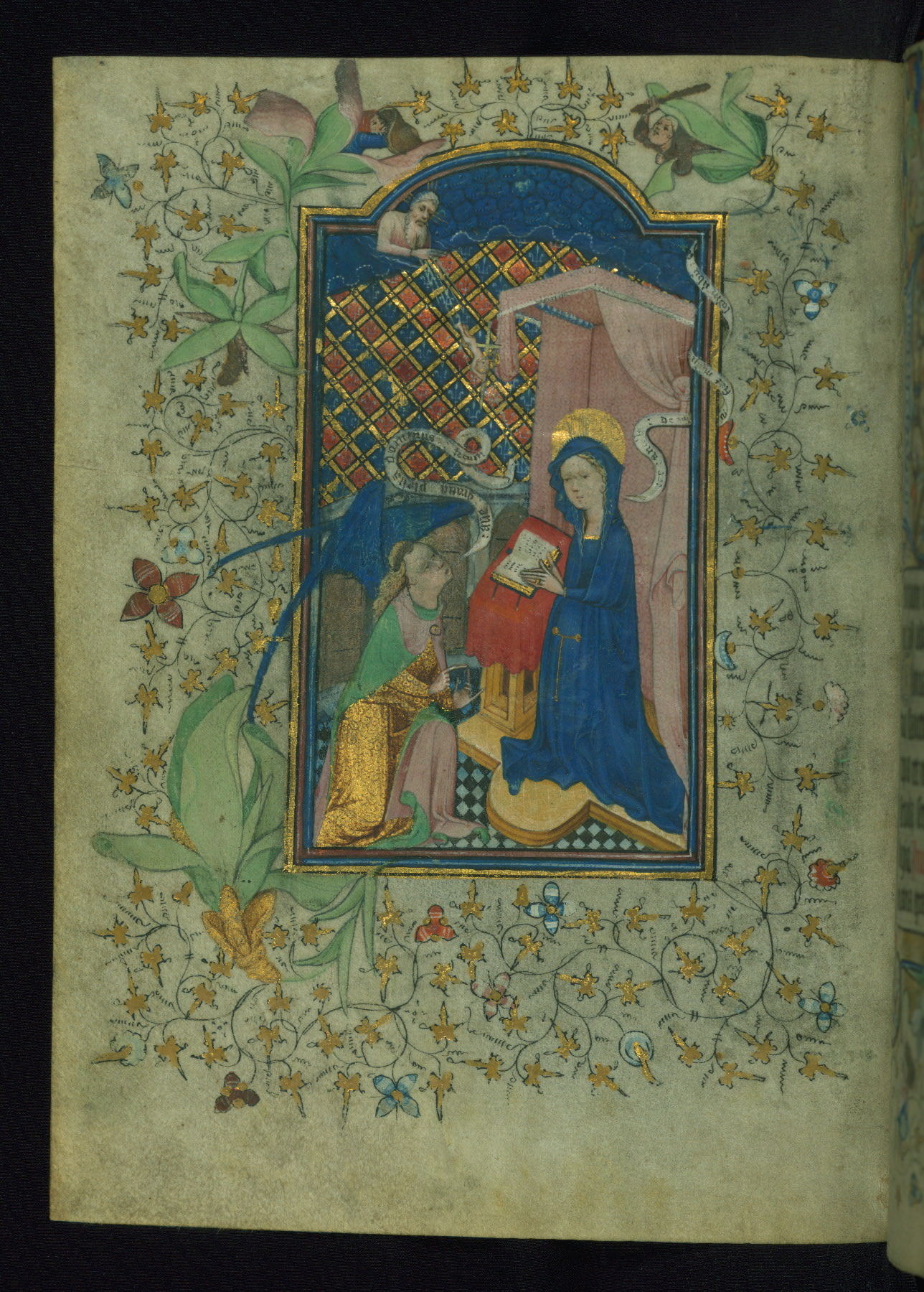

L’Homme de douleurs et les instruments de la Passion, fol 109v L’Annonciation, fol 1v

L’Annonciation, fol 1v Daniel Ryms devant le prophète Daniel, fol 168v.

Daniel Ryms devant le prophète Daniel, fol 168v. Le Massacre des Innocents, Hofbibliothek Aschaffenburg Ms. 7 fol 130v

Le Massacre des Innocents, Hofbibliothek Aschaffenburg Ms. 7 fol 130v Le Meurtre de Thomas Beckett, 1420-30, Morgan MS M.46 fol. 25v

Le Meurtre de Thomas Beckett, 1420-30, Morgan MS M.46 fol. 25v Le Jugement dernier, fol 56v

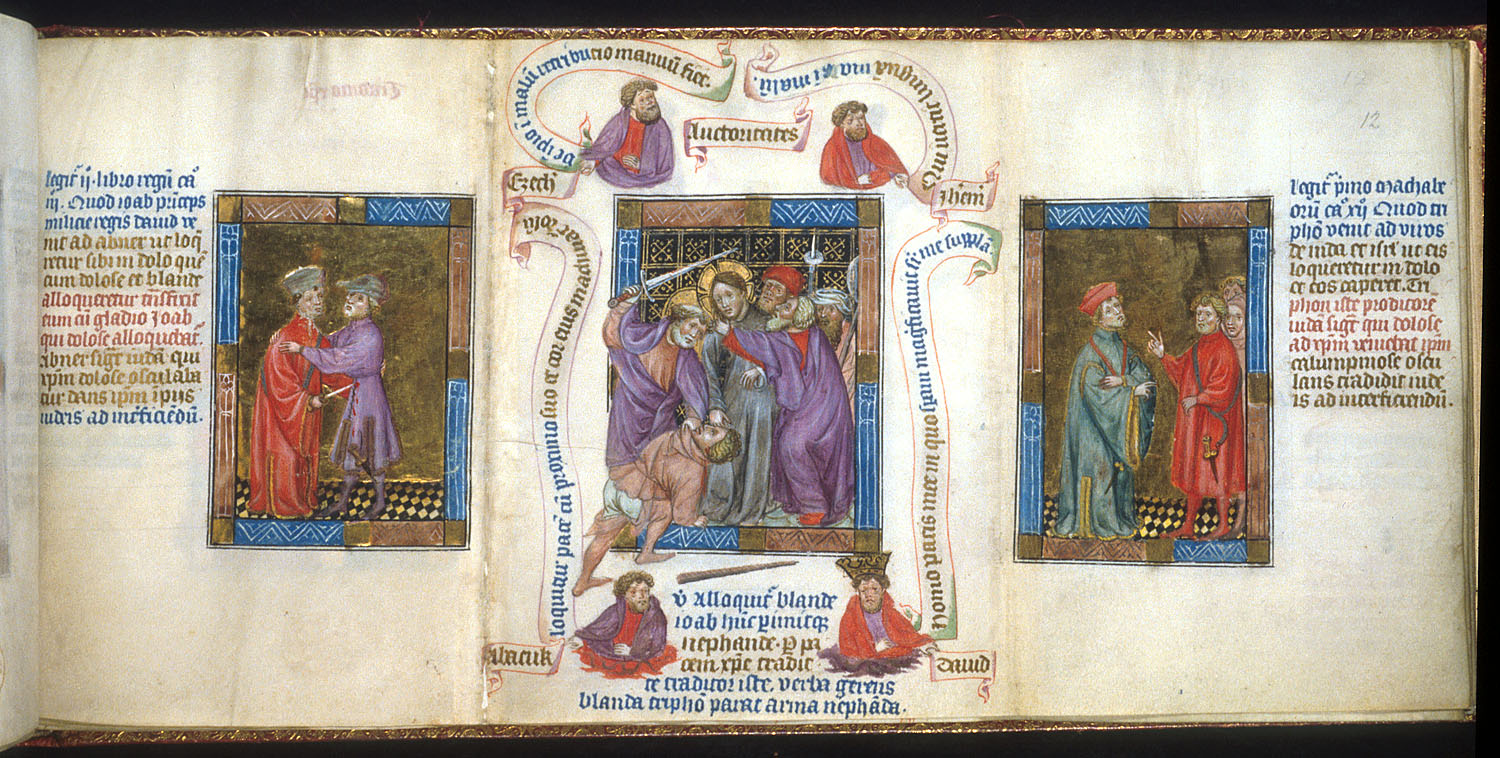

Le Jugement dernier, fol 56v Bruxelles, KBR ms 10772 fol 13v

Bruxelles, KBR ms 10772 fol 13v Bologne, BUB MS 1138 fol 25v

Bologne, BUB MS 1138 fol 25v Annonciation, fol 50v

Annonciation, fol 50v Trahison de Judas, fol 13v

Trahison de Judas, fol 13v

Saint Georges et le dragon

Saint Georges et le dragon Heures de Boucicaut

Heures de Boucicaut Le Saint traîné au Supplice

Le Saint traîné au Supplice La Décapitation

La Décapitation Triptyque de la Mort de la Vierge (détail) Vers 1440, Esztergom Christian Museum, Hongrie

Triptyque de la Mort de la Vierge (détail) Vers 1440, Esztergom Christian Museum, Hongrie Portrait d’un chartreux, Petrus Christus, 1446, MET

Portrait d’un chartreux, Petrus Christus, 1446, MET

Schlossmuseum, Gotha

Schlossmuseum, Gotha Palacio reale, Madrid

Palacio reale, Madrid Portrait d’homme avec une flèche

Portrait d’homme avec une flèche

Portrait d’un homme âgé (PIUS JOACHIM), Maître du Portrait Mornauer (attr), vers 1475, Kunstmuseum, Bâle

Portrait d’un homme âgé (PIUS JOACHIM), Maître du Portrait Mornauer (attr), vers 1475, Kunstmuseum, Bâle

Portrait d’un jeune homme anonyme

Portrait d’un jeune homme anonyme

Le peintre et son épouse

Le peintre et son épouse

Portrait d’un arbitre (Schiedsrichter)

Portrait d’un arbitre (Schiedsrichter) Portrait d’une femme au perroquet

Portrait d’une femme au perroquet Saint Donatien, Musée des Beaux Arts de Tournai

Saint Donatien, Musée des Beaux Arts de Tournai Portrait de Jean de Carondelet, Nelson Atkins Museum of Art

Portrait de Jean de Carondelet, Nelson Atkins Museum of Art

Triptyque de Saint Juvénal, Masaccio, 23 avril 1422, Museo Masaccio, Cascia di Regello

Triptyque de Saint Juvénal, Masaccio, 23 avril 1422, Museo Masaccio, Cascia di Regello Madone de Tarquinia, Filippo Lippi, 1437, Palazzo Barberini, Rome

Madone de Tarquinia, Filippo Lippi, 1437, Palazzo Barberini, Rome

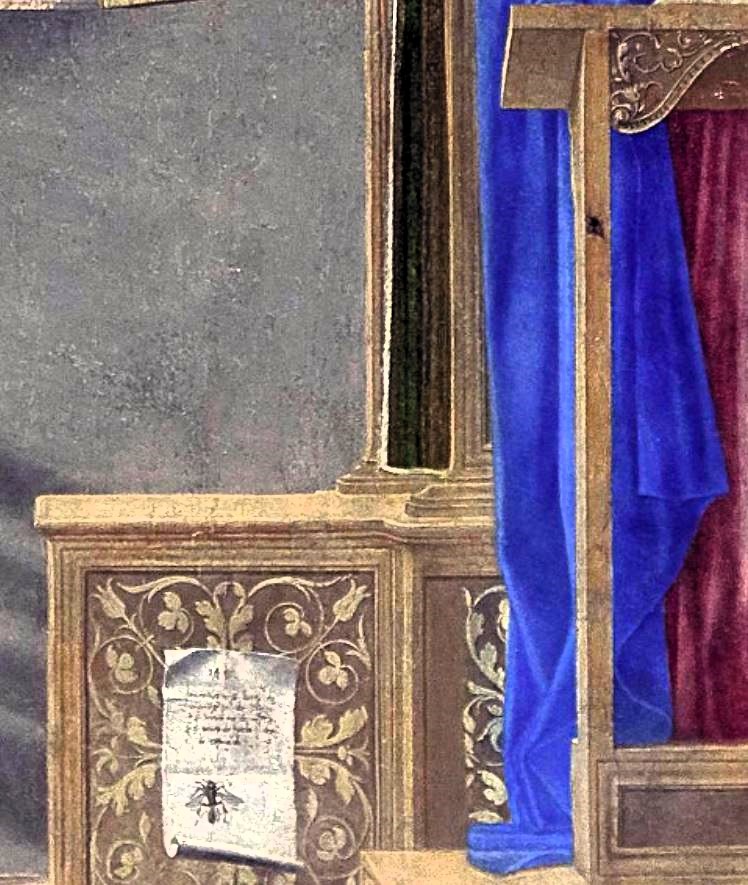

Annonciation, Cima da Conegliano, 1495, Ermitage

Annonciation, Cima da Conegliano, 1495, Ermitage

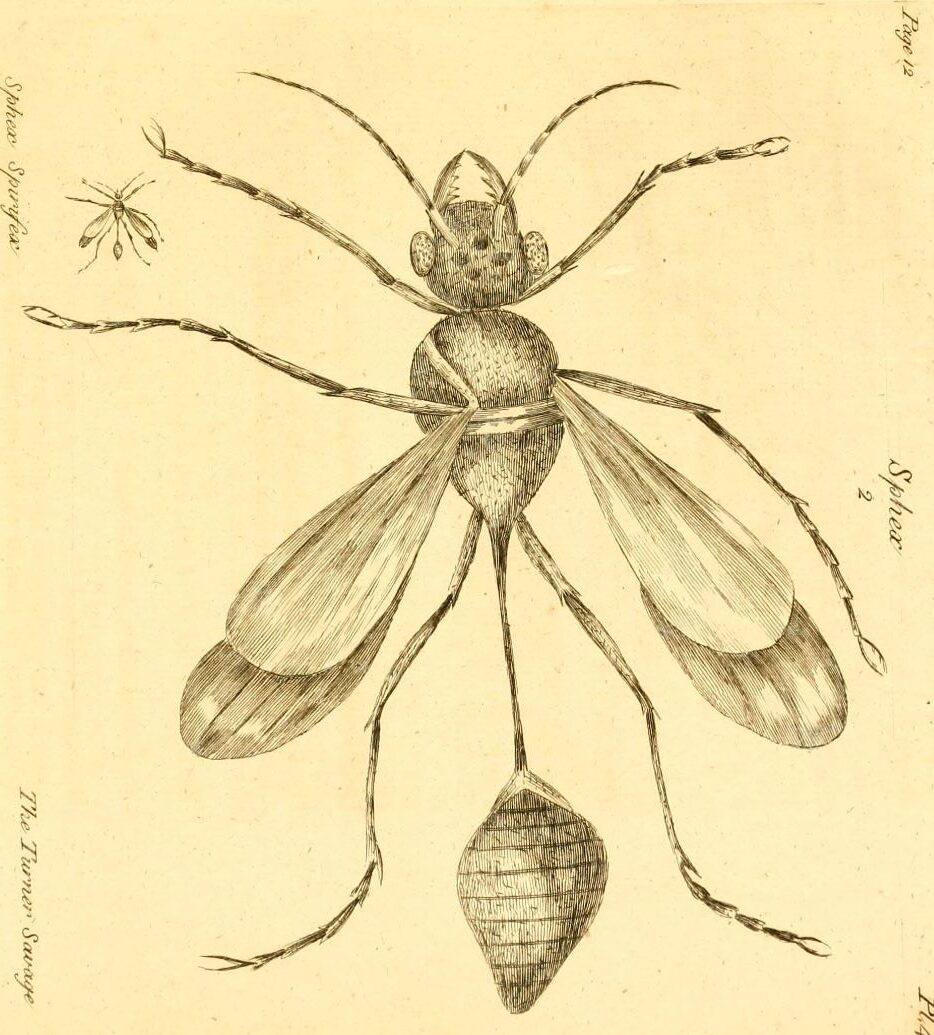

Sceliphron Spirifex (Sphex ) Hill, J. A decade of curious insects. London. 1773

Sceliphron Spirifex (Sphex ) Hill, J. A decade of curious insects. London. 1773

Giovanni di Ser Giovanni, 1420-50, Vierge à l’Enfant avec Saint Antoine Abbé, Saint Julien l’Hospitalier et un donateur, Courtauld Institute

Giovanni di Ser Giovanni, 1420-50, Vierge à l’Enfant avec Saint Antoine Abbé, Saint Julien l’Hospitalier et un donateur, Courtauld Institute

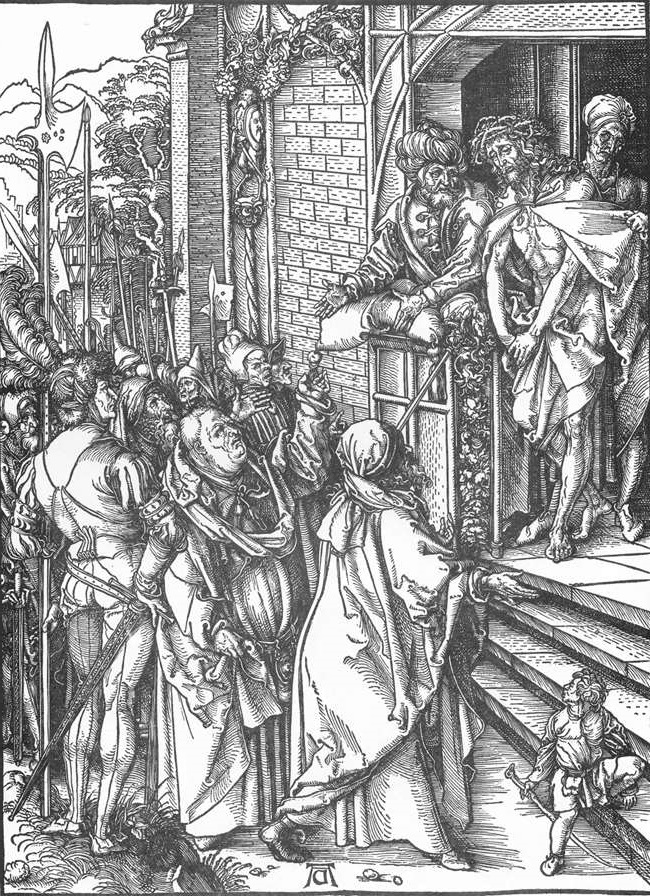

Ecce Homo (Grande Passion), inversée

Ecce Homo (Grande Passion), inversée Ecce homo (volet du Retable de la Crucifixion)

Ecce homo (volet du Retable de la Crucifixion)

Portrait d’un jeune homme

Portrait d’un jeune homme Portrait d’un fiancé (peut-être Charles Quint)

Portrait d’un fiancé (peut-être Charles Quint)

Portrait d’un jeune homme

Portrait d’un jeune homme Homme habillé de noir, Joos van Cleve, 1525-35, Louvre (c) RMN photo Gérard Blot

Homme habillé de noir, Joos van Cleve, 1525-35, Louvre (c) RMN photo Gérard Blot 1518, Kunsthaus, Zürich (photo Jean Louis Mazières)

1518, Kunsthaus, Zürich (photo Jean Louis Mazières) 1520-25, Kunsthistorisches Museum, Vienne

1520-25, Kunsthistorisches Museum, Vienne Gabriel von Eyb, Evêque d’Eichstätt, avec Saint Willibald et Sainte Walburge

Gabriel von Eyb, Evêque d’Eichstätt, avec Saint Willibald et Sainte Walburge

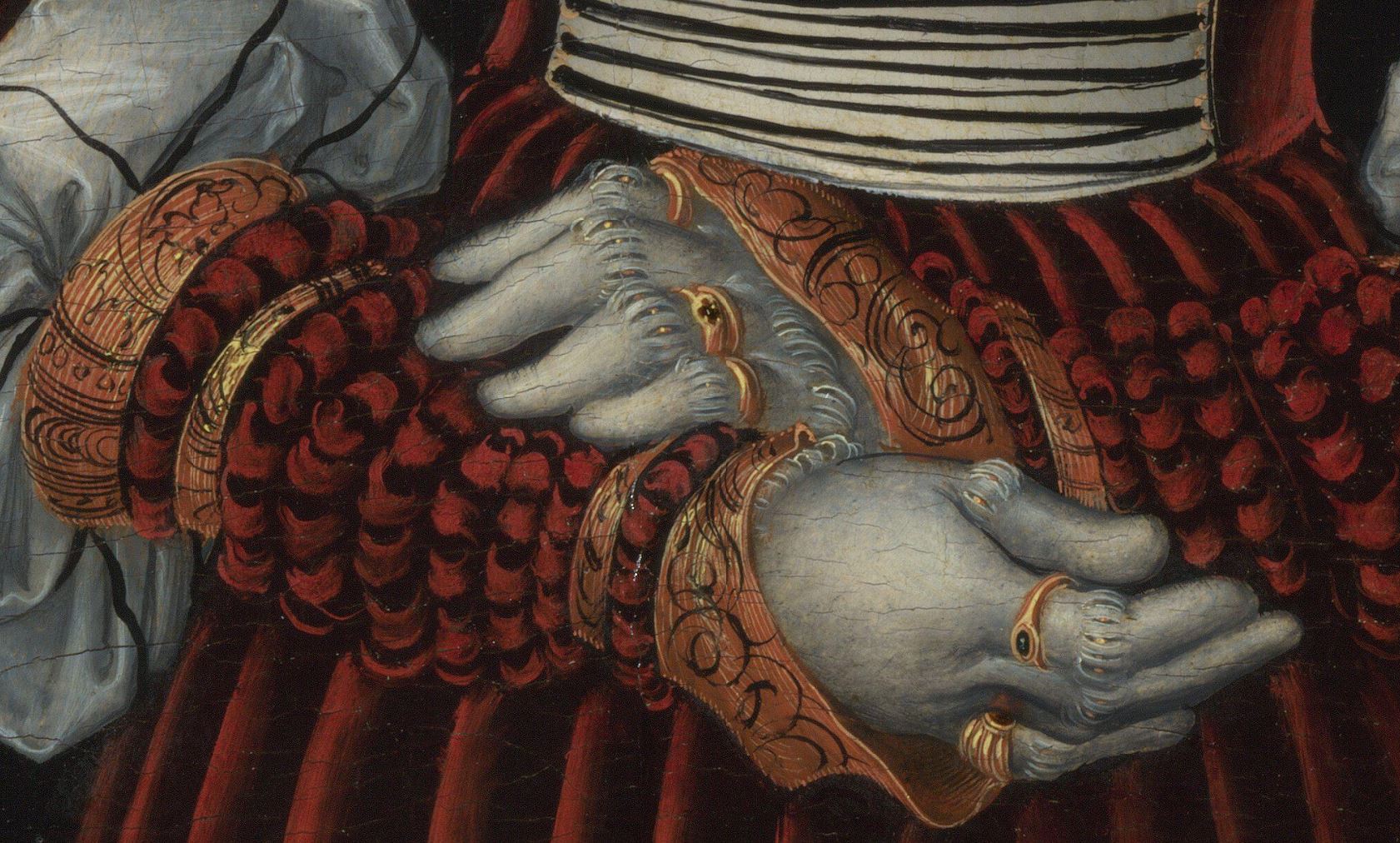

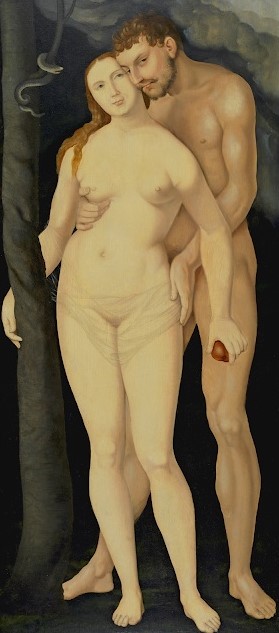

Henri le Pieux, duc de Saxe

Henri le Pieux, duc de Saxe Henri le Pieux, Duc de Saxe et sa femme Katharina von Mecklenburg

Henri le Pieux, Duc de Saxe et sa femme Katharina von Mecklenburg

L’électeur Auguste Ier de Saxe, vers 1590

L’électeur Auguste Ier de Saxe, vers 1590 Sainte Hélène portant la croix, Cincinnati Art Museum

Sainte Hélène portant la croix, Cincinnati Art Museum Possiblement Marie-Madeleine, Walters Art Museum, Baltimore

Possiblement Marie-Madeleine, Walters Art Museum, Baltimore Portrait d’une dame de la cour de Saxe

Portrait d’une dame de la cour de Saxe

Judith avec la tête d’Holopherne (détail)

Judith avec la tête d’Holopherne (détail)

Judith et deux servantes