Le miroir panoptique

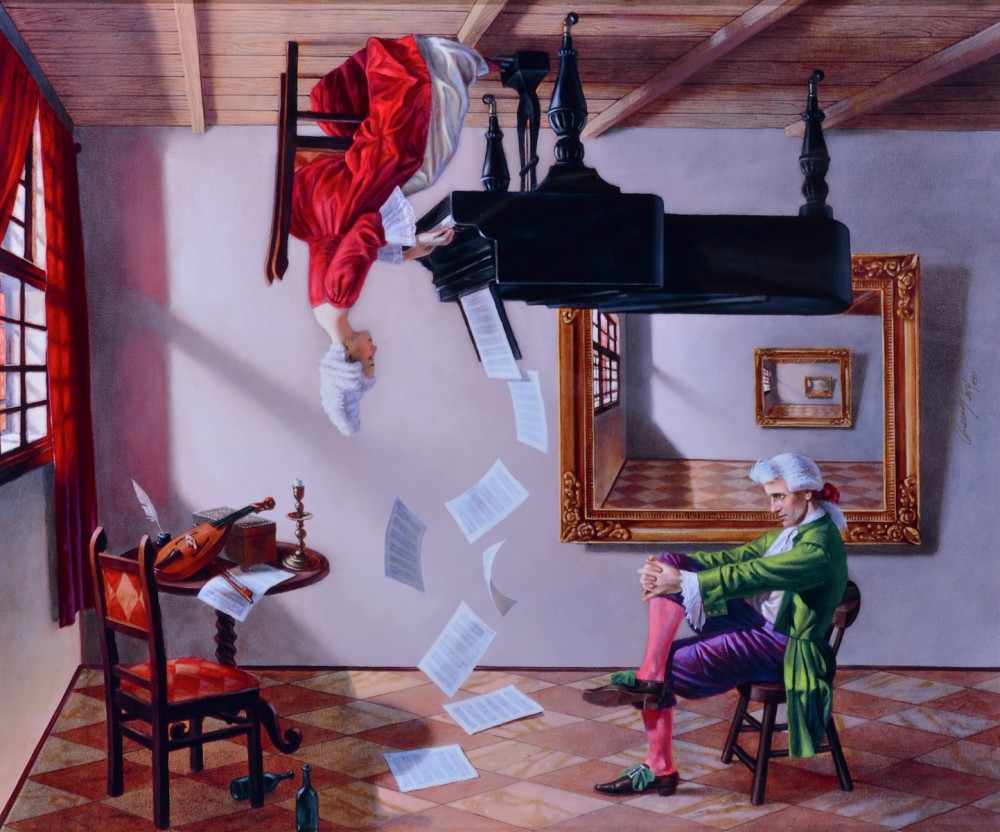

Les miroirs peuvent être agencés dans une vision panoptique qui cherche à prendre possession complète du sujet, avec des points de vue multiples, ou selon plusieurs modes de représentation.

En aparté : le miroir rectangulaire, objectif et transgressif

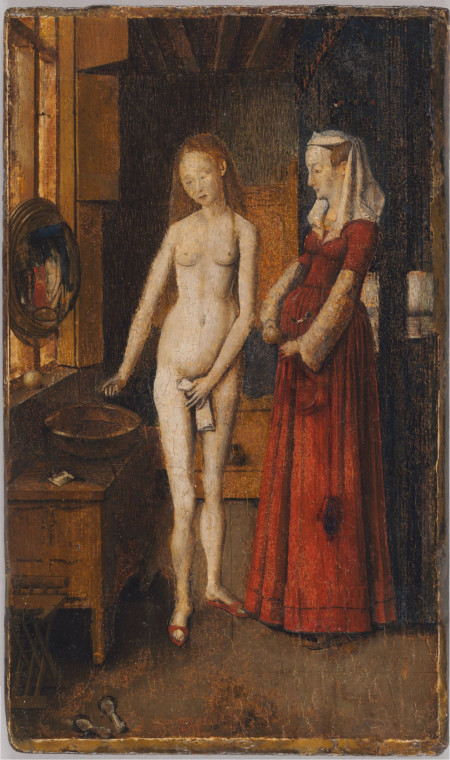

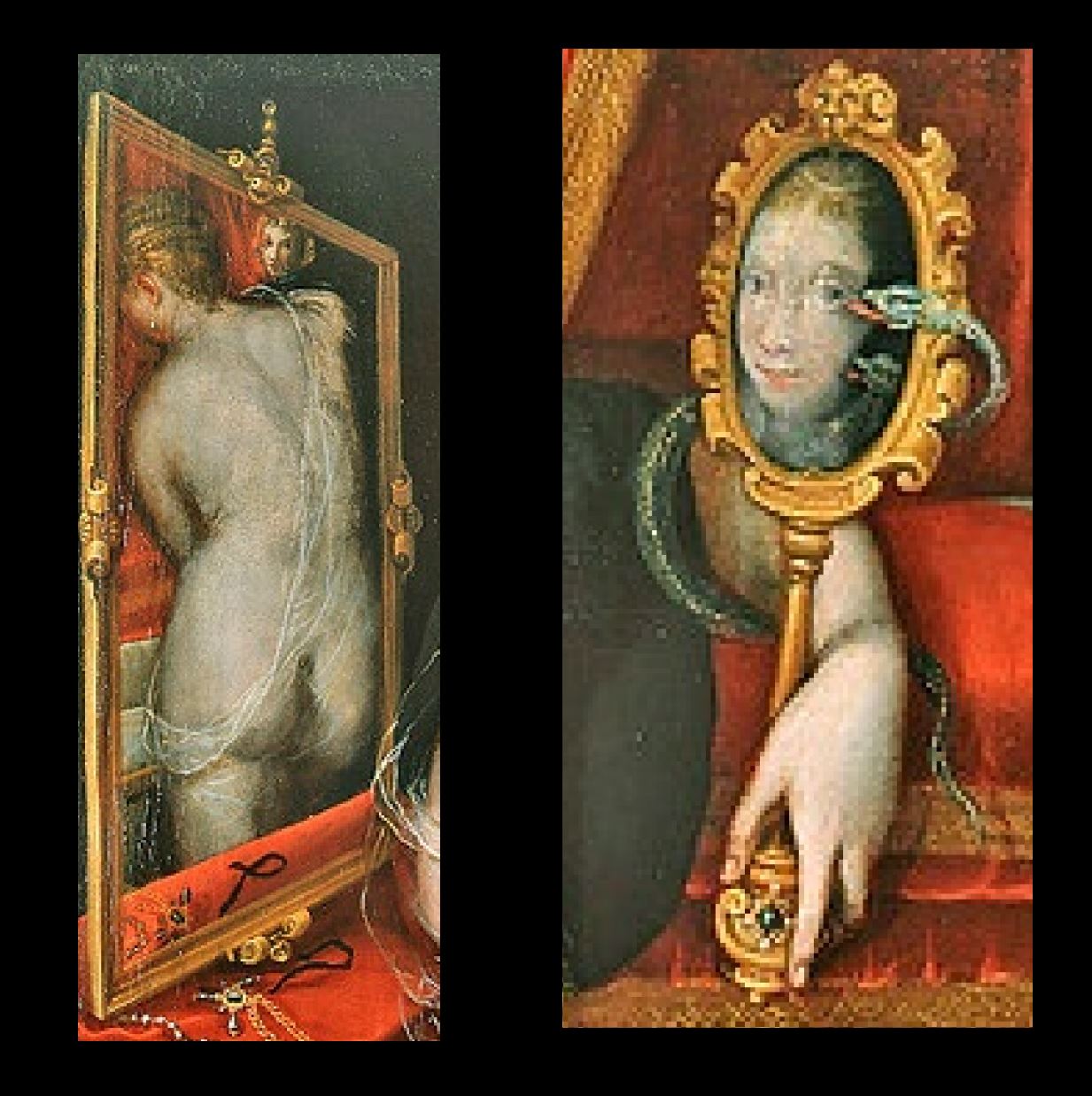

Femme a sa toilette, Copie d’un original perdu de Van Eyck, Fogg Art Museum

Femme a sa toilette, Copie d’un original perdu de Van Eyck, Fogg Art Museum

Depuis l’Antiquité, les miroirs convexes donnaient une image miniature du corps, dont Van Eyck s’était fait une spécialité. Dans un tableau disparu, il s’en était même servi pour montrer le dos d’une femme nue (voir 1 Les Epoux dits Arnolfini (1 / 2)). Cependant la taille réduite de cette seconde vue en faisait un détail subsidiaire, sans parvenir à un effet de spatialisation.

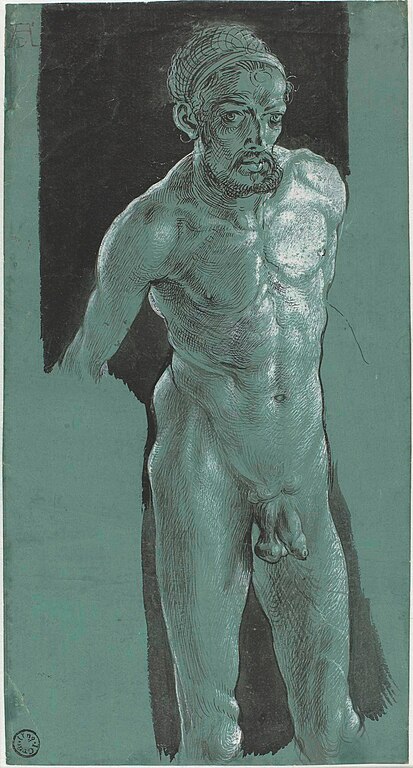

Albrecht Dürer, vers 1509, Klassik Stiftung, Graphische Sammlungen, , Weimar, inv. KK 106. Albrecht Dürer, vers 1509, Klassik Stiftung, Graphische Sammlungen, , Weimar, inv. KK 106. |

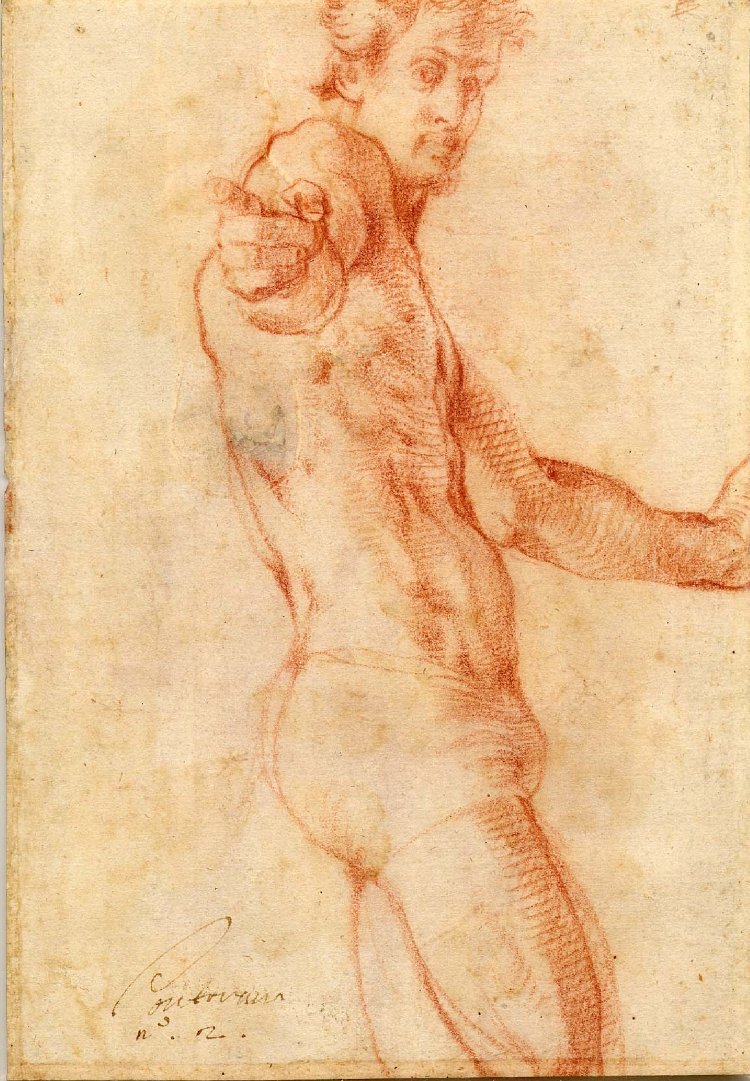

Pontormo, vers 1524, British Museum, Londres Pontormo, vers 1524, British Museum, Londres |

|---|

Autoportrait nu

Les premiers miroirs rectangulaires, donnant du corps une image complète et objective, ont été produits à Venise en 1507. La profonde modernité de ces deux exceptionnels autoportraits nus [1] tient sans doute à cette innovation technologique.

A cette époque, en Italie, la nudité est considérée comme déshonorante, et proscrite dans la vie ordinaire sauf cas de force majeure (le bain, la maladie) [2]. En permettant de se voir soi même nu, et en démultipliant cette nudité pour le spectateur, le miroir rectangulaire est au départ un objet libidinal et transgressif. Ainsi dans les Dialogues de l’Arétin (début des années 1530), la proxénète Nanna explique à sa fille -qu’elle éduque comme une courtisane – que les riches clients

«prennent un grand miroir, nous déshabillent et nous font aller complètement nues, puis ils nous obligent à tenir les postures et les positions les plus obscènes que les fantasmes humains puissent concocter. Ils regardent avec envie nos visages, seins, mamelons, épaules, reins, cons et cuisses, et je ne te dis pas comment cela rassasie leur désir et le plaisir qu’ils prennent à mater.»

Femme aux miroirs (détail), Bellini, 1515, Kunsthistorisches Museum, Vienne

Femme aux miroirs (détail), Bellini, 1515, Kunsthistorisches Museum, Vienne

Cette composition est emblématique de la tension entre les deux types d’accessoires :

- le miroir à main, donnant une image subjective et intime réservée à la jeune femme ;

- le miroir plat, donnant au spectateur une image objective et focalisant son interêt sur la reticella, bijou qui la caractérise comme une femme mariée ([2a]), p 109)

![]()

Première technique panoptique : un seul miroir

Les débuts de la formule

Dans les tableaux de Vanité ou de Beauté, la taille réduite du miroir à main ne permet au mieux que de montrer le visage sous un angle légèrement différent : il joue donc essentiellement un rôle d’attribut symbolique.

Allégorie dite de la Géométrie Allégorie dite de la GéométrieLorenzo Sabbatini; vers 1565, Galleria Sabauda, Turin. |

Allégorie dite de la Symétrie Allégorie dite de la SymétrieDessin de Denys Calvaert, vers 1570, Musée des Beaux-Arts, Budapest |

|---|

Ainsi Sabbatini reprend pour la Géométrie les attributs traditionnels de la Prudence : un compas et un miroir à main (qui ici ne montre rien).

Avec le miroir rectangulaire, Calvaert rajoute à la Prudence un accessoire de la Beauté, qui donne un aperçu inédit sur la face cachée de la coquette. A une époque où s’est émoussée l’innovation maniériste du nu de dos serpentiforme, le présenter dans un cadre est une manière de relancer l’intérêt.

C’est aussi une remise en selle du débat sur le « paragone delle arti », qui agitait l’intelligentzia un siècle plus tôt : la sculpture n’est-elle pas supérieure à la peinture, puisqu’elle donne autant de points de vue que l’on souhaite sur le sujet ? Certes, répond le peintre, mais encore faut-il que le spectateur se déplace autour de la statue. Alors que le tableau, pourvu qu’il contienne un miroir, est capable de donner deux points de vue d’un seul coup d’oeil (voir Comme une sculpture (le paragone)).

Allégorie de la Prudence et/ou de l’Astronomie/Géométrie

Allégorie de la Prudence et/ou de l’Astronomie/Géométrie

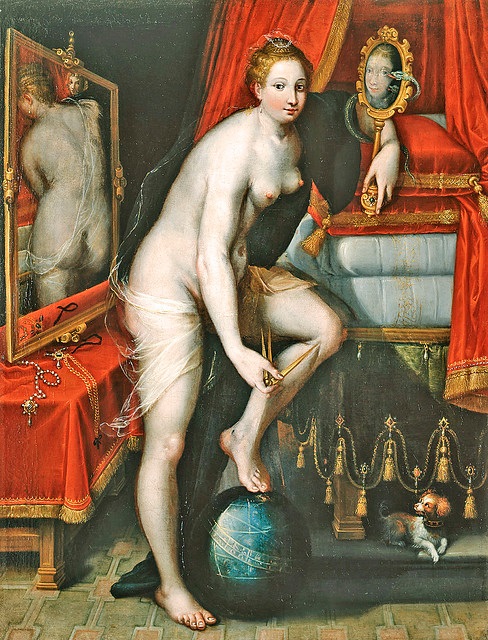

Lavinia Fontana, vers 1590, collection privée, Monaco

Cette allégorie surabondante s’ingénie à superposer les attributs, de manière typiquement maniériste. Comme l’a montré Alessandro Zacchi [3], l’idée de combiner ceux de la Prudence (miroir ovale, serpent) avec les accessoires de la Toilette de Vénus (miroir rectangulaire, bijoux) vient très probablement du tableau de Calvaert.

On notera deux préciosités : à gauche le « miroir dans le miroir », à droite le reflet impossible (le visage devrait apparaître de profil).

Au terme d’une analyse iconographique serrée, Liana Cheney donne de ces deux miroirs l’explication suivante :

« En tournant le dos aux éléments de la vanité (vanitas) c’est-à-dire les bijoux, les rubans, les oreillers et les miroirs, Prudence s’en écarte. Son déshabillage rappelle au spectateur le dévoilement de la vérité, tandis que son corps nu est un symbole de la Beauté ou de la Bonté platonicienne. » [4]

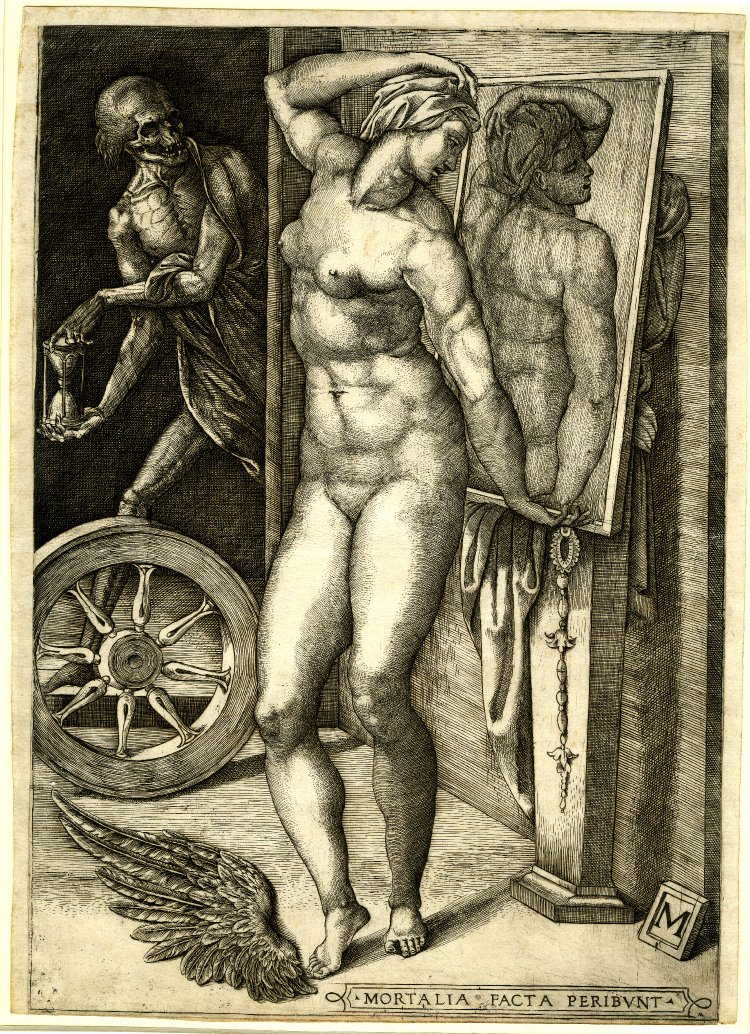

Toutes les choses mortelles périront

Toutes les choses mortelles périront

Monogrammiste M, 1530-80, British Museum

Le miroir et le sautoir renvoient ici encore à la Beauté, mais dans ce qu’elle a de périssable :

- découpé dans un cadre, le corps vivant n’est déjà plus qu’un objet et un reflet ;

- vu de revers, il suggère que le Monde a lui aussi un revers, d’où surgit la Mort pour l’emporter.

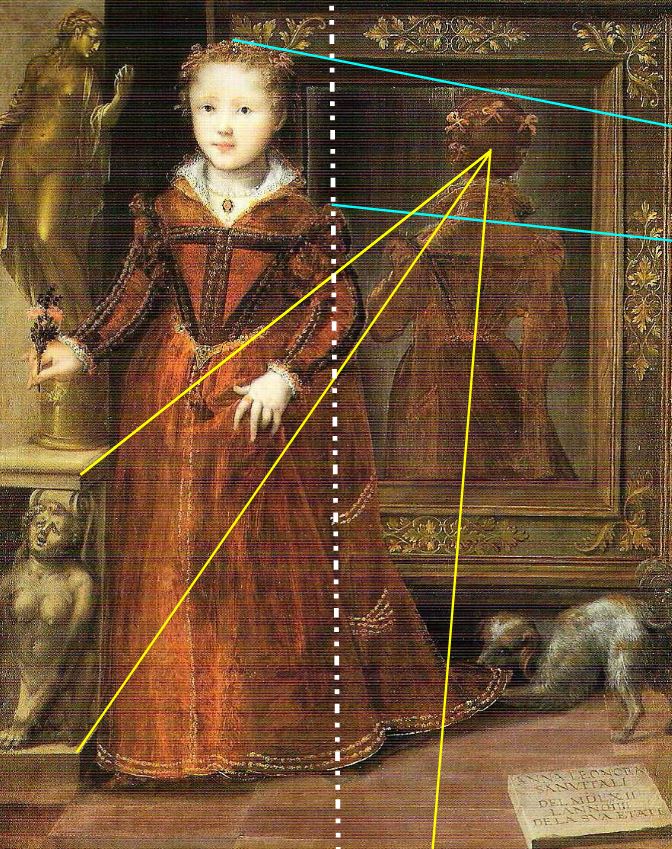

Portrait d’Anna Eleonora San Vitale à l’âge de quatre ans

Portrait d’Anna Eleonora San Vitale à l’âge de quatre ans

Girolamo Mazzola Bedoli, 1562, Galleria Nazionale, Parme

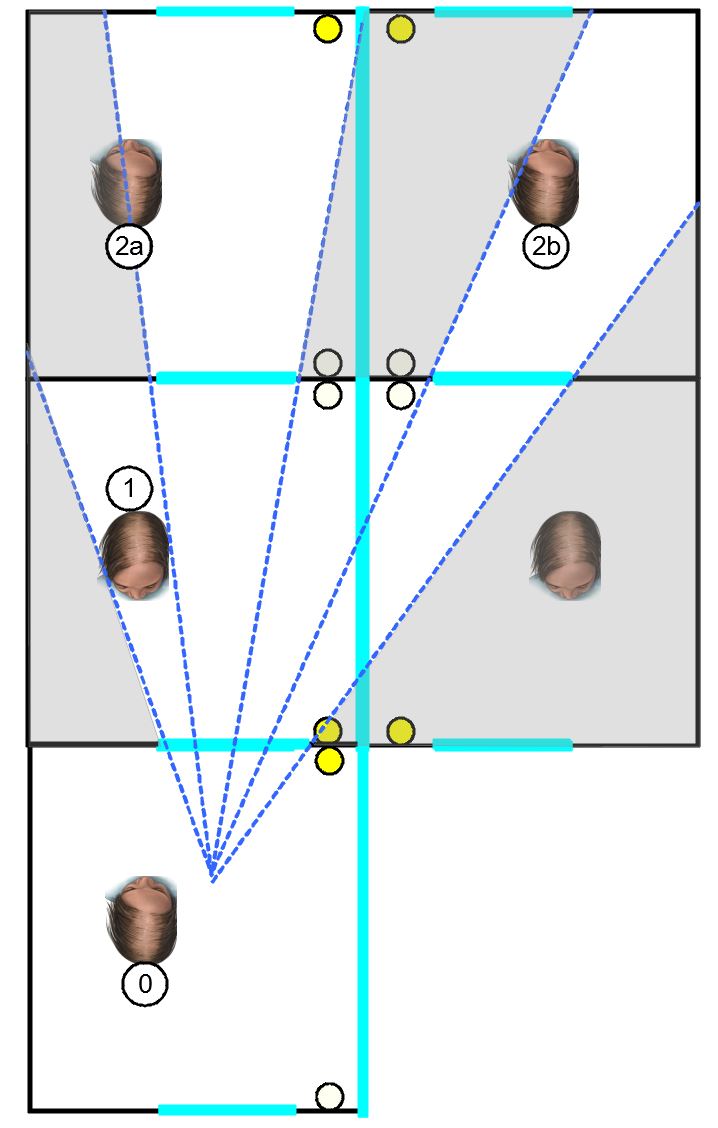

Ce tableau très déconcertant a été peint juste après la mort de la mère d’Eleonora : la petite fille porte un habit de deuil et tient un bouquet au pied d’une statue d’une femme nue se regardant dans un miroir. Le contraste entre ce petit miroir sculpté, qui ne montre rien, et le grand miroir peint, qui montre presque entièrement la petite fille vue de dos, pourrait être interprété comme une concurrence paragonienne ([2a], p 131) : mais cet enjeu théorique semble quelque peu hors contexte, s’agissant d’une image de deuil.

Par ailleurs, du point de vue de l’exactitude optique, la composition souffre d’un défaut majeur :

- d’après les fuyantes du décor (en jaune), le peintre s’est placé à la hauteur de la petite fille, dissimulé par son reflet :

- d’après les fuyantes du reflet (en bleu) il est placé très à droite, complètement en hors champ.

Il est donc clair que l’enjeu est métaphorique : l’écart anormal entre la vue de face et la vue de dos, qui fait que celle-ci occupe la moitié du tableau, suggère une interprétation funèbre :

- la femme vue de dos qui s’éloigne dans le miroir est la mère entrant dans le domaine de la mort, pleurée par le chien fidèle qui, par delà le cadre, cherche à la retenir par sa robe ;

- la petite orpheline, son double vu de face, est placé sous le patronage de deux symboles féminins statufiées :

- un sphinx, qui fait écho au chien et exprime la même chose : le mystère et la douleur de la séparation ;

- la Prudence et/ou la Vérité et/ou la Beauté, en tout cas une figure positive et idéalisée de la défunte, qu’il faut fleurir, chérir et prendre pour modèle.

Les nus au miroir sont innombrables : quelques exemples vont nous permettre de sonder, au cours des siècles, certains enjeux du procédé.

L’évolution de la formule

Les nus au miroir sont innombrables : quelques jalons vont nous permettre d’illustrer, au cours des siècles, certains enjeux du procédé.

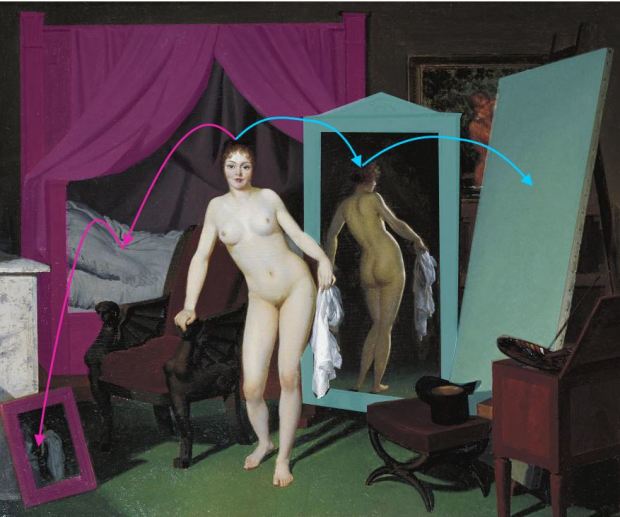

Le Coucher (La Toilette du soir) Le Coucher (La Toilette du soir) |

Le Lever (La Toilette du matin) Le Lever (La Toilette du matin) |

|---|

Jean Frederic Schall, vers 1780 , Rijksmuseum

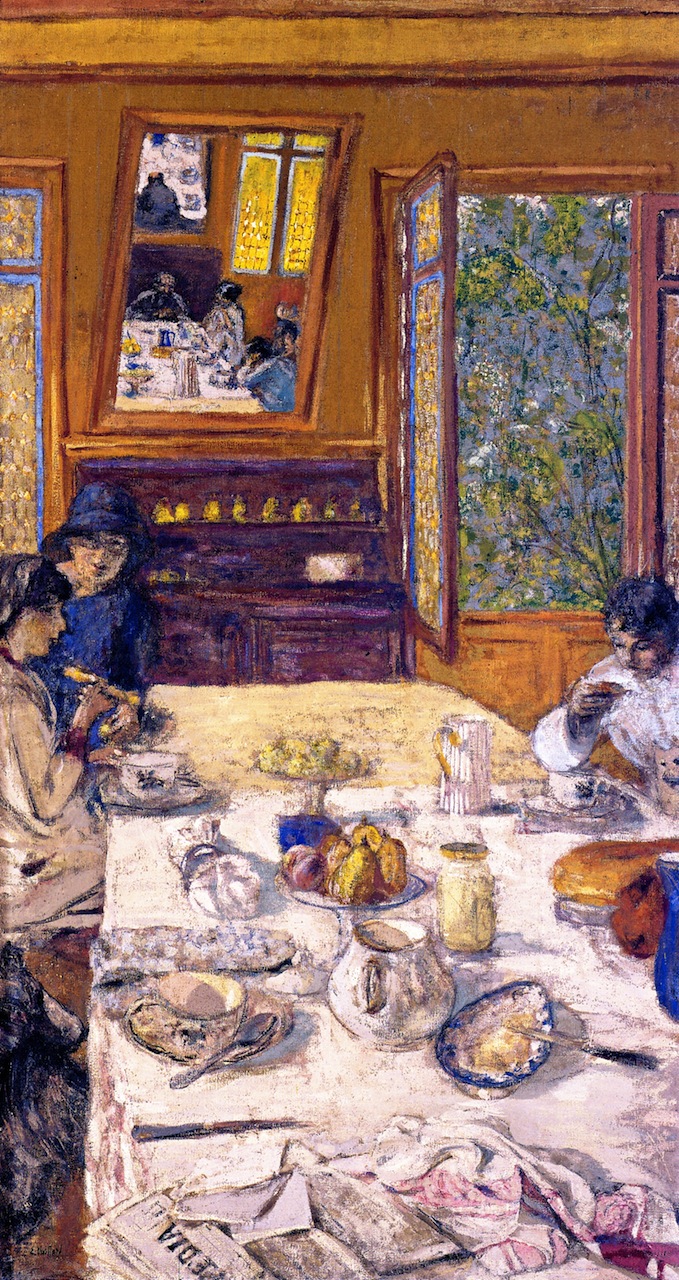

Ce pendant place une jeune femme dans deux pièces légèrement différentes (voir les embrasses différentes, en métal et en corde), de manière à poser d’emblée le caractère générique du sujet.

Au Coucher, la robe et le bouquet sont jetés sur le sofa, et le jupon sur le bidet. Ne gardant que la perruque, on se montre de dos et de face, tout en jetant un regard vers le lit où quelqu’un sans doute attend pour vous enlacer, si l’on en croit le tableautin.

Au Lever, on dégrafe sa chemise de nuit. Le café est servi, et le bouquet de fleurs embaume la journée qui vient. Le chat et le chien se bagarrent déjà. Le pot de chambre et le bougeoir coiffé disent la nuit passée et suggèrent ses plaisirs.

Avec finesse, le dédoublement dans le miroir métaphorise l’accouplement imminent, et la solitude son lendemain.

Modèle dans l’atelier

Modèle dans l’atelier

Cercle de Eckersberg, vers 1840, collection privée

L’idée de la composition est de mettre en balance le reflet dans la glace et la femme dans le lit. Pour l’analyse détaillée, voir Des reflets incertains.

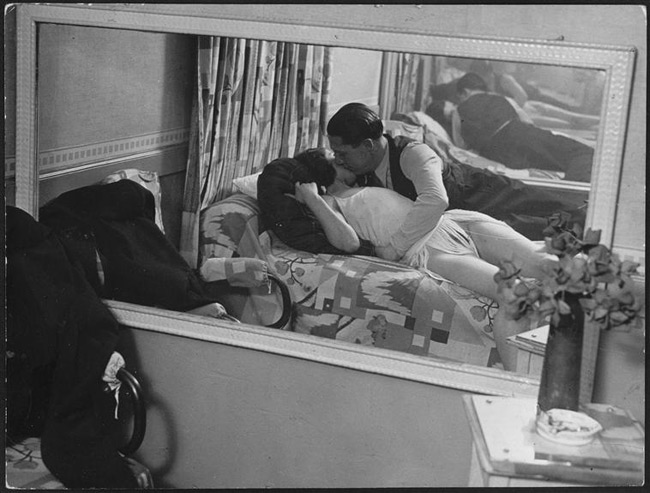

Photo stéréoscopique, Felix Jacques Moulin, 1854, Getty Museum

Photo stéréoscopique, Felix Jacques Moulin, 1854, Getty Museum

En tant que reproduction du réel, et qui plus est en relief, la photographie stéréoscopique rend le paragone obsolète. Le miroir ne vise plus à montrer la face cachée du modèle, mais à flirter avec un thème trouble, entre narcissisme et lesbianisme.

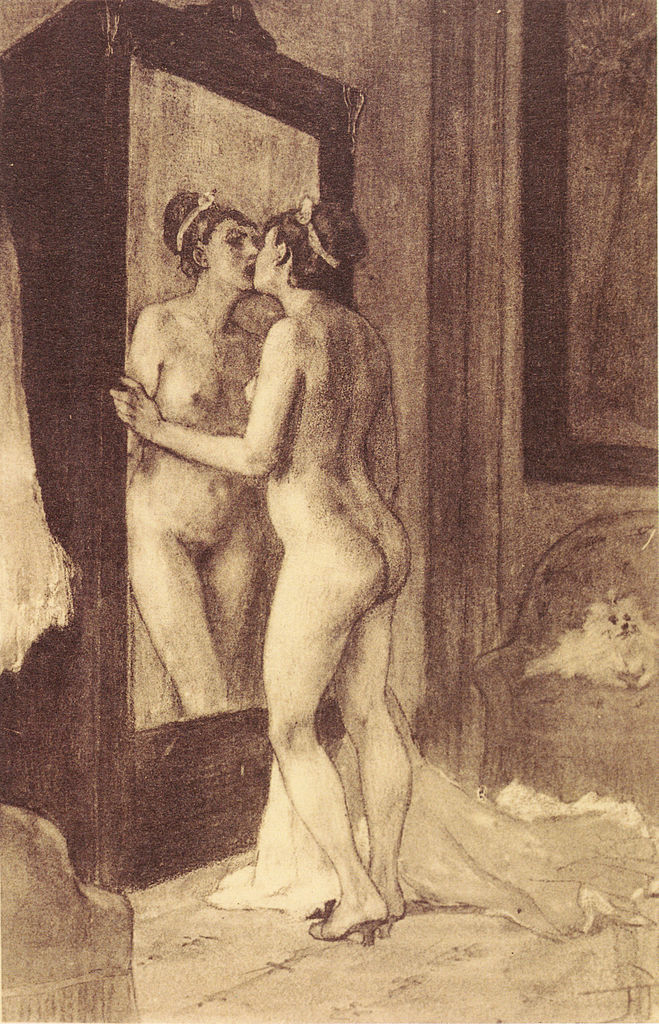

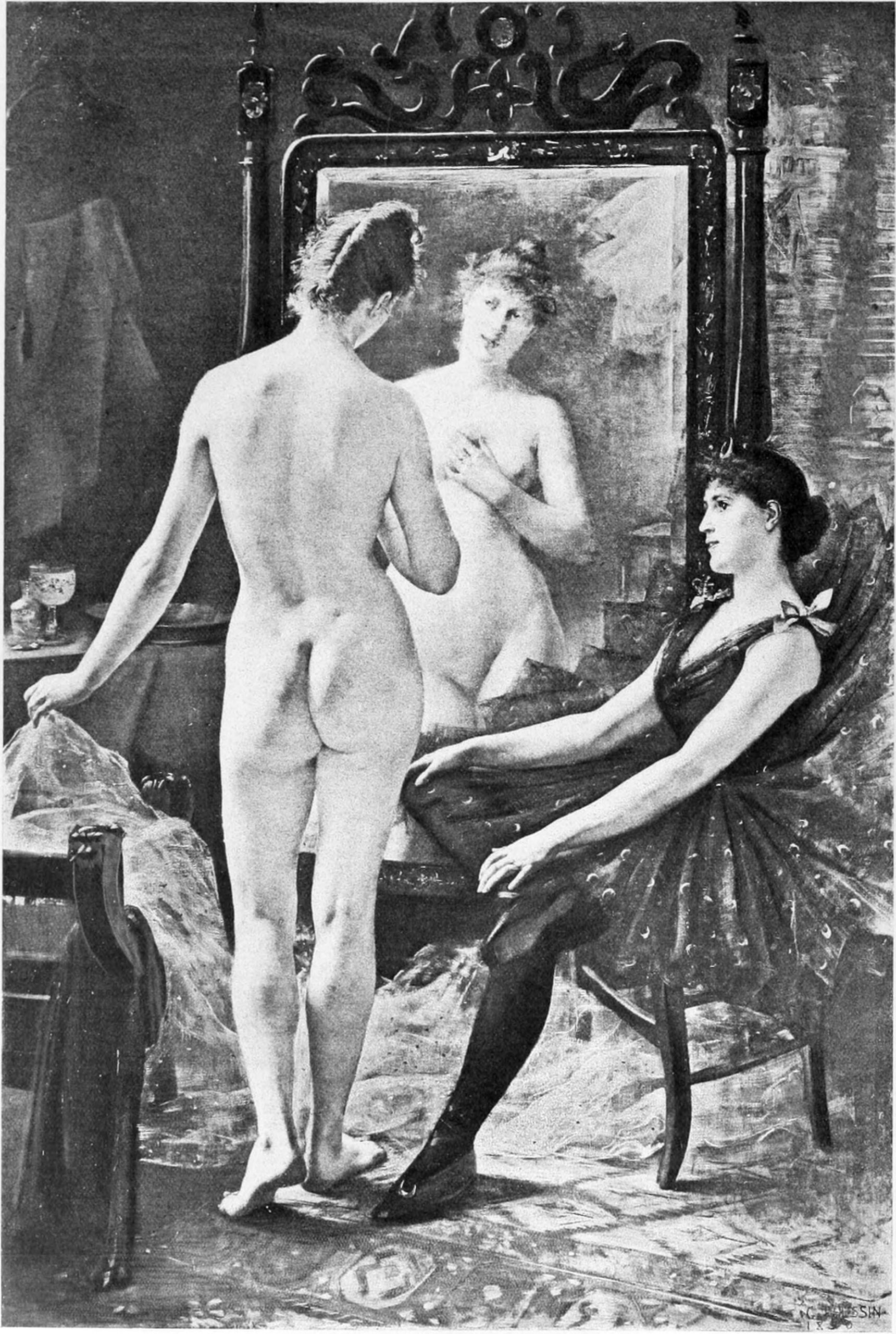

Narcissisme (Selbstverliebt), aquarelle Narcissisme (Selbstverliebt), aquarelleRops, 1878-81, localisation inconnue |

Danseuses, Georges Roussin, Salon de 1890 Danseuses, Georges Roussin, Salon de 1890 |

|---|

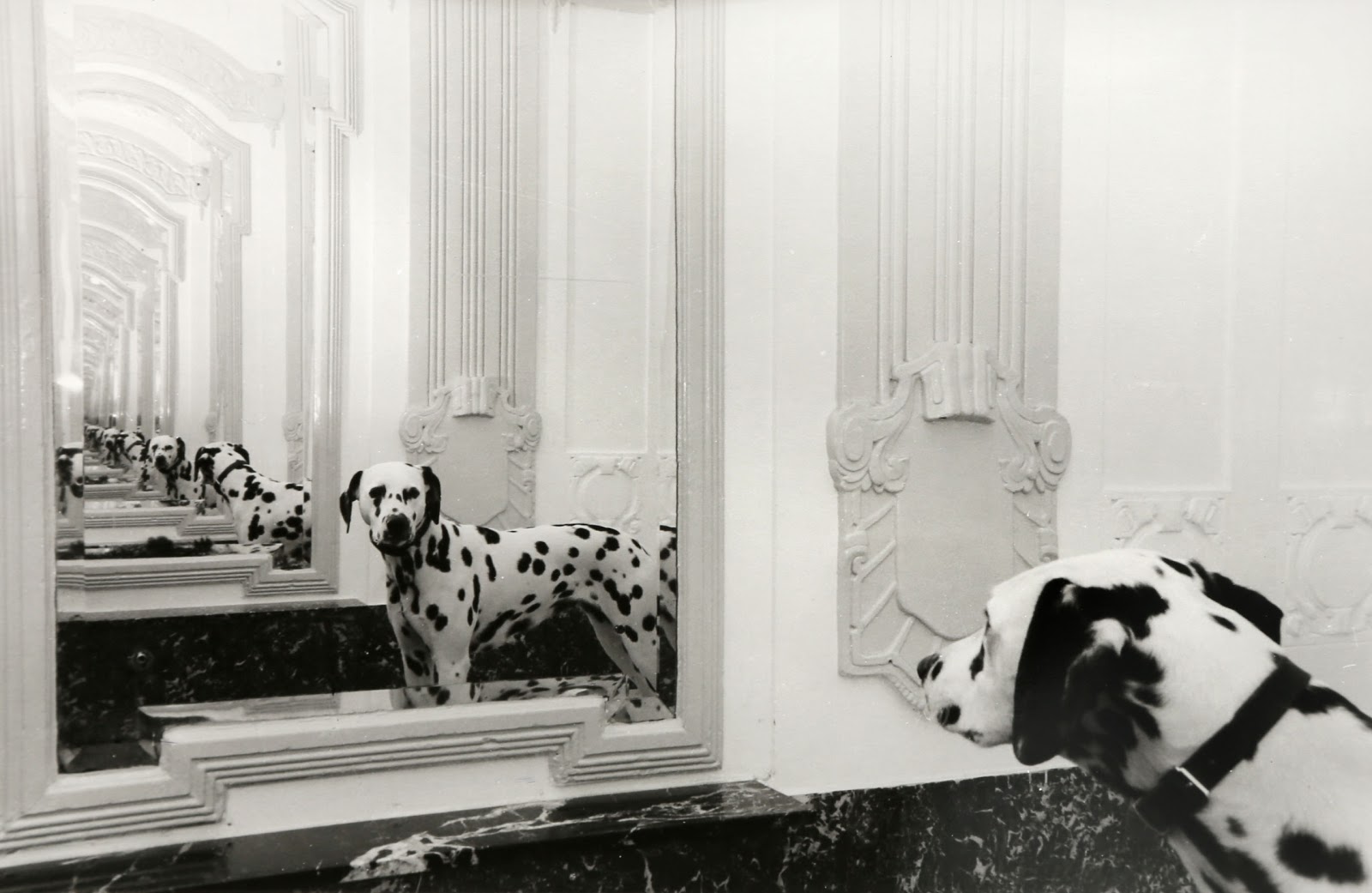

Dans ces deux compositions du même cru, un témoin relaye à l’intérieur du tableau le voyeurisme du spectateur : le petit chien en fourrure et la ballerine en taffetas.

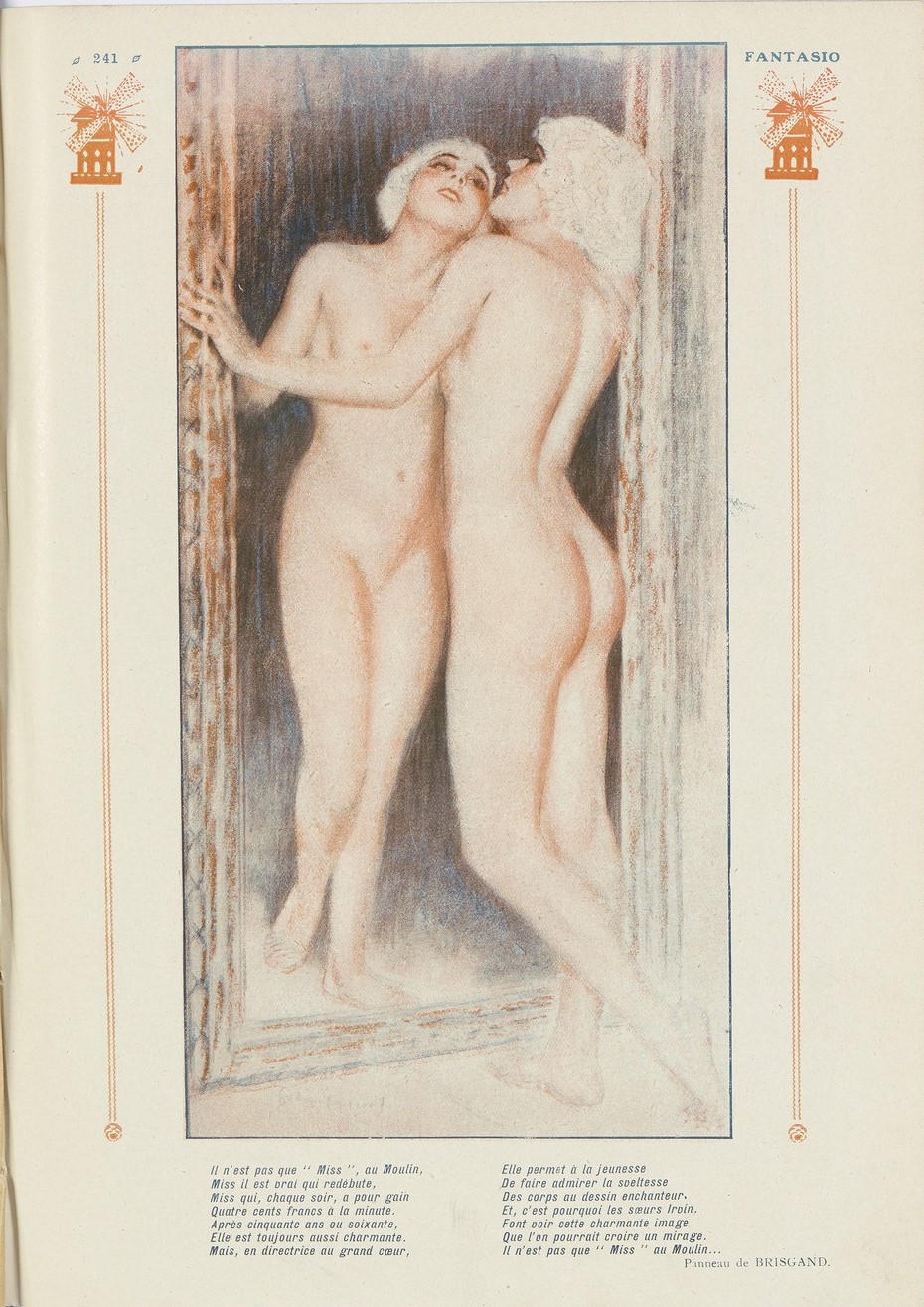

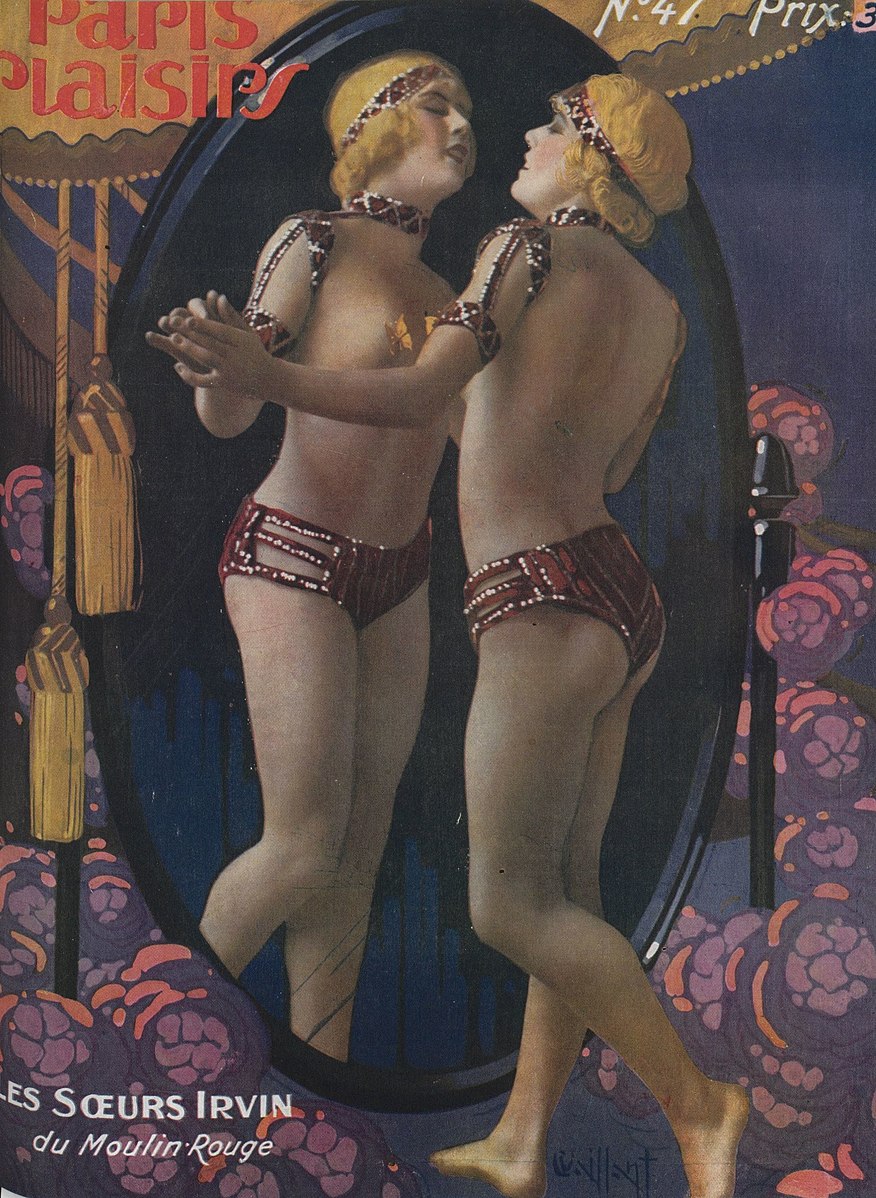

Dessin de Gustave Brisgand, Fantasio, 1 décembre 1925, Gallica Dessin de Gustave Brisgand, Fantasio, 1 décembre 1925, Gallica |

Paris-plaisirs n°47, mai 1926 Paris-plaisirs n°47, mai 1926 |

|---|

Les soeurs Irvin du Moulin Rouge

Ces deux danseuses nues avaient probablement dans leur numéro une scène de miroir factice.

Nana, 1877, Edouard Manet, Kunsthalle, Hambourg Nana, 1877, Edouard Manet, Kunsthalle, Hambourg |

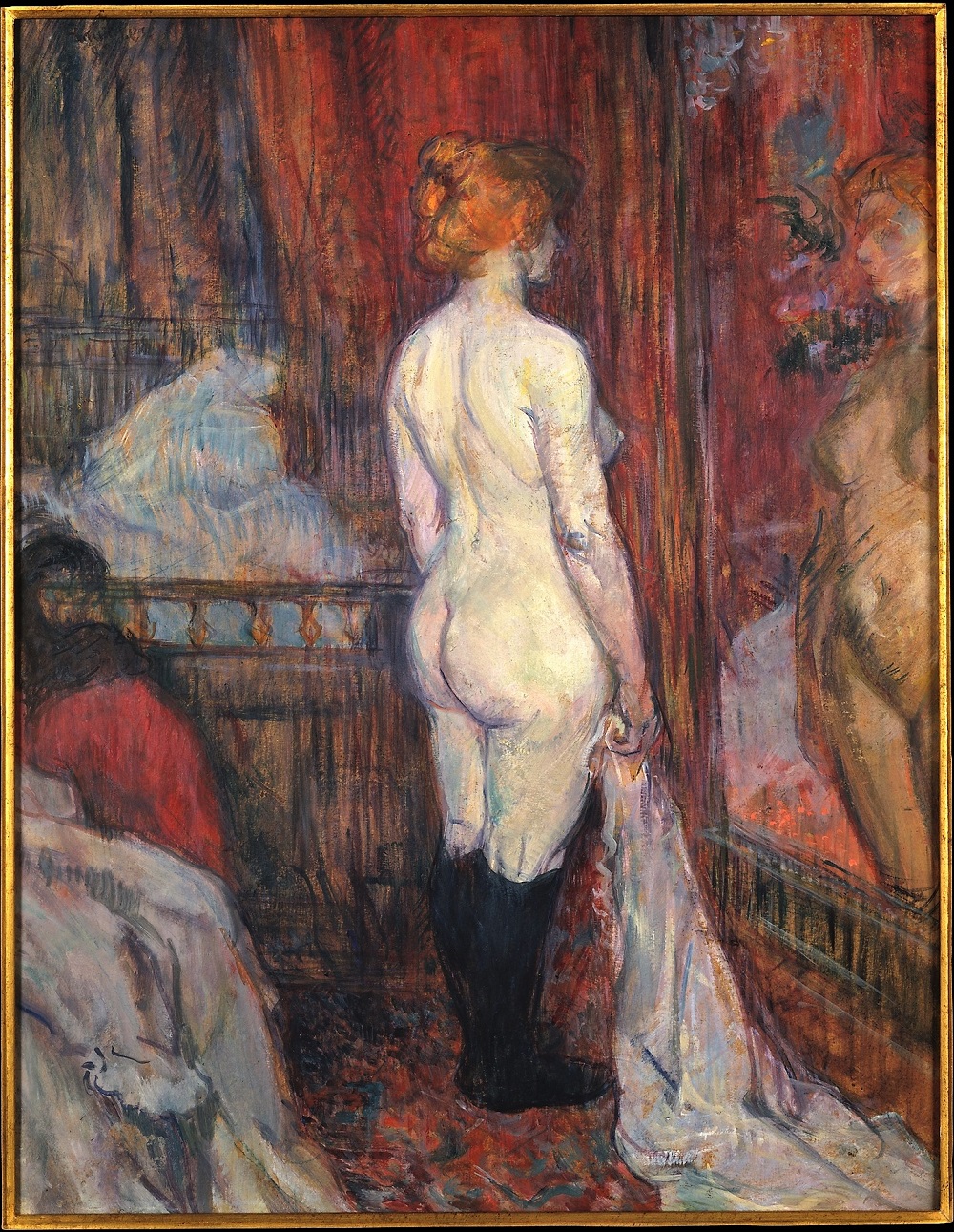

Nu devant un miroir, Toulouse Lautrec, 1897, MET Nu devant un miroir, Toulouse Lautrec, 1897, MET |

|---|

A vingt ans de distance, ces deux tableaux se croisent bizarrement :

- le premier, malgré son titre donné postérieurement, n’illustre pas le roman éponyme de Zola, qui ne paraîtra qu’en 1879 ;

- le second en revanche, malgré son titre générique, reprend littéralement un passage du livre :

« Un des plaisirs de Nana était de se déshabiller en face de son armoire à glace, où elle se voyait en pied. Elle faisait tomber jusqu’à sa chemise ; puis, toute nue, elle s’oubliait, elle se regardait longuement. C’était une passion de son corps, un ravissement du satin de sa peau et de la ligne souple de sa taille, qui la tenait sérieuse, attentive, absorbée dans un amour d’elle-même » Nana, chapitre VII, Zola, 1879

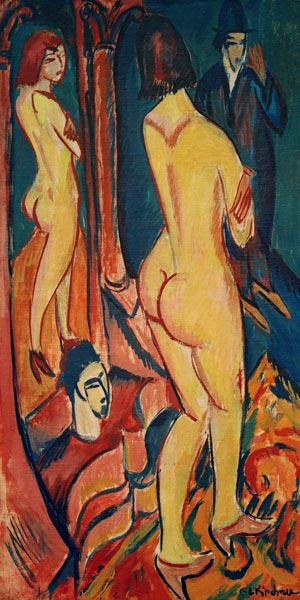

Nu de dos au miroir

Kirchner, 1912

Grand spécialiste des nus recto-verso, Kirchner exploite le miroir à rebours de son utilisation paragonienne : non pour montrer une vue différente du sujet, mais une vue strictement identique (il faut comprendre que la fille a les bras croisés). Les deux voyeurs du tableau, le visiteur et la tête pour perruque, ne s’y trompent pas : tous deux regardent la fille réelle, pas son reflet.

![]()

Deuxième technique : plusieurs miroirs

Un autoportrait paragonien

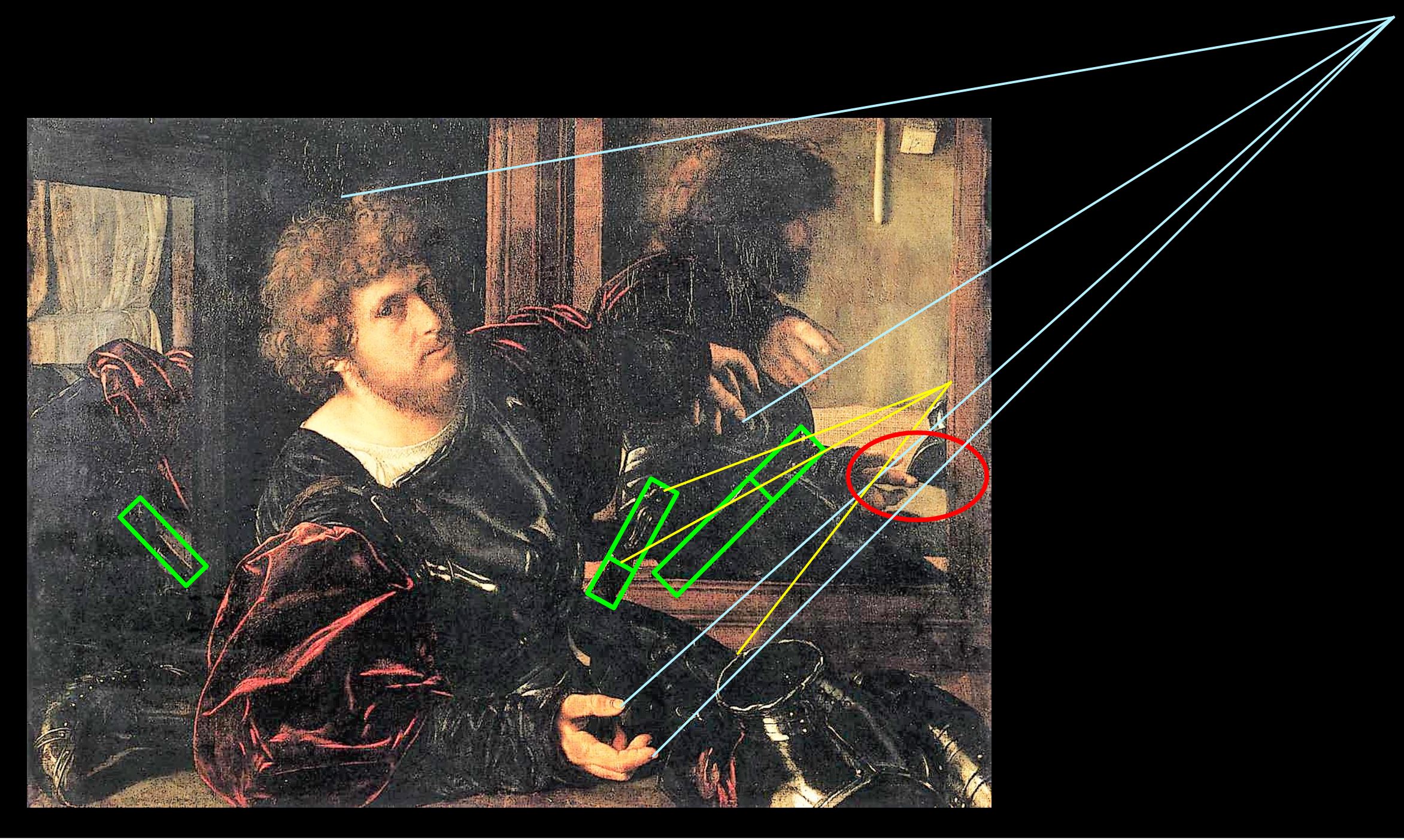

Autoportrait (supposé) [4a]

Giovanni Gerolamo Savoldo, vers 1525, Louvre, Paris

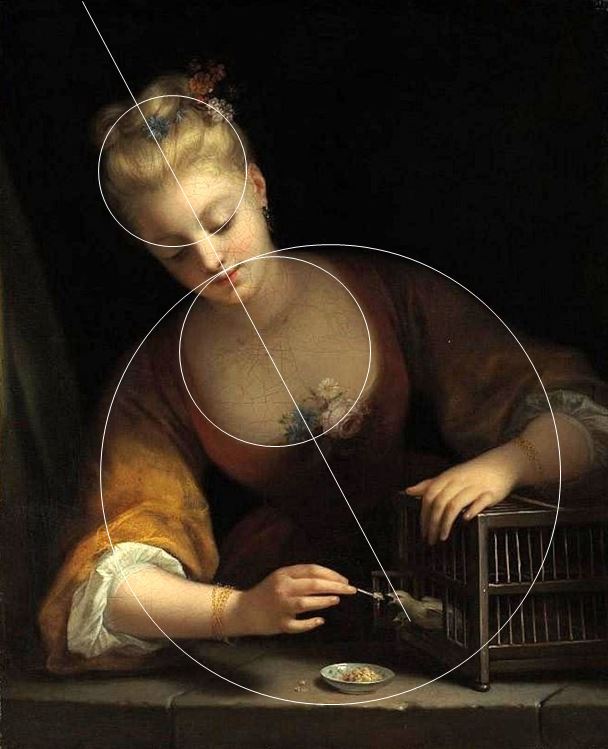

Cette composition s’inscrit pleinement dans le débat du paragone. Les deux miroirs donnent de l’homme deux vues supplémentaires :

- de dos, avec un lit ;

- de profil, avec une bougie suspendue et un cartellino qui portait probablement la signature (aujourd’hui effacée), les deux se trouvant donc accrochés au mur situé derrière le spectateur.

Tendant la main gauche vers son reflet dans le miroir, et la main droite vers son reflet sur l’armure, le peintre victorieux nous désigne deux effets spéciaux que le sculpteur est bien incapable de produire.

Le point de fuite en hors champs, en haut à droite (lignes bleues), offre une vue plongeante sur ce guerrier mi-velours mi-acier, dans l’intimité de sa chambre, à demi-couché sur un coffre, ayant posé spallière et gorgerin mais gardé son poignard, et qui nous intime du regard de maintenant dégrafer son plastron :

le spectateur debout est institué valet d’armes du peintre.

A noter que les reflets du poignard et du gorgerin sont alignés sur un point de fuite différent (lignes jaunes) de celui qui régit les reflets des mains : il en résulte une anomalie (cercle rouge), puisque le gorgerin, situé entre le miroir et l’index, devrait masquer ce dernier dans le reflet. Sur la question du reflet déformé de la main sur le gorgerin, et une possible explication de l' »anomalie », voir 4 Reflets dans des armures : Italie.

Autoportrait du peintre en combattant (SCOOP !)

Une grande subtilité sous-tend cette composition à tiroirs : si nous remarquons que le bras droit replié vers l’ovale du gorgerin et le bras gauche pointé vers la bougie pendue au mur imitent, en les inversant, le geste du peintre avec sa palette et son pinceau, nous sommes amenés à conclure que la totalité du tableau est vue dans un autre miroir.

Ceci est cohérent avec le fait que la signature dans le cartel devait être écrite à l’endroit (ce qui suppose une double inversion), et que la scène est vue par un regard plongeant et situé en hors champ (pour éviter l’effet d’abyme).

Ainsi le peintre déguisé en combattant fait doublement semblant :

- de se peindre dans un miroir en mimant les gestes, sans les instruments ;

- et de se regarder lui-même, alors que c’est le regard d’un autre qui le saisit.

Une Vénus paragonienne

|

|

|---|

|

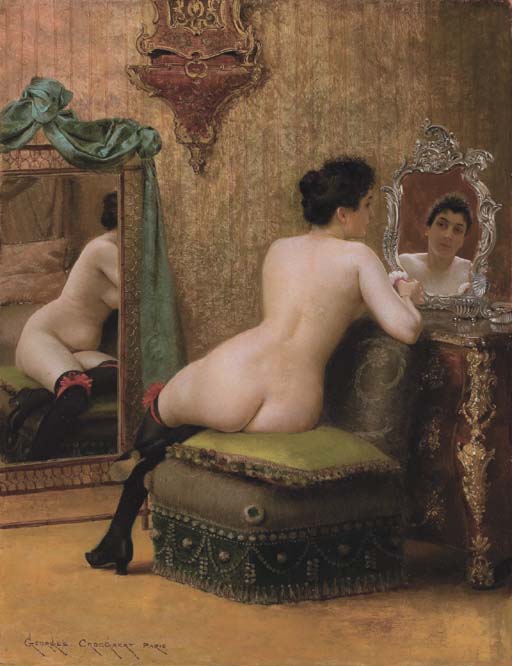

Femme au Boudoir , Georges Croegaert, 1888, collection particulière |

Vénus au miroir, Velasquez, 1647 -1651, National Gallery, Londres |

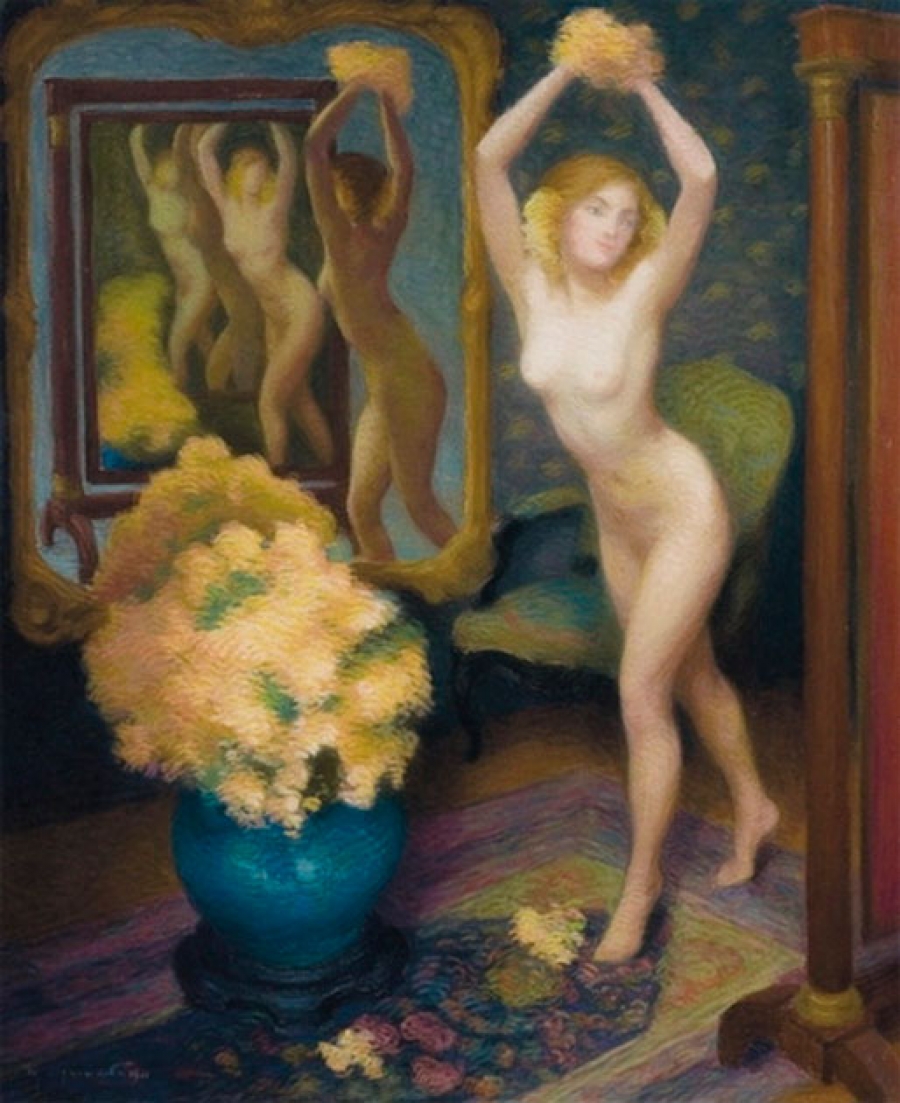

Dans une introspection admise depuis Vélasquez (voir Le miroir révélateur 1 : déconnexion), cette Vénus vue de dos s’étudie dans le petit miroir. Le grand est en revanche à l’usage du spectateur, qui jouit ainsi d’une vision panoptique.

Ce procédé du miroir voyeur, ici bien anodin, sera employé dans d’autres oeuvres plus corsées (voir Le miroir transformant 4 : transgression).

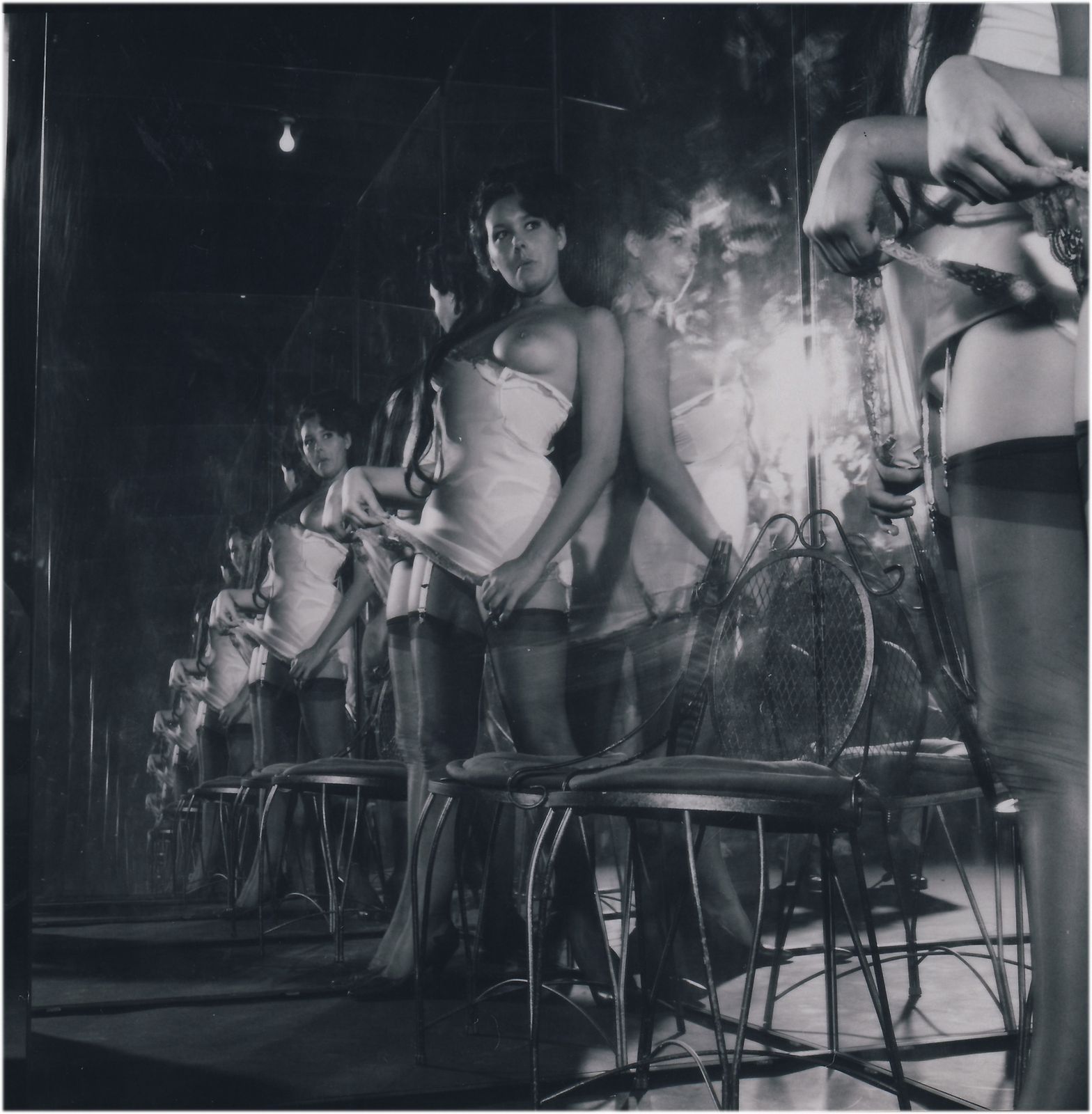

C’est la photographie qui va permettre d’exploiter à plein l’effet des miroirs multiples.

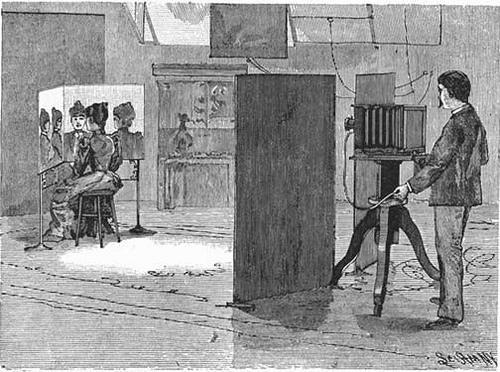

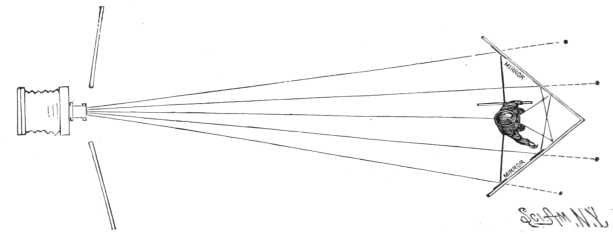

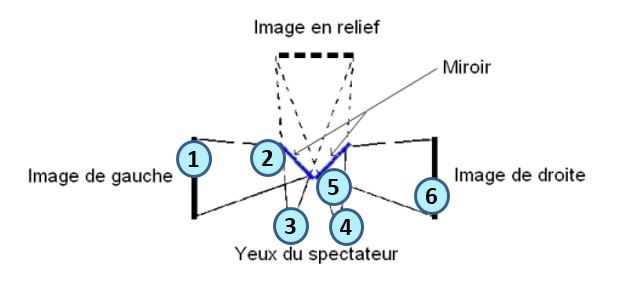

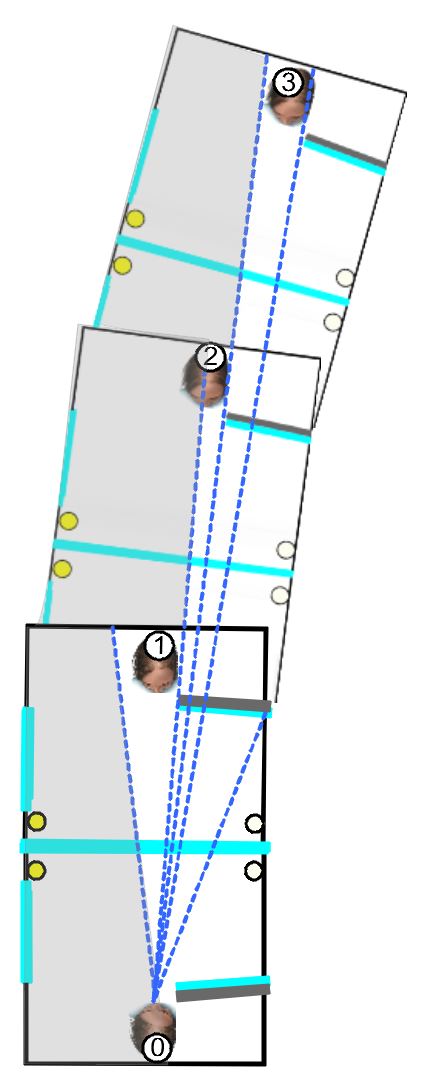

Cet effet d’optique fut à la mode au début du XXème siècle. Il suffisait de deux miroirs faisant un angle de 75° pour l’obtenir, comme le montrent les schémas ci-dessous :

Scientific American, 6 Octobre 1894

L’usage érotique

Les deux miroirs montrent de profil et de dos cette élégante, qui expose avec didactisme les charmes de son armure de satin. L’axe de ces miroirs coïncide avec le centre du corset, et ces deux appareils conspirent pour mettre en valeur les symétries :

- de face entre le buste et les hanches,

- de profil entre le buste et la croupe.

Carte postale de Leo de Pradet, 1910

Un miroir de petite taille focalise le regard sur le sujet principal d’intérêt, transformant la cocotte en déesse multifesses.

Mistinguette

vers 1927

Dans ce point de vue très étudié, les jambes réelles se croisent tandis que les jambes virtuelles se décroisent. Les jambes sont bien écartées, c’est le raccourci qui donne l’impression qu’elles se touchent.

Pour le prix d’un seul modèle, le dispositif permet d’obtenir :

Pinup, années 50

- trois Miss qui font la ronde….

Vers 1970 Vers 1970 |

Una bella Adagio, Jeremy Mann, 2012 Una bella Adagio, Jeremy Mann, 2012 |

|---|

-

- quatre stripteases synchronisés….

- quatre stripteases synchronisés….

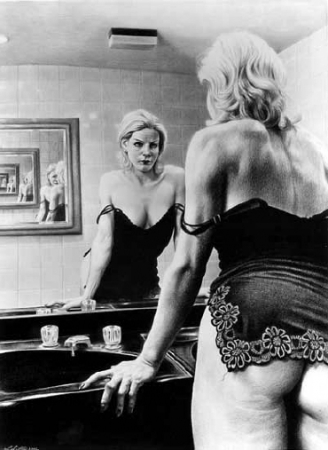

Marilyn Monroe, dans le film de Jean Negulesco, « How to marry a milionnaire, 1953

- cinq vamps : sachant que le millionnaire est sensible au quantitatif, les reflets des miroirs multiplient les reflets du satin.

L’usage introspectif

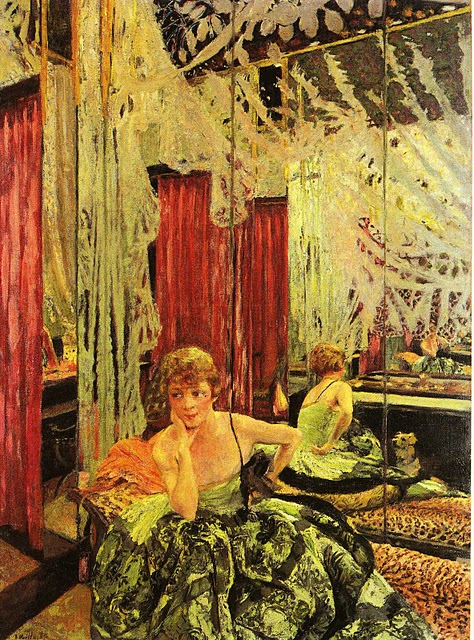

Elégante en robe bleue assise et ses reflets dans le miroir

Auguste Leroux, vers 1929, collection particulière Elégante en robe bleue assise et ses reflets dans le miroir

Auguste Leroux, vers 1929, collection particulière

|

Réflexion, Francine Van Hove Réflexion, Francine Van Hove |

|---|

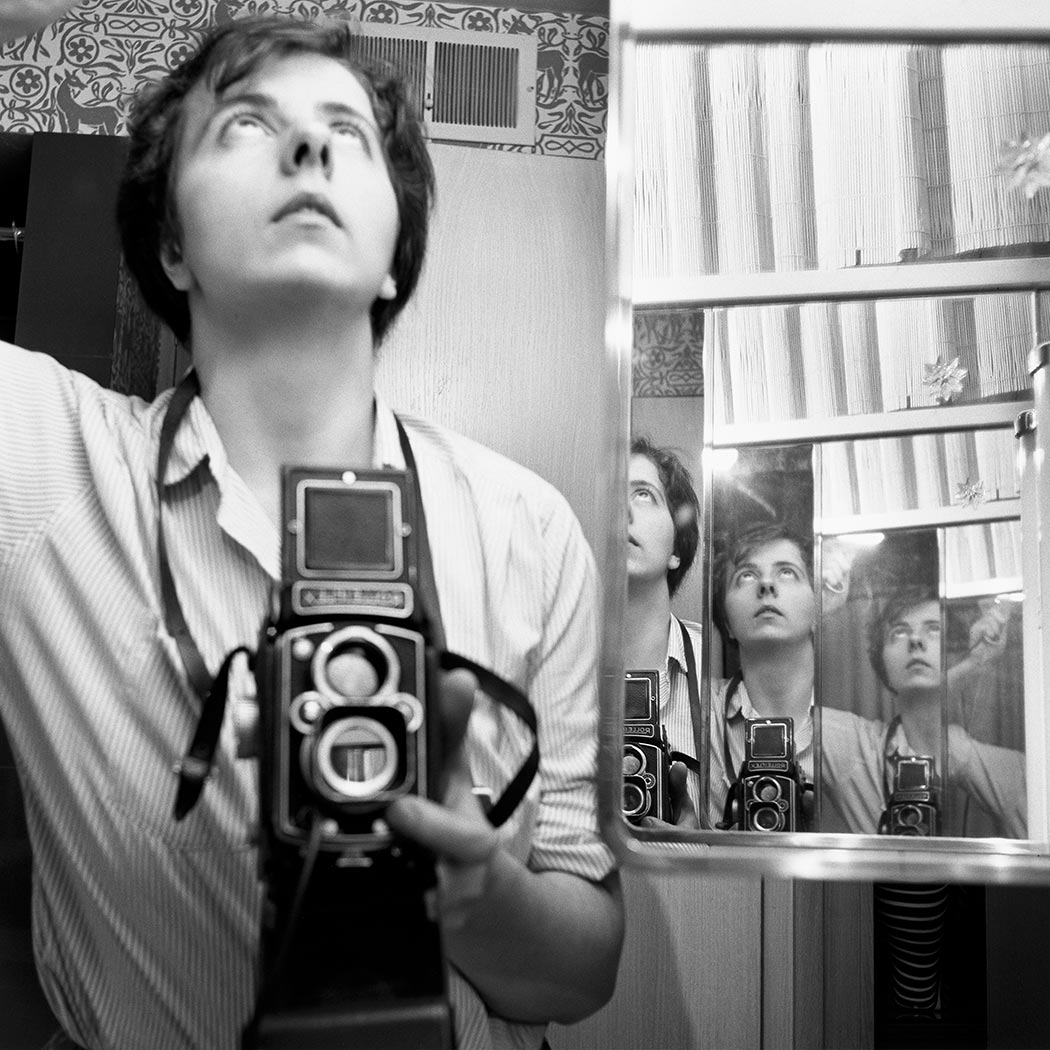

Vivian Maier Vivian Maier Autoportrait |

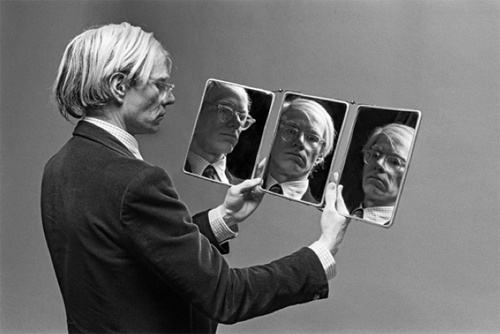

Andy Warhol Aux Miroirs, Andy Warhol Aux Miroirs, 1977, photographie de Philippe Morillon |

|---|

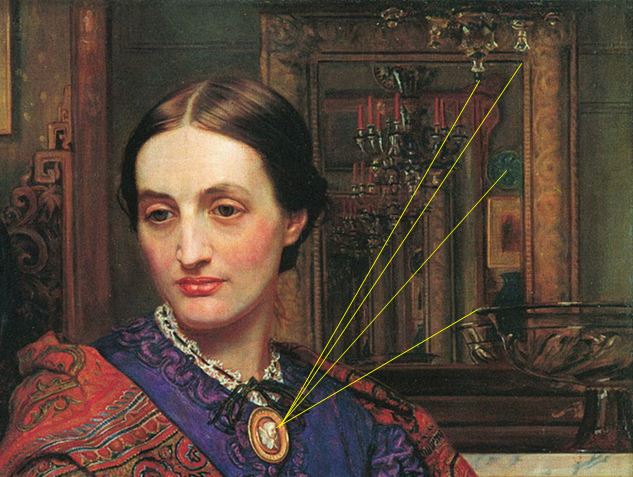

Paula Rego, 2004, collection particulière

Le dispositif semble avoir pour but de montrer Lila, la femme assise, de profil, de dos et de face. En fait, comme l’indique le titre, Paula Rego est présente dans le tableau sous forme de reflet : dans le miroir que tient Ana, son visage s’est substitué à celui de Lila.

|

|

|---|

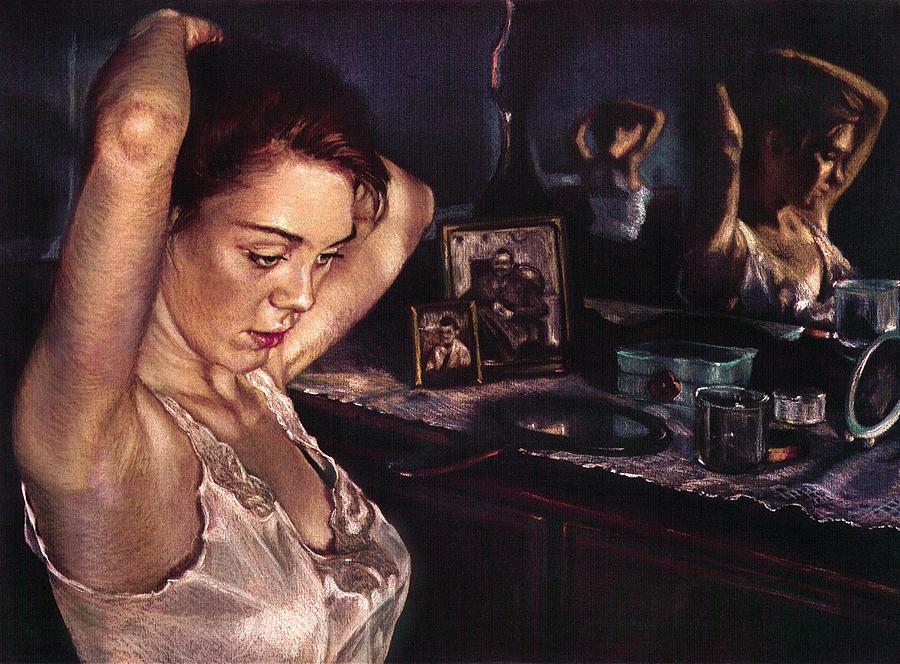

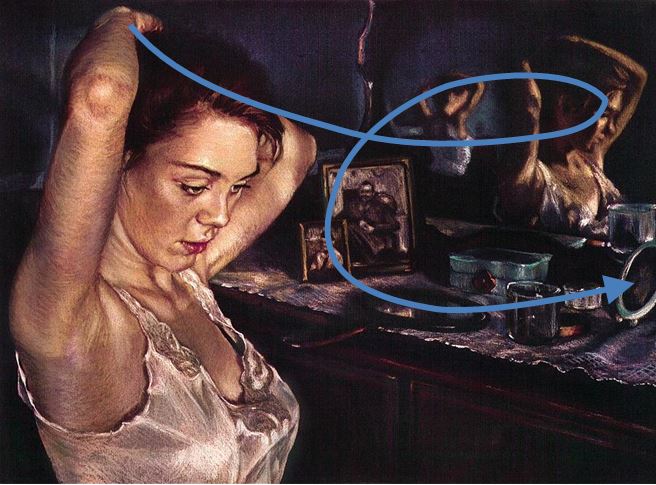

Reflections of Sasha

Jean Hildebrant, 2008

Les trois reflets de Sasha amorcent une sorte de spirale descendante qui effleure la photographie de l’homme, puis de l’enfant, rebondit sur le miroir à main pour se perdre dans le petit cadre ovale, en une abolition progressive de l’image.

Troisième technique :

la juxtaposition du miroir, et du tableau dans le tableau.

Emile Baes, non daté Emile Baes, non daté |

Bodarevski, vers 1920 Bodarevski, vers 1920 |

|---|

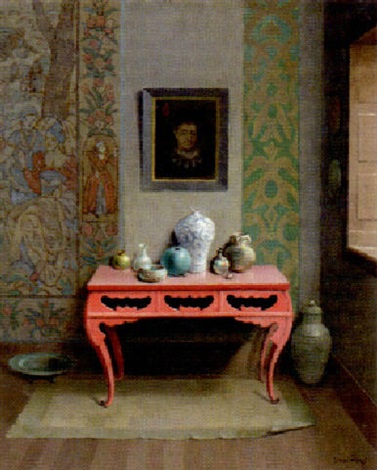

Pour renouveler le thème, ces deux artistes ont eu le même idée : remplacer le miroir par un tableau dans le tableau, ce qui fait du modèle le premier admirateur de leur art.

Baes place l’une et l’autre en contiguïté, de sorte que le cadre fonctionne comme un miroir magique qui montrerait le passé immédiat, le modèle posant avant d’être au repos.

Bodarevski met en revanche à distance la femme réelle et celle du tableau, dans des poses orthogonales. Le réalisme du reflet s’oppose à la touche floue du tableau, comme si le peintre avait voulu à la fois jouer le paragon et l’impression.

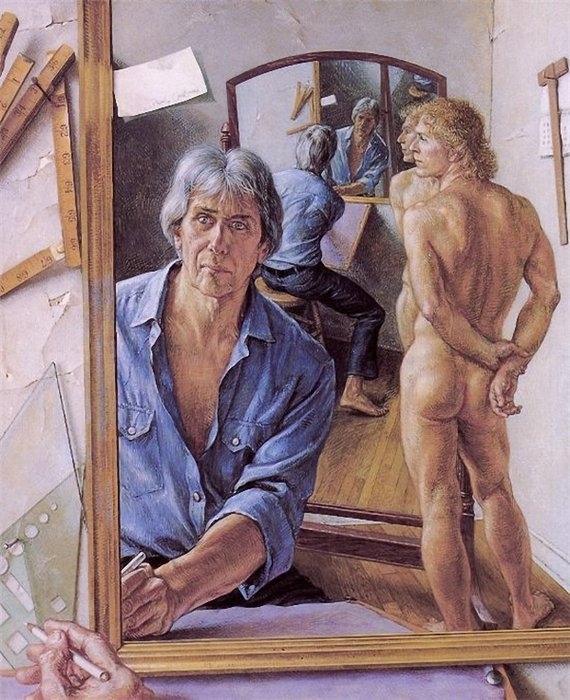

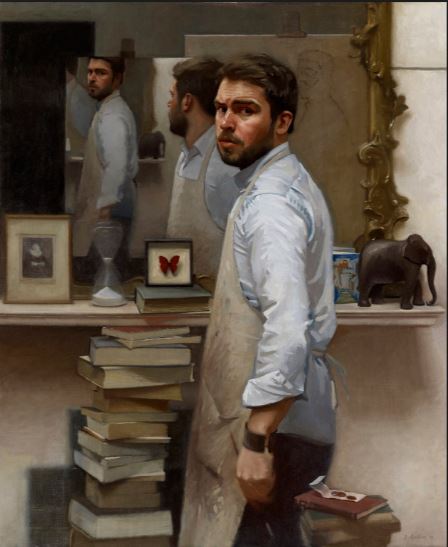

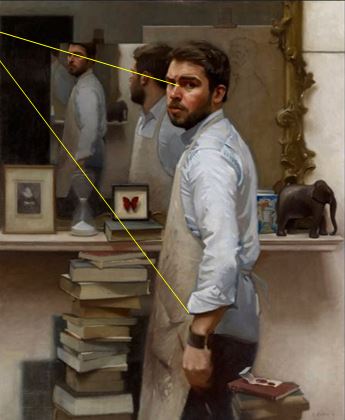

Mais le cas le plus fréquent de comparaison entre la toile et le tain est celui de l’autoportrait d’artiste.

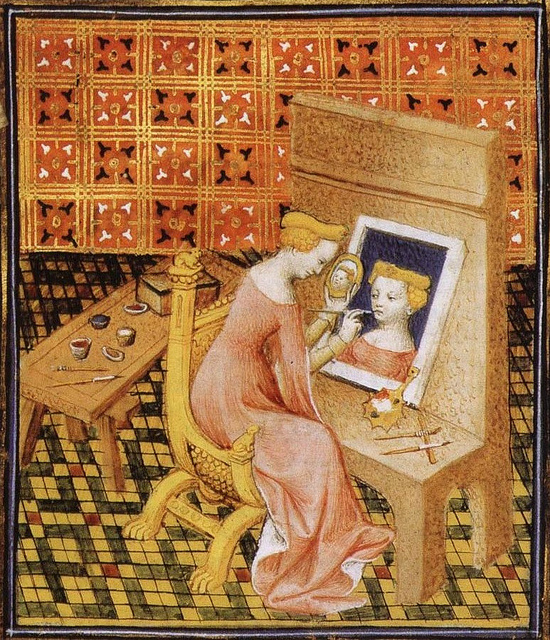

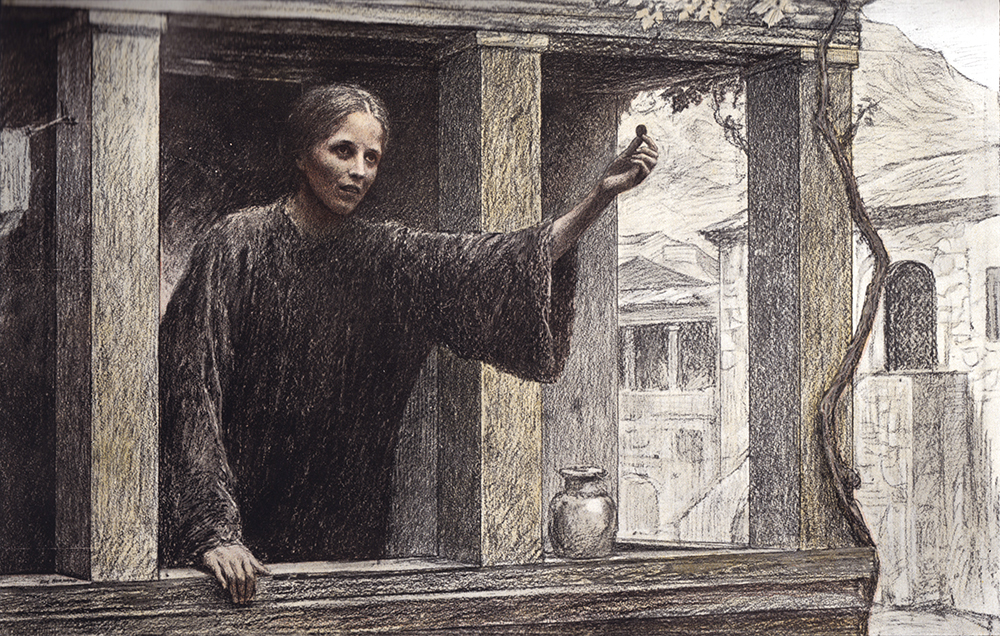

L’autoportrait de Marcia

Autoportrait de Marcia

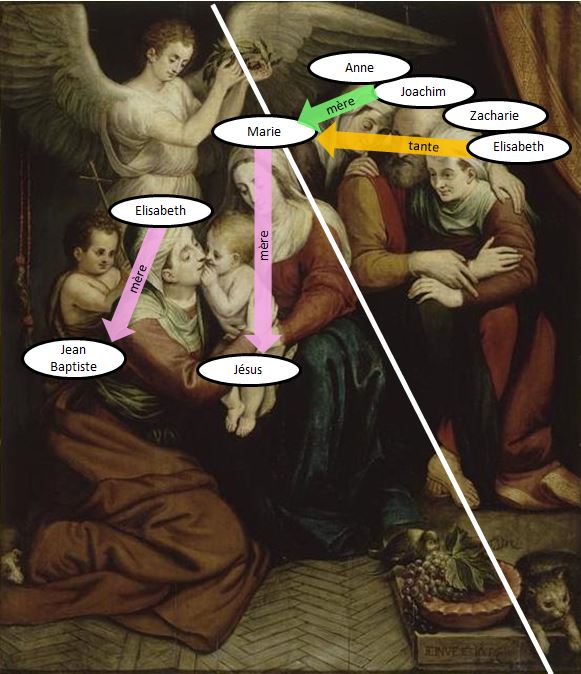

Illustration de De Claris mulieribus de Boccace , vers 1404

Le personnage de Marcia a été inventé par Boccace à partir d’une femme-peintre de l’Antiquité, Iaia de Kyzikos, célèbre pour avoir fait son autoportrait en se regardant dans un miroir. Dans ce tout premier exemple où un artiste se risque à une vision panoptique confrontant le miroir et l’image, deux difficultés s’additionnent :

- le miroir sphérique limite la comparaison ;

- l’accessoire plutôt négatif de coquetterie et de vanité, doit être compris comme un objet positif, technique et véridique : il ne s’agit pas d’une artiste coquette en train de se refaire une beauté entre deux coups de pinceaux.

Dans la suite, les miroirs plats et les peintres mâles élimineront ces deux problèmes.

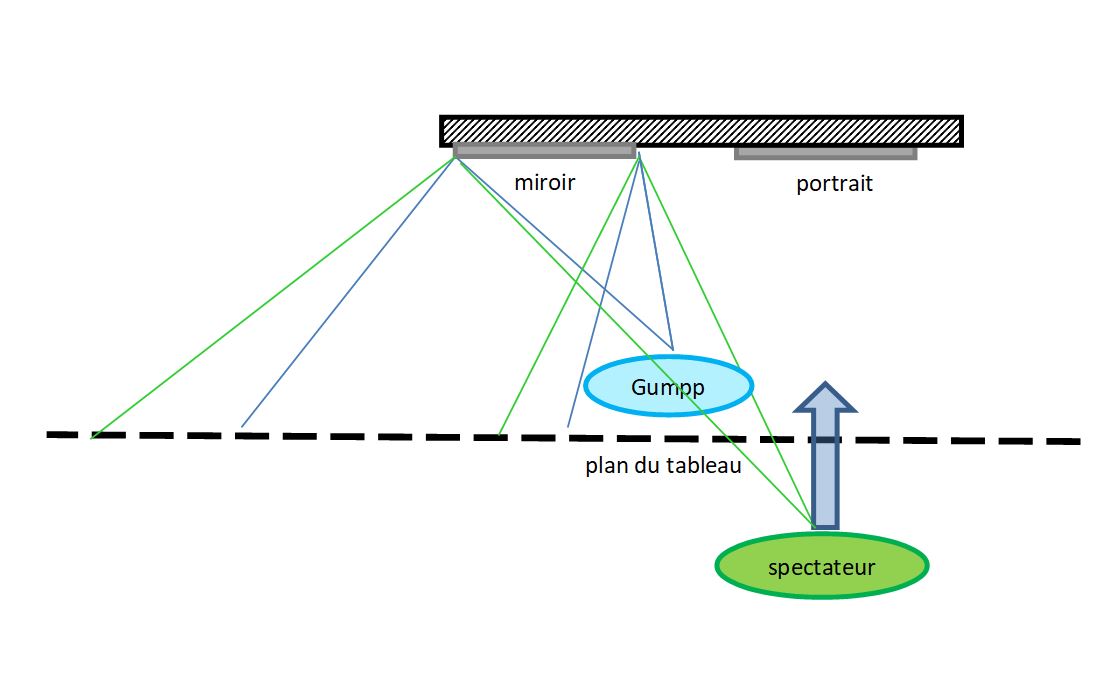

Les autoportraits de Gump

Autoportrait

Johannes Gumpp, 1646, Gallerie des Offices, Florence

Sur le papier posé en haut du cadre, on peut lire « Johannes Gumpp im 20 Jare 1646 » : composition plutôt ambitieuse pour un jeune homme de vingt ans.

Johannes, le sourcil et le pinceau levé, la patte sur l’appuie-main, est donc en train de se tripliquer sous nos yeux. Le vrai Johannes, que nous ne voyons que de dos, ressemble-t-il plus au reflet ou au portrait en cours ? Assurément au portrait, qui nous montre son regard fixé fièrement droit devant, tandis que le miroir montre un regard de biais :

l’instantané est pris au moment du coup de pinceau, pas au moment du coup d’oeil sur le modèle.

« Le miroir montre un objet, l’objet de la représentation. Le tableau monte un sujet : la peinture à l’oeuvre » [5]

Johannes Gumpp, 1646, Schloss Schönburg Galerie, Pöcking

Sur cette autre version, les deux visages sont strictement identiques :

l’instantané est pris, cette fois, au moment où Johannes se regarde dans le miroir,

où le peintre coïncide avec le modèle, où le sujet fusionne avec l’objet.

D’où l’impression d’artifice et de vie suspendue que dégagent, par rapport à la version florentine, ces deux visages identiquement réifiés.

En toute naïveté, le jeune peintre nous conduit ici directement à l’aporie du discours sur la rivalité entre miroir et pinceau. En montant d’un cran dans l’abstraction, le « miroir dans le tableau » et le « tableau dans le tableau » aplatissent leurs différences, révèlent leur identité inévitable : car si Gump-reflet et Gumpp-peint sont chacun fidèles à Gumpp-de-dos, alors Gump-reflet est fidèle à Gumpp-peint, et réciproquement.

Le côté théorique de la démonstration est conforté par son impossibilité optique : tel qu’il est placé (à plat), le miroir ne peut renvoyer au peintre son reflet, et encore moins au spectateur ( la fuyante de la table montre qu’il est décalé sur la droite).

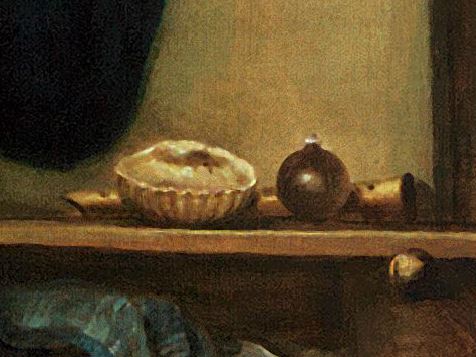

Reste qu’à vingt ans, on ne fait pas que philosopher sur l’Art, on s’amuse …

…comme le rappelle la fiasque de vin à l’extrême gauche, qui fait écho à la flûte posée sur le chevalet.

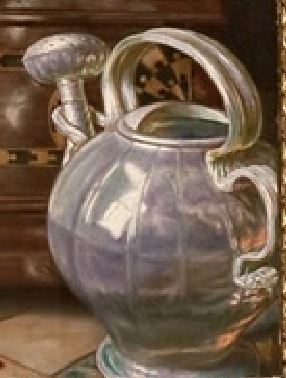

Toujours côté miroir, la bouteille vide semble faire couple avec deux autres objets du chevalet : la coquille qui sert à préparer la couleur et le récipient sphérique, sans doute une burette :

comme si la fugacité de l’eau était mise en balance avec la permanence de l’huile,

qui sèche lentement mais fixe pour toujours la couleur.

En contrebas, les deux animaux qui se défient confirment la même opposition :

- côté miroir, un chat, animal fugace et volontiers fourbe, tel le reflet qui passe ;

- côté chevalet, un chien, animal fidèle et permanent, tel la Peinture.

Intriguant, déstabilisant, le double-portrait de Gumpp conjugue une Vanité de vieillard (le miroir, le vin, la flûte) et l’espérance juvénile d’une forme d’éternité par l’Art. [6]

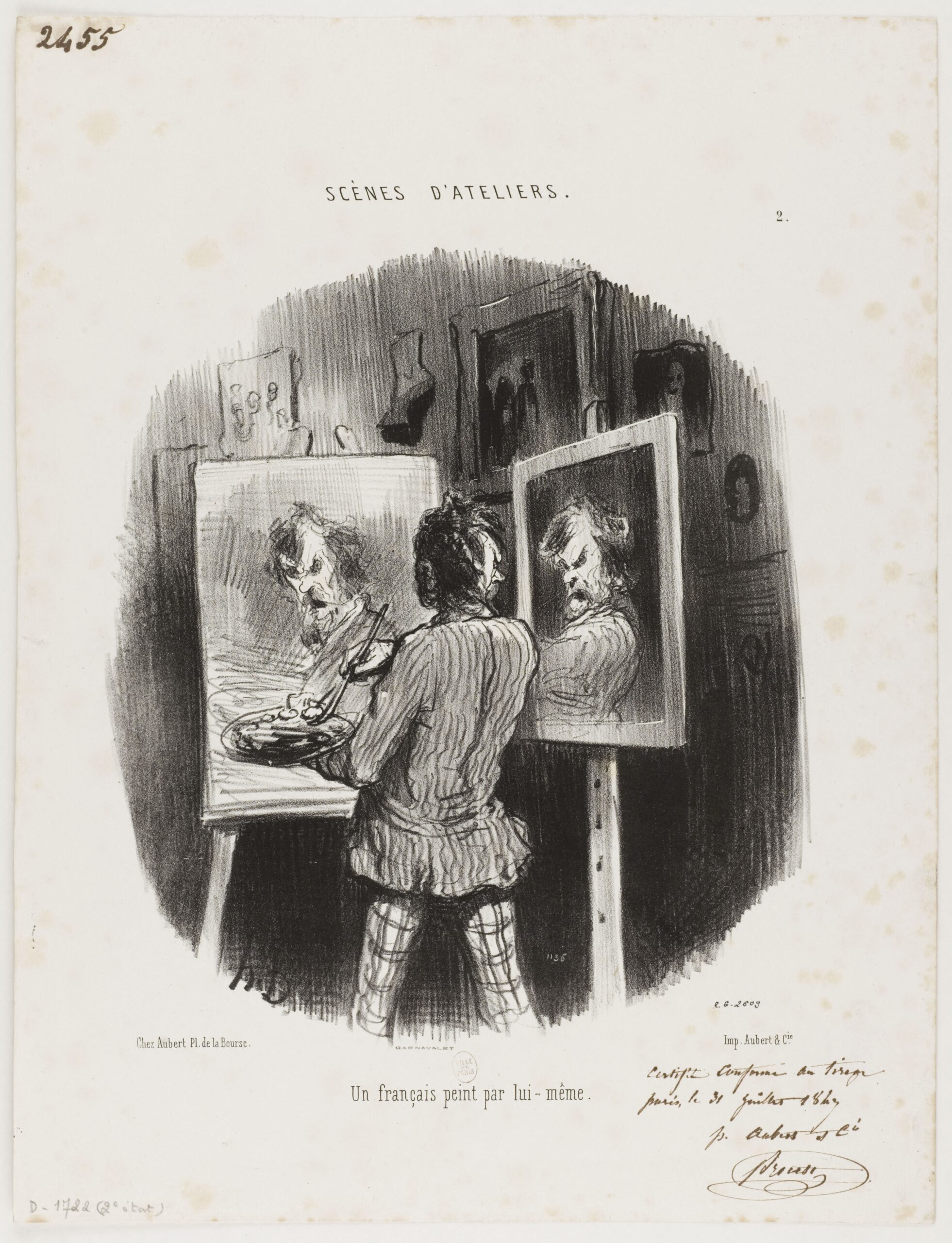

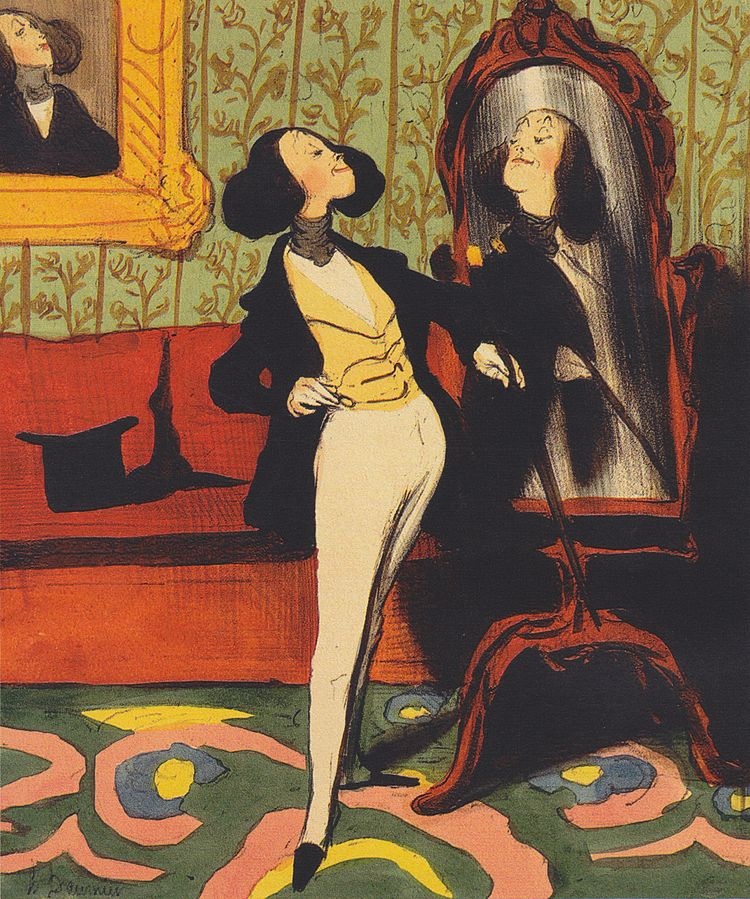

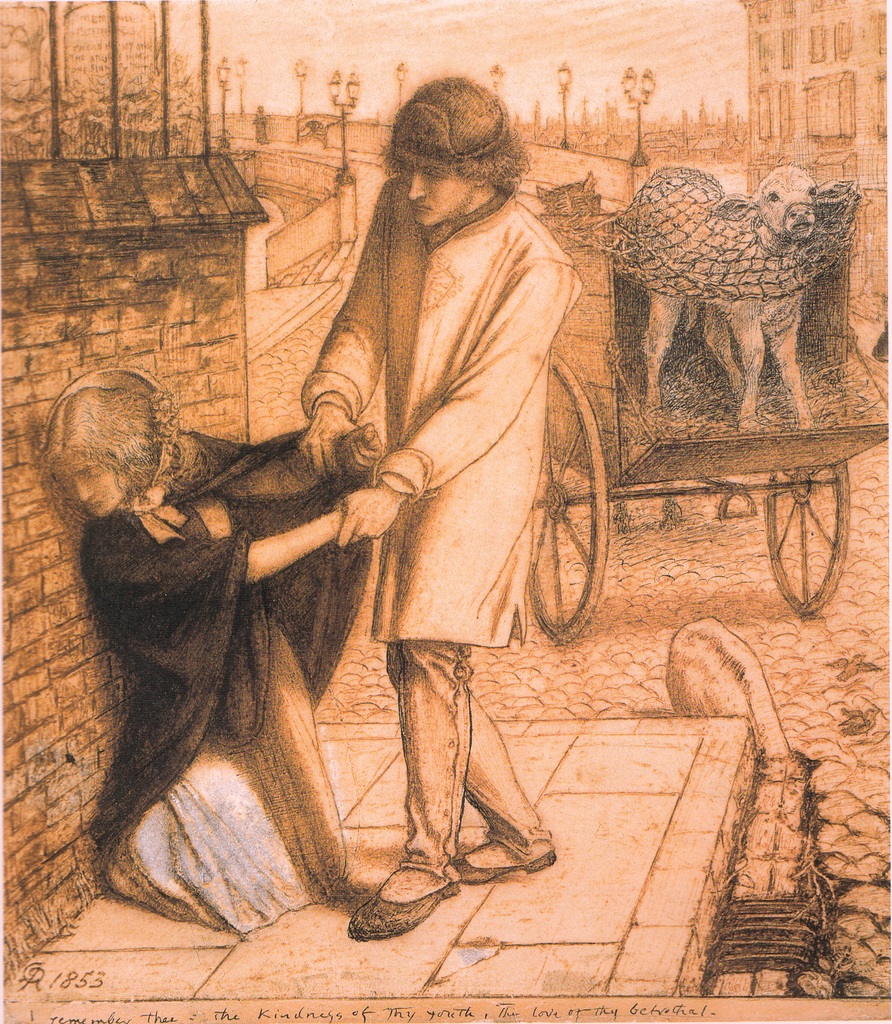

L’artiste et le dandy, vus par Daumier

Un français peint par lui-même, 31–07–1847, Collection Paris Musées

En plaçant le miroir perpendiculairement par rapport au portrait, Daumier fait coup double :

- il évite l’impossibilité optique de Gumpp ;

- il souligne la vanité du peintre, qui se portraiture dans un musée (au lieu de copier les maîtres) et place déjà son oeuvre parmi les chefs d’oeuvre du mur.

On notera sa tête dupliquée pour exprimer la rotation, à la manière d’un dessin animé,

Un Dandy

Honoré Daumier, 1871

Entre portrait et miroir, le dandy jouit de toutes les représentations de lui-même, le lorgnon à la main pour examiner les détails.

La canne, le lorgnon et le haut-de-forme posé sur le divan démarquent les objets du peintre – l’appuie-main, le pinceau, la palette :

ne faut-il pas voir dans ce dandy une caricature du Critique, cet artiste manqué qui pousse la fatuité jusqu’à s’admirer lui-même, confondant tableau et miroir ?

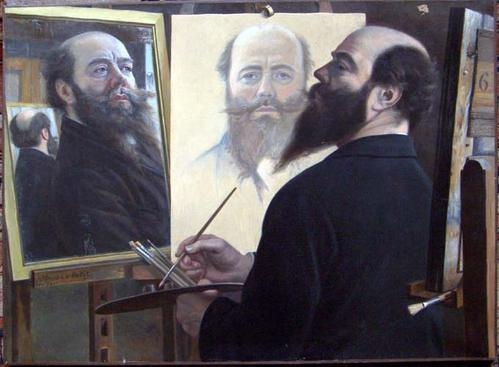

Autoportrait

Autoportrait

Alfred Le Petit, 1893

Le caricaturiste Alfred Le Petit oublie tout humour pour cette représentation pompeuse de Lui-Même, véritable hymne au poil et à la calvitie. Pour faciliter la compréhension, l’artiste pédagogue a pris soin de différentier les chevalets des deux miroirs : l’un porte sa signature, l’autre son pinceau.

L’effet d’abyme permet les vues de profil, de trois quarts et de dos, tandis que la vue de face, la plus noble, est dévolue à la peinture.

Savant et exact, ce dispositif veut mettre en valeur sous tous les angles le savoir-faire de l’artiste. Mais en caressant son image de la pointe de la barbiche et de la pointe des moustaches, le peintre se réduit à une sorte de pinceau rotatif, pris dans une auto-flatterie quelque peu ridicule.

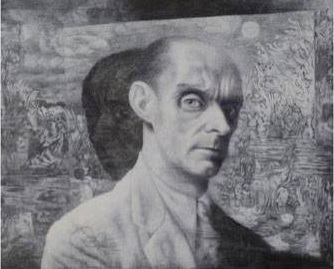

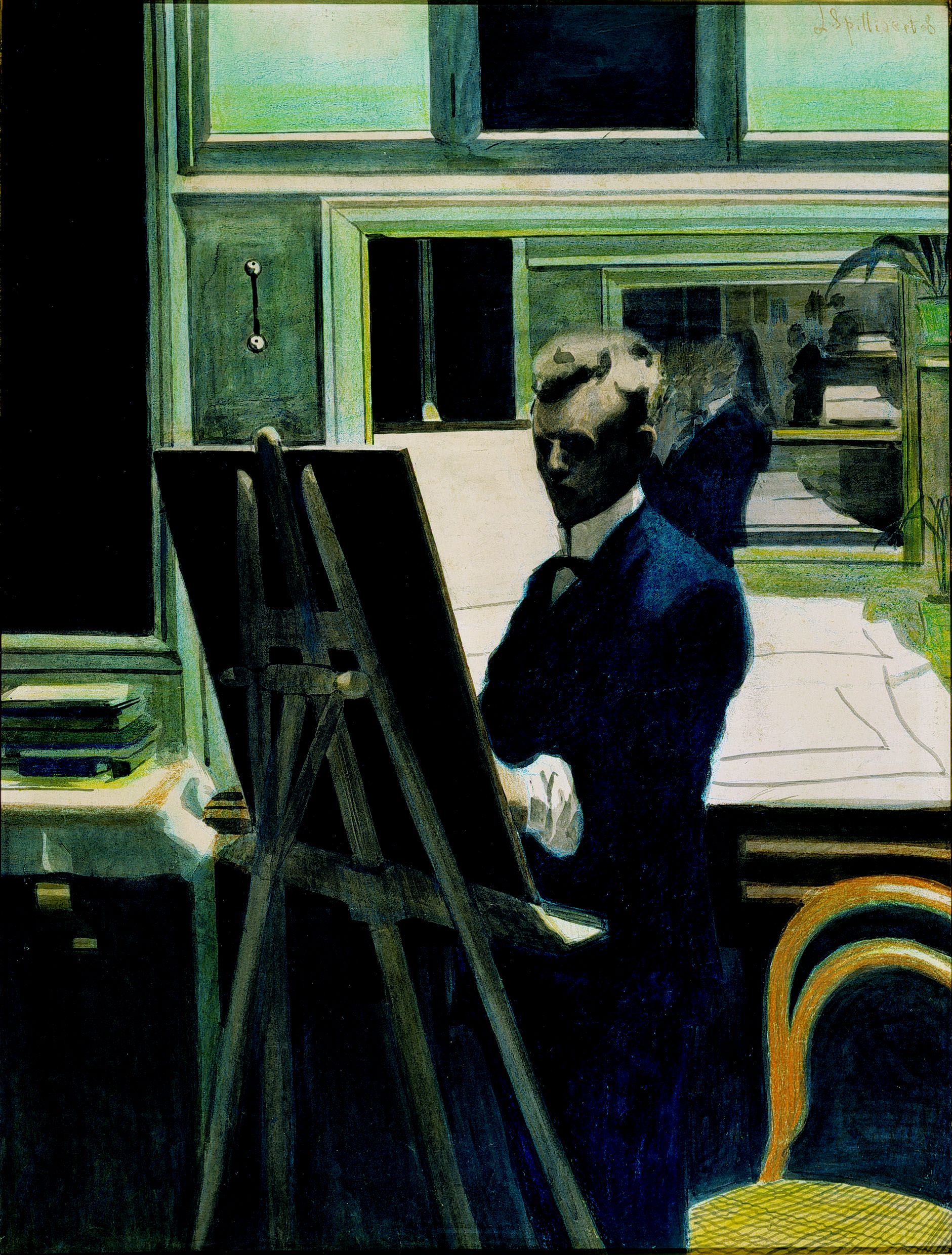

Autoportrait au chevalet

Spilliaert, 1908, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Anvers

Pour comparaison, cet autre effet d’abyme auquel s’est risqué Spillaert. Pour ajouter à l’étrangeté, le bord inférieur du second miroir, qui passe au milieu des feuilles posées sur la table, a été omis dans la première itération. De même, le recto du chevalet ne montre qu’une feuille blanche, et la vue de dos du peintre est brouillée :

comme si la peinture refusait de tenir la promesse fallacieuse, faite par le miroir, d’une vision totalisante.

Autoportrait

Ivan Vavpotic, 1909

Cette toile faite pour déconcerter commence à s’éclaircir qu’on remarque que l’artiste peint de la main gauche : il s’agit donc d’un reflet dans un miroir. La seconde astuce est une autoréférence : le tableau dans le tableau, posé sur le chevalet, est justement le tableau que nous avons sous les yeux.

Tableau dans le tableau (inversé de gauche à droite)

Tableau dans le tableau (inversé de gauche à droite)

Voici le tableau tel qu’il nous apparaîtrait en vue directe, si le peintre n’était pas présent. En s’interposant entre le chevalet et le miroir, Vavpotic peint l’image qu’il voit lorsqu’il se retourne pour se regarder.

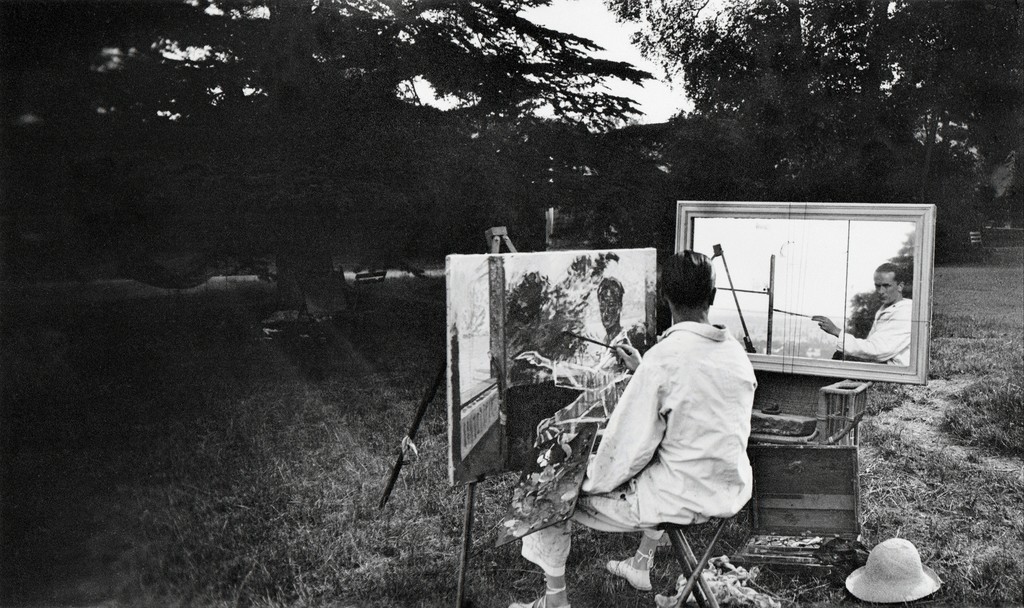

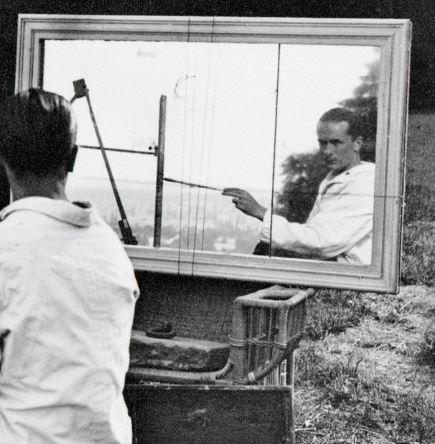

Lartigue, autoportraits à Rouzat, juillet 1923

Dans la première composition, c’est la main du peintre qui sert de pivot, entre la main peinte, fantomatique et dynamique, et la main reflétée, emprisonnée dans un réseau d’orthogonales.

Dans la seconde, c’est sa tête, entre la face magnifiée dans le tableau et le visage jivaro dans le miroir.

La barre verticale à l’intérieur du cadre, qui fait écho à la verticale du tableau vu de profil, résulte du fait que le miroir est en deux parties. Les autres lignes verticales et horizontales sont des ficelles passées autour du cadre, sans doute pour délimiter des lignes de composition. A noter la lourde pierre qui leste le fauteuil.

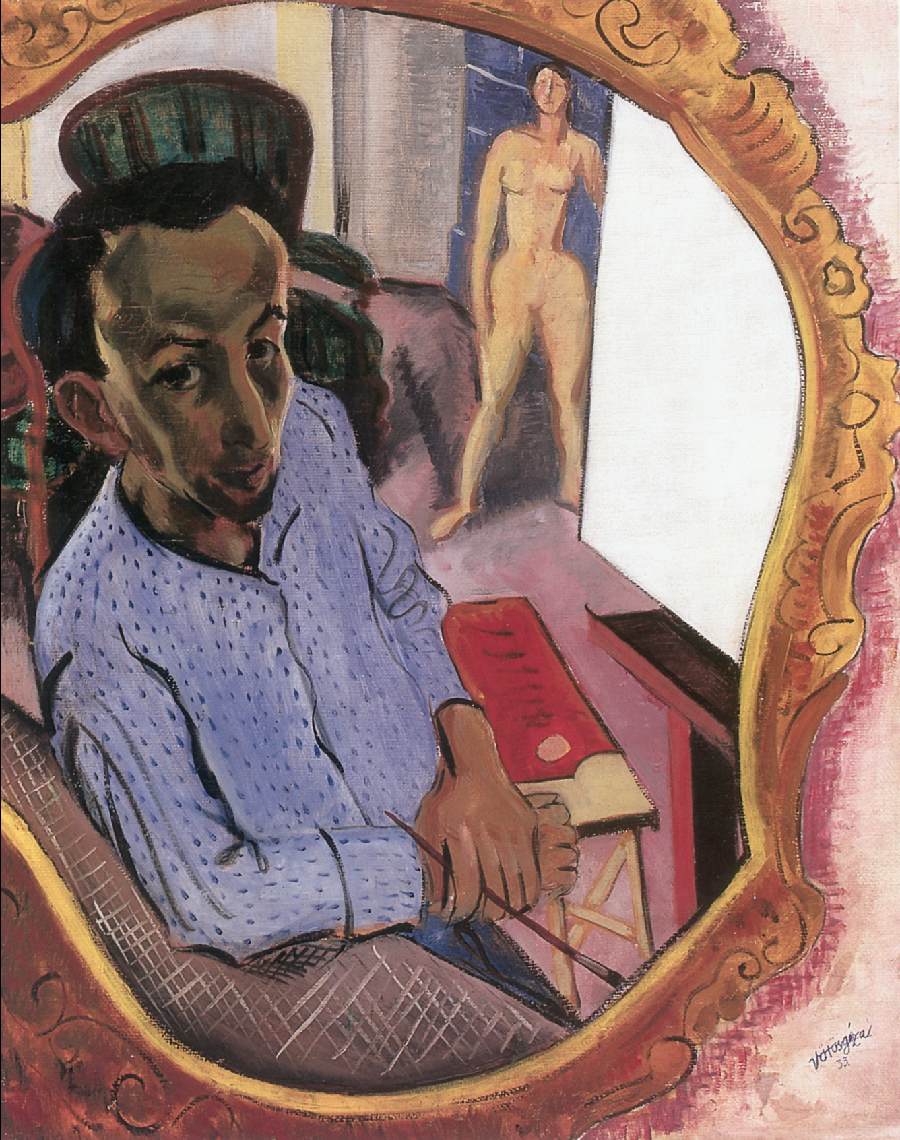

Autoportrait au miroir

Geza Voros, 1933

La composition permet de réunir dans un même cadre l’artiste, la toile blanche et le modèle. Le cadre et le crâne ont le même forme en ampoule :

ici encore, le peintre se rêve comme un miroir.

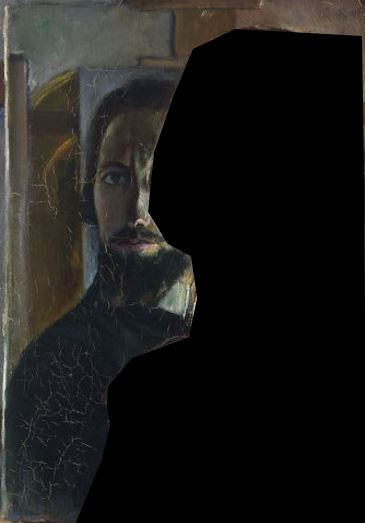

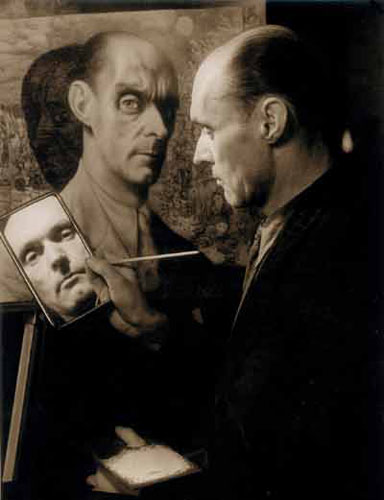

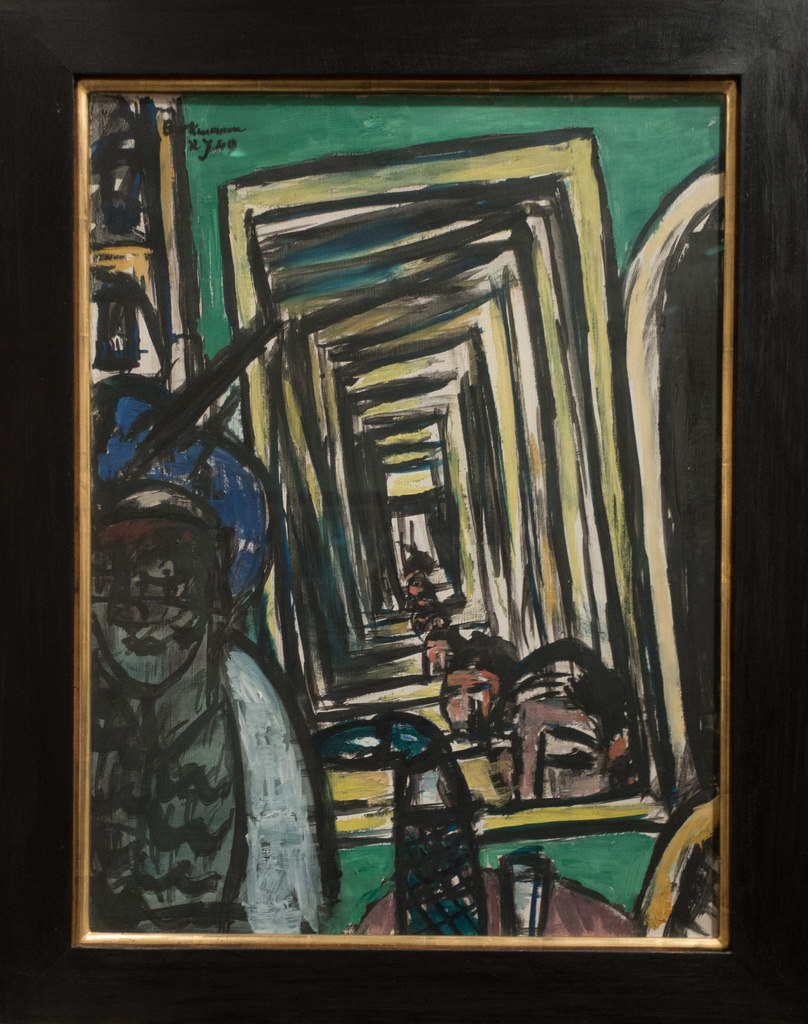

Portrait du peintre Richard Oelze

Photographie de Rudolf Dodenhof, 1948

Richard Oelze est figuré sous trois angles : de profil, de face et de trois quarts, et sous trois degrés d’éloignement du réel : la photographie, le miroir, le portrait.

Auto-portrait devant un paysage

R. Oelze, 1947–48, Worpswede Kunststift

Celui-ci existe toujours, dans les collections de la colonie d’artiste de Worpswede, dont Oelze a fait partie.

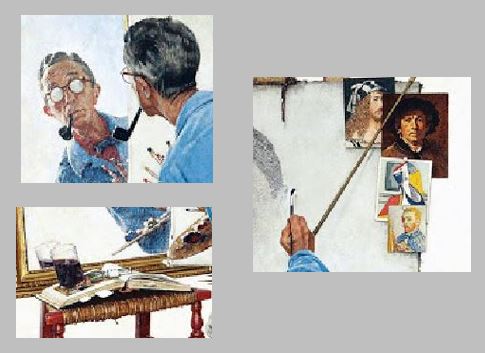

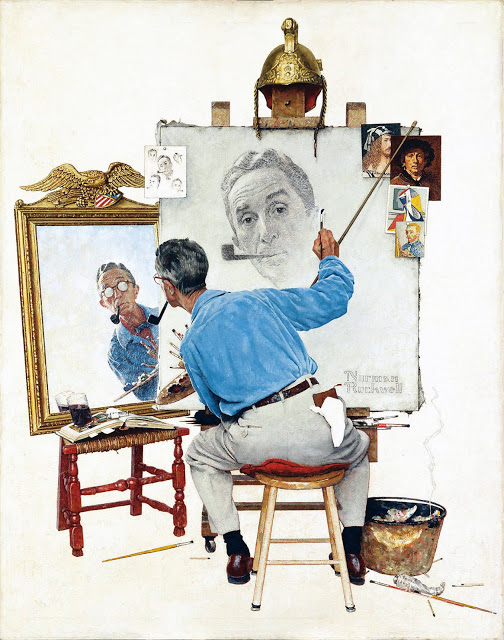

Le triple autoportrait de Rockwell

Triple autoportrait

Norman Rockwell, couverture du Saturday Evening Post du 13 février 1960,

Musée Norman Rockwell, Stockbridge

Dans ce triple autoportrait de Rockwell, réalisé à l’occasion de la parution de son autobiographie, l’humour s’allie à la virtuosité dans une synthèse brillante de ses conceptions artistiques.

Le pygargue américain et le casque doré qui somment le miroir et le chevalet, la série d’autoportraits célébrissimes en cartes postales (Dürer, Rembrant, Picasso, Van Gagh) indiquent une intention glorieuse : rivaliser avec les plus grands.

Mais la feuille d’études accrochés sur la toile blanche, le chiffon fourré dans la poche arrière, les pinceaux et les allumettes jetés sur le sol, la corbeille à papiers débordante, disent combien la réalisation est laborieuse. La fumée qui sort de la poubelle et le casque de pompier sont d’ailleurs une allusion à l’incendie accidentel qui, en 1943, détruisit l’atelier d’Arlington.

Le peintre à la pipe inclinée, qui se penche à la limite de la chute vers son propre reflet, semblable au verre de coca en train de glisser sur le livre d’art, équilibre par la probité du pinceau et de l’appuie-main l’ image trop flatteuse qu’il n’a pas l’intention de finir.

D’ailleurs, aveuglé par ses lunettes opaques, l’artiste littéralement ne voit rien …

…c’est son oeuvre qui regarde à sa place, l’oeil rajeuni et la pipe plus virilement horizontale.

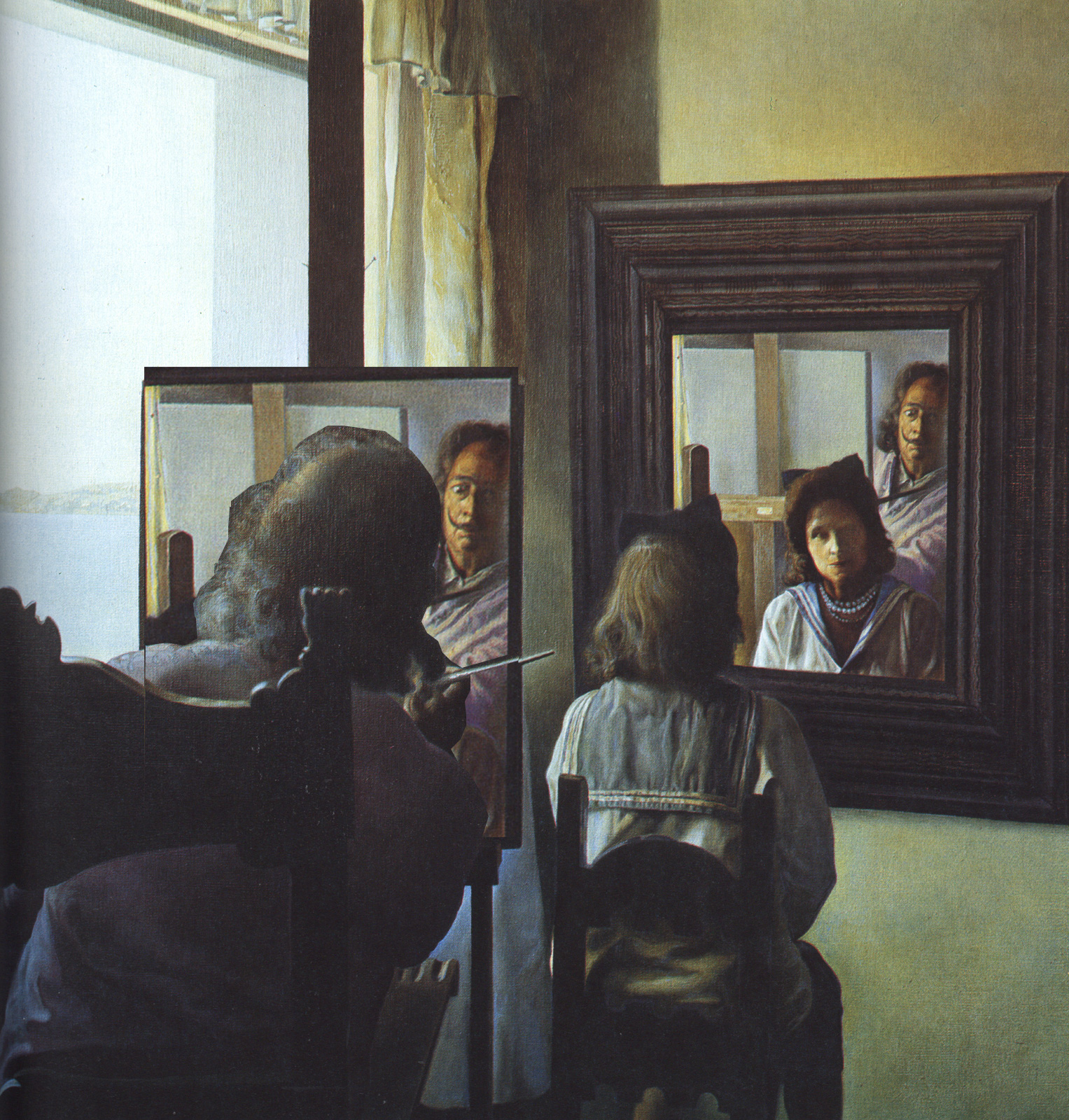

Un autoportrait stéréoscopique de Dali

Dali de dos peignant Gala de dos, éternisée par six cornées virtuelles, provisoirement réfléchies dans six vrais miroirs

1972-73, Figueras, Théâtre-Musée Dali.

En fixant le centre des deux vues, vous devriez voir avec un peu d’entraînement se creuser l’image stéréoscopique conçue par Dali, qui fonctionne malgré l’inachèvement des visages et du paysage.

Les couleurs différentes, dans les deux vues, des rideaux et de la chemise créent en se superposant un effet satiné.

Comme d’habitude chez Dali, le titre pose question : provocation surréaliste, ou devinette rationnelle ?

Faut-il chercher les six miroirs dans le cadre particulièrement complexe, qui semble déjà en imbriquer deux ?

Etat final supposé

Faut-il chercher les six cornées dans l’état final du tableau ? Le mot « provisoirement » suggère que Dali a tenu compte de son inachèvement, et qu’il faut donc rechercher la solution dans le tableau tel que nous le voyons.

Les six cornées ne sont pas trop difficiles à trouver : d’arrière en avant, ce sont celles de Gala, de Dali et… du spectateur.

Pourquoi virtuelles ? Parce que, malgré leur relief, les deux personnages du tableau ne sont que des illusions d’optique ; et que le spectateur n’est lui-même qu’un fantôme anonyme, dont le coup d’oeil va déclencher, éternellement, le surgissement de l’image au travers de ses cornées de passage.

Les six miroirs sont plus difficiles à deviner : sans doute s’agit-il d’une allusion au dispositif dans lequel l’oeuvre est habituellement présentées : deux miroirs à angle droit permettent de regarder séparément les deux tableaux (chacune avec son miroir peint), et d’obtenir sur les deux rétines les images de ces miroirs : donc au total six miroirs.

Mais pourquoi réels ? Parce que nous sommes ici non pas dans le domaine subjectif de l’image 3D telle qu’elle est perçue, mais dans le mécanisme objectif qui relie, à gauche et à droite, trois éléments du monde réel :

- la surface peinte,

- la surface réfléchissante,

- et la surface projetée au fond de chaque rétine.

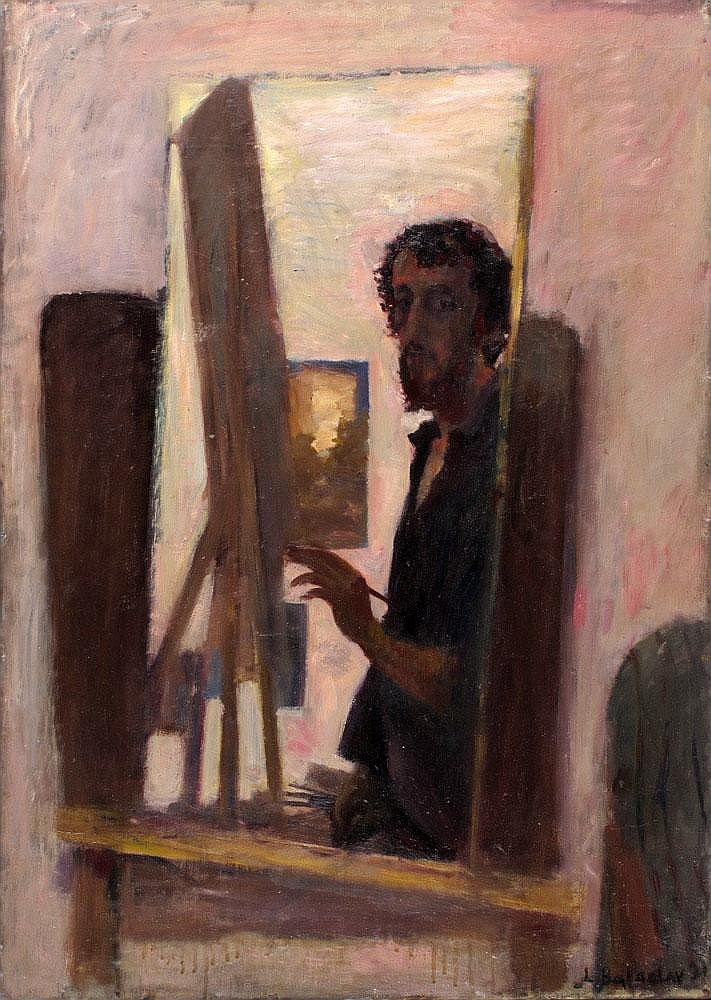

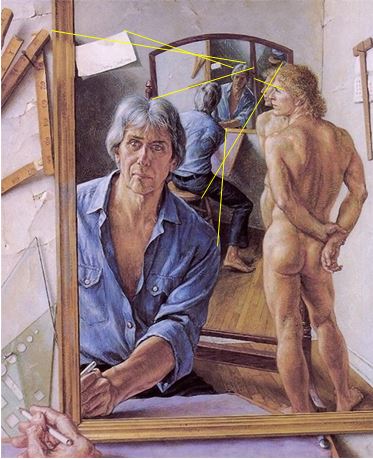

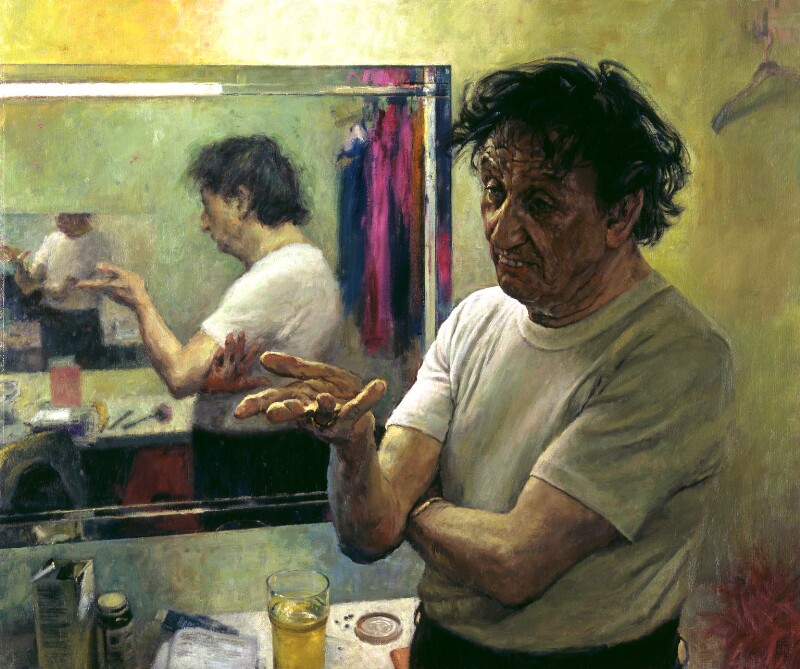

Autoportrait dans l’atelier

Leonid Balaklav, 1997, Collection privée

Dans ce comble de la vision panoptique, nous voyons simultanément le recto et le verso du tableau en cours.

Posé sur son chevalet, le miroir devient toile ; plantée devant l’artiste, la toile devient miroir.

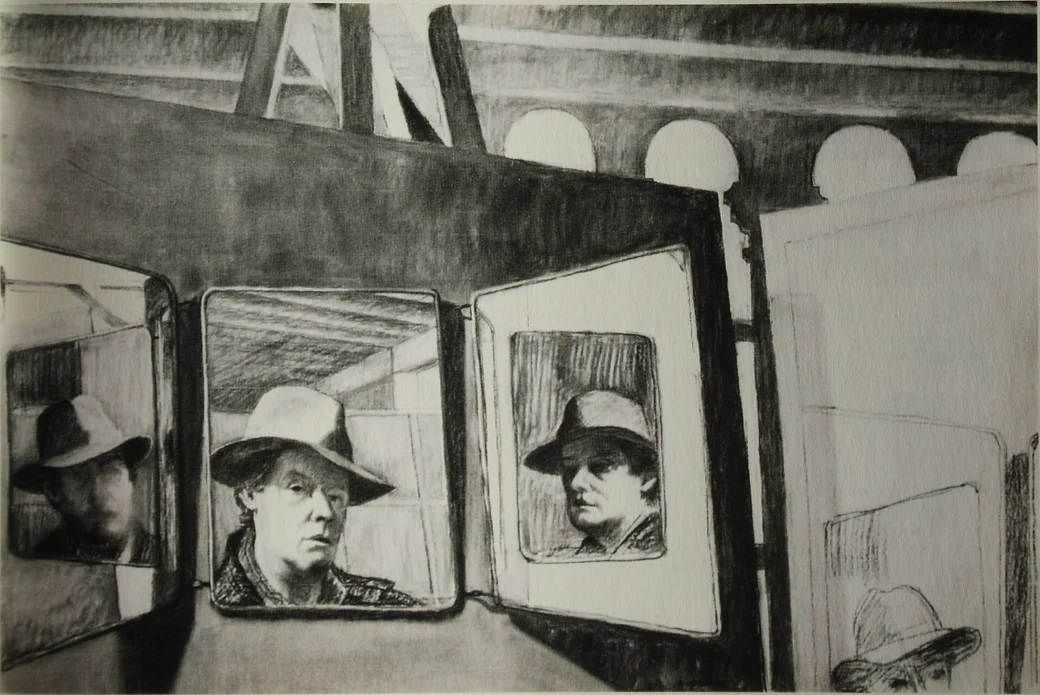

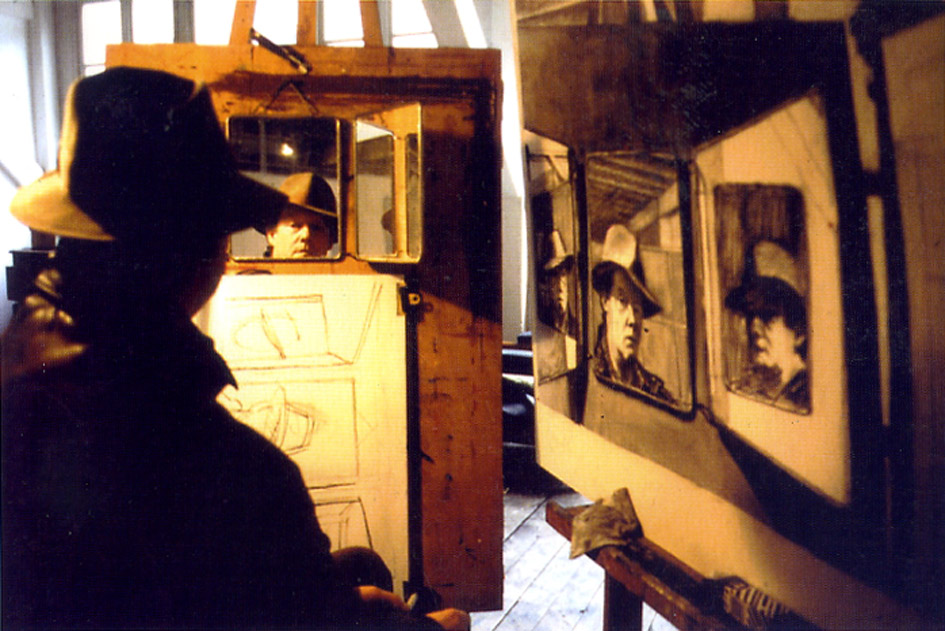

Les miroirs de Philippe Pradalié

Une mise en abyme en trois temps :

1) Autoportrait aux trois miroirs, Philippe Pradalié, 2002 1) Autoportrait aux trois miroirs, Philippe Pradalié, 2002 |

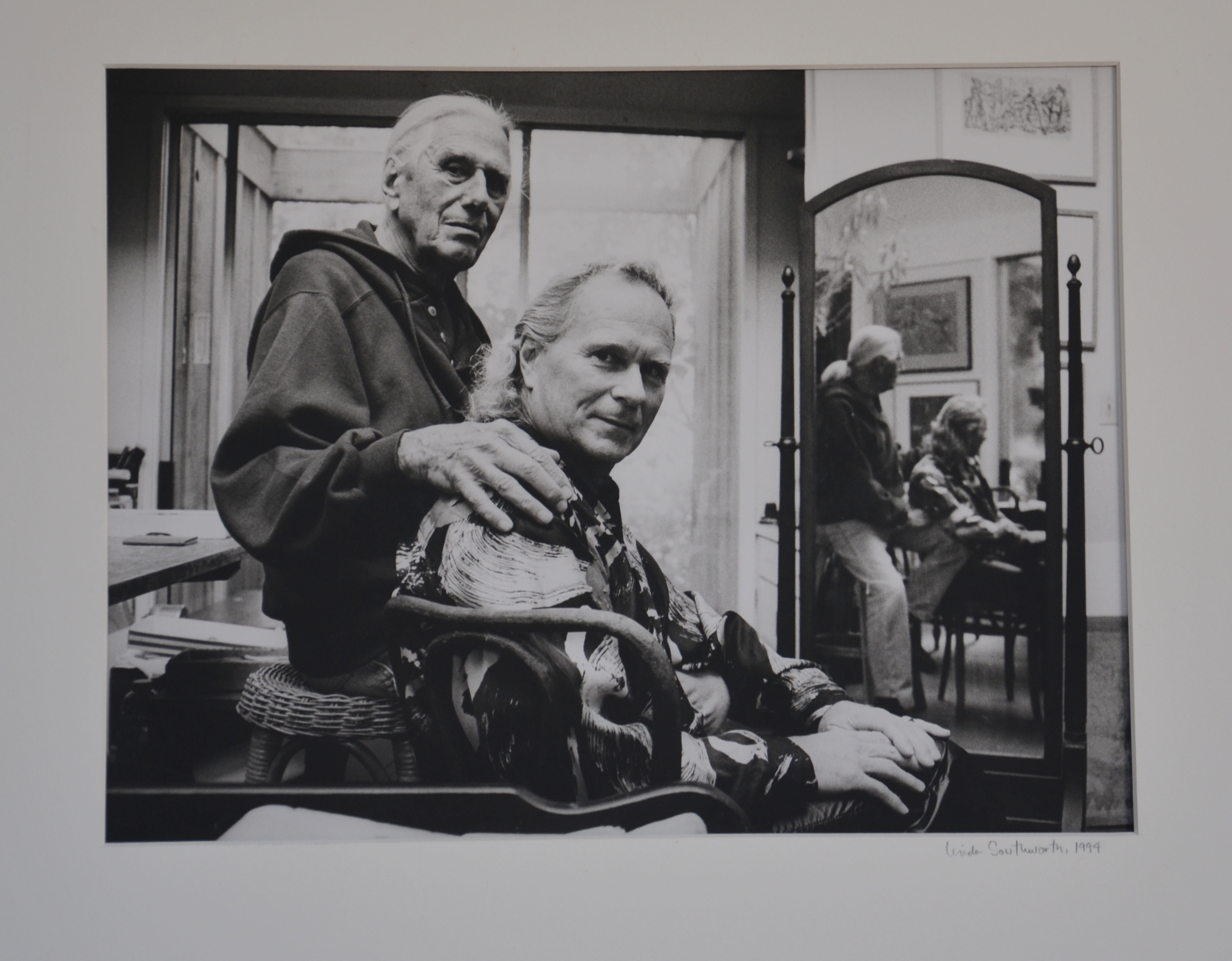

2) Philippe Pradalié avec l’ Autoportrait aux trois miroirs, photo René Burri 2) Philippe Pradalié avec l’ Autoportrait aux trois miroirs, photo René Burri |

|---|

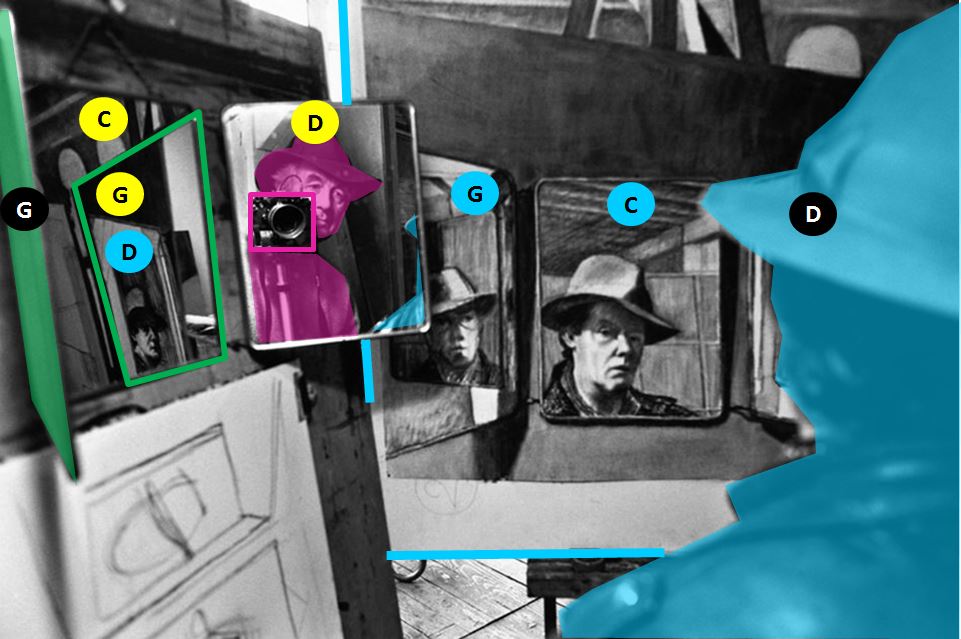

Autoportrait devant un tableau de Philippe Pradalier

René Burri, 2000

Autoportrait devant un tableau de Philippe Pradalier

René Burri, 2000

Le photographe et le peintre, coiffés du même chapeau et armés du même regard scrutateur, posent chacun à droite de son instrument de travail : appareil photographique sur son pied pour l’un, tableau sur son chevalet pour l’autre.

Le dos du peintre cache la face droite de son sujet, le miroir peint ; de même le cadrage choisi par le photographe cache la face gauche de son sujet, le miroir réel (pastilles noires).

Mais la face centrale du miroir réel nous révèle ces deux faces manquantes, complétant simultanément le sujet du peintre et celui du photographe.

![]()

https://renresearch.wordpress.com/2011/03/25/thats-no-saint-mirrors-witches-and-seeing-yourself-naked/

Pour une discussion sur l’hypothèse de l’autoportrait, voir [2a] p 123 et ss

http://www.academia.edu/1102002/Mirrors_Masks_and_Skulls

http://it.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gumpp)

Autoportrait à la forme de canard, date inconnue

Autoportrait à la forme de canard, date inconnue

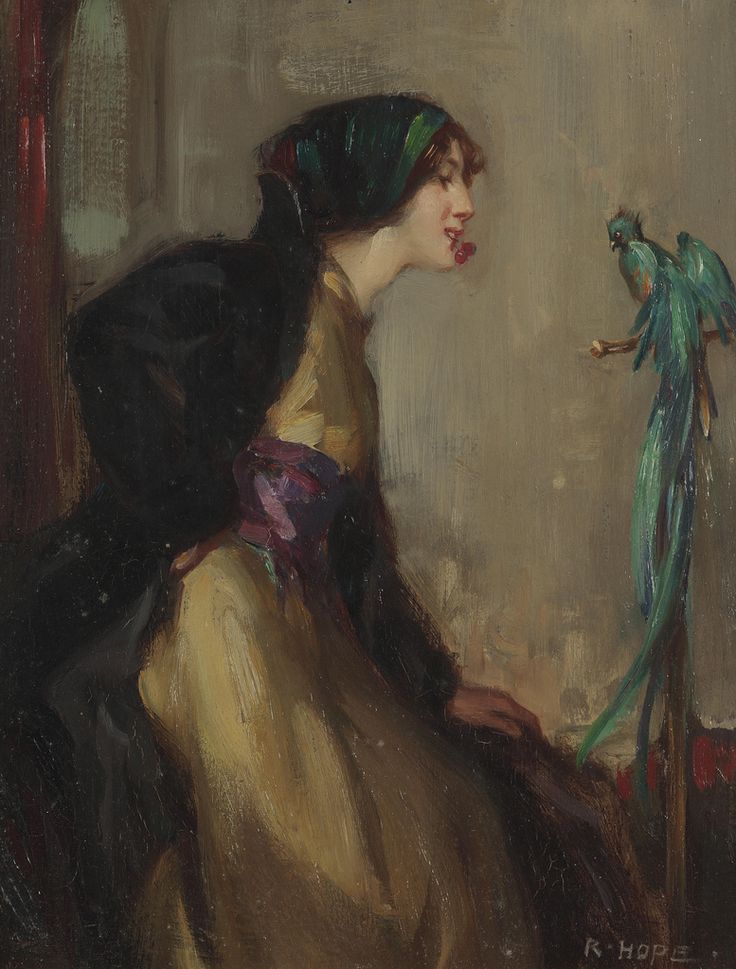

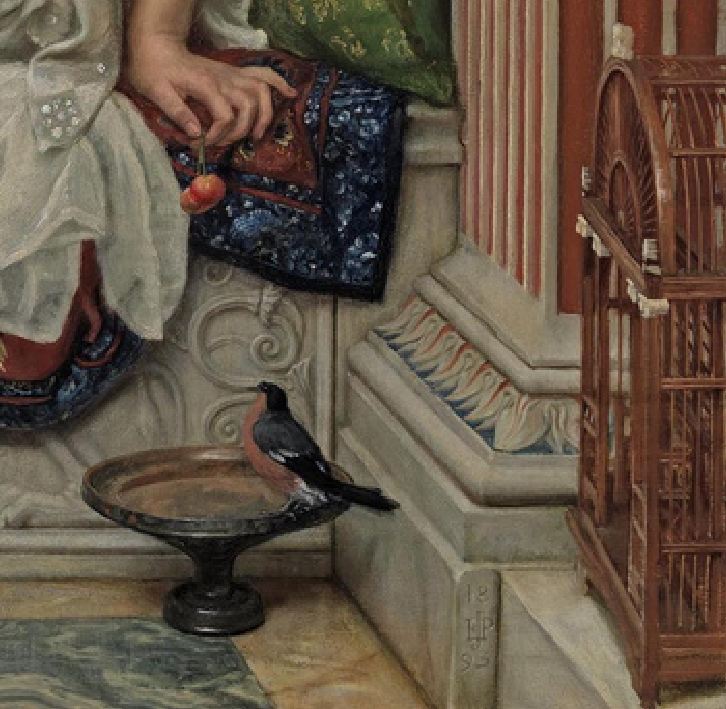

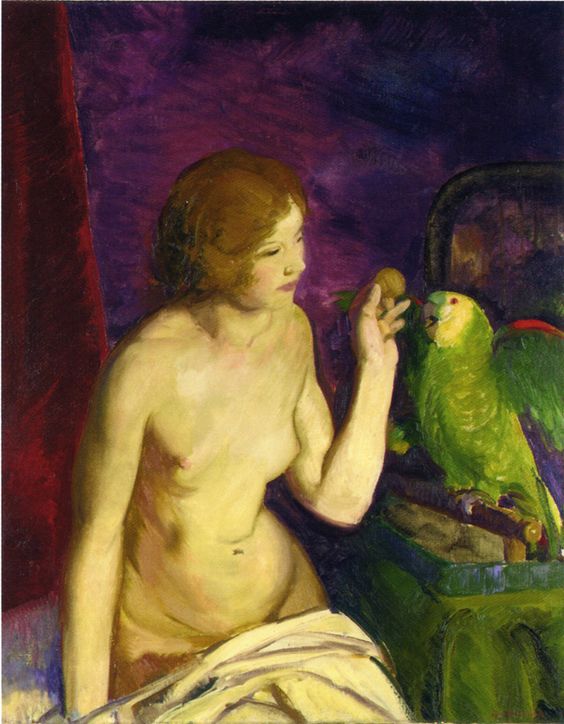

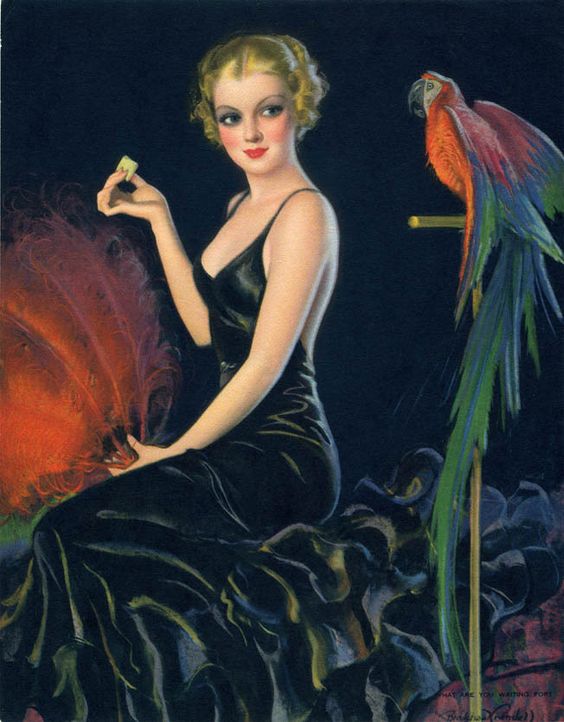

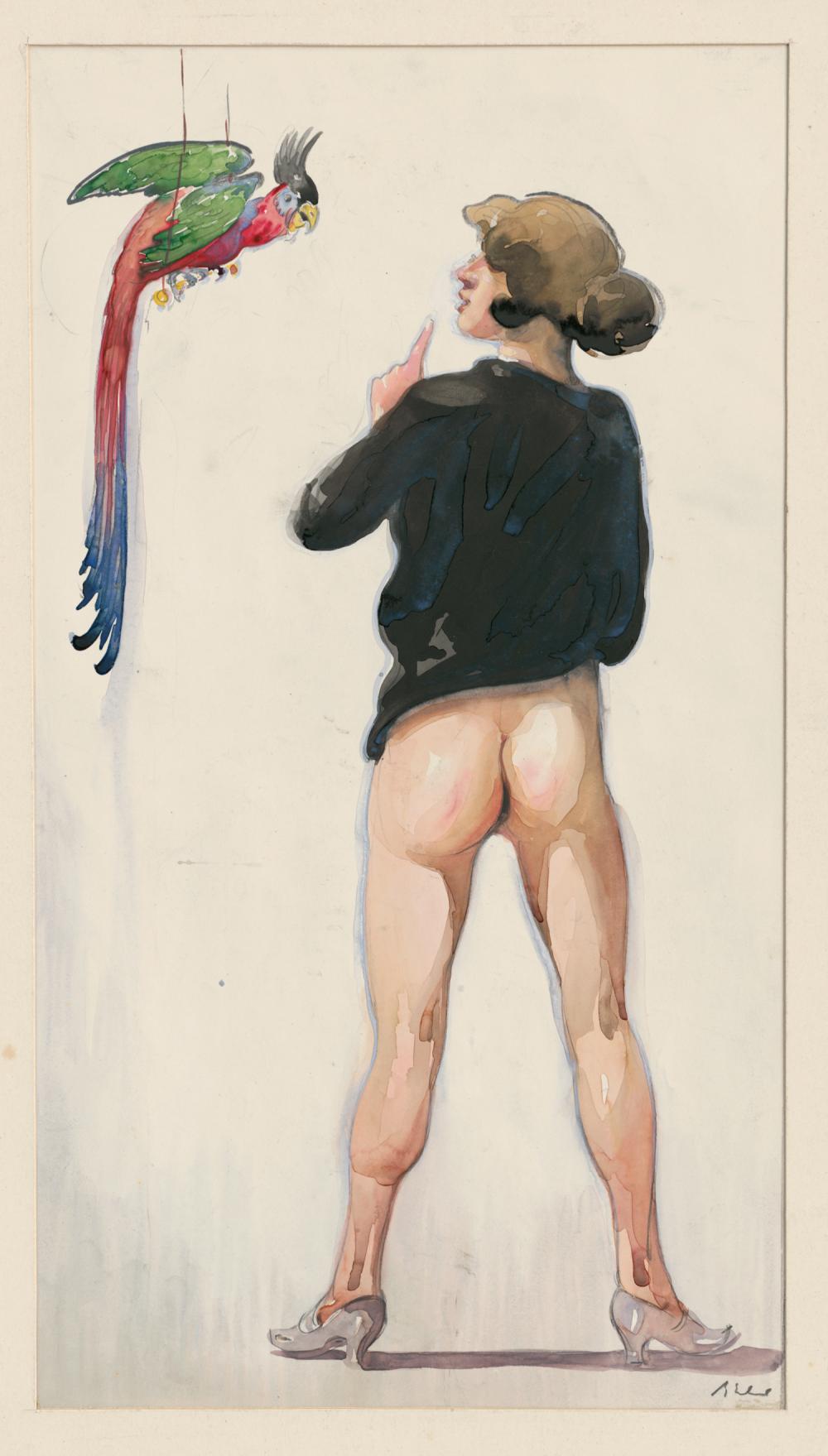

Femme au perroquet, Carte postale, vers 1930

Femme au perroquet, Carte postale, vers 1930

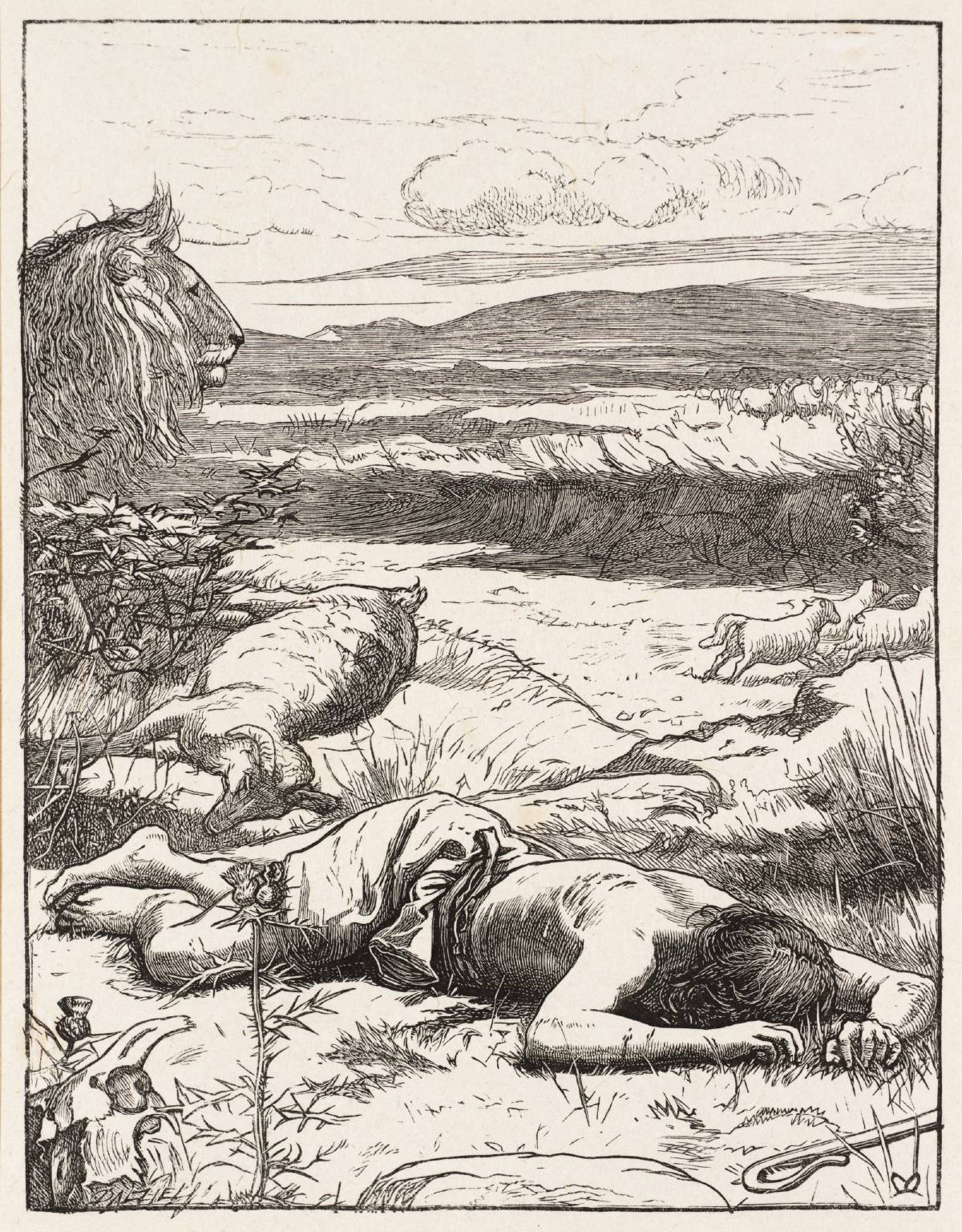

Lesbia et son moineau

Lesbia et son moineau

Lesbia, Reynolds, 1786, Tate Gallery

Lesbia, Reynolds, 1786, Tate Gallery

Jeux d’enfant, Eugenio Zampighi

Jeux d’enfant, Eugenio Zampighi

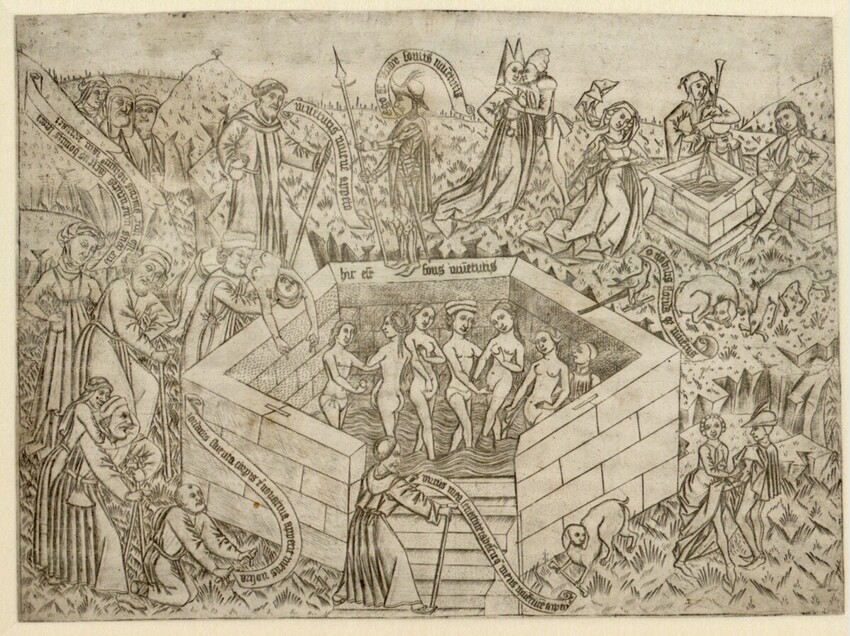

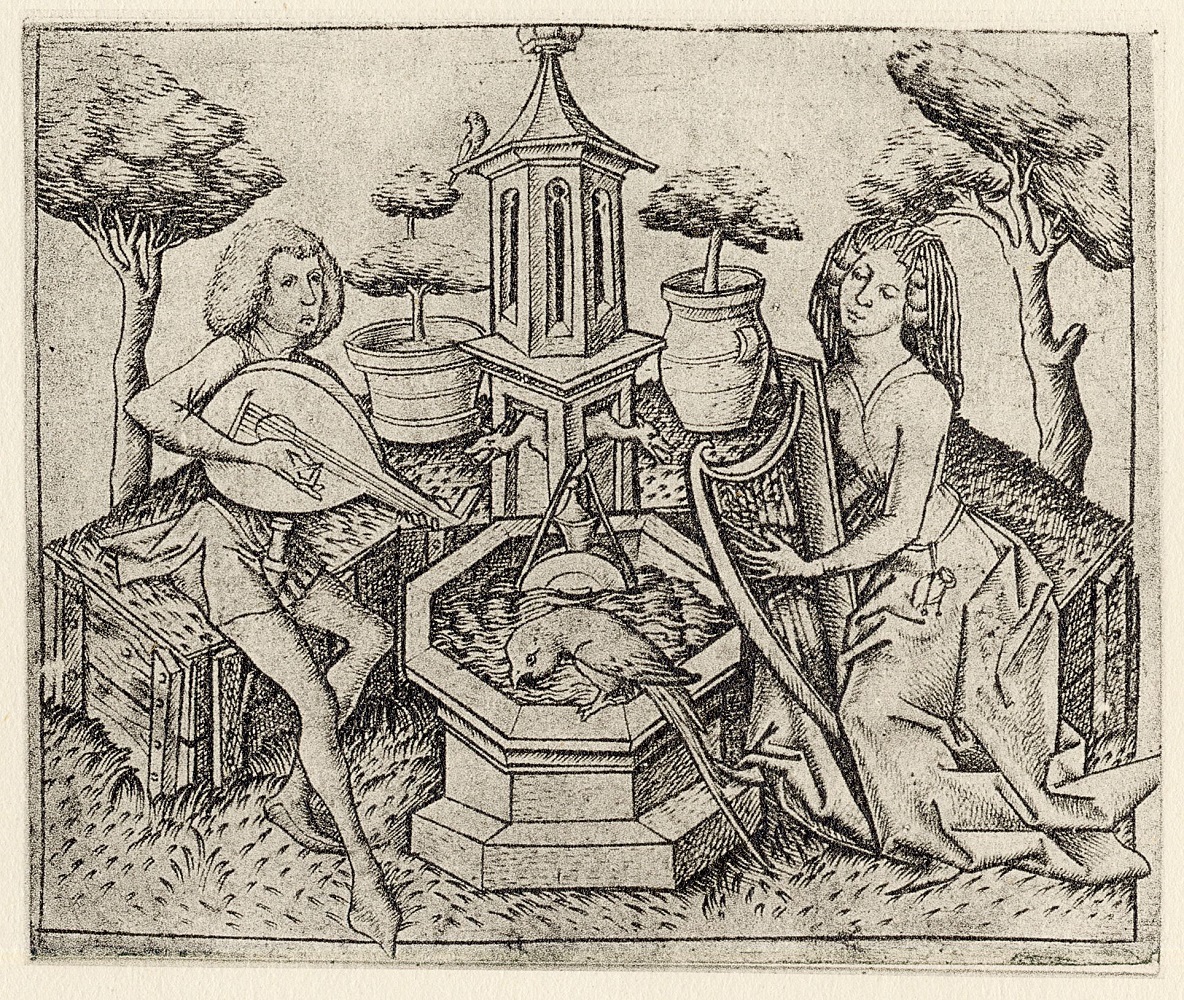

La Fontaine de Jouvence

La Fontaine de Jouvence Musiciens à la fontaine

Musiciens à la fontaine

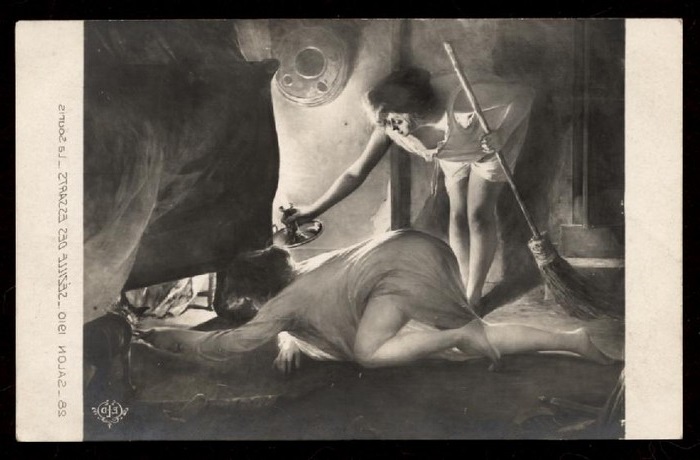

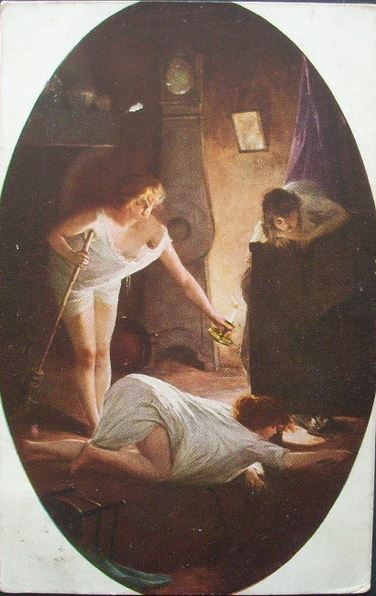

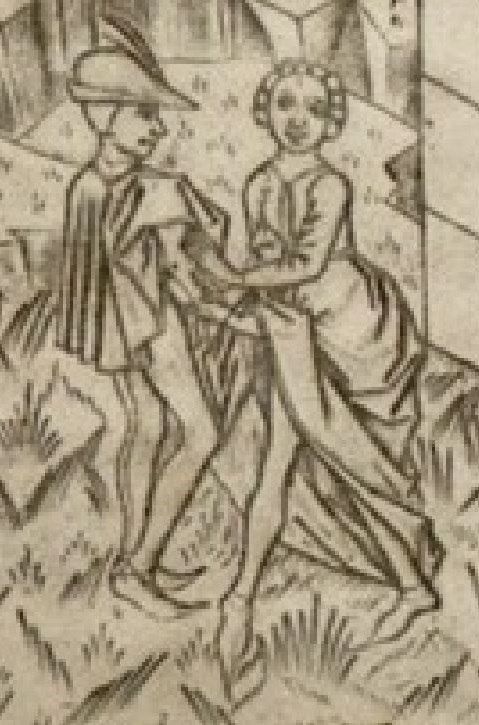

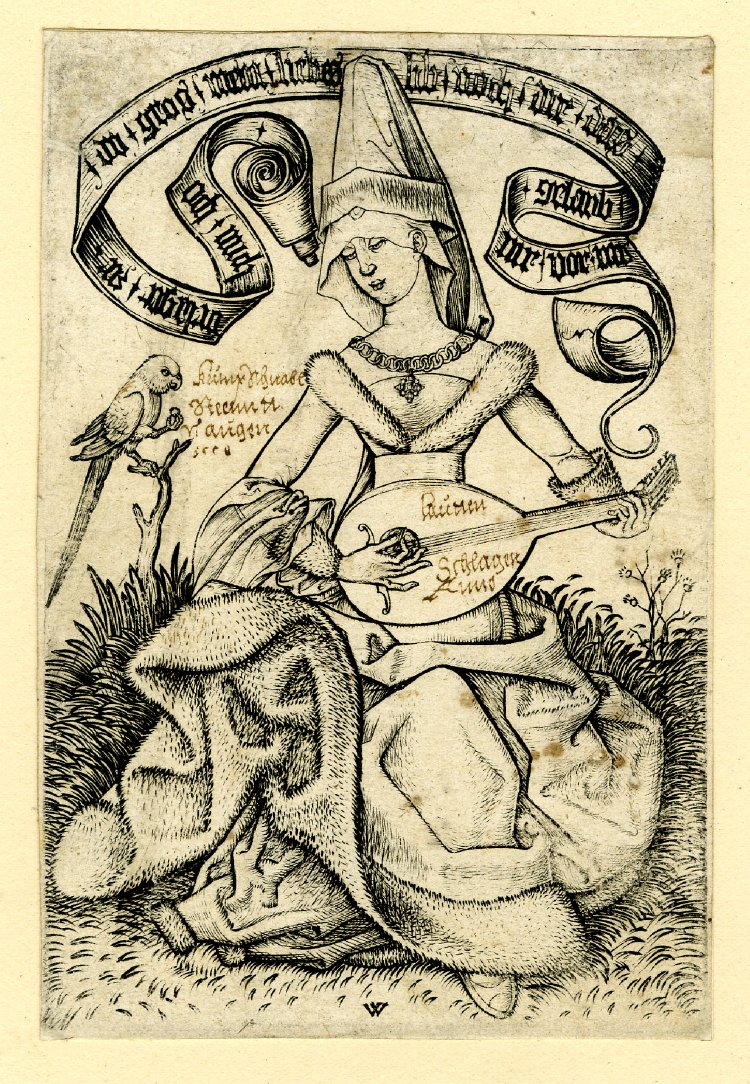

Le Fou et la jeune fille au miroir, Maitre ES, 1450-68

Le Fou et la jeune fille au miroir, Maitre ES, 1450-68 Le Philtre d’Amour (Der Liebeszauber), vers 1480, Meister des Bonner Diptychons , Museum der Bildenden Kuenste, Leipzig

Le Philtre d’Amour (Der Liebeszauber), vers 1480, Meister des Bonner Diptychons , Museum der Bildenden Kuenste, Leipzig Gravure de Nicolaes van Lijnhoven d’après Andries Both, 1632-1702

Gravure de Nicolaes van Lijnhoven d’après Andries Both, 1632-1702

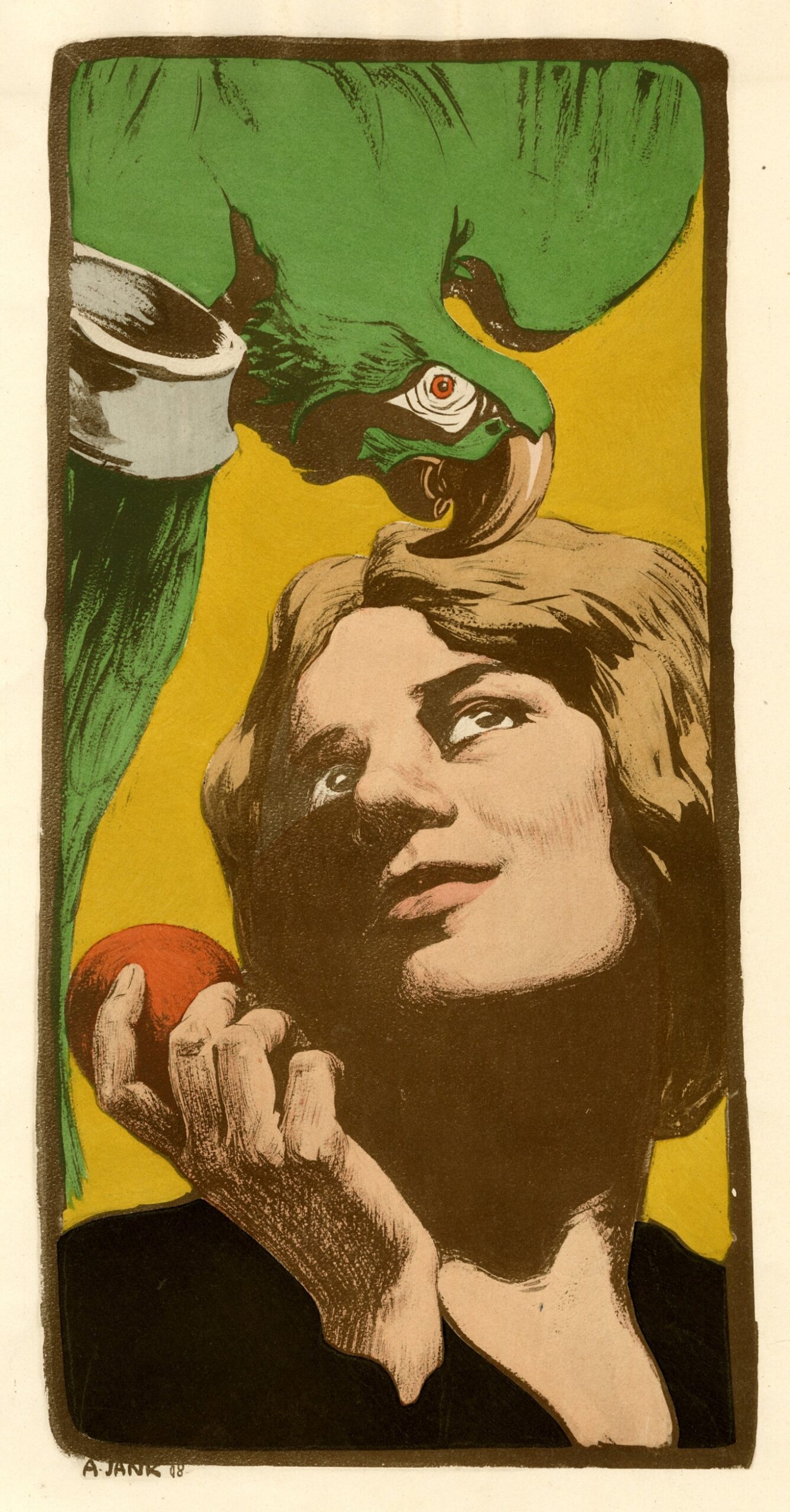

La Femme au Perroquet, Angelo Jank, 1898

La Femme au Perroquet, Angelo Jank, 1898

Les Avares, Ecole de Marinus van Raymerswaele (1548-51) Hampton court

Les Avares, Ecole de Marinus van Raymerswaele (1548-51) Hampton court Les collecteurs d’impôts ,

Les collecteurs d’impôts ,

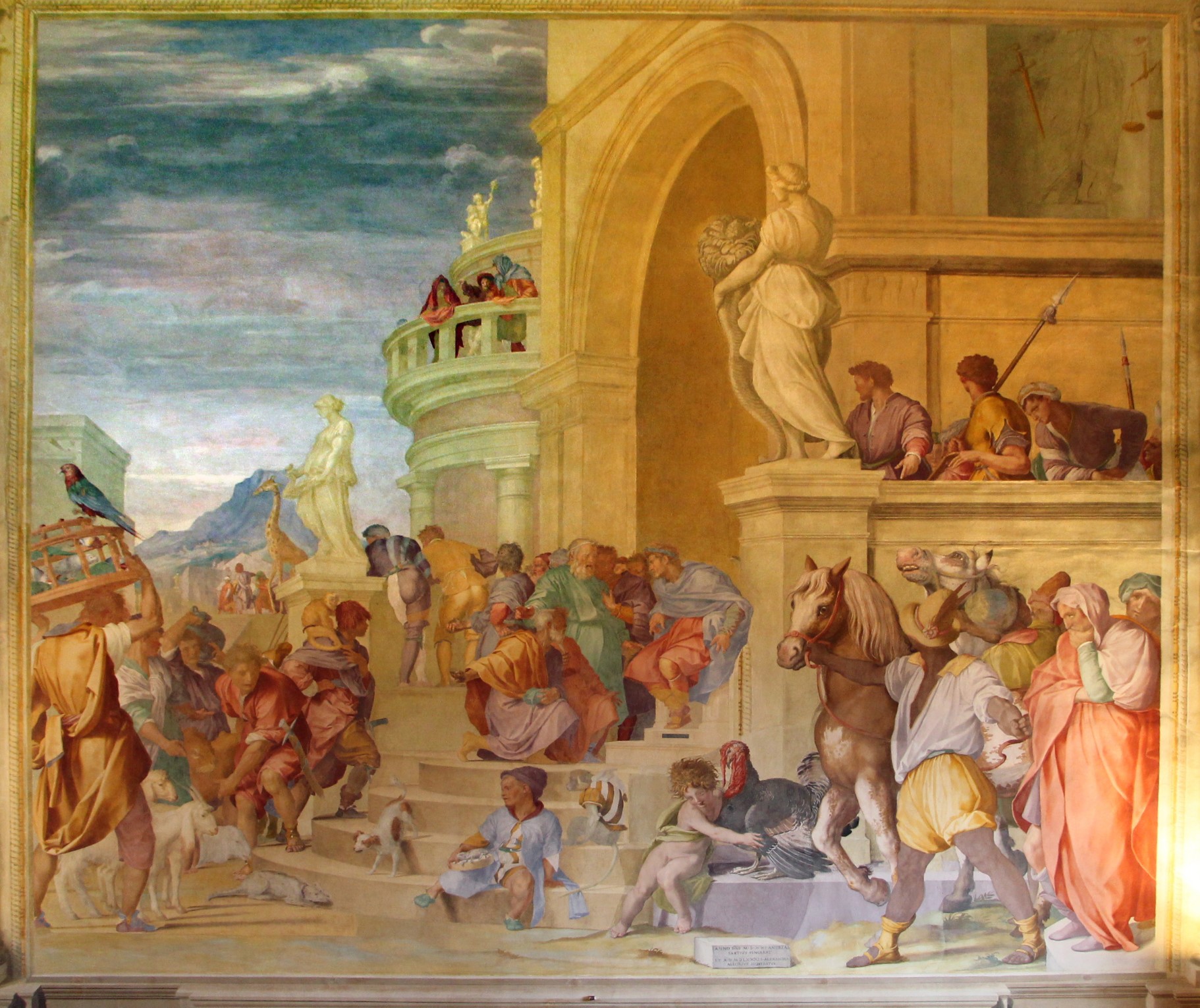

Le festin dans la Maison de Levi (détail)

Le festin dans la Maison de Levi (détail) Nature morte au perroquet

Nature morte au perroquet Le Banquet de Cléopâtre

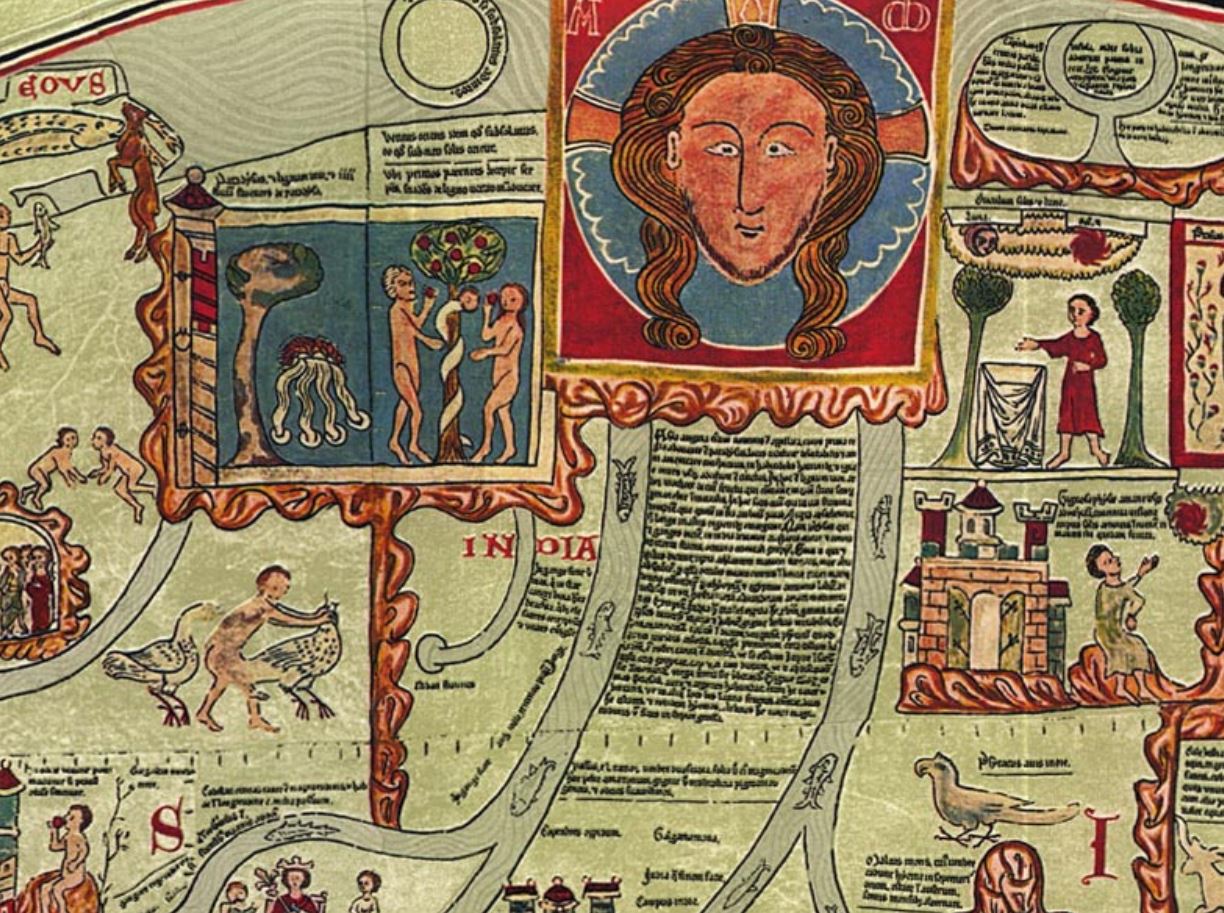

Le Banquet de Cléopâtre Les Indes, Mappa Mundi d’Ebstorf, vers 1300 (détail)

Les Indes, Mappa Mundi d’Ebstorf, vers 1300 (détail) L’apparition de la Vierge à Saint Jean l’Evangéliste

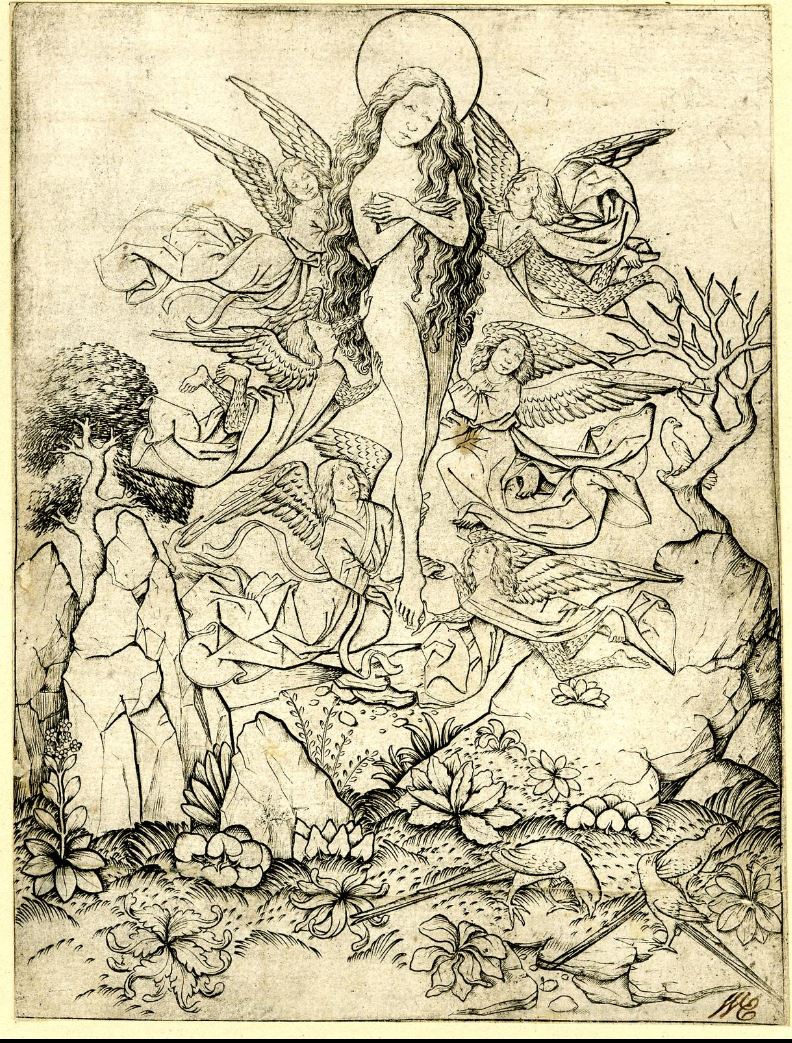

L’apparition de la Vierge à Saint Jean l’Evangéliste L’enlèvement de sainte Marie Madeleine par des Nages

L’enlèvement de sainte Marie Madeleine par des Nages La Chute de l’homme

La Chute de l’homme Adam and Eve, 1628-29, Rubens, Prado

Adam and Eve, 1628-29, Rubens, Prado Sobriété et gloutonnerie, 1295, Somme le Roi, Bibl. Mazarine, MS 870 (IRHT)

Sobriété et gloutonnerie, 1295, Somme le Roi, Bibl. Mazarine, MS 870 (IRHT)

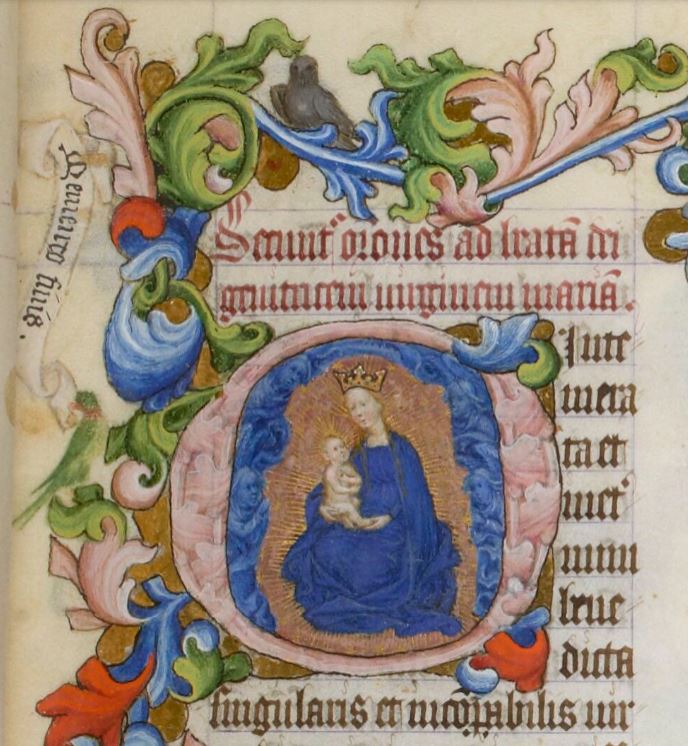

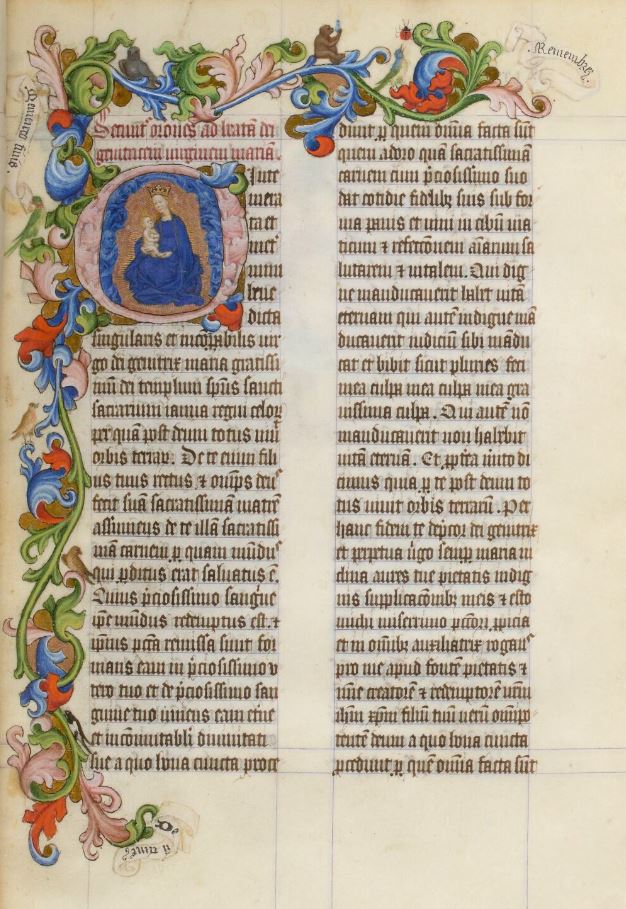

Liber precum, Anglais, 1415-40, BNF Latin 1196 fol 113v

Liber precum, Anglais, 1415-40, BNF Latin 1196 fol 113v

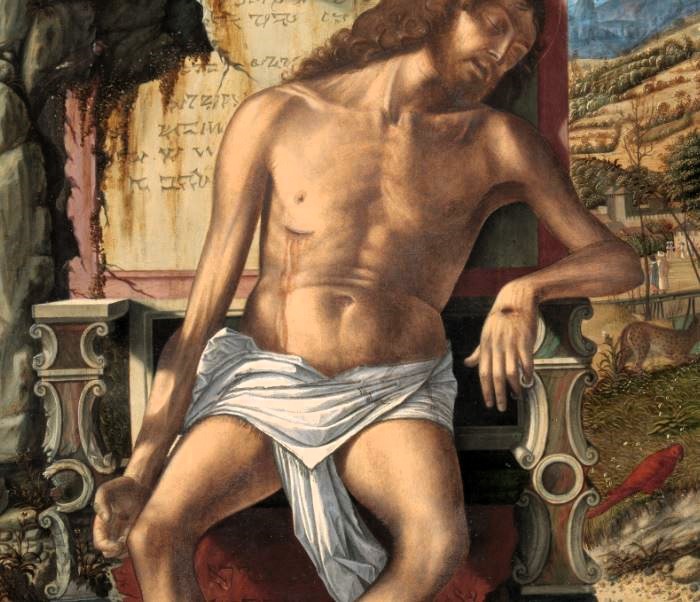

Méditation sur la Passion, Carpaccio, vers 1490, MET

Méditation sur la Passion, Carpaccio, vers 1490, MET

Charlemagne et le perroquet

Charlemagne et le perroquet Tribut à César

Tribut à César

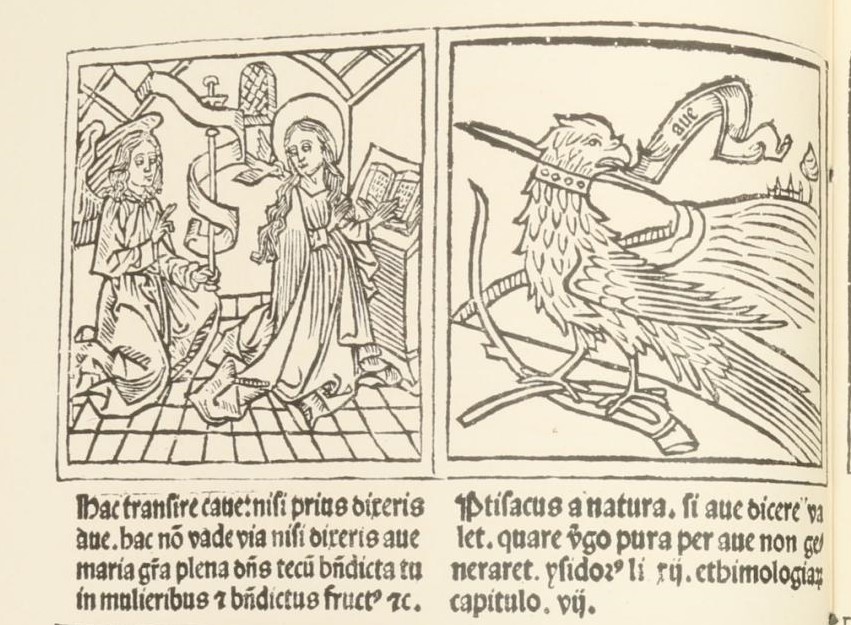

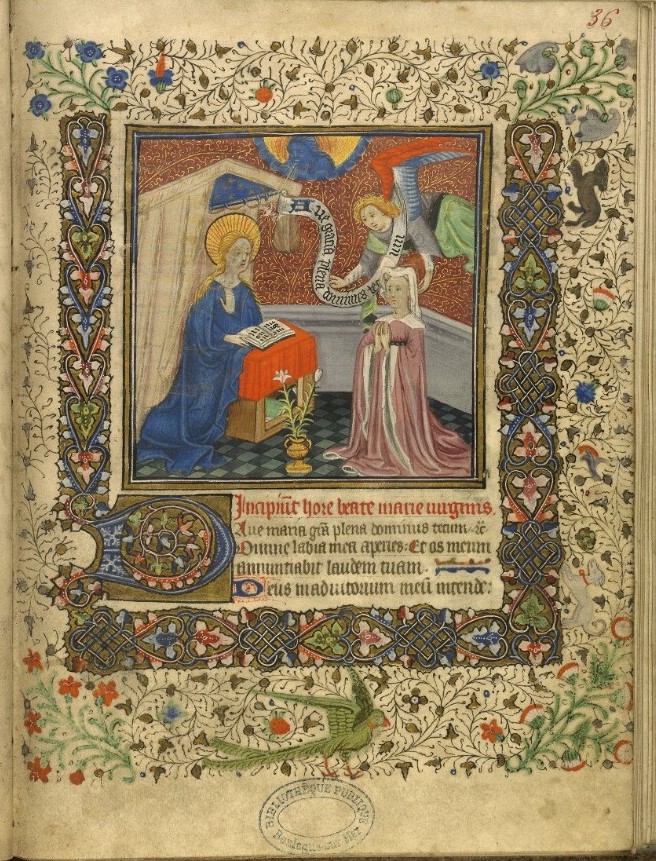

Annonciation, Heures (Bruges), 1425-59 ,BM Boulogne sur Mer, MS 0089 fol 36, IRHT

Annonciation, Heures (Bruges), 1425-59 ,BM Boulogne sur Mer, MS 0089 fol 36, IRHT Annonciation, Anonyme (provenant de Lucques), vers 1500, Bode Museum, Berlin

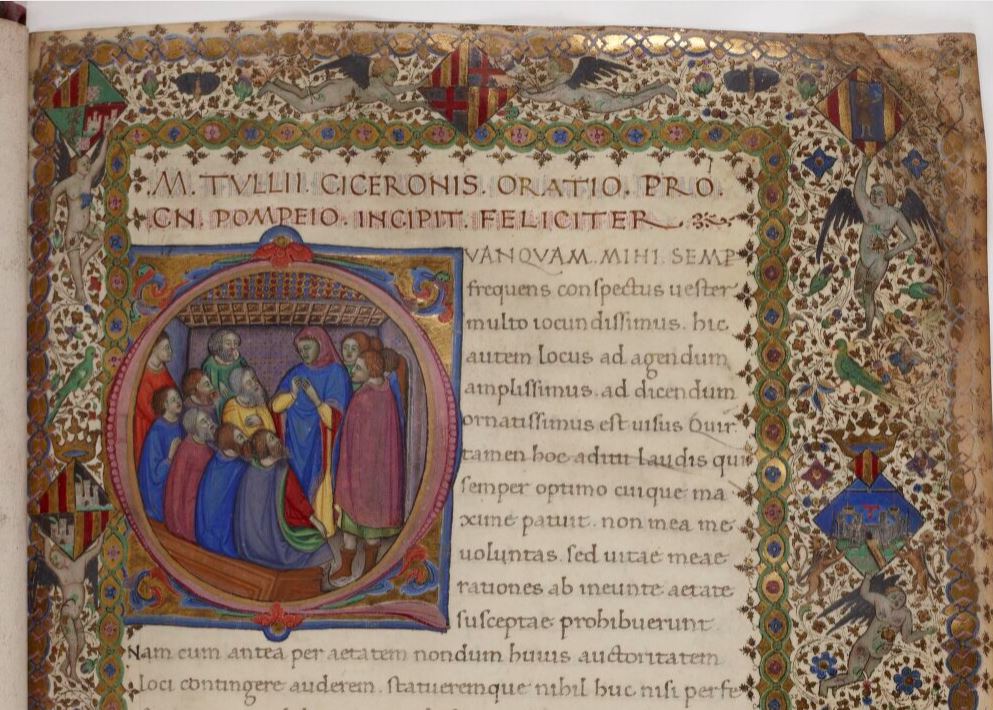

Annonciation, Anonyme (provenant de Lucques), vers 1500, Bode Museum, Berlin Cicero, De imperio Cn. Pompei ,vers 1450, BNF Latin 7782 fol 1r

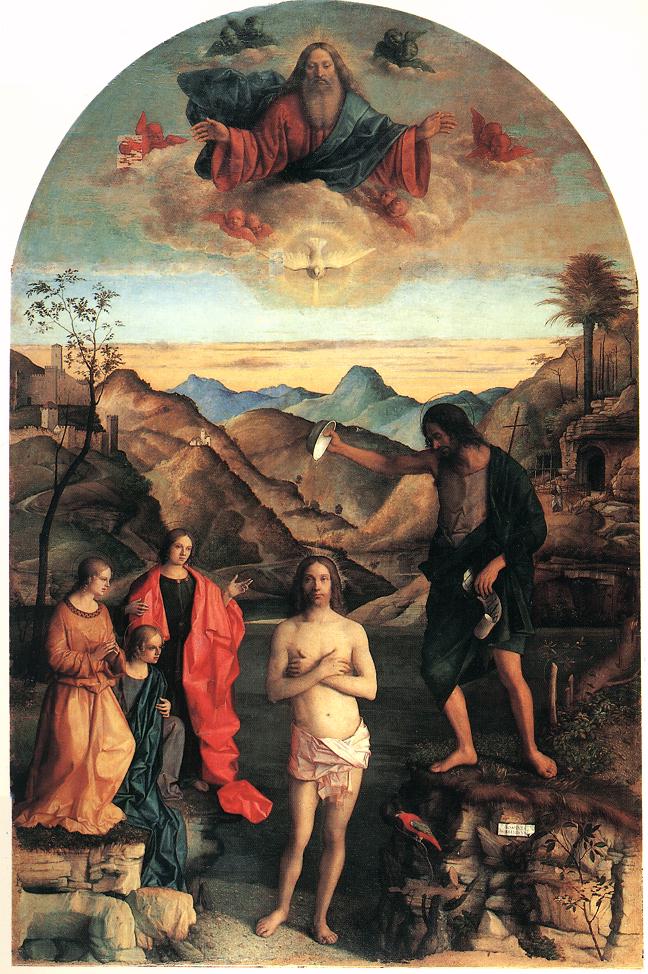

Cicero, De imperio Cn. Pompei ,vers 1450, BNF Latin 7782 fol 1r Portrait de Francois Ier en saint Jean-Baptiste

Portrait de Francois Ier en saint Jean-Baptiste  Ripa, Icologia, édition de 1603, p 127.JPG

Ripa, Icologia, édition de 1603, p 127.JPG

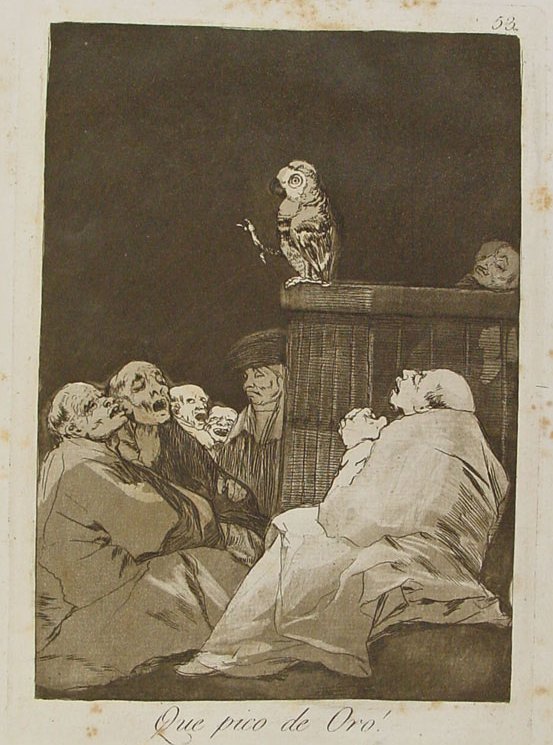

Quel bec d’or ! (Que pico de oro)

Quel bec d’or ! (Que pico de oro)  Frontispice du poème Les Armes de la Vierge (Maeghde Wapen)

Frontispice du poème Les Armes de la Vierge (Maeghde Wapen)

Tactus, Gravure de Cornelis Cort d’après Frans Floris I, 1561

Tactus, Gravure de Cornelis Cort d’après Frans Floris I, 1561

Abraham Janssens II, Le Jeune, 1630-40, collection particulière

Abraham Janssens II, Le Jeune, 1630-40, collection particulière Gravure anonyme, Rijksmuseum

Gravure anonyme, Rijksmuseum Allégorie des Cinq Sens (détail), Gérard de Lairesse, 1668, Glasgow Museum

Allégorie des Cinq Sens (détail), Gérard de Lairesse, 1668, Glasgow Museum Attribué à Otto_van_Veen, coll part

Attribué à Otto_van_Veen, coll part Portrait de Charles de Guise, cardinal de Lorraine, archevêque de Reims

Portrait de Charles de Guise, cardinal de Lorraine, archevêque de Reims Recueil Robertet, 1490-1520, BNF Français 24461 fol 110r

Recueil Robertet, 1490-1520, BNF Français 24461 fol 110r Dominiquin, 1600-25, Louvre (c) RMN photo Martine Beck-Coppola

Dominiquin, 1600-25, Louvre (c) RMN photo Martine Beck-Coppola Carrache, 1601, Musée de Capodimonte

Carrache, 1601, Musée de Capodimonte

Embleme 79 fol 593.

Embleme 79 fol 593.

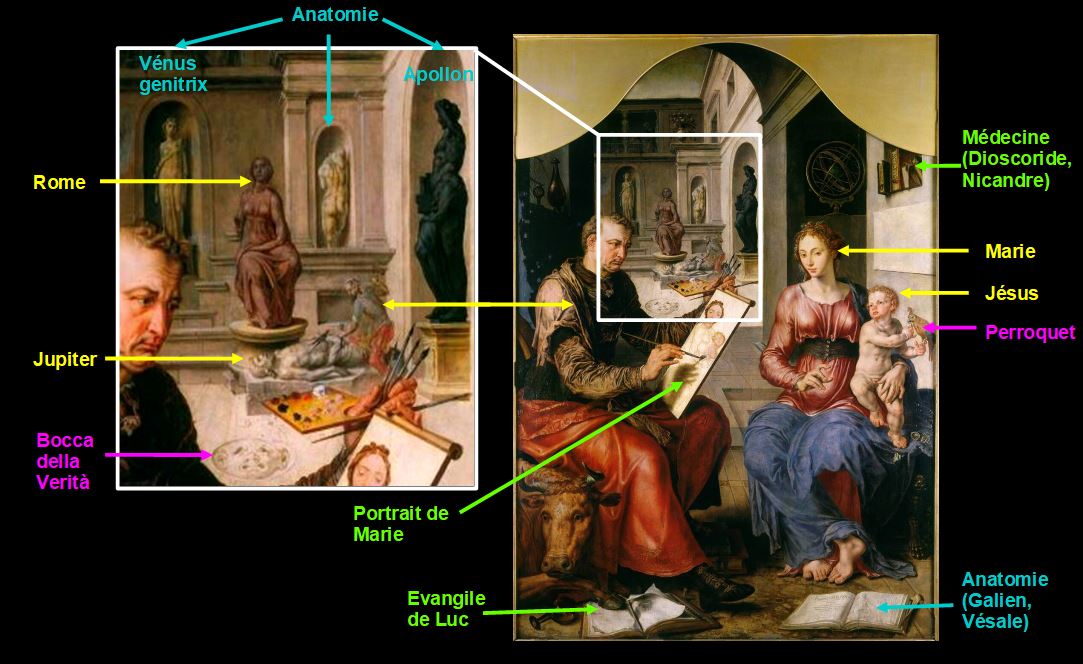

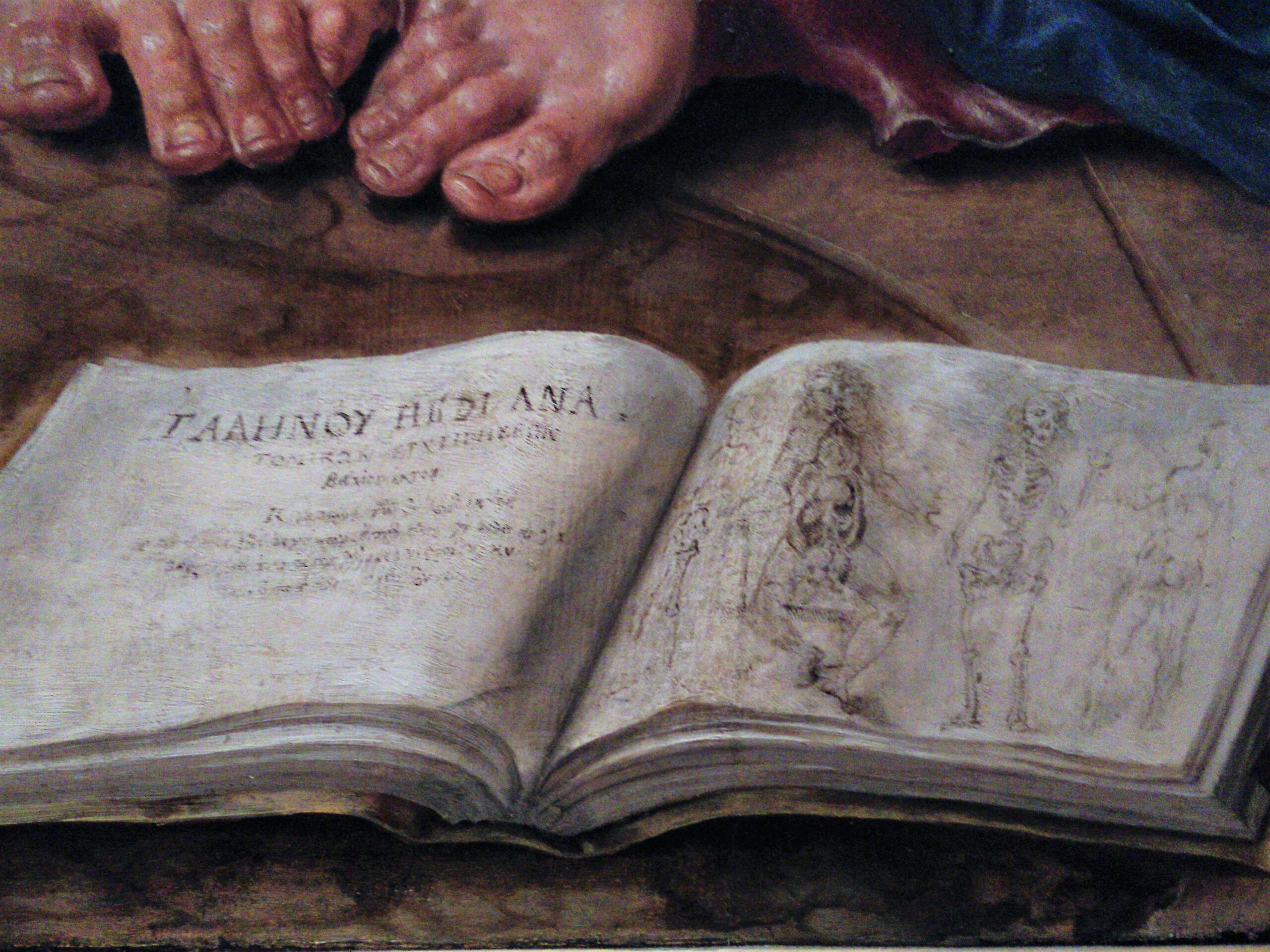

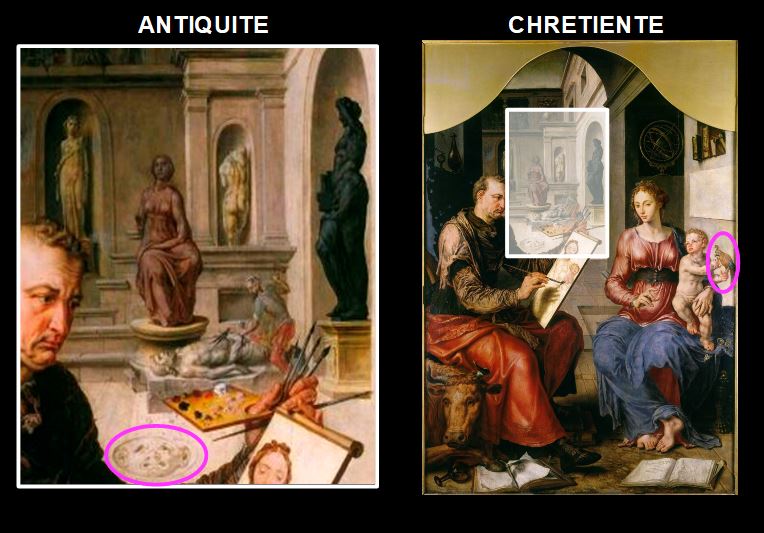

Saint Luc Peignant la Vierge

Saint Luc Peignant la Vierge

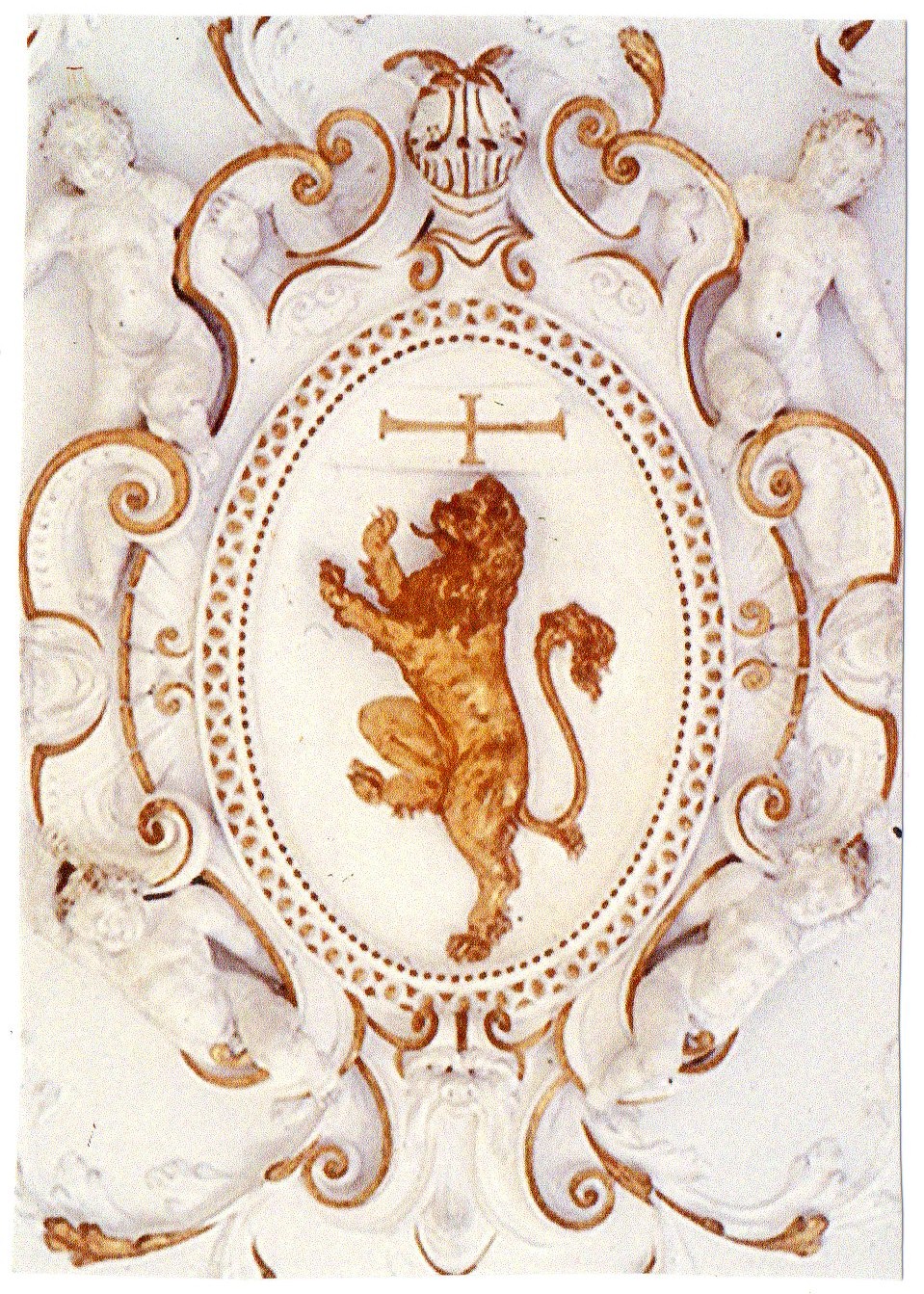

Ancien Palazzo del Valle

Ancien Palazzo del Valle Bocca delle Verita, Santa Maria in Cosmedin

Bocca delle Verita, Santa Maria in Cosmedin

Le détail de l’urinal renversé par la patte du taureau est un morceau de bravoure montrant la virtuosité du peintre.

Le détail de l’urinal renversé par la patte du taureau est un morceau de bravoure montrant la virtuosité du peintre.

Apollon et les muses

Apollon et les muses

Le fils prodigue, Marteen Van Heemskerck, Collection privée

Le fils prodigue, Marteen Van Heemskerck, Collection privée