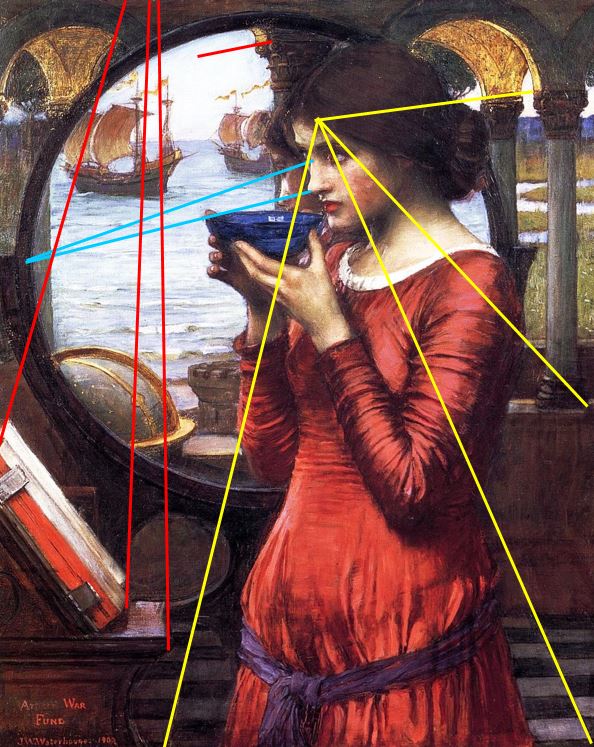

Le miroir révélateur 3 : l'effet ping-pong

Une variante fréquente du miroir révélateur est celle-ci : placé face au spectateur, le miroir lui montre ce qui se trouve derrière lui, dans une sorte de champ-contrechamp pré-cinématographique.

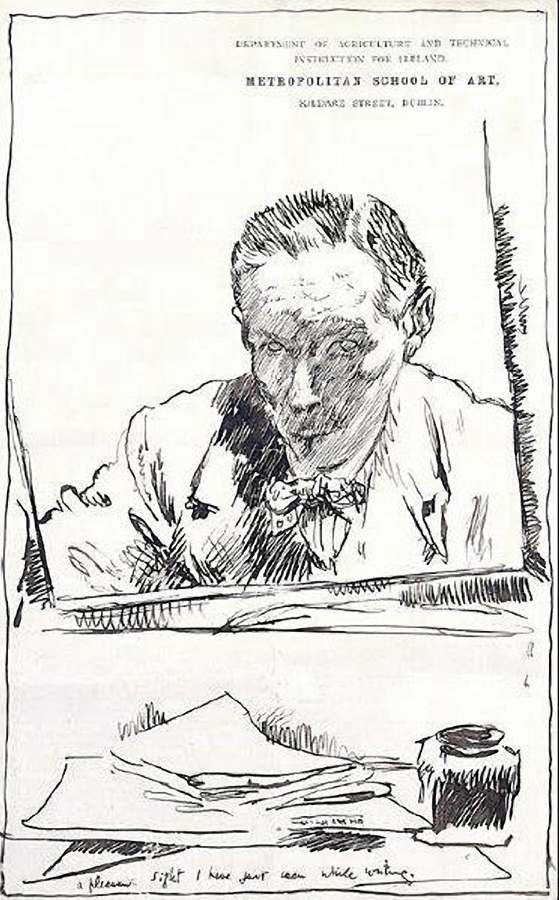

The Consultation, William Sheehan,1917, Crawford Municipal Art Gallery, Cork, Ireland

A première vue, l’homme et la femme semblent assis derrière et devant une vitre, sans contact, dans deux histoires parallèles et disjointes.

Le bouquet et son reflet nous font comprendre qu’ils sont assis à la même table ronde. Ils viennent de prendre le thé.

Le dos droit, la face dans l’ombre, les mains jointes, la femme apparaît en position d’attente.

Le dos en arrière, la face éclairée, les mains écartées, l’homme répond à cette attente : il lui tend dans sa main droite son ordonnance, et son verdict.

Imaginons maintenant que l’homme et la femme se tournent vers nous : l’effet ping-pong va apparaître.

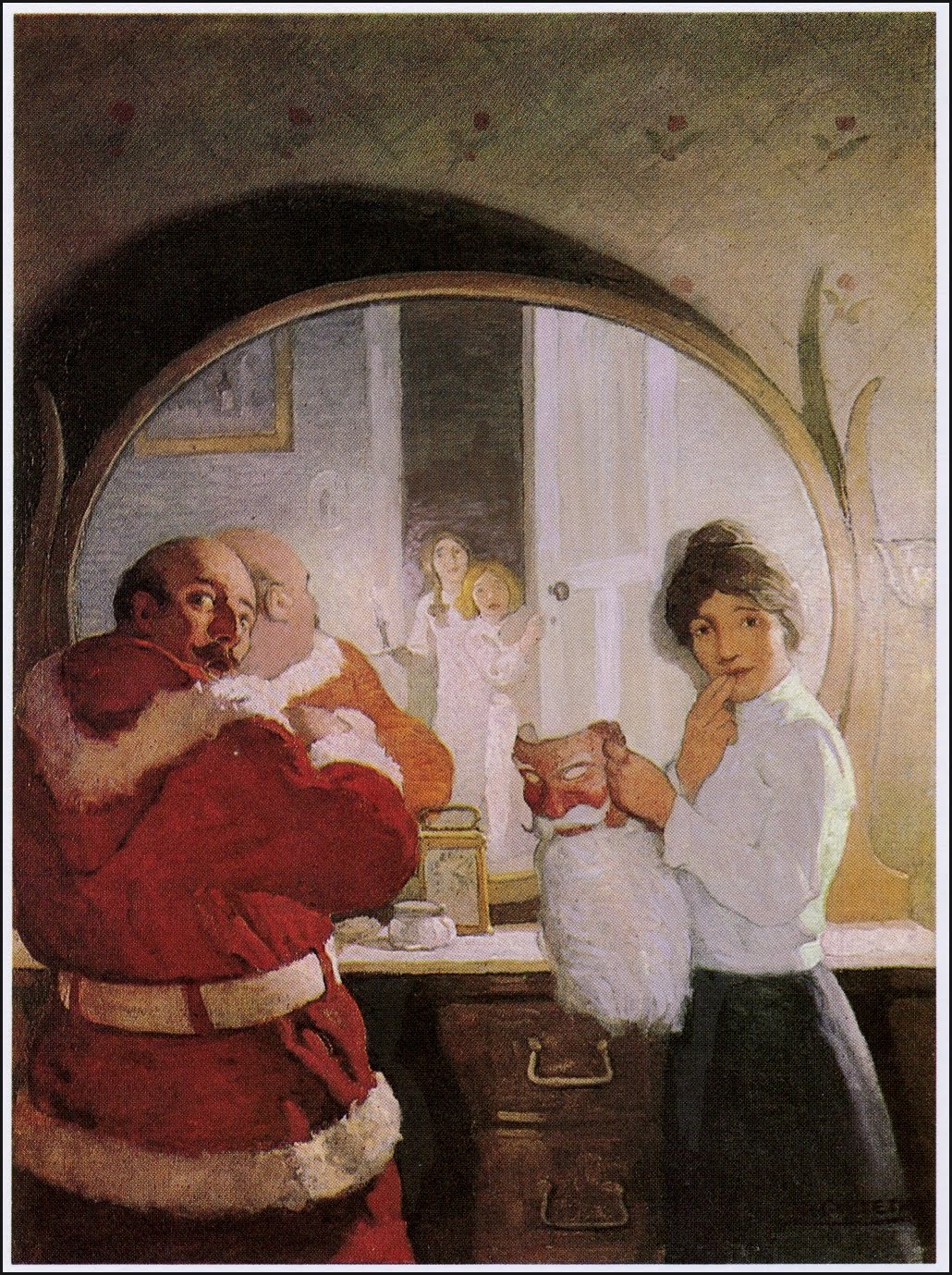

Prenez votre fils, Monsieur !

(Take your Son, Sir!)

Ford Madox Brown, 1851-52, 1856-57, 1860,Tate Gallery, Londres

La mère : Emma Hill

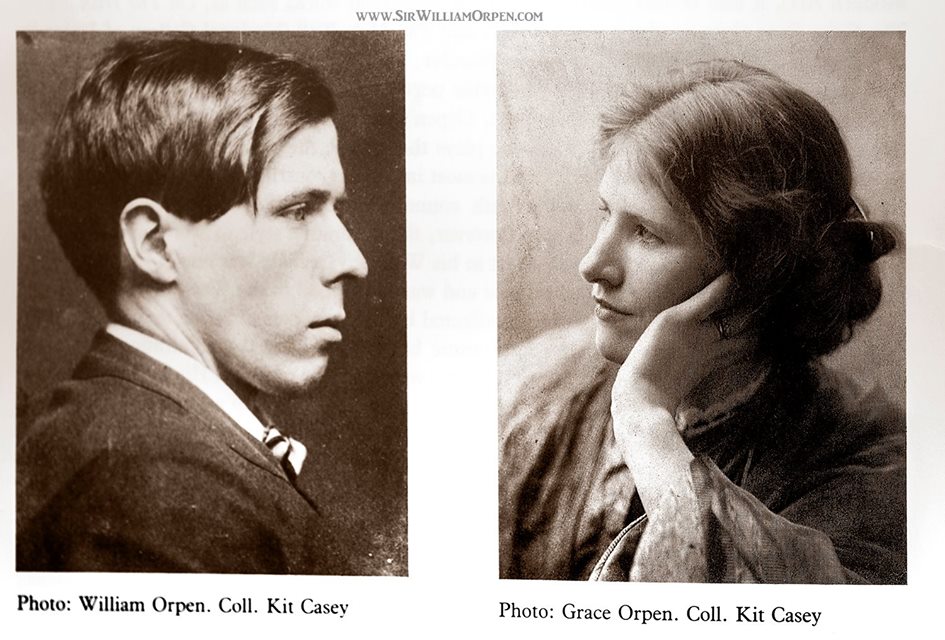

Ce tableau représente Emma Hill, une des modèles de Brown qui lui donna une fille en 1850, avant qu’elle ne devienne officiellement sa seconde épouse en 1853. Ils eurent ensuite un premier fils en 1855, Oliver. Dans sa version initiale de 1851, le tableau représentait seulement le visage d’Emma en train de rire, la tête rejetée en arrière.

Le bébé : Arthur

Brown reprit le tableau en l’élargissant vers le bas, à l’occasion de la naissance de son second fils Arthur, le 16 septembre 1856, qui est représenté ici à l’âge de 10 semaines. Mais le bébé mourut à 10 mois le 21 juillet 1857.

En 1860, Brown élargit encore une fois le tableau en désignant faussement le bébé dans son livre de compte comme « son premier-né« . Mais il ne le termina jamais.

Joie ou faute

Le miroir qui nous révèle l’heureux père dessine une auréole autour du visage d’Emma Hill en robe blanche, qui semble ici sanctifiée dans son rôle de mère, à l’image de la Vierge Marie.

Mais sa face chlorotique, ses pommettes empourprées et ses joues creuses, en contraste avec la chair brune du bébé, créent un sentiment de malaise, qui a fait interpréter le tableau tout à l’inverse : il s’agirait d’une dénonciation des filles-mère (non étayé par les écrits de Brown).

Peut-être la source de cette étrangeté est-elle à chercher dans le problème intime qu’Emma développa dès après leur mariage : l’alcoolisme.

https://en.wikipedia.org/wiki/Take_your_Son,_Sir!

Ford Madox Brown: Pre-Raphaelite Pioneer, Par Julian Treuherz,Kenneth Bendiner,Angela Thirlwell, p 57 https://books.google.fr/books?id=kIprfnVl100C&pg=PA12-IA28&lpg=PA12-IA28&dq=Take+your+Son,+Sir+16+sept+1856++brown+arthur&source=bl&ots=bmCKmO4noV&sig=WFGsXAFp0JG_QKVH3_9kiEUXUqE&hl=fr&sa=X&ved=0CCQQ6AEwAGoVChMI16mP1LyCxwIVh3EUCh1bpQd4#v=snippet&q=Take%20your%20Son%2C%20Sir%20&f=false

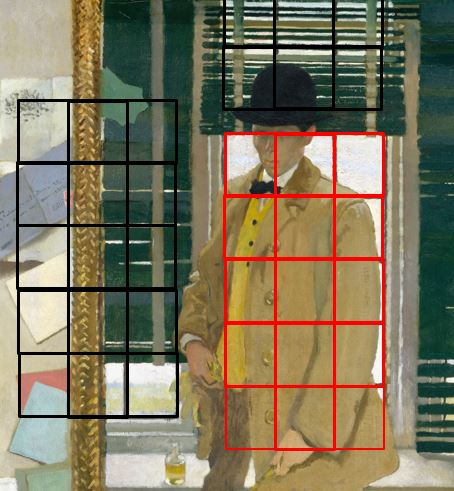

La lettre d’amour ou le Rendez-vous (The Love Letter or The Appointment)

Rebecca Solomon, 1861, Collection privée

Nous voyons dans le miroir ce que la femme voit en levant les yeux de la lettre : l’arrivée annoncée d’un homme, qui la salue en soulevant son melon. Certains pensent qu’il s’agit d’une riche veuve en butte aux sollicitations amoureuses ; d’autres d’un autoportrait de l’artiste, soeur et élève du peintre Abraham Solomon (Voir Voyages de classe) .

Quoiqu’il en soit, les lettres dans le porte-carte et sous le cadre du miroir montrent qu’on s’est beaucoup écrit. L’horloge, entre le mot et le visage de la dame, souligne la longueur de l’attente.

L’as de coeur (The ace of hearts) Thomas Kennington, 1882, Collection privéeLe miroir de sorcière nous montre ici un gentleman en habit de soirée, qui se gratte la nuque avec perplexité. Nous comprenons que cette belle femme moqueuse vient de réussir un tour de carte : retrouver celle qu’il avait choisie.

Dans un second temps, nous remarquons la tête de léopard sur laquelle elle est assise, le geste impérieux de son doigt vers le tabouret, son index ganté qui presse doucement le coeur :

cette magicienne de salon est une dompteuse d’homme.

After the Dance Lavery, 1883, collection particulière

Le miroir nous fait comprendre que la jeune fille n’a pas dansé avec celui que son carnet de bal lui laissait espérer. Son père lui amène son manteau d’un air contrit : inutile d’attendre encore.

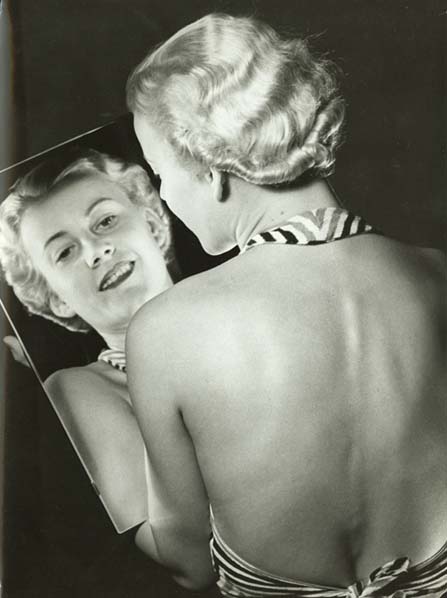

Publicité pour Lucky Strike, 1952

L’image joue sur l’ambiguïté sémantique de la marque : « heureux allumage » ou « heureuse rencontre » ou ‘heureuse attaque ».

Faisant écho à la feuille de tabac doré, la flamme dorée du briquet vient à la rencontre de sa complémentaire, la cigarette éminemment phallique. De sorte que l’image nous montre en fait non pas une scène de séduction, mais un dispositif autarcique où l’homme, réduit à un miroir et à une recharge de cigarettes, s’allume lui-même et se consume à répétition.

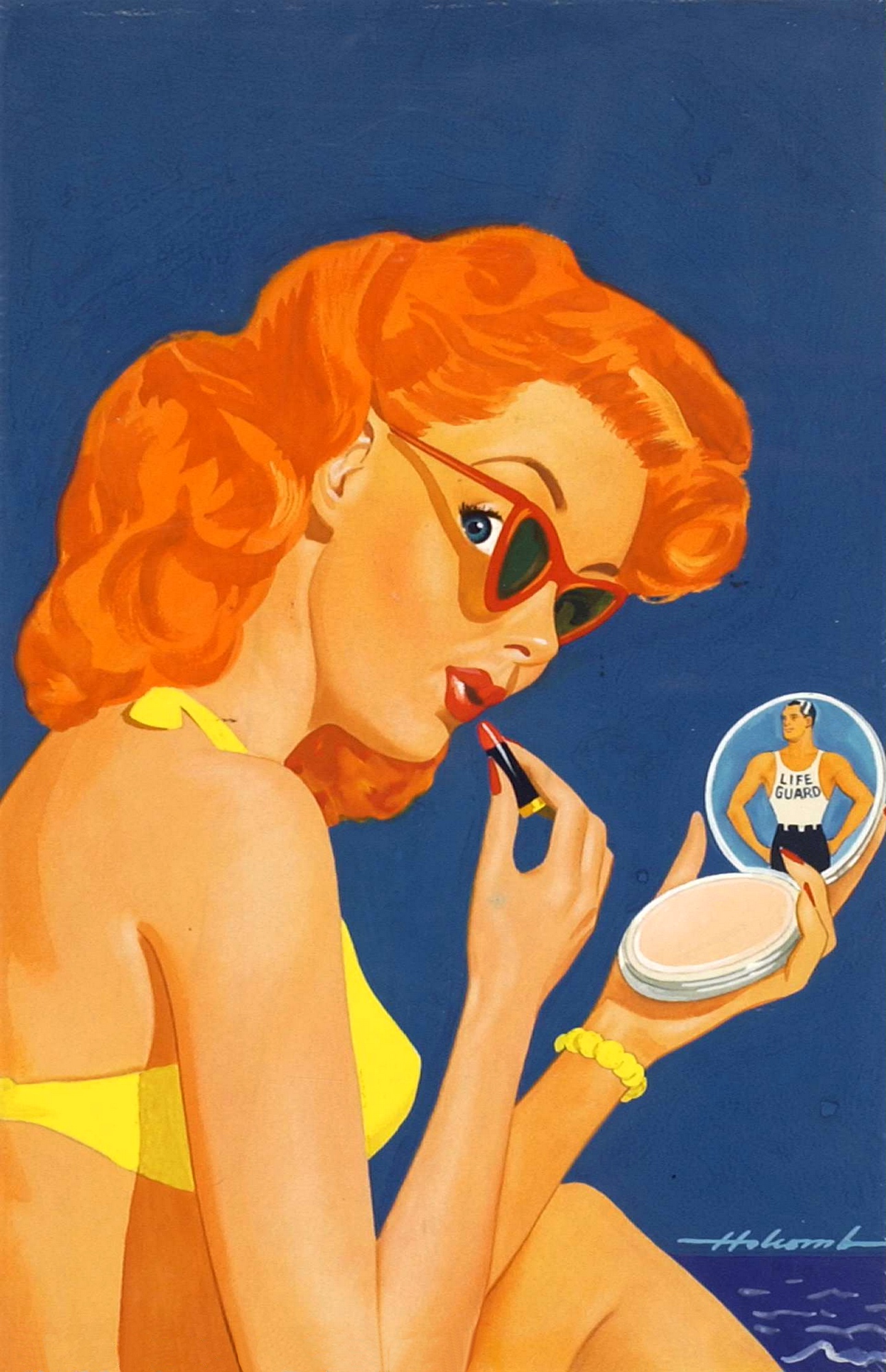

Illustration de Dal Holcomb

Le miroir-rétroviseur réduit le beau gosse à ses biscottos et à sa chevelure gominée, tout en le séparant de son attribut phallique que s’approprie la rousse flamboyante. En miniaturisant le mot « Life guard (sauveteur) et la mer, la composition montre bien que le véritable danger est cette sirène des plages.

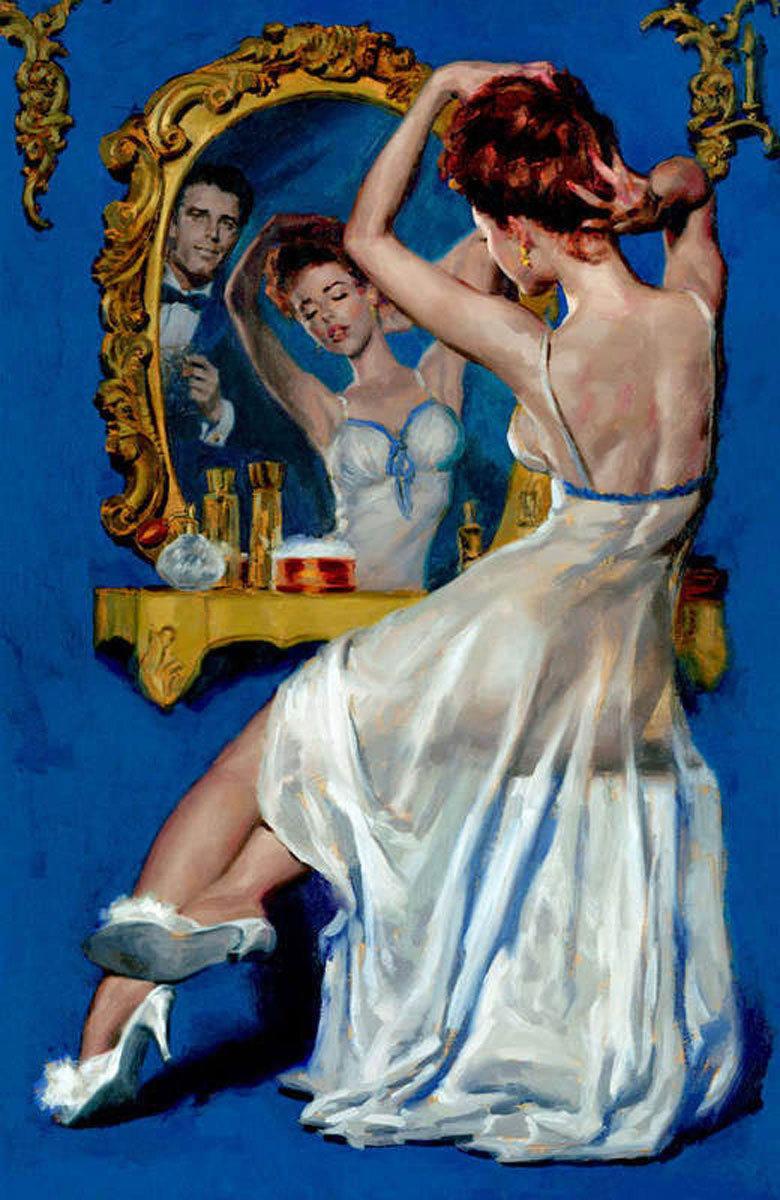

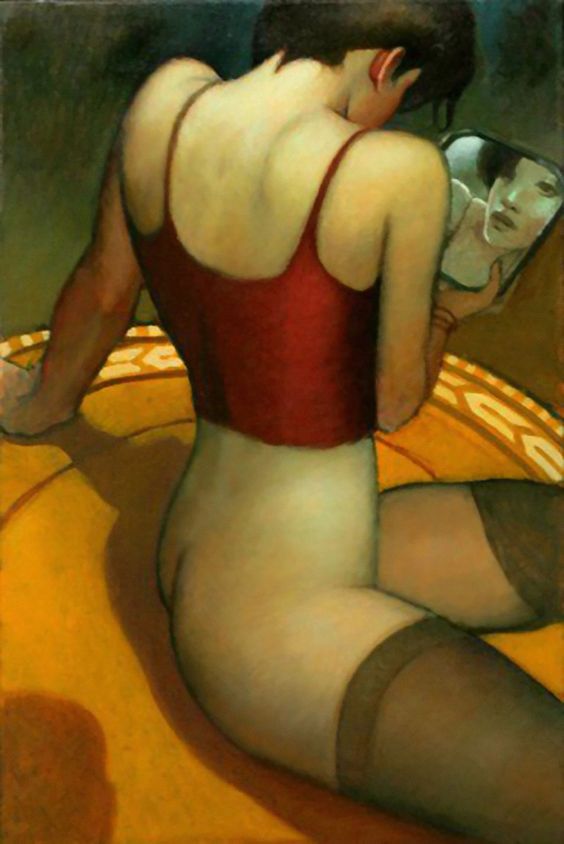

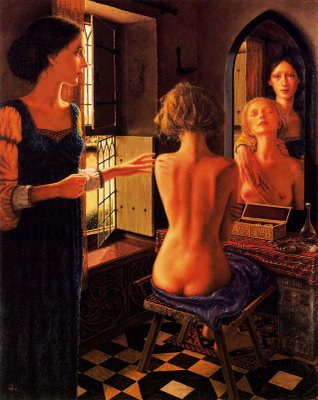

Reflection, Glen Orbik , vers 2010Grand spécialiste du revival de l’esthétique pulp, Orbik met en scène, dans le miroir outrageusement luxueux, un problem picture malicieux et glamour.

Toute la question tient à l’irruption de cet homme en smoking dans l’intimité de la table de toilette, où une jeune femme en déshabillé fait semblant de se recoiffer en s’étirant voluptueusement, les yeux clos. L’ambiguïté tient à l’objet indiscernable entre ses mains, que le miroir ne nous montre pas. Un bouquet ? Dans ce cas l’homme est un amoureux rebuffé. Une robe ? Alors c’est un mari déjà habillé pour sortir, et qui vient discrètement accélérer les préparatifs de sa femme. Laquelle préfèrerait rester s’amuser à la maison.

Musiciennes

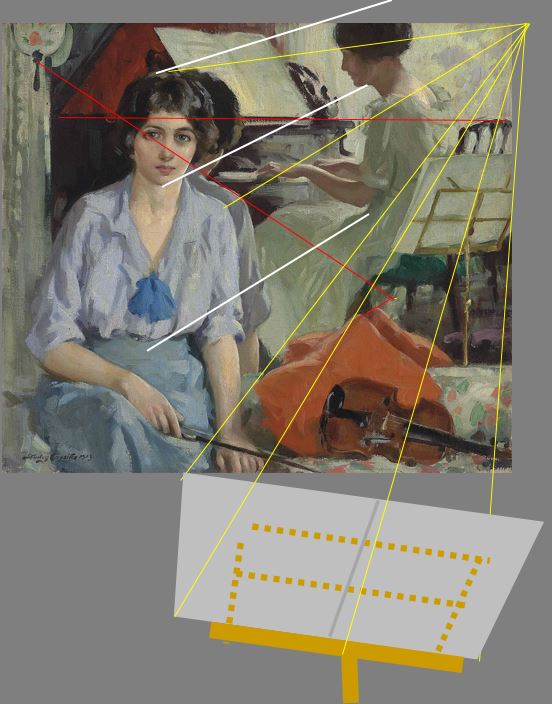

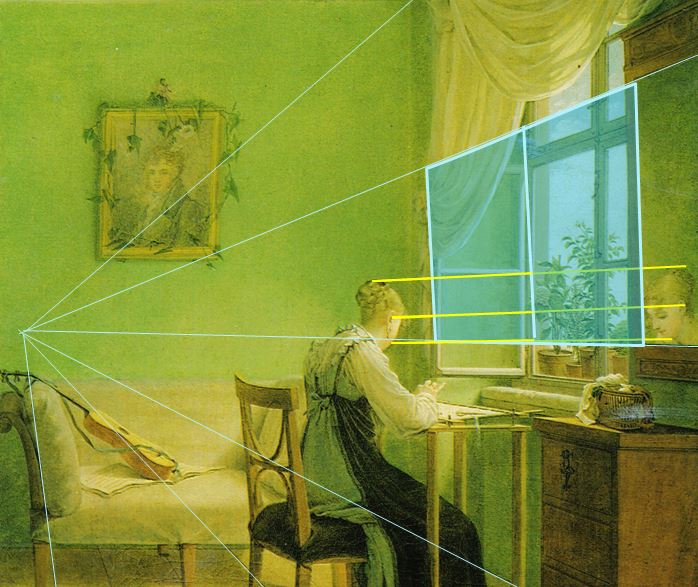

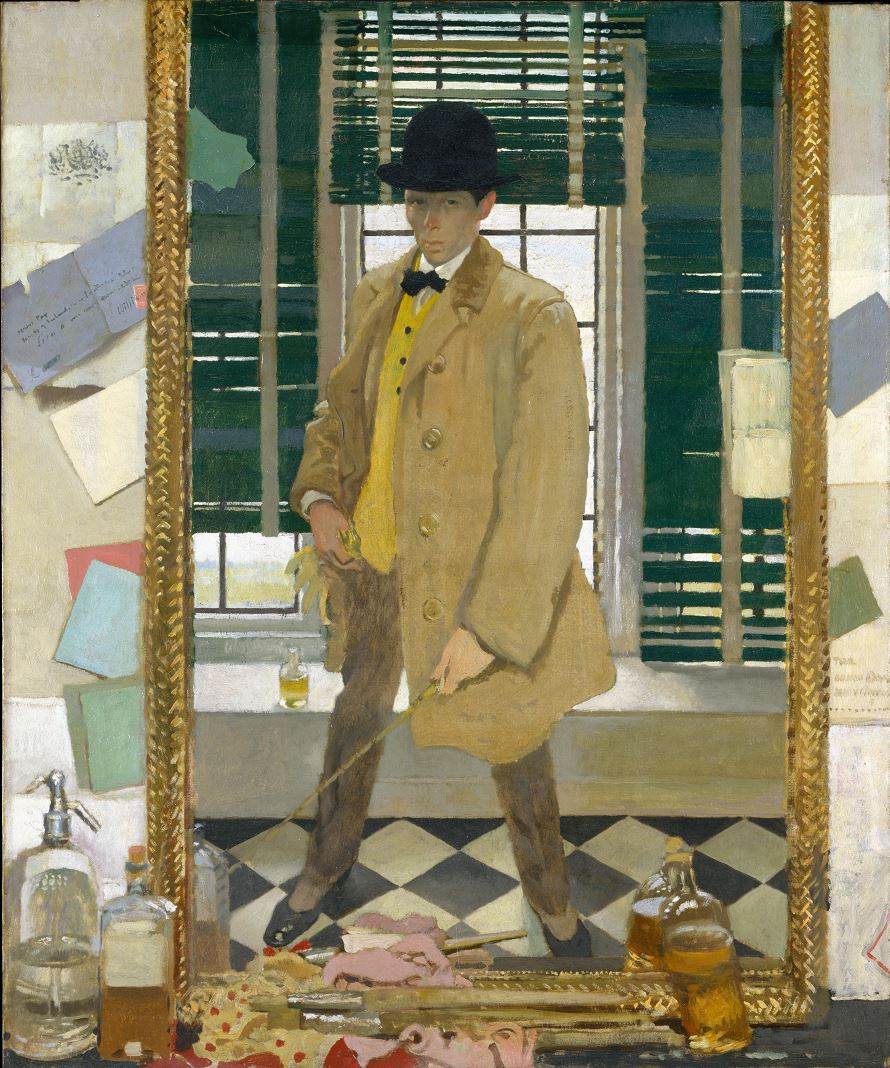

Stanley Cursiter, 1923, Collection privée

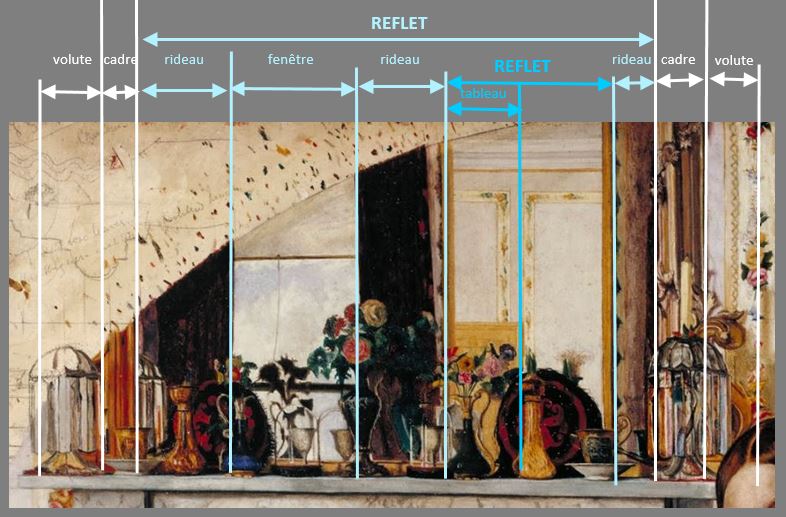

La violoniste assise, qui semble nous regarder en face, observe en fait la pianiste que nous montre le miroir. Le pupitre dont nous voyons la face arrière est celui où elle se place pour jouer, dos au piano : pour l’instant, elle se trouve en position de spectatrice : soit pour évaluer l’acoustique, soit pour se reposer pendant un solo.

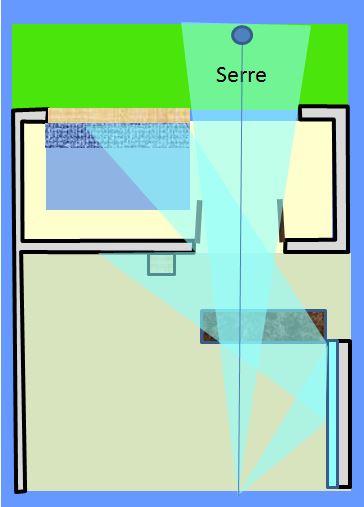

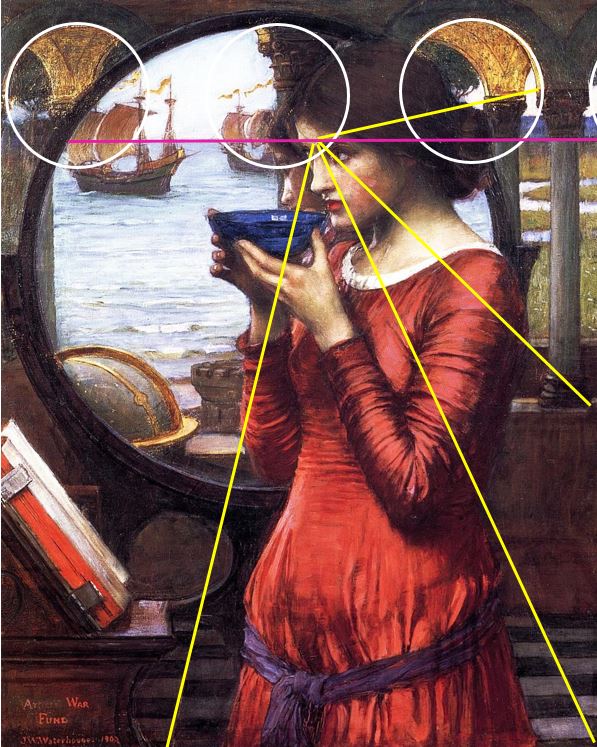

La tableau pose plusieurs questions :

- Pourquoi la pianiste est-elle si haut ? Parce qu’elle joue sur une estrade ?

- Pourquoi est-elle si grande ? Parce que la pièce est en fait toute petite ?

- Pourquoi le pupitre est-il invisible dans la pièce ? Parce qu’il se situe en hors champs ?

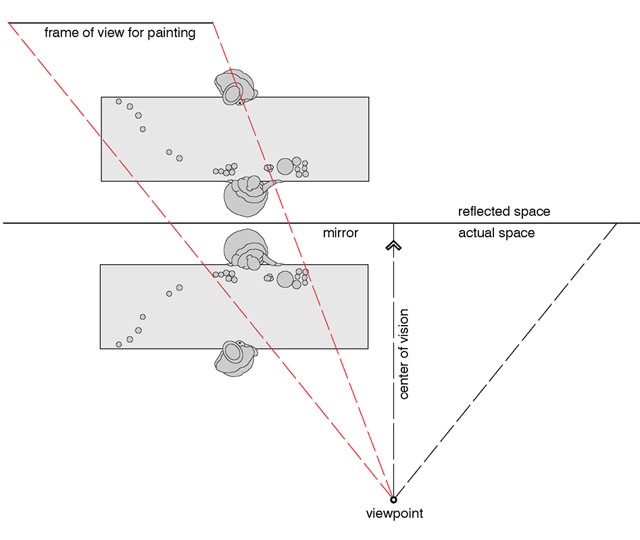

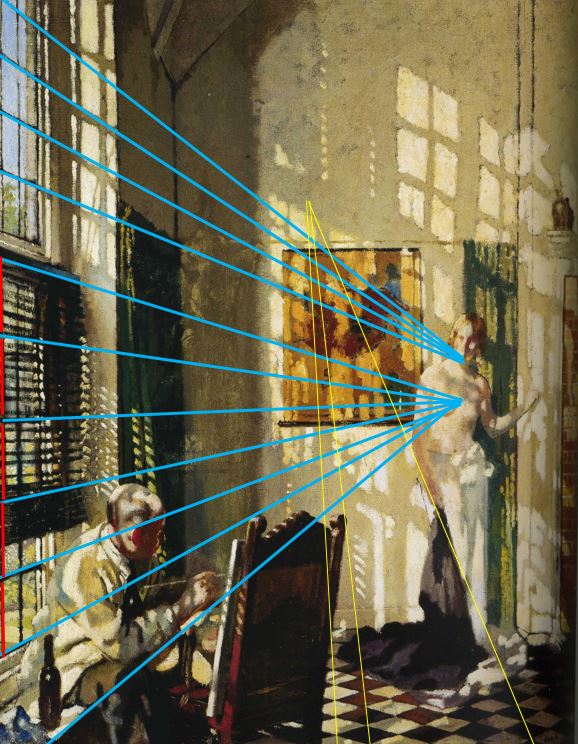

Auxquelles la perspective ne donne pas de réponse certaine, tant elle est incohérente :

- d’après le reflet, le point de fuite serait assez haut, en hors champ (ligne jaune) ;

- ce qui ne cadre pas avec le reflet de l’éventail, de la pointe du coussin, et l’horizontale du piano (lignes rouges) ;

- la pianiste a à peu près la même taille que la violoniste (lignes blanches) alors que vu son recul, elle devrait être sensiblement plus petite.

Finalement, la seule réponse certaine est celle concernant le pupitre : en perspective plongeante, comme ici, le pupitre pourrait se trouver effectivement en hors champ, en dessous du tableau.

L’idée – mal servie par la réalisation – semble être que le point de fuite anticipe l’endroit où se trouvera la violoniste, lorsqu’elle rejoindra son pupitre.

Au café

La table d’angle (The Corner Table)

Irving Ramsey Wiles, 1886, Collection privée

Le couvert est mis et la chaise penchée contre la table, sur la place en face de la jeune femme. Le miroir nous montre ce qu’elle observe : un homme qui dîne seul, et passe commande au serveur. Serait-elle une fille de joie qui se réserve la table d’angle pour étudier ses futures victimes ?

L’année d’après, Wiles produit à nouveau une de ces scènes de café dans le goût parisien, qu’il tente alors d’acclimater en Amérique, et qu’on peut considérer comme une sorte de pendant.

Les flâneurs (The Loiterers)

Irving Ramsey Wiles, 1887, Collection privée

Toujours une table d’angle, après le repas et non avant : la fenêtre remplace le miroir, mais le rideau orange interdit toute échappée en dehors du couple, la chaise d’en face est occupée et la scène est devenue banale : après le café, un verre d’eau pour madame qui soutient la conversation, un doigt de liqueur pour monsieur qui se distrait en alignant sur la nappe des sucres et trois allumettes.

La lettre

Armand Rassenfosse, 1921, Collection privée

Les nouvelles ne sont pas bonnes, à voir la bouteille et le verre que la jeune femme va remplir.

Heureusement, le miroir nous montre une amie qui vient la réconforter.

Devant le miroir (Vor dem Spiegel, Rokoko)

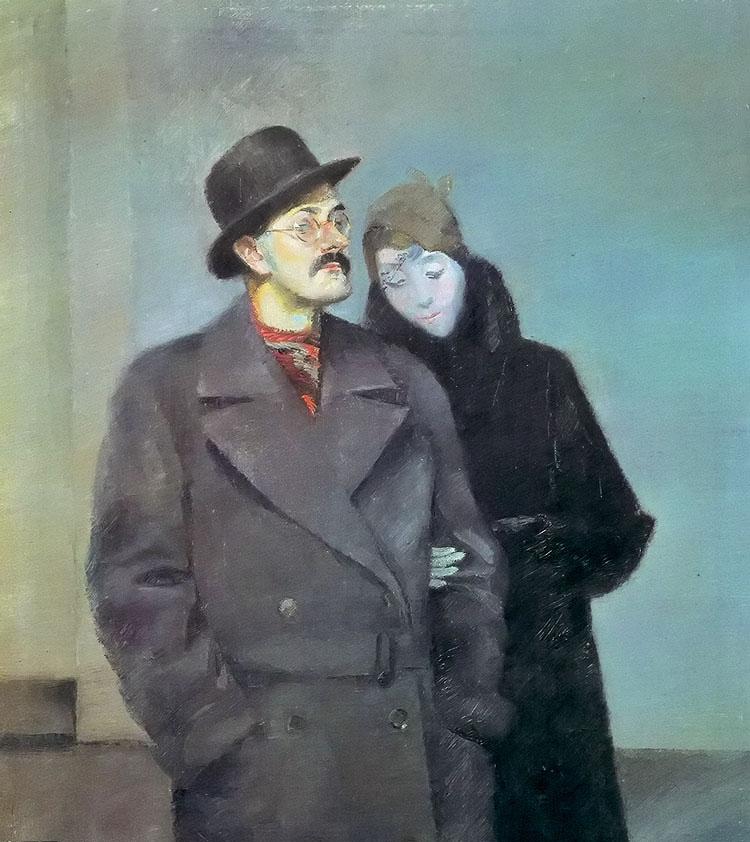

Conrad Felixmüller, 1934, Collection particulière

Devant le miroir (Vor dem Spiegel, Rokoko)

Conrad Felixmüller, 1934, Collection particulière

|

Autoportrait avec Londa, Conrad Felixmüller, 1933 Autoportrait avec Londa, Conrad Felixmüller, 1933 |

|---|

A gauche, le miroir nous fait comprendre que la femme du peintre se retourne amoureusement vers lui. A droite, un portrait de couple bien plus conventionnel réalisé l’année précédente.

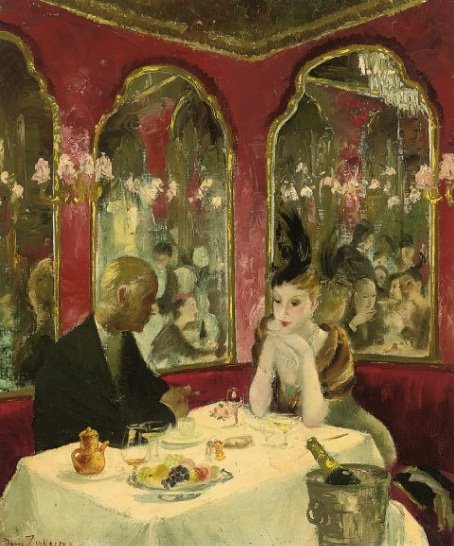

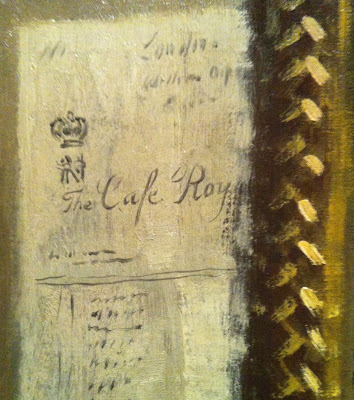

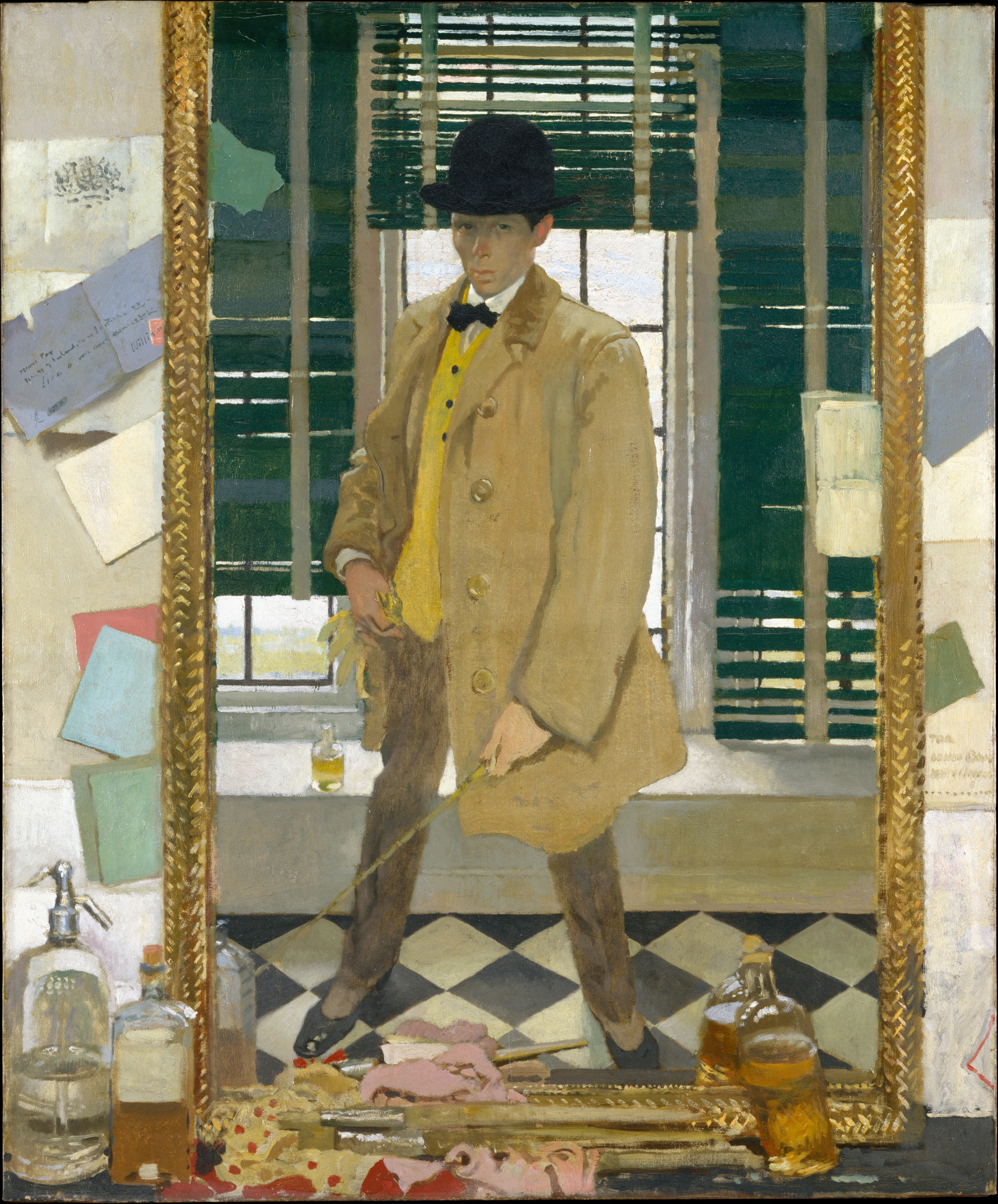

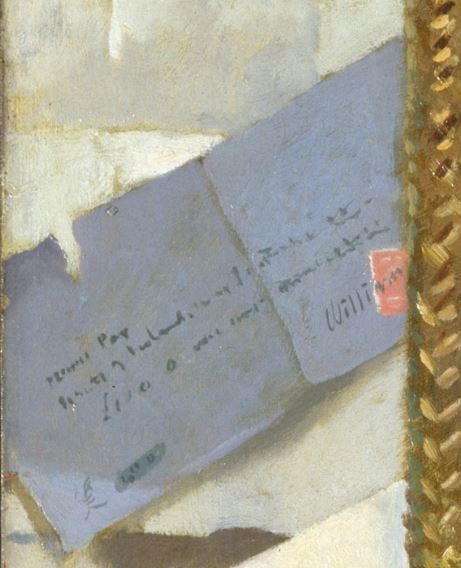

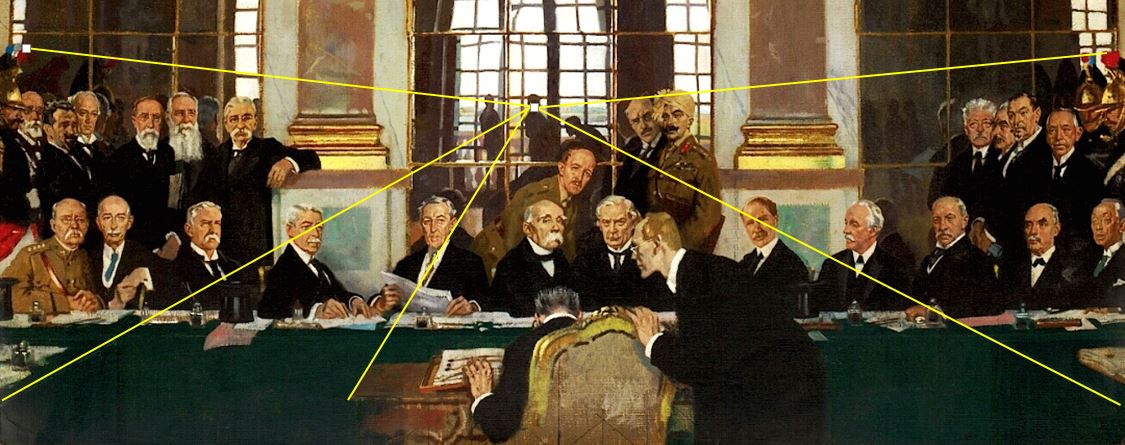

Un coin du Cafe Royal (Corner of the Cafe Royal)

Un coin du Cafe Royal (Corner of the Cafe Royal)

Doris Zinkeisen, avant 1946, Collection privée

Dans cette autre angle de café, les miroirs révèlent que le couple que l’on voit solitaire est en fait cerné par la foule.

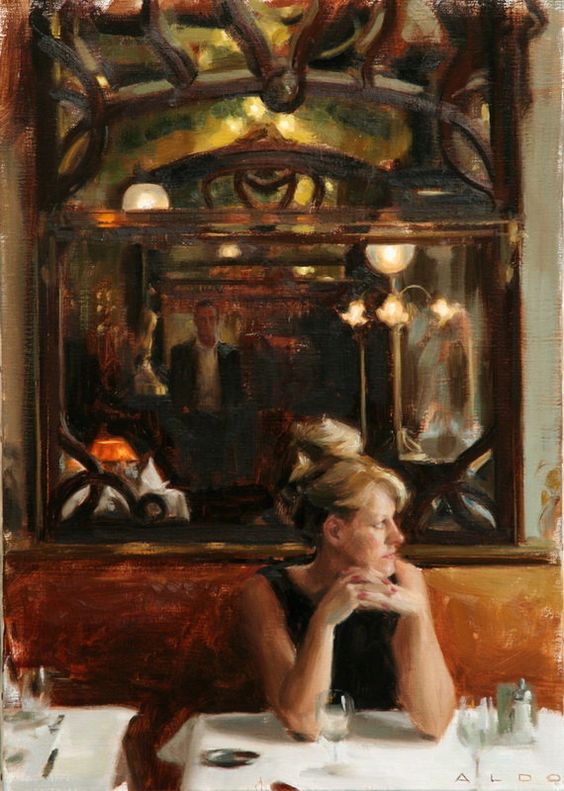

Au café

Aldo Balding, vers 2008

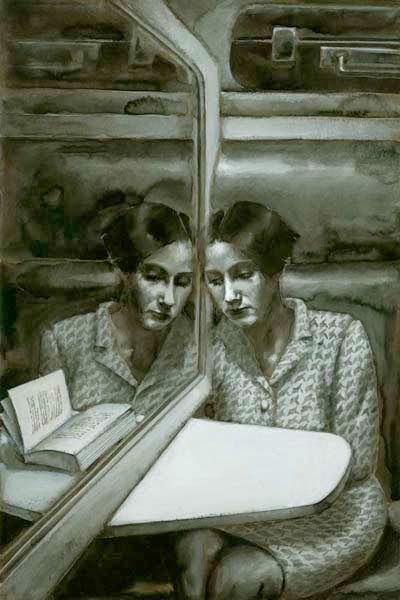

Le miroir du café, qui réunit l’homme debout vu de face, mains dans les poches, et la femme assise vue de dos, mains croisées dans l’attente, reste une métaphore flagrante de la rencontre entre les sexes.

The spectator bird, Hilton Hotel, Seattle, 2011 |

Also toys were washed up on the beach, 2013

Also toys were washed up on the beach, 2013

|

|---|

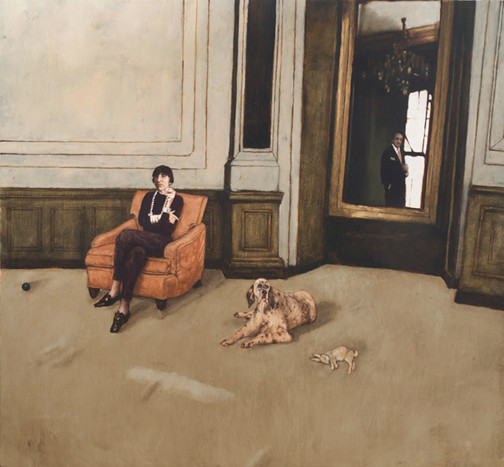

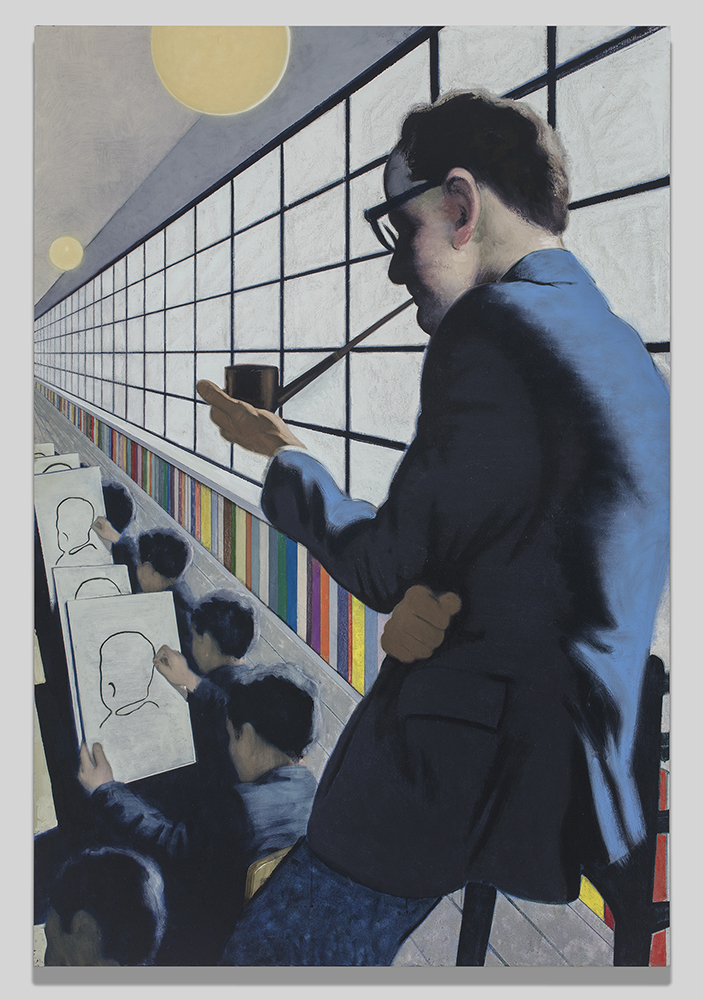

Rachel Berman

Dans l’Oiseau Spectateur, le miroir montre ce que guette l’homme aux lunettes noires, à l’instar du corbeau perché : des proies féminines.

Dans le tableau de droite, la composition est inversée, mais la situation est la même : la femme, comme le chien ou le lapin mort, sont des jouets abandonnés sur la moquette comme par une marée, proies pour le prédateur qui passe.

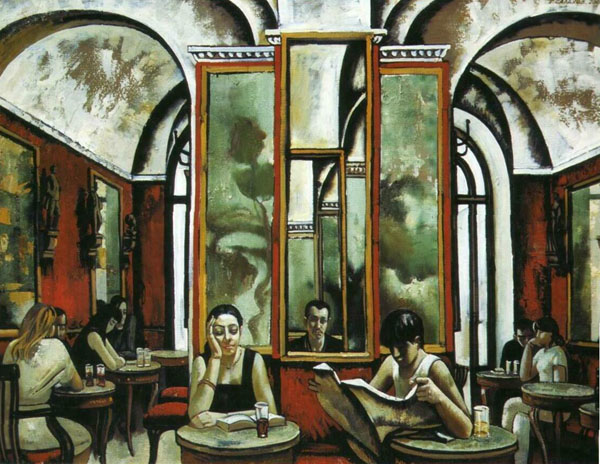

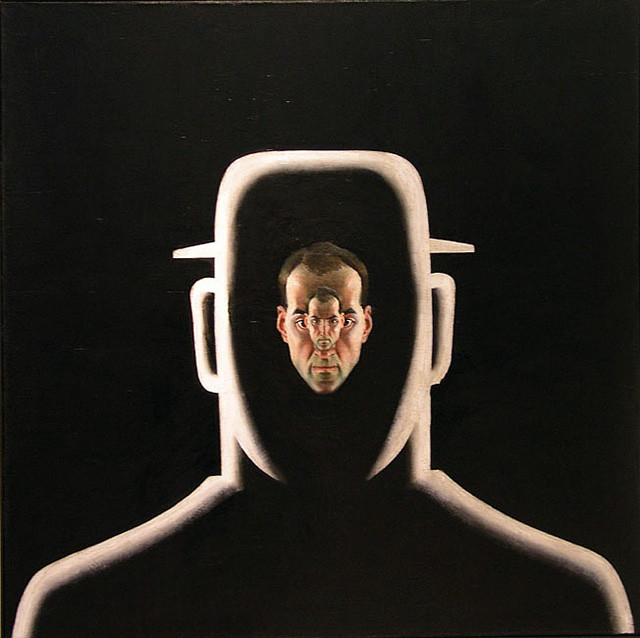

Rome, Café Greco, T.Salahov, 2002

Pris en sandwich entre deux femmes-tableaux dont le corps se prolonge en paysages, un homme-miroir réduit à sa tête, prisonnier de réflexions chaotiques.

L’effet de surprise

Surprise !

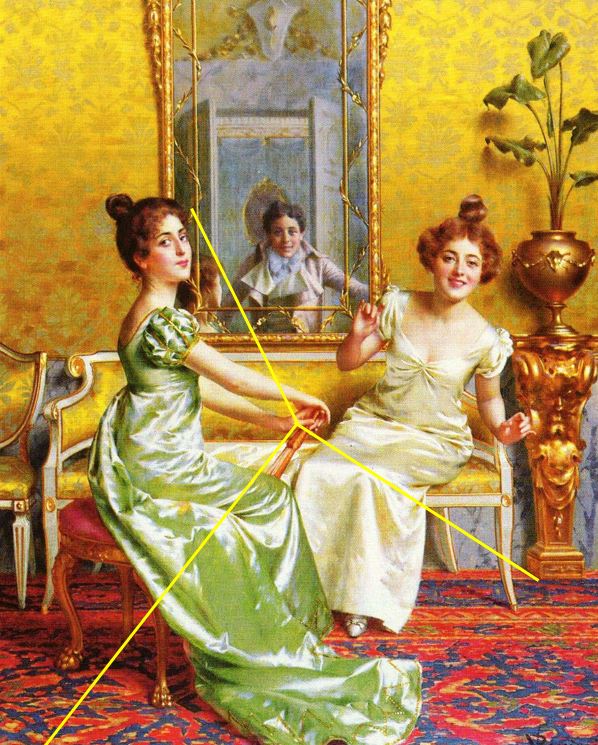

Vittorio Reggianini, collection privée

Un jeune homme fait irruption dans la pièce, à la grande joie des deux amies. Mais s’il y a une surprise dans le tableau, n’est-ce pas la taille réduite de l’arrivant ? Pour que sa tête soit au niveau des filles assises, ne faut-il pas qu’il soit à genoux devant elles ?

Le reflet de la fille de gauche, ainsi que la fuyante du pied du vase, nous donnent la réponse : le point de fuite étant situé très bas (au niveau de la main qui tient l’éventail), l’image virtuelle se décale vers le bas du miroir : le jeune homme est bien debout.

Ici, l’instrument de la révélation est la porte. Le miroir ne crée pas la surprise, il la met en scène : celle des deux parents pris sur le fait dans l’ovale du cadre, et celle deux enfants statufiés dans le rectangle de la porte.

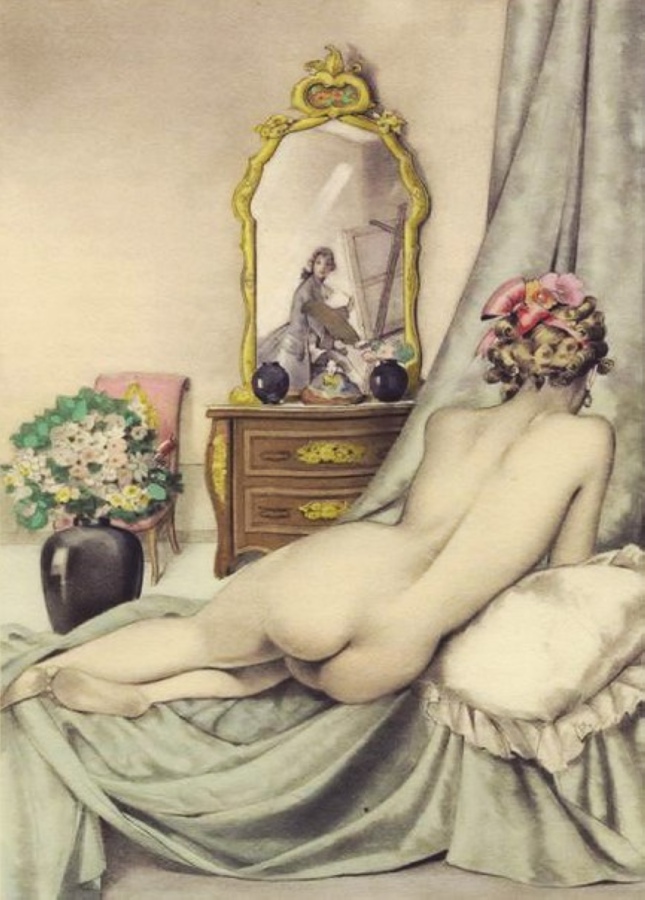

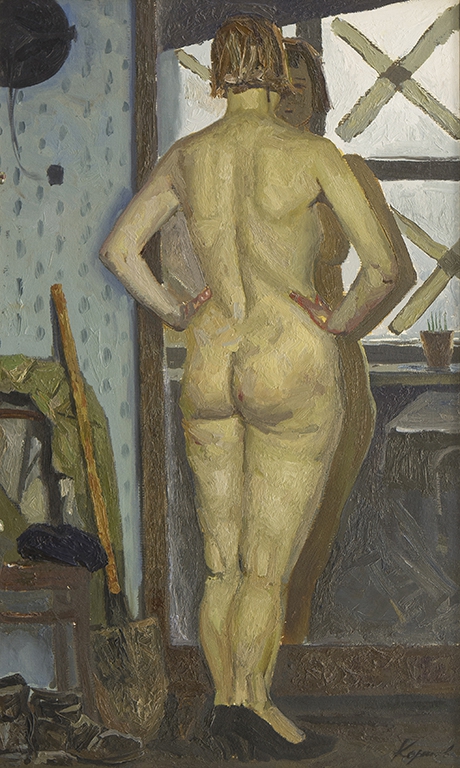

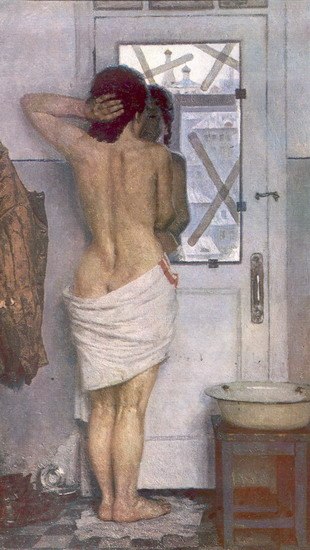

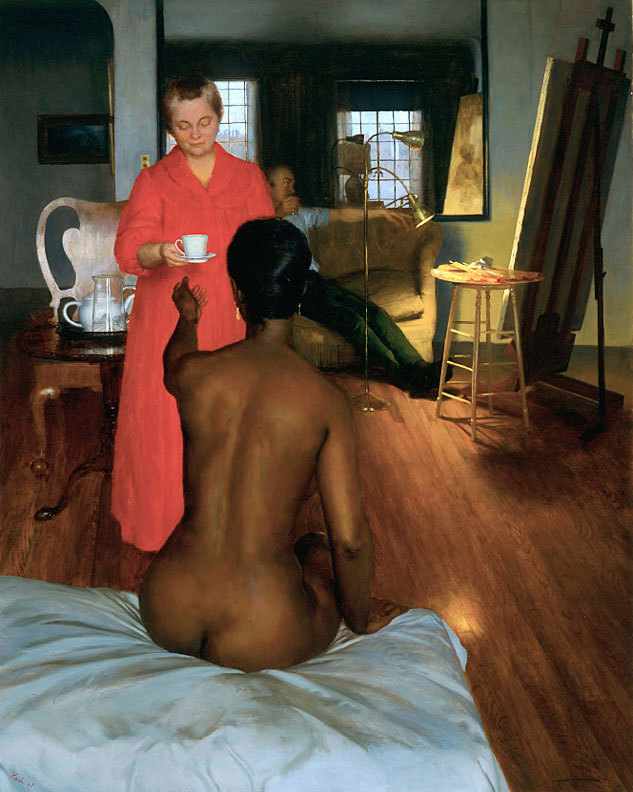

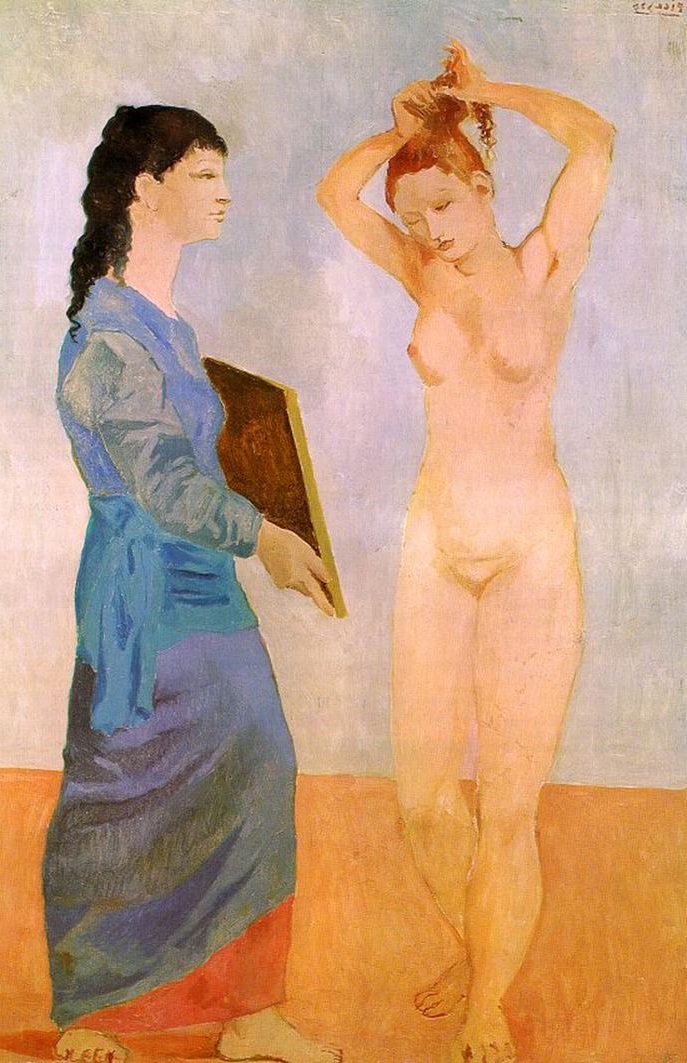

A l’atelier

Umberto Brunelleschi

Illustration pour Casanova 1950 Gibert Jeune

Umberto Brunelleschi

Illustration pour Casanova 1950 Gibert Jeune

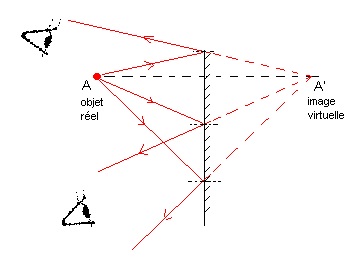

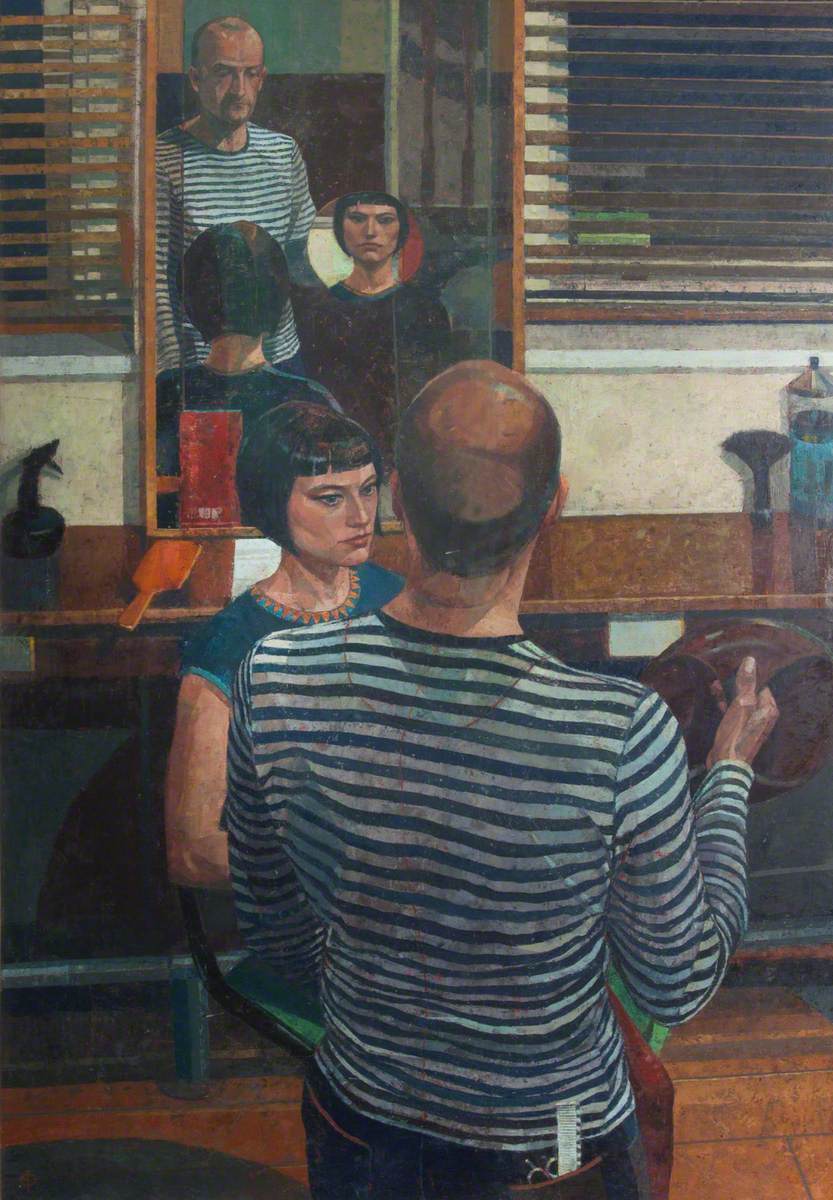

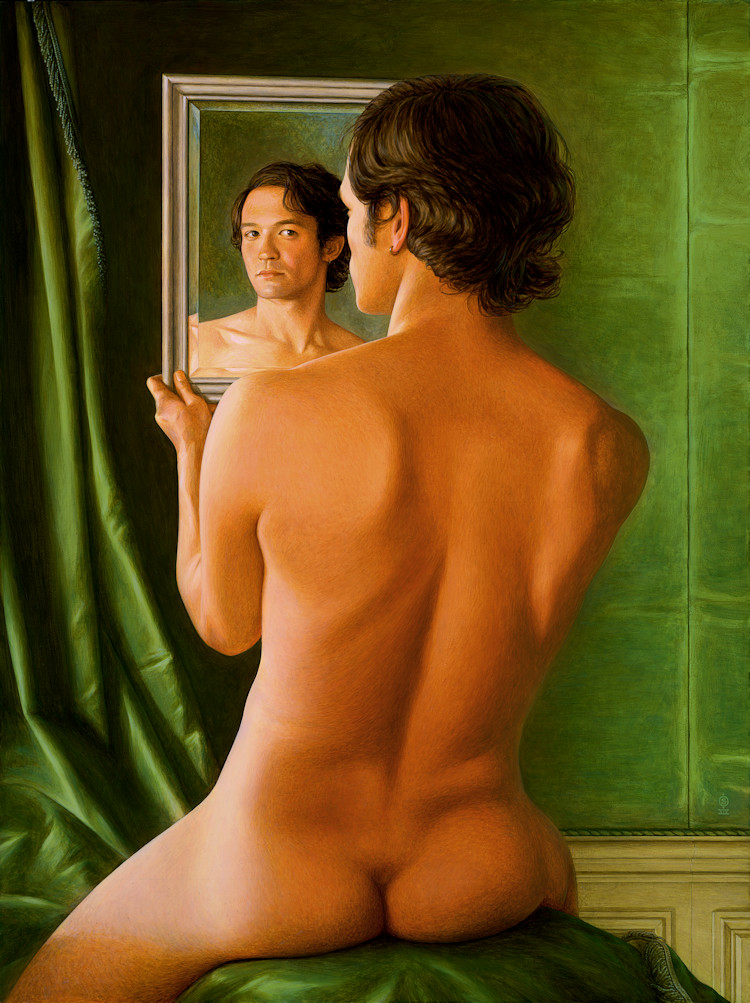

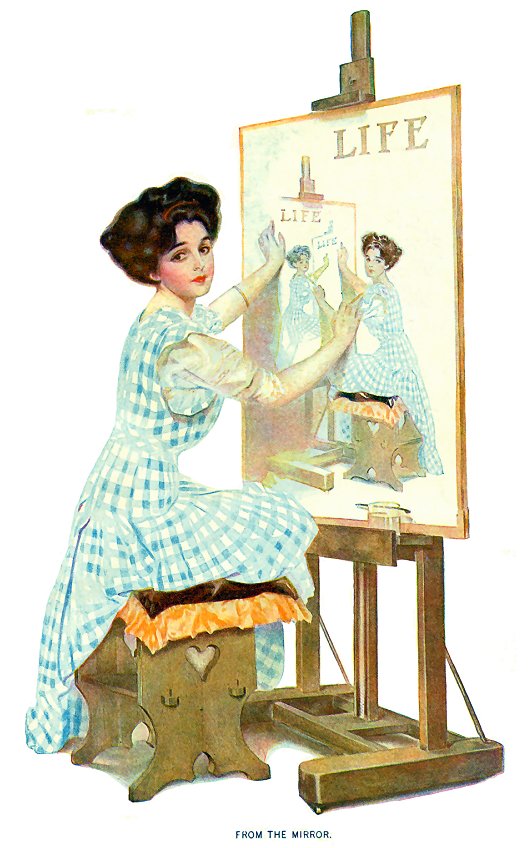

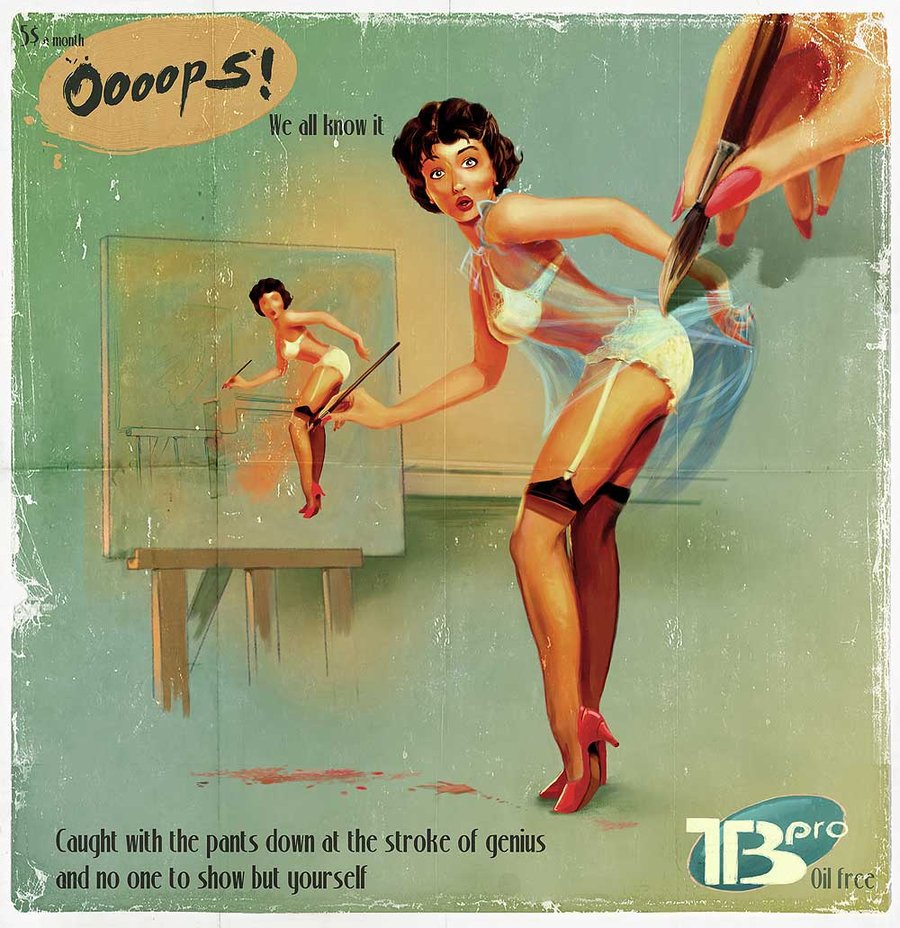

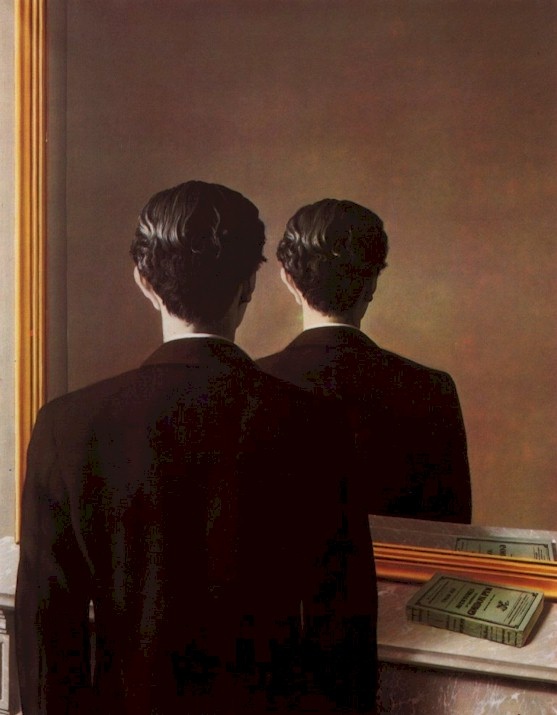

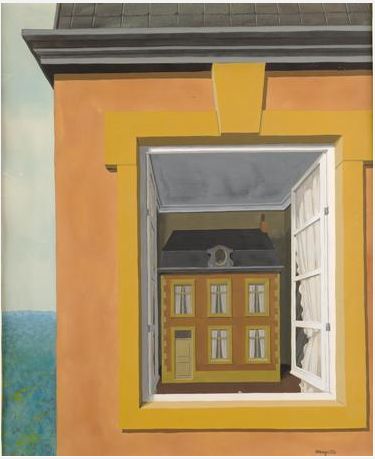

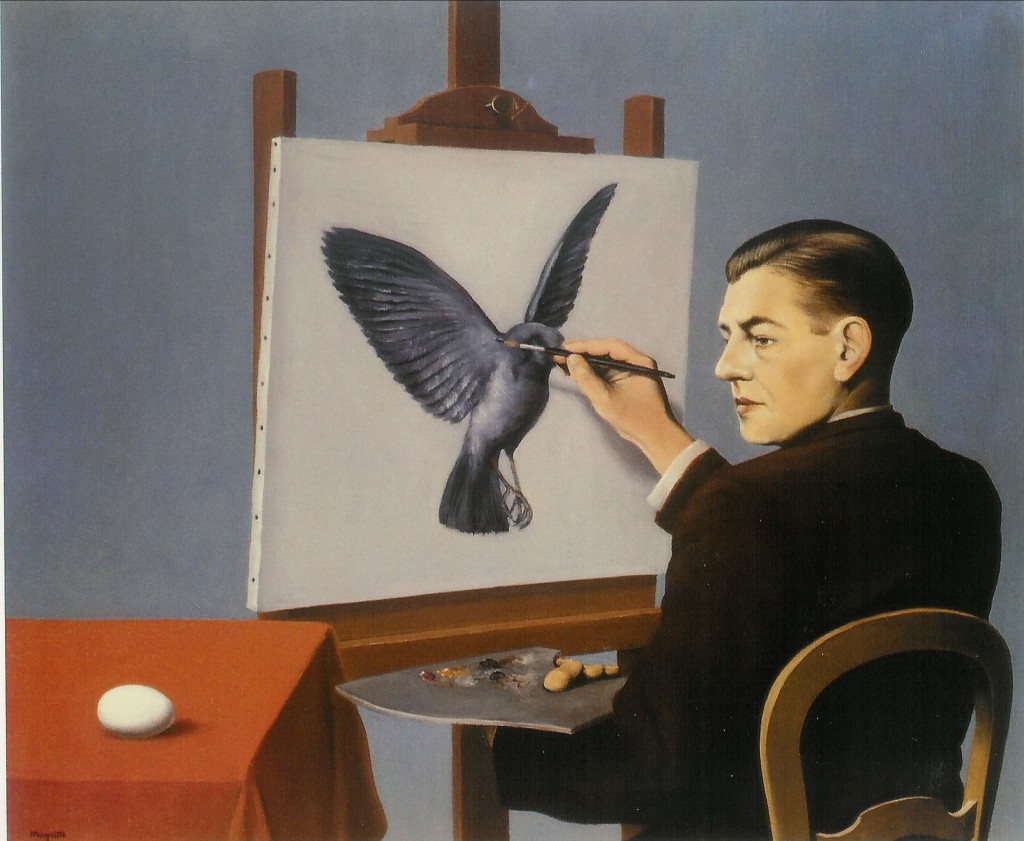

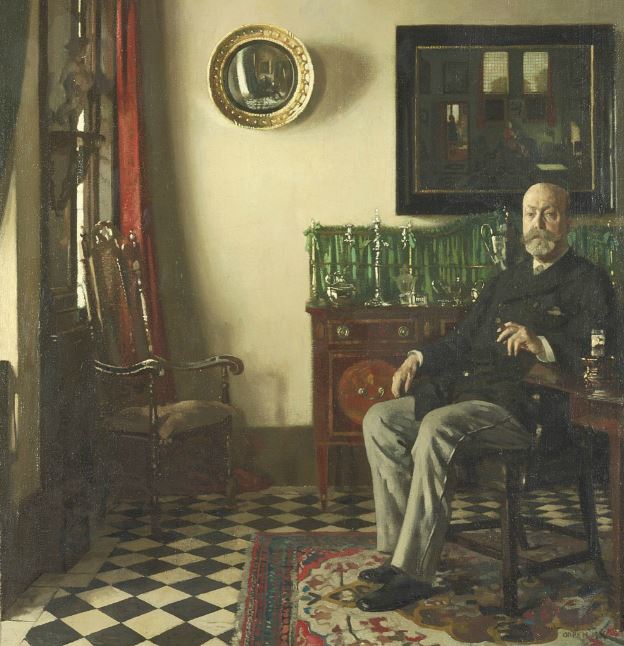

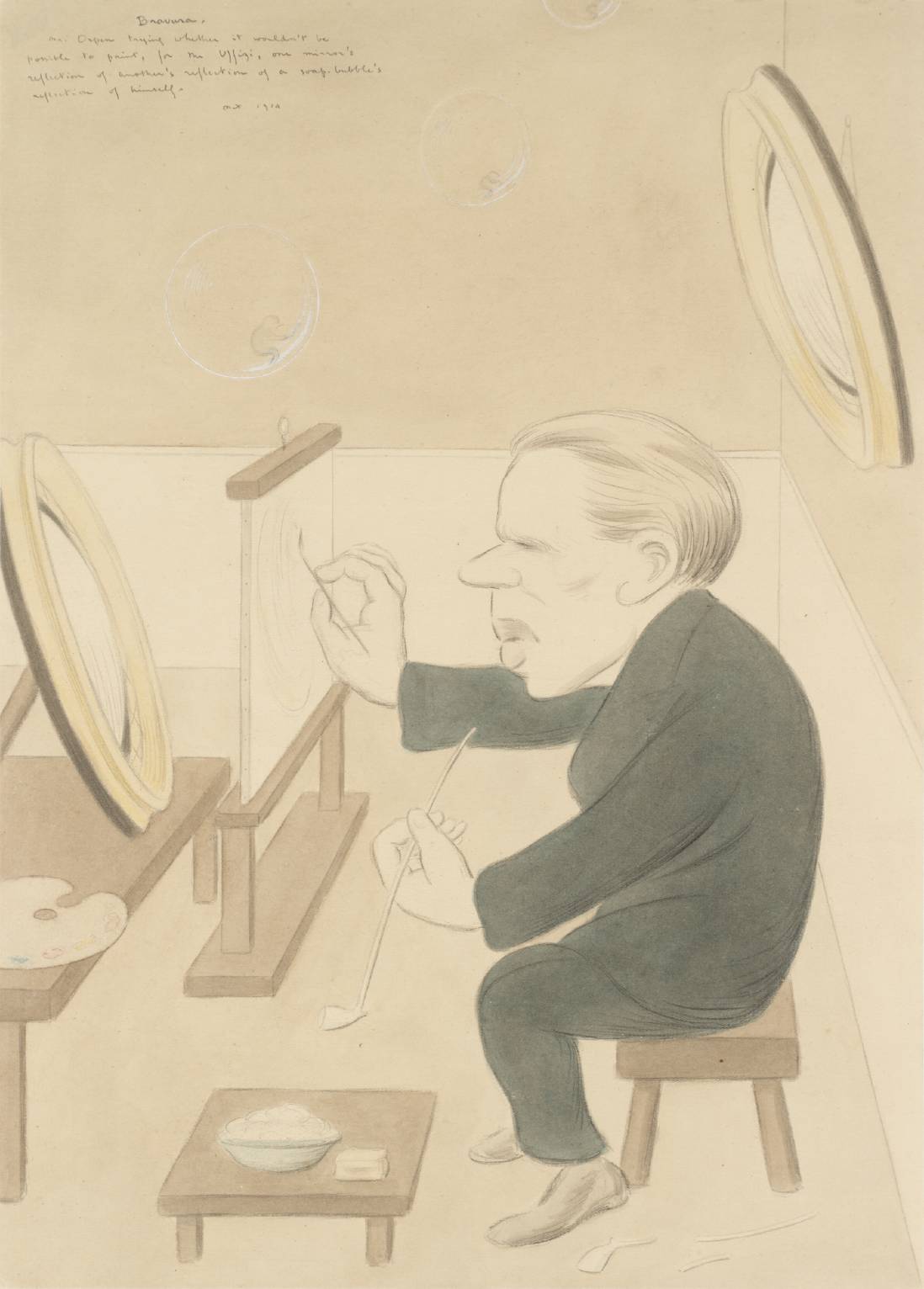

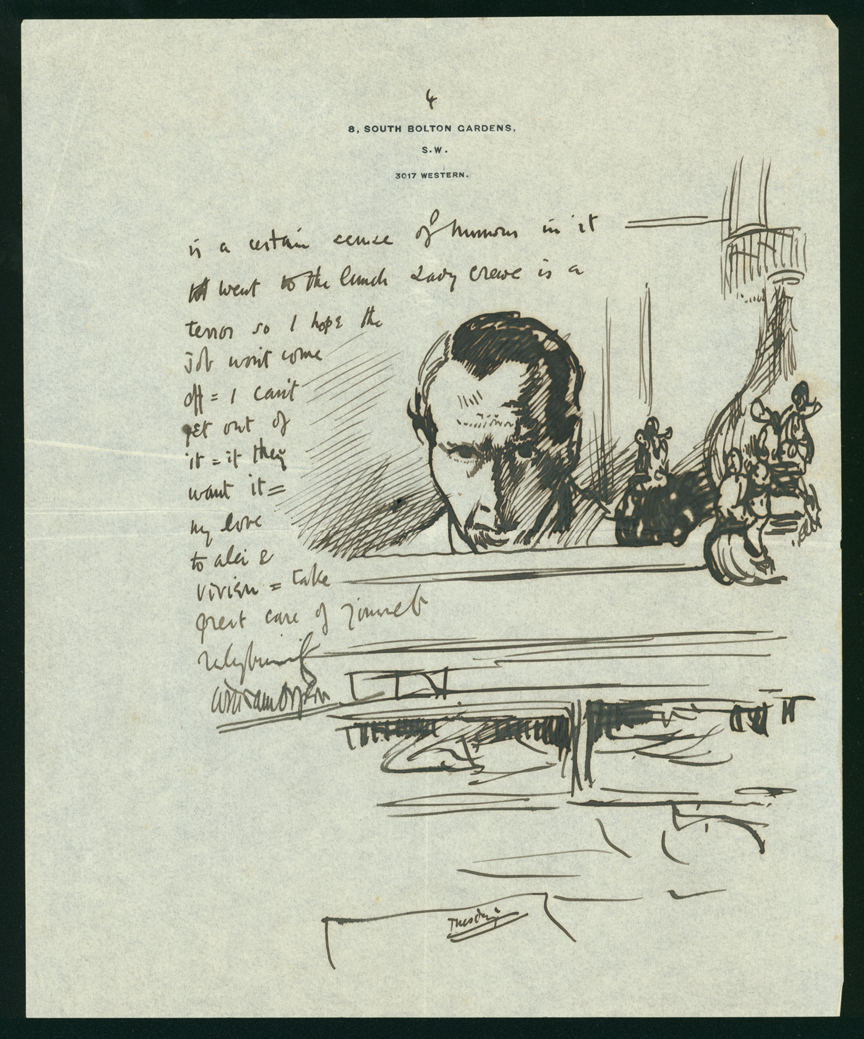

Un cas particulier d’effet ping-pong est celui où la personne dans le miroir est le peintre lui-même. Les exemples sont très variés, nous leur avons consacré une série d’articles : Le peintre en son miroir .

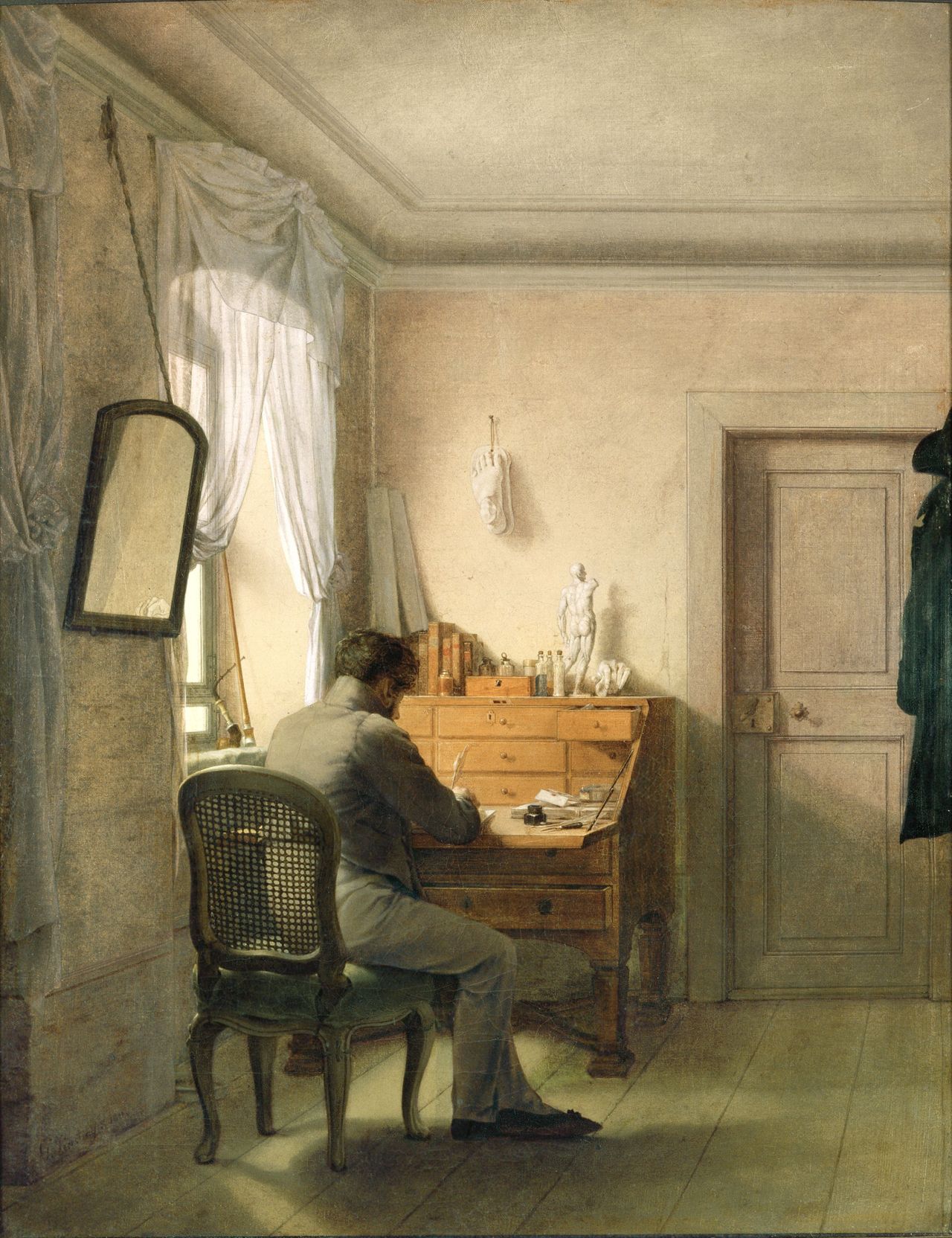

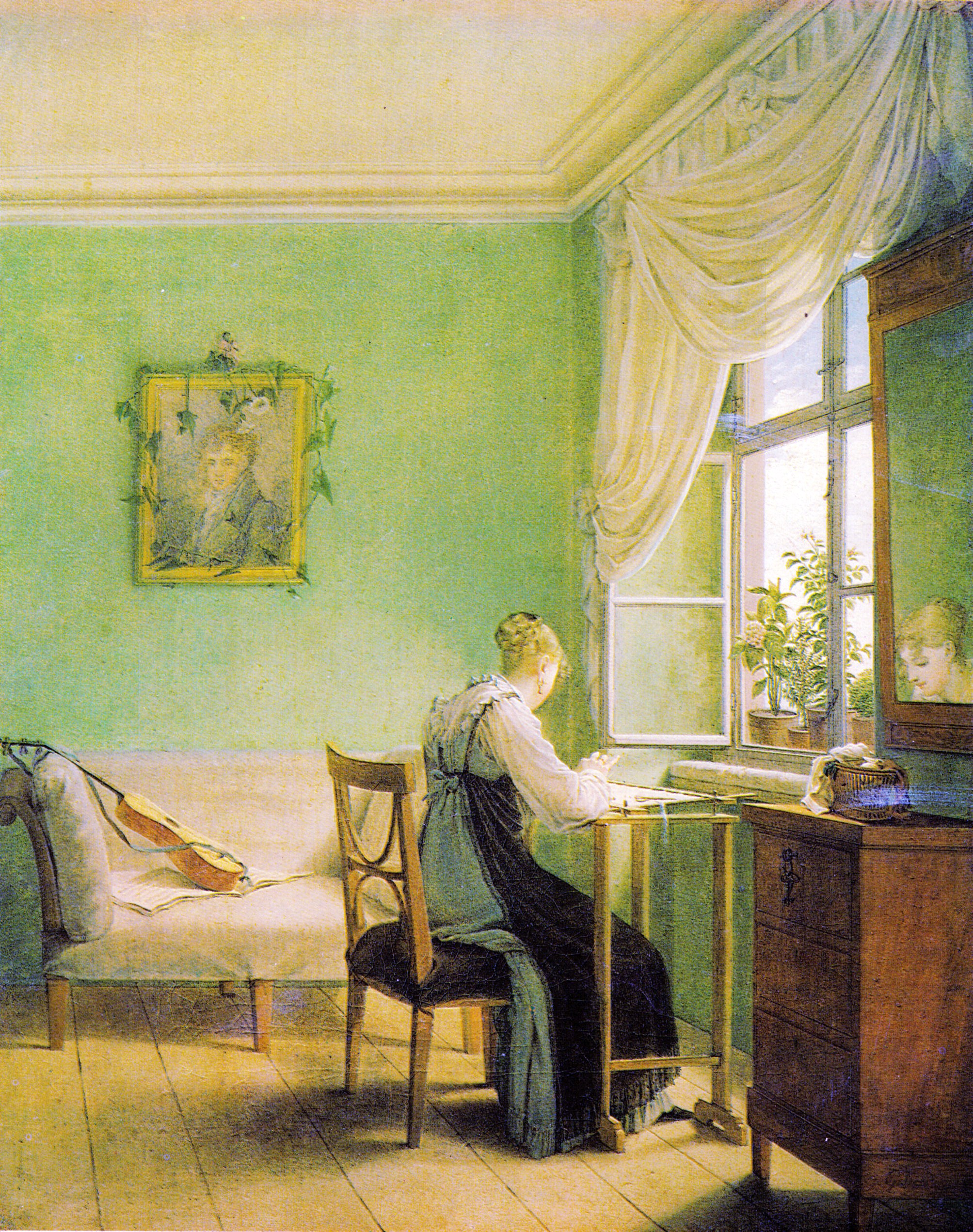

A la maison

|

|

|---|

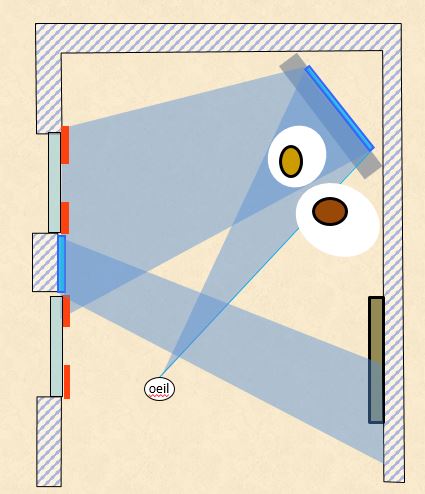

Le miroir nous montre côte à côte deux personnages face à face.

Construction on ne peut plus exacte, où les rayons convergent vers l’oeil de l’homme assis.

|

Bonnard, Ma Roulotte à Vernonnet, 1912 |

|---|

Un peintre, à en croire le cadre vide posé par terre à son côté ? Bonnard lui-même, à en croire la barbe qu’il portait dans sa jeunesse ?

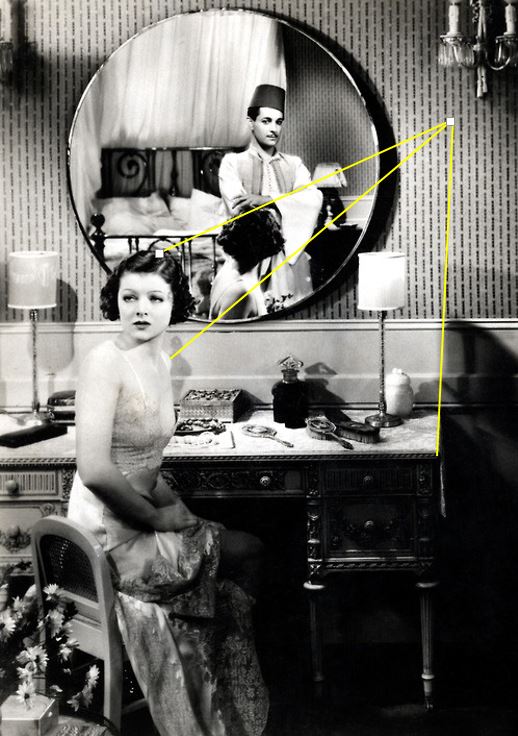

Myrna Loy and Ramon Navarro in Sam Wood’s The Barbarian — A Night in Cairo (1933)

Tout l’art de réaliser un champ-contre champ en un seul plan…

|

|

|---|

La composition est identique à celle du tableau de Bonnard, mais avec un effet inverse :

- la caméra est placée au niveau du regard de l’homme debout, qui ainsi surplombe la femme ;

- néanmoins, c’est dans le tableau de Bonnard que l’homme contrôle la femme, de son oeil organisateur.

Double Enigme (The dark mirror) Double Enigme (The dark mirror)Olivia de Havilland, film de Robert Siodmak, 1946 |

|

|---|

Même composition dans ce plan : sauf que la figure en contre-champ n’est pas un homme, mais le double maléfique de la figure dans le champ : le miroir fait ici fusionner les deux jumelles qui, dans ce film aux effets spéciaux mémorables, incarnent le bien et le mal, la face claire et la face sombre.

Double Enigme (The dark mirror) Double Enigme (The dark mirror)Olivia de Havilland, film de Robert Siodmak, 1946 |

|

|---|

Dans cet autre plan, le miroir duplique la mauvaise soeur, qui se trouve ainsi en position de force pour dominer son double réel.

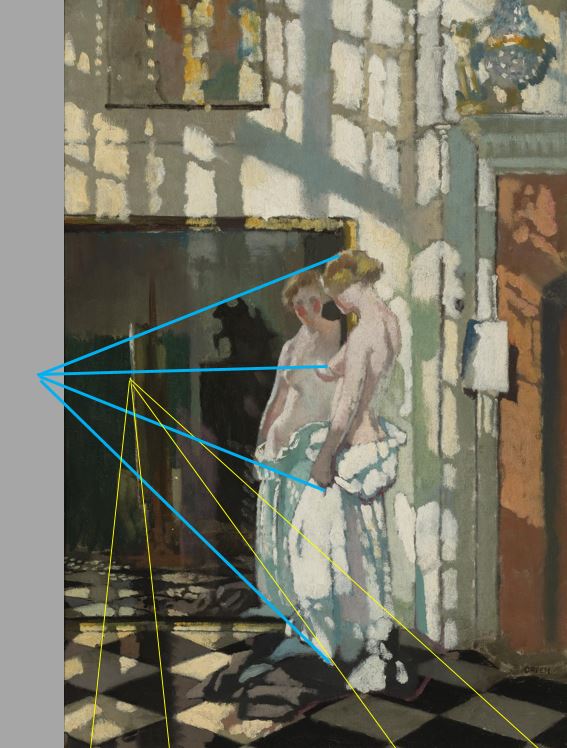

Intérieur avec modèle lisant

(Interior model reading)

Edward Hopper, aquarelle, 1925, Art Institute of Chicago.

Intérieur avec modèle lisant

(Interior model reading)

Edward Hopper, aquarelle, 1925, Art Institute of Chicago.

Mystérieux comme à son habitude, Hopper peint un miroir qui ne révèle rien, qui n’ouvre sur aucun au delà, aussi opaque que le bois du lit qui fait repoussoir.

Réfugiée dans un étroit triangle, coincée entre une valise et une malle, une jeune femme lit. Nous ne verrons pas son visage : ce miroir paradoxal ne montre rien, sauf l’essentiel :

le mystère d’un crâne qui pense.

En gommant le repère visuel que constituerait l’angle droit de la pièce, Hopper crée un espace oblique où le regard se perd, essayant vainement d’aligner le lit par rapport à l’une ou l’autre cloison.

La perspective peut néanmoins être reconstituée : elle montre que le reflet dans le miroir est exact, que le peintre est allongé sur le lit, lequel est effectivement placé en oblique par rapport à l’angle de la pièce.

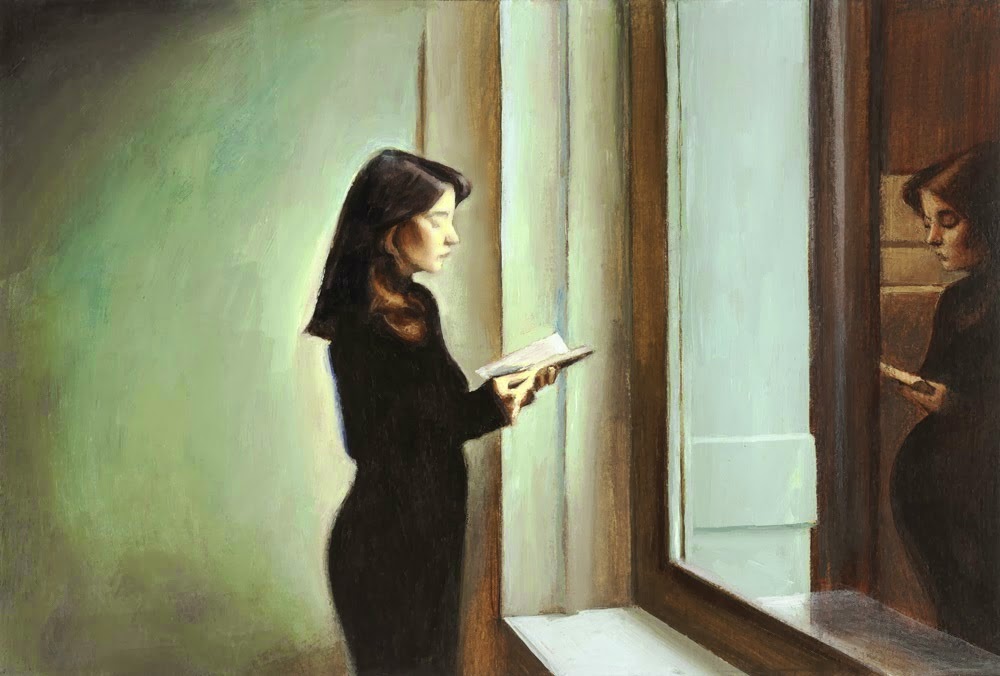

Sans titre, Ben Cowan

Composition presque identique à celle de Hopper, avec cette fois le fauteuil vert en repoussoir. Le miroir nous fait sauter le double rempart du cuir et de la couverture, pour nous montrer de face la femme, le livre qu’elle lit et celui qui comme nous la regarde.

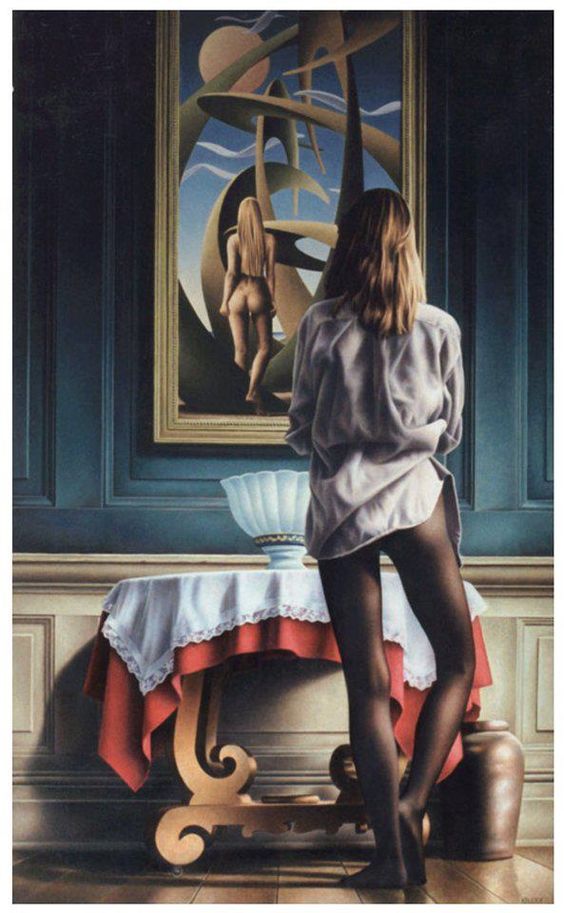

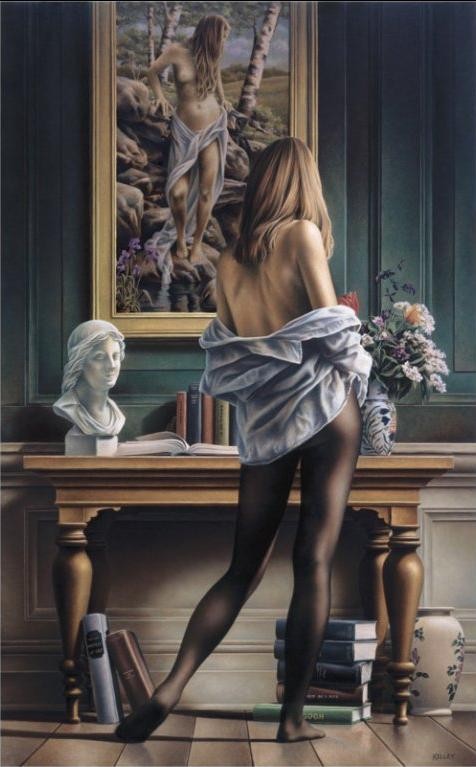

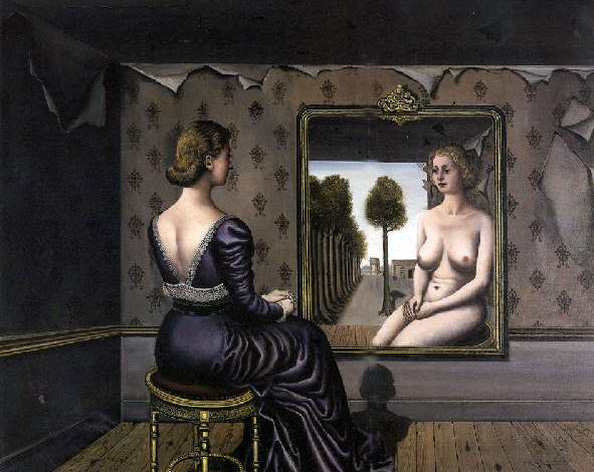

Pulp reflection

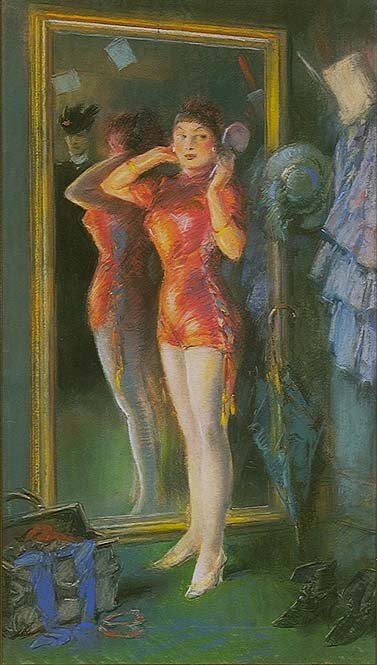

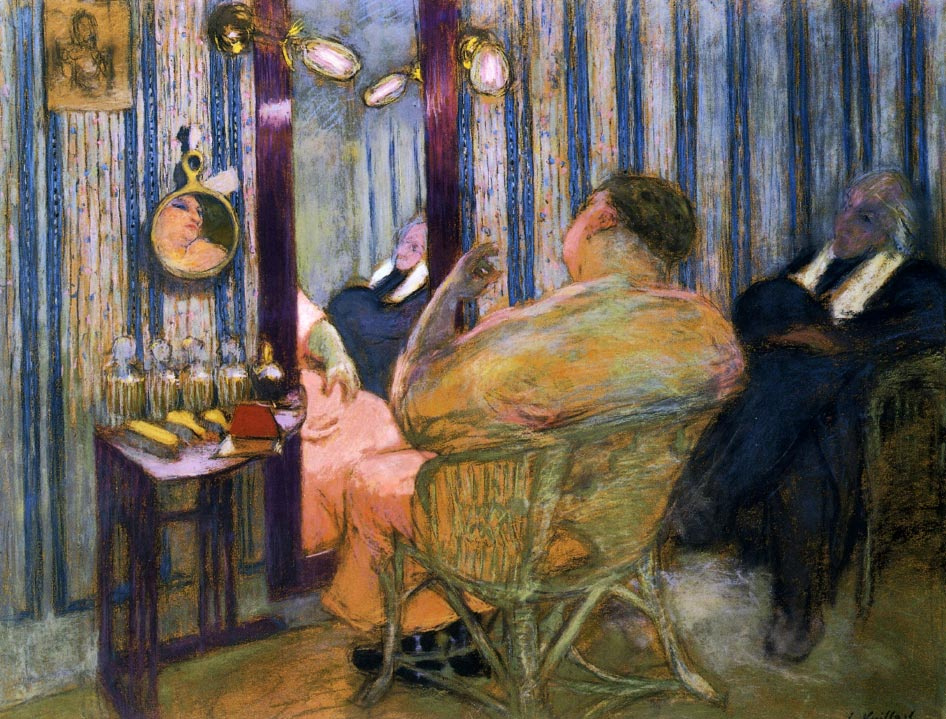

Actrice en rouge devant un miroir Actrice en rouge devant un miroirEverett Shinn, pastel de 1910 |

Coby Whitmore, vers 1950 Coby Whitmore, vers 1950 |

|---|

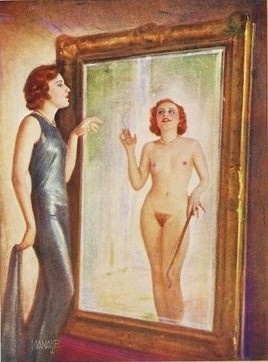

Le miroir qui montre une autre femme joue dans le registre traditionnel de la rivalité féminine. Mais lorsqu’il montre un homme, la thématique va s’enrichir considérablement…

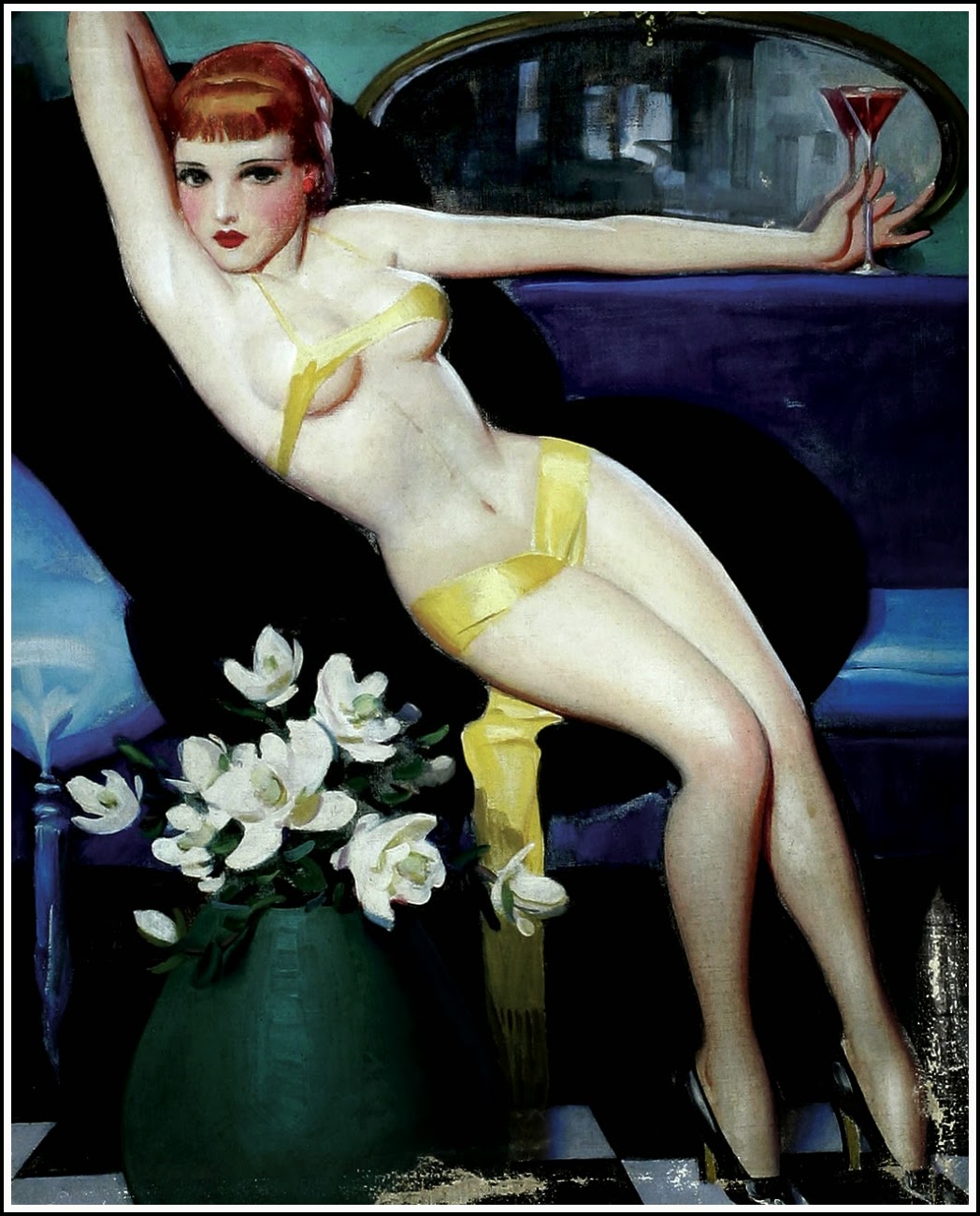

Pinup de Enoch Bolles, années 1930

Le verre tenu entre deux doigts est-il destiné à l’homme en chapeau que l’on croit deviner dans le miroir, ou à une dégustation solitaire ? L’esthétique pinup – ces femmes qui s’affichent comme objet de désir tout en affirmant leur liberté de choisir – tient tout entière dans cette incertitude.

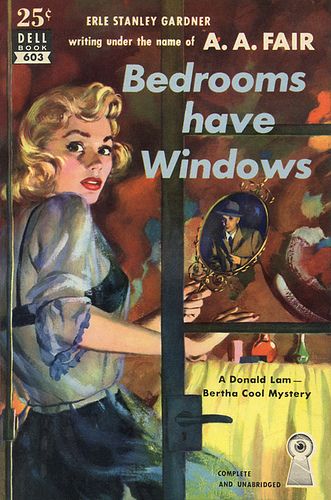

Couverture de « Bedrooms Have Windows » Couverture de « Bedrooms Have Windows »Mike Ludlow, 1949 |

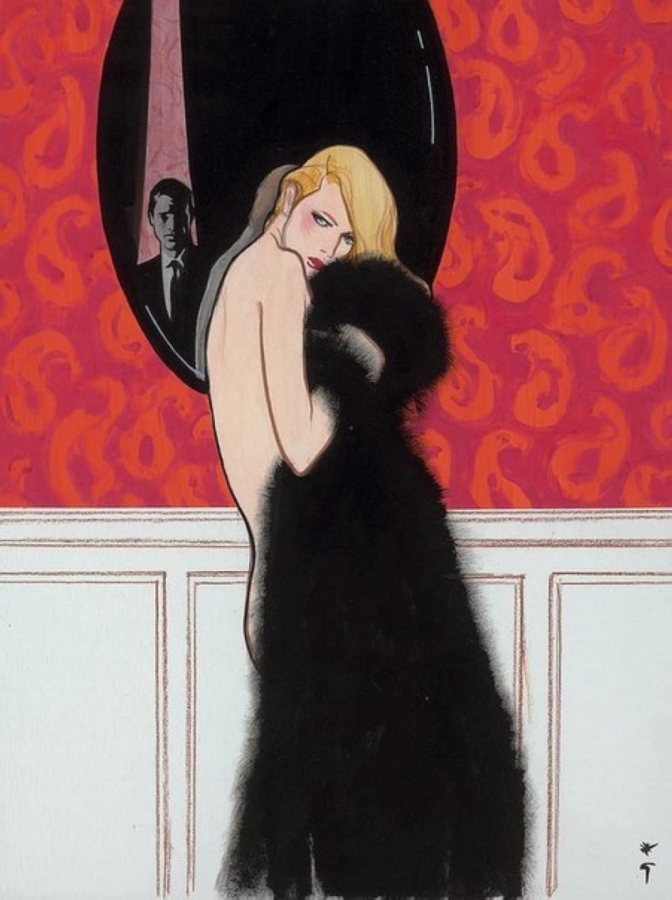

Femme a la fourrure, gouache de Gruau, vers 1970, collection particulière Femme a la fourrure, gouache de Gruau, vers 1970, collection particulière |

|---|

A la limite, le thème du voyeur dans le miroir devient la métaphore de la menace entre les sexes, couvrant tout le spectre entre le masochisme…

Ernest Chiriacka, vers 1950 Ernest Chiriacka, vers 1950 |

Maîtresse au miroir, Anonyme Maîtresse au miroir, Anonyme |

|---|

…et la domination.

Mais lorsque la créature dans le miroir et celle devant le miroir ont à peu près la même taille, la menace distante laisse place à la proximité.

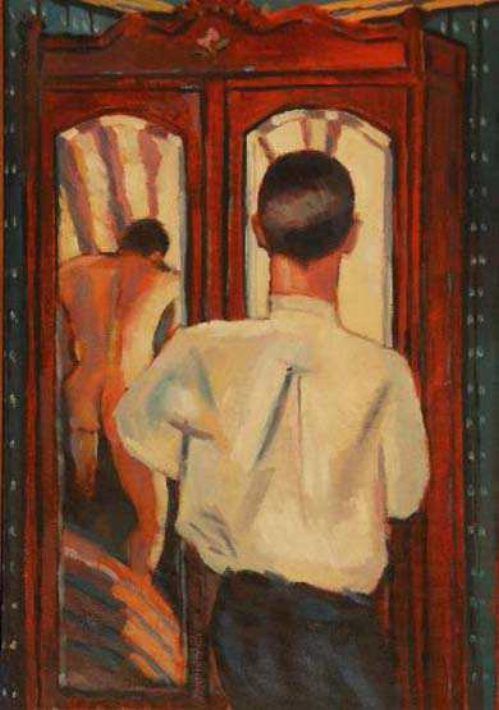

Après le bain, Viktor Alexandrovich Lyapkalo, 1993 Après le bain, Viktor Alexandrovich Lyapkalo, 1993 |

L’armoire (The Wardrobe) L’armoire (The Wardrobe)Nebojsa Zdravkovic, vers 2000 |

|---|

A gauche, le miroir utérin héberge une concupiscence réciproque, et prélude à l’union charnelle. A droite, les deux glaces rectangulaires lui mettent un terme, chacun se rhabillant dans sa moitié.

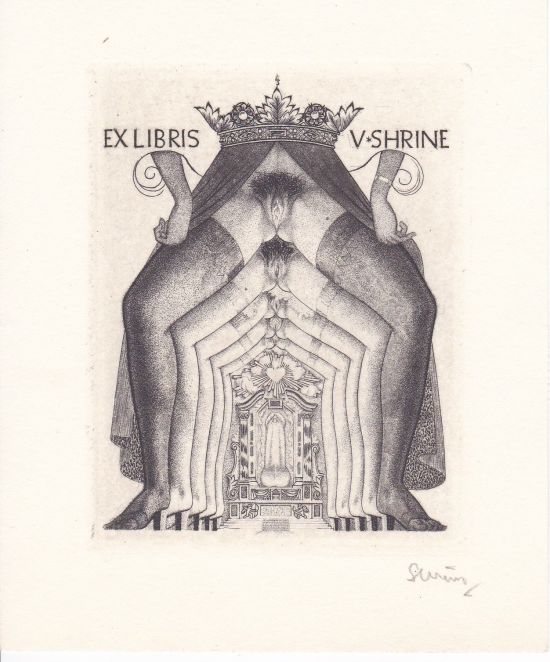

Exlibris signé Severin Belgique annees 1950

Exlibris signé Severin Belgique annees 1950 Voûte d’acier pour un mariage Apolline Dussart www.apollinedussart.com

Voûte d’acier pour un mariage Apolline Dussart www.apollinedussart.com

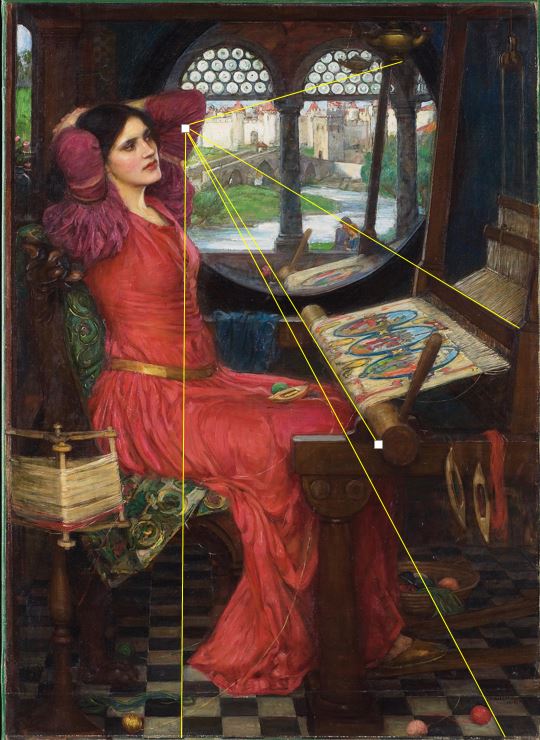

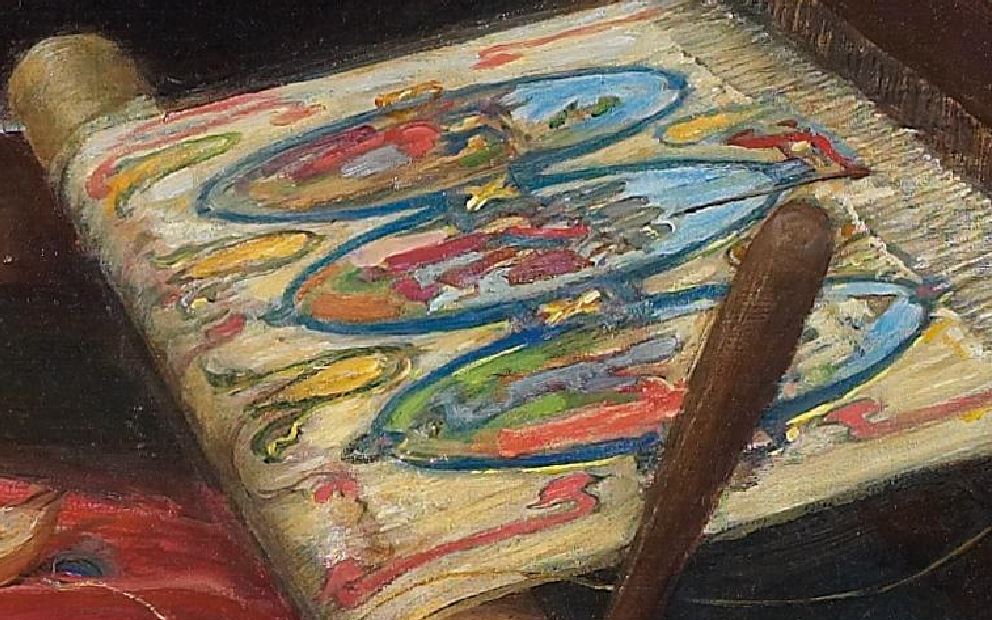

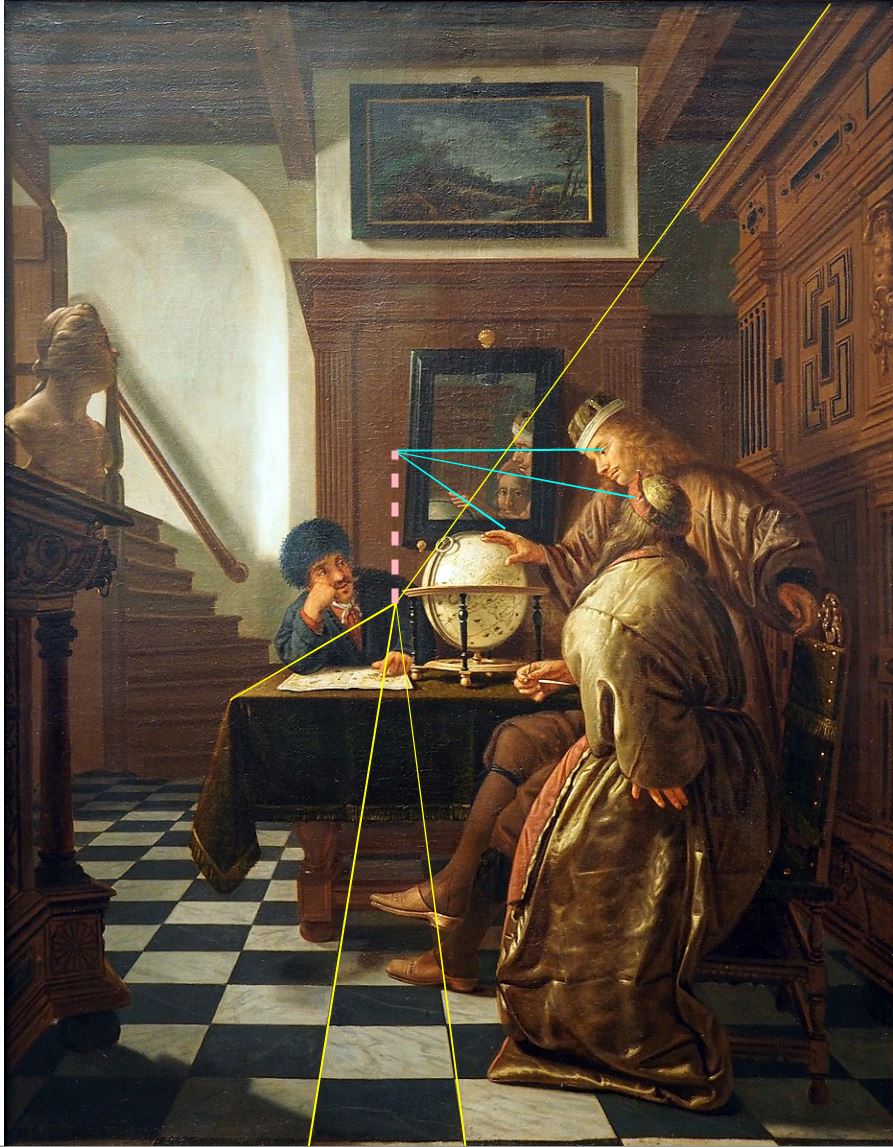

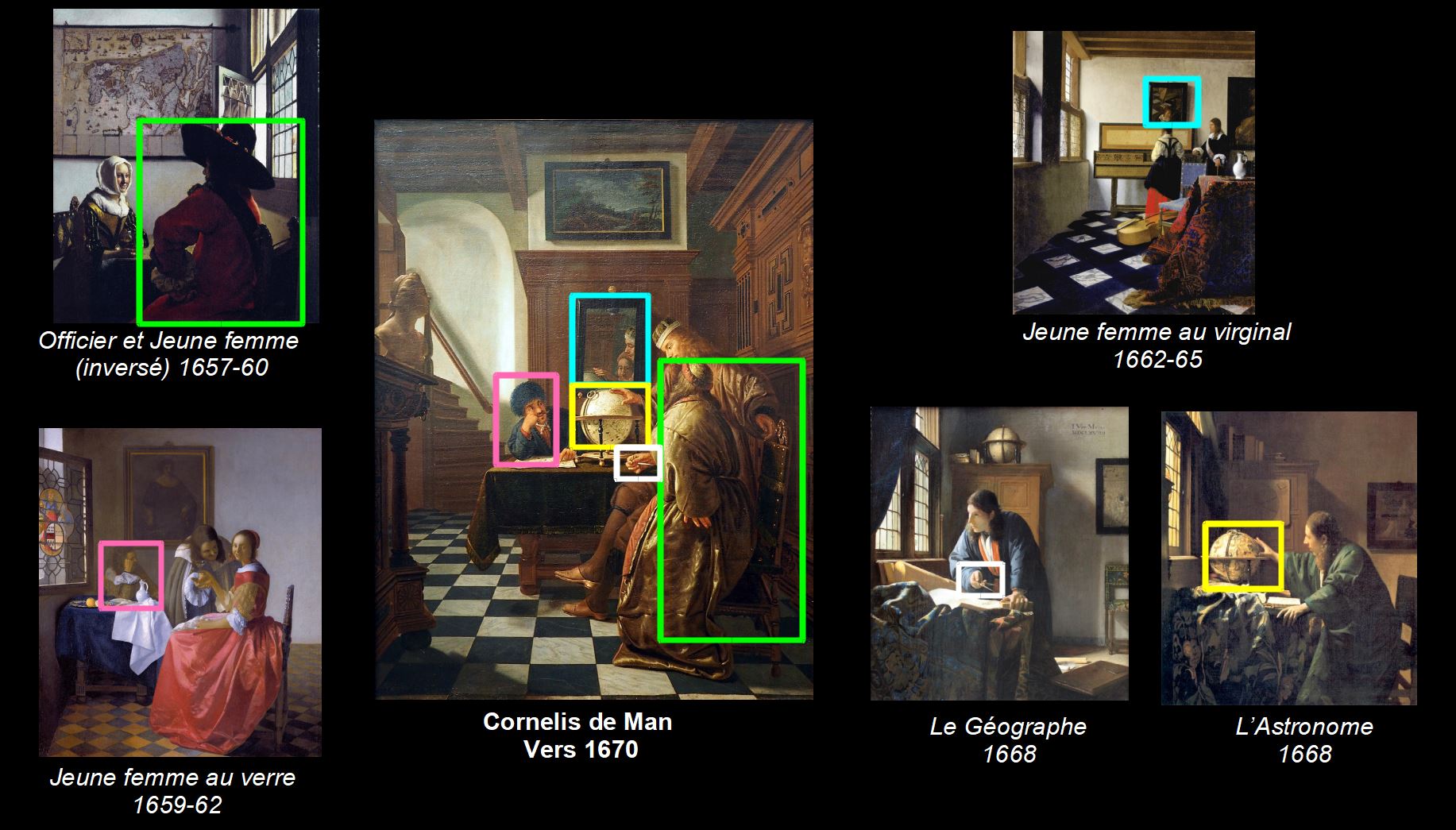

Géographes au travail

Géographes au travail

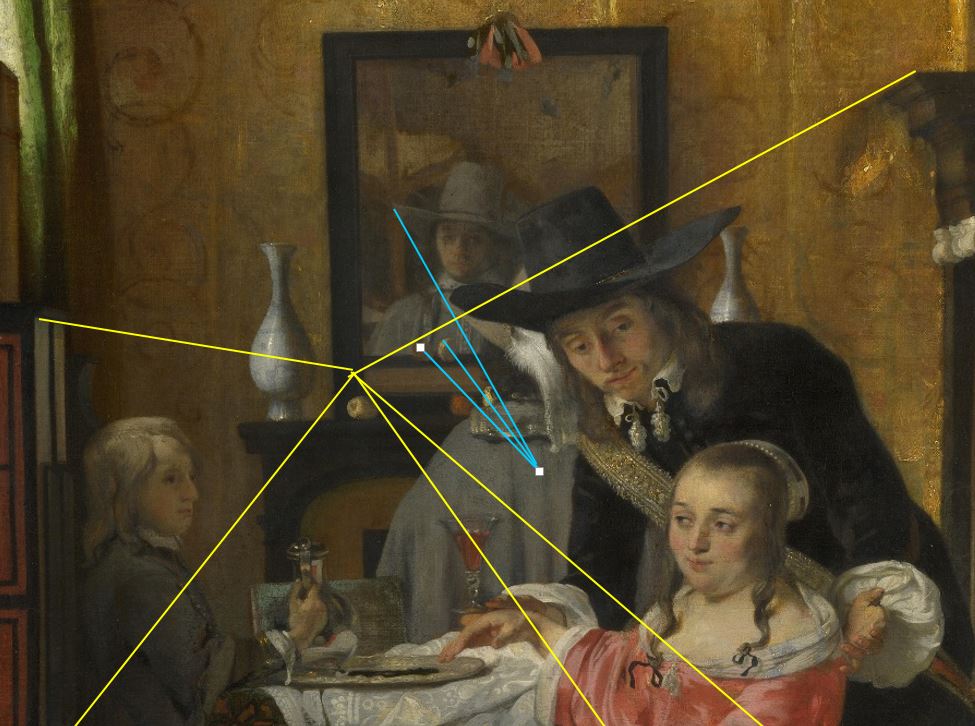

Adriaan E. Waiboer [1] prend ce tableau comme exemple de l’influence de Vermeer sur ses contemporains :

Adriaan E. Waiboer [1] prend ce tableau comme exemple de l’influence de Vermeer sur ses contemporains :

Chasse à une « licorne » à deux cornes ?

Chasse à une « licorne » à deux cornes ?

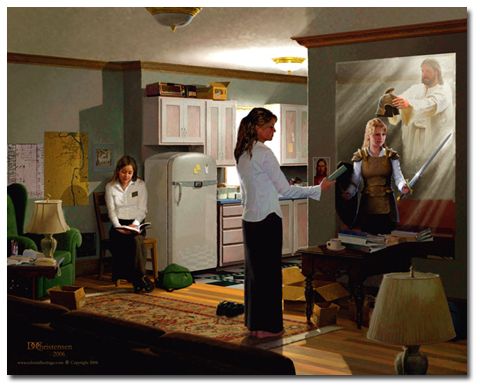

A child’s prayer, Doc Christensen

A child’s prayer, Doc Christensen Armor of god

Armor of god Witness for His Name

Witness for His Name Sirène, Bréviaire à l’usage de Besançon, Rouen, avant 1498

Sirène, Bréviaire à l’usage de Besançon, Rouen, avant 1498 Pinup pour Halloween, Olivia de Berardinis

Pinup pour Halloween, Olivia de Berardinis

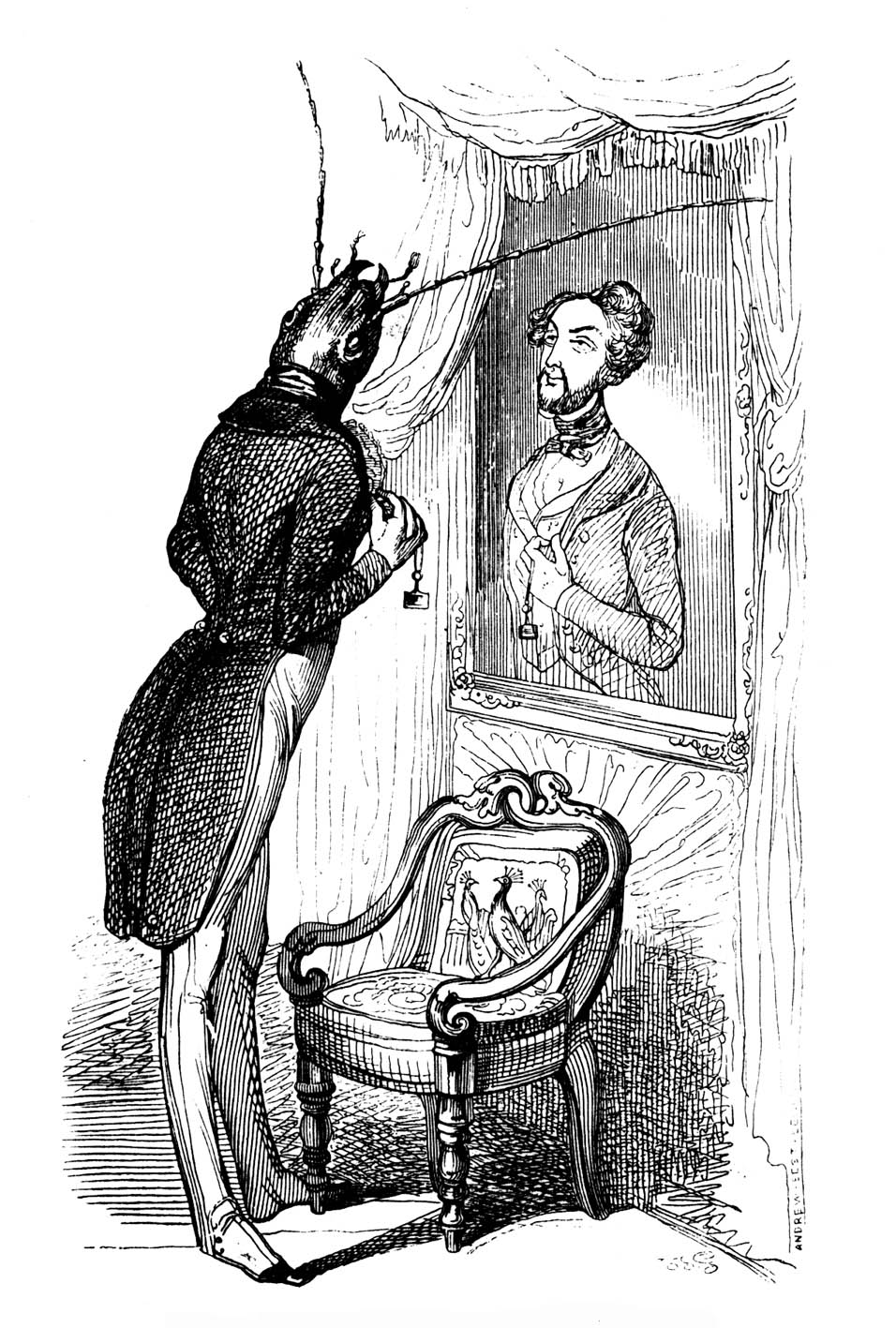

Emblème XIX

Emblème XIX

Se regardant dans la glace, il se trouve joli garcon,

Se regardant dans la glace, il se trouve joli garcon,  Gailuron rit de se voir si beau en ce miroir, Gotlib, 1976

Gailuron rit de se voir si beau en ce miroir, Gotlib, 1976

Sirène se coiffant, Heures dites de Yolande d’Aragon, Maitre de l’Echevinage de Rouen, Rouen, vers 1460, Aix-en-Provence, BM ms. 22, fol. 15

Sirène se coiffant, Heures dites de Yolande d’Aragon, Maitre de l’Echevinage de Rouen, Rouen, vers 1460, Aix-en-Provence, BM ms. 22, fol. 15

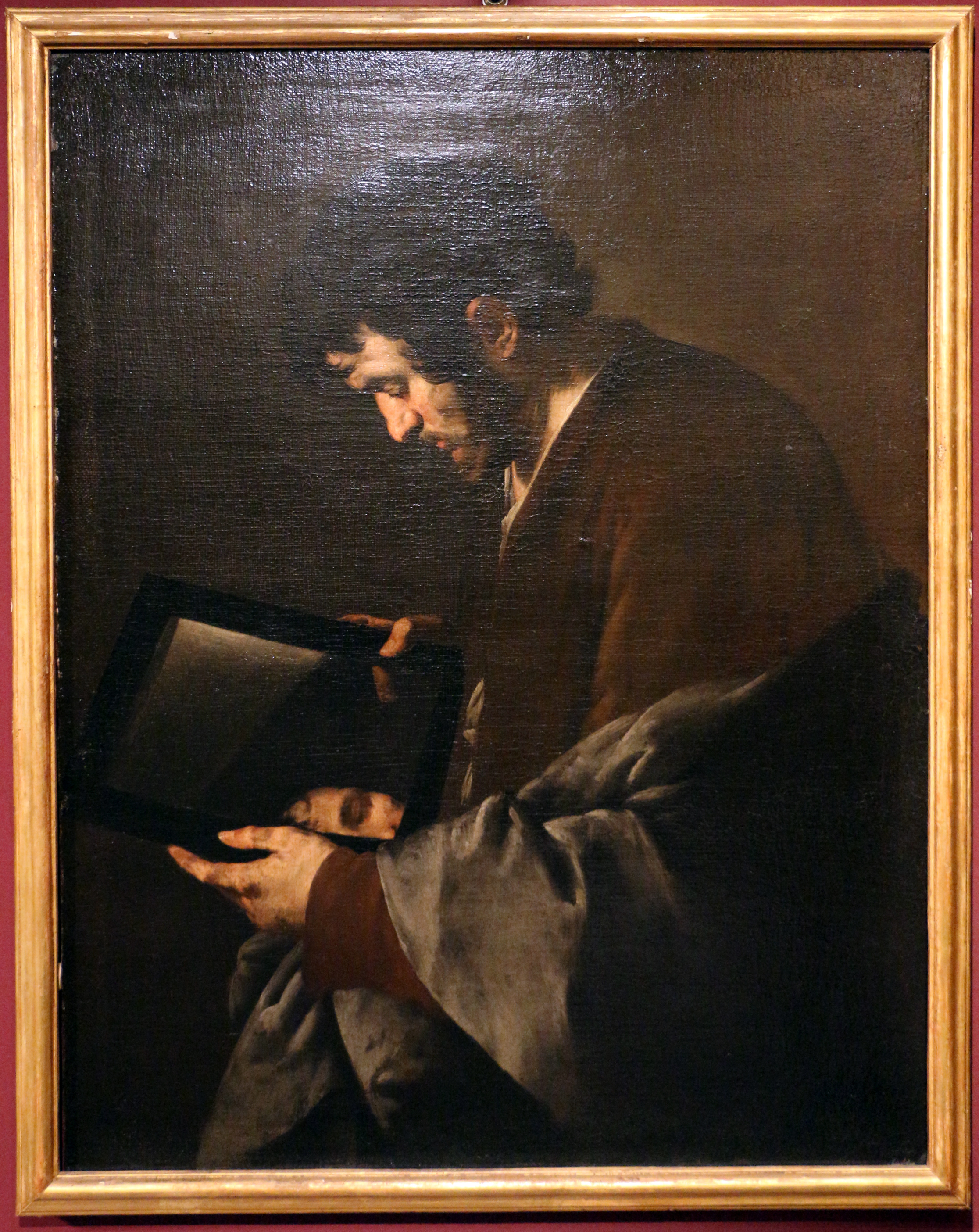

Vanitas, Pietro Paolini (1619-29). Ermitage, Saint Petersbourg

Vanitas, Pietro Paolini (1619-29). Ermitage, Saint Petersbourg La sorcière (La strega), Angelo Caroselli , vers 1630, Collection Richard et Ulla Dreyfus-Best, Bâle

La sorcière (La strega), Angelo Caroselli , vers 1630, Collection Richard et Ulla Dreyfus-Best, Bâle

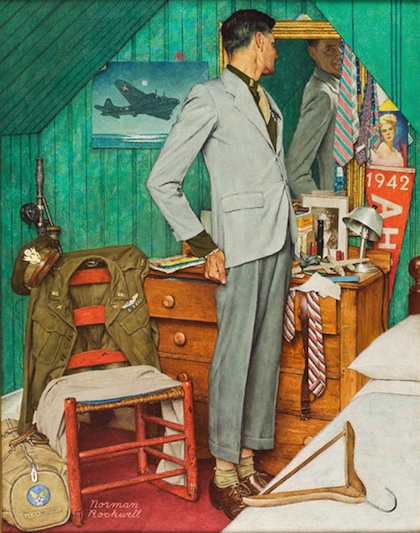

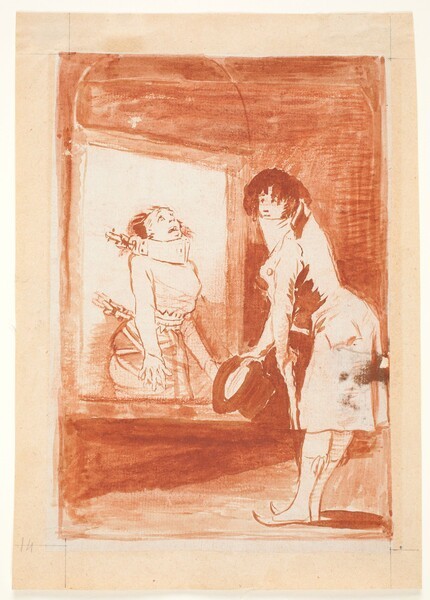

Policier et chat (Alguacil e gato)

Policier et chat (Alguacil e gato) Etudiante et grenouille (Estudiante e rana)

Etudiante et grenouille (Estudiante e rana) La torture du dandy

La torture du dandy Femme et serpent (Mujer e serpiente)

Femme et serpent (Mujer e serpiente) Dandy et singe (Dandy e mono) Goya, série Reflets dans le miroir (Reflejos en el espejo), 1797-99, Prado

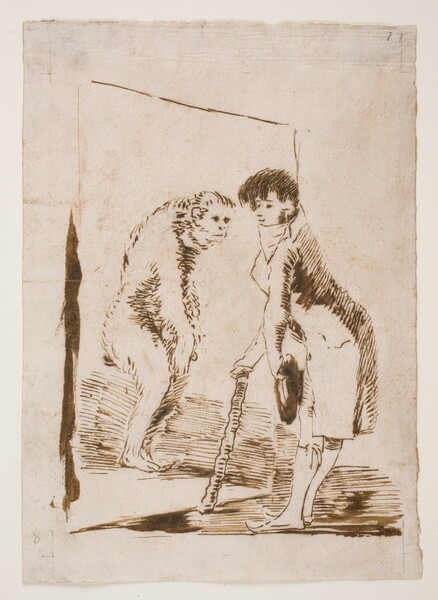

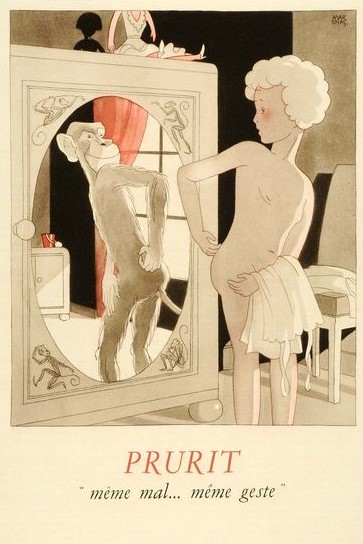

Dandy et singe (Dandy e mono) Goya, série Reflets dans le miroir (Reflejos en el espejo), 1797-99, Prado 1936, Publicité pour Dermo-Plastol, traitement contre le prurit

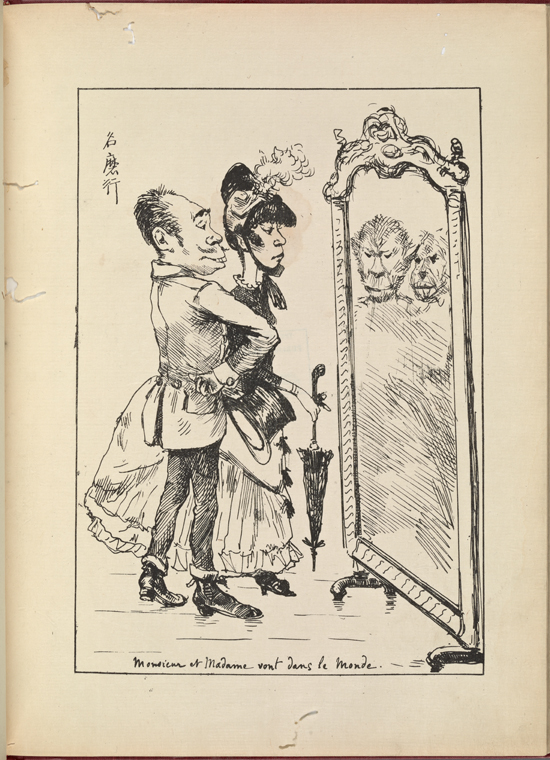

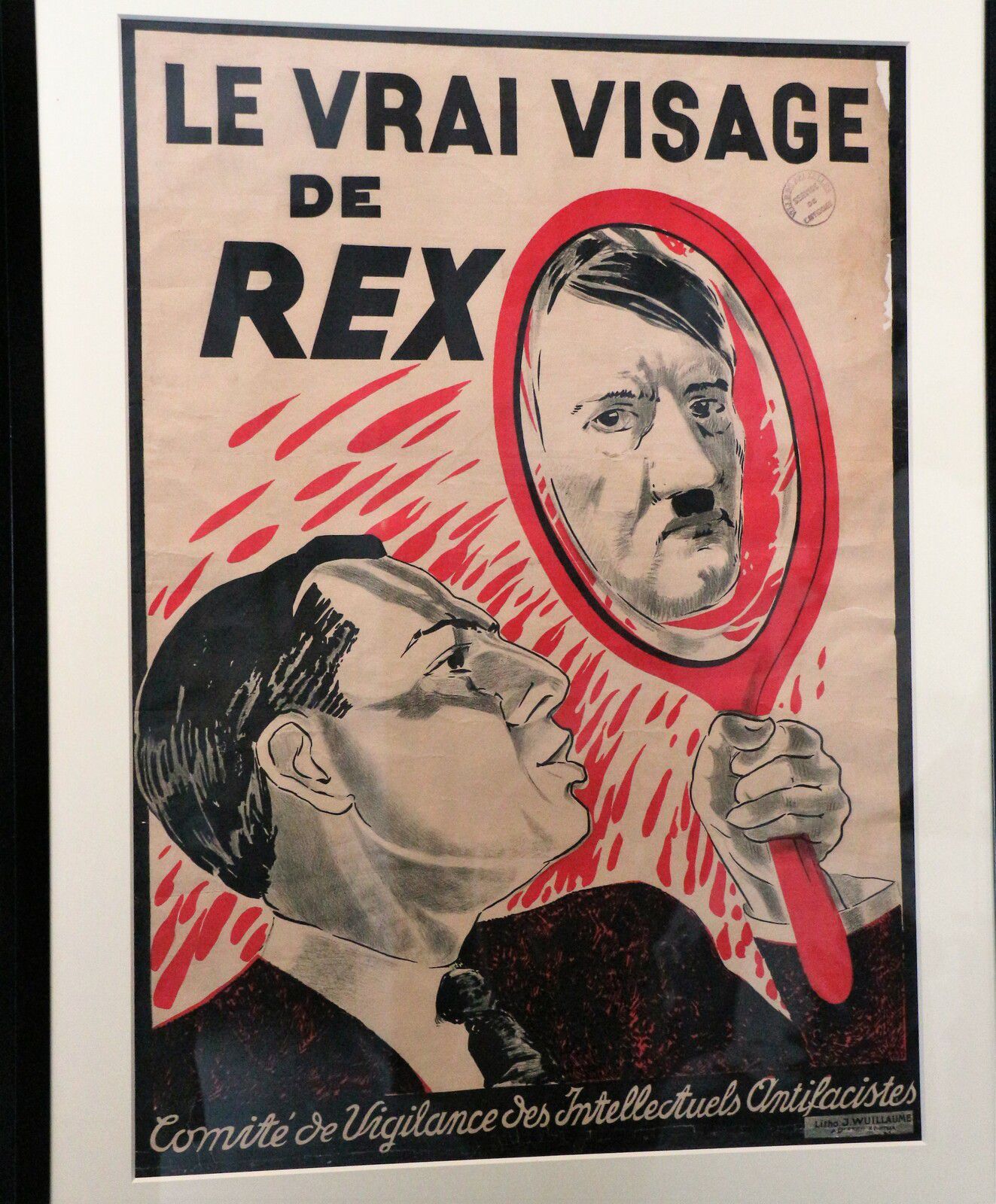

1936, Publicité pour Dermo-Plastol, traitement contre le prurit Monsieur et Madame vont dans le Monde

Monsieur et Madame vont dans le Monde Magritte, 1937 (photo japprendslechinois.over-blog)

Magritte, 1937 (photo japprendslechinois.over-blog) vers 1404, BnF ms. fr. 829, fol 1, Gallica

vers 1404, BnF ms. fr. 829, fol 1, Gallica 1475-1500 Soissons – BM – ms. 0208 fol 1 IRHT

1475-1500 Soissons – BM – ms. 0208 fol 1 IRHT

Le miroir magique dans la cuisine

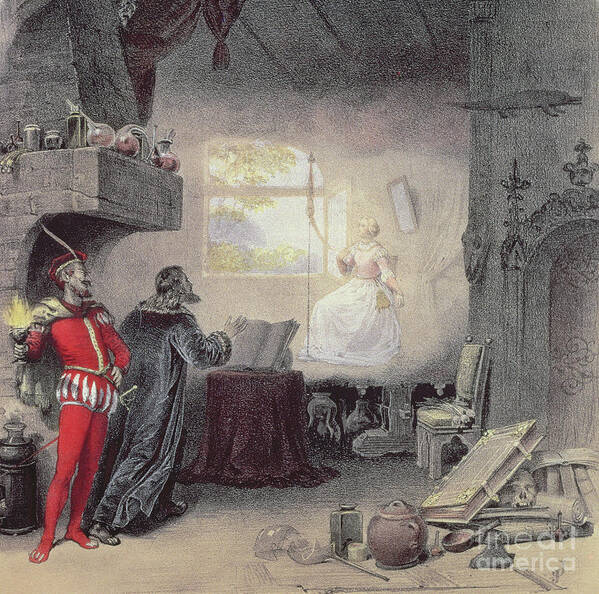

Le miroir magique dans la cuisine Gretschen devant le miroir

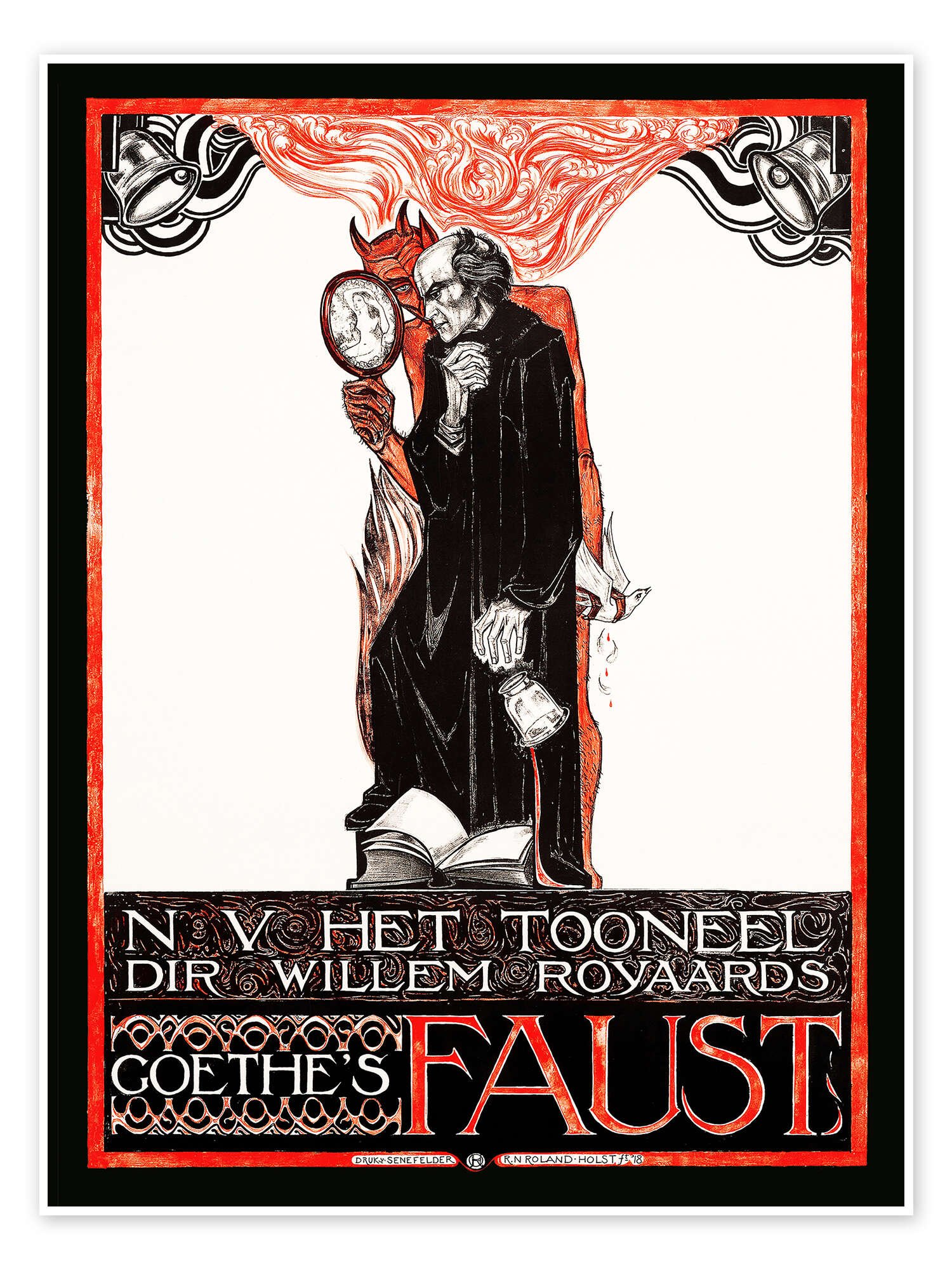

Gretschen devant le miroir Richard Roland Holst, affiche pour le Faust de Goethe, 1918

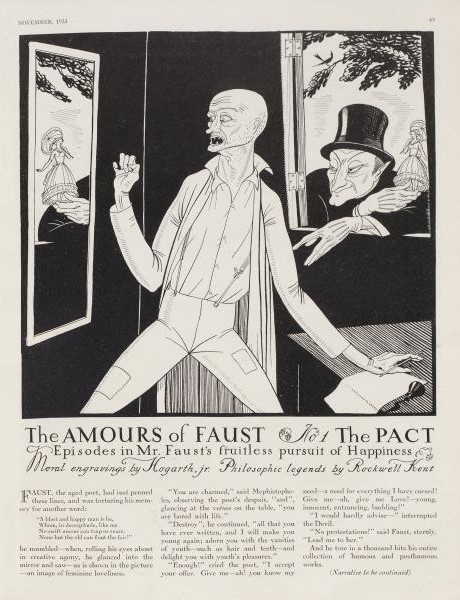

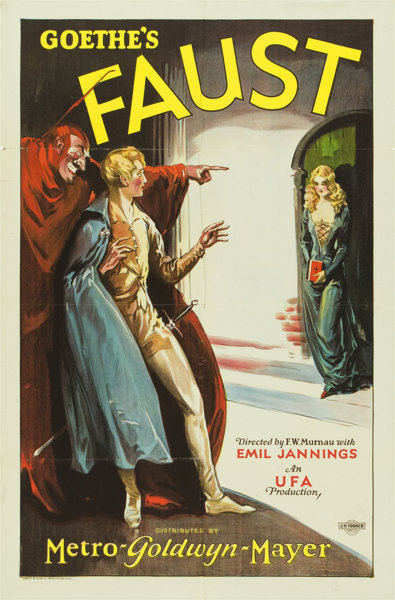

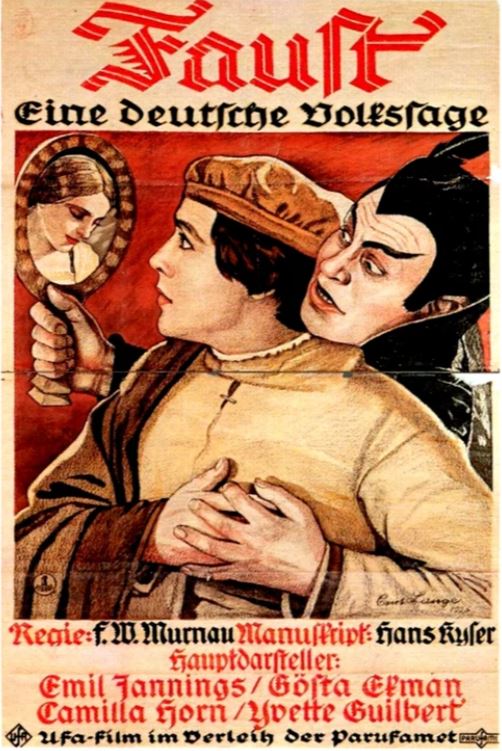

Richard Roland Holst, affiche pour le Faust de Goethe, 1918 Illustration de Hogarth Jr pour The Pact de Rockwell Kent, Vanity fair, septembre 1923

Illustration de Hogarth Jr pour The Pact de Rockwell Kent, Vanity fair, septembre 1923 Gretschen à la sortie de la cathédrale

Gretschen à la sortie de la cathédrale Grestschen à sa fenêtre

Grestschen à sa fenêtre

Représentation à Covent Garden, 1864

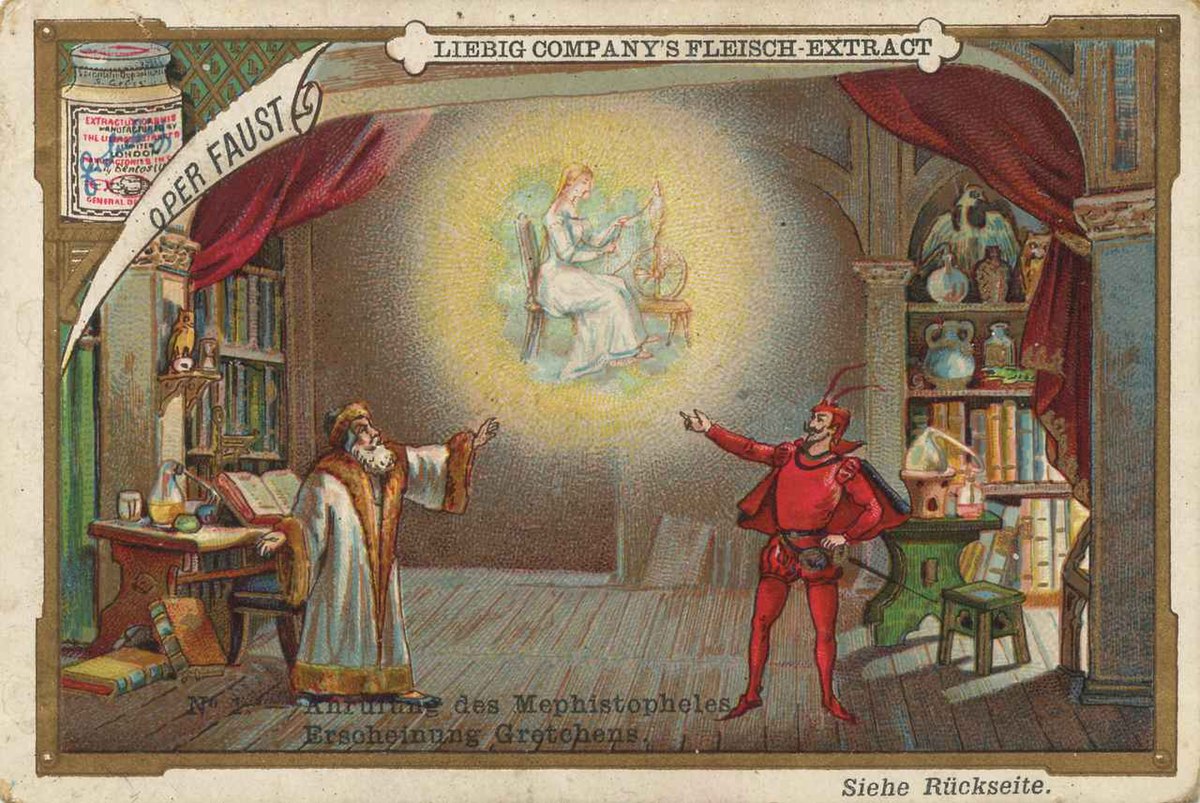

Représentation à Covent Garden, 1864 Publicité pour la sauce à la viande Liebig, 1892

Publicité pour la sauce à la viande Liebig, 1892