2 Annonciations en diagonale au XVème siècle : Marie au premier plan

Ce dispositif pose immédiatement problème puisque la Vierge, personnage principal, ne peut être montrée de dos. On en arrive donc à la conception bizarre d’un ange arrivant en catimini, par derrière.

Article précédent : 1 Annonciations en diagonale au XVème siècle : l’ange au premier plan

![]()

Les Annonciations atypiques du Maître ES (SCOOP !)

Lehrs [15] a attribué six Annonciations à ce graveur allemand, entre 1450 et 1460 : elles suivent toutes la composition en diagonale et qui plus est cinq d’entre elles sont en configuration inversée (l’Ange à droite). Certaines ont été copiées (en les inversant) par Israhel van Meckenem.

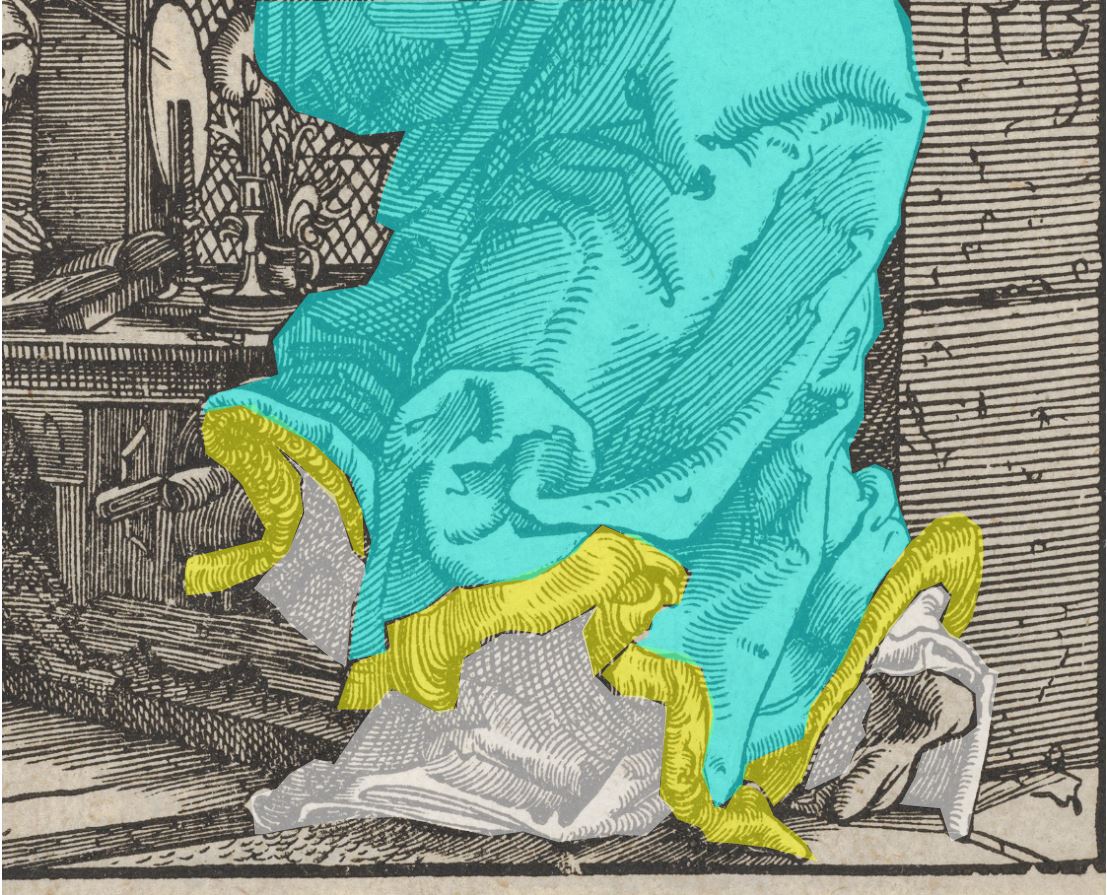

Maitre ES (Lehrs 10 fig 164) MET

Maitre ES (Lehrs 10 fig 164) MET

Gabriel entre en scène dans le dos de la Vierge, les deux faisant face au spectateur. Le carrelage est toujours dessiné en perspective frontale et le décor du fond varie : Maître ES travaille en assemblant des morceaux, sans avoir les moyens d’obtenir une cohérence spatiale complète. Cette variante est la seule où il adopte, pour le décor du fond, la solution classique d’un mur oblique et d’un mur dans le plan de l’image.

Lehrs 11 Lehrs 11 |

Lehrs 13 Lehrs 13 |

|---|

Ici, il incline le mur par où entre l’ange de manière à former un dièdre symétrique. Les deux gravures, avec le château fort vu par la fenêtre, sont presque des images miroir. Seul le mobilier diffère : un autel plaqué devant la fenêtre, ou un vase posé dans son épaisseur.

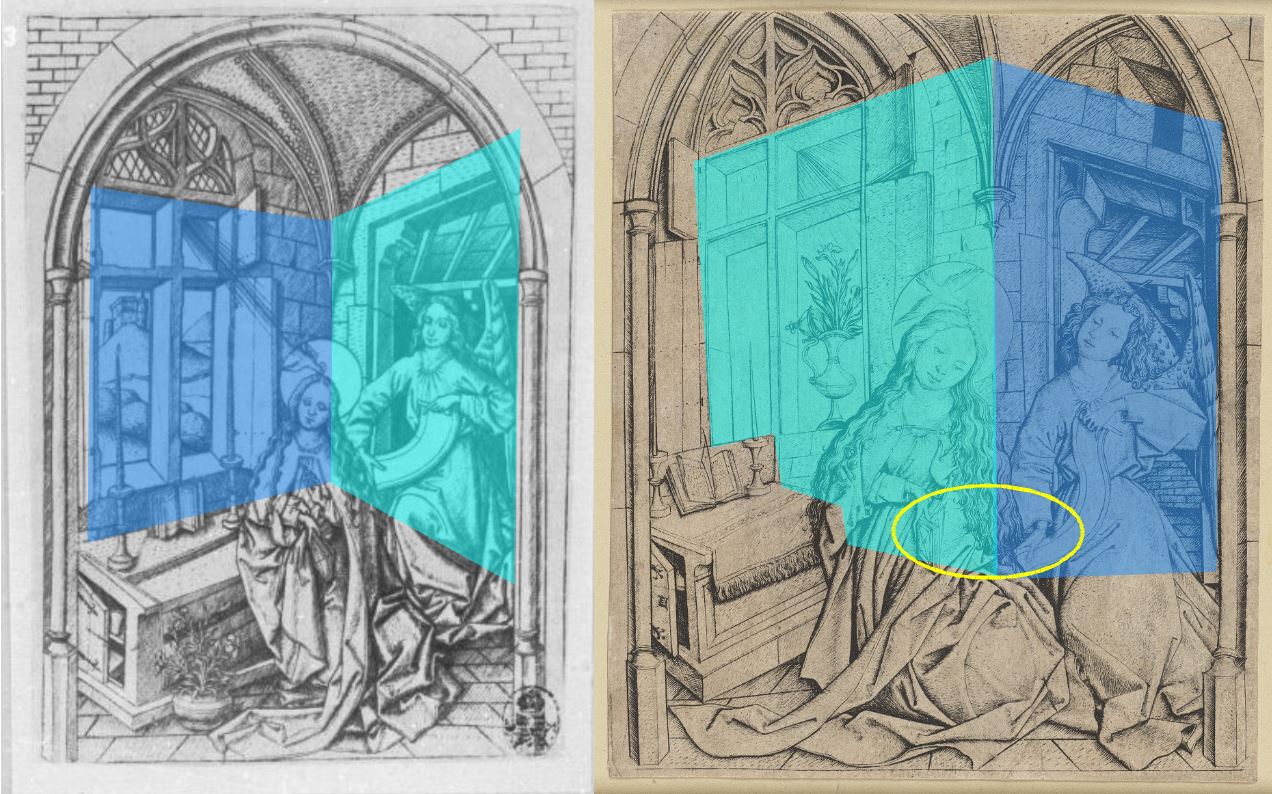

Lehrs 12, Städel Museum, Frankfurt am Main

Lehrs 12, Städel Museum, Frankfurt am Main

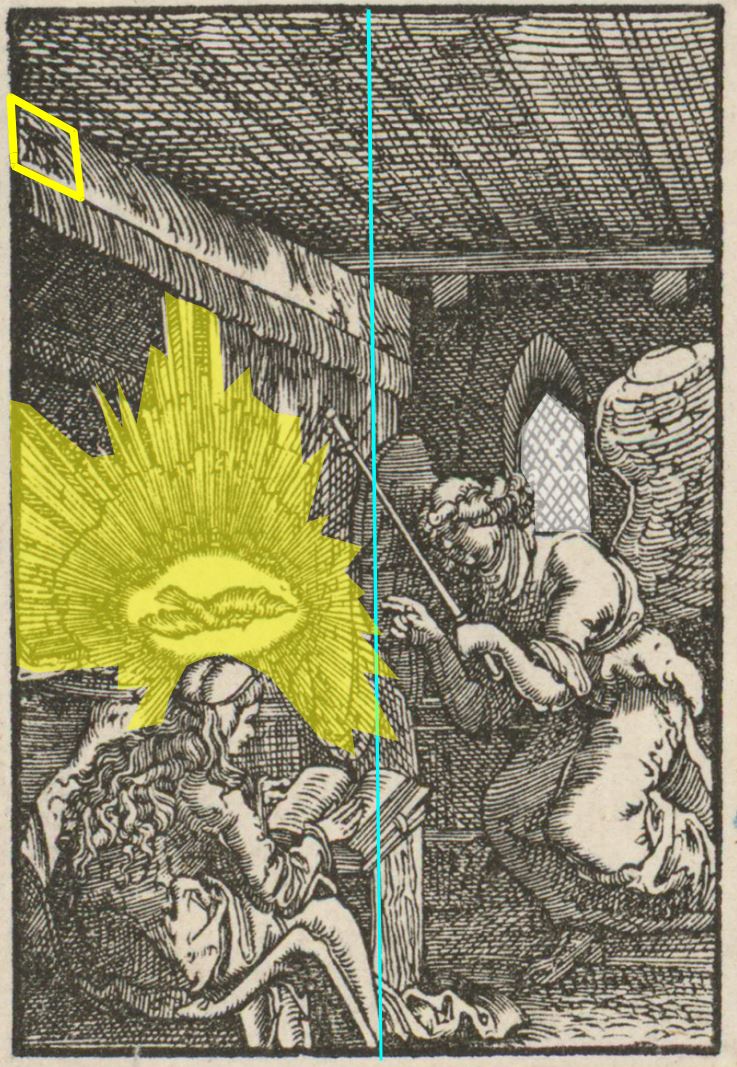

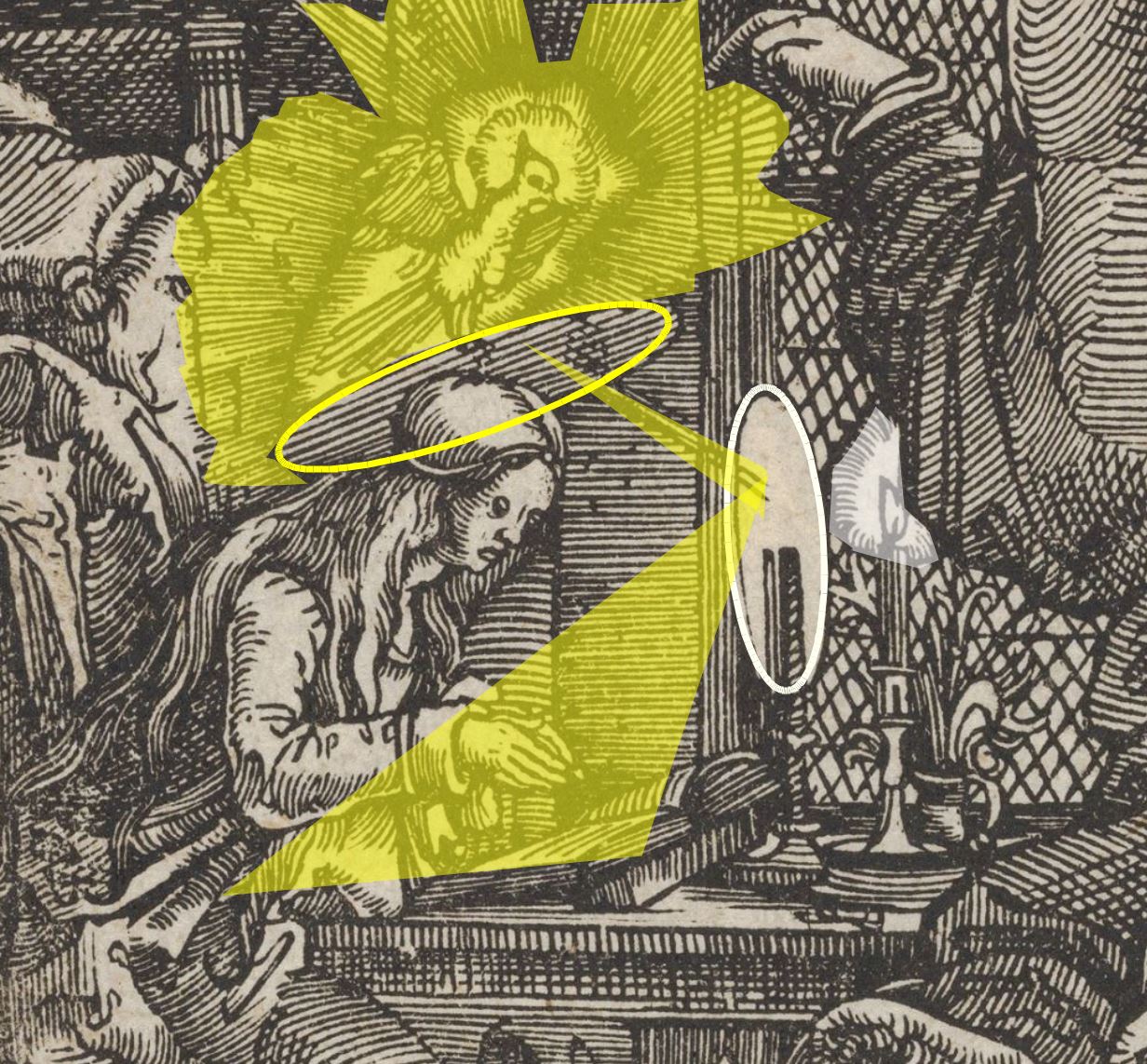

Compte-tenu des deux solutions précédentes, relativement cohérentes. cette gravure pose question, avec son espace totalement déstructuré. L’autel occupe un emplacement improbable, orthogonal à la fenêtre et placé au milieu, ce qui a pour effet de resserrer l’espace disponible : pour la première fois l’ange n’est pas en arrière, mais vient frôler Marie.

Il semble que l’artiste ait voulu varier sa composition habituelle en remplaçant le dièdre rentrant par un dièdre saillant. Pour cela, il s’est contenté d’inverser les obliques, l’idée étant que la rencontre se situe maintenant en avant de la pointe du dièdre : Marie compare la prophétie inscrite dans son livre avec le message apporté par l’ange (cercle jaune).

Lehrs 8, fig 195 Lehrs 8, fig 195 |

Lehrs 9, fig 184 Lehrs 9, fig 184 |

|---|

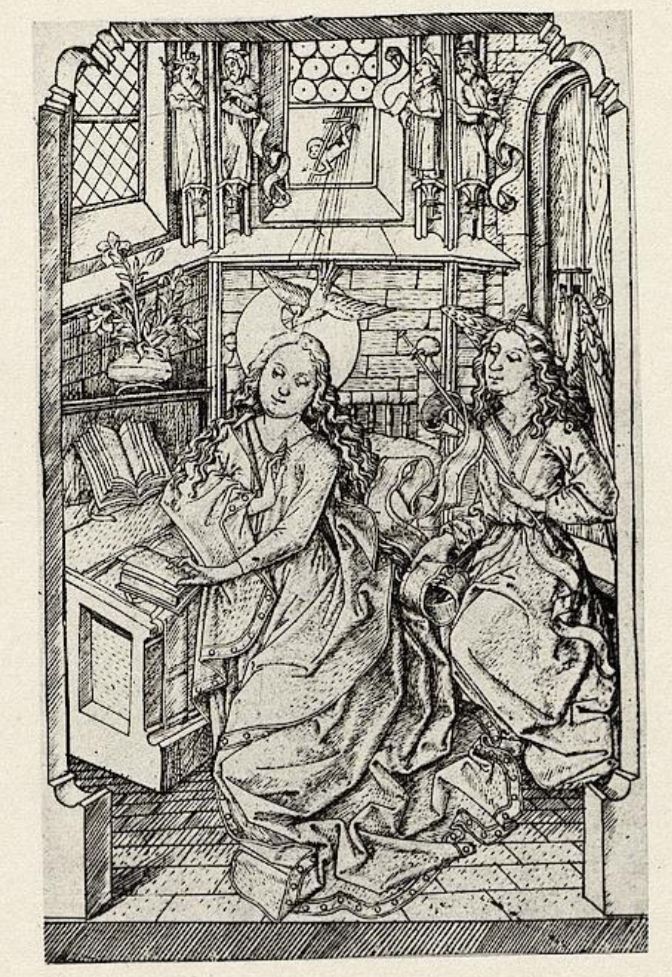

Enfin, dans ces deux composition similaires, le Maître a placé ses protagonistes devant un décor à trois pans.

Dans la gravure de gauche, l’ange vient de passer de seuil, dans le dos de la Vierge .

Dans celle de droite, la porte étant fermé, il s’est matérialisé au plus près de la Vierge, au moment même où l’homoncule rentre par la fenêtre, flanquée de quatre prophètes.

![]()

Laisser place au donateur (SCOOP !)

Dans plusieurs Annonciations, le décalage de l’ange sert simplement à laisser place à son alter ego humain : le donateur.

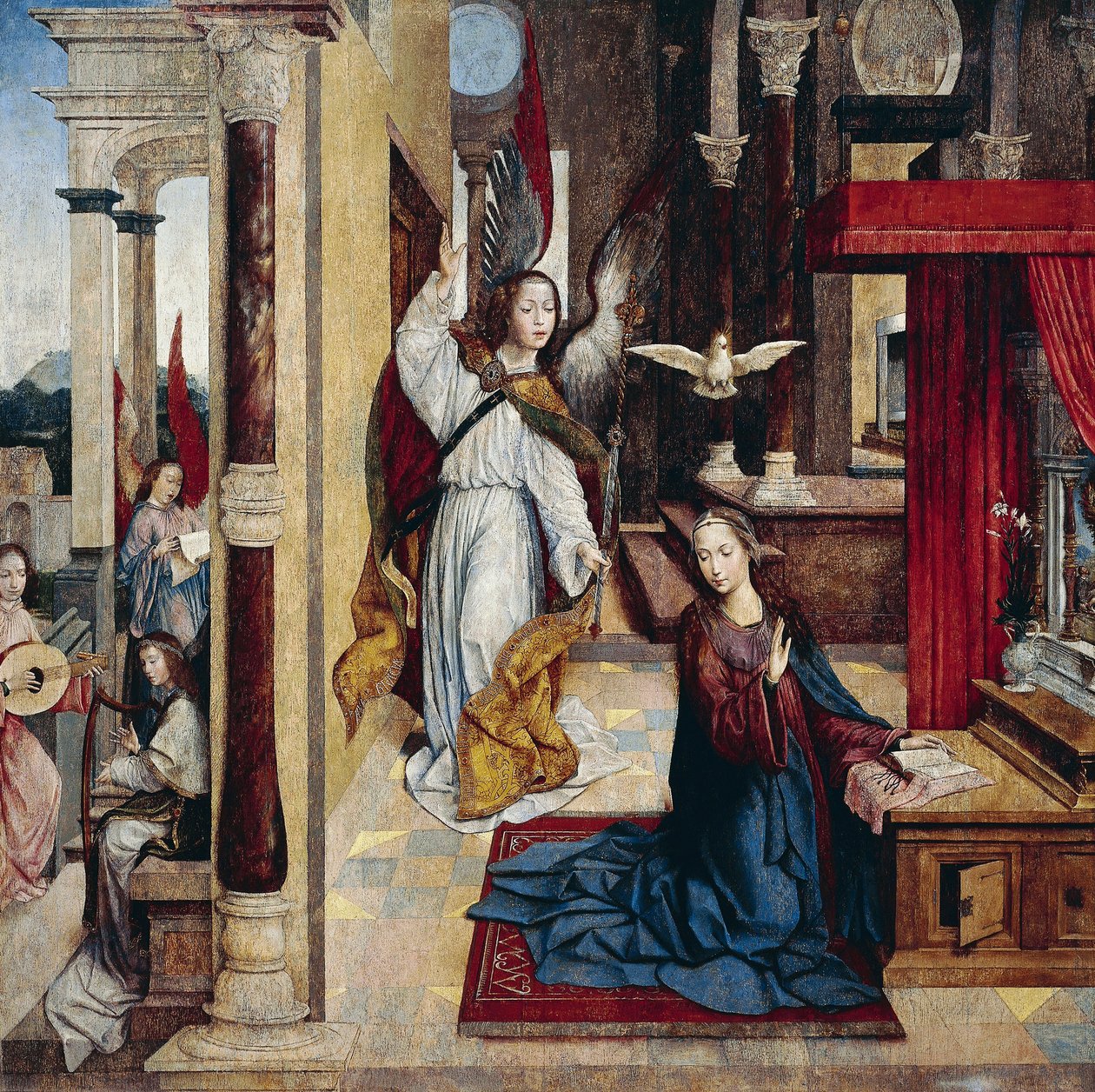

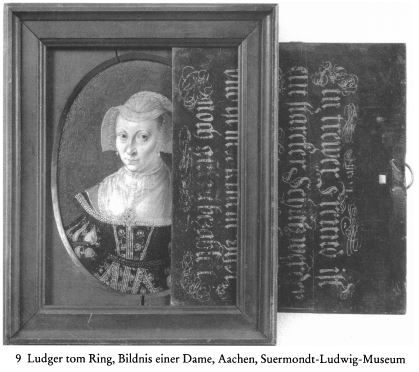

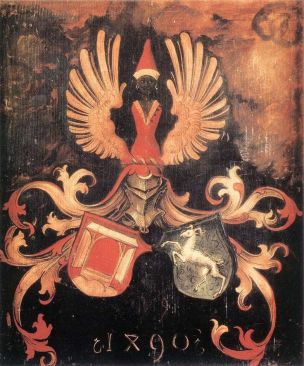

Annonciation avec donatrice

Annonciation avec donatrice

1480-1500, Museum fur Kunst und Kulturgeschichte der Stadt Dortmund

L’artiste se rapproche de la composition en dièdre et du mobilier des gravures de Maître ES, tout en asseyant la Vierge face à l’Ange à la manière flamande. Le décalage en hauteur semble destiné à créer une homologie entre l’ange et la religieuse, qui présentent tous deux la même banderole, avec la salutation angélique.

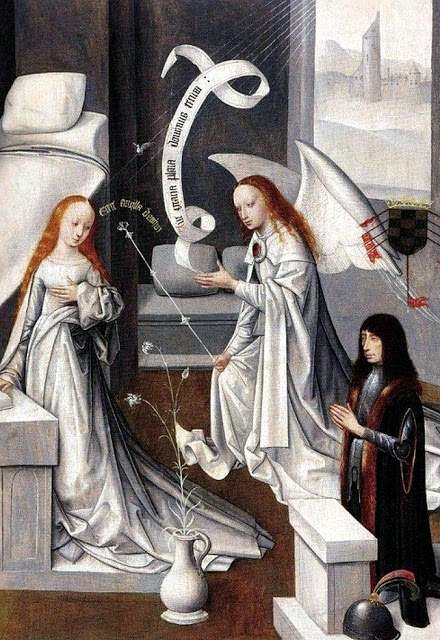

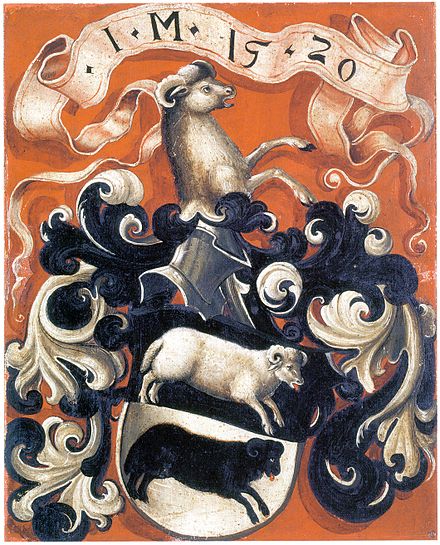

Annonciation avec donateur

1480-1500, Domschatz- und Diozesanmuseums, Eichstatt

Là encore, le décalage en hauteur de l’ange a été motivé par l’insertion en bonne place du donateur, dont la banderole de supplication fait écho au certificat notarié présenté par l’ange. Pour d’autres détails de ces compositions inventives, voir 7-2 Les donateurs dans l’Annonciation …à gauche .

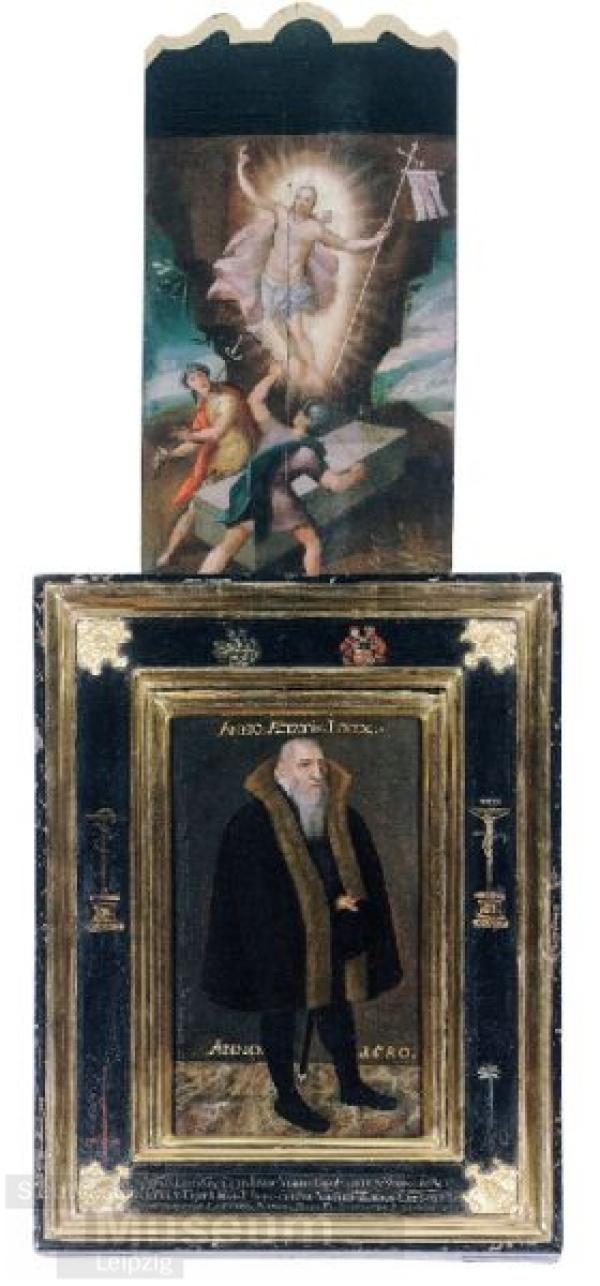

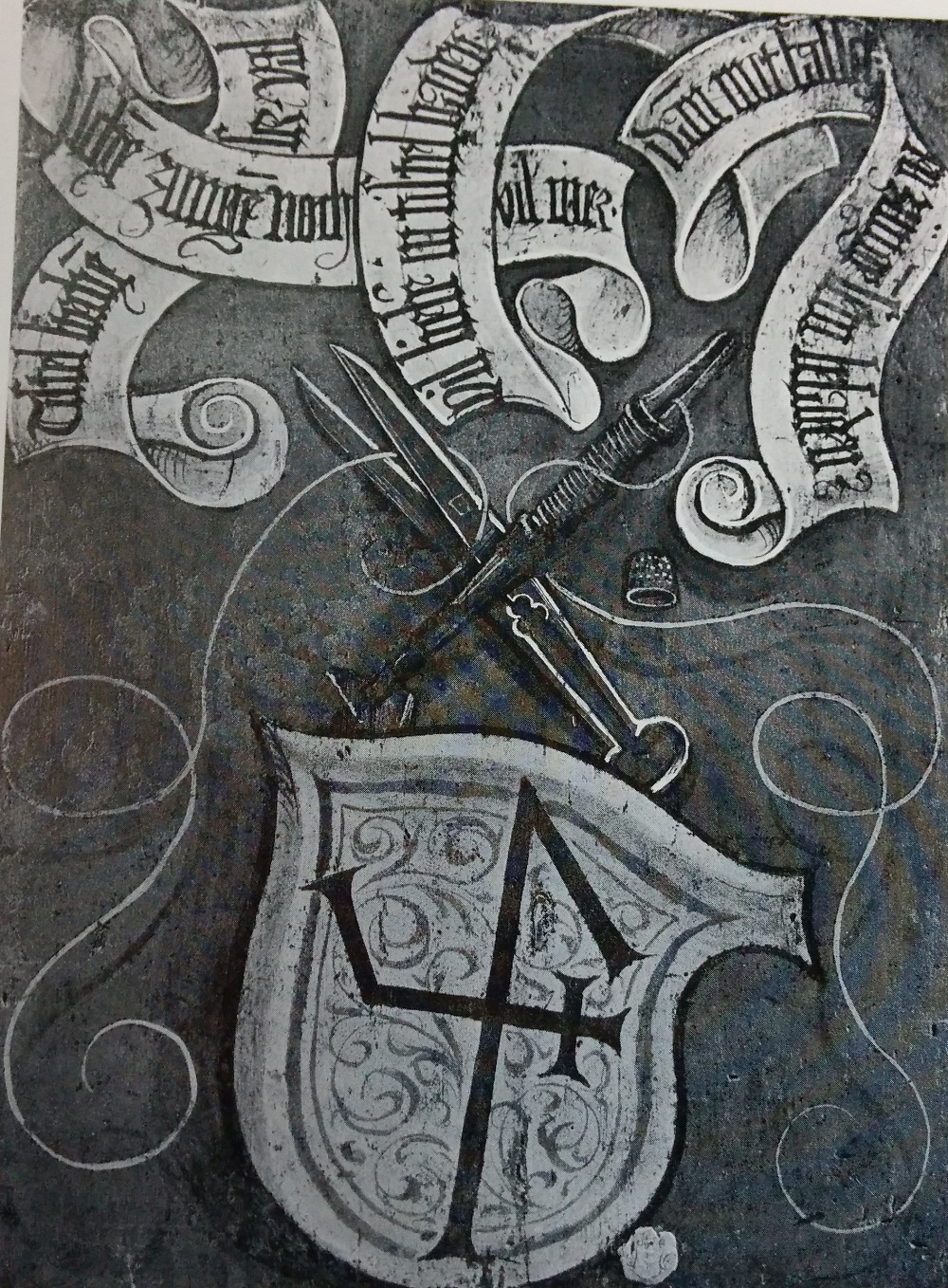

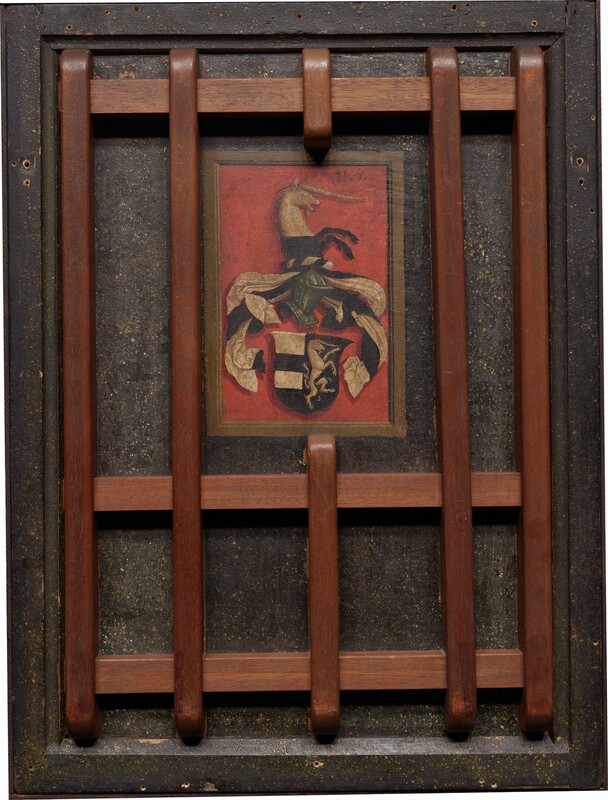

Annonciation avec donateur (volets extérieurs d’un retable)

Vers 1510, région de l’Allgäu, Tyrol, Diözesanmuseum, Rottenburg

Lorsque l’Annonciation est inversée, le donateur, avec sa supplication, reste sous les pieds de l’ange, avec sa salutation. Pour une interprétation possible de la cage, voir 7-4 Le cas des Annonciations inversées .

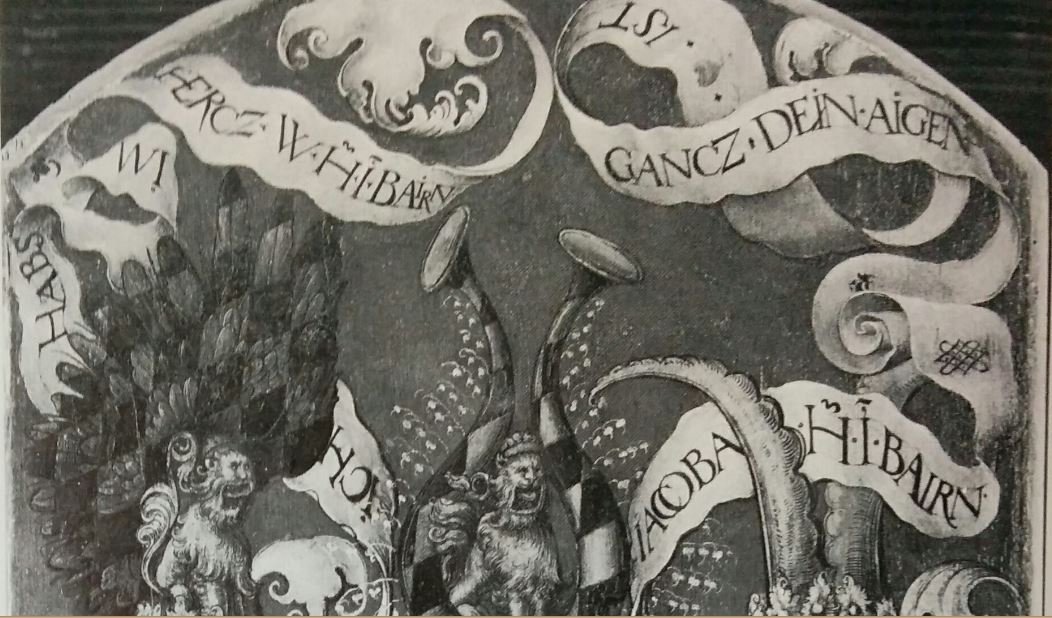

Annonciation avec le duc d’Albe

Maître des Virgo inter Virgines, 1470-1500, Palacio de Liria, Madrid

Le Duc d’Albe est dans le camp de l’Ange mais il imite également la Vierge, avec son prie-Dieu parallèle, et son casque en guise de vase.

Annonciation avec une donatrice

Ecole de Lucas de Leyde, vers 1520, collection particulière

La pratique de surélever l’ange pour caser le donateur se poursuit au siècle suivant.

![]()

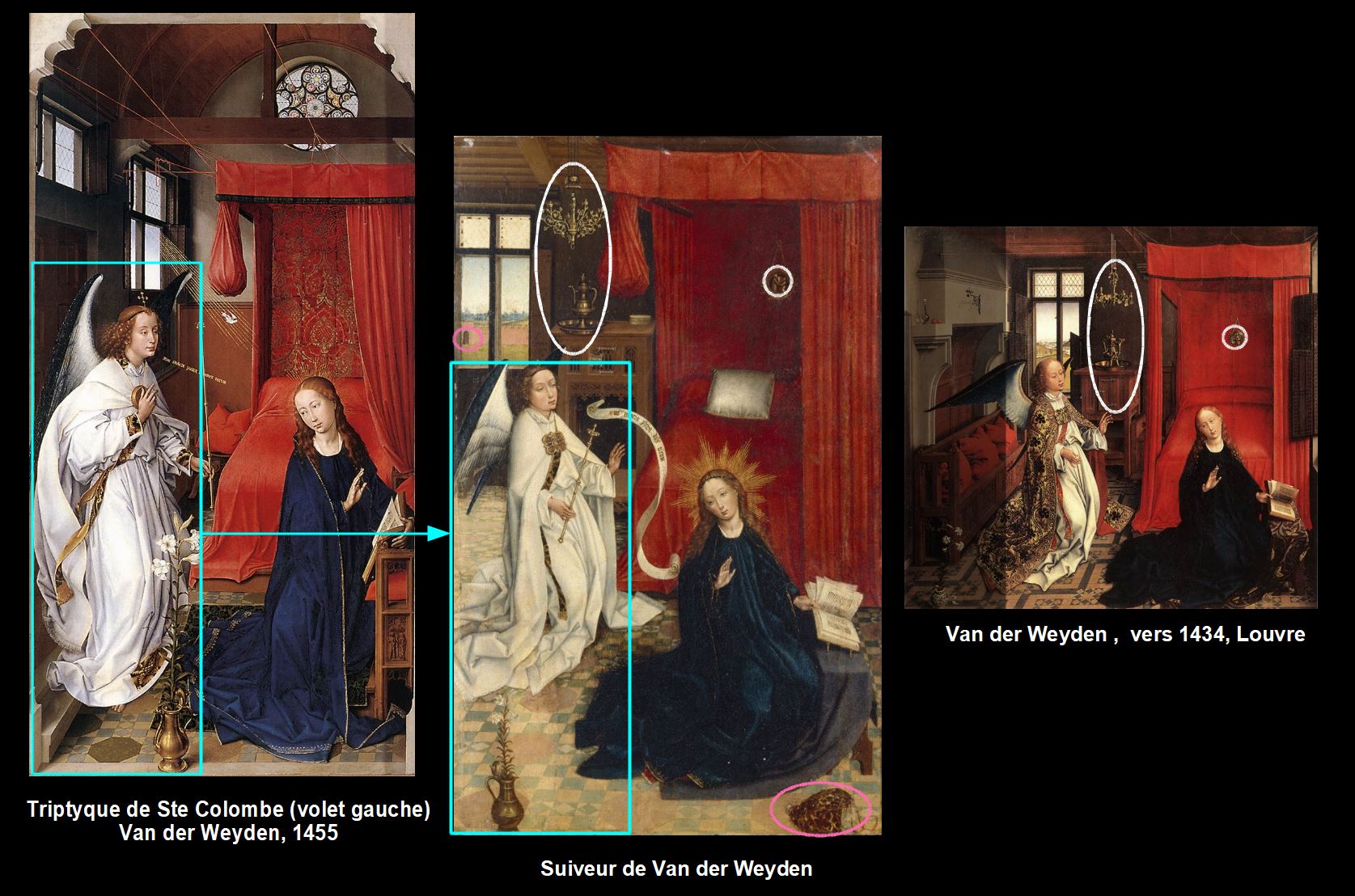

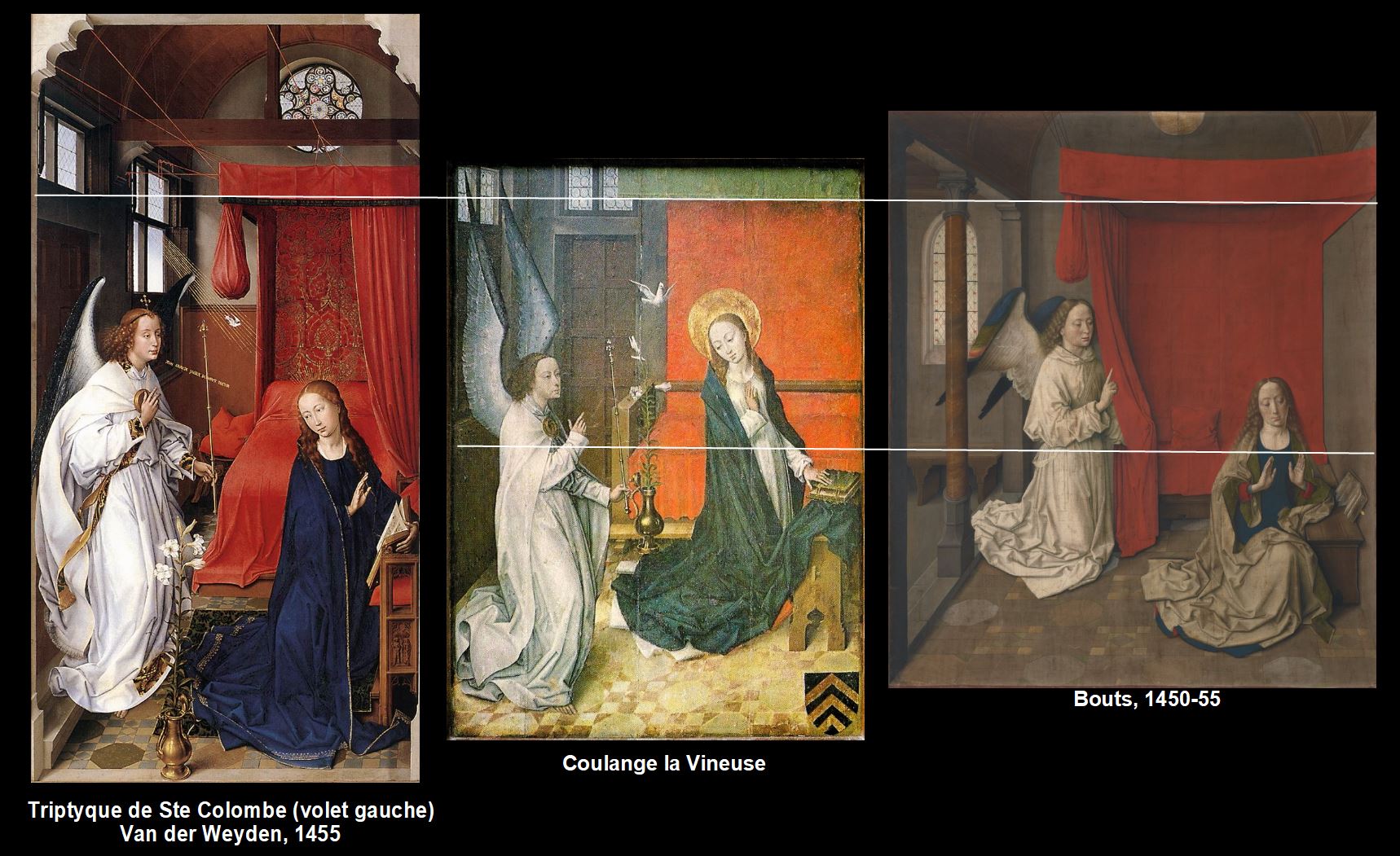

Les suiveurs de Van der Weyden

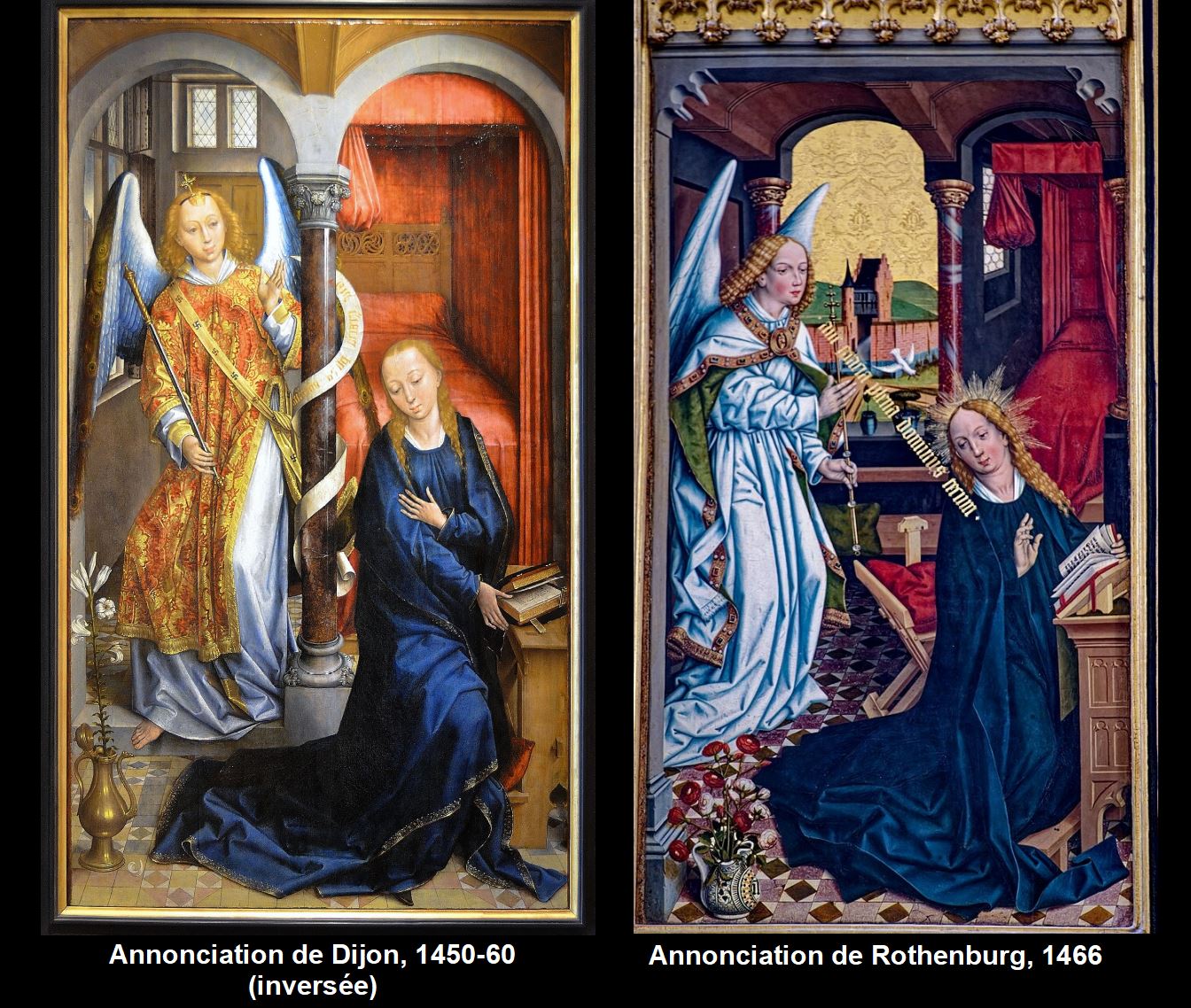

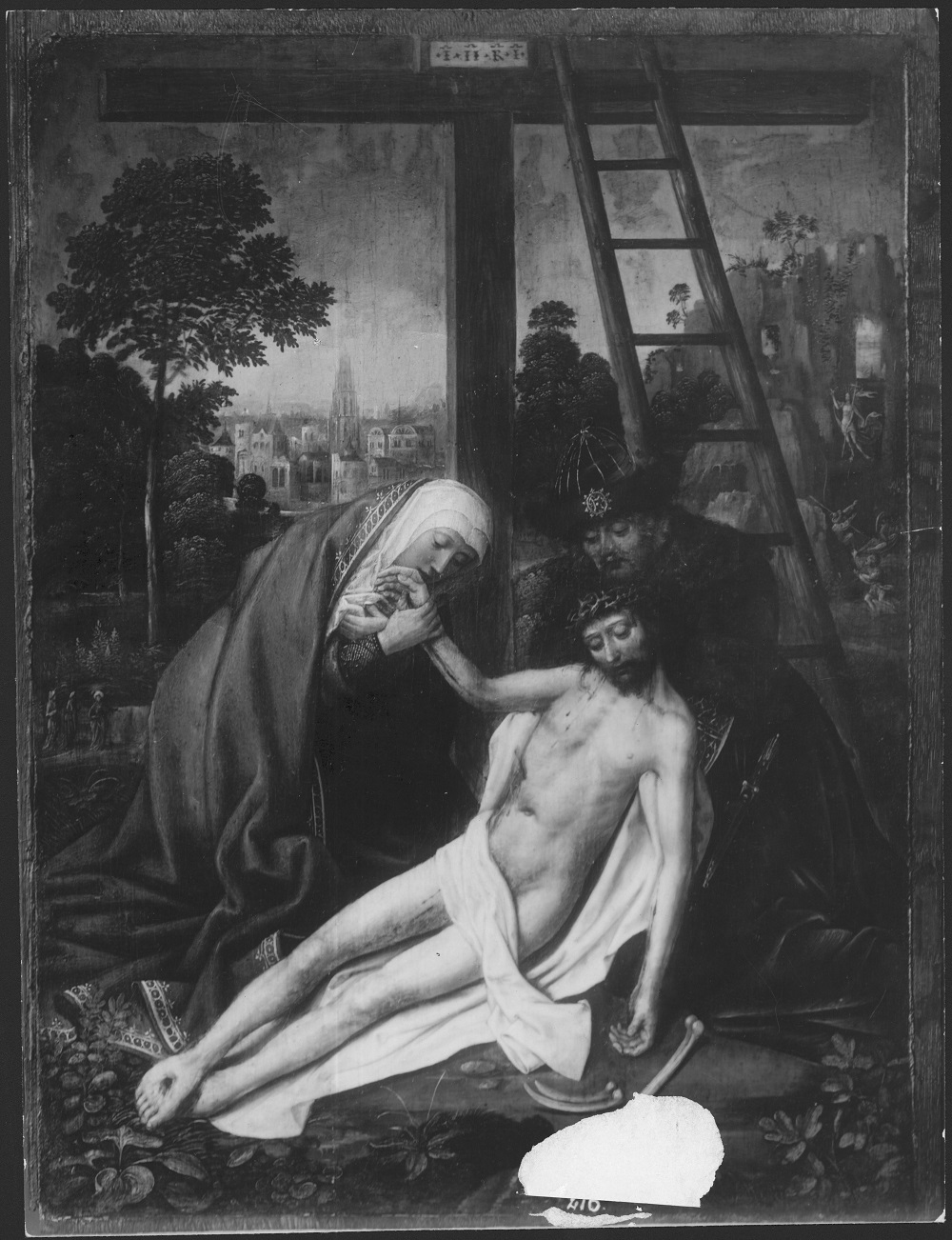

L’Annonciation de Dijon

L’Annonciation

L’Annonciation

Maître de la Rédemption du Prado (attr) , vers 1470, Musée des Beaux-Arts, Dijon

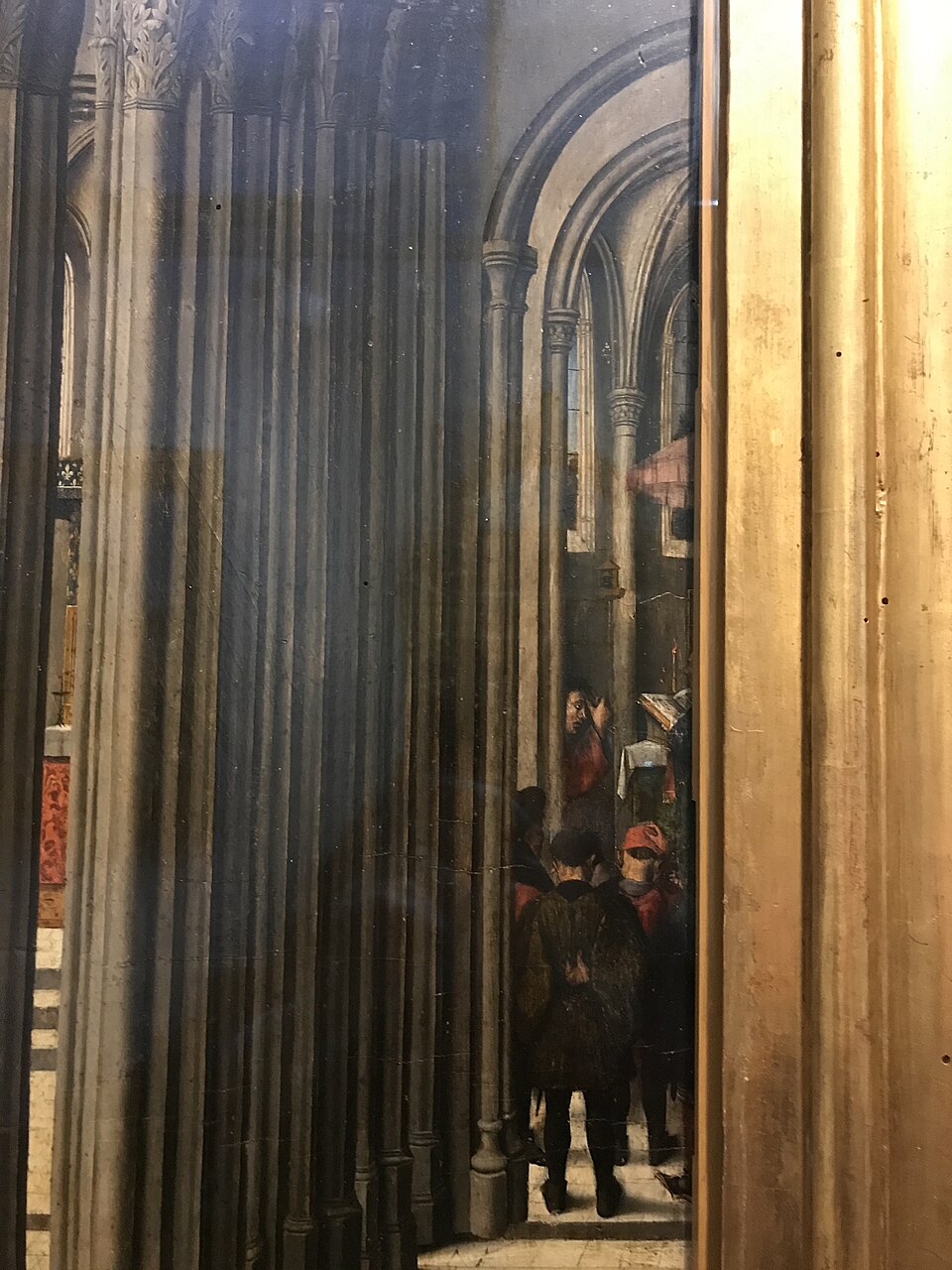

Marie se trouve en avant-plan dans un oratoire plafonné par deux voutes en berceau en bois. L’ange se tient sur la marche qui mène à la chambre. Il n’y a pas de point de fuite unique, car la composition s’attache avant tout à diviser la partie haute en deux sections symboliques : le lit derrière Marie, la porte fermée derrière l’Ange, et entre les deux la banderole portant le texte « ave gratia plena dominus tecum » : il ne s’enroule pas comme d’habitude autour du bâton du messager, mais autour de la colonne centrale, la désignant ainsi clairement comme le symbole du Christ et de l’Incarnation, qui unit la terre et le ciel.

Il n’y a aucun précédent connu à cette composition dans la peinture flamande, l’antécédent le plus proche étant germanique, avec les compositions rustiques de Maître ES.

|

|

|---|

|

L’Annonciation, Dijon |

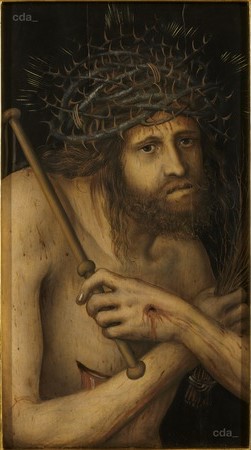

L’apparition du Christ à Marie, NGA |

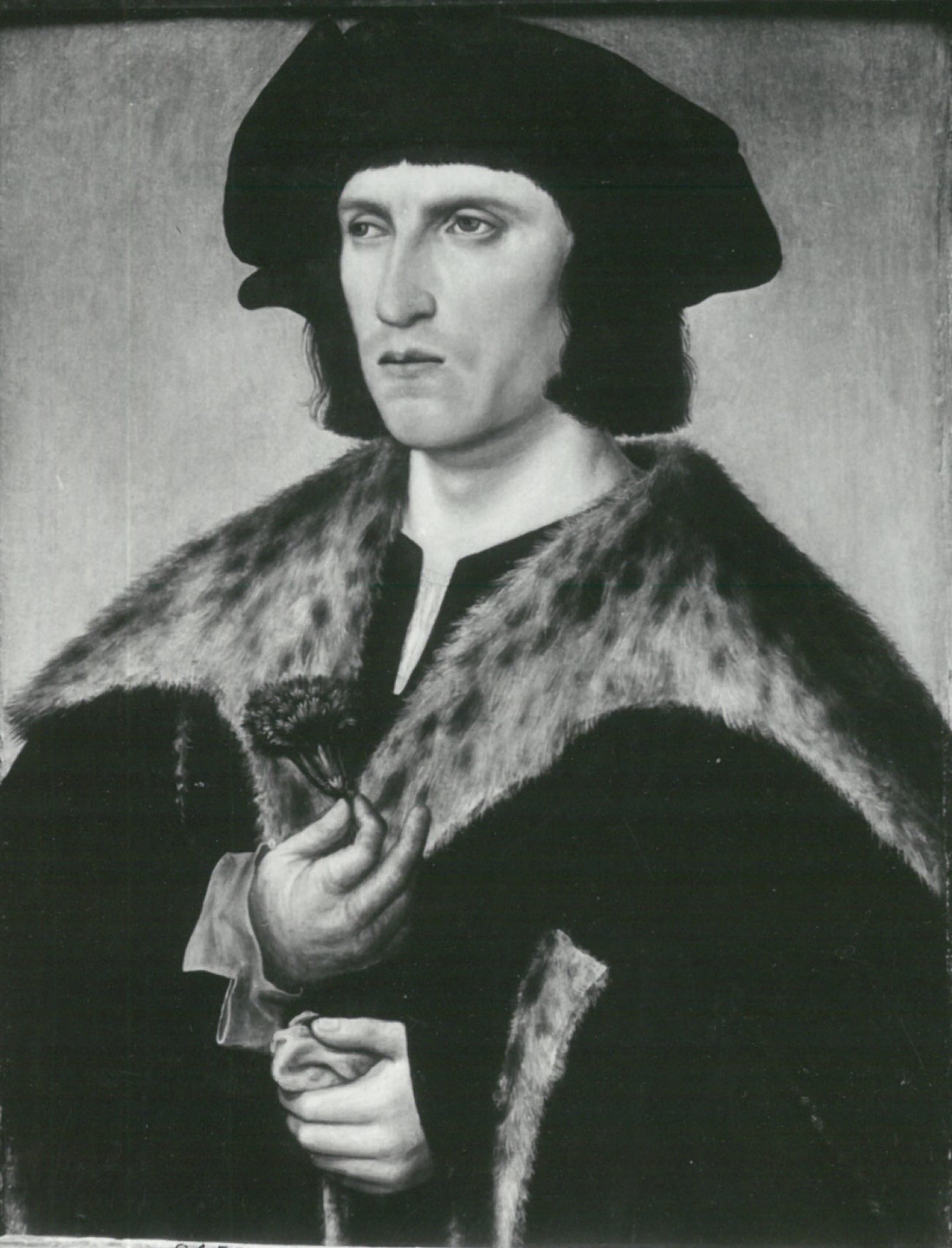

Une étude récente [16] a montré que ces deux panneaux fonctionnaient en pendant, et qu’ils constituaient probablement les volets internes d’un grand retable à panneau central sculpté, datable plutôt des années 1450, par un peintre de l’atelier de Van der Weyden.

La colonne, qui était centrale, s’est dédoublée de part et d’autre, pour mettre à égalité de dignité le Fils ressuscité et sa mère, dont le voile de la femme âgée a remplacé la chevelure dénouée de la jeune fille. Côté masculin, l’étendard de la Résurrection (un repentir ajouté durant la réalisation) a remplacé le bâton de l’Ange, et la porte s’est ouverte.

Reconstitution (c) M. S. Tucker [16]

Reconstitution (c) M. S. Tucker [16]

Tandis que l’Annonciation plaçait le spectateur face à la colonne centrale, dans l’intimité d’un oratoire au fond d’une chambre close, l’Apparition est construite avec un point de fuite unique qui décale le spectateur en hors champ sur la gauche, contemplant latéralement une chapelle ouverte sur le monde : ce dispositif est cohérent avec le placement des volets aux deux extrémités d’un large retable, que le spectateur découvrait en progressant de gauche à droite.

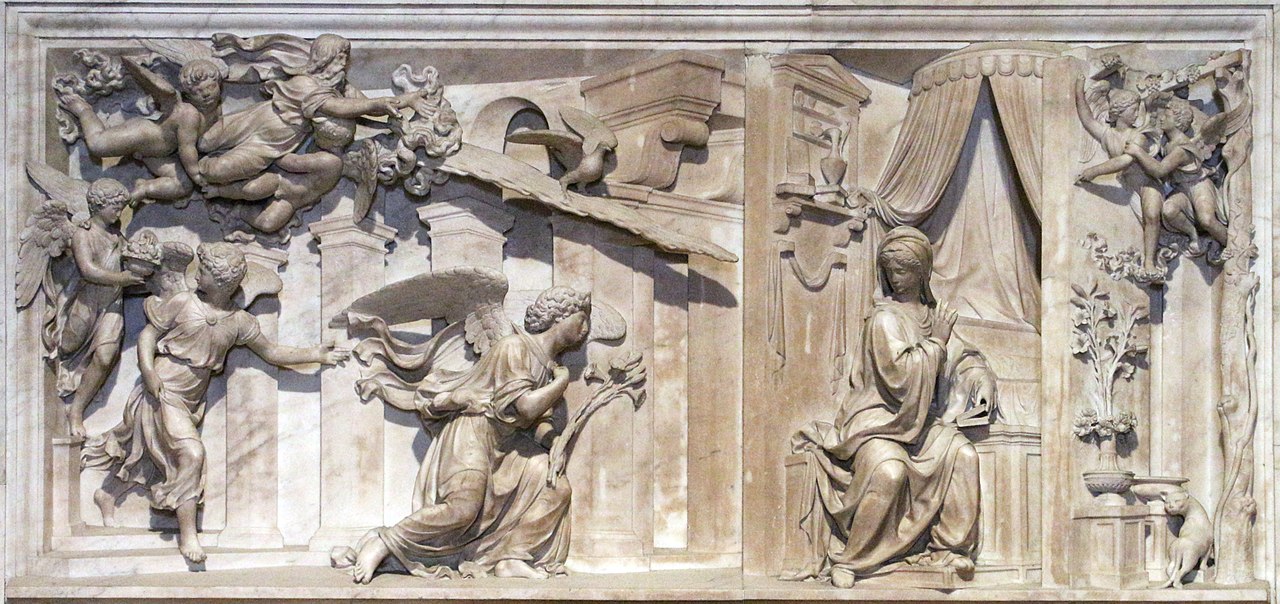

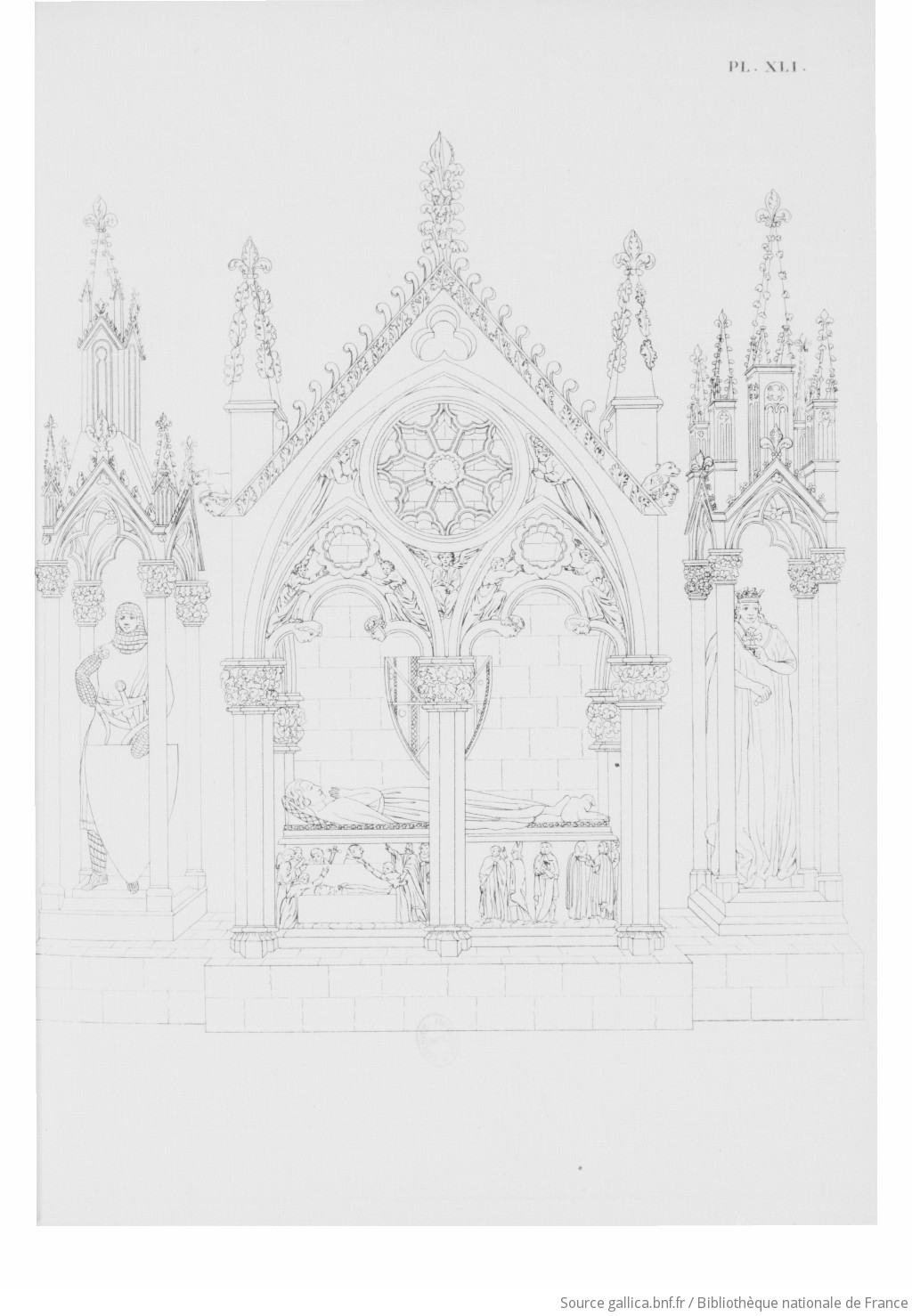

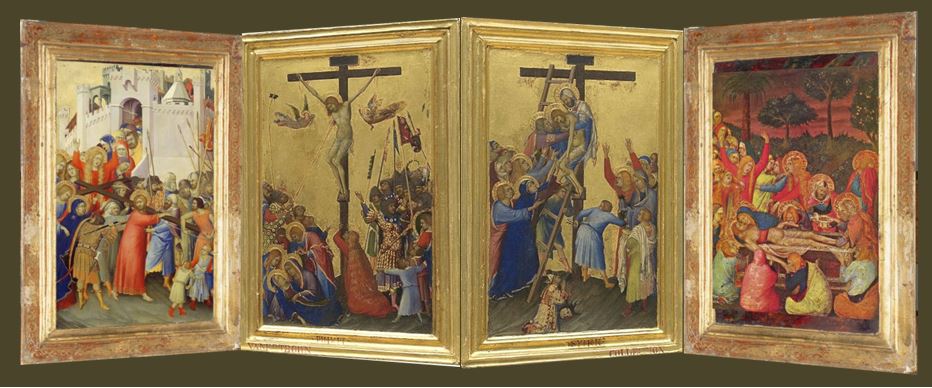

Retable de Miraflores

Retable de Miraflores

Van der Weyden, 1442-45, Gemäldegalerie, Berlin

L’apparition du Christ à gauche de sa mère lisant se trouve déjà dans le volet droit de ce retable, dont les trois panneaux sont d’égale largeur et vus en perspective centrale. La différence notable est que le Christ est ici sur le même plan que sa mère.

La composition atypique de l’Annonciation de Dijon, avec son ange à la fois à droite et en retrait, ne résulte probablement pas de l’influence hypothétique de Maître ES, mais de considérations de symétrie par rapport au volet de l’Apparition, qui suit le modèle de Van der Weyden : on a simplement décalé le Christ en arrière, pour tenir compte de l’exiguïté du panneau.

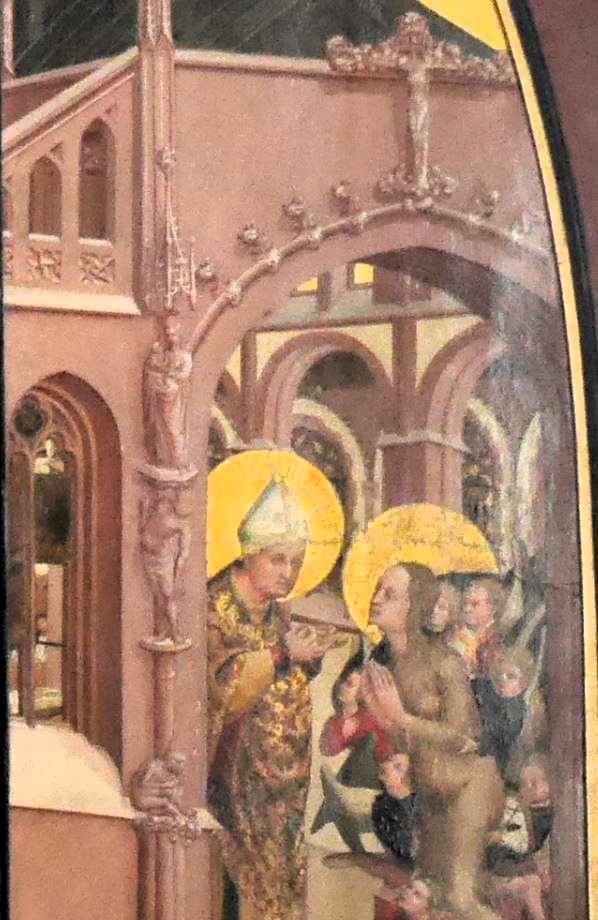

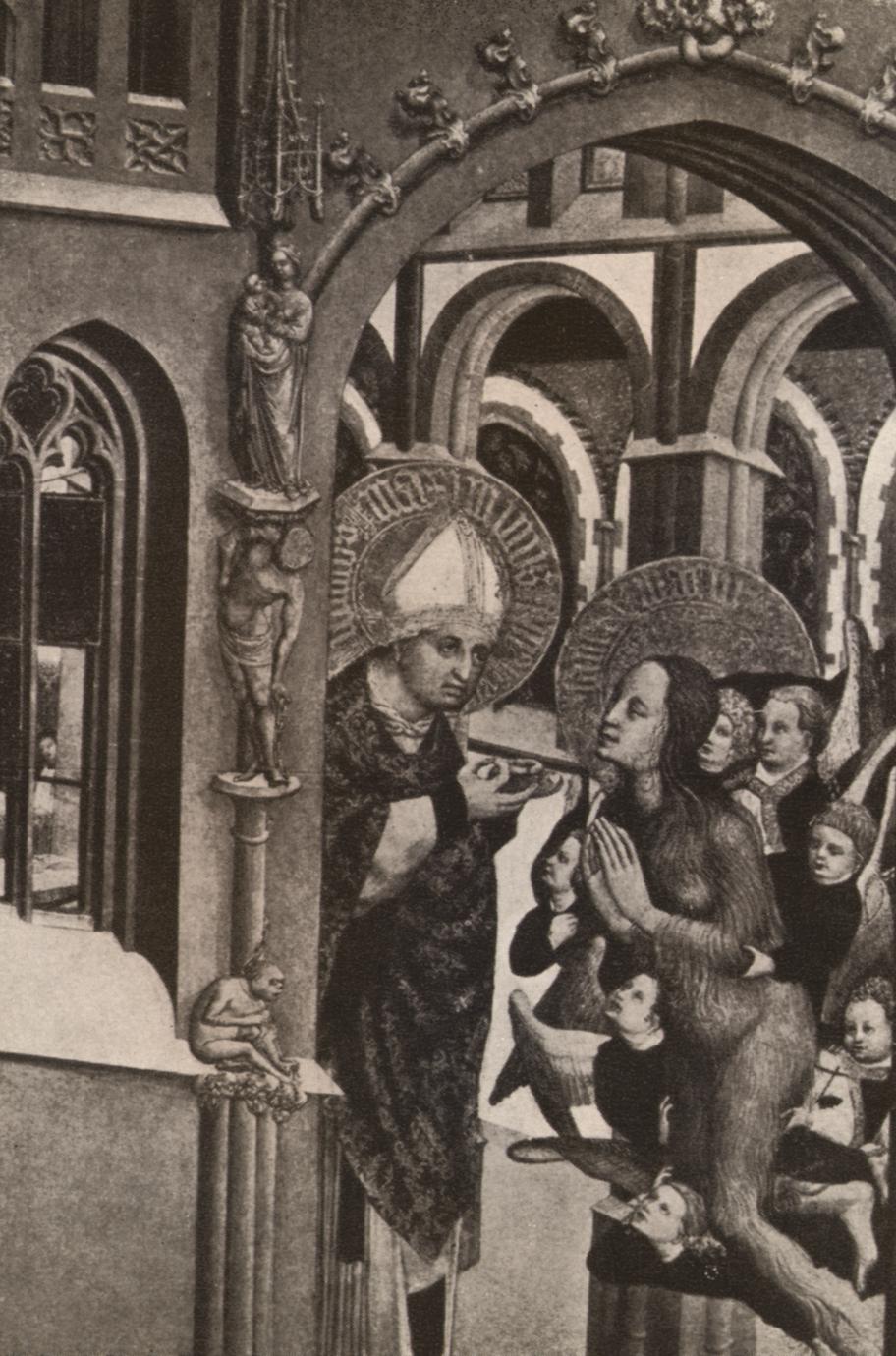

L’Annonciation de Rothenburg ob der Tauber

Volet gauche interne du Zwölfbotenaltar

Volet gauche interne du Zwölfbotenaltar

Friedrich Herlin, 1466, église St. Jakob, Rothenburg ob der Tauber

Les mêmes cause produisant les mêmes effets, c’est sans doute le format en hauteur du panneau de l’Annonciation qui a conduit ici à la disposition en diagonale, afin d’occuper toute la surface disponible. Les gravures de Maître ES avaient rendu admissible en Allemagne l’idée de l’ange arrivant par derrière, et Friedrich Herlin a pu s’en inspirer, tout en revenant à la formule traditionnelle de l’ange à gauche. Néanmoins, la présence du lit à courtines dénote l’influence de Van der Weyden, que Herlin a introduite en Souabe [17].

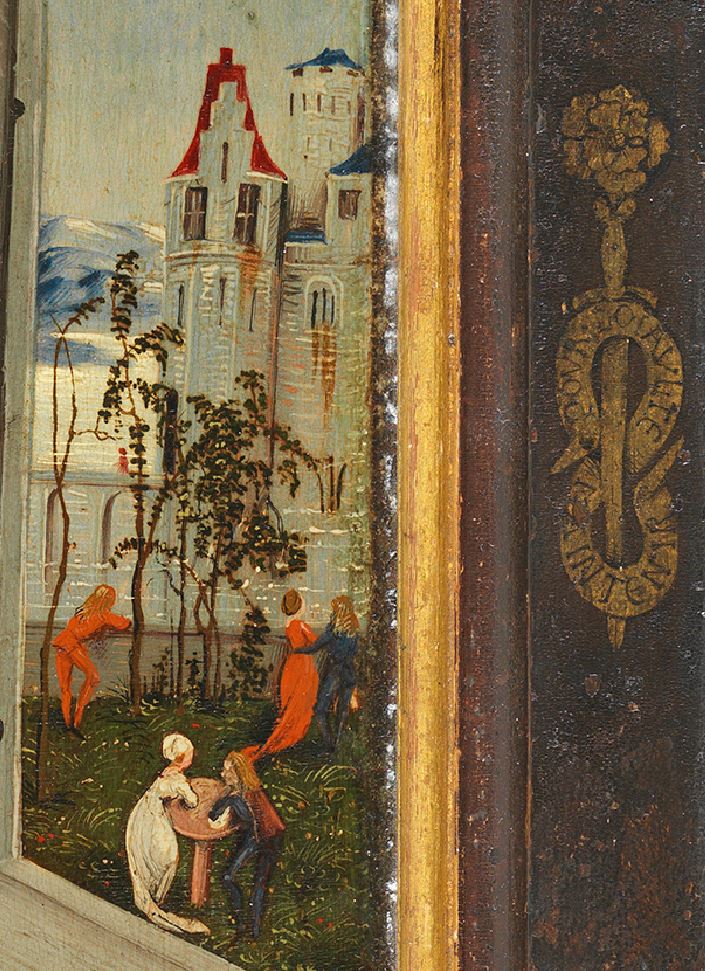

Le plafond en bois à double berceau en est également témoin, ainsi que la polarité entre la porte derrière l’ange et le lit derrière Marie : mais le décor est devenu ternaire avec la fenêtre qui montre une seconde porte, dans le rempart cette fois : ainsi la ville de Rothenburg se trouve promue comme jardin clos de Marie. Le lit a été repoussé dans une chambre en arrière de la colonnade : tout se passe comme si la partie oratoire de l’Annonciation de Dijon s’était agrandie vers l’avant, et la partie chambre rétrécie vers l’arrière.

Un détail renforce encore l’idée que Friedrich Herlin s’est inspiré directement de l’Annonciation de Dijon : la colonne de droite, dont la base devrait tomber au niveau de la marche donnant accès au lit, tombe bien plus en avant, au niveau du pupitre de Marie : cette architecture impossible lui confère une valeur symbolique, celle de la colonne christique, ici décalée du centre vers le bord.

Un suiveur de Van der Weyden (SCOOP !)

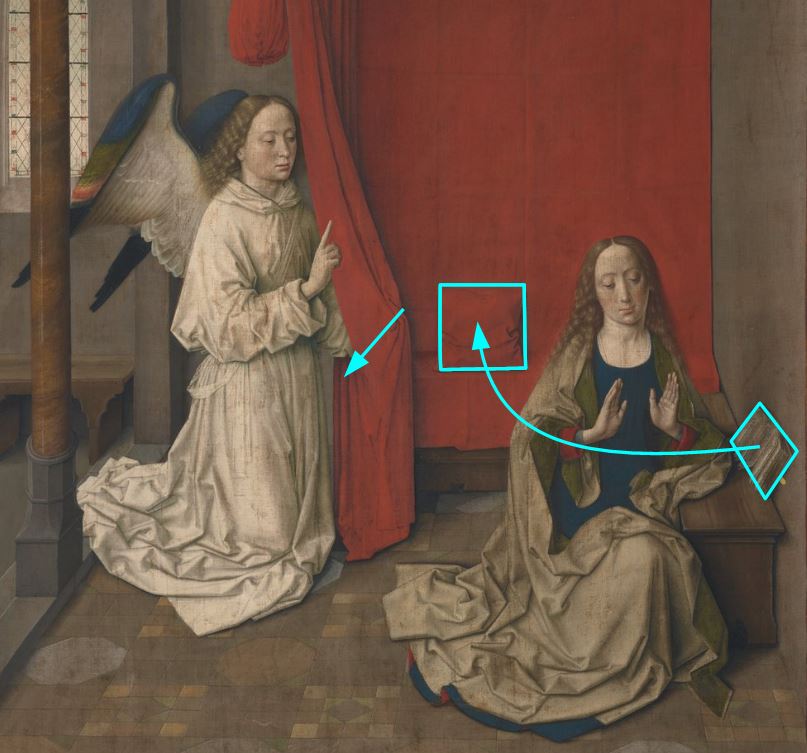

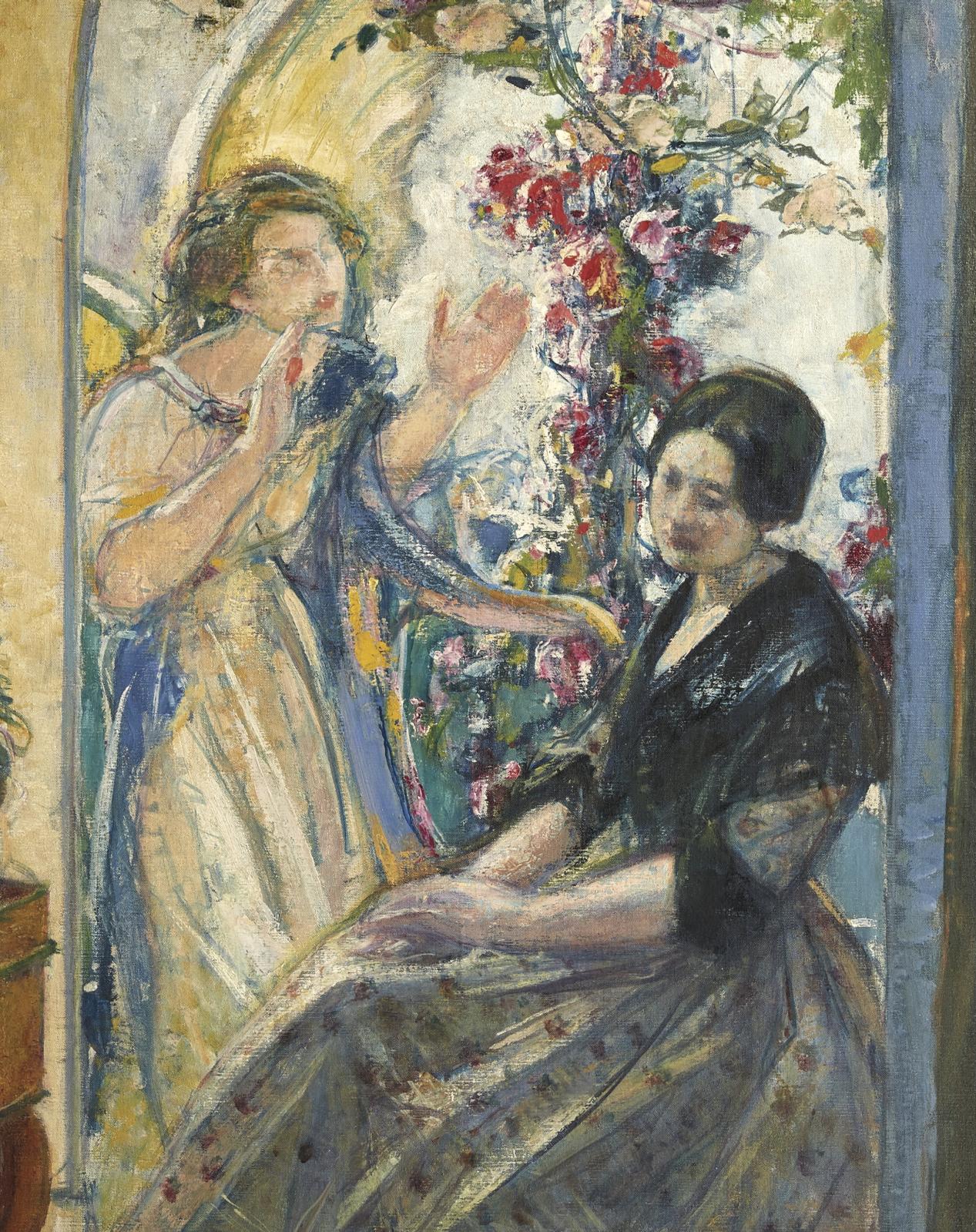

Annonciation, Suiveur de Van der Weyden, collection particulière

Annonciation, Suiveur de Van der Weyden, collection particulière

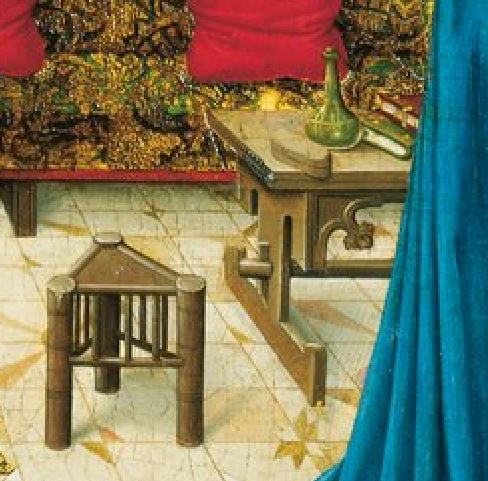

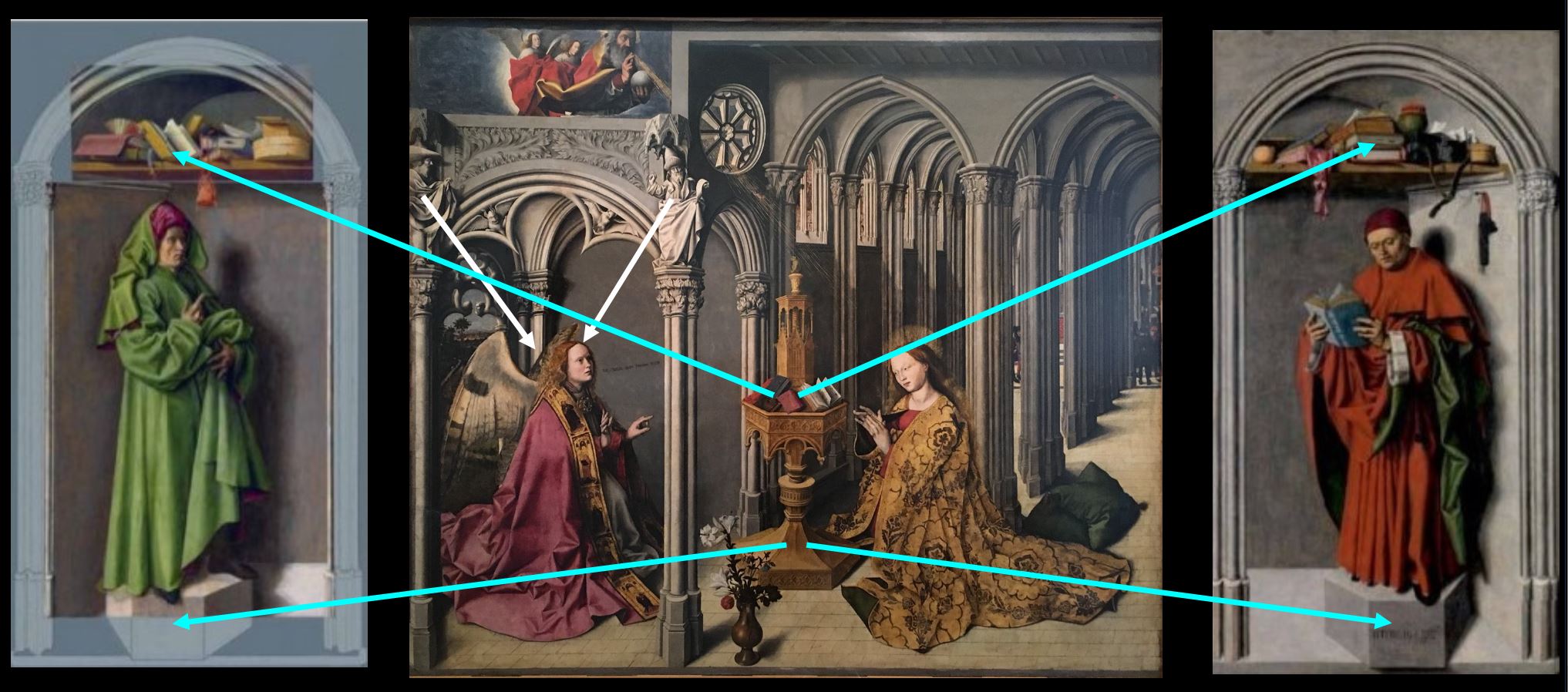

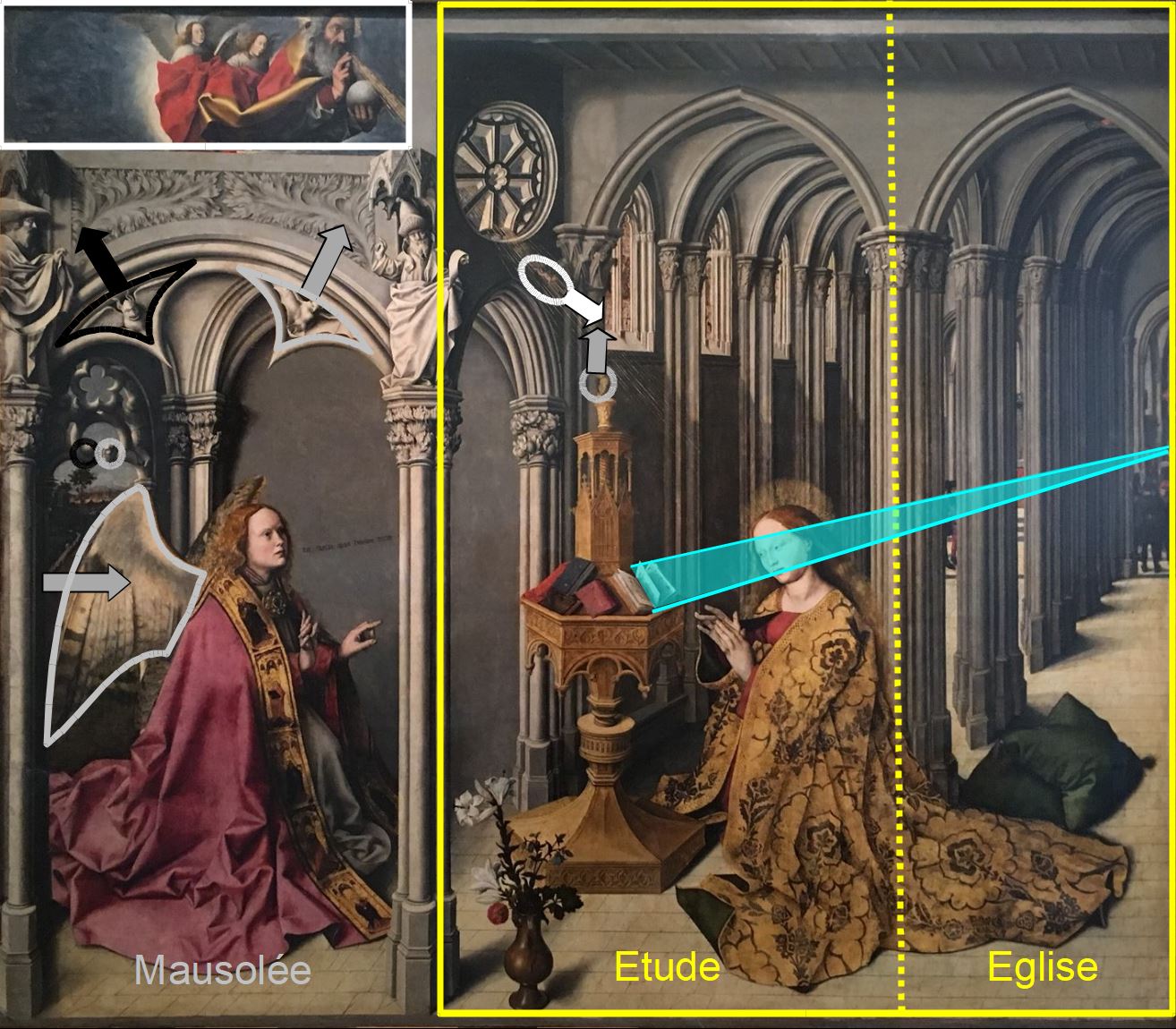

Le format du tableau n’est pas particulièrement oblong. Pour expliquer cette Annonciation en diagonale, il faut comprendre que l’artiste a procédé par collage à partir de deux Annonciations de Van der Weyden.

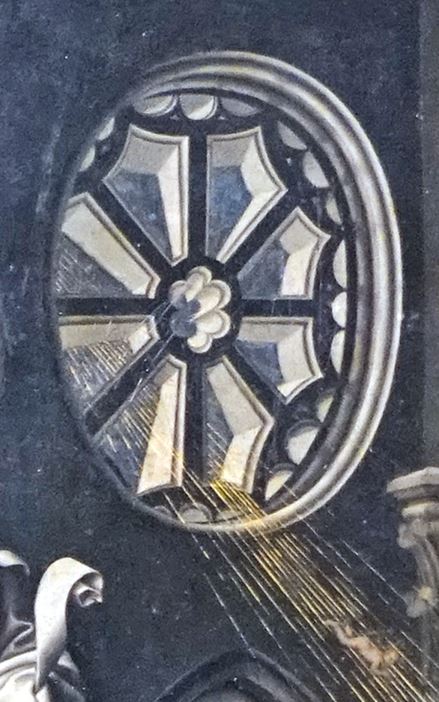

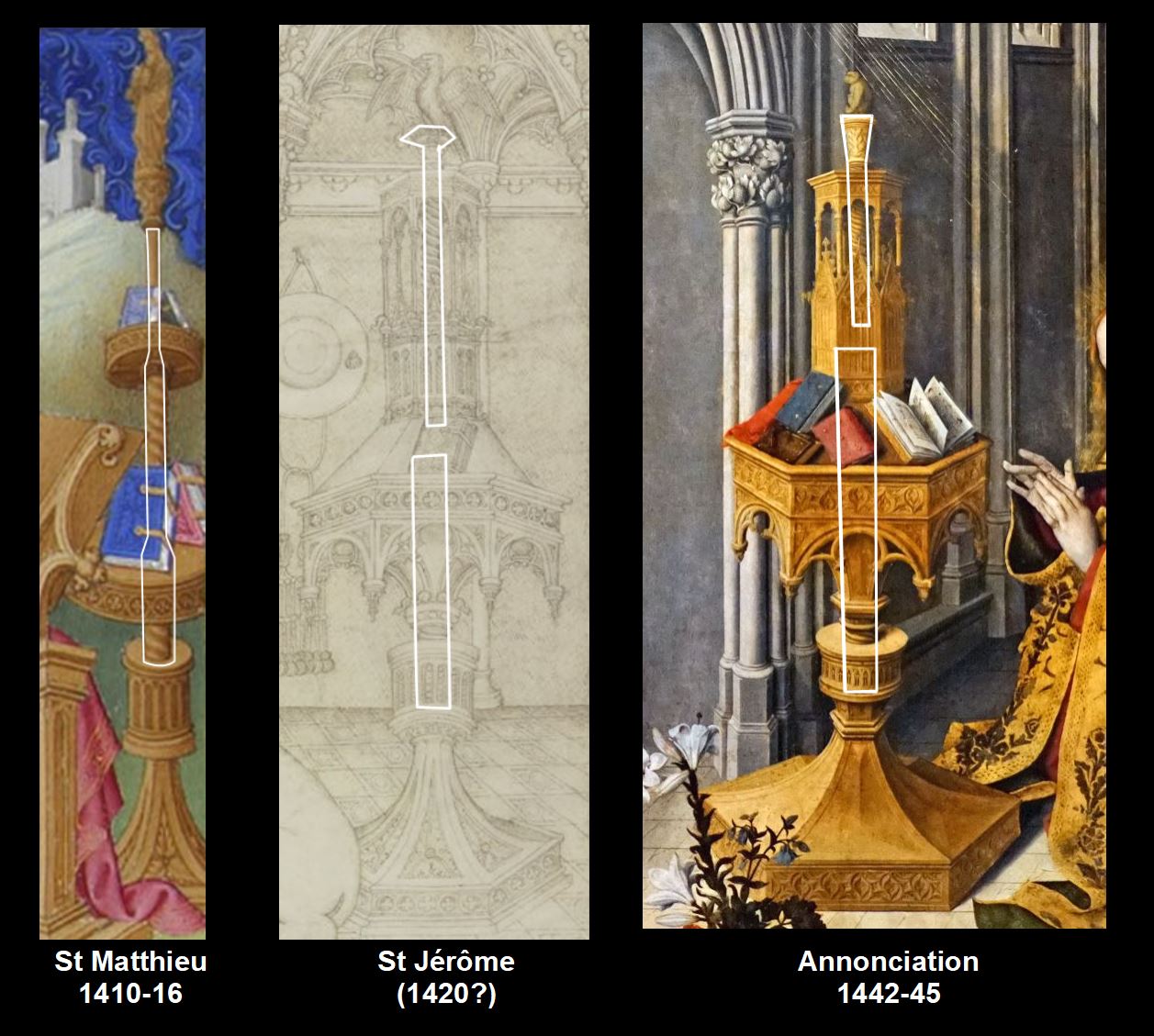

Le surplis blanc de l’Ange et la vase du lys en cuivre ont été copiés sur l’Annonciation du Retable de Sainte Colombe (rectangle bleu). Mais l’essentiel (mobilier de la pièce, gestes des personnages) provient de l’Annonciation du Louvre : l’artiste a repris tel quel le lustre réglable, le bassin et le médaillon du lit (cercles blancs), en remplaçant cependant l’image du Christ trônant par celle de Moïse recevant les tables de la Loi. Le format plus étroit l’a obligé à tronquer des éléments importants de la composition du Louvre, mécanique symbolique de précision où tous les détails comptent (voir 3 Du lit marital au lit virginal).

En supprimant la fenêtre de droite, on ne comprend plus la position étrange du livre, incliné vers la nouvelle lumière venant de la droite : notre copiste a noyé le problème en rajoutant par terre (cercle rose) l’étui ayant contenu le livre, autre manière de suggérer que l’Ancient Testament est désormais dévoilé.

En supprimant la porte de gauche, par où l’ange du Louvre était entré, il déverrouille sa position verticale et lui évite de piétiner la robe. Par scrupule, il rajoute la porte manquante au fond du jardin (en rose).

On voit dans ce cas que la composition en diagonale ne porte en soi aucune valeur symbolique : c’est une manière pratique d’agencer les personnages, lorsque la place manque pour une rencontre frontale.

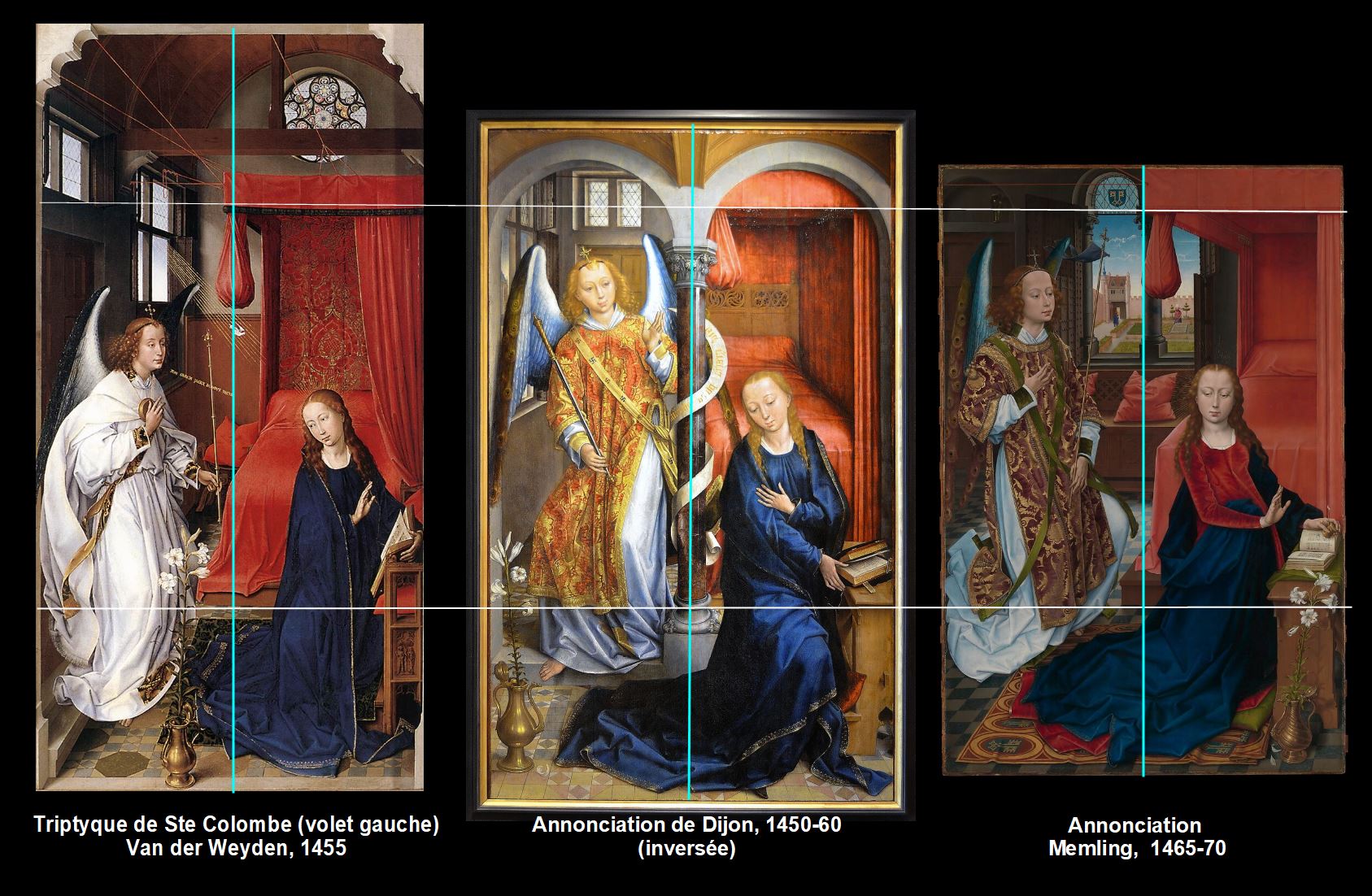

L’Annonciation de Memling

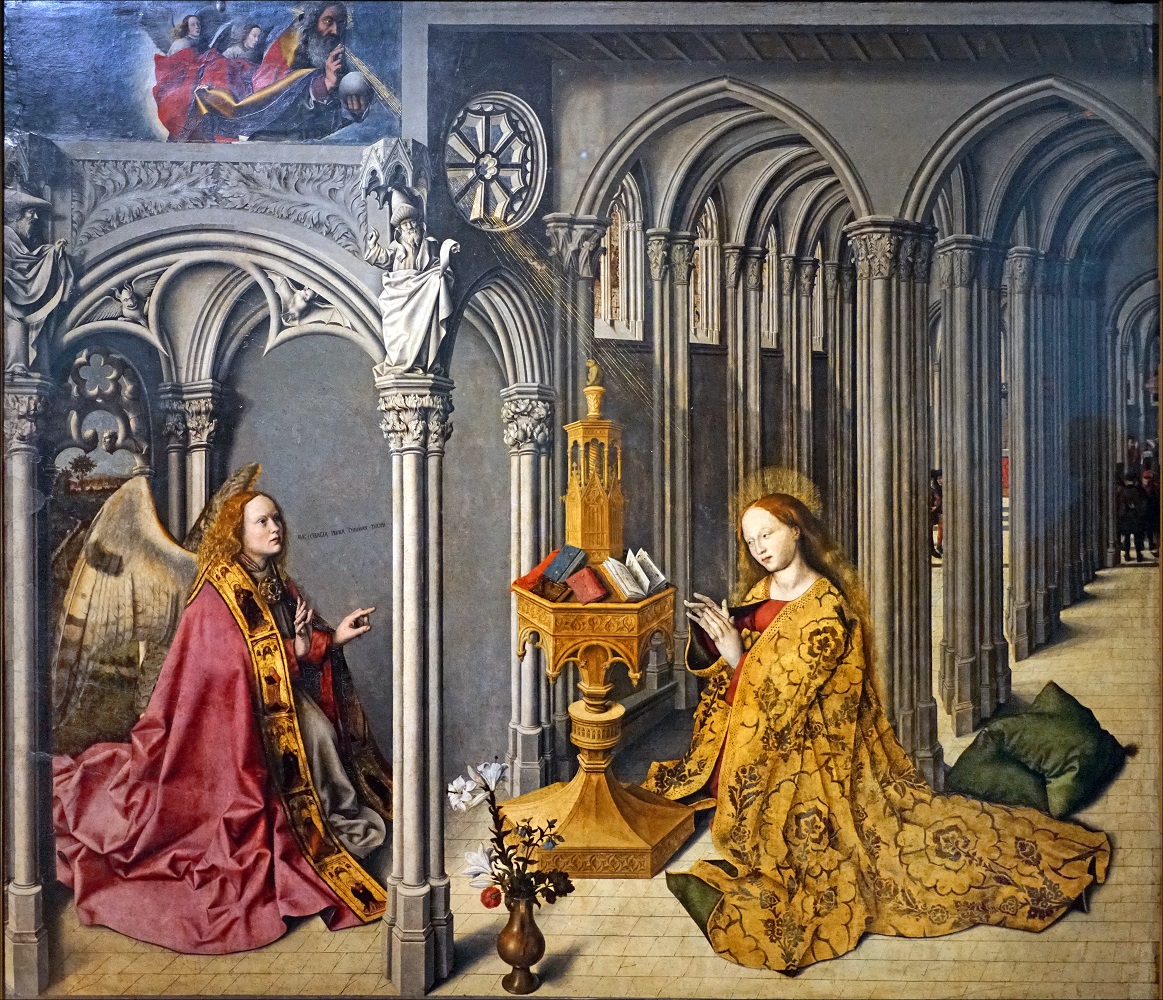

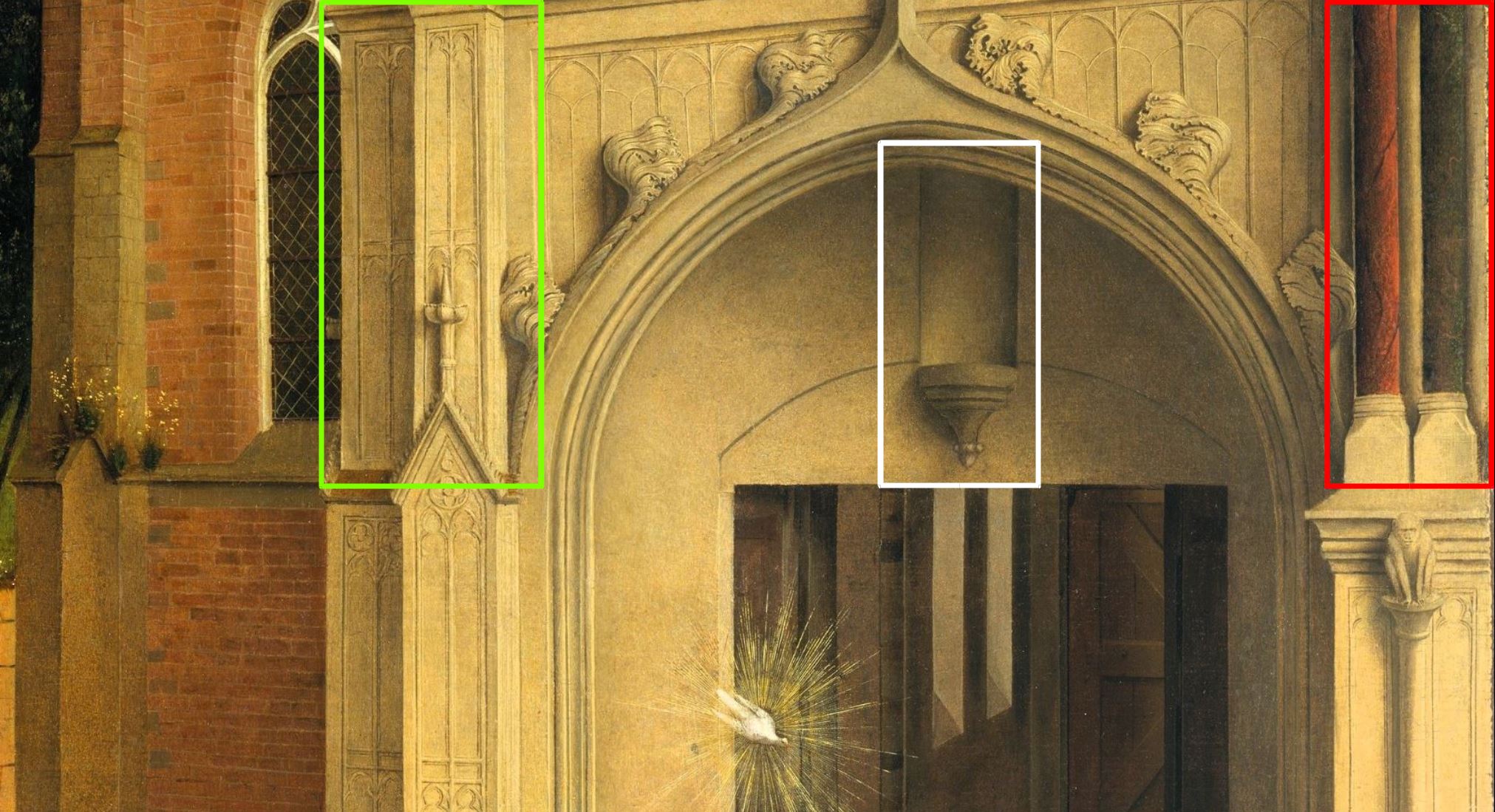

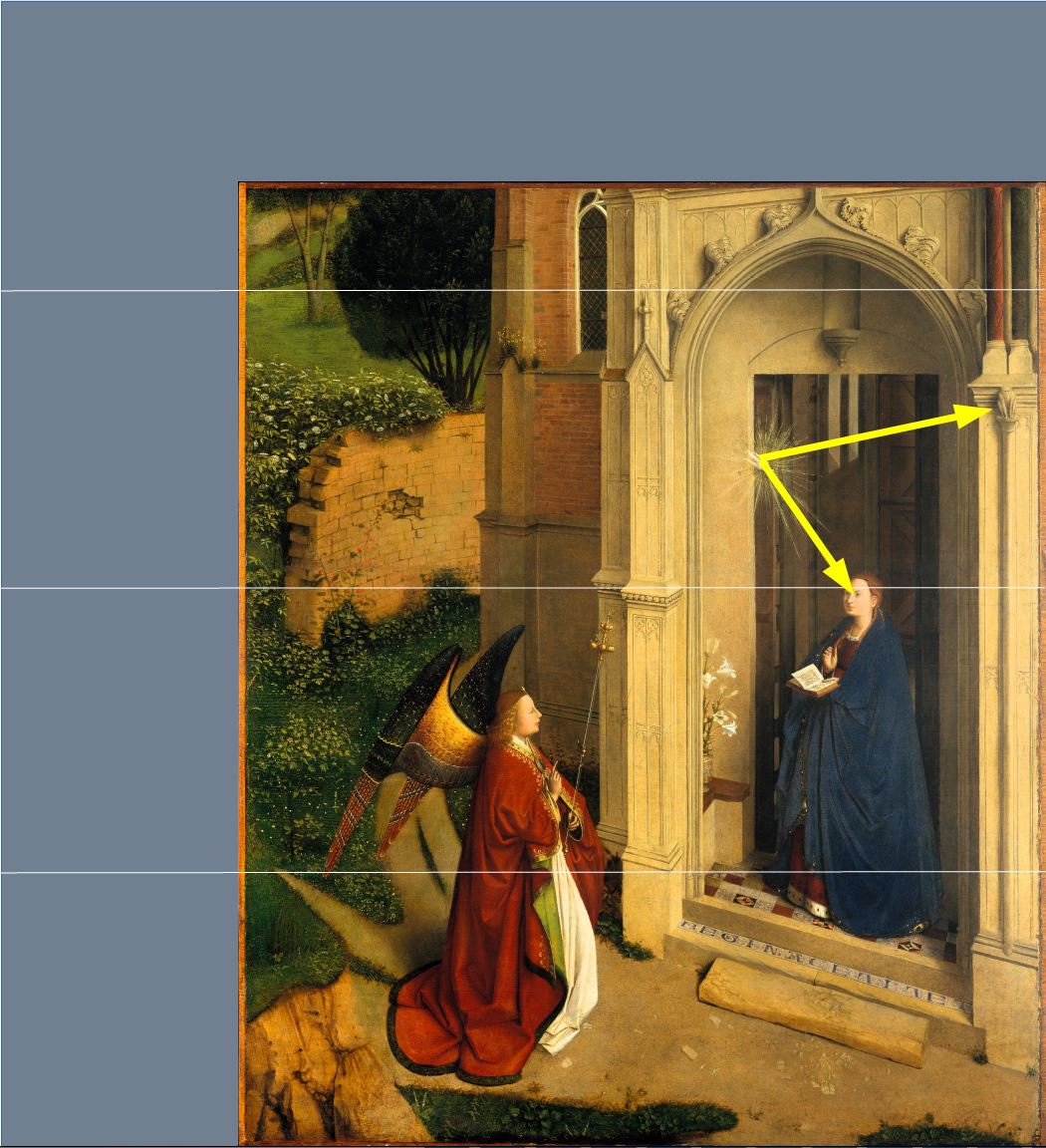

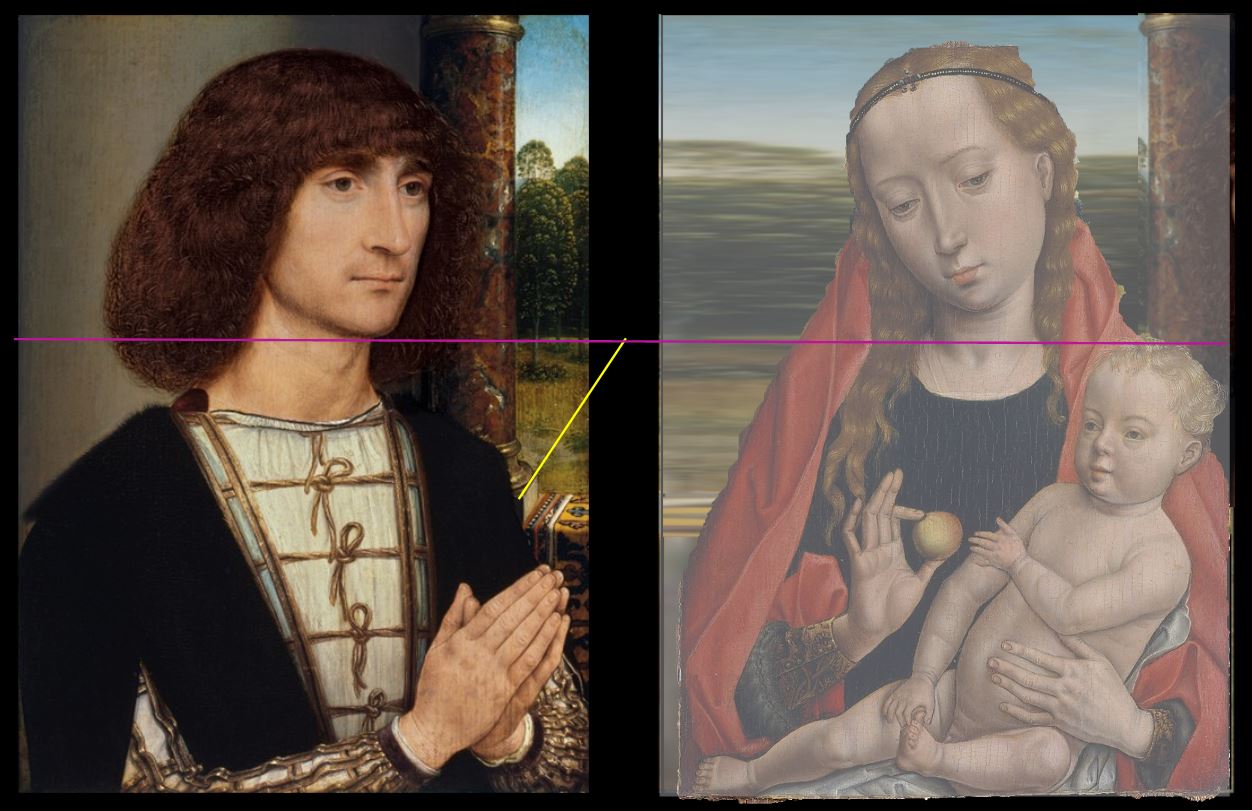

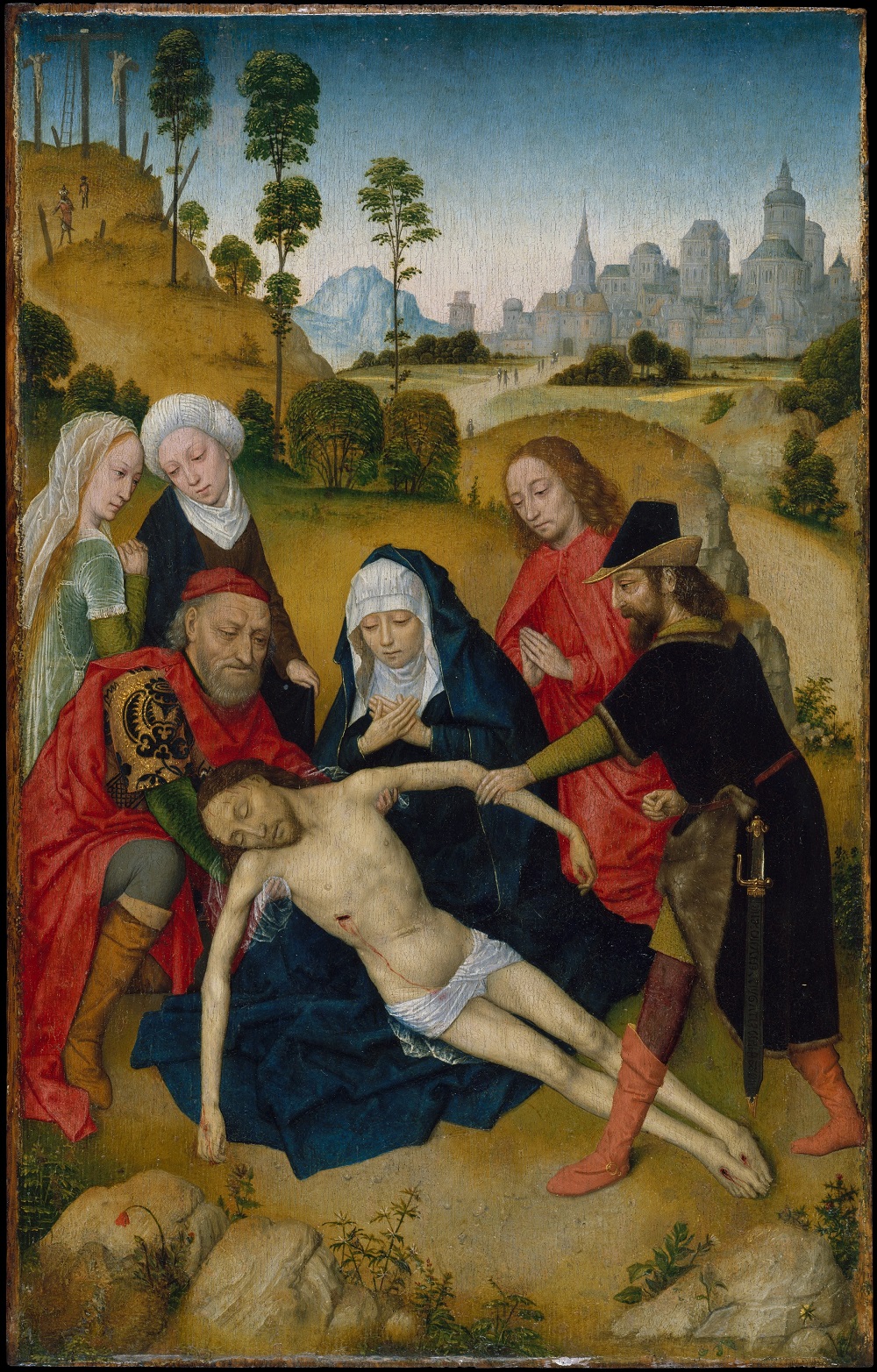

Annonciation, Memling, 1465-70, MET

Annonciation, Memling, 1465-70, MET

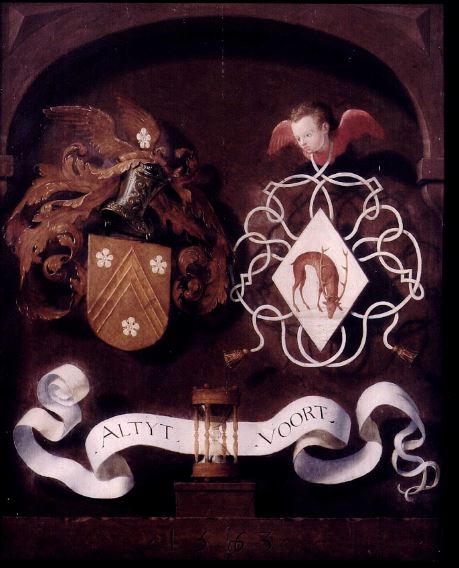

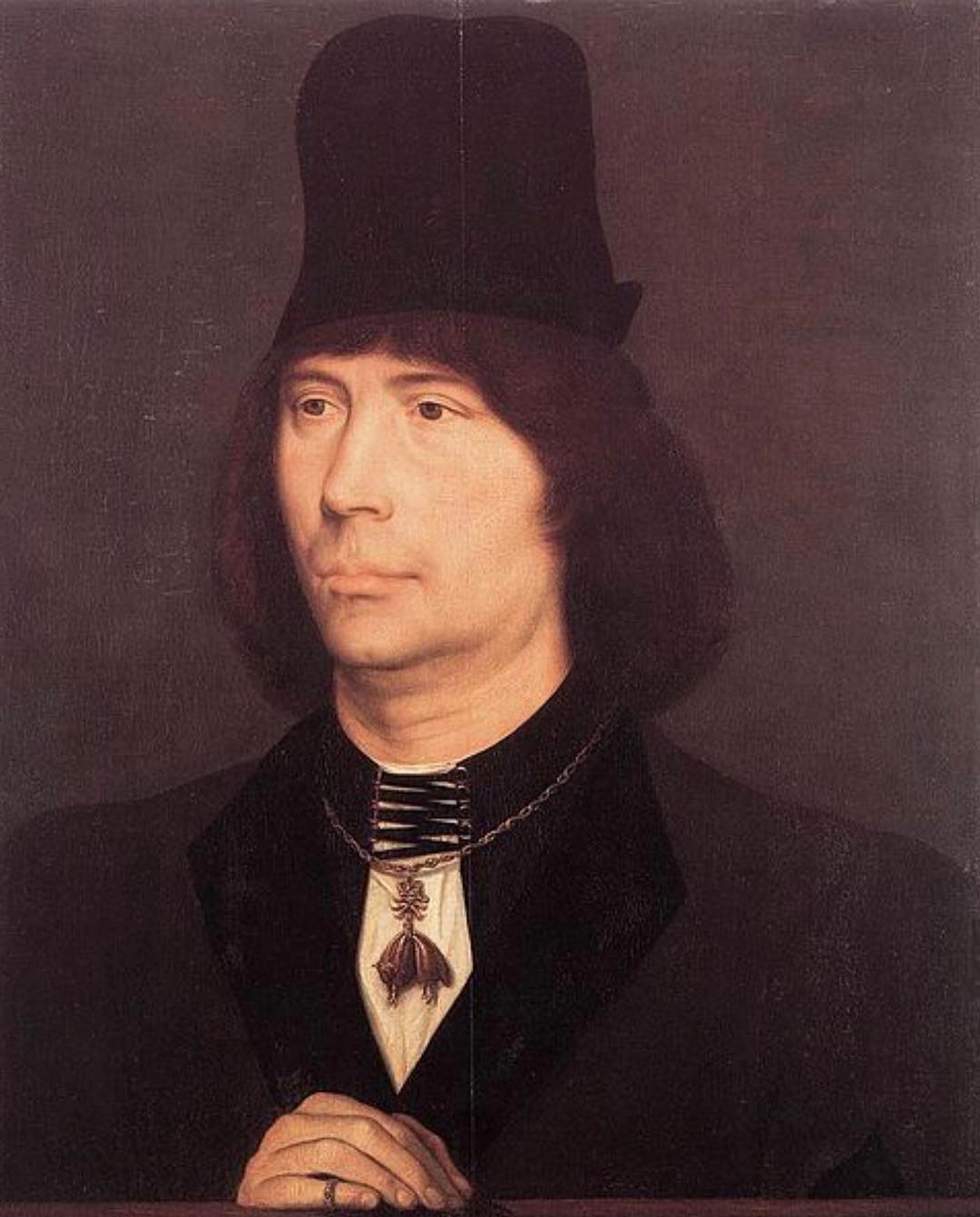

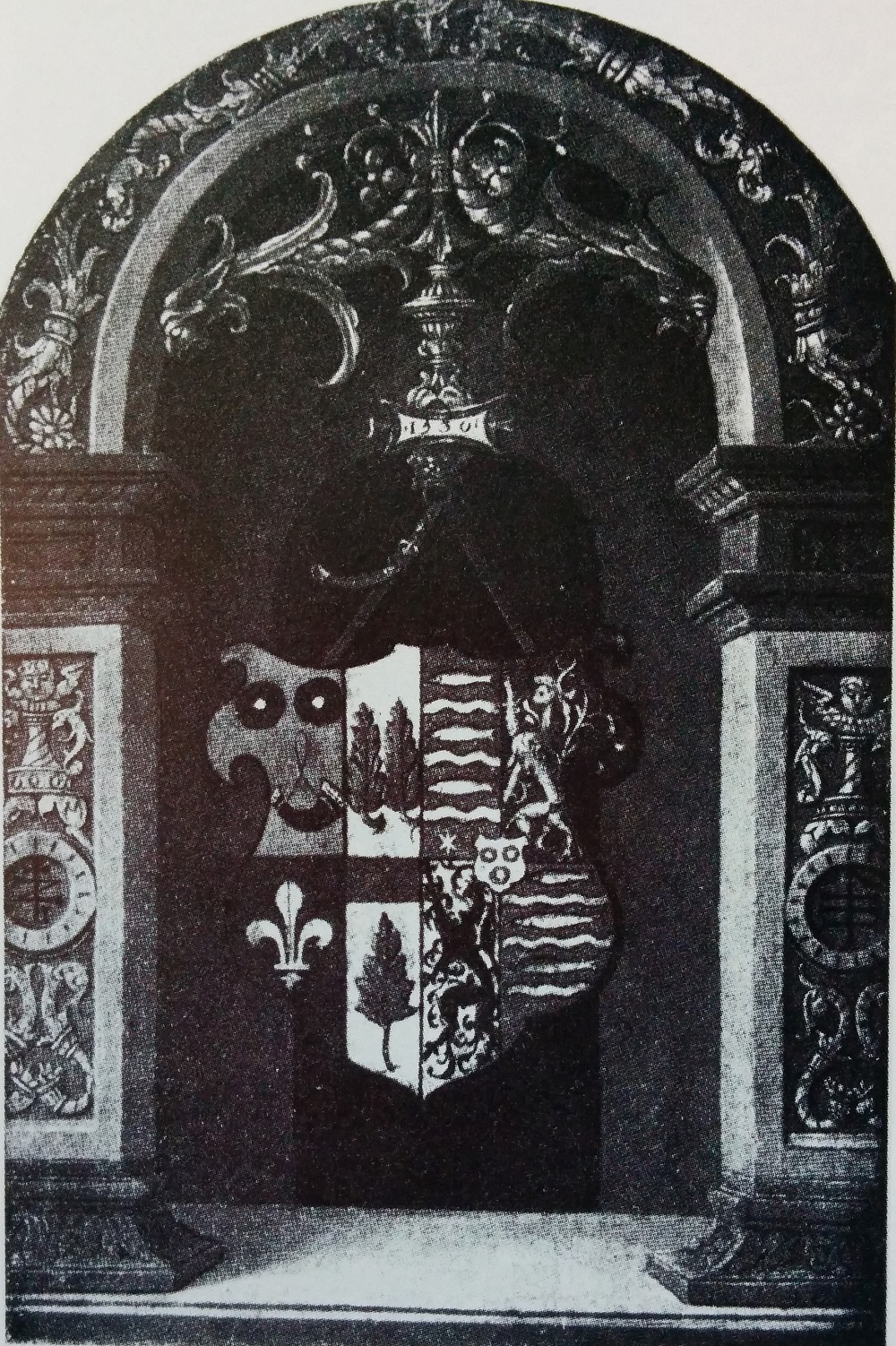

Ce très grand panneau (186.1 x 114.9 cm) a été commandé par Ferry de Clugny (d’après les armoiries). L’opinion dominante est qu’il était destiné à la Chapelle Dorée, fondée par Ferry en 1465 dans la cathédrale Saint-Lazare d’Autun. Vu sa grande taille, il s’agissait non pas du volet d’un triptyque, mais d’une oeuvre autonome, correspondant bien à la prière que le chapitre devait réciter sur sa tombe ( [18], p 127) :

|

Ô Dieu, qui a voulu que ton Verbe prenne sa chair, lorsque l’ange l’a annoncé, depuis le ventre de la bienheureuse Vierge Marie , accorde à tes suppliants, qui croyons vraiment qu’elle est la Mère de Dieu, nous soyons aidés devant toi par ses intercessions. |

Deus qui de beate Marie virginis utero verbum tuum angelo nunciante carnem suscipere voluisti, presta supplicibus tuis ut qui vere eam dei genitricem credimus eius apud te intercessionibus adiuvemur. |

L’atypique composition en diagonale pourrait s’expliquer par le fait que le panneau était placé sur le mur gauche de la chapelle [19], mais Melena Hope ([18], p 121) a montré que ce mur était entièrement occupé par une fresque de la Transfiguration au dessus des portraits des donateurs, et que les autres murs étaient entièrement peints : le panneau du MET ne peut donc provenir de cette chapelle.

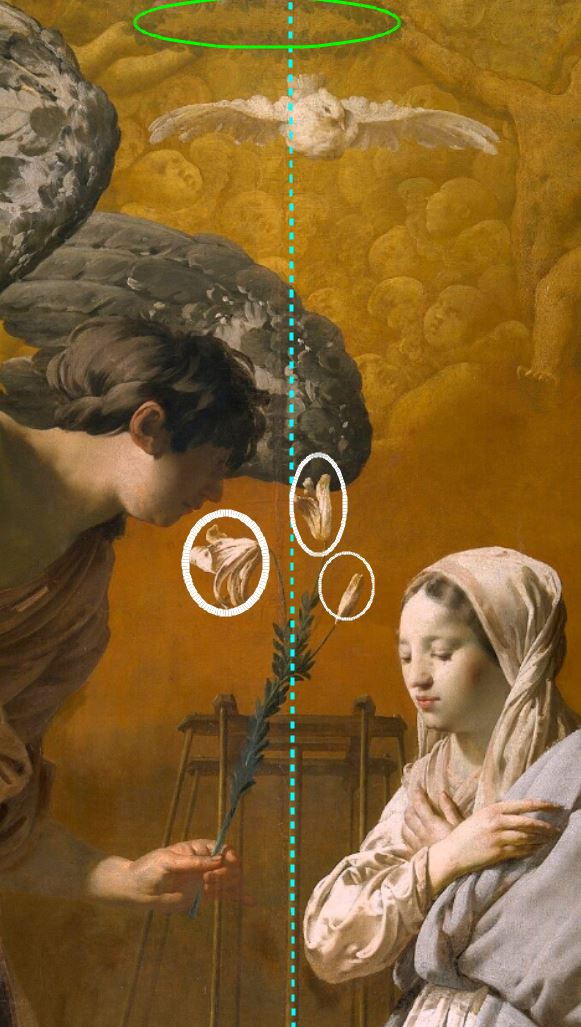

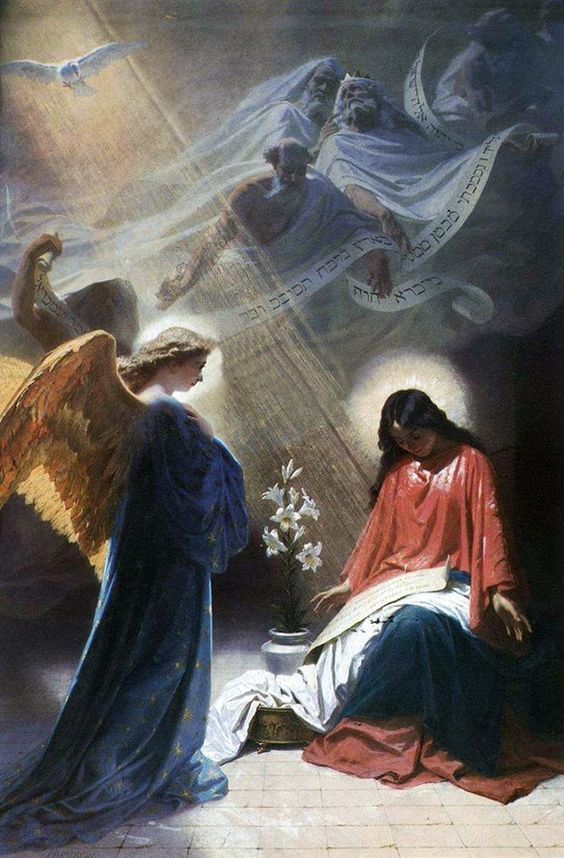

Tout le monde reconnaît la filiation avec le Triptyque de Sainte Colombe de Van der Weyden, dont le jeune Memling était l’assistant. Une fois inversée et datée plus haut, l’Annonciation de Dijon devient un jalon crédible entre les deux. Pour permettre la comparaison, les tailles ont été ajustées d’après la dimension du lit (lignes blanches). Les trois compositions présentent la même bipartition : ange et porte d’une part, Vierge et lit de l’autre (ligne bleue). On notera également que dans les trois cas le bout des orteils de l’ange est visible, pour signifier qu’il est bien posé sur le sol.

La composition de Van den Weyden souligne la ligne médiane en y plaçant la colombe, juste au dessous du noeud de la courtine, dont la symbolique utérine est bien établie (voir Du lit marital au lit virginal ).

L’Annonciation de Dijon supprime la colombe et le rayon de lumière, et accentue la bipartition grâce à la colonne, dont le symbolisme christique vient éclipser celui du noeud. La compacité de la composition en diagonale permet d’agrandir la taille des personnages, et d’éviter la place perdue au dessus du lit.

Dans le panneau autonome de l‘Annonciation Ferry, Memling n’a pas besoin de l’inversion Marie / Ange de l’Annonciation de Dijon, qui n’était nécessaire que pour la symétrie d’ensemble du triptyque. Il garde l’idée de la colonne et des deux arcades, mais en la repoussant au fond de la pièce, comme Friedrich Herlin. Comme lui également, il rajoute la porte de la ville vue par la fenêtre. L’idée que l’ange doive franchir deux portes pour parvenir jusqu’à la Vierge, celle de la ville et celle de la chambre, se trouvait déjà dans le volet gauche du retable de Mérode (voir 1.3 A la loupe : les panneaux latéraux). Friedrich Herlin et le jeune Memling ont donc pu avoir indépendamment la même idée de déplacer cette seconde porte du volet gauche au panneau central.

Tout se passe ici comme si Memling citait, mais comme à regret, le symbolisme vieilli de la génération précédente. De l’Annonciation de Van der Weyden au Louvre, il reprend :

- le détail de la fiole bouchée, mais en la cachant dans la pénombre au dessus de la porte ;

- les trois coussins trinitaires du banc, mais en ne montrant plus que celui du centre.

|

|

|---|

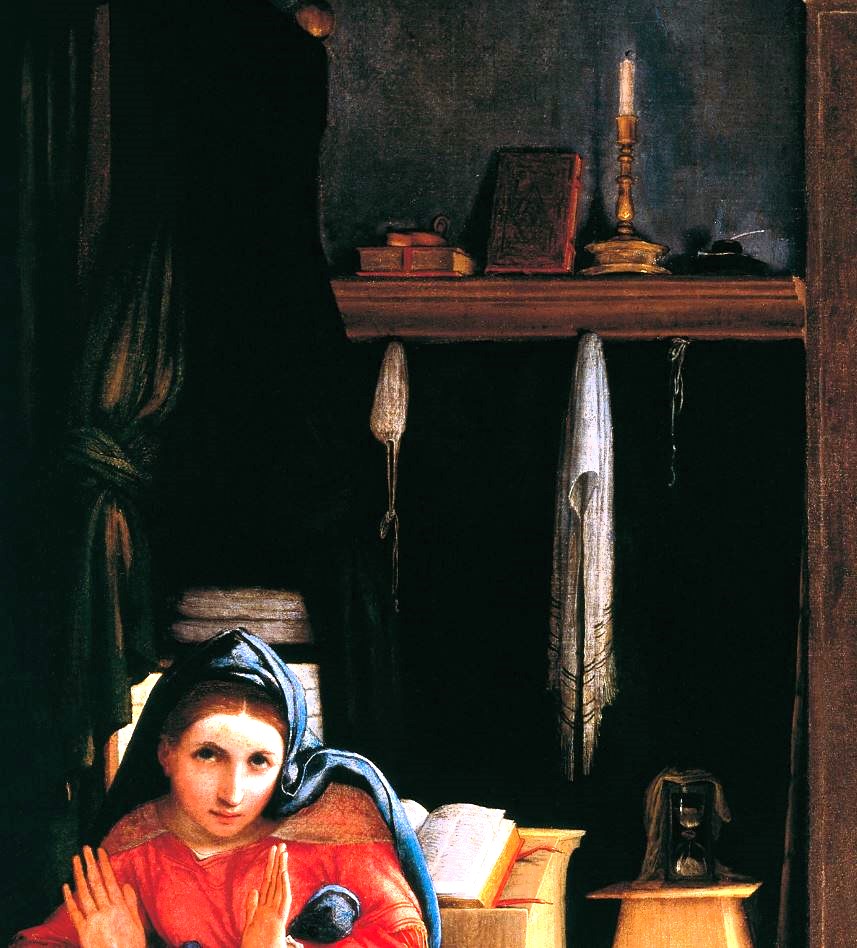

Le détail du rat de cave allumé dans la main de la Vierge, dont le seul autre exemple conservé est celui de Broederlam, perd ici toute sa charge symbolique, en l’absence du rayon de lumière. La réflectographie infrarouge montre d’ailleurs qu’il remplacé la bougie prévue dans la conception initiale.

Annonciation, 1480-89, Memling, MET

Memling le réutilisera dix ans plus tard, mais éteint, dans cette Annonciation beaucoup plus conventionnelle, en pleine lumière près de la fenêtre.

Les trois objets forment une sorte de rébus symbolique assez transparent : grâce à la Virginité de Marie (le flacon fermé) une chair intacte (la cire non allumée) va pouvoir alimenter le bougeoir vide. Sur ce type de métaphore cher à Robert Campin, voir 4.6 L’énigme de la bougie qui fume .

Il semble donc que le symbolisme, chez Memling, s’ajuste au goût plus ou moins moderne du commanditaire.

L’Annonciation de Jean Hey (SCOOP !)

|

|

|---|

|

Rencontre à la Porte dorée , National Gallery |

Annonciation, Art Institute of Chicago |

Jean Hey (Maître de Moulins), 1490-95,

Dans ce triptyque, dont le panneau central est perdu, la Conception de Marie faisait pendant à l’Incarnation du Christ. La présence de Saint Charlemagne dans le volet gauche était équilibrée par celle d’un autre saint monarque devant la colonne du volet droit, découpé et partiellement repeint pour rendre la scène indépendante : on pense qu’il s’agissait de Saint Louis. Le triptyque présentait un paysage continu, comme le montrent le triangle de pelouse de part et d’autre et le fragment de brocard rouge côté Charlemagne.

Reconstitution par Rachel Billinge (c) National Gallery [20]

Reconstitution par Rachel Billinge (c) National Gallery [20]

Tandis que dans la volet gauche, l’enlacement de Sainte Anne et de Joachim laissait de la place pour Charlemagne, le nécessaire écartement entre l’Ange et la Vierge, dans le volet droit, posait un problème pour Saint Louis, décalé (à cheval sur le cadre) vers le panneau central. La disposition en diagonale de l’Annonciation répond à ce problème d’encombrement.

Cette reconstitution pose néanmoins problème, dans la mesure où Saint Louis tourne le dos à l’Annonciation. On peut imaginer qu’il était dirigé vers la droite, en témoin de l’Annonciation, remettant en cohérence le flux de lecture avec le mouvement de l’Ange. Mais cela laisse intact le problème du panneau central, qui devrait montrer une scène chronologiquement située entre la Conception de Marie et l’Annonciation.

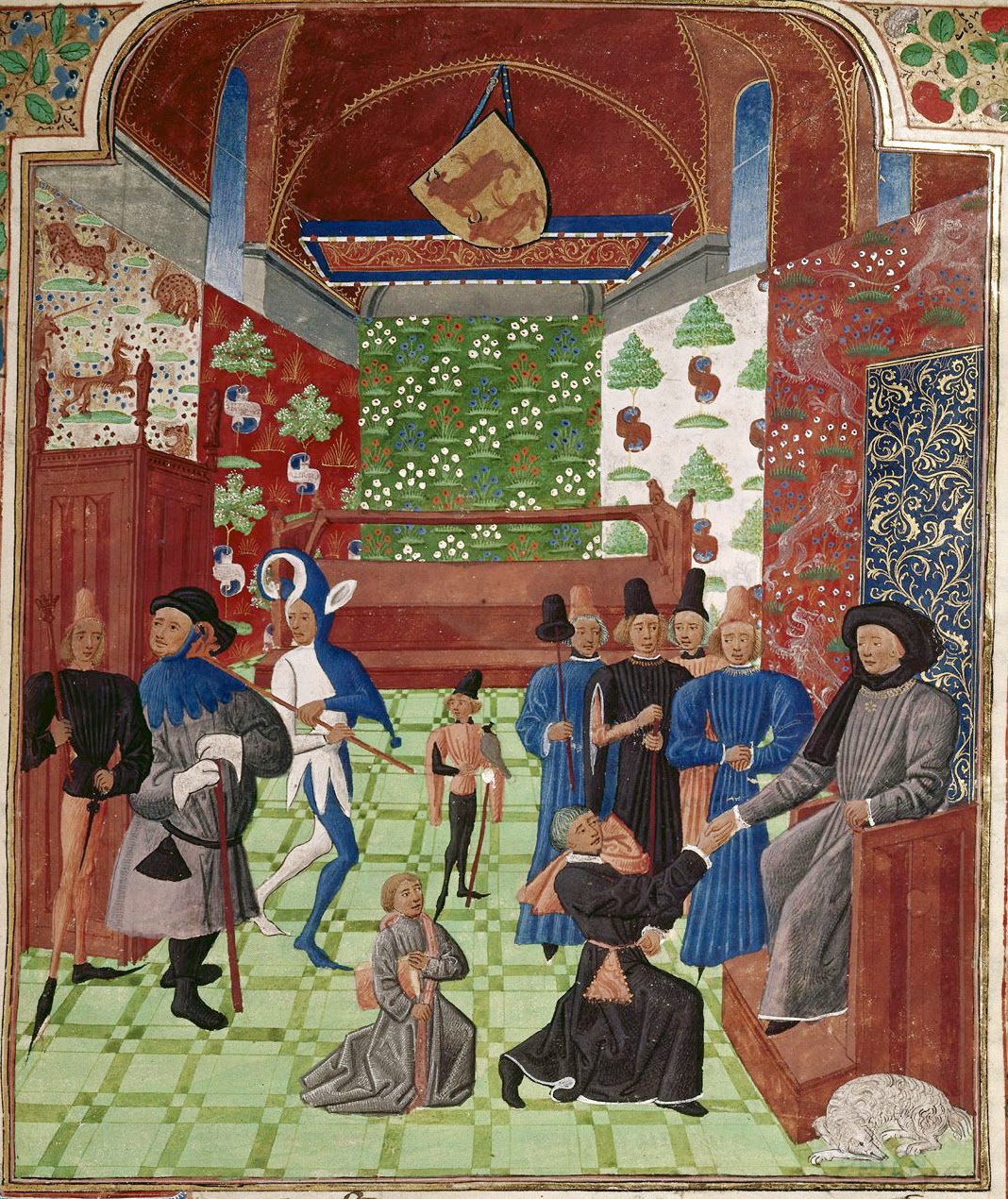

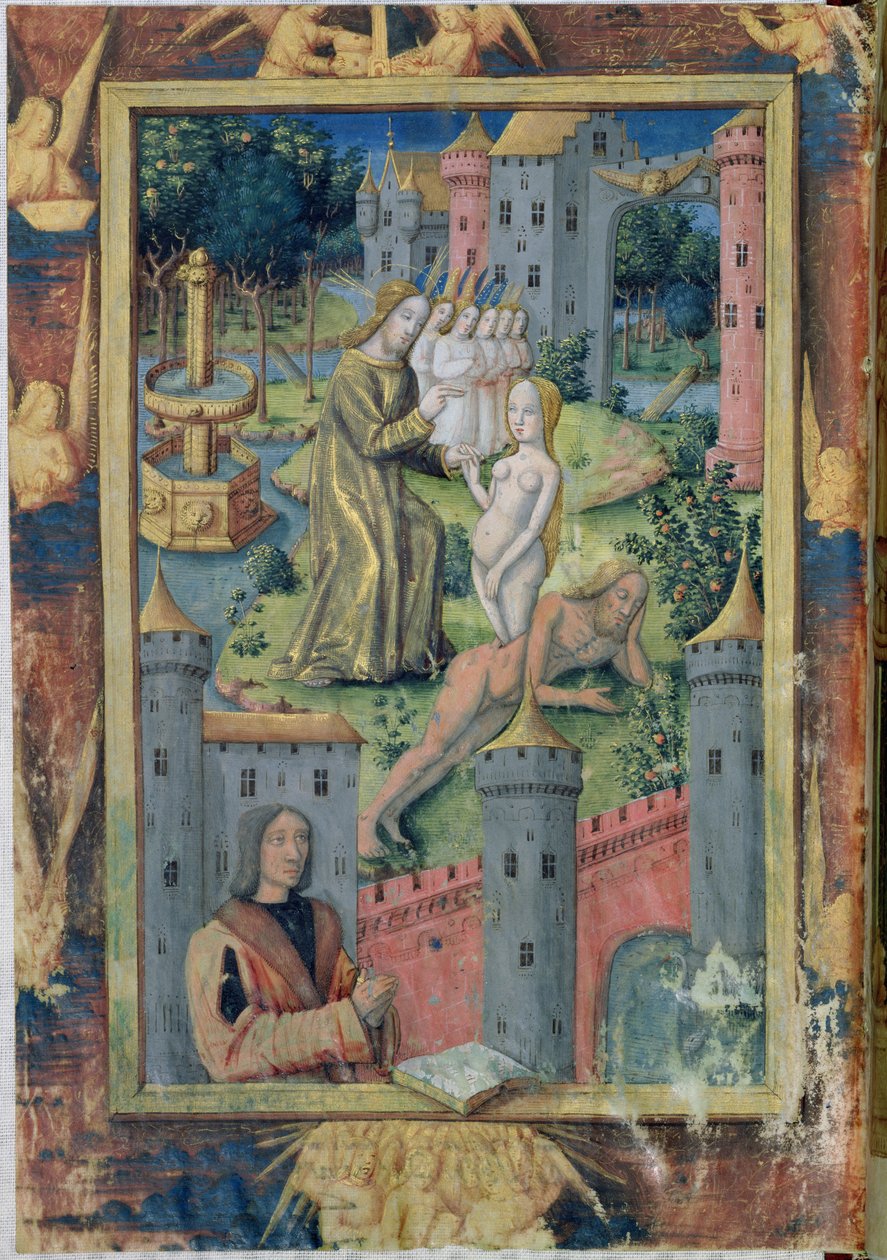

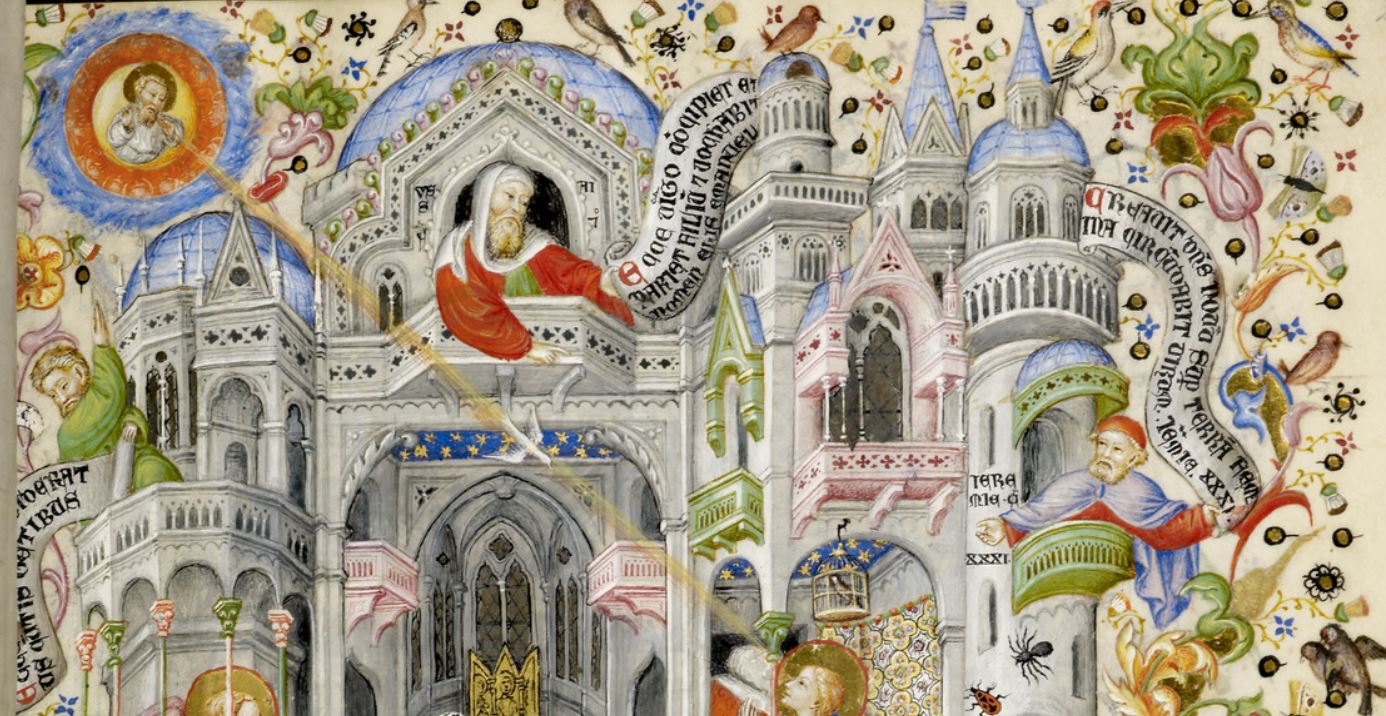

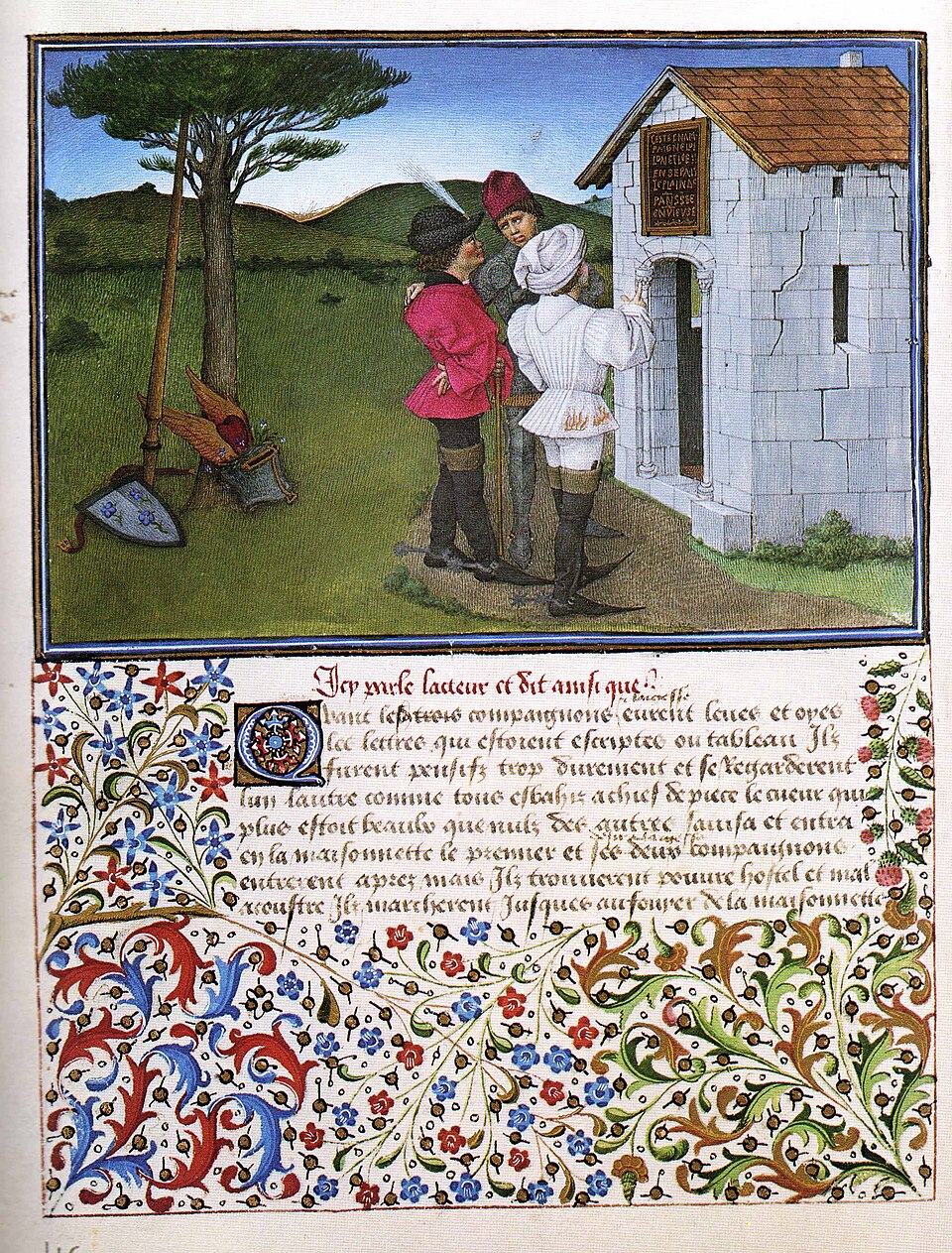

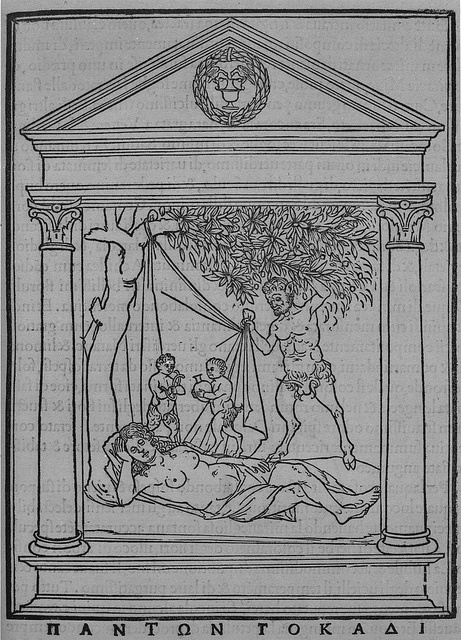

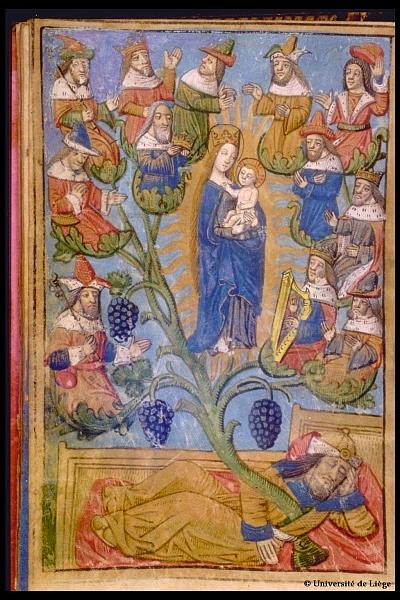

Auguste et la Sybille

1450-1475, Christine de Pisan, Epître Othea, KB74G27, La Haye, Bibliothèque Meermanno

Il en existe une : la vision dite de l’Ara Coeli, où la Sibylle tiburtine montre à l’empereur Auguste celui qui lui succédera.

Reconstitution P.Bousquet

Reconstitution P.Bousquet

Il faudrait admettre que l’empereur Auguste ait été francisé sous les traits de l’empereur Charlemagne, et que la vision céleste se soit rapprochée du sol. Mais cette solution très originale a pour elle :

- la cohérence chronologique : l’Ange qui entre dans la chambre réalise la prophétie de la Sibylle ;

- l’homogénéité : dans chaque panneau, un couple homme/femme prend part à un événement extraordinaire : la Conception de Marie, la Vision de Marie et de l’Enfant, l’Incarnation de l’Enfant.

Le petit tableau du Salvator Mundi, entre la colombe et le noeud du rideau, marque le point terminal de l’histoire.

![]()

La formule Bouts

L’Annonciation de Bouts, selon Robert Koch

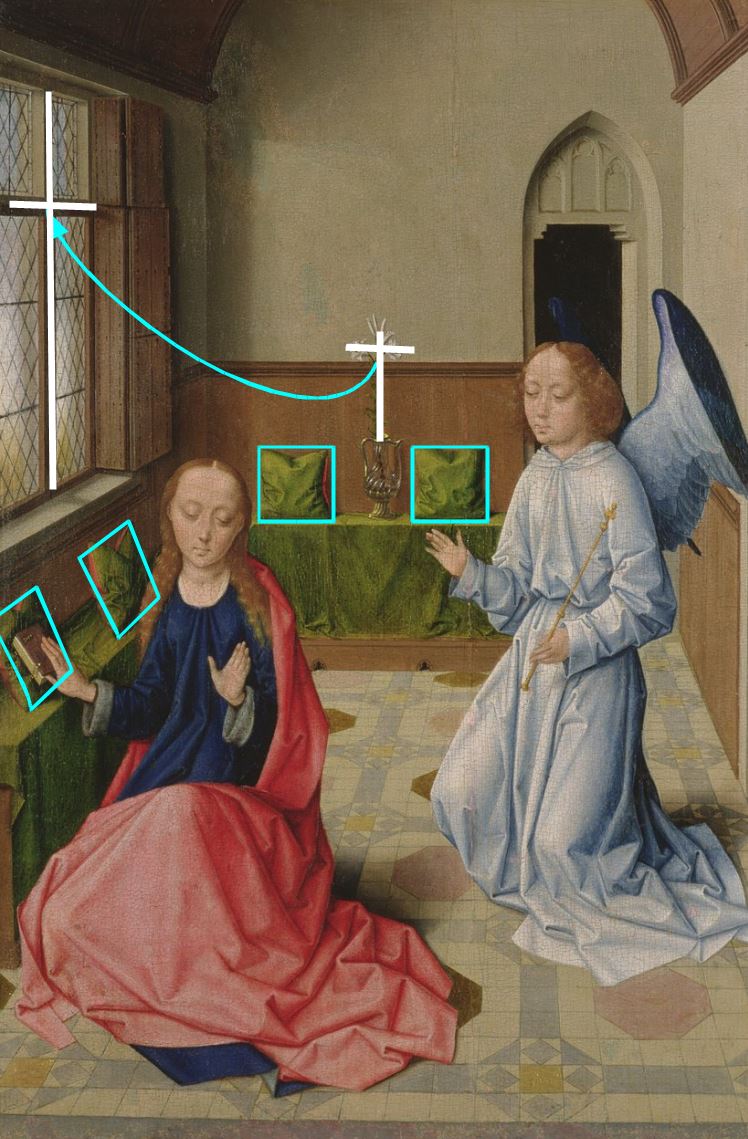

Annonciation

Dirk Bouts, 1450-55, Getty Museum

Lors de sa réapparition, cette Annonciation a été considérée comme un faux par certains, du fait de son austérité, atypique pour l’époque. Les faits, rétablis par Robert Koch [21], sont les suivants :

- le décor, celui d’une église, reprend une oeuvre perdue de Robert Campin, la Messe de Saint Grégoire ;

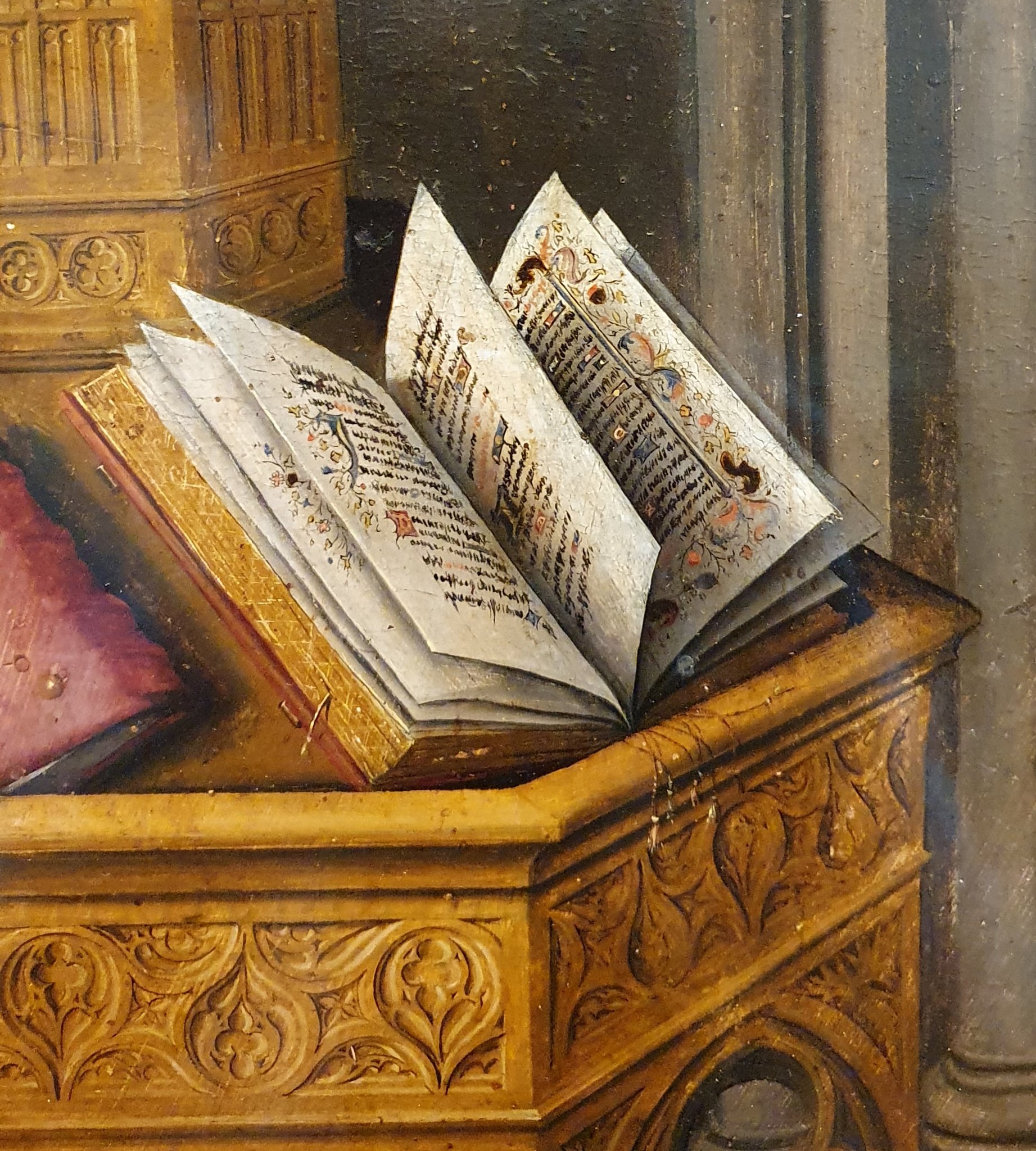

- le baldaquin n’est pas celui d’un lit, mais d’une tente de prière qu’on installait à l’intérieur d’une église pour isoler les grands personnages ; le rideau noué tombe en avant de Marie ;

- la tente est équipé de deux bancs, l’un au fond sous le tissu et portant un coussin, l’autre à droite nu et portant un livre ;

- Marie est assise sur le sol, en position d’humilité ;

- le geste des mains levées, déjà présent dans l’Annonciation de Van Eyck, est celui de l’acceptation.

Reconstitution [21]

Reconstitution [21]

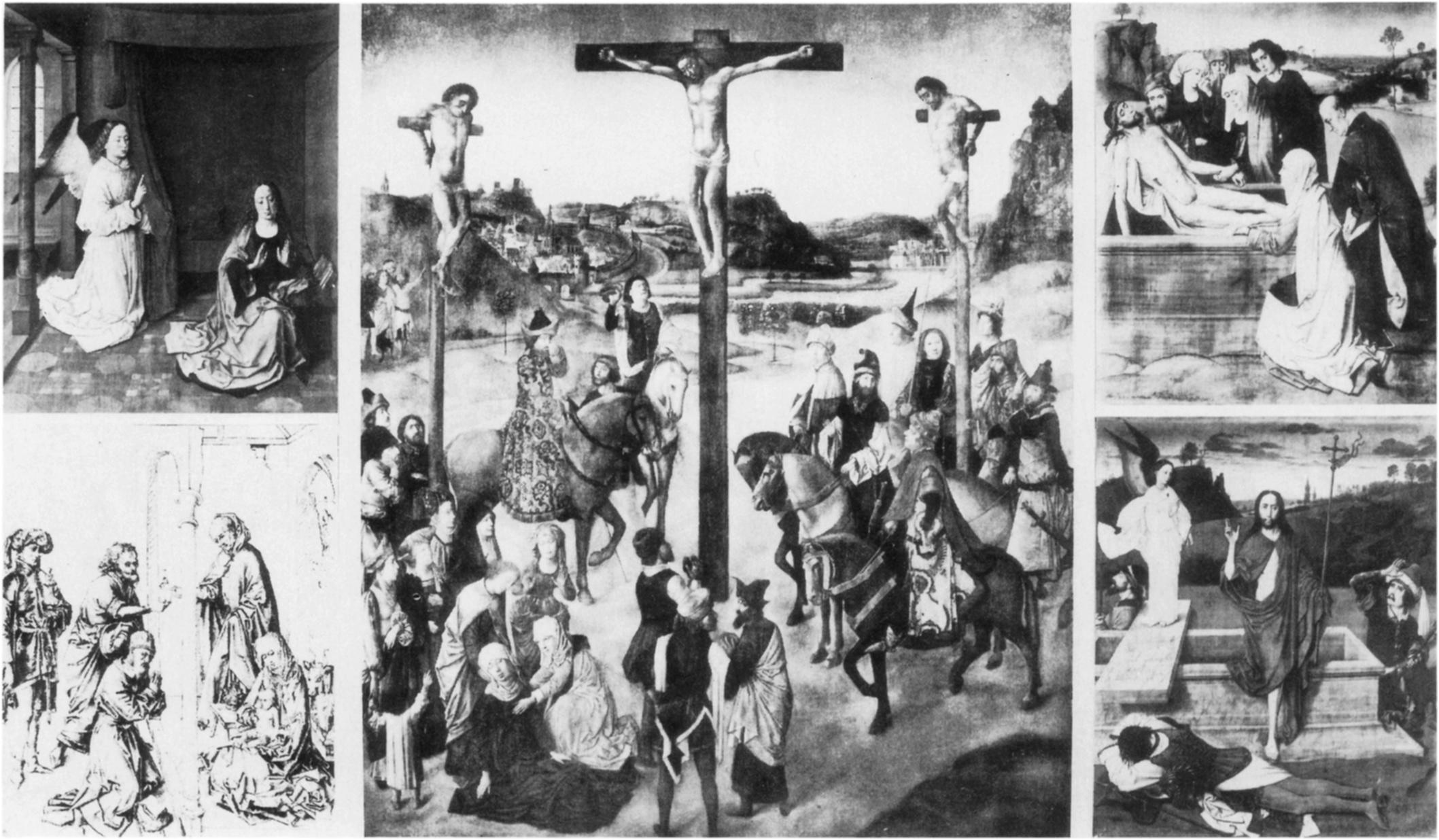

L‘Annonciation se trouvait en haut à gauche d’un triptyque, dont tous les panneaux ont pour particularité d’être peints à tempera sur une toile de lin [22].

L’Annonciation de Bouts (SCOOP !)

Adoration des mages

Adoration des mages

Dirk Bouts, Offices, Florence

La structure du retable donne une des clés du choix de la composition diagonale : elle fait écho au geste, dans le panneau en dessous, du second roi mage tendant un cadeau à Joseph, au dessus de Marie assise sur le sol. D’une certaine manière, les Trois Rois sont une expansion de l’Ange, et la sainte Famille dans la crèche une expansion de Marie dans la tente.

Une des particularités de l’Annonciation de Bouts est l’absence de tout élément surnaturel : Dieu le Père, le rayon de lumière, la colombe.

La composition suggère une analogie entre la partie nue et la partie couverte, entre l’unique livre et l’unique coussin. Une manière de la lire est de considérer que le livre va se projeter dans le coussin, en même temps que l’Ange est en train de refermer le réceptacle de tissu. L’idée serait que l’Incarnation – la transformation du parchemin du livre en une chair qui va occuper le coussin – doit s’effectuer dans l’ombre, comme le précise l’Evangile de Luc :

Marie dit à l’ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d’homme? L’ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu… Marie dit: Je suis la servante du Seigneur; qu’il me soit fait selon ta parole! Et l’ange la quitta. Luc 1,34-38

L’ambition de Bouts aurait donc été d’illustrer non pas le début de l’Annonciation avec la salutation angélique, mais la fin, avec l’acceptation de Marie.

L’influence de la formule Bouts

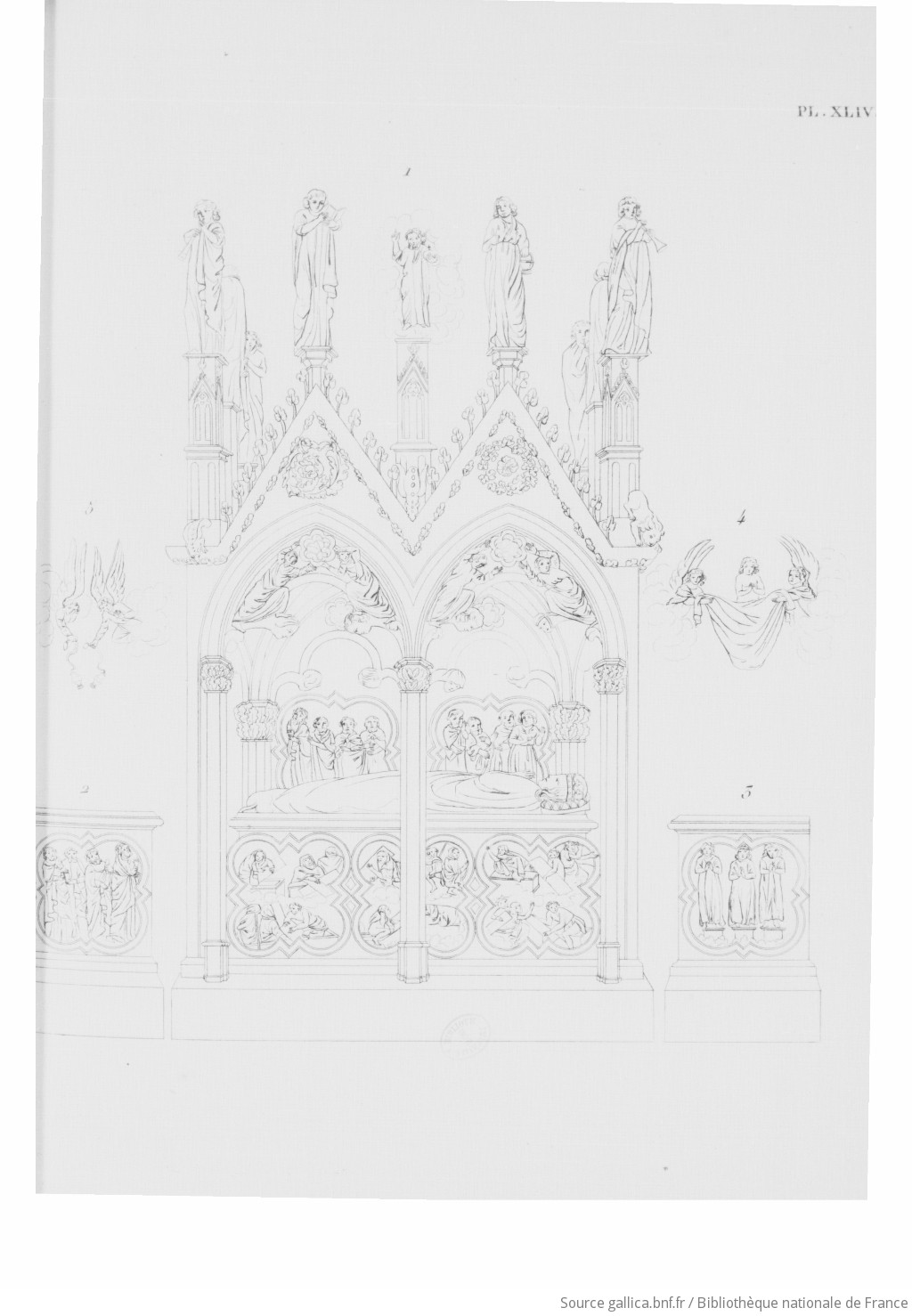

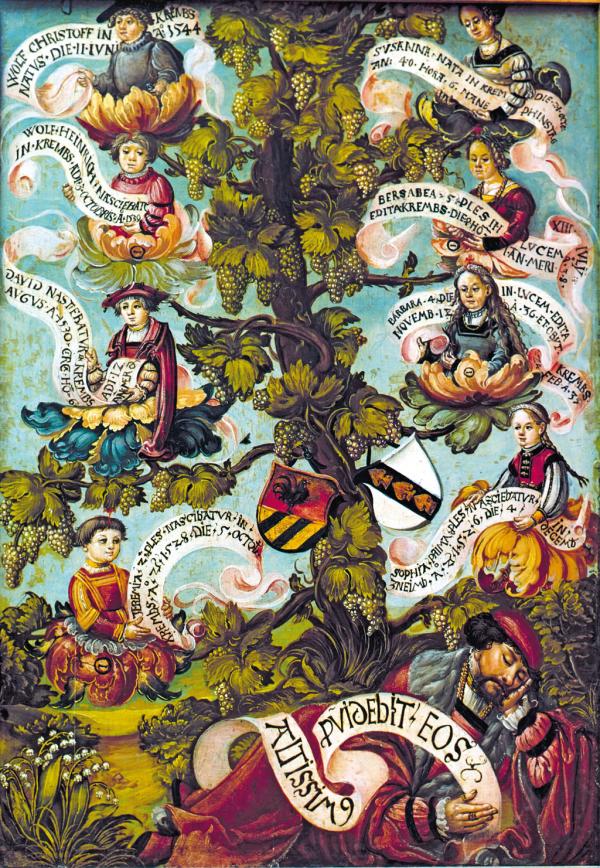

Retable de la Sainte Parenté

Retable de la Sainte Parenté

Maître de 1473, 1473, église Maria zur Wiese, Soest

Koch retrouve l’influence de Bouts dans l‘Annonciation de ce retable (premier panneau en haut à droite), où la composition en diagonale permet à l’ange de tirer le rideau. Le remplacement de la tente par un lit fait perdre l’idée profonde de Bouts et banalise le geste : l’ange ouvre le rideau pour montrer où Marie accouchera.

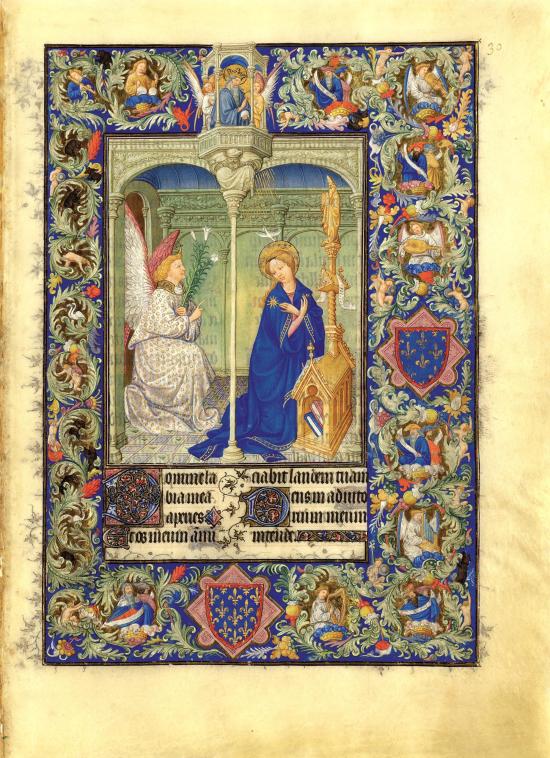

Livre d’heures de Jean sans peur , 1410-19, BNF ms. nouv. lat. 3055 fol 89v

Livre d’heures de Jean sans peur , 1410-19, BNF ms. nouv. lat. 3055 fol 89v

On retrouve un équivalent de ce geste emphatique dans cette miniature, où l’ange tire le rideau pour montrer la Nativité aux bergers.

Annonciation

Annonciation

Dirck Bouts, vers 1475, Musée Czartoryski, Cracovie

Tout à la fin de se vie, Bouts s’autocite dans cette autre composition diagonale, où l’ange entre dans la chapelle par la porte du fond. Le geste d’acceptation de Marie est renforcé, d’une manière très originale, par la main qui referme le livre comme pour clore l’épisode : c’est sans doute pour que ce geste-clé soit effectué de la main droite que Bouts a inversé Marie et l’Ange.

L’orthogonalité des bancs à deux coussins est mise au service d’une nouvelle idée : le lys de l’Annonciation se projette dans la croix du meneau, signifiant que l’acceptation de l’Incarnation implique, pour la Vierge, celle de la mort de son Fils : ce pourquoi le livre qu’elle touche se situe à dextre du meneau, la place-même qui sera la sienne lors de la Crucifixion.

Ce tableau, destiné à une dévotion privée et non à un retable, montre encore une fois avec quelle économie de moyens Bouts réussit à exprimer des idées originales et profondes.

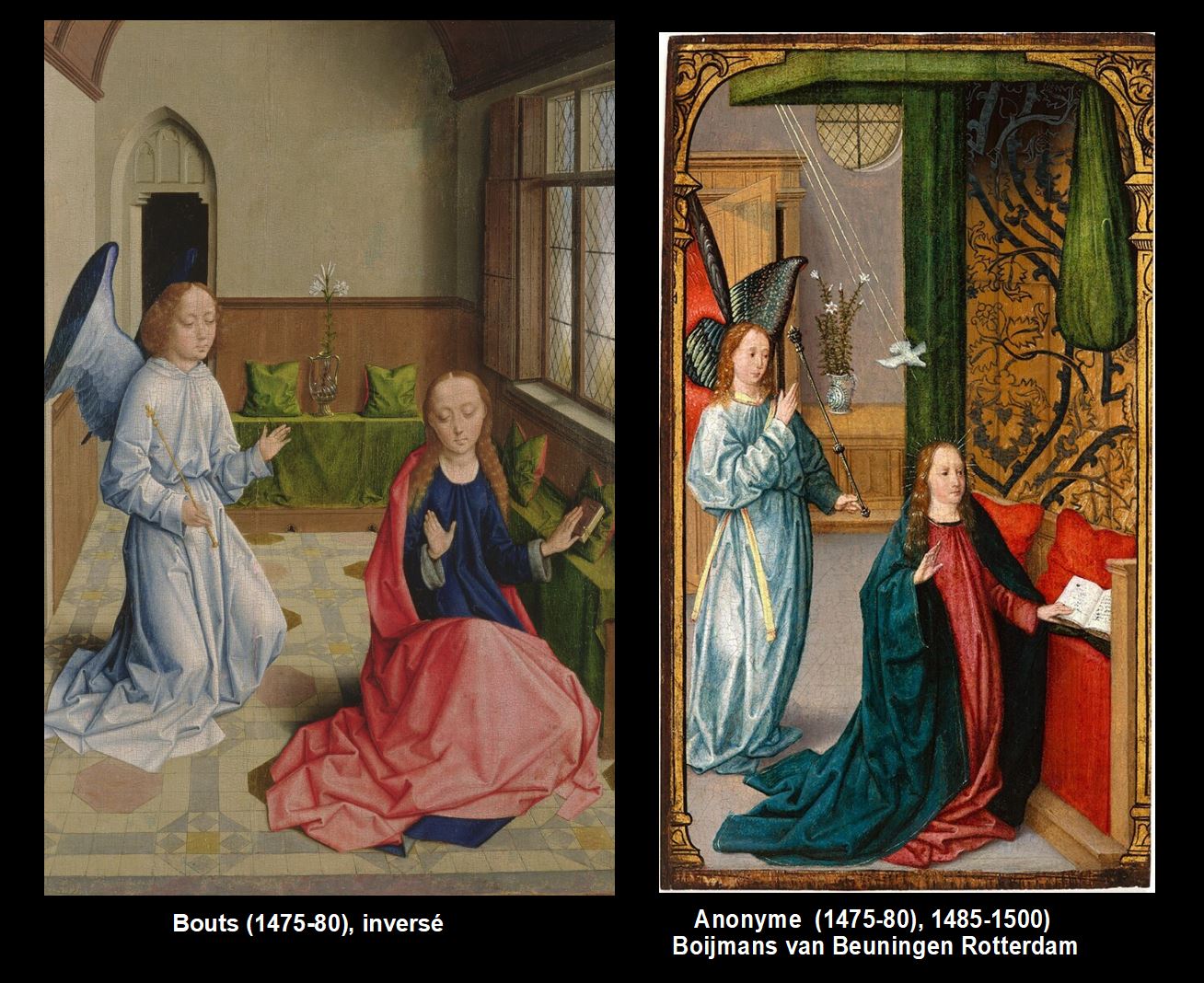

Annonciation, Anonyme,1485-1500, Boijmans van Beuningen, Rotterdam

Annonciation, Anonyme,1485-1500, Boijmans van Beuningen, Rotterdam

La composition de Bouts, inversée, a probablement inspiré cette Annonciation dont on ne sait rien.

Annonciation (panneau central d’un polyptique)

Maître de St Jean l’Evangéliste, 1490-1500, Museo Poldi Pezzoli, Milan

La colombe tient dans son bec un anneau nuptial destiné à Marie, épouse de Dieu [23]. L’influence lointaine de Bouts se voit ici dans l’idée des deux baldaquins : un à gauche au dessus du prie-Dieu, un à droite au dessus du lit.

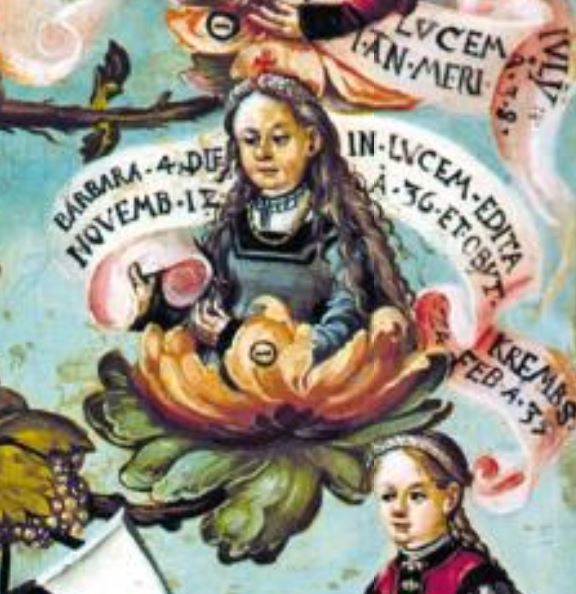

Une Annonciation composite

Annonciation, église Saint Christophe, Coulange la Vineuse

Annonciation, église Saint Christophe, Coulange la Vineuse

Cette Annonciation isolée n’a pas été très étudiée, malgré sa composition atypique. Le plus étonnant est le banc-tournis : ce type de meuble réversible, qui apparaît dans plusieurs oeuvres de Campin, était placé soit devant une table, soit dans la plupart des cas devant une cheminée, afin de profiter de la position hiver (face au feu) ou de la position été (face au public) [17a]. On peut s’étonner de la voir ici plaqué contre le mur du fond, et surmonté d’un dais.

|

|

|---|

|

Jean Froissart s’agenouille devant Gaston III Phébus, comte de Foix, British Library, Royal 14 D V f. 8 |

Ung advis pour faire le passage d’outremer, ms 9095, fol. 1. Royal Library, Brussels, Belgium, around 1455. |

Dans l’exemple de gauche, on a bien un banc-tournis surmonté d’un dais, mais il est situé au centre de la pièce. Dans le second exemple, le banc tournis est plaqué contre le mur du fond, mais il n’est pas surmonté d’un dais.

L’Annonciation de Coulange la Vineuse reprend du triptyque de Sainte Colombe la pose des personnages, le vase en cuivre et l’emplacement de la colombe sur la ligne médiane (en bleu) ; mais le banc du fond, avec sa large plage rouge, rappelle l’Annonciation de Bouts. Le plus étonnant est que, malgré la porte située sur le mur du fond, l’artiste ait inversé la composition diagonale en plaçant la Vierge en arrière, au ras du banc, et l’ange au premier plan, ce qui laissait la place pour lui faire étendre les ailes à la verticale.

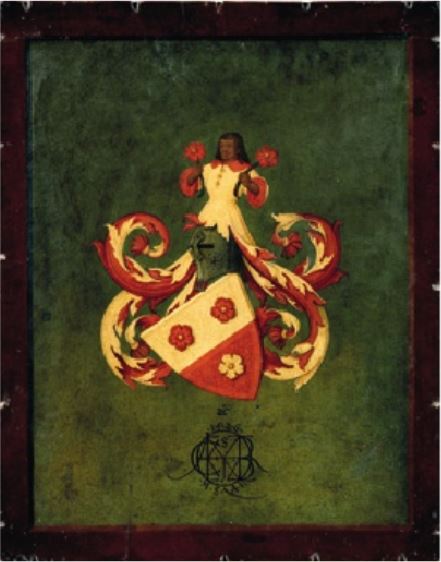

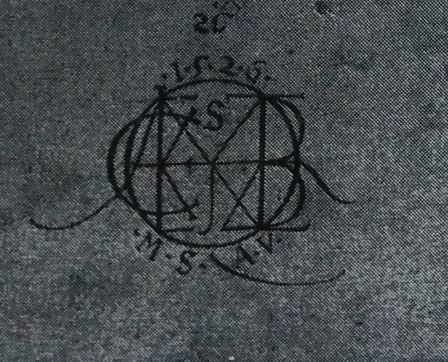

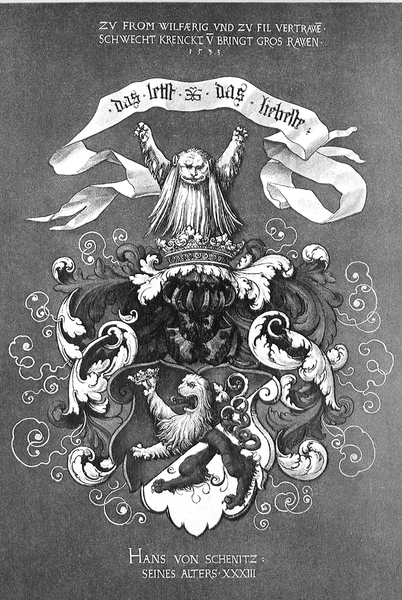

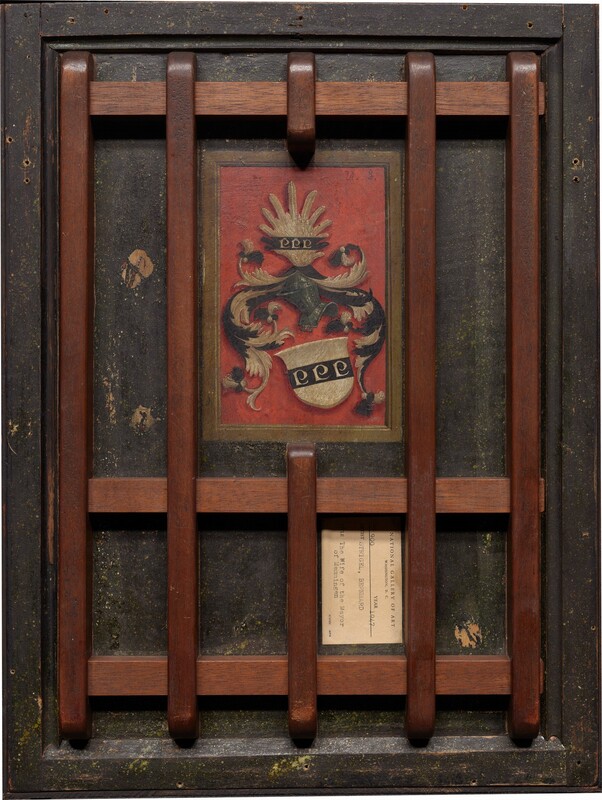

Toutes ces manipulations, y compris la transformation étrange du lit à courtines en un banc-tournis avec dais, ne visaient peut être qu’à placer les armoiries du commanditaire à un emplacement privilégié, au premier plan et à l’aplomb du livre, le caractère abstrait des armoiries autorisant cette proximité avec la Vierge.

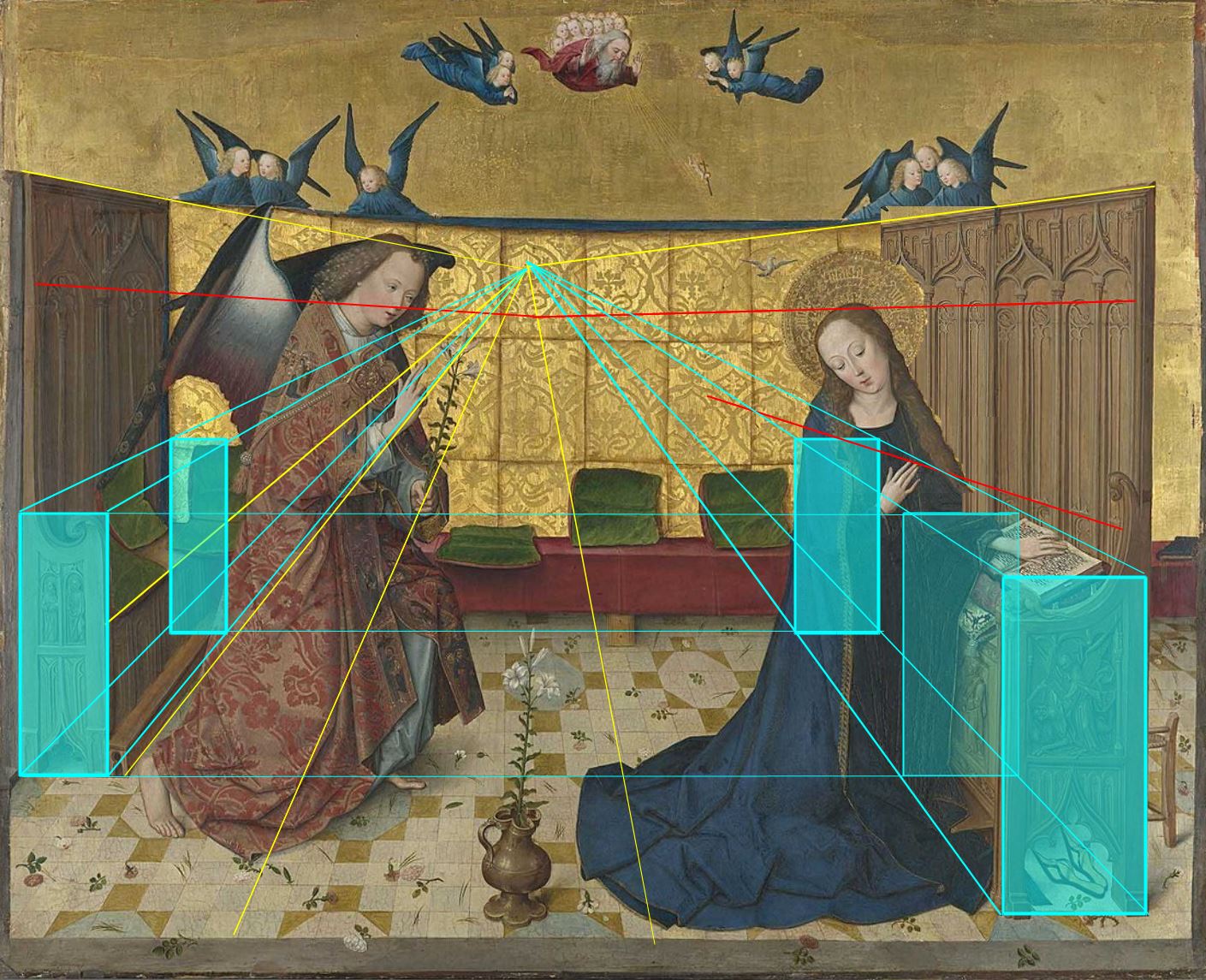

L’Annonciation du Maître de la Vie de Marie (SCOOP !)

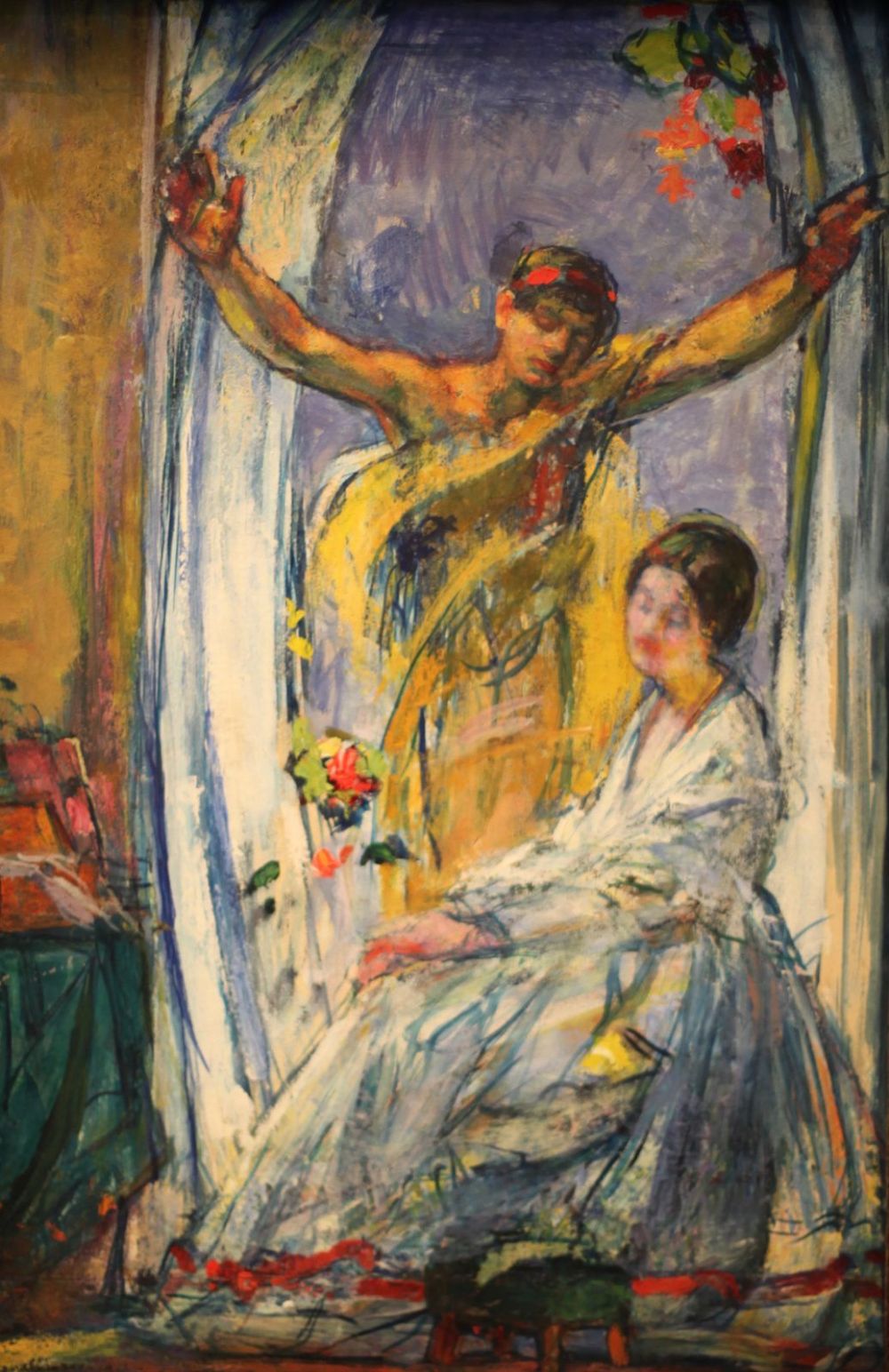

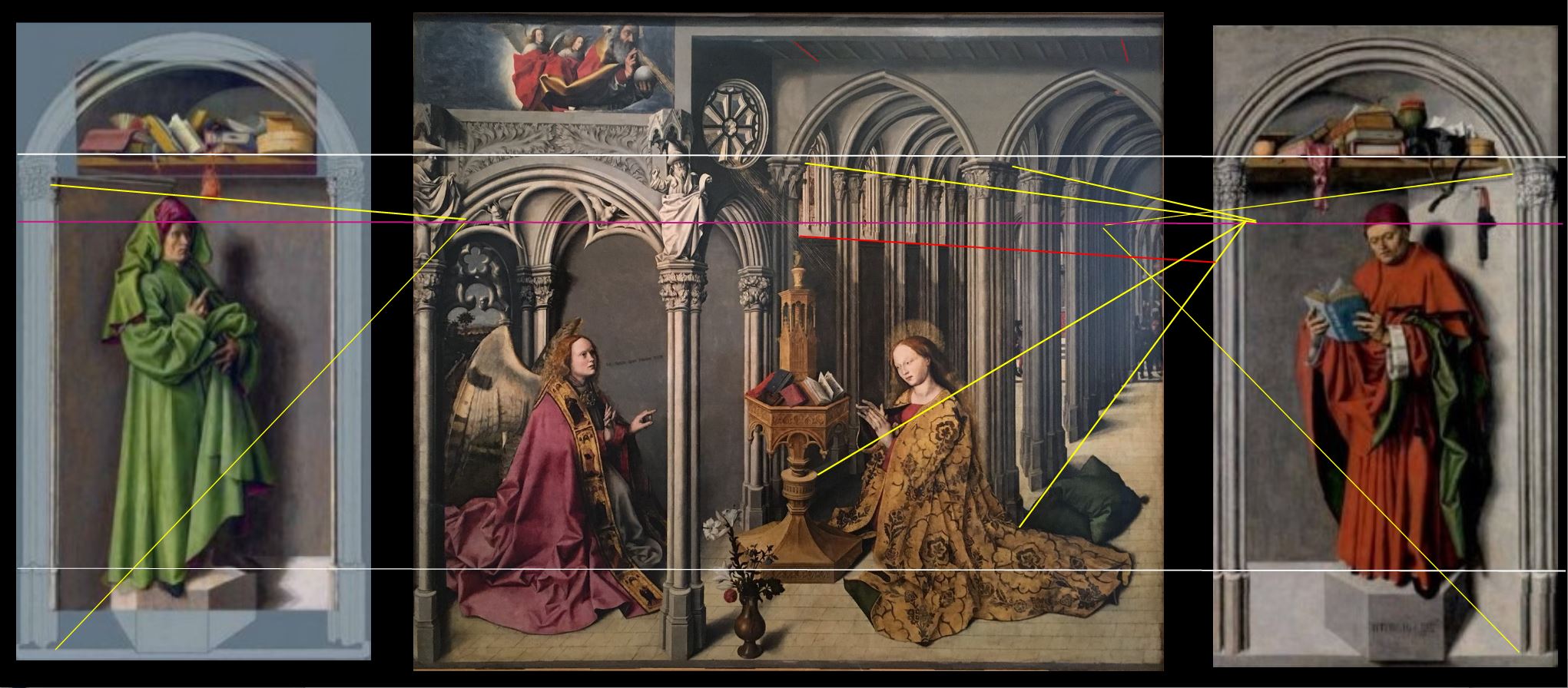

Annonciation

Annonciation

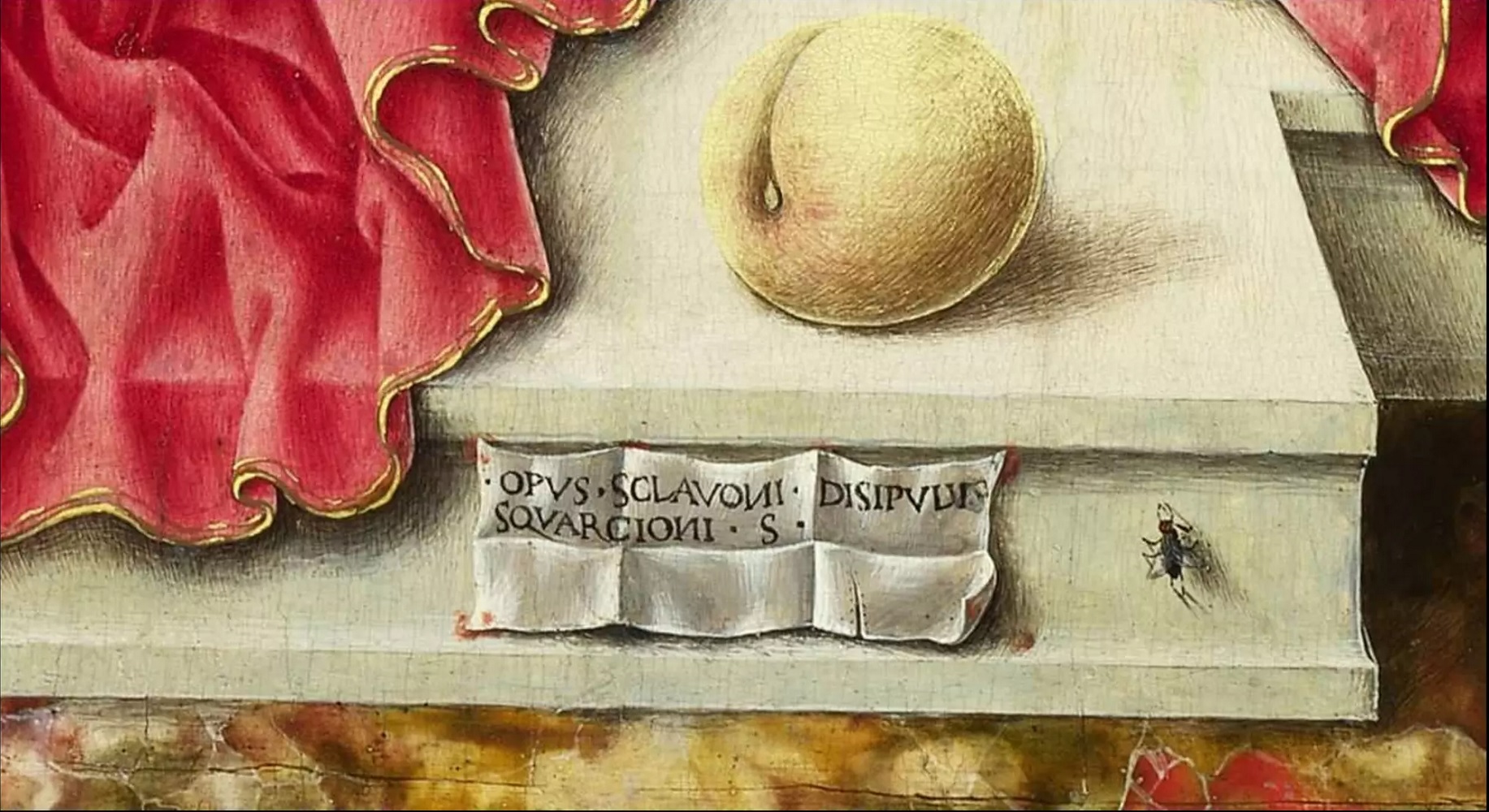

Maître de la Vie de Marie; 1463-80, Munich, Alte Pinakothek

Cet artiste de Cologne révèle l’influence de Van der Weyden et de Bouts. Dans cette composition très symétrique, il a pris soin de raccourcir le banc de gauche de manière à laisser place à la porte par où entre l’ange. Cependant celui-ci, au lieu d’aller tout droit rajouter son lys dans le vase marial, fait un crochet vers le haut : l’artiste a voulu introduire une composition en diagonale qui ne s’imposait pas, vu la largeur du panneau.

La perspective est presque à point de fuite unique (lignes jaunes), mis à part pour les décorations internes des dossiers (lignes rouges). Il est probable que l’artiste a fait reculer l’ange afin d’accentuer l’effet de profondeur.

La reconstruction montre que le meuble de droite aurait dû reculer beaucoup plus, jusqu’à intersecter l’auréole de la Vierge. L’artiste a délibérément truqué ce meuble pour aérer la silhouette : nous sommes encore à une période où la perspective centrale ne règne pas en maître absolu, et peut céder à des compromis graphiques.

Annonciation

Annonciation

Maître d’Aaren, 1485, Trésor du Monastère, Aix la Chapelle

Dans cette copie, la perspective du mur côté Vierge a été rectifiée. Tandis que le drap d’honneur archaïque, barrant la pièce, appelait la composition en diagonale pour accentuer la profondeur, elle n’est plus nécessaire ici, avec le mur du fond remis à sa place correcte. Ses deux fenêtres symboliques, l’une ouverte et l’autre fermée, appellent à restaurer la symétrie entre l’Ange et la Vierge, et à supprimer, en plein centre, l’accident du coussin couché.

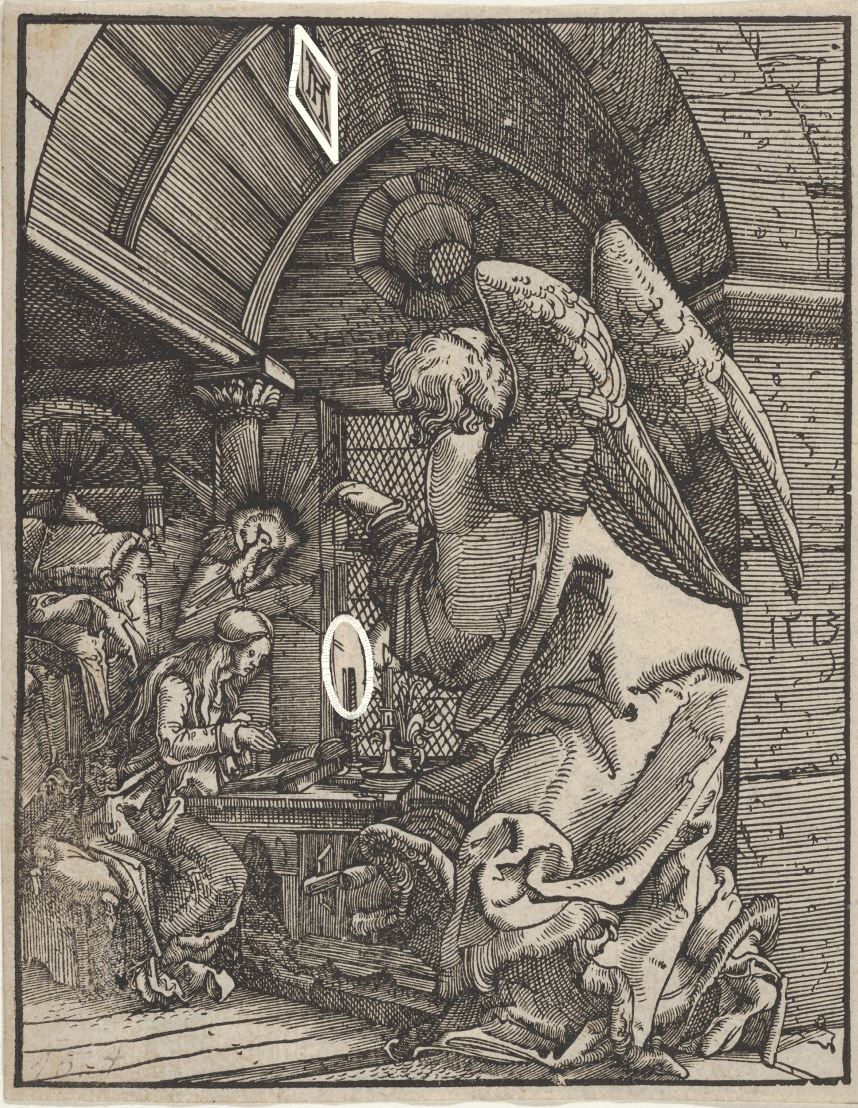

L’Annonciation de Schongauer (SCOOP !)

Annonciation, Schongauer, 1475-82, MET

Annonciation, Schongauer, 1475-82, MET

On pense que, lors de sa formation, Schongauer est passé par les Pays-Bas méridionaux, où il aurait été en contact notamment avec Bouts. Ainsi s’explique le geste unique de la main gauche de Gabriel, tenant à la fois le bâton de messager et le rideau de la tente : Schongauer a voulu expliciter la composition très allusive de Bouts, en montant à la fois le rayon de lumière divine qui allume l’auréole de Marie, et le rideau tiré qui va protéger l’Incarnation.

Comme chez Bouts, Marie est en position d’humilité sur le sol, mais son geste d’acceptation a été totalement repensé, dans un contrapposto subtil avec l’Ange :

- sa main droite baissée, répondant à la main angélique qui tire le rideau, ramène vers elle un pan de sa robe ;

- sa main gauche levée, répondant à la main angélique qui prend la parole, plaque sur son sein,, à la manière d’un bébé, le tout petit livre qui était posé sur le coussin.

Annonciation, d’après Schongauer, collection particulière

Annonciation, d’après Schongauer, collection particulière

La composition a été reprise en peinture, à l’identique…

|

|

|

|---|

|

Ecole de Gérard David, vers 1500, Musée National, Messine |

Maître de la Sisla, vers 1500, Prado |

Grão Vasco, 1501-06, Polyptique de la Capela mor da Sé de Viseu, Musée Grão Vasco |

… ou avec quelques modifications.

![]()

La banalisation à la fin du siècle

Les Annonciations en diagonale deviennent plus courantes, et les filiations se brouillent.

|

Atelier de Dirck Bouts, 1480-90, Richmond Museum of Arts |

Albrecht Bouts, 1480, Gemäldegalerie, Berlin |

Chez les suiveurs de Dirck Bouts, l’adoption de la perspective centrale rend mécanique la placement des personnages, et leurs postures se normalisent. Dans ces deux compositions, Marie est debout à gauche devant son livre, l’ange la salue en habit de diacre, avec son bâton à la main. Et qu’il entre par la porte du fond ou par celle de droite ne modifie pas substantiellement le message.

Annonciation et Visitation (volets gauche d’un polyptyque)

Annonciation et Visitation (volets gauche d’un polyptyque)

Maître de la Virgo inter Virgines, vers 1490, Salzburg

Cet artiste à une prédilection pour les Annonciations inversées. Celle-ci se caractérise par une diagonale particulièrement vigoureuse, qui s’explique par le geste très particulier de l’ange : il abaisse son bâton vers le livre de Marie, parallèlement au rayon de lumière qui amène la colombe, suivie par l’homoncule [24]. Jugé inapproprié, celui-ci avait plus tard été masqué par une seconde colombe [25].

La Visitation, où Elisabeth vient s’agenouiller devant Marie, suit le même mouvement de droite à gauche. On notera les deux portes derrière les deux femmes, manière élégante de suggérer les utérus que certains artistes médiévaux représentaient plus directement (par des bébés dans le ventre, des boutonnières ou des étoiles).

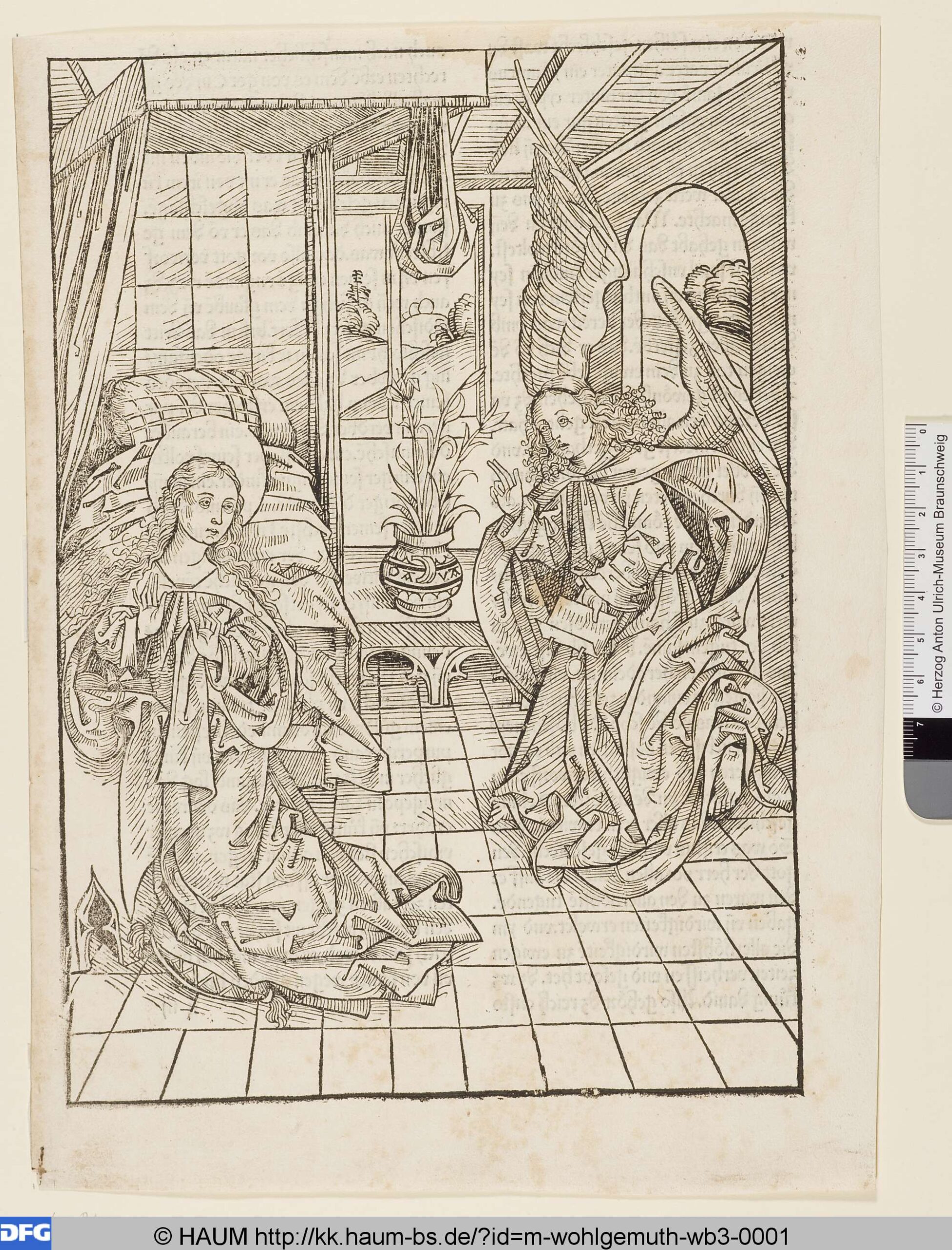

Michael Wolgemut, 1491, illustration pour le Schatzbehalter, fol 53

Michael Wolgemut, 1491, illustration pour le Schatzbehalter, fol 53

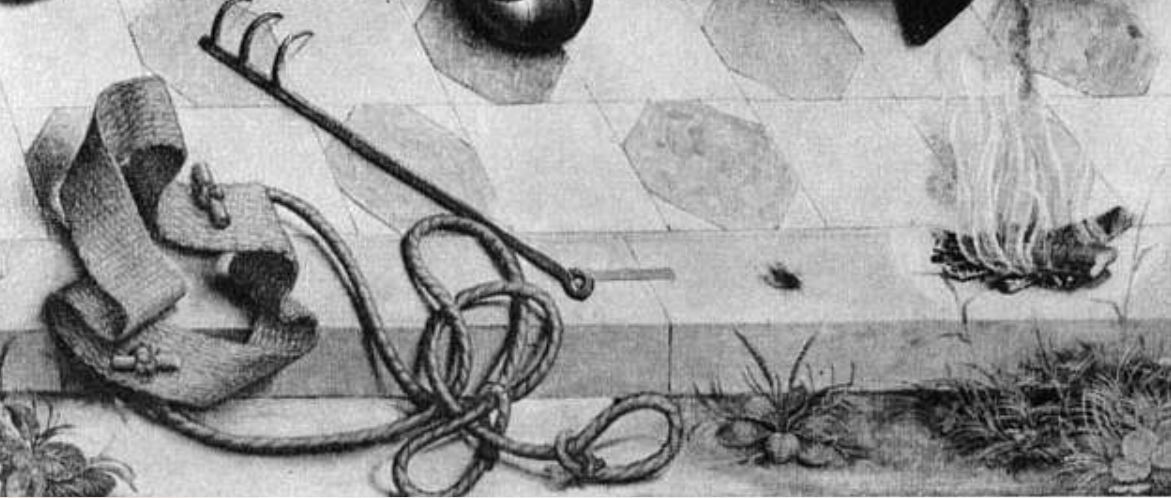

Cette illustration largement diffusée entérine l’adoption en Allemagne de tous les éléments flamands : lit à courtines derrière Marie, porte derrière l’ange, ligne médiane soulignée par le noeud du rideau, le montant de la fenêtre, les lys et le pied du banc. La touche germanique se voit dans les deux sceaux qui officialisent la missive de Gabriel.

De manière générale, on notera que la composition en diagonale coïncide, bien plus souvent que les statistiques, avec l’inversion de l’Ange : comme si les deux raretés étaient corrélées. Sans doute les deux écarts aux conventions de l’Annonciation s’adressaient-ils à un même public, plus ouvert à l’originalité.

![]()

Quelques enluminures isolées

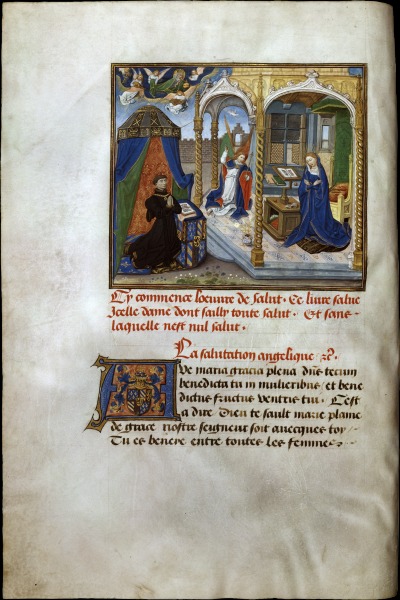

Philippe le Bon devant l’Annonciation

Miniature de Willem Vrelant dans Jan Miélot, Traité sur la Salutation angélique,

1458, KBR MS 9270, fol 2v, Bibliothèque royale Albert Ier, Bruxelles

Ici c’est la nécessité d’un contact direct entre grands, Philippe le Bon sous sa tente, et la Vierge dans son étude, qui a conduit a repousser l’Ange à l’arrière-plan.

|

|

|---|

|

Création d’Eve fol 11v |

Annonciation, fol 12r |

Livre d’Heures de Louis d’Orléans, Atelier de Jean Colombe, 1469-90, Bibliothèque nationale de Russie, Saint Petersbourg, Lat. QvI126.

Ce bifolium illustre visuellement le parallèle EVA / AVE : la désobéissance d’Eve lors du péché originel est compensée par l’obéissance de Marie au moment de l’Annonciation. De haut en bas, on retrouve :

- la grande arcade ;

- le choeur d’anges ;

- Gabriel imitant les gestes de Dieu créateur ;

- Marie dans la même posture qu’Eve ;

- son livre, faisant écho à celui du donateur (selon les uns, il s’agit de Louis d’Orléans, selon les autres d’un Toulousain anonyme dont la devise « A prier me lie » est peinte au début du manuscrit).

![]()

L’évolution vers l’Ange en vol

|

|

|---|

|

(atelier), Musée des Beaux Arts, Budapest |

Belvédère, Vienne |

Annonciation, Rueland Frueauf l’Ancien, vers 1490

La version de Budapest suit le motif devenu très commun de l’ange arrivant par derrière. Dans la version du Belvédère, la porte fermée montre que l’ange vient de sa matérialiser, et la colombe piquant par le fenêtre suggère que l’ange est lui aussi en vol, même si l’intention de la composition est avant tout de montrer l’ombre qu’il projette sur la Vierge.

Annonciation

Annonciation

Gerard David, vers 1490, Detroit Institute of Arts

Gérard David passe de l’ange au sol à l’ange en lévitation par le simple rajout d’une ombre sous ses pieds.

|

|

|---|

|

Annonciation |

Nativité |

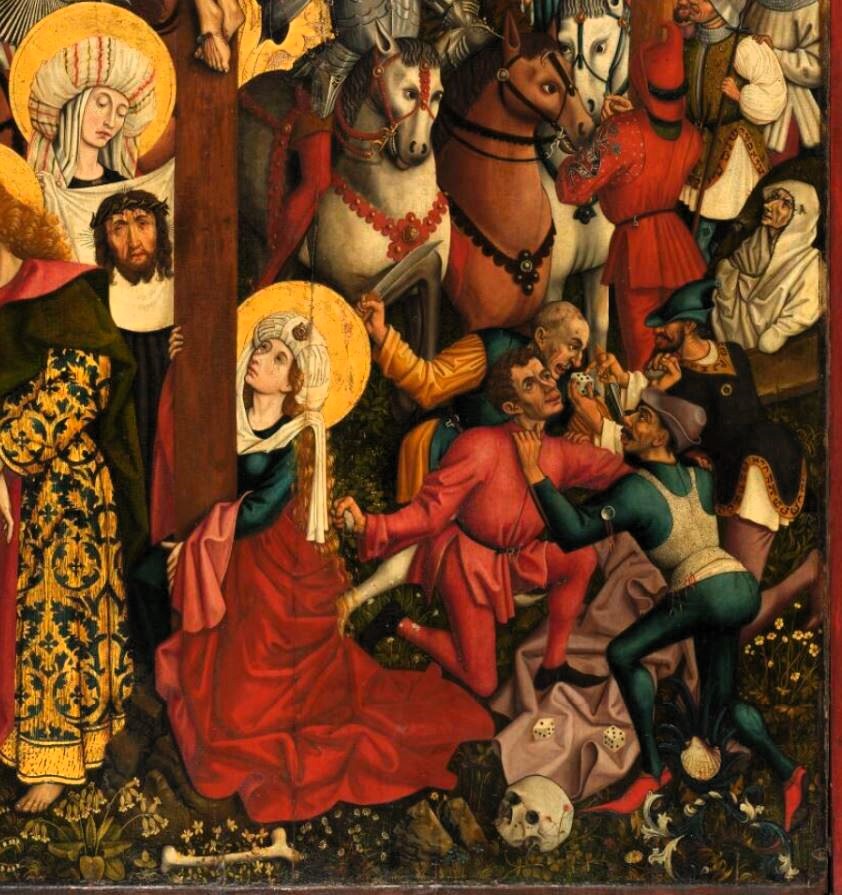

Jan Joest, 1506-08, Volets extérieurs haut du retable de la Crucifixion, église Saint Nicolas, Kalkar

Dans le coin supérieur gauche, le rayon de lumière tombe sur la toison de Gédéon, image de la descente du Verbe dans le sein virginal de Marie. Guidée par le bras de l’Ange, cette lumière produit plus bas une ombre qui graphiquement montre que l’ange est en suspension, et symboliquement illustre la formule de Luc : la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre.

La Nativité de nuit montre un jeu de lumière inverse, qui monte depuis l’Enfant jusqu’à la colonne manquante (voir Lumières sur la pierre).

|

|

|---|

|

Véronese, 1580, musée Thyssen Bornemisza, Madrid |

Salomon Koninck, 1655, Hallwyl Museum, Stockholm. |

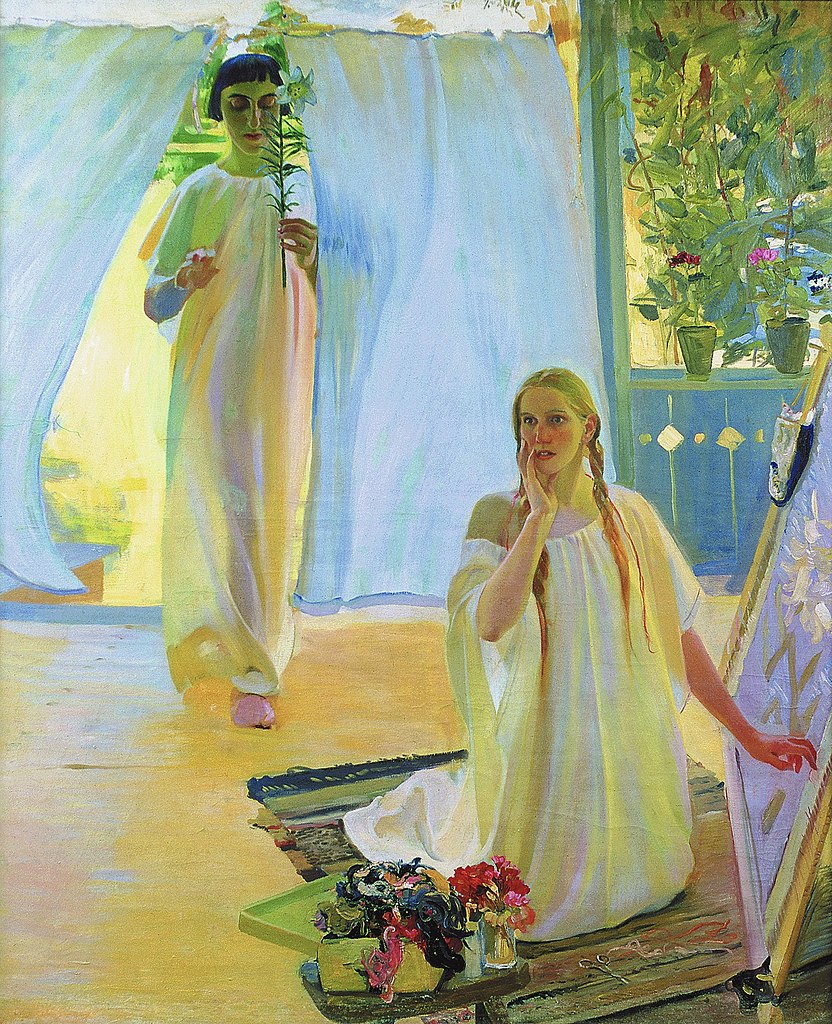

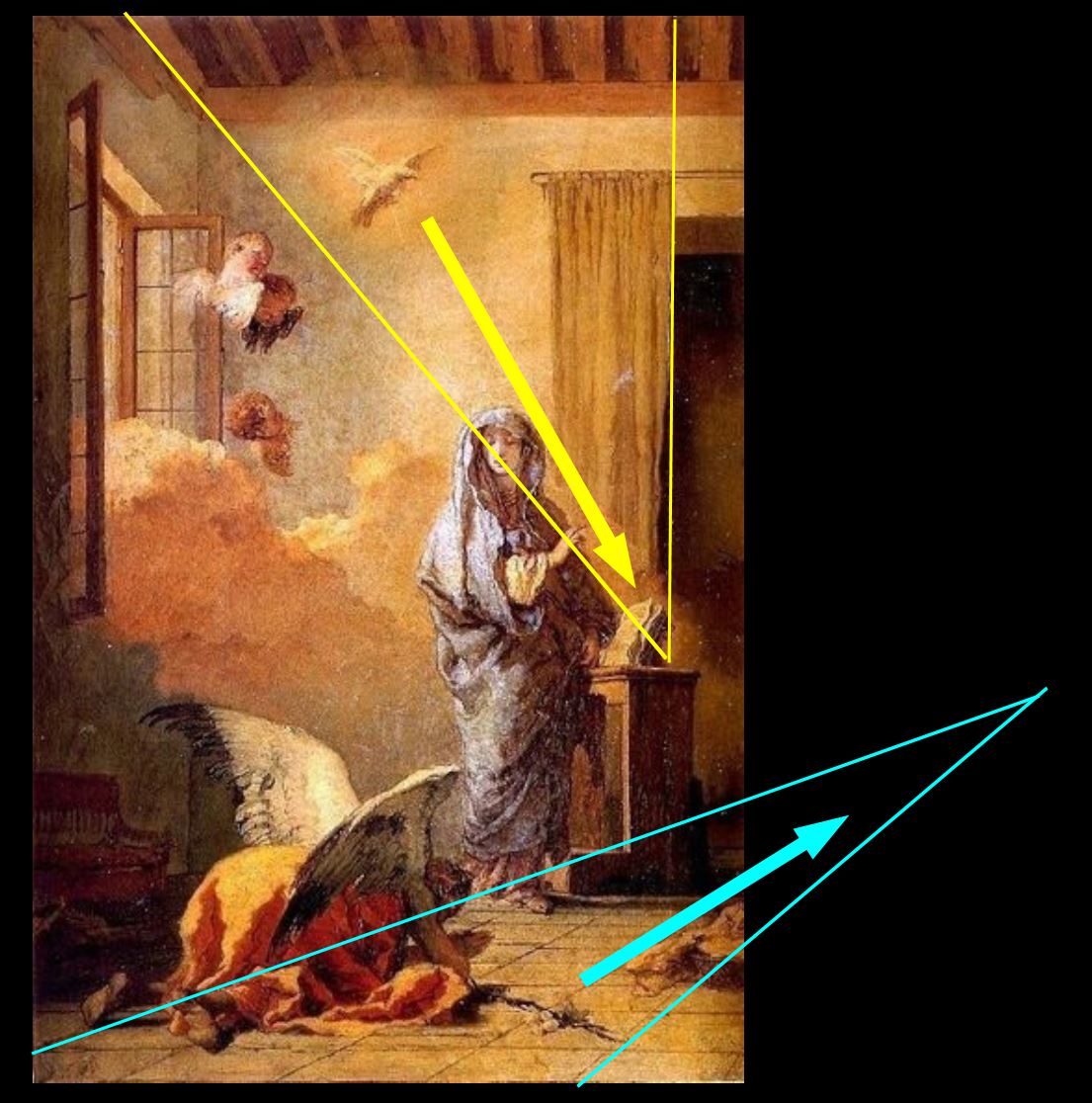

Nous sommes aux prémisses d’une formule promise à un beau succès dans les siècles qui viendront : celle où l’ange fait irruption soudainement par derrière, en vol ou porté par un nuage.

|

|

|---|

|

Vision de Ste Catherine, Tintoret, 1560, Chicago, collection particulière |

Annonciation, atelier de Véronese, vers 1585, Blanton Museum of Art, Austin |

On verra également, mais plus rarement, l’intrusion de l’ange survolant le spectateur : mise au point d’abord par Tintoret pour exprimer le caractère surnaturel de la Vision de Sainte Catherine, puis récupérée sans scrupule par Véronèse pour l’appliquer à la Vierge.

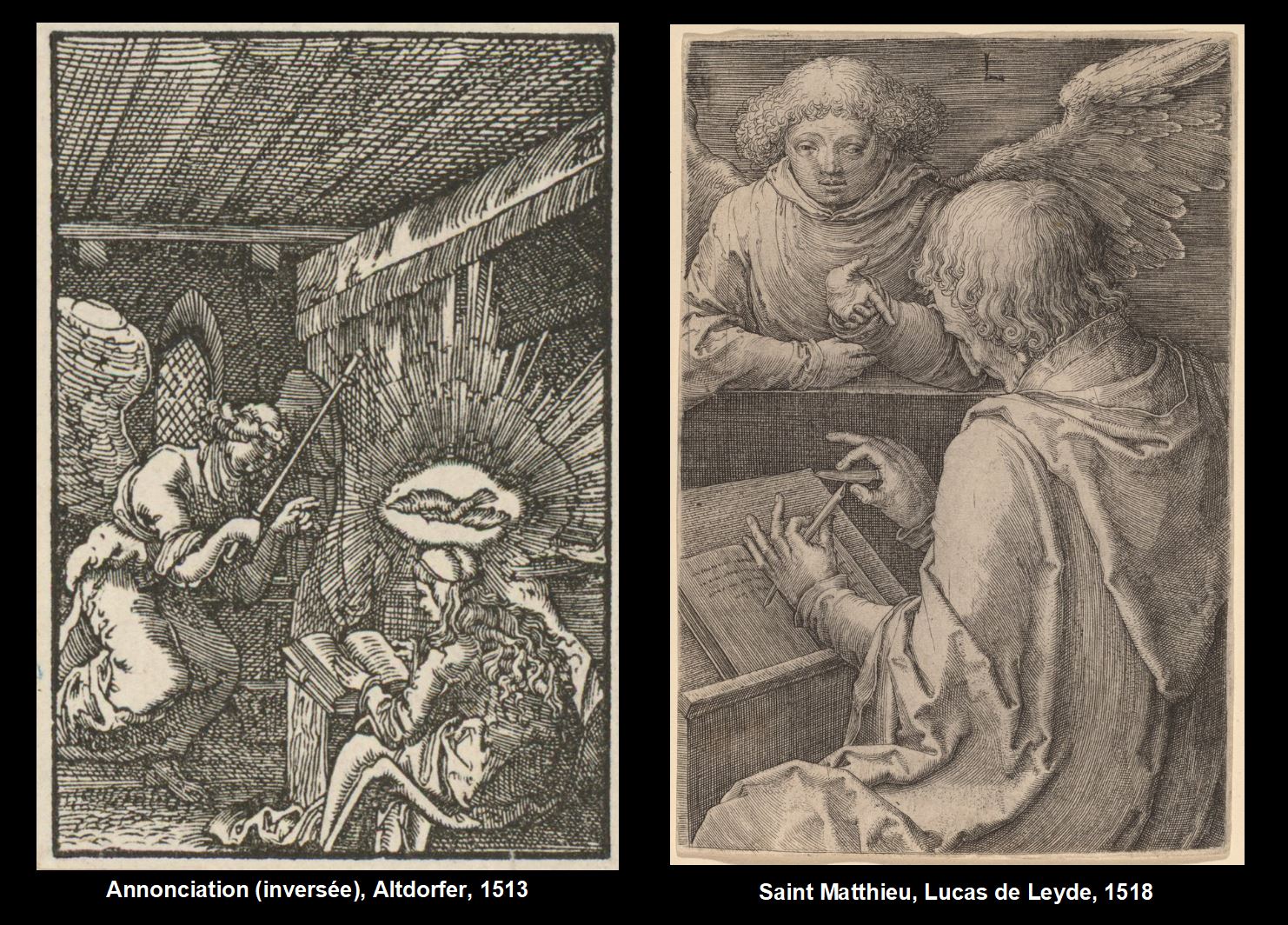

Mais bien avant ces innovations à grand spectacle, un artiste majeur va produire, tout en restant sur le plancher des vaches, deux gravures que l’on peut considérer comme l’apogée des Annonciations en diagonale.

Article suivant : 3 Annonciations en diagonale : Altdorfer et postérité

https://www.museodelprado.es/aprende/boletin/the-philadelphia-crucifixion-dijon-annunciation/b36615f1-a2c5-47a8-8713-de7e48a48e70

https://thomasguild.blogspot.com/2011/01/try-out-post.html

Annonciation

Annonciation

Triptyque de l’Annonciation d’Aix (reconstitution P.Bousquet).

Triptyque de l’Annonciation d’Aix (reconstitution P.Bousquet).

Annonciation, Biblia Pauperum 1480-85, British Museum

Annonciation, Biblia Pauperum 1480-85, British Museum Annonciation

Annonciation

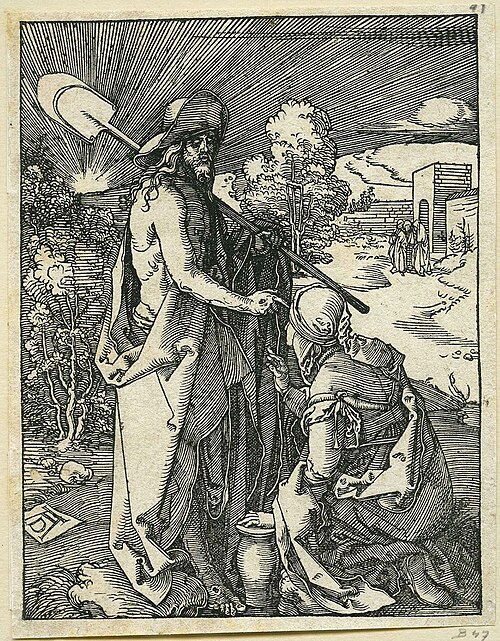

L’apparition du Christ à Marie-Madeleine (Noli me tangere)

L’apparition du Christ à Marie-Madeleine (Noli me tangere) Noli me tangere

Noli me tangere

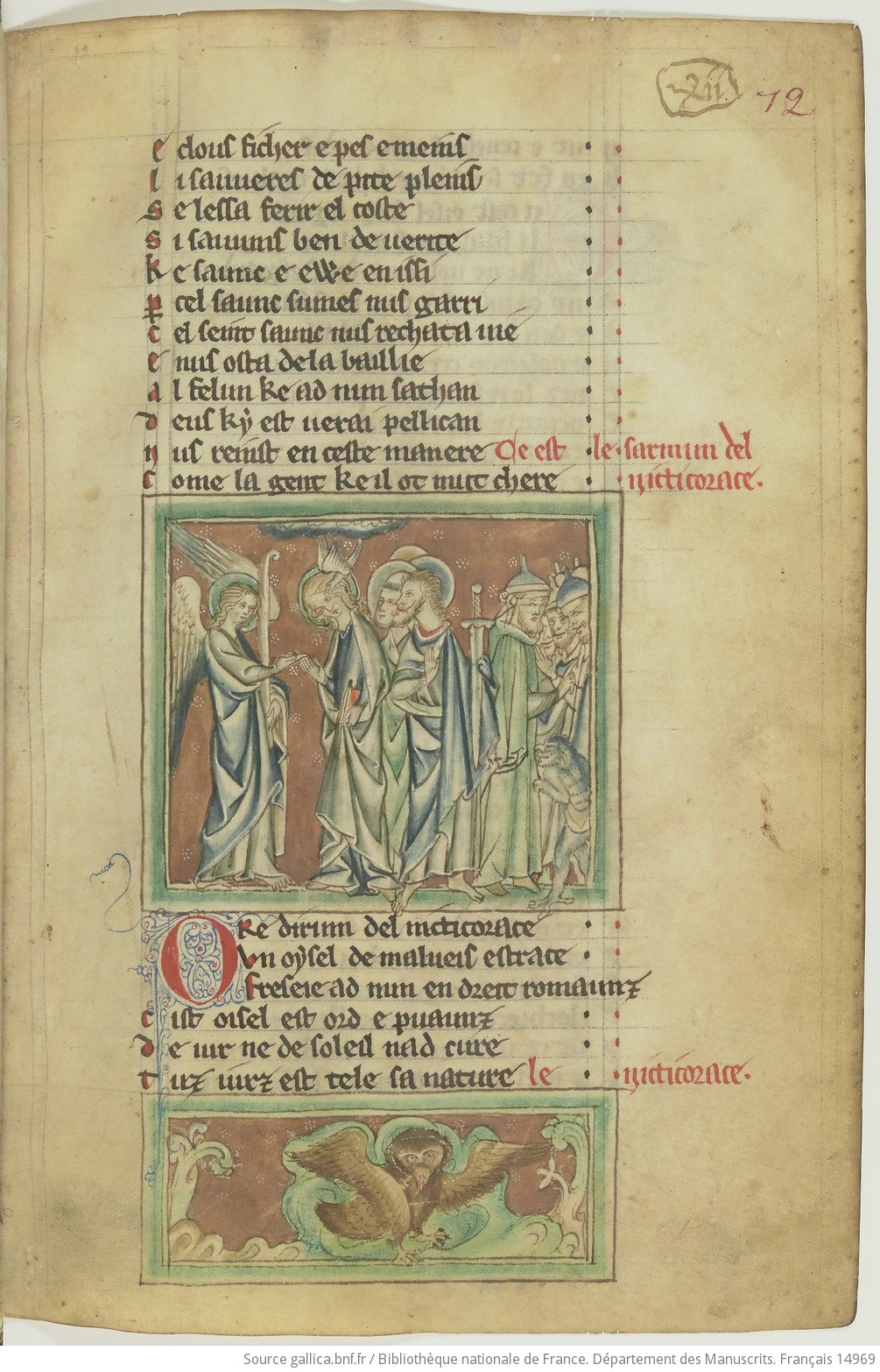

Le Bestiaire divin de Guillaume Le Clerc vers 1270 BNF FR 14969 fol 12 r

Le Bestiaire divin de Guillaume Le Clerc vers 1270 BNF FR 14969 fol 12 r

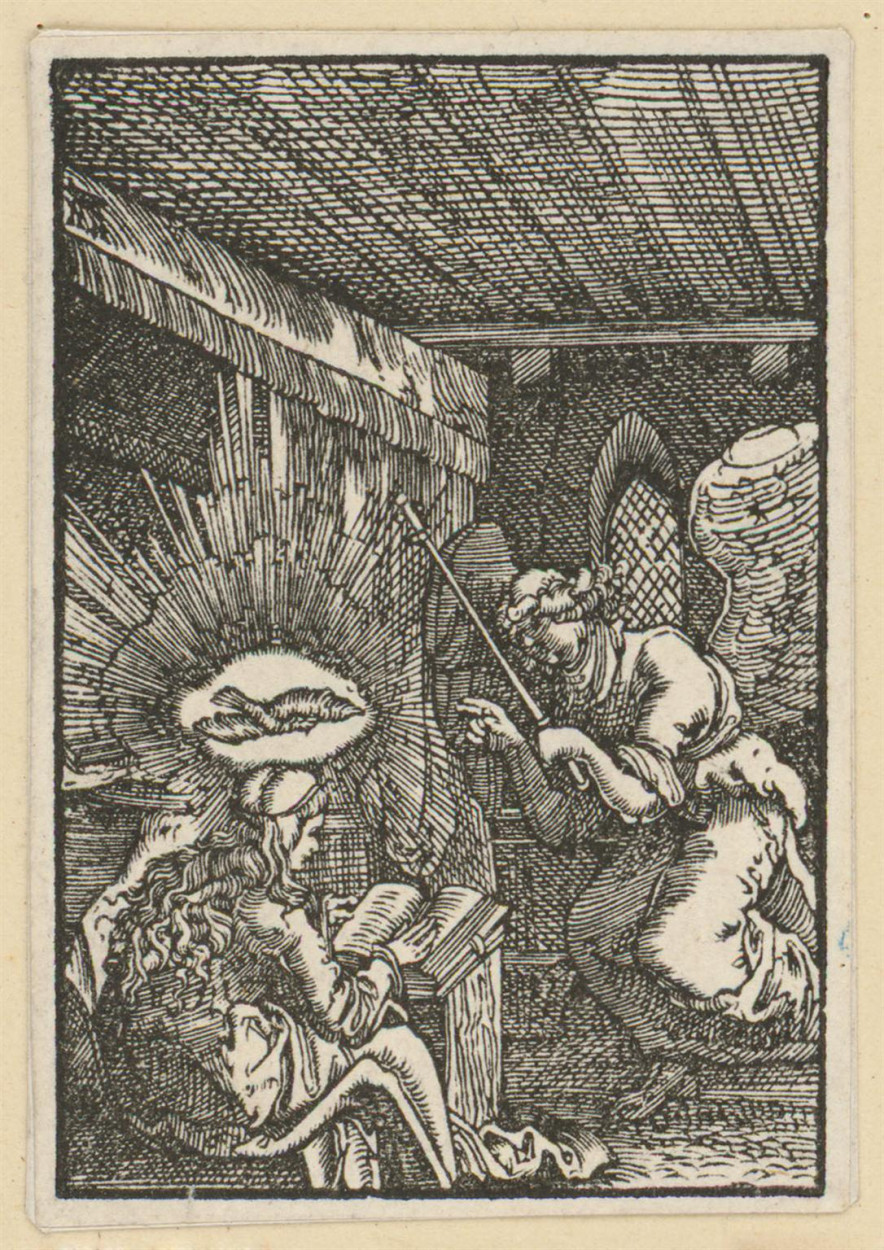

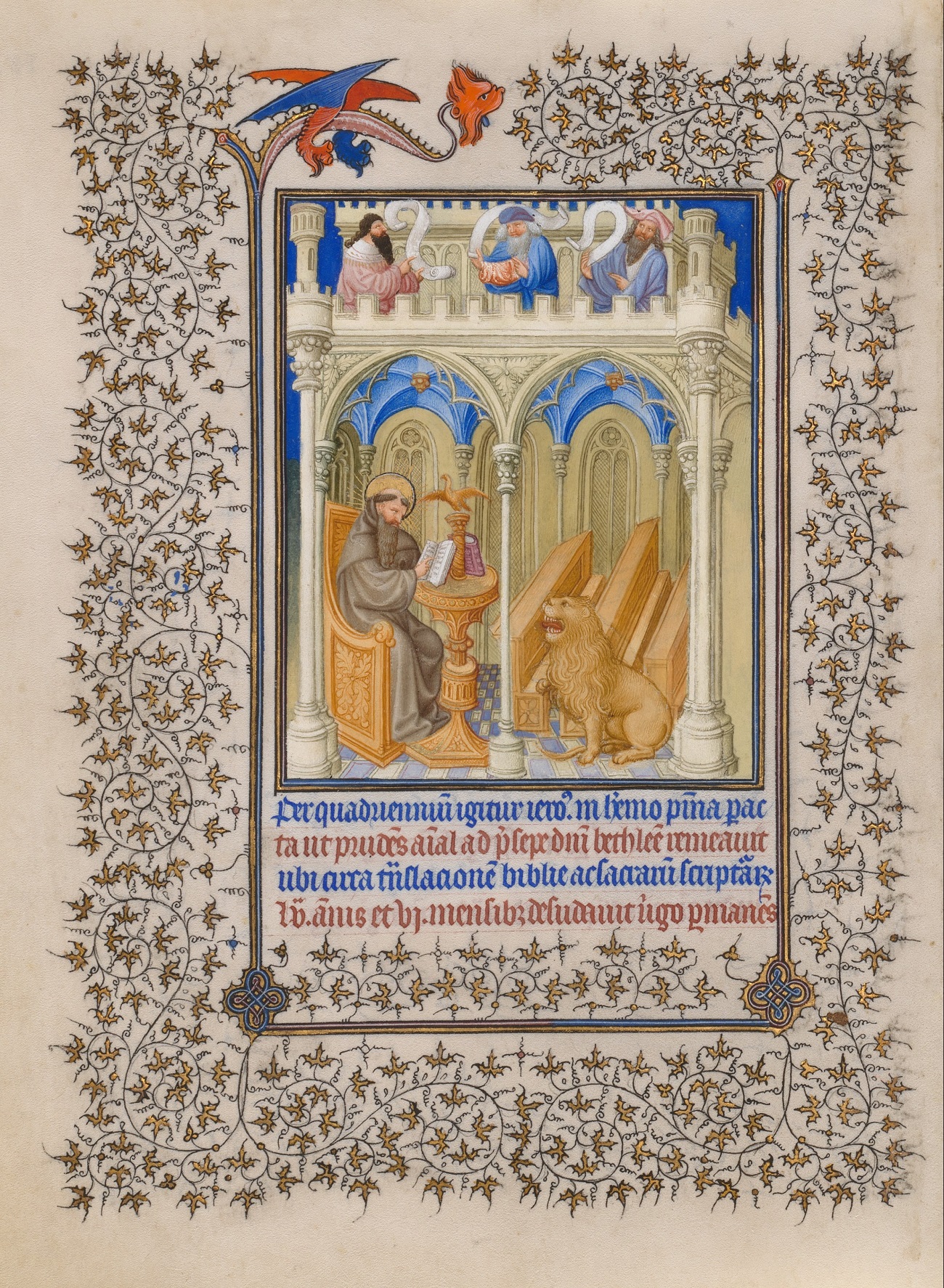

Annonciation, fol 30r

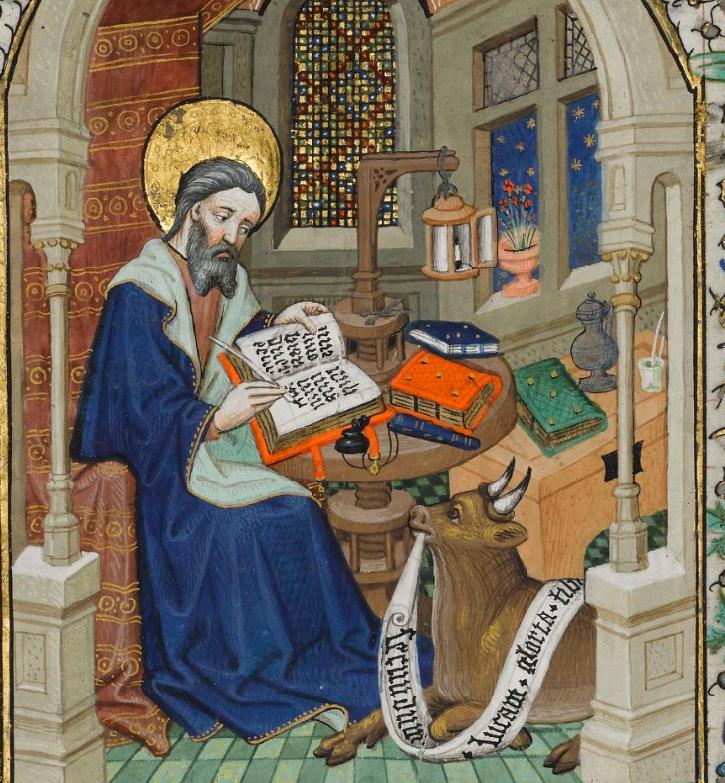

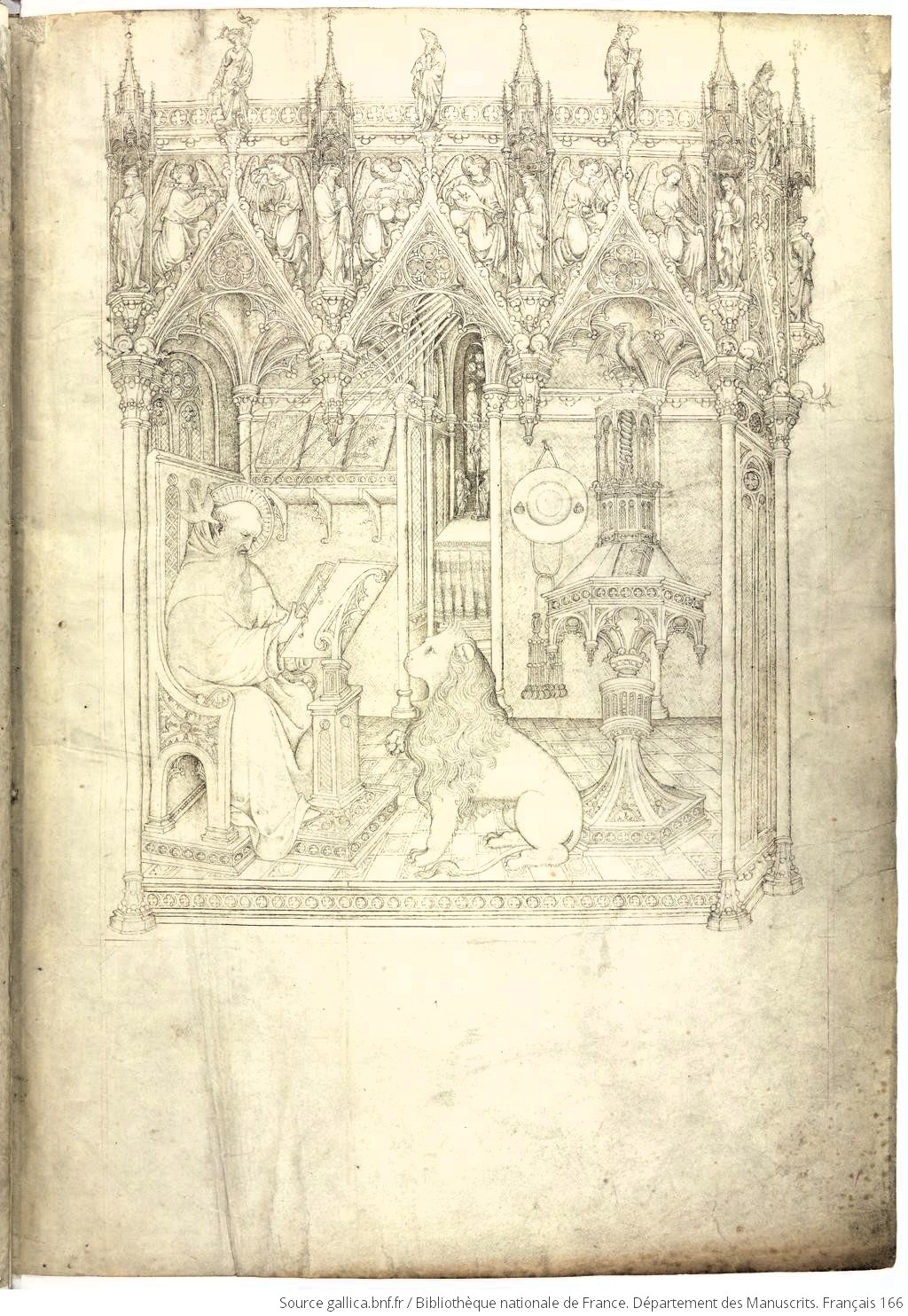

Annonciation, fol 30r Saint Jérôme, fol 187v

Saint Jérôme, fol 187v

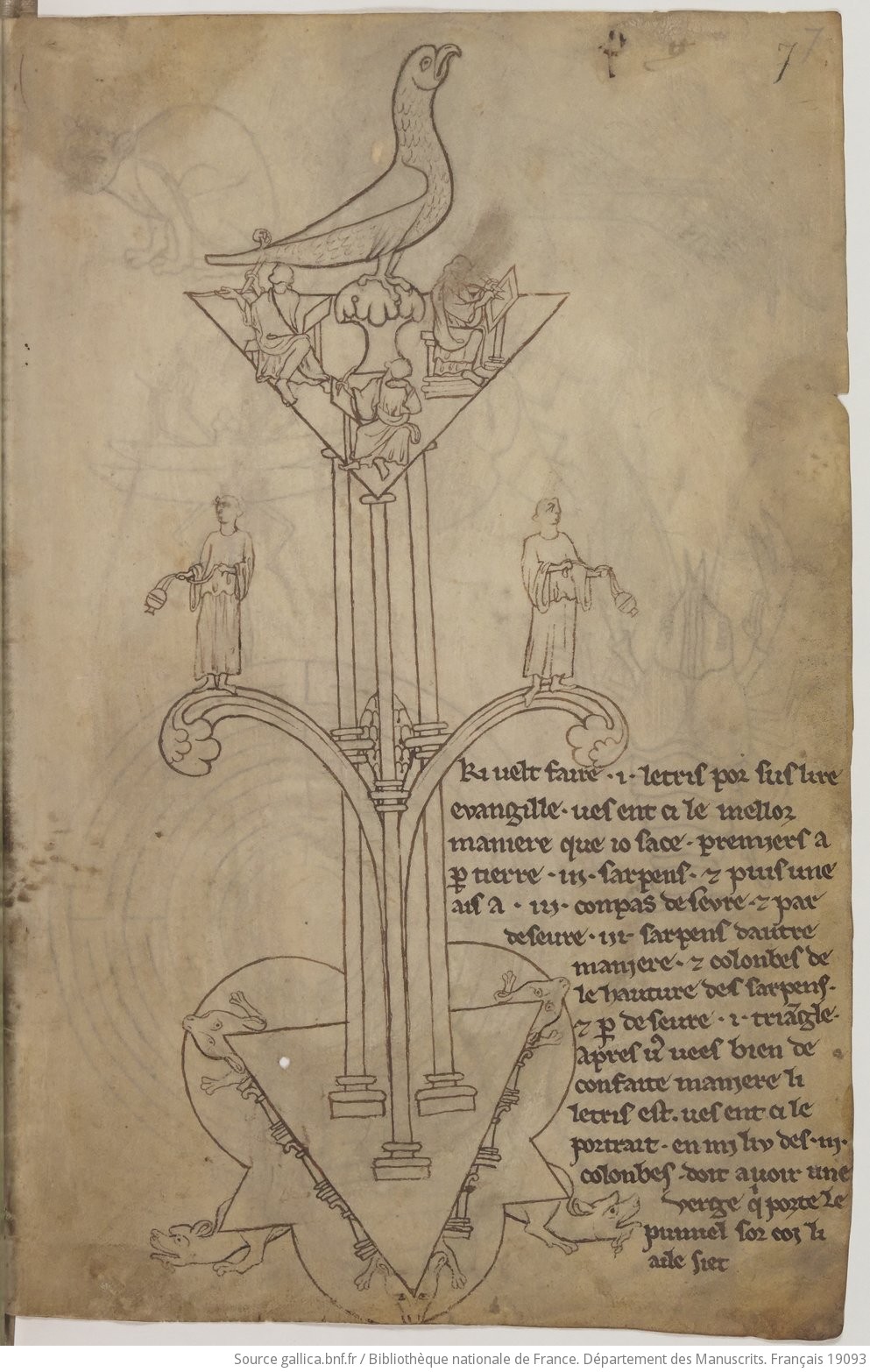

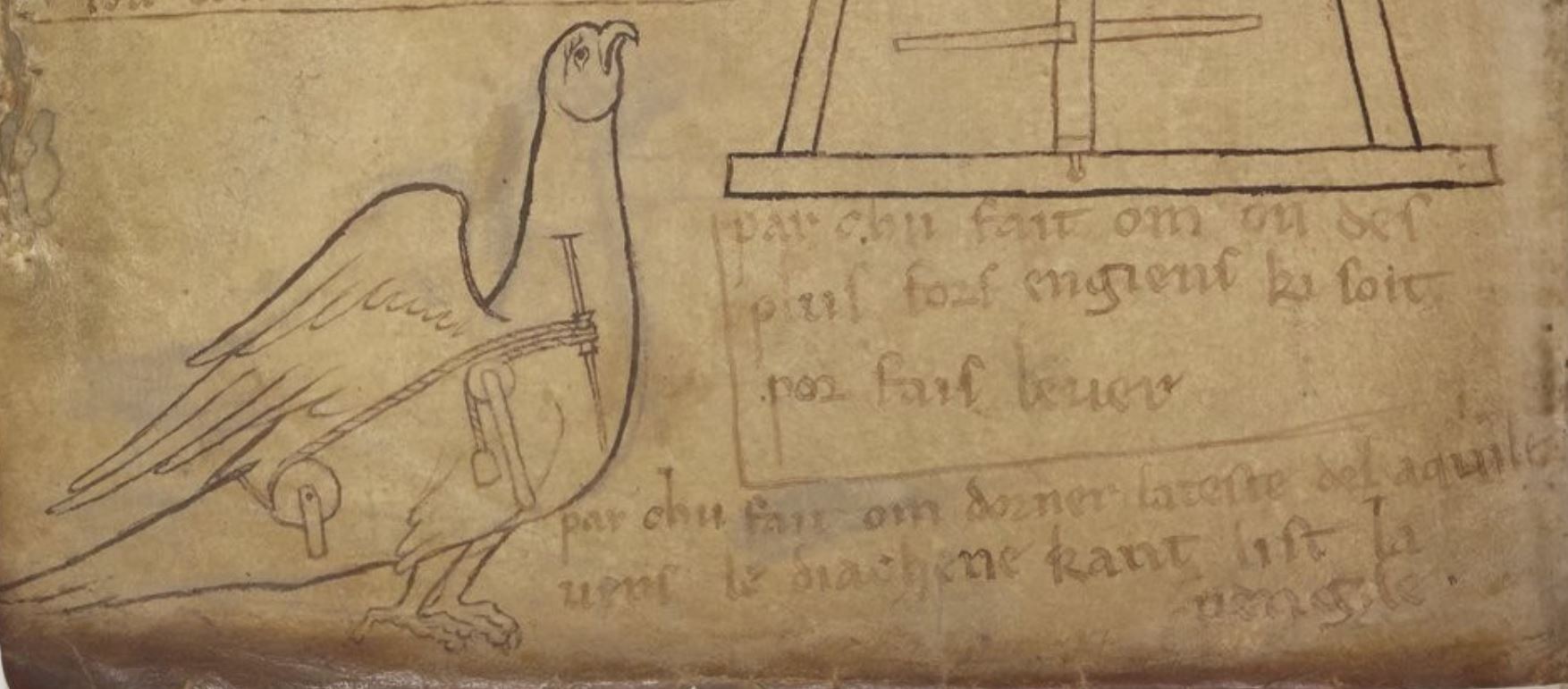

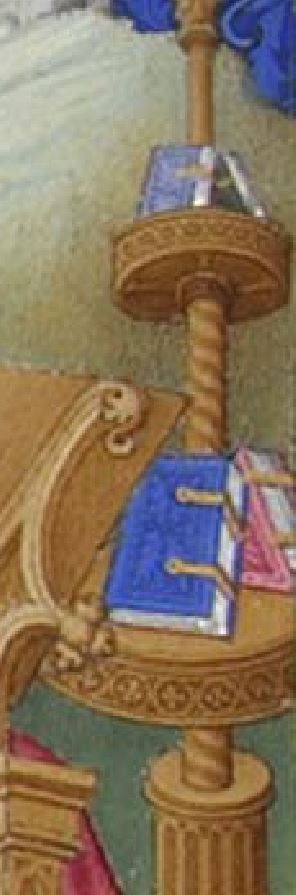

« Lutrin pour lire l’evangile dessus«

« Lutrin pour lire l’evangile dessus«

Evangelistario, cathédrale de Messine (avant 1908)

Evangelistario, cathédrale de Messine (avant 1908) Annonciation (détail)

Annonciation (détail)

Saint Jérôme

Saint Jérôme

Boccace relatant l’histoire d’Adam et Eve

Boccace relatant l’histoire d’Adam et Eve

Annonciation

Annonciation

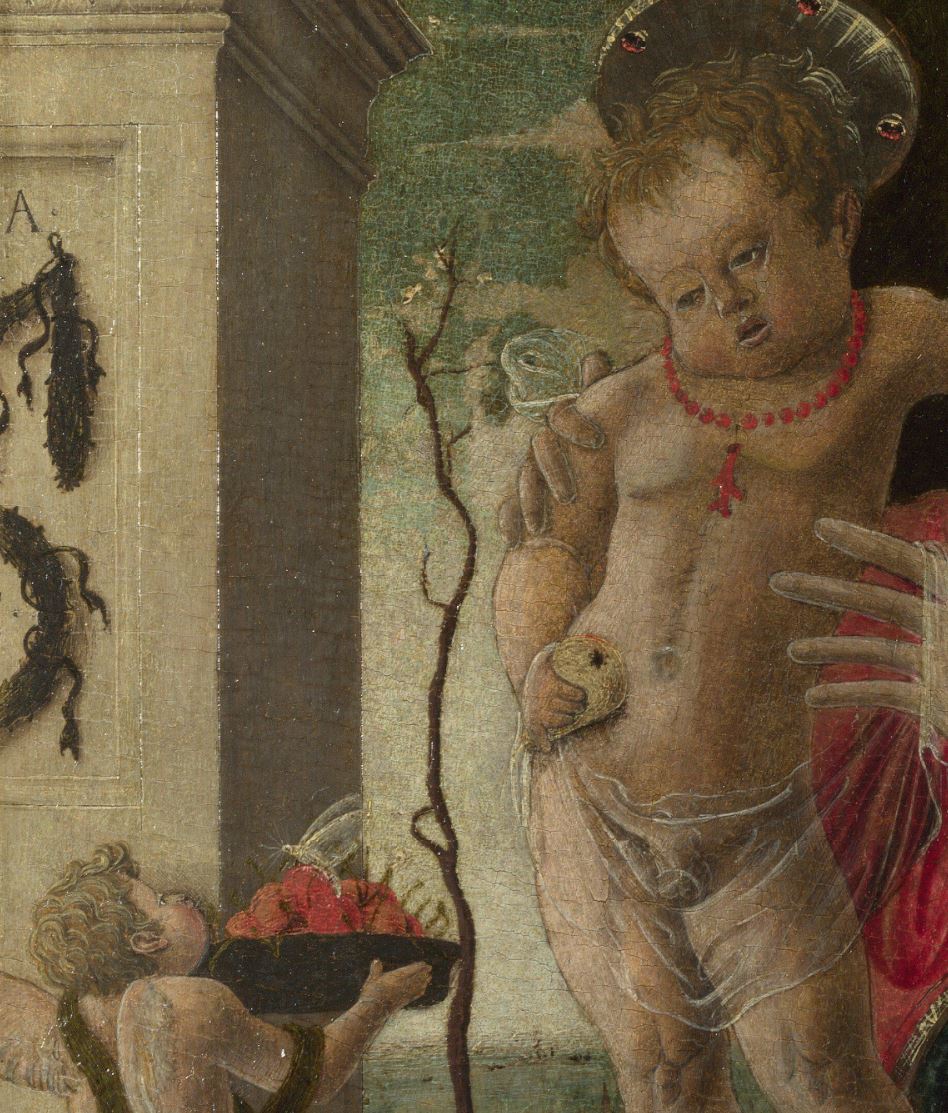

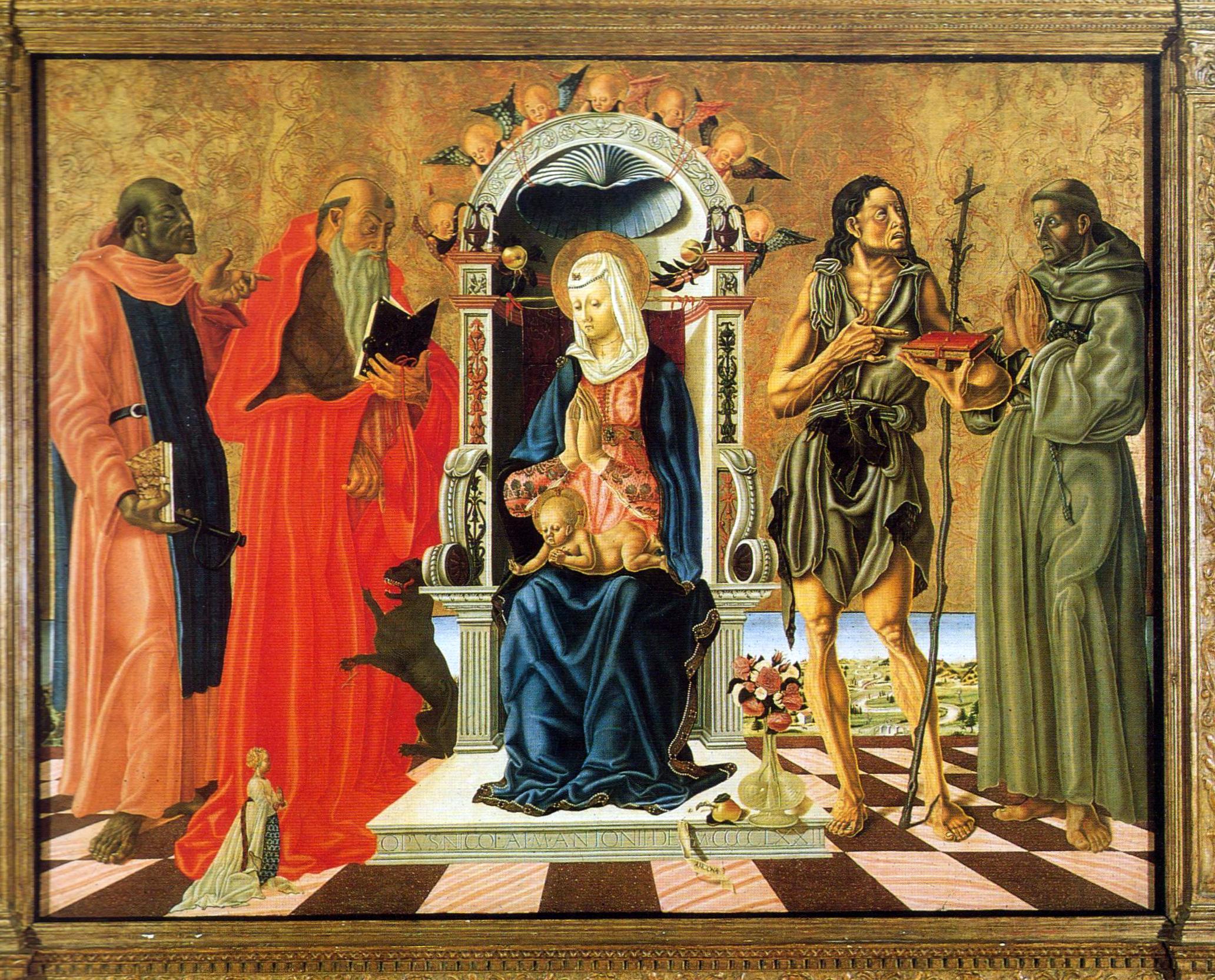

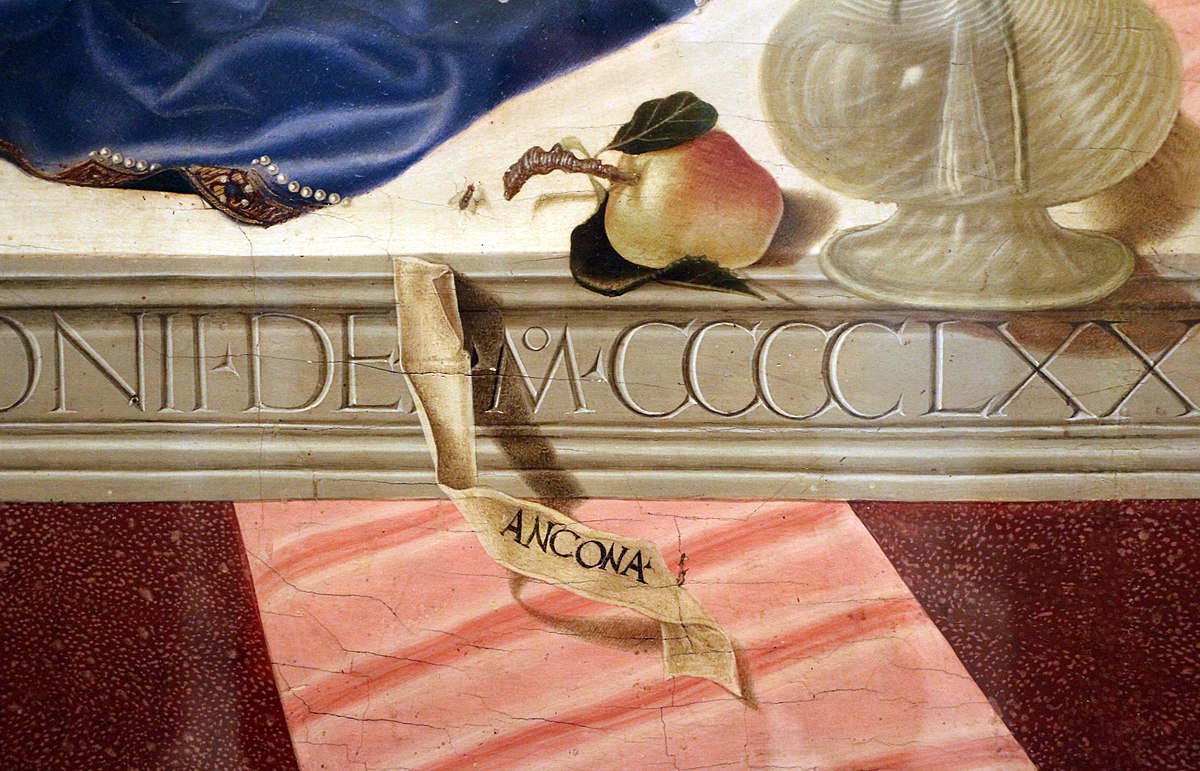

Vierge à l’Enfant

Vierge à l’Enfant

Vierge à l’Enfant avec deux anges

Vierge à l’Enfant avec deux anges

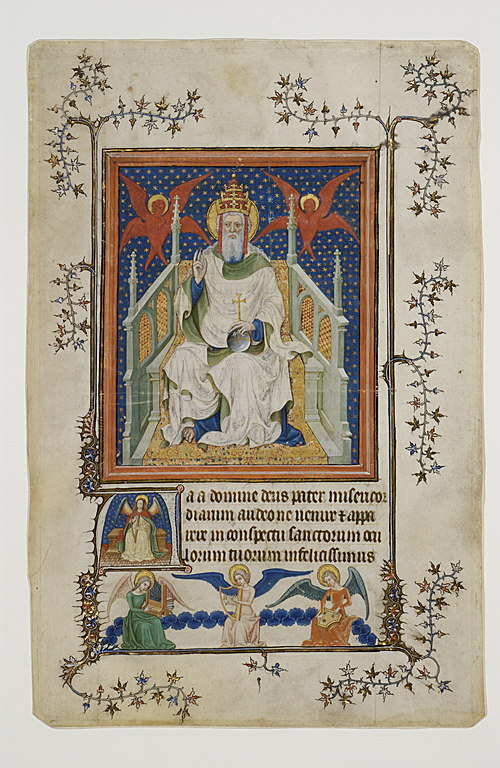

Dieu le Père, Louvre

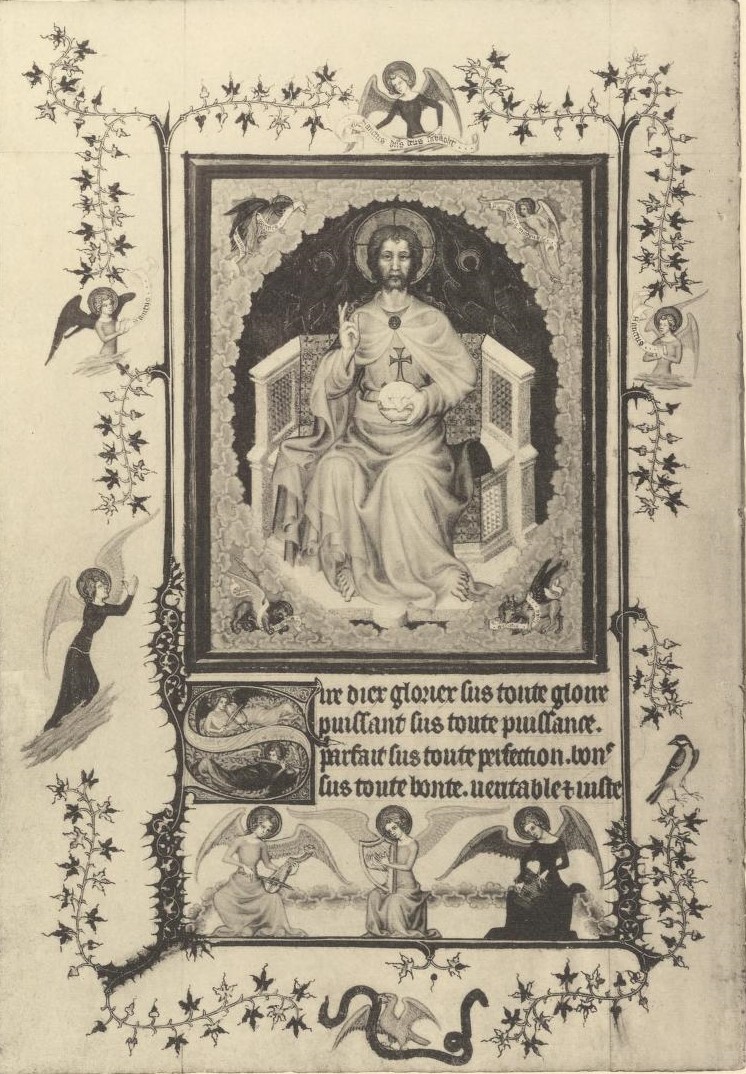

Dieu le Père, Louvre Le Christ en Majesté, Turin, fol. 39v (détruit)

Le Christ en Majesté, Turin, fol. 39v (détruit) Vierge au chancelier Rolin (détail), Van Eyck, vers 1435, Louvre

Vierge au chancelier Rolin (détail), Van Eyck, vers 1435, Louvre Salvator Mundi, Arenberg Hours, 1460-65, Willem Vrelant, Getty Museum Ms. Ludwig IX 8 (83.ML.104) fol 13

Salvator Mundi, Arenberg Hours, 1460-65, Willem Vrelant, Getty Museum Ms. Ludwig IX 8 (83.ML.104) fol 13 Vierge à l’enfant

Vierge à l’enfant

Vierge à l’Enfant

Vierge à l’Enfant La Vision du Bienheureux Gabriele, Crivelli, vers 1489, National Gallery

La Vision du Bienheureux Gabriele, Crivelli, vers 1489, National Gallery

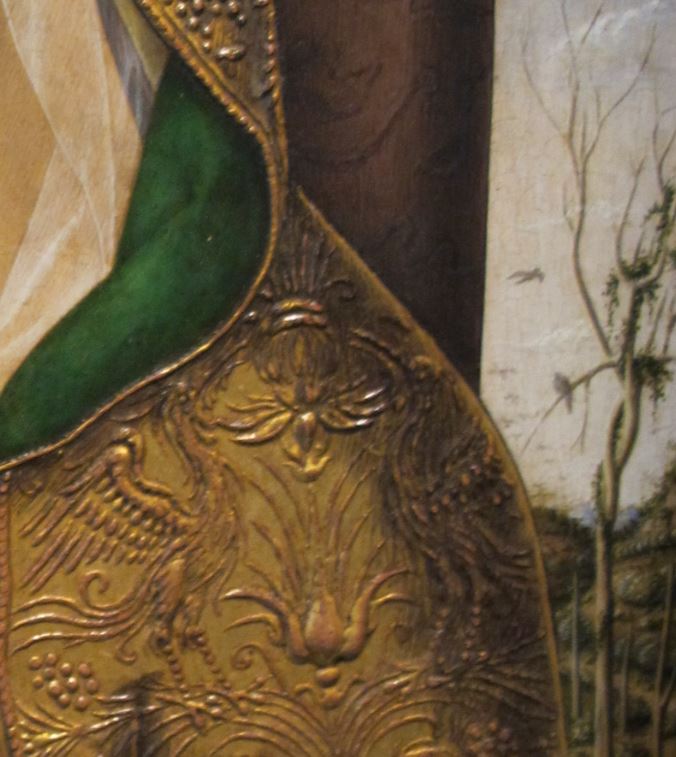

Sainte Catherine d’Alexandrie

Sainte Catherine d’Alexandrie

Vierge à l’Enfant

Vierge à l’Enfant

Triptyque de Saint Dominique (détail volet droit)

Triptyque de Saint Dominique (détail volet droit) Vierge à l’enfant

Vierge à l’enfant Madone de l’éventail (Madonna del ventaglio)

Madone de l’éventail (Madonna del ventaglio) Mosaïque de Daphni, 11ème siècle

Mosaïque de Daphni, 11ème siècle Pietro Lorenzetti, 1342, Museo dell’Opera del duomo, Sienne

Pietro Lorenzetti, 1342, Museo dell’Opera del duomo, Sienne

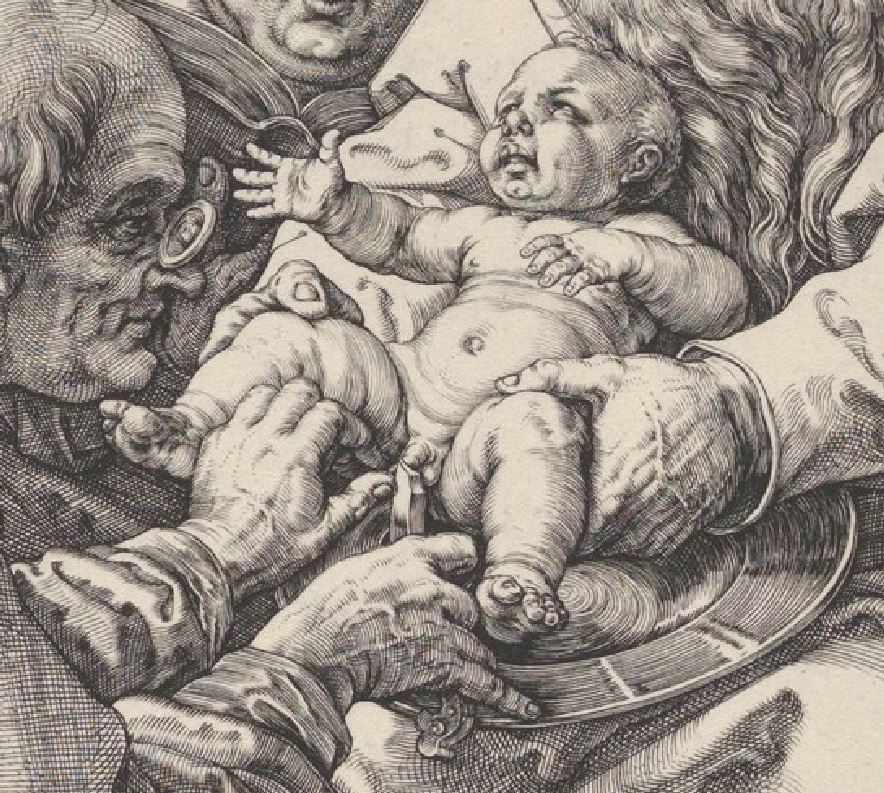

La Circoncision

La Circoncision

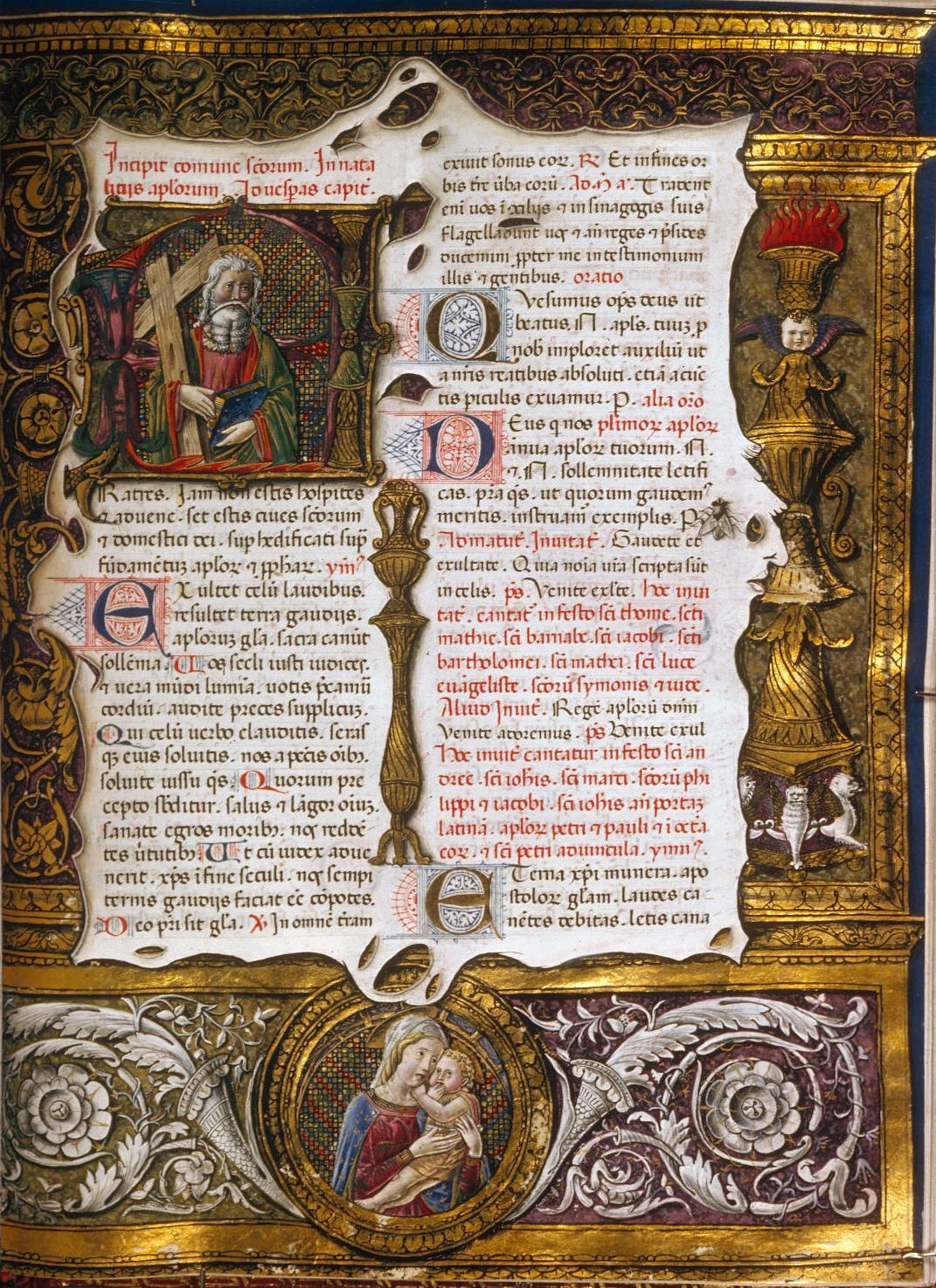

Ordo breviarii secundum consuetudinem Romane curie, Venise ou Padoue, 1478-80, Harvard University, MS Typ 219, fol. 484r

Ordo breviarii secundum consuetudinem Romane curie, Venise ou Padoue, 1478-80, Harvard University, MS Typ 219, fol. 484r

Girolamo da Cremona and assistants, Frontispiece to Aristotle’s Works, Venice, ca. 1483 New York, The Pierpont Morgan Library, PML 21194 fol 2r

Girolamo da Cremona and assistants, Frontispiece to Aristotle’s Works, Venice, ca. 1483 New York, The Pierpont Morgan Library, PML 21194 fol 2r

L’Enfant Jésus embrassé par Saint Jean-Baptiste

L’Enfant Jésus embrassé par Saint Jean-Baptiste  Vers 1550

Vers 1550 Vers 1570

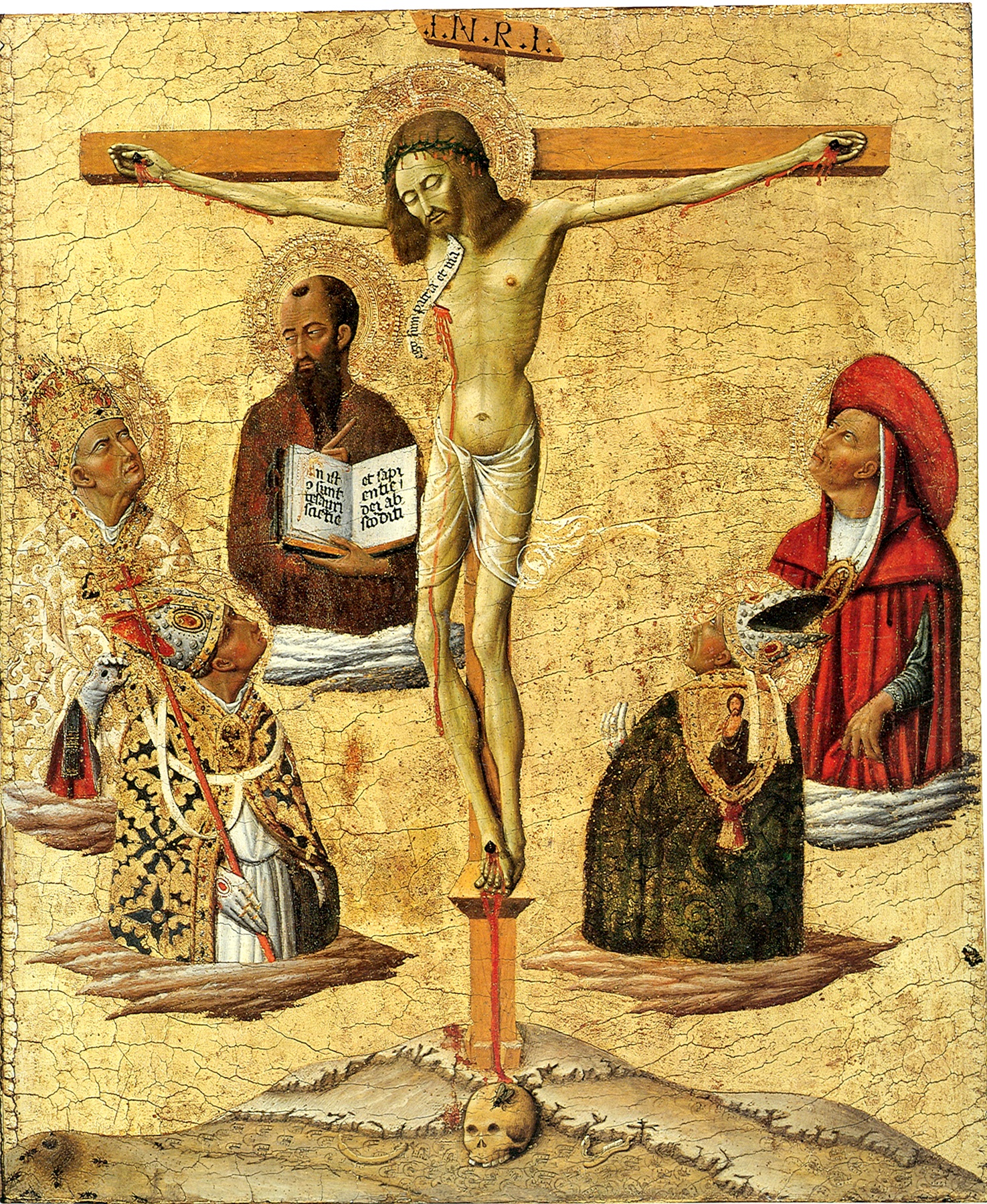

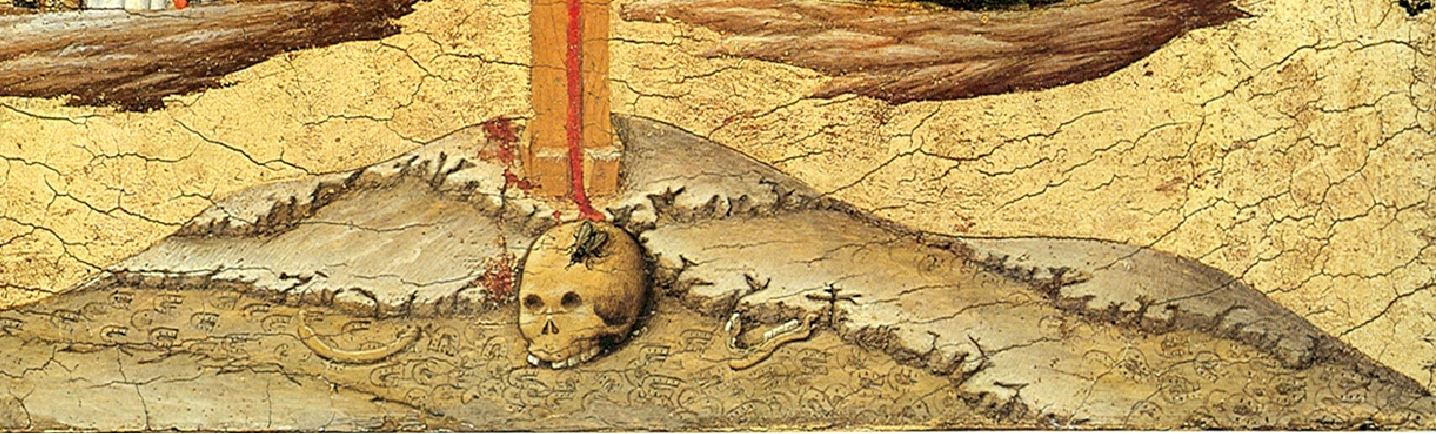

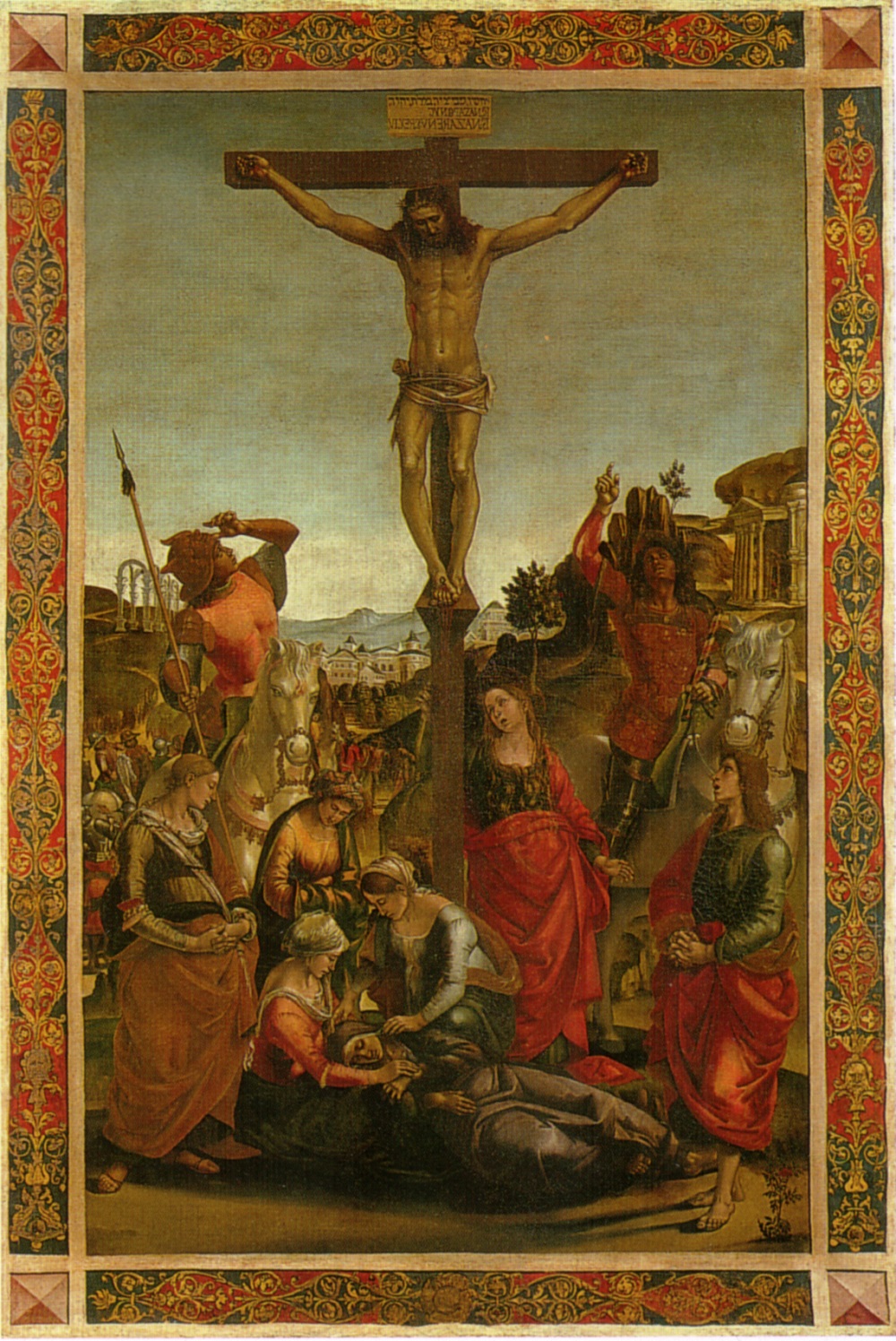

Vers 1570 Crucifixion mystique, Matteo di Giovanni (attr), vers 1450, Art museum, Princeton university

Crucifixion mystique, Matteo di Giovanni (attr), vers 1450, Art museum, Princeton university

Le Christ soutenu par deux anges

Le Christ soutenu par deux anges Le Christ au jardin des Oliviers, Meister des Augustiner-Altars, 1485-88, Stadtmuseum, Nuremberg

Le Christ au jardin des Oliviers, Meister des Augustiner-Altars, 1485-88, Stadtmuseum, Nuremberg La Cène, Anonyme allemand, 1457, British Museum

La Cène, Anonyme allemand, 1457, British Museum La Cène (panneau gauche du retable de Herrenberg)

La Cène (panneau gauche du retable de Herrenberg)

Le dernier souper

Le dernier souper

Les noces de Cana

Les noces de Cana  Flagellation

Flagellation Dérision

Dérision

Couronnement d’épine (volet droit)

Couronnement d’épine (volet droit)

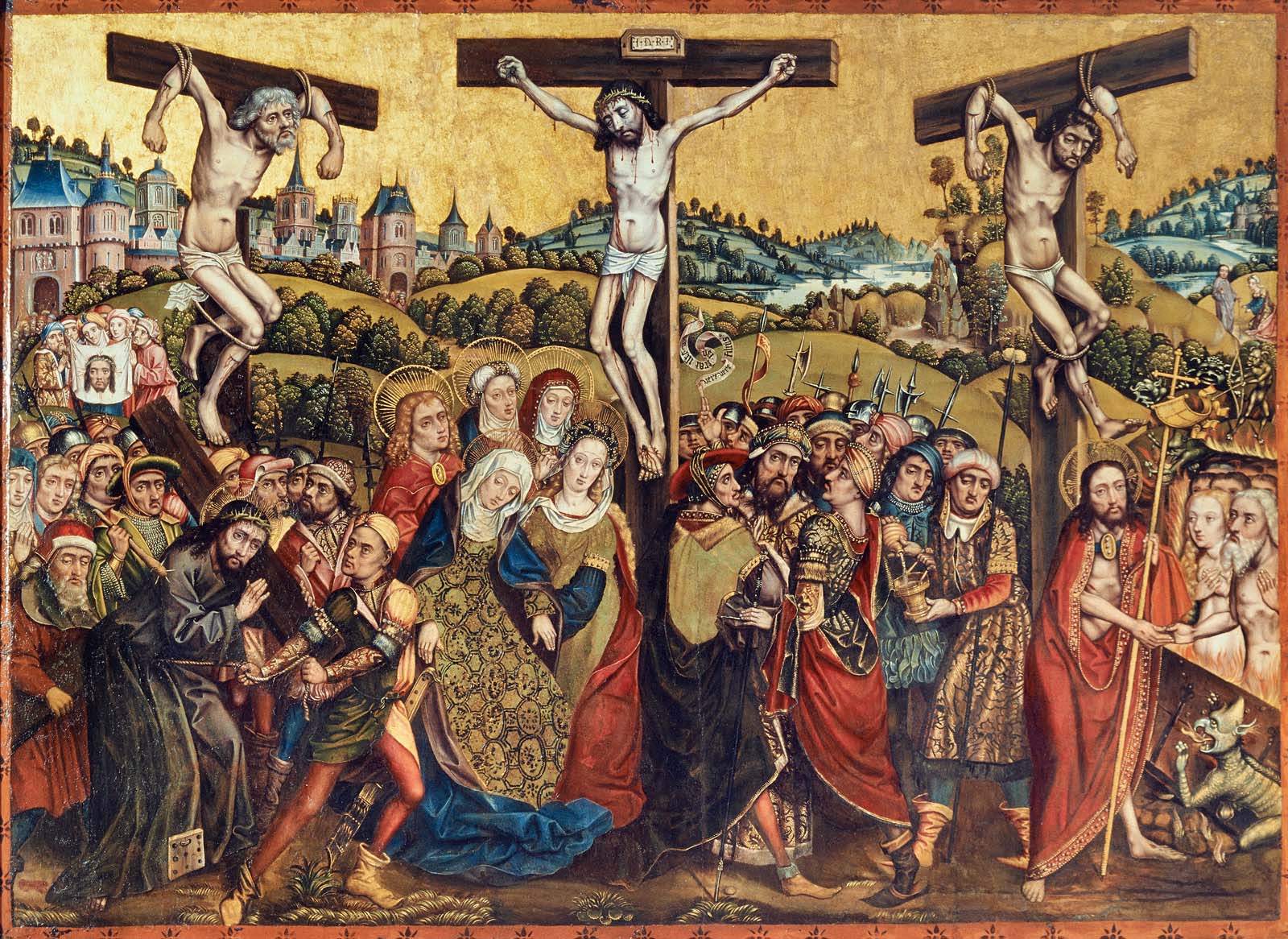

Calvaire peuplé (Volkreichen Kalvarienberg)

Calvaire peuplé (Volkreichen Kalvarienberg) Triptyque avec les miracles du Christ, Maître de la Légende de Sainte Catherine (atelier), 1491-95, National Gallery of Victoria

Triptyque avec les miracles du Christ, Maître de la Légende de Sainte Catherine (atelier), 1491-95, National Gallery of Victoria La pénitence de Saint Jérôme

La pénitence de Saint Jérôme  Saint Jérôme

Saint Jérôme  La tentation de saint Antoine

La tentation de saint Antoine La vocation de saint Antoine

La vocation de saint Antoine

Madone et l’Enfant avec St Lazare et St Sébastien, Piero di Cosimo, 1481-84, Église San Michele Arcangelo and Lorenzo Martire, Montevettolini

Madone et l’Enfant avec St Lazare et St Sébastien, Piero di Cosimo, 1481-84, Église San Michele Arcangelo and Lorenzo Martire, Montevettolini La parobole du Riche et du pauvre Lazare

La parobole du Riche et du pauvre Lazare

La Vierge de la fête du rosaire (copie)

La Vierge de la fête du rosaire (copie)

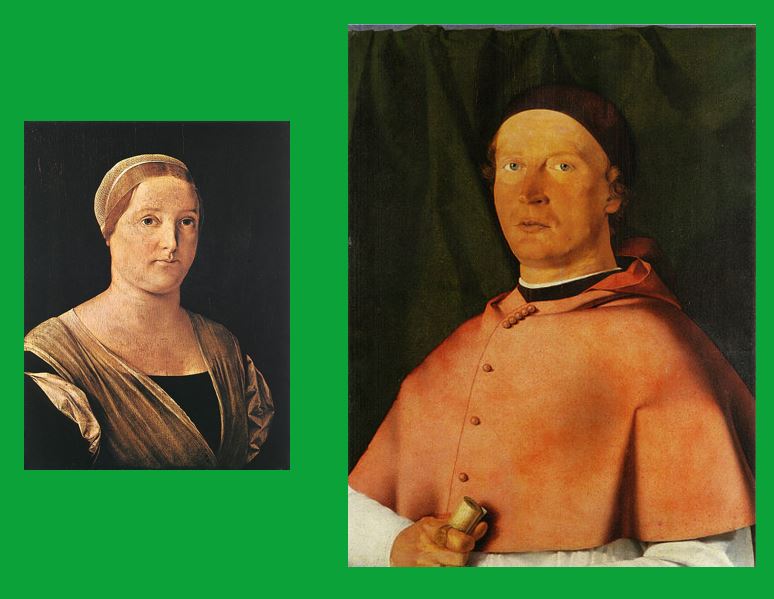

Le Cardinal Bandinello Sauli, un secrétaire et deux géographes

Le Cardinal Bandinello Sauli, un secrétaire et deux géographes

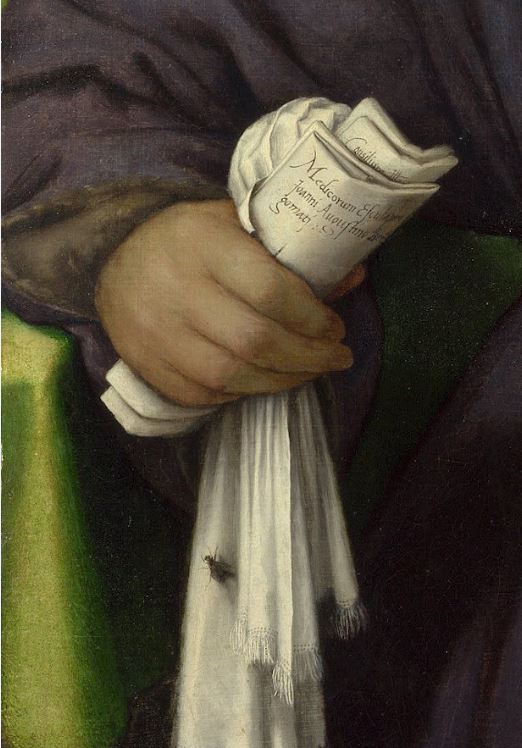

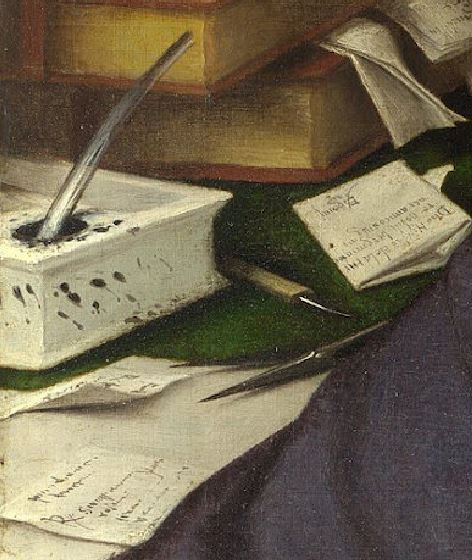

Le médecin Giovanni Agostino della Torre et son fils Niccolò

Le médecin Giovanni Agostino della Torre et son fils Niccolò

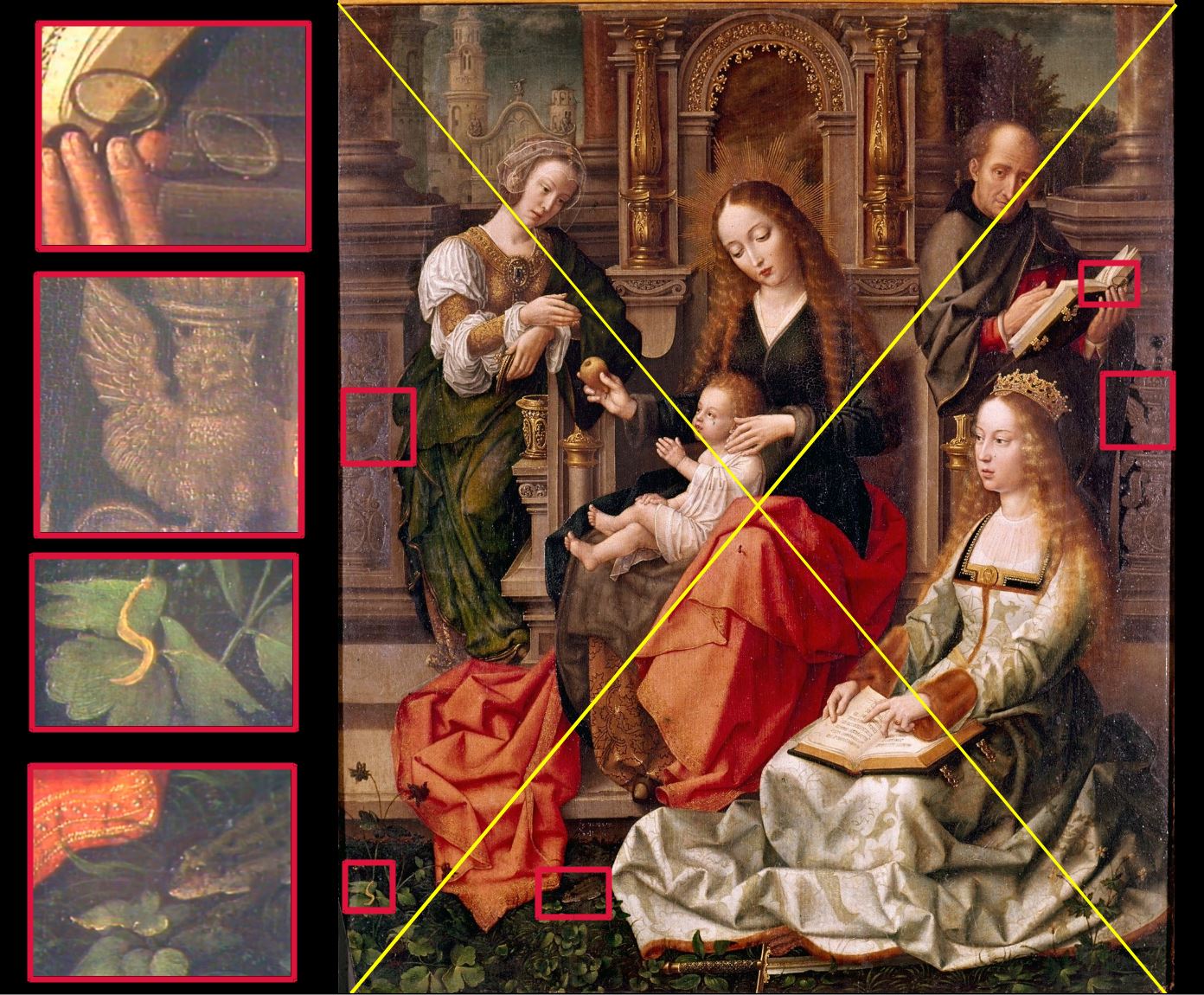

Vierge à la mouche

Vierge à la mouche Sainte Famille avec Sainte Catherine et Sainte Barbe

Sainte Famille avec Sainte Catherine et Sainte Barbe

1590-92

1590-92 1605

1605 1615

1615 1594

1594 1606

1606 1611

1611

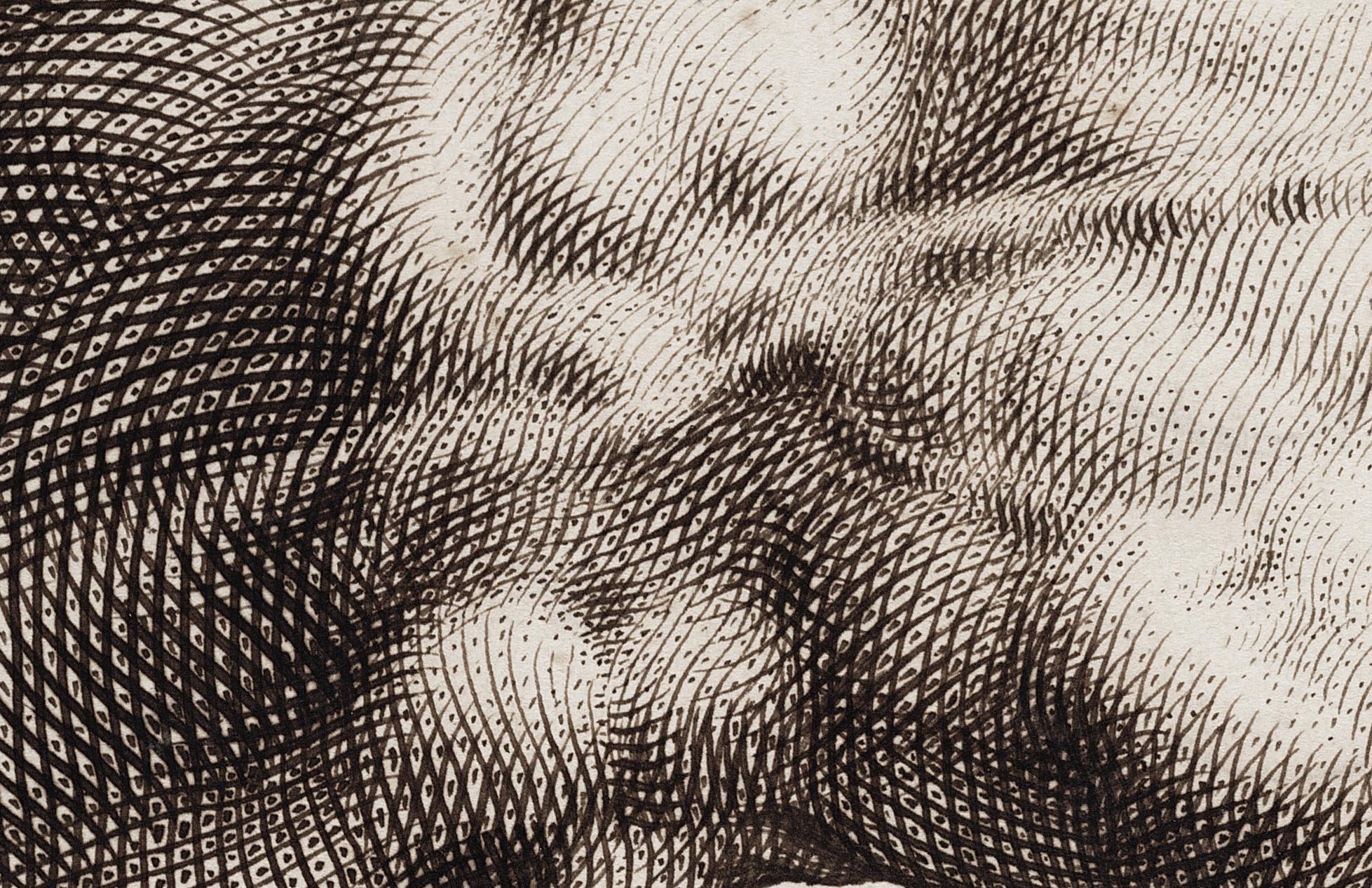

Dürer

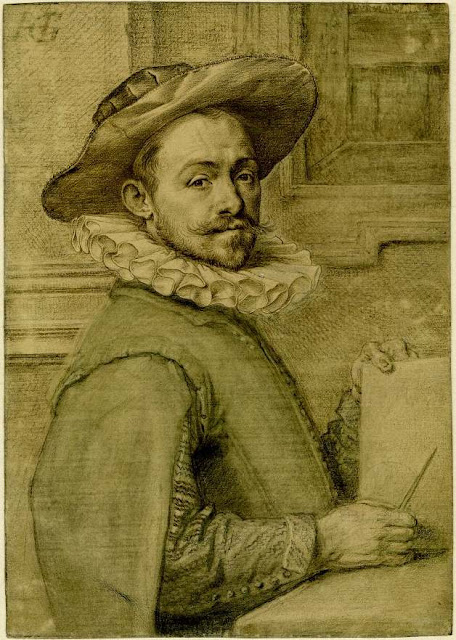

Dürer Goltzius

Goltzius Intérieur de Saint Bavon, Haarlem

Intérieur de Saint Bavon, Haarlem

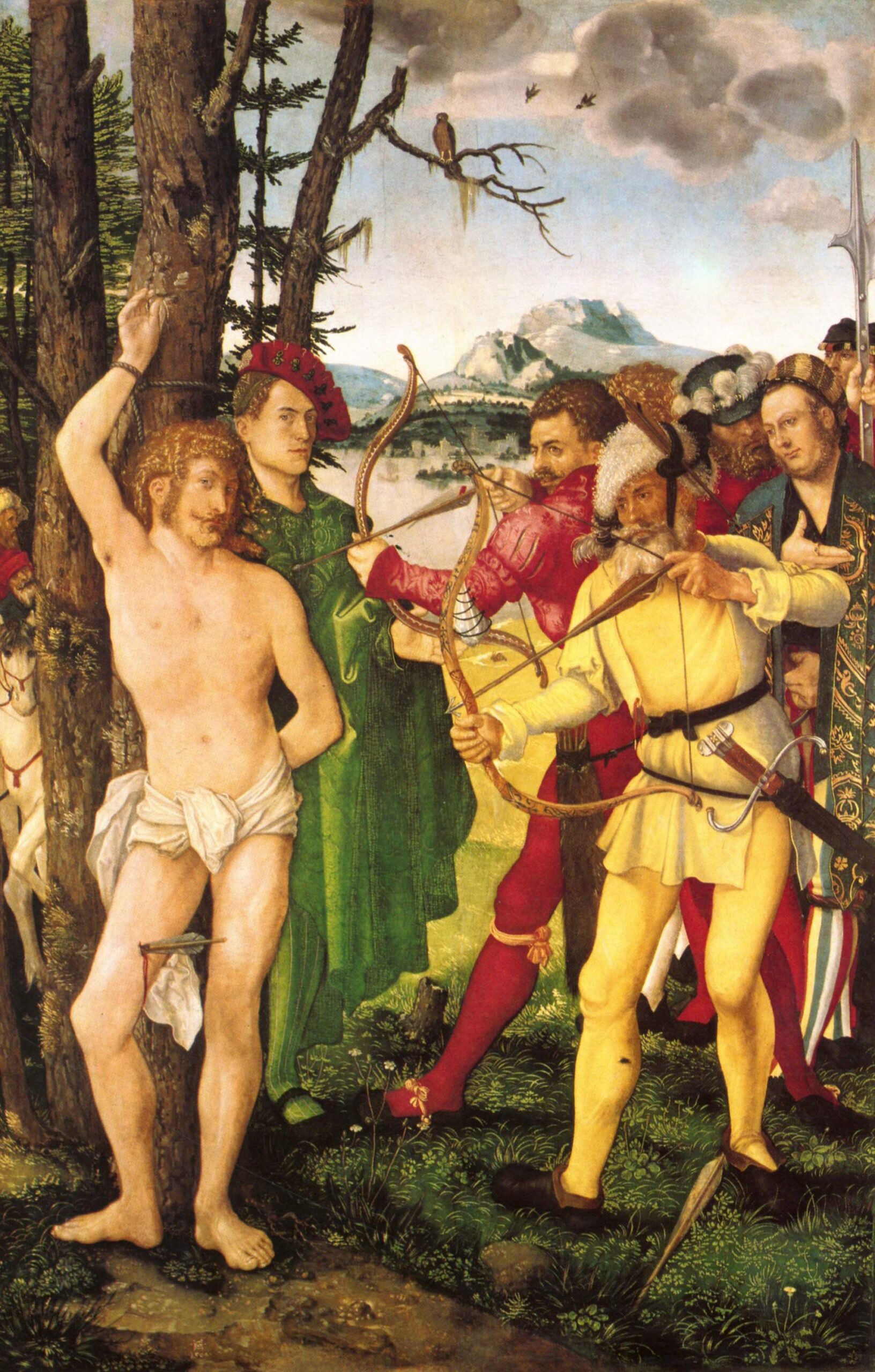

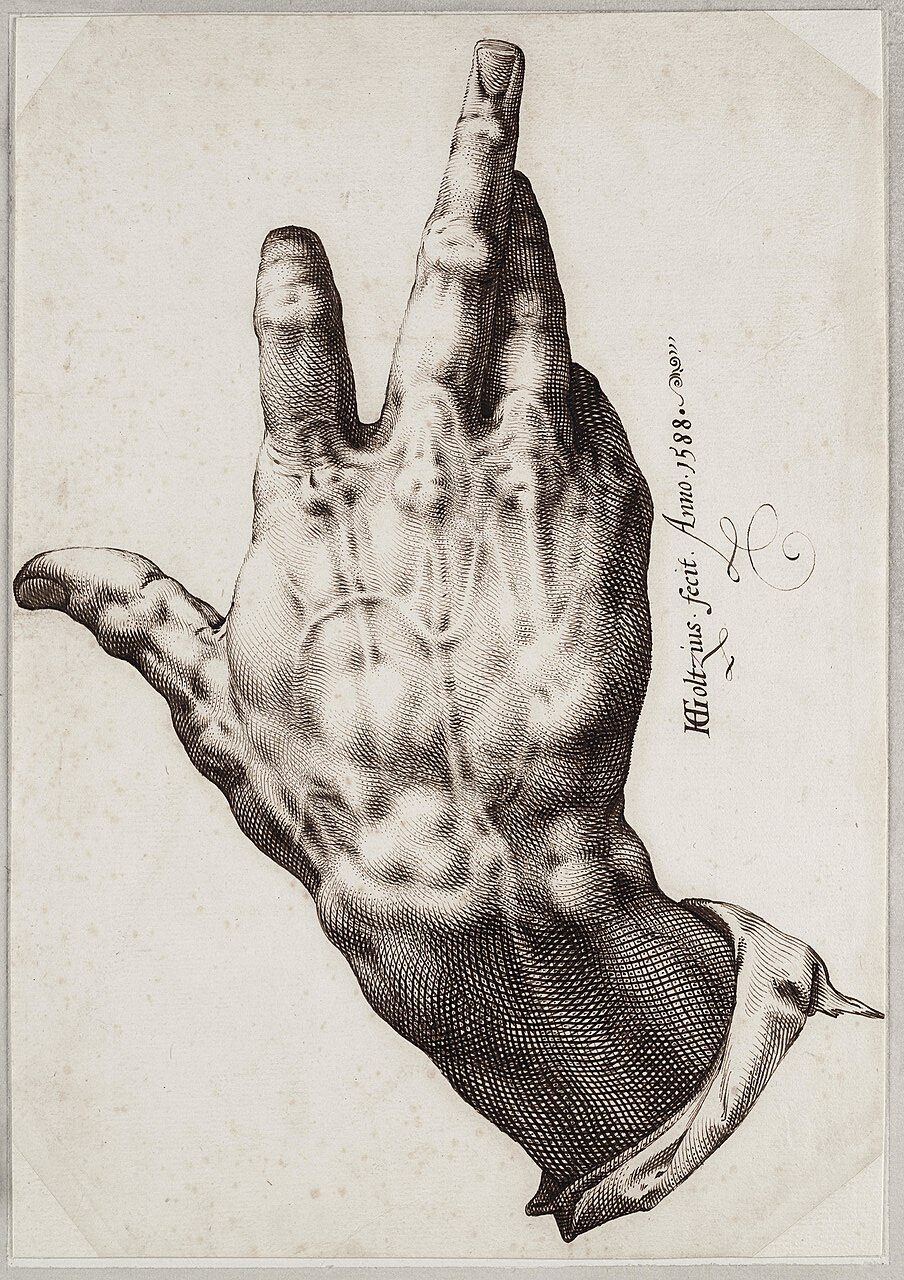

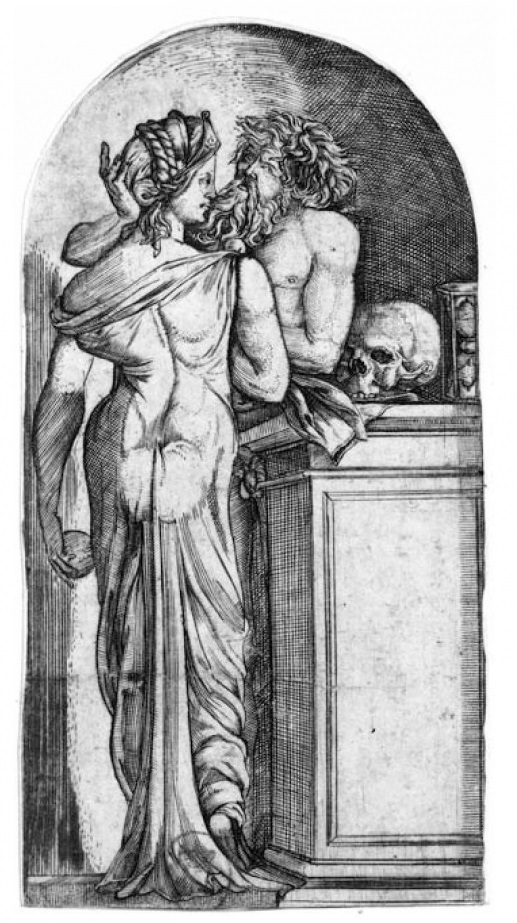

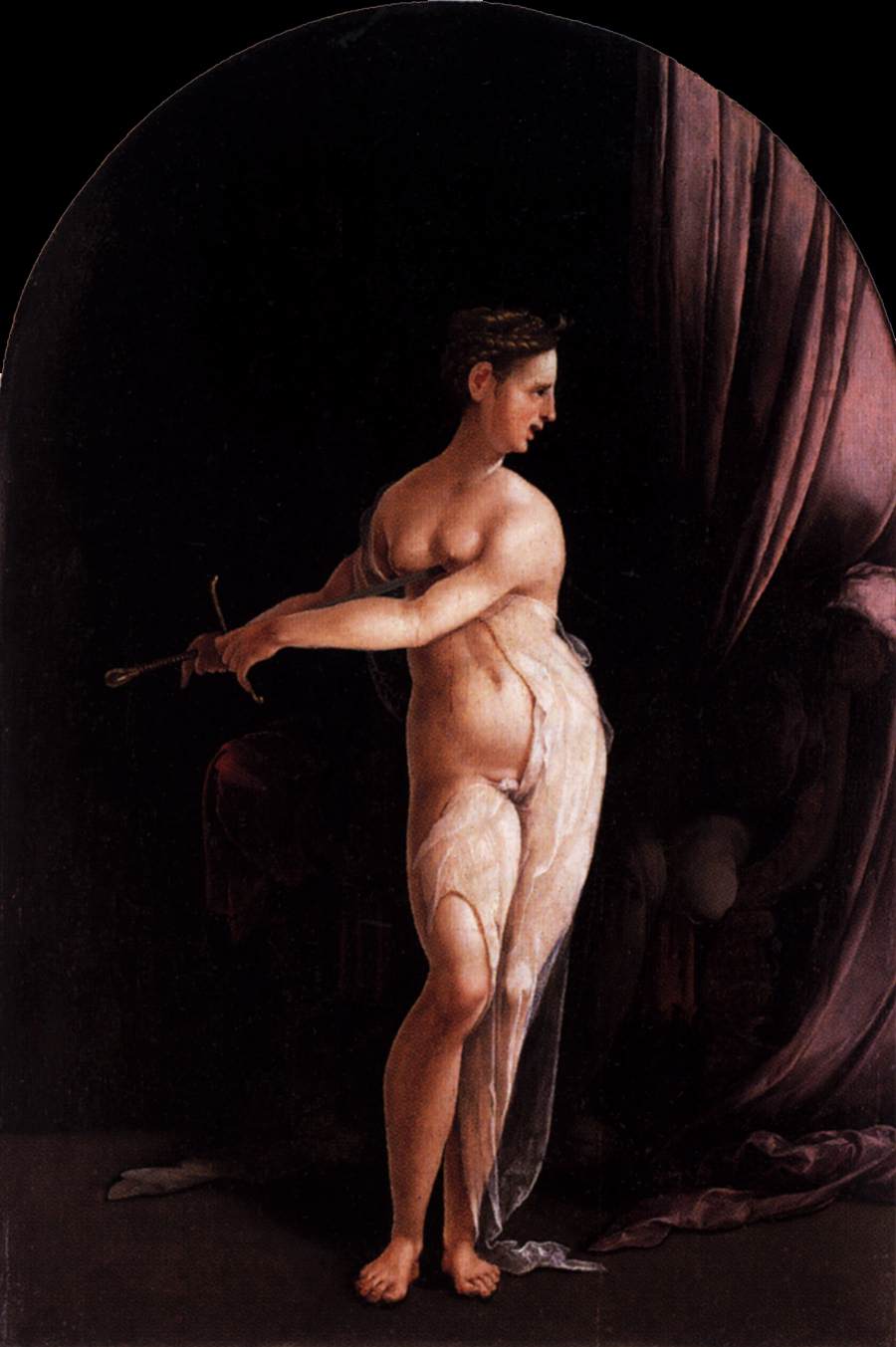

…très précisément celle de la lame entaillant la chair vierge, métaphore transparente du burin et du cuivre [3].

…très précisément celle de la lame entaillant la chair vierge, métaphore transparente du burin et du cuivre [3].

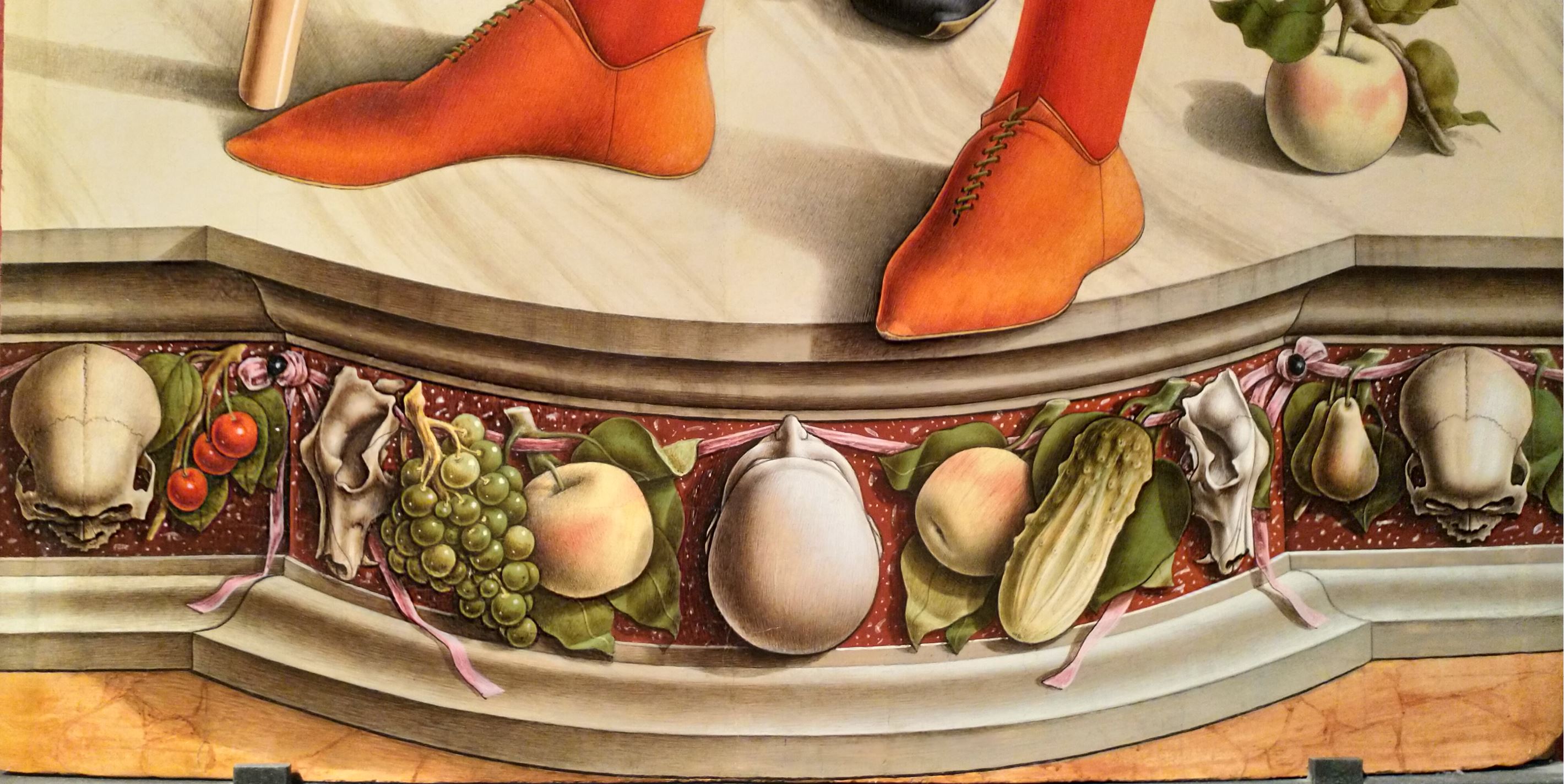

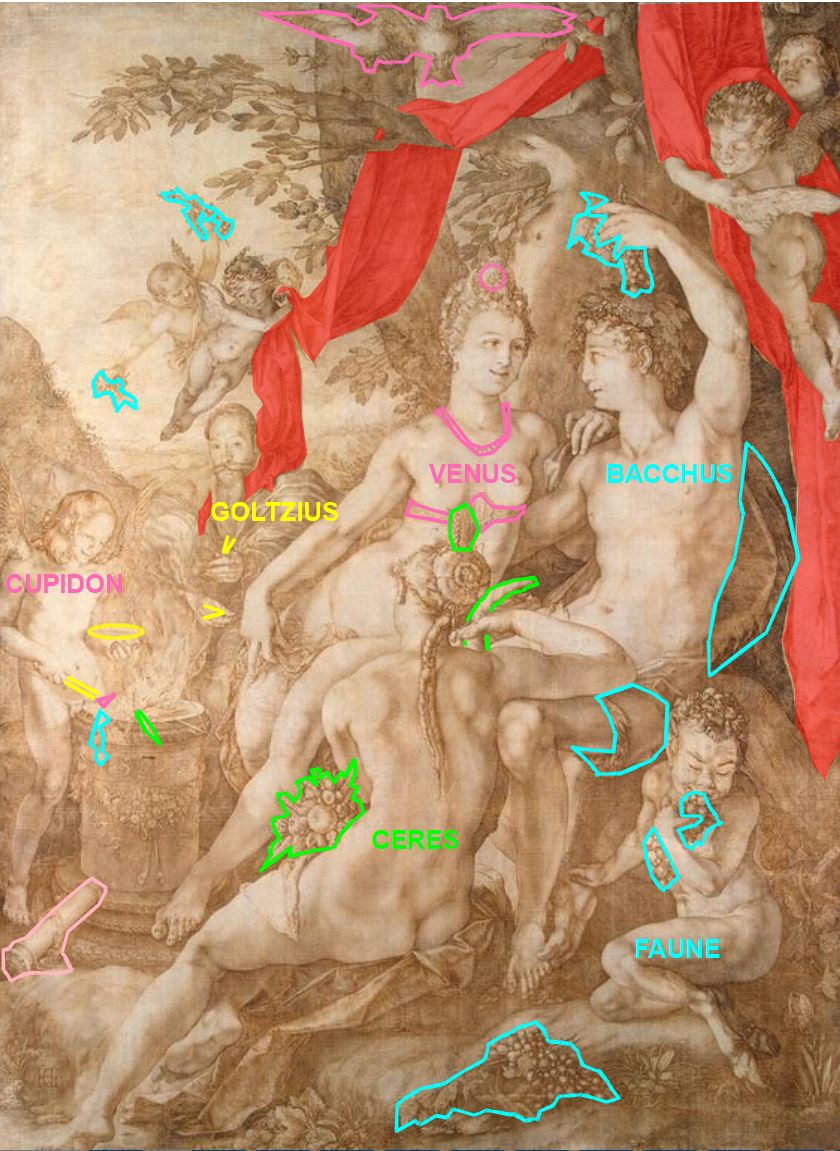

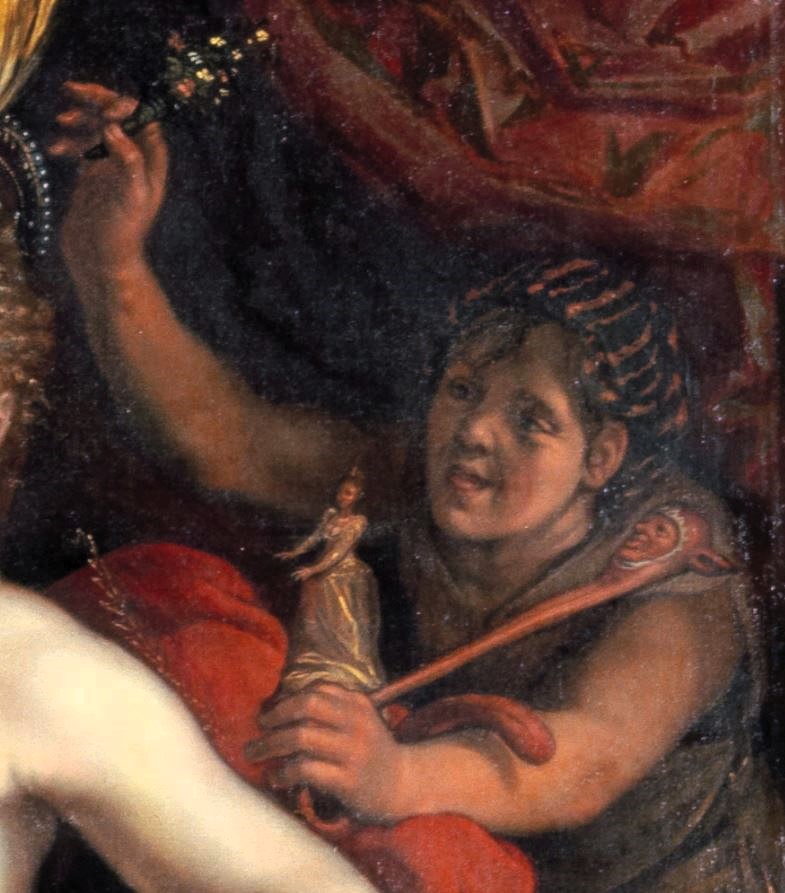

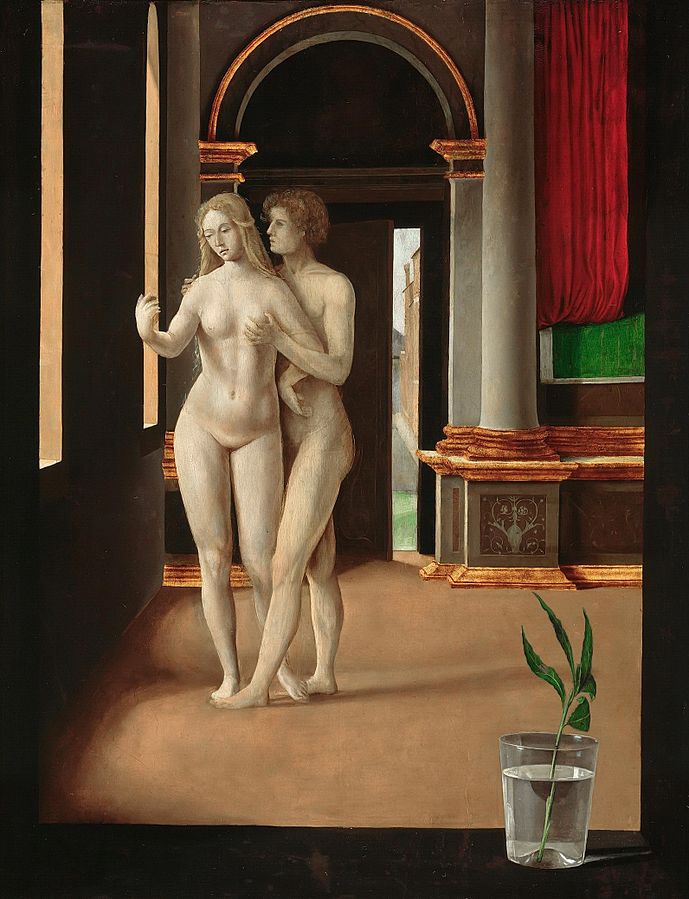

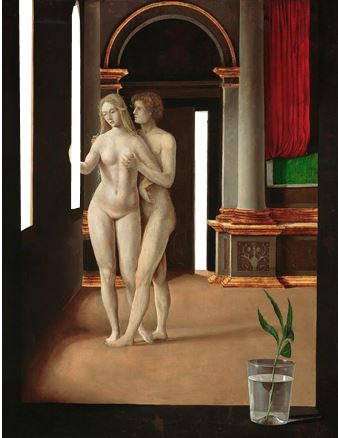

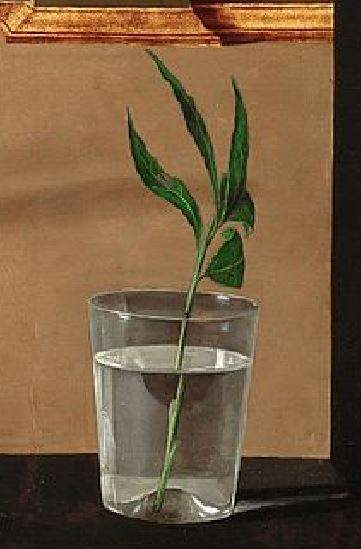

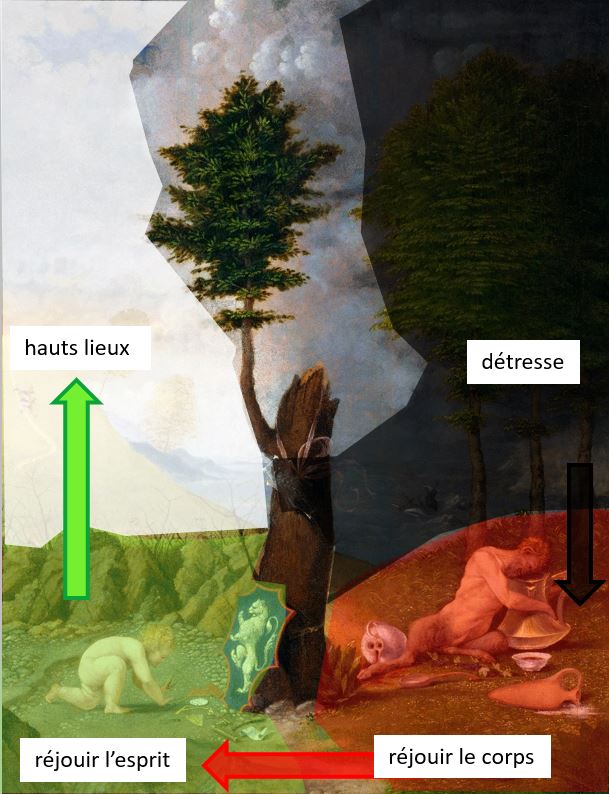

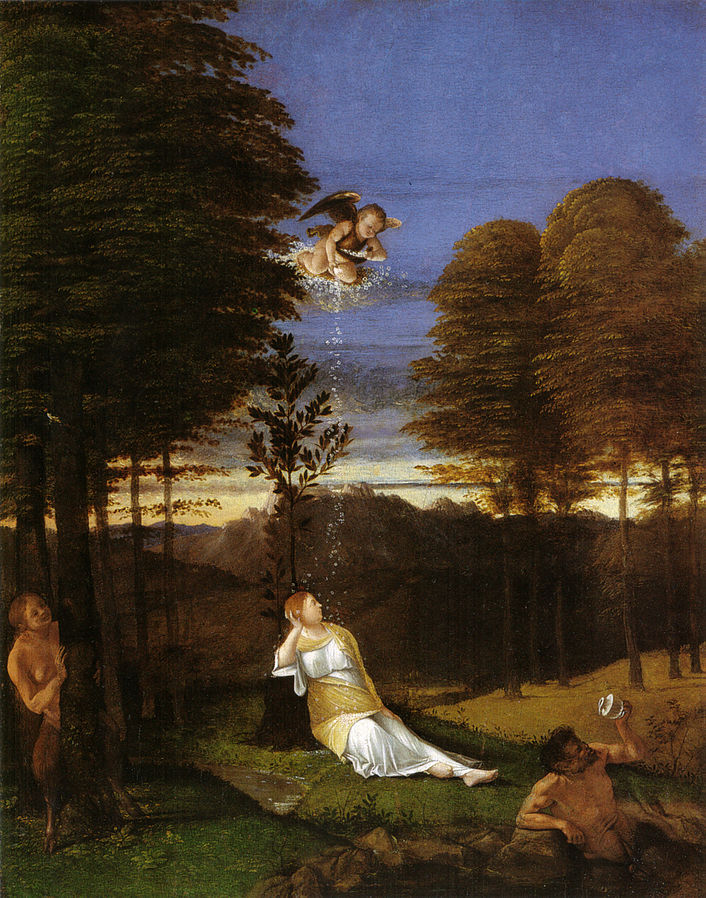

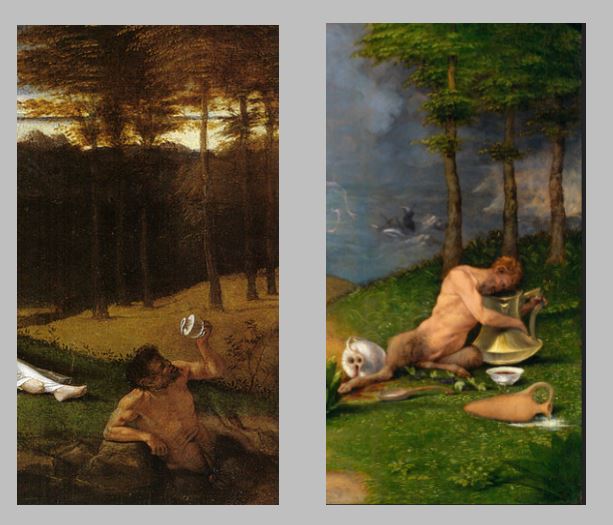

Sans Cérès et sans Bacchus, Vénus a froid

Sans Cérès et sans Bacchus, Vénus a froid

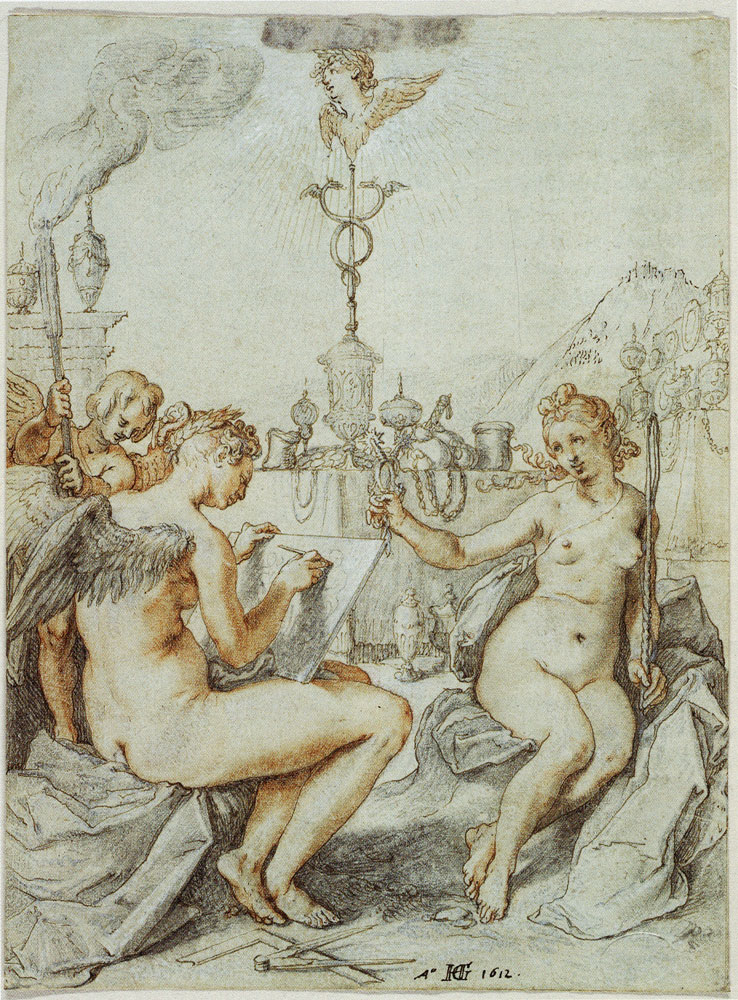

La main droite de Goltzius (dessin à la plume)

La main droite de Goltzius (dessin à la plume)

Sine Cerere et Libero friget Venus, encre et huile sur toile (105.1 × 80 cm)

Sine Cerere et Libero friget Venus, encre et huile sur toile (105.1 × 80 cm)

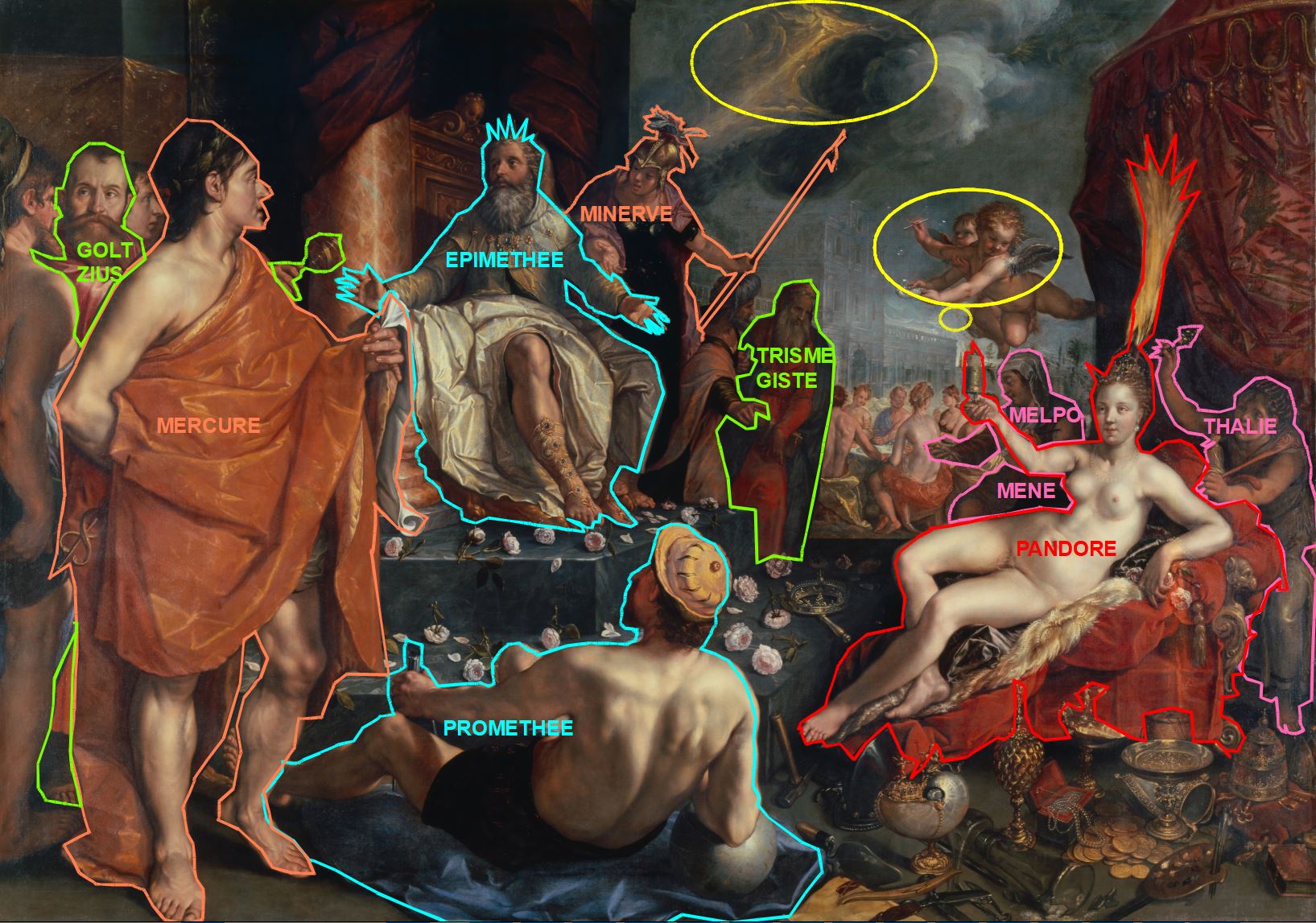

Hermès présente Pandore au roi Epiméthée

Hermès présente Pandore au roi Epiméthée

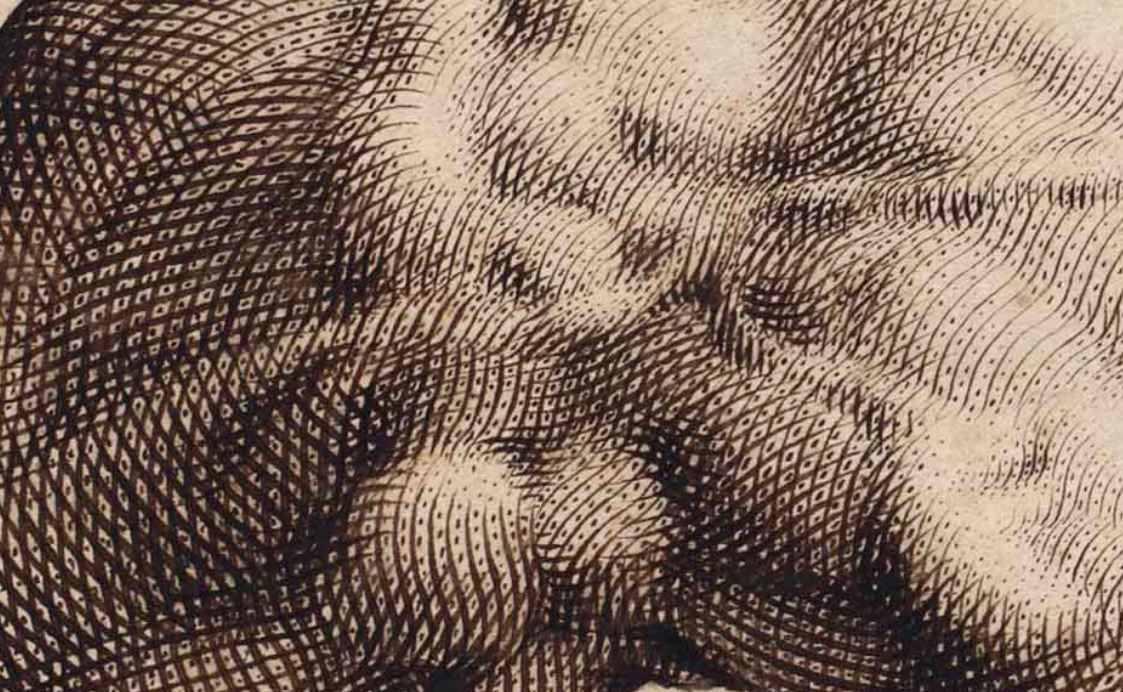

Emblème 1, p 55

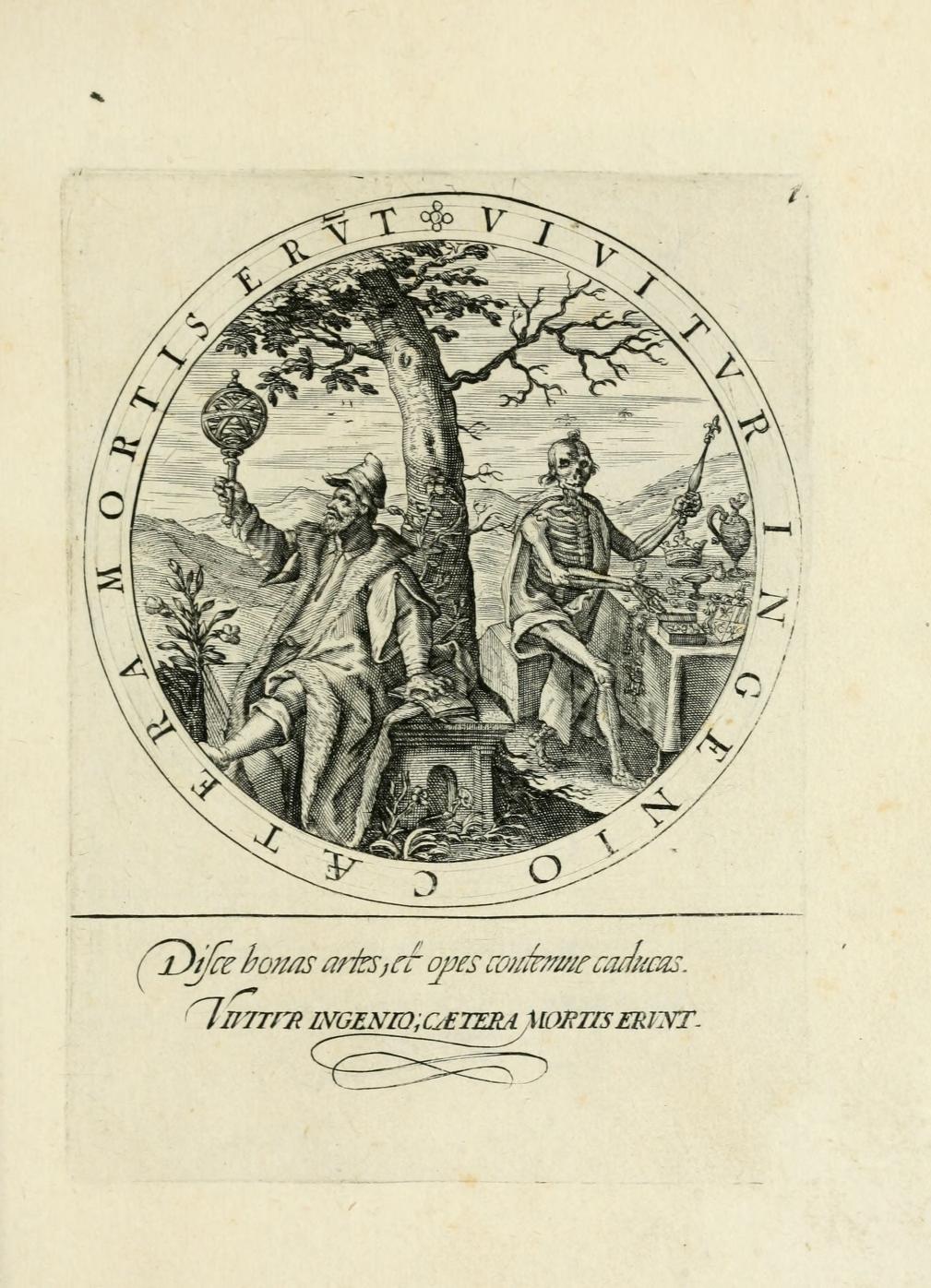

Emblème 1, p 55 Hermès Trismégiste

Hermès Trismégiste

Le Travail et la Diligence

Le Travail et la Diligence Le Travail et la Diligence (dessin)

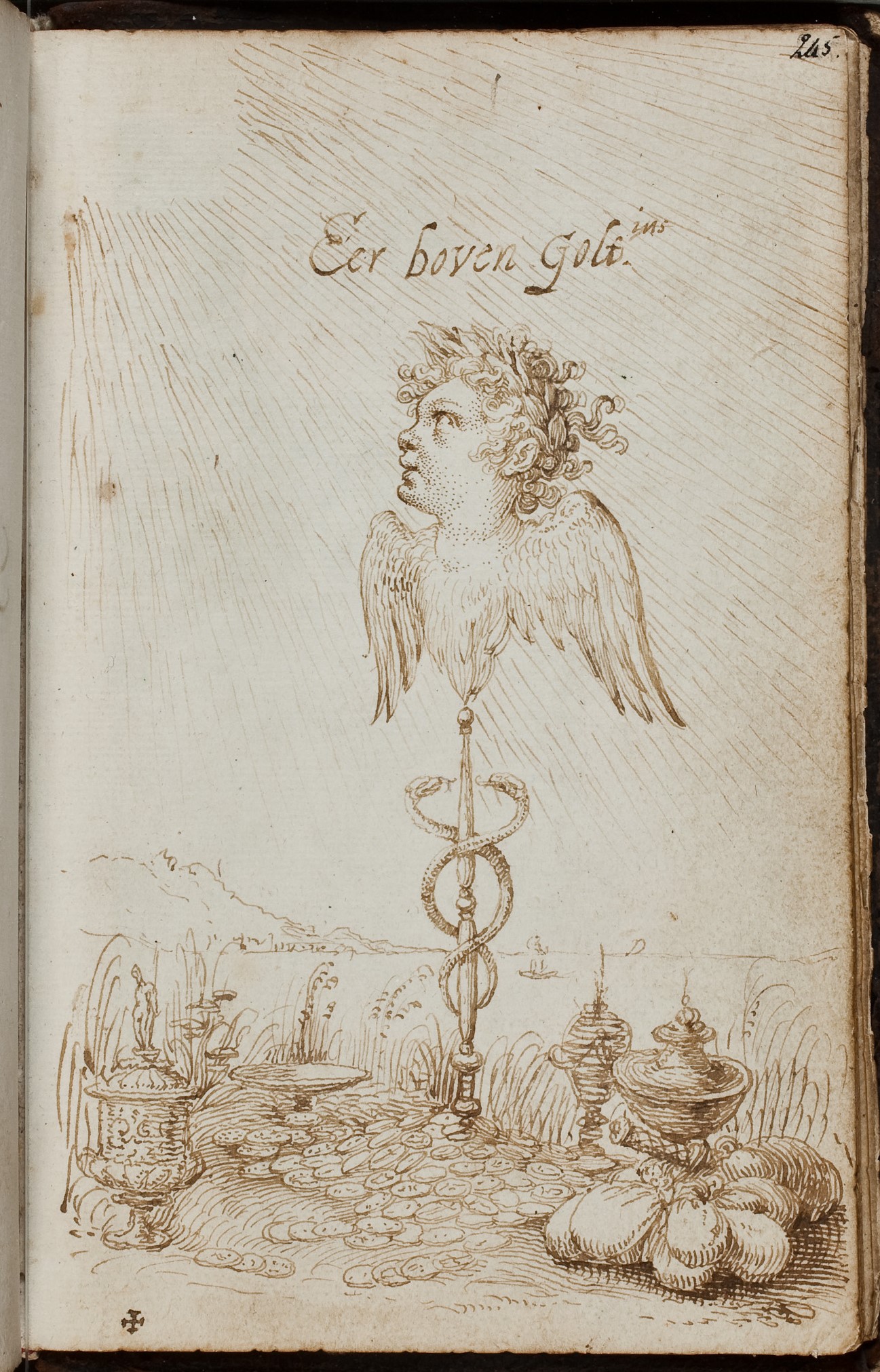

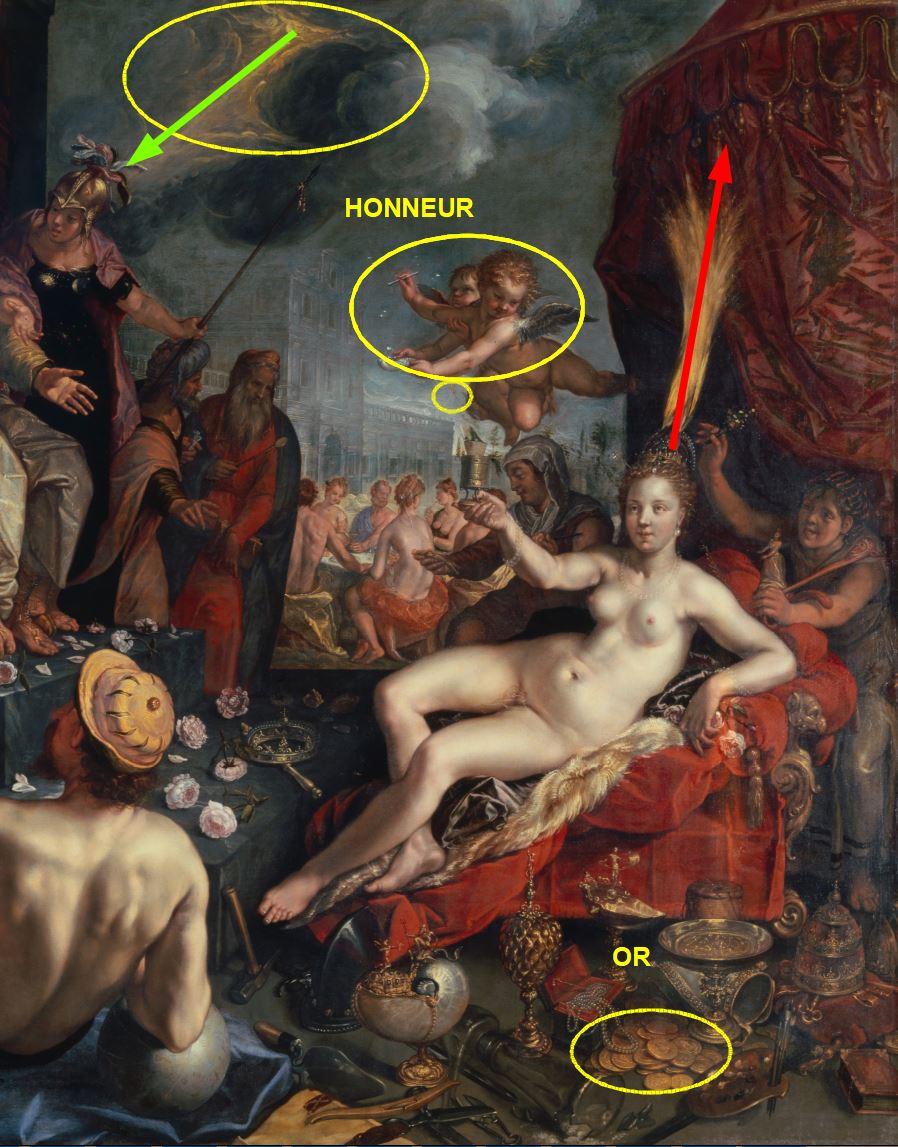

Le Travail et la Diligence (dessin) L’honneur au dessus de l’or – Err hoven golt((zius)

L’honneur au dessus de l’or – Err hoven golt((zius)

Bacchus, Jacopo Sansovino, 1515, Bargello, Florence

Bacchus, Jacopo Sansovino, 1515, Bargello, Florence

Navette de métier à tisser en bois

Navette de métier à tisser en bois

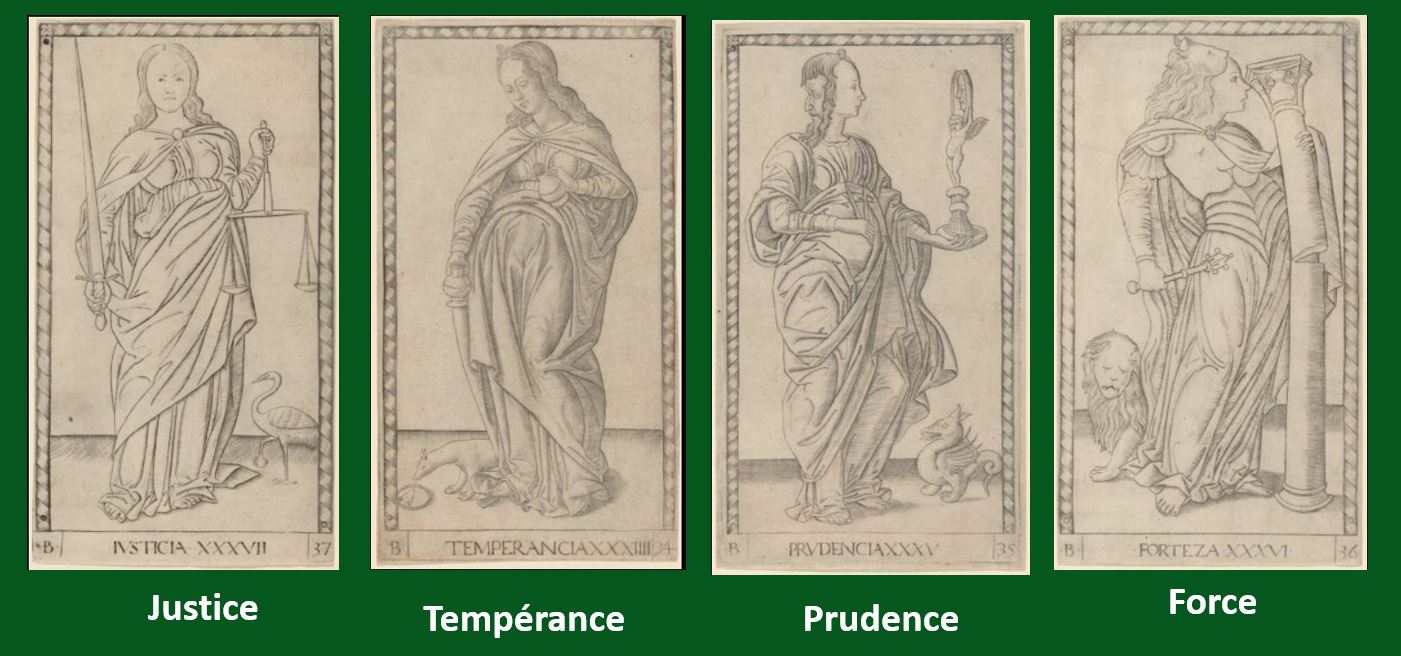

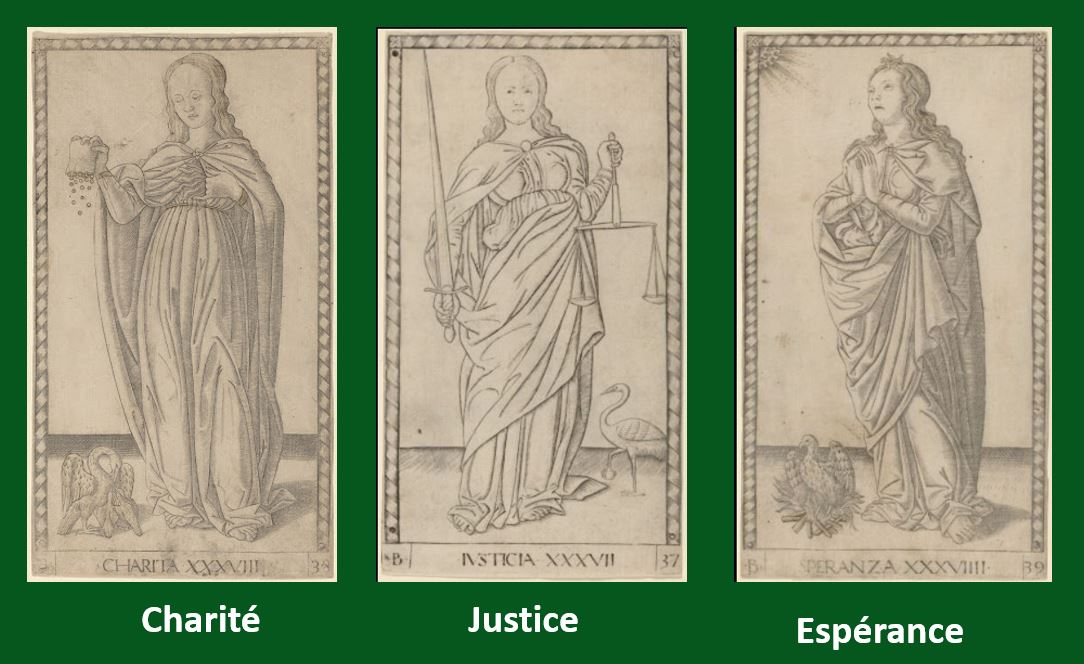

Vertus cardinales, Tarot dit de Mantegna, Ferrare, 1465

Vertus cardinales, Tarot dit de Mantegna, Ferrare, 1465

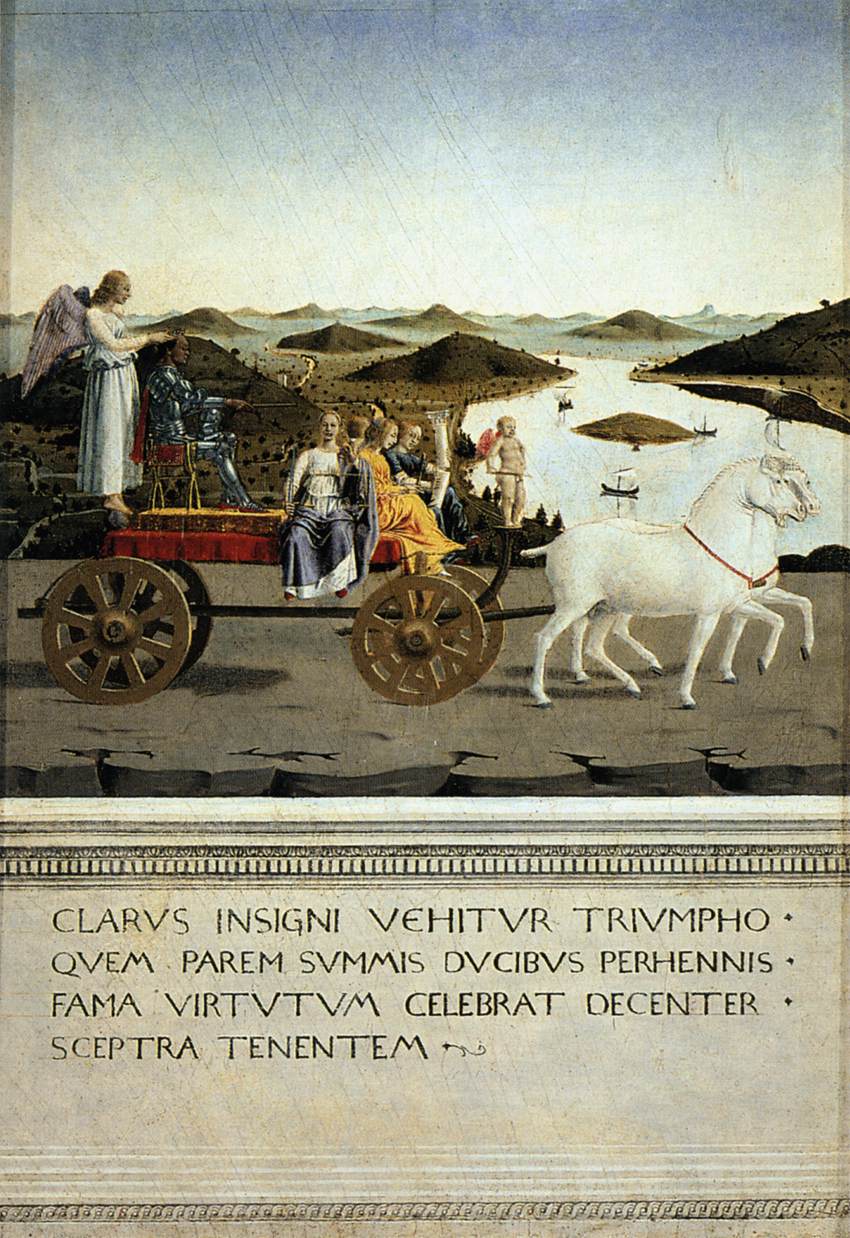

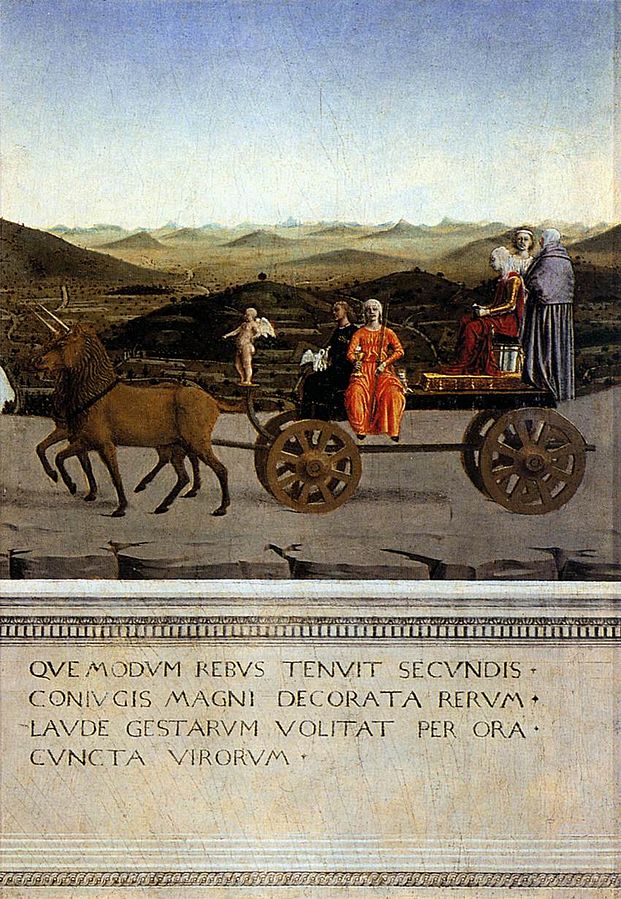

Médaille Jean VIII Paléologue, Pisanello, 1438

Médaille Jean VIII Paléologue, Pisanello, 1438 Médaille de Ludovic Gonzague, 1447-48, Pisanello

Médaille de Ludovic Gonzague, 1447-48, Pisanello Médaille de Cecilia Gonzague, 1447, Pisanello

Médaille de Cecilia Gonzague, 1447, Pisanello

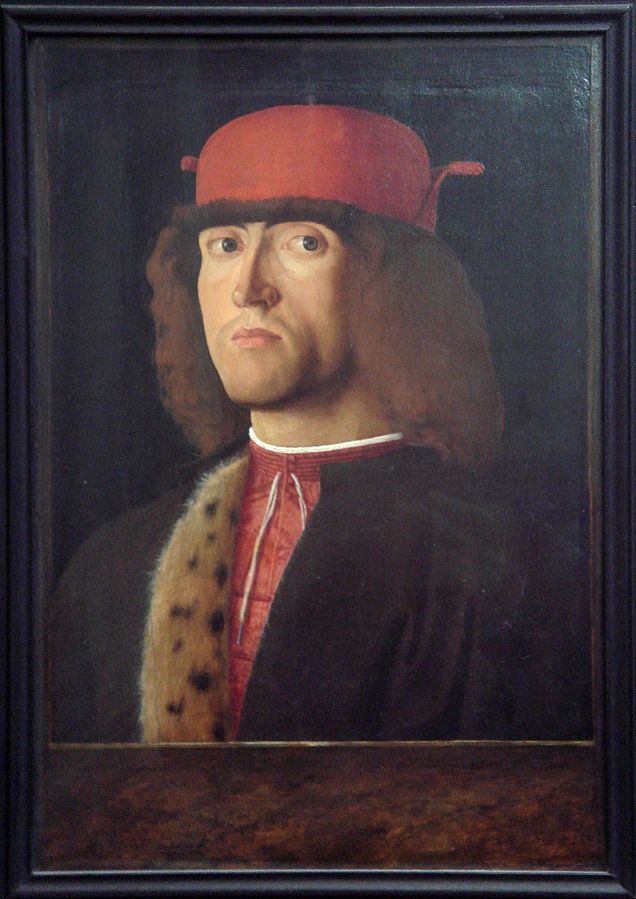

Portrait d’un homme tenant une monnaie de Néron (Bernardo Bembo)

Portrait d’un homme tenant une monnaie de Néron (Bernardo Bembo) Illustration tirée de l’article de Mary D. Garrard [7]

Illustration tirée de l’article de Mary D. Garrard [7]

Il Cosmico (Le Génie du Monde), Tarot dit de Mantegna, Ferrare, 1465

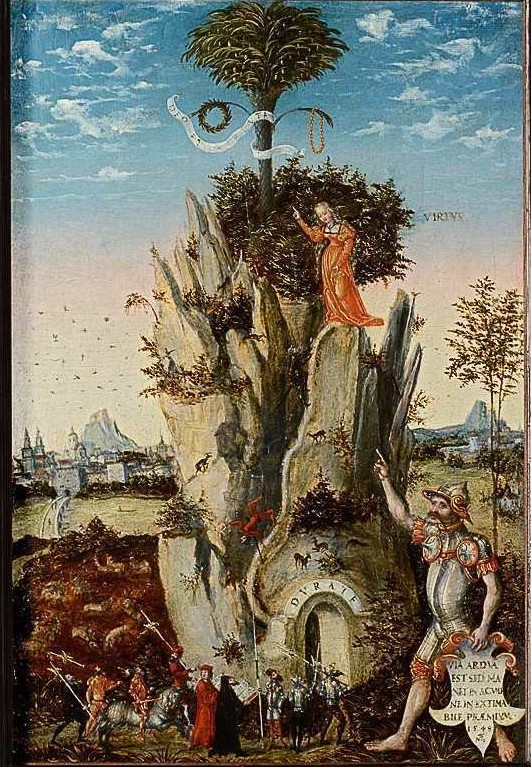

Il Cosmico (Le Génie du Monde), Tarot dit de Mantegna, Ferrare, 1465 Le mont de la Vertu, Lucas-Cranach le Jeune, 1548, Kunsthistorisches Museum, Lindenholz.

Le mont de la Vertu, Lucas-Cranach le Jeune, 1548, Kunsthistorisches Museum, Lindenholz.

Portrait de Luca Pacioli, attribué à Jacometto Veneziano ou Jacopo de Barbari, 1495, Musée Capodimonte, Naples.

Portrait de Luca Pacioli, attribué à Jacometto Veneziano ou Jacopo de Barbari, 1495, Musée Capodimonte, Naples.

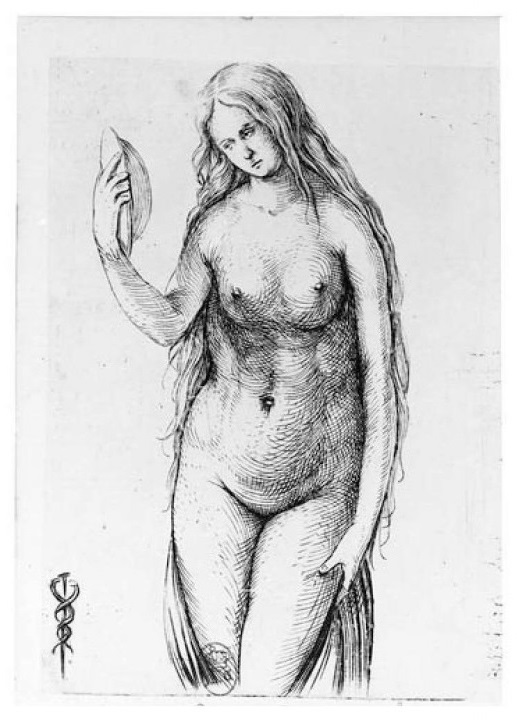

Jacopo de Barbari, Vénus, gravure, 1503-04 (inversée)

Jacopo de Barbari, Vénus, gravure, 1503-04 (inversée)

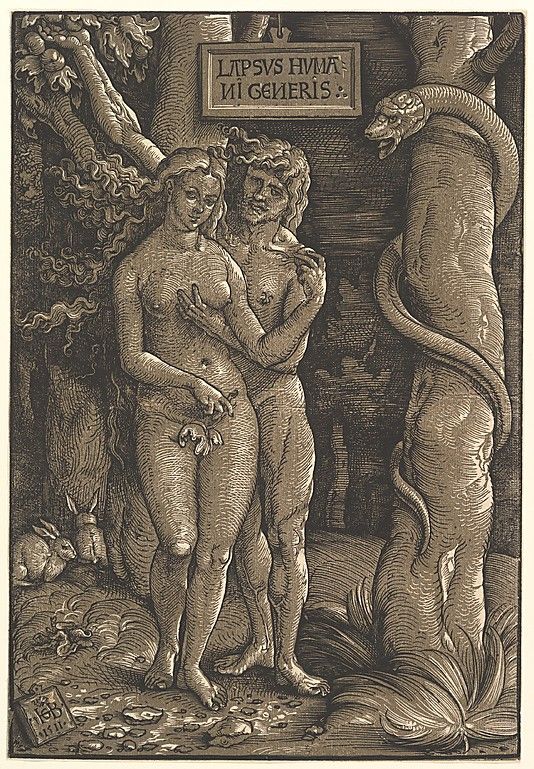

Adam et Eve, Hans Baldung Grien, 1511

Adam et Eve, Hans Baldung Grien, 1511  Jacopo de Barbari, Triton et Néréide, gravure, vers 1503

Jacopo de Barbari, Triton et Néréide, gravure, vers 1503 Gravure à la manière de Jacopo de Barbari (retournée)

Gravure à la manière de Jacopo de Barbari (retournée)

Deucalion et Pyrrha (revers Maddalena)

Deucalion et Pyrrha (revers Maddalena) Les divinités de l’Olympe au dessus du Déluge (revers Agnolo)

Les divinités de l’Olympe au dessus du Déluge (revers Agnolo)

Madonne de l’Oranger

Madonne de l’Oranger Vierge à l’enfant

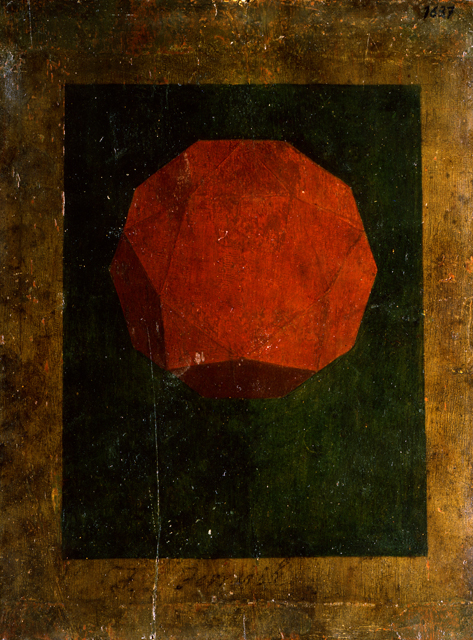

Vierge à l’enfant Icosidodécahèdre

Icosidodécahèdre Portrait de Bianca Capello

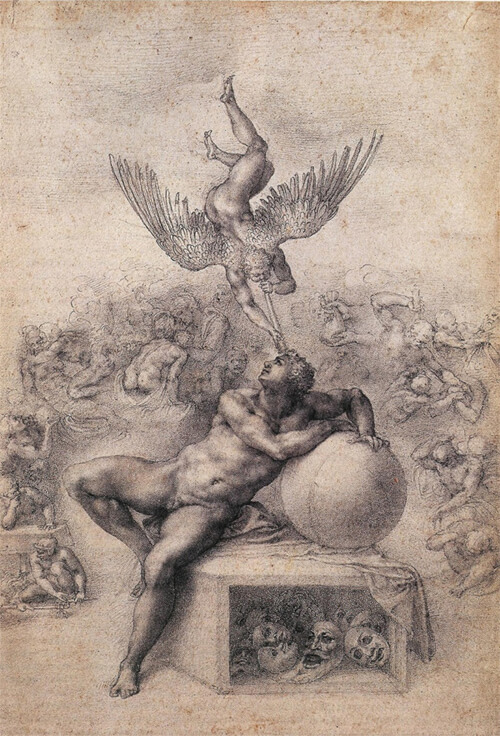

Portrait de Bianca Capello Allégorie du Songe

Allégorie du Songe

Chardon, décor d’assiette lorraine

Chardon, décor d’assiette lorraine

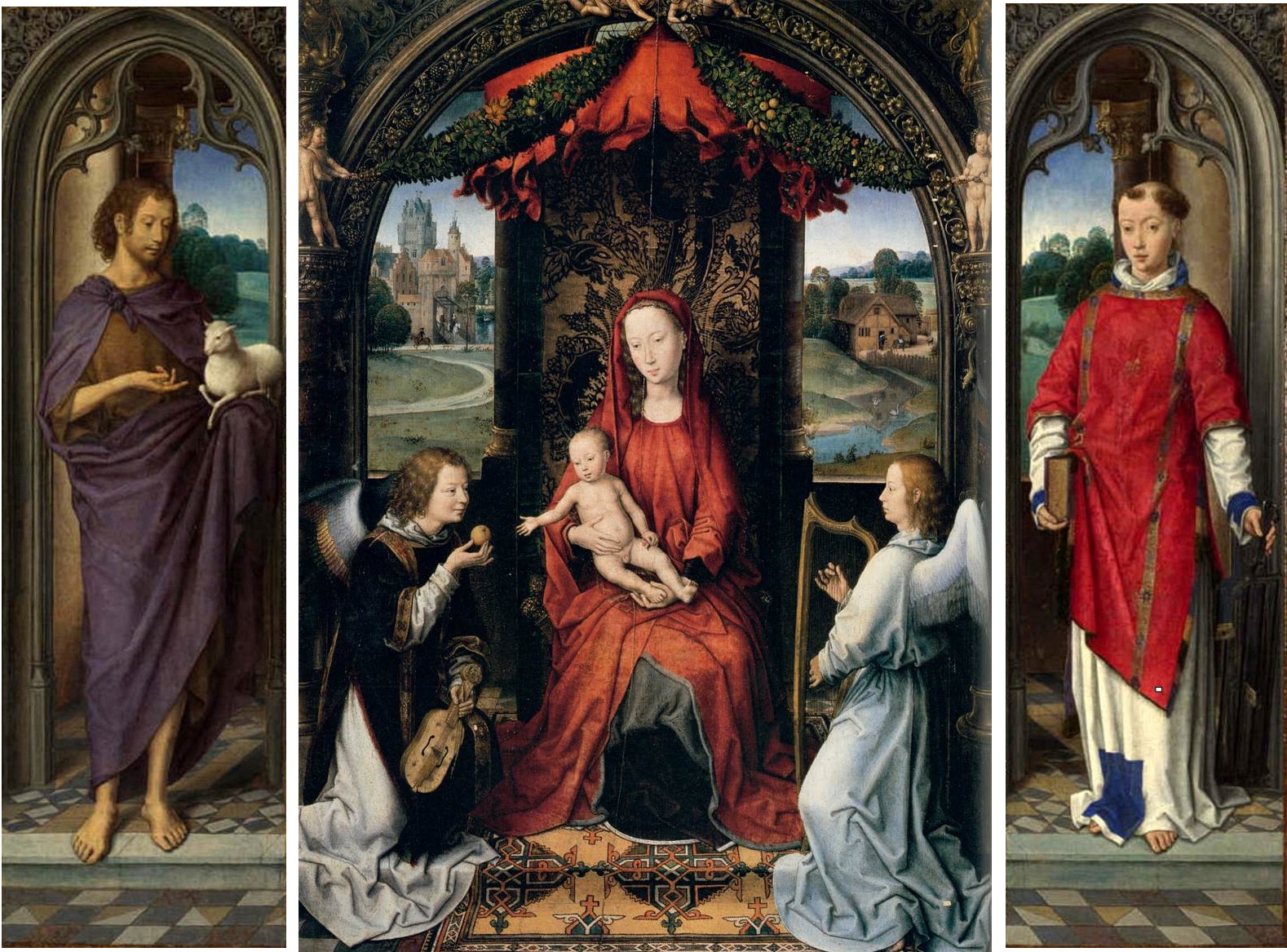

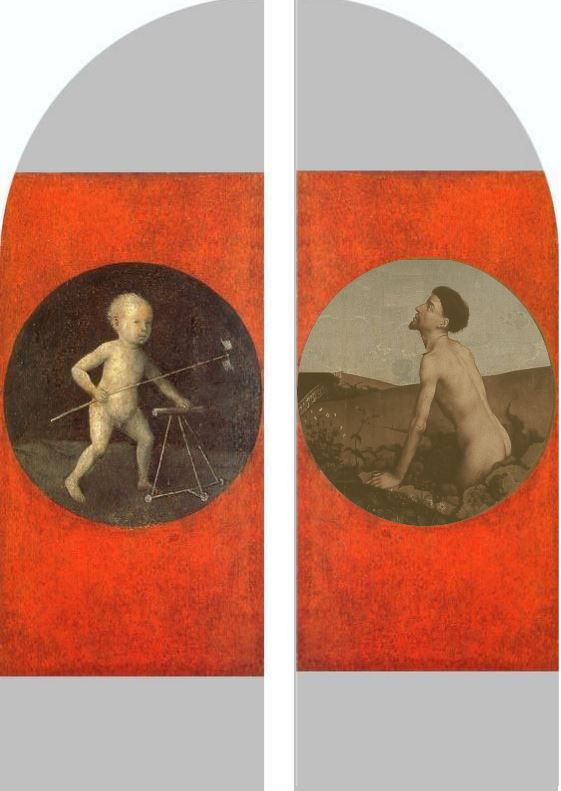

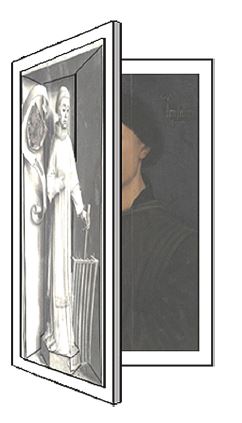

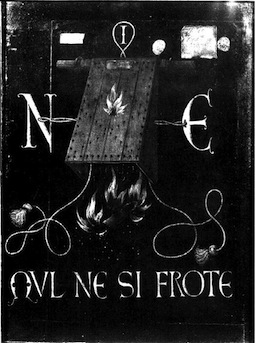

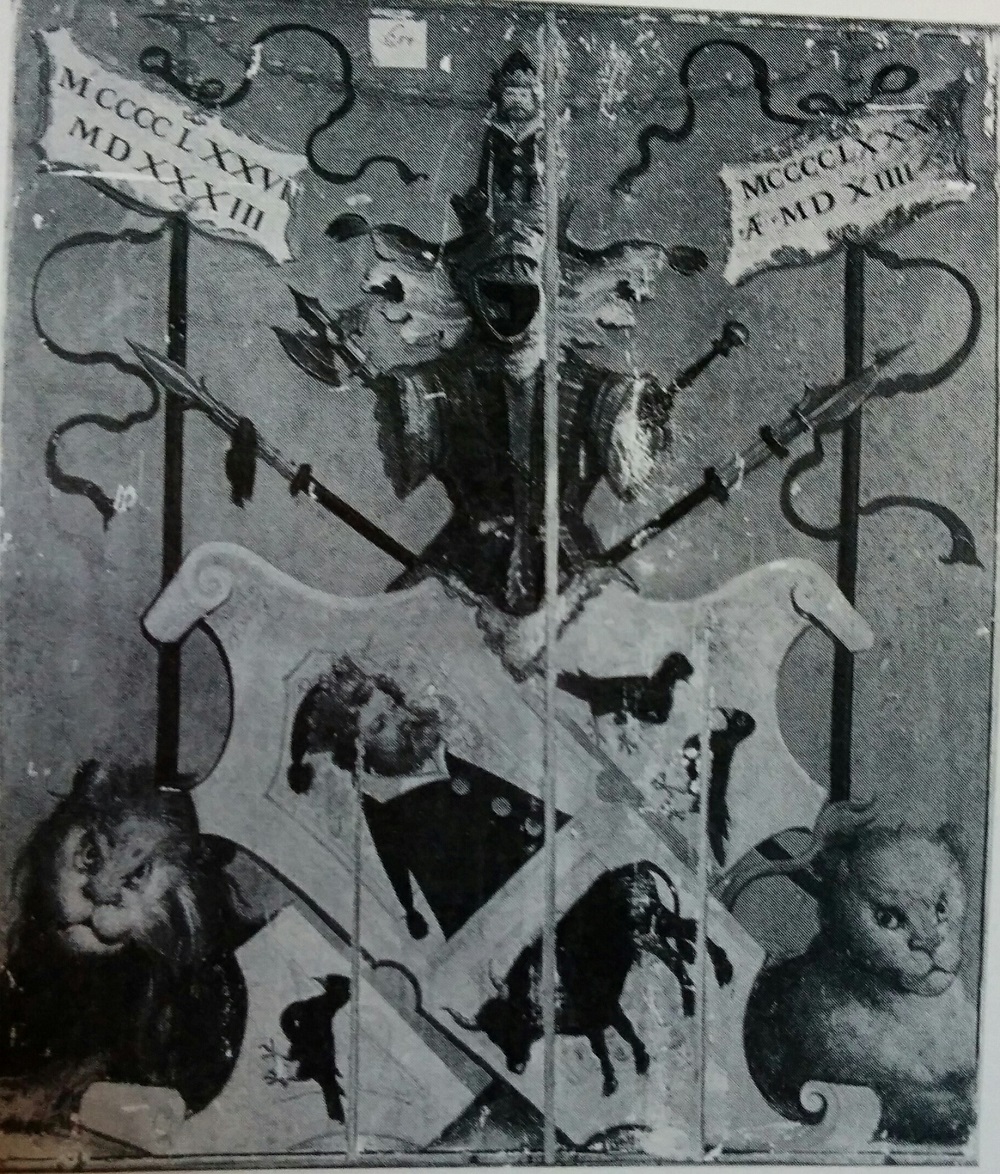

Triptyque Pagagnotti, Memling, 1480

Triptyque Pagagnotti, Memling, 1480 Revers des panneaux latéraux

Revers des panneaux latéraux

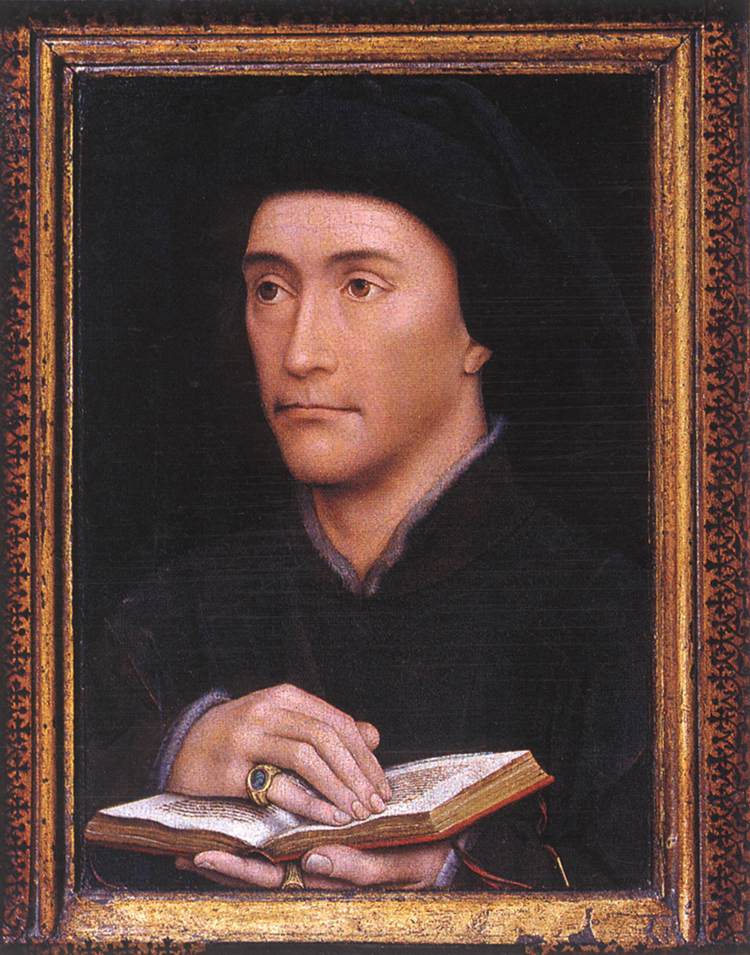

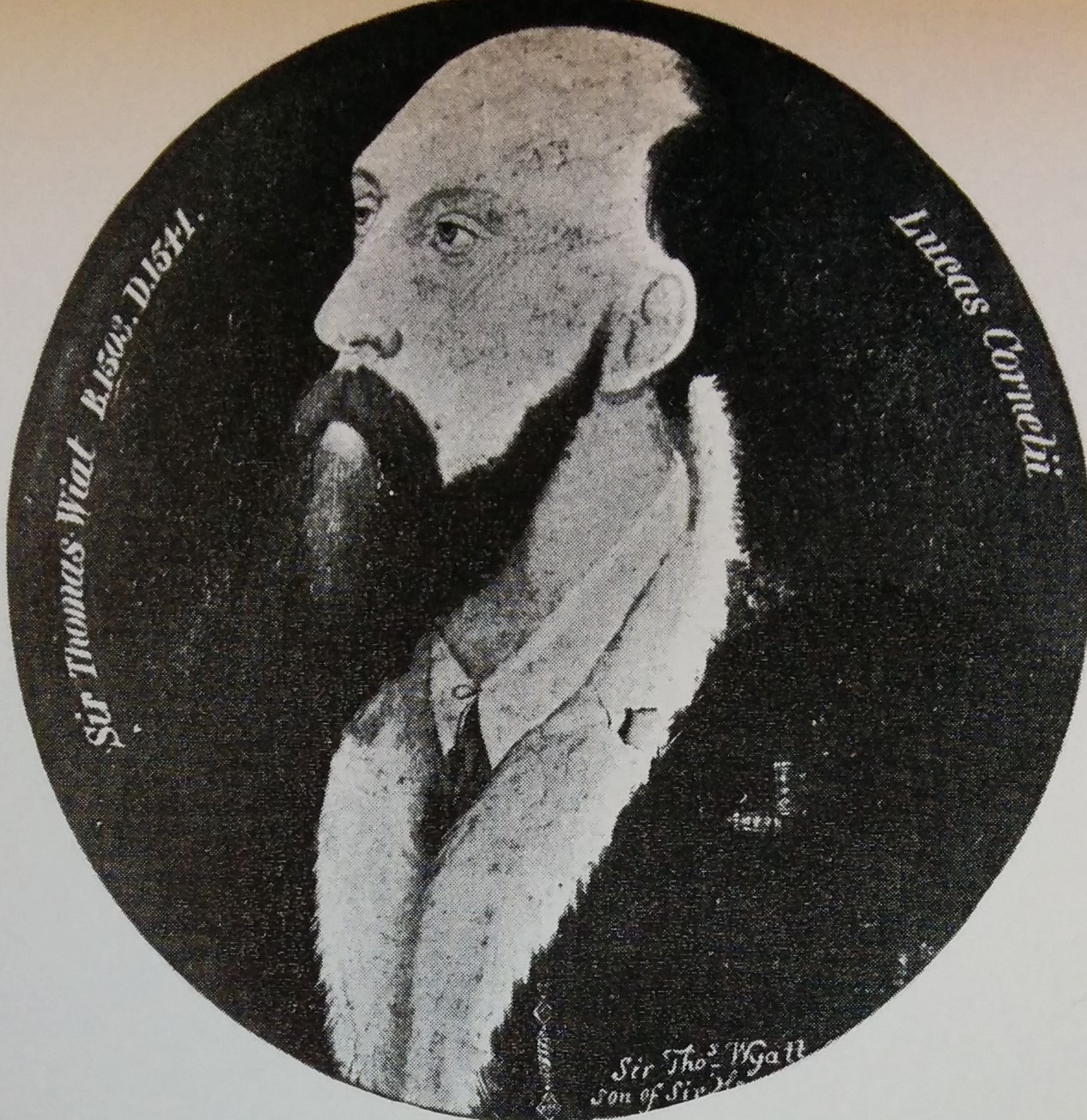

Portait de Thomas Wyatt l’aîné

Portait de Thomas Wyatt l’aîné Labyrinthe

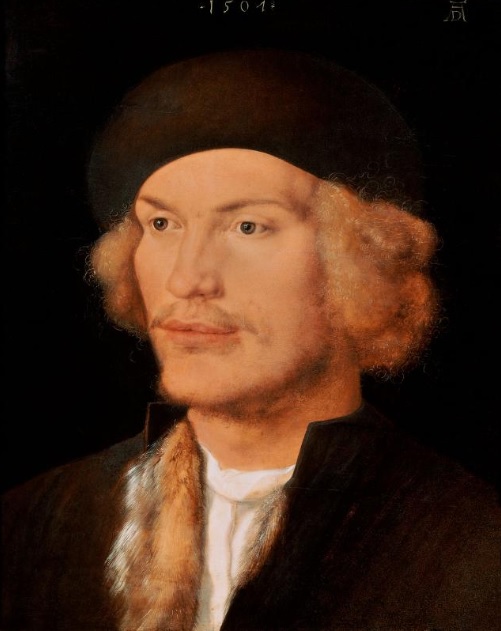

Labyrinthe Portrait présumé de l’orfèvre d’Augsbourg Martin Marquart

Portrait présumé de l’orfèvre d’Augsbourg Martin Marquart Nymphe, Faune et Amour

Nymphe, Faune et Amour

Judith portant la tête d’Holopherne

Judith portant la tête d’Holopherne Paysage avec deux daims et deux singes

Paysage avec deux daims et deux singes

La Vieille, 1506, Giorgione, Offices, Florence

La Vieille, 1506, Giorgione, Offices, Florence

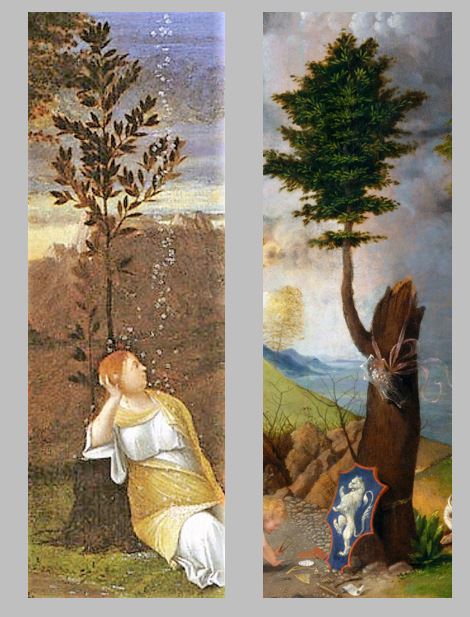

Allégorie, Pietro degli Ingannati,, vers 1530, NGA

Allégorie, Pietro degli Ingannati,, vers 1530, NGA

Portrait de femme, Musée des Beaux-Arts, Dijon (36 x 28 cm)

Portrait de femme, Musée des Beaux-Arts, Dijon (36 x 28 cm) Allégorie de la Chasteté, National Gallery of Art, Washington (43 x 33 cm)

Allégorie de la Chasteté, National Gallery of Art, Washington (43 x 33 cm)

Dame au voile (la Monaca)

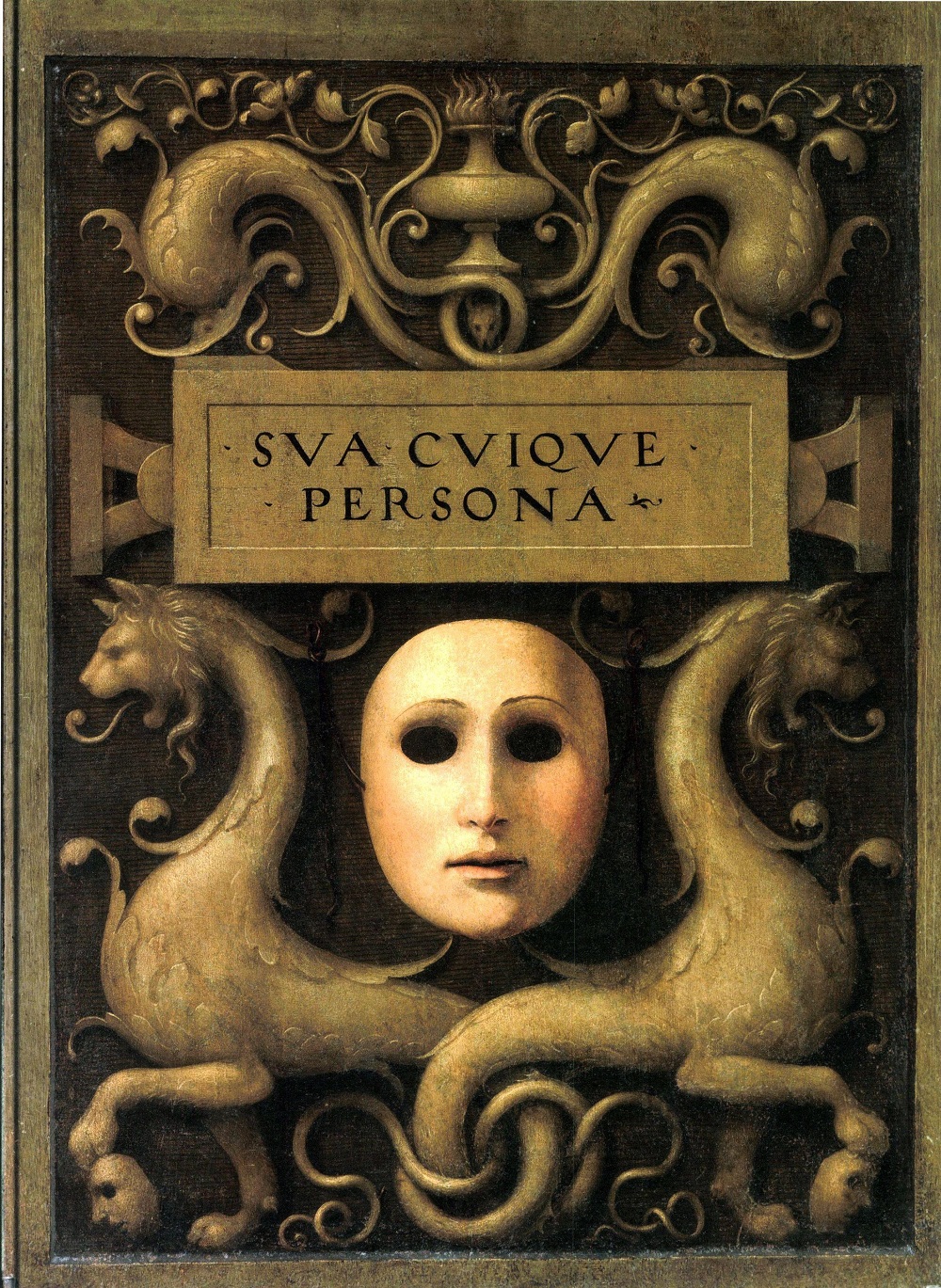

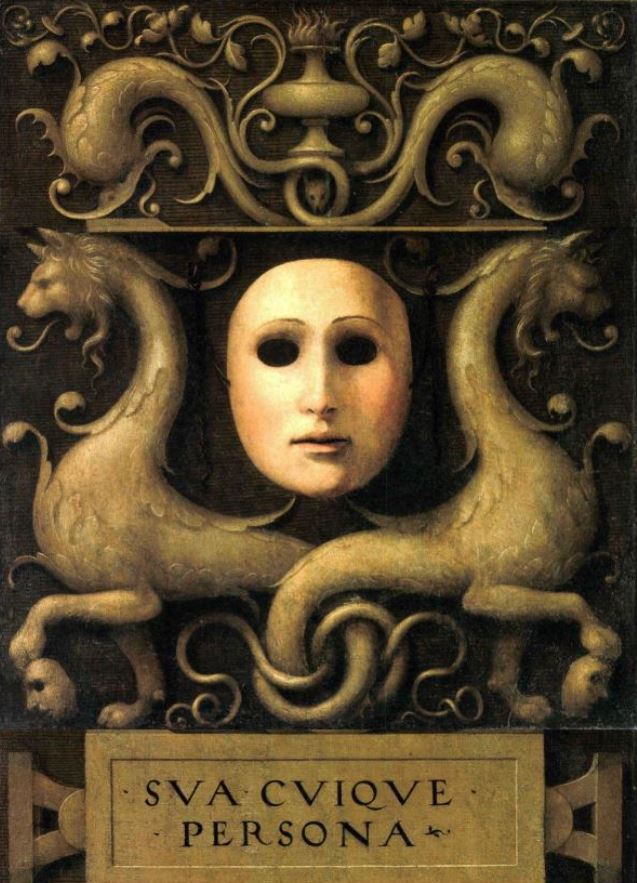

Dame au voile (la Monaca) Couvercle avec masque

Couvercle avec masque

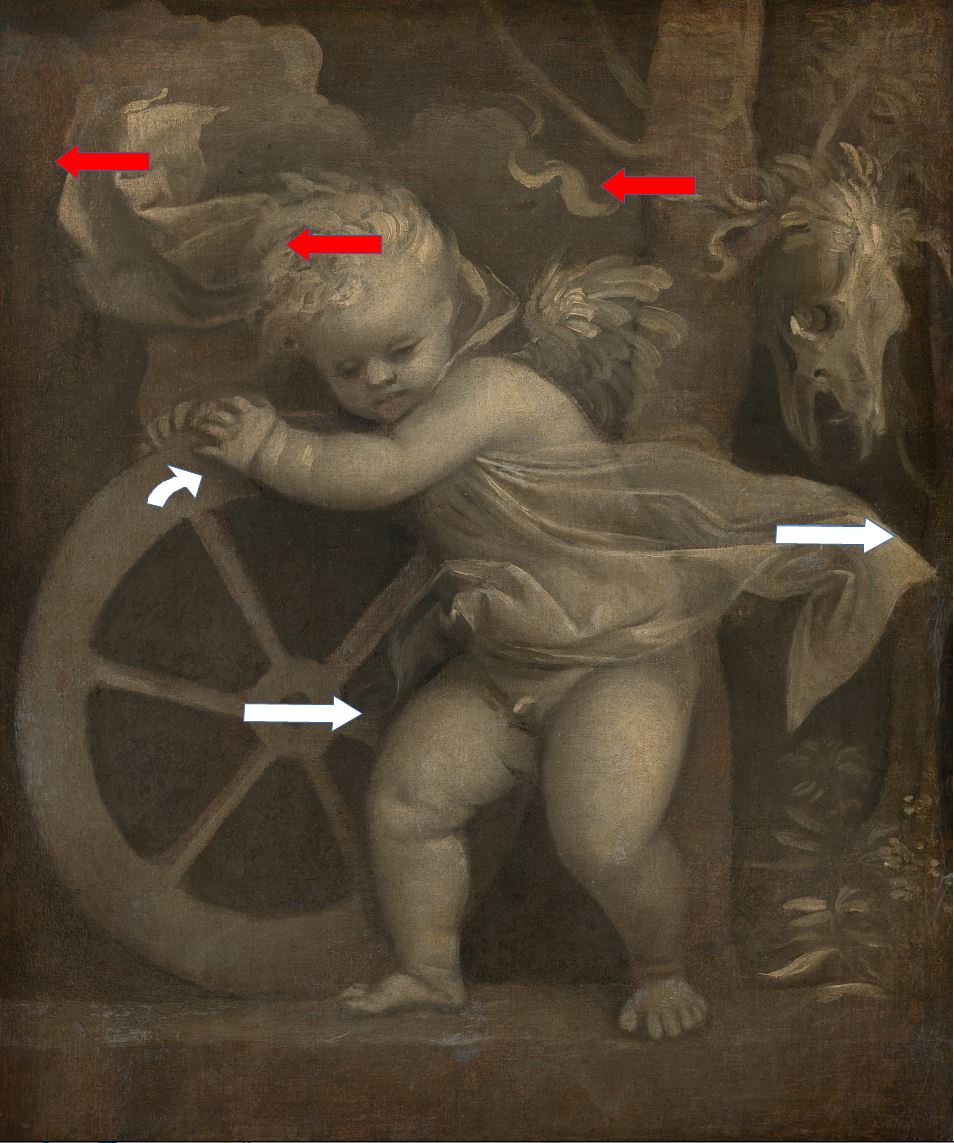

Cupidon et la roue du Temps

Cupidon et la roue du Temps

Médaillon de béret, avec Hercule soulevant Antée.

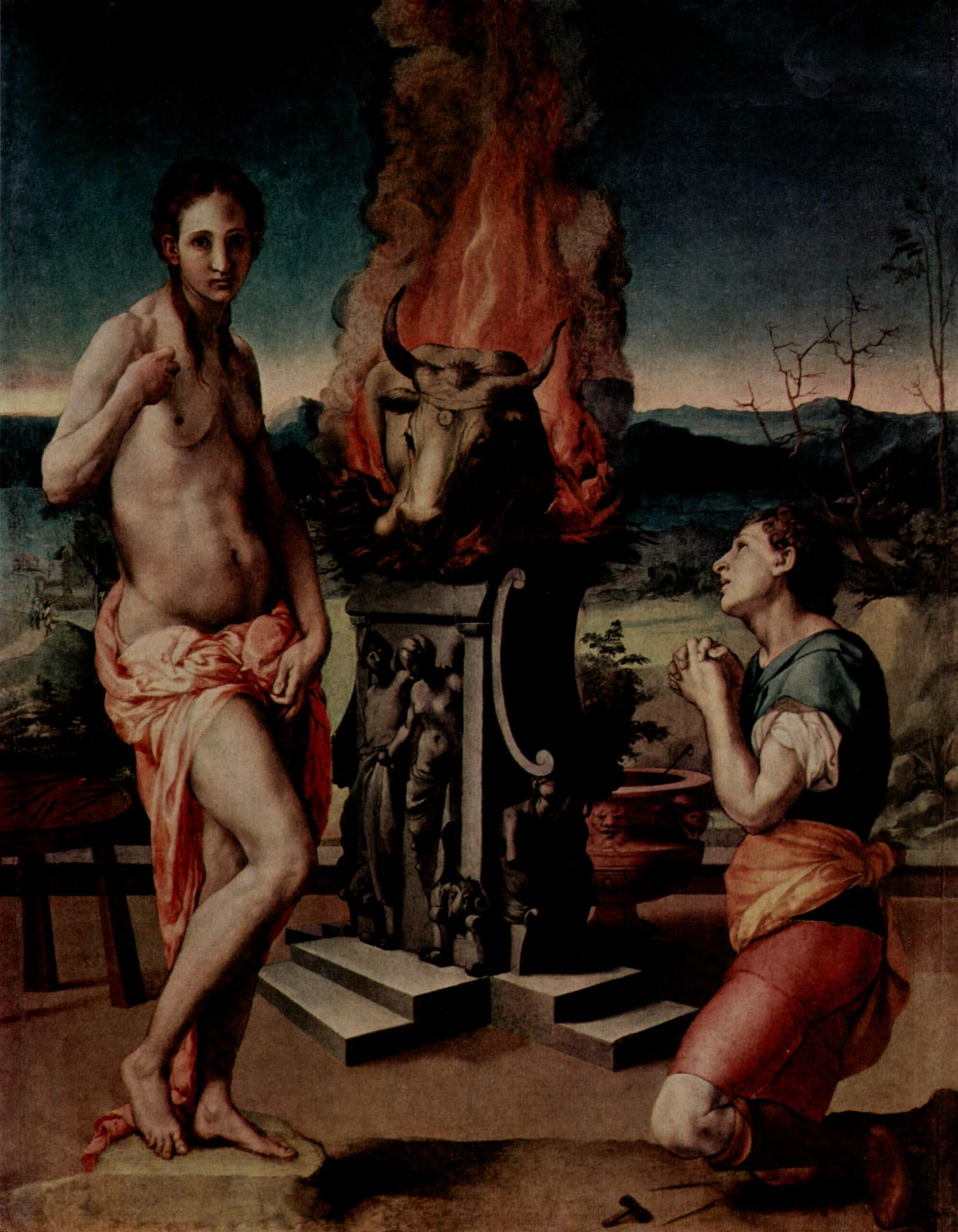

Médaillon de béret, avec Hercule soulevant Antée. Autel de sacrifice avec Vénus et Mars

Autel de sacrifice avec Vénus et Mars

Portrait de Jérôme II Haller zu Kalchreuth

Portrait de Jérôme II Haller zu Kalchreuth Couvercle coulissant

Couvercle coulissant Städel Museum, Frankfurt am Main (40.8 × 28.1 cm)

Städel Museum, Frankfurt am Main (40.8 × 28.1 cm) Historisches Museum, Frankfurt am Main (28.6 × 27.7 cm)

Historisches Museum, Frankfurt am Main (28.6 × 27.7 cm) Portrait de Lazarus Holzschuher, gravure de Johann Alexander Boner

Portrait de Lazarus Holzschuher, gravure de Johann Alexander Boner Couvercle coulissant (Jakob Elsner ou atelier), 1497,Germanisches National Museum, Nuremberg

Couvercle coulissant (Jakob Elsner ou atelier), 1497,Germanisches National Museum, Nuremberg Portrait de Hieronymus Holzschuher

Portrait de Hieronymus Holzschuher

Portrait de Hans Froschauer dans une petite boîte avec couvercle coulissant , 1526 Landesmuseum Württemberg, Stuttgart

Portrait de Hans Froschauer dans une petite boîte avec couvercle coulissant , 1526 Landesmuseum Württemberg, Stuttgart

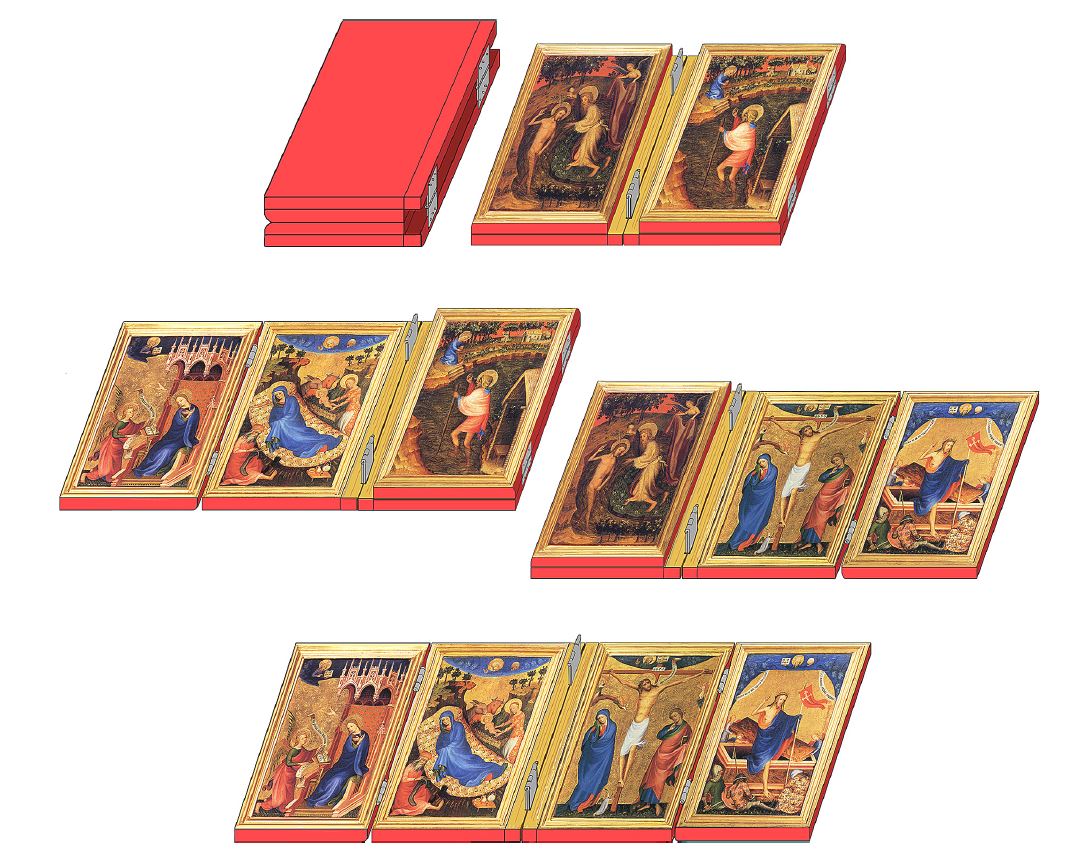

Quadriptyque Anvers-Baltimore, vers 1400, reconstitution Verougstraete ( [1] fig 95)

Quadriptyque Anvers-Baltimore, vers 1400, reconstitution Verougstraete ( [1] fig 95)

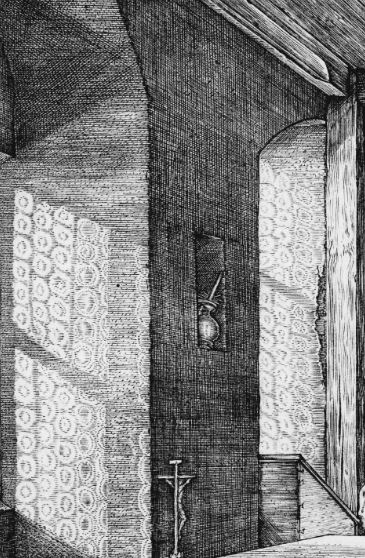

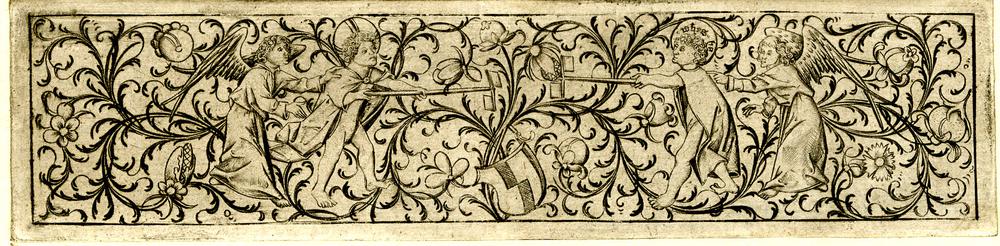

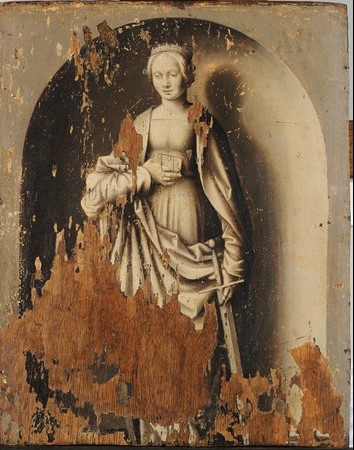

Israhel van Meckenem 1465-1500, British Museum

Israhel van Meckenem 1465-1500, British Museum

De plus, selon H. Verougstraete ([1], fig 89), l’éclairage de la niche fait supposer qu’il s’agissait plutôt du revers du volet gauche (le côté sombre indiquant conventionnellement où poser la main), qui aurait été recopié au revers du volet droit afin d’en garder le souvenir.

De plus, selon H. Verougstraete ([1], fig 89), l’éclairage de la niche fait supposer qu’il s’agissait plutôt du revers du volet gauche (le côté sombre indiquant conventionnellement où poser la main), qui aurait été recopié au revers du volet droit afin d’en garder le souvenir.

Revers du panneau du donateur : St Antoine de Padoue

Revers du panneau du donateur : St Antoine de Padoue

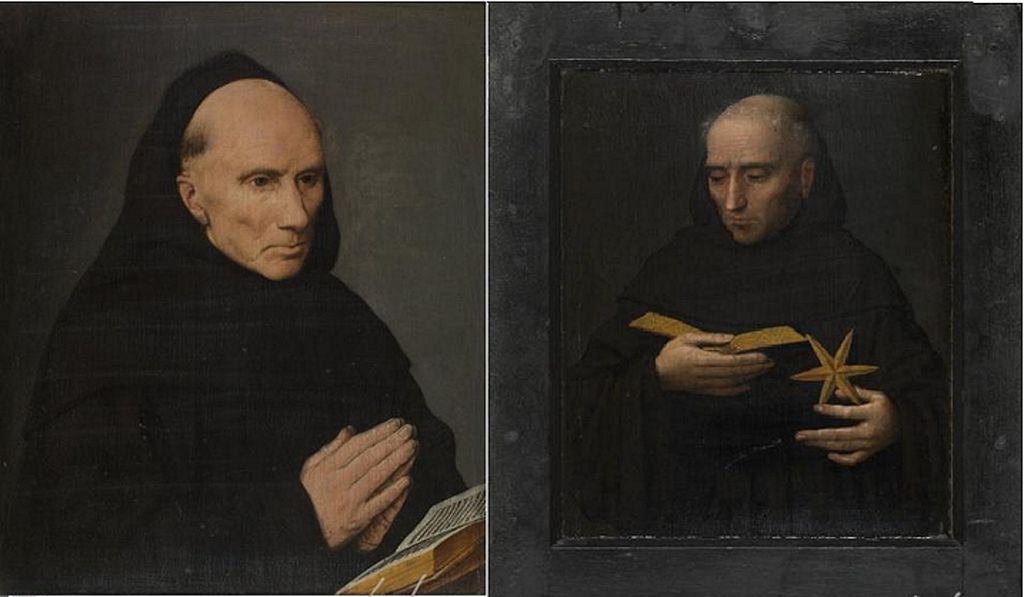

Rogerius de Jonghe (avers) et Saint_Nicolas de Tolentino (revers)

Rogerius de Jonghe (avers) et Saint_Nicolas de Tolentino (revers)

i

i

Sceau de Saint Bernardin, 1425, Sienne, Palazzo Pubblico, Salle de la Mappemonde

Sceau de Saint Bernardin, 1425, Sienne, Palazzo Pubblico, Salle de la Mappemonde Portait d’un Jeune Homme

Portait d’un Jeune Homme

Chicago Art Institute

Chicago Art Institute

Lucrèce, revers du panneau masculin

Lucrèce, revers du panneau masculin Johann von Rolinxwerth et Christine von Sternberg

Johann von Rolinxwerth et Christine von Sternberg

Reconstitution P.Bousquet

Reconstitution P.Bousquet

Schéma P.Bousquet

Schéma P.Bousquet

Diptyque Matheron, Nicolas Froment (atelier), vers 1475, Louvre, Paris

Diptyque Matheron, Nicolas Froment (atelier), vers 1475, Louvre, Paris

Portrait de Heinrich zum Jungen

Portrait de Heinrich zum Jungen

Varia Carmina, Sebastian Brant, 1498

Varia Carmina, Sebastian Brant, 1498

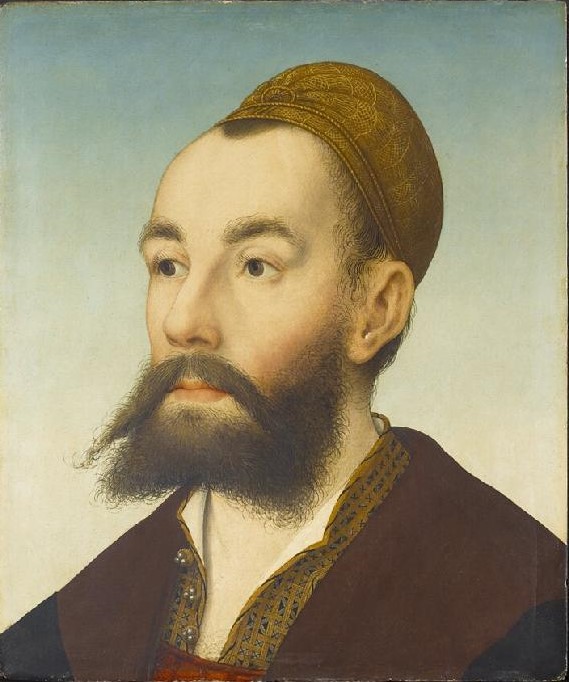

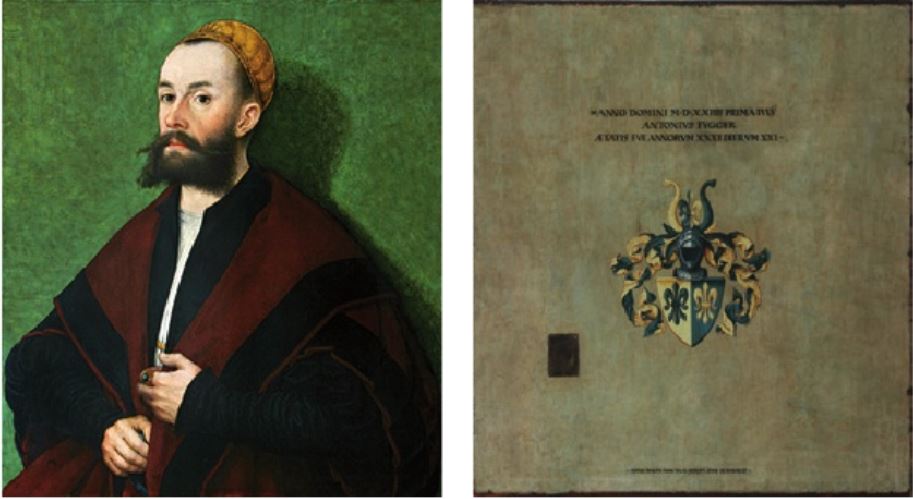

Portrait d’Anton Fugger

Portrait d’Anton Fugger

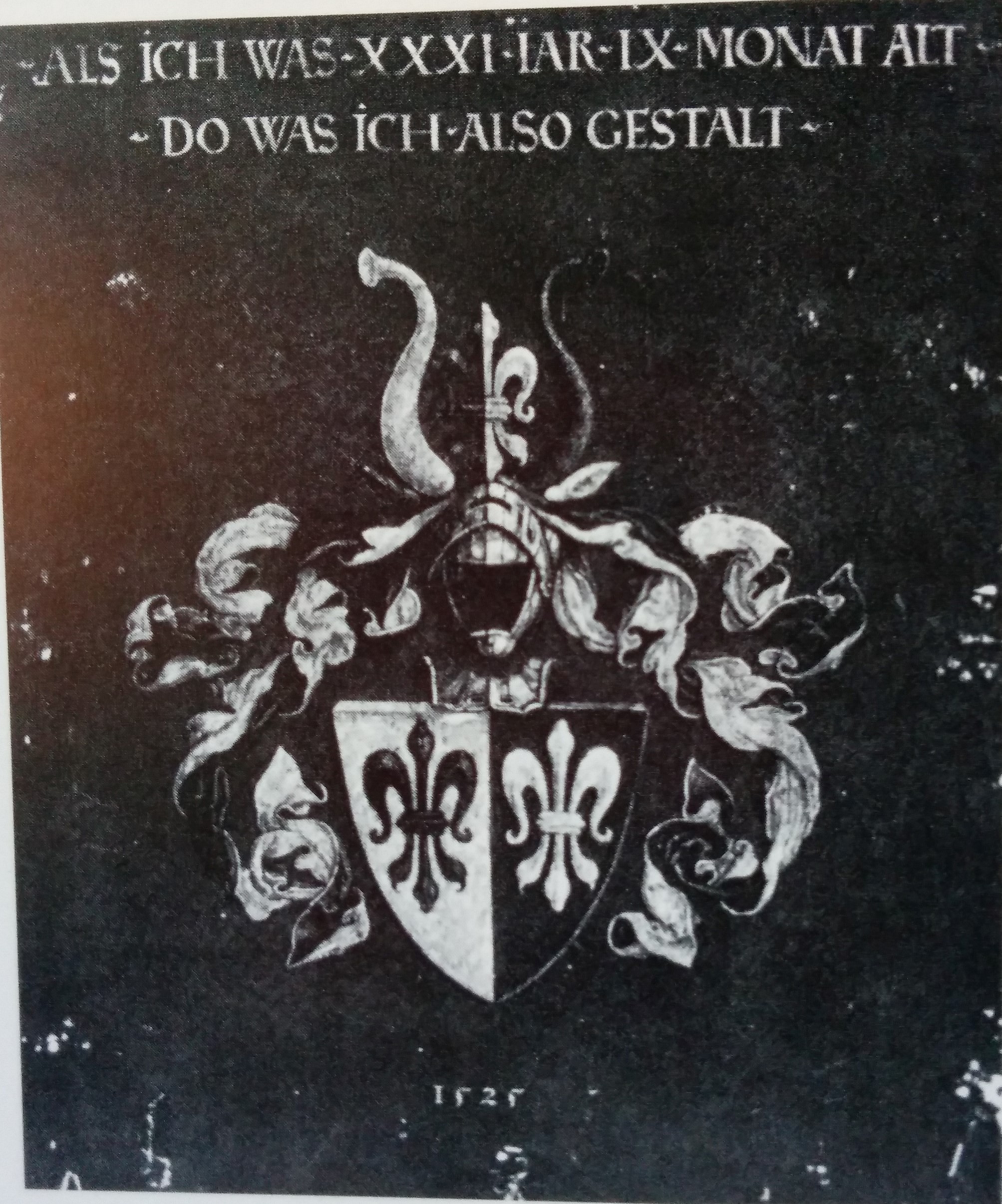

Revers du portait masculin

Revers du portait masculin Revers du portait féminin

Revers du portait féminin Roth, Johann Siebmacher New Wappenbuch Volume 1 planche 209

Roth, Johann Siebmacher New Wappenbuch Volume 1 planche 209

Revers du portrait féminin

Revers du portrait féminin

Revers du panneau masculin

Revers du panneau masculin