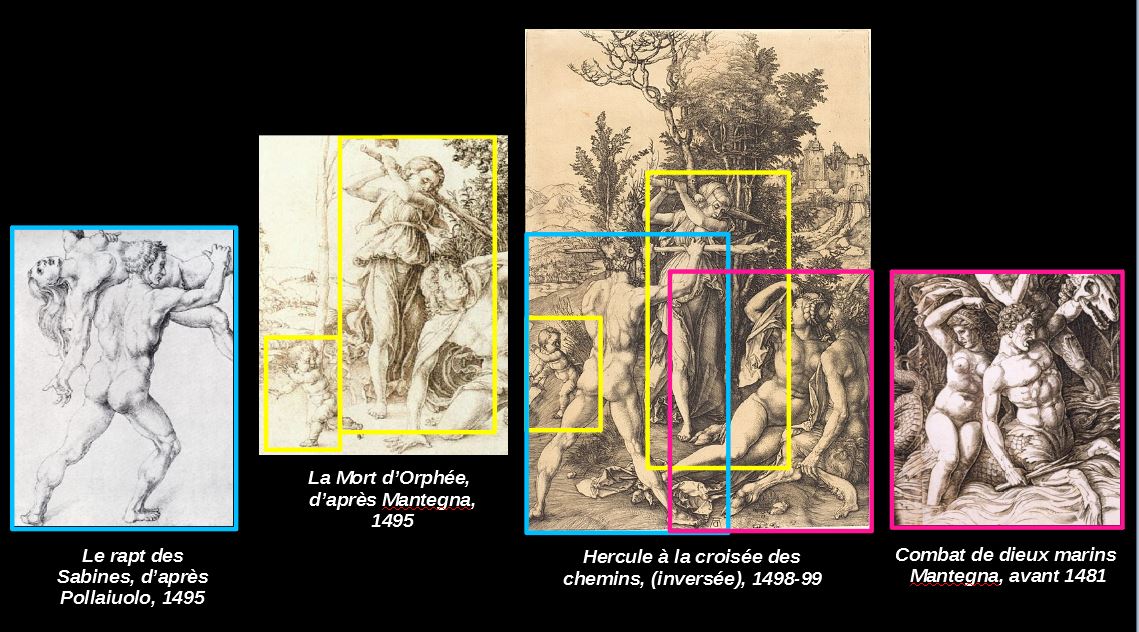

A partir de la Renaissance italienne, le nu de dos perd le caractère marginal qu’il avait eu jusque là, et ses évolutions se se confondent avec celles du nu en général. La figure reste néanmoins assez rare. Cet article en propose un panorama, de la première à la haute Renaissance (1450-1530).

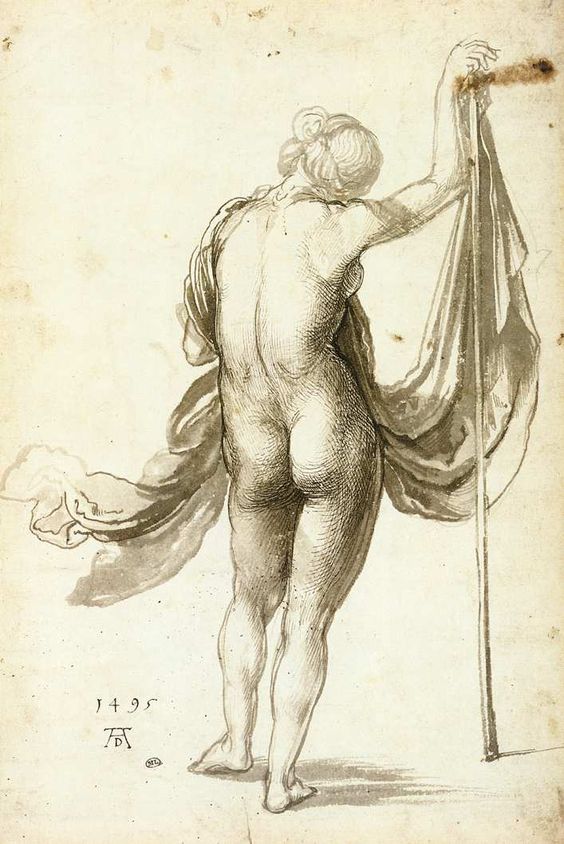

Article précédent : 4 Le nu de dos au Moyen-Age (2/2)

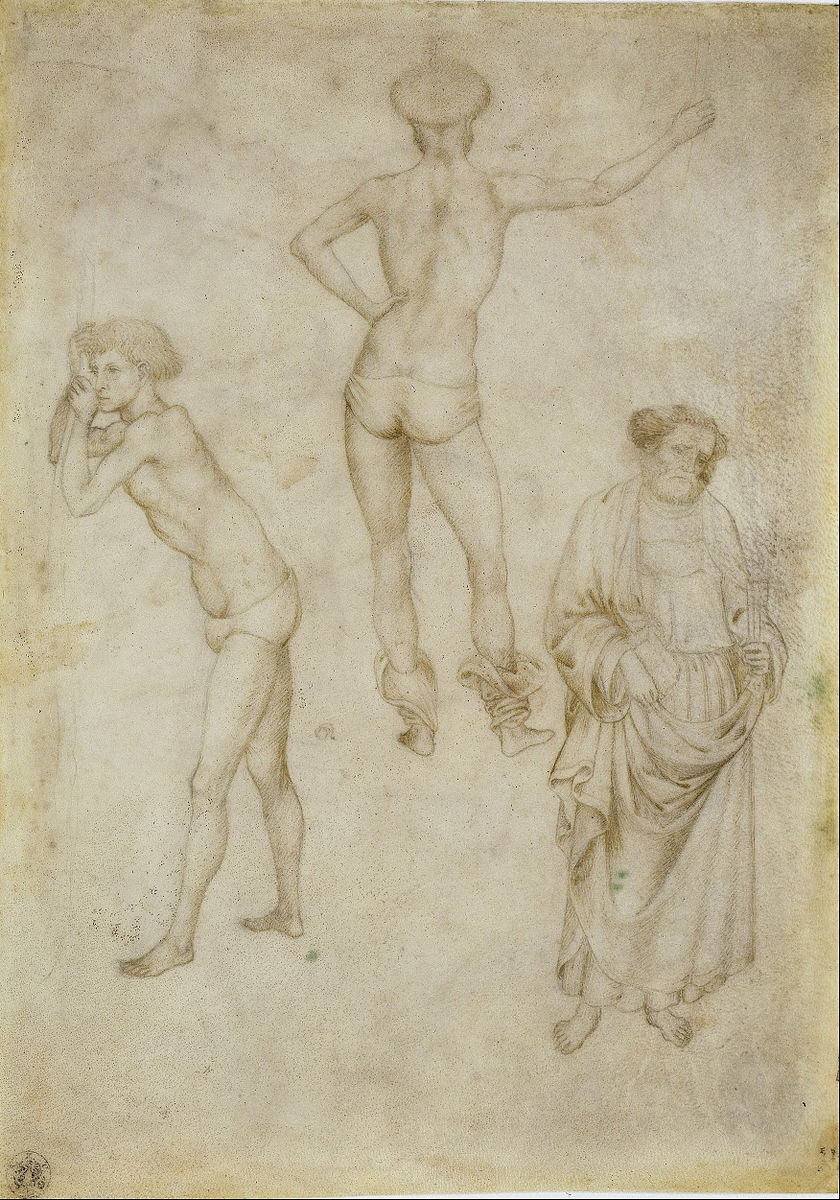

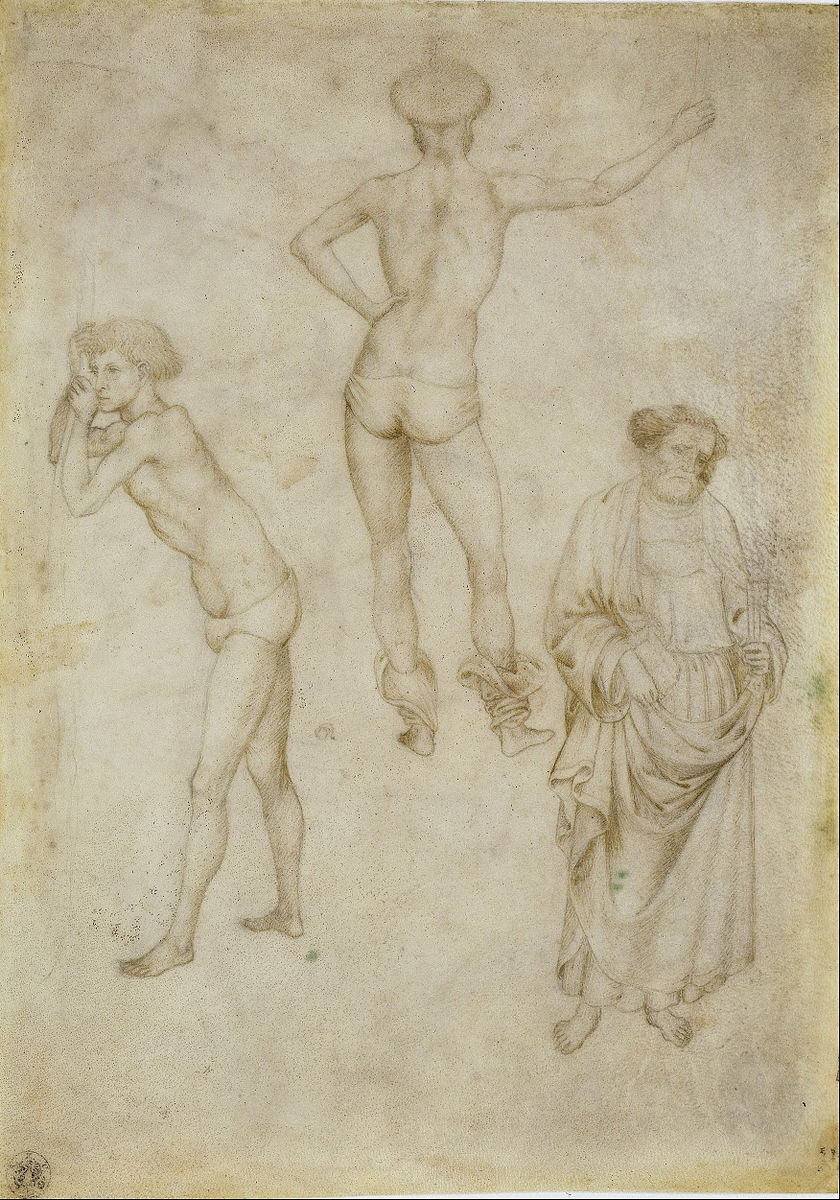

La copie de la nature : Pisanello

Etudes avec six nus féminins et l’Annonciation, 1425, Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam Etudes avec six nus féminins et l’Annonciation, 1425, Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam |

Etude avec deux nus masculin et Saint Pierre, vers 1430, Gemäldegalerie Berlin Etude avec deux nus masculin et Saint Pierre, vers 1430, Gemäldegalerie Berlin |

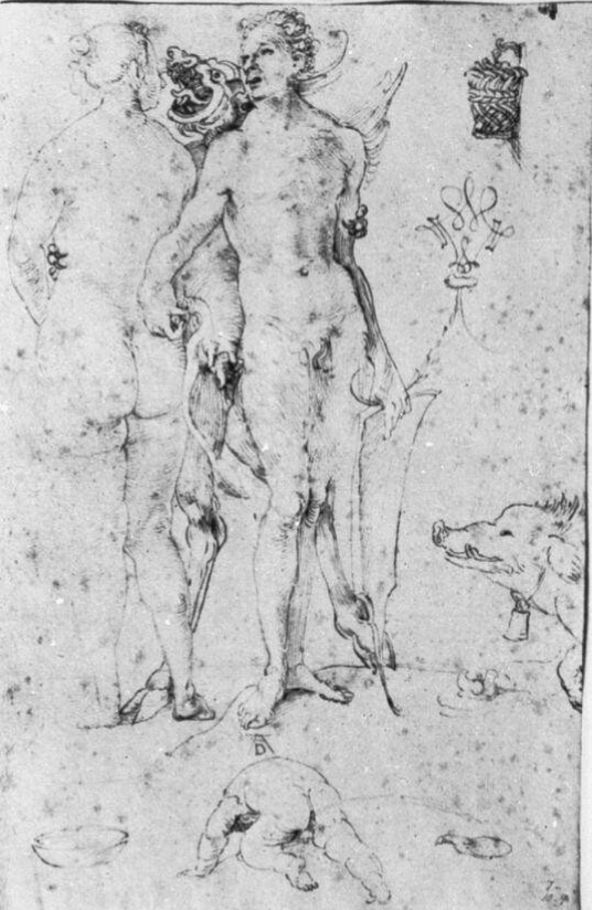

Pisanello

Ces études, les premiers nus de dos de la peinture occidentale, frappent par leur naturel, voisinant sans complexe avec des sujets religieux. On voit bien que le préoccupation du dessinateur est de rendre avec réalisme les attitudes d’une femme et d’un homme qui se trouvent sous ses yeux (le bâton tenu par l’homme est une commodité pour tenir la pose).

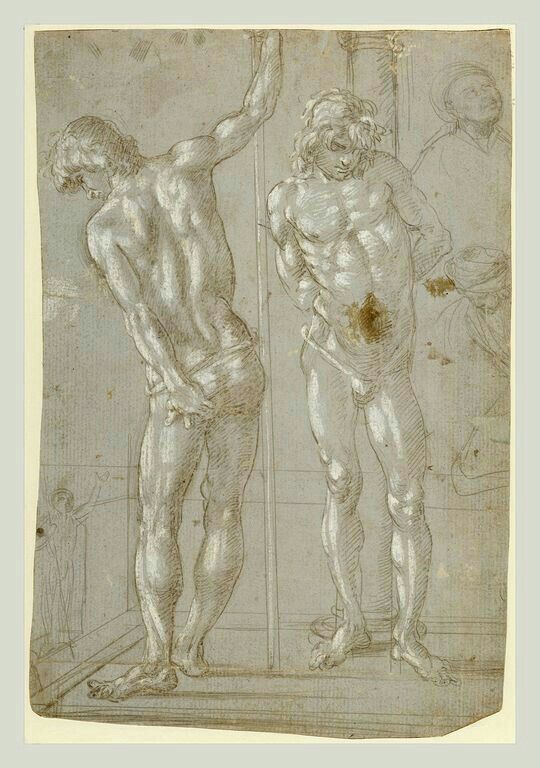

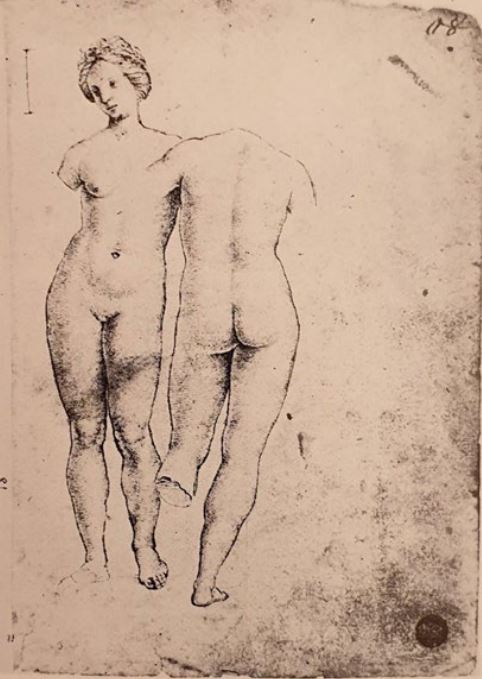

Deux études de nus

Deux études de nus

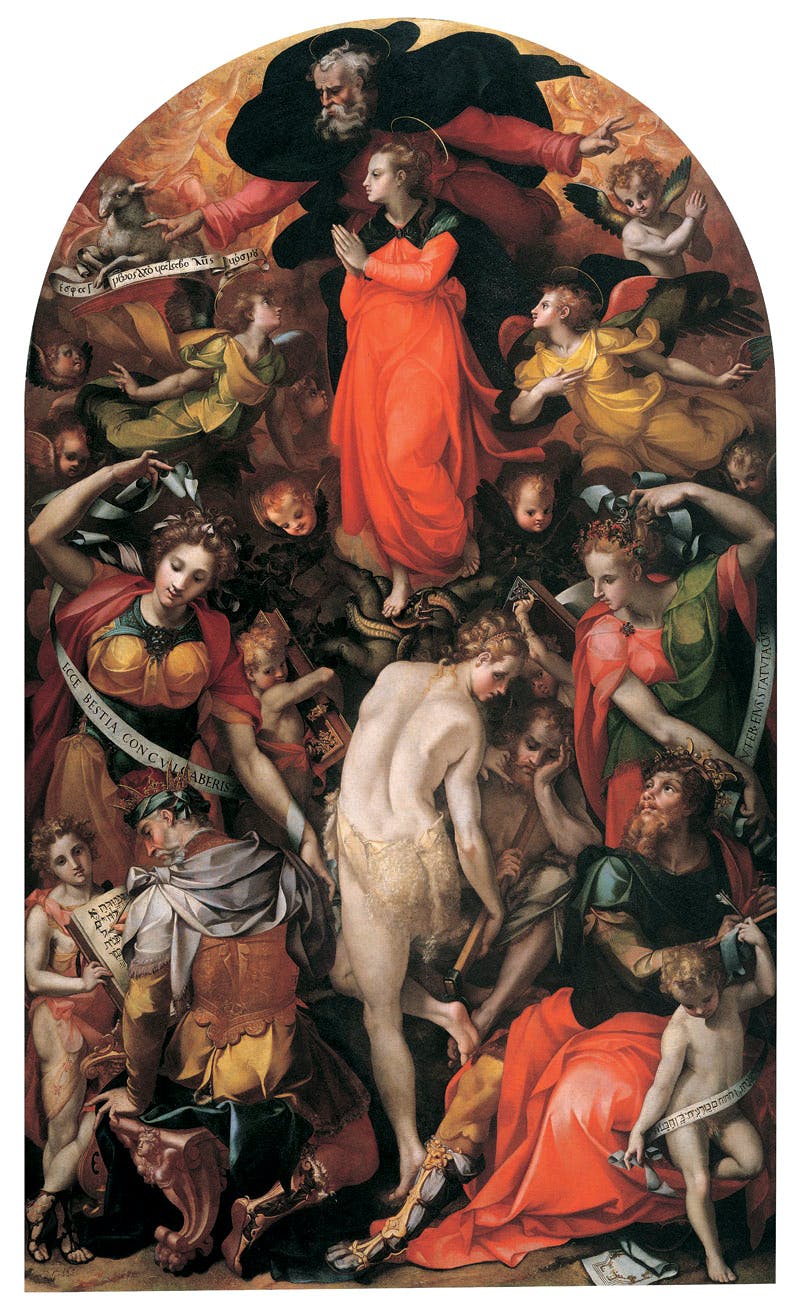

Filippino Lippi, Vers 1482, Paul Getty Museum.

Les études de nus atteignent rapidement un haut niveau de réalisme : le même modèle a été dessiné deux fois, une en vue de dos et l’autre en Saint Sébastien. On ne sait pas si ces croquis ont servi pour des tableaux.

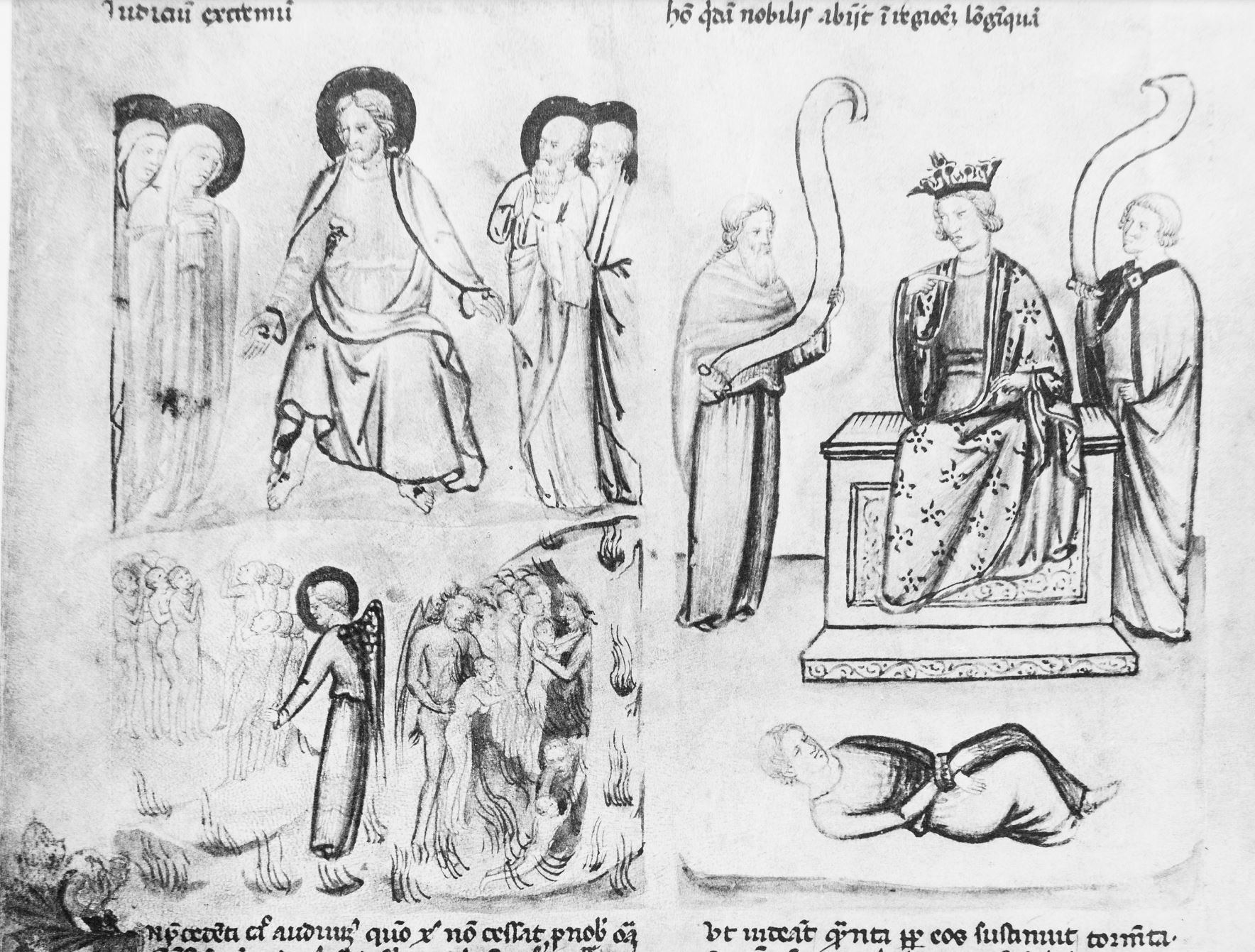

Le nu synthétique : Pollaiuolo

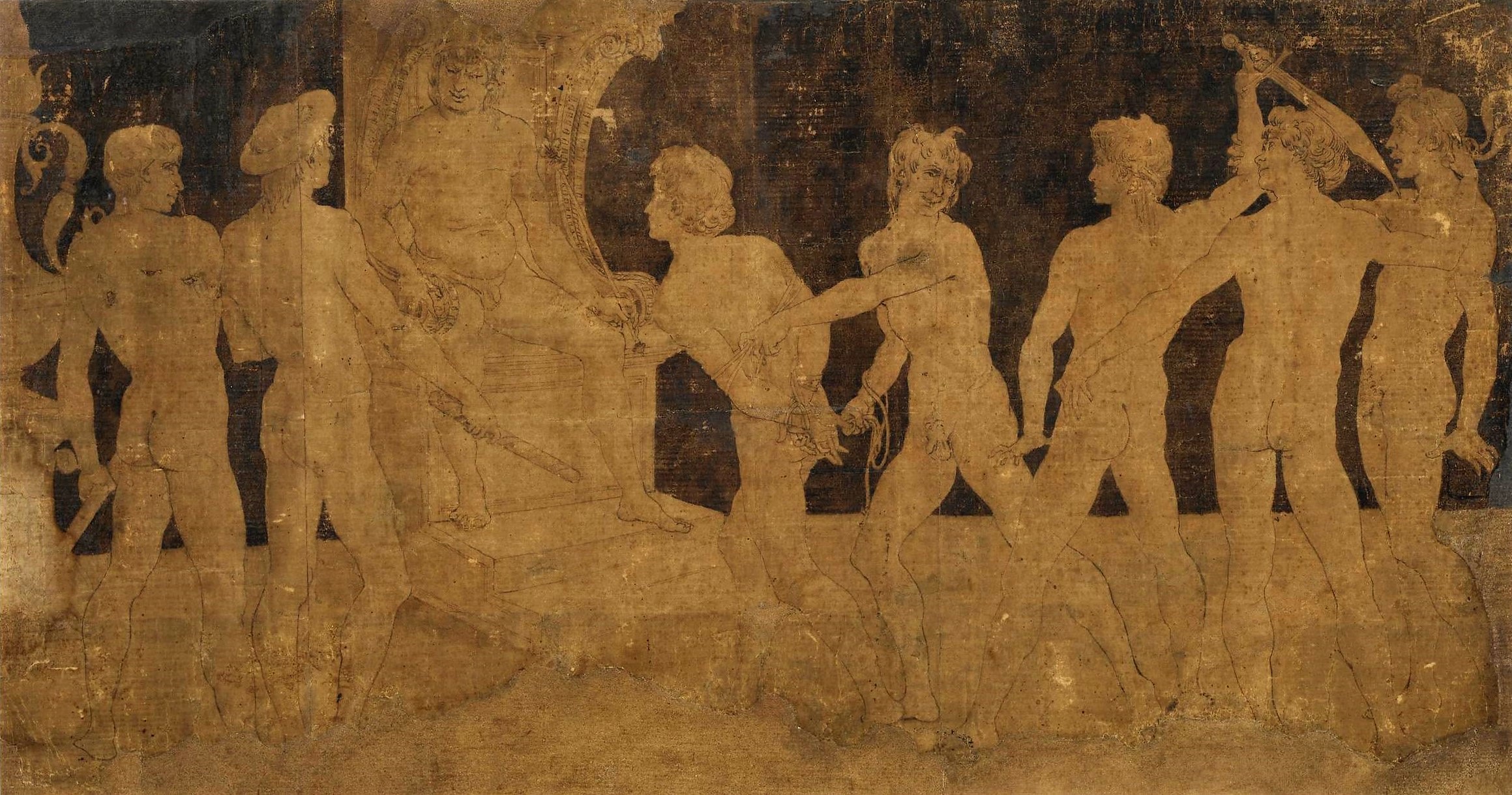

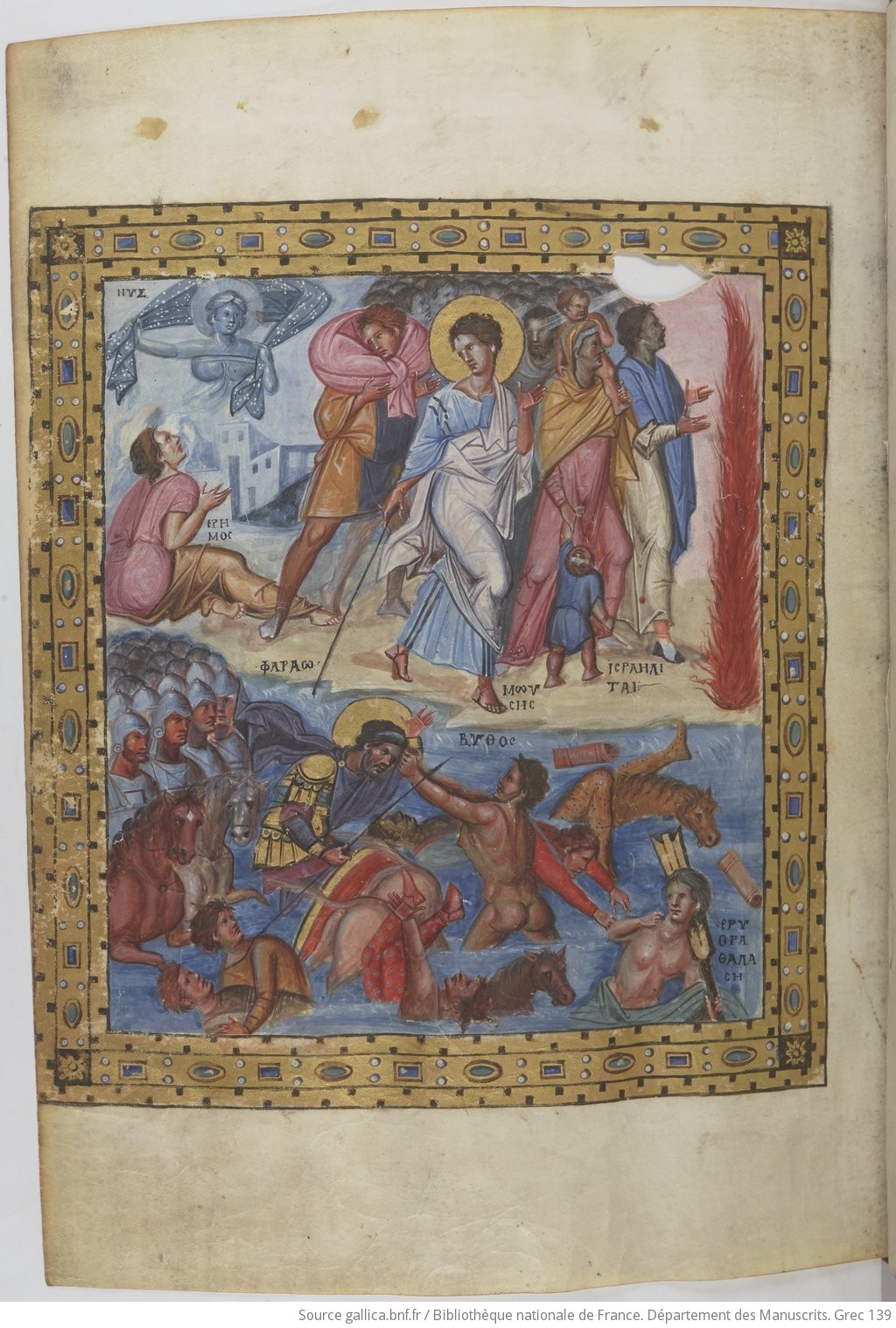

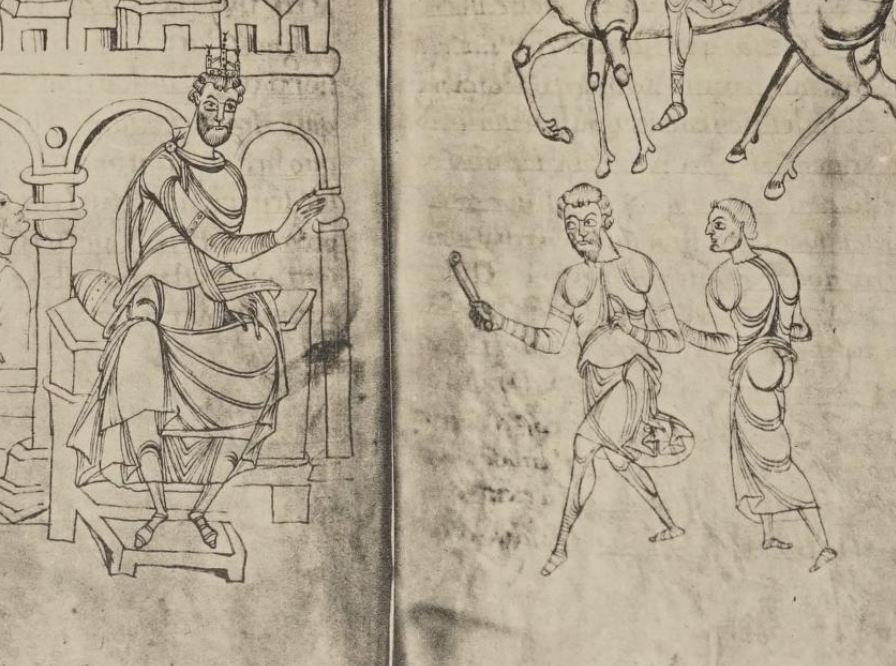

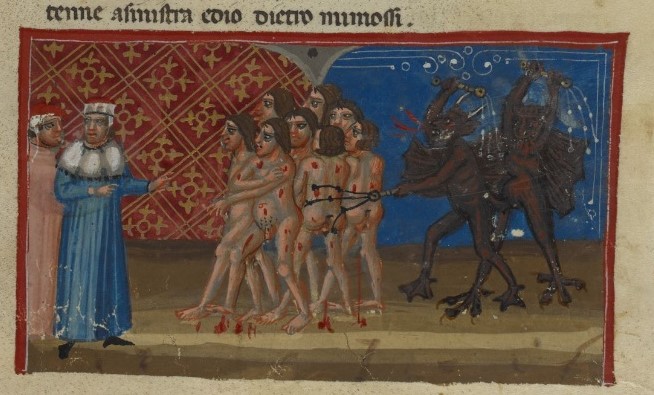

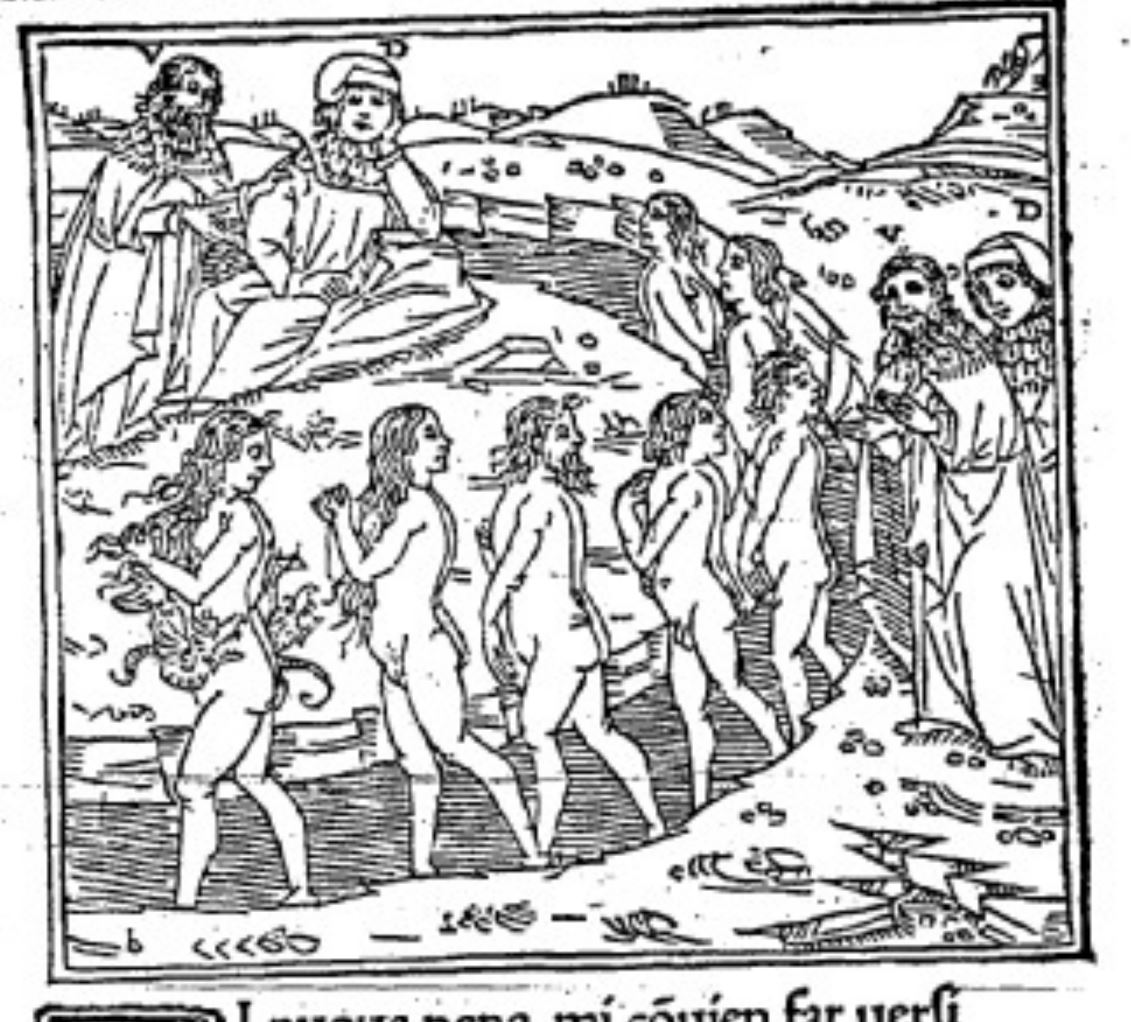

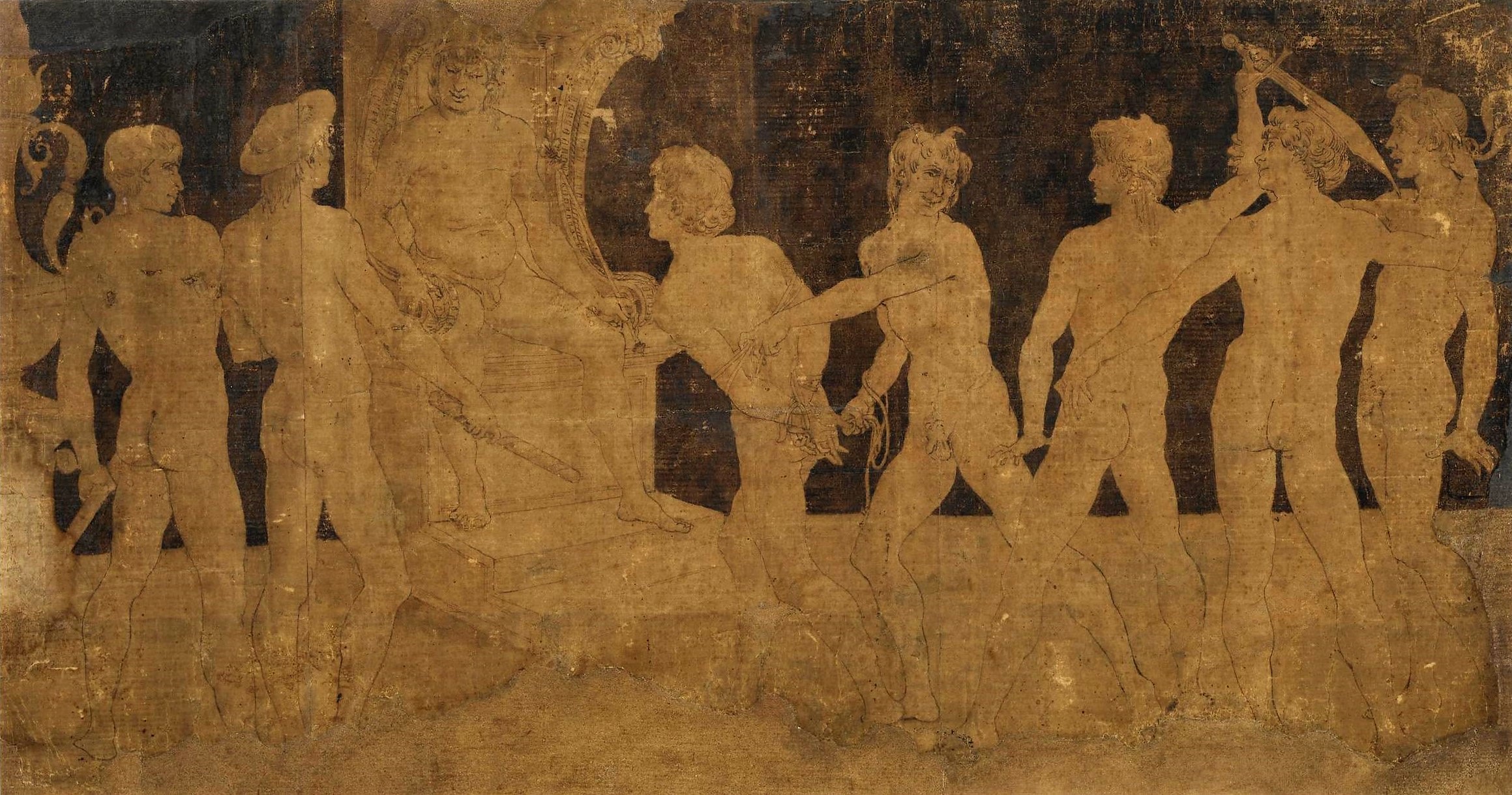

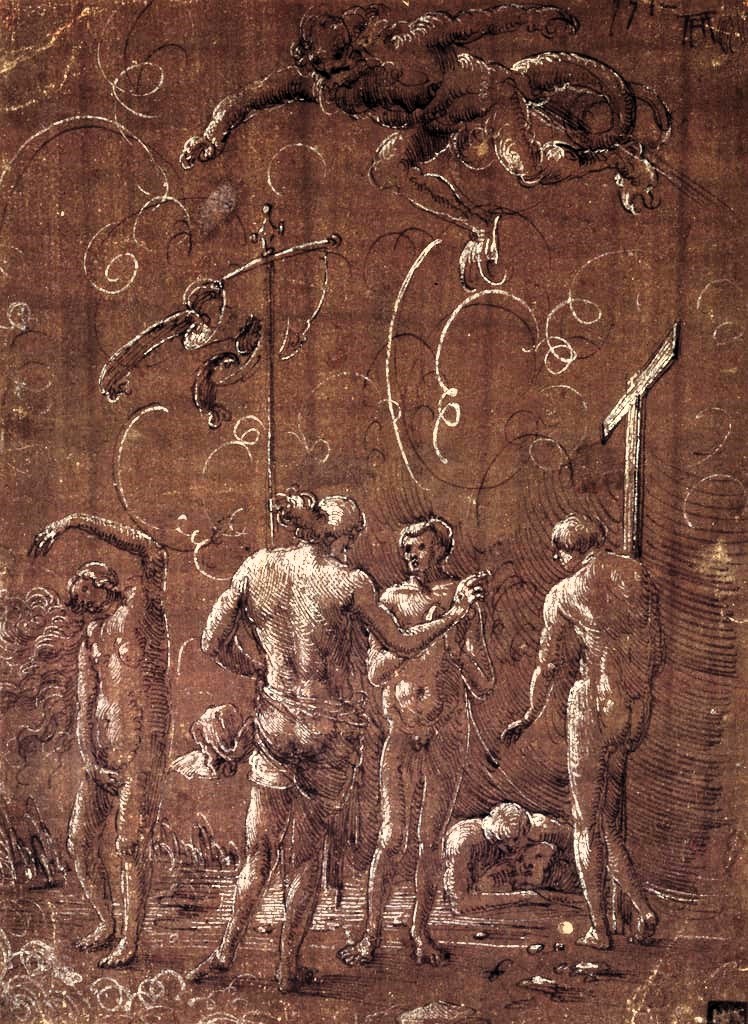

Un prisonnier amené devant un juge trônant

Un prisonnier amené devant un juge trônant

Antonio Pollaiuolo, 1448-1498, dessin à la plume et à la sépia, British Museum

Dans cette frise très décorative, composée de huit nus, on distingue à gauche deux officiers avec leur bâton de commandement, le juge sur son trône, un prisonnier ligoté et poussé par un garde : celui-ci se retourne vers un soldat qui veut se faire justice avec son sabre, retenu par deux autres hommes sans armes.

Pour Panofsky, il s’agirait d’un épisode de la vie de Titus Manlius Torquatus, tout comme les deux autres oeuvres de Pollaiuolo que nous allons voir (cette théorie englobante n’a pas été publiée [1] ).

La composition semble surtout l’occasion d’une étude de cinq nus vus de dos.

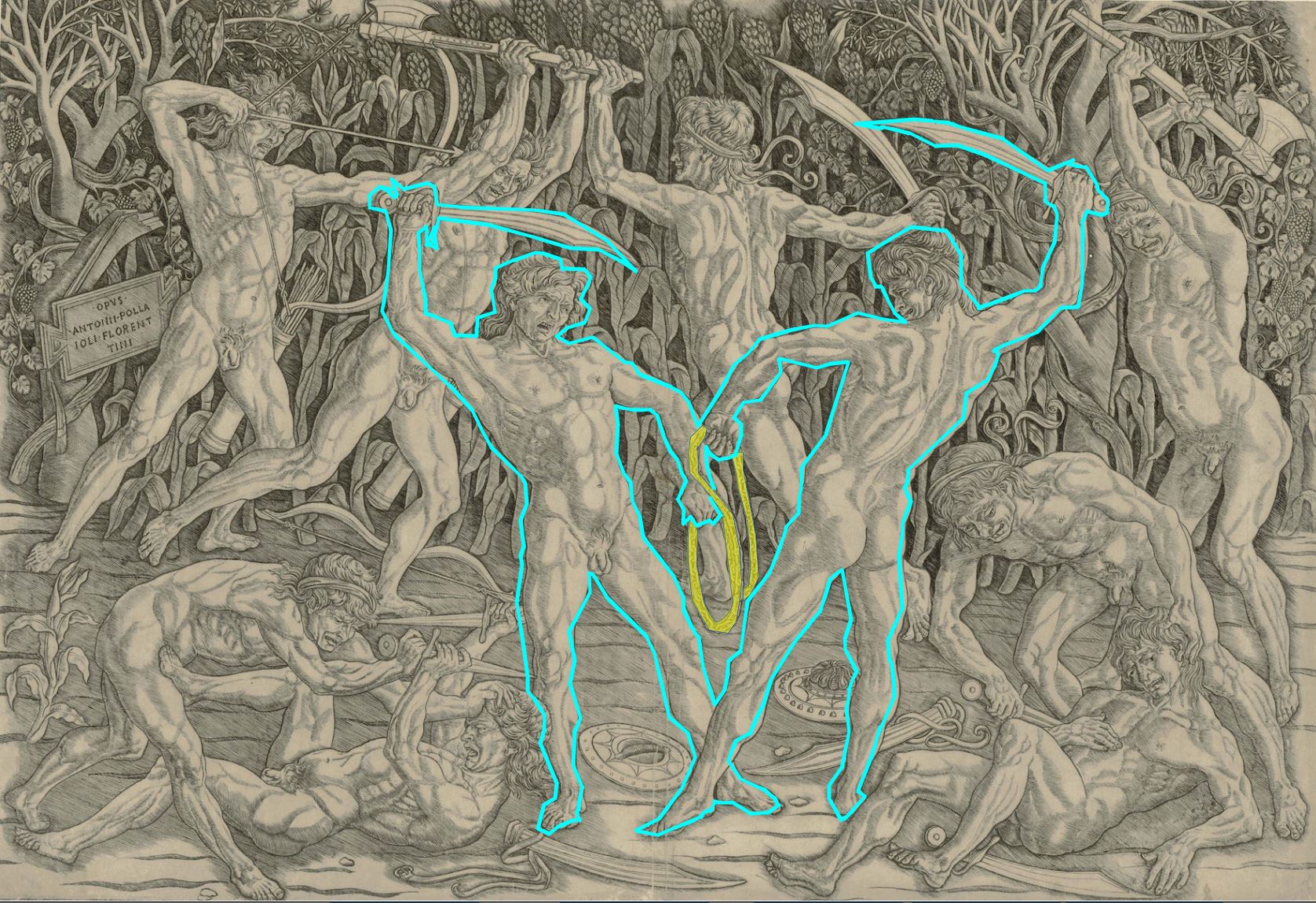

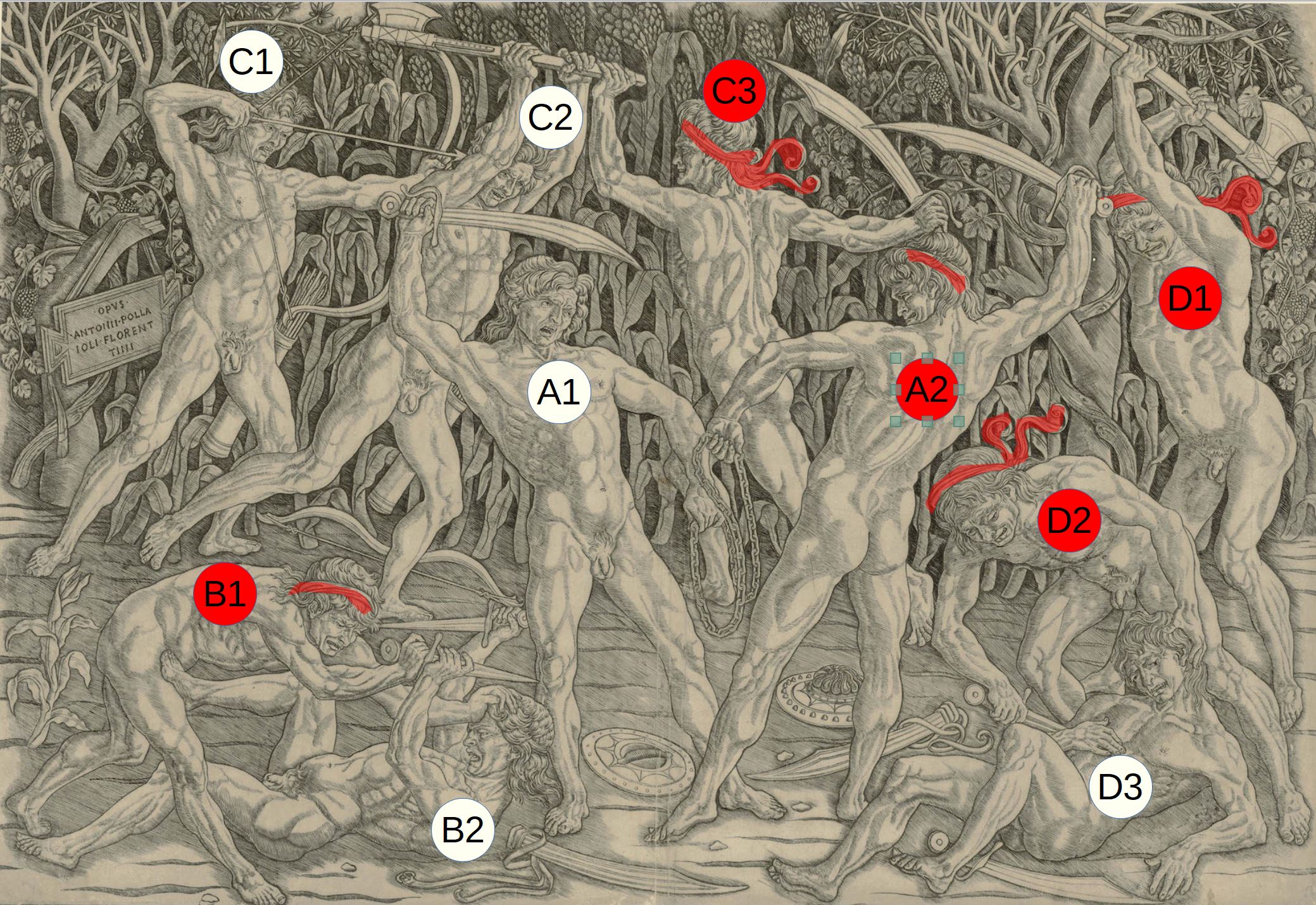

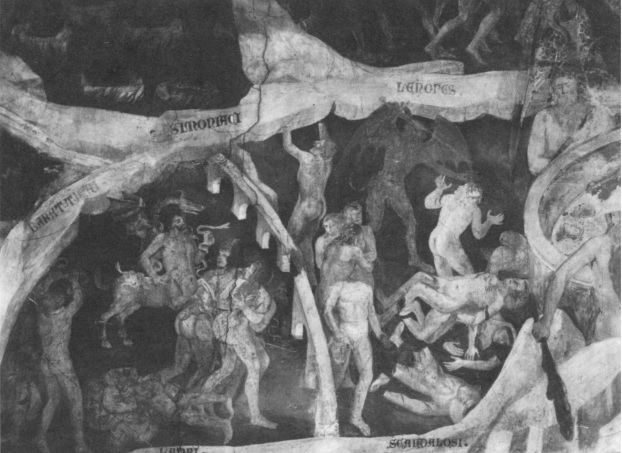

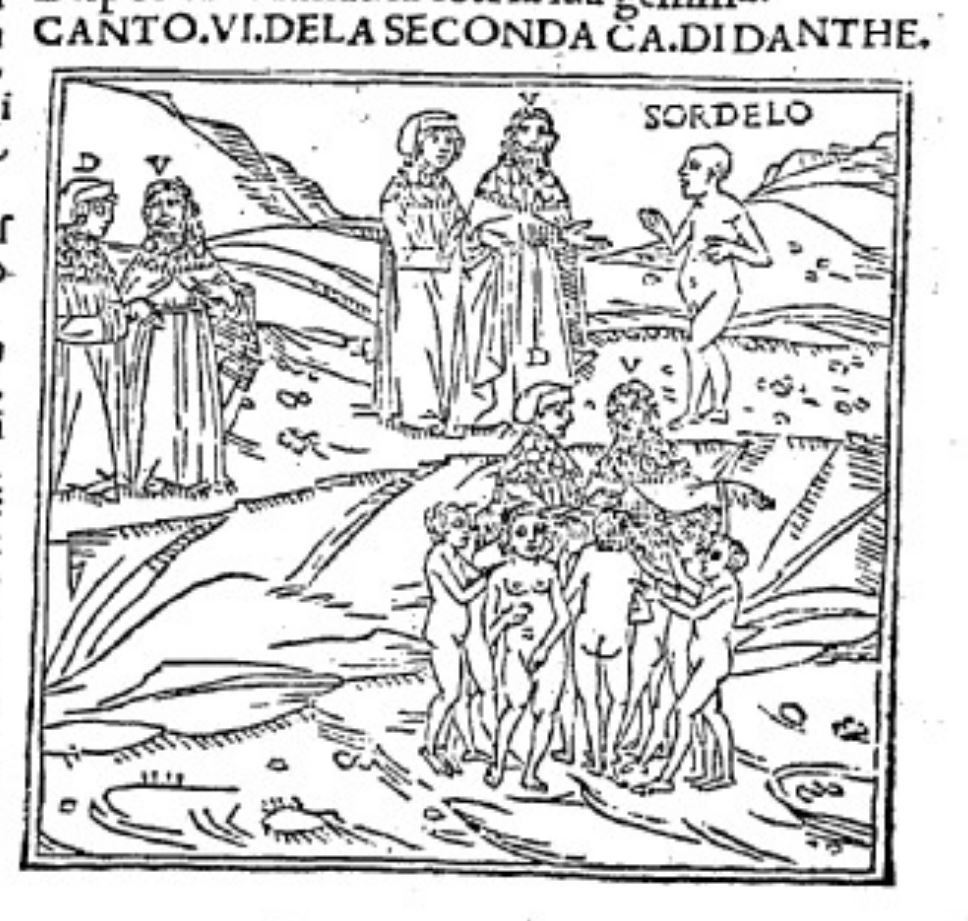

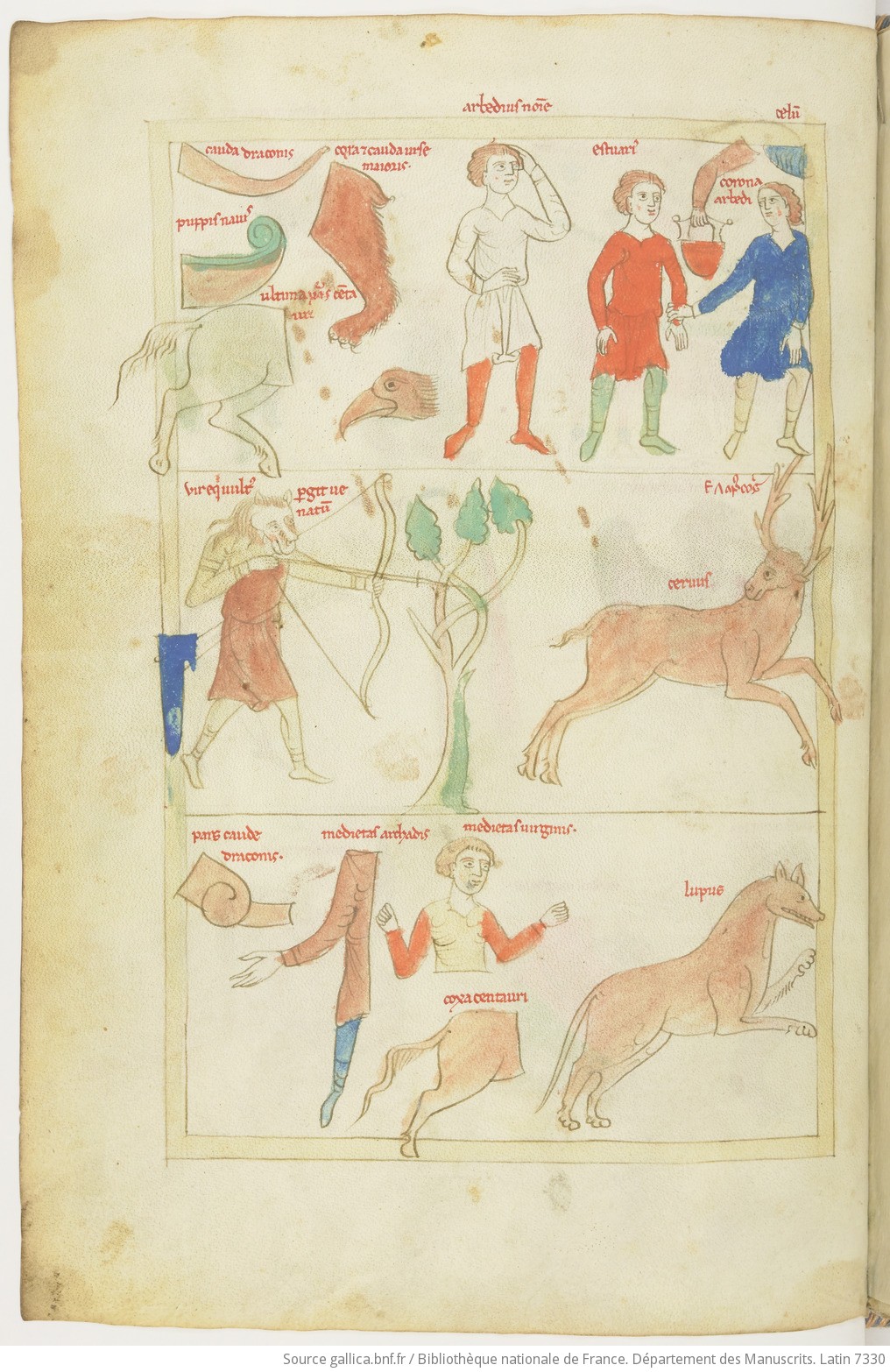

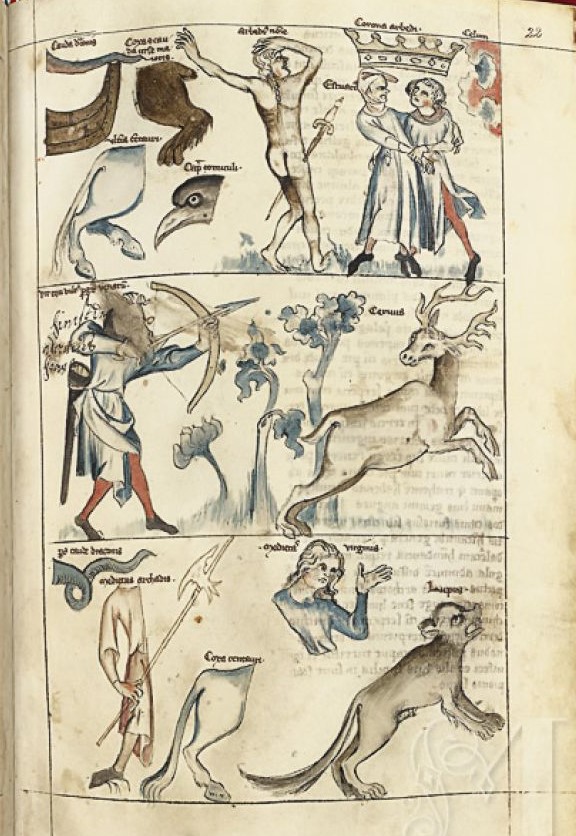

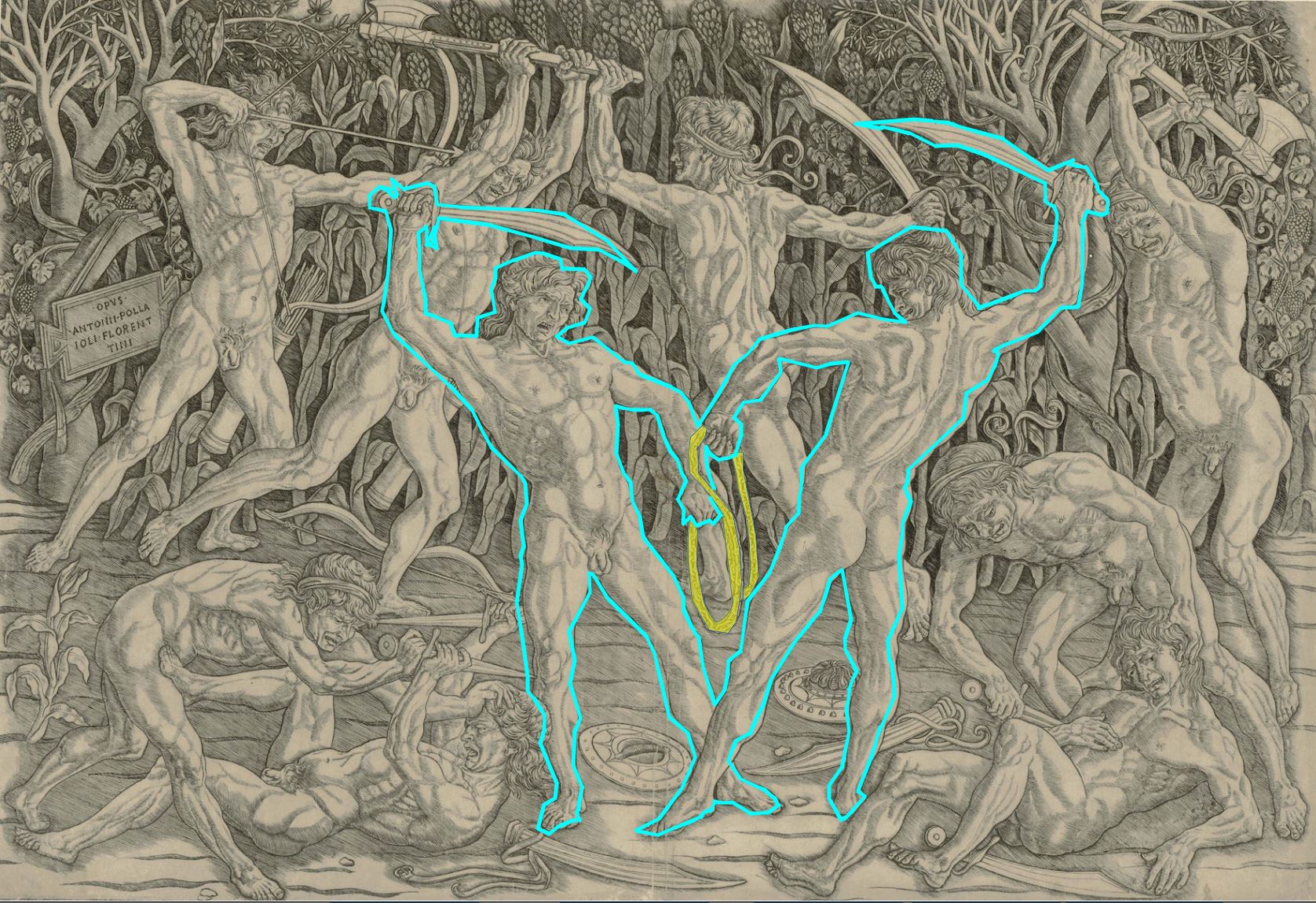

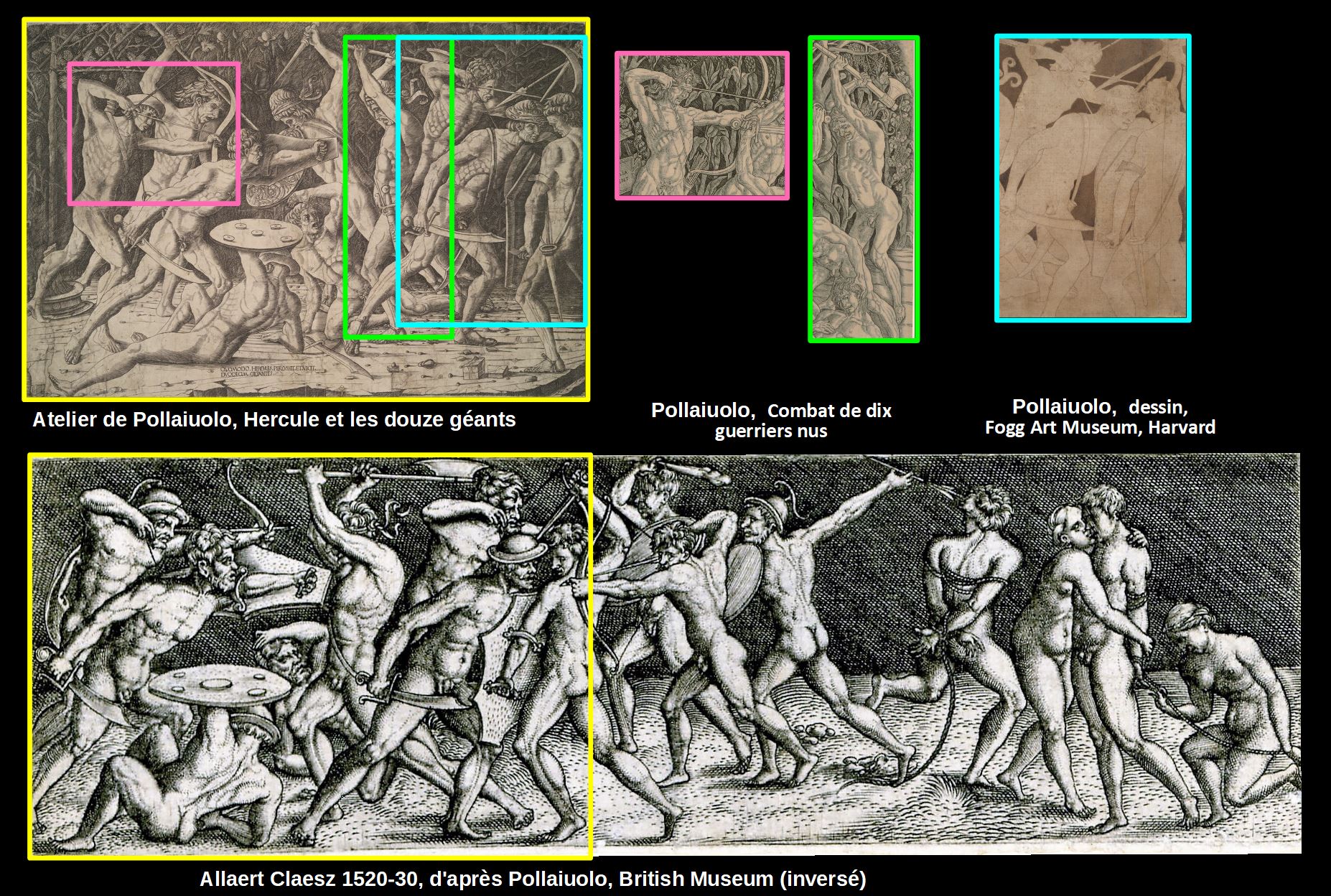

Combats de nus

Combat de dix guerriers nus

Combat de dix guerriers nus

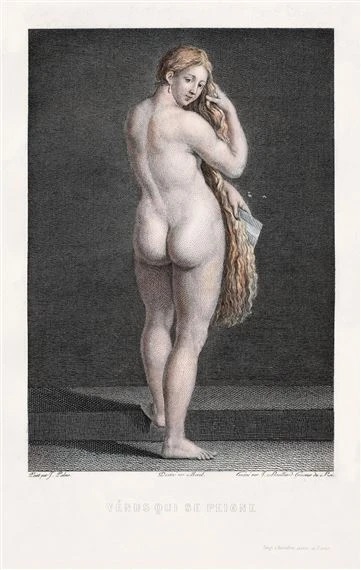

Antonio Pollaiuolo, 1470-95, Albertina, Vienne

Ce combat à l’antique a fait l’objet d’interprétations innombrables, dont aucune ne se dégage vraiment. La variété des postures a fait penser que la gravure a pu être conçue comme un recueil d’anatomies pour les artistes [2]. D’autant que la chaîne fermée, au centre, ne fait référence à aucun épisode connu : certains y voient une chaîne de combat, arme rarissime, ou bien un collier qui serait l’enjeu de la lutte, ou la règle à observer par les deux chefs : combattre sans le lâcher des mains. ou bien la métaphore classique du corps comme chaîne de l’âme [2a].

Sur la symétrie entre les deux guerriers centraux, voir 3 Les figure come fratelli : autres cas

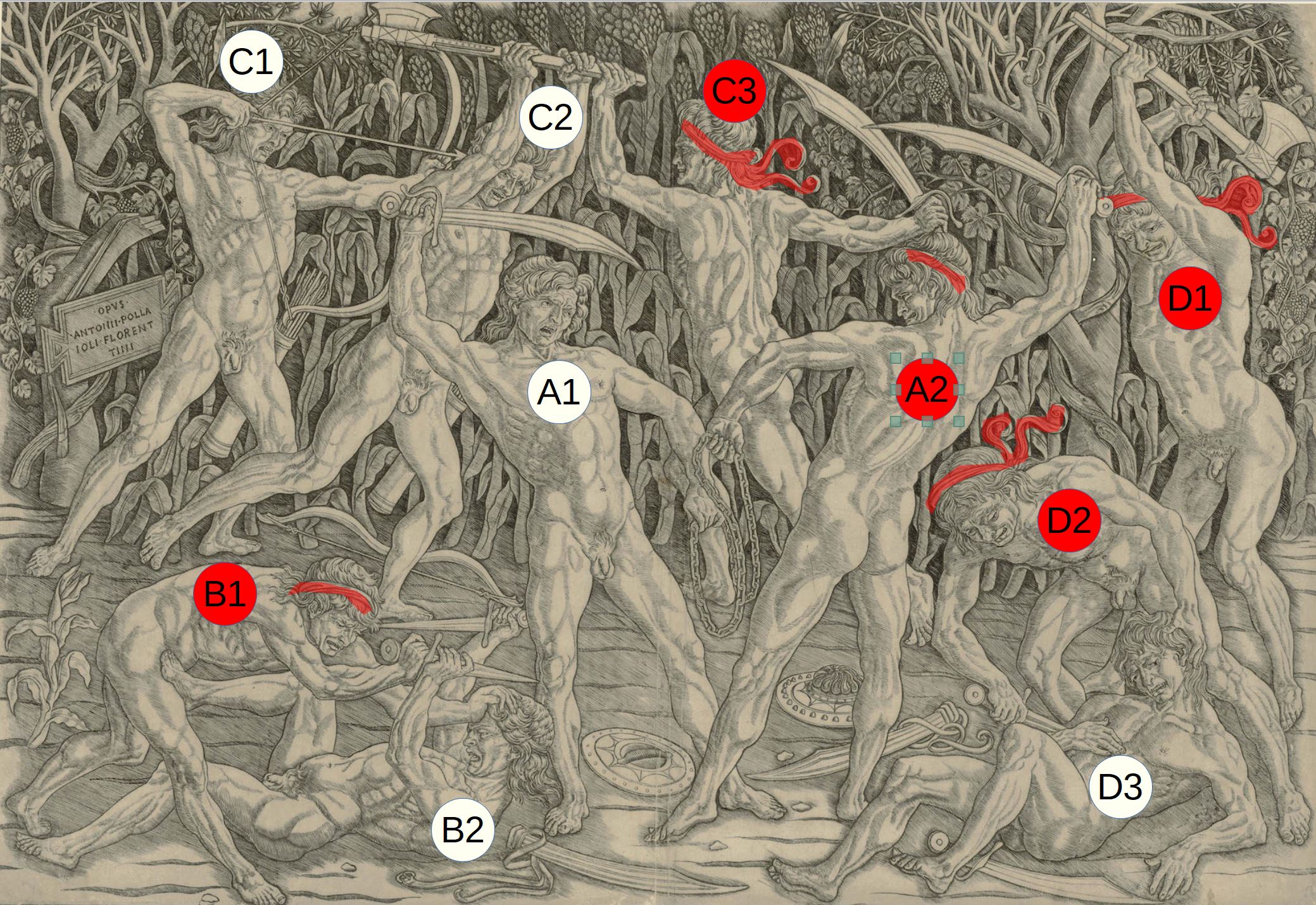

L’issue d’un combat (SCOOP !)

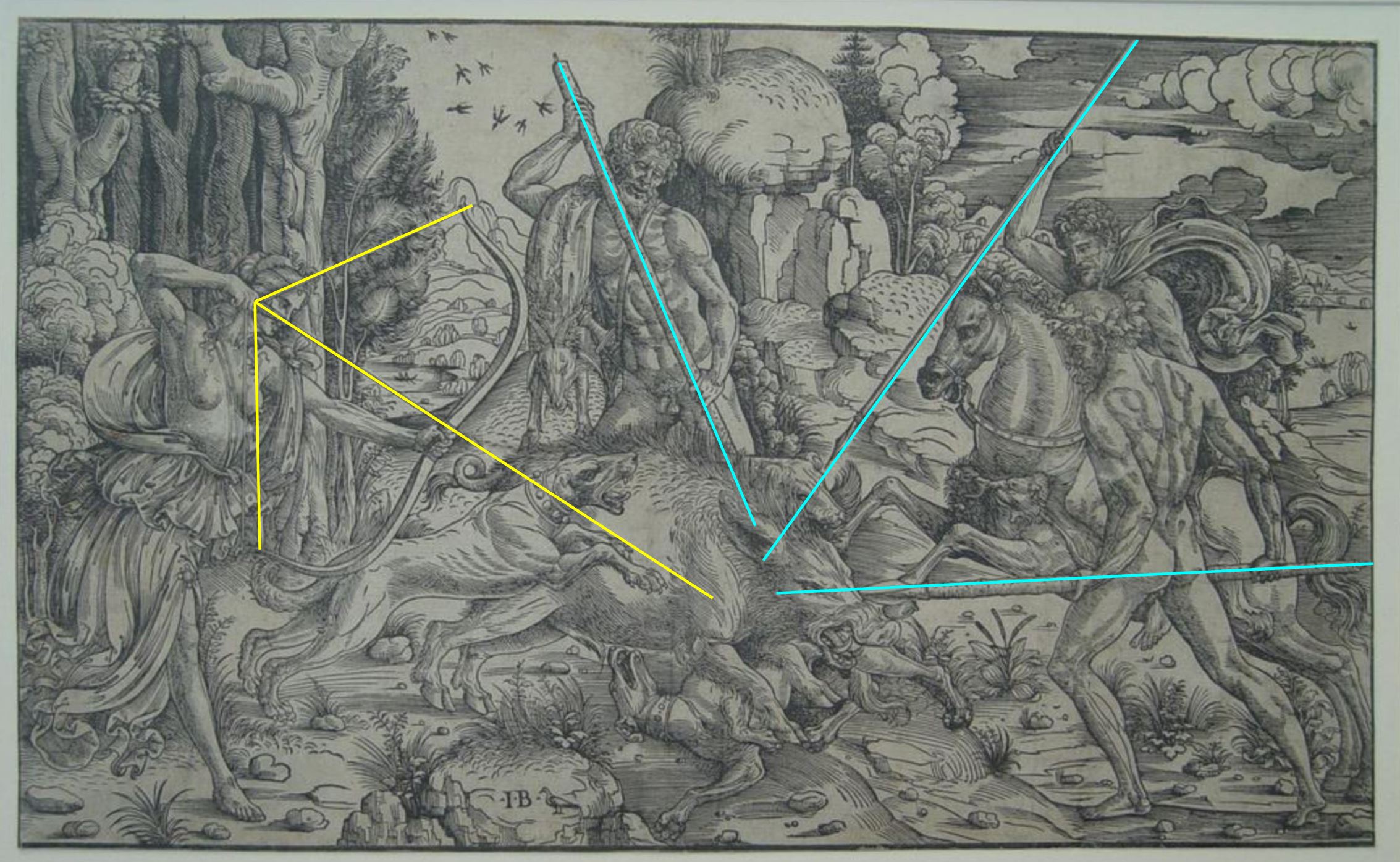

Cinq guerriers portant un bandeau (en rouge) s’affrontent à cinq autres sans bandeau. Malgré la symétrie apparente de l’ensemble, il faut distinguer deux duels (A et B) et deux combats à trois (C et D), dans lequel l’archer ou l’homme à la hache viennent prêter main forte à un compagnon [3].

La situation semble en train de basculer en faveur du camp des guerriers au bandeau : l’un des adversaires a lâché son arc pour se défendre en combat rapproché, à la hache ; et deux autres sont à terre : celui de gauche a encore une chance, bloquant la dague de sa main gauche et repoussant l’assaillant avec son pied ; mais celui de droite est déjà transpercé.

Cette victoire des hommes au bandeau est soulignée par le bouclier posé à l’endroit.

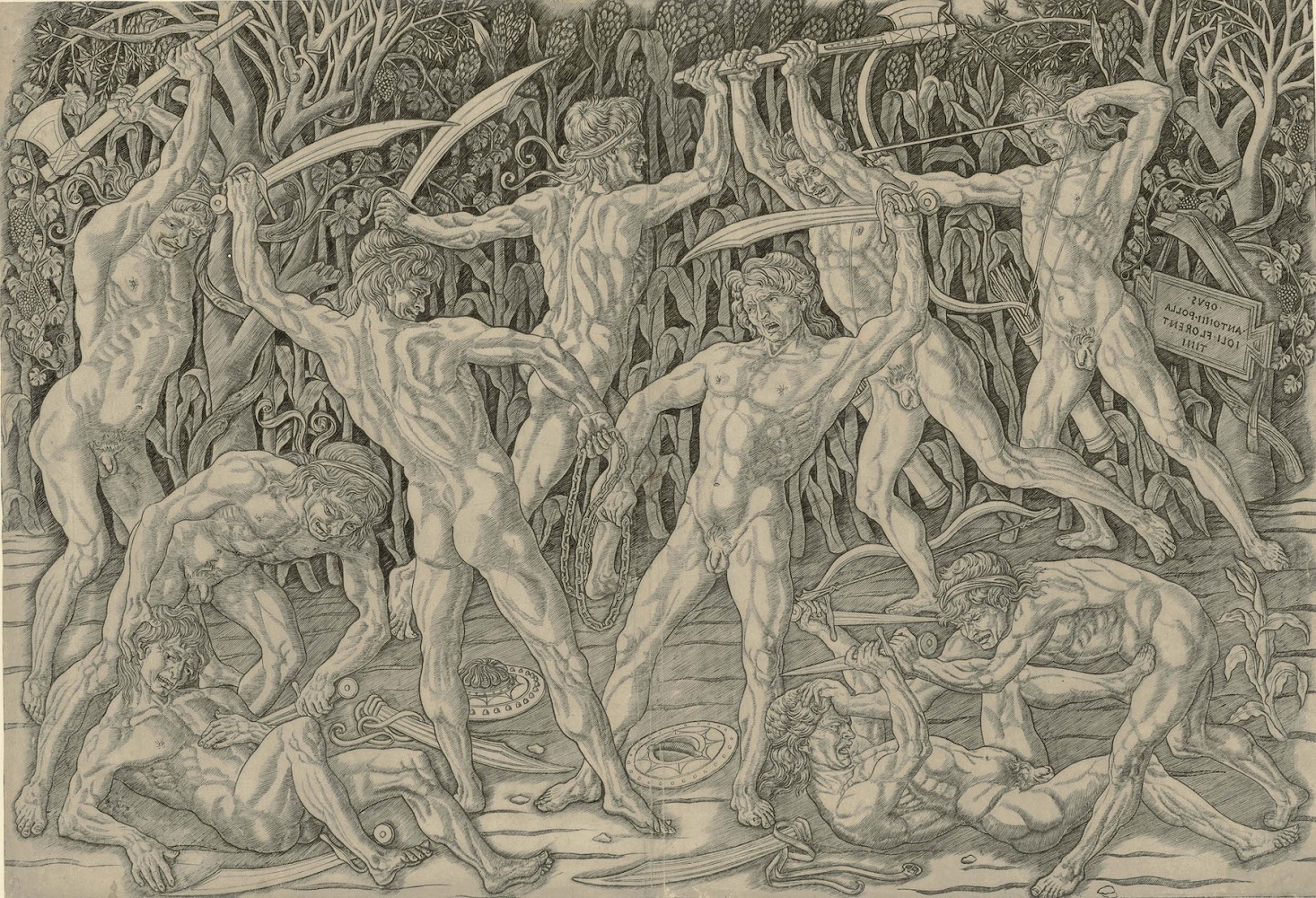

Image inversée

Image inversée

En inversant l’image, on se rend mieux compte de la dynamique d’ensemble : les guerriers au bandeau sont les attaquants qui montent sur un terrain légèrement en pente, en direction de l’écriteau : la vue de dos est ainsi une manière graphique de traduire leur avancée.

L’énigme des épis

Le champ de bataille se développe entre deux oliviers, chacun portant une vigne grimpante. Mais la haie de céréales géantes qui ferme l’horizon est généralement passée sous silence par les commentateurs.

Panicule de sorgho Panicule de sorgho |

Plant de maïs Plant de maïs |

Il s’agit probablement de sorgho, comme le propose Joseph Manca dans un article très documenté [1] , qui souligne avec pertinence tous les détails de la gravure tirant vers le primitivisme : insistance sur cette céréale connue mais méprisée par les Italiens, mélange anarchique de l’olivier et de la vigne, armes barbares, chaîne grossière comme enjeu du combat. Ainsi, la gravure illustrerait un stade primitif de l’humanité, dans le même esprit que les grandes compositions de Piero di Cosimo quelques années plus tard (voir Les pendants de Piero di Cosimo).

Jill Burke fait quant à elle l’hypothèse, sur la base d’un récit de Cadamosto, que l’image pourrait illustrer les batailles entre tribus africaines au Sénégal [4].

Le maïs et le Nouveau Monde ?

Certains auteurs reconnaissent dans ces compositions de Piero della Francesca, vers 1505, l’ influence de la découverte du Nouveau Monde et de ses peuplades sauvages. Or une des merveilles ramenée d’Hispaniola par Christophe Colomb dès 1493 est le maïs, dont le gigantisme frappait l’imagination. Des épis sont envoyés au pape Alexandre Borgia, à l’époque justement où Pollaiuolo réside à Rome et termine la tombe de Sixte IV. Sur le papier; il serait possible que l’artiste ait entendu parler de cette plante remarquable et ait voulu la représenter dans la gravure, pourvu qu’on la retarde après 1493.

Cependant, la lettre de Christophe Colomb qui circulait en Italie dès cette époque insiste bien sur le caractère timoré des peuples primitifs du Nouveau Monde, et sur le fait qu’ils n’ont pas d’armes en métal [5]. Il est donc impossible d’imaginer que Pollaiuolo ait voulu les représenter.

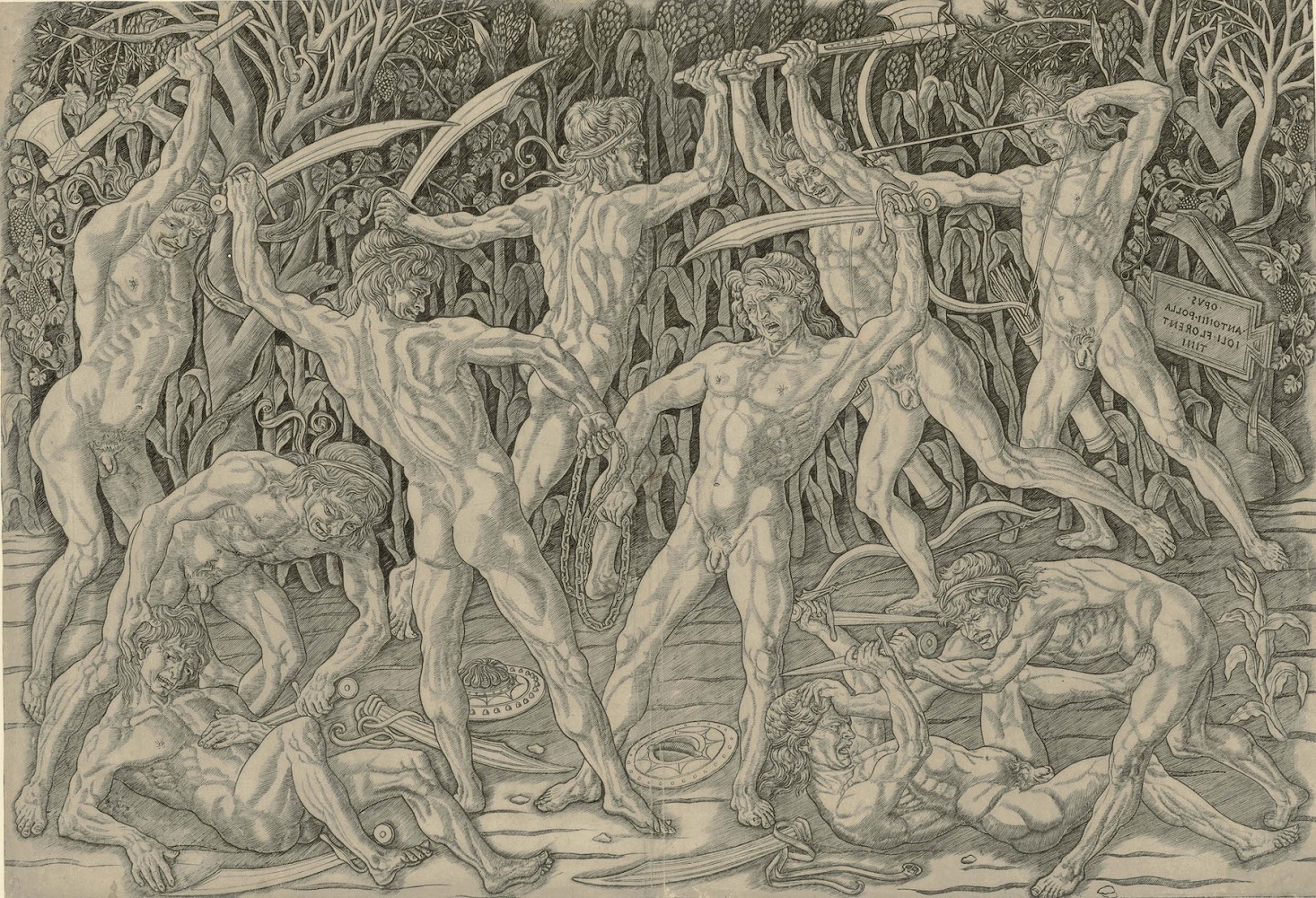

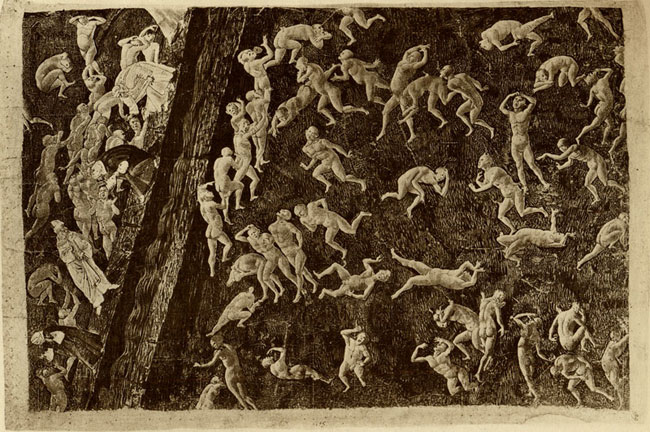

L’autre gravure de combattants

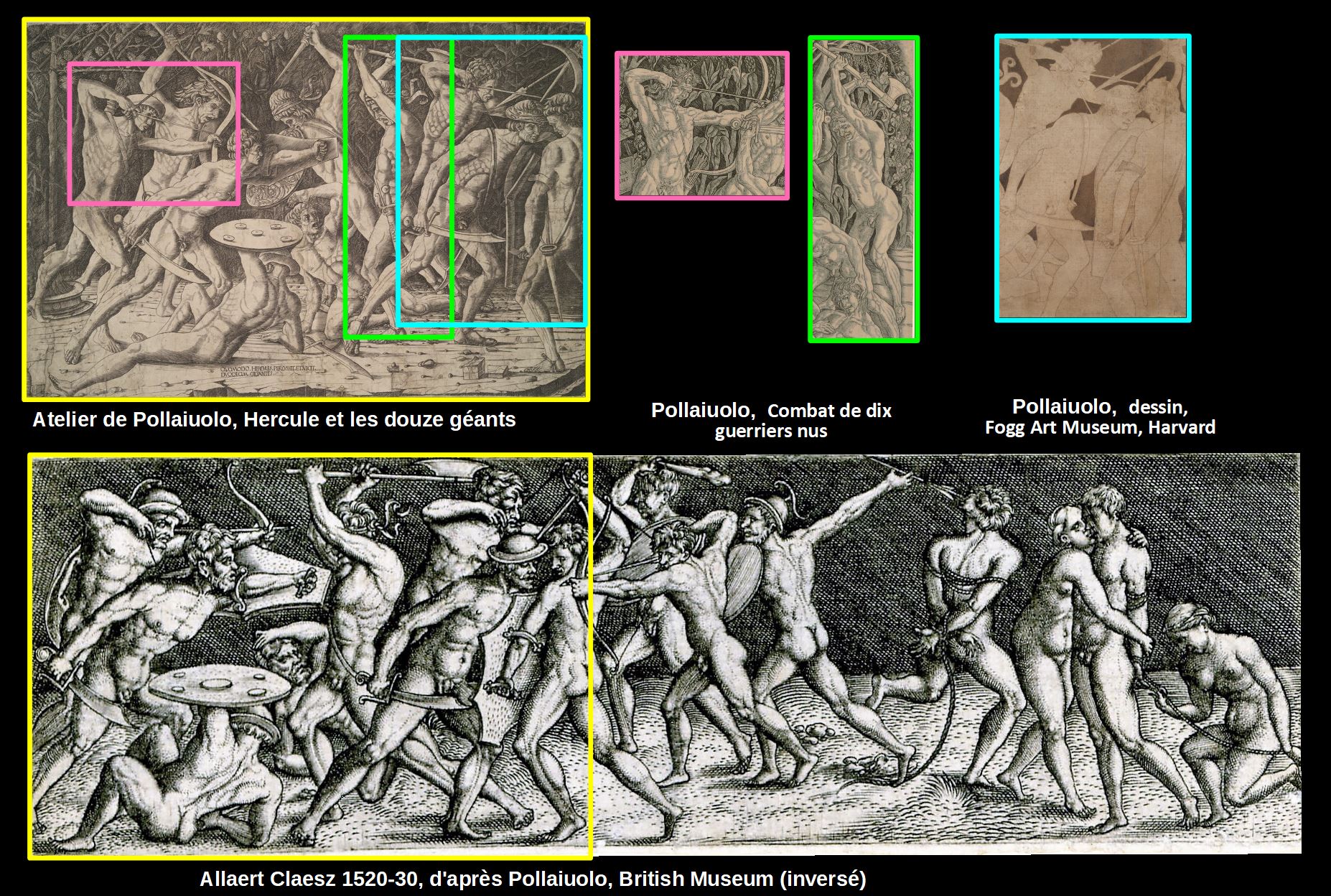

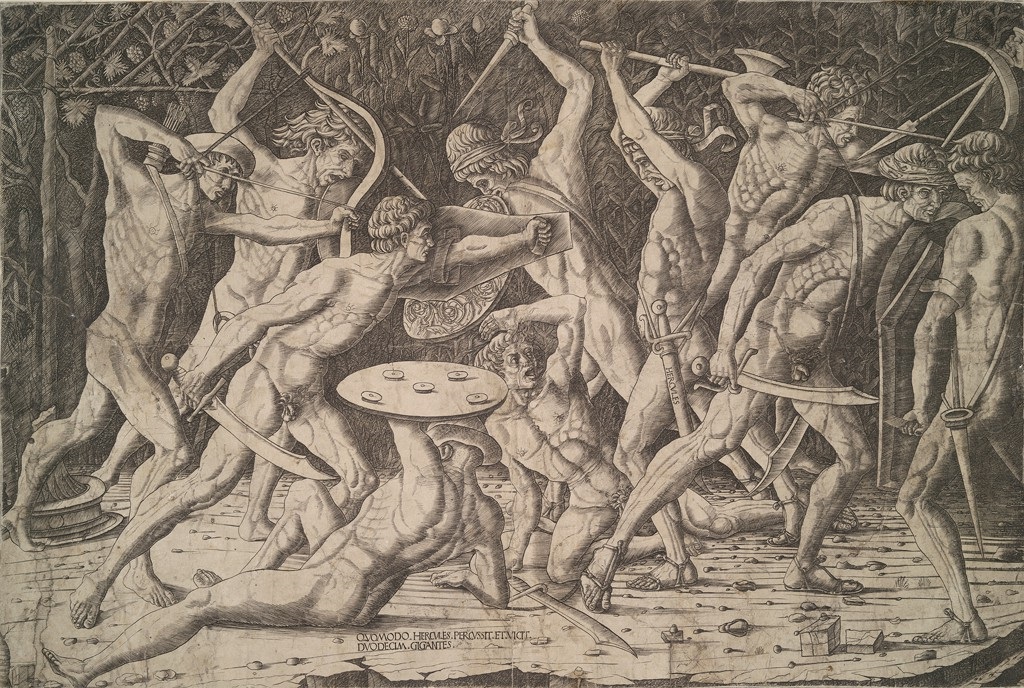

Le combat d’Hercule et des douze géants

Le combat d’Hercule et des douze géants

Ecole d’Antonio Pollaiuolo, 1470-80, Harvard Art Museums

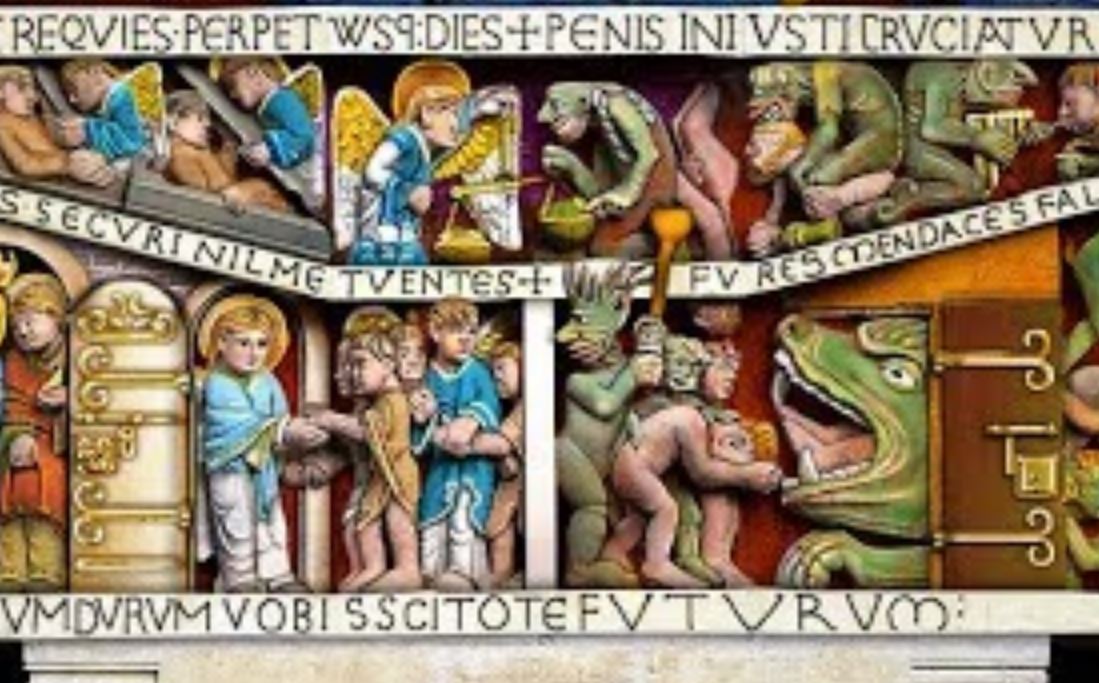

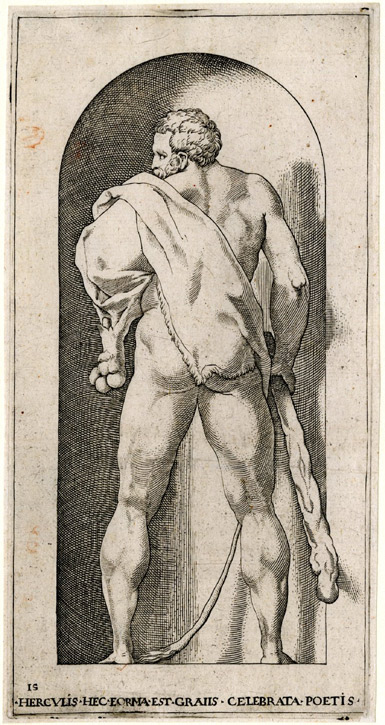

Cette gravure pose d’inextricables problèmes. Dans son second état, le mot HERCULES a été rajouté sur le glaive du guerrier à la hache, ainsi que le texte :

|

Comment Hercule a frappé et vaincu douze géants.

|

quomodo hercules percussit et vicit duodecim gigantes

|

Outre que cet épisode n’a aucune source textuelle, la gravure ne montre manifestement ni des géants, ni douze combattants contre un. On a donc supposé qu’elle ne constitue qu’une partie d’une scène plus complète (noter en haut à droite la main isolée tenant un poignard). Voici un schéma synthétique de ce que l’on sait aujourd’hui [6] .

La gravure d’Allaert Claesz, en bas, est ce qui se rapproche le plus de la composition complète, mais les personnages sont loin de se correspondre deux à deux. Le fragment de dessin du Fogg Art Museum, à droite, confirme que le dessin initial, très proche du Jugement du prisonnier du British Museum, était bien de la main de Pollaiuolo. De plus, deux guerriers (l’archer et Hercule) sont identiques à deux personnages du Combat des dix guerriers nus.

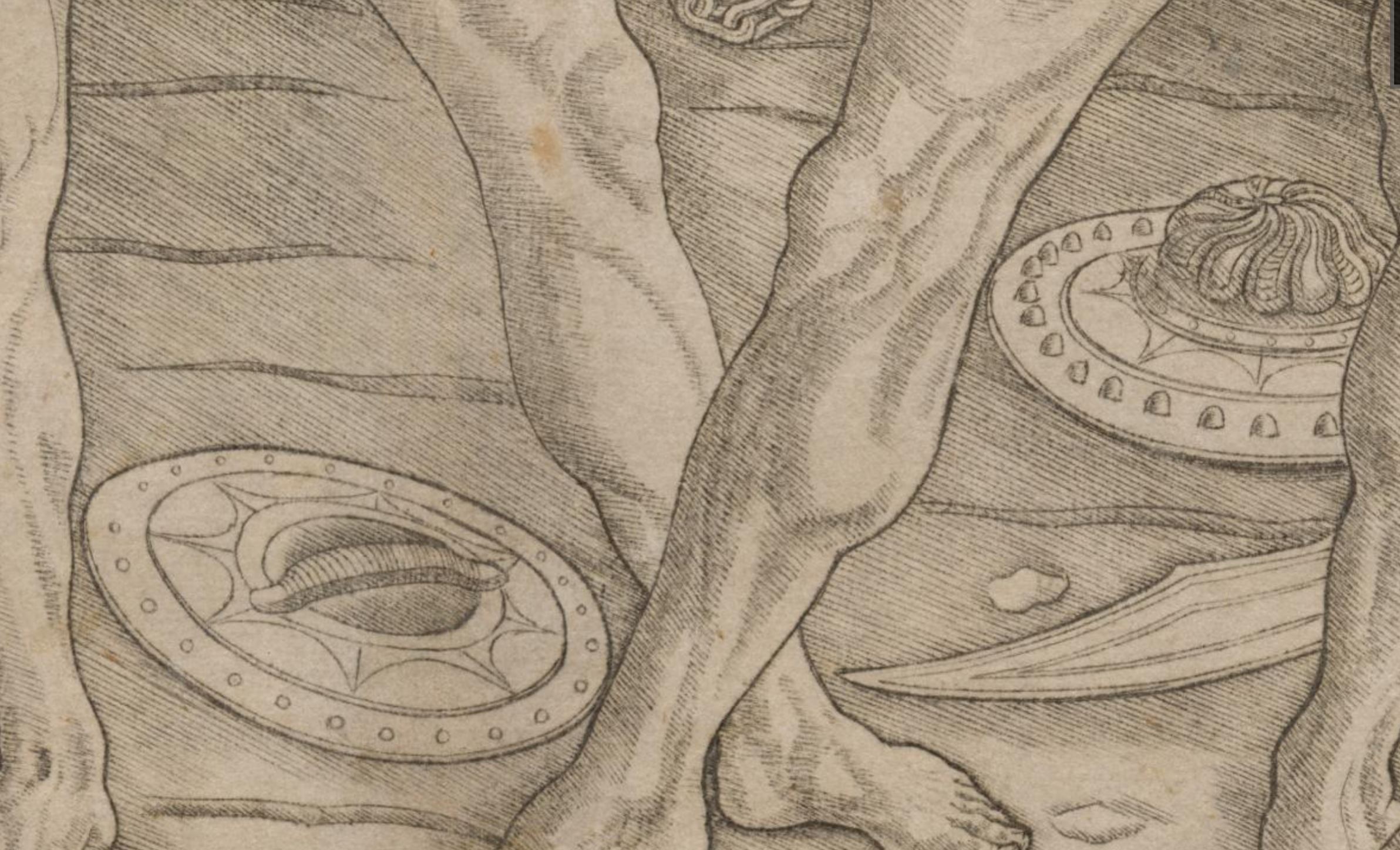

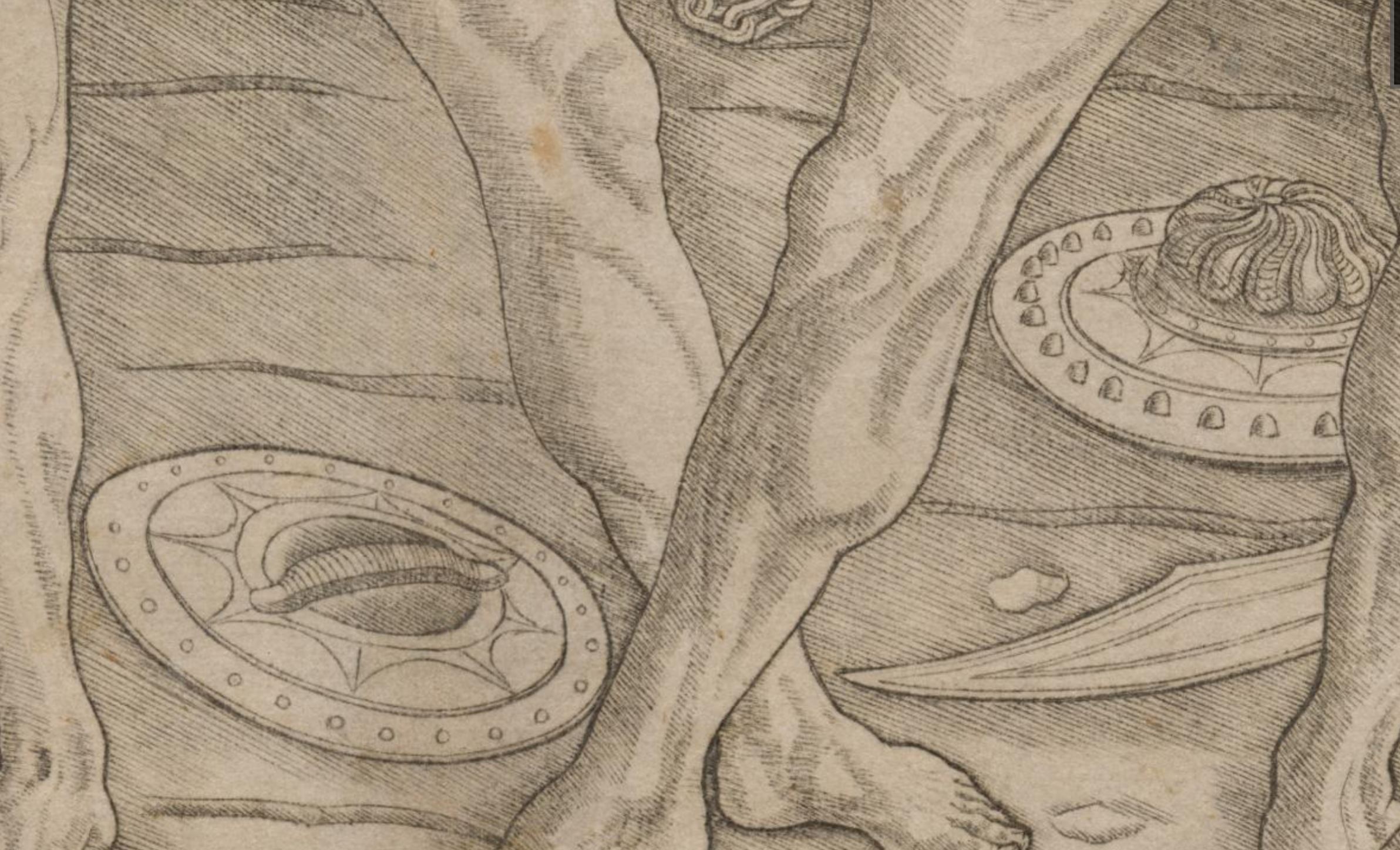

Le combat d’Hercule et des douze géants (détail)

Le combat d’Hercule et des douze géants (détail)

Enfin, l’idée du fond végétal est la même : on y distingue de la vigne, des roseaux, des tiges portant une efflorescence terminale, mais rien qui ressemble au sorgho.

L’impression générale est que « Le combat d’Hercule et des douze géants » est un sujet-prétexte pour une sorte de catalogue de schémas musculaires, gravés par l’atelier de Pollaiuolo pour une plus large diffusion. L’absence de nus de dos milite en faveur d’une date précoce, durant la période florentine.

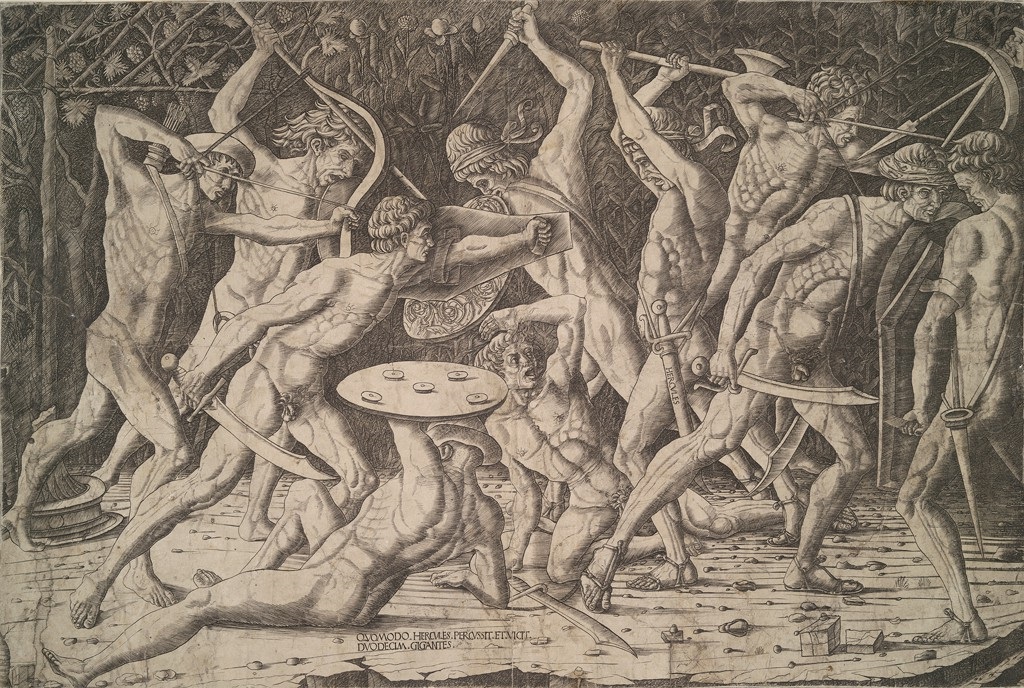

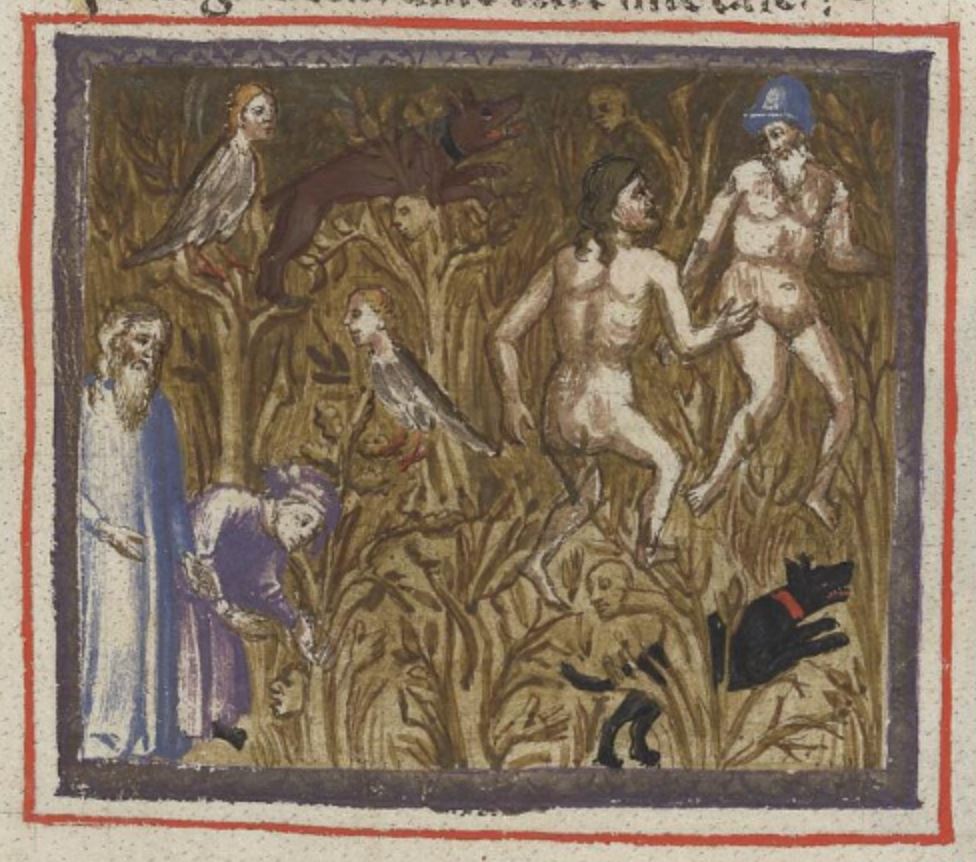

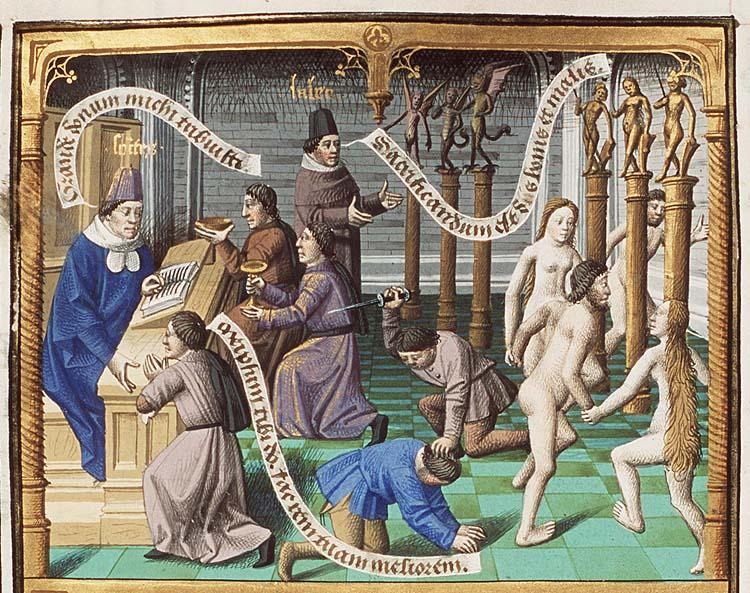

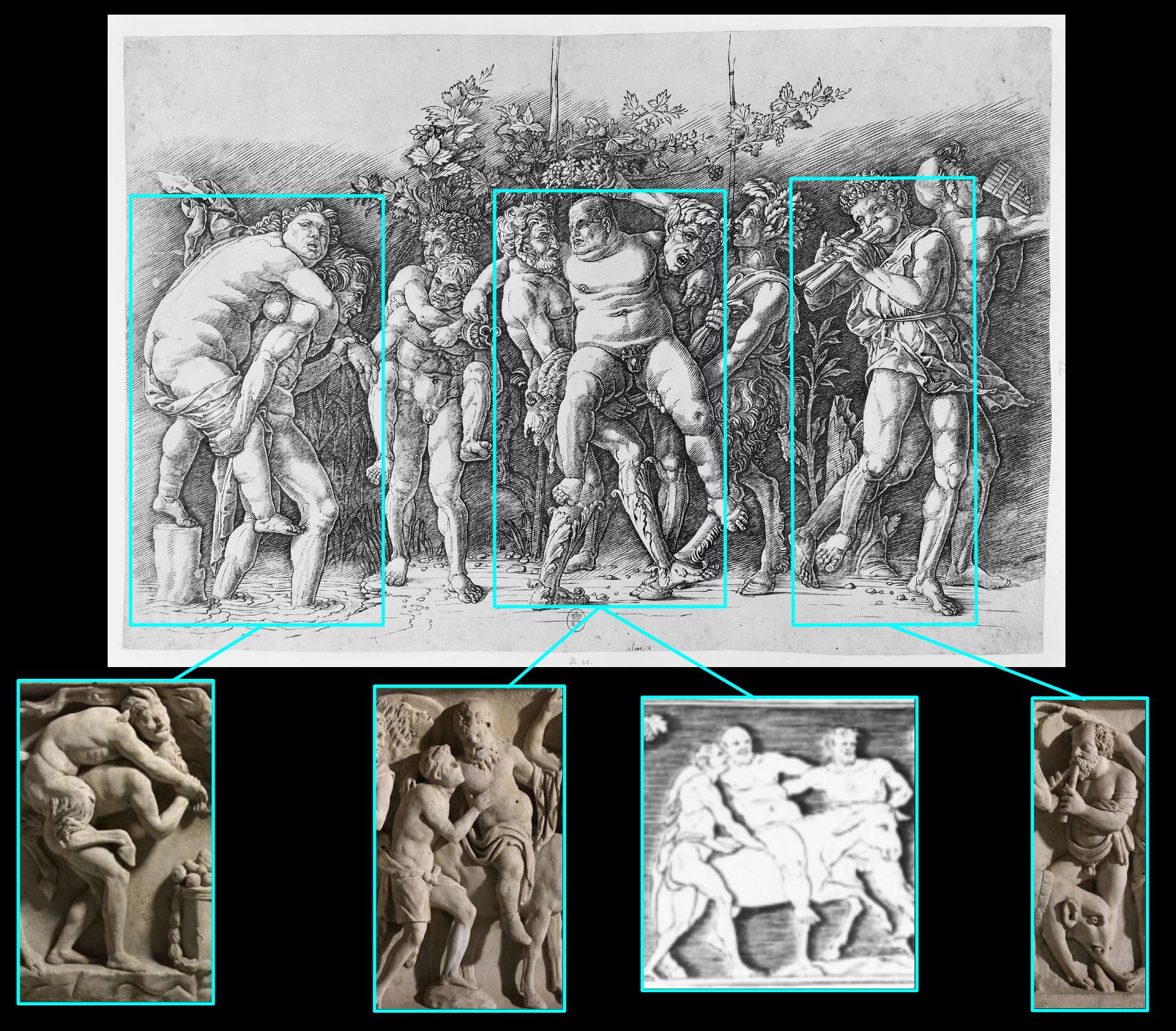

Bataille entre humains et satyres

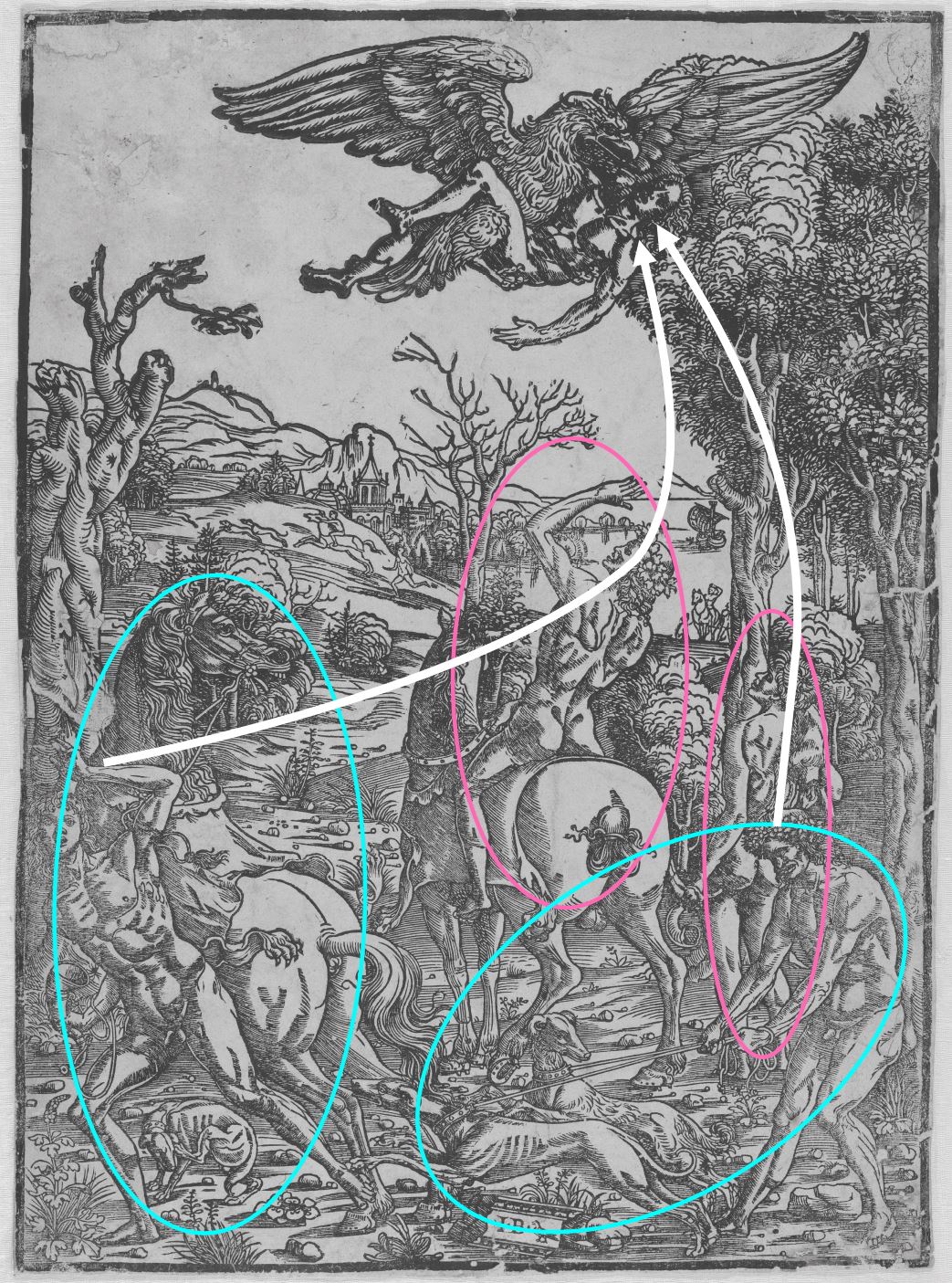

Bataille entre humains et satyres

Jacopo da Barbari, vers 1490, British Museum

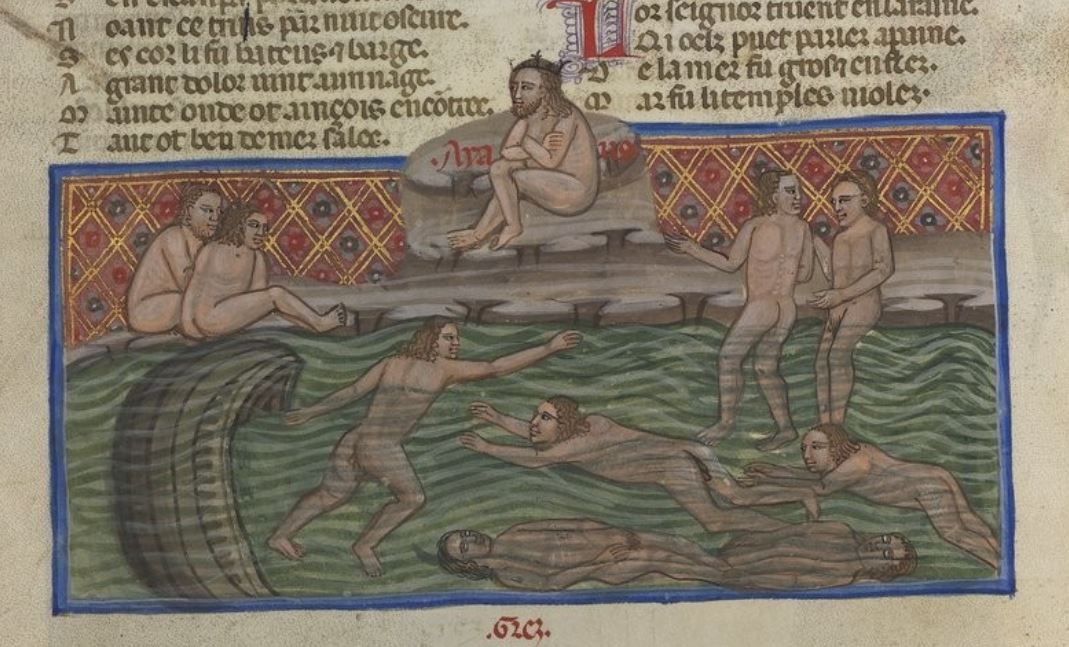

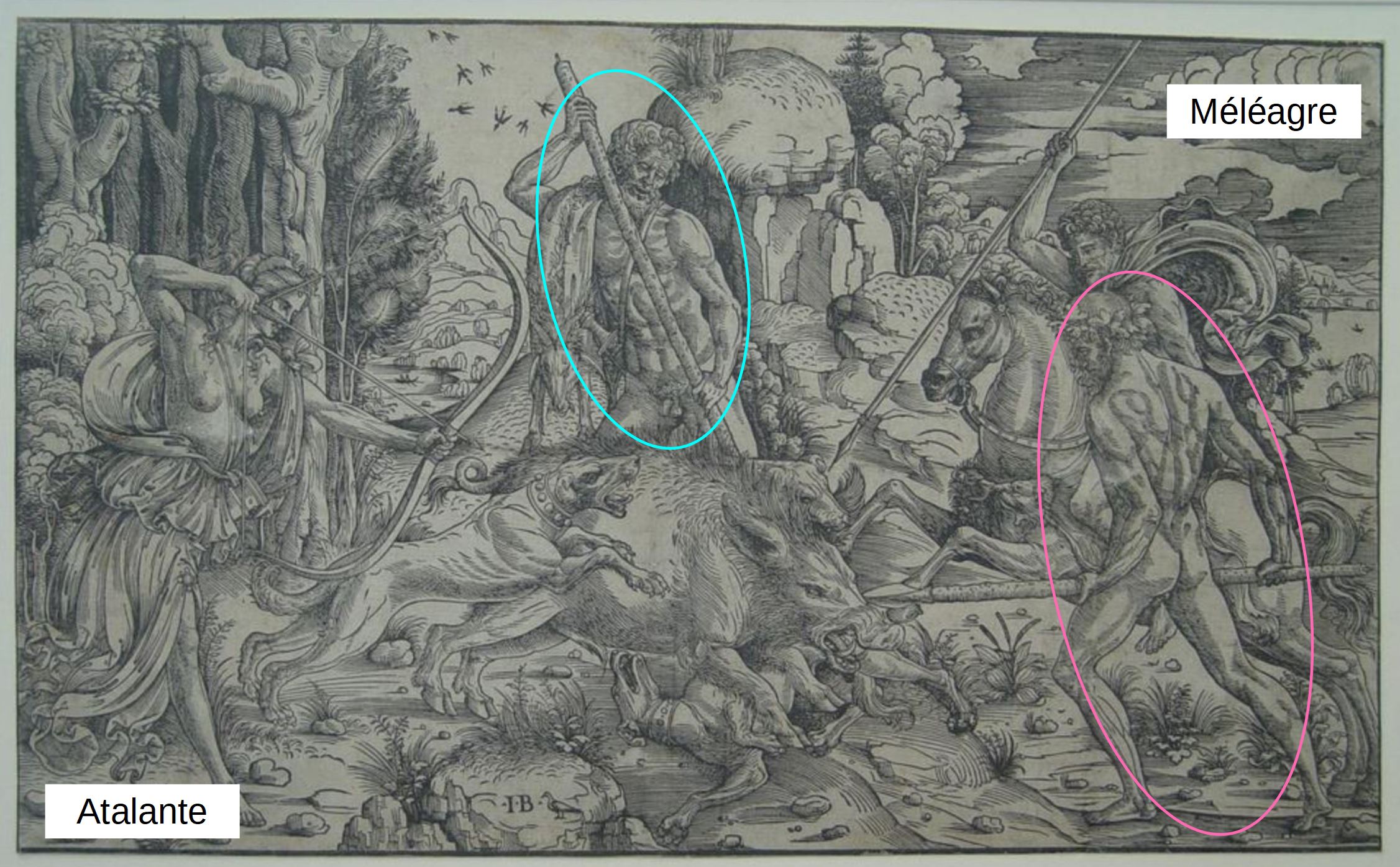

Quelques années plus tard, les nus de dos abondent dans cette grande gravure de bataille, pour distinguer les humains, qui montent à l’assaut, des satyres qui se défendent.

Le prestige de l’Antique

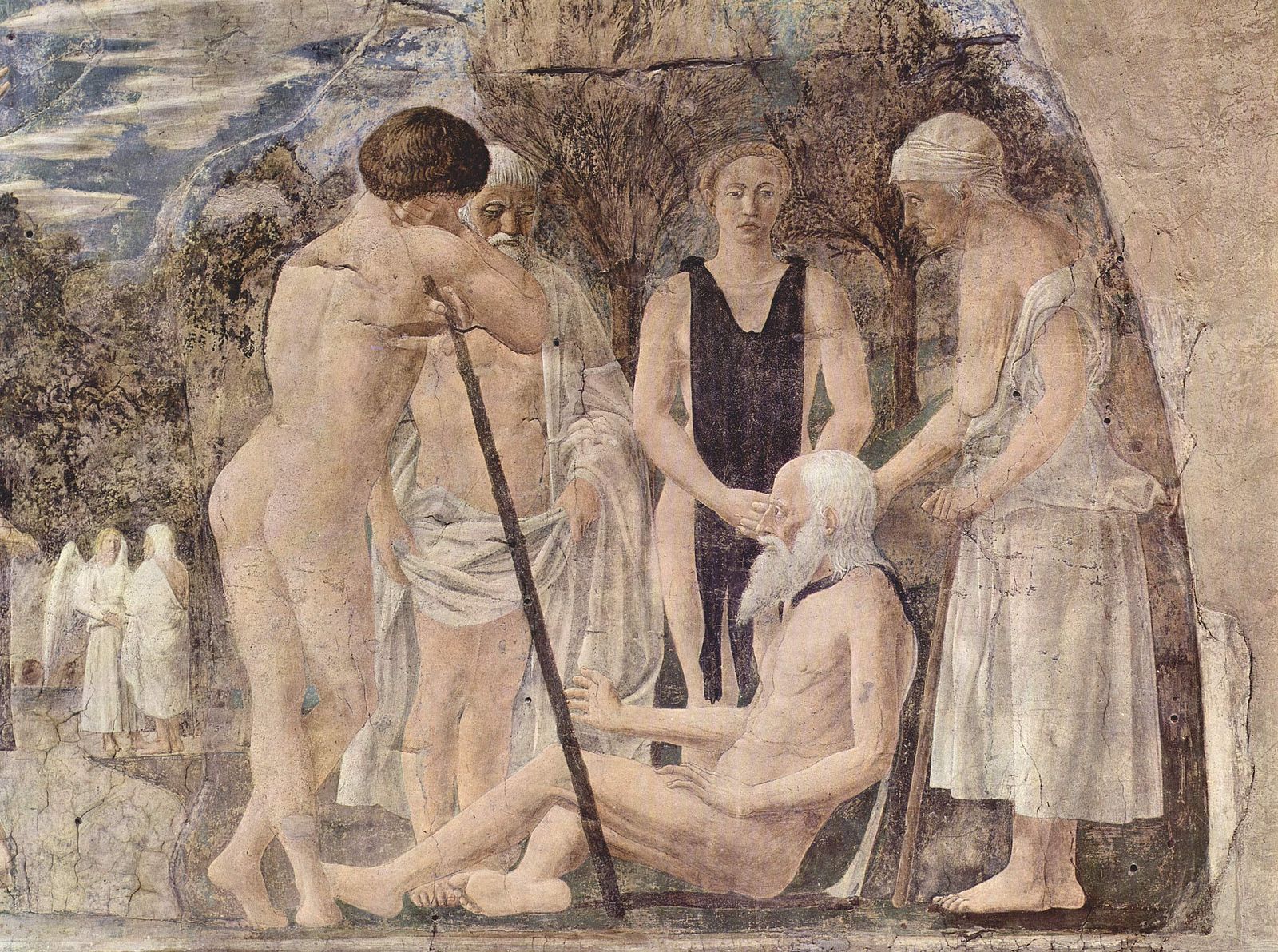

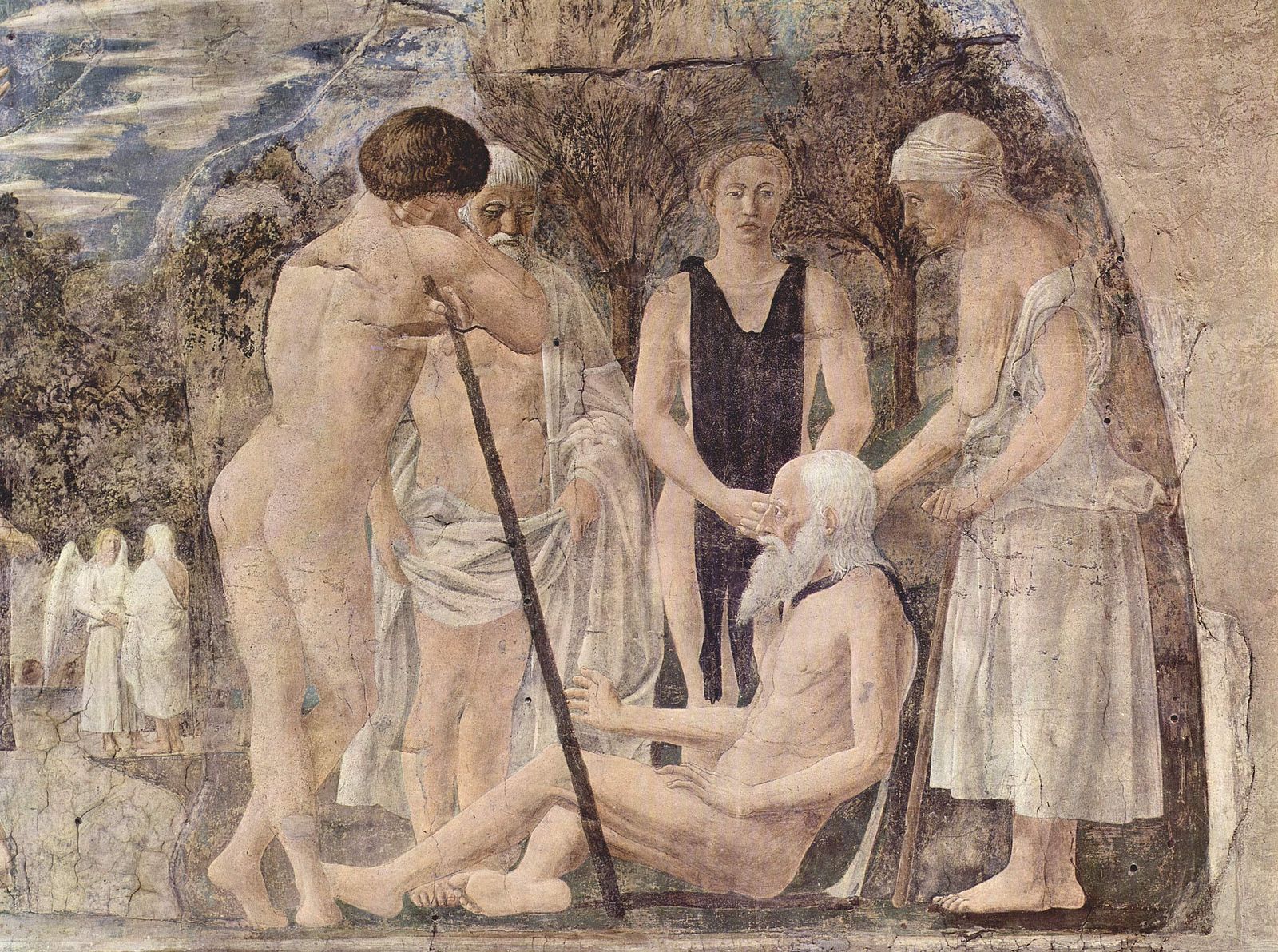

Fresque de la mort d’Adam (détail) Fresque de la mort d’Adam (détail)

Piero della Francesca, 1452, Basilique San Francesco, Arezzo |

Deux nus masculins et deux chiens endormis Deux nus masculins et deux chiens endormis

Benozzo Gozzoli, vers 1459, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, Florence |

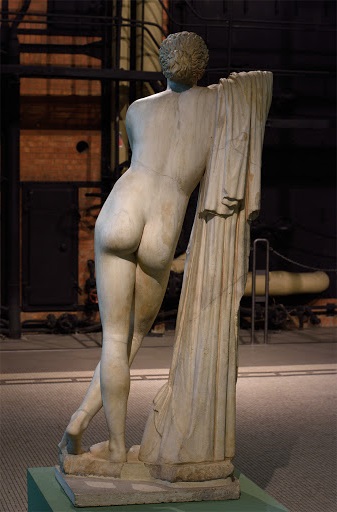

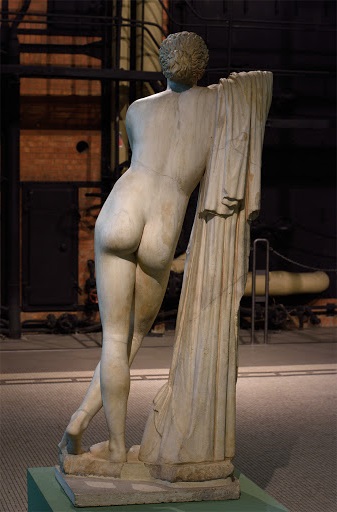

Cette pose en déséquilibre s’explique par un modèle antique :

Pothos (le désir amoureux), d’après Scopas (inversé) Musées capitolins, Rome

Pothos (le désir amoureux), d’après Scopas (inversé) Musées capitolins, Rome

La récurrence de cette pose (de dos comme de face) laisse penser que des modèles de cette statue circulaient dans les ateliers [7].

Des couples antiques réinventés

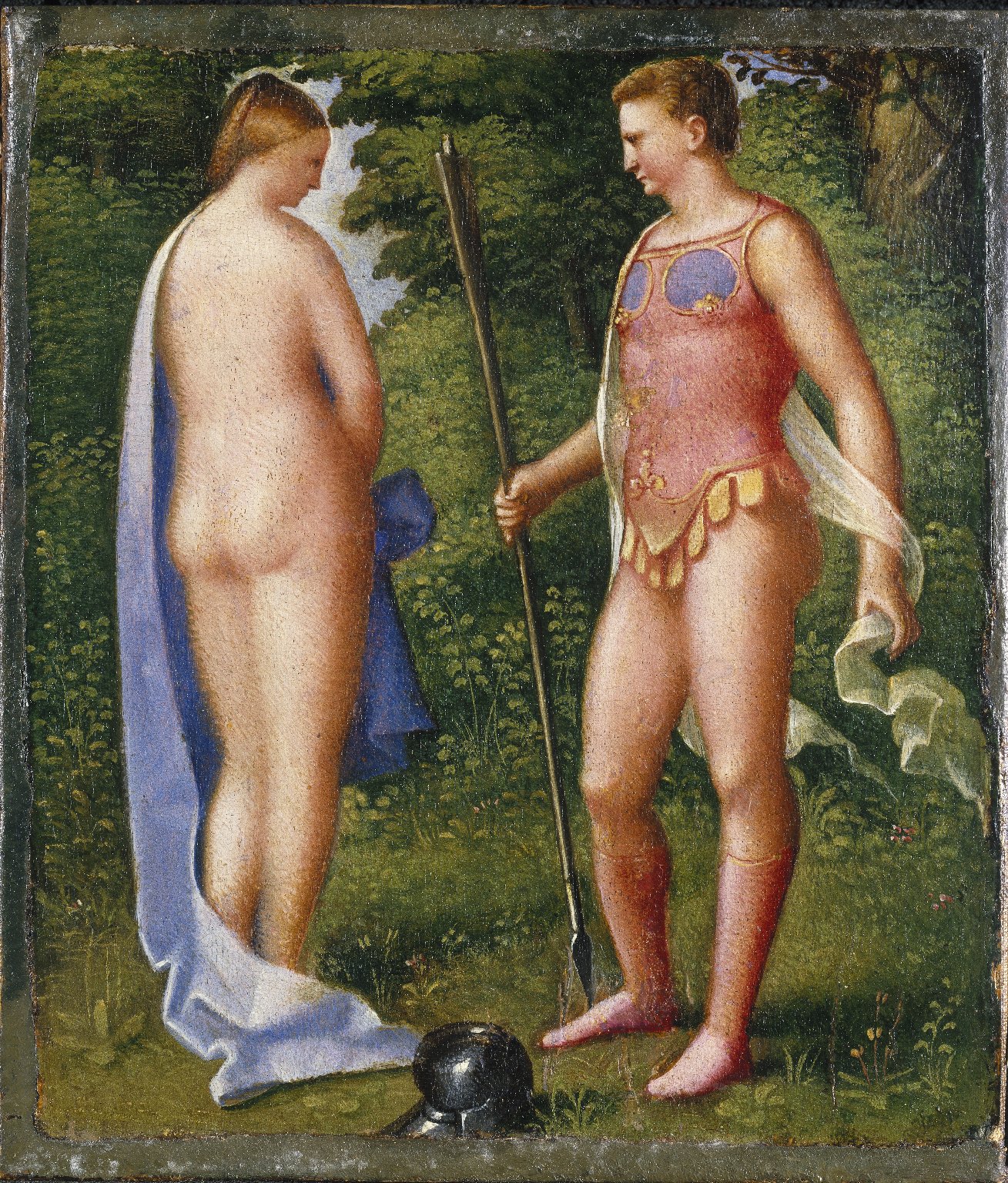

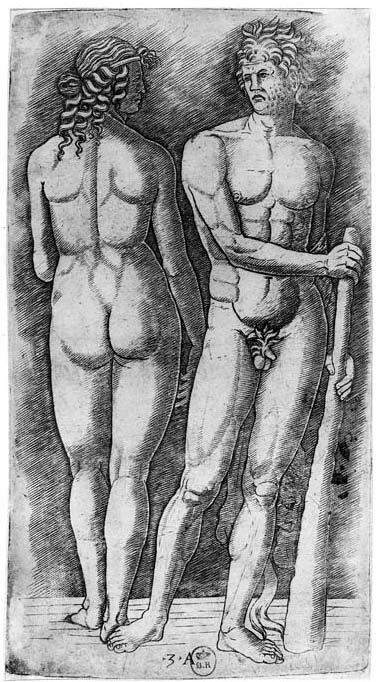

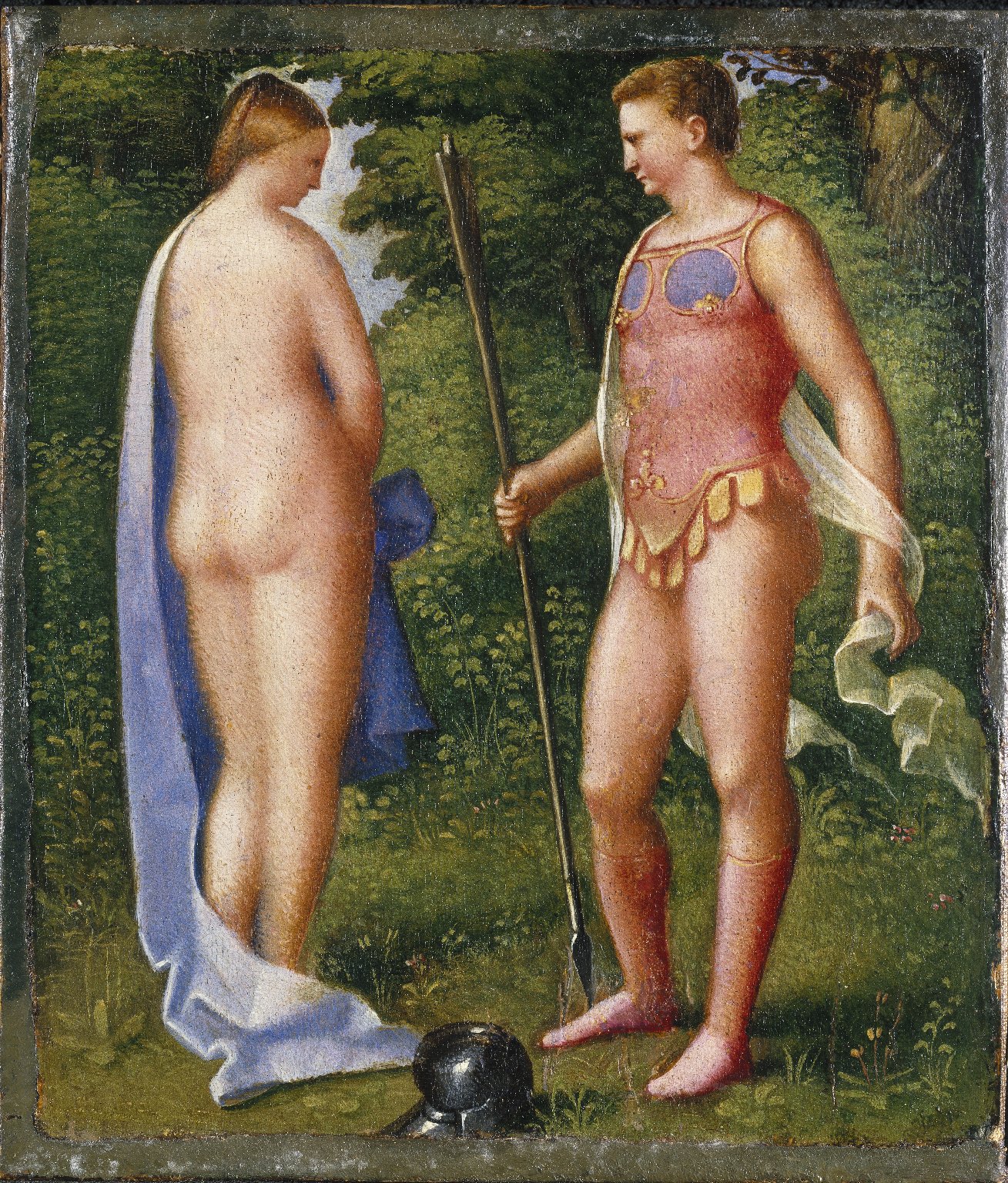

Déjanire et Hercule, Andrea Zoan, vers 1475 Déjanire et Hercule, Andrea Zoan, vers 1475 |

Vénus et Mars, Giulio Campagnola (attr), 1500-16, Brooklyn Museum Vénus et Mars, Giulio Campagnola (attr), 1500-16, Brooklyn Museum |

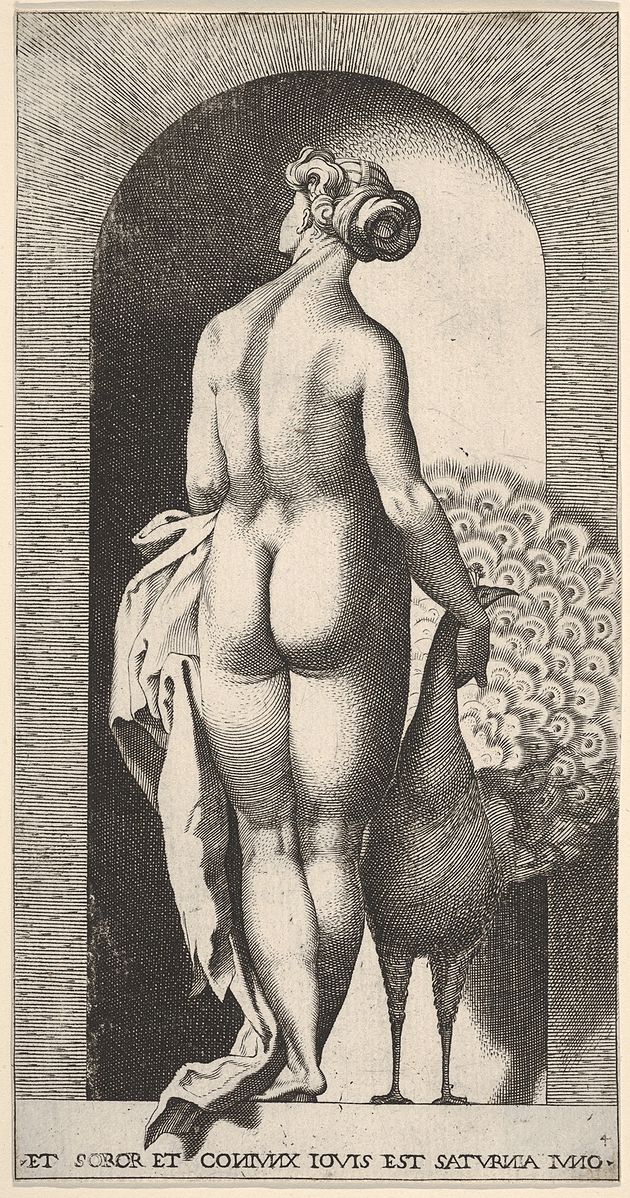

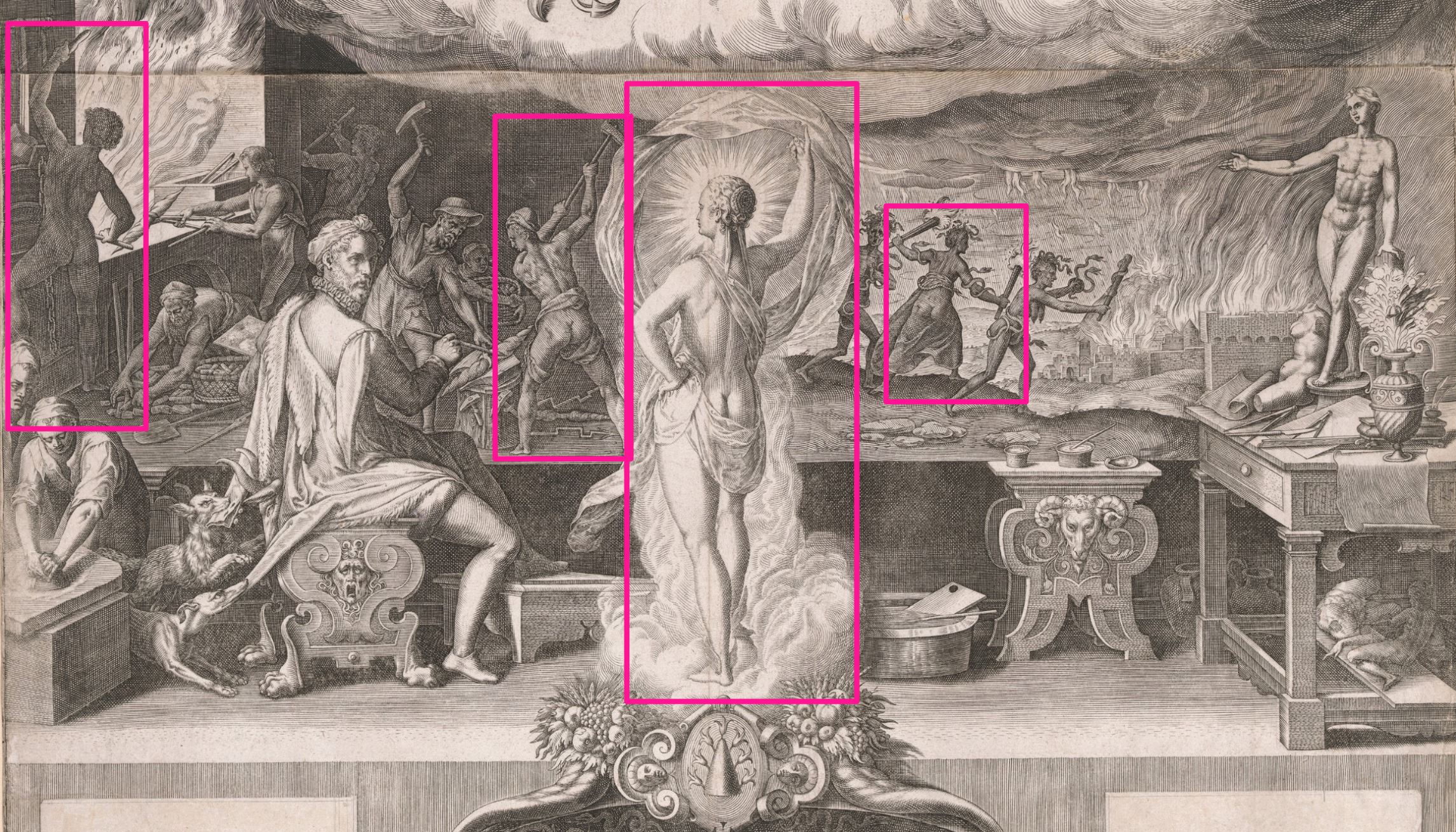

Ces deux artistes utilisent la vue de dos pour deux raisons opposées :

- pour Déjanire, qui s’en va en tournant le dos à son époux, il s’agit d’exprimer sa jalousie (qui coûtera la vie à Hercule) ;

- pour Vénus, il s’agit de montrer ses charmes pour séduire Mars : le geste pudique de voiler son sexe a l’effet contraire de dévoiler sa croupe, pour la satisfaction du spectateur.

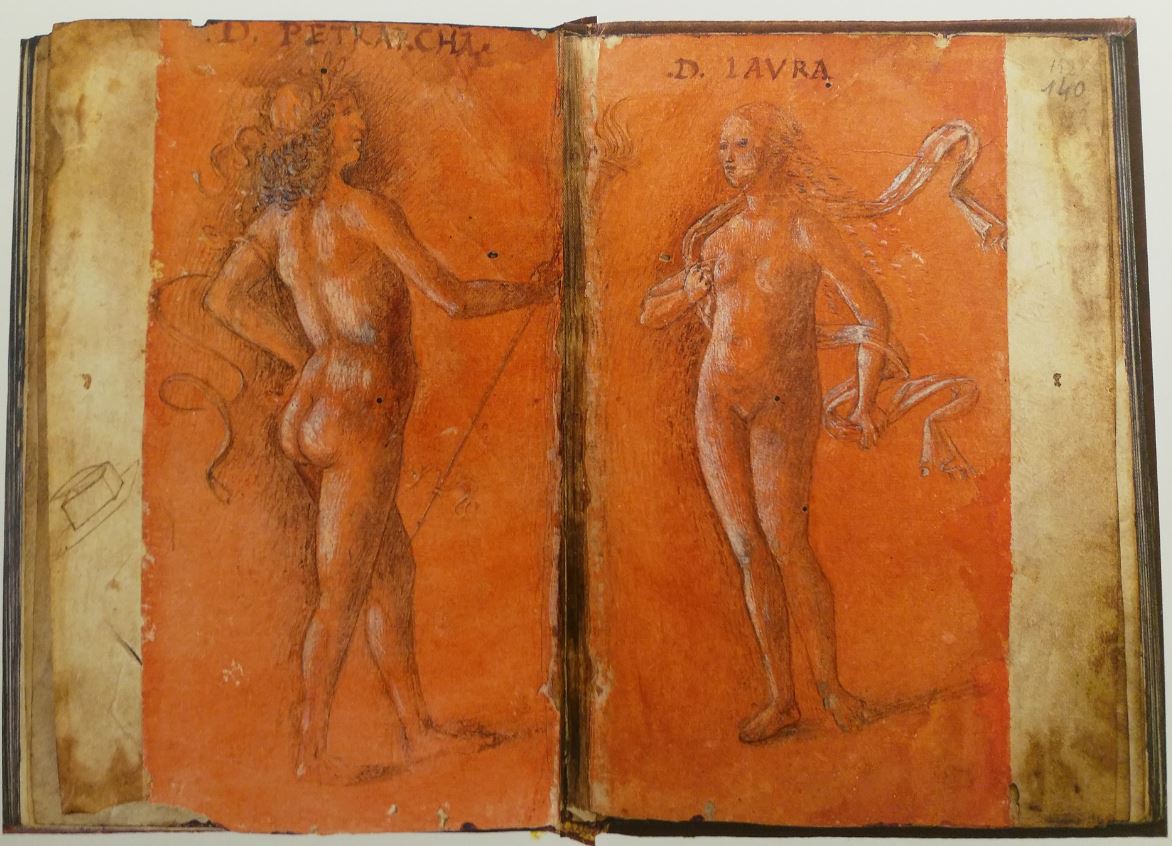

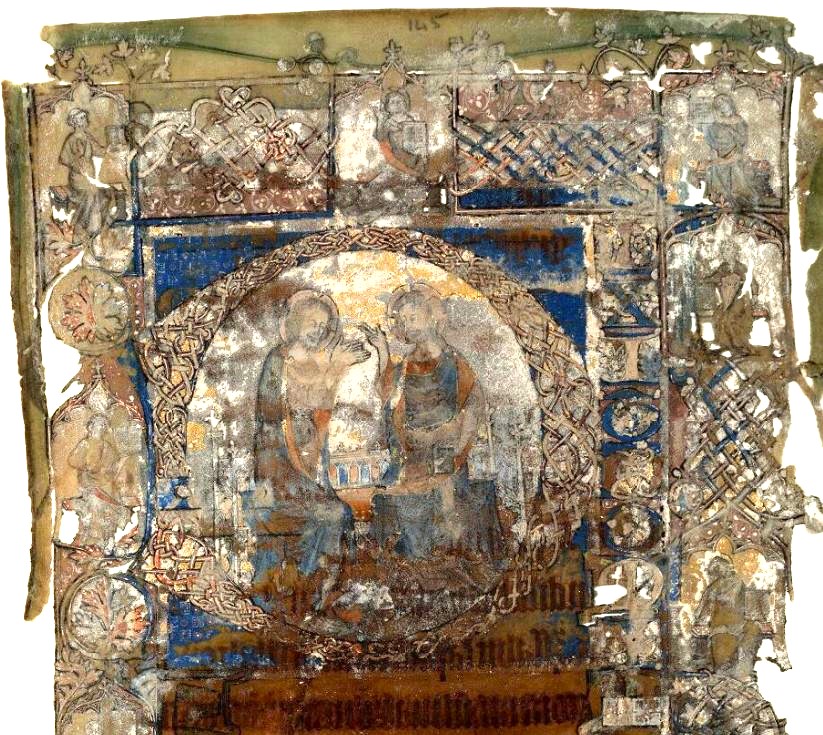

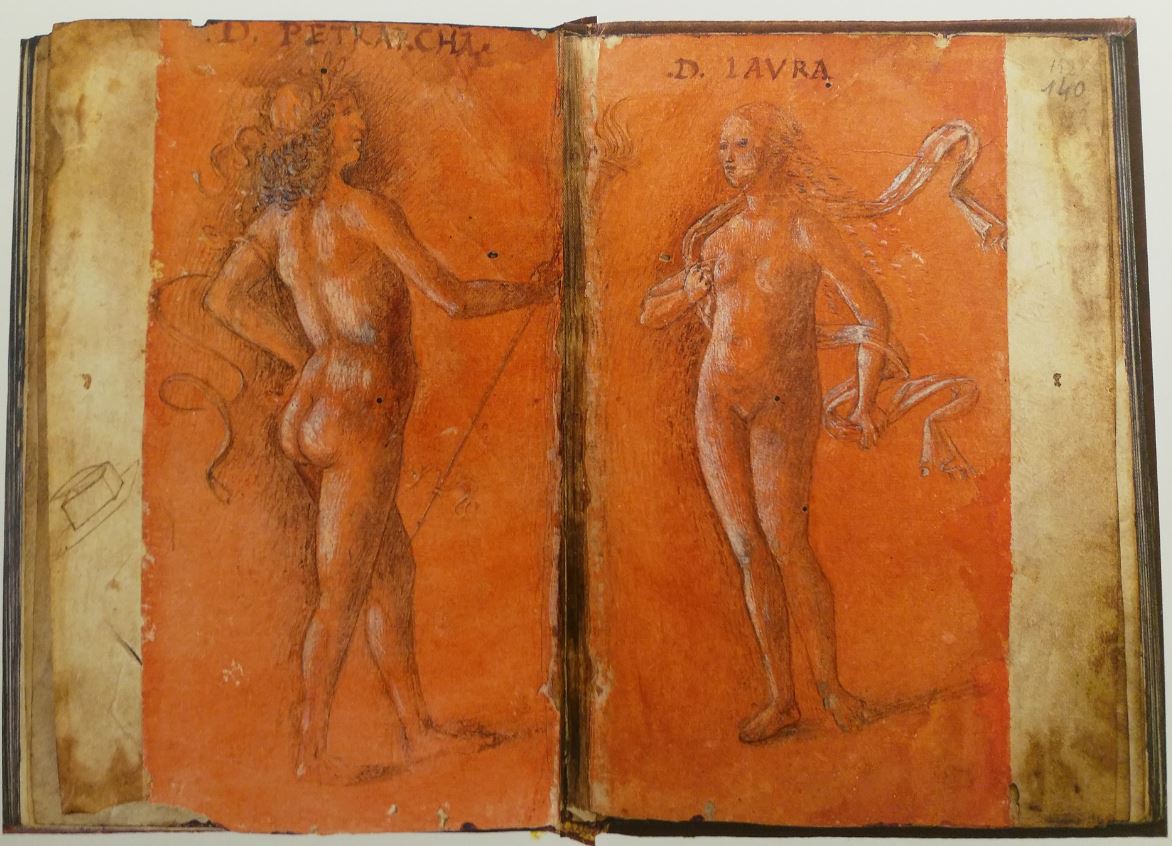

Pétrarque et Laure en Apollon et Vénus, anonyme, vers 1500, Rome, Biblioteca Nazionale MS Varia 3-612 fols 138v 140

Pétrarque et Laure en Apollon et Vénus, anonyme, vers 1500, Rome, Biblioteca Nazionale MS Varia 3-612 fols 138v 140

Ce dessinateur anonyme s’est plu à diviniser Pétrarque et Laure. Dans cette composition très méditée, la vue de dos traduit l’avancée d’Apollon vers Vénus, précédé par sa torche qui déjà a pénétré la page féminine. Le ruban qui flotte dans son dos souligne cette avancée, tout en équilibrant le voile de son amante. Le soleil situé derrière Apollon (dont l’épithète est Phébus) illumine Pétrarque du même coup.

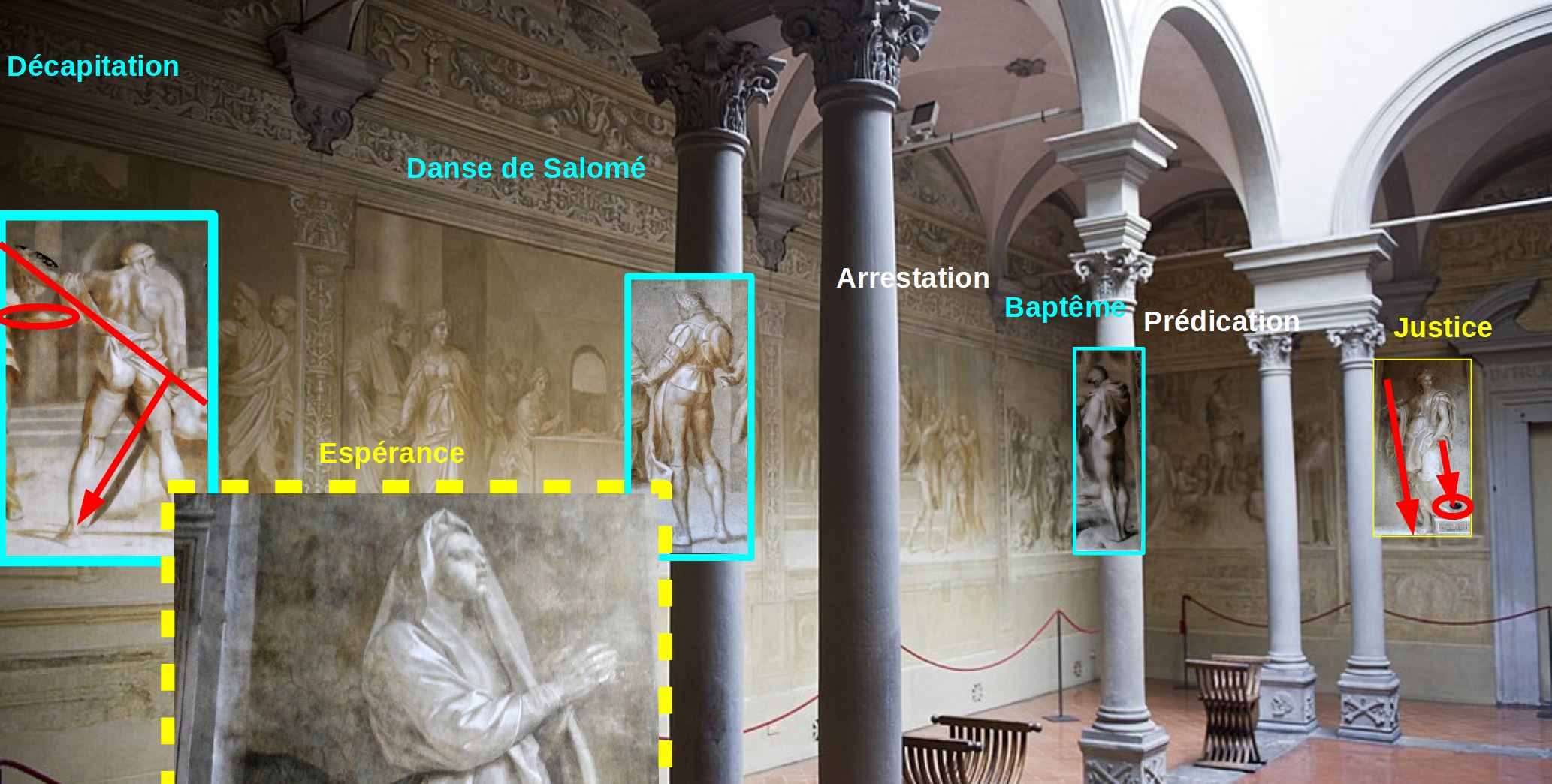

Mantegna et son école

Saint Jacques mené à son exécution, fresque de la chapelle Ovetari, à Padoue, détruite en 1944 Saint Jacques mené à son exécution, fresque de la chapelle Ovetari, à Padoue, détruite en 1944 |

Etude pour la fresque, British Museum Etude pour la fresque, British Museum |

Mantegna, vers 1455

Cet exemple précoce prouve que, dès le milieu du XVème siècle, le nu est utilisé pour la mise en place rapide de grandes compositions : ici la célèbre contre-plongée qui dramatise l’arrestation de Saint Jacques.

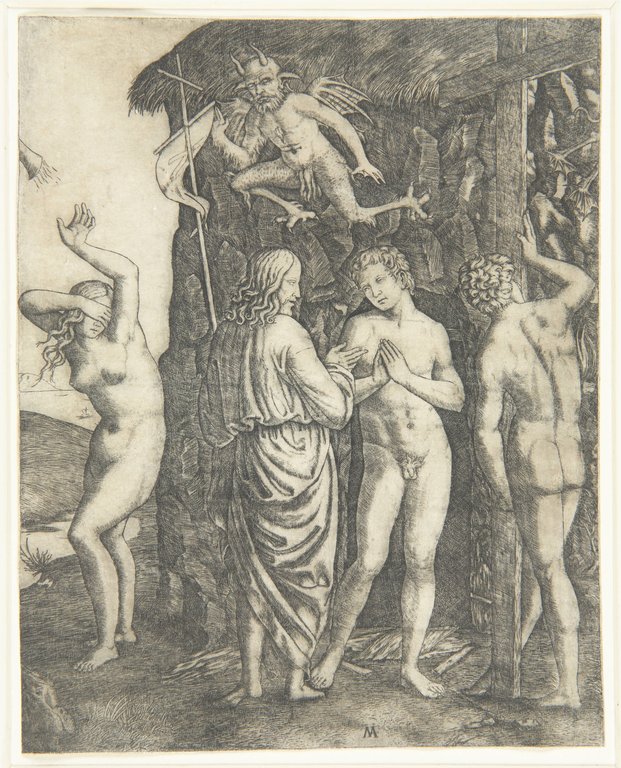

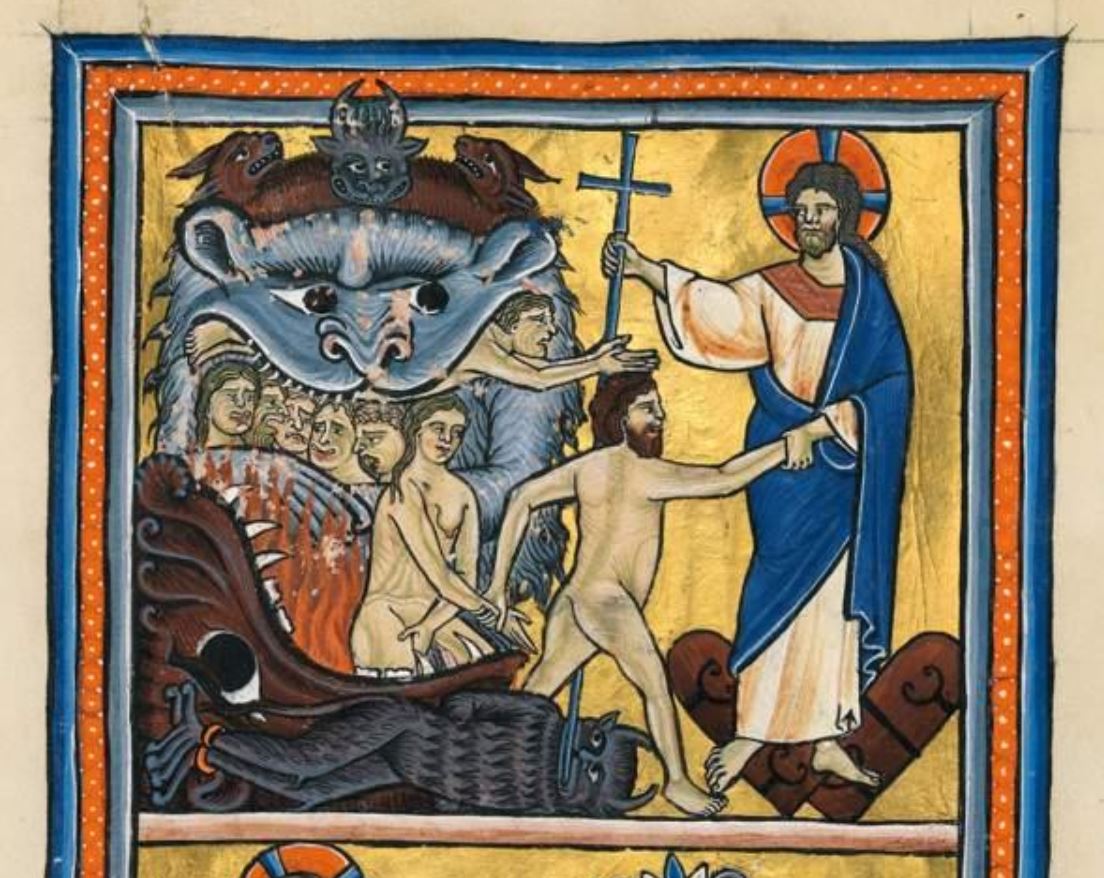

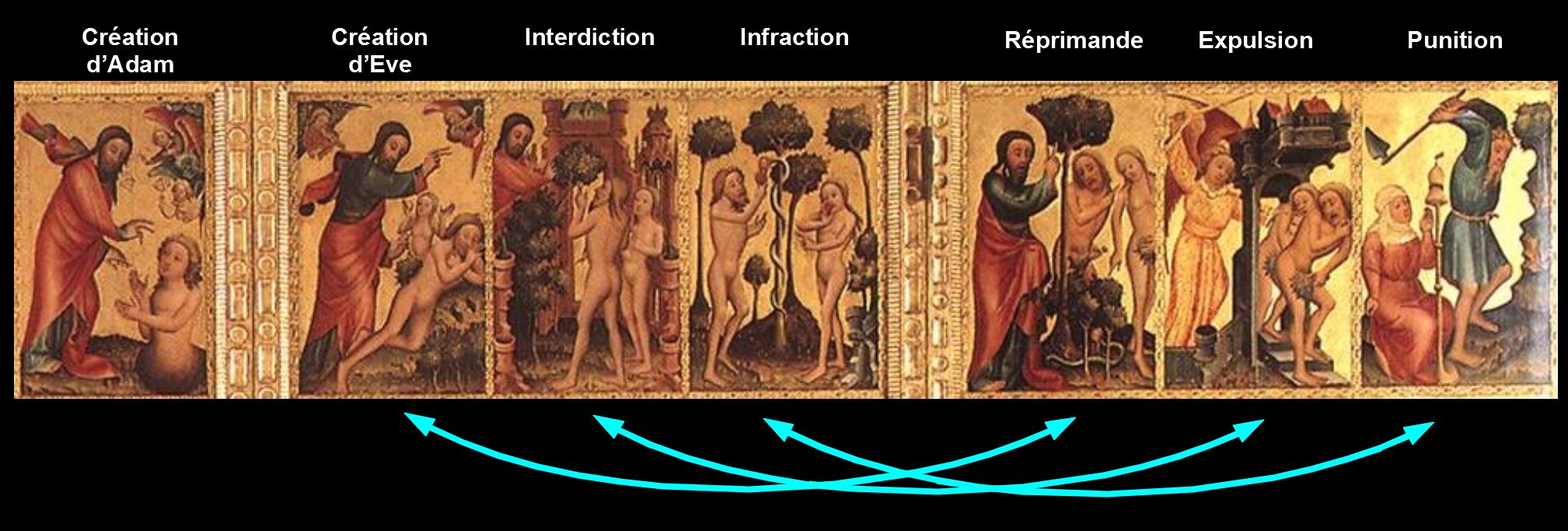

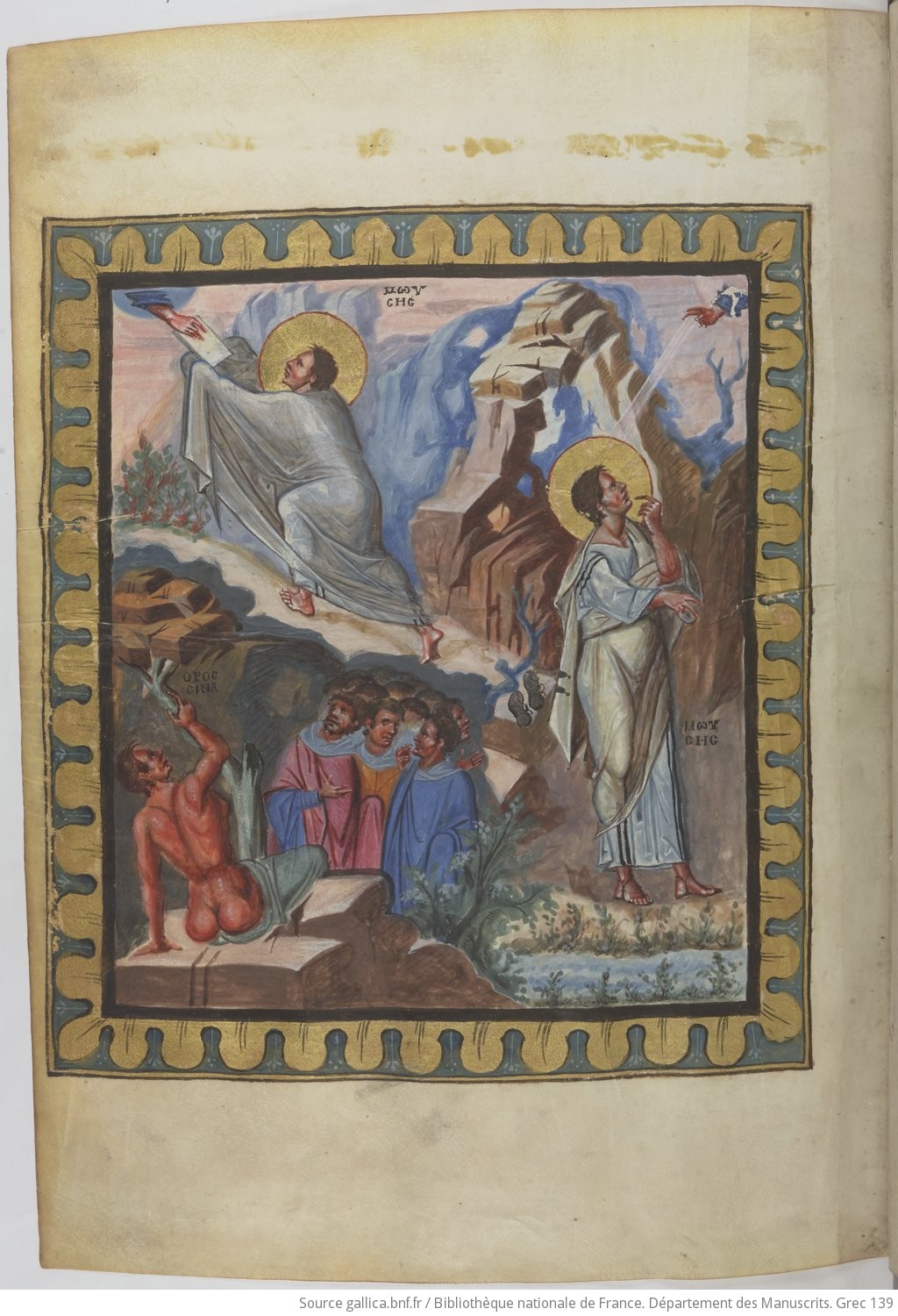

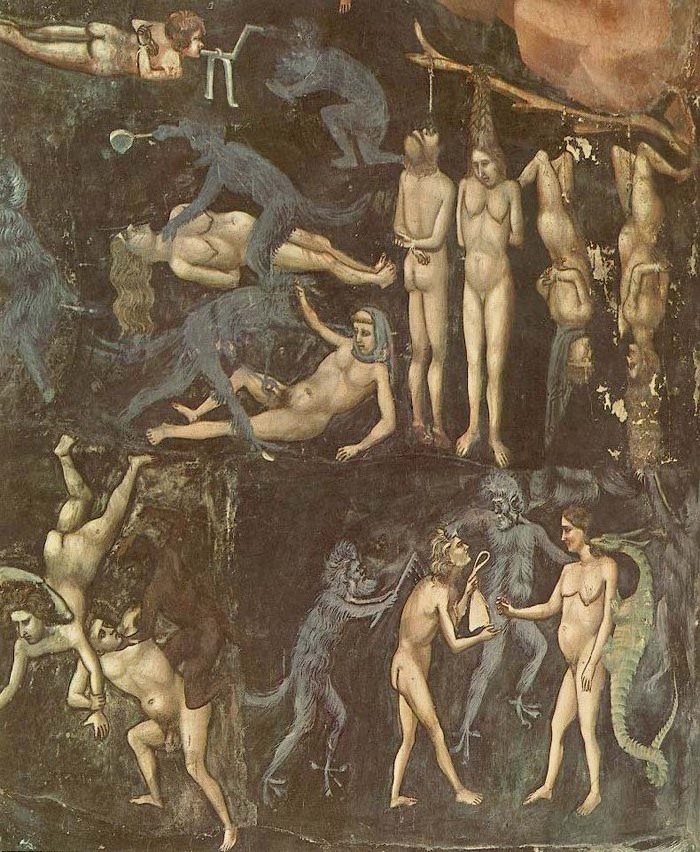

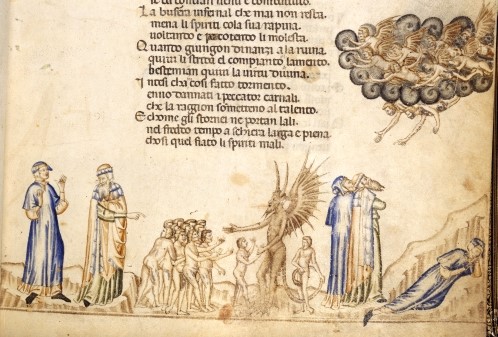

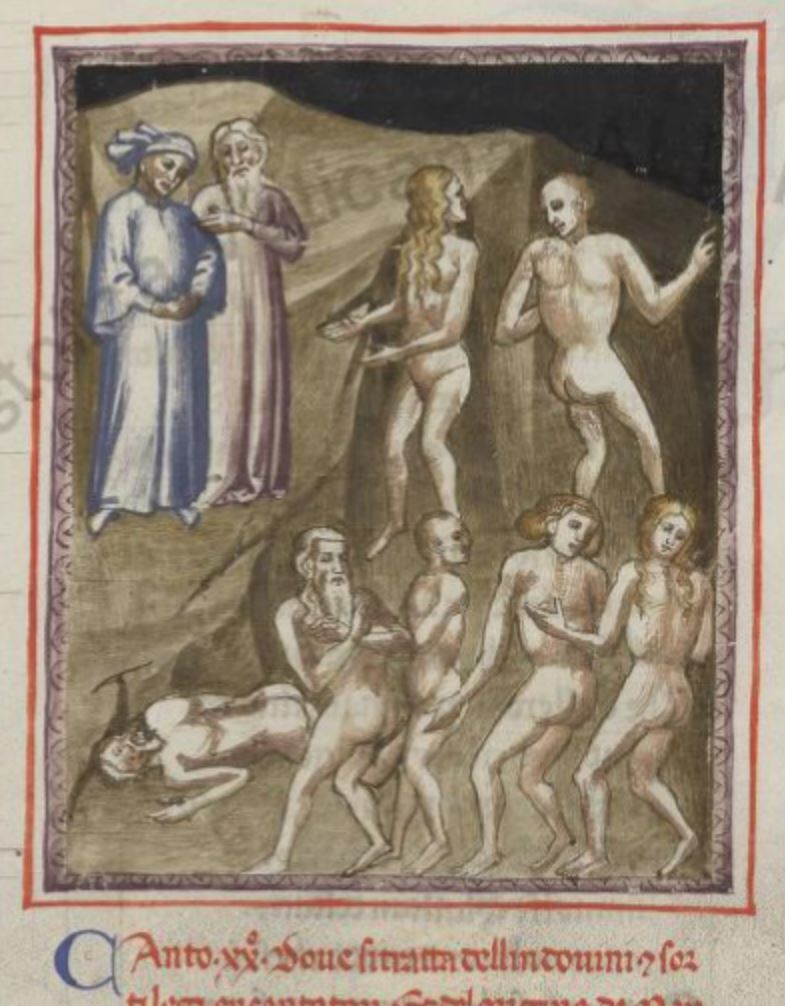

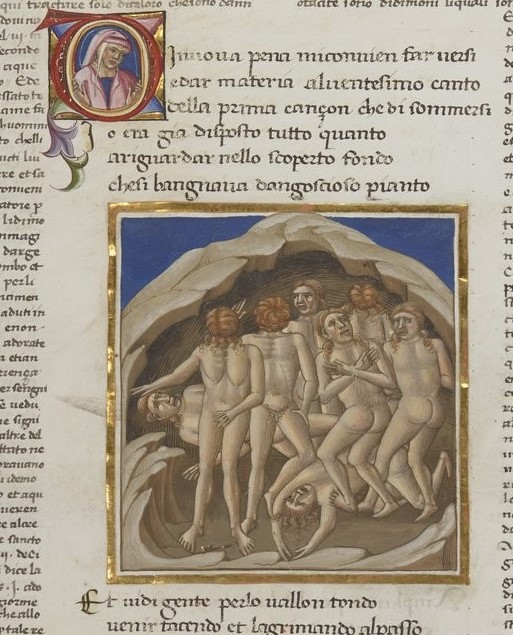

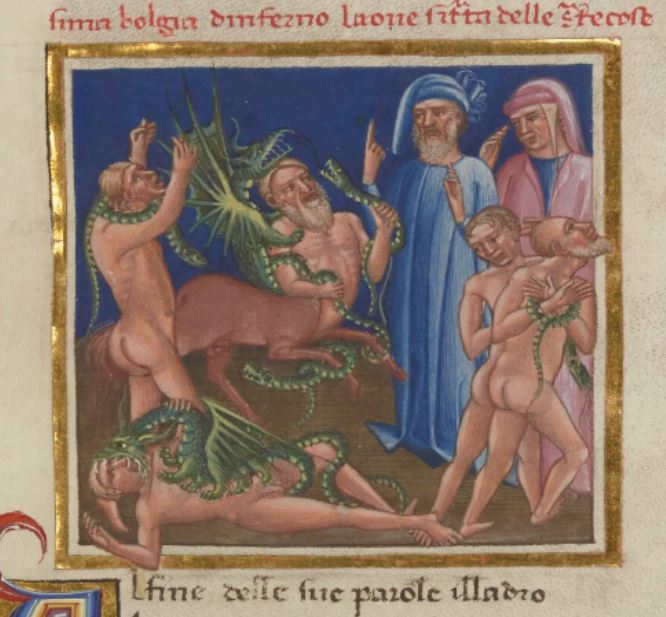

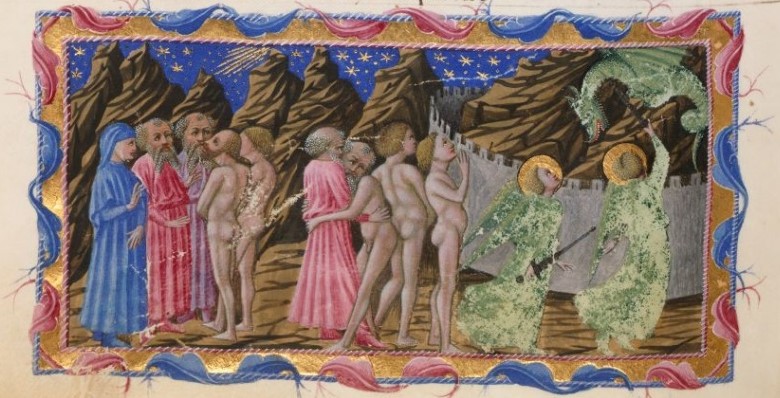

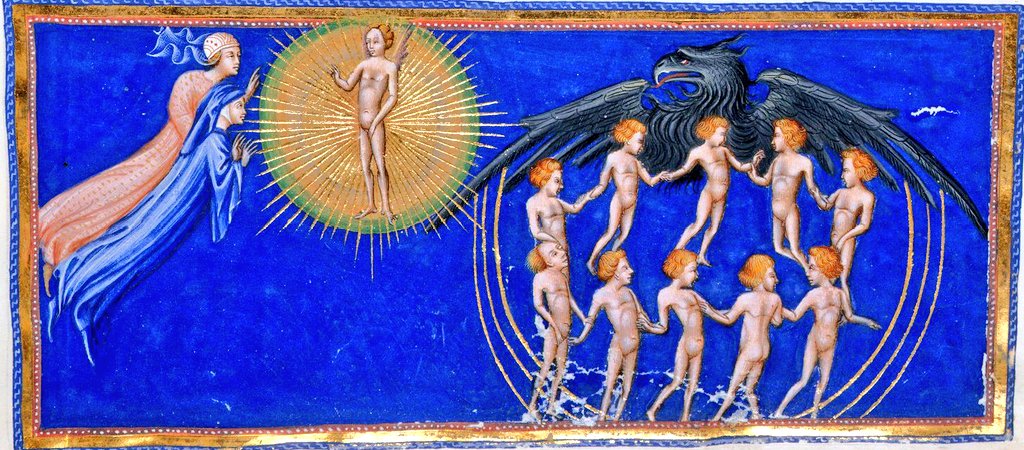

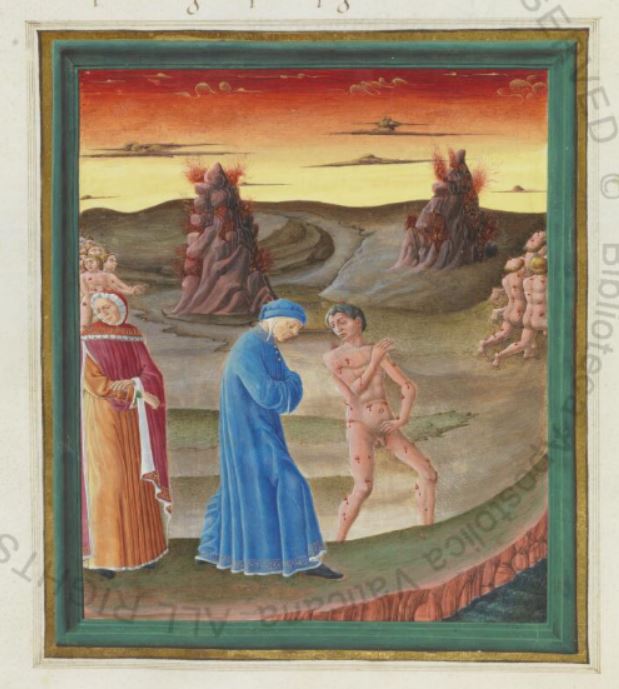

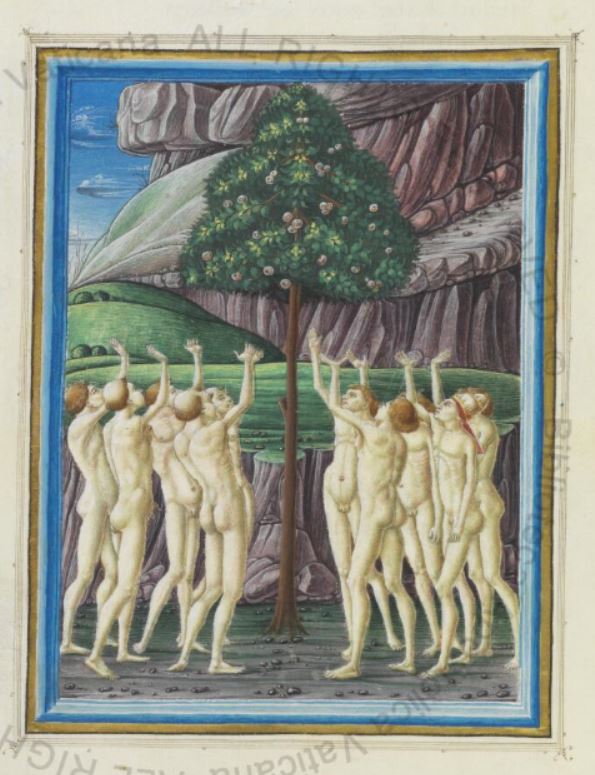

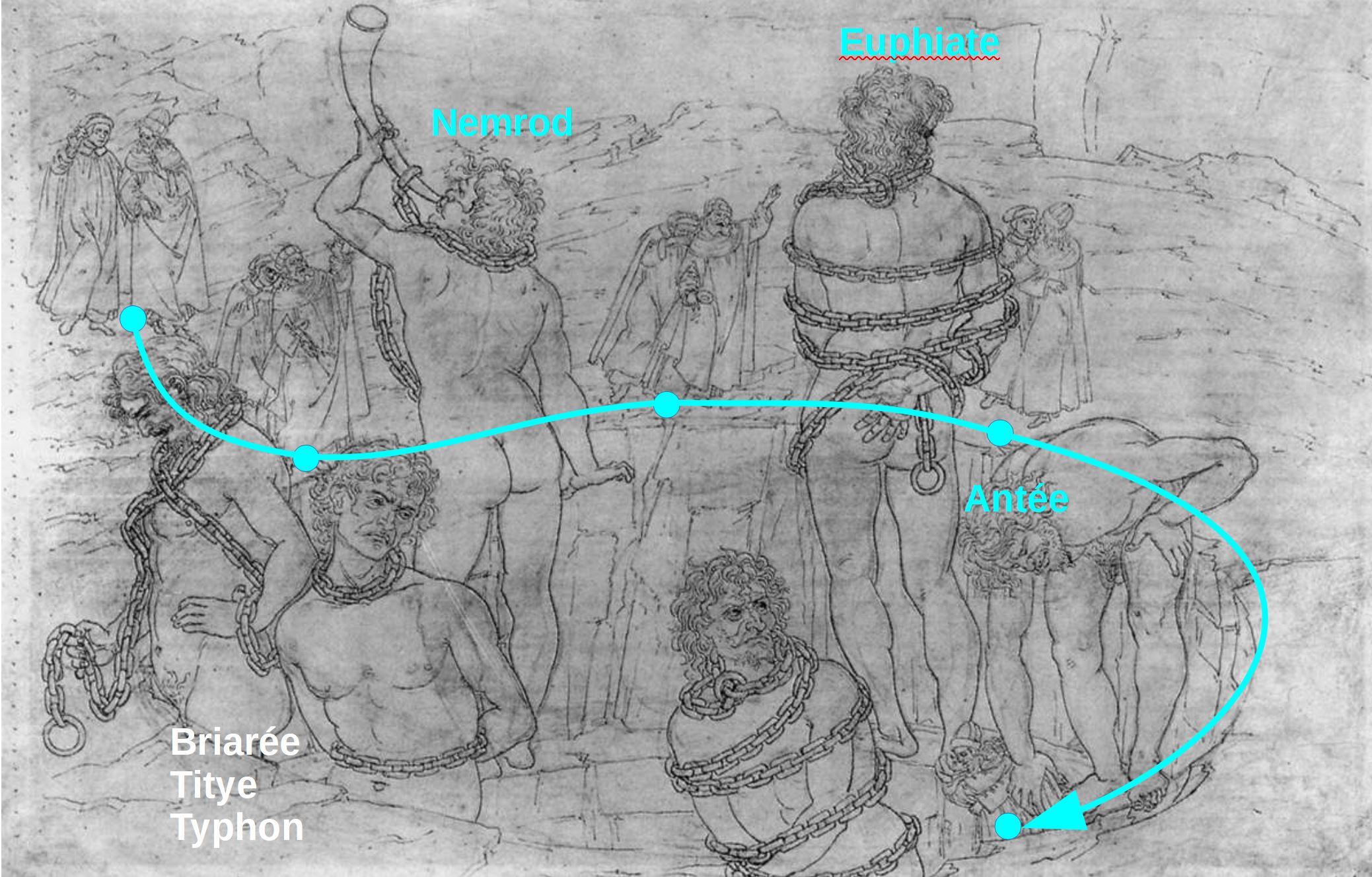

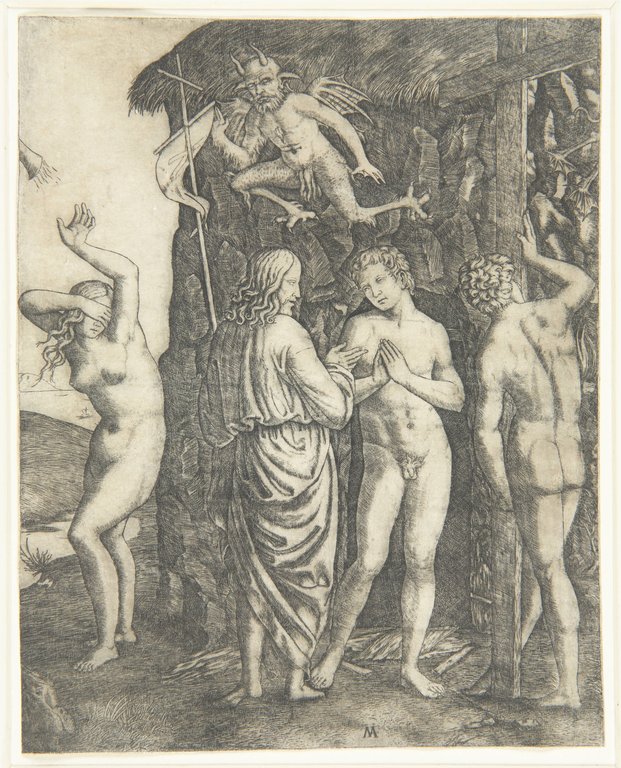

Variations sur la Descente aux Limbes

Descente aux Limbes

Descente aux Limbes

Mantegna, vers 1475, anciennement collection Barbara Piasecka Johnson

Le point commun de toutes les compositions mantegnesques sur ce sujet est l’extraordinaire invention du Christ vu de dos à l’entrée des Limbes, tendant la main droite vers un patriarche encore emprisonné à l’intérieur. Deux des patriarches sont déjà sortis, celui de gauche flanqué d’Adam jeune (en tant que Père de l’Humanité) et d’Eve jeune (en tant qu’épouse légitime). A noter que la scène constitue la partie inférieure d’un panneau qui comportait en haut la Résurrection (voir 3 La Chapelle Gaillard Roux à Rodez)

Cette composition très originale a été précédée par d’autres, dont la chronologie et l’attribution restent incertaines [8].

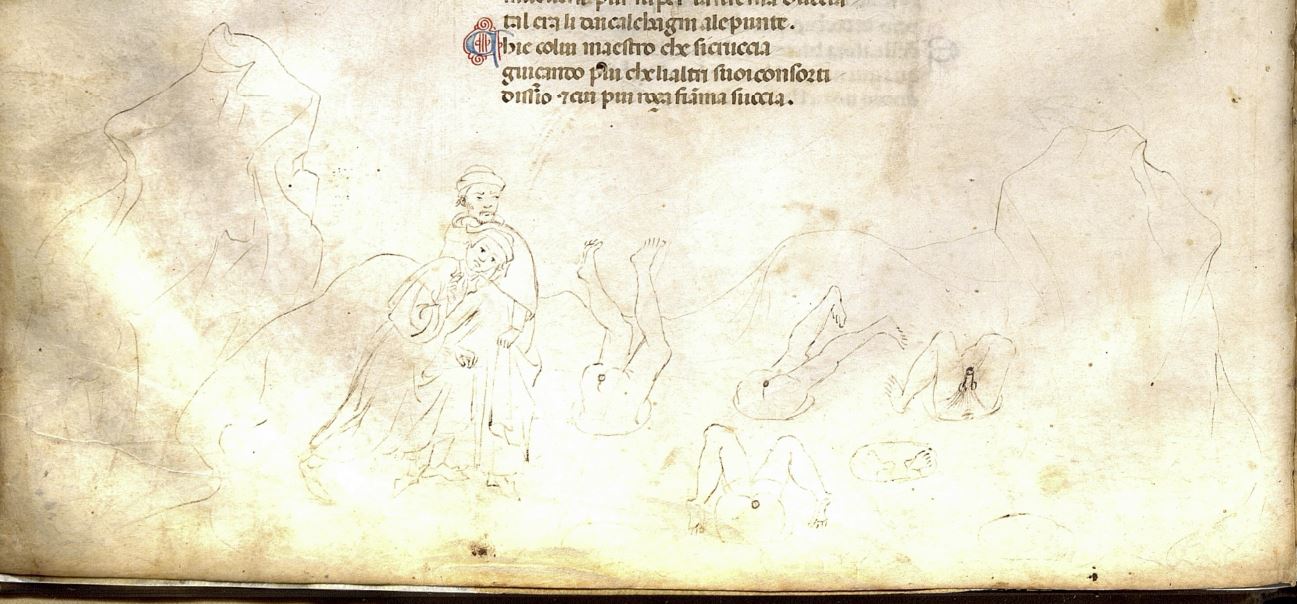

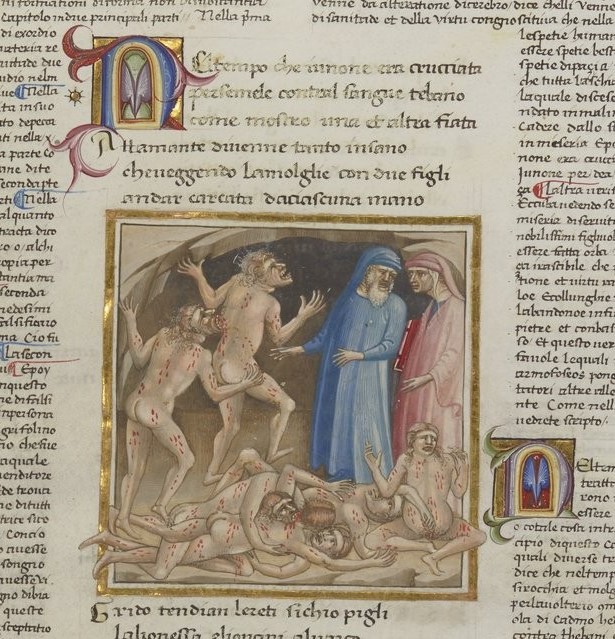

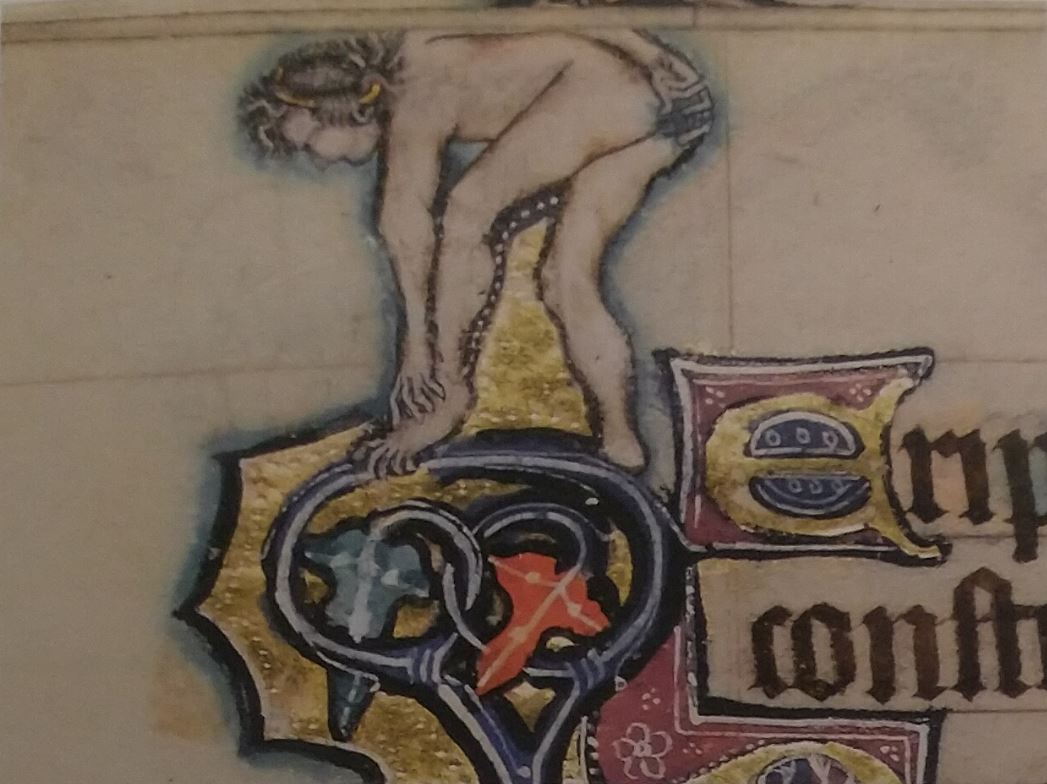

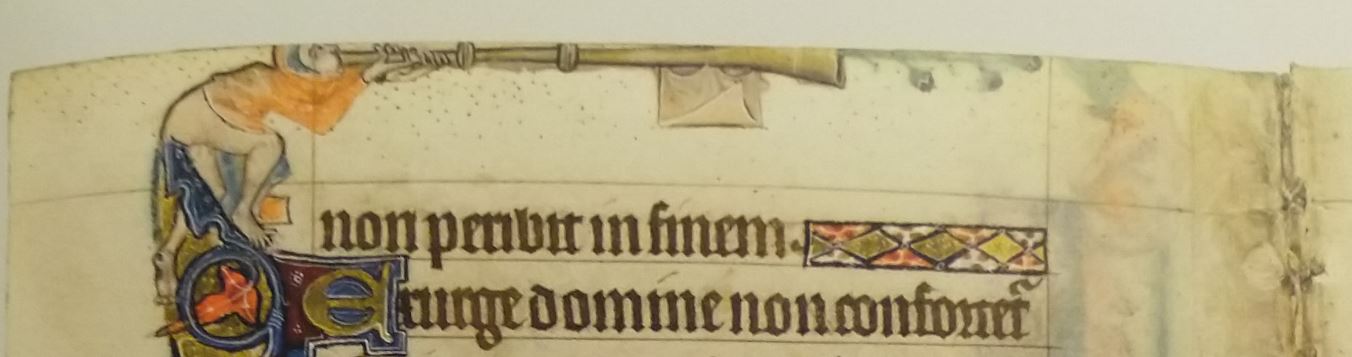

Le Christ aux Limbes, Mantegna (attr.), vers 1468

Le Christ aux Limbes, Mantegna (attr.), vers 1468

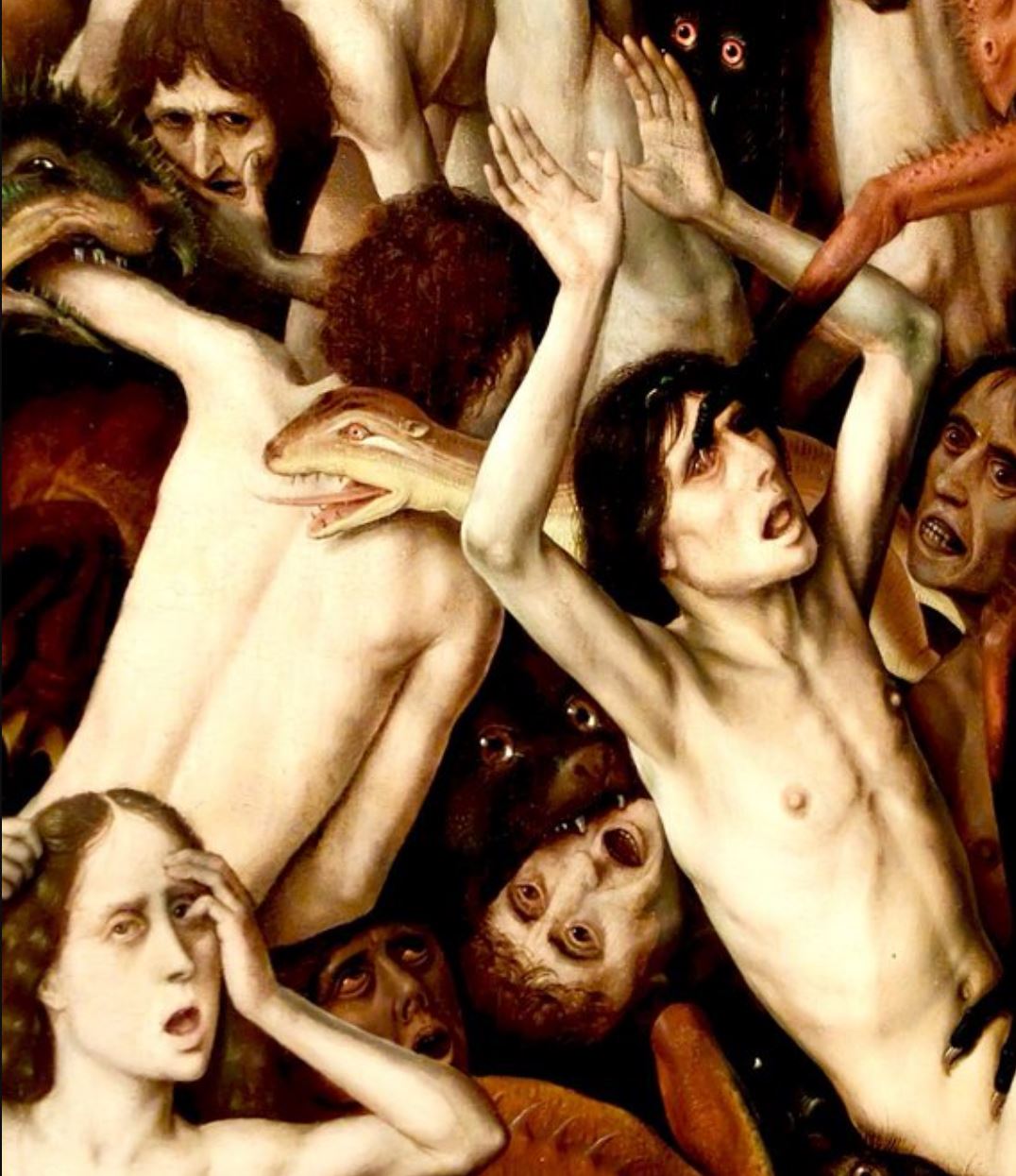

Cette composition, probablement la première, comporte beaucoup plus d’éléments narratifs :

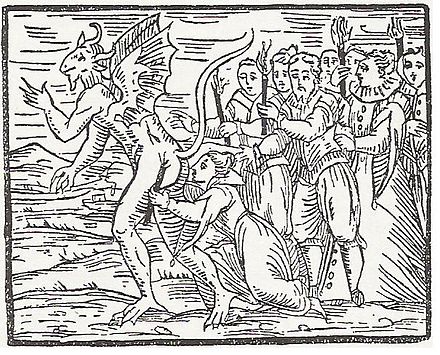

- les trois démons vus en contre-plongée (deux sonnent de la trompe pour tenter bien inutilement d’effrayer les fugitifs) ;

- une vieille Eve et un vieil Adam (vu de dos), avec un troisième homme qui se bouche les oreilles ;

- le Bon Larron portant sa croix.

C’est un passage de l’Evangile de Nicodème qui permet de l’identifier :

« Voici qu’il survint un autre homme très misérable portant sur ses épaules le signe de la croix. Et lorsque tous les Saints le virent, ils lui dirent : « Qui es-tu ? ton aspect est celui d’un larron, et d’où vient que tu portes le signe de la croix sur tes épaules ? » Et leur répondant, il dit : « Vous avez dit vrai, car j’ai été un larron commettant tous les crimes sur la terre. Et les Juifs me crucifièrent avec Jésus, et je vis les merveilles qui s’accomplirent par la croix de Jésus le crucifié, et je crus qu’il est le Créateur de toutes les créatures et le Roi tout-puissant, et je le priai, disant : Souviens-toi de moi, Seigneur, lorsque tu seras venu dans ton royaume. Aussitôt, exauçant ma prière, il me dit : « En vérité, je te le dis, tu seras aujourd’hui avec moi dans le Paradis. » Evangile de Nicodème, chapitre XXVII

Autrement dit, l’image comprime deux moments :

- celui où le Christ délivre les Justes des Limbes ;

- celui où, après avoir fait leur entrée au paradis, ils y rencontrent le bon Larron qui s’y trouve déjà depuis la Mort du Christ.

Mantegna suppose en somme que le Bon Larron est sorti du Paradis pour attendre les Justes sur le chemin.

L’homme qui se bouche les oreilles pose plus de problèmes. Certains, par symétrie, y ont vu le Mauvais Larron, ce qui semble théologiquement acrobatique. Vu sa place au côté d’Adam et d’Eve, d’autres y reconnaissent leur fils Caïn, autre personnage négatif peu crédible parmi les Justes. Le plus logique est qu’il s’agit de Seth, le troisième fils engendré pour remplacer Abel, qui s’inscrit dans la lignée des patriarches, et qui prend la parole dans l’Evangile de Nicodème. Ici, il se bouche les oreilles non par honte, mais parce qu’il est accablé, comme ses parents, par le vacarme des démons.

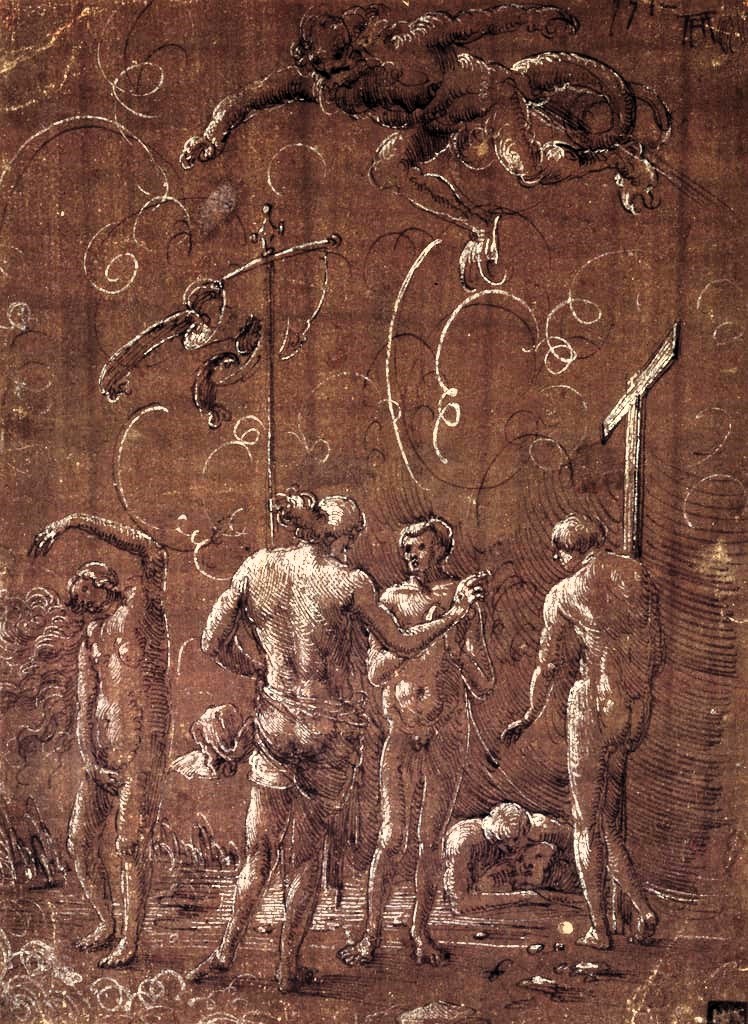

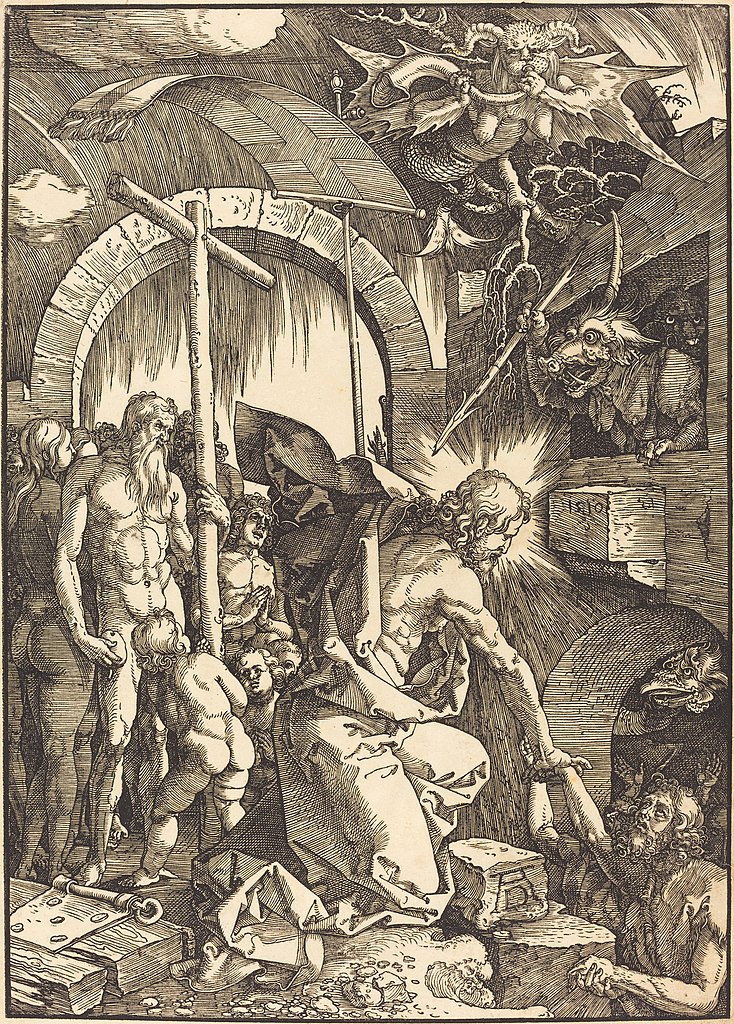

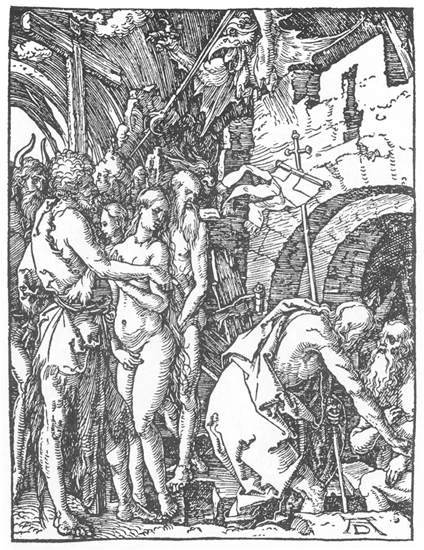

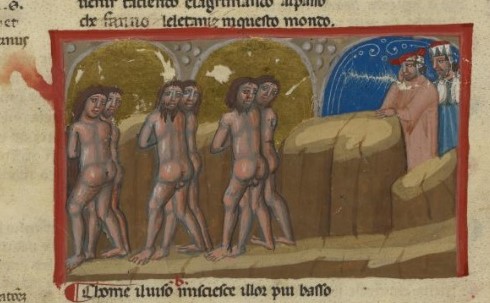

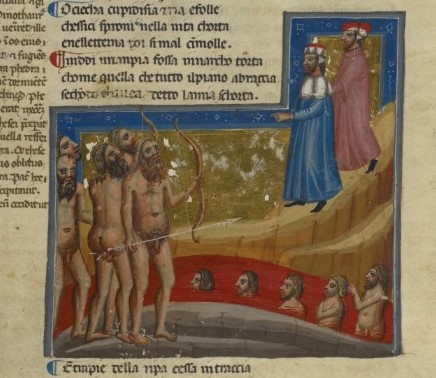

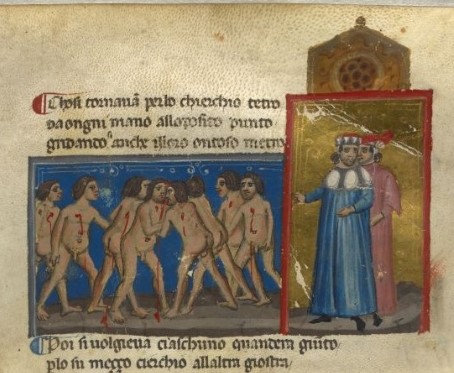

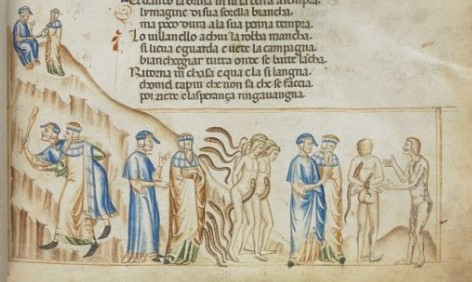

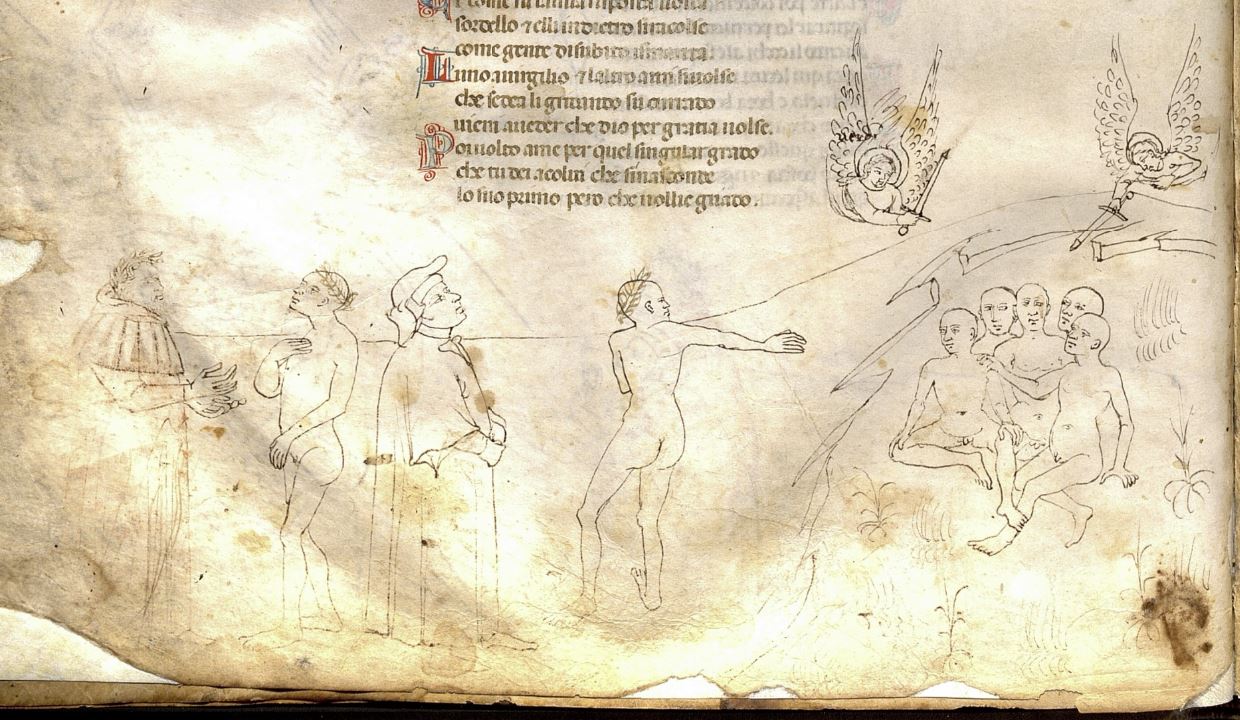

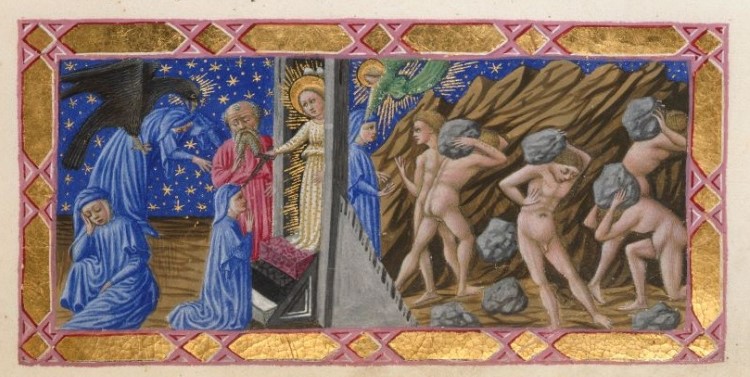

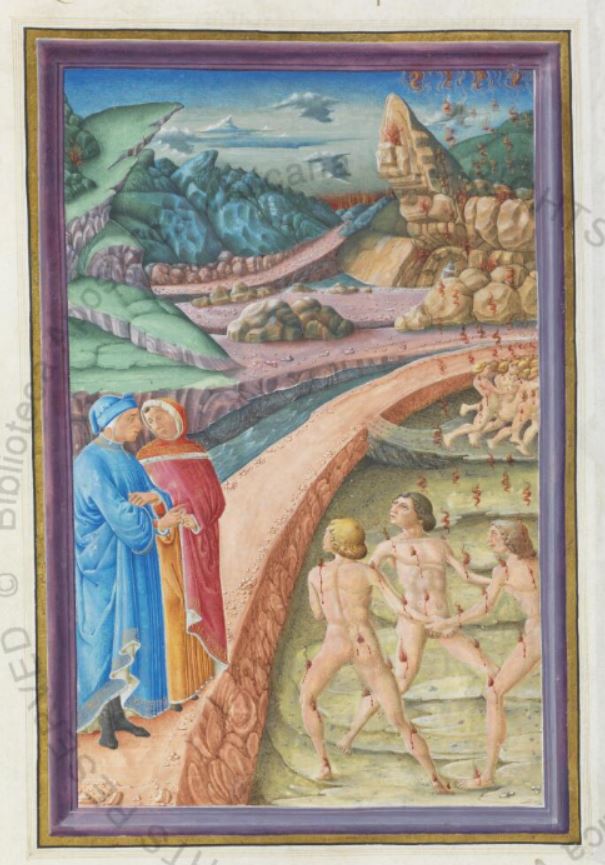

Mantegna (atelier), vers 1470, MET

Mantegna (atelier), vers 1470, MET

Ce dessin constitue une évolution vers plus de sobriété narrative. Les trompes ont disparu : les démons se contentent de hurler et seule Eve est importunée. Adam rend grâce et Seth s’est anonymisé derrière les parents de l’Humanité.

L’évolution la plus remarquable est celle du Bon Larron : la vue de dos le pose comme un assesseur du Christ, présentant la grande croix de la Passion en symétrie de l’étendard de la Passion.

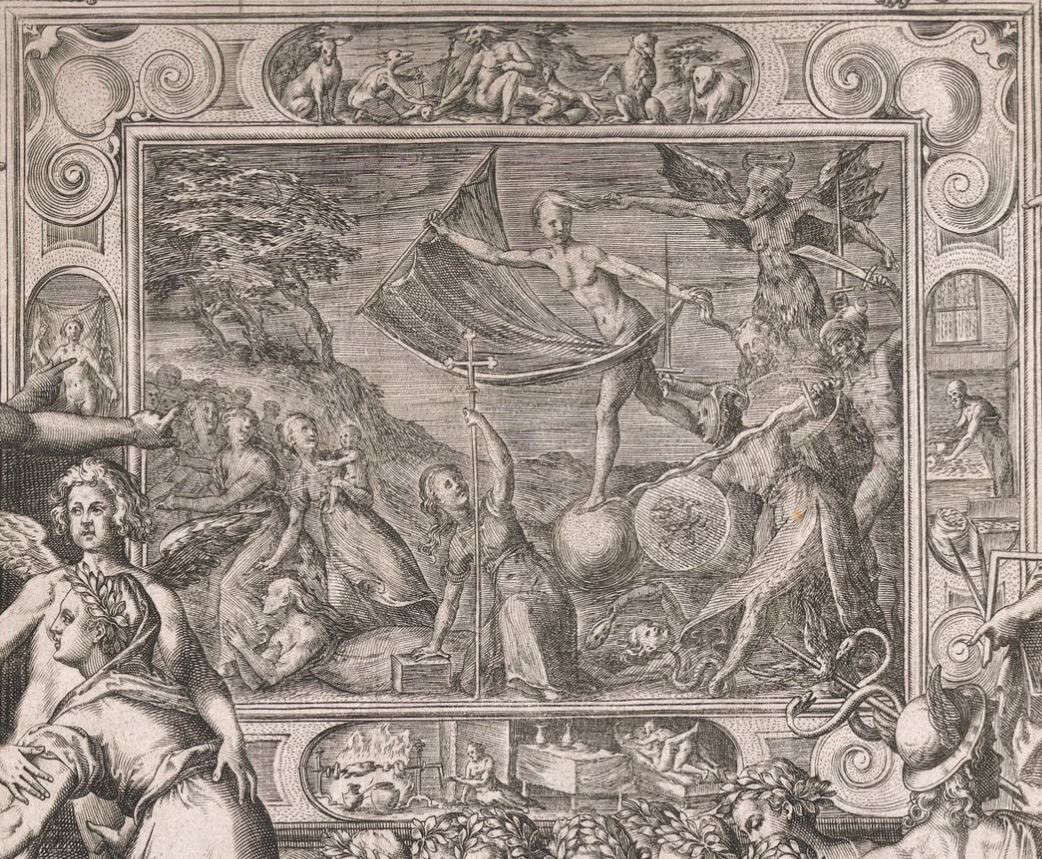

Marcantonio Raimondi, 1512, photo L.Chastel (c) RMN Marcantonio Raimondi, 1512, photo L.Chastel (c) RMN |

Albrecht Altdorfer, 1512 Albrecht Altdorfer, 1512 |

Marcantonio Raimondi a bien saisi l’idée de Mantegna, et la développe encore : il décale Eve à l’écart, assourdie par une trompe en hors champ qui lui fait, tout de même, payer le Péché originel. A droite, entre l’étendard qui tient en respect un démon et et la croix qui en fait fuir un autre (on ne voit qu’une patte palmée), le Christ accueille un Adam juvénile devenu une sorte d’alter-ego du Bon Larron.

Altdorfer, la même année, transpose la composition de Raimondi dans un extérieur nébuleux et fait faire à Eve, qui échappe à peine au démon, un geste simiesque et obscène.

Le jour et la nuit ? (SCOOP !)

Diane, Mars et Iris (?)

Diane, Mars et Iris (?)

Mantegna, 1495-1500, British Museum, Londres

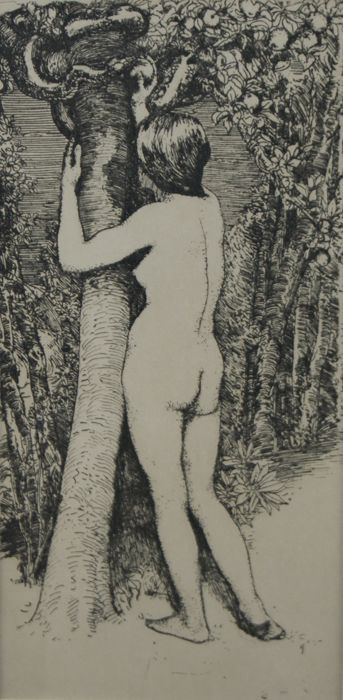

Ce nu debout vu de dos n’a pas été identifié avec certitude : il pourrait s’agir de Vénus ou plus vraisemblablement d’Iris (il semble que la forme derrière elle est un arc-en-ciel).

A gauche, Diane est représentée, de manière assez rare, avec une torche renversée : symbolisant la Lune qui brille pendant la Nuit, elle s’oppose logiquement à Iris, le Jour. La vue de face et la vue de dos auraient ici pour fonction de renforcer cette antithèse.

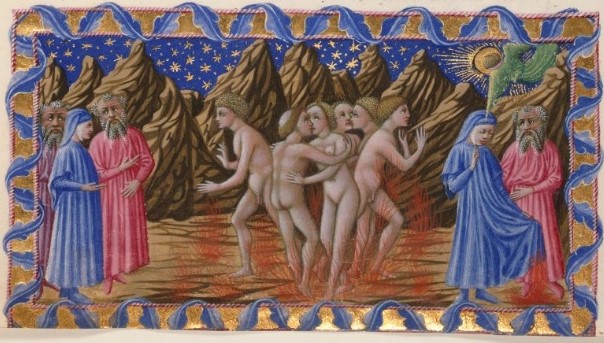

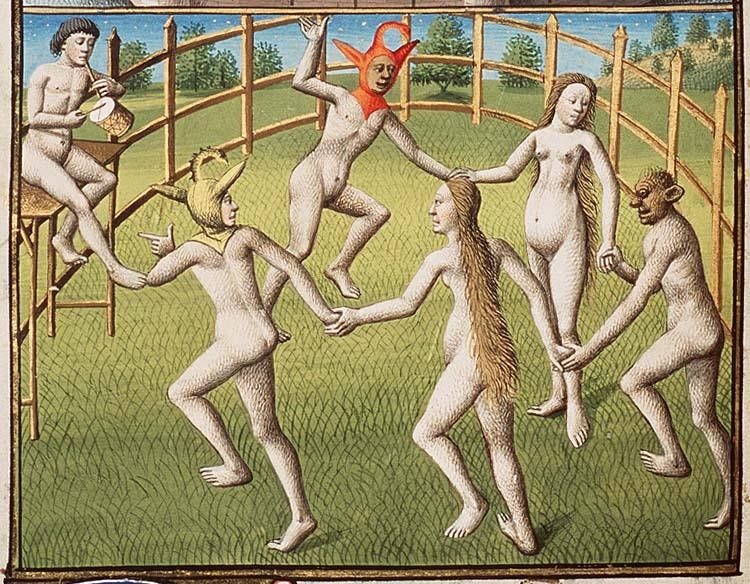

Les Bacchanales

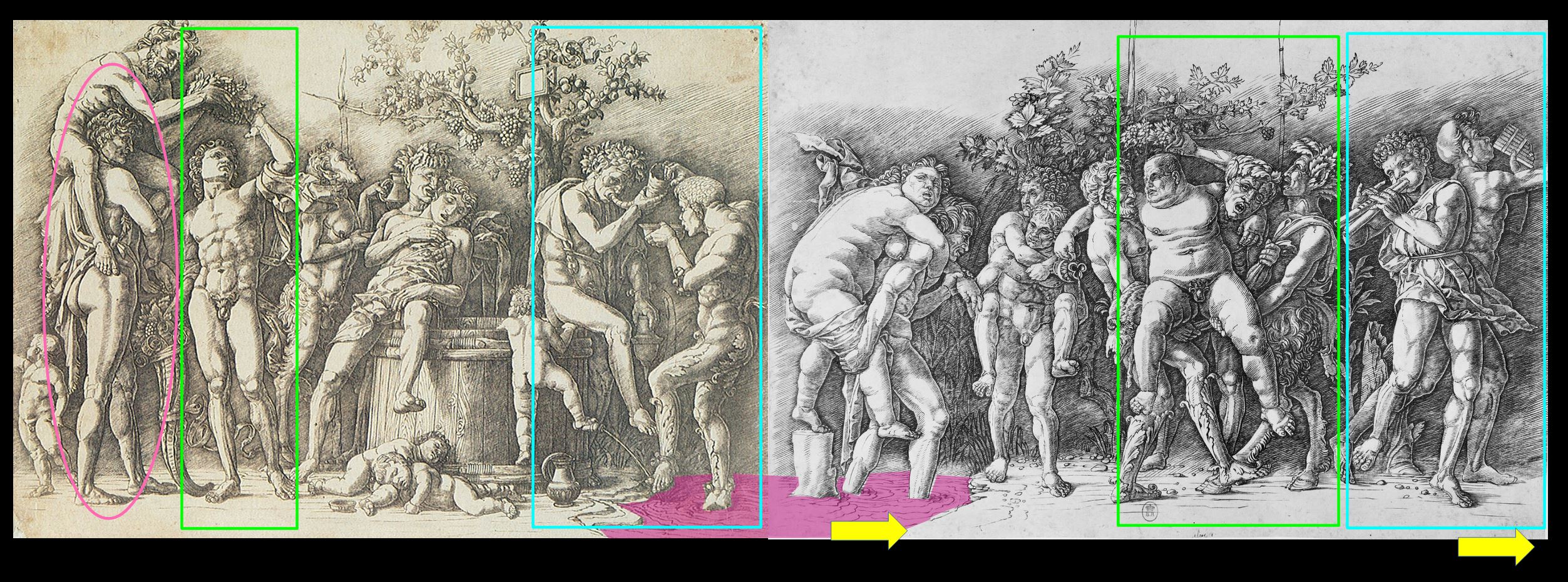

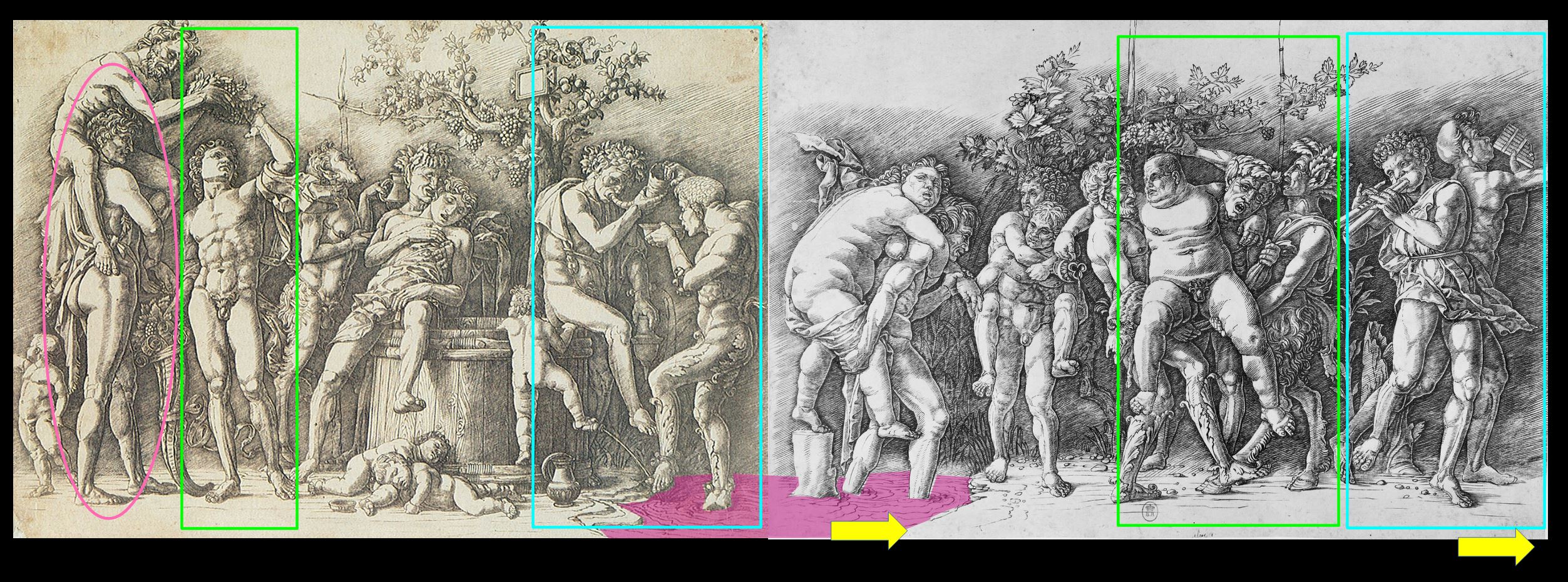

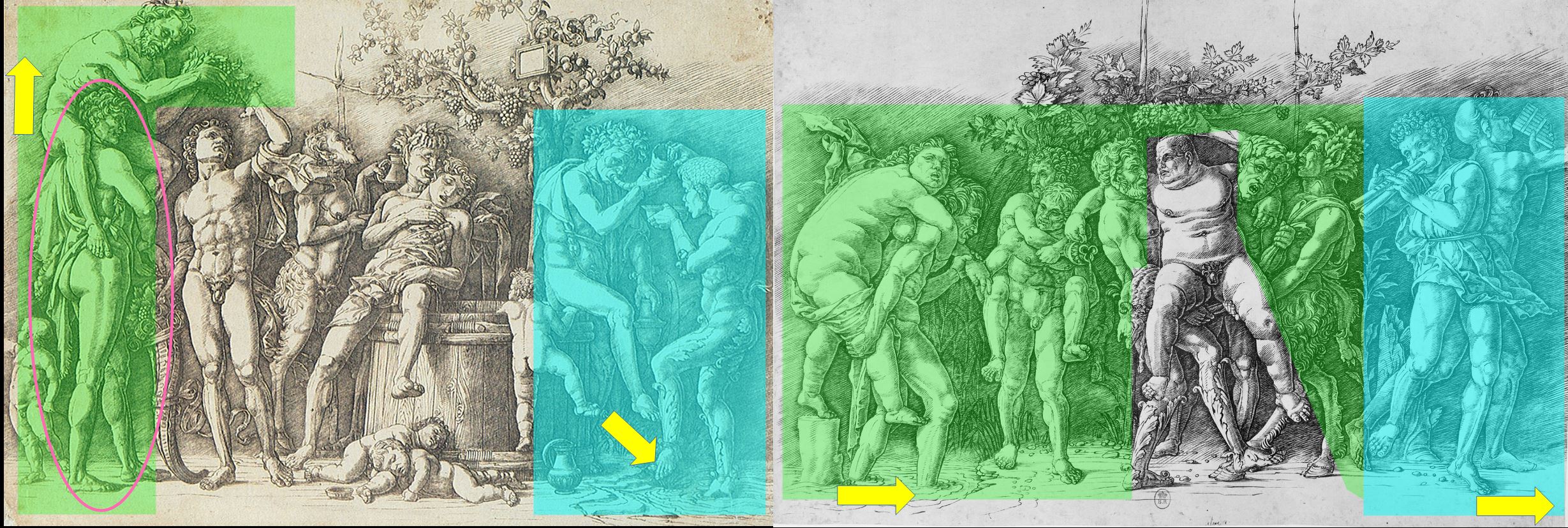

Bacchanale à la cuve et bacchanale au satyre

Bacchanale à la cuve et bacchanale au satyre

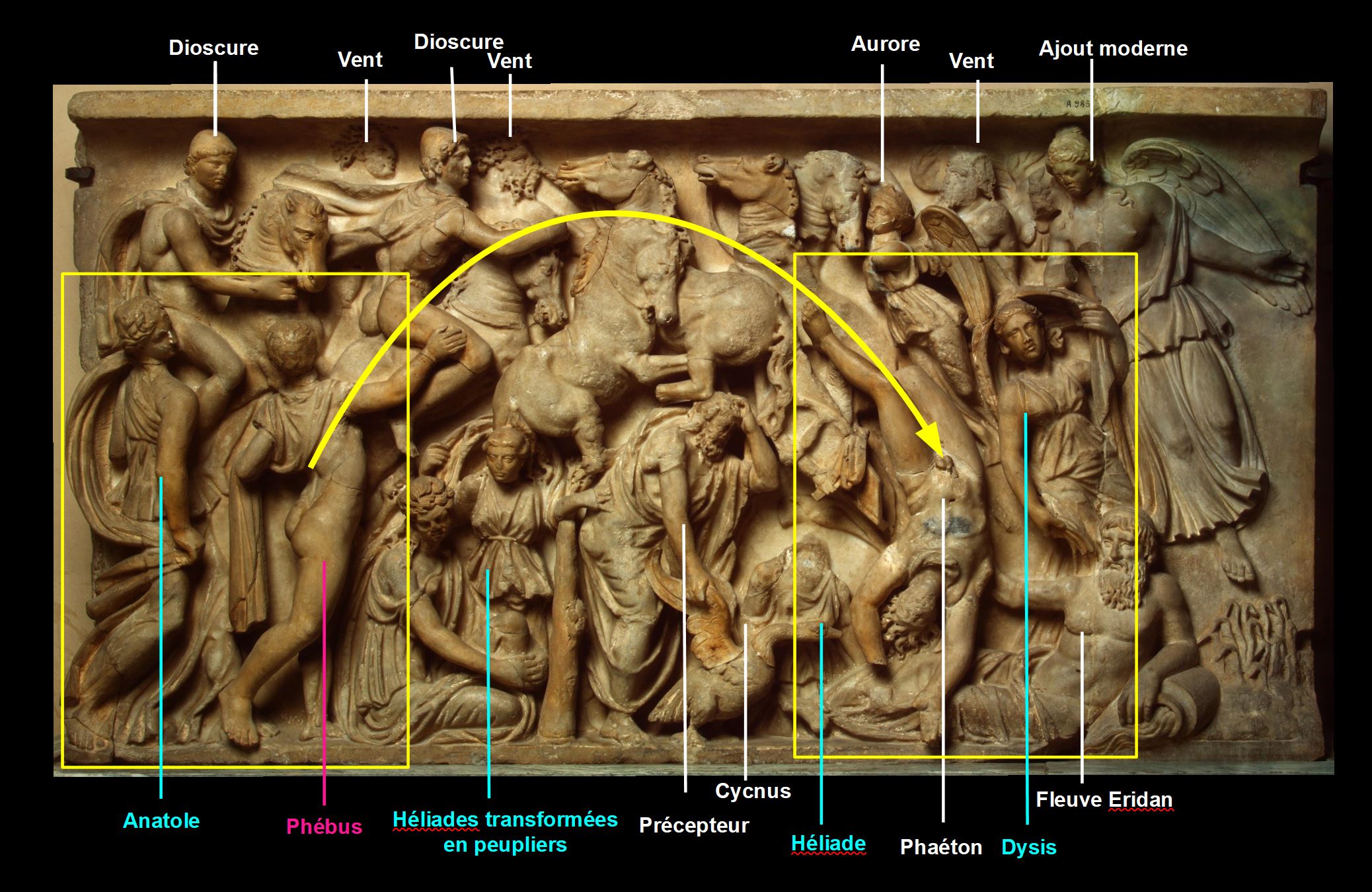

Mantegna, avant 1481

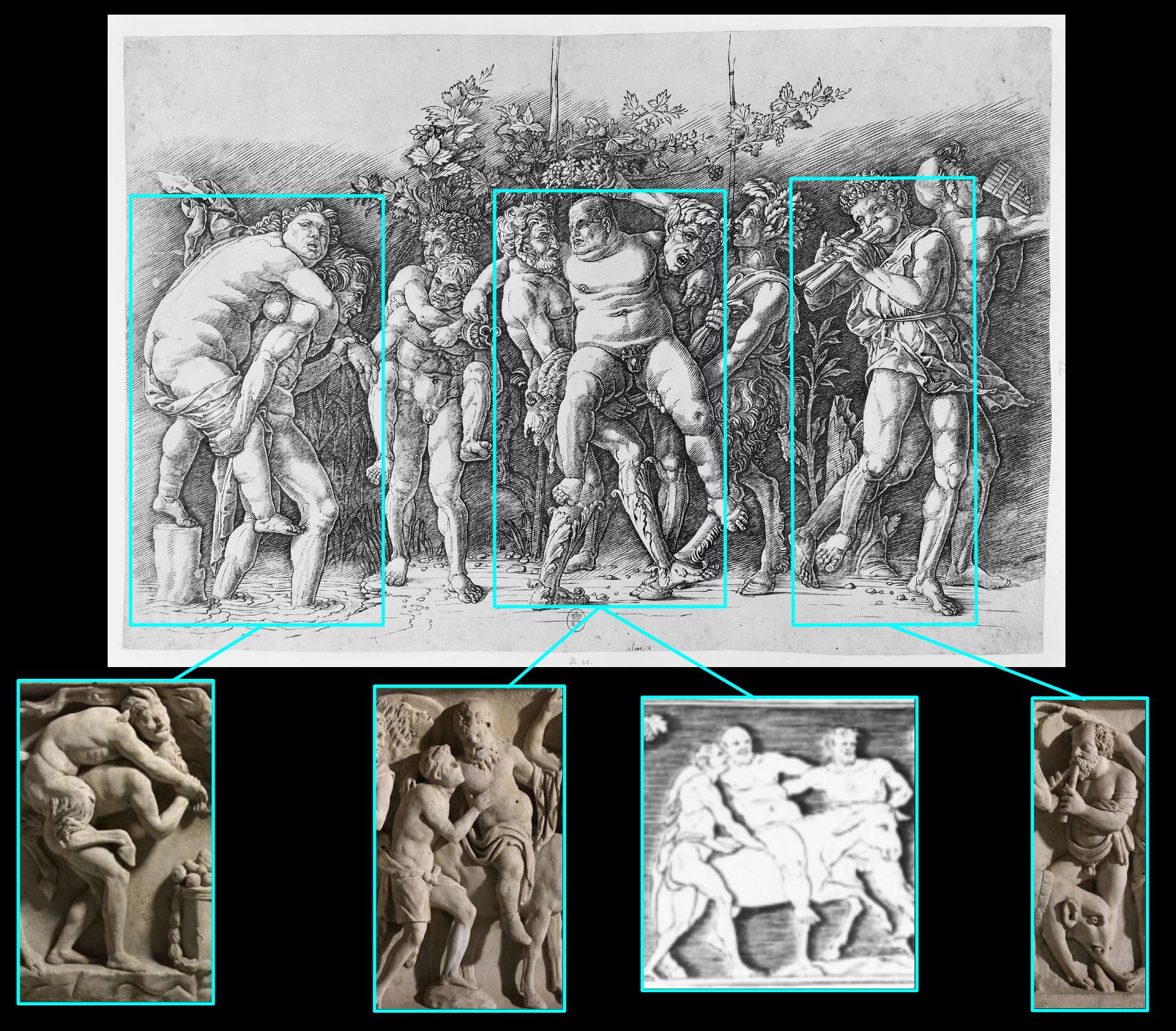

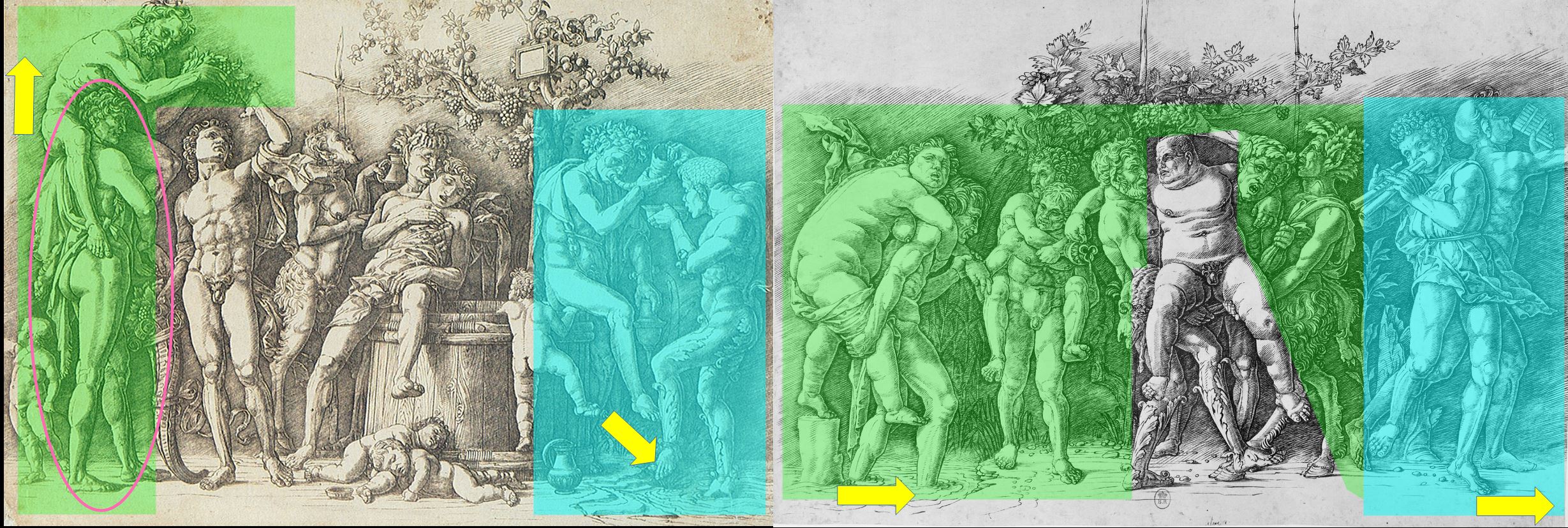

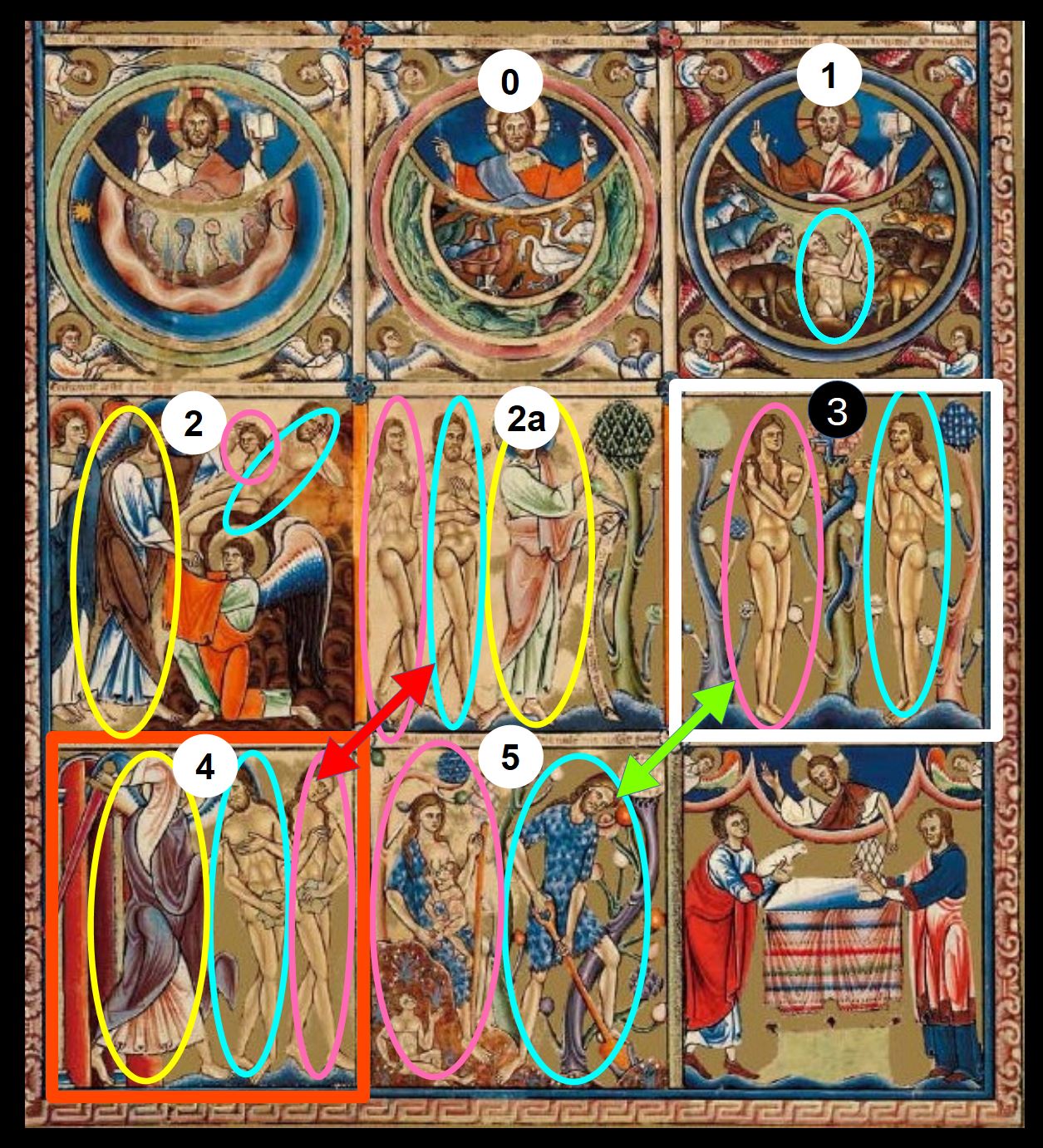

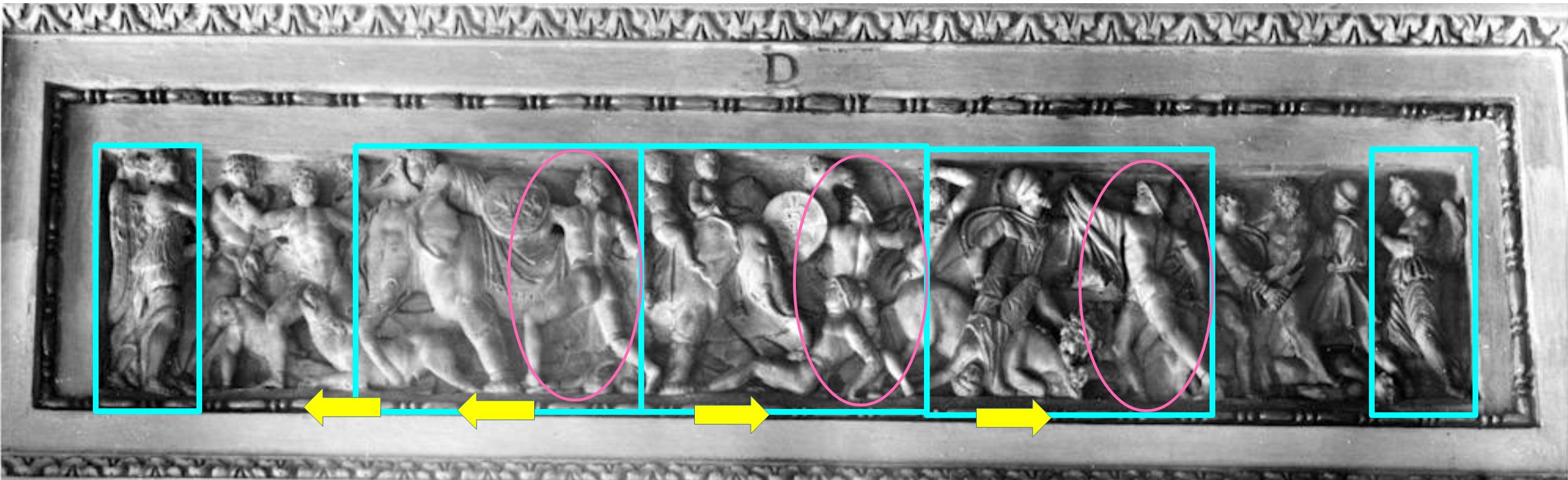

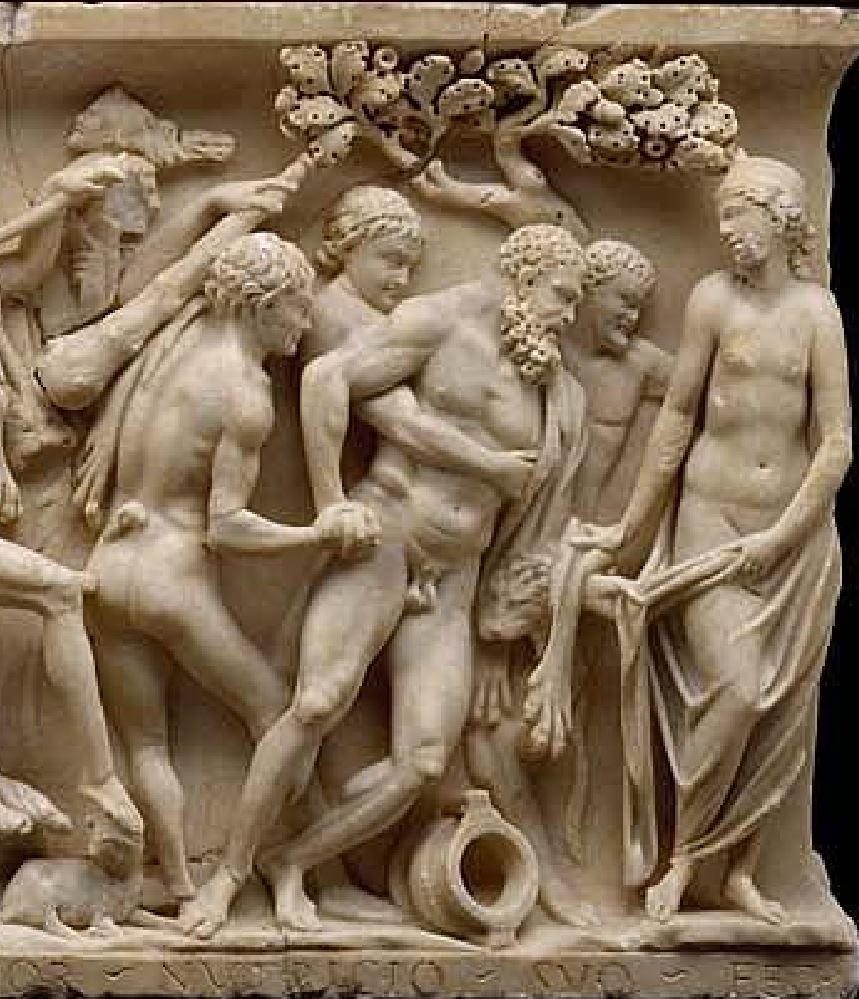

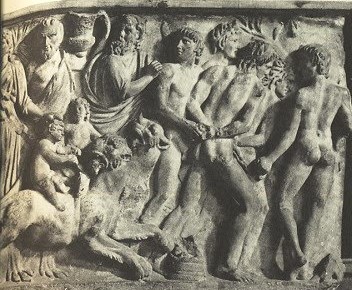

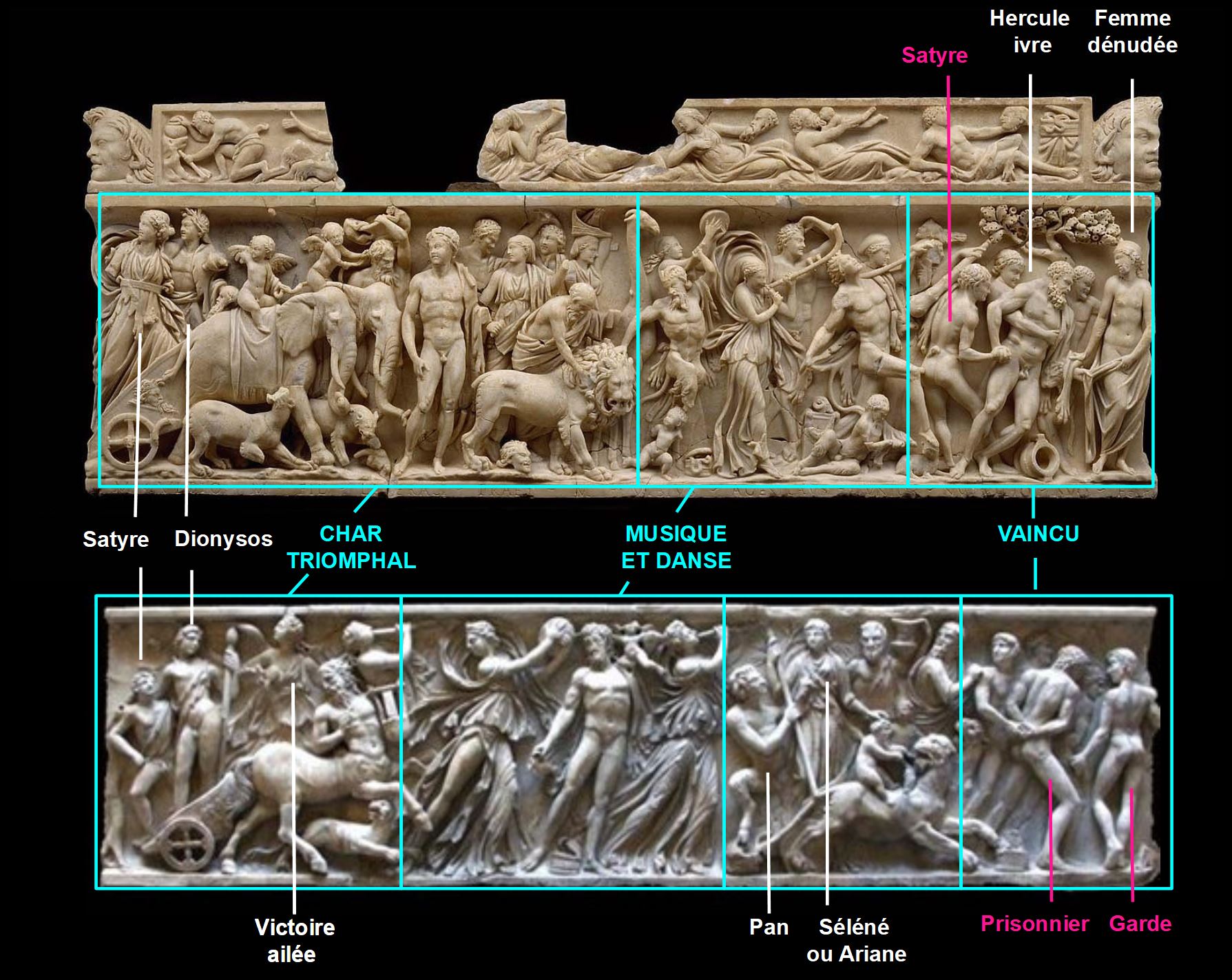

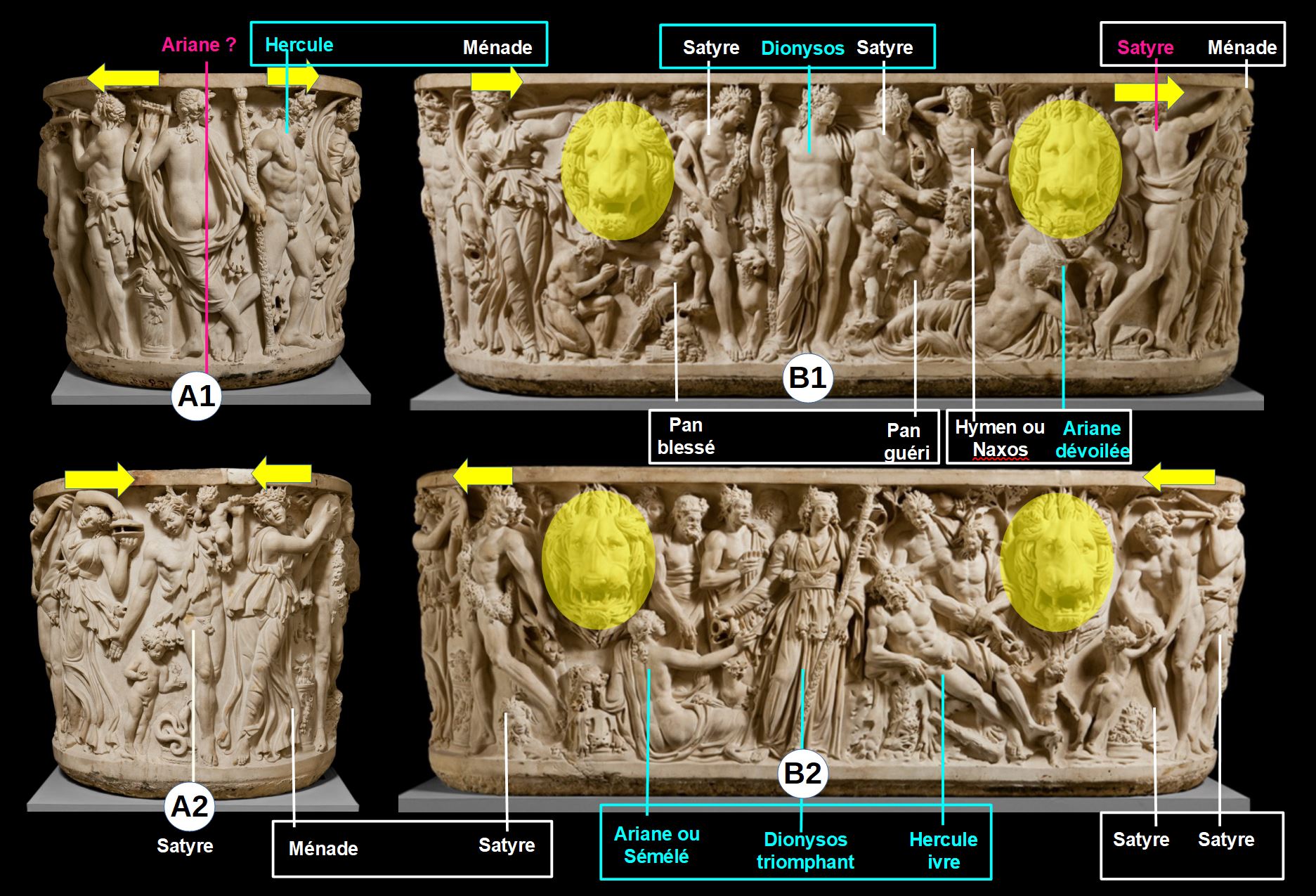

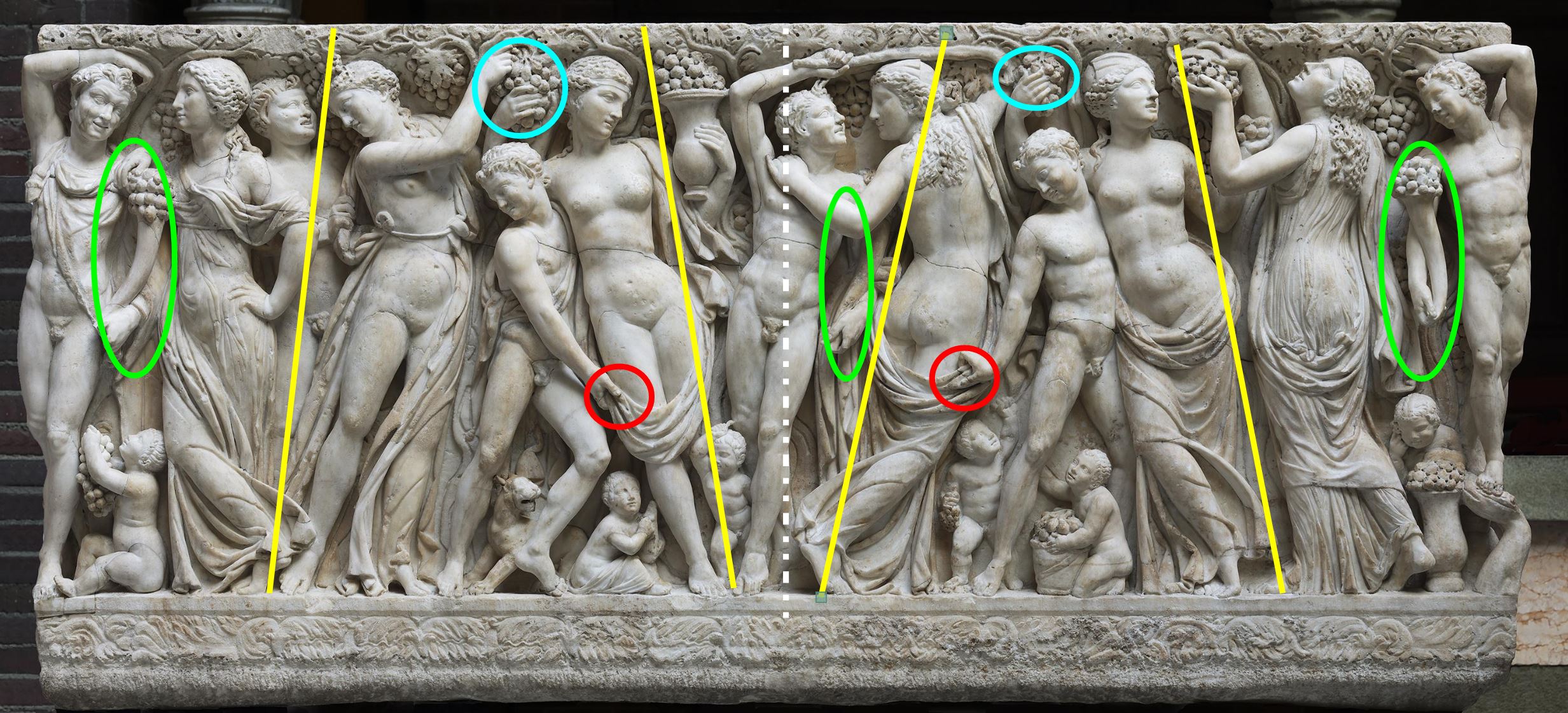

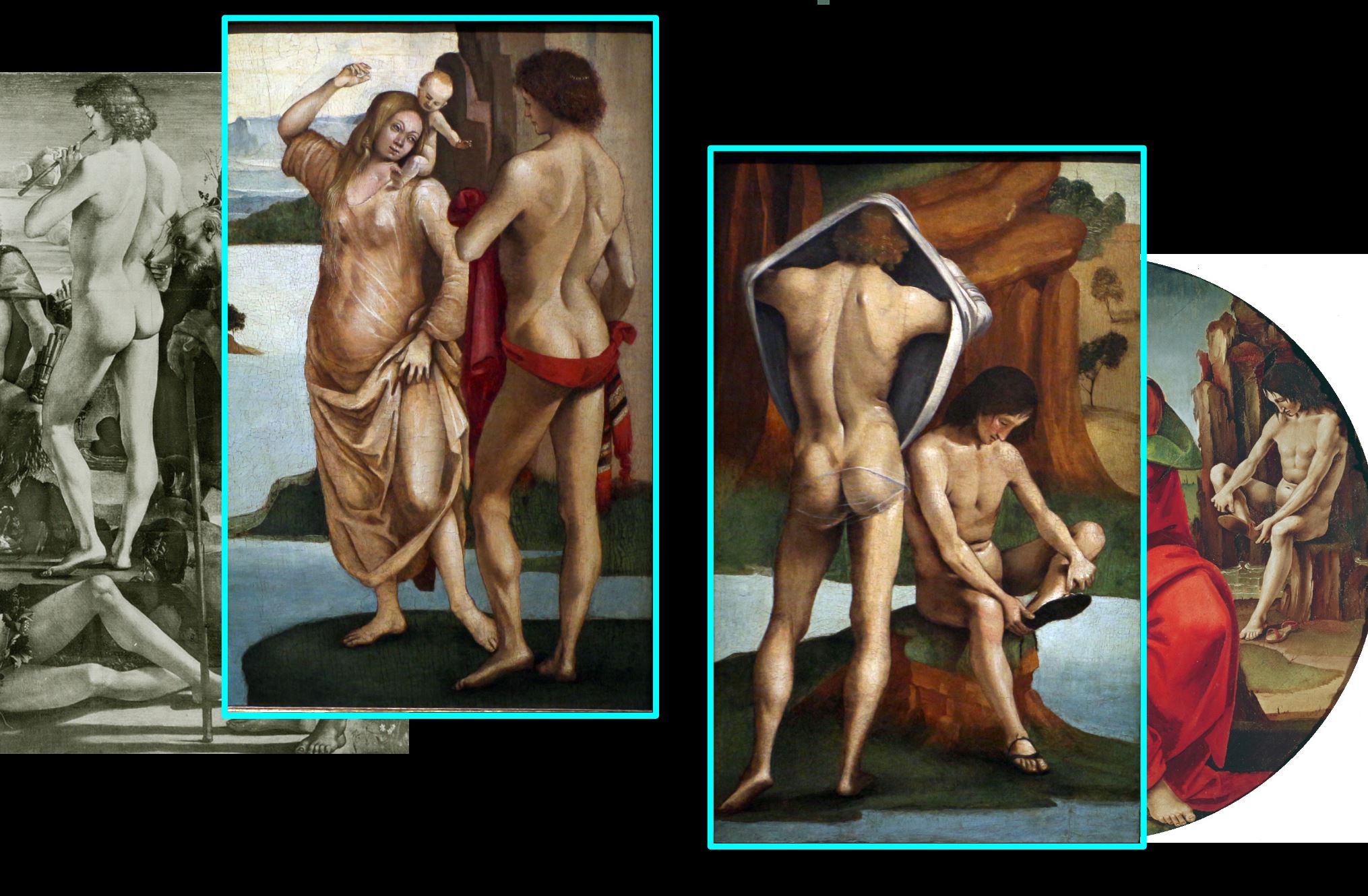

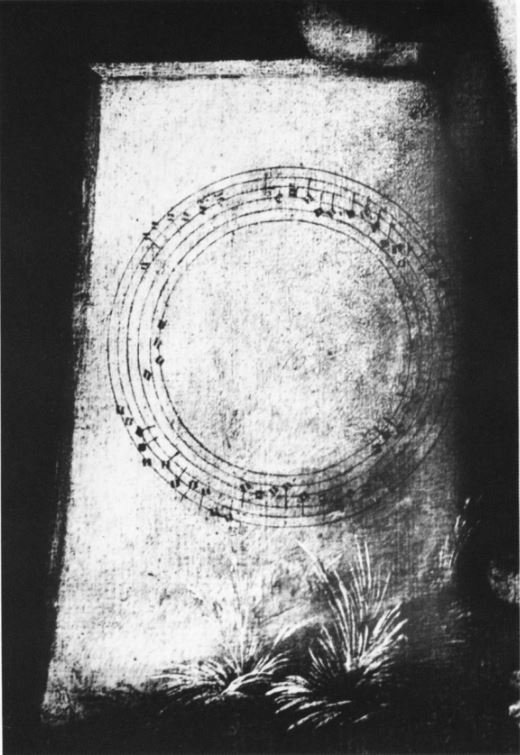

La plupart des spécialistes reconnaissent dans ces deux gravures non pas des pendants, mais une scène continue, de part et d’autre de la flaque de vin qui s’échappe de la barrique. Ce schéma résume le peu de certitudes qui se dégagent des nombreux travaux consacrés à cette paire ( pour une synthèse récente, voir [9], p 427-432)) :

- les deux scènes se ferment à droite par un groupe de deux musiciens (en bleu) ;

- chaque scène comporte un couronnement (en vert) : de Bacchus à gauche, de Silène à droite.

De nombreuses tentatives ont été faites pour relier cette scène éminemment antiquisante à des fragments antiques que Mantegna aurait pu voir.

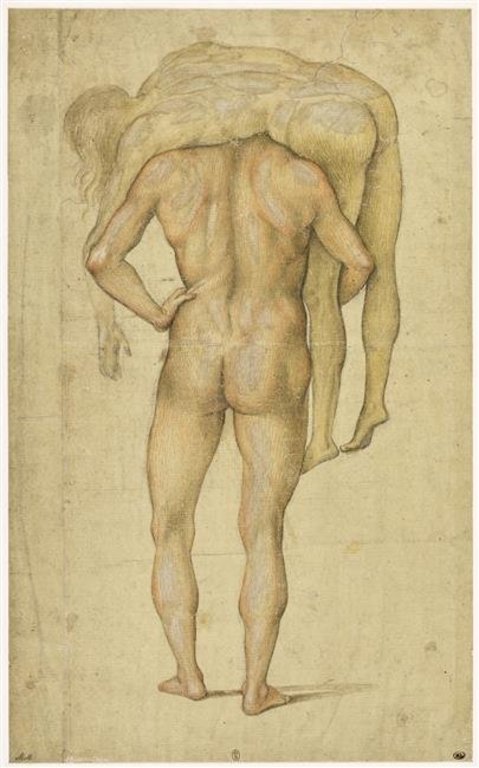

Pour la gravure « à la cuve », la figure de Bacchus debout, reprend la pose classique d’Apollon dans de nombreuses figurations. L’homme nu vu de dos (en violet), vêtu d’une peau de lynx, n’a pas d’antécédent connu (l’absence de la massue exclut qu’il s’agisse d’Hercule). De plus sa haute taille, et le personnage qu’il porte sur ses épaules, le rendent incompatible avec le format d’un bas-relief.

La gravure « au silène » a été rapprochée, de manière assez convaincante, de trois groupes, d’un sarcophage bacchique autrefois à Sainte Marie Majeure et aujourd’hui au British Museum. Le groupe de Silène porté par un âne existe dans d’autres sources [10] , mais le Silène obèse, sans barbe et porté dans un linge, semble bien être une invention de Mantegna.

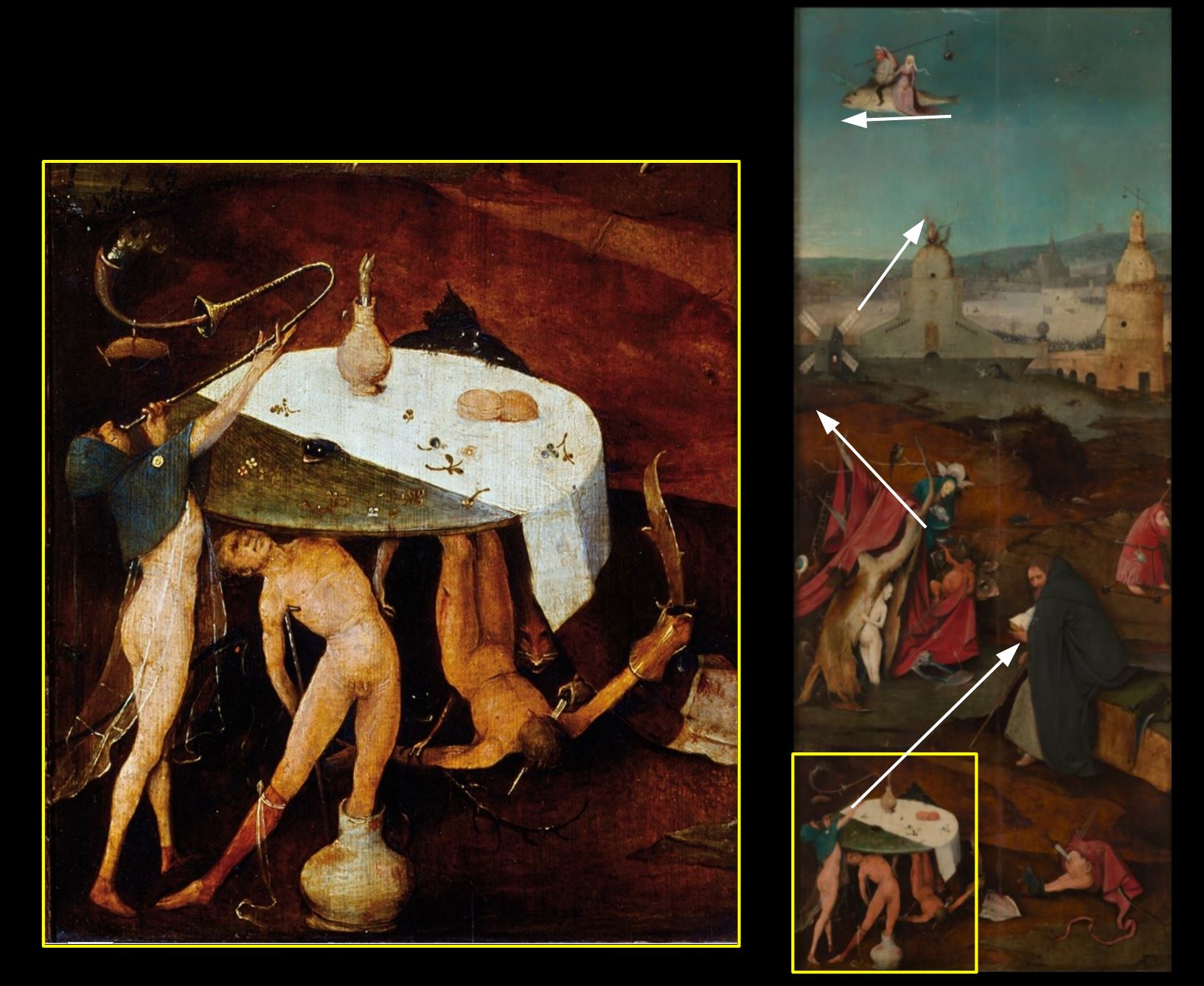

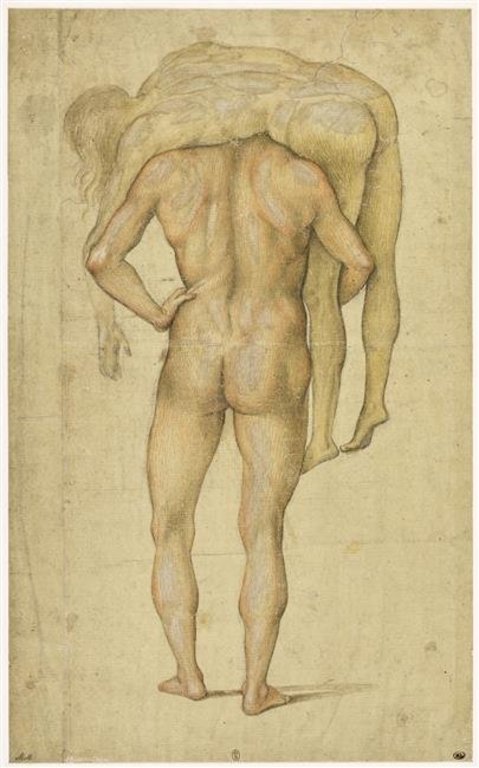

Le thème du portage (SCOOP !)

La haute présence du nu de dos, à l’entrée de la première gravure, donne à celle-ci une forte composante ascensionnelle. Entre lui et les musiciens, Bacchus victorieux et son jeune compagnon endormi illustrent peut-être un concours d’ivresse. Le jet jaillissant du tonneau initie un mouvement vers la gravure de droite, où le cortège de Silène se met en branle pesamment, précédé par les deux autres musiciens. Notre grand porteur vu de dos se décompose ici en quatre porteurs écrasés par leur charge. Le thème du portage, qui à gauche était lié au noble couronnement de Dionysos, prend ici une connotation comique : il s’agit seulement d’éviter à trois patapoufs de se mouiller les pieds.

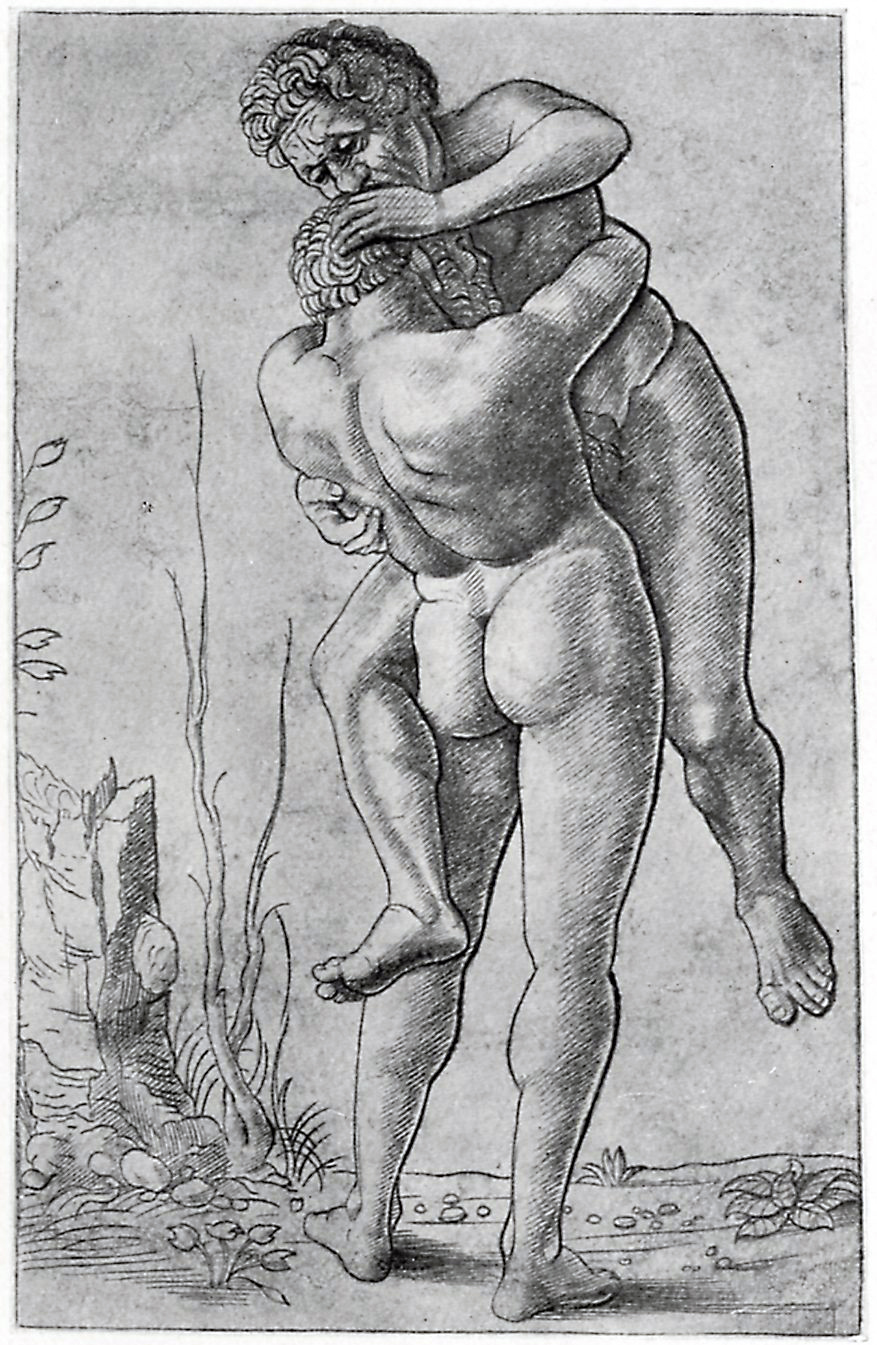

vers 1497, MET vers 1497, MET |

vers 1500, Albertina, Vienne vers 1500, Albertina, Vienne |

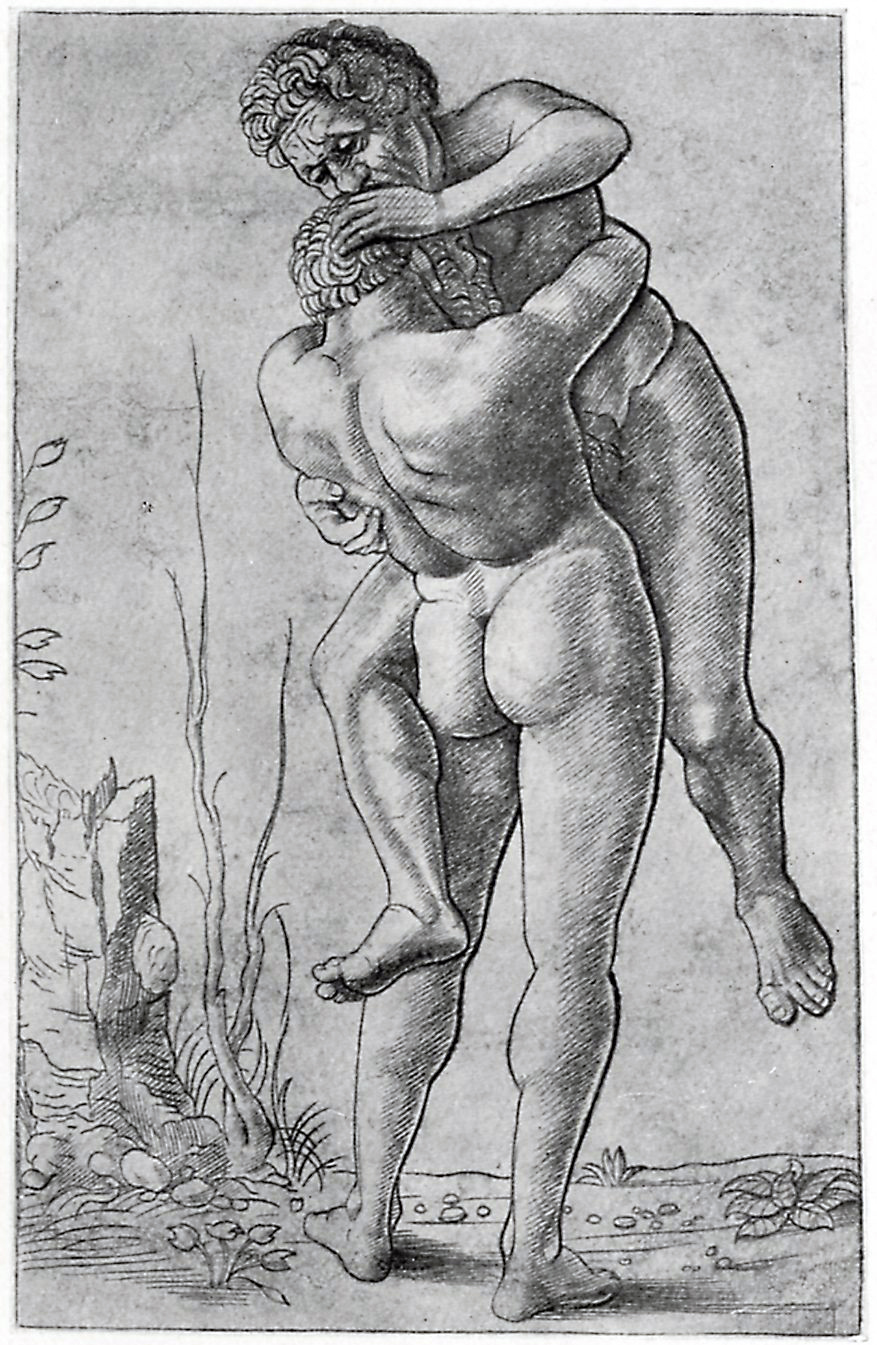

Hercule et Antée, Ecole de Mantegna

Hercule utilise le seul moyen pour vaincre le géant Antée : le décoller de la terre-mère qui lui donne sa force. Ce sujet, peu traité par la statuaire antique, est devenu très populaire chez les sculpteurs italiens du XVIème siècle, de par les postures spectaculaires qu’offrent la lutte et le portage.

Ces deux gravures mantegnesques montrent probablement le recto et le verso d’un même groupe sculpté, qui n’a pas été retrouvé.

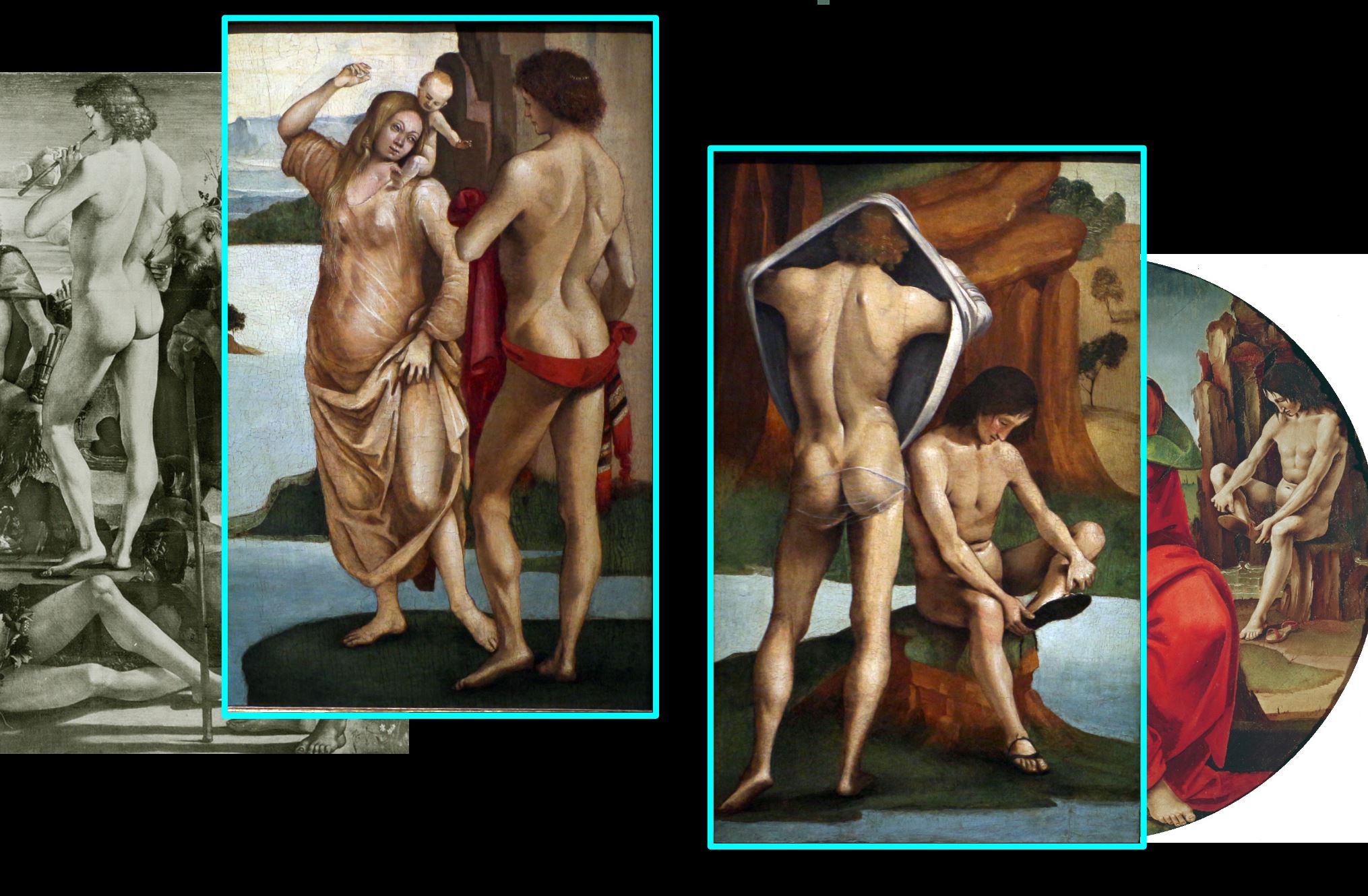

Le réalisme anatomique : Signorelli

Le retable Bicchi

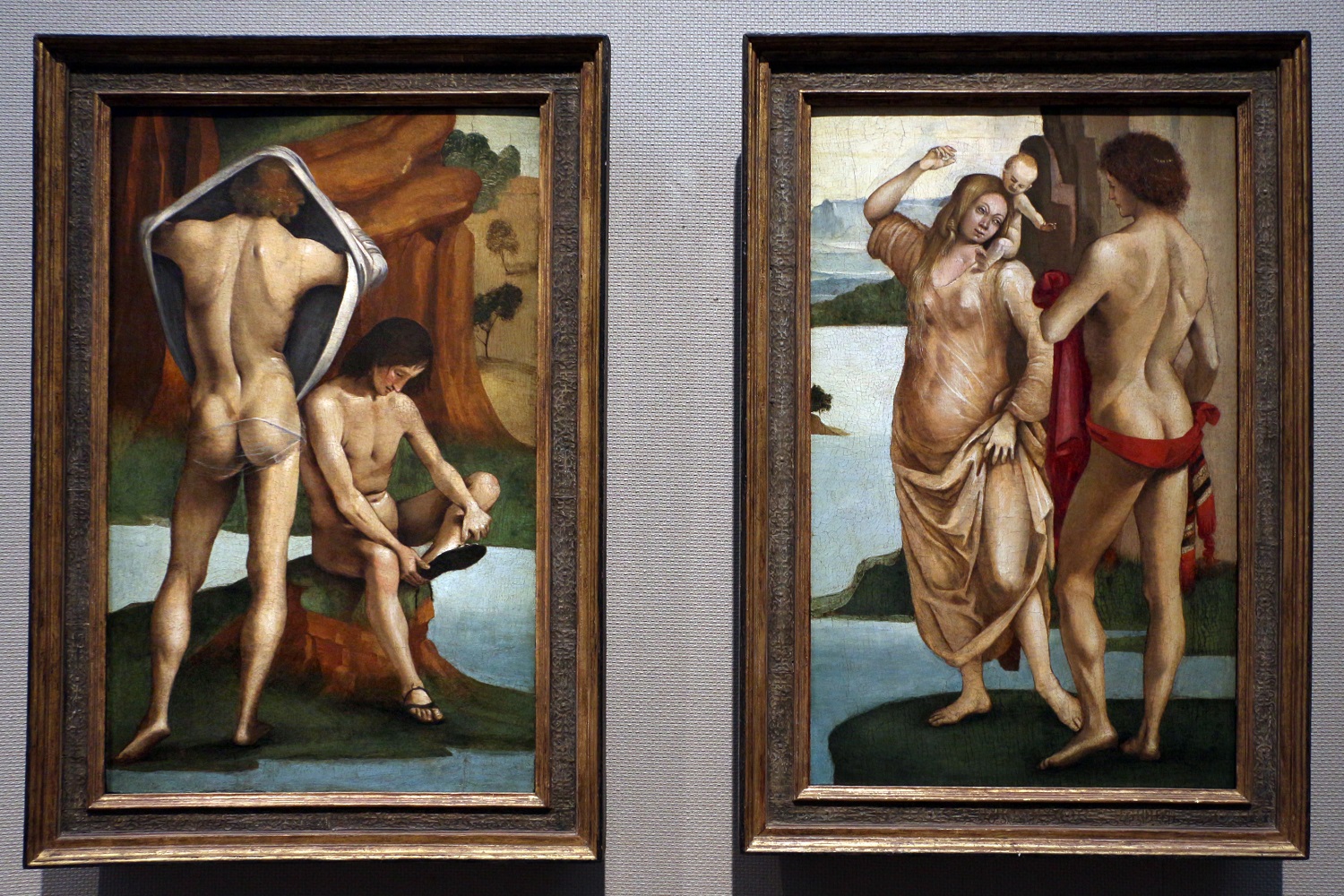

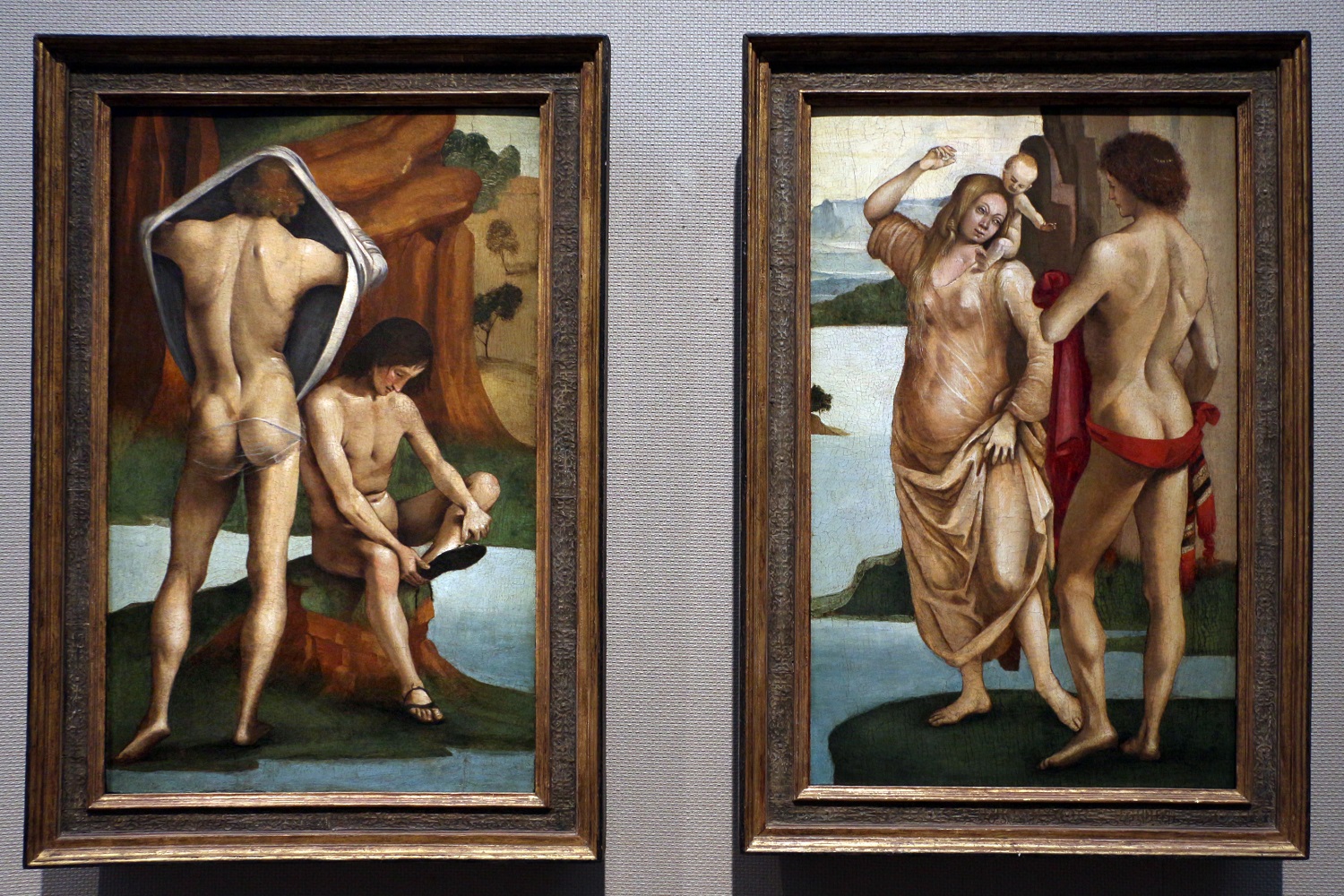

Figures dans un paysage, panneaux provenant de la cappella Bichi, Sant’Agostino (Sienne)

Figures dans un paysage, panneaux provenant de la cappella Bichi, Sant’Agostino (Sienne)

Luca Signorelli, 1488-90, Toledo Museum of Art

C’est le contexte de la baignade qui justifie les premiers nus debout vus de dos de Signorelli. Celui-ci exploite d’emblée deux particularités essentielles du motif, bien connues depuis l’Antiquité :

- sa capacité à ouvrir et/ou à fermer une composition, comme par une parenthèse ;

- son fonctionnement « en contraposto » avec une figure vue de face, soit assise soit habillée.

Ces deux fragments seraient assez énigmatiques si nous ne possédions une description assez précise du retable dont ils proviennent, démembré au XVIIIème siècle :

|

Dans l’arcade centrale … dans laquelle, comme il a été écrit, la statue de S.Christophe est placée, il y a à l’avant dudit site, peints en couleur sur panneau, plusieurs personnages dont on ne peut reconnaître à coup sûr la signification, en tout cas, en observant les visages représentés, les figures nues, et d’autres, certaines en train de se déshabiller, et d’autres de se rhabiller près d’une rivière qui y est montrée, on en vient à comprendre que ce tableau fait allusion au métier de passeur exercé par St Christophe : puisque ceux qui se trouvent dans une telle occasion, sans que personne ne les transporte sur l’autre rive, doivent se déshabiller pour passer, puis s’habiller quand ils sont passés… Et parce que les dites figures sont en haute estime, et que les Intendants de la Peinture les disent être de bonne manière et bien peintes, il en a été fait ici une copie séparée, puisque la statue de Saint-Christophe, en empêchant la vue totale , n’en laisse pas connaître la disposition et la conception qu’on peut observer ici tout ensemble, dans le présent livre, à la page susmentionnée..

Description par Galgano Bicchi, 1720-30 [11] |

|

Nell’arco di mezzo… nel quale vi è scritto esser collocata la statua di S. Cristolano, vi sono nel di fronte di detto sito dipente a colori in tavola piu figure, le quali ancorche con certezza di sapere, non si possa conoscere qual cosa debbano significare, ad ogni modo coll’ osservar visi rappresentate -figure nude, ed altre, parte in atto di spogliarsi, ed alcune di vestirsi vicino ad un fiume ivi dimostrato, si viene a comprendere, che tal dipintura é allusiva alla professione esercitata di S. Cristofano di Passatore d’Acqua di Fiume: poiche quelli che trovansi in tal occasione, senza alcuno che gli passi all’ altra riva, soglionsi levar di dosso le vesti per passare, e rivestirsi allorche sono passati…. E perchè le dette Figure sono in molto stima , e vien detto dagli Intendenti di Pittura esser di buona maniera , e ben dipente , se ne fa qui per tal motivo particolar copia, mentre che la statua di S. Cristofano coll ‘ impedire la total veduta , non lassa conoscere la dispositione, et il Designo, come observasi tutto in un tempo nel presente Libro alla Facciata – sopracita.

|

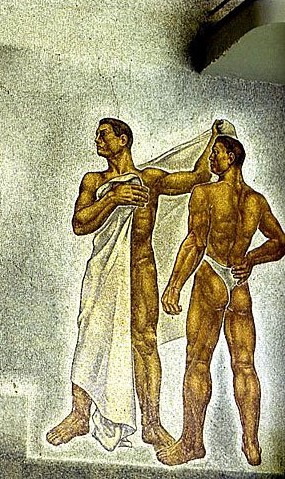

Ainsi les deux personnages de gauche se déshabillent avant de se mettre à l’eau, tandis que le nu de droite est en train de se sécher avec une serviette, à côté d’une femme à la robe mouillée qui a traversé en portant son enfant sur l’épaule.

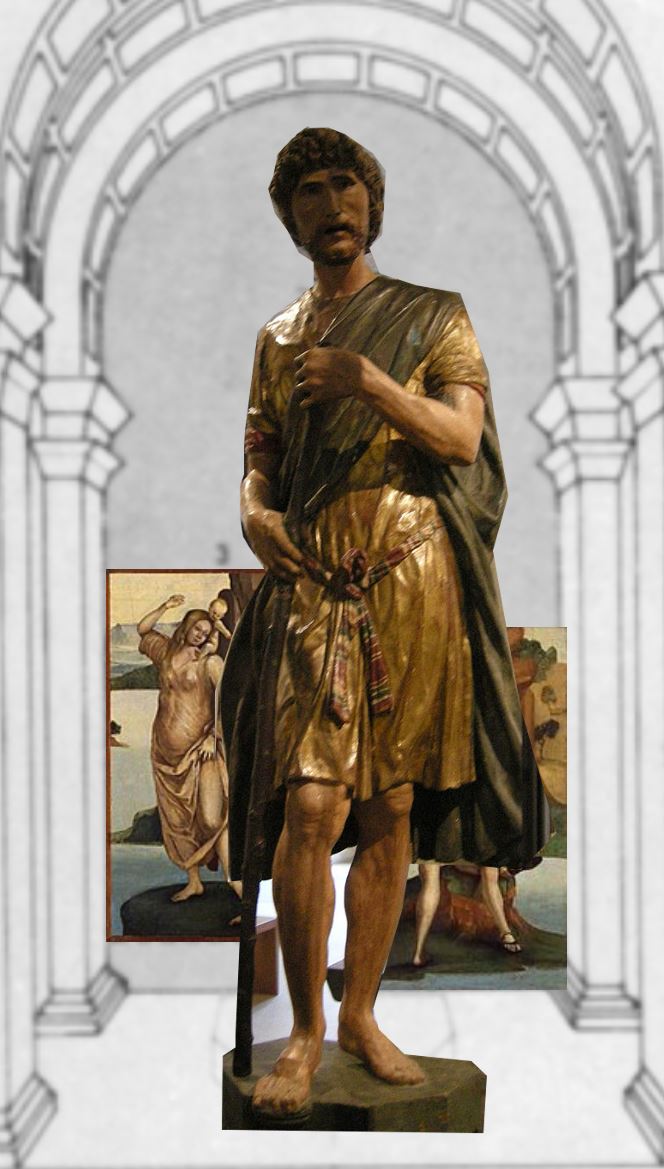

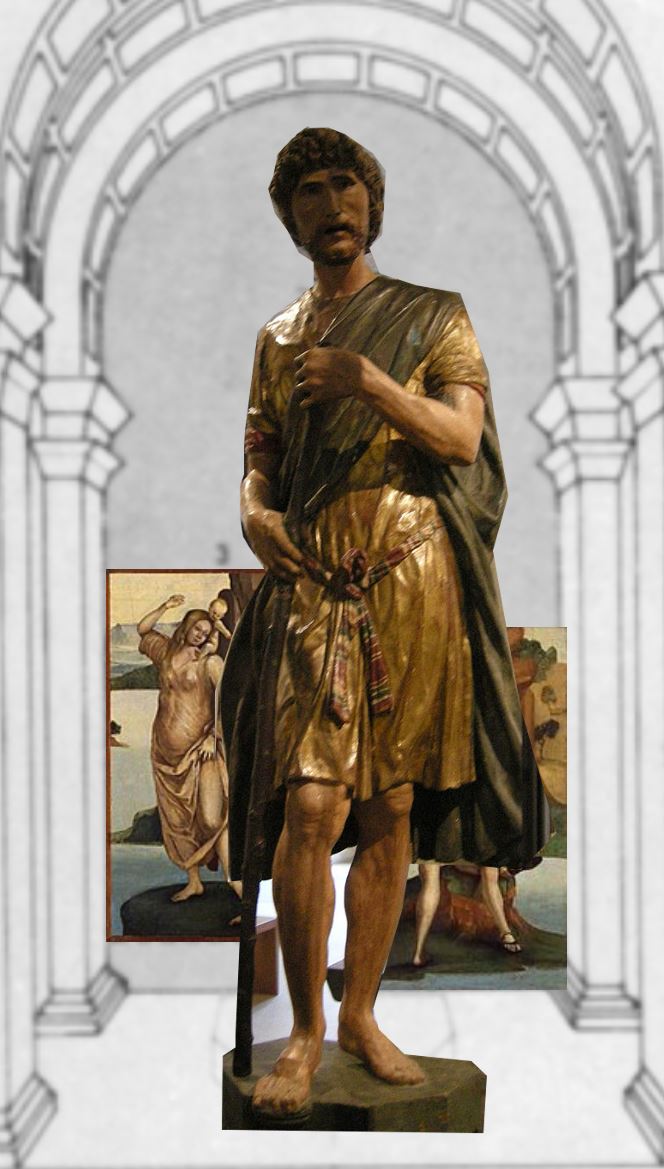

Hypothèse de reconstruction, d’après Martina Ingenday [12]

Hypothèse de reconstruction, d’après Martina Ingenday [12]

Les panneaux subsistants sont conservés dans différents musées [13]. J’ai repris ici la reconstruction proposée par Martina Ingenday, en remettant dans l’ordre logique nos deux panneaux, partiellement cachés derrière la statue de Saint Christophe.

La conception d’ensemble du retable est surprenante, puisque la niche centrale ne forme pas avec les deux autres un espace continu : les minuscules figures des passants derrière la robe de Marie Madeleine ne sont pas à la même échelle que celle des baigneurs, et le paysage ne se raccorde pas.

En outre, comme l’a remarqué Martina Ingenday, les deux panneaux centraux se raccorderaient mieux en le présentant dans l’autre sens, et légèrement décalés en hauteur : la traversée se lirait alors non pas de gauche à droite, mais du fond vers l’avant, les personnages se trouvant sur une sort d’île, et les deux nus debout se trouvant totalement occultés par la statue du Saint.

| L’Education de Pan, 1490, détruit à Berlin en 1945 |

Vierge à l’Enfant, 1492-93, Alte Pinakothek, Munich |

Quoiqu’il en soit, ces deux panneaux sont fondateurs pour Signorelli : il reprendra la figure du nu à la serviette quasiment à l’identique dans le grand chef d’oeuvre de la même époque, L’Education de Pan.

Quant au nu qui ôte sa sandale, qui figure également dans la Vierge à l’Enfant de Münich, il dérive de la célèbre statue antique du jeune homme ôtant une épine de son pied :

Spinario, Musées capitolins, Rome

Spinario, Musées capitolins, Rome

Vierge à l’Enfant aux figures masculines, vers 1490, Offices

En même temps qu’il réalisait l’Education de Pan pour Lorenzo de Médicis, Signorelli peignait aussi pour lui cette Madone aux quatre éphèbes, dont la nudité se justifie ici encore par le thème de la baignade : le paysage arcadien de l’arrière-plan, avec ses temples antiques, se développe autour d’un lac qui entoure l’arche rocheuse ; il se déverse par le ruisseau qui coule à gauche de la Vierge et arrose les fleurs abondantes.

Les interprétations sont multiples, mais la continuité du paysage rend difficile une explication tranchée, opposant l’Ere sous la Loi à l’arrière et l’Ere sous la Grâce à l’avant : les jeunes gens nus apparaissent plutôt comme les grands frères de l’Enfant, et le jardin chrétien comme une résurgence de l’Arcadie heureuse.

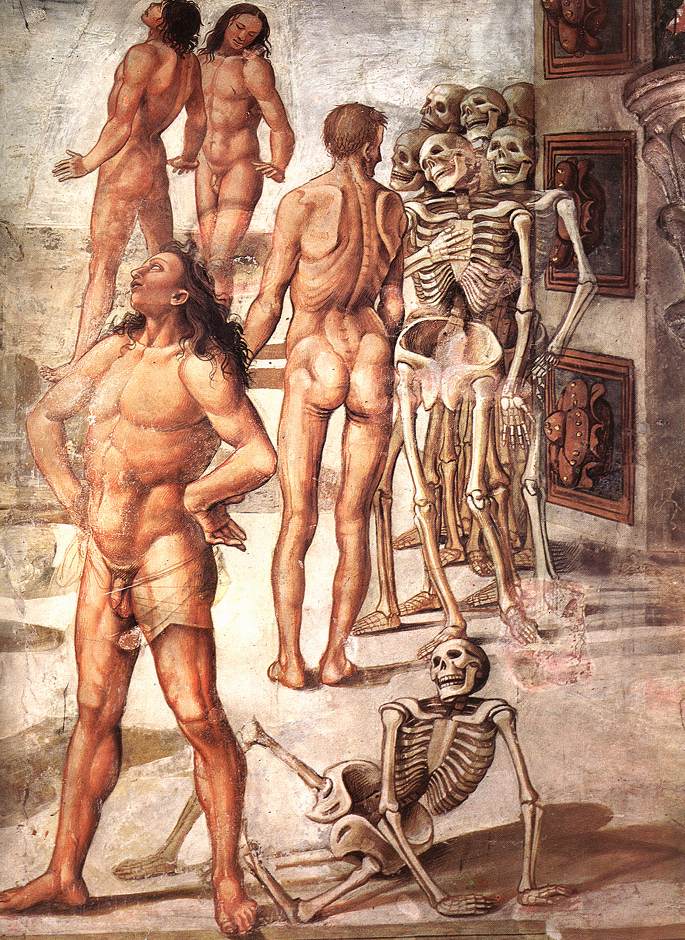

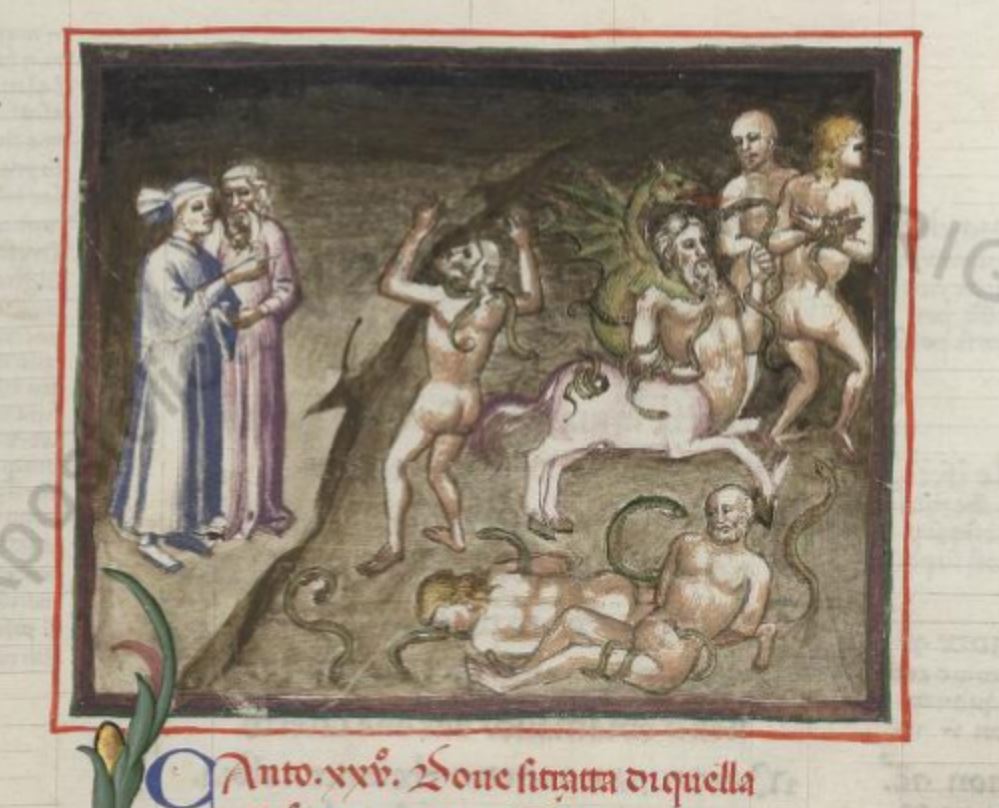

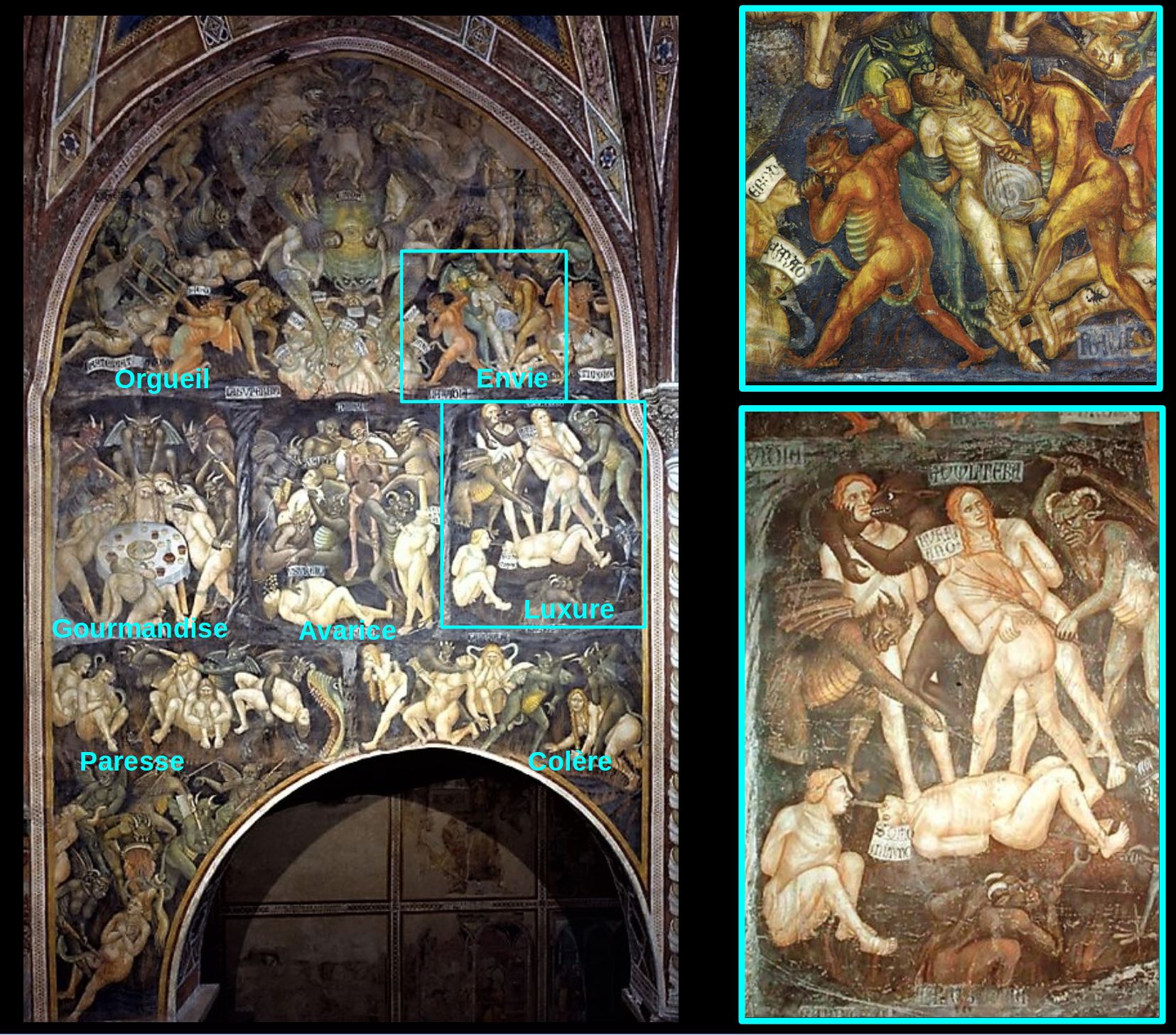

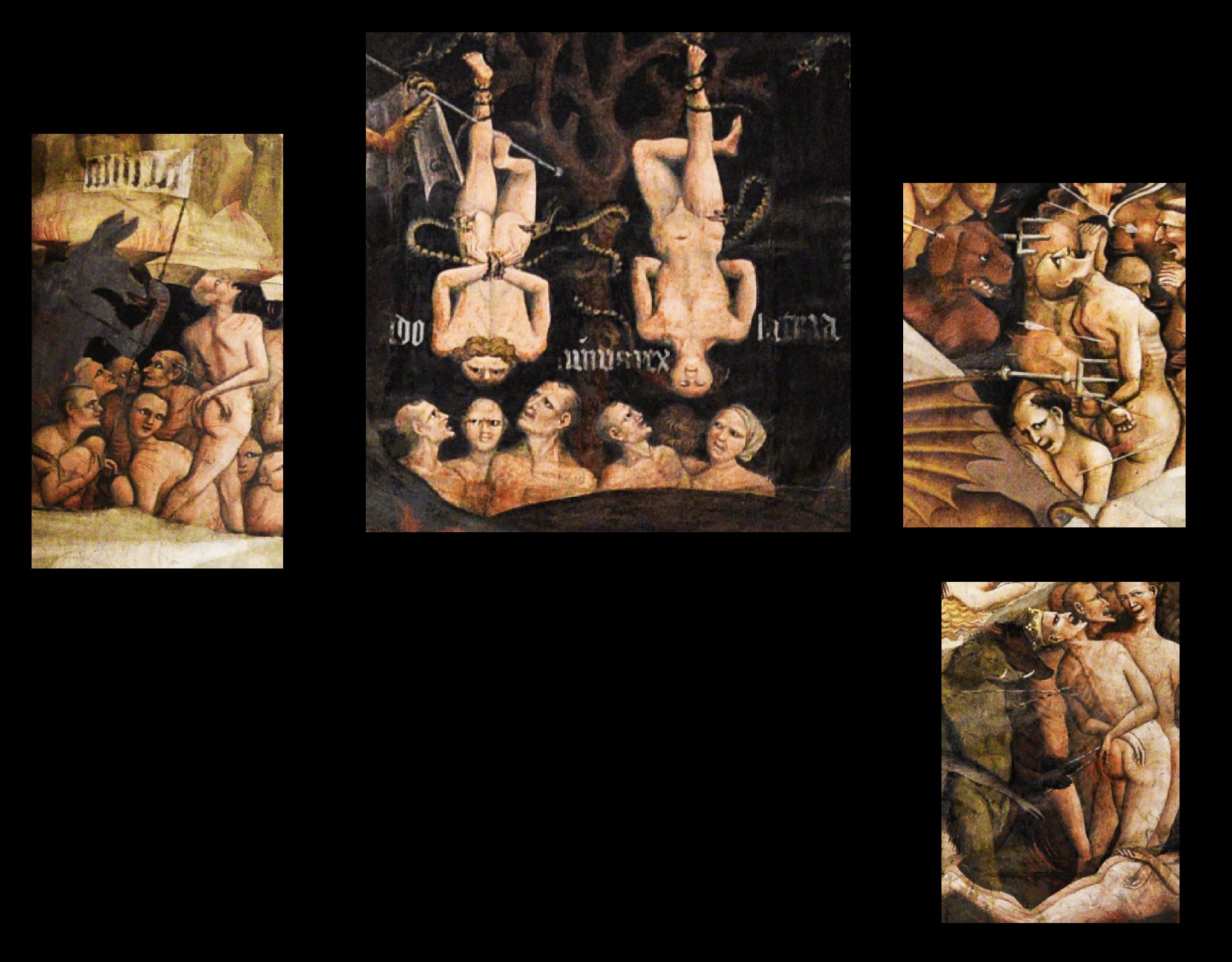

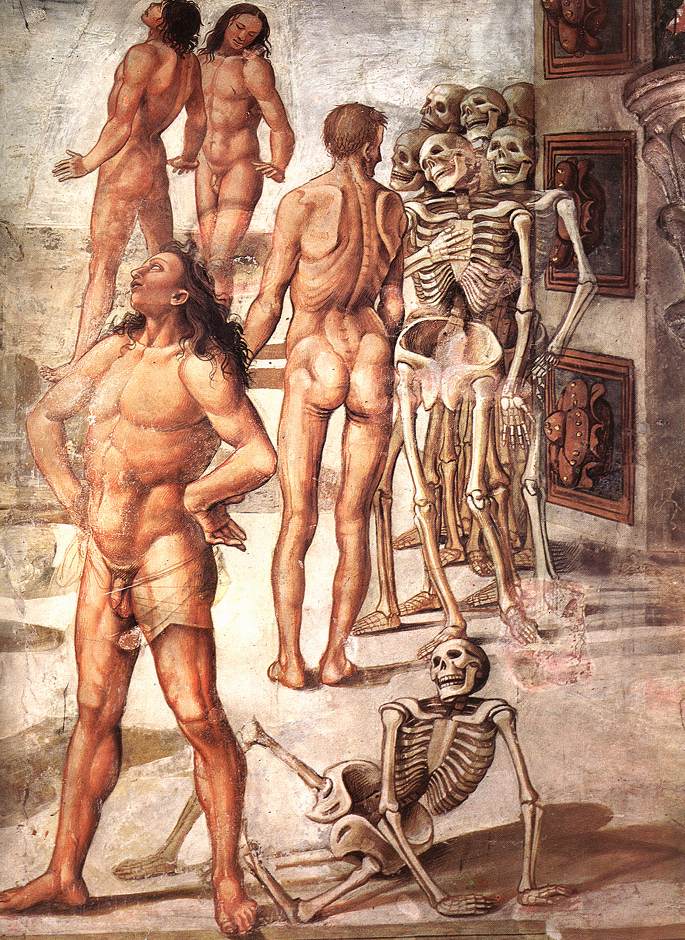

Les fresques de l’Apocalypse à la cathédrale d’Orvieto

Fresque de la résurrection de la Chair (détail en bas à droite), capella San Brizio, Duomo di Orvieto Fresque de la résurrection de la Chair (détail en bas à droite), capella San Brizio, Duomo di Orvieto |

Dessin préparatoire, Louvre Dessin préparatoire, Louvre |

Signorelli 1499-1502

Dix ans plus tard, Signorelli multiplie les nus et les squelettes dans toutes les positions. Comparée au réalisme anatomique de l’étude, la stylisation des formes dans la fresque est un expressionnisme délibéré.

Né à la fois de la copie de la nature, de l’imitation de l’antique et de la rivalité avec la sculpture (voir Comme une sculpture (le paragone)), l’innovation quelque peu scandaleuse du nu debout vu de dos progresse ici d’un cran dans le déshabillage : jusqu’à l’os.

Le nu idéalisé : Raphaël

Deux hommes nus et un agneau, Musée Bonnat,Bayonne Deux hommes nus et un agneau, Musée Bonnat,Bayonne |

Trois hommes nus debout, 1505-08, British Museum, Londres Trois hommes nus debout, 1505-08, British Museum, Londres |

Raphaël

Le nu, mémorisé sous tous ses angles, est pour Raphaël l’étape indispensable dans la mise en place des compositions.

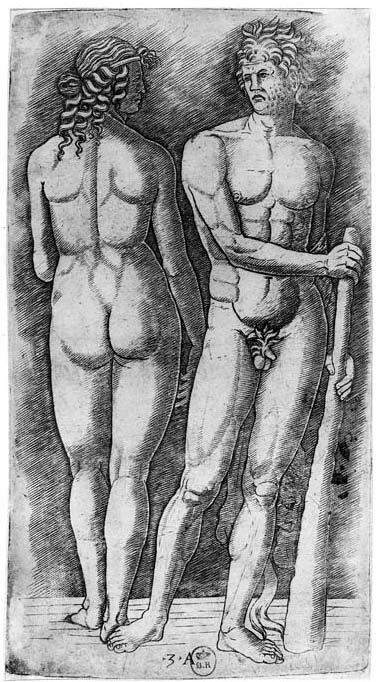

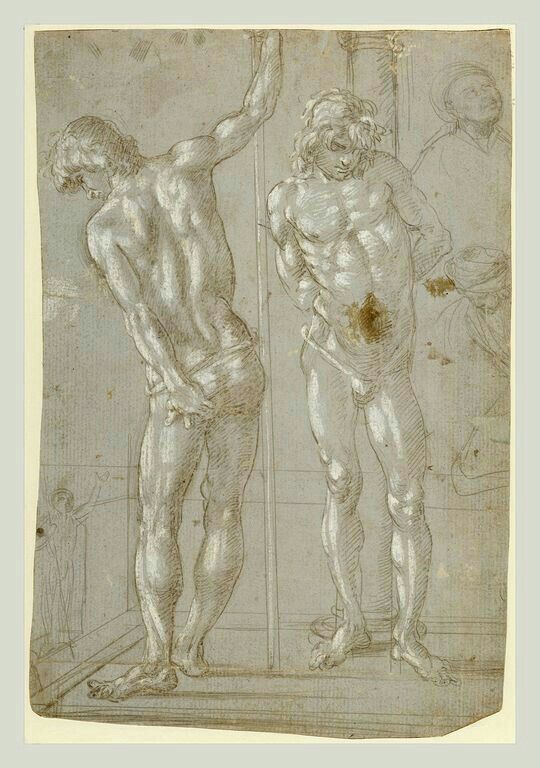

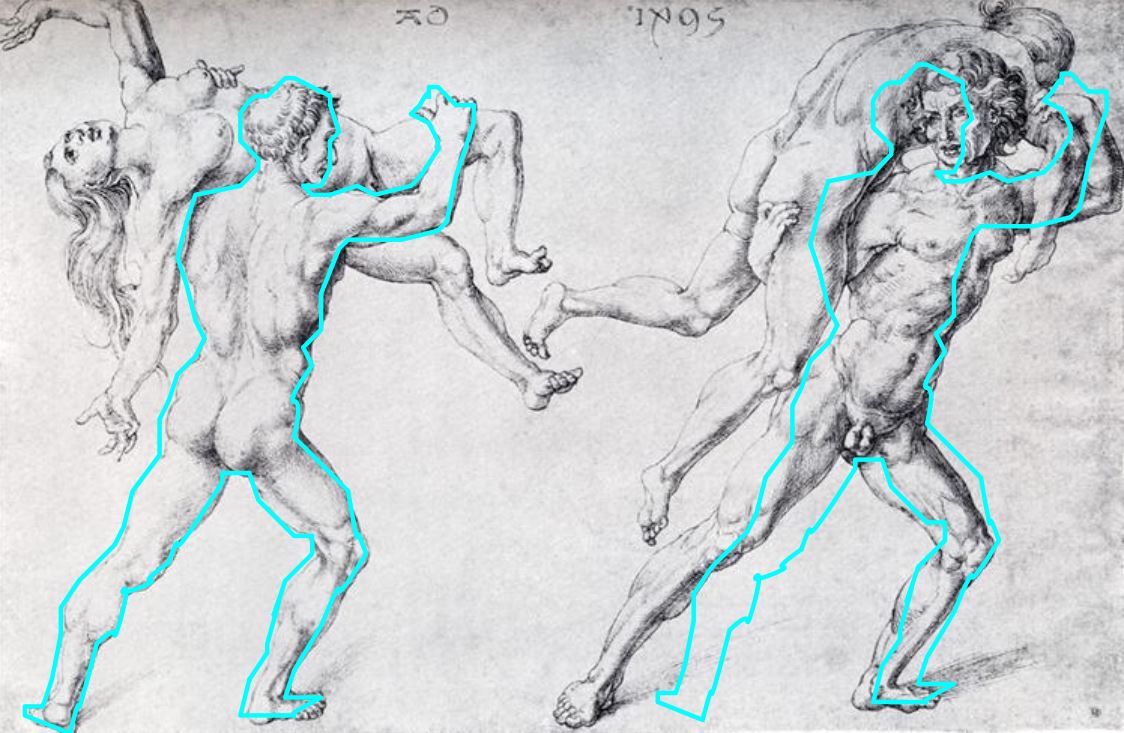

Raphaël : nus masculins

Trois nus masculins, 1515, Albertina Trois nus masculins, 1515, Albertina |

La bataille d’Ostie (détail), 1514-17, fresques des Loges du Vatican La bataille d’Ostie (détail), 1514-17, fresques des Loges du Vatican |

Raphaël

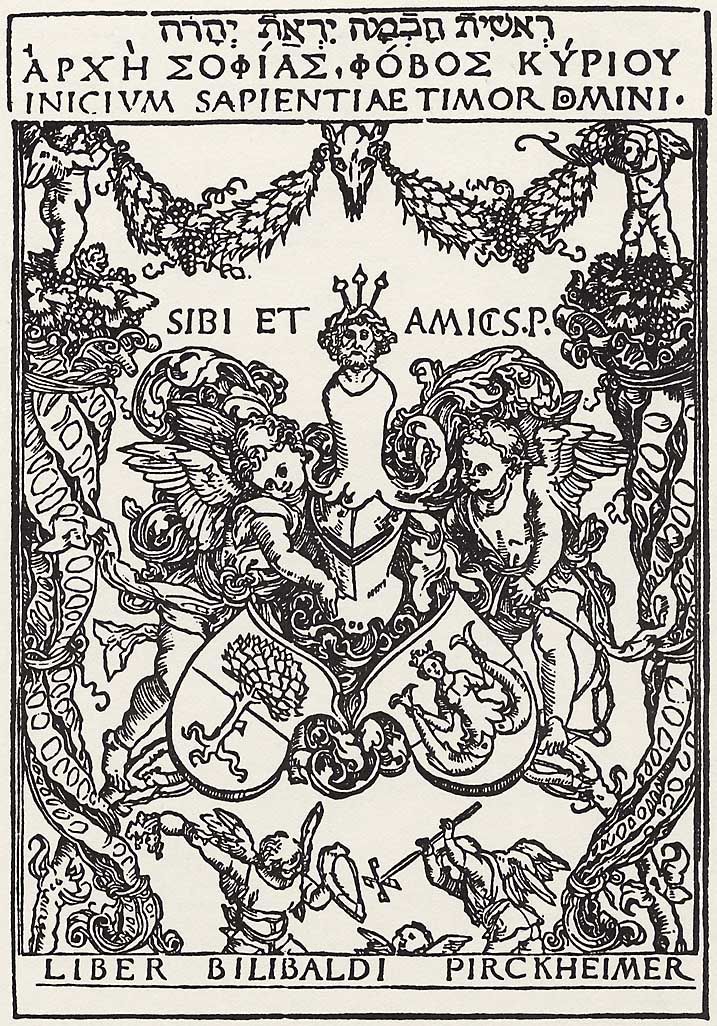

L’étude est parfois, pour le plaisir ou pour l’épate, poussée plus loin que strictement nécessaire : ce dessin très célèbre a été envoyé par Raphaël à Dürer, qui l’a daté et authentifié de sa propre main dans le texte de droite [14]. La perfection de la représentation du corps humain disparaît dans le résultat final : un personnage assez banal, servant d’admoniteur auprès du pape.

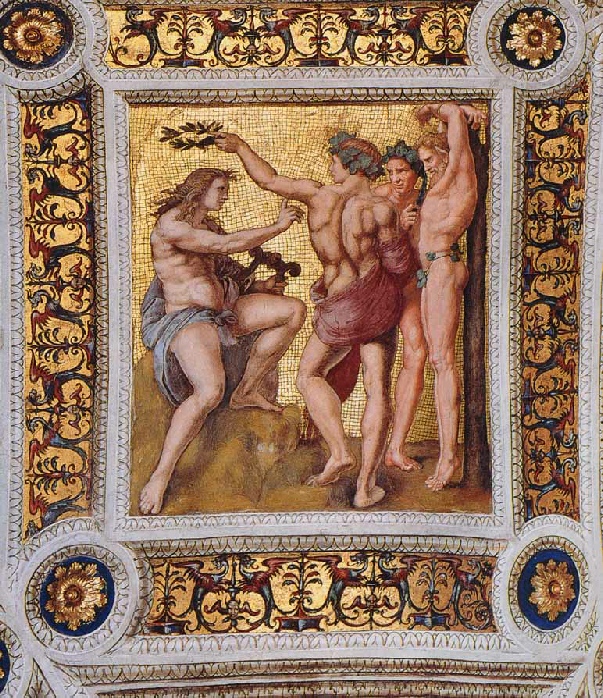

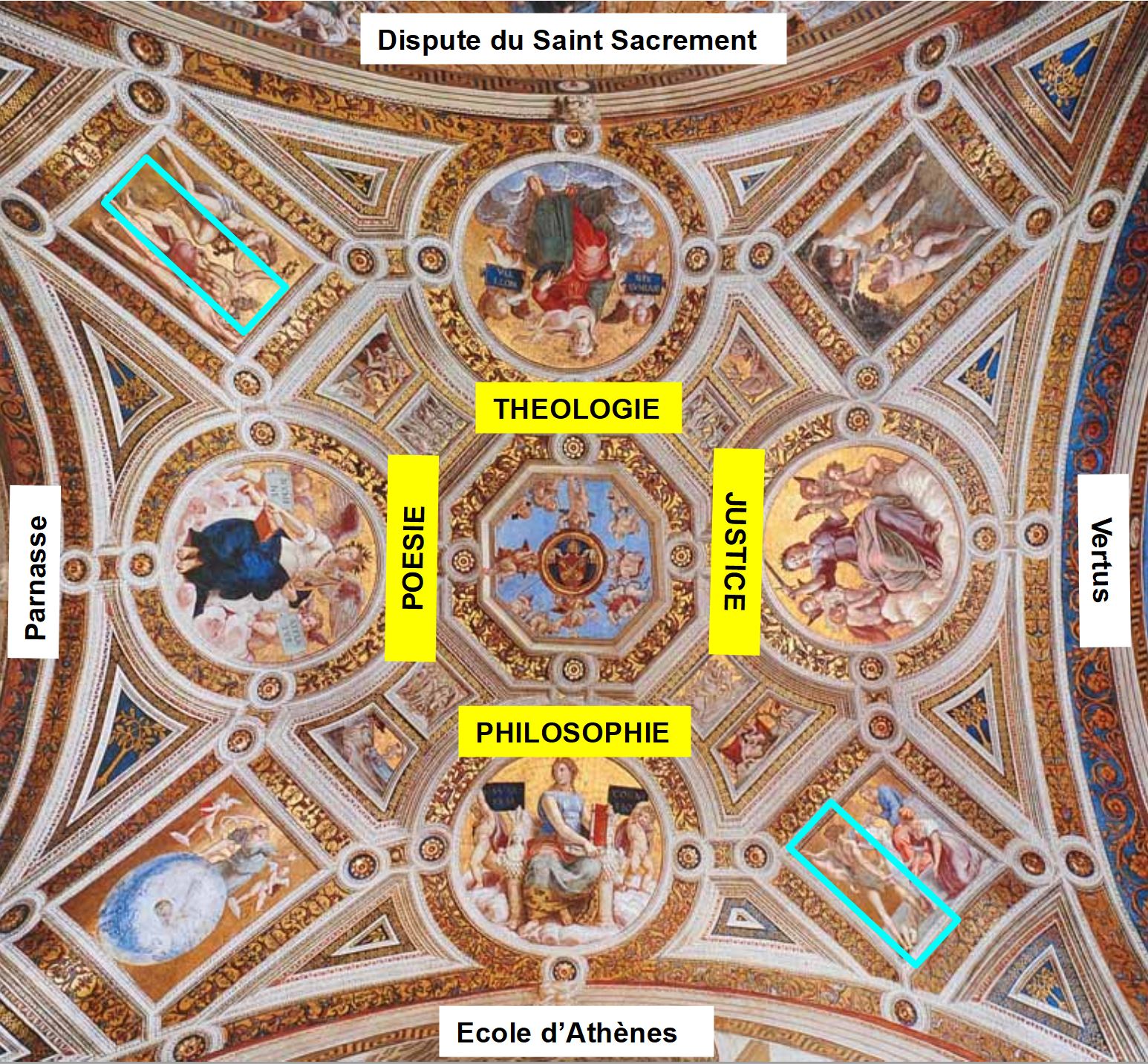

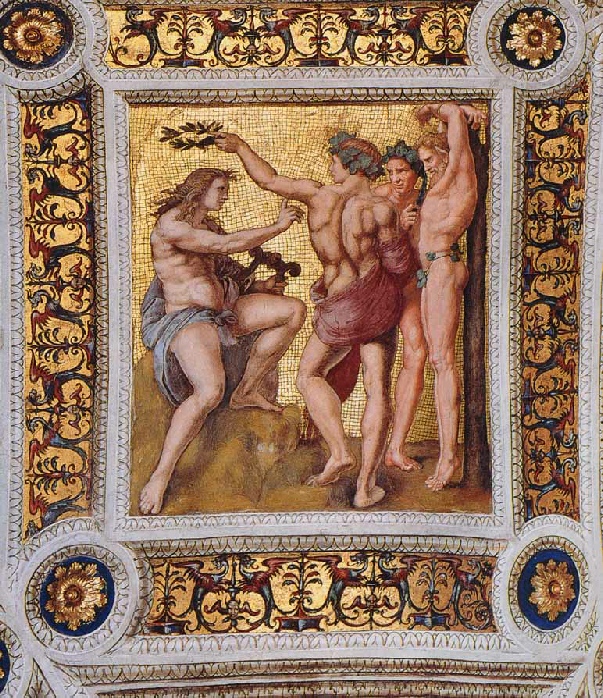

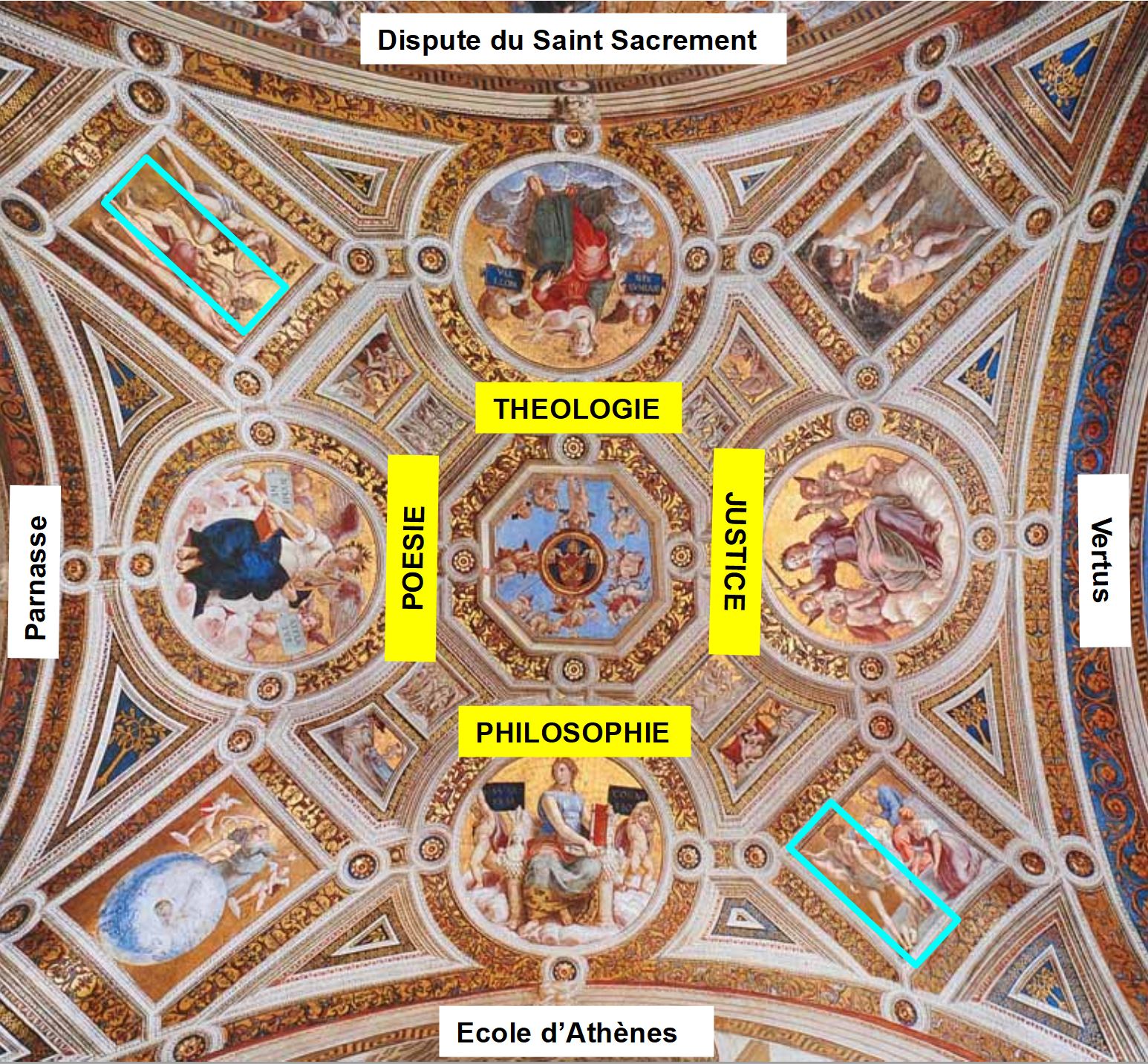

Le jugement de Salomon Le jugement de Salomon |

Apollon et Marsyas Apollon et Marsyas |

Raphaël, 1508-11, Voûte de la Chambre de la Signature, Vatican

Les deux seuls nus de dos masculins de Raphaël sont voilés, et concernent un personnage secondaire, mais décisif dans une scène dramatique :

- le soldat qui se prépare à trancher en deux le bébé ;

- le juge qui déclare Apollon vainqueur du concours musical, condamnant Marsyas à être écorché.

Ces deux nus presque identiques se font pendant aux deux angles de la Chambre de la Signature, dans des sujets qui combinent les thèmes des murs adjacents :

- le Jugement de Salomon entre la Philosophie et la Justice ;

- le Supplice de Marsyas entre la Théologie et la Poésie.

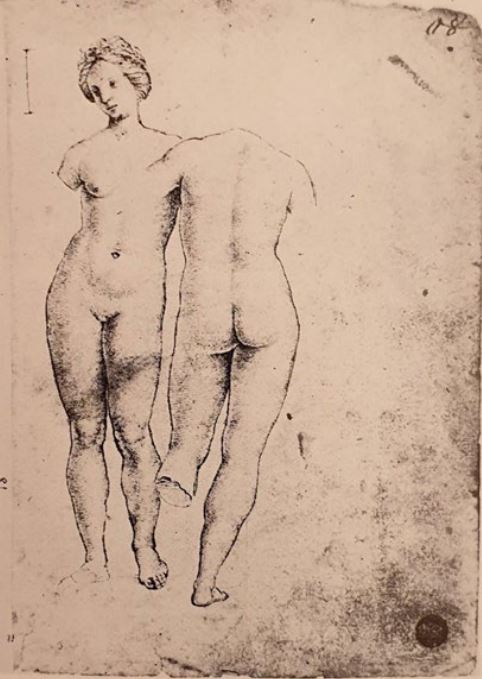

Raphaël : nus féminins

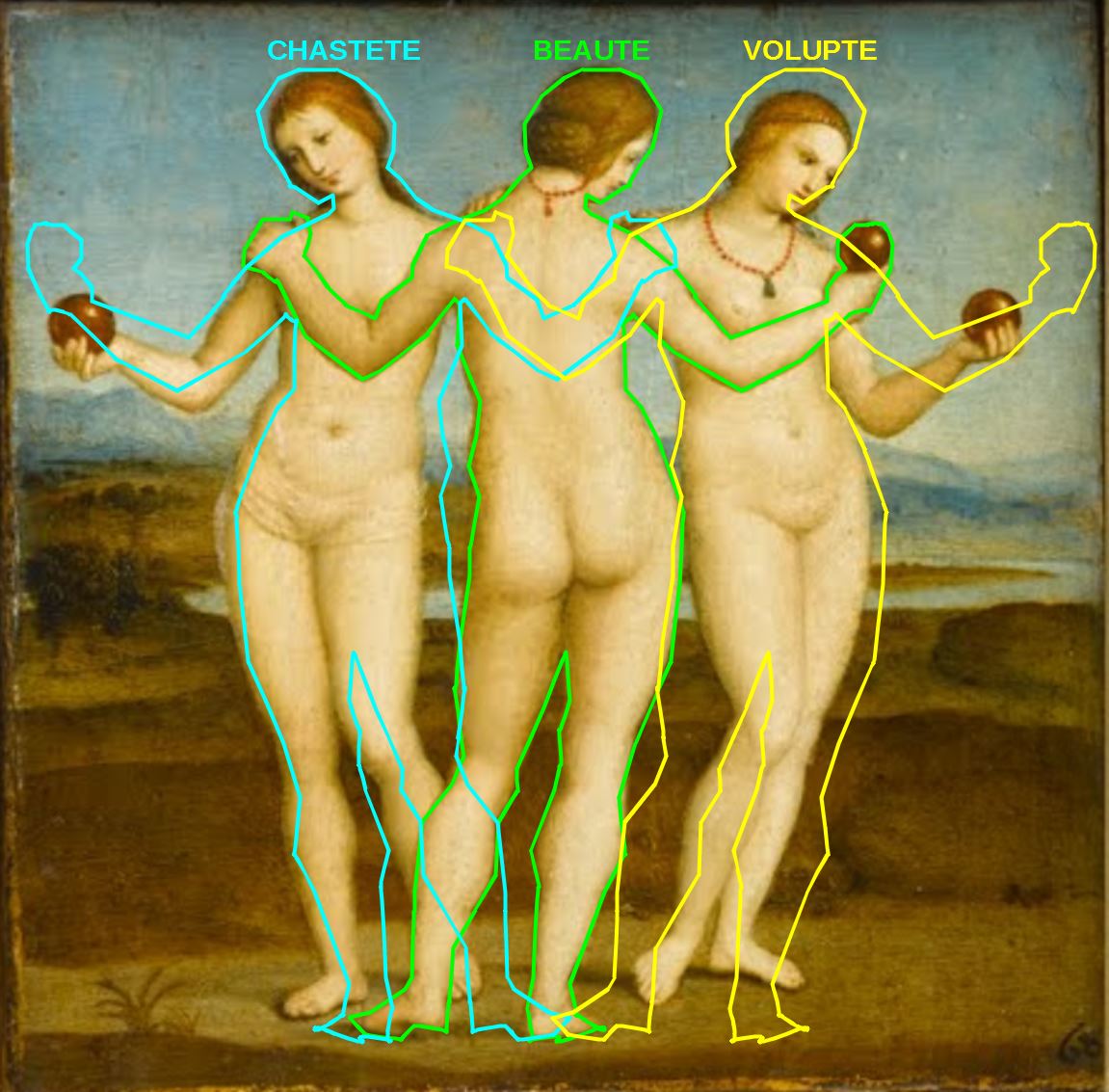

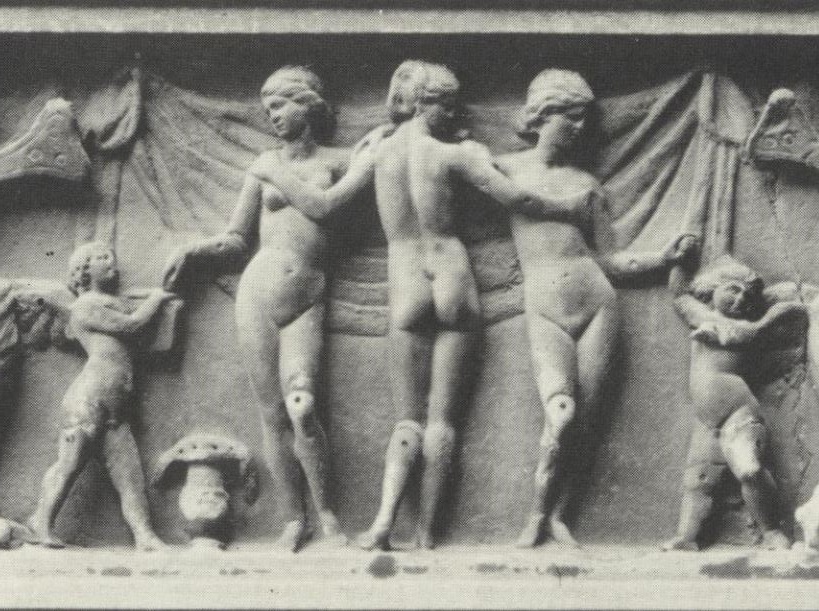

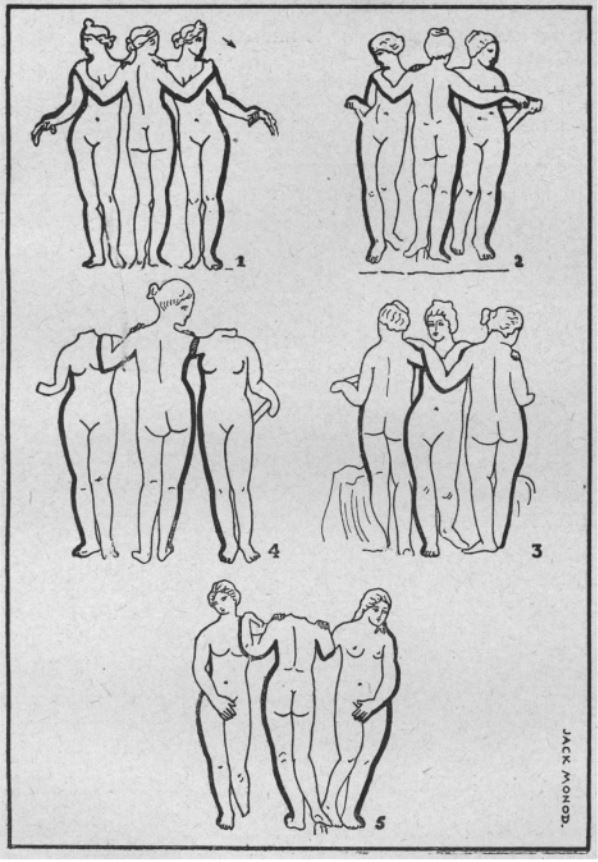

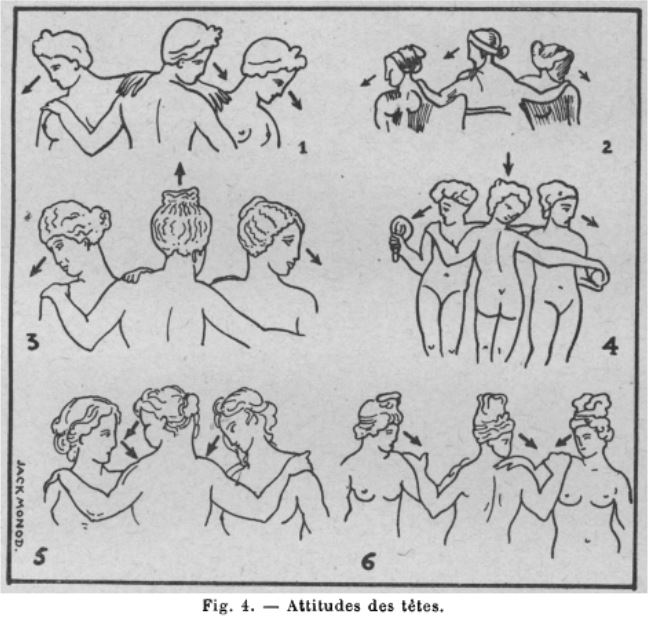

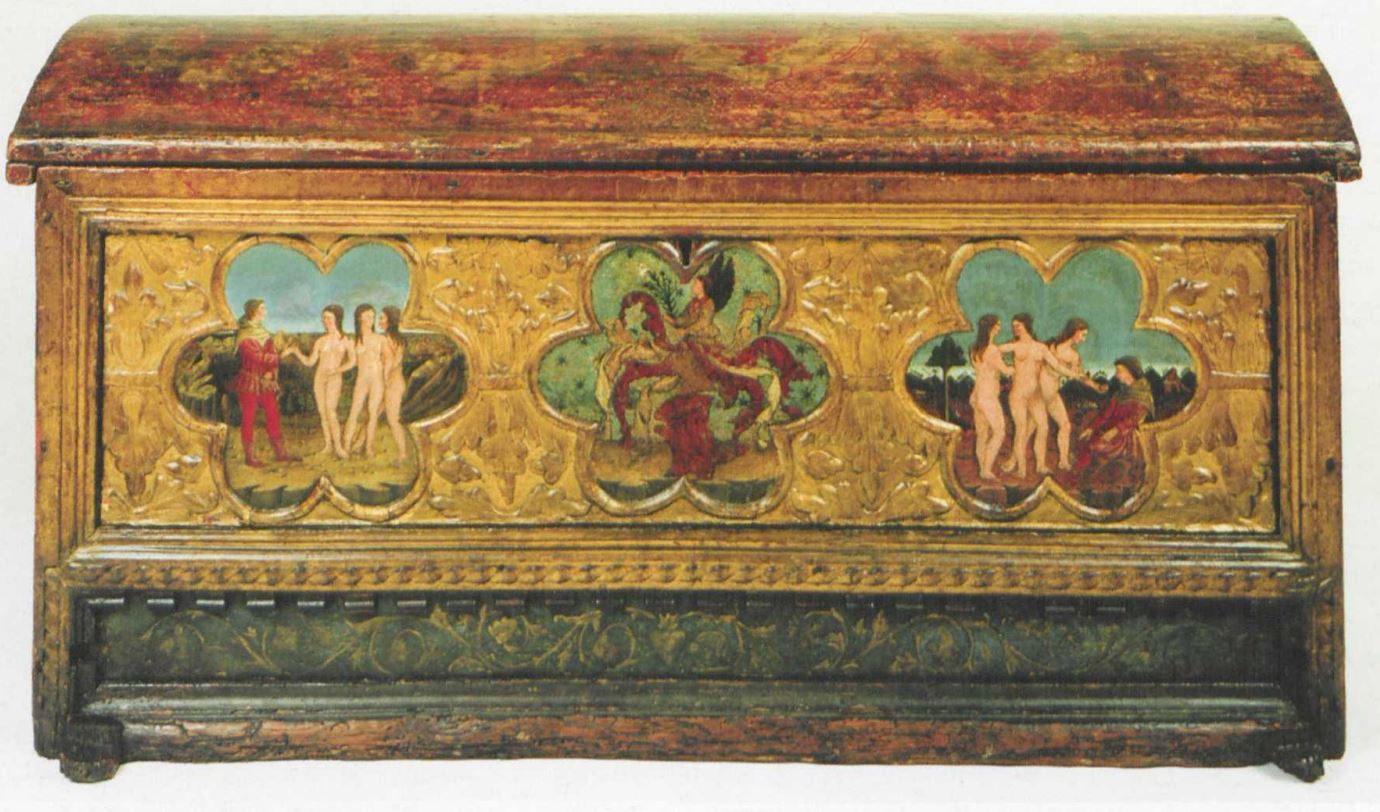

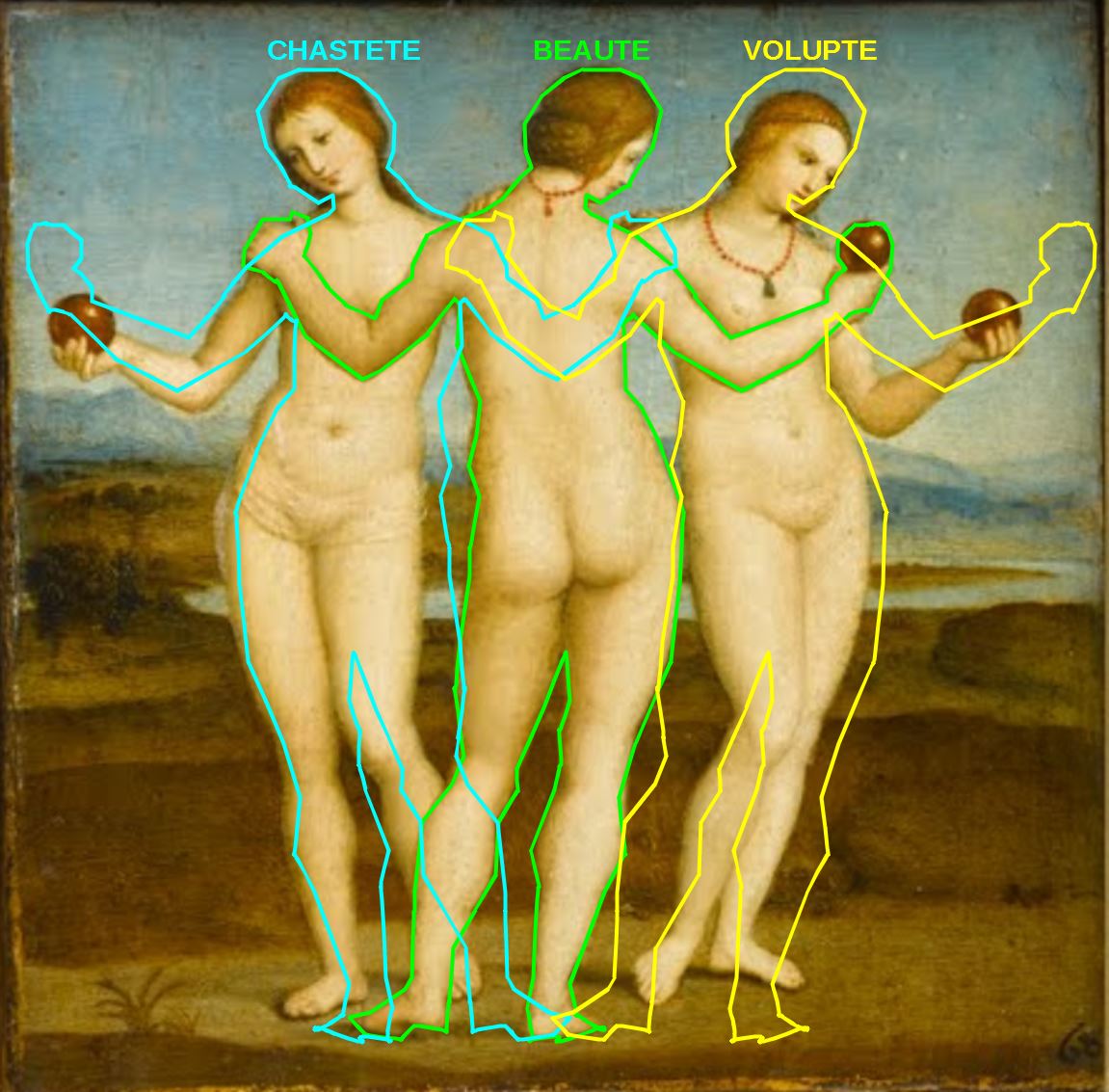

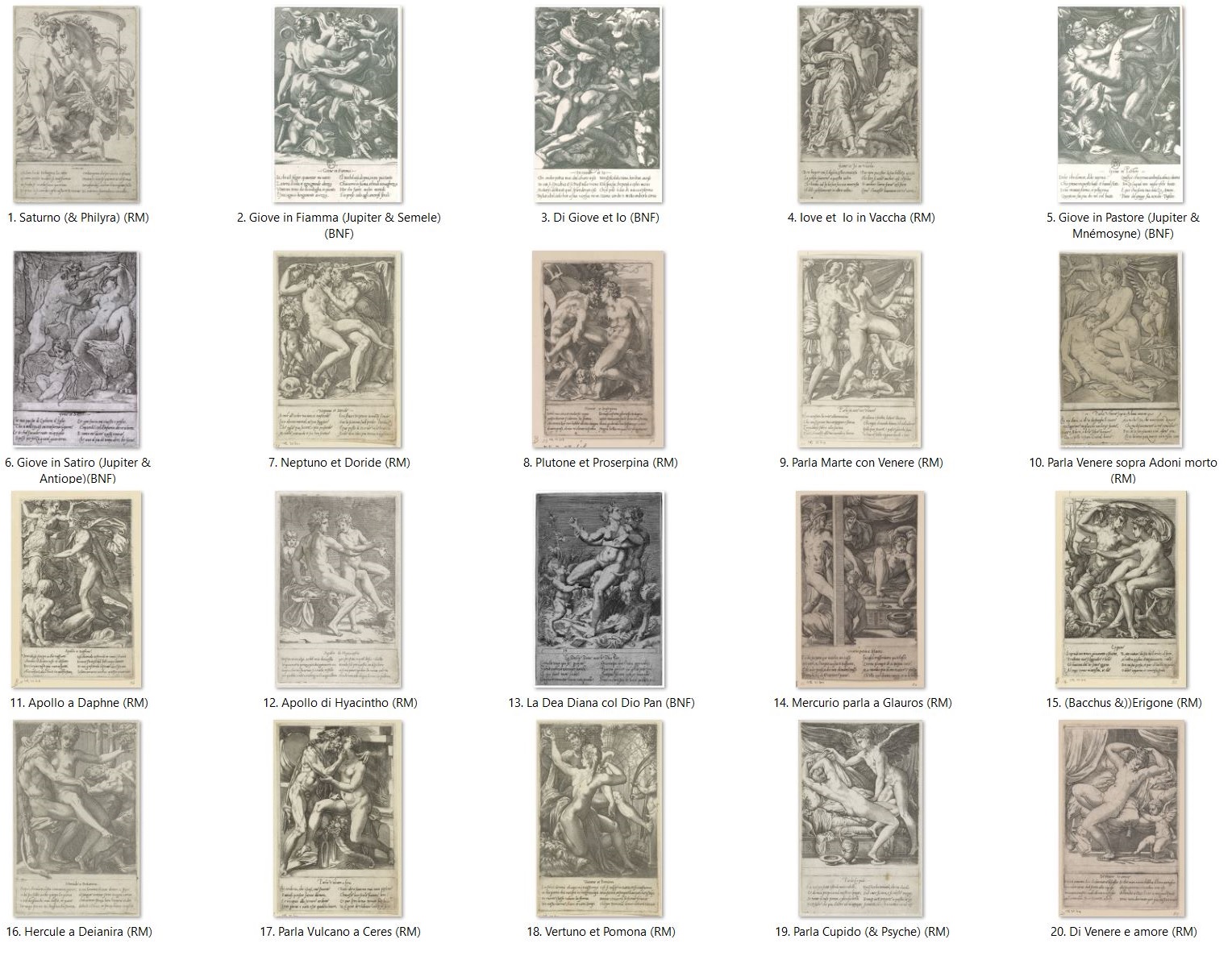

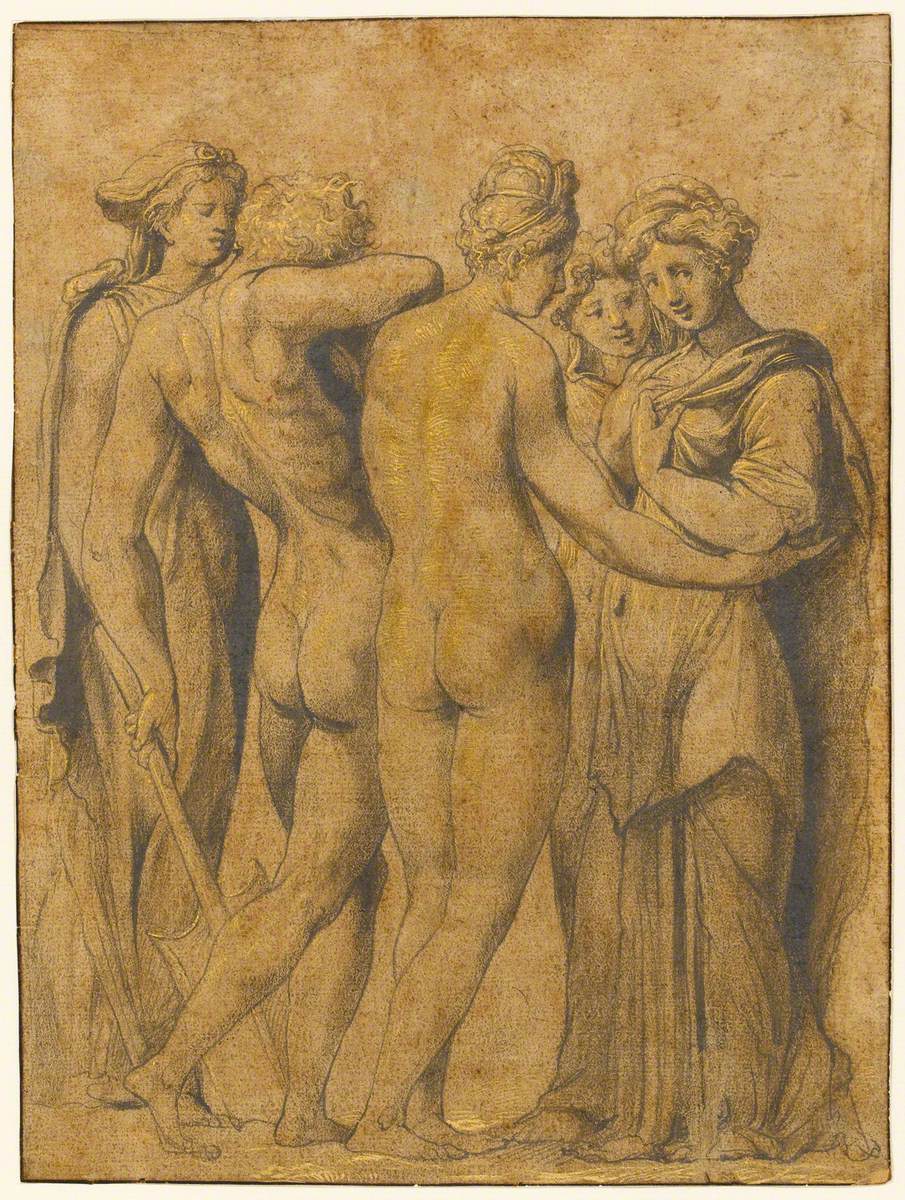

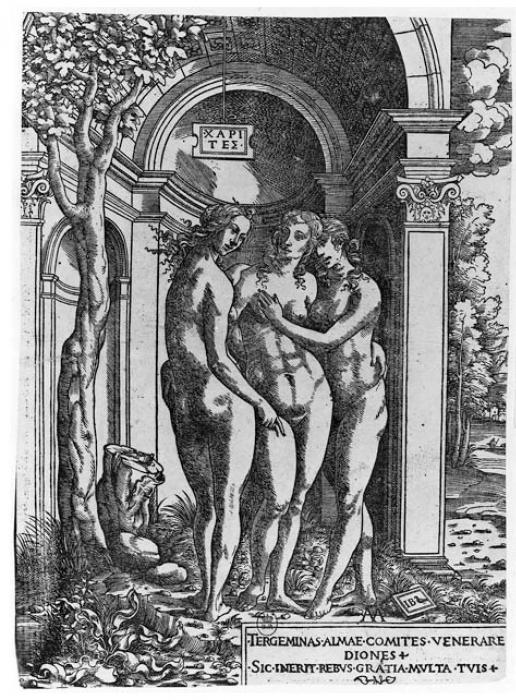

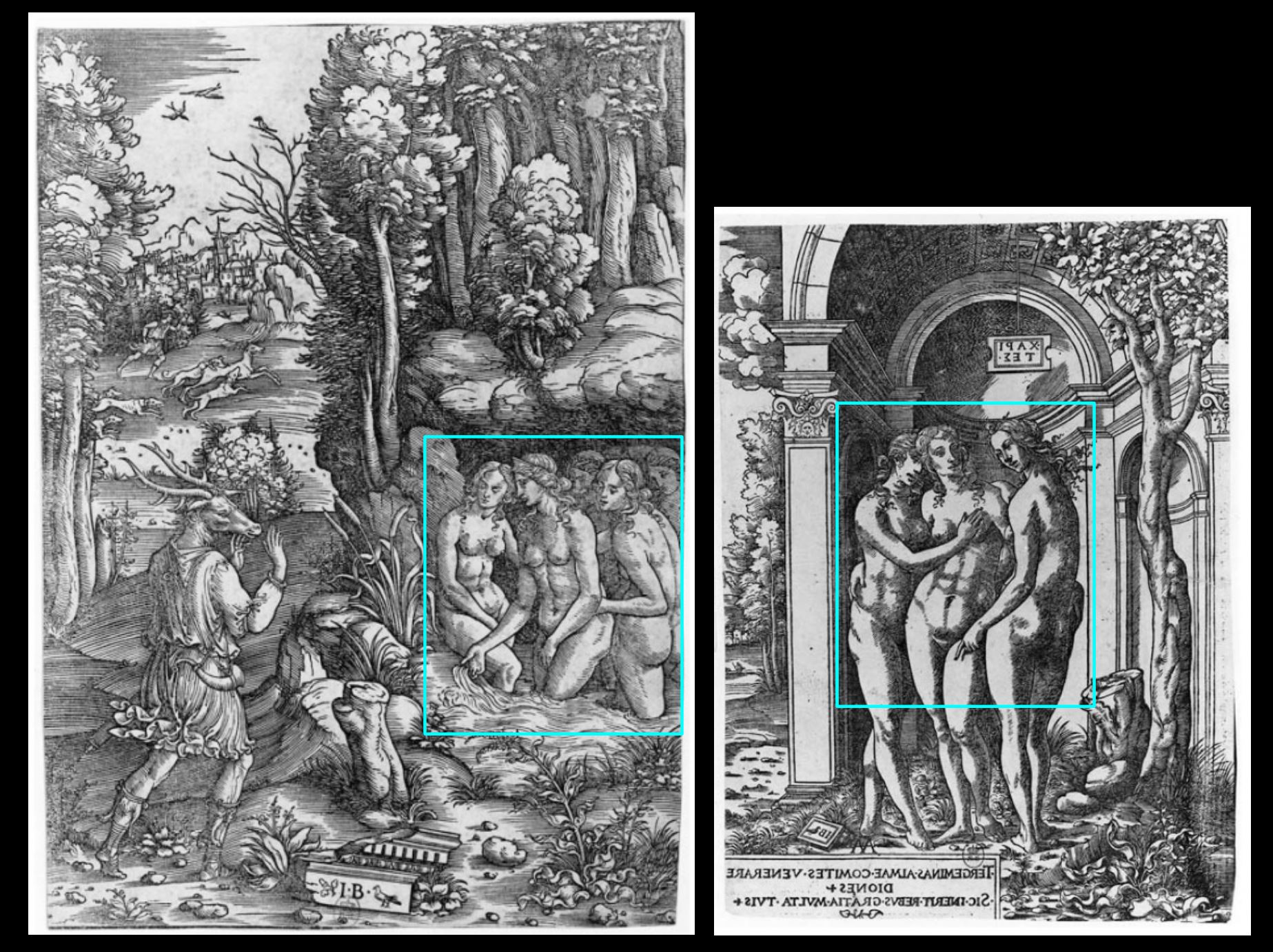

Les Trois Grâces

Copie romaine d’un original grec, Bibliothèque Piccolomini, Sienne Copie romaine d’un original grec, Bibliothèque Piccolomini, Sienne |

Francesco del Cossa, vers 1470, détail de la fresque du Mois d’Avril, Palais Schifanoia, Ferrare (inversée) Francesco del Cossa, vers 1470, détail de la fresque du Mois d’Avril, Palais Schifanoia, Ferrare (inversée) |

Retrouvé à Rome en 1465, ce groupe antique appartenait à la collection Colonna au Quirinal, avant d’être transféré à Sienne à la Bibliothèque Piccolomini. Cossa est le premier à l’avoir reproduite, en l’inversant (la jambe d’appui de la statue centrale est la droite).

Raphaël et atelier, Libretto del disegno, Accademia, Venise Raphaël et atelier, Libretto del disegno, Accademia, Venise |

Raphaël, 1504, Musée Condé, Chantilly Raphaël, 1504, Musée Condé, Chantilly |

Les Trois Grâces

Directement calquée sur le groupe antique, cette composition très harmonieuse peut s’analyser comme un répertoire de symétries : figures en miroir (vert et jaune), recto/verso (vert et bleu), inversées (bleu et jaune). Pour plus de détails, voir Comme une sculpture (le paragone).

Raphaël va reprendre à plusieurs reprises l’idée du nu de dos dans un trio féminin, formule qui deviendra très courante pour les Trois Grâces ou les trois Déesses du Jugement de Pâris.

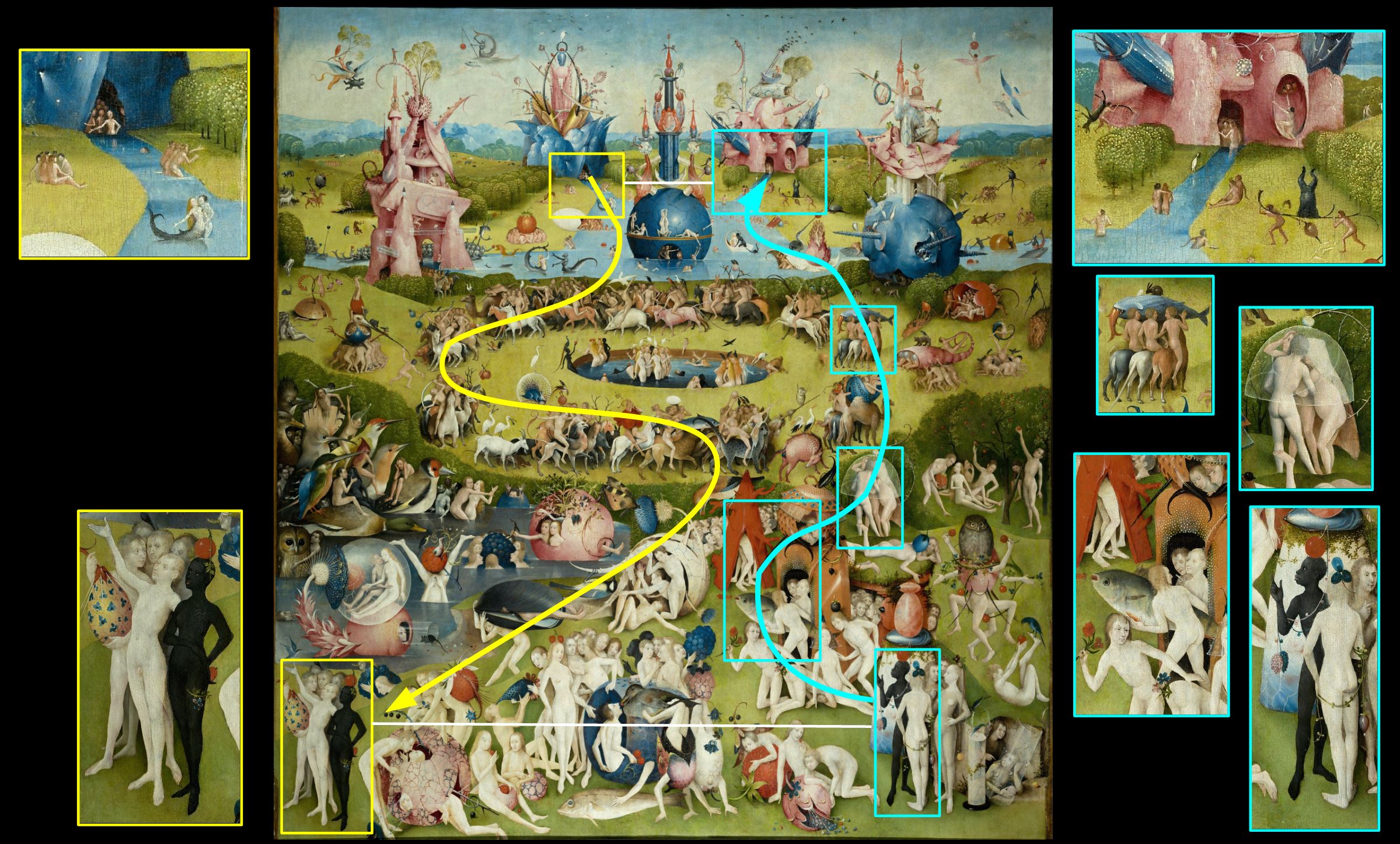

Le jugement de Pâris

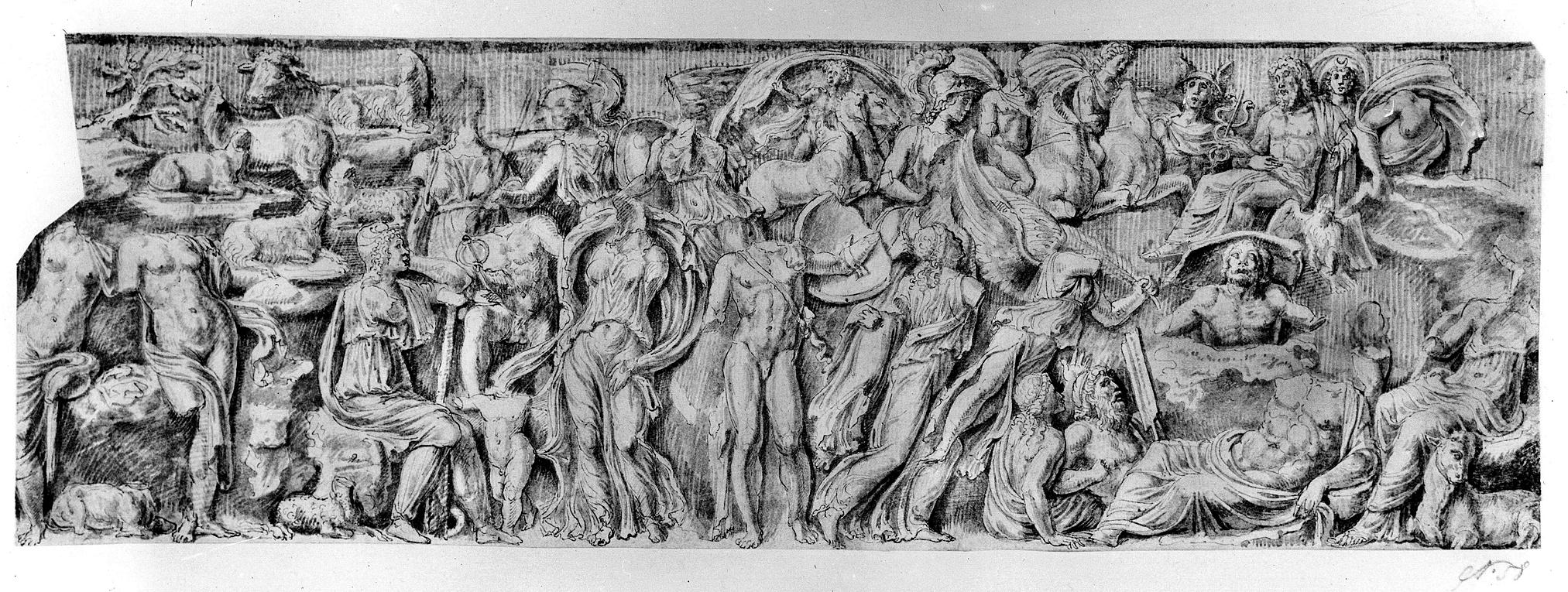

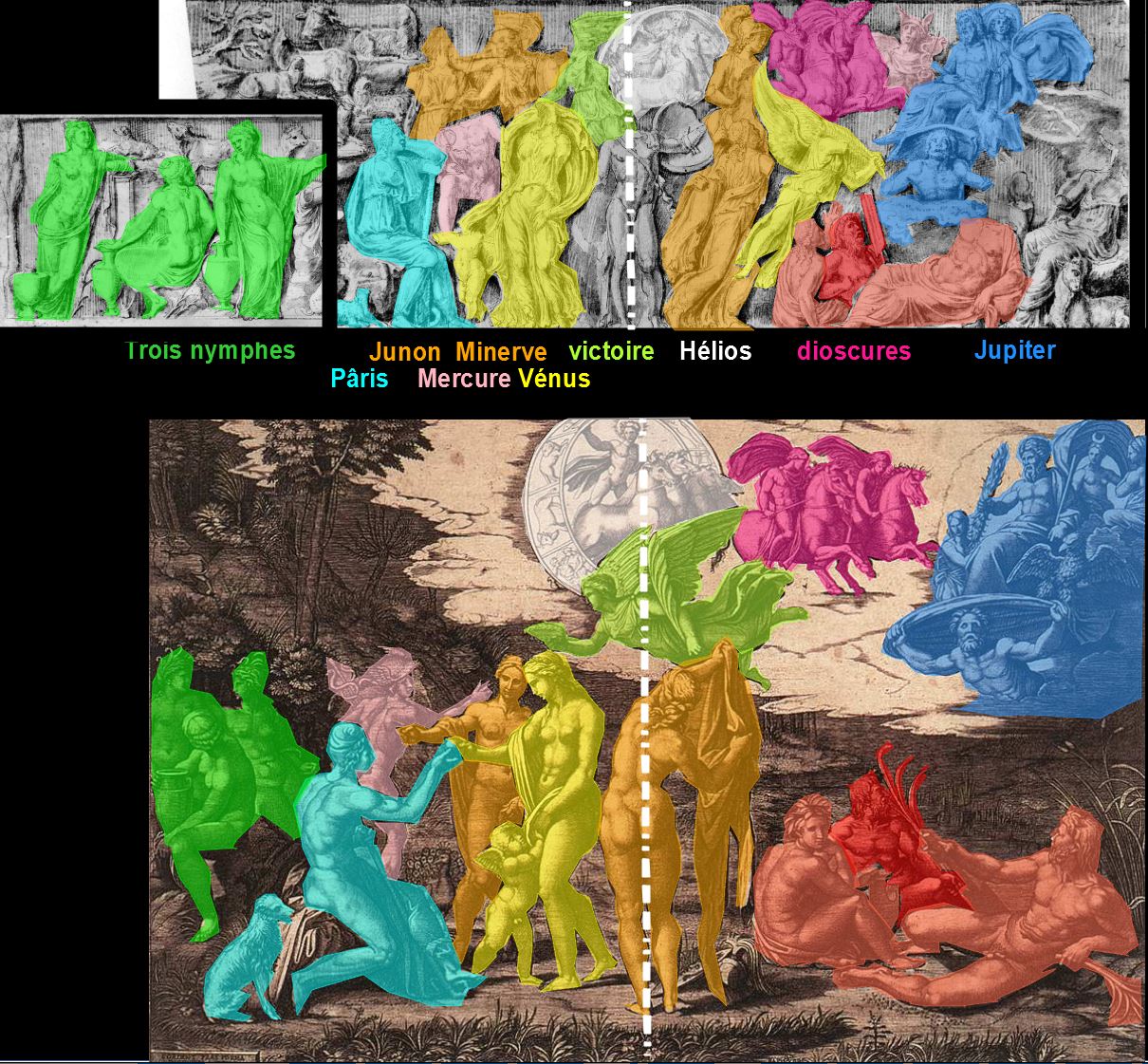

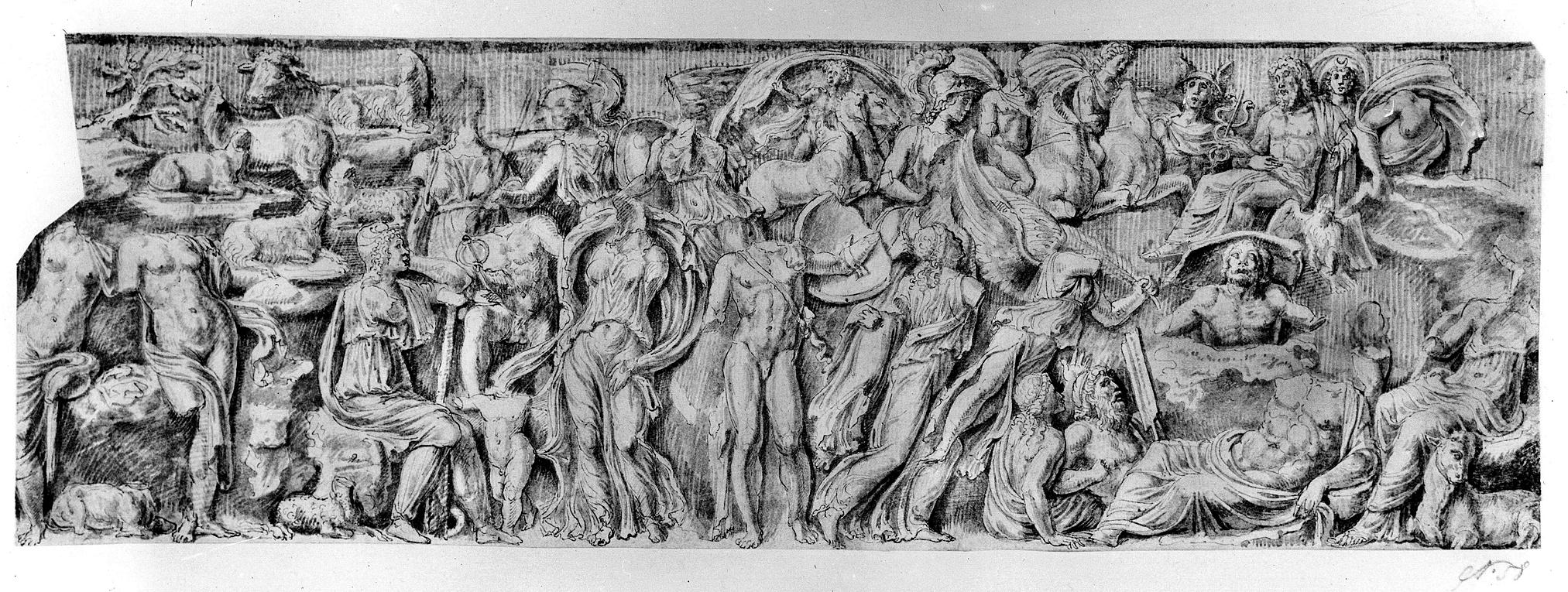

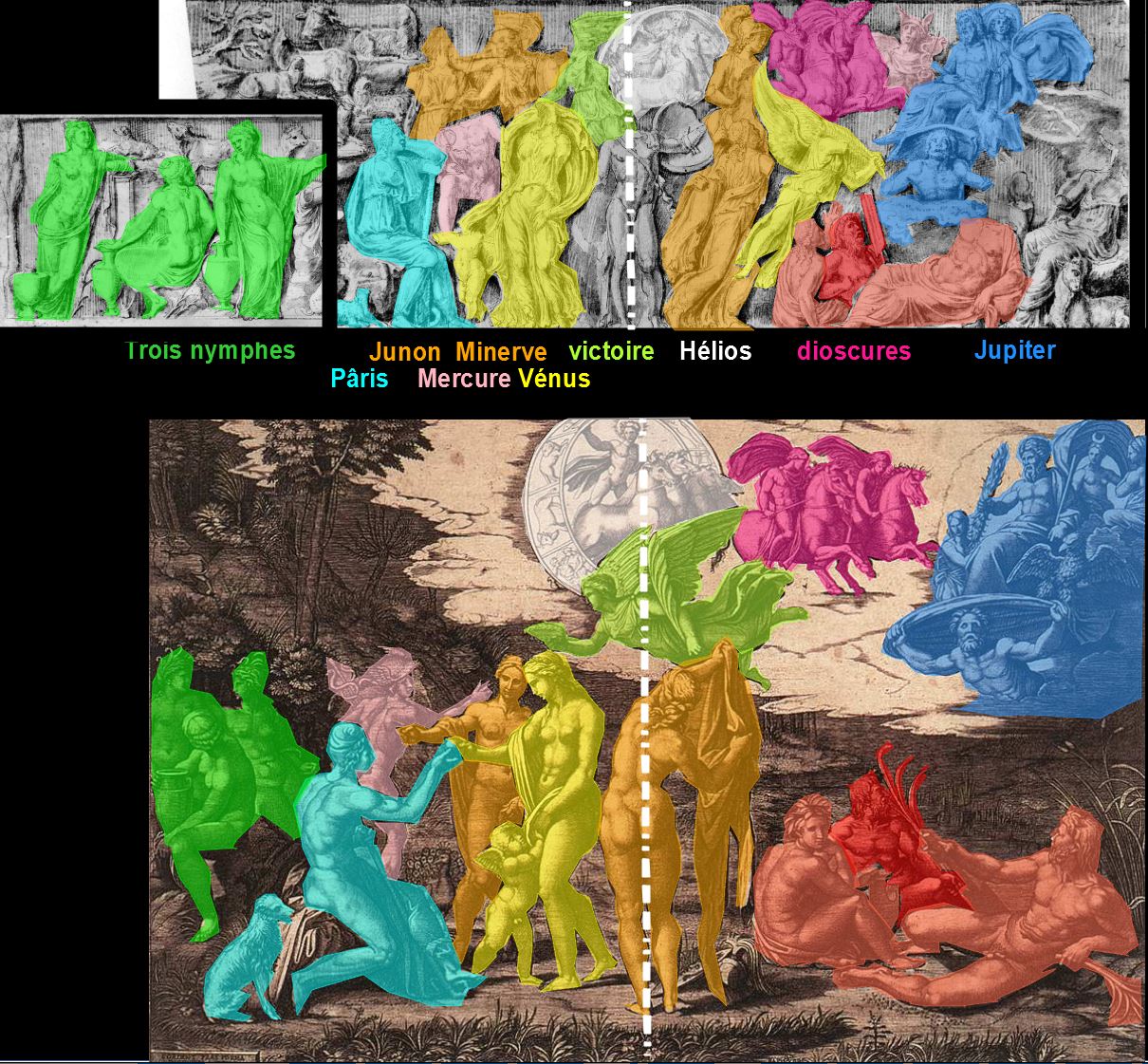

Le Jugement de Pâris

Le Jugement de Pâris

Raphaël (attribué), 1512, collection Malmesbury, Heron Court

Après avoir été longtemps attribué à Giorgione pour son climat très vénitien, ce tableau a été attribué à Raphaël par Greame Cameron (on croit pouvoir lire, difficilement les lettres RV 1512 sur la pomme). Une étude des repentirs a montré que la composition avait évolué lors de la réalisation (changement de main de la pomme, emplacement du chien, déplacement du Mercure en vol [16] ). Comme on ne connaît pas de dessin préliminaire de l’ensemble, on suppose que le groupe des trois femmes a évolué par collages à partir de croquis d’atelier, avec possiblement une intention autobiographique : Pâris serait un autoportrait de Raphaël et la femme de gauche (Junon) aurait les traits de sa célèbre amante, la Fornarina [17] .

Si elle est bien de Raphaël, la composition s’expliquerait assez bien à partir du pendant de 1504 : l’arbre, le mont à l’arrière-plan et la position couchée de Paris reprennent le Songe de Scipion, et le groupe des Trois Déesses est obtenu par compaction à partir des Trois Grâces, la femme de dos, passant à droite pour clore la composition et laisser la place centrale à Vénus victorieuse .

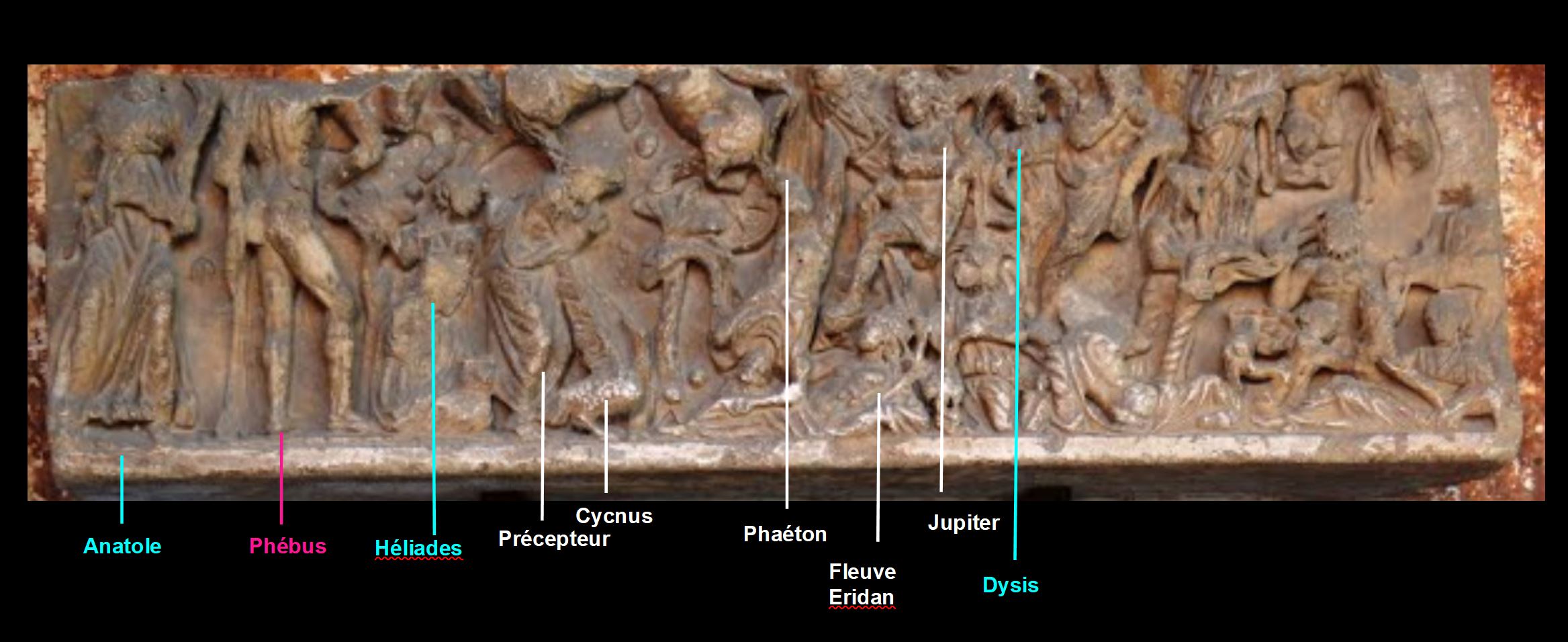

Jugement de Pâris, 1510-18, gravure de Marcantonio Raimondi

Jugement de Pâris, 1510-18, gravure de Marcantonio Raimondi

Une source textuelle indique que cette gravure a été réalisée d’après un dessin de Raphaël [18], qui n’a jamais été retrouvé.

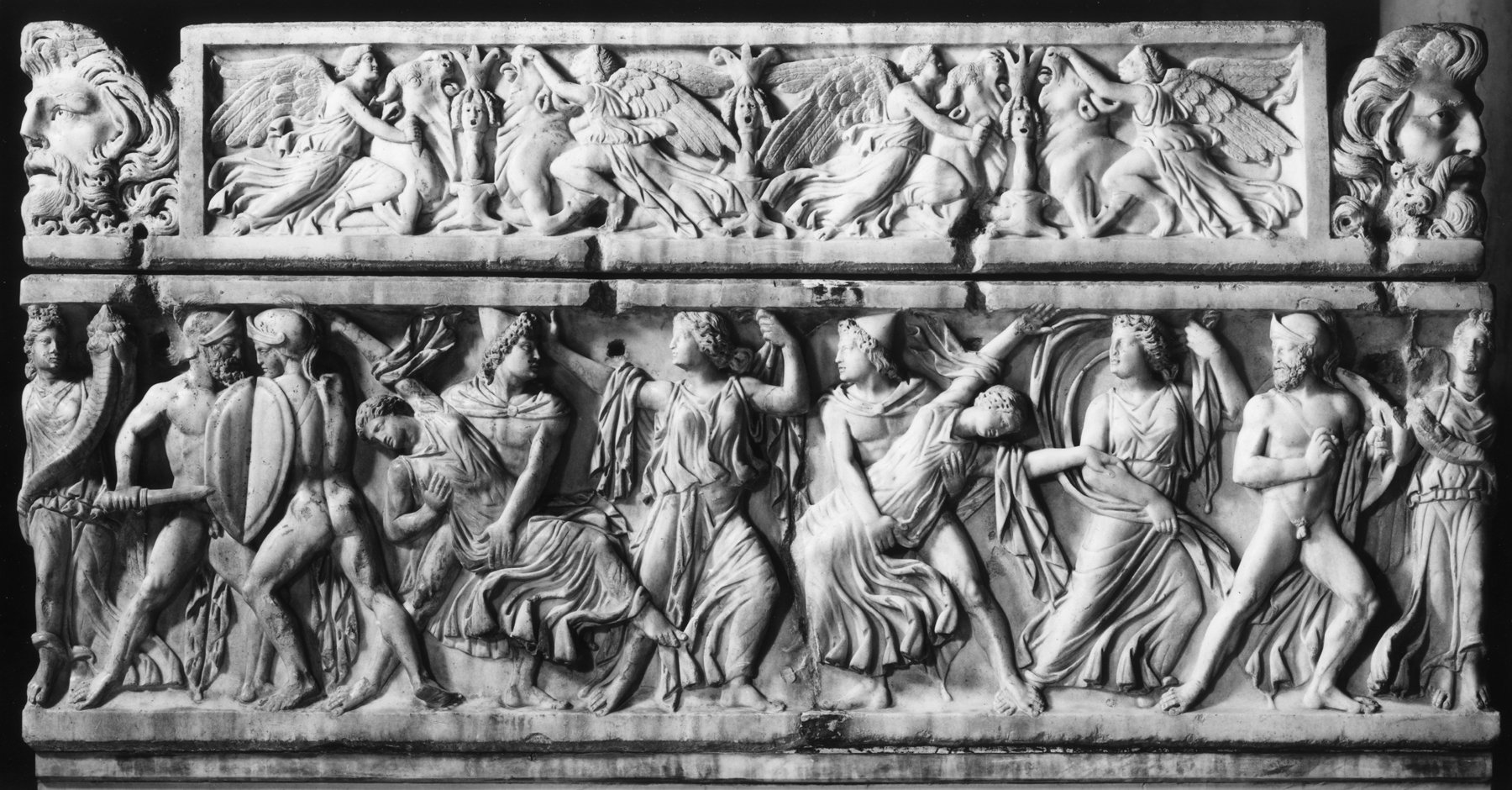

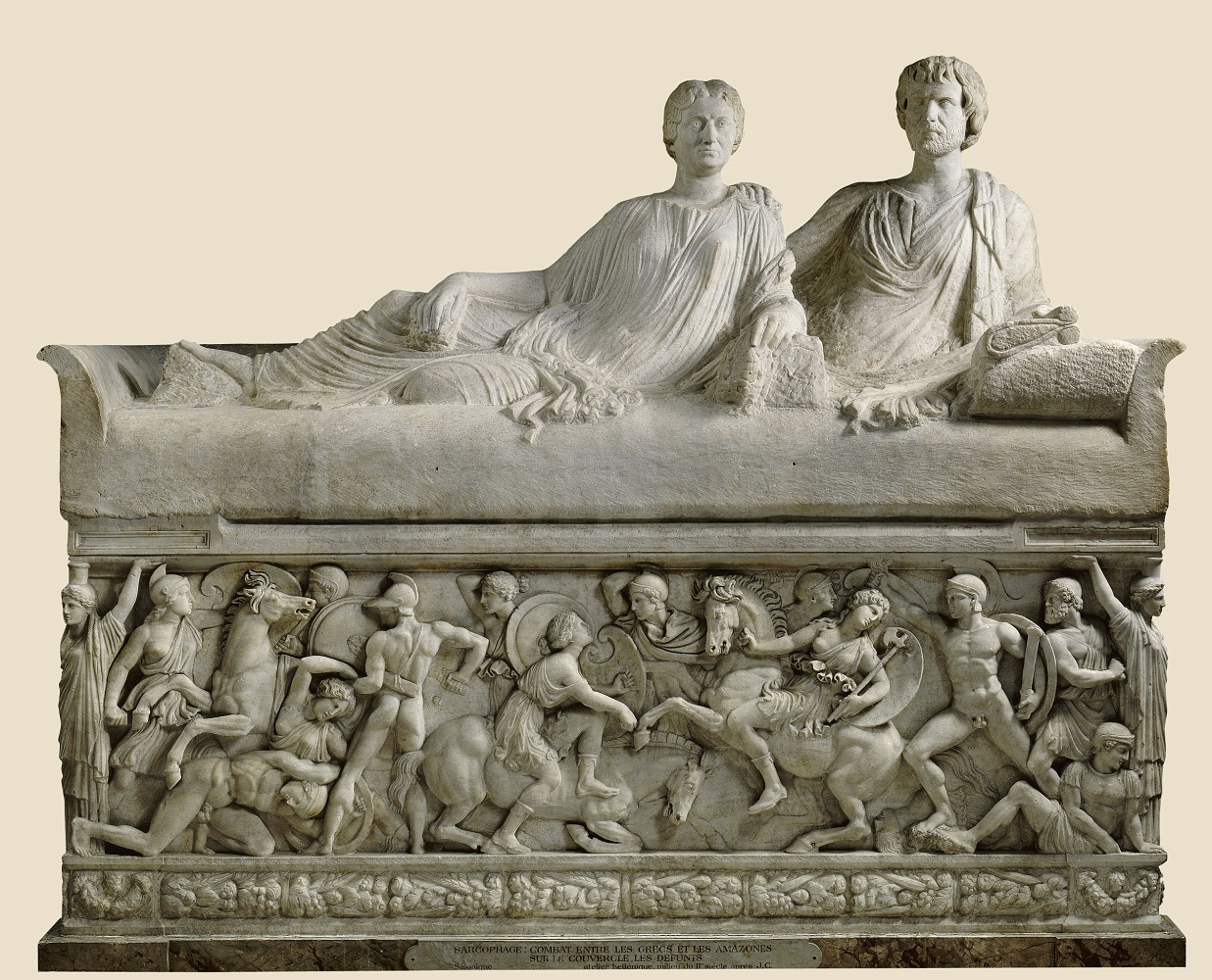

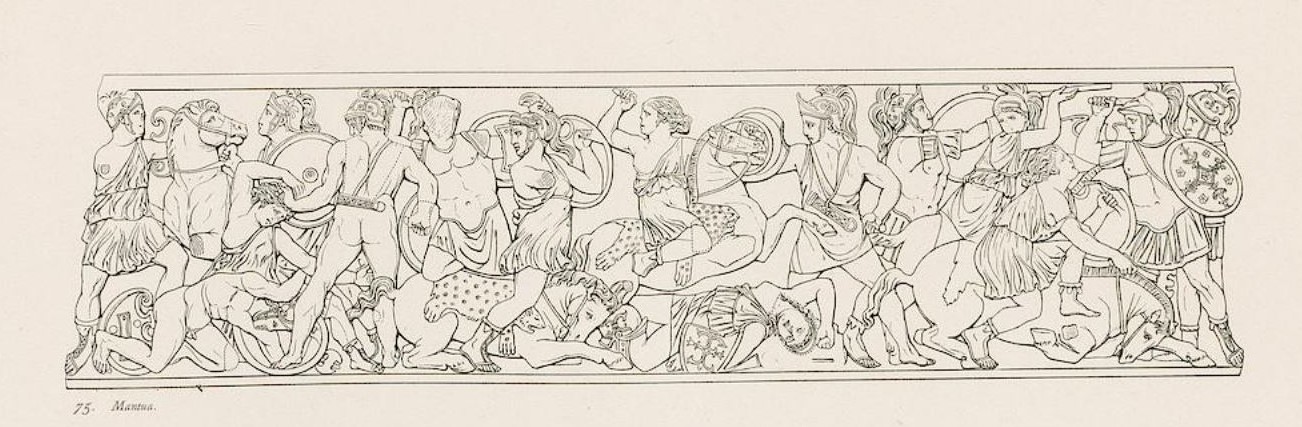

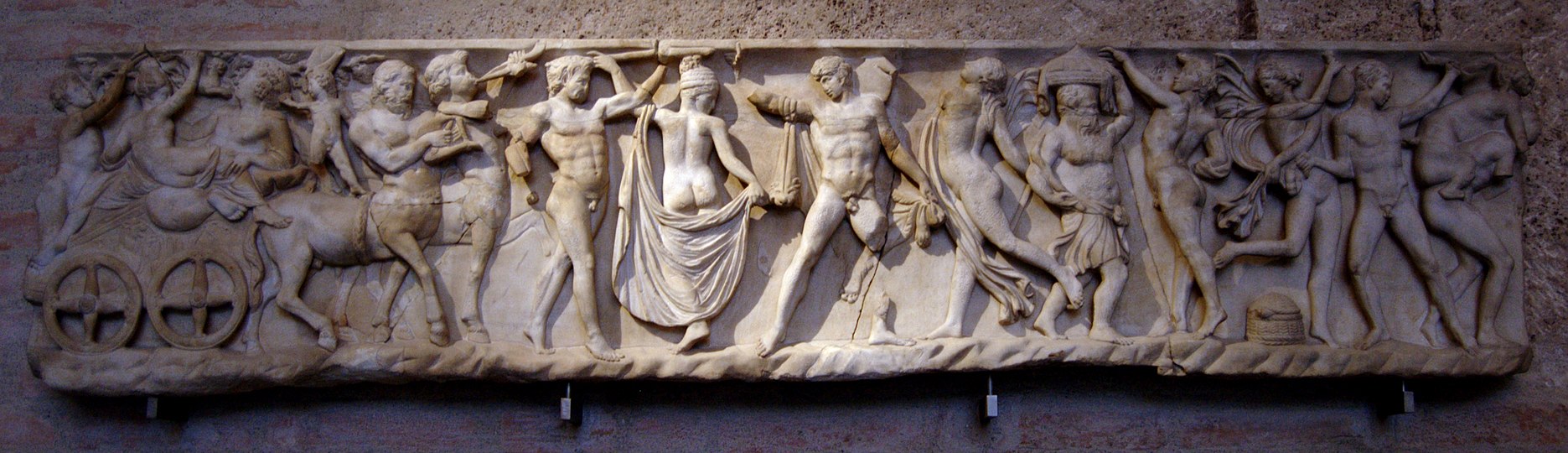

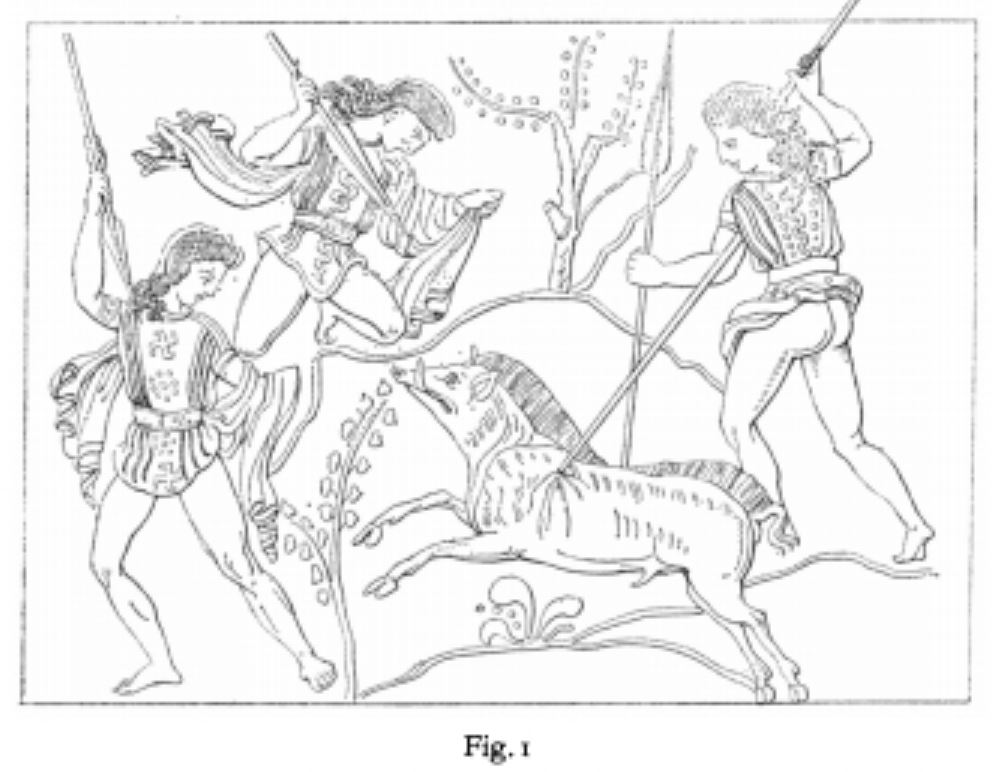

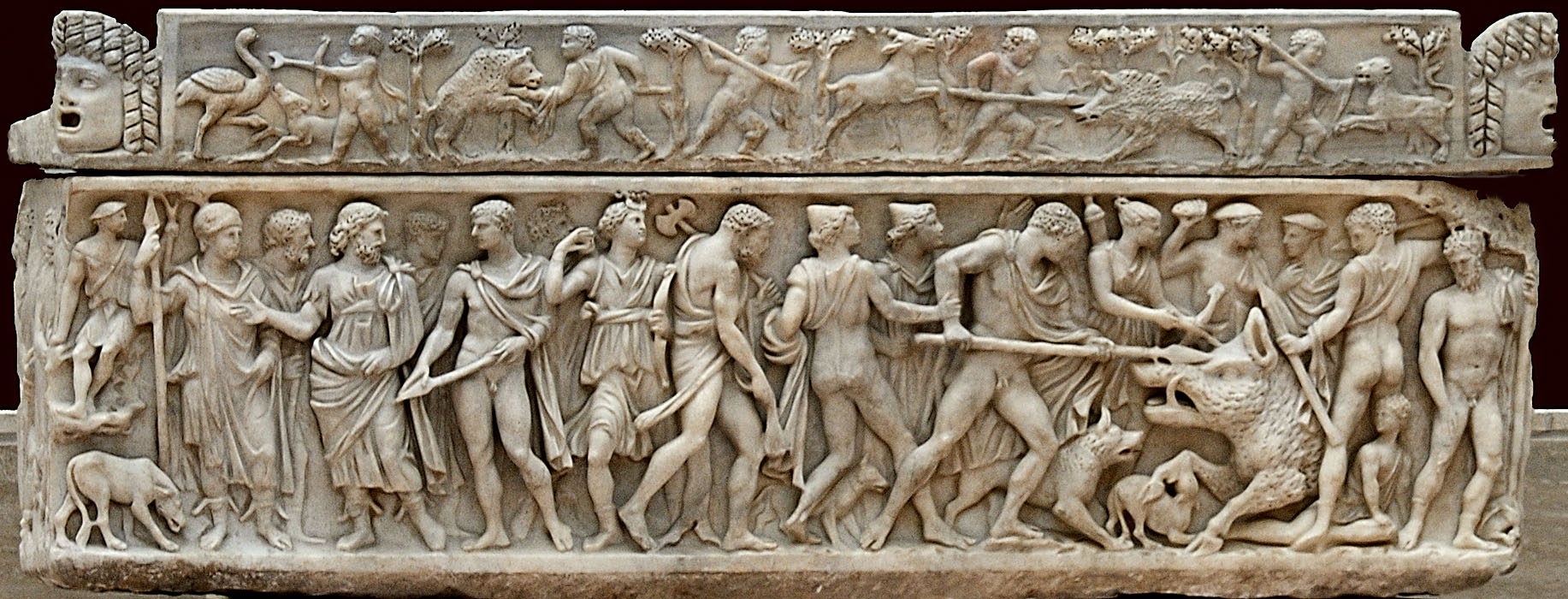

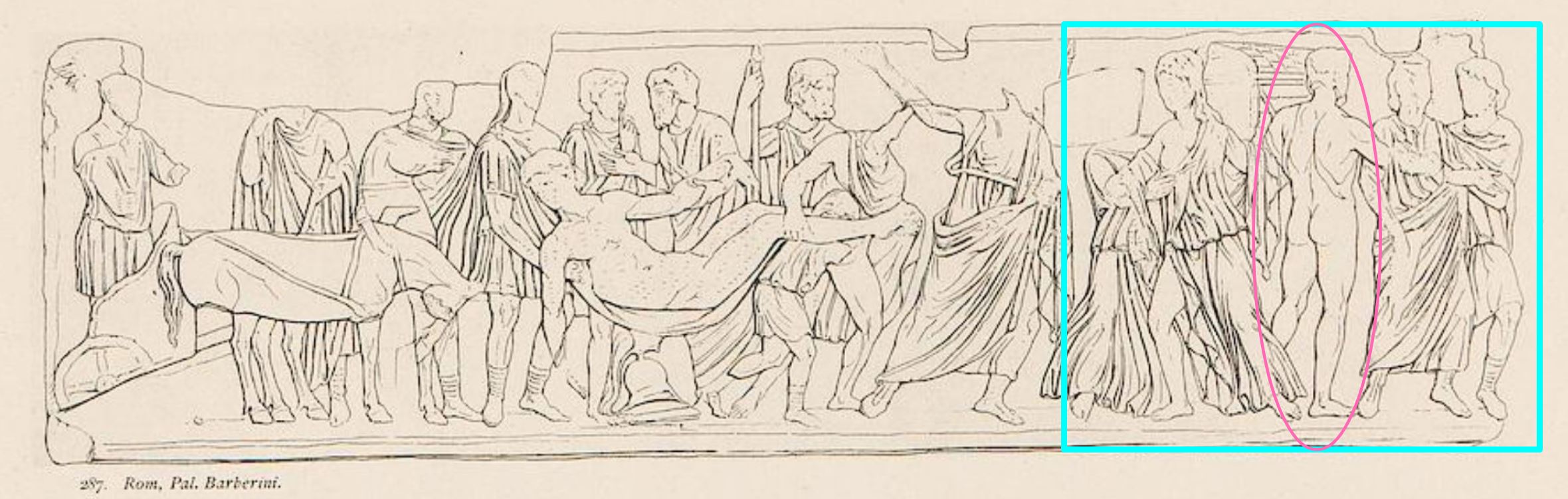

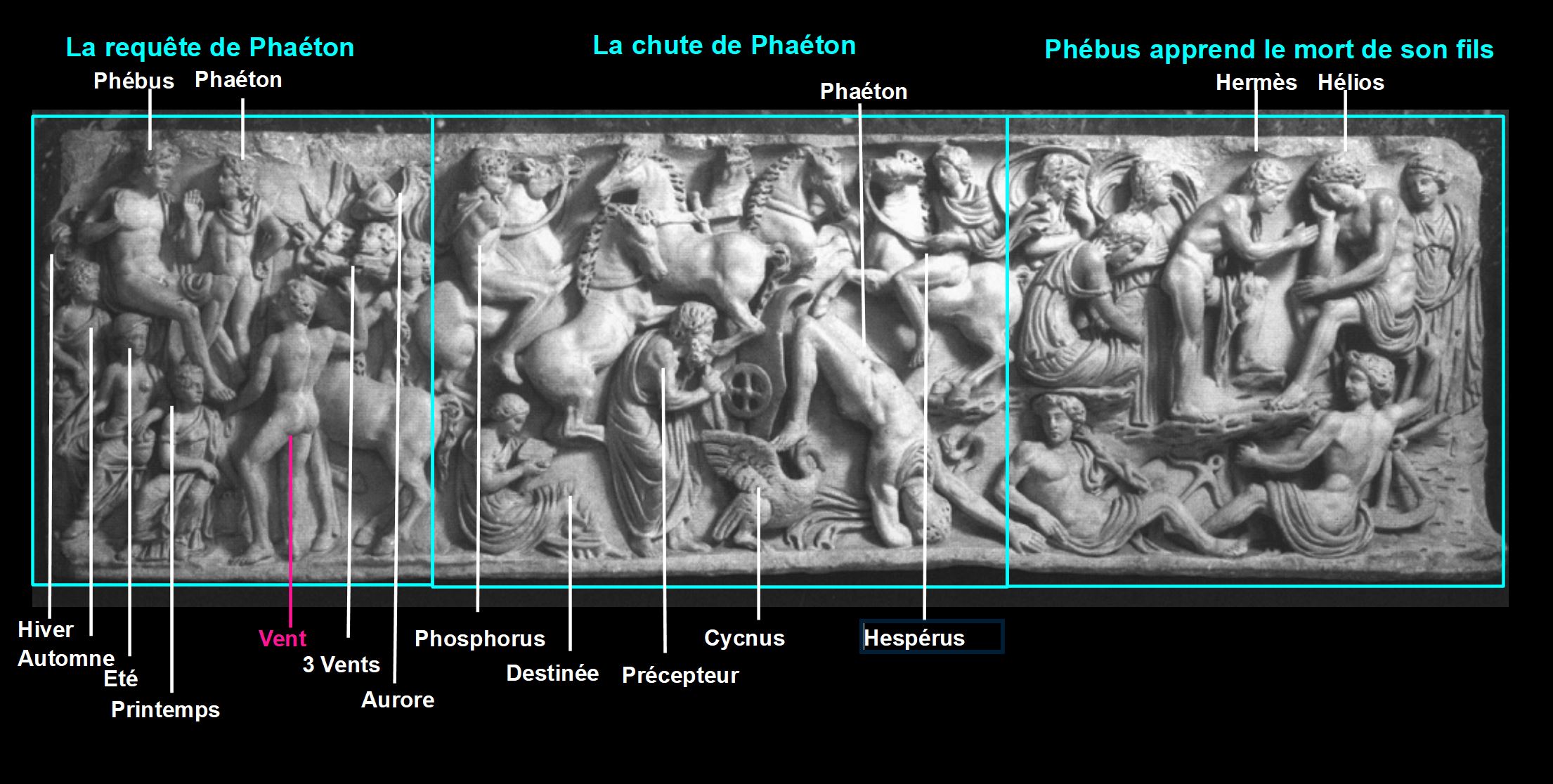

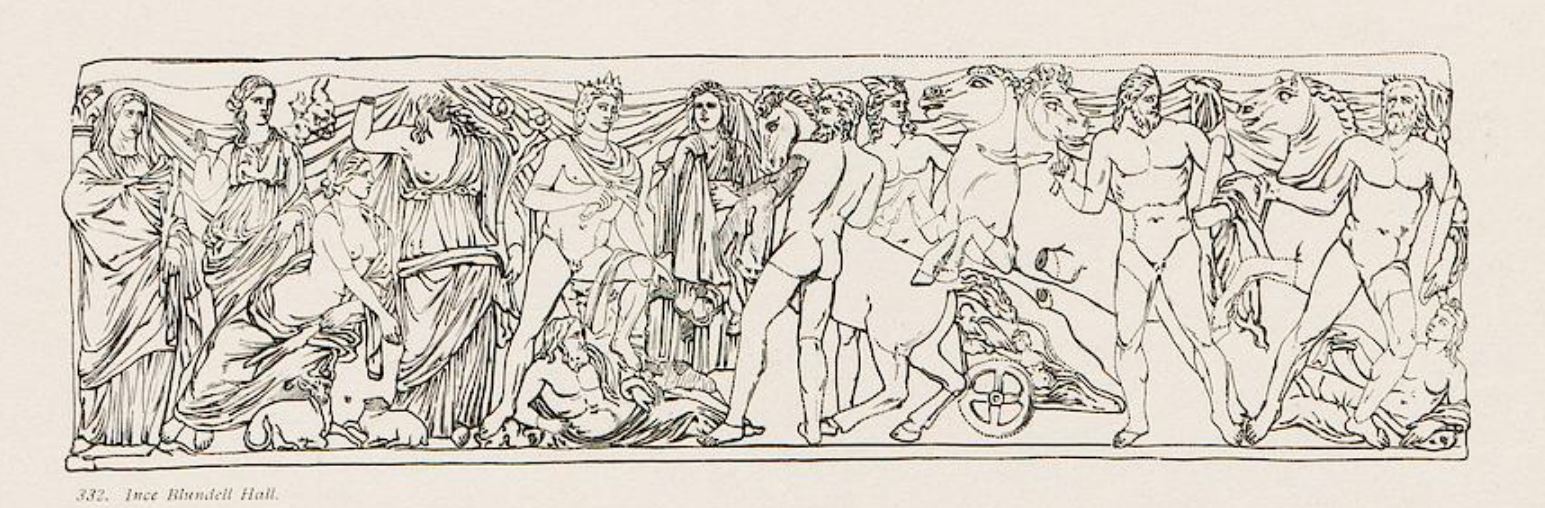

Sarcophage de Pâris, Codex coburgensis planche 58, Coburger Landesstiftung

Sarcophage de Pâris, Codex coburgensis planche 58, Coburger Landesstiftung

Ce sarcophage, conservé aujourd’hui à la villa Médicis, ici reproduit dans son état au milieu du XVIème siècle, explique la plupart des éléments de la composition : il est donc probable que le dessin perdu de Raphaël était un croquis fait à partir de ce sarcophage, avec quelques recompositions.

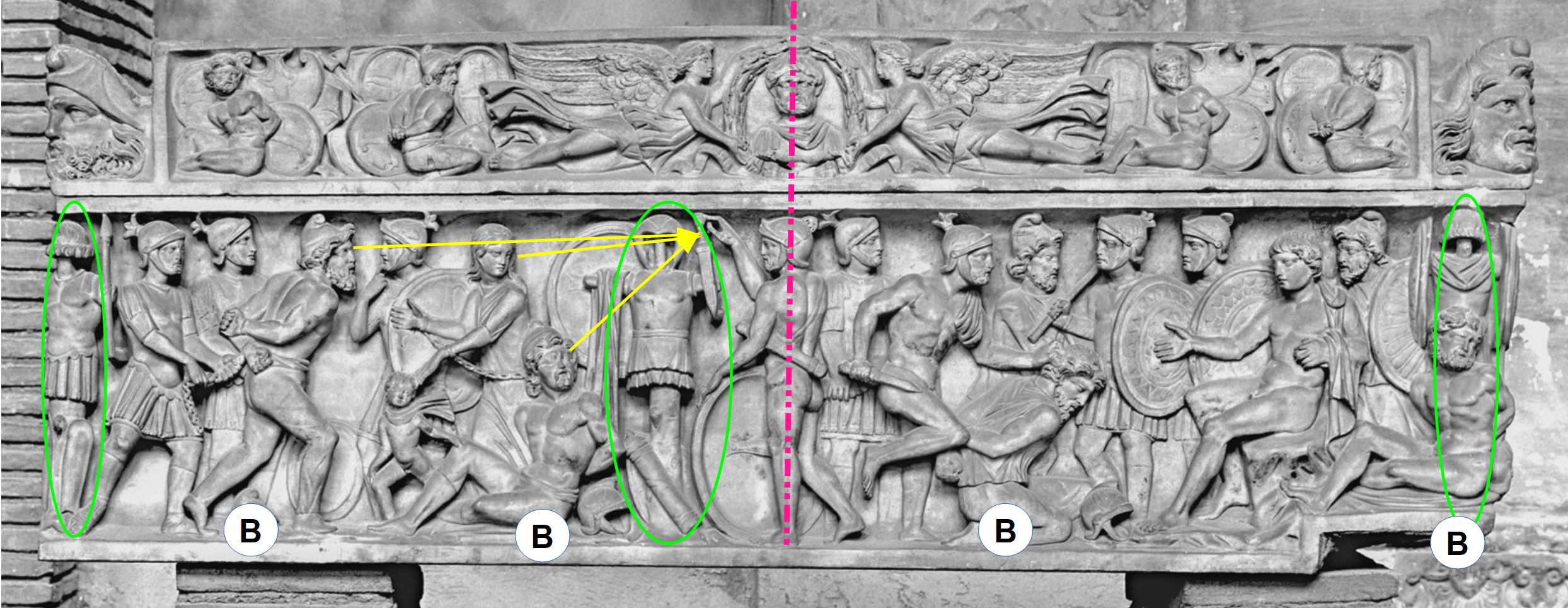

Le sarcophage est centré sur la figure de Pâris [19], vu de face, qui sépare les deux scènes : à gauche le Jugement, à droite, l’envol des Déesses vers l’Olympe.

La recomposition Raphaël/Raimondi consiste essentiellement à supprimer les duplications. Le second Pâris, qui servait de pivot entre la scène terrestre et la scène céleste, est remplacé par Minerve vue totalement de dos, et qui sert de pivot à la nouvelle composition. Le groupe des trois nymphes de gauche est repris d’un autre sarcophage romain (Codex coburgensis planche 59), aujourd’hui à la villa Doria Pamphili. Le groupe qui leur fait pendant à droite, les trois dieux fluviaux assis, a connu une belle postérité puisqu’il a été repris par Manet comme base de son Déjeuner sur l’Herbe.

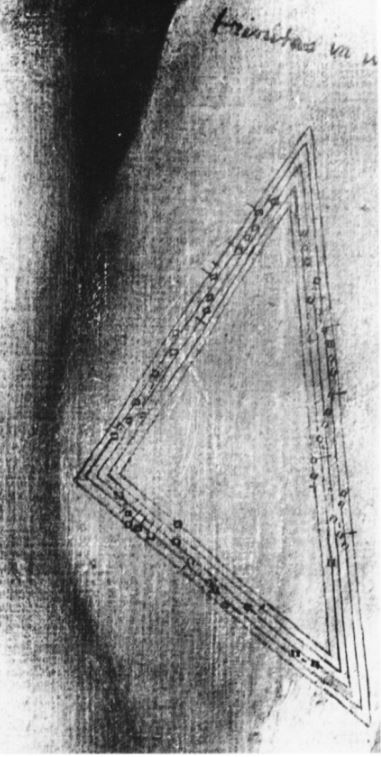

Cette généalogie n’est qu’une parmi les nombreuses manières de relier ces oeuvres sur lesquelles on ne sait rien de sûr, et de suivre la migration des motifs chère à Warburg [20], qui avait déjà relevé l’invention de la Minerve vue de dos :

« On retrouve encore sur la gravure de Marcantonio une autre figure qui révèle un changement d’attitude à l’égard du motif mythique : la femme nue vue de dos, en train de jeter son vêtement par-dessus sa tête. Sur le sarcophage, ce motif n’apparaît pas ; il se peut qu’il ait été repris d’une statue antique, pour cette figure identifiée ici comme Minerve par le bouclier et le casque à plumes qui reposent à côté d’elle sur le sol. Sur le sarcophage, elle apparaissait comme la fille offensée de Zeus, se précipitant vers le haut en armure complète, telle un oiseau en colère. »

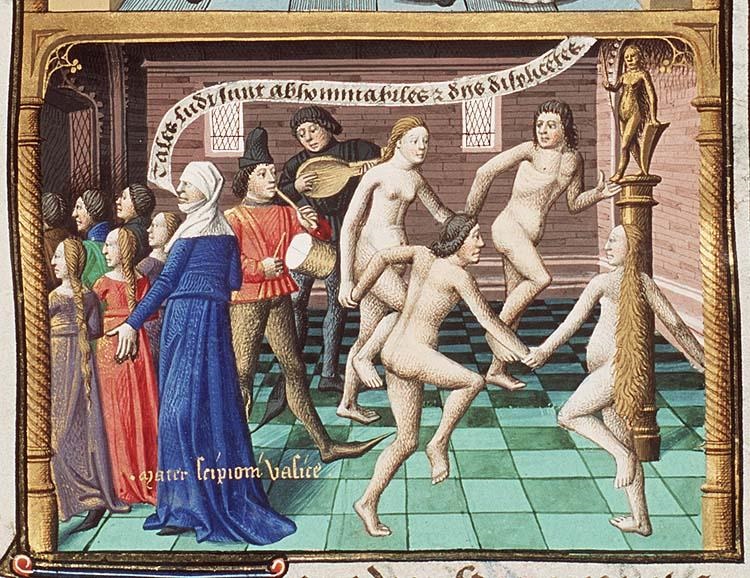

Les fresques de la Salle de Psyché

Ces fresques empreintes d’érotisme illustrent les amours contrariées du commanditaire, le riche banquier Agostino Chigi, avec Francesca Ordeaschi, fille d’un simple épicier vénitien [20].

Le Conseil des Dieux

Le Conseil des Dieux

Raphaël, 1517-18, Salle de Psyché, Villa Farnesina, Rome

Le jeune garçon vu de dos est ici un personnage principal, puisqu’il s’agit du dieu Amour. La scène illustre fidèlement un passage de l’Ane d’Or d’Apulée, dans lequel Amour plaide auprès des Dieux la cause de Psyché, la simple mortelle dont il s’est épris :

Jupiter » convoque sans délai tous les dieux à l’assemblée… et siégeant sur un trône élevé, commence ainsi: …il a choisi une jeune fille et lui a pris sa virginité: qu’il la garde, qu’il la possède, que, dans les bras de Psyché, il jouisse toujours de celle qu’il aime. Et se tournant vers Vénus : et toi, ma fille, dit-il, ne sois pas triste et ne redoute pas cette union avec une mortelle pour la condition de ta noble maison. Je ferai en sorte que ce mariage ne soit pas disproportionné, mais valable et conforme au droit civil, et aussitôt, il ordonne à Mercure d’enlever Psyché et de l’amener au ciel. Puis, lui tendant une coupe d’ambroisie : prends, dit-il, Psyché, et sois immortelle, l’Amour ne s’écartera jamais de cette union qui te l’attache, et votre mariage sera indissoluble. »

La femme qui retient Amour par son aile est donc Vénus, qui s’inquiète pour son standing. Psyché est la jeune femme qui se présente à l’extrême-gauche pour boire la coupe d’ambroisie.

Le sujet illustre surtout les amours contrariées du commanditaire, le riche banquier Agostino Chigi, avec Francesca Ordeaschi, fille d’un simple épicier vénitien [15].

Le Festin des Dieux

Le Festin des Dieux

Raphaël, 1517-18, Salle de Psyché, Villa Farnesina, Rome

« Et aussitôt, on sert un magnifique repas de noces. Sur le lit d’honneur était le mari, tenant Psyché embrassée, et, de la même façon, Jupiter avec sa Junon, et, ensuite, par ordre, tous les dieux. La coupe de nectar, qui est le vin des dieux, est présentée à Jupiter par son échanson, le petit paysan, les autres sont servis par Liber ; Vulcain faisait la cuisine. Les Heures mettaient partout l’éclat pourpre des roses et d’autres fleurs, les Grâces répandaient des parfums, les Muses faisaient entendre une musique harmonieuse. Apollon chanta en s’accompagnant de la lyre, Vénus, au son d’une belle musique, dansa gracieusement, après s’être constitué un orchestre dans lequel les Muses chantaient en chœur, un Satyre jouait de la double flûte et un Pan du chalumeau. C’est ainsi que Psyché passa, selon les règles, sous la puissance de l’Amour. »

L’homme de gauche est Apollon, dont la vue de dos permet un effet de devinette (elle cache sa lyre) tout en se justifiant par l’interaction avec Vénus qui danse. Les trois femmes en haut à droite, dont celle du centre est vue de dos, sont une évolution des Trois Grâces, ici répandant des parfums. Le nu de dos le plus inventif celui de l’épouse d’Hercule, non mentionné dans le texte : il s’agit d’Hébé, l’ancienne échansonne de Jupiter. Le geste de son bras fait écho à celui du nouvel échanson, Ganymède tendant la coupe, tandis que son séant en saillie donne du relief à la table et du piment au festin.

Hébé (inversée)

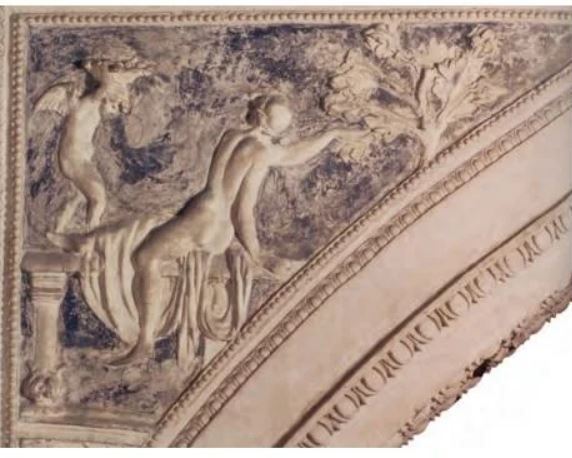

Lit de Polyclitus, Palazzo Mattei di Giove, Rome Lit de Polyclitus, Palazzo Mattei di Giove, Rome |

Stuc de Giovanni da Udine, dessin de Raphaël, 1516-19, Loges du Vatican Stuc de Giovanni da Udine, dessin de Raphaël, 1516-19, Loges du Vatican |

Une des sources possibles de cette pose est le Lit de Polyclitus, un bas-relief supposé antique dont plusieurs copies ont circulé à l’époque, et dont on pense aujourd’hui qu’il s’agit d’une invention du XVIème siècle par collage de deux motifs antiques [20a]. Cette vue de dos était en tout cas dans les préoccupations de Raphaël à l’époque, puisqu’il l’a reproduite pour un stuc des Loges du Vatican.

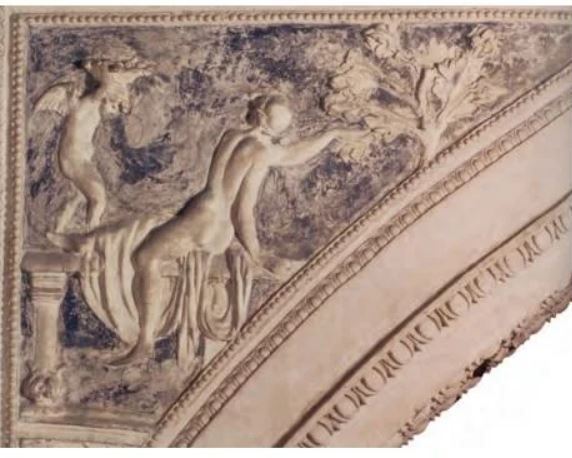

Cupidon et les Trois Grâces, Raphaël et atelier, 1518, Loggia d’Amour et de Psyché, Villa Farnesina, Rome

Cupidon et les Trois Grâces, Raphaël et atelier, 1518, Loggia d’Amour et de Psyché, Villa Farnesina, Rome

Saluons enfin une dernière variation sur les Trois Grâces, où celle vue de dos s’est désormais décalée en première position, dans une pose qui imite celle d’Hébé.

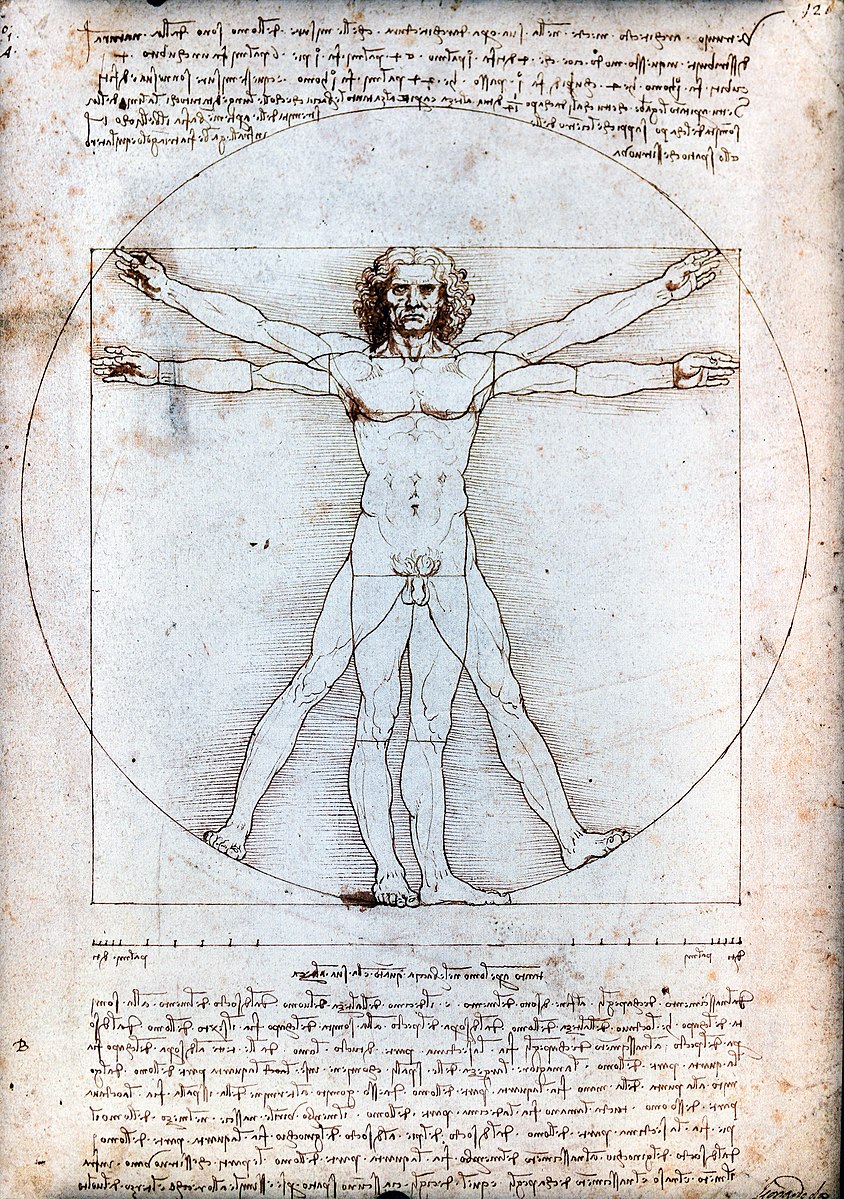

Le nu didactique : Vinci

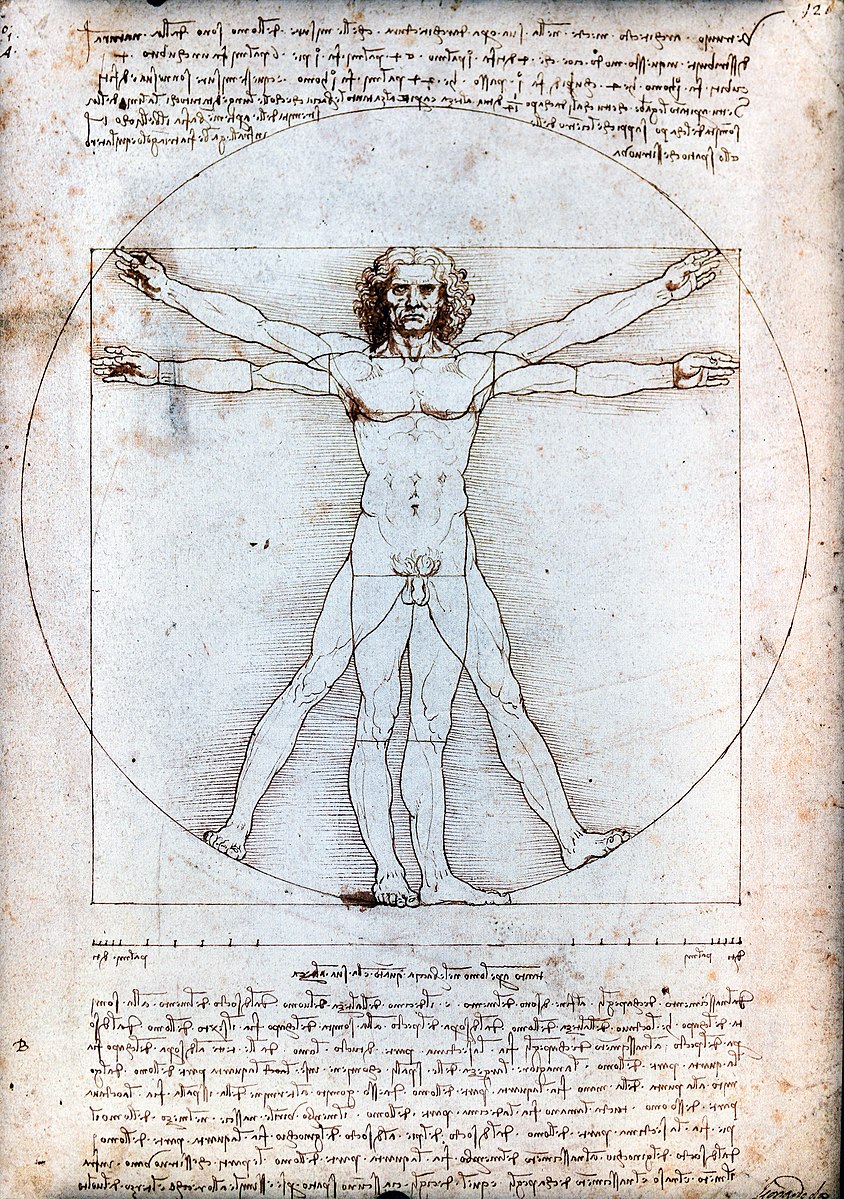

Homme de Vitruve, 1490, Gallerie dell’Accademia, Venise Homme de Vitruve, 1490, Gallerie dell’Accademia, Venise |

1504-06, Royal collection trust 1504-06, Royal collection trust |

Léonard de Vinci

A peu près à l’époque où il prépare la fresque de la Bataille d’Anghiari, Vinci s’écarte de la représentation idéalisée du corps humain, basée sur des proportions géométriques, pour une représentation anatomiquement très précise : sous le modelé délicat on peut identifier tous les muscles de cet individu particulier, un musicien nommé Francesco Sinistre [21] .

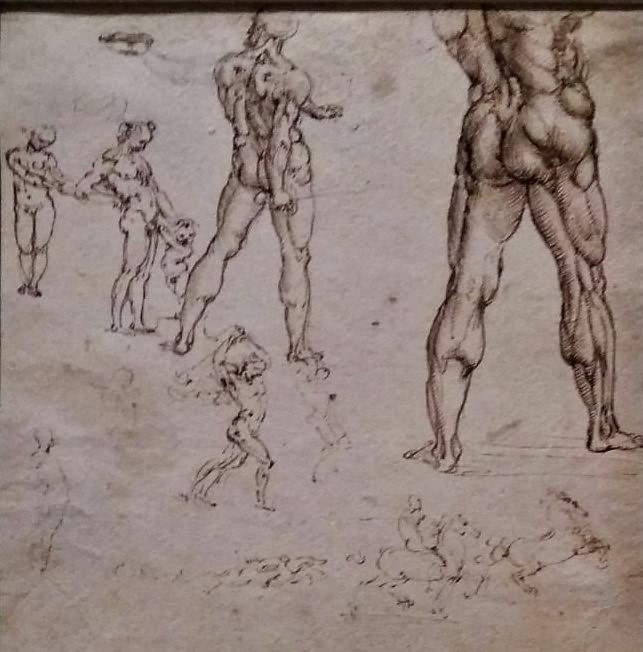

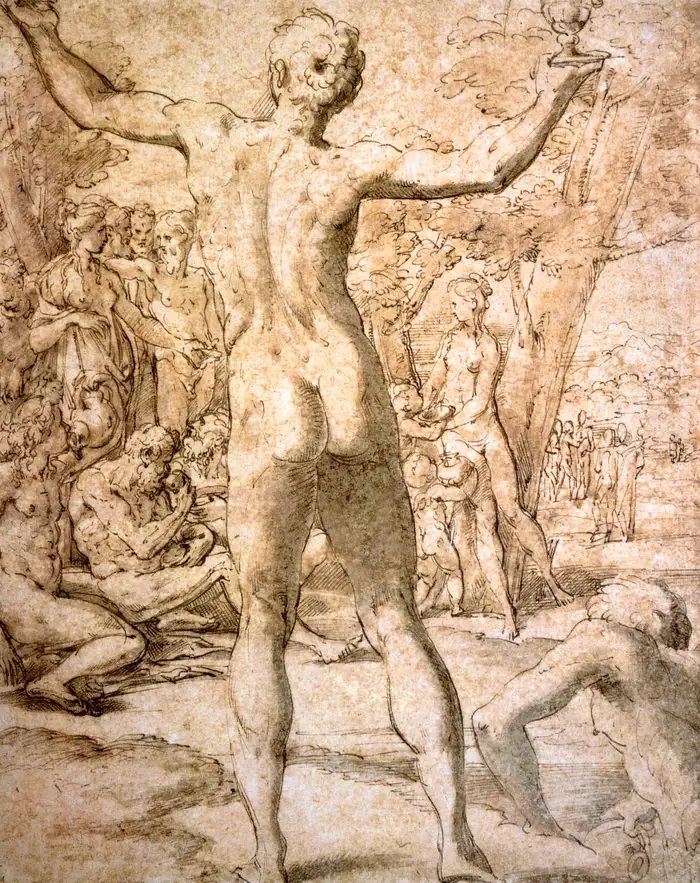

Etude de nus pour la Bataille d’Anghiari

Etude de nus pour la Bataille d’Anghiari

Léonard de Vinci, 1505-08, Biblioteca Reale, Turin

Dans cette étude, sans doute sous l’influence de ses premières dissections, Vinci détaille les masses musculaires, comme s’il s’agissait d’écorchés.

Pour un célèbre nu de dos de Vinci, dessiné par transparence au verso d’un nu de face, voir Comme une sculpture (le paragone) .

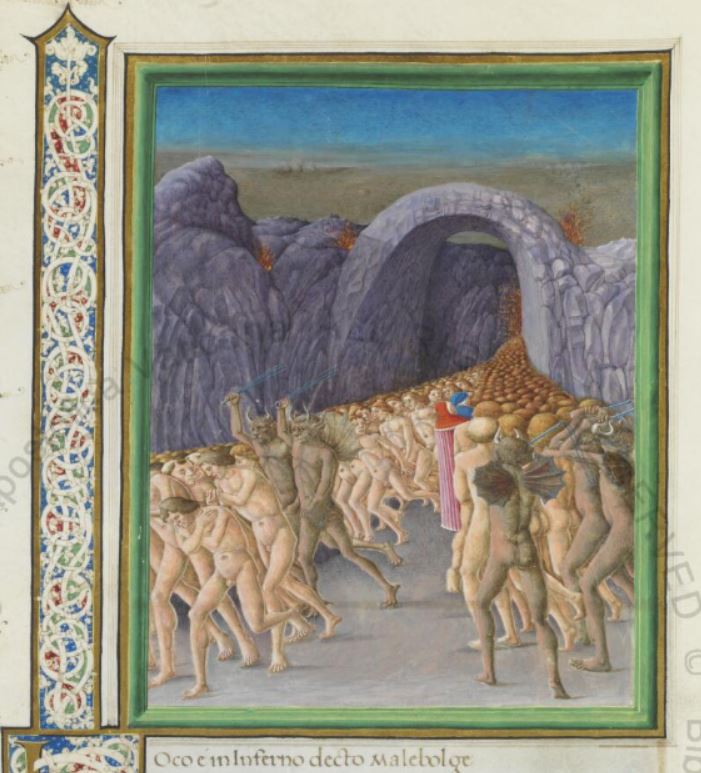

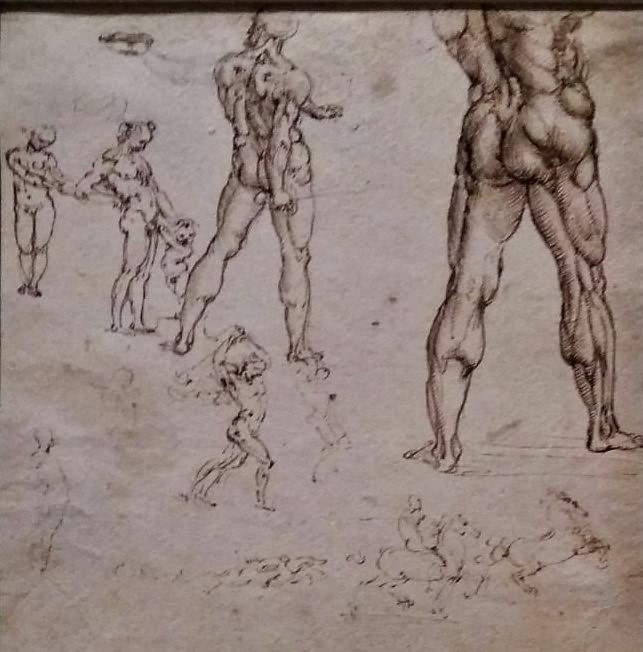

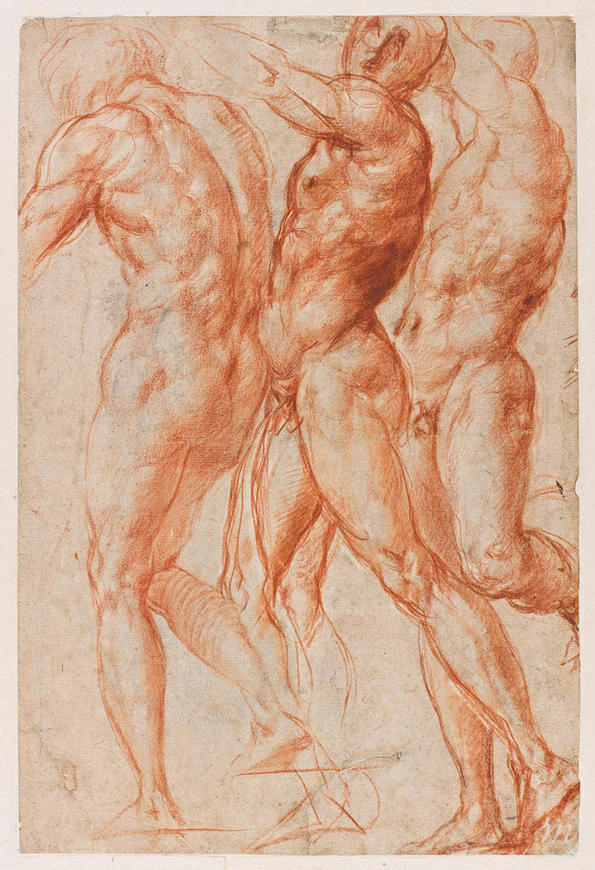

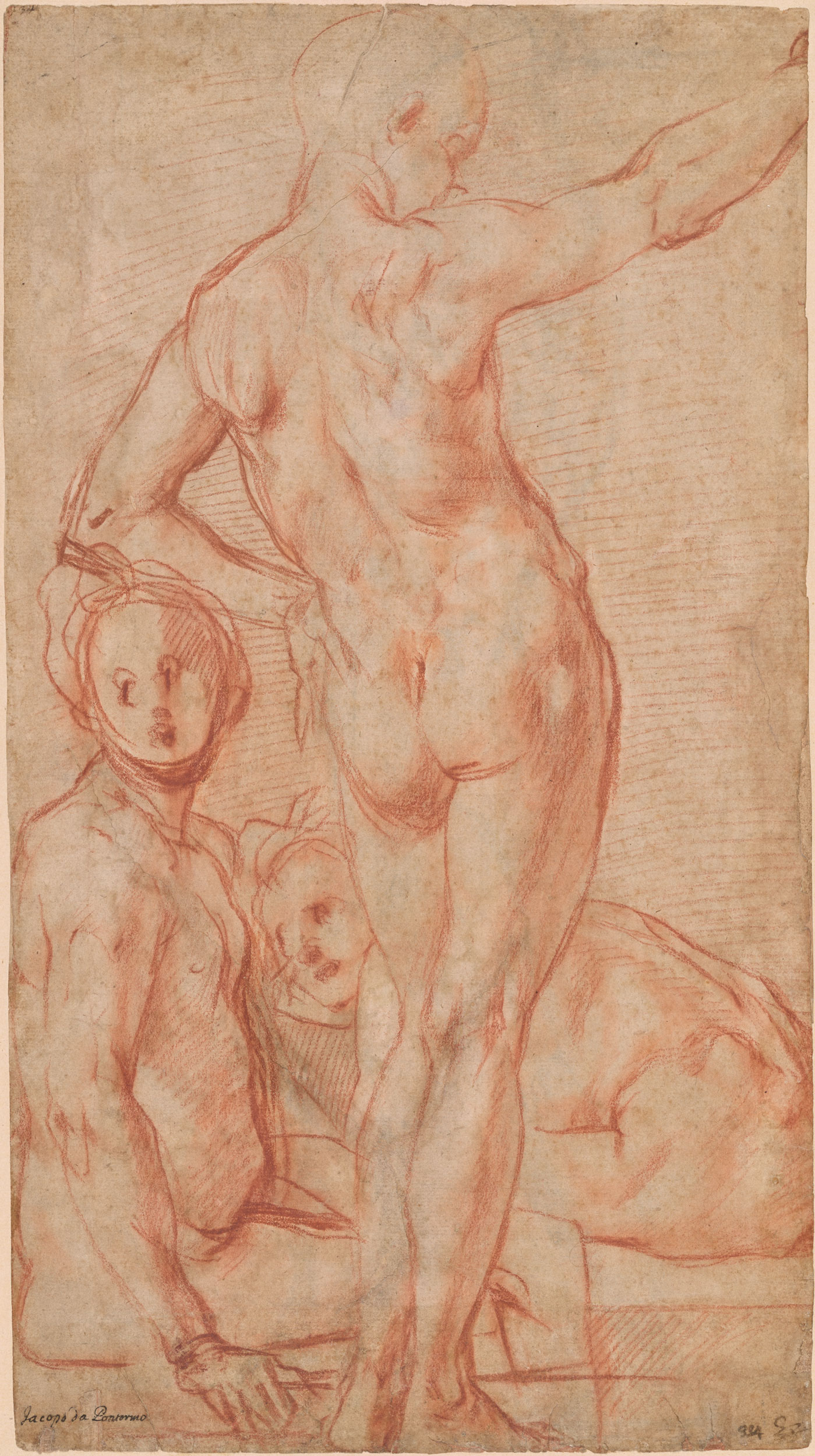

Le nu exacerbé : Michel-Ange

1501-04 1501-04 |

1504-05, Casa Buonarroti, Florence 1504-05, Casa Buonarroti, Florence |

Michel-Ange

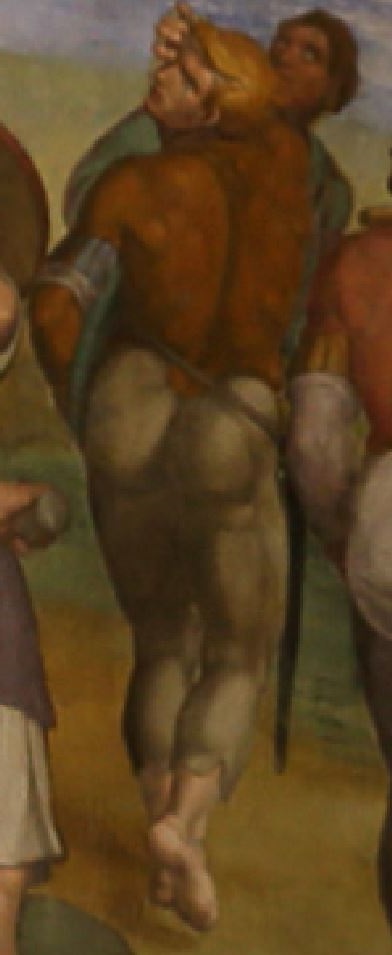

Pour le sculpteur, la vue « di schiena » est l’occasion de modeler des corps bodybuildés, sortes de paysages musculaires qui font tomber dans l’oubli les anatomies de Signorelli. Le second dessin est une étude pour « La bataille de Cascina », grande fresque qui devait décorer la Salle du Conseil du Palazzo Vecchio de Florence, et dont seul le carton a été réalisé.

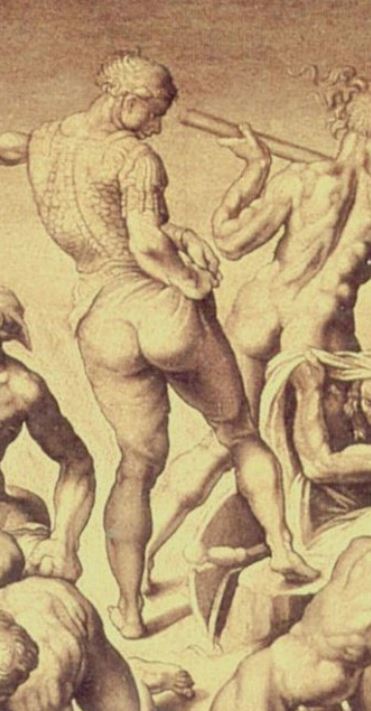

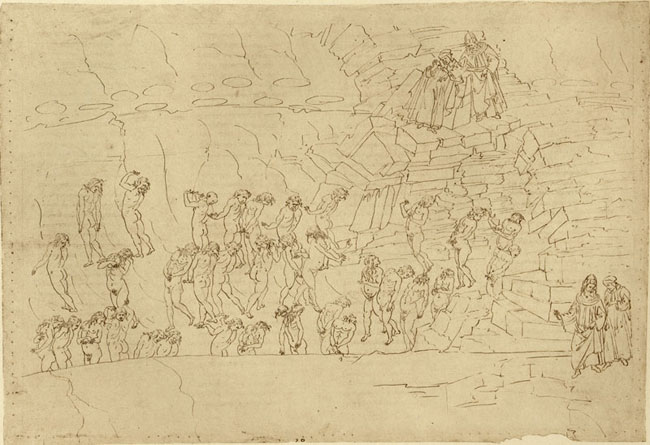

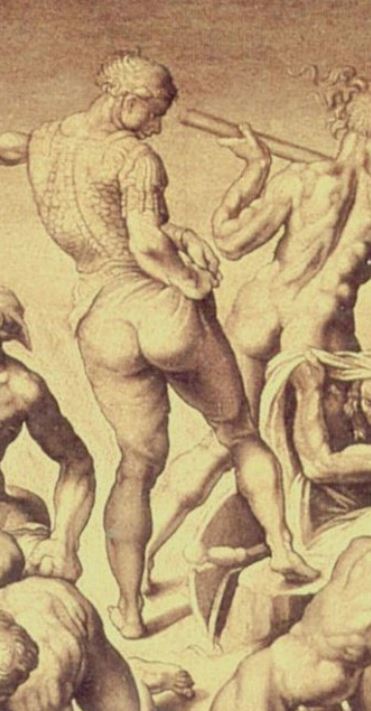

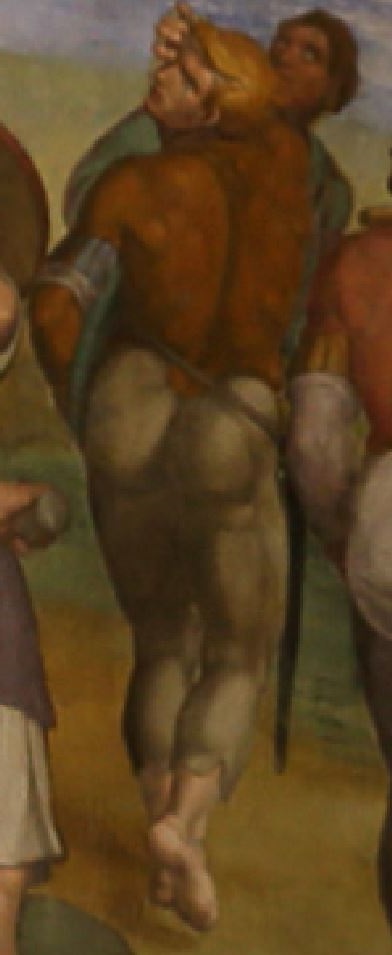

La bataille de Cascina, copie par Sangallo, 1542

La bataille de Cascina, copie par Sangallo, 1542

Michel-Ange, 1505

Les Florentins, qui se baignaient dans l’Arno, sont surpris par les Pisans mais finissent par remporter le combat. La baignade justifie la nudité, l’escalade et l’assaut les vues de dos.

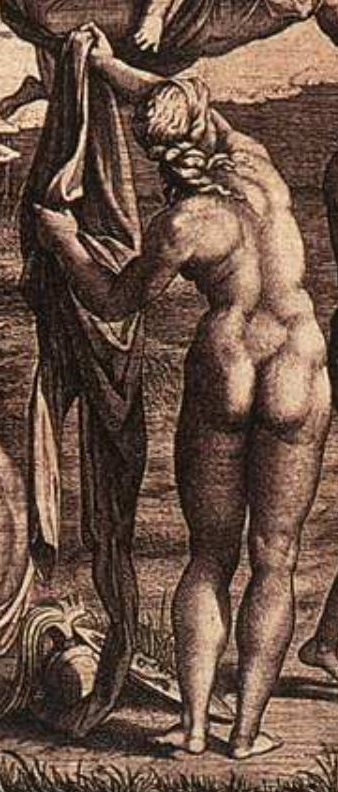

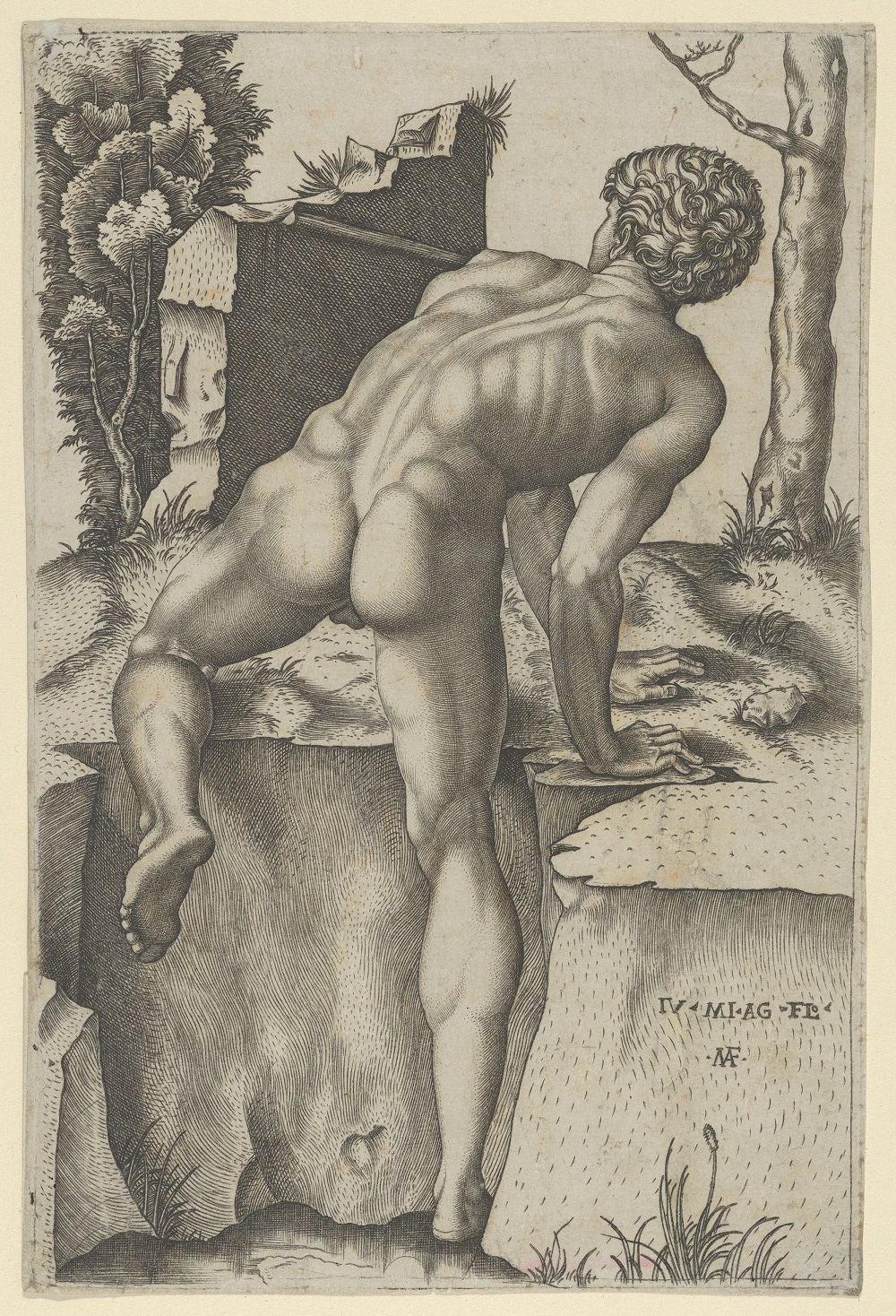

Marcantonio Raimondi, 1509-10, MET

Ces figures spectaculaires seront reprises en gravure par Marcantonio Raimondi.

Homme au drapeau

Homme au drapeau

Marcantonio Raimondi, 1500-34, MET

Cette autre vue de dos héroïque a eu sa célébrité, puisque regravée à l’identique par Agostino Veneziano vers 1525. Il pourrait s’agir simplement d’un morceau de bravoure de drapé et d’anatomie, mais le lion qui veille semble faire contraste avec le sphinx du cimier, aveuglé par le plumet. Comment se raccrochent au casque les deux autres plumets tombant vers le bas ? Quel est ce motif de flammes coincé sous la dalle de droite : un brasier souterrain, une plante ? Enfin, que signifie la hampe courbée de la bannière : le guerrier tente-t-il de la planter, de la déplanter, ou de la maintenir contre le vent ? Faute d’éléments de comparaison, le sujet, comme d’autres gravures attribuées à Raimondi, risque de nous rester totalement impénétrable.

La bataille de Cascina, copie par Sangallo, 1542 (détail) La bataille de Cascina, copie par Sangallo, 1542 (détail) |

Agostino Veneziano, 1517, Rijksmuseum Agostino Veneziano, 1517, Rijksmuseum |

Soldat rattachant son pantalon

A moins que nous ne le considérions simplement comme une variante héroïsée du soldat rattachant son pantalon, recopié à l’identique par Agostino Veneziano.

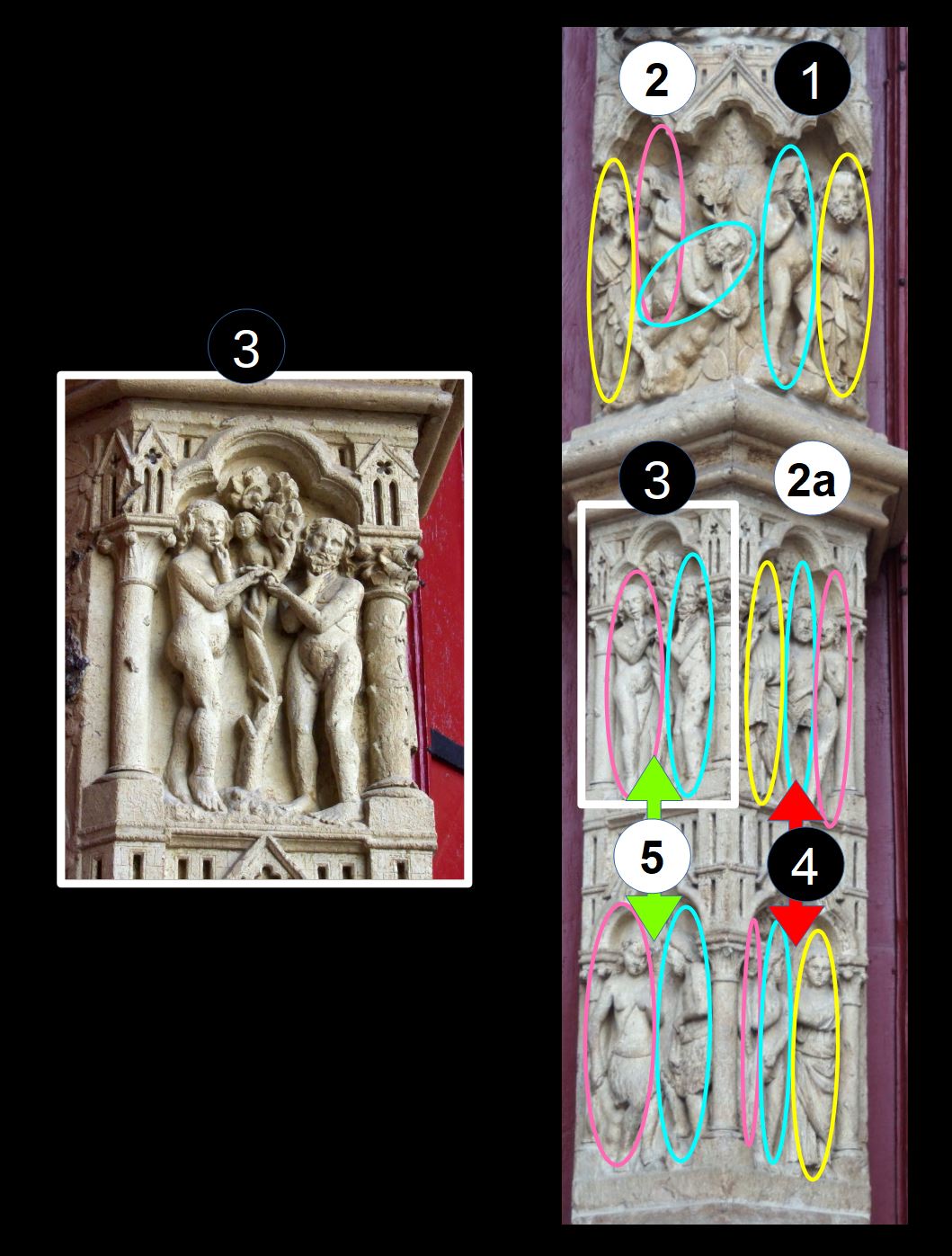

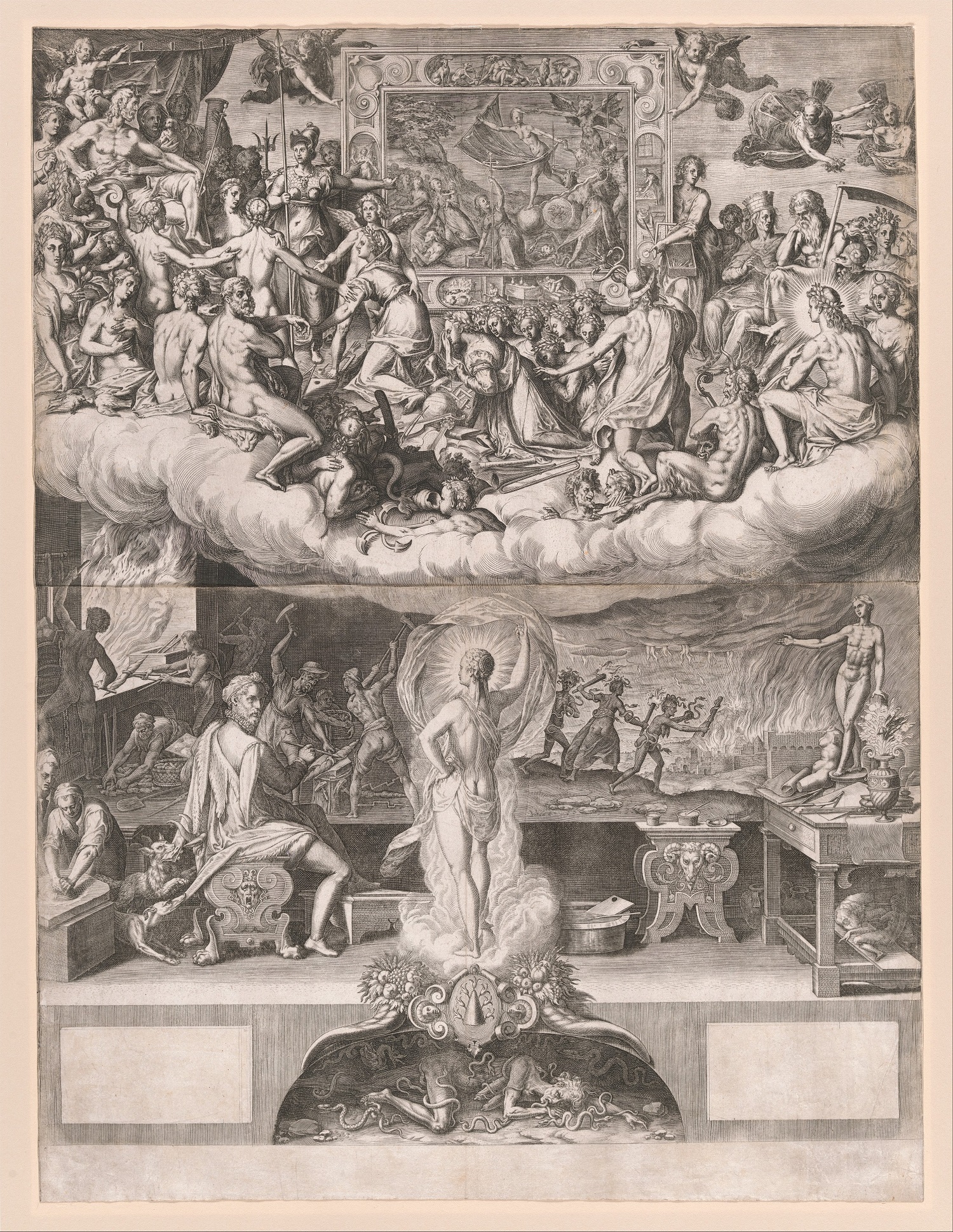

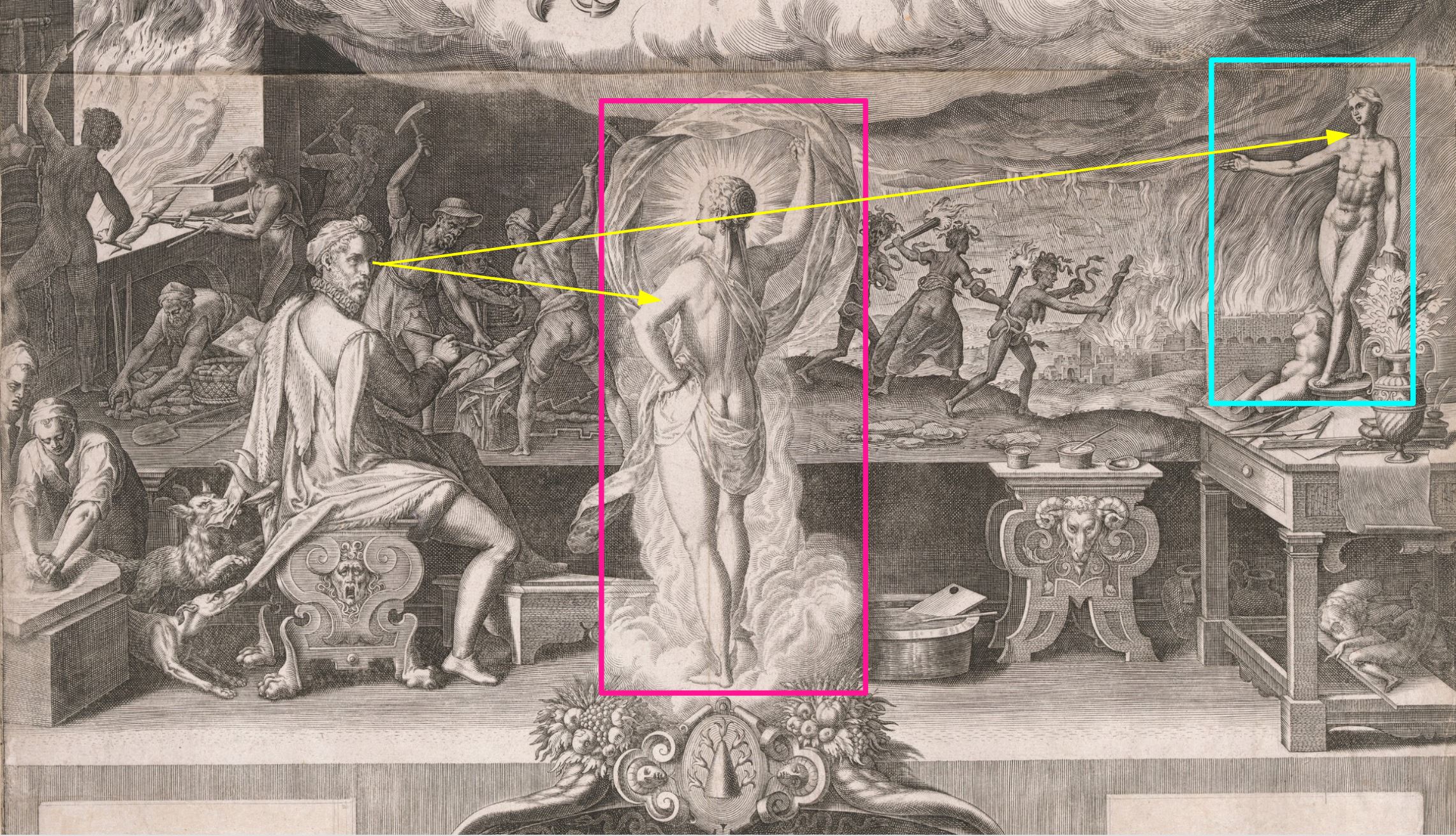

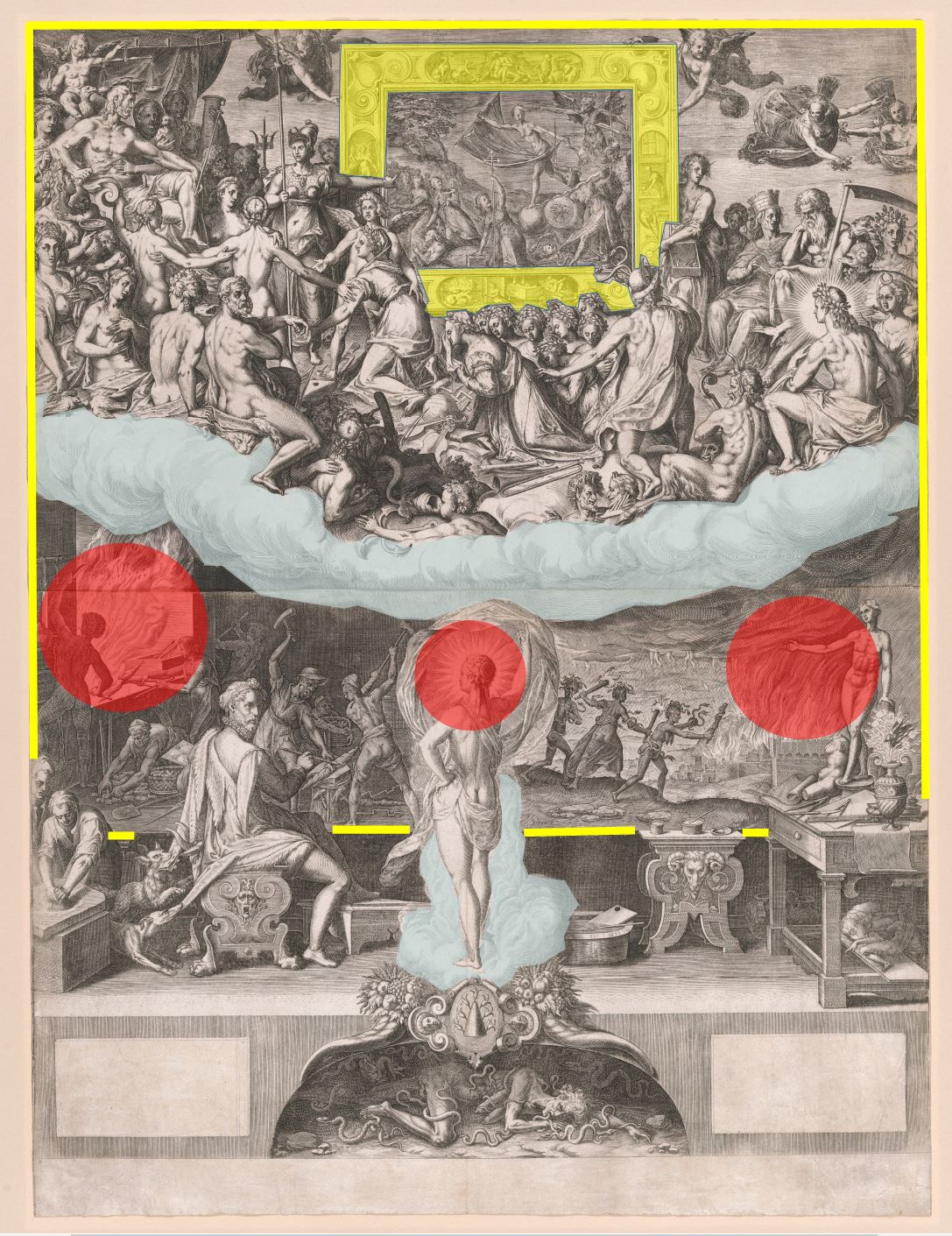

Michel-Ange maniériste

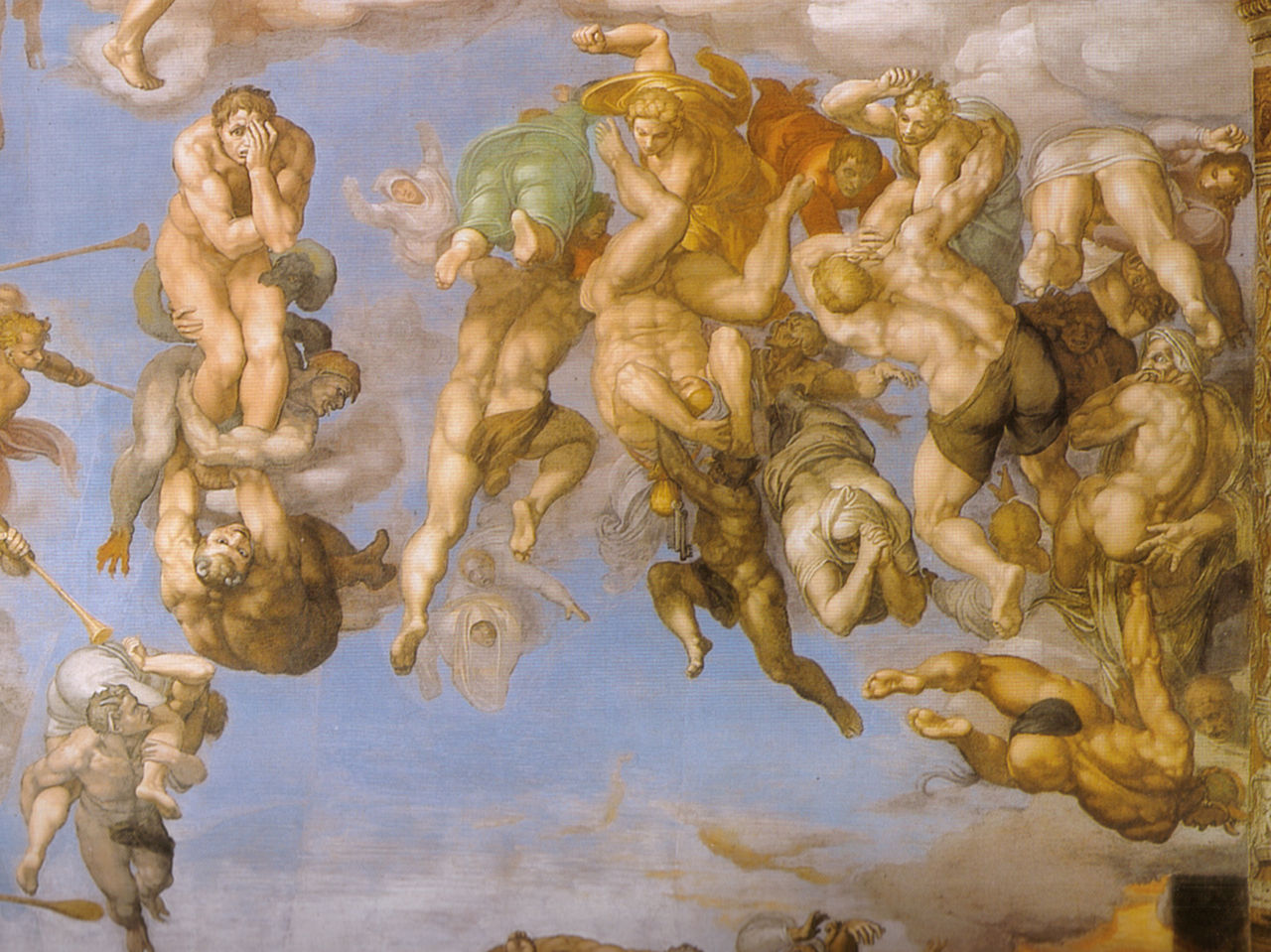

Au plafond de la chapelle Sixtine (1511-12) ne figurent que deux nus de dos : deux ignudi assis au centre, associés à une figure de Dieu, lui-aussi vu de dos (voir 1 Les figure come fratelli : généralités).

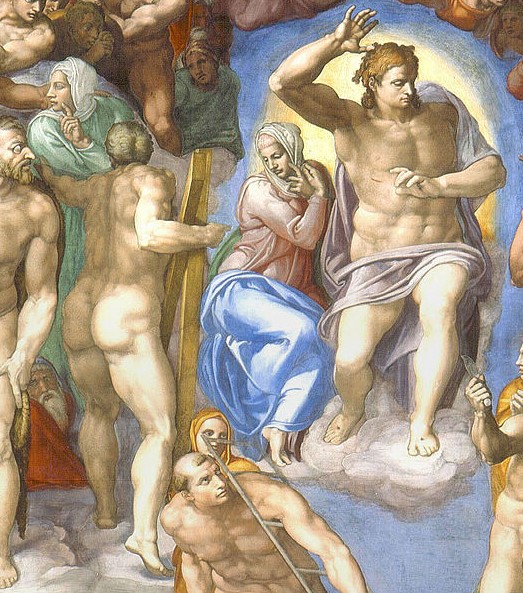

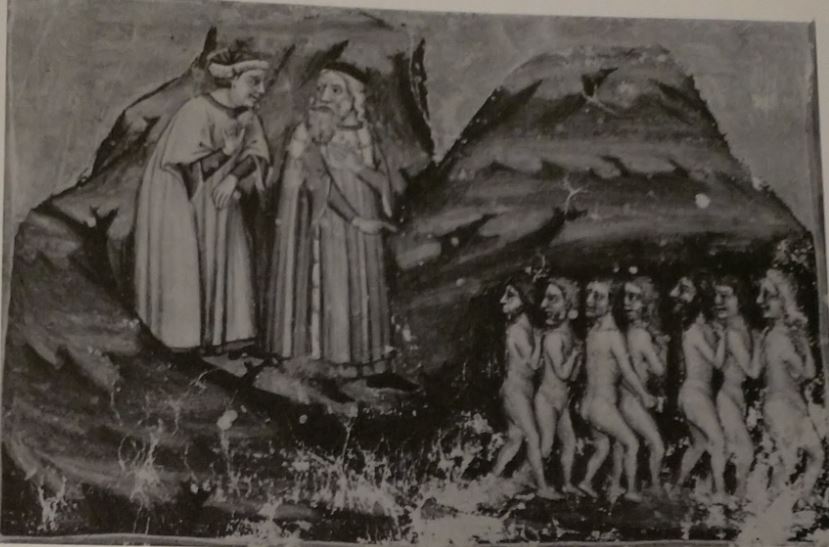

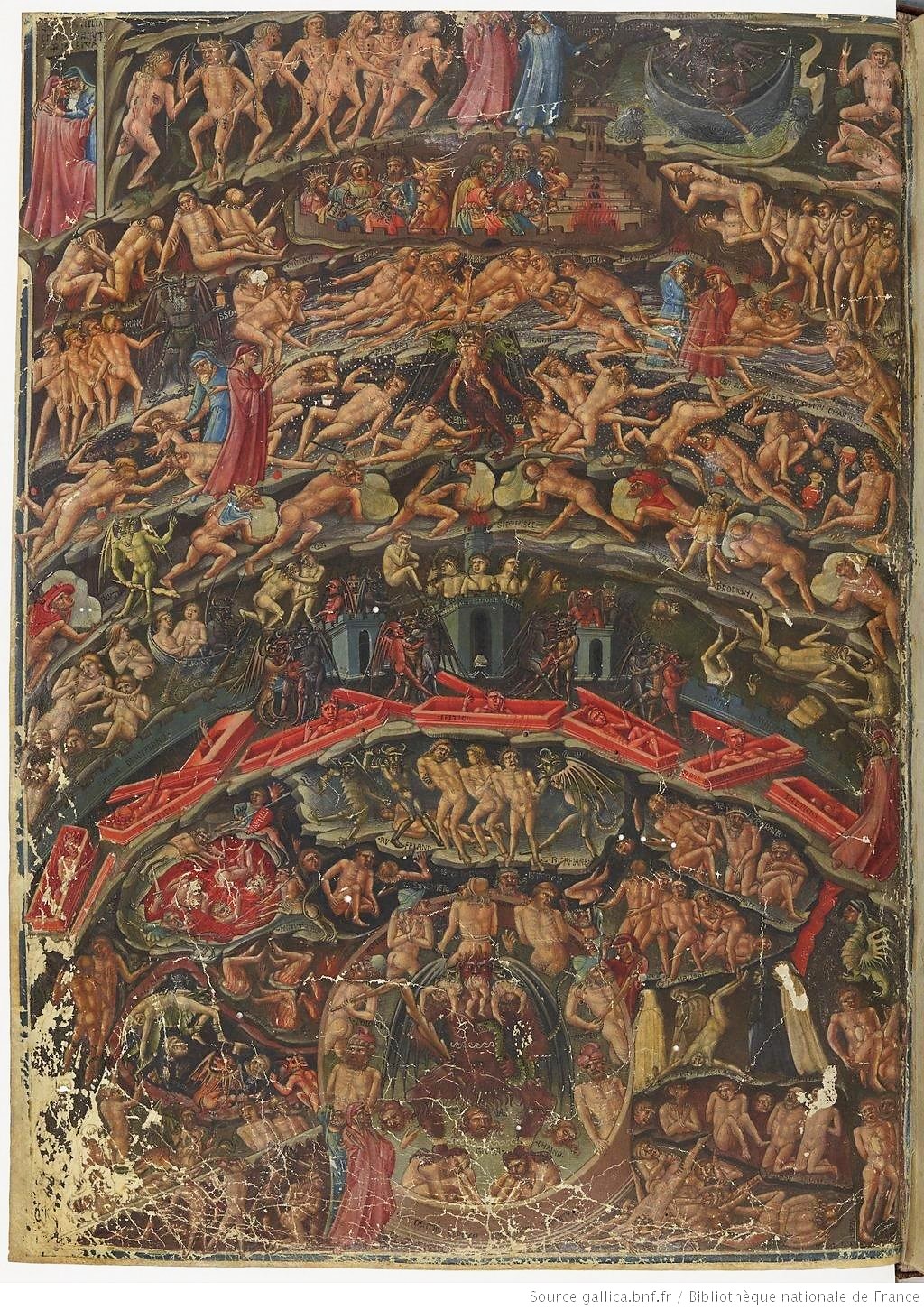

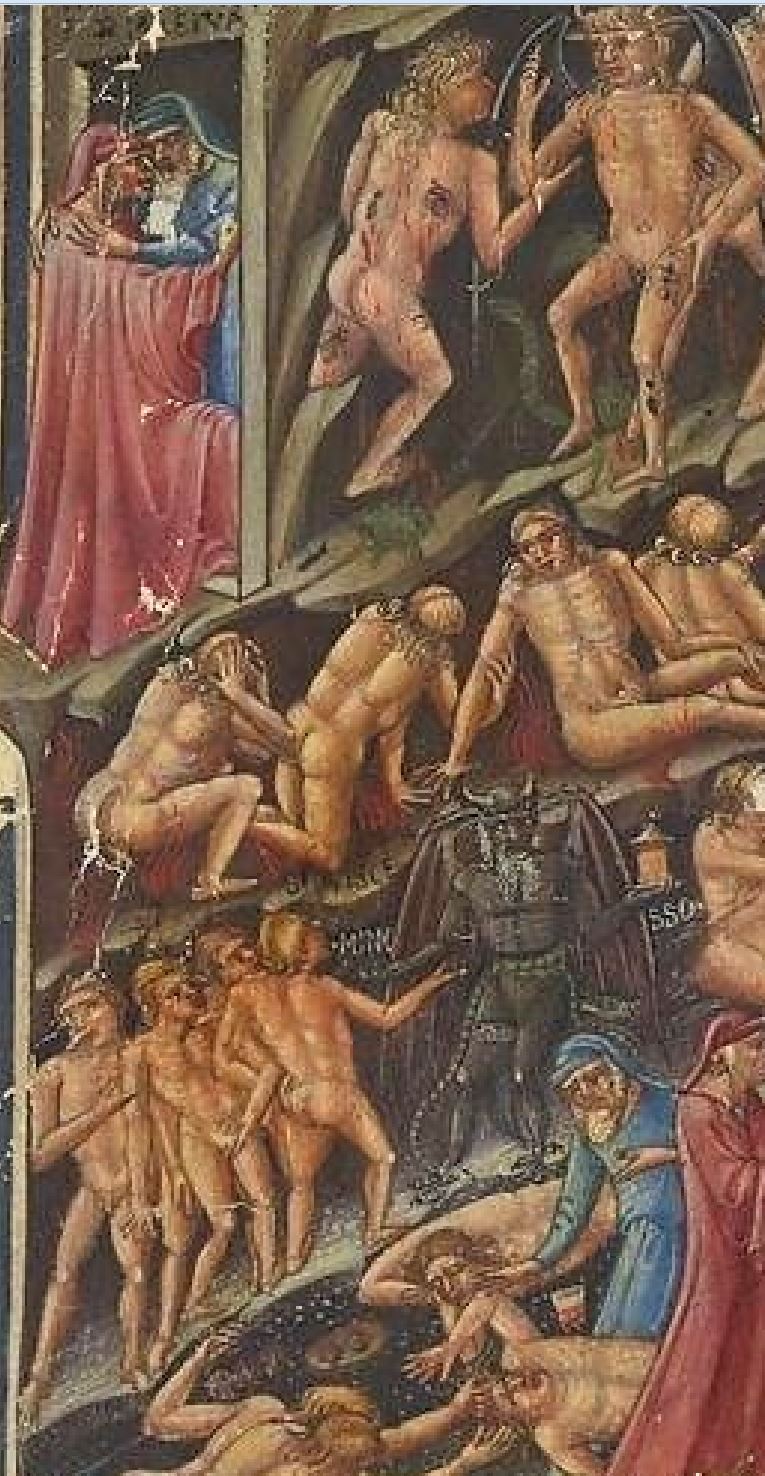

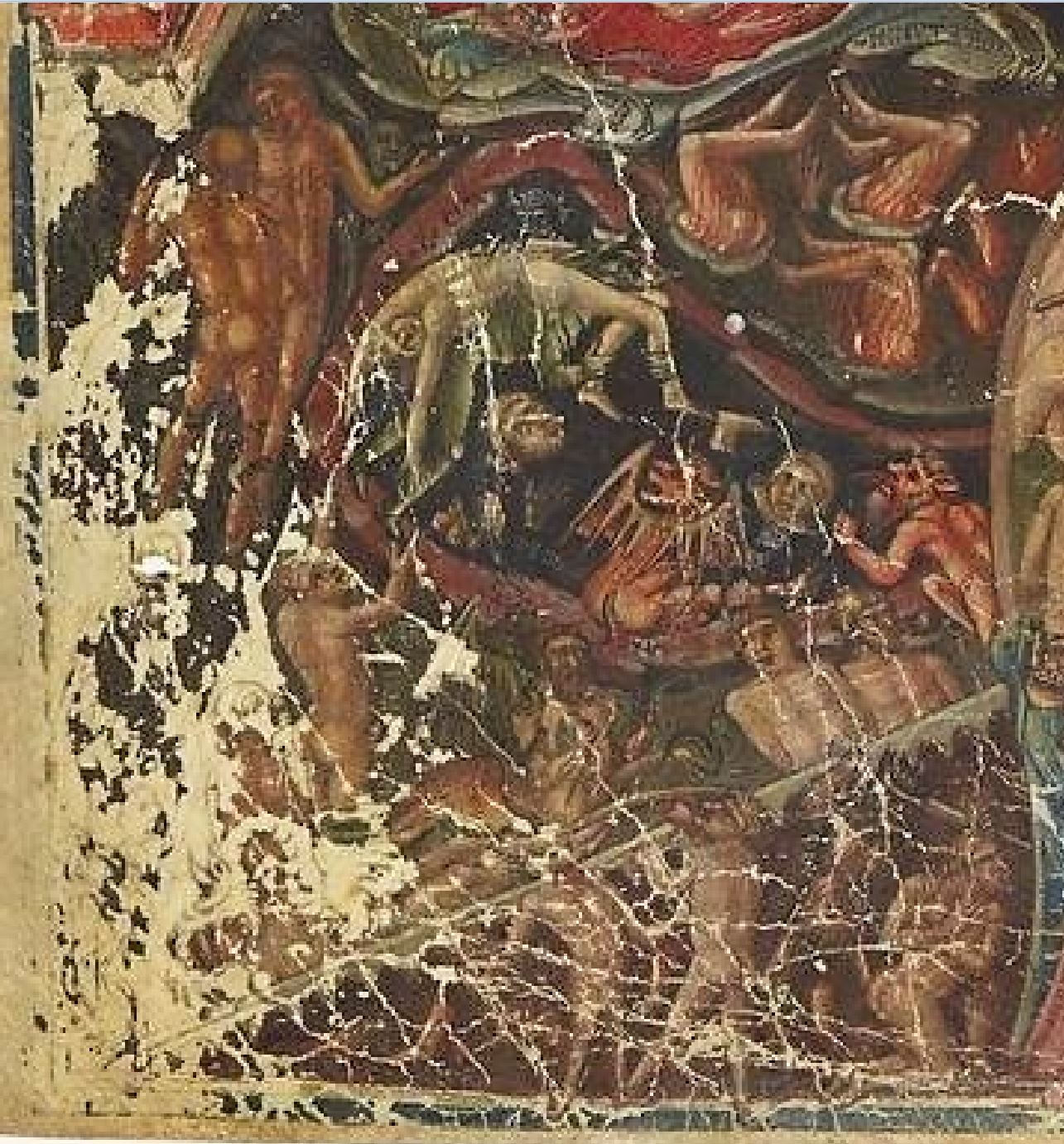

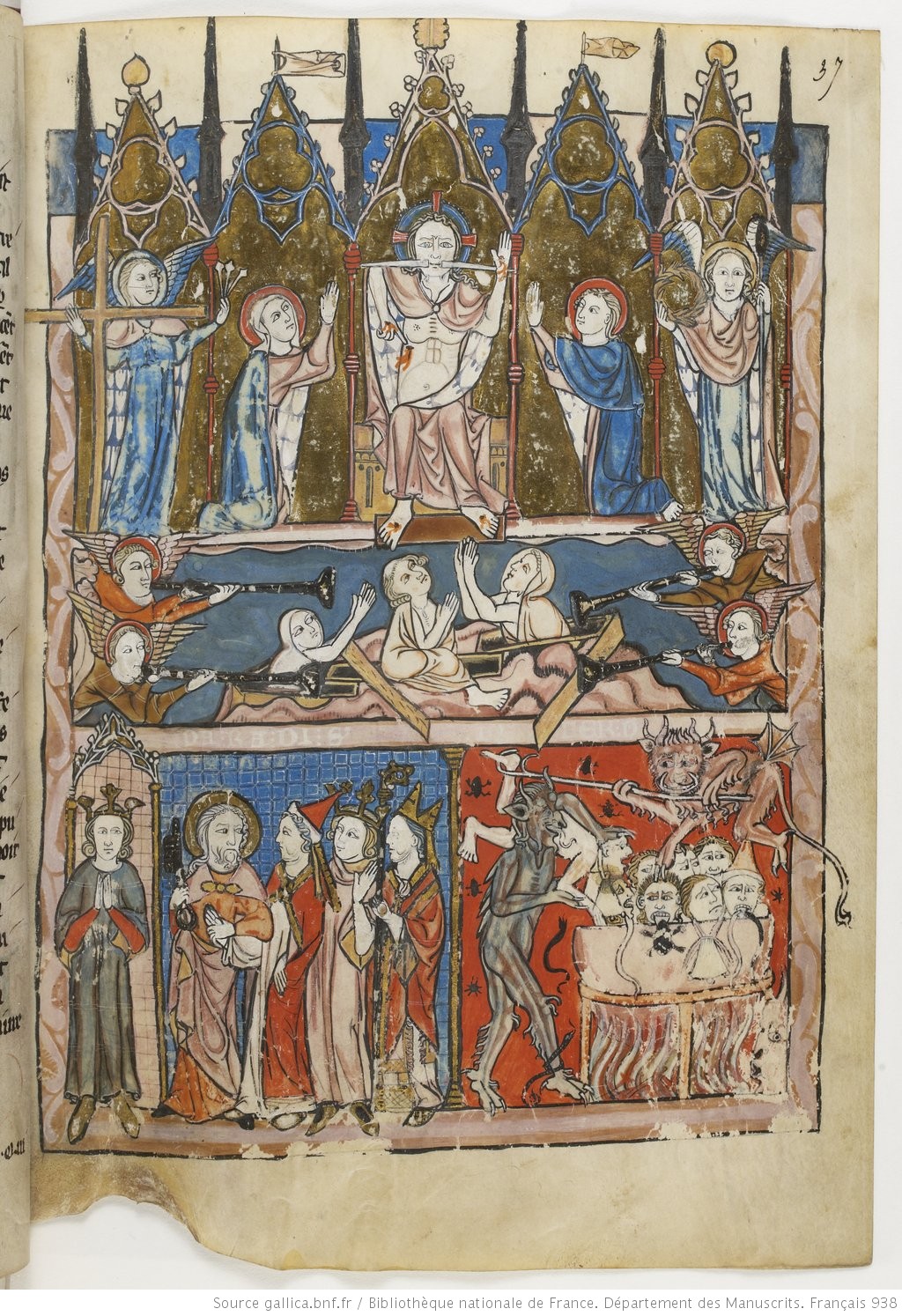

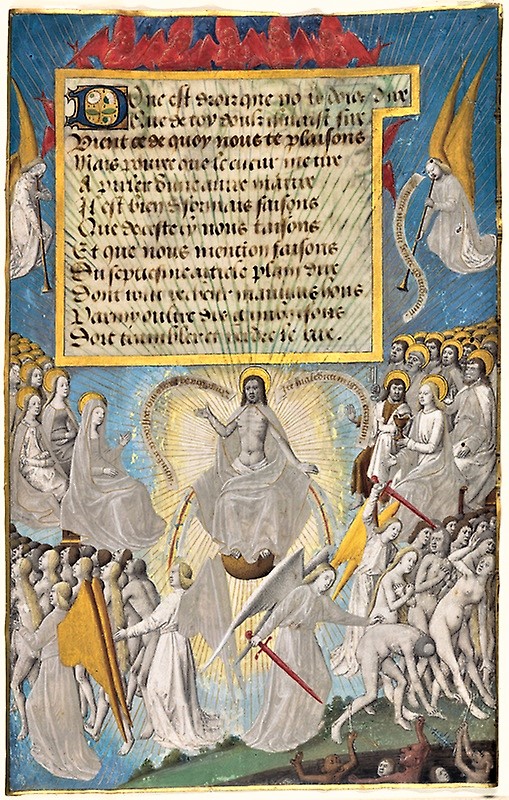

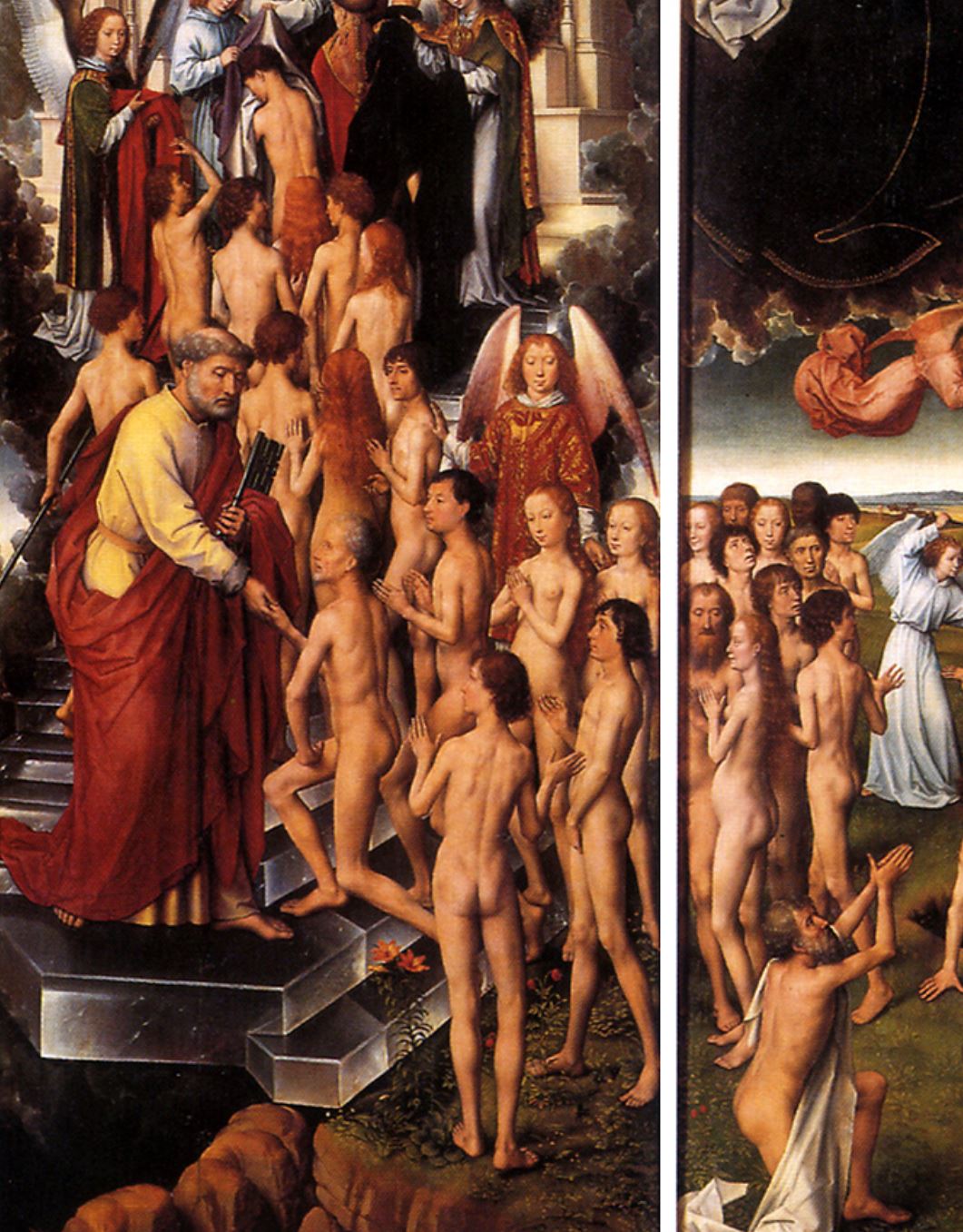

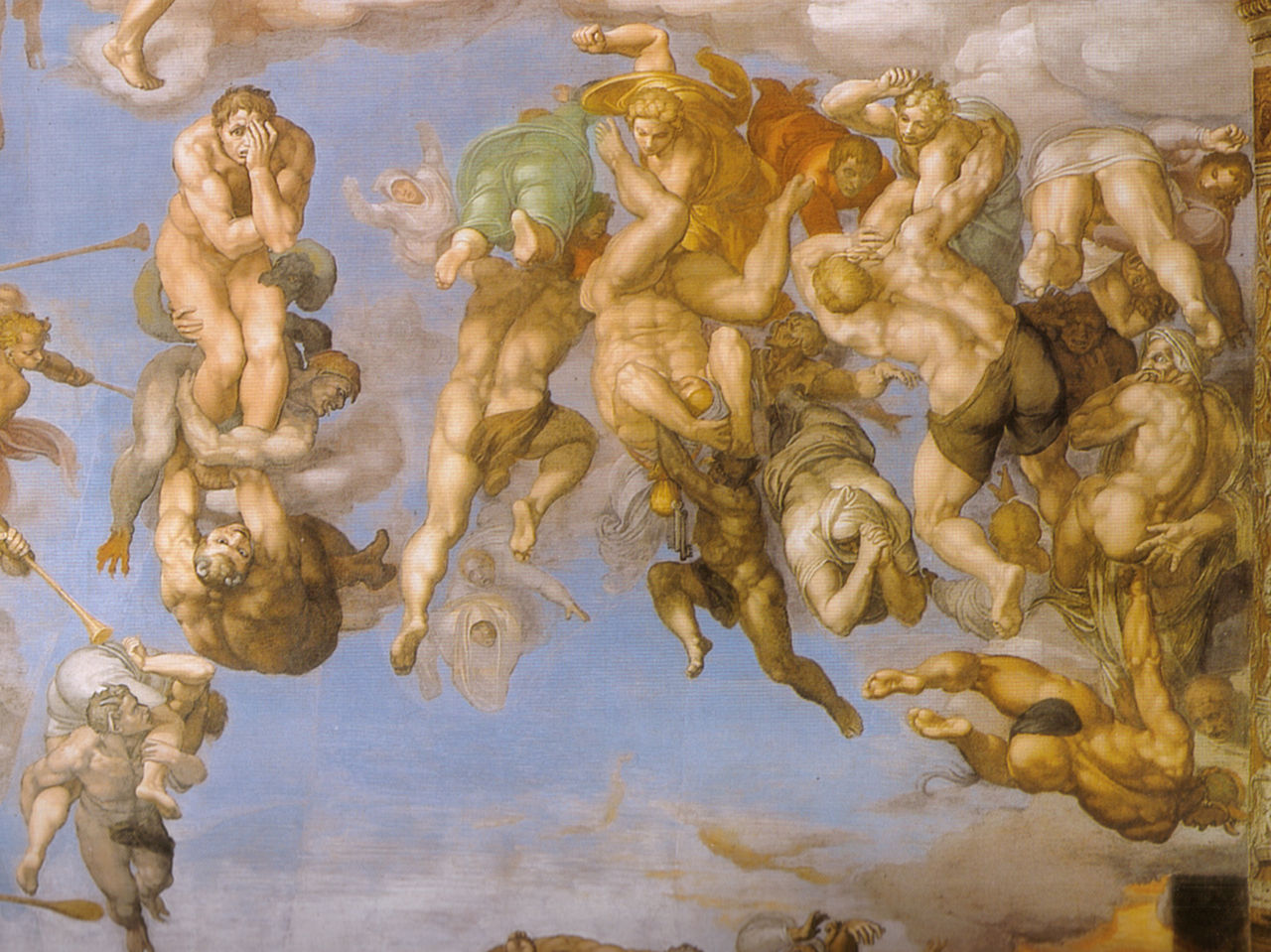

Vingt ans plus tard, les nus de dos sont nettement plus nombreux dans le Jugement Dernier, ce qui est logique d’un point de vue statistique (300 figures, nues pour la plupart) , mais aussi parce que le maniérisme a entre temps largement banalisé la vue de dos.

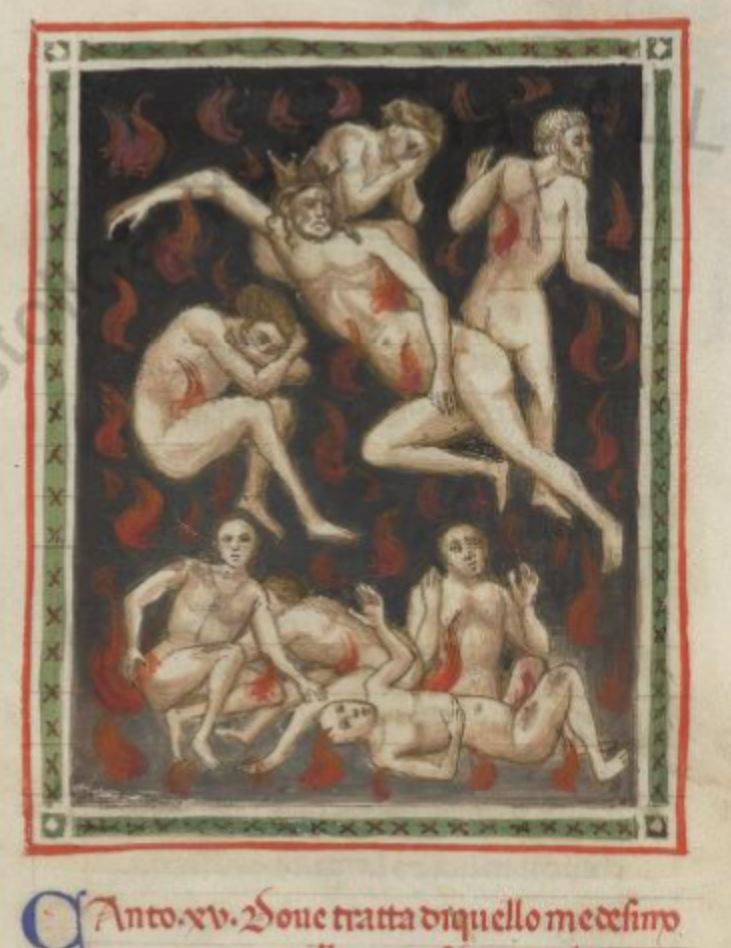

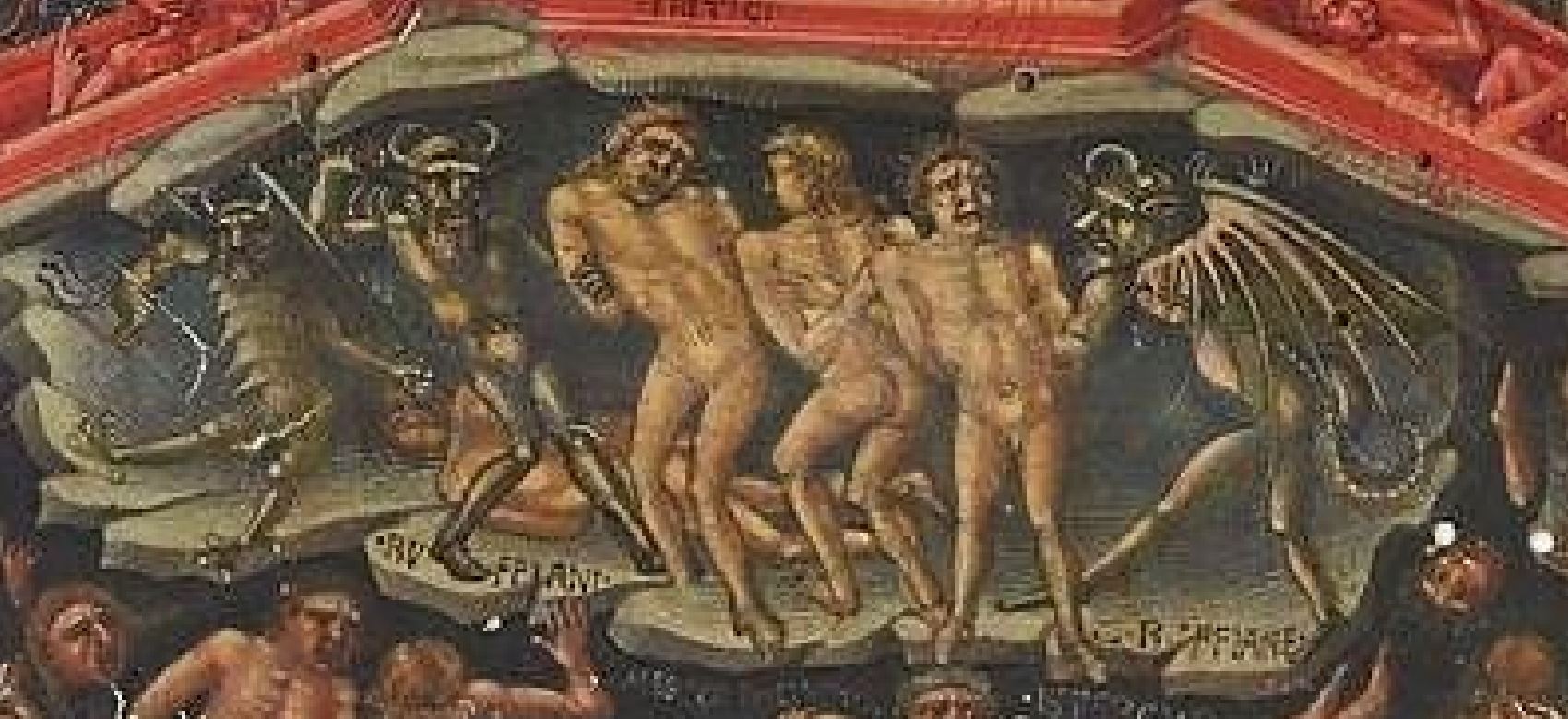

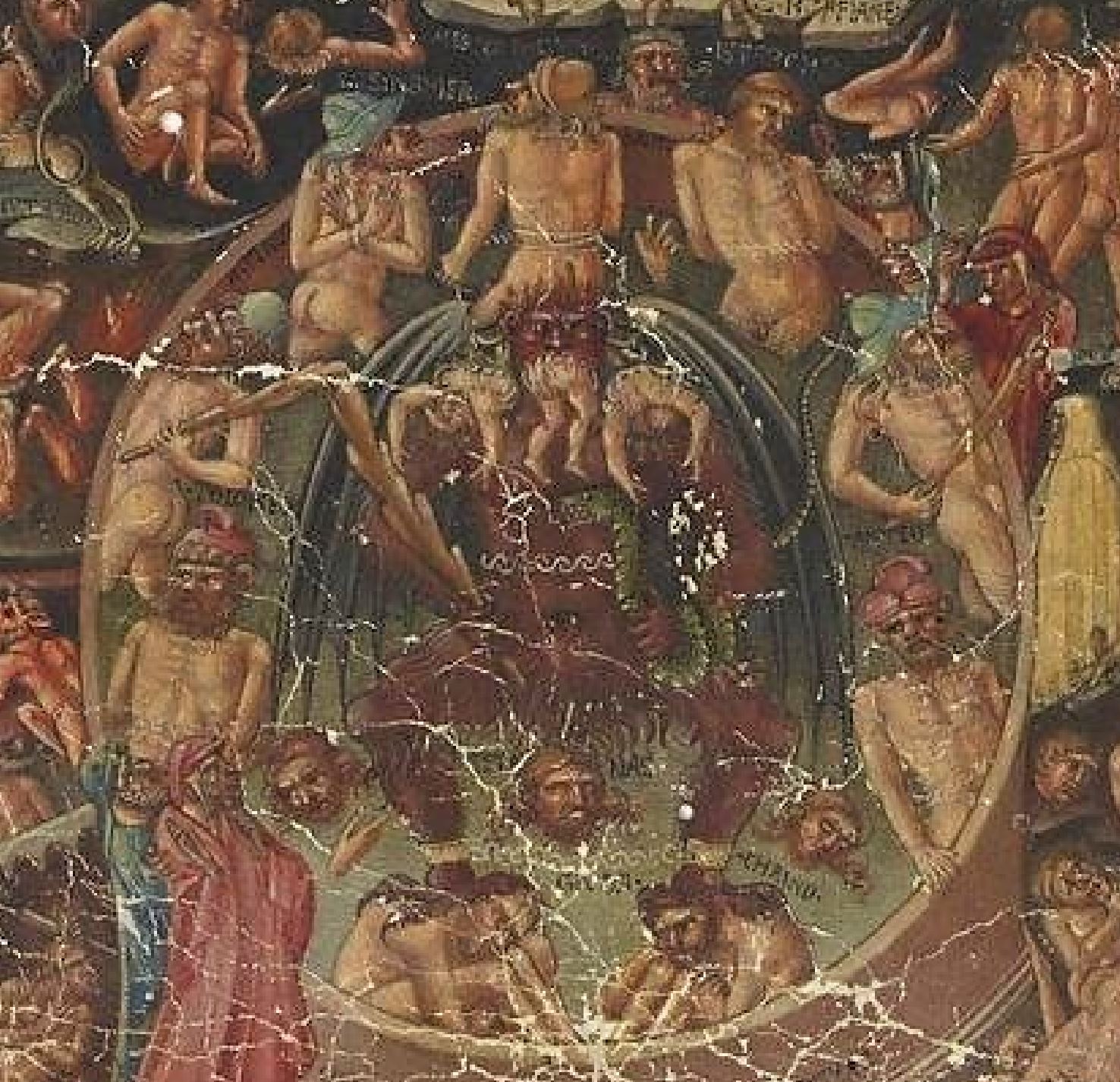

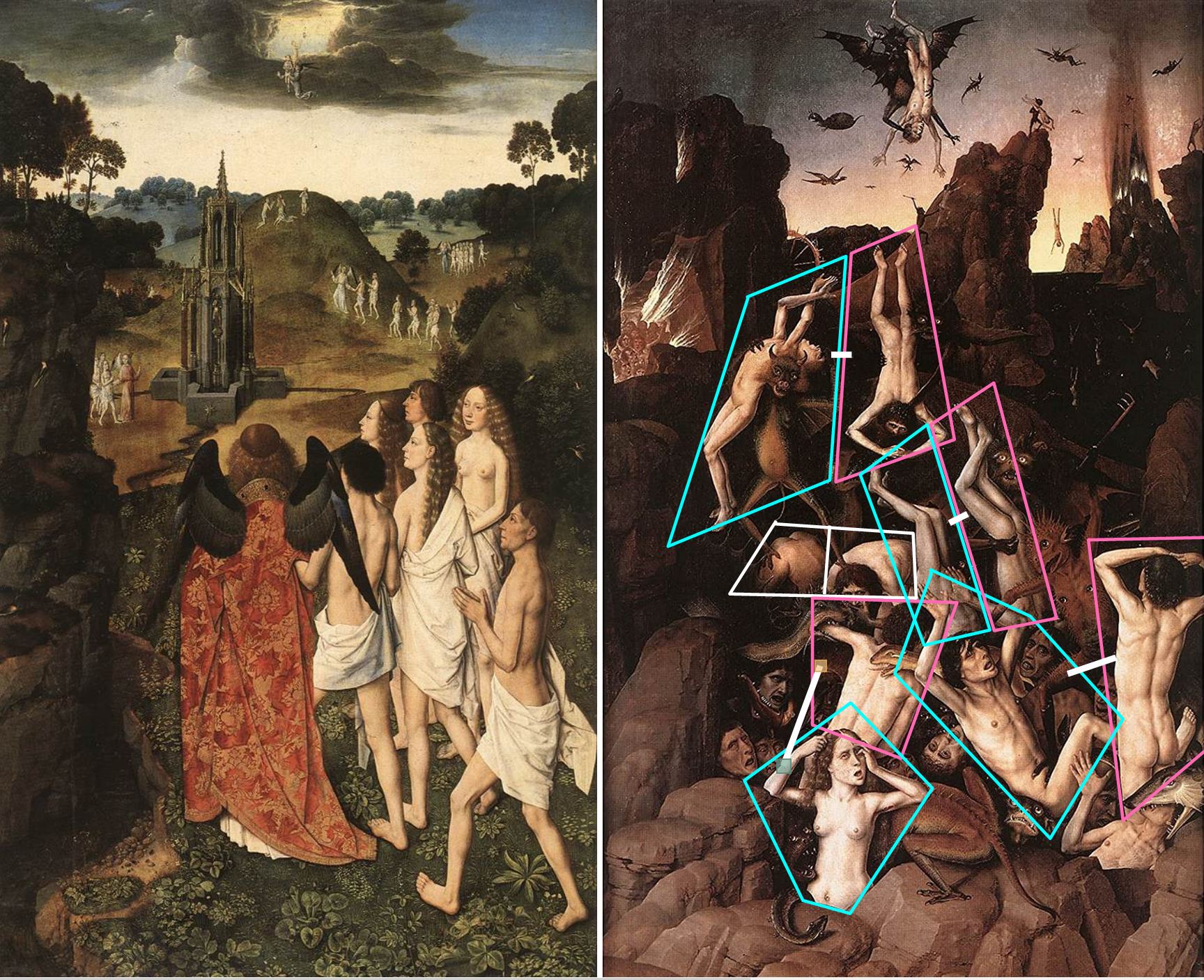

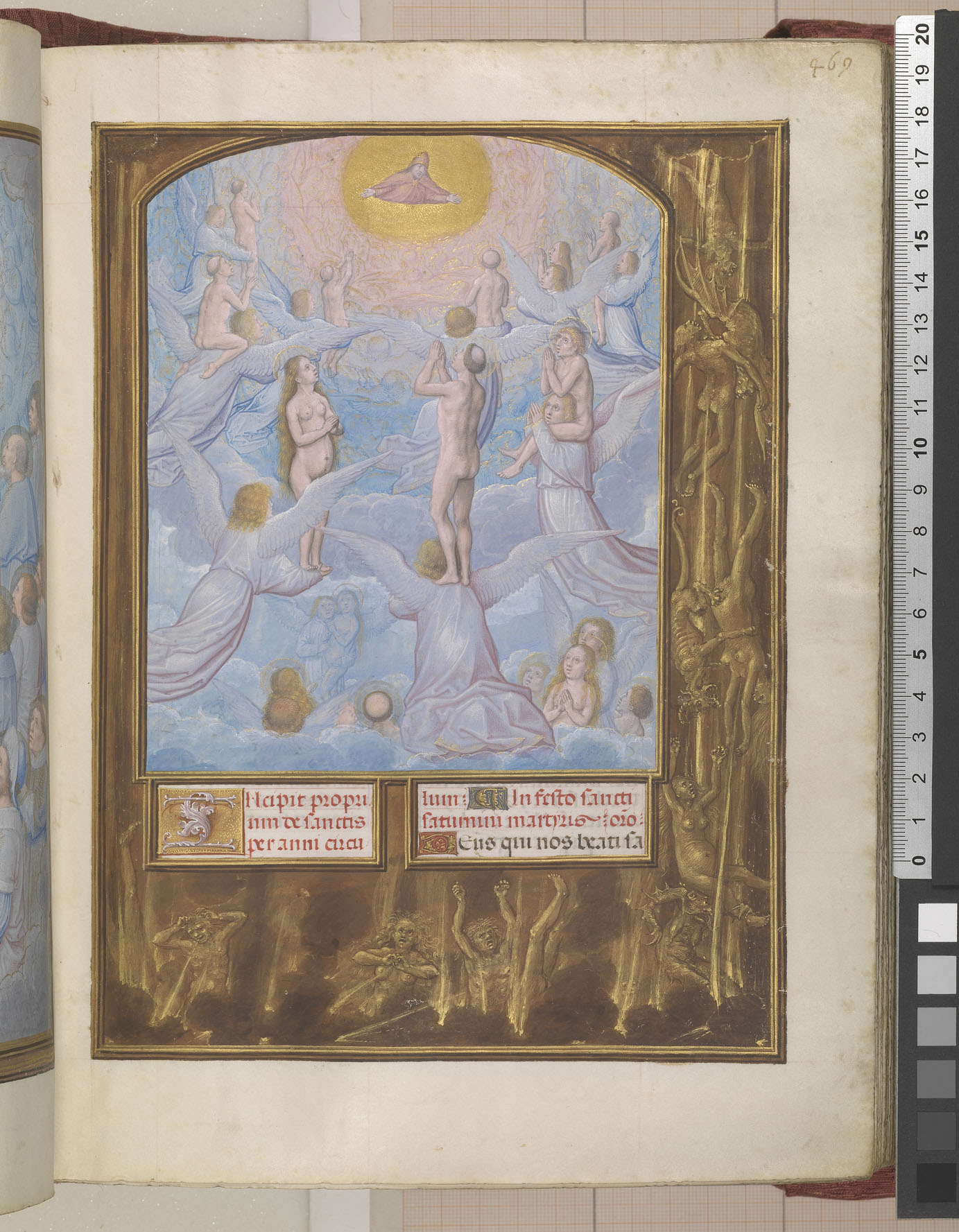

Les Elus sauvés Les Elus sauvés |

Les Damnés précipités Les Damnés précipités |

Jugement Dernier, Michel-Ange, 1536-41, Chapelle Sixtine

Dans ces deux groupes qui se font pendant, le nu de dos est utilisé de deux manières différentes.

Chez les Elus, il est minoritaire (deux seulement), et exprime l’élan vers le haut et l’arrière-plan.

Chez les Damnés, poussés depuis le haut par des anges habillés et tirés vers le bas par des démon, il est majoritaire (cinq sur sept) et exprime une notion d’inversion. L’un des deux damnés vus de face est tête en bas, autre forme d’inversion ; l’autre exprime sa perdition par une double abolition, du mouvement et de la vue.

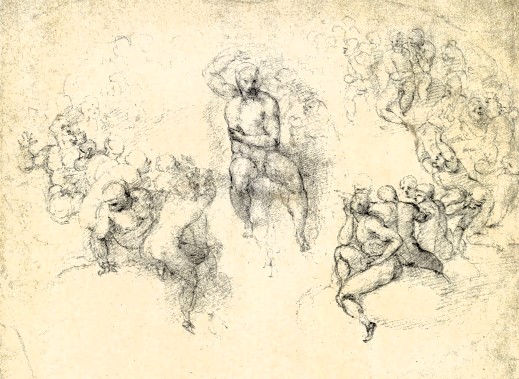

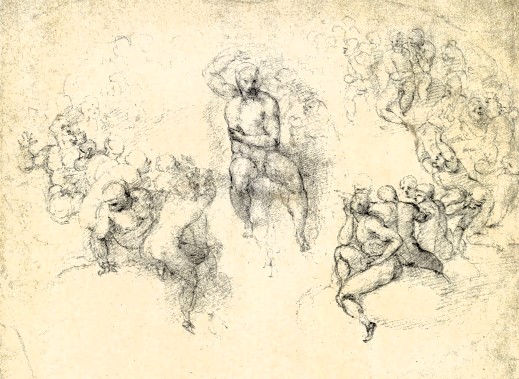

Etude pour le groupe central, Musée Bonnat, Bayonne (C) RMN photo René-Gabriel Ojéda

Dans cette étude préparatoire, Michel Ange avait envisagé de représenter des Saint vus de dos, faisant cercle devant le Christ.

Etude pour le Jugement dernier, Musée Bonnat, Bayonne (C) RMN photo René-Gabriel Ojéda

Puis s’est présentée l’idée d’un groupe centré sur un nu de dos debout, épaulant du bras gauche un autre personnage et tenant du droit le montant vertical d’une croix : peut être le Bon Larron, Dismas, le premier Saint à accéder au Paradis.

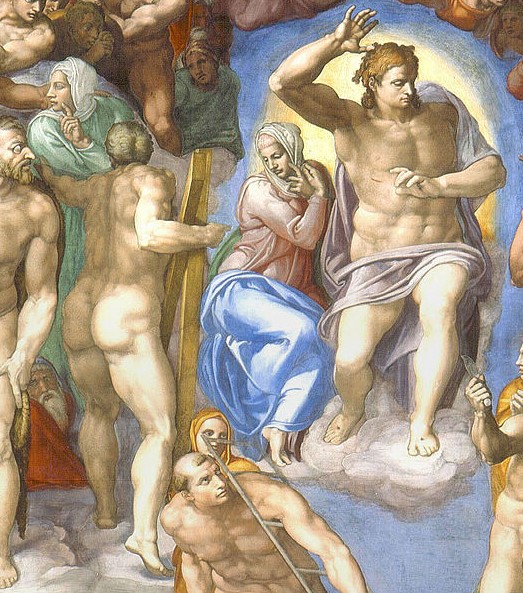

Michel-Ange, 1536-41, Chapelle Sixtine

Michel-Ange, 1536-41, Chapelle Sixtine

Finalement, ce personnage a été casé à un emplacement privilégié, à la droite du Christ, établissant un pont entre Marie et une autre femme qui regarde en arrière. On y reconnaît habituellement Saint André, à cause de sa croix (mais il en manque un bout, et le X est très dissymétrique). Jack Greenstein ([21a], note 72) a trouvé une bonne raison à sa présence entre Jean Baptiste et le Christ, dans le fait qu’il est le tout premier disciple de Jean Baptiste à avoir suivi le Christ, et à en avoir entraîné d’autres :

« Or, André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux qui avaient entendu la parole de Jean, et qui avaient suivi Jésus ». Jean 2,40

Ici, il continue de jouer ce rôle en attirant vers le Christ la femme à l’arrière-plan.

On pourrait donc justifier la présence provocatrice de cet homme qui s’exhibe sous les yeux de la Vierge Marie par une combinaison de raisons :

- graphique : amorcer l’effet de relief des saints en cercle autour du Christ ;

- théologique : donner la place d’honneur à Saint André, le premier des disciples ;

- cryptique : entretenir (par la croix peu reconnaissable) l’ambiguïté avec Dismas, le premier des saints, et dont la Croix était plantée justement à cet endroit, à la droite du Christ.

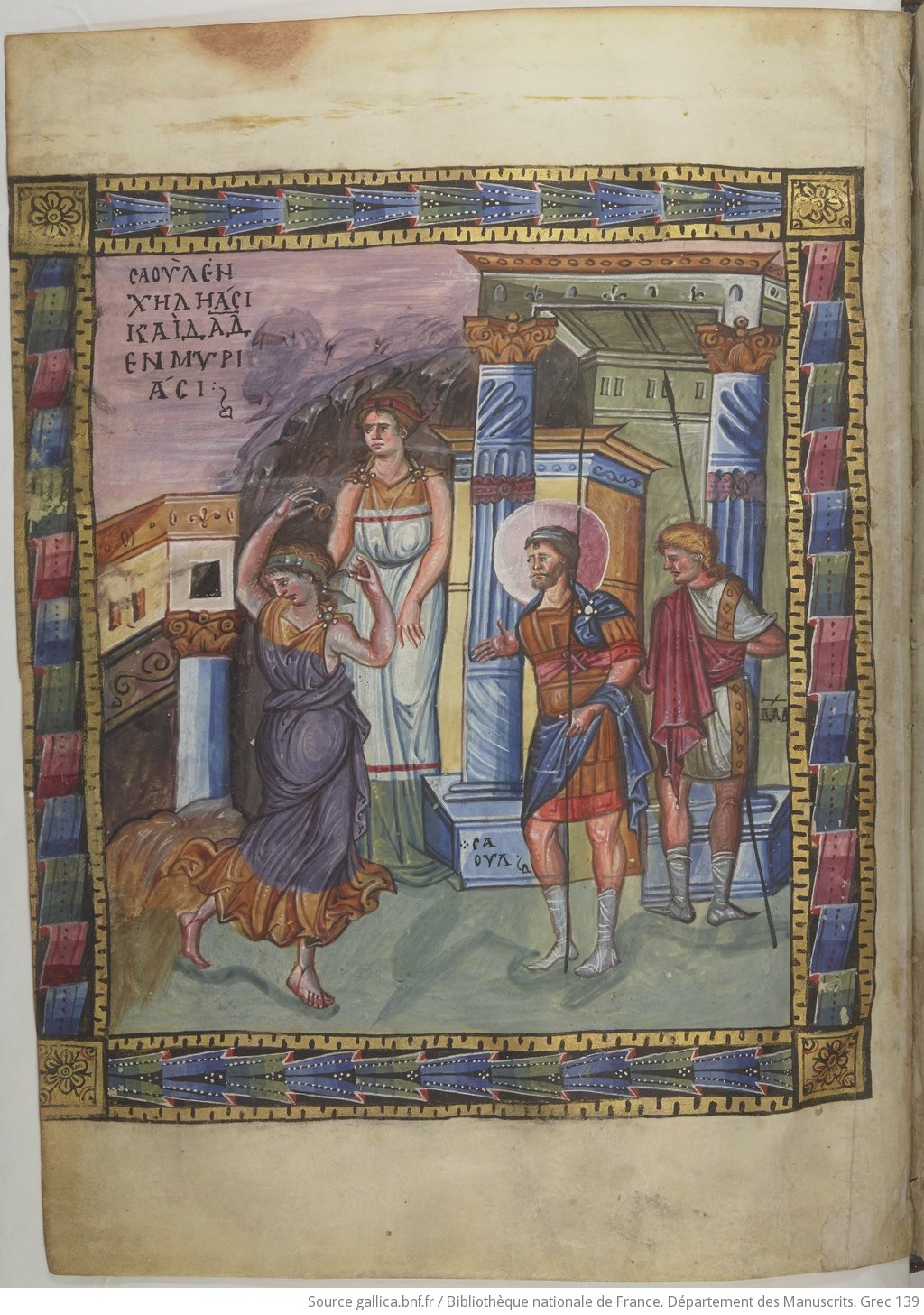

La Conversion de Saül

La Conversion de Saül

Michel-Ange, 1542-45, Chapelle Pauline, Vatican

Dans le registre terrestre, Saül et sa troupe se dirigent vers Damas, en haut à droite : ce pourquoi ils sont presque tous vus de dos (y compris le cheval), sauf ceux stoppés par le rayon de lumière qui vient de désarçonner Saül : notamment celui qui se trouve à sa gauche, et se protège sous son bouclier en esquissant le geste de tirer son épée.

Dans le registre céleste, deux nus de dos se campent en diagonale de part et d’autre du rayon de lumière, implorant le Christ de mesurer son courroux : ils jouent donc, comme les personnages de dos du registre inférieur, un rôle dans la narration.

Le troisième nu de dos qui flotte sur un linge, en haut à gauche, a un rôle différent, faisant prendre conscience d’une « erreur » de perspective tout à fait délibérée : le registre céleste est montré depuis un point de vue situé au plafond de la chapelle, au dessus du Christ ; tandis que le scène terrestre est montrée du point de vue d’un spectateur au sol. Cette impossibilité graphique traduit le fait que nul ne voit réellement les personnages célestes : tout au plus le rayon de lumière incompréhensible.

« Comme dans les peintures antérieures sur ce sujet, la vision du Christ est présente, mais elle est ici identifiée à une force cosmique et pour la première fois le visage de Saul révèle la conversion comme un événement au sein de son âme. Il ne regarde plus vers le haut, mais apparaît aveugle et tourné vers l’intérieur de lui-même ; à cet égard, le traitement de Michel-Ange est devenu le prototype de la Conversion de Saül du Caravage, dans lequel, cependant, l’artiste ira encore plus loin, en éliminant la figure du Christ et l’armée des anges « . [21b]

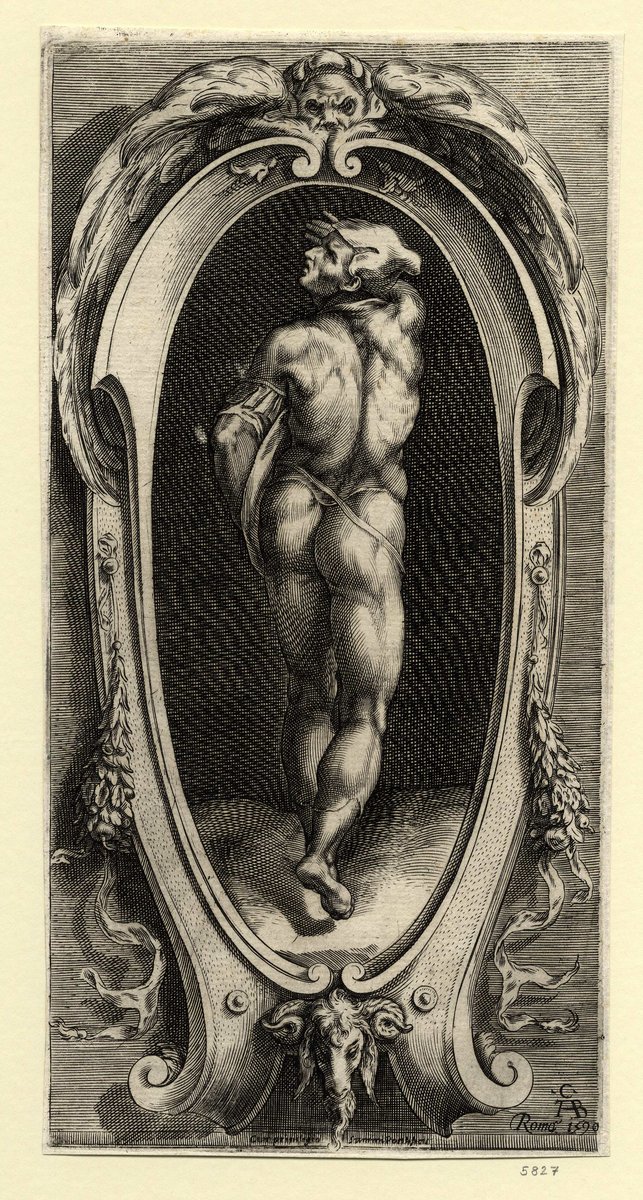

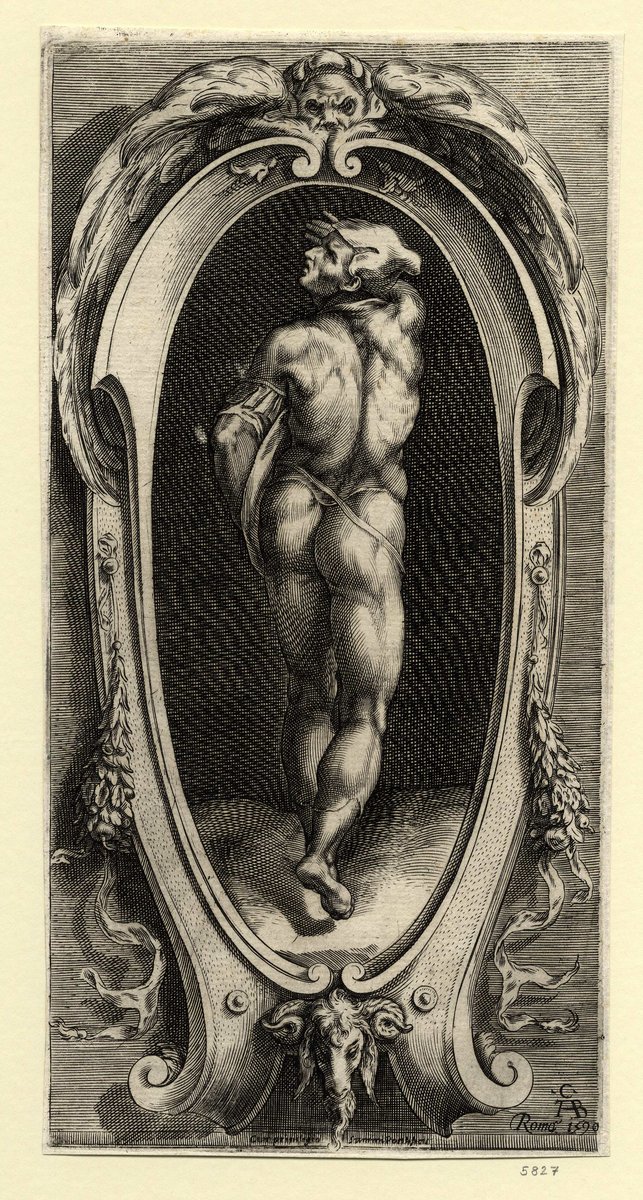

Cherubino Alberti, 1590 Cherubino Alberti, 1590 |

Détail (inversé) Détail (inversé) |

Un des soldats sera repris en gravure, « cum privilegio summi pontificis », dans un cadre qui en fait, entre le Temps ailé et le bouc diabolique, le symbole de l’Homme terrifié.

Nu de dos couché dans un paysage

La Pénitence de Saint Jean Chrysostome,

La Pénitence de Saint Jean Chrysostome,

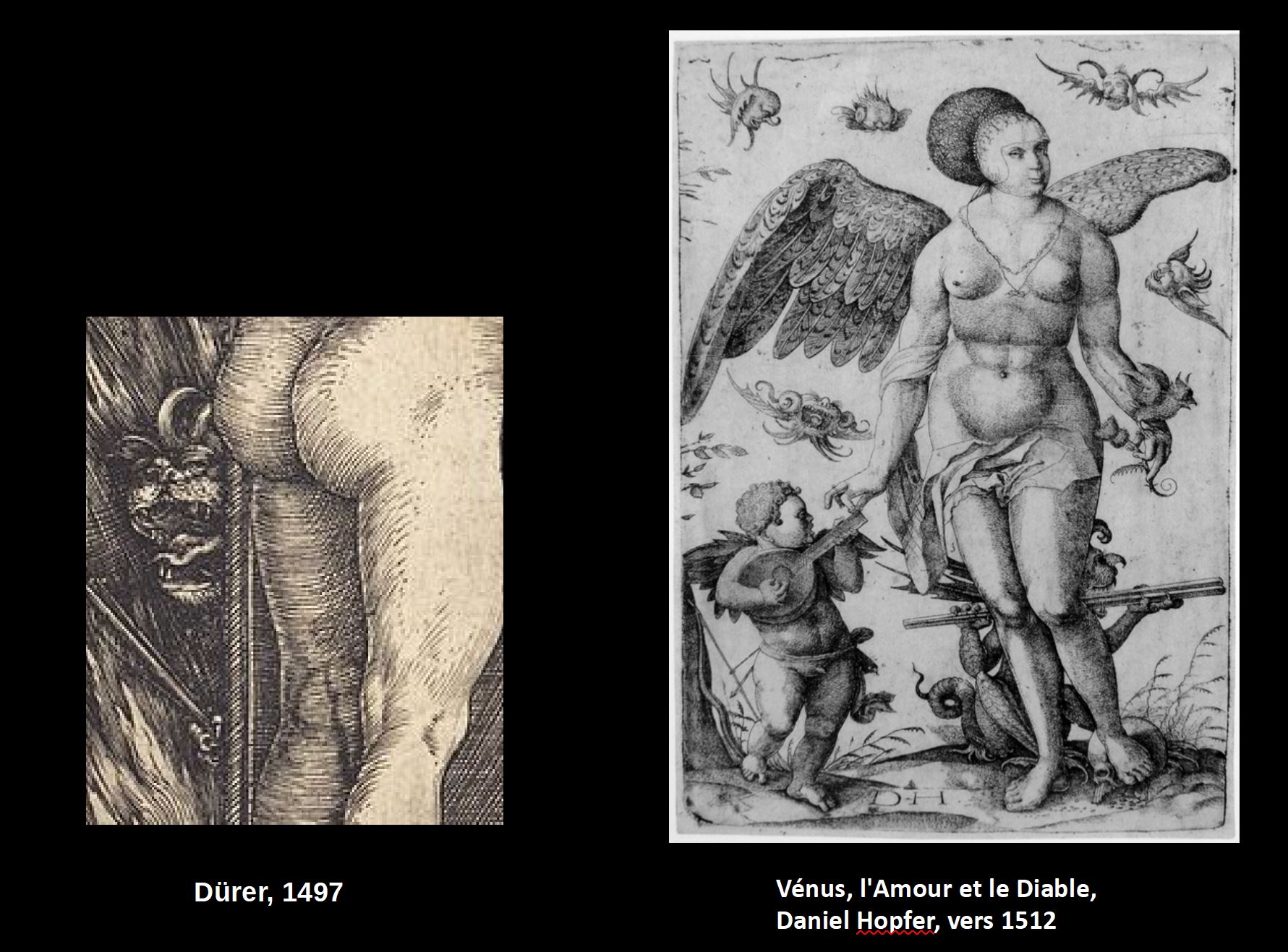

Albrecht Dürer, vers 1497, NGA

D’après une Vie des Saints imprimée en 1488 [21c], Jean, parti vivre en ermite, passe une nuit d’amour dans sa grotte avec la fille de l’Empereur, qui s’était perdue dans le désert. En pénitence, il jure de marcher à quatre pattes jusqu’à ce qu’il soit pardonné. Ce qui sera le cas des années plus tard, lorsqu’un autre enfant de l’empereur le reconnaîtra comme humain.

La gravure condense de manière troublante les deux temporalités de cette histoire complexe :

- la femme nue devant la grotte est la fille perdue de l’Empereur,

- le bébé qu’elle allaite est factuellement,, dans le présent, l’enfant du péché, et symboliquement, dans le futur, l’enfant du pardon.

|

Concert champêtre (détail, inversé), Titien, vers 1509, Louvre

|

La Pénitence de Saint Jean Chrysostome, Campagnola (école), vers 1510

|

Pour transposer dans le goût l’italien le sujet que Dürer avait mis à la mode, le graveur a emprunté à Titien la flûtiste vue de dos, l’a transformée en jeune mère et rajouté en arrière plan Saint Jean Chrysostome à quatre pattes.

|

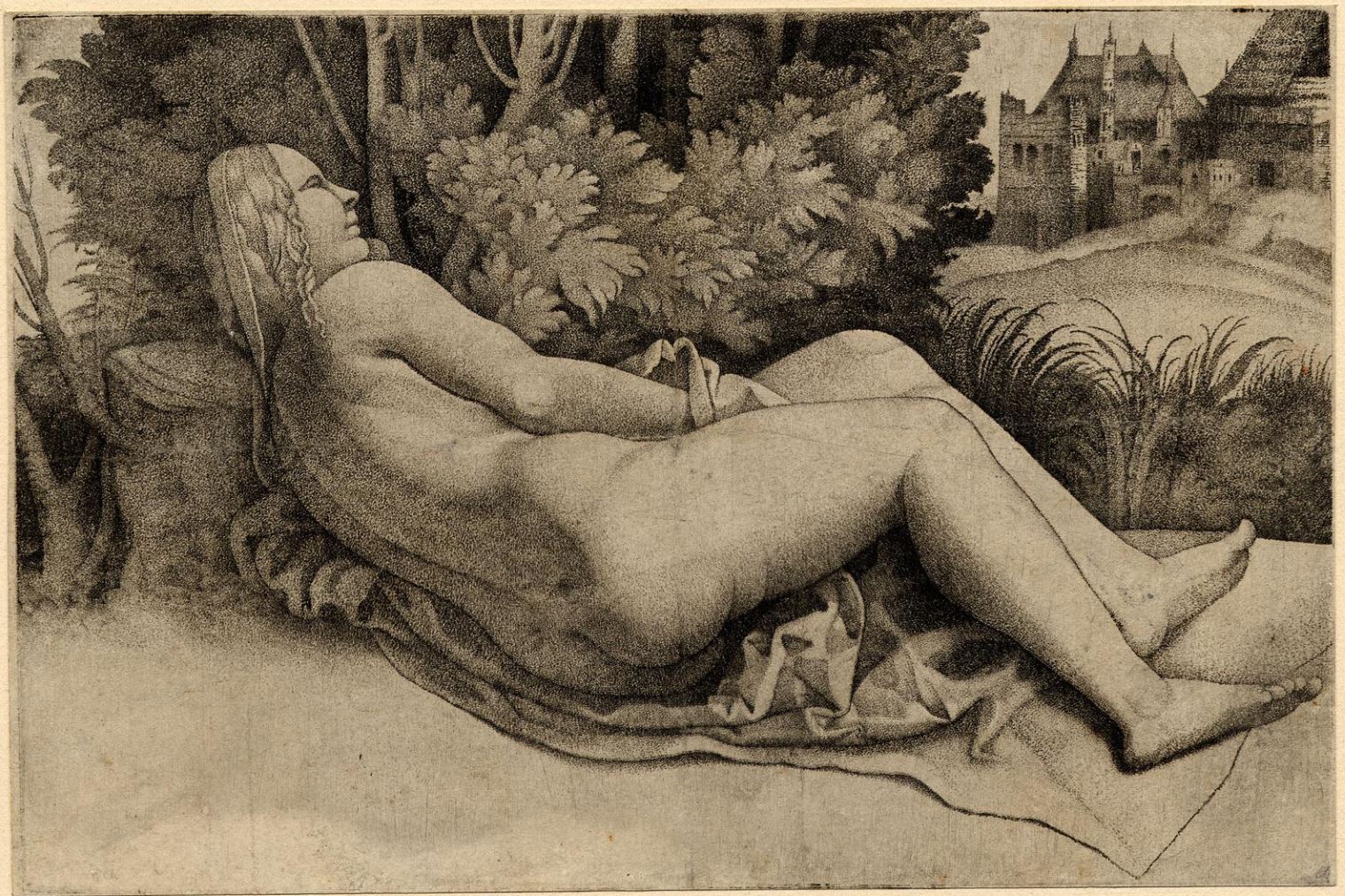

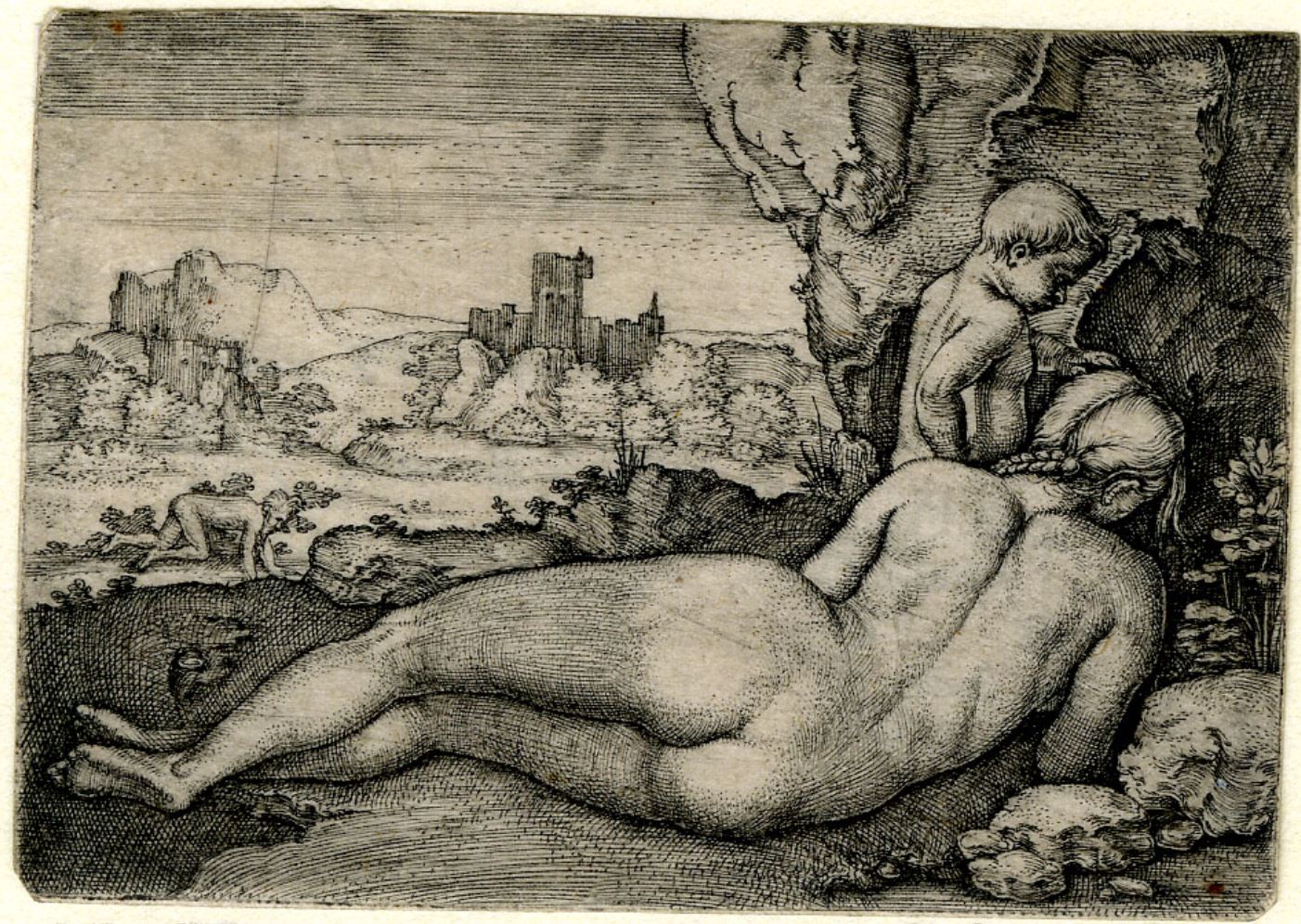

Femme allongée dans un paysage, Campagnola, 1510-15, British Museum 1846,0509.136

|

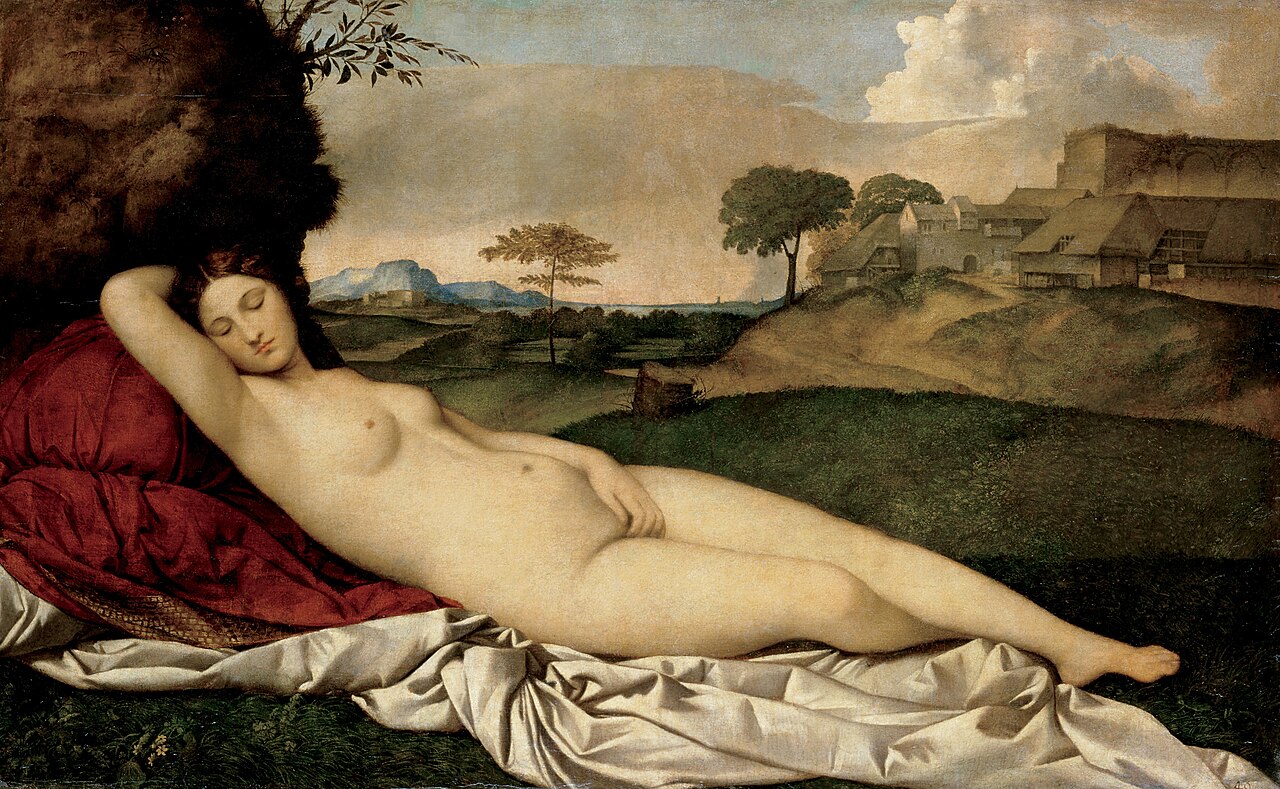

Vénus endormie, Giorgione et Titien, 1510-11, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresde

|

Dans cette oeuvre de plus haute qualité, la femme nue s’est allongée, sans aucun attribut permettant de l’identifier comme Vénus ou comme une nymphe. Le burin présente une technique très particulière, à base de pointillés, qui crée comme un effet de sfumato et tente de transposer en gravure l’ambiance de la Vénus de Giorgione. On notera le bras passant sous le drap pour pratiquer plus discrètement la même caresse. Le tronc coupé, dans les deux cas, signifie probablement la castration, ou l’impuissance ([21d], p 280 et note 24) : ces belles alanguies n’ont pas besoin d’homme. Sur le symbole du tronc coupé, voir 2 Phalloscopiques par destination : les fruits de la Nature).

On a également émis l’hypothèse que Campagnola ait recopié un nu disparu de Giorgione, car l’amateur d’art Marcantonio Michiel dit avoir vu chez Pietro Bembo une miniature de Campagnola représentant « une femme nue, d’après Giorgione, se reposant et vue de dos ».[21d].

Le rêve de Raphaël

Le rêve de Raphaël

Marcantonio Raimondi, vers 1508

On retrouve une vue de dos pratiquement identique dans cette gravure très énigmatique [21e]. Dans la forteresse en feu, des hommes nus pénètrent, se portent, se font la courte échelle et grimpent jusqu’au dernier étage, où tourne une roue de torture. D’autres s’enfuient dans deux barques vers la ville tranquille tandis qu’au premier plan, des monstres phalliques débarquent sur la plage en direction des dormeuses. Faute d’explication précise, il est probable que cet enrobage onirique sert simplement de prétexte à une scène saphique : tandis que les pointes du désir embrasent les hommes et suscitent des appétits monstrueux, deux rayons de lumière matérialisent, au dessus de leurs corps, l’union paisible des deux femmes. Sur une scène équivalente, en moins dissimulé, voir la gravure Omnia vincit amor de Carrache, en 1599 (1 Phalloscopiques par construction)

Il faut aussi noter, avec Maria Ruvoldt [21e1], que la gravure est une oeuvre pour connaisseurs : citations de : citations de Bosch pour les monstres, de Giorgione pour le nu féminin allongé, de Michel-Ange et de Raphaël pour certains des nus masculins (Bataille d’Angliari, Enée portant Anchise). Qui plus est, la composition fait étalage de tout ce qui, dans le débat du « paragone », marque la supériorité de la peinture sur la sculpture : effets de lumière, d’incendie, de reflet, et surtout la possibilité, avec les deux femmes, de montrer simultanément le recto et le verso (voir 1 Les figure come fratelli : généralités).

Nu allongé sur une peau d’animal devant un paysage

Nu allongé sur une peau d’animal devant un paysage

Agostino Veneziano, 1510-20, British Museum (1854,0614.390)

L’existence d’un modèle commun – le nu de dos disparu de Giorgione – pourrait expliquer cet autre nu bucolique, allongé, cette fois sur une peau de bête. Cette fourrure, ainsi que la présence du bébé, font penser à la gravure de Dürer (1505), La famille du satyre (voir 2 Phalloscopiques par destination : les fruits de la Nature). Les trois silhouettes partant à la chasse avec leur pieu complètent le thème de la famille sauvage.

|

La Pénitence de Saint Jean Chrysostome (3ème état), Barthel Beham, 1525-28, British Museum (1895,0915.386)

|

Agostino Veneziano, 1510-20 (inversé)

|

Si Dürer avait fait descendre le thème en Italie, il est amusant qu’il remonte en pays germanique par cette copie de la gravure de Veneziano, à laquelle Beham a restitué l’entrée rocheuse de la grotte et Saint Jean Chrysostome animalisé. Les trois nus résument de bas en haut les trois temps de l’histoire :

- la femme allongée, la Faute initiale ;

- le saint à quatre pattes, la Pénitence ;

- le bambin debout, le Pardon.

Ce thème revisité est caractéristique de l’approche artistique des frères Beham [21f] :

L’hybridation de l’iconographie du saint développée par Dürer vers 1500 avec l’imagerie érotique contemporaine d’origine italienne peut être interprété d’au moins deux manières. D’une part, le thème du désir sensuel, déjà présent dans l’œuvre de Dürer, se voit affiné et doté d’une orientation esthétique plus marquée. D’un autre côté, l’œuvre peut aussi être interprétée comme un commentaire sur l’approche italienne du nu : alors que les estampes italiennes présentent la nudité féminine avec désinvolture et l’ouvrent à une contemplation agréable, la gravure de Beham fait de la dimension problématique du désir physique le sujet principal, provoquant ainsi chez le spectateur non seulement du plaisir, mais aussi de l’inconfort. Barthel n’adhère ainsi sans réserve ni au modèle de Dürer ni au modèle italien, mais soumet plutôt les deux à une transformation critique afin de dégager de nouvelles significations. Reste à savoir si cela fait écho à la polémique de la Réforme contre le culte traditionnel des saints. Un tel arrangement, dans toute sa complexité, ne peut bien sûr être compris que par un public suffisamment averti, capable de reconnaître les différentes références et d’en apprécier la signification. C’est précisément ce à quoi il fallait s’attendre dans la première moitié du XVIe siècle, la gravure offrant à un public de connaisseurs et d’amateurs intéressés la possibilité de se familiariser rapidement et largement avec la production artistique internationale récente.

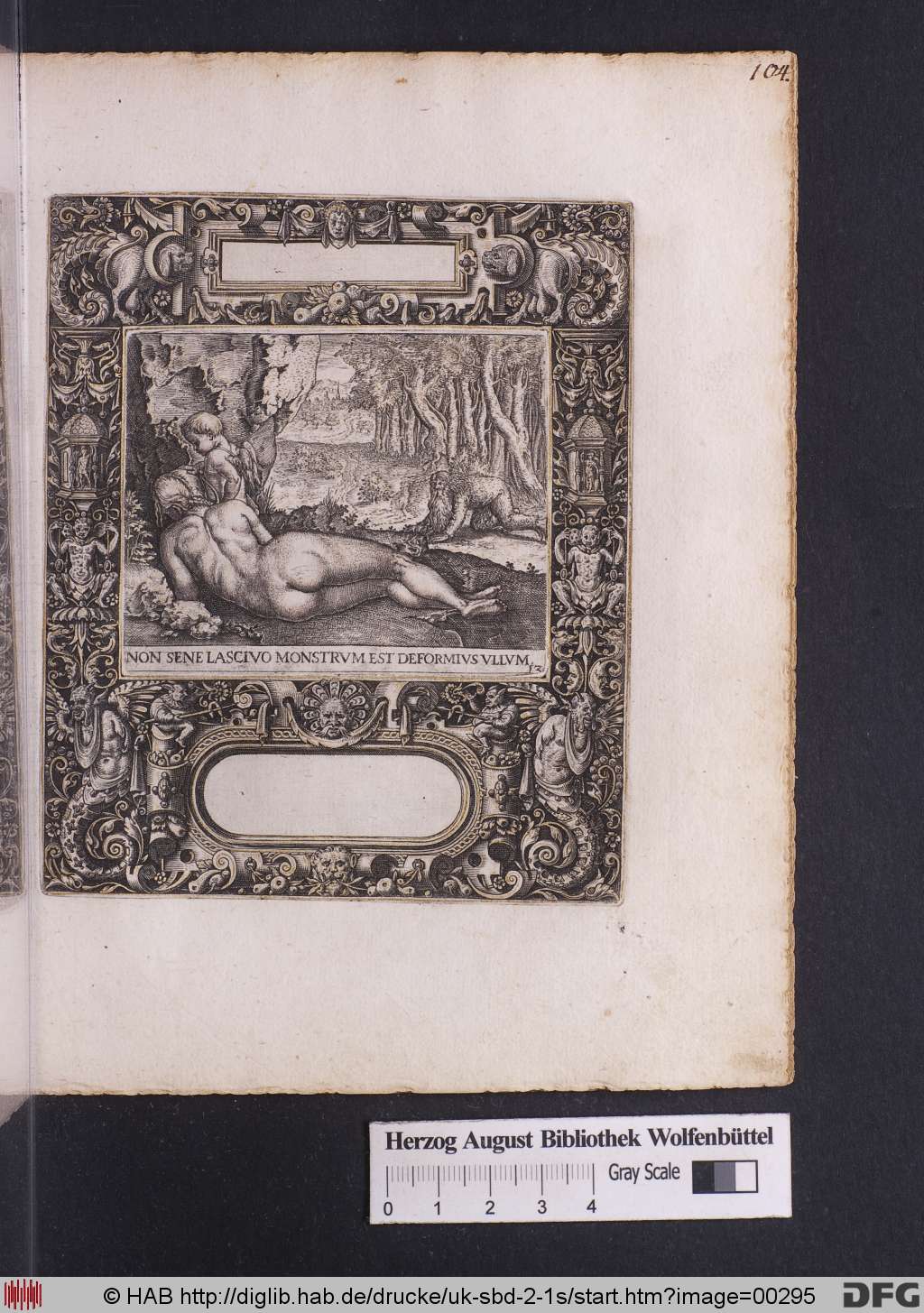

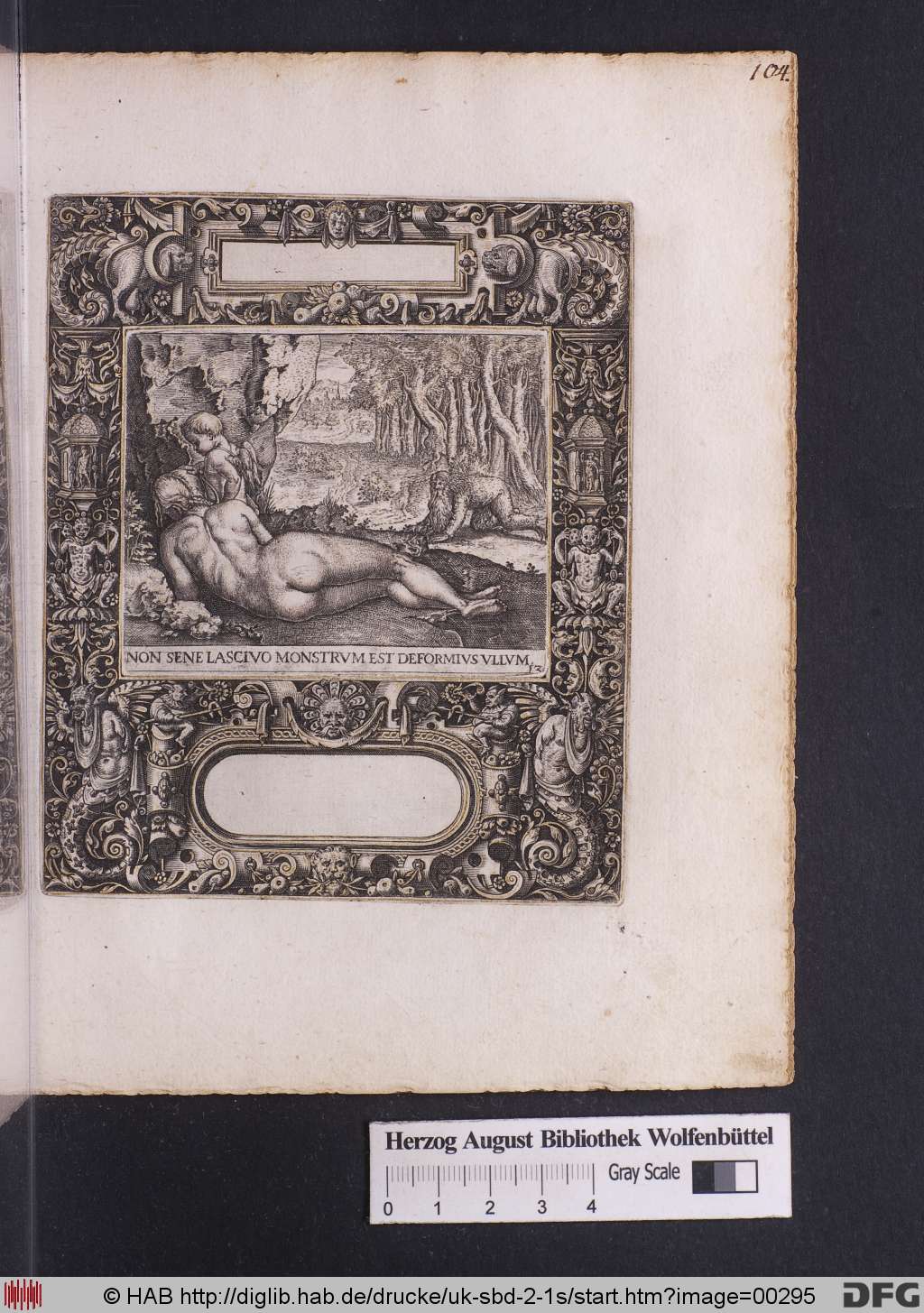

Emblème 13, p 104

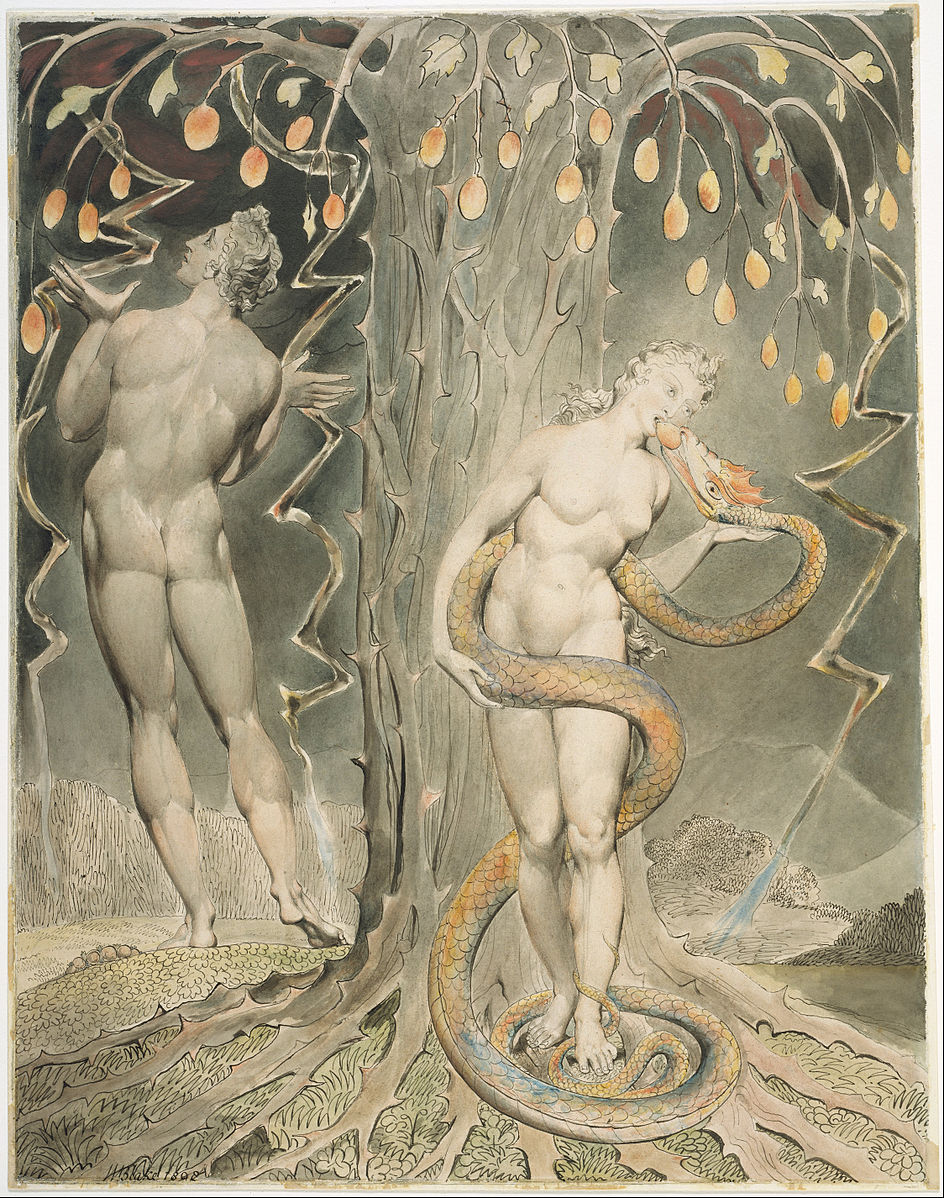

Emblème 13, p 104

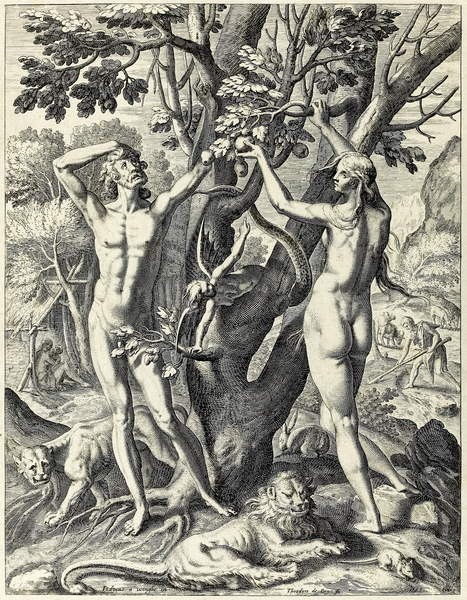

Theodor de Bry, 1593, Emblemata Nobilitati, Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel

A la fin du siècle en tout cas, en bon protestant, Theodor de Bry détourne ironiquement l’hagiographie en prenant au premier degré la tentative de rapprochement de l’homme sauvage :

|

Il n’y a pas de monstre plus laid qu’un vieillard lascif.

|

Non sene lascivo monstrum est deformius ullum

|

Réciproquement, l‘interprétation de l’emblème (en page 17), règle son compte à la femme :

|

Dépouillée de son visage, la forme humaine est monstrueuse.

|

Exuitur facies hominis, monstrosa figura est

|

Cette sentence est une des très rares traces textuelles commentant la vue de dos, de manière prétendument péjorative. L’érotisme persistant de la gravure permet de douter de la sincérité du moraliste : après tout, monstrosa signifie aussi prodigieuse.

Article suivant : 6 Le nu de dos en Italie (2/2)

Références :

[1] Joseph Manca,

« PASSION AND PRIMITIVISM IN ANTONIO POLLAIUOLO’S « BATTLE OF NAKED MEN », Notes in the History of Art , Spring 2001, Vol. 20, No. 3 (Spring 2001), pp. 28-36

https://www.jstor.org/stable/23206983[2a] Patrici Emison, « The Word Made Naked in Pollaiuolo’s Battle of the Nudes ». Art History , vol . 13 , no . 3 ( September 1990) , pp . 261–75

[10] Michael Vickers

« The ‘Palazzo Santacroce Sketchbook’: A New Source for Andrea Mantegna’s ‘Triumph of Caesar’, ‘Bacchanals’ and ‘Battle of the Sea Gods’, The Burlington Magazine, Vol. 118, No. 885 (Dec., 1976), pp. 824+826-835

https://www.jstor.org/stable/878619[12] Martina Ingenday,

« Rekonstruktionsversuch der ‘Pala Bichi’ in San Agostino in Siena » Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz 23. Bd., H. 1/2 (1979), pp. 109-126

https://www.jstor.org/stable/27652470[20a] Doris Carl « An inventory of Lorenzo Ghiberti’s collection of antiquities » Burlington Magazine, avril 2019, vol 161 p 293

[21a] Jack Greenstein

« How Glorious the Second Coming of Christ. » Michelangelo’s « Last Judgment » and the Transfiguration » Artibus et Historiae , Vol. 10, No. 20 (1989), pp. 33-57

http://www.jstor.org/stable/1483352[21b] Charles de Tolnay, « Michelangelo . 5 . the final period : last judgment, frescoes of the Pauline chapel, last pietàs », p 74

[21d] Patricia Emison

« Asleep in the Grass of Arcady: Giulio Campagnola’s Dreamer », Renaissance Quarterly, Vol. 45, No. 2 (Summer, 1992), pp. 271-292

https://www.jstor.org/stable/2862749[21e1] Maria Ruvoldt, « The Italian Renaissance Imagery of Inspiration: Metaphors of Sex, Sleep, and Dream », 2004, p 130

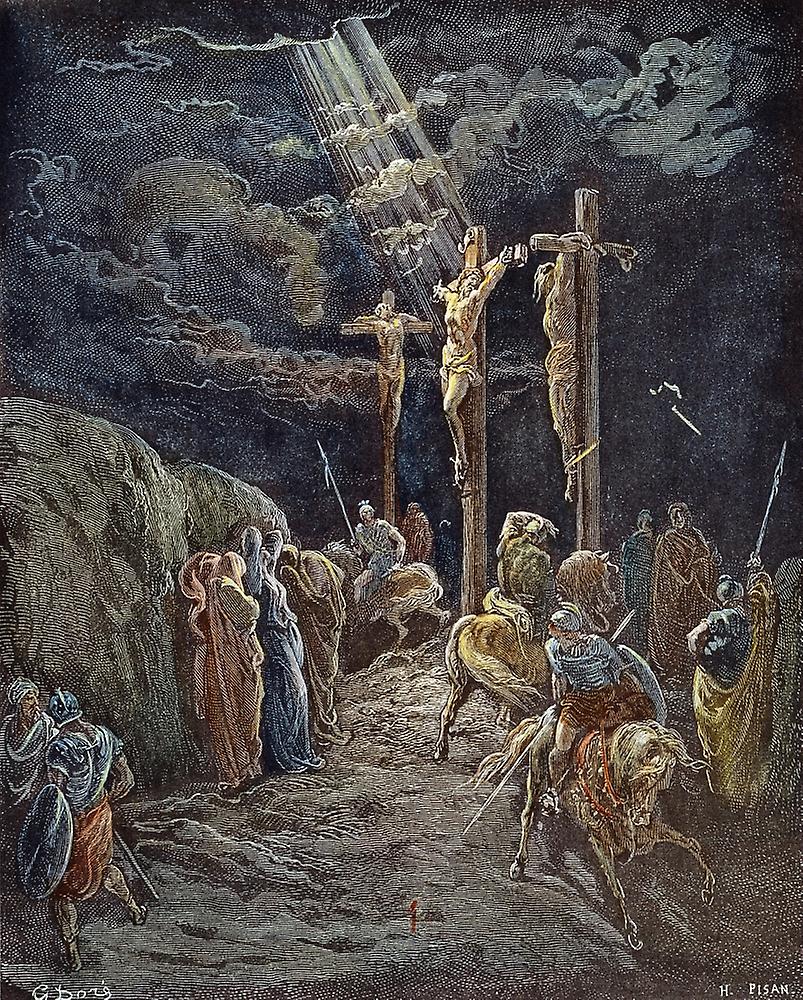

Le coup de lance, Van Dyck (anciennement attribué à Rubens), vers 1620, Musée des Beaux Arts, Anvers

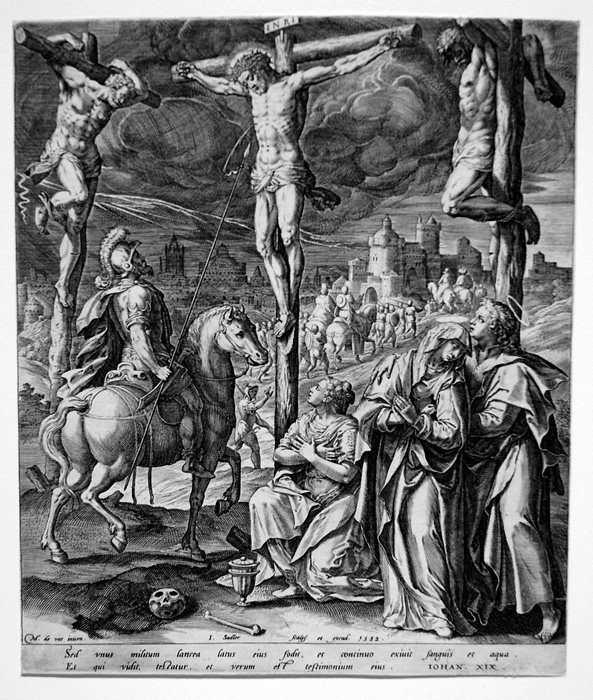

Le coup de lance, Van Dyck (anciennement attribué à Rubens), vers 1620, Musée des Beaux Arts, Anvers Gravure de Jan Sadeler d’après un dessin de Maerten de Vos, 1582

Gravure de Jan Sadeler d’après un dessin de Maerten de Vos, 1582 Longin perçant le flanc du Christ

Longin perçant le flanc du Christ Jan Anthonie de Coxie, 1710, Collezione di dipinti della Pinacoteca del Castello Sforzesco

Jan Anthonie de Coxie, 1710, Collezione di dipinti della Pinacoteca del Castello Sforzesco Van Dyck, vers 1629, Cathédrale St. Rumbold, Mâlines

Van Dyck, vers 1629, Cathédrale St. Rumbold, Mâlines Provenant de l’église Saint Georges d’Anvers, Fitzwilliam Museum

Provenant de l’église Saint Georges d’Anvers, Fitzwilliam Museum Gravure d’Abraham Conradus

Gravure d’Abraham Conradus![]()

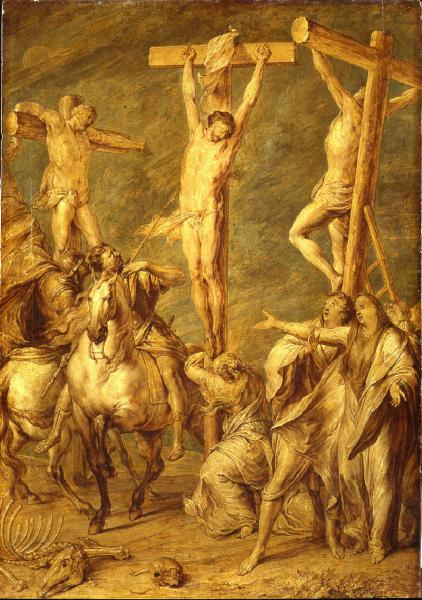

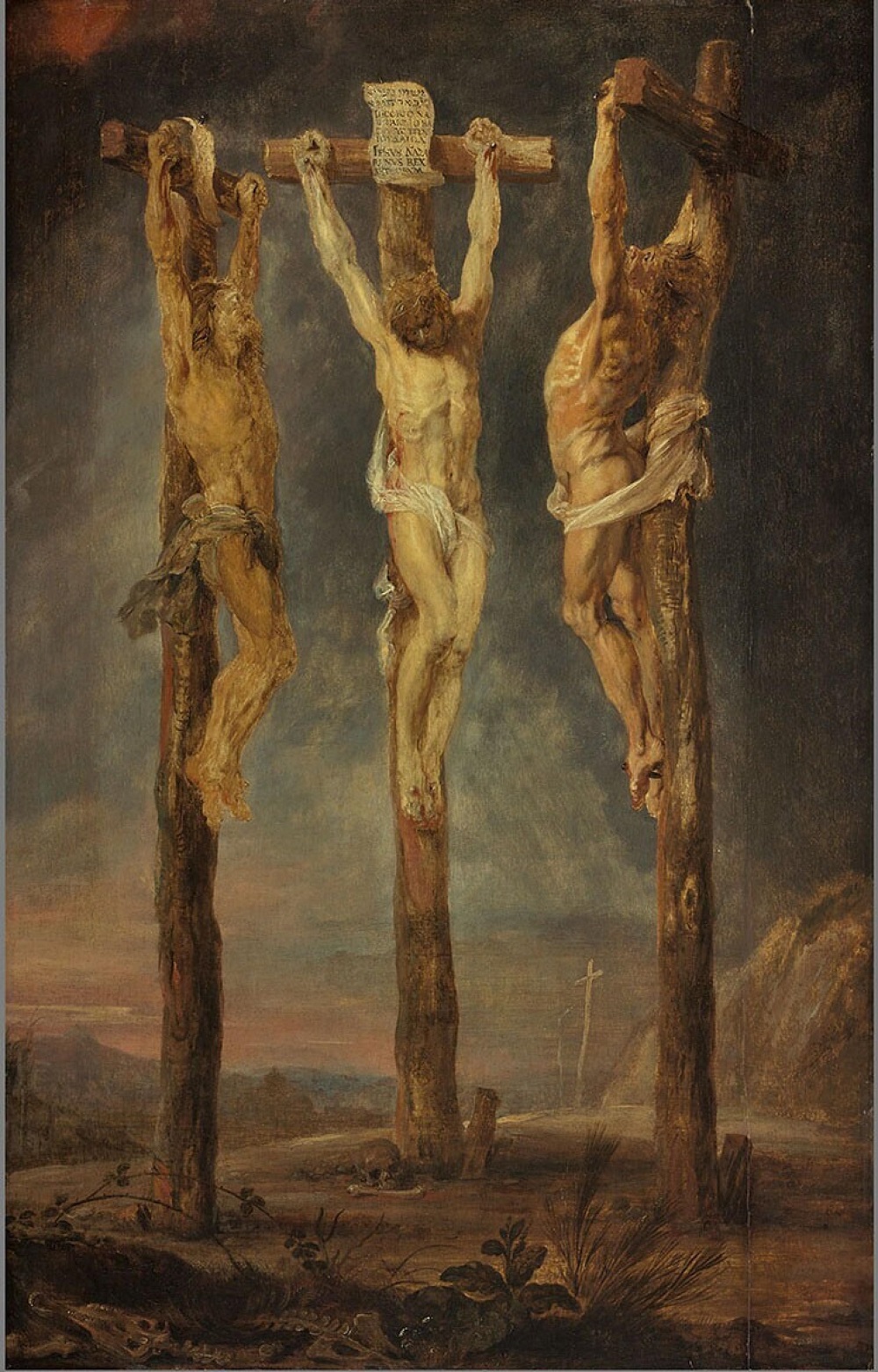

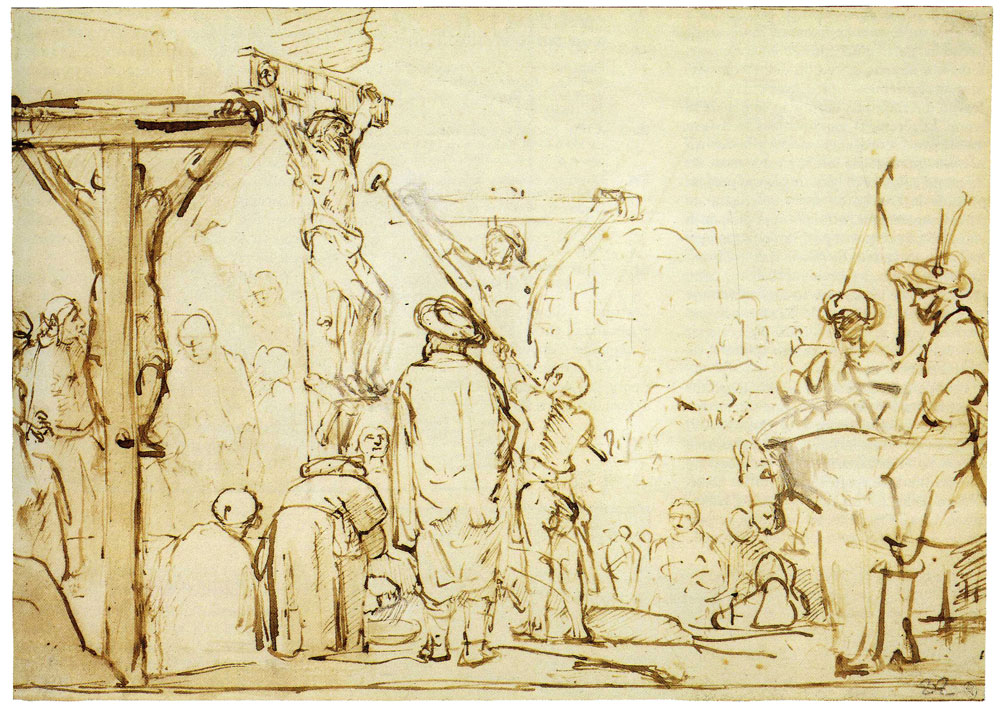

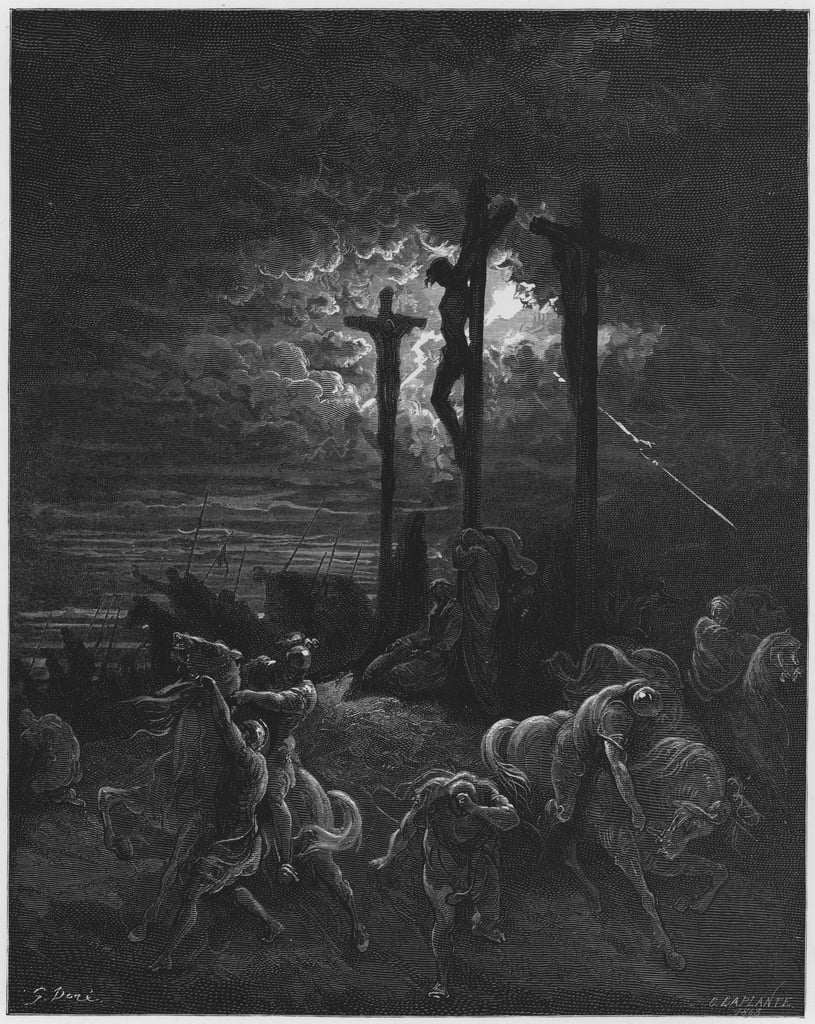

Les Trois Croix, Rubens, esquisse, vers 1620 , musée Boymans van Beuningen, Rotterdam

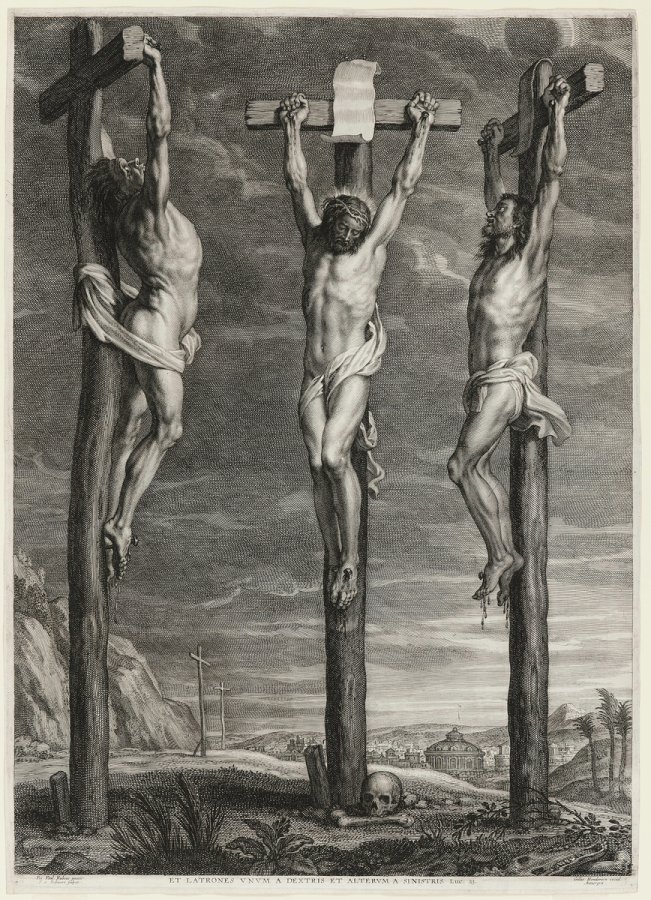

Les Trois Croix, Rubens, esquisse, vers 1620 , musée Boymans van Beuningen, Rotterdam Gravure de Schelte Adamsz Bolswert d’après Rubens, MAH, Genève

Gravure de Schelte Adamsz Bolswert d’après Rubens, MAH, Genève Le calvaire

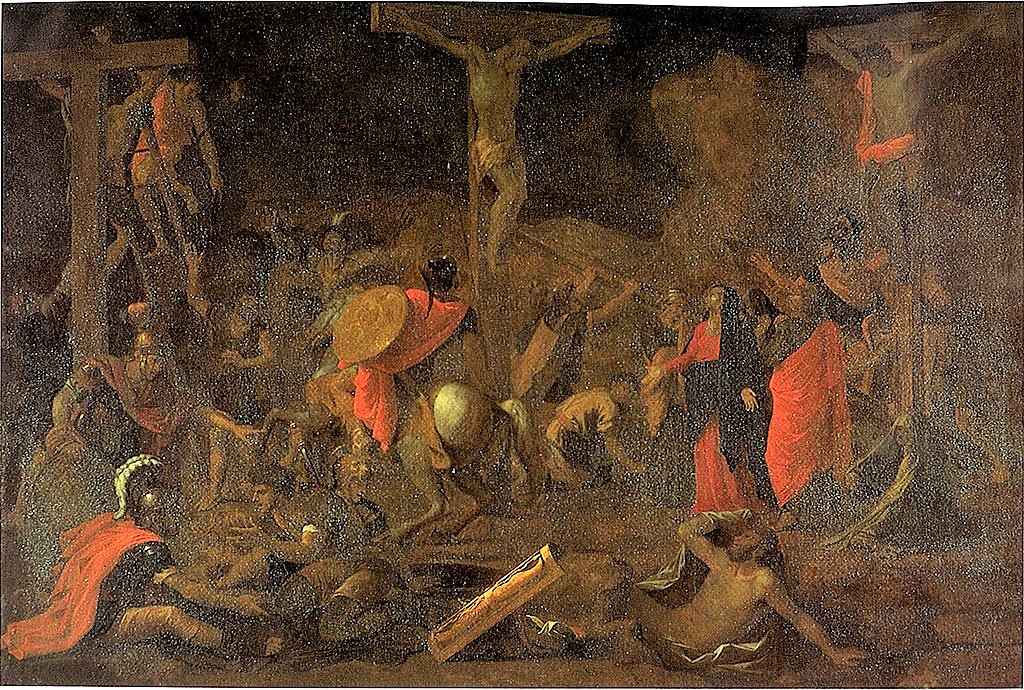

Le calvaire

![]()

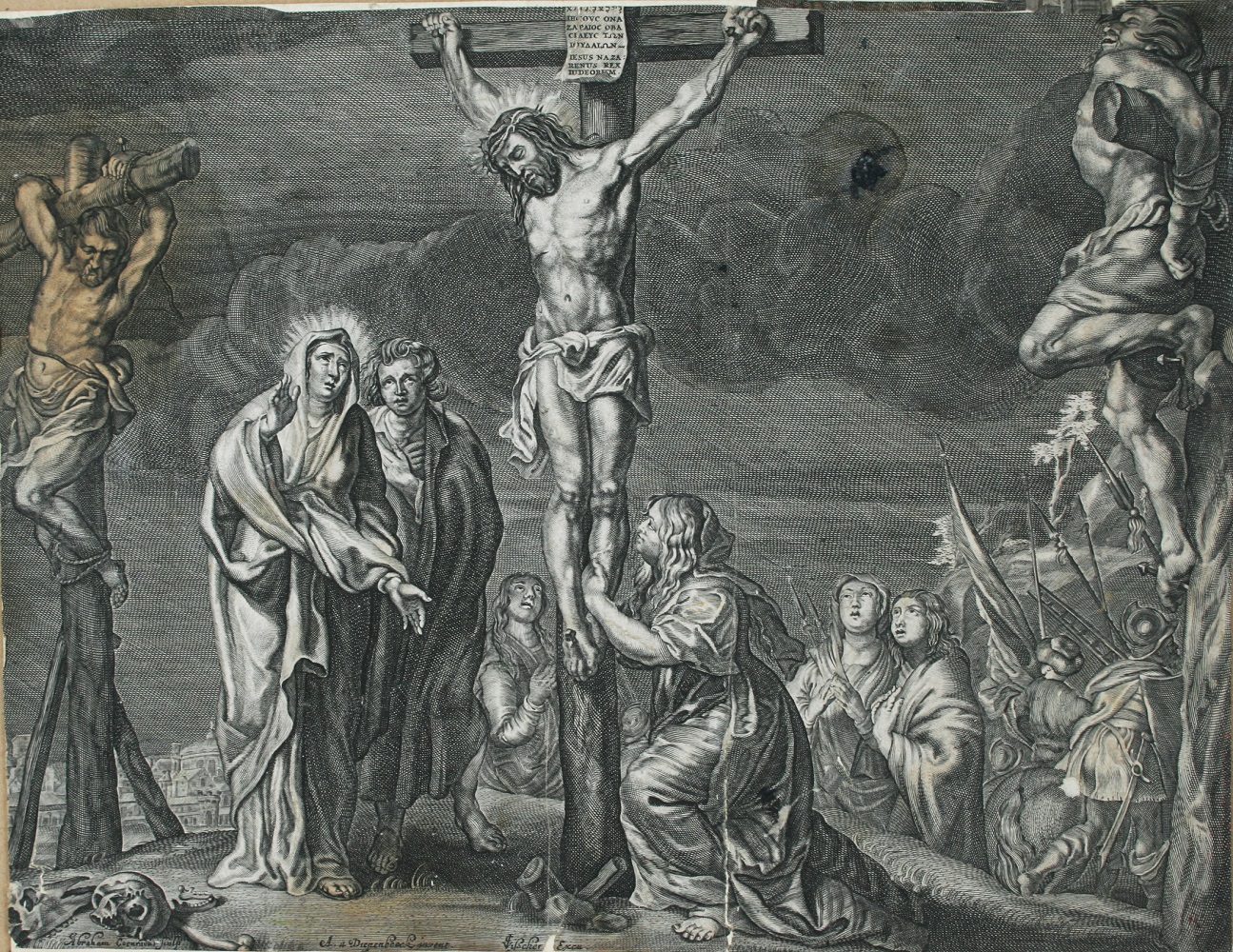

Crucifixion

Crucifixion Crucifixion pour l’église San Nicolo della Lattuga

Crucifixion pour l’église San Nicolo della Lattuga Crucifixion

Crucifixion![]()

Crucifixion

Crucifixion

Lamentation sur le Christ mort, Rembrandt, 1635 , National Gallery

Lamentation sur le Christ mort, Rembrandt, 1635 , National Gallery

Crucifixion, Rembrandt, 1641, Rijksmuseum, Amsterdam

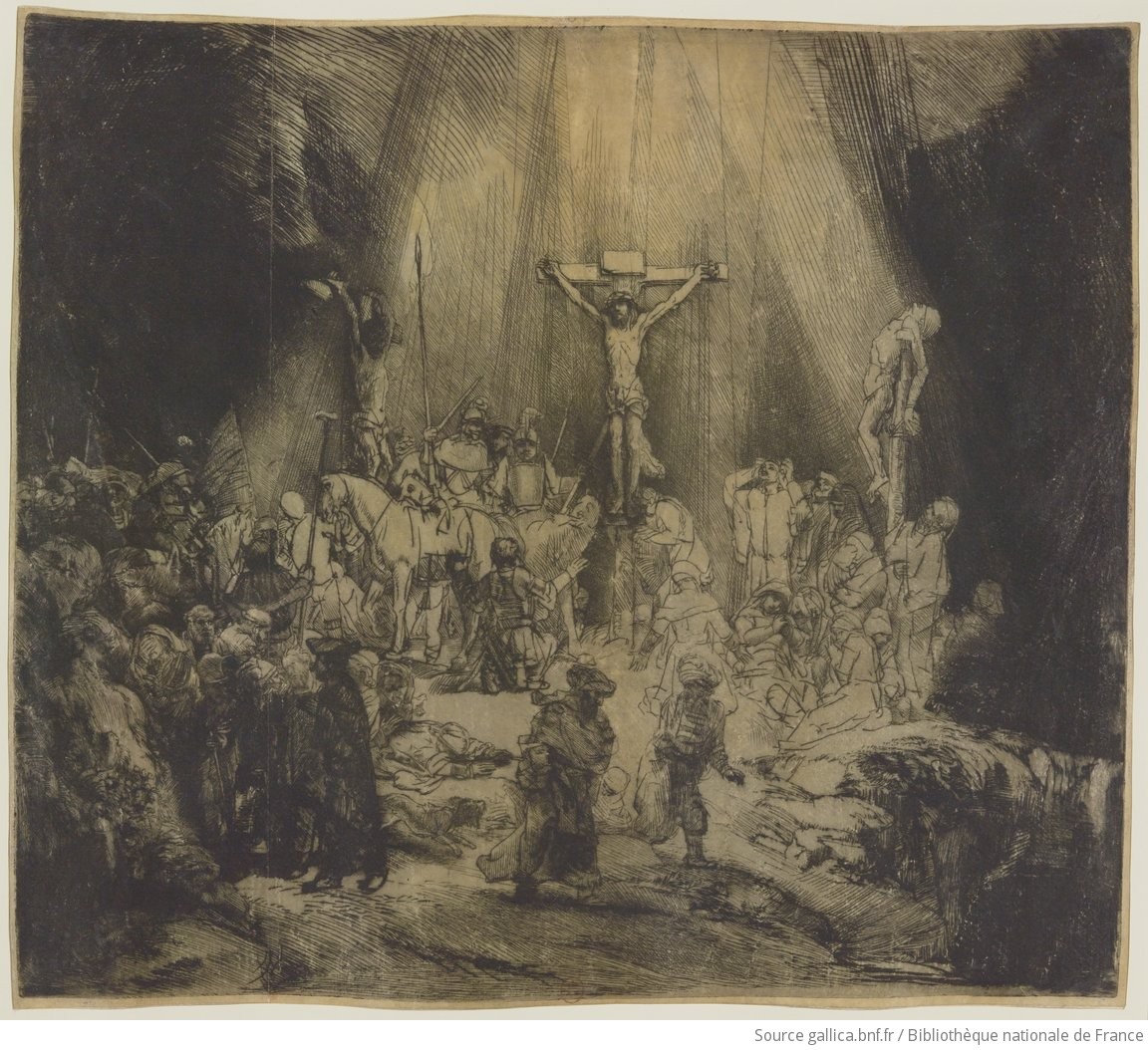

Crucifixion, Rembrandt, 1641, Rijksmuseum, Amsterdam Le Christ sur la Croix entre les deux larrons

Le Christ sur la Croix entre les deux larrons 1er état

1er état 5ème état

5ème état Calvaire, Govert Flinck, 1649, Kunstmuseum, Bâle

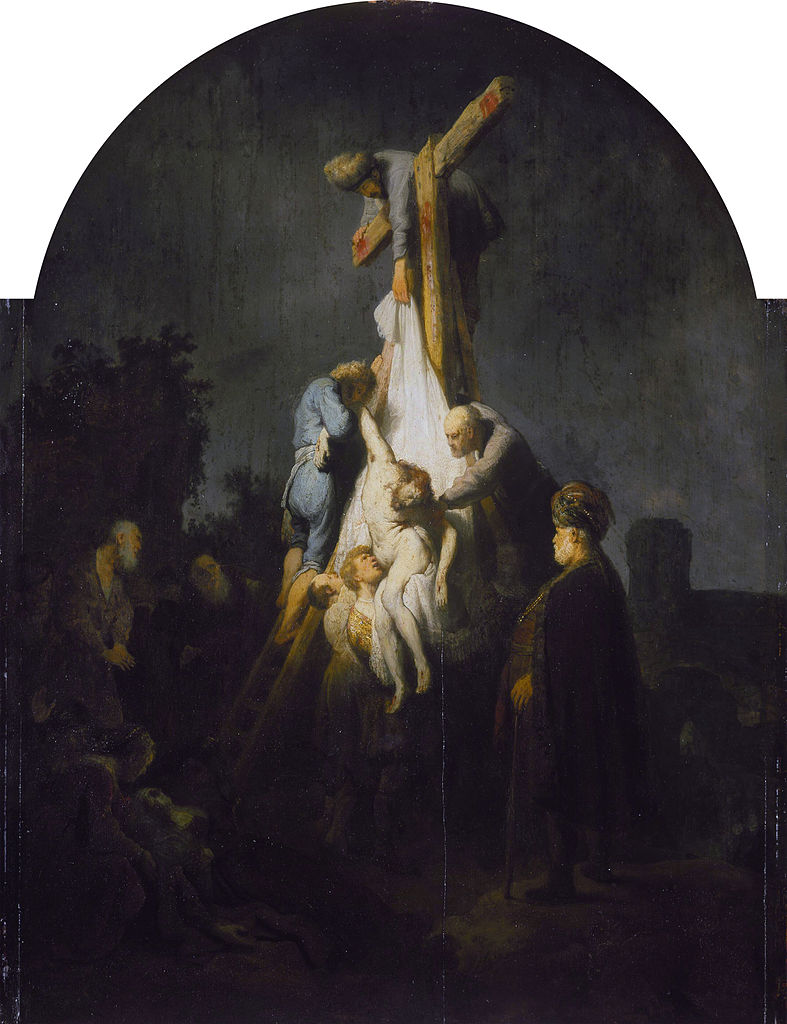

Calvaire, Govert Flinck, 1649, Kunstmuseum, Bâle Descente de Croix, Rembrandt, 1633, Alte Pinakothek, Münich

Descente de Croix, Rembrandt, 1633, Alte Pinakothek, Münich

Crucifixion

Crucifixion Luca Giordano, 1704-05, Santa Brigida, Naples

Luca Giordano, 1704-05, Santa Brigida, Naples![]()

La Crucifixion

La Crucifixion 1755

1755 1755-60

1755-60 Crucifixion

Crucifixion Vision de Saint Bernard de Clairvaux

Vision de Saint Bernard de Clairvaux![]()

« Jerusalem, ou Consummatum est »

« Jerusalem, ou Consummatum est »

Illustration de « The life of our lord », publié à Londres par The society for Promoting Christian Knowledge, vers 1880

Illustration de « The life of our lord », publié à Londres par The society for Promoting Christian Knowledge, vers 1880 Pietro Gagliardi, 1847-52, église San Girolamo dei Croati, Rome

Pietro Gagliardi, 1847-52, église San Girolamo dei Croati, Rome Le Calvaire

Le Calvaire Le Calvaire (inversé)

Le Calvaire (inversé) La Mort du Christ

La Mort du Christ Les ténèbres à la Crucifixion

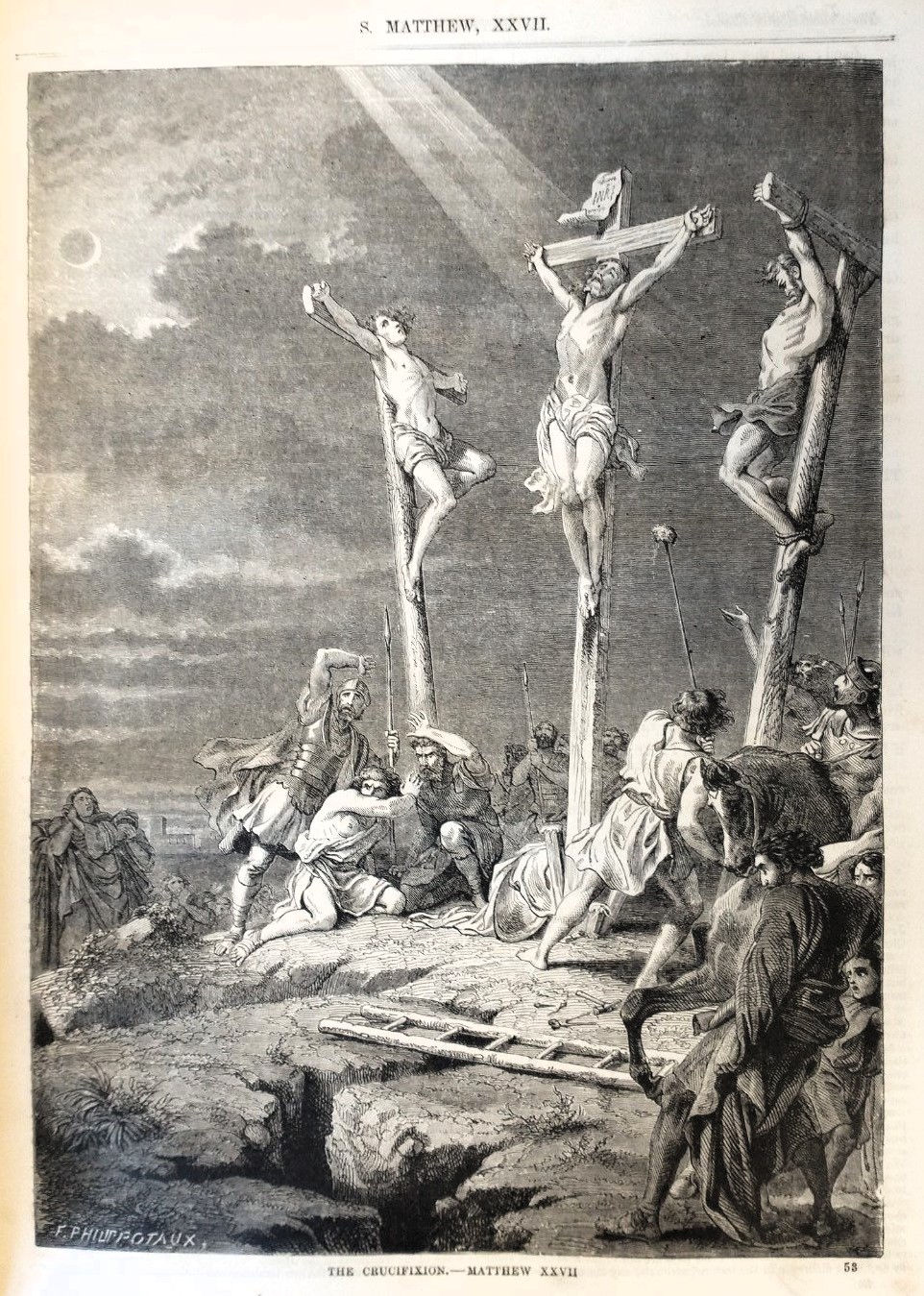

Les ténèbres à la Crucifixion F. Philippotaux, Illustrated Family Bible, édité par Cassell de 1870 à 1874

F. Philippotaux, Illustrated Family Bible, édité par Cassell de 1870 à 1874 The Child’s Life of Christ », édité par Cassell de 1882

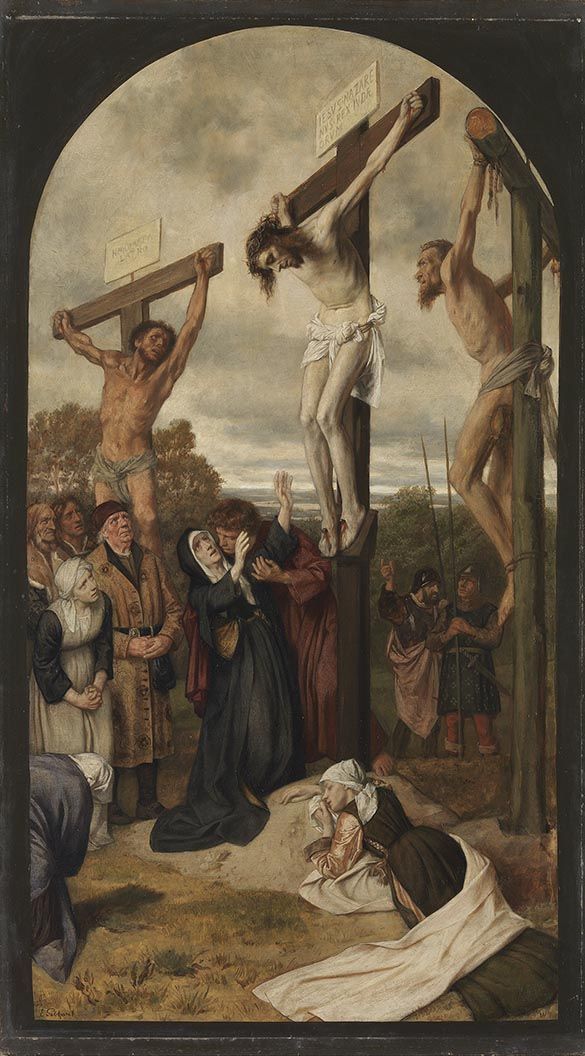

The Child’s Life of Christ », édité par Cassell de 1882 1873, Kunsthalle, Hamburg

1873, Kunsthalle, Hamburg 1884, Bavarian State Painting Collections, Münich

1884, Bavarian State Painting Collections, Münich Crucifixion

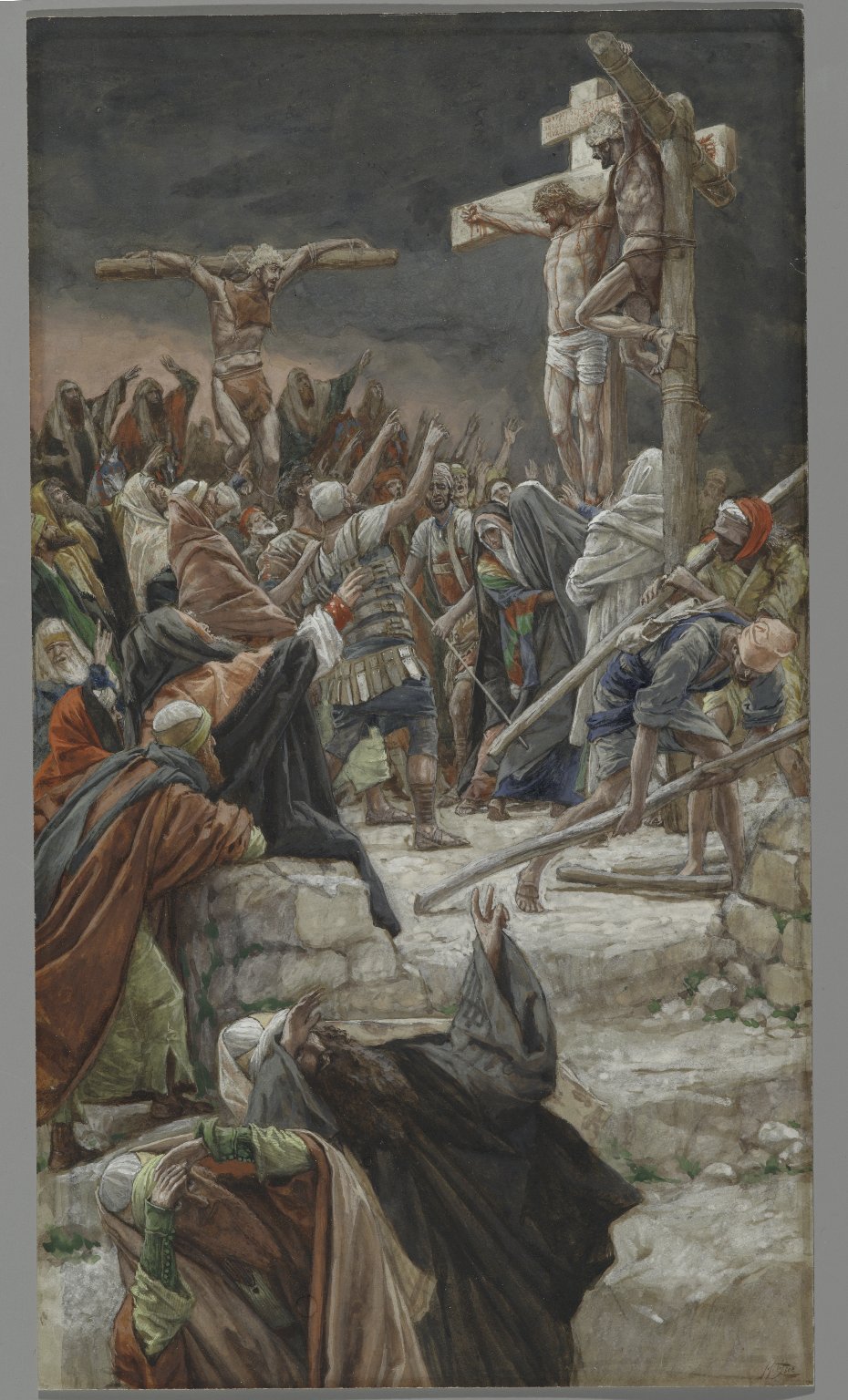

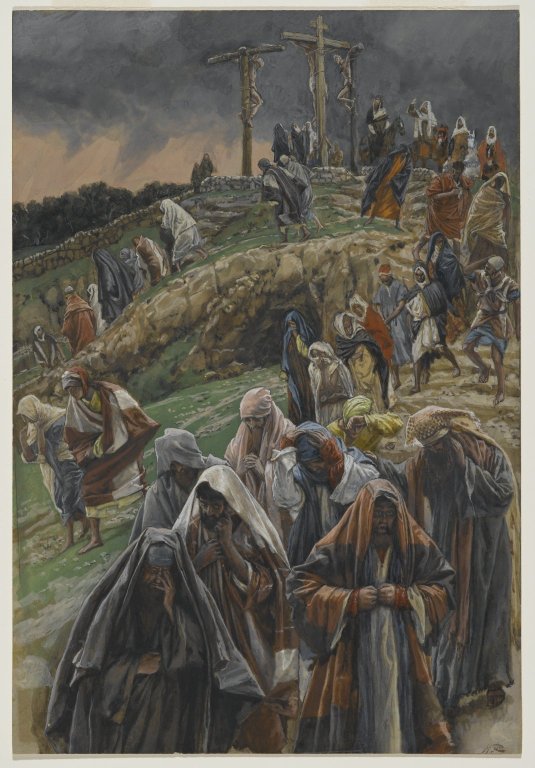

Crucifixion 296 : Le pardon du bon Larron, Tissot, Brooklin Museum

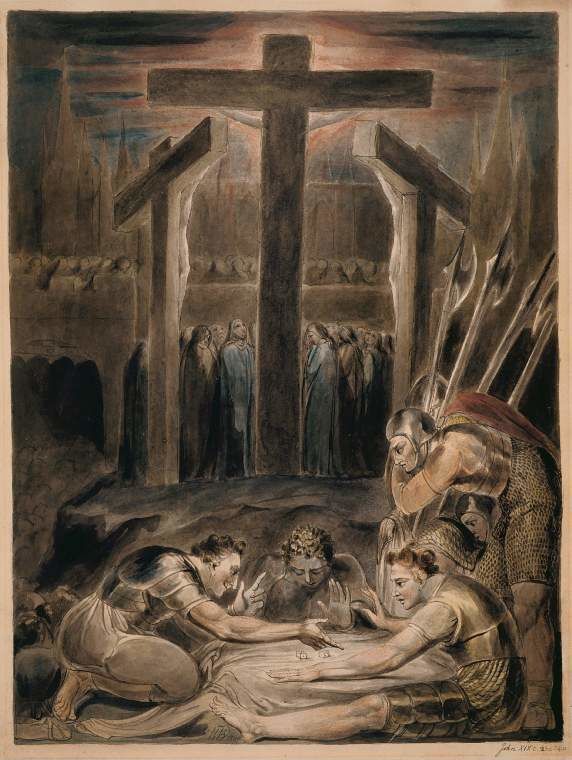

296 : Le pardon du bon Larron, Tissot, Brooklin Museum 297 : Les vêtements tirés au sort

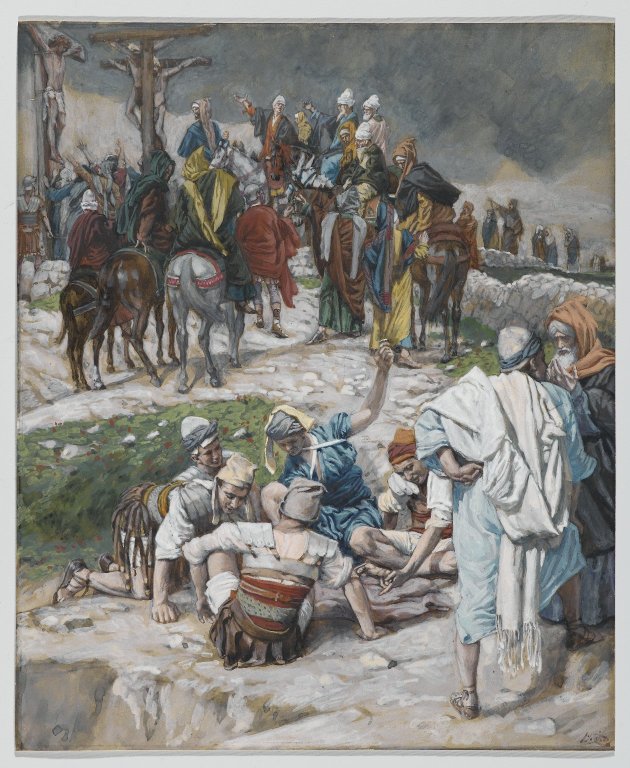

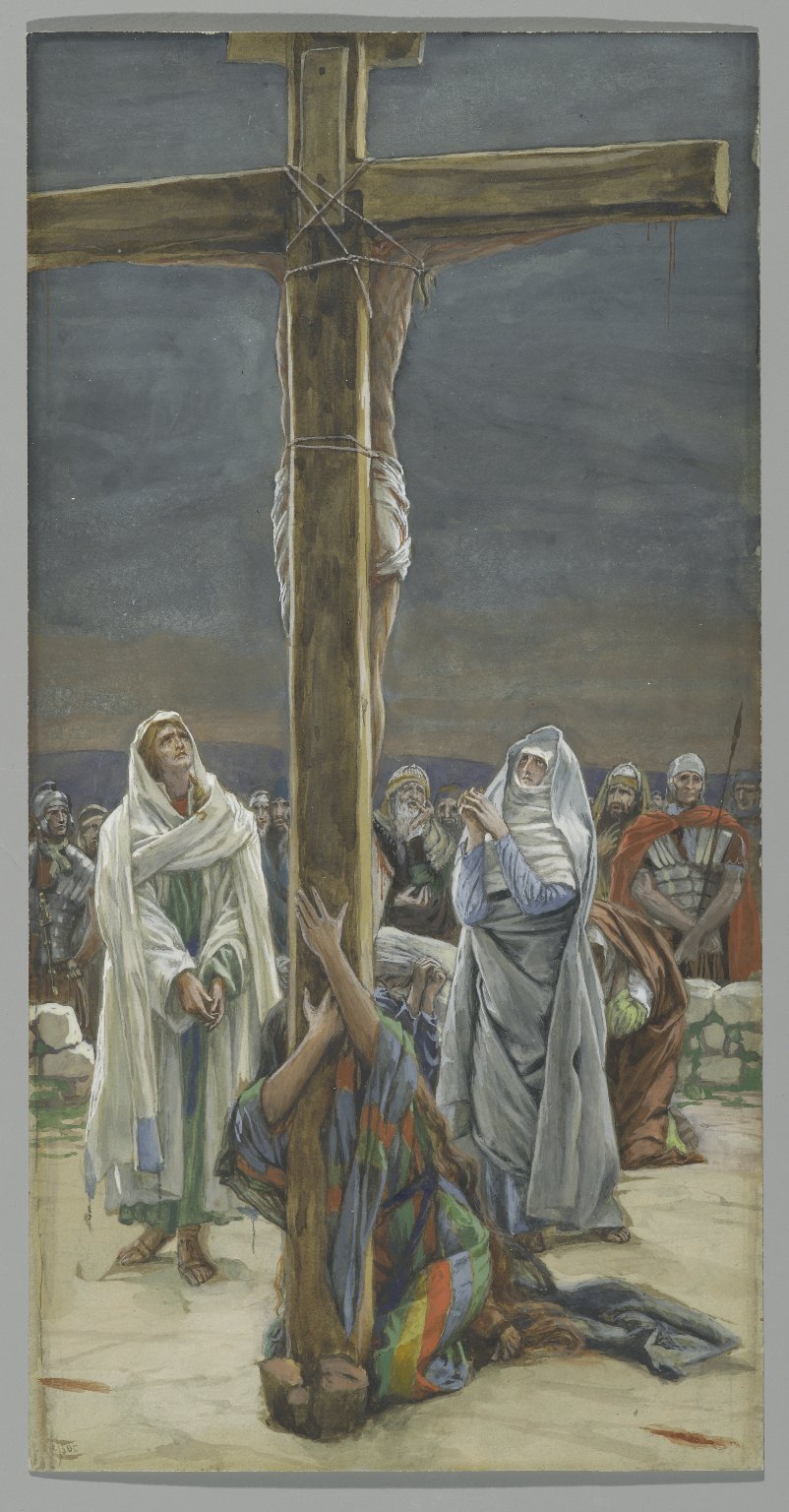

297 : Les vêtements tirés au sort 300 : Stabat Mater

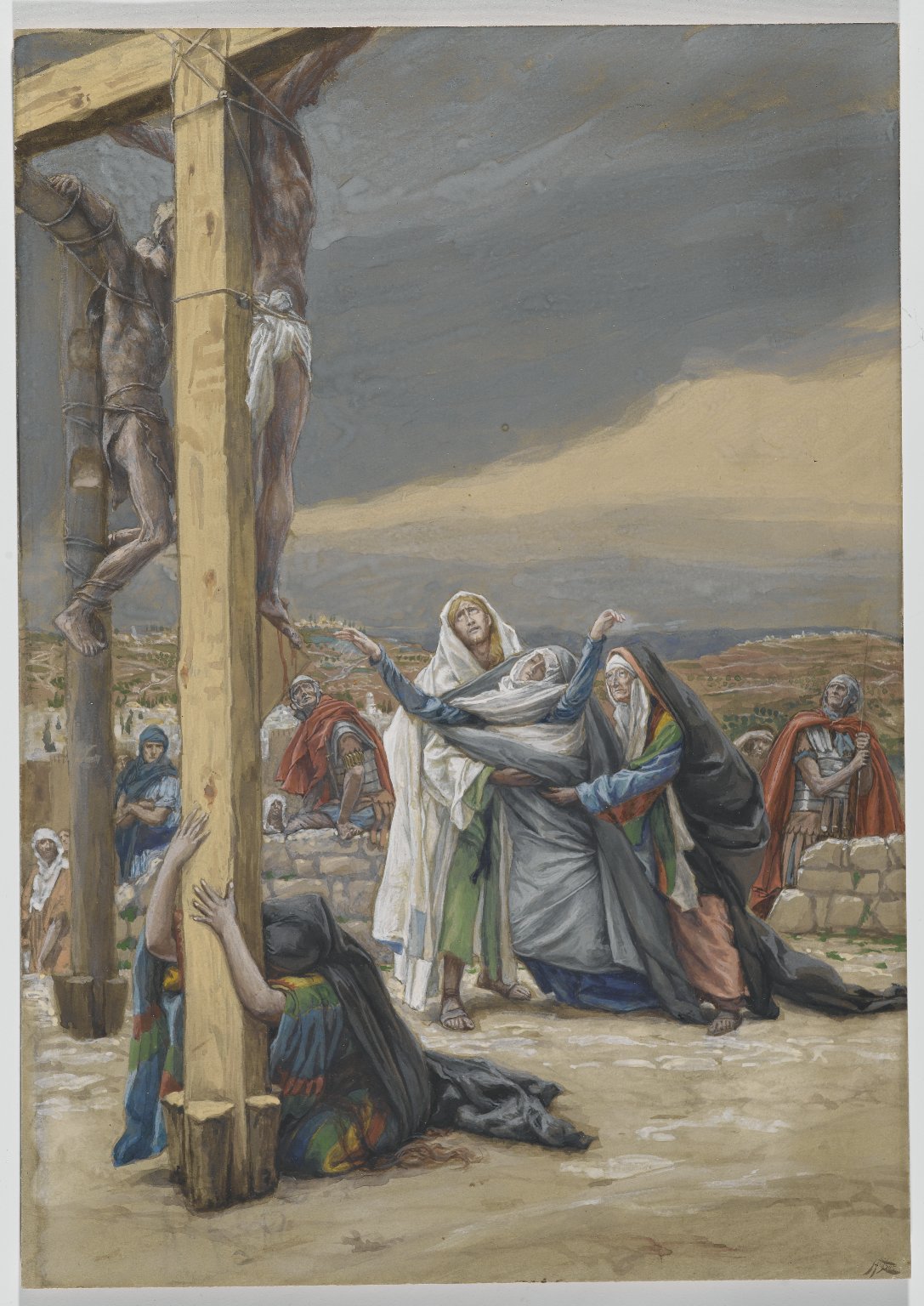

300 : Stabat Mater 301 : Mater dolorosa

301 : Mater dolorosa 303 : J’ai soif. Le vinaigre donné à Jésus.

303 : J’ai soif. Le vinaigre donné à Jésus. 306 : La foule s’en va en se frappant la poitrine

306 : La foule s’en va en se frappant la poitrine 307 : Le tremblement de terre

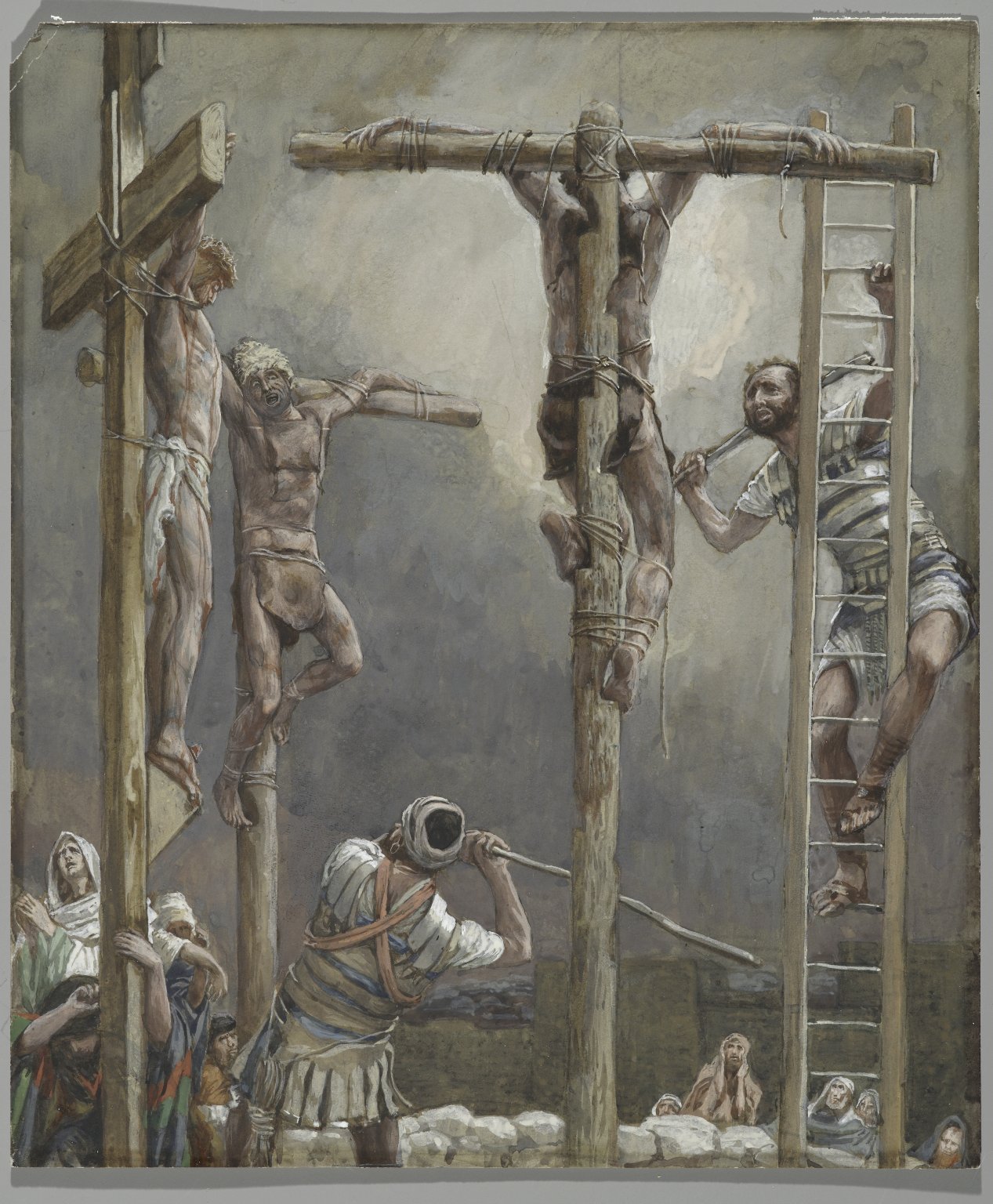

307 : Le tremblement de terre 313 : On rompt les jambes aux larrons

313 : On rompt les jambes aux larrons 315 : Le coup de lance

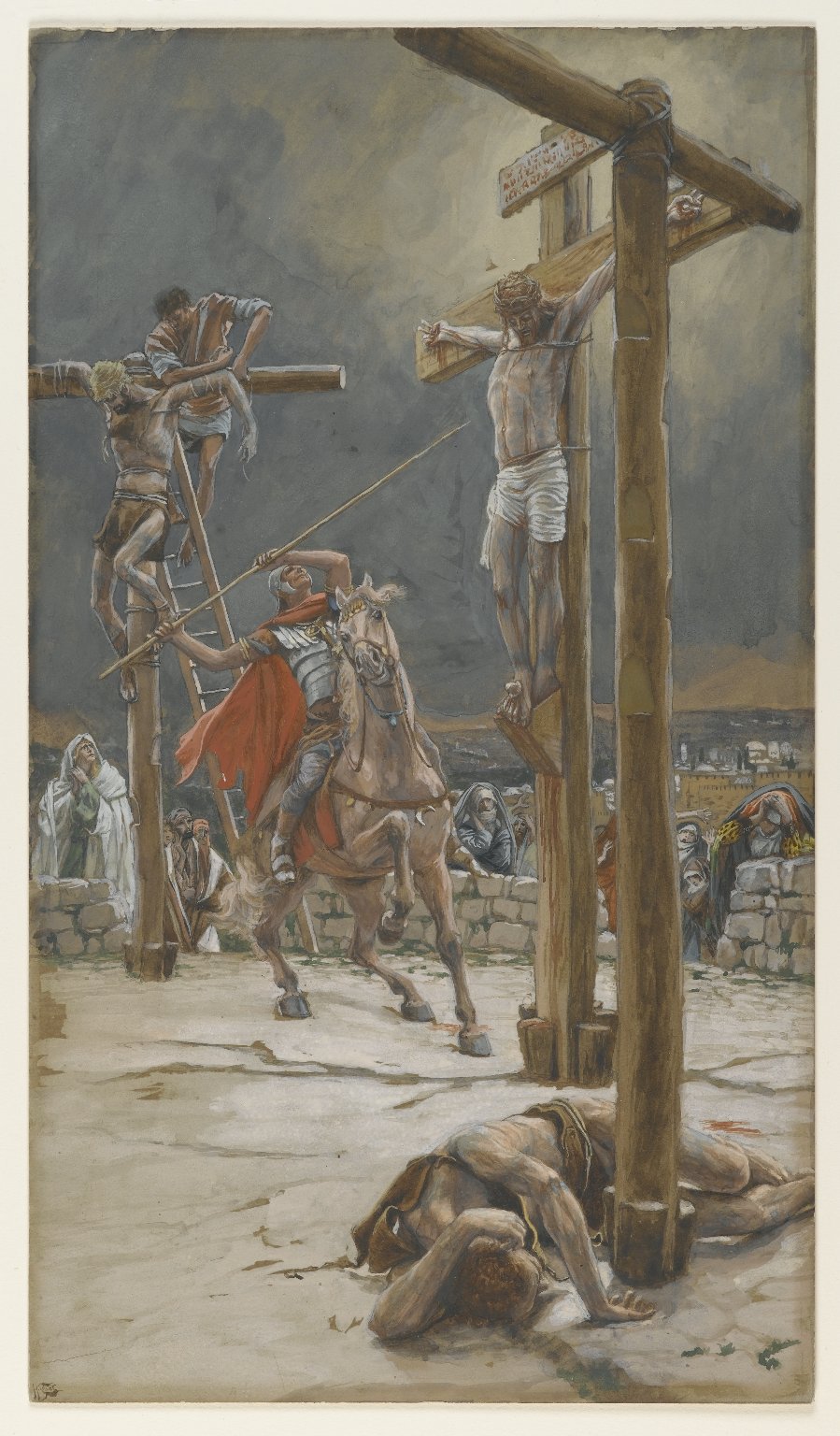

315 : Le coup de lance 316 : Confession de Saint Longin

316 : Confession de Saint Longin J. Aniwanter, 1890-1900, Yaroslavl Museum of Fine Arts

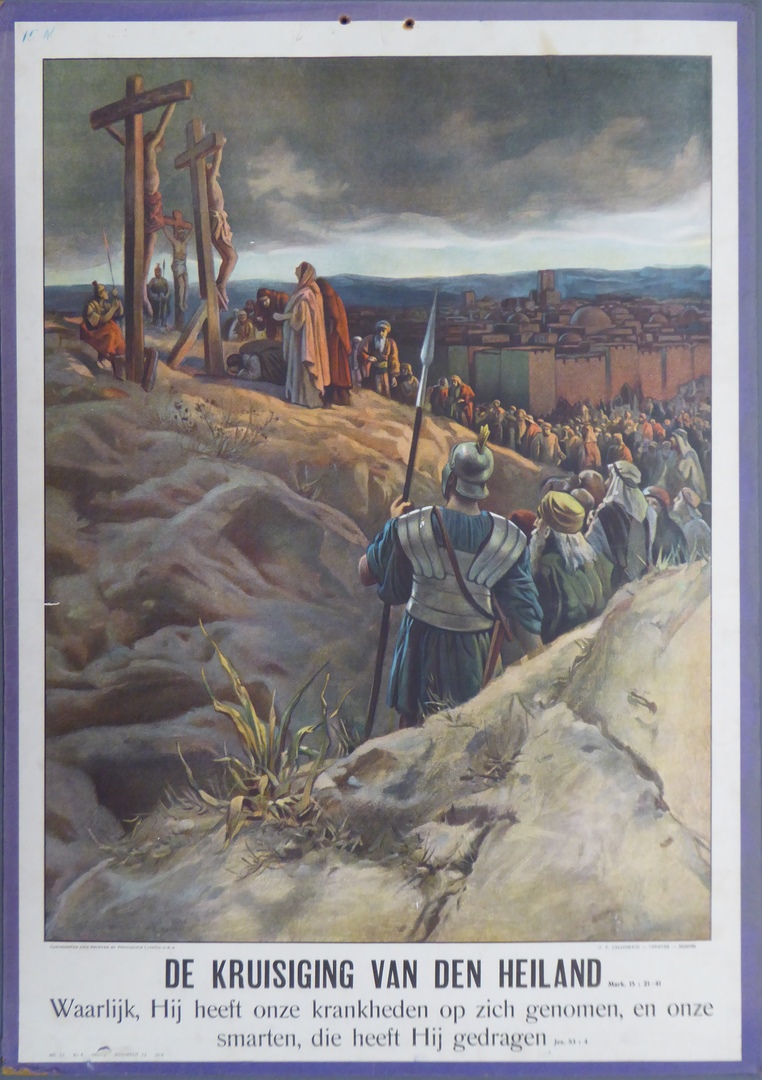

J. Aniwanter, 1890-1900, Yaroslavl Museum of Fine Arts 1915, Providence Lith. Co, éditions G.F.Callenbach, Catharijneconvent, Utrecht

1915, Providence Lith. Co, éditions G.F.Callenbach, Catharijneconvent, Utrecht Le Golgotha, Camille Lambert, 1900-20

Le Golgotha, Camille Lambert, 1900-20 Crucifixion

Crucifixion

Fin 6ème siècle, église Saint-Martin de Vertou, musée Dobrée, Nantes

Fin 6ème siècle, église Saint-Martin de Vertou, musée Dobrée, Nantes 6ème-7ème siècle, Tunisie, collection privée

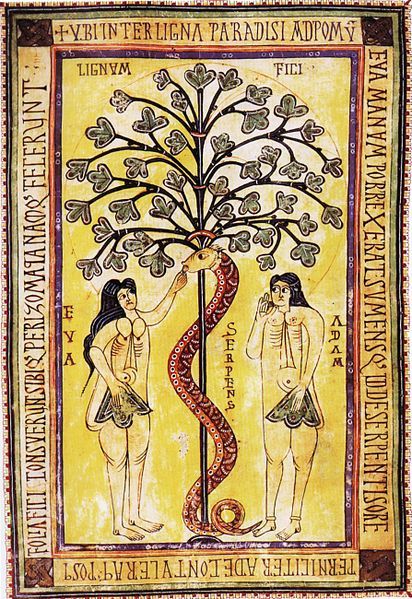

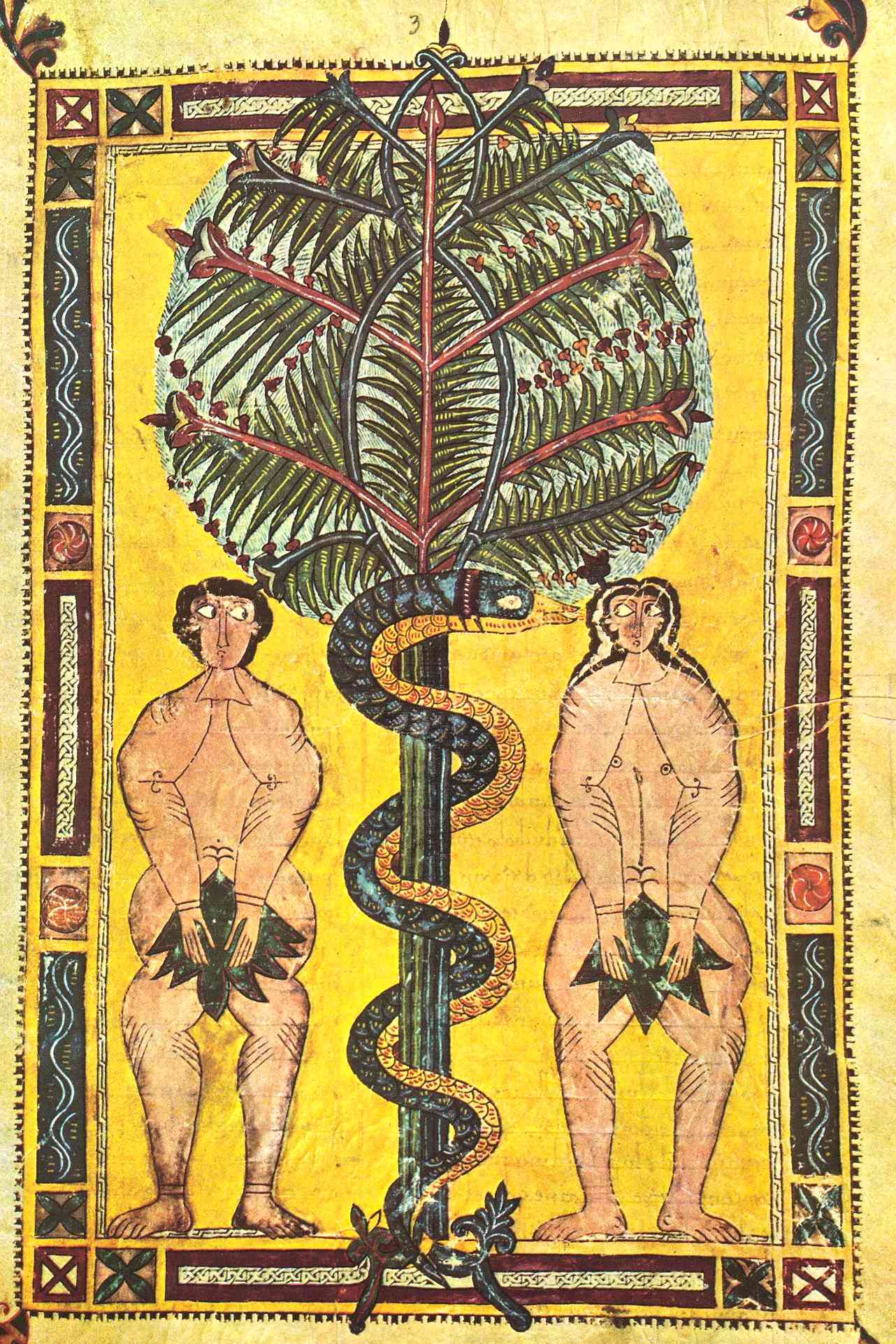

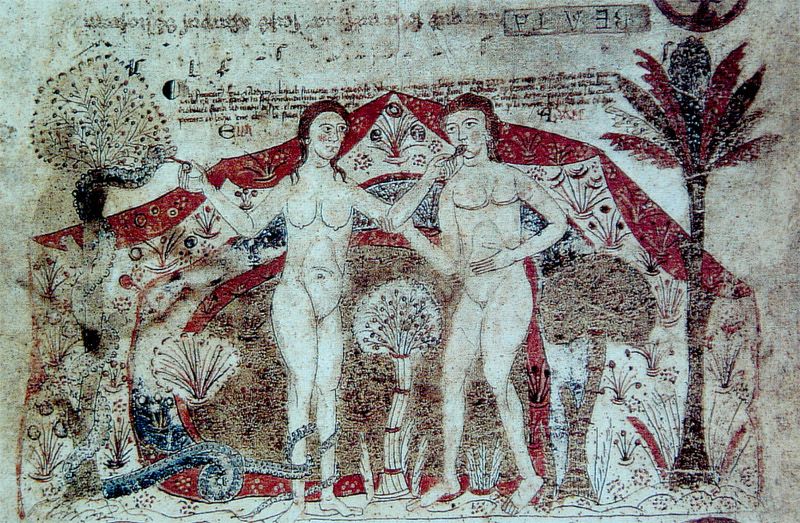

6ème-7ème siècle, Tunisie, collection privée vers 950, Codex Aemilianensis, MS d I. I. , fol 17

vers 950, Codex Aemilianensis, MS d I. I. , fol 17 1000, Beatus de L’Escorial-San Millan, MS II.5-fol 18

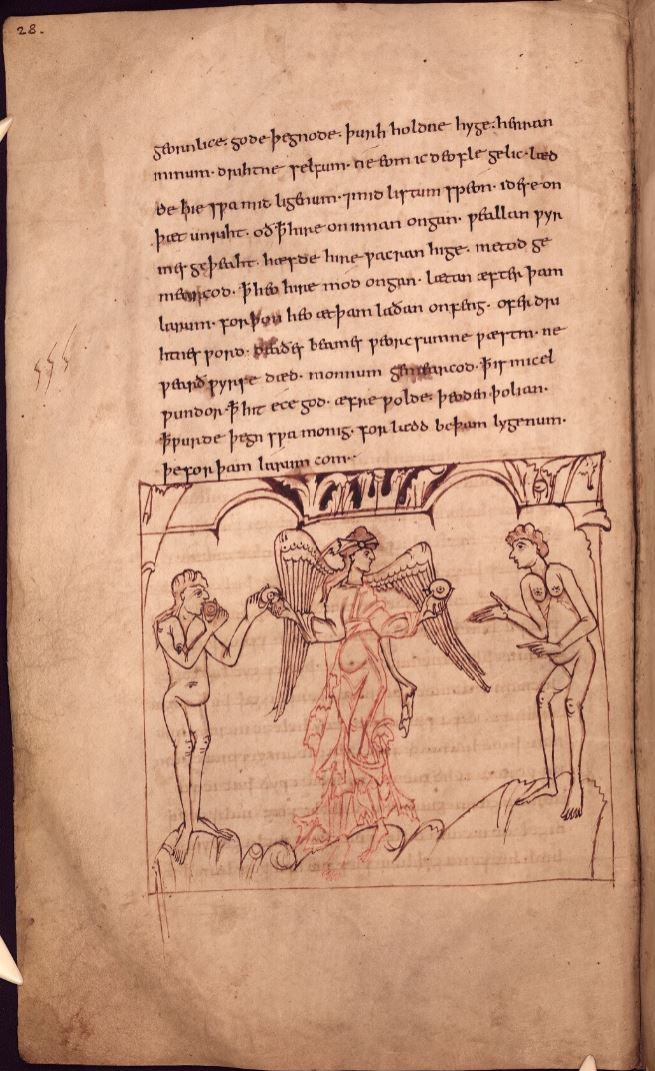

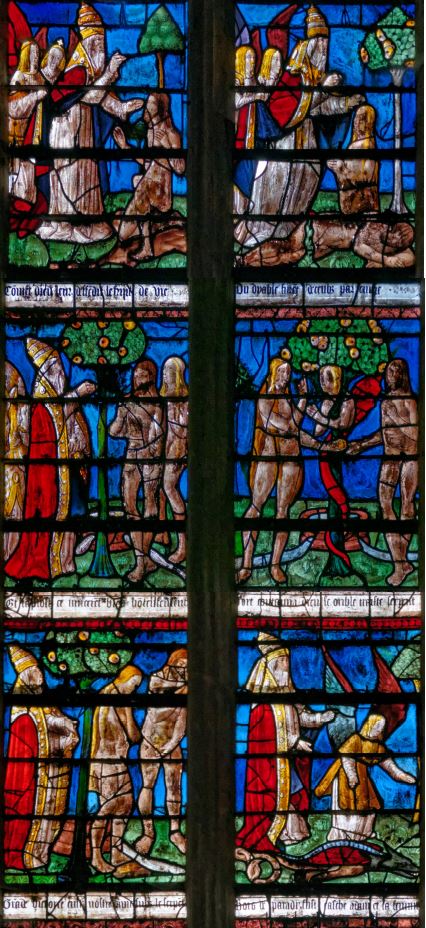

1000, Beatus de L’Escorial-San Millan, MS II.5-fol 18 L’Envoyé du démon tentant Eve, puis Adam, page 28

L’Envoyé du démon tentant Eve, puis Adam, page 28 San Pedro in Loarre, 1100-30

San Pedro in Loarre, 1100-30 Cloître de la Cathédrale de Monreale, 1170-1180

Cloître de la Cathédrale de Monreale, 1170-1180

Vu par les spectateurs

Vu par les spectateurs Lu par les chantres

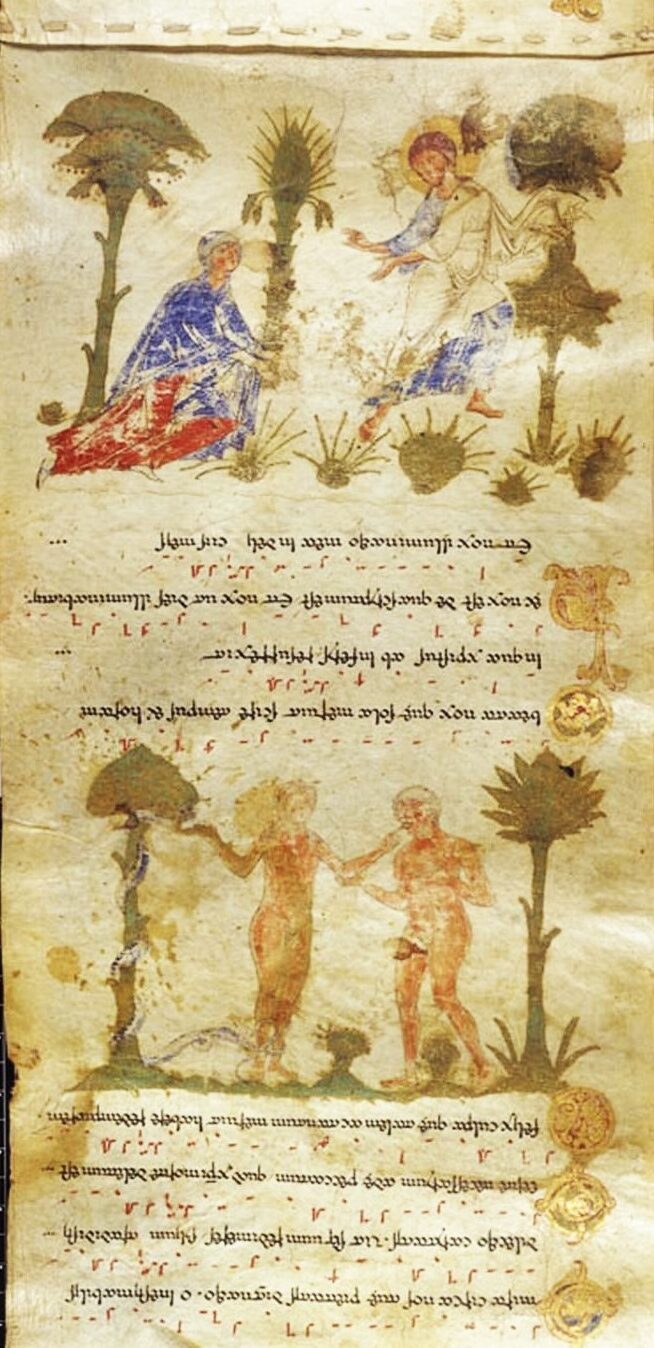

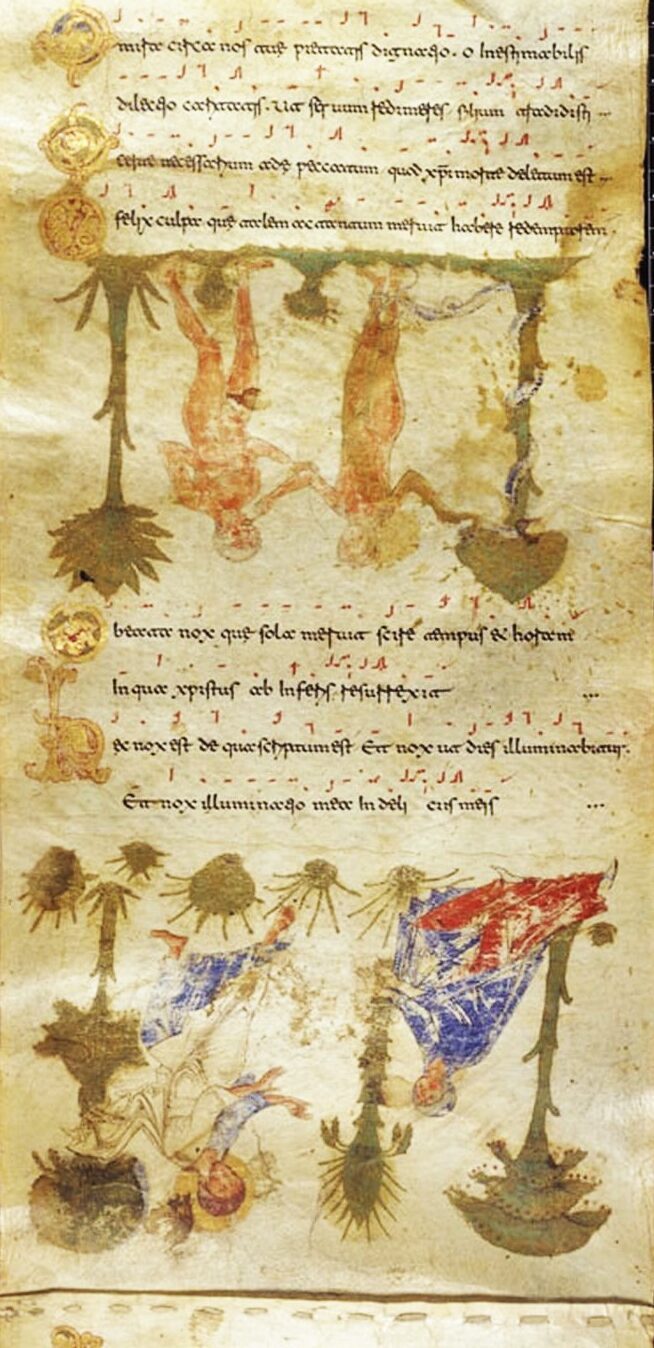

Lu par les chantres Exultet 2,1050-1100, Duomo di Pisa

Exultet 2,1050-1100, Duomo di Pisa

Face Nord du Baldaquin

Face Nord du Baldaquin 1139, maître Nicolaus, Portail Ouest, San Zeno, Vérone

1139, maître Nicolaus, Portail Ouest, San Zeno, Vérone Psautier de Cantorbery, 1185 -1195, BnF, Mss., Latin 8846

Psautier de Cantorbery, 1185 -1195, BnF, Mss., Latin 8846 1200-50, trumeau du portail de la Mère Dieu, Cathédrale d’Amiens

1200-50, trumeau du portail de la Mère Dieu, Cathédrale d’Amiens 1250-1330, attribué à Gaddo Gaddi, baptistère de Florence

1250-1330, attribué à Gaddo Gaddi, baptistère de Florence

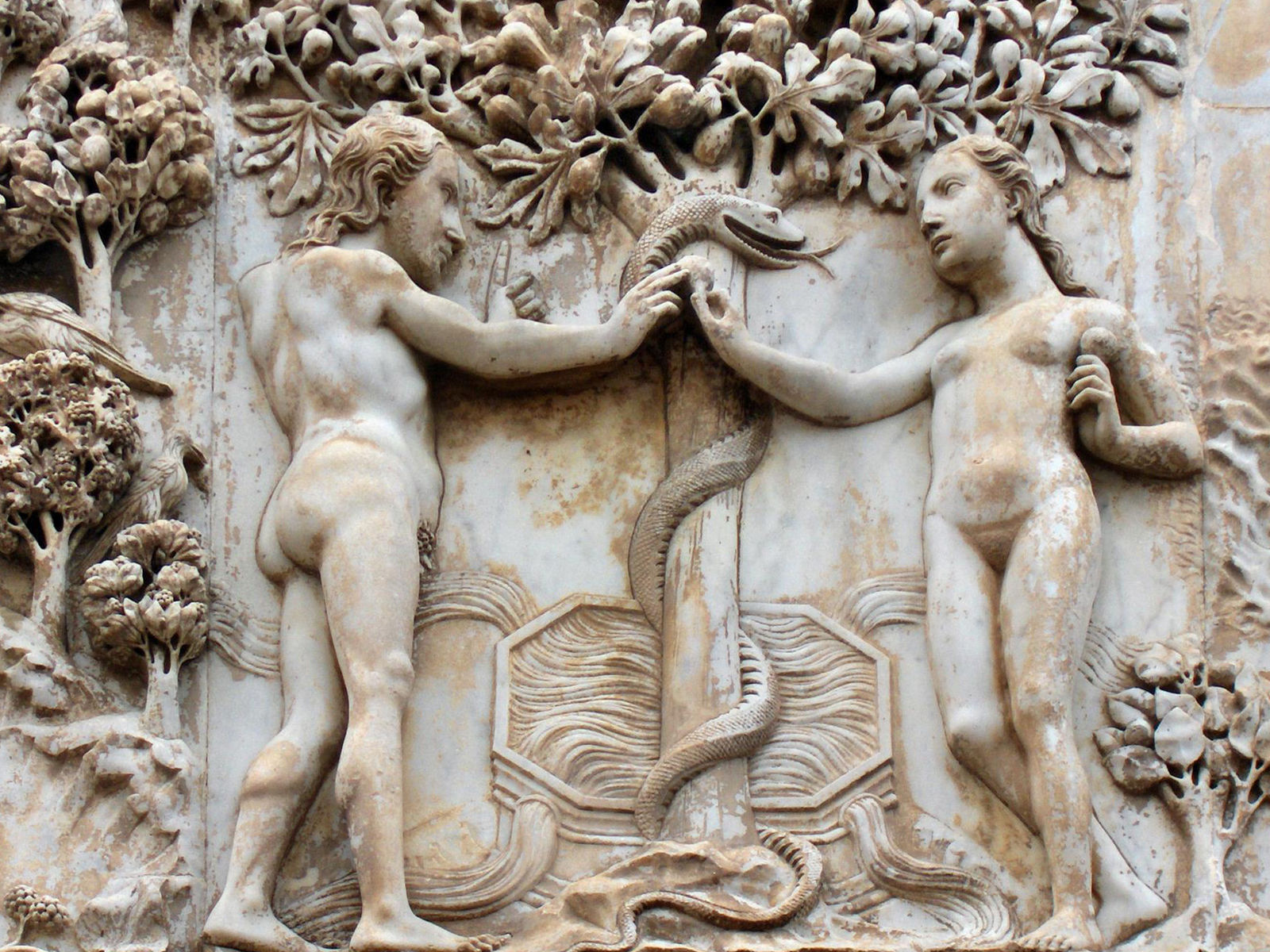

1425, Jacopo della Quercia, portail majeur de San Petronio, Bologne

1425, Jacopo della Quercia, portail majeur de San Petronio, Bologne

Antependium de Sant Andreu de Sagàs (flanc gauche), 1175-1200, Musée de Solsona

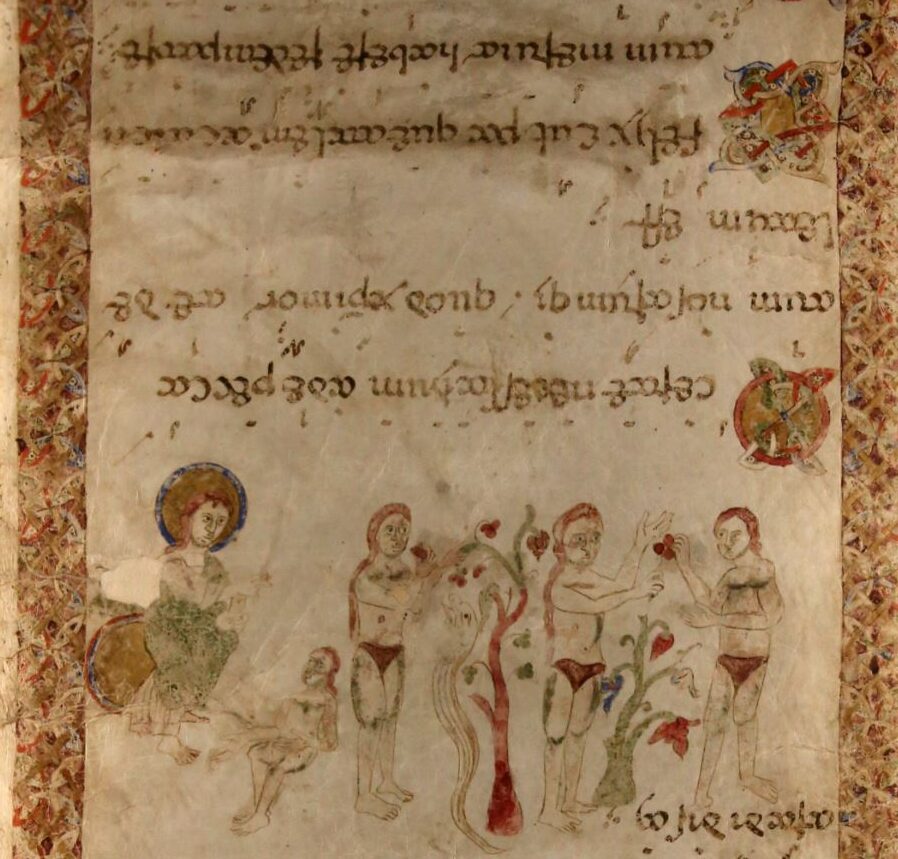

Antependium de Sant Andreu de Sagàs (flanc gauche), 1175-1200, Musée de Solsona Psautier Peterborough de Bruxelles (Angleterre),

Psautier Peterborough de Bruxelles (Angleterre),  1220-25, Chapelle Saint Guillaume, Notre Dame, Paris

1220-25, Chapelle Saint Guillaume, Notre Dame, Paris 1225-1235, psautier latin dit de saint Louis et de Blanche de Castille, Arsenal. Ms-1186 reserve fol 11v Gallica

1225-1235, psautier latin dit de saint Louis et de Blanche de Castille, Arsenal. Ms-1186 reserve fol 11v Gallica

Psautier de Rutland (Angleterre), 1260, BL Add. 62925 fol 8v

Psautier de Rutland (Angleterre), 1260, BL Add. 62925 fol 8v Bible d’Utrecht

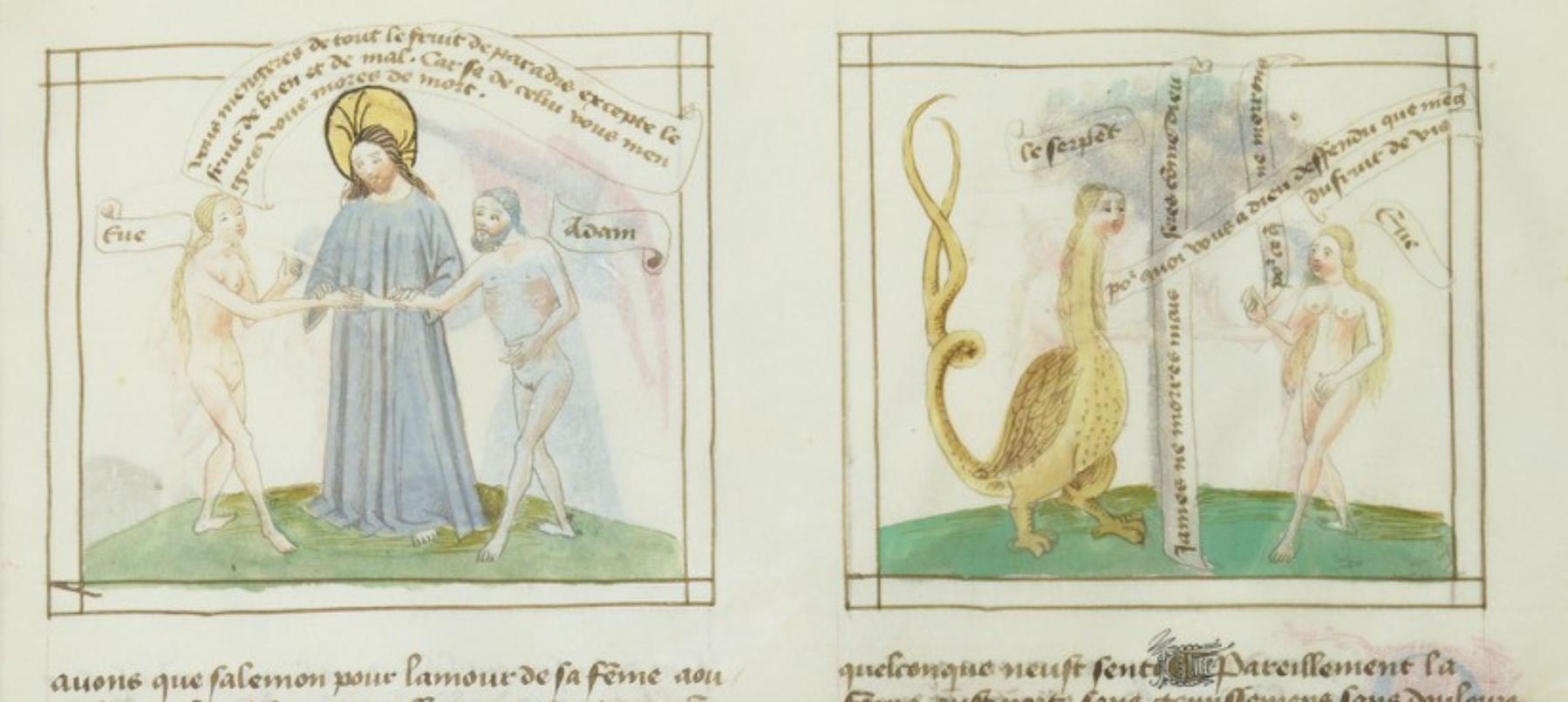

Bible d’Utrecht Bible Historiale, 14ème siècle, BNF Français 155 fol 4v

Bible Historiale, 14ème siècle, BNF Français 155 fol 4v La tentation

La tentation La Tentation

La Tentation  14ème s, Saint Etienne, Mulhouse ( photo ndoduc.free.fr)

14ème s, Saint Etienne, Mulhouse ( photo ndoduc.free.fr) Hans Acker, vers 1430, Bessererkapelle, Ulmer Münster

Hans Acker, vers 1430, Bessererkapelle, Ulmer Münster 1405-08, grande verrière Est, York Minster

1405-08, grande verrière Est, York Minster 1500-30, Eglise de la Conception de la Vierge, Puellemontier, photo Denis Krieger mesvitrauxfavoris.fr

1500-30, Eglise de la Conception de la Vierge, Puellemontier, photo Denis Krieger mesvitrauxfavoris.fr Saint-Georges, Chavanges

Saint-Georges, Chavanges Saint Remi, Ceffonds (baie 4)

Saint Remi, Ceffonds (baie 4) fol. 46v

fol. 46v fol. 48v

fol. 48v 1420, Rhin moyen, Spencer 15, fol. 2v

1420, Rhin moyen, Spencer 15, fol. 2v France vers 1450 BNF Fr 188 fol 6r

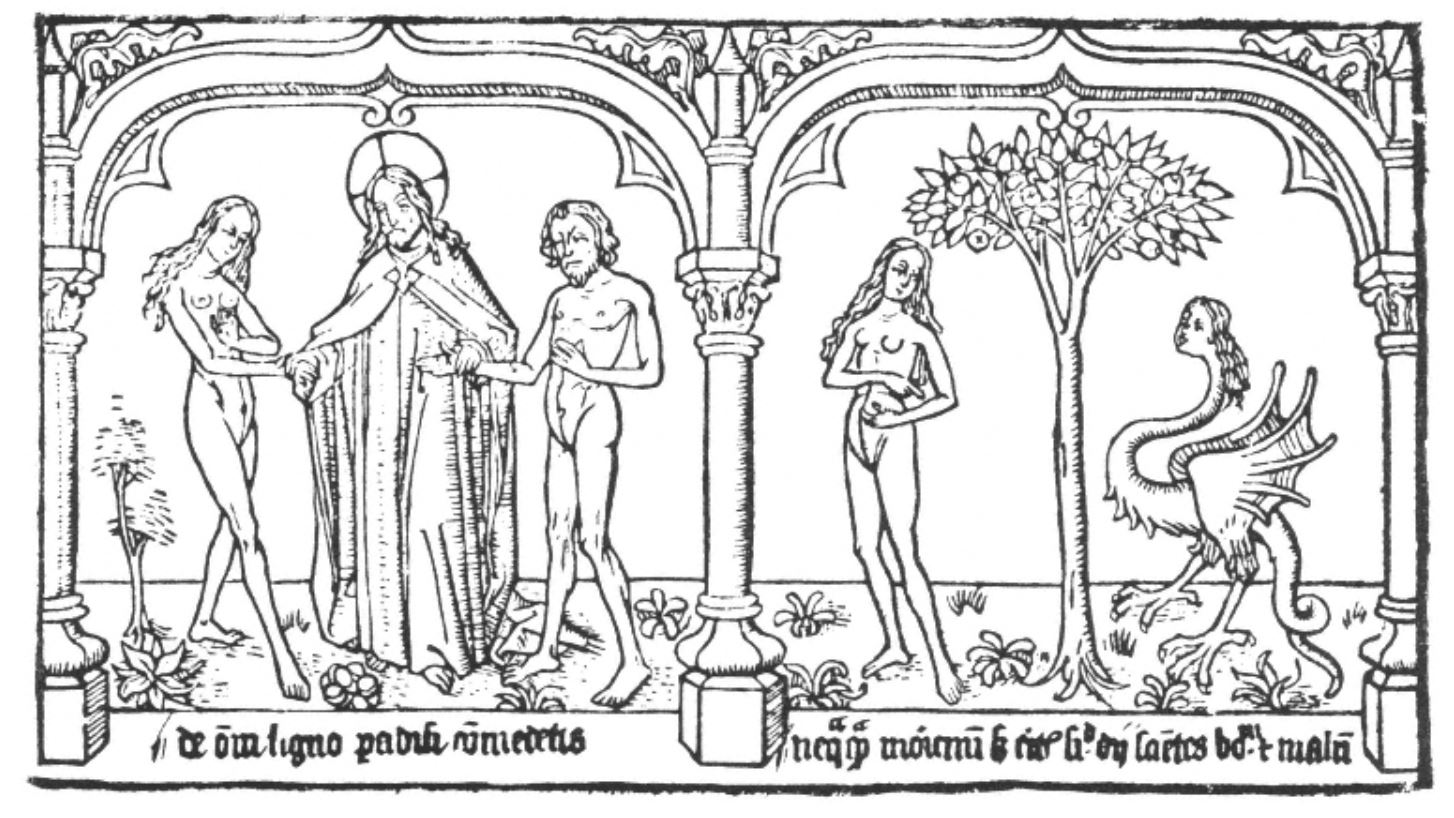

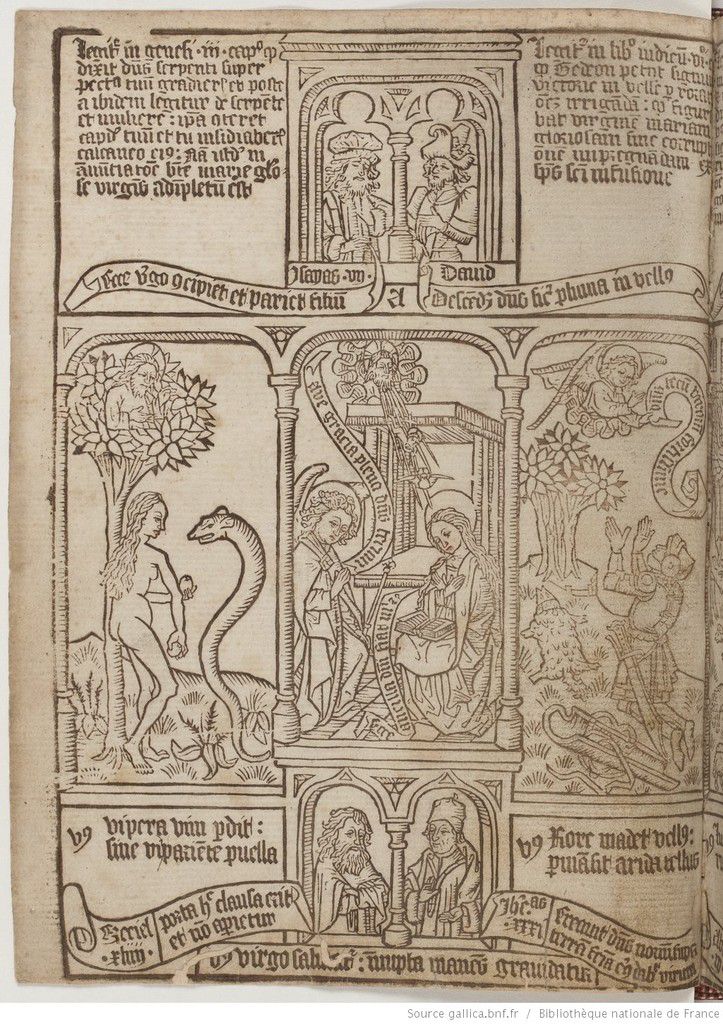

France vers 1450 BNF Fr 188 fol 6r Speculum Humanae Salvationis, édition imprimée, vers 1468

Speculum Humanae Salvationis, édition imprimée, vers 1468 Livre des Propriétés De Choses,

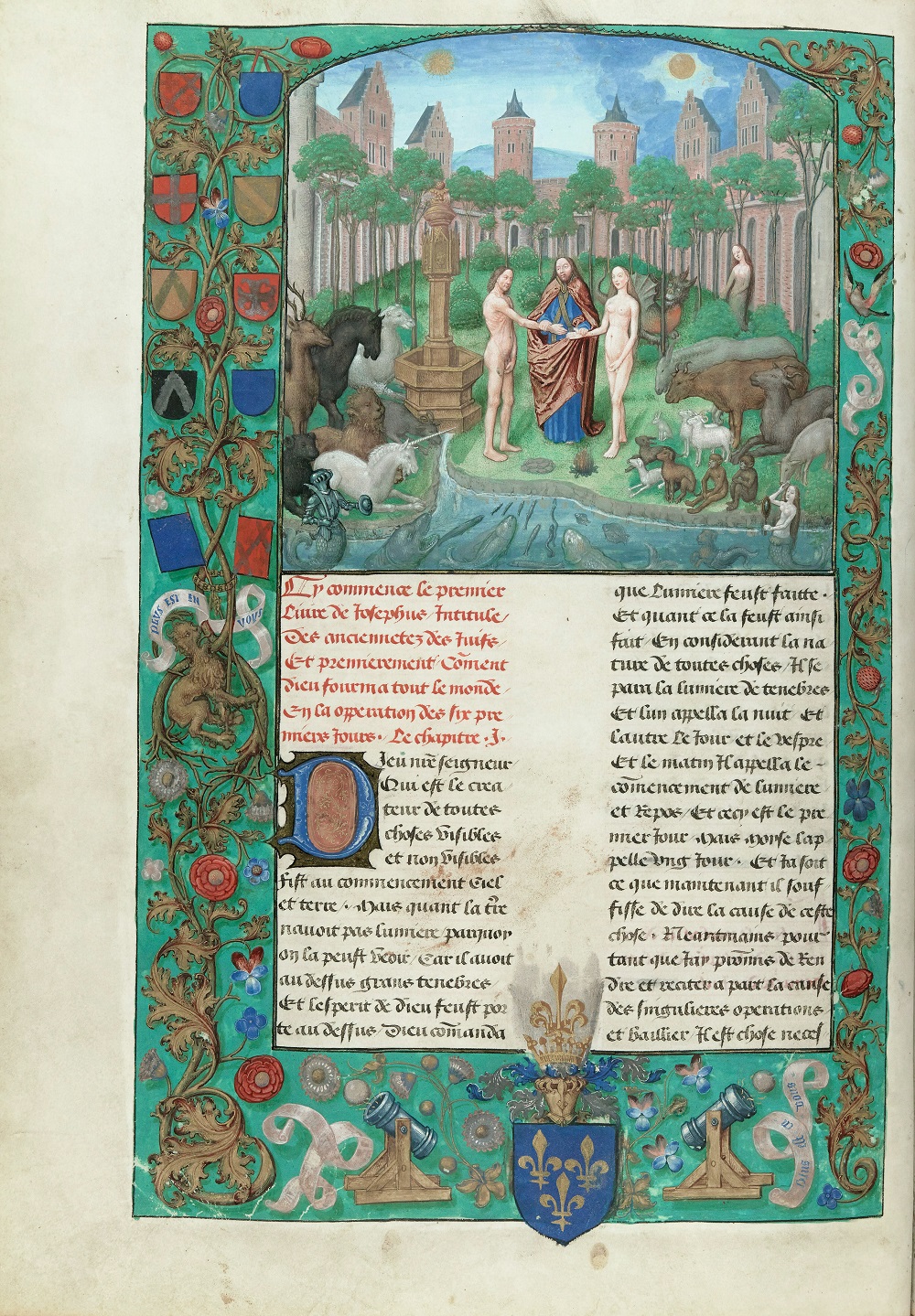

Livre des Propriétés De Choses, Antiquités judaïques

Antiquités judaïques Antiquités judaïques

Antiquités judaïques Les amoureux vénitiens, 1515-30, Brera, Milan

Les amoureux vénitiens, 1515-30, Brera, Milan Couple d’amoureux, 1555-60, National Gallery, Londres

Couple d’amoureux, 1555-60, National Gallery, Londres

Nicolas Halin d’après Jean Cousin père (attr), 1550-1600, Rijksmuseum

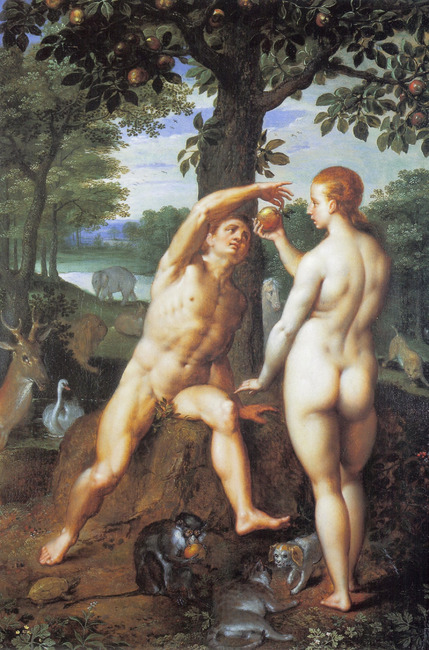

Nicolas Halin d’après Jean Cousin père (attr), 1550-1600, Rijksmuseum Adam et Eve devant l’Arbre de la connaissance

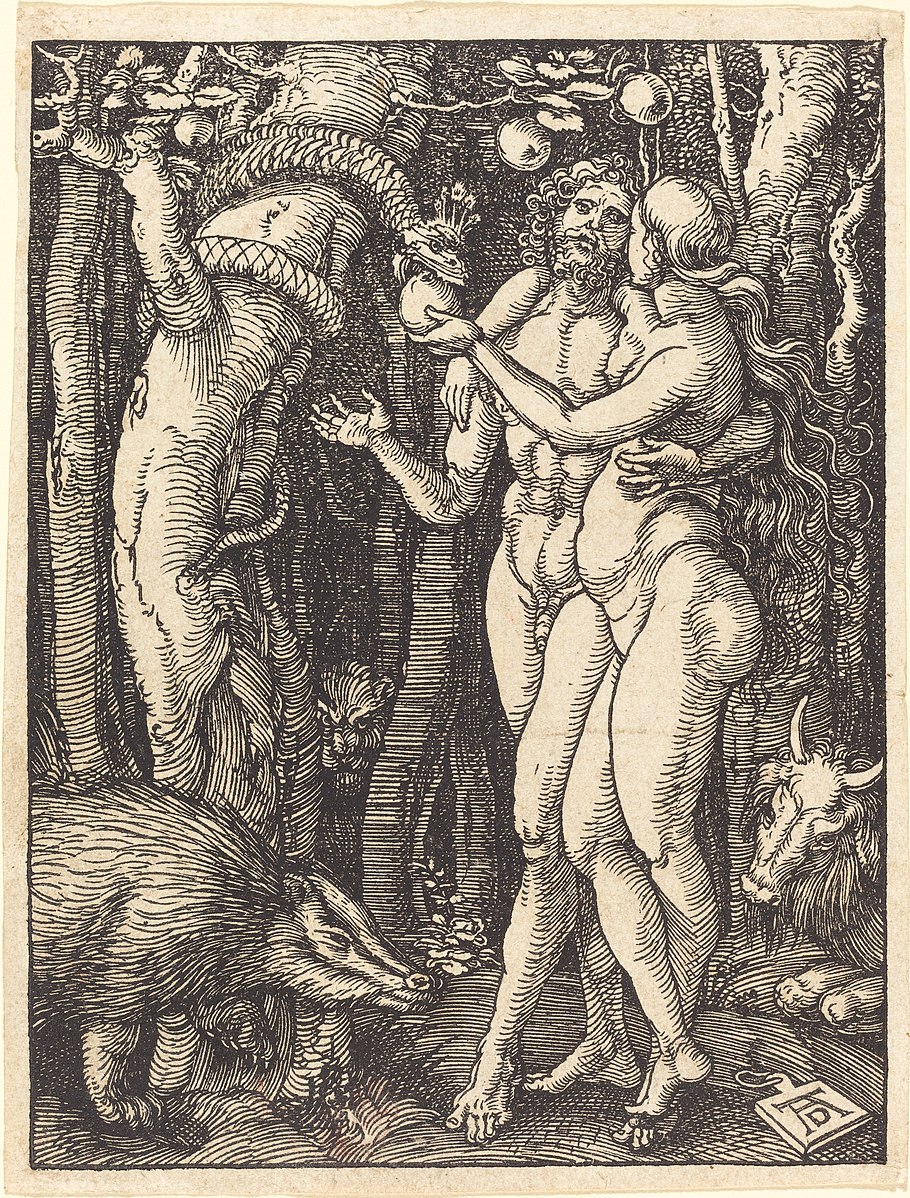

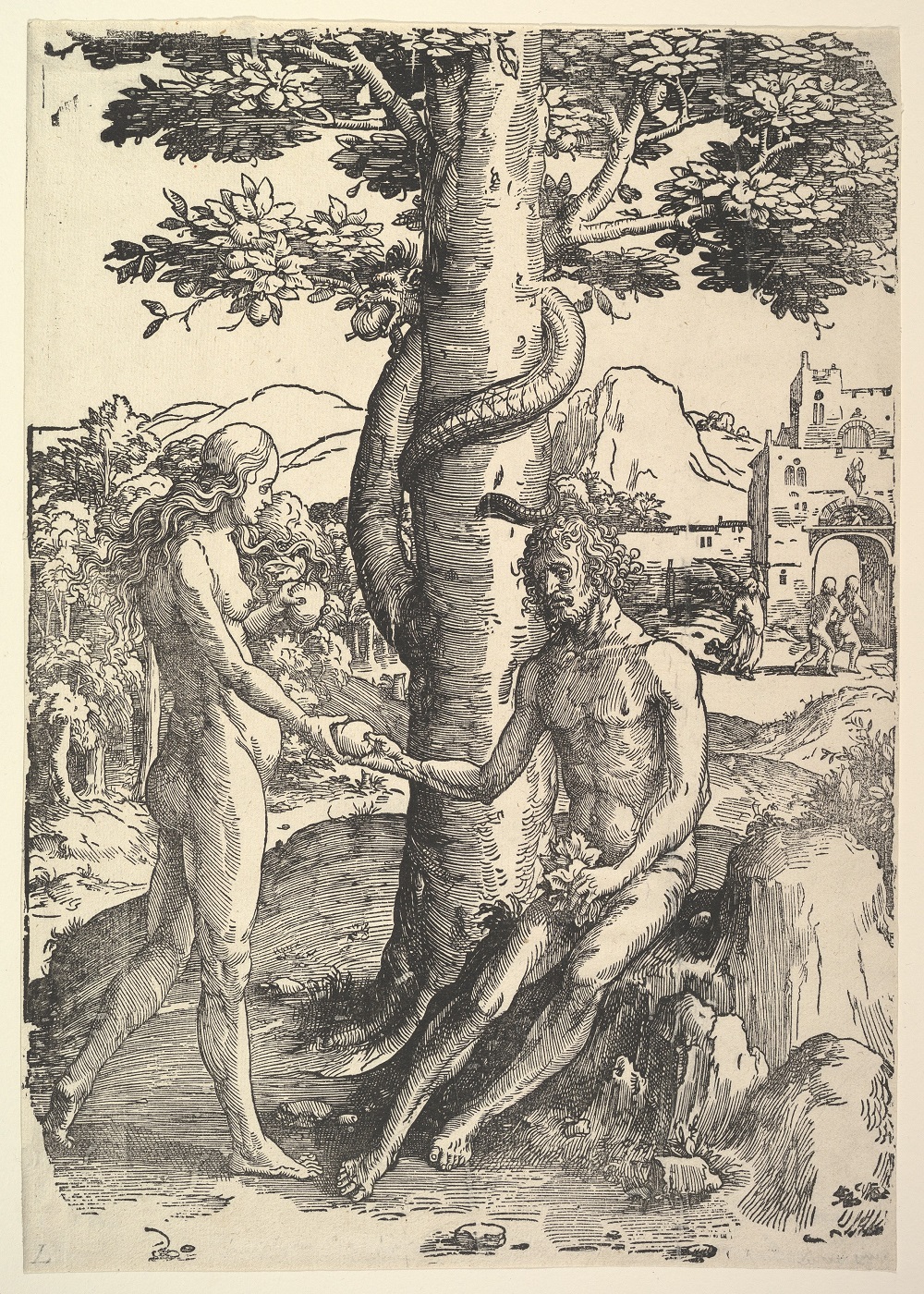

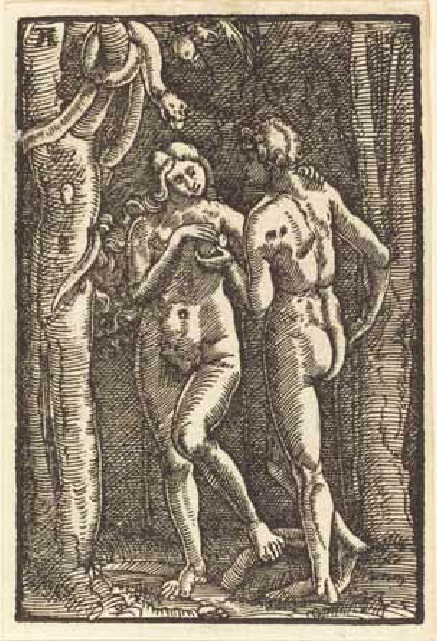

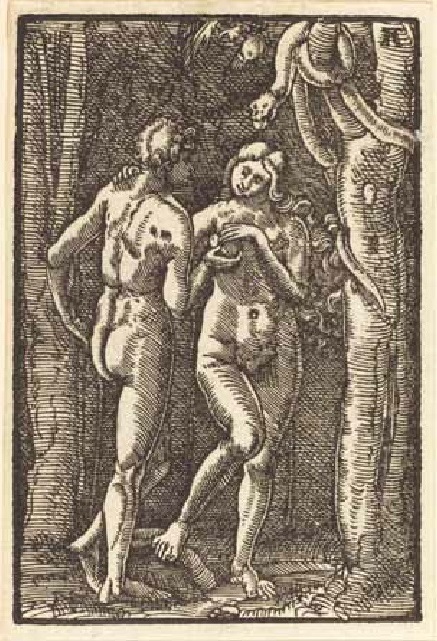

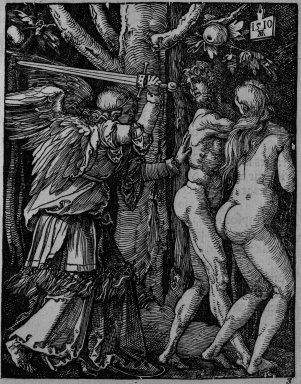

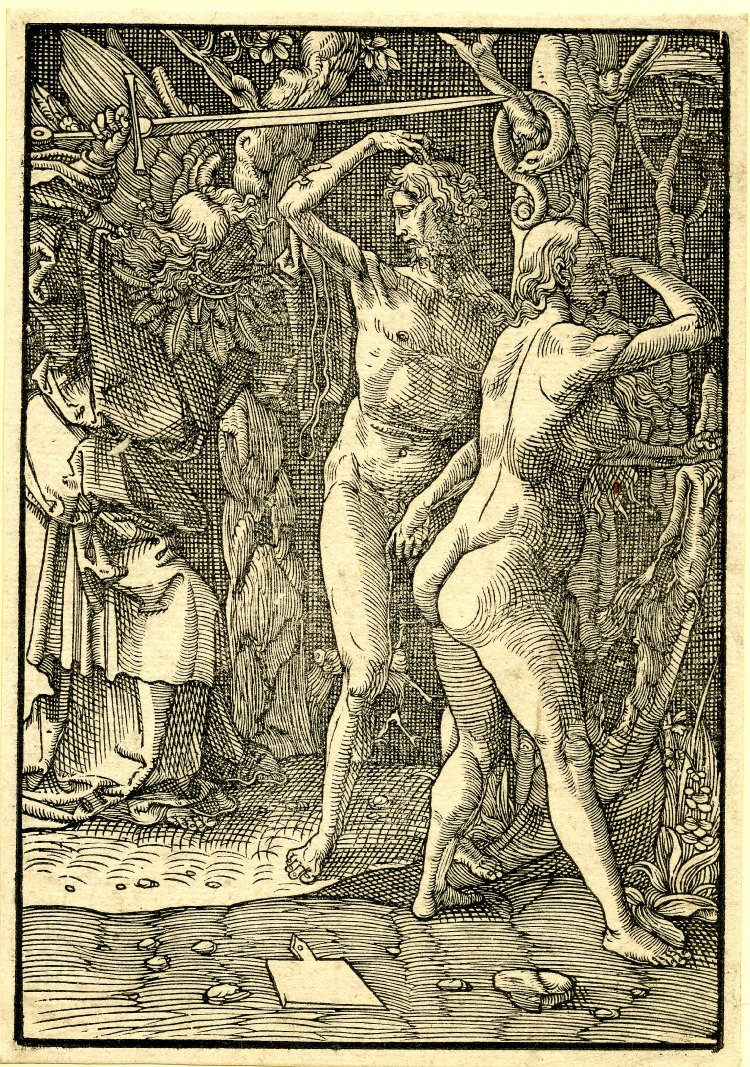

Adam et Eve devant l’Arbre de la connaissance La Chute de l’Homme (Petite Passion)

La Chute de l’Homme (Petite Passion) Triptyque Malvagna (fermé)

Triptyque Malvagna (fermé)

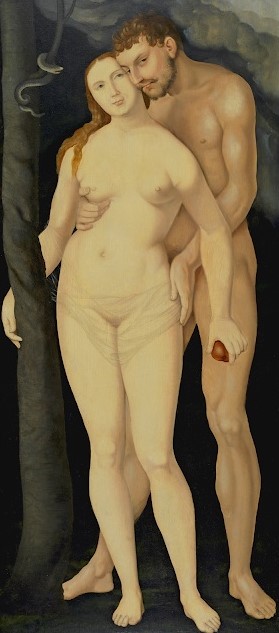

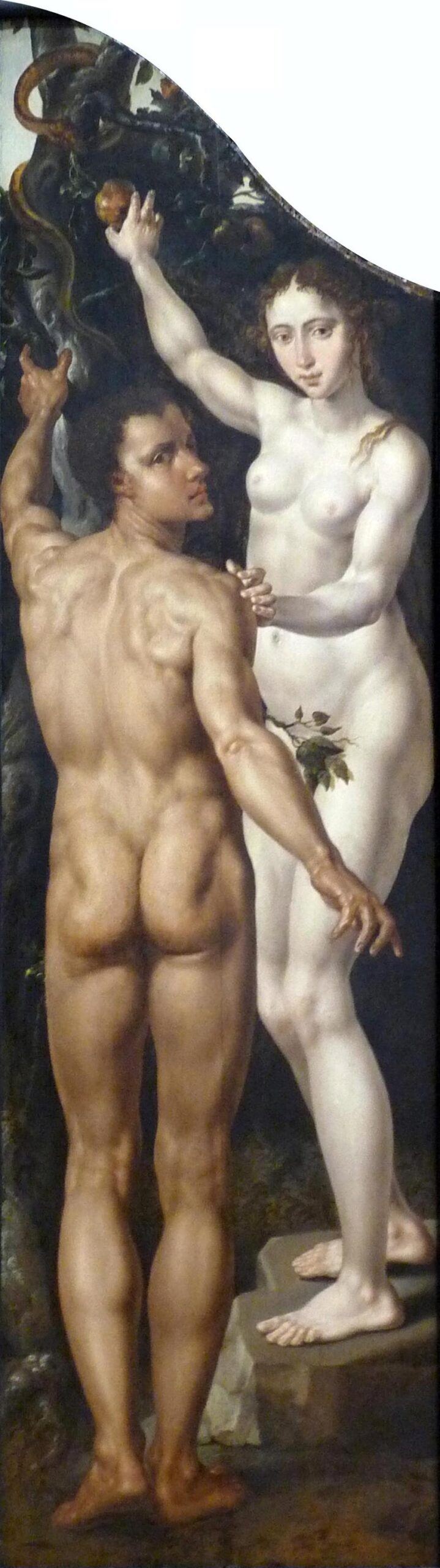

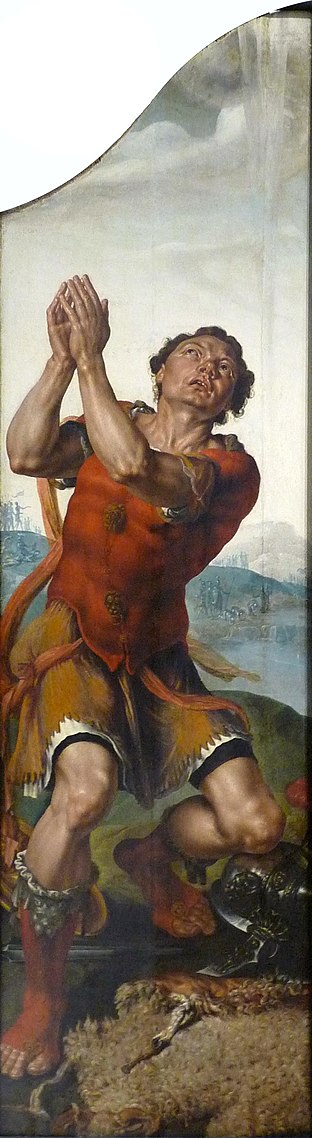

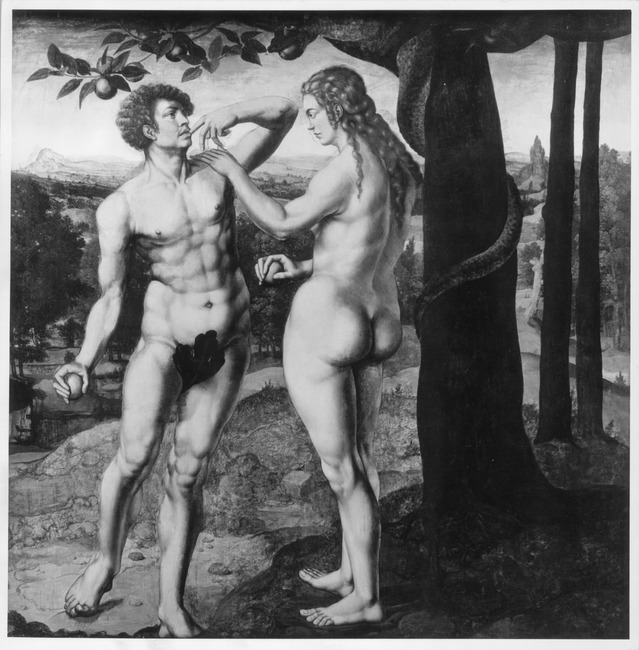

Adam et Eve

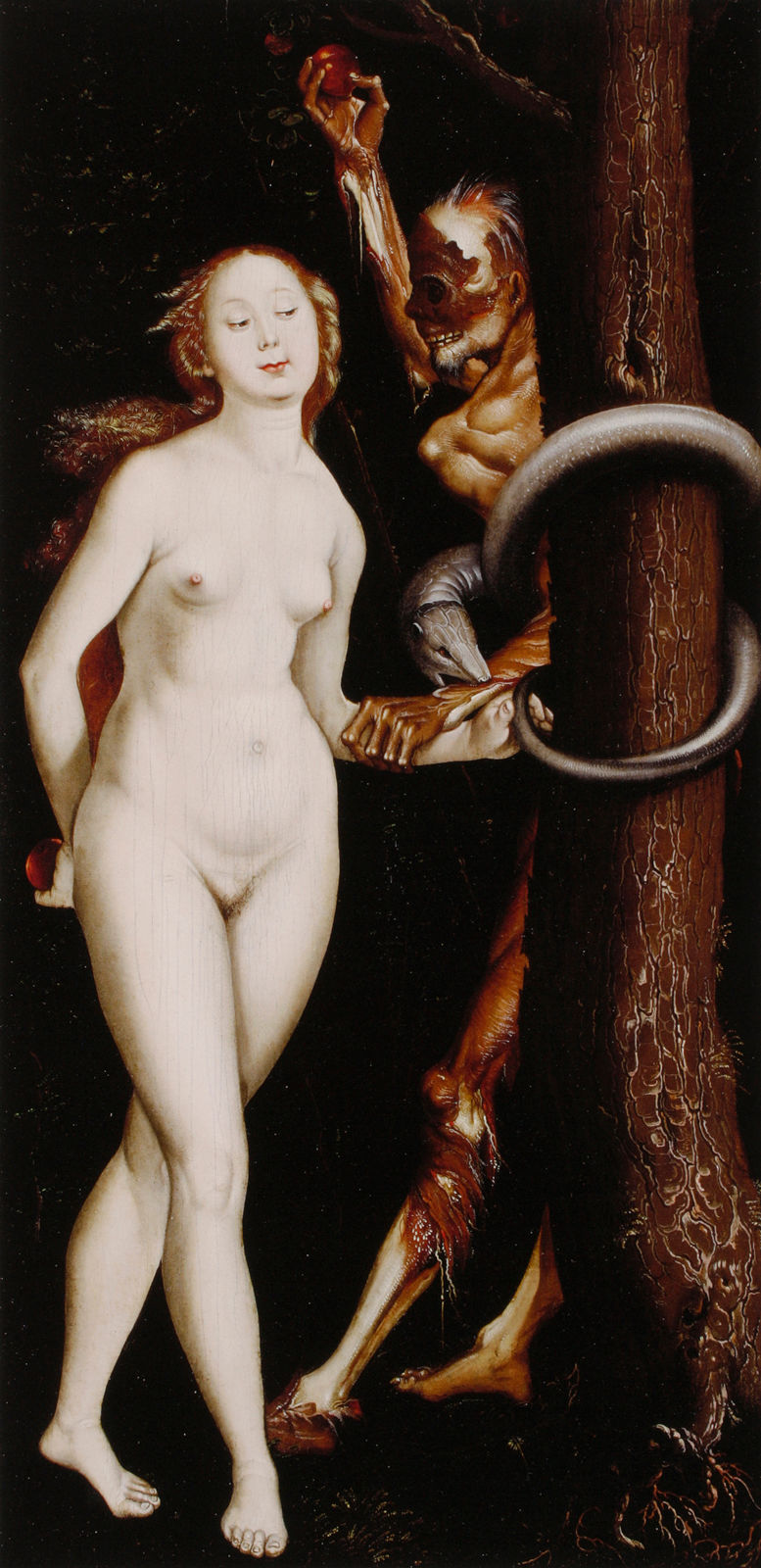

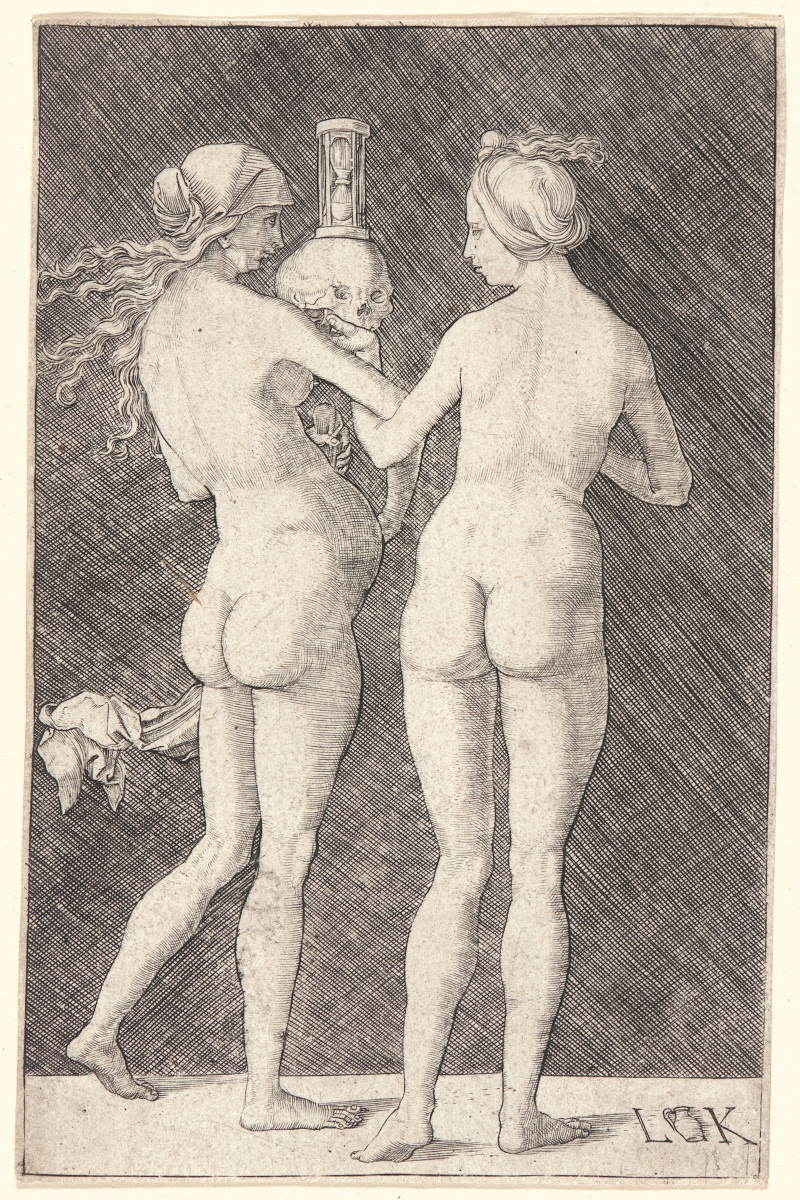

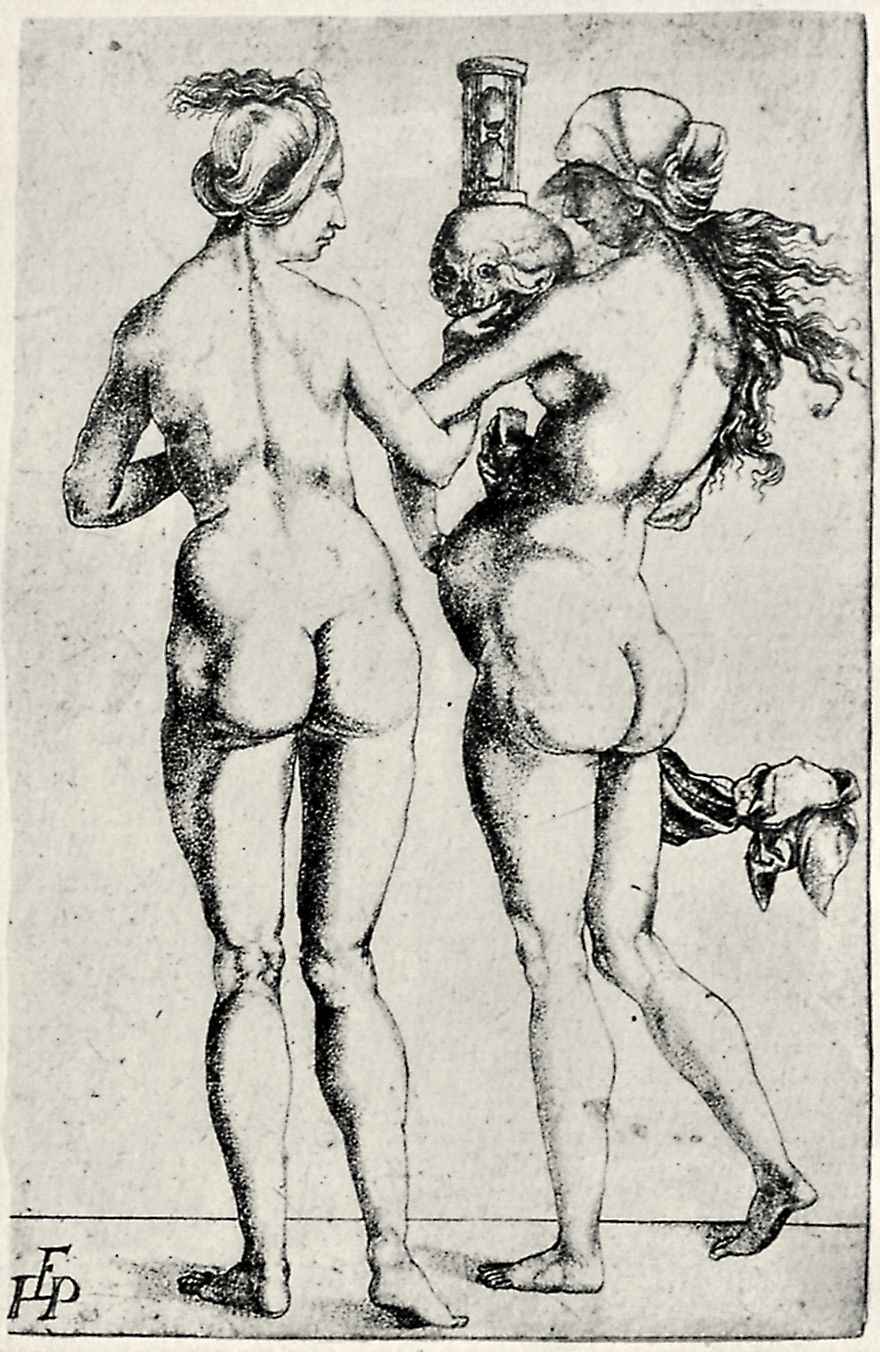

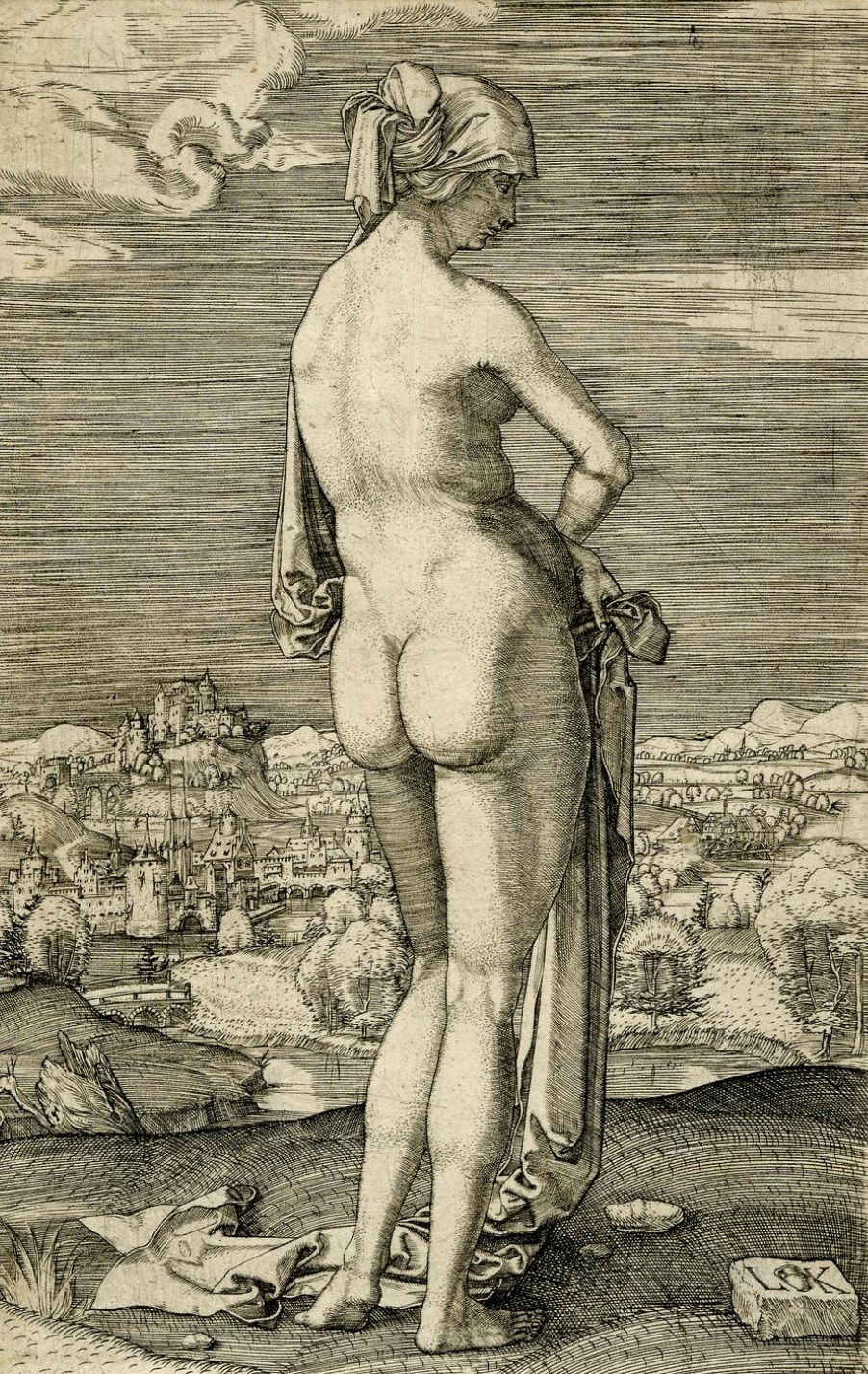

Adam et Eve Les trois Ages de la femme et la Mort, 1509-10, Kunsthistorisches Museum, Vienne

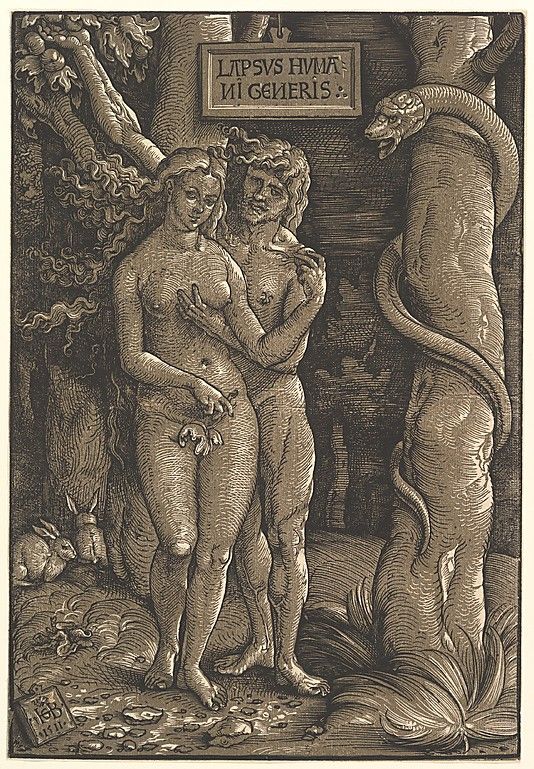

Les trois Ages de la femme et la Mort, 1509-10, Kunsthistorisches Museum, Vienne La Chute du genre humain, 1511

La Chute du genre humain, 1511 La jeune Fille et la Mort, 1517

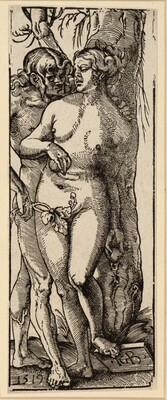

La jeune Fille et la Mort, 1517 Adam et Eve, 1519

Adam et Eve, 1519 La Mort et Eve, 1525, National Gallery of Canada, Ottawa

La Mort et Eve, 1525, National Gallery of Canada, Ottawa Adam et Eve, 1531, MuséeThyssen-Bornemisza, Madrid

Adam et Eve, 1531, MuséeThyssen-Bornemisza, Madrid vers 1506

vers 1506 vers 1514

vers 1514 Adam et Eve, Lucas de Leyde, vers 1530

Adam et Eve, Lucas de Leyde, vers 1530 La Création d’Adam (inversée), Michel-Ange

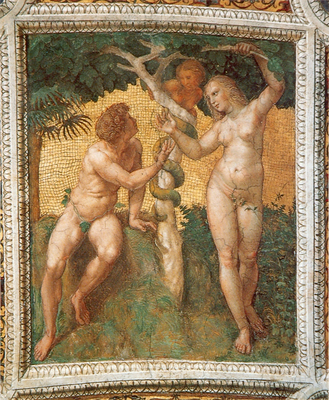

La Création d’Adam (inversée), Michel-Ange Raphaël, 1509, Salle de la Signature, Vatican

Raphaël, 1509, Salle de la Signature, Vatican Atelier de Raphaël, 1519, Loges du Vatican

Atelier de Raphaël, 1519, Loges du Vatican Titien, 1550, Prado

Titien, 1550, Prado Le jardin d’Eden, Brueghel le Vieux et Rubens, 1616, Mauritshuis, La Haye

Le jardin d’Eden, Brueghel le Vieux et Rubens, 1616, Mauritshuis, La Haye Adam et Eve, Rubens, 1628-29, Prado

Adam et Eve, Rubens, 1628-29, Prado 1640, Musée national, Budapest

1640, Musée national, Budapest 1642, Toledo Museum of Art

1642, Toledo Museum of Art Triptyque de Modène

Triptyque de Modène

1150, Exultet Troia 3, Archivio Capitulario Troia

1150, Exultet Troia 3, Archivio Capitulario Troia

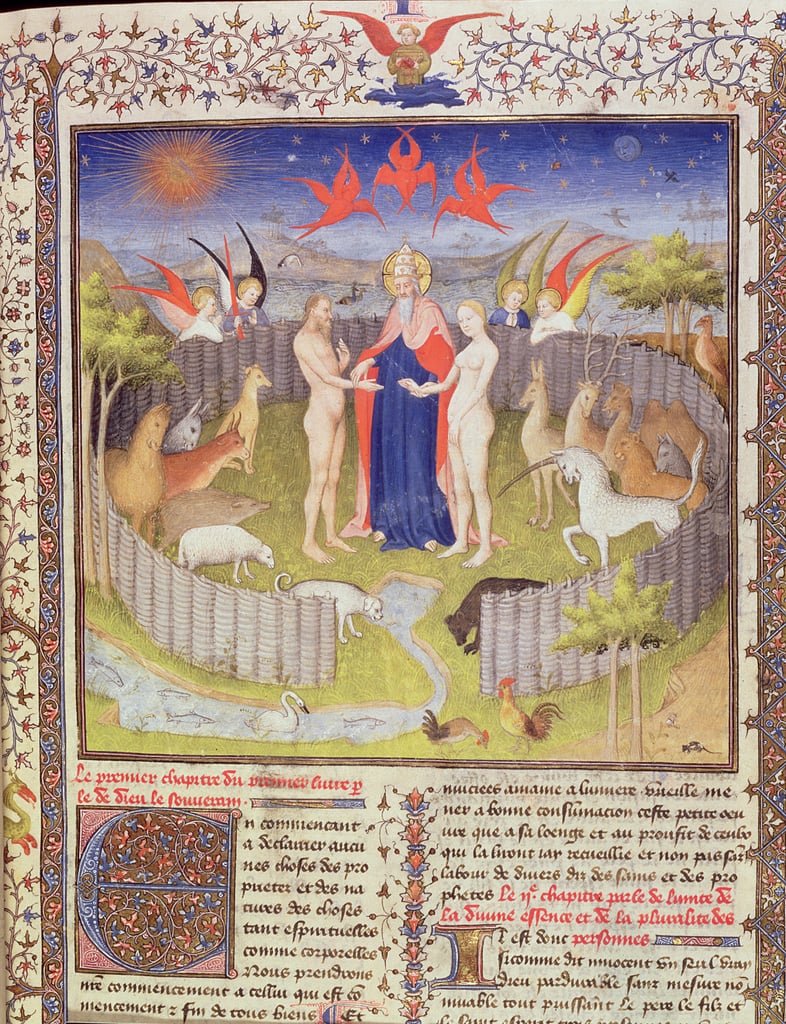

Dieu crée Eve à partir de la côte d’Adam

Dieu crée Eve à partir de la côte d’Adam Eve donne la pomme à Adam

Eve donne la pomme à Adam

Adam et Eve, fol 286v

Adam et Eve, fol 286v Adam et Eve

Adam et Eve Gédéon et le Miracle de la Toison

Gédéon et le Miracle de la Toison Adam et Eve, gravure de Dirck Volckertsz Coornhert, dessin de Maarten van Heemskerck, 1551 Rijksmuseum

Adam et Eve, gravure de Dirck Volckertsz Coornhert, dessin de Maarten van Heemskerck, 1551 Rijksmuseum

inversé

inversé La Chute de l’Homme

La Chute de l’Homme

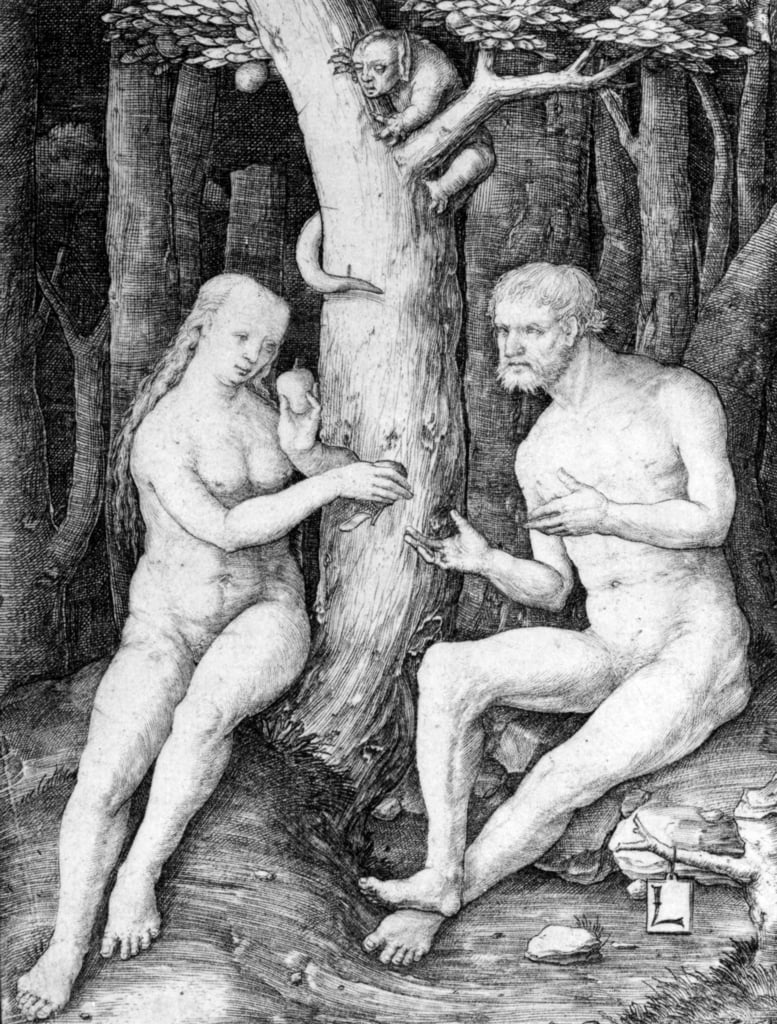

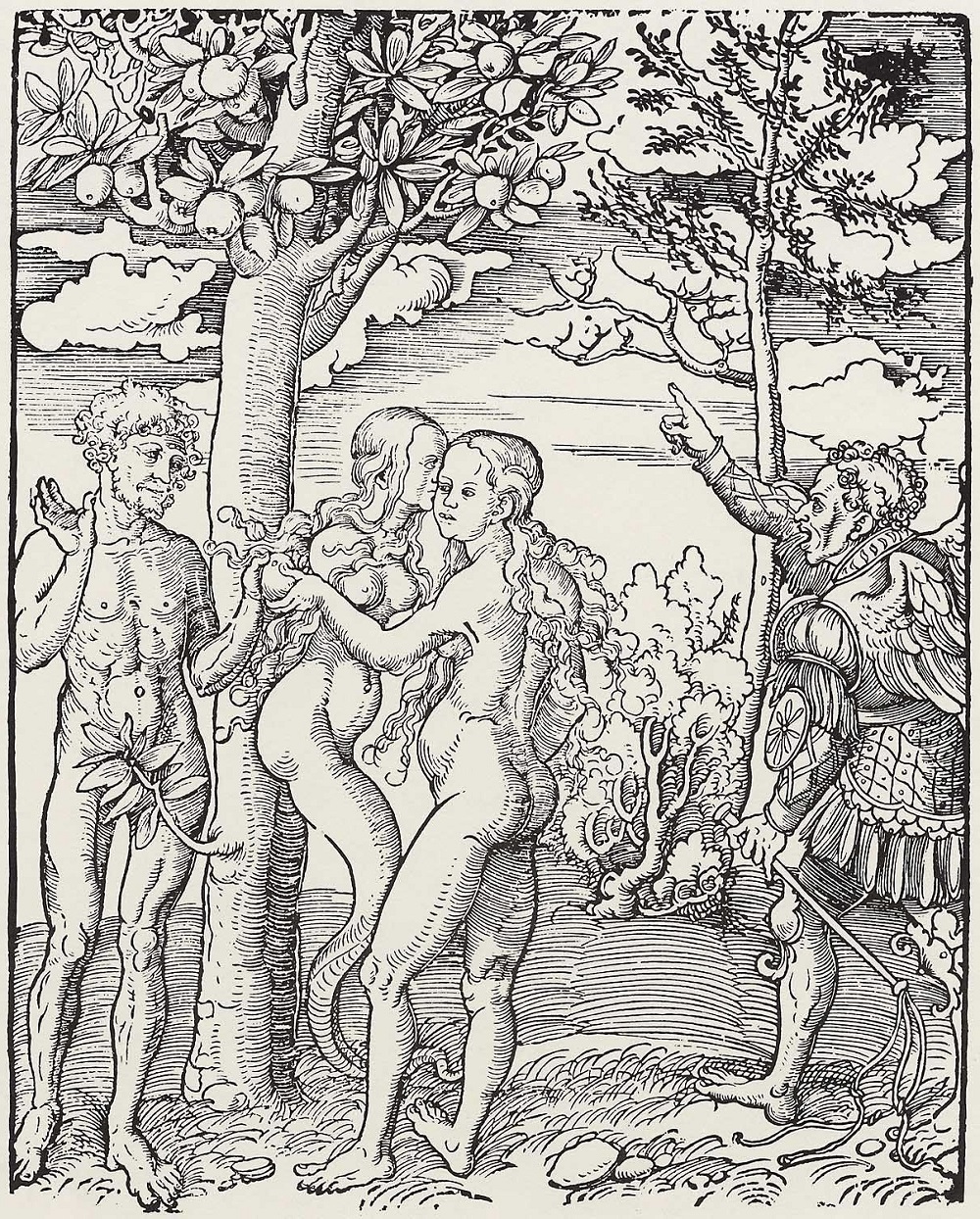

La dispute de l’Immaculée Conception

La dispute de l’Immaculée Conception On pourrait croire qu’il tend lui aussi la main droite pour recevoir une seconde pomme du serpent, mais celui-ci, à la chevelure blonde et aux seins bien marqués, n’en propose qu’une seule, à sa semblable. La vue de dos sert donc ici à affirmer la responsabilité limitée d’Adam, en regard de la pleine responsabilité d’Eve.

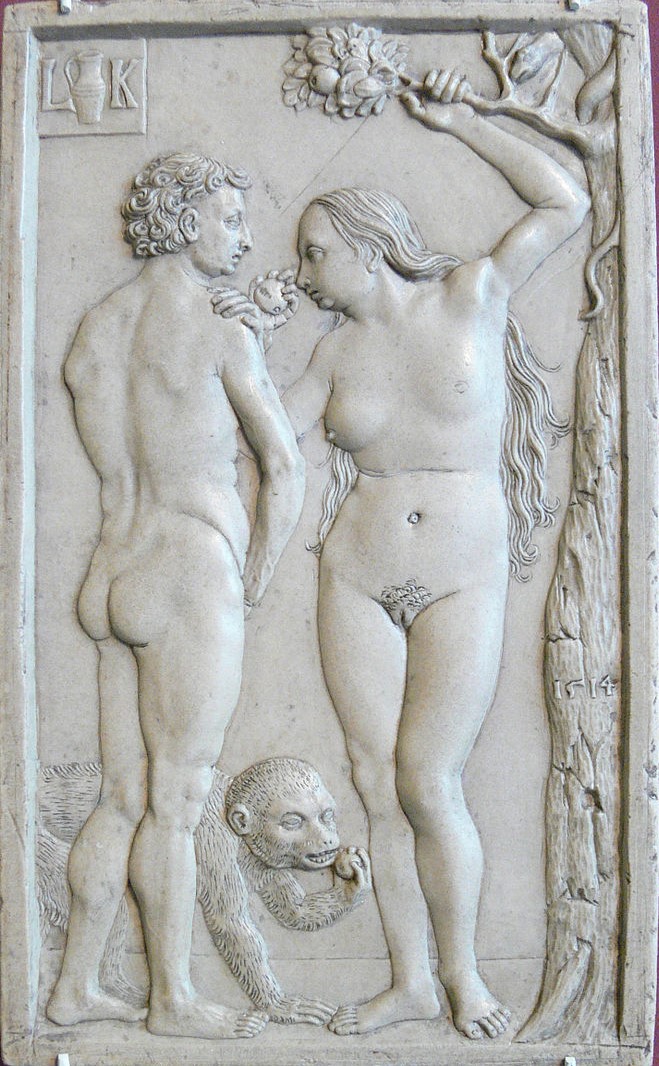

On pourrait croire qu’il tend lui aussi la main droite pour recevoir une seconde pomme du serpent, mais celui-ci, à la chevelure blonde et aux seins bien marqués, n’en propose qu’une seule, à sa semblable. La vue de dos sert donc ici à affirmer la responsabilité limitée d’Adam, en regard de la pleine responsabilité d’Eve. Ludwig Krug, 1514, Bode-Museum, Berlin

Ludwig Krug, 1514, Bode-Museum, Berlin

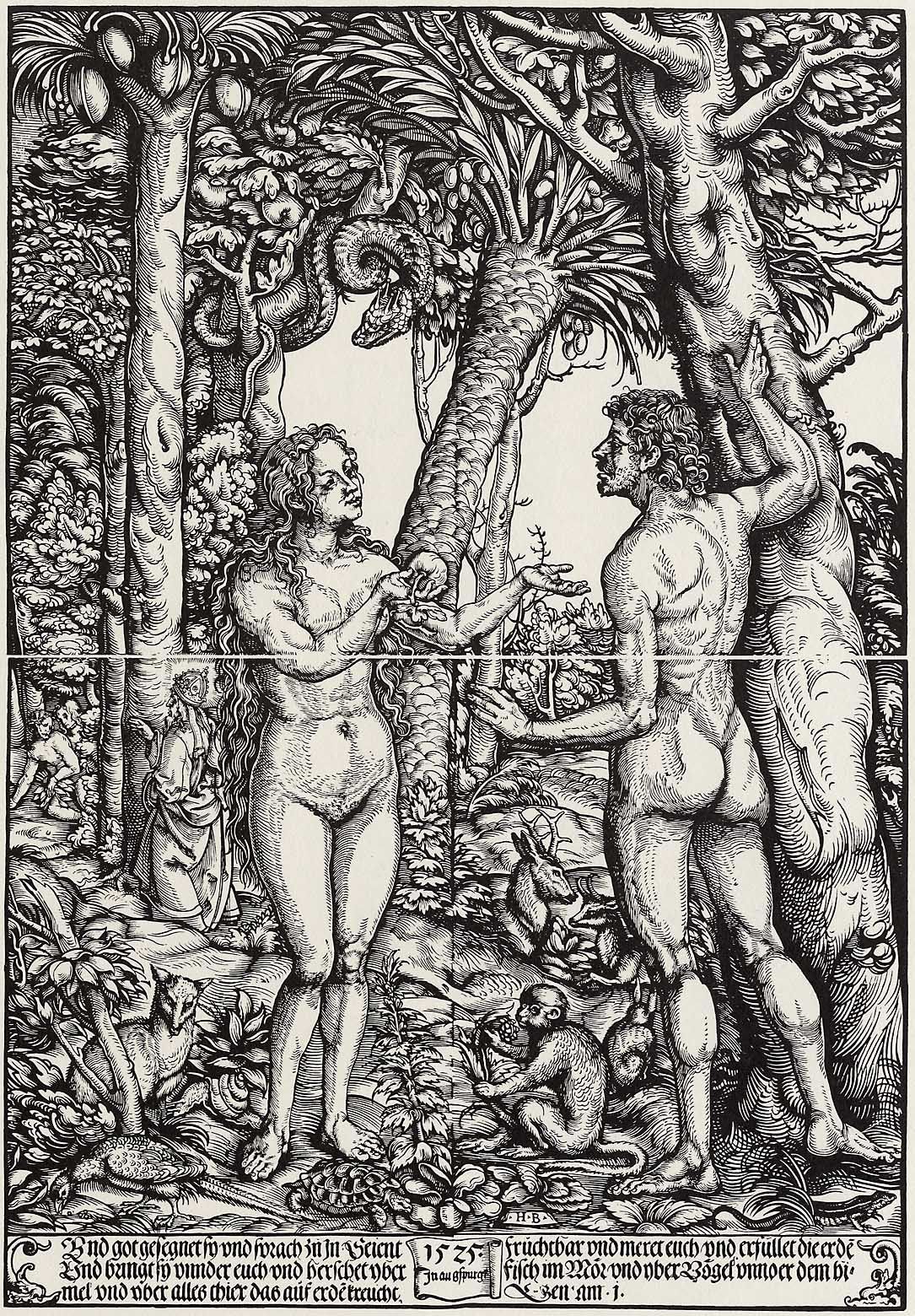

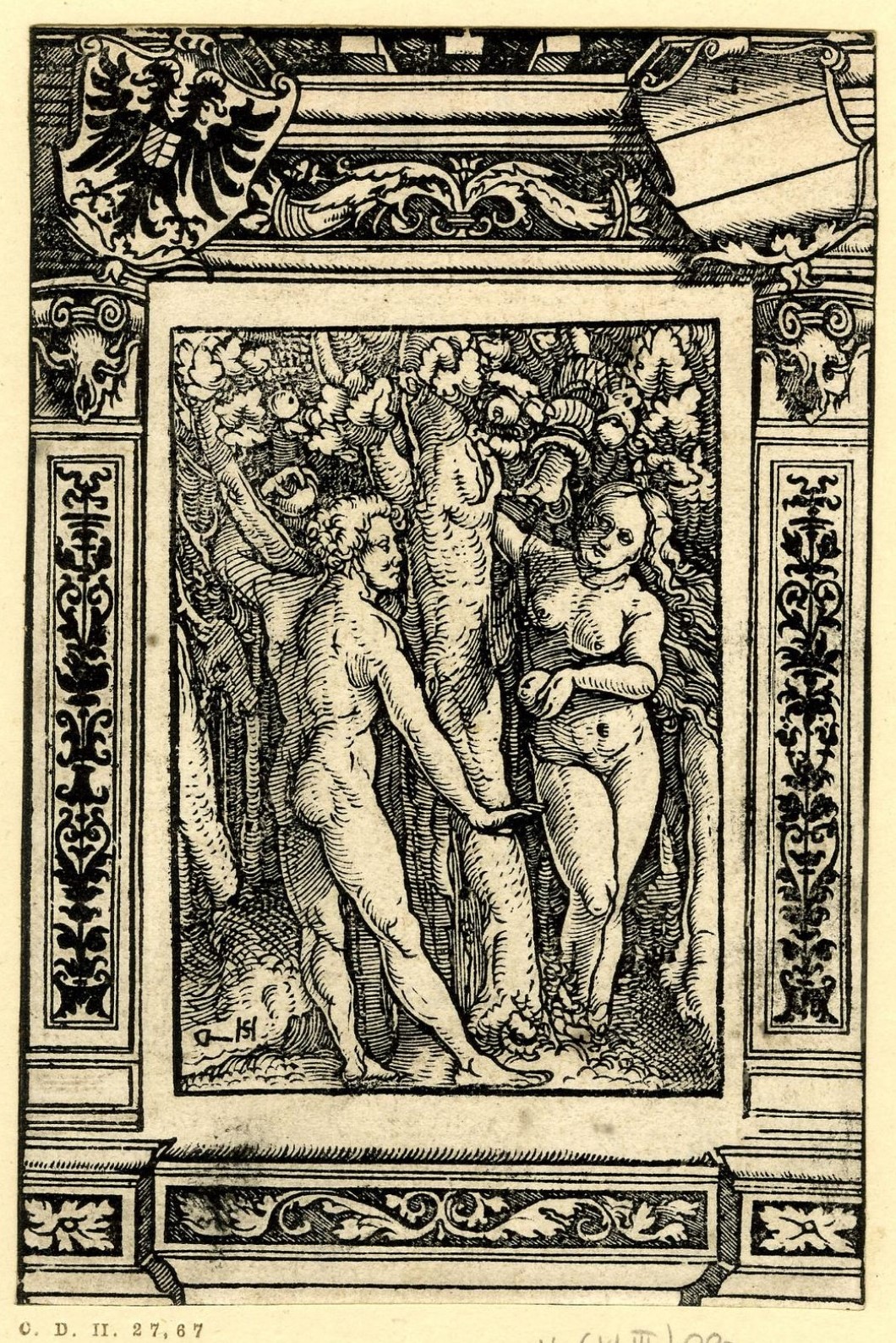

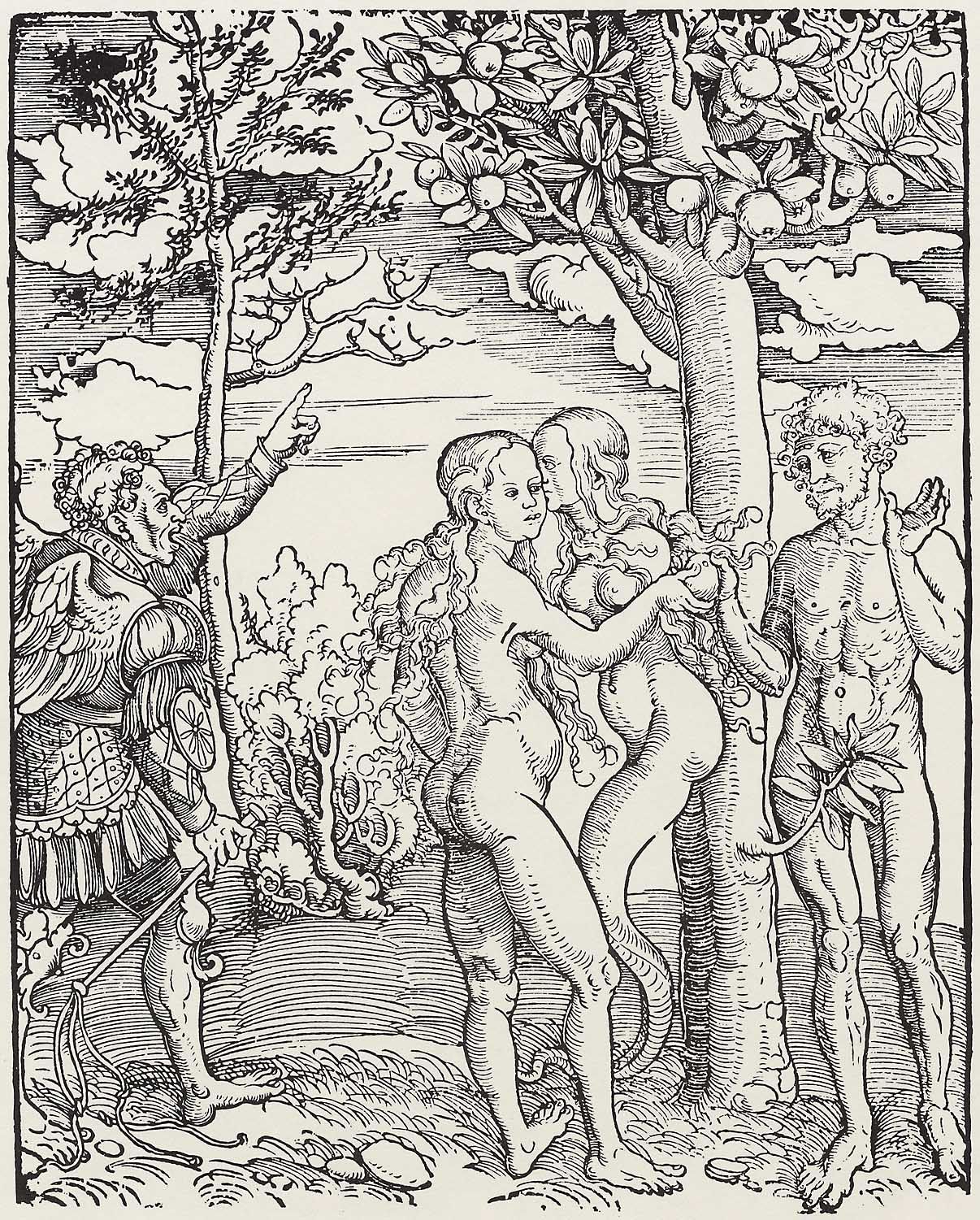

Hans Schäufelein, paru en 1518, British Museum

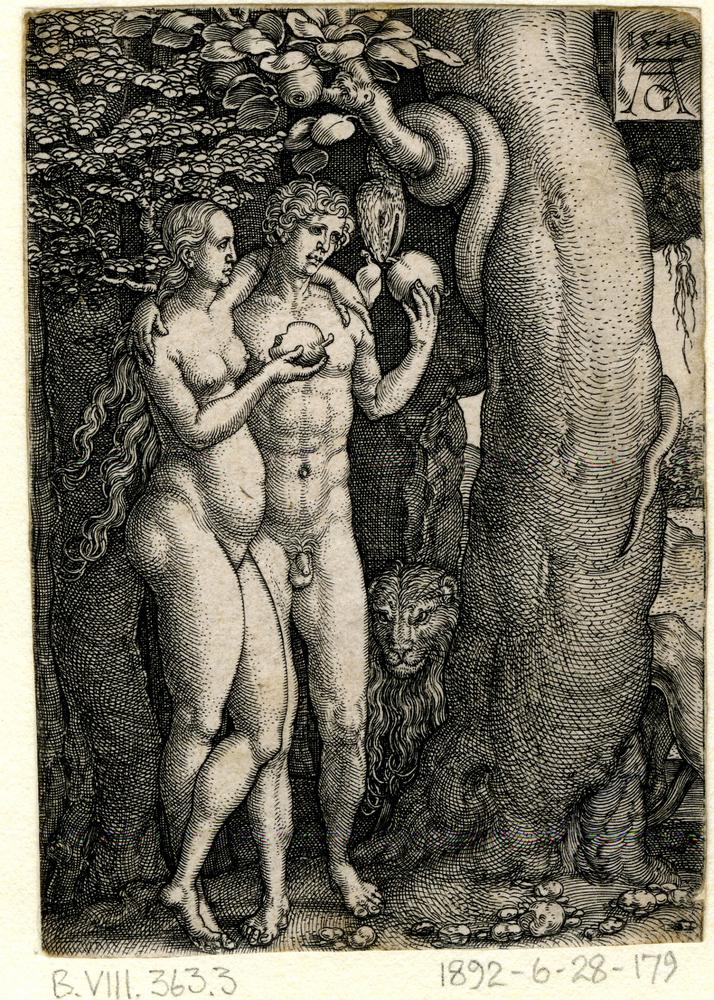

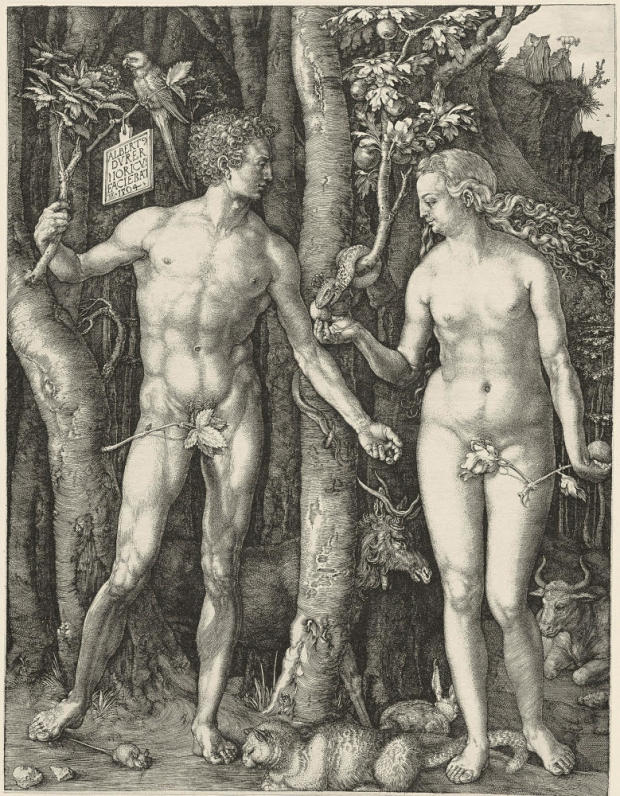

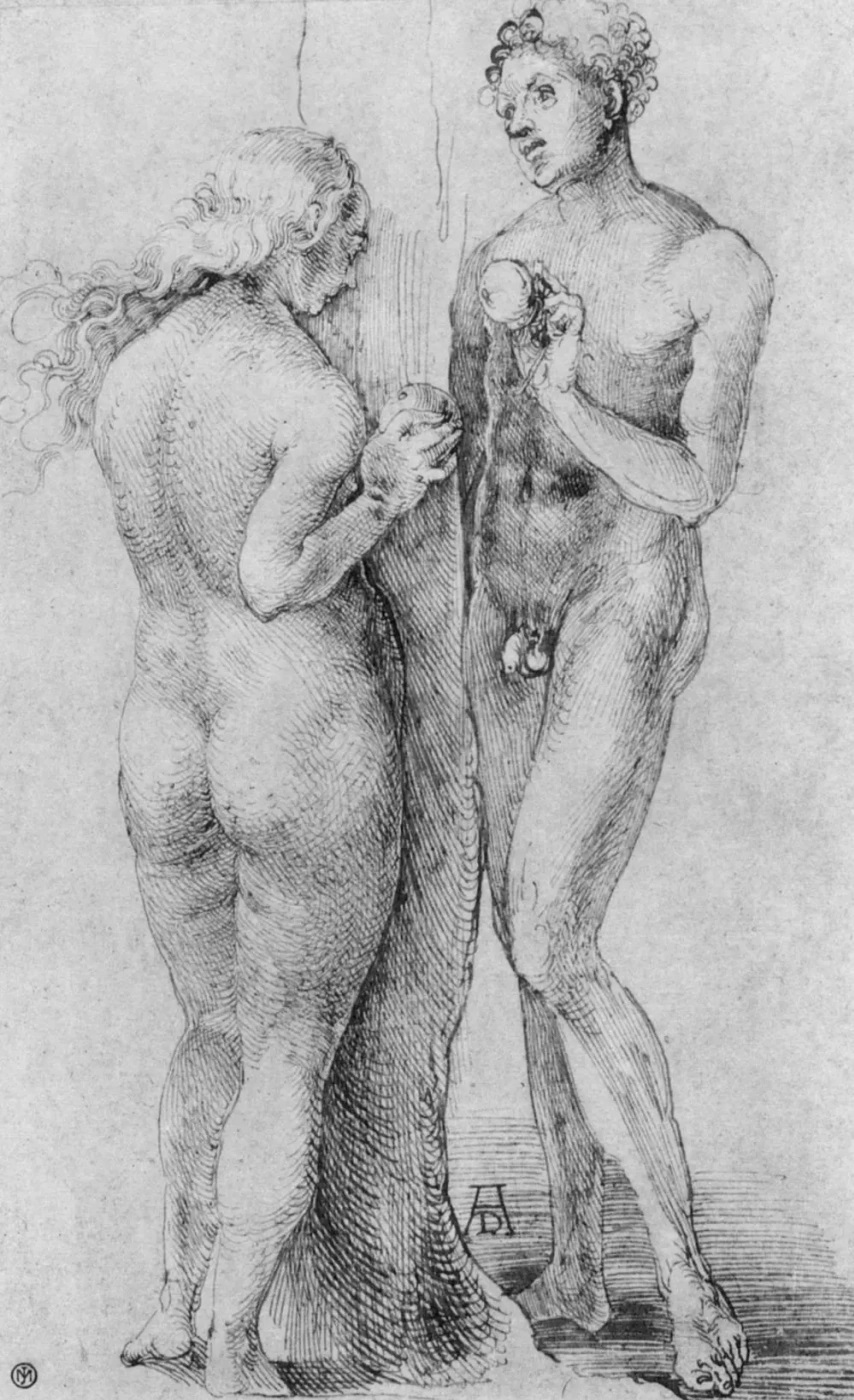

Hans Schäufelein, paru en 1518, British Museum Adam et Eve, Dürer, 1504

Adam et Eve, Dürer, 1504

1550, galerie de l’Accademia

1550, galerie de l’Accademia 1577-78, Scuola grande di San Rocco

1577-78, Scuola grande di San Rocco La tentation d’Adam et Eve

La tentation d’Adam et Eve  Annonciation

Annonciation

Adam et Eve, 1510 (inversé)

Adam et Eve, 1510 (inversé) Michel-Ange, 1512, Sixtine

Michel-Ange, 1512, Sixtine Le péché originel (baie 107)

Le péché originel (baie 107)

Bosch, 1482-1500, Kunsthistorisches Museum, Vienne

Bosch, 1482-1500, Kunsthistorisches Museum, Vienne Cranach, 1520-24, Gemäldegalerie Berlin

Cranach, 1520-24, Gemäldegalerie Berlin La Chute de l’Homme

La Chute de l’Homme La Chute de l’Homme (inversée), Cranach, 1522-23

La Chute de l’Homme (inversée), Cranach, 1522-23 Adam et Eve, manière de Jan van Hemessen, 1500-49, collection particulière

Adam et Eve, manière de Jan van Hemessen, 1500-49, collection particulière Adam et Eve, Theodore de Bry, 1590

Adam et Eve, Theodore de Bry, 1590 Gravure de Jan (Pietersz.) Saenredam, d’après un dessin d’ Abraham Bloemaert, 1604, NGA

Gravure de Jan (Pietersz.) Saenredam, d’après un dessin d’ Abraham Bloemaert, 1604, NGA Jan Breughel (II), 1616-78, collection particulière

Jan Breughel (II), 1616-78, collection particulière Adam et Eve

Adam et Eve La chute de l’Homme, National Gallery, Washington

La chute de l’Homme, National Gallery, Washington Loth et ses filles, Rijksmuseum Amsterdam

Loth et ses filles, Rijksmuseum Amsterdam

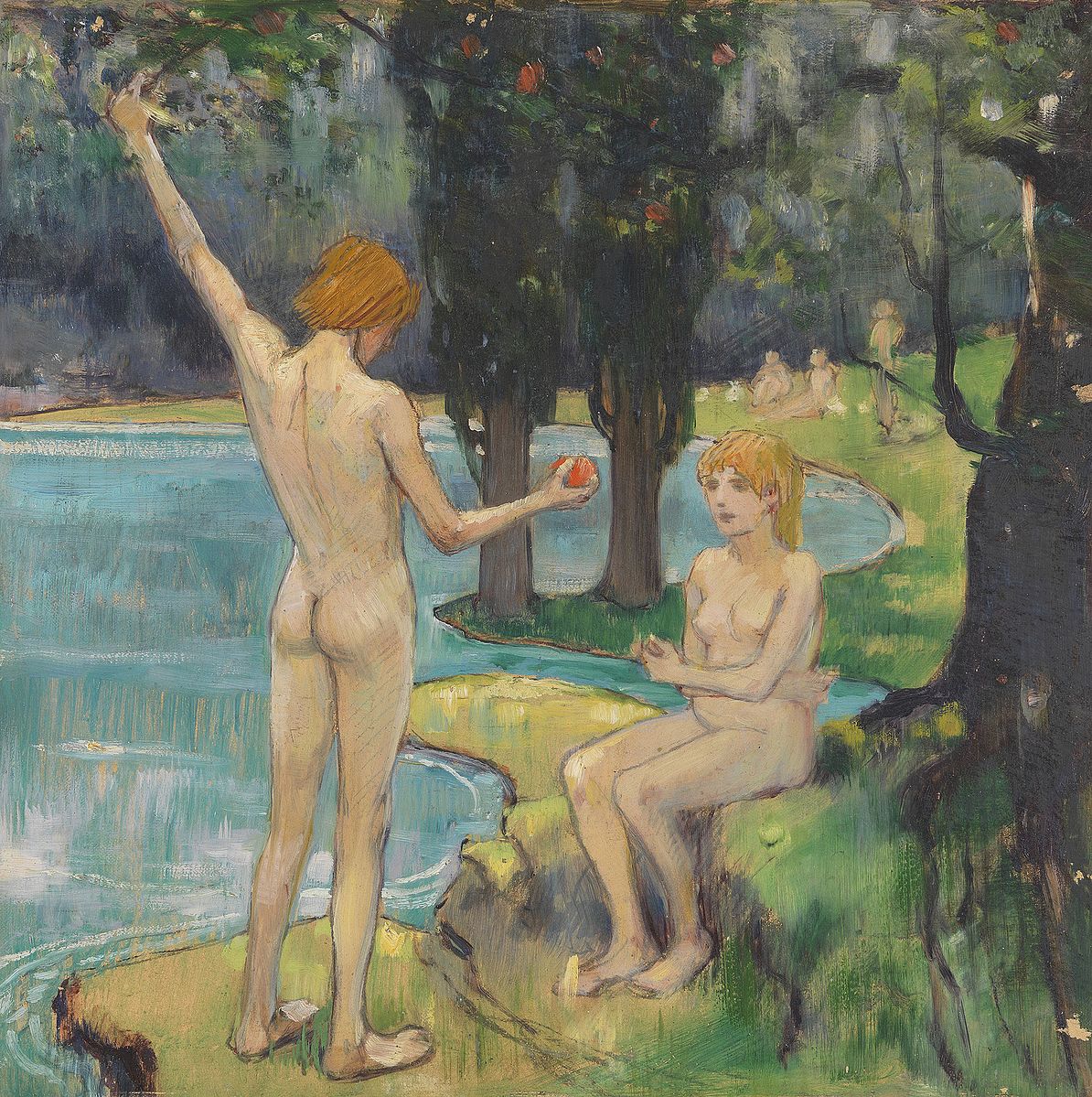

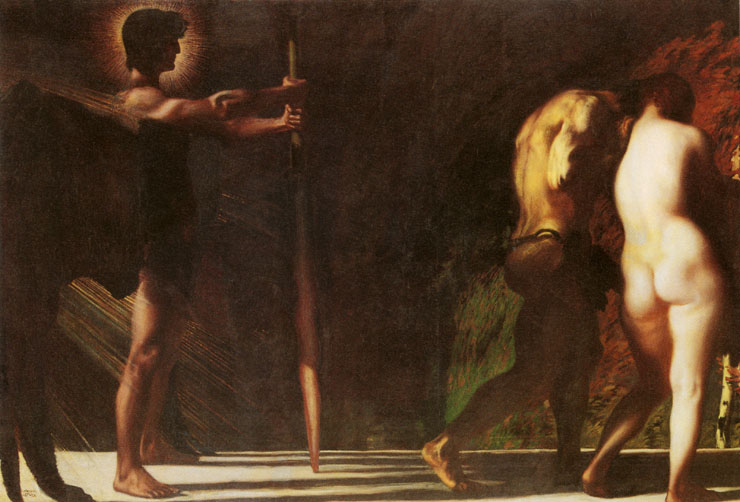

Adam et Eve

Adam et Eve Adam et Eve, Gustave Courtois, 1902-1906, Musée des Beaux-Arts, Besançon

Adam et Eve, Gustave Courtois, 1902-1906, Musée des Beaux-Arts, Besançon Eve, Charles Holroyd, 1903-04

Eve, Charles Holroyd, 1903-04

Adam et Eve réprimandés par Dieu

Adam et Eve réprimandés par Dieu

Ludwig Krug, 1510-32

Ludwig Krug, 1510-32 Altdorfer, vers 1513, NGA

Altdorfer, vers 1513, NGA Vers 1890, Musée d’Orsay, Paris

Vers 1890, Musée d’Orsay, Paris Vers 1897, Staatliche Kunstsamlungen, Dresde

Vers 1897, Staatliche Kunstsamlungen, Dresde Psautier, Oxford, 1200-25, BSB Clm 835 page 59

Psautier, Oxford, 1200-25, BSB Clm 835 page 59 Relief en albâtre anglais, 15eme s, Honolulu Museum of Art

Relief en albâtre anglais, 15eme s, Honolulu Museum of Art Christ aux limbes (épitaphe pour Simon Mehlmann), Michael Ribestein (attr), 1562, Marienkirche, Berlin

Christ aux limbes (épitaphe pour Simon Mehlmann), Michael Ribestein (attr), 1562, Marienkirche, Berlin

Le Christ aux Limbes, Mantegna (attr.), vers 1468

Le Christ aux Limbes, Mantegna (attr.), vers 1468 1510, Grande Passion

1510, Grande Passion 1511, Petite Passion

1511, Petite Passion Altdorfer, vers 1513, NGA

Altdorfer, vers 1513, NGA Pablo de Céspedes, 1600, Indianapolis museum of art at Newfields.

Pablo de Céspedes, 1600, Indianapolis museum of art at Newfields. Ventura Salimbemi, vers 1600-10, collection particulière

Ventura Salimbemi, vers 1600-10, collection particulière Christ aux limbes, Gravure de Johan Sadeler I d’aprés Maerten de Vos, 1579

Christ aux limbes, Gravure de Johan Sadeler I d’aprés Maerten de Vos, 1579 La Chute de l’homme, Johan Sadeler I d après Maerten de Vos, 1579

La Chute de l’homme, Johan Sadeler I d après Maerten de Vos, 1579 L’Immaculée Conception, 1555-60, Marteen de Vos, San Francisco a Ripa, Rome

L’Immaculée Conception, 1555-60, Marteen de Vos, San Francisco a Ripa, Rome Christ aux limbes

Christ aux limbes

Christ aux limbes, Alonso Cano, 1645-52, LACMA, Los Angeles

Christ aux limbes, Alonso Cano, 1645-52, LACMA, Los Angeles Grabower Altar (détail)

Grabower Altar (détail)

Histoire d’Adam et Eve (détail)

Histoire d’Adam et Eve (détail)

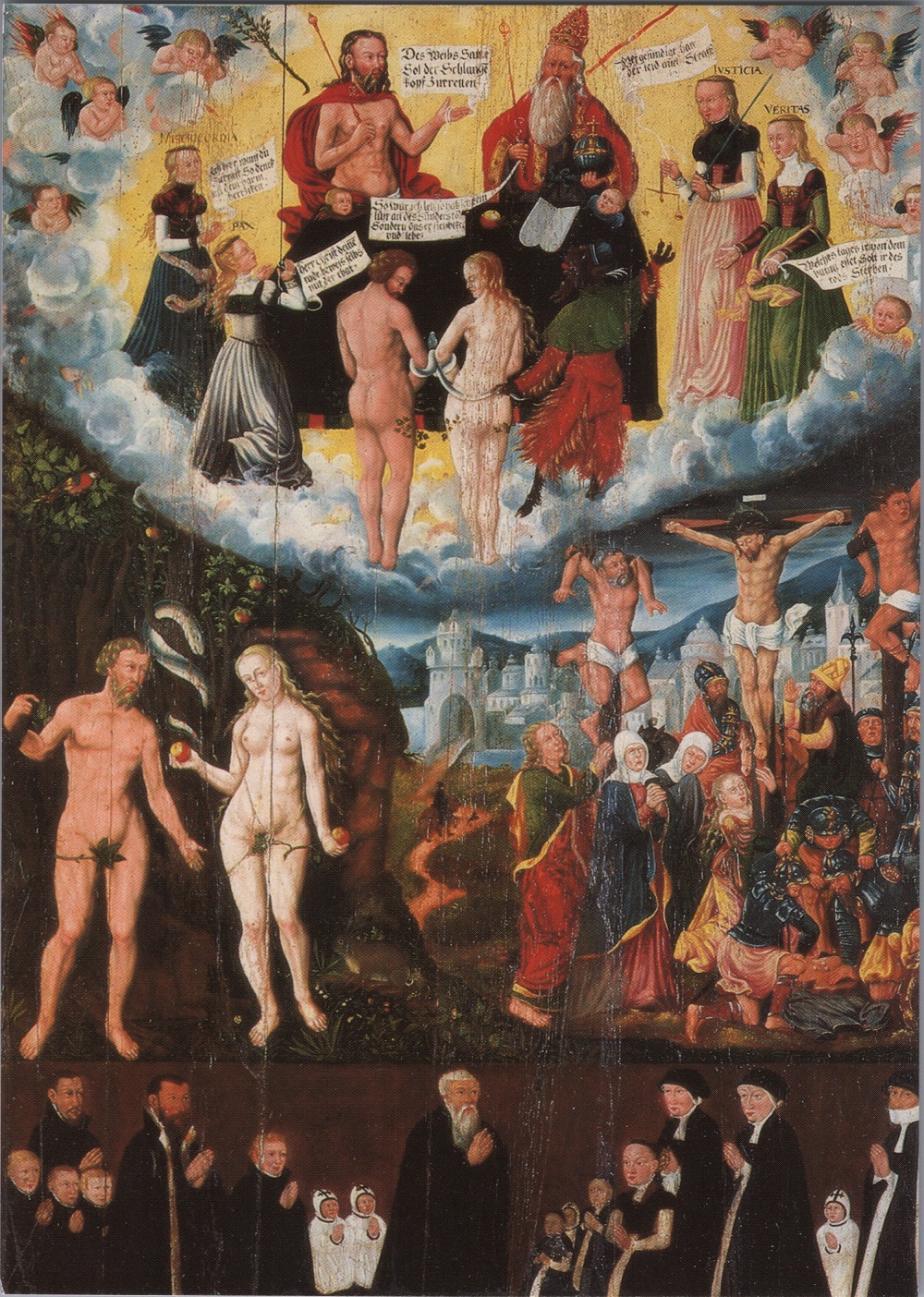

Epitaphe protestante du bourgmestre Waldklinger, mort en 1549, Ecole de Cranach, Frauenkirche, Meissen (Saxe)

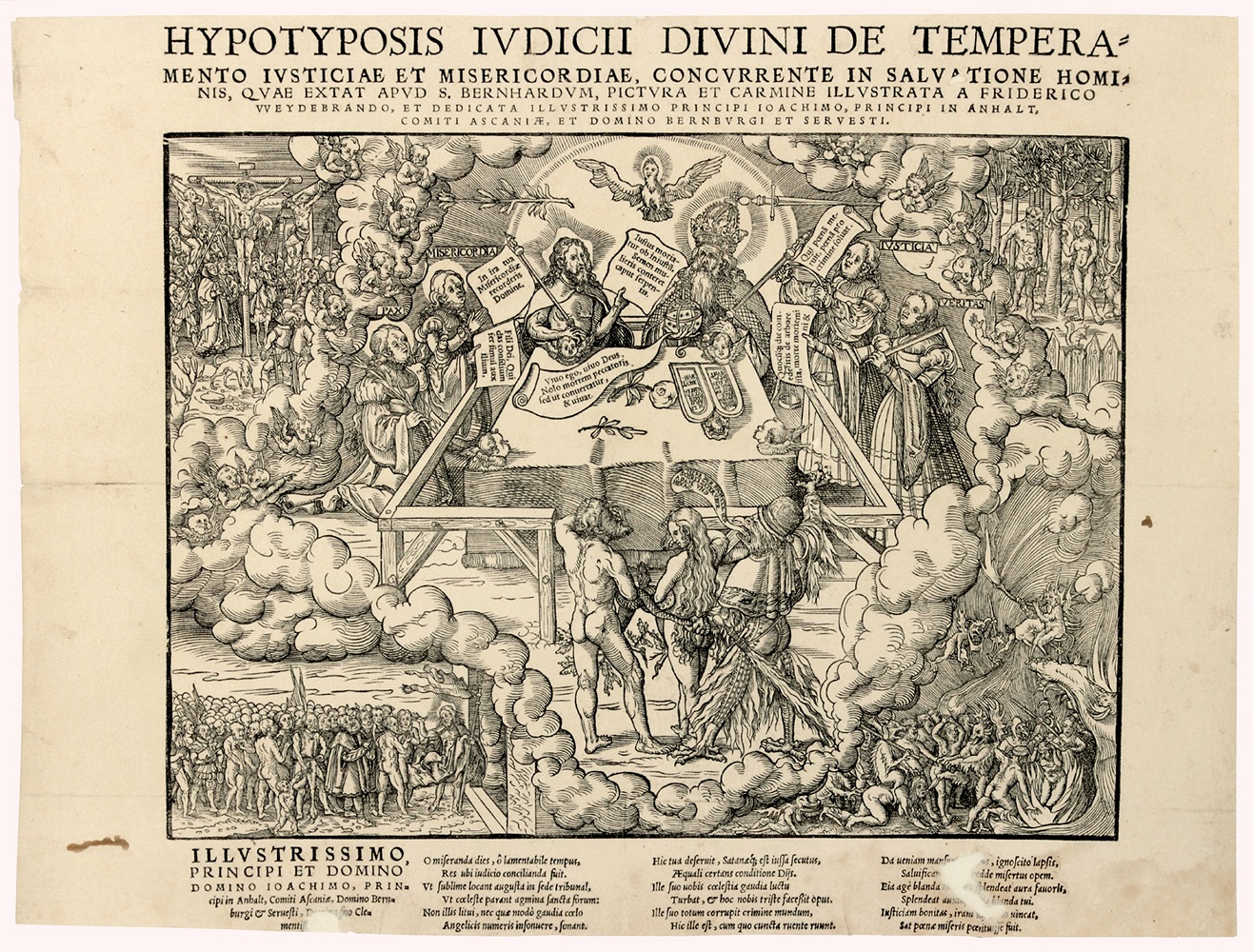

Epitaphe protestante du bourgmestre Waldklinger, mort en 1549, Ecole de Cranach, Frauenkirche, Meissen (Saxe) Le pardon d’Adam et Ève selon l’enseignement de saint Bernard

Le pardon d’Adam et Ève selon l’enseignement de saint Bernard

La chute de l’Homme

La chute de l’Homme Diane et Actéon

Diane et Actéon Diane et ses nymphes épié par Actéon

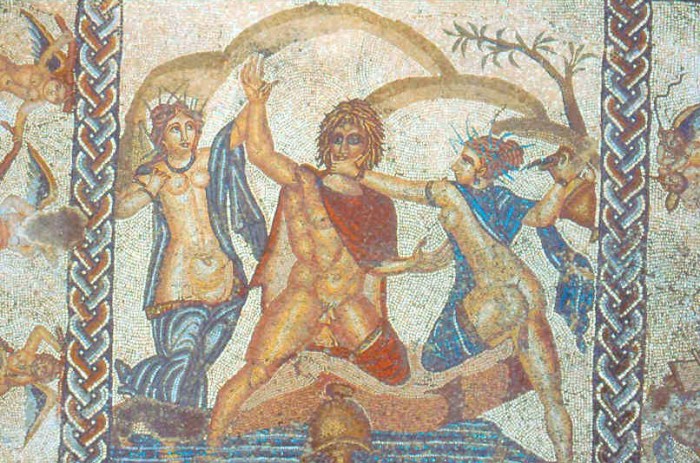

Diane et ses nymphes épié par Actéon Hylas enlevé par les nymphes

Hylas enlevé par les nymphes Hylas enlevé par les nymphes, 3ième siècle, Musée de Saint-Romain-en-Gal

Hylas enlevé par les nymphes, 3ième siècle, Musée de Saint-Romain-en-Gal Léda et le cygne, 3ème s ap JC, du Sanctuaire d’Aphrodite à Palea Paphos, Cyprus Museum, Nicosie

Léda et le cygne, 3ème s ap JC, du Sanctuaire d’Aphrodite à Palea Paphos, Cyprus Museum, Nicosie Galatée et Polyphème, Casa dei capitelli colorati, Pompéi, Musée archéologique, Naples

Galatée et Polyphème, Casa dei capitelli colorati, Pompéi, Musée archéologique, Naples Couple enlacé

Couple enlacé

Athlètes grecs (base d’un kouros funéraire), 510-500 av JC, National Archeological Museum, Athènes

Athlètes grecs (base d’un kouros funéraire), 510-500 av JC, National Archeological Museum, Athènes

Provenance Volterra, Museo archeologico nazionale, Parme

Provenance Volterra, Museo archeologico nazionale, Parme 2ème s av JC, MET

2ème s av JC, MET Combat de Dionysos contre un Indien, 300-50 ap JC, Palazzo Massimo alle Terme, Rome

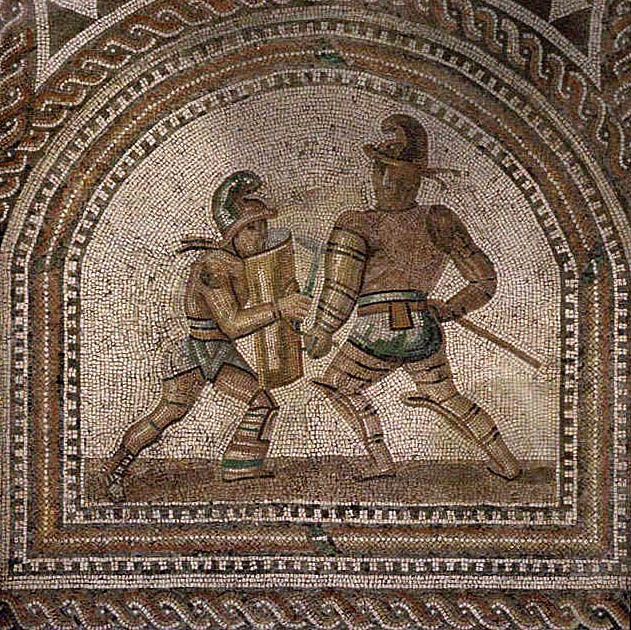

Combat de Dionysos contre un Indien, 300-50 ap JC, Palazzo Massimo alle Terme, Rome Duel entre un thraex (de face) et un mirmillon (de dos), Römerhalle, Bad Kreuznach

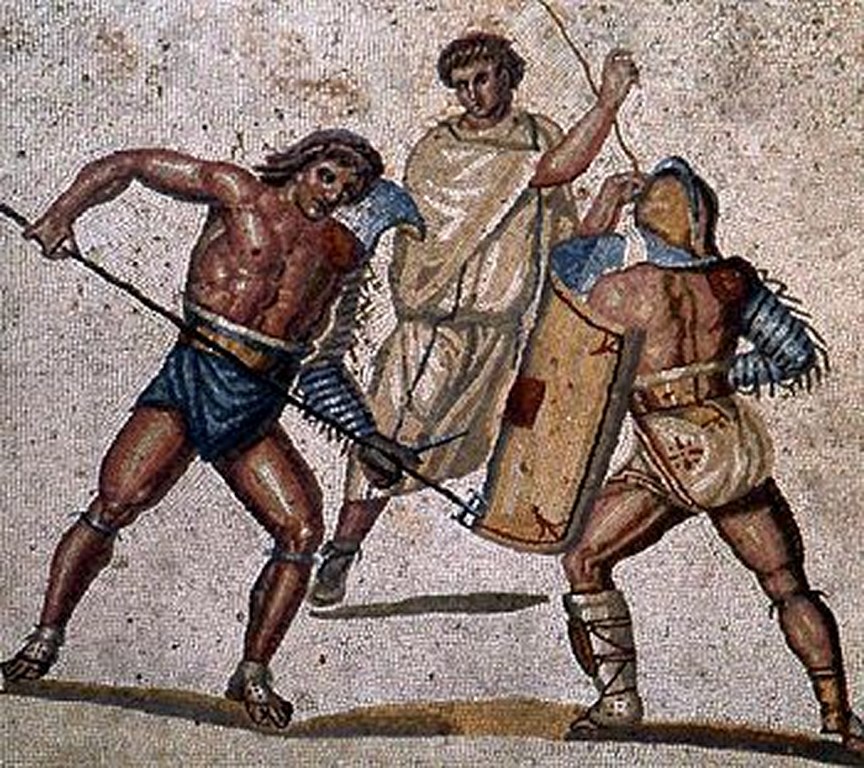

Duel entre un thraex (de face) et un mirmillon (de dos), Römerhalle, Bad Kreuznach Duel entre un rétiaire (de face) et un secutor de dos, 2ème 3ème s ap JC, Nennig, Allemagne

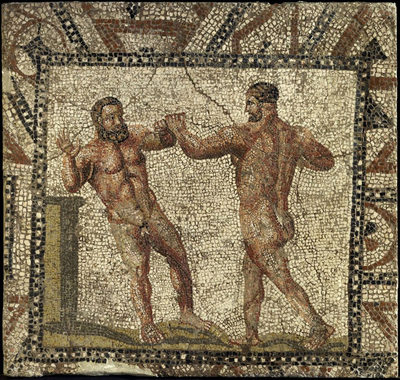

Duel entre un rétiaire (de face) et un secutor de dos, 2ème 3ème s ap JC, Nennig, Allemagne 175 ap JC, mosaïque provenant de Villelaure, France, Paul Getty Museum

175 ap JC, mosaïque provenant de Villelaure, France, Paul Getty Museum Mosaïque découverte rue des Magnans, Aix en Provence

Mosaïque découverte rue des Magnans, Aix en Provence Combat entre Entellus et Darès ?

Combat entre Entellus et Darès ?

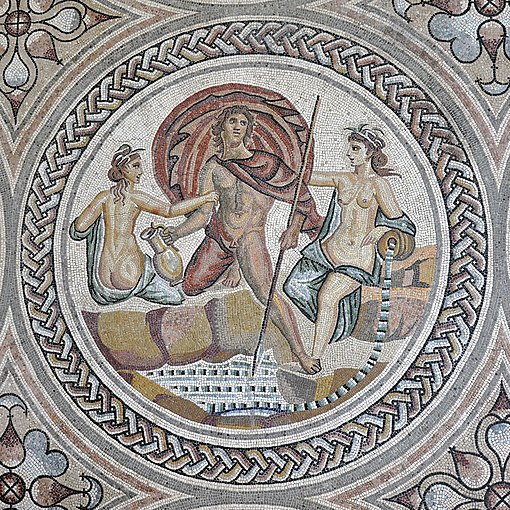

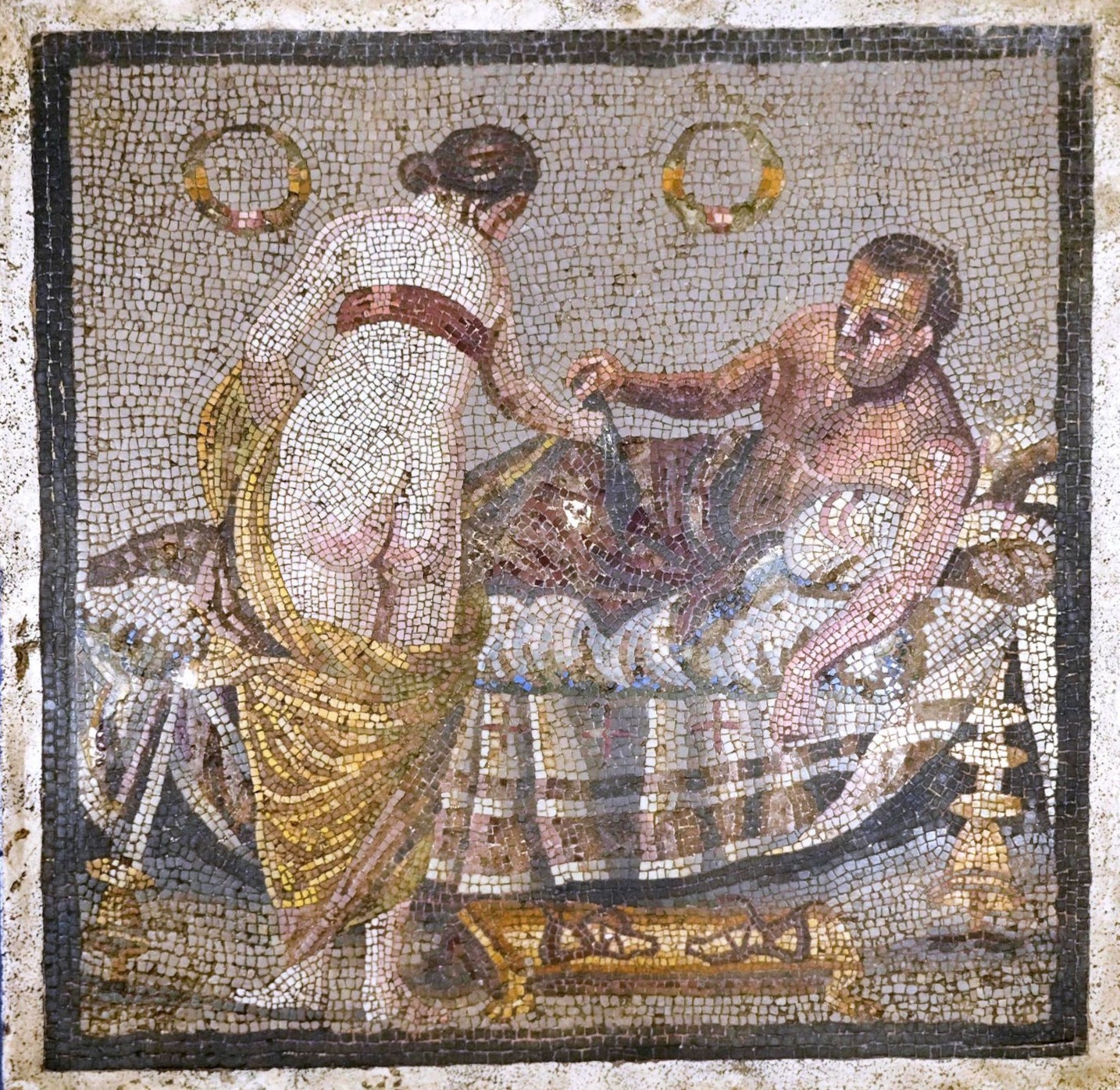

Castor et Pollux enlevant Phoebé et Hilaire, filles de Leucippe

Castor et Pollux enlevant Phoebé et Hilaire, filles de Leucippe

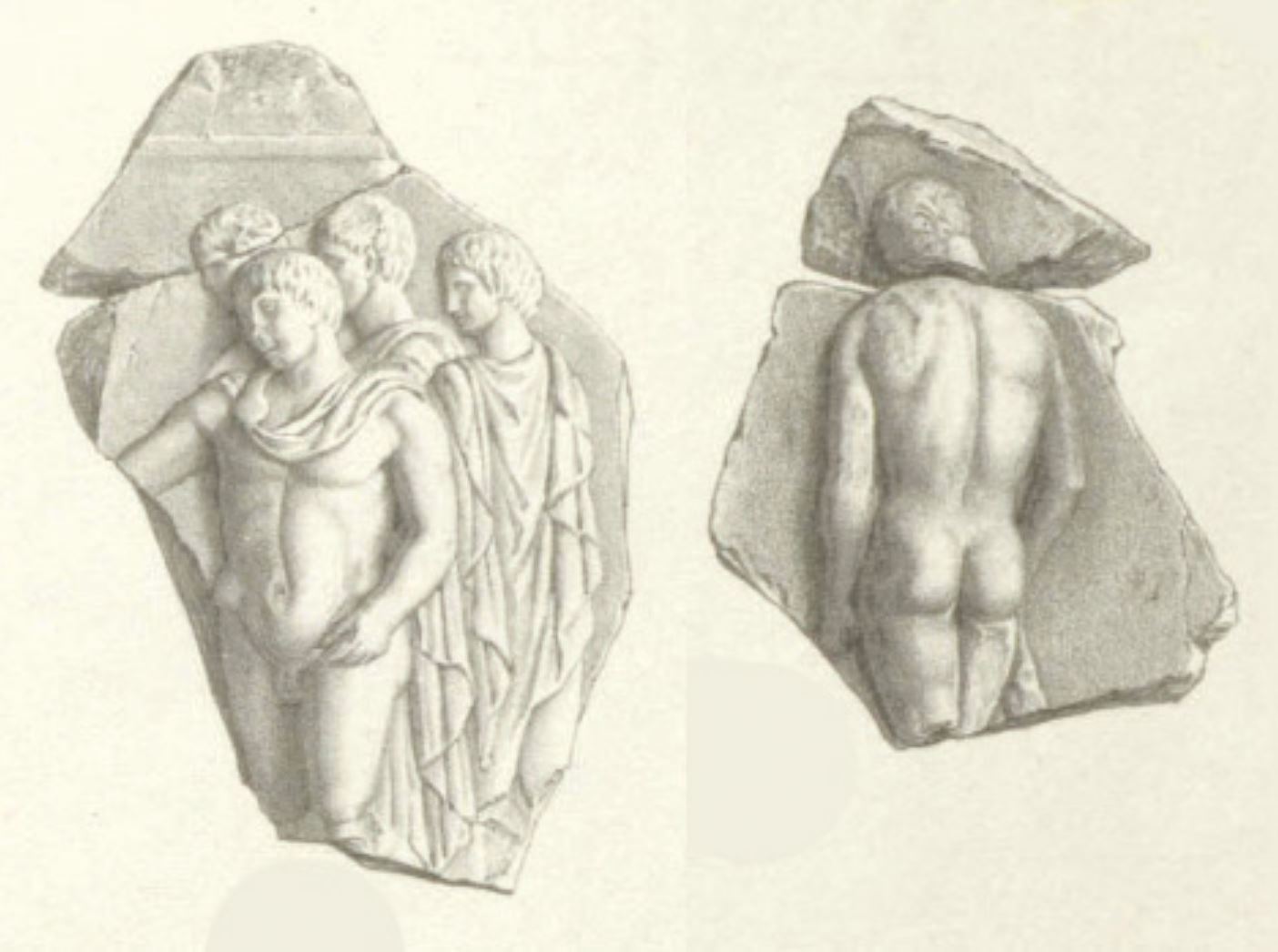

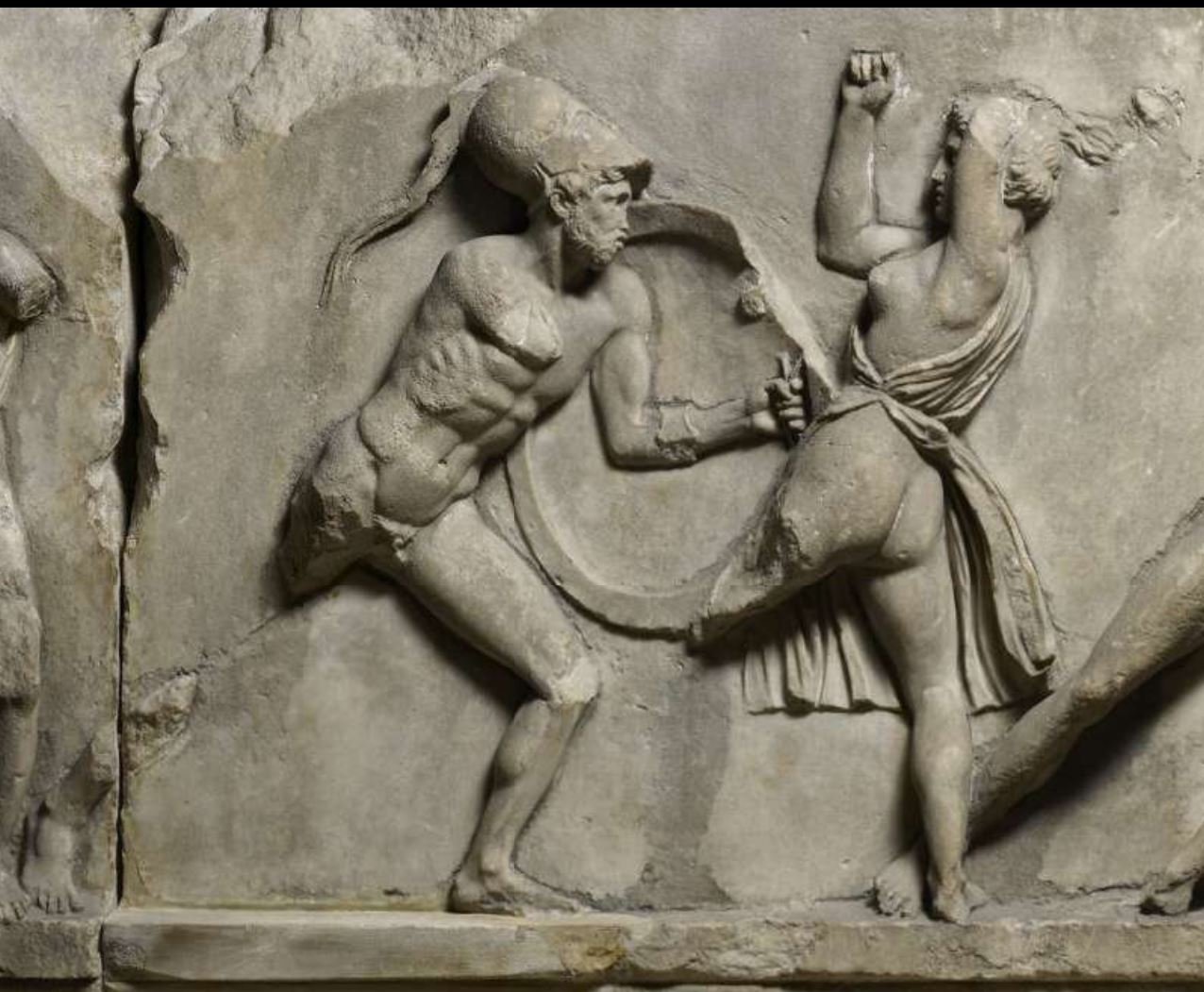

Combats entre Grecs et Amazones, 350 av JC, Frise du mausolée d’Halicarnasse, British Museum

Combats entre Grecs et Amazones, 350 av JC, Frise du mausolée d’Halicarnasse, British Museum Combats entre Grecs et Amazones

Combats entre Grecs et Amazones Combats entre Grecs et Amazones

Combats entre Grecs et Amazones

Sarcophage d’Achille et Penthésilée, 230-250 ap JC, Museo Pio-Clementino (Vatican)

Sarcophage d’Achille et Penthésilée, 230-250 ap JC, Museo Pio-Clementino (Vatican) Sarcophage d’Achille et Penthésilée, Façade arrière du Casino Pamphili, Rome

Sarcophage d’Achille et Penthésilée, Façade arrière du Casino Pamphili, Rome Soumission de barbares, sarcophage provenant de la via Collatina, fin de l’époque antonienne, Palazzo Massimo alle Terme, Rome

Soumission de barbares, sarcophage provenant de la via Collatina, fin de l’époque antonienne, Palazzo Massimo alle Terme, Rome Centauromachie, Sarcophage disparu ( [6], Cat. no. 133)

Centauromachie, Sarcophage disparu ( [6], Cat. no. 133)

Triomphe de Dionysos, 215–225 ap JC, Museum of Fine Arts, Boston (détail)

Triomphe de Dionysos, 215–225 ap JC, Museum of Fine Arts, Boston (détail) Triomphe de Dionysos, 150 ap JC, Musée des Offices, Florence (détail)

Triomphe de Dionysos, 150 ap JC, Musée des Offices, Florence (détail)

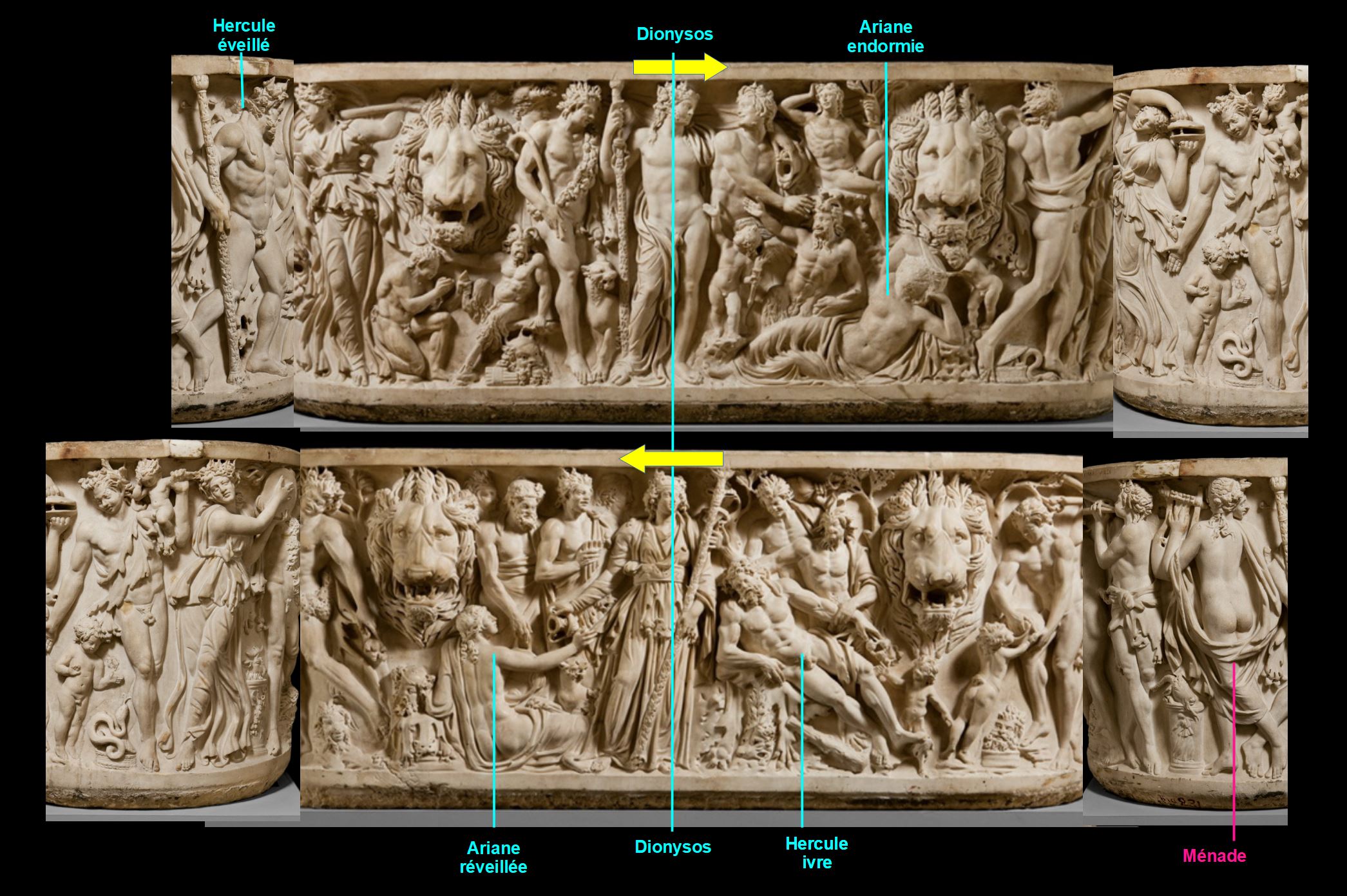

Triomphe de Dionysos, vers 190 ap JC, Walters Art Museum Baltimore

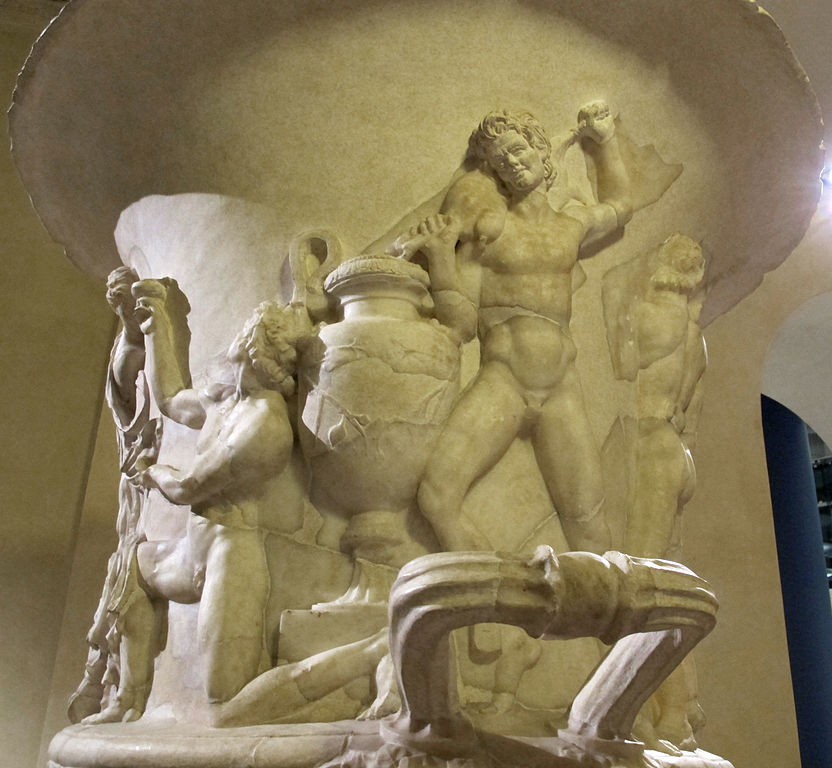

Triomphe de Dionysos, vers 190 ap JC, Walters Art Museum Baltimore Ariane et Hercule

Ariane et Hercule

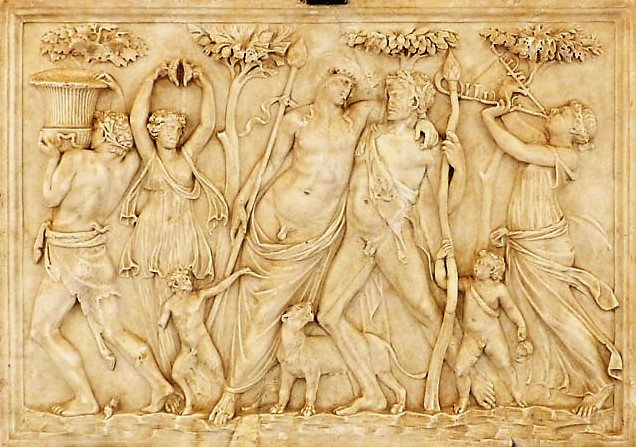

Dionysos ivre soutenu par un satyre entre deux ménades

Dionysos ivre soutenu par un satyre entre deux ménades

Ménade nue jouant des crotales, pierre tombale romaine, église paroissiale, Tiffen, Autriche

Ménade nue jouant des crotales, pierre tombale romaine, église paroissiale, Tiffen, Autriche Ménade tenant un faon et un thyrse, 120-40 ap JC, Prado

Ménade tenant un faon et un thyrse, 120-40 ap JC, Prado Pierre tombale romaine, église paroissiale, Althofen, Autriche

Pierre tombale romaine, église paroissiale, Althofen, Autriche Détail de la mosaïque de Dionysos, 220 ap JC, Römisch Germanisches Museum, Cologne

Détail de la mosaïque de Dionysos, 220 ap JC, Römisch Germanisches Museum, Cologne Sarcophage 2ème s ap JC, Composanto, Pise

Sarcophage 2ème s ap JC, Composanto, Pise Cortège dionysiaque, 150 ap JC , Museo Pio Clementino, Vatican.

Cortège dionysiaque, 150 ap JC , Museo Pio Clementino, Vatican. Sarcophage du gymnasiarque Gerostratos, 2nd s ap JC, provenant de Beyrouth, Istanbul Archeological Museum (Inv. No. 1417)

Sarcophage du gymnasiarque Gerostratos, 2nd s ap JC, provenant de Beyrouth, Istanbul Archeological Museum (Inv. No. 1417) Sarcophage dionysiaque, Arbury Hall, Nuneaton

Sarcophage dionysiaque, Arbury Hall, Nuneaton Sarcophage de Dionysos et Ariane, Glyptothèque, Münich

Sarcophage de Dionysos et Ariane, Glyptothèque, Münich Sarcophage Farnèse, vers 225 ap JC, Isabella Stewart Gardner Museum, Boston

Sarcophage Farnèse, vers 225 ap JC, Isabella Stewart Gardner Museum, Boston

Sarcophage Farnèse, face arrière

Sarcophage Farnèse, face arrière

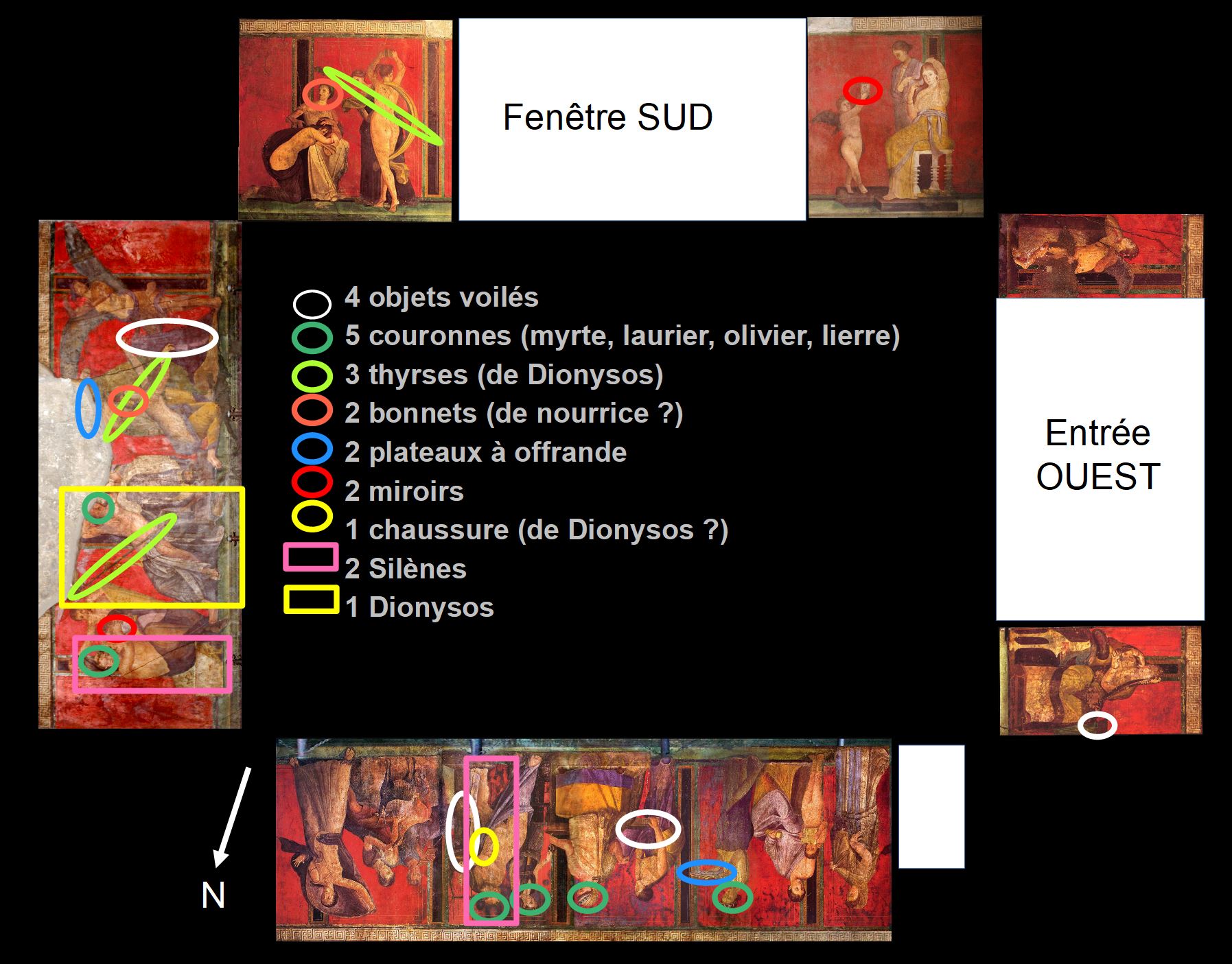

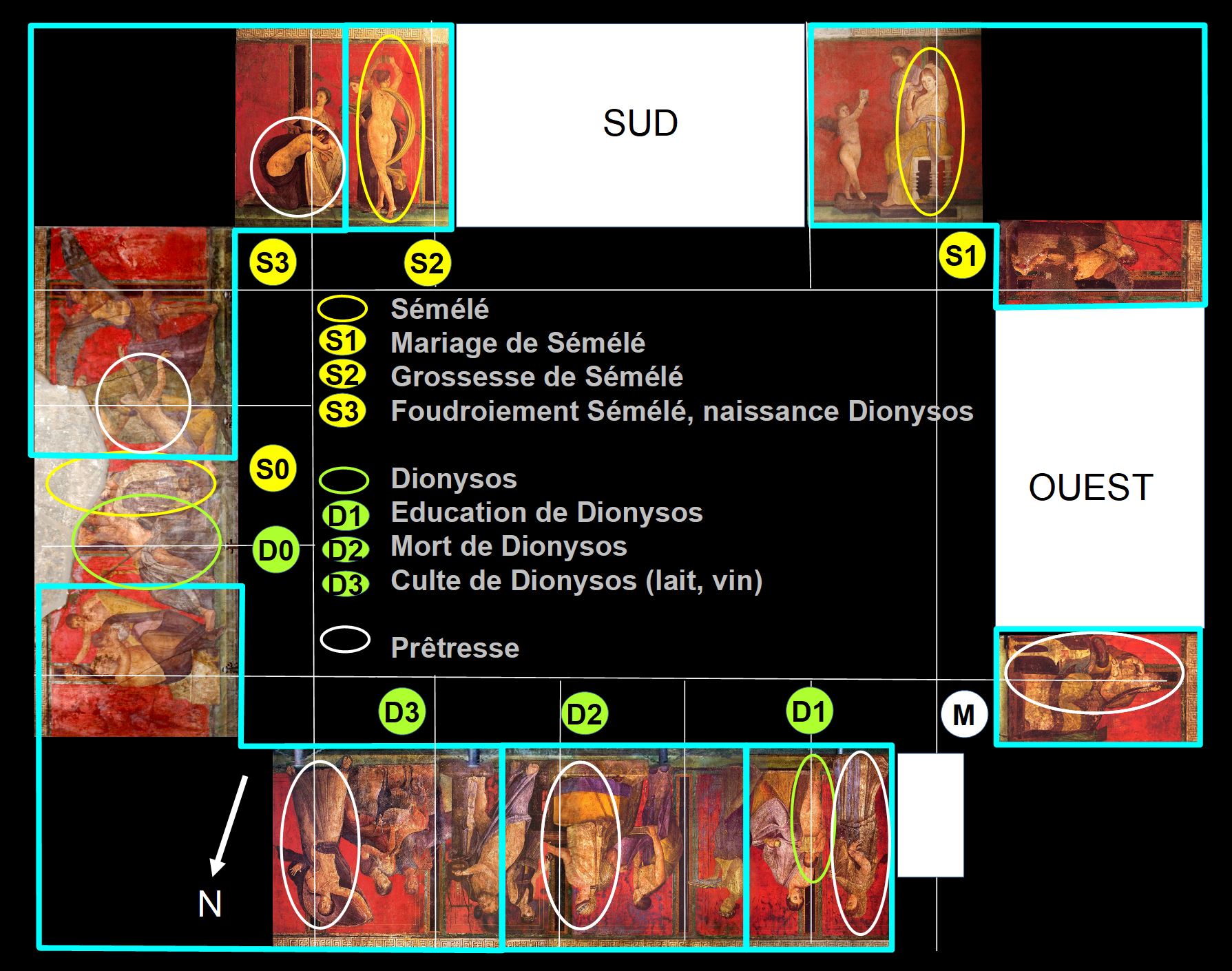

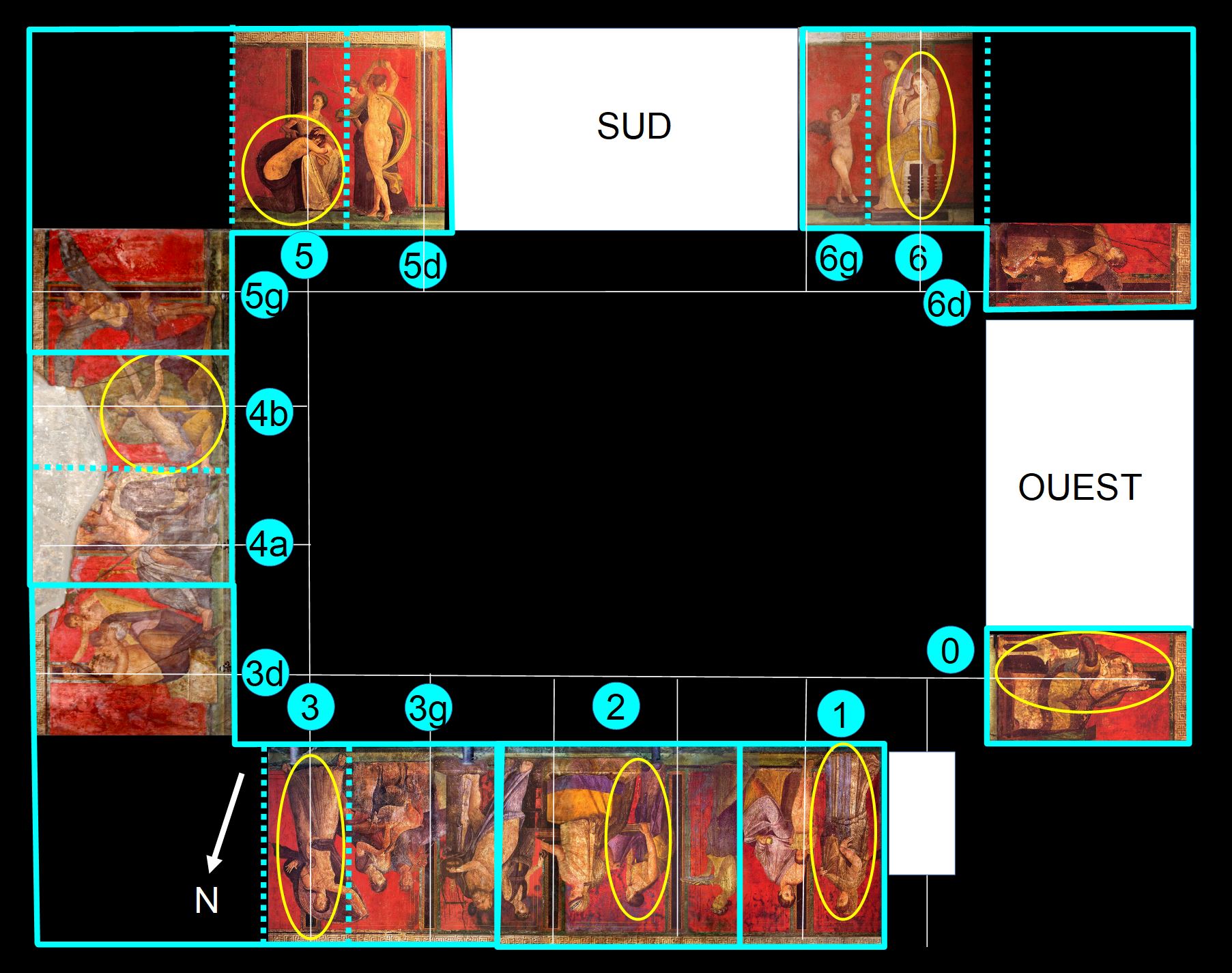

Villa des Mystères, 70-50 av JC, Pompei

Villa des Mystères, 70-50 av JC, Pompei Reconstitution du triclinium de la Villa des Mystères, James Stanton-Abbott

Reconstitution du triclinium de la Villa des Mystères, James Stanton-Abbott Angle Sud-Ouest

Angle Sud-Ouest

Angle Nord Est

Angle Nord Est Angle Nord Ouest

Angle Nord Ouest

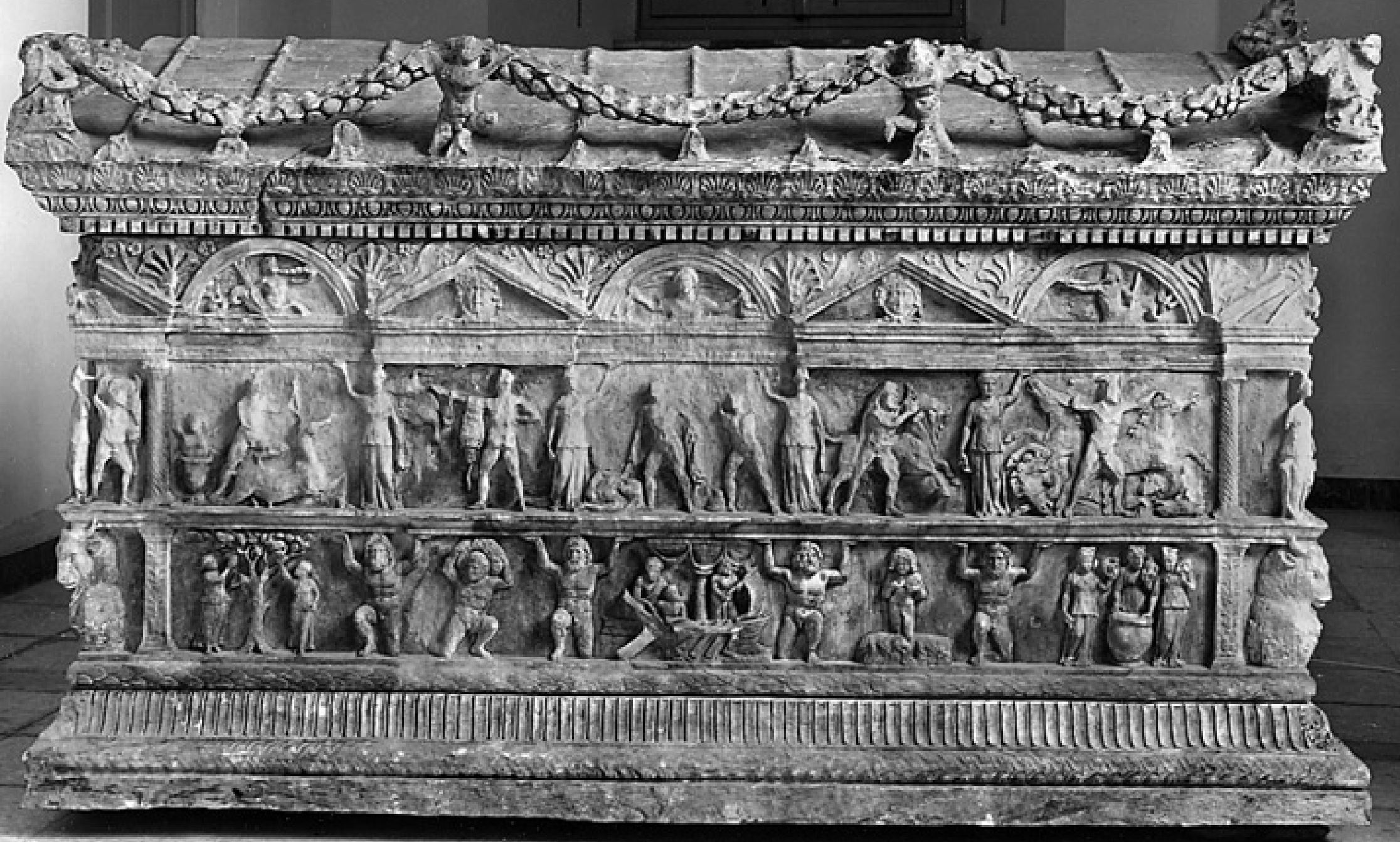

Sarcophage d’Hercule, 150-80 ap JC, British Museum

Sarcophage d’Hercule, 150-80 ap JC, British Museum

Sarcophage d’Hercule, 2ème siècle ap JC, Museo Civico Velletri

Sarcophage d’Hercule, 2ème siècle ap JC, Museo Civico Velletri

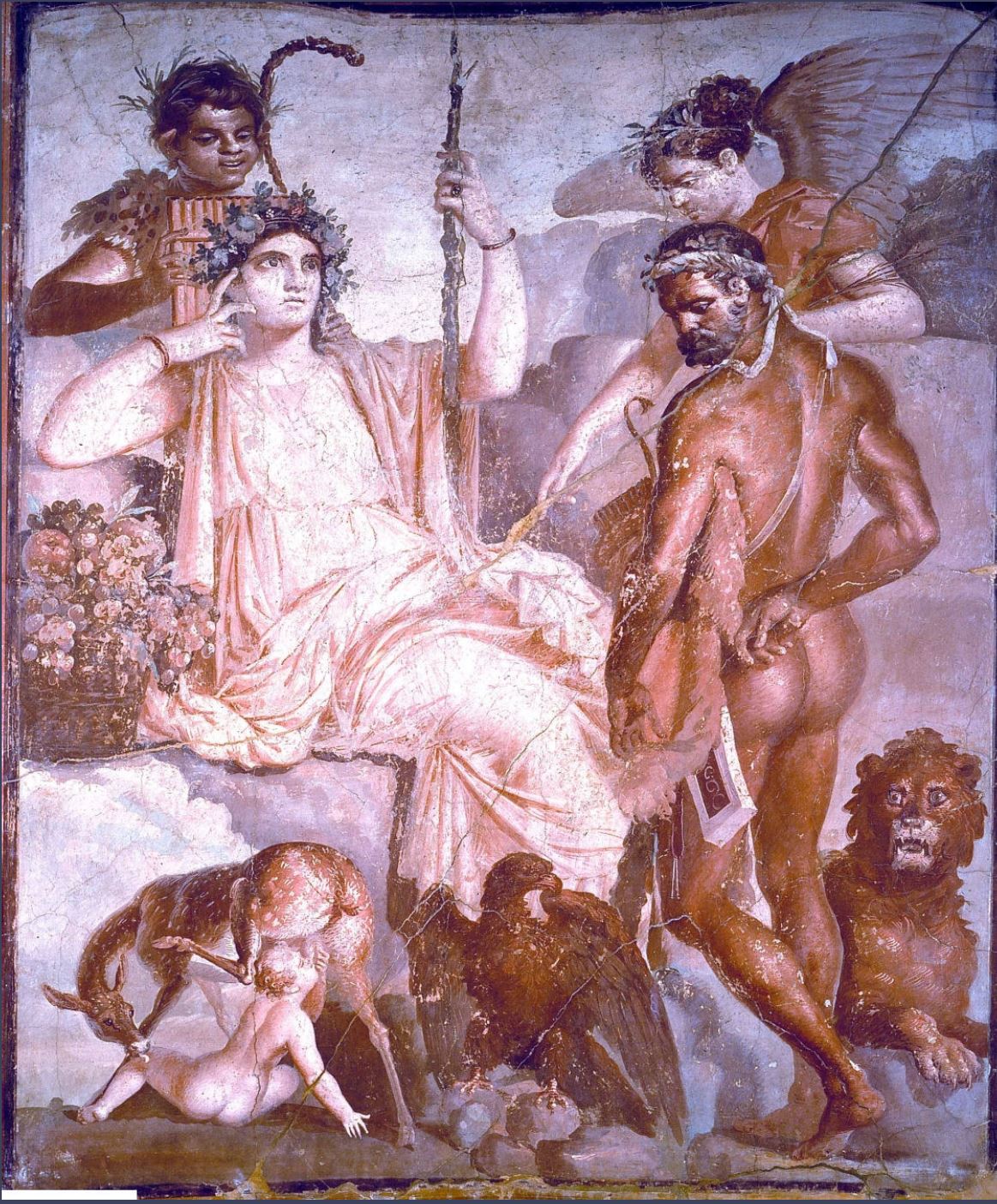

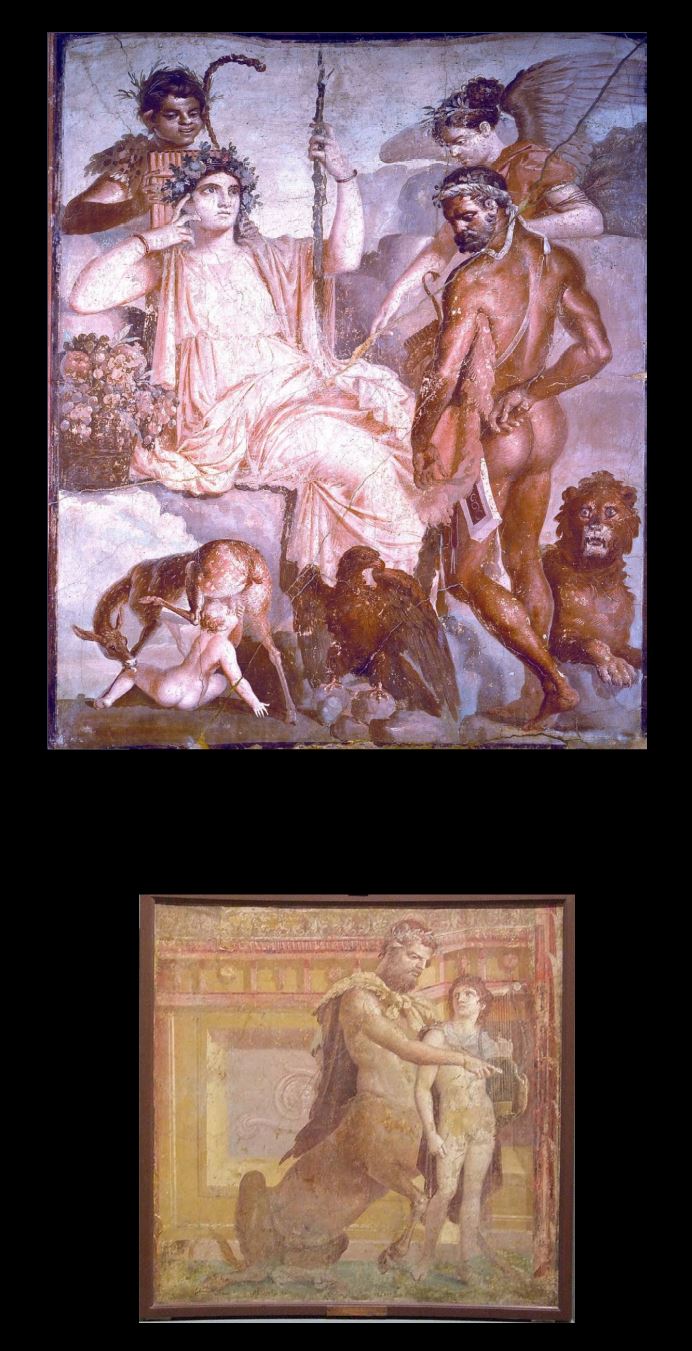

Hercule reconnaissant Télèphe en Arcadie

Hercule reconnaissant Télèphe en Arcadie

Hercule, Déjanire et le centaure Nessus, provenant de la Maison du Centaure à Pompéi, Musée archéologique, Naples

Hercule, Déjanire et le centaure Nessus, provenant de la Maison du Centaure à Pompéi, Musée archéologique, Naples Hercule tue Laomedonte, roi de Troie

Hercule tue Laomedonte, roi de Troie Hercule donne la princesse Hésione (fille de Laomédon) en mariage à Télamon

Hercule donne la princesse Hésione (fille de Laomédon) en mariage à Télamon Mythe d’Hercule, Casa dell’Ara Massima or de Pinarius or de Narcisse, www.pompeiiinpictures.com

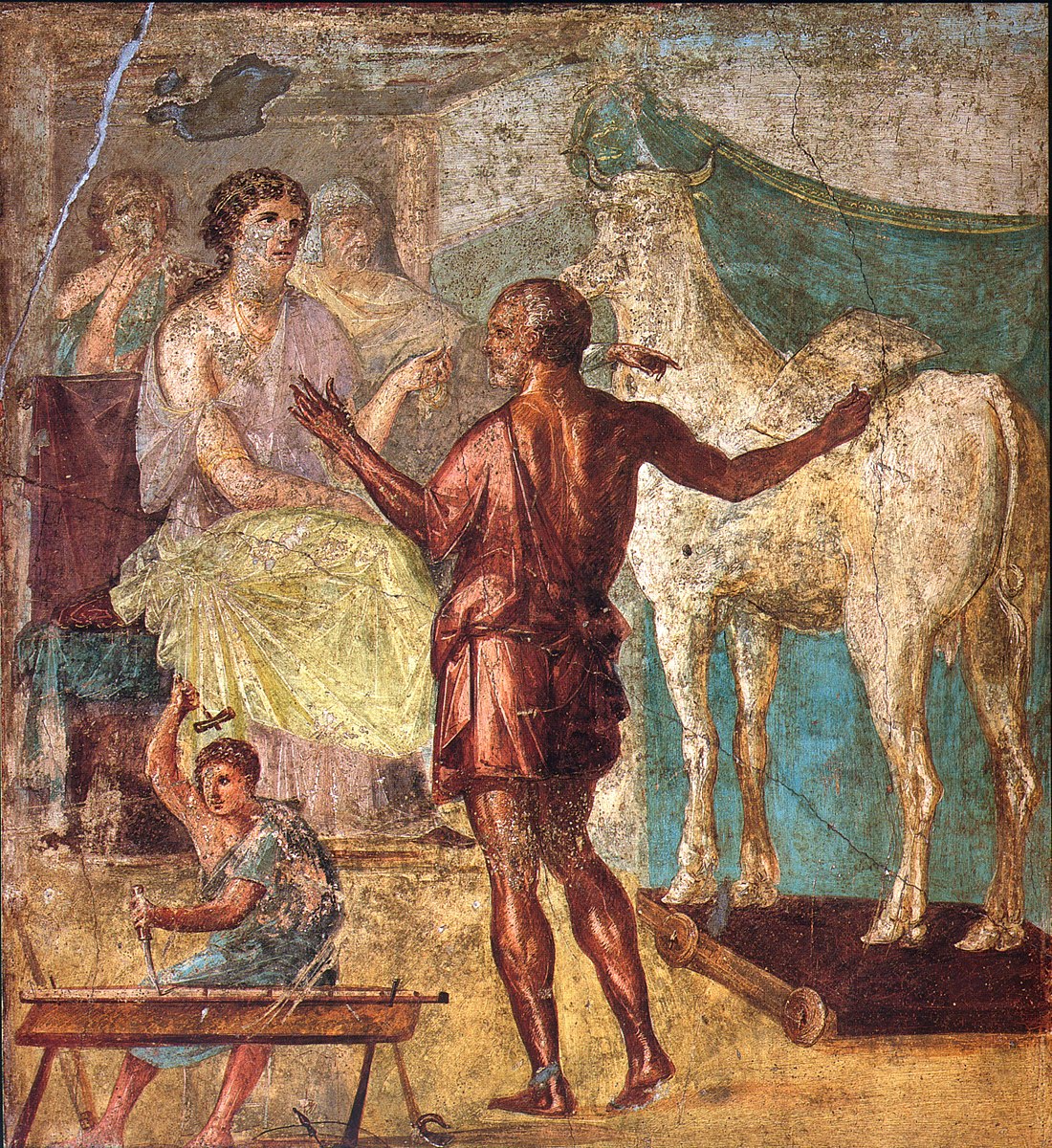

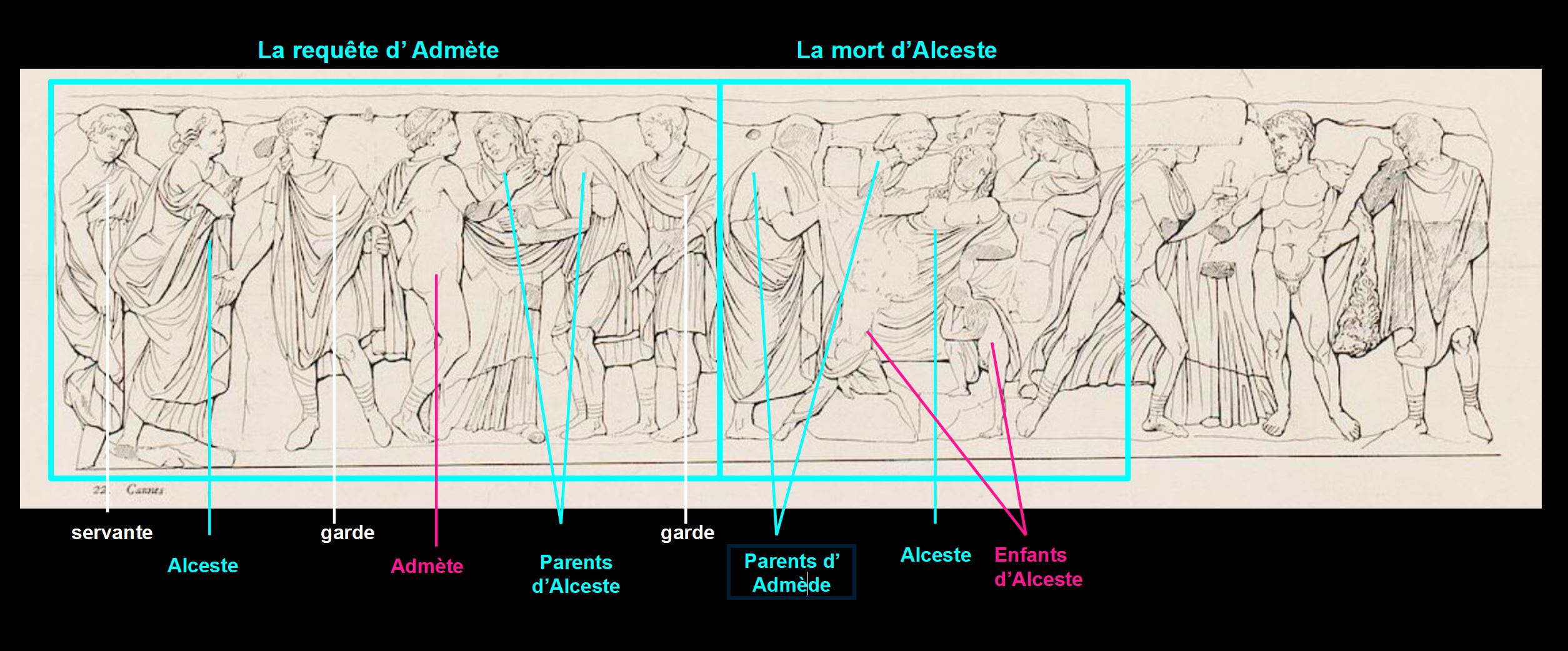

Mythe d’Hercule, Casa dell’Ara Massima or de Pinarius or de Narcisse, www.pompeiiinpictures.com Sarcophage d’Alceste, autrefois dans les jardins de la ville Faustina à Cannes, Warburg institute database

Sarcophage d’Alceste, autrefois dans les jardins de la ville Faustina à Cannes, Warburg institute database

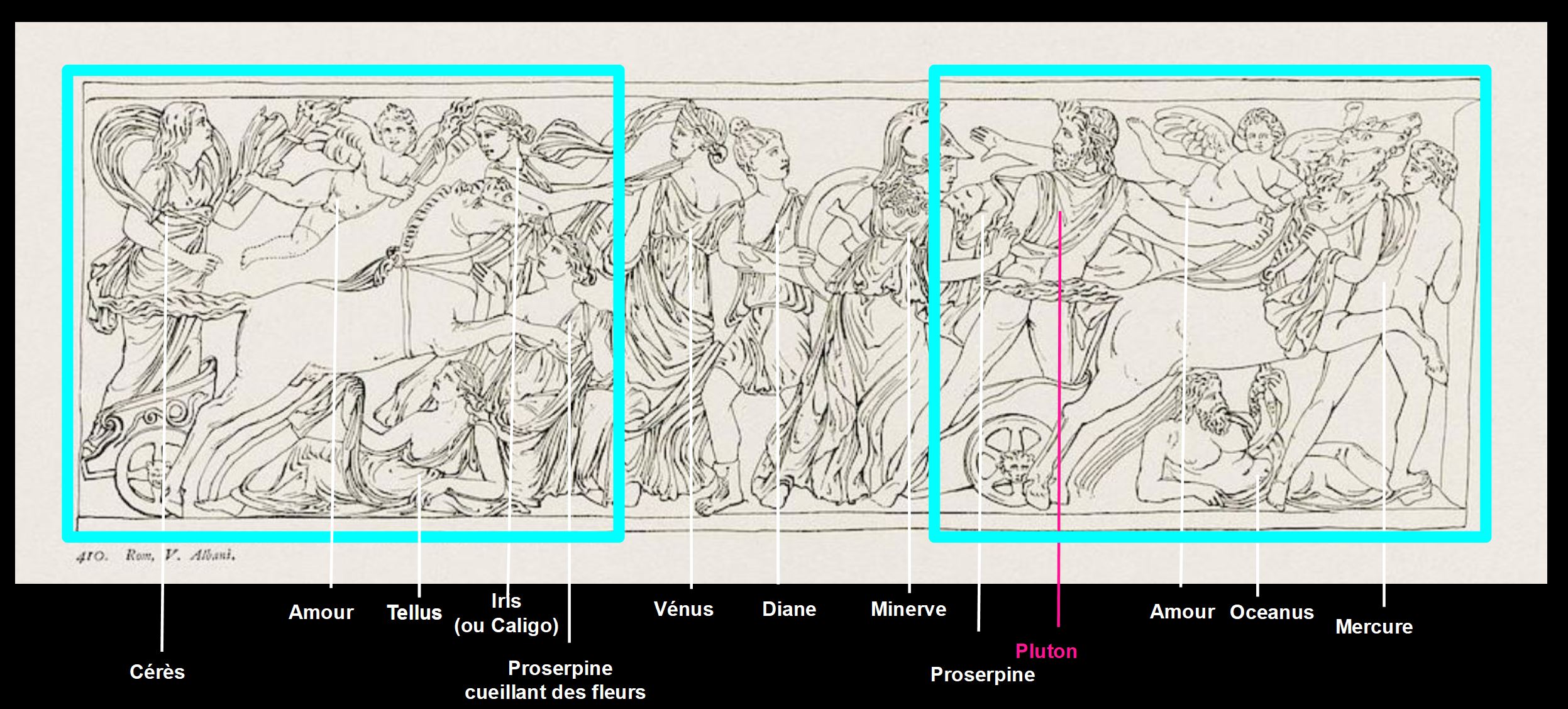

Enlèvement de Proserpine par Pluton, collection particulière

Enlèvement de Proserpine par Pluton, collection particulière Enlèvement de Proserpine par Pluton, Villa Albani, Rome (N°410 p 489 [5])

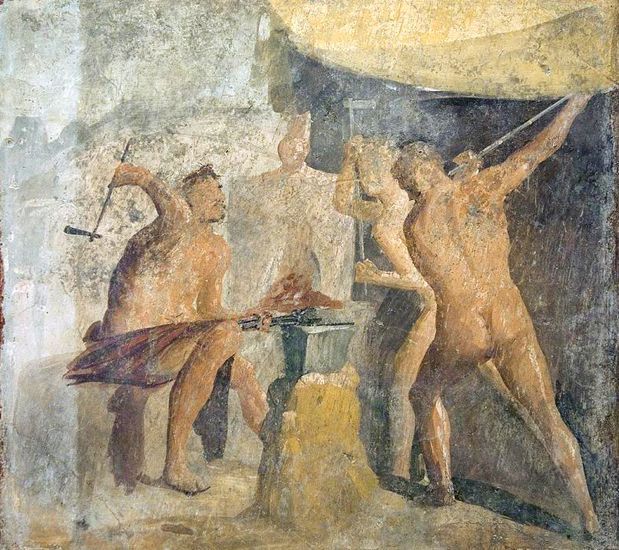

Enlèvement de Proserpine par Pluton, Villa Albani, Rome (N°410 p 489 [5]) Fresque, 50 ap JC, Maison VII, Pompei

Fresque, 50 ap JC, Maison VII, Pompei Mosaïque de Dougga, 3eme-4eme siècle, musée du Bardo, Tunis

Mosaïque de Dougga, 3eme-4eme siècle, musée du Bardo, Tunis

Sarcophage des Parques avec Prométhée, Musée du Louvre (Ma 355)

Sarcophage des Parques avec Prométhée, Musée du Louvre (Ma 355) Jason et Médée, petit côté d’un sarcophage, vers 170 ap JC, Musée national, Rome

Jason et Médée, petit côté d’un sarcophage, vers 170 ap JC, Musée national, Rome Jason et Médée, vers 170 ap JC, catacombes de Pretextat

Jason et Médée, vers 170 ap JC, catacombes de Pretextat

Jason et Médée, 170-80 ap JC, Kunsthistorisches Museum, Vienne.

Jason et Médée, 170-80 ap JC, Kunsthistorisches Museum, Vienne. La chasse au sanglier de Calydon, 170—180 ap JC, Galerie Doria Pamphili, Rome

La chasse au sanglier de Calydon, 170—180 ap JC, Galerie Doria Pamphili, Rome La chasse au sanglier de Calydon