= ICONOGRAPHIE =

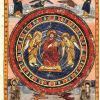

Continuons à chercher des globes dans ces deux pôles de l’art roman à ces débuts : dans l’Empire Germanique et dans la péninsule ibérique.

La Renaissance carolingienne peut se résumer, comme plus tard l’italienne, en deux formules :

le goût pour l’Antiquité ;

le respect des livres.

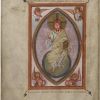

Après la fin de l’art paléochrétien en Occident, les images divines survivent dans l’art byzantin d’avant l’iconoclasme, puis dans l’art insulaire. Les témoignages de ces hautes époques sont rares, les images comportant un globe le sont encore plus.

A ces hautes époques, le caractère parcellaire des vestiges rend les généalogies difficiles et les interprétations périlleuses. Les rares globes apparaissent comme des variantes à l’intérieur de formules iconographiques « standards ». Cet article commence par deux préludes présentant ces formules typiquement paléochrétiennes, avant de passer aux deux types de globes : soit piédestal, soit siège du Seigneur.

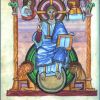

La représentation officielle du Seigneur en majesté (Maiestas Domini) a été très codifiée au cours des siècles, Commençons par présenter rapidement les six formules sous lesquelles, à Rome, on peut trouver un haut personnage debout ou assis sur un globe (le cas où il le tient en main est hors du cadre de cette série d’articles).

Nous entrons ici dans le domaine des hypothèses : peut-on retrouver le panneau perdu de Van Eyck uniquement par déduction ?

Cet article aborde la question du paragone par le petit bout de la lorgnette : à savoir quelques stratagèmes par lesquels les Peintres ont prétendu marquer un point, en présentant simultanément plusieurs vues du même objet.

La cathédrale d’Evreux a conservé un ensemble exceptionnel de vitraux montrant de hauts personnages à taille humaine s’agenouillant devant la Madone. Pendant plus de deux siècles, on peut y suivre l’évolution du motif, et constater la remarquable constance des « règles » de placement respectées par les commanditaires.

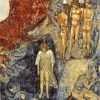

Bethsabée au bain [1] La jeune fille et la Mort habillée en mercenaire [2] Niklaus Manuel dit Deutsch, 1517, Musée des Beaux Arts, Bâle Un tableau réversible Ce petit panneau de bois biface, qui imite en peinture la technique des dessins rehaussés de blanc, était probablement destinée à orner le cabinet d’un amateur : la […]