Interprétations

Cet article traite d’objets particulièrement adaptés à la Vanité des richesses, et dans lesquels apparaît de loin en loin, de manière épisodique, l’idée de faire surgir la Mort sous le précieux.

Le macabre a toujours été une branche florissante de l’orfèvrerie : bagues ornées de têtes de mort ou de squelettes, montres ou flacons en forme de crâne. Nous nous intéressons ici aux objets, moins fréquents, qui ne laissent voir la Mort qu’aux initiés.

Les figures macabres double-face (janiformes), sont pour la plupart des grains (patenôtres), provenant de chapelets en ivoire. On les date du début du XVIème siècle, et on leur attribue une origine française, hollandaise ou allemande.

Les figures macabres biparties s’étalent de la fin du XVIème siècle à nos jours. Ce sont des objets rares, pour cabinets d’amateur de curiosités.

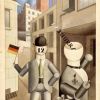

Le thème du pantin possède une variante asse rare : celle du Mannequin d’artiste. Au départ, il s’agit d’un accessoire distinctif, présenté avec fierté, comme une curiosité ou un truc du métier.

Au XIXème siècle, certains artistes investissent leur mannequin d’une dimension polémique, onirique, esthétique, érotique, théorique…

Inventé par De Chirico pendant la première Guerre mondiale, le mannequin a fait carrière en Italie plus que partout ailleurs : emblème d’abord de la peinture métaphysique, puis signe de ralliement de ceux qui se réclament d’un retour à la tradition.

Ailleurs qu’en Italie, le mannequin de peintre n’a pas véritablement donné lieu à une école ou à une tradition nationale : il est adopté sporadiquement par quelques artistes, parfois comme objet symbolique, parfois simplement comme signe de reconnaissance visuel.

Cet article fait le point sur un type très particulier de barrière, assez fréquent dans la peinture flamande, avec une barre oblique qui dépasse, du côté des charnières, la traverse du haut : on la rencontre encore aujourd’hui en Grande Bretagne et dans certaines régions françaises (notamment le Cotentin) : 1912, Journal de la femme […]