= ICONOGRAPHIE =

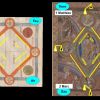

Un artiste particulièrement original a illustré au début du XIVème siècle des traités d’instruction religieuse, probablement pour l’abbaye cistercienne de Maubuisson. Certaines de ses images constituent de véritables architectures symboliques, où le couple soleil-lune joue un rôle important pour la compréhension de l’image.

Cette Initiale I de la Génèse pose de nombreuses questions iconographiques, au premier rang desquelles le rapport entre les médaillons de la bordure et les scènes principales.

Ce motif rare apparaît au terme d’une longue évolution, à une période bien précise, et pour des raisons probablement tout aussi précises, mais qui restent en partie obscures.

Ce court article présente trois cas où l’influence de l’astronomie sur une Majestas est prouvable, par une analyse serrée des textes associés. Ces images ont été très étudiées, mais à ma connaissance leur arrière-plan astronomique est passé jusqu’ici inaperçu.

Cet article de conclusion décrit une configuration très particulière : celle où un personnage brandit deux globes à égalité de hauteur.

De taille plus importante que le disque palmaire, le globe tenu à main gauche est presque toujours un insigne de pouvoir : du Christ-Roi, d’un Archange, d’un Ange, ou encore de Lucifer. Après un panorama rapide de ces cas, cet article examinera quelques exceptions.

Moins courante et plus tardive que le disque digital du Christ, cette formule n’a pas acquis le même niveau de standardisation. Les cas conservés semblent relever de plusieurs iconographies différentes.